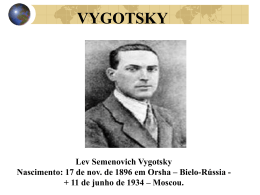

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES DEPARTAMENTO DE TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO ROSANA STEVANATO BORGES A DEFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY CIANORTE 2010 ROSANA STEVANATO BORGES A DEFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY Trabalho de conclusão de curso, apresentado ao Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá – CRC, como requisito parcial para a obtenção de licenciatura plena. Orientadora: Profª. Ms. Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar. CIANORTE 2010 Termo de aprovação ROSANA STEVANATO BORGES A DEFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY Trabalho apresentado como parte dos requisitos para conclusão do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, para a apreciação da seguinte banca examinadora: Aprovado em ____/____/____ _______________________________________ Profª. Ms. Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar PROFESSORA ORIENTADORA ________________________________ Profª. Drª. Janira Siqueira Camargo (DTP/UEM) ________________________________________ Prof. Drª Sheila Maria Rosin (DTP/UEM) Cianorte 2010 A Deus, Senhor da vida, por ter aberto as portas e mostrado o caminho. Quem me deu força nos momentos mais difíceis. AGRADECIMENTOS A Deus, por todas as maravilhas que colocou em minha vida. Aos meus professores da Universidade Estadual de Maringá que, ao longo destes quatro anos, contribuíram para a minha formação acadêmica. À minha orientadora Profª. Ms. Gizeli Ribeiro de Alencar, pela paciência, disponibilidade, competência e pelo incentivo constante. Iluminou-me com sua sabedoria nos momentos de dúvidas. Aos funcionários da Universidade Estadual de Maringá, que me acompanharam durante o período de vida acadêmica. Em especial à Maria Luíza Batista e à Márcia Regina Paiva, que me ajudaram durante as pesquisas, fornecendo materiais para estudo. À minha mãe, que tanto me apoiou nas horas mais difíceis, mesmo quando o caminho parecia árduo demais. Ao meu pai, que sempre me incentivou, tendo um olhar especial diante das minhas conquistas. A todos os amigos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a conclusão deste trabalho, em especial a minhas amigas Ednélia Francisco dos Santos e Simone Oliveira Maia. RESUMO É sabido que a educação especial é destinada a sujeitos que possuem algum tipo de deficiência intelectual, de visão, de audição, deficiências múltiplas, transtornos emocionais e de conduta. No campo da educação para pessoas com deficiência, a literatura tem apontado para as possibilidades de desenvolvimento desses educandos e a responsabilidade do meio social nesse processo. Uma das perspectivas que tem contribuído para a interdependência entre os termos possibilidades e responsabilidades é a abordagem histórico-cultural. Seus pressupostos têm permitido avanços nos conhecimentos e nas derivações propositivas para a educação especial inclusiva. Tendo em conta que a formação da criança se dá, necessariamente, numa realidade social, a forma de conceber o meio e o educando com necessidades especiais devem ser compatíveis com este princípio. Assim, em tempos de inclusão, o objetivo deste estudo é identificar as contribuições dos pressupostos histórico-culturais vygotskianos para a educação de pessoas com necessidades especiais. O texto se dividirá em quatro eixos, sendo eles: a transição histórica da educação especial à inclusão; a educação especial no Brasil; Vygotsky e sua trajetória intelectual com vista à compreensão do processo de desenvolvimento do ser humano; a obra de Fundamentos de Defectologia e os respectivos processos de compensação que podem ocorrer junto à pessoa com deficiência. Por fim concluímos que o educador melhor direcionará a sua prática educativa se conhecer e entender os conceitos de deficiência biológica e social, assim como o conceito de compensação. Palavras-Chave: Deficiência. Prática educativa. Compensação. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................11 2 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL À INCLUSÃO...................................................................13 3 EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL.............................................................................22 4 VYGOTSKY – PARA ALÉM DE SEU TEMPO..............................................................25 4.1 O Desenvolvimento da Criança Deficiente.....................................................................29 5 A DEFICIÊNCIA NA COLETÂNEA FUNDAMENTOS DE DEFECTOLOGIA........31 5.1 Defeitos Primário e Secundário.......................................................................................34 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................42 REFERÊNCIAS.....................................................................................................................45 1 INTRODUÇÃO Durante o Curso de Pedagogia, foram estudados vários conhecimentos científicos, dos quais foi possível nos apropriar de alguns em maior proporção e outros em menor. Entre eles estão os inúmeros aspectos e conhecimentos que envolvem o processo de desenvolvimento do ser humano, e um em especial, a deficiência intelectual, motivou-nos a buscar mais subsídios para uma futura prática educativa. É sabido que a educação especial é destinada a pessoas que possuem algum tipo de deficiência intelectual, de visão, de audição, deficiências múltiplas, transtornos emocionais e de conduta. Todavia, as investigações e experiências voltadas para esta área ainda suscitam, inúmeras questões que merecem ser levantadas e debatidas no campo educacional, como os pressupostos históricos e culturais que podem respaldar essas práticas pedagógicas específicas. No campo da educação para pessoas com deficiências, a literatura tem apontado para as possibilidades de desenvolvimento desses educandos e a responsabilidade do meio social nesse processo. Uma das perspectivas teóricas que tem contribuído para a interdependência entre os termos possibilidade e responsabilidade é a abordagem histórico cultural. Seus pressupostos têm permitido avanços nos conhecimentos e nas derivações propositivas para a educação especial e inclusiva. Tendo em conta que a formação da criança se dá, necessariamente, em uma realidade social, a forma de conceber o meio e o educando com necessidades especiais deve ser compatível com este princípio. A educação especial e inclusiva, como prática educativa, não ocorre fora de um contexto sócio-histórico, portanto, ela não pode e não deve ser concebida como uma atividade deslocada e neutra. Suas bases históricas, indubitavelmente, estão correlacionadas às características do sistema social em que estamos inseridos, ou seja, em uma sociedade regida pelo capital, na qual “poucos” possuem muito e “muitos” possuem pouco, tendo por base a segregação e a exclusão. Assim, em tempos de discussão sobre a inclusão, o objetivo deste estudo é identificar as contribuições dos pressupostos históricos culturais vygotskianos para a educação de pessoas com necessidades especiais. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de cunho bibliográfico. Partimos da hipótese de que o educador melhor direcionará sua prática educativa se conhecer e entender os conceitos de deficiência biológica e social, assim como o conceito de compensação. Para melhor encaminhamento didático, o texto foi dividido em quatro eixos. No primeiro eixo, é abordada a transição histórica da educação especial à inclusão. O segundo trata sobre a educação especial no Brasil. Já o terceiro eixo faz referência a Vygotsky e sua trajetória intelectual com vista à compreensão do processo de desenvolvimento do ser humano. O quarto eixo, por sua vez, aborda a obra Fundamentos de Defectologia e os respectivos processos de compensação que podem ocorrer junto à pessoa com deficiência. Por fim, as considerações finais. 2 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL À INCLUSÃO Para compreender os preconceitos que a sociedade teve e tem em relação à deficiência, é necessário conhecer e refletir sobre o contexto histórico. Mais que isto, compreender como a sociedade, à medida que foi se transformando, possibilitou, mediante ações humanas e políticas, que as pessoas com necessidades especiais obtivessem o atendimento devido para suprir as suas necessidades básicas de vida, como: saúde, educação, trabalho, lazer. Essas pessoas chegam aos dias de hoje com perspectivas de construírem sua própria trajetória, participando dos diferentes segmentos da sociedade, com direitos e deveres como todos os cidadãos. No decorrer da história da humanidade, as sociedades têm demonstrado dificuldades para lidar com as diferenças entre as pessoas e aceitar as suas deficiências, em todas as culturas, etnias, níveis sociais e econômicos, variando a forma de conceber e lidar com a deficiência ao longo dos séculos. Em decorrência dessa postura social, na história da educação especial, tem se evidenciado muito lentamente a transposição de uma cultura segregacionista para uma cultura integradora, caminhando, na atualidade, para o contexto de escola inclusiva, na busca da superação de antigas concepções e ações. Cumpre frisar que terminologias como deficiência, portador de deficiência, portador de necessidades especiais são oriundas do século XX, sendo assim, eventualmente, poderemos fazer uso de termos que, na atualidade, são considerados incorretos, mas que eram utilizados anteriormente. Na Antiguidade, segundo Mendes (1996), o homem do povo era valorizado somente quando a nobreza determinava. Essa valorização era associada a aspectos como características pessoais ou utilidade prática. A pessoa diferente, com algum tipo de limitações funcionais e necessidades diferenciadas, nesse contexto, era praticamente exterminada por meio do abandono. Encaminhamento diferente deste ocorria quando essas pessoas eram utilizadas como bobos ou palhaços, cuja função era divertir os senhores e hóspedes. Com o surgimento do cristianismo na Idade Média, as pessoas com deficiências foram reconhecidas como portadoras de alma, assumindo a condição de filhos de Deus. Os deficientes passaram a ser acolhidos por instituições religiosas, e eram vistos como doentes, inválidos e incapazes. O extermínio, em função das ideias cristãs, não mais era admissível, contudo, as pessoas doentes, defeituosas ou mentalmente afetadas eram ignoradas e deixadas à própria sorte, dependendo, para sua sobrevivência, da boa vontade e da caridade humana. Assim como na Antiguidade, “alguns continuavam a ser “aproveitados” como fonte de diversão, como bobos da corte, como material de exposição, etc.” (ARANHA, 2005, p. 9). Segundo Aranha (2005), no período medieval, evidencia-se uma concepção metafísica da deficiência, ou seja, esta passou a ser considerada de natureza religiosa. Contudo, dois processos se instalaram e se sucederam, evidenciando momentos de tensão, o da Inquisição da Igreja Católica e da Reforma Protestante. Dado o poder adquirido pela igreja católica no decorrer dos anos, foi-se instalando uma situação generalizada de abuso e de manifestação de inconsistência entre o discurso religioso e as ações do clero. Discordantes da igreja passaram a se manifestar cada vez mais ampla e impetuosamente, a disseminação de tal processo passou a colocar em risco o poder político e econômico da igreja. Na tentativa de se proteger das manifestações, iniciou-se um período de perseguição, caça e extermínio de seus dissidentes. Os documentos orientadores da igreja conotavam ameaças e perigos também às pessoas com deficiência, situação que culminou em cisão dentro da própria igreja, resultando na Reforma Protestante. Esse processo, contudo, não alterou a visão sobre a deficiência, porque repousava em uma Visão pessimista do homem, entendida como uma besta demoníaca quando lhe vem a faltar a razão ou ajuda divina [...] expiador de culpa alheias, ou um aplacador da cólera divina a receber, em lugar da aldeia, a vingança celeste, como um paraíso [...] (PESSOTTI, 1984, p. 5-6). Desta forma, percebe-se que várias foram as mudanças nesse período tanto em termos das estruturas social, política e econômica da sociedade como nas concepções filosóficas assumidas na leitura e análise sobre a realidade. A hegemonia religiosa deixou de imperar a partir da revolução burguesa no século XVI, culminando com a implantação de uma nova forma de produção, ou seja, o capitalismo mercantil. Com a formação dos estados modernos e a consequente divisão do trabalho, as duas classes sociais nele envolvidas, os donos de meios de produção e os operários, passaram a viver com a compra e venda da força de trabalho respectivamente. A deficiência, nesse período, era tratada por meio da alquimia, da magia e da astrologia. Com os avanços científicos ocorridos no século XVII e, consequentemente, a evolução da medicina, a deficiência começou a ser concebida e analisada como resultante de fatores naturais e não mais espirituais. Desta forma, ampliou-se a compreensão da deficiência, sendo diagnosticada, a partir de então, como resultante de natureza orgânica, ou seja, de causas naturais. A seguir pontuaremos três paradigmas que irão contextualizar a relação da sociedade com a parcela da população constituída pelas pessoas com deficiência: o primeiro refere-se ao paradigma de institucionalização, o segundo trata-se do paradigma de serviço e o terceiro o de suporte. Somente a partir do século XVIII, de acordo com Pessotti (1984), a tese do desenvolvimento por meio de estimulação foi encaminhada para as ações de ensino, mas de forma lenta. Neste contexto, predominava a institucionalização1 dos deficientes, realizada em asilos, hospitais psiquiátricos, conventos, dentre outros. Segundo Aranha (2005) a evolução, produção e sistematização de novos conhecimentos da medicina sobre a deficiência, associada a outras áreas de conhecimento, vão delineando a etiologia, o funcionamento e o tratamento nessa área, que permanecera estagnada por mais de 500 anos. O paradigma de institucionalização, segundo Aranha (2005), a partir do século XX, recebeu críticas severas quanto à sua inadequação e ineficiência no que diz respeito à preparação ou recuperação dos deficientes para a vida em sociedade. Dentre os fatores que subsidiaram essas críticas, podemos citar a reflexão sobre os direitos humanos e, mais especificamente, os direitos das minorias. Outro aspecto salutar referese aos interesses do sistema capitalista, ou seja, aumentar a produção e a diminuição do custo e do ônus populacional. O custo para manter os deficientes nas instituições, na improdutividade e na condição crônica era demasiadamente alto, para o sistema, era mais interessante o discurso da autonomia e da produtividade. Conforme Aranha (2005), o século XX alimentou todo tipo de crença, mitos e preconceitos sobre esta questão, além disso, a pessoa com deficiência ainda era concebida como um fardo para a sociedade. O uso de escolas, hospitais e residências clínicas como locais de educação especial, devido à impossibilidade de acesso às escolas comuns, fez com que as famílias buscassem meios para criar escolas especiais. 1 Institucionalização: retiravam-se as pessoas deficientes de suas comunidades de origem e eram mantidas em instituições-residenciais segregadas ou escolas especiais, frequentemente situadas em locais distantes de suas famílias. Para esta autora, o surgimento de um movimento a favor da desinstitucionalização teve como foco o ideário de educar ou de educação em ambientes menos restritos. Estes aspectos específicos associados aos interesses de natureza políticoadministrativa favoreceram a reformulação de idéias e o estabelecimento de novas práticas no trato da deficiência. Como decorrência da mudança de mentalidade, dois novos conceitos começaram a circular no debate social: normalização e desinstitucionalização. Assim, Aranha (2005), afirma que o debate baseado na ideologia da normalização defendia a necessidade de inserir a pessoa com necessidades educacionais especiais na sociedade, procurando ajudá-la a adquirir condições para conviver com os padrões da vida cotidiana no nível mais próximo possível do normal. Criou-se o conceito de integração, que se referia à necessidade de modificar “a pessoa” com necessidades educacionais especiais, de forma que esta pudesse vir a se assemelhar, o mais possível, aos demais cidadãos, para, então, poder ser inserida, integrada ao convívio em sociedade. Desta forma, integrar significava localizar no sujeito o alvo da mudança, embora, para tanto, tornava-se necessária a efetivação de mudanças na comunidade. Entendia-se que a comunidade tinha que se reorganizar para oferecer às pessoas com necessidades educacionais especiais os serviços e os recursos de que necessitassem para viabilizar as modificações que as tornassem o mais “normal” possível. Esse modelo de atenção à pessoa com deficiência era denominado de Paradigma de Serviço. Este se efetivou nas escolas especiais, nas entidades assistencialistas e nos centros de reabilitação ( Aranha,2005). Nesse sentido, Aranha (2005) diz que na fase de integração, duas formas de atendimento às pessoas com necessidades especiais coexistiam: as classes especiais para atender aos menos prejudicados e as escolas especiais para atender aos casos considerados mais graves. A fase de integração pouco exigia da sociedade em termos de mudanças de atitudes, nos espaços físicos ou nas práticas sociais. Pretendia-se que os alunos com necessidades especiais alcançassem um nível educacional pré-estabelecido antes de frequentar a educação comum. O Paradigma de Serviço enfrentou várias críticas provenientes da academia científica e das próprias pessoas com deficiência que já se encontravam organizadas em associações e outros órgãos de representação. Parte dessas críticas era oriunda das dificuldades encontradas no processo de “normalização” da pessoa com deficiência e outra em relação à expectativa de que a pessoa com deficiência se assemelhasse ao não deficiente, como se fosse possível ao homem “ser igual”, e como se ser diferente fosse razão para decretar seu menor valor enquanto ser humano e ser social. Aliado a esse processo, intensificava-se o debate de ideias acerca da deficiência e da relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Em função desses debates, a ideia de normalização começou a perder força (Aranha, 2005). Segundo Aranha (2005), ante o fundamento de que as pessoas com deficiência necessitavam de serviços de avaliação e de capacitação, caberia à sociedade se reorganizar de forma a garantir o acesso de todos os cidadãos a tudo o que os constitui e os caracteriza independentemente das peculiaridades individuais. Com base nesse preceito, foi estabelecido o terceiro paradigma, denominado Paradigma de Suporte. Este paradigma se caracteriza pelo pressuposto de que a pessoa com deficiência tem direito à convivência não segregada e ao acesso imediato e contínuo aos recursos como os demais cidadãos. Para garantir tais circunstâncias e, por conseguinte, favorecer a construção do processo de inclusão social, desenvolveu-se o processo de disponibilização de suporte, o qual pode ser social, econômico, físico e instrumental. O diferencial entre o Paradigma de Serviço e o Paradigma de Suporte repousa no fato de o segundo prevê intervenções nos processos de desenvolvimento do sujeito e no reajuste da realidade social. Como vimos no decorrer do trabalho no século XX, ocorreram avanços significativos em relação às pessoas com necessidades educacionais especiais, chegando ao século XXI com o direito de viver e conviver em comunidade, ser considerado um cidadão como qualquer outro, com os mesmos direitos de determinação e de uso das oportunidades na sociedade independentemente do tipo e do grau de comprometimento que apresente. Esta concepção é denominada inclusão (Aranha,2005). De acordo com Aranha (2005), a inclusão envolve ações junto à pessoa com necessidades educacionais especiais e ações junto à comunidade. Na educação, a opção política pela construção de um sistema educacional inclusivo vem coroar um movimento para assegurar a todos os cidadãos a possibilidade de aprender a administrar a convivência digna e respeitosa numa sociedade complexa e diversificada. Está comprovado que o convívio com a diversidade proporciona à criança com necessidades educacionais especiais possibilidades de desenvolvimento acadêmico e social. Proporciona também para alunos e professores, com ou sem necessidades educacionais especiais, uma prática saudável e educativa da convivência na diversidade e da administração das diferenças no exercício das relações interpessoais, aspectos fundamentais para a efetivação da democracia e da cidadania. Atualmente, a inclusão está nos centro das discussões, orientada por documentos que fundamentam nossas políticas, planos e propostas educacionais. Em relação às políticas públicas, vários foram os acontecimentos mundiais que propiciaram as mudanças e avanços na forma de tratar e abordar as deficiências, entre os quais destacamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, Conferência sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e qualidade, a Convenção de Guatemala. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) reconhece que “todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos [...]” (Art.1). E complementa: “[...] sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou qualquer outra situação” (Art.2). De maneira geral, esta Declaração assegura às pessoas com deficiência os mesmos direitos à liberdade, a uma vida digna, à educação fundamental, ao desenvolvimento pessoal e social e à livre participação na vida da comunidade. A Conferência Mundial sobre Educação para Todos (Brasil, 1990) foi realizada em Jomtien, na Tailândia, na qual foi proclamada a Declaração de Jomtien. Nesta Declaração, os países lembram que “a educação é um direito fundamental de todos, no mundo inteiro”. Declaram também que a educação é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades, sendo um elemento que pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, sadio, próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional. O Brasil, ao assinar a Declaração de Jomtien, assumiu o compromisso de erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país. Para cumprir com este compromisso, tem criado instrumentos norteadores para a ação educacional e documentos para apoiar a construção de um sistema educacional inclusivo nas diferentes esferas públicas: municipal, estadual e federal. A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela UNESCO, que resultou na Declaração de Salamanca (BRASIL, 1997, p. 8-9), teve como objetivo discutir a atenção educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais, e como princípio norteador que “as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem se adequar [...]”. Entende que as escolas “constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos [...]”. Nesta Declaração, adota-se para essas pessoas a expressão: portadores de necessidades educacionais especiais, uma vez que a expressão evita os efeitos negativos daquelas utilizadas no contexto educacional, tais como: excepcionais, superdotado, incapacitados, ao referir-se aos alunos com altas habilidades ou aos portadores de deficiência cognitiva, física, psíquica e sensorial. Esta política não faz uma reformulação das práticas educacionais regulares para que se contemple a aprendizagem da criança com necessidades especiais no ensino comum, mantém a responsabilidade da educação desses alunos para as escolas de educação especial. A Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, também denominada Convenção de Guatemala (Brasil, 2010), reafirmou que “as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o de não ser submetido à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano”. No âmbito nacional, o compromisso assumido pelo Brasil se fez presente nas políticas públicas, inicialmente, por meio da Constituição Federal (BRASIL, 1988), na qual importantes medidas constitucionais foram estabelecidas em favor dos direito das pessoas com deficiência. A Constituição traz como objetivo fundamental em seu art. 3º inciso IV: “promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Outros aspectos são especificados no decorrer do documento. Em seu artigo 203, inciso IV, lê-se que “a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração comunitária” representa o reconhecimento ao direito de viver e conviver em comunidade, exigindo essas mudanças substanciais na forma de abordar as deficiências. No artigo 205, acentua que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Nesse aspecto, garante atendimento educacional para todos. No artigo 208, inciso III, pontua o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino”. Este artigo evidencia-se importante no combate à segregação, legisla a favor da inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais e estabelece que o atendimento educacional seja realizado em escolas comuns, junto a outras crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, promulgada em 1990 (BRASIL, 2008), por sua vez, traz em seu bojo o reconhecimento legal dos direitos e oportunidades que a criança e o adolescente devem ter assegurados para que o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, se concretize. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996) estabelece os rumos e os fundamentos da educação brasileira, reconhecendo a importância da educação especial. No capítulo V, os Arts. 58, 59 e 60 definem onde o atendimento deve ocorrer e indica o que é assegurado ao alunado. Define ainda as normas para a organização da educação básica, destacando, no art. 24, inciso V, a “possibilidade de avanços nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”. A Resolução CNE/CEB nº. 02/2001 (BRASIL, 2001) instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, manifesta o compromisso do país com o “desafio de construir coletivamente as condições para atender bem à diversidade de seus alunos”. Esta Resolução representa um avanço na universalização do ensino e um marco da atenção à diversidade. A matrícula dos alunos é obrigatória e os sistemas de ensino devem, a partir de então, organizar-se para atender aos educando com necessidades especiais. Sob esta legislação, a escola coloca-se à disposição do aluno, tornando-se um espaço inclusivo. Para dar subsídios para a educação inclusiva, o Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica nº 13/2009 (BRASIL, 2009) estabeleceu normas para a elaboração de diretrizes operacionais, regulamentando o atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva passou a orientar os sistemas educacionais para a organização dos serviços e recursos da Educação Especial de forma complementar ao ensino regular, com oferta obrigatória e de responsabilidade dos sistemas de ensino. Essa política interpreta esta modalidade como não substitutiva da escolarização comum e define a oferta do Atendimento Educacional Especializado –AEE – em todas as etapas, níveis e modalidades preferencialmente no atendimento à rede pública de ensino. A oferta do AEE deve ser planejada para ser realizada em turno inverso ao da escolarização. Desta forma, garante o acesso dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotações na educação normal e disponibiliza serviços de apoios para complementar a formação dos alunos nas classes comuns da rede regular de ensino. A partir de 2010, esses alunos, quando matriculados em classes comuns do ensino regular e no AEE, serão contabilizados duplamente no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Contudo, o atendimento educacional especializado não deve ser entendido como substitutivo da escolarização normal, e sim como mecanismo que tem o intuito de viabilizar a melhoria da qualidade do processo educacional dos alunos com alguma deficiência. Este atendimento, por sua vez, será ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. A elaboração e execução do plano de AEE são de responsabilidade dos professores que atuam nas salas de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os professores do ensino regular. 3 EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL Segundo Mazzotta (2005), alguns brasileiros, inspirados em experiências concretizadas na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte, iniciaram, no século XIX, a organização de serviços para atendimento a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos. Estas iniciativas caracterizaram-se como “[...] oficiais e particulares isoladas, refletindo o interesse de alguns educadores pelo atendimento educacional dos portadores de deficiência” (MAZZOTA, 2005, p. 27). O atendimento escolar aos portadores de deficiência teve início no Brasil na década de l850, período final do Brasil Colônia. Em 12 de setembro de 1854, D. Pedro II, por meio do Decreto nº 1.428, fundou no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Em 1890, já no governo republicano, Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constante Botelho de Magalhães assinaram o Decreto nº 408, mudando o nome para Instituto Nacional dos Cegos. Em 1891, a escola passou a se denominar Instituto Benjamin Constant. Em 26 de setembro de 1857, D. Pedro fundou, no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos. Atualmente denominado de Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Segundo Mazzota (2005), em ambos os institutos, após algum tempo de sua inauguração, “[...] foram instaladas oficinas para a aprendizagem de ofícios. Oficinas de tipografia e encadernação para os meninos cegos e de tricô para as meninas; oficinas de sapataria, encadernação, pautação e douração para os meninos surdos” (MAZZOTTA, 2005, p. 29). A instalação do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos abriu possibilidades de discussões da educação das pessoas com deficiências. No período colonial, houve um grande descaso com a educação das pessoas deficientes, porque as práticas da caridade, do favor, comuns na época, instituíram, desde o seu início, o caráter assistencialista para a atenção à pessoa com deficiência e à educação especial. Em 1926, em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, foi criada a primeira instituição de caráter privado e de forma isolada para as pessoas com deficiência mental, por meio da Sociedade Pestalozzi. Esta introduziu no Brasil a concepção, segundo Mazzotta (2005, p. 12), referente à “ortopedagogia das escolas auxiliares”. Foi transferida para Canoas em 1927. Explica Mazzotta (2005, p. 42) que “o Instituto Pestalozzi funcionava em regime de internato, semi-internato e externato, atendendo parte de seus alunos mediante convênio com instituições públicas estaduais e federais”. Segundo Mazzotta ( 2005) a professora Helena Antipoff, em 1932, com a colaboração de alunas da antiga escola de aperfeiçoamento de professores primários fundaram a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais. O Instituto Pestalozzi contava com professores que atendiam as crianças mentalmente retardadas e com problemas de conduta e eram mantidos pelo governo estadual. Em 1948, Helena Antipoff fundou, no Rio de Janeiro, a Sociedade Pestalozzi do Brasil, assentada nas bases psicopedagógicas estabelecidas por Pestalozzi. Caracterizava-se como instituição particular de caráter filantrópico, seu objetivo era amparar os deficientes mentais e reeducar para uma vida melhor. A Sociedade Pestalozzi do Brasil foi responsável pela instalação das primeiras Oficinas Pedagógicas para deficientes mentais. Contavam ainda com o apoio dos governos federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro. Em 1952, foi fundada em São Paulo a Sociedade Pestalozzi, que, nas palavras de Mazzotta (2005, p. 44), “[...] caracterizava-se como entidade particular, sem fins lucrativos, de utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal”. Sob a iniciativa do Dr. José Maria de Freitas, diretor do Serviço Social de Menores da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, hoje atual FEBEM, um grupo de médicos, assistentes sociais, psicólogos e educadores foram estimulados a fundar a Sociedade Pestalozzi. Com o convênio firmado entre a Sociedade Pestalozzi e os serviços social de menores, a escola começou a funcionar, atendendo a menores de 7 a 14 anos que indicavam possibilidades de aprendizagem. Como não existiam professores especializados para atender aos deficientes mentais, a Sociedade Pestalozzi organizou o primeiro “Curso Intensivo de Especialização de Professores” (MAZZOTTA, 2005, p. 45). Foram criadas duas classes especiais e uma oficina pedagógica, que desenvolvia trabalhos de marcenaria, cerâmica e trabalhos manuais. Em 1953, foi instalada a escola de pais e, em 1957, a Sociedade Pestalozzi firmou um convênio com o governo federal, possibilitando-lhe obter recursos financeiros para montar uma biblioteca. Em 1970, por convênios firmados com a Secretaria de Estado da Educação, a Sociedade Pestalozzi passou a ter, em seu quadro de funcionários, professores estaduais à sua disposição. Helena Antipoff participou do movimento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) na cidade do Rio de Janeiro, tendo como base a orientação do casal “[...] norte-americano Beatrice e George Bemis, membros da National Association for Retarded Children –NARC – organização fundada nos Estados Unidos” (MAZZOTTA, 2005, p. 46). Logo em seguida à criação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, foram fundadas várias APAEs, como, por exemplo, a de São Paulo e muitas outras instituições especializadas no atendimento à pessoa com deficiência, autônomas e de caráter filantrópico. Em 1962, o movimento contava com doze instituições especializadas e foi criada, então, a Federação Nacional das APAEs, com o objetivo de articular e congregar esforços mútuos entre as filiadas. Por meio da Federação, os deficientes começaram a obter conquistas legais e a garantia a cidadania. Em 1964, instalou-se a primeira unidade assistencial da APAE, o Centro Ocupacional Helena Antipoff, que tinha como objetivo “[...] proporcionar habilitação profissional a adolescentes deficientes mentais do sexo feminino” (MAZZOTTA, 2005, p. 48). Já em 1967, fundou-se a Clínica de Diagnóstico e de Terapêutica dos Distúrbios do Desenvolvimento Mental, que atendia a adolescentes deficientes mentais treináveis de ambos os sexos. Em 1971, a APAE de São Paulo inaugurou o Centro de Habilitação de Excepcionais, que foi o primeiro centro multidisciplinar para assistência a deficientes mentais e também para a formação de pessoas especializadas na área de deficiência mental. Foram criados, em 1972, os Núcleos de Aprendizagem e Atividades Profissionais, para preparar os adolescentes deficientes mentais treináveis e educáveis para o trabalho. Atualmente, as APAEs representam o maior movimento social de caráter filantrópico do Brasil e do mundo, por contar com mais de duas mil unidades implantadas. 4 VYGOTSKY – PARA ALÉM DE SEU TEMPO Foi no contexto da Rússia a partir da Revolução Socialista que a trajetória intelectual de Vygotsky (2001) iniciou-se. Em seus escritos, tentava compreender o processo de interação entre o indivíduo e o meio físico e social em que vivia. Dedicou-se ao estudo das funções psicológicas superiores e, para comprovar suas ideias, fez estudos com crianças para compreender o desenvolvimento humano. Desde as suas primeiras obras, enfatiza que a necessidade de análise histórica é primordial para a compreensão do comportamento humano. Para o autor, o homem só pode ser entendido mediante as relações que estabelece em sociedade. Seus estudos, embora estivessem ligados à psicologia e à educação, objetivavam dar respostas às necessidades da sociedade soviética no processo pósrevolucionário. Em seus trabalhos, reafirmava a importância da compreensão das finalidades de uma dada situação histórica, a partir da qual se construiria uma psicologia também compatível com as transformações necessárias, deixando de lado o determinismo biológico e colocando o homem como sujeito dessas transformações. Para tanto, era necessário criar “a consciência da transformação da qual o homem é sujeito e objeto [...]” (TULESKI, 2002, p. 94). Desta forma, Vygotsky (1997) traçou uma linha divisória entre o homem e o animal, com o intuito de teorizar sobre seu comportamento e romper com o determinismo biológico que confluía nos aspectos referentes a reflexos e reações fisiológicas, os quais terminavam por igualar homens e animais. O autor também buscou compreender o comportamento do homem primitivo e do homem moderno, objetivando romper com a concepção universal da natureza humana. Além destas questões, ocupou-se em descrever o processo de apropriação, desenvolvimento e integração da criança ao seu meio histórico-cultural, correlacionando o meio social às formas e conteúdos do comportamento e pensamento na formação dos indivíduos. Fez muitas críticas a respeito da concepção inatista e ambientalista do desenvolvimento humano. A primeira defende que a criança nasce pronta só esperando o amadurecimento para se manifestar, e a segunda concebe o indivíduo como uma folha de papel em branco, que só reage frente a pressões do meio. Ao passo que Vygotsky (2001) vê o indivíduo como um ser ativo, capaz de modificar a si próprio e ao meio em que vive. Pautado nas teses do materialismo histórico, Vygotsky (2001) concluiu que as origens das formas superiores de comportamento deveriam ser buscadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior, na vida prática. Estudou as chamadas funções psicológicas superiores ou processos mentais superiores, tendo como pressuposto o método dialético, deu ênfase ao estudo dos mecanismos psicológicos mais sofisticados, próprios da espécie humana. Suas análises objetivavam identificar as mudanças comportamentais que ocorrem durante o desenvolvimento do homem e a relação deste com o meio social. Seus trabalhos evidenciaram que o controle consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, dentre outros são oriundos das funções psíquicas superiores. São assim chamadas porque se referem a mecanismos intencionais, ações conscientemente controladas, processos voluntários que dão ao sujeito a possibilidade de independência em relação às características do momento e espaço presente. Segundo Vygotsky (2001), as funções psicológicas superiores são de origem sociocultural. Emergem dos processos psicológicos elementares, os quais são de origem biológica. Em outras palavras, compreende que a complexa estrutura humana é resultante do processo do desenvolvimento da história individual e social de cada pessoa. Defende o autor que esses processos se originam nas relações entre as pessoas e se desenvolvem ao longo do processo de internalização de formas culturais de comportamento, resultam, portanto, da interação dialética do homem e seu meio sociocultural. Dessa forma, as funções psicológicas têm sua origem nas relações do sujeito e o contexto cultural e social em que está inserido. Cumpre frisar que Vygotsky (2001) não negligenciou, portanto, a base biológica, porém entendia o cérebro como um sistema aberto, cuja estrutura e formas de funcionamento são moldadas ao longo da história da espécie e do desenvolvimento individual, devido sua grande plasticidade. Para entender a concepção de Vygotsky (2001) sobre as funções psicológicas superiores e o desenvolvimento humano como processo histórico-cultural, é necessário compreender o conceito de mediação simbólica. A mediação é a idéia central da concepção sobre o desenvolvimento humano como processo histórico-cultural. Defende que o homem não tem acesso direto aos objetos, mas acessos mediados, por meio de recortes do real, operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe, desta forma, a construção do conhecimento se dá pela interação mediada por vários objetos. A mediação configura-se de suma importância, sendo concebida como os instrumentos técnicos e os sistemas de signos (ferramentas auxiliares). Dentre eles, a linguagem se apresenta como signo mediador fundamental para a efetivação da interação do indivíduo com o contexto cultural e social, visto que a linguagem é um sistema simbólico usado pelos grupos humanos. É ela que fornece os conceitos, as formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, com a linguagem as funções mentais superiores são socialmente formadas e transmitidas. Segundo Tuleski (2002, p. 104), “[...] o acesso de todos aos bens culturais (instrumentos e signos) impulsionaria o desenvolvimento de todos os indivíduos em sociedade [...]”. Vygotsky (2001) esclarece que a construção do conhecimento não se dá na relação do sujeito sobre a realidade, mas pela mediação feita por outro ser social, que pode se apresentar por meio da aquisição de objetos ou signos. Desta forma, é possível afirmar que a interação do sujeito com o meio é sempre mediada. Elucida Tuleski (2002, p. 104), neste sentido, que “[...] as funções psicológicas vão adquirindo um grau cada vez maior de complexidade à medida que os signos produzidos pelos homens são cada vez mais complexos”. Assim, visando enfatizar a importância dos instrumentos na construção do conhecimento citaremos outros autores que fundamentados nos estudos de Vygotsky desenvolveram pesquisas acerca da função dos instrumentos na apropriação da cultura pelo homem. De acordo com Fontana e Cruz (1997), os instrumentos são considerados tudo aquilo que se interpõe entre o homem e o ambiente, ampliando e modificando suas formas de ação. Os instrumentos configuram-se em elementos entre o sujeito e o objeto de ação que ampliam as possibilidades de transformação do meio social, e funcionam como um objeto social mediador entre o sujeito e o mundo. Em relação aos signos, esses autores os comparam com o instrumento e os denominam como “instrumento psicológico”. [...] tudo o que é utilizado pelo homem para representar, evocar ou tornar presente o que está ausente constitui um signo: a palavra, o desenho, os símbolos. [...] enquanto o instrumento está orientado externamente, ou seja, para a modificação do ambiente, o signo é internamente orientado, modificando o funcionamento psicológico do homem (VYGOTSKY apud FONTANA; CRUZ, 1997, p. 59). Nesta citação, está clara a importância do processo de mediação simbólica, uso de signos, para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. A linguagem, por sua vez, é concebida como um sistema simbólico basilar, por organizar os signos em estruturas complexas e desempenhar um papel determinante na formação das características psicológicas humanas. De acordo com Tuleski (2002, p. 119), “no momento em que a criança começa a desenvolver a linguagem, ocorre um salto qualitativo em seu desenvolvimento”. A aquisição da linguagem, por meio da interação com pessoas mais experientes e de seu meio social, permite a superação qualitativa dos fatores biológicos existentes nas funções psicológicas. Como estas funções não estão prontas desde o nascimento, a princípio, possuem um comportamento primitivo biológico, mas, com a inserção da criança na sociedade, vão se modificando e assumindo um caráter diferenciado. A interação social desempenha um papel fundamental na formação do sujeito. É por intermédio da relação com o outro que o sujeito interioriza as formas culturais e organiza o mundo subjetivo de cada um. Desta forma, o desenvolvimento psicológico do homem se dá no processo de interação com o meio social e as pessoas com as quais convive (o outro social). Assim, o desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo outro, dando significados à realidade. A fala (instrumento de comunicação e conjunto de signos) ajuda na organização da atividade prática e desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ressalta-se que as palavras e signos são para a criança um meio de contato social com as pessoas. Dessa forma, as funções comunicativas e cognitivas da linguagem são base dos processos superiores, ao mesmo tempo que a criança se expressa também organiza o seu pensamento. Em sua teoria, Vygotsky (2001), ao estudar sobre o processo de formação das funções psicológicas superiores, evidenciando que estas se sobrepõem às funções biológicas e elementares, destaca como ponto central de seus estudos o desenvolvimento do pensamento interligado à linguagem. Demonstra quanto o pensamento verbal opera um salto qualitativo em todas as demais funções. As tarefas e desafios que o meio social apresenta conduzem o homem ao desenvolvimento do pensamento. A necessidade de o homem se dedicar ao trabalho fez com que se desenvolvesse a atenção voluntaria, visto que, ao dirigirmos nossa atenção para os estímulos do meio, transformamos os mecanismos biológicos de atenção involuntária, que são aqueles que permitem responder automaticamente, como, por exemplo, os ruídos, objetos em movimento, e os transformamos em atenção voluntária, ou seja, em uma atividade psicológica controlada. O desenvolvimento da atenção voluntária na criança, [...], segue a mesma lei que Vygotsky postula para todas as funções psicológicas superiores, a lei da internalização, ou seja, todas as funções surgem como necessidade do meio social, na interação entre os indivíduos e, posteriormente, passam a fazer parte do arsenal psíquico de cada individuo (TULESKI, 2002, p. 132). No processo de internalização, está imbricado tanto o afeto quanto o intelecto, ou seja, nas situações da vida prática, as pessoas valem-se de suas condições físicas e psíquicas para afrontar/responder as demandas do meio. 4.1 O Desenvolvimento da Criança Deficiente Para Vygotsky (2001), a aprendizagem é essencialmente social, sendo assim, a interação social e o instrumento linguístico são decisivos para o seu desenvolvimento. Ela se dá por meio da apropriação de conceitos, mas ele esclarece que os conceitos cotidianos e científicos envolvem experiências e atitudes diferentes por parte das crianças e se desenvolvem por caminhos diferentes. Chama a atenção em sua teoria que, para compreender o desenvolvimento humano, devemos considerar não apenas o desenvolvimento real da criança, ou seja, aquilo que a criança já é capaz de fazer sozinha, mas também o seu nível de desenvolvimento potencial, que é a capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos mais experientes. A aprendizagem interage com o desenvolvimento, produzindo fenda nas zonas de desenvolvimento proximal, que se refere ao caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas no seu nível de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal é muito importante para compreender a teoria histórico-cultural, porque evidencia que o processo de interação social é central e que a aprendizagem e o desenvolvimento estão inter-relacionados. Na zona de desenvolvimento proximal, com a mediação do outro, pode surgir processo de modificação de esquemas atuais de conhecimento, sendo assim, o papel da escola, na transmissão do conhecimento, é de natureza diferente dos aprendidos na vida cotidiana. O desenvolvimento cognitivo é produzido pela interação do sujeito com o meio social, sendo que o processo se constrói de fora para dentro. Na troca de experiências com os sujeitos, vão se internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a apropriação de conhecimentos e formação da consciência. O professor, no processo de ensino, deverá provocar avanços nos alunos, interferindo na zona de desenvolvimento proximal. O aluno não é apenas sujeito da aprendizagem, mas aquele que aprende junto com o outro o que os homens já produziram historicamente. Desta forma, o desenvolvimento cognitivo se realiza por intermédio do outro. Vygotsky (2001) desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, por meio de experiências com crianças deficientes mentais. Ele observou que a criança deficiente, quando trabalha em grupo, constitui situações de aprendizagem diferenciadas, já que uma auxilia a outra. 5 A DEFICIÊNCIA NA COLETÂNIA FUNDAMENTOS DE DEFECTOLOGIA Na coletânea Fundamentos de Defectologia, Vygotsky (1997) aborda vários tipos de deficiência, como, por exemplo, cegueira, surdez-muda, a deficiência mental, entre outros e propõe métodos diferenciados para que seja possível a superação da deficiência. Nessa obra, ele realizou três séries de experimentos, tomando como base os estudos comparativos da criança deficiente mental e da criança normal. Seus experimentos abarcaram os aspectos afetivos e intelectuais durante a solução das tarefas correspondentes. Na primeira série de experimentos, Vygotsky (1997) estudou os processos de saturação na atividade da criança mentalmente débil e do normal. Para isso, propôs uma atividade de desenho e observou até a criança atingir o nível de saturação. Quando ela abandonava a atividade e manifestava sintomas de completa saturação e estímulos afetivos negativos provenientes do trabalho, tentava forçá-la a continuar a atividade a fim de descobrir com que meios atingiria isso. Na criança mentalmente retrasada, era preciso modificar a própria situação, fazê-la mais atraente, renová-la para fazer que seu caráter negativo se tornasse positivo. Por conseguinte, era necessário substituir o lápis negro por um vermelho e azul, este por um jogo de lápis de cor, este ultimo por aquarelas e pincel, as aquarelas e o pincel por tinta e um quadro negro, a tinta comum por tintas coloridas, a fim de que a criança mentalmente débil continue a atividade depois de se encher-se (VYGOTSKY, 1997, p. 270).1 Desta forma, Vygotsky (1997) observou que, para as crianças com deficiência mental, o abandono da tarefa ocorria quando alcançavam um nível da saturação, desta forma, era necessário modificar a própria situação para ficar mais atraente. Para isso, inseria novos objetos para que a criança reiniciasse seu trabalho. Já para a criança normal, era suficiente mudar o sentido da situação sem modificar nada na mesma, para isso, ao sujeito que atingirá seu nível de saturação no trabalho, era dada uma nova posição na tarefa. 1 En el niño mentalmente retrasado, era preciso modificar la propia situación,hacerla más atractiva,renovarla para hacer que su carácter negativo se tornara positivo. Por conseguinte, era necesario sustituir el lápis negro por uno rojo e azul, este por un juego de lápices de color, esto último por acurelas e pincel, lãs acuarelas e el pincel por tiza e um a pizarra, la tiza común por tizas de colores, a fin de que el niño mentalmente débil continuara la actvidad después de la saturación. Assim era suficiente pedir a criança, que havia abandonado o trabalho e se queixado de dor na mão e de uma completa impossibilidade de desenhar nem ainda que caricaturas o rabiscos, que trabalhara todavia um pouco para mostrar a outra criança como deve fazer-se. A criança se colocaria na posição de um experimentador, assumia a relação de mestre ou de instrutor, se modificava para ele o sentido da situação.(VYGOTSKY, 1997, p. 270)1. Com este experimento, Vygotsky (1997) concluiu que, mesmo a criança continuando o trabalho anterior, a tarefa adquiria um sentido diferente para ela. Diante desse primeiro experimento, pôde concluir que “não apenas certas possibilidades do pensamento encontram uma limitação em energia dos sistemas dinâmicos, se não que a novidade dos próprios sistemas dinâmicos podem depender diretamente do pensamento.” (VYGOTSKY, 1997, p. 270)2. Na segunda série de experimentos, ele pesquisou a tendência entre a pessoa voltar à ação interrompida ainda que o estímulo afetivo não houvesse sido atenuado. A criança com deficiência mental manifestava interesse pelo geral, ou seja, só demonstrava interesse pelo material da ação interrompida que estava à sua frente, em uma situação visual direta. Já as crianças normais se inquietavam independentemente da evidencia da situação, se o material estava ou não à sua frente. Segundo o autor, “a própria possibilidade de recordar, imaginar e pensar em uma ação interrompida criava a possibilidade de reter estes processos e os impulsos afetivos ligados a eles” (VYGOTSKY, 1997, p. 270-271)3. Por fim, a terceira série de experimentos estudou o caráter da situação da tendência afetiva durante as ações interrompidas entre a criança normal e o débil mental. Para realizar o experimento, foi solicitada, como atividade fundamental, que as crianças modelassem um cão com massa de modelar. Esta atividade era interrompida e Así era suficiente pedir al niño, que había abandonado el trabajo y se quejaba de dolor en la mano y de una completa imposibilidad de bibujar ni siquira caritas o rayitas, que trabajara todavía un poço para mostrar a otro niño cómo debe hacerse. El niño se ponía en la posición de un experimentador, asumía el rol de maestro o de instructor, se modificaba para él sentido de la situación. 1 no sólo ciertas posibilidades del pensamiento encuentran una limitación en la inércia de los sistemas dinâmicos, sino que la movilidad de los propios sistemas dinámicos puede depender directamente del pensamiento. 2 la propia posibilidad de recordar, imaginar y pensar en la acción interrumpida creaba la posibilidad de retener estos procesos y los impulsos afectivos ligados a ellos. 3 substituída por uma tarefa similar à primeira por seu significado (desenhar um cachorro através de um vidro), no entanto era substituída novamente por uma tarefa relacionada com a ação fundamental, que era modelar com a massa os trilhos para um vagão que estava sobre a mesa. Com este experimento Vygotsky (1997, p. 271), concluiu que: As investigações demonstraram a diferença substancial nesta situação experimental entre as crianças mentalmente débeis e os normais. Em tanto que na maioria das crianças normais a tarefa de significado análogo (desenhar o cachorro) atuava na qualidade de ação substitutiva e muito maior grau da tarefa análoga por o caráter da atividade (modelar os trilhos) nos débeis mentais se advertia claramente uma relação oposta. A tarefa de significado análogo não tinha quase nenhum valor substitutivo, durante que a tarefa análoga por o caráter da atividade em quase todos os casos evidenciava uma unidade da ação presente e da substitutiva (Vygotsky, 1997, p. 271)1. Com estas séries de experimentos, Vygotsky (1997, p. 271), concluiu que “a unidade dos sistemas semânticos dinâmicos, a unidade do afeto e do intelecto, constitui a tese fundamental sobre a qual – como se fosse uma pedra angular – deve ser construído a teoria sobre a natureza da debilidade mental congênita na infância”2. Os processos afetivos e intelectuais representam uma unidade, mas esta não é uma unidade imóvel e constante, possibilita a reorganização dos sistemas psicológicos, que são de fundamental importância para todos os sujeitos. Segundo Vygotsky (1997), os estudos comparativos da criança deficiente mental e a normal demonstram que sua diferença não deve ser analisada em primeiro lugar nas particularidades do próprio intelecto ou do próprio afeto, mas na peculiaridade das relações que existem entre esta esfera da vida psíquica e as vias de desenvolvimento que abrem a relação dos processos afetivos e intelectuais. Las investigaciones demonstraron la diferencia sustancial en esta situación experimental entre los niños mentalmente débeis y los normales. En tanto que la mayoria de los normales la tarea de significado análogo (dibujar um perro) actuaba en calidad de acción sustitutiva en mucho mayor grado que la tarea análoga por el carácter de la actividad (modelar los rieles), en los débiles mentales se advertia claramente uma relación opuesta. La tarea de significado análogo por el carácter de la actividade en casi todos los casos evidenciaba una unidade de la acción presente y de la sustitutiva(Vygotsky, 1997, p. 271)1 1 2 La unidad del afecto y del intelecto, constituye la tesis fundamental sobre la cual- como si fuese una piedra angular- debe ser construida la teoria sobre la natureraleza de la debilidad mental congênita en la infância. Nessa coletânea, propõe estudos da criança com deficiência, justificando que, “[...] para a pesquisa científica atual, ela oferece um plano completamente novo para o desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1997, p. 26.) 1 . De acordo com o autor, o desenvolvimento da criança com deficiência é o mesmo que rege o desenvolvimento da criança “normal”. A diferença repousa na formação dos processos superiores, ou seja, ela se desenvolve de forma diferente. Afirma ainda que qualquer insuficiência modifica a relação do sujeito deficiente com o mundo, manifestando-se nas relações sociais que esse sujeito estabelece com o outro. Sobre este prisma, o meio social pode facilitar ou dificultar novos caminhos para o desenvolvimento desta criança. Vygotsky (1997) defende que não é necessária nenhuma teoria específica, e sim a compreensão e intervenção no processo de desenvolvimento desses sujeitos. Para tanto, é importante a distinção entre defeito primário e defeito secundário. 5.1 Defeitos Primário e Secundário Segundo Vygotsky (1997), o defeito primário é considerado como defeito biológico, e o secundário como defeito construído socialmente. O defeito primário consiste nos problemas de ordem orgânica, defeito biologicamente dado, como lesões cerebrais, más formações orgânicas, alterações cromossômicas, ou seja, as características físicas apresentadas pelos sujeitos considerados portador de deficiência. O defeito secundário engloba as consequências psicossociais da deficiência, ou seja, é resultante da forma como o contexto cultural está estruturado e como os sujeitos reagem ao denominado defeito primário. Com a caracterização de tais defeitos, portanto, o autor chama-nos atenção para a forma como o sujeito que apresenta uma lesão orgânica ou alteração cromossômica se desenvolve, ela está intimamente relacionada com as interações sociais com as quais está envolvido. A ausência de uma educação adequada converte o defeito primário em secundário em certas condições sociais. Nas palavras de Vygotsky (1997, p. 142): Um ambiente mau e a influência que surge durante o processo de desenvolvimento de uma criança, muito frequente e violento conduzem a criança mentalmente retrasada a momentos negativos adicionais que, 1 Para la investrigación cientifica Ella despliega un plano completamente nuevo del desarrollo. distante de ajudar a superar o atraso, pelo contrário, acentuam e agravam sua insuficiência inicial1. Seus trabalhos mostram que o quadro pedagógico e psicológico que se apresenta frente a nós não é um todo homogêneo. Os sintomas que manifestam o atraso não podem ser postos no mesmo nível que o atraso mental. Para isso, é preciso dirigir a atenção ao desenvolvimento da criança com deficiência mental, e não para a natureza dos processos patológicos que estão em sua base. Desta forma, é necessária a separação das particularidades primárias, que constituem o próprio núcleo da fraqueza, os sintomas que derivam diretamente da insuficiência biológica, diferenciando-os dos sintomas de segunda, terceira ordem, etc., que, durante a formação em um ambiente determinado, a criança encontra dificuldades e acumula complicações adicionais, as estratificações sobre as formações primárias. Essas limitações secundárias são mediadas socialmente e, muitas vezes, remetem ao fato de o universo cultural estar constituído em função de um padrão de normalidade. Isso faz com que se criem barreiras físicas, educacionais e até atitudinais para a participação social e cultural da pessoa com deficiência. Dessa forma, Vygotsky (1997, p. 144-145) teoriza que: O desenvolvimento incompleto das funções superiores está ligado ao desenvolvimento cultural incompleto da criança mentalmente atrasada, à sua exclusão do ambiente cultural, da “nutrição” ambiental. A causa da insuficiência não sentiu oportunamente a influência do ambiente circundante, a consequência do qual seu atraso se acumula, acumulando as características negativas e as complicações adicionais em forma de um desenvolvimento social incompleto, de negligência pedagógica. Com frequência as complicações secundárias são os resultados de uma educação incompleta. O ambiente onde cresce, tem feito menos do que devia, ninguém tentou aproximá-lo ao ambiente, e a criança estando pouco em contato com uma coletividade infantil, então, aqui, surgem às complicações secundárias2. 1 Un ambiente malo y la influencia que surge durante el proceso de desarrollo del niño, muy frecuente y violentamente conducen al niño mentalmente retrasado a momentos negativos adicionales que , lejos de ajudar a superar el retraso , por el contrario, acentúan y agravam su insuficiência inicial. 2 El desarrollo incompleto de las funciones superiores está ligado al desarrollo cultural incompleto del niño mentalmente retrasado, a su exclusión del ambiente cultural, de la “nutrición” ambiental. A causa de la insuficiência, no sintió oportunamente la influencia del ambiente circundante, a consecuencia de lo cual su retraso se acumula, se acumulan las características negativas, las complicaciones adicionales en forma de um desarrollo social incompleto, de una negligencia pedagógica. Con frecuencia las complicaciones secundárias son el resultado de uma educación incompleta. En el ambiente donde crece, há tomado menos de lo que Segundo o autor, nas crianças estão presentes influências de elementos positivos e negativos. Portanto, ao longo do seu desenvolvimento, vão acumulando uma série de formações secundárias que podem seguir a linha da correção ou provocar complicações secundárias no quadro original do retardo mental. Portanto, para estudar a criança com deficiência mental, não devemos nos restringir ao seu grau de incapacidade, mas considerar seus processos compensatórios. As vias alternativas de desenvolvimento na presença da deficiência seguem a direção da compensação social das limitações orgânicas. A compensação social que Vygotsky (1997) se refere consiste numa reação do sujeito diante da deficiência, no sentido de superar as limitações com base em instrumentos que vão fazer uma mediação. Para Vygotsky (1997), a educação de crianças com diferentes defeitos deve basear-se no fato que, junto com o defeito, estão dadas orientações opostas, ou seja, as possibilidades compensatórias para a superação deste defeito. Desta forma, o desenvolvimento da criança deve ser incluído no processo educativo como sua força motriz: “construir todo o processo educativo seguindo as tendências naturais da supercompensação, significa não diminuir as dificuldades que derivam do defeito, e sim dar atenção a todas as forças para compensá-lo” (VYGOTSKY, 1997, p. 47) 1. As crianças com deficiência devem reinventar um novo caminho para transpor as suas deficiências, seguindo um caminho peculiar para o seu desenvolvimento, ou seja, a deficiência pode ser superada por meio do processo de compensação e a superação do defeito é um processo que deve ser pensado para qualquer sujeito. Esta superação vai se consolidar nas relações e nas experiências que a criança estabelece com o meio social, por meio das quais desenvolve as funções psíquicas superiores. Sob esta perspectiva acrescenta Goes (2008): o trabalho educativo deve privilegiar o domínio de atividades culturalmente relevantes, de forma que eleve o pensamento e passe a significar o mundo. Elucida Vygotsky (1997) que, no desenvolvimento de qualquer criança acometida por um defeito, é importante conhecer como ela se desenvolve e não o defeito podia; nadie intento acercarlo al ambiente ; y si el niño há estado poço em contacto con una colectividad infantil, entonces aqui pueden surgir las complicaciones secundarias. 1 Construir todo el processo educativo siguiendo las tendências naturales a la supercompensación, significa no atenuar las dificuldades que derivan del defeito, sino tensar todas las fuerzas para compensarlo. em si, visto que a criança não esta constituída apenas de defeitos, seu organismo se estrutura como um todo único, e sua personalidade vai sendo compensada pelos processos de desenvolvimento. É necessário que o professor tenha clareza e conhecimento a respeito dos conceitos “defeito e compensação” para pensar sua prática educativa. Em suas pesquisas, Vygotsky constatou que a existência de um defeito faz com que o organismo busque alternativas para superá-lo. Essa insuficiência ou defeito termina por conter duplo sentido, os quais são contraditórios. Possui um fator negativo (deficiência) que quebra a atividade do indivíduo e um positivo resultante do estímulo ao desenvolvimento de outras funções, o que impulsiona e estimula o organismo a uma atividade acentuada com vista a compensar a insuficiência existente e, por conseguinte, superar as dificuldades. A compensação é classificada em duas classes fundamentais: [...] uma direta ou orgânica e outra indireta ou psíquica. A primeira se produz em maior parte das vezes, em presença de uma lesão ou extração de um dos organismos pares. Por exemplo, em uma extração de um rim, de um pulmão, etc. Os órgãos permanentes se desenvolvem em forma compensatória e assume a função do organismo afetado. Ali onde a compensação direta é impossível, o sistema nervoso central e o aparelho psíquico do homem se fazem cargo da tarefa, criando sobre o órgão enfermo e insuficiente uma subestrutura defensiva meio das funções superiores que garantem seu trabalho. ( VYGOTSKY, 1997, p. 197) 1. O defeito está relacionado com o sistema nervoso central e o aparelho psíquico da criança. Considera o cumprimento de diferentes funções do sistema nervoso por meio dos aparelhos perceptivos de resposta e efeito e do sistema nervoso central e a insuficiência em qualquer um dos três aparelhos influi de maneiras distintas no desenvolvimento e educação da criança. Mediante essa especificidade, ressalta a necessidade de se diferenciar três tipos fundamentais de defeitos: a lesão e insuficiência nos órgãos perceptivos (cegueira, surdez, cegueira-surdez); a lesão e insuficiência em uma das partes do aparelho de resposta dos órgãos (mutilação, invalidez de um membro e a insuficiência e lesão do 1 [...] una directa o orgânica y otra indirecta o psíquica. La primera se produce, la mayor parte de las veces, en presencia de una lesión o extirpación de uno de los órganos pares. Por ejemplo, en la extirpación de um riñón, de un pulmón, etc., el órgano remanente se desarrolla en forma compensatori y asume las funciones del órgano afectado. Allí donde la compensación directa es imposible, el sistema nervioso central y el aparato psíquico del hombre se hacen cargo de la tarea, creando sobre el órgano enfermo o insuficiente, uma sobreestructura defensiva por medio de las funciones superiores que garantizan su trabajo. sistema nervoso central – deficiência mental). Para cada um dos casos, o tipo de compensação se processa de forma distinta. Vygotsky (1997) critica a ideia de que a mente da criança contém todos os estágios do futuro desenvolvimento intelectual, que já pré-existem na sua forma completa, esperando o momento adequado para emergir. A maturação biológica é um fator secundário no desenvolvimento das formas complexas do comportamento humano, já que estas dependem da interação da criança com a cultura. Vygotsky (1997) diferencia dois grupos de crianças com atraso: o atraso resultante de uma enfermidade e o atraso resultante de um defeito orgânico. No primeiro grupo, o atraso é resultado de uma doença que, na maioria das vezes, pode ser nervosa ou psíquica, já o segundo grupo é composto pelo retardo mental e se constitui numa variedade de defeitos. Durante suas pesquisas, distinguiu três graus de deficiência mental em três grupos diferentes de crianças, a saber: os idiotas, os imbecis e os débeis. Os idiotas foram classificados como os incapazes de utilizar ferramentas e instrumentos e semicapazes de aprender a linguagem. O seu nível de desenvolvimento equipara-se ao de uma criança de dois anos de idade. Os imbecis eram capazes de aprender os tipos mais simples de trabalho, porém eram incapazes de fazê-lo de forma independente. O nível de desenvolvimento não ultrapassa o de uma criança entre dois e sete anos de idade. Por fim, os débeis, que eram capazes de um aprendizado relativamente rico, contudo, manifestavam uma atividade reduzida das funções superiores, bem como um ritmo de desenvolvimento lento, conservando os traços do intelecto infantil equivalente a uma criança de dez anos de idade. Por terem o aparelho central afetado, estas crianças apresentavam uma reserva compensatória pobre e a possibilidade de desenvolvimento eram limitadas se comparadas às crianças normais, contudo, nesse desenvolvimento, afirma ele, tem lugar o processo compensatório. O processo compensatório provocado pelo defeito depende da gravidade do próprio defeito, ou seja, da riqueza do que resta dos órgãos e funções do organismo que são incorporados para que haja compensação do defeito associado ao tipo de educação. Dessa forma, para que o mesmo ocorra, é necessária uma orientação consciente nesse processo. A criança, no processo de interação com o meio cultural, ao encontrar-se com algum tipo de dificuldade, vê-se forçada a vencê-los. Por isto, para que ocorra o processo de desenvolvimento, devem ser criadas situações em que a criança seja impulsionada a fazer a compensação. Em seus estudos, Vygotsky (1997, p. 14) afirma que “A tese central da defectologia atual é a seguinte: todo defeito cria os estímulos para elaborar uma compensação”1. Desta constatação deriva o pressuposto de que o estudo da criança deficiente não pode limitar-se a determinar o nível e grau da insuficiência, deve incluir os processos compensatórios. A Defectologia opera na reação do organismo e da personalidade da criança ao defeito. “A compensação, como reação da personalidade ao defeito, dá início a novos processos indiretos do desenvolvimento, substitui, sobre estrutura, nivela as funções psicológicas” (VYGOTSKY, 1997, p. 17) 2. As vias alternativas de desenvolvimento na presença da deficiência seguem a direção da compensação social das limitações orgânicas. Segundo Goes (2002, p. 99), “no homem, ocorrem compensações de ordem orgânica, pelas quais um órgão substitui o outro ou realiza as funções destes”. No funcionamento humano, é fundamental considerar as compensações sociopsicológicas, nas quais as possibilidades compensatórias se dão nas relações com os outros e no processo de apropriação da cultura. Evidentemente, o desenvolvimento ocorre na qualidade dessas vivências, Assim, “o funcionamento humano vinculado a alguma deficiência depende das condições concretas oferecidas pelo grupo social, que podem ser adequadas ou empobrecidas [...]” (GOES, 2002, p. 99). A peculiaridade positiva da criança deficiente não se deve, em primeiro término, ater ao fato de que nela desaparecem tais ou quais funções observáveis em uma criança normal, senão que o desaparecimento de funções faz nascer novas formações que representam em sua unidade a reação da personalidade ao defeito, a compensação no processo do desenvolvimento. A criança cega ou surda pode conseguir o mesmo desenvolvimento que o normal, porém as crianças com defeito conseguem de distintos modos, por um caminho diferente, com outros meios [...] (VYGOTSKY, 1997, p. 17) 3. la tesis central de la defectologia actual es la siguiente: todo defecto crea los estímulos para elaborar una compensación. 1 2 La compensación, como reacción de la personalidad al defecto da inicio a nuevos processos indirectos de desarrollo, sustituye, sobreestructura, nivela las funciones psicológicas. 3 La peculiaridad positiva Del niño deficiente no se debe, en primer término, al hecho de que em el desaparezcan tales o cuales funciones observables en un niño normal, sino a que la desaparicion de funciones hace nacer nuevas formaciones que representan en su unidad la reacción de la personalidad al defecto, la compensación en el proceso del desarrollo. El niño Podemos perceber em nossa sociedade que vários são os mecanismos de compensação que conhecemos em decorrência das necessidades biológicas das pessoas com deficiências, como, por exemplo, a linguagem de libras para os surdos, o método braile para os cegos, próteses, dentre outros. Segundo Vygotsky (1997), os processos de compensação não estão dirigidos completa e diretamente ao defeito, mas à eliminação das dificuldades criadas por determinados defeitos. Assim, a compensação social vai criar condições e estabelecer interações que possibilitem aos sujeitos portadores de deficiência se apropriar da cultura. A compensação não ocorre livremente ela se dá nas relações sociais com outros sujeitos. Vygotsky (1997) pontua que a criança com deficiência não apresenta um desenvolvimento incompleto e insuficiente em relação ao desenvolvimento da criança da mesma idade, mas o seu desenvolvimento é regido por um caminho peculiar, que o diferencia em seus aspectos qualitativos. É fundamental considerarmos que a criança com deficiência mental está dominada pelos rudimentos do pensamento e da linguagem humana e das formas de trabalho, por isso, ela deve receber da educação um tratamento qualitativamente distinto. O desenvolvimento é um processo de internalização de modos culturais de pensar e agir, que se inicia nas relações sociais por meio da linguagem, do jogo, na ajuda social de outra pessoa mais experiente. De acordo com Fontana e Cruz (1997, p. 64), Os processos de aprendizagem transformam-se em processos de desenvolvimento, modificando os mecanismos biológicos da espécie. Sendo um processo constituído culturalmente, o desenvolvimento psicológico depende das condições sociais em que é produzido, dos modos como as relações sociais cotidianas são organizadas e vividas e do acesso às práticas culturais. As crianças deficientes, sobretudo as deficientes mentais, só irão ativar suas funções psicológicas superiores no contato com o coletivo. As vias de desenvolvimento são influenciadas pelas condições afetivas das pessoas circundantes que fazem com que a criança reinvente um caminho para adaptar a sua deficiência. Desta forma a aprendizagem da criança com deficiência mental é essencialmente social na perspectiva histórico cultural, e o profissional da educação deve investir em diferentes cenários, ciego o sordo puede lograr en el desarrollo lo miesmo que el normal, pero los niños con defecto lo logran de distinto modo, por un camino distinto, con otros médios [...] porque a pessoa com deficiência ou não precisa de mediadores externos, e por meio desta relação aprende a conhecer, conceituar, a elaborar e a significar o mundo. De acordo com Vygotsky (1997), a pessoa que conduz o processo de ensino aprendizagem pode viabilizar ou dificultar o processo da aprendizagem. A priorização no defeito limita a consideração da criança em si, desta forma, é necessário mudar as práticas pedagógicas reprodutivistas e minimalistas que obscurecem as possibilidades de aprendizagem. Enfatiza Vygotsky (1997, p. 246) que: [...] a educação social da criança com retardo profundo é o único caminho cientificamente valido para sua educação. E as vezes, é o único que também resulta capaz de recriar as funções faltantes ali onde não existem a causa da insuficiência biológica da criança. Apenas a educação social pode superar a solidão da idiotia e do retraso de grau profundo, conduzir a criança com retraso profundo através do processo de formação do homem[...]1. O autor faz críticas às escolas especiais quando afirma que estas se centram nas funções elementares, encaminhando o ensino por meio de treinamentos penosos ajustados à deficiência. Acrescenta que a escola especial não deve traçar suas metas aos limites preestabelecidos pela própria existência de um defeito, mas precisa dar subsídios para que o deficiente alcance o conhecimento sistematizado. 1 [...] la educación social del niño com retraso profundo es el único camino cientificamente válido para su educación. A la vez, es el único que también resulta capaz de recrear lãs funciones faltantes allí donde no existen a causa de la insuficiência biológica del niño. Solo la educación social puede superar la soledad de la idiocia y del retraso de grado profundo, conducir al niño con retraso profundo através del proceso de formación del hombre[...]. CONSIDERAÇÕES FINAIS Os estudos de Vygotsky (1997) forneceram uma base de abordagens relevantes para a compreensão das deficiências. Dentre elas, a afirmação de que a deficiência corporal antes de afetar as interações diretas com o ambiente físico afeta as relações sociais. De acordo com suas análises, é impossível pensar tanto o sucesso quanto o fracasso na aprendizagem quando se pauta apenas na capacidade ou incapacidade inata. Seus estudos sobre o desenvolvimento da pessoa deficiente, em sua obra Fundamentos de Defectologia, contribuem de forma ímpar para a produção de novos significados para o processo de inclusão, atualmente tão debatido e criticado. A relação entre as interações sociais e o desenvolvimento cognitivo permite reconhecer quanto o processo de ensino pautado na comportamentalização do conhecimento, formação de turmas homogêneas, dentre outros fatores culmina na marginalidade do diferente. No que diz respeito à pessoa com deficiência intelectual, é imprescindível compreender, com base em pesquisas científicas, as leis gerais do desenvolvimento apontadas nas teorias, especialmente no que concernem às funções psicológicas superiores, aos fundamentos de Defectologia, e não privilegiar apenas as elementares. Há que se identificar como essas leis se procedem na pessoa com deficiência intelectual e como associá-las às condições externas. O desenvolvimento incompleto das funções psicológicas superiores na pessoa com deficiência intelectual, segundo Vygotsky (1997), não é consequência imediata e direta da patologia em si, pode ser resultante de obstáculos secundários que aparecem nas relações sociais. À luz das considerações apresentadas, é notório que a educação é um constante ato de desvelamento da realidade, um esforço permanente, através do qual os homens vão percebendo criticamente como estão sendo no mundo. Neste processo, os alunos deverão assumir, desde o início, o papel de sujeitos criadores, independente da condição de deficientes ou não. Se por este caminho que postulamos construir uma escola inclusiva, urge buscarmos subsídios quanto aos aspectos referentes ao desenvolvimento psíquico e possibilidades de compensação para os alunos que apresentam deficiência intelectual. Vygotsky (1997) afirma que é necessário um olhar atento tanto para as questões afetivas quanto cognitivas. A possibilidade de desenvolvimento existe e não foge às regras do desenvolvimento da criança normal, apenas há que se levar em consideração que o tempo gasto para tal difere, ou seja, é mais lento. São diversos os desafios a serem enfrentados pelo educador no contexto inclusivo, contudo, acredita-se que o conhecimento das possibilidades de desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual, pautado em suas potencialidades e não em suas limitações, associado aos estudos desenvolvidos por Vygotsky (1997) sobre os mecanismos de compensação que podem estar presentes durante o desenvolvimento das funções psíquicas superiores e, por conseguinte da apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pelos homem, é de suma importância. O processo de compensação provocado pelo defeito depende da gravidade do próprio defeito, ou seja, da riqueza do que resta dos órgãos e funções do organismo que são incorporados para que haja compensação do defeito associado ao tipo de educação. Dessa forma, para que o mesmo ocorra, pressupõe uma orientação consciente nesse processo. É por meio da linguagem que surge na criança a riqueza do saber acumulado pela humanidade: os conceitos sobre o mundo que a rodeia, mas, para tanto, a criança deve efetuar processos cognitivos adequados. O professor deve rejeitar a hipótese de que a criança possui, de maneira inata, as funções intelectuais e as operações cognitivas. Sendo assim, não podemos negligenciar que, assim como ocorre com a criança dita “normal”, com a criança deficiente, as operações mentais aparecem, primeiramente, sob a forma de ações exteriores, quando o adulto interage com a criança, passando, em seguida, para o plano da palavra e, finalmente, operações intelectuais interiores. Os professores inclusivos devem adotar uma metodologia não convencional, com recursos alternativos e inovadores, visto que o aspecto-chave da aprendizagem está na inter-relação social coletiva. Sem o contato com o coletivo as deficiências apresentadas pelas pessoas com deficiência tendem a se agravarem ainda mais, sem a mediação da diferença, a homogeneidade impera nas relações sociais. Logo, se existe algo que pré-determina o destino dos portadores de necessidades especiais, não são seus defeitos, mas sim o papel de exclusão que a sociedade lhe impõe, impedindo-o de desenvolver potencialidades e as compensações necessárias para a superação de seus defeitos. É preciso reconhecer, todavia, que a sociedade inclusiva está acontecendo de forma gradativa e demanda trabalho. Temos grandes desafios, uma vez que muitos professores não sabem ainda como fazer, porém o que deve ser relevante é se queremos enfrentar este desafio. É necessário que os professores, ainda que minimamente, compreendam os sujeitos com os quais estão lidando e tenham como objetivo não a acomodação perante a mesmice da realidade, mas a vontade intrínseca de fazer diferente, transformar a normalidade em diferença. REFERÊNCIAS ARANHA, M. S. F. Projeto Escola Viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola: necessidades educacionais especiais dos alunos. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005. BRASIL. Convenção de Guatemala. Disponível em: <http://www.isocial.com.br/4_3_1.asp>. Acesso em: 03 set. 2010. ______. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Brasília, DF: MEC/CNE/CEB, 2001. ______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB nº 9394/96 de 20/12/1996. Diário Oficial da União, Brasília, 1996. ______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de educação. Parecer CNE/CEB Nº 13/2009. Assunto: Diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação básica, modalidade Educação Especial. Relatora: Clélia Brandão Alvarenga Craveiro. Aprovado em: 03 jun. 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb013_09_homolog.pdf>. Acesso em: 03 set. 2010. ______. Ministério da Saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. ed. Brasília, DF: Editora do Ministério da Saúde, 2008. 96 p. (Série E. Legislação de Saúde). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_crianca_adolescente_3ed.pdf>. Acesso em: 03 set. 2010. ______. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. 2. ed. Brasília, DF: CORDE, 1997. ______. A Constituição Brasileira: 1988: interpretações. Rio de Janeiro: ForenseUniversitária, 1988. ______. DECLARAÇÃO Mundial sobre Educação para todos (I) e Plano de Ação para Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem (II). Aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem Jomtien, Tailândia - 5 a 9 de março de 1990. 1990. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/Declaracao_Jomtien.pdf>. Acesso em: 03 set. 2010. FONTANA, R; CRUZ, M. N. da. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Atual, 1997. GOES, M. C. R. As contribuições da abordagem histórico-cultural para a pesquisa em educação especial. In: BAPTISTA, Claudio Roberto; CAIADO, Katia Moreno; JESUS, Denise Meyrelles (Org.). Educação especial: diálogo e pluralidades. Porto Alegre: Mediação, 2008, p. 37-46. ______. Relação entre desenvolvimento humano, deficiência e educação: contribuições da abordagem histórico-cultural. In: OLIVEIRA, Marta Kohl; REGO, Tereza Cristina; TRENTO, Denise R. (Org.). Psicologia da educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002. MAZZOTA, M. J. S. Educação Especial no Brasil: História e políticas públicas. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. MENDES, E. G. Evolução histórica da concepção cientifica de deficiência mental. In: GOYOS, M. A. Almeida; SOUZA, D. G. (Org.). São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 1996. v. 3, p. 119-136. ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: <http://www.pitangui.uepg.br/nep/documentos/Declaracao%2020Direitos%20Humanos.pdf>. Acesso em: 10 set. 2010. PESSOTTI, I. Deficiência mental: da superstição à ciência. São Paulo: T.A. Queiroz, 1984. TULESKI, S. C. Vygotski: a construção de uma psicologia marxista. Maringá, PR: Eduem, 2002. VICTOR, S. L. As contribuições da abordagem histórico-cultural para a pesquisa sobre a inclusão da criança com deficiência no contexto da escola de educação infantil. In: BAPTISTA, Claudio Roberto; CAIADO, Katia Moreno; JESUS, Denise Meyrelles (Org.). Educação especial: diálogo e pluralidades. Porto Alegre: Mediação, 2008. p. 59– 67. VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001. ______. Fundamentos de defectologia. In: ______. Obras escogidas. Madri: Visor, 1997. Tomo 5.