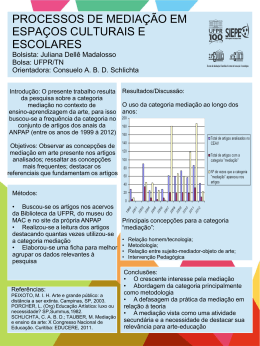

CARLA MARIA ZAMITH BOIN AGUIAR A HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PROCESSUAL COMO FORMA DE REALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO ARAÇATUBA/SP 2007 CARLA MARIA ZAMITH BOIN AGUIAR A HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PROCESSUAL COMO FORMA DE REALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito à banca examinadora do Centro Universitário Toledo sob orientação do Prof. Dr. Erik Gramstrup CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO ARAÇATUBA/SP 2007 Banca Examinadora ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Araçatuba, 10 de novembro de 2007 AGRADECIMENTOS Primeiramente, agradeço a todas as pessoas, que de uma forma ou de outra, fizeram parte da minha vida. Seria impossível citar o nome de cada uma delas, mas gostaria de que todos que participaram de minhas vivências e experiências recebessem o carinho de minha gratidão. À Miriam Veras Batista e Silvia Losacco pelas ricas conversas estabelecidas no NCA-PUC, durante o processo de construção de minha dissertação; às amigas e companheiras de jornada, Ana Lúcia Catão e Camila Sarno Falangue, pelas contribuições inestimáveis. Registro, com enorme carinho, meu agradecimento aos profissionais que participaram de minha formação como mediadora, Mônica Galano da PUC/SP; querida Vânia Yazbek e toda a equipe do Instituto Familiae; Adolfo Braga Neto do IMAB- Instituto Brasileiro de Mediação e Arbitragem do Brasil; ao Daniel Isller e ao amigo Egberto de Almeida Penido pela disponibilidade em me ajudarem com informações a respeito dos projetos de Mediação e de Justiça Restaurativa; ao Professor Doutor Willis Santiago Guerra, pela atenção, leitura, sugestões e grande motivação. Agradeço ao Professor Dr. Erick Gramstrup, meu orientador, pelo apoio e ajuda na elaboração deste trabalho. Não poderia deixar de agradecer a meus tios Manoel e Creuza Afonso pela participação especial de meu processo de formação pessoal e profissional e a meus sogros, Haroldo e Mary Lucia Aguiar, pela ajuda e carinho irrestrito. Agradeço, especialmente, a meu marido Fernando pelo amor e apoio incondicional; a minhas filhas Gabriela e Victória, cada uma à sua maneira, cedendo, carinhosamente, tempo de convivência e se preocupando comigo; a meus pais, Celso e Isabel, pela minha existência e por terem me ensinado os verdadeiros valores da vida; a meus irmãos, Júnior e Alessandra, amigos e companheiros, pela disponibilidade, apoio, interesse, leitura atenta e valiosas sugestões oferecidas na revisão deste trabalho. “Se a vida é um processo de conhecimento, os seres vivos constroem esse conhecimento não, a partir de uma atitude passiva e sim, pela interação. Aprendem vivendo e vivem aprendendo.” (Humberto Mariotti, Maturana, 2001, p.12) RESUMO O sistema processual brasileiro, a despeito da maturidade teórica alcançada, tem apresentado grande dificuldade em assegurar a realização dos Princípios Fundamentais de um Estado Democrático de Direito conforme proclamados pela Constituição Federal de 1988. Este estudo questiona o papel do sistema jurídico processual como instrumento de Acesso à Justiça e enfatiza o seu compromisso com a pacificação social. A mecanicidade dos procedimentos judiciais vem provocando afastamento entre a relação processual e a situação da vida real que a compõe. Apontamos a necessidade de abertura do sistema jurídico processual para outras áreas do saber, a fim de ampliar a compreensão sobre a complexidade que envolve as relações processuais. Propomos reflexões sobre o caminhar da ciência processual ao longo do tempo para melhor entender a situação em que nos encontramos hoje e, a partir desta compreensão, analisamos algumas Leis que prevêem formas diferenciadas de prestação jurisdicional. O referencial teórico construído aponta a importância do refinamento do olhar sobre a introdução das Novas Formas de Resolução de Conflitos no cenário jurídico processual, notadamente da Mediação e da Justiça Restaurativa; estas por cuidarem das relações humanas que fundamentam as relações processuais, por imprimem uma visão diferenciada do conflito e por acreditarem na realização da Justiça como um valor a ser construído e re-construído a todo o momento. A Mediação e a Justiça Restaurativa caracterizam-se por serem práticas que promovem a participação autônoma, responsável e democrática das pessoas, na medida em que legitimam a humanidade dos envolvidos em uma situação de conflito. Estudamos algumas experiências de Mediação e de Justiça Restaurativa no Judiciário, com o intuito de trazer à baila a necessidade de preparo e seriedade para implantação destas práticas e para pôr luz sobre as mudanças geradas de abordagens humanizadoras dentro do contexto jurídico. Concluindo, a humanização do sistema jurídico processual, alcançada pelas práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa, representa um caminho viável para alcançar-se a realização dos Princípios Fundamentais proclamados pela Constituição Federal Brasileira. ABSTRACT Despite of the theoretical maturity reached by the Brazilian Procedural System, it has presented great difficulties to assure the fulfillment of the fundamental principles of a Democratic State of Law, as established in the Federal Constitution of 1988. This study questions the role of the Juridical Procedural System as an instrument of access to the judicial ‘world’, and also emphasizes its pledge to the social pacification, as the current mechanical judicial proceedings have been widening the gap between the legal aspects of a dispute and the real circumstances that surround it. We also point out the need for a more opened Procedural System, so that other areas of knowledge could be involved in the understanding of the complexities of the procedural relations. After suggesting new reflections on how the procedural ‘science’ has evolved through the years to better understand our current situation, we analyze new laws that contemplate different forms of judicial assistance. The theoretical references presented here indicate the importance of a more careful approach on the introduction of New Forms of Conflict Resolutions within the procedural system, notably in the cases of Mediation and Restorative Justice. These two forms of conflict resolutions not only take into account the human relations that are the very basis of the judicial proceedings, but also bring a different way to look at the conflicts, and share the common belief that the accomplishment of justice is a value to be built and re-built at all times. Mediation and Restorative Justice are practices that promote an autonomous, responsible and democratic participation for the individuals involved, as they legitimize the humanity of such parties, in a situation of conflict. We have also analyzed different experiences in both practices, aiming to indicate the necessity of having serious and prepared personnel to implement them, and to show some of the accomplishments already achieved when humanitarian approaches are used in the judicial context. In conclusion, we indicate in this study that the humanization of the juridical procedural system is possible and that Mediation and Restorative Justice could be ways to fulfill the fundamental principles of the Federal Constitution. SUMÁRIO INTRODUÇÃO................................................................................................................ 10 I O ESTADO DE DIREITO E A CONSTITUIÇÃO............................................... 14 1.1 A validade da norma Constitucional..................................... 19 1.2 Os Princípios, os Direitos e as Garantias Fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988....................................................................... II 21 1.3 O direito como estrutura social dinâmica...................................................... 26 1.4 Prestação jurisdicional e pacificação social.................................................. 28 1.5 Humanizar pelo linguajar........................................................................... 31 1.6 Pacificação mediante ação........................................................................ 36 1.7 Reflexões sobre o caminhar da ciência jurídica ao longo do tempo e o momento de seu despertar para novos rumos............................................... 39 BREVE RETROSPECTIVA DO DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO..... 45 2.1 O sistema processual e os Princípios Constitucionais do contraditório e do acesso à justiça..................................................................................... 51 2.2 Juizados Especiais........................................................................................ 55 2.3 Lei de Arbitragem......................................................................................... 60 2.4 Setores de Conciliação e Mediação.............................................................. 62 2.4.1 Comentários sobre o provimento n. 953 de 7 de julho de 2005........ 64 2.5 A Mediação do ponto de vista legal infraconstitucional, de Lege Lata e de Lege Ferenda................................................................................................. III 68 NOVAS FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS – MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS?................................. 74 3.1 75 A revolução das comunicações e sus reflexos na Ciência Jurídica............. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 A relação existente entre as Novas Formas de Resolução de Conflitos e a complexidade que envolve as relações humanas........................................ 78 Conciliação................................................................................................. 82 3.3.1 Conciliação sem capacitação.......................................................... 84 3.3.2 Conciliação com capacitação........................................................... 88 Mediação..................................................................................................... 92 3.4.1 Conceito de Mediação....................................................................... 92 3.4.2 Evolução histórica da Mediação...................................................... 94 3.4.3 O processo de Mediação.................................................................. 96 3.4.4 O mediador...................................................................................... 99 3.4.5 Modelos de Mediação..................................................................... 101 Justiça Restaurativa..................................................................................... 107 3.5.1 Conceito de Justiça Restaurativa...................................................... 107 3.5.2 Situando a Justiça Restaurativa na história....................................... 112 3.5.3 Processo de Justiça Restaurativa...................................................... 114 3.5.4 O “facilitador” do processo restaurativo......................................... 116 3.5.5 Modelos de Justiça Restaurativa....................................................... 117 Diferenças que fazem diferença................................................................... 118 3.7 Mediação e Justiça Restaurativa como Princípios Fundamentais IV Constitucionais............................................................................................ 120 ALGUMAS EXPERIÊNCIAS EM ANDAMENTO....................................... 126 4.1 Projeto de Mediação de Guarulhos.............................................................. 4.2 Setor experimental de Mediação das Varas de Família e Sucessões do Fórum de Santo Amaro................................................................................ 4.3 Experiências de Justiça Restaurativa............................................................. 126 129 130 CONCLUSÃO................................................................................................................ 134 REFERÊNCIAS.............................................................................................................. 138 ANEXOS......................................................................................................................... 143 Anexo A - Carta de Araçatuba - Princípios de Justiça Restaurativa............................... 144 Anexo B - Declaracion de Costa Rica, sobre la justicia restaurativa en América Latina............................................................................................................................... 146 Anexo C – Projeto Piloto de Mediação da Vara de Infância e da Juventude de 148 Guarulhos 10 INTRODUÇÃO Este estudo propõe o questionamento do atual sistema jurídico-processual como instrumento de realização dos Direitos Fundamentais assegurados por um Estado Democrático de Direito, ao analisar as possíveis mudanças provocadas dentro e fora do contexto judiciário pela introdução de outras formas de resolução de conflitos no cenário jurídico processual. A Constituição Federal Brasileira de 1988 assegura uma série de Direitos Fundamentais de um Estado Democrático de Direito, no entanto, na prática verificamos que tais direitos estão sendo desrespeitados, dia a dia, pelos próprios operadores do Direito. Colocam-se questões como: Quais são os entraves que dificultam a realização dos Direitos Constitucionais? Qual é o papel de um Estado Democrático de Direito? O que se entende por “Acesso à Justiça”? De que forma o sistema processual se compromete com a pacificação social? Como é entendida e tratada uma relação processual? Embora essas perguntas estejam entre aquelas para as quais jamais se poderá encontrar uma única resposta, suscitam grande reflexão. É chegada a hora de a ciência jurídica sensibilizar-se para a necessidade de criar canais de conversação com os saberes de outras áreas do conhecimento, para que tenha um melhor dimensionamento da complexidade das relações humanas a serem trabalhadas pelo Poder Judiciário. A mecanicidade do sistema processual impede a aproximação das pessoas, a falta da conversa (do “versar com”) causa a rigidez e a desumanização no trato das situações da vida. 11 A Mediação e a Justiça Restaurativa dentre as Novas Formas de Resolução de Conflitos surgem neste cenário e vêm sendo gradativamente aplicadas, dentro do Poder Judiciário, promovendo reflexões sobre o próprio conceito de Justiça. A Mediação como atitude e prática construída a partir da junção de conhecimentos trazidos da Sociologia, Direito, Psicologia, Teoria de Sistemas, Técnicas de Negociação, dentre outros, representa a legitimação de conhecimentos trans-disciplinares, permite uma riqueza de abordagens elaboradas a partir de diferentes núcleos de referência. A Mediação leva-nos a perceber a preparação de um terreno fértil para grandes transformações sociais, na medida em que introduz uma nova cultura no mundo jurídico. A conscientização cada vez maior da responsabilidade de cada um de nós na construção de uma cultura de paz abre caminho para a realização da Justiça Restaurativa. Construída a partir do conhecimento das práticas utilizadas por tribos aborígines para resolução de conflitos, a Justiça Restaurativa tem se mostrado como uma possibilidade criativa de aliar sensibilidade e espiritualidade às formas de resolução de conflitos. A prática da Justiça Restaurativa vem sendo debatida e utilizada em vários países, apresentando-se como uma convergência de esforços e reflexões no sentido de construir formas de resolução de conflitos que ajudem as pessoas a entrarem em contato com os outros e com elas próprias. A Justiça Restaurativa promove a responsabilização não só das pessoas envolvidas no conflito como de toda a rede social afetada direta ou indiretamente pela situação conflituosa. No primeiro capítulo deste estudo, passaremos os olhos sobre a formação do Estado de Direito e sua relação com a estruturação de uma Constituição que institui um Estado Democrático de Direito. Trataremos, em seguida, sobre a questão da validade da 12 norma constitucional, pontuando os Princípios, os Direitos e as Garantias Fundamentais assegurados pela nossa Constituição Federal, com ênfase em seu compromisso com a solução pacífica das controvérsias. Apontamos o Direito como estrutura social dinâmica e como um valor a ser construído e re-construído a todo o momento, tendo em vista que o consideramos formado pelas mudanças culturais de um povo comprometido não apenas com a proclamação de Direitos, mas acima de tudo com a realização da Justiça. Por fim, propomos reflexões sobre o caminhar da ciência jurídica ao longo do tempo e a necessidade de amadurecimento da tarefa jurisdicional no que diz respeito a sua função pacificadora, buscando um olhar reflexivo sobre os valores humanos que pautam a atuação do sistema processual. No segundo capítulo, faremos uma breve retrospectiva da História do Direito Processual, a partir da Constituição Imperial, com o objetivo de verificarmos as diferenças semânticas do conceito de Conciliação ao longo do tempo e a introdução gradual de previsões legais visando facilitar o acesso à justiça, para entendermos a aplicação das Novas Formas de Resolução de Conflitos dentro do universo jurídico nacional. Andando sobre os trilhos percorridos pela Ciência Processual, voltamos nossa atenção ao processo como instrumento de realização dos Princípios Constitucionais, que, como tal, deve ser avaliado em suas formas e meios para chegar ao fim almejado. Analisamos a Lei que cria os Juizados Especiais, a que institui a Arbitragem e, posteriormente, o Provimento que disciplina a instalação e funcionamento do Setor de Conciliação ou de Mediação, como movimentos inovadores dentro do Poder Judiciário. Comentamos a Mediação do ponto de vista legal infraconstitucional, de lege lata e de lege ferenda. O terceiro capítulo trata das Novas Formas de Resolução de Conflitos, voltando o olhar sobre a revolução das comunicações e seus reflexos na Ciência Jurídica, abordando a relação existente entre essas Novas Formas e a complexidade que envolve as 13 relações humanas. Falaremos sobre a Conciliação, sugerindo a diferenciação da Conciliação sem Capacitação, da Conciliação com Capacitação; sobre a Mediação e a riqueza de suas várias formas de realização, chegando às práticas da Justiça Restaurativa e os princípios que as fundamentam. Propomos uma reflexão sobre as práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa como Direitos Fundamentais de um Estado Democrático de Direito, por serem procedimentos que promovem: a participação autônoma, responsável e democrática das partes; a legitimação das pessoas como seres humanos capazes de resolverem suas questões; o fortalecimento das relações humanas; o sentimento de pertencimento, na medida em que oferecem às pessoas oportunidades de serem ouvidas e de manifestarem-se diretamente sobre o que ouviram; a possibilidade de conversarem de forma organizada sobre suas diferentes versões, percebendo que não há uma única verdade; a abertura de novas perspectivas para resolução de seus conflitos que, dentre outros benefícios, contribuem para uma cultura de parceria e de construção de uma sociedade mais pacífica, humana e justa. O Capítulo IV explicita algumas experiências de Mediação e de Justiça Restaurativa em andamento dentro do Sistema Jurídico Nacional, que comprovam os benefícios destas práticas no processo de humanização do Poder Judiciário. 14 I. ESTADO DE DIREITO E A CONSTITUIÇÃO A origem da expressão Estado de Direito surgiu na Alemanha onde se desenvolveu, no plano teórico e filosófico, a doutrina do Estado de Direito. No entanto, esta denominação advém de longa data e traz consigo o sentido da existência de um Direito superior ao Direito criado pelos homens. Segundo Paulo Napoleão Nogueira da Silva (2001, p. 140): Os princípios em que se fundava o Estado de Direito, surgido das doutrinas iluministas que condenavam o absolutismo, erma os da legalidade, da igualdade, da liberdade, da limitação do poder, e da justiça pura que se desse ‘a cada um o que é seu’. Deve ser observado, porém tais princípios tinham como parâmetro a lex naturalis, as referidas “leis para todos os tempos e todos os lugares”, e sobretudo a submissão do Estado a esse Direito secularmente institucionalizado e consensualmente consagrado. O vínculo entre Estado e Direito desenha-se como uma relação de interdependência pela qual o Estado utiliza o Direito como instrumento de sua ação política e, ao mesmo tempo, regula e é regulado nessa sua ação pelo próprio Direito. Vale dizer que a diferenciação clássica existente entre Direito Natural e Direito Positivo nos coloca a reflexão no sentido de discernir a que Direito o Estado está vinculado. O Direito Natural entendido como aquele Direito ligado às leis naturais existentes na cosmovisão do universo, pelo qual temos a perfeita consciência da interligação entre todos os seres, dá-nos uma extensa noção de que, a despeito da inegável importância de se ter o Direito positivado pelos homens, devemos sempre voltar o olhar para a universalidade de valores que pautam nossa existência para que não deixemos de verificar o fim último do próprio Direito. 15 A idéia de liberdade de Direito generalizada na sociedade contemporânea, cujas raízes estão no Ocidente do século XVIII, é no sentido de que o homem é um ser livre, de acordo com as regras que regem o mundo; a liberdade é entendida como inerente à natureza humana, portanto, considerada como um Direito Natural de todos os homens. No entanto, percebe-se que a liberdade absoluta não cabe na vida em sociedade, pois a liberdade absoluta de uns implicaria na negação da liberdade do outro. Então, para que houvesse a afirmação da liberdade de todos os homens, seria necessária, também, a afirmação oposta de um poder de restrição dessa liberdade por parte das instituições. O liberalismo, como descendente direto do Iluminismo, delega ao Direito a tarefa de limitar, instituir e organizar o Poder do Estado, levando sempre em consideração a liberdade e os direitos do homem. Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1999, p. 16) ensina que: A existência desse Direito, e, portanto, destes direitos, constitui a limitação natural do Estado. Este não pode contra esses direitos. Ele só pode na medida em que tais direitos são restringidos para que todos os homens concomitantemente gozem de igual liberdade. A primeira limitação ao poder do Estado assim é a fronteira que traça para a sua atuação a existência da liberdade, das liberdades humana. O reconhecimento de que o homem necessita de outros homens, de que o ser humano é um ser em constante relação, coloca-nos como indivíduos sujeitos de direitos específicos e, ao mesmo tempo, genéricos, que a depender do momento histórico, da circunstância sócio-econômica vivida, apresentam-se de diferentes maneiras. Segundo o jusfilósofo Norberto Bobbio (1992, p. 18-19): os direitos do homem constituem uma classe variável, como a história destes últimos séculos demonstra suficientemente. O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas; 16 direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas recentes declarações. As Declarações de Direitos Americana e Francesa, representaram grande conquista na História dos Direitos Fundamentais do Homem, na medida em que reconheceram o Direito Natural, intangível, inalienável de liberdade absoluta de todos os homens, lançando a máxima de que todos são iguais perante a lei. Assim, fixou-se, naquela época, a posição de sujeição do Estado perante a lei, vale dizer, obediente ao princípio da legalidade. Essas Declarações trouxeram exigências fundamentais com o fim de pôr limites aos poderes opressivos dos Monarcas buscando ampliar o espaço de liberdade dos indivíduos. Desta forma, a sociedade entrega ao Estado a responsabilidade de proclamar e de defender seus direitos; o Direito Natural inerente ao homem é reduzido ao Direito positivado, a partir de então não há outro direito senão o positivado. Opera-se, desta maneira, a passagem do Estado de Direito para o Estado Legal, onde não existe outro Direito senão o positivado pelas codificações. O caráter individualista marca as declarações dos séculos XVIII e XIX, que se preocupam em defender o indivíduo contra o Estado, e este aspecto perdura na maioria das Constituições do século XX. No entanto, com o advento dos regimes ditatoriais, houve lenta erosão das estruturas institucionais, com a passagem de um regime liberal para um regime totalitário. A concepção positivista de respeito à legalidade no sentido progressista e liberal, que defendia a liberdade individual contra os arbítrios do poder estatal, sofreu deturpações, e foi utilizada exatamente para justificar e legitimar os abusos cometidos pelo poder formalmente legítimo. 17 Assim, houve a constatação da instabilidade das ideologias jurídicas: a concepção positivista de respeito à autoridade da lei, apropriada para uso diverso, serviu para a imposição do respeito à autoridade ditatorial. Pela inviabilidade de se ter os ensinamentos de uma escola preponderando sobre a outra, procura-se estabelecer a necessária interação complementar entre ambas as vertentes, do Direito Natural e do Direito Positivo. De ressaltar a ponderação do eminente jusfilósofo, Norberto Bobbio (1999), quando ensina que: Mas que un contraste entre generaciones y entre concepciones del derecho, la oposición entre jusnaturalismo y positivismo jurídico se lleva a cabo, como decía, dentro de cada uno de nosotros, entre nuestra vocación científica y nuestra conciencia moral, entre la profesión de científico y la misión como hombre.1 Com o passar do tempo, as necessidades da sociedade foram transmudando-se pela própria dinâmica da vida e, com isso, exigências de novos direitos foram surgindo. A reivindicação dos direitos sociais toma corpo em uma sociedade que cobra a intervenção do Estado em promover proteção e reconhecimento a direitos coletivos, que somente uma sociedade mais evoluída economicamente e socialmente poderia expressar. A evolução dos Direitos do Homem deu-se em decorrência das necessidades de direitos que foram surgindo a partir de contextos sócio-históricos vivenciados. Nasce, então, a concepção de direitos não de um indivíduo ou de uma coletividade, mas sim direitos relacionados ao ser humano, como o direito ao meio ambiente saudável. O aparecimento dos novos direitos sociais ao lado das liberdades individuais é fruto da evolução que se inicia pela crítica ao caráter formal das liberdades 1 Tradução: Mais do que um contraste entre gerações e outras conceituações de Direito, a oposição entre jusnaturalismo e positivismo jurídico, realiza-se, como disse, dentro de cada um de nós, entre nossa vocação científica e nossa consciência moral, entre a profissão de cientista e a missão como homem. 18 consagradas, pois a liberdade assegurada igualmente a todos, não teria como tornar-se realidade pela falta de condições de alguns em exercê-las. Essa nova concepção dos direitos fundamentais foi expressa nas Constituições republicanas do México em 1917 e da Alemanha em 1919. Nossa Constituição Federal de 1988 segue essa orientação de que o social prevalece sobre o estatal, vale dizer, ao invés de disciplinar primeiro a organização do Estado para depois estabelecer os direitos e garantias individuais, inverte a estruturação dos artigos tratando primeiramente destes, o que denota que os poderes do Estado estão estruturados em razão das necessidades da sociedade civil, em função dos cidadãos. Desse modo, a Constituição Federal de 1988 oferece uma base teórica de proclamação dos Direitos Fundamentais do Homem, no sentido de se colocar os poderes estatais a serviço dos indivíduos. No entanto, resta-nos, enquanto cidadãos, refletirmos sobre como deverá ser a atuação de tais poderes para que haja a efetiva realização dos direitos proclamados. Neste momento, não se trata de pensar apenas quais são os princípios, ou garantias, ou direitos fundamentais proclamados pela Constituição de 1988, mas sim, quais devem ser os mecanismos que possibilitam sua promoção e realização. A partir da maturidade teórica representada por nosso diploma legal constitucional, devemos, agora, desenvolver um espírito crítico com relação, também, à nossa conduta, como juristas, diante de tal conquista, para que consigamos trilhar caminhos que assegurem cada vez mais a realização dos direitos proclamados. 19 1.1 A validade da norma constitucional As normas constitucionais são normas superiores às quais todas as outras do ordenamento jurídico devem seguir, além de estabelecerem os limites de ação do Estado e dos indivíduos, também regulamentam garantias de realização dos direitos fundamentais, prevendo instrumentos capazes de decretar a inconstitucionalidade até mesmo de atos normativos emanados pelo próprio Estado. Uma norma constitucional, ao entrar em vigor, já se apresenta formalmente dotada de eficácia jurídica, com aptidão técnica para produzir efeitos jurídicos; no entanto, indica a mera possibilidade de aplicação da norma. A eficácia tem um caráter experimental, enquanto a efetividade será alcançada somente com a possibilidade de adequação da norma em face da realidade social e dos valores vigentes na sociedade, com a ocorrência concreta dos fatos normativos, sociais e valorativos estabelecidos no texto constitucional. Assim, apesar da disposição constitucional de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, na realidade, nem toda norma constitucional é passível de aplicação imediata. Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2001, p. 307) ensina que: O tema se liga à distinção entre normas “auto-executáveis” ou “bastantes em si”, e normas “não-auto-executáveis” ou “não bastantes em si”. As primeiras são suscetíveis de aplicação imediata porque são completas, dispensando regulamentação, enquanto as segundas, por falta de regulamentação, são inaplicáveis. Entendemos que tais normas serão aplicados em maior ou menor grau a depender, também, do processo de interação da Constituição com a realidade social a que se aplica. Este processo será mais fácil conforme o nível de conscientização de uma comunidade, 20 quanto ao conceito de dignidade humana, ao exercício da cidadania, democracia e ao significado de soberania popular. Sobre a questão da efetividade e validade da norma, vale relembrar a lição de Tércio Sampaio Ferraz Jr. (1999, p. 113): “[...] não é possível saber se uma norma isolada é válida ou não, mas é possível dizer se ela é efetiva.” Assevera, ainda, Sampaio Ferraz Jr. (idem, p. 115), que a norma sendo concebida como discurso deve ser entendida da seguinte maneira: Que discurso é ação, ação lingüística, em que alguém dá a entender alguma coisa a outrem. Inclui, portanto, não só palavras pronunciadas, mas quem pronuncia, quem ouve e as respectivas reações, conforme certas regras. Para enquadrar melhor este complexo de “ações” e “reações”, dissemos que o discurso é um procedimento interacional. No sentido de “ações” e “reações”, vale pensar as normas processuais constitucionais como procedimentos interacionais, levando em conta desde as palavras pronunciadas, passando por quem as pronuncia, por quem as ouve e pelas respectivas reações. Reações estas, analisadas em toda a sua abrangência, pode se dizer, percebidas pelos efeitos causados na vida das pessoas, com seus reflexos no contexto social e jurídico. Tais reflexos nascem da complexa rede de interação tecida pelos valores que subjazem ao discurso normativo, pela forma utilizada de quem o pronuncia e pelo contexto a ser aplicado. Estes reflexos proporcionam-nos a identificação de uma maior ou menor realização dos Princípios Fundamentais assegurados constitucionalmente. Segundo Nelson Nery Júnior (2000, p. 19): A alegação de ofensa à Constituição, em países com estabilidade política e em verdadeiro Estado de Direito, é gravíssima, reclamando a atenção de todos, principalmente da população. Entre nós, quando se fala, por exemplo, em juízo, que houve desatendimento da Constituição, a alegação não é levada a sério na medida e na extensão em que deveria, caracterizando-se, apenas, ao ver dos operadores do direito, como mais uma defesa que o interessado opõe à contraparte. 21 Entendemos que a razão de ser de uma norma procedimental, decorre justamente dos valores implícitos nos princípios fundamentais que perpassam toda a ordem constitucional de um país. Vale lembrar que devemos voltar nossa atenção para entender as regras processuais enquanto possibilidades de aplicação destes princípios, no sentido de ter maior clareza com relação à sua adequação ao conjunto de princípios que sustenta um Estado Democrático de Direito. 1.2 Os Princípios, os Direitos e as Garantias Fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988 No preâmbulo da Constituição de 1988, os constituintes expressam o compromisso em instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. O Título I trata dos Princípios Fundamentais, prescrevendo em seu artigo 1o: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I- a soberania; II- a cidadania; III- a dignidade da pessoa humana; IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V- o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 22 O artigo 4º traz os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, prescrevendo mais uma vez o comprometimento com a defesa da paz (inciso VI) e solução pacífica dos conflitos ( inciso VII). Seguindo para o Título II, verificamos a consagração dos Direitos e das Garantias Fundamentais. O capítulo I, traz os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; no capítulo II versa sobre os Direitos Sociais; no III fala da Nacionalidade. Posteriormente, no Título VIII “Da Ordem Social” também encontramos a ênfase na preservação dos direitos fundamentais, além de outros artigos, neste sentido, esparsos por todo o corpo da Constituição Brasileira. A leitura do Preâmbulo e do primeiro artigo da Constituição nos revela uma escolha de valores, nas palavras de Willis Santiago Guerra Filho (2007, p. 16-17): Enquanto manifestação de uma opção básica por determinados valores, característicos de uma ideologia, a fórmula política inserida na Constituição se apresenta como um programa de ação a ser partilhado por todo integrante da comunidade política, e por isso, responsável a um só tempo pela sua mobilidade e estabilidade. Conforme abordamos anteriormente, a eficiência do programa de ação desenhado pela Constituição está diretamente relacionada com o nível de apreensão de seus valores por parte de toda a sociedade, tanto de quem faz as leis, quanto de quem cuida da sua aplicação, chegando àquele que as recebe. Desse modo, propomos a reflexão sobre a finalidade de uma Constituição de um Estado de Direito, no sentido de pensarmos formas de viabilizar a realização dos direitos e das garantias fundamentais do homem, da democracia. Assim conseguiremos construir mecanismos, a partir de seu arcabouço teórico, que assegurem as condições mínimas de vida social, de desenvolvimento do senso de dignidade da pessoa humana, bem como do exercício de cidadania e soberania popular. 23 A soberania popular será exercida somente quando os cidadãos tiverem consciência sobre o significado do exercício de cidadania, que se constrói com o enaltecimento da dignidade da pessoa humana. O homem politicamente maduro reconhece com maior facilidade seus direitos, passando a exigi-los em sua integralidade, por meio de escolhas. Ao perceber que, a depender de suas atitudes, conseguirá, em maior ou menor grau, atender às suas necessidades e que o atendimento de suas necessidades implica, necessariamente, na verificação da realização das necessidades do outro, poderá atuar no sentido de alcançar a realização não somente de seus direitos, mas também da comunidade como um todo. Edgar Morin (2004, p. 107-108) ensina que: A democracia, evidentemente, necessita do consenso da maioria dos cidadãos e do respeito às regras democráticas. Necessita de que a maioria dos cidadãos acredite na democracia. Mas, do mesmo modo que o consenso, a democracia necessita de diversidade e antagonismos”. Complementa dizendo a seguir que: “A democracia necessita ao mesmo tempo de conflitos de idéias e de opiniões, que lhe conferem sua vitalidade e produtividade. Mas a vitalidade e a produtividade dos conflitos só podem se expandir em obediência às regras democráticas que regulam os antagonismos, substituindo as lutas físicas pelas lutas de idéias, e que determinam, por meio de debates e das eleições, o vencedor provisório das idéias em conflito, aquele que tem, em troca, a responsabilidade de prestar contas da aplicação de suas idéias. Propomos um olhar aos preceitos constitucionais além de sua função diretiva, e entendermos os princípios constitucionais como um programa de ações pedagógicas, no sentido de pensá-los não só como proclamação de direitos, mas também como orientador de um modus operandi impregnado de seus valores, que enalteça e promova a efetiva realização de seus princípios. Miguel Reale ensina que a validade autônoma e objetiva e o sentido prospectivo são qualidades inerentes às fontes do Direito, afirmando que o conteúdo das fontes somente é adequado e plenamente compreendido em termos de regras ou normas de Direito, quando, entre elas, se dá realce aos modelos jurídicos. 24 Reale, em suas palavras (1999, p. 29-30): Pode um modelo jurídico coincidir, às vezes, com uma única norma de direito, quando esta já surge como uma estrutura, denotando e conotando, em sua formulação, uma pluridiversidade de elementos entre si interligados numa unidade lógica de sentido, mas, geralmente, o modelo jurídico resulta de uma pluralidade de normas entre si articuladas compondo um todo irredutível às suas partes componentes. Desse modo, continua o ilustre mestre (idem, p. 30): “Por outro lado, a idéia de modelo jurídico contribui para uma compreensão prospectiva mesmo das regras gerais que não se apresentam de forma estrutural, visto se situarem no macromodelo do ordenamento jurídico.” Neste sentido, o compromisso constitucional com a solução pacífica das controvérsias, oferece-nos a maravilhosa oportunidade de reflexão sobre as Novas Formas de Resolução de Conflitos, notadamente a Mediação e a Justiça Restaurativa, como modelos jurídicos a serem utilizados pelo Poder Judiciário, com o potencial incrível de promoção de grandes mudanças na forma de pensar e, conseqüentemente, de agir tanto dos operadores do Direito como das pessoas destinatárias de seus serviços. Um Estado Democrático de Direito apresenta duas atividades jurídicas diferentes, a legislativa e a jurisdicional. A tarefa legislativa consiste em produzir normas genéricas e abstratas, e a jurisdicional, aplica aos casos concretos da vida as previsões preexistentes, prestando, sempre, atenção a sua função de guardiã dos valores que permeiam todo o Ordenamento Jurídico. Sabemos que não é uma tarefa simples colocar em prática o que temos largamente assegurado por inúmeros preceitos legais. No entanto, estamos certos de que é possível alcançar resultados mais satisfatórios por meio do conhecimento e da utilização de outras formas de resolução de conflitos que promovam uma participação mais democrática e digna das pessoas. 25 Vale ressaltar o inciso LXXVIII do art. 5o. da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no. 45, de 2004- Reforma do Judiciário, que estatui que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Apesar do cuidado que devemos ter no sentido de buscar celeridade sem uma preocupação maior com os meios a serem utilizados para tanto, percebemos que há um alerta constitucional no sentido de prescrever como direito fundamental a razoável duração do processo, assegurando meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O imenso volume de processos em trâmite e os obstáculos encontrados pelo ordenamento jurídico em oferecer uma prestação jurisdicional que promova a realização dos princípios Constitucionais, acendem-nos uma luz de alerta para enxergarmos que o momento atual clama por formas criativas de pensar a função do Poder Judiciário, frente, ou melhor, ao lado dos cidadãos para lidar com as situações conflituosas próprias da convivência em sociedade. Pensar a ciência jurídica dialogando com os saberes de outras áreas do conhecimento, abrindo-se para a diversidade de opiniões representa uma via para o surgimento de uma nova visão; o dogmatismo, a unidimensionalidade, a inflexibilidade inviabilizam o desenvolvimento humano impossibilitando de forma crescente a realização dos valores presentes no ordenamento jurídico constitucional. Nesse sentido, Hilton Japiassu (2006, p. 15) ensina que: O modo de pensamento ou de conhecimento fragmentado, monodisciplinar e simplesmente quantificador, tomando como critério de construção o ponto de vista (o paradigma) de um ramo do saber autodeterminado ou disciplina, com todos os seus interesses subjacentes, é responsável pela prevalência de uma inteligência bastante míope ou cega na medida em que é sacrificada a aptidão humana normal de religar os conhecimentos em proveito da capacidade (também normal) de separar ou desconectar. 26 1.3 O direito como estrutura social dinâmica O mestre Miguel Reale (1994, p. 108) ensina que: Todo modelo social, e o jurídico em particular, é uma estrutura dinâmica e não estática: é-lhe inerente o movimento, a direção no sentido de um ou mais fins a serem solidariamente alcançados, o que demonstra ser incompreensível a experiência jurídica sem se levar em conta, como vimos, a sua natureza dialética. Neste sentido, o eminente jurista (idem, p. 97) comenta que: Observo, desde logo, que a colocação de fato, valor e norma, menos como elementos do que como momentos de um processo, vinha confirmar que, sendo o Direito uma dimensão da vida humana, compartilhava, ou melhor, expressava a dialeticidade do homem, compreendido como “o único ente que originariamente é e “deve ser”, ou, por outras palavras, como “ente, cujo ser é o seu dever-ser”. Os componentes da experiência jurídica eram, pois, desde o início, focalizados à luz do homem, de seu ser espiritual, ponto de partida e de chegada do processo histórico. O Direito, segundo a Teoria Tridimensional de Reale, constitui-se de três dimensões: fato, valor e norma. No entanto, enfatiza o jusfilósofo (idem, p. 104), que somente mediante uma dialética de complementaridade, pela qual não se busca identificar contrários e contraditórios, será possível a compreensão da experiência jurídica em toda a sua abrangência, considerando, numa correlação essencial, o que nela se apresenta como experiência espontânea e como experiência reflexa, compondo-se os modelos do Direito com a vida mesma do Direito. Partindo desta compreensão, os modelos do Direito agora em voga, ou seja, a Mediação e a Justiça Restaurativa, podem ser analisados como experiências espontâneas que, aos poucos, vão se colocando no contexto jurídico. Os juízes, promotores, procuradores estão, cada vez mais, interessados em conhecer como estas Novas Formas podem se efetivar; temos notícias de várias experiências em curso, que aos poucos se estão formatando. 27 Muitos magistrados estão buscando ajuda no sentido de implantar estas novas práticas no dia a dia de seu trabalho. Consideramos esta nova realidade como um fenômeno social que vem tomando corpo, e que promete grandes mudanças na estrutura da experiência jurídica. Propomos lançar os olhos sobre as práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa, a partir da Teoria Tridimensional do Direito considerada em sua complementaridade. Temos primeiro o fato, representado pela situação conflituosa, depois, o valor: 1- valor humano, enaltecido pelo conversar, “versar com”, que se dá no entrelaçamento da linguagem com a emoção, proporcionando o espaço de criatividade com o surgimento de múltiplas possibilidades de resolução pacífica das controvérsias; 2- valor da autonomia das pessoas que agem pautadas pela liberdade como seres pensantes e responsáveis por suas escolhas; 3- valor do exercício da cidadania e da democracia participativa, da dignidade humana, pessoas empoderadas, conscientes do potencial transformador de suas atitudes com relação às suas vidas e a da comunidade em seu entorno, com profundas reverberações nas mais diversas dimensões existenciais; 4 – valor de ações que promovam uma cultura de paz. E, a norma que se cria e se re-cria com o possível entendimento das pessoas, mediante a participação conjunta de todos os envolvidos. Vale dizer, no entanto, que tal norma que nasce desta interação e troca estabelecida no processo de construção conjunta, deve respeitar os Princípios Constitucionais. A tarefa do mediador é, como agente de realidade, desenhar, depois de as partes terem chegado a um consenso, juntamente com elas e seus advogados, acordos que respeitem os limites impostos pelos Princípios Fundamentais do Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, as partes criam normas de condutas que contemplam as necessidades das pessoas envolvidas. 28 As práticas da Mediação e da Justiça Restaurativas criam direitos entre as pessoas envolvidas, sendo que estes direitos devem estar entre aqueles acolhidos pelo Direito Natural Transcendental, definido por Reale (1994, p. 109) como resultante da: constatação de que o homem, através do processo dialógico da história, vai tomando consciência de determinados valores fundamentais, como, por exemplo, o da inviolabilidade da pessoa humana, os quais, uma vez trazidos à luz da consciência histórica, são considerados intangíveis. Tendo dito que, assim como nas ciências biológicas se tem reconhecido a ocorrência de mutações que dão origem a “invariantes biológicas”, até o ponto de parecerem “inatas”, da mesma forma, na experiência ético-jurídica dá-se o advento de invariantes axiológicas constantes e inamovíveis, por serem consideradas da essência mesma do ser humano: são as constantes axiológicas transcendentais do Direito, porquanto, no fundo foram elas que tornaram a experiência jurídica possível. As práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa, em nosso entender, por estarem inseridas, ao mesmo tempo em que são, em si mesmas, Direitos Fundamentais, devem realizar-se em consonância com os valores que embasam o Estado Democrático de Direito. Por esta razão, são práticas que demandam preparo e seriedade em suas implantações. Tais práticas devem ser fundadas em cuidados, tanto com o preparo das pessoas para atuarem como mediadores ou facilitadores, como com o trabalho de supervisão do trabalho efetuado. Supervisão esta no sentido de sempre haver uma reciclagem do conhecimento prático e teórico do profissional e de seu preparo emocional para tanto. 1.4 Prestação jurisdicional e pacificação social Pode-se afirmar, em consonância com os ilustres autores da conhecida obra Teoria Geral do Processo, Cintra, Grinover e Dinamarco (2000) que: A tarefa da ordem jurídica é exatamente a de harmonizar as relações sociais intersubjetivas, a fim de ensejar a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste. O critério que deve orientar essa coordenação ou harmonização é o critério do justo e do eqüitativo, de acordo com a convicção prevalente em determinado momento e lugar. 29 Quando falamos de tempos em que inexistia a figura do Estado controlador da ordem jurídica, comumente descrevemos uma época em que sistemas primitivos de solução de conflitos eram utilizados: autotutela ou autodefesa e autocomposição. No entanto, a autocomposição usualmente descrita como sendo uma forma de resolução de conflitos na qual uma das partes em conflito, ou ambas, abrem mão do interesse ou de parte dele, não denota um olhar mais abrangente sobre a figura da autocomposição. Acreditamos que a autocomposição pode ser considerada como uma forma de encontro das partes, por meio do qual conseguem vislumbrar alternativas que atendam aos interesses de ambas, sem a conotação de abrir mão de um interesse em prol do outro. Parece nos que a mensagem de um interesse subjugado ao outro é significativamente diferente da idéia de construção de um consenso em que todos ganham. Os citados autores (idem, p. 21) falam de três formas de autocomposição: a) desistência (renúncia à pretensão); b) submissão (renúncia à resistência oferecida à pretensão); c) transação (concessões recíprocas), definindo-as como parciais, no sentido de que dependem da vontade e da atividade de uma ou de ambas as partes envolvidas. Relatam o caminho seguido pelos indivíduos, que pouco a pouco, por encontrarem inconvenientes no antigo sistema, começaram a delegar a um terceiro a resolução de seus conflitos. Primeiramente mediante árbitros, pessoas de sua confiança que, em geral, eram sacerdotes que atuavam em consonância com a vontade divina, ou a figura dos anciãos que conheciam os costumes do grupo social. Posteriormente, com a criação do Estado, houve a sujeição dos particulares à vontade da lei. O Estado munido de autoridade para impor sua solução para os conflitos, 30 desempenhando a atividade de analisar as pretensões e resolvendo os conflitos, dá inicio à tarefa jurisdicional. No entanto, a prestação jurisdicional é tomada muitas vezes como uma função estatal de dizer o direito com o fim de eliminar o conflito. O propósito de se eliminar o conflito para se alcançar a pacificação social leva a distorções com relação à forma de pensar os procedimentos utilizados para tanto. Vale ressaltar, inicialmente, que, a despeito da inegável importância das regras processuais que pautam a tarefa jurisdicional, não podemos esquecer de sua função de reafirmar valores, utilizando as palavras de Leoberto Brancher, citadas em Justiça 21: Por detrás de cada norma, residem, antes que direitos ou deveres, valores fundamentais que se objetiva preservar: dignidade, integridade, igualdade, isonomia, respeito, pertencimento, reciprocidade, solidariedade, harmonia. Vistos, assim, desde essa dimensão ética, direitos e valores se confundem. Completa o jurista que: É por isso que refletir sobre o valor justiça, em sua dimensão mais profunda – dada pela individualidade ética dos sujeitos - e sobre as práticas de justiça, em sua dimensão mais institucionalizada e formal – dada pela função judicial- significa lançar um olhar reflexivo sobre o modo como são resolvidos os conflitos e como são respondidas as transgressões, onde quer que seja que essa função seja exercida. (Idem, p. 10) A função primordial de uma estrutura processual de resolução de conflitos é construir um sistema que responda ao principal objetivo da tarefa jurisdicional, qual seja a pacificação social. Neste sentido, questionamos: como pensarmos leis processuais que busquem a efetividade maior do sistema processual sem perceber a relação processual como uma relação inter e intra-pessoal? Será que, admitindo que a situação conflituosa surgiu pela dificuldade de entendimento, vale pensar que, se as partes tivessem a oportunidade do 31 encontro, com a ajuda de uma terceira pessoa no sentido de criar novas possibilidades de diálogo, e, assim, de construção de possíveis soluções, estaríamos promovendo maior eficiência processual e conseqüentemente uma nova cultura que privilegiasse atitudes cooperativas e responsáveis? Tanto a elaboração das leis, quanto a tarefa jurisdicional acontecem dentro de um contexto de vida social e, a depender da visão de mundo utilizada, diferentes serão as abordagens e as determinações procedimentais adotadas. Caso tenhamos maior clareza sobre quais são nossas necessidades enquanto seres em relação, maiores serão nossas chances de conseguirmos construir formas criativas de promoção de uma nova cultura, que valorize e enalteça a humanidade que existe em cada um de nós, enquanto partícipe de uma sociedade, que se constitui em constante relação e inter-relação de troca, num processo contínuo de construção e reconstrução. 1.5 Humanizar pelo linguajar Para compreender a historia evolutiva que deu origem ao humano, é necessário, primeiro, olhar o modo de vida que tornou possível, no hominídeo, a origem da linguagem. A linguagem ao aparecer e conservar-se, estabeleceu a linhagem particular que deu origem a nós, os seres humanos atuais. A origem da linguagem como um domínio de coordenações comportamentais, consensuais, exige uma história de encontros recorrentes, intensos e prolongados de aceitação mútua. O que diferencia a linhagem hominídea de outras linhagens primatas é um modo de vida social, no qual fêmeas e machos – unidos por uma sexualidade permanente e não sazonal como a de outros primatas- compartilham alimentos, cooperam na criação dos 32 filhos, praticam a aceitação mútua e a coordenação de ações. Isto ocorre, conforme relatam Maturana e Varela (2001, p. 243), no domínio das estreitas coordenações comportamentais aprendidas (lingüísticas) que acontecem na incessante cooperação de uma família extensa. Podemos afirmar que o modo de vida propriamente humano constitui quando se agrega o conversar. Assim ocorre a estruturação e a conservação do entrelaçamento da linguagem – vida mecânica- com o emocionar – vida não mecânica-. O amor desempenha papel central no emocionar que constitui o espaço de ações em que se dá o viver do hominídeo. Isso se confirma quando verificamos que a maior parte das doenças humanas decorre do emocionar, da interferência com o amor. Desse modo, ao surgir no modo de vida propriamente humana o conversar como ação, pertencente ao âmbito emocional, surge da linguagem estabelecida por meio do modo de estar nas coordenações, na intimidade da convivência, vale dizer, no modo de estar no mundo. A existência humana na linguagem abrange muitos domínios de realidade. Cada um deles é constituído por um âmbito de coerências operacionais explicativas. Esses distintos domínios de realidade são também campo de atividade que geramos na convivência com o outro. Estes campos representam redes de conversação, ou seja, redes de coordenação de ações e de emoções, constituindo o modo e o sistema da existência humana. As emoções correspondem a movimentos, disposições corporais que especificam o domínio de ações no qual um organismo se move. A emoção define as ações humanas: tudo o que fazemos é feito a partir das emoções. O ser humano constitui-se como tal na conservação de um modo específico de viver, pelo qual as ações e encontros humanos decorrem do entrelaçamento do sentir –emoção- com o falar – linguajar-, ou seja, no conversar. 33 Nós, seres humanos, pelo fato de existirmos no entrelaçamento de muitas conversações, em diversos âmbitos operacionais, quando nos damos conta da importância de recuperar nosso lado emocional – vida não mecânica – começamos a perceber que em nossa cultura patriarcal, formatada pela razão do iluminismo ( alguns comparam o seu radicalismo com o fundamentalismo religioso), as emoções foram desvalorizadas em favor da razão. Desde crianças aprendemos a negar nossas emoções em benefício da razão. Agora constatamos que esta forma de pensar implica em limitações à nossa humanidade, pois perdemos a riqueza do contato com nossos sentimentos, negligenciamos o poder da reflexão. Ser humano é desenvolver a capacidade tanto racional quanto emocional; para ser não basta existir, e para existir não basta pensar. A relação entre o emocionar e o “linguajar” fundamenta a arte de conversar, (do “versar com”), e torna possível nossa compreensão das importantes dimensões do ser humano: a liberdade e a responsabilidade. A palavra conversar vem da união de suas raízes latinas que quer dizer “com”, e versare que significa “dar voltas com” o outro. O dar voltas com o outro representa a possibilidade de estar com o outro, e este “estar” pode, dependendo do grau de interação da emoção, da linguagem e da razão, dar-se de diferentes maneiras. Neste sentido, Maturana (1997, p. 181) ensina que: Nessas circunstâncias, talvez o mais iluminador dessas reflexões sobre a ontologia do conversar esteja no darmo-nos conta de que a compreensão racional do mais fundamental do viver humano, que está na responsabilidade e na liberdade, surge a partir da reflexão sobre o emocionar que nos mostra o fundamento não-racional do racional. A consciência destas duas dimensões do ser humano possibilita-nos entender que, nas palavras de Maturana (1997, p. 181): a) somos responsáveis no momento em que, em nossa reflexão, nos damos conta se queremos ou não as conseqüências de nossas ações; b) somos livres no momento 34 em que, em nossas reflexões sobre nosso afazer, nos damos conta se queremos ou não queremos nosso querer ou não querer suas conseqüências, e também nos damos conta de que nosso querer ou não querer as conseqüências de nossas ações pode mudar nosso desejar ou não desejar tais conseqüências. Estamos participando de um momento de grandes mudanças na história da humanidade Aos poucos, percebe-se que algo precisa ser feito para que consigamos construir uma nova cultura que restabeleça princípios éticos de parceria, onde todos possam ser respeitados em sua diversidade. A visão estreita, no sentido de continuarmos preocupados somente com o desenvolvimento da ciência jurídica, em termos racionais, com prescrições deontólogicas do certo ou errado, negligencia a riqueza do contato e da aproximação de temas como encontro, interlocução, sensibilidade, intuição e cooperação. Tais temas dizem respeito a nós enquanto seres humanos que somos. Riane Eisler (1989, p. 54), pensadora internacionalmente conhecida na questão da mulher e da paz mundial, foi uma das diretoras do Center for Partnership Studies, e, em sua obra O Cálice e a Espada -Nossa História, Nosso Futuro- faz um retrospecto da história da humanidade desde 7000 a.C. para demonstrar que estudos arqueológicos indicam que a sociedade pré-patriarcal em sua estrutura geral era notadamente igualitária. A visão de poder representado pelo Cálice para a qual ela propõe o termo de poder de realização, era o que predominava, diferentemente da noção atual simbolizada pela espada como poder de dominação (Idem, p.58). Pelas evidências do passado, examinadas no sítio arqueológico de Çatal Hüyük , dentre outros, e pela descoberta da civilização de Creta que começa por volta de 6000 a. C., concluindo que a convivência era estabelecida de forma igualitária e harmônica, alguns estudiosos resumiram a cultura minóica com palavras e expressões como “sensibilidade”, “encanto da vida” e “amor à beleza e à natureza”. (Riane Eisler, 1989, p.54) 35 Apesar da influência da visão de poder de dominação da cultura do patriarcado que passou a predominar na história da humanidade, os valores baseados no amor, paz, harmonia e solidariedade do antigo sistema matrilinear estão presentes na própria essência humana. Portanto, cabe a nós escolhermos sustentar e seguir uma estrutura social dominadora ou de parceria. Conforme Riane Eisler (1989, p. 248): [...]sabemos que mudanças estruturais implicam também mudanças funcionais. Assim como não se pode ficar sentado em um canto de uma sala redonda, em nossa mudança de uma sociedade dominadora para uma sociedade de parceria, nossas antigas formas de pensar, sentir e agir serão gradativamente transformadas. Nesse sentido, continua a autora (idem, p. 248): Ao longo de milênios da história registrada, o espírito humano esteve aprisionado pelos grilhões da andocracia. Nossas mentes foram paralisadas, e nossos corações, insensibilizados. No entanto, nossa luta pela verdade, beleza e justiça jamais se extinguiu. Assim que rompermos estes grilhões, da mesma forma nossas mentes, corações e mãos estarão livres, e nossa imaginação será criativa. Por todo o exposto, constatamos que a ampliação do capital intelectual de uma pessoa depende de modificações em sua estrutura cognitiva, isto é, mudanças de modelo mental. A primeira condição para mudar é diminuir nossa resistência à transformação. Para tanto, é preciso que não estejamos condicionados apenas por um determinado padrão, seja ele o técnico- cientifico ou o humanista. Daí a importância de olharmos para as várias nuanças da vida, e estabelecermos um pensar que valorize os ganhos de cada uma delas. O pensar complexamente imprime uma nova dinâmica no modo de analisarmos as conquistas da ciência, da espiritualidade, da filosofia. Assumimos um papel ativo tanto na forma de estabelecermos juízos críticos quanto na assunção de nossa responsabilidade pelos problemas existentes. A crítica resulta de um comprometimento com a máxima de que não há uma única 36 verdade, de que toda e qualquer narrativa, seja técnica- científica, seja humanista, deve ser aceita como contribuição para o engrandecimento humano. 1.6 Pacificação mediante ação Em 1997 a Assembléia Geral das Nações Unidas declarou o ano de 2000 como o Ano Internacional da Cultura de Paz (resolução 52/15 de 20 de novembro de 1997) e, em 1998, um manifesto, conhecido por Manifesto 2000, declarou o período de 2001 a 2010 como a Década Internacional da Cultura de Paz e Não Violência para as crianças do mundo (resolução 53/25 de 10 de novembro de 1998). Um grupo de contemplados com o Prêmio Nobel da Paz reunidos em Paris, para a celebração do 50o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborou o Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não Violência2. O Manifesto sugere comportamentos e atitudes cuja prática viabiliza relacionamentos inter-pessoais, com o meio ambiente e com a comunidade global da qual participamos. Este movimento abre a oportunidade para todos, juntos, transformar em uma cultura pautada na desconfiança, competição e uso abusivo do poder em uma Cultura de Paz, diálogo e responsabilidade partilhada. A proposta manifesta o anseio coletivo por valores que sustentem uma sociedade mais justa, solidária, fraterna, no qual a dignidade e o respeito mútuo promovam o melhor de cada um de nós. Sua proposta consiste em seis pontos: 2 Disponível em www.unesco.org 37 1- Respeitar a vida - respeitar a vida e a dignidade de cada ser humano, sem discriminação nem preconceito. 2- Rejeitar a violência - praticar a não-violência ativa, rejeitando a violência em todas as suas formas: física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os mais desprovidos e os mais vulneráveis, tais como as crianças e os adolescentes. 3- Ser generoso, compartilhar meu tempo e meus recursos materiais no cultivo da generosidade e pôr um fim à exclusão, à injustiça e à opressão política e econômica. 4- Ouvir para compreender, defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre o diálogo sem ceder ao fanatismo, à difamação e à rejeição. 5- Preservar o planeta- promover o consumo responsável e um modo de desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preservem o equilíbrio dos recursos naturais do planeta. 6- Redescobrir a solidariedade- contribuir para o desenvolvimento de minha comunidade, com plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos, de modo a criarmos juntos novas formas de solidariedade. O art.4o, VI e VII da Constituição Federal determina que: Art. 4o. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: VI - defesa da paz VII - solução pacífica de conflitos E, como Estado Membro das Organizações das Nações Unidas, o Brasil está comprometido, também, ao lado da comunidade internacional, com: a construção e a manutenção da paz; a prevenção de conflitos; a promoção da dignidade humana e dos direitos humanos; o fortalecimento da democracia; o respeito à legalidade; a verificação da boa governança e, com igualdade de todos os gêneros, dentre outras iniciativas que contribuam para a valorização de uma Cultura de Paz. 38 Quando falamos em paz não estamos pensando em ausência de conflitos; o conflito pode ser entendido como uma expressão de diferenças entre partes que acreditam que seus interesses não possam ser satisfeitos simultaneamente, e, que, a partir da situação conflituosa terão a oportunidade de construir ou não novas possibilidades de entendimento Em uma situação conflituosa ocorre o encontro de inúmeras realidades diferentes pois cada um a percebe de uma maneira. E a questão que se coloca é: como trabalhar com essas inúmeras realidades? Entendemos que a tentativa de limitação ou anulação das diferenças, certamente, provoca o sufocamento da criatividade e da ética da diversidade, representando uma verdadeira forma de violência. A paz que almejamos não é uma paz determinada de cima para baixo, como um ideal apenas, mas sim uma paz construída a partir do potencial de cada ser humano, com seus vícios e virtudes, sucessos e falibilidades, com amor e ódio, por meio de erros e acertos, próprios de todo ser humano. O grande desafio da construção da paz é justamente aprender a lidar com os conflitos que resultam das diferenças, pois a idéia de catequização de todos no sentido de alcançar a padronização da maneira de ser dos indivíduos, poderia até gerar uma sociedade aparentemente tranqüila, sem questionamentos, sem espírito crítico; no entanto, a falta de respeito pela diversidade, qualquer que fosse, por si só, constituiria desrespeito aos direitos fundamentais do homem. É certo que a subjugação de um interesse em prol de outro, não é o que estamos propondo quando falamos de ações que promovam uma Cultura de Paz. Na medida em que constatamos que nos tornamos humanos por meio do entrelaçamento da linguagem e da emoção, percebemos que a comunicação pode ser uma estratégia viável para que a sociedade humana consiga estabelecer uma troca no sentido de conhecer melhor os valores e as necessidades que pautam os diferentes comportamentos e atitudes geradoras do conflito. 39 A conquista de um poder central, que imponha de fora para dentro regras de conduta, tem apresentado dificuldade para lidar com a questão das diferenças. Quando olhamos para o valor e para os princípios que estão por trás de uma regra de conduta, percebemos que há um valor maior que une e vincula um individuo ao outro, uma etnia a outra, que nos liga como seres vivos partícipes de um Universo comum. Sabemos que os fenômenos sociais são os que garantem vida na terra; a condição necessária para que exista vida é a legitimação do outro, legitimação como amor e como anseio biológico que nos faz aceitar o outro com todas as suas diferenças. Aos operadores do Direito, cabe pensar novas possibilidades de promoção da paz. É certo que, quando abordamos o tema conflito de interesses, defesa de direitos, não podemos deixar de perceber as dificuldades que a realidade fática apresenta, seja para trabalhar as situações ou para assegurar a defesa de direitos. A proposta é: refletirmos sobre as Novas Formas de Resolução Pacífica de Conflitos como caminhos que promovam a paz, uma paz construída por seres humanos que, com toda a sua humanidade apresentam facilidades e dificuldades, competências e incompetências. Mas, acima de tudo, que estas novas formas possibilitem aos indivíduos o exercício responsável e autônomo de cidadania em um Estado Democrático de Direito. 1.7 Reflexões sobre o caminhar da ciência jurídica ao longo do tempo e o momento de seu despertar para novos rumos O mundo ocidental seguiu a idéia cartesiana da divisão corpo e mente o que provocou inúmeras distorções de valores e atitudes. O corte entre espírito e matéria levou ao entendimento do universo como um sistema mecânico subdividido em peças separadas que não se comunicam. 40 Vemos que essa concepção provocou efeitos em toda nossa cultura: privilegiamos o pensamento racional linear onde sempre procuramos a lógica da causa e efeito em detrimento de um entendimento mais amplo e complexo da realidade. Tal cisão levou à fragmentação de nossas disciplinas acadêmicas, o conhecimento de uma área não se comunica à outra, como se a vida, nas suas mais diversas formas e expressões, fosse formada por peças separadas a serem entendidas e estudadas de forma única e estanque. A filosofia positivista de Auguste Comte, pensador europeu de formação matemática, propôs dar à Filosofia uma certeza própria das ciências físico- matemáticas. Comte defendia que a Filosofia teria que estar em consonância com a própria Ciência, marcando uma visão orgânica da natureza e da sociedade, fundada nos resultados de um saber constituído, objetivamente, à luz dos fatos ou das suas relações. Segundo Comte (2000, p. 40), a grande crise política e moral das sociedades da época provinha da anarquia intelectual; portanto, ele pregava a fixidez das idéias como primeira condição de uma verdadeira ordem social. O conhecimento científico, para Comte, proporcionava o desenvolvimento da técnica e do controle do poder. No período medieval, a verdade subordinava-se aos enunciados reconhecidos como transcendentais, isto é, o conhecimento era limitado pela Teologia. Na visão positivista, a verdade passava a ser subordinada aos enunciados da Ciência. O positivismo ensejou o sentimento de desconfiança por tudo que não fosse cientificamente comprovado, passando a valorizar acima de tudo a ordenação e sistematização do conhecimento humano. O Direito, inserido neste contexto, passou a ser tratado somente técnica e racionalmente. Até o final do século XVIII o Direito foi definido individualizando-se duas 41 espécies de Direito, o Natural e o Positivo. È certo que o Direito Natural apresentava-se como universal, imutável, originário da própria razão humana; enquanto o direito positivo caracterizava-se justamente pela particularidade, pela mutabilidade com relação ao tempo e à vontade de quem o postulava, sendo conhecido somente mediante uma declaração posta. A distinção era feita não pela sua qualidade ou qualificação, mas sim, tomando em conta a graduação da superioridade de uma com relação à outra. Graduação esta que deixa de existir no momento que nasce, com o positivismo jurídico, nas palavras de Bobbio (1995, p. 26): o “direito positivo” e o “direito natural” não mais considerados no mesmo sentido: “Por obra do positivismo jurídico ocorre a redução de todo o direito a direito positivo, e o direito natural é excluído da categoria do direito: o direito positivo é direito, o direito natural não é direito.” Os Jusnaturalistas modernos consideraram a teoria do Direito Natural no mesmo plano racional da matemática, para o qual Descartes levou a filosofia e todas as outras pesquisas científicas, acreditando-se que o recurso à razão levaria às verdades da ciência. Este corte provocou a crença de que o Direito Natural representava apenas o direito do homem, único ser racional, opondo-se ao entendimento de Ulpiano (Digesto, Primeiro Livro, PrimeiroTítulo, Parágrafo 3) de que direito natural dizia respeito ao que a natureza ensinava a todos os animais e, por isso, não seria próprio apenas do gênero humano, mas comum a todos os animais que viviam na terra, no mar e no céu. No contexto jurídico houve grande aceitação da doutrina positivista, alcançando seu apogeu com a apresentação da Teoria Pura do Direito. A concepção de positivismo é ligada também à formação do Estado Legal, passando-se a elevar o Estado como criador e defensor de todos os direitos. Conforme Bobbio (1995, p.27), 42 com a formação do Estado moderno , ao contrário, a sociedade assume uma estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em si todos os poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito: não se contenta em concorrer para esta criação, mas quer ser o único a estabelecer o direito, ou diretamente através da lei, ou indiretamente através do reconhecimento e controle das normas de formação consuetudinária. A Teoria Pura do Direito desenvolvida por Kelsen (1999, p. 79) afirma que o objeto da ciência jurídica é o Direito, e que as normas jurídicas representam o objeto a ser estudado. Ele defendeu que a conduta humana só se constitui como objeto, na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou conseqüência, ou quando se constitui como conteúdo de normas jurídicas. A Teoria de Kelsen, além de defender a divisão do sujeito observante do objeto a ser observado, como se fosse possível conceber que o objeto estudado não influencia nem é influenciado pelo seu observante, coloca como objeto de estudo a letra da lei renegando qualquer influência externa ou interna no momento do estudo. Este posicionamento é a base do modelo que proporcionou, fazendo uma analogia ao trabalho desenvolvido pelo magistrado, o trato de uma relação jurídica processual como um objeto a ser analisado sem que haja interação e troca, com total distanciamento dos seres humanos envolvidos na situação de conflito. Temos, nesse contexto, a figura do juiz dissociada de sua humanidade, sensibilidade e espiritualidade, pois como observante deveria apenas ocupar uma posição mecânica de avaliador e sentenciador. Com o tempo, pela complexidade cada vez maior da realidade política social, ocorreram algumas alterações no sentido de aumentar as possibilidades de participação do juiz, com maior liberdade de interpretação e participação em função da aplicação de princípios e de cláusulas gerais. 43 Leoberto Brancher, Juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude de Porto Alegre, fala neste sentido, que: Nesse contexto o juiz passa a exercer uma contribuição pessoal intensa, mediante ponderações de ordem valorativa, escolhendo com base nos valores as normas mais adequadas para alcançar a solução mais justa para cada caso, de forma a respeitar sua singularidade (JUSTIÇA 21, p. 11). E, assim, continua o magistrado: Essa tendência evolutiva, que enfatiza os valores lhes dá relevância cada vez maior que às leis, indica que a atividade valorativa do juiz possa vir a ser progressivamente substituída pela contribuição das próprias pessoas envolvidas no conflito, cuja visão dos fatos e valores certamente serão sempre mais condizentes e adequados à própria realidade. (Idem, p. 11) Estamos, assim, diante de uma postura de abertura do sistema judiciário, para o desenvolvimento de outras formas de resolução de conflitos. Dito isto, propomos uma reflexão sobre o Direito a partir da luz que Edgar Morin reflete sobre a necessidade de se desenvolver uma ciência com consciência. Neste sentido, apontamos para a responsabilidade do cientista enquanto partícipe da construção do conhecimento que produz, e assim, consciente dos valores éticos e morais do potencial que nasce de seu trabalho. Potencial no sentido do vir a ser, dos reflexos, das reverberações e das conseqüências de suas escolhas. Morin (2000, p. 34) adverte que: “a responsabilidade não tem sentido senão com relação a um sujeito que se percebe, reflete sobre si mesmo, discute sobre ele mesmo, contesta sua própria ação”. Percebemos a necessidade da reflexão dos juristas como sujeitos responsáveis pela construção não apenas de um conhecimento técnico científico mas também de uma atuação como sujeito consciente que reexamina suas próprias atitudes. O que se espera dos sujeitos que compõem o sistema processual, advogado, juiz, promotor de justiça, oficiais de justiça, cartorário, psicólogo, assistente social, atualmente, também, conciliadores e mediadores, é justamente uma postura reflexiva sobre 44 seu papel enquanto construtor de realidades que podem, a depender de suas escolhas, se desenhar de diferentes formas. Luis Alberto Warat (2002, p. 68-69), ensina que: [...] A racionalidade deixa de ser suficiente; precisa da sensibilidade que visa ao religamento do homem com o cosmos e com a natureza, com o outro e consigo mesmo. São homens sensíveis que se preocupam e ocupam-se com a qualidade de vida, com a ecologia em todas as suas esferas, com a vida em sua complexidade multidemensioanal. Particularmente, em relação ao Direito, há uma sabedoria que não aceita mais, como exclusiva, a razão normativa e começa a pensar nos Direitos, em uma rede de múltiplas dimensões ocupadas com a qualidade de vida. É uma sabedoria que começa a dizer aos juristas que a razão das normas não basta para satisfazer os desejos de realização da autonomia, ou como se falava na modernidade, da emancipação. Cada indivíduo, ainda que sendo parte de uma instituição, toma corpo e existência própria, sendo dono de si, assumindo seus pensamentos e atitudes frente às situações do dia a dia. Temos o poder de escolha, vale dizer, se cada um de nós se propuser a desenvolver estratégias para construção de uma cultura de parceria estará contribuindo para a construção de uma Cultura de Paz. 45 II. BREVE RETROSPECTIVA DO DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO Segundo Costa (1970), após a Independência do Brasil, com a determinação legal de 20 de outubro de 1823 o processo civil continuou a ser regido pelas disposições do Livro III das Ordenações Filipinas, acrescidas de normas introduzidas pelas leis extravagantes. Inicialmente, no Brasil, adotaram-se as Ordenações Filipinas e as Leis portuguesas avulsas no processo comercial, mais tarde, também o foram no processo civil. A Constituição Política do Império de 25 de março de 1824 dispôs sobre o Poder Judicial em Capítulo único, disciplinando algumas matérias. Interessante notar que trouxe em seu bojo a indispensabilidade da tentativa de reconciliação como condição prévia ao processamento de qualquer causa e, para esse fim, seriam eleitos juízes de paz. Com a Lei de 29 de novembro de 1832, promulgou-se o primeiro Código de Processo Criminal de primeira instância. Anexa ao Código, vinha a Disposição Provisória acerca da administração da Justiça Civil contendo 27 artigos; considera-se o primeiro período do direito processual civil brasileiro. Essa Disposição Provisória disciplinou a Conciliação como prática processual. Vale a pena, pela importância deste documento para a História do Direito Processual Civil Brasileiro, transcrever os artigos que trataram do assunto: Art. 1o. Pode intentar-se a conciliação perante qualquer juiz de paz onde o réu for encontrado, ainda que não seja a freguesia do seu domicílio. Art.2o. Quando o réu estiver ausente em parte incerta poderá ser chamado por éditos para a conciliação, como é prescrito para as citações em geral. Art.3o. Se o autor quiser chamar o réu à conciliação, fora de seu domicílio, no caso do art. 1o., será admitido a nomear procurador com poderes especiais, declaradamente para a questão iniciada na procuração. 46 Art.4o. Nos casos de revelia à citação de juiz de paz se haverão as partes por não conciliadas, e o réu será condenado às custas. Art. 5o. Nos casos que não sofrem demora, como nos arrestos, embargos de obra nova, remoção de tutores e curadores suspeitos; a conciliação se poderá fazer posteriormente à providência, que deve ter lugar. Art. 6o. Nas causas em que as partes não podem transigir, como procuradores públicos, tutores testamenteiros, nas causas arbitrais, inventários e execução, nas de simples ofício do juiz e nas de responsabilidade, não haverá conciliação. Art. 7o. Nos casos de se não conciliarem as partes, fará o escrivão uma simples declaração no requerimento para constar no Juízo contencioso, lançando-se no protocolo, para se darem as certidões, quando sejam exigidas. Poderão logo ser as partes aí citadas para Juízo competente que será designado, assim como a audiência do comparecimento e o escrivão dará prontamente as certidões. Estes são os artigos que mencionavam, mais diretamente, o instituto da Conciliação; no entanto, todo o documento de 27 disposições legais representou um avanço na concepção do processo civil, nas palavras de Moacir Lobo da Costa (1970, p. 10): A reforma, inspirada nas idéias liberais de que estavam imbuídos os homens que detinham o poder, destinava-se a transformar o processo civil em instrumento mais dúctil e menos complicado, despindo-o de atos e formalidades inúteis e de recursos excessivos, para possibilitar distribuição da justiça mais rápida e menos dispendiosa. Complementa, ainda, o autor que: Antecipando-se a Chiovenda e demais pregoeiros da oralidade processual e seus postulados, os autores da reforma de 1832, consagraram, com quase um século de antecedência, os princípios da imediatidade do juiz com as provas, da publicidade dos atos probatórios [...] (Idem, p. 10) De acordo com as primeiras leis e decretos imperiais, no período compreendido entre a fundação do Império e os Governos da Regência, a determinação do processo civil era no sentido de que o processo só se instaurava, após a tentativa obrigatória de Conciliação perante o juiz de paz, salvo nos casos das exceções do artigo 6o. das disposições transitórias. Com o Regulamento n. 737 de 1850, inicia-se o segundo período do direito processual civil. Ao Regulamento somaram-se outras leis e decretos que alteraram, em 47 diferentes pontos, as normas que regulamentavam o processo civil, ou criaram novas regras a respeito. O Regulamento n.737 de 1850 trata da Conciliação no Capítulo I, ao longo dos artigos 23 ao 38, que disciplinam a obrigatoriedade, com algumas exceções, da tentativa de Conciliação prévia, nas causas comerciais. A Consolidação das Leis do Processo Civil, em 1876, conhecida como Consolidação Ribas, tratou da Conciliação nos artigos 185 a 200. Previu para os processos intentados, em regra, a conciliação obrigatória, devendo ser tentada perante juiz de paz, sua não realização importava em nulidade do processo. A regulamentação da tentativa prévia de Conciliação continuou a figurar até a proclamação da República, quando, por força do Decreto n. 359, de 26 de abril de 1890, revogadas foram as leis que exigiam a Conciliação como formalidade preliminar. A nova Constituição Republicana de 1934 restabeleceu a unidade do direito processual, perdida com a tendência descentralizadora da Constituição de 1891. A Constituição de 1937, posteriormente, manteve a unidade processual, reservando para a União a competência privativa para legislar sobre o Direito Processual. Em 18 de setembro de 1939, o Decreto-lei n. 1608 promulgou como Código de Processo Civil o texto do Anteprojeto. A legislação trabalhista de longa data prevê a Conciliação, o Decreto n.21.396, de 12 de maio de 1932 instituiu as Comissões “Mistas” de Conciliação destinadas a conciliar os conflitos coletivos de trabalho, originários das convenções coletivas. O Decreto n.22.132, de 25 de novembro de 1932, criou as Juntas de Conciliação e Julgamento para dirimir litígios individuais. (MTB, SRT, 1997, p.15) “A Constituição Federal de 1934 instituiu a Justiça do Trabalho, mas somente em 1939 as Juntas de Conciliação e Julgamento tornaram-se seus órgãos. A partir de 48 então, deu-se a separação da atividade de mediação, prerrogativa do Ministério do Trabalho, da obrigatoriedade de tentativa de conciliação e a arbitragem judicial, ambas da competência exclusiva da Justiça do Trabalho”. (MTB-SRT, 1997, p. 16) A Lei n. 9.958, de 12 de janeiro de 2000, dispõe sobre as Comissões de Conciliação Prévia, alterando e acrescentando artigos à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que passou a vigorar acrescida do seguinte Título VI-A: Art. 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Art. 625-B. A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e observará as seguintes normas: I - a metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados, em escrutínio,secreto, fiscalizado pelo sindicato de categoria profissional; II - haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes títulares; III - o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, permitida uma recondução. § 1° É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei. § 2° O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade. Art. 625-C. A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo. Art. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. A figura da Conciliação volta a aparecer no cenário Processual Civil com a Lei n. 968, de 10 de dezembro de 1949, que estabelece a fase preliminar de Conciliação ou acordo nas causas de desquite litigioso ou de alimentos, inclusive os provisionais e dá outras providências. 49 Determinando em seu artigo 1o que: Nas causas de desquite litigioso e de alimentos inclusive os provisionais, o juiz, antes de despachar a petição inicial, logo que esta lhe seja apresentada promoverá todos os meios para que se reconciliem, ou transijam, nos casos e segundo a forma em que a lei permite a transação. E, seu artigo 2o. disciplina, ainda, que: Para os fins do artigo anterior, o juiz, pessoalmente, ouvirá os litigantes, separada ou conjuntamente e poderá ainda determinar as diligências que julgar necessárias. Observa-se que essa lei faz referência à reconciliação, insta salientar que conciliação e reconciliação não significam a mesma coisa, por reconciliação podemos entender renúncia do autor à pretensão. A Constituição Federal de 1988, no Capítulo que trata do Poder Judiciário, faz referência a Conciliação. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão: I- juizados especiais, providos por juízes togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; II- justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. A Conciliação no Juizado Especial tem fundamento em preceito constitucional, razão pela qual é instituição de ordem pública. E, passou a ser regulamentada pela Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 e, posteriormente, no âmbito da Justiça Federal pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001.. Os juizes de paz não passaram a exercer práticas conciliatórias, conforme previsto. 50 O Código de Processo Civil, em vigência, traz a previsão da tentativa de Conciliação a ser realizada pelo próprio Juiz de Direito em audiência preliminar. A Lei 8.952/94 alterou, dentre outros, os artigos 125 e 331 do Código de Processo Civil. Artigo 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: IV- tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. O artigo 331 sofreu nova alteração com a redação dada pela Reforma de 2002. Artigo 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. Parágrafo 1o Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença. A Lei 9.307/96 revitalizou a arbitragem na vertente judicial e reforçou os poderes conciliatórios do juiz, estimulando sua atividade (mediadora) no curso do processo. Humberto Theodoro Júnior (1999, p. 147) comenta: [...] releva notar o empenho do legislador brasileiro em estimular a solução conciliatória dos litígios correspondente a uma tendência dominante no direito comparado moderno. Na França, por exemplo, recente reforma do Código de Processo Civil adotou como medidas obrigatórias a conciliação e a mediação. Com isso ficou expressamente declarado em lei que “integra a missão do juiz conciliar as partes (art. 21do novo Código de Processo Civil)”. Foi mais longe, ainda, a inovação do direito processual francês: criou-se em todo órgão judicial a figura do “conciliador”, que é um agente auxiliar do juízo, cuja função não é julgar, mas simplesmente aproximar as posições dos litigantes. Essa conciliação deve ser tentada antes do ajuizamento da causa e também no curso do processo. Com isso procura-se valorizar a denominada “justiça consensual”, que goza no momento “de todos os favores do legislador francês, que nela enxerga um meio de aliviar os tribunais e de tornar mais humana a Justiça”. Observa Roger Perrot que “a preocupação é louvável; liga-se à idéia de que neste fim do século XX, o jurisdicionado aspira a uma Justiça mais simples, menos solene, mais próxima de suas preocupações quotidianas, àquilo que numa palavra se denomina Justiça de proximidade. O rápido passeio pela história da formação do nosso sistema processual, enfatizando a previsibilidade de novas figuras de resolução consensual de conflitos, tem o condão de verificar o interesse despendido pelos legisladores neste sentido. No entanto, 51 ousamos afirmar que, apesar da intenção, não houve uma preocupação maior em relação ao significado e a abrangência das propostas. Pensamos que a falta de compreensão dos juristas com relação às diferenças epistemológicas que acompanharam a prática da Conciliação ao longo do tempo, pede uma reflexão mais apurada sobre o significado da Conciliação; as diferentes possibilidades de suas aplicações práticas, conforme falaremos com mais detalhes a seguir, demonstram a falta de uniformidade de entendimento a respeito de seu conceito e a que se destina. 2.1 O sistema processual e os Princípios Constitucionais do contraditório e do acesso à justiça Ao analisarmos as linhas evolutivas da história processual nos deparamonos com três fases principais: a primeira em que o Processo era tido como simples meio de exercício de Direito, denominado “Direito Adjetivo”; a segunda, marcada por grandes conquistas científicas do Direito Processual; a terceira, na qual nos encontramos, conhecida como instrumentalista. (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2000, p. 42) Partindo da segunda fase, apontada como a época das grandes conquistas científicas, percebemos a atenção voltada para a busca de autonomia do Direito Processual, sendo explícita a influência cartesiana na forma de se pensar o sistema processual como uma ciência independente, vale dizer, como parte separada do todo. Como se o instrumento processual necessitasse de um estudo específico isolado de toda a ciência jurídica para se firmar como ciência autônoma. Nossa intenção não é apenas criticar, pois é inegável a maturidade teórica alcançada pelo sistema processual; visamos somente apontar que a preocupação de se formar 52 matrizes conceituais e funcionais independentes do Direito material, aliado ao anseio pelo desligamento do antigo conceito civilista da ação, acabou provocando um afastamento entre a relação processual e o conflito que lhe deu origem. Teoricamente pode-se dizer que a ciência processual conseguiu delimitar seu objeto estabelecendo suas premissas metodológicas. No entanto, por vezes o foco colocado em classificações terminológicas e conceituais resultou na dificuldade de se perceber que uma relação jurídica processual é estabelecida entre seres humanos. O entendimento de que a ação, de instituto de direito material, passa a ser de instituto processual, dirigida, não à parte contrária, mas ao juiz, denota o distanciamento entre a dogmática processual e a situação da vida real que consubstancia a relação jurídica processual. Os próprios processualistas modernos têm demonstrado preocupação neste sentido, quando afirmam que conceitualmente a ciência processual já chegara a níveis mais do que satisfatórios, não se justificando mais a postura metafísica voltada a investigações conceituais destituídas de aplicação prática. (DINAMARCO, 2001, p. 21) A formalidade dos ritos processuais causa, muitas vezes, uma situação artificial da relação processual, como se os envolvidos fossem máquinas que participassem apenas e tão somente por meio de seus representantes legais e, ao final da demanda, obtivessem uma solução imposta pelo juiz. As partes, muitas vezes, não conseguem entender nem mesmo a linguagem utilizada pelos operadores do Direito, dificultando sua compreensão do que está sendo tratado e discutido durante um processo. Com a renovação dos estudos do Direito Processual no final da década de sessenta e início de setenta ocorre um novo ajuste estabelecendo a conexão do Processo com a 53 Constituição. O Direito Processual passa a ser visto como uma espécie de Direito Constitucional aplicado. Neste sentido, Willis Santiago Guerra Filho (no prelo), comenta que: Até o momento, porém, essas análises se limitaram a ensejar esforços no sentido de realizar adaptações da dogmática processual às exigências de compatibilidade aos ditames de nível constitucional, relacionados diretamente com o processo, isto é, aquelas garantias do chamado “devido processo legal”: a independência do órgão julgador, o direito de os interessados terem acesso ao juízo e serem tratados com igualdade etc. Completando, o eminente autor, diz que: Inexplorada permanece ainda a via que pode levar a uma completa reformulação do modo de conceber o processo, ao se tentar estruturá-lo de acordo com os imperativos de um Estado de direito social e democrático, como atualmente se configuram as sociedades políticas ditas mais desenvolvidas. É justamente sobre este ponto que queremos voltar nossa atenção, propondo uma reflexão sobre o processo como um instrumento de realização dos princípios Constitucionais. E como tal, analisarmos os efeitos pessoais e sociais provocados ao longo de seus inúmeros passos procedimentais, pois seu caminhar tem o potencial de imprimir, ou não, o ideal valorativo de um Estado Democrático de Direito. O desrespeito ao princípio do contraditório é muitas vezes constatado quando não se concede direito de voz às partes; entendemos voz em seu sentido literal, vale dizer, a possibilidade de as pessoas se colocarem frente ao outro, para que tenham a possibilidade de se expressar assegurando-se a probabilidade de realização de uma conversa. Sabemos que tal concepção do princípio do contraditório é diferente da usual, mas consideramos o contraditório em sentido amplo, como direito à manifestação e à participação das partes em juízo. O direito de voz representa, também, o respeito ao principio da democracia e da dignidade humana, pois facilita a conscientização de cada um enquanto ser humano, com 54 suas fraqueza, suas virtudes, enfim, humanos em relação ao outro humano. Desse modo, temse a aproximação da realidade teórica – princípios Constitucionalmente proclamados- da realidade prática da vida – direitos Constitucionais realizados. O descrédito crescente na efetiva atuação do Poder Judiciário, alimenta uma insegurança jurídica que nos leva a um cenário de cidadãos desorientados. O ordenamento jurídico é colocado em cheque quando não promove tranqüilidade com relação à aplicação coerente de seus mandamentos. Ademais, analisando o princípio Constitucional de acesso à justiça, vemos o grande paradoxo em que estamos envolvidos. Como falar em acesso à justiça em um país onde o número de processos é absurdamente desproporcional ao contingente de magistrados, com excessivo formalismo e altíssimos custos? Como falar em acesso à justiça com o tempo quase interminável para um processo chegar a uma sentença que na maioria das vezes não resolve a situação de conflito que o originou? O próprio sistema processual propicia o não acesso à justiça na medida em que não promove valores como respeito à dignidade humana e à democracia – também consagrados como Princípios Constitucionais. Cappelletti (1988, p. 67), em sua célebre obra, comenta o despertar, no início de 1965, do interesse a respeito do acesso efetivo à justiça e distingue três posições básicas adotadas nos países do mundo Ocidental. Os posicionamentos surgiram mais ou menos em seqüência cronológica: a primeira onda desse movimento previu a assistência judiciária para os pobres; a segunda, teve como objetivo proporcionar representação jurídica para os interesses difusos; já a terceira onda de acesso à justiça centrou-se não apenas na estrutura clássica do Judiciário mas também 55 no “conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas”. É exatamente sobre a terceira onda que queremos voltar o olhar. De abrangência muito maior, o movimento passa a focar a necessidade de se pensar novos mecanismos procedimentais que tornem exeqüíveis os direitos conquistados. Cappelletti fala do encorajamento trazido por este enfoque a uma ampla variedade de reformas, como alterações nas formas procedimentais, ou seja, mudanças na estrutura dos tribunais, criação de novos tribunais abrangendo, inclusive, o trabalho de pessoas leigas ou para-profissionais. Os reflexos das mudanças trazidas pela chamada terceira onda são sentidos na elaboração da Constituição de 1988, o artigo 98 demonstra esta preocupação quando prevê a criação dos Juizados Especiais, que vieram à luz seguindo esta tendência. Ressaltamos, mais uma vez, que a falta de conhecimento sobre a novidade proposta e o conseqüente despreparo das pessoas idealizadoras deste novo modelo, levaram à ineficiência de sua aplicação, conforme veremos a seguir. 2.2 Juizados Especiais Os anos 1980 foram palco de um grande movimento de transformação e desburocratização do sistema de justiça e pode-se sustentar que houve o início de um processo de mudança. Dentre as inovações, destacam-se, no âmbito das instituições, os Juizados de Pequenas Causas, posteriormente Juizados Especiais, como um novo contexto para a resolução de conflitos. O surgimento dos Juizados pode ser enquadrado no movimento internacional de acesso à justiça, ou em conseqüência das ondas de acesso à justiça a que se 56 refere Mauro Capelletti. No Brasil, essa iniciativa foi liderada pelo Poder Executivo, mais especificamente, pelo Ministério da Desburocratização. A Lei n. 7.244, de 1984 criou os Juizados de Pequenas Causas, com a finalidade, principal, de facilitar o ingresso na Justiça do cidadão comum. As principais características desses Juizados deveriam ser: a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a celeridade e a busca insistente da solução conciliada e amigável dos conflitos. Sublinhe-se que os objetivos básicos da criação desses Juizados não foram para solucionar ou amenizar os problemas que marcam a justiça comum, mas sua razão de ser foi a de instituir uma nova forma de garantir direitos e solucionar conflitos que possibilitassem a democratização do acesso à justiça. A estruturação desses Juizados não apresenta as características da civil law – sistema jurídico românico-germânico- tal como o ordenamento jurídico brasileiro; sua matriz para a solução de conflitos é a conciliação e não, a sentença, é a composição e não, a estrutura adversarial que rege nossa cultura jurídica. A Constituição Federal de 1988 tratou de tornar a criação desses Juizados obrigatória em todas as unidades da Federação, alterou sua denominação para Juizados Especiais Cíveis e dispôs sobre a instituição dos Juizados Especiais Criminais. A Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 disciplinou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, regulamentou a ampliação da competência dos Juizados Cíveis de 20 para 40 salários mínimos, atribuiu competência para executar suas próprias sentenças e também para promover execução de títulos extrajudiciais, para processar e julgar ações de despejo para uso próprio. Posteriormente, possibilitou o acesso de microempresas, tornando obrigatória a presença de advogados em causas que ultrapassassem o valor de 20 salários 57 mínimos. Introduziu no sistema penal brasileiro um modelo consensual de Justiça Criminal, representando um enorme avanço com relação a resposta do Estado às situações de conflitos. A Lei n.10.259, de 12 de julho de 2001 dispôs sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito Federal, para processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, sendo assim considerados os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, ou multa. Desse modo, surge no cenário jurídico nacional uma perspectiva de possível evolução do próprio Direito Processual. A mudança não é sentida somente pela implantação de novas regras procedimentais, mas trata-se de um novo processo que estabelece uma nova configuração da relação jurídica processual. As inovações vão desde a filosofia que permeia a forma de se pensar os conflitos até a mudança efetiva do trato da situação conflituosa, com as simplificações procedimentais. Segundo Cândido Rangel Dinamarco (2001, p. 1426), é indispensável a interpretação histórica e sistemática para a percepção das tendências que a nova Lei revela, apontando que: O primeiro elemento a levar em conta, nesse exame sistemático e de tendências, é representado pelo espírito dos juizados e do processo especialíssimo que neles tem lugar desde que implantada a Lei das Pequenas Causas. Como foi dito com muita autoridade, não se trata somente de regras procedimentais simplificadoras, mas também da implantação entre juiz e partes no processo, novo modo de tutelar pessoas. Todavia, a falta de afinidade com relação ao tema, impossibilitou uma percepção mais apurada, por parte dos legisladores. Este novo espaço aberto para resolução de conflitos, deveria ter sido pensado juntamente com profissionais de outros campos científicos, no sentido de aproveitar estudos sobre: métodos de comunicação; uso da linguagem; teoria 58 sistêmica; psicologia, sociologia; filosofia, enfim, conhecimentos advindos de outras áreas do saber, para viabilizar a construção das formas de desenvolvimento desta nova proposta. O artigo 3o da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, prevê que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim determinadas, em consideração ao valor da causa, incluindo às situações enumeradas no artigo 275 do Código de Processo Cível, que versa sobre o procedimento sumário. Já o seu artigo 7o determina que os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça; os primeiros são recrutados, preferentemente, entre os bacharéis em Direito e os segundos, entre advogados com mais de 5 (cinco) anos de experiência. Talvez por se imaginar a utilização da prática da Conciliação para se resolver questões classificadas como de menor complexidade, pensou-se tratar de tarefa fácil. No entanto, ainda que seja para trabalhar questões conflituosas que não requerem um aprofundamento no trato das relações intra e interpessoais, não dá para aceitarmos que para atuar como conciliador basta ser bacharel em Direito ou advogado experiente. Inclusive a menção sobre os conciliadores e os juízes leigos em um mesmo artigo, denota grande confusão com relação às diferenças existentes entre a prática desenvolvida por um conciliador ou por um juiz leigo. Completando esta “salada” conceitual, temos o artigo 21, que estabelece: Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no Parágrafo 3o, do art. 3o, desta Lei e, o artigo 22, que esclarece que: A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. 59 Para facilitar nosso entendimento sobre o que se propõe quando falamos em Conciliação, trataremos, no próximo capítulo, sobre a diferenciação semântica do termo Conciliação, desde sua introdução no mundo jurídico até a sua previsão no Provimento n. 953 de 07 de julho de 2005, que estabelece a criação de Setores de Conciliação ou Mediação. A falta de clareza, também, sobre a diferenciação existente entre Conciliação, Mediação e Arbitragem, faz com que haja a incompreensão do significado de atividades oriundas de institutos com princípios basilares completamente diversos. Pois, em conseqüência da própria confusão a respeito de como colocar em prática uma, ou outra tarefa completamente diferentes entre si, demonstra a total desatenção e descuido com as peculiaridades que acompanham cada uma das atividades. Como falar em capacitação de pessoas sem ter clareza sobre o fundamento de sua prática? Como pensar em eficiência desta Lei diante deste contexto? As pesquisas realizadas pelo IBGE e pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais CEBEPEG, demonstram, que o número de Juizados Especiais instalados no país ainda é muito inferior ao número de municípios; que o número de juízes exclusivos está muito abaixo do volume de entradas e que os Juizados Especiais Cíveis sofrem do mesmo mal que tem marcado o Juízo comum: o congestionamento. Acreditamos que a intenção e o espírito motivador dos constituintes ao instituírem os Juizados Especiais foi viabilizar o acesso à justiça, exatamente no sentido de aproximação entre a realidade da vida comum com a realidade do mundo artificial do processo. No entanto, não é o que estamos vivenciando. Nesse sentido Dinamarco (2001, p. 1427-1428) comenta que: É uma questão muito séria a da efetividade de leis novas que se implantam no país quando portadoras de alterações substanciais ou mesmo rupturas mais ou menos profundas em relação à ordem pré-existente. Quando despregadas das tradições bastante dificultada pelas naturais resistências de todos, correndo o risco de 60 permanecerem como letra-morta. De outra parte, a melhor e mais legítima das leis corre também sério risco de ineficácia enquanto o espírito dos responsáveis por sua efetivação não chegar a níveis satisfatórios de sintonia com os valores que lhe estão à base: todo movimento legislativo só se implanta com a efetividade na experiência concreta quando acompanhado de uma correta preparação cultural que lhe dê apoio e habilite os intérpretes, notadamente os juízes, a captar a mens das inovações e a praticá-las adequadamente. Isso se aplica especialmente ás leis de natureza processual, que não disciplinam realidades da vida comum mas são, elas próprias, criadoras de realidades do mundo artificial do processo. Cônscios destas dificuldades, apontamos para a necessidade de atenção neste momento de abertura do Judiciário para Novas Formas de Resolução de Conflitos, para que consigamos construir bases de conhecimento que consigam pouco a pouco, num processo de informação e formação, minimizar os empecilhos apresentados antes e durante suas implementações no contexto jurídico. De toda forma, a criação dos Juizados representou uma mudança dentro do sistema processual A despeito de sua difícil assimilação, provoca, por si só, um movimento de transformação, por mínimo que seja, dentro de todo o sistema jurídico, pois a ligação existente entre todos os elementos formadores de uma estrutura proporciona inter-relações e trocas ainda que imperceptíveis. 2.3 Lei de Arbitragem A figura da arbitragem é antiga no Direito Brasileiro, no plano constitucional, a arbitragem foi prevista na Constituição de 1824, na Constituição de 1934 e na Constituição de 1937. As Constituições de 1891, 1946, 1967, 1969 e 1988 nada dispuseram sobre a arbitragem. Na atualidade, a arbitragem vem normatizada pela Lei n. 9307, de 23 de setembro de 1996. 61 Para a instauração da arbitragem, pressupõe-se um acordo de vontades no sentido de nomear um terceiro, da confiança das partes para resolver ou julgar o litígio. A arbitragem é uma espécie de “justiça privada” pois as próprias partes escolhem o árbitro. A arbitragem apresenta algumas vantagens como: privacidade; o controle das partes sobre o foro; o conhecimento especializado do árbitro; procedimento mais célere, escolha das normas aplicáveis; cria soluções sob medida para as situações; cumprimento obrigatório -com ressalvas dos últimos julgamentos do Supremo Tribunal de Justiça questionando tal obrigatoriedade e, é relativamente barata.(COOLEY, 2001, p. 32) José Eduardo Carreira Alvim (2000, p. 14), conceitua a arbitragem da seguinte maneira: A arbitragem é a instituição pela qual as pessoas capazes de contratar confiam a árbitros, por elas indicados ou não, o julgamento de seus litígios relativos a direitos transigíveis. Esta definição põe em relevo que a arbitragem é uma especial modalidade de resolução de conflitos; os árbitros são juízes indicados pelas partes, ou consentidos por elas por indicação de terceiros, ou nomeados pelo juiz, se houver ação de instituição judicial de arbitragem; na arbitragem existe o “julgamento” de um litígio por “sentença” com força de coisa julgada. Apesar de a arbitragem ser uma forma de resolução de conflitos diferente da convencional, não apresenta as mesmas características das práticas da Conciliação com capacitação, nem da Mediação nem da Justiça Restaurativa. A arbitragem é um processo equivalente ao processo judicial, na medida em que o árbitro atua como um juiz, com poderes de decisão sobre o litígio, diferentemente das outras formas de resolução de conflitos mencionadas que têm no conciliador, no mediador ou no facilitador pessoas incumbidas, grosso modo, de facilitar e organizar o diálogo entre as partes, mas jamais, de proferir julgamentos sobre a situação conflituosa. 62 2.4 Setores de Conciliação e Mediação Os Setores de Conciliação ou Mediação, conforme foram denominados, estão em plena expansão pelas Comarcas e Foros do Estado de São Paulo. Inicialmente, houve a instituição do “Setor Experimental de Conciliação no Fórum João Mendes Jr”, pelo provimento CSM 796/2003, atualmente denominado “Setor de Conciliação ou de Mediação”, no qual atuamos como conciliadora. Depois, teve o Projeto Piloto de instauração do Setor de Conciliação e Mediação em segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Provimento CSM n. 843, de 9 de novembro de 2004 e, para surpresa de muitos juristas renomados, que apostaram no fracasso desta tentativa, o número de acordos foi grande. Deu-se, então, a elaboração do Provimento 893, de 9 de novembro 2004 e, posteriormente, do Provimento 953 de 7 de junho de 2005, disciplinando a criação, instalação e funcionamento do “Setor de Conciliação ou de Mediação” nas Comarcas e Foros da Capital e do Interior do Estado de São Paulo. Destacamos a necessidade de tecer algumas considerações a respeito da denominação dada pelo Provimento aos Setores como sendo de Conciliação ou Mediação, pois trata-se de institutos com diferentes objetivos e peculiaridades. Interessante falarmos sobre a utilidade de se diferenciar Conciliação de Mediação, quando pensamos no Provimento n. 953 de 07 de julho de 2005, pela importância, a nosso ver, de se conversar sobre como podemos tratar da distinção destes dois conceitos. Quando se pensa na prática da Conciliação e da Mediação, faz –se confusão entre as peculiaridades de cada atividade. Hoje esta diferenciação tem-se mostrado 63 de grande relevância pela própria eficiência do trabalho a ser desenvolvido pelos Setores. É preciso ter clareza sobre qual tarefa está sendo proposta: a Conciliação ou a Mediação, e, também, saber como estamos entendendo a Conciliação neste novo contexto. Para tanto, preferimos, primeiro, diferenciar as formas de trabalhar os conflitos a partir de um critério ético, pelo qual se toma consciência das regras e dos princípios que norteiam o contexto a ser trabalhado. Um profissional que trabalha em um Setor de Conciliação, atua como conciliador nas sessões de Conciliação – assim denominadas pelo Setor. Insta salientar que, uma das razões de preocupação em relação aos obstáculos existentes para a eficiência dos Setores é a dificuldade de se processar a mudança de paradigma necessária para a utilização deste instituto processual. Pelo fato de que quando se introduzem leis novas com alterações substanciais ou que representam rupturas em relação à ordem já existente, a resistência surge pela insegurança que o novo e a mudança representam. Os conciliadores dos Setores de Conciliação por vezes se deparam com um contexto contaminado pelo paradigma da cultura adversarial. Muitos advogados não sentem o valor de se dialogar e evitar uma “boa” demanda, muitas vezes deixando de ir às sessões de conciliação pelo pré-conceito com relação a algo que ainda não conhecem. As partes, por não entenderem a riqueza de poder construir novas possibilidades de resolver seus problemas sem uma imposição de quem está com a verdade, inicialmente colocam-se herméticas ao diálogo. No entanto, quando o conciliador conhece as ferramentas que favorecem a conversa, a postura fechada vai se desfazendo aos poucos. 64 Os advogados que se sensibilizam com a oportunidade que têm de estabelecer um canal de comunicação entre o seu cliente e a parte contrária, contribuem enormemente para o processo. O advogado desempenha papel de fundamental importância na Conciliação. 2.4.1 Comentários sobre o Provimento n. 953 de 7 de julho de 2005 O artigo 1o do Provimento n. 953 de 7 de julho de 2005 prevê a criação e instalação do Setor de Conciliação, nos Foros da Capital e do interior do Estado de São Paulo, para as questões cíveis que versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis, questões de família e da infância e juventude. Poderão atuar como conciliadores, conforme prescreve o artigo 3o magistrados, membros do Ministério Publico e procuradores do Estado, aposentados ou na ativa (parágrafo 3o) - desde que não haja incompatibilidade com suas atribuições - advogados, estagiários, psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais selecionados, todos com experiência, reputação ilibada e vocação para a conciliação, previamente aferida pela Comissão de Juizes (ou Juiz coordenador), quando não constituída a Comissão. Os conciliadores trabalham voluntariamente. O parágrafo 2o. deste artigo fala sobre a necessidade de os conciliadores se submeterem a cursos preparatórios e de reciclagem, a cargo dos juizes e de entidades, sem custo para o Tribunal de Justiça. Verifica-se a preocupação com o preparo dos conciliadores, o que denota uma mudança de entendimento sobre a prática da conciliação, além da previsão de reciclagem, como uma formação continuada. 65 Em seu artigo 4o, traz a possibilidade da tentativa de conciliação antes do ajuizamento da ação. O interessado pode se dirigir diretamente ao Setor; um funcionário ou um voluntário colherá sua reclamação, sem reduzi-la a termo e emite, no ato, carta-convite à parte contrária, informando dia, hora e local da sessão de conciliação. O convite também pode ser feito ao destinatário pelo próprio reclamante por meio de carta postada, ou pelo telefone, fax, ou meio eletrônico. As únicas anotações que constam na pauta das sessões do Setor são os nomes dos litigantes. Nestes casos os registros dos acordos serão feitos em sua integralidade em livro próprio do Setor, sem distribuição. E, caso não haja acordo, as partes são orientadas quanto à possibilidade de buscar a satisfação de eventual direito perante a Justiça Comum ou Juizado Especial Quando já ajuizada a ação, conforme artigo 5o, ficará a critério do Juiz que preside o feito, a qualquer tempo, inclusive na fase do artigo 331 do Código de Processo Civil, determinar, por despacho, o encaminhamento dos autos ao Setor de Conciliação. O parágrafo primeiro recomenda a adoção desta providência, após o recebimento da petição inicial, determinando a citação do réu e sua intimação, por mandado ou carta, para comparecimento à audiência no Setor de Conciliação, constando do mandado ou carta que o prazo para a apresentação da resposta começará a fluir da data da audiência caso a conciliação não seja obtida. Serão intimados, também, os advogados das partes, pela imprensa ou outro meio de comunicação. Interessante salientar que o provimento ora nomeia como sessão de conciliação, ora como audiência de conciliação. Propomos chamar de encontros de conciliação, pois o termo sessão se relaciona ao trabalho terapêutico, e audiência é o que acontece perante o Juiz de Direito. 66 O artigo 6o. estabelece que nas fases processual ou pré-processual, obtida a conciliação, esta será reduzida a termo, valendo como título executivo extrajudicial. Não obtida a conciliação, poderá o Setor, a pedido de ambas as partes, remarcar o encontro dentro de 30 (trinta) dias, o que oferece uma oportunidade a mais para um possível entendimento. Caso assim não desejem, os autos retornam à Vara de origem para seu normal prosseguimento. O artigo 7o. prevê a possibilidade de convocação para o encontro de conciliação, a critério do conciliador e com a concordância das partes, de profissionais de outras áreas para esclarecerem às partes sobre questões técnicas controvertidas e assim colaborarem com a solução amigável do litígio. A pauta de encontros do Setor de Conciliação é independente da pauta do juízo; os encontros de conciliação serão marcados em prazo não superior a 30 dias da reclamação ou do recebimento dos autos no Setor, com a determinação no sentido de prezar pela agilidade do processo. O artigo 9o esclarece que o encaminhamento dos casos ao Setor de Conciliação não prejudica a atuação do juiz do processo, na busca da composição do litígio ou a realização de outras formas de conciliação ou de mediação. Os artigos 10 e 11, tratam da organização física do Setor, prevendo possibilidade de celebração de convênios com Universidades, escolas ou entidades afins para a cessão de estrutura física, equipamentos e pessoal para a instalação e funcionamento do Setor. O artigo 12 versa sobre a responsabilidade do juiz coordenador pelo Setor, que fará o controle estatístico de suas atividades, anotando a quantidade de casos atendidos, audiências realizadas, conciliações obtidas, audiências não realizadas, motivo de não 67 realização das audiências, prazo da pauta de audiências, percentual de conciliações obtidas em relação aos casos atendidos, percentual de conciliações obtidas em relação às audiências realizadas, entre outros dados relevantes, com separação dos dados por assunto: cível, família, infância e juventude e por conciliador. O trabalho minucioso de controle estatístico das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos Setores proporciona uma análise quantitativa de seu desempenho. Ao abrir esta análise para a averiguação da satisfação das pessoas enquanto receptoras destes serviços, poderíamos alcançar dados qualitativos do trabalho. No entanto, já é um avanço considerável em comparação com o tempo da figura da Conciliação no contexto dos Juizados Especiais. Não há como se falar de uma mesma prática de Conciliação quando pensamos naquela desenvolvida nos moldes dos Juizados Especiais, com esta proposta pelo provimento. O artigo 13 estabelece a questão do sigilo de todos os participantes do encontro de conciliação- conciliadores, partes, advogado- com relação a todas as atividades, a tudo o que for dito, exibido, ou debatido no encontro, não podendo tais ocorrências ser utilizadas para outros fins que não os da tentativa da Conciliação. O artigo 14 prevê a aplicação de todo o regramento relativo ao Setor de Conciliação ao Setor de Mediação. O “Setor Experimental de Conciliação Cível do Fórum João Mendes”, conforme o artigo 15, passa a denominar-se “Setor de Conciliação Cível” integrado por todas as Varas Cíveis do referido Fórum. Os Setores de Conciliação têm desempenhado um trabalho satisfatório e vêm oferecendo agilidade ao sistema judiciário na medida em que estão alcançando um 68 número de acordos considerável, pondo fim a inúmeros processos. Vale ressaltar, no entanto, que ainda não há dados sobre o cumprimento destes acordos. Acreditamos que o olhar deve-se voltar não só para as estatísticas dos acordos estabelecidos; o sucesso do Setor deve ser avaliado tanto pelos critérios objetivos, como também, pelos subjetivos. A satisfação dos que recebem este serviço deve ser levada em consideração, estamos falando de um novo modelo, de uma nova concepção de prestação jurisdicional. O que está em voga é o entendimento da amplitude do enfoque dado pelas diferentes formas de resolução pacífica de conflitos à situação conflituosa. Ademais, além da formação dos profissionais que atuam como conciliadores, é imperioso, também, a sensibilização dos juízes e demais funcionários que trabalham no Setor. A criação deste espaço de resolução de conflitos poderá oferecer maiores benefícios caso haja, paralelamente, um trabalho de conscientização sobre o significado desta nova possibilidade para a construção de uma cultura de pareceria. 2.5 A Mediação do ponto de vista legal infraconstitucional, de Lege Lata e de Lege Ferenda No Estado de São Paulo tiveram iniciativas como o “Projeto Piloto de Mediação da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos”, aprovado em sessão de 19 de setembro de 2003 do Conselho Superior da Magistratura e o “Setor Experimental de Mediação na Vara da Família e Sucessões da Comarca de Jundiaí”. Atualmente, com o Provimento n. 953, de 7 de julho de 2005 que comentamos no item anterior, está sendo possível a prática da Mediação no Judiciário. 69 No sistema jurídico nacional a tentativa de consolidação legal é representada pelo Projeto de Lei n. 94, de 2002, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, aprovado pela Câmara dos Deputados, institucionaliza e disciplina a Mediação como método de prevenção e solução consensual de conflitos. Esse Projeto sofreu alterações quando a Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, o Instituto Brasileiro de Direito Processual e a Escola Nacional da Magistratura, em um trabalho conjunto, chegaram a uma nova versão, em 17 de setembro de 2003, chamada de Versão Consensuada, abarcou as idéias fundamentais do Projeto de Lei n. 94, de 2002, acima indicado, e do Anteprojeto de Lei do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Escola Nacional da Magistratura, apresentado ao Ministro da Justiça Dr. Márcio Thomas Bastos no mesmo ano. A Versão Consensuada foi reformulada no Senado, pelo Senador Pedro Simon e recebeu proposta de Emendas ns.1 a 3, de autoria do Senador Juvêncio da Fonseca, prevendo a participação da Defensoria Pública como agente condutor das formas extrajudiciais de solução de conflitos. Adicionalmente, a Emenda n.4, de autoria do senador Aloísio Mercadante, que propôs o prazo de vacância de quatro meses para que os Tribunais, primeiramente, se organizassem para realizar os procedimentos necessários para a regulamentação dos cadastros de mediadores, e outras providências. Em 21 de junho de 2006, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o Relatório do Senador Pedro Simon com o parecer favorável às Emendas propostas, que passou a constituir Parecer da CCJ, favorável ao Projeto, na forma da Emenda n.1-CCJ (Substitutivo), e das Emendas ns. 1 a 4, consolidadas no Substitutivo. No dia 13 de julho de 2006, a Emenda n.1-CCJ (Substitutivo) foi remetida à Câmara dos Deputados, e, por razões escusas, atualmente, encontra-se arquivado. 70 A Emenda n.1- CCJ (Substitutivo) ao Projeto de Lei da Câmara n. 94, de 2002, em linhas gerais: a) restringe a Mediação à esfera cível; b) enfatiza a Mediação como procedimento; c) define a mediação paraprocessual como prévia e incidental, adota a modalidade prévia, facultativa, na forma extrajudicial ou judicial, e, a incidental, em caráter obrigatório; d) estabelece que são mediadores judiciais os advogados com pelo menos três anos de efetivo exercício de atividades jurídicas, sua conduta será fiscalizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e mediadores extrajudiciais, aqueles independentes, selecionados e inscritos no Registro de Mediadores. O Tribunal de Justiça local será o responsável por manter atualizado o Registro mencionado, e fiscalizar as atividades dos mediadores extrajudiciais. e) determina que homologado o acordo constitui-se em título executivo judicial; f) estabelece a remuneração do Mediador. O procedimento, segundo o Projeto, é informal com prazo máximo de noventa dias para sua conclusão. No caso de Mediação prévia a Mediação interrompe a prescrição, e no de Mediação incidental o processo judicial resta suspenso. A co-mediação é obrigatória nas controvérsias submetidas à Mediação que versam sobre o estado da pessoa e Direito de Família, devendo dela participar, necessariamente, psiquiatra, psicólogo ou assistente social. A determinação do Mediador judicial ser advogado, não encontra respaldo em nenhuma regulamentação sobre o assunto no Direito Comparado. Entendemos que há 71 questionamentos sobre esta exigência, pois a função do Mediador não é prestar assistência jurídica aos mediandos, muito ao contrário, os mediandos caso apresentem dúvidas neste sentido, devem contar com o acompanhamento de um advogado. A forma de diferenciar Mediação judicial de Mediação extrajudicial utilizada pelo Projeto, levando em conta a profissão do mediador, gera grande confusão, pois se tem a impressão de que ao falar em Mediação judicial ou extrajudicial está se falando de uma atividade que acontece dentro ou fora do Judiciário. Outra grande crítica à proposta apresentada pelo Projeto está na utilização compulsória da Mediação, pois alguns alegam que desconfigura o mecanismo pretendido uma vez que a voluntariedade na escolha desta via é a base geradora de cooperação e de confiança no processo e, indispensável ao seu adequado desenvolvimento. Vale ressaltar que não se questiona a necessidade de concordância das pessoas em participar da prática da Mediação como condição para a sua realização. Todavia, a obrigatoriedade prevista pode ser entendida como obrigatoriedade de presença em um primeiro encontro, chamado de pré-mediação, que consiste, primeiramente, na apresentação e prestação de esclarecimentos sobre o processo de Mediação, para que as pessoas possam livremente escolher participar ou não. Entendemos que a obrigatoriedade em participar deste primeiro encontro é válida com o intuito de dar a oportunidade às pessoas de encontrarem-se em um outro contexto e poderem conhecer novas possibilidades de resolverem seus conflitos. Assim, fica a critério das partes, depois de conhecerem o trabalho proposto, aderirem ou não ao processo. Acreditamos que pelo desconhecimento das pessoas com relação ao que está se propondo, a prática da Mediação está sendo desconsiderada e desprestigiada pelos próprios operadores do Direito. Por essa razão, a obrigatoriedade da Mediação incidental no 72 processo de conhecimento, salvo algumas exceções, a nosso ver, deve ser mantida como forma de tornar a prática mais conhecida e acessível ao cidadão comum. Ademais, alguns processualistas têm demonstrado preocupação com relação à demora e ao prejuízo à instrumentalidade processual impingida pela obrigatoriedade da prática da Mediação trazida pelo Projeto. Em nosso entender, esse posicionamento demonstra pré-conceito e falta de conhecimento com relação à prática da Mediação. Acreditamos que na medida em que os estudiosos do Direito começarem a compreender as vantagens e benefícios oriundos desta nova forma de resolução de conflitos, conseguiremos pouco a pouco nos desvencilhar do automatismo da lógica técnica-processual já conhecida. A resistência por vezes demonstrada pelos próprios operadores do Direito em conhecer a Mediação, nos coloca a reflexão sobre como poderemos desenvolver um novo olhar sobre a Tarefa Jurisdicional, um olhar que consiga ver além da realidade posta, que consiga avaliar os inúmeros ganhos alcançados pela possibilidade de aproximação das pessoas oferecidas por esta prática; ganhos estes verificados em várias dimensões. A possível consolidação legal da prática da Mediação apresenta questionamentos a respeito de suas vantagens e desvantagens. A desvantagem argumentada por alguns baseia-se em que ao regulamentarse essa nova forma de resolução de controvérsias pode-se engessar as possibilidades de desenvolvimento dessa prática nos moldes ditados. O vácuo legal daria margens à experimentação, o que possibilitaria o desenvolvimento de práticas que melhor respondessem às necessidades das situações concretas da vida. Todavia, por ser uma nova cultura que aos poucos vem ocupando espaço dentro do Poder Judiciário, pode ser importante a previsão legal estabelecendo claramente as 73 regras fundamentais dessa nova proposta conscientizando-se, assim, os estudiosos do Direito a respeito dos benefícios que ela oferece às pessoas em conflito e à sociedade como um todo. 74 III. NOVAS FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS? Há pouco mais de trinta anos, começa a sistematizar-se, nos Estados Unidos, o estudo e a utilização de metodologias inovadoras de resolução de conflitos, que passaram a ser chamadas de Alternative Dispute Resolution- ADR. No Brasil, a introdução destas inovações tem sido gradual; estamos em um momento especial deste processo, que requer muita atenção e cuidado por parte dos juristas em relação à compreensão dos aspectos meta-jurídicos que as acompanham. No final de 2004, os três Poderes da República reuniram-se para assinar o “Pacto de Estado por um Judiciário mais Rápido e Republicano”, em virtude da percepção da gravidade das dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário para prestar um serviço eficiente à sociedade. Ao longo dos últimos anos, o debate sobre a Reforma do Judiciário tem reforçado a necessidade de reflexão sobre o acesso à Justiça no Brasil, fortalecendo a convicção de que os sistemas “alternativos” de resolução de conflitos representam um caminho facilitador de construção de uma Justiça mais justa. No entanto, pelo apego à necessidade de um Estado forte com um ordenamento jurídico que lhe desse respaldo, acreditamos que tenha surgido a dificuldade de desvencilhar-se do entendimento de que a prestação jurisdicional é tarefa exclusiva do Estado representado pelo Poder Judiciário na pessoa do magistrado. Daí, de forma inadequada, em nosso entendimento, as formas de resolução de conflitos, situadas fora do universo da prestação jurisdicional tradicional tem sido conceituadas como métodos “alternativos”, refletindo a impressão de que estamos falando de algum processo que vem em plano secundário, ao largo de algo mais importante. 75 A linguagem sempre é carregada de significados, portanto, há que se ter maior cuidado com a denominação que vem sendo dada às outras formas de resolução de conflitos, que não as apresentadas hegemonicamente pelo sistema judiciário. Propomos, então, denominar a Conciliação com capacitação, a Mediação e a Justiça Restaurativa, como “Novas Formas de Resolução de Conflitos”, no sentido de entendê-las como novas propostas de resolução pacífica de conflitos. Surgem, assim, no cenário jurídico, diferentes possibilidades de se pensar a prestação jurisdicional desvinculadas da participação direta do magistrado. Desta forma, chamamos a atenção para a necessidade de mudança de paradigma que acompanha tais inovações. Por serem processos comunicacionais, vale a pena fazermos uma rápida retrospectiva sobre a revolução das comunicações para uma maior compreensão sobre nosso lugar, como estudiosos do Direito, neste processo. 3.1 A revolução das comunicações e seus reflexos na Ciência Jurídica Por novo paradigma entendemos novas maneiras de pensar sobre nós mesmos, sobre nossas relações mútuas e com a sociedade em que vivemos. Partimos do ponto de que um novo paradigma não surge do nada, mas advém como conseqüência de várias circunstâncias nascidas das situações da vida. Surge como resposta às condições sociais em que vivemos. A revolução das comunicações representa um dos aspectos destas condições sociais, que interfere diretamente na compreensão da ciência processual, pois o processo acontece por meio da comunicação escrita e oral entre as partes, seus advogados e o 76 Poder Judiciário, representado pelo magistrado, oficial de justiça, cartorários, e por vezes promotores, procuradores dentre outros. Portanto, a comunicação é o cerne de um processo judiciário, o que demonstra a total relação de interdependência existente entre os atos processuais e a forma comunicacional utilizada para tanto. Sendo assim, quando analisamos as mudanças ocorridas na forma de nos comunicarmos, partindo da fase primária da comunicação de nossa espécie, que se deu pela comunicação oral, percebemos que esta comunicação acontecia por meio do encontro físico entre duas ou mais pessoas. Com a invenção da escrita, e, posteriormente da imprensa, houve modificações em muitos aspectos da nossa sociedade. Na sociedade oral, quando alguém precisava aprender algo, recorria a uma pessoa mais antiga, que era considerada mais sábia por sua maior vivência. Na sociedade do impresso, a busca pelo conhecimento passou a ser feita mediante livros. O conhecimento erudito passou a ser valorizado e conseqüentemente a noção de autoridade sofreu alterações. O contato pessoal e a necessidade de interação social foram diminuindo ao longo do tempo. (SHINITMAN, 1996, p. 175) A noção de espaço também sofreu alterações em função da evolução das comunicações: não precisamos estar presentes num mesmo lugar para nos comunicarmos com outras pessoas. A comunicação acontece sob novas estruturas físicas - o telefone, o correio eletrônico, as tecnologias áudios-visuais que nos permitem a troca de informações sem o contato físico. São inestimáveis as contribuições e facilidades oferecidas pelas inovações tecnológicas, mas não podemos deixar de perceber que, como tudo na vida, apresentam facetas tanto positivas quanto negativas. 77 Neste contexto, ou seja, o de análise do sistema processual - reafirmando nosso reconhecimento pelas maravilhas trazidas pela evolução tecnológica - o grande prejuízo, a nosso ver, se dá pelo distanciamento das pessoas provocado pelo uso desatento destas conquistas. Podemos tirar o máximo proveito das descobertas tecnológicas sem, contudo, esquecermos de questionar com que finalidade estão sendo utilizadas. A linguagem utilizada no meio jurídico é impregnada de termos técnicos que, na maioria das vezes, não é compreendida pelo cidadão comum, provocando uma alienação ainda maior das pessoas leigas no assunto e o que poderia ser tratado como um fato normal da vida toma vestes de uma situação jurídica de difícil acesso aos próprios interessados. Com a ajuda de W. Barnett Pearce (Schnitmam, 1996, p. 176), propomosnos a falar resumidamente das diferenças de concepções sobre a comunicação entre o velho e o novo paradigma. O velho paradigma supõe que a comunicação funciona bem, quando descreve perfeitamente o mundo e transmite mensagens sem distorcê-las; tem a linguagem como representação das coisas que estão “aí fora”. O novo paradigma fala que a linguagem na comunicação constrói o mundo (e não o representa), e tem como função primordial a construção de mundos humanos: a comunicação torna-se um processo construtivo, não atua simplesmente como linha condutora de informações. Neste sentido, as Novas Formas de Resolução de Conflitos, mais especificamente, a Mediação e a Justiça Restaurativa, são processos conversasionais que atuam para ajudar as pessoas a organizarem suas conversas, no sentido de construírem novas possibilidades, por suas narrativas, de suas interlocuções internas e externas e estabelecerem uma meta-comunicação que facilite desfazerem os nós de uma situação litigiosa. 78 3.2 A relação existente entre as novas formas de resolução de conflitos e a complexidade que envolve as relações humanas Aprendemos a pensar problemas complexos de forma linear e fomos acostumados a aplicar a regra da causalidade simples para entender qualquer problema da vida; no entanto, precisamos ampliar nosso campo de visão. Humberto Mariotti (2000, p. 84-86), em sua obra As Paixões do Ego esboçando as principais diferenças entre os modelos de pensamento linear e complexo, ensina que: [...] O modelo de Aristóteles (forma e substância) e o padrão de Descartes (objetos fragmentáveis e simplificáveis) formam a base do pensamento linear. Por meio dele é que tentamos entender os objetos isolados, fragmentários, simples e estáticos. Esses parâmetros não nos fazem compreender os sistemas, porque estes são complexos e dinâmicos. [...] O pensamento linear quer simplificar a complexidade e explicar o todo pelas propriedades das partes separadas. A visão complexa procura entender as relações entre as partes e o todo, remetendo um ao outro e vice-versa. [...] O pensamento complexo permite entender que cada coisa é ao mesmo tempo causa e efeito, isto é, torna possível pensar em termos de ciclos que se influenciam mutuamente e ampliar o significado de nossas conclusões. Nossa história prova que demonstramos competência para lidar com os problemas da vida mecânica e, incompetência para solucionar as questões da vida não mecânica. Quando nos deparamos com situações que envolvem sentimentos e emoções, temos enorme dificuldade em resolvê-las. Ao se buscar esta consciência, esbarramos, mais uma vez, com a concepção cartesiana do todo dividido em partes que não se relacionam. Mudar a maneira de pensar significa mudança de paradigma que, por sua vez, significa mudança da nossa estrutura mental que implica em mudança de atitudes. 79 Sentimo-nos mais seguros quando pensamos linearmente, pois temos a ilusão de que podemos encontrar uma única causa e assim agir com maior facilidade para resolver a questão. Queremos trabalhar com certezas, sendo que, na realidade, as certezas são castelos de areia que se desfazem com o menor sinal de brisa no ar: não há como se fazer previsões de algo incerto como a vida e as relações humanas. O pensamento complexo pressupõe uma abertura para a aleatoriedade, a surpresa, as transformações. Partimos da constatação de que o mundo natural é constituído de opostos, ao mesmo tempo antagônicos e complementares, de que toda ação provoca reflexos que podem ser sentidos em qualquer parte do Universo, pois a interligação entre os seres vivos é constante e dinâmica. Nós, seres humanos, estamos perdendo o contato com nossa humanidade: preocupamo-nos mais com as conquistas racionais do que com o conhecimento de nossas emoções e sentimentos. A compreensão de que fazemos parte de um todo que se inter-relaciona a todo o momento em um movimento de trocas e interações entre seres vivos e o meio ambiente, pode auxiliar-nos a ampliar nosso horizonte facilitando a percepção de que a maioria das situações segue determinados padrões, que é possível diagnosticar esses padrões e, conseqüentemente, intervir para modificá-los seja no plano individual ou no coletivo. Quando nos damos conta de que não há existência isolada, de que cada um de nós é o que é a partir dos olhos do outro; de que criamos nossa identidade como pessoas dependendo de como nos relacionamos com os outros e conosco mesmos; só assim obtemos perfeita noção da nossa individualidade ética enquanto seres humanos autônomos em constante relação. 80 Pensar de forma complexa possibilita desenvolver estratégias para não apenas entender melhor e mais rapidamente as várias nuanças de um conflito, mas também ter a possibilidade de mudar a forma de pensar que o provocou. A complexidade de uma relação processual demonstra a importância da comunicação, do diálogo entre as partes. Somos seres de linguagem, temos a habilidade de criar e resolver nossos problemas por meio do diálogo. No entanto, em nosso sistema jurídico processual aplica-se o pensamento linear na busca de uma única causa para resolver a questão, deixando de lado a possibilidade de mudar a forma de pensar que o provocou. Quem sabe se abrimos a possibilidade para pensarmos a crise do Poder Judiciário, mediante formas mais simplificadas. Aproveito a ajuda de Morin (2000, p. 31) que diz: “é preciso notar que os princípios que dinamizaram o conhecimento científico, e que se mostraram extremamente fecundos, apresentam hoje graves problemas”. E, neste sentido, o autor propõe resumir os princípios em princípio da simplificação, dizendo que esse caos aparente se dissolve quando descobrimos as leis simples que, de fato, o governam. Quais seriam as leis simples que poderiam ajudar a reorganizar a crise do sistema jurídico processual? Arriscamos sugerir que, para chegarmos a algumas das tais leis simples sem esquecer da complexidade que as acompanha, podemos partir da investigação das causas que levam as pessoas a buscarem a ajuda do Poder Judiciário. Partindo do entendimento de que (com a exceção dos casos que envolvem o Poder Público, pois aí teríamos dificuldade de identificação de sujeitos) quando uma ou mais pessoas ingressam com uma ação, provocando o início de um processo que desencadeia uma série de procedimentos com a finalidade de se obter uma decisão final, na grande maioria 81 das vezes, pode-se dizer que é em razão da dificuldade de comunicação e da falta de responsabilização das pessoas por seus atos. O Poder Judiciário, por sua vez, tem como dever decidir no sentido de promover a pacificação social. Para desenvolver esta tarefa deve seguir procedimentos processuais previamente estabelecidos. No momento em que percebemos que estes procedimentos não estão sendo suficientes para sustentar o valor maior de Justiça que envolve, além da aplicação da norma, o meio utilizado para este fim, que tal pensarmos que conflitos fazem parte da vida em sociedade, e que, talvez, se colocarmos maior atenção nos meios utilizados para resolvê-los, poderemos alcançar melhores resultados? A construção da Justiça requer um pensar que consiga chegar aos valores que sustentem as determinações legais. As leis não são um fim em si mesmas, existem em função de proclamar, assegurar e realizar direitos a serviço da vida, ou seja, direitos pensados a partir da constatação de que, como seres em relação, dependemos uns dos outros para existir. Por isto questionamos: será que o sistema jurídico processual, por vezes, não se está desligando da essência de sua própria razão de ser? A visão da interligação e interdependência de todos os seres vivos é de extrema importância quando pensamos na Mediação e na Justiça Restaurativa. Neste sentido, propomos um estudo mais detalhado sobre a Conciliação, a Mediação e a Justiça Restaurativa como diferentes formas de resolução de conflitos, para que consigamos perceber suas particularidades a fim de clarificar a pertinência da aplicação de cada uma delas. Apontamos, desde já, que dentre as Novas Formas de Resolução de Conflitos, a Mediação e a Justiça Restaurativa são formas humanizantes por excelência, na 82 medida em que promovem com maior facilidade a humanização das pessoas envolvidas, oferecendo oportunidades de transformação: no modo de ver o conflito; na forma de as pessoas estarem em uma situação conflituosa; nas posições ocupadas pelas pessoas em suas inter e intra-relações, além de outras reverberações sentidas como conseqüência do estar junto, do encontro, que possibilita às pessoas virem a ser, a se tornarem mais humanas nas suas relações com o mundo em que vivem. 3.3 Conciliação A definição da palavra conciliar segundo o dicionário Aurélio é: pôr em harmonia; pôr de acordo; congraçar; reconciliar; aliar; unir; combinar. Tais definições são explicitas no sentido de perceber que conciliar significa uma ação desenvolvida visando o acordo, a harmonia, o congraçamento. Os significados demonstram a sutileza de uma ação direcionada a determinado fim. Nesse sentido, conciliação define-se como uma prática que se desenvolve por meio de um terceiro que atua interferindo diretamente na vontade das pessoas com o fim determinado de obter um congraçamento. O termo conciliação, introduzido há muito tempo no meio jurídico pela Constituição do Império, remete-nos, justamente, ao entendimento de que o conciliador é aquele que se preocupa em apaziguar, sugerindo às partes o que devem ou não fazer, atuando livremente no sentido de, até mesmo, emitir julgamentos sobre suas atitudes com o fim determinado de resolver o conflito ou impasse. 83 Apesar de ser uma prática que leva em conta a harmonização das partes, não consiste em um trabalho pautado pelo conhecimento aprofundado de princípios que promovam abertura para o diálogo. O conciliador preocupa-se em atuar com o objetivo de obter um consenso pelas mais variadas formas possíveis, seja opinando sobre o assunto, seja direcionando as pessoas no seu modo de pensar e agir. Para alcançar a finalidade de seu trabalho, muitas vezes acaba provocando a submissão do interesse de uma das partes com relação à da outra, ou seja, não se propõe a cuidar para que a versão contada por um não prevaleça sobre a do outro; trata da superficialidade do conflito, não aprofundando a reflexão sobre as raízes do problema, deixando por vezes de trabalhar questões importantes causadoras da repetição das situações conflituosas. Não pretendemos somente criticar esta forma de atuar, mas sim colocar luz sobre algo que consideramos fundamental com relação ao propósito deste estudo. Quando afirmamos que as Novas Formas de Resolução de Conflitos propõem um novo modo de pensar os conflitos e as relações processuais, trazendo mudanças de toda ordem ao sistema processual, apontamos que a Conciliação, exercida com base no significado adotado quando da sua introdução no mundo jurídico, não pode ser incluída neste universo. Atualmente, com o Provimento n. 953, de 7 de julho de 2005, que disciplina a criação dos Setores de Conciliação ou de Mediação, exige-se que os conciliadores se submetam a atividades e cursos preparatórios, inclusive, prevendo a reciclagem de seus conhecimentos ao longo de sua atuação. 84 A fim de facilitar a compreensão com relação às diferenças conceituais do termo Conciliação, propomos distingui-las segundo os seguintes critérios: 3.3.1 Conciliação sem capacitação Por falta de uma melhor definição, optamos por identificar como Conciliação sem capacitação, a Conciliação exercida: no cenário Processual Penal e Civil antes do Provimento n. 953, de 7 de julho de 2005, que autorizou e disciplinou a criação de Setores de Conciliação ou de Mediação nas Comarcas e Foros da Capital e do Interior do Estado de São Paulo; e, a prática da Conciliação na área trabalhista. A prática da Conciliação prevista pela Constituição Política do Império, de 25 de março de 1824, como condição prévia ao processamento de qualquer causa, era exercida pelos juízes de paz. Estes eram pessoas eleitas de acordo com as conveniências políticas regionais, a quem se atribuía poder de autoridade segundo critérios políticos. Os conciliadores eram pessoas comprometidas, de alguma forma, com os interesses de uma classe dominante de poder. E, além de não conhecerem técnicas de comunicação ou qualquer outro tipo de treinamento para exercerem essa função, muitas vezes atuavam com parcialidade. Posteriormente, a disposição provisória de 27 artigos, anexada à Lei de 29 de novembro de 1832, que promulgou o primeiro Código de Processo Criminal de primeira instância, introduziu a Conciliação como prática processual. Em que pese o louvável incentivo à resolução pacífica de conflitos, essa disposição acabou seguindo a mesma orientação da prática da Conciliação desenvolvida pelo juiz de paz. 85 A Conciliação prévia obrigatória nas causas comerciais, disciplinada pelo Regulamento 737, de 1850, era, também, efetuada pelos juízes de paz. No mesmo sentido, a Consolidação das Leis do Processo Civil, em 1876 tratou da obrigatoriedade da tentativa de Conciliação exercida por juízes de paz Portanto, a Conciliação, até então, era uma tarefa desempenhada por uma pessoa, que atuava como conciliador não pelo seu conhecimento de métodos que facilitassem o diálogo e o entendimento das partes, mas apenas por ocupar uma determinada posição. Com a Lei n. 968, de 1949, que estabelecia a fase preliminar de Conciliação ou acordo nas causas de desquite litigioso ou de alimentos, surge a Conciliação desenvolvida pelo Juiz de Direito. Da mesma forma, a Lei 8.952/94 que alterou, dentre outros, os artigos 125 e 331 do Código de Processo Civil, também institui, quando a causa versar sobre direitos que admitam transação, a designação por parte do Juiz de Direito, de audiência para tentativa de Conciliação, a ser realizada pelo próprio Juiz da causa. A Conciliação Judicial, nestes moldes, apresenta uma série de problemas, tornando limitados seus resultados práticos. A posição que os Juízes de Direito ocupam em uma relação processual dificulta às partes falarem sobre suas questões, pois temem o juízo de valor possivelmente pré-estabelecido pelo magistrado, o que poderia interferir no julgamento da causa. Ademais, além de nem todos os Juízes de Direito terem vocação para conciliar, poucos são treinados para tanto; sem falar na falta de tempo hábil para o desempenho da Conciliação. Mais recentemente, a prática da Conciliação trazida pela Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, prevê que uma terceira pessoa, preferentemente, bacharel em Direito, 86 possa atuar como conciliador nas situações por ela disciplinadas e imprime de certa forma o mesmo conceito já conhecido até então. Como dito anteriormente, é inegável que, ao se introduzir esta novidade no sistema processual, a intenção foi de oferecer agilidade aos procedimentos, de trazer informalidade ao processo. Todavia, não houve atenção à necessidade de um diálogo com outras áreas do saber, limitando um conhecimento mais apurado sobre o assunto. Dessa forma, a falta de critérios basilares para o desempenho da Conciliação acabou permanecendo. Qual a razão de se imaginar que bacharéis em Direito ou advogados com mais de cinco anos de experiência teriam condições especiais, preparo ou vocação para desenvolver tal atividade? Ainda que fossem pessoas vocacionadas para este trabalho, trazendo consigo uma enorme qualidade -a boa vontade para conciliar- eles atuavam de maneira limitada pela falta de preparo em métodos, tanto de comunicação como de negociação. O grau de descumprimento dos acordos alcançados nos Juizados Especiais oferece-nos a demonstração prática do que estamos dizendo. Grande parte das causas tratadas volta ao caminho tradicional do Judiciário. A Conciliação conhecida no âmbito da Justiça Trabalhista, atualmente exercida pelas Comissões de Conciliação Prévia, em decorrência da Lei 9.958, de 12 de dezembro de 2000, segue a mesma orientação, não conta com previsão de preparo dos conciliadores para exercerem suas funções. Os artigos 625-A, 625-B e 625-C, mencionados anteriormente, determinam, apenas, como devem ser formadas as Comissões nos âmbitos da empresa e do sindicato, o número de integrantes e o prazo do mandato de seus membros. Não há qualquer 87 menção sobre a qualificação dos conciliadores, o que tem gerado práticas completamente inócuas, provocando, cada vez mais, o descrédito com relação à proposta da Conciliação. A previsão do artigo 625-D, de que qualquer demanda de natureza trabalhista deva ser submetida à Comissão de Conciliação Prévia, tem provocado grande controvérsia no sentido de considerar-se, ou não, a tentativa de Conciliação como novo pressuposto processual do ajuizamento da reclamação trabalhista. Temos notícias de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 2148 e 2160) discutindo o assunto. Lamentamos que a atenção, neste momento, esteja voltada apenas à obrigatoriedade ou não da Conciliação Prévia, não havendo preocupação maior com relação à compreensão dos requisitos essências ao desenvolvimento desta prática, a ineficiência do modelo utilizado certamente é conseqüência do despreparo dos conciliadores e da falta de cuidado com o desenvolvimento do trabalho das Comissões de Conciliação. A Conciliação sem capacitação vem sendo exercida por pessoas com autoridade legal, mas não legitimadas por seu conhecimento e preparo. CONCILIAÇÃO SEM CAPACITAÇÃO REGULAMENTAÇÃO -Constituição Política do Império de 1824 QUEM CONDUZ CRITÉRIOS juiz de paz Pessoa eleita de acordo com as conveniências políticas regionais juiz de direito vínculo com a relação processual, ocupa outra posição dentro da relação -Disposição Provisória- Lei de 29 de novembro de 1832 -Regulamento 737/1850 - Consolidação das Leis do Processo Civil 1876 -Lei n. 968/1949 - Lei 8.952/94- artigos 125 e 88 331 do CPC processual além de conciliador -Juizados Especiais preferentemente bacharel em Direito Pessoa com conhecimento jurídico apenas -Comissões de Conciliação Prévia- Lei 9.958/2000 representantes de empregadores e de empregados metade de seus membros indicados pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados 3.3.2 Conciliação com capacitação O Provimento n. 953, de 7 de julho de 2005, que instaura e disciplina a criação do Setor de Conciliação ou de Mediação, dispõe em seu parágrafo 2o sobre a necessidade de os conciliadores se submeterem a cursos preparatórios e de reciclagem. Verifica-se a preocupação despendida com o preparo dos conciliadores para o desempenho de suas funções. Trata-se de uma nova configuração da prática da Conciliação, visto que o conciliador, além de receber capacitação para o desenvolvimento de seu trabalho, passa a ser uma pessoa que não tem vínculo algum com as partes nem com a relação processual a ser trabalhada. Aliás, aplicam-se aos conciliadores os motivos de impedimento e suspeição previstos em lei para os Juízes e auxiliares da justiça. Podem atuar como conciliadores, conforme prescreve o artigo 3o do Provimento, magistrados, membros do Ministério Publico e procuradores do Estado, aposentados ou na ativa -desde que não haja incompatibilidade com suas atribuições (parágrafo 3o) - advogados, estagiários, psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais 89 selecionados, todos com experiência, reputação ilibada e vocação para a conciliação, previamente aferida pela Comissão de Juizes ou Juiz coordenador, quando não constituída a Comissão. Os conciliadores trabalham voluntariamente. Considerando que não existem técnicas estabelecidas que embasem o trabalho da Conciliação, os cursos de “Conciliação e Mediação”, conforme estão sendo chamados, quando falam sobre a Conciliação acabam explicando-a como uma prática similar à Mediação avaliativa de Harvard, conforme veremos a seguir, item 3.4.5. No entanto, parecenos que os profissionais do ramo não estão atentando para este fato. Há diversas formas e modelos de Mediação: uma delas é a Mediação de Harvard, que pode ser entendida como uma maneira de trabalhar os conflitos por meio de negociações. É indicada para tratar de situações conflituosas mais pontuais, ou seja, que não tragam questões relacionais mais complexas. Assim, uma pessoa ao fazer um curso de capacitação que ensina a trabalhar com as técnicas da Mediação de Harvard, passa a exercer, em nosso entender, uma prática diferenciada de Conciliação, que difere totalmente das desenvolvidas anteriormente. Parece surgir uma figura híbrida entre Conciliação e Mediação. A Conciliação com capacitação oferece um trabalho ágil, que contribui para a diminuição do volume de processos e facilita a aproximação das pessoas. A postura do conciliador, em consonância com essa definição de Conciliação, difere do da Conciliação sem capacitação, na medida em que sua atuação pauta-se em procedimentos previamente estudados, fundamentados em princípios éticos bem definidos. Leonardo Sica (2007, p. 50), ao definir Conciliação, traz elementos da Conciliação com capacitação quando ensina que: Na conciliação, o terceiro neutro não tem o poder de decidir sobre o problema trazido pelas partes (ao menos enquanto aja na qualidade de conciliador), mas tem 90 um papel ativo na resolução da disputa: na tentativa de chegar a um “compromisso” entre as partes, ou seja, de um balanceamento dos interesses destas, o conciliador tem uma função diretiva na promoção da conciliação e no controle e orientação da discussão sobre elementos tidos como úteis para a resolução do problema. Não obstante a decisão final ser tomada formalmente pelos contendores, o conciliador exerce um papel determinante na construção dos termos do acordo e na proposição deste às partes para que o aceitem. E, da Conciliação sem capacitação, quando prossegue dizendo que: “Usualmente, a função diretiva é exercitada a partir da posição de autoridade que reveste o conciliador (é o caso do juiz que promove a conciliação entre as partes) e que torna mais determinante a sua intervenção.” Vale a pergunta: qual é a utilidade da diferenciação entre Conciliação sem capacitação e Conciliação com capacitação? Em nosso entender, imaginamos que a clareza com relação à distinção das duas propostas possibilita o desenvolvimento de um trabalho mais eficiente. Por esta razão, julgamos de suma importância este esclarecimento, para que os juristas dispensem maior atenção à Conciliação com capacitação que está sendo proposta, atualmente, pelo Setor de Conciliação e, assim, consigam perceber que há situações em que a Conciliação se aplica muito bem, mas existem casos em que a prática da Conciliação não é recomendada, como casos de conflitos familiares. A figura da Conciliação em conseqüência de sua concepção inicial no meio jurídico, apresenta-se desgastada e desacreditada. Há advogados que não comparecem às “audiências de conciliação” do Setor de Conciliação, por “pré-conceito”. Alguns tecem comentários desqualificadores com relação a esta prática, pelo desconhecimento dos possíveis benefícios que a proposta do Provimento n. 953, de 7 de julho de 2005, pode oferecer ao Judiciário. Todavia, a realização da Conciliação com capacitação vislumbrada pelo Provimento pede cuidados como: qualidade da formação dos conciliadores; supervisão do trabalho de Conciliação; esclarecimento aos advogados, às partes, aos funcionários do Setor 91 que a prática da Conciliação não se destina apenas a diminuir o volume de processos em trâmite, mas também em oferecer abertura para uma forma diferenciada de resolução de conflitos. Interessante notar que a prática da Conciliação, quando efetuada por conciliadores que passaram pela capacitação prática e teórica, por si só já provoca certa mudança na forma de as pessoas estarem na sessão de conciliação. A Conciliação com capacitação, ainda que seja um trabalho que visa maior rapidez no trato da situação conflituosa, dependendo do caso concreto e da habilidade do conciliador, proporciona um diferencial dentro do Judiciário, na medida em que promove reflexões sobre as possibilidades a serem alcançadas por meio da conversa entre as pessoas. O clima criado pela abertura ao diálogo enseja uma mudança na forma de pensar a situação conflituosa, o cultivo do pensamento linear de causa e efeito, com o qual fomos acostumados sofre alterações que levam as pessoas pouco a pouco a repensarem suas crenças iniciais. Juan Carlos Vezzulla (2001, p. 83) ensina que: A Conciliação, como técnica, exige a intervenção de um profissional que domine a investigação e a escuta e mantenha a sua imparcialidade para que, sem forçar as vontades das partes, as convença das vantagens de alcançar um acordo que, mesmo não sendo totalmente satisfatório, lhes evite complicações futuras em que ambas perderão tempo e dinheiro. Dito isto, importante agora, feita a diferenciação entre a Conciliação sem capacitação e a Conciliação com capacitação, passarmos para uma abordagem sobre Mediação e Justiça Restaurativa. Para uma melhor compreensão do que estamos dizendo, partimos para o esclarecimento sobre Mediação, diferenciando os vários modelos possíveis de sua prática, ao 92 demonstrar como cada um deles pode e deve ser aplicado às diferentes situações de conflito. Apontaremos as inúmeras vantagens e benefícios decorrentes de sua realização. 3.4 Mediação 3.4.1 Conceito de Mediação Mediar conforme a definição do Dicionário Aurélio significa dividir ao meio; repartir em duas partes iguais; ficar no meio de dois pontos; distar. Nicola Abbagnano (2003, p. 655), ao conceituar Mediação fala que: 1o Segundo Aristóteles, o silogismo é determinado pela função mediadora do termo médio, que contém um termo e é contido pelo outro termo. (An.pr. I, 4,25 b 35) (v. Silogismo); 2o Segundo a Lógica de Port-Royal, a Mediação é indispensável em qualquer raciocínio. ”Quando apenas a consideração de duas idéias não é suficiente para se julgar se o que se deve fazer é afirmar ou negar uma idéia com a outra, é preciso recorrer a uma terceira idéia, simples ou complexa, e esta terceira idéia chama-se intermediária.” (ARNAULD, Log., III). 3O. Segundo Hegel, a Mediação é a reflexão em geral (Werke, ed. Glockner, II, p.25; IV, p.553, etc.) “Um conteúdo pode ser conhecido como verdade só quando não é mediado por outro, quando não é finito, quando, portanto, medeia-se consigo mesmo, sendo, assim, o todo em um, Mediação é relação imediata consigo mesmo. As definições citadas, ensinam que mediar é uma ação que consiste em: dividir ao meio; repartir em duas partes iguais; ficar no meio de dois pontos; distar; ajudandonos a entender a prática da Mediação como um trabalho efetuado por um terceiro que, a partir de dois pontos eqüidistantes, não está nem de um lado nem de outro, busca manter um distanciamento equilibrado das partes. O mediador ocupa a posição intermediária entre duas pessoas, colocandose em uma posição de imparcialidade com relação às diferentes versões trazidas, buscando sempre o equilíbrio e a igualdade entre elas. 93 Ao considerar os outros significados, percebemos que mediar é uma ação que busca não apenas a harmonia, o acordo ou conciliação entre duas verdades, mas sim, a verdade que será criada a partir das idéias intermediárias, sendo que uma pode conter ao mesmo tempo em que está contida na outra. Mediar é ajudar as pessoas a se organizarem para elaborarem uma ou mais versões que possam ser verdadeiras e justas para elas. Mediação é a abertura para o diálogo no sentido do reconhecimento e do respeito dos envolvidos visando a construção conjunta de novas possibilidades de entendimento. O trabalho da Mediação exige um aprofundamento na relação conflituosa, o que possibilita a maior efetivação das soluções alcançadas pelas partes. Adolfo Braga Neto (1999, p. 93) expressa que Mediação é: uma técnica não adversarial de resolução de conflitos, por intermédio da qual duas ou mais pessoas (físicas, jurídicas, públicas, etc.) recorrem a um especialista neutro, capacitado, que realiza reuniões conjuntas e/ou separadas, com o intuito de estimulá-las a obter uma solução consensual e satisfatória, salvaguardando o bom relacionamento entre elas. Para Warat (2001, p.79-80): Existem várias correntes sobre o sentido, funções e destino da mediação. O entendimento que adotamos considera a mediação como um procedimento distinto da conciliação e da arbitragem. A distinção dá-se pelo caráter transformador dos sentimentos que, por graça da mediação, pode ocorrer nas relações sentimentalmente conflituosas, o que é ignorado no procedimento judicial e nos outros procedimentos alternativos de resolução de conflitos judiciais. [...] A mediação seria uma proposta transformadora do conflito porque não busca a sua decisão por um terceiro, mas, sim, a sua resolução pelas próprias partes, que recebem auxílio do mediador para administra-lo. A mediação não se preocupa com o litígio, ou seja, com a verdade formal contida nos autos. Tampouco, tem como única finalidade a obtenção de um acordo. Mas, visa, principalmente, ajudar as partes a redimensionar o conflito, aqui entendido como conjunto de condições psicológicas, culturais e sociais que determinaram um choque de atitudes e interesses no relacionamento das pessoas envolvidas. O mediador exerce a função de ajudar as partes a reconstruírem simbolicamente a relação conflituosa. 94 3.4.2 Evolução histórica da mediação A Mediação sempre esteve presente em quase todas as culturas do mundo. As religiões judaicas, cristãs, hinduístas, budistas, confucionistas e muitas culturas indígenas têm longa tradição na prática da Mediação. No Oriente Médio as sociedades pastoris resolviam seus conflitos por meio de reuniões com idosos que discutiam, debatiam e deliberavam sobre os conflitos que surgiam nas tribos. As sociedades de cultura hinduísta e budista também realizavam Mediações. Nestas culturas, conforme nos conta Cristopher W. Moore (1998, p. 33), “a religião e a filosofia enfatizavam fortemente o consenso social, a persuasão moral e a busca do equilíbrio e da harmonia nas relações humanas.” Nas últimas três décadas houve uma expansão da utilização da Mediação: os EUA começaram a aplicá-la nos conflitos de família e trabalhistas, principalmente no setor industrial, entre patrões e empregados. Em seguida, passou a ser utilizada nas relações comerciais, imobiliárias, de consumo, escolares, dentre outras experiências. Christopher W. Moore (1998, p. 36-37), consultor e mediador internacional, treinado pelo U.S. Federal Mediation and Conciliation Service (1979 e pela American Arbitration Association (1976), comenta que: Nas disputas familiares, os acordos mediados e consensuais são em geral mais adequados e satisfatórios do que os resultados litigados ou impostos. Os modelos de prática nesta área incluem programas obrigatórios ligados aos tribunais, em que os disputantes devem experimentar a mediação antes de um juiz examinar o caso; programas de tribunais voluntários; e formas de prática privada, como o profissional isolado, a parceria, e agência privada sem fins lucrativos. 95 Em janeiro de 1997, surge em Portugal a Associação Nacional para Mediação Familiar, constituída por magistrados, advogados, terapeutas familiares e psicólogos, todos eles com formação em mediação familiar. Nesse mesmo ano foi celebrado um protocolo de colaboração entre o Ministério da Justiça e a Ordem dos Advogados dando origem ao projeto de Mediação Familiar em Conflito Parental, que teve como finalidade a implantação de um serviço de mediação familiar em matéria de regulação do exercício do poder paternal, em caráter experimental, formado por equipes interdisciplinares articuladas com os tribunais, acessíveis aos casais em situação de risco. Na França, a Mediação foi aos poucos ganhando espaço, passando a fazer parte da estrutura do Poder Judiciário a partir do advento da Lei 95-125 de fevereiro de 1995, que disciplinou a organização das jurisdições e ao processo civil, penal e administrativo. (SIX, 2001, p. 143) No Brasil, notamos a tentativa de implementação da Mediação na Justiça do Trabalho quando o Decreto n. 88.984, de 10 de novembro de 1983, instituiu o Sistema Nacional de Relações do Trabalho, criando o Serviço Nacional de Mediação e Arbitragem – SNMA-. Em 17 de maio de 1988 regulamentou-se o procedimento de Mediação Pública por meio da Portaria MTb n. 3.097, posteriormente modificada, em 05 de julho de 1988, pela Portaria n. 3.122 para ampliar os procedimentos para composição dos conflitos individuais e coletivos. Adicionalmente, as Portarias n. 817 e n. 818 de 30 de agosto de 1995 estabeleceram: critérios para a participação do mediador nos conflitos de negociação coletiva; e, o credenciamento do mediador perante as Delegacias Regionais do Trabalho, respectivamente. Em Genebra, no ano de 1981, a Convenção 154 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu o incentivo à negociação coletiva. O texto dessa 96 Convenção foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 22, de 12 de maio de 1992 e promulgado pelo Decreto n. 1.256, de 29 de setembro de 1994. Na América Latina merece, ainda, registro a Argentina que editou a Lei n. 24.573, de 4 de outubro de 1995, regulamentada pelos Decretos n. 1021/95 e n. 477/96, que tornaram a Mediação obrigatória previamente ao início do processo judicial, a partir de abril de 1996. Assim, a Mediação coloca-se, atualmente, como resgate de uma prática milenar, que se apresenta lapidada pelos avanços dos conhecimentos conquistados nas mais diversas áreas do saber, adaptada às garantias de um Estado Democrático de Direito. Passamos a analisar a seguir como a Mediação está sendo introduzida no universo jurídico processual brasileiro, e quais os cuidados que devemos ter para que sua prática não perca a preciosidade de sua fundamentação ideológica, para que haja o desenvolvimento de um trabalho sério e comprometido com a realização dos princípios Constitucionais de um Estado verdadeiramente democrático. Aplicada ao mundo do Direito, a Mediação promove flexibilidade e maior adaptação ao caso concreto, auxiliando na resolução das contradições entre os planos da universalidade dos direitos e da singularidade de sua aplicação aos sujeitos, conferindo valores humanizantes ao Sistema Judiciário. A Mediação mesmo que não leve ao acordo pode criar condições mais favoráveis ao processo judicial. 3.4.3 O Processo de Mediação A Mediação acontece por meio de um processo sigiloso e voluntário em que um terceiro neutro e imparcial, o mediador, cria um espaço de conversa que facilita às 97 partes identificarem seus interesses e suas necessidades, para que juntas, consigam encontrar maneiras criativas de lidar com seus conflitos, favorecendo a transformação da forma como vêem o conflito e, conseqüentemente, a relação existente entre elas. Warat (2001, p. 38) ensina que: “A mediação que realiza a sensibilidade é uma forma de atingir a simplicidade do conflito. Tenta que as partes do conflito se transformem descobrindo a simplicidade da realidade. A mediação com sensibilidade é uma procura da simplicidade.” Tais transformações poderão ocorrer, em maior ou menor grau, a depender do modelo de Mediação a ser utilizado. Cada situação, por suas particularidades, pede um tipo diferente de abordagem. As transformações de visão do conflito em pauta serão obtidas mediante uma ação pautada na ética direcionada ao cuidado e ao reconhecimento da autonomia dos mediados, por meio de ações que resguardem o equilíbrio de poder e que promovam a legitimação dos mediados como sujeitos de direitos e obrigações, re-significando e recontextualizando suas narrativas. Ocorre o empoderamento das pessoas envolvidas, propiciando a assunção compartilhada de responsabilidade pela construção de eventual acordo. Juan Carlos Vezzulla (2000, p. 97) observa que: A mediação não tem por objectivo, como o sistema judicial, vigiar o cumprimento das leis e cuidar do ordenamento social. A mediação atende os problemas apresentados entre as pessoas, procura a sua satisfação e o restabelecimento da harmonia social, melhorando os relacionamentos e promovendo a cooperação e o respeito A prática “Mediativa” não propõe, de forma alguma, eliminar conflitos, mas foca-se justamente na construção de novas possibilidades a partir da situação conflituosa, 98 ajudando aos mediados a manejá-la em um contexto de diálogo e reflexão. A Mediação vem se constituindo como um fenômeno de mudança e amadurecimento da sociedade. Nesse sentido, Warat (2001, p. 88) observa que: Em termos de autonomia, cidadania, democracia e direitos humanos a mediação pode ser vista como a sua melhor forma de realização. As práticas sociais de mediação configuram-se um instrumento de exercício da cidadania, na medida em que educam, facilitam e ajudam a produzir diferenças e a realizar tomadas de decisões, sem a intervenção de terceiros que decidem pelos afetados em um conflito. Falar de autonomia, de democracia e de cidadania, em um certo sentido, é ocupar-se da capacidade das pessoas para se autodeterminarem em relação e com os outros; autodeterminarem-se na produção da diferença (produção do tempo com o outro). A Mediação proporciona: uma cultura de consenso no “dês-senso”, os deveres inicialmente cobrados tornam-se compromissos assumidos. A prática da Mediação acontece em um contexto horizontal de participação: todos atuam conscientes de suas responsabilidades, não há um direcionamento hierárquico, a solução é co-construída, uma verdadeira representação da democracia promovendo o exercício da cidadania dos envolvidos. Pode-se dizer que o saber da Mediação propõe-se a ser um saber transdisciplinar, na medida em que valoriza e legitima a aptidão humana de religar os conhecimentos multi e interdisciplinares, dando espaço à criatividade para criar canais de comunicação entre as pessoas. Não estamos afirmando que a Mediação é um trabalho fácil, nem tão pouco que apresenta somente vantagens; no entanto, ela possibilita a participação consciente das pessoas, o que gera uma inversão da lógica conflitante para uma lógica colaborativa, levando o conflito para um universo de cooperação. A Mediação requer um trabalhado mais detalhado por parte do mediador, sendo necessários vários encontros para a efetivação de sua prática. O número de encontros será determinado pelo mediador ou mediadores, caso o formato escolhido seja a co- 99 mediação. Por esta razão, a Mediação consiste em um trabalho mais minucioso que pede mais tempo e preparo para a sua realização. A Mediação traz em seu conceito uma riqueza na forma de se entender a existência humana em suas relações tanto intrapessoais quanto interpessoais, na medida em que proporciona às pessoas a capacidade de tomarem as rédeas de suas questões para resolvêlas de forma consciente. O encontro proporcionado pela Mediação representa uma possibilidade sagrada de relacionar-se com seus conflitos internos e externos. Atua promovendo o empoderamento dos mediados em relação às suas vidas, fazendo com que se sintam vivos pela conexão com a essência do ser, do estar presentes e vivos atendendo suas reais necessidades. O advogado é muito importante no processo de Mediação, o mediador, ainda que seja advogado, não pode dar assistência jurídica aos mediandos. Em um processo de Mediação podem surgir dúvidas a respeito de direitos e obrigações legais, sendo necessária a presença dos advogados para auxiliar as pessoas nesse sentido. Dessa forma, o processo de Mediação pode ser facilitado pelo advogado consciente dos benefícios que esta prática oferece a seu cliente, a postura colaborativa do advogado proporciona ganhos para todos os envolvidos no processo. 3.4.4 O mediador O mediador é um gestor de conflitos comprometido com a promoção do diálogo a ser estabelecido em um contexto de confiança, que auxilia as pessoas envolvidas a reformularem a situação de conflito em que se encontram. 100 A atuação do mediador deve ser orientada pelos princípios do sigilo, da imparcialidade, da flexibilidade, do respeito mútuo, da igualdade, assumindo obrigações éticas em relação ao processo de Mediação. Segundo Adolfo Braga Neto (1999, p. 94): O mediador pode ser melhor definido como um facilitador da comunicação entre os mediados, uma vez que ele passa a trabalhar em conjunto com eles no sentido de auxiliá-los, em razão de um trabalho cooperativo, que deverá ser comum entre todos os envolvidos. Esse conceito cooperativo possibilitará que os mediados não se enfrentem (daí ser uma técnica não adversarial), mas sim se solidarizarem, assumindo o problema e buscando uma solução satisfatória para eles próprios. Dessa cooperação dependerá o trabalho investigativo, durante as sessões, inerente à atividade desempenhada pelo mediador, pois dele dependerá e muito o atingimento da descoberta dos reais interesses, necessidades e anseios dos mediados. Despido de autoridade, o mediador não tem o propósito nem de julgar nem de procurar culpados. Em situação de igualdade com as partes, não traz solução, apenas promove o diálogo, possibilitando aos envolvidos no conflito que conversem sobre suas diferentes versões e identifiquem sua participação na construção de uma possível verdade que contemple as necessidades de todos. Como fruto desse diálogo, o conflito pode ser redefinido sem que alguém seja visto como único responsável e culpado pela situação, possibilitando a identificação de interesses comuns e a construção de soluções complexas e duradouras que beneficiem a todos. O conflito é entendido como possibilidade de crescimento e mudança. O mediador assume o papel de difusor das vantagens que a Mediação pode oferecer às pessoas envolvidas na situação de litígio, esclarecendo as dúvidas dos participantes, com o intuito de estabelecer um clima da confiança no processo. O mediador não se coloca como um especialista; sua função é abrir espaço para a conversa por meio de caminhos cooperativos. Procura tirar as pessoas do jogo de acusações mútuas, desviando o foco do julgamento para o esclarecimento, a energia do julgar transforma-se em energia do criar. 101 Conforme Jean-François Six (2001. p.167-168): O mediador cidadão sabe primeiro que um conflito não é o mal em si, nem necessariamente um mal. Ele sabe que não há resultado absoluto em um conflito, mas uma certa passagem, uma brecha que se abre; isto não se faz dentro de um clima de harmonia suave: toda passarela é custosa e não se estabelece senão com esforço, os bons sentimentos não têm futuro, ou têm somente futuros desencantados. Dentro dessa mesma relativização, poder-se-á definir o mediador cidadão como, simplesmente, um homem que tem a honra de ser um homem, que se quer simplesmente responsável por si mesmo, modestamente, em seu lugar, responsável por outro, responsável pelas relações entre os homens. Foi o princípio ético que o impulsionou a tornar-se vantajosamente, consciente, mediador. Se ele se colocasse acima da lei e acima dos outros, deixaria seu justo lugar de mediador cidadão. As funções positivas do mediador que devem sempre ser atendidas são: facilitar a comunicação; saber ouvir com atenção o relato das pessoas; legitimar as partes; desenvolver estratégias para que consigam sair de suas posições, para terem maior clareza sobre seus interesses e suas necessidades; manter-se imparcial. O mediador busca desenvolver uma postura reflexiva sobre como é afetado pelos relatos das pessoas, procurando manter-se o mais imparcial possível; elabora perguntas que geram mudanças e reflexões; promove um diálogo colaborativo; atua como agente da realidade, fazendo projeções futuras sobre a viabilidade de cumprimento do que estão acordando. As atitudes que jamais podem acontecer são: julgar as pessoas; procurar entender quem está certo ou errado; atuar como autoridade; impor sua verdade; fazer perguntas por curiosidade. 3.4.5 Modelos de Mediação O esclarecimento sobre as diferentes formas de trabalhar a Mediação é de suma importância. Cada modelo apresenta um enfoque particular, o que acaba determinando a forma de abordagem do mediador. 102 Nos Estados Unidos há três linhas de pensamento que embasam os modelos de Mediação. A determinação da prática a ser escolhida, dependerá, primeiro, do maior ou do menor conhecimento por parte do mediador sobre as diversas ferramentas ou instrumentos oferecidos pelas diferentes metodologias - a linguagem proposta pela Mediação pede a conceituação das formas utilizadas em sua prática como ferramentas ou instrumentos e não, como técnicas, pois técnicas nos remetem à idéia de causalidade simples, de mecanicismo-. Segundo, dependerá das características apresentadas pela situação a ser mediada e, finalmente, dependerá do contexto em que será aplicada a Mediação. Esta classificação tem sido mais utilizada por distinguir algumas características que evidenciam a diferenciação da escolha das ferramentas a serem utilizadas em um caso concreto. No entanto, pode haver outros modelos de Mediação, além dos apresentados a seguir, que ofereçam ferramentas muito eficazes para trabalhar o conflito. Ressaltamos o cuidado de, ao fazermos esta diferenciação, não imprimirmos restrições às inúmeras outras possibilidades a serem desenvolvidas criativamente no trato da situação conflituosa. Além disso, quanto maior o rol de experiências neste sentido, mais amplo e rico será o processo de Mediação. O conhecimento das diversas ferramentas desenvolvidas por cada um dos modelos possibilita ao mediador um maior campo de atuação, sendo possível, dependendo do caso a ser trabalhado, a escolha das diferentes ferramentas utilizadas por um ou mais modelos de Mediação. A experiência no manejo das várias ferramentas de trabalho oferecidas pelos diferentes modelos de Mediação, denota a importância de um profissional bem preparado. Os modelos mais conhecidos são: 103 a) Modelo tradicional de Harvard ou mediação avaliativa; Esse modelo utiliza os seguintes princípios: separar as pessoas do problema; focalizar os interesses e não, as posições; criar opções para o benefício mútuo; insistir no uso de critérios objetivos. Esse modelo, desenvolvido por Roger Fish, William Ury & Bruce Patton (1994), fundamenta-se na comunicação entre dois indivíduos, sendo que cada um conta sua versão dos fatos enquanto o outro escuta. A função do mediador é atuar como um facilitador da comunicação para dar espaço ao diálogo entre os mediados. Foca-se na comunicação verbal, no princípio da causalidade simples não levando em conta outras possíveis causas mais complexas; não se ocupa de contextualizar a situação conflituosa; trabalha com a pessoa no sentido de apontar seus interesses e necessidades sem dispensar maior atenção ao fator relacional. Este método valoriza a expressão das emoções no início do processo, como um efeito de catarse, para que as pessoas se acalmem e consigam pensar melhor. Não se trata de trabalhar com os sentimentos das pessoas, é apenas um instrumento utilizado para que os mediados consigam extravasar todas as suas emoções. Tem a imparcialidade, neutralidade e eqüidistância como princípios, e entende o conflito como um movimento caótico que precisa ser colocado em ordem, acreditando que a função do mediador é restabelecer a ordem perdida pela situação conflituosa. Tem como meta diminuir as diferenças entre as partes, aumentar as semelhanças. 104 Neste método podem ser feitas sugestões no sentido de oferecer maiores possibilidades de escolha; mas nada tem a ver com aconselhamento, pois há regras procedimentais bem definidas. Parte, primeiro, da análise e do diagnóstico do conflito; depois passa para o planejamento, gerando novas idéias e opções de benefícios mútuos para a tomada de decisões e conseqüente construção do acordo, a partir da reflexão sobre as novas possibilidades apresentadas. As sugestões devem ser entendidas como indicações de caminhos possíveis a serem seguidos, no sentido de se buscarem acordos sensatos. O mediador sugere que, ao negociarem, as partes não esqueçam de três fatores importantes que dizem respeito a si próprios e ao outro: percepções; emoções e comunicação. A crítica feita a este método é que por não trabalhar as relações e os conflitos subjacentes ao conflito aparente, algumas pessoas acabam não tendo um comprometimento maior e, por vezes, o acordo não é cumprido. Em resumo pode-se dizer que o Modelo Tradicional de Harvard enfatiza mais o acordo do que o trabalho relacional dos mediados. Podemos imaginar que seja um método a ser utilizado em situações de conflito que não apresentem questões relacionais importantes, como conflitos oriundos de relações comerciais pontuais. b) Modelo Transformativo Este método surgiu da observação de Robert Bush e de Joseph Folger (1994) das Mediações Tradicionais de Harvard. Ao assistirem às Mediações começaram a perceber que, em determinados casos, além da obtenção do acordo, acontecia também a transformação das pessoas e da forma de se relacionarem entre si. 105 Resolveram investigar as razões destas mudanças e constataram que, em alguns casos, os mediadores utilizavam um outro modelo de comunicação, dispensando maior atenção ao aspecto relacional. Este modelo funda-se na comunicação verbal e não verbal, levando em conta o novo paradigma trazido pela Teoria Sistêmica, pela Cibernética, e pelas diversas áreas de conhecimento, pelas quais se percebe a causalidade circular dos conflitos. Acredita-se que a comunicação acontece entre pessoas que se relacionam e produzem modificações como produto das interações. Inclui-se a imagem do emissor e receptor que reage ao emissor. Tem como objetivo fundamental a promoção do empoderamento das pessoas, para que atuem como protagonistas de suas vidas assumindo as responsabilidades de suas escolhas, reconhecendo o outro. Utiliza-se de perguntas que possibilitam entender melhor o sentimento e as necessidades do outro. O modelo transformativo de Mediação, foca-se na modificação da forma dos mediandos se relacionarem, sendo o acordo uma conseqüência desta mudança. Centra-se na transformação relacional que levará como conseqüência à resolução do litígio. Este modelo oferece uma ferramenta de trabalho que é a equipe reflexiva, que consiste em um grupo de mediadores que se coloca ao lado dos mediados e dos mediadores de campo, no caso da co-mediação, e atuam em determinados momentos, quando solicitado pelos mediadores, com o objetivo de promover abertura de reflexão aos mediados, por meio de perguntas reflexivas. c) Modelo circular-narrativo Preconizado por Sara Cobb (1995), defende que os conflitos são criados na maioria das vezes por meio do uso da linguagem. A história da pessoa é a narrativa que ela 106 faz de sua realidade; a forma como narramos é a maneira como coordenamos nossa visão de mundo. É uma idéia trazida pelo construcionismo social. Trabalha a comunicação circular, entende que as pessoas se comunicam de diversas formas e que, mesmo negando-se a comunicar, estão comunicando alguma mensagem. Acredita na causalidade circular, não há uma causa única que produza um determinado significado e sim, uma retro-alimentação constante. Este modelo, assim como o modelo Transformativo, foi criado a partir de concepções trazidas de outras áreas das ciências sociais. Recebeu contribuições dos conhecimentos desenvolvidos pela Terapia Familiar Sistêmica. Leva em consideração os aspectos pragmáticos da comunicação de acordo com a noção de contextos espaciais e históricos como pano de fundo para o desenvolvimento do trabalho Seu método propõe aumentar as diferenças e, ao contrário do entendimento do método de Harvard, acredita que as pessoas chegam a uma Mediação em uma situação de ordem, em uma posição que as mantém rígidas, o que as impede de encontrar alternativas. Com a introdução do caos, há uma flexibilização no sistema, possibilitando às pessoas encontrarem uma nova ordem de possibilidades. Tem como foco fomentar a reflexão, a mudança de significados, buscando transformar as histórias trazidas nos encontros. Entrevê um acordo mas não como meta principal. Este modelo prioriza as relações. Os modelos Transformativo e Narrativo de Sara Cobb são muito semelhantes. O que interessa enfatizar é que o conhecimento de um maior número de instrumentos ou ferramentas proporciona ao mediador um refinamento de suas abordagens, viabilizando a criação de maiores oportunidades de entendimento e conseqüentes soluções para a dissolução das situações conflituosas. 107 Algumas ferramentas utilizadas por estes dois modelos são: análises de soluções intentadas mediante perguntas; re-enquadramento do contexto trazido pelo relato da situação conflituosa; re-significação da narrativa, oferecendo a oportunidade de conotar positivamente a situação conflituosa a partir da compreensão da possibilidade de geração de mudanças. 3.5 Justiça Restaurativa 3.5.1 Conceito de Justiça Restaurativa A Justiça Restaurativa apresenta-se como um resgate às formas tribais de resolução de conflitos, pois reconduz à pratica comunitária de justiça. Todavia, o movimento restaurativo é recente tendo florescido de há vinte a trinta anos e nessa perspectiva é algo novo. (ZEHR, 2002) A Justiça Restaurativa pede a compreensão da complexidade que envolve as relações humanas. Capra (2005, p. 14) em sua obra, O Ponto de Mutação, traz a nova visão da realidade que inclui a emergente visão sistêmica de vida, mente, consciência e evolução. O autor mostra como a revolução da Física moderna prenuncia uma revolução iminente em todas as ciências e uma transformação de nossa visão de mundo e de nossos valores. Embora o termo Justiça Restaurativa seja o mais utilizado, alguns autores preferem chamar de “Justiça Transformadora ou Transformativa” (Bush e Folger, 1994), outros de “Justiça Relacional”(Burniside e Baker em Van Ness e Strong, 1997, p.25), “Justiça Restaurativa Comunal”(Young em Van Ness e Strong, 1997, p.25), “Justiça Recuperativa”(Cario, 2003, p.219-242). Enfim, há uma diversidade de títulos, o que demonstra que a Justiça Restaurativa não tem um padrão conceitual unificado. 108 Este novo paradigma representa uma nova forma de olhar o conflito. A situação conflituosa, sob esse ponto de vista, deixa de ser considerada um mal para a sociedade: ela passa a ser vista como uma possibilidade de encontro entre as pessoas que em determinado momento não conseguem entender-se pelas mais diversas razões. Acreditamos que a Justiça Restaurativa tem como fundamento justamente a nova visão de realidade constatada pelas descobertas da Física do século XX. Pois proporciona a constatação da vida como constante e dinâmica inter-relação entre todos os seres vivos, oferecendo a possibilidade de entender nossa multifacetada crise cultural. A Justiça Restaurativa traz a noção de formação de rede, uma rede que se tece, conjuntamente, pela soma de ações de apoio e sustentação no sentido de cuidar das mais diversas necessidades percebidas com a situação de conflito. Os chineses usam o ideograma wei-ji para definir o conceito de crise, que quer dizer “perigo” e “oportunidade”. Portanto percebemos o momento de crise do sistema processual moderno como oportunidade de abertura para desenvolvimento de formas criativas de pacificação social. A idéia de disputa ou contenda judicial demonstra a forma competitiva e excludente da lógica jurídica. O pensar competitivo estimula que cada um queira estabelecer a sua verdade, sendo que a razão de um deve prevalecer sobre a do outro: tem-se a falsa noção de que é possível haver apenas uma verdade. A Justiça Restaurativa parte do seguinte pressuposto: o crime ou o ato de violência causa dano às pessoas e aos relacionamentos. Portanto, entende-se que não só a vítima e o transgressor são afetados, mas também toda a comunidade. O enfoque é dado às necessidades que surgem a partir do ato. Inverte-se a pergunta: Quem cometeu o ato criminoso? para: Quais as necessidades que surgiram a partir deste ato? 109 A Justiça Restaurativa deixa de preocupar-se com quem está errado e enfatiza qual o valor que está sendo violado. Howard Zehr e Harry Mika em Zehr (2002, p.64) lançam de forma pioneira os conceitos fundamentais da Justiça Restaurativa, estabelecendo suas principais premissas e proposições, conforme expomos a seguir: 1- O crime é fundamentalmente uma violação de pessoas e de relacionamentos interpessoais. As vítimas primárias são afetadas mais diretamente pela ofensa, mas as outras, como os membros da família das vítimas e dos ofensores, as testemunhas e os membros da comunidade afetada, também são vítimas. Os relacionamentos afetados (e refletidos) pelo crime devem ser abordados. 2- Os participantes-chave na Justiça são as vítimas, os ofensores e a comunidade afetada. Um processo de Justiça Restaurativa maximiza a contribuição e participação especialmente das vítimas primárias assim como dos ofensores e também da comunidade afetada na busca de restauração, cura, responsabilidade e prevenção. Os papéis destas partes variarão de acordo com a natureza da ofensa assim como das capacidades e preferências das partes. O Estado circunscreve papéis, como investigar fatos, facilitar processos e assegurar a segurança; mas o Estado não é uma vítima primária. 3- As violações criam obrigações e responsabilidades. As obrigações dos ofensores são corrigir as coisas tanto quanto seja possível. Como a obrigação primária é com as vítimas, um processo de Justiça Restaurativa dá poder às vítimas para participar efetivamente na definição dessas obrigações. 110 Os ofensores têm oportunidades e encorajamento para entender o dano que eles causaram às vítimas e à comunidade e para desenvolver planos para assumir a devida responsabilidade. A participação voluntária dos ofensores é maximizada; são minimizadas a coesão e a exclusão. Porém, pode-se exigir que os ofensores aceitem suas obrigações, se eles não o fizerem voluntariamente. As obrigações para com as vítimas como restituição são prioritárias sobre outras sanções e obrigações para com o Estado como por exemplo multas. Na Justiça Restaurativa os ofensores têm obrigação de serem participantes ativos na abordagem de suas próprias necessidades. 4- As obrigações da comunidade são para com as vítimas e os ofensores e para o bem estar geral de seus membros- apoio; A comunidade tem as seguintes responsabilidades: apoiar e ajudar as vítimas a satisfazerem suas necessidades, pelas condições sociais e relacionamentos que propiciem tanto o mal feito como a paz na comunidade. A comunidade é responsável, também, de envidar esforços para a reintegração dos ofensores na comunidade, de envolver-se ativamente nas definições das obrigações de ofensor e de assegurar oportunidades para que os ofensores façam indenizações. 5- A justiça restaurativa busca curar e corrigir as injustiças. As necessidades das vítimas por informação, validação, justificativa, reparação, restituição, testemunho, segurança e apoio são os pontos de partida para a Justiça Restaurativa; 111 A segurança das vítimas é prioridade imediata. O processo de justiça provê uma estrutura que promove o trabalho de recuperação e cura que é, em última instância, o domínio da vítima individual. As vítimas recebem poder ao maximizar sua contribuição e participação na determinação das necessidades e resultados. Os ofensores estão envolvidos em reparar o dano na medida do possível. 6- O processo restaurativo maximiza as oportunidades para troca de informação, participação, diálogo e consentimento mútuo entre vítima e ofensor; Os encontros cara a cara são apropriados para algumas situações, enquanto formas alternativas de troca são mais apropriadas em outras. As vítimas têm o papel principal na definição e condução dos termos e condições de troca. O acordo mútuo tem precedência sobre os resultados impostos. São dadas oportunidades para o remorso, o perdão e, se for o caso, para a reconciliação. São abordadas as necessidades e competências dos ofensores. Reconhecendo que os próprios ofensores foram prejudicados, a cura e a integração dos ofensores na comunidade é enfatizada. 7- O processo restaurativo pertence à comunidade. Os membros da comunidade participam ativamente para fazer justiça. O processo de Justiça Restaurativa promove mudanças na comunidade na medida em que contribui para seu fortalecimento, impedindo que danos semelhantes aconteçam a outros. 8- A justiça restaurativa está consciente dos resultados, intencionais e não intencionais, de suas respostas ao crime e à vitimização. 112 A Justiça está segura, não pela uniformidade dos resultados, mas pela necessária provisão de apoio e oportunidades para todas as partes. 3.5.2 Situando a Justiça Restaurativa na história Desde os anos 70, uma variedade de abordagens e programas surgiu em resposta às frustrações sentidas por profissionais do Direito - juizes, advogados, promotores, agentes prisionais etc. - com a ineficiência do sistema processual, situação que perdura até hoje. Tem-se a impressão de que o processo de justiça convencional por vezes aumenta as feridas e os conflitos sociais, em vez de contribuir para sua cura ou transformação. O país pioneiro na implantação das práticas restaurativas, inspiradas em costumes dos aborígenes Maoris, foi a Nova Zelândia com a edição do Children, Young Persons and Their Families Act em 1989, que reformulou o Sistema de Justiça da Infância e Juventude, com grande sucesso de prevenção e reincidência de infratores. Atualmente, há vários casos de procedimento de Justiça Restaurativa para crimes praticados por adultos na Nova Zelândia, alguns deles situações de crimes graves e violentos. Logo outros países a seguiram e hoje projetos similares estão sendo desenvolvidos no Canadá, Austrália, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos e Argentina. Na Inglaterra e País de Gales há, hoje, onze projetos em funcionamento trabalhando com a Justiça Restaurativa. 113 O impacto deste movimento gerou interesse generalizado e desde o final da década de 90, a Organização das Nações Unidas passou a recomendar a adoção da Justiça Restaurativa pelos Estados Membros. O marco inicial da regulamentação da Justiça Restaurativa pela Organização das Nações Unidas foi a Resolução 1999/26, de 28 de julho de 1999, que dispôs sobre o “Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e de Justiça Restaurativa na Justiça Criminal”. Seguiu-se a Resolução 2000/14, de 27 de julho de 2000 reafirmando a importância do tema; e, em 2002, a Resolução 2002/12 do Conselho Social e Econômico da ONU- Basic principles on the use of restorative justice programmes in crinminal matters define as bases principiológicas para um programa de Justiça Restaurativa, tornando-se o documento internacional de referência na matéria. No Brasil, além de várias práticas isoladas, existem três projetos-piloto em andamento desenvolvidos por meio de um trabalho conjunto, que contou com a cooperação técnica do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, com a sociedade civil organizada e com o Ministério da Justiça. O primeiro em Porto Alegre, na Vara da Infância e Juventude; outro, em Brasília, no Juizado Especial Criminal; o terceiro em São Caetano do Sul na Vara da Infância e Juventude abrangendo Escolas Públicas, Conselho Tutelar, Programa da Saúde da Família, Polícia Militar dentre outras instituições. Em abril de 2005, aconteceu o primeiro Simpósio Nacional de Justiça Restaurativa em Araçatuba, Estado de São Paulo, em que tivemos a alegria de participar como organizadora e como mediadora de duas mesas debatedoras. Nesta ocasião houve a elaboração de uma Carta de Princípios, chamada Carta de Araçatuba. (Anexo A) 114 Em setembro de 2005, ocorreu, dando continuidade aos debates iniciados no Simpósio de Araçatuba, o seminário “Building Restorative Justice in Latin América” ocasião em que foi lançada a Declaração da Costa Rica sobre Justiça Restaurativa na América Latina. (Anexo B) Recentemente, foi lançado o Projeto -Justiça e Educação: Parceria para a Cidadania- uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, o Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo e os Juizes de Direito das Varas da Infância e da Juventude de Heliópolis e Guarulhos. 3.5.3 Processo de Justiça Restaurativa O agressor, a vítima e a comunidade devem ter um papel ativo na solução do conflito, a partir de seus sentimentos e necessidades próprias. A Justiça Restaurativa propõe a participação democrática dos afetados, direta ou indiretamente, pela situação conflituosa na construção de soluções que atendam às necessidades surgidas. Daí, dizer-se que o Estado, antes responsável pela punição do autor, passa a ter o papel de orientador e facilitador do diálogo entre as várias partes envolvidas e instituições, restabelecendo a formação da teia de proteção social. O processo restaurativo atravessa a superficialidade do conflito, promovendo reflexão sobre as necessidades que surgem a partir da situação conflituosa. A Justiça Restaurativa concentra-se em quem está envolvido no processo restaurativo e como está envolvido, o que demonstra possibilidade maior de reparação do dano. Propõe-se a superação do modelo adversarial/retributivo. 115 Pedro Scuro Neto (2005, p. 193 – 207), fala dos três modos de Justiça diferenciando-os da seguinte maneira: Justiça retributiva ( ou comutativa)- atua segundo a máxima punitur quia peccatum, impondo pena proporcional ao mal praticado, segundo a lógica do mercado característica do capitalismo; Justiça distributiva (ou justiça pelo mérito)- que não é atribuída a todos igualmente, mas segundo a situação jurídica e social da conduta do infrator, a quem são destinados serviços e benefícios para recuperá-lo e reintegrá-lo à sociedade; Justiça restaurativa (ou justiça do reconhecimento), que visa a correspondência entre a semelhança judicial e o sentimento de justiça dos atores afetados pela infração. O autor acredita que a determinação da culpa e da punição aos transgressores, como ocorre no modelo retributivo, tem fraco potencial transformador. Isso porque , não há a conscientização do dano e do sofrimento causado, o qual promoveria uma responsabilidade perante as condutas realizadas. Esta conscientização pode ser alcançada mediante a eficácia do encontro realizado no processo restaurativo. Tal encontro requer cuidados especiais em sua preparação, pois só poderá acontecer se estiverem presentes os requisitos legais e procedimentais para a sua admissibilidade e continuidade. Um dos requisitos primordiais é assunção da responsabilidade por parte do autor do ato criminoso, como cuidado para que não haja, de forma alguma, a re-vitimização da vítima. No caso de impossibilidade do encontro, o processo de restauração pode ser realizado por outros atores. A vítima, pela oportunidade de ser ouvida e reconhecida, já se sente de certa forma legitimada em sua dor. O sistema binário, característico do Sistema de Justiça convencional, valoriza as informações que provem diretamente a inocência ou a culpa do ofensor, não cuida dos sentimentos e emoções que permeiam o fato e que trazem consigo potencial de transformação e restauração dos danos sofridos. 116 O Estado Democrático de Direito, pelo Poder Judiciário, pode criar espaços que propiciem o encontro entre as pessoas envolvidas em uma situação de conflito. Tal encontro deve ser orientado e dirigido por uma pessoa preparada para mediar as partes, tendo sempre o entendimento de que o conflito que atinge os envolvidos diretamente atinge, também, indiretamente, toda a comunidade. 3.5.4 O “facilitador” do processo restaurativo Nas práticas da Justiça Restaurativa o terceiro que auxilia, organiza, facilita a conversa entre os participantes presentes, é chamado de “facilitador”. Pela complexidade das relações conflituosas, percebe-se que estes encontros envolvem uma série de sentimentos e emoções fortes como ódio, raiva, ressentimento, mágoa, medo, desconfiança, amor, compaixão, perdão, coragem, determinação. Por esta razão, esses encontros devem ser conduzidos com muito cuidado e atenção por pessoas capacitadas para tanto. O facilitador deve saber trabalhar com as ferramentas da Mediação, sendo capacitado para desenvolver maneiras criativas de resolução pacífica de conflito. Deve, também, ter muito cuidado e atenção com a comunicação utilizada. As palavras, os gestos podem representar abertura ou barreira em uma comunicação; daí, a importância do facilitador ter habilidade e conhecimento que viabilize o verdadeiro encontro entre os envolvidos. A Justiça Restaurativa deve fundamentar-se na ética: os preceitos legais são importantes, mas o que norteia uma prática restaurativa é o compromisso de todos os envolvidos em seguir eticamente os preceitos básicos observando-se sempre princípios e 117 valores como: equilíbrio, respeito, responsabilidade, sigilo, honestidade, humildade, interconexão e cooperação entre os participantes. 3.5.5 Modelos de Justiça Restaurativa Existem várias formas distintas de desenvolvimento da Justiça Restaurativa como a Mediação vítima-ofensor (Victim Offender Mediation), a conferência (conferencing), os círculos de pacificação (peacemaking circles), círculos decisórios (sentencing circles), a restituição (restitution), dentre outros. Alguns destes projetos, além da capacitação em Mediação, também contaram com o treinamento dos facilitadores em Comunicação Não-Violenta. A CNV (Comunicação Não Violenta ) é uma organização nãogovernamental americana, fundada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que há 35 anos vem difundindo a teoria da Comunicação Não-Violenta por meio de facilitadores e mediadores em vários países. Esta teoria foi desenvolvida pela própria experiência do psicólogo que morava em um bairro muito violento em Chicago (EUA). A Comunicação Não-Violenta visa a transformação de agressões, julgamentos e acusações nas relações interpessoais ou em grupos, em ações construtivas. Resolver conflitos, comunicar os próprios interesses e satisfazer as necessidades sem usar a violência contra as pessoas são os conceitos básicos desta teoria. A Comunicação Não-Violenta consiste em facilitar a conexão interpessoal ou de grupos em conflito, aprimorando-a a fim de evitar a violência. Acredita que a forma que as pessoas se comunicam, muitas vezes, pode provocar grandes problemas e mal-entendidos. 118 As pessoas se agridem verbalmente e se machucam com as palavras, apesar das boas intenções. Segundo Marshall Rosemberg (2006, p. 283): O CNVC (Centro para a Comunicação Não-Violenta) se dedica a estimular uma resposta compassiva às pessoas por meio de honrar nossas necessidades universalmente compartilhadas de autonomia, celebração, integridade, interdependência, sustento físico, diversão e comunhão espiritual. Em todos os aspectos de nossa organização e em todas as nossas interações, temos o compromisso de funcionar em harmonia com o processo que ensinamos, operando por consenso, usando a CNV para resolver conflitos e dando treinamento em CNV a nosso pessoal. Freqüentemente trabalhamos em colaboração com outras organizações em prol de um mundo pacífico, justo e ecologicamente equilibrado. Na Nova Zelândia tem sido utilizada uma espécie de “audiência familiar” como forma de encontro nos procedimentos de Justiça Restaurativa. A idéia é abrir a oportunidade de participação do encontro às pessoas que realmente tenham importância para cada uma das partes, não apenas familiares mas também amigos ou pessoas respeitadas e consideradas pelas vítimas e pelos infratores. 3.6 Diferenças que fazem diferença Para melhor compreensão, elaboramos uma representação gráfica, abordando: Conciliação com preparo ou capacitação; Mediação de Harvard; Mediação Circular Narrativa; Mediação Transformativa, levando em consideração determinados pontos que entendemos importantes. Desde já, deixamos claro que não temos a menor pretensão de fazer uma classificação fechada e estanque das diferentes modalidades, pois estaríamos indo de encontro à própria essência da proposta destas práticas, de desenvolver formatos abertos e flexíveis à adequação, à aleatoriedade e à dinâmica das situações complexas da vida. 119 No entanto, parece-nos fundamental, ao menos esboçarmos diferenciações em razão da importância de se enfatizar o comprometimento ético do profissional: conciliador, mediador e facilitador, conforme o caso, ao desenvolver seu trabalho, e as diretrizes que norteiam cada uma das Novas Formas de Resolução de Conflitos. As Novas Formas de Resolução de Conflitos, mais especificamente a Mediação e a Justiça Restaurativa, têm como princípio básico devolver às pessoas a responsabilidade de suas escolhas; o Mediador atua no sentido de trabalhar as diferenças inerentes à situação de conflito, para que os envolvidos consigam desenvolver suas capacidades e percepções. QUEM CONDUZ OBJETIVO CONTEXTO A SER APLICADO CONCILIAÇÃO COM CAPACITAÇÂO Terceiro que tenha passado por cursos preparatórios e de reciclagem MEDIAÇÃO HARWARD (Avaliativa) terceiro com capacitação em Mediação Avaliativa trabalhar o conflito por meio de negociações e concessões recíprocas a fim de obter um acordo semelhante à Conciliação com capacitação situações de conflito que não apresentem questões relacionais importantes, como: conflitos semelhante à Conciliação com capacitação MEDIAÇÃO TRANSFORMATIVA terceiro com capacitação em Mediação Transformativa trabalhar a forma de ver o conflito,gerando o empoderamento e a participação responsável, autônoma e democrática das partes, legitimando-as como seres humanos capazes de fazer escolhas, estabelecendo mudanças na maneira de relacionar-se por meio da construção conjunta de novas possibilidades de entendimento. Promover práticas que fortaleçam o exercício de cidadania Fortalecer as relações humanas por meio de processos conversacionais. situações de conflito provenientes de relações que caracterizam-se pela existência de vínculos continuados MEDIAÇÃO CIRCULAR NARRATIVA terceiro com capacitação em Mediação CircularNarrativa semelhante à Mediação Transformativa semelhante à Mediação Transformativa MEDIAÇÃO JUSTIÇA RESTAURATIVA terceiro (muitas vezes da própria comunidade) com capacitação em Mediação Transformativa/Circular Narrativa/Comunicaçãonão-violenta trabalhar a compreensão das pessoas sobre a situação conflituosa, para que haja a humanização dos envolvidos possibilitando a identificação das necessidades geradas pelo conflito/crime. Buscar a responsabilização de todos os afetados, direta e/ou indiretamente, pelo conflito, promovendo a conscientização dos direitos e deveres de cada um. Facilitar a formação de redes interligadas de apoio e sustentação. situações de conflito que podem ser ajudadas pelo envolvimento de outros atores, além das partes diretamente afetadas. Contextos que possibilitem a formação 120 QUEM PARTICIPA DEFINIÇÃO DE SUCESSO oriundos de relações comerciais pontuais partes diretamente afetadas pela situação de conflito obtenção de acordo de uma rede social de apoio semelhante à Conciliação com capacitação semelhante à Conciliação com capacitação partes diretamente afetadas pela situação de conflito, mas, caso se entenda necessário, também pessoas indiretamente envolvidas transformação da relação e da forma de ver a situação de conflito, alcançar um contexto mais colaborativo por meio da flexibilização das posições e, como conseqüência secundária mas não necessária/indispensável, a obtenção do acordo. A humanização proporcionada pela mediação, mesmo que não leve ao acordo, cria condições mais favoráveis ao processo judicial. semelhante à Mediação Transformativa semelhante à Mediação Transformativa pessoas, direta e/ou indiretamente, afetadas pela situação conflituosa. A JR pede envolvimento da comunidade. assunção de responsabilidade e comprometimento de todos os envolvidos, direta e/ou indiretamente, com a resolução da situação de conflito. Restauração da Justiça como um valor a ser construído conjuntamente. 3.7 A Mediação e a Justiça Restaurativa como Princípios Fundamentais Constitucionais Recorremos ao ensinamento do eminente jurista Willis Santiago Guerra Filho (2007, p. 49) sobre a norma jurídica de direito fundamental e sua interpretação, a fim de analisarmos a Mediação e a Justiça Restaurativa, traçando uma possível relação com os denominados Princípios Fundamentais. A descrição do autor sobre a diferenciação entre os Princípios Fundamentais e as normas jurídicas de Direito Fundamental, proporciona-nos uma maior compreensão da posição ocupada pela Mediação e pela Justiça Restaurativa no cenário do ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito, comprometido com o “núcleo essencial intangível” dos Direitos Fundamentais. (idem, p. 58) 121 Nossa proposta é, a partir do raciocínio adotado pelo autor, ao explicar que a “norma de direito fundamental” não é a única forma de expressão dos Direitos Fundamentais, demonstrar como estas práticas estão intimamente ligadas aos Princípios Fundamentais Constitucionais. Guerra Filho (2007, p. 51-52) afirma que: Já de há muito que a teoria do direito deixou de centrar-se na figura da norma jurídica, abandonando essa perspectiva por assim dizer “micro”, em nome daquela outra, “macro”, na qual se estuda o Direito a partir do ordenamento em que ele se dá a conhecer positivamente, e que transcende a mera soma das normas, a que se sugere referir como sendo a “ordem jurídica objetiva”- em contraposição à “ordem jurídica subjetiva”, expressão cunhada para designar o conjunto das situações jurídicas subjetivas derivadas da ordem jurídica objetiva. Desse modo, as práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa podem ser entendidas como Direitos Fundamentais, que, apesar de não estarem, diretamente, explicitadas na Constituição, estão positivadas em nosso ordenamento, conforme o parágrafo 2o., de seu artigo 5o, que prevê a possibilidade de haver outros Direitos Fundamentais decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, além dos direitos e garantias expressos na Constituição. O eminente autor comenta que: deve-se levar em conta a circunstância de que a teoria do direito contemporânea, ao expandir o seu objeto de estudo da norma para o ordenamento jurídico, terminou por incluir nele espécie de norma que antes sequer era considerada como tal, o que, por via de conseqüência, acarretou uma ampliação também no conceito de norma até então corrente. (idem, p. 50) Partimos da proposta do autor de se fazer um recorte epistemológico para se estudar o topo da pirâmide onde estão situados os Princípios Constitucionais, dentre os quais se encontram as normas de Direito Fundamental para embasar nossa afirmação. No primeiro artigo da Constituição temos os Princípios Fundamentais, decorrentes do Princípio do Estado Democrático de Direito, que, segundo Santiago Guerra, se distinguem, primeiramente, em: “princípios fundamentais estruturantes” e, “princípios 122 fundamentais gerais”, sendo que estes ocupam um nível inferior com relação aos primeiros; em seguida, tem-se os “princípios constitucionais especiais” e as normas constitucionais considerados em patamares mais baixos conforme a ordem descrita. Os “princípios fundamentais estruturantes”, segundo o jusfilósofo Guerra Filho (1996 p. 57), são: o “princípio do Estado de direito” e o “princípio democrático”. Sugerimos adicionar, a estes, o “Princípio da Promoção de Paz”, que decorre, a nosso ver, do compromisso assumido no Preâmbulo Constitucional com a solução pacífica das controvérsias. É certo que não há como pensarmos em Estado Democrático de Direito dissociado de seu compromisso com o a Promoção da Paz. Por esta razão, julgamos ser interessante destacá-lo como um Princípio para termos maior clareza de sua abrangência. Chamamos a atenção para a necessária correlação existente entre a exigência de se assegurar um Estado Democrático de Direito, e os meios utilizados para tanto, vale dizer que, por vezes, procedimentos adotados em consonância e respeito à legalidade e devidamente amparados na legitimidade, deixam escapar as nefastas conseqüências das implicações subjetivas de seu modus operandi. Daí, a nosso ver, a necessária observação ao Princípio da Promoção da Paz, para que haja um cuidado maior neste sentido, sob pena de se colocar por terra toda a razão de ser de uma Constituição preocupada com a realização dos Direitos Fundamentais do Homem. Dentre os “princípios fundamentais gerais”, trazidos pelo art. 1o, da Constituição, ainda conforme a lição de Guerra, destaca-se o respeito à dignidade da pessoa humana. O jusfilósofo nos ensina que: “Os direitos fundamentais, portanto, estariam consagrados objetivamente em “princípios constitucionais especiais”, que seriam a 123 densificação (Canotilho) ou a “concretização” (embora ainda em nível extremamente abstrato) daquele “princípio fundamental geral”, de respeito à dignidade humana. As práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa podem ser consideradas como normas jurídicas fundamentais, na medida em que representam a concretização, tanto dos “princípios fundamentais estruturantes”, da democracia, da promoção de paz, como do “princípio fundamental geral” do respeito à dignidade da pessoa humana. Tais formas inovadoras traduzem no campo da ação os valores que sustentam e estruturam uma ordem jurídica democrática. A possibilidade aberta por estas práticas, de promoção do encontro e da troca entre as pessoas é de uma riqueza indescritível para a construção de uma sociedade responsável, autônoma e mais humana. Ao participarem destas práticas, as pessoas desenvolvem sentimentos de autonomia e responsabilidade pelas suas escolhas, conquistando uma postura mais participativa e atuante enquanto um ser humano que pensa, cônscio de suas capacidades de promover mudanças em sua vida e na dos outros com quem convive. Um ser humano que exerce seu potencial sagrado de conexão com outros seres humanos, em sintonia com todos os seres do cosmos age como um indivíduo conectado com sua essência divina da compaixão, com base em leis da harmonia e equilíbrio, por meio de uma Justiça que não representa apenas uma virtude moral ou norma ética, mas um padrão cósmico; a maneira de ser do Universo, que nasce do próprio tecido da criação.(SLAKMON, 2006, p. 572) Muitas vezes, a dificuldade de se comunicar cria barreiras intransponíveis para um indivíduo que, imerso em uma situação de conflito, não consegue enxergar solução para seu problema. As práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa, por meio do trabalho de pessoas capacitadas para tanto, se propõem a abrir canais de contato e de diálogo. 124 Com o contato pessoal, as barreiras anteriores muitas vezes se desfazem possibilitando que as partes, e até mesmo os advogados, experimentem a maravilha de se resolverem os impasses e, conseqüentemente, os conflitos, mediante um comportamento cooperativo e não adversarial; com a promoção de uma cultura de parceria, de união de forças para a resolução de um ou mais conflitos responsáveis pelo sofrimento, tanto de pessoas diretamente envolvidas, como de outras tantas até mesmo inconscientes de tal fato. Humberto Maturana e Gerda Verden-Zöler (2004, p. 09), trazem na introdução de sua obra, Amar e Brincar - Fundamentos Esquecidos do Humano do Patriarcado à Democracia, que: Pensamos que a existência humana acontece no espaço relacional do conversar. Ou seja, consideramos que, embora do ponto de vista biológico sejamos animais, somos também Homo Sapiens. A espécie de animais que somos, segundo o nosso modo de viver- vale dizer, nossa condição humana -, ocorre no modo como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo que configuramos enquanto vivemos. Ao mesmo tempo, efetivamos nosso ser biológico no processo de existir como seres humanos ao viver imersos no conversar. As práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa consistem na mais clara demonstração do exercício de cidadania e possibilitam a realização do Princípio da Democracia, do respeito à Dignidade Humana, da promoção da Paz, enfim, da promoção de um Estado Democrático de Direito. Os Princípios Processuais Constitucionais de acesso à Justiça, do contraditório, da igualdade, dentre outros, são alcançados pela prática da Mediação e da Justiça Restaurativa Vale lembrar as palavras de Eduardo Mansano Bauman (2006, p. 36) quando, na introdução de seu livro: O Processo Civil e a Efetividade dos Direitos Fundamentais, pondera: Se o processo espelha valores, é preciso aferir sua capacidade para refletir o mais alto de todos – o valor humano, que encontra seu ápice no conceito de liberdade. Aliás, a noção de dignidade o reflete – ter e reconhecer nos demais o direito de ser 125 livre para escolher. Este conceito, no entanto, é fruto de uma longa evolução social, sendo hoje universalmente aceito, remanescendo, entretanto, a dificuldade de sua implantação. Entendemos as práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa como caminhos viabilizadores de comportamentos que enaltecem valores humanos, na medida em que valorizam a autonomia das pessoas para fazerem suas escolhas, e, com isso, aprendem a respeitar a autonomia do outro com relação às suas vidas, proporcionam às pessoas um aprendizado de como lidarem com situações conflituosas do dia a dia. Elevam o conceito de liberdade a um nível tal, que acabam por demandar a responsabilização de cada um para exercê-la, vale dizer, promovem seres humanos titulares de direitos e de responsabilidades. Assim, nesta oportunidade, pela falta de espaço para um estudo mais aprofundado sobre o tema, deixamos registrada a reflexão sobre a proposta de considerarmos a Mediação e a Justiça Restaurativa como Princípios Fundamentais Constitucionais. 126 IV. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS EM ANDAMENTO 4.1 Projeto de Mediação de Guarulhos O Projeto Piloto de Mediação idealizado por Daniel Isler, Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, em parceria com as Faculdades Integradas de Guarulhos(FIG) e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, iniciado em 24 de novembro de 2003, representou o começo de um trabalho inovador dentro do Poder Judiciário com resultados comprovadamente satisfatórios, conforme verificamos na pesquisa anexa . Inicialmente esse Projeto abrangia apenas os casos encaminhados pela Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, posteriormente, pela capacidade oferecida pela estrutura montada para receber um número maior de feitos, o Projeto foi autorizado, em junho de 2004, a também cuidar dos processos relativos a conflitos familiares encaminhados por todas as Varas Cíveis de Guarulhos.3 Esse Projeto teve como objetivo realizar e estudar os resultados da Mediação aplicada em casos de conflitos familiares e atos infracionais de menor gravidade, buscando a construção de possíveis soluções que atendessem às necessidades das partes envolvidas, especialmente, das crianças e dos adolescentes. Interessante salientar que esse Projeto apontou a especial vantagem da prática da Mediação nas Varas da Infância e da Juventude e na de Família e Sucessões, por trabalhar questões relacionais. Reconheceu, também, que a briga das partes perante Tribunais – utilizando-se do exemplo das ações de guarda – gera prejuízos de toda ordem para o futuro dos envolvidos, podendo, até, resultar em subseqüentes e sucessivos conflitos. 3 Informações obtidas no http://www.fig.br/mediacao/estatsinic.htm 127 A iniciativa desse Projeto pautou-se na promoção de uma diferente forma de pensar a função jurisdicional, na medida em que acreditou que por meio da Mediação as partes teriam chance de conhecer-se e entender-se melhor, podendo ter consciência sobre suas posições dentro da situação conflituosa, com maiores probabilidades de acordar soluções adequadas às necessidades de todos os envolvidos, facilitando e preservando as relações futuras. Ademais, o Projeto aponta a mudança de paradigma representada pelo aumento do número de profissionais, das mais diversas áreas, interessado no assunto. Fala sobre Faculdades que passam a integrar a disciplina da Mediação em seus currículos, comenta o surgimento de diversas Organizações Não-Governamentais ligadas à solução alternativa de conflitos, e, a legislação que vem sendo elaborada a respeito do tema. A capacitação dos mediadores, no início, contava com vinte horas de treinamento, era a cargo do Juiz da Vara da Infância e da Juventude, que poderia valer-se da colaboração de pessoas de reconhecido conhecimento na matéria. Atualmente, são exigidas ao menos 60 horas de capacitação para o ingresso na função de mediador. O treinamento compreende programa teórico e prático. No início, não havia supervisão, posteriormente, foi instituída com a escolha de alguns mediadores mais experientes para acompanhar o desenvolvimento dos mais novos. O trabalho de supervisão é um processo de aprendizagem em que um profissional mais experiente e mais informado orienta um outro profissional, ou estagiário, no seu desenvolvimento humano e profissional. Essa atividade acontece a partir da observação de todos os participantes da equipe, pois todos contribuem e isso permite o enriquecimento comum da qualidade do trabalho desenvolvido. Da observação, segue a orientação. 128 A eleição de casos para a Mediação é feita pelo Juiz do processo, podendo valer-se da cooperação dos Setores Técnicos da Vara da Infância e da Juventude e do Ministério Público, além das próprias partes que podem requerer a instauração do processo de Mediação. Terminada a Mediação, frutífera ou não, as partes preenchem o questionário relativo à satisfação com o serviço prestado. Tais questionários são arquivados em livro próprio para a realização das estatísticas. Em seguida, os autos e o acordo são devolvidos à Vara de origem, para manifestação do Ministério Público e homologação pelo Juiz. Além da estatística anexa (anexo b) com a avaliação dos mediados quanto ao serviço prestado pelos mediadores do Setor, tivemos, também, acesso a alguns depoimentos feitos por participantes das práticas da Mediação, que demonstram a satisfação com o trabalho realizado pelos mediadores; em razão da preservação do sigilo os relatos serão apresentados sem autoria ou quaisquer referências sobre as Ações Processuais instauradas: “Achei muito bom pois assim nós temos a oportunidade de resolvermos o problema de uma forma melhor.” “Foi maravilhoso participar as pessoas que me atenderam foram maravilhosas elas souberam me escutar e ajudaram.” “Quando cheguei aqui achei que estava tudo perdido e que nunca íamos conversar mas tudo mudou minha vida mudou hoje eu consigo conversar com o F ele me escuta e a nossa filha ta feliz obrigada.” “Vocês me ajudaram muito eu não via que fazia mal para o L fazendo o que fazia agora eu posso dividir as preocupações com o pai e não to mais sozinha.” 129 4.2 Setor experimental de Mediação das Varas de Família e Sucessões do Fórum de Santo Amaro Uma equipe de cinco mediadoras: Ana Lucia Prado Catão, Camila Sarno Falanghe, Carla Maria Zamith Boin Aguiar, Lucia Cronemberger e Silvana Cappanari, as três primeiras com formação em Direito, e as demais com formação em Serviço Social e Psicologia, respectivamente, juntamente com Lídia de Andrade Conceição, Juíza Coordenadora do Setor de Conciliação e Mediação das Varas de Família e Sucessão do Fórum de Santo Amaro estão trabalhando para a implantação de um Setor Experimental de Mediação neste Fórum. A Carta de Apresentação das mediadoras responsáveis pelo Projeto de Implantação do Setor de Medição nas Varas de Família e Sucessão do Fórum de Santo Amaro em São Paulo, explicita como a Mediação é entendida pela equipe: [...] um processo de condução de conflitos em que um profissional, o mediador, cria espaço de conversa que permita às partes encontrarem maneiras criativas para lidar com seus impasses e conflitos, favorecendo a transformação da relação existente entre elas. Obtemos essa transformação por uma ação pautada numa ética direcionada ao cuidado e ao reconhecimento da autonomia do outro, por meio da legitimação das partes; da re-significação e re-contextualização da situação de conflito e de outras divergências que a permeiam; do empoderamento das pessoas envolvidas; e da coresponsablilização pelo processo e eventual acordo. [...] Sem pretensão de eliminar conflitos, constrói possibilidades para manejá-los em um contexto de diálogo e reflexão, construindo acordos mutuamente satisfatórios e passíveis de homologação judicial. A Mediação se coloca como um fenômeno de mudança e amadurecimento da sociedade [...] A Mediação que propomos tem seu foco direcionado não só para a construção de um acordo momentâneo entre as partes, como também permitir que construam novos acordos e ou conversas ao longo de suas relações continuadas. Abordagem transdisciplinar, a mediação facilita o trânsito na multiplicidade de culturas, formações, valores, crenças e visões de mundo que permeiam as negociações do dia a dia. [...] Em situação de igualdade com as partes, (o mediador) não traz nem espera solução, apenas promove o diálogo, possibilitando aos mediandos que conversem sobre suas diferentes versões da situação e se identifiquem capazes de construir, em conjunto, um espaço de conversa para melhor atender a suas necessidades. 130 A implantação deste Setor de Mediação vem sendo construída com muito cuidado e dedicação pela equipe de mediadoras e pela juíza Lídia de Andrade Conceição, trata-se de um trabalho que, além de preparo e capacitação prévia por parte das mediadoras, exigiu organização e estruturação do Setor, de seus aspectos procedimentais, os passos a serem dados ao longo de todo o processo de Mediação com supervisões e estudos sobre a atuação e desempenho dos mediadores. A implantação de um Setor de Mediação requer muita responsabilidade, zelo, preparo, organização, tempo e dedicação por parte dos mediadores e dos juizes, que estabelecem mútuo comprometimento com o trabalho a ser oferecido. A equipe não tem medido esforços para esclarecer aos advogados, aos cartorários, às partes, e a outros interessados, dúvidas a respeito da prática da Mediação. Sabemos que é um trabalho inovador que requer mudança de postura por parte dos operadores do Direito, por esta razão paralelamente à prática da Mediação nos propomos, sempre que necessário, falarmos sobre nosso trabalho. Pouco a pouco os benefícios serão sentidos, a mudança de mentalidade requer tempo, no entanto, quem escreve esta dissertação acredita que a prática da Mediação será catalisadora de um processo de humanização do sistema judiciário. 4.3 Experiências de Justiça Restaurativa O Projeto de Justiça Restaurativa em São Caetano do Sul/SP foi um dos Projetos Pilotos patrocinados pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria da Reforma do Judiciário e do PNUD- Programa das Nações Unidas. 131 Eduardo Rezende Melo, juiz de direito da 1a Vara Criminal e da Infância e da Juventude foi um dos idealizadores da parceria, firmada em 2004, entre o Sistema de Justiça e o Sistema de Educação, com a participação técnica da CNVBrasil - Rede de Comunicação Não-Violenta. O Projeto “Justiça e Educação: parceria para a cidadania”, como foi chamado, envolveu inicialmente 3 Escolas Estaduais de ensino médio. Com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Caetano do Sul, buscou-se a capacitação das Escolas envolvidas para funcionarem de maneira sistêmica, em rede com outras organizações e instituições da comunidade, em especial, com o Fórum e o Conselho Tutelar. A 1a Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Caetano do Sul, em parceria com as Promotorias Criminais que com ela atuam, com a Promotoria da Infância e da Juventude e a Promotoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência, elaboraram para a área criminal, em complementação ao Projeto “Justiça e Educação: parceria para a cidadania”, o “Projeto Família, Comunidade, Respeito”, voltado aos adultos, principalmente aos crimes de violência doméstica, de relações de vizinhança e de crimes contra a criança e o adolescente. Esse Projeto teve, ainda, como parceiros em sua construção a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e Civil, a OAB e as Secretarias Municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social. (MELO, 2006, p. 62) Esse novo Projeto teve como objetivo, segundo Eduardo Rezende Melo (2006, p.63): desenvolver a metodologia de implementação de um programa de justiça comunitária e restaurativa na Comarca de São Caetano do Sul, para atendimento de conflitos de violência familiar e de vizinhança sujeitos a representação penal e ou transação penal, e passíveis de atendimento igualmente pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca, numa perspectiva interinstitucional voltada a criar condições para o desenvolvimento social local e o encontro de soluções preventivas, por parte da comunidade, dos problemas por ela vivenciados 132 O modelo adotado foi o de “círculos restaurativos”, nos círculos restaurativos, a resolução de conflitos não focaliza as pessoas da “vítima” ou do “ofensor”, mas os danos causados aos envolvidos, direta e indiretamente, voltando-se a atenção para as necessidades oriundas da situação conflituosa, envolvendo a comunidade na compreensão e na superação dos mesmos. Consideram facilitadores as pessoas da comunidade que recebem treinamento em Comunicação-Não- Violenta e práticas de Mediação. Os círculos duram cerca de uma hora e meia e podem ser repetidos com a participação, se necessário, de outros pessoas que possam prestar auxilio aos envolvidos. A participação dos círculos: os facilitadores de justiça fazem plantão de atendimento, todos os sábados das 9 às 17h, em uma Escola Estadual, dentro do programa Escola da Família. quando a procura dos círculos acontece espontaneamente pelos envolvidos na situação de conflito, nada é comunicado à polícia ou ao juiz, mas caso as pessoas cheguem a um acordo e queiram que a homologação do Juiz de Direito, os facilitadores encaminham ao Fórum os pedidos dos participantes do círculo e dos envolvidos nesse sentido. Passado um ano e meio, diante do êxito do Projeto, ampliou-se para as onze Escolas Estaduais de ensino médio que se localizam no Município de São Caetano do Sul. Em 2006, o Projeto foi ampliado para Heliópolis e Guarulhos, com o apoio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio das Diretorias de Ensino do Centro-Sul e Guarulhos – 133 Norte, do MEC e das Varas Especiais da Infância e da Juventude de Heliópolis e Guarulhos, graças ao empenho dos Juizes de Direito, Egberto de Almeida Penido e Daniel Issler. As ações realizadas em São Caetano do Sul têm sido complementadas com novas atividades e, em alguns aspectos, reformuladas, a partir dos aprendizados alcançados durante a sua implementação em 2005. Ainda na perspectiva de um Projeto-Piloto, o Projeto envolveu um total de 19 escolas, sendo oito em Heliópolis e onze em Guarulhos. As formações, nos eixos de Facilitação de Práticas Restaurativas e Lideranças Educacionais, foram finalizadas em dezembro de 2006, em algumas escolas já estão acontecendo os primeiros círculos, em outras, simulações de círculos, principalmente com professores no HTPC4. Interessante salientar a responsabilidade compartilhada pela garantia dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, entendendo que tanto no âmbito familiar, como no comunitário ou social esses direitos devem ser sustentados, contando com a Rede de Apoio para viabilizar a discussão das questões relacionadas aos atos infracionais, as suas causas e suas conseqüências. 4 CECIP- Centro de Criação de Imagem Popular, www.cecip.org.br 134 CONCLUSÃO Este trabalho objetivou demonstrar que apesar de termos uma Constituição Federal que proclama os Direitos Fundamentais do homem e que determina o acesso à Justiça a todos os cidadãos brasileiros, esses direitos vêm sendo desrespeitados pela própria estrutura do sistema judiciário que tem apresentado dificuldades em promover o tão almejado acesso à Justiça. O estudo do sistema processual provocou a reflexão sobre a importância dos procedimentos processuais como caminhos viabilizadores ou não da realização dos Direitos Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Constatamos a indispensável correlação entre a exigência de se assegurar um Estado Democrático de Direito e os meios utilizados para tanto. Por vezes, procedimentos adotados em consonância e respeito à legalidade e devidamente amparados na legitimidade, deixam escapar as nefastas conseqüências das implicações subjetivas de seu modus operandi. Daí a afirmação das práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa como Princípios Fundamentais Constitucionais por ratificarem o compromisso Constitucional com a solução pacífica das controvérsias e por solicitar possibilidades de efetivação de Princípios que fundamentam um Estado Democrático de Direito. Concluímos, assim, que a Mediação e a Justiça Restaurativa geram: a participação autônoma, responsável e democrática das partes; a legitimação das pessoas como seres humanos capazes de resolverem suas questões; o fortalecimento das relações humanas; o sentimento de pertencimento, na medida em que oferecem às pessoas oportunidades de serem ouvidas e de manifestarem-se diretamente sobre o que ouviram; 135 a possibilidade de conversarem de forma organizada sobre suas diferentes versões, percebendo que não há uma única verdade; a abertura de novas perspectivas para resolução de seus conflitos e, dentre outros benefícios, contribuem para uma cultura de parceria e de construção de uma sociedade mais pacífica, humana e justa. As Novas Formas de Resolução de Conflitos, notadamente a Mediação e a Justiça Restaurativa, representam abertura do sistema judiciário para o diálogo com outras áreas do saber em busca de melhor desempenho da tarefa jurisdicional qual seja: a pacificação social. Nesse sentido, a breve retrospectiva sobre as diversas roupagens assumidas pela Conciliação ao longo da História do Direito Processual nos coloca a preocupação com o esclarecimento a respeito das Novas Formas de Resolução de Conflitos, para se ter maior clareza sobre o que se pretende com a Mediação e com a Justiça Restaurativa, bem como com a conscientização, tanto dos operadores do Direito como dos cidadãos brasileiros, com relação à diferenciação existente entre Conciliação sem Capacitação, Conciliação com Capacitação, Mediação e Justiça Restaurativa. A depender da forma adotada para introduzir estas práticas, diferentes serão seus resultados. A complexidade que envolve as relações humanas pede um olhar mais abrangente da ciência jurídica; estamos vivendo um momento em que não podemos incorrer no erro da busca por resultados rápidos, sem o cuidado com a sustentação das decisões tomadas. Por essa razão, são práticas que demandam preparo e seriedade em suas implantações. Tais práticas devem ser fundadas em cuidados, tanto com o preparo das pessoas para atuarem como mediadores ou facilitadores, como com o trabalho de supervisão do 136 trabalho efetuado. Supervisão esta no sentido de sempre haver uma reciclagem do conhecimento prático e teórico do profissional e de seu preparo emocional para tanto. Constatamos que a possível consolidação legal da prática da Mediação, por meio de regulamentação própria e específica, apresenta questionamentos a respeito de suas vantagens e desvantagens. Por um lado, ao regulamentar-se essa nova forma de resolução de controvérsias pode-se engessar as possibilidades de desenvolvimento dessa prática nos moldes ditados, enquanto que o vácuo legal pode dá margens à experimentação, possibilitando o desenvolvimento de práticas que melhor respondam às necessidades das situações concretas da vida. Por outro lado, por ser uma nova cultura que aos poucos vem ocupando espaço dentro do Poder Judiciário, a previsão legal estabelecendo claramente as regras fundamentais dessa nova proposta de resolução de conflitos pode ser importante para a conscientização dos estudiosos do Direito, a respeito dos benefícios que ela oferece às pessoas em conflito e à sociedade como um todo. Assim, as experiências em andamento envolvendo as Novas Formas de Resolução de Conflitos pautam-se na promoção de uma diferente forma de pensar a função jurisdicional, apontam para uma mudança de paradigma representada pelo aumento do número de profissionais, das mais diversas áreas, interessados no assunto. Falam sobre Faculdades que passam a integrar a disciplina da Mediação em seus currículos, mencionam o surgimento de diversas Organizações Não-Governamentais ligadas à solução alternativa de conflitos. Pouco a pouco os benefícios são sentidos, a mudança de mentalidade requer tempo, no entanto, acreditamos que as práticas da Mediação e da Justiça Restaurativa 137 como Princípios Fundamentais Constitucionais estão sendo catalisadoras de um processo de humanização do sistema judiciário brasileiro. 138 REFERÊNCIAS ABBAGNANO, Nicola, Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. AZEVEDO, André Goma (org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação, v.2 Brasília: Grupos de Pesquisa, 2003. BARBOSA, Rui. Comentários á Constituição Federal. v.2 São Paulo: Saraiva, 1993. BAUMAN, Eduardo Mansano. O Processo Civil e a efetividade dos Direitos Fundamentais. Leme/SP: Haberman, 2006. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 11. ed. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. ______. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995. ______. El Problema del Positivismo Jurídico, México/DC: Distribuciones Fontamara, 1999. BRAGA NETO, Adolfo. Os adovogados, os conflitos e a mediação. In: OLIVEIRA, Ângela (Coord.) Mediação: método de resolução de controvérsias. São Paulo: LTr, 1999. BRANCHER, Leoberto, Iniciação em Justiça Restaurativa –Subsídios de Práticas Restaurativas para a Transformação de Conflitos. JUSTIÇA 21. BRASIL, MJ. Acesso á justiça por sistemas alternativos de administração dos conflitos. Mapeamento nacional de programas públicos e não-governamentais. Brasília: Ministério da Justiça, 2005. ______. MINISTÉRIO DO TRABALHO. Mediação de Conflitos Individuais: Manual de Orientação. 2. ed. Brasília: MTb, SRT, 1997, p. 15. Disponível www.tem.gov.br/mediacao. Acesso em 10/08/2007. BUSH, R. e J. Folger. The promisse of mediation. San Francisco/USA: Jossey-Bass Publishers 1994. BURNISIDE e BAKER in Van Ness e Strong. Restoring Justice. Cincinnati,Ohio/USA: Anderseson Publishing Co 1997. CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação, 25 ed. São Paulo: Cultrix, 2005. CAPPELLETTI, Mauro, Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988. CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Tratado geral da arbitragem. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. 139 CARIO, R.. “Lês victimes et la mediation pénale en France”. M. Jacoud. Justice reparatrice et mediation penale: convergences ou divergences?. Paris: L’Harmattan, Sciences Criminelles, 2003. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo 16. ed., São Paulo: Malheiros, 2000. COBB, Sara. “La pragmática del ‘potencial del protagonismo’ en la mediación: una perspectiva narrativa”, material bibliográfico del curso “Negociación y resolución de conflictos”. Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, agosto-setembro de 1995. COMPARATO, Fábio Konder. Direito Público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996. COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva, Os Pensadores, São Paulo: Nova Cultural, 2000. COOLEY, John W. A advocacia na mediação, tradução de René Loncan.- Brasília/DF: Universidade de Brasília, 2001. COSTA, Lobo Moacir, Breves Noticia Histórica do Direito Processual Civil Brasileiro e de sua Literatura. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. DINAMARCO, Candido Rangel. A Instrumentalidade do Processo, 9. ed., São Paulo: Malheiros, 2001. ______. Fundamentos do Processo Civil Moderno, 3. ed. São Paulo; Malheiros, 2000. EISLER, Riane. O Cálice e a Espada –nossa história, nosso futuro. Rio de Janeiro; Imago, 1989. FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 11. imp, São Paulo: Nova Fronteira. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 27.ed., São Paulo: Saraiva, 2001. ______. Estado de Direito e Constituição. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999 FISHER, Roger, URY, William, PATTON, Bruce. Como chegar ao sim: negociação de acordos sem concessões. Trad. Vera Ribeiro e Ana Luiza Borges. 2.ed. Rio de Janeiro: Imago, 1994. GAIANO FILHO, Itamar. Positivismo e Retórica. São Paulo: Juarez Távora, 2004. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 5. ed.. São Paulo: RCS Editora: São Paulo. 2007. 140 ______. Teoria Processual da Constituição, 3..ed. São Paulo: RCS: São Paulo. No prelo. GOTTHEIL, Julio; SCHIFFRIN, Adriana. Mediación: Una Transformación en la Cultura, Buenos Aires: Piados, 1996. HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. HOROWITZ, Sara Rozemblum; FAURA, Norma López; GARAT, Suzana. Mediación, Uma Respuesta Interdisplinaria, Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997. JACOUD, Milene. Justice reparatrice et mediation penale: convergences ou divergences? Paris L’ Harmattan, sciences criminelles, 2003. JAPIASSU, Hilton. O Sonho Transdisciplinar e as Razões da Filosofia, Rio de Janeiro: Imago, 2006. JOHNSTONE, Gerry; VAN NESS W. Daniel, Handbook of Restorative Justice, Devon, UK, 2007. KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução Valério Rohden e Uldo Baldur Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 2000. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. MARIOTTI, Humberto. As Paixões do Ego: Complexidade, política e solidariedade. 2. ed, São Paulo: Palas Athena, 2000. MARQUES FILHO, Agostinho Ramalho et. al. Direito e Neoliberalismo: elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996. MATURANA, Humberto; ZÖLER, Gerda Verden.. Amar e brincar: fundamentos esquecidos do humano do patriarcado à democracia. Tradução de Humberto Maritotti e Lia Diskin. São Paulo: Palas Athena, 2004. MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco J. Varela, A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana. Tradução: Humberto Mariotti e Lia Diskin, São Paulo: Palas Athena, 2001 MATURANA, Humberto. A Ontologia da Realidade. Cristina Magro, Miriam Graciano e Nelson Vaz (Org) Belo Horizonte: UFMG, 1997. MELO, Eduardo Rezende. “Comunidade e justiça em parceria para a promoção de respeito e civilidade nas relações familiares e de vizinhança: um experimento de justiça restaurativa e comunitária. Bairro Nova Gerty, São Caetano do Sul- SP.”.Novas Direções na Governança da Justiça e da Segurança. C. Slakmon, M. Rocha Machado, P. Cruz Bottini (org.). Brasília, Ministério da Justiça e PNUD, 2006. MOORE, Cristopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflito. 2. ed. Tradução de Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 1998. 141 MORIN, Edgard. A inteligência da complexidade/ Edgard Morin & Jean-Louis Le Moigne, 3. ed. Tradução Nurimar Maria Falci. São Paulo: Peirópolis, 2000. ______. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 9a ed. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeane Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2004. NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 6. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2000. (Coleção estudos de Direito de Processo Enrico Túlio Liebman) PEARCE, W. Barnett. “Novos modelos e metáforas comunicacionais: a passagem da teoria à prática, do objetivismo ao construcionismo social e da representação à reflexividade”. D. Fried Schnitman (org.). Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. PRADO, Lídia de Almeida. O Juiz e a Emoção, 2. ed., Campinas/SP: Millenium, 2003. RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos, 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito, 5.ed. São Paulo: Saraiva, 1994. ______. Fontes e Modelos do Direito: Para um Novo Paradigma.. São Paulo: Saraiva, 1999. ROSA, João Abílio de Carvalho (coordenador-executivo). Justiça Restaurativas um Caminho para os Direitos Humanos? Texto para Debates, Porto Alegre: Instituto de Acesso à Justiça, 2004. ROSENBERG, Marshall B.. Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Tradução Mário Vilela, São Paulo: Agora, 2006. SCHNITMAN, Dora Fried (org). Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade. Tradução Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. SCHNITMAN, Dora Fried; LITTLEJOHN, Stephen (orgs). Novos Paradigmas em Mediação. Tradução Jussara Haubert Rodrigues, Marcos A. G. Domingues. Porto Alegre: Artmed, 1999. SCURO NETO, Pedro.- Por uma justiça restaurativa: real e possível. Revista da AJURIS. Porto Alegre.v.32.n.99. set.2005. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. SICA, Leonardo- Justiça Restaurativa e Mediação Penal o Novo Modelo de Justiça Criminal e de Gestão do Crime. SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Princípio democrático e Estado Legal. Rio de Janeiro: Forense, 2001. SIX, Jean François. Dinâmica da Mediação. Tradução Águida Arruda Barbosa, Eliana Riberti Nazareth e Gisele Groeninga, Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 142 SLAKMON, Catherine: MACHADO, Maíra Rocha; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Orgs) Novas Direções na Governança da Justiça e da Segurança. Brasília-DF: Ministério da Justiça- 2006. SUAREZ, M.. Conducion de disputas, comunicación y técnicas. Buenos Aires: Paidós Mediación, 1996. THEODORO JÚNIOR, Humberto. O processo civil brasileiro: no limiar do novo século. Rio de Janeiro: Forense, 1999. VAN NESS, D. e STRONG, K. H. Restoring Justice. Cincinnati, Ohio/USA: Anderson Publishing. 1997. VEZZULLA, Juan Carlos. Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais, Portugal: Agora, 2001. ______. Mediação: Teoria e Prática Guia para Utilizadores e Profissionais. Lisboa: CEMArtes Gráficas Barcelos, 2000. WARAT, Luis Alberto. O Ofício do Mediador. Florianópolis: Habitus, 2001. WATZLAWICICK, Paul, FISCH, Richard. Mudança: Princípios de Formação e Resolução de Problemas, São Paulo: Cultrix ,1977. WATZLAWICICK, Paul, BEAVIN, Janet Helmick, JACKSON, Don D. Pragmática da Comunicação Humana, 3.ed., São Paulo: Cultrix, 1985. TELLES JUNIOR, Goffredo. A Criação do Direito, vol. 1, São Paulo: 1953. ZEHR, Howard. The Little Book of Restorative Justice; The little Book of Justice and Peacebuilding; Good Books, Intercourse PA, 2002. ZEHR, Howard; MIKA Harry. Conceitos Fundamentais da Justiça Restaurativa, Michigan: Michigan University, s.d. mimeo.apud Justiça Para o Século 21. 143 ANEXOS 144 ANEXO A Carta de Araçatuba Princípios de Justiça Restaurativa (*) Acreditamos que o século XXI pode ser o século da justiça e da paz no planeta, que a violência, as guerras e toda sorte de perturbações à vida humana e ao meio ambiente a que temos estado expostos são fruto de valores e práticas culturais e, como tal, podem ser transformadas. Acreditamos que o poder de mudança está ao alcance de cada pessoa, de cada grupo, de cada instituição que se disponha a respeitar a vida e a dignidade humana. Acreditamos que o modo violento como se exerce o poder, em todos os campos do relacionamento humano, pode ser pacífico, mudando-se os valores segundo os quais compreendemos e as práticas com as quais fazemos justiça em nossas relações interpessoais e institucionais. Reformular nossa concepção de justiça é, portanto, uma escolha ética imprescindível na construção de uma sociedade democrática que respeite os direitos humanos e pratique a cultura de paz. Essa nova concepção de justiça está em construção no mundo e propõe que, muito mais que culpabilização, punição e retaliações do passado, passemos a nos preocupar com a restauração das relações pessoais, com a reparação dos danos de todos aqueles que foram afetados, com o presente e com o futuro. Acreditamos que só desse modo será possível resistir às diversas modalidades de violência que contaminam o mundo sem realimentar sua corrente de propagação. Acreditamos que, por isso, será necessário recomendar que cada pessoa, família, comunidade e instituição promovam reflexões e diálogos acerca dos temas da justiça e da paz, em especial acerca das alternativas para implementar valores e práticas restaurativas. Acreditamos que estas mudanças devem ser paulatinas e que, portanto não podem prescindir do modelo institucional de justiça tal como hoje estabelecido, sobretudo das garantias penais e processuais asseguradas constitucionalmente a todos aqueles que têm contra si acusações de práticas de atos considerados como infracionais. Acreditamos, ainda, que as práticas restaurativas não implicam uma maximização da área de incidência do direito penal, mas, pelo contrário, uma reformulação do modo como encaramos a resolução dos conflitos. As práticas restaurativas preconizam um encontro entre a pessoa que causou um dano a outrem e aquela que o sofreu, com a participação eventualmente de pessoas que lhe darão suporte, caso assim o desejarem, inclusive de advogados, assistentes sociais, psicólogos ou profissionais de outras áreas. Pautada pelo entendimento de que o envolvimento da comunidade é fundamental para a restauração das relações de modo não violento, o encontro é 145 a oportunidade dos afetados pelo ato de compartilharem suas experiências e atenderem suas necessidades, procurando chegar a um acordo. Desta forma, entendemos que as práticas restaurativas que pretendemos passem a fazer parte do modo de consecução da justiça entre nós se norteiem pelos seguintes princípios: 1. plena informação sobre as práticas restaurativas anteriormente à participação e os procedimentos em que se envolverão os participantes; 2. autonomia e voluntariedade para participação das práticas restaurativas, em todas as suas fases; 3. respeito mútuo entre os participantes do encontro; 4. co-responsabilidade ativa dos participantes; 5. atenção à pessoa que sofreu o dano e atendimento de suas necessidades, com consideração às possibilidades da pessoa que o causou; 6. envolvimento da comunidade pautada pelos princípios da solidariedade e cooperação; 7. atenção às diferenças sócio-econômicas e culturais entre os participantes; 8. atenção às peculiaridades sócio-culturais locais e ao pluralismo cultural; 9. garantia do direito à dignidade dos participantes; 10. promoção de relações equânimes e não hierárquicas; 11. expressão participativa sob a égide do Estado Democrático de Direito; 12. facilitação por pessoa devidamente capacitada em procedimentos restaurativos; 13. observância do princípio da legalidade quanto ao direito material; 14. direito ao sigilo e confidencialidade de todas as informações referentes ao processo restaurativo; 15. integração com a rede de assistência social em todos os níveis da federação; 16. interação com o Sistema de Justiça. Araçatuba, 30 de abril de 2005 (*) Redação elaborada pelos integrantes do I Simpósito Brasileiro de Justiça Restaurativa – o Braço da Cultura de Paz na Justiça realizado na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo - Brasil, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2005. 146 ANEXO B DECLARACION DE COSTA RICA, SOBRE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN AMERICA LATINA PROLOGO Reconociendo como fundamento la declaración de Aracatuba, Sao Paulo, Brasil y la resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas del 13 de Agosto de 2002 y con el fin de promover procesos de Justicia Restaurativa, ademas de sostener estos procedimientos mediante información y comunicación a traves de los medios a la sociedad civil y propiciar Programas de Justicia restaurativa que incluya todos aquellos que utilicen procesos restaurativos y busque resultados restaurativos, CONSIDERANDO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Que America Latina sufre los mayores índices de violencia, de encarcelamiento, exclusion social y limitaciones. Que lamentablemente se usan maneras distintas de aplicar justicia para ricos y pobres. Que a pesar de existir herramientas de justicia restaurativa, las sanciones retributivas, en especial el encarcelamiento sigue siendo la sanción mas utilizada. Que los procesos restaurativos, incluye la Asistencia a las víctimas, la mediación penal, y todos aquellos que busquen resultados restaurativos. Que los programas de JR garantizan el pleno ejercicio de los derechos humanos y respeto a la dignidad de todos los intervinientes. Que su aplicación debe extenderse a los sistemas comuntarios judiciales y penitenciarios. Que se debe favorecer un proceso de sensibilización ante los organismos internacionales con la finalidad de modificar la legislación penal en favor de la justicia restaurativa como complementaria adoptando los princpios e instrumentos restauratios. Que los principios y valores de la Justicia Restaurativa pueden contribuir para el fortalecimiento de una ética pública como paradigma de una sociedad más justa en los paises Latinoamericanos. Esta Declaración RECOMIENDA: Articulo 1o: Es programa de JR todo aquel que utilice procedimientos restaurativos y busque resultados restaurativos. Paragrafo 1o: Procedimiento Restaurativo significa todo aquel en el cual víctima y ofensor y cualquier otro individuo miembro de la comunidad participe cuando sea adecuado juntos a la ayuda de un colaborador en la busqueda de la paz social. Paragrafo 2o: Podran incluirse entre los resultados restaurativos respuestas de arrepentimiento, perdon, restitución, responsabilización, rehabilitación y reinserción social, entre otros. Articulo 2o: Son postulados restaurativos los basados en principios y valores estaurativos tales como: 1. Garantia del pleno ejercicio de los derechos humanos y respeto a la dignidad de todos los intervinientes. 147 2. Aplicación en los sistemas comuntarios judiciales y penitenciarios. 3. Plena y previa información sobre las prácticas restaurativas a todos los participantes de los procedimientos. 4. Autonomía y voluntad para participar en las prácticas restaurativas en todas sus fases. 5. Respeto mutuo entre los participantes del encuentro. 6. Co – responsabilidad activa de los participantes. 7. Atención a la persona que sufrió el daño y atención de sus necesidades con consideración a las posiblidades de la persona que lo causó. 8. Participación de la comunidad pautada por los principios de la justicia restaurativa. 9. Atención a las diferencias socioeconómicas y culturales entre los participantes. 10. Atención a las peculiaridades socioculturales, locales y al pluralismo cultural. 11. Promoción de relaciones ecuanimes y no jerárquicas. 12. Expresión participativa bajo la observación del Estado Democrático de Derecho. 13. Facilitación por personas debidamente capacitadas en procedimientos restauratvos. 14. Uso del principio de la legalidad en cuanto al derecho material. 15. Derecho a la confidencialidad de todas las informaciones referentes al proceso restaurativo. 16. Integración con la red de asistencia social de cada país. 17. Integración con el sistema de justicia. Artículo 3o: Las estrategias para implementar las práctcas restaurativas son: 1. Concientización y educación sobre Justicia Restaurativa • Abrir el diáologo sobre Justicia Restaurativa en las Universidades • Implementar Programas de JR en todos los niveles educativos. • Promover metodologías de la JR en la resolución de conflictos. • Promover un cambio de cultura por medio de los diferentes medios de comunicación que muestren los beneficios de la JR. 2. Promoción de la JR en las comunidades • Usar procedimientos restaurativos como heramientas para la resolución de conlfictos. • Aplicar programas de JR 3. Aplicación de la JR en el sistema penal • Deribar casos jduciales a programas de JR • Usar la prisión como último recurso buscando soluciones alternativas a la misma. • Aplicar JR en el sistema penitenciario. 4. Legislación y políticas públicas • Aplicar con la legislación vigente de cada Estado políticas que apliquen la JR y además Desarrollar legislación según los postulados de la JR para eliminar o reducir barreras sistemáticas legales para el uso de la JR, para insentivar el uso de JR, para crear mecanismos que proveen dirección y estructura a programas de JR, para asegurar la protección de derechos de victimarios y víctimas que participen en programas restauratvos y para establecer principios guías y mecanismos de monitoreo para adherirse a dichos principios. Santo Domingo de Heredia COSTA RICA SEMINARIO CONSTRUYENDO LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN AMERICA LATINA SEPTIEMBRE 21 AL 24 DE 2005 148 ANEXO C PROJETO PILOTO DE MEDIAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE GUARULHOS TIPOS DE VARAS Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Guarulhos 1ª V.F.S. 2004 2ª V.F.S. 2005 3ª V.F.S. 2006 4ª V.F.S. 5ª V.F.S. 6ª V.F.S. V.I.J 2ª V.C. PODER JUDICIÁRIO São Paulo 3ª V.C. FIG - Faculdades Integradas de Guarulhos 4ª V.C. V.F.S: Vara de Família e Sucessões 6ª V.C. V.C.: Vara Cível 7ª V.C. V.I.J.: Vara da Infância e Juventude 8ª V.C. 9ª V.C. Quant. de Processos 10ª V.C. 0 Dez/03 – Dez/06 TIPOS DE AÇÕES Infrator Total de ações: 1.811 34,9% 22,2% Alimentos 15,7% Guarda 90,0% 100 200 4,0% Paternidade 3,4% Divórcio 1,9% 500 600 700 800 Dez/03 – Dez/06 Acordo Extra Redesignadas Mediação 1% (ainda não realizadas) 1% Acordo 77,8% Realizadas 53% Não Realizadas 45% 7,5% Separação Conviv. Familiar 400 RESULTADOS 9,7% Visitas 300 Acordo Parcial 1,7% Conviv. Marital inclui: rec. diss. sociedade, união estável. Não Acordo 20,4% Guarda inclui: pedido providências, busca e apreensão Sucessão 0,1% Tutela 0,6% Total de ações: 1.811 Sucessão inclui: RESULTADOS - Infrator Acordo Extra Redesignadas Mediação 0% (ainda não realizadas) 1% Dez/03 – Dez/06 Acordo 92,6% Realizadas 51% RESULTADOS - Alimentos Redesignadas (ainda não realizadas) 0% Dez/03 – Dez/06 Acordo Extra Mediação 1% Acordo 69,1% Realizadas 55% Não Realizadas 44% Não Realizadas 48% Acordo Parcial 0,5% Acordo Não Acordo Parcial 5,8% 1,5% Total de ações: 634 Total realizadas: 979 arrolamento, petição herança. Total realizadas: 326 Total de ações: 401 Não Acordo 30,5% Total realizadas: 220 149 RESULTADOS - Guarda Redesignadas (ainda não realizadas) 0% Dez/03 – Dez/06 Acordo Extra Mediação 1% Acordo 70,0% Realizadas 53% Não Realizadas 46% RESULTADOS - Visitas Redesignadas (ainda não realizadas) 1% Dez/03 – Dez/06 Acordo Extra Mediação 3% Acordo 81,2% Realizadas 57% Não Realizadas 39% Acordo Parcial 2,0% Acordo Parcial 2,0% Não Acordo 28,0% Total de ações: 176 Total de ações: 283 Total realizadas: 101 Total realizadas: 150 RESULTADOS - Separação Acordo Extra Mediação 2% Dez/03 – Dez/06 Acordo 68,7% Redesignadas (ainda não realizadas) 1% RESULTADOS – Redesignadas (já realizadas) Redesignadas (ainda não realizadas) 16% Acordo 81,6% Realizadas 47% Realizadas 61% Não Realizadas 36% Não Realizadas 37% Acordo Parcial 4,8% Não Acordo 18,4% Não Acordo 26,5% Total de ações: 556 Total de ações: 137 TEMPO MÉDIO DA MEDIAÇÃO (minutos) Ano 2006 Ausência Ambos 42% Dez/03 – Dez/06 Tempo Médio 55,76 Tempo *Acordo Tempo Não Acordo Ausência Requerente 20% Total realizadas: 261 Total realizadas: 83 MOTIVO DA NÃO-REALIZAÇÃO Ausência Requerido 31% Não Acordo 16,8% Outro Motivo 7% 54,50 Total realizadas: 979 * Inclui Acordo Parcial Total de ações não realizadas: 418 55,82 150 AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 2. Como você se sente sobre a competência profissional do seu mediador? 1. Como você se sente sobre o serviço recebido do seu mediador? 96,7% 95,7% Neutro 0,8% Insatisfeito 0,1% 0,8% Dez/03 – Dez/06 0,6% Insatisfeito 0,2% Não Respondeu 0,5% 4. Como se sente sobre os resultados obtidos com o procedimento de mediação? 46,9% Muito Satisfeito 49,1% 90,2% 93,5% 43,3% Satisfeito 44,4% Satisfeito Neutro 6,3% 4,5% Pouco Satisfeito 1,0% Insatisfeito 0,3% Não Respondeu Dez/03 – Dez/06 Total respondentes: 2.485 AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 3. Como você se sente sobre a mediação como uma maneira para que as pessoas possam discutir e resolver seus problemas? Muito Satisfeito Pouco Satisfeito Total respondentes: 2.485 AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES Neutro 2,0% 2,6% Pouco Satisfeito Não Respondeu 36,3% Satisfeito 36,7% Satisfeito Neutro 60,4% Muito Satisfeito 59,0% Muito Satisfeito 0,8% Dez/03 – Dez/06 Total respondentes: 2.485 Pouco Satisfeito 1,5% Insatisfeito 1,0% Não Respondeu 1,1% Dez/03 – Dez/06 Total respondentes: 2.485