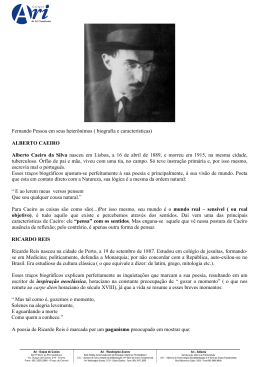

UMA QUESTÃO DE FRONTEIRA Passa uma borboleta por diante de mim E pela primeira vez no universo eu reparo Que as borboletas não têm cor nem movimento, Assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta, No movimento da borboleta o movimento é que se move, O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta E a flor é apenas flor. Alberto Caeiro Se a filosofia muitas vezes nos parece artificial e profundamente distanciada da vivência do quotidiano (que é ao mesmo tempo o nosso mais imediato civismo e a nossa ditadura privada), isso talvez se deva ao facto de os seus agentes estarem sempre demasiado preocupados com a questão da coerência. O filósofo calcula a sua própria coerência, trabalha nela como um construtor servil se esforça por tornar uma casa consequente e segura. No entanto, talvez se possa ser um pensador indiscutivelmente honesto e não ter demasiado medo da contradição imediata. Pois só a própria honestidade do método pode afinal garantir uma coerência mais elástica, abrangente e profunda a todos os pontos que vão lentamente edificando uma linha de pensamento. O nosso corpo não altera a sua integridade global por causa da actividade contínua da respiração. De igual modo, o constante movimento de inspiração de estímulos do real e expiração de ideias e atitudes a partir desses estímulos (a respiração do pensamento, essencial à nossa sobrevivência a curto, médio e longo prazo) não perverte facilmente a consistência do espírito, desse Pensamento que, sistemática ou espontaneamente, todo o homem acaba por unificar. Proust intuiu que o género romance, devido à sua inevitável extensão, estava particularmente bem vocacionado para exprimir toda a dinâmica da relação entre a passagem do tempo (o pequeno tempo-altar ou o imenso tempo-catedral) e a inalienável singularidade de cada personagem. Fernando Pessoa não lhe ficou atrás, e construiu os seus famigerados heterónimos como personagens cujo pensamento foi evoluindo (por curtos saltos e subtis contradições) a partir de um sistema estável inicial. Como já foi muitas vezes dito, tratou-se de um gesto de dramaturgo. Por muito que a escrita pessoana deva parte da sua grandeza à filosofia, a verdade é que ela é acima de tudo um projecto de Poesia. Alberto Caeiro não é um pensador acabado, é uma personagem a cujo pensamento mutável nós temos um acesso essencialmente literário. Aliás, não conseguimos resistir a armar-nos em psicanalista de trazer por casa e a tentarmos detectar encantadoras fragilidades e confissões-não-pretendidas por baixo do lirismo intelectualizado e serenado do texto caeiriano. Sob toda a teoria edificada com segurança pelo poeta, parece estar latente, por exemplo, um inevitável sofrimento ao nível da sociabilidade. Caeiro é um ser que acima de tudo pretende estar sozinho (ele entende o seu precursor Cesário Verde como alguém que olhava para pessoas e casas como quem queria no fundo olhar para árvores e flores). Não só falha a possibilidade de uma relação amorosa, como é “corajosamente” insensível ao sofrimento dos outros humanos. Por muito que Pessoa pretenda que o seu heterónimo seja um “pensador”, a verdade é que, quando lemos aquele texto em que Caeiro se demarca das gargalhadas de um grupo de foliões na noite de S. João, só podemos é acreditar numa espécie de transferência enviesada da inadaptação social do autor para o seu personagem. Podemos também supor que a visita que o menino Jesus (não) faz a Caeiro, com toda a sua narrativa de brincadeiras ternas e cúmplices, acaba por revelar a frustração (fútil, passageira, profunda, recalcada?) causada no poeta pela falta da experiência da paternidade. Quem escreve poemas, sabe que se escreve menos no que afirma do que nos afectos que deixa transparecer. No entanto, não é este o assunto do ensaio. Se lhe concedemos alguns parágrafos, foi apenas para tentarmos sugerir que a verdadeira coerência de um projecto intelectual nunca é cabalmente controlada pelo consciente do seu actor. Especialmente se esse é um projecto poético como o de Caeiro. Projecto poético cujo tema é, contudo, o pensamento. O desejo essencial do guardador de rebanhos é a simplificação radical do acto de pensar. Caeiro pretende exercer o espírito com a mesma naturalidade passiva com que as flores têm cor, ou como a água corre apenas porque o chão é inclinado. Não há nisto uma ingenuidade exorbitante. Precisamente, o poeta pertence a um tempo (e nós também, por maioria de razão) em que as consequências de um pensamento maiúsculo já não podem ser encaradas com ingenuidade optimista. Não vale a pena enumerar as delícias bárbaras que essa característica distintiva do humano engendrou na nossa agitada História. O leitor conhece os passos de tal Paixão. No entanto, o heterónimo pessoano não distingue os efeitos de degeneração das conquistas positivas. Não se comove perante a Arte, a Ciência, a Cidade ou a Caridade. Caeiro pretende, pois, ser mais do que um pessimista de circunstância. O seu objectivo é talvez outro, mais difícil de definir. À flor, a cor não lhe traz mutação. O movimento das asas da borboleta não faz com que o insecto sonhe com uma flor rara da selva amazónica que nunca poderá atingir (esta imagem é nossa). Igualmente, se o poeta tem um rio na sua aldeia, não precisa de ocupar o espírito com um rio lendário como o Tejo. E ao contrário de um saudosista, não precisa de supor que as estrelas são freiras eternas, nem de atribuir um sentido metafísico a um qualquer navio que se dirige para o mar. Dito de outra maneira, Alberto Caeiro dispensa a função do conceito (e do seu avatar histérico: o mito). Como muito bem se pode exprimir na língua portuguesa, o conceito é a força que obriga o homem a transpor a fronteira dos sentidos para entrar no país do Sentido (a ambiguidade polissémica é aqui reforçada pela passagem do plural ao singular). À possibilidade homogeneizadora com que o sentido nos congrega através da força do conceito, Caeiro contrapõe, portanto, a pluralidade libertária dos sentidos. O critério de validade do seu pensamento é aquele que lhe oferece o quotidiano da visão (o poeta é do tamanho daquilo que vê e, por isso, numa primeira fase ainda aceita o firmamento como limite válido para o seu conhecimento), do olfacto (que aprendeu a valorizar enquanto pastor amoroso) e do tacto (que nos Poemas Inconjuntos acaba por substituir definitivamente a visão como manifestação cabal do seu peculiar estoicismo). O conceito é assim questionado por uma ingenuidade que é simetricamente oposta à ingenuidade que deu origem ao pensamento. Se o espanto sensorial dos primeiros Homens os levou a quererem saber o que estava oculto sob a superfície múltipla do universo, o espanto igualmente sensorial de Caeiro torna-o uma espécie de crítico radical de toda a História que essa curiosidade engendrou. No limite, e como resumo de toda a sua mundividência, o heterónimo pessoano afirma peremptoriamente que a Natureza é partes sem um todo. A Arte inventa metáforas, a Ciência substitui os seres por relações numéricas, a Cidade força os homens a um projecto político comum, a Caridade propõe um sentimento artificial. Cedendo a tais metamorfoses do pensamento, o homem encontrase cada vez mais distante da realidade (defende Caeiro). Pois o poeta é demasiado rigoroso na sua (sobre)vivência para sequer se dar ao luxo de perguntar se a realidade poderá ser um sonho. Mesmo que o seja, isso não lhe interessa (Se o mundo é um erro, é um erro de toda a gente). Assim, não devendo o Homem passar a linha de fronteira que a realidade sensível lhe propõe, é dentro da violenta evidência dessa realidade que ele tem de pensar (e agir). Se a alma é aquilo que não aparece, então a alma mais perfeita é aquela que não aparece nunca. Claro que o heterónimo pessoano tem consciência de que, na verdade, não é possível estar humanamente vivo sem abstracção. A sua concepção de um pensamento epidérmico (um pensamento que não ultrapasse a superfície, a exterioridade dos seres) parece mesmo exigir um contexto a-humano para poder ser vivenciada. Caeiro sabe que procura uma simplicidade divina que em tudo se opõe a esses homens que, no restaurante do hotel, pedem uma “salada”com a indiferença de quem já perdeu todo o contacto afectivo com a realidade em que se move e de que precisa. Chega mesmo a desejar ser o pó da estrada, um rio, um choupo ou um burro de moleiro, pois só dessa forma o seu projecto parece plenamente realizável. Esta “filosofia” é, portanto, um lugar de profundas contradições. É mesmo demasiado fácil apontar-lhe as fissuras de incoerência. Desde logo, para um poeta cujo discurso traz implícita a desconfiança da retórica, é magnífico o seu talento para a criação metafórica (basta lembrar o verso em que Caeiro afirma que todo o cristianismo é um sonho de cadeiras). Invulgar também o facto de o autor reivindicar a singularidade de cada ser contra a tendência humana de tudo generalizar em abstracção, ao mesmo tempo que, por exemplo, se refere quase sempre às flores pelo seu nome geral, aparentemente desconhecendo as diferenças de nomenclatura entre as subespécies (afinal, não será o crisântemo mais crisântemo do que flor?). De um verdadeiro cultor da individualidade ontológica, seria de esperar uma atenção bem mais específica à infinita e idiossincrática variedade dos seres naturais. Aliás, fazendo de cada nome o seu mais justo auto-adjectivo (não quer um sol quente ou luminoso, como esperariam os seus sentidos, mas apenas um sol mais sol que o sol), a sua devoção à natureza revela uma frieza que deve mais à costela de pensador do que ao barro do vivente (e não estamos aqui a reclamar um sentimentalismo que o poeta nunca poderia ter, visto que, para si, amar é já pensar). Ainda para mais, este autor que tanto desconfia do acto de pensar, no poema que abre este ensaio manifesta um ruidoso orgulho por ter descoberto uma pólvora de pura filosofia. Enfim, as doenças de Caeiro são demasiado frequentes para que esta ética seja completamente fiável: ao apanhar uma rosa no seu quintal sem que neste haja cultivo dessa espécie vegetal, não consegue resistir a perguntar-se o que a teria levado até ali, tendo de imediatamente se repreender por este momentâneo interesse pelo passado... Ora, se o critério é a evidência trazida pelos sentidos, como explicar o poema que começa por “Passa uma borboleta por diante de mim”? Parece, literalmente, um passo em falso que não se enquadra em toda esta militância por um pensamento epidérmico. O poeta, ao querer pôr em causa o próprio conceito de flor ou o de borboleta, desfaz esses seres em elementos que, em absoluto, não podem ser validados pelos sentidos. Pensando bem, o que os sentidos são capazes de captar é a individualidade íntegra da flor e da borboleta, mas não a cor ou o movimento fora dos corpos a que essas qualidades estão atribuídas. Em última análise, cor e movimento acabam por ser abstracções. Cremos, contudo, que este é o passo decisivo de toda esta poética. Se o poeta se recusa a transcender a fronteira exterior que os sentidos lhe impõem, nada o impede de franquear uma espécie de fronteira antagónica: a fronteira interior dos seres. Não se trata de hiperbolizar a flor até esta se constituir em símbolo da mulher ou da beleza, de a investigar através do infinito das suas relações celulares e moleculares, de a colocar na ponta das armas de tanques em revolução ou de a considerar filha da criatividade de Deus. O poeta “entra” na flor sendo parcialmente fiel aos sentidos (afinal, cor e perfume continuam a ser palpáveis, ainda que no corpo vegetal), não a transformando naquilo que ela não é, adaptando apenas a sua maneira de olhar o mundo (o mundo é partes sem um todo) a um nível distinto de grandeza. Como naquelas histórias em que astronautas são miniaturizados e inseridos no interior do corpo humano sem perderem a sua integridade física e psíquica nessa transposição da fronteira da pele, o autor não se contradiz, antes continua a dizer-se numa outra dimensão. As consequências do gesto são imensas. Não só o texto evoca uma penetração sexual, como se assemelha a um acto de agressão mortífera: a borboleta tanto se reproduz como se desintegra nos elementos que a constituem. Este poeta já não é um mero aceitante, mas alguém que de facto aboliu a diferença entre aceitar e questionar. Pode agora mergulhar no dentro de que sempre desconfiou, porque esse dentro não tem uma índole psicológica, fisiológica ou religiosa, mas efectivamente sensorial. A ciência, a teologia, a filosofia e a arte (ao fim e ao cabo, as diversas formas de passagem para outra dimensão) que a partir daqui poderiam nascer, talvez pudessem de facto abdicar da matemática, da transcendência, da especulação e da metáfora (respectivamente). Todo o conhecimento partiria de uma analítica fenomenológica. A própria heteronímia (que ainda tem o seu séquito de detractores, desconfiados de uma estratégia que julgam um mero artificialismo) fica parcialmente explicada. Se dividirmos a borboleta nos seus elementos, estes adquirem de imediato outras latitudes. Pondo a cor vermelha da borboleta entre parêntesis, a cor assim emancipada passa a poder invocar muitas outras realidades vermelhas. Na borboleta, a cor é apenas atributo das asas; fora da borboleta, a cor pode fazer pensar numa flor que esse insecto visita, em sangue, em lábios, no arrebol. De igual modo, o movimento enquanto entidade isolada pode accionar as pontes metonímicas que o tornam indício de água corrente, bailarina, ou avião. Ora, ao investigar-se a si mesmo (ao passar a sua própria fronteira interior), Pessoa foi o menos freudiano que conseguiu. Procedeu por “mera” cisão, distribuindo as suas qualidades pela sua infinita escolta de heterónimos. No entanto, se Caeiro configura uma dimensão específica e isolada da personalidade pessoana (a sua cor, ou o seu movimento…), a personagem teve de adquirir um conjunto de peculiaridades (a vivência do campo, o ateísmo convicto, etc.) que já não pertencem ao seu criador, para poder ser credível e dinâmica enquanto personagem. Je est un autre. O dentro que se abre no poema ironicamente numerado como XL, é o dentro libertário que possibilita a contradição coerente na relação do Homem com a realidade (os nossos vários rostos, os nossos vários perfis, os nossos vários gestos). Claro que Alberto Caeiro propôs, ao seu modo, a sua versão imperfeita dessa liberdade maior do que ele próprio e que, apenas a um nível semi-consciente, enunciou. No texto “Deste modo ou daquele modo”, o poeta escreveu uma das mais belas Artes Poéticas que já pudemos ler. E a atitude que aí se enuncia (a escrita como percurso de tentativas e falhanços, como contradição frágil entre sinceridade e esforço criador, mas sempre profundamente conectada à realidade) está em perfeita sintonia, ou melhor, numa relação de continuidade com a Arte de Viver do poema “Meto-me para dentro, e fecho a janela”. Como no caso de Proust, a escrita e a vida de Caeiro são os dois atributos indispensáveis de uma mesma mundividência inquieta. E assim, este poeta que sentia a vida correr por si como um rio por seu leito, pôde enfrentar a morte com a serenidade anti-religiosa de quem diz: se até os átomos não dormem, por que hei-de ser eu só a dormir?

Baixar