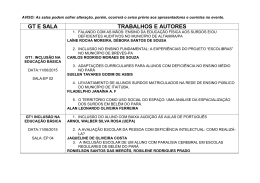

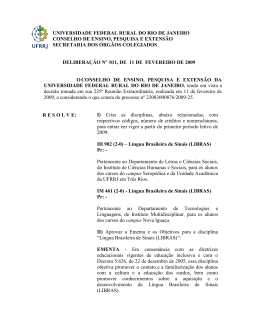

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Lucila Emiko Tsugiyama Orientações legais para a inclusão de surdos no ensino regular São Paulo 2009 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Lucila Emiko Tsugiyama Orientações legais para a inclusão de surdos no ensino regular Monografia apresentada ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como parte dos requisitos exigidos para a conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. Orientador: Prof. Dr. Adriano Monteiro de Castro São Paulo “Não o prazer, não a glória, não o poder: a liberdade, unicamente a liberdade.” (Bernardo Soares) AGRADECIMENTOS À Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao Prof. Dr. Adriano Monteiro de Castro pelo longo caminho de orientação deste trabalho e durante todo o curso de Licenciatura, por sua dedicação ao que acredita. À Prof. Ms. Magda Medhat Pechliye, fundamental para a aprendizagem e crescimento como pessoa. À Prof. Dra. Rosana dos Santos Jordão, essencial para desenvolver multiplas facetas do olhar crítico. Ao Prof. Dr. Paulo Fraga da Silva, por gentilmente disponibilizar-se a compor a banca e contribuir com seu conhecimento. À Lic. Michelle Melina Gleica Del Pino Nicolau Pereira, por disponibilizar-se para participar da banca e por compartilhar suas experiências no estudo da Educação Inclusiva. RESUMO Esta pesquisa, de natureza qualitativa, teve como foco analisar alguns pontos relacionados às políticas públicas de inclusão, questionando-as quanto ao acesso de surdos no sistema regular de ensino. Os procedimentos metodológicos consistiram na realização de análise das leis e declarações vigentes relacionadas à educação de surdos, o que possibilitou constatar que há divergência entre seus conteúdos e o que está ocorrendo na prática de acordo com os referenciais teóricos adotados. Os problemas encontrados pelo estudo mostraram que há falhas tanto nas interpretações das recomendações apresentadas nesses documentos, assim como nas ações das escolas para a suposta inclusão do surdo, demandando maior preparo dos professores, melhorias na organização de espaços e adequação das práticas pedagógicas para atender às demandas da Educação Inclusiva. Palavras-Chave: Necessidades educacionais especiais. Educação inclusiva. Educação de surdos. ABSTRACT The present qualitative study is focused on some points related to public policies of inclusion, questioning about the access of the deaf in the regular system of education. The methodological procedures consists in conducting analysis of laws and declarations related to education of the deaf, which showed that there are differences between laws contents and what is happening in practice, according to the theoretical frameworks adopted. The study showed that there are failure in interpretations of the recommendations contained therein, as well as the actions of the schools to the intending inclusion of the deaf, demanding a better preparation of teachers, improvements in the space organization at schools and appropriateness of teaching practices to attend all these demands of Inclusive Education. Keywords: Special educational needs. Inclusive education. Education of the deaf. SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO...........................................................................................................7 2. CONTEXTO HISTÓRICO DA SURDEZ.....................................................................9 3. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA.......................................14 4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS..................................................................17 5. ANÁLISE E DISCUSSÃO.........................................................................................18 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................31 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................32 ANEXO A – LEIS ANALISADAS..................................................................................34 7 1. INTRODUÇÃO Ao lançar um olhar sobre a trajetória que a educação tem tomado, pode-se perceber as mudanças que ocorreram social, cultural e politicamente, em relação ao que se considerava deficiência. Com a criação de políticas públicas específicas, a questão da educação inclusiva para a formação dos indivíduos ganhou maior espaço na sociedade. Essas políticas lembram que a educação é direito de todos e que seu acesso nunca pode ser negado. No entanto, embora as escolas estejam procurando seguir esta recomendação, possibilitando o ingresso desses alunos com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino, suas ações têm se mostrado insuficientes, pois a verdadeira inclusão não está realmente ocorrendo. Dessa maneira, o presente trabalho pretende analisar alguns pontos a respeito das políticas públicas de inclusão, a partir de questionamentos quanto ao seu funcionamento e compreender a surdez como uma diferença e não como condição de sujeitos alheios ao mundo, vivendo em uma sociedade à parte. O Ministério da Educação tem incentivado, desde a década de 90, o acesso de alunos surdos no sistema regular de ensino, com base na proposta de Educação Inclusiva. Essa política tem garantido a entrada de alunos com necessidades especiais na escola, sobretudo na educação básica, tornando crescente o número de alunos surdos matriculados nos sistemas de ensino. No entanto, ao passo que a proposta inclusiva prossegue, a evasão escolar também tem ocorrido, devido aos obstáculos presentes principalmente em relação à aprendizagem e ao atendimento a esses alunos. Segundo o IBGE (censo 2000), havia cerca de 57 milhões de surdos no mundo e 2,25 milhões no Brasil, sendo 166.400 totalmente surdos. No estado de São Paulo há 480 mil surdos, enquanto na cidade há cerca de 150 mil. Nos países desenvolvidos, entre 1000 nascimentos há um surdo pré-liguístico, sendo 60% dos mesmos por causas genéticas. Já por causas ambientais, há 40%. Em países em desenvolvimento, entre mil nascimentos há quatro surdos pré-linguísticos, sendo 20% por causas 8 genéticas e 80% por causas ambientais. Uma pequena porcentagem conhece a Língua Brasileira de Sinais e a maioria dessas pessoas possuem renda de aproximadamente dois salários mínimos. Do total de alunos matriculados, segundo o censo escolar de 2003, apenas 33% concluem o Ensino Médio. Ao considerar o Censo escolar de 2006, realizado pelo MEC/INEP, a relação de matrículas distribui-se da seguinte forma: 43.104 na Educação Básica, 10.912 no Ensino Médio e 2.428 no Ensino Superior. A partir desses, dados pode-se perceber que há um grande problema atualmente na educação inclusiva: a existência de propostas e leis, mas que não necessariamente são respeitadas ou seguidas pelos sistemas educacionais. Dessa maneira, torna-se essencial questionar e analisar o processo de inclusão, para que se possa melhorar o acesso e o atendimento dos educandos surdos no sistema regular de ensino. Para tanto, este trabalho pretende abordar um breve histórico da educação de surdos, contextualizando alguns dos diferentes pontos de vista apresentados passando da concepção clínico-terapêutica a sócio-antropológica, atendo-se à caracterização da surdez. Será apresentada, em seguida, a diferença entre o oralismo e a língua de sinais, e o que esta divergência acarretou e ainda tem influenciado na educação dos surdos. Também será colocada a trajetória da educação especial e da denominada educação inclusiva. Assim, foi objetivo do presente estudo analisar as orientações legais vigentes para a inclusão de surdos no ensino regular, as quais são: a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2007; e o Decreto Federal. n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, a qual dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 9 2. CONTEXTO HISTÓRICO DA SURDEZ Ao tratar da inclusão e da educação de surdos, é importante entender o que é e como a surdez era vista ao longo do tempo. Segundo o Ministério da Educação – Saberes e Práticas da Inclusão – Desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos surdos (BRASIL, 2005), o desenvolvimento auditivo na criança permite que esta conheça e compreenda o que acontece ao seu redor, fatores que são essenciais para aquisição da fala e da linguagem. A surdez é definida então como uma privação sensorial, a qual interfere diretamente no processo de comunicação do indivíduo. Tal privação é caracterizada por problemas no processamento auditivo normal, independente da causa ou do grau. Há dois tipos de surdez: congênita, que ocorre antes da aquisição da linguagem e a adquirida, que pode ocorrer durante a vida, podendo ser tanto antes como depois do desenvolvimento da linguagem. A surdez por pré-disposição genética e por problemas durante a gravidez pode ser classificada como pré-natal; na ocorrência de nascimento prematuro, traumas ou complicações ao nascer, é denominada peri-natal. Caso seja adquirida, é chamada de pós-natal.(BRASIL, 2005). O comprometimento auditivo pode se localizar em diferentes regiões da orelha, a surdez pode ainda ser classificada como unilateral ou bilateral, abrangendo cinco níveis: leve, moderada, acentuada, severa ou profunda, de acordo com a acuidade auditiva, em dB (decibels). Em todos os casos, a comunicação do indivíduo fica prejudicada. Sendo assim, a surdez é como um deficit auditivo e o surdo é aquele que constrói sua identidade a partir de uma comunicação visual – que difere da maioria das pessoas que ouvem. Este fato acarreta problemas, principalmente, quando é necessário conviver em uma sociedade, na qual a oralidade predomina. Ao inserir a surdez em um breve contexto histórico, pode-se observar que os surdos eram vistos de maneira bastante diversificada: nas civilizações antigas, como no Egito, as pessoas surdas eram consideradas místicas, sendo respeitadas pela 10 sociedade da época, pois eram grandes observadores. Já na Grécia, os surdos não tinham espaço, devido ao culto à perfeição e à beleza que os gregos tinham em sua cultura. Dessa maneira, os surdos eram frequentemente isolados ou abandonados, pois eram considerados incapazes. Já no contexto da época de 1500, Ponce d’Leon era um monge que ensinava alguns surdos uma certa linguagem baseada em sinais, provando que eles eram educáveis e também racionais. Durante os séculos XVI a XVIII, a surdez era vista, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como incompatível à sociedade e a educação de surdos era inimaginável naquela época. As crianças eram comumente abandonadas ou mesmo confinadas dentro de casa, como cita Guarinello et al. (2006), uma vez que as crianças ditas “diferentes” nos dias de hoje eram consideradas “anormais”. Apenas no decorrer do século XVIII, este pensamento começou a mudar paulatinamente, com a fundação de escolas para surdos. O abade L’Epée foi um dos pioneiros nesse processo e fundou uma escola pública de alunos surdos em Paris para ensiná-los a língua e a cultura francesa, (BISOL et al., 2007; REILY, 2004). Paralelamente, na Alemanha, ocorria o mesmo: Heinicke também tentava ensinar aos surdos uma forma de linguagem para que pudessem ingressar na sociedade. Além disso, completa Bisol (2007), a diferença consistia na abordagem metodológica de ambos: o primeiro utilizava uma linguagem baseada em sinais, enquanto o segundo, utilizava-se de um enfoque oral, como a leitura labial. Influenciada pela Europa e pelos Estados Unidos, a educação para surdos também chegou ao Brasil em 1857 e sistematizou-se pela vinda de Hernest Huet. A partir disso, a primeira escola para meninos surdos foi fundada: o Imperial Instituto de Surdos e Mudos – atual INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos (BISOL, et al., 2007). Dessas tentativas de tornar a comunicação acessível aos surdos, seja por enfoque predominantemente oral ou sinalizado, travaram-se até os dias de hoje discussões que dividem as opiniões de profissionais da saúde e da educação: a surdez seria, então, um problema em que as pessoas necessitariam de cuidados médicos, 11 acompanhamento de fonoaudiologistas e desenvolvimento de aparelhos para ingressar na sociedade como indivíduo comum, ou seria um fato que vai além dessas interpretações e caminha a um novo modo de sentir e ver a mesma sociedade, sendo uma questão mais política e cultural? Para melhor compreender essas questões, é de grande relevância, segundo Skliar (1997) apud Quadros (2003), entender a surdez a partir de duas perspectivas: concepção clínica (ou clínico-terapêutica) e a concepção sócio-antropológica. A primeira entende a surdez como anormalidade/deficiência, visando tratamentos e também a utilização de mecanismos para “normalizar” o surdo, reabilitando-o e inserindo-o na sociedade (BISOL, 2007). Dessa maneira, consiste em uma interpretação em que a comunidade científica pode ser inserida, no sentido de pesquisar tecnologias para sanar com essas condições adversas. Como o desenvolvimento para a comunicação em português da pessoa que possui surdez fica prejudicado, pois o seu acesso às informações auditivas é comprometido, na concepção clínico-terapêutica, tenta-se fazer uma reabilitação oral para essas pessoas, principalmente quando crianças. Segundo o Ministério da Educação – Saberes e Práticas da Inclusão - (BRASIL, 2005), esse processo de reabilitação pode ser eficaz quanto à aquisição, desenvolvimento e a manutenção dessa linguagem oral, sendo essencial a participação de terapeutas, fonoaudiólogos e também o apoio familiar. Além disso, a utilização de aparelhos como: implantes cocleares, sistema de frequência modelada e o aparelho de amplificação sonora individual também são recomendados. Desse modo, pode-se dizer que nessa perspectiva destacam-se: a obrigatoriedade da fala, programas de reabilitação, práticas corretivas de estímulo tanto oral como auditivo e leitura labial e, ao “dominar” a linguagem oral, o surdo pode se integrar plenamente na sociedade já que esta é a forma “comum” e “normal” de comunicação. No entanto, essa visão deixou de considerar muitas necessidades importantes na educação de surdos, pois a assistência médica, o acesso escolar desde o ensino infantil e a utilização de aparelhos auditivos não é acessível à maioria das 12 pessoas, o que acaba acarretando a exclusão não apenas na escola como na sociedade. Para tentar amenizar esses pontos negativos, é possível adotar uma concepção mais recentemente abordada nos meios acadêmicos, que é a visão sócioantropológica. Esta leva em consideração a relação psico-social do indivíduo e entende a surdez como uma “diferença”- uma maneira própria que o surdo possui de ver e se relacionar com o mundo – considerando essa relação uma experiência sobretudo visual. Além disso, para essa concepção, embora a surdez seja caracterizada por uma limitação auditiva, como cita o Ministério da Educação – Saberes e Práticas da Inclusão (BRASIL, 2005), as potencialidades dos surdos devem ser valorizadas. Esta concepção pode ser caracterizada como uma proposta, a qual não se detém às limitações auditivas, considerando que cada surdo é único e possui diferenças tanto cultural como social ao longo da vida – em que a língua de sinais é uma alternativa comunicativa a eles, apoiando a educação bilingue e a presença de educadores surdos nas instituições educativas e/ ou intérpretes. Deste modo, pode-se observar que há vários pontos de vista sobre a surdez os quais dependem da época e também do grupo social em que a pessoa surda está inserida. Para Quadros (2004), o bilinguismo rompe com a perspectiva clínico-terapêutica na educação de surdos, focando-se principalmente em suas relações culturais, sociais e políticas. Contudo, ressalta que ainda há vestígios dessa concepção, a qual se unitiza da língua de sinais para ensinar a língua portuguesa e não traduzir o que se chama de “experiência visual”. Ou seja, acabam sendo meros gestos utilizados como ferramentas para o entendimento exclusivo da língua portuguesa – ocasionando muitos problemas como os de aprendizagem nos alunos surdos. Ao considerar tais pressupostos, segundo Guarinello et al. (2006) e Lacerda (2006), os surdos que freqüentavam as escolas regulares no século XX não tinham atendimento apropriado. Seria responsabilidade dos próprios alunos surdos se adaptarem ao sistema educacional e corresponder às expectativas: “correr atrás de seus interesses”. 13 A partir da década de 1990, iniciou-se uma preocupação maior a respeito da inclusão e a política educacional de inclusão foi elaborada, chegando àqueles com “necessidades educacionais especiais” (NEE), com uma denominação comum pelos sistemas de ensino de “atenção à diversidade” (SKLIAR, 2003). As propostas de maior respeito e socialização efetiva destes grupos chegavam também à comunidade surda, sobretudo em relação ao acesso no sistema regular de ensino (BISOL et al. 2007). Segundo Soares (1996), durante a década de 50, o objetivo da educação de surdos visava capacitar a aquisição de um código linguístico para que pudessem aprender diversos conteúdos curriculares nas escolas. Dessa maneira, completa que a proposta de educação de surdos e a comum podem seguir o mesmo caminho, necessitando apenas de algumas adaptações nesses conteúdos, facilitando a aprendizagem desses alunos. Sendo a linguagem essencial para ocorrer comunicação dentre os indivíduos há, desta maneira, dois tipos de produção e também de reconhecimento da linguagem: aquela que utiliza a vocalização, visualização e a audição – chamado sistema sensorial e aquela que se utiliza de um sistema motor, que adota basicamente a visão e o tato. É nesta segunda forma que se encontra a língua de sinais, que é uma comunicação espaço-visual, segundo Chaveiro e Barbosa (2005), pois se utiliza da visão para receber a informação e da reprodução de sinais com as mãos para transmiti-la. Assim, é importante, como citam Guarinello et al. (2006), Lacerda (2006) e também para o Ministério da Educação (BRASIL, 2005), reconhecer as dificuldades existentes no aprendizado dos educandos surdos no sistema regular de ensino e também o preparo dos professores e intérpretes para que auxiliem melhor esses alunos. Além disso, também enfatizam que o giz e a lousa não são suficientes para a aprendizagem dos surdos, necessitando ocorrer um redimensionamento do projeto escolar. Deste modo, diferentes modos de contemplar a inclusão têm sido utilizados (CHAVEIRO e BARBOSA, 2005). 14 3. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA As políticas nacionais baseiam-se em documentos e leis tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Objetivam assim o respeito, atendimento, entendimento e inclusão daqueles que necessitam de educação especial, pois é direito de todos e não prevê diferenças. Ao relacionar com a realidade dos alunos surdos, as propostas dessas políticas tornam-se essenciais para a sua educação, principalmente em relação à rede regular de ensino. Dessa maneira, a educação inclusiva fundamenta-se na seguinte afirmação: promover educação a todos, de maneira que o objetivo comum de todas essas políticas está relacionado com o resgate do valor dos direitos humanos, o qual atualmente encontra-se esquecido no papel. A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2007), reconhece essa dificuldade e propõe então mudanças na organização de escolas para que seja possível atender às necessidades dos alunos e para que haja uma educação de qualidade a todas as pessoas. Ao considerar esta política, pode-se inserir o percurso histórico da Educação de Surdos: a educação especial chegou ao Brasil durante o império, em 1857. O Instituto dos Surdos Mudos (que agora é Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES), é fundado a partir da visão daquela época, a clínico-terapêutica. Assim, essas instituições teriam sido criadas para substituir o ensino comum, focando-se no atendimento de pessoas com deficiência. Em 1973, o MEC criou o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP – voltado principalmente a pessoas deficientes, mas ainda com campanha de caráter assistencial. A educação de alunos com deficiência possuía a concepção de “políticas especiais”, sendo apenas na Constituição de 1988 apresentada a concepção de “educação para todos” e a igualdade no acesso, direito à permanência na escola e atendimento especializado, sendo estes deveres do Estado – retomando a Declaração dos Direitos Humanos. 15 Contudo, embora a idéia de acesso de todos à educação estivesse proposta, não estava tão clara quanto ao acesso comum de alunos com “necessidades especiais” e alunos “normais”. É a partir da década de 90 que essas idéias tomam rumos mais concretos. A inclusão no Brasil sofreu influências da Conferência Mundial de Educação para Todos, 1990, que ocorreu na Tailândia e da Conferência de Salamanca, 1994, Espanha, as quais se complementam. A primeira ressalta a necessidade do desenvolvimento de uma política educacional, na qual se visava uma educação com qualidade enquanto a segunda foi importante para maior discussão a respeito da educação inclusiva, a partir de um trabalho pedagógico de qualidade, que permitisse aprendizagem a todos os alunos, pois centrava-se neles. (GUARINELLO, et al., 2006). Assim, a Declaração de Salamanca, fruto desse encontro de vários países na Espanha em 1994, prevê aos “alunos com necessidades educacionais especiais” um sistema de educação que atenda às suas demandas. Procura esclarecer como o direito à educação é importante, independente de suas diferenças ou deficiências. Esse direito deve fazer parte do sistema educativo, chegando àqueles que necessitam de educação especial, apresentando-a com uma visão que foca no atendimento das necessidades educacionais dos alunos pelo sistema de ensino. Essa declaração reconhece a relevância da educação às crianças, jovens e adultos, não só aqueles considerados “normais” como os com necessidades educacionais especiais, e seu acesso no sistema regular de ensino – da mesma forma que a Declaração dos Direitos Humanos (UNESCO, 1948) cita no artigo XXVI, que todo ser humano tem direito à instrução, podendo esta ser gratuita, abrangendo o âmbito técnico-profissional e também o acesso à educação superior. Desta maneira, considera as diferenças entre os indivíduos, a diversidade de necessidades, e que esses indivíduos devem ter acesso à escola regular. A Declaração de Salamanca (1994) defende, ainda, a adoção da educação inclusiva como se fosse uma lei ou como um princípio político, além de maior atenção ao preparo dos professores para que possam receber estes alunos adequadamente, uma vez que acreditam que 16 As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos; além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças e promovem a eficiência, numa ótima relação custoqualidade, de todo o sistema educativo. (UNESCO, 1994) A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001 e, segundo a Política Nacional de Educação Especial (2007) também, visa acabar com todo o tipo de discriminação às pessoas deficientes. Afirma que os direitos fundamentais são iguais tanto às pessoas com deficiência quanto as demais. Este documento defende uma nova interpretação da educação especial - uma vez que os homens nascem livres e assim permanecem - seus direitos e sua liberdade devem ser respeitados. Estas declarações retomam a importância de entender o que é a surdez, uma vez que a forma com a qual os surdos enxergam o mundo difere da dinâmica escolar tradicional. É importante que haja interação direta entre aluno e professor para que esse indivíduo possa entender o mundo e prosseguir seu desenvolvimento social e cognitivo. Dessa maneira, a língua de sinais tornou-se um grande instrumento para os surdos, permitindo sua maior expressão. 17 4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa que buscará analisar a legislação vigente com base nos referenciais teóricos, discutindo sobre a questão da inclusão de alunos na rede regular de ensino. Para tanto, optou-se por uma análise documental, a qual segundo Lüdke e André (2003), é considerada um modo adequado de se proceder metodologicamente frente à abordagem da pesquisa realizada. Dessa maneira, foram selecionados, lidos e analisados os seguintes documentos (anexados na íntegra no final do trabalho): • Resolução CNE/CEB nº 02 de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. • Lei n.10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o artigo 18º da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, regulamentadas pelo Decreto Federal. n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. • Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 05 de junho de 2007, documento elaborado pelo Ministério da Educação/Secretaria da Educação Especial, que visa promover uma educação de qualidade a todos. 18 5. ANÁLISE E DISCUSSÃO Ao levar em consideração que o acesso à educação é parte indispensável para a formação do indivíduo, sendo essencial na construção de sua autonomia, as políticas nacionais têm cada vez mais considerado a inclusão como um objetivo a ser alcançado. No entanto, essa tentativa de incluir alunos com necessidades especiais precisa ser reavaliada. Um documento relevante na questão da inclusão escolar de alunos com necessidades especiais é a Resolução CNE/CEB, nº 2, de 11 de setembro de 2001. Nela estão contidas as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, indicando que o sistema de ensino deve matricular à todos, desde a educação infantil, e os alunos terão atendimento escolar especializado - desde que se evidencie a necessidade, mediante avaliação da condição do educando - levando em consideração a comunidade e os familiares. Segundo esta resolução, cabe à escola se adequar às necessidades dos alunos e também promover uma educação de qualidade. Assim, o censo escolar torna-se uma ferramenta bastante útil para constatar o andamento desse processo. Neste documento, no artigo 3º, entende-se como educação especial uma proposta pedagógica pautada nos recursos para apoiar e complementar ou até mesmo substituir a educação comum, possibilitando o desenvolvimento das capacidades dos educandos com necessidades educacionais especiais. Já a realidade dos alunos surdos está presente nos artigos 5º e 8º, em que são feitas considerações sobre as necessidades especiais: Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 19 II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. (Resolução CNE/CEB, n 2, de 11 de setembro de 2001) Art. 8 o As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns: I - professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos; II - distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade; III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a freqüência obrigatória; IV – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante: a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial; b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis; c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente; d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. V – serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas quais o professor especializado em educação especial realize a complementação ou 20 suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos; VI – condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de pesquisa; VII – sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da família no processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade; VIII – temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam concluir em tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino, procurando-se evitar grande defasagem idade/série; IX – atividades que favoreçam, ao aluno que apresente altas habilidades/superdotação, o aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar, nos termos do Artigo 24, V, “c”, da Lei 9.394/96. (Resolução CNE/CEB, nº 2, de 11 de setembro de 2001) O educando surdo é considerado, por esta resolução, com necessidades educacionais especiais, pois se utiliza de uma linguagem baseada em sinais para comunicação. A importância de inseri-lo no ensino regular, para que possa se integrar social e culturalmente com outros alunos, em salas de aula comuns, também é defendida. Seus obstáculos na aprendizagem estão relacionados com limitações nesse processo. Para tanto, são recomendadas algumas adaptações curriculares, de maneira a atender às necessidades desses alunos e, principalmente, que haja preparo dos professores, tanto intérpretes como especializados em educação inclusiva, além de 21 acompanhamento pedagógico, que são fatores essenciais para o desenvolvimento do aluno. Porém, embora essas políticas demonstrem grande preocupação com a inclusão, na prática, muito pouco é realizado: mesmo abrindo vagas, garantindo-as e permitindo o acesso a todos, para Quadros (2003), os alunos surdos se sentem incapacitados e muitas vezes, inferiores dentro da sala de aula. Isto quer dizer que na verdade está ocorrendo exclusão dentro da escola, ao invés da inclusão. É possível observar que essas ações inclusivas são colocadas como obrigação do sistema escolar, organizando e encontrando soluções para garantir e assegurar a entrada desses alunos em sala de aula comum, o que acaba encarregando a escola de toda responsabilidade. Dessa maneira, ao considerar toda a trajetória de inclusão, da educação de surdos e da educação tradicional oralista, pode-se perceber que não é surpresa essas falhas de inclusão-excludente acontecerem com frequência. Além disso, como nenhum “modelo” ou “proposta de ação” é colocado como guia, as instituições acabam procurando meios para atender a essas políticas e muitas vezes cometem equívocos, promovendo novamente a exclusão. Segundo Guarinello et al. (2006), tanto em escola especial quanto na regular, a maioria dos alunos não está matriculada, apesar das leis brasileiras garantirem a inclusão. Isso significa que o sistema não está contemplando a todos e também que aqueles poucos com oportunidade de acesso, não estão recebendo educação apropriada. Este fato condiz com o que afirmam os censos escolares de 2000, 2003 e 2006: na Educação Básica, o número de matrículas é de 43.104, enquanto no ensino Médio é de 10.912 e, segundo o censo 2003, apenas 33% dos alunos matriculados concluíram o Ensino Médio. Pode-se perceber pelos dados apresentados que à medida que as propostas inclusivas vão ganhando espaço, a evasão escolar também tem ocorrido. Considerando o fato como um problema central nas políticas inclusivas, podese dizer que a inclusão está funcionando perfeitamente enquanto há uma obediência documental teórica. Porém, na prática, não está solucionando problemas, mas sim criando um ciclo: a entrada e a seguinte saída do aluno na escola. 22 A ocorrência dessa situação pode ser explicada a partir de alguns pontos: o contexto histórico, o desrespeito dessas políticas por parte das instituições, a segregação social refletida na escola, o despreparo dos professores e da própria escola para receber um aluno surdo e o desconhecimento da Libras, fazendo da inclusão uma forma de exclusão. Para Soares (1996), o problema da educação inclusiva encontra-se no decorrer da história, em que a educação comum e a especial trilhavam caminhos paralelos. Assim, a questão teria se tornado apenas de diferença metodológica, isto é, somente entre abordagens da escola especial e da escola comum - desconsiderando fatores sociais implicados na separação entre “ouvintes” e “comunidades surdas”, como Bueno (1998) ainda cita. Dessa maneira, a falha no processo de inclusão consiste na falta de uma visão sócio-cultural, na qual a identidade desses sujeitos reduz-se à surdez, o que vai contra a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2007) cuja proposta abomina qualquer tipo de discriminação e afirma que a educação inclusiva tem caráter político, cultural e social;ou seja, como consta na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, a educação precisa ser mais integrada, propondo a inclusão dos alunos com necessidades especiais na rede regular de ensino, pois a cultura surda deve ser respeitada. Pode-se citar, para tanto, o Artigo 9º da Resolução CNE/CEB nº2 de setembro de 2001, em que a criação de salas especiais pode ser efetuada, de maneira transitória, dependendo do grau de dificuldade que o aluno surdo sinta durante o ensino e possa auxiliá-lo a participar e exercer atividades com maior autonomia: o Art. 9 As escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja organização fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes curriculares nacionais para a Educação Básica, bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos. 23 o § 1 Nas classes especiais, o professor deve desenvolver o currículo, mediante adaptações, e, quando necessário, atividades da vida autônoma e social no turno inverso. o § 2 A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para o atendimento inclusivo, a equipe pedagógica da escola e a família devem decidir conjuntamente, com base em avaliação pedagógica, quanto ao seu retorno à classe comum. (Resolução CNE/CEB, nº 2, de 11 de setembro de 2001) Em relação à aprendizagem, outro fator que contribui para a ineficácia do sistema inclusivo na prática, segundo Guarinello et al. (2006), é que alguns professores não associam a dificuldade para ensinar com a de aprender do surdo, como se o desconhecimento da surdez e da Libras não implicasse diretamente no aprendizado tanto no âmbito linguístico quanto comunicativo do aluno. Isso mostra que embora essas políticas existam, os docentes não as conhecem e acabam cometendo muitos erros ao lidar com a surdez, pois se espera do educando surdo o mesmo desempenho daquele aluno ouvinte. Dessa maneira torna-se compreensível o fracasso escolar e o sentimento de “inferioridade” que os alunos surdos acabam cultivando. No documento do Ministério da Educação: Saberes e práticas da inclusão, (BRASIL, 2005) consta que a língua de sinais tinha sido proibida, a partir de um congresso mundial que ocorreu em Milão em 1880. Neste encontro, o método puramente oralista e clínico-terapêutico foi priorizado. Isso revela o porquê da estruturação da educação e da sociedade tal como é e explica o desconhecimento da língua de sinais pela maioria das pessoas. Além disso, pode-se entender o porquê da linguagem sinalizada ter sido encontrada presente apenas em guetos. Em 2002, a lei nº.10.436, regulamentada pelo Decreto Federal. n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras – foi sancionada pelo governo vigente e a Libras (Língua Brasileira de Sinais) tornou-se um meio legal de comunicação. A partir disso, aquilo que era considerado exclusivo de surdos, uma língua “gestual” apenas, como reitera Quadros (2003), acabou por tornarse parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. A autora completa ainda lembrando que muito embora a Declaração de 24 Salamanca, de 1994, tenha considerado a língua de sinais na educação de surdos, sua utilização é apenas de caráter recomendativo nesse documento, contribuindo para desconhecimento por parte de professores e também de familiares. A Lei de libras consiste em um documento recente de extrema importância tanto para a comunidade surda como para tudo aquilo que se relaciona à Educação Inclusiva. O Artigo 1º define e apresenta o que a libras representa: Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visualmotora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (Lei nº 10436 de 24 de abril de 2002) A partir da leitura do artigo pode-se inferir que a língua de sinais ganhou forças dentro da maioria dessas comunidades de pessoas surdas, mostrando que esta língua é tão importante como qualquer outra, mesmo não sendo de caráter oral. No entanto, embora esta lei exista, as características da Língua Brasileira de Sinais muitas vezes não são levadas em consideração na aprendizagem escolar do aluno surdo. Quadros, (2003), diz que a língua de sinais é vista, em sua maioria, como gestos para explicar e entender a língua portuguesa oral, tornando aquela uma língua a mais, ignorando o seu real significado e relevância. A partir deste pensamento, não é à toa que a aprendizagem dos alunos surdos fica comprometida. Dessa maneira faz-se necessário entender a importância da Libras para o surdo, visando a melhoria da condição do sistema de ensino e, para tal, é necessário reconhecer que: • Cada país possui uma língua de sinais própria, de maneira que não pode ser considerada universal. • As regras gramaticais e significados diferem regionalmente , caracterizando um sistema composto por vários parâmetros, que 25 englobam: configuração de mãos, toque, movimento expressivo tanto facial como corporal e, principalmente, o contato visual. Através dessas características torna-se claro as peculiaridades presentes nessa forma de comunicação e como é essencial que seja reconhecida e respeitada plenamente. Outra característica importante a ser mencionada é que esta língua não substitui a língua portuguesa escrita, como é citado no artigo 4º: Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.(Lei 10436 de 24 de setembro de 2002) Contudo, vale observar que é essencial a relação da língua de sinais com a língua portuguesa escrita. A presença de um intérprete poderia tornar possível a comunicação entre o surdo e o ambiente em sala de aula. Sem dúvidas, o aprendizado seria melhor contemplado no sentido de entender o que o professor diz. Porém, deve-se levar em consideração que a escola tem caráter socializador e, por esse motivo, um intérprete pode melhorar o vínculo comunicativo em sala, mas não contribui totalmente para a inclusão social de surdos e o exercício de sua autonomia, pois o intérprete não substitui o “papel” do professor e deve auxiliar o educando surdo a se relacionar com outros discentes da sala de aula. O acesso à escola, historicamente, foi colocado como um privilégio de alguns e acabou ocasionando exclusão de outros grupos, refletindo a sociedade de sua época – o que não mudou atualmente. Ao considerar o processo pedagógico, o ensino feito 26 apenas em salas especiais das escolas comuns acaba privando o contato destes alunos com os outros. A aprendizagem acaba não sendo tão produtiva e a troca de experiências e cultura entre educandos ouvintes e surdos torna-se inexistente, enquanto a exclusão acontece. No entanto, quando se possibilitou o acesso de todos à educação, o paradoxo inclusão-exclusão ainda pôde ser observado, já que ainda há grupos que não conseguem ingressar no sistema de educação. Isto mostra o fracasso escolar, podendo ter diferentes explicações: como o processo pedagógico – referente a um problema interno da escola ou por questões políticas, sociais e econômicas (SOARES 1996). Dessa maneira, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2007), apresenta a necessidade de mudanças históricas, normativas e dos objetivos da Educação Especial. Segundo esta política, a educação inclusiva é um paradigma educacional que leva em consideração, assim como as propostas anteriores, os direitos humanos. A Política Nacional de Educação Especial reconhece a dificuldade existente ao se tratar da educação nos sistemas de ensino e propõe então mudanças na organização de escolas para que seja possível atender às necessidades educacionais dos alunos e para que haja uma educação de qualidade a todas as pessoas. Esse documento pretende superar as práticas discriminatórias e as dificuldades que o sistema de ensino possui quanto à questão da exclusão. Dessa maneira, tornase importante reavaliar a organização estrutural e cultural das escolas, com a finalidade de atender à especificidade dos alunos e garantindo-lhes uma educação de qualidade. Pode-se observar que os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2007) mostram-se condizentes com o percurso dos demais documentos apresentados, uma vez que a transversalidade da educação inclusiva desde a educação infantil até a superior, com atendimento especializado e a formação de professores capacitados além de outros profissionais como intérpretes, são contemplados. Isto quer dizer que o acesso dos alunos com deficiência, sua participação e sua aprendizagem estão sendo considerados. 27 Assim, quanto às questões inerentes aos problemas cercados pelo presente estudo, nesta política, visa-se o acesso do surdo à escola, tendo a Libras como disciplina curricular nos anos finais do Ensino Fundamental, segundo o decreto 5626, artigo 15º, e que a formação e a certificação de professor, presença de instrutor e tradutor/intérprete da língua de sinais sejam pré-requisitos para as escolas. A educação bilíngüe – o ensino de Libras e o da Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua no ensino regular - tornam-se fatores indispensáveis garantir aos surdos uma educação de qualidade: Para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, a educação bilíngüe – Língua Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para os demais alunos da escola. O atendimento educacional especializado para esses alunos é ofertado tanto na modalidade oral e escrita quanto na língua de sinais. Devido à diferença lingüística, orienta-se que o aluno surdo esteja com outros surdos em turmas comuns na escola regular. O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, do sistema Braille, do Soroban, da orientação e mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva e outros. A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana. 28 Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar. Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de todos os alunos. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informações. (Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, BRASIL, 2007) É interessante ressaltar que neste documento é lembrado como a educação especial estar separada da educação comum era visto como algo apropriado, enfatizando-se, na primeira, os aspectos relacionados à deficiência, preterindo-se a sua dimensão mais pedagógica. Perante a visão trazida pelos documentos analisados, torna-se clara a importância de ocorrer uma reestruturação das escolas de ensino regular e da educação especial, afim de minimizar a discriminação que ainda se faz presente. Da mesma maneira, destaca-se um ponto colocado na Declaração de Salamanca (1994), que apresenta intenções positivas quanto aos problemas existentes no processo de inclusão, em que “escolas regulares constituem meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que alunos com necessidades especiais devem ter acesso à escola regular”, criticando que os sistemas de ensino não têm implementado políticas que se proponham a esse objetivo. Outro ponto relevante da Política Nacional é considerar o dinamismo das pessoas em relação a si mesmas e ao contexto no qual estão inseridas, que está em constante transformação. Então, este documento defende que é necessário haver uma 29 atuação pedagógica para que a realidade da exclusão seja mudada, uma vez que a heterogeneidade em uma sala de aula torna o aprendizado dos alunos mais rico. Entretanto, o que essa política determina e recomenda também não tem funcionado adequadamente na prática. A falta de professores qualificados e intérpretes, a escassa divulgação da Libras - mesmo esta sendo considerada a primeira língua dos surdos, são alguns dos problemas enfrentados nas instituições. Embora haja a legislação para incorporar a linguagem sinalizada nos currículos, esta também não tem sido contemplada. Além disso, percebe-se que a questão torna-se bastante focada no uso ou não da língua e que as diferenças sócio-culturais são esquecidas. Isto quer dizer que as escolas precisam conhecer, primeiramente, a cultura surda e, dessa maneira, adequar seus conteúdos escolares, para que haja integração da língua de sinais. É interessante observar também o ponto de vista de Lacerda (2006), sobre o qual refletir aspectos sociais, culturais e políticos são essenciais na interação com sujeitos de outras culturas. Assim, respeitar a identidade surda, suas diferenças e reconhecer a existência de sua cultura são ações indispensáveis à melhoria da realidade observada no sistema inclusivo atual, já que não é uma questão de inserir o educando surdo em atividades de ouvintes (como tem ocorrido), mas propor meios que essas atividades sejam integradoras e significativa a eles. Também é necessário que a escola e a sociedade sejam inclusivas, que as culturas ouvinte e surda possam, juntas, compô-la. Porém, a autora ainda questiona as políticas à realidade das escolas públicas: salas superlotadas e a falta de recursos, questionando se as políticas levam em consideração a realidade dessas instituições quando fazem suas proposições. Outro ponto que vale ressaltar em relação ao sistema de inclusão, segundo Quadros (2004), é que não é apenas uma questão de colocar o aluno surdo na escola, em uma sala de aula. A verdadeira inclusão ocorre quando esta é considerada em relação ao currículo, direitos e deveres, atendo-se às diferenças no contexto social, político, linguístico e cultural. Então, esse currículo, considerada a presença de surdos em salas de aula comuns, deve ser organizado a partir de uma perspectiva espaço- 30 visual, em que as possibilidades de acesso aos conteúdos sejam ampliadas, inclusive pela presença da Libras. Finalizando as discussões propostas, vale retomar aquilo que foi considerado por Quadros (2004) e reforçar a importância de que novas políticas voltadas à inclusão de surdos contem com a participação da própria comunidade surda na sua elaboração e, assim, respeite-os como sujeitos competentes nas escolhas que dizem respeito à sua educação. 31 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao lançar um olhar a respeito do que se é colocado no papel e o que realmente é praticado, chega-se a conclusão que ainda há muito o que fazer quanto ao sistemas de inclusão e suas políticas públicas. Assim, o estudo da surdez é bastante importante por questões relacionadas ao preconceito social que o surdo sofre e também pela falta de estímulos ao seu potencial cognitivo, prejudicando o desenvolvimento de sua aprendizagem. Os sistemas de ensino, então, precisam organizar as condições de acesso ao espaço educacional, considerando os recursos pedagógicos e também quebrando a barreira da comunicação entre os indivíduos, considerando um currículo em que tanto a Libras quanto Língua Portuguesa estejam presentes. Assim, a aprendizagem e a valorização das diferenças de forma a atender as necessidades educacionais de todos os alunos podem ser atendidas e os seus direitos devidamente respeitados. Nesse sentido, inclusão de surdos vai muito mais além do que a simples criação e garantia de vagas, mas que a sociedade também seja inclusiva, com recursos materiais e com professores capacitados. Dessa maneira, considerar um ambiente heterogêneo para a inclusão de surdos no ensino regular, buscando meios para que participe definitivamente da sociedade – como uma cultura diferente – é proporcionar ao educando surdo meios de desenvolver sua autonomia, conhecimento e de se expressar. 32 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BISOL, C. A.; SIMIONI, J.; SPERB, T.,Contribuições da Psicologia Brasileira para o Estudo da Surdez. Psicologia: Reflexão e Critica. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. p. 392-400. BRASIL. Ministério da Educação.. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394, de 20 de dezembro de 1996. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº2. Institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, de 11 de setembro de 2001. BRASIL. Decreto Federal. n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEEP, de 5 de junho de 2007. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1998. BUENO, J. G. S. Surdez, linguagem e cultura. Caderno CEDES. Campinas, SP: setembro, n.46, vol.19, 1998. CHAVEIRO, N.; BARBOSA, M. A. Assistência ao surdo na área da saúde como fator de inclusão social. Revista Escola de Enfermagem. USP. 2005. p. 417- 422. GUARINELLO, A. C.; BERBERIAN, A. P.; SANTANA, A. P.; MASSI, G., PAULA, M. A inserção do aluno surdo na escola regular: visão de um grupo de professores do Estado do Paraná. Revista Brasileira. Marília, ed. vol.12, n.3. p. 317-330, set/dez, 2006. BRASIL. 33 IBGE. Censo Demográfico, 2000 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ home/estatistica/populacao/censo2000/default.shtm>. Acessado em: 29 de set. 2009. INEP. Censo Escolar, 2006. Disponível em: <http:// http://www.inep.gov. br/basica/censo/default.asp >. Acessado em: 30 de set. 2007. LACERDA, C. B. F. A inclusão escolar de alunos surdos: O que dizem professores, alunos e intérpretes sobre esta experiência. Caderno CEDES, Campinas, maio/ago.vol.26, n. 69, p. 163-184, maio/ago 2006. LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: Ed. Pedagógica e Universitária, 2003. QUADROS, R. M. Educação de surdos: efeitos de modalidade e práticas pedagógicas. Temas em educação especial IV. São Carlos-EDUFSCar. 2004. QUADROS, R. M. Situando as diferenças implicadas na educação de surdos: inclusão/exclusão. Ponto de Vista, Florianópolis: n.05, p. 81-111, 2003. REILY, L. Escola Inclusiva – Linguagem e mediação. Campinas: Ed. Papirus, 2004. SKLIAR, C. A educação e a pergunta pelos Outros: diferença, alteridade, diversidade e os outros “outros”. Ponto de Vista, Florianópolis, n.05, p. 37-49, 3003. SOARES, M. A. L.; O Oralismo como método pedagógico. Contribuição ao estudo da História da Educação do Surdo no Brasil. Universidade Federal de Campinas, SP: 1996. UNESCO. Declaração de Salamanca sobre princípios, política e práticas na área das necessidades educativas especiais. Espanha: Salamanca, junho de 1994. UNESCO. Convenção da Guatemala. outubro de 2001. Organização dos Estados americanos. Gatemala: 34 ANEXO A – LEIS ANALISADAS RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto no Art. 9o, § 1o, alínea “c”, da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, nos Capítulos I, II e III do Título V e nos Artigos 58 a 60 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer CNE/CEB 17/2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 15 de agosto de 2001, RESOLVE: Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades. Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional especializado. Art 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, mediante a criação de sistemas de informação e o estabelecimento de interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo Escolar e pelo Censo Demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do processo formativo desses alunos. 35 Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características bio-psicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar: I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social; II - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências; III - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos. Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem: 36 I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Art. 6o Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com: I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e supervisores educacionais; II - o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; III – a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário. Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica. Art. 8o As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns: I - professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos; 37 II - distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade; III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a freqüência obrigatória; IV – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante: a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial; b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis; c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente; d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. V – serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas quais o professor especializado em educação especial realize a complementação ou suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos; VI – condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de pesquisa; VII – sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da família no processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade; 38 VIII – temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam concluir em tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino, procurando-se evitar grande defasagem idade/série; IX – atividades habilidades/superdotação, que o favoreçam, aprofundamento ao e aluno que apresente enriquecimento de altas aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar, nos termos do Artigo 24, V, “c”, da Lei 9.394/96. Art. 9o As escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja organização fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes curriculares nacionais para a Educação Básica, bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos. § 1o Nas classes especiais, o professor deve desenvolver o currículo, mediante adaptações, e, quando necessário, atividades da vida autônoma e social no turno inverso. § 2o A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para o atendimento inclusivo, a equipe pedagógica da escola e a família devem decidir conjuntamente, com base em avaliação pedagógica, quanto ao seu retorno à classe comum. Art. 10. Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não consiga prover, podem ser atendidos, em 39 caráter extraordinário, em escolas especiais, públicas ou privadas, atendimento esse complementado, sempre que necessário e de maneira articulada, por serviços das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social. § 1º As escolas especiais, públicas e privadas, devem cumprir as exigências legais similares às de qualquer escola quanto ao seu processo de credenciamento e autorização de funcionamento de cursos e posterior reconhecimento. § 2º Nas escolas especiais, os currículos devem ajustar-se às condições do educando e ao disposto no Capítulo II da LDBEN. § 3o A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno, a equipe pedagógica da escola especial e a família devem decidir conjuntamente quanto à transferência do aluno para escola da rede regular de ensino, com base em avaliação pedagógica e na indicação, por parte do setor responsável pela educação especial do sistema de ensino, de escolas regulares em condição de realizar seu atendimento educacional. Art. 11. Recomenda-se às escolas e aos sistemas de ensino a constituição de parcerias com instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e estudos de caso relativos ao processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, visando ao aperfeiçoamento desse processo educativo. Art. 12. Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, devem assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliário – e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas dos recursos humanos e materiais necessários. § 1o Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a autorização de construção e funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra-estrutura definidos. § 2o Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a 40 acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa, facultando-lhes e às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais especializados em cada caso. Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. § 1o As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar, e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso à escola regular. § 2o Nos casos de que trata este Artigo, a certificação de freqüência deve ser realizada com base no relatório elaborado pelo professor especializado que atende o aluno. Art. 14. Os sistemas públicos de ensino serão responsáveis pela identificação, análise, avaliação da qualidade e da idoneidade, bem como pelo credenciamento de escolas ou serviços, públicos ou privados, com os quais estabelecerão convênios ou parcerias para garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, observados os princípios da educação inclusiva. Art. 15. A organização e a operacionalização dos currículos escolares são de competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo constar de seus projetos pedagógicos as disposições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos, respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, as normas dos respectivos sistemas de ensino. 41 Art. 16. É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas nos Artigos 24 e 26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla, que não apresentar resultados de escolarização previstos no Inciso I do Artigo 32 da mesma Lei, terminalidade específica do ensino fundamental, por meio da certificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as competências desenvolvidas pelo educando, bem como o encaminhamento devido para a educação de jovens e adultos e para a educação profissional. Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando, para tal, com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino. § 1o As escolas de educação profissional podem realizar parcerias com escolas especiais, públicas ou privadas, tanto para construir competências necessárias à inclusão de alunos em seus cursos quanto para prestar assistência técnica e convalidar cursos profissionalizantes realizados por essas escolas especiais. § 2o As escolas das redes de educação profissional podem avaliar e certificar competências laborais de pessoas com necessidades especiais não matriculadas em seus cursos, encaminhando-as, a partir desses procedimentos, para o mundo do trabalho. Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento de suas escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados, conforme previsto no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal, e nas Diretrizes 42 Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena. § 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva; II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem; III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades educacionais especiais; IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. § 2º São considerados professores especializados em educação especial aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. § 3º Os professores especializados em educação especial deverão comprovar: I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental; 43 II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio; § 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Art. 19. As diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da Educação Básica estendem-se para a educação especial, assim como estas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial estendem-se para todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Art. 20. No processo de implantação destas Diretrizes pelos sistemas de ensino, caberá às instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime de colaboração, o estabelecimento de referenciais, normas complementares e políticas educacionais. Art. 21. A implementação das presentes Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica será obrigatória a partir de 2002, sendo facultativa no período de transição compreendido entre a publicação desta Resolução e o dia 31 de dezembro de 2001. Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. FRANCISCO APARECIDO CORDÃO Presidente da Câmara de Educação Básica 44 BRASIL. Decreto Federal. n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. LEI N.º 10.436 de 24 de abril de 2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 45 Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Paulo Renato Souza 46 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. MEC/SEESP Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007. I – APRESENTAÇÃO O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Nesta perspectiva, o Ministério da educação /Secretaria de educação Especial apresenta a Política nacional de educação Especial na Perspectiva da educação inclusiva, que acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. 47 II - MARCOS HISTÓRICOS E NORMATIVOS A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização da educação se evidencia o paradoxo inclusão/exclusão, quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar. A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de hierarquização que operam na regulação e produção das desigualdades. Essa problematização explicita os processos normativos de distinção dos alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais e lingüísticas, entre outras, estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram a criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Essa organização, fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que definem, por meio de diagnósticos, as práticas escolares para os alunos com deficiência. No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto nacional da educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de 48 Janeiro. No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi - 1926, instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954 é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e; em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff. Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. A Lei nº. 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir ‘tratamento especial’ para os alunos com “deficiências físicas, mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”, não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender as necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. Em 1973, é criado no MEC, o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que, sob a égide integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação; ainda configuradas por campanhas assistenciais e ações isoladas do Estado. Nesse período, não se efetiva uma política pública de acesso universal à educação, permanecendo a concepção de ‘políticas especiais’ para tratar da temática da educação de alunos com deficiência e, no que se refere aos alunos com superdotação, apesar do acesso ao ensino regular, não é organizado um atendimento especializado que considere as singularidades de aprendizagem desses alunos. A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV). Define, no artigo 205, a 49 educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” , como um dos princípios para o ensino e, garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº. 8.069/90, artigo 55, reforça os dispositivos legais supracitados, ao determinar que "os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Também, nessa década, documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. Em 1994, é publicada a Política Nacional de educação Especial, orientando o processo de ‘integração instrucional’ que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que "(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. (p.19). Ao reafirmar os pressupostos construídos a partir de padrões homogêneos de participação e aprendizagem, a Política não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da educação especial. A atual Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional - Lei nº 9.394/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e; a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar. Também define, dentre as normas para a organização da educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] 50 oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37). Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Acompanhando o processo de mudanças, as Diretrizes Nacionais para a educação Especial na educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam que: Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001). As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar a escolarização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não potencializa a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino prevista no seu artigo 2º. O Plano Nacional de educação - PNE, Lei nº 10.172/2001, destaca que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. Ao estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, aponta um déficit referente à oferta de matrículas para alunos com deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e ao atendimento educacional especializado. A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e 51 liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência, toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Esse Decreto tem importante repercussão na educação, exigindo uma reinterpretação da educação especial, compreendida no contexto da diferenciação adotada para promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso à escolarização. Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. A Portaria nº 2.678/02 aprova diretriz e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braile para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional. Em 2003, o Ministério da Educação cria o Programa Educação inclusiva: direito à diversidade, visando transformar os sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, que promove um amplo processo de formação de gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização, a organização do atendimento educacional especializado e a promoção da acessibilidade. 52 Em 2004, o Ministério Público Federal divulga o documento O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. Impulsionando a inclusão educacional e social, o Decreto nº 5.296/04 regulamentou as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse contexto, o Programa Brasil Acessível é implementado com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento de ações que garantam a acessibilidade. O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando a inclusão dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilíngüe no ensino regular. Em 2005, com a implantação dos Núcleos de Atividade das Altas Habilidades/Superdotação – NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal, são formados centros de referência para o atendimento educacional especializado aos alunos com altas habilidades/superdotação, a orientação às famílias e a formação continuada aos professores. Nacionalmente, são disseminados referenciais e orientações para organização da política de educação inclusiva nesta área, de forma a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados Parte devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta de inclusão plena, adotando medidas para garantir que: 53 a. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de deficiência; b. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem (Art.24). Em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e a UNESCO lançam o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos que objetiva, dentre as suas ações, fomentar, no currículo da educação básica, as temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem inclusão, acesso e permanência na educação superior. Em 2007, no contexto com o Plano de Aceleração do Crescimento - PAC, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, reafirmado pela Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência, tendo como eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos e a formação docente para o atendimento educacional especializado. No documento Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas, publicado pelo Ministério da Educação, é reafirmada a visão sistêmica da educação que busca superar a oposição entre educação regular e educação especial. Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a educação não se estruturou na perspectiva da inclusão e do atendimento às necessidades educacionais especiais, limitando, o cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados de ensino (2007, p. 09). 54 O Decreto nº 6.094/2007 estabelece dentre as diretrizes do Compromisso Todos pela Educação, a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. III - DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL O Censo Escolar/MEC/INEP, realizado anualmente em todas as escolas de educação básica, acompanha, na educação especial, indicadores de acesso à educação básica, matrícula na rede pública, inclusão nas classes comuns, oferta do atendimento educacional especializado, acessibilidade nos prédios escolares e o número de municípios e de escolas com matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais. A partir de 2004, com a atualização dos conceitos e terminologias, são efetivadas mudanças no Censo Escolar, que passa a coletar dados sobre a série ou ciclo escolar dos alunos atendidos pela educação especial, possibilitando, a partir destas informações que registram a progressão escolar, criar novos indicadores acerca da qualidade da educação. Os dados do Censo Escolar/2006, na educação especial, registram a evolução de 337.326 matrículas em 1998 para 700.624 em 2006, expressando um crescimento de 107%. No que se refere à inclusão em classes comuns do ensino regular, o crescimento é de 640%, passando de 43.923 alunos incluídos em 1998, para 325.316 alunos incluídos em 2006, conforme demonstra o gráfico a seguir: 55 Quanto à distribuição das matrículas nas esferas pública e privada, em 1998, registra-se 157.962 (46,8%) alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas privadas, principalmente em instituições especializadas filantrópicas. Com o desenvolvimento de políticas de educação inclusiva, evidencia-se um crescimento de 146% das matrículas nas escolas públicas, que passaram de 179.364 (53,2%) em 1998, para 441.155 (63%) em 2006, conforme demonstra o gráfico a seguir: 56 Com relação à distribuição das matrículas por etapa e nível de ensino, em 2006: 112.988 (16%) são na educação infantil, 466.155 (66,5%) no ensino fundamental, 14.150 (2%) no ensino médio, 58.420 (8,3%) na educação de jovens e adultos, 46.949 (6,7%) na educação profissional (básico) e 1.962 (0,28%) na educação profissional (técnico). No âmbito da educação infantil, as matrículas concentram-se nas escolas/classes especiais que registram 89.083 alunos, enquanto apenas 24.005 estão matriculados em turmas comuns, contrariando os estudos nesta área que afirmam os benefícios da convivência e aprendizagem entre crianças com e sem deficiência desde os primeiros anos de vida para o seu desenvolvimento. O Censo das matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais na educação superior registra que, entre 2003 e 2005, o número de alunos passou de 5.078 para 11.999 alunos. Este indicador, apesar do crescimento de 136% das matrículas, reflete a exclusão educacional e social, principalmente das pessoas com 57 deficiência, salientando a necessidade de promover a inclusão e o fortalecimento das políticas de acessibilidade nas instituições de educação superior. A evolução das ações da educação especial nos últimos anos se expressa no crescimento do número de municípios com matrículas, que em 1998 registra 2.738 municípios (49,7%) e, em 2006 alcança 4.953 municípios (89%), um crescimento de 81%. Essa evolução também revela o aumento do número de escolas com matrícula, que em 1998 registra apenas 6.557 escolas e chega a 54.412 escolas em 2006, representando um crescimento de 730%. Destas escolas com matrícula em 2006, 2.724 são escolas especiais, 4.325 são escolas comuns com classe especial e 50.259 são escolas comuns com inclusão nas turmas de ensino regular. O indicador de acessibilidade arquitetônica em prédios escolares, em 1998, aponta que 14% dos 6.557 estabelecimentos de ensino com matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais possuíam sanitários com acessibilidade. Em 2006, das 54.412 escolas com matrículas de alunos atendidos pela educação especial, 23,3% possuíam sanitários com acessibilidade e 16,3% registraram ter dependências e vias adequadas (indicador não coletado em 1998). Em relação à formação dos professores com atuação na educação especial, em 1998, 3,2% possuíam ensino fundamental; 51% possuíam ensino médio e 45,7% ensino superior. Em 2006, dos 54.625 professores que atuam na educação especial, 0,62% registraram somente ensino fundamental, 24% registraram ensino médio e 75,2% ensino superior. Nesse mesmo ano, 77,8% destes professores, declararam ter curso específico nessa área de conhecimento. IV - OBJETIVO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e 58 continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. V - ALUNOS ATENDIDOS PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial organizada de forma paralela à educação comum seria mais apropriada para a aprendizagem dos alunos que apresentavam deficiência, problemas de saúde, ou qualquer inadequação com relação à estrutura organizada pelos sistemas de ensino. Essa concepção exerceu impacto duradouro na história da educação especial, resultando em práticas que enfatizavam os aspectos relacionados à deficiência, em contraposição à dimensão pedagógica. O desenvolvimento de estudos no campo da educação e a defesa dos direitos humanos vêm modificando os conceitos, as legislações e as práticas pedagógicas e de gestão, promovendo a reestruturação do ensino regular e especial. Em 1994, com a Declaração de Salamanca se estabelece como princípio que as escolas do ensino regular devem educar todos os alunos, enfrentando a situação de exclusão escolar das crianças com deficiência, das que vivem nas ruas ou que trabalham, das superdotadas, em desvantagem social e das que apresentam diferenças lingüísticas, étnicas ou culturais. O conceito de necessidades educacionais especiais, que passa a ser amplamente disseminado, a partir dessa Declaração, ressalta a interação das características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social, chamando a atenção do ensino regular para o desafio de atender as diferenças. No entanto, mesmo com essa perspectiva conceitual transformadora, as políticas educacionais 59 implementadas não alcançaram o objetivo de levar a escola comum a assumir o desafio de atender as necessidades educacionais de todos os alunos. Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos. Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão: dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. As definições do público alvo devem ser contextualizadas e não se esgotam na mera categorização e especificações atribuídas a um quadro de deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. Considera-se que as pessoas se modificam continuamente transformando o contexto no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes heterogêneos que promovam a aprendizagem de todos os alunos. 60 VI - DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre outros. Ao longo de todo processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. A inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços de intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. 61 Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino e deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse serviço educacional. Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos e educação profissional, as ações da educação especial possibilitam a ampliação de oportunidades de escolarização, formação para a inserção no mundo do trabalho e efetiva participação social. A interface da educação especial na educação indígena, do campo e quilombola deve assegurar que os recursos, serviços e atendimento educacional especializado estejam presentes nos projetos pedagógicos construídos com base nas diferenças socioculturais desses grupos. Na educação superior, a transversalidade da educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação bilíngüe Língua Portuguesa/LIBRAS, desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para os demais alunos da escola. O atendimento educacional especializado é ofertado, tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais. Devido à diferença lingüística, na medida do possível, o aluno surdo deve estar com outros pares surdos em turmas comuns na escola regular. 62 O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, do sistema Braille, do soroban, da orientação e mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva e outros. Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia intérprete, bem como de monitor ou cuidador aos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar. Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial. Esta formação deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de saúde, a promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça. 63 VII - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 4.024, de 20 de dezembro de 1961. BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 5.692, de 11 de agosto de 1971. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1988. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei Nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989. BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. BRASIL. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. UNESCO, Jomtiem/Tailândia, 1990. BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: UNESCO, 1994. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Especial. Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994. BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei Nº 10.048, de 08 de novembro de 2000. 64 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Secretaria de Educação Especial - MEC/SEESP, 2001. BRASIL. Ministério da Educação. Lei Nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Naiconal de Educação e dá outras providências. BRASIL. Decreto Nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Guatemala: 2001. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei Nº. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto Nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Direito à educação: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais – orientações gerais e marcos legais. Brasília: MEC/SEESP, 2006. BRASIL. IBGE. Censo Demográfico, 2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ home/estatistica/populacao/censo2000/default.shtm>. Acesso em: 20 de jan. 2007. BRASIL. INEP. Censo Escolar, 2006. Disponível em: http://www.inep.gov.br/basica/censo/default.asp >. Acesso em: 20 de jan. 2007. <http:// 65 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006. BRASIL. Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas. Brasília: MEC, 2007.