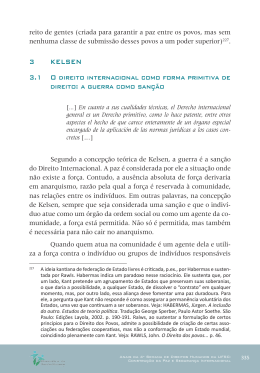

REPUBLICANISMO E LIBERALISMO - DA RELAÇÃO ENTRE CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA NO MARCO DAS TRADIÇÕES DO PENSAMENTO POLÍTICO MODERNO Marcelo Andrade Cattoni de Olivreira Mestre e Doutor em Direito Constitucional (UFMG) Professor Adjunto de Filosofia do Direito, Sociologia Jurídica, Teoria Geral do Direito e Hermenê u tica e Teoria da Argument ação Jurídica (PUCMinas) Professor Adjunto de Teoria da Constituição, Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional (UFMG) Professor de Teoria Geral do Direito do Curso de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara Membro do Comitê de Ética na Pesquisa (PUCMinas) Membro da Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia do Direito Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos de Minas Gerais Membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais 1 – INTRODUÇÃO Na introdução à sua tradução de Faktizität und Geltung (Direito e Democracia: Entre facticidade e validade ), de Jürgen Habermas, Manuel Jiménez Redondo (1998) parte do pressupos to segundo o qual se poderia considerar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, como uma das expressões mais significativas do conteúdo normativo da Modernidade política. Analisando a Declaração, seria possível reconhecer a marca das duas grandes tradições do pensamento político moderno, a liberal e a republicana, representa das, respectivamente, nos embates políticos da Revolução Francesa, pelos girondinos e pelos jacobinos (ELSTER 1994: 57ss.). Após o seu preâmbulo, que procura explicitar as razões pelas quais os “representantes do povo francês” julgaram necessário “expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do home m” - ou seja, o esquecimento, a ignorância e desapreço pelos direitos do homem como causa de toda corrupção dos governos - , a Declaração de 1789 passa a especificar uma série de princípios e de direitos, dentre os quais, os direitos à igualdade jurídica, à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão (arts.1º e 2º); e o objetivo de toda sociedade política, a conservação desses direitos “naturais e imprescritíveis do home m” (art. 2º). O art. 4º esclarece que “a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique a outrem; por isso, o exercício dos direitos naturais do homem não tem outro limite que aqueles que assegurem aos demais membros de uma sociedade o gozo dos mesmos direitos”. Até esse ponto, a Declaração nada mais seria que a expressão da idéia liberal lockeana funda me ntal, segundo a qual haveria um conjunto de direitos pré - políticos, verdadeira fonte normativa natural, que precederia, limitaria e condicionaria a lei, devendo essa ser tão- somente a encarnação e a expressão daqueles direitos. Assim, o art. 5º dirá que não cabe à lei senão proibir as ações nocivas à sociedade, que desrespeitem os fins para os quais a sociedade civil se constitui: a garantia e a conservação dos direitos naturais do homem. E o restante do art. 5º, “tudo o que não está vedado pela lei não pode ser impedido, e ninguém pode ser forçado a realizar o que a lei não ordena”, e, ainda, o art. 3º, “a soberania reside essencialmente na nação. Nenhu m indivíduo ou corporação poderão realizar o exercício de autoridade que não emane expressame nte dela”, podem, também, ser interpretados no sentido liberal segundo o qual, ...“para evitar os inconvenientes do ‘estado de natureza’ e com o objetivo de uma melhor conservação dos direitos, se institui por pacto uma com monwealth para cujo govern m e nt se delega a faculdade que no ‘estado de natureza’ cada indivíduo tinha de fazer valer coercivamente seus direitos; ao govern me nt dessa com monwealth compete agora com exclusividade a função de fixar, interpretar e impor os direitos.”(JIMÉNEZ REDONDO 1998: 21) Todavia, segundo Jiménez Redondo, o art. 6º irá introdu zir uma outra fonte de normatividade e de legitimidade bastante distinta daquela que representa m os direitos naturais que precederiam a sociedade política, na linha do pensa mento não mais de Locke, mas de Rousseau: “A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer para a sua formação pessoalmente ou por seus representa ntes”; e, sendo assim, a lei “deve ser a mesma para todos, seja que proteja, seja que castigue”. O art. 6º levanta a questão acerca do que deveria ocorrer com a lei, que podendo considerar - se expressão da vontade geral, vulnere os direitos naturais. Com base no art. 5º, a lei que desrespeitasse direitos naturais deveria ser nula. Mas, desde a perspectiva do art. 6º, obter - se- ia, por sua vez, um sentido bastante diferente que, inclusive, poderia estar mais de acordo com o disposto no art. 3º. A questão é que, da perspectiva do art. 6º, explica Jiménez Redondo, “A liberdade não consiste primeira mente, como disse o artigo quarto da Declaração, ‘em poder fazer tudo o que não prejudique a outrem; por tanto, o exercício dos direitos naturais do homem não têm outros limites que aqueles que assegurem aos demais membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos’ (art. 4); tampouco consiste em estar permitido a qualquer um tudo aquilo que as leis do soberano não proíbem; senão que primariamente consiste naquilo a que se faz referência n’O contrato social [de Rousseau] ao assinalar o problema que o contrato resolve: ‘Encontrar una forma de associação que defenda, com toda a força comum, a pessoa e os bens de cada associado e pela qual cada um, unindo - se a todos, não obedeça, todavia, senão a si mesmo’, isto é, a liberdade consiste primariamente em autonomia pública, quer dizer, em havendo de estar submetido a leis, não estar submetido a outras leis que as que qualquer um haja podido impor a si mesmo, conjunta mente, com cada um de todos os demais, podendo valer para todos e para qualquer um.” (JIMÉNEZ REDONDO 1998: 23) Todavia, segundo Jiméne z Redondo, (grifos meus ) “Deste conceito positivo de liberdade deriva, certamente, outro inteiramente subordinado a ele: ‘Tudo o que não está vedado pela lei não pode ser impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordena’ (art. 5), mas disso não resulta necessariamente o conceito do artigo quarto.” (JIMÉNEZ REDONDO 1998: 23) Afinal, um argume n t o é dizer que a lei não pode ferir os direitos hu ma n o s naturais (ou funda m e n t ais), baseados na noção de liberda d e segun d o a qual essa consiste em fazer tudo o que não prejudique o igual exercício da mes m a liberdade pelos outros, e outro argume nt o consiste em afirmar que a lei é a expressão da liberdade enquant o autono mia política de cada um, que se exerce no interior ou no todo da socieda de política. Para se pontuar a importância de tal problemática, e da força que essas duas concepções ainda possue m na atualidade, basta abrirmos a Constituição brasileira de 1988 para notar mos, a princípio, um certo paralelismo com a Declaração de 1789. Por um lado, o art.5º da Constituição brasileira dispõe que todos são iguais perante a lei, sendo garantidos os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; e o art. 60, §4º, inciso IV, torna esses direitos um limite ao exercício do Poder Legislativo, inclusive do Poder Constituinte de Reforma da Constituição, ao determinar que não deverá ser (o texto, em tom de declaração, diz, literalmente, “não será”) objeto de apreciação por parte do Poder Legislativo proposta de Ementa tendente a abolir direitos e garantias individuais (isso, sem nos esquecer mo s da normativa do inciso XXXVI, do art.5º, que determina que a lei não deverá prejudicar - “não prejudicará”, como está no texto – o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada). Por outro lado, o art. 1º, parágrafo único, da Constituição, dispõe que a fonte de legitimidade do poder político é o povo , que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente; e o art.5º, II, estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Como, ontem e hoje, compreender adequada me nte esses dispositivos normativos? Diante dessa problemática, Isaiah Berlin, como outros autores, no terreno da Filosofia Política, buscou sintetizar o que seria o grande e duvidoso legado da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, com as seguintes palavras: “A relação entre democracia e liberdade individual é bem mais tênue do que pareceu a muitos defensores de ambas. O desejo de ser governado por mim mesmo ou, pelo menos, de participar do processo através do qual minha vida deve ser controlada, pode ser um desejo tão profundo quanto o de uma área livre para a ação, e talvez historicamente mais antigo . Mas não é um desejo relativo à mesma coisa . Na realidade, é tão diferente, que levou, em última instância, ao grande conflito de ideologias que domina nosso mundo. Pois é isto – a concepção “positiva” de liberdade: não liberdade de, mas liberdade para – de levar uma forma de vida prescrita – que os adeptos do conceito de liberdade “negativa” imaginam seja, algumas vezes, nada mais do que um ilusório disfarce para a tirania brutal.” (BERLIN 1981: 142) Mas será essa a forma mais adequada, ao paradigma do Estado Democrático de Direito, de se reconstruir o conteúdo normativo moderno, que se expressa, por exemplo, através do disposto pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e que encontra ecos até hoje, como no Direito Constitucional brasileiro? Tal indagação se impõe não somente por uma questão teórica mas também por uma questão prática, operacional, do Direito, fundamental para a questão acerca de uma justificação do controle judicial de constitucionalidade das leis e do processo legislativo. Pois é algo bastante diferente tentar justificar, por um lado, de uma perspectiva liberal, que tal controle se sustenta em razão da garantia dos direitos liberais fundamentais frente ao legislador, e, por outro lado, buscar justificar, se é que é possível justificar, de uma perspectiva republicana, que esse controle se baseia na garantia da manifestação de uma cidadania ativa. Será impossível compreender de forma não concorrente o que estaria disposto nos arts. 4º e 6º, da Declaração, os direitos do home m e os direitos do cidadão ? Ou, em outras palavras, será possível conectar a fonte normativa que emprestaria legitimidade às leis, que é representada pelos direitos humanos (“naturais”), de liberdade, de propriedade e de segurança, que o liberalismo buscou consagrar, e a fonte normativa, destacada pelos republicanos, que representa o exercício democrático da autodeter minação política, da qual as leis deveriam emanar? Cabe dizer, desde já, que a tentativa histórica de solucionar tal questão, através da divisão de papéis entre home m membr o da sociedade civil e cidadão membr o da socieda de política não resolve o proble m a, que poderia ser colocado por uma lei expressã o da autono mia política dos cidadãos que pudesse violar direitos huma no s naturais (portanto, comun s a todos, cidadãos ativos ou não), já que, em princípio, a possibilidade de violação desses direitos per ma neceria. A fim indagações, controle de todas buscar contribuir elas centrais jurisdicional de para para uma a reflexão justificação constitucionalidade das leis acerca dessas democrática e do do processo legislativo, teremos de reconstruir os conceitos de autonomia pública e de autono mia privada, bem como os de constitucionalismo e de democracia, a eles relacionados, e mostrar que, no paradigma do Estado Democrático de Direito, à luz de uma teoria discursiva do Direito e da Democracia, tais conceitos não se opõem mas, ao contrário, estão intimamente implicados. Mas, antes disso, neste capítulo, procurarei explicitar como as tradições político- democráticas modernas, a republicana e a liberal, buscaram enfrentar esses problemas. E, também, como resultam, de suas construções, compreensões político- constitucionais divergentes, acerca da relação entre constitucionalismo e democracia. Como veremos, ao referir a Constituição a valores éticos tradicionais de uma nação, sempre carentes de estabilização, ou ao considerá - la um limite jurídico - moral à atuação do legislador político, respectivamente, os republicamos darão prioridade à autono mia pública em detrimento da privada e os liberais darão prioridade à autono mia privada em detrimento da pública. Ao vincular - se, como veremos, a uma noção de liberdade positiva, o Republicanismo acentuará a autono mia pública e a interpretará em termos de autorrealização ética; e o Liberalismo, ao vincular - se a uma noção de liberdade negativa, acentuará a autono mia privada e a interpretará como autonomia moral ou, então, como “escolha racional”. Nesse sentido, a Democracia surgirá ou como uma forma político - instrume ntal que legitima um governo que representa os interesses majoritários, como considerarão os liberais, ou como a forma política de autorrealização ética de uma nação, como compreenderão os republicanos. Todavia, como veremos, essas tentativas empreendidas tanto por liberais quanto por republicanos são extrema me nte reducionistas. Pois buscar solucionar o conflito entre autonomia pública e autonomia privada, através de uma pretensa fundamentação ética, ou então moral, da relação entre constitucionalismo e democracia que, em última análise, leva à prioridade de uma sobre a outra concepção da liberdade, “negativa” ou “positiva”, é permanecer cego à conexão interna entre autonomia pública e autono mia privada, à sua co- originalidade e à sua equiprimor dialidade. 2 - REPUBLICANISMO E LIBERALISMO A tradição política republicana 1 remete - se a Aristóteles, através da filosofia romana republicana e do pensa mento político italiano do Renascimento (Humanismo Cívico) 2 . É recepcionada pelo pensamento de James Harrigton 3 , o famoso opositor de Thomas Hobbes, e, através da obra de Harrigton e de outros, influenciou os debates norte - americanos da Convenção de Filadélfia. Essa tradição do Maquiavel dos Discursos sobre a primeira Republicanismo década Cívico, do de Tito Lívio 4 , foi 1 Para uma pequena genealogia da tradição republicana, ver MOUFFE 1996: 85. E, sobretudo, SANDEL 1982. 2 3 4 Sobre o Humanismo Cívico, ver BIGNOTTO 1991: 9ss. Também SKINNER 1996: 91ss. Sobre James Harrington, ver SABINE in HARRIGNTON 1996. Sobre Maquiavel e o Republicanismo SKINNER 1996: 176- 177; 201ss. renascentista ver BIGNOTTO 1991. Também transposta para a linguagem moderna do Jusnaturalismo, na recepção e atualização realizadas pela obra de Jean- Jacques Rousseau, influenciando grandes nomes da Revoluções Francesa e Americana. Mereceu as reflexões de G.W.F. Hegel e do jovem Karl Marx, e despertou, já no século XX, a admiração e a recepção crítica nos escritos políticos e filosóficos de Carl Friedrich (1967) e de Hannah Arendt (1958; 1990; 1992), dentre outros. Contemporanea m e nte, são considerados republicanos autores como Charles Taylor (1993; 1997), Michael Walzer (1993; 1997), Michael Sandel (1982) e Alasdair McIntyre, além de juristas como Neil MacCormick (1995), Michael Perry (1990; 1994) e Frank Michelman (1988). A tradição política liberal, de John Locke a Immanuel Kant, de Emmanuel Sieyes e Thomas Paine, a Benjamin Constant ou a John Stuart Mill, e passado por Jeremy Benthan e outros, chega aos nossos dias através dos ensaios de Isaiah Berlin e de obras tão diversificadas como as de John Rawls (1971; 1993a), Robert Nozick (1991), Charles Larmore (1996) ou Ronald Dworkin (1978; 1993). Mas é a obra filosófico - política e moral de John Rawls que, atualizando o jusnaturalismo de matriz kantiana e não- utilitarista, reacendeu nos Estados Unidos o debate 5 , que mais tarde se alastrou pelo mundo, entre Republicanos (comunitaristas ou não) e Liberais (sociais ou não). Essas duas tradições, enquanto tradições do pensamento político moderno, compartilham a idéia segundo a qual todos os cidadãos são livres e iguais. Assim, 5 ambas defendem, não apenas a existência de uma Sobre o debate ver, MOUFFE 1996: 37ss; 83ss., KUKATHAS- PETTIT 1995, HABERMAS 1997b, em várias passagens, TOURAINE 1996 , em várias passagens, APEL in BLANCO FERNÁNDEZ- PÉREZ TAPIAS- SÁEZ RUEDA 1994. Constituição e de um regime democrático, mas, também, a constitucionalização de direitos fundame ntais. Todavia, isso não significa que a Constituição, a Democracia e os direitos fundame ntais sejam interpretados da mesma forma por elas. Ao contrário, o que há entre essas tradições políticas é uma série de divergências 6 , nem sempre conciliáveis, quanto aos conceitos de processo político, cidadania (VIEIRA, J.R. 1997: 220), direitos, constituição, democracia, etc.(HABERMAS 1997b: 2: 19ss.). Tomemos, de início, o pensamento de Jean- Jacques Rousseau e de John Locke, autores, esses, que podem ser compreendidos como aqueles que, em primeiro lugar, fixaram – e a Declaração de 1789 pode ser considerada como reflexo disso – os termos das questões filosófico - políticas que, à essa altura das nossas indagações, devem ser discutidas. Jean - Jacques Rousseau, assim como John Locke, é muito conhecido, dentre outros motivos, por ser um grande representante do "contratualismo" 7 . Em 6 Divergências, essas, que são muito bem apresent a d a s ao longo de toda reflexão empreen dida em CITTADINO 1999. Ver, p. ex., a explicação da nota 10, na p.5, dessa obra. 7 Para uma visão geral do "contratualismo", e de que "por tal termo se entende uma escola que floresceu na Europa entre os começos do século XVII e os fins do século XVIII e teve seus máximos expoentes em J.Althusius (1557- 1638), T.Hobbes (1588- 1679), B.Spinoza (16321677), S.Pufendorf (1632- 1694), J.Locke (1632- 1704), J.- J.Rousseau (1712- 1778), I.Kant (1724- 1804)", ver o verbete de Nicola Matteucci, in BOBBIO- MATEUCCI- PASQUINO 1994: 272. Matteucci adverte para o fato, bastante relevante para o presente estudo, de que por escola entende "não uma comum orientação política, mas o uso comum de uma mesma sintaxe ou de uma mesma estrutura conceitual para racionalizar a força e alicerçar o poder no consenso". Mas se vai tornando inegável, à medida que a análise de Matteucci avança, a influência dessas referidas "orientações políticas divergentes" (verdadeiras pragmáticas) nessa "estrutura conceitual", que pouco resta como sendo a mesma, ainda mais em se tratando da busca de "uma racionalização da força" ou de "um fundament o consensual do poder". Sobre as teorias contratualistas hoje, ver, por exemplo, KERN- MÜLLER 1992. seu livro, Do Contrato Social 8 , Rousseau (1983a) traça uma grande tese acerca da organização, ou do que deveria ser a organização, política legítima. "O homem nasce livre, e por toda parte encontra - se a ferros" (ROUSSEAU, J.J. 1983a: 22). Não há uma organização política que, não tendo sido erguida em respeito à liberdade e à igualdade civis, exerça um domínio legítimo sobre os homens. Somente um Pacto ou Contrato social que, ao contrário de Hobbes, e num certo sentido na linha de Locke , não aliena a um Leviathan , mas transfor ma e assegura, os direitos naturais, poderá fundar uma organização política legítima. Assim, não há como concor da r com Bobbio (1992b: 46) e outro s, quan d o simples me n t e afirma m que Rousseau se afastaria de Locke e se aproximaria de Hobbes 9 , por compree n d e r o contrato social como um "ato de renúncia coletiva aos direitos naturais", pois isso é desconside r ar as críticas de Rousseau ao Absolutis m o. Cabe lembrar que, em primeiro lugar, para Rousseau, o Direito não pode advir da força (ROUSSEAU 1983a: 25 - 8 A tradução do francês ao português, na publicação feita pela Abril Cultural, em sua coleção "Os Pensadores", é de Lourdes Santos Machado, com notas também redigidas por Paul Arbousse - Bastide. Na primeira nota, os organizadores advertem, de modo, como se verá, bastante significativo: "Na edição Dreyfus - Brisac, famosa por ser a primeira a tentar a reposição do texto segundo as fontes originais, figura um fac- símile da primeira folha do Manuscrito de Genebra , primitivo esboço do Contrato Social. Aí se encontra m as muitas variantes por que passou o título da obra. Primeiro, foi mesmo "Do Contrato Social". Depois, provavelmente para fugir ao sabor individualista dessa expressão, foi ela riscada e substituída por "Da Sociedade Civil". A seguir, consciente da originalidade de sua interpretação do esquema contratual, Rousseau retoma o primeiro título. Quanto ao subtítulo, encontram os sucessivamente "Ensaio sobre a Constituição do Estado", "Ensaio sobre a Formação do Corpo Político", "Ensaio sobre a Formação do Estado" e "Ensaio sobre a Forma da República". "Princípios do Direito Político" é novidade que só surge na versão definitiva do Contrato ." 9 Mesmo assim, a própria leitura de Hobbes, empreen di da por Bobbio, carece de maiores aprofun d a m e n t o s. Como demos t ra m os estudos mais recentes, Hobbes poderia ser visto como um paradoxal defensor da esfera privada, que seria garantida por um governo autoritário. Mas esse autoritaris m o possui limites. O soberano somente realizaria suas ações através da linguagem abstrat a do Direito moder no, o que viabilizaria, portant o, o direito de todos a iguais liberda de s subjetivas. Assim, Napoleão Bonaparte corporificaria a figura de um soberano como esse, e muito melhor do que qualquer um dos reis Stuart. 26), e que “renunciar à liberda de é renunciar à qualidade de home m” (ROUSSEAU, J.J. 1983a: 27). E em segundo lugar, considero ser possível compree n d e r o que Bobbio referindo - se a Rousseau chama de "renúncia não em favor de um terceiro mas em favor de todos", não como uma alienação pura e simples de direitos, mas como uma transfigur ação dos direitos naturais, em razão da institucionalização jurídica desses no plano da comunida de política do Estado. Porque tal institucionalização visa a assegu rar e realizar esses direitos e não a uma mera transferência de poder em favor do Estado, Rousseau aproxima - se de Locke, já que ambos compree n d e m, ao contrário de Hobbes, que o contrato social visa a assegu rar os direitos naturais, através da sua institucionalização jurídico política. Isso, inclusive, pode ser ilustrado com as mesmas passagens da obra rousseauniana citada por Bobbio (1992b: 47), as duas primeiras do capítulo VI e a última do capítulo VIII, Do Contrato Social: "Encontrar uma forma de associação que defenda e apóie com toda a força coletiva a pessoa e os bens de cada um dos membros e por meio da qual, cada um unindo - se a todos, obedeça somente a si mesmo e permaneça livre como antes". "Cada um oferecendo - se a todos não se oferece a ninguém, e porque não existe membro algum sobre o qual não seja adquirido o mesmo direito que lhe é concedido acima de nós, ganha - se o equivalente de tudo aquilo que se perde, e mais a força para conservar o que se tem". "O que o homem perde através do contrato social é a sua liberdade natural e um direito ilimitado a tudo aquilo que causa desejo e que ele pode obter: o que ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo aquilo que possui." Entretanto, é correto afirmar que a aproximação de ambos vai até o ponto em que se passa a discutir o que seria assegurar e realizar direitos naturais, através comu nida de de sua institucionalização jurídica, no nível da política do Estado. E, nesse sentido, cabe destacar uma diferença funda m e n t al entre Rousseau e Locke, quanto ao “direito civil de liberda de”, e que, com certeza, refletir - se- á na compree ns ão final que cada um deles possui do contrato social, do Direito e da política - a razão de tantos equívocos e análises apress ada s. Jean - Jacques compree n d e o direito Rousseau, à liberdade na linha como da direito tradição republicana, à autode ter mi nação política, que se realiza através do exercício da liberdade civil e da sobera nia do povo, na constr ução de uma comunida d e ou "corpo" ético político, enquant o John Locke, como autor do Liberalismo, compree n d e o direito de liberdade funda m e n t al m e n t e como autodeter mi n ação privada quan to à proprieda de e à felicidade, a ser assegura do juridica men t e frente aos outros indivíduos e à própria organização político - estatal. Enquanto em Roussea u a liberdade é liberdade para algo , em Locke é liberdade de ou frente a algo 10 . Em Roussea u, a liberda de natural se institucionaliza juridica me n te, no âmbito da comunida de política, como liberda de civil, no plano da e para a participação política (pertinência à pólis), e que resgata a idéia de virtude cívica ; em Locke, a liberda de natural se institucionaliza juridica me n te 10 no plano da comunida de política como liberda de civil, Uso, aqui, mais uma vez, as express ões de BERLIN 1981. Retoman do o tema da famosa conferência de Benjamin Constant, Berlin fala em liberda de em sentido positivo e liberda de em sentido negativo . Todavia tal distinção é problem á tica da perspectiva de uma teoria discursiva da democracia. através do reconhecime nt o e da garantia, pela comunida de política - estatal, da existência à parte de uma esfera privada (separação entre Estado e sociedad e). Para organização Locke civil, ou e Rousseau, o sócio - política, contrato a social constituição que do constitui Estado ou a a constituição política, tem finalidades comuns e finalidades diferentes. Para ambos, é a forma de se assegurar efetiva e legitimame nte os direitos naturais dos indivíduos 11 . Mas em Locke o contrato ou pacto fundamental tem por finalidade criar uma organização social através da qual o indivíduo, compreendido antes como sujeito de direitos privados do que como cidadão, possa exercer com segurança e sem interferências os seus direitos à vida, à liberdade privada e, principalmente, aos bens a que chama "propriedade" 12 : "124.O objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunida des, colocando - se eles sob o governo, é a preservação da propriedade. Para esse objetivo, muitas condições faltam no estado de natureza.” (LOCKE 1983: 84) 13 . 11 O que o empirismo político característico das análises de BOBBIO 1992b: 48 não deixa ver é justamente o aspecto normativo da exposição tanto de Locke, quanto, e fundamental ment e, de Rousseau, acerca do pacto social: com esse se funda a organização política, através da institucionalização político- jurídica de direitos que passam a ser reciprocamente reconhecidos, desde o início, quando da passagem do "estado de natureza" para o "estado civil". 12 Sobre o conceito de propriedade em John Locke, ver JORGE FILHO 1992: 77ss. Aqui, o contraste entre Locke e Rousseau é imenso. Basta lembrar que Rousseau considera que a propriedade privada está na origem das desigualdades “morais” ou “políticas” entre os homens (ROUSSEAU, J.J. 1983b: 259). 13 No original, “ The great and chief end therefore, of Mens uniting into Commonwealths, and putting themselves under Government, is the preservation of their Property. To which in the state of nature there are many things wanting”. (LOCKE 1963: 395- 396) Para Locke, diferente me nte de Rousseau, há que se diferenciar o pacto fundamental do pacto que cria o governo (um governo representativo 14 , eleito pela maioria dos membros da "comunidade política" (Com mo n wealth 15 )), pois um é o processo político fundador, outro o processo eleitoral de escolha de representa ntes. A dissolução, por exemplo, do governo, não implica necessariamente dissolução da sociedade, embora ocorra o contrário quando se dissolve a sociedade pois, nesse caso, o governo não encontraria como subsistir (LOCKE 1963: 454; 1983: 118). E uma das razões pelas quais um governo pode (e deve) ser dissolvido, se não for a razão principal, consiste no descum pri mento por esse de suas finalidades e encargos, ou seja, ..."quando tenta invadir a propriedade do súdito e tornar - se a si mesmo ou a qualquer parte da comunidade senhor ou árbitro da vida, liberdade ou fortuna do povo". (LOCKE 1983: 121; 1963: 460) Já Rousseau concebe tanto o pacto fundador, quanto o processo político e o processo eleitoral de modo diverso. O contrato social, enquanto constituição política, consubstancia a formação de um corpo político que, através da comunhão de seus membros (“fraternité”), exerce o direito comunitário à autodeter minação, em busca da realização da felicidade, da 14 Cabe lembrar que em Locke, o governo, composto de representantes ou de um representante do povo, é exercido fundamental mente pelo poder legislativo, existente ao lado do poder executivo e do poder federativo, e se diferencia do seio do povo, não se confundindo com este último. Sobre isso, ver LOCKE 1963: 401ss; 1983: 86ss. 15 É o próprio Locke quem explica o que significa Commonwealth, nessa passagem do seu já citado livro: "133. By Commonwealth, I must be understood all along to mean, not a democracy, or any Form of Government, but any Independent Community which the Latines signified by the word Civitas, to which the word which best answers in our Language, is Commonwealth, and most properly expresses such a Society of Men, which Community or City in English does not, for there may be Subordinate Communities in a Government; and City among us has a quite different notion from Commonwealth". autorrealização ética 16 . "Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de home m" (ROUSSEAU 1983a: 27). A garantia de cidadania, liberda de e igualdade civis, na busca da felicidade, é a finalidade por excelência do pacto social e da sociedade política que através dele se constitui: "'Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo seu poder sob a direção supre ma da vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro enquanto parte indivisível do todo'. Imediatamente, esse ato de associação produz, em lugar da pessoa particular de cada contratante, um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os votos da assembléia, e que, por esse mesmo ato, ganha sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Essa pessoa pública, que se forma, desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e, hoje, o de república ou corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado quando passivo, soberano quando ativo, e potência quando comparado a seus semelhantes. Quanto aos associados, recebem, eles, coletivamente, o nome de povo e se chama m, em particular, cidadãos, enquanto partícipes da autoridade soberana, e súditos enquanto submetidos às leis do Estado." (ROUSSEAU, J.J. 1983a: 33- 34) Cada momento confirmação Rousseau, em que se expressa a vontade geral é uma do pacto social e da constituição não há lugar nem para governo do corpo político. Em representativo no sentido lockeano, já que "A soberania não pode ser representada pela mesma razão porque não pode ser alienada" 17 e porque "Há um único contrato no Estado, 16 O jacobinis m o e seu Comité de Saúde Pública represent a rá a quintessê ncia desse ponto de vista. 17 Em Rousseau, a idéia de soberania inalienável e indivisível opõe - se ao governo representativo no sentido de Locke. A íntegra do famoso trecho é: "A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não pode ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a vontade geral absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, não há meio- termo. Os deputados do povo não são, nem podem ser seus representantes; não passam de comissários seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda lei que o povo diretamente não ratificar; em absoluto, não é lei."(ROUSSEAU, J.J. 1983a: 108) E num ataque frontal a Montesquieu e a Locke, afirma: "O povo inglês pensa ser livre e muito se engana, pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento; uma vez estes eleitos, ele é escravo, não é nada. Durante os breves momentos de sua liberdade, o uso, que dela faz, mostra que merece perdê - la."(p.108) E explicitando as raízes medievais do "governo o da associação, e, por si só, exclui todos os demais"(ROUSSEAU, J.J. 1983a: 111) 18 , nem muito menos para dissolução do autogoverno através do exercício de um direito individual de resistência, possível em Locke (1983: 114), porque a soberania popular não pode voltar - se contra si mesma, nem a vontade geral pode errar 19 , embora seja possível a censura através de julgamento público (ROUSSEAU, J.J. 1983 a: 135ss.) a comissários do povo e a atos do governo. Enquanto, pois, em Locke há lugar para dois pactos e o processo político, após a assinatura do pacto fundame ntal, é praticamen te reduzido a um processo eleitoral de escolha de representantes, em Rousseau o processo político, mesmo o que institui o governo (ROUSSEAU, J.J. 1983 a: 112), é o centro que integra e constitui o social, processo em que se expressa a vontade geral e se confirma o pacto social, no sentido das suas finalidades ético - políticas. Assim, é nesse sentido que podemos dizer que o processo político, segundo o modelo liberal, ilustrado pelo pensamento lockeano, realiza a tarefa de programar o governo de acordo com o interesse da sociedade , compreenden do - se o primeiro como um aparato administrativo e a segunda como uma rede de interações entre sujeitos privados organizada na forma do mercado. A política , como em Locke, tem a função de reunir os interesses privados e encaminhá - los à Administração Público- Estatal, cuja finalidade é utilizar - se do poder político para atingir objetivos coletivos majoritários. Uma formação democrática da vontade e da opinião tem, nesse contexto, a representativo", considera - o incompatível com o direito e com a liberdade civil. 18 19 Não há lugar, portanto, para um pacto secundário entre povo e governantes. ROUSSEAU, J.J. 1983 a: 46: "... a vontade geral é sempre certa e tende sempre à utilidade pública." função de legitimar o exercício do poder político: os resultados eleitorais são a concessão para se assumir o governo, ao passo que o governo deve justificar o uso do poder ao público. Já o Republicanismo, ilustrado pelo pensamento de Rousseau, concebe a política para além dessa função de mediação social, pois ela é, em primeiro lugar, constitutiva dos processos societários em geral: é a forma em que se reflete a vida ética real, o meio através do qual os indivíduos solidariamente se tornam conscientes de que depende m uns dos outros e, agindo como cidadãos, reconhecimento modelam recíproco, e desenvolvem transfor ma n d o - se numa suas relações associação de de co- associados livres e iguais perante o Direito. Segundo Habermas, "Com isso, a arquitetura liberal de governo e sociedade sofre uma mudança importante: além das normas hierárquicas do Estado e das regras descentralizadas do mercado, ou seja, além do poder administrativo e dos interesses pessoais, a solidariedade e a orientação para o bem comum aparecem como uma terceira fonte de integração social(...) Na concepção republicana, a esfera público- política adquire, juntamente com sua base na sociedade civil, uma importância estratégica." (HABERMAS 1995b: 108) Com base nessas duas compressões concorrentes, é possível traçar, em termos esquemáticos, duas concepções diferentes de cidadania . O status de cidadão, para o Liberalismo, é fundame ntalme nte determinado por direitos negativos perante o Estado e em face dos outros cidadãos. Como titulares desses direitos, eles gozam da proteção estatal na medida em que buscam realizar seus interesses privados dentro dos limites estabelecidos pela lei, e isso inclui a proteção contra intervenções estatais. Direitos políticos, como o direito ao voto ou à liberdade de expressão, não têm apenas a mesma enquanto direitos pragmáticas, estrutura, mas civis fornecem através tornam - se livres que de um também um um espaço agir estratégico de coerção externa, significado qual questões funcionalmente regulado, fundando um no semelhante processo político moldado no funcioname nto do mercado. Esses direitos ..."dão aos cidadãos a oportunidade para afirmar seus interesses privados de tal modo que, por meio de eleições, da composição de corpos legislativos e da formação de um governo, esses interesses são finalmente agregados numa vontade política que provoca um impacto sobre a Administração." (HABERMAS 1995b: 109) O processo democrático se dá, para o Liberalismo, exclusivamente sob a forma de compromissos entre interesses divergentes, devendo a igualdade civil ser assegurada pelo direito geral e igualitário de votar, pela composição representativa dos corpos parlamentares, pelas normas decisórias, etc., normas, essas, justificadas em termos de direitos liberais fundame ntais. Segundo Habermas: “Na interpretação liberal, a política é essencialmente uma luta por posições mais favoráveis no âmbito do poder administrativo. O processo de formação da opinião e da vontade na esfera pública e no parlamento é determinado através da concorrência de atores coletivos que agem, estrategicamente, a fim de obter ou manter posições de poder. O sucesso se mede pelo assentimento qualificado pelos votos de eleitores, dados a pessoas e programas. Em seu voto, os eleitores expressa m suas preferências. Suas decisões eleitorais têm a mesma estrutura que os atos de escolha de participantes do mercado, orientados pelo sucesso.” (HABERMAS 1997b: 1: 337) Segundo determinada pelo o modelo modelo republicano, das liberdades a cidadania negativas não que é apenas podem ser reivindicadas pelos cidadãos enquanto sujeitos de direito privado. Os direitos políticos são, antes de tudo, liberdades positivas, pois garantem não a liberdade de coerção externa mas a possibilidade de participação política comu m pela qual os cidadãos, na construção de uma identidade éticopolítica comum, reconhecem - se como co- associados livres e iguais: “Enquanto a interpretação liberal vê o sentido de uma ordem jurídica no fato de ela permitir constatar, no caso concreto, quais direitos competem a quais indivíduos, a visão republicana considera que esses direitos subjetivos resultam de uma ordem jurídica objetiva, a qual não somente torna possível, como também garante a integridade de uma convivência autônoma, com iguais direitos e que repousa no respeito mútuo.”(HABERMAS 1997b: 336) Ao contrário do Liberalismo, o Republicanismo considera que o processo político não serve apenas para programar e fiscalizar a atividade administrativa do Estado por cidadãos que já adquiriram uma autonomia privada pré - social e pré - política, nem é um simples elo entre Estado e sociedade, pois a autoridade da Administração Pública não é també m algo dado. Essa autoridade, escolhida através de um processo eleitoral que conserva a lembrança do ato de fundação da sociedade como comunidade política, emerge da práxis de autolegislação dos cidadãos e se legitima no fato de ela proteger essa práxis, através do processo de institucionalização da autonomia cívica, das liberdades públicas. "Para a política, no sentido de práxis de autolegislação cívica, o paradigma não é o mercado, mas o diálogo" (HABERMAS 1995b: 110), um diálogo que gira não meramente em torno de preferências e interesses mas de valores comunitariamente compreendidos. Para o Republicanis mo, “”Política” é entendida como forma de reflexão de um contexto vital ético - como medium no qual os membros de comunida des solidárias, mais ou menos naturais, tornam se conscientes de sua dependência recíproca e, na qualidade de cidadãos, continuam e configuram, com consciência e vontade, as relações de reconhecimento recíproco já existentes.” (HABERMAS 1997b: 1: 333) Um governo republicano nunca estaria somente incumbido de exercer um mandato amplamente aberto, como no modelo liberal, mas também obrigado programa ticamente a cumprir certas políticas, permanecendo ligado à comunidade política que se autogoverna. "Assim, a raison d'être do Estado não reside funda mentalmente na proteção de direitos privados iguais, mas na garantia de uma formação abrangente da vontade e da opinião, processo no qual cidadãos livres e iguais chegam a um entendimento em que objetivos e normas se baseiam no igual interesse de todos." (HABERMAS 1995b: 109) A formação democrática da vontade se daria, pois, para o Republicanis mo, sob a forma de um discurso ético- político que conta com um consenso de fundo estabelecido culturalmente e compartilhado pelo conjunto dos cidadãos. Quais são as visões de Estado e de Sociedade subjacentes a essas compressões de processo político, cidadania e direitos? E, enfim, quais os reflexos dessas concepções na compreensão da Constituição e da Democracia , à luz das tradições republicana e liberal? Tanto a tradição liberal quanto a republicana pressupõe m uma visão de sociedade centrada no Estado. Mas enquanto para a primeira, o Estado é o guardião de uma sociedade de mercado, para a segunda o Estado é a institucionalização autoconsciente de uma comunidade ética. De acordo com os republicanos, a formação política da vontade e da opinião dos cidadãos cria o meio através do qual a sociedade se constitui como uma totalidade política, onde não faz sentido distinguir - se o Estado e a sociedade, pois "A sociedade é desde sempre, uma sociedade política - societas civilis. Daí o fato de a democracia tornar - se equivalente à auto - organização política da sociedade como um todo" (HABERMAS 1995b: 116) 20 . Assim, a Constituição é compreendida como a consubstanciação axiológica concreta da identidade ética e da auto - organização total de uma sociedade política, verdadeira “medida material da sociedade” ou “ordem fundame ntal jurídica da coletividade”, para usar a conhecida expressão do constitucionalista alemão Konrad Hesse (1998: 37). Sua realização se dá através do exercício conjunto da autonomia pública dos seus membros. Diferente me nte, de acordo com os liberais, a separação entre Estado e sociedade, que desperta uma reação polêmica por parte dos republicanos, não pode ser eliminada, mas somente diminuída pelo processo democrático. Assim, a Constituição , enquanto mecanismo ou instrume nto de governo (“instrument of governm ent” ) tem uma função de compatibilização. O equilíbrio regulado entre poder político e interesses sociais diversos necessita de um canal constitucional : "Espera - se que a Constituição controle o aparato estatal por meio de restrições normativas (tais como os direitos fundame ntais, a separação de poderes, etc.) e o obrigue, mediante a competição de partidos políticos, por um lado, e a competição entre governo e oposição, por outro, a levar em conta, adequada me nte, os interesses concorrentes e as orientações de valor (...) O modelo liberal depende não da 20 Acerca dessa compreensão de democracia, ver ARENDT 1990, fundamental ment e, caps. 4 e 5. autodeter minação democrática de cidadãos capazes de deliberação, mas da institucionalização jurídica de uma sociedade econômica encarregada de garantir um bem comum essencialmente apolítico por meio da satisfação de preferências particulares." (HABERMAS 1995b: 117) Tais compreensões acerca da relação entre Estado e sociedade, segundo uma visão republicana ou liberal do processo político, também projetam duas compreensões concorrentes da soberania popular e da Democracia . Como em Rousseau, a tradição republicana reavalia e se apropria do conceito de soberania inicialmente associada aos regimes absolutistas e a transfere para a vontade do povo unido, ..."ao fundir a força do Leviatã com a idéia clássica da auto - regulamentação dos cidadãos livres e iguais e ao combiná - la com seu conceito moderno de autonomia." (HABERMAS 1995b: 120) Apesar disso, o conceito de soberania permaneceu ligado, como em Rousseau, à noção de uma encarnação no povo fisicamente presente e reunido, o que levou à concepção segundo a qual a soberania é, por princípio, indelegável e, portanto, irrepresentável, como já analisado. A isso se opõe o Liberalismo, segundo o qual, no Estado de Direito, toda autoridade emana do povo, que a exerce por meio de seus representantes políticos eleitos, no quadro das competências atribuídas constitucionalmente aos órgãos legislativos, executivos e judiciários do Estado. Em termos esque m ático - comparativos , a tradição republicana, por um lado, press u p õe uma concepção política segundo a qual a Constituição, enquant o expressão da autono mia política signatário de um pacto funda m e n t al , reflete uma orde m do povo concreta de valores, que materializa a identida de ético- cultural, de uma sociedade política que se quer homogê nea, e a Democracia é a forma política de plena realização dessa identidade, através de um processo de auto - reflexão conjun ta e do diálogo entre os cidadãos. O acento é, porta nt o, dado à auton o mia pública enqua nto meio para a autorrealização ética da comu nida de. E a tradição liberal, por outro lado, press u p õe uma concepção política segundo a qual a Constituição é um mecanis mo ou instru m e nto de governo (“instru m e n t of govern m e n t”), capaz de regular o embate entre os vários atores políticos que concorre m entre si, e a Democracia é um processo através do qual se elege e se estabelece o exercício de um governo legitima do por decisão da maioria. O acento é dado, agora, pelo Liberalis mo, à autono mia privada enqua nt o exercício da autono mia moral e da escolha racional. Acentuando, assim, compreensões divergentes acerca do Direito (e dos direitos), bem como da política, da Constituição e da Democracia, as tradições republicana e liberal contribuíram para a formação da linguagem e do imaginário políticos dos últimos séculos. Entretanto, se, nos próximos capítulos, quisermos levar a sério tanto a autonomia pública quanto a autonomia privada, dos co- associados jurídicos, em sua co- originalidade e equiprimor dialidade, teremos de renunciar ao reducionismo representado pelas tentativas republicanas e liberais de fundame ntação ética ou então moral do constitucionalismo e da democracia e, nesse sentido, reconstruir mos a relação entre esses últimos e a autono mia, em todas as suas dimensões, de forma a que tais conceitos não mais se oponha m, nem se excluam. Teremos, justame nte, de superar o paradoxal legado das duas grandes tradições do pensamento político moderno. DEMOCRACIA E CONSTITUCIONALISMO NO MARCO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: DA NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DAS TRADIÇÕES REPUBLICANA E LIBERAL ATRAVÉS DE UMA VISÃO PROCEDIMENTALISTA DO DIREITO E DA POLÍTICA DELIBERATIVA 1 - INTRODUÇÃO Republicanis mo e Liberalismo são duas tradições do pensamento político moderno que informa m séculos. Como preocupados vimos não tanto o debate político- jurídico dos últimos no capítulo anterior, em explicar apresenta m ou descrever modelos processos que, políticos concretos, levantam a pretensão de fundar a política em termos normativo idealizantes. Tais modelos têm perdido muito do seu poder de convencimento que, por não levarem em consideração a complexidade da sociedade atual, ao manterem, indivíduos por exemplo, e centrada um modelo no Estado, de sociedade ou, mais composta especificamente, por no caso republicano, ao pressupor uma homogeneidade ético- cultural como base da democracia, pouco ou nada são capazes de articularem - se a uma análise empírica no nível dos processos políticos concretos, em nossas sociedades complexas, descentradas e pluralistas. Assim, apesar de o modelo liberal levar a sério o chamado “fato do pluralis mo razoável”(John Rawls), ele é excessivame n t e céptico, porque, como vimos, tende a reduzir o debate político, à luz de um modelo econô mico do mercado, a uma mera disputa entre os atores políticos, e não explica, de modo consistente, como atores voltados exclusivame n te para a satisfação de interesse s próprios pode m concor da r acerca das normas que irão reger, de forma imparcial, sua vida em comu m. Essa afirmação deve ser toma da com certo cuidado, em se tratan d o da posição de John Rawls, apresenta d a em Political Liberalism (1993a) , pois ela tende a rompe r com uma concepção “mercadológica” da política, presente em outros autores liberais . Embora não seja necessário analisar, aqui, de modo exaustivo a teoria política de Rawls, cabe ressaltar que a Teoria Política da Justiça como Equani midade (“Justice as Fairness”)21 , em sua versão mais atual, tende a abando na r uma perspectiva, tão presen te em 1971 (RAWLS 1971: 4), de uma teoria da escolha racional. A partir de trabalhos posteriores (RAWLS 1993b) à obra A Theory of Justice (1971), a teoria de John Rawls tem procurad o tornar - se o que esse filósofo norte - americano chama Constructivis m ”) (RAWLS de 1993a: “Constr utivis m o 89ss.), em Político” que a (“Polítical linguage m do contrat ualis m o ressurge como estratégia de exposição, a fim de explicar, através da idéia de “posição original” (“original position”), que como um todo é um “mecanis m o de represe ntação” (“device of representation” ) dos cidadãos livres e iguais em uma socieda de bem ordena da (RAWLS 1993a: 21 Traduz o o term o inglês “fairness” por equani mi da de e não por eqüidade, para marcar o contexto não - aristotélico da Teoria da Justiça apresent a d a por John Rawls, uma concepção que se preten de procedime n t al e não substa n tivista. 22ss.), como os princípios da justiça 22 pode m ser selecionado s e não escolhidos pelas “partes”. Assim, um modelo do mercado estaria aband o n a d o, já que, para John Rawls , ...“o que é funda m e n t al [para a democracia] é um procedime n to político que assegure a todos os cidadãos plena e efetiva voz em um esque m a equâni me de represe nt ação (“in a fair sche me of representation”). Tal esque m a é funda m e n t al porque a proteção adequa da de outros direitos funda m e n t ais [além das liberdade s de base] depen de dele. A igualdade formal não é suficiente.” (RAWLS 1993a: 361) O Liberalismo Político, com essa compree n s ã o do processo político, preten de apresentar uma concepção política e liberal de justiça, a fim de buscar resolver o que seria o grande tema da Filosofia Política atual: o de como ordenar a socieda de de modo a que seja justa, estável e democrá tica, dado o fato do pluralism o razoável de visões de mundo e modo s de vida (RAWLS 1993a). Uma concepção política de justiça, segund o Rawls, é caracteriz ad a respeito por três elementos. O primeiro ao seu objeto: embora contenha certos elemento ideais, princípios diz e “standards ”, e que esses ideais, princípios e “standards ” articule m certos valores (nesse caso, valores políticos ), Rawls esclarece que uma concepção política de justiça não se aplica a qualquer coisa, mas tão somente à 22 Segundo Rawls, os princípios da justiça selecionados pelas partes na posição original devem ser, assim, enunciados: “a. Toda pessoa tem igual direito a um esquema plenamente adequado de liberdades fundamentais iguais, o qual seja compatível com um esquema similar de liberdades para todos; b. As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer a duas condições. Primeiro, devem estar associadas a cargos e a posições abertos a todos, em condições de uma eqüitativa igualdade de oportunidades; e, segundo, devem proporcionar o maior benefício aos membros menos favorecidos da sociedade” (RAWLS 1993a: .291) A mudança em relação à anterior formulação do primeiro princípio, explica Rawls, está em que a expressão “um esquema plenamente adequado” substitui a expressão “o sistema total o mais extenso“, tal como se encontra em Theory (RAWLS 1971: 250; :302), o que leva à inserção dos termos “o qual” antes de “compatível”. Tais alterações visam, segundo Rawls, afastar um “critério de maximização” (“maximin”) das liberdades, que poderia estar subjacente à formulação original (RAWLS 1993a: 331). “estrutura de base da sociedade” e, no seu caso, à estrut u r a de base de uma sociedad e democrática moder na (RAWLS 1993a: 11). O segundo elemento refere - se a uma concepção política de justiça que se apresent a como uma “visão independente” (“freestanding view”) de qualquer doutrina compreensiva (RAWLS 1993a: 12). Já o terceiro elemento é o de que o conteú d o de tal concepção é expres so por certas idéias funda m e n t ais, implícitas, segundo Rawls, na cultura política pública de uma socieda d e democrá tica: a sociedade é um siste ma de cooperação no tempo, de geração em geração; os cidadãos que coopera m são pessoas livres e iguais; uma sociedade bem - ordena da é uma sociedade efetivame n te regulada por uma concepção política de justiça (RAWLS 1993a: 13- 14). Tais idéias, ainda, segundo Rawls, pode m apoiar - se num “consenso por sobreposição” (“overlapping consensus”), o que garantiria estabilidade e viabilidade (RAWLS 1993a: 15). E o que caracteriza, segundo Rawls, o conteú do de uma concepção política liberal de justiça? Primeiro, o fato de especificar certos direitos, liberda des priorida de especial que e oportu ni da d e s atribui a esses funda m e n t ais; segundo, a direitos, liberdade s e oportu ni da d e s, especialme nte frente a pretensõe s do bem geral e a valores perfeccionistas; e, terceiro, por estabelecer meios que assegure m a todos os cidadãos as condições adequa da s para o uso efetivo desses direitos, liberda de s e oportu ni da de s (RAWLS 1993a: 6). Todavia, um acentua d o caráter monológico parece persistir, pois o que, em última análise, garantiria a “razoabilidade” (o senso de justiça e a capacida de de honrar os termos da cooperação social) nos processos de justificação / co n s t r u ç ã o e de aplicação / e s t a bilização dos princípios da justiça seriam restrições formais e materiais impostas e dadas, desde o início (RAWLS 1993a: 103), à ”racionalida de” (capacidade para se ter uma concepção de vida boa), tanto dos cidadãos, no debate político, quanto das partes que os represe nt a m, na posição original. Pois ainda que a posição original seja tão somente um “mecanis m o de represen t açã o”, no sentido de se esclarecer o que seria o ponto de vista político ou moral da imparcialidade, ela torna o raciocínio prático extrem a m e n t e solitário e limitado quanto aos temas. Segundo Rawls, “pode mo s adentra r essa posição a qualquer momen t o, simples m e n t e raciocinan d o por princípios de justiça, de acordo com as restrições (...) de infor mação” RAWLS 1993a: 27) acerca da nossa própria concepção do bem e da situação social e cultural em que nos encontr a m o s. Assim, també m, a concepção desenvolvida por Rawls de “Public Reason ”, ou de “uso público da razão”. Ela remete a política e a esfera pública ao Estado e aos seus fóruns oficiais, excluindo de um “uso público da razão” os debates empreen di do s pela sociedad e civil, bem como constrange as questões públicas e políticas a uma agenda fechada e pré - definida de temas, que exclui qualquer questão que esteja relaciona da às diversas formas ou modos de vida presentes na sociedad e (RAWLS 1993a: 212ss.). Faltam diálogo, abertur a e discursividade à concepção da política e do público propos ta por Rawls (HABERMAS- RAWLS 1997; CATTONI DE OLIVEIRA 1998b; KUKATHASPETIT 1995). A posição rawlsoniana poderia ser criticada, també m, no sentido de que press u p õe uma noção bastante restritiva, típica do Liberalismo, do que sejam “questõe s constitucionais essenciais”, inclusive e apesar de Rawls dizer que seu objeto de análise é filosófico - político e não uma “questão de Direito”. O modelo republicano, por outro lado, embora possua a vantage m de compreen de r a política como algo mais que uma simples concorrê ncia entre atores políticos, que visam a satisfazer próprios, diversos e divergentes, e procure resgatar política” (ARENDT), considera n d o - a como uma interesses a “dignidade da forma dialógica de integração social, é um modelo excessivame nt e normativo, pois tende a redu zir o debate político a um proces so de auto - esclarecimento coletivo, acerca de um modo ou projeto de vida que se pressu p õe comu m, com base nu m forte consenso ético. Assim, embora autores republicanos comu nita rista s como Michael Walzer (1993; 1997) e Charles Taylor (1993; 1997) se considere m defensore s do pluralism o social e cultural, é preciso lembrar que para eles as decisões políticas só se justificam de forma relativa e à luz de valores comunitários prevalecentes, e nunca de forma imparcial. A justiça é, assim, considera da tão somente como um bem coletivo dentre outros, comunitaria m e n t e interpre ta d o. A importância do pluralis mo residiria, no máximo, apenas na necessida de da tolerância e do desenvolvimento de uma “política de reconhecime nt o” de identida des e de diferenças entre as diversas comunida de s ético - políticas (TAYLOR 1993; HABERMAS 1998b: 203ss.; APEL 1994). Ora, como veremos no presen te capítulo, os discursos éticos acerca do bem faze m parte do debate político, mas este não se redu z àqueles: Como assevera Haberma s (1995b: 107 121), no contexto das sociedade s complexas moder na s, marcadas por uma pluralida de de formas de vida racionais, bem como por imperativos sistêmico - funcionais, argume n t o s éticos acerca do que é o bem são temper a d o s por questõe s pragmá ticas de interesse, à luz de razões morais acerca do que é justo, possibilitando, senão a constr ução de consensos, ao menos a formação de compro mis s o s políticos sob condições equâni mes. Para o modelo republicano, a Democracia só seria possível em sociedade s ou em comunida de s educação culturalme n te cívica possibilitaria homogêneas, a formação em de cidadãos que uma forte conscientes e virtuosos, capazes, por isso, de realizar os valores consagra do s e refletidos na Constituição. Com isso, não quero dizer que a análise de processos políticos possam prescindir de uma perspectiva normativa e renunciar, quer em termos da teoria da ação, como é o caso da Teoria da Escolha Racional 23 , quer em termos da Teoria dos Sistemas 24 , a qualquer abordagem participante, ou que não seja possível (re- ) construir uma visão alternativa aos modelos liberal e republicano, já que, com Habermas (1997b: 2: 9), acredito que qualquer um que queira compreender funcioname nto de um sistema político organizado inclusive num nível empírico, não pode deixar adequada m e nte o constitucionalmente, de referir - se à força legitimadora da gênese democrática do Direito. Para isso, não é preciso compreender, quer em termos de um hiato entre ideal e real a ser preenchido, quer em termos de uma filosofia da história fundada numa dialética que tudo reconcilia porque tudo suprime, a relação entre idealidade e faticidade dos processos jurídicos e políticos em geral. 23 Para uma crítica ao realismo da Teoria da Escolha Racional, ver HABERMAS 1997b: 2: 65ss. 24 Para uma crítica à Teoria dos Sistemas, ver HABERMAS 1997b: 2: 63- 65; 74ss. O presente capítulo tratará, em primeiro lugar, de expor e de desenvolver a teoria habermasiana da Democracia, que visa superar os modelos normativos de política deliberativa legados pelas tradições republicana e liberal. Isso será feito a partir da crítica ao que Habermas chama de “sobrecarga ética dos discursos políticos”, levada a cabo pelo republicanismo comunitarista. Num segundo momento, a partir do marco teorético - discursivo, buscará construir uma visão não- conflitiva da relação entre autonomia pública e autonomia privada, e entre constitucionalismo e democracia, já apontando para uma certa mudança de perspectiva, a ser realizada no próximo capítulo, com o desenvolvimento de uma teoria da Constituição e uma teoria do Processo Constitucional constitucionalmente adequadas ao paradigma do Estado Democrático construir uma compreensão, também de Direito, visando constitucionalmente adequada ao paradigma do Estado Democrático de Direito, da Jurisdição Constitucional e do controle judicial de constitucionalidade das leis e do processo legislativo. 2 – A TEORIA DISCURSIVA DA DEMOCRACIA, DE JÜRGEN HABERMAS Jürgen Habermas introdu z, reconstrutivame nte, uma nova concepção de política deliberativa e de Democracia, através da crítica a o que ele chama de “sobrecarga ética da visão republicana” (HABERMAS 1995b: 111). Num certo sentido, como vimos, quando comparado ao modelo liberal, o modelo republicano de política deliberativa tem a vantagem de preservar o significado original da democracia, no sentido da institucionalização de um uso público da razão , exercida, conjunta mente, pelos cidadãos, em sua prática política de autodeter minação. O Republicanis mo leva, assim, em conta, as condições comunicativas que legitimam o processo político de formação da vontade e da opinião públicas, condições, essas, sob as quais se pode esperar que o processo político produ za resultados razoáveis. A confiança republicana na força legitimadora do uso público da razão contrasta com o ceticismo do modelo liberal que, como vimos no capítulo 2, compreende o processo político nos moldes de uma disputa, jurídico e moralmente regulada, entre interesses estrategicamente orientados. Tal uso público da razão teria por objetivo, segundo o modelo republicano, permitir que se discutam interpretações e orientações de valor, bem como possíveis projetos de superação de carências e de necessidades comuns. Para Habermas, republicanos contem porâneos, como Charles Taylor (1993; 1997), Michael Walzer (1993; 1997), Michael Sandel (1982) e Alasdair McIntyre (1984; 1991), no entanto, tendem a dar uma interpretação comunitarista a essa prática comunicativa (MULHALL- SWIFT 1997). Segundo Habermas, o modelo comunitarista seria excessivamente idealista, mesmo à luz de uma análise puramente normativa. Sob tal modelo, o discurso político estaria reduzido, tão- somente, a questões éticas de auto - esclarecimento e auto - realização, em virtude de uma assimilação da política a um processo hermenêutico de auto - reflexão, acerca de uma forma de vida ou de uma identidade coletiva tidas como compartilhadas. O processo democrático estaria, assim, dependente das virtudes de cidadãos, devotados ao bem comu m, e assegurado, em última análise, por um consenso ético de fundo. Haveria, segundo a visão comunitarista, uma conexão necessária entre democracia e comunidade ética concreta consolidada pois, de outro modo, não se poderia explicar como a orientação dos cidadãos para o bem - comum seria possível. Segundo a corrente comunitarista do Republicanismo, uma pessoa não poderia tornar - se consciente de sua co- participação em uma forma de vida específica e, com isso, de seu vínculo social anterior, senão em virtude de uma prática política exercida em comum com outras pessoas. Seria através dessa prática que se obteria um sentido claro das identidades e diferenças, de quem se é e de quem se gostaria de ser, da sua pertinência ou não à comunidade política, ou seja: ...“por meio do intercâmbio público com outros que devem suas identidades às mesmas tradições e a processos formativos semelhantes”.(HABERMAS 1995b: 112) Assim, essa é a concepção comunitarista pressupos ta à crítica, por exemplo, apresentada a John Rawls e ao Liberaismo em geral, por Michael Sandel (1982). Segundo Kukathas e Pettit, a essência do argumento de Sandel é a seguinte: “Para os liberais como Rawls a justiça é a primeira das virtudes das instituições sociais. Mas para que isso seja assim certas coisas devem ser verdade: devemos ser ‘criaturas de um determinado tipo, relacionadas de uma certa forma com as circunstâncias humanas’(Sandel). Temos de ser pessoas independentes dos nossos interesses e afectos particulares, capazes de recuar para os perscrutar m o s, apreciarmos e revermos. Contudo, não é plausível que possa mos olhar - nos dessa forma. No mundo real não podemos libertar - nos dos interesses e lealdades que não só determina m as nossas obrigações, mas também estabelecem as nossas identidades. Os liberais como Rawls insistem em que nos libertemos para poder mos identificar os princípios através dos quais organizamos a nossa associação e defende m que devemos julgar essa associação pela conformidade com princípios justos. Ao fazê - lo, vivemos segundo uma moral que escolhemos ou construímos e, por isso, somos livres. No entanto, esta pretensão não faz sentido porque pressupõe uma capacidade que não possuímos: a capacidade de escolher ou de construir uma moral sem autoconhecimento ou, na verdade, sem experiência moral. Os argumentos de Rawls que defende m o primado da justiça baseiam - se numa concepção do eu (self ) que não faz sentido e que, por isso, não pode fornecer as bases para avaliar as nossas instituições sociais ou práticas morais.”(KUKATHASPETIT 1995: 116) Para Sandel e para os demais comunitaristas, a finalidade, portanto, para qual se deve voltar o “raciocínio moral e político” não é a da formulação de uma normativa independente e neutra perante questões éticas, como defende m os liberais. Esse “raciocínio” deve voltar - se para a finalidade da autocompreensão, que só pode ser alcançada pela auto reflexão conjunta das pessoas, enquanto membros de uma sociedade, que molda as identidades de cada uma delas. O que importa, segundo os comunitaristas, não é pretender construir princípios que nada corresponderia m à nossa identidade ou à nossa comunidade, até mesmo porque isso seria impossível; mesmo os princípios de justiça formulados por Rawls pressupõe m uma determinada forma de vida, correspon dente ao “atomismo do século XVII” (TAYLOR 1997: 253- 254). O que importa antes de tudo é perguntar m o - nos a respeito de quem somos e do que é bom para nós, enquanto membros de uma comunidade concreta, enquanto seres cujas identidades são moldadas por essa comunidade. Quem somos e, daí, o que é bom para nós, essas devem ser consideradas as indagações centrais da política e os objetos centrais de nossas reflexões práticas. É bastante longa a crítica de Habermas (1995b: 111ss.) à concepção comunitarista de política deliberativa, mas que pode ser resumida através dos seguintes pontos: a) Tal redução dos discursos políticos a questões éticas não combina com a função dos processos legislativos em que tais discursos surgem. Razões éticas são levadas em consideração no processo legislativo democrático, a legislação contém elementos teleológicos, mas isso não significa que as leis represente m meramente a explicação hermenêutica de orientações de valor compartilhadas. Por sua própria estrutura, as leis são determina das, antes de tudo, pela questão de se saber quais normas os cidadãos devem adotar para regular sua vida em comum; b) As questões éticas são certamente parte importante da política. Mas devem estar subordinadas às questões morais (de justiça) e ligadas às questões pragmáticas (de interesse). Se por um lado, na política legislativa, deve- se levar em consideração o que é bom não somente para nós, enquanto comunidade concreta, mas abrir - se a o que é justo, no igual interesse de todos, uma questão que transbor da particularismos, por outro há de se reconhecer que compromissos constituem a maior parte dos processos políticos, sob as condições políticas determinada s pelo pluralismo axiológico, cultural, religioso, etc., nas atuais sociedades complexas. Muitos objetivos políticos acabam por ser selecionados com base em interesses e orientações de valor que não são, por vezes, compartilhados por todos, dando margens a negociações e a orientações estratégicas, cujos âmbitos devem encontrar - se previamente regulados. Segundo Habermas: “Diferente me nte da constrição ética do discurso político, o conceito de política deliberativa somente adquire referência empírica quando levamos em consideração a multiplicidade das formas comunicativas da formação política e racional da vontade (...) a política deliberativa deve ser concebida como uma síndrome que depende de uma rede bem regulamenta da de processos de negociação e de várias formas de argumentação, incluindo discursos pragmáticos, éticos e morais, cada um deles tendo como base diferentes pressupostos e procedimentos comunicativos. Na política legislativa, o fornecimento de informação e a escolha racional de estratégias estão entrelaçados com o equilíbrio de interesses, com a consecução de uma auto - compreensão ética e a articulação de fortes preferências, e com a justificação moral e as provas de coerência legal.”(HABERMAS 1995b: 114) Partindo - se desse conceito procedimentalista da política deliberativa, à Teoria Discursiva da Democracia corresponde um modelo de sociedade descentrada. "A teoria do discurso apropria - se de elementos dessas duas visões [liberal e republicana], integrando - os no conceito de procedimento ideal para deliberação e tomada de decisão. Entrelaçando considerações pragmáticas, compro missos, discursos de autocom preensão e de justiça, esse procedimento democrático tem a presunção de que, dessa maneira, se obtêm resultados razoáveis e justos. De acordo com essa visão procedimentalista, a razão prática afasta - se dos direitos humanos universais, ou da substância ética concreta de uma comunidade específica, para adequar se às regras do discurso e às formas de argumentação. Em última análise, o conteúdo normativo surge da própria estrutura das ações comunicativas." (HABERMAS 1995b: 115) É nesse sentido que, segundo Habermas (1995b: 117), a Teoria Discursiva da Democracia reveste o processo democrático de conotações normativas mais fortes que as encontradas no modelo liberal, mas mais fracas que as encontradas no modelo republicano: "Em consonância com o Republicanismo, a teoria do discurso dá destaque ao processo de formação política da vontade e da opinião, sem, no entanto, considerar a Constituição como elemento secundário. Ao contrário, concebe os princípios do Estado Constitucional como resposta consistente à questão de como podem ser institucionalizadas as exigentes formas comunicativas de uma formação democrática da vontade e da opinião." (HABERMAS 1995b: 117) Portanto, como afirma Habermas (1995b: 120), as tradições republicana e liberal esgotariam as alternativas, se tivéssemos de conceber o Estado e a sociedade em termos do todo e suas partes, sendo o todo constituído ou por um corpo soberano de cidadãos, como no modelo republicano, ou por uma Constituição mecanicamente reguladora de um processo político, pensado nos moldes do mercado, como no caso do modelo liberal. Mas isso não é correto, nem necessário. 3 – DA INTERRELAÇÃO ENTRE DEMOCRACIA E CONSTITUCIONALISMO NUMA VISÃO PROCEDIMENTALISTA DO DIREITO E DA POLÍTICA DELIBERATIVA – UMA APROXIMAÇÃO A perspectiva desenvolvida pela Teoria Discursiva da Democracia é fundame ntal para a reconstrução de uma visão não- conflitiva tanto da relação entre autonomia pública e autonomia privada, quanto da relação entre Constitucionalismo e Democracia. A Teoria Discursiva da Democracia sustenta que o êxito da política deliberativa depende procedimentos considera, como e das da institucionalização condições de vimos, os princípios jurídico - constitucional comunicação do Estado dos correspon de ntes, Constitucional e como resposta consistente à questão de como podem ser institucionalizadas as exigentes formas comunicativas de uma formação democrática da vontade e da opinião políticas. Uma soberania popular reconstruída em termos procedimentalistas e um sistema político ligado às redes periféricas da esfera pública andam de mãos dadas com uma imagem de sociedade descentrada. O modelo procedimental reinterpreta a esfera público- política enquanto arena para a detecção, identificação e interpretação dos problemas que afetam a sociedade. “No paradigma procedimental do direito, a esfera pública é tida como a ante - sala do complexo parlamentar e como periferia que inclui o centro político, no qual se originam os impulsos: ela exerce influência sobre o estoque de argumentos normativos, porém sem a intenção de conquistar partes do sistema político. Através dos canais de eleições gerais e de formas de participação específicas, as diferentes formas de opinião pública converte m - se em poder comunicativo, o qual exerce um duplo efeito: a) de autorização sobre o legislador, e b) de legitimação sobre a administração reguladora; ao passo que a crítica do direito, mobilizada publicamente, impõe obrigações de funda mentação mais rigorosas a uma justiça engajada no desenvolvimento do direito.” (HABERMAS 1997b: 2: 187) A idéia de um "eu" coletivo, tanto uma “volonté générale” que reflete a totalidade e age em seu nome, como no modelo republicano, quanto o de conjunto de atores individuais que atuam como variáveis depende ntes em processos sistêmicos que se desenvolvem aleatoriamente, como no modelo liberal, desaparecem nas “formas de comunicação sem sujeito”25 que regulam o fluxo das deliberações, de um modo tal que seus resultados falíveis se revestem da presunção de racionalidade. 25 Segundo Haber mas, “Só uma democracia entendi da nos termos da teoria da comunicação é també m possível sob as condições das sociedades complexas” (HABERMAS 1997a: 147). “[N]o Estado democrático de direito, tido como a morada de uma comunida de jurídica que se organiza a si mesma, o lugar simbólico de uma soberania diluída pelo discurso permanece vazio. ”(HABERMAS 1997b: 2: 188) Como argumenta Habermas (1995b: 120), tal compreensão não renuncia às intuições radicais ligadas à idéia de soberania popular, mas a reinterpreta em termos intersubjetivos 26 : "A soberania popular, mesmo quando se torna anônima, retrocede aos procedimentos democráticos e à implementação legal de seus exigentes pressuposto s comunicativos só para se fazer sentir como um poder engendrado comunicativamente. No sentido estrito da palavra, esse poder comunicativo deriva das interações entre a formação da vontade institucionalizada juridicamente e os públicos mobilizados culturalmente. Estes últimos, por seu turno, encontra m fundame nto nas associações de uma sociedade civil completamente distinta tanto do Estado quanto do mercado."(HABERMAS 1995b: 120) É nesse sentido que, sob o paradigm a do Estado Democrático de Direito e com base numa visão procedime n t alista do Direito e da política deliberativa, constitucionalis mo e democracia não mais se opõem. O constitucionalis mo e, portant o, a própria Constituição, não pode mais ser compree n did o, quer em termos liberais, como a defesa de uma esfera privada e do exercício da autono mia enquanto “liberda d e negativa”, naturalisticame n te concebida s, contra o público, quer em termos republicanos, como a defesa de uma estabilidade ético - política, que se realiza através do exercício da autono mia enquant o “liberda de positiva”. 26 Para uma crítica fundada na Teoria dos Sistemas às "semânticas" da soberania popular, liberal ou republicana, no sentido, inclusive, da sua superação, ver MAGALHÃES, J. N. 1998: 361- 369. E a democracia não pode ser concebida, quer em termos liberais, como uma mera disputa de mercado regulada mecanica me n t e por regras, que legitima m a escolha de um governo compr o m e ti do com os interesse s majoritários daqueles que suposta m e n t e represent a, quer em termos republicanos, como um processo autocom p r e e n sivo através do qual a identida de ética presu mi da m e n t e homogêne a de uma comunida d e concreta se realiza. A partir do momento em que se supera tanto a concepção republicana de política deliberativa, como autorrealização ética, quanto a concepção liberal de política deliberativa, como mera disputa de interesses, a Constituição, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, para articular - se com uma visão procedimentalista da Democracia, não pode ser reduzida, como no quadro do paradigma do Estado Liberal (BARACHO JÚNIOR 1998: 13ss.; CARVALHO NETTO 1996: 128- 131; CATTONI DE OLIVEIRA 1998 a: 37ss.), a um mero "instrument of govern ment ", garantidor de uma esfera privada de livre- arbítrio perante o poder administrativo estatal. Sob as condições de uma sociedade complexa como a atual, o sistema de direitos fundamentais não pode mais ser interpretado à luz dos históricos direitos liberais de defesa da esfera privada contra o Estado. O exercício da autonomia privada encontra - se ameaçado não apenas por uma Administração Público- Estatal, tantas vezes privatizada e desvinculada da formação do poder comunicativo, mas também por posições de poder social e econômico (HABERMAS 1997b: 1: 326). Estes últimos devem ser, també m, domesticados pelos princípios do Estado Democrático de Direito, através da garantia de maior igualdade de oportunidades sociais, de acesso ao processo de formação público do poder e do privado, político- estatal, da permanente redefinição através novos do reconhecimento de do direitos fundame ntais e da abertura constitucional a um processo público e plural da interpretação jurídica. Todavia, com isso não se pode conceber a Constituição, nos termos do paradigma do Estado de Bem- Estar Social (BARACHO JÚNIOR 1998: 64ss.; CARVALHO NETTO 1996: 138- 140; CATTONI DE OLIVEIRA 1998 a: 40ss.), como uma ordem jurídica total que estabeleceria, aprioristicamente, uma única forma de vida à sociedade como um todo, como pretensa condição para o exercício das liberdades individuais e políticas. Como considera Habermas: “Se ‘utopia’ é o nome do projeto ideal que configura uma forma de vida concreta, então a constituição, entendida como um projeto, não é uma utopia social, nem um substitutivo para ela.”(HABERMAS 1997b: 2: 189) Com o paradigm a procedi me n t alista do Estado Democrático de Direito 27 , a partir do mome n t o em que se supera tanto a concepção de liberda de pública, “positiva”, (Republicanis m o), quanto a autod eter mi naçã o moral ou de como liberdade como escolha autodeter mi nação privada, racional “negativa”, ética como (Liberalismo), e, juridicamente , passa - se a compreen de r a liberda de pública e a liberdad e 27 Segundo Haberma s, o paradigm a procedime n t alist a do Direito se apoia nas seguintes premiss a s: “a) o caminho de volta, propalado pelo neoliberalis m o através do mote ‘retorno da sociedade burguesa e de seu direito’, está obstruído; b) o apelo que nos incita a ‘redescobrir o indivíduo’ é provocado por um tipo de juridificação no interior do Estado social, que impede reconst ruir a autono mia privada; c) o projeto do Estado social não pode ser simples m e n t e congelado ou interro m pi do: é preciso continuá - lo num nível de reflexão superior. O que se tem em mente é domes ticar o sistem a econô mico capitalista, ‘transfor m a n d o - o’, social e ecologicamen te, por um caminho que permita ‘refrear’ o uso do poder administr a tivo, sob dois pontos de vista: o da eficácia, que lhe permit a recorrer a formas mitigadas de regulação indireta, e o da legitimida de, que lhe permita retroligar - se ao poder comunicativo e imunizar - se contra o poder ilegítimo.” (Haberma s 1997b: 2: 147 148) privada como faces da mes ma moeda (BARACHO JÚNIOR 1998: 237ss.), a Constituição 28 , para articular - se com uma visão procedi me n t alista política deliberativa e da Democracia, deve ser da compreen di d a, funda m e n t al m e n t e, como a interpretação e a prefiguração de um sistema de direitos funda mentais 29 , que apresenta as condições procedimentais de institucionalização jurídica das formas de comunicação necessárias para uma legislação política autônoma; ou seja, das condições procedimentais que configuram e garantem, em termos constitucionais, um processo legislativo democrático (HABERMAS 1998b: 259). Assim, a soberania popular assume forma jurídica, através do processo legislativo democrático, que faz valer o nexo interno entre autono mia pública e autonomia privada dos cidadãos, concebidas, desde o início, como dimensões co- originárias e equiprimor diais da autonomia jurídica (HABERMAS 1997b: 2: 310- 311; 1998b: 260). Em outros termos, uma soberania popular interpretada procedimentalme nte garante que as duas dimensões da autonomia jurídica se articulem reciprocamente, pois os destinatá rios das nor mas jurídicas vigentes, enquant o sujeitos jurídicos privado s, pelo processo legislativo democrá tico, que se realiza através da mediação jurídica institucionaliza do s entre de canais formação da institucionaliza do s vontade e da opinião e não - políticas, enqua n to cidadãos, torna m - se os autores dos seus próprios direitos e deveres (HABERMAS 1997b: 1: 113ss.; 1998b: 260 - 261). Nesse sentido, é 28 29 Sobre tal compreens ã o de Constituição, ver també m o próximo capítulo. Reconst ru tiva m e n t e, segundo Haberm as, esses direitos funda m e n t ais são os seguintes: a) direitos a iguais liberdades subjetivas; b)a iguais direitos de pertinência; c) à garantia do direito de ação; d)à elaboração legislativa autôno m a; e e) direitos participatórios (HABERMAS 1997b: 1: 159ss.). que se pode dizer que a separação entre autonomia privada e autonomia pública, as duas dimensões da autonomia jurídica, resulta apenas do fato do caráter positivado, institucional, do Direito moderno, exigir uma separação de papéis não presente, por exemplo, na Moral (que apresenta um conceito unitário de autonomia). Sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, o exercício da auton o mia jurídica ramifica - se, assim, no uso público das liberdade s políticas (“liberda des comunicativas”) e no uso privado das liberdade s individuais (“liberdade s subjetivas”), sem que se reduz a à autono mia moral ou à escolha racional, como considera m os liberais, e sem poder ser interp ret a d o simples me n t e à luz do direito à autorrealização ética, como advoga m os republica mos. Vista em toda sua integridade, a autono mia jurídica, em suas dimens ões pública e privada, compõe - se, então, de três elemen tos distintos: da autono mia dos cidadãos, exercida em comu m, da capacidade para uma escolha racional e do direito à auto - realização ética (HABERMAS 1997b: 2: 311), cujo nexo deve ser garantido pelo processo de mediação jurídica que represe nt a o processo legislativo democrático 30 . Sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, por um lado, a Constituição e o Direito Constitucional não limita m a Democracia; esta pressu p õe aqueles, já que é através da mediação jurídica entre canais institucionais sobera nia e não - institucionais, regulados popular se manifesta enquan to e não - regulados, poder que a comunicativo. Ao 30 Nesse sentido, pode - se dizer que, para uma teoria discursiva do Direito e da Democracia, diferente m e n t e da tradição republicana e de sua corrente comunitaris ta, a autono mia jurídica é um direito e não um bem, dentre outros, que tenha por finalidade satisfazer a necessida des huma na s, ainda que primordiais. O seu exercício, enquant o garantia do direito à autorrealização, é que pode viabilizar a satisfação de necessida de s primor diais e de vida digna. Sobre a complexidade do tema e acerca das múltiplas dimensões da autono mi a, ver GUSTIN 1997. contrário de uma visão típica do Liberalismo, os direitos funda m e n t ais, assim como os demais princípios constitucionais, não pode m ser considerad o s como uma restrição externa me n t e imposta ao exercício da sobera nia popular, pois são justa me n t e esses princípios e direitos constitucionais que possibilitam a institucionalização jurídica do exercício de um uso público das liberdades políticas dos cidadãos em sua prática cívica de autodeter mi nação (HABERMAS 1998b: 259). Assim, por um lado, no marco da Teoria Discursiva da Democracia, "[s]omente as condições processuais para a gênese democrática das leis asseguram a legitimidade do direito" (HABERMAS 1997b: 1: 326) e que, por outro lado: “O substrato social, necessário para a realização do sistema de direitos, não é formado pelas forças de uma sociedade de mercado operante espontanea me nte, nem pelas medidas de um Estado do bem - estar que age intencionalmente, mas pelos fluxos comunicacionais e pelas influências públicas que procedem da sociedade civil e da esfera pública política, os quais são transfor ma dos em poder comunicativo pelos processos democráticos.” (HABERMAS 1997b: 2: 186)