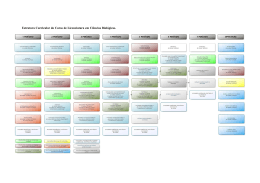

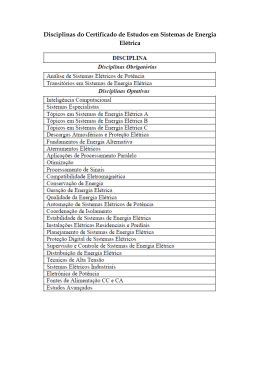

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO SÍLVIA REGINA LOMBERTI MELHORANÇA A INTERDISCIPLINARIDADE NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS CURSOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA UFMT CUIABÁ 2006 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. SÍLVIA REGINA LOMBERTI MELHORANÇA A INTERDISCIPLINARIDADE NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS CURSOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA UFMT Dissertação apresentada a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação – Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, para obtenção do titulo de Mestre em Educação, na área de Teorias e Práticas Pedagógicas da Educação Escolar e da Linha de Pesquisa Educação em Ciências. Orientadora: Profª Drª. Mauricea Nunes CUIABÁ 2006 Ao Amor de todas as minhas vidas. AGRADECIMENTOS Agradeço... À Deus a oportunidade desta reencarnação. À Jesus e aos Bons Espíritos que me inspiraram nesta trajetória. Ao meu marido, meus filhos Carol e Estevão e aos amigos que tiveram paciência e discernimento para entender este período. À minha mãe, à minha irmã Isabel e à minha sobrinha, Vitória, pelo carinho de sempre. Aos meus colegas de trabalho por terem entendido os momentos em que precisei me ausentar. Ao programa de mestrado em Educação por ter me aceito. À professora doutora Mauricéa Nunes por ter me acolhido e orientado em sua generosidade. Aos professores do programa por todo ensinamento. Aos colegas de turma, as meninas da secretaria, Luiza e Mariana pela convivência fraterna e carinhosa. Aos professores e alunos das licenciaturas pesquisadas pela boa disposição em participar desta pesquisa. A professora doutora Ana Arlinda de Oliveira e ao professor doutor Gerson de Souza Mól por terem aceito participar da banca examinadora e pelos apontamentos feitos neste trabalho. Especialmente, à Natalina Laura de Araújo, por todo apoio e auxílio. Resumo Trata-se o presente trabalho de uma pesquisa de caráter qualitativo-interpretativo, cujo objetivo foi investigar a presença da interdisciplinaridade na organização curricular dos Cursos de Licenciatura Plena em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais da Universidade Federal de Mato Grosso, à luz das modernas normas educacionais, que destacam a interdisciplinaridade na organização curricular e na formação docente como meios de superação da extrema compartimentação do conhecimento e como alavanca indispensável para formação profissional professores. Os dados foram construídos por meio de questionários e entrevistas aplicados aos alunos e professores das licenciaturas em questão; pela análise dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos pesquisados; e pelo estudo das orientações da legislação educacional vigente. As conclusões a que chegamos confirmam a existência de cursos extremamente tradicionais e fragmentados, com modelo curricular linear-disciplinar e seqüencial criado de cima para baixo e com disciplinas isoladas em feudos. A surpresa ficou ao encargo dos alunos e professores, que, em sua maioria, demonstraram possuir um conceito, ainda que incipiente, de interdisciplinaridade. De igual modo, os dados indicaram que os professores entrevistados, apesar de reconhecerem a inexistência em seus cursos de uma organização curricular em bases interdisciplinares, conseguiram, com certo grau de acerto, vislumbrar ações interdisciplinares na prática pedagógica do professor formador. Outro dado interessante foi a confirmação, pelos professores, da humildade como pressuposto do trabalho interdisciplinar. Já os alunos deram sinais de ignorarem sua necessidade no fazer interdisciplinar. A exceção dos demais, o curso de Ciências Naturais da UFMT, apresentou uma organização curricular interdisciplinar e, por conseguinte, a sua presença pode se ver refletida, de forma marcante, na prática pedagógica e na formação docente. Palavras chaves: Interdisciplinaridade, organização curricular, formação docente. Abstract The present work is about a research of qualitative-interpretativo character, whose objective was to investigate the presence of the interdisciplinaridade in the curricular organization of the Courses of Full Licenciatura in Physics, Biological Chemistry, Sciences and Natural Sciences of the Federal University of Mato Grosso, to the light of the modern educational norms, that detach the interdisciplinaridade in the curricular organization and the teaching formation as half of overcoming of the extreme compartimentação of the knowledge and as indispensable handspikes for formation professional professors. The data had been constructed by means of questionnaires and interviews applied to the pupils and professors of the licenciaturas in question; for the analysis of the Projects Pedagogical Politicians of the searched courses; e for the study of the orientações of the effective educational legislation. The conclusions the one that we arrive confirm the existence of extremely traditional courses and broken up, with curricular linear-to discipline and sequential model bred from top to bottom and with you discipline isolated in feudals. The surprise was to the incubency of the pupils and professors, who, in its majority, had demonstrated to possess a concept, despite insipiente, of interdisciplinaridade. Equally, the data had indicated that the interviewed professors, although to recognize the inexistence in its courses of a curricular organization in bases interdisciplinares, had obtained, with certain degree of rightness, to glimpse action interdisciplinares in practical the pedagogical one of the formador professor. Another interesting data were the confirmation, for the professors, of the humildade as estimated of the work to interdisciplinar. Already the pupils had given signals to ignore its necessity in the action to interdisciplinar. The exception of excessively, the course of Natural Sciences of the UFMT, presented a curricular organization to interdisciplinar e, therefore, its presence can be seen reflected, of marcante form, in practical the pedagogical one and the teaching formation. Words keys: Interdisciplinaridade, curricular organization, teaching formation. Resumo Abstract SUMÁRIO Lista de Quadros Introdução Capítulo I – Interdisciplinaridade: causas que impulsionaram sua ocorrência no cenário educacional brasileiro 1.1 Contextualização histórica da interdisciplinaridade 10 17 18 1.1.1 - Na Antiguidade: o enkuklios paidéia – programas totalizadores 19 1.1.2 - Na Idade Média: o modelo medieval de ensino: o trivium e o quatrivium 20 1.1.3 - Na Modernidade: o modelo de ensino fragmentado em disciplinas 22 1.1.4 - Na atualidade: a interdisciplinaridade um anseio pelo retorno à unidade do saber 23 1.1.4.1 - A interdisciplinaridade no Brasil 1.2 O termo disciplina e suas variações 25 1.3 Concepções sobre interdisciplinaridade 34 1.4 Críticas a interdisciplinaridade 39 1.5 Mudança de atitude: a questão fundamental da interdisciplinaridade 42 1.5.1 - Humildade: o maior fundamento da ação interdisciplinar 43 Capítulo II – A interdisciplinaridade na organização curricular do ensino superior e da formação docente. 46 2.1 Considerações em torno de currículo – subsídios teóricos 2.1.1 – O termo 2.1.2 - Principais teorias curriculares 2.2 – As regras que orientam a organização curricular do ensino superior 30 47 47 51 56 no Brasil. 2.3 – Reformas Fundamentais 2.3.1 – Licenciaturas, história e reformas: o advento da organização curricular interdisciplinar. Capítulo III – A trajetória da pesquisa realizada 59 63 68 3.1 Caracterização do estudo realizado 69 3.2 - Etapas da pesquisa 72 3.3 – Perfil da Amostra 73 3.4 – Instrumentos para coleta de dados 74 3.4.1 – Levantamentos bibliográficos e análise documental 74 3.4.2 – Aplicação de Questionários e realização das Entrevistas 80 Capítulo IV – Revelando os dados: há interdisciplinaridade nos cursos pesquisados? 4.1. Primeira Etapa: Da análise das prescrições governamentais 84 85 4.1.1 – Maior flexibilidade proporcionada as IES na fixação de currículos e programas 87 4.1.2 - A organização curricular baseada no modelo curricular de competências 93 4.1.3 – A elaboração da proposta pedagógica dos cursos (PPP) feita com a participação coletiva dos professores 99 4.1.4 – Organização curricular que propicie aos professores em formação vivenciar experiências similares aquelas que viverá como profissional 102 4.1.5 - A interdisciplinaridade na organização curricular como eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade 104 4.2. Segunda Etapa: Da análise dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT 4.2.1 - Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos investigados: análise do desenho curricular 4.2.1.1 - Análise da organização curricular das Licenciaturas Plenas em Física, Química e Ciências Biológicas da UFMT 4.2.1.2 - Análise da organização curricular da Licenciatura Plenas em Ciências Naturais da UFMT Considerações finais 109 110 123 136 151 Bibliografia 156 Anexos 165 Lista de Quadros Quadro IV Relação de Universidades Públicas e Privadas que registraram junto a CAPES, no período de 1990 a 1999, dissertações e teses com a palavra interdisciplinaridade no título. Relação de Universidades Públicas e Privadas que registraram junto a CAPES, no período de 2000 a 2003, dissertações e teses com a palavra interdisciplinaridade no título. Evolução do movimento interdisciplinar por décadas proposto por FAZENDA Concepções dos vários autores sobre interdisciplinaridade 35 Quadro V Retrospecto da Formação Docente no Brasil segundo NUNES 66 Quadro VI Dados pessoais dos alunos dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT Dados pessoais dos Professores das Licenciaturas pesquisadas 75 Seleção Leis e Decretos, Pareceres e Resoluções que orientam os cursos de graduação em geral e da formação docente em particular utilizadas nesta pesquisa. Organização das perguntas dos questionários aplicados aos alunos dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT: Licenciatura Plena em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais. Organização das perguntas dos questionários aplicados aos professores dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT: Licenciatura Plena em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais. Diferenças entre os Mínimos Curriculares e as Diretrizes Curriculares Carga horária destinada à formação técnica e a formação docente nas Licenciaturas Plenas em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais.. Carga horária das disciplinas diretamente relacionadas com formação docente nas Licenciaturas Plenas em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais. Relatos dos alunos agrupados por conjunto de respostas semelhantes, quando perguntados o que entendem por interdisciplinaridade. Relatos dos alunos agrupados por conjunto de respostas semelhantes, quando perguntados se percebiam um trabalho interdisciplinar em sua formação. Relatos dos professores agrupados por conjunto de respostas semelhantes, quando perguntados se desenvolvem a interdisciplinaridade em sua prática pedagógica. 79 Quadro I Quadro II Quadro III Quadro VII Quadro VIII Quadro IX Quadro X Quadro XI Quadro XII Quadro XIII Quadro XIV Quadro XV Quadro XVI 34 76 81 81 90 114 114 120 122 125 Introdução _________________________________________________________________________________________________________________ 11 Em seu livro “O Ponto de Mutação” (1982, p. 23), Fritjof Capra afirma que especialistas de vários campos do conhecimento já não se sentem mais capacitados para lidar com os problemas urgentes que surgem em suas respectivas áreas de atuação. As causas apontadas pelo autor vão desde a separação absoluta entre ciência e filosofia, ocorrida na modernidade, até o completo estilhaçamento das principais correntes do pensamento científico, na atualidade. Entendemos que a educação foi uma das responsáveis pela difusão desta imensa fragmentação do pensamento humano. Engessada por um modelo multidisciplinar e compartimentalizado, a educação, tem pretendido educar os jovens para responderem a problemas sistêmicos, interligados e interdependentes no âmbito de metodologias esmigalhadas. A Ciência que se ensina nas academias, por meio de disciplinas isoladas, como a Física, a Química, a Matemática, etc, não tem oferecido subsídios para o tratamento e a solução dos complexos problemas enfrentados pela humanidade na atualidade. Com vistas a esta realidade, desde a década de 1960, os debates educacionais em todo mundo vêm, paulatinamente, fomentando e reforçando a necessidade de inovação dos programas educacionais com o principal objetivo de fazer com que a Universidade evolua para o estudo universal e para o desenvolvimento de funções de serviço à sociedade. Gradativamente, a partir da década de 80, às instituições vinculadas ao sistema educacional, notadamente às Instituições de Ensino Superior (IES), incubiu-se a tarefa de promover esta “nova educação”. Desde então, o esforço para guiar uma ação reformadora em seus domínios tornou-se o centro de inúmeras iniciativas - seminários, congressos, workshops, fóruns, pesquisas, debates, realizadas em todo mundo para discutir o novo contexto educacional. Esses esforços e discussões desencadearam inúmeras reformas nos cursos destinados a formação profissional, em geral e de professores, em particular. 12 No Brasil, as propostas definidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), notadamente a partir da década de 19901, passaram a destacar as competências como perspectiva de um novo paradigma curricular para os diferentes níveis e modalidades do ensino. Neste contexto, a interdisciplinaridade surge como meio de superação da extrema compartimentação do conhecimento e como alavanca na formação profissional de um professor capaz de desenvolver habilidades e saberes docentes, tanto de conteúdos quanto didáticos-pedagógicos e epistemológicos, necessários à sua atuação profissional. (SANTOS, et al. 2003, p. 83). No viés dessa formação interdisciplinar, apregoando perspectivas epistemológicas através das quais pudesse ser resgatada a unidade do saber científico, o Ministério da Educação e Cultura - MEC, em maio de 2001, apresenta interessante proposta intitulada “Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior” (DCFP), estabelecendo que os cursos formadores devem ser organizados de modo a propiciar aos professores em formação vivenciar experiências interdisciplinares. No mesmo documento propõe o princípio da simetria invertida, afirmando que a experiência do professor como aluno é constitutiva do papel que exercerá futuramente, destacando que o discente tem de ter, durante o seu processo de formação, oportunidade de vivenciar atitudes e modelos que futuramente serão facilitados aos seus alunos através de sua prática pedagógica2. Isto significa dizer que o professor em formação deverá ter oportunidade de vivenciar experiências que lhe permitam romper o isolamento entre as disciplinas, bem como realizar trabalhos coletivos. 1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1995 e 2000, Diretrizes Curriculares Para a Formação de Professores (DCFP) de 2001. Nota da autora. 2 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Proposta para Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior. Maio/2005, p.25. 13 No entanto, para que tal feito se concretize seria preciso que os professores formadores não apenas pusessem em questão suas práticas pedagógicas, como também reinventassem suas relações profissionais com os colegas e a própria organização do trabalho (THURLER. 2002. p. 89). De igual modo, os cursos de formação precisariam ser (re)organizados de forma a propiciar aos professores em formação estímulo e condições para o desenvolvimento das capacidades e atitudes de interação e comunicação, de cooperação, autonomia e responsabilidade, reafirmando a necessidade de uma reorganização curricular nos curso baseada na contextualização e na interdisciplinaridade. Na sintonia dessas ocorrências, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), passou a desenvolver, desde o ano de 1992, políticas prioritárias que buscam a formação, em nível superior, de todos os professores da rede pública do Estado de Mato Grosso. O Programa Interinstitucional de Qualificação Docente de Mato Grosso, concebido em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, a Universidade Estadual e as Secretarias Municipais foi pensado para profissionalizar, até 2001, todos os professores dos sistemas estadual e municipal de educação. Buscando dar concretude as diretrizes estabelecidas por esse Programa, a UFMT propôs três programas básicos para sua atuação: Programa de Formação do Educador para o Ensino das Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Programa para a Formação de Educadores das Últimas Séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; e Programa de Pós- Graduação em Educação Pública. 14 Todos esses programas encontram-se em desenvolvimento desde 1995, porém os dois últimos, até o ano de 2000, não haviam conseguido atingir um contingente expressivo em termos das demandas do Estado. Em razão disto a UFMT estimulou a oferta de cursos de licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento, especialmente para as regiões de Mato Grosso em que houvesse um deficit no número de professores com formação de nível superior (RINALDI, 2001, p. 114-118). Nesse contexto, um grupo de professores dos cursos de Física, Química e Matemática, em parceria com Secretaria de Estado de Educação do Estado – SEDUC/MT, baseados na resolução do CONSEPE nº 88 de 04 de Outubro de 19993, criou o curso de Ciências Naturais e Matemática, com o objetivo de contribuir para a formação dos docentes que já atuavam nessas áreas do conhecimento sem a devida formação superior.4 Coincidentemente, foi neste período – maio de 2001, que o MEC apresenta a proposta das DCFP, estabelecendo que os cursos formadores devem ser organizados de forma a propiciar aos professores em formação vivenciar experiências interdisciplinares. Neste sentido, o curso de Ciências Naturais e Matemática da UFMT se propôs a formação de professores da rede pública que atuam como professores de Física, Química, Matemática e Ciências. Firmado numa proposta inter e transdisciplinar, o referido curso assume uma metodologia curricular por eixos temáticos e não por disciplinas isoladas. (SANTOS, et al. 2003, p.81). Assim a interdisciplinaridade, a partir da última década do século XX, emerge com força e vigor nos programas educacionais em todo país. Resta, porém, saber se ela vem se concretizando na prática, se conseguiu saltar do papel para realizar-se no currículo e na prática pedagógica dos professores 3 A referida resolução dispõe sobre a instituição do programa de qualificação docente, em nível de graduação, para os professores em exercício na rede básica de ensino da rede estadual de educação do Estado de Mato Grosso - MT. 4 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO do Curso de Ciências Naturais e Matemática (PPPCNM) da UFMT p.34. 15 formadores, dando-nos a oportunidade de formular o nosso problema de pesquisa que é: Se/como a interdisciplinaridade tem se concretizado na organização curricular dos cursos de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Mato Grosso?5. Tais indagações oportunizam conhecer a organização curricular desses cursos e refletir sobre o trabalho desenvolvido na formação de seus licenicandos. Viabilizam boa discussão acerca dos avanços e retrocessos no cotidiano da formação interdisciplinar do professor de física, química, biologia e ciências naturais. Entretanto, deixam (propositalmente) de fora a reforma universitária por não ser este o objeto principal de nosso trabalho. No intuito de refletir sobre este processo de transformação a presente pesquisa objetiva investigar, por meio da abordagem qualitativa interpretativa, a interdisciplinaridade nos cursos de formação de professores de Ciências da Natureza da UFMT, por entendermos que este é o campo ideal para a análise da realidade vivida, vez que possibilita ampla investigação da abordagem teórica e prática articuladamente. Para tanto organizamos a presente dissertação da seguinte maneira: Levando-se em conta que o objetivo desta pesquisa é investigar a interdisciplinaridade nos cursos de Ciências da Natureza da UFMT, iniciamos examinar detalhadamente no primeiro capítulo a interdisciplinaridade, apresentando sua origem, natureza e conceitos fundamentais necessários à compreensão do objeto em estudo. No segundo capítulo, tratamos de discutir a presença da interdisciplinaridade na organização curricular do ensino superior perspassando a formação docente, numa perspectiva interdisciplinar. Apresentando análise detalhada do domínio a ser estudado, explicitamos neste capítulo conceitos 5 A denominação Ciências da Natureza, neste trabalho, compreende as Licenciaturas Plenas em Física, em Química, em Ciências Biológicas e em Ciências Naturais oferecidas pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 16 fundamentais de currículo de modo a favorecer a compreensão das leis reguladoras do universo em estudo. No terceiro capítulo, descrevemos o percurso metodológico para, em seguida, no quarto capítulo apresentarmos as análises qualitativa-interpretativas dos dados construídos, levando-se em conta as análises dos documentos e orientações governamentais, bem como os conceitos apresentados anteriormente nos capítulos I e II. Por último, as Considerações Finais onde procuramos apresentar conclusões acerca das discussões levantadas ao longo do trabalho de pesquisa e, finalmente como pós-textos, são apresentados os anexos e a bibliografia, construídos e/ou utilizados como fonte de pesquisa para esta dissertação. Capítulo I – Interdisciplinaridade: causas que impulsionaram sua ocorrência no cenário educacional brasileiro _________________________________________________________________________________________________________________ 18 A partir da década de 1990, a interdisciplinaridade e a contextualização começaram a despontar nas propostas educacionais brasileiras, como metodologias diferenciadas na superação da extrema compartimentalização do conhecimento, na formação docente e na organização curricular. Objetivando entender as causas que impulsionaram sua ocorrência no cenário educacional brasileiro escrevemos este primeiro capítulo, no qual apresentamos a origem, a natureza e os conceitos fundamentais necessários à compreensão do objeto em estudo. 1.1 – Contextualização histórica da interdisciplinaridade Na história da evolução do conhecimento pode-se observar que desde os filósofos gregos até meados do século XIX o conhecimento manteve-se em unidade. Sua fragmentação em disciplinas se deveu a uma necessidade surgida a partir do reconhecimento de um mundo extenso e complexo, que buscou com a disciplinarização do saber facilitar o aprendizado. Esta estratégia pedagógica, ao longo dos tempos, acabou por gerar problemas de distanciamento e isolamento extremos entre as disciplinas. Neste contexto surgiram as abordagens pluridisciplinares, envolvendo os conceitos de multi, inter e transdisciplinaridade. Buscando conhecer os acontecimentos e instâncias que delinearam o surgimento da interdisciplinaridade no Brasil e no mundo, passamos a fazer um breve resgate histórico da implantação dos modelos de ensino de cada época. Sem, desconsiderar que toda discussão envolvendo resgate histórico exige do pesquisador uma leitura contextualizada, procuramos tecer breves considerações sobre as relações políticas, econômicas e pedagógicas estabelecidas em cada período e sua influência nos esquemas de ensino de cada período. 19 1.1.1 - Na antiguidade: o Enkuklios Paidéia – os programas totalizadores O mundo grego no chamado período clássico tinha o homem como a medida de todas as coisas6. A educação na Grécia assumiu formas diferentes de educar. Enquanto Esparta se deteve na fase guerreira e autoritária, Atenas priorizou a formação intelectual. Por volta do século V a.C, os gregos que conviviam com o aprimoramento da democracia e com o esplendor intelectual ateniense, desenvolveram um programa de ensino totalizador no qual o conhecimento centralizava-se no desenvolvimento humano entendido como um todo. Esse programa de ensino, que idealizava a formação de um homem integral, filosófico, artístico e sábio tornou-se conhecido como Enkuklios Paidéia. Etimologicamente o Enkuklios Paidéia é a reunião de duas palavras de origem grega, Enkuklios que significa em ciclo, cíclico, periódico, ordinário circular, geral; e, Paidéia que quer dizer instrução. Criando-se assim, a idéia de uma instrução de caráter geral7. Fiel a este sentido, o programa grego não fora concebido como um aspecto exterior da vida, ao contrário, confundia-se com o próprio ideal de cultura grega. Esse esquema de ensino correspondia a uma pedagogia unitária, desenvolvida de maneira circular, de modo a levar o aluno a mover-se facilmente de um conhecimento para o outro, sendo assim educados dentro de uma cultura geral, onde os saberes apresentavam-se articulados, fomentando um todo harmonioso e único, no qual a Filosofia apresentava-se como a única ciência-disciplina abarcando a totalidade dos saberes e práticas humanas produzidas em todas as áreas do conhecimento. Vista como a rainha das ciências e entendida como uma totalidade 6 Primeira premissa da conhecida frase do sofista Protágoras de Abdera (século IV a.C): “O homem é a medida de todas as coisas das coisas que são como são e das coisas que não são como não são.” (CHAUI, 1997, p.67) 7 Nos manuscritos latinos as duas palavras surgem, em 1531, como uma única palavra, enkuklopaedia. Posteriormente, em 1644, aparece gravada pela primeira vez em inglês, como encyclopaedia, com o sentido de curso geral de instrução. Na modernidade surge a palavra enciclopédia assume o sentido de coleção de livros com saberes diversos. (DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, 2000). 20 orgânica, a Filosofia era freqüentemente representada como uma grande árvore, cujas raízes eram a metafísica e a teologia, cujo tronco era a lógica, cujos ramos principais eram a filosofia da Natureza, a ética e a política e cujos galhos extremos eram as técnicas, as artes e as invenções. Segundo CHAUÍ (1997, p.42), Aristóteles foi o primeiro filósofo a sistematizar e classificar os conhecimentos produzidos pelos gregos, categorizando-os em ciências reunidas em classes por graus de superioridade: das inferiores – mais simples, às superiores - mais complexas: • Ciências produtivas: que estudam as práticas produtivas ou as técnicas (arquitetura, medicina, economia, pintura, escultura, poesia, teatro oratória, arte da guerra, caça, navegação, etc). • Ciências práticas: ciências que estudam as práticas humanas enquanto ações: ética e a política. • Ciências teoréticas, contemplativas ou teóricas: estudam as coisas que existem independente dos homens e de suas ações, que existem por si mesmas: biologia, física matemática, psicologia, meteorologia, astronomia, etc. (CHAUÍ, 1997, p.42). Foi a partir dessa classificação aristotélica, que as Ciências particulares ao longo dos séculos, foram se separando do tronco geral da Filosofia, levando consigo os conhecimentos práticos ou aplicados de seu campo de investigação - as artes e as técnicas a ela ligadas. Assim, aconteceu com a matemática8, que surgiu no século III a.C, com Euclides, inaugurando a primeira divisão do conhecimento em disciplinas. 1.1.2 - Na Idade Média: o modelo dos estudos medievais – o trivium e o quatrivium Conforme ZABALA (2002, p.17), a tradição helenística de programas totalizadores ou enciclopédicos, foi recuperada pelos filósofos 8 Apesar de todo material algébrico que possuíam os babilônios e egípcios só se pode encarar a matemática como ciência, no sentido moderno da palavra, a partir da obra de Euclides intitulada “Os Elementos”. OLIVEIRA, Antônio Marmo. “A história da Matemática”. Disponível em http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/hm/page01.htm . Acessado em 12/11/04 às 10:40 h. 21 romanos que chegaram a advogar para Roma o direito de ser a comunidade dos mestres e discípulos e a comunidade do conhecimento. Quintino, o grande sistemático da educação nos tempos antigos, articulou o ensino habitual dos romanos de sua época, em torno da gramática, da música, da geometria, da astronomia, da história e da filosofia. Seu plano de estudos foi, posteriormente, o modelo dos estudos medievais firmados no trivium e quatrivium9 . No mundo medieval, a Igreja Católica era senhora dominadora do poder espiritual e de grande parte do poder temporal. Monopolizadora da cultura no medievo, seu ideal de educação era a formação de um homem integral com conhecimento universal e seu programa de ensino buscava formar filósofos, pensadores e teólogos por meio de uma pedagogia unitária. Muito embora neste período, o cristianismo tenha introduzido a fé na produção do conhecimento, sua unidade se manteve intacta através da síntese feita pelos padres entre as concepções aristotélicas de ciência e a revelação cristã. Por volta do ano mil d.C, os padres da escolástica organizaram o sistema de distribuição das disciplinas, ou artes, no Medievo. O currículo fora organizado em trivium, constituído pelas disciplinas lógicas e lingüísticas (gramática, retórica e dialética) e quatrivium constituído pela matemática (aritmética, geometria, astronomia e música), mas ainda assim, o espírito de totalidade fora mantido, vez que o trivium articulava-se com o quatrivium, no seio de um conjunto unificado que integrava as letras e as ciências. Gusdorf (1977, p. 32) afirma que nesse período as disciplinas não eram herméticas e indiferentes umas as outras e a própria universidade compreendia-se a si mesma como a comunidade de mestres e estudantes, o que reforça a manutenção da universalidade do conhecimento no período medieval. 9 O trivium e o quatrivium formavam as sete artes liberais, cujo estudo precedia a educação para as profissões universitárias, como o direito, a teologia e a medicina. Nota da autora. 22 1.1.3 - Na Modernidade: o modelo de ensino fragmentado em disciplinas Essa pedagogia da totalidade renovou-se sem ruptura também no Renascimento, período em que se perpetuou sob a forma do humanismo tradicional. Porém, o advento da Reforma Protestante e das Grandes Descobertas Científicas da Idade Moderna desencadearam um processo de desagregação crescente do esquema milenar do Enkuklos Paidéia. Entre os séculos XVI e XVII, os cientistas modernistas romperam com a visão de universo orgânico, vivo e espiritual, baseada na fé e na razão cultivada pela ciência medieval e substituíram-na pela noção do mundo como uma máquina sobre a qual se pode exercer predição e controle. Essa concepção, baseada na teoria matemática de Isaac Newton, na filosofia de Renné Descartes e na metodologia de Francis Bacon, ficou conhecida como visão cartesiana ou mecanicista da natureza e estendeu-se a todos os organismos vivos, que passaram a ser considerados máquinas constituídas de peças separadas. Essa concepção mecânica de mundo continua até hoje a exercer influência em muitos aspectos de nossa vida e “levou-nos à bem conhecida fragmentação do saber em disciplinas” (CAPRA, 1982, p.23). A ênfase cartesiana levou à fragmentação do pensamento humano e, consequentemente, à separação das disciplinas acadêmicas, gerando uma atitude reducionista transferida para a ciência, que passou a estudar somente objetos específicos, “uma pequena parcela do saber desligado da realidade global do homem” (Ibid. Id, p.24). Outra ocorrência que contribuiu para a fragmentação do conhecimento em disciplinas se deu no século XVIII. Immanuel Kant ao afirmar que a razão humana não poderia conhecer as coisas tais como são em si mesmas, retirou da Filosofia sua condição metafísica. Perdendo esta condição, a Filosofia passou a ser considerada apenas como “o conhecimento das condições de possibilidade do conhecimento verdadeiro enquanto conhecimento possível para 23 os seres humanos racionais.”10 Assim é que, com os filósofos modernistas, a Filosofia se reduziu à teoria do conhecimento, à ética e à epistemologia, constituindo-se em uma disciplina específica, deixando de ser o conhecimento do mundo em si para tornar-se apenas o conhecimento do homem enquanto ser racional e moral. (CHAUI, 1997, p.54). Entretanto, segundo Zabala (2002, p.17) a unidade do conhecimento só seria quebrada definitivamente em 1808, quando Napoleão Bonaparte criou, em França, a Universidade Imperial com as Faculdades de Letras e as Faculdades de Ciências - pela primeira vez na história, o homem ocidental deveria optar por um ramo específico de conhecimento para a construção de sua formação, escolher entre a cultura literária e a cultura científica, já que cada uma dessas culturas fora separada da outra. Com o tempo, as diferenças entre as duas culturas foram se aprofundando, não só pela quantidade de informação e especialização que cada uma requeria, mas principalmente pela diferença de estilos cognitivos e modelos intelectuais típicos de cada conhecimento, até que se visse efetivado um verdadeiro caos de especialidades disciplinares no ensino. 1.1.4 – Na atualidade: a interdisciplinaridade - um anseio pelo retorno à unidade do saber Ao longo dos tempos, o programa milenar do Enkulklios Paidéia foi sendo destruído sob um corpo cada vez mais fechado de disciplinas, o que gerou de maneira explosiva, uma infinidade de saberes, cada um deles fortemente zeloso de sua identidade e independência. A conseqüência dessa extrema compartimentação foi que um campo epistemológico passou a ser construído como se o outro não existisse, mantendo o conhecimento isolado e descontextualizado. (ZABALA, 2002, p.18). 10 KANT, I. apud CHAUÍ, M. Convite a Filosofia Editora Ática. São Paulo. 1997. 9ª edição. p. 54 24 Neste caos de separatividade, surge aos poucos um anseio pelo retorno à unidade do saber, que veio ganhar força a partir da segunda metade do século XX, com a evolução de certas teorias como a dialética, a fenomenologia, a psicologia entre outras - criadoras de espaços para a subjetividade. Nos anos sessentas11, estudantes universitários europeus desencadearam um movimento pautado na reflexão sobre a dicotomia existente entre a teoria e a prática no ensino superior, questionaram a falta de relevância social dos conteúdos ministrados e as excessivas especialidades disciplinares existentes nas grades curriculares. Professores e alunos reivindicaram a criação de um novo estatuto para as universidades Neste período, as universidades européias obcecadas em promover maiores níveis de aprofundamento e especialização, ampliavam os riscos de se aumentar ainda mais o número de disciplinas. Segundo Fazenda (1998, p.08), nessas instituições universitárias, “a alienação capitalista de certas ciências alienava a própria Academia das questões do cotidiano e incitava o olhar do aluno numa única, restrita e limitada direção”. Daí os movimentos estudantis reivindicarem uma nova forma de ensino por meio de processos pedagógicos direcionados ao desenvolvimento do indivíduo em todas as suas dimensões. Nesse contexto, em 1961, o eminente filósofo francês Georges Gusdorf, pretendendo aglutinar saberes com o objetivo de trabalhar pela unidade humana em direção a uma convergência, apresentou um projeto para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), com vistas à pesquisa interdisciplinar para as ciências humanas. Sua proposta apoiava-se no fato de que todas as ciências, em última instância, visam o homem, e, portanto, possuem um objeto comum. De um lado as ciências sociais têm-no como seu objeto explícito e de outro, as ciências da natureza têm como ponto de aplicação a análise do lugar onde este homem está situado. Ancorado neste argumento, Gusdorf propôs uma releitura dos dados 11 Sacconi, L. A.1000 Erros de Português da Atualidade. Ed. Nossa 5ª edição 1990, p.6. 25 humanos fragmentados nos discursos de cada ciência, por meio de uma perspectiva interdisciplinar, onde se vissem respeitadas as peculiaridades de cada disciplina e de cada atividade humana em seu contexto sociocultural. Em torno dessa proposta, reuniu-se um grupo de pesquisadores sob o patrocínio da UNESCO para as primeiras discussões acerca da interdisciplinaridade. No final década de 60 a unificação do conhecimento e suas numerosas implicações sobre o ensino e a pesquisa havia se tornado “moda” no cenário das discussões educacionais internacionais. Em que pese este modismo ter-se firmado, ainda hoje o termo interdisciplinaridade não conseguiu alcançar um sentido único e estável. Sua significação é variável e seu papel nem sempre é compreendido da mesma forma pelos pesquisadores. (FAZENDA, 1979, p.25). Enquanto uns compreendem a prática interdisciplinar como unificação dos saberes a partir de uma axiomática geral, na qual se rompem definitivamente as fronteiras disciplinares; outros, sem negar a validade das especialidades e os limites de seus domínios, concebem-na como forma de superação da separação extrema existente entre as disciplinas, por meio de novas metodologias, em que o conhecimento deve ser trabalhado através de interdependências e de conexões recíprocas, e, onde os especialistas, conscientes de seus limites, acolhem as contribuições de outras disciplinas. 1.1.4.1 - A Interdisciplinaridade no Brasil A interdisciplinaridade chega ao Brasil por volta da década de 60, com “as sérias distorções, próprias daqueles que se aventuram ao novo, sem reflexão ao modismo, sem medir as conseqüências do modismo” (FAZENDA, 1995, p.24). Contudo, a pouco e pouco veio se firmando através de vários educadores que se interessaram sobre o tema, quais Japiassú e Fazenda.. Hilton Japiassú, que em 1976 publicou a obra Interdisciplinaridade e 26 Patologia do Saber, o primeiro pesquisador brasileiro a escrever sobre o assunto trazendo ao mundo acadêmico a interdisciplinaridade como uma necessidade frente ao crescente esmigalhamento do conhecimento. Nesta obra o autor apresenta os principais problemas que envolvem a interdisciplinaridade, as conceituações até então existentes acerca da temática, faz uma reflexão sobre a metodologia interdisciplinar, baseado nas experiências já realizadas, e focaliza as distorções decorrentes do saber na pesquisa, e propõe: • pesquisas independentes empreendidas numa situação de proximidade física; • permutas ocasionais de informações sobre um problema de origem geral; • divisão do problema-comum em subpesquisas, entre as quais se repartem os especialistas de diferentes disciplinas; • integração meramente formal das disciplinas, permanecendo estas, na realidade, umas separadas das outras; • objetivo comum a uma equipe de trabalho, atacados por enfoques distintos, segundo pontos de vista diferentes; • fusão da pesquisa, em que os especialistas não se identificam mais por suas disciplinas de origem. (JAPIASSÚ, 1976, p.85). Outro importante nome nas pesquisas sobre interdisciplinaridade em nosso país é o da pesquisadora Ivani Catarina Fazenda com suas inúmeras publicações, artigos e orientações monográficas é uma das pioneiras nos estudos desenvolvidos sobre a temática no Brasil. Em 1979, a autora publicou um primeiro estudo sobre interdisciplinaridade intitulado Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia. Nele, apresentou uma pequena síntese das concepções de interdisciplinaridade no ensino, levantadas à época, a partir de uma reflexão sobre a unicidade do conhecimento e sobre a necessária fragmentação para uma explicação mais aprofundada de suas partes. Nesta obra salienta ainda, a importância de “buscar-se um caminho de volta ao UNO”, sob pena de incorrermos no risco de “se fazer uma ciência sem o homem” e, 27 portanto, vazia de significado (FAZENDA, 2005)12. O esforço destes pesquisadores começou a dar frutos a partir da segunda metade da década de 80, quando surgiram em todo país eventos e centros de referência em estudos interdisciplinares. Na década de 1990 um grande número de projetos, denominados interdisciplinares, surgiram em todo país. A interdisciplinaridade foi o tema gerador do III Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), realizado na Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, em Fevereiro de 1985. Em 1986, esta mesma universidade cria o Grupo de Estudo e Pesquisas sobre a Interdisciplinaridade na Educação (GEPI), coordenado por Ivani Catarina Fazenda. Aliás, nestes vinte anos de existência, este grupo produziu, mais de cinquenta pesquisas sobre diferentes aspectos da Educação. Formou pequisadores, mestres e doutores cujos trabalhos invadiram a Argentina e Portugal, além de influenciar diretamente, por meio dos mais de trinta livros publicados, as atividades desenvolvidas em várias Secretarias de Estado de Educação de alguns dos estados brasileiros (FAZENDA. 2002, p. 13). Em recente pesquisa realizada, entre os dias 5 a 7 de novembro de 2005, junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pudemos verificar esta realidade. Para conhecermos o estado da arte da interdisciplinaridade em nosso país, fizemos um levantamento do número de pesquisas realizadas no Brasil sobre o tema. Para dar conta desta proposta investigamos os resumos de dissertações e teses registradas no banco de teses do site da CAPES13, defendidas junto aos programas de pós-graduação do país, a partir de 1987. Consultando as ferramentas de busca e consulta do site obtivemos as seguintes informações: 12 Disponível em http://www.ung.br/wpages/news/capacitacao_interdisciplinaridade_texto2.htm - Acessado em 13/01/05 às 14 h:30min. 13 Disponível em http://www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/10/Banco_Teses.htm. Acessado nos dias 5, 6 e 7 de novembro de 2005. 28 - Os registros de teses e dissertações sobre interdisciplinaridade iniciam-se no ano de 1990 e se findam em 2003. - 402 dissertações e 86 teses apresentam a palavra interdisciplinaridade quer no título, quer nas palavras-chaves. Nos detivemos em analisar, porém, apenas as que apresentavam a palavra interdisciplinaridade no título por considerarmos que, se a temática surge aí, é por ser o objeto essencial do estudo proposto. Assim, investigamos 146 dissertações e 31 teses com essas características. Os resultados obtidos foram agrupados e classificados em: a. Teses e dissertações vinculadas a outras áreas do conhecimento que não a da Educação; b. Pesquisas vinculadas à área da Educação. Esta grande área foi, por sua vez, subdividida em três linhas de pesquisa assim nominadas: b1. Linha da Formação de Professores – onde foram agrupados os trabalhos relacionados com a formação docente; b2. Linha Educação em Ciências – onde agrupamos as pesquisas sobre o ensino de ciências; e, b3. Outras linhas de pesquisa – na qual relacionamos os trabalhos que, apesar de pertencerem à área da educação, não se relacionavam com a formação docente nem tampouco com a educação em ciências. c. Pesquisas registradas por programas de mestrado e doutorado de Universidades Públicas e Universidades Privadas. De posse destes critérios construímos os Quadros I e II, colocados no Anexo I deste trabalho. Os dados revelaram um tímido interesse pelo tema nas Universidades Públicas. Tanto nos programas de mestrado quanto nos de doutorado o maior número de pesquisas registradas com a palavra interdisciplinaridade no título 29 ocorreu nas Universidades Particulares, sendo a Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo a campeã nos anos 90 e a Universidade da Cidade de São Paulo a que mais produziu no período de 2000 a 2003. O mesmo se deu em relação às áreas onde as pesquisas foram produzidas. A área da educação, em geral, e da formação docente, em particular foram mais pesquisadas pelas Universidades Particulares do que pelas Públicas. Em contraponto estas apresentaram mais pesquisas (todas em nível de mestrado) na linha educação em ciências. Os dados revelam ainda, significativo aumento de interesse pelo tema, especialmente nos últimos três anos. O resultado destas discussões pode ser ver refletido na escolha do tema central da 58ª SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) – “Semeando a interdisciplinaridade”14. Cabe ressaltar que a linha de pesquisa da formação de professores foi a que mais pesquisas produziu sobre interdisciplinaridade quer nos programas de doutorado, quer nos de mestrado. Apesar de todos estes avanços, a temática ainda sofre as instabilidades naturais de um processo em andamento e nem mesmo a concepção do termo é percebida da mesma maneira entre os teóricos, conforme se verá a seguir. Segundo Fazenda (1997, p. 45) antes mesmo de se firmar um conceito, a interdisciplinaridade como palavra tem sido mal compreendida nos meios acadêmicos. Fala-se sobre o tema até para se emprestar um significado mais burilado aos projetos em educação, mas a ação pedagógica propriamente interdisciplinar tem sido relegada às práticas multi e pluridisciplinares. Para a autora as palavras, a multi e a pluridisciplinaridade referem-se à simples justaposição de duas ou mais disciplinas de um curso, sem que sejam definidos objetivos pedagógicos comuns, sem que haja interconexões entre as disciplinas. O resultado de práticas dessa natureza tem sido, muitas vezes, 14 Disponível em http://www.sbpcnet.org.br/eventos/58ra/ 30 desastroso, causando o esfacelamento dos conteúdos, o descontentamento de alunos e professores (que perdem o norte da ação), a improvisação e os maus resultados escolares (Id. Ibid. p. 46). Ainda sobre a indefinição do termo interdisciplinaridade podemos considerar que esta pode ser decorrente da incompreensão do próprio conceito de disciplina. Assim, convém esclarecermos um pouco mais sobre o termo disciplina e suas variações a fim de que, posteriormente, possamos compreender melhor os sentidos de que foi se revestindo, ao longo dos tempos, a interdisciplinaridade. 1.2 - O termo disciplina e suas variações A palavra disciplina origina-se do latim ‘discere’15 cujo significado é aprender. Assim, por fidelidade as raízes etimológicas da palavra, a seleção do conteúdo em disciplinas deve também ser direcionada pela aprendizagem. Por outro lado, o termo foi conceituado por Tapia (2000, p. 86) como “a maneira de organizar e delimitar um território de trabalho, de concentrar as pesquisas e experiências de um determinado campo de visão”. C.C. Abbot e F. Jantsch16 estabelecem as seguintes variações do conceito de disciplina17: Pluridisciplina - justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas nos domínios do conhecimento formando-se áreas de estudos com conteúdos afins. Ex: domínio científico - exatas: matemática + física. 15 Dicionário de Expressões e Frases Latinas Compilado por Henerik Kocher. Disponível em http://www.kocher.pro.br/dicionario/d06.htm Acessado em 24 de janeiro de 2005, às 14h:03 min. 16 C.C. Abbot e F. Jantsch apud GONÇALVES Genir P. Interdisciplinaridade e Educação em Química: a Visão dos Professores e Professoras de Química da Rede Estadual do Município de Cuiabá – MT. Dissertação. Mestrado em Educação. UFMT. Orientadora: Mauricéa Nunes. 2003, p. 10 17 C.C. Abbot e F. Jantsch entendem por disciplina conjunto específico de conhecimentos com suas próprias características sobre o plano de ensino, da formação dos mecanismos, dos métodos, das matérias (GONÇALVES. 2003, p.11). 31 Multidisciplina – justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de relações entre si. Ex: música + matemática + história. Interdisciplina - interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de idéias à integração epistemologia, da mútua dos terminologia, conceitos da diretores metodologia, da dos procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua formação em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e termos próprios. Transdisciplina - resultado de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas. Ocorre quando há coordenação de todas as disciplinas num sistema lógico de conhecimentos, com livre transito de um campo do saber para outro. (Ex: Antropologia, considerada como “a ciência do homem e de suas obras”). Notamos que para .Abbot e Jantsch a pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um tópico de pesquisa não apenas em uma disciplina, mas em várias ao mesmo tempo, a existência de relações complementares entre disciplinas mais ou menos afins. Por exemplo, o quadrado, que pode ser estudado pela geometria, poderá receber a colaboração da física, da educação artística e da filosofia. Assim, o tópico em questão (quadrado) será enriquecido pela associação das perspectivas de várias disciplinas. Portanto, a compreensão desse tópico em termos da própria disciplina-foco (matemática) é aprofundada pela fértil abordagem de diversas disciplinas independentes entre si. Nesta perspectiva, a pluridisciplinaridade seria uma contribuição a mais ao conteúdo em questão. Um determinado fenômeno poderia ser estudado 32 segundo a ótica e abordagem de várias disciplinas, sem que com isso houvesse uma interligação entre elas. Cada disciplina contribuiria para a análise de uma dada faceta do fenômeno e pararia por aí. No campo do ensino, pode-se dizer que a multidisciplinaridade é a organização de conteúdos mais tradicional. Os conteúdos escolares apresentamse por matérias independentes umas das outras. As cadeiras ou disciplinas são propostas simultaneamente sem que se manifestem explicitamente as relações que possam existir entre elas. Já a interdisciplinaridade parece ter para os autores em foco um objetivo diferente da multidisciplinaridade. Segundo eles, a interdisciplinaridade diz respeito à integração dos conhecimentos de várias especialidades disciplinares. Assim, quando os métodos da física nuclear são integrados com os da medicina resultam no aparecimento de novos tratamentos de câncer; quando métodos da física de partículas vão para a astrofísica, produziu-se a cosmologia quântica; e, integrando os métodos computacionais para a arte, obteve-se a arte computacional18. Neste sentido, interdisciplinaridade seria a interação de duas ou mais disciplinas. Essas interações poderiam implicar na transferência de leis de uma disciplina a outra, originando um novo corpo disciplinar. Deste modo, tanto a pluridisciplinaridade quanto a interdisciplinaridade ultrapassariam as fronteiras das disciplinas, mas ainda permaneceriam dentro do mesmo quadro de referência da pesquisa disciplinar. Somente a transdisciplinaridade, na óptica desses autores, suplantaria a questão disciplinar. As disciplinas estariam de tal sorte fundidas que suscitariam o surgimento de uma macrodisciplina, ou melhor, romper-se-iam as barreiras da compartimentalização do conhecimento. Desta forma, o que estaria interessando seria o entendimento do problema, do fenômeno, sem qualquer 18 A interdisciplinaridade entendida como geração de novas disciplinas sofreu criticas na obra O manifesto da transdisciplinaridade de Basarab Nicolescu (1999), segundo o autor quando esta gera novas disciplinas, contribui para o big bang disciplinar, dificultando desta forma a integração do conhecimento. 33 restrição de abordagem disciplinar. A transdisciplinaridade seria, pois, o grau máximo de relações entre disciplinas, de modo que chega a ser uma integração global dentro de um sistema totalizador. Importante ressaltar que estas conclusões dizem respeito ao nosso entendimento acerca dos conceitos apresentados por Abbot e Jantsch, outros autores19 podem ter concepções totalmente diferentes ou parcialmente distintas das suas e serem alvo de outras considerações. Não sendo objetivo do presente trabalho discutir extensamente as diferentes concepções sobre as formas de articulação disciplinar, escolhemos a classificação destes autores por seu caráter introdutório e didático. Conquanto estejamos cientes de que haja outras. Finalmente, cabe dizermos ainda que, embora exista um certo consenso crítico sobre as características da multidisciplinaridade para superar os limites da ciência normal, observa-se uma grande heterogeneidade na utilização dos termos interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, freqüentemente utilizados com significados muito semelhantes. No entanto, para nos manter no foco de nossa pesquisa nos deteremos em verificar apenas as concepções acerca da interdisciplinaridade. Todavia, cabe, desde logo, ressaltarmos que para nós interdisciplinaridade é sinônimo de complexidade - qualidade do que é decido em conjunto, e por isso não diz respeito apenas às divisões entre domínios de estudos e disciplinas, nem tampouco a transferência de métodos. Para nós, a interdisciplinaridade tange inúmeras interações e interferências que vão desde as condições sociais, políticas e históricas, sob as quais existem e funcionam as ciências até a conduta (de humildade) dos envolvidos. Ressaltamos em tempo, que este conceito foi construído a partir das inúmeras concepções dos estudiosos 19 Há os que incluem a metadisciplinaridade no elenco de variações do termo disciplina. Apenas a título de esclarecimento, “a metadisciplinaridade se refere ao ponto de vista ou à perspectiva sobre qualquer situação ou objeto, mas não é condicionada por apriorismos disciplinares na qual as disciplinas não são o ponto de partida, mas sim o meio de que se dispõe para conhecer uma realidade que é global ou holística. De alguma maneira, podemos situar nessa visão os denominado eixos ou temas transversais. Acessado em 27/01/05. Disponível em hpp://www.educarede.org.br/educação/oassuntoe/index.cfm?pagina=interna&id tema=12&id subtema=1 34 e pesquisadores do tema, conforme se vê a seguir. 1.3 - Concepções de interdisciplinaridade Em conseqüência da heterogeneidade de concepções acerca do tema, Ivani Fazenda buscou interdisciplinaridade. A apresentar autora uma apresenta organização a evolução teórica do para a movimento interdisciplinar, em sua obra Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa publicada em 1994, conforme formulamos no Quadro III. Fazenda (1998, p.18) subdividiu, didaticamente, o movimento interdisciplinar em três décadas. A década de 70, segundo a autora é marcada pela busca por uma explicitação filosófica, partindo-se para a construção epistemológica da interdisciplinaridade. Nos anos 80 as pesquisas apontam a procura por uma explicitação das contradições epistemológicas decorrentes dessa construção, ao mesmo tempo em que se busca uma diretriz sociológica. Finalmente, nos anos 90, tenta-se construir uma nova epistemologia própria da interdisciplinaridade, agora perseguindo-se um projeto antropológico. Quadro III – Apresenta a Evolução do movimento interdisciplinar por décadas segundo FAZENDA1 Décadas Recortes 70 80 90 Construção Explicitação das Construção de uma epistemológica da contradições nova epistemologia, Epistemológico interdisciplinaridade. epistemológicas decorrentes própria da dessa construção. interdisciplinaridade. Influências Disciplinares Organização Teórica 1 Em busca de uma Em busca de uma diretriz Em busca de um explicação filosófica. sociológica. projeto antropológico. Procura de uma definição Tentativa de explicitação de Construção de uma de interdisciplinaridade. um método para a teoria da interdisciplinaridade. interdisciplinaridade. Fazenda, I. Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa (1994, p. 17-18) De outro modo, vê-se também que nos anos 70 os teóricos buscaram encontrar uma definição de interdisciplinaridade. Já nos anos 80 tentaram 35 explicitar um método para a interdisciplinaridade e nos anos 90 partiram para a construção de uma teoria da interdisciplinaridade no intuito de alcançar-se uma visão unitária e comum do saber. Apesar destes esforços, a década de 90 termina sem que se houvesse alcançado uma estabilidade conceitual de interdisciplinaridade. Como já dissemos anteriormente não existe um único conceito para a interdisciplinaridade, as concepções dependem do entendimento e da visão epistemológico de cada autor. O Quadro IV ampliado daquele divulgado por Gonçalves1 (2003, p.55-56) traz um resumo das concepções sobre de vários autores que discutiram ou ainda discutem sobre a interdisciplinaridade. Quadro IV – Apresenta as concepções dos vários autores sobre interdisciplinaridade Autor Concepção dos Autores PIAGET2 (1969) “Unidade de todas as áreas do conhecimento numa totalidade orgânica que seria a própria vida”. JAPIASSU3 (1976) “Intensidade de trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real entre as disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. “As pesquisas interdisciplinares devem apoiar-se sobre os fundamentos sólidos a grande competência de cada um em sua própria disciplina, porque é ilusório pensar que a colaboração possa suprir miraculosamente as carências de uns ou de outros, ou mesmo as conseqüências do estado ainda precário de uma ou outra disciplina”. BOISOT4 (1979) Linear - “Um conjunto de leis de uma disciplina pode ser aplicada com sucesso a outras. Essa denotação advém da possibilidade de um modelo ser comum a duas ou mais disciplina”. Estrutural - “A interação de duas ou mais disciplinas resulta na criação de um campo de leis novas, ossatura de uma nova disciplina”. Restritiva – “Em cada projeto, cada disciplina delimita seu raio de ação, impondo certas restrições ou barreiras à interação com as demais”. FAZENDA4. Ibidem 5 (1979) “É uma atitude coerente que supõe uma postura única frente aos fatos”. “Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de idéias à integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia dos procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa”. “Intensidade das trocas entre os especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa”. “É uma exigência natural e interna das ciências, no sentido de uma melhor compreensão da realidade que nos fazem conhecer. Impõe-se tanto à formação do homem, como as necessidades de ação, principalmente do educador”. Ibidem6 (1994) Ibidem7 (1991) JANTSCH8 (1979) “(...) axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas, definida ao nível ou sub-nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz uma noção de finalidade”. FERREIRA, A9 (1986) “Comum a duas ou mais disciplinas ou ramos do conhecimento” BARTHES10 (1988) “Não é confrontar disciplinas constituídas, mas é a criação de uma interface, consiste em criar um objeto novo que não pertença a ninguém”. 36 SEVERINO 11 “Uma tarefa inacabada: e que até hoje não conseguimos definir com precisão o que vem a ser essa vinculação, essa reciprocidade, essa interação essa comunidade de sentido ou essa complementaridade entre (1989) as varias disciplinas”. “A verdade completa não ocorre numa ciência isolada, ela se constitui num processo de concorrência solidária de várias disciplinas”. Ibidem12 “Constitui o próprio processo que deve levar do múltiplo ao uno”. (1996) SILVA13 (1989) “Incursão de um sujeito por outros campos do conhecimento, complementares àqueles em que o sujeito mais especificamente atua, no sentido de enxergar melhor a complexidade de um fenômeno ou de uma prática”. “União solidária dos responsáveis pelas diferentes disciplinas do currículo escolar no sentido de integrar objetivos, conteúdo e metodologias, possibilitando aos aprendizes um conhecimento mais unitário (global) e menos disperso ou fragmentado da realidade”. ASSUNPÇÃ O14 (1997) “A interdisciplinaridade nomeia um encontro que pode ocorrer entre seres-inter-nun certo fazer-dade-a partir da direcionalidade da consciência, pretendendo conhecer o objeto, como ele relaciona-se, comunica-se”. Do ponto de vista estático, “Traria em si, uma visão cartesiana de relação sujeito-objeto, compreendendo pontos de ligação entre os diferentes mundos do artista, do poeta, do matemático, do historiador, do geógrafo do educador”. Enquanto dinâmica, “ultrapassaria a segmentação, recupera o homem da esfacelação e mutilação do seu ser e do seu pensar fragmentado”. FERREIRA, M. 15 (1997) “Um ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas ou ciências, ou melhor, das áreas do conhecimento”. FERREIRA, S.15 (1997) “O conhecimento é uma sinfonia”. Logo será necessária a presença de muitos elementos que serão fundamentais, descaracterizando a hierarquia de importância entre os membros. RIBEIRO17 (1993) “Uma proposta de resgate da totalidade do conhecimento”. SÓCRATES18 “Conhecer a si mesmo é conhecer em totalidade, interdisciplinarmente”. (1994) 1 SOUZA19 (1994) “Alargamento de fronteiras e contextos, exploração de espaços intermediários”. FERREIRA, A.20 (1995) Inter, cujo significado é posição intermediária, reciprocidade, interação, equivalente entre interação -intermais ação. Ação esta que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisa ou pessoas, ação recíproca. MISSANI. M.21 (1995) “É algo comparativamente auto-contido e isolado do domínio da experiência humana, o qual possui uma própria sociedade de especialistas, com componentes distintos,tais como dividir ideais, conceitos, habilidades, fatos habilidades implícitas e metodologias ”. PALMADE22 (1995) Processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento “capaz de romper as estruturas de cada uma delas para alcançar uma visão unitária e comum do saber trabalhando em parceria”. GASPAR23 (1997) “Ações conjuntas, integradas e inter-relacionadas de profissionais de diferentes procedências quanto à área básica do conhecimento. Implica na tomada de decisão acerca de condutas profissionais, levando em consideração os aspectos relativos a diversas disciplinas as diversas dimensões da vida humana, do seu estudo e da intervenção profissional”. SANTOMÉ24 (1998) “Implica uma vontade e compromisso de elaborar um contexto mais geral, aonde cada disciplina em contato é modificada e passa a depender uma da outra”. SIQEIRA 25 (2003) “Interdisciplinaridade é complexidade” GONÇALVES, Genir Polisel. Interdisciplinaridade e Educação em Química: a Visão dos Professores e professoras de Química da Rede Estadual do Município de Cuiabá – MT. Dissertação. Mestrado em Educação. UFMT. Orientadora: Mauricéa Nunes. 2003. 2- PIAGET, J. Sabedoria e ilusões da filosofia. São Paulo, Difusão Européia do livro, 1969; 3- JAPIASSÚ, H. Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Rio de Janeiro. Imago 1976; 4- BOISOT, M. in Fazenda Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: Efetivação ou Ideologia? São Paulo. Loyola 1979; 5- FAZENDA, I. C. A. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: Efetivação ou Ideologia? São Paulo. Loyola 1979; 6- __________, Interdisciplinaridade: História 37 Teoria e Pesquisa. 7ª. Ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 1994; 7- __________, Interdisciplinaridade: Um Projeto em Parceria 4ª edição São Paulo, Ed. Loyola 1991; 8- JANTSCH, in Fazenda Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: Efetivação ou Ideologia? São Paulo. Loyola 1979; 9- FERREIRA, A B. de H. e J. E. M. M. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª Edição. Revista aumentada 31ª Impressão. Editora Modera, 1986; 10- BARTHES, R. O Rumor da Língua. São Paulo: Brasiliense, 1988; 11- SEVERINO, A. j. Subsídio Para Uma Reflexão Sobre Novos Caminhos da Interdisciplinaridade. In Martins de SÁ, J. L. (org) Serviço Social e Interdisciplinaridade. São Paulo: Editora Cortez, 1989; 12- _______, Metodologia do Trabalho Científico 20ª edição Ed. Cortez, 1996; 13- SILVA, E.T da.Cidadania e Interdisciplinaridade.Revista Contexto e Educação. Universidade de Ijuí Ano-4, nº 14 Abril/Junho, 1989; 14- ASSUNPÇÃO, I. In Fazenda, Práticas Interdisciplinares na Escola 5ª edição São Paulo. Ed. Loyola, 1997; 15- FERREIRA, M E. de M.P.Ciência e Interdisciplinaridade. In Fazenda, Práticas Interdisciplinares na Escola 5ª edição São Paulo. Ed. Loyola, 1997; 16 - FERREIRA, S L. Introduzindo a Noção de Interdisciplinaridade In Fazenda, Práticas Interdisciplinares na Escola 5ª edição São Paulo. Ed. Loyola, 1997; 17- RIBEIRO, H. P. O Hospital: História e Crise. São Paulo. Editora Cortez, 1993; 18- SÓCRATES. In Fazenda, Interdisciplinaridade: História e pesquisa. 7ªEdição Campinas, São Paulo Ed. Papirus, 1994; 19- SOUZA, V. B. de A. A Interdisciplinaridade na formação de professores. Educação para o crescer - Projeto Melhoria da Qualidade de Ensino. Considerações Teóricas Práticas para o redimensionamento curricular. RS. SEC. Educação 1991 – 95 Porto Alegre, 1994; 20FERREIRA, A. B. de H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1995; 21- NISSANI, M. “Fruits, salads, and smoothies: a working definition of interdisciplinarity”. Journal of Educational Thought 26:2, 1995; 22- PALMADE, Apud. Pereira, M. A. Uma Nova Perspectiva Sob a Ótica da Interdisciplinaridade. Caderno de pesquisa, Nº68- setembro de 1995 pelo programa de pós-graduação em educação da UFSM; 23- GASPAR, M.F.M. Trabalho em equipe interdisciplinar de saúde: fantasia ou realidade. Actas do 2º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde-Braga. Lisboa: ISPA, 1997; 24- SANTOMÉ, J. T. Globalização e Interdisciplinaridade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998; 25- - SIQEIRA. H. S. G. Interdisciplinaridade, sinônimo de complexidade Publicado no Jornal "A Razão" em 02.10.2003. Pode-se notar nessas diferentes concepções que a maioria dos autores entendeu que para haver interdisciplinaridade é preciso que haja disciplinas. Para Japiassú (1976); Fazenda (1979); Severino (1989); Missani (1995); Palmade (1995); Gaspar (1997); as propostas interdisciplinares surgem e se desenvolvem ancoradas na integração entre as disciplinas com vistas à superação da fragmentação do conhecimento. Entendemos por integração disciplinar aquela onde ocorrem ações conjuntas, integradas e inter-relacionadas entre profissionais das diferentes áreas de conhecimento. Essa interação pode ir da simples comunicação de idéias à integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia dos procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa (FAZENDA, 1994, p.27). A riqueza da interdisciplinaridade depende dos contatos, trocas e colaborações, desenvolvidos pelas diferentes especialidades disciplinares, segundo pensam Japiassú (1976); Ferreira (1995); M. Ferreira (1997). Neste sentido, o processo interdisciplinar para esses autores não pode estar a cargo de 38 nenhuma ciência em particular, os profissionais devem promover trocas de conhecimento possibilitando uma reciprocidade entre as disciplinas ou ciências. A pretensão fundamental da interdisciplinaridade, conforme Fazenda (1979); FERREIRA, S. (1997), é manter a contribuição de cada ciência e garantir uma atitude que impeça a supremacia de determinada ciência sobre outros aportes igualmente importantes. Sob esta ótica, a interdisciplinaridade revela-se como uma nova unidade constitutiva, uma interface por meio da qual se criaria um novo objeto que não pertencesse especificamente a nenhuma disciplina em particular, Barthes (1988). Ainda destas concepções pode-se depreender que as disciplinas não têm lógicas separadas, que a divisão do conhecimento em compartimentos estabelece uma hierarquia linear que, apesar de irreal, mantém separado o que deveria ser pensado e trabalhado de forma articulada. A divisão do saber em campos autônomos impede a comunicação e o diálogo, inclusive dentro de uma mesma área de estudos, e, ao invés de promover, torna-se uma grande barreira na aquisição e na compreensão do conhecimento como um todo. Assim, a interdisciplinaridade surge como necessidade “na medida em que o processo pedagógico apelar para um maior desenvolvimento do indivíduo em todas as suas dimensões.”20 Ressalte-se que, segundo Santomé, Piaget é tido como interdisciplinar, pois que para ele a finalidade da interdisciplinaridade é tentar uma recomposição ou reorganização dos âmbitos do saber, através de uma série de intercâmbios que na verdade consistem de recombinações construtivas que superam as limitações que impedem o avanço científico e cita como força e potencial explicativo de interações já assumidas por todos, a sociolingüística, a bioquímica, a biotecnologia, a físico-química, as ciências da educação, entre outras (SANTOMÉ, idem). 20 PIAGET, J. apud SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade. Porto Alegre, Artmed. 1998, p. 70. 39 Em razão desta pluralidade conceitual decorre o fato de cada um perceber a interdisciplinaridade de maneira muito particular, e isto por vezes, deflagram-se severas críticas ao instituto, especialmente, por parte dos defensores da transdisciplinaridade, conforme se verá a seguir. 1.4 – Críticas à interdisciplinaridade: Um dos críticos da interdisciplinaridade é o atual presidente do Centro Internacional de Pesquisa e Estudos Transdisciplinares (CIRET)21, o físico romeno Basarab Nicolescu22. Em seu livro o Manifesto da Transdisciplinaridade (1999, p.32), Basarab afirma que “a interdisciplinaridade dificulta, ao invés de facilitar, a integração do conhecimento”. Partindo do pacifico entendimento de que a linguagem disciplinar, decorrente do pensamento clássico, não deu conta de provocar a interação necessária entre os conhecimentos das várias disciplinas criadas pela ciência moderna, afirma que a pluri e a interdisciplinaridade surgiram como formas de linguagem encontradas para buscar a relação entre os conhecimentos disciplinares. A pluridisciplinaridade, segundo o autor, é o estudo de uma dada disciplina na visão de outras. Já a interdisciplinaridade, é a transferência dos métodos de uma disciplina a outra. Por exemplo, ao se transferirem os métodos da física de partículas para a astrofísica, dar-se-ia nascimento a uma nova disciplina: a cosmologia-quântica. Nesta perspectiva, segundo o autor, a interdisciplinaridade acabaria gerando novas disciplinas, desse modo contribuindo para o “big bang” disciplinar e para conseqüente ampliação da fragmentação do saber” (Id. Ibid. p.15). 21 Em francês Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires, cuja sigla é CIRET. Nota da autora. 22 Basarab Nicolescu é físico quântico e consultor da UNESCO. Nota da autora 40 A crítica de Nicolescu surge exatamente neste ponto. Entendendo que, apesar de pretenderem ultrapassar o campo das especialidades disciplinares, as finalidades da pluri bem como da interdisciplinaridade permanecem limitadas à pesquisa disciplinar. Somente com a transdisciplinaridade se poderia, ao mesmo tempo, estar no campo disciplinar, entre as diversas disciplinas e ir além delas, “procurando-se a compreensão por meio da unidade do conhecimento, formado pela inter, pluri, dis e transdisciplinaridade, o que ultrapassa o pensamento clássico” (Id. Ibid. p.16). Outro autor que critica a interdisciplinaridade é Edgar Morin (2000, p. 48), renomado sociólogo e pensador francês, que compara a ação interdisciplinar a uma reunião da ONU, onde várias disciplinas encontram-se reunidas como o fazem as diferentes nações, sem entretanto, poder fazer outra coisa senão afirmar cada uma seus próprios direitos e soberanias em relação às exigências do vizinho. Morin diz ainda que a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a ONU controla as nações. E, mesmo que nalgum momento ela possa significar troca e cooperação, “cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer sua soberania territorial e confirmar suas fronteiras ao invés de desmoroná-las mesmo que algumas trocas incipientes se efetivem” (Id. Ibid, p. 48-50). Embora respeitemos a opinião destes doutos, não concordamos com eles, pois partimos do princípio que a ação interdisciplinar não diz respeito apenas às divisões entre domínios de estudos e disciplinas, nem tampouco a transferência de métodos. Para nós a interdisciplinaridade tange inúmeras “interações e interferências, condições sociais, políticas e históricas, sob as quais existem e funcionam a ciência e o homem de ciência contemporâneos.”23 Nesta perspectiva, o trabalho interdisciplinar, não pode ser nem concebido nem realizado isoladamente, distanciado das questões sociais e da 23 CASTORIADIS, apud SIQUEIRA. H. S. G. Prática Interdisciplinar na Universidade: Des-contextualização. Artigo publicado no Jornal "A RAZÃO" em 16.09.99, p. 02. 41 orientação histórica, há que se considerar o contexto em que se realizará, levando-se em conta as profundas diferenças culturais, econômicas, sociais, políticas e cientificas existente nesse contexto mesmo. A interdisciplinaridade, segundo a compreendemos não existe para criar novas disciplinas ou saberes. Tecida em conjunto, resulta de um conjunto de ações, de práticas, que podem, no elenco de suas atividades, utilizar do conhecimento de várias disciplinas para resolver problemas concretos ou para compreender um determinado fenômeno a partir de seu contexto sob diferentes pontos de vista. Assim, à semelhança de Siqueira (1999, p.03) entendemos a interdisciplinaridade como sinônimo de complexidade. Longe de vê-la apenas como uma fusão de conteúdos ou métodos, compreendemos que se caracteriza pela busca de estruturas das relações existentes e possíveis entre eles e deve se desenvolver sob um nível de interação voltado para a transformação efetiva do homem e da realidade. Como sinônimo de complexidade consideramos a interdisciplinaridade como um processo, que se desenvolve de acordo com as necessidades específicas de cada contexto, não se realizando sob ordens ou decretos, nem tampouco sob etapas pré-definidas que possam ser aplicadas indiscriminadamente. Entendemos que a ação interdisciplinar pode até dar ensejo a um novo objeto ou disciplina por meio do qual diferentes conhecimentos dialogam. Contudo, sua característica principal é busca pela superação da dicotomia existente entre estes saberes. Consideramos, de maneira particular, que isto só será possível por meio de contextualização, de interação e de complexidade, do exercício constante do diálogo e de inúmeras concessões entre os envolvidos (disciplinas e especialistas). Para nós, a realização de um trabalho interdisciplinar implica no rompimento do isolamento entre as disciplinas e entre as pessoas; na adoção de uma nova postura que viabilize o resgate do espaço de comunicação e possibilite 42 o desenvolvimento de um trabalho em parceria por meio da interação do conhecimento e envolvidos, ou na palavra de Ivani Fazenda, numa mudança de atitude. 1.5 – Mudança de atitude: a questão fundamental da interdisciplinaridade A questão fundamental da interdisciplinaridade reside, conforme nos ensina Fazenda, (2002, p.27) numa mudança de atitude. Por tudo o que vimos até aqui podemos dizer que esta afirmação se deve ao fato de os campos disciplinares (multi, pluri, inter e transdisciplinares) serem, na verdade, instituídos por meio de uma prática, de uma ação. A produção organizada do conhecimento científico se realiza em uma complexa rede institucional operada por agentes históricos e concretos, ligada estreitamente a contextos sócio-políticos mais amplos. Assim, não são apenas os campos disciplinares que interagem entre si, mas também os sujeitos envolvidos na prática científica cotidiana. Neste sentido, Almeida (1997, p. 5-20), propõe-se, uma redefinição do modelo interdisciplinar baseada não apenas na possibilidade de comunicação entre os campos disciplinares, mas entre os agentes em cada campo, por meio da circulação, não apenas dos discursos, mas pelo trânsito dos sujeitos dos discursos. Nesta perspectiva, o projeto interdisciplinar envolveria também questionamentos sobre o sentido e a pertinência das colaborações entre as disciplinas e entre os seus sujeitos (professores/especialistas), com vistas a um conhecimento do "humano". É ai que a interdisciplinaridade é chamada a postular um novo tipo de questionamento sobre o saber, sobre o homem e sobre a sociedade. A interdisciplinaridade ao exigir uma relação de reciprocidade, de mutualidade, pressupõe uma atitude diferente a ser assumida diante do problema 43 do conhecimento: “[...] a substituição de uma concepção fragmentária para unitária do ser humano". (SANTOMÉ, 1998, p.64). Trata-se, portanto, de uma nova etapa de desenvolvimento do conhecimento, que se efetiva por meio de um esforço por aproximar, comparar, relacionar e integrar os conhecimentos e pessoas. Por isso, segundo alguns autores como Santomé (1998) e Fazenda (1996), a interdisciplinaridade encontra-se associada ao desenvolvimento de certos traços da personalidade, tais como: flexibilidade, confiança, paciência, intuição, capacidade de adaptação, sensibilidade em relação às demais pessoas, aceitação de riscos, necessidade de aprender a agir na diversidade, de aceitar novos papéis. Nisto consiste a mudança de atitude. Mas o que fazer para mudar as nossas atitudes? A Psicologia Social tem mostrado que não há uma estratégia mágica de transformação de uma conduta. Acredita-se num conjunto de estratégias fundadas na vontade, na disposição e na disponibilidade do sujeito em operar esta mudança. (GREGORIO, 2005, p.23) A primeira condição de efetivação da interdisciplinaridade é o desenvolvimento da humildade, fazendo-se necessário um treino na "arte de entender e esperar, um desenvolvimento no sentido da criação e da imaginação". (FAZENDA, 1996, p.34). 1.5.1 - Humildade o maior fundamento da ação interdisciplinar O exercício da humildade na ação interdisciplinar pressupõe uma mudança paradigmática e conceitual do indivíduo em relação a si mesmo e em relação aos conhecimentos que considera dignos de merecer sua atenção. Numa releitura do passado, Ivani Fazenda (1999, p.15) promoveu um reencontro com Sócrates na história do conhecimento e estabeleceu que conhecer a si mesmo é conhecer em totalidade, interdisciplinarmente. 44 Em Sócrates, a totalidade só é possível pela busca da interioridade. Quanto mais se interioriza, mais certezas vai se adquirindo da ignorância, da limitação, da provisoriedade. A interioridade nos conduz a um profundo exercício de humildade (fundamento maior e primeiro da interdisciplinaridade). Da dúvida interior à dúvida exterior, do conhecimento de mim mesmo à procura do outro, do mundo. Da dúvida geradora de dúvidas, a primeira grande contradição e nela a possibilidade de conhecimento... Do conhecimento de mim mesmo ao conhecimento da totalidade.(FAZENDA, 1999, p.15). (grifamos) A humildade é uma das categorias da teoria da interdisciplinaridade, cuja preocupação reside na totalidade tanto do conhecimento quanto do ser. Trata-se de uma virtude ambígua, pois o sujeito para se fazer valer desvalorizase. É um ato de força moral de quem se priva de demonstrar sua superioridade, procurando valorizar próximo que necessita de valorização, é enfim “passar-se por menor para resultar em proveito para outrem, para a sociedade e até para si”. (ALVES, 2002, p.61-63). Ser humilde é estar aberto para o outro. É reconhecer os próprios limites e aceitar que sabe algo de modo imperfeito, incompleto. É compreender que é preciso estar-se sempre a procura de novos elementos para reforçar aquilo que se sabe. Que todos podem de alguma forma contribuir para enriquecer o conhecimento. É enfim ter a coragem de abandonar a satisfação e a segurança pessoal para aceitar a presença ativa do outro, e ouvir, escutar e rever para não mais se considerar o centro da ação pedagógica. (Id. Ibid, p.63). Assim consideramos que, para a efetivação da interdisciplinaridade, é essencial uma profunda reforma nos modelos de ensino, que possibilite uma mudança de postura, de atitude. No entanto, temos consciência de que é necessária uma modificação estrutural e de valores, para a sua efetivação, que compreende desde a reforma institucional universitária até a reforma dos valores pessoais dos envolvidos na ação interdisciplinar, passando pela reorganização 45 curricular e pela reorientação na formação docente e em todas elas a humildade apresenta-se como o fundamento basilar. De posse destas informações passamos a tecer, no próximo capítulo, considerações em torno da presença da interdisciplinaridade na organização curricular e no trabalho desenvolvido na formação docente no intuito de visualizar, posteriormente, os avanços e retrocessos nos cursos e no cotidiano da formação profissional do professor de ciências da natureza da UFMT. Deixamos, propositalmente, de fora a reforma universitária por não ser este o objeto principal de nosso trabalho. Capítulo II – A interdisciplinaridade na organização curricular do ensino superior e da formação docente. 47 Neste capítulo, discutiremos a presença da interdisciplinaridade na organização curricular do ensino superior e da formação docente. Por meio da análise dos documentos oficiais, buscaremos favorecer ao leitor a análise dos dados que serão posteriormente apresentados. Consideramos oportuno, contudo, tecer, inicialmente, breve estudo sobre os conceitos fundamentais do currículo e apresentar ligeira exposição das regras que orientam sua organização no Brasil. De igual modo, apreciamos rapidamente sua presença na formação docente, consubstanciada com a legislação educacional vigente. 2.1 – Considerações em torno de currículo – subsídios teóricos As concepções acerca do currículo sempre estiveram relacionadas com as ocorrências e mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais havidas no mundo. Por isso mesmo, não podem ser vistas de forma linear, nem tampouco seus eventos ocorrem de maneira sucessiva, muitas vezes eles se dão simultaneamente, e, frequentemente, se confundem em seus limites extremos. Em sua longa trajetória o currículo tem sido entendido, por muitos de nós, como programa de ensino, por conteúdos, matrizes ou grades curriculares. Na realidade existe uma pluralidade de definições e cada uma pressupõe valores e concepções implícitas segundo as teorias nas quais se ancoram, conforme se verá a seguir. 2.1.1 – O termo O termo currículo dentro do campo educacional tem apresentado uma enorme variedade de significados ao longo da história. Sua evolução semântica pode ser observada através das definições dos dicionários técnicos. 48 A palavra currículo é a forma aportuguesada da palavra latina curriculum que significa lugar para se corre24. Sua utilização data do ano de 1856, ocasião em que o termo aparece pela primeira vez na literatura americana, com o sentido de pistas de corrida, lugar onde se corre, pista para carruagem. Mais tarde, as palavras corrida e carruagem foram eliminadas dos dicionários, restando apenas a palavra pistas no sentido de direção, caminho, diretriz. Somente em 1918, o termo surge na obra de Bobbitt25 – “The Curriculum”, com um significado voltado para educação, passando a designar um campo especializado de estudos; um grupo sistemático de cursos; ou seqüência de matérias (disciplinas) necessárias à graduação num campo amplo de estudos. (MARTINS, 1969, p. 239). Essa concepção de currículo, compreendido como um conjunto de matérias ou cursos é uma das responsáveis pela formação intelectual do indivíduo através da transmissão de uma lista de conteúdos e pela formalidade e rigidez da educação do século XIX. (TAPIA, 2000, p. 37). Em que pese a trajetória semântica do termo, as concepções de currículo começaram a se definir desde o final do século XVIII, muito embora já pudessem ser reconhecidas noções de currículo em João Calvino26 no século XVI. Nas comunidades calvinistas, os programas educacionais ancoravam-se, teoricamente, na doutrina da predestinação27. Fato que deu base ao funcionamento de dois tipos de currículos numa mesma escola: um destinado às crianças ricas e outro destinado às crianças pobres. 24 Dicionário de Expressões e Frases Latinas Compilado por Henerik Kocher disponível em http://www.kocher.pro.br/dicionario/d06.htm em 04 de março de 2005, às 12h:00 min 25 Em 1902, John Dewey escreveu um livro cujo titulo apresentava a palavra currículo – The child and the curriculum, no entanto, não tratou do tema da mesma forma que Bobbitt que refletiu na formação do currículo como campo de estudos. (SILVA, 2001, p. 11). 26 João Cavino (1509-1564) foi um dos pensadores da Reforma Protestante. Apesar de Calvino não ter uma concepção explicita de educação, implicitamente ela pode ser vista em sua teoria do conhecimento e em sua prática educacional, baseada no senso de disciplina e numa ordem estrutural rígida que mais tarde foram absorvidas no currículo. GREGERSEN Gabriele. Perspectiva para educação crista em João Calvino. Disponível em http://www.mackenzie.com.br/teologia/fides/vol07/num02/Gabriele.pdf Acessado em 05/03/05 as 13h:30min 27 Crença de que apenas uma minoria predestinada poderia obter a salvação. 49 Neste sentido, o currículo assume uma característica de poder diferenciador definido pela divisão social do trabalho (FERRAZ, 2003, p.09). As concepções de currículo foram profundamente marcadas pela Revolução Industrial. Registramos que, no período que antecede a Revolução Industrial, a instrução era ministrada nos lares, pois, cabia aos pais a responsabilidade de ensinar aos filhos as habilidades ocupacionais mínimas para a realização de seus ofícios. Nessa época, os programas de ensino ficavam ao encargo da Igreja, já que o Estado28 não se interessava pela educação. Os currículos eram desenvolvidos segundo as aptidões dos alunos, de acordo com as circunstâncias do mercado de trabalho, conforme os valores culturais e ao par com as condições socioeconômicas dos estudantes. “A Igreja tinha uma política firme e confiava a direção dos estudos a iniciativas locais ou pessoais, ou às forças do mercado” (Id. Ibid. p.11). A Revolução Industrial ocorrida em 1760 inaugura a era da mecanização dos sistemas de produção. Em decorrência disto, o currículo assume, aos poucos, sentido de organização e estruturação de conteúdos necessários ao desenvolvimento das forças produtivas delimitadas pela divisão entre capital e trabalho traduzidas no modelo taylorista-fordista. Segundo Goodson (1995)29, na Inglaterra, em 1868, a escolarização, já nas mãos do Estado, passou a ser realizada por níveis da escala social. Existiam dois tipos de escolarização: a elementar, destinada à classe operária, cujo currículo era bastante rudimentar, limitada a ensinar a ler, escrever e contar; e o segundo – a escola secundária existente para os filhos das famílias de boa renda. Os alunos economicamente abastados seguiam um currículo essencialmente clássico baseado no ensino nas sete artes liberais, constituída 28 O Estado passará a desempenhar um papel cada vez mais importante no processo de escolarização e na organização curricular a partir da Revolução Francesa (1789). (FERRAZ, 2003, p.09) 29 GOODSON, I.F. apud FERRAZ, L.C. Concepções dos Professores de Química sobre currículo Dissertação. Mestrado em Educação. UFMT. Orientadora: Mauricéa Nunes. 2003, p. 12 50 pelo trivium – gramática retórica e dialética, e pelo quadrivium – astronomia, geometria, música e aritmética, além do ensino do grego e do latim. Também aprendiam a ler, escrever e contar, em sua língua natal, porém em níveis mais elevados. A partir da ascendência política do calvinismo e da ocorrência da revolução industrial o currículo passa a ser entendido como seqüência estruturada ou disciplinar. De lá para cá essa noção de currículo se popularizou de tal sorte que o senso comum passou a entender e a considerar o currículo como uma série de experiências planejadas de aprendizagem. Neste mesmo sentido, Doll (1995)30, concebe o currículo como uma série estruturada de resultados pretendidos de aprendizagem prescrevendo, desta forma, os resultados do ensino. Assim, o currículo estaria relacionado com os fins não se preocupando com os meios, ou por outra, caberia ao currículo indicar o que deve ser aprendido e não como deve ser. Contudo, essa concepção apesar de ter se popularizado não é a que melhor reflete as atuais concepções dos pesquisadores, estudiosos e teóricos sobre o tema. A literatura crítica no campo do currículo, segundo Ferraz (2003, p. 14) tem enfatizado as teorias que levam em consideração a sua dimensão prática, que buscam compreender o currículo em ação, desde a sua prescrição até a sua efetivação em sala de aula. Neste sentido, as contribuições de Gimeno Sacristán se destacam. Currículo é algo que adquire forma e significado educativo à medida que sofre uma série de processos de transformação dentro das atividades práticas que o tem mais diretamente por objeto [...] (cujas) condições de desenvolvimento e realidade curricular não podem ser entendidas senão em conjunto. [...]. Quando definimos o currículo estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma de enfocá-las num momento 30 DOLL, W. apud TAPIA, C. E. V. Prática Docente Interdisciplinar: Desafios (In) Visíveis da Mudança Curricular na Enfermagem. Tese de Doutorado em Educação. PUC/SP. Orientadora: Maria Helena Salgado Bugnato. 2000 p.59 51 histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de educação, numa trama institucional, etc. (SACRISTÁN, 2000, p.15). Na dimensão proposta por Sacristán o currículo se conforma como prática realizada num contexto. A prática escolar que se observa num dado momento histórico tem muito a ver com os usos, tradições, técnicas e perspectivas dominantes em torno da realidade do currículo. (FERRAZ, 2003, p.38). Assim, observamos que a trajetória das diversas teorias do currículo foi sendo descrita no decorrer da história do ensino segundo um processo de interações históricas, sociais, políticas e culturais, conforme apresentamos a seguir. 2.1.2 - Principais teorias curriculares As primeiras teorias de currículo, também chamadas tradicionais, emergiram no início do século XX, nos Estados Unidos e de certa forma, constituíram-se em uma reação ao currículo clássico, humanista, que havia dominado a educação desde sua institucionalização no medievo. As teorias tradicionalistas de currículo ancoram-se no Positivismo de Augusto Comte, nos ideais das ciências exatas e tiveram por base a universalidade, a objetividade e neutralidade. Foram construídas por meio de uma metodologia empírico-analítica e se caracterizaram pelo predomínio do interesse técnico (TAPIA, 2000, p.43). Assim, segundo estas teorias o currículo deve ser entendido como uma atividade neutra, instrumento de racionalização da atividade educativa e controle do planejamento, como uma questão de organização. Uma mecânica, uma técnica, um plano para um programa de desenvolvimento educacional e esse “desenvolvimento [...] é uma atividade prática [...] dirigida para planejar um sistema, para atingir um fim educacional” (TYLER,1978, p.80). 52 Nesta perspectiva, o currículo demonstra preocupação com o estabelecimento de objetivos educacionais e com a avaliação e encontra-se centrado nos conteúdos. Dentre os teóricos que defendem essa concepção de currículo fundada no paradigma técnico-linear destacam-se Bobbit e Ralph Tyler. A obra Princípios Básicos de Currículo e Ensino de Tyler (1949) exerceu forte influência nas questões curriculares no Brasil. Nesse livro o autor sugere que a aprendizagem para ser efetiva deve ser organizada com base em dois critérios curriculares fundamentais: 1- uma organização vertical (entre as séries) e uma horizontal (entre as disciplinas); 2- a valorização dos critérios de continuidade (desenvolvimento continuado das capacidades), seqüência (graus progressivos de dificuldades na mesma área) e integração (relação horizontal das atividades curriculares). Além deste modelo, conhecido por modelo tecnocrático, destaca-se ainda dentre as teorias mais tradicionalistas de currículo a vertente progressista31 encabeçada por John Dewey. Em sua filosofia da experiência Dewey pretendeu desenvolver o currículo por experiência, aquele em que o aluno aprende fazendo. Para ele, valor do currículo “está na possibilidade que dá ao educador de determinar o ambiente, o meio necessário à criança, e, assim, dirigir indiretamente a sua atividade mental” (DEWEY, 1978, p. 61-62). Para os progressistas Dewey, Kilpatrick, Caswell, Campbell entre outros, o planejamento curricular deveria levar em consideração os interesses e experiências das crianças e jovens. Neste sentido, a educação não seria apenas uma preparação para a vida ocupacional adulta, mas um local de vivência e prática direta de princípios democráticos. 31 Há autores como Tapia (2000, p. 47), que discordam desta afirmação de Tomas Tadeu Silva (2001, p.27), e, consideram que as teorias de Dewey têm bases metodológicas diversas das propostas tecnocráticas tradicionais, pois que se ancoram na Fenomenologia e se orientam pelo paradigma circular-consensual, enquanto que os modelos tradicionais se fundam no paradigma técnico-linear. 53 Esta vertente, porém, não encontrou grande repercussão no meio educacional da época, provavelmente pelo fato de que a proposta tecnocrática parecia permitir à educação tornar-se científica e não se ver finalidade na discussão sobre as finalidades da educação, já considerada dada pela própria vida ocupacional adulta. (SILVA, 2001, p.23-24). O modelo tradicional tecnocrático perdurou até os anos de 1970, quando foi fortemente criticado pelo chamado movimento reconceptualista de currículo ocorrido nos Estados Unidos. Constituindo-se em severo questionamento ao modelo curricular técnico-administrativo, até então dominante, o movimento de reconceptualização curricular caracterizou-se por se fundamentar em teorias sociais como fenomenologia, o marxismo, a hermenêutica e as teorias críticas da Escola de Frankfurt. Rechaçando a estruturação tradicional de organização curricular (em disciplinas ou matérias), este movimento dividiu-se, nos Estados Unidos, em duas correntes: uma fundada na fenomenologia existencial, na aplicação do enfoque histórico-hermenêutico e no paradigma circular-consensual; e, outra firmada na perspectiva neomarxista, frankfurtiana e no paradigma dinâmicodialógico32. Os autores destas duas vertentes são Edmund Hurssel, Hiddeger e Merleau-Point da fenomenologia; e Michael Apple e Henry Giroux da corrente neomarxista. Tanto uns quanto os outros colocaram em xeque as compreensões naturalizadas do mundo social, em geral; e, da pedagogia e do currículo, em particular. Baseados na nova sociologia da educação buscaram discutir os aspectos internos da escola, a relação entre a educação e as desigualdades sociais. 32 As contribuições mais significativas produzidas pelo paradigma dinâmico-dialógico estão nos estudos sobre currículo oculto bastante difundidos no Brasil a partir da obras de Apple e Giroux. (TAPIA: 2000, p. 36). 54 De um lado, a corrente fenomenológica dando ênfase para a experiência, para o mundo vivido, para o subjetivo e para o intersubjetivo, ressaltando os significados que as pessoas dão às suas experiências pedagógicas e curriculares. De outro, os neomarxistas lançando críticas em relação ao “papel das estruturas econômicas e políticas na reprodução cultural e social através da educação e do currículo” (SILVA, 2001, p.47). Na perspectiva fenomenológica, o currículo deveria centrar-se nas necessidades e nas experiências dos alunos, a quem caberia a construção do próprio currículo, tocando aos professores o acompanhamento, a empatia, a interpretação facilitadora do desenvolvimento curricular. Já o neomarxista Michael Apple destaca a relação entre dominação econômica e cultural e o currículo escolar. Trabalhando a noção de currículo oculto33 busca demonstrar como as escolas produzem e reproduzem a desigualdade social. Neste sentido, o currículo deixa de ser um corpo neutro e inocente, para refletir os interesses particulares das classes e dos grupos dominantes. Deste modo, o currículo é compreendido como fonte de poder (APPLE,1989, p.39), pois que emerge de um processo referenciado em uma prática social concreta, enfatizando relações entre educação e sociedade. Neste aspecto fazer currículo é uma atividade intencional. Essas orientações básicas de configuração dos modelos teóricos de currículo foram categorizadas por Sacristán (2000)34 da seguinte maneira: Currículo centrado no conteúdo – o currículo se concretiza na lista de conteúdos. As disciplinas tradicionais se apresentam como expressão da cultura elaborada para transformar-se em instrumento para o progresso. (modelo tecnocrático). 33 Currículo oculto como “conjunto de atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte explícita do currículo, mas que são implicitamente “ ensinados” através das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da escola”. (SILVA: 2001, p. 47) 34 SACRISTÁN G. apud FERRAZ, L.C. Concepções dos Professores de Química sobre Currículo Dissertação. Mestrado em Educação. UFMT. Orientadora: Mauricéa Nunes. 2003, p.36 - 37 55 Currículo centrado nas experiências – o currículo se ocupa da experiência e interesse do aluno (modelo progressista). Currículo centrado nas Diretrizes Curriculares – modelo apoiado na burocracia que organiza e controla o currículo, modelo de racionalidade técnica imposto ao professorado. O conteúdo se converteu num elemento de primeira ordem para fazer da educação a etapa preparatória dos cidadãos para a vida adulta, respondendo às necessidades do sistema produtivo. A preocupação pelos currículos integrados, interdisciplinares ou por conteúdos inter-relacionados e contextualizados é uma variante desta orientação. Currículo centrado na dialética teoria-prática – as teorias sobre currículo devem servir de instrumento de análise da prática para apoiar a reflexão crítica, ou seja, a teoria deve proporcionar aos professores a orientação da ação. O currículo é ponte entre a teoria e a ação e o professor é um ativo pesquisador. Das teorias apresentadas até aqui aderimos à posição de Sacristán (2000, p. 16), segundo a qual a teorização curricular deve ocupar-se necessariamente das condições de realização do currículo, da reflexão sobre a ação educativa nas instituições de ensino, em função da complexidade que se deriva o seu desenvolvimento e a sua realização. Afinal, sua efetivação se dá no cotidiano, dentro das condições reais das instituições de ensino, por meio de ações políticas e administrativas e pela maneira como estruturam, organizam e dispõem professores, conteúdos e aulas. Contudo, não deixamos de notar que a educação brasileira parece ter adotado o modelo centrado nas diretrizes curriculares. Isto significa dizer que, a organização curricular se concretiza segundo num conjunto de regras e proposições normativas que dirigem a educação nacional, e, por conseguinte, o 56 próprio currículo. Neste sentido, alguns defendem que o currículo é, de certo modo, imposto de cima para baixo. Será? É o que veremos no próximo item. 2.2 – As regras que orientam a organização curricular do ensino superior no Brasil. O Estado brasileiro outorga ao Ministério da Educação e do Desporto (MEC) as atribuições do poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe a tríplice função de formular e avaliar a política nacional de educação; zelar pela qualidade do ensino e; velar pelo cumprimento das leis que o regem. No desempenho de suas funções, o MEC conta com a colaboração do Conselho Nacional de Educação (CNE – criado pela Lei 9.131, de 20 de dezembro de 1995) e das Câmaras que o compõem: as Câmaras de Educação Básica (CEB), as Câmaras de Educação Superior (CES) e da Secretaria de Ensino Superior (SESu). O CNE no exercício de suas atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao MEC, assegura a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. No encaminhamento dessa missão, o CNE desenvolve estudos e solicita, através de audiências públicas, a colaboração de instituições e entidades com tradição no planejamento, na execução e na avaliação de políticas educacionais, bem como no desenvolvimento de pesquisas no campo educacional para deliberar sobre os caminhos da educação. Através destes órgãos o Estado Brasileiro estabelece o conjunto de regras fundamentais que orientam a educação nacional. Estas regras encontramse exaradas em leis, decretos, pareceres e resoluções que prescrevem normas e 57 orientações à educação nacional em todos os seus níveis de ensino: fundamental; médio e superior. A legislação fundamental que rege o Sistema Educacional Brasileiro é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A LDB é a responsável pelo estabelecimento das regras fundamentais para a educação. Ela disciplina a organização da educação nacional prescrevendo normas e orientações para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior (LDB, 1996, art. 21), definindo a organização, o funcionamento e a supervisão dos sistemas de ensino e das escolas. Em se tratando especificamente da educação superior a LDB dispõe como finalidades principais para esta modalidade de ensino, a formação de indivíduos aptos para a inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e para o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo (LDB art. 43). Em atenção à disposição constitucional (art. 207), a LDB assegura ainda as Instituições de Ensino Superior (IES)35, autonomia em relação à fixação dos “currículos de seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes” (LDB. art 53, II). Via de regra a autonomia conferida pela lei 9.394/96 às IES e a seus profissionais, se desenvolvem no âmbito destas circunstâncias: as Instituições de Ensino Superior são convocadas, por Edital, a apresentarem propostas para a formulação das novas Diretrizes Curriculares dos cursos superiores. Estas propostas são, posteriormente, elaboradas pelas Comissões de Especialistas da Secretaria de Ensino Superior - Sesu/MEC (órgão do Conselho Nacional de 35 A utilização do termo Instituição de Ensino Superior (IES) compreende, neste trabalho, as universidades, centros universitários e faculdades. Nota da autora. 58 Educação), e devolvidas à sociedade na forma de pareceres e resoluções que são as chamadas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). As DCN são as linhas gerais, as bases filosóficas, conceituais, políticas e metodológicas que orientam a organização de cursos de graduação e apresentam um conjunto de habilidades e competências para determinadas áreas do conhecimento. A rigor, estabelecem os princípios gerais de seleção e organização curricular para o Ensino Superior, servindo como orientação para os sistemas de ensino, no sentido garantir as qualidades que se verão refletidas no currículo e na organização curricular de cada curso estampadas em seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). No entanto, precisam ser necessariamente observadas por todas as instituições de ensino superior na construção de suas próprias diretrizes, conforme preconiza o inciso II do artigo 53 da LDB. O PARECER CNE/CES nº 776/9736, estabelece orientação geral para a elaboração das diretrizes curriculares para os cursos de graduação. Neste sentido, as DCN funcionam como balizas, que servem de referência para estas instituições na organização de seus programas, permitindolhes certa autonomia na construção dos currículos plenos37. Neste sentido, pode-se afirmar que a realmente organização curricular e os projetos dos cursos de graduação se concretizam segundo um conjunto de regras e prescrições normativas emanadas do poder central. Este fato acaba, inevitavelmente resvalando no próprio currículo. Contudo, desde a década de 1990, de modo crescente, estas regras vêm abrindo cada vez mais espaços a autonomia das instituições de ensino na definição de suas propostas pedagógicas e incentivando a participação dos 36 Disponível em http://www.mec.gov.br/sesu/diretriz.shtm Acessado em 16/12/04 as 12 h. Alguns educadores consideram que as DCN limitam a autonomia das IES conferidas pelo CF/88, mais tarde voltaremos ao assunto quando formos analisar os documentos oficiais que regulam a organização curricular no Brasil. Nota da autora. 37 59 docentes nessa definição, o que de certa maneira democratiza a construção curricular e possibilita sua concretização no cotidiano dentro das condições reais das instituições de ensino, adquirindo “forma e significado educativo à medida que sofre uma série de processos de transformação dentro das atividades práticas que o tem mais diretamente por objeto”, conforme propõe Sacristán (2000, p.15). Parece-nos, contudo, que a efetivação dessas propostas depende de uma mudança de referência, que passa necessariamente pela reforma do pensamento e das instituições. 2.3 – Reformas Fundamentais Os documentos oficiais das reformas educacionais destacam o foco nas competências como perspectiva de um novo paradigma curricular para os diferentes níveis e modalidades do ensino. Essa perspectiva vincula-se às discussões internacionais sobre as a novas qualificações exigidas pelo mundo do trabalho em função da globalização e da complexação da produção. Em decorrência destas exigências as reformas educacionais que oficialmente estão sendo implementadas no Brasil envolvem a legitimação social da lógica de competências a partir de sua definição como marco referencial para a organização curricular da escolarização básica e superior. Desde final dos anos 90, sob a perspectiva da formação de competências, devem norteasr-se os processos de construção curricular dos cursos de graduação (DCFP, 2001, p.46). Encontramos a noção de competências apresentada como capacidade de ação eficaz em situações, apoiando-se em conhecimentos e situando-se além deles. A noção de competência compreende a mobilização de uma gama de recursos cognitivos, dentre estes os conhecimentos, articulados em torno da composição de um conjunto de esquemas que permitem, sob forma de ações 60 eficazes, enfrentar conjuntos de situações. Isso implica na formação de esquemas de mobilização que se desenvolvem e se estabilizam ao sabor da prática associada à postura reflexiva (PERRENOUD, 1991, p. 79). Ao construirmos currículos sob estas bases nos colocamos frente a esquemas complexos que exigem a construção de outras, e igualmente complexas, situações de ensino e aprendizagem envolvendo o domínio de conhecimentos, a construção de modos de análise de situações, esquemas de percepção, decisão, planejamento e de avaliação. A construção deste modelo de educação baseado nas competências e habilidades requer uma mudança que não é apenas pragmática, mas paradigmática, é preciso que as instituições e as pessoas que dela participam se reforme e se reeduquem para dar cumprimento a este novo modelo. No que diz respeito à reforma institucional, é preciso considerar que as Instituições de Ensino Superior (IES), encontram-se firmadas numa profunda rigidez funcional e organizacional. Isto faz com que “o trabalho no ensino superior seja organizado conforme princípios de estrita segmentação temporal, espacial e programática” (SIQUEIRA, 2001, p.16). No entanto, não se pode reformar uma instituição sem antes reformar as mentes que a compõem. É preciso, reformarem-se as instituições e o pensamento das pessoas dentro delas. A reforma do pensamento, por sua vez, diz respeito àquela qualidade fundamental do ser humano que o ensino segmentado atrofiou: atitude de contextualizar e globalizar. (MORIN, 2004, p.14-15). A reforma do pensamento segundo Morin (2000, p.18), deve viabilizar e permitir o emprego da inteligência por meio do pensamento contextual e complexo, buscando a relação de inseparabilidade e as interações existentes entre os fenômenos e o seu contexto. Porém, a reforma do pensamento e a mudança das instituições acabam por esbarrar em obstáculos e desafios institucionalizados como a 61 hiperespecialização, a ausência de articulação entre os saberes e a dificuldade de integração do conhecimento. A hiperespecialização, cuja particularização exacerbada por recortes cada vez menores conduz a uma perda da contextualização e, com isto, aspectos essenciais muitas vezes apreensíveis somente por meio de uma visão global do objeto investigado, ficam extremamente prejudicados. Deste modo, apesar do desenvolvimento das disciplinas científicas ter, sem sombra de dúvidas, colaborado para o conhecimento humano e para a elucidação de aspectos universais, seu extremo isolamento acabou desembocando para estados de ignorância e cegueira à medida que perdeu a noção de interdependência. Em face de tais aspectos, os obstáculos encontrados na articulação e no debate destes saberes torna-se dificílimo inviabilizando a integração do conhecimento desenvolvido como ferramenta útil para a humanidade no tocante às questões de ordem prática de nossa época. É preciso, que a reforma do pensamento e das instituições permitam e viabilizem o emprego de uma inteligência geral capaz de inserir determinado conhecimento em um contexto, situando-o globalmente sem, contudo, perder de vista seu caráter particular (MORIN, 2004, p.19). Cabe ressaltar, no entanto, que nenhuma mudança é feita de uma só vez. [...] A reforma vai começar por uma minoria que sente necessidade de mudar. É preciso começar por experiências pilotos, em uma sala de aula, uma escola ou uma universidade em que novas técnicas e metodologias sejam utilizadas e onde os saberes necessários para uma educação do futuro componham o currículo. (MORIN, 2003).38 Observamos nessas palavras de Morin, a necessidade de um novo modelo curricular cuja existência, ao nosso ver, pressupõe uma nova visão de 38 MORIN. E. “A Escola Mata a Curiosidade”. Disponível em http://novaescola.abril.com.br/index.htm?ed/168_dez03/html/falamestre. Acessado em 07/07/05 às 11 horas 62 universidade e uma nova forma de pensamento. Ambos, no entanto, requerem o emprego de novas metodologias, especialmente, nos programas do ensino superior, [...] fomentar-se e reforçar-se a inovação, a interdisciplinaridade e a transdiciplinaridade nos programas, fundando as orientações, a longo prazo, nos objetivos e necessidades sociais e culturais (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA O SÉCULO XXI: VISÃO E AÇÃO PARA AS UNIVERSIDADES, art. 5°, alínea ‘a’). Parece-nos que a Declaração Mundial Sobre a Educação Superior para o Século XXI deixa claro que, mais do que simplesmente ensinar o conteúdo de cada disciplina, o ensino superior deve fazer com que o aluno aprenda a utilizar os saberes de várias especialidades do conhecimento para resolver os problemas concretos de nosso tempo e compreender os fenômenos a partir de seu contexto sob diferentes pontos de vista. Neste aspecto, a educação superior deve fundar-se nos objetivos e necessidades sociais e culturais contemporâneos (cf. Art 5º, alínea ‘a’) e o seu planejamento, de caráter inter e transdisciplinar, deve estar relacionado às funções de serviço à sociedade, e mais concretamente as atividades endereçadas a erradicar a pobreza, a intolerância, a fome, a deterioração do meio ambiente e as doenças" (cf. art. 16, alínea ‘b’). Dando mostras de que a missão do ensino superior é oferecer subsídios para o tratamento e a solução dos complexos problemas enfrentados pela humanidade na atualidade. Deste modo, a Universidade deve ser mais criativa, mais ousada e desenvolver uma nova concepção de divisão do conhecimento. Fatores como a humildade, a comunicação, a criticidade, a criatividade, o compromisso, o trabalho em equipe, segundo Siqueira (1999, p 06), acabam sendo limitados no modelo atual, pela compartimentalização do saber e pela própria instituição Neste sentido, o autor propõe que as universidades se valham mais de ações inter e transdisciplinares. 63 Trata-se, portanto, de uma reforma “não pragmática, mas paradigmática, concernente (não só) à nossa aptidão para organizar o conhecimento”, mas também a nossa aptidão para nos reeducarmos (MORIN, 2002, p.25). Para a concretização desta reforma, são necessários o desvencilhamento da organização acadêmica tradicional e a reforma do pensamento. Instituições com os alunos fechados em si mesmos, pensando e produzindo sozinhos, devem abrir espaços para o diálogo, o debate, o trabalho coletivo e a interlocução. Com vistas a esta realidade algumas IES, no início da década de 1990, instalaram fóruns de debates objetivando a reestruturação curricular nos cursos de formação de professores, mais especificamente nas licenciaturas. 2.3.1 – Licenciaturas, história e reformas: o advento da organização curricular interdisciplinar. No Brasil, as licenciaturas foram criadas nos anos 30, nas antigas Faculdades de Filosofia, como conseqüência da preocupação do governo brasileiro com a regulamentação do preparo de docentes para a escola secundária. Segundo nos informa Ferraz (2003, p. 48), elas surgiram seguindo a fórmula 3 + 1, onde as disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração prevista era de um ano, estavam justapostas às disciplinas de conteúdo, com duração de três anos. No final da década de 70, iniciou-se o movimento pela reformulação dos cursos de formação de professores no país, cujo marco foi o I Simpósio de Educação Brasileira, realizado em 1978, na Universidade de Campinas (UNICAMP). Originalmente este evento foi pensado, como bandeira de luta pela reformulação dos Cursos de Pedagogia, sendo a discussão posteriormente estendida à reforma das demais licenciaturas. 64 Inicia-se, então, um movimento de pensar a escola brasileira, a partir da realidade concreta percebendo-a como lugar de lutas das forças contraditórias da sociedade. Este movimento, ao mesmo tempo em que aprofundou as críticas em sua tendência dialética, procurou propor caminhos que permitissem à escola brasileira e ao ensino que nela se dava, a saída da crise em que se encontrava. (BARBOSA, 2005) No início deste processo, segundo Cunha (2001)39 a prática escolar e a formação dos profissionais do ensino podem identificar três passos a serem desenvolvidos no esforço de superação das visões unilaterais de análise da educação. A autora percebe ser necessário: 1º) caracterizar a idéia de educação como uma espiral infinita (na qual) as circunstâncias educam [...] os homens e os homens fazem as circunstâncias diferentes das iniciais que, então, formam homens diferentes daqueles outros que modificam, as circunstâncias que não são mais aquelas, e por aí vai; 2º) perceber a contradição interna a toda a prática educativa que a faz contribuir tanto para a formação do produto intencionado quanto do seu contrário; 3º) indicar a necessidade de se partir para a análise concreta de situações concretas. (Id. Ibid). O movimento avançou, compreendendo a necessidade da escola para as camadas populares, que vêem nela o lugar possível de aquisição de um saber básico, universal, indispensável nas suas ações vitais. Saviani (1986, p. 25), criticando as tendências escola-novista e tradicional da educação, propõe os cinco passos que comporiam uma prática pedagógica revolucionária, cujo ponto de saída e de chegada é a prática social de alunos e professores. O primeiro passo, o saber do aluno é visto como “sincrético”, e em “síntese precária”, quanto ao professor. No final do processo, no quinto passo, “ao mesmo tempo que os alunos ascendem ao nível sintético em que, por 39 Cunha, M.I. apud BARBOSA, Jane Rangel Alves. Formação do Professor de Filosofia: um repensar. Disponível em http://www.usp.org.br/trabalhos/formacao... Acessado em 17 de agosto de 2005. p.27 65 suposto, já se encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais e mais orgânica (SAVIANI, 1986. p.198). Para encaminhar a proposta dessa pedagogia, uma série de trabalhos foi desenvolvida, na qual se procurava-se, a partir das condições atuais, entender-se a razão da existência da escola. Libâneo (1985)40, tentando classificar as tendências existentes no pensar e no agir pedagógico no Brasil, intitula o movimento como tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Percebe-se que o ponto central desta tendência é o assumir que: “[...] a escola existe, pois para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber... Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita é uma cultura letrada”.(ID. IBID. p.41). Para esta tendência, então, o conteúdo adquire papel relevante, não podendo ser visto desarticuladamente, nem desvinculado da sociedade. É necessário que o conteúdo escolar seja visto a partir da prática social concreta, de alunos e professores, em uma visão crítica e articulada, que permita, por um lado, vê-lo como possível de ser mudado e, por outro, que com a sua a apreensão seja possível mudanças na própria prática social. A partir daí, esta tendência defende a necessidade de se repensar a formulação de profissionais do ensino. Fávero (1984, p. 76) indica o encaminhamento das idéias em três direções: a relação teoria-prática; a relação educação geral – formação pedagógica; e a caracterização dos profissionais do ensino. O reflexo destas concepções pode-se ver estampado na formação docente, conforme apresentamos no Quadro V de autoria de Nunes (2004). 40 LIBANEO, J.C. apud BARBOSA J. R. A. Formação do Professor de Filosofia: um repensar. Disponível em http://www.usp.org.br/trabalhos/formacao... Acessado em 17 de agosto de 2005, p.06. 66 Quadro V - Retrospecto das Características da Formação Docente no Brasil1 Décadas 1960 Valorização quase que exclusiva do conhecimento (saberes específicos) do professor sobre sua disciplina. 1970 Valorização dos aspectos didáticos-pedagógicos relacionados às tecnologias de ensino (domínio de conteúdos fica em segundo plano). 1980 Dimensão sócio política e ideológica da prática pedagógica. 1990 Evidencia-se a busca de novos enfoques e paradigmas para a compreensão da prática docente e dos saberes docentes. Atualidade 1 Característica da Formação Docente Importância de se considerar o professor em sua própria formação, num processo de auto-formação, de reelaboração dos saberes iniciais em confronto com sua própria prática vivenciada. Os saberes se constroem a partir de uma reflexão na e sobre a prática. NUNES, M. Conhecimentos Necessários à Formação do Professor de Ciências. Mais tarde, acompanhando as iniciativas na área de reorganização dos cursos de formação docente no Brasil, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), passa a defender os princípios de concepções de formação e da base comum nacional. Além de defender o fortalecimento dos cursos de licenciaturas no interior das instituições; a revisão das responsabilidades e estrutura organizacional das faculdades, centros universitários e universidades, pela ampliação dos recursos públicos para as IES; e, conseqüentemente, a ampliação da oferta e o aumento de vagas para estes cursos mesmos. Sobre os demais problemas das licenciaturas, estes documentos apontam, ainda, a necessidade de superar algumas dicotomias e desarticulações existentes nestes cursos. Destaca o complexo problema da dicotomia entre teoria e prática refletido na separação entre o ensino e a pesquisa; no tratamento diferenciado dispensado aos alunos do bacharelado e da licenciatura; na desvinculação das disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas e no distanciamento existente entre a formação acadêmica e as questões colocadas pela prática docente na escola básica. Essa desarticulação reflete a separação entre teoria e prática existente nos cursos de formação de professores, reflete-se na separação entre ensino e pesquisa, no tratamento diferenciado dispensado aos alunos do bacharelado e da licenciatura, na separação entre disciplinas de conteúdo e disciplinas 67 pedagógicas e no distanciamento existente entre a formação acadêmica e as questões colocadas pela prática docente na escola. (FERRAZ, 2003, p. 48) Merece, ao nosso ver ainda destaque, a pouca integração existente entre os sistemas de formação docente, as universidades, e os sistemas que os absorvem nas redes de ensino fundamental e médio. A falta de integração entre as licenciaturas e a realidade, onde os licenciados irão atuar, constitui-se em um outro dilema enfrentado pelos cursos de formação de professores, pois que [...] os formadores de futuros educadores de ensino fundamental e médio, não têm uma visão sequer razoável da realidade destes sistemas de ensino e não têm, em sua maioria, nenhuma vivência desse ensino, como professores. (LUDKE, 1994, p.20). Isto, segundo a autora, contribui para aumentar a distância entre os estudantes de Licenciatura e a realidade escolar que terão de enfrentar depois de formado. O estágio curricular que, talvez seja um dos únicos momentos de integração da licenciatura com a realidade dos sistemas escolares, via de regra encontra-se localizado, no final dos cursos, geralmente, nos últimos períodos, dando pistas de que é entendido não como um momento da prática, e sim como o único momento de integração entre teoria prática (BARBOSA, 2005). Estas e outras problemáticas da Licenciatura Brasileira são, ao nosso ver, resultantes de situações históricas e fruto de opções diversificadas, história de um sistema educativo que arrasta e condiciona o professorado a seguir o caminho de uma inadequada tradição: a do ensino fragmentado. No mesmo sentido destas discussões, e em decorrência delas, as políticas públicas e proposições governamentais passaram a prescrever regras e princípios com o intuito de evitar/minimizar estas flagrantes fragmentações nos cursos de licenciatura. Mas será que conseguiram? Será que estas regras saltaram do papel para se concretizar na organização curricular dos cursos? È o que buscamos investigar. Os resultados, apresentamos no capítulo 4 logo após a descrição do percurso metodológico seguido. Capítulo III – A Trajetória da Pesquisa Realizada _________________________________________________________________________________________________________________ 69 No presente capítulo, descrevemos o percurso metodológico deste trabalho, cujo objetivo é investigar a presença da interdisciplinaridade nos cursos de formação de professores de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Mato Grosso41 (UFMT), por entendermos que este é o campo ideal para a análise da realidade vivida nas licenciaturas, vez que possibilita ampla investigação da abordagem teórica e prática articuladamente. 3.1 Caracterização do estudo realizado: A presente pesquisa recorreu à abordagem qualitativa interpretativa proposta por Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51). Isto significa dizer que, buscamos um contato direto e prolongado com o ambiente e a situação investigada por meio de um intensivo trabalho de campo. Freqüentamos os locais nos quais se verificavam os fenômenos de nosso interesse, incidimos os dados recolhidos nos comportamentos naturais das pessoas entrevistadas. Deste modo, o material obtido ficou rico em descrições de pessoas, situações e acontecimentos. Outro ponto importante, é que aos dados levantados não foram dadas conotações quantitativas, ou melhor, não houve preocupação em quantificá-los e sim em analisá-los para possibilitar a compreensão do fenômeno estudado. A interpretação dos dados, aliás, foi o aspecto crucial do domínio metodológico desse estudo, pois que a realizamos sob o ponto de vista de nossos significados enquanto pesquisadores e dos significados dos sujeitos. Cabe ressaltar que nosso interesse, ao estudar a presença da interdisciplinaridade na organização curricular dos cursos de Licenciatura Plena em Ciências da Natureza da UFMT, foi o de perguntar se (como) as mudanças propostas pela legislação educacional vigente têm se concretizado nestes cursos 41 A denominação Ciências da Natureza, aqui colocada, compreende as Licenciaturas Plenas em Física, em Química, em Ciências Biológicas e em Ciências Naturais e Matemática oferecidas pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 70 frente a uma organização curricular tradicional e fragmentada e a uma universidade igualmente compartimentalizada, rígida e pouco criativa. Em torno desta problemática formulamos a seguinte questão de pesquisa: Se/Como os cursos de Licenciatura Plena em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais da UFMT realizaram em seus currículos as mudanças exigidas pela legislação educacional vigente? Esta questão fundamental acabou se desdobrando em três outras perguntas: Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos formadores contemplam a interdisciplinaridade? A organização do trabalho pedagógico dos professores realiza-se numa perspectiva interdisciplinar? O professor formador tem conduzido a sua prática pedagógica na formação de profissionais por meio de uma dimensão interdisciplinar? Na busca por respostas aos problemas levantados investigamos documentos oficiais e institucionais – leis, decretos, pareceres, resoluções e os projetos políticos pedagógicos de cada licenciatura; e, entrevistamos alunos e professores, no intuito de conhecer como a interdisciplinaridade se manifesta tanto nas disposições legais como nas atividades, procedimentos e interações cotidianas desenvolvidas na prática pedagógica dos cursos pesquisados. Neste sentido, durante as entrevistas e aplicação dos questionários procuramos captar a perspectiva dos investigados, a maneira como encaravam as questões que lhes foram apresentadas. E isto nos permitiu observar o dinamismo interno das situações em cada diferente momento. Sem nos preocuparmos em buscar evidências que comprovassem hipóteses previamente definidas, a análise dos dados tendeu a seguir um processo indutivo. As abstrações se formaram e se consolidaram basicamente a partir da inspeção dos dados num processo de baixo para cima. Reforçando com isto as características da pesquisa qualitativa. Para tanto aplicamos questionários segundo as recomendações de Ludke e André (1986, p.33). Assim, ao elaborarmos os questionários 71 estabelecemos o critério da clareza das perguntas, o tamanho, o conteúdo e a organização, de maneira que o entrevistado pudesse sentir-se motivado a respondê-lo. As respostas foram distribuídas por escrito aos entrevistados. Os questionários aplicados continham um conjunto de itens bem ordenados e bem apresentados com perguntas abertas e/ou fechadas, conforme se vê nos ANEXOS II e III. As perguntas abertas foram elaboradas no intuito de obtermos respostas com maior teor de detalhes, favorecendo-nos com isto um aprofundamento na realidade em estudo, muito embora estivéssemos cientes das dificuldades, no tocante às tabulações e apuração dos dados coletados. Já as perguntas fechadas, apesar de limitarem o espaço de resposta, possibilitaram respostas mais objetivas e pontuais dos entrevistados e, por isso, facilitaram a tabulação dos dados colhidos. Outro instrumento de coleta utilizado na construção dos dados foram as entrevistas, igualmente formuladas segundo as orientações de Ludke e Menga (1986, p.34-38). Feitas por meio de perguntas abertas, as entrevistas nos permitiram um aprofundamento detalhado da realidade pesquisada, especialmente porque os entrevistados puderam falar com base em suas informações pessoais sobre os assuntos propostos, favorecendo a criação de uma relação de interação, amistosa e cordial com os informantes, além de nos permitir a formulação e reformulação de outros novos questionamentos a partir das respostas dadas. Com o objetivo de auxiliar a análise interpretativa dos dados pesquisados as questões formuladas puderam ser reformuladas durante as entrevistas, sempre que necessário e/ou oportuno. Posteriormente, foram organizadas em quadros por meio dos quais buscamos facilitar a visualização e entendimento da realidade pesquisada. 72 3.2 - Etapas da pesquisa No intuito de melhor organizar o pensamento e as idéias dividimos a pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa fizemos minucioso levantamento bibliográfico em torno dos principais estudiosos e pesquisadores da interdisciplinaridade, da reorganização curricular e da reorientação na formação docente. Simultaneamente, levantamos, para estudos, os documentos oficiais do mesmo período, quais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação (DCN’s), Diretrizes Curriculares para os cursos de Formação de Professores (DCFP), e os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) de cada um dos cursos de Licenciatura Plena em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais da UFMT, aqui denominados simplesmente de cursos de Ciências da Natureza. Na segunda etapa aplicamos os questionários junto aos alunos e realizamos as entrevistas com alguns professores dessas licenciaturas, com vistas à triangulação dos dados. Cabe ressaltar que tomamos o cuidado de explicar aos entrevistados os objetivos de nossa pesquisa, antes de realizarmos as entrevistas e aplicarmos os questionários e nos comprometemos em voltar para apresentarmos os resultados obtidos tão logo superemos o período da defesa do trabalho. Registramos ainda que todos os informantes tiveram muito boa disposição em responder aos questionamentos que lhes foram formulados. As dificuldades enfrentadas nessa etapa se deverão a escassez de horário dos professores entrevistados, cujos compromissos frustraram, em muitos momentos, as entrevistas agendadas, nos forçando a voltar várias vezes até que tivéssemos êxito em sua realização. 73 3.3 – Perfil da Amostra Para responder ao problema e aos objetivos propostos nesta pesquisa, a amostra selecionada foram os cursos de Licenciatura em Ciências da Natureza da UFMT - Licenciaturas Plenas em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais. No entanto, a investigação de um curso exige que o pesquisador se debruce sobre os documentos normativos oficiais, sobre o seu Projeto Político Pedagógico (PPP), e ainda, sobre a percepção que o professorado e seus alunos possuem acerca destas licenciaturas mesmas, de modo a compreendermos cada um dos elementos que, relacionados, os constituíram. Assim, são sujeitos diretos deste estudo, as regras legais sobre organização curricular, os PPP, os professores e os alunos das citadas licenciaturas. Selecionamos 28 (vinte e oito) alunos e 08 (oito) professores das quatro licenciaturas pesquisadas – dois de cada uma delas. Estabelecemos dois critérios para a escolha destes professores, quais: 1- Que fossem professores da prática de ensino num dos cursos investigados; 2- Que lecionassem em duas licenciaturas simultaneamente – no curso de ciências naturais da UFMT e numa outra licenciatura dentre as pesquisadas. A fixação do critério de seleção destes professores se deveu ao fato de que tínhamos notícias de que o curso de Ciências Naturais e Matemáticas da UFMT possuía um desenho curricular interdisciplinar voltado para a formação interdisciplinar do professor em serviço. Assim, desejosas de saber se de algum modo estas diferenças foram transportadas por meio das práticas pedagógicas de seus professores para as demais licenciaturas investigadas. 74 Fixadas na triangulação dos dados entre documentos oficiais, discurso docente e efetiva concretização dos postulados interdisciplinares na prática pedagógica do professor formador, concluímos que os alunos pesquisados deveriam ser os que cumprem estas disciplinas. Portanto, escolhemos, aleatoriamente, alguns dos que freqüentam as aulas de prática de ensino I e/ou II. Os dados que constituem o perfil dos professores e alunos investigados podem ser apreciados nos Quadros VII e VIII a seguir colocados. 3.4 – Instrumentos para coleta de dados Utilizamos em nossa coleta de dados algumas das seguintes técnicas recomendadas por Ludke e André (1986, p. 30-49): levantamento bibliográfico; análise documental; aplicação de questionários e entrevista. 3.4.1 – Levantamentos bibliográficos e análise documental Retiramos da literatura especializada todos os dados bibliográficos que compuseram nosso referencial teórico, notadamente aqueles que nos possibilitaram examinar detalhadamente a interdisciplinaridade, apresentando sua origem, natureza, história e conceitos fundamentais necessários à compreensão do objeto em estudo. De igual modo, discutimos, com base nessas teorias, a presença da interisciplinaridade na organização curricular do ensino superior, em geral e das licenciaturas, em particular, perpassando a formação docente no intuito de conhecermos em que conceitos se ancoraram as orientações governamentais quando prescreveram a interdisciplinaridade como alternativa considerável na melhoria da qualidade dos cursos de formação profissional de professores. 75 Quadro VI – Dados pessoais dos alunos dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT Formação Escolar Ensino Médio Sujeitos Sexo F A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 M x x x x x x Técnico Outros C.B5 x x x x x x x x x x x x x C.B1 A13 x F3 Agropecuária A15 x Agropecuária A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 Total x x x x Contabilidade Ped7 Rede Particul ar Disciplinas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x Química Química Agro8 C.C9 x x x x Química Edificações x Aux Lab10 x x Química 10 Rede Pública x x x x 02 Não x Eletrônica 06 Sim Séries Iniciais e Matemática Matemática e Ciências Química e Biologia Matemática Física Química e Inglês Ciências e Química Química Matemática x 09 Não Formação Acadêmica Atua como professor? x x x x x x x x x x x Mag6 x 10 Sim x Mag6 x x x x x 13 Q4 x Mag6 x x x x x C.N2 x x x x x x x x x x Mag6 x 15 Normal Turismo A12 A14 Propedêutico Formação Acadêmica Licenciatura Plena Outro curso (em andamento) 07 03 x x x x x x x x 08 03 x x x x x x x x x x x 25 x x x x x x x x x x x x x 09 x x x x 19 08 00 - 76 Quadro VII – Dados pessoais dos Professores das Licenciaturas pesquisadas FORMAÇÃO ATUAÇÃO PROFISSIONAL Pós-Graduação Sujeitos MESTRADO Graduação Área de Concentração IES Educação Atua como professor? DOUTORADO Área de Concentração Outras IES Ecologia UFSCAR (\) Educação Outras Sim Ecologia Não Disciplina(s) Carga horária x Pratica I; Zoologia 40 horas semanais x Prática de Ensino de Química 40 horas semanais (*) 300 horas semestrais x Prática de Ensino; (*) Dedicação exclusiva P11 Ciências Biológicas UFMT P22 Licenciatura Plena em Química; Bacharelado em Química UFMT Ensino de Ciências P33 Bacharelado em Química UFMT Educação em Ciências P44 Licenciatura em Ciências; Licenciatura em Física UFFlu P55 Bacharelado em Física UNICAMP Física Nuclear x Física Nuclear; Hist e Filos da Física; (*) Dedicação exclusiva P66 História Natural UFBA (\) Ciências x Pratica Ensino; Biologia ; (*) Dedicação exclusiva P77 Licenciatura em Ciência UFMT Ensino de Ciências x (*) Dedicação exclusiva P88 Química UFMT Educação em Ciências x (*) 40 horas semanais USP x x Ensino de Física UFMT x 77 LEGENDAS Quadro VI C.B1 Licenciatura Plena em Ciências Biológicas C.N2 Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática F3 Licenciatura Plena em Física Q4 Licenciatura Plena em Química C.B5 Ciências Biológicas Mag6 Magistério Ped7 Pedagogia Plena Agro8 Agronomia C.C9 Ciências Contábeis Aux Lab10 Auxiliar de Laboratório (*) Não respondeu LEGENDAS QUADRO VII P11 Professor do Curso de Licenciatura e Plena em Ciências Biológicas P22 Professor do Curso de Licenciatura e Plena em Química P33 Professor do Curso de Licenciatura e Plena em Ciências Naturais P44 Professor do Curso de Licenciatura e Plena em Física P55 Professor do Curso de Licenciatura e Plena em Física P66 Professor do Curso de Licenciatura e Plena em Ciências Biológicas P77 Professor do Curso de Licenciatura e Plena em Ciências Naturais P88 Professor do Curso de Licenciatura e Plena em Química UFMT Universidade Federal de Mato Grosso UFFLU Universidade Federal Fluminense UFSCAR Universidade Federal de Santa Catarina UNICAMP Universidade de Campinas (\) Doutorado em andamento (*) Não há divisão dos conteúdos por disciplinas. O curso se desenvolve por eixos temáticos. 78 Outra dimensão do domínio em estudo requereu de nós a explicitação, ainda que ligeira, dos conceitos fundamentais de currículo, para favorecer a compreensão das leis reguladoras da organização curricular no Brasil. Os principais conceitos e correntes teóricas foram extraídos dentre os autores mais conceituados no assunto, dentre os quais Gimeno Sacristán. Já organização curricular dos cursos pesquisados foi analisada, por meio da técnica análise documental, com base nos documentos oficiais expedidos a partir da década de 1990, em especial as regras apresentadas no Quadro VIII a seguir colocado. A análise documental, segundo nos informam Ludke e André (1986, p. 38-39), é uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos quer na complementação das informações obtidas por outras técnicas, quer na revelação de novos aspectos sobre um tema ou problema pesquisado. Além disto, os documentos se constituíram para nós, numa fonte estável e rica, na qual pudemos recorrer várias vezes inclusive servindo de base e fundamento as nossas afirmações e considerações. Este fato garantiu grande estabilidade aos resultados obtidos. Assim, buscamos identificar informações factuais de caráter prescritivo nos documentos oficiais, pesquisando a Constituição Federal (1988), a LDB (1995), os PCN (1999 e 2000), a DCFP (2000), além de decretos, pareceres e resoluções, bem como os PPP de cada curso investigado. A escolha desses documentos se deu em razão de disporem sobre a necessidade da educação contemporânea reorientar a formação docente a partir de uma reorganização curricular por meio de uma perspectiva interdisciplinar. A LDB, os PCN, as DCFP e demais legislações foram consultadas em publicações do Diário Oficial da União, em livros especializados ou pela internet em sites oficiais diversos. Já os PPP foram conseguidos junto as Coordenações de cada curso e, quando não foram retirados dos sites da UFMT. 79 Quadro VIII– Seleção de Leis e Decretos, Pareceres e Resoluções que orientam os cursos de graduação em geral e da formação docente em particular utilizadas nesta pesquisa. Leis, Pareceres e Disposições Resoluções. Constituição Federal Art 207 – Dispõe sobre a autonomia, didático-pedagógica, administrativa e financeira das 05/10/1988 universidades. Lei nº. 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 20/12/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Parecer CNE/CES nº 776 03/12/1997 Edital SESu nº 4971 10/12/1997 Parecer CEB/CNE nº. 01/99 29 /01/ 1999 Orienta diretrizes curriculares dos cursos de graduação Convoca as IES para apresentação de propostas para a elaboração das diretrizes curriculares dos cursos de graduação no prazo que especifica. Dispõe sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores na modalidade normal em nível de Ensino Médio Decreto Nº 3.2762 06/12/1999 Dispõe sobre a formação, em nível superior, de professores para atuar na área de educação básica, e dá outras providências. Lei nº 10.172 09/01/2001 Aprova o Plano Nacional de Educação Parecer CNE/CES nº 583 04/01/2001 Orienta diretrizes curriculares dos cursos de graduação – Definição da duração, carga horária e tempo de integralização dos cursos de graduação. Parecer CEB/CNE nº. 09 08/05/2001 Estabelece princípios orientadores para a reforma da formação de professores e as diretrizes gerais para organização curricular das licenciaturas. Parecer CNE/CP nº 213 06/08/2001 Duração e carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. (Não homologado pelo CNE) Parecer CNE/CP nº 27 02/10/2001 Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 09/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CP nº 28 02/10/2001 Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Resolução CP/CNE Nº 01 19/02/2002 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Resolução CP/CNE Nº 02 19/02/2002 Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. Parecer CNE/CES n.º 109 13/03/2002 Responde consulta sobre a aplicação da Resolução de carga horária para os cursos de Formação de Professores. Parecer CNE/CES n.º 67 11/03/2003 Aprova Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN dos Cursos de Graduação e propõe a revogação do ato homologatório do Parecer CNE/CES 146/2002 Parecer CNE/CES n.º 136 04/06/2003 Esclarecimentos sobre o Parecer CNE/CES 776/97, que trata da orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação. Parecer CNE/CES n.º 210 8 de julho de 2004 Adequação técnica e revisão dos pareceres e/ou resoluções sobre as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação (Indicação CNE/CES 1/2004) Resolução CP/CNE nº 2 1º/09/2004 Adia prazo previsto no art. 15 da Resolução CP/CNE Nº 01 de 9/02/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 1 Prazo alterado pelos Editais SESu nº 5/98, de 4/3/98 e nº 6 de 20/05/98. 2 Retificação do art. 5º §2º publicada no Diário Oficial da União em 07/12/1999 – Seção 1 p. 4-5. 3 Retificado pelo Parecer CNE/CP nº 28 Todos os dados coletados durante a pesquisa bibliográfica foram organizados em quadros, mediante ordem de publicação anual que sustentou e embasou as proposições de nosso trabalho, conforme a lista posta a seguir: 80 Quadro I - Apresenta a relação de Universidades Públicas e Privadas que registraram junto a CAPES, no período de 1990 a 1999, dissertações e teses com a palavra interdisciplinaridade no título (p.17). Quadro II - Apresenta a relação de Universidades Públicas e Privadas que registraram junto a CAPES, no período de 2000 a 2003, dissertações e teses com a palavra interdisciplinaridade no título (p.18). Quadro III - Apresenta a Evolução do movimento interdisciplinar por décadas segundo FAZENDA (p.25). Quadro IV - Apresenta as concepções dos vários autores sobre interdisciplinaridade (p.26). Quadro V - Apresenta retrospecto das características da Formação Docente no Brasil (p.56). Quadro VI - Apresenta seleção de algumas Leis e Decretos, Pareceres e Resoluções que orientam a organização do ensino superior em geral e das licenciaturas em particular (p.68). A pesquisa exigiu também ampla investigação dos projetos políticos pedagógicos (PPP) de cada uma das licenciaturas pesquisadas. Estes foram fornecidos por suas respectivas coordenações, mediante solicitação por escrito, encaminhada aos seus coordenadores. Dos cursos requeridos apenas o de Ciências Naturais e Matemática atendeu à nossa solicitação. Os demais que não forneceram o referido documento, os PPP foram acessados e extraídos do site da UFMT42. Na mesma oportunidade em que solicitamos os PPP pedimos, verbalmente, aos senhores coordenadores permissão para aplicarmos questionários junto aos alunos e aos professores esclarecendo que com estes últimos realizaríamos entrevistas gravadas. Assim, no período de fevereiro a abril de 2005 aplicamos os referidos questionários e gravamos as entrevistas. 3.4.2 – Aplicação de Questionários e realização das Entrevistas O questionário segundo Bogdan (1994, p. 18), é utilizado 42 Disponível em http://www.ufmt.br/institucional/pro-reitoria/campus/cuiaba. 81 para colher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam o mundo. (BOGDAN, 1994: p.18) Neste sentido, elaboramos dois questionários diferentes. Um destinado aos professores, que orientaram nossas entrevistas e outro aos alunos, conforme se vê nos quadros a seguir colocados: Quadro IX – Apresenta a organização das perguntas dos questionários aplicados aos alunos dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT: Licenciatura Plena em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais.1 Questionários 2 Aspectos Questões I Questões relativas à construção do perfil dos sujeitos da pesquisa 1.0; 2.0; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 3.0; 3.1; 3.1.1 II Questões relativas a interdisciplinaridade nos cursos investigados 1 Questionário aplicado no período de fevereiro a abril de 2005 2 ANEXO II 1; 2 Quadro X – Apresenta a organização das perguntas dos questionários aplicados aos professores dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT: Licenciatura Plena em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais.1 Questionários 2 Aspectos Questões I Questões relativas à construção do perfil dos sujeitos da pesquisa 1.0; 2.0; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 3.0; 3.1; 3.1.1 II3 Questões relativas a interdisciplinaridade nos cursos 1; 2; 3; 4 investigados 1 Questionário aplicado no período de fevereiro a abril de 2005 2 ANEXO III 3 Trata-se das quatro questões não estruturadas propostas na entrevista que nos permitiram a formulação e reformulação dos questionamentos a partir das respostas dadas pelos investigados No Questionário dos alunos estabelecemos dois grupos de questionamentos diferentes (Grupo I e II). No primeiro conjunto de perguntas, denominado Grupo I, apresentamos questões relativas à construção do perfil dos sujeitos da pesquisa. Este foi elaborado com perguntas fechadas, pois que intencionávamos obter informações sobre os dados pessoais dos entrevistados, sua formação escolar e atuação profissional. 82 Com o intuito de propiciar aos entrevistados espaço para informar as respostas livremente e, de igual modo, favorecer a obtenção de respostas com maior teor detalhes, elaboramos no Grupo II questões abertas relativas à presença da interdisciplinaridade em sua formação. O que nos possibilitou maior aprofundamento na realidade em estudo. Buscamos, pessoalmente, junto às coordenações de cada curso, a permissão para aplicarmos os questionários em alguns discentes das turmas dos últimos termos de cada licenciatura. Autorizados e, gozando da boa vontade dos professores, que a exceção de dois43, nos cederam espaço dentro de suas aulas, aplicamos os questionários, que foram preenchidos, em nossa presença, pelos próprios alunos pesquisados. Em razão da maneira como foi elaborado e, especialmente, como foi aplicado, este instrumento nos possibilitou uma boa interação com os investigados além de nos ter permitido a observação direta da prática pedagógica do professor entrevistado. Cabe ressaltar ainda que os dados coletados nos ajudaram a construir o perfil dos informantes, além de se constituir numa referência criteriosa para as análises e registros que fizemos posteriormente. O Questionário elaborado para os professores também foi dividido em dois grupos de perguntas, Grupo I, com questões fechadas, destinado à construção do perfil da amostra e Grupo II, com questões abertas, destinado a construção dos dados relativos à pratica da interdisciplinaridade nos cursos pesquisados. As questões postas no Grupo II nortearam as entrevistas que foram gravadas. Utilizamo-nos deste recurso porque, por entendermos que assim os entrevistados poderiam falar, com base em suas informações pessoais, sobre os temas propostos mais livremente e, deste modo, nos oportunizar um 43 Estes professores agendaram horário fora do horário de sala de aula e nos receberam nas dependências de seu departamento. 83 aprofundamento detalhado na realidade pesquisada. Importa considerar que em decorrência do fato de terem sido gravadas, as respostas dos entrevistados acabaram por se transformar numa entrevista não totalmente estruturada. Segundo Ludke & Menga (1986, p.34j) as entrevistas não estruturadas se caracterizam pela interação que ocorre entre entrevistado e entrevistador e pela ausência de rigidez na ordem de questões, “o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo são as verdadeiras razões da entrevista”. Realmente, essa técnica possibilitou criar uma relação de interação, amigável e cordial com os professores entrevistados, o que favoreceu a reformulação de questionamentos a partir das respostas dadas. As respostas dadas aos questionamentos do Grupo I e as entrevistas foram posteriormente transcritas e organizadas em Quadros, por meio dos quais pudemos fazer o cruzamento dos dados da pesquisa documental e sua análise interpretativa-qualitativa, conforme se verá no capítulo 4 a seguir colocado. Capítulo IV – Revelando os dados: Há interdisciplinaridade nos cursos pesquisados? _________________________________________________________________________________________________________________ 85 Este capítulo apresenta os resultados da investigação realizada nos cursos de Ciências da Natureza da UFMT, em duas etapas interdependentes. A primeira traz a investigação feita nos documentos oficiais (leis, decretos, pareceres, resoluções). A segunda apresenta a transposição das orientações contidas nestes documentos para os dados coletados nos cursos, quer para análise dos PPP, quer para os questionários e entrevistas realizados, concretizando assim a triangulação dos dados obtidos. 4.1. Primeira Etapa: Da análise das prescrições governamentais Conforme já dissemos anteriormente, as prescrições governamentais para os cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e cursos tecnológicos) a partir do final da década de noventa, se desenvolveram no âmbito de uma nova ordem. Procurando o adequado enfrentamento dos problemas hodiernos, as orientações educacionais, a partir deste período, passaram a contemplar a interdisciplinaridade como metodologia diferenciada na superação da extrema compartimentalização do conhecimento. Neste novo contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) se constituíram como princípios norteadores dos novos modelos curriculares baseados no desenvolvimento de competências e passaram a exigi-la na organização curricular e na formação profissional de professores. Assim, para a análise da organização curricular das licenciaturas e da prática docente desenvolvida nos cursos investigados nos apoiamos no seguinte grupo de normas: Lei nº. 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - arts. 12; 13 e 53, II. Parecer CNE/CES nº 776/97 - Orienta diretrizes curriculares dos cursos de graduação. 86 Parecer CP/CNE nº 09 de 8/05/2001, que estabelece princípios orientadores para a reforma da formação de professores e as diretrizes gerais para organização curricular das licenciaturas. Resolução CP/CNE Nº 01 de 19/02/02 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Resolução CP/CNE nº 2 de 1º/09/04 - Adia prazo previsto no art. 15 da Resolução CP/CNE Nº 01 de 9/02/2002. Do estudo destas regras extraímos cinco pontos que, comparativamente com as orientações governamentais anteriores, inovaram as propostas de reformulação curricular e de reorientação da formação docente, são eles: 1- Maior flexibilidade das IES na fixação dos currículos e programas (determinação em vigor desde 1996 - art. 53, II – LDB/96); 2- A estruturação curricular dos cursos superiores com base no modelo de competências (PCN, 1998 e DCFP 2001); 3- A elaboração da proposta pedagógica dos cursos (PPP) feita com a participação coletiva dos professores (vigendo desde 1996 – arts. 12 e 13 LDB/96); 4- Cursos organizados de maneira a propiciar aos professores em formação vivenciar experiências similares aquelas que viverá como profissional (determinado pela DCFP/2001); 5- A presença da interdisciplinaridade na organização curricular dos cursos como eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade (determinado pela DCFP/2001). Passamos a comentar cada um destes pontos no ensejo de esclarecer o universo em que se contextualiza a presente pesquisa para em seguida mergulharmos no detalhamento de nosso objeto de estudo: a presença da 87 interdisciplinaridade na organização curricular dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT. 4.1.1 Maior flexibilidade proporcionada as IES na fixação dos currículos e programas Na fixação dos currículos de seus cursos e programas as Instituições de Ensino Superior brasileiras devem observar as disposições contidas nas DCN conforme prescreve o inciso II do art 53, da LDB/96: Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: [...] II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; (grifo da autora) Esta prescrição contraria as disposições estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 207 (caput), pois que condiciona a autonomia das IES à observação obrigatória das diretrizes gerais pertinentes estabelecidas pelo MEC sem, inclusive, subordiná-la à regulamentação por lei complementar ou a legislação ordinária, vejamos: Art. 207 - As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A condição do dever de observância às diretrizes curriculares criada pela legislação ordinária (LDB/96) abriu longo debate entre os educadores acerca da autonomia universitária preconizada na CF/88. Embora o inciso II do artigo 53 da LDB/96 represente um avanço em relação a LDB/68, apresenta-se como uma limitação ao exercício da autonomia das universidades determinada constitucionalmente. Mas autonomia limitada é autonomia? 88 Segundo alguns educadores, ao preconizar o dever de observância às DCN, o poder central estrangulou o exercício de autonomia das IES. O ForGrad (Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras), por exemplo, considera que o processo de construção de propostas para a reorganização curricular deve ser acompanhado pelo debate e pela produção acadêmica de “forma plural com a garantia da diversidade de posturas teóricas e não ficar contido pelas balizas das diretrizes nacionais, em respeito a liberdade, a autonomia e a flexibilidade conferidas constitucional e legalmente”44. A questão da autonomia é algo complicado. Em sua literalidade a palavra é a junção de duas outras palavras de origem grega: autos e nomos autos = de si mesmo; próprio; e, nomos = regras; leis (CHAUI, 1998, p.108). Autonomia seria, então, a faculdade de se reger por leis próprias, com total liberdade, sem balizas, orientações ou prescrições exteriores, como parece conceber o termo, o ForGrad. Porém, parece-nos que para o legislador ordinário a palavra não teve o mesmo significado. O legislador parece ter entendido que a autonomia prescrita na Constituição Federal/88 significava a ampliação dos limites de restrição impostos pela lei anterior, que impunha obediência ao currículo mínimo. O sistema do currículo mínimo, que vigorou no país até o ano de 1999, determinava, em caráter obrigatório, currículos mínimos para os cursos de graduação com validade nacional. As instituições deviam observar rigorosamente as suas disposições, quando da elaboração de seus currículos plenos, sob pena de não ser reconhecido o curso, ou até não ser autorizado a funcionar, quando de sua proposição, ou quando de sua avaliação pelas Comissões de Verificação do MEC. Tais fatos acabaram por inibir as 44 FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS. Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação. Texto aprovado pela Diretoria Executiva do ForGRAD em 12/09/2000.Disponível em http://www.prograd.ufu.br/forgrad2004/pg_internas/docs/geral/diretrizes_curriculares.html Acessado em 16/12/04 as 12:40 h. 89 instituições de inovar em seus projetos pedagógicos, para atender às exigências estabelecidas (FRAUCHES e FAGUNDES, 2005, p. 82). Na vigência da Lei 5692/6845 - antiga LDB, os currículos dos cursos superiores caracterizavam-se por excessiva rigidez, advinda da fixação detalhada de mínimos curriculares pelo poder central, e resultavam na progressiva diminuição da margem de liberdade concedida às instituições para organizarem suas atividades de ensino (PARECER CNE/CES 776, 1997, p. 2). Neste sentido, mesmo o condicionamento da “autonomia” pelas DCN representou significativo avanço, que conferiu as IES maior liberdade, flexibilidade e responsabilidade na organização de seus programas de formação, conforme se vê colocado no Quadro XI. A questão da autonomia resta ainda pulsante, em razão da concepção conceitual das DCN. Os princípios da flexibilidade e da criatividade que embasam as Diretrizes Curriculares fazem com que elas possam ser entendidas por alguns como balizas, orientações gerais, que servem de simples referência para IES na organização de seus programas, desprovidas de caráter obrigatório. Para estes, as DCN seriam apenas diretrizes norteadoras, parâmetros reguladores dos programas de formação. [...] as Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir de referência para as IES na organização de seus programas de formação permitindo uma flexibilização na construção dos currículos plenos e privilegiando a indicação de áreas de conhecimento a serem consideradas, ao invés de estabelecer disciplinas e cargas horárias definidas. (EDITAL SESu nº 4 de 10 de dezembro de 1997). Por outro lado, elas podem ainda ser entendidas como um conjunto de normas, de orientações mandatórias, imposições legais, que descrevem o comportamento dos sujeitos aos quais se dirigem e cujo cumprimento, regulado e fiscalizado pelos órgãos governamentais competentes assumem caráter 45 A Lei 5692/68 (antiga LDB) foi revogada pela lei nº 9.39 de 20/12/96 (nova LDB), atualmente em vigor. Nota da autora. 90 prescritivo. Este caráter prescritivo, que dá as DCN um aspecto normativo, de observação obrigatória, é que feriria, segundo alguns, o princípio da autonomia das IES constitucionalmente garantido. Quadro XI – Diferenças entre os Mínimos Curriculares e as Diretrizes Curriculares1 Currículo Mínimo Diretrizes Curriculares Encerravam a concepção de disciplinas profissionalizantes enfeixadas em grade curricular, com mínimos obrigatórios fixados em uma resolução por curso. Concebem a formação como processo contínuo, autônomo e permanente com sólida formação básica e formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, de acordo com o perfil de um formando adaptável às novas e emergentes demandas. Inibiam a inovação e a criatividade das IES que não detinham liberdade para reformulações naquilo que estava, por Resolução do CFE, estabelecido nacionalmente como componente curricular, até com detalhamento de conteúdos obrigatórios. Ensejam a flexibilização curricular, e a liberdade de as instituições elaborarem seus projetos pedagógicos para cada curso, segundo uma adequação às demandas sociais, ao meio e aos avanços científicos e tecnológicos, conferindolhes maior autonomia na definição de currículo pleno dos seus cursos Atuaram como instrumento de transmissão de conhecimentos e de informações, inclusive prevalecendo interesses corporativos, responsáveis por obstáculos no ingresso no mercado de trabalho e por desnecessária ampliação ou prorrogação na duração do curso. Orientam-se na direção de uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional Sendo comuns e obrigatórios em diferentes instituições, se propuseram mensurar desempenhos profissionais no final do curso. Se propõem a ser um referencial para a formação de um profissional em permanente preparação, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno, apto a superar os desafios de renovadas condições do exercício profissional e de produção de conhecimento e de domínio de tecnologias Pretende, como produto, um profissional Pretendem preparar um profissional adaptável a “preparado”. situações novas e emergentes. Fixa conteúdos para uma determinada Ensejam variados tipos profissão regulamentada. habilitações diferenciadas programa. de em formação e um mesmo Estavam comprometidos com a emissão Não se vinculam a diploma e a exercício de um diploma para o exercício profissional, necessariamente, pois os diplomas, profissional de acordo com o art. 48 da Lei 9.394/96, constituem-se como prova, válida nacionalmente, da formação recebida por seus titulares 1 Retirado do PARECER CES/CNE nº 55 de 91 Nesta perspectiva, podemos afirmar que, relativamente à percepção conceitual que se tenha das DCN, uns tendem a vê-la como um fator de limitação ao exercício de autonomia das IES, enquanto outros tendem a percebêla como ampliação dos limites de restrição - autonomia ou flexibilidade, dependendo do sentido que emprestem aos termos. Para nós, no entanto, existe uma antinomia entre as determinações da Constituição Federal/88, em seu artigo 207 e o inciso II, do artigo 53 da LDB/96. Não se pode falar em autonomia das IES na organização de seus cursos e programas, e ao mesmo tempo condicionar esta organização as prescrições contidas nas DCN. O termo autonomia remete a idéia de liberdade irrestrita, sem condicionamentos ou regulação externa. É claro que compreendemos a conveniência dessa regulação feita pelas DCN. Consideramos que o não estabelecimento de regras para o exercício de autonomia poderia resvalar num outro problema. Por exemplo, uma instituição que mantivesse os seus programas de ensino atrelados aos modelos tradicionais de organização curricular não descumpriria a lei, em razão de sua autonomia. Em compensação, se consolidaria a idéia de que as mudanças na Educação Superior não acontecem em razão da incompetência das instituições de ensino superior como se coubesse ao Estado apenas o papel simplista de lhes conferir autonomia, sem se ocupar com a implementação dos meios para o exercício desta mudança. Neste aspecto, a LDB/96 pontuou características importantes da organização da educação superior e fixou patamares mínimos para organização de cursos e programas de formação, que prevêem uma composição de elementos obrigatórios e facultativos articulados entre si. Entre os elementos obrigatórios apontados, ela distingue e compõe, ao mesmo tempo, dias letivos (mínimo de 200 dias - art. 47), prática de ensino (mínimo de 400 horas - art 65 e Parecer CNE/CP nº 28/2001); estágio supervisionado (mínimo de 1 semestre ou 100 dias letivos - art 24 CF/88 e art 82 LDB) e atividades acadêmico-científicas (mínimo de 200 horas de trabalhos 92 acadêmicos - art.47). Entre os elementos facultativos expressamente citados está a monitoria (art 84). Como se vê a LDB/96, diferentemente da Constituição Federal/88 refere-se à flexibilidade e não a autonomia. E flexibilidade não significa nem ausência de determinadas imposições e nem de parâmetros reguladores. O princípio da flexibilidade confere às Instituições de Ensino Superior certa liberdade para organizarem–se no âmbito curricular atendendo demandas específicas dos diversos cursos que abrigam. Contudo, atender a diversidade não implica em prescindir da unidade, da possibilidade de construção de identidade institucional que deixe em cada profissional marcas de formação qualitativamente distintivas das que deixariam outras instituições. Deste modo, as DCN estabelecem linhas gerais para o exercício de flexibilidade e criatividade, cumprindo o seu papel de norma prescritiva, sem ferir a diversidade. Ademais, é o reflexo de propostas das IES brasileiras encaminhas a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura (SESu/MEC). No ano de 1997 (em 10 de dezembro), a SESu, convocou por edital (Edital n.º. 4/97), as instituições de ensino superior a apresentarem propostas para a consolidação das novas diretrizes curriculares. Essas propostas foram recebidas e encaminhadas às Comissões de Especialistas da SESu/MEC, nas áreas de conhecimento correspondentes, para serem consolidadas.O resultado deste trabalho pode-se ver no Parecer CNE/CES nº 776/97, que orienta as diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Em linhas gerais, as DCN propõem para os cursos de graduação em nível superior: liberdade na composição de sua carga horária, desde que observados os patamares mínimos suficientes para garantir uma sólida formação geral com variados tipos de formação e habilitações em um mesmo programa; além de uma formação profissional que vá além da estritamente técnica (currículo por competências viabilizado por eixos que buscam articulação entre 93 teoria-prática; disciplinaridade e interdisciplinaridade). Constituindo-se estas determinações em dever de observância por todas as IES brasileiras. 4.1.2 – A organização curricular baseada no modelo curricular de competências Entre as mudanças importantes promovidas pela LDB/96, pode-se destacar o foco nas competências “a serem constituídas na formação básica, introduzindo um paradigma curricular novo, no qual os conteúdos não têm sustentação em si mesmos, mas constituem meios para que os alunos da educação básica possam desenvolver capacidades e constituir competências” (DCFP, 2001, p.8) . No entanto, existe um maremoto semântico na definição de competência e esse polimorfismo causa confusão no termo competência abordando significados diferentes, no âmbito da educação encontra-se atrelada a saberes e conhecimentos e no âmbito do trabalho mais direcionada à qualificação (ISAMBERT-JAMATI, 1997, p.38). Por outro lado, se há algum consenso em torno da noção de competência este se dá em torno das dificuldades de explicitá-la, e da imperiosa necessidade de fazê-lo quando se opta por adotá-la para o balizamento curricular. A LDB/96, contudo, focaliza a dimensão da competência quando diz que “não se limita ao conhecer, vai mais além, porque envolve o agir numa determinada situação”. As competências podem ser então entendidas como as capacidades ou os saberes em uso, que envolvem conhecimentos, habilidades e valores, envolvendo a possibilidade de ação. A noção de competência trazida pela LDB/96 compreende a mobilização de uma gama de recursos cognitivos, dentre estes os conhecimentos, articulados em torno da composição de um conjunto de 94 esquemas que permitam, sob forma de ações eficazes, enfrentar conjuntos de situações. Isso implica na formação de esquemas de mobilização que se desenvolvem e se estabilizam ao sabor da prática associada à postura reflexiva (PERRENOUD, 1991, p.56). Seja lá como for, fato é que os documentos oficiais das reformas educacionais passaram a destacar as competências como perspectiva de um novo paradigma curricular para os diferentes níveis e modalidades do ensino. [...] as novas competências exigidas estão relacionadas tanto às didáticas pontuais, baseadas nas ciências cognitivas, quanto a enfoques transversais que aliam a psicanálise e a sociologia, que visam a criar ou a manter – e, portanto, a explicar e a compreender – o desejo de aprender, o sentido dos saberes, o envolvimento do sujeito na relação pedagógica e a construção de um projeto. (PERRENOUD,2001, p.12) Não podemos deixar de mencionar, no entanto, que essa perspectiva vincula-se, em sua dimensão original, às discussões internacionais sobre as a novas qualificações exigidas pelo mundo do trabalho em função da complexificação da produção. No dizer de Souza (2004, p. 121-140), a dinâmica educacional hoje está sendo convidada a mudar de um modelo curricular linear, objetivado a atender a indústria à luz taylorista, para a construção de um currículo pósindustrial, onde as empresas procuram cada vez mais, trabalhadores autônomos, criativos, inovadores, capazes de se adaptarem a mudanças rápidas e de utilizarem conhecimentos não numa lógica burocrática, mas sim de forma adaptada aos contextos. Embora reconheçamos a inegável vinculação da educação com mercado de trabalho, não podemos permitir a redução do processo de construção curricular à escolha de competências mais adequadas à preparação de profissionais competentes para o mercado de trabalho, ou mesmo restringir-se, de algum modo, o percurso formativo deste profissional à mera construção da 95 empregabilidade dos alunos. Esta postura redundaria na radicalização dos nexos entre a educação e suas funções puramente econômicas. Para nós os processos de conhecimento devem ser assentados nas vivências e práticas sociais em que se constituem os seres humanos, atentandose sempre para a idéia de qual trabalhador, qual ser humano tem que ser produzido para relações sociais, políticas, culturais, éticas e humanas, de modo que possam responder adequadamente aos complexos problemas contemporâneos. Por outro lado, as transformações curriculares também estão vinculadas às mudanças paradigmáticas pelas quais as ciências vêm passando. Tais mudanças têm apontado para a superação do modelo curricular disciplinar e hegemônico, que tem dado mostras de seu esgotamento. Em resposta a esta situação, e como conseqüência de uma concepção diferente e antagônica, os documentos oficiais têm proposto o rompimento das estruturas curriculares que organizam os processos educacionais formais, não formal e informal com este modelo disciplinar tradicional. Rompendo com o modelo hegemônico emergiram propostas apontando para uma organização dos currículos por competências numa perspectiva interdisciplinar (Neste mesmo sentido, as DCFP, 2000 e os PCN 1998). Em decorrência de suas particularidades, segundo Lopes (2005)46, em termos de sua organização, o currículo por competências não é disciplinar, na medida em que as habilidades e competências a serem formadas exigem conteúdos de diferentes disciplinas. Por isso, sua organização normalmente é por módulos, supondo que cada módulo englobe conteúdos e atividades que sejam capazes de formar determinado conjunto de habilidades. 46 LOPES, A.C. Competências na organização curricular da reforma do ensino médio: Disponível em http://www.senac.br/INFORMATIVO/BTS/273/boltec273a.htm . Acessado em 15/11/2005 96 Em função dessa organização curricular não-disciplinar, alguns autores consideram que o currículo por competências pode ser considerado um currículo integrado, pois as competências por si expressam uma integração de conteúdos. Nesta perspectiva o currículo por competências associa-se, contraditoriamente ao currículo interdisciplinar, pois as competências pressupõem a articulação e a integração com as disciplinas enquanto que a interdisciplinaridade pressupõe a inter-relação de disciplinas. (LOPES, 2000, p. 34). No entanto, parece-nos que os documentos oficiais entendem que esta integração se traduz por meio de metodologias e ações interdisciplinares, senão vejamos: [...] utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos. (PCN 1998, v. 1, p. 44). A opção de organização curricular, a partir de uma concepção de conhecimento interdisciplinar possibilita, segundo Santomé (1998, p. 43-82) uma relação significativa entre conhecimento e realidade; desmantela a visão de uma abordagem curricular burocraticamente pré-estabelecida; envolve o educador na prática de construir o currículo; determina uma relação dialética entre a realidade local e o contexto mais amplo. Uma atitude interdisciplinar estabelece uma nova relação entre currículo, conteúdos e realidade. Os conteúdos são selecionados e desenvolvidos numa concepção que pressupõe que currículo e realidade interagem, influenciando-se mutuamente; os conteúdos passam a ter significação uma vez que estes têm a ver com os sujeitos envolvidos, e deste modo, passam a ser selecionados e desenvolvidos pelo professor com maior apropriação. 97 Sob essa assertiva interdisciplinar, as mudanças curriculares não constituem alterações apenas nos percursos da formação discentes, inclui também os docentes na construção de competências profissionais, cujo desenvolvimento envolve fatores individuais, organizacionais, culturais e políticos. Assim sendo, passaremos a tecer breves considerações em torno da formação docente, contudo, estamos cientes de que a questão da formação do professor não se reduz a questões meramente técnicas, há inúmeros outros fatores que vão desde a definição de políticas públicas para a formação até a dimensão que alcança a figura individual do professor. Porém estes aspectos, que contribuem de forma definitiva nesta questão, não serão aqui considerados. Partimos do princípio que a formação profissional de professores, caminha na direção de profissionalização da docência. Esta profissionalização visa formar professores cada vez mais preparados teórica e praticamente para lidar com os desafios do trabalho pedagógico nos ensinos fundamental e médio. Este movimento de profissionalização evidencia a tendência de elevar a níveis superiores, a formação inicial de professores, colocando para as IES a exigência de redimensionar o seu papel na formação desses profissionais. Segundo o Parecer CNE/CP nº9 (2001, p. 34), a formação de profissionais da educação para todos os níveis de escolaridade deverá ter como pressuposto a relação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdo específico e conteúdo pedagógico, de modo a atender a natureza e a especificidade do trabalho educativo. Esta determinação apresenta-se como uma ruptura com os modelos tradicionais de formação docente até então vigentes.O modelo hegemônico da racionalidade técnica foi substituído na década de 1990 pelo modelo praticoreflexivo. Donald Schön (1998), idealizador do conceito de Professor PráticoReflexivo, percebeu que em várias profissões, não apenas na prática docente, 98 existem situações conflitantes, desafiantes, que a aplicação de técnicas convencionais, simplesmente não resolvem problemas. Schön identifica nos bons profissionais uma combinação de ciência, técnica e arte. É esta dinâmica que possibilita o professor agir em contextos instáveis como o da sala de aula. O processo é essencialmente meta-cognitivo, onde o professor dialoga com a realidade que lhe fala, em reflexão permanente. Com vistas a esta realidade os documentos oficiais passaram a preconizar que a organização curricular dos cursos de formação dos profissionais da educação deveriam orientar-se pelas diretrizes curriculares cujas prescrições destacamos: ter o trabalho pedagógico como o foco formativo; proporcionar sólida formação teórica em todas as atividades curriculares - nos conteúdos específicos a serem ensinados pela escola e nos conteúdos especificamente pedagógicos; sólida formação teórica e interdisciplinar novas formas de relação teoria/prática incorporar a pesquisa como princípio de formação; permitir o contato dos alunos com a realidade das escolas, desde o início do curso; trabalho coletivo e interdisciplinar com vistas redefinição da organização curricular. Nesta perspectiva, a formação docente, sai de uma lógica tecnicista, para situar-se na lógica das competências que assume o currículo como processo transformativo, considerado como uma integração mista e multivariada de experiências ricas e de final aberto. No modelo curricular de formação por competências os currículos tornam-se roteiros alteráveis. Desse modo, não podemos nos portar diante de nossos currículos e/ou projetos pedagógicos como textos formais, artificiais, 99 cumpridores de exigências institucionais ou legais nem como textos sagrados, sem prazo de validade ou “maquiados” ocasionalmente a pretexto de reformas, mas como roteiros que podem e exigem ser lidos e reformulados e esta formulação e reformulação da organização curricular deve ser colaborativa e cooperativa feita com a participação docente. 4.1.3 – A elaboração da proposta pedagógica dos cursos (PPP) feita com a participação coletiva dos professores Pelo que já foi dito ate agora podemos afirmar com tranqüilidade que os documentos oficiais sinalizam na direção de um planejamento curricular baseado no modelo de competências fruto de um esforço sistematizado, com a efetiva participação de todos os docentes. A LDB/96 dispõe nos seus artigos 12 e 13 que os estabelecimentos de ensino, “respeitadas as normas comuns e as demais regras de seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica” (art. 12, I) com a participação direta de seu professorado nesta tarefa. Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; (LEI Nº 9394/96). Este texto traz em seu bojo características marcantes que afetam diretamente as organizações dos cursos no que tange a estratégias de autonomia e flexibilidade, de planejamento e de ação educacional, entre outras. Estes dispositivos representam uma inovação da LDB de 1996 em relação à lei antiga (Lei 5692/68) que solicitava apenas o mero cumprimento das orientações provenientes do poder central. A participação coletiva dos professores na elaboração da proposta pedagógica dos cursos prescrita pela LDB/96 dá aos seus respectivos PPP um 100 caráter participativo e colaborativo, garantindo-se, assim, a autonomia, a criatividade e a flexibilidade para as instituições de ensino. Segundo Valente (2000, p.114-115) a nova LDB procurou dar respostas aos questionamentos formulados pelas IES quanto ao seu papel e sua função enquanto instituição e espaço de saber. Ao nosso ver essa lei instituiu e legalizou a necessidade de participação docente no exercício efetivo de ações coletivas, dentre quais a proposta pedagógica dos cursos. Dessa maneira, a LDB passou a exercer pressão para que cada curso construísse seu próprio projeto, por considerar essencial o saber fazer, o decidir coletivamente o que se quer, para onde, como e por que ir, tendo em vista o perfil de aluno/profissional que pretende formar. Assim, entendemos que a sistematização de um trabalho participativo (coletivo e cooperativo) define o tipo de ação educativa que a instituição desenvolverá. Esta posição, além de estimular o envolvimento do professor na construção curricular possibilita ainda uma relação significativa entre conhecimento e realidade, auxilia no desmantelamento de abordagens curriculares burocraticamente pré-estabelecidas e ainda, determina a possibilidade de uma relação dialética entre a realidade local e o contexto geral. (no mesmo sentido SMED, 1996)47. Num outro aspecto, a elaboração da proposta pedagógica dos cursos (PPP) feita com a participação coletiva dos professores dá significado a própria estrutura curricular do curso e a prática pedagógica do professor. Não se trata, portanto, apenas de estabelecer liames técnicos para a formação docente; trata-se fundamentalmente de assumir a ação curricular como prática social, que ganha sentido na medida em que tematiza as relações dos sujeitos consigo mesmos, com os outros e com o mundo em suas variadas interpelações, como aquelas ligadas ao mundo do trabalho. 47 Secretaria Municipal de Educação do Estado de São Paulo (SMED/SP). Cadernos Pedagógicos (nº 09). Porto Alegre. 1996.Disponível em http://www.pucsp.br/paulofreire/cadernoporto09.htm. Acessado em 10/07/05 às 17h 101 Segundo Veiga (2000, p. 187), um projeto elaborado de forma participativa e colaborativa, originado no seio da coletividade docente, dá uma identidade à instituição e ao curso por ele elaborado. "É a configuração da singularidade e da particularidade da instituição educativa". Neste aspecto os projetos pedagógicos passam a ser a base acadêmica e administrativa de cada curso, fazendo com que a trajetória de professores e estudantes não se resuma ao cumprimento compulsório de uma grade curricular. Desta maneira os PPP não podem ser elaborado por “especialistas” ou por gestores, mas por professores, administrativo e alunos, num processo que envolve a reconstituição da trajetória do curso, o reconhecimento de seus avanços, o realce de suas possibilidades, a escuta dos grupos diversos, o diálogo responsável com o conhecimento e experiências já elaboradas, tendo em vista a construção de uma sua identidade curricular. Finalmente, precisamos dizer que na definição curricular torna-se imperioso reconhecer e refletir criticamente sobre os saberes profissionais já construídos pelos docentes, de modo a valorizar aqueles que convergem para ações curriculares crítico-criativas, é preciso também pôr em questão aqueles que as entravam. Esse processo compreende um exercício reflexivo sobre as práticas cristalizadas que engessam a dinâmica do processo de conhecimento no espaço universitário (GÓMEZ, 2000, p.148). Nesse contexto, a ação docente perde a aura do “espírito de cátedra”, centralizado na autonomia decisória do professor sobre os conteúdos e práticas a serem desenvolvidos no curso, enquanto os PPP assumem, ao mesmo tempo que exigem, um processo coletivo de negociação dos diferentes componentes curriculares a serem articulados. Este fato determina a preponderância de gestão do colegiado de curso na construção de uma matriz curricular alterável e criativa, desenvolvida por meio de competências numa perspectiva interdisciplinar, justificando-se, assim, o principio da flexibilidade na organização curricular. 102 4.1.4 – Organização curricular que propicie aos professores em formação vivenciar experiências similares aquelas que viverá como profissional Conforme já dissemos anteriormente as mudanças na formação docente têm por objetivo formar um "profissional reflexivo", cuja atuação seja ao mesmo tempo inteligente e flexível, capaz de refletir sobre sua própria ação. Para tanto, a reconstrução curricular, entre outros aspectos deve firmar-se numa política de formação profissional continuada para os docentes do ensino superior, voltada para a compreensão e recriação de sua tarefa como educador. No entanto, estes formadores se formaram, ao seu tempo, no modelo tradicional da racionalidade técnica e agora são convocados a assumir uma postura reflexiva para a qual não foram devidamente preparados (CUNHA, 2001,p.82). A reflexão, nesse caso, identifica-se com a metacognição dos processos em que o profissional está envolvido nas situações de formação e exercício. Para a formação do professor, esse aspecto é crucial. O profissional reflexivo é também aquele que sabe como suas competências são constituídas, é capaz de entender a própria ação e explicar porque tomou determinada decisão, mobilizando para isso os conhecimentos de sua especialidade. Com isto o professor formador possibilitaria ao professor em formação compreender o processo de aprendizagem e constituição de competências. Assim, o futuro professor estaria mais preparado para compreender e intervir na aprendizagem de seu aluno. Para dar sustentação a esse processo, o futuro professor deveria aprender em sua formação oportunidade de vivenciar experiências pedagógicas interdisciplinares, desenvolver trabalho coletivo, organização coletivamente PPP e currículos por meio do modelo de competências, além de outros itens na longa 103 folha das competências estabelecidas pelas diretrizes curriculares, leis e pareceres destinadas a formação docente. Um dos aspectos que as regras educacionais preconizam impõem ao educador considerar na formação docente o principio da simetria invertida: A preparação do professor tem duas peculiaridades muito especiais: ele aprende a profissão no lugar similar àquela em vai atuar, porém numa situação invertida (PARECER CNE/CP nº 9/2001) A situação de formação profissional do professor é inversamente simétrica à situação de seu exercício profissional, o professor em sua formação vive um papel oposto ao que ele está se preparando para desempenhar. Isto traz conseqüências fundamentais para a formação docente e para o professor formador. Em relação à primeira, é preciso que o professor experimente, enquanto aluno, aquilo que ele deverá ensinar a seus próprios alunos. Caso se deseje que o professor desenvolva nos alunos a capacidade de relacionar teoria e prática, é preciso que tal relação também esteja presente em sua própria formação. Já em relação ao segundo, ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de aprimorar em si mesmo. Ninguém promove a aprendizagem de conteúdos que não domina, a constituição de significados que não compreende nem a autonomia que não pôde construir. É imprescindível que o professor que se prepara para lecionar na educação básica demonstre que desenvolveu ou tenha oportunidade de desenvolver, de modo sólido e pleno, as competências previstas para os egressos da educação básica, tal como estabelecidos nos artigos 22, 27, 32, 35 e 36 da LDB/96 e nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. (MELLO, vol. 14, n. 1, 2000, p.98110). Isto implica dizer que deve haver coerência entre o que se faz na formação oferecida e a prática esperada do futuro professor. A compreensão desse fato evidencia a necessidade de que o futuro professor experiencie, como 104 aluno, durante todo o processo de formação, as atitudes, modelos didáticos, capacidades e modos de organização que se pretende venham a ser concretizados na suas práticas pedagógicas. Nesta perspectiva, destaca-se a importância do PPP do curso de formação na criação do ambiente indispensável para que o futuro professor aprenda as práticas de construção coletiva da proposta pedagógica do lugar em que irá atuar. (PARECER CNE/CP nº 9/2001). Demais disto, a concretização o princípio da simetria invertida está diretamente relacionada com formação continuada do professor formador, sem esta talvez lhe seja impossível transpor o modelo tradicional linear e disciplinar de sua própria formação para conseguir fazer relações significativas entre os conhecimentos especializados que adquiriu no curso de formação de nível superior e as informações das demais áreas ou disciplinas do currículo da educação básica que deverá oportunizar aos seus alunos, favorecendo-lhes deste modo, em compreensão das relações entre as várias áreas do conhecimento. 4.1.5 - A interdisciplinaridade na organização curricular como eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade Como já o dissemos anteriormente, no âmbito dos conhecimentos e do desenvolvimento profissional, as diretrizes curriculares estabeleceram uma lógica diferente da que tradicionalmente presidia a organização curricular, em lugar de fixar uma listagem de disciplinas obrigatórias e respectivas cargas horárias estabeleceram um conjunto das competências que se quer que o professor construa ao longo de sua formação. No entanto, a construção destas competências exige critérios de organização bem definidos para que o desenho da matriz curricular seja coerente com a proposta. Nesta perspectiva, os documentos de reorganização curricular para a formação docente passaram a indicar critérios de organização articulados 105 em eixos48, que articulam estas dimensões consideradas necessárias para a formação profissional docente. Dentre estes eixos articuladores, que, registremos aqui devem materializar o planejamento e a ação dos professores formadores, destacamos, pelas razões incansavelmente expostas, o eixo entre disciplinaridade e interdisciplinaridade. Os documentos oficiais ainda informam que a maioria das capacidades que se pretende que os alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do médio desenvolvam, atravessa as tradicionais fronteiras disciplinares e exige um trabalho integrado de diferentes professores, neste sentido, reforçam a necessidade de que a matriz curricular da formação do professor contemple estudos e atividades interdisciplinares. É preciso que se diga que a implementação de uma proposta de currículo interdisciplinar dá-se por oposição a proposta de organização lineardisciplinar, mas é perfeitamente coerente com modelo de competências. Há, no entanto, quem pense diferente. Para Alice Casimiro Lopes (2000, p.45-56), por exemplo, o currículo por competências associa-se, contraditoriamente, ao currículo interdisciplinar. Segundo a autora (Ibid. Id), as competências expressam, pela sua própria natureza, uma integração de conteúdos que só pode ser desenvolvida no âmbito de um currículo integrado. Em função dessa organização curricular não-disciplinar, o currículo por competências pode ser considerado um currículo integrado, nesta perspectiva seria impossível articular-se as competências, que não dependem de saberes disciplinares com as disciplinas, que pressupõem uma determinada seleção de 48 Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; Eixo articulador da interação e comunicação e do desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; O eixo que articula a formação comum e a formação específica; Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa; Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas 106 conteúdos, e com a interdisciplinaridade, que pressupõe a inter-relação de disciplinas. A contrário senso, as DCFP estabelecem que o paradigma curricular referido a competências demanda a utilização de estratégias didáticas que privilegiem a resolução de situações-problema contextualizadas, a formulação e realização de projetos, e estabelecem as abordagens interdisciplinares como indispensáveis à realização destas propostas. Por considerar que o professor é: um profissional que está permanentemente mobilizando conhecimentos das diferentes disciplinas e colocando-os a serviço de sua tarefa profissional, a matriz curricular do curso de formação não deve ser a mera justaposição ou convivência de estudos disciplinares e interdisciplinares. Ela deve permitir o exercício permanente de aprofundar conhecimentos disciplinares e ao mesmo tempo indagar a esses conhecimentos sua relevância e pertinência para compreender, planejar, executar, avaliar situações de ensino e aprendizagem. Essa indagação só pode ser feita de uma perspectiva interdisciplinar. (grifamos). (PARECER CNE/CP nº 9, 2001, p.5253) Segundo Santomé (1998, 43-83), a interdisciplinaridade implica um compromisso de elaborar um contexto geral, no qual as disciplinas interagem e passam a depender umas das outras. Na visão do autor, esse processo resulta num enriquecimento recíproco, e, portanto, numa inter-relação das diferentes metodologias de pesquisa, de conceitos e das terminologias utilizadas. O currículo interdisciplinar, nesta perspectiva, favorece a construção do conhecimento, uma vez que os conceitos, os contextos teóricos e as práticas se organizam em torno de unidades globais, de estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas pelas várias disciplinas. Além disso, propicia a transferência da aprendizagem, capacitando o aluno a enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta e a detectar, analisar e solucionar problemas novos e sob diferentes perspectivas. Contudo, por força da organização disciplinar presente nos currículos escolares, predomina ainda hoje na formação de professores para as séries finais 107 do ensino fundamental e para o ensino médio, uma visão excessivamente fragmentada do conhecimento. A prescrição da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade para a organização curricular da educação básica sem negar a formação disciplinar, passou a exigir um redimensionamento deste enfoque desenvolvido na formação de professores. Na educação básica, em especial, este redimensionamento requer a compreensão do papel de cada saber disciplinar particular, considerada sua articulação com outros saberes previstos em uma mesma área da organização curricular. Os saberes disciplinares são recortes de uma mesma área e, guardam, portanto, correlações entre si. Da mesma forma, as áreas, tomadas em conjunto, devem também remeter-se umas às outras, superando a fragmentação e apontando a construção integral do currículo. (PARECER CNE/CP nº 9, 2001, p.52-53). De nossa parte entendemos a matriz curricular, como um tecido coeso, no qual as disciplinas são as linhas que o tecem e a interdisciplinaridade é a ação de tecer, da qual resultará o tecido construído. Esta ação, no entanto, é sempre coletiva e, por isso mesmo, complexa e requer o exercício permanente da postura de humildade de cada um dos envolvidos. Pensamos que deva ser neste sentido, que deve se constituir o eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade. Assim, observamos que as disposições governamentais vigentes, paulatinamente, desde a década de 1990, passaram a destacar as competências como perspectiva de um novo paradigma curricular para os diferentes níveis e modalidades do ensino. O modelo curricular baseado em competências traz consigo varias propostas de renovação para a reorganização de currículos e programa, conforme as supra apresentadas. Dentre elas a proposta da interdisciplinaridade como meio de superação da extrema compartimentação do 108 conhecimento, como alavanca na reorganização curricular e na formação profissional de professores foi a que mais nos chamou atenção em razão do fato de constituir-se numa mudança não só pragmática, mas efetivamente paradigmática ensejando o grande desafio do rompimento com o conhecimento fragmentado, mas especialmente desafio de uma mudança no modo de pensar e agir do professor formador. Em razão disto, buscamos saber se estas mudanças se concretizaram na prática, se conseguiram saltar do papel, do universo teórico, para se realizar no currículo das licenciaturas e na prática pedagógica do professor formador. Neste sentido, formulamos o seguinte problema de pesquisa: Se/como a interdisciplinaridade tem se concretizado na organização curricular dos cursos de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Mato Grosso?49. Para analisarmos ‘se’ e ‘como’ as Licenciaturas Plenas de Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais da UFMT contemplaram a interdisciplinaridade em sua organização curricular desdobramos esta questão fundamental em três outras, quais sejam: Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) destes cursos propõem a interdisciplinaridade? A organização do trabalho pedagógico de seus professores realiza-se numa perspectiva interdisciplinar? O professor formador tem conduzido a sua prática pedagógica na formação de profissionais por meio de uma dimensão interdisciplinar? Estes questionamentos nos oportunizaram conhecer a organização curricular desses cursos e refletir sobre o trabalho desenvolvido na formação de seus licenicandos. Viabilizaram oportuna discussão acerca dos avanços e retrocessos no cotidiano da formação interdisciplinar do professor de física, química, biologia e ciências. Os resultados revelamos a seguir. 49 A denominação Ciências da Natureza, neste trabalho, compreende as Licenciaturas Plenas em Física, em Química, em Ciências Biológicas e em Ciências Naturais oferecidas pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 109 4.2 – Segunda Etapa: Da análise dos cursos de Ciências da Natureza da UFMT O primeiro fato observado quando iniciamos a pesquisa dizia respeito à fixação de prazos para a implantação das reformulações curriculares nos cursos de graduação exigidas pelas DCN. O limite de temporalidade estabelecido para os cursos de Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, cursos de licenciatura foi fixado em dois anos, contados da data de publicação da Resolução CP/CNE nº 1/200250 (art. 15). À época, este período foi considerado suficiente para a realização dos ajustamentos e adaptações exigidas pela DCFP. O prazo expiraria em Março de 2004. Entretanto, os cursos não fizeram os ajustamentos devidos e em 1º de setembro de 2004, foi publicada, no Diário Oficial da União, nova resolução alterando o prazo para a implantação da reforma curricular nos cursos de formação docente em funcionamento, para a data de 15 de outubro de 2005, com implantação determinada para o ano letivo de 2006 (Resolução CP/CNE nº 2/2004). Assim, quando da análise dos PPP das licenciaturas plenas em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais e Matemática51 da Universidade Federal de Mato Grosso verificamos que estes cursos, igualmente a tantos outros no país, não haviam realizado as adaptações prescritas para o ano de 2004. Mantendo-se todos eles, a exceção do último, com uma organização curricular tradicional. Os dados obtidos nos cursos com organização curricular tradicional nos impeliram a uma reflexão sobre as possíveis conseqüências deste 50 A Resolução CP/CNE nº 1/2002 foi publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 42, p.8-9 do dia 04/03/2002. Nota da Autora 51 Doravante passaremos a chamar a Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática e Ciências Naturais. 110 tradicionalismo na formação profissional de professores com habilitação em física, química e ciências biológicas saídos da UFMT. Importante registrar, no entanto, que durante o período de nossa pesquisa (de fevereiro a abril de 2005), pudemos perceber que estavam sendo articuladas modificações curriculares nos cursos, decorrentes talvez dos intensos debates travados em torno da reforma universitária, então em andamento, contudo, pela insipiência das discussões nos detivemos em analisar a organização curricular em andamento em cada uma das licenciaturas pesquisadas. 4.2.1 - Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos investigados: análise do desenho curricular. Pelas razões já apresentadas podemos antecipar que os cursos de Ciências da Natureza da UFMT52 têm, à exceção do curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais (da qual trataremos posteriormente), uma organização curricular tradicional que passamos a comentar: Como quaisquer outras licenciaturas ou bacharelados estes cursos são constituídos e organizados por meio de um instrumento básico de gestão de ensino chamado Projeto Político Pedagógico (PPP) ou, simplesmente, Projeto Pedagógico (PP). Em sua perspectiva conceitual, o PPP de um curso assume a dupla dimensão de ser orientador e condutor do presente e do futuro dos cursos, constituindo-se num processo pedagógico intencional alicerçado nas reflexões e ações do presente, com vistas à construção dos futuros profissionais de cada área, bem como da construção da cidadania. Preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de 52 Vale lembrar que nominanos por Ciências da Natureza as Licenciaturas Plenas em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais da UFMT. Nota da autora. 111 trabalho e das condições de exercício profissional. Assim é que todo Projeto Pedagógico é uma ação transformadora do indivíduo em si mesmo e da própria sociedade na qual se insere. Por esta razão, ressalvadas as características próprias da identidade de cada curso, os PPP das graduações em geral acabam apresentando elementos constitutivos comuns, que foram observados também nos cursos pesquisados conforme se vê no Anexo IV. Dos elementos comuns apresentados por Gadotti (1994, p.32-35) observamos os seguintes em todas as licenciaturas pesquisadas: 1. A contextualização do Curso em relação a sua inserção institucional, geográfica, sócio-cultural e econômica e ao universo a que se destina. 2. A explicação da origem e do desenvolvimento histórico do curso; do diagnóstico da situação atual do curso e de suas perspectivas e necessidades a curto, médio e longo prazos. 3. A concepção filosófica, teórico-metodológica do curso e do perfil profissional desejado. 4. As metas e objetivos do Curso, traduzindo os itens anteriores em ações que se pretendem desenvolver, levando em consideração a abordagem teórico-metodológica do curso, o perfil do profissional, seu contexto de atuação e as condições de execução do Projeto Pedagógico. 5. A proposta curricular definida por habilitações e organizada por disciplinas. 6. A organização da proposta curricular considerando: 6.1. A carga horária das atividades didáticas e da integralização do curso, distribuída em disciplinas, atividades de formação acadêmica, pesquisa, extensão, estágios, trabalhos de 112 conclusão de curso ou monografias, projetos, considerando os seguintes aspectos: 6.2. Explicitação do papel de cada disciplina no contexto geral do currículo e das possíveis interfaces com outras disciplinas e áreas do conhecimento. 6.2.1. Elementos de identificação das disciplinas: ementas, programas contendo objetivos, conteúdos e bibliografia básica. 6.3. Concepção e composição das atividades de estágio, indicando, em forma de regulamento, políticas, procedimentos e avaliação. 6.4. Concepção e composição do Trabalho de Conclusão de Curso. 6.5. Concepção e composição das atividades complementares, ou atividades técnicas, científicas e culturais. 7. Procedimentos Metodológicos: referencial norteador para criação e articulação das condições de aprendizagem dos conteúdos das diferentes disciplinas. 8. Formas e instrumentos de Avaliação do processo de ensino e da aprendizagem, correspondendo às diretrizes gerais definidas para o curso. Ressaltamos, no entanto, que o curso de Ciências Naturais e Matemática – aqui nominado apenas de Ciências Naturais, apresentou significativa diferença em relação a sua proposta curricular e por esta razão será tratado separadamente dos demais. 113 4.2.1.1 – Análise da organização curricular das Licenciaturas Plenas em Física, Química e Ciências Biológicas. De maneira geral, os currículos das Licenciaturas Plenas em Física, Química, Ciências Biológicas revelaram acentuada rigidez estrutural característica do modelo de organização curricular tradicional. Os currículos destes cursos revelam visões restritivas do conhecimento, pois que todos eles ocupam-se de elencar as especialidades disciplinares que o aluno deverá apreender durante a sua formação. Afirma Neder (1999, p. 66) que quando o currículo é considerado apenas como uma listagem de conhecimentos – coisas – que todos os indivíduos devem saber para serem considerados escolarizados corre-se o risco de deixar-se de lado uma questão fundamental, apontada por Apple: que tanto o conteúdo quanto a forma de organização curricular são ideológicas. É bom lembrar também que a distribuição, produção e controle de conhecimentos estão, segundo Apple (1989, p.46), relacionados às estruturas de desigualdade na sociedade mais ampla. Neste sentido o currículo não pode ser entendido de forma positivista é preciso percebê-lo relacionalmente, como tendo adquirido significado a partir das conexões que ele tem com as complexas configurações de dominação e subordinação, na nação como um todo, em cada região ou cada escola individualmente. Nesta perspectiva parece-nos que os cursos investigados estão descontextualizados. As áreas do conhecimento selecionadas para a formação do profissional desejado estão distribuídas em disciplinas alocadas numa grade curricular com cargas horárias específicas e obrigatórias. Não raro, constata-se a fragmentação de conteúdos, cujo nexo entre uma e outra parece ser buscado através de uma cadeia rígida de pré-requisitos, como por exemplo Física Geral e Experimental I, II, III, IV e V ou Química analítica I, II, III, IV, e V ou Prática de Ensino I, II e III 114 A articulação entre os diversos programas de estudo apresenta-se frágil, e, em conseqüência disto, há um flagrante favorecimento à especialização do conhecimento. A estruturação da grade curricular encontra-se baseada num enorme número de disciplinas. Somam-se a isso cargas horárias excessivas para algumas especialidades disciplinares em detrimento de outras, o que acarreta significativa deficiência numérica e qualitativa de disciplinas apropriadas para o desenvolvimento das atividades práticas relacionadas com a docência em si.(ver quadros XII e XIII a seguir colocados). Quadro XII – Carga horária das disciplinas teóricas destinada à formação técnica e a formação docente nos cursos investigados.1 Licenciatura Plena em Formação Técnica Formação Docente2 Física 2.505 horas/aula 420 h/a Química 3.195 horas/aula 450 h/a Ciências Biológicas 2.505 horas/aula 390 h/a 1 2 Não foram computadas neste levantamento as disciplinas optativas oferecidas nestas licenciaturas. Não foram computadas às 400 horas de estágio supervisionado (pratica) definidas por lei. Quadro XIII – Carga horária das disciplinas (teóricas e práticas) diretamente relacionadas com formação docente oferecidas nos cursos investigados.1 Carga horária das disciplinas de formação docente Disciplinas disponibilizadas nos cursos nas licenciaturas plenas em Física Química C. Biológicas Psicologia da Educação I 60 60 60 Psicologia da Educação II 60 60 60 Didática III 90 60 60 Est. e Func. Ens. 1º e 2º Graus 60 60 Instrumentação para o Ensino 60 60 Estágio supervisionado I, II e II I2 300 300 300 TOTAL 720 h/a 750 h/a 690 h/a 1 2 Fonte: Grade Curricular das Licenciaturas Plenas em Física, Química, Ciências Biológicas. A grade dos cursos à época da pesquisa ainda não contemplavam as 400 horas exigidas. Deste modo, estas licenciaturas parecem se ocupar prioritariamente com a formação de físicos, químicos e biólogos e não tanto da formação de professores com habilitação nestas áreas do conhecimento.Os próprios docentes confirmam esta percepção, conforme se pode constatar na fala do entrevistado P5: [.... Então como professores eles saem com déficits consideráveis tem vários motivos para isso acontecer, né, um deles é o pouco 115 tempo de estágio que eles têm, que é um problema já constatado pelo MEC e que já existe a pretensão dos cursos de licenciatura ampliarem, né, há proposta de aumentar o número de horas do estágio, das aulas de prática de ensino. Por enquanto há maior ênfase no bacharelado que na licenciatura. (O curso de Física da UFMT forma bacharéis e professores?) Não. É importante essa sua pergunta, porque o curso de física da UFMT é uma licenciatura, e então forma professores, eh, e não físicos, eh eh, o que ocorre é que o curso oferece mais disciplinas especificas da Física mesmo, né, do que aquelas vinculadas a formação do professor. Há maior ênfase na questão conceitual, de conceitos próprios da física do que, do que, com as questões pedagógicas, com as questões da formação do professor, né. (P5) Cabe ressaltar que não estamos defendendo o abandono, ou a abolição dos conteúdos técnicos específicos de cada especialidade disciplinar, contudo, é indispensável ressaltarmos que a atuação do professor não é a atuação nem do físico, nem do biólogo, nem do químico. É a atuação de um profissional que “usa os conhecimentos dessas disciplinas para uma intervenção específica e própria da profissão: ensinar e promover a aprendizagem de crianças, jovens e adultos” (PARECER CNE/CP nº 09, 2001, p.35). Uma conseqüência possível nestes cursos, que favorece este “déficit” na formação docente é a dicotomia da relação teoria/prática. O modelo curricular da racionalidade técnica (derivada do positivismo), assumido por estes cursos, tende a separar o mundo acadêmico do mundo da prática. Neste sentido, os dados dão pistas de que a formação docente oferecida pelos cursos investigados apresenta deficts consideráveis provenientes da falta de integração entre as licenciaturas e a realidade dos sistemas de ensino em que irão aturar. O estágio curricular colocado períodos finais apresenta-se, talvez como único momento de integração entre a teoria e a prática e ainda assim a carga horária posta para o estágio supervisionado nos cursos em comento é de 300 horas, quando já deveriam ser 400 espalhadas desde as séries iniciais da formação de professores, conforme determina o Parecer CNE nº 28/2001. 116 Outra conseqüência possível da falta de integração entre teoria e prática, segundo alguns autores, está relacionada à prática do ensino. Ocorre que em sua vida, o profissional formado se verá obrigado a enfrentar e a resolver situações conflitantes para as quais não foi adequadamente preparado. Neste viés, o pequeno volume de horas da prática ensino - 150 horas durante todo curso em todas as licenciaturas, certamente não lhes permitirá sedimentar características próprias do profissional competente, quais a capacidades de autodesenvolvimento reflexivo, de pensar e repensar sua prática para reinventá-la adequando-as ao enfrentamento de um mundo que muda freneticamente. Apesar disto, as três licenciaturas utilizando-se deste desenho curricular parecem pretender a formação de um profissional reflexivo, crítico, capaz de auto-educar-se e de educar aos seus futuros alunos para responderem aos problemas contemporâneos, bem como prepará-los para o exercício da cidadania. No âmbito de um modelo curricular linear, fragmentado e tecnicista esta pretensão certamente não se concretizará. Assim, os dados evidenciam que, que os objetivos postos nos PPP para a formação profissional não darão conta da formação efetiva de seus licenciados enquanto se mantiverem organizados neste modelo de currículo. O PPP da licenciatura plena em Física, por exemplo, dispõe dentre os nove objetivos esperados para o egresso cinco diretamente relacionados com a formação docente: “[...] o egresso deve possuir: [...]; b) conhecimento das principais teorias e técnicas de ensino-aprendizagem, que é de fundamental importância para o exercício da docência; c) prática de sala de aula; d) conhecimento dos principais problemas enfrentados pelas escolas; e) habilidades de manipulação de aparatos experimentais e competência para planejar, elaborar e construir materiais didáticos próprios; [...]; i) conhecimento de psicologia básica” (PPP do CURSO DE FISICA). No mesmo sentido preconizam os PPP das licenciaturas de Química e Ciências Biológicas. Estas três licenciaturas têm como propósito a formação 117 profissional de professores para o ensino médio e fundamental.Todas elas também pretendem que este profissional domine as teorias psicopedagógicas, que fundamentam o processo ensino/aprendizagem, bem como os princípios do planejamento educacional. Além de pretender formar profissionais críticos, competentes que possam, entre outras coisas, vivenciar as propostas curriculares de seus cursos e criticar o material didático disponível no mercado para as séries do ensino fundamental e médio (PPP LICENCIATURA QUÍMICA). Porém, como pretender a concretização destes objetivos se a estrutura curricular destes cursos prioriza o domínio de uns conteúdos em detrimento de outros? O acúmulo de informações, segundo Santomé (1998, p. 103) acarreta o fim originário da educação como conhecimento e compreensão do mundo e capacitação para se viver ativamente nele. Nesta perspectiva, dos dados sinalizam que os cursos investigados tendem a enquadrar o aluno em um padrão pré-determinado, e não de capacitá-lo para adquirir a melhor formação dentro de seu campo profissional, que no caso é a docência. No entanto, as prescrições governamentais determinam que o que importa na educação básica não é a quantidade de informações, mas a capacidade de lidar com elas, através de processos que impliquem sua apropriação e comunicação, e, principalmente, sua produção ou reconstrução, a fim de que sejam transpostas para situações novas (PCN do Ensino Médio, 1999). Demais disto, o isolamento dos conteúdos curriculares destas licenciaturas pode levar a, entre outros resultados, incompreensão daquilo que está sendo estudado, pois a fragmentação do conhecimento causa dificuldade para o aluno compreender a realidade cotidiana que passa a se lhe aparecer desfigurada. Um dos professores entrevistados parece perceber claramente esta realidade: Nesta perspectiva de (...) eu acho que esta formação que nós temos aqui, eh, não contribui para que o aluno entenda (o conhecimento como um todo). Às vezes até alunos da prática III não entende 118 porque ele tem que ver tanta matemática, porque ele precisa de física... A biologia ele já descartou, porque aquela biologia que ele viu dentro da grade curricular não serve pra nada. Então é um aluno que vai fazer um curso como o que nós fizemos agora pouco, um curso de produtos de limpeza, mas ele só vê pelo lado químico ele não consegue ver que ali tem culturas de bactérias, por exemplo, e que a biologia ta ali tão inserida tanto quanto a química, embora seja um curso de preparação de produtos químicos. Ele não tem esta visão. Definitivamente esses alunos que nós estamos formando na licenciatura plena em química, no meu ponto de vista, não têm essa visão infelizmente (P2) Com base em informações e saberes oferecidos de maneira fragmentada e descontextualizada o licenciando passa a compreender o conhecimento como um elemento de consumo, não reflete sobre suas experiências e tende a se preocupar apenas com a memorização de uma série de informações com o objetivo de avançar para as etapas seguintes da vida acadêmica, o que impossibilita o desenvolvimento do sentido critico, muito embora os PPP da três licenciaturas em comento objetivem a formação de um profissional crítico. Outra conseqüência que pode decorrer do isolamento das disciplinas diz respeito à hierarquização entre as disciplinas. Num modelo fragmentado corre-se o risco de criar-se a falsa idéia de haver na formação docente disciplinas de menor e maior valor pedagógico. Favorecendo-se com isto, a priorização de determinadas especialidades disciplinares sobre outras e o decorrente afastamento entre os membros do corpo docente e deste com o corpo discente. A priorização dos conteúdos gera o capitalismo disciplinar, fenômeno no qual uma disciplina (e por decorrência um professor), é considerada mais importante do que outra. O grau desta importância via de regra está associado à densidade do programa e a carga horária (GONÇALVES, 2003, p. 86). A fragmentação do conhecimento gera o capitalismo e o afastamento das disciplinas. Estes, por sua vez, provocam o afastamento entre os membros 119 do corpo docente e deste com o corpo discente. Tal fato pode dificultar, ou até mesmo impedir, a elaboração e execução de trabalhos coletivos, quais a elaboração participativa dos PPP e o desenvolvimento de ações interdisciplinares. Os dados revelam que, possivelmente os PPP das licenciaturas de Física, Química e Ciências Biológicas da UFMT tenham sido elaborados segundo os princípios do tradicionalismo organizacional. Apresentam-se constituídos de estruturas rígidas e inalteráveis, dando pista da ausência do professorado na sua construção, distanciando-se das modernas teorias curriculares. Estudiosos do assunto costumam afirmar que, como processo, os PPP estão em contínua construção, avaliação, reelaboração. Assim, em tese, os cursos deveriam promover, junto ao seu professorado, reflexões contínuas sobre a sua função social, sobre o ensino oferecido, sobre a pesquisa desenvolvida e sua relação com o ensino, sobre a extensão e sua relação com o currículo, sobre a relação teoria e prática, sobre as ações interdisciplinares. Nos cursos investigados, porém os PPP demonstram-se rígidos e inalterados desde que foram escritos. Em razão disto, via de regra, encontram-se descontextualizados frente às mudanças sociais e as propostas pedagógicas estabelecidas pelas políticas educacionais, quais as alterações da carga horária de estágio, de prática de ensino, e a ausência de propostas de trabalhos interdisciplinares. Considerando-se esta rigidez curricular, perguntamos aos nossos entrevistados, Que professor você pretende formar?, na tentativa de conhecermos se há incoerência entre o que esta colocado nos PPP e aquilo para o que os professores dirigem a sua prática. Analisamos o item Perfil Profissional do Egresso, também chamado de Perfil de Conclusão – por demonstrar as habilidades e competências esperadas para o licenciado, na conclusão de sua habilitação, conforme colocado no Quadro XIV. 120 Quadro XIV – Seleção de itens do Perfil Profissional do Egresso constantes nos PPP das Licenciaturas Plenas em Física, Química e Ciências Biológicas da UFMT segundo os PPP e a percepção dos professores entrevistados. Licenciatura Plena em Física Química Perfil Profissional do Egresso segundo PPP Almeja formar o educador com uma forte base conceitual a nível de terceiro grau e também um profundo embasamento pedagógico. Tem como função social educar alunos do ensino médio e fundamental através do ensino de química. Este profissional deverá dominar conceitos fundamentais das áreas da Química necessários para o desempenho pleno da regência do ensino de química fundamental e médio. [...] Conhecer e vivenciar os projetos e propostas curriculares do ensino de química. Exercer a profissão com espírito dinâmico, criativo na busca incessante de novas alternativas educacionais enfrentando com desafio as dificuldades naturais do magistério, compreendendo sobretudo que, a sua formação profissional se concretize na prática de sala de aula em processo continuo de formação. Perfil Profissional do Egresso segundo Professores [...] um aluno que tem uma certa capacidade, ele tem os instrumentais suficiente para lidar com alguns conceitos fundamentais da física, ah, lidar com resolução de problemas que os livros trazem , livros que do ensino médio trazem, eh, ah, ou seja isso gira mais na esfera do conceitual, o aluno que sai daqui ele tem uma formação conceitual razoavelmente boa, né. Agora, a falha que a gente tem na formação deles é no que diz respeito justamente às humanidades e as práticas pedagógicas, nas disciplinas relacionadas com as práticas de ensino, o que seria mais vinculado à licenciatura em si.(P5) [...] sonho meu desde quando eu pude me conhecer como profissional era formar um professor crítico, reflexivo e autônomo que pudesse trabalhar de forma independente, com segurança nos conteúdos e, principalmente, também, na questão da transferência pedagógica, não é, que ele faz essa, essa transferência para os alunos, né (P4) Atualmente o que a gente pensa estar formando, né, são professores capacitados para as atividades da educação básica, professores de química pro ensino médio, eh, Infelizmente nosso curso não atende o ensino fundamental – de quinta a oitava série – e é isso a princípio professores pra atuar no ensino médio (P2) Na realidade este curso vai muito mais do que formar um professor, na realidade nós preferimos formar um educador e educador a gente entende como aquela pessoa que vai auxiliar na condução do desenvolvimento cognitivo de seu aluno e até mesmo na mudança de comportamento, visando uma direção que o leve a ter uma vida mais feliz, né, dentro do seu conceito.(P3) Um professor competente, contextualizado, com ampla visão de mundo e sólida formação profissional (P1) Ciências Biológicas Ser capaz de compreender e de intervir nos processos de aprendizagem nos vários níveis do Ensino desenvolvendo conceitos inerentes a Biologia e articulado com o discurso epistemológico de Ciência. [...] analisar a realidade contextualizando nela sua atividade educativa alem de demonstrar atitudes favoráveis para o processo de aprendizagem. Bom, na biologia, uh, uh, eh, o perfil do profissional que sai da biologia é muito complicado porque pela lei ele pode sair tanto biólogo como professor. Então eu tenho que formar na minha disciplina, eu tenho que dar a informação de um educador biólogo, né. É muito complicado, mas a gente tem tentado formar a partir dos fenômenos então ele tem que perceber fenômenos da natureza, fenômenos humanos e tentar trabalhar a partir dos fenômenos, ele entender o significado dos conteúdos, ou seja, em última instância, o meu papel por aqui é ver pra esses biólogos como é que ele dá significado aos conteúdos no ensino médio, que essa é a função da minha disciplina Difícil prá caramba. Tem resistências, né, mas eeh, ta sendo menor do que era antes, tanto que em muitos alunos querendo ser professor e antes eles não queriam ne. Isso aqui.(P6) 121 Não obstante, inexistam dissonâncias entre o que está posto nos PPP e as pretensões do professorado dos cursos analisados, os dados dão indícios de que existe flagrante contradição entre o perfil profissional estabelecido nos PPP e o que efetivamente se concretiza em sua formação. Vejamos o que dizem P2; P5 e P6: Eh a idéia é que na licenciatura plena em química [...] a gente conseguisse formar um profissional que consiga entender/ver a ciência como esse todo e que a ciência química, no caso, vai dar conta de responder algumas coisas, ajudar a responde algumas perguntas que a gente tem que fazer pra natureza mesmo. [...] eu acho que esta formação que nós temos aqui, eh, não contribui para que o aluno entenda (o conhecimento como um todo) (P2). Bom, os cursos de física em geral tanto os bacharelados quanto os de licenciatura eles são organizados tradicionalmente, pelos conceitos, né, é um currículo desenhado na forma de pré-requisitos, então eles (os alunos) trabalham com um grande número de de pequenos conceitos e um exercício de um grande número de resolução de problemas, de resolução de exercícios, né, e a divisão por disciplinas. [...]. Embora nem sempre o perfil do aluno que ta previsto nos projetos pedagógicos dos cursos você tenha na formação deles, né. Então o tipo de aluno que se forma aqui no curso de Física daqui da UFMT é um aluno que tem uma certa capacidade, ele tem os instrumentais suficiente para lidar com alguns conceitos fundamentais da física, ah, lidar com resolução de problemas que os livros trazem , livros que do ensino médio trazem, eh, ah, ou seja isso gira mais na esfera do conceitual, o aluno que sai daqui ele tem uma formação conceitual razoavelmente boa, né. Agora, a falha que a gente tem na formação deles é no que diz respeito justamente às humanidades e as práticas pedagógicas, nas disciplinas relacionadas com as práticas de ensino, o que seria mais vinculado à licenciatura em si. (P5) Bom, na biologia, uh, uh, eh, o perfil do profissional que sai da biologia é muito complicado porque pela lei ele pode sair tanto biólogo como professor. Então eu tenho que formar na minha disciplina, eu tenho que dar a informação de um educador biólogo, né. É muito complicado, mas a gente tem tentado formar a partir dos fenômenos então ele tem que perceber fenômenos da natureza, fenômenos humanos e tentar trabalhar a partir dos fenômenos, ele entender o significado dos conteúdos, [...]. Difícil prá caramba. Tem resistências, né, mas eeh, ta sendo menor do que era antes, tanto que em muitos alunos querendo ser professor e antes eles não queriam ne. Isso aqui (P6). 122 Pensamos que uma razão possível para esta contradição seja a concepção de currículo adotada por estes (e por muitos outros) cursos. Trata-se da concepção positivista que entende o currículo apenas como listagem de conhecimentos (coisas ou idéias), que todos os licenciado devem saber para serem considerados ‘habilitados’. Neste sentido, os currículos destas licenciaturas parecem ignorar o contexto histórico, social e cultural no qual a própria Ciência encontra-se inserida. Assemelham-se a um plano para um programa de desenvolvimento educacional estabelecido em padrões pré-definidos. O modelo de organização curricular positivista (linear-disciplinar e seqüencial) assumido por estas licenciaturas centra-se ainda no professor. Conforme já o dissemos anteriormente os dados foram coletados, em sala de aula, junto aos alunos por meio da aplicação de questionários. Tal fato nos permitiu ver que, nas Licenciaturas de Física e Ciências Biológicas, o professor, presente na sala naquele momento, assumia o papel de transmissor de informações e de autoridade única na relação ensino/aprendizagem. Por meio de uma prática totalmente verbalista, dirigida para a transmissão e avaliação de conhecimentos abstratos, oferecidos de cima para baixo, permanecia em pé falando para uma platéia passiva e silenciosa de alunos sentados e perfilados que procuravam anotar o que ia sendo dito, ou na palavra de Freire (200, p.36-37) o que ia sendo depositado para ser sacado no momento da avaliação. Já no curso de Química os questionários e entrevistas foram aplicados durante a aula de prática de ensino e o professor que estava sentado, com seus alunos, em circulo, assumia uma postura menos centralizadora. Coincidentemente no momento em que chegamos, convidava seus licenciandos a refletir como a biologia, a física e a química encontram-se presentes no cotidiano da vida das pessoas, “na cozinha de uma casa, por exemplo”, dando indícios de um discurso de contorno interdisciplinar. 123 O desenvolvimento de ações interdisciplinares nestes cursos parece ficar prejudicado não só pelo currículo fragmentado, mas também pela distância existente entre as especialidades disciplinares e seus especialistas. Apesar disto, os dados nos revelaram que todos os entrevistados a exceção de dois (A7 e P4, que não ofereceram conceitos) souberam conceituar o termo interdisciplinaridade, muito embora a maioria, 15 dos 21 entrevistados destas três licenciaturas, reconhecesse não perceber a sua presença na prática pedagógica do professor e todos os seis seus professores pesquisados terem sido unânimes ao dizer que seus currículos não são organizados interdisciplinarmente. Nas Licenciaturas Plenas de Física e Ciências Biológicas, após nos identificarmos, os professores permitiram que os questionários fossem distribuídos aos alunos e eles próprios também se submeteram às entrevistas (Colocamos no Quadro XV os entrevistados divididos por cursos). Quadro XV - Divisão dos entrevistados por cursos investigados Entrevistados Licenciatura Plena em Alunos Ciências Biológicas A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10. Ciências Naturais A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; Física A18; A19; A20; Química A21; A22; A23; A24; A25; A26; A27; A28; Professores P1; P6 P2; P3P4; P5; P6; P7; P8 P4; P5 ; P2; P3 Nos questionários e entrevistas aplicados aos alunos e professores, respectivamente, propusemos duas questões correlacionadas. Com a primeira O que você entende por interdisciplinaridade?, pretendíamos saber se os entrevistados possuíam um conceito sobre o tema. Já com a segunda - Você percebe a presença da interdisciplinaridade em sua formação?, buscávamos saber se o aluno construiu o conceito em sala de aula, se teve oportunidade de vivenciar experiências interdisciplinares de alguma maneira em sua formação. Assim, com vistas à triangulação dos dados, perguntamos aos professores: 124 “Você desenvolve a interdisciplinaridade em sua prática pedagógica?”. Os dados construídos com estes questionamentos nos deram pistas sobre a intensidade da presença da interdisciplinaridade na prática pedagógica do professor dos cursos investigados, vejamos o que vem a seguir. No período de coleta, de fevereiro a abri de 2005, um dos professores investigados, (P1), ao dar-se conta de tratar-se de uma pesquisa sobre a interdisciplinaridade disse para os alunos: “Lembrem-se do que estudaram nas minhas aulas”. A expressão “nas minhas aulas” ecoou estranhamente em nossos ouvidos habituados a entender a interdisciplinaridade como complexidade, como ação conjunta, como prática pedagógica coletiva. Como poderia então acontecer “nas minhas aulas”. O que afinal entendiam por interdisciplinaridade, os alunos e professores investigados? Em que condições ela se efetivava na prática pedagógica do professor (se é que se concretizava)? 4.2.1.1.1 – A interdisciplinaridade nas Licenciaturas Plenas em Física, Química e Ciências Biológicas da UFMT. Ao ler as respostas à pergunta - “O que você entende por interdisciplinaridade?”, agrupamos as concepções dos pesquisados acerca do termo em quatro categorias de análise por semelhança de repostas, (conforme se vê no Quadro XVI), quais sejam: Inter-relação entre duas ou mais disciplinas. Integração de conteúdos de diferentes disciplinas Integração entre disciplinas e professores Trabalho coletivo que pressupõe mudança de atitude (humildade) 125 Quadro XVI – Relatos dos alunos e professores das Licenciaturas Plena em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais da UFMT, agrupados por conjunto de respostas semelhantes, quando perguntados sobre o que entendem por interdisciplinaridade. 1 Entrevistados 2 Concepções sobre interdisciplinaridade Alunos Professores Inter-relação entre duas ou mais A2; A5; A6; A17; A19; A20; A21; A25; disciplinas. A26; A27; A28. Integração de conteúdos de diferentes A1; A3; A4; A8; A9; A10; A16; A22; P1; P5; P6 disciplinas (completude/totalidade) A23 Integração entre disciplinas e professores A11; A12; A13; A14; A15; A18; A24 (trabalho coletivo) Trabalho coletivo que pressupõe - P2; P3; P4; P7; mudança de atitude (humildade) P8 1 Questionário aplicado de fevereiro a abril de 2005 2 O entrevistado A7 não respondeu a esta questão. Pela ordem, a apresentação de cada uma das categorias foi feita em ordem crescente partindo do agrupamento de concepções mais simples para as mais complexas. Consideramos que os conceitos vão se sofisticando a medida em que se aproximam da compreensão da interdisciplinaridade como trabalho coletivo, nossa intenção é dar a perceber ao leitor, que para nós, interdisciplinaridade é sinônimo de complexidade É trabalho tecido em conjunto, que se realiza na prática pedagógica e que pressupõe exercício de humildade, com vistas a superação da fragmentação do conhecimento. Neste sentido, agrupamos na primeira categoria um conjunto de conceitos mais elementares, que compreende a interdisciplinaridade como possibilidade de inter-relação dos conteúdos de uma disciplina com outras. Na segunda categoria colocamos as concepções um pouco mais sofisticadas. E, embora estes entrevistados também a percebessem como uma forma de relacionar conteúdos de diferentes disciplinas, conseguiram vislumbrar que, esta combinação de conteúdos, forma um conjunto que trabalha como um todo. Os agrupados na terceira categoria apresentaram conceitos ainda mais sofisticados, pois dão indícios de percebê-la como prática coletiva que envolve conteúdos disciplinares diferentes e professores. Já os da quarta e última categoria construída dão indícios de vivenciar experiências interdisciplinares, tendo em vista 126 que conseguem vislumbrá-la como metodologia superadora da fragmentação do conhecimento por meio de um trabalho coletivo, que exige para sua concretização uma postura de humildade. Na primeira categoria de análise a interdisciplinaridade aparece como possibilidade de inter-relação de conteúdos de diferentes disciplinas. Os dados dão indícios de que a inter-relação entre duas ou mais disciplinas permite, ao sujeito que a concebe, compreender que existe uma correlação entre diversos conteúdos de diferentes disciplinas. Todavia, subtraí-lhe a possibilidade de perceber o conhecimento como totalidade, pois ainda conserva a idéia da fragmentação. Aceita, no entanto, a possibilidade de relacionar as partes que trabalham isoladamente, vejamos as concepções de alguns de nossos entrevistados: É a relação de uma disciplina com uma outra disciplina (A2). Quando várias disciplinas se relacionam com outras (A5) É a correlação entre as disciplinas (A6) Interdisciplinaridade ocorre quando várias áreas do conhecimento permeiam seus estudos em torno de um único tema. (A17) Um assunto abordado pela disciplina de química, pode também ser abordado por outra disciplina, exemplo biologia, matemática, física, historia etc. Com a intenção de melhor esclarecer (explicar) aquele assunto em comum. (A25) É uso de idéias, conceitos de varias áreas em outra área. (A27) Em sua resposta acerca da presença da interdisciplinaridade em sua formação A2 evidencia o entendimento da interdisciplinaridade como possibilidade de ligação entre partes que trabalham isoladamente: [...]. Há uma relação entre as nossas disciplinas como: ecologia de sistemas, ecologia de comunidades e ecologia de populações. (A2). Ressaltamos que nenhum dos professores entrevistados demonstrou conceber a interdisciplinaridade como inter-relação de conteúdos, talvez em 127 razão do fato deste ser um conceito bastante incipiente do ponto de vista das discussões acadêmicas que, via de regra, tendem a apresentar a interdisciplinaridade como prática pedagógica. Assim sendo, é possível que os entrevistados tenham construído sozinhos este conceito a partir daquilo que viram em sala: um determinado professor abordando conteúdos comuns a duas ou mais disciplinas. Tanto assim que A2; A5; A6; A25 e A27 responderam “não” ao questionamento sobre a presença da interdisciplinaridade em sua formação. Somente A17, respondeu positivamente a questão proposta. Talvez em razão do fato de que, no curso no qual estude, Licenciatura na Plena em Ciências Naturais e Matemática, a formação venha sendo realizada no modelo interdisciplinar de currículo: “[...] na Lic Plena de Ciências Naturais tem sido dada dentro dessa prática (interdisciplinar) na maioria das questões estudadas” (A17). As respostas dos demais entrevistados agrupados nesta categoria dão indícios de que a interdisciplinaridade se opera, exclusivamente, em nível mental por meio de um processo interno de quem aprende. Parece-nos que estes alunos recebem a orientação verbal do professor e, apropriando-se dos objetos de conhecimento que lhe são oferecidos, faz mentalmente as relações entre estes objetos mesmos. Segundo esta concepção a interdisciplinaridade se efetiva apenas pela integração entre os conteúdos, como um tipo de abordagem que conduz a uma ordenação específica do processo ensino-aprendizagem, restrita ao plano dos conteúdos e das atividades de um único professor. Neste sentido, parecem vislumbrar a interdisciplinaridade como uma abordagem utilizada pelo professor que, sozinho, proporcionar–lhes a aprendizagem simultânea dos saberes diversos, comuns a várias disciplinas: É quando duas ou mais disciplinas trabalham juntas o mesmo assunto(A19) 128 São as disciplinas falando o mesmo assunto, ouseja, o professor de cada disciplina aborda um lado do assunto.(A20) É quando você trabalha um determinado assunto q/ envolve outras disciplinas (A21). São matérias nas quais o profissional por exemplo de química tem a noção de outro conteúdo ser ministrado para alunos de alguma instituição. Professor de química ministrando algumas matérias de física (A26) É o bom senso utilizado pelo professor, para educar seus alunos com os conhecimentos e ferramentas que a ciência oferece para lecionar a sua disciplina, e não somente as da sua disciplina. (A28) [...]. Então interdisciplinaridade vai ser um exercício de você eh, articular esses conhecimentos pra tentar propor soluções pra esses problemas que são importantes hoje em dia, né. (P5) (grifamos). A resposta de P6, que, apesar de ter conceituado a interdisciplinaridade “[...] como sendo a possibilidade de vc dar uma formação cidadã”, ao responder a pergunta ‘Você desenvolve a interdisciplinaridade em sua prática pedagógica’ deixa claro que trabalha sozinho a interdisciplinaridade, vejamos.: [...].aqui nas ciências biológicas dirijo (interdisciplinaridade), mas ainda sozinho (P6). pra isso Na segunda categoria, integração de conteúdos de diferentes disciplinas foram agrupadas concepções que indicavam a interdisciplinaridade como uma ligação entre as disciplinas, no sentido de completude. Esta categoria foi construída com base na significação do termo integração (do latim integratione), que em sua forma aportuguesada quer dizer ato de integrar; assimilação; reunião. Trata-se de uma derivação de integrare (integrar) que significa completar; tornar integral, inteiro. A concepção de interdisciplinaridade como integração dá-nos a idéia de completude, o que parece estar diretamente relacionada ao próprio conceito de disciplina - uma pequena parte, um pequeno fragmento de um todo 129 complexo e sincrético a que chamamos conhecimento. Do ponto de vista da ciência, disciplina é um tipo de saber específico e possui um objeto determinado e reconhecido, bem como conhecimentos e saberes relativos a este objeto e métodos próprios. Constitui-se a partir de uma determinada subdivisão de um domínio específico do conhecimento. Assim, a noção de interdisciplinaridade como integração parece estar ligada a possibilidade de se combinar estas pequenas partes (conteúdos ou disciplinas) que trabalham isoladamente. Neste sentido, a concepção de interdisciplinaridade como integração assemelha-se em muito a da primeira categoria. Porém, desta se distancia, na medida em que os entrevistados ampliam o conceito ao demonstrarem perceber que essa combinação forma um conjunto que trabalha como um todo. Os dados dão pistas de que à tentativa de ligar e completar (integrar) umas disciplinas com outras é o que nossos entrevistados entenderam por interdisciplinaridade, conforme se vê a seguir. É uma forma de unir e trabalhar as áreas do conhecimento (disciplinas) favorecendo a compreensão do aluno e interagindo com as diversas disciplinas.(A1); Entendendo por uma ligação entre as disciplinas, onde uma completa a outra.(A3); Entendo que se trata da interação entre várias disciplinas. Quando o conteúdo abordado por um professor, tem alguma ligação com o usado tbém por outro professor. (A4); Quando há desenvolvimento do conteúdo de várias disciplinas sendo tratadas de forma integrada (A8); Uma relação mais próxima entre as disciplinas, as áreas atuando juntas.(A9); Interdisciplinaridade é quando o assunto de uma disciplina se liga e relaciona com o assunto dado em outra disciplina. È como se ambas interagissem, uma completando a outra (A10); Uma metodologia que busca o estudo integrado de um todo, opondo-se a filosofia cartesiana.(A16); 130 É um co-relacionamento entre as disciplinas, entre as ciências, entre os estudos. É a abertura a recepção outros saberes. É a parte fazendo parte do todo (A22); É uma interação entre as diversas disciplinas, pois elas não são isoladas, sozinhas. Vários assuntos temas e assuntos que podem ser trabalhados em diversas disciplinas mostrando que o conhecimento é contínuo e envolve vários conceitos. Assim, o aluno vê o conhecimento como um todo, e não em partes isoladas.(A23); Para mim interdisciplinaridade é trabalhar um tema, comum, entre várias disciplinas. [...] (P1). Cabe ressaltar que também aqui a interdisciplinaridade se opera por meio de um processo interno, mental distanciado da prática coletiva. Esta nossa percepção se robusteceu com as respostas oferecidas por A1 pergunta: “Você percebe o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar em sua formação?”. Apesar de ter respondido afirmativamente ressaltou a ausência de uma “demonstração efetiva”, ou por outra de uma prática pedagógica interdisciplinar, dando indícios de que a sua concepção foi construída no campo teórico, mental e abstrato, muito provavelmente pelos exemplos ou citações de algum professor em sala de aula, vejamos: Sim, apesar de não ser demonstrada de forma efetiva, pois o aluno na graduação tem buscado a interdisciplinaridade como ferramenta para entender o seu papel através de sua formação acadêmica.(A1) No mesmo sentido caminhou (A2): Sim, esse desenvolvimento ajuda a termos um raciocínio continuo e não isolado de cada disciplina (A2) P1 também reforça este nosso entendimento com sua resposta a pergunta ‘Você desenvolve a interdisciplinaridade em sua prática pedagógica’ dando pistas de que trabalha sozinho a interdisciplinaridade, vejamos: Não é muito fácil porque nem todos aceitam aqui na Biologia o trabalho interdisciplinar. Aqueles que querem encontram muitas 131 resistências por parte dos colegas, mas alguns trabalham sozinhos mesmo [...] (P1) Aliás, algumas das respostas dadas a esta referida pergunta revelaram dificuldades enfrentadas pelos professores entrevistados que, talvez possam justificar a ausência da interdisciplinaridade (entendida como trabalho coletivo) em sua prática pedagógica, São elas: Não é muito fácil (trabalhar interdisciplinarmente) porque nem todos aceitam aqui na Biologia o trabalho interdisciplinar (P1). A própria formação. Eu acho que uma das coisas (...) eu nunca parei para pensar não, mas eu acho que (...) o que vem a mente inicialmente é a própria formação, né, você é formado pra trabalhar com o conhecimento fragmentado lá, que é a química, eh, não aprendeu nesta formação a visualizar este conhecimento como um todo principalmente em se tratando de ciências que esse conhecimento ele tem uma origem só, é um todo e você, na verdade, pra entender dos fenômenos naturais, você precisa da matemática, da química, da física, da biologia. E a gente tende a olhar o todo só pelos olhos de uma das ciências, só química, da física, da matemática. É porque a gente aprendeu assim a gente é criado é algo até cultural posso dizer. (P2) De fato, o professor formador não foi preparado para o trabalho interdisciplinar, pois eles mesmos foram formados nos modelos tradicionais de currículo. Em decorrência desta falta de formação, podem não saber nem o que nem como fazer e, ao mesmo tempo, sentem-se pressionados a agir, a elaborar projetos, no mais das vezes, exigem deles aperfeiçoamento, constante envolvimento e comprometimento que demonstre seu interesse e disposição em integrar o conhecimento. Deve estar disposto a penetrar em outras áreas do conhecimento, romper o isolamento, para enfrentar o desafio de trabalhar com outras pessoas. Neste mesmo sentido, caminhou A23 que, ao afirmar não perceber o desenvolvimento de uma ação interdisciplinar em sua formação chamou atenção para duas importantes questões, que segundo ele, desfavorecem a prática interdisciplinar em seu curso: 132 Não. Até hoje o que percebemos é que os professores se preocupam apenas com sua disciplina muitas vezes ate desprezando as outras. Muitos colegas nem sabem o que é interdisciplinaridade. O que falta, principalmente, é diálogo entre os professores e força de vontade. Com isso o curso seria bem melhor. (A23) (grifamos). A as expressões “força de vontade” e “falta de diálogo” nos levam a pensar que, embora A23 tenha definido a interdisciplinaridade como integração de conteúdos, ao menos intuitivamente conseguiu perceber a necessidade de uma postura diferenciada da regularmente adotada pelo professorado e uma integração entre os envolvidos, por meio de um trabalho coletivo que requerem empenho constante de seus atores. Neste sentido, criamos as duas outras categorias de análise mais complexas e sofisticadas que as anteriores. Na terceira categoria agrupamos as respostas daqueles que entenderam a interdisciplinaridade como integração, mas não apenas de conteúdos. Definiram-na como integração de disciplinas e envolvidos dando sinais de que percebem que ela se refere ao grau de intensidade das trocas havidas entre os especialistas, referentes a um fazer, a um trabalho desenvolvido coletivamente. Conteúdos trabalhados coletivamente por professores das várias áreas do conhecimento.(A11) É a ação de promover a construção do conhecimento associando os conteúdos de uma disciplina a contextos naturais e mais significativos ao indivíduo pela capacidade maior de visualização das teorias e formuladas, digo, fórmulas aplicadas nos fenômenos naturais e ao sociais. Essa associação só é possível na detenção de saberes irrestritos ao campo de formação específica do profissional e sua ação conjunta com profissionais de outras áreas. (A12) Para mim seria você trabalhar dentro da unidade escolar... trabalhar coletivamente quer através de projeto, quer através do conteúdo. O importante é que seja um trabalho coletivo. (A13) 133 É o trabalho do professor abrangendo várias áreas, ao mesmo tempo, rompendo a barreira das cadeirinhas ou gavetas, impostas pelo currículo e sistema escolar. (A14) É a formação de um determinado conhecimento baseado num conjunto de disciplinas. (A15) É quando os professores trabalha juntos o mesmo tema.(A18) Nesta definição, a interdisciplinaridade apresenta-se como processo, por meio do qual os profissionais envolvidos promovem a integração dos conteúdos, ao mesmo tempo em que estabelecem trocas de conhecimentos e parcerias de trabalho. Nesta perspectiva, a riqueza da interdisciplinaridade depende dos contatos, trocas e colaborações, desenvolvidos em parceria entre sujeitos e suas respectivas especialidades disciplinares (FAZENDA, 1998, p.86). Trata-se de um conceito mais elaborado do que o anterior, pois que, para perceber a interdisciplinaridade nesta dimensão, os entrevistados precisariam vislumbrá-la no nível da prática pedagógica. A explicação para isto pode residir no fato de todos os entrevistados agrupados nesta categoria pertencerem ao curso de Ciências Naturais, que parece possuir uma organização curricular interdisciplinar, conforme se verá posteriormente. Esta percepção da interdisciplinaridade como inter-relação entre conteúdos e sujeitos é importante e significativa, pois, parece ir ao encontro do entendimento apresentado nas diretrizes curriculares para o ensino fundamental e médio, para os quais nossos entrevistados estão sendo formados. [...] a maioria das capacidades que se pretende que os alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do médio desenvolvam, atravessa as tradicionais fronteiras disciplinares e exige um trabalho integrado de diferentes professores. Na perspectiva da simetria invertida, isso reforça a necessidade de que a matriz curricular da formação do professor contemple estudos e atividades interdisciplinares. (PARECER CNE/CP Nº 9, 2001, P. 36) (grifamos) 134 Tomar a interdisciplinaridade como orientação para um trabalho coletivo é uma exigência natural e interna das ciências, no sentido de uma melhor compreensão da realidade. O processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento rompe as estruturas de cada uma delas para alcançar uma visão unitária e comum do saber trabalhado em parceria. (PALMADE, 1995, p.47). Para isto, no entanto, segundo os estudiosos e especialistas no assunto é preciso uma mudança de postura. Deste entendimento decorreu a quarta categoria, na qual agrupamos os entrevistados que identificaram a interdisciplinaridade como a tentativa de estabelecer inter-relações entre duas ou mais disciplinas a partir de uma mudança de postura dos envolvidos. Entendemos que a linha que separa esta concepção de interdisciplinaridade da que a entende como integração de conteúdo e pessoas é muito tênue, mas torna-se palpável na medida em que na inter-relação, alcança a dimensão dos conteúdos associada ao comportamento dos sujeitos envolvidos, exigindo-lhes mudança de atitude baseada na humildade. Talvez em razão da sofisticação deste conceito, que requer substância teórica e vivência prática dos envolvidos, associado ao fato de que o desenho curricular dos cursos em comento fundar-se no modelo tradicional – linear e disciplinar, é que somente os professores que trabalham (ou já trabalharam) no curso de ciências naturais conseguiram conceber a interdisciplinaridade nesta dimensão: Interdisciplinaridade é quando eu consigo me despir da minha (..), dos meus conhecimentos que eu (...) para o qual eu fui preparada e consigo trabalhar com o outro dentro do conhecimento do outro, um ajudando o outro, né, num processo de humildade de troca de conhecimento pra se construir outro conhecimento. É basicamente isto. (P2) [...]. Então não tem sentido a gente propor um ensino que seja disciplinar, mas sim um ensino interdisciplinar que abranja as particularidades sim de cada disciplina, mas o que existe em comum e o que é necessário ser somatório para o entendimento 135 dessa realidade. Então isso ai é uma coisa extremamente importante. E você ter uma postura interdisciplinar antes de mais nada significa, o que o Nilson Machado cita, que a gente tem que ser antes de mais nada humilde, porque o interdisciplinar significa você aglutinar o seu campo específico - na realidade a gente foi direcionado na nossa formação a um campo outro especifico de uma outra área que na nossa formação nós não aprofundamos tanto, então isto significa dizer você ter um outro olhar, um outro ponto de vista, você tem que fechar os seus olhos para penetrar naquele olhar e tentar ver a realidade dentro daquela outra dimensão que aquela outra área enxerga essa realidade.É por isso que eu digo da humildade, porque a humildade significa você se despojar completamente e este despojar significa fechar os olhos (P3). [...] é o trabalho de professores voltados para o resgate da totalidade do conhecimento, mas isto só funciona se houver humildade dos envolvidos porque senão é impossível se trabalhar interdisciplinaridade [...] (P4). Bom, para mim interdisciplinaridade em primeira instância ela se constrói no fazer, não é? É uma forma, uma concepção de trabalho em que vc se dispõe a aprender e a contribuir com o seu conhecimento. Então define-se uma maneira nova de trabalhar em que se faz um saber coletivo, se constrói um saber coletivo. (P7) Do ponto de vista teórico entendo que interdisciplinaridade é a totalidade representando dualidades complementares. Do ponto de vista prático, eh..., a interdisciplinaridade é trabalho, fazer coletivo, que exige muita paciência entusiasmo e humildade dos envolvido (P8) Por todo o exposto, os dados revelam que, a organização curricular das Licenciaturas Plenas em Química, Física e Ciências Biológicas da UFMT encontram-se assentadas no modelo tradicional e multidisciplinar, de currículo por meio do qual os alunos recebem informações fragmentadas e têm uma percepção compartimentalizada e incompleta do conhecimento. Todavia, estes cursos parecem vivenciar um período de transição entre uma multidisciplinaridade - que enseja a execução de disciplinas desprovidas de objetivos comuns, sem que ocorra qualquer aproximação ou cooperação, para uma pluridisciplinar - que admite e realiza uma relação, com certo grau de colaboração entre diferentes conteúdos disciplinares, mas sem uma ordenação; havendo apenas um toque, um tangenciamento entre as disciplinas. 136 Por força desta abordagem, é que seus alunos conseguem perceber a relação existentes entre conteúdos de determinadas disciplinas, utilizando-se de estruturas mentais para relacionar os estímulos recebidos formando conceitos claros, ainda que incipientes, sobre interdisciplinaridade. No entanto, encontram-se ainda muito distantes de uma prática pedagógica de prerrogativas interdisciplinares, que concebem a interdisciplinaridade como fazer coletivo, que exige mudança de atitude. O professor da Física (P5) confirma esta nossa percepção: A então, no curso de física, como a gente tava conversando, ele foi feito e planejado em outros moldes (que não o interdisciplinar). Não só o currículo do curso, da Física daqui da UFMT, como do Brasil de um modo geral eles são, e também os currículos de outros cursos, de outras áreas, inclusive até fora das Ciências Naturais, né, eles são, eles foram criados obedecendo o paradigma cartesiano, que é o paradigma da divisão do conhecimento em pequenas partes. Então dentro dessa lógica você não tem este exercício não está previsto este exercício de interdisciplinaridade, não é essa tradição então o curso aqui também ele vai seguir este caminho, não há qualquer exercício neste sentido. O que nós temos é uma conscientização por parte de um grande número de professores do departamento. [...].(P5) Assim, os conceitos de interdisciplinaridade apresentados parecem ser fruto do trabalho de alguns de seus professores, que deram pistas de realizar atividades isoladas e expositivas, acerca das ligações existentes entre diferentes conteúdos de diversas disciplinas e (mais raramente) entre os seus especialistas. Ainda que a maioria dos professores entrevistados (6 dos 8) já tenham tido a oportunidade de trabalhar interdisciplinarmente no curso de Ciências Naturais, parecem não ter conseguido, até o presente momento, efetivar um fazer interdisciplinar nestas licenciaturas. As razões apresentadas variam da falta de interesse dos demais colegas em desenvolverem um trabalho interdisciplinar ao fato de sua própria formação ter-se realizado no modelo tradicional de currículo. 137 Aliás, este é um fato bem significativo. Como exigir-se do professorformador, que ele propicie aos seus alunos experiências interdisciplinares se ele mesmo não as vivenciou em sua formação? Embora a efetividade das políticas publicas não seja objeto de nosso presente estudo não podemos deixar de dizer que estamos atentas ao fato de que, se de um lado o poder central estabelece as práticas interdisciplinares, de outro, não cria meios ou implementa recursos para que o professor-formador possa dar concretude ao que esta posto nas DCN. Talvez seja em razão disto, que os cursos, pelas iniciativas de alguns poucos apenas tangenciem a interdisciplinaridade por meio de ações isoladas de alguns professores. Porém, se esta ação, de um lado dá ao aluno uma pálida visão da totalidade do conhecimento, de outro, coloca-o a margem da profusão de experiências vivenciadas no fazer interdisciplinar coletivo, que oferece aos seus atores a oportunidade de auto-educarem-se educando seus alunos, ou na palavra de Fazenda: [...] uma atitude diante de alternativa para conhecer mais e melhor, atitude de espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo – diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante da limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, atitude de desafio – desafio perante o novo, o desafio em redimensionar o velho [...].(FAZENDA, 1988, p.82) Conforme parece haver na Licenciatura Plena em Ciência Naturais que passamos a analisar agora. 4.2.1.2 – Análise da organização curricular da Licenciatura Plena em Ciências Naturais da UFMT O PPP do curso de Ciências Naturais da UFMT apresenta-se com o objetivo de contribuir para a formação de professores em serviço da rede pública estadual, sem a devida formação superior. Nascido da iniciativa de um grupo de 138 professores das Licenciaturas Plenas em Física, Química e Matemática da UFMT, em parceria com Secretaria de Estado de Educação do Estado e dos Municípios de Mato Grosso e a Universidade Estadual (UNEMAT), que, baseados na resolução do CONSEPE nº 88 de 04 de Outubro de 199953 e nos postulados da LDB/9654, criaram o curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática da UFMT. Além de formar professores em serviço, o curso se propõe a dar uma formação interdisciplinar, de maneira tal que o aluno-professor possa atuar como professor de ciências e matemática do ensino fundamental, bem como, como professor de uma disciplina da área de ciências da natureza (física, química, biologia) e matemática do ensino médio. Para tanto, assumiu uma metodologia curricular por eixos temáticos e não por disciplinas isoladas, conforme se vê no Anexo IV. São, ainda, características gerais desta licenciatura, o que se vê no Quadro XVII a seguir colocado: Quadro XVII – Características Gerais do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática da UFMT Período do curso 4 anos – de 2002 a 2005 Carga Horária Total 2704 horas divididas em 8 módulos – 2 módulos/ano Carga Horária Anual 676 horas Carga Horária por Módulo 338 horas destinadas a: 228 horas presenciais 50 horas de formação em serviço Clientela Professores da rede pública não habilitados para o ensino de Ciências e Matemática do Ensino Fundamental e Médio. Nº de alunos a serem 200 (duzentos): atendidos 100 habilitados em Matemática, 50 habilitados em Física 50 habilitados em Química Finalidade da formação em Habilitar os professores em serviço dos municípios do estado de Mato serviço Grosso ainda não habilitados em física, química, matemática e ciências, que já trabalham no ensino médio e fundamental. A formação em serviço ocorrerá através do desenvolvimento de projetos políticos pedagógicos concernentes as realidades educacionais vivenciadas pelos alunosprofessores. 53 A referida resolução dispõe sobre a instituição do programa de qualificação docente, em nível de graduação, para os professores em exercício na rede básica de ensino. Nota da autora. 54 De acordo com a LDB/96, ao final da Década da Educação (2006), somente serão admitidos no magistério professores de educação básica com nível superior ou que forem formados por treinamento em serviço. Nota da autora. 139 O curso apresenta-se na forma de ensino modular, constituído por oito módulos. Quatro módulos destinados à formação comum e quatro destinados à formação específica. Na formação comum (dois primeiros anos), são abordados temas abrangendo a diversidade do conhecimento das várias áreas das ciências matemáticas e da natureza. Os quatro outros módulos da formação específica encontram-se alicerçados na história da construção de cada uma das áreas específicas das ciências matemáticas e da natureza, abrangendo conforme a habilitação especifica (química, física ou matemática) os respectivos conceitos e princípios específicos destinado as diferentes habilitações oferecidas nesta licenciatura. O curso parece ter sido pensado ainda, em duas dimensões: uma epistemológica e a outra profissionalizante. A primeira diz respeito à escolha e aos recortes teóricos-metodológicos das áreas e disciplinas ligadas as ciências, que integram o currículo do ensino fundamental (5ª a 8º serie) e médio. Já a dimensão profissionalizante, diz respeito aos suportes teórico-práticos que possibilitam uma compreensão do fazer pedagógico, em suas relações sóciopolíticas e cultural, bem como nas perspectivas psico-pedagógicas e éticas. Baseado em eixos temáticos desenvolvidos em conformidade com os PCN, esta licenciatura esforça-se por colocar a dimensão interdisciplinar em seu currículo desenvolvendo em cada um de seus módulos três componentes curriculares: conteúdos do eixo temático; fundamentação social e humana; e instrumentação e prática pedagógica. Esses componentes parecem estar intimamente relacionados tanto ao nível dos conteúdos quanto ao nível do aprofundamento do curso. A exemplo disto, em seu PPP encontramos no módulo um a História das Ciências e paralelamente programada a reflexão sobre a identidade do homem como principal protagonista desta história (PPP do CURSO de CIÊNCIAS NATURAIS e MATEMATICAS da UFMT, 2002, p.24). 140 Os dados também dão pistas de que a formação em serviço foi pensada vilumbrando-se a possibilidade de se verem conquistados dois objetivos: a formação do professor pesquisador; e, a criação de espaços para que os professores-alunos se conectem com o conhecimento-na-ação e com a reflexão-na-ação. A formação do aluno-professor parece realmente se desenvolver em estreita relação com os projetos políticos pedagógicos de suas escolas de origem, “sendo sua prática profissional tomada como dimensão curricular”, (Ibid.Id, p.18), conforme se vê colocado na fala de A11 e P3 do curso: [...]. A experiência, a atual, tem muita a ver com a formação dos meus alunos, do dia a dia deles, como um todo. (A11). A gente trabalha..., este é um curso diferente porque nós trabalhamos não simplesmente com o aluno, mas nós trabalhamos já com o professor, um agente transformador que está em sala de aula. Então exatamente a gente ah (...) eh, fazer com que reflitamos sobre o potencial que somos, para a transformação de nossa sociedade. Quero dizer que antes de mais nada nós somos, os professores desse curso, eu como professora desse curso me sinto muito na condição de aluna de alguém que aprende, porque o que esses alunos trazem de suas atividades escolares é algo assim extremamente rico. Acho que é isso (P3). Parece-nos que o elemento fundamental que distancia esta das outras licenciaturas investigadas reside em sua concepção de currículo. Além da dimensão interdisciplinar o currículo esta licenciatura firma-se na proposição de seminários temáticos. Estes são apresentados pelos alunos-professores como resultado de estudos e pesquisas desenvolvidos ao longo de cada semestre em suas escolas de origem e acerca das temáticas desenvolvidas no curso. Esta metodologia parece impulsionar os alunos a um processo de reflexão sobre a sua prática pedagógica tanto dos professores formadores quanto do seu cotidiano escolar. Nesta perspectiva, o aluno-professor passa de um mero receptor de conhecimentos, agente passivo no processo de ensino-aprendizagem, para um potencial produtor do conhecimento pedagógico. Nos seminários 141 temáticos o aluno-professor parece ter a oportunidade de adentrar-se numa sistemática de discussão e de reflexão acerca da prática pedagógica e de suas responsabilidades como professor para, em seguida, implementá-las em seu ambiente escolar. Aliás, a multiplicação das práticas vivenciadas na formação deste aluno em suas escolas de origem apresenta-se como uma das prerrogativas desta licenciatura. Talvez seja por esta razão que o curso não apresente em sua grade curricular as disciplinas tradicionais dos outros cursos investigados como a didática, a estrutura e funcionamento do ensino, a prática de ensino e o estágio supervisionado, uma vez que as abordagens dos conteúdos ligados a essas especialidades parecem se dar no interior destes seminários. O curso é constituído ainda por eixos temáticos, que são desenvolvidos numa perspectiva interdisciplinar . Os temas trabalhados em cada um dos módulos componentes de um eixo permitem a presença simultânea em sala de aula de vários professores de diferentes especialidades disciplinares oportunizando ao licenciando vivenciar concretamente a ação interdisciplinar, que é por excelência, coletiva. Quando da aplicação dos questionários em nossos entrevistados, tivemos a oportunidade de presenciar uma aula ministrada por um grupo de cinco professores, que entraram em sala ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, abordaram um dos temas Ciência e Tecnologias constituintes do eixo temático Manutenção dos Sistemas Vivos. A aula expositiva, ministrada com recurso de data show, ia se desenrolando e, na medida em que um professor concluía a sua parte, ou que, em sua fala, abrisse espaço para uma outra disciplina, outro professor assumia. Assim, tivemos a oportunidade de ver especialistas das áreas de física, matemática, química, história, antropologia e biologia darem suas contribuições, sem embaraços ou constrangimentos frente à intervenção de outros colegas e a colaboração de outras áreas do conhecimento em sua exposição. 142 Esta metodologia desafia o paradigma tradicional, centrado na figura do professor-mestre. Quando vários professores entram em sala de uma só vez pulveriza-se a figura do central do mestre. O conhecimento apresentado com a colaboração de várias especialidades disciplinares retira o capitalismo disciplinar de cena, e cada disciplina apresentar-se mais ou menos importante num determinado momento da temática abordada. Esta atitude de descentramento do professor faz com que ele possa analisar e refletir sobre suas atitudes, sobre a sua condição e sobre sua prática docente. P5 parece perceber com clareza esta realidade: Então, dentro do curso eles têm uma prática interdisciplinar no sentido de que o curso não é dividido em disciplinas, então vc não tem algumas disciplinas que vão tratar de alguns conceitos depois outra disciplina que vai tratar de outros conceitos com professores distintos, então no curso de ciências naturais e matemática vc não tem um professor responsável por uma disciplina, ne. Então do ponto de vista de quem defende o currículo tradicional esse curso é uma bagunça porque vc não tem disciplinas e não tem professor de uma disciplina, né. O que acontece é que os professores mesmo tendo diferentes formações trabalham juntos em cada oficina, ou em cada, em cada prática pedagógica que o curso vai oferecer né. E o curso tem uma preocupação forte com as questões pedagógicas, com as questões da formação do professor, né. Então ele não tem aquela lógica que os outros cursos de Ciências Naturais tem que é a lógica da do bacharelado, que é a lógica da estrutura da ciência. É um curso que tem como objetivo principal não a própria ciência, mas a formação do professor, né. Então, nas várias atividades que são feitas são sempre discutidas com os alunos, a maneira com que aquilo foi discutido, eles fazem uma avaliação permanente do curso e de sua prática pedagógica. (P5). O trabalho desenvolvido nesta perspectiva pode gerar embaraços aos professores envolvidos Uma das dificuldades possíveis decorre do fato de sua formação ter-se realizado nos modelos tradicionais de currículo, cuja visão fragmentada e disciplinar furtou-lhes a possibilidade de enxergar o conhecimento em sua totalidade. Esta formação tradicional impõem aos professores formadores que, a todo momento, reinventem sua prática pedagógica, que suas relações 143 profissionais com os colegas sejam repensadas e que a própria organização do trabalho seja revista. O repensar da prática pedagógica e das relações com os colegas, no entanto, requer um processo de reeducação dos hábitos arraigados na prática pedagógica desde a sua formação, e ainda, a aquisição de uma postura de humildade que favoreça ao professor formador a condição de aprendiz. No tocante às dificuldades sentidas para a concretização do currículo interdisciplinar, selecionamos as falas de P2, P3 e P6 vejamos: A própria formação. Eu acho que uma das coisas (...) eu nunca parei para pensar não, mas eu acho que (...) o que vem a mente inicialmente é a própria formação, né, você é formado pra trabalhar com o conhecimento fragmentado lá, que é a química, eh, não aprendeu nesta formação a visualizar este conhecimento como um todo principalmente em se tratando de ciências que esse conhecimento ele tem uma origem só, é um todo e você, na verdade, pra entender dos fenômenos naturais, você precisa da matemática, da química, da física, da biologia. E a gente tende a olhar o todo só pelos olhos de uma das ciências, só química, da física, da matemática. É porque a gente aprendeu assim a gente é criado é algo até cultural posso dizer (P2). É difícil gente, não é fácil, (trabalhar interdisciplinarmente) dentro da área de ciências naturais e matemática, [...] eu te digo é a própria cultura nossa, to de repente te dando uma justificativa, mas tem de repente, discussão nossa aqui, que a gente volta a uma determinada temática do grupo que tende, daqui a pouco nós já estamos tendendo pras áreas especificas mesmo, que por exemplo vamos dizer, vou te dar um exemplo, contaminantes ambientais, foi uma das observações feitas pelo grupo aqui pra que a gente pudesse ah (...) aprimorar e avaliar melhor isso ai, mas na realidade foi assumido apenas pela área de química, ai o pessoal já falou, olha eu acho que nós já estamos querendo voltar pro disciplinar novamente apesar da área de química estar extremamente envolvida nesta área dos contaminantes ambientais, nós queríamos que continuasse ali o professor de biologia, o professor de matemática, ta, então sabe, de repente essas escorregadinhas é que eu to te dizendo, e que são naturais, porque a gente ta numa escola, esse curso é uma escola, porque na realidade nunca vivi um curso desses na minha vida, é a primeira vez, dentro de 31 anos e a maior, o maior número de anos dentro de uma instituição federal que lida com a educação e que a gente trabalha dentro da área de ensino e que participa de congressos etc, mas num enfoque interdisciplinar deste dentro de um desafio é uma das primeiras vezes que eu to vendo mesmo de fato, porque é difícil, eu vou te falar uma coisa não é fácil você lidar com uma temática, por exemplo, vamos pegar aqui por 144 exemplo, um exemplo aqui que eu quero te dar: a base material da vida primitiva, uma palestra que foi dada no primeiro módulo em que a gente trata como eixo temático a história da ciência. Então aqui, o que que nós tivemos que fazer, tivemos que aglutinar professores da área de química, de física, de biologia, de matemática, de educação, de antropologia pra gente poder ter condições de entender esse contexto e verificar o que é que dizia, a contribuição de cada uma área poderia dar pra que a gente pudesse ir aos poucos construindo esse todo. Então o que eu tô querendo te dizer é que é natural que a gente, tendo uma cultura disciplinar, de gavetinhas, é natural que de vez em quando a gente retorne, ta. (P3) A falta mesmo de saber fazer, do como fazer, da prática mesmo, da gente não estar preparado praquilo (interdisciplinaridade) (P6). A situação de formação vivenciada pelo professor-formador desta licenciatura apresenta-se inversamente simétrica à situação de seu exercício profissional atual. Por certo quando se preparavam para ser professor, não tiveram a oportunidade de vivenciar as situações de formação que agora lhes são exigidas. Talvez, por isto, encontrem dificuldades, que, conforme asseverou P3, são naturais e próprias de sua condição. Trata-se, portanto, de uma situação de ruptura paradigmática, que exige seja reformado o próprio pensamento, de modo a permitir o emprego da inteligência contextual e complexa, que favoreça ao professor formador e ao aluno-professor perceber a relação de inseparabilidade e as interações existentes entre os diferentes conteúdos. Neste sentido, é que a formação disciplinar de cada professor-formador, pode por em prejuízo à contextualização, a percepção de aspectos essenciais muitas vezes apreensíveis somente por meio da visão global do conhecimento. Os obstáculos encontrados na articulação e no debate dos conteúdos torna dificílima a tarefa interdisciplinar, podendo inviabilizar a integração do conhecimento, especialmente, na hora de articular conteúdos específicos do curso, vejamos a colocação de P2, P3 e P5. E as vezes a gente mesmo se vê tentando se safar de uma coisa no planejamento lá você diz: ah deixa que eu faço isto aqui que daí eu 145 faço com minha forma de pensar, com o meu pensamento, com o meu conhecimento químico, por que quando você vai pro campo do outro, você tem que ter humildade mesmo de dizer num sei, vamos fazer aqui (P2). Por exemplo, um dos desafios agora é que a partir do quinto módulo nós vamos passar a partes específicas do curso, eh nos vamos tratar da parte específica de química, de física, (...) ai é que vem a história até onde este especifico tem que ir, ta e até aonde o interdisciplinar tem que abranger neste momento pra que a gente não caia no risco da resolução trinta onde os dois primeiros anos, apesar de se por disciplinas, formar professor de ciências naturais, daqui a pouco cada um ia pro seu curso, e o curso ali se perdia inteiramente né, Então nesse momento o grupo aqui ta numa grande discussão, como fazer isto daí, qual a carga horária que nós vamos dispor pra ser trabalhados esses conteúdos específicos. Como que é nós vamos trabalhar com uma temática nesse quinto módulo, comum a todas as áreas, e a partir dessas áreas comuns continuar comum a todas as áreas e a partir dessa temática comum continuar esses específicos, mas e ai nós não temos o risco, por exemplo, da gente fugir da sistemática cartesiana em que nos estamos acostumados dentro de cada uma área nossa? Porque, por exemplo, eu, pra dar a química dos alcanos, por exemplo, é preciso que esse aluno compreenda bem e tenha um aprofundamento muito bom e com um domínio muito bom dos domínios e das ligações químicas, tão bom quanto de um curso de licenciatura regular ou de um bacharelado, porque eu estou formando um professor de química que vai dar aula de química também la no ensino médio, então este professor também tem que estar com os conteúdos de química bem dominados. E ai dentro da cultura mesmo do ensino de química existe uma seqüência lógica deste conteúdo, e ai que quando a gente vai tentar aglutinar esta seqüência lógica dentro desse, dessa, desse conteúdo especifico com o interdisciplinar é que a gente tem que tomar bastante cuidado,eu digo sempre pros colegas essa questão do interdisciplinar é um exercício uma dinâmica mais lindas da educação, que eu digo assim, é a gente ter esse jogo do ir e vir, do ir e vir,quer dizer eu trato o especifico aprofundo especifico, mas não esqueço que eu estou formando professor de ciências naturais e matemática que eu tenho que dar a esse professor uma formação integral, entendeu. [...]. Então eh eh (...) isso daí, são essas coisas que eu digo às vezes são um pouquinho desses empecilhos, mas que nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser determinados dentro nosso objetivo em formar e dar essa formação ao professor de ciências naturais e matemática dentro desse desse dessa visão eu diria holística, inteiramente holística por que isso ai é extremamente importante. Então a gente tem que ser perseverante, determinado, paciente, humilde, querer ser estudante de novo, aluno, por que quanta coisa nova eu não aprendo aqui, eu digo ah é/ ah é? Quando, a gente ta preparando uma palestra o colega vê com outro olhar ele tem uma outra bagagem aglutina os 146 outras informações dele e eu tenho que ter humildade mesmo de dizer que eu não sei que eu to querendo aprender que eu to querendo construir esse novo, entendeu? (P3) P5, contudo, vê a questão com um pouco mais de tranqüilidade: (a respeito de como se trabalhar interdisciplinarmente as disciplinas especificas) Então alguns professores imaginavam que simplesmente o curso iria até dividir, os alunos e os professores também iam se divididos, cada um na sua área e ai os alunos que optam por química eh ... iam ter aula só de química com os professores de química, mas nós estamos procurando caminho pra não cair nesse modelo, ne. Então agora nesse próximo encontro os alunos vão ver antiguidade e na idade média, eh, então vão ver os problemas que haviam na história da humanidade naquele período e eles agora vão ter que responder dando a contribuição de cada uma das suas áreas. Então tem esse momento em que é todo mundo junto prá tá pensando os problemas da época, que se tinha na época depois eles vão se separar e vão aprofundar os conhecimentos na área especifica deles, mas imaginando que eles vão ter que responder uma questão que é uma questão interdisciplinar, né. E há os momentos totalmente integrados em que todos estão fazendo as discussões, tem os momentos em que é separado, e a gente tem três, ne, química, física e matemática, e vai haver os momentos da bidisciplinaridade em que, alguns, pelo menos um dia durante a semana vai haver um trabalho conjunto um do outro do outro por que isso? Porque muitos dos conteúdos da física dependem dos da matemática dependem da articulação com a matemática ou depende da articulação com a química alguns da química dependem da articulação coma matemática então nesses momentos vão estar todos os alunos juntos vendo aquela aquele conjunto, mas assim, a maneira com que ah nós vislumbramos a maneira de manter a articulação entre as áreas é a questão de ta respondendo questões problemas, ne (P5). Além da ruptura paradigmática e da necessidade de reforma do pensamento, um outro desafio, o trabalho coletivo interdisciplinar impõe aos professores-formadores desta licenciatura, a mudança de postura frente ao conhecimento e a sua própria realidade pessoal. Esta mudança requer o exercício constante da humildade. No depoimento de alguns dos professores entrevistados, vinculados a esta licenciatura, este valor humano aparece como requisito fundamental para a viabilização da ação interdisciplinar, vejamos: 147 [...]. Tem hora que nalgumas atividades era preferível estar dando um curso mesmo normal. Que às vezes você esta dando uma aula e alguém chega e toma o seu giz de uma forma assim totalmente... Aconteceu comigo isto. Eu estava terminando uma idéia e a outra pessoa, na ânsia de ajudar – e não foi por maldade, ou por vaidade, porque a pessoa quer ela falar, não, mas por iniciativa, porque a pessoa quer que a coisa dê certo, que a coisa funcione, numa iniciativa de fazer o aluno entender, acabou me interrompendo de forma não muito positiva. Mas, nós temos mais experiências boas, de colegas pegarem a sua fala, interromper o seu discurso no meio e continuar o seu raciocínio e ajudar e esclarecer muitas vezes muito mais do que você sozinho faria. Neste aspecto assim esta sendo bacana (P2). E isso (a questão da humildade) a gente tem procurado colocar pros professores. Até mesmo, reparem bem, olhe a riqueza desse curso, quando eles vão fazer um trabalho em grupo o que acontece eu tenho ali professor de matemática, eu tenho ali professor de química, eu tenho ali professor de biologia, municípios diferentes, de realidades diferentes de formações diferentes, então imagina a bagagem nessa totalidade desse intercambio que eles vão eh (...) construindo ali, e se eles não tiverem esta humildade em termos desse querer construir, e ai o querer construir implica em você escutar o outro, você considerar o que o outro diz e você querer aprender com o outro, não é então nosso trabalho não vai pra frente não vai render. Eu acho que isso daí é a condição mesmo, ou como diz a Mauricea primeira condição (P3). Sim. A humildade é fundamental para prática interdisciplinar (P4). Ãhan (P5 – respondendo afirmativamente quanto a importância da postura de humildade na ação interdisciplinar) [...] vc veja, nossa prática de trabalho é assim, além desse elementos teórico que já naturalmente eles estão tendo no curso e que lhes é oferecido por meio de uma prática pedagógica interdisciplinar, a nossa prática é o principal elemento da humildade, porque não é fácil vc colocar professores-doutores, de áreas diferentes, eh, eh convergindo pra um único tema num exercício em que todos estão ao mesmo tempo colocando as suas concepções e chamando os seus pares, e reconhecendo os limites: o meu limite é aqui agora é a sua vez e, eh, um tremendo exercício (de humildade) enfim (P8). Os dados dão pistas de que a relação de reciprocidade, de mutualidade presente no trabalho interdisciplinar exigem a substituição da 148 concepção fragmentária, herdada da formação tradicional, para a unitária do ser humano, que, por sua vez, requer dos envolvidos um esforço permanente por aproximar, comparar, relacionar e integrar os conhecimentos e pessoas. Nisto consiste a mudança de atitude que lhes compete realizar, pois que o professor-formador foi preparado para trabalhar a sós, em sala de aula, com seu alunado, na posição de detentor único do conhecimento que transmite. Assim, para que a interdisciplinaridade se efetivasse na prática coletiva destes professores foi preciso o desenvolvimento desse valor essencialmente humano, conforme nos informaram nossos entrevistados. O exercício da humildade na ação interdisciplinar revela a mudança paradigmática e conceitual que estes indivíduos tiveram que engendrar em relação a si próprios e em relação aos conhecimentos, muitas vezes privando-se de demonstrar suas especialidades para valorizar as do colega que, num dado momento podem necessitar de valorização, a beneficio da aprendizagem do alunado e da totalidade do saber. Não obstante os professores entrevistados tenham clareza da extrema importância da humildade para o desenvolvimento do trabalho coletivo, esta nunca foi apresentada aos alunos como tema constitutivo de qualquer eixo temático ou como foco de discussão de quaisquer dos seminários, conforme nos informou P3, P4, P5 e P7: Não, não, apenas uma vez foi colocado pela minha querida amiga Mauricea, que abordou o tema num seminário (P3). Não diretamente, né. O curso ta dividido em duas partes: uma parte que é geral com quatro módulos e outra parte que é mais específica com mais quatro módulos. Essa parte da humildade, da paciência, dessas coisas, esta embutida no módulo da física, ne, obviamente que nós vamos estar indicando pros outros também. Porque a questão de valores, e ai vc trabalha do lado da educação que é do lado dos valores (P4). Não. Eu sei o que vc ta perguntando: assim teoricamente, pegar autores que falam sobre a humildade e estudá-lo. Não, ainda não, porque isso é uma etapa da prática, né. Em algum momento vai 149 estar sendo discutido isso com eles na prática, mas essa questão da humildade, ate agora não (P5). Não, formalmente não, mas eu acredito que o conhecimento, né, a prática nossa é o principal exemplo pra eles. [...] eles estão vendo isso na gente e eu tenho a impressão que muito mais que leituras e teorias esses nosso exemplo é o que mais vai contribuir pra que eles possam ter e acreditar nessa forma de trabalho interdisciplinar (P7). Considerando-se que a interdisciplinaridade encontra-se associada ao desenvolvimento de certos traços da personalidade, tais como: flexibilidade, confiança, paciência, intuição, capacidade de adaptação, sensibilidade em relação às demais pessoas, aceitação de riscos, necessidade de aprender a agir na diversidade, de aceitar novos papéis, e considerando-se ainda a importância do estudo teórico para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática pedimos licença para discordar de nosso entrevistado P7. Conquanto acredite o nosso entrevistado que o exemplo arrasta para a transformação, os dados revelaram que nenhum dos alunos desta licenciatura percebeu a humildade como pressuposto de realização do trabalho interdisciplinar, quer na apresentação de um conceito sobre interdisciplinaridade, quer nas respostas acerca de sua presença em seu curso, vejamos: Na atual formação de Lic. Plena em ciências Naturais e Matemática sim. Na formação de pedagogia não.[...](A11). Sim. Todas as temáticas trabalhadas estão associadas a evolução histórica e tecnológica da humanidade as suas filosofias de epoca, as suas necessidades e dos seus objetivos. A contextualização dos conteúdos insere todo meio de sua ocorrencia.(A12). Sim. Eu fiquei maravilhado com o trabalho feito no curso. No primeiro momento ele gera um pouquinho de dificuldade, porque a gente ta acostumado no tradicionalismo. Aqui, cada módulo tem um título, no caso deste módulo - ciência e tecnologia, aí cada professor trabalha este tema. Penso que os professores dividiram as tarefas, mas o trabalho é sempre coletivo, com dois ou três professores.(A13) É o objetivo do curso que estamos fazendo, existe um trabalho interdisciplinar sendo desenvolvido que mexe com as estruturas da 150 formação de muitos educadores (que se dizem isso) levando-nos a uma reflexão muito grande sobre o que e como ensinamos. É um curso destinado a formação interdisciplinar para quebrar as “gavetinha” as quais estávamos habituados, havendo uma interação da equipe e do conteúdo trabalhado pelos mesmos. Nunca mais a Ciência será vista com os mesmos olhos.(A14) Sim, pois os meus orientadores estão em atividades mutuas para definir determinado assunto levando-nos a percepção coerente e coesa do resultado final do assunto relacionado.(A15) A minha formação era fruto de um trabalho interdisciplinar, onde temas são eleitos para que as áreas de estudo o analizem.(A16) Não nas formações anteriores mas nessa seim, pois o curso de Lic. Plena em Ciências Naturais e Matemática tem sido dentro dessa prática na maioria das questões estudadas.(A17) Embora os alunos desta licenciatura consigam vislumbrar aspectos importantes da realização do trabalho interdisciplinar, quais o esforço de resgate da unidade do conhecimentos, a superação da extrema fragmentação disciplinar, a reflexão sobre a prática pedagógica como instrumento de aprimoramento da docência, a articulação entre teoria e prática, o contexto da Ciência, entre outros, não mencionaram a questão da humildade, o que nos faz afirmar a necessidade de se ter em currículos interdisciplinares um espaço para o estudo e a discussão teórico-práticas da humildade como elemento fundamental da prática pedagógica interdisciplinar. O estudo teórico da humildade poderia lhes ensinar que ser humilde é estar aberto para o outro. É reconhecer os próprios limites e aceitar que sabe algo de modo imperfeito, incompleto. É compreender que é preciso estar-se sempre a procura de novos elementos para reforçar aquilo que se sabe. Que todos podem, de alguma forma, contribuir para enriquecer o conhecimento. É enfim ter a coragem de abandonar a satisfação e a segurança pessoal para aceitar a presença ativa do outro, e ouvir, escutar e rever para não mais se considerar o centro da ação pedagógica. (ALVES, 2002, p.61-63). 151 Em que pese a ausência de um estudo de bases teóricas sobre a humildade como pressuposto da ação interdisciplinar, o curso de Ciências Naturais da UFMT parece realmente ter sido organizado sobre um currículo interdisciplinar. Apresenta-se estruturado, não em disciplinas isoladas sob a responsabilidade de um único professor, mas em eixos temáticos que se abre a múltiplas discussões orientadas por vários professores com a participação direta dos alunos. Neste sentido, o curso parece ser mais agradável ao alunado, pois que coloca, na mesma linha de aprendizagem, todos os seus sujeitos, professores-formadores e alunos em formação, rompendo deste modo com o modelo tradicional de currículo. Fazendo interagir pessoas e conteúdos numa proposta de reeduação integral dos envolvidos. [...]. É um curso que tem como objetivo principal não a própria ciência, mas a formação do professor, né. Então, nas várias atividades que são feitas são sempre discutidas com os alunos, a maneira com que aquilo foi discutido, eles fazem uma avaliação permanente do curso e de sua prática pedagógica. E, ah, o curso exige de certa forma que aqueles alunos que são professores do Estado realizem práticas diferenciadas na sala de aula que eles tem, eles tem que prestar conta disto, e muitas das decisões que são tomadas no curso são tomadas também junto com eles, né. No geral as práticas envolvem, eh, o trabalho em grupo. A ênfase é o trabalho em grupo e, ah, algumas coisas que não são dadas ênfase nos cursos tradicionais e que os professores do curso de licenciatura em ciências naturais acreditam que são importantes, como por exemplo, escrever, são coisas que são praticadas. [...]. Muitas vezes a gente faz um trabalho integrado com os alunos, ne, a gente brinca com os alunos, os alunos brincam com a gente, não tem assim tanta diferença, porque não fica claro quem que é o professor quem é o aluno. Vc rompe então essa barreira e realmente, [...] é fundamental a questão da humildade, ne? Diante dos dados construídos podemos afirmar que há interdisciplinaridade na organização curricular do curso de Ciências Naturais da UFMT. Quanto aos demais a interdisciplinaridade ainda não conseguiu alcançar nem o currículo, nem tão pouco a prática pedagógica do professor enquanto trabalho coletivo. Existem iniciativas de alguns professores, que procuram relacionar osconteúdos de sua disciplina com outras áreas do conhecimento. Considerações Finais ___________________________________________________________________________ 153 A presente pesquisa nos possibilitou compreender que, muito embora as orientações oficiais brasileiras venham robustecendo paulatinamente, desde a década de 1990, a autonomia das IES no tocante a organização curricular, a abordagem interdisciplinar e contextualizada recomendada parece ser ainda hoje um sonho longe de se ver realizado. As propostas do MEC apresentam-se frágeis, pois estabelecem diretrizes de orientação para a reforma curricular, dispõem “o que” as IES devem fazer sem lhes favorecer “o como”; direcionam novos modelos de formação baseados na interdisciplinaridade, porém não implementa políticas públicas efetivas para a reeducação do professor-formador tradicionalmente formado no modelo linear-disciplinar e segmentado, deixando as licenciaturas carregarem suas propostas pela senda do irrealizado, do utópico. Assim, : é ilusório pensar que um conjunto de medidas administrativas possa colocar um paradeiro a hábitos tão arraigados, a rotinas e estruturas mentais tão solidariamente estabelecidas” (JAPIASSÚ, 1992, p.91). Certamente não será por meio de decretos que este panorama irá mudar. É preciso antes uma efetiva mudança de referência tanto das políticas públicas quanto das intuições e do pensamento das pessoas dentro delas, conforme nos ensina Morin (2000). A pesquisa nos revelou que a mudança do pensamento das pessoas parece desdobrar-se em dois níveis: um pessoal e outro coletivo. Estes níveis são vivenciados articuladamente no tempo e no espaço, numa grande complexidade, qualidade do que vai se construindo em conjunto. No nível pessoal parece ser preciso primeiramente o reconhecimento da necessidade de mudança. Depois, é preciso que os sujeitos acreditem que é possível mudar e se disponham a mudar empenhando todos os esforços possíveis para se despirem de sua formação tradicional e do pensar segmentado e isolado no qual foram formados. 154 Talvez seja esta a etapa mais nevrálgica, por ser solitária e requerer como pressuposto fundamental um recurso interno, uma virtude, a humildade: Somente com a humildade eu consigo me despir da minha (..), dos meus conhecimentos, para o quais eu fui preparada e consigo trabalhar com o outro dentro do conhecimento do outro, um ajudando o outro, né, num processo de humildade de troca de conhecimento pra se construir outro conhecimento. (P2) Cabe aqui dizermos que acreditamos, como os filósofos clássicos que é possível se ensinar virtude, entendendo que virtude é o conhecimento e o vicio a ignorância. Neste aspecto, pensamos que a humildade deveria ser um dos temas de estudo da formação interdisciplinar, por a reconhecermos como fundamento básico da interdisciplinaridade. Já no nível coletivo, seria preciso que os professores pusessem questão suas práticas pedagógicas e reinventassem a própria organização do trabalho e as relações entre as pessoas que a constituem (THURLER, 2002, p.89), aprendendo a tecer o conhecimento em conjunto, dando ao trabalho interdisciplinar o seu caráter de complexidade. Por outro lado, concluímos que seria preciso também reformar as instituições de ensino, que de igual modo precisarão reinventar-se, libertando-se de suas estruturas rígidas segmentadas e hierarquizadas, abrindo-se para a construção coletiva. Sem esquecer da cooperação do Estado na concretização destas atividades dano suporte e oferecendo meios para esta concretização, por exemplo, com melhores salários, maiores incentivos financeiros as universidades. Ademais disto e por derradeiro acabamos por entender que para que a organização curricular pudesse ganhar um caráter interdisciplinar seria preciso antes, estimular um conjunto de atitudes (interdisciplinares) que fixasse uma nova relação entre currículo, conteúdos, pessoas e realidade, influenciando-se mutuamente. Nesta perspectiva, pensamos que os conteúdos deveriam ser selecionados e desenvolvidos a partir de uma concepção que pressupusesse 155 interação entre o currículo e a realidade na qual se desenvolveriam. Os conteúdos deveriam ser selecionados com base em uma significação real, em afinidade com os sujeitos envolvidos para, conseqüentemente, serem desenvolvidos pelos professores com maior apropriação. Contudo, restou demonstrado que no currículo multidisciplinar assumido pelas Licenciaturas Plenas em Física, Química e Ciências Biológicas, os alunos recebem informações fragmentadas e em decorrência disto podem passar a ter uma visão deformada do mundo. Não refletem sobre a prática pedagógica, pois que sua formação encontra-se centrada nos conceitos estruturantes das ciências naturais do que nas questões pedagógicas propriamente ditas. No currículo interdisciplinar da Licenciatura Plena em Ciências Naturais, pareceu-nos que as informações, as percepções e os conceitos compõem uma totalidade de significação completa e o mundo já não é visto como um quebra - cabeça desmontado. Professores e alunos encontram-se na mesma condição de aprendizagem o que quebra a relação de poder. A pesquisa mostrou que apesar da interdisciplinaridade requerer múltiplas mudanças para a sua concretização, ao ponto de parecer impossível vê-la realizada na organização curricular dos cursos investigados, ficamos muito esperançosas, pois tivemos a certeza de que não se trata de uma proposta utópica como querem alguns. Trata-se antes de um desafio de transformação paradigmática educacional, trata-se do novo pedindo passagem, mas trata-se acima de tudo de uma tarefa possível, enriquecedora e humana, conforme a que vimos no curso de Licenciatura Plena de Ciências Naturais e Matemática da UFMT: Gostaria de dizer que para mim este curso (CIENCIAS NATURAIS DA UFMT) tem sido uma ruptura de paradigma e que eu tenho aprendido de uma forma diferente. Mais importante é que eu aprendi a quebrar paradigmas para se chegar a construção de um conceito. E isso tem assim, vamos dizer, quando comecei o curso eu estava desestimulado querendo me aposentar porque os alunos não querem nada com nada. Aqui eu voltei a enxergar que a gente pode contribuir para mudar isso. Falta ainda muita coisa, mas a gente tá buscando. (A13). Bibliografia _________________________________________________________________________________________________________________ 157 ANDERSON, B. Nação e consciência nacional. São Paulo: Editora Ática, 1989. APPLE, M.W. Política cultural e educação . São Paulo: Cortez, 2000 ___________. Repensando ideologia e currículo. In: MOREIRA, A. F. e SILVA, T. 4. T. da. Currículo, cultura e sociedade. 4ed. São Paulo, 2000. ALVES, C. Humildade. In: FAZENDA, I. C. Interdisciplinaridade. Dicionário em Construção. Cortez. São Paulo. 2002. BASARAB, Nicolescu. O Manifesto da Transdisciplinaridade. Triom. São Paulo, 2001 BITTAR, Eduardo C.B. e ALMEIDA, Guilherme. Curso de Filosofia do Direito. Atlas (Jurídico). São Paulo. 2005. BRASIL. Lex. Coletânea de legislação e jurisprudência. São Paulo: Lex editor, 1937 BRASIL. Ministério da Educação – Secretaria de Ensino Fundamental. Referênciais para a formação de professores. Brasília, 1999. BRASIL. Ministério da Educação –. Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília. 1996. BRASIL. Ministério da Educação –. Parâmetro Curricular Nacional. Brasília. 1995. BRASIL. Ministério da Educação –. Parâmetro Curricular Nacional. Brasília. 2000. BRASIL. Ministério da Educação –. Proposta de Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior. Brasília. Maio. 2000. BRASIL. www.cetrans.futuro.usp.br/locarnoport.html Congresso Internacional de Locarno. Que Universidade para o Amanhão? Em Busca de uma Evolução Transdisciplinar da Universidade - Projeto CIRET-UNESCO. Evolução Transdisciplinar da Universidade. 1997. BRASIL. CIRET - Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Inter e International Transdisciplinares. http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/ 158 Symposium on Transdisciplinarity, com o tema "Em direção a um processo integrativo e um conhecimento integrado". 1998. BRASIL. http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/. Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação. 1998. BRASIL.http://www.ung.br/wpages/news/capacitacao_interdisciplinaridade_tex to2.htm A Questao Da Interdisciplinaridade. FAZENDA, I. BRASIL. http://www.kocher.pro.br/dicionario/d06.htm Dicionário de Expressões e Frases Latinas. Compilado por Henerik Kocher, acessado em 24 de janeiro de 2005, às 14h: 03 min. BRASIL. http://www.ufop.br/graduacao/ldbtext.htm A nova LDB. BROLEZZI, Antonio Carlos. BRASIL. http://www.pucsp.br/paulofreire/cadernoporto09.htm. SMED – Secretaria Municipal de Educação. Cadernos Pedagógicos (nº 09). Porto Alegre. 1996. BRASIL. http://www.prg.unicamp.br/projeto_pedagogico.html SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO. PEREIRA Elisabete Monteiro de Aguiar. 2004 BRASIL. http://www.mec.gov.br/cne/ftp/CEB/CEB0298.doc Resolução n. 2 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de 07 de abril de 1998. Brasília: MEC/CNE, 1998a. _________________.Parâmetros Curriculares Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998b. Nacionais para o Ensino BRASIL. http://www.senac.br/INFORMATIVO/BTS/273/boltec273a.htm, Competências na organização curricular da reforma do ensino médio. Alice Casimiro Lopes. 2005. BARBOSA. Jane Rangel Alves. Formação do Professor de Filosofia: um repensar. Disponível em http://www.usp.org.br/trabalhos/formacao... Acessado em 17 de agosto de 2005. BRZEZINSKI, I. Formação de Professores, um desafio. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 1997, p. 11-28. 159 _____________ , FREITAS, H. C. L., “Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de formação”, Educação e Sociedade, nº 80, 2002. CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 1982. CHAGAS, V. Educação Brasileira: o Ensino de 1º e 2º Graus – Antes, Agora e Depois? São Paulo. 1976. CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. Editora Ática. São Paulo. 1997. 9ª edição. CONARCFE - Documento Final do V Encontro Nacional da Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, Belo Horizonte, 1990. p. 7-14. COLL, C. DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. Edital SESu nº 4/97 de 10 de dezembro de 1997. Seção 3, publicado em 12de dezembro de 1997, p. 26.720. _________________________ . Homologação do Parecer CP/CNE nº 9/2001 de 08 de maio de 2001. DOU nº 13, Seção 1, p.31. 18/01/2002. _________________________ . Homologação do Parecer CP/CNE nº 27/2001 de 02 de outubro de 2002. DOU nº 13, Seção 1, p.31. 18/01/2002. _________________________ . Homologação do Parecer CP/CNE nº 28/2001 de 02 de outubro de 2002. DOU nº 13, Seção 1, p.31. 18/01/2002. _________________________ . Resolução CP/CNE nº 1/2002 de 19 de fevereiro de 2002. DOU nº 42, Seção 1, p.8-9. 04/03/2002. _________________________ . Resolução CP/CNE nº 2/2002 de 19 de fevereiro de 2002. DOU nº 42, Seção 1, p. 9. 04/03/2002. _________________________ . Resolução CP/CNE nº 2/2002 de 1º de setembro de 2004. DOU nº 169, Seção 1, p.17. 01/09/2004. FAZENDA, Ivani C. Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 3.ed. Campinas.1998. Papirus. 160 __________________. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo.1995. Loyola. __________________. Dicionário em construção: interdisciplinaridade. São Paulo. Cortez. 2002. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. FORQUIN, J. C. Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais. In: 6. Teoria e Educação. Porto Alegre, 1992 FEUERWERKEr L.C.M, SENA R.R. A construção de novos modelos acadêmicos, de atenção à saúde e de participação social. In: Almeida M, Feuerwerker L, Llanos, organizadores. A educação dos profissionais de saúde na América Latina: teoria e prática de um movimento de mudança. São Paulo: Hucitec; 1999. p.47-82. FOUCAULT, Vigiar e Punir. Petrópolis. Vozes. 2001. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 15. ed. São Paulo : Paz e Terra, 2000. FREITAS, H. C. L. “A reforma do Ensino Superior no campo da formação dos profissionais da educação básica: As políticas educacionais e o movimento dos educadores”, Educação e Sociedade, nº 68, 1999. GADOTTI, Moacir. “Pressupostos do Projeto Pedagógico”. In: MEC, Anais da Conferência Nacional de Educação para Todos. Brasília. 1994. GOODSON, I.A construção social do currículo. Lisboa: Educa, 1996 GONÇALVES, Genir P. Interdisciplinaridade e Educação em Química: a Visão dos Professores e Professoras de Química da Rede Estadual do Município de Cuiabá – MT. Dissertação. Mestrado em Educação. UFMT. Orientadora: Mauricéa Nunes. 2003. _____________, & NUNES, M. Interdisciplinaridade: As concepções dos professores de Química das escolas públicas estaduais do município de CuiabáMT. Resumo publicado no VII EPECO - junho de 2004. GREGORIO. Sergio Biagi. Reflexos Condicionados. Disponível em http://www.ceismael.com.br/artigo/artigo018.htm Acessado em 12/04/05 as 21:00 horas de 161 GUSDORF, G. Present, passé avenir de la recherche interdisciplinaire. Rev. Int Sciences Sociales. 1977. INSTITITUTO DE PESQUISAS AVANÇADAS EM EDUCAÇÃO. Revista do Direito Educacional. Rio de Janeiro. 1989 ISAMBERT-JAMATI, Viviane. O apelo à noção de competência. Revista: l`orientaion scolaire et professionelle – da sua criação aos dias de hoje. In: Tanguy Lucie, Tope, Françoise, Saberes e Competências: o uso de tais noções na escola e na empresa. São Paulo: papirus editora, 1997. JAPIASSÚ, H. Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Rio de Janeiro. 1976. Imago. LEGENDRE, Renald, Dictionnaire Actuel de L'Éducation, Montréal, Canadá, Ed: Guérin, 1993. LOPES, ALICE CASIMIRO. Parâmetros curriculares para o ensino médio: quando a integração perde seu potencial crítico. In: LOPES, Alice;MACEDO, Elizabeth. Disciplinas e integração curricular: história e políticas. Rio de Janeiro: DP&A. 2000. ___________________. GOMES, Maria Margarida; LIMA, Inilcéa dos Santos. Diferentes contextos na área de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio: integração com base no mercado. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 3. Anais. Atibaia (SP): ABRAPEC, nov, 2001 LUDKE, M. “Avaliação Institucional: Formação de Docentes para o Ensino Fundamental e Médio (As Licenciaturas)”. IN; SÉRIE: Cadernos CRUB. Brasília, 1994. V.1, n. 4. ___________.; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa Em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. MARTINS, CARLOS B. “O Ensino Superior nos anos 90” - Artigo publicado pela revista São Paulo em Perspectiva vol.14 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2000. MARTINS J.T. e UTYAMA Ika. L.D.B e diretrizes curriculares: aplicação no currículo integrado do curso de enfermagem da UEL. Revista Olho Mágico.1999. Outubro; 5(20): p. 8-9. MELHORANÇA S. R. L.; ARAÚJO, N. L.; NUNES, M.- Concepções dos Alunos dos Cursos de Pedagogia sobre Ensino. Artigo publicado na 56ª Reunião 162 Anual SBPC – Universidade Federal de Mato Grosso – Cuiabá/MT. Julho 2004. Anais p. 94. MOREIRA, A. F. e SILVA, T. T. (org.) Currículo, cultura e sociedade. 4ed. São Paulo: Cortez, 2000. MORIN, Edgar. (1999). Por uma reforma do pensamento. Em: Pena-Veja, A. & Nascimento, E. P. do (1999). O pensar complexo: Edgar Morin e a crise da modernidade . Rio de Janeiro: Garamond. ____________. Educação e Complexidade: Os sete saberes e outros ensaios. Org. ALMEIDA, Maria da Conceição e CARVALHO, Edgard de Assis. São Paulo: Cortez, 2000 ____________. A ciência com consciência. Rio de janeiro: Bertrand Brasil. 2002. ____________. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. 2004. NICOLESCU, Basarab.O manifesto da transdisciplinaridade. Tradução: Lúcia Pereira de Souza. São Paulo: Triom, 1999 PALMADE, G. Interdisciplinariedad y Ideologias. Madrid. Marcea. 1979. Parecer CNE/CP 009/2001- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CP 027/2001- Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. PERRENOUD P. e THURLER Monica Gather. As Competências para Ensinar no Século XXI, São Paulo. Ed. Artmed, 2002 PESSANHA E. C. e MENEGAZZO, M.A. Da História das Disciplinas Escolares a História da Cultura Escolar: Uma trajetória de Pesquisa. Revista Brasileira de Educação Set/ Out/ Nov/ Dez. 2004 nº 27. Disponível em www.anped.org.br/rbe27/anped-n27-art04.pdf. Extraido em 10/05/05 às 17 horas 163 RESOLUÇÃO CNE/CP 1/2002 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. RINALDI, C. Características do Perfil Atual e Almejado do Professor de Ciências de Mato Grosso: Subsídios para o Estabelecimento do Status Epistemológico da Educação Ética. Tese. Doutorado em Educação. UFMT. Orientador. Sérgio Roberto de Paula. 2002. SACCONI, L. A.1000 Erros de Português da Atualidade. Ed. Nossa. São Paulo. 1990. SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sob a prática. 3ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. _________________ e GOMES, A. I. P. Compreender e transformar o ensino. 4ed. ArtMed,1998. SANTOS. L. L.C.P e MOREIRA, A. F. Currículo: questões de seleção e organização do conhecimento. In: Caderno Idéias. N.26, FDE. São Paulo, 1996. SANTOS, L. M. P. L. et all. Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática. Caderno de Resumo: Seminário Educação 2003. p- 83-85. SAVIANI, Dermeval. Educação: Do Senso Comum à Consciência Filosófica. São Paulo: Cortez, 1986. SILVA, T. T. da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. ___________. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. 2ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. ___________. Teoria cultural e educação: um vocabulário crítico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. ____________. Territórios contestados. Petrópolis: Vozes, 1995. SIQUEIRA. A. Práticas Interdisciplinares na Educação Básica: Uma Revisão Bibliográfica – 1970 - 2001. Campinas. Educação Temática Digital. vol.3 n.1. 2001. SIQUEIRA. H. S. G. Prática Interdisciplinar na Universidade: Descontextualização. Artigo publicado no Jornal "A RAZÃO" em 16.09.99 164 SCKLIAR, C. Pedagogia (Improvável) da diferença: e se o outro não estivesse aí? Rio de Janeiro: DP&A, 2003. TAPIA. C. E. V. Prática Docente Interdisciplinar: Desafios (In)Visíveis da Mudança Curricular na Enfermagem.tese de Doutorado em Educação. PUC/SP. Orientadora: Maria Helena Salgado Bugnato. 2000. ZABALA. Antoni. Enfoque Globalizador e Pensamento Complexo. Porto Alegre. 2002. Editora Artmed Anexos 166 ANEXO I Apresenta os Quadros I, II e suas respectivas legendas. Quadro I – Relação de Universidades Públicas e Privadas que registraram junto a CAPES, no período de 1990 a 1999, dissertações e teses com a palavra interdisciplinaridade no título. A N O Outras áreas 1 1990 PUC/RJ UEJM5 1991 - 1992 USP/SP CEFET UFRS USP/SP USP/SP PUC/RS Unicamp UFRJ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 PUC/SP PUC/SP PUC/RS USP/SP UFPE Unicamp UFAL USP U.Gama Fº UFSC UEJM5 UEJM7 UFMG UFRJ DISSERATAÇÕES Área da Educação Diversas Linha linhas 2 FP 3 UPa Total Outras áreas 1 - - - - - PUCPetrop Linha Ed. Cien4 - UM.Sorocaba UMPiracicaba PUC/SP - - - - - PUC/SP PUC/SP PUC/SP PUC/SP PUC/SP PUC/SP PUC/SP PUC/SP PUC/PR PUC/SP PUC/SP PUC/SP Unicamp PUC/RS PUC/RS PUC/SP USP/SP UFRS - - - PUC/RS - - - - - - - PUC/SP - - - - - - - - - PUC/SP PUC/SP PUC/SP - - - USP/SP PUC/SP PUC/SP - - - - - - - - PUC/SP - 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 09 09 00 00 00 - UFRS PUC/SP UFMT UEJM8 PUC/RS UFCE USP/SP PUC/SP Unisinos UFRS - 1999 UPu TESES Área da Educação Diversas Linha Linha linhas 2 FP 3 Ed. Cien4 - PUC/RS 18 06 24 06 07 13 PUC/SP PUC/SP PUC/RS PUC/SP PUC/RS PUC/SP PUC/RS U.Metod. Piracicaba UFAM USP/SP UNB UFAM 07 25 32 PUC/SP - 167 Quadro II – Relação de Universidades Públicas e Privadas que registraram junto a CAPES, no período de 2000 a 2003, dissertações e teses com a palavra interdisciplinaridade no título. A N O 2000 2001 2002 2003 UPu UPa Total 1 Outras áreas PUC/SP PUC/SP UEJM7 UFRJ PUCCamp UPMackenzie UPMackenzie CEFET/RJ UFMG UFRJ CEFET/MG UFRS Univale DISSERATAÇÕES Área da Educação Diversas Linha Linhas 2 FP 3 - PUC/RS UFAM UFRJ PUCPetrop PUCCamp PUC/RS UPMackenzie PUCCampi PUC/SP USMarcos UFSC UFPR UEMaringá UNICID UNICID UNICID USP/SP 03 05 08 01 03 04 PUCPetrop. PUCCamp PUC/SP UNICID/SP UNICID/SP UTuiuti UNICID/SP UNICID/SP UNICID/SP UPMackenzie UNICID/SP URBlumenau UNICID/SP UNICID UNICID UNICID UNICID UNICID UNICID UNICID PUC/SP PUCCampi UNICID UNICID UCDBosco UNICID UNICID UNICID UNICID UMSorocaba UNICID UNICID UNICID PUCCampi UEPG UFPE 02 21 23 Linha Ed. Cien4 - UEJM6 - Outras áreas1 USP/SP UFRJ UEJM USP/SP UFRJ UFRJ USP/Ribeirão Unicamp TESES Área da Educação Linha Diversas Linha Ed. Cien4 linhas 2 FP 3 PUC/SP PUC/SP PUC/SP - UFRS PUC/SP - Unicamp PUC/SP UFRS - UEJM6 UFMT ULuter UFSC UFRJ Unicamp 03 00 03 10 00 10 03 01 04 PUC/SP PUC/SP - 01 06 07 00 00 00 168 Legendas Quadros I e II Outras Áreas 1 Pesquisa em outras áreas do conhecimento não relacionadas à Educação Diversas Linhas 2 Pesquisa na área da Educação - Em diversas linhas de pesquisa Linha FP 3 Pesquisa na área da Educação - llinha Formação de professores Linha Ed. Cien4 Pesquisa na área da Educação - Linha Educação em Ciências UPu Universidades Públicas UPa Universidades Particulares PUC/SP Pontifícia da Universidade Católica – São Paulo PUC/Petrop Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis PUC/RS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUC/PR Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUC/Camp Pontifícia Universidade Católica de Campinas UNICID Universidade da Cidade de São Paulo Unisinos Universidade Vale do Rio Sinos Univali Universidade Vale do Itajaí UMSorocaba Universidade Metodista de Sorocaba UMPiracicaba Universidade Metodista de Piracicaba ULuter Universidade Luterana UCDBosco Universidade Católica Dom Bosco URBlumenau Universidade Regional de Blumenau UTuiuti Universidade Tuiuti - Paraná UPMackenzie Univerisdade Presbiteriana Mackenzie USMarcos Universidade São Marcos UGama Fº Universidade Gama Filho USP/SP Universidade de São Paulo – São Paulo USP/RIBEIRÃO Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto UFAL Universidade Federal de Alagoas UFAM Universidade Federal do Amazonas UFCE Universidade Federal do Ceará UFMG Universidade Federal de Minas Gerais UFMT Universidade Federal de Mato Grosso UFPE Universidade Federal do Pernambuco UFPR Universidade Federal do Paraná UFRJ Universidade Federal de Rio de Janeiro UFRS Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFSC Universidade Federal de Santa Catarina CEFFT/MG Centro Federal de Estudos Tecnológicos – Minas Gerais CEFET/RJ Centro Federal de Estudos Tecnológicos – Rio de Janeiro UEJM5 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – Franca 6 UEJM Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – Bauru UEJM7 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – Marília 8 UEJM Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – Rio Claro UEMaringá Universidade Estadual de Maringá - Paraná UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa - Paraná UNB Universidade de Brasília Unicamp Universidade de Campinas 169 ANEXO II Apresenta o Questionário aplicado aos alunos das quatro licenciaturas pesquisadas. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO LINHA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS Prezado (a) Entrevistado(a): A presente pesquisa faz parte do grupo GPECIN e do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação, ambos da UFMT e tem por objetivo pesquisar a prática interdisciplinar nos cursos de Ciências Naturais, Física, Química e Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso. As respostas aqui registradas serão posteriormente categorizadas e analisadas no corpo da dissertação, sem, contudo, revelar a identidade de seus autores. Assim, gostaríamos de poder contar com sua valiosa colaboração no sentido de responder aos questionamentos que se seguem, e, desde já registrar os nossos agradecimentos e respeito à essa brilhante profissão. GRUPO I - Questões relativas à construção do perfil dos sujeitos da pesquisa 1.0 - IDENTIFICAÇÃO: Nome:............................................................................................................................................ Naturalidade:................................................ UF: ............... Ano de Nascimento: ....................... Sexo: M ( ); F ( ) Endereço....................................................................................Bairro: ....................................... Cidade:..................,,,........ UF:........... CEP:.......................... Fones: .......................................... E-mail:.......................................................................................................................................... 2.0 - FORMAÇÃO ESCOLAR: Ensino médio: Propedêutico ( ); Técnico ( ). Normal ( ); Outros ( ) Nome do Curso:............................................................................................................................ 2.1 – Ensino Superior: 2.1.1-Nome do curso: .................................................................................................................. Completo ( ) Ano de início...................................... Ano de término:............................. Instituição formadora:. ........................................................................................................... Incompleto ( ) Ano de início.............................. Previsão de término:............................ 170 2.1.2 - Tem outro curso superior? Sim ( ) Não ( ) Nome do curso:................................................................................................................. Instituição formadora: ...................................................................................................... Ano do início: ........................................ Ano do término: .............................................. 2.1.3 - Pós-graduação: Especialização ( ) Área de concentração:............................................... Título do Trabalho de Especialização............................................................................... .......................................................................................................................................... Instituição formadora: ..................................................................................................... Ano de conclusão.............................................................................................................. 2.1.4 - Mestrado ( ); Área de concentração: ............................................................................... Título da Dissertação: ...................................................................................................... ........................................................................................................................................... Instituição formadora:....................................................................................................... Ano de conclusão.............................................................................................................. 2.1.5 - Doutorado ( ); Área de concentração: ............................................................................. Título da Tese: ................................................................................................................. Instituição formadora:....................................................................................................... Ano de conclusão.............................................................................................................. 3.0 - ATUAÇÃO PROFISSIONAL 3.1.1 - Já atua como professor? Sim ( ) Não ( ). Disciplina:............................................... Se Sim, responda: Rede Federal ( ); Interino ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Estadual ( ); Interino ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Municipal ( ); Contratado ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Particular ( ); Contratado ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Tempo de atividade como professor................................................................................. Carga horária (total) trabalhada na semana:...................................................................... 3.1.2 - É professor em mais de uma disciplina? Sim ( ); Não ( ); Se sim, responda: Disciplina a)..................................................................................................................... Rede Federal ( ); Interino ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Estadual ( ); Interino ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Municipal ( ); Contratado ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Particular ( ); Contratado ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Tempo de atividade como professor................................................................................. Carga horária (total) trabalhada na semana:...................................................................... Disciplina b) ...................................................................................................................................... Rede Federal ( ); Interino ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Estadual ( ); Interino ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Municipal ( ); Contratado ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Particular ( ); Contratado ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Tempo de atividade como professor................................................................................. Carga horária (total) trabalhada na semana:...................................................................... 171 GRUPO II - Questões relativas à interdisciplinaridade na formação dos discentes 1) O que você entende por interdisciplinaridade? ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 2) Você percebe o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar em sua formação? ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Prezado Entrevistado! O espaço fica reservado para outros comentários que entender necessário, com relação à presença da interdisciplinaridade em seu curso. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Cuiabá, .............. de .......................... de 2005. 172 ANEXO III Apresenta as questões que nortearam as entrevistas com os professores das quatro licenciaturas pesquisadas. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO LINHA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS Prezado (a) Professor(a): A presente pesquisa faz parte do grupo GPECIN e do Programa de PósGraduação – Mestrado em Educação, ambos da UFMT e tem por objetivo pesquisar a prática interdisciplinar nos cursos de Ciências Naturais, Física, Química e Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso. As respostas aqui registradas serão posteriormente categorizadas e analisadas no corpo da dissertação, sem, contudo, revelar a identidade de seus autores. Assim, gostaríamos de poder contar com sua valiosa colaboração no sentido de responder aos questionamentos que se seguem, e, desde já registrar os nossos agradecimentos e respeito à essa brilhante profissão. GRUPO I - Questões relativas à construção do perfil dos sujeitos da pesquisa 1.0 - IDENTIFICAÇÃO: Nome do professor (a):................................................................................................................. Naturalidade:................................................ UF: ............... Ano de Nascimento: ....................... Sexo: M ( ); F ( ) Endereço....................................................................................Bairro: ....................................... Cidade:..................,,,........ UF:........... CEP:.......................... Fones: .......................................... Email:.............................................................................................................................................. 2.0 - FORMAÇÃO ESCOLAR: Ensino médio: Propedêutico ( ); Técnico ( ). Normal ( ); Outros ( ) Nome do Curso:............................................................................................................................ 2.1 – Ensino Superior: 2.1.1-Nome do curso: .................................................................................................................. Completo ( ) Ano de início...................................... Ano de término:............................. Instituição formadora:. ..................................................................................................... Incompleto ( ) Ano de início.............................. Previsão de término:............................ 2.1.2 - Tem outro curso superior? Sim ( ) Não ( ) Nome do curso:................................................................................................................ Instituição formadora: ...................................................................................................... Ano do início: ........................................ Ano do término: .............................................. 173 2.1.3 - Pós-graduação: Especialização ( ) Área de concentração:............................................... Título do Trabalho de Especialização............................................................................... .......................................................................................................................................... Instituição formadora: ..................................................................................................... Ano de conclusão.............................................................................................................. 2.1.4 - Mestrado ( ); Área de concentração: .............................................................................. Título da Dissertação: ...................................................................................................... ........................................................................................................................................... Instituição formadora:....................................................................................................... Ano de conclusão.............................................................................................................. 2.1.5 - Doutorado ( ); Área de concentração: ............................................................................. Título da Tese: ................................................................................................................. Instituição formadora:....................................................................................................... Ano de conclusão.............................................................................................................. 3.0 - ATUAÇÃO PROFISSIONAL 3.1.1 - Já atua como professor? Sim ( ) Não ( ). Disciplina:.............................................. Se Sim, responda: Rede Federal ( ); Interino ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Estadual ( ); Interino ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Municipal ( ); Contratado ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Rede Particular ( ); Contratado ( ); Efetivo ( ); Outro ( ); Tempo de atividade como professor................................................................................. Carga horária (total) trabalhada na semana:...................................................................... 3.1.2 - É professor em mais de uma disciplina? Sim ( ); Não ( ); Qual ................................. Carga horária (total) trabalhada na semana:...................................................................... 3.1.3 – Dá aulas em mais de um curso? Qual:.............................................................................. Sim, na mesma instituição ( ) Sim, noutra instituição ( ) Qual............................................... Não ( ) 3.1.4 – Possui algum cargo ou função alem da docência no(s) curso(s) em que leciona?. Sim ( ) Não ( ). Qual............................................................................................................. GRUPO II - Questões relativas à presença da interdisciplinaridade no curso 1) Que professor você pretende formar? 2) Qual a sua concepção de interdisciplinaridade? 3) Você consegue perceber a presença da interdisciplinaridade na organização curricular de seu curso? 4) Como você desenvolve a interdisciplinaridade em sua prática pedagógica? Cuiabá, .............. de .......................... de 2005. 174 ANEXO IV Apresenta as grades curriculares das licenciaturas investigadas: 1- CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA/UFMT Regime de Crédito. Para o aluno graduar-se em Licenciatura Plena em Física, deverá perfazer 145 créditos equivalentes a 2.505 horas, integralizados no mínimo de 07 (sete) períodos letivos e no máximo em 12 (doze) períodos letivos. DISCIPLINAS CRÉDITO CARGA HORÁRIA Disciplinas Obrigatórias 129 2.250 Disciplinas Optativas 16 255 TOTAL 145 2.505 1º semestre CRÉD. C.H. PRÉ - REQ. 303-0501-2 Física Geral e Experimental I CÓDIGO 4.1.0 90 - 304-0129-1 Cálculo I 6.0.0 90 - 304-1284-6 Vetores e Geometria Analítica 6.0.0 90 - 17 270 - TOTAL DISCIPLINA ................................................. 4º semestre CÓDIGO DISCIPLINA 303-0504-7 CÓDIGO 304-0393-6 303-0502-0 303-1245-0 304-0130-5 Física Geral e Experimental IV DISCIPLINA Equações Diferenciais Física Geral e Experimental II Termodinâmica Cálculo II 302-1968-0 105-1657-3 308-1775-7 TOTAL TOTAL 2º semestre CRÉDITO 6.0.0 4.1.0 C.H. 4.0.0 90 90 4.1.0 Química I PsicologiaGeral da Educação II Computação para o Ensino I ................................................. 4.1.0 90 4.0.0 ................................................. 21 CRÉDITO 4.1.0 4.1.0 C.H. PRÉ-REQ 90 303-0503-9 PRÉ-REQ. 60 304-0131-3 303-0501-2 304-0131-3 90304-0129-1 303-0502-0 - 105-1656-5 60 90 18 360 300304-1284-6 - CRÉDITO 4.1.0 C.H. 90 PRÉ-REQ 303-0504-7 4.0.0 90 105-1657-3 5º Semestre CÓDIGO DISCIPLINA 303-0505-5 Física Geral e Experimental V 106-1665-9 CÓDIGO 303-0843-7 303-0503-9 304-0131-3 302-1969-8 TOTAL 105-1656-5 Didática III DISCIPLINA Mecânica Física Geral Clássica e Experimental III Cálculo III Optativa I Química Geral II ................................................. Psicologia da Educação I 3º semestre CRÉDITO C.H. 4.1.0 906.0.0 6.0.0 90 4.1.0 90 4.0.0 60 4.0.0 18 TOTAL ................................................. 20 300 RP = Requisito Paralelo. Pode ser cursado juntamente com Eq. Diferenciais PRÉ-REQ 303-0502-0 90 303-0502-0 304-0393-6 304-0130-5 60 302-1968-0 330 - 175 6º Semestre CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C.H. PRÉ-REQ 303-0447-4 Estrutura da Matéria I 4.0.0 60 303-0505-5 303-0694-9 Instrum. p/ o Ensino de Física I 0.2.0 60 106-1665-9 304-0133-0 Cálculo Numérico 4.0.0 60 304-0393-6 RP 303-0988-3 Prática de Ens. De Física I 0.2.0 60 303-0505-5 4.0.0 60 16 300 Optativa II TOTAL ................................................. - 7º Semestre CÓDIGO DISCIPLINA 303-0448-2 Estrutura da Matéria II CRÉDITO C.H. 6.0.0 90 PRÉ-REQ 303-0447-4 303-0989-1 Prática de Ens. de Física II 0.1.2 90 303-0988-3 108-1697-6 Filosofia da Ciência 4.0.0 60 - 303-1323-6 Eletromagnetismo 6.0.0 90 303-0504-7 19 330 - TOTAL ............................................ ..... 8º Semestre CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C.H. PRÉ-REQ 303-2693-1 Laboratório de Física Moderna 0.2.0 60 303-0447-4 106-1669-1 Est. e Func. Ens. 1º e 2º Graus 4.0.0 60 - 303-0695-7 Instrumentação p/ o Ensino de Física II 0.3.0 90 303-0694-9 Optativa III 4.0.0 60 - Optativa IV 4.0.0 75 - 17 345 - TOTAL ................................................. Disciplinas optativas CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C.H. PRÉ-REQ 303-1225-6 Teoria da Relatividade 4.0.0 60 303.0843-7 303-0497-0 Física Estatística 4.0.0 60 303-0448-2-RP 303-0496-2 Física do Estado Sólido 4.0.0 60 303-0505-5 303-0514-4 Física Nuclear 4.0.0 60 303-0448-2-RP 303-1015-5 Prática de Pesquisa em Física 3.0.1 75 - 303-2010-0 Física Matemática 4.0.0 60 304-0393-6 303-1296-5 Mecânica Quântica 4.0.0 60 303-0448-2-RP 303-0663-9 História e Filosofia da Física 4.0.0 60 303-0505-5 108-1997-6 176 303-2694-0 Introdução a Astrofísica 4.0.0 60 - TOTAL ................................................. 19 345 - 177 2- CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA/UFMT Disciplinas Formação Geral Formação Profissional Pedagógicas Optativas Legislação Específica Carga horária(h/a) 945 1650 630 12 60 Bloco 1 Disciplinas Pedagógicas (Obrigatórias) Psicologia da Educação V Psicologia da Educação VI Didática III Prática de Ensino I – Instrumentação para o Ensino Prática de Ensino de Química II Prática de Ensino de Química III-Estágio Supervisionado Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus Bioquímica Educacional Créditos Carga Horária (h/a) 4.0.0 4.0.0 4.0.0 0.2.0 0.2.0 60 60 60 60 60 0.2.4 4.0.0 2.2.0 180 60 90 Bloco 2 Disciplinas de Formação Geral (Obrigatórias) Cálculo Diferencial e Integral I Cálculo Diferencial e Integral II Cálculo Diferencial e Integral III Introdução à Ciência da Computação Probabilidade e Estatística Vetores e Geometria Analítica Física Experimental I Física Experimental II Física Experimental III Biologia Filosofia da Ciência Mineralogia Legislação e Ética Profissional Créditos 4.0.0 4.0.0 2.1.0 4.1.0 6.0.0 4.1.0 4.1.0 4.1.0 3.1.0 4.0.0 4.1.0 2.0.0 Carga Horária (h/a) 60 60 60 90 90 90 90 90 75 60 90 30 Bloco 3 Disciplinas Optativas Bioquímica Avançada Físico-Química IV Inglês Técnico Estrutura da Matéria II Língua Portuguesa Química Analítica V Cálculo Numérico Créditos 4.2.0 4.0.0 4.0.0 6.0.0 4.0.0 2.2.0 4.0.0 Carga Horária (h/a) 120 90 60 90 60 90 60 178 Bloco 4 Disciplinas de Legislação Específica Educação Física I Educação Física II Créditos Carga Horária(h/a) 0.1.0 0.1.0 30 30 Bloco 5 Disciplinas de Formação Profissional (Obrigatórias) Química Geral I Química Geral II Química Orgânica I Química Orgânica II Química Orgânica III Química Orgânica IV Química Inorgânica I Química Inorgânica II Química Inorgânica III Química Analítica I Química Analítica II Química Analítica III Química Analítica IV Físico-Química I Físico-Química II Físico-Química III Bioquímica Geral Química Bromatológica Química do Ambiente Créditos 3.2.0 4.0.0 4.1.0 4.1.0 3.1.0 4.1.0 3.1.0 4.1.0 3.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0 3.1.0 3.1.0 2.2.0 4.2.0 1.2.0 3.1.0 Carga Horária(h/a 105 60 90 90 75 90 75 90 105 90 90 90 90 75 75 90 120 75 75 179 3- CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMT Disciplinas Obrigatórias Biologia Celular Bioquímica Anatomia Humana Física Geral Educação Física I Invertebrados I Histologia Animal Biologia do Desenvolvimento Organografia e Taxionomia de Criptógamos Biofísica Educação Física II Bioestatística Invertebrados II Filosofia da Ciência Organografia e Taxionomia de Fanerógamos Ecologia de Sistemas Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º Graus Invertebrados III Anatomia Vegetal Microbiologia Genética I Psicologia da Educação Introdução a Geologia Cordados I Ecologia de Comunidades Genética II Psicologia da Educação II Fisiologia Vegetal Cordados II Fisiologia Animal Comparada Ecologia de Populações Evolução Didática III Introdução à Paleontologia Prática de Ensino de Biologia I Conservação e Preservação dos Recursos Naturais Instrumentação para o Ensino de Biologia Prática de Ensino de Bióloga II Projeto de Bióloga Disciplinas Optativas Animais Peçonhentos Bióloga Comportamental Bióloga Floral Biotaxonomia de Angiosperma Citogenética Ecologia de Áreas Alagáveis Ecologia e Poluição Ecologia Urbana Carga Horária 75 60 75 60 30 60 90 60 90 60 30 75 60 60 90 60 60 90 75 60 60 60 60 75 60 60 60 75 75 60 60 60 60 60 60 60 60 90 90 75 90 60 60 75 60 45 60 180 Educação e Saúde nas Escolas Embriologia Humana Especial Entomologia Ficologia Fitossociologia Fundamentos Biológicos do Saneamento Fundamentos de Embriologia Molecular Genética das Populações Genética Humana Gestão da Vida Silvestre Herpetologia História Natural de Peixes Ictiologia Inglês Instrumental Introdução à Ciência da Computação Introdução à Limnologia Micologia Microbiologia ambiental Morfologia e Germinação de Sementes Omitologia Parasitologia Princípios de Botânica Econômica Psicultura Sociologia Geral Técnicas Citológicas e Histológicas Vegetação Regional 60 60 60 60 90 60 60 60 60 60 75 60 75 60 60 60 60 75 60 75 60 60 60 60 60 60 181 4-CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS NATURAIS/UFMT com habilitações em Matemática, ou Física, ou Química. Módulos1, 2 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Habilitações Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 1 Formação Comum Introdução ás Ciências da Natureza e Matemática Terra e Universo Biodiversidade Manutenção dos Sistemas Vivos Formação Específica Matemática Física Números e Formas: as Princípios Fundamentais Bases da Matemática e da Física desde a seus Primórdios antiguidade Clássica até a época de Newton O Renascimento: o Desenvolvimento da Física nos séculos XVIII Álgebra Clássica e a e XIX Invenção do Cálculo Diferencial Organização e o Desenvolvimento da Matemática após a Física Moderna no Século Invenção do Calculo e da XX Álgebra Moderna A Matemática nos séculos XX e XXI. A Ciência do Século XXI e A Ciência do Século XXI a Teoria da e a Teoria da Complexidade Complexidade Química A Evolução da Química desde a tecnologia paleolítica à química newtoniana Lavoisier e a Revolução Química do Século XX. Evolução da Química Orgânica e Inorgânica Surgimento e Evolução da Química Analítica, da Bioquímica e da Físico-Química A Química do século XXI. A Ciência do Século XXI e a Teoria da Complexidade A Carga Horária por Módulo é de 338 horas sendo 228 horas presenciais e 50 horas de formação em serviço, compondo uma carga horária anual de 676 horas. 2 Os módulos são baseados em três componentes curriculares: 1- Eixos Temáticos; 2- Fundamentação Social e Humana; 3- Instrumentação e Prática Pedagógica, por meio de uma dimensão inter e transdisciplinar. Livros Grátis ( http://www.livrosgratis.com.br ) Milhares de Livros para Download: Baixar livros de Administração Baixar livros de Agronomia Baixar livros de Arquitetura Baixar livros de Artes Baixar livros de Astronomia Baixar livros de Biologia Geral Baixar livros de Ciência da Computação Baixar livros de Ciência da Informação Baixar livros de Ciência Política Baixar livros de Ciências da Saúde Baixar livros de Comunicação Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE Baixar livros de Defesa civil Baixar livros de Direito Baixar livros de Direitos humanos Baixar livros de Economia Baixar livros de Economia Doméstica Baixar livros de Educação Baixar livros de Educação - Trânsito Baixar livros de Educação Física Baixar livros de Engenharia Aeroespacial Baixar livros de Farmácia Baixar livros de Filosofia Baixar livros de Física Baixar livros de Geociências Baixar livros de Geografia Baixar livros de História Baixar livros de Línguas Baixar livros de Literatura Baixar livros de Literatura de Cordel Baixar livros de Literatura Infantil Baixar livros de Matemática Baixar livros de Medicina Baixar livros de Medicina Veterinária Baixar livros de Meio Ambiente Baixar livros de Meteorologia Baixar Monografias e TCC Baixar livros Multidisciplinar Baixar livros de Música Baixar livros de Psicologia Baixar livros de Química Baixar livros de Saúde Coletiva Baixar livros de Serviço Social Baixar livros de Sociologia Baixar livros de Teologia Baixar livros de Trabalho Baixar livros de Turismo