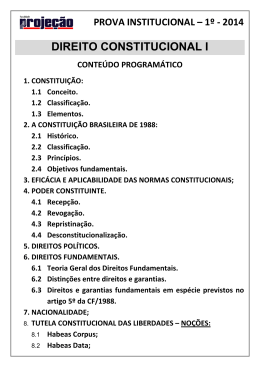

1 DAS GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO: A VITALICIEDADE1 Ritieli Kubiaki Fagundes2 Resumo: O presente artigo analisará a garantia constitucional da vitaliciedade, prevista no inciso I do artigo 95 da Constituição Federal, o qual determina que no primeiro grau, ela só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. O estudo terá enfoque especial na carreira da magistratura nacional. A pesquisa partiu da problemática central a respeito da limitação do instituto, tendo por hipóteses possíveis o fato de que a vitaliciedade poderia consistir em um motivo de impunidade no caso de juízes que cometeram infrações graves, ou efetivamente uma garantia conferida à sociedade como um todo. A polêmica gira em torno da aposentadoria compulsória, a qual representa a máxima sanção administrativa prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (artigo 42, inciso V da Lei Complementar 35/79). Do exercício investigativo do feito, chegou-se à conclusão que a vitaliciedade não constitui um privilégio, mas sim uma garantia concedida à função que o magistrado exerce, beneficiando muito mais a sociedade do que a pessoa do juiz. Palavras-chave: Separação dos Poderes. Poder Judiciário. Garantias do Poder Judiciário. Vitaliciedade. CONSIDERAÇÕES INICIAIS De acordo com a teoria tripartite definida e divulgada por Montesquieu, e anteriormente já sugerida por Aristóteles, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, os três Poderes formadores do Estado são independentes um do outro no que tange às suas funções, mas ao mesmo tempo dotados de uma harmonia intrínseca, que garante o equilíbrio necessário para a existência de um Estado Democrático de Direito. No caso do Poder Judiciário, essa independência é assegurada pelas garantias conferidas aos magistrados e demais membros do Poder Judiciário, e tem por objetivo proteger o exercício da função jurisdicional. O artigo 95 da nossa Carta Magna confere aos magistrados a chamada tríplice garantia, cujo objetivo principal é assegurar a máxima imparcialidade das pessoas que exercem a função jurisdicional, bem como zelar pela perpetuidade da separação de Poderes, e assim manter o equilíbrio do Estado Democrático de Direito. Tais garantias são de extrema importância, e já encontravam previsão em nossa primeira Constituição, datada de 25 de março de 1824. De todas as três garantias, o presente artigo dará ênfase especial à vitaliciedade, pois se trata de um tema em voga atualmente, trazido à tona pelo Conselho Nacional de Justiça que, ao julgar o Processo Administrativo Disciplinar n° 2007.1000001533-84, puniu com aposentadoria compulsória o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Medina, 1 2 Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, aprovado com nota máxima pela Banca Examinadora composta pelo Prof. Plínio Saraiva Melgaré (orientador), Prof. Francisco José Moesch e Prof. Wremyr Scliar, em 20/06/2011. Acadêmica do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais – Faculdade de Direito – PUCRS. Contato: [email protected] 2 condenado pela participação em esquema de venda de sentença judicial em favor de bicheiros e donos de bingos. A aposentadoria compulsória representa a máxima sanção administrativa prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (artigo 42, inciso V da Lei Complementar 35/79), motivo pelo qual o assunto foi amplamente divulgado - e criticado – pela mídia nacional. A vitaliciedade só pode ser adquirida no primeiro grau de jurisdição após dois anos de efetivo exercício da carreira de juiz. Durante esse período, a perda do cargo dependerá de deliberação do tribunal a que estiver vinculado. Decorrido o período do estágio probatório, o juiz de primeiro grau se torna vitalício e, neste caso, o magistrado só perderá o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado. Os membros dos Tribunais Superiores também gozam das mesmas garantias dos demais membros do Poder Judiciário porém, aqui, a vitaliciedade possui uma característica particular: é adquirida imediatamente no momento da posse, inclusive para aqueles que ingressam pelo quinto constitucional. A doutrina majoritária entende que tal garantia constitui uma das bases do exercício da função de juiz, sem a qual se tornaria impossível decidir sem se render às pressões externas. Porém, uma parcela da sociedade ressalta que em certos casos, a vitaliciedade se torna um benefício excessivo, que impede a punição justa de magistrados que cometeram infrações graves, e tem por consequência a impunidade. Tal entendimento põe em cheque a moralidade do Judiciário brasileiro e traz reflexos negativos para o cenário nacional. Com base nessas informações, o presente artigo busca esclarecer: quais os limites das garantias do Poder Judiciário, mais especificamente da vitaliciedade? Seria esta motivo de impunidade ou uma garantia conferida à sociedade como um todo? Na tentativa de responder aos problemas formulados por essa pesquisa, têm-se, objetivamente, as seguintes hipóteses, as quais, no decorrer do estudo, poderão ser confirmadas ou não: a) Considerando que a vitaliciedade seja efetivamente motivo de impunidade, no caso de o juiz não agir de acordo com a sua função, deveria este ser destituído de tal garantia, para que o objetivo da vitaliciedade não seja distorcido ao ponto de mascarar arbitrariedades cometidas pelos magistrados? b) Por outro lado, sendo a vitaliciedade uma garantia essencial e inafastável do Poder Judiciário, servindo apenas para assegurar a independência dos poderes entre si e a imparcialidade das decisões judiciais, deveria esta ser preservada para o fim de manter a democracia do Estado Democrático de Direito? Busca-se, com a presente pesquisa, realizar uma análise crítica sobre o tema, a fim de demonstrar os limites da garantia constitucional da vitaliciedade na carreira da magistratura nacional, e assim contribuir para o esclarecimento das lacunas que permeiam o assunto. Para isso, apresenta-se, num primeiro momento, um breve estudo sobre o Poder Judiciário, no qual adentramos no Princípio da Separação dos Poderes, segundo a visão dos autores mais relevantes. A posteriori, estudamos as espécies de garantias do Poder Judiciário encontradas em nosso ordenamento jurídico, bem como sua origem e evolução no decorrer das constituições brasileiras. O segmento final abarca especificamente a garantia da vitaliciedade, objeto do presente artigo. Faz-se uma diferenciação a respeito da denominação do instituto, passando ainda pela polêmica da vitaliciedade como cláusula pétrea. Um estudo sobre a Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003 encerra a pesquisa. O presente estudo foi realizado por meio do método de abordagem dedutivo, partindo-se das garantias da magistratura como um todo e dando foco especial à vitaliciedade. 3 Também foi utilizado o método sistemático, na medida em que analisou-se a vitaliciedade e sua real eficácia no plano da sociedade atual. O método histórico foi utilizado apenas para realizar uma análise crítica do instituto ao longo do tempo para, assim, promover um melhor entendimento do assunto. A análise do tema foi desenvolvida principalmente através de revisão bibliográfica, com pesquisa na legislação vigente, doutrina e jurisprudência que tratam do assunto. A busca por artigos referentes à matéria tornou-se necessária em razão da atualidade do tema. Resta evidenciada a relevância jurídica do tema, bem como os reflexos sociais que suscita, vez que diz respeito à própria democracia, condição política essencial ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e sua inerente dignidade. DO PODER JUDICIÁRIO A Constituição da República Federativa do Brasil, datada de 5 de outubro de 1988, traçou um novo perfil no que diz respeito à independência dos Poderes e ampliou o alcance do Poder Judiciário. Ela estabelece dos artigos 92 ao 126 a composição, organização, competência e garantias desse poder, que possui o monopólio da função jurisdicional, preconizado pelo inciso XXXV do artigo 5°: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Ou seja, só o Poder Judiciário é capaz de dirimir os conflitos de interesses existentes em nossa sociedade. Caracterizar o termo “jurisdição” é uma das atividades mais difíceis que se tem conhecimento, por se tratar de tema complexo e extenso. No entanto, não existe manual confiável que não possua uma tentativa de realizar esse feito. Nas palavras de Araújo Cintra, Dinamarco e Grinover, A jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. Como poder, é a manifestação do poder estatal, conceituado como poder de decidir imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe acomete.3 Para Fredie Didier Jr., “o conceito que parece estar de acordo com as diversas transformações porque passou o Estado nos últimos tempos” é o de que A jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial de realizar o Direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo/efetivando/protegendo/ situações jurídicas concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão de tornar-se indiscutível.4 O entendimento de José de Albuquerque Rocha se dá no sentido de que A jurisdição é justamente a instância que realiza a função de interpretar e aplicar, coativamente, as normas jurídicas de modo terminal, garantindo a certeza e segurança dos direitos de que carece a sociedade para reproduzir-se na história. Trata-se, pois, de uma atividade indispensável a todo ordenamento jurídico, que é a de colocar um ponto final no debate sobre o sentido, alcance e validade das normas, por um lado, e sua violação, por outro lado, transformando as 3 4 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos, DINAMARCO, Cândido Rangel e GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 147. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 9. ed. Bahia: JusPodivm, 2008. p. 65. 4 proposições normativas abstratas e gerais em disciplina efetiva de fatos concretos e reais. Com este perfil a jurisdição apresenta-se como um conceito geral de direito, aplicável a qualquer ordenamento, que, por sua própria natureza normativa, reclama, o funcionamento de um mecanismo destinado a rematar, definitivamente, as sucessivas fases através das quais se desenvolve o processo de concreção do direito.5 No entanto, apesar de sua função típica ser jurisdicional, o Poder Judiciário exerce ainda, segundo Pedro Lenza6, funções denominadas atípicas, que podem ser de natureza executivo-administrativa (como a organização de suas secretarias - art. 96, I, b da Constituição) ou de natureza legislativa, expressa na possibilidade de elaboração de regimentos internos (art. 96, I, a da Constituição). Cabe ressaltar que, para exercer tais funções - que possuem extrema importância para a manutenção do Estado Democrático de Direito - livre de pressões e de forma imparcial, ao Judiciário é conferida a prerrogativa constitucional básica da independência, possuindo inclusive autonomia administrativa e financeira, de acordo com artigo 99 da Carta Constitucional de 1988. A independência do Judiciário é, segundo Rocha, “o traço mais relevante do estatuto do juiz, o elemento essencial à função de julgar, constituindo a pedra angular do chamado Estado de direito.” 7 Na visão do autor espanhol Juan Luis Requejo Pages, El término independência denota um concepto claramente relativo, referencial, em la medida em que presupone una pluralidad de realidades o situaciones entre las cuales no existe vinculación alguna, ya de manera absoluta o relativa y ya por naturaleza o por convención. [...] La independência así entendida es por tanto una institución funcionalmente dirigida a asegurar la efectiva realización de um principio que la trasciende: el de legalidad.8 Divide-se a independência em dois âmbitos: um interno e um externo; a independência interna protege o magistrado contra os embaraços do próprio Poder Judiciário, enquanto que a independência externa preserva o juiz de pressões oriundas dos Poderes Legislativo e Executivo. Outra característica indispensável à jurisdição é a imparcialidade do juiz, que consiste na posição de estranhamento que o magistrado deve apresentar em relação às partes do processo. Contudo, este distanciamento não é sinônimo de neutralidade, pois nada “impede que o juiz possua, em relação à questão de direito debatida nos autos certa convicção.” 9 A independência está atrelada à imparcialidade, mas com esta não se confunde. A diferença resta clara no seguinte trecho do livro “Estudos sobre o Poder Judiciário”: Independência e imparcialidade, embora conceitos conexos, eis que servem ao mesmo valor de objetividade do julgamento, no entanto têm significações diferentes. Enquanto a imparcialidade é um modelo de conduta relacionado ao momento processual, significando que o juiz deve manter uma postura de terceiro 5 6 7 8 9 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 23. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 438. ROCHA, op. cit., p. 28. PAGES, Juan Luis Requejo. Jurisdiccion e independência judicial. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1989. p. 116. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Poder Judiciário: autonomia e justiça. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 691, p. 33-34, mai. 1993. 5 em relação às partes e seus interesses, devendo ser apreciada em cada processo, pois, só então é possível conhecer a identidade do juiz e das partes e suas relações, a independência é uma nota configuradora do estatuto dos membros do Poder Judiciário, referente ao exercício da jurisdição em geral, significando ausência de subordinação a outros órgãos.10 E é justamente para que possam exercer livremente o seu papel que os membros do Poder Judiciário, únicos detentores do dever de exercer a jurisdição estatal, são dotados de certas garantias. Indalécio Gomes Neto assevera que “essa independência [do Poder Judiciário] se completa com as garantias constitucionais da magistratura, consubstanciadas na vitaliciedade, na inamovibilidade e na irredutibilidade de subsídios.” 11 Para adentrar no assunto objeto do presente artigo, necessário antes fazer um estudo sobre a origem histórica do Princípio da Separação dos Poderes, instituto ao qual se reportam as garantias da magistratura. Da separação dos Poderes Como já referido anteriormente, a teoria tripartite da separação dos Poderes afirma que os três Poderes formadores do Estado são independentes um do outro no que tange às suas funções, mas ao mesmo tempo dotados de uma harmonia intrínseca, que garante o equilíbrio necessário para a existência de um Estado Democrático de Direito. No caso do Poder Judiciário, essa independência é assegurada pelas garantias conferidas aos magistrados e demais membros do Poder Judiciário, as quais têm por objetivo proteger o exercício da função jurisdicional. Uma melhor compreensão do assunto é adquirida após um estudo mais aprofundado a respeito do princípio norteador da separação dos Poderes. Separação dos Poderes na visão de Aristóteles Já na Antiguidade, Aristóteles, em sua obra “A Política”, divide os Poderes em três: Em todo governo, existem três Poderes essenciais, cada um dos quais o legislador prudente deve acomodar da maneira mais conveniente. Quando estas três partes estão bem acomodadas, necessariamente o governo vai bem, e é das diferenças entre estas partes que provêm as suas. O primeiro destes três Poderes é o que delibera sobre os negócios do Estado. O segundo compreende todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, aqueles de que o Estado precisa para agir, suas atribuições e a maneira de satisfazê-las. O terceiro abrange os cargos de jurisdição.12 Segundo o discípulo de Platão, o primeiro Poder denominava-se Deliberativo, e era exercido pela Assembleia, que se constituía de acordo com a natureza do Estado ao qual pertencia. As funções confiadas a este Poder consistiam em decidir sobre assuntos referentes a paz e a guerra, contrair ou romper alianças, fazer as leis e suprimi-Ias, decretar a pena de 10 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 30. GOMES NETO, Indalécio. Independência entre os poderes e garantias da magistratura. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 63, p. 55, 1994. 12 ARISTÓTELES. A política. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 127. Título original: La politique. 11 6 morte, de banimento e de confisco, assim como prestar contas aos magistrados.13 Aqui podemos notar as semelhanças com o atual correspondente, Poder Legislativo. O segundo Poder tinha o nome de Executivo, era executado pelos magistrados14 e sua função era deliberar sobre os negócios do Estado, tais como o serviço militar, a administração de finanças (receita ou despesa das rendas públicas), o abastecimento dos mercados, a polícia, a administração da justiça, entre outros. Curioso destacar que já naquela época, Aristóteles se preocupava com o tempo de duração da “magistratura” do Poder Executivo, assunto que remanesce contraditório até os dias de hoje: Em primeiro lugar, que tempo deve-se fixar para a duração de seu exercício? Alguns o pretendem semestral; outros, mais curto; outros, anual; outros, mais longo. Resta também saber se deve haver exercícios perpétuos ou mesmo de longa duração, ou nem um nem outro; se é preferível que as mesmas pessoas tornem a aparecer freqüentemente, ou que não assumam duas vezes o cargo, mas apenas uma.15 O Poder Judiciário é para Aristóteles, o terceiro órgão da Constituição e do governo. Formado por juízes, sua principal e única função é jurisdicional. Já havia naquele estudo a divisão dos tribunais pela matéria, a diferença entre o dolo e a culpa, bem como a existência de foro privilegiado (“Distingue-se se o homicídio foi cometido na pessoa de um juiz ou de um particular.” 17) e a previsão de uma espécie de Juizado de Pequenas Causas, cujo enquadramento se dava pelo valor da lide: “existem juízes para os casos mínimos, tais como os de um até cinco dracmas, ou pouco mais, pois, se é preciso julgar estas queixas, elas não merecem, porém, ser levadas diante dos grandes tribunais.” 18 Percebe-se a evidente atualidade do tema abordado por Aristóteles, merecendo este o posto de precursor nos estudos atinentes à separação dos Poderes. 16 Separação dos Poderes na visão de John Locke Importante contribuinte para a referida doutrina é John Locke, pensador inglês que em sua obra “Segundo Tratado sobre o Governo Civil” (1690) também reconheceu a existência de três Poderes: o Legislativo, o Executivo e o Federativo. Para Locke, “o Poder Legislativo é o Poder supremo em toda a comunidade civil, quer seja ele confiado a uma ou mais pessoas, quer seja permanente ou intermitente.” 19 O objetivo do referido Poder é a preservação da propriedade, e consequentemente da própria sociedade, ou seja, a busca pelo bem de todos. Segundo o autor, o Poder Legislativo não é exercido de forma arbitrária, eis que sua função principal - legislar - lhe é confiada pelo povo. 13 14 15 16 17 18 19 ARISTÓTELES. A política. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 127. Título original: La politique. Para Aristóteles, todos os membros dos três poderes eram denominados magistrados. ARISTÓTELES. A política. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 131. Título original: La politique. Ibid., p. 141. Ibid., p. 142. Ibid., p. 142. LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. p. 163. 7 O Poder Executivo fica incumbido da execução das leis internas, enquanto o Poder Federativo cuida da administração da segurança e do interesse público externo, possuindo competência para decidir sobre guerra e paz e a realização de alianças, por exemplo. Importante frisar que John reconhece como típicos apenas o Legislativo e o Executivo, ficando o Federativo subordinado a este último: Estes dois Poderes, Executivo e Federativo, embora sejam realmente distintos entre si, [...] estão quase sempre unidos,” 20 e “dificilmente devem ser separados e colocados ao mesmo tempo nas mãos de pessoas distintas [...], pois isto equivaleria a submeter a força pública a comandos diferentes e resultaria, um dia ou outro, em desordem e ruína. 21 Por outro lado, ele acrescenta que, “não convém que as mesmas pessoas que detêm o poder de legislar tenham também em suas mãos o poder de executar as leis.” 22 Resta aqui evidenciada, portanto, a separação explícita entre (ao menos) o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Do estudo da doutrina de Locke, pode-se extrair que, apesar de reconhecer a existência de três Poderes distintos entre si, ele acredita que estes se convertem em apenas dois, na medida em que o Poder Federativo fica adstrito ao Executivo. Também é importante frisar que o autor não individualiza o Poder Judiciário, e durante a sua obra isso não resta muito claro, mas ao que parece, estaria o Judiciário vinculado ao Executivo. Logo, não é esta a doutrina a qual adotamos, mas sem sombra de dúvida, Locke contribuiu para a visão que temos hoje. Separação dos Poderes na visão de Jean-Jacques Rousseau Outro grande expoente da teoria da separação dos Poderes é Jean-Jacques Rousseau, que, influenciado por Locke,23 (informação verbal) demonstra na obra “O Contrato Social” a sua opinião sobre o assunto. Segundo Rousseau, há também dois Poderes típicos: o Legislativo, o qual ele denomina de vontade, e o Poder Executivo, representado pela força. “Sem o concurso de ambas, nada se faz ou se deve fazer.” 24 O autor acrescenta que o Poder Legislativo pertence somente ao povo, e que a função legislativa deve observar a vontade geral, ou seja, o interesse comum. Já o Poder Executivo, necessita de um agente próprio, que reúna a força pública e a ponha em funcionamento segundo os rumos da vontade geral.25 A separação se torna clara quando ele diz que “não é conveniente que quem redija as leis as execute”.26 Por outro lado, apesar de estabelecida a individualização destes dois poderes, o autor reconhece que o Poder Legislativo se sobrepõe aos demais: 20 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. p. 171. 21 Ibid., p. 172. 22 Ibid., p. 170. 23 Aula ministrada pela professora Luiza Matte na disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, no 1° semestre de 2007. 24 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social e outros escritos. Tradução: Rolando Roque da Silva. São Paulo: Cultrix, 1995. p. 64. 25 Ibid., p. 65. 26 Ibid., p. 73. 8 O Poder Legislativo é o coração do Estado; o Poder Executivo é o cérebro que põe em movimento todas as partes. [...] Não é em virtude das leis que o Estado subsiste, mas devido ao Poder Legislativo.27 Para ele, a soberania é indivisível. Tal concepção é bem demonstrada no excerto a seguir: Nossos políticos, não podendo dividir a soberania em seu princípio, dividem-na em força e em vontade, em Poder Legislativo e em Poder Executivo, em direitos de impostos, de justiça e de guerra, em administração interior e em poder de tratar com o estrangeiro; ora confundem todas essas partes, ora as separam; fazem do soberano um ser fantástico formado de peças ajustadas; é como se compusessem o homem reunindo diversos corpos, um dos quais teria os olhos, outro os braços, outro os pés, e nada mais [...]. Provém esse erro da inexistência de noções exatas a respeito da autoridade soberana, e por se haverem tomado como partes dessa autoridade o que não era mais que emanações da mesma [...]. Observando igualmente as demais divisões, perceberíamos que todas as vezes que imaginamos ver a soberania partilhada nos enganamos, que os direitos tomados como partes dessa soberania lhe são todos subordinados e sempre supõem vontades supremas, dos quais esses direitos só dão a execução.28 Na teoria de Rousseau, evidencia-se que o Poder Legislativo é soberano, do qual descende expressamente o Poder Executivo, e implicitamente o Poder Judiciário. Nota-se, portanto, que sua maior contribuição está no fato de que, para ele, o poder é como um corpo uno e indivisível, e o que separam são as funções. Tal entendimento predomina até hoje, comprovando que apesar de usual, a denominação “divisão (ou separação) dos Poderes” encontra-se equivocada. A distinção pode ser observada nos ensinamentos de José de Albuquerque Rocha29: De fato, aquilo que denominamos de “divisão dos Poderes” não passa de um processo técnico de divisão do trabalho entre os órgãos do Estado. E as “funções estatais”, não são nada mais que do que modos típicos de atuação ou exercício do poder do Estado, que é substancialmente unitário. Por conseguinte, a “divisão dos Poderes”, na verdade, é divisão de órgãos, ou separação relativa de órgãos, para executarem as distintas funções do Estado. Uma coisa é o poder do Estado, uno e indivisível, outra coisa é a diversidade de funções com a correspondente diversidade de órgãos preordenados ao seu exercício. (grifos do autor) Separação dos Poderes na visão de Charles de Secondat, Baron de Montesquieu Deixamos para tratar por último o expoente mais importante dentre os pensadores da teoria da separação dos Poderes. Montesquieu, em sua obra “O espírito das leis” sistematizou a divisão dos Poderes e concebeu a doutrina da tripartição, basicamente como a conhecemos atualmente. Bem se vê, conforme o que já foi exposto, que Montesquieu não foi o “inventor” da referida doutrina, porém, merece posição de destaque, pois foram suas idéias que inspiraram a Revolução Francesa (1789), marco inicial da concretização prática da separação dos Poderes. 27 28 29 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social e outros escritos. Tradução: Rolando Roque da Silva. São Paulo: Cultrix, 1995. p. 91. Ibid., p. 39-40. ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 12-13. 9 A essência da teoria delineada pelo autor resta evidenciada no trecho a seguir: Existem em cada Estado três tipos de Poder: o Poder Legislativo, o Poder Executivo das coisas que emendem do direito das gentes e o Poder Executivo daquelas que dependem do direito civil. Com o primeiro, o príncipe ou o magistrado cria leis por um tempo ou para sempre e corrige ou anula aquelas que foram feitas. Com o segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, instaura a segurança, previne invasões. Com o terceiro, ele castiga os crimes, ou julga as querelas entre os particulares. Chamaremos a este último Poder de julgar e ao outro simplesmente Poder Executivo do Estado.30 Segundo esta concepção, o Poder Legislativo pertence ao povo, e é exercido por meio de seus representantes. Aqui já há a previsão de duas casas, as quais “terão cada um (a) suas assembléias e suas deliberações separadamente, e opiniões e interesses separados.” 31 “O Poder Executivo deve estar entre as mãos de um monarca, porque esta parte do governo, que precisa quase sempre de uma ação instantânea, é mais bem administrada por um do que por vários.” 32 Para Montesquieu, o Poder Judiciário não seria permanente, devendo ser requisitado somente quando houvesse necessidade. Frisa ainda que o Judiciário é de alguma forma, “invisível e nulo,” 33 e que os juízes são “a boca que pronuncia as palavras da lei; [...] seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor.34 Conforme se depreende do estudo, Montesquieu, assim como Locke e Rousseau, reconhece como Poderes essencialmente políticos somente o Legislativo e o Executivo. Porém, admite a existência do Judiciário de forma independente, quando diz que “tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do Poder Legislativo e do Executivo.” 35 Aqui estão, portanto, apresentados e caracterizados os três Poderes de que temos conhecimento. Mas cada um destes já é muito poderoso por si só, motivo que ensejou a criação de um modelo ideal de harmonização entre os Poderes, ponto-chave da teoria apresentada por Montesquieu: Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. [...] Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três Poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares. [...] Eis então a constituição fundamental do governo de que falamos. Sendo o corpo legislativo composto de duas partes, uma prende a outra com sua mútua faculdade de impedir. Ambas estarão presas ao Poder Executivo, que estará ele mesmo preso ao Legislativo. Estes três Poderes deveriam formar um repouso ou uma inação. Mas, como, pelo movimento necessário das coisas, eles são obrigados a avançar, serão obrigados a avançar concertadamente. 36 30 31 32 33 34 35 36 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução: Cristina Murachco. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 167-168. Título original: L’ esprit des lois. Ibid., p. 172. Ibid., p. 172. Ibid., p. 169. Ibid., p. 175. Ibid., p. 168. Ibid., p. 166 et. seq. 10 Trata-se, pois, do denominado sistema de freios e contrapesos, onde o próprio poder limita o poder. Sobre o assunto, José Afonso da Silva assinala que: Os três Poderes “só se desenvolverão a bom termo, se esses órgãos se subordinarem ao princípio da harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que, entre eles, há de haver consciente colaboração e controle recíproco [...], para evitar distorções e desmandos.37 Podemos concluir, portanto, que o Poder estatal é uno, o que se subdividem são as funções, representadas pelo Legislativo, Executivo e Judiciário, sendo todos estes distintos e autônomos, bem como harmônicos em relação uns aos outros. O instituto da separação dos Poderes, perfectibilizado na doutrina de Montesquieu, foi consagrado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em seu 16° artigo: “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos Poderes não tem Constituição.” Separação dos Poderes à luz das constituições brasileiras No Brasil, a separação dos Poderes teve reflexos desde a nossa primeira Constituição, datada de 1824. Contudo, àquela época a divisão se fez quadripartida, com o acréscimo do Poder Moderador pertencente ao Imperador. A primeira constituição da República, datada de 1891, trouxe à tona a tripartição dos Poderes, conforme os ideais de Montesquieu, traduzidos no seu artigo 15°: “São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si.” Assim também ocorreu na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934. Uma interrupção do ciclo, porém, se deu com a Carta de 1937, conseqüência direta da ditadura imposta por Getúlio Vargas e seu Estado novo. No entanto, com o objetivo de “[r] estabelecer com precisão os rumos próprios à harmonia e independência dos Poderes,” 38 nos é apresentada a Constituição de 1946, que comemora a volta da democracia. Em 1967, é outorgada a nova Constituição da República Federativa do Brasil, que apesar de manter os Poderes estatais, deu notória prioridade ao Executivo. Mas tal reformulação não durou muito, pois dois anos mais tarde, concretizou-se a Emenda Constitucional de 1969, que conforme José Afonso da Silva, “não se tratou de emenda, mas de nova constituição.” 39 A concretização do Estado Democrático de Direito veio com a promulgação da Carta Magna de 1988, que adotou o Princípio da Divisão dos Poderes como princípio fundamental40, conforme se depreende da leitura do artigo 2°: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” Conforme já exposto anteriormente, o poder em si é uno, o que se dividem são as funções. Sendo assim, o artigo 2° da Lei Maior manifesta, ao mesmo tempo, as funções governamentais Legislativa, Executiva e Judiciária. 37 38 39 40 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 111. Ibid.,. p. 85. Ibid., p. 87. Ibid., p. 85. 11 Imperioso destacar, ainda, que a divisão dos Poderes tem por base dois critérios: o da especialização funcional, que significa que cada órgão é especializado no exercício de uma função, ou seja, as assembleias (Congresso, Câmara, Parlamento) ficam incumbidas da função Legislativa, na medida em que o Executivo cuida da função Executiva e a função Jurisdicional fica a critério do Poder Judiciário; e o da independência orgânica, ensejando que, além disso, cada órgão deve ser efetivamente independente dos outros.41 Resta, portanto, expressa na atualidade brasileira a estrutura delineada por Montesquieu e seus antecessores, principalmente no que diz respeito ao sistema de freios e contrapesos, preservando “a ideia de controle, de fiscalização e de coordenação recíprocos” 42 entre os Poderes. Ao menos na teoria. Isso porque com o tempo, todas as coisas evoluem, e não foi diferente o que ocorreu com a doutrina da separação dos Poderes: A ampliação das atividades do Estado contemporâneo impôs nova visão da teoria da separação dos Poderes e novas formas de relacionamento entre os órgãos legislativo e executivo e destes com o judiciário, tanto que atualmente se prefere falar em colaboração dos poderes, que é característica do parlamentarismo, em que o governo depende da confiança do Parlamento [...], enquanto, no presidencialismo, desenvolveram-se as técnicas da independência orgânica e harmonia dos poderes.43 (grifos do autor) Nota-se que as funções estatais originais foram ganhando nova forma, entrelaçandose umas as outras, fato que pode causar confusão em certos casos. Para esclarecer a questão, a própria Constituição já prevê a existência de exceções ao princípio, como por exemplo, a edição de medidas provisórias com força de lei pelo Presidente da República (artigo 62). É o Chefe do Poder Executivo fazendo as vezes de Judiciário. Nesse ponto, Fábio Konder Comparato acrescenta que “há uma generalizada submissão dos juízes ao Poder Executivo” 44, citando como maior exemplo o fato de os ministros dos Tribunais Superiores do país serem nomeados pelo Presidente da República, chefe do Poder Executivo. Mas a polêmica vai mais além. “Sempre que se acrescem atribuições, faculdades e prerrogativas de um [poder] em detrimento de outro” 45 dá-se a desarmonia. Especialmente no caso do Poder Judiciário, o atrito gira em torno das garantias conferidas a todos seus membros, cujo principal objetivo é assegurar a máxima imparcialidade das pessoas que exercem a função jurisdicional. Tais garantias são alvo de muitas críticas por parte dos outros Poderes, inclusive pela própria sociedade, sendo vistas como privilégios que podem levar à impunidade. Uma visão mais aprofundada sobre o assunto é o que demonstraremos a seguir. 41 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 109. 42 PELICIOLI, Angela Cristina. A atualidade da reflexão sobre a separação dos poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 43, n. 169, p. 21-30, jan./mar. 2006. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/ bdsf/item/id/92742> Acesso em: 19 ago. 2010. 43 SILVA, op. cit., p. 109. 44 COMPARATO, Fábio Konder. Notas sobre a independência e as garantias da magistratura. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 33, p. 12-17, 2001. 45 SILVA, op. cit., p. 111. 12 GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO A Constituição Federal de 1988 assegura aos membros do Poder Judiciário em seu artigo 95, a chamada tríplice garantia: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Segundo José Afonso da Silva, tais garantias buscam manter a independência dos juízes, para que estes possam exercer a função jurisdicional com dignidade, desassombro e imparcialidade.46 Na mesma senda segue o pensamento de Pedro Lenza, que sustenta que: As garantias atribuídas ao Judiciário assumem importantíssimo papel no cenário da tripartição de Poderes, assegurando a independência do Judiciário, que poderá decidir livremente, sem se abalar com qualquer tipo de pressão que venha dos outros Poderes.47 Pontes de Miranda ressalta ainda que As garantias são direitos constitucionais, oriundos de regras jurídicas diretas e imediatas, e não simples garantias institucionais. O Poder Legislativo e os outros Poderes não têm faculdade de interpretar e conceituar vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. São conceitos da Constituição. 48 Logo, o objetivo principal destes institutos é assegurar a máxima imparcialidade das pessoas que exercem a função jurisdicional, bem como zelar pela perpetuidade da separação de Poderes, e assim manter o equilíbrio do Estado Democrático de Direito. Breve histórico As garantias conferidas aos membros do Poder Judiciário são de extrema importância, e já encontravam previsão em nossa primeira Constituição, datada de 25 de março de 1824. Aqui, a ideia ficou adstrita à vitaliciedade, conforme se depreende da leitura dos artigos 153 e 155 do texto constitucional: Art. 153. Os Juizes de Direito serão perpetuos, o que todavia se não entende, que não possam ser mudados de uns para outros Logares pelo tempo, e maneira, que a Lei determinar. Art. 155. Só por Sentença poderão estes Juizes perder o Logar. Entretanto, a idéia da vitaliciedade não se fez absoluta, pois, nessa época o imperador podia suspender os juízes, na forma do artigo 154. Na Constituição de 1891 a vitaliciedade permanece assegurada no artigo 57: “Os Juízes federais são vitalícios e perderão o cargo unicamente por sentença judicial.” E a garantia da irredutibilidade de vencimentos aparece pela primeira vez no § 1° do mesmo artigo: “Os seus vencimentos serão determinados por lei e não poderão ser diminuídos.” Em 1934, a Constituição implementa as três modalidades de garantias, conforme disposto no artigo 64: 46 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 590. 47 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 460. 48 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo III. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. p. 577. 13 Art 64 - Salvas as restrições expressas na Constituição, os Juízes gozarão das garantias seguintes: a) vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão em virtude de sentença judiciária, exoneração a pedido, ou aposentadoria, a qual será compulsória aos 75 anos de idade, ou por motivo de invalidez comprovada, e facultativa em razão de serviços públicos prestados por mais de trinta anos, e definidos em lei; b) a inamovibilidade, salvo remoção a pedido, por promoção aceita, ou pelo voto de dois terços dos Juízes efetivos do tribunal superior competente, em virtude de interesse público; c) a irredutibilidade de vencimentos, os quais, ficam, todavia, sujeitos aos impostos gerais. No § único havia uma ressalva, que estipulava que “a vitaliciedade não se estenderá aos Juízes criados por lei federal, com funções limitadas ao preparo dos processos e à substituição de Juízes julgadores.” A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 somente reiterou em seu artigo 91 as garantias já consagradas na Carta de 1934, restando omissa quanto à matéria ressalvada no § único do texto constitucional anterior. Previa, contudo, no artigo 177, a possibilidade de aposentar ou reformar de acordo com a legislação em vigor os funcionários civis e militares cujo afastamento se impuser, a juízo exclusivo do Governo, no interesse do serviço público ou por conveniência do regime. Resta, pois, configurada a precariedade das garantias existentes neste período. O artigo 95 da Constituição de 1946 repete a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, porém excetua em seu § 3° que “a vitaliciedade não se estenderá obrigatoriamente aos Juízes com atribuições limitadas ao preparo dos processos e à substituição de Juízes julgadores, salvo após, dez anos de contínuo exercício no cargo.” A Carta de 1967 reafirma as garantias já asseguradas pelas constituições anteriores. No entanto, aqui não há ressalvas no tocante à vitaliciedade, sendo esta estendida a todos os juízes, sem distinção. No que diz respeito à inamovibilidade, o § 2° estipula que por motivo de interesse público, o Tribunal competente poderá, pelo voto de dois terços de seus Juízes efetivos, determinar a remoção ou a disponibilidade do Juiz de categoria inferior, assegurando-lhe defesa. Os Tribunais poderão proceder da mesma forma, em relação a seus Juízes. A Emenda Constitucional de 1969 manteve a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos e estabeleceu que “na primeira instância, a vitaliciedade será adquirida após dois anos de exercício não podendo o juiz, nesse período, perder o cargo senão por proposta do Tribunal a que estiver subordinado, adotada pelo voto de dois terços de seus membros efetivos ou dos integrantes do órgão especial (artigo 113, § 1°).” A Constituição Federal de 1988 nos apresenta as garantias constitucionais da magistratura da forma como conhecemos hoje, conforme preceitua o seu artigo 95: Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 14 Feitas tais considerações a respeito da instituição das garantias do Poder Judiciário em nossa legislação, bem como da sua evolução ao longo das constituições brasileiras, mister especificar os diferentes tipos de garantias conferidas aos membros do Judiciário. Espécies de garantias do Poder Judiciário As garantias do Poder Judiciário encontram sua melhor classificação nos ensinamentos de José Afonso da Silva49, que as divide em duas espécies principais: garantias institucionais e garantias funcionais. As institucionais protegem o Judiciário enquanto instituição. Aproveitamos, agora, o conceito dado pelo mestre Paulo Bonavides: A garantia institucional visa, em primeiro lugar, assegurar a permanência da instituição, [...] preservando invariavelmente o mínimo de susbstantividade ou essencialidade, a saber, aquele cerne que não deve ser atingido nem violado, porquanto se tal acontecesse, implicaria já o perecimento do ente protegido. 50 Elas subdividem-se em garantias de autonomia orgânico-administrativa e garantias de autonomia financeira. As garantias de autonomia orgânico-administrativa consistem na capacidade que o Judiciário tem de estruturar e promover o funcionamento dos seus próprios órgãos, sem a interferência de outros poderes. Estão previstas no artigo 96 do texto constitucional. Já as garantias de autonomia financeira estão dispostas no artigo 99 da Constituição e se manifestam no poder que o Judiciário tem de elaborar seu próprio orçamento. No tocante às garantias funcionais, estas “asseguram a independência e a imparcialidade dos membros do Poder Judiciário” 51 e por sua vez, desmembram-se em garantias de independência52 dos órgãos judiciários (previstas no artigo 95 da Lei Fundamental) e garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários, arraigadas no § único do artigo 95 da carta constitucional, bem como no artigo 36 da Lei Complementar 35/1979. As garantias de independência dos órgãos judiciários configuram a denominada tríplice garantia e compreendem a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios, institutos explicitados a seguir. A vitaliciedade é a garantia constitucional prevista no inciso I do artigo 95 da Constituição Federal que só pode ser adquirida no primeiro grau de jurisdição após dois anos de estágio probatório e confere ao magistrado a vinculação deste ao seu cargo, em ânimo definitivo. Isso significa dizer que o juiz vitalício só perde o cargo “por vontade própria (exoneração e aposentadoria), pela aposentadoria compulsória aos setenta anos ou por sentença judicial transitada em julgado,” 53 em processo adequado onde lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ou ainda, por disponibilidade. 49 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 588 et seq. 50 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 542. 51 SILVA, op. cit., p. 588. 52 Uadi Lammêgo Bulos utiliza o termo “garantias funcionais de liberdade.” (Constituição Federal Anotada. p. 952) 53 GONÇALVES, José Wilson; PELUSO, Vinícius de Toledo Piza. Comentários à lei orgânica da magistratura nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 63. 15 Durante o estágio probatório, a perda do cargo depende de proposta do Tribunal ou Órgão Especial competente, acolhida pelo voto da maioria absoluta de seus membros efetivos, conforme preceitua a Resolução 30/2007 do CNJ.54 Nesse período serão avaliados critérios específicos para a aquisição da vitaliciedade, tais como as aptidões do juiz, sua idoneidade moral, bem como a adaptação ao cargo e às funções, consoante o disposto no artigo 15 da Resolução n° 1/2008, do Conselho da Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça acresce a estes critérios de avaliação os requisitos da disciplina, assiduidade e eficiência.55 Em se tratando de vitaliciedade, a disponibilidade dar-se-á no caso de extinção do cargo, por motivo de interesse público, de acordo com a Súmula n° 11 do Supremo Tribunal Federal.56 Nesta hipótese os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição. Os membros dos Tribunais Superiores também gozam das mesmas garantias dos demais membros do Poder Judiciário porém, aqui, a vitaliciedade possui uma característica particular: é adquirida imediatamente no momento da posse, inclusive para aqueles que ingressam pelo quinto constitucional. É o caso dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar, assim como dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos Juízes dos Tribunais de Alçada e dos Juízes de segunda instância dos Tribunais Militares dos Estados. Ressalte-se que os Ministros do Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais não gozam da garantia da vitaliciedade por possuírem investidura temporária. A vitaliciedade é, portanto, a vinculação do titular ao cargo com foros de permanência e definitividade.57 Segundo Alexandre de Moraes, “o fato de os magistrados serem vitalícios permitelhes certa liberdade de preocupações a respeito da aprovação pública, permitindo uma atuação mais técnica.” 58 A respeito da garantia da vitaliciedade Pontes de Miranda assevera que Temporário tem de ser o membro do Poder Legislativo, que requer o contato com a opinião pública, a indicação sempre renovada, segundo exigência de cada momento e das correntes preponderantes que representa. Vitalício, ou, pelo menos de longa duração, precisa ser o membro do Poder Judiciário, para que se lhe assegure a independência e se lhe aproveitem as experiências na arte de julgar. 59 A inamovibilidade “é a impossibilidade de designar o juiz para outro cargo, diferente do qual foi nomeado.” 60 Significa “a vedação à aposentadoria, disponibilidade, 54 55 56 57 58 59 60 Art. 17. Somente pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial será negada a confirmação do magistrado na carreira. Durante o estágio probatório, o magistrado não está sob o abrigo da garantia constitucional da vitaliciedade, podendo ser exonerado desde que não demonstrados os requisitos próprios para o exercício da função jurisdicional, tais como a idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, eficiência e outros. (STJ - RMS 6675/MG, rel. Min. Félix Fischer, j. 07/02/2006, DJU 20/03/2006). Súmula 11 - A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade, com todos os vencimentos (leia-se subsídios). BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 951. MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 1303. MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo III. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. p. 568. BULOS, op. cit., p. 954. 16 remoção e promoção contra a vontade do juiz,” 61 abrangendo assim, a comarca, a sede, o cargo, o tribunal, a câmara e o grau de jurisdição a que o magistrado pertence. Tal garantia está disposta no artigo 95, II, da Lei Fundamental, que na sua redação implementa o interesse público como único motivo para exceção à esta regra. O que significa dizer que o magistrado poderá ser removido em caso de interesse público, mediante o voto da maioria absoluta do respectivo Tribunal a que estiver vinculado ou do Conselho Nacional de Justiça, sempre assegurada a ampla defesa (artigo 93, VIII). De acordo com Afonso da Silva,62 o magistrado pode ser removido, ainda, a pedido ou por permuta com outro magistrado de comarca de igual entrância, atendidas as regras concernentes às promoções, previstas nas alíneas a, b, c e e do inciso II do artigo 93. Gonçalves e Peluso63 entendem que a garantia da inamovibilidade é intimamente ligada à da vitaliciedade, na medida em que de nada adiantaria o juiz somente ser excluído da Magistratura Nacional por força de sentença judicial transitada em julgado se, contra sua própria vontade, pudesse ser discricionariamente removido do cargo. No mesmo sentido se dá o entendimento de Pontes de Miranda: A inamovibilidade prende-se à divisão dos Poderes e à independência do Poder Judiciário. Se um dos outros Poderes pudesse remover os juízes, não teriam esses a independência que se pretende necessária. Inamovíveis e vitalícios, ficam os juízes a coberto de prejuízos materiais e morais, que lhes infligiriam os dirigentes e os legisladores. O princípio constitucional tem por fito obstar assim os golpes do Poder executivo como os golpes do Poder Legislativo. 64 A irredutibilidade de subsídios é a terceira das garantias conferidas aos membros do Poder Judiciário cuja previsão encontra-se no artigo 95, III da Constituição. Significa que o magistrado não pode ter seu subsídio reduzido, inclusive por medida geral, respeitados os limites máximos expressos no artigo 37, incisos X e XI, bem como no artigo 39, § 4° do texto constitucional. A regra da irredutibilidade deve observar ainda, o disposto nos artigos 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da Carta Constitucional, eis que os subsídios também estão sujeitos aos impostos gerais e aos descontos para fins previdenciários. Esta garantia não é exclusiva dos magistrados, na medida em que o artigo 37, XV estabelece que “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.” Para Pontes de Miranda65 a vitaliciedade sem irredutibilidade de subsídios não valeria de nada, na medida em que seria talhada a independência econômica, elemento extremamente importante para a independência funcional. Ainda no que diz respeito à classificação das garantias segundo José Afonso da Silva, resta-nos abordar as garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários, as quais aparecem no § único do artigo 95 sob a forma de vedações: 61 GONÇALVES, José Wilson; PELUSO, Vinícius de Toledo Piza. Comentários à lei orgânica da magistratura nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 84. 62 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 590-591. 63 GONÇALVES; PELUSO, op. cit., p. 83. 64 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo III. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. p. 570. 65 Ibid., p. 573. 17 Parágrafo único. Aos juízes é vedado: I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; III - dedicar-se à atividade político-partidária. IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. O rol é taxativo, não existindo no texto constitucional mais nenhum artigo que restrinja os direitos dos magistrados. Contudo, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979) prevê em seu artigo 36 mais algumas limitações impostas aos juízes: Art. 36 - É vedado ao magistrado: I - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou quotista; II - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração; III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. As referidas vedações, que para Pontes de Miranda representam “exigências de ordem ética”, 66 são para Afonso da Silva restrições formais, que buscam proteger a independência do juiz e, consequentemente, a do próprio Poder Judiciário.67 Apesar da lista de restrições já ser bem extensa, o Conselho Nacional de Justiça colaborou para o seu aumento, ao publicar a Orientação n° 2/2007, firmando entendimento no sentido de ser incompatível com o exercício do cargo de magistrado o desempenho de função da justiça desportiva, de grão-mestre da maçonaria ou de dirigente de organização não governamental (ONG), bem como de entidades como Rotary, Lions, APAEs, Sociedade Espírita, Rosa-Cruz e de instituição de ensino pública e privada. Todas as condutas descritas anteriormente nos incisos vão de encontro com a postura ideal de um juiz no exercício de suas funções, motivo pelo qual se justifica a rigidez tanto do texto constitucional como da lei complementar: Os cidadãos, quando passam a integrar a carreira da Magistratura Nacional, adquirem direitos e prerrogativas próprios de tal função estatal, submetendo-se, por outro lado, reflexamente, a restrições que lhes são impostas em razão do próprio cargo.68 Desta forma, cabe ao magistrado respeitar as limitações que lhe são impostas, e às Corregedorias de Justiça a fiscalização de tais vedações, buscando sempre o objetivo comum que fundamenta estas garantias, qual seja, a imparcialidade do juiz. 66 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo III. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. p. 578. 67 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 515. 68 GONÇALVES, José Wilson; PELUSO, Vinícius de Toledo Piza. Comentários à lei orgânica da magistratura nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 103. 18 Encerrada, pois, a classificação das garantias constitucionais conferidas aos membros do Judiciário, vale destacar, apenas para enriquecer o presente artigo, que as referidas prerrogativas também são estendidas aos membros do Ministério Público (artigo 128 § 5°, I da Constituição e artigo 17 da Lei Orgânica do Ministério Público da União – 75/1993) e do Tribunal de Contas da União. Estes últimos são equiparados em garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, conforme explicita o artigo 73 § 3° da Lei Maior. Aos Defensores Públicos é assegurada a garantia da inamovibilidade (artigo 134, § 1°) e da irredutibilidade de vencimentos (artigo 37, XV). Não possuem vitaliciedade, mas sim, estabilidade. Voltando à carreira da magistratura nacional, foco do presente artigo, merece ênfase o fato de que, além de todas estas garantias conferidas aos juízes pela Constituição, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN prevê ainda, prerrogativas específicas ao magistrado, conforme se depreende da leitura do artigo 33 da Lei Complementar 35/1979: Art. 33 - São prerrogativas do magistrado: I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de instância igual ou inferior; II - não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que esteja vinculado (vetado); III - ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do Tribunal ou do órgão especial competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final; IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial; V - portar arma de defesa pessoal. Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. Da mesma forma, imperioso destacar que não há que se comparar as garantias conferidas aos magistrados com a imunidade parlamentar dos congressistas.69 São institutos diferentes, porém, com objetivos parecidos, na medida em que ambos almejam a independência dos seus “protegidos” em relação à pressões que possam vir a ser exercidas pelos demais Poderes da federação. No entanto, apesar do cuidado que os doutrinadores têm em diferenciar as garantias das prerrogativas, não é raro encontrarmos escritos que confundem todos estes conceitos, gerando distorções a respeito do assunto. Buscaremos resolver as dúvidas atinentes à questão a seguir. A VITALICIEDADE A vitaliciedade, conforme já visto, é a primeira do trio das garantias de independência estendidas aos membros do Poder Judiciário. “No primeiro grau, ela só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.” 69 HADDAD, Amini. Vitaliciedade dos juízes X Imunidade parlamentar. Espaço Vital, Porto Alegre, 20 jul. 2010. Disponível em: <http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?id=19729> Acesso em: 19 ago. 2010. 19 Este é a definição da letra fria da lei, prevista no inciso I do artigo 95 da Constituição. Contudo, na prática, o referido conceito não abarca todas as hipóteses atinentes à questão, não restando claro, muitas vezes, os limites da vitaliciedade, ou seja, até que ponto a garantia deve ser preservada. Desta forma, o presente capítulo busca esclarecer: quais os limites das garantias do Poder Judiciário, mais especificamente da vitaliciedade? Seria esta motivo de impunidade ou uma garantia conferida à sociedade como um todo? Considerando que a vitaliciedade seja efetivamente motivo de impunidade, no caso de o juiz não agir de acordo com a sua função, deveria este ser destituído de tal garantia, para que o objetivo da vitaliciedade não seja distorcido ao ponto de mascarar arbitrariedades cometidas pelos magistrados? Por outro lado, sendo a vitaliciedade uma garantia essencial e inafastável do Poder Judiciário, servindo apenas para assegurar a independência dos poderes entre si e a imparcialidade das decisões judiciais, deveria esta ser preservada para o fim de manter a democracia do Estado Democrático de Direito? Com base nessas premissas, ao adentrar no cerne da questão, o último seguimento do presente artigo busca demonstrar os limites da garantia constitucional da vitaliciedade na carreira da magistratura nacional, e assim contribuir para o esclarecimento das lacunas que permeiam o assunto. Conceito: garantia ou prerrogativa? Ao falar das garantias do Poder Judiciário, é recorrente a dúvida quanto à denominação correta do instituto: garantia ou prerrogativa? Essa importante distinção terminológica pode ser observada no trecho abaixo, de Indalécio Gomes Neto: É preciso não confundir as garantias constitucionais da magistratura com as prerrogativas do magistrado. As primeiras destinam-se a amparar e possibilitar o exercício da função, enquanto as segundas visam proteger o próprio magistrado. As garantias têm origem na Constituição, ao passo que as prerrogativas na Lei Complementar.70 Logo, as garantias são aquelas previstas no artigo 95 do texto constitucional, ao passo que as prerrogativas estão dispostas no artigo 33 da Lei Complementar 35/1979, conforme já relatado anteriormente. No dicionário, o termo “prerrogativa” tem a seguinte definição: “concessão ou vantagem com que se distingue uma pessoa ou incorporação; privilégio, regalia.” 71 No entanto, tal denominação não satisfaz o verdadeiro sentido das garantias da magistratura na prática. A doutrina é dominante no sentido de esclarecer que : Não se trata de um privilégio, mas de uma condição para o exercício da função judicante, que exige garantias especiais de permanência e definitividade no cargo. É, assim, prerrogativa da instituição judiciária, não da pessoa do juiz.72 Na mesma senda, o entendimento de Alexandre de Moraes: 70 71 72 GOMES NETO, Indalécio. Independência entre os poderes e garantias da magistratura. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 63, p. 56, 1994. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. 1. ed. 15ª impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p. 1133. SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 514. 20 As garantias conferidas aos membros do Poder Judiciário tem assim como condão conferir à instituição a necessária independência para o exercício da Jurisdição, resguardando-a das pressões do Legislativo e do Executivo, não se caracterizando, pois, os predicamentos da magistratura como privilégio dos magistrados, mas como meio de assegurar seu livre desempenho, de molde a revelar 73 a independência e autonomia do Judiciário. Nesse diapasão, Ari Queiroz sustenta que “privilégios são vantagens pessoais irrazoáveis; prerrogativas são atributos do cargo para possibilitar ao titular exercer as funções sem receio de ameaças ou retaliações.” 74 Podemos concluir, portanto, que as garantias e prerrogativas dos membros do Poder Judiciário são essenciais à função judicante, servindo como “instrumentos de imparcialidade e autonomia, existentes em defesa dos próprios jurisdicionados.”75 Todavia, ainda não restam esclarecidos os limites aplicáveis a estes institutos. Para alguns autores, não há limites, na medida em que eles consideram as garantias do Poder Judiciário como cláusulas pétreas. É o que afirma expressamente Uadi Lammêgo Bulos, em sua Constituição Federal Anotada: “Nunca é demasiado reiterar que as garantias do Poder Judiciário configuram cláusulas imodificáveis (art. 60, § 4°).” 76 Vale lembrar que as cláusulas pétreas são limitações materiais ao poder de reforma constitucional. Significa dizer que as matérias dispostas no artigo 60, § 4° da Constituição são imutáveis: Art. 60. [...] § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. As cláusulas pétreas objetivam assegurar a imutabilidade de certos valores, além de preservar a identidade do projeto originário, bem como prevenir um processo de erosão da Constituição.77 Compartilha da mesma ideia de Bulos o próprio Supremo Tribunal Federal, que na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 98 entendeu como inconstitucionais os artigos da Constituição Estadual do Estado do Mato Grosso que criavam outras modalidades de cessação da investidura vitalícia, além daquelas previstas no texto constitucional (quais sejam, a invalidez e a idade limite, previstas no artigo 95, I). No voto, o Ministro Sepúlveda Pertence, relator do processo sustenta que: Com efeito, é patente a imbricação entre a independência do Judiciário e a garantia da vitaliciedade dos juízes. A vitaliciedade é penhor da independência do magistrado, a um só tempo, no âmbito da própria Justiça e externamente - no que se 73 74 75 76 77 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 1302. QUEIROZ, Ari. De novo contra a magistratura. Opinião Jurídica, Goiânia, 18 jul. 2010. Disponível em: <http://www.opiniaojuridica.com.br/portal2/3/centro1-2.php?id_artigo=5183> Acesso em: 19 ago.2010. BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 951. Ibid., p. 952. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 208. 21 reflete sobre a independência do Poder que integra frente aos outros Poderes do Estado. Desse modo, a vitaliciedade do juiz integra o regime constitucional brasileiro de separação e independência dos Poderes. [...] Acrescer-lhes outros casos de inatividade obrigatória é, por tudo isso, afrontar o art. 95, I, que de modo exaustivo os prescreve, e, via de conseqüência, os arts. 2° e 60, § 4°, III, da Constituição, que erigem a separação e independência dos poderes a princípio constitucional intangível pelo constituinte local. 78 Aqui a vitaliciedade é tida como cláusula pétrea impressa no inciso III do § 4°, artigo 60 da Constituição. A referida decisão, ao entender que a vitaliciedade está intimamente ligada ao Princípio da Separação dos Poderes, reconheceu a extensão do status de cláusula pétrea ao disposto no artigo 95, I da Lei Maior. Nesse mesmo sentido se dá o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, ao sustentar que “qualquer emenda constitucional tendente a abolir a garantia da vitaliciedade seria contrária ao art. 60, § 4°, inciso III, da Constituição Federal, que inclui a separação dos Poderes entre as chamadas cláusulas pétreas.”79 O Ministério Público, através da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, também manifesta sua opinião: O conceito de vitaliciedade destinado aos cargos de magistrados e membros do Ministério Público brasileiro, detém um conteúdo de fundamentalidade que ultrapassa em muito os limites das prerrogativas corporativas ou dos interesses individuais. Trata-se de um conceito cujo fundamento se relaciona com a própria essência do Estado Democrático de Direito como princípio republicano do Estado brasileiro. [...] Não só a garantia da vitaliciedade, mas também as demais (inamovibilidade e outras) insculpidas na CF/88, todas pertencentes ao campo das limitações materiais à atuação do poder constituinte derivado, são, por essa razão, intangíveis.80 Hugo Nigro Mazzilli, Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, vai mais além, pois acredita que: Dentre as cláusulas pétreas inscrevem-se os direitos e garantias individuais (art. 60, § 4° da Constituição) e, entre estas, estão as garantias dos magistrados, membros dos Tribunais de Contas e membros do Ministério Público, expressamente consideradas como tais pela própria Constituição vigente (arts. 73, § 3°, 93, VI e 129, § 4°).81 Para ele, portanto, as garantias dos membros do Poder Judiciário estão vinculadas ao inciso IV do artigo 60, § 4°, fazendo parte dos direitos e garantias individuais presentes em nossa Constituição, apesar de não estarem dispostos no rol do artigo 5°. 78 79 80 81 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 98-5 Mato Grosso, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 07/08/1997, DJU 31/10/1997. p. 14-16. Conselho Nacional de Justiça. Nota Técnica n° 12/2010 em relação à Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/317-notastecnicas/11223-nota-tecnica-no-122010> Acesso em: 11 mai. 2011. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP. Nota Técnica n° 03/2010 em relação à Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003. Disponível em: <http://www.conamp.org.br /Notas%20Tcnicas/Forms/AllItems.aspx> Acesso em: 04 abr. 2011. MAZZILLI, Hugo Nigro. A reforma constitucional e as garantias da magistratura. Revista APMP em Reflexão, São Paulo, v. 17, p. 5-10, abr. 1998. 22 A própria doutrina, aqui muito bem representada por Gilmar Ferreira Mendes, reconhece a existência de cláusulas pétreas implícitas, na medida em que entende que “as limitações materiais ao poder de reforma não estão exaustivamente enumeradas no art. 60, § 4°, da Carta da República.” 82 Contudo, em outra obra que foi organizada pelo mesmo autor, há a afirmação de que as garantias dos juízes são predicamentos relativos, posto que “não existem direitos absolutos na Carta Política.” 83 Enquanto alguns autores têm certeza quanto à imutabilidade das garantias da magistratura - especialmente da vitaliciedade -, há uma porção da sociedade que não pensa da mesma forma. É exatamente o que comprova a Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003, que veremos a seguir. A PEC 89/2003 A Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003 foi apresentada em 18/11/2003, tem como primeira signatária a Senadora Ideli Salvatti (PT-SC) e objetiva alterar os arts. 93, 95, 103-B, 128 e 130-A da Constituição Federal, para excluir a aposentadoria por interesse público do rol de sanções aplicáveis a magistrados, bem como para permitir a perda de cargo, por magistrados e membros do Ministério Público, na forma e nos casos que especifica.84 Na justificação da proposta, é assinalado que: A previsão, com caráter sancionatório, da aposentadoria de magistrados por interesse público se revela um absurdo, porquanto, em lugar de servir como punição aos juízes que cometem graves irregularidades, funciona como verdadeiro prêmio. Seria adequado, pois, alterar a Carta Magna nesse ponto, resgatando o modelo anterior a 1988, no qual a demissão de juízes constituía a pena máxima aplicada administrativamente aos magistrados. Contra o argumento de que a mudança enfraqueceria um dos predicamentos da magistratura, a justificação aduz ser a vitaliciedade condição para o exercício da jurisdição de uma forma regular e conforme com o Direito, não devendo constituir empeço à responsabilização de quem comete desvios funcionais ou crimes. 85 Após mais de seis anos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ aguardando deliberação, a autora da PEC 89 recolheu assinaturas dos líderes partidários para acelerar o procedimento. Foi emitido então pelo Presidente da CCJ, o Senador Demóstenes Torres (DEMGO), um parecer favorável no que tange à constitucionalidade da Proposta, que se deu nos seguintes termos: Quanto à constitucionalidade da PEC, verificamos terem sido observados os requisitos descritos no art. 60 da Lei Maior [...], as alterações promovidas no 82 83 84 85 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 218. NALINI, José Renato. O Poder Judiciário na Constituição de 1988. In MENDES, Gilmar Ferreira. et. al. (Coord.) Tratado de Direito Constitucional - v. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 959. Neste mesmo sentido, foi apresentada pelo Deputado Raul Jungmann (PPS-PE) a Proposta de Emenda Constitucional n° 178/2007. No entanto, a referida PEC foi arquivada em atendimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno da Câmara de Deputados, o qual determina que finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relatório sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 89, de 2003. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/61731.pdf> Acesso em: 10 mai. 2011. 23 texto constitucional não atentam contra qualquer das cláusulas pétreas enumeradas no § 4º do art. 60 da Carta Magna [...].86 Afirmou que a PEC não atenta contra o Princípio da Separação dos Poderes, nem atinge a garantia da vitaliciedade: A meu ver, o princípio da separação dos Poderes não pode ser invocado para se impugnar a proposta, pois ela não prevê qualquer mecanismo de ingerência de um Poder sobre outro, apenas abre a possibilidade de o Poder Judiciário promover sua depuração por um processo mais célere que o judicial, afastando, pela via administrativa, magistrados que cometam faltas graves. Demais disso, a garantia da vitaliciedade não é eliminada, antes assume feição mais condizente com um Estado no qual os predicamentos de determinadas autoridades não se confundem com privilégios. Com efeito, diferentemente dos servidores públicos estáveis, que podem perder o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo disciplinar ou procedimento de avaliação periódica de desempenho (art. 41, § 1º, da Lei Maior), os magistrados vitalícios somente perderão o cargo, na forma propugnada na PEC, em virtude de decisão judicial transitada em julgado ou por deliberação do tribunal ao qual estiverem vinculados, tomada pelo voto de dois terços de seus membros. Concordo com os autores da proposta, quando sustentam que a exigência de que dois terços do tribunal formem convicção pela necessidade de se aplicar tal pena inibirá sua banalização e seu uso indevido para fins de perseguição. 87 De igual forma, não interfere na independência dos juízes: Defendo, outrossim, que a inovação trazida pela iniciativa não representa um atentado à independência do magistrado. Se assim fosse, os mecanismos punitivos hoje existentes também o seriam. A Constituição, em seu art. 93, VIII, prevê como medidas de caráter punitivo, a remoção, a disponibilidade e a aposentadoria, por interesse público, do magistrado. Ninguém sustentará, no entanto, que, por poderem, por exemplo, ser removidos, os juízes carecem da necessária independência para decidir de acordo com suas consciências. O texto constitucional em vigor é até menos exigente quanto ao quórum para a aplicação da penalidade, ao requerer que a maioria absoluta dos membros do tribunal se pronuncie no sentido da punição.88 Por fim, acrescentou a hipótese de suspensão não remunerada no lugar da disponibilidade, pois considera um verdadeiro “prêmio” este último instituto: Quanto à exclusão da aposentadoria do rol de penalidades, também considero acertada a proposta. A rigor, para quem cometeu infrações de maior gravidade, a aposentadoria chega a ser um prêmio. A meu juízo, raciocínio semelhante pode ser aplicado à disponibilidade. Colocar em disponibilidade um juiz que infringiu de modo intolerável seus deveres funcionais, ainda que com subsídios proporcionais, significa premiá-lo, pois implicará remunerar o seu ócio. E mais: após dois anos, ele poderá pleitear o seu retorno às atividades normais (art. 57, § 1º, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979). Assim, as mesmas razões 86 87 88 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer de aprovação referente à Proposta de Emenda à Constituição n° 89, de 2003. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/70566.pdf> Acesso em: 10 mai. 2011. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer de aprovação referente à Proposta de Emenda à Constituição n° 89, de 2003. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/70566.pdf> Acesso em: 10 mai. 2011. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer de aprovação referente à Proposta de Emenda à Constituição n° 89, de 2003. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/70566.pdf> Acesso em: 10 mai. 2011. 24 pelas quais assenti à retirada da hipótese de aposentadoria por interesse público me anima a propor a substituição da hipótese de disponibilidade pela de suspensão não remunerada. Cumprirá à lei orgânica da magistratura, ao regulamentar o dispositivo constitucional, definir os prazos de suspensão.89 Como a PEC foi apresentada antes da Emenda Constitucional n° 45/2004, alguns de seus dispositivos não se justificavam mais, motivo pelo qual a CCJ apresentou um Substitutivo (Emenda n° 1 - CCJ). Desta forma, em 07/07/2010, foi aprovado em dois turnos pelo Plenário do Senado Federal o Substitutivo da Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003, que atualmente encontra-se na Câmara de Deputados, onde aguarda deliberação. A aprovação da Proposta pelo Senado teve grande repercussão e deu origem a várias manifestações contrárias por parte dos magistrados e membros do Ministério Público, os maiores interessados caso a PEC seja aprovada na Câmara de Deputados. Em relação à Proposta, o Conselho Nacional de Justiça apresentou Nota Técnica desfavorável à aprovação, sob os seguintes argumentos: Tendo em vista que a garantia da vitaliciedade significa que o juiz só pode perder o cargo por força de decisão judicial, a PEC nº 89/2003 é inconstitucional neste particular, pois pretende introduzir hipóteses em que a perda do cargo poderá decorrer de processo administrativo disciplinar. A rigor, a proposta significaria a própria abolição da garantia da vitaliciedade, em ofensa ao princípio da separação dos Poderes e, indiretamente, em detrimento das garantias individuais, nos termos do art. 60, § 4º, incisos III e IV, da Constituição Federal. [...] A proposta enfraquece o Conselho Nacional de Justiça, na medida em que reduz as espécies de sanções disciplinares aplicáveis nos processos de sua competência e atribui competência mais ampla aos Tribunais submetidos ao seu controle administrativo.90 No mesmo sentido, o Ministério Público, através de sua Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP: No que toca a inconstitucionalidade e/ou constitucionalidade da PEC [...], parece-nos que o instrumento legislativo em foco não será recepcionado pelo texto constitucional em vigor, quando de sua conversão em norma constitucional, restando eivada de inconstitucionalidade material em face da clara lesão à garantia constitucional da vitaliciedade [...], ao pretender que juízes e membros do Ministério Público brasileiro possam vir a ser exonerados, com a perda de seus cargos, por uma decisão de natureza eminentemente administrativa. 91 Amini Haddad, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, argumenta que “é absurda, subjetiva e extensiva a redação da emenda, quanto ao fato da perda do cargo poder se dar sob o pretexto de que o magistrado não agiu conforme procedimento 89 90 91 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer de aprovação referente à Proposta de Emenda à Constituição n° 89, de 2003. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/70566.pdf> Acesso em: 10 mai. 2011. Conselho Nacional de Justiça. Nota Técnica n° 12/2010 em relação à Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/317-notastecnicas/11223-nota-tecnica-no-122010> Acesso em: 11 mai. 2011. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP. Nota Técnica n° 03/2010 em relação à Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003. Disponível em: <http://www.conamp.org.br/ Notas%20Tcnicas/Forms/AllItems.aspx> Acesso em: 04 abr. 2011. 25 escorreito ou em observância à conduta necessária ao decoro do cargo” 92 posto que tal critério é muito relativo, o que pode resultar na intimidação do magistrado por qualquer motivo subjetivo. Em nota pública de repulsa, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul–AJURIS afirmou: A aposentadoria compulsória aplicada como punição disciplinar aos magistrados, utilizada como suposto argumento para a aprovação da PEC, não é a única sanção que se aplica aos juízes. Ao contrário do que vem sendo apregoado, perdem seus cargos se forem processados criminalmente, podendo atuarem para tanto o próprio Tribunal a que estiver vinculado o magistrado, ou o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público. Basta que promovam a instauração do competente processo judicial que, ao seu final e se for o caso, redundará na perda de cargo, o que se fará, então, sem afronta à garantia constitucional que ora se busca extinguir.93 O debate quanto ao cabimento ou não da Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003 tornou-se mais acirrado no momento em que foi trazido à tona pelo Conselho Nacional de Justiça o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n° 2007.1000001533-8494, que puniu com aposentadoria compulsória o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Medina, em razão de sua participação em esquema de venda de sentença judicial em favor de bicheiros e donos de bingos. Esta decisão teve grande repercussão nacional, e os casos que a sucederam só fizeram por aumentar a comoção em torno do assunto. Citamos como exemplo95 o ocorrido com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região Antônio Fernando Guimarães, aposentado compulsoriamente após ser acusado de atuar em benefício de um escritório de advocacia em troca de obtenção de vantagem financeira (Processo Administrativo Disciplinar n° 007400-80.2009.2.00.0000). Caso semelhante é o do juiz Nemias Nunes de Carvalho, da 2ª Vara Cível de São Luís, do Estado do Maranhão. Ele foi acusado de liberar grandes quantias de dinheiro por meio de decisões liminares em ações movidas contra blocos e empresas de grande porte, motivo que ensejou sua aposentadoria compulsória (Processo Administrativo Disciplinar n° 0005993-05.2010.2.00.0000). 92 93 94 95 HADDAD, Amini. Vitaliciedade dos juízes X Imunidade parlamentar. Espaço Vital, Porto Alegre, 20 jul. 2010. Disponível em: <http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?id=19729> Acesso em: 19 ago. 2010. Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS. Nota pública contra a PEC 89/2003. Disponível em: <http://www.amb.com.br/docs/noticias/2010/notaPEC89Ajuris.pdf> Acesso em: 11 mai. 2011. Processo Administrativo Disciplinar. Magistrado vitalício. Aposentadoria compulsória. Extinção da pretensão punitiva da administração. Perda do objeto. Arquivamento. 1) Nos termos do art. 95, I da Constituição Federal e da Resolução n° 30, de 07 de março de 2007, os Magistrados gozam da garantia da vitaliciedade. Para os Magistrados vitalícios, a perda do cargo - com a eventual aplicação da pena de demissão - depende de sentença judicial transitada em julgado. 2) Sendo a aposentadoria compulsória a pena mais grave a ser aplicada ao Magistrado vitalício por meio de Processo Administrativo Disciplinar, não mais subsiste a pretensão punitiva da Administração em relação a Magistrado aposentado compulsoriamente por haver completado 70 anos de idade.3) Arquivamento do Processo Administrativo em relação a um dos Requeridos, por perda do objeto. (CNJ – PAD 200710000015338 – Rel. Min. Gilson Dipp – 109ª Sessão – j. 03/08/2010 – DJ-E nº 143/2010 em 06/08/2010 p. 13/14). Frise-se que o presente artigo não aproveita o caso envolvendo o juiz Marcelo Colombelli Mezzomo, primeiro magistrado a ser demitido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo em vista que ele ainda não detinha a garantia da vitaliciedade. 26 O que gera tanta polêmica é o fato de que, apesar de terem cometido infrações graves, os magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória, o que representa, para muitos, uma verdadeira “premiação”.96 O argumento de quem se posiciona negativamente ao referido instituto encontra respaldo na posição sustentada por Edson Pereira Belo da Silva, em seu artigo “Punição remunerada: magistrado punido não deve receber aposentadoria”, no qual aduz que é condenável a injusta e nefasta possibilidade de juízes serem apenados com aposentadoria com proventos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço. “Diante de gravíssimas acusações [...], se condenados no âmbito administrativo, não poderão eles ser aposentados com vencimentos, senão excluídos da magistratura.” 97 No entanto, cumpre esclarecer de modo efetivo que não há motivos para tanta indignação, pois na hipótese de o magistrado não agir de acordo com a sua função, este poderá sim perder o cargo, por meio de sentença judicial transitada em julgado, em ação penal por crime comum ou de responsabilidade, bem como em ação civil para a desconstituição da relação funcional entre o Estado e o juiz.98 É exatamente isso que garante a vitaliciedade. Sobre os procedimentos a serem seguidos no caso de condenação do magistrado, Gonçalves e Peluso asseveram que: Tratando-se de crime de responsabilidade, segundo a Lei 4.898/65, a perda do cargo pelo juiz vitalício nunca se dará pelo processo administrativo aí previsto (art. 7°), operando, na exata linha constitucional, por sentença penal, de conformidade com o art. 6°, § 3° da lei supra (pena principal). Já em se tratando de crime comum, a perda do cargo, mediante sentença penal condenatória se consumará com base no art. 92, I e parágrafo único do Código Penal [...]quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública (alínea “a”) ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos (alínea “b”). 99 Se em nenhuma das duas hipóteses acima referidas houver sido decretada a perda do cargo, esta poderá se dar em ação civil específica de desconstituição da relação funcional entre juiz e Estado, com base no fundamento jurídico da condenação penal. A legitimidade para ingressar com esta ação é do Ministério Público e das Procuradorias Estaduais, Distritais ou Federais. Em todos os casos deve ser observado o foro privilegiado por prerrogativa de função conferido aos magistrados, de acordo com artigo 105, I, da Constituição da República.100 No âmbito administrativo, a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço representa, de fato, a máxima sanção prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN: 96 MAGALHÃES, Bruno Barata. Demissão de magistrados e a PEC nº 89/2003. O fim da aposentadoria compulsória e a fiscalização do Conselho Nacional de Justiça. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2500, 6 mai. 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/14806> Acesso em: 09 mai. 2011. 97 SILVA, Edson Pereira Belo da. Punição remunerada: magistrado punido não deve receber aposentadoria. Prolegis, São Paulo, 20 set. 2007. Disponível em: <http://www.prolegis.com.br/index.php?cont= 12&id=1082> Acesso em: 03 nov. 2010. 98 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 1. 2005, apud GONÇALVES, José Wilson; PELUSO, Vinícius de Toledo Piza, 2010, p. 70. 99 GONÇALVES, José Wilson; PELUSO, Vinícius de Toledo Piza. Comentários à lei orgânica da magistratura nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 72. 100 Ressalte-se que os juízes de 1° grau em substituição nos Tribunais de Justiça não possuem a referida prerrogativa de foro (STJ- AgRg na Rp 368/BA, rel, Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 05/03/2008, DJU 15/05/2008). 27 Art. 42 - São penas disciplinares: I - advertência; II - censura; III - remoção compulsória; IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; V - aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; VI - demissão. Parágrafo único - As penas de advertência e de censura somente são aplicáveis aos Juízes de primeira instância. Aqui, apesar de a demissão constar no rol das sanções aplicáveis aos magistrados, tal inciso não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista o disposto no artigo 95, inciso I, que garante que a perda do cargo, após os dois anos de exercício, dependerá exclusivamente de sentença judicial transitada em julgado. O que significa dizer, por outro lado, que a pena de demissão prevista na LOMAN pode ser aplicada aos magistrados que ainda não tiverem atingido a vitaliciedade, dependendo a decisão neste caso de deliberação do respectivo Tribunal ao qual o juiz estiver vinculado. Nesta hipótese, há somente a necessidade de instauração de procedimento administrativo, cujo regramento encontra-se presente na Resolução 30/2007 do Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, não há que se confundir, portanto, a punição de aposentadoria compulsória com impunidade, tendo em vista que o Ministério Público acompanha os processos administrativos abertos contra magistrados, e caso haja indício de conduta criminosa, por meio de ação judicial cabível, o magistrado poderá vir a perder o cargo, e consequentemente, a aposentadoria e seus subsídios. A diferença está que neste caso, o juiz responderá por suas ações em processo judicial, com o devido processo legal (art. 5°, LIV), assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5°, LV), bem como o direito ao duplo grau de jurisdição, garantias estas conferidas a todo e qualquer cidadão, não configurando privilégio nenhum exigir o que está explícito na Carta Magna. Seria no mínimo indecente privar justamente o magistrado do Princípio da Presunção de Inocência (art. 5°, LVII) 101 - consagrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 - fazendo com que ele perca o cargo antes mesmo de discutir o mérito da questão em juízo. E neste ponto, não há que se comparar o juiz com o servidor público civil, o qual está sujeito à pena de demissão.102 O fato de ambos ingressarem na carreira por meio de concurso público, é a única coincidência que os une, na medida em que suas funções precípuas são de naturezas diversas ao extremo. Por esse motivo, se torna inconcebível estender as garantias do Poder Judiciário ao servidor público, da mesma forma que é indefensável retirar do magistrado a vitaliciedade. Sanada a controvérsia que o presente artigo se propôs a dirimir, resta-nos apenas enfatizar que a vitaliciedade configura uma garantia constitucional do magistrado e um 101 Aury Lopes Junior em sua obra “Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional - Vol. I” afirma que a presunção de inocência é, na verdade, um dever de tratamento (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 440). 102 Discordamos expressamente do entendimento de Bruno Barata Magalhães, no artigo “Demissão de magistrados e a PEC nº 89/2003. O fim da aposentadoria compulsória e a fiscalização do Conselho Nacional de Justiça.” (Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2500, 6 maio 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/14806>. Acesso em: 9 mai. 2011). 28 benefício real para a sociedade, que será favorecida com decisões mais justas e imparciais, proporcionando assim, o exercício prático da máxima de Ulpiano que busca “dar a cada um o que é seu.” CONSIDERAÇÕES FINAIS Analisando as garantias conferidas aos membros do Poder Judiciário, vê-se que dentre todas, a vitaliciedade é a que possui maior relevância, na medida em que defende o magistrado para que este possa exercer sua função jurisdicional de forma independente e imparcial. Neste artigo, partiu-se da problemática central a respeito da limitação do instituto, tendo por hipóteses possíveis o fato de que a vitaliciedade poderia consistir em um motivo de impunidade no caso de juízes que cometeram infrações graves, ou efetivamente uma garantia conferida à sociedade como um todo. Do exercício investigativo do feito, concluiu-se que a vitaliciedade não constitui um privilégio, mas sim uma garantia concedida à função que o magistrado exerce, beneficiando muito mais a sociedade do que a pessoa do juiz. Pudemos observar ao longo da pesquisa que a indignação por parte da sociedade em relação à garantia da vitaliciedade se dá, na maioria das vezes, por desconhecimento de causa, na medida em que a mídia fornece informações equivocadas ou distorcidas a respeito do assunto, motivo pelo qual se faz necessário um constante estudo e reflexão a respeito do tema. Num primeiro momento, ao realizamos um breve estudo sobre o Poder Judiciário, concluímos que a vitaliciedade e as demais garantias da magistratura asseguram a independência do referido Poder ao mesmo tempo em que afirmam a perpetuidade do Princípio da Separação dos Poderes, garantindo a efetividade do Estado Democrático de Direito. Posteriormente, restou demonstrado que a evolução democrática de nossas cartas constitucionais permitiu que o instituto da vitaliciedade atingisse as proporções necessárias para realizar o seu importante papel do modo como o conhecemos hoje. O encerramento do presente artigo especifica o conceito de vitaliciedade, realizando uma importante distinção terminológica, na medida em que esclarece que as garantias da magistratura encontram no artigo 95 do texto constitucional, ao passo que as prerrogativas estão dispostas no artigo 33 da Lei Complementar 35/1979. Quanto à delimitação do instituto, concluiu-se que, apesar de alguns autores considerarem a vitaliciedade como cláusula pétrea, no que diz respeito ao argumento de que as garantias dos membros do Poder Judiciário constituem garantia individual, vinculada ao inciso IV do artigo 60, § 4°, tal raciocínio não se mostra plausível, pois é fato que as garantias da magistratura pertencem ao cargo, e não à pessoa física do juiz. No entanto, isso não representa motivo suficiente para justificar a Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003, que pretende possibilitar a perda do cargo de magistrado de forma administrativa, tendo em vista que restou comprovado que a aposentadoria compulsória não enseja impunidade ou premiação, pois na hipótese de o magistrado não agir de acordo com a sua função, este poderá sim perder o cargo, por meio de sentença judicial transitada em julgado, em ação penal ou civil. Entende-se que, se tal Proposta for aprovada, representará imenso retrocesso, tendo reflexos imensuráveis sobre o princípio basilar da separação dos Poderes, bem como da prerrogativa constitucional básica da independência do Poder Judiciário. 29 Enfim, verifica-se ser o tema fonte inesgotável de enfrentamentos distintos, que terá desdobramentos após a decisão definitiva quanto à aprovação ou não da PEC 89/2003 pela Câmara de Deputados. Destaca-se que o artigo que ora se conclui não aprofunda a análise da vitaliciedade sobre todos os aspectos possíveis, o que necessitaria de um alargamento da visão apresentada no presente estudo, podendo-se deixar tal análise para uma próxima empreitada investigativa. Encerra-se a presente pesquisa com a sensação de que o estudo sobre a garantia constitucional da vitaliciedade foi válido, posto que proporcionou à sociedade um maior esclarecimento sobre o assunto, tido até então como dissonante e polêmico. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos, DINAMARCO, Cândido Rangel e GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 384 p. ARISTÓTELES. A política. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.Título original: La politique. 321 p. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP. Nota Técnica n° 03/2010 em relação à Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003. Disponível em: <http://www.conamp.org.br/Notas%20Tcnicas/Forms/AllItems.aspx> Acesso em: 04 abr. 2011. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 806 p. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. 1364 p. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar n° 200710000015338. Rel. Min. Gilson Dipp. 109ª Sessão. Julgado dia 03/08/2010. Diário de Justiça Eletrônico nº 143/2010 em 06/08/2010 p. 13/14. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n.º 30, de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 mar. 2007. Seção 1, p. 129. BRASIL, Lei Complementar n° 35, de 14 de março de 1979. Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, ano 136, n. 39, p. 1-2, 14 mar. 1979. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 98-5 Mato Grosso, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 07/08/1997, DJU 31/10/1997. p. 14-16. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em mandado de segurança n° 6675 de Minas Gerais. Diário de Justiça, Brasília, DF, 25 nov. 1996. BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2005. 1596 p. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Poder Judiciário: autonomia e justiça. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 691, p. 33-34, mai. 1993. 30 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer de aprovação referente à Proposta de Emenda à Constituição n° 89, de 2003. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/matepdf/70566.pdf> Acesso em: 10 mai. 2011. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relatório sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 89, de 2003. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/matepdf/61731.pdf> Acesso em: 10 mai. 2011. COMPARATO, Fábio Konder. Notas sobre a independência e as garantias da magistratura. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 33, p. 12-17, 2001. Conselho Nacional de Justiça. Nota Técnica n° 12/2010 em relação à Proposta de Emenda Constitucional n° 89/2003. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atosda-presidencia/317-notas-tecnicas/11223-nota-tecnica-no-122010> Acesso em: 11 mai. 2011. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 9. ed. Bahia: JusPodivm, 2008. 593 p. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 1. 2005, apud GONÇALVES, José Wilson; PELUSO, Vinícius de Toledo Piza, 2010, p. 70. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. 1. ed. 15ª impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 1499 p. FINCATO. Denise Pires. A Pesquisa Jurídica sem Mistérios: do Projeto de Pesquisa à Banca. Porto Alegre: Notadez, 2008. 153 p. GOMES NETO, Indalécio. Independência entre os poderes e garantias da magistratura. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 63, p. 55, 1994. GONÇALVES, José Wilson; PELUSO, Vinícius de Toledo Piza. Comentários à lei orgânica da magistratura nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 205 p. HADDAD, Amini. Vitaliciedade dos juízes X Imunidade parlamentar. Espaço Vital, Porto Alegre, 20 jul. 2010. Disponível em: <http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?id=19729> Acesso em: 19 ago.2010. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. rev.atual.ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. 811 p. LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 318 p. LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 722 p. MAGALHÃES, Bruno Barata. Demissão de magistrados e a PEC nº 89/2003. O fim da aposentadoria compulsória e a fiscalização do Conselho Nacional de Justiça. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2500, 6 mai. 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/14806> Acesso em: 09 mai. 2011. 31 MAZZILLI, Hugo Nigro. A reforma constitucional e as garantias da magistratura. Revista APMP em Reflexão, São Paulo, v. 17, p. 5-10, abr. 1998. MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo III. 2. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1970. 648 p. MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução: Cristina Murachco. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Título original: L’ esprit des lois. 851 p. MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 2924 p. NALINI, José Renato. O Poder Judiciário na Constituição de 1988. In MENDES, Gilmar Ferreira. et. al. (Coord.) Tratado de Direito Constitucional - v. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. 1054 p. OLIVEIRA, Vinícius Amorim de. Garantias da Magistratura e Independência do Judiciário. Themis: Revista da ESMEC, Fortaleza, v. 3, n. 1, p. 277-286, 2000. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/21207> Acesso em: 19 ago. 2010. PAGES, Juan Luis Requejo. Jurisdiccion e independência judicial. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1989. 262 p. PELICIOLI, Angela Cristina. A atualidade da reflexão sobre a separação dos poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 43, n. 169, p. 21-30, jan./mar. 2006. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/92742> Acesso em: 19 ago. 2010. QUEIROZ, Ari. De novo contra a magistratura. Opinião Jurídica, Goiânia, 18 jul. 2010. Disponível em: <http://www.opiniaojuridica.com.br/portal2/3/centro12.php?id_artigo=5183> Acesso em: 19 ago.2010. ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 23.176 p. ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social e outros escritos. Tradução: Rolando Roque da Silva. São Paulo: Cultrix, 1995. 235 p. SILVA, Edson Pereira Belo da. Punição remunerada: magistrado punido não deve receber aposentadoria. Prolegis, São Paulo, 20 set. 2007. Disponível em: <http://www.prolegis.com.br/index.php?cont=12&id=1082> Acesso em: 03 nov. 2010. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 924 p. _____. Comentário contextual à constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. 1023 p.