DIÁLOGOS SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL NO BRASIL Formação, Prática Médica e Humanização Edlaine de Campos Gomes (org.) 1 Missão do Ipas O Ipas trabalha mundialmente com o objetivo de aumentar a capacidade das mulheres e adolescentes exercerem seus direitos sexuais e reprodutivos, e para reduzir o número de mortes e lesões causadas por condições relacionadas ao aborto. Nós procuramos expandir a disponibilidade, qualidade e sustentabilidade dos serviços relacionados à saúde reprodutiva e ao aborto, assim como tentamos desenvolver um ambiente favorecedor. O Ipas acredita que nenhuma mulher deveria precisar arriscar sua vida ou sua saúde devido à falta de escolhas seguras relativas à sua saúde reprodutiva. Ipas Brasil O Ipas Brasil tem trabalhado em parceria com organizações não governamentais (ONGs), associações de mulheres, adolescentes, grupos comunitários, universidades e agências governamentais, há mais de dez anos. O Ipas tenta expandir o acesso das brasileiras ao cuidado com sua saúde reprodutiva, inclusive ao aborto seguro e à atenção pós-aborto (APA). Através de esforços e colaborações, o Ipas Brasil emergiu como uma liderança nacional nos assuntos relacionados aos direitos reprodutivos e à violência sexual, especializando-se no trabalho direto com os sistemas de saúde, serviços e profissionais, com o objetivo de treinálos e equipá-los para a realização de um atendimento de alta qualidade. Para mais informações sobre os produtos, programas e publicações do Ipas, contate: Ipas Brasil Avenida Presidente Wilson 165, Sala 1101-1105 Centro, Rio de Janeiro, RJ Cep 20030-020 Brasil Tel: 55 21 2532-1930 Tel: 55 21 2532-1939 Fax: 55 21 2210-5266 [email protected] www.ipas.org.br Leila Adesse - Presidente de Ipas Brasil Andréa Barreto - Coordenadora da Área de Violência Sexual de Ipas Brasil Edlaine C. Gomes - Consultora Ipas Brasil ©Copyright 2006 Ipas. Esta publicação pode ser reproduzida parcial ou integralmente, sem necessidade de permissão prévia, desde que o material seja distribuído gratuitamente e o editor e as autoras reconhecidos. Alessandra Foelkel - Desenho Gráfico e Editoração Produzido e Impresso no Brasil Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 2 Apresentação Desde 1994, Ipas Brasil vem trabalhando em várias regiões do país pela melhoria da qualidade da atenção nas complicações derivadas do abortamento inseguro bem como nos abortamentos previstos em lei, visando contribuir para a redução da morbi-mortalidade materna no marco do Programa de Ação da Conferência de População e Desenvolvimento do Cairo, que trata o aborto inseguro como um grave problema de saúde pública (parágrafo 8.25) e violação dos direitos humanos das mulheres. O objetivo central do trabalho da instituição é dar suporte técnico para os profissionais de saúde e criar um ambiente favorável para as mulheres e adolescentes exercerem com autonomia seus direitos humanos à auto-determinação sexual e reprodutiva, dentre os quais se incluem o direito à saúde, à não-discriminação e o direito a viver uma vida livre de violência. Para alcançar este objetivo, Ipas Brasil atua em parceria com o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e Associações Médicas, desenvolvendo pesquisas e realizando atividades de capacitação para profissionais de saúde em tecnologias, critérios éticos e de direitos humanos na atenção ao abortamento e à violência sexual. Ipas atua politicamente em dois níveis: o micro-político, referente à relação entre profissionais de saúde e usuárias do sistema público de saúde (mulheres e adolescentes), dando suporte aos profissionais por meio de capacitação permanente; e no nível macro-político, colaborando para elaboração e implementação de políticas de saúde que visam a melhoria da atenção ao abortamento e à violência sexual, participando de iniciativas junto à Área Técnica da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde em grupos de trabalho, seminários e conferências. IPAS Brasil vem participando do processo de inclusão da violência sexual e seus agravos no rol das responsabilidades do Setor Saúde. Desde 2002, apóia a implementação de políticas públicas relativas à proteção dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e adolescentes nas perspectivas da saúde pública e dos direitos humanos, especialmente aquelas que visam a integração e o fortalecimento da rede especializada de atendimento e ampliação do acesso aos serviços de saúde para mulheres e adolescentes em situação de violência sexual e agravos decorrentes nas cidades de Rio Branco (Acre), Porto Velho (Rondônia), Belém (PA) e Macapá (AP). Esta trajetória é marcada pela permanente reflexividade sobre as ações da área de Violência Sexual. 3 A experiência consolidada em intervenção e os dados produzidos no âmbito de diferentes projetos levantam problemas a serem enfrentados. Demandas e soluções encontram-se aqui intimamente relacionadas ao ato de refletir sobre as ações, buscando aprofundar discussões conceituais e metodológicas. As dificuldades encontradas no campo, na prática de intervenção e na produção de diagnósticos revelaram a necessidade de um investimento institucional na configuração de redes de discussão sobre a temática com diferentes atores. À atuação da equipe junto a profissionais dos serviços de saúde, além de uma ampliação do escopo de trabalho no sentido de formar multiplicadores na sociedade civil, soma-se um novo desafio: atuar em uma perspectiva que busque o diálogo, constante e renovador, com a produção acadêmica sobre violência contra mulheres e adolescentes. Para aprofundar as reflexões em torno das questões suscitadas pela intervenção junto aos serviços de saúde, propôs-se para o ano de 2006 a realização de um ciclo de debates sobre Violência Sexual, buscando estabelecer um diálogo entre a academia e as diversas organizações da sociedade civil interessadas nesta temática. Três encontros “Diálogos sobre Violência Sexual no Brasil” foram realizados. O primeiro contou com a participação de Márcia Pereira Leite (Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – Universidade do Estado do Rio de Janeiro), que apresentou o “Panorama da violência contra mulheres nas periferias das grandes cidades”, Adriana Vianna (Centro LatinoAmericano em Sexualidade e Direitos Humanos e Programa de Pós-graduação em Antropologia / MN, Universidade Federal do Rio de Janeiro), que problematizou a noção de direitos humanos e direitos sexuais a partir da comunicação “Gênero, Violência e Direitos Humanos”, situando os marcos teóricos. O segundo encontro contou com a exposição da pesquisa “Panorama das pesquisas sobre violência sexual no Brasil” das antropólogas Laura Moutinho (Instituto de Medicina Social – Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e Camila Sampaio (Centro LatinoAmericano em Sexualidade e Direitos Humanos – Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Neste mesmo encontro Simone Diniz (Universidade de São Paulo) apresentou um quadro sobre a “Violência contra mulheres como questão de saúde no Brasil”. O terceiro encontro, publicado neste caderno, teve a apresentação de Rachel Aisengart Menezes que abordou a complexa relação entre Formação, Prática Médica e Humanização. Este encontro contou com os seguintes 4 debatedores: Cristião Rosas, médico, Preceptor da Maternidade Vila Nova Cachoeirinha (SP); Andréa Barreto, socióloga, Coordenadora da Área de Violência Sexual do Ipas Brasil; Felipe Machado, sociólogo, doutorando do Instituto de Medicina Social; Lia Silveira, psicóloga, Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; e Paulo Azevedo, gerente de Marketing do Ipas Brasil. Espera-se que as reflexões e o diálogo aqui publicados contribuam para a ampliação do debate sobre atenção humanizada em saúde, especialmente no que tange à atenção às vítimas de violência sexual. Andréa Barreto e Edlaine de Campos Gomes Rachel Aisengart Menezes é médica, psicanalista, Mestre e Doutora em Saúde Coletiva pelo Programa de PósGraduação em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Autora dos livros Em busca da boa morte. Antropologia dos Cuidados Paliativos (Ed. Fiocruz/Garamond, 2004) e Difíceis decisões: etnografia de um Centro de Tratamento Intensivo (Ed. Fiocruz, 2006). 5 Rachel Aisengart Menezes Enquanto estava pensando sobre o que ia falar aqui recebi um documento sobre o SUS, assinado pela ABRASCO. Depois de ler o documento achei que valia a pena começar por ele, pois apresenta a proposta de humanização do SUS e reflete sobre toda esta experiência. Vou ler alguns tópicos e a partir daí podemos pensar a respeito da assistência médica. O texto mostra que, embora tenha sido implantado em condições adversas, desde a década de 90 até hoje, o SUS enfrentou obstáculos que marcaram sua configuração como sistema nacional de saúde, entre os quais, os mais graves seriam: a não implementação do preceito constitucional do sistema de seguridade social, com seus respectivos mecanismos de financiamento e gestão, o drástico sub-financiamento desde sua criação, a profunda precarização das relações, remunerações e condições de trabalhos dos trabalhadores de saúde, a insignificância de mudanças estruturantes nos modelos de atenção à saúde e de gestão de sistema, o desenvolvimento intensivo no marketing de valores de mercado, em detrimento das soluções que ataquem os determinantes estruturais das necessidades de saúde. A partir destas questões muito amplas que abarcam a área de gestão em saúde podemos desenvolver algumas reflexões. O documento apresenta um tópico muito importante, que é relativo às condições de trabalho dos trabalhadores de saúde e a não mudança estrutural, o que significa que a atuação do profissional de saúde em relação à clientela não se alterou, apesar dos conhecidos avanços na profissão. A efetivação dos princípios da integralidade e da igualdade avançou muito pouco e só recentemente foi retomada a questão da regionalização. Estão inalteradas ou crescentes as doenças do perfil epidemiológico contemporâneo, previsíveis mas não prevenidas, as doenças agravadas pelas ausências de intervenções oportunas e precoces, as mortes evitáveis e os altíssimos percentuais de exames, diagnósticos, tratamentos medicamentosos e encaminhamentos desnecessários e de baixa qualidade, apesar dos conhecimentos e de técnicas já disponíveis. Vou fazer 30 anos de formada e me lembro que, quando ainda estava na faculdade, há mais de trinta anos, já se falava sobre o número de exames solicitados. Então esta é uma história antiga que permanece. Vamos pensar sobre o começo da formação médica, e apresento reflexões também a partir de minha experiência de ensino para estudantes de medicina, de fisioterapia e de fonoaudiologia. Pensando primeiro na formação para, a seguir, refletir sobre a questão do atendimento. O primeiro aspecto refere-se à entrada na universidade: o estudante de 6 medicina inicia sua formação ainda na adolescência, uma etapa da vida na qual provavelmente ele já iniciou sua vida sexual e está conhecendo mais sobre a sexualidade. É nesta etapa da vida que ele vai ter contato com o corpo do outro. Uma questão muito interessante se coloca: praticamente em todas as faculdades de medicina, logo no início da formação médica, o aluno entra em contato com o corpo do outro, mas trata-se de um corpo de alguém já morto e fragmentado. Diversos estudos sobre este tema consideram que isto é uma forma de construção de um distanciamento deste outro, que mais adiante vai ser o doente a ser atendido. A forma de abordagem transmitida na faculdade constrói uma visão fragmentada. Há alguns estudos, inclusive um muito interessante de Liana Bastos, desenvolvido em sua tese de doutorado no Instituto de Medicina Social, que aponta o que mais causa ansiedade no estudante de medicina, no curso de anatomia: o contato com o corpo inteiro e com alguma peça anatômica – e esta é a denominação das partes do corpo cortadas – que possa indicar alguma identidade do indivíduo, como: rosto, cabeça com rosto, mãos e pés. Nesta tese são descritos alguns episódios, como um estudante de medicina que ficou muito desestruturado ao receber para dissecar uma mão com unha pintada, o que indica que provavelmente esta mão pertenceu a uma mulher. Isto causa muita ansiedade, a possibilidade de associação e identificação do fragmento do corpo com uma pessoa e seu sexo. A idéia é muito discutida: a formação médica tem como objetivo fazer com que o jovem vá se distanciando desse sujeito e, assim, ele vai aprendendo a lidar com essa pessoa, que mais adiante será seu cliente. Ele vai entrando em contato com partes do corpo, com sistemas e com órgãos, e só mais adiante ele tem contato com uma pessoa viva e inteira. Nas faculdades que já implementaram a mudança curricular há uma busca de integração. Este é um primeiro ponto sobre a formação, e o segundo aspecto refere-se ao momento em que o estudante de medicina vai ter um contato com os doentes, o que provavelmente será dois ou três anos depois do ingresso na faculdade. Dependendo da instituição isto pode se dar no primeiro ou no segundo ano, como é o caso na Universidade Federal Fluminense, que já implementou uma mudança em termos de estrutura curricular. Neste caso o aluno já acompanha o atendimento e entra em contato com a pessoa doente logo no início de sua formação. Nas outras faculdades, aquele estudante que não mantinha contato com o doente, apenas com peças anatômicas, com partes do corpo, vai ter um primeiro contato com o doente no terceiro ano. Neste momento ele vai ter que juntar “aqueles pedaços” e isso muitas vezes acarreta uma crise para o aluno. Ele passa, então, a se comunicar com uma pessoa viva e o modelo a ser apreendido é transmitido pelo professor médico, de modo que, por mais que se tenha um modelo teórico sobre a relação entre médico e paciente, a partir de textos, de fato o 7 jovem vai aprender a partir do que observa na enfermaria. Ao longo do tempo ele vai adquirindo um habitus – conceito sociológico sobre a maneira de ser, de reagir, de funcionar –, que vai sendo interiorizado neste contato com os profissionais mais experientes. Via de regra, os alunos de medicina são testados emocionalmente em seus primeiros contatos com os pacientes, com seu sofrimento, com as doenças e com toda a situação enfrentada. Assim, o primeiro teste ocorre na aula de anatomia quando há um contato com o corpo morto. Tanto vivenciei esta etapa durante a minha formação como acompanhei e observei o mesmo com meus alunos, mais de trinta anos depois. Escutei, por exemplo, “não agüento, então não posso ser médico, mas tenho que agüentar”. Em geral os alunos mais sensíveis entram em crise, trancam a faculdade, buscam algum tipo de terapia, pois tudo isto é muito pesado e difícil. Ao longo da faculdade também há um aprendizado sobre as especialidades, sobre os valores diferenciais de cada uma delas. A maneira como cada disciplina é ministrada indica também a transmissão de uma hierarquia das doenças e isto vai se refletir na forma de atendimento ao doente. Pensando em termos da nossa vida cotidiana, uma hierarquia das partes do corpo está presente: a parte nobre é o cérebro, o que se reflete na hierarquia das especialidades. Assim, a neurocirurgia é uma especialidade mais valorizada que as outras. Geralmente as especialidades cirúrgicas são supervalorizadas entre os médicos e há outras que são menos valorizadas. É interessante observar as mudanças no tempo em relação às especialidades. O caso da infectologia é exemplar: até os anos 1980 era extremamente desvalorizada, mas com o advento da epidemia de AIDS ela passa a ocupar um lugar de destaque na escala das especialidades. Tornou-se cada vez mais valorizada e procurada. Isto vai sendo transmitido para o aluno ao longo da formação: o valor e a posição da especialidade e, dentro de cada campo específico, a importância das doenças. Esclarecendo este aspecto: a realidade brasileira apresenta algumas doenças mais prevalentes, como diabetes e hipertensão. São doenças crônicas que demandam um acompanhamento em atendimento ambulatorial, com uma relação próxima entre médico e paciente. São, portanto, doenças de atendimento clínico, que prescindem de procedimentos cirúrgicos em geral. No entanto, as especialidades mais valorizadas são as cirúrgicas, de modo que determinadas doenças passam a ser desqualificadas – como a diabetes – por ser caracterizada necessariamente por acompanhamento ambulatorial e clínico. Isto pode ser observado também nas faculdades de São Paulo ou de outros estados. O uso de alta tecnologia, de intervenções de ponta e as doenças raras são extremamente valorizadas em toda a 8 formação, enquanto as patologias – e seus portadores – mais prevalentes no Brasil são consideradas de menor interesse. Uma das principais críticas relativas ao atendimento médico refere-se ao atendimento frio e rápido, que não propicia uma relação de confiança entre os médicos e seus clientes ou usuários do sistema de saúde pública. Esta modalidade de atendimento é considerada extremamente desumana. Justamente a partir desta observação foi elaborada a proposta do SUS de humanização do atendimento médico. Podemos pensar que esta forma fria de relacionamento e assistência está diretamente ligada ao processo de transmissão do conhecimento, que desqualifica o atendimento ambulatorial, no qual são fundamentais um acompanhamento próximo e a formação de vínculo entre profissional de saúde e doente. Tais características são centrais para a adesão ao tratamento aspecto relevante na assistência a diabéticos, a hipertensos ou portadores do HIV. Conseguimos aqui no Brasil um excelente programa de AIDS, graças à adesão ao tratamento, conquistada mediante uma boa relação entre médico e paciente. Nos serviços de infectologia, quando há abandono do tratamento questionamentos surgem entre as equipes. Por que então não se consegue o mesmo com diabéticos e hipertensos? Uma resposta possível seria a valorização ou estatuto dado à doença pela equipe de saúde. Quem tem contato com hospital e com serviços de saúde tem conhecimento sobre o fato que muitos médicos não gostam do trabalho em ambulatório, são poucos os que valorizam esta modalidade assistencial. Assim, o atendimento é de baixa qualidade, rápido, desumano e desatento. Esta é a grande crítica que deu origem à proposta de humanização. Por que esta nomenclatura, por que humanização? Podemos refletir sobre diversos aspectos, e o primeiro diz respeito à escolha profissional. Se o jovem optou pelo vestibular para enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia, pode-se presumir que ele deseje trabalhar com gente e, mais ainda, com quem está sofrendo. Em diversas aulas perguntei aos alunos do início do curso médico: vocês têm noção das conseqüências desta escolha? Vocês poderiam ter escolhido arquitetura, paisagismo, cinema, história, por exemplo. Mas vocês, que optaram pela medicina ou enfermagem, sabem que não vão trabalhar com gente saudável. Isto acarreta um ônus, do lidar com o sofrimento. Um paradoxo se apresenta: o estudante da área de saúde inicia sua formação sabendo – teoricamente – que vai ter contato com coisas muito feias, muito dolorosas e muito desagradáveis, mas o processo de aprendizado ao qual é submetido não leva em conta estes aspectos. E qual a origem deste paradoxo? Como resposta devemos recorrer à história da medicina: como era há tempos atrás a forma de 9 atendimento, o que se passou até que se chegasse à presente realidade, como se deu esta transformação? O caminho é examinar as duas metades do século XX, pois são radicalmente diferentes. Na primeira metade do século XX o médico de família era aquele médico que acompanhava toda a família, com um atendimento mais personalizado, uma modalidade que podemos encontrar alguns resquícios atualmente em cidades menores do Brasil, na figura do médico da família, uma figura afetuosa, amorosa e ligada à rede familiar. Podemos acrescentar que nesta primeira metade do século XX o processo de medicalização da sociedade estava em plena implantação. Em 1946 é criado o primeiro pulmão de aço – precursor do respirador artificial – em função de uma epidemia de pólio na Europa e Estados Unidos. A partir da década de 1950 o respirador artificial passa a ser amplamente utilizado. Ele introduz uma – dentre outras – ruptura na forma de assistência médica. À ocasião havia muitos doentes em decorrência da Segunda Grande Guerra. A partir da experiência com as crianças doentes com pólio, quando foi criado um local exclusivo para eles, que concentrava a equipe prestando assistência aos que necessitavam do pulmão de aço, foi criado em 1948 o primeiro Centro de Tratamento Intensivo. O advento da penicilina foi anterior e foi de grande importância, mas no sentido da racionalização da estrutura hospitalar o grande diferencial foi uma nova forma de organização dos serviços. O primeiro Centro de Tratamento Intensivo – que só recebeu esta nomenclatura mais adiante – foi criado por uma enfermeira para as crianças vítimas da epidemia de pólio. Ela e outros profissionais chegaram à conclusão que era mais lógico concentrar essas crianças doentes em um mesmo local, de modo que a enfermagem e a equipe pudessem dar plena atenção durante o dia e a noite. Esta idéia deu origem ao Centro de Tratamento Intensivo e a partir daí a outros centros, como de tratamento de queimados, unidade coronária, etc. Esta divisão tinha como objetivo uma maior racionalização do trabalho: concentrar no mesmo local os doentes mais graves e a aparelhagem específica. A partir desta época foram desenvolvidos diversos equipamentos médicos, uma tecnologia da medicina, e é interessante observar que muitos aparelhos médicos tiveram sua origem em tecnologias desenvolvidas para a guerra. Por exemplo, o ultra-som foi desenvolvido a partir do sonar, para espionagem de submarino. Após os anos 1950 foi implementada uma medicina supertecnológica e, a meu ver, houve um deslumbramento com estes recursos. Conseqüentemente, o trabalho com aparelhagem passa a ser extremamente valorizado. O Centro de Tratamento Intensivo e a unidade coronariana se tornam setores cada vez mais valorizados dentro do 10 hospital. A institucionalização do atendimento e a criação dos grandes hospitais no Brasil data do final da década de 1940. Nos anos 1960 este modelo de assistência já está plenamente implantado e alguns estudos críticos sobre o atendimento médico, de sociólogos norte-americanos são publicados no final desta década. As primeiras análises são publicadas nos Estados Unidos, em seguida há estudos europeus e nos anos 1970 brasileiros. As críticas diziam respeito ao atendimento despersonalizado, de modo que o doente era referido pelo número de seu leito na enfermaria, por exemplo, o fígado do leito cinco, de modo a produzir um olhar fragmentado sobre o corpo do doente. Um outro aspecto refere-se a uma forma de relacionamento entre equipe de saúde e paciente na qual o doente não possuía voz. Há estudos sociológicos e antropológicos dos anos 1960 de Glaser & Strauss e de Goffman sobre a trajetória do indivíduo internado em hospital e sobre seu processo de despersonalização. Eles criticam a instituição médica em geral, mas há reflexões específicas sobre a instituição psiquiátrica e sobre a condição do doente terminal. As críticas referem-se ao processo de despersonificação sofrido pelo internado em hospital, à perda de voz, à fragmentação da pessoa e de seu corpo no atendimento em saúde, aos excessos de poder do médico, que toma decisões sem consultar o desejo do doente nem de sua família. Como ilustração, o caso da internação de crianças: vocês sabem que atualmente quando uma criança é internada em hospital é obrigatória a permanência de um acompanhante. Ma nas décadas de 1950 e de 1960 os familiares somente viam o doente no horário de visitas, que era então muito restrito. Assim, as mães não permaneciam no hospital com seus filhos, pois isto era considerado prejudicial ao tratamento. A internação prolongada de crianças em hospital gerava inclusive um quadro clínico descrito na literatura, denominado hospitalismo: as crianças que já falavam, começavam a apresentar um processo de regressão, deixando de se comunicar, recusando alimentação, até a situação extrema de morte. O mesmo foi – e ainda pode ser – observado com idosos. A partir deste quadro diversos questionamentos foram feitos e uma das hipóteses dizia respeito ao isolamento criado pelo ambiente hospitalar. As primeiras descrições deste fenômeno datam dos anos 1920, mas com a recorrência dos relatos e textos publicados surgiu a proposta da permanência da mãe no hospital durante a internação da criança. O primeiro hospital público do Rio de Janeiro a implementar o acompanhamento materno foi o Hospital dos Servidores do Estado, na década de 60. Embora precursor, apresentava uma característica interessante: a mãe devia trajar um avental vermelho para ser identificada pela equipe de saúde. O curioso é que ela permanecia em uma enfermaria com várias crianças internadas, mas não tinha permissão para tocar em outra criança que não seu próprio filho, o que é muito estranho, pois quem freqüenta hospital observa que há momentos nos quais as mães necessitam 11 sair para resolver algo e muitas vezes a mãe de outra criança olha seu próprio filho e o internado no leito vizinho. Mas isto era proibido à época e justificado pelo argumento da transmissão de germes e possibilidade de infecção. Apresentei este exemplo para evidenciar como a questão era pensada. Para a equipe de saúde, a presença de familiares era percebida como um transtorno ao bom andamento do trabalho. Atualmente há alguns setores hospitalares nos quais o horário de visita ainda é limitado – como sempre foi – mas a percepção sobre a presença e importância da família é distinta. Retornando à questão das críticas aos excessos de poder dos médicos e a exclusão do doente na tomada de decisões, sua fragmentação pelos profissionais de saúde, ao atendimento despersonalizado. Esta produção foi publicada no final dos anos 1960, quando também surgiram movimentos pelos direitos dos doentes nos Estados Unidos, inseridos nos movimentos pelos direitos civis. À mesma época começavam a aparecer processos legais, também nos Estados Unidos, contra médicos, referentes à tomada de decisões relativa às possibilidades terapêuticas. Portanto, pode-se observar dois movimentos: um externo, da sociedade em geral, criticando o aparato médico, e outro interno, da instituição médica, implementando pouco tempo depois modificações na prática assistencial na Inglaterra, França e nos Estados Unidos. Como casos paradigmáticos, a Inglaterra e os Estados Unidos. Um bom exemplo é concernente à questão relativa ao conhecimento da verdade pelo doente e por seus familiares. Havia então a prática corrente de ocultamento, pelo médico, do diagnóstico. O doente não tinha conhecimento de sua doença e, portanto, não participava da tomada de decisão sobre as opções terapêuticas. Quando eu era estudante de medicina minha tia teve um câncer, eu fui encarregada pelo médico de receber o laudo no laboratório. Foram então entregues dois laudos: um verdadeiro e outro falso, a ser entregue para a doente. Tratava-se de uma prática corrente, o que pode ser verificado em conversa com qualquer patologista ou professor de patologia. Este era o modelo: o diagnóstico de câncer não devia ser entregue nas mãos do paciente, inclusive há romances descrevendo esta situação. A mentira era corrente: “doutor estou piorando!”, e o médico respondia: “ que nada, daqui a pouco vai estar melhor.” Na realidade o doente piorava e morria pouco depois, a doença progredia. Retornando ao tema da formação médica: o aluno de medicina aprendia a agir de acordo com este modelo. A partir das críticas, diversas mudanças são implementadas na assistência médica, como, por exemplo, em relação à tomada de decisões. Há estudos sobre o tema, publicados no British Medical Journal, por exemplo, que 12 apresentam três modelos de relação entre médico e paciente. O modelo que impera no Brasil é denominado paternalista, no qual o médico recebe o laudo patológico com o diagnóstico e faz a comunicação já decidindo sobre o tratamento. Ele decide pelo doente sem discutir as possíveis opções. Este é um modelo que não leva em consideração que o doente é um sujeito, um cidadão. Este modelo imperou – e acho que ainda está presente em diversos locais aqui no Brasil. No outro extremo há o modelo hegemônico nos Estados Unidos, o informativo: o diagnóstico é informado claramente ao doente, assim como as opções terapêuticas e as estatísticas sobre as possibilidades de cada tratamento. Por exemplo, no caso de câncer de mama, pode ser efetuada retirada radical da mama, a retirada de um quadrante, tratamento radioterápico e/ou quimioterápico. Caso a mulher pergunte ao médico qual a melhor opção, usualmente a resposta é que ela pense e decida. A decisão é delegada ao doente ou a seus familiares. Já o terceiro modelo, que considero o melhor, é característico da Inglaterra, denominado compartilhado, como o termo já indica, a decisão é tomada entre médico e doente, a partir das informações transmitidas pelo médico. Por exemplo, no caso do câncer de mama, avalia-se se a mulher está na pré-menopausa ou pós-menopausa, em que etapa da vida está, se já casou, se já teve filhos, todos estes dados são ponderados e a decisão vai sendo tomada aos poucos. A decisão só é imediata quando se trata de um caso gravíssimo que exija urgência. Tanto no modelo compartilhado quanto no informativo o doente é considerado pelo médico como cidadão, como sujeito – e esta é uma questão de extrema relevância para nossa realidade. Trata-se de um aspecto fundamental também no processo de aprendizado, pois o aluno (e, portanto, o futuro médico) vai lidar na assistência pública com um indivíduo que, geralmente, não pertence ao mesmo estrato social. Provavelmente o doente não possui a mesma condição sócio-econômica, cultural que o médico, nem compartilha o mesmo sistema moral de valores. Este é um problema, pois é sabido que quem faz formação em medicina usualmente pertence a camadas médias, carregando determinados valores morais e, muitas vezes, possui preconceitos e um olhar desqualificante em relação à clientela do serviço público de saúde. Uma outra questão relevante sobre a formação médica se coloca: a ausência de contato com estudantes de outras áreas da saúde, como por exemplo, enfermagem, que muitas vezes não pertence ao mesmo estrato social. Durante a formação não há contato entre eles, salvo raras exceções, algumas disciplinas eletivas que são ministradas para alunos de diversos cursos da área da saúde. Esta é uma proposta interessante que sempre defendi, de disciplinas abertas a diversos cursos, 13 como de medicina, enfermagem, fisioterapia, serviço social, entre outras. Qual a justificativa desta proposta? O médico – com exceção daquele que vai trabalhar unicamente em consultório – vai, na realidade, trabalhar em hospital, em postos de saúde e em ambulatórios. Necessariamente será um trabalho com uma equipe e por vezes isto é um problema, é preciso um processo de adaptação, pelo fato da inexistência de contato com as outras categorias profissionais durante a formação. Retomando a questão da humanização, que está intimamente vinculada à questão do atendimento despersonalizado e fragmentado tão criticados, a partir do qual surgem as propostas de uma assistência humanizada. Uma assistência humanizada pressupõe um atendimento personalizado, que se perceba e considere o outro como sujeito, e para tal é preciso um gasto de tempo para explicar o diagnóstico e apresentar as possibilidades de opção terapêutica. Muitas vezes isto pode ser um problema muito complicado, pois inclui a capacidade de transmitir a informação para o doente de forma compreensível. Apresento alguns exemplos para elucidar melhor este aspecto. Um exemplo significativo: uma senhora estava internada no hospital com câncer de mama e metástases ósseas, osteoporose grave, com risco de fratura de vértebra cervical. Foi dito a ela por um jovem médico que ela deveria usar permanentemente um colar cervical, pois ela poderia ficar tetraplégica. A senhora retirava freqüentemente o colar, o que irritava sua médica residente, que passou a considerá-la teimosa e rebelde. Em um dado momento um estudante de medicina tomou a iniciativa de sentar junto a esta senhora para conversar, dizendo “a senhora sabe o que pode acontecer se não usar aquele colar?”, ao que ela respondeu: “sei, posso ter mais uma doença, com um nome complicado”. O rapaz então explicou o que significava o nome complicado – tetraplegia – e a senhora não retirou mais o colar. Este caso demonstra a importância da adequação da linguagem na comunicação com o doente: quando o estudante explicou à paciente que ela poderia ficar paralítica ela seguiu rigorosamente a prescrição médica. Foi preciso traduzir o termo técnico para uma linguagem compreensível. Outro exemplo refere-se à expressão de pânico de uma senhora que já tinha retirado um quadrante da mama em virtude de um câncer, que foi realizar mamografia de controle e perguntou ao médico se estava tudo bem. Diante da resposta do profissional sobre a existência de uma fibrose, a senhora entrou em pânico começou a chorar. Com a tradução do termo fibrose (cicatriz) pelo profissional, a doente acalmou-se. Enfim, aparentemente são situações que poderiam ser consideradas muito simples, mas na prática apresentam-se de forma muito complexa. Torna-se complexo, pois o aprendizado médico compreende a apreensão de um novo vocabulário o que para o aluno de medicina pode ser extremamente valorizado. Nenhum aluno de medicina diz que está com 14 dor de cabeça ou dor de barriga. Ele diz que está com cefaléia ou dor abdominal. Trata-se de um processo de aquisição de uma nova linguagem, que conduz o estudante a assumir um novo lugar, com um novo estatuto de valor. Considero que o profissional que aprende esta linguagem técnica e, ao mesmo tempo consegue decodificála para o doente é o profissional de enfermagem. Na prática ele é o profissional mais próximo ao doente, de modo que à medida que adquire experiência ele percebe a impossibilidade de dialogar com o enfermo com esta linguagem técnica. Além disso, há outra questão a ser levada em conta, referente ao pertencimento social: geralmente os profissionais da enfermagem compartilham o mesmo estrato social – ou são mais próximos socialmente – do doente. Por vezes o médico, ao atender alguém pertencente a estratos sociais menos favorecidos, relativamente ao seu próprio estatuto, não o considera em condições de decidir sobre a própria vida. Já observei a prescrição de medicamento anti-hipertensivo que acarreta o crescimento da mama no homem, sem informar este dado, sem esclarecer sobre este efeito colateral, de modo a não abrir a possibilidade de escolha para o doente. Quando questionei esta decisão, o estudante de medicina indagou: “qual é o problema?”. Reagi com espanto, pois acho que qualquer homem gostaria de ser informado sobre a possibilidade de crescimento de mama antes de escolher um medicamento que acarrete certos efeitos colaterais. A partir destes pontos, considero que ao aluno deve ser transmitida, desde o início de sua formação, a importância de dedicar um tempo no contato com o doente. Sobre este aspecto entram em jogo várias questões: a primeira se refere aos valores morais do próprio médico e da equipe. Sabemos que há problemas relativos à remuneração, que é baixa, de modo que o médico pode considerar que não vale a pena “perder tempo” explicando para alguém que é visto como inferior. Portanto, ele pode tomar a decisão pelo paciente, o que é mais rápido, seguindo o modelo paternalista. Estou expondo as diversas variáveis que estão em jogo no atendimento médico, além de críticas, mas vale acrescentar que devemos reconhecer grandes mudanças e ganhos de qualidade, sabendo que há muito ainda a transformar. Uma das mudanças positivas diz respeito à participação da família na assistência em saúde: houve uma grande alteração na percepção dos profissionais de saúde sobre o familiar, anteriormente visto como um transtorno, atualmente considerado como aliado, como podendo ajudar no atendimento – desde que a família seja cooperativa. Quando ela não é cooperativa em relação à equipe de saúde pode provocar conflitos e causar problemas no trabalho institucional. 15 Há também outro aspecto relevante no atendimento: a questão da emoção e do sofrimento. Retomando o que já citei anteriormente, o contato com o sofrimento e com a dor. Desde o começo da formação – com o contato com a peça anatômica – o aluno, seja ele de medicina ou de enfermagem, vai aprendendo formas de se distanciar emocionalmente dos doentes. Para alguns autores, seriam as “vacinas contra o sofrimento”. Trata-se de um processo que compreende desde a percepção fragmentada do corpo até o distanciamento do doente pela vertente dos valores sociais e morais. Observa-se que, quanto mais próximo o doente da própria realidade do estudante de medicina e do médico, provavelmente o profissional fica mais ansioso. Por exemplo, se um estudante de medicina vai atender um rapaz jovem da mesma faixa de idade muitas vezes ele entra em um estado de maior ansiedade, comparativamente ao contato com uma pessoa mais idosa. O mesmo pode ser dito no caso de atendimento a uma pessoa pertencente a um nível social mais próximo ao seu. Podemos considerar também a existência de determinadas formas de lidar com as emoções, como a fragmentação. Trata-se de um modo de produção de um distanciamento, como por exemplo, “é o fígado do leito cinco”, de forma que o João deixa de ser uma pessoa. Uma outra forma de gestão das emoções é a medicalização, o que pode ser ilustrado por uma situação que presenciei em minha pesquisa (qualitativa) em um Centro de Tratamento Intensivo. Em uma reunião com familiares foi comunicado o diagnóstico de morte cerebral de uma paciente internada para duas familiares, que começaram a tremer e a chorar. Estavam na sala alguns médicos e uma psicóloga. Diante do choro das senhoras alguns médicos se irritaram e saíram. Uma médica então se levantou, dirigindo-se para um armário de medicamentos, e a familiar disse-lhe: “não precisa pegar remédio não, eu já tomei meu calmante hoje de manhã! O que tenho que fazer agora é me despedir dela, e não quero calmante para isso”. A medicalização significa responder à emoção do outro com a administração de ansiolíticos, de calmantes. Os médicos então saíram e permanecemos na sala conversando com as duas senhoras apenas eu e a psicóloga. Pouco depois elas foram se despedir da paciente, quando fui procurar o grupo de médicos, e me deparei com a seguinte cena: uma das residentes imitava teatralmente a cena, a reação daquela familiar, sua crise de choro e seu tremor. Todos riam da ridicularização dramatizada, concluída com a frase: “que coisa mais ridícula! E CTI é lugar para essa choradeira! Isso é motivo de essas senhoras, essas mulheres estarem chorando aqui?!” E como não era, pois tinham acabado de receber uma notícia de morte cerebral de uma pessoa querida!. Então pude perceber um outro mecanismo de defesa da emoção em relação ao sofrimento: transformá-lo em humor. Isto sem falar nas situações de uso do ‘humor negro’, o que também é muito freqüente em equipes. Há o uso de diversas gírias, como mulambatório, para 16 designar ambulatório de mulambo, mulambina é enzima de mulambo, descrito em um artigo publicado no Cadernos de Saúde Pública. Mulambo significa pobre, preto, indigente e bêbado, o que explicita o valor conferido ao doente. Trata-se de uma nomenclatura e de uma forma de produzir um distanciamento do indivíduo. Esta é uma questão sobre a qual venho refletindo em minhas pesquisas, as formas de lidar com as emoções. São criadas formas de distanciamento a tal ponto que não é possível nenhuma identificação entre profissional e doente. Assim, o médico pode se indagar: o que tenho em comum com aquele indivíduo? Em conversas com profissionais de saúde nas pesquisas que realizei, eles sempre se referiram à necessidade de uma distância do doente como condição para trabalhar. Não se pode posicionar a uma distância muito próxima, pois corre-se o risco de identificação e de sofrimento, como uma situação que observei na pesquisa sobre o CTI: um menino de onze anos foi internado e eu estava com a equipe observando a passagem do plantão, um médico comunicando os dados sobre os doentes e um médico disse: “o Pedro (por exemplo) é aquele menino de onze anos e está com tal quadro clínico”. O médico que recebia o plantão disse: “Pedro, com onze anos? Puxa, é o nome e tem a mesma a idade do meu filho”. A partir deste momento este médico, passou a se dedicar intensamente a este doente, e tomou uma decisão sobre um medicamento, decisão esta questionada por um colega, que considerou a dose muito alta. O plantonista justificou a medida da seguinte maneira: “É para o menino não sentir dor”. O médico foi questionado por ter atuado de modo superprotetor em relação ao doente, o que não era conduta usual do serviço. A equipe de saúde considera geralmente que o excesso de proximidade do doente acarreta uma perda da dimensão profissional. Um afastamento excessivo impossibilita um mínimo de identificação e há uma perda de contato, como é o caso de um paciente desqualificado, como o que observei no mesmo CTI. Um homem foi internado com pneumonia e AIDS, e um médico só se referia a ele – um garçon de um restaurante próximo ao hospital – como “nosso garçonzinho promíscuo”. Este médico especificamente só se referia a este doente por meio de um discurso desqualificante, por se tratar de um soropositivo. Pouco tempo depois foi internado outro doente com AIDS e este médico manteve a mesma conduta. Uma das conclusões da pesquisa – que deu origem à minha dissertação de mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ – refere-se à tomada de decisões referentes ao investimento de recursos tecnológicos. A escolha de um ou de outro profissional em relação ao uso de determinados medicamentos pode variar, segundo a qualificação do doente. Por exemplo, o médico que denominava o doente de “garçonzinho promíscuo” resolveu interromper a administração de antibióticos, por considerar que não valia a pena o investimento. No plantão seguinte, uma médica disse, em reunião de equipe: “quem mandou interromper os antibióticos? Este paciente tem 17 todas as chances de recuperação!”. Ela tornou a prescrever os antibióticos caros. Dizendo de outro modo, ela investiu na vida do doente. Trata-se de uma questão interessante: teoricamente considera-se que o profissional de saúde toma as decisões baseado em conhecimentos técnicos. No entanto, um sistema de valores está presente na tomada de decisões, e este sistema de valores também está vinculado à instituição na qual é prestada a assistência em saúde. Retomando o tema do atendimento humanizado, que é a proposta da política transversal do Humaniza SUS: é preciso um mínimo de identificação entre o profissional de saúde e o doente que está sendo atendido. Se tal condição não é preenchida, há o risco do médico não desenvolver uma relação interpessoal com ele. Este é o grande desafio do Humaniza SUS. O interessante é observar como são implementados os serviços de assistência humanizados, como a maternidade que propõe o parto humanizado e o hospital de Cuidados Paliativos, que postula uma humanização do morrer, tema de minha pesquisa desenvolvida no doutorado em Saúde Coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ. Estas propostas de humanização também podem acarretar novos problemas, como uma normatização da assistência. Seja o atendimento humanizado ou não, há o risco de promover normatização do atendimento. Esclarecendo este aspecto: tanto na formação de médicos e de enfermeiros quanto na prática da assistência em saúde observa-se uma construção de um tipo ideal de doente – tipo ideal no sentido weberiano – o que significa um modelo de paciente ideal, de família ideal em uma dada situação. Para o profissional de saúde o ideal é aquele doente para o qual foi possível um diagnóstico, a prescrição de uma terapêutica, uma adesão ao tratamento, o que implica cooperação do doente e de sua família, de modo a alcançar um bom resultado. Isto é o ideal, o que todo profissional de saúde deseja: a cura. Entretanto, na prática, este modelo é muito difícil de concretização. São poucos os doentes ideais com famílias ideais na realidade da assistência pública. Para a equipe de saúde, quando o paciente não coopera ou piora, não respondendo ao tratamento como desejado, ele torna-se um problema. Diversas categorizações dos doentes são construídas, como, por exemplo, o doente highlander, aquele que não morre nunca, não melhora e não morre, a despeito da retirada do tratamento, ocupa um leito e não morre. Este termo foi escolhido em referência a um filme, no qual o personagem só morria se tivesse sua cabeça cortada e separada do corpo. Existe um outro problema identificado aos pacientes com queixas difusas, os chamados “macarenas”, sobre o qual está sendo desenvolvida uma tese no Instituto de Medicina Social. Os pacientes com queixas difusas, 18 poliqueixosos ou “macarena” são considerados pelos médicos como problemáticos. Em cada situação surge a possibilidade de desvios em relação ao modelo, seja no que diz respeito ao comportamento no hospital, seja na relação com a equipe. Este tipo de paciente geralmente provoca reações nos profissionais de saúde, como, por exemplo, excessos de pedidos de exames, o que já foi tema de reflexões de Balint, médico inglês. Aquele paciente que apresenta muitas queixas, muitas dores que circulam pelo corpo muitas vezes solicita a realização de exames clínicos e laboratoriais, de modo que o Estado gasta um montante de dinheiro e o problema não é resolvido. Por vezes o médico clínico encaminha o doente para um psiquiatra. Enfim, muitos recursos são utilizados e não há uma reflexão sobre o significado dos sintomas. O Programa de Saúde da Família parece apresentar um bom resultado com este tipo de paciente, provavelmente pela construção de uma relação personalizada entre equipe e doente. Os profissionais do PSF por vezes defrontam-se com um dilema neste caso, pois muitas vezes ele solicita a realização de exames caros e/ou invasivos, como endoscopia. Em relação à tecnologia há outra questão muito interessante, concernente à proposta de evitar os excessos de invasão corporal, o que pode ser ilustrado por uma situação que acompanhei no início deste ano em São Paulo, em visita a vários hospitais de Cuidados Paliativos (proposta de uma assistência direcionada à produção de uma morte humanizada). Relembrando os estudos críticos das décadas de 1960 e de 1970, um dos aspectos salientados referia-se ao atendimento desumano, e à expropriação do indivíduo de sua própria morte. O livro clássico de Ivan Illitch descreve a morte de um doente isolado no CTI, em um local frio e desumano. Foi a partir deste tipo de crítica que surgiram as propostas de uma assistência voltada a uma morte humanizada. A proposta da humanização da morte postula uma assistência específica a portadores de doenças crônico-degenerativas, na qual o ideal é que a morte ocorra na própria residência. Considera-se ser este o local no qual as pessoas prefeririam morrer, próximas de seus familiares, com carinho. A partir desta proposta algumas questões surgem: todas as famílias teriam condições de suportar e desejariam cuidar de seu familiar até a morte? Em resposta a esta problemática foi desenvolvida uma proposta pedagógica direcionada aos familiares por serviços de Cuidados Paliativos. Trata-se de um projeto de educação e treinamento para habilitá-los a cuidar do doente, além da equipe de saúde oferecer suporte aos familiares. A principal idéia veiculada aos familiares é que morrer no hospital não é o melhor para o doente. Além disto, ocupar um leito de hospital para um paciente crônico terminal também não é considerado ideal. Esta questão relativa ao local de ocorrência da morte pode propiciar dilemas, o que pode ser ilustrado por uma situação que observei em um hospital de São Paulo, no qual foi implantado um protocolo muito interessante de avaliação do paciente, 19 qualificando-o como “fora de possibilidades terapêuticas” ou FPT. O médico responsável pelo parecer foi solicitado a avaliar, no pronto-socorro, um senhor demenciado com mais de oitenta anos, com câncer e diversas metástases. Após a avaliação houve uma conversa com o filho, quando o médico disse não ser indicada a permanência do doente na emergência pelo desconforto, nem tampouco considerar adequada a internação em CTI. Recomendou acompanhamento domiciliar. O filho reagiu da seguinte maneira, dizendo: “não estou entendendo! Sempre que a minha mãe passava mal – e ela morreu de câncer há mais de quinze anos – nós a trazíamos para o hospital. Ao final de sua doença foi colocada no respirador e foram feitas diversas coisas neste mesmo hospital. Porque este hospital teve os melhores recursos! Como é que agora você está me dizendo que não é mais para ficar aqui, que é melhor levar meu pai para casa? Estou fazendo o melhor para ele, trazendo para este hospital que tem tantos recursos!”. O médico explicou, em uma longa conversa, que agora é considerado como o melhor não mais o uso de todos os recursos tecnológicos, mas o carinho da família. O que se passou nestes quinze anos, desde a morte da esposa deste senhor? Houve uma mudança na orientação da equipe de saúde. Já ouvi (e imagino que vocês também) algum familiar dizer que “estou botando minha mãe em um hospital que tem os melhores aparelhos, e agora estão dizendo que o melhor para minha mãe não são aqueles aparelhos, é ficar em casa?”. Esta mudança acarreta um problema, citado em um estudo, referente a quem critica o excesso de tecnologia médica. Geralmente tais críticas são formuladas por quem já usufruiu tais recursos, de modo que aqueles que ainda – por condições sociais, por exemplo – não conseguiram usufruir uma assistência com recursos tecnológicos ainda estão referidos a este ideal. Portanto, trata-se de uma mudança de paradigma, de referencial, concernente ao que seria melhor – de acordo com a opinião da equipe de saúde – sobre o local da morte. Um bom exemplo sobre esta questão é o Hospital do Câncer IV do INCA, de Cuidados Paliativos oncológicos. A internação hospitalar é indicada somente em circunstâncias agudas e, com o equilíbrio da condição clínica é dada alta hospitalar e recomendado o retorno do doente à sua residência. No caso de um doente de cerca de cinqüenta anos, que até a internação morava só, por ocasião de sua alta surgiu um problema, pois ele não apresentava condições de seguir residindo sozinho. O Serviço Social do hospital solicitou a presença de sua filha de cerca de vinte anos – a única familiar deste senhor – para conversar. Ela então disse à assistente social: “ele não mora comigo e não vou levá-lo para minha casa, ele era separado da minha mãe porque a vida inteira ele batia nela, ele era alcoólatra, batia nela e na gente. Eu não posso levar para minha casa”. A equipe de saúde tomou conhecimento então de que ela morava com sua filha de meses e com a avó de mais de noventa anos, pois sua mãe já falecera. Residiam em um barraco no Complexo do 20 Alemão [uma favela]. A situação foi resolvida com a transferência do doente para um Asilo Espírita com o qual o INCA mantinha convênio. Utilizo este exemplo – que não é exceção – para demonstrar a distância entre o ideal e a realidade. A equipe empreende uma pedagogia da família, com o objetivo de propiciar uma morte do doente em sua residência, o que, na realidade é muito complexo de ser efetivado. Com estes exemplos busco evidenciar a complexidade de viabilização, na prática, da proposta de humanização. Observei mais uma situação ilustrativa no INCA: uma senhora com cerca de sessenta anos morava com quatro filhas e vários netos em um barraco de apenas um cômodo em uma favela. Em uma internação hospitalar surgiu um problema, pois a paciente estava com sarna e transmitiu para outros doentes internados. Os médicos desejavam recomendar alta hospitalar para ela o mais rapidamente possível. No entanto, as filhas da paciente eram contrárias a esta decisão, dizendo que sua mãe queria morrer no hospital. Esta senhora sabia que iria morrer. Esta situação evidencia uma normatização do morrer. Para os médicos o melhor para a doente seria a morte na residência. Já na Inglaterra o ideal é que o doente realize seu desejo, uma condição que somente é possível em contexto privado, em clínicas particulares. Diversos médicos de Cuidados Paliativos – em atendimento privado – aceitam os limites da família e organizam uma assistência em quarto de hospital particular, montando uma estrutura de apoio. Já no hospital público isto é mais difícil. Debate Felipe Machado: Como se faz: fala-se para o doente e pergunta-se se ele prefere morrer em casa ou no hospital? Rachel Aisengart Menezes: Ah! Esta é uma questão importante, relativa à comunicação da verdade. Contar a verdade pode ser – e é geralmente – um problema para o profissional de saúde brasileiro. Como já citei anteriormente, há um modelo norte-americano de comunicação. Para nós é chocante, pois os médicos americanos falam sobre o prognóstico e sobre o tempo de vida de uma forma muito direta e fria. Já o modelo inglês é mais interessante, com sua proposta de decisão compartilhada. O nosso modelo prescreve o que a equipe de saúde considera o melhor: “o melhor para você é permanecer em casa, sendo cuidado pela família, recebendo seu carinho”. Geralmente não se pergunta o que o doente e seus familiares desejam. Nunca observei 21 nenhuma situação em que esta pergunta fosse feita em casos de doença crônica. Não tenho referências a casos de AIDS em etapa terminal, mas há referências a diferenças entre doentes com câncer e aqueles com AIDS, que desejam manter sua autonomia. Uma pesquisa está sendo desenvolvida na Argentina sobre este tema, mas seus resultados ainda não foram divulgados. Cristião Rosas: Enquanto ouvia suas reflexões fui lembrando e recordando dos meus tempos de aula de anatomia. Percebo como é interessante a perspectiva apresentada sobre como se constrói um profissional de saúde totalmente desconectado e sem identificação nenhuma com o objeto de sua ação: o seu paciente. Esse aspecto da relação, ou melhor, da péssima relação interpessoal dos profissionais de saúde, principalmente os médicos e seus pacientes, é algo que sempre me incomodou. O ensino da medicina da nossa geração, nossa formação médica, enfocava primeiro as disciplinas, a teoria. Somente tínhamos contato com os pacientes anos depois. Parece que é feito propositalmente, até mesmo para você criar aquela máscara. É difícil mesmo ser médico. É difícil ser enfermeiro, ou qualquer profissional da área de saúde. Lidar com sofrimento é algo doloroso. O profissional precisa criar, construir, uma capa que dê uma certa proteção para não adoecer junto com o seu paciente. Em determinada época eu achava isso. O paciente é importante, mas o médico não pode ficar muito preocupado, há uma função a ser realizada. Um certo distanciamento em relação ao paciente é necessário. Mas eu não consigo explicações quando me deparo com médicos que tratam de ‘mulambinha’ a sua paciente, ou de ‘mulambatório’ o seu ambulatório, que tratam os pacientes excluídos que são exatamente iguais física e cognitivamente como aqueles dos consultórios particulares. Eu falo como médico ginecologista e obstetra. De fato há dificuldade na relação interpessoal principalmente entre médicos. Em geral, detestam quando são realizadas reuniões para tratar de humanização: “Ih o pessoal da humanização! Eu sou medico, eu não sou veterinário. Eu trato paciente da melhor maneira possível como médico!” Muitas vezes observam-se atendimentos em serviço público, comparativamente, muito piores que em uma clínica veterinária. Talvez seja uma decorrência da formação médica que apresenta o corpo humano, os sistemas, as doenças, as especialidades de forma fragmentada como expôs a palestrante. Passa também pela questão das diferenças sociais. Infelizmente eu vejo isto de forma muito gritante. A corporação médica, de forma muito triste e de maneira geral, não se identifica com o paciente proveniente do serviço público. Mesmo dentro das universidades, onde o interesse pela pesquisa muitas vezes - hoje nem tanto, porque existem leis que limitam pesquisas em seres humanos – levam a barbaridades. Não se explica o nível de agressão que 22 pode ocorrer na relação médico-paciente. Às vezes alguns profissionais de determinado hospital universitário de uma das escolas mais importantes do Brasil - atendem casos de atenção pós-aborto e fazem os procedimentos sem anestesia. “Porque têm que sofrer mesmo”, dizem eles. Fazem o atendimento com sofrimento no paciente, como técnica punitiva. Andréa Barreto: A decisão é do médico? Cristião Rosas: Sim, é do médico, mas é velado como no serviço. Já é uma experiência histórica no serviço. É ainda dizem: “É melhor assim mesmo, não pode mudar. Aborto é ali, vamos tratar assim”. Pela própria experiência que tenho em atenção à violência sexual desde 1989, é possível uma reflexão sobre o tema. Temos atendido mulheres vítimas de violência e atuamos no momento mais doloroso, que é a gestação decorrente de um estupro. É desesperador para uma mulher saber que está grávida de um violador, não ter onde realizar o abortamento e nem uma lei que a ampare. Só que a lei existe, a interrupção da gestação nesses casos é um direito reprodutivo. Percebe-se que há uma barreira enorme com relação ao atendimento da mulher nas questões ligadas à violência, aborto, planejamento, laqueadura, etc. Identifico que não existe uma compreensão do que significa autonomia. Além disso, como disse a palestrante, existe o abuso de poder pelo médico: “Mas eu sou médico, quem é essa paciente que acha que pode decidir se faz ou não laqueadura?!”. Quantas laqueaduras foram realizadas sem consentimento? Ou ainda, pacientes que têm o direito de optar por este procedimento cirúrgico, porque na hora não têm condições de decidir. O corpo é da mulher, ela tem que saber. Depois de devidamente informada, esclarecida, pode tomar uma decisão. Acredito que essa seja a primeira questão: o profissional não entende o que é autonomia. É difícil mesmo, até para nós que trabalhamos com o respeito à tomada de decisões. Até onde vai o limite da autonomia do paciente? Outro aspecto que eu acho muito importante na questão da violência, na saúde da mulher, é a desinformação. Poucas são as áreas de atuação médica que se conectam e se atualizam em relação às legislações específicas, aos protocolos éticos, às questões relacionadas à moral, aos valores e princípios éticos. Vários campos de atuação médica são multidisciplinares. A desinformação cria conflitos. Estes que começam pela legislação que permite a interrupção legal da gestação mulheres vítimas de violência sexual. O médico desconhece a legislação. Por princípio ou religião é contra. É contra a ponto de criar uma barreira intransponível, de impedir o acesso, como aquela menina de Porto Alegre ou aquela de Minas, que ficaram meses para receber atendimento, apesar da confissão dos estupradores. 23 Passaram por interrupções com 18 semanas de gestação, correndo os riscos de uma micro-cesária. A questão da desinformação sobre a legislação, da desinformação sobre os princípios éticos e bio-éticos específicos sobre violência contra a mulher, também são aspectos importantes. Quando se fala sobre aborto em uma escola de medicina, é a partir de uma classificação orgânica: aborto incompleto, infectado. Há desconhecimento sobre a magnitude do aborto no Brasil. É o maior número de abortos absolutos no mundo. Este dado passa despercebido pelos ginecologistas e obstetras, que tratam de 10% ou 15% das internações hospitalares, em leitos hospitalares em obstetrícia, no nosso país. O mesmo se pode dizer sobre como o aborto e a violência sexual impactam as vidas das mulheres, em termos de doenças sexualmente transmissíveis, de gestação indesejada, dos riscos reprodutivos, da síndrome da desordem pós-traumática decorrente da violência sexual e as repercussões no âmbito familiar. Estes são somente alguns exemplos, que não são abordados na formação dos médicos. São questões que passam ao largo da formação e, quando surgem, são tratadas como problemas de polícia e do Instituto Médico Legal. Criam-se situações absurdas, como vemos em estatísticas sobre violência sexual, que apontam que, em 1996, no município de São Paulo, apenas 12% das mulheres atendidas nos serviços de saúde receberam contracepção de emergência após a violência sexual. Quantas gestações indesejadas poderiam ter sido evitadas? Percebo como questões quase que intransponíveis: o distanciamento entre médico e paciente, apesar de reconhecê-lo como forma de proteção que nós precisamos ter para lidar com o sofrimento; a desqualificação do aprendizado e do ensino sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos, Direitos Humanos da Bio-ética; e o desconhecimento da legislação vinculada à nossa prática. Como fazer para derrubar essas barreiras? Acredito que passe pela formação do profissional de saúde, em especial do médico. Talvez seja a maior barreira de todas. Eu tenho participado de reuniões, seminários e debates com profissionais de todas as especialidades da saúde. O mais difícil, o mais senhor de si, o que menos participa é o médico. É como se ele fosse além de toda dificuldade, uma ilha de excelência. É como se fosse possível praticar medicina sem enfermeira. Dizem: “como, vai ter um seminário e vai participar enfermeiro, auxiliar de enfermagem? Não. Não vou, não!” Percebemos essa dificuldade nas próprias capacitações em Violência Sexual. Para concluir, observo que dentro de todas as barreiras existe o medo. O medo de fazer alguma coisa errada, o medo de um processo, de ser chamado pelo juiz, de ter de responder no judiciário. Há também medo de ser 24 estigmatizado: “Ah, está vendo! Aquele é o grupinho dá violência, ou aquele é o grupinho dos aborteiros”. Ou ainda, o medo de ser identificado a uma sub-sub-especialidade: o médico que trata do aborto. Vemos muito preconceito e posturas punitivas. Reproduzo algumas falas para exemplificar: “a população pobre não tem direito, tem é que esterilizar ou capar todo mundo, é isso!”; “Na hora de fazer foi bom, agora vem aqui!”; “A senhora é louca, sabe que pode morrer, sabe que a senhora pode ser presa, eu posso chamar a polícia e mandar te prender, prender agora!”. Estas são falas de médicos que atuam em serviços de saúde. Eu consigo entender as dificuldades. Mas, como médico, não consigo entender prática médica com agressão verbal, agressão física, com imposição de sofrimento e punição. A “humanização” dos serviços de saúde é um processo muito longo, que requer uma mudança de postura. Rachel Aisengart Menezes: Só queria comentar mais um aspecto. No início da nossa conversa se falou sobre a construção de uma carapaça de proteção para não se adoecer junto com o doente. Considero que isto é um mito, pois o profissional de saúde que realmente enxerga o outro como sujeito e compartilha a tomada de decisão com o doente consegue não adoecer – no sentido como formulado no senso comum. A meu ver este mito do adoecimento alimenta um distanciamento na relação com o doente e seus familiares. O profissional que adoece é justamente aquele que se distanciou excessivamente, pois deve ser uma coisa terrível para ele trabalhar atendendo ‘mulambos’. Neste sentido, se ele percebe aquelas pessoas como ‘mulambos’ deve ser uma infelicidade atendê-los. Portanto ele adoece por sua infelicidade em seu trabalho. Além deste aspecto, é possível adoecer quando há um excesso de responsabilidade sem a possibilidade de compartilhar as angústias com seus pares. Se não há espaço para discussão de casos com os colegas, as decisões tornam-se um peso para o profissional. Caso o médico não consiga trabalhar em equipe, com enfermeiros, assistentes sociais, compartilhando as dificuldades enfrentadas, é possível que ele adoeça. Lia Silveira: Está parecendo uma tarefa impossível de ser realizada. Para ser efetivada, a humanização dos serviços de saúde requer um conjunto de medidas transformadoras, especialmente em relação ao profissional de saúde. Dois focos de atuação dessas medidas são fundamentais: Modelo de Atenção e Modelo de Formação. O Modelo de Atenção presente coisifica e fragmenta os sujeitos. São ‘peças’ descontextualizadas. O Modelo de Formação acaba formatando o aluno segundo as características do professor, visto como uma espécie de ídolo. O professor acaba funcionando com um modelo. O professor distanciado do aluno, que reproduz este 25 distanciamento na relação com seus pacientes. A humanização pressupõe mudanças na formação, que vai desde conhecer a rede de saúde onde estará inserido depois de sua formação até ampliar os conhecimentos mais amplos sobre a saúde da população. Humanização não significa paternalismo ou filantropia, que também é uma forma de desqualificar e fragilizar o “outro”. Humanização no sentido de olhar o outro como igual, no sentido de ajudar o outro a conduzir o seu processo de saúde/doença e não conduzir por ele. A distância coisifica o sujeito. Aquele que se distancia também é coisificado. Perde a percepção do que o angustia, do que o coloca em cheque frente às questões. Pesquisas mostram que há recorrência de residentes deprimidos, inclusive a prevalência é 11%, um percentual maior em relação à população em geral. A questão da humanização passa pela implementação de um conjunto de medidas pautadas por um novo modelo pedagógico para a área médica, não só focado nos conteúdos – fragmentados e descontextualizados mas também nas relações humanas, na tecnologia do cuidado. Desta maneira, pode-se ter resultados efetivos, em termos de adesão aos tratamentos, à inteligibilidade das informações e ao respeito à subjetividade e à autonomia. Um exemplo que posso citar ocorreu quando havia a necessidade de contar o resultado de um exame de HIV de uma paciente. Um residente se incumbiu da tarefa e fiquei observando. Quando perguntei a ele sobre como foi o seu procedimento para comunicar o resultado (positivo), ele disse que não teve problema e que estava tudo bem: “Falei com ela que tinha Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”. Eu perguntei a ele, então: “Será que ela sabe o que é isso?”, respondeu ele: “Ah! Pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é isso!”. Ele tinha convicção sobre a explicação que deu à paciente, porque para ele já estava naturalizado. Percebi que isto não tinha se dado. De fato, a paciente não havia entendido. Recebeu a notícia novamente, agora com uma abordagem mais compreensível. Quando soube que estava com AIDS, se desesperou. Ocorre um desencontro na comunicação, decorrente da maneira como se dá a formação médica. É necessário que esta relação seja problematizada desde o início da formação. Compete ao professor sinalizar, chamar atenção, discutir e apresentar uma prática de saúde mais efetiva em direção à humanização. Agora, o lugar do professor é também colocado em cheque. Rachel Aisengart Menezes: Os alunos têm muito medo de falar, porque a relação professor-aluno é hierárquica. Paulo Azevedo: Tendo a ver a questão da humanização sobre um ponto de vista mais prático. A questão econômica está no centro. A degeneração das relações sociais, das relações humanas influi diretamente na área 26 de saúde. O profissional médico de hoje se preocupa com a subsistência, ou seja, ele é remunerado pela prestação de serviço. É mal remunerado e não tem a mínima condição de trabalho. Conseqüentemente, não dispõe de tempo para se dedicar à atenção. Não diria que são vítimas desse sistema. As condições desfavoráveis de atendimento, especialmente nos grandes centros urbanos, se refletem de maneira negativa na atividade médica. Algum tipo de mudança deve ocorrer e a formação de docentes e alunos está inserida nesse contexto. Felipe Machado: Algumas questões são complexas e dizem respeito à própria formação da sociedade brasileira. Mudar o docente é complicado. Mudar o modelo de formação pode ser viável. Tenho dúvidas se o estudante sabe o que quer quando entra em uma faculdade de medicina, se ele sabe qual é sua função. Não sei se ele sabe o que é o SUS, por exemplo. Não sei se ele também está preparado para enfrentar o mercado de trabalho ou mesmo o serviço público. Rachel Aisengart Menezes: Ele sabe, mas há outra característica do aluno que escolhe a medicina, que é o ideal ao qual ele está referido: a fantasia altruísta de salvar a humanidade. Por um lado, há a figura do herói. É interessante observar as mudanças dos alunos de medicina, já ouvi estudante dizer: “que coisa horrível, o médico tratar mal!”. O aluno de medicina critica o médico residente, o aluno no terceiro ou quarto ano critica os mais experientes. Com o tempo – e a distância é de dois ou três anos - há uma mudança, pois ele passa a ser o residente. Ao ouvir estas críticas, perguntei em aula a alunos de terceiro ano médico: “será que vocês vão fazer o mesmo que agora criticam nos residentes? O que será que se passa nestes dois ou três anos para mudar tanto a cabeça?”. Andréa Barreto: Os Diálogos surgiram a partir de uma questão, de um impasse, gerado na capacitação para atenção à violência sexual e também ao aborto previsto em lei e APA (atenção pós-abortamento). Fazemos capacitações em serviços de saúde de diferentes localidades. Muitas vezes retorna-se e os cursos são novamente ministrados. Por que, então, não se dá uma efetiva implementação? Por que o atendimento não é feito? Por que o profissional não incorpora? Porque há demanda por capacitação, percebemos que eles se sentem sempre incapazes de atender, especialmente, às vítimas de violência sexual. A discussão que travamos aqui neste Diálogo aborda justamente o ponto crítico que enfrentamos na dinâmica entre os profissionais e a atenção à violência sexual: a formação. Há um conflito de modelos: um pautado em uma abordagem humanizada, no sentido da integralidade, e outro fundado na fragmentação do corpo. Tratar o paciente não como “o fígado do 27 leito 5”, mas como uma pessoa. É o que rege a normatização para a atenção às vítimas de violência sexual. O choque entre esses modelos se reflete na prática da intervenção. Como podemos abrir um espaço de interlocução dentro dos serviços, considerando este aspecto? A experiência de nossos projetos mostra que o profissional médico é o mais resistente, há muito pouca adesão. A atenção à violência sexual recebe maior aproximação e adesão dos profissionais de enfermagem, serviço social e psicologia. No escopo do projeto sobre atenção às vítimas de violência sexual na Região Norte do país realizou-se um diagnóstico em cada serviço que o Ipas atua. Os argumentos e resistências estão mapeados. A capacitação em violência sexual foi elaborada tendo esse diagnóstico como base. Lia Silveira: Há uma moda de capacitações nos serviços. As capacitações são de diferentes tipos e descoladas da prática profissional. Essa articulação é necessária e os profissionais reconhecem isso. Eles precisam dessas atividades para instrumentalizar o trabalho que realizam. Então, as capacitações precisam ser ligadas à prática, contextualizadas, permanentes e sistemáticas. Os profissionais necessitam conhecer a população através de diagnósticos. É preciso atuar nas resistências: medos, valores. Raquel Aisengart Menezes: Dois temas não são tratados na formação médica: sexualidade e morte. Esta constatação é interessante porque são dois temas presentes no cotidiano da prática médica. Eles aparecem muito raramente no processo de formação. Uma coisa é abordar o tema, outra é ser temática central dentro do curso. Eu mesma já dei aula sobre morte e sexualidade, mas em disciplina eletiva ou em programas pilotos. Eu já tive aluno de medicina que disse: “Se aparecer paciente viado não atendo!” Eu disse: “Como é que é? Então, antes de você examinar e saber a queixa do paciente vai perguntar com quem ele gosta de transar, qual é a sua orientação sexual?” Um caminho possível para realizar mudanças é a formação, incluindo esses temas e discussões. Uma estratégia que utilizei em aulas foi convidar os profissionais da infectologia para compartilhar suas experiências iniciais com pacientes de AIDS com os alunos. Uma história famosa que aconteceu no Hospital do Fundão é exemplar: um médico chegou na sala de espera e chamou: “Seu João da Silva!”. Olhou e não tinha, aparentemente, nenhum homem sentado na sala. Chamou novamente: “Seu João da Silva!”. Havia um travesti – era início da epidemia de HIV. O travesti não respondia, pois se chamava Juliana. Queria que toda a equipe o chamasse por este nome e não de João. Foi um dilema para a equipe. Hoje não é mais assim. Eles pararam para pensar e procuraram estudos sobre sexualidade. Procuraram sociólogos e antropólogos para dar 28 conta das necessidades que tinham no atendimento. De alguns anos para cá, começaram a aparecer algumas senhoras de idade soropositivas. A utilização de medicalização da sexualidade masculina nos últimos anos, com o uso de Viagra, abriu-se o leque de exposição ao HIV. Como dar a notícia para uma senhora? Eu acredito que esse tipo de questão tem que ser posta, posta na mesa. Um treinamento de 5 dias não é eficaz. Esses temas têm que estar no cotidiano através de uma educação permanente e reflexão em cima da prática. 29 Uma ONG dedicada a melhoria da qualidade de vida das mulheres pelo enfoque na saúde reprodutiva Caixa Postal 6558 - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.030-020 - BRASIL Tel.: (21) 2532-1939 / 2532-1939 Web site: http://www.ipas.org.br E-mail: [email protected] 30

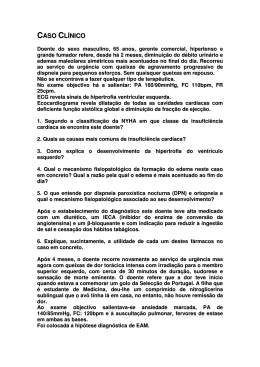

Download