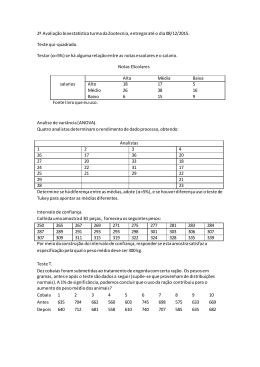

FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE FACULDADE DE ZOOTECNIA MANEJO DE MACHOS CHESTER COMPARATIVAMENTE A MACHOS COBB EDUARDO AUGUSTO GALBIER Orientador: Prof. Dr. LEVY REI DE FRANÇA Monografia apresentada à Faculdade de Zootecnia da Fesurv-Universidade de Rio Verde, como parte das exigências para obtenção do título de Zootecnista. RIO VERDE - GOIÁS 2007 FOLHA DE APROVAÇÃO DEDICATÓRIA A realização deste, além de ser extremamente importância para mim, com certeza foi também para muitas pessoas, que me acompanham, que muitas vezes cobraram de mim, mas quando eu precisei estavam ao meu lado para me ajudar. São pessoas muito importante para mim, dedico este a elas: meus pais Carlos José Benfatti Galbier e Elza Sarzi Galbier, aos meus irmãos: Carlos e Georges, ao meu avô Pedro Luís Galbier (In memoriam) mesmo ausente, a minha namorada Nilla Silva, tinha certeza que estava me orientando e torcendo por mim. AGRADECIMENTOS A Deus, por guiar-me a cada dia, da oportunidade de viver e crescer, saúde e força para enfrentar todos os meus obstáculos. Aos meus pais: Carlos José Benfatti Galbier e Elza Sarzi Galbier, pela confiança e amor, que sempre me dedicaram. Aos meus irmãos: Carlos e Georges, vocês são importantes. Ao meu avô Pedro Luís Galbier (In memoriam) muita saudades. Aos amigos: André, Bruno, Carlos, Claus, Diego Segat, Diego Barrach, Geraldo, Karla, Maria Juliana, Weder, Zé Carlos, pelo apoio e ajuda. Aos colegas: Antônio, Audegundes, Lauriane, Renato, Virgínia, Walquiria, pelos bons momentos e anos de faculdade. Ao proprietário da granja: Carlos José Benfatti Galbier. Ao técnico da Perdigão, que supervisionou o estagio: Guilherme. Aos mestres Alencar, Isabel, Kleber, Levy, Lucília, Patrocínio, Pedro Paulo, Ronei e Sérgio, que sempre dispuseram ajuda. Aos funcionários e a Universidade de Rio Verde, que contribuíram, para a realização deste trabalho. Muito obrigado! LISTA DE FIGURAS FIGURA 1 Reservatório de gás, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. .............. FIGURA 2 Controlador da pressão do gás, na Granja Asa Branca em Rio Verde- 20 GO. ............................................................................................................ 20 FIGURA 3 Campânula a gás, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO ................... 20 FIGURA 4 Campânula ensacada, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ............ 20 FIGURA 5 Torneira para flushing, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO ........... 21 FIGURA 6 Caixas d’água, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ....................... 21 FIGURA 7 Tubulação para o cloro, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ......... 21 FIGURA 8 Filtro de água, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ....................... 21 FIGURA 9 T9, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ......................................... 23 FIGURA 10 Pedilúvio, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. .............................. 23 FIGURA 11 Dosador, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ................................ 25 FIGURA 12 Caixa de nebulização, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. .......... 25 FIGURA 13 Exaustores, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ............................ 27 FIGURA 14 Ponto de nebulização, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. .......... 27 FIGURA 15 Cortina do pinteiro levantada, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 29 FIGURA 16 Cortina lateral fechada, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO .......... 29 FIGURA 17 Sistema de desarme da cortina, na Granja Asa Branca em Rio VerdeGO ............................................................................................................ 29 FIGURA 18 Entrada de ar, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO ......................... 29 FIGURA 19 Regulagem do bebedouro para os pintinhos com uma a duas horas de 30 chegada na granja ...................................................................................... FIGURA 20 Regulagem do bebedouro para os pintinhos de duas horas até a segunda semana de idade ........................................................................................ 31 FIGURA 21 Regulagem do bebedouro para os pintinhos de duas a três semanas de idade .......................................................................................................... 31 FIGURA 22 Regulagem do bebedouro para os pintinhos de três a quatro semanas de idade .......................................................................................................... 32 FIGURA 23 Regulagem do bebedouro para os pintinhos com mais quatro semanas de idade .................................................................................................... 32 FIGURA 24 Comedouro infantil, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. .............. 35 FIGURA 25 Amostras de ração, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ................ 37 6 FIGURA 26 Silo de ração, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ......................... 37 FIGURA 27 Caixa individual, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ................... 37 FIGURA 28 Comedouro, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ........................... 38 FIGURA 29 Prato de comando, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ................. 38 FIGURA 30 Substrato de maravalha, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ........ 41 FIGURA 31 Composteira de alvenaria, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ..... 42 FIGURA 32 Composteira aérea, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ................ 42 FIGURA 33 Emplacamento da cama, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ....... 42 FIGURA 34 Santa bárbara e eucalipto, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. ..... 44 FIGURA 35 Sansão do campo, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. .................. 45 LISTA DE TABELAS TABELA 1 Conforto térmico para cada fase da criação do Chester. ........................... 26 TABELA 2 Conforto térmico para cada fase da criação do macho Cobb. ................... 26 TABELA 3 Programa de luz do Chester. ...................................................................... 34 TABELA 4 Programa de luz do macho Cobb. .............................................................. 34 TABELA 5 Curva de desempenho do macho Cobb. .................................................... 39 TABELA 6 Curva de desempenho do Chester. ............................................................ 39 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 11 2 REVISÃO DA LITERATURA ......................................................................................... 12 2.1 Manejo antes da chegada dos pintinhos ......................................................................... 12 2.2 Sistema de aquecimento ................................................................................................. 12 2.3 Qualidade da água .......................................................................................................... 12 2.4 Manejo na chegada dos pintinhos .................................................................................. 13 2.5 Vacinação ....................................................................................................................... 13 2.6 Desinfecção dos aviários ................................................................................................ 13 2.7 Conforto térmico ............................................................................................................ 13 2.8 Resfriamento do barracão .............................................................................................. 14 2.9 Manejo de cortina ........................................................................................................... 14 2.10 Regulagem de bebedouro ............................................................................................. 15 2.11 Regulagem comedouro ................................................................................................. 15 2.12 Sistema de iluminação .................................................................................................. 15 2.13 Conversão alimentar ..................................................................................................... 16 2.14 Densidade de alojamento ............................................................................................. 16 2.15 Mortalidade .................................................................................................................. 17 2.16 Cama de frango ............................................................................................................ 17 2.17 Vegetação em volta dos barracões ............................................................................... 17 2.18 Manejos da saída do lote .............................................................................................. 17 3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO ...................................... 18 3.1 Local do estágio ............................................................................................................. 18 3.2 Manejo da linhagem Chester .......................................................................................... 18 3.3 Manejos antes da chegada dos pintinhos ....................................................................... 18 3.4 Preparação do barracão para chegada dos pintinhos ...................................................... 19 3.5 Sistema de aquecimento ................................................................................................. 19 3.6 Qualidade da água .......................................................................................................... 20 3.6.1 Utilização do cloro ...................................................................................................... 21 3.6.2 Consumo de água do Chester x macho Cobb .............................................................. 22 3.7 Manejo na chegada dos pintinhos .................................................................................. 22 3.7.1 Manejo diário .............................................................................................................. 22 3.8 Manejos da criação ......................................................................................................... 23 3.8.1 Pesagem das aves ........................................................................................................ 23 9 3.8.2 Vacinação .................................................................................................................... 24 3.8.2.1 Vacinações feitas com as aves alojadas ................................................................... 24 3.8.3 Desinfecção dos aviários ............................................................................................. 24 3.8.3.1 Épocas e produtos utilizados na desinfecção ........................................................... 25 3.8.4 Controle de roedores ................................................................................................... 25 3.9 Conforto térmico ............................................................................................................ 26 3.10 Resfriamento do barracão ............................................................................................ 27 3.11 Aberturas de espaçamento ............................................................................................ 27 3.11.1 Espaçamento para o Chester x espaçamento para o macho Cobb ............................ 28 3.11.2 Labirintos .................................................................................................................. 28 3.11.3 Divisão do barracão para o Chester x divisão para o macho Cobb ........................... 28 3.12 Manejos de cortina ....................................................................................................... 28 3.13 Regulagem de bebedouros e comedouros .................................................................... 29 3.13.1 Regulagem de bebedouro .......................................................................................... 29 3.13.2 Regulagem comedouro .............................................................................................. 33 3.14 Sistema de iluminação .................................................................................................. 33 3.14.1 Programa de luz ......................................................................................................... 33 3.14.1.1 Programa de luz do Chester ................................................................................... 33 3.14.1.2 Programa de luz do macho Cobb ........................................................................... 34 3.15 Arroçoamento ............................................................................................................... 34 3.15.1 Papel para arraçoamento ........................................................................................... 34 3.15.2 Números de arraçoamento para o Chester x arraçoamento para o macho Cobb ...... 35 3.15.3 Comedouros infantis ................................................................................................. 35 3.15.4 Estratégias de arraçoamento ...................................................................................... 35 3.15.5 Arraçoamento segundo forma física da ração ........................................................... 36 3.15.6 Silo de armazenamento ............................................................................................. 37 3.16 Conversão alimentar ..................................................................................................... 38 3.16.1 Curva de desempenho do Chester e do macho Cobb ................................................ 38 3.17 Densidade de alojamento ............................................................................................. 39 3.17.1 Densidade de alojamento da criação do Chester x Macho Cobb .............................. 39 3.17.1.1 Comparativo entre as duas densidades ................................................................... 40 3.18 Manejo até a saída do lote ............................................................................................ 40 3.19 Mortalidade .................................................................................................................. 40 3.20 Compostagem ............................................................................................................... 41 3.20.1 Tipos de composteiras ............................................................................................... 42 10 3.20.1.1 Composteira de alvenaria ....................................................................................... 42 3.20.1.2 Composteira aérea .................................................................................................. 42 3.21 Cama de frango ............................................................................................................ 42 3.21.1 Qualidade da cama de frango .................................................................................... 43 3.21.2 Problemas relacionados com a cama de frango ........................................................ 43 3.22 Vegetação em volta dos barracões ............................................................................... 44 3.23 Manejos na saída do lote .............................................................................................. 45 3.23.1 Quando tirar a ração para o Chester .......................................................................... 45 3.23.2 Quando tirar a ração para o macho Cobb .................................................................. 45 3.23.3 Quando tirar a água ................................................................................................... 45 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 46 REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 47 ANEXOS .............................................................................................................................. 49 1 INTRODUÇÃO A produção de frango de corte, na região de Rio Verde, se desenvolveu e continua crescendo muito, com a vinda da empresa integradora, a Perdigão, a região, que antes não era muito significativa na produção de aves e suínos, passou a ser uma das maiores produtoras da América latina, a região de Rio Verde é composta por mais de oitocentos galpões de criação de frango de corte, as aves criadas são o macho pesado e a fêmea griler (fêmea leve). Mas, recentemente, iniciou-se a criação do Chester, para atender o mercado na época do natal, com o Chester, criado em granjas, com um bom resultado de machos pesados. Este trabalho foi realizado com base em estágio supervisionado, em uma granja de criação de machos da linhagem Cobb e que atende o mercado natalino, foram criados alguns lotes de Chester. Foi objetivo do estágio analisar e diferenciar os manejos destinados à criação das duas linhagens. 2 REVISÃO DA LITERATURA 2.1 Manejos antes da chegada dos pintinhos Segundo Pinheiro (1994), considera-se que nenhum desinfetante poderá exercer sua ação com eficiência se não houver uma limpeza anterior. Assim, a limpeza e a desinfecção são duas atividades concorrentes, para o efeito desejável, de criar-se um ambiente com o mínimo de agressão às aves. De acordo com Lana (2000), antes da chegada dos pintos, deve ser feita uma checagem final, verificando-se a disponibilidade e distribuição de água e ração. Determinar a hora prevista e chegada dos pintos e estar preocupado para descarregar o mais rápido possível. 2.2 Sistema de aquecimento Watson, Oliver e Hickman (1982), usando a madeira, em vez do gás, como fonte de calor em fornalha, no interior dos galpões para aves, concluíram, que o calor fornecido pela fornalha não é constante e muitas vezes excede o necessário. De acordo com Heider (1975), as campânulas a gás produzem temperatura adequada, porém consomem muito oxigênio, além de aumentarem os gases nocivos que devem ser eliminados do ambiente. Estes equipamentos produzem radiação concêntrica desde o eixo da campânula, perdendo eficiência com a distância e altura em relação do piso do mesmo. Entretanto, Czarick e Lacy (1996), alertam para o fato de que a área diretamente abaixo do aquecedor pode ser muito quente para a ave e que a instalação de aquecedores muito próxima ao piso diminui o número de aves alojadas. 2.3 Qualidade da água Segundo Cotta (1995), para se medir a qualidade da água, utiliza-se critérios químicos e bacteriológicos. Todas as normas de qualidade que existem na atualidade são previstas para a água destinada ao consumo humano. Elas devem servir de base para o consumo dos animais, assim como para outras utilizações, como limpeza de instalações e equipamentos. Segundo Pinheiro (1994), além de elemento imprescindível à vida, a água é uma importante necessidade fisiológica animal. E isso exige a adoção de medidas que garantam, 13 tanto quanto possível, a manutenção de suas características mais puras, de forma que seja, efetivamente, própria para o consumo. 2.4 Manejo na chegada dos pintinhos Segundo Lana (2000), os pintos devem ser ativos e apresentar olhos brilhantes, o umbigo bem cicatrizado, tamanho e cor uniforme. As canelas devem ser brilhantes e lustrosas, livres de deformidades. A plumagem deve ser seca e macia, sem empastamento na cloaca. 2.5 Vacinação Segundo Pinheiro (1994), deve-se se certificar das doses recomendadas pelo médico veterinário: repetir os cálculos das quantidades de medicamento a serem utilizadas, tantas vezes for necessário. Segundo Barbosa Júnior e Macari (2000), as vacinas aviárias são de dois tipos principais: as vivas e as inativadas. Elas são produzidas contra uma grande variedade de doenças, sejam elas virais, bacterianas ou parasitárias. Sua aplicação pode ser de forma maciça: através da água de beber e aerossóis, ou individualizada: instilação ocular, nasal, injeção subcutânea ou intramuscular. Atualmente, já estão disponíveis equipamentos para a vacinação no ovo embrionado. 2.6 Desinfecção dos aviários Segundo Englert (1978), o uso rotineiro de desinfetantes em avicultura é uma prática de manejo de importância decisiva na prevenção de doenças e na manutenção do ambiente ideal de sanidade para o máximo desempenho produtivo das aves. Segundo Lana (2000), a desinfecção deve ser realizada, com as instalações, ainda úmidas, aplicando-se inseticidas de baixa toxidade e cal hidratada com água. 2.7 Conforto térmico Segundo Macari, Furlan e Gonzales (1994), as aves, sendo animais homeotermos, dispõem de um centro termorregulador, localizado no hipotálamo, capaz de controlar a temperatura corporal através de mecanismos fisiológicos e respostas comportamentais, 14 mediante a produção e liberação de calor, determinando assim a manutenção da temperatura corporal normal. Dentre as vantagens locacionais da região Centro-Oeste descritas por Falcão e Medeiros (2001), destacam-se: a) a infra-estrutura, constituída por uma topografia plana a levemente ondulada, facilitando a manutenção de estradas, permitindo o tráfego de grandes caminhões e o programa governamental para eletrificação rural; b) condições climáticas favoráveis, apresentando uma altitude de 800 m, baixa amplitude térmica e regime pluviométrico definido e; c) meio-ambiente e estrutura fundiária, permitindo vantagens sanitárias pela ausência de atividade similar de grande porte, disponibilidade de recursos hídricos e áreas para distribuição benéfica dos dejetos. 2.8 Resfriamento do barracão Segundo Teixeira (1997), a temperatura ambiental compreende a temperatura do ar e das superfícies circunvizinhas, sendo a do ar considerada a maior variável do ambiente térmico, uma vez que a dissipação do calor sensível dos animais é, fundamentalmente, função da diferença entre as temperaturas do corpo dos animais. Segundo Lana (2000), adequar a edificação avícola ao clima de um determinado local significa criar e construir espaços, tanto interiores quanto exteriores, ajustados às necessidades das aves e que possibilitem as mesmas condições de conforto. O controle de temperatura é composto por ventiladores, nebulizadores, aquecedores, resfriadores, termostatos, higrômetros e sistema automático de controle de cortinas. 2.9 Manejo de cortina Segundo França (2000), os aviários automatizados caracterizam-se, por possuir comedouros tuboflex, bebedouros nipple, cortinas de ráfia e campânulas a gás sensorizadas. O sistema climatizado é composto por equipamentos automáticos, que regulam a temperatura, umidade e velocidade do vento por sistema computadorizado; possuem cortinas impermeáveis e as operações de alimentação, fornecimento de água e calefação são automatizadas. 15 2.10 Regulagem de bebedouro Segundo Cotta (2003), ao soltar os pintos de corte nos seus locais de criação, os bebedouros já devem estar devidamente abastecidos. O tempo decorrido desde a eclosão dos ovos até a chegada das aves ao aviário já fez com que perdessem uma certa proporção de água corporal, principalmente via respiração. Segundo Pinheiro (1994), devem permitir o acesso fácil dos pintinhos, sem permitir que estes, literalmente, tomem banho. Além disso, devem ser de fácil limpeza e permitir o adicionamento de açúcar ou medicamentos na água. 2.11 Regulagem comedouro Segundo Pinheiro (1994), os comedouros automáticos de pratos, têm as mesmas qualidades dos comedouros tubulares, além de fazerem todo o abastecimento automaticamente e de maneira uniforme. Têm várias realizações, sendo que a mais recente é o comedouro plástico para corte, alimentando pintos a partir do quinto dia. Esse comedouro, associado ao siloflex, automatiza inteiramente o arraçoamento, desde o caminhão graneleiro até o prato de ração. Com relação à restrição alimentar, Gao et al. (1992), citaram que à introdução da técnica de restrição alimentar está relacionada ao ganho compensatório, pois o peso corporal do frango, na época do abate, ainda é parâmetro importante para comercialização. No entanto, vários trabalhos têm mostrado que, após a restrição, o frango de corte apresenta ganho compensatório em relação às aves alimentadas à vontade. Por outro lado, a recuperação total ou parcial do peso perdido durante a restrição alimentar dependerá de vários fatores, entre eles: sexo, natureza (qualitativa ou quantitativa), severidade da restrição, linhagem e idade do frango. 2.12 Sistema de iluminação Segundo Malavazzi (1990), é indispensável o uso de programas de iluminação necessário à criação dos pintos e posteriormente dos frangos já adultos. Atualmente a maioria dos avicultores executa um dos dois programas mais indicados, quais sejam: a) utilização de 23 horas de iluminação contínua no abrigo; 16 b) uso de um dispositivo automático, ou melhor, de um relógio de luz, que propicie 2 horas de iluminação e 2 horas de escuridão. De acordo com Lana (2000), a iluminação possibilita o consumo de ração e facilita a movimentação das aves durante a noite; evita aglomerações e pânico, acentuados pela escuridão. Nos primeiros 14 dias, a iluminação deverá ser intermitente, da seguinte maneira: uma hora de com luz e três horas sem luz. 2.13 Conversão alimentar Segundo Penz et al. (2005), o fantástico progresso no desempenho das aves não está absolutamente sustentado na perspectiva milagrosa de que um determinado produto (hormônio), quando adicionado à alimentação daqueles animais, possa promover um rápido crescimento. A alimentação do frango, além de corresponder a um alto percentual do custo de produção, é responsável por diversos processos que afetam o desenvolvimento das aves e, com isso, a viabilidade econômica. Segundo Pinheiro (1994), o objetivo final do integrado produtor de frangos de corte é entregar para o abatedouro, o maior número de aves por lote (baixa mortalidade), com maior peso possível, gastando, para isso, o mínimo de ração. 2.14 Densidade de alojamento Segundo Baião (1995), com a expansão da criação de frangos de corte e com o aumento dos custos de construção, tem-se observado, já há bastante tempo, um crescente interesse pelo aumento do número de aves por m², proporcionando assim, uma otimização da produção por área sem aumentar o número de galpões. De acordo com Luchesi (1998), o aumento da densidade de criação permite produzir maior quantidade de carne por unidade de área (m²) sendo, portanto, uma alternativa viável para aumentar o rendimento produtivo e econômico do plantel. É o número de aves por metro quadrado, essa densidade vai depender da quantidade de aves alojadas e a metragem de cada barracão. 17 2.15 Mortalidade Segundo França (2000), observou que a área de equipamentos de alimentação foi atingida de maneira intensa pela automação. Hoje, o funcionamento dos comedouros e dos bebedouros não depende de mão-de-obra humana; são mais eficientes em termos de limpeza e melhoraram o ganho de peso, o que resultou na diminuição da mortalidade em função, principalmente, da ausência de pessoas andando com freqüência dentro do galpão. 2.16 Cama de frango Segundo Menezes et al. (2003), pesquisas têm demonstrado a viabilidade técnica da utilização de dejetos de suínos estabilizados e cama de frango como fertilizante para a produção de grãos. Doses adequadas estão sendo estabelecidas para a produção de milho e de soja na região do Sudoeste Goiano. 2.17 Vegetação em volta dos barracões De acordo com Lima et al. (1994), algumas considerações devem ser observadas no planejamento de uma arborização, sob o aspecto do conforto ambiental: as árvores possibilitam a diminuição da temperatura do ar de 6 a 8°C através da transpiração, do sombreamento, enriquecimento da umidade relativa do ar, e através da fotossíntese. 2.18 Manejos da saída do lote Segundo Lana (2000), o frango processado é o conjunto harmonioso dos trabalhos realizados com o desenvolvimento genético, a nutrição, a sanidade, o manejo e o abate. Ele será mais produtivo quanto mais eficientes forem cada um desses setores. 3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 3.1 Local do estágio O estágio foi realizado na Granja Asa Branca, no município de Rio Verde, granja integrada ao sistema Perdigão, no período de 1 a 28 de Julho de 2006. 3.2 Manejo da linhagem Chester O Chester é uma ave que vai para o abate com cerca de 55 dias, enquanto que o frango tem esse destino aos 42 dias. O manejo pouco se difere da criação do macho Cobb, com alimentação a base de milho e soja. Só que, como seu tempo de engorda é maior, se desenvolve mais. Com relação à qualidade é uma ave com menos gordura e melhor aproveitamento das carnes nobres. Não existe adição medicamentos, antibiótico ou hormônio anabolizante para aumentar o seu crescimento e desenvolvimento. O crescimento superior da ave, assim como maior incidência de carnes nobres (coxa e peito), é resultado do rigoroso controle genético. A ave Chester possui como principais características: a carne mais tenra, o sabor típico devido à qualidade da carcaça, maior volume de carnes nobres (coxa e peito), pouca gordura e alto teor protéico. Possuidor de um rendimento de carcaça superior ao macho Cobb, com uma ótima eficiência alimentar, progressiva dos 45 aos 55 dias, ao contrário do frango comum que, a partir dos 35 dias, passa a ter uma eficiência decrescente, a ave atinge idade de abate pesando cerca de 4,0 quilos. O barracão, manejo e equipamentos foram os mesmos que são utilizados para o macho Cobb, com pequenas mudanças no manejo das aves. 3.3 Manejos antes da chegada dos pintinhos Existe todo um processo que antecede a chegada dos pintinhos, este processo vai desde a limpeza e desinfecção do barracão e implementos, até a disposição de alimento e água de boa qualidade para os pintinhos. 19 3.4 Preparação do barracão para chegada dos pintinhos Lavar os exaustores, distribuir e incorporar cal, esvaziar e limpar comedouros, limpar tacinhas de bebedouros, colocar papel debaixo dos comedouros, regular pressão da água na oitava argola, regular bicos do bebedouro na altura dos olhos do pintinho, nivelar os comedouros depois de bem cheios, colocar cortinas antes e depois do peneiro, regular a pressão do gás em 32º, acender o gás das campânulas duas horas antes do alojamento (se for de madrugada), fazer leitura da energia, gerador e água no hidrômetro, regular ambiência, observar a umidade relativa (65%), alarme (37º C), distribuir ração no papel, fechar peneiro com aproximadamente vinte metros, iniciando na coluna do controlador de gás e terminando na primeira coluna do portão. 3.5 Sistema de aquecimento Este sistema é formado por um reservatório único (Figura 1), que distribui gás para os quatro barracões, deve ser monitorado para que não abaixe de 35% da sua capacidade. Do reservatório, o gás é levado por canos para o barracão, ao chegar no barracão, passa por um painel com uma válvula (Figura 2), que regula a pressão conforme necessário, depois se distribui no barracão por uma tubulação, onde são ligadas as campânulas distribuídas na parte anterior do barracão. A campânula (Figura 3), tem aquecimento a gás com sistema de infravermelho. Após a primeira semana, são retiradas e acomodadas com proteção (Figura 4). Uma diferença no manejo do Chester e o macho Cobb é a sala de pré-aquecimento do Chester, que são duas cortinas formando uma sala, com a cortina amarrada em cima e em baixo, depois do pinteiro com quatro campânulas, assim o ar quente produzido sobe passando por cima da cortina, aquecendo o pinteiro. 20 FIGURA 1 – Reservatório de gás, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 2 – Controlador da pressão do gás na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 3 – Campânula a gás, na Granja Asa Branca em Rio VerdeGO. FIGURA 4 – Campânula ensacada na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.6 Qualidade da água A água deve ser de boa qualidade, com temperatura entorno dos 25 °C, deve ser feito “flushing” pelo menos quatro vezes ao dia para trocar a água, ou seja, jogar fora à água por uma torneira (Figura 5), instalada na linha dos bebedouros, para que a tubulação fique com água nova e com uma temperatura mais baixa, para não prejudicar a criação das aves. A água utilizado no sistema de criação é capitada por poço artesiano e armazenada nas caixas d’água (Figura 6). 21 FIGURA 5 – Torneira para flushing, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 6 – Caixas d’água na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.6.1 Utilização do cloro Nos primeiros dias é utilizada uma pastilha de cloro de 10g colocada na tubulação (Figura 7), logo após o filtro (Figura 8), a pastilha tem 90% é de cloro ativo. Sendo que a necessidade de cloro é de dois a três ppm. A partir do oitavo dia, com o aumento do consumo de água, utilizam-se duas pastilhas de cloro, sendo uma de cedo e outra à tarde. No trigésimo quinto dia, até o dia do apanhe passa a consumir quatro pastilhas, pelo alto consumo de água, sendo duas pastilhas de cloro de cedo e duas pastilhas à tarde. Obs.: Dois dias antes da vacinação deve ser suspensa a utilização de cloro na água. FIGURA 7 – Tubulação para o cloro, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 8 – Filtro de água, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 22 3.6.2 Consumo de água do Chester x macho Cobb Consumo de água do Chester foi de 320.000 litros durante os 55 dias do lote aproximadamente por barracão, sendo que o consumo de água do frango macho Cobb é de 250.000 litros durante os 42 dias de lote aproximadamente por barracão. O que significa que o Chester consome quase trinta por cento a mais de água, que o macho Cobb. 3.7 Manejo na chegada dos pintinhos Alguns cuidados importantes na entrada dos pintinhos, desde anotações de dados a cuidado com ambiência. Verificar se o barracão esta devidamente preparado para chegada dos pintinhos, colocar eucatex (folha de madeira), para passar por cima do papel sem rasgar o mesmo, ligar o painel de controle (já regulado), descarregar os pintinhos do caminhão, distribuir os pintinhos em cima do papel para que sejam estimulados a comer, conferir no mínimo seis caixas, pesando 600 pintinhos para fazer uma média do peso de chegada, verificar se estão indo à água, verificar temperatura e amônia, contar os pintinhos que chegaram mortos para informar ao motorista e posteriormente anotar na FAL (Ficha de Anotação do Lote). 3.7.1 Manejo diário Toda manhã, abrir o túnel, baixando a entrada de ar de acordo, com a exigência do grupo no T9 (Figura 9), ou com cortinas no automático, a tarde inverter o processo, fechando o túnel, sem fechar completamente a entrada de ar. De manhã, fazer leitura dos hidrômetros de cada barracão, anotando em ficha apropriada, para cada aviário, bem como temperatura e umidade, lavar filtros (inclusive interno e externo, do sistema de nebulização, quando necessário), lavar área de serviço e pedilúvio (Figura 10). Programar gás e ração. Acender ou apagar campânulas e lâmpadas conforme necessário. Regular alturas de bebedouros e comedouros. Rodar pratos. Encher tubulares. Varrer papel duas vezes ao dia e arraçoar no mínimo quatro vezes ao dia. Fazer flushing no mínimo quatro vezes ao dia, durante 15 minutos, tirando a pressão da linha, através da torneira até o décimo dia. Manter ativo o desarme das cortinas laterais e alarmes. Revisar o grupo gerador duas vezes por semana. À noite, estimular os pintinhos. Acionar a micra dos pratos de comando (interruptor que puxa a ração), ao máximo de vezes possível. Fazer anotações na 23 FAL (Ficha de Anotação do Lote) diariamente. Retirada dos mortos duas vezes ao dia, e compostagem dos mesmos. Queimar o lixo toda semana, mantendo sempre um saco costurado na lixeira. Aguar grama e mudas de acordo com a necessidade, bem como adubação com compostagem. Capinar em volta dos aviários. Mantendo a grama baixa e ausente nas coroas das árvores. Do sexto dia em diante, subir diariamente uma argola na pressão da água. Obedecer ao programa de luz, de acordo com a orientação do técnico. Manter tacinhas aparadora de água limpa. FIGURA 9 – T9, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 8 – Pedilúvio, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.8 Manejos da criação Existe uma serie de manejos, que devem ser realizados, nas diferentes fases de criação das aves, mas os principais são: 3.8.1 Pesagem das aves A pesagem das aves é feita na chegada dos pintinhos e depois a cada sete dias, é pesada uma amostra de 150 aves no inicio, no meio e fim do barracão. Sempre em lados opostos, exemplo se foi pesado no inicio do lado da sombra, no meio é pesado do lado do sol e no final do lado da sombra, em cada posição dessas do barracão deve ser pesadas, no mínimo 150 aves. A pesagem é feita com uma balança em forma de relógio, sendo que a mesma pesa até 25 kg, assim dependerá da fase que esteja a ave pra saber quantas devem ser colocadas na 24 caixa ou saco de pesagem. Todos os dados devem ser anotados para posteriormente serem passados para o técnico, para que o mesmo acompanhe o desenvolvimento dos animais e faça a programação do abate. 3.8.2 Vacinação É feita através da água, para facilitar o manejo, existe um dosador (Figura 11), que dosa a quantidade de vacina que é pré-regulado pelo granjeiro, para sair na água, à medida que a mesma esta sendo consumida. 3.8.2.1 Vacinações feitas com as aves alojadas O pintinho já chega, para o integrado, com a primeira vacinação feita, que é a contra bronquite, essa vacinação é feita com spray no incubatório. E no ovo é feita vacinacões contra bouba aviária e marek. Por volta do décimo oitavo dia é feita à segunda vacinação, essa vacina é contra Gumboro, é administrada pela água, através do dosador. 3.8.3 Desinfecção dos aviários É através da desinfecção que os aviários ficam livres de bactérias e outros agentes patogênicos. É feita através da nebulização. Como a caixa d’água da nebulização é separada das demais (Figura 12), coloca-se o produto desinfetante na água da caixa de nebulização, que são individuais para cada barracão, e liga a bomba de nebulização, preferencialmente nas horas mais quentes do dia, para não elevar a umidade. 25 FIGURA 11 – Dosador, na Granja Asa Branca em Rio VerdeGO. FIGURA 12 – Caixa de nebulização, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.8.3.1 Épocas e produtos utilizados na desinfecção A primeira é feita no oitavo dia, a segunda com décimo quinto dia e a terceira no vigésimo segundo dia, utilizando 250ml de Germon 50, sendo que a terceira aplicação deve ser com 500ml do produto, para 500 litros de água (valor correspondente a uma caixa de água de nebulização cheia). Este produto desinfetante é à base de Di-Quaternário de Amônio, com ação sobre: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus spp, Aspergillus flavus. A quarta aplicação é feita trigésimo segundo dia e repete de dez em dez dias até a saída do lote. O produto utilizado é o AVT -500, com dosagem de 500ml para 500 litros de água (valor correspondente a uma caixa de água de nebulização cheia). Produto desinfetante à base de glutaraldeído e amônia quaternária. Especifico para desinfecção de: Bactérias (Bacillus subtilis, Bacteróides fragilis, Desulfovibrio desulfuricans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomonas cholerae-suis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e S. faecalis); Fungos (Aspergillus niger, A. flavus e A. fumigatus, Fusarium solani, Penicillium notatum, Rhizopus stolonifer); Leveduras (Cândida albicans, Pityrosporum ovale, Saccharomyces cerevisae); Algas (Chlorella pirenoidosa, Anabaena azollae, Lyngbya, Oscillatoria splendida, Spirogira, Phormidium inundatum, Spirilum volutans, Ulotrix, Volvox spermatosphaera, Clamydomonas sp.). 3.8.4 Controle de roedores Os roedores são transmissores de muitas doenças, o controle é feito duas vezes a 26 cada lote, com iscas colocadas em pontos estratégicos, no entorno do barracão, as iscas são colocada, em canos de 100mm, com um metro de comprimento, para evitar, que outros animais tenham contato com a mesma, na época seca utiliza-se isca peletizada e na época de chuva utiliza-se bloco parafinado. 3.9 Conforto Térmico Conforto térmico é a temperatura ideal, para a ave, ou seja, a temperatura, em que não atrapalha o seu metabolismo, não estressa a ave e com isso o desempenho da ave é melhor, pois a energia de sua alimentação esta sendo transformada em peso e não sendo gasta para manter a temperatura corporal. A temperatura também influencia no consumo da ave, mas depende de cada fase ou idade da ave. (Tabela 1): TABELA 1 – Conforto térmico para cada fase da criação do Chester Idade (dias) 1 5 10 15 20 25 30 35 40 – abate Temp. mínima (°C) 26 20 20 15 15 15 15 15 15 Temp. máxima (°C) 36 32 31 30 29 28 27 25 24 Umidade (%) 65 65 65 65 65 65 65 a 70 65 a 70 65 a 70 Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006) Em relação ao macho Cobb, existem varias tabelas que devem ser adotadas pelo técnico, de acordo com a região e outros fatores de cada granja (Tabela 2). TABELA 2 – Conforto térmico para cada fase da criação do macho Cobb Idade (dias) 1–7 8 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 35 - abate Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006) Temperatura (°C) 35 32 29 27 24 21 27 3.10 Resfriamento do barracão O resfriamento do barracão é feito através da ventilação negativa, com o ar que entra no fundo do barracão, pela cortina automática, passa por todo o barracão e sai pelos exaustores, (Figura 13). Esses exaustores são divididos em grupos: o grupo um tem dois exaustores, o grupo dois tem dois e o grupo três tem três, estes grupos são ligados conforme a necessidade, que é controlado por uma sonda que manda sinal para o T9 (computador que comanda as funções relacionadas aos motores elétricos do barracão). Assim conforme a temperatura interna do barracão aciona o grupo um, se a temperatura continuar alta aciona o grupo dois e posteriormente aciona o grupo três. Outro mecanismo de resfriamento é a nebulização, que é feito por canos com bicos de nebulização distribuído em pontos estratégicos no barracão, que jogam micro gotas de água, em forma de leque (Figura 14), aumentando a umidade, provocando uma sensação térmica mais baixa. A nebulização é ligada após os três grupos de exaustores serem ligados e se a temperatura continuar alta. Já existem também, outras formas de melhorar a temperatura do barracão, como por exemplo, aspersão de água no telhado e telhado com uma manta de isopor entre as folhas do mesmo. FIGURA 13 – Exaustores, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 12 – Ponto de nebulização, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.11 Aberturas de espaçamento Deve ser feita à medida, que as aves crescem e o espaço, para as mesmas começa a se tornar pequeno. O espaçamento vai sendo aumentado até que as aves ocupem o barracão todo. 28 3.11.1 Espaçamento para o Chester x espaçamento para o macho Cobb O espaçamento é aumentado a cada quatro dias, espaço é de quatorze metros no equivalente a duas colunas. O aviário só será liberado totalmente com trinta dias. Já o espaçamento para o macho Cobb é dado a cada quatro dias e no décimo quinto dia libera-se todo o barracão. 3.11.2 Labirintos Os labirintos são eucatex colocados entre duas linhas (uma de água e uma de comedouro), que impede as aves de ficarem correndo pelo barracão. 3.11.3 Divisão do barracão para o Chester x divisão para o macho Cobb Na criação de Chester deve-se fazer a divisão do barracão com tela após estar sendo utilizado todo o barracão, essa divisão facilita o manejo e impede que as aves andem sem necessidade, isso ocorre por volta do trigésimo dia. Com o macho Cobb a divisão deve ser feita também, após ter ocupado todo o barracão, aproximadamente vinte dias, pois mesmo já tendo dado todo o espaçamento espera-se a vacinação contra Gumboro aos dezoito dias. 3.12 Manejos de cortina Nos primeiros dias, as cortinas devem permanecer totalmente fechadas, mas após o décimo quinto dia, as mesmas podem ser abertas durante o dia para que reduza o consumo de energia por parte dos exaustores e da bomba de nebulização. Dentro do barracão na fase inicial da criação, existe uma cortina mostra na (Figura 15), para ajudar a manter a temperatura do pinteiro. Por volta do trigésimo dia o barracão deve ser mantido fechado (Figura 16), pois se torna difícil manter a temperatura ideal para o frango com essa idade, com temperatura ambiente (cortinas abertas), tendo assim que climatizar o ambiente, para que a ave não tenha um estresse térmico. Deve-se tomar um cuidado especial, com a cortina, pois é de um material pouco resistente e se não for bem cuidada deve ser trocada em um prazo de mais ou menos quatro anos, e isso demanda um capital muito alto, pois são mais de cem metros lineares de lona por 29 barracão. As cortinas laterais do barracão têm um sistema automático de desarme (Figura 17), que quando acaba a energia e o gerador por algum motivo, não funciona, as cortinas descem sozinha. No final do barracão tem uma entrada de ar (Figura 18), essa entrada de ar é a única do barracão quando a lona lateral esta fechada, forma um túnel de ar. FIGURA 15 – Cortina do pinteiro levantada, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 16 – Cortina lateral fechada, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 17 – Sistema de desarme da cortina, na Granja Asa Branca em Rio VerdeGO. FIGURA 16 – Entrada de ar, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.13 Regulagem de bebedouros e comedouros 3.13.1 Regulagem de bebedouro O bebedouro deve ser regulado antes da chegada dos pintinhos na altura do olho dos 30 mesmos, depois de duas horas passa para quarenta e cinco graus de altura em relação aos olhos e conforme vão crescendo ajusta-se à altura (Figuras 19, 20, 21, 22, 23), considerando um ângulo de quarenta e cinco graus dos olhos das aves. Do primeiro ao quinto dia a regulagem da pressão da água deve ficar na oitava argola. Do sexto dia em diante, subir diariamente uma argola na pressão da água. Até que atinja a última argola permanecendo assim até a retirado do lote. Obs.: As tacinhas devem estar cheias de água limpa na chegada dos pintinhos, pois se torna mais fácil o acesso dos pintinhos a água. Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006). FIGURA 19 – Regulagem do bebedouro para os pintinhos com uma a duas horas de chegada na granja. O pinto bebe pela lateral do pino, sem esticar demais o pescoço. 31 Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006). FIGURA 20 – Regulagem do bebedouro para os pintinhos de duas horas até a segunda semana de idade. O pintinho bebe com a cabeça erguida, levantando o pino ao tocá-lo. Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006). FIGURA 21 – Regulagem do bebedouro para os pintinhos de duas a três semanas de idade. A ave passa a beber com a cabeça um pouco mais inclinada e o bico toco mais abaixo do pino. 32 Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006). FIGURA 22 – Regulagem do bebedouro para os pintinhos de três a quatro semanas de idade. A ave bebe quase abaixo do bico, com a cabeça ainda mais inclinada. Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006). FIGURA 23 – Regulagem do bebedouro para os pintinhos com mais quatro semanas de idade. A ave bebe bem de baixo do bico, com a cabeça totalmente esticada. 33 3.13.2 Regulagem comedouro O comedouro no primeiro deve estar encostado no chão, depois vai levantando gradativamente, conforme o crescimento das aves, até uma altura de aproximadamente dez centímetros do chão. Os comedouros devem estar sempre com ração fresca. Todos os comedouros devem estar igualmente regulados e o prato de comando, deve estar bem posicionado e em perfeitas condições. 3.14 Sistema de iluminação O barracão tem iluminação externa e interna, sendo a interna utilizada para fazer os programas de luz para as aves, e a iluminação azul, que é utilizada no apanhe das aves, quando o mesmo é feito à noite. 3.14.1 Programa de luz O programa de luz é utilizado controlando o desenvolvimento dos pintinhos, ocorre quando anoitece, a iluminação solar acaba e os animais ficam mais quietos, assim se alimentam menos, quando a luz artificial e acendida, então os frangos vão a procura de alimento. Assim são pesquisados horários que são melhores para ligar e desligar a luz e montam-se os programas de iluminação. Para que essa luz ligue e desligue existe um timer eletrônico, que depois de programado faz o serviço automaticamente. 3.14.1.1 Programa de luz do Chester O programa de luz utilizado para criação do Chester foi conforme a Tabela 3. 34 TABELA 3 – Idade (dias) 1 2-150g 150g-27 28 29 30-35 35-50 51 52 53 54 Programa de luz do Chester Ligar (h) 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 Desligar (h) Ligar (h) 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 23:00 22:00 21:00 Desligar (h) 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 Horas luz (h) 24 23 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas escuro (h) 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006) 3.14.1.2 Programa de luz do macho Cobb Em relação ao macho Cobb, existem várias tabelas, que devem ser escolhidas, pelo técnico da integradora, de acordo com a região e outros fatores da granja, um exemplo é a Tabela 4. TABELA 4 – – Programa de luz do macho Cobb Idade (dias) 00 – 02 03 – 14 15 – 20 21 – 26 27 - 30 31 – 38 39 ao abate Ligar (h) 20:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 Desligar (h) Ligar (h) 6:00 Liga uma hora desliga trinta minutos 21:00 2:00 21:00 3:00 21:00 2:00 21:00 1:00 21:00 0:00 Desligar (h) 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006). 3.15 Arraçoamento 3.15.1 Papel para arraçoamento O papel é colocado debaixo do comedouro, antes da chegada dos pintinhos, esse é mais um lugar onde terá ração para os pintinhos, o mesmo deve ser tirado no quarto dia após o alojamento, ou se estiver muito umedecido pode ser retirado antes. 35 3.15.2 Números de arraçoamento para o Chester x arraçoamento para o macho Cobb Não deve passar de três arraçoamento por dia, pois o Chester não ter a mesma necessidade de ganho de peso que o macho Cobb. Já o macho Cobb deve ser feito o arraçoamento sempre que possível, pois as aves associam o barulho da ração no papel e procuram alimentar-se com ração fresca. Depois de retirado o papel deve-se queimar para eliminar os agente patogênico. 3.15.3 Comedouros infantis São utilizados 140 comedouros tubulares (Figura 24), permanecem no barracão até o décimo primeiro dia, quando então são retirados os primeiros 40 comedouros tubulares, no dia seguinte retiram-se mais 40 e no outro retiram-se os 60 restantes. Os comedouros infantis são importantes nessa fase, pois são mais pontos de alimentação disponível, assim as aves se alimentam mais e se desenvolvem mais rápido. Devem ser cheios sempre que necessário pra estar sempre com ração fresca. FIGURA 24 – Comedouro infantil, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.15.4 Estratégias de arraçoamento É chamado de arraçoamento na linguagem dos granjeiros, o manejo de encher os comedouros, para incentivar que as aves comam, é de extrema importância, pois se feita nas horas certas do dia em maior número possível, ajuda no desenvolvimento da ave, ou seja, a ave ganha peso mais rápido. 36 Deve ser feito nas horas frescas do dia, para que o alimento tenha melhor aproveitamento no metabolismo da ave, logo ao amanhecer, por volta de dez horas da manhã, então deve-se ficar um período sem movimentação dentro do barracão, para não estressar as aves na hora mais quente do dia, e volta a fazer o manejo por volta de quatro horas da tarde repetindo-o as cinco e às sete horas da noite. Além destas vantagens, mantém a ração sempre fresca no comedouro, pois sempre que se faz o arraçoamento, as aves vão até o comedouro e comem, assim estão se alimentando de ração fresca. 3.15.5 Arraçoamento segundo forma física da ração Existem quatro tipos de rações utilizadas na criação de aves pela Perdigão: Ração F1 Ração peletizada é triturada com uma granulometria baixa, é fornecida até aproximadamente o décimo quinto dia. Ração F2 Ração peletizada e triturada com granulometria média, é fornecida do décimo quinto até o trigésimo dia aproximadamente, essa ração deve ter um nível menor de energia para evitar ascite e morte súbita, pois se a ave esta crescendo muito nesse período, seus órgãos ficam pequenos para suportar o desenvolvimento do corpo. Ração F3 Ração peletizada é fornecida do trigésimo dia até quadragésimo quinto dia aproximadamente, mesmo sendo triturada tem uma granulometria maior que a F1 e a F2. Ração F50 Ração peletizada, que é fornecida do quadragésimo quinto dia até o final do lote, não pode ser colocada no silo se estiver sobras da F3 no mesmo, pois esta ração não tem anticoccidiano, pois já esta preparando a ave para ser abatida, e a F3 tem anticoccidiano. Toda a ração que chega para o integrado deve ser retirada uma amostra (Figura 25), para que possíveis problemas que venham a acontecer possam ser detectados. 37 FIGURA 25 – Amostras de ração, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.15.6 Silo de armazenamento É utilizado um silo de ração para cada dois barracões, os silos são metálicos (Figura 26), com capacidade de armazenamento de vinte e oito toneladas aproximadamente. A ração é levada automaticamente do silo para as caixas individuais (Figura 27) e destas para os comedouros (Figura 28) através de uma tubulação utilizando internamente rosca sem fim. Existe um prato de comando (Figura 29), com um interruptor que quando a ração acaba, aciona uma mola dentro dos canos que trás ração para os comedouros. FIGURA 26 – Silo de ração, na Granja Asa Branca em Rio VerdeGO. FIGURA 27 – Caixa individual, na Granja Asa Branca em Rio VerdeGO. 38 FIGURA 28 – Comedouro, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 27 – Prato de comando, na Granja Asa Branca em Rio VerdeGO. 3.16 Conversão alimentar A conversão alimentar esperada no Chester é de 1.92. A conversão alimentar está diretamente ligada, com a quantidade de ração, consumida pelas aves e o aproveitamento, que esta sendo feito dessa ração, que depende de vários fatores seguidos: - Idade da ave; - Qualidade da ração; - Temperatura ambiente; - Genética da ave; - Outros. Deve-se observar o processo da passagem da ração, direto pelo sistema digestivo da ave, ou seja, se a ave defeca o alimento sem estar aproveitando o mesmo. O técnico deve ser notificado, para que sejam tomadas as devidas providencias, pois piora a conversão alimentar. 3.16.1 Curva de desempenho do Chester e do macho Cobb Ao se comparar com o macho Cobb (Tabela 5), o Chester tem uma curva de desempenho (Tabela 6), mais rápida, sem contar que a permanência do mesmo que é cerca de aproximadamente quinze dias a mais que o macho Cobb. 39 TABELA 5 – Idade (dias) 0 28 42 Curva de desempenho do macho Cobb Peso (g) 40 1400 2850 GPD (g) 0 75 94 CA 1,300 1,720 Mortalidade (%) 0,00 2,93 4,63 CA 0,840 1,030 1,230 1,420 1,580 1,700 1,830 1,840 1,845 1,855 1,865 1,880 1,900 1,920 Mortalidade (%) 0,00 0,10 0,27 0,43 0,60 0,77 0,93 1,10 1,94 2,54 3,13 3,61 4,43 5,30 5,43 5,55 5,68 5,80 5,93 6,05 6,15 Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006). GPD – Ganho de peso diário CA – Conversão alimentar TABELA 6 – Idade (dias) 0 1 2 3 4 5 6 7 14 21 28 35 42 49 50 51 52 53 54 55 56 Curva de desempenho do Chester Peso (g) 42 51 62 78 96 118 142 170 450 900 1520 2200 2850 3500 3592 3684 3775 3866 3957 4047 4140 GPD (g) 0 9 11 16 18 22 24 28 51 68 83 94 94 92 92 92 91 91 91 90 90 Fonte: Treinamento no local de trabalho (2006). GPD – Ganho de peso diário CA – Conversão alimentar 3.17 Densidade de alojamento É o número de aves por metro quadrado, essa densidade vai depender da quantidade de aves alojadas e a metragem de cada barracão. 3.17.1 Densidade de alojamento da criação do Chester x Macho Cobb No sistema de criação de Chester foram alojadas aproximadamente doze mil aves, o barracão tem 1600 m², então a densidade é de 7,5 aves/m², já se calcularmos sob o peso da 40 ave, supondo que o peso do Chester no dia do abate seja de 4Kg, a produção é de 30Kg de aves/m². No sistema de criação do macho Cobb são alojadas aproximadamente vinte e três mil aves, considerando que o barracão é o mesmo, a densidade foi de 14,37 aves/m², se calcularmos sob o peso da ave, supondo que o peso do macho Cobb no dia do abate seja de 2,6Kg, a densidade foi de 37,37Kg de aves/m². 3.17.1.1 Comparativo entre as duas densidades Em relação à densidade, o que se se percebe é que mesmo comparados no final da produção, o Chester e o macho Cobb, a densidade do Chester é menor que a do macho Cobb, e isso resulta em uma menor produção por m². 3.18 Manejo até a saída do lote O manejo no final do lote deve ser meticuloso, evitando manejar as aves nas horas quentes do dia, ficando assim apenas à parte da manhã e à tarde retirando as aves mortas e realizando possíveis reparos nos implementos. O sucesso dessa fase depende da fase inicial, pois se a ave teve um bom resultado na fase inicial conseqüentemente será mais fácil ter um bom resultado na fase final, pois já esta mais resistente. Nessa fase a pesagem e a mortalidade assim como outros acontecimentos importantes devem ser passados para o técnico, para que se programe a data em que serão abatidas as aves. 3.19 Mortalidade É um dos fatores responsáveis por boa parte do sucesso da criação, pois a mortalidade pode prejudicar o desempenho de todo o lote, se a mortalidade ocorrer no inicio do lote, o impacto é menor, mas se for mais pro final do lote, as aves que morrem já consumiram muita ração e essa ração será jogada fora com a morte dessas aves, pois as mesmas não serão comercializadas. A mortalidade prevista pela integradora para o Chester é de oito por cento, mas quanto menor for este índice, melhor o resultado do lote, já que afeta diretamente a 41 quantidade de ração consumida e o número de aves abatidas, afetando assim a conversão alimentar. A mortalidade na criação do macho Cobb é prevista de quatro por cento, esse valor é menor que o do Chester devido ao Chester ficar alojado mais tempo, a maior mortalidade ocorre no período final da criação, que no macho Cobb é do trigésimo dia até o apanhe (por volta do quadragésimo segundo dia), e no Chester é do trigésimo dia até o apanhe (por volta do qüinquagésimo quinto dia). 3.20 Compostagem É o processo de transformação dos animais mortos naturais ou eliminados pelo técnico, em material fértil, os mesmos são retirados dos barracões e levados para composteira, na composteira faz-se uma camada de substrato e uma de aves mortas, a camada de substrato deve ser de aproximadamente uns vinte centímetros, e o substrato pode ser palha de arroz ou maravalha (Figura 30), o mais utilizado, ou até mesmo a própria cama já curtida, depois cobre-se as aves mortas de novo, com o substrato e molha, para que ocorra, uma transformação dos restos dos animais em adubo orgânico. O material resultante da compostagem é muito fértil, porém não pode ser utilizado em pastagens, devido a grande quantidade de restos das aves, principalmente os ossos, que demoram mais para se decompor. Recomenda-se então que utilize a compostagem em áreas de canaviais ou outras culturas que não tenham contato direto com animais domésticos. FIGURA 30 – Substrato de maravalha, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 42 3.20.1 Tipos de composteiras 3.20.1.1 Composteira de alvenaria Está dentro do projeto de criação de aves tem o piso e as paredes de alvenaria (Figura 31), é coberta com telha, e no piso tem um ralo por onde vai escorrer o líquido que esta em excesso na compostagem, indo para uma fossa. FIGURA 31 – Composteira de alvenaria, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.20.1.2 Composteira aérea É feita por falta de espaço na composteira de alvenaria, ou quando morre um número alto de aves, o processo é basicamente o mesmo, porém ela é feita diretamente no solo e coberta por lona (Figura 32). FIGURA 32 – Composteira aérea, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.21 Cama de frango A cama é o substrato, que é colocado no piso, para forrar o chão, ele pode ser de 43 casca de arroz, maravalha, sabugo de milho moído dentre outros. Essa cama deve ser trocada de quatro em quatro lotes mais ou menos, mas devido a grande dificuldade de comercialização da mesma, e alta produção de cama de frango na região, já estão sendo liberados até oito lotes com a mesma cama, mas esta deve ser feita à fermentação a partir do primeiro lote. No início a cama parecia ser um ótimo negócio, só que poucos produtores estão utilizando a cama de frango em pastagens ou lavouras, até mesmo pela falta de divulgação, visto que a qualidade da cama de frango é muito boa, podendo ser comparada com adubações fortes. Além disso, a cama de frango foi proibida para alimentação de bovinos, o que torna a venda da mesma mais difícil. 3.21.1 Qualidade da cama de frango Deve ser levada em consideração a qualidade da cama, pois um dos subprodutos mais importantes da ave pra exportação é o pé. Países como a China dão grande valor a essa parte do corpo da ave por muito esquecida. Por esse motivo se a cama estiver em más condições, conseqüentemente haverá problemas com o pé das aves. 3.21.2 Problemas relacionados com a cama de frango Alta umidade, devido a problemas na nebulização ou até mesmo o excesso da mesma, a cama pode ter sua umidade elevada, assim deve se atentar para possíveis vazamentos na tubulação, ou para que em dias mais quentes, onde a necessidade da nebulização é maior, a umidade não ultrapasse a máxima recomendada. Crostas ou emplacamentos (Figura 33), é um problema que pode estar relacionado com a umidade ou até mesmo com o manejo do lote, forma-se um agregamento da cama, tornando a mesmas mais dura e irregular, este problema deve ser evitado, pois quando aparece torna-se de difícil solução. Deve-se passar o moto cultivador ou carrinho com enxadas para separar a cama, deixando assim a mesma mais macia para não trazer problemas para as aves como, por exemplo: calos nos pés. Obs.: no intervalo de cada lote deve ser passado o moto cultivador ou o triton (implemento com enxadas rotativas que destroem as placas da cama e misturam a mesma). Depois de misturar a cama, deve-se nivelar a mesma para que não tenha tanta diferença de profundidade e para facilitar a regulagem da altura de bebedouros e comedouros. 44 FIGURA 33 – Emplacamento da cama, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. 3.22 Vegetação em volta dos barracões A vegetação ajuda no resfriamento do ambiente e até mesmo como barreira sanitária, que tenha uma quantidade alta de plantas no entorno da granja. Entre os barracões o ideal é plantar eucalipto ou santa bárbara (Figura 34), e não deixar que estas plantas passem da altura da cumeeira do barracão. Em volta da granja é muito deve ter um fechamento, feito por eucalipto, sansão do campo (Figura 35), ou qualquer outra planta que se adapte bem ao meio. Na lateral dos barracões, para manter a estética, deve não deixar que venha mato, e manter o capim ou gramado sempre baixo, evitando também presença de roedores e animais peçonhentos. Em volta da caixa d’água, também deve se cuidar com a altura das plantas, pois é onde é feita a lavada dos caminhões na saída do lote, sem contar que pode atrair os roedores e animais peçonhentos. Já na caixa d’água é bom plantar alguma planta que feche a mesma, plantas vulgarmente chamadas de trepadeiras, pois vão ajudar a manter a temperatura da água mais baixa. Em volta da composteira deve-se manter o mesmo cuidado, pois o manejo nesta área é constante. Isso deve ser regra também para volta da casa, pois pode oferecer os mesmos riscos, sem contar em oferecer riscos pra família do granjeiro. 45 FIGURA 34 – Santa bárbara e eucalipto, na Granja Asa Branca em Rio Verde-GO. FIGURA 35 – Sansão do campo, na Granja Asa Branca em Rio VerdeGO. 3.23 Manejos na saída do lote A retirada é feita por equipes especializadas, o que o integrado deve fazer e acompanhar, verificando o número de aves por caixa, molhando o caminhão, tirando nota de saída e fazendo o fechamento da ficha de cada pedido (o número de aves alojadas deve ser igual ao número de aves de morte natural, somando com as eliminadas pelo técnico e as que estão sendo entregues para a integradora). 3.23.1 Quando tirar a ração para o Chester Em relação à ração, deve-se cortar o fornecimento de ração para os comedouros com dezesseis horas antes do abate, e levantar os mesmos para indisponibilizar a ração para a ave com oito horas antes do abate. 3.23.2 Quando tirar a ração para o macho Cobb Em relação à ração, deve-se cortar o fornecimento de ração, para os comedouros, com doze horas antes do abate, e levantar os mesmos para indisponibilizar a ração para a ave com seis horas antes do abate. 3.23.3 Quando tirar a água A água deve estar disponível até o momento em que a equipe entra no barracão para retirar as aves, tanto no Chester quanto no macho Cobb, ficando assim, a ave o menor tempo possível sem água. 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Nas condições deste estágio supervisionado, conclui-se que: a) Foi possível acompanhar todos os manejos utilizados na criação do Chester e compará-los, com aqueles manejos utilizados na criação dos machos Cobb; b) Existem poucas diferenças no manejo da criação do Chester em relação ao manejo da criação do macho Cobb. REFERÊNCIAS BAIÃO, N. C. Efeitos da alta densidade populacional sobre o ambiente das instalações avícolas. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE AMBIÊNCIA E INSTALAÇÕES NA AVICULTURA INDUSTRIAL, 5, 1995, São Paulo. Anais... Campinas: Facta, 1995. p.67-75. BARBOSA JÚNIOR, A.; MACARI, M. Doenças das aves. Campinas: Facta, 2000. 121 p. COTTA, T. Criação, abate e comercialização. Viçosa: Aprenda Fácil,. 2003. 80 p. ______. A água na criação de aves. Lavras: UFLA, 1995. 84 p. CZARICK, M.; LACY, M. Radiant brooder installation, management. Poultry Digest, New York, a. 2, v.59, n.4, p.24-28, 1996. ENGLERT, S. I. Avicultura. 2. ed. Porto Alegre: Editora Leal, 1978. 288 p. FALCÃO, J. F. N.; MEDEIROS, J. X. Análise das vantagens do deslocamento da suinocultura integrada para a região Centro-Oeste: O caso do projeto Buriti da Perdigão. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ECONOMIA E GESTÃO DOS NEGÓCIOS AGROALIMENTARES, 3, 2001, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto: Pensa, 2001. v.1. p. 1-10, 1CD-ROM. FRANÇA, L. R. A evolução da base técnica da avicultura de corte no Brasil: transformações, determinantes e impactos. 2000. 131f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico) - Instituto de Economia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2000. GAO, Y. G.; LIAW, Y. C.; BOBINSON, H. I.; WANG, A. H. J. Biochemistry, New York, a.2, n.29, p. 1307 – 1309, out. 1992. HEIDER, G. Medidas sanitárias em las explotaciones avícolas. Zaragoza: Acribia, 1975. p.249-265. LANA, G. R. Q. Avicultura. Campinas: Livraria e Editora Rural Ltda, 2000. 268 p. LIMA, A. M. L. P.; CAVALHEIRO, F.; NUCCI, J. C.; SOUSA, M. A.; FIALHO, N. de O.; DEL PICCHIA, P. C. D. Problemas de utilização na conceituação de termos como espaços livres, áreas verdes e correlatos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO 48 URBANA, 2, 1994, São Luís. Anais... São Luís: SBCS, 1994. p.539 - 553. LUCHESI, J. B. Custo e benefício da criação de frangos de corte em alta densidade no inverno e no verão. In: CONFERÊNCIA APINCO, 2, 1998, Campinas. Anais... Campinas: Facta, 1998. p. 241-248. MACARI, M.; FURLAN, R.; GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada à frangos de corte. Jaboticabal: Funep, 1994. 296 p. MALAVAZZI, G. Avicultura: manual prático. São Paulo: Nobel, 1990. 156 p. MENEZES, J.; ALVARENGA, R.; ANDRADE, K. A; PIMENTA, F. Aproveitamento de resíduos orgânicos para a produção de grãos em sistema de plantio direto e avaliação do impacto ambiental. Revista Plantio Direto, Viçosa, a. 2, n. 32, p.30-35, jan. 2003. PENZ, J.; KESSLER, M. A.; RIBEIRO, L. A.; BRACCINI, N.; LOVATTO, J. Validação de estimativas geradas por sistemas de formulação não linear de dietas para frangos de corte utilizando modelagem matemática. Rio Grande do Sul: CAPES, 2005. 186p. PINHEIRO, M. R. Manejo de frangos. Campinas: Fundação Apinco de Ciências e Tecnologia Avícolas, 1994. 174 p. TEIXEIRA, A. S. Alimentos e alimentação dos animais domésticos. 4. ed. Lavras: UFLAFAEPE, 1997. 402 p. WATSON, H.; OLIVER, R.; HICKMAN, J. Wood heat for broiler houses showing promise. Poultry Digest, New York, a. 3, n. 24, p.384-388, nov. 1982. ANEXOS ANEXO 1 MANEJO DOS AVIÁRIOS DIA A DIA Preparo para o alojamento Regular a pressão da água na 8ª. argola, e o bico na altura dos olhos do pintinho, ou seja: a tacinha encostada na cama – a pressão do gás regulado em 32º. C na válvula do painel de gás, acender as campânulas 2 horas antes do alojamento, se for de madrugada e a temperatura estiver menor que 26º. C. – fazer leitura da energia e gerador, além da água no hidrômetro – regular ambiência: ventilação mínima – 2 minutos ligado e 8 minutos desligado, temperatura mínima de 20º. C e máxima de 33º. C, 1º. Grupo – 33.C e histerese de 1º.C , 2º. Grupo – 35º. C histerese de 1º.C, 3º. Grupo – 36º.C histerese de 1º.C, Nebulização – 35º.C histerese 1º.C. (se estiver molhando a cama passar para 36º. C), Umidade Relativa – 65%, Aquecimento – não. Alarme – 37º.C. 1º. DIA (dia da chegada) 2 horas após o alojamento, suspender a linha de água, de forma que a ave beba, com uma inclinação de 45º dos olhos em relação ao bico – jogar ração no papel aos poucos e várias vezes ao dia de modo a estimular os pintinhos – luz das 20:00 às 06:00 horas – fazer labirinto com folhas de eucatex no formato de espinha de peixe e convexas no sentido do caminhar pelo aviário. Observar a temperatura e de acordo com ela, fazer túnel baixando as cortinas divisórias anteriores e posteriores ao pinteiro, e levantando as mesmas pela manhã – acender campânulas para temperaturas inferiores a 26º.C e desligar assim que possível – retirar os mortos, também eliminando aqueles com doenças contagiosas (cloaca e abdômen sujos) e que não andam e fechando no eucatex, com comida e água os demais casos de eliminação – colocar uma pastilha de cloro. 2º. DIA – MANEJO DIÁRIO (definição) Toda manhã, abrir o túnel, baixando a entrada de ar de acordo com a exigência do grupo no T9, ou melhor, com cortinas no automático; à tardinha inverter o processo, fechando o túnel, nunca, entretanto, fechando completamente a entrada de ar. De manhã, fazer leitura dos hidrômetros, anotando em ficha apropriada para cada aviário, bem como temperatura e umidade, lavar filtros (inclusive interno e externo, do sistema de nebulização, quando necessário), lavar área de serviço e pedilúvio. Programar gás e ração. Acender/apagar campânulas e lâmpadas. Regular as alturas dos bebedouros e comedouros. Rodar pratos. Encher tubulares. Varrer papel duas vezes ao dia e arraçoar no mínimo quatro vezes ao dia. Fazer flushing no mínimo quatro vezes ao dia, durante 15 minutos, tirando a pressão da linha, 51 através da torneira até o décimo dia. Manter ativo o desarme das cortinas laterais e alarmes. Revisar o grupo gerador duas vezes por semana. À noite, estimular os pintinhos. Acionar a micra dos pratos de comando, o máximo de vezes possível: manter os dois anteriores fechados e lembrar de abri-los nos espaçamentos. Fazer anotações na FAL diariamente. Retirada de mortos duas vezes ao dia, e compostagem. Queimar lixo toda semana, mantendo sempre um saco costurado na lixeira. Aguar grama e mudas de acordo com a necessidade, bem como adubação com compostagem. Capinar em volta dos aviários, mantendo a grama baixa e ausente nas coroas das árvores. Do 6º. dia em diante, subir diariamente uma argola na pressão da água. Obedecer o programa de luz, de acordo com a orientação do técnico. Manter tacinhas aparadoras de água limpas. 3º. DIA Manejo diário. Trocar pastilha de cloro. Párar de arraçoar o papel. Manter tubulares cheios. Controlar o gás, ver consumo. Manter tacinhas limpas. 4º. DIA Manejo diário. Dar espaçamento pela manhã, redistribuindo tubulares e labirinto. Retirar o papel sob os comedouros, pela manhã; carregar para frente do aviário no local de costume e queimar (observar vento). Os pratos comedouros devem ficar com o fundo móvel enterrado na cama e livres para serem rodados. 5º. DIA Manejo diário. Mudar ambiência: campânulas com aquecimento 30º.C, Ventilação mínima – 2 minutos ligado e 8 minutos desligado, mínima 20º.C e máxima 32º.C – 1º. Grupo – 32º.C histerese 1º.C, 2º. Grupo – 34º.C histerese 1º.C, 3º. Grupo – 35º.C histerese 1º.C, Nebulização – 34º.C histerese 1º.C e Umidade Relativa – 65% (se tiver molhando a cama, passar para 35º C). Alarme 36,5º.C. Trocar a pastilha de cloro. Atualizar controle de roedores. 6º. DIA Manejo diário. Observar o desperdício de ração; só subir comedouros se estiver desperdiçando ração (a linha de comedouro, só deve “serpentear” após a vacina). Iniciar subida da pressão da água, uma argola por dia, vai para a 9ª. Argola, sempre 3 a mais que o dia em curso. À tarde, posicionar eucatex no início, meio e fim, para pesagem. 7º. DIA Manejo diário. Fazer pesagem. Trocar pastilha de cloro. Ativar desarme da cortina. 8º. DIA Manejo diário. Encher tubulares duas vezes ao dia. Dar espaçamento pela manhã, redistribuindo tubulares e labirinto. Fazer AMQ (1/2 litro para 500 litros de água), às 14:00 52 horas. Iniciar 1 pastilha nova de cloro por dia. 9º. DIA Manejo diário. 10º. DIA Manejo diário. Mudar ambiência: campânulas aquecimento 28º.C. Ventilação mínima – 2 minutos ligado e 8 minutos desligado, mínima 20º C máxima 31º C, 1º. Grupo – 31º.C histerese 1º.C, 2º. Grupo – 33º.C histerese 1º.C, 3º. Grupo – 34º.C histerese 1º.C, Nebulização – 33º C histerese 1º.C, Umidade Relativa – 65% (se estiver molhando muito a cama, passar para 34º.C). Alarme 36º C. 11º. DIA Manejo diário. Retirar 40 tubulares. Ensacar e subir campânulas. 12º. DIA Manejo diário. Dar espaçamento pela manhã, redistribuir tubulares, retirando mais 40. Retirar eucatex do labirinto. 13º. DIA Manejo diário. Retirar os 60 últimos tubulares. Passar motocultivador do último portão ao fundo. À tarde, posicionar eucatex para pesagem. Rodar pratos. 14º. DIA Manejo diário. Pesagem do lote. Passar régua na linha de água. 15º. DIA Manejo diário. Dar espaçamento completo, por 3 tubulares no final das linhas de comedouros. Mudar ambiência: Ventilação mínima – 3 minutos ligado e 7 minutos desligado, temperatura mínima 15º.C e máxima 30º.C, 1º. Grupo 30º.C histerese 1º.C, 2º. Grupo – 32º.C histerese 1º.C, 3º. Grupo – 33º.C histerese 1º C, Nebulizador – 32º.C histerese 1º.C Alarme 35,5º C. Fazer AMQ (1/2 litro de AMQ para 500 litros de água) às 14:00 horas. Trabalhar cortinas laterais diariamente, observando o sentido do vento, e fechar de acordo com a temperatura, Grupo 2. Manter desarmem da cortina ativado. 16º. DIA Manejo diário. Regular comedouros. Retirar cloro devido à vacinação. 17º. DIA Manejo diário. Atualizar controle de roedores. Rodar pratos diariamente. 18º. DIA Manejo diário. Vacinar aviários 1 e 2. Serpentear linhas de comedouro e passar régua. 53 19º. DIA Manejo diário. Vacinar aviários 3 e 4. 20º. DIA Manejo diário. Colocar uma pastilha de cloro pela manhã e uma à tarde diariamente. Mudar ambiência: Ventilação mínima – 3 minutos ligado e 7 minutos desligado, mínima de 15º C e máxima de 29º.C, 1º. Grupo – 29º.C histerese 1º.C, 2º. Grupo – 31º.C histerese 1º.C, 3º. Grupo- 32º C histerese 1º.C, Nebulização – 31º.C histerese 1º.C, Umidade Relativa - 65%. Alarme – 35º.C. Posicionar eucatex para pesagem à tarde. Mexer cama com motocultivador. 21º. DIA Manejo diário. Pesagem e mexer cama com motocultivador. 22º. DIA Manejo diário. Fazer divisão com tela. Fazer AMQ às 10:00 e 14:00 horas (1/2 litro de AMQ para 500 litros de água). 23º. DIA Manejo diário. Fazer reparos necessários. 24º. DIA Manejo diário. Ver necessidade de antecipar ração. 25º. DIA Manejo diário. Mudar ambiência:Ventilação mínima: 3 minutos ligado e 7 minutos desligado, Mínima 15º C e Máxima 28º C, 1º. Grupo 28º.C histerese 1º C, 2º.Grupo – 29º C histerese 1º C, 3º. Grupo – 31º C histerese 1º C, Nebulização - 30º C histerese 1º C, Umidade Relativa – 65%, Alarme 35º C. 26º. DIA Manejo diário. Ver serviços externos. 27º. DIA Manejo diário. Posicionar eucatex para pesagem. 28º. DIA Manejo diário. Pesagem e fazer compostagem. 29º. DIA Manejo diário. Fazer AMQ às 10:00 e 14:00 horas (1/2 litro de AMQ para 500 litros de água). 30º. DIA Manejo diário. Mudar ambiência: Ventilação mínima: 5 minutos ligado e 5 minutos desligado, Mínima 15º.C e Máxima 27º.C, 1º.Grupo – 27º.C histerese 1º.C, 2º. Grupo – 28º.C 54 histerese 1º.C, 3º. Grupo – 29º.C histerese 1º.C. Nebulização – 29º C histerese 1º.C, Umidade Relativa – 65 a 70% (para clima quente e seco – 28º C). Alarme 34,5º C. Aviário fechado 24 horas. 31º. DIA Manejo diário. Programar ração diariamente. 32º. DIA Manejo diário. Redobrar atenção com gerador. 33º. DIA Manejo diário. Observar ração nas fezes. Cuidar da água de nebulização. 34º. DIA Manejo diário. Executar serviços externos. Programar entrada da F 50. 35º. DIA Manejo diário. Mudar ambiência: Ventilação mínima – 5 minutos ligado e 5 minutos desligado, Mínima 15º C, Máxima 25º C, 1º. Grupo – 25º C histerese 1º C, 2º. Grupo – 26º C histerese 1º C, 3º. Grupo – 27º C histerese 1º C, Nebulização – 28º C histerese 1º C, Umidade Relativa de 65 a 70%, quando o clima estiver quente e seco regular o nebulizador para acionar com 26º C. Alarme 34,5º C. Passar a colocar diariamente 2 pastilhas de cloro pela manhã e 2 à tarde, até o apanhe. 36º. DIA Manejo diário. Fazer AMQ às 10:00 e 14:00 horas (1/2 litro de AMQ para 500 litros de água). Fazer reparos necessários. 37º. DIA Manejo diário. Engraxar exaustores e completar óleo dos motoredutores. 38º. DIA Manejo diário. Caprichar no flushing. 39º. DIA Manejo diário. Atualizar controle de roedores. 40º. DIA Manejo diário. Mudar ambiência: Ventilação mínima – 5 minutos ligado e 5 minutos desligado, Mínima 15º.C, Máxima 24º C, 1º. Grupo – 24º Chisterese 1º C, 2º. Grupo – 25º C histerese 1º C, 3º.Grupo – 26º C histerese 1º C, Nebulização – 27º C histerese 1º C e Umidade Relativa de 65 a 70%, quando o clima estiver quente e seco, regular o nebulizador para acionar com 25º C Alarme 34º C. 41º. DIA 55 Manejo diário. Ver necessidade de “forçar” a ração. 42º. DIA Manejo diário. Programar final da ração. 43º. DIA Manejo diário. Fazer AMQ às 10:00 e 14:00 horas (1/2 litro de AMQ pra 500 litros de água). 44º. DIA Manejo diário. Fazer Acidal: 5 litros para 45 litros de água, a 1% (24 horas antes do apanhe). 12 horas antes do apanhe desligar linha do silo e 6 horas antes subir comedouros. 45º. DIA Apanhe.

Download