Legitimidade das novas formas de controle social: uma perspectiva jurídica Flávio Marques Prol1 Este artigo pretende analisar como dinâmicas institucionais e políticas recentes impactam a teoria da legitimidade democrática, em particular da perspectiva da relação entre direito e poder político. Tenho a intenção de demonstrar que uma ideia tradicional de legitimação democrática do poder político, baseada em uma concepção específica de direito, da separação dos poderes e de eleições livres, vem sendo superada por inovações no desenho institucional do estado e na relação entre sociedade civil e estado.2 Tradicionalmente as ideias de separação de poderes e de eleições livres e periódicas eram suficientes para fornecer um paradigma teórico capaz de compreender a legitimação do poder político pelo direito. Em termos jurídicos, a Constituição forneceria as balizas de atuação de cada Poder, inclusive do Poder Legislativo. Ainda segundo esta visão tradicional, o Executivo e o Judiciário nunca poderiam ir de encontro ao que estaria previsto na Constituição e nas leis aprovadas pelo Legislativo. Contudo, essa visão parece ser insuficiente para análise das atuais dinâmicas políticas e institucionais. Não se trata somente da ampliação de atores estatais ou transformação de sua participação do processo de legitimação política, ainda que isso seja essencial. Para ficar no caso brasileiro, são exemplos da participação de novos atores estatais ou do incremento da importância de atores já tradicionais no processo de legitimação democrática das políticas públicas a atuação mais rígida dos Tribunais de Contas da União e dos Estados, as ações do Ministério Público, e a dinâmica própria dos três poderes, como sugerem as expressões “judicialização da política” e “ativismo judicial”. Trata-se também de considerar que a relação entre sociedade civil e estado tem tomado novos caminhos, conciliando a noção tradicional de representação política com formas inovadoras de controle social e accountability, muitas vezes com a transferência 1 Mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pesquisador do Núcleo de Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – NDD/CEBRAP. 2 O texto de GURZA LAVALLE, A. e ISUNZA VERA, E., 2012, afirma: “As ideias de sistema político e separação de poderes são, hoje, notadamente insuficientes para dar conta da complexidade dos controles democráticos intraestatais, multiplicados nas últimas décadas. Essa inadequação é certamente ainda maior para a compreensão dos controles democráticos propriamente sociais.” (p. 108). Da perspectiva jurídica, ver os trabalhos de RODRIGUEZ, J. R., 2010 e ROCHA, J.P., 2008. 1 de obrigações para atores privados, como as experiências de orçamento participativo e os conselhos de saúde.3 Mas o que isso significa em termos jurídicos? É com esta questão que este artigo busca trabalhar. A ideia de que o direito se resume a um conjunto de leis formais aprovadas pelo Legislativo as quais a pesquisa jurídica deve analisar pode ser atualizada. A concepção tradicional de regulação jurídica, com leis rígidas e fixas que atribuem claramente obrigações, vem sendo complementada pela pluralização de centros normativos e a criação de regras flexíveis e adaptáveis, entre outras modificações.4 Quais são os limites dessa nova forma de regulação jurídica? Quais são as possibilidades que são abertas a partir dela?5 Para delinear possíveis respostas a essas perguntas, o texto está dividido da seguinte forma: na primeira parte, reconstruo o que chamo de concepção tradicional de legitimação moderna do poder político pelo direito a partir da obra de Max Weber. Minha ideia é tentar demonstrar como os estudos de Weber sobre a dominação legalracional, modo típico de legitimação da autoridade política moderna, dependem de uma concepção específica de direito (direito racional-formal) – seção 1.1. – e de uma correspondente organização institucional (separação de poderes e um mínimo de democracia) – seção 1.2.. Na segunda parte, pretendo apresentar algumas dinâmicas políticas e institucionais que parecem superar, ainda que parcialmente, o quadro geral configurado a partir da obra weberiana, tanto da perspectiva da concepção de direito como da organização 3 Adoto, neste texto, as expressões “dinâmicas institucionais” para fazer referência às alterações no desenho institucional do estado e “dinâmicas políticas” para denotar às modificações na relação entre sociedade civil e estado. 4 Ver: TRUBEK, L. e TRUBEK, D., 2007; LOBEL, O., 2004. 5 Nota-se que não farei, aqui, um estudo sobre a história da transição de um modelo de regulação tradicional para um novo modelo, razão pela qual não tentarei apresentar os motivos da transição, nem mesmo realizarei um recorte temporal de sua validade. Antes, quero reunir elementos que demonstrem indícios da existência de uma nova forma de legitimação do poder político pelo direito, que igualmente aponte para além da concepção tradicional, a partir da reconstrução de argumentos de pesquisas da ciência política e de trabalhos no campo do direito. O estudo dos motivos que conduzem essa transformação e qual a possível compatibilidade entre os dois modelos de regulação pode ser objeto de pesquisas futuras, que teria que englobar a relação entre legitimidade política, capitalismo e direito, além de incluir um estudo específico sobre a legitimação no que se costuma chamar de Estado de bem-estar social, para saber em que medida, já naquele momento, havia determinada configuração da relação entre legitimação e direito que fugia das características apresentadas pelo que chamo de concepção tradicional de legitimação do poder político pelo direito. A meu ver, isso é feito, por exemplo, no último capítulo da do texto Facticidade e validade, de Jürgen Habermas, quando o autor apresenta a superação dos paradigmas formal e social pelo que nomeia de paradigma procedimental. Não há espaço para desenvolver essa discussão aqui. 2 institucional correspondente. Nesse sentido, uso como exemplo de dinâmica institucional o debate sobre “judicialização da política” e “ativismo judicial”, a partir da crítica à utilização desses conceitos realizada por Marcos Nobre e José Rodrigo Rodriguez, e de dinâmicas políticas a proliferação de experiências participativas orientadas pela noção de accountability e controle social democrático do poder político, principalmente a partir dos trabalhos de Gurza Lavalle em parceria com Isunza – seção 2.1.. Ainda nessa segunda parte, pretendo demonstrar como a literatura jurídica da new governance tenta dar conta dessas dinâmicas institucionais e políticas, a partir principalmente da indicação de transformações na natureza do direito, no processo da criação e nas consequências derivadas do descumprimento das regras jurídicas. Por fim, concluo sugerindo que o estudo da legitimidade democrática contemporânea pode ser enriquecido caso parta de pesquisas interdisciplinares que conciliem as contribuições mais recentes da filosofia, da ciência política e do direito. 1. Concepção tradicional da legitimação moderna do poder político: o papel do direito Acredito que o estudo do tipo ideal de dominação racional legal e do tipo ideal de direito racional formal, na obra de Max Weber, seja representativo do que chamo concepção tradicional de legitimação moderna do poder político. Para isso, não pretendo analisar a posição política/normativa do autor, o que demandaria uma análise, a meu ver, muito mais abrangente da obra do autor, inclusive de seus discursos políticos e biografia.6 Pretendo, contudo, demonstrar como o que seria a forma típica de dominação moderna está relacionada a uma determinada concepção de direito e de desenho institucional. Para Weber, o estudo da legitimidade de uma ordem social exige não só a verificação da efetividade das normas estatuídas pela autoridade política (ou seja, se elas são respeitadas ou não), como também a consideração dos motivos e razões pelas 6 Para esse tipo de análise, ver, entre outros: MOMMSEN, 1977, HELD, D., 2006, cap. 5 e SCHULCHTER, 1985. Agradeço a José Rodrigo Rodriguez pelo esclarecimento quanto a esse ponto. 3 quais os participantes da ordem social reconhecem tais ordens como legítimas (ou seja, o(s) porquê(s) do respeito aos comandos emitidos pela autoridade).7 Em outras palavras, uma ordem social só pode ser considerada legítima caso o pesquisador analise não só a efetividade da ordem, mas também os motivos pelos quais os próprios agentes sociais consideram as regras emitidas pela autoridade como obrigatórias para as suas condutas individuais.8 Weber apresentou três tipos ideais de dominação legítima: tradicional, carismática e racional-legal.9 O que nos interessa aqui é o último tipo. Para Weber, a ordem social moderna seria legítima porque as pessoas acreditam na legalidade de um sistema de regras abstratas estabelecidas intencionalmente e decretadas por uma autoridade competente segundo um determinado procedimento previsto por essas mesmas regras.10 7 Weber define a existência de uma ordem social mais estável somente quando há uma “representação” dessa ordem, pelos participantes de uma relação social, como uma ordem legítima. E essa legitimidade existe somente quando os participantes da relação social agem de acordo com o que estaria previsto considerando essas previsões como “obrigações”, ainda que outras razões possam estar motivando a ação. Ver a seguinte passagem: “Toda ação, especialmente a ação social e, por sua vez, particularmente a relação social podem ser orientadas, pelo lado dos participantes, pela representação da existência de uma ordem legítima. A probabilidade de que isto ocorra de fato chamamos “vigência” da ordem em questão [...] 2. Ao conteúdo do sentido de uma relação social chamamos a) “ordem” somente nos casos em que a ação se orienta (em média e aproximadamente) por “máximas” indicáveis, e somente falamos b) de “vigência” dessa ordem quando a orientação efetiva por aquelas máximas sucede, entre outros motivos, também (quer dizer, num grau que tenha algum peso na prática) porque estas são consideradas vigentes com respeito à ação, seja como obrigações, seja como modelos de comportamento [...] Uma ordem observada somente por motivos racionais com referência a um fim, é, em geral, muito mais mutável do que a orientação por essa ordem unicamente em virtude do costume, em consequência do hábito de determinado comportamento, sendo esta a forma mais frequente de atitude interna. Mas esta, por sua vez, é ainda mais mutável do que uma ordem que aparece com o prestígio de ser modelar ou obrigatória, ou, conforme dizemos, “legítima”.” (WEBER, 2009, p.19). Sobre o assunto, ver também, HABERMAS, 2003, capítulo 2. 8 Há um problema na tradução do termo “Herrschaft” para o português, sendo que ele pode ser traduzido tanto pelo termo autoridade como pelo termo dominação. A tradução brasileira de Economia e Sociedade, revisada por Gabriel Cohn, adotou na maior parte das vezes a expressão dominação. Mommsen, em seu livro The age of bureaucracy, explica que a tradução de “Herrschaft” por autoridade dá muita importância às pessoas que exercem o poder, e menos a todo o sistema de legitimação de uma ordem política, que não se resume à questão de quem está no governo. 9 Na realidade, a depender do texto, não são três, mas quatro. Não pretendo analisar a discussão a respeito da melhor interpretação da teoria da dominação legítima em Weber. Ressalto somente que existe uma discussão sobre a melhor forma de interpretação da teoria da dominação de Weber - se existiam três tipos puros ou quatro, como indica o 7º parágrafo do Capítulo 1 da edição brasileira de Economia e Sociedade e como se deu a evolução da teoria nos próprios textos weberianos. Os seguintes textos parecem trazer essa discussão com maior atenção: MOMMSEN (1977, p. 16-21); SCHLUCHTER (1985, pp. 82-83) e KRONMAN (2009, p. 67), especialmente os dois primeiros. 10 Não me interessa, aqui, saber se em algum momento histórico isso foi completamente verdade. No entanto, assumo que essa crença na legalidade explica até hoje, pelo menos em alguma medida, a legitimidade das ordens emitidas pelo Estado. Weber explica: “A “legitimidade” de uma dominação deve naturalmente ser considerada apenas uma probabilidade de, em grau relevante, ser reconhecida e praticamente tratada como tal. [...] O decisivo é que a própria pretensão de legitimidade, por sua 4 Além disso, Weber distinguiu uma ordem garantida pelo direito de outras ordens sociais (como ordens que são respeitadas pelo costume, por exemplo) pela referência à coerção que é exercida por um corpo burocrático especializado, regulado pelo princípio da hierarquia oficial. Ou seja, pela existência de um órgão especializado em verificar o cumprimento das ordens emitidas pela autoridade e que se organiza com subordinação de funcionários inferiores a funcionários superiores, com instâncias fixas de competência, controle e supervisão. Em suma, para Weber, reivindicações modernas por uma organização social legítima são refletidas no direito, que define coercitivamente quais são as regras sociais que serão vinculantes a todos os cidadãos e garante a coerção por meio de um corpo de funcionários. É importante ter em mente que em nenhum momento a análise weberiana defendeu que toda legitimação da autoridade moderna apelaria à crença da legalidade. Entretanto, o direito garantido por um corpo burocrático seria a forma típica de legitimação das ordens sociais modernas.11 A formação de estados nacionais e a declaração de cartas de direitos na forma jurídica de uma constituição, escrita ou não, que buscam garantir o monopólio da violência em organismos do estado deveriam ser mais do que suficientes para comprovar, pelo menos em parte, as afirmações weberianas. Entretanto, afirmar que a legalidade garantida por um corpo burocrático é a forma típica de legitimação da ordem social moderna não é suficiente para os fins de compreender a legitimação do poder político pelo direito à luz de pelo menos dois problemas: (i) o da definição do que se entende por legalidade (ou seja, o que é o direito) e; (ii) o da organização institucional que se relaciona com essa determinada visão de direito. Acredito que em ambos os casos os estudos de Weber tenham ficado, pelo menos em parte, superados. Talvez fosse possível demonstrar que a visão weberiana sobre direito tenha sido superada pelo próprio desenvolvimento do pensamento jurídico ao natureza, seja “válida” em grau relevante, consolide sua existência e determine, entre outros fatores, a natureza dos meios de dominação escolhidos” (WEBER, 2009, p. 140). 11 Como afirma o próprio Weber, na observação preliminar da seção 2, do capítulo 3, da primeira parte de Economia e Sociedade: “A dominação legal com quadro administrativo burocrático. Observação preliminar: partimos aqui deliberadamente da forma de administração especificamente moderna, para poder depois contrastar com esta as outras formas”. (WEBER, 2009, p. 142) 5 longo do século XX, por meio do estudo de autores clássicos como Hans Kelsen, Ronald Dworkin e Herbert Hart, por exemplo. Mas esse não é o objetivo desse texto.12 Meu principal objetivo é demonstrar como certos desenvolvimentos políticos e institucionais das sociedades ocidentais podem exigir transformações conceituais na compreensão dos atuais processos de legitimação da autoridade política. Antes disso, contudo, é importante demonstrar qual era a visão específica de Weber sobre o direito e qual a organização institucional que se coadunava com ela. 1.1. Direito racional-formal. Para Weber, o direito ocidental moderno tinha características específicas. Elas foram apresentadas, sobretudo, em seus escritos sobre sociologia do direito. Diversos autores refletiram sobre a importância de ler a sociologia da dominação weberiana em conjunto com sua sociologia do direito, apesar dos diferentes resultados dessas análises.13 O que importa, para este texto, é ressaltar que a própria definição da dominação legal-racional depende de uma concepção específica a respeito do direito. Weber formulou uma tipologia do direito que variava em duas categorias básicas de classificação: racionalidade/irracionalidade; materialidade/formalidade. A seguinte passagem de Weber apresenta como os quatro tipos derivados da combinação dessas categorias o ajudam a interpretar a evolução do pensamento jurídico ocidental: “O desenvolvimento do direito e do procedimento jurídico, dividido em “etapas de desenvolvimento” teóricas, conduz à revelação carismática do direito por “profetas jurídicos” – por meio da criação e aplicação empírica do direito por honoratiores jurídicos (criação de direito cautelar e de direito baseado em precedentes) -, à imposição do direito pelo imperium profano e por poderes teocráticos e, por fim, ao direito sistematicamente estatuído e à “justiça” aplicada profissionalmente, na base de uma formação literária e formal lógica, por juristas doutos (juristas especializados). As qualidades formais do direito desenvolvem-se nesse processo a partir da combinação de um formalismo magicamente condicionado a uma irracionalidade determinada pela origem em revelações, no procedimento jurídico primitivo, passando eventualmente, por uma racionalidade material ou não-formal, 12 13 Sobre isso, ver os artigos de KENNEDY, D., 2001 e 2004, e RODRIGUEZ, J., 2010. Entre outros, ver HABERMAS, 2003, cap. 2, TRUBEK, D. 2007, KENNEDY, 2004. 6 ligada a um fim e patrimonial ou teocraticamente condicionada, rumo a uma racionalidade e sistemática jurídica crescentemente especializada e, portanto, lógica e, por essa via – sob aspectos puramente externos -, ao progresso da sublimação lógica e do rigor dedutivo do direito e da técnica racional do procedimento jurídico” (WEBER, 2004, p. 143, grifos meus). Dessa longa passagem, o que importa ressaltar é que o direito ocidental moderno seria caracterizado por sua racionalidade formal. De modo geral, Weber compreendia a racionalidade jurídica formal como um sistema de regras abstratas e gerais, geralmente em forma de código, que permitia a utilização da metodologia tradicional de interpretação lógica do sentido para ser aplicado. Essa metodologia, por sua vez, exige que: (i) toda decisão jurídica seja aplicação do direito; (ii) a decisão derive de proposições jurídicas abstratas que se aplicam a casos concretos; (iii) o sistema jurídico não possua lacunas; (iv) o que não possa ser interpretado juridicamente seja irrelevante para o direito; (v) toda ação social relevante possa ser vista como aplicação, execução ou infração de normas jurídicas (WEBER, 2004, p. 13).14 Em outras palavras, Weber observava o surgimento da racionalidade jurídica formal como a criação consciente de um sistema de regras abstratas aplicáveis a todas as situações de fato por meio de uma interpretação lógico-dedutiva que considerava somente as interpretações abstratas de sentido (tanto da norma como da conduta efetiva a ser analisada). Todas as situações de fato relevantes para o direito poderiam ser subsumidas a normas jurídicas formuladas previamente, em geral expressas em um código escrito. 14 No Ocidente, quatro características específicas e peculiares provocaram a formalização jurídica plenamente especializada, com sublimação lógica e técnica racional: (a) desenvolvimento do poder judiciário e destruição dos poderes estamentais em uma aliança entre poder principesco e portadores da economia racional; (b) surgimento do direito natural, que foi utilizado nesse conflito em favor do poder principesco e dos portadores da economia racional; (c) eliminação total do princípio “o arbítrio rompe o direito comum”; d) a recepção do direito romano, com suas formalidades e tentativas de codificação. De modo algum, entretanto, o desenvolvimento jurídico moderno contém somente tendências formalistas. Para Weber, existem diversas tendências antiformais, sendo parte delas na área do desenvolvimento interno do pensamento jurídico e parte por pressões externas. Da perspectiva interna, os próprios juristas desprezam a visão de autômatos jurídicos (como a metáfora do juiz como “boca da lei”), o que já indica a defesa de uma atividade jurídica “criativa”. Da perspectiva externa, interesses comerciais por formas jurídicas aptas a atender os interesses econômicos (e não um formalismo puro), reivindicações materiais por justiça no caso concreto, a despeito de qualquer textualismo legal e as exigências dos leigos de que o sistema de justiça seja compreensível pressionam o direito no sentido contrário ao formalismo. 7 Da perspectiva das qualidades formais do direito, portanto, a concepção tradicional de legitimidade do poder político pelo direito depende tanto do progresso da sublimação lógica por meio da criação de regras cada vez mais precisas quanto do rigor dedutivo do direito como técnica “racional” de julgamento, no qual o direito é aplicado a partir de considerações das características abstratas de suas normas e da sua subsunção aos fatos concretos.15 1.2. Separação de poderes e eleições periódicas Como observa Rodriguez (2010, p. 46), a partir do insight inicial de Franz Neumann, essa concepção de direito de Weber tem como correspondente uma determinada forma organizacional das instituições jurídico-estatais. A organização institucional que se coaduna com essa visão de direito e de legitimidade é a da separação de poderes em um sentido bem específico, com a formação de uma burocracia e de um órgão judiciário que são somente responsáveis por aplicarem a lei, nunca por sua criação. A seguinte passagem do texto do próprio Weber é essencial, nesse sentido: “Para nossas concepções jurídicas atuais, a atividade das associações públicas na área do “direito” apresenta dois aspectos: a “criação do direito” e a sua “aplicação”, que, por sua vez, tem sua continuação puramente técnica na “execução”. Por “criação do direito” entendemos atualmente o estabelecimento de normas gerais estatuídas, das quais cada uma, na linguagem dos juristas, assume o caráter de uma ou várias “disposições jurídicas” racionais. A “aplicação do direito” significa para nós a utilização daquelas normas estatuídas e das respectivas “disposições jurídicas” (a serem deduzidas das primeiras pelo esforço do pensamento jurídico) a “fatos” concretos que são a elas “subsumidos”.” (2009, p. 10, grifos meus)16 15 Embora isso não seja essencial para este texto, essas características do direito permitem a Weber afirmar que o direito racional formal garante calculabilidade às transações capitalistas. Sobre o assunto, que é controverso, ver, entre outros: NEUMANN, 2013, capítulos 1, 2 e 15, TRUBEK, D. 2007, KRONMAN, 2009, capítulo 6. 16 Outras passagens também poderiam ser citadas para os mesmos fins: “O Estado burocrático sentencia e administra na base de um direito racionalmente estatuído e de regulamentos racionalmente concebidos” (WEBER, 2004, p. 530). “o direito é, segundo sua essência, um cosmos de regras abstratas, normalmente estatuídas com determinadas intenções; a judicatura é a aplicação dessas regras ao caso particular e a administração é o cuidado racional de interesses previstos pelas ordens da associação, dentro dos limites das normas jurídicas e segundo princípios indicáveis de forma geral” (WEBER, 2009, p. 142). 8 Segundo essa passagem, a diferença essencial na organização jurídica do Estado é entre aqueles órgãos que “criam o direito” e aqueles que o “aplicam”. Nesse último caso, a “execução” seria a “continuação puramente técnica” da “aplicação”. A ideia de que somente um órgão do estado cria o direito enquanto outros o aplicam demonstra o porquê Weber entendia a dominação legal-racional como uma dominação impessoal, na qual supostamente haveria o império da lei sobre os homens, não de homens sobre homens. Afinal, quem executa e aplica as leis simplesmente respeita as normas que foram elaboradas por outras pessoas, não por eles próprios.17 O importante a ressaltar é que a organização institucional da dominação racionallegal possui uma relação intrínseca com a própria descrição do desenvolvimento do direito ocidental moderno feita por Weber e resumida na seção anterior: o direito é racional e formal, no sentido de poder ser subsumido a casos concretos, porque assim o exige o estado burocrático; por outro lado, somente esse direito racional e formal possibilita a existência de uma burocracia que se legitima por “aplicar o direito”, nunca por criá-lo. Embora eu não tenha encontrado uma passagem em que Weber defenda explicitamente a realização de eleições livres e periódicas para a escolha dos criadores e de alguns executores (os chefes da organização burocrática) como uma necessidade da legitimação moderna do poder político, esse passo me parece necessário para compreender integralmente a concepção tradicional de legitimidade pela legalidade. Nesse sentido, Schlchuter já afirmou, em seu clássico estudo da obra weberiana: “Uma constituição considerada ‘válida’ deve dar expressão jurídica a tais regras básicas: ela é fundada tanto na legalidade substantiva como formal. [...] O aspecto formal compreende o constrangimento constitucional da legislação, o constrangimento legislativo da administração, o caráter geral do direito e a divisão constitucional dos poderes. O aspecto substantivo inclui, entre outros postulados, a liberdade de autodeterminação do povo e a igualdade como “a igual, não a 17 Como, por exemplo, nas seguintes passagens: “quem obedece só o faz como membro da associação e só obedece “ao direito”” (WEBER, 2009, p. 142); ou ainda “os membros da associação, ao obedecerem ao senhor, não o fazem à pessoa deste mas, sim, àquelas ordens impessoais e que, por isso, só estão obrigados à obediência dentro da competência objetiva, racionalmente limitada, que lhe foi atribuída por essas ordens” (idem). A crítica a essa concepção de império da lei já foi feita em diversas matrizes. O estudo de Franz Neumann continua muito original, ao demonstrar que embora a ideia de império do direito seja ideológica - afinal são sempre homens que comandam outros homens -, ela expressa um mínimo ético de igualdade formal essencial para garantir a liberdade humana. Para isso, ver: NEUMANN, 1953. 9 arbitrária, representação de todos os cidadãos” [...] Somente uma constituição fundada nessas regras básicas pode dar origem a uma crença na legalidade que crie uma legitimidade durável” (SCHLUCHTER, 1985, p. 109, tradução livre).18 Ou seja, somente uma ordem legal que inclua os princípios da liberdade de autodeterminação do povo e da igual representação de todos os cidadãos poderia ser considerada legítima. Nesse sentido, um conceito mínimo de democracia tem que ser implementado para a ordem legal ser considerada legítima.19 Em síntese: a concepção tradicional de legitimação do poder político pelo direito define que o direito racional formal, típico da modernidade ocidental, representa uma possibilidade concreta de que os órgãos do estado sejam divididos entre aqueles que “criam o direito” e aquele que o “aplicam”. Desde que haja um respeito mínimo a procedimentos democráticos, a ordem social moderna será, em geral, considerada legítima. A figura abaixo busca apresentar essa concepção de forma esquemática: Criação do Direito Parlamento Poder Executivo Eleições Poder Judiciário Eleições Aplicação do direito/coerção Execução do direito/coerção Sociedade/ Povo 18 Além de Schuchter, HELD, 2006, cap. 5, parece adotar posição semelhante a respeito de Weber, em particular quando demonstra a apropriação da obra weberiana pelos estudos de Schumpeter. Não há espaço para desenvolver esse argumento aqui. Agradeço a Francisco Brito Cruz por essa observação. 19 Schulchter deixa claro que a qualificação que ele realiza da crença da legalidade weberiana são interpretações do conjunto da obra do autor, mas que não estavam sistematicamente colocadas lá (ver, SCHLUCHTER, 1985, p. 103, 105, 109). 10 Embora esse quadro seja em alguma medida válido até hoje, acredito que desenvolvimentos políticos e institucionais ao longo do século XX apontaram para sua superação. É o que tentarei demonstrar a seguir. 2. Novas formas de controle social de políticas públicas: um novo papel do direito na legitimação do exercício do poder político? Como afirmei, não estou interessado aqui em estudar como a concepção de direito de Weber foi superada pelos debates de filosofia do direito ao longo do século XX. Antes, meu interesse é estudar como dinâmicas institucionais e políticas apontam para a superação dessa concepção tradicional de legitimação da ordem social, ainda que parcialmente. Por consequência, acredito que a concepção tradicional de direito e a correspondente organização institucional apresentadas no item anterior também possam ser atualizadas. Por um lado, por dinâmicas institucionais faço referência ao funcionamento das próprias instituições do estado que apontam para além da ideia tradicional de separação de poderes desenvolvida acima e que representam alterações no desenho institucional do estado. Um exemplo de dinâmica institucional concreta que aponta para além da concepção tradicional de legitimação do poder político é aquela expressada pelo conceito de “judicialização da política”. Como apontam Marcos Nobre e José Rodriguez, a própria noção de “judicialização da política” já traz em si uma visão presa à concepção tradicional de direito e de legitimação do poder político (NOBRE e RODRIGUEZ, 2012). Afinal, ao invés de tentar compreender a dinâmica efetiva dos poderes, a noção de “judicialização da política” - assim como a de “ativismo judicial” - traduz uma concepção implícita de direito e Poder Judiciário, na qual eles deveriam ser instâncias totalmente alheias à política. Um conceito que expressa, ao mesmo tempo, “déficit explicativo e bloqueio normativista” (idem). Para os fins deste texto, importa ressaltar a relação entre os três elementos que a crítica à noção de “judicialização da política” demonstra, tal como apresentada por Nobre e Rodriguez: uma noção específica de desenho institucional (Poder Judiciário não faz política) relacionada a um conceito específico de direito (o Judiciário aplica o direito, não o cria), que expressam em grande parte o que venho chamando de legitimação tradicional do poder político. Por trás das ideias de “judicialização da 11 política” e “ativismo judicial” está a noção de que o poder que aplica o direito (judiciário/passivo) não poderia criá-lo (política/ativo).20 Porém, se o Poder Judiciário tem se tornado mais ativo e decidido sobre políticas, não seria o caso de atualizar o nosso aparato conceitual para entender esse fenômeno, ao invés de criticar a realidade a partir de uma concepção normativa muitas vezes não explicitada, mas implícita nos conceitos utilizados? Por outro lado, existem também dinâmicas políticas que apontam para a superação da concepção tradicional de legitimação.21 Por práticas políticas, faço referência à “multiplicação de experiências participativas orientadas, implícita ou explicitamente, pelas noções de accountability e controle social democrático sobre atores políticos e políticas públicas” (p. 105), como apresentam GURZA LAVALLE E ISUNZA VERA, 2012. Nesse sentido, não é só a dinâmica institucional que estaria sendo alterada, mas a própria relação entre Estado e sociedade civil que também apontaria para além da relação tradicional definida por eleições livres e periódicas, como se mostrará a seguir. 2.1. Novas formas de controle social de políticas públicas A ideia deste artigo é menos fazer um estudo de caso específico e mais de sistematizar as possíveis consequências da diversidade de experiências de inovações institucionais de controles sociais para a perspectiva jurídica da legitimação democrática das sociedades contemporâneas. É importante ressaltar que essas experiências não são restritas ao âmbito nacional ou regional. Como observam GURZA LAVALLE e ISUNZA VERA, as inovações democráticas estão difundidas em diversos países, como Índia, Inglaterra, México e Brasil (2012, p. 107). Sigo a sugestão dos dois autores quanto à arquitetura da participação social no controle de políticas públicas. Em artigo recente, os autores sugeriram uma tipologia 20 Assim como Nobre e Rodriguez, não faço referência, neste texto, a nenhuma noção de “judicialização da política” específica, tais como apresentadas pelos diversos cientistas políticos e sociólogos do direito que trabalham com ela. De qualquer forma, acredito que a utilização dos termos para a criação do conceito “judicialização da política” já expressa o chamado “déficit explicativo e bloqueio normativista” porque vê o judiciário como alheio à política, naturalizando uma determinada concepção de separação de poderes. 21 Como disse antes, não pretendo apresentar aqui uma classificação que diferencia dinâmicas políticas e institucionais e as transformar em duas categorias estanques. Contudo, para fins de simplificação do argumento, talvez seja interessante diferenciar as transformações que ocorrem no interior das instituições do próprio estado e as transformações na relação entre estado e sociedade civil, embora ambas estejam intimamente relacionadas, como demonstra o próprio texto de Nobre e Rodriguez. 12 para classificação da pluralização institucional de experiências democráticas, tais como consultas não vinculantes, conselhos consultivos, políticas terceirizadas, orçamentos participativos, entre outras, diferenciando o bem básico que é negociado entre sociedade e estado e a lógica da ação social envolvida nessas trocas, como no quadro abaixo: Tipos de lógica de ação e troca Gráfico S S Bem básico Gramática Lógica da de troca relacional ação E Consultas não vinculantes, Sociedade informa E caixas o Estado Campanhas informada pelo Estado S E de queixas, pesquisas de opinião Sociedade é Informação Exemplos midiáticas, Fazer transparência e acesso à saber informação, relatórios periódicos Sociedade e Estado Conselhos consultivos e se informam mesas de diálogos mutuamente S Sociedade ‘mandata’ E o Estado E Poder referendo, plebiscito, mandato revogatório Sociedade é S Eleições, Políticas terceirizadas ‘mandada’ pelo Fazer fazer Estado S E Sociedade e Estado Conselhos deliberativos e se ‘mandatam’ orçamentos participativos mutuamente S E Sociedade provê o Impostos Estado S S E E Bens e serviços Sociedade é provida pelo Estado Transferências e subsídios Fazer ter Sociedade e Estado Obras com trabalhos dos se proveem beneficiários e projetos de mutuamente coinvestimento Quadro retirado de GURZA LAVALLE E ISUNZA VERA, 2012 13 Avritzer concorda com o diagnóstico apresentado acima. Para ele, houve ampliação das instituições participativas, com maior presença da sociedade civil nas políticas públicas, embora o fenômeno seja mais perceptível nas áreas de assistência social, saúde, meio ambiente e de políticas urbanas. Em trabalho recente, o autor afirmou: “A participação política no Brasil democrático tem sido marcada por dois fenômenos importantes: a ampliação da presença da sociedade civil nas políticas públicas e o crescimento das chamadas instituições participativas” (AVRITZER, 2007, p. 443). Mas a escolha conceitual entre diagnosticar o fenômeno apresentado como ampliação de instituições participativas ou como pluralização de instâncias de controle social não é trivial. Embora seja comum nomear as inovações democráticas ocorridas nos últimos anos como instâncias participativas, GURZA LAVALLE e ISUNZA VERA explicam que a expressão “controle social” talvez seja mais precisa para captar a ampliação de instituições de governança, transparência, controles democráticos e accountability, “cujos sentidos são sempre mais restritivos em relação à carga normativa inerente à ideia de ‘participação’” (2010, p. 21), ainda que a escolha pelo termo “controle social” não implique, de modo algum, o abandono daquela carga normativa.22 Desse modo, é importante frisar, “controle social” se refere tanto a iniciativas extremamente individualizadas e muitas vezes não institucionalizadas por lei, como a criação de um sistema de reclamações das entidades públicas, quanto iniciativas coletivas e amplamente institucionalizadas, como a participação de determinados grupos da sociedade civil nas decisões relevantes de determinadas políticas públicas. Todo esse processo de inovação democrática parece afetar profundamente a própria noção de representação política e, por consequência, a relação estabelecida entre os representantes da sociedade civil nesses novos espaços e os “representados”. As espécies de representação existentes nos diversos âmbitos de controle social são distintas da representação parlamentar. Isso ocorre em especial, como defendem Gurza Lavalle e Isunza Vera, no caso das modalidades mais exigentes de controle social (aquelas que se aproximam dos ideais mais elevados, em geral inscritos sob a rubrica da 22 No Brasil, isso pode ser especialmente importante para avaliar os impactos recentes da aprovação de iniciativas com grande potencial democrático, mas que em geral não são analisadas sob a rubrica da participação, como o caso da aprovação da Lei de Acesso à Informação. 14 participação). Mas não há espaço aqui para desenvolver em maiores detalhes essa rica discussão.23 O que importa, para os fins desse texto, é pontuar como a literatura política indica o surgimento e proliferação de novos espaços democráticos de controle social, que vão desde iniciativas centradas na participação individual de cidadãos a iniciativas institucionalizadas centradas na atuação de atores coletivos. A meu ver, isso é mais do que suficiente para demonstrar alguma transformação no processo de legitimação do exercício do poder político, ainda que eu não tenha qualquer pretensão de esboçar a formulação de uma nova teoria da legitimidade. O fato é que as iniciativas estatais passaram a ser formuladas, executadas e avaliadas a partir de um complexo institucional e de controle social muito mais amplo e diversificado do que o esquema previsto na parte um desse texto e, ao menos em tese, mais permeável à participação da sociedade civil, que exige e demanda novos mecanismos de legitimação e participação. Em outras palavras, a legalidade deixa de ser a forma típica de legitimação da autoridade política. Seguindo a distinção de perspectivas entre a hipótese institucionalista e a hipótese da mobilização social na análise da participação social, proposta por COELHO e FAVARETO (in GURZA LAVALLE, 2012, pp. 246-253), acredito que pesquisadores do campo do direito poderiam trazer contribuições relevantes, ao analisar em que medida o desenho jurídico das formas de controle social afeta o resultado das políticas propostas, a partir de questões como: qual a natureza das normas que instituem essas instâncias? Há sanção para o seu descumprimento? Qual a natureza das resoluções tomadas a partir dessas instâncias? Nesse contexto, da perspectiva jurídica, importa analisar mais detidamente como a nova interação institucional no controle social de políticas públicas bem como a 23 Para tanto ver os textos de AVRITZER, 2007; GURZA LAVALLE E ISUNZA VERA, 2012. Deixo de analisar também, a controversa questão do(s) porquê(s) do surgimento e proliferação de inovações democráticas no final dos anos 80. Sobre o assunto, remeto, além dos textos indicados ao longo do texto, à interessante provocação de Evelina Dagnino, que sugere que há uma confluência perversa entre dois projetos bem distintos: o projeto de democratização efetiva das decisões políticas da sociedade, que se intensificou no Brasil ao longo dos anos 1980, culminando com a Constituição e buscando expandir a noção de cidadania; o projeto de que o Estado deveria se isentar do papel de garantidor de direitos (em geral, descrito como o Estado neoliberal). A perversidade dessa confluência é a de que, “apontando para direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva [...] o risco é que a participação da sociedade civil nas instâncias decisórias, defendida pelas forças que sustentam o projeto participativo democratizante como um mecanismo de aprofundamento democrático e de redução da exclusão, possa acabar servindo aos objetivos do propósito que lhe é antagônico.” (2004, pp. 142-144). 15 definição das posições dos diversos atores e dos discursos impacta a concepção tradicional de direito e de organização institucional de uma ordem que seja considerada legítima. 2.2. Novas concepções de direito e de organização institucional na construção de legitimidade? Como dito anteriormente, quando menciono a possibilidade de uma nova concepção de direito não pretendo designar a completa superação da concepção anterior, que fazia referência à ideia de separação de poderes e de leis gerais, aprovadas pelo Parlamento, “aplicadas” pelo Poder Judiciário e “executadas” pelo Poder Executivo. De fato, e pelo menos em alguma medida, essas ideias continuam explicando parte do funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito contemporâneo e seria até mesmo ingênuo acreditar em sua completa superação. Nesse sentido, acredito que podem existir duas perspectivas distintas para analisar as dinâmicas apresentadas nas seções anteriores. Por um lado, seria possível descartar a importância de qualquer perspectiva jurídica, uma vez que muitas das iniciativas descritas na seção anterior simplesmente não têm qualquer conexão com a concepção tradicional de direito, ligada à ideia de leis gerais aprovadas pelo Parlamento e válidas para todos os cidadãos. Ou seja: segundo essa visão, o direito - ou os estudiosos do direito - não teriam nada a acrescentar com a renovação da teoria da legitimidade democrática do início do século XXI, uma vez que o direito não contribui com as inovações democráticas que vêm ocorrendo ao redor do mundo. Do outro lado, existe uma literatura jurídica que tenta apreender juridicamente os novos procedimentos utilizados para legitimar as políticas públicas e dar conta das dinâmicas institucionais apresentadas na seção anterior. A literatura da new governance aponta que os diversos mecanismos de legitimação das novas políticas públicas podem exigir teoricamente uma nova compreensão do papel do direito na construção de legitimidade. TRUBEK e TRUBEK são enfáticos quanto a esse ponto: “Enquanto objetos regulatórios foram tradicionalmente perseguidos exclusivamente por meio de leis, regulação administrativa e aplicação judicial, nós presenciamos hoje a emergência de novos processos, que vão desde consultas 16 informais a sistemas altamente formalizados que buscam afetar comportamentos, mas que diferem em vários sentidos da regulação tradicional do comando e controle. Esses processos, que nomearemos coletivamente “new governance” podem encorajar experimentação; empregar participação dos interessados para vislumbrar soluções; depender de amplas estruturas de acordo, normas flexíveis e padrões revisáveis; e usar benchmarks, indicadores e revisão pelos pares para assegurar accountability” (TRUBEK e TRUBEK, 2007, p. 3, tradução livre) Nota-se, na passagem indicada, que os autores da new governance têm se debruçado justamente sobre os fenômenos indicados nas seções acima, em especial as novas formas de controle social de políticas públicas. Eles estão interessados, sobretudo, em captar o que essa mudança significa para a concepção tradicional de regulação jurídica.24 É importante ressaltar que a exigência de uma nova compreensão sobre a natureza do direito não é mera consequência da ampliação de inovações democráticas. Como alerta LOBEL (2005, pp. 275-291), pressões externas e internas ao direito promovem a superação da ideia de direito compartilhada pela concepção tradicional de dominação legítima. Ao lado das dinâmicas políticas e institucionais descritas, Lobel sugere que o direito se adapta às mudanças externas do “aumento da competição global, privatização e crises fiscais; novos modos de produção e padrões do emprego; mudanças ecológicas; e avanços na comunicação, na ciência e na tecnologia” (2005, p. 277, tradução livre).25 Já da parte das mudanças internas, seria a própria reflexão jurídica que exigiria uma 24 Acredito que estudos jurídicos em diferentes campos poderiam vislumbrar potenciais de transformação a partir dessa nova concepção de regulação. Nesse sentido, poderiam ser observadas transformações no direito constitucional, com novas formas de proteção a direitos fundamentais, no direito administrativo, com a delegação de competência legislativa a outros órgãos que não o Poder Legislativo, no direito societário, com a criação e multiplicação de novos arranjos de parceria público-privada, no direito penal, com a criação de Juizados Especiais e a previsão de espécie de negociação entre o promotor público e o acusado, nos crimes de menor potencial ofensivo, e no direito ambiental, com a previsão de elaboração de termos de ajustamento de conduta, isso para ficar em somente alguns exemplos. 25 Inclusive, para Lobel, as mudanças econômicas representam fator mais preponderante na demanda por mudança da forma jurídica da regulação da vida social que os fatores institucionais e políticos. Entretanto, essa tese é controversa e, acredito, não precisa ser considerada aqui para os fins de demonstrar que a concepção de direito, de organização institucional e da construção da legitimação possa se alterar. Para se apreender integralmente o porquê das transformações jurídicas e institucionais, com certeza seria necessário realizar um estudo que integrasse igualmente a análise das influências econômicas sobre o direito e as regulações jurídicas. Mas, aqui, não busco explicar os motivos da transformação do direito, mas, antes, busco compreender se existem indícios dessa transformação. Sobre o assunto, ver ainda: HÉRITIER, 2002, que defende a nova regulação como mero suplemento à regulação tradicional e SABEL e ZEITLIN, 2007, que preveem uma transformação radical na regulação a partir dessas novas técnicas de governança. 17 atualização da ideia de direito.26 Mas, aqui, não busco explicar os motivos da transformação do direito e sim se existem indícios dessa transformação. Para a literatura da new governance, a transformação é evidente. A concepção de direito emergente tem diversas características distintas da concepção tradicional. Segundo Lobel, as normas jurídicas passam a ser procedimentais, reflexivas e flexíveis, variadas de acordo com o contexto. Incapaz de ter certeza a respeito de como regular interesses disputados intensamente pela sociedade, ou mesmo de regular questões de elevada complexidade, os legisladores passam cada vez mais a emitir comandos que simplesmente descrevem procedimentos ou determinam conteúdos que podem ser revistos mais facilmente. Ou, ainda, delegam competência legislativa para outros órgãos mais próximos dos atores regulados. Nesse sentido, o processo de criação do direito deixa de estar centralizado no estado e passa a ser considerado experimental e promotor de inovações, além de se basear no aprendizado pela repetição e estar descentralizado em diversas instâncias. Essas instâncias de criação do direito não estão mais centralizadas no Poder Legislativo tradicional. Agências reguladoras, conselhos deliberativos, Bancos Centrais, autarquias, instâncias de decisão do orçamento participativo, entre outros, todos passam a emitir atos com conteúdo normativo que geram diversos impactos aos interessados. De um lado, isso representa uma desconstrução da ideia de uma burocracia técnica e altamente especializada, capaz de resolver sozinha quaisquer problemas sociais por meio de uma legislação específica. De outro, com os novos espaços de regulação mais permeáveis aos interesses organizados da sociedade civil, aumentam-se os riscos de captura em detrimento dos interesses difusos ou coletivos.27 A coercibilidade do direito perde espaço para outros tipos de sanção ou são criadas até mesmo normas que não preveem qualquer sanção, mas são voluntárias ou diretrizes gerais. No Brasil, por exemplo, várias das deliberações em âmbito das conferências 26 Ressalto que não tenho interesse em analisar neste texto como o próprio pensamento jurídico criticou, ao longo de todo o século XX, a possibilidade de existência de um direito racional formal. 27 São diversos os estudos sobre o assunto. Ver, por exemplo, MATTOS, 2006, capítulo 6, no qual é apresentado estudo de caso sobre a participação pública nas regulações promovidas pela Anatel, e que concilia preocupações com o potencial democrático e com o fenômeno da captura. Ver, ainda: DA GAMA, 2004, que defende que o fenômeno da captura está disseminado nas agências reguladoras brasileiras. 18 nacionais não possuem caráter vinculante, seja para o Executivo, seja para o Legislativo.28 O exemplo de TRUBEK e TRUBEK é outro e se baseia na aprovação da Diretiva sobre Águas (Water Framework Directive), em âmbito da União Europeia, “que inclui regras detalhadas assim como standards abertos e emprega obrigações jurídicas compulsórias e guias não compulsórios, além de revisão pelos pares” (2007, p. 16). Para os autores, a importância de normas não compulsórias está relacionada à possibilidade de que os diferentes Estados-membros, nos mais variados contextos, possam ter algum guia geral, ainda que apresentem caminhos distintos para perseguição das metas vinculantes fornecidas pela diretiva. Em síntese, para a literatura da new governance e em termos jurídicos, observam-se transformações na natureza da norma jurídica, no processo de criação do direito (ou as fontes normativas) e nas consequências jurídicas do cumprimento/descumprimento das normas. 29 É evidente que todas as observações acima alteram significativamente o quadro geral do desenho institucional esboçado ao final da primeira seção deste texto, sobre o desenho institucional da legitimação pela legalidade. As dinâmicas políticas e institucionais apontam para a superação de um determinado modelo de separação de poderes, muitas vezes naturalizado.30 Nesse sentido, um novo quadro do desenho institucional do processo de legitimação poderia ser esboçado como se segue: 28 Nesse sentido, ver Avritzer (2012, p. 20), que conclui, com base em pesquisa realizada pelo PRODEP e pelo Instituto Vox Populi com participantes das conferências nacionais, que mesmo sem vinculação expressa entre as deliberações e as ações do governo “há um esforço de implementação das decisões tomadas nas conferências nacionais”. 29 Os estudos mais recentes de José Eduardo Faria concordam em grande medida com o diagnóstico apresentado acima, embora o autor conecte essas transformações jurídicas mais aos impactos da globalização econômica e da crise financeira recente do que à ampliação de espaços de controle social. Ver, especialmente: FARIA, 2008, 2009 e 2011. 30 Franz Neumann já havia apontado para os riscos da naturalização de um determinado modelo de separação de poderes, na introdução a uma edição norte-americana do texto O espírito das leis, de Montesquieu (NEUMANN, 1957). Sobre o assunto, ver também, RODRIGUEZ, 2009 e NOBRE e RODRIGUEZ, 2012. 19 Conferências/ orçamento participativo Sociedade Civil Ouvidorias, sistemas de queixas Conselhos deliberativos Poder normativo de conjuntura Criação do Direito Plebiscistos Cidadãos Controle de constitucionalidade Leis TACs Parlamento Poder Executivo 3. Conclusão Anatel Poder Judiciário Banco Central Ministério Público Anvisa Eleições ANP Eleições ... Criação do Direito Execução do direito/coerção/ políticas terceirizadas Audiências públicas/ amici curiae Sociedade Aplicação do direito/coerção/justiça restaurativa/mecanismos alternativos de resolução de controvérsias 3. Conclusão Ao longo deste texto tentei demonstrar como dinâmicas institucionais e políticas podem exigir uma nova compreensão sobre a construção da legitimidade do poder político, em especial da perspectiva da relação entre direito e poder político. Sem me vincular a uma determinada teoria da legitimidade mais abstrata - republicana, liberal, habermasiana ou rawlsiana, por exemplo -, argumentei também que pode haver uma perspectiva jurídica a contribuir com os estudos sobre as novas formas de controle social, em especial como demonstram as pesquisas da literatura da new governance. 20 Nesse sentido, a concepção tradicional de legitimidade, que carrega uma determinada concepção de direito e de desenho institucional do Estado, pode ser atualizada a partir de análises interdisciplinares que congreguem pesquisas realizadas nos campos da ciência política e do direito, entre outros. Talvez assim seja possível iluminar inclusive os debates mais abstratos de legitimidade a partir de elementos concretos, ressaltando a importância do direito na construção política de uma sociedade mais justa. Ainda que isso não implique ignorar os riscos que a institucionalização jurídica apresenta. Bibliografia AVRITZER, L. . “Sociedade Civil, Instituições Participativas e Representação: da Autorização à Legitimidade da Ação.” Dados, Rio de Janeiro, v. 50, p. 443-464, 2007. _____________. “Conferências Nacionais: ampliando e redefinindo os padrões de participação social no Brasil.” Texto para Discussão. IPEA. Brasília, v. 1, p. 724, 2012 COELHO, Vera Schattan Pereira; FAVARETO, Arilson da Silva . “Conexões entre participação, democracia e desenvolvimento - investigação dos impactos políticos e distributivos da participação social.” In: Adrian Gurza Lavalle. (Org.). O horizonte da política - questões emergentes e agendas de pesquisa. 1ªed. São Paulo: Ed. Unesp & Cebrap, 2012, p. 237-260. DA GAMA, P. “O fenômeno da captura das agências reguladoras”, R. CEJ, Brasília, n. 26, p. 63-68, jul./set. 2004 DAGNINO, E. “Construção democrática, Neoliberalismo e Participação: os dilemas da confluência perversa.” Politica & Sociedade, Florianópolis, v. 1, n.5, p. 137-161, 2004 GURZA LAVALLE, A. e ISUNZA VERA. “Arquitetura da participação e controles democráticos no Brasil e no México.” Novos Estudos CEBRAP (Impresso), v. 92, p. 105-121, 2012 21 ________________________________, “Precisiones conceptuales para el debate contemporáneo sobre la innovación democrática.” In: Izunza E; Gurza Lvalle A.. (Org.). La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social. México: CIESASUniversidad Veracruzana, 2010, v. , p. 17-82 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade I e II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 2ª edição, 2003. HÉRITIER, A. “New Modes of Governance in Europe: Policy-Making without Legislating?”, in Common Goods: reinventing European and international governance, 2002. HELD, D. Models of democracy. 3ª Edição. California: Stanford University Press, 2006. KENNEDY, D., “Legal formalism”, The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences p. 8634, 2001. _____________, “The disenchantment of logically formal legal rationality or, Max Weber’s Sociology in the genealogy of the contemporary mode of western legal thought”. In: Hastings Law Journal nº 55, p. 1031, 2004 KRONMAN, A. Max Weber. São Paulo: Elsevier, 2009. LOBEL, Orly. “The renew deal: the fall of regulation and the rise of governance in contemporary legal thought” in Minnesota Law Review nº 89, 2004. MATTOS, P. O novo Estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. 1ª. ed. São Paulo: Editora Singular, 2006. MOMMSEN, W. The Age of Bureaucracy: perspectives on the political sociology of Max Weber. New York: Harper Torchbooks, 1977. NEUMANN, F. “The concept of political freedom”, Columbia Law Review Vol. 53, No. 7 (Nov., 1953), pp. 901-935, 1953. ____________, “Montesquieu”. In: Democratic and Authoritarian State. Glencoe: The Free Press, 1957. ____________, O Império do Direito (1936), São Paulo: Editora Quartier Latin, 2013 22 NOBRE, M. ; RODRIGUEZ, J. R. “Judicialização da política: déficits explicativos e bloqueios normativistas.” Novos Estudos CEBRAP (Impresso), v. 91, p. 5-20, 2011 ROCHA, Jean-Paul. “Separação dos poderes e democracia deliberativa”. In: Marcos Nobre; Ricardo Terra. (Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de Habermas. Sao Paulo: Malheiros, 2008 RODRIGUEZ, J. R. . “The Persistence of Formalism: Towards a Situated Critique beyond the Classic Separation of Powers.” The Law and Development Review, v. 3, p. 41-77, 2010 RODRIGUEZ, J. R. Fuga do Direito. Um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz Neumann. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. SABEL e ZEITLIN, Learning From Difference: The New Architecture of Experimentalist Governance, 2007. Disponível em: http://www2.law.columbia.edu/sabel/papers/EU%20governance%20paper%20060406.p df SCHLUCHTER, W. The rise of Western Rationalism: Max Weber’s Developmental History. Los Angeles: University California Press, 1985. TRUBEK, D., “Max Weber sobre direito e ascensão do capitalismo (1972)”, in Revista Direito GV, 5, v. 3, n.1 (Jan – Jun 2007), pp. 151 – 186, 2007. TRUBEK, L. e TRUBEK, D. (2007). “New governance and legal regulation: complementarity, rivalry and transformation”. Disponível em: www.law.wisc.edu/facstaff/trubek/Coexistence__CJEL__Final.doc WEBER, M. Economia e Sociedade (volume 1). Brasília: Editora UnB. 4ª edição, 2009. WEBER, M. Economia e Sociedade (volume 2). Brasília: Editora UnB, 4ª edição, 2004. 23

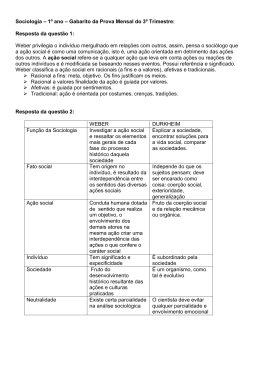

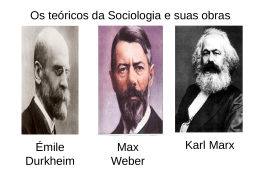

Download