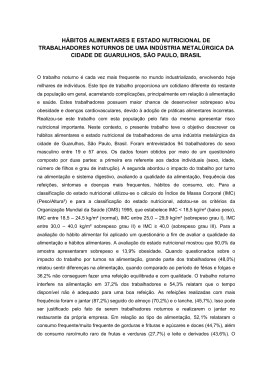

___________________________________________________________ AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE SEIS ANOS DE UMA CRECHE, SEGUNDO PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E DIETÉTICOS ASSESSMENT OF CHILDREN UNDER SIX YEARS OF A DAY CARE BY ANTHROPOMETRIC AND DIETARY PARAMETERS MARIA LUISA NEVES MAGALHÃES Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste-MG Pós-graduada em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família pelo Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA E-mail: [email protected] MARTHA ELISA FERREIRA DE ALMEIDA Docente do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa - UFV E-mail: [email protected] RESUMO O objetivo foi avaliar o estado nutricional de 40 crianças menores de seis anos de uma creche, segundo parâmetros antropométricos e dietéticos. O estado nutricional foi analisado através do critério diagnóstico Z-escore utilizando os indicadores P/I, A/I e IMC/I. A maioria das crianças apresentou eutrofia segundo o índice P/I e estatura adequada segundo o índice A/I. A alimentação complementar antes dos 6 meses de idade foi oferecida a 38 crianças, sendo que 15 destas encontravam-se com o IMC nas classificações de sobrepeso ou obesidade segundo o índice IMC/I, dado este estatisticamente significante. As variáveis escolaridade materna, renda familiar e gastos com alimentação não foram estatisticamente significante, quando relacionadas aos índices P/I, A/I e IMC/I. As condições de higiene do local de preparo dos alimentos e o cardápio elaborado não atendiam as exigências necessárias para um desenvolvimento infantil sadio. Quanto ao consumo de raízes tuberosas e tubérculos, 70,00% (n=28) das crianças consumiam raramente, sendo que 3 encontravam-se com sobrepeso. Em relação ao consumo de frutas e hortaliças 25,00% (n=10) consumiam raramente, e 2 apresentavam sobrepeso/obesidade. Concluiu-se que há necessidade de um nutricionista nessa instituição para garantir o desenvolvimento adequado dessas crianças e diminuir o surgimento de doenças crônicas na fase adulta. Palavras-chave: estado nutricional, pré-escolar, antropometria, nutrição da criança. ABSTRACT The objective was to evaluate the nutritional status of 40 children under six years old of a day care center, according to anthropometric and dietary factors. The Nutritional status was analyzed by the diagnostic criteria using Z-score and indicators as W/I, A/I and BMI/I. Most children had normal weight according to the W/I and proper height according A/I. The complementary feeding before 6 months of age was offered to 38 children, of which 15 of those were in the BMI classifications of overweight or obese according to BMI index/I, given _____________________________________________________________________________ 708 NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. ___________________________________________________________ that statistically significant. The variables maternal education, family income and food expenditures were not statistically significant when related to W/I, A/I e BMI/I. The hygienic conditions of the local food preparation and menu designed did not meet the requirements necessary for a healthy childhood development. Regarding the consumption of roots and tubers, 70.00% (n = 28) of children rarely consumed and three were overweight. In relation to consumption of fruits and vegetables 25.00% (n = 10) rarely consumed, and two were overweight or obese. Concludes that there is need for a nutritionist in this institution to ensure the proper development of these children and reduce the emergence of chronic diseases in adulthood. Key words: nutritional status, preschool, anthropometry, child nutrition. INTRODUÇÃO Nos últimos anos ocorreram mudanças nos hábitos alimentares familiares, devido à situação socioeconômica e demográfica do país, que provocaram um crescimento acelerado e impulsionou a participação da mulher no mercado de trabalho reduzindo o tempo disponível para cuidar da alimentação familiar. As dificuldades encontradas por essas mães para compartilhar o emprego e os cuidados com os filhos fizeram com que essas crianças fossem destinadas as creches e pré-escolas (TUMA et al., 2005). A educação infantil é uma etapa da educação básica que propõe o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade, buscando o desenvolvimento psicossocial, físico e intelectual. Ela é subdividida em creches de caráter assistencialista (para crianças de zero a três anos) e pré-escolas de caráter educativo (para crianças de quatro a seis anos) (ARAÚJO; PEREIRA, 2009). Segundo a Lei nº. 11.274/06, artigo 32, “o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciará aos 6 (seis) anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão” (BRASIL, 2006a). Segundo Araújo e Pereira (2009, p. 240), as creches foram criadas com o intuito de “livrar bebês e crianças pequenas da morte, através de fornecimento de abrigo, alimentação e algum atendimento em higiene e saúde, pois se entendia que suas famílias de trabalhadores não podiam proporcionar-lhes esses cuidados básicos”. As creches devem oferecer condições adequadas para o desenvolvimento integral da criança, estimulando-as nas esferas biológica, psicossocial, cognitiva e espiritual (ARAÚJO et al., 2006). Barbosa et al. (2006) relatam que as creches devem oferecer as crianças condições adequadas de crescimento e desenvolvimento, principalmente para aquelas provenientes de famílias de baixa renda, tornando-se uma estratégia na prevenção e recuperação de déficits _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 709 ___________________________________________________________ nutricionais. Nos países em desenvolvimento, as creches são consideradas uma estratégia para reforçar o conhecimento e o desenvolvimento das crianças pertencentes a famílias dos estratos sociais menos favorecidos (BUENO et al., 2003). Segundo Fisberg et al. (2004), no Brasil há um número crescente de crianças economicamente desfavorecidas frequentando creches gratuitas, sendo que essa tendência pode aumentar com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Entretanto, normas que regulamentam a implantação e o funcionamento destes estabelecimentos não acompanharam o aumento da demanda (SILVA et al., 2000). Martino et al. (2010) ressaltam que as crianças frequentadoras de creches em período integral, devem receber os cardápios com refeições balanceadas que venham a suprir no mínimo 70% das necessidades nutricionais diárias. Nesta perspectiva, a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) busca garantir a alimentação a todos, eliminando a fome através do melhor aproveitamento dos alimentos e da correção dos hábitos alimentares errôneos, a fim de melhorar o estado nutricional e a qualidade de vida da população (ASSIS et al., 2002; SANTOS, 2005). A creche deve promover hábitos alimentares saudáveis a partir da implantação de programas de educação nutricional que promovam melhorias na qualidade da alimentação (FROTA et al., 2009). No cuidado com a saúde da população, inclusive das crianças, a alimentação é uma prática social de aspecto fundamental que pode sofrer influência da idade, do estado de saúde (desnutrição ou excesso de peso) e da situação social (ROTENBERG; VARGAS, 2004; TUMA et al., 2005). Variáveis como a renda familiar, escolaridade materna, saneamento básico e aleitamento materno estão relacionados ao estado nutricional infantil, por serem fatores determinantes das condições de saúde das crianças. A renda familiar e a escolaridade materna têm apresentado forte associação com a seleção e aquisição de alimentos (AQUINO; PHILIPPI, 2002; CASTRO et al., 2005). O Programa Nacional de Imunização (PNI) e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) foram implantados, respectivamente em 1973 e 1984, pelo Ministério da Saúde e têm por base os cuidados infantis de forma integrais e qualitativos para a redução da mortalidade infantil (SILVA et al., 2000; BEZERRA-FILHO et al., 2007). O Programa Bolsa Família foi criado em janeiro de 2004 com o objetivo de combater a pobreza e seus impactos no estado nutricional, bem como interagir as famílias com os serviços públicos de saúde, educação e assistência social para impulsionar o desenvolvimento social e econômico (BARBOSA et al., 2006; FROTA et al., 2009). _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 710 ___________________________________________________________ A desnutrição e as infecções são comuns entre crianças de faixa etária inferior a dois anos de idade, o que resulta em carências nutricionais que precisam ser combatidas para evitar sequelas futuras como o retardo no crescimento, atraso do desenvolvimento psicomotor e da linguagem, além do desenvolvimento de doenças crônicas (ASSIS et al., 1996; SILVA et al., 2000; CASTRO et al., 2005; MODESTO et al., 2007; SALVI; CENI, 2009). Outro problema relevante para a saúde pública é o sobrepeso/obesidade infantil que ocasiona vários agravos à saúde na infância e na idade adulta (MELLO et al., 2004; SIMON et al., 2009a). Crianças com sobrepeso estão predispostas a complicações psicossociais, pelo afastamento das atividades provocado pela discriminação e a baixa aceitação da sociedade, e orgânicas acarretadas pelos problemas respiratórios, diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemias (SILVA et al., 2003). Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças menores de seis anos de uma creche da cidade de Mesquita (MG), segundo os parâmetros antropométricos e dietéticos. METODOLOGIA Os pais ou responsáveis assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 196/96 (BRASIL, 1996) autorizando a participação dos filhos na pesquisa. Após o retorno à creche dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido preenchidos pelos pais ou responsáveis, avaliou-se o estado nutricional das crianças através do peso, comprimento ou altura, idade e sexo. A avaliação nutricional foi realizada no dia 19 de outubro de 2009, com 40 crianças de ambos os sexos de zero a seis anos. A população era de 60 crianças, entretanto somente 66,67% do total participaram desta avaliação devido aos critérios de exclusão como: ausência de dados fornecidos pelos pais nos questionários, ausência da criança no dia da coleta de dados antropométricos e ausência da assinatura dos pais ou responsáveis no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Junto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi enviado um questionário aos pais ou responsáveis dos alunos, que posteriormente foram devidos à diretora da creche. Este questionário tinha perguntas sobre a escolaridade materna, renda familiar, gastos com alimentação (em reais), recebimento de auxílios como cesta básica e bolsa família, presença de rede de esgoto e água tratada, peso ao nascer da criança, comportamentos maternos praticados durante a gestação (tabagismo e alcoolismo), presença e duração do aleitamento _____________________________________________________________________________ 711 NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. ___________________________________________________________ materno exclusivo e início da alimentação complementar, acesso a Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a frequência de consumo dos alimentos: cereais e massas, leguminosas, frutas, hortaliças, raízes tuberosas e tubérculos, carnes e ovos, enlatados e embutidos, açúcares e gorduras e leite e derivados. As frequências do consumo foram classificadas como raramente e semanal (1 a 3 vezes por semana e de 4 a 7 vezes por semana). Foram avaliados os aspectos higiênico-sanitários dos utensílios utilizados no preparo das refeições na creche e da merendeira que estava presente na instituição no dia da coleta de dados. Também foi questionado verbalmente a merendeira sobre o cardápio que era servido às crianças segundo o preconizado pela Portaria SVS/MS nº 326 (BRASIL, 1997). A creche funcionava em regime de oito horas, de segunda a sexta-feira, fornecendo nesse período três refeições: desjejum, almoço e lanche da tarde. Os indicadores utilizados de altura/idade e peso/idade foram comparados ao padrão WHO (2006) utilizando-se como critério diagnóstico o Z-escore nas classificações de altura/idade: baixa estatura para a idade (<-2) e estatura adequada para a idade (≥-2); peso/idade: peso muito baixo para a idade (<-3), peso baixo para a idade (≥-3 e <-2), eutrófico (≥+2) e peso elevado para a idade (≥-2 e <+2). O indicador IMC/I não foi comparado a outros artigos devido a falta de publicações que adotam o indicador índice de massa corporal/idade segundo os padrões da WHO (2006). Foi utilizado como critério diagnóstico o Z-escore nas classificações de índice de massa corporal/idade: baixo IMC para idade (<-2), eutrófico (≥-2 e <+1), sobrepeso (≥+1 e <+2) e obesidade (≥+2). Foram adotadas as técnicas de Jelliffe (1968) para a obtenção do peso e comprimento/estatura. Para a aferição do peso foi utilizada a balança Kratos Cas digital, com capacidade de 150 kg e precisão de 50 g. O comprimento das crianças menores de 24 meses foi medido com um infantômetro colocado sobre uma superfície plana e a altura daquelas maiores de 24 meses foi medida com um estadiômetro afixado na parede. Para avaliar as variáveis peso e comprimento ou altura realizou-se a análise de variância (ANOVA) com dois critérios, sexo e idade no período da coleta de dados da pesquisa. Para analisar a relação entre as variáveis coletadas a partir do questionário e o estado nutricional do grupo avaliado, realizou-se análise estatística com Software Statistical Package for the Social Sciences for Windows, versão 16.0. O teste qui-quadrado foi utilizado para verificar a associação entre as variáveis qualitativas do estudo, utilizando-se nível de significância de 5% (p<0,05). _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 712 ___________________________________________________________ RESULTADOS E DISCUSSÃO A creche não possuía cardápio planejado, sendo este elaborado pelas merendeiras mediante a aquisição de gêneros alimentícios em uma venda próxima da instituição. Assim, não foi possível analisar se o cardápio mensal atendia as recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do município de Mesquita, MG. A alimentação oferecida nesta creche apresentava-se repetitiva, sendo os alimentos geralmente predominantes no desjejum: biscoitos, pães, mingau e arroz doce e café com leite; almoço: arroz, feijão (50% na forma de grãos), macarrão, carne moída ou frango desfiado e legumes; lanche da tarde: biscoitos ou pães, frutas (laranja, banana e esporadicamente outros tipos de frutas). Em relação aos aspectos higiênico-sanitários do local de preparo dos alimentos foram observadas condições precárias na infraestrutura, uma vez que o piso era de madeira, havia pouca luminosidade no local e as paredes apresentavam muita sujeira e com pontos descascados. Os talheres possuíam cabo de madeira; as assadeiras estavam amassadas, o que favorecia a má higienização das mesmas, e o forno não demonstrava sinais de lavagem interna periódica. A merendeira avaliada não utilizava avental e toca de proteção para cabelos, além de apresentar esmalte e adornos. Foi observada higienização das mãos da merendeira apenas antes do início do preparo das refeições. Segundo Frota et al. (2009), a falta de alimento ou uma alimentação inadequada interfere no desenvolvimento físico, social, afetivo e psicomotor da criança. A merenda oferecida na creche segundo a Resolução FNDE/CD nº 32, de 2006, deve suprir no mínimo 30% das necessidades diárias dos alunos (BRASIL, 2006b; DANELON et al., 2006), entretanto não foi possível fazer a análise da adequação do cardápio com base nesta resolução, devido à inexistência do cardápio elaborado pela nutricionista do PNAE na creche avaliada. Foi relatado pelos familiares que 7,50% (n=3) das crianças nasceram com baixo peso (<2500g); 7,50% (n=3) com peso insuficiente (2,500 a 2,999g) e as demais com peso adequado (≥3000g). Daquelas crianças nascidas com baixo peso, duas encontravam-se com peso baixo para a idade e duas com baixo IMC/I; das crianças com peso insuficiente, uma encontrava-se com sobrepeso. Segundo Méio et al. (2003, 2004), crianças nascidas com peso inadequado apresentam pior desempenho devido às alterações cognitivas e comportamentais que geram déficits de aprendizado. _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 713 ___________________________________________________________ Neste estudo, 22,50% (n=9) das mães fumaram durante o período gestacional, sendo que três dessas fizeram o uso de bebida alcoólica. Apenas duas fizeram uso de bebida alcoólica durante o período gestacional sem associação a drogas, destas uma mãe gerou uma criança com baixo peso e no momento do estudo seu filho apresentava peso baixo para a idade, o que pode estar associado aos fatores de riscos maternos gestacionais, bem como alimentação exclusiva que foi iniciada somente com três meses de vida dessa criança. O tabagismo durante a gestação poderá provocar hipoxemia fetal, vasoconstrição e o aumento da resistência vascular periférica. A placenta pode apresentar características sugestivas de hipoperfusão provocando maior incidência de retardo no crescimento intrauterino, ruptura prematura das membranas ovulares e descolamento prematuro (YAMAGUCHI et al., 2008). Apesar das consequências da prática do tabagismo, somente 20% das gestantes interrompem este hábito durante a gestação. Candeias (1979) observou que a incidência de recém-nascidos de baixo peso foi significantemente maior entre mães fumantes, uma vez que o peso médio desses recémnascidos era cerca de 170 g inferior ao peso médio dos filhos daquelas não-fumantes. O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação provoca maior risco de malformações, aborto espontâneo, retardo no crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer, prematuridade, asfixia e mortalidade após o nascimento, déficit mentais (MORAES; REICHENHEIM, 2007), alterações musculoesqueléticas, geniturinárias e cardíacas (YAMAGUCHI et al., 2008). Moraes e Reichenheim (2007) observaram que 40,60% das gestantes fizeram uso de bebidas alcoólicas em algum período da gestação e que 10,10% fizeram uso do início até o final da gestação. Fabbri et al. (2007) observaram que 22,10% das gestantes avaliadas ingeriram bebidas alcoólicas em doses elevadas (≥28 g), segundo a recomendação do National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse. Yamaguchi et al. (2008) destacam que a abstinência etanólica durante a gestação é considerada a melhor conduta, visto que o álcool transpõe facilmente a barreira placentária, podendo ocasionar efeitos teratogênicos. Escolaridade materna e estado nutricional dos filhos Não houve associação estatisticamente significante para análises de P/I, A/I e IMC/I versus escolaridade materna (Tabela 1). _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 714 ___________________________________________________________ A escolaridade materna até a 4ª série foi relatada por 40,00% (n=16) das mães, sendo que dois filhos dessas mães apresentaram-se com peso baixo para a idade segundo o índice P/I. Ribas et al. (1999) observaram 16 crianças com peso baixo para a idade, onde seus responsáveis possuíam escolaridade igual ou inferior ao primeiro grau completo. Segundo o índice IMC/I, 6 crianças apresentaram sobrepeso/obesidade. Castro et al. (2005) observaram esse nível de escolaridade materna em 44,70% (n=34) das entrevistadas e destacaram que a escolaridade pode contribuir para o melhor estado nutricional dos filhos, pois ela é um meio informal de transferências de conhecimentos e articula-se com outros fatores do meio social, como o trabalho e condições de ambiente físico. No grupo das mães com escolaridade superior a 4ª série havia duas crianças com peso baixo para a idade segundo o índice P/I e nove crianças apresentaram sobrepeso/obesidade segundo o índice IMC/I e duas crianças com baixa estatura para a idade segundo o índice A/I. Ribas et al. (1999) detectaram em seu estudo 11 crianças com obesidade onde seus responsáveis possuíam escolaridade igual ou inferior ao primeiro grau completo. Alimentação complementar e estado nutricional dos filhos Houve associação estatisticamente significante quanto a análise do IMC/I versus alimentação complementar (Tabela 1). Em relação à alimentação complementar e o estado nutricional das crianças (sobrepeso/obesidade), foi observado que 37,50% (n=15) das crianças estavam com IMC elevado para idade, sendo que destas, seis receberam alimentação complementar a partir dos três meses de idade e sete a partir dos quatro meses. Simon et al. (2009b) relatam que quanto maior for o tempo de aleitamento materno exclusivo maior será a proteção da criança contra o sobrepeso/obesidade. O aleitamento materno exclusivo (AME) é uma das mais importantes práticas promotoras da saúde infantil, e possui reflexos positivos durante toda a vida da criança, sendo que ela mostra-se associada a escolaridade, uma vez que as mães com maior escolaridade apresentam maiores frequências de AME (DAMIÃO, 2008). Foi observado que uma criança apresentava peso elevado a partir da classificação pelo índice P/I. Silva et al. (2003) e Simon et al. (2009a) observaram que 33,90% (n=78) e 34,40% (n=195) das crianças apresentavam sobrepeso/obesidade, respectivamente. A detecção do excesso de peso infantil é importante, pois permite uma intervenção precoce e evita a instalação de complicações futuras (SILVA et al., 2003). _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 715 ___________________________________________________________ A classificação de eutrofia foi observada em 87,50% das crianças segundo o índice P/I; 92,50% para o índice A/I e 55,00% para o índice IMC/I. Martino et al. (2010) observaram que a eutrofia estava presente em 58,30% das crianças avaliadas segundo o índice P/I e em 43,70% segundo o índice A/I. De acordo com Barros et al. (2009) e Oliveira et al. (2009), crianças que amamentam exclusivamente até os 6 meses de idade têm melhor estado imunológico e nutricional. Nesse período o leite materno supre as necessidades nutricionais da criança (MODESTO et al., 2007), pois possui boa disponibilidade de nutrientes tais com o ferro e zinco (GOMES; NAKANO, 2007). Neste estudo somente 2,50% (n=1) das crianças receberam alimentação complementar no primeiro mês de vida, entretanto Gomes e Nakano (2007) observaram este dado em 48,60% (n= 202) das crianças avaliadas. Segundo Damião (2008) esse fenômeno pode estar associado à baixa escolaridade materna, uma vez que as mães precisam receber maior suporte da comunidade e da família para garantir o sucesso da amamentação. Quanto a alimentação complementar oferecida as crianças antes dos seis meses de idade, foi observado três crianças com peso baixo para a idade e três crianças com baixa estatura para a idade. A introdução precoce de alimentos aumenta as probabilidades de quadros como desidratação (OLIVEIRA et al., 2009), desnutrição (MONTE; GIUGLIANI, 2004), além de interferir na absorção de nutrientes e expor a criança a contaminação e a reações alérgicas (SALDIVA et al., 2007). Segundo Monte e Giugliani (2004), é a partir dos seis meses de idade que as crianças atingem um estágio de desenvolvimento geral e neurológico (mastigação, deglutição, digestão e excreção) e estão prontas para receber outros alimentos que não o leite materno. Renda familiar e estado nutricional dos filhos Neste estudo 50,00% das famílias (n=20) apresentaram renda inferior a um salário mínimo. Segundo Castro et al. (2005), a renda é um fator de grande influência na manutenção da saúde, habitação, saneamento e vestuário. _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 716 ___________________________________________________________ Tabela 1. Avaliação do estado nutricional através dos indicadores P/I, A/I, IMC/I das crianças de 0 a 6 anos de uma creche comparado com a escolaridade materna, alimentação complementar, renda familiar e gastos com alimentação. Mesquita, MG, 2009. Variáveis P/I Peso baixo Escolaridade materna Alimentação complementar Renda familiar Gasto com alimentação** Eutrófico Peso elevado Valor de P A/I Baixa Estatura estatura adequada 1 15 2 22 IMC/I Valor de P Sobrepeso e Baixo Eutrófico 1 9 6 2 13 9 obesidade ≤ 4ª série 2 14 0 > 4ª série 2 21 1 Total 4 35 1 3 37 3 22 15 ≤ 6 meses 3 34 1 3 35 1 22 15 > 6 meses 1 1 0 0 2 2 0 0 Total 4 35 1 3 37 3 22 15 < 1 SM 2 17 1 1 19 2 11 7 1 e 2,9 SM 2 16 0 2 16 1 9 8 > 3 SM 0 2 0 0 2 0 2 0 Total 4 35 1 3 37 3 22 15 ≤ 300 reais 2 11 1 2 12 2 5 7 > 300 reais 1 18 0 1 18 1 11 7 Total 3 29 1 3 30 3 16 14 0,659 0,153 0,865 0,314 0,806 0,679 0,712 0,373 Valor de P 0,969 0,000* 0,692 0,393 Fonte: dados da pesquisa. Legenda: SM = Salário Mínimo. Valor do salário mínimo era de R$ 465,00. * significativa a 5%. **7 participantes não informaram os gastos com a alimentação. _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 717 ___________________________________________________________ Em relação à renda familiar e déficits de estatura por idade foi observado que 7,50% (n=3) das crianças apresentavam baixa estatura para a idade, sendo que uma criança possuía familiares com renda inferior a um salário mínimo. Havia duas crianças com baixo IMC para a idade e sete crianças com sobrepeso/obesidade, todas com renda inferior a um salário mínimo. Olinto et al. (1993) observaram que a renda familiar estava inversamente associada as prevalências de desnutrição tanto para altura/idade quanto para peso/altura, e para as famílias com renda inferior a meio salário mínimo per capta, os riscos foram aproximadamente duas vezes maiores quando comparada àquelas de maior renda. As práticas de alimentação são categóricas na saúde durante a infância e estão fortemente relacionadas ao poder aquisitivo das famílias, do qual dependem a disponibilidade, quantidade e a qualidade dos alimentos consumidos (AQUINO; PHILIPPI, 2002; SANTOS, 2005; SALVI; CENI, 2009). Em relação à classificação P/I foi observado que duas crianças com renda inferior a um salário mínimo possuíam peso baixo para a idade e uma possuía peso elevado. Não foi encontrada nenhuma criança com baixo IMC para a idade e nenhuma com sobrepeso/obesidade em famílias com renda superior a três salários mínimos. Gastos com alimentação e estado nutricional dos filhos Das crianças avaliadas, 40,00% (n=16) recebia auxílio de renda através do Programa Bolsa Família, sendo que oito gastavam com alimentação valor menor ou igual a 300 reais. Com relação ao índice P/I foi observado que duas crianças possuíam peso baixo para a idade e uma (1) peso elevado e suas famílias tinham gasto menor igual a 300 reais com alimentação. Em relação ao índice A/I foi observado duas crianças com baixa estatura para a idade, onde suas famílias gastavam com alimentação valor menor igual a 300 reais. Com relação ao índice IMC/I foi observado que duas crianças possuíam baixo IMC para idade e sete crianças apresentavam-se com sobrepeso/obesidade, o gasto dessas famílias era menor e igual a 300 reais. Daquelas crianças com sobrepeso/obesidade, sete tinham famílias que gastavam mais de 300 reais com alimentação. Frequência de consumo alimentar _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 718 ___________________________________________________________ Em relação ao consumo alimentar dos filhos (Tabela 2) foi observado uma frequência semanal (4 a 7 vezes na semana) superior a 50,00% para os grupos dos cereais e massas, leguminosas, leite e derivados e carnes. Observou-se uma frequência inferior a 50,00% nesta mesma categoria semanal para o consumo de frutas, hortaliças e doces e gorduras. Tais resultados foram semelhante ao observado por Castro et al. (2005) que destacam que a baixa frequência no consumo de frutas e hortaliças pode resultar na deficiência de ferro, vitamina C e do beta-caroteno (que é um composto pró-vitamina A). O consumo de carnes relatado pelas mães como raramente foi inferior ao encontrado por Castro et al. (2005) que observaram que 25,70% das crianças consumiam carnes raramente. Neste estudo três crianças não consumiam carne e todas apresentavam sobrepeso. Tabela 2. Distribuição (absoluta e relativa) da frequência de consumo alimentar dos alunos de uma creche de Mesquita, MG, 2009. Grupos alimentares Raramente 1 a 3 vezes/semana 4 a 7 vezes/semana N % N % N % Cereais e massas 7 17,50 8 20,00 25 62,50 Leguminosas 2 5,00 - - 38 95,00 Frutas 10 25,00 13 32,50 17 42,50 Hortaliças 10 25,00 14 35,00 16 40,00 Raízes tuberosas e tubérculos 28 70,00 2 5,00 10 25,00 Carnes* 2 5,41 8 21,62 27 72,97 Leite e derivados - - 4 10,00 36 90,00 Doces e gorduras 14 35,00 7 17,50 19 47,50 Fonte: dados da pesquisa. Legenda: * Foi relatado pelas mães que três crianças nunca comiam carne. Quanto ao consumo de raízes tuberosas e tubérculos, 70,00% (n=28) das crianças consumiam raramente, sendo que uma (n=1) dessas crianças encontrava-se com peso baixo para a idade e baixo IMC para a idade, e três (n=3) encontravam-se com sobrepeso, sugerindo que tal fato possa estar associado à ingestão excessiva de alimentos do grupo dos doces e gorduras. Além disso, outro fator que pode ter influenciado o resultado seria o fato dos responsáveis não saberem o conceito de raízes tuberosas e tubérculos. Na raiz tuberosa os nutrientes se acumulam dentro da raiz, embaixo da terra e o caule fica acima da superfície (beterraba, cenoura e batata doce), enquanto as raízes dos tubérculos apenas fixam o vegetal ao solo, absorvem e conduzem água e nutrientes, sem acumulá-los (batata inglesa). _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 719 ___________________________________________________________ Em relação ao consumo de frutas e hortaliças 25,00% (n=10) consumiam raramente, sendo que uma (n=1) dessas crianças encontrava-se com peso baixo para idade, uma (n=1) com baixo IMC para idade, uma (n=1) com baixa estatura para a idade e duas (n=2) com sobrepeso/obesidade. Considerando a presença de saneamento básico, 87,50% (n=35) das famílias possuíam rede de esgoto, sendo observado por Oliveira et al. (2009) que 88,00% (n=22) das residências possuíam rede de esgoto. No presente estudo apenas 45,00% (n=18) das residências possuíam água tratada, diferindo de Oliveira et al. (2009) que observou 88,00% das famílias com o mesmo benefício. Martino et al. (2010) observaram que 100,00% das famílias avaliadas possuíam água tratada e rede de esgoto. A presença de saneamento básico de boa qualidade favorece uma maior segurança alimentar (PEREIRA et al., 2009), uma vez que áreas insalubres favorecem o desenvolvimento de infecções por parasitoses, provocados pela presença de microrganismos na água que contaminam os alimentos diretamente ou indiretamente (OLIVEIRA et al., 2009). Segundo Rocha et al. (2008), o declínio da desnutrição pode ser explicado pela melhoria das condições socioeconômicas, saneamento básico, escolaridade materna e pelo maior acesso a serviços de saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Quanto ao acesso as Unidades Básicas de Saúde (UBS), apenas 5,00% (n=2) das crianças avaliadas não se beneficiaram da assistência médica. Ribas et al. (1999) consideram como sendo assistência médica periódica todo o acompanhamento assistencial contínuo programado, segundo o calendário mínimo de consultas do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC). Diante dos resultados apresentados faz-se necessária uma maior atenção à saúde das crianças avaliadas, pois alterações no crescimento e desenvolvimento infantil poderão repercutir em outros estágios de vida, principalmente na fase adulta. CONCLUSÃO As condições de higiene do local de preparo dos alimentos e da creche, bem como o cardápio ofertado às crianças não atendiam as exigências necessárias para ao desenvolvimento sadio. Observou-se que algumas crianças não consumiam raízes tuberosas e tubérculos, frutas e hortaliças, entretanto algumas se encontravam com sobrepeso/obesidade. A grande _____________________________________________________________________________ 720 NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. ___________________________________________________________ maioria das crianças apresentou eutrofia segundo o índice P/I e com estatura adequada segundo o índice A/I. Foi observado que quase todas as crianças receberam alimentação complementar antes dos seis meses de idade, sendo que muitas delas encontravam-se com o IMC nas classificações de sobrepeso/obesidade segundo o índice IMC/I. Neste estudo as variáveis escolaridade materna, renda familiar e gastos com alimentação não foram estatisticamente significativas quando relacionadas aos índices P/I, A/I e IMC/I, sendo que apenas a variável alimentação complementar foi estatisticamente significante quando relacionada ao índice IMC/I. Dessa maneira, ressalta-se a necessidade de um nutricionista nessa instituição a fim de garantir o aporte nutricional necessário ao desenvolvimento dessas crianças, visando também a diminuição de desvios nutricionais e o surgimento de doenças crônicas na fase adulta; bem como inserir programas de orientação nutricional a essas mães para garantir suporte adequado a essas crianças. REFERÊNCIAS AQUINO, R. C. A.; PHILIPPI, S. T. Consumo infantil de alimentos industrializados e renda familiar na cidade de São Paulo. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 36, n. 6, p. 655660, 2002. ARAÚJO, A.; PEREIRA, T. P. Identificando necessidades de crianças de creche e suas famílias: o uso do histórico de saúde como instrumento para um cuidado. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 239-245, 2009. ARAÚJO, M. F. M.; LEMOS, A. C. S.; CHAVES, E. S. Creche comunitária: um cenário para a detecção da obesidade infantil. Ciência, Cuidado e Saúde, Maringá, v. 5, n. 1, p. 24-31, 2006. ASSIS, A. M. O.; PRADO, M. S.; FRANCO, V. B.; CONCEIÇÃO, L. H.; MARTINEZ, L. M.; OLIVEIRA, A. G. Suplementação da dieta com farelo de trigo e o estado nutricional de crianças de 1 a 7 anos de idade. Revista de Nutrição, Campinas, v. 9, n. 1, p. 92-107, 1996. ASSIS, A. M. O.; SANTOS, S. M. C.; FREITAS, M. C. S.; SANTOS, J. M.; SILVA, M. C. M. O. Programa Saúde da Família: contribuições para uma reflexão sobre a inserção do nutricionista na equipe multidisciplinar. Revista de Nutrição, Campinas, v. 15, n. 3, p. 255266, 2002. _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 721 ___________________________________________________________ BARBOSA, R. M. S.; CARVALHO, C. G. N.; FRANCO, V. C.; SALLES-COSTA, R.; SOARES, E. A. Avaliação do consumo alimentar de crianças pertencentes a uma creche filantrópica na Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro, Brasil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 6, n. 1, p. 127-134, 2006. BARROS, V. O.; CADORSO, M. A. A.; CARVALHO, D. E.; GOMES, M. M. R.; FERRAZ, N. V. A.; MEDEIROS, C. C. M. Aleitamento materno e fatores associados ao desmame precoce em crianças atendidas no programa de saúde da família. Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 101-114, 2009. BEZERRA-FILHO, J. G.; KERR-PONTES, L. R. S.; BARRETO, M. L. Mortalidade infantil e contexto socioeconômico no Ceará, Brasil, no período de 1991 a 2001. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 7, n. 2, p. 135-142, 2007. BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, 10 out. 1996. ______. Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/326_97.htm>. Acesso em: 05 jul. 2011. ______. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm>. Acesso em: 22 jul. 2010. ______. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conselho Deliberativo. RESOLUÇÃO/FNDE/CD no. 32 de 10 de agosto de 2006b. BUENO, M. B.; MARCHIONI, D. M. L.; FISBERG, R. M. Evolução nutricional de crianças atendidas em creches públicas no Município de São Paulo, Brasil. Revista Pan-Americana de Saúde Pública, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 166-169, 2003. CANDEIAS, N. M. F. Fumo durante a gestação: aspectos educativos de um problema comportamental. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 244-253, 1979. CASTRO, T. G.; NOVAES, J. F.; SILVA, M. R.; COSTA, N. M. B.; FRANCESCHINI, S. C. C.; TINÔCO, A. L. A.; LEAL. P. L. G. Caracterização do consumo alimentar, ambiente socioeconômico e estado nutricional de pré-escolares de creches municipais. Revista de Nutrição, Campinas, v. 18, n. 3, p. 321-330, 2005. _____________________________________________________________________________ 722 NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. ___________________________________________________________ DAMIÃO, J. J. Influência da escolaridade e do trabalho maternos no aleitamento materno exclusivo. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 442-452, 2008. DANELON, M. A. S.; DANELON, M. S.; SILVA, M. V. Serviços de alimentação destinados ao público escolar: análise da convivência do Programa de Alimentação Escolar e das cantinas. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, v. 13, n. 1, p. 85-94, 2006. FABBRI, C. E.; FURTADO, E. F.; LAPREGA, M. R. Consumo de álcool na gestação: desempenho da versão brasileira do questionário T-ACE. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, n. 6, p. 979-984, 2007. FISBERG, R. M.; MARCHIONI, D. M. L.; CARDOSO, M. R. A. Estado nutricional e fatores associados ao déficit de crescimento de crianças freqüentadoras de creches públicas do Município de São Paulo, Brasil. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 812-817, 2004. FROTA, M. A.; PÁSCO, E. G.; BEZERRA, M. D. M. Má alimentação: fator que influencia na aprendizagem de crianças de uma escola pública. Revista APS, Fortaleza, v. 12, n. 3, p. 278-284, 2009. GOMES, P. T. T.; NAKANO, A. M. S. Introdução à alimentação complementar em crianças menores de seis meses atendidas em dia nacional de campanha de vacinação. Revista Salus, Guarapuava, v. 1, n. 1, p. 51-58, 2007. JELLIFFE, D. B. Evaluación del estado de nutrición de la comunidad con especial referencia a las encuestas em las regiones in desarrollo. Genebra: Organización Mundial de la Salud. 1968. MARTINO, H. S. D.; FERREIRA, C. A.; PEREIRA, C. N. A.; SILVA, R. R. Avaliação antropométrica e análise dietética de pré-escolares em centros educacionais municipais no sul de Minas Gerais. Ciências e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 551-558, 2010. MÉIO, M. D. B. B.; LOPES, C. S.; MORSCH, D. S. Fatores prognósticos para o desenvolvimento cognitivo de prematuros de muito baixo peso. Revista de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 37, n. 3, p. 311-318, 2003. MÉIO, M. D. B. B.; LOPES, C. S.; MORSCH, D. S.; MONTEIRO, A. P. G.; ROCHA, S. B.; BORGES, R. A.; REIS, A. B. Fatores prognósticos para o desenvolvimento cognitivo de _____________________________________________________________________________ 723 NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. ___________________________________________________________ prematuros de muito baixo peso. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 80, n.6, p. 496-501, 2004. MELLO, E. D.; LUFT, V. C.; MEYER, F. Obesidade infantil: com podemos ser eficazes? Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 80, n. 3, p. 173-181, 2004. MODESTO, S. P.; DEVINCENZI, M. U.; SIGULEM, D. M. Práticas alimentares e estado nutricional de crianças no segundo semestre de vida atendidas na rede pública de saúde. Revista de Nutrição, Campinas, v. 20, n. 4, p. 405-415, 2007. MONTE, C. M. G.; GIUGLIANI, E. R. J. Recomendações para alimentação complementar da criança em aleitamento materno. Jornal de Pediatria, Fortaleza, v. 80, n. 5, p. 132-141, 2004. MORAES, C. L.; REICHENHEIM, M. R. Rastreamento de uso de álcool por gestante de serviços públicos de saúde do Rio de Janeiro. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, n. 5, p. 695-703, 2007. OLINTO, M. T. A.; VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; TOMASI, E. Determinantes da desnutrição infantil em uma população de baixa renda: um modelo de análise hierarquizado. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, supl. 1, p. 14-27, 1993. OLIVEIRA, A. A.; MACEDO, V. S.; SERRANO, H. M. S. Fatores de risco para desnutrição infantil. Revista Nutrir Gerais, Ipatinga, v. 3, n. 4, p. 384-395, 2009. PEREIRA, M. C.; SILVA, A. A. A.; GASTÃO, T. A. A.; CARVALHO, T. S.; IMADA, K. S.; CAMARGO, L. M. A. Estudo da potabilidade de água para consumo no bairro triângulo e vila candelária, Porto Velho - Rondônia - Brasil. Revista Saber Científico, Porto Velho, v. 2, n. 1, p. 28-36, 2009. RIBAS, D. L. B.; PHILIPPI, S. T.; TANAKA, A. C. A.; ZORZATTO, J. R. Saúde e estado nutricional infantil e de uma população da região Centro-Oeste do Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 33, n. 4, p. 358-365, 1999. ROCHA, D. S.; LAMOUNIER, J. A.; CAPANEMA, F. D.; FRANCESCHINI, S. C. C.; NORTON, R. C.; COSTA, A. B. P.; RODRIGUES, M. T. G.; CARVALHO, M. R.; CHAVES, T. S. Estado nutricional e prevalência de anemia em crianças que freqüentam creches em Belo Horizonte, Minas Gerais. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 6-13, 2008. _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 724 ___________________________________________________________ ROTENBERG, S.; VARGAS, S. Práticas alimentares e o cuidado da saúde: da alimentação da criança à alimentação da família. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 4, n. 1, p. 85-94, 2004. SALDIVA, S. R. D. M.; ESCUDER, M. M.; MONDINI, L.; LEVY, R. B.; VENÂNCIO, S. I. Práticas alimentares de crianças de 6 a 12 meses e fatores maternos associados. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 83, n. 1, p. 53-58, 2007. SALVI, C.; CENI, G. C. Educação nutricional para pré-escolares da Associação Creche Madre Alix. Revista Eletrônica de Extensão da URI: Vivências, Porto Alegre, v. 5, n. 8, p. 71-76, 2009. SANTOS, L. A. S. Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção de práticas alimentares saudáveis. Revista de Nutrição, Campinas, v. 18, n. 5, p. 681-692, 2005. SILVA, G. A. P.; BALABAN, G.; FREITAS, M. M. V.; BARACHO, J. D. S.; NASCIMENTO, E. M. M. Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças pré-escolares matriculadas em duas escolas particulares de Recife, Pernambuco. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 3, n. 3, p. 323-327, 2003. SILVA, M. V.; OMETTO, A. M. H.; FURTUOSO, M. C. O.; PIPITONE, M. A. P.; STURION, G. L. Acesso à creche e estado nutricional das crianças brasileiras: diferenças regionais, por faixa etária e classes de renda. Revista de Nutrição, Campinas, v. 13, n. 3, p. 193-199, 2000. SIMON, V. G. N.; SOUZA, J. M. P.; LEONE, C.; SOUZA, S. B. Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças de dois a seis anos matriculadas em escolas particulares no município de São Paulo. Revista Brasileira Crescimento Desenvolvimento Humano, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 211-218, 2009a. SIMON, V. G. N.; SOUZA, J. M. P.; SOUZA, S. B. Aleitamento materno, alimentação complementar, sobrepeso e obesidade em pré-escolares. Revista Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 60-69, 2009b. TUMA, R. C. F. B.; COSTA, T. H. M.; SCHMITZ, B. A. S. Avaliação antropométrica e dietética de pré-escolares em três creches de Brasília, Distrito Federal. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 5, n. 4, p. 419-428, 2005. _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 725 ___________________________________________________________ WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards: length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-lenght, weight-for-height and body mass index-for-age: methods and development. Geneva: World Health Organization; 2006. Disponível em: < http://www.who.int/childgrowth/standards/en/>. Acesso em: 22 jul. 2010. YAMAGUCHI, E. T.; CARDOSO, M. M. S. C.; TORRES, M. L. A. T.; ANDRADE, A. G. Drogas de abuso e gravidez. Revista de Psiquiatria Clínica, São Paulo, v. 35, n. 1, p. 44-47, 2008. Recebido em: 10/02/2011 Revisado em: 29/06/2011 Aprovado em: 08/07/2011 _____________________________________________________________________________ NUTRIR GERAIS, Ipatinga, v. 5, n. 8, p. 708-726, fev./jul. 2011. 726

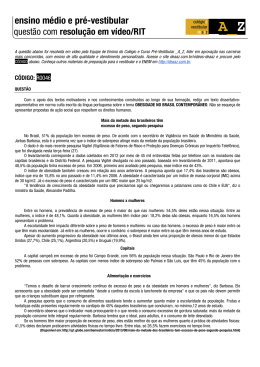

Download