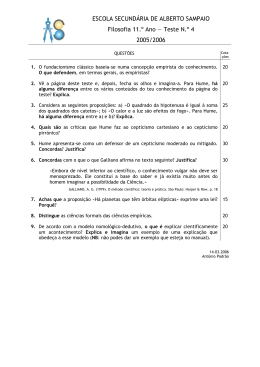

Hume pretende aplicar o método de raciocínio experimental para entender melhor a natureza humana, usar um método científico, que era usado basicamente para entender os objetos, para interpretar também as pessoas, criando assim a ciência do homem. O filósofo acreditava que se explicarmos o que e como são as pessoas, qual a essência da natureza humana, explicaremos também todas as outras ciências. Isso acontece porque todas as ciências, como a matemática e a física, estão relacionadas diretamente com as pessoas, pois a própria razão, que é o fundamento da matemática e da física, faz parte da natureza humana. Raciocinamos e filosofamos por instinto. Tudo o que temos em nossa mente é resultado das nossas sensações. Nossas ideias são percepções, mas existem diferenças entre o sentir e o pensar, o sentir está relacionado às nossas sensações mais vivas, mais recentes e que nos marcam mais. Já o pensar está relacionado às ideias, que é uma percepção mais fraca. As ideias são como imagens que com o tempo vão perdendo cor e definição. As ideias dependem das sensações, nós só temos ideias de algo depois de percebermos esse algo. Não existem ideias inatas, ideias que nascem com as pessoas. As ideias simples que temos através das sensações podem se relacionar e se transformar em ideias complexas através da memória e da imaginação, mas as ideias simples se associam em ideias complexas principalmente através da semelhança, da proximidade no espaço e no tempo e da relação de causa e efeito. Por exemplo, quando olhamos uma fotografia lembramos uma pessoa, pois a imagem da fotografia é semelhante à pessoa, quando pensamos em comida podemos pensar logo depois em geladeira, supermercado ou restaurante, pois geralmente a comida está próxima destes lugares, quando pensamos em gol pensamos em alguém que chutou uma bola, pois o chutar a bola é a causa e o gol o efeito. Mas essa relação de causa e efeito não pode ser conhecida a priori, pois ela depende da experiência. Nenhuma pessoa quando for posta frente a um objeto do qual não conhece absolutamente nada vai poder raciocinar sobre ele, para que isso aconteça essa pessoa vai ter que experimentar o objeto e descobrir quais suas causas e efeitos para somente depois poder criar sobre ele ideias e conceitos. Quando observamos algo repetidamente temos a tendência a acreditar que esse algo vai acontecer sempre, essa tendência torna-se um hábito. Através do hábito nós estabelecemos relação entre os fatos, mas isso não quer dizer que essa relação é necessária. Não é porque sempre vimos o sol se levantar toda manhã que necessariamente ele se levantará amanhã. Para Hume essa relação de necessidade existe nos eventos práticos da nossa vida, mas não existe como uma justificação racional e filosófica. O filósofo acredita que o que chamamos de experiência e realidade nada mais é do que um conjunto de ideias e sensações, mas não existe algo que una essas percepções. Da mesma forma não existe uma subjetividade constante, não existe um eu contínuo, autoconsciente e idêntico. Não existe um princípio de identidade permanente onde cada um de nós pode dizer esse sou eu. Nós somos algo parecido com um teatro móvel e anônimo onde são representadas sensações e ideias. Outro ponto analisado por Hume é a moral, que para ele é derivada mais dos sentimentos do que da razão. A razão pode até apoiar a moral com algumas orientações, mas o fundamento da moral são mesmo os sentimentos e especificamente os sentimentos de dor e prazer. A virtude provoca prazer e o vício a dor. Por exemplo, quando estamos diante de uma pessoa virtuosa sentimos um prazer característico, e o contrário acontece quando estamos diante de alguém com vícios. A virtude nos provoca o elogio, e o vício a censura. A moral também não é o fundamento da religião. A religião não fundamenta nem é fundamentada pela razão ou pela ética. A religião nasce do instinto, os deuses surgem por causa do medo que temos da morte e pela inquietação com o nosso fim e a nossa existência depois dela. COMPREENDENDO A OBRA "Da liberdade e necessidade". Uma investigação sobre o entendimento humano, seção 8. A tese principal desta seção é que a vontade encontra-se sujeita ao mesmo tipo de necessidade que Hume acredita existir nas operações dos corpos materiais. No final da parte 1 Hume argumenta também que isso não tem ligação com a questão da liberdade de nossas ações, que depende exclusivamente da inexistência de restrições externas. Na parte 2, sustenta que essas teses não têm repercussões negativas para a moral. Hume propõe, inicialmente, que as disputas acerca desses tópicos são, no fundo, sobre o significado dos termos. Reafirma, em seguida, que a matéria está sujeita à necessidade (ver seção 6). Em vista da teoria estabelecida na seção 7, o conteúdo empírico dessa afirmação parece resumir-se à uniformidade observada na Natureza e na consequente determinação da mente de inferir um objeto a partir da aparição de outro. A sujeição da vontade à necessidade deve ser entendida de modo semelhante, ou seja, em termos do suposto fato de que, nos seres humanos, tem-se observado que “os mesmos motivos sempre produzem as mesmas ações. [...] Ambição, avareza, amor-próprio, vaidade, amizade, generosidade, espírito público: essas paixões [...] têm sido, desde o início do mundo, a fonte de todas as ações e empreendimentos” do homem. Hume esclarece que ao dizer que as ações humanas são uniformes não está afirmando que todos os homens agem exatamente da mesma forma, quando colocados nas mesmas situações: seus caracteres, prejuízos e opiniões levam a uma diversidade de ações. Quando, porém, tais fatores são levados em conta, recobra-se a uniformidade. Quanto às ações que, depois de tudo, ainda não aparentam conexão regular com nenhum motivo conhecido, Hume lembra que algo semelhante ocorre no domínio da matéria. Embora o vulgo veja aí a ação do acaso, os filósofos têm sido bem sucedidos na identificação de diversas causas ocultas, cuja especificação permite recuperar a uniformidade das operações dos corpos. Generalizando-se, chega-se à “máxima de que a conexão de todas as causas e efeitos é igualmente necessária”. O mesmo raciocínio, sustenta Hume, deve, por “consistência”, ser aplicado à conexão dos motivos e determinações da vontade. Todo homem comum e todo filósofo efetivamente reconhece esse ponto, baseando nele suas inferências sobre o comportamento humano. Sua frequente rejeição por palavras liga-se ao fato de que, erradamente, acredita-se perceber uma conexão necessária nas operações dos corpos. Como nenhuma conexão semelhante entre os motivos e ações é sentida, infere-se que não estão ligados por necessidade. Mas quando se está convencido que tudo o que de fato sabemos sobre a causação é a conjunção constante de objetos e a conseqüente inferência mental de um objeto para outro, a existência da necessidade, nesse sentido idealista, tem de ser admitida em ambos os casos. Quanto à liberdade das ações voluntárias, ela não pode significar que tais ações não guardam conexão com os motivos, inclinações e circunstâncias. Ausência de conexão causal não é liberdade, mas acaso (“que universalmente se admite não ter existência”. “Por liberdade, então, podemos apenas significar um poder de agir ou não agir, segundo as determinações da vontade”, que todo aquele que não se encontre ligado a cadeias desfruta. “Não há método de raciocínio mais comum e, apesar disso, mais censurável do que procurar, em disputas filosóficas, refutar uma hipótese pela pretensão de que traz conseqüências perigosas para a religião e a moral.” Hume dispõe-se, no entanto, a submeter sua doutrina sobre a necessidade e a liberdade até mesmo a esse critério: ela não põe em risco nem a moral nem a religião. Hume sustenta que se não houvesse necessidade nas ações voluntárias, não haveria responsabilidade moral: as ações seriam atribuídas ao acaso, e não ao caráter do agente. Igualmente, a existência de responsabilidade pressupõe liberdade. Hume trata agora de uma objeção teológica: se a vontade estivesse sujeita à uma lei de necessidade, haveria uma “cadeia contínua de causas necessárias, pré-ordenadas e prédeterminadas” remontando à causa original, Deus. Colocar-se-ia, pois, um dilema: ou nenhuma ação é moralmente torpe, por proceder sempre de uma causa tão boa; ou, se alguma o for, o Criador será responsável por ela, na condição de sua causa última. A essa objeção Hume replica, inicialmente, observando que a resposta ao primeiro ramo do dilema “parece fácil e convincente”: a análise do conjunto da criação revela que tudo aquilo ocorre é bom. Mas embora “sublime”, essa tese não se mostra efetiva “na prática”: nada convence alguém que esteja sofrendo penas físicas ou morais de que elas de fato são boas. Quanto ao segundo ramo do dilema, Hume assevera não ser possível explicar como Deus pode ser a causa mediata de todas as ações humanas sem ser autor do pecado e da torpeza moral. Em suma, a doutrina da necessidade das ações voluntárias leva a um dilema bloqueado. No entanto, Hume não parece disposto a rejeitar sua doutrina. Insinua, ao contrário, que a conclusão a ser tirada é que, de fato, não se pode manter que a causa última de todas as ações seja moralmente impoluta.

Baixar