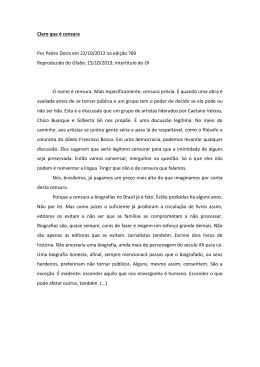

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – MESTRADO E DOUTORADO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS LINHA DE PESQUISA CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO Luiz Felipe Nunes TEORIA E IDEOLOGIA DA SEGURANÇA NACIONAL E O ACESSO À INFORMAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: DO REGIME AUTORITÁRIO BRASILEIRO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Santa Cruz do Sul/RS, março de 2014 Luiz Felipe Nunes TEORIA E IDEOLOGIA DA SEGURANÇA NACIONAL E O ACESSO À INFORMAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: DO REGIME AUTORITÁRIO BRASILEIRO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Dissertação apresentada à banca do programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado, área de concentração em demandas sociais e políticas públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Orientador: Prof. Dr. Rogério Gesta Leal. Santa Cruz do Sul, março de 2014 Luiz Felipe Nunes TEORIA E IDEOLOGIA DA SEGURANÇA NACIONAL E O ACESSO À INFORMAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: DO REGIME AUTORITÁRIO BRASILEIRO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Dissertação apresentada à banca do programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado, área de concentração em demandas sociais e políticas públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Orientador: Prof. Dr. Rogério Gesta Leal. Prof. Dr. Rogério Gesta Leal Orientador Prof. Dr. José Filomeno Moraes Filho Participante UNIFOR Prof. Dr. João Pedro Schmidt Participante UNISC Diversas foram as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a conclusão de mais essa etapa em minha vida, por isso, dedico a estas o fruto de meu trabalho, pois sem as quais não alcançaria mais essa conquista. Os buracos do esquecimento não existem. Nada humano é tão perfeito, e simplesmente existem no mundo pessoas demais para que seja possível o esquecimento. Sempre sobra um homem para contar a história. Portanto, nada pode ser “praticamente inútil”, pelo menos a longo prazo. Seria de grande utilidade prática para a Alemanha de hoje, não meramente para o seu prestígio no estrangeiro, mas para a sua condição interna tristemente confusa, se houvesse mais dessas histórias para contar. Pois a lição dessas histórias é simples e está ao alcance de todo mundo. Politicamente falando, a lição é que em condições de terror, a maioria das pessoas se conformará, mas algumas pessoas não,da mesma forma que a lição dos países aos quais a Solução Final foi proposta é que ela “poderia acontecer” na maioria dos lugares, mas não aconteceu em todos os lugares.Humanamente falando, não é preciso nada mais, e nada mais pode ser pedido dentro dos limites do razoável, para que este planeta continue sendo um lugar próprio para a vida humana (ARENDT, Hannah, Eichmman em Jerusalém. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 254). RESUMO A presente dissertação tem por escopo a análise da possibilidade de limitação ao direito fundamental de acesso à Informação, na contemporaneidade, de fatos ocorridos durante o regime militar brasileiro (1964/1985), em decorrência da rotulação como segredo de Estado, amparado na Teoria e Ideologia da Segurança Nacional. Contemporaneamente, sabe-se que, ideologicamente, a “Revolução de 1964” surge para salvaguardar a “Segurança Nacional” do Brasil, sua “lei”, “ordem” e seu “povo”. Tomados pela “ineficiência política” os militares assumem o poder e com eles se inicia o restabelecimento da ordem social e econômica. A fim de consubstanciar o projeto militar, cria-se toda uma infraestrutura necessária a tal finalidade bem como uma estrutura para ocultar da grande parcela da sociedade civil a verdadeira natureza da revolução. A “revolução” torna-se golpe. Com o golpe militar de 1964 inicia um período de grande turbulência para a sociedade brasileira, repressão, violência e atos brutais passam a serem práticas comuns nessa nova realidade. Serviços de inteligência e a Polícia Federal ganham papel de destaque no combate à proliferação de ideias “anticomunistas”, tendo por papel o poder de permitir a disseminação de informações tão somente aprovadas pelo regime. Tomados pelo equivocado emprego da Teoria de Segurança Nacional elevada a um grau de ideologia, a sociedade civil passou a ver a utilização excessiva da Segurança Nacional como respaldo para a prática de inúmeros atos militares, que acabaram por violar direitos humanos e fundamentais. Findo o regime e já com a nova ordem Constitucional posta, questiona-se a possibilidade de abrir os livros negros que relatam as atrocidades cometidas pela Ditadura Militar que ainda estão mantidos em segredo. Direito de acesso à informação x segredos de estado, qual deve prevalecer?. A fim de responder ao questionamento proposto, foram desenvolvidos três capítulos, e em cada um, são tratadas questões relevantes para o tema. No intuito de analisar a possibilidade de restrição, amparou-se no método de abordagem hipotético-dedutivo. Quanto à técnica, foi utilizada a de pesquisa bibliográfica. Vinculada à linha de pesquisa do Constitucionalismo Contemporâneo, a pesquisa tem por objetivo compreender o fenômeno constitucional do acesso à informação em seu aspecto de consolidação jurídica, visto que este tema teve seu início com a Justiça transicional, no caso brasileiro, e hoje adquiriu autonomia que lhe é própria. Conclui-se o estudo apontando-se para a possibilidade de restrição do acesso à informação de fatos que ocorreram durante o regime militar que possam colocar em risco à Segurança Nacional do país, bem como, em razão do exagero da atuação do Estado em “defesa da Segurança Nacional” durante o período, a impossibilidade de restrição ao acesso a informações rotuladas como secretas que não dizem respeito a Segurança Nacional e consequentemente, sua revelação não ensejaria perigo à Nação, tendo em vista o advento do Estado Democrático de Direito e a função sócio-democrática da informação, onde o acesso à informação deve ser concedido em nome da verdade, da memória e da justiça. Palavras-chave: Ditadura Militar. Acesso à informação. Censura. Segurança Nacional. Estado Democrático de Direito. ABSTRACT The scope of this dissertation is the analysis of the possibility of limitation to the fundamental right to information access, contemporaneity, of facts that occurred during the brazilian military regime (1964/1985), that were labeled as State secret backed by the theory and ideology of the National Security. Nowadays, it is known that, ideologically, the revolution of 1964 arose to safeguard the National Security of Brazil, its laws, order and people. Due to the political inefficiency of part of the civil elite, the military took over the power and started to establish their social and economic order. A whole infrastructure was created to help achieve the military project as well as a structure to hide the true nature of the revolution from most of the society. The revolution became a coup. With the military coup of 1964, started a period of turbulence to brazilian society. Repression, violence and brutal acts were common in the new reality. Intelligence Services and the Federal Police played an important role against the proliferation of anti-communist thoughts, having the power to censor the type of information that could be spread. Fostered by the mistaken usage of the National Security Theory, promoted as an ideology, the civil society saw the excessive employment of National Security to back up many of military acts that ended by violating humans and fundamental rights. Once the regime was over and the new Constitution took place, requests of the possibility of opening the black books that report acts made by the Military Dictorship arose. The right of information access x state secrets, which one should prevail? In order to answer this question, three chapters were developed and, in each of them, relevant issues to the theme are discussed. The hypothetic-deductive approach has been used to develop this analysis as well as bibliographic research on Contemporary Constitutionalism. The research aims to understand the constitutional information access phenomenon in its juridical consolidation. Finally, the possibility of information access restriction to facts that occurred during the Military Regime, that could put at risk the National Security as well as how the State acted to protect the National Security during that period and the impossibility of information access restriction given the Democratic State of Rights and the socio-democratic information, where information access must be allowed on behalf of truth, memory and justice. keywords: Military Regime, Information Access, Censorship, National Security, Democratic State of Rights. RESUMEN Esta tesis es el alcance para examinar la posibilidad de limitar el derecho fundamental de acceso a la información, en la época contemporánea , los hechos ocurridos durante el régimen militar de Brasil (1964/1985) , debido a las letras como secreto de Estado , apoyado en la teoría y ideología de la Seguridad Nacional. Contemporáneamente, se sabe que , en lo ideológico , la "Revolución de 1964 " aparece para proteger la "seguridad nacional" en Brasil, su "ley " , "orden" y su "gente " . Tomado por los militares tomaron el poder político ineficiencia y empezar la restauración del orden social y económico. Con el fin de corroborar el proyecto militar, se crea toda una infraestructura necesaria para tal fin y una estructura para ocultar gran parte de la sociedad civil de la verdadera naturaleza de la revolución. La "revolución " se convierte en golpe de Estado. Con el golpe militar de 1964 se inicia un período de gran turbulencia para la sociedad brasileña, la represión, la violencia y los actos brutales son ser una práctica común en esta nueva realidad. Los servicios de inteligencia y la policía federal ganan papel importante en la lucha contra la proliferación de ideas "anticomunista", con el papel de la facultad de permitir la difusión de información solamente como aprobado por el régimen. Tomado por el mal uso de la Teoría de la Seguridad Nacional y el más alto grado de la ideología, la sociedad civil ha venido a ver el uso excesivo de la Seguridad Nacional como el apoyo a la práctica de numerosas acciones militares, que en última instancia, que violan los derechos humanos fundamentales. Después de que el régimen y ahora con el nuevo orden constitucional colocado , ponemos en duda la posibilidad de abrir los libros negros que informan de las atrocidades cometidas por la dictadura militar que aún se mantiene en secreto. Derecho de acceso a la información x de secretos de Estado , que debe prevalecer ?. Con el fin de responder a la pregunta propuesta, se desarrollaron tres capítulos, y en cada una, se abordan cuestiones relacionadas con el tema. Con el fin de examinar la posibilidad de restricción, que se basó en el método de enfoque hipotético- deductivo. En cuanto a la técnica, se utilizó para la búsqueda bibliográfica. En relación con la línea de investigación del constitucionalismo contemporáneo , la investigación tiene como objetivo comprender el fenómeno del acceso constitucional a la información en su aspecto legal de la consolidación, ya que este tema se inició con la Justicia Transicional en Brasil, y adquirió hoy la autonomía él mismo es . Estudio de hacer frente a la posibilidad de restringir el acceso a la información de los acontecimientos que se produjeron durante el régimen militar y que si relevados , puede poner en peligro la seguridad nacional del país , así , debido a la exageración del papel del Estado se llegó a la conclusión de defensa de la seguridad nacional durante el período , la imposibilidad de restringir el acceso a algunos de estos datos , teniendo en cuenta el advenimiento de un Estado democrático de derecho y la función social-demócrata de la información, donde se debe conceder el acceso a la información en nombre de la verdad, la memoria y la justicia. Palabras clave: Dictadura Militar. El acceso a la información. Censura. Seguridad Nacional. Estado Democrático. LISTA DE ILUSTRAÇÔES Figura 1 - Literatura infantil de Monteiro Lobato ou comunismo para crianças. Um libelo contra a literatura infantil de Monteiro Lobato ................................................. 51 Figura 2 - Passeata de artistas contra a censura .................................................... 58 Figura 3 - Edição da Revista Veja, de dezembro de 1969, que foi apreendida pelo governo militar .......................................................................................................... 65 Figura 4 - Ciclo da Informação. A informação na segurança interna ....................... 71 Figura 5 - Organograma do SNI (Serviço Nacional de Informações) . ..................... 72 Figura 6 - Estrutura de divisão do Exército após reorganização da Defesa Interna . 76 Figura 7 - Organograma do SISNI (Sistema Nacional de Informações). .................. 78 LISTA DE ABREVIATURAS AI Ato Institucional ASI Assessoria de Segurança e Informações CEMCFA Curso de Estado Maior e Comando das Forças Armadas CEN Conceito Estratégico Nacional CENIMAR Centro de Informações da Marinha CF/88 Constituição Federal de 1988 CGI Comissão Geral de Investigação CIE Centro de Informações do Exército CIEX Centro de Informação de Pessoas no Exterior CISA Centro de Informações e Segurança Aeronáutica CODI Centro de Operações de Defesa Interna CSN Conselho de Segurança Nacional DCDP Divisão de Censura e Diversões Pública DFSP Departamento Federal de Segurança Pública DIP Departamento de Imprensa e Propaganda DOI Departamento de Operações Internas DOPS Departamento de Ordem Pública e Social DPF Departamento de Polícia Federal DSG Doutrina de Segurança Nacional DSI Divisões de Segurança e Informações ESG Escola Superior de Guerra EUA Estados Unidos da América FAB Força Aérea Brasileira FEB Força Expedicionária Brasileira FMI Fundo Monetário Internacional IBAD Instituto Brasileiro de Ação Democrática IPES Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais MDB Movimento Democrático Brasileiro OBAN Operação Bandeirante OEA Organização dos Estados Americanos ONA Objetivos Nacionais Atuais ONP Objetivos Nacionais Permanentes ONU Organização das Nações Unidas OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte PAEG Programa de Ação Econômica do Governo PCB Partido Comunista Brasileiro PIB Produto Interno Bruto SCDP Serviço de Censura e Diversões Públicas SFICI Serviço Federal de Informações e Contrainformação SISNI Sistema Nacional de Informações SNI Serviço Nacional de Informação SUMÁRIO INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 12 1 TEORIA E IDEOLOGIA DA SEGURANÇA NACIONAL ............................................ 16 1.1 Fatores históricos, políticos e econômicos que antecedem a “revolução de 1964” .................................................................................................................................. 17 1.2 Teoria e Ideologia da Segurança Nacional: a defesa do país contra a “subversão interna e externa do comunismo” ................................................................ 23 1.3 O golpe militar de 1964: a ideologia e seus enunciados narrativos ............. 29 2 O REGIME MILITAR E O ACESSO À INFORMAÇÃO .............................................. 47 2.1 O cerceamento ideológico das ideias .............................................................. 48 2.2 A censura e a construção de seu arcabouço legal ........................................ 53 2.3 O cerceamento da informação como forma de legitimação do regime: a censura prévia e autocensura.......................................................................................... 62 2.4 O quadro burocrático encarregado de exercer a censura e a vilania: o Sistema Nacional de Informações (SISNI) e a sua “Comunidade de Informações” .. 69 3 TEORIA E IDEOLOGIA DA SEGURANÇA NACIONAL E O ACESSO Á INFORMAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE .............................................................. 81 3.1 Teoria e Ideologia da Segurança Nacional: a garantia de segurança e a utilização do aparato repressivo na integração do território econômico ao projeto econômico, político e ideológico proposto pelo regime................................................. 82 3.2 O advento do Estado Democrático de Direito e o fortalecimento da noção de dignidade da pessoa humana e da preservação dos direitos humanos e fundamentais ..................................................................................................................... 92 3.3 Constitucionalismo Contemporâneo e a função sócio-democrática fundamental da informação: mudanças de paradigmas ............................................. 102 3.4 Teoria e Ideologia da Segurança Nacional e os segredos de Estado frente ao acesso à informação na contemporaneidade ......................................................... 117 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 125 REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 129 12 INTRODUÇÃO A fim de cumprir às disposições da Carta Constitucional de 1946, que outorgavam às Forças Armadas a missão de defender o país, a lei e a ordem, os militares se levantam contra a ameaça “comunista” e dão à luz a “Revolução de 1964”. Ideologicamente,1 fez-se a “revolução” para proteger o país do “comunismo”, para salvaguardar a “democracia”, “crenças” e “ideais”. Com sua assunção ao governo, os militares passam a restabelecer o crescimento econômico e lutar com os graves problemas sociais enfrentados pelo Brasil, bem como, passam a enfrentar e expurgar a ameaça “comunista” já “instalada” nos três Poderes, sindicatos, escolas, rádios, jornais. Durante o período do governo militar (1964-1975) foram praticados inúmeros atos atentatórios a direitos humanos e fundamentais. Esse momento negro da história brasileira está repleto de censura, repressão e atos brutais, que foram realizados com a alcunha da Segurança Nacional. Na tentativa de eliminar qualquer tipo de contestação ao novo regime, os militares passam a controlar e censurar as grandes mídias na tentativa de filtrar a disseminação de informação que pudesse expor a verdadeira natureza golpista. Nesse período passam também a combater os opositores que persistiam em condenar o regime, através de atos atentatórios a sua integridade física e mental. Como tinha por meta o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, o Estado utilizou-se de diversos meios afim de construir a infraestrutura necessária para atingir sua finalidade, assim como o fez para construir uma infraestrutura para ocultar tal finalidade. Surgem, com mais afinco, a atuação dos serviços de inteligência, da política censória e de diversas operações militares, bem como mecanismos legislativos que acudiram o regime e o blindaram contra qualquer tipo de contestação atual e futura. Em 1988, já findo o regime militar e a retomada do regime democrático, com o Estado Democrático de Direito, supera-se o aspecto jurídico do acesso à informação e este adquire uma função sócio-democrática, onde passa a adquirir aspectos 1 Dentro da ideologia propagada pelo regime militar, tanto no período pré-golpe (1961-1964) até no período pós-golpe (1964-1985), tentou-se em uma linha simples e direta, alienar a consciência da população civil através de veiculações de conteúdos distintos, onde o um falso discurso foi propagado afim de manipular tanto o campo da manipulação consciente como a inconsciente. Sobre o assunto, ver item 1.3, a partir da página 38 e seguintes. 13 políticos e sociais dentro da nova matriz democrática Constitucional que se instala no Brasil. Sabe-se, na contemporaneidade, que o golpe de 1964 buscou legitimidade popular para realizar sua ação democrática revolucionária, ocultando da grande parcela civil sua natureza golpista. Assim, na tentativa de salvaguardar o país da ameaça comunista, o Brasil assiste a uma revolução que primeiramente depõe João Goulart da Presidência e depois vivencia um golpe que deflagra uma enorme repressão nos diversos setores da sociedade. A temática que pretendemos analisar é a possibilidade de restrição do direito fundamental de acesso à Informação, na contemporaneidade, de fatos ocorridos durante o regime militar brasileiro (1964/1985) que se encontram rotulados como segredos de estado, abarcados pela Teoria e Ideologia da Segurança Nacional.2 Por esta razão questiona-se no trabalho se, na contemporaneidade, é possível a restrição do direito fundamental de acesso à Informação – individual e social – de fatos que ocorreram durante o regime militar brasileiro em razão da carga axiológica trazida pela Teoria e Ideologia da Segurança Nacional, chegando-se a elaborar duas hipóteses na tentativa de responder a tal questionamento: a primeira em favor da possibilidade de restrição, em razão de que tais fatos foram realizados visando à defesa do segurança do Estado e da sociedade brasileira contra forças subversivas que ainda se encontram presentes no mundo, pois a revelação dessas informações poderia trazer consequências nefastas desestruturando toda à sociedade brasileira e mundial; e, a segunda hipótese, que caminha em direção à impossibilidade de restrição do direito de acesso à informação tendo em vista o advento do Estado Democrático de Direito e da função sócio-democrática do direito de acesso à informação, sendo que os fatos ocorridos durante o regime militar devem vir à tona em nome desse direito, em nome da verdade, da memória, da preservação do patrimônio histórico e da justiça. Na tentativa de corroborar alguma dessas hipóteses, estipulou-se um objetivo geral para o trabalho, onde pretendeu-se analisar a possibilidade ou não da restrição do direito de acesso à informação de fatos ocorridos durante o regime militar em razão da Teoria e Ideologia da Segurança Nacional que vigorou durante o período, 2 Utilizamos o termo “teoria” de Segurança Nacional uma vez que entendemos não ser adequado utilizar o termo “doutrina” de Segurança Nacional em razão do emprego ideológico da Segurança Nacional como forma de “defesa” tanto interna como externa do “comunismo”, ou seja, a criação doutrinária foi tão distorcida em sua origem, definição e limites, que não pode mais ser considerada como tal, sendo necessário uma nova nomeação, a saber, uma teoria. 14 diante do advento do Estado Democrático de Direito. Auxiliando tal objetivo, foram propostos objetivos específicos, tais como: a realização do confronto entre os dois blocos paradigmáticos, Teoria e Ideologia da Segurança Nacional e o direito fundamental de acesso à informação, na atualidade e na época ditatorial; verificar quais foram os marcos normativos criados durante o regime militar para limitar o acesso à informação; e, apresentar os fundamentos do Direito à Informação no Estado Democrático de Direito. No intuito de analisar a possibilidade de restrição, amparou-se no método de abordagem hipotético-dedutivo, visto que este verifica preposições lógicas e verdadeiras para o problema, o qual consiste em solucionar-se o problema de pesquisa mediante a formulação de diversas conjecturas. Após a construção destas, as mesmas serão confrontadas e em não ocorrendo seu falseamento ou refutamento, serão corroboradas. Quanto aos métodos de procedimento, foram utilizados os métodos de pesquisa histórica e comparativa, tendo por objetivo propiciar meios objetivos de precisão na tentativa de explicar alguns fenômenos sociais de forma menos abstrata. Quanto à técnica a ser utilizada, foi realizada a de pesquisa bibliográfica, que foi utilizada para explicar o problema a partir de referências teóricas já publicadas, constituídas principalmente de obras literárias, artigos, revistas e periódicos científicos. Pretendeu-se com a utilização desta técnica, conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes a fim de se utilizar destas contribuições para solucionar o problema posto. A presente pesquisa vincula-se à linha de pesquisa Constitucionalismo Contemporâneo, linha esta que tem por objetivo compreender o fenômeno constitucional em seu aspecto de consolidação jurídica de garantias próprias de uma sociedade altamente complexa, em razão da pluralidade normativa que lhe é própria. Trabalhada desde 1945, a teoria constitucional moderna serve como ponto de referência para a Constituição Federal brasileira de 1988, a qual, em seu âmago, contempla o Constitucionalismo Contemporâneo. O tema que se desenvolve possui grande relevância social pois o Brasil deu o seu primeiro passo frente a transparência dos atos da administração pública com a Justiça Transacional, instituindo a Comissão da Verdade, assim como a criação da nova lei de acesso à informação pública, lei nº 12.527/11. O estudo, portanto, está de acordo com os elementos presentes na linha de pesquisa na qual está inserida, pois busca compreender o acesso à informação em seu aspecto de consolidação jurídica de 15 garantias próprias, sendo que a abertura dos livros secretos do regime militar e o estudo sobre os acontecimentos dessa época visam resgatar a verdade e trazer a tona o ocorrido, sendo essencial para a construção de uma memória, individual e coletiva, recuperando-se o passado antes perdido e caminhando-se para um futuro de preservação de direitos. Estruturalmente o trabalho apresenta-se em três capítulos e seus respectivos subitens. No primeiro capítulo aborda-se a temática da Teoria e Ideologia da Segurança Nacional, onde analisar-se-á fatores históricos, políticos e econômicos que antecedem a dita revolução de 1964 e a influência desses fatores na construção de uma teoria – doutrina – de Segurança Nacional. No segundo capítulo, por sua vez, será abordado o acesso à informação no período ditatorial, a construção do arcabouço legal da censura e o cerceamento ideológico da informação, culminando na construção do quadro burocrático que era encarregado de exercer tanto censura quanto os atos de terror e vilania. Por fim, no terceiro e último capítulo, aborda-se a mudança de paradigmas enfrentado pelos atos da Administração Pública diante da função sócio-democrática da informação, onde confronta-se essa mudança paradigmática com a possibilidade de restrição do acesso à informação, em nome da Segurança do Estado e da sociedade, de fatos ocorridos durante o regime ditatorial, na contemporaneidade. 16 1 TEORIA E IDEOLOGIA DA SEGURANÇA NACIONAL Foi graças à expansão capitalista gerada principalmente pelas grandes potências mundiais no pós-Segunda Guerra Mundial que o desenvolvimento industrial teve um novo sentido com a adoção de um sistema de gestão abrangente denominado Guerra Fria. Com esse sistema de gestão, as grandes potências da época se redimensionam e redesenham suas políticas externas a fim de buscar uma maior abrangência de promoção, sustentação e expansão de seus mercados, o que acabou por fomentar a criação de uma infraestrutura necessária para absorver tal expansão também nos países aliados. Em razão da possibilidade de um novo conflito armado emerge o elemento fundamental para a formulação de uma Teoria de Segurança Nacional, a ideologia. No Brasil, a ideologia abrolha com a herança deixada por Juscelino Kubitschek de Oliveira, que teve como perspectiva básica para o desenvolvimento do país um projeto gigantesco de modernização nacional que foi capaz de abrir o país ao capital externo. Foi através do capital externo que Juscelino pegou emprestado cifras voluptuosas e financiou uma expansão infraestrutural nunca antes sonhada no Brasil, o que além de produzir uma diversificação capitalista, acabou por endividar sobremaneira o país, deixando aos seus sucessores a herança do milagre gerado nos “50 anos em 5”, a saber: altas taxas inflacionárias, diversas questões sociais não resolvidas ou mal resolvidas e uma população insatisfeita (BARROS, 1990, p. 44-51). Com a crise da renúncia de Jânio Quadros e com o receio da ameaça “comunista” personificada em João Goulart – Jango –, os militares assumem o controle do país passando a reestabelecer a ordem social e o crescimento econômico. Com este restabelecimento também surge à necessidade de se assegurar a segurança – Segurança Nacional. São baixadas diversas medidas para a proteção do “país” contra o “comunismo”. Ideologicamente, a Revolução de 1964 depõe o Presidente João Goulart em nome da democracia, da ordem, da governabilidade e em nome dos valores cristãos, no entanto, é em 1964 que o país assiste a deposição de Goulart e, posteriormente, a uma intensa repressão nos diversos setores da sociedade, isso porque a partir do golpe toda oposição é combatida intensamente pelo regime militar, tirania e vilania são marcas desse período que está repleto de violações a direitos humanos e fundamentais, pois foi 17 em nome da “Segurança Nacional”, “democracia”, “ordem”, “governabilidade” e em nome dos “valores cristãos” que censura, homicídios, sequestros, desaparecimentos, tortura e violência, foram praticados. 1.1 Fatores históricos, políticos e econômicos que antecedem a “revolução de 1964” Desde o ciclo das grandes descobertas – colonização – até as primeiras décadas do século XX, o Brasil insere-se numa relação de dependência para com as grandes potências mundiais (MEDEIROS, 1978, p. 04-05). Durante o século dezessete, foram as exportações de açúcar para a Europa que tornaram o país relativamente próspero. No século dezoito, as exportações agrícolas foram substituídas pela exportação de ouro e diamantes. Na segunda metade do século dezenove surge o café como grande produto de exportação brasileiro (SKIDMORE, 1976, p. 64). Com a unificação e expansão do capitalismo nas últimas décadas do século XIX, a economia cafeeira brasileira assume posição de destaque dada a demanda crescente do mercado internacional. O carro chefe da economia brasileira foi o café, depois, por certo período, a borracha. Nada, além disso. No entanto, estávamos inseridos em um sistema econômico dinâmico e inovador, onde industrialização e avanço tecnológico eram sinônimos de civilização. O Brasil inserese no mercado internacional como uma nação atrasada – exportadora de bens primários, produtos exóticos, matérias primas, importador de bens manufaturados, bens não duráveis e de capitais – frente às economias civilizadas – nações industriais (MEDEIROS, 1978, p. 04-05). Sob o regime da República Velha, o Brasil foi liderado por uma oligarquia agrário-comercial, onde predominavam elites rurais do nordeste, plantadores de café de São Paulo e interesses comerciais exportadores (DREIFUSS, 1981, p. 21). Economicamente, o país era totalmente dependente de seus produtos agrícolas como o café, cacau, algodão e a borracha (SKIDMORE, 1976, p. 64). Com Getúlio Vargas o país sai da hegemonia oligárquica exportadora e comercial e inicia um processo de aceleração industrial – através da substituição de importações, expansão do mercado interno e diversificação da economia (SADER, 1990, p. 09). A coexistência entre os interesses industriais e agroexportadores foi 18 marcada por um difícil período de crises a partir de 1932, o que acabou por estabelecer o Estado Novo, em 1937. Foi assim, sob a égide do Estado Novo, que industriais e proprietários de terras tornaram-se aliados políticos. No entanto, os interesses comuns não dirimiram suas identidades de interesses, marcando esse relacionamento com diversos conflitos e competição, que tornou necessário o aparelhamento burocrático-militar do Estado Novo para que este tivesse um papel de intermediário, passando a interferir continuamente na vida política da nação, garantindo a coesão do sistema político (DREIFUSS, 1981, p. 22-23). Assim, as Forças Armadas acabam percebendo efetiva e potencialmente que a modernização e o aprimoramento delas mesmas, e consequentemente a proteção da Segurança Nacional, estava na dependência do desenvolvimento industrial do país (MEDEIROS, 1978, p. 04-05). Tem-se o início do primeiro estágio para a nacionalização formal da economia, através da criação de empresas estatais, autarquias mistas e o estabelecimento do controle nacional sobre certas áreas de produção – consideradas estratégicas, como por exemplo, mineração, aço e petróleo. Assim, o Estado torna-se um importante produtor de bens e serviços, abrindo espaço para o desenvolvimento industrial no Brasil (DREIFUSS, 1981, p. 23). Com o início das confrontações globais entre Estados Unidos (EUA) e União Soviética, o país começa a sentir os efeitos da Guerra Fria. O processo de industrialização que tinha seu futuro mais ou menos incerto e duvidoso até a Segunda Guerra Mundial, passa a ter termos mais definitivos após o término desta, isso porque o desenvolvimento industrial teve um novo sentido em razão da promoção, sustentação e expansão da expansão capitalista gerada pelas grandes potências mundiais no pós-Segunda Guerra Mundial. Do mesmo modo que foi uma fase de expansão, também o foi de crise, pois a superprodução industrial dessas potências não encontrava absorção em seus territórios nacionais, gerando uma expansão sem precedentes no comércio internacional. Deste modo, o capital financeiro assume uma posição hegemônica dentro dos grandes conglomerados, buscando a unificação e ocupação em todo o globo, pelo capitalismo. Como todo movimento de unificação, este não foi pacífico. Em meados de 1870 tal movimento inicia-se e consolida-se daí para frente com guerras de colonização, recolonização e de conquista de áreas de influência e de territórios econômicos (MEDEIROS, 1978, p. 01-06). Esse período histórico que vai de 1870 a 1914, bem como em período 19 posterior, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial (1914 a 1945), pode ser sintetizado da seguinte forma: a) o sistema econômico, já hegemônico à escala mundial, passa a ser estruturado não mais ao nível de um capitalismo atomizado, mas sim pelo capitalismo financeiro monopolista, que se mostrava mais capacitado para operar em economia de escala, dentro da concorrência internacional em busca de mercados, de matérias-primas e de realização lucrativa de capital; b) este predomínio de economias de escala no sistema econômico global provoca e estimula, de modo dinâmico e progressivo, as novas técnicas de administração e de organização do trabalho social; ao empirismo sucede o planejamento; ao institucionismo, a racionalização; a Universidade começa a se transformar, a fim de tornar-se apta a servir às novas condições de vida; c) com a acentuação do desequilíbrio indústria-agricultura em favor da industria, as nações industriais assumem uma posição nitidamente hegemônica sobre as nações agrícolas; culturalmente, civilização passa a ser sinônimo de industrialização; intensifica-se, de modo extraordinário, o processo de urbanização; a sociedade urbano-industrial define-se como uma categoria histórica; d) industrialização e urbanização provocam o aparecimento, no cenário político e social, das grandes massas populares; define-se o conceito de sociedade de massas; [...] ao lado de ideologias otimistas, utilitárias, pragmáticas e reformistas surgem, também, doutrinas apocalípticas da civilização ocidental; a revolução socialista torna-se uma realidade histórica, com a Revolução bolchevique de 1917, assim como rebelião das massas, concretizada na Revolução mexicana nos anos 10; a I Guerra Mundial para a frente; guerras e revoluções sociais se entrelaçam e se condicionam; e) o nacionalismo econômico e político, o militarismo e o livre-cambismo passam a ser, simultaneamente ou sucessivamente praticados por todas as nações, dependendo de suas posições de força dentro do sistema mundial; as grandes potencias, que em geral haviam atingido este status pelos caminhos do nacionalismo e do protecionismo, mais ou menos dentro dos postulados do Sistema Nacional de Economia, passam a defender, nas relações mundiais de mercado, o livre-cambismo; as demais nações oscilam entre o protecionismo e o livre-cambismo, muitas vezes tentando conciliálos com maior ou menor êxito relativo, dada a situação de economias reflexas e dependentes em que haviam sido colocadas; f) crise generalizada e progressiva, mas desigual ao nível das nações, do Estado liberal; suas instituições, como o sufrágio universal, o sistema de partidos políticos, a divisão dos poderes do Estado, o Parlamento, as liberdades públicas e as garantias individuais, assim como o próprio conceito de democracia passam a ser reavaliados criticamente, procurando dar-se-lhes novos conteúdos; buscam-se formas de institucionalizar-se o amplo intervencionismo estatal, o autoritarismo, o totalitarismo, a “democracia social”, o corporativismo etc (MEDEIROS, 1978, p. 01-04). Com o término da Segunda Guerra Mundial as superpotências de então adaptaram-se a um sistema de gestão abrangente denominado Guerra Fria. Com este sistema de gestão abrangente, cada uma utilizava-se da iminente ameaça do inimigo para justificar seus atos de violência, subversão, terror e agressividade dentro de seus domínios (CHOMSKY, 1989, p. 116). 20 O mundo de hoje é fragmentado por uma grande disputa; e não apenas uma disputa, mas uma batalha inescrupulosa pela dominação do mundo. Muitos ainda se recusam a acreditar que existem apenas dois lados, que a única escolha situa-se entre a conformidade ao outro (MILOSZ, 2010, p. 13). O mundo viu-se dividido em dois blocos, sendo que os países efetivamente tinham que tomar partido entre uma das duas superpotências. De um lado estava a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e de outro lado estava o Pacto de Varsóvia, que fragmentou a Europa em dois campos inimigos: a Europa do Oeste e a do Leste, cuja divisão foi marcada pelo muro de Berlim, levantado em 1961 (PAES, 1995, p. 05-06). No continente americano, a Guerra Fria ganhou novo impulso com a Revolução Cubana (1959-1960), a primeira revolução socialista da América. O clima tornou-se tenso sobretudo quando, em 1962, os EUA descobriram bases soviéticas para lançamentos de mísseis instaladas em Cuba. Depois desse fato, a enorme pressão que já se fazia sobre Cuba culminou com a sua expulsão da OEA (Organização dos Estados Americanos), surgida no pós-guerra justamente para alinhar os países americanos ao lado dos EUA. Na esteira dessa luta, as diplomacias americanas fixaram diretrizes para reger as relações continentais. Por um lado, estruturou-se a política de defesa integrada do continente, que deixava de lado os princípios de nãointervenção e de soberania das nações. Essa política justificou, sem dúvida nenhuma, a invasão da República Dominicana, em 1965, por tropas militares de vários países americanos, inclusive o Brasil, comandadas por um general brasileiro. A invasão era apresentada como uma ação defensiva dos países do continente contra o perigo vermelho. Outras formas de intervenção dos EUA recebiam ainda o rótulo de missões técnicas ou missões de cooperação. Por outro lado, consagrou-se o lema segurança e desenvolvimento”. Isto é, o crescimento econômico era visto como uma arma para evitar a expansão do comunismo nos países americanos (PAES, 1995, p. 09). Com a transformação do mundo em um lugar fragmentado por uma grande disputa pela dominação mundial, os Estados Unidos redesenharam sua política externa para criar e manter uma ordem internacional aberta, onde seus interesses pudessem prosperar, onde poderia haver expansão de seus mercados, atividades lucrativas, exportação, exploração de recursos minerais e humanos, ou seja, uma ordem internacional aberta, aberta ao ingresso e exploração econômica, político e militar, dos Estados Unidos. […] la política exterior de Estados Unidos está diseñada para crear y mantener un orden internacional, en el cual los intereses económicos estadounidenses puedan prosperar; un mundo de «las sociedades abiertas», en el sentido de sociedades abiertas a inversiones lucrativas, a la expansión de mercados de exportación y de transferencia de capitales, y a 21 la explotación de recursos materiales y humanos por parte de compañías estadounidenses y subsidiarias locales. «Sociedades abiertas», en un sentido verdadero del término, son sociedades que están abiertas a la penetración económica y al control político de Estados Unidos (CHOMSKY, 1989, p. 12). Criando uma ordem internacional aberta o principal inimigo que pode se levantar é geralmente a população nativa, que tem a infeliz tendência de sucumbir diante das ideia inaceitável de utilizar seus recursos próprios para suas próprias finalidades. Assim, a maior preocupação dos Estados Unidos quanto a sua política externa, é garantir a liberdade de roubar e de explorar (CHOMSKY, 1989, p. 13-16). […] el significado del termino «comunista»: la amenaza principal del «comunismo» observó el equipo, es la transformación económica de las potencias comunistas «en formas que disminuyen su voluntad y su capacidad de complementar las economías industriales occidentales» allí donde el «Occidente » incluye al capitalismo japonés. Se entiende que dichas economías capitalistas industriales deben seguir firmemente dentro del «marco del orden global» manejado por Estados Unidos, como dijo Kissinger. Esta es un buena definición del término «comunista» tal y como es empleada actualmente en el discurso político de Estados Unidos. En síntesis, los «comunistas» son aquellos que intentan utilizar los recursos para sus propios fines, interfiriendo así con el derecho de robar y explotar. Esta es la doctrina central de la política exterior. Naturalmente, Estados Unidos es, consecuentemente, «anticomunista» mientras que sólo es selectivamente antifascista (CHOMSKY, 1989, p. 17). A política exterior dos Estados Unidas está moldada para assegurar um ambiente favorável a indústria, ao comércio, às instituições financeiras dos próprios estadunidenses. A vontade das empresas privadas estadunidenses, das quais uma grande parte controla o Estado, é manter uma área livre que permitiria a manutenção das políticas criadas na guerra fria, a saber, intervenção e subversão, alimentando o capitalismo (CHOMSKY, 1989, p. 123). O capitalismo já existia desde o século XIX no Brasil, no entanto, devemos ao imperialismo dos Estados Unidos a implantação do capitalismo como forma de acesso às massas de suas benesses. Poderíamos ser iguais às fantasias nos passadas desde 1930 pelos filmes hollywoodianos. O capitalismo assim ingressou em nosso país de forma clássica, “importando barato e exportando caro”. Na segunda metade do século XVIII, quando iniciou a Revolução Industrial na Inglaterra, o Brasil estava entregue às vacas (FRANCIS, 1986, p. 71-83). Não já dúvida de que o Brasil se secularizou e que, ao menos desde a Velha República, o pensamento das elites se volta para soluções materiais 22 dos problemas brasileiros. O Positivismo é a ideologia dominante, o progresso, de cima para baixo, autoritário e imposto pelo mecanicismo científico, às vezes refinado com livros-textos que são orelhas de métodos de administração de empresas dos EUA; mas é progresso o que se quer (FRANCIS, 1986, p. 77). Nos primórdios de 1960 ninguém mais reconhecia as cidades brasileiras de 1945. Nossas forças produtivas refletiam a expansão industrial. Finalmente, entrávamos no século XX. Juscelino, através da ajuda externa, financiou uma expansão infraestrutural nunca antes sonhada no Brasil, imprimiu e pegou emprestado ou inflacionário a cifras voluptuosas, o que além de endividar sobremaneira o país, produziu uma diversificação capitalista (FRANCIS, 1986, p. 84). Nossa história não registra nada semelhante às revoltas ocorridas em Roma, Europa da Reforma ou Contrarreforma, em nosso país nunca houve sequer algo semelhante. Desde nossa “colonização”, fomos influenciados pelo que havia de mais retrógrado na Europa, e até meados do século XX, mantínhamos entranhado em nossa cultura seus hábitos e maneira de pensar. Acabamos por ignorar os impulsos industriais do século XVIII. Foi tão somente em 1950-1975, que o Estado, graças a empréstimos externos e aos programas de ajuda dos Estados Unidos, teve o papel de criar uma infraestrutura necessária para nos dar a revolução industrial (FRANCIS, 1986, p. 89-95). A assistência econômica por parte dos Estados Unidos é um dos principais instrumentos da política externa do país (PARKER, 1977, p. 116). Ora, essa “ajuda”, geralmente está implicitamente uma finalidade política implícita, por isso, Criou-se um padrão, a partir dos programas de ajuda dos Estados Unidos ao Brasil, durante a década de sessenta, de negar assistência a quem se percebesse estar alinhado com a esquerda racial, ou com os comunistas, canalizando-a mais amiúde para os governadores e instituições que sobressaíssem como protetores de uma sociedade não-comunista (PARKER, 1977, p. 117). A política estadunidense tem como objetivo assegurar um ordem internacional aberta favorável a suas indústrias, comércios, instituições financeiras, etc., ou seja, favorável à ela. Nos países em desenvolvimento, a preocupação dos Estados Unidos é com os seus nativos, sendo que a política da Segurança Nacional está orientada, é dirigida para as mesmas finalidades. Nesses países sua preocupação é com a proteção e defesa desses contra o inimigo, assim, a política da Segurança 23 Nacional está voltada para o mesmo fim, proteger o sistema capitalista, proteger a existência do próprio país (Estados Unidos). Não obstante a isso, se faz necessário criar todo um sistema ideológico para assegurar que a população nativa se mantenha indiferente, apática (CHOMSKY, 1989, p. 17). 1.2 Teoria e Ideologia da Segurança Nacional: a defesa do país contra a “subversão interna e externa do comunismo” Concebida em um momento histórico onde ocorrem diversas e profundas transformações na sociedade e no contexto internacional, enfrentando a até então neutralidade do governo brasileiro, a Segurança Nacional funda-se sobre os pilares dos Objetivos Nacionais Permanentes (ONP) e dos Objetivos Nacionais Atuais (ONA), propugnando o envolvimento incondicional do Brasil ao Bloco Ocidental, dando ênfase para a defesa do continente americano contra as agressões do bloco comunista - agressões externas (OLIVEIRA, 1976, p. 26). Os Objetivos Nacionais Permanentes consistem em “objetivos políticos que resultam da interpretação dos interesses e aspirações nacionais <<que motivam, em dada época histórica, toda manifestação de um povo como Nação>>”, e os Objetivos Nacionais Atuais, por sua vez, são “derivados da análise conjuntural dos impedimentos ou oposições à realização dos ONP” (OLIBEIRA, 1976, p. 29). Ou seja, a Segurança Nacional, aplicada aos ONP, produz os ONA. Para a criação da Política de Segurança Nacional, utilizou-se da geopolítica, cuja fundamentação se faz nos princípios de espaço político e posição geográfica (OLIVEIRA, 1976, p. 31). No Brasil foram utilizadas três características geopolíticas fundamentais para a criação da Política de Segurança Nacional, a saber: 1) o espaço político, que compreende as características gerais do território (extensão; forma; regiões físicas, demográficas e econômicas; fronteiras; regiões culturais, étnicas e lingüísticas, etc.). 2) A posição do Brasil, situada à margem dos principais rotas do comércio mundial e das geodésicas <<segundo as quais se tem manifestado até hoje (...) as tensões mais fortes e perigosas dos antagonismos internacionais>>. 3) Os blocos continentais de poder que definem as probabilidades de ocorrência de conflitos com o Brasil, definidas nas hipóteses de guerra (OLIBEIRA, 1976, p. 31). 24 Com base nessas características geopolíticas, o Conceito Estratégico Nacional (CEN) estabeleceu diversas diretrizes para a política de Segurança Nacional, analisando os ONP a luz de toda uma conjuntura nacional e internacional, tendo como valor, todos os recursos diversos e possíveis de mobilização, bem como todos os recursos utilizáveis para obstruir a realização dos ONP, como por exemplo, pressões dominantes (OLIVEIRA, 1976, p. 30-31). Em resumo, podemos dizer que: [...] estabelecidos os Objetivos Nacionais Permanentes, a Política de Segurança Nacional (conjunto de planos, regulamentos, leis e programas da área de Segurança Nacional) aciona o poder nacional (<<expressão integrada dos meios de toda ordem de que dispõe efetivamente a Nação, numa época considerada, para promover, sob a direção do Estado, no âmbito interno e externo, a consecução e a manutenção dos Objetivos nacionais>>) – que compreende os poderes Político, Psicossocial, Econômico e Militar para a realização daqueles Objetivos, através de <<grau relativo de garantia>> que o Estado oferece à Nação. Em outras palavras: <<a Política comanda a Estratégia, fixando-lhe Objetivos. O Estado é o agente na condução da estratégia; o Poder Nacional é o instrumento da ação da estratégia>> (OLIVEIRA, 1976, p. 34). Nesse contexto de política e estratégia, influenciada diretamente pela experiência da National War College, surge a Escola Superior de Guerra (ESG).3 Sua criação foi Intimamente associada a dois fatores: a participação na Segunda Guerra Militar – através da Força Expedicionária Brasileira (FEB) – e o debate político acerca da exploração do petróleo brasileiro (OLIVEIRA, 1976, p. 19). A Escola Superior de Guerra foi criada com base no modelo do National War College, quando os militares brasileiros que integraram a Força Expedicionária Brasileira (FEB), antes de retornarem ao Brasil após terem participado da Segunda Guerra Mundial, foram enviados aos Estados Unidos para entrar em contato com suas instituições militares de ensino. Ali, os oficiais brasileiros perceberam a demonstração da superioridade militar3 Foi a partir do êxito da Revolução Cubana que os EUA alteraram sua política externa, adotando uma nova estratégia, a contrainsurreição, que passou a ser difundida pelas escolas de guerra a partir de 1961. No plano militar passou-se a readequar as instituições para o treinamento de oficiais latinoamericanos segundo as novas orientações da doutrina de Segurança Nacional, desenvolvida desde 1946, pela National War College, com objetivo de criar uma doutrina para estudar e aperfeiçoes a política externa dos EUA no contexto da Guerra Fria, principalmente a partir da perspectiva da segurança coletiva. As ditaduras civil-militares instauradas no Brasil, Bolívia, Uruguai, Chile e Argentina foram marcadas pela aplicação das diretrizes da doutrina de Segurança Nacional (FERNANDES, 2009, p. 835-836). Sobre o assunto, ver: SANTOS, Boaventura de Sousa [et al.] (Org.). Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro: estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Coimbra (Portugal): Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2010, PADRÓS, Enrique Serra (org.); [et. al.]. Memória, verdade e justiça: as marcas das ditaduras do Cone Sul. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2011. 25 bélica norteamericana e o clima da Guerra Fria. A ESG teve dois nascimentos. O primeiro ocorreu em 1948, sendo a continuidade do projeto lançado em 1942, que consistia em um curso de Alto Comando a ser freqüentado por generais e coronéis e, posteriormente, por altos oficiais das três armas; o segundo foi em 1949, quando o projeto de 1942 foi rapidamente atropelado pelo contexto da Guerra Fria, momento em que os Estados Unidos enviaram uma missão de assessoria. Assim, pela Lei nº. 785, de 20 de agosto de 1949, surgia a ESG [...] (FERNANDES, 2009, p. 841). Opostamente à escola estadunidense, a brasileira se propõe a incluir civis dentro de seus quadros, assim, através da Escola, estabelece-se vínculos políticos e ideológicos entre a instituição militar e elites civis, 4 preparando esses segmentos para examinar questões referentes à Segurança Nacional, surge assim, a Doutrina de Segurança Nacional. A ESG, antes de ser considerada uma parte do aparelho repressivo das Forças Armadas contra as ameaças à Segurança Nacional brasileira, é uma escola, e como escola, possui objetivos técnicos e político-ideológicos. Possui objetivos técnicos na medida em que oferece cursos para formação dos altos militares - Curso de Estado Maior e Comando das Forças Armadas (CEMCFA) – e objetivos político-ideológicos, na medida que seus demais cursos possuem a intenção de garantir um tratamento básico e uniforme, tanto a civis como a militares, que estejam ligados a questões envolvendo a Segurança Nacional do país – Doutrina de Segurança Nacional (DSN) (OLIVEIRA, 1976, p. 25). [...] a DSN sustenta implícita e explicitamente que a definição e implementação do interesse coletivo, expresso nos Objetivos Nacionais, se torna possível somente pela atuação de uma <<contra-elite>> localizada no aparelho do Estado, que é exatamente o setor militar. Esse caminho (o do interesse coletivo), parece-nos, estabelece os elos ideológicos entre a DSN e as classes sociais (OLIVEIRA, 1976, p. 40). Em razão da possibilidade de uma nova guerra entre Ocidente e Oriente é que surge o elemento fundamental na etapa para a formulação de uma Segurança Nacional, a ideologia. Assim, em decorrência das transformações que ocorriam tanto intermanete como externamente, a Escola Superior da Guerra difundiu entre elites civis e militares uma determinada concepção dos problemas relativos ao país, mais especificamente ao desenvolvimento econômico, instituições políticas e vinculações 4 Por elites civis entendemos parte do empresariado brasileiro e de representantes de multinacionais instalados no país. Segundo Dreifuss, as elites civis devem ser entendidas como o núcleo de uma elite orgânica empresarial cuja visão era a de vanguarda, um grupo muito preparado, sofisticado e bem equipado. Sobre o assunto, ver: DREIFUSS, René Armand. 1964, a conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 26 do Brasil ao campo das relações (econômicas, políticas e ideológicas) internacionais (OLIVEIRA, 1976, p. 28), problematizando entre outros, os seguintes temas: a) a conveniência ou inconveniência da industrialização do País; indústrias naturais versus indústrias artificiais; livre-cambismo versus protecionismo; destino agrário e futuro industrial do País; [...] b) o alinhamento ou realinhamento do País no contexto das grandes potências econômicas e militares; novo mundo e velho mundo. A Doutrina Monroe; nacionalismo; ufanismo; pan-americanismo; pan-germanismo; comunidade luso-brasileira; c) a necessidade e os caminhos para orientar o País no sentido de uma inevitável modernização institucional face ao impacto da emergente sociedade urbano-industrial-tecnológica e de massas, com o mínimo possível, ou mesmo sem nenhum risco para o tradicional esquema de elites do Poder; a crise de degenerescência do caráter nacional”, a Liga de Defesa Nacional, a campanha do serviço militar obrigatório, o retorno do campo; a organização do Estado Nacional; a unidade política e social do País; a superação das autonomias regionalistas e dos particularismos e facciosismos político-partidários; o nacionalismo paulista; o fortalecimento do Poder Central; o Estado forte; revisionismo constitucional; tradicionalismo, autoritarismo e liberalismo; d) a necessidade e os meios de integrar nossas massas urbanas proletárias, então emergentes, no processo político nacional; a conversão do ex-escravo, do mestiço alforriado e do imigrante em matuto e em operário urbano; [...] investigação da personalidade do brasileiro; superioridade e inferioridade racial; e) o transplante de ideias e de doutrinas europeias e norte-americanas para o Brasil e a crítica ao mesmo; cosmopolitismo e cultura nacional; a imitação como defeito, o equivoco ou ingenuidade de nossas elites intelectuais; o ceticismo; ensaios de confronto crítico dos modelos estrangeiros com a realidade brasileira [...] através da postulação do “abrasileiramento” dos mesmos (MEDEIROS, 1978, p. 07-08). Não se pode, no entanto, atribuir exclusivamente a Escola Superior da Guerra à criação desse pensamento político-ideológico, tão somente sua difusão, pois no pensamento político brasileiro há elementos de etapas históricas anteriores (OLIVEIRA, 1976, p. 24).5 Foi propriamente na concepção política que a Segurança Nacional visou promover a internalização da segurança, passando da proteção contra agressões externas para a criação de uma barreira interna contra a proliferação dos ideais comunistas - agressões internas. Foi após uma reflexão sob a Guerra da Coréia, que o conceito de Segurança Nacional sofre uma mudança substancial, refletida na internalização desse conceito, isso porque o comunismo poderia manipular e potencializar 5 as tensões sociais brasileiras em decorrência da fase do Esse pensamento político-ideológico vem sendo desenvolvido muito antes do período pré-ditatorial (1946-1964), já com Vargas – Revolução de 1930 – surge esse zelo reformista com o sistema político e com a estrutura administrativa que continuará sendo explorado pelos seus sucessores presidenciais (SKIDMORE,1976, p. 42). 27 desenvolvimento em que nos encontrávamos (OLIVEIRA, 1976, p. 27), pois se verificava: a) O despreparo e ineficiência das elites políticas. b) A inadequação das estruturas políticas e instituições governamentais ao encaminhamento das questões de desenvolvimento econômico e Segurança Nacional. c) A ingenuidade política e as características culturais do povo brasileiro, que o tornam <<presa fácil>> da ação comunista. d) Infiltração do movimento comunista internacional em todas as áreas, setores e instituições sociais, numa ação que caracteriza uma agressão interna (OLIVEIRA, 1976, p. 22-23). Foi ao julgar as elites e as massas despreparadas para enfrentar o real inimigo, que a Doutrina de Segurança Nacional se propõe a habilitá-las para a interpretação e implementação dos Objetivos Nacionais, sendo que as Forças Armadas apareciam como um instrumento para a manutenção da fronteira interna ao comunismo. Essa intervenção passa a ocorrer de duas formas, diretamente, pela alteração do quadro político-institucional, e, indiretamente, através da alteração e controle de outros aparelhos – como por exemplo, imprensa, escolas, igrejas, etc (OLIVEIRA, 1976, p. 41-55). Com o espaço vazio deixado pelo presidente – crise da renúncia de Jânio Quadros até a deposição de João Goulart – e com o medo gerado pela ameaça comunista as classes sociais, os militares assumem o controle do país (FRANCIS, 1986, p. 43). Em 9 de abril de 1964, o poder militar institucionaliza a Segurança Nacional do país contra a ameaça interna do comunismo, através do Ato Institucional nº 1 (COUTO, 1999, p. 436). Em razão de sua fácil manipulação, são retiradas das massas a plenitude da cidadania e a participação direta no processo eleitoral de escolha dos governantes, que é considerada a primeira vinculação ideológica da Doutrina da Segurança Nacional. Posteriormente, surge a segunda vinculação ideológica da Doutrina da Segurança Nacional, que difundia a ideia de que “o sacrifício do bem-estar poderia vir a ser uma pré-condição da realização dos Objetivos Nacionais, especialmente da Política de Segurança Nacional” (OLIVEIRA, 1976, p. 42). Da propositura da revolução foram reforçados no decorrer do período, o autoritarismo, a impunidade e a censura, que vão desde o AI (Ato Institucional) nº 1, em 1964, até o governo do Presidente Figueiredo, iniciado em 1979. Na tentativa de eliminar o vírus comunista da sociedade brasileira buscou-se eliminar todo tipo de 28 contestação comunista contra a “revolução democrática”, através de prisões, cassações, etc. “Em termos ideológicos, significava reprimir os dissidentes e suas formas de organização como germens introduzidos de fora para dentro, pela subversão internacional, sendo considerados como ‘inimigos internos’” (SADER, 1990, p. 19). Protestos organizados por estudantes e intelectuais comunistas valeram-se como justificativa para o AI-5, que fortificou o combate contra a ameaça virulenta do comunismo (FRANCIS, 1986, p. 47). Os Atos Institucionais foram promulgados após a “Revolução de 64” para legitimar diversas ações tomadas pelo militares brasileiros contra a ordem constitucional. A Constituição de 1964, vigente na época da revolução, não autorizava as práticas legitimadas pelos Atos Institucionais, por esta razão a necessidade dos Atos (decretos). Entre o início da revolução até seu término, foram impostos diversos Atos Institucionais, dentre eles, destacamos: o AI nº 1, que cassou os direitos políticos e os direitos dos cidadãos da oposição ao regime, que marcou as eleições de 1965 – este ato ia desde limitações às garantias individuais, passava por cassações políticas, sequestro, tortura e alcançavam até a morte; o de nº 3, que estabeleceu eleições indiretas para os governos dos estados, prefeitos das capitais da Federação e para os municípios que eram rotulados como vitais para a Segurança Nacional; e o AI nº 5, que fechou o Congresso Nacional, suspendeu as garantias previstas na Constituição e que outorgou plenos poderes ao Poder Executivo para legislar sobre as mais diversas áreas. O AI nº 5 promoveu a suspensão dos direitos do cidadão, como o habeas corpus, a liberdade de ir e vir, direito a greve, livre associação sindical, proibição de frequentar determinados lugares, etc. Com posse do Presidente Costa e Silva e a decretação do AI nº 5, em dezembro de 1968, diversas manifestações culturais e a imprensa foram censuradas. Movimentos que se opunham ao governo anticomunista eram reprimidos. Políticos comunistas foram cassados, prisões e torturas foram necessárias para salvaguardar nossa Segurança Nacional (RODRIGUES, 1990, p. 03). Fez-se a “revolução” para salvaguardar nossa “Segurança Nacional”, nossa “democracia”, “nossos ideais”, “crenças”, fez-se a “revolução” para salvar o país do comunismo. Para salvar o país dessa ameaça houve a necessidade de se restabelecer a ordem social e retomar a expansão econômica, foram necessários atos mais fortes e intensos – Atos Institucionais – para eliminar a ameaça 29 “comunista” já instalada em nosso Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como nos sindicatos, escolas, sistemas de difusão (rádio, televisão e jornais, por exemplo), dentre outros, pois caracterizavam uma ameaça interna a Segurança Nacional. Surge assim, no contexto de preservação da estrutura sobre a qual está assentada a sociedade brasileira o principal elemento para a formulação de uma Teoria de Segurança Nacional, a ideologia (OLIVEIRA, 1976, p. 28). 1.3 O golpe militar de 1964: a ideologia e seus enunciados narrativos 6 O mundo, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, vive uma alta conflituosidade econômica, política e social. No intervalo entre os anos de 1946 e 1964, no período do pré-golpe militar, no Brasil não é diferente, pois esse período também é marcado por uma alta desordem, tanto no espaço econômico, quanto na esfera social e política, que demandaria a necessidade de uma alteração das bases da comunidade brasileira. Assim, abastecidos pelas ideias populistas de Getulio Vargas, a sociedade brasileira inicia um processo de auto-organização democrática que, entretanto, viria a ser afetado drasticamente nos anos seguintes (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p. 12-13). Durante este período, o embrião do golpe militar já germinava em algumas esferas da comunidade brasileira, aguardando o momento adequado para revelar. Quando da inesperada renúncia à Presidência da República em 25 de agosto de 1961 por Jânio Quadros, seu Vice-Presidente, João Goulart estava fora do País, cumprindo suas obrigações diplomáticas oficiais nas nações orientais, China 6 Por definição do direito público moderno, define-se como ditadura o período decorrente da adoção de regimes autoritários por parte dos Estados diante das crises das democracias depois da Primeira Guerra Mundial, e não como estado de exceção. Terminologicamente, estado de exceção tem suas origens no iustitium Romano. Em Roma, quando houvesse notícia de algo que poderia por em perigo a República, o Senado emitia um senatus consultum ultimum, onde pedia aos seus cônsules, pretores, tribunos e até mesmo aos cidadãos, para que tomassem qualquer medida a fim de salvar o Estado. Era com base na declaração do tumultus (situação de emergência provocada, por exemplo, por uma guerra externa, insurreição ou guerra civil) que se proclamava o iustitium. Este termo significa, literalmente, “interrupção, suspensão do direito”. Ou seja, com sua declaração, acarretava a suspensão, não apenas da administração da justiça, mas a suspensão do próprio direito, produzindose um vazio jurídico. Efetuava uma interrupção e uma suspensão de toda a ordem jurídica. Por esta razão, não se pode interpretar o estado de exceção sob o paradigma de uma ditadura. Modernamente, o estado de exceção e ditadura é tido como sinônimos, o que contribui para a interpretação do instituto e forma equivocada. Estado de Exceção não se confunde com ditadura, pois esta se configura através da plenitude de poderes, e aquele, pela interrupção do direito (AGAMBEN, 2004, p. 67-74). 30 Comunista, Polônia, URSS. De regra, com a renúncia do presidente, seu posto deveria ser assumido pelo vice, João Goulart, porém, ao tempo de sua ausência do país dada sua missão diplomática, os ministros militares se opõem a sua posse (FIORIN, 1988, p. 26). Em razão das relações políticas de Goulart, os lideres militares eram contrários a Goulart,7 especialmente os três ministros militares, General Odílio Denys, Brigadeiro Grun Moss e Almirante Sílvio Heck, que agiram vigorosamente para impedir o regresso de Goulart como Presidente. No entanto Goulart possuía apoio de alguns governadores (Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina e Paraná), de facções do exército (especialmente o III Exército) e de populares, que se pronunciaram a favor da posse de Goulart. Ora, impedir que Goulart assumisse o poder era ilegal, uma vez que o mesmo tinha sido eleito para tal pela população (PARKER, 1977, p. 20-21). Tal ato inflama movimentos populares no Brasil denominados Movimentos da Legalidade – composto por operários, estudantes e aliados ao progressismo –, que buscavam a posse de João Goulart. No Rio Grande do Sul, as manifestações foram intensas e encabeçadas pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Temerosos de uma eventual guerra civil, os ministros militares aceitam a solução aprovada pelo Congresso, anuindo com a posse de João Goulart, com uma série de restrições advindas do sistema parlamentarista (BARROS, 1990, p. 58). Aconselhado a aceitar a diminuição de seus futuros poderes presidenciais como uma forma de evitar uma possível guerra civil – principalmente entre o Rio Grande do Sul e o Governo Federal – João Goulart acaba anuindo à proposta, colocando um fim ao perigo imediato de guerra. Assim, no dia 2 de setembro de 1961, chega-se a um meio-termo, estabelecendo-se um sistema parlamentarista modificado no Brasil, e no dia 7 de setembro de 1961, João Goulart foi empossado como Presidente do Brasil sob esse regime parlamentarista modificado (PARKER, 1977, p. 20-21). 7 Quando retornou à Presidência em 1951, Getúlio Vargas convidou seu afilhado e fiel colaborador político João Goulart para assumir o Ministério do Trabalho. A parcela antigetulista do governo via em Jango um “demagogo sindicalista”, “admirador do justicialismo peronista”. Goulart era visto pelos círculos militares de maior influência com sendo, no mínimo, esquerdista. Em razão de sua viagem a China, defendia uma política econômica externa aberta com países comunistas, e como apoiava a revolução cubana, ficou ainda mais rotulado (LABAKI, 1986, p. 35-56). Sobre o manifesto dos Ministros Militares, de 30 de agosto de 1961, contra a posse de João Goulart na Presidência da República quando da renúncia de Jânio Quadros, ver: ANDRADE, Auro Moura. Um congresso contra o arbítrio: diários e memórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 31 A reforma constitucional determina que um presidente, eleito pelo Congresso, nomearia um primeiro-ministro com a aprovação da Câmara dos Deputados; o primeiro-ministro, como presidente do gabinete, desempenharia os poderes executivos anteriormente exercidos pelo presidente; o Congresso poderia destituir o primeiro-ministro; um plebiscito seria realizado em 1965 para que o povo decidisse se o regime parlamentarista continuaria a existir no Brasil o não (FIORIN, 1988, p. 26). Assim, foram atribuídos ao Congresso Nacional parte dos poderes presidenciais. Somente no dia 06 de janeiro de 1963 houve a sanção negativa por parte da população brasileira, que votou contra o regime parlamentar, assim, voltouse novamente ao regime presidencialista. Foi em 1963, após um plebiscito questionando a população sobre a permanência ou não do sistema parlamentarista, que os plenos poderes presidenciais foram “restituídos” a Goulart. Goulart torna-se, enfim, Presidente. De um total de 12.773.260 votos, 9.457.448 foram pelo retorno ao presidencialismo e 2.073.582 pela manutenção do parlamentarismo. 935.072 votos foram nulos e 307.158 em branco (BARROS, 1990, p. 60-61). Quando de sua posse, o Presidente Goulart herdou uma economia muito enfraquecida, em parte, pela política de crescimento muito rápido realizada pelo exPresidente Juscelino Kubitschek – “cinquenta anos de progresso em cinco” –, e em parte pelas consequências imediatas das medidas econômico-financeiras colocadas em prática pela administração de Jânio Quadros (PARKER, 1977, p. 31). A realidade brasileira enfrentava diversos problemas sociais ligados principalmente ao crescimento da população nas metrópoles que exigiam do governo políticas públicas nas áreas da saúde, habitação, educação, transporte e saneamento básico. No campo, os trabalhadores rurais enfrentavam uma verdadeira miséria, isto porque foram deixados à margem das políticas desenvolvimentistas, crescendo também a mobilização em defesa da reforma agrária (BARROS, 1990, p. 60). No governo, Goulart adotou uma política interna independente que visava controlar a inflação e manter o crescimento, evitando eventuais pontos de estrangulamento no sistema, os quais introduziram medidas de reforma tributária e agrária. O plano projetava um alto nível de investimento para dar continuidade ao crescimento econômico, que seria financiado através da criação de novos tributos impostos aos setores mais ricos da população e pela redução de subvenções governamentais às indústrias. Externamente, a política adotada por Goulart depreciava as alianças comprometedoras e dava certa recomendação a uma abertura para com os países do bloco comunista, por serem potenciais parceiros 32 comerciais do Brasil (PARKER, 1990, p. 28-55). Já as relações com os EUA eram mantidas diplomaticamente com muita cautela e habilidade, ainda mais quando sobrevieram as crises de 61 e 62, envolvendo Cuba (BARROS, 1990, p. 60). Enfrentando crises atrás de crises, o governo pouco realizava. Assim como o executivo, o legislativo pouco apresentou em 1963, sendo considerado um de seus maiores períodos de improdutividade legislativa. O ano terminou com grandes impasses no governo. Dentro do plano econômico, pretendia-se estabilizar a inflação e reduzi-la em 30%, no entanto a inflação que já era de 60% em 1963 agravou-se ainda mais. O Produto Interno Bruto (PIB) atingiu sua taxa mais baixa, 1,5%. O déficit do Tesouro Nacional atingiu 500 bilhões de cruzeiros, enquanto que a previsão era de no máximo 300 bilhões negativos. As despesas com pagamentos cresceram 65%, enquanto estava estabelecido previamente um total de 34% (BARROS, 1990, p. 61-64). A administração federal tornara-se ineficaz, cada vez mais cresciam as dificuldades estruturais para a implantação das Reformas de Base, tensões nas relações econômicas internacionais, o alto custo de vida – decorrente da inflação –, tornava obscuro o futuro do país. O governo de Goulart passa a sofrer pressões realizadas por movimentos populares organizadas, pela esquerda em geral e também pela violenta oposição dos setores civis e militares. Na tentativa de buscar o apoio popular, Goulart, através de sua assessoria sindical e do Comando Geral dos Trabalhadores, organiza, no dia 13 de março, o Comício das Reformas, na Central do Brasil (BARROS, 1990, p. 65). [...] no dia 13 de março, num grande comício na praça em frente à Central do Brasil (ao lado do Ministério da Guerra), anunciou sua disposição de lançar o governo na campanha pelas reformas de base. Assinou dois decretos. Um desapropriava as terras ociosas das margens das rodovias e açudes federais. Outro encampava as refinarias particulares de petróleo. No palanque, o líder do governo no Senado disse que “se o Congresso Nacional não aprovar as reformas, perderá sua identidade com o povo”. Era um governo em crise, com a bandeira das reformas hasteada no mastro da intimidação. À tensão política somava-se um declínio econômico. O presidente dizia que “o vertiginoso processo inflacionário a que estamos submetidos irá fatalmente arrastar o país à bancarrota, com todo o sinistro cortejo de um desastre social de proporções catastróficas”. Os investimentos estrangeiros haviam caído à metade. A inflação fora de 50% em 1962 para 75% no ano seguinte. Os primeiros meses de 1964 projetavam uma taxa anual de 140%, a maior do século.Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra a economia registrara uma contração na renda per capita dos brasileiros. As greves duplicaram, de 154 em 1962, para 302 em 63. O governo gastava demais e arrecadava de menos, 33 acumulando um déficit de 504 bilhões de cruzeiros, equivalente a mais de um terço do total das despesas (GASPARI, 2002a, p. 48). Após a realização do Comício, setores representantes das classes médias – grandes proprietários e políticos de direita –, erguendo a bandeira do anticomunismo, fé religiosa e da moral, saem às ruas para pedir o impeachment de Goulart. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada no dia 19 de março, em São Paulo, reuniu cerca de 500 mil pessoas (BARROS, 1990, p. 65). Era propagado pelas mídias que o governo de Jango atentava para toda a propriedade privada do país e que sua campanha comunista colocava em risco o direito de propriedade, à integridade da família, às escolas privadas, direito de expressão e de organização. Março passou a ser o mês do golpe. Tem início as articulações de grande parte da cúpula civil e de parcela da oficialidade militar (SADER, 1990, p. 15-16). Entre os grupos que preparavam a derrubada de Jango, o mais importante e mais bem organizado era o que reunia, sob o comando do general Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, militares da Escola Superior de Guerra e civis do Ipes. Muito mais do que uma sólida consciência golpista, esses oficiais possuíam um projeto de governo, formando a ideologia de que representavam a retomada nacional de ‘ideais modernizantes’, cultivados desde a década de 1920 (BARROS, 1990, p. 6667). No dia 31 de março de 1964 os militares colocam seus equipamentos e tropas na rua. É o golpe. O movimento é fulminante. Não houve resistência. O presidente é deposto em nome do “anticomunismo”, da “democracia”, da “governabilidade” e da “ordem” (COUTO, 1999, p. 435). Surge assim, um acordo historiográfico entre os vencedores e vencidos, onde foi estabelecido que Jango fora derrubado pela vontade geral do povo e das Forças Armadas (GASPARI, 2002a, p. 84), conforme demonstrado pela capa do editorial O Globo, do dia 2 de abril de 1964, apud Barbosa (2007, p. 185): Vive a Nação dias gloriosos. Porque souberam unir-se todos os patriotas, independente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados para salvar o que é essencial: a democracia, a lei e a ordem. Graças a decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que obedientes a seus chefes demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina, o Brasil livrou-se do Governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários a sua vocação e tradições. 34 O discurso propagado atinge sua finalidade. As Forças Armadas acendem ao poder e inicia-se o expurgo da ameaça “comunista”. Foi graças ao discurso propagado, mais acentuadamente a partir de 1961, que se manifestaram na sociedade brasileira formações ideológicas. Foi graças às representações elaboradas a partir da realidade, que se manifestou na falsa consciência popular, a manipulação dessas pelo novo regime que iria se instalar. Em 1961 tem início a campanha ideológica civil-militar que resultaria na “Revolução de 1964”. Compreendendo atividades que objetivavam efeitos a longo prazo, com reflexos sociais, econômicos e políticos, foram colocadas em prática duas modalidade de ações: primeiramente uma ação ideológica e social, e posteriormente, uma ação político-militar (DREIFUSS, 1981, p. 231). Na ação ideológica e social, a doutrinação geral tinha como finalidade apresentar ao público em geral algumas abordagens realizadas pela elite orgânica visando infundir e fortalecer nessas pessoas atitudes e pontos de vista mais tradicionais – direita –, e concomitantemente, estimular de forma negativa, pontos de vista mais popular-reformista – comunista. Essa doutrinação geral foi realizada pela mídia, através de uma “ação encoberta e ostensiva, de forma defensiva e defensivoofensiva”, constituindo-se de uma medida neutralizadora do pensamento que estava sendo propagado no país desde a era Vargas. Com base nessa infusão e fortalecimento de atitudes e pensamentos mais tradicionais, foi-se modelando diversas frações da sociedade em prol da mobilização popular (DREIFUSS, 1981, p. 231-232). Os canais de persuasão e as técnicas mais comumente empregadas compreendiam a divulgação de publicações, palestras, simpósios, conferências de personalidades famosas por meio da imprensa, debates públicos, filmes, peças teatrais, desenhos animados, entrevistas e propaganda no rádio e na televisão (DREIFUSS, 1981, p. 232). Começou assim a ser articulado amplas campanhas publicitárias e de propaganda a fim de se manipular a opinião pública. Graças a seu relacionamento “especial” com os mais importantes jornais, rádios e televisões brasileiras, o complexo Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) / Instituto de Pesquisas e 35 Estudos Sociais (IPES) – IPES/IBAD –, passa a gerar influências na opinião pública sobre assuntos de seu interesse.8-9 A propaganda ideológica permite disseminar, de forma persuasiva, para toda a sociedade, as idéias de determinado grupo. Depois de emitida através dos diversos meios e suportes de comunicação, elas passam a ser retransmitidas, direta ou indiretamente, no seio das diversas instituições sociais, ampliando e reforçando o processo de difusão. A ideologia, dessa forma, se espalha e impregna todas as camadas da sociedade. Na família, na escola ou no trabalho, em todas as partes e por todos os meios, todos passam a ser orientados para os mesmos fins e enquadrados dentro dos mesmos princípios (GARCIA, 1984, p. 78). Foi assim, através de uma guerra psicológica propagada, principalmente, através da rádio e da televisão, que a elite orgânica influenciou seus militantes contra o Executivo de Goulart. O IPES conseguiu estabelecer um sincronizado assalto à opinião pública, através de seu relacionamento especial com os mais importantes jornais, rádios e televisões nacionais, como: os Diários Associados (poderosa rede de jornais, rádio e televisão de Assis Chateaubrind, por intermédio de Edmundo Monteiro, seu direitor-geral e líder do IPES), a Folha de São Paulo (do grupo de Octavio Frias, associado do IPES), o Estado de S. Paulo e o Jornal da Tarde (do Grupo Mesquita, ligado ao IPES, que também possuía a prestigiosa Rádio Eldorado de São Paulo). Diversos jornalistas influentes e editores de O Estado de S. Paulo estavam diretamente envolvidos no Grupo de Opinião Pública do IPES. Entre os demais participantes da campanha incluíam-se: J. Dantas, do Diário de Notícias, a TV Record e a TV Paulista, ligadas ao IPES através de seu líder Paulo Barbosa Lessa, o ativista ipesiano Wilson Figueiredo do Jornal do Brasil, o Correio do Povo, do Rio Grande do Sul e O Globo, das Organizações Globo do grupo Roberto Marinho, que também detinha o controle da influente Rádio Globo, de alcance nacional. Eram também ‘feitas’ em O Globo 8 O IBAD, fundado em 1959, tinha como finalidade o combate às políticas desenvolvimentistas propostas pelo governo Juscelino Kubitscheck, planejando a inserção das grandes empresas e do capital internacional no Brasil, onde se utilizava de ações publicitárias para influenciar os debates econômicos, políticos e sociais do país. Era patrocinado por empresários brasileiros e estadunidenses. O IBAD criou a Ação Democrática Popular, desviando recursos para financiar candidatos contrários ao governo de João Goulart, nas eleições de 1962. O IPES foi criado logo após João Goulart assumir a presidência, em 1961. Assim como o IBAD, era patrocinado por grandes empresários brasileiros e pelo capital estrangeiro. Dedicava-se ao estudo e ao mapeamento do comportamento das classes médias e financiava instituições que eram formadoras de opinião. Tanto IBAD como IPES eram marcados pelo seu forte anticomunismo e apoiavam economicamente jornais e revistas da grande imprensa para desgastar a imagem do governo de Goulart (FERNANDES, 2009, p. 843-844). 9 Sobre o assunto, ver: CHAUI, Marilena; FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Ideologia e mobilização popular. Rio de Janeiro: Paz e Terra: Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, 1978; BROWN. James A.C. Técnicas de persuasão. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1971; TCHAKHOTINE, Serge. A mistificação das massas pela propaganda política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967; DOMENACH, Jean-Marie. A propaganda política. São Paulo: DIFEL, 1963; GARCIA, Jahr Garcia. O que é propaganda ideológica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984; e, MUCCHIELLI, Roger. Psicologia da publicidade e da propaganda. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1978. 36 notícias sem atribuição de fonte ou indicação de pagamento e reproduzidas como informação fatual. Dessas notícias, uma que provocou grande impacto na opinião pública foi que a União Soviética imporia a instalação de um Gabinete Comunista no Brasil, exercendo todas as formas de pressões internas para aquele fim (DREIFUSS, 1981, p. 233). Essa influência anti-Goulart e a ação eminente do “comunismo” no país causou uma reação quase histérica, principalmente da classe média, que acabou por fortalecer a necessária intervenção militar. Aliada a essa influência a elite orgânica propagava a mensagem da necessária reformulação social, econômica e política brasileira – ideologia nacional-reformista – dentro das classes trabalhadoras. Afastado da notoriedade pública, o IPES deixava ao IBAD e a ADEP/Promotion S.A a publicidade (DREIFUSS, 1981, p. 244-245). Assim o complexo IPES/IBAD montou uma importante rede de influência ideológica tanto na comunicação como na propaganda, utilizando-se de diferentes e variadas mídias de difusão para propagar seus ideais e sua ideologia contra o governo. Especial destaque merece a utilização da guerra psicológica pelos golpistas. Esta consistiu em, a qualquer preço, veicular notícias – independentemente de sua veracidade – que desenhassem para a opinião pública (e é importante salientar que esta é formada tanto por civis como por militares) um quadro de vitória do movimento contrário à posse de Jango, além de também minimizar a resistência e taxá-la de ‘liderada por comunistas’ (LABAKI, 1986, p. 59). Aliada a toda a disseminação ideológica realizada pelo complexo IPES/IBAD, a Igreja também exerceu um importante papel contra o governo de Goulart, exercendo um dos mais influentes canais para a doutrinação golpista. Desde nossa “descoberta”, a ideologia dominante no Brasil é a da contrarreforma da Igreja Católica. Ainda está presente em nosso meio o espírito autoritário, anti-individualista, absolutista. A ideia de algo que não seja imposto de cima para baixo é totalmente contrária a essa ideologia (FRANCIS, 1986, p. 71-72). Nossas elites compartilhavam dessa mentalidade – contrarreforma.10 10 Nossa colonização se processou pela ideologia da Contrarreforma que “[...] negava o próprio conceito de nação, no que resite, por definição, à autoridade supranacional da Igreja, ainda que obviamente tenha se ajustado à soberania de países e grupos que permaneceram fiéis a ela”. A igreja sempre foi multinacional. Sua ideologia, gerou uma dependência com os grandes centros estrangeiros, e apesar se nunca ser chamada de imperialista, estrangeira ou romana, sempre adquiriu uma nacionalidade junto aos outros países, ou seja, o catolicismo é brasileiro, assim como a Petrobrás. Atualmente, ela perdeu quase todo seu poder político – exceto em alguns países como Espanha, Portugal e Irlanda, por exemplo. É considerada partícipe de todos os regimes autoritários brasileiros até 1964, quando passou a ser considerada uma oposição tolerada. “É extraordinária a relativa imunidade que a Igreja gozou todos esses anos na demonologia dos nossos nacionalistas e 37 A única divergência real dessas elites é sobre a forma que esse poder deve assumir, se é do Estado-empresário, ou do Estado-militartecnocrático que financie o capital privado, ou do Estado Novíssimo, que seja pai, irmão, professor e médico do povo. Todos são nacionalistas, se definirmos esta palavra como o conceito de uma nação soberana e rica (FRANCIS, 1986, p. 94). Como se demonstrava papel fundamental para a elite orgânica, o clero – orientação conservadora – proporcionava a comunicação com as bases sociais populares, através de posições reformistas realizadas pela Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária Católica e pela Ação Popular (DREIFUSS, 1981, p. 254), propagandeando contra a tentativa de Goulart de tocar nos latifúndios e na propriedade privada. Assim, foram envolvidos nessa propaganda ideológica da direita os proprietários de terra, os colégios católicos, as famílias de classe média e baixa, dentre outros (SADER, 1990, p. 1516), sem os quais, não seria possível a ação político-militar, conforme transcrição do dizer do General Golbery do Couto e Silva, apud Labaki (1986, p. 144): Os movimentos que visam depor um presidente precisam da opinião pública para ajudar a convencer os próprios militares. Assim, ocorreu em 1945, 54 e 64. Em 1961, os chefes militares agiram contra a opinião pública e tiveram de retroceder . (...) Nós decidimos (em 1964) que só tentaríamos derrubar Goulart quando a opinião pública estivesse claramente a nosso favor’. A ação ideológica e social preparou o caminho para a ação político-militar, a tal ponto que a queda do governo ocorreu em razão do movimento ideológico-social civil-militar e não em razão do golpe das Forças Armadas contra o governo de Goulart, pois este só ocorreu após sua queda, a fim de se consolidar a derrota daquele que já estava caído. Dentro dessa manifestação ideológica, a população é levada a uma falsa consciência da realidade, a uma racionalização desejada pela elite civil, ou seja, a ideologia é considerada como uma falsa consciência, a racionalização do que foi desejado, conscientes disse ou não. A manifestação ideológica ocorre no nível discursivo, no nível da semântica discursiva, assim as formações ideológicas se manifestam. O campo onde se determina o discurso é complexo, pois existe uma esquerdistas . Até críticos positivistas, na abertura ao secularismo, no século XIX, se concentravam mais no obscurantismo cultural dos padres do que na influência diretamente política que exerciam” (FRANCIS, 1986, p. 73-79). 38 manipulação consciente e uma determinação inconsciente, sendo que é através do discurso que as representações elaboradas a partir da aparência do real (ideologia) justificam aquela determinada visão do mundo – cosmovisão (FIORIN, 1988, p. 1113).11 O discurso não é um amontoado de frases, mas é regido por leis de estruturação, para que ganhe sentido. Esses mecanismos de estruturação discursiva, sua sintaxe, são dotados de uma relativa autonomia em relação às formações sociais. Mecanismos como o discurso direto, o discurso indireto, o discurso indireto livre, uma vez criados, podem veicular conteúdos de distintas formações ideológicas. Isso significa que o lugar por excelência da manifestação ideológica é o nível semântico do discurso (FIORIN, 1988, p. 07). Veiculando conteúdos distintos de formações ideológicas, o discurso torna-se por demais complexo, manifestando sua manipulação tanto no campo da manipulação consciente como no da inconsciente. No campo da manipulação consciente – sintaxe discursiva – o anunciador utiliza-se de ferramentas argumentativas para criar efeitos de verdade e realidade, a fim de convencer o interlocutor de seu discurso. Organizando uma estratégia discursiva o anunciador molda a imagem da realidade. Já o campo das determinações inconscientes é composto de diversos temas e figuras que visam explicar os fatos do mundo, oriundos de outros discursos. Este é, propriamente dito, o campo da determinação ideológica, que pode ser também, consciente, embora seja primeiramente inconsciente (FIORIN, 1988, p. 11-12). Marx mostra, em O Capital, que já no real um nível de essência e um nível de aparência. No modo de produção capitalista, a aparência do real é vista como o próprio real. O capitalismo engendra formas que mascaram sua essência. Assim, por exemplo, no nível da circulação (aparência), todos os homens aparecem como iguais, pois todos são detentores de mercadorias, que são trocadas. Alguns vendem seu trabalho, livres de quaisquer vínculos de dependência pessoal; são livres para estabelecer relações contratuais com outros homens e em troca recebem um salário. Aprofundando-se, no entanto, a análise, nota-se que eles não vendem seu trabalho, mas sua força de trabalho. Com isso, observa-se que a jornada de trabalho divide-se em tempo de trabalho e tempo de trabalho não pago. O capitalista apropriase do trabalho não pago, constitutivo de mais-valia. O salário, que não é senão o elemento destinado à reprodução da mão-de-obra, apaga a distinção entre tempo de trabalho necessário à reprodução da força de trabalho e tempo não pago. O salário, no nível da aparência, aparece como o pagamento do trabalho e não da força de trabalho (FIORIN, 1988, p. 12). 11 Sobre o assunto, ver: CHAUI, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2001; e, MARX, Karl; Engels, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 2002. 39 Em O Capital, Marx demonstra que no nível da aparência as relações sociais aparecem como relações entre indivíduos livres e iguais, no entanto, na essência, são relações entre classes sociais e não relações entre pessoas. Em Marx entendemos que a ideologia, aplicada ao presente trabalho, não se entende simplesmente como uma visão do mundo – cosmovisão –, mas como o ponto de vista de uma classe social. Criando-se um conjunto de representações mais elaboradas a partir da aparência do real, a ideologia apresenta um conjunto de racionalizações que justificam a sociedade burguesa (FIORIN, 1988, p. 11-13). A ideologia propagada é, senão, uma visão de mundo, o ponto de vista de uma classe social, a burguesa. Ideologicamente, a intervenção militar assume duplo significado, em um primeiro momento, voltou-se a impedir a continuidade da ascensão dos movimentos populares e, posteriormente, passou a contestar as antigas alianças da burguesia – que estavam em crise desde o Estado populista – garantindo-se a permanência do Estado capitalista brasileiro, garantindo, a acumulação de capital.12 Quando da eleição de Goulart para a Vice-Presidência, houve uma série de enunciados narrativos prejudiciais ao golpe, que devem ser analisados. Primeiro temos uma eleição legítima, um contrato entre o povo (destinador) e Goulart (destinatário). É o destinador que escolhe seu destinatário e não determinada classe (os militares, por exemplo), assim, em qualquer enunciado narrativo, é fundamental que exista uma relação entre a posse e o desapossamento, alternância ou não alternância no poder, alterações em alíquotas de impostos, supressão de direitos, dentre outros. Assim, o ideologia propagada menciona que o país está a beira do abismo, sendo que no fundo deste abismo estaria o comunismo – teoria do discurso. Goulart havia se aliado aos comunistas e estaria levando a nação ao caos. O discurso, na ideologia, tentou demonstrar que, quando da aliança entre Goulart e o comunismo, houve uma ruptura do contrato que foi realizado entre ele e a população brasileira, e teria sido firmado um novo contrato, desta vez entre Goulart e o comunismo. Houve uma traição por parte de Goulart – discurso – que, posteriormente de verifica como a justificação para sua deposição como Presidente. A partir desse discurso e da ideologia propagada, o povo reconhece a traição de Goulart. A imprensa, a igreja e outros atores executam o papel de informar a 12 Sobre o assunto, ver: ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 40 sociedade da verdade. São realizadas marchas (por exemplo, a marcha da família com Deus pela liberdade) e são realizados diferentes pronunciamentos por diversos segmentos da sociedade (FIORIN, 1988, p. 27-35). No golpe de 64, tudo que não se queria era rotular o movimento como sendo um golpe de estado, por esta razão, buscou-se na legitimidade popular a qualificação de que a ação foi um movimento revolucionário em prol da democracia e do povo. Ora, uma das preocupações dos que tomaram o poder em março foi justamente qualificar o seu movimento como ‘revolucionário’. Para isso, o movimento precisaria de legitimidade popular. O discurso centra, por isso, seu objetivo na constituição de um destinador capaz de dar legitimidade à deposição de Jango e à instauração do regime militar. Poderíamos, então, dizer que o discurso da ‘revolução’ é a narrativa do estabelecimento do seu destinador (FIORIN, 1988, p. 33). Como o movimento revolucionário se levanta para salvaguardar a democracia e o povo, quem seria o sujeito capaz de dar legitimidade à deposição do Presidente Goulart evitando-se que ele leva-se a nação ao fundo do abismo (comunismo)? A Constituição confiava aos militares à missão de “defender o País e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem”. Foi nesse espírito que os Militares se levantam contra o “comunismo”, em defesa da “democracia”, em defesa do “povo”. Fez-se a ‘revolução’ para salvar a democracia e, em nome dessa salvação, fecha-se o Congresso, cassam-se mandatos, aposentam-se e demitem-se funcionários públicos, institui-se a censura à imprensa, não se respeitam os direitos individuais inscritos na Constituição, legisla-se por decretos, retiramse as garantias de inamovibilidade e vitaliciedade da magistratura (FIORIN, 1988, p. 49). Assim, em 1964, o discurso instaura as Forças Armadas como o sujeito capaz de fazer o querer popular, graças à ilusão referencial da “revolução” (FIORIN, 1988, p. 37). O Brasil diante disso assiste a um golpe que primeiramente depõe o Presidente da República, e posteriormente deflagra uma intensa repressão social. Para cumprir os Objetivos Nacionais, que são considerados a representação dos interesses da Nação, o Estado dependia da superação de todos os antagonismos internos (nacionais) e externos (internacionais). O regime político – democrático – nem sempre oferece garantias de que esses Objetivos serão cumpridos e, por esta razão, passou-se a subordinar a segurança ao poder, pois sem poder não há segurança (OLIVEIRA, 1976, p. 43-46). 41 Poder expressa a energia capaz de conseguir que a conduta dos demais se adapte à vontade própria. É uma influência sobre outros sujeitos ou grupos que obedecem por haver sido manipulados ou atemorizados com uma ameaça de emprego da força. Mesmo que em algumas ocasiões não seja necessário exercer o Poder, pois que o possui consegue seus objetivos apelando à sua autoridade ou à sua capacidade de persuasão, em outras é preciso recorrer à força para fazer valer sua posição (CRUZ, 2001, p. 55). Para poder governar, é indispensável controlar as situações sociais, ou seja, possuir capacidade de obter dos outros, obediência. É através do poder que o indivíduo/grupo de indivíduos consegue que outro indivíduo/grupos de indivíduos faça ou deixem de fazer o que ele/eles desejam. Esta capacidade de obter obediência deriva basicamente de três fontes: coerção, persuasão ou a retribuição/recompensa. Em outras palavras: força, ideologia e utilidade (CRUZ, 2001, p. 57).13 Estas fontes de Poder se encontram interrelacionadas em todas as situações, mas a preponderância de algumas delas, em cada caso ou situação, realça um tipo de Poder predominantemente coercitivo, persuasivo ou retributivo, aplicado ao Governo daquele momento (CRUZ, 2001, p. 5758). Assim, em decorrência de uma instabilidade político-institucional que acometeu os primeiros anos da década de 60, nossa história ofereceu, diversas respostas “satisfatórias” aos principais questionamentos do por que da intervenção militar (OLIVEIRA, 1976, p. 43-46). A nova ordem do movimento de março de 1964 como vinculado à contenção dos movimentos populares e representando, em última instância, a contestação de um tipo de dominação política que se mostrava débil na preservação dos fundamentos do Estado capitalista brasileiro (OLIVEIRA, 1976, p. 55). Dentro do sistema ideológico pregado em nome da salvaguarda da Democracia e do povo, são encontrados erros e fracassos realizados em nome da manutenção de altos valores morais. A ideologia permite esses erros e fracassos, assim como violência e hipocrisia (CHOMSKY, 1989, p. 19), isso porque a “[...] a 13 A relação entre o Estado e seus cidadãos é um exemplo do poder coercitivo/força, uma vez que aquele detém o monopólio da coerção, visto que deve constituir-se como o soberano na sociedade. Por sua vez, um exemplo de persuasão/ideologia é o que as igrejas ou partidos políticos exercem sobre seus fiéis/afiliados. Por fim, a retribuição/utilidade é o que acontece, por exemplo, entre empresários e trabalhadores (CRUZ, 2001, p. 58-59). 42 ideologia é dotada de força para manter-se, uma vez que, por um estranho paradoxo, tal força lhe vem da negação do real” (CHAUÍ; FRANCO, 1978, p. 121). Surgem diversos personagens e instituições sombrias, cuja atuação era dirigida àqueles que se opunham ao regime, sendo submetidos a atos de tirania e vilania, como a prática do homicídio, sequestros, desaparecimentos forçados, violência e tortura. Estes fatos e inúmeros outros foram praticados em nome da Segurança Nacional. A flexibilização do conceito de comunismo, ou seja, a sua amplitude, é a base ideológica para fundamentar um dos conceitos-chave da DSN: o do “inimigo interno”. Partindo da premissa de que o comunismo não seria estimulado via uma agressão externa, mas, sim, insuflado dentro das fronteiras nacionais de cada país, esse conceito é fundamental para explicar e legitimar as medidas tomadas pelos governos ditatoriais (FERNANDES, 2009, p. 838). Opor-se ao governo, era estar contra a nação brasileira e porque não, contra a aliança dos países democráticos. Estar contra a democracia era jazer a favor dos inimigos comunistas (FIORIN, 1988, p. 43). Quando as pessoas são divididas em ‘leais’ e ‘criminosas’, um prêmio é dado a qualquer tipo de conformista, covarde e servil, enquanto entre os ‘criminosos’, podemos encontrar uma porcentagem singularmente alta de pessoas discretas, sinceras e verdadeiras consigo mesmas (MILOSZ, 2010, p. 209). O discurso propagado possuía a função de ocultar os verdadeiros fatos por detrás da ditadura militar, assim, para o governo, todas as diligências realizadas (atos institucionais, leis, sequestros, etc.) foram realizados para salvaguardar a democracia, a liberdade e a segurança (FIORIN, 1988, p. 45). É bem verdade que a operação ideológica encontra limites, pois as contradições não desaparecem pelo simples fato de permanecerem soterradas sob as representações e as normas de sorte que malgrado as “essências”, o discurso ideológico é forçado a “reparos” periódicos (CHAUI; FRANCO, 1978, p. 122). Dentro do discurso ideológico, toda oposição a qualquer medida Estatal é uma oposição à democracia e constitui crime de lesa-pátria. Em razão de seu poder originário e autônomo, o Estado (como expressão da coletividade) prevalece sobre os sujeitos individuais em todos os diversos setores da vida. Por isso, todos os crimes comuns praticados durante o regime são considerados crimes contra o 43 Estado, crimes contra a Segurança Nacional (FIORIN, 1988, p. 100). Assim, toda a ação criminosa gera uma punição ao se perpetrador, portanto, A tortura é justificada porque o sujeito precisa penetrar no meios inimigos. Precisa obter informações. O fim justifica o meio. A obtenção de informações faz-se pelo exercício da força bruta (tortura) ou pela persuasão segundo o poder, seja a tentação, seja a intimidação (FIORIN, 1988, p. 73). O discurso propagado relata que existe um confronto ideológico entre democracia e comunismo. No entanto, A oposição / democracia / vs. / capitalismo / não pode ser estabelecida porque, embora esses lexemas apresentem diferenças, não revelam nenhuma semelhança que possa servir de base a essa oposição, uma vez que ‘comunismo’ corresponde à infra-estrutura econômica, enquanto democracia está relacionada ao nível jurídico-político da superestrutura. O antônimo de comunismo é capitalismo; o de democracia é ditadura (FIORIN, 14 1988, p. 110). Atuando nos campos econômico, político e psicológico, a Guerra Fria evita confrontos armados e na medida que mobiliza o Estado para uma guerra fantasma, se militariza todas as ações estatais e se recategorizam os papéis sociais pois todos se tornam responsáveis pela Segurança Nacional, que se torna abrangente em razão da estratégia formulada (FIORIN, 1988, p. 113). Segurança é a Segurança Nacional, que é a ‘capacidade que o Estado dá à nação de impor os seus objetivos permanentes’ (vontade única) a todas as forças antagônicas. Assim, a segurança é a ‘capacidade moral, espiritual e material de um povo’ para sobrepor-se aos oponentes. Tudo, portanto, é objeto de Segurança Nacional e ela passa a ser responsabilidade de todos. As Forças Armadas são apenas um dos meios de segurança. Nesse caso, a segurança é a totalidade do poder do Estado, encarnado pelo governo. Tudo e todos, sendo fatores de segurança, passam a ser adjuvantes do governo. Nesse caso, os imperativos da Segurança Nacional confundem-se com os ideais do governo e os oposicionistas podem ser rotulados de traidores da pátria (FIORIN, 1988, p. 100). Diante da ideologia propagada, cabe também ao povo, sobrepor-se ao comunismo, pois esta também é sua função, sua responsabilidade. Na tentativa de propagar novamente os ideais de democracia no Brasil e no mundo, os brasileiros combatem o comunismo como combateram o nazismo, visando restabelecer a 14 “Democracia é uma palavra tão banalizada e vulgarizada que é preciso anunciar logo que não estou falando de voto, direito ou indireto, e, sim, de acesso social, do direito de acesso, do qual em toda nossa história as elites sempre tiveram um monopólio de mínima porosidade, o que talvez explique a paixão adesiva ao convencional dos poucos conseguirem realizar a longa e perigosa viagem de baixo para cima” (FRANCIS, 1986, p. 104). 44 autodeterminação dos povos, alcançar a paz universal, etc. Comunismo e nazismo não são mais antônimos, mas agora, sinônimos. À medida que todos são mobilizados em torno do mito de uma guerra fantasma, anula-se a oposição entre atividades militares e não militares e militarizam-se todas as ações. A política interna gira ao redor da política externa. Todos os conflitos sociais desaparecem, assim como todos os problemas da política interna, pois qualquer conflito interno não é senão manifestações de confronto entre ‘nações livres’ e ‘nações totalitárias’. A política é assimilada à guerra imposta pelo comunismo. Assim, anulam-se duas oposições semânticas: / civil / vs. / militar / / política / vs. / exército /. Toda a nação está engajada numa única estratégica e, por isso, todas são adjuvantes comandados pelo ‘governo’. [...] Assim recategorizados em seu papel, todos se tornam responsáveis pela Segurança Nacional. O conceito de Segurança Nacional torna-se bastante abrangente, porque todas as tarefas da sociedade estão em função de uma estratégica bélica. Além disso, como o inimigo está dentro do país anula-se a oposição entre polícia e exército, a quem tradicionalmente cabiam, respectivamente, as tarefas de manter a ordem interna e defender a pátria das agressões externas. Por isso, assistimos ao engajamento do exército nas tarefas de repressão política (FIORIN, 1988, p. 113). O discurso é dirigido sobremaneira às classes médias, sendo que invoca nessas classes os valores tradicionalmente imputados a elas. O discurso demonstra que a classe média urbana e rural devem se tornar numerosas, pois são elas o fator de estabilidade do regime democrático (FIORIN, 1988, p. 122-123). Graças aos excelentes meios de popularização, pessoas despreparadas (aquelas cujas mentes trabalham com dificuldade) são ensinadas a ponderar. Seu treinamento as convence de que o que está acontecendo nas democracias populares é necessário, ainda que temporariamente ruim. Quanto maior for o número de pessoas que ‘participam da cultura’ – isto é, passam pela escola, leem livros, frequentam teatros e exposições -, mais longe a doutrina alcança e menor se torna a ameaça de liderança da filosofia (MILOSZ, 2010, p. 202). Assim, a classe dominante em seu objetivo de conter as classes subalternas e modernizar economicamente o país, diante da “ameaça”, leva essas classes a uma prática política contrarrevolucionária, leva essas classes a um desejo de retorno ao status quo, ao desejo de volta à “normalidade” (FIORIN, 1988, p. 122-123). O discurso contém, assim, em seu componente narrativo, a seguinte situação: a) Existe uma ordem inicial, baseada na propriedade privada dos meios de produção, de hegemonia burguesa e de exclusão das classes populares das decisões políticas. A ordem é vista como natural, pois se fundamenta no ‘caráter nacional brasileiro’. Essa situação é, segundo a narrativa, um estado de equilíbrio e de justiça. 45 b) Ocorre uma ruptura da ordem inicial, um ano, conforme a denominação proppiana das funções narrativa. O dano leva a uma situação de desequilíbrio. c) Surge um ‘herói’ (Forças Armadas) que restabelece a ordem rompida. O equilíbrio se dá, novamente, quando o ‘herói’ vence o ‘vilão’ (Goulart) e repara o dano (FIORIN, 1988, p. 65-66). É com base no discurso, no restabelecer a ordem rompida que os brasileiros abraçam a ideia de que os benefícios do desenvolvimento do país reverterá em benefício de todos, sendo que o objetivo último do desenvolvimento é o bem-estar de todos os brasileiros. O discurso ‘revolucionário’ concebe o poder-fazer do Estado como o ‘conjunto de meios de ação dos quais o Estado pode dispor para impor a sua vontade’. Assim, o poder nacional abrange todas as ‘capacidades e disponibilidades do Estado, ou seja, recursos humanos, naturais, políticos, econômicos, sociais, psicológicos e militares’ (FIORIN, 1988, p. 46-47). Um exemplo de insanidade coletiva propagada por uma ideologia é a do regime nazista. A Alemanha enfrentava uma grande crise econômica e social, que posteriormente deu à luz ao nazismo. Muitos consideraram insano o que Hitler estava realizando, mas o seguiram por razões psicológicas profundas (MILOSZ, 2010, p. 137). O discurso exerce um fazer interpretativo sobre os fatos. A interpretação dos fatos, feita pelo discurso ‘revolucionário’, é dedutiva e, por isso, é correta, mas não verdadeira, porque se fundamenta em axiomas ideológicos e seu valor de verdade depende inteiramente da aceitação dos enunciados axiomáticos como verdadeiros. Os axiomas básicos da interpretação dedutiva são a existência de uma ordem natural e de um destino histórico que constituem a nação, a iminência de ruptura dessa ordem e a resolução dos problemas do país somente pela via do desenvolvimento capitalista. Negar a validade dos axiomas é destruir a lógica interna do discurso (FIORIN, 1988, p. 104). Ligado ao fator persuasivo, o fazer interpretativo busca fundar um saberverdadeiro a fim de que este possa ser comunicado e aceito como verdadeiro pelo destinatário (FIORIN, 1988, p. 104). Noam Chomsky (1989, p. 114) menciona: En un estado basado en la violencia interna, basta controlar lo que la gente hace (lo que piensan es asunto de poca importancia), siempre y cuando ésta pueda ser controlada por la fuerza. Pero donde la violencia estatal es más limitada, es necesario controlar también lo que la gente piensa. En síntesis, existe una conexión entre la ausencia de control en Estados Unidos y la extraordinaria eficacia del sistema de control del pensamiento. 46 Assim, em 1964, o Brasil assiste a um golpe que primeiramente depõe o Presidente da República, e posteriormente deflagra uma intensa repressão em diversos setores da sociedade. Dentro do sistema ideológico pregado em nome da salvaguarda da democracia e do povo, são encontrados erros e fracassos realizados em nome da manutenção de altos valores morais. A ideologia permite esses erros e fracassos, assim como violência e hipocrisia (CHOMSKY, 1989, p. 19). O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos (AGAMBEN, 2004, p. 13). Dentro do sistema ideológico o Regime Ditatorial Militar foi conduzido por duas formas que se complementam: num primeiro momento tentou-se ocultar da sociedade, através da censura, a verdadeira natureza do golpe, e em um segundo momento buscou-se eliminar a contestação ao regime (FIORIN, 1988, p. 01). É nesse contexto que surgiram personagens sinistros e instituições sombrias, cuja atuação era dirigida àqueles que se opunham ao regime, sendo submetidos a atos de tirania e vilania, como a prática do homicídio, sequestros, desaparecimentos forçados, violência e tortura (FRANCIS, 1986, p. 47). Estes fatos e inúmeros outros foram praticados em nome da “Segurança Nacional”. 47 2 O REGIME MILITAR E O ACESSO À INFORMAÇÃO Com a institucionalização do regime militar, a partir do golpe de 31 de março de 1964, o governo militar interrompeu o ciclo democrático que estava sendo instaurando a partir de 1946, resultando em um momento muito difícil para as liberdades civis e de acesso à informação. Na tentativa de combater à contestação ao regime, acaba-se por bloquear a formação heterogênea de pensamento, silenciando aqueles sujeitos e mídias potencialmente perigosos, utilizando-se para tanto, da ameaça do inimigo comunista para legitimar práticas repressivas. A partir desse cerceamento, passa-se a hierarquizar ideias e submeter às demais a um processo seletivo do que é aceitável disseminar a população brasileira, submetendo todo o material a um processo de censura preventiva e punitiva, na tentativa de impedir a circulação de ideias contrárias à ideologia propagada pela Doutrina de Segurança Nacional. Cabe assim a imprensa em geral o papel de domesticação das massas, incumbindo àqueles contrários a tal cerceamento de tal liberdade a contraposição a esse tipo de repressão. Com o crescente medo e tensão, reduziram-se eventuais críticas a atuação do governo militar bem como a possibilidade de conflitos. O governo passou a por em prática o saneamento ideológico em nome da democracia, da ordem, da governabilidade e da Segurança Nacional (CARNEIRO, 2002, p. 20-50), dando início a um período muito difícil ao acesso à informação. A partir de 9 de abril de 1964 inicia-se a construção do arcabouço legal do regime, com a decretação do primeiro Ato Institucional que continuou sendo desenvolvido no decorrer dos anos pelo regime. Em 1968 baixa-se o AI nº 5, onde o regime entra em uma fase de endurecimento sob pretexto de proteção à Segurança Nacional contra o comunismo, silenciando ainda mais a sociedade civil (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 120). Desde o golpe, a fim de viabilizar a retomada do crescimento econômico e social do país sem contestação por parte da sociedade civil, cria-se uma complexa máquina repressiva, a denominada comunidade de informações, que envolvia organismos militares, policiais e civis, no controle político e ideológico de posições contrárias às propagadas pela Doutrina de Segurança Nacional (JORGE, 1992, p. 188). Foi somente com o esgotamento do modelo de desenvolvimento proposto ao país que o regime dá inicio ao período denominado de 48 “abertura”, onde a informação readquire sua importância democrática e se recupera a possibilidade de disseminar informações sem censura. 2.1 O cerceamento ideológico das ideias No dia 1º de abril, João Goulart ruma para Porto Alegre e o presidente do Senado declara vago o cargo de presidente da República. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assume provisoriamente a presidência. Com o golpe, interrompe-se o ciclo democrático instaurado a partir de 1946, dando início a um período muito difícil para o acesso à informação (ROMANCINI; LAGO, 2007, 118). A atitude de ingerência governamental nos órgãos de divulgação sempre foi mais ou menos institucionalizada no Brasil. Entretanto, entende-se que, na história republicana do país, somente em dois momentos a ação da censura política pôde ser considerada contínua, exercida de maneira constante durante um período determinado: no primeiro governo Vargas, particularmente no Estado Novo, e no regime militar instaurada após 1964 (AQUINO, 1999, p. 205). A censura não foi uma invenção do período militar, já no período de governo do presidente Getúlio Vargas (1930-1945) a censura, através da purificação de ideias, atinge o país nacionalmente. Com o intuito de purificar o país de influências maléficas, foram apreendidos alguns títulos “nocivos”, dentre os quais, Capitães de Areia – Jorge Amado e Luar – Luiz Martins. Em outro título apreendido, Tarzan, o Invencível, por empregar diálogos com a expressão camarada, e como este vocábulo representava os partidários do comunismo, o mesmo também foi censurado (CARNEIRO, 2002, p. 30). Tanto o medo como a censura funcionavam como poderosos instrumentos de controle social emanando, cada qual ao seu modo, energia que, por sua vez, colaborava para a sustentação do sistema autoritário. O medo faz calar, tem energia para isso. E, instalado pelo pânico (de propagação rápida) o medo sufoca (CARNEIRO, 2002, p. 30-31). No contexto de propagar rapidamente o medo e consequentemente o calar, surge o Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS), da Polícia Federal, que assumiu um importante papel no processo de domesticação das massas, bloqueando a forma heterogênea de pensamento e silenciando os potencialmente 49 perigosos, utilizando-se, para tanto, do conceito de inimigo-objetivo,15 seja ele real ou imaginário, para legitimar sua prática repressiva (CARNEIRO, 2002, p. 31). Torna-se comum nos discursos de esquerda o apelo às dicotomias, contraponto a idéia do Bem ao Mal, subterfúgio também usado pela propaganda anticomunista. Segundo os intelectuais da resistência ao Estado varguista, cabia a eles alertar a população para os perigos dos regimes totalitários encabeçados por Hitler e Mussolini, identificados como a “peste que atingiu a Europa”. Os lideres da classe operária, por sua vez, procuravam conscientizá-la da necessidade de se “fazer a revolução” a partir de decisões fundamentadas na realidade. Em contrapartida, os anticomunistas colocavam no front o seu arsenal literário que demonializava e animalizava os perigos que rodavam o país: o judeu estrangeiro, os anarquistas, os comunistas, os trotskistas, etc. Um conjunto de obras nacionais e estrangeiras somavam forças com o conteúdo nacionalista dos artigos publicados pela grande imprensa incentivando a delação e alimentando o mito do complô internacional. Dentre as obras produzidas por intelectuais brasileiros durante as décadas de 30 e 40, muitos dos quais representavam o pensamento conversador da Igreja católica, cumpre citar: O Communismo Russo e a Civilização Cristã, do Bispo Dom João Becker; A Sedução do Comunismo, de Everardo Backheuses; A Questão Social e a República dos Soviets, de Alberto de Britto; A Bandeira de Sangue (Combatendo o Comunismo), de Alciades Delamare; A Rússia dos Soviets, de Vicente Martins; Tempestades. O Bolchevismo por Dentro, de Pedro Sinzig; As Falsas Bases do Communismo Russo, de Alfredo Pereira; Contra o Communismo, de Alfredo Câmara; Direito de Família dos Soviets, de Vicente Rao, então Ministro da Justiça (CARNEIRO, 2002, p. 33-34). Vemos no decorrer da história que nossa cultura, portuguesa e brasileira, se viu amordaçada durante séculos pela atuação da Santa Inquisição – caça à literatura sediciosa. Antes mesmo de se instituir a Inquisição em Portugal, vê-se no Estado a preocupação com certas ideias, por serem perigosas ao regime. Afonso V, em 18 de agosto de 1451, já no século XV instituía a censura real, mandando “queimar livros falsos e heréticos”, e ordenando que esses livros non fossem mais achados em os nossos reinos” (apud CARNEIRO, 2002, p. 37). Depois de certo tempo, a liberdade de pensamento foi sendo cada vez mais cerceada e reprimida, tornando-se modelo na Europa. Em 1540 e 1541 – posteriormente a Inquisição –, o Cardeal D. Henrique, Inquisidor Geral, nomeou uma 15 Arendt utiliza o termo quando aborda símbolos do totalitarismo como forma de governo e dominação, resultando na organização burocrática das massas através da ideologia e do terror. A utilização do termo no presente estudo não se aplica, por óbvio, a mesma utilização dada pela autora frente à banalidade do genocídio, onde os judeus absorvem toda a ira de uma sociedade civil. Nossa intenção com o termo é chamar a atenção para que, assim como os judeus, o comunista e seus ideais devia ser caçado e exterminado. Sobre o assunto, ver: ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 50 comissão que além de examinar as obras existentes em Lisboa e as vindas de fora, examinara os textos de livros antes de sua publicação (CARNEIRO, 2002, p. 37-38). Tanto em Portugal como no Brasil Colônia foram efetuadas devassas junto às sociedades literárias. Fiscalizava-se todo e qualquer tipo de ajuntamento que pudesse levantar suspeitas de conspiração contra o Império. Possuir livros de autoria de Rosseau, Montesquieu, Diderot, Condorcet, Roynal, por exemplo, era comprometedor pelo seu conteúdo “corrosivo” (CARNEIRO, 2002, p. 41). Foi somente em 28 de agosto de 1821 que, ao ser proclamada a liberdade de imprensa no Brasil, foi liberado o acesso aos livros com conteúdo “corrosivo”, onde suas ideias passaram a circular livremente. Essa liberdade era necessária para a construção de um novo pensamento em razão de modernidade, para a construção de um Estado mais liberal. No entanto, mesmo coma chegada desse novo Estado, persistiu a prática da censura e continuaram a existir elementos “subversivos” na República (CARNEIRO, 2002, p. 43). A Constituição monárquica foi por demais liberalizante frente às imposições do período colonial e assim como a Constituição monárquica foi liberalizante frente ao período colonial, a Constituição republicana o foi frente ao período imperial (KUSHNIR, 2004, p. 85). Com a Revolução de 1930, por seu teor liberal, ansiava-se pela extinção da censura, porém a revolução não revogou as leis compressoras da liberdade do pensamento. Em 1934, com a nova Constituição, já se deixou claro que não seria tolerada propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem política e social (art. 113, item 9 da Constituição Federal de 1934). Com a propagação comunista, a partir de 1935, aumentou-se o clima de tensão e censura, quando decretou-se o estado de sítio e a censura à imprensa, que só foi admitida constitucionalmente em 1937 e oficializada com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939 (CARNEIRO, 2002, p. 47). Os seguidores do credo vermelho tornaram-se os alvos centrais da atenção do DOPS e do DIP que, através de suas sessões estaduais, multiplicaram as ordens repressoras, mutilando a cultura nacional [...]. Tanto o DIP como o DOPS funcionavam como engrenagens reguladoras das relações entre o Estado e o povo; verdadeiras máquinas de filtrar a realidade, deformando os fatos e construindo imagens (CARNEIRO, 2002, p. 47-48). Com o aumento do medo e da tensão da ameaça comunista e a sonegação das informações, reduziam-se os riscos de críticas a atuação do governo e da 51 possibilidade de conflitos. A censura oficial e a repressão aos intelectuais não era aleatória, na tentativa de homogeneizar o pensamento, diminuía-se os riscos de contestação em razão da construção do consenso. Dominando à força e definindo fronteiras entre o lícito e ilícito, o regime alcança seus objetivo: o saneamento ideológico em nome da nação, em nome do povo, em nome da Segurança Nacional (CARNEIRO, 2002, p. 48). O pós-1945 e o período de redemocratização nele inscrito poderiam anunciar uma legislação de ações mais liberais. O que se constatou, entretanto, foi a acomodação de antigas estruturas a esses “novos tempos”. Dentro desse panorama de ajustes, à Censura caberia zelar pela “moral e pelos bons costumes” e esses procedimentos estariam vinculados às questões policiais. Retirando dessa seara qualquer vestígio de uma conotação política (KUSHNIR, 2004, p. 99). Em 1946 o DIP modifica-se. Com o decreto nº 20.493/46, cria-se o Serviço de Censura e Diversões Públicas (SCDP), subordinado à Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP) do Departamento de Política Federal (DPF) (KUSHNIR, 2004, p. 208). “Literatura infantil de Monteiro Lobato ou comunismo para crianças. Um libelo contra a literatura infantil de Monteiro Lobato. Livro de propaganda anticomunista de autoria do Padre 52 Sales Brasil, publicado em 1957, Coleção Tucci”. Fonte: CARNEIRO, 2002, p. 156. Passada a Era Vargas, a censura ganha novo fôlego no período pré-golpe militar, a partir de 1961. Foram aprendidos diversos jornais de Guanabara que manifestaram sua oposição aos militares – publicando em suas mídias o Manifesto do marechal Lott em prol da legalidade –,16 dentre eles foram aprendidos Jornal do Brasil, o Dia e Diário de Notícias, que passaram a circular posteriormente sem o manifesto. Todos os jornais cariocas foram investigados. Assim como os jornais, rádios e a televisão foram fiscalizados e censurados pelos militares (LABAKI, 1986, 61). Tornou-se rotina a apreensão de edições inteiras de jornais que tentavam burlar a censura; muito comum também foi circularem com grandes espaços em branco. No dia 29 o Jornal do Brasil não foi publicado; 90% de suas páginas foram censuradas (LABAKI, 1986, p. 61). Por mais que a censura tivesse como finalidade o combate à proliferação interna de ideias e ideais comunistas, constitucionalmente, a mesma era ilegal. A mesma só teria legalidade dentro do estado de sítio. Mário Martins, ao ver sua sala de redação interditada pelos militares – jornal A Noite –, teve impetrado um mandado de segurança, conseguindo imediatamente uma liminar pelo Poder Judiciário, suspendendo a interdição a seu jornal. Poucos horas depois, o jornal Última Hora era invadido (LABAKI, 1986, p. 61-62). Durante o período do regime militar, obras de intelectuais de esquerda eram apreendidas. Títulos que ilustravam o comunismo, a Rússia, bem como aqueles que versavam sobre a Revolução Francesa, continuavam sendo proibidos. Ideias marxistas e preceitos morais do Partido Comunista Brasileiro (PCB) eram a “menina dos olhos” do DOPS (CARNEIRO, 2002, p. 163). Portanto, todo intelectual que procurasse “fazer a revolução” através da palavra escrita, impressa ou falada, corria o risco de tornar-se um bandido, sendo apontado como um homem “sem caráter” e de “maus sentimentos” [...] Até os anos 80, o intelectual ativo – aquele que escrevia e divulgava idéias “revolucionárias” – sempre foi considerado pelas instituições vigentes 16 Sobre o Manifesto do marechal Lott em prol da legalidade da assunção de João Goulart como Chefe de Estado, ver: PALMAR, Aluizio. Manifesto legalista do Marechal Lott. In: BRASIL. Documentos revelados: espaço de referencia histórica com disponibilização de acervos documentas. Disponível em: <http://www.documentosrevelados.com.br/geral/manifesto-legalista-domarechal-lott/>. Acesso em: 22 out. 2013. 53 como um “herege”, um homem “maldito”, um “bandido”. Por ultrapassar os limites entre o permitido e o proibido, era repreendido, julgado e punido. Os livros apreendidos como “arma do crime político” transformavam-se em prova material da trama articulada contra o regime e que, segundo os homens do poder, poderiam desequilibrar a ordem imposta. O fato dele ter se afastado das regras – desvio este comprovado através de suas idéias e comportamentos – o colocava em constante evidência, alimentado os atos de investigação policial que, geralmente, culminavam com a prisão do autor, e a apreensão e/ou a eliminação das publicação encontradas em seu poder (CARNEIRO, 2002, p. 22). Os militares assumem o poder e com eles inicia-se um período em que tanto as liberdades civis como as liberdades de informação são cerceados. Preocupados com a circulação de ideias antirrevolucionárias, os militares impõem limites a essa disseminação. Tem-se início a construção do projeto censório (CARNEIRO, 2002, p. 21). 2.2 A censura e a construção de seu arcabouço legal Em 9 de abril de 1964 é baixado o primeiro Ato Institucional, alterando a estrutura institucional do país. O AI-1 nasceu para ser o único Ato, foi apenas o primeiro. Seu objetivo era fortalecer o Executivo, realizando um verdadeiro expurgo dos “maus elementos”, para isso, suspendeu imunidades parlamentares, abriu caminho para suspensões e cassações de direitos políticos, tanto nos órgãos públicos, como nas empresas estatais, universidades e no próprio Exército (KUSHNIR, 2004, p. 81). Foi através desse Ato que, indiretamente, o general Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito presidente do Brasil (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 122). Existiu por pouco mais de dois meses, mas essa ferramenta permitiu ao estado que cassasse 378 políticos, reformasse 122 oficiais, exonerasse cerca de 10 mil funcionários públicos e interrogasse aproximadamente 40 mil pessoas. Cerca de um ano e meio depois, em 27/10/1964, o foco voltouse para o cerceamento do Judiciário, bem como para a extinção dos partidos políticos (KUSHNIR, 2004, p. 81). Quando assumiu a presidência, Castelo Branco e seu grupo político-militar tinha como objetivo modernizar o sistema capitalista brasileiro, combater a inflação que atingia altos índices e controlar o déficit orçamentário herdado dos governos anteriores. Economicamente, o governo Castelo Branco foi muito impopular. Lançou 54 o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), que, através de medidas ortodoxas conservadoras, visava restaurar o equilíbrio financeiro do Estado e diminuição da inflação. Para tanto, esse Programa implementou uma série de medidas, tais como o reajuste salarial que não garantia a reposição da inflação, o fim da estabilidade no emprego após dez anos e limitações severas ao direito à greve. Graças ao acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao PAEG, as finanças públicas começam a se restaurar, gerando a diminuição da inflação que no ano de 1964 foi de 92% para 34,5% no ano seguinte. Os militares passaram a utilizar da imprensa para divulgar a imagem do país grande (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 122-124). Em outubro de 1965 o eleitorado foi chamado às urnas para eleição do governo dos estados. Como grande parte dos eleitos estavam ligados a João Goulart e identificavam-se com Getúlio Vargas ou com Juscelino Jubitschek, os militares da extrema direita pressionam Castelo Branco para que o mesmo fechasse ainda mais o sistema político evitando que esses ascendessem ao governo. Uma vez que os governadores dos Estados tinham sido eleitos, seus mandatos não foram interrompidos, no entanto, a medida para fechar ainda mais o governo foi proposta. Surge nesse contexto o AI-2, que estabeleceu eleições indiretas para presidência da República e extinguiu os partidos políticos já existentes, instituindo o bipartidarismo – Arena e Movimento Democrático Brasileiro (MDB) (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 125). Vigorando até 15/3/1967, o AI-2 baixou 36 atos complementares e puniu 309 políticos. Alterando a Constituição vigente, a de 1946, ampliou o conceito de subversão e a esfera de atuação da censura em um momento em que essa seara ainda se estruturava para agir diante do novo panorama pós-31 de março/1º de abril de 1964 (KUSHNIR, 2004, p. 81). A partir do AI-2 não era mais tolerado qualquer tipo de “propaganda de guerra, subversão da ordem ou de preceitos de raça ou de classe” (artigo 12 do Ato), ou seja, qualquer publicação que contivesse ideias “subversivas” podia e deveria, ser proibida. Assim, o governo passou a proibir qualquer tipo de veiculação de ideias que fossem contrárias à ordem imposta pelo regime. A principal preocupação do regime era salvaguardar os postulados já conquistados através do movimento civil-militar, assim, a legislação buscava, principalmente, o cerceamento das opiniões contrárias ao regime (COSTELLA, 1970, p. 134). 55 O AI-2 foi baixado para conter a reação dos militares de uma nova linha dura, capitaneada pelo general Costa e Silva, à vitória de candidatos populistas nas eleições para governadores, em Minas Gerais e na Guanabara. Decretado em outubro de 1965, instituiu o estado de sítio, suspendeu garantias constitucionais, dissolveu partidos políticos e cassou direitos políticos, não só de lideranças populistas, mas também da corrente civil do movimento golpista. Mudou totalmente o clima político [...]. Tudo isso ocorreu em meio ao aprofundamento da recessão econômica, eliminação da garantia de emprego, através da criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e abertura do mercado de capitais do Brasil ao sistema financeiro internacional através da resolução 63 (KUCINSKI, 1991, p. 20). O Ato Institucional n° 2 veio para transferir ao Congresso o poder de eleger o presidente e para reabrir o ciclo punitivo extinto em 1964. Com este ato foi retirada das massas o poder de eleger o presidente da República, no entanto, não foi somente isso. Foi graças ao AI-2, que todos os processos políticos foram transferidos para a Justiça Militar. Iniciou-se assim o primeiro passo para o processo de militarização da ordem política nacional (GASPARI, 2002a, p. 240-255). Em fevereiro de 1966, é editado o AI-3 e estabelece-se eleições indiretas para os governantes dos estados. Cabia assim ao presidente a nomeação dos governantes e a estes a dos prefeitos das capitais e municípios. Todo o território nacional foi transformado em uma área de Segurança Nacional, cabendo ao Exército o controle das polícias estaduais (KUSHNIR, 2004, p. 82). A partir do golpe desencadeou-se inúmeras e vastas reformas legislativas. Com a criação de uma enxurrada de leis, o novo governo teve de se reestruturar, uma vez que a Constituição de 1946 estava entrecortada pelos Atos Institucionais e Complementares baixados pelos militares. Surge o AI-4, de 7 de dezembro de 1966, que convocava o Congresso Nacional para discutir e votar o projeto para uma nova Constituição (COSTELLA, 1970, p. 131-135). Pelo AI-4, de 7 de dezembro de 1966, o Congresso Nacional é chamado para “elaborar” e aprovar uma nova Constituição. No quesito liberdade de imprensa, a nova Carta não cerceou, pelo menos não no papel, essa liberdade, bem como garantiu uma espécie de cidadania política mantendo o habeas corpus (KUSHNIR, 2004, p. 82). Durante o período de discussão e votação da nova Constituição, o Executivo envia para o Congresso Nacional um projeto de lei que regularia a imprensa brasileira. Como continha penas excessivamente mais pesadas e drásticas, os representantes da imprensa imediatamente demonstraram seu repúdio 56 a nova lei. Formaram-se comissões de jornalistas com o intuito de propor emendas, posteriormente, apresentadas aos congressistas durante a tramitação do projeto. O projeto foi singelamente alterado e convertido em lei – Lei nº 5.250, no dia 9 de fevereiro de 1967 (COSTELLA, 1970, p. 136-137). Pouco tempo depois de baixada a nova Lei de Imprensa, no dia 13 de março de 1967, é baixado o decreto-lei nº 314, que dizia respeito a Segurança Nacional do país, trazendo matérias, como as disciplinadas pela Lei de Imprensa, para sua competência. Qualquer tipo de divulgação de notícias falsas que fossem capaz de por em risco o nome, a autoridade, o crédito ou o prestígio do Brasil, bem como ofensa à honra do presidente ou de qualquer dos Poderes da União, incitação de guerra ou subversão da ordem político-social, desobediência coletiva às leis, animosidade entre as Forças Armadas, luta entre classes sociais, paralisação dos serviços públicos, ódio ou discriminação racial, propaganda subversiva, incitamento à prática de crimes contra a Segurança Nacional, dentre outros, passou a ser de competência da Justiça Militar, em razão das disposições de competência da Lei de Segurança Nacional (art. 45 do respectivo decreto-lei) (COSTELLA, 1970, p. 139140).17 Decretava em seu artigo 39, com nova redação dada pelo Decreto-Lei nº 510, de 1969: Art. 39. Constituem propaganda subversiva: I - a utilização de quaisquer meios de comunicação social, tais como jornais, revistas, periódicos, livros, boletins, panfletos, rádio, televisão, cinema, teatro e congêneres, como veículos de propaganda da guerra psicológica adversa ou de guerra revolucionária; II - o aliciamento de pessoas nos locais de trabalho ou ensino; III - o comício, reunião pública, desfile ou passeata; IV - a greve proibida; V - a injúria, a calúnia ou difamação quando o ofendido fôr órgão ou entidade que exerça autoridade pública, ou funcionário, em razão de suas atribuições; VI - a manifestação de solidariedade a qualquer dos atos previstos nos itens anteriores. Pena: Detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se qualquer dos atos especificados neste artigo importar ameaça ou atentado à Segurança Nacional. 17 O Brasil teve duas leis de Segurança Nacional anteriores ao período ditatorial, a primeira lei, a de nº 38, de 4 de abril de 1935, e a lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953. Durante o regime ditatorial foi baixado o Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967. Posteriormente ela foi revogada pelo DecretoLei nº 898, de 29 de setembro de 1969. Em 17 de dezembro de 1978, surge uma Lei de Segurança Nacional mais branda. Por fim, a ainda em vigor, Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que foi promulgada durante o governo do presidente João Figueiredo. Principalmente durante o regime militar, a Lei de Segurança Nacional favoreceu o arbítrio, a injustiça e a prepotência do governo. Conforme mencionava o artigo 16, § 1º do decreto-lei 898/69, era proibido veicular qualquer tipo de notícia que viesse a expor “[...] a perigo o bom nome, a autoridade, o crédito ou o prestígio do Brasil” (JORGE, 1992, p. 168). 57 Pena: Detenção, de 1 a 4 anos. Quanto à tentativa dos atos descritos no art. 39 da Lei de Segurança Nacional, esta era punida com uma pena de um a dois terços da pena prevista para o crime consumado, conforme redação dada pelo decreto-lei nº 510/69 (KUSHNIR, 2004, p. 109). A Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional são irmãs, repressivas, intolerantes e de ranço autoritário, exemplificam um regime que utilizou da tortura, perseguições e intimidações, como seu instrumento de desenvolvimento (JORGE, 1992, p. 112). As sucessivas leis de imprensa nunca visaram a dar garantia aos jornalistas, mas limitar praticamente o exercício da liberdade de imprensa. Como jornalistas tínhamos, antigamente, um foro especial. Já não existe. Atualmente, deveríamos, pela Lei de Imprensa, ser julgados pelos tribunais comuns, o que raramente acontece, porque a maior parte das vezes somos processados exatamente porque denunciamos abusos de poder, e a Lei de Segurança Nacional estabelece a sacralidade da pessoa que exerce o poder. Não podemos dizer que o presidente da República manca de uma perna, porque ele pode achar isto ofensivo. Não podemos dizer que o Ministro da Aeronáutica fala demais. Não podemos dizer, em suma, coisíssima alguma que possa afetar uma autoridade (Hélio Silva apud JORGE, 1992, p. 167). No governo de Castelo Branco aprovou-se a nova Constituição Federal – que consolidava constitucionalmente os Atos Institucionais já decretados –, criou-se a Lei de Imprensa – que cerceava a atividade jornalística – e aprovou-se a Lei de Segurança Nacional – lei que passou a restringir diversas liberdades civis em nome da Segurança Nacional (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 125). Algumas centenas de políticos, militares e dirigentes sindicais foram destituídos de seus direitos políticos e muitos passaram por humilhações ou tiveram que se exilar. Mas, foram poucos os mortos e torturados na primeira fase do regime, em sua maioria sargentos e dirigentes sindicais de regiões afastadas (KUCINSKI, 1991, p. 13). O ano de 1968 é marcado por diversos fatos que acentuam a oposição entre o regime, legislativo e sociedade civil. Nesse ano são realizadas várias mobilizações pela democratização – por exemplo, a passeata dos “cem mil” –, greves são realizadas em Belo Horizonte e Osasco (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 126). 58 Figura 2 - “Passeata de artistas contra a censura, Rio de Janeiro, 12/2/1968. Da esquerda para direita: Tônia Carrero, Eva Wilma, Odete Lara, Norma Benguell e Cacilda Becker”. Fonte: KUSHNIR, 2004, p. 209. Aliada a essas e outras manifestações populares e a posição tomada pelo Legislativo – que não autorizou o levantamento da imunidade do deputado Márcio Moreira Alves –,18 o regime militar instituiu o AI-5, o também denominado “golpe dentro do golpe” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 126). Em um panorama de crescente manifestação de oposição pelos estudantes, de ações das esquerdas armadas, de fortes críticas vindas de membros do Congresso e do Senado e da atuação desafiadora do Legislativo, impedindo o Executivo de processar o deputado Marcio Moreira Alves, o AI-5 foi imposto (KUSHNIR, 2004, p. 82). Dando início à fase mais repressiva da ditadura militar, os famosos “anos de Chumbo”, o AI-5, diferentemente dos outros atos, não tinha prazo de vigência e, dentre suas medidas, estabelecia poderes ao presidente para fechar o Congresso, intervir nos estados e municípios, e suspender o habeas-corpus (ROMANCINI; 18 Em discurso do deputado Márcio Moreira Alves, pouco tempo antes do dia 7 de setembro, incitava a população a boicotar a parada militar comemorativa da Independência, bem como que às mulheres não namorassem militares envolvidos na repressão. Tal discurso teria causado ofensa às Forças Armadas e por esta razão, setores interessados exerceram pressões sobre o presidente para que tomasse medidas mais drásticas sobre o deputado. Como gozava de imunidade, o pedido de levantamento dessa imunidade foi levado ao Congresso Nacional, que por votação, negou a solicitação de punição. Menos de 24 horas depois, o Executivo publicou o AI-5 (AQUINO, 1999, p. 206). 59 LAGO, 2007, p. 126-127). Aperfeiçoando o mecanismo jurídico-político, o AI-5 tinha como objetivo a proibição de que indivíduos ou grupos comunistas – antirrevolucionários – pudessem conspirar, trabalhar ou simplesmente atentar contra a ordem e a segurança. O Ato ainda permitiu que o presidente da República além de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, intervir nos estados e municípios e possibilitar a decretação de recesso das casas representativas, a violação das garantias constitucionais da estabilidade, vitalicidade e inamovibilidade de servidores públicos (JORGE, 1992, p. 188). Alguns dias antes da decretação do AI-5, o então ministro da Justiça, Gama e Silva, edita a lei de nº 5.536, de 21 de novembro de 1968, que especificava novas regras de censura às obras teatrais e cinematográficas e que criou o Conselho Superior da Censura (artigo 15 da referida lei), diretamente ligado ao Ministério da Justiça. O artigo 3º da Lei nº 5.536/68 mencionava que nenhuma manifestação poderia ser contrária a questões de política e de Segurança Nacional, bem como contrária a elementos de moral e bons costumes. Tal lei expõe a censura como um ato político não restrito somente a questão das diversões públicas, razão pela qual, livros, filmes, jornais, música, teatro, eram objetos de censura – avaliação, aprovação ou proibição (KUSHNIR, 2004, p. 103-106). Pouco depois foi decretado o AI-5, que acabou endurecendo as políticas estatais e tornando mais clara a censura. Assim como a tortura era negada, a censura aos meios de comunicação, por mais que institucionalizada, era negada ou disfarçada (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 127). Mesmo não havendo um decreto oficial de estado de sítio, até porque o governo pós-AI-5 desejou construir uma auto-imagem que negasse a existência de situações arbitrárias, a ausência de um pleno estado de direito vivido permitiu que tudo o que o parágrafo 2º estabelecia ocorresse. Assim, para muitos juristas, o AI-5 foi uma decretação não-oficial de estado de sítio (KUSHNIR, 2004, p. 105). A edição de Lei nº 5.536/68, bem como do AI-5, expõem um projeto legislativo político muito maior que ainda estava em andamento. Ainda não estava pronto o arcabouço legal (KUSHNIR, 2004, p. 107). No governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, é baixado no dia 26 de janeiro de 1970, o decreto-lei nº 1.077, que reprimia publicações e exteriorizações consideradas “obscenas”. Menciona seu artigo 1º que “não serão toleradas as 60 publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação” atribuindo ao Ministro da Justiça, através da Política Federal, verificar, quando necessário, antes da divulgação desses materiais, a existência desse tipo de matéria (conforme artigo 2º do decreto-lei nº 1.077). Tal disposição encontra suas raízes em parcela da oficialidade do Exército que buscava incluir, entre os objetivos nacionais permanentes fixados pela Escola Superior de Guerra, a projeção de valores espirituais e morais ocidentais cristãos (COSTELLA, 1970, p. 142-143).19 O decreto nº 1.077/70, ao mesmo tempo que instituía a censura prévia, justificava sua não existência. O decreto, em seu artigo 2º, referia que competia ao ministro da Justiça “[...] verificar, quando julgar necessário, antes da divulgação de livros e periódicos, a existência de matéria infringente”. Por infringente, entende-se infringente à moral e aos bons costumes (KUSHNIR, 2004, p. 115-117). Com a edição do AI-5 e posteriormente do decreto-lei nº 1.077, uma blindagem se formou. Inicialmente, no pós-AI-5, a intromissão nas salas de redação se dava pelas Forças Armadas. Com o passar do tempo, essa intromissão passouse a se dar pelo Departamento da Política Federal. Com o decreto nº 1.077/70, o ministro da Justiça torna-se o “comandante das ordens, seu mentor, legislador, executor e juiz” (KUSHNIR, 2004, p. 119). Em razão da intolerância e da busca de nexo, travou-se uma série de debates em torno da censura. Mesmo o chefe da censura, Souza Leão, ponderou que existia uma caduquice na legislação censória, uma vez que tal legislação era de um período anterior à própria criação do DPF – que foi instituído em 1964, pela lei nº 4.483 – e que foi criado para substituir o Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP). Essa caduquice também se somou ao período de transferência da capital brasileira para Brasília, bem como a reestruturação das instituições federais, Constituição de 1967 e demais leis esparsas. Com a preparação da máquina administrativa para executar as políticas do governo a partir de 1967, diversos órgãos do Ministério da 19 Na Constituição de 1946 aboliu-se a educação moral e cívica em nome dos princípios liberais que derrubaram o Estado Novo, que utilizou essa educação para consolidar seu poder até 1945. Quando do golpe, os militares com receio da entrega das “ideologias exóticas”, reinstituíram a educação moral e cívica nas escolas para preencher o “vácuo ideológico” para que a mente dos jovens não fosse contaminada com ideais materialistas e esquerdistas, formando nos “educandos e no povo geral o sentimento de apreço à Pátria, de respeito às instituições, de fortalecimento da família, de obediência à Lei, de fidelidade ao trabalho e de integração na comunidade, de tal forma que todos se tornem, em clima de liberdade e responsabilidade, convictos e fiéis no cumprimento de seus deveres” (CUNHA, 1999, p. 73-78). 61 Justiça foram reestruturados, recebendo necessários ajustes legais. O Ministério da Justiça se reordena em 1969 e, efetivamente, cria-se a Polícia Federal (KUSHNIR, 2004, p. 124-125). Em 1969 o presidente Costa e Silva é vítima de um derrame que impossibilitao de continuar no governo. Seu sucessor, o vice-presidente Pedro Aleixo, foi impedido de suceder – para alguns, em razão de ter se oposto ao AI-5 –, violando a regra constitucional de sucessão presidencial. Assim, assume uma junta composta pelos três ministros militares que passa a conduzir o país. A junta militar baixou uma série de atos repressivos, principalmente contra grupos armados de esquerda, como o AI-13 – que criou a pena de banimento do território nacional para cidadãos nocivos à Segurança Nacional – e o AI-14 – que estabeleceu pena de morte para os agentes subversivos do comunismo (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 135-136).20 Ao longo do regime, os militares foram tentando dar respaldo jurídico aos instrumentos de censura, elaborando uma legislações específicas e interpretando a legislação existente de forma repressiva. Aliado a esse respaldo jurídico, foi estruturado um quadro burocrático encarregado de exercer a censura (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 128-129). Neste sentido, reformular o Serviço de Censura e atualizar a legislação vigente foi sempre uma preocupação, o que não quer dizer que este, ao ser transformado, deixou o campo das intenções. No esteio dessas metas, o ministro Gama e Silva realmente editou, em 1968, uma lei censória, a de nº 5.536. O seu instrumento mais “ousado”, a criação do Conselho Superior da Censura (CSC), entretanto, levou onze anos para sair do papel (KUSHNIR, 2004, p. 26). Em razão de que o eixo de apreciação das novas leis acabou sendo ancorado onde apenas um pequeno grupo de pessoas participava das decisões, muitos dos que posteriormente combateram essas legislações acabaram desempregados, encarcerados, perseguidos e mortos. Todos aqueles que desempenhavam certa militância de esquerda padeceram por suas atitudes. No entanto, da mesma forma que existiram aqueles que lutaram contra o regime, houve outros que colaboraram com ele (KUSHNIR, 2004, p. 27). É nesse período que civis e membros da imprensa 20 Oficialmente, a pena de morte nunca foi aplicada, no entanto, execuções sumárias, tortura, dentre outros, foram praticados indiscriminadamente por diversos órgãos oficiais do governo militar (ROMANCINI; LAGO, 2007, p.136). 62 – imprensa geral ou alternativa –,21 foram duramente combatidos e reprimidos, pois continuavam lutando na tentativa de sobreviver à situação imposta pelo governo cerceador (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 119). Com o objetivo de purificar a sociedade, os militares hierarquizam suas ideias e submetem-na a um processo seletivo do que é admissível disseminar. Tal cerceamento ideológico processa-se na sociedade brasileira através da censura preventiva e punitiva, cujo objetivo era o de impedir a circulação de ideias contrárias a ideologia propagada pela Doutrina da Segurança Nacional – que levariam o Estado à destruição na mão do comunismo (CARNEIRO, 2002, p. 21). 2.3 O cerceamento da informação como forma de legitimação do regime: a censura prévia e autocensura Muitos setores da sociedade civil apoiaram a “Revolução de 1964”, dentre eles, setores das classes médias e grupos conservadores, parcelas religiosas, e também, a grande imprensa em geral, que dificilmente acreditaram que dela resultaria em um período autoritário de violações que se estenderia por mais de duas décadas.22 Quando o regime militar entrou em uma fase de endurecimento, sob pretexto de assegurar a Segurança Nacional contra o comunismo, combater a corrupção, houve diversas resistências por parte da sociedade civil que foram silenciados quando o regime consumou-se, calando os dissidentes, através da edição do AI-5 (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 120). Com o golpe, o estado passou a assumir um papel mais central no controle das atividades econômicas do país, houve favorecimento a certos grupos de comunicação, com aporte de grandes recursos financeiros e tecnológicos por parte 21 Com o regime, e principalmente com agravamento dele, através do AI-5, particularmente a partir dos anos 70, devido ao próprio momento histórico de dura repressão aos meios de comunicação, surge com maior força à chamada imprensa alternativa, que continha em seus periódicos, publicações de oposição ao regime militar, denuncias e protestos. “Em contraste com a complacência da grande imprensa para com a ditadura militar, os jornais alternativos denunciavam sistematicamente as torturas e violações dos direitos humanos e faziam a crítica do modelo econômico. Inclusivo nos anos de seu aparente sucesso, durante o milagre econômico, de 1968 a 1973, destoando, assim, do discurso triunfalista do governo ecoado pela grande imprensa, gerando todo um discurso alternativo” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 140). 22 Salientamos o mea culpa da CNBB, com D. Helder Câmara. No entanto, merece destaque a importante presença desses setores, em especial o da igreja católica, em diversas frentes de ação política e social, de cunho democrático. 63 do Estado, a fim de efetuar uma política de integração nacional visando utilizar, principalmente através de meios de comunicação ligados à televisão, o caráter estratégico de influência desse meio (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 120-121). [...] à televisão fora reservado papel mais destacado entre os meios de comunicação. Convém lembrar que desde os primeiros anos da ditadura, na década de 60, os governos militares empreenderam profundas transformações no setor de comunicação, especialmente nos sistemas de telefonia, telex e televisão. Grandes investimentos foram feitos para implantar as bases de um sistema amplo e eficiente de telecomunicações: extensão das redes elétricas na cidade e no campo, instalação do sistema de satélites Intelsat, criação de órgãos como a Embratel, a Telebrás e o Ministério das Comunicações. Além disso, as décadas de 60 e 70 assistiram a um grande desenvolvimento tecnológico da engenharia eletrônica, que também modernizou enormemente a TV (HABERT, 2001, p. 23). Através do Regime Militar, retoma-se o crescimento econômico do país de forma gradual. Indiretamente, a imprensa é beneficiada por esse crescimento econômico e ganha papel relevante nesse novo contexto, o que acaba por resultar em um ambiente repressivo por parte do governo militar, que tenta controlar a imprensa brasileira e através da informação, legitimar-se (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 121).23 Além de encurtar distâncias, a expansão do sistema de telecomunicações combinou duas funções básicas e entrelaçadas: instrumento para ampliar e unificar o mercado consumidor; e veículo de controle político e de propaganda ideológica sob o signo da “Segurança Nacional” e da “Integração Nacional” (HABERT, 2001, p. 23-24). No entanto, foi necessário manter certo controle sobre a imprensa em razão de sua forte influência sobre a população, colocando esse forte meio de disseminação de informação a serviço do Estado e da Nação (HITLER, 1932, p. 246). A censura à imprensa teve seu expoente máximo durante o Estado Novo, com a existência do DIP. No pós-1964 esse papel foi desempenhado por um órgão de exceção do qual eram emanados bilhetinhos – “De ordem superior, fica proibida a divulgação...” – às salas de redação de diversos meios de imprensa (KUSHNIR, 2004, p. 123). 23 Como forma dessa legitimação, são exemplos a propaganda disseminada – “Ninguém segura esse país” – que explorava somente os fatos positivos do país, a economia em pleno desenvolvimento e as realizações do governo e eventos circunstanciais – como é o caso da vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970 (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 139). 64 Quando o nazismo se instalou na Alemanha, tal fato provocou o desaparecimento, entre os anos de 1934 e 1935, de 4.600 jornais. Episódio significativo. [...] na pátria de Gabriele D’Annunzio, o fascismo reduziu o número de jornais, de 157 para cerca de 50. Liquidou sumariamente, com a fúria de um terremoto, todas as folhas que não liam pela mesma cartilha (JORGE, 1992, p. 179). A prática da censura prévia deu-se em algumas redações entre os anos de 1968 e 1978. Muito embora tenha sido mais intensa durante esse período, não quer dizer que não tenha ocorrido antes, como ocorreu nas vésperas do AI-5, e também não quer dizer que não ocorreu depois (KUSHNIR, 2004, p. 43).24 Dando aparência de normalidade, o aparato repressivo sistemático era realizado através do aviso, pela Polícia Federal, que o veículo de comunicação teria de passar a submeter seus originais a um censor. São exemplos desse tipo de procedimento editoriais como O Pasquim, O Estado de São Paulo, Opinião, Veja, Movimento, Tribuna da Imprensa, dentre outros. Esse tipo de censura, prévia, muito embora não atingisse o conjunto da imprensa brasileira, sinalizava aos demais, através de certa relevância simbólica, a violência extrema a qual o regime estava disposto a realizar. Na prática, os censores avaliavam o material que estava preparado para a publicação no local em que o mesmo era produzido, onde liberaram, vetavam ou liberavam com restrições os textos, imagens ou fotos examinadas, a partir de instruções regulares que eram emanadas pela Polícia Federal (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 129). 24 Mesmo após o fim da censura prévia institucionalizada, a imprensa continuava sendo admoestada, como é o caso ocorrido na edição de novembro de 1978 do semanário Movimento, que por veicular a vitória do MDB no pleito eleitoral do ano de 1978, foi apreendida (JORGE, 1992, p. 155). 65 Figura 3 - Edição da Revista Veja, de dezembro de 1969, que foi apreendida pelo governo militar. Fonte: ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 128. Em alguns casos, as matérias eram ou analisadas na própria sala de redação pelo censor, ou ainda enviada a Polícia Federal da cidade ou para sua sede, em Brasília (KUSHNIR, 2004, p. 43). Não muito raras às vezes, os cortes de material de determinado editorial era tão drástico que praticamente inviabilizava a publicação de certo número de determinado exemplar. Segundo o jornalista Hélio Fernandes, apud Romancini e Lago (2007, p. 129-130), “[...] às vezes, era necessário “fazer três jornais para sair um [...]. Quando a censura chegou, o jornal tinha 40 páginas – acabou com 12”. Dentre a ampla gama de assuntos vetados pela Polícia Federal estavam: corrupção no governo, protestos estudantis, crises políticas, condições de vida dos cidadãos comuns, citações a determinados indivíduos, existência de censura, dentre outros (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 130). Entre elas, merece destaque especial, pois correspondem à maior parte dos cortes, as referencias às prisões arbitrárias, maus tratos, torturas, desaparecimentos e ao esquema de incomunicabilidade para os presos políticos. Além disso, aparecem vetos quando ocorrem alusões a partidos clandestinos, bem como a elementos relacionados a eles e seus eventuais pronunciamentos [...] São também sistematicamente proibidas notícias relativas ao andamento dos inquéritos movidos contra elementos da luta armada, assim como a solicitação de soltura de presos políticos, ou comentários relacionados à questão da pena de morte para terroristas. Há cortes nas matérias que veiculam informações sobre assaltos realizados por grupos terroristas e ameaças de sequestro [...], ou mesmo, a narrativa da 66 morte de agente de segurança por organizações de esquerda [...] e críticas ao terrorismo. As proibições atingem as menções à prisão e tortura de estrangeiros no Brasil [...] e as alusões a desaparecimentos em países do Cone Sul [...]. Vetos ao discurso oposicionista [...] postura crítica em relação ao Estado autoritário brasileiro pós-64 [...]. Críticas desabonadoras advindas de outras nações [...]. Admoestações contra a repressão política existente no Brasil, bem como ao regime que mantém marginalizada a maioria da população [...]. Opiniões políticas da Igreja Católica manifestando-se contra prisões arbitrárias de seus auxiliares e torturas a presos políticos [...]. Críticas ao regime militar, no sentido do controle excessivo exercido pelas Forças Armadas sobre a sociedade civil [...]. Crise no abastecimento de carne envolvendo problemas de tabelamento imposto pelo governo [...]. A proibição sistemática de veiculação de notícias que representem possibilidade de comoção social, violência, crise [...]. Manifestações de motoristas de taxi pelo aumento de tarifas [...]. Críticas sobre a insuficiência de doses da vacina contra a meningite cuja responsabilidade de compra competia ao governo federal [...]. Greve na Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra a dispensa de professores [...].Críticas à repressão política no Chile. Manifestações contrárias ao imperialismo brasileiro, identificando a participação do Brasil no golpe que depôs o Salvador 25 Allende (AQUINO, 1999, p. 67-68). Do semanário Movimento, foram suprimidas, 58 das 69 fotos, 283 das 305 laudas, do exemplar de nº 45 – maio de 1976. Ainda, três de suas edições não puderam ser lançadas, pois previamente censuradas: uma que apresentava uma extensa reportagem sobre a questão do trabalho da mulher, outra que denunciava contratos de risco na área da exploração do petróleo, e por fim, uma que defendeu a anistia, a liberdade e a instalação de uma Assembleia Constituinte. No caso do semanário Movimento, este foi processado pela Lei de Segurança Nacional e sua redação sofreu diversas pressões econômicas, bombas destruíram bancas de jornais onde era vendido, jornalistas foram perseguidos, pelo simples fato de denunciar casos de corrupção administrativa, uma vez que os líderes da “Revolução de 1964” não admitiam a existência do crime de peculato e outros no Brasil (JORGE, 1992, p. 155-156). Na tentativa de alertar seus leitores sobre a prática de censura nos meios de comunicação, os jornais, por exemplo, publicavam anúncios, cartas paródicas e receitas intragáveis em locais inusuais, na grande maioria, nos locais onde havia sido censurado determinada coluna, outros, deixávamos espaços censurados em branco. Alguns jornais utilizavam-se de trechos de Os Lusíadas e da Declaração 25 O autor referindo às matérias censuradas que ocuparam grande espaço do total de vetos pelos censores do governo na publicação O Estado de São Paulo, enquadradas nos subtemas: repressão política, críticas da oposição, críticas do exterior, relações estado/igreja, críticas ao regime, críticas à política econômica, críticas a questões sociais – acidentes, questões indígenas –, reivindicações sociais, críticas à política de saúde pública, questões educacionais e culturais – movimento estudantil -, questões de política internacional – Chile (AQUINO,1999, p. 67-68). 67 Universal dos Direitos do Homem, que posteriormente a revisão pelo censor, deviam ser alterados. A exemplo, a publicação O Pasquim era, segundo o governo, associada à subversão da ordem, pois segundo ele, aquele através do deboche e da licenciosidade, ironizava o milagre econômico e discutia temas proibidos, como liberdade sexual, por exemplo. A publicação foi duramente perseguida. Uma bomba caseira foi colocada no quintal da sede do jornal, mas não chegou a explodir. Foi objeto de censura prévia e sua redação chegou a ser invadida por policiais, sendo que todos os jornalistas presentes ficaram presos por 61 dias (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 130-146). Aliado a censura prévia, outra técnica utilizada pelo governo para o controle da informação era a chamada autocensura que foi mais geral que a censura prévia, pois abrangia a totalidade da grande imprensa brasileira e consistia basicamente no informe, pela Polícia Federal, de temas cuja veiculação era proibida, cabendo os próprios jornalistas suprimir da pauta, assuntos com esses temas, sob pena de represálias. Eram os conhecidos bilhetinhos. Estes bilhetinhos eram levados aos meios de comunicação por um oficial policial de nível inferior que mostrava o bilhete e aguardava para que o mesmo fosse copiado. Posteriormente, o jornalista assinava um documento de que tinha ciência dos temas proibidos. O oficial ia embora carregando o documento original da censura e não deixava provas de tais documentos nas empresas (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 131-132). Do ponto de vista da censura, era muito importante ocultar do público a sua própria existência e, conseqüentemente, muito grande a preocupação em não deixar provas concretas que pudessem vir a constituir elementos que implicassem em ações judiciais contra a União, por parte dos órgãos de divulgação afetados (AQUINO, 1999, p. 79). A orientação geral da censura era dada pelo Ministério da Justiça, muito embora não possuísse base jurídica. Órgãos como o Serviço Nacional de Informação (SNI) e outros serviços de informação colaboravam na tarefa de dirigir a repressão às temáticas jornalísticas (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 131-132). No dia 13 de dezembro de 1968, imprensas como a carioca e a paulista, recebem em suas salas de redação o seguinte manual de comportamento jornalístico (KUSHNIR, 2004, p. 108): 68 Manual distribuído no Rio de Janeiro 1. Objetivos da censura: a) obter da imprensa falada, escrita e televisiva o total respeito à Revolução de março de 1964, que é irreversível e visa à consolidação da democracia; b) evitar a divulgação de notícias tendenciosas, vagas ou falsas, que possam vir a trazer intranquilidade ao povo em geral. 2. Normas: a) Não poderão ser divulgadas notícias que possam: - propiciar o incitamento à luta de classes; - desmoralizar o governo e as instituições; - veicular críticas aos atos institucionais; - veicular críticas aos atos complementares; - comprometer no exterior a imagem ordeira e econômica do Brasil; - veicular declarações, opiniões ou citações de cassados ou seus portavozes; - tumultuar os setores comerciais, financeiro e de produção; - estabelecer a desarmonia entre as forças armadas e entre os poderes da República ou a opinião pública; - veicular notícias estudantis de natureza política; - veicular atividades subversivas, greves ou movimentos operários; 4. Prescrições diversas: a) a infração das normas do nº 3 implica a aplicação de sanções previstas em lei; b) os espaços censurados deverão ser preenchidos de forma a não modificar a estrutura da publicação ou programa; c) as presentes instruções entram em vigor no ato do recebimento, revogando-se as disposições em contrário. Ass.: General de Brigada César Montagna Souza. Manual distribuído em São Paulo 1) Manter o respeito à Revolução de 1964; 2) Não permitir notícias referentes a movimentos de padres e assuntos políticos referentes aos mesmos; 3) Não comentar problemas estudantis; 4) Não permitir críticas aos Atos Institucionais, às autoridades e Às FFAA; 5) As notícias devem ser precisas, versando apenas sobre fatos consumados; 6) Não permitir informações falsas, supostas, dúbias ou vagas; 7) Não permitir notícias sobre movimentos operários e greves; 8) Não permitir aos cassados escrever sobre política; 9) Não publicar os nomes dos cassados a fim de não colocá-los em evidência, mesmo quando se trate de reuniões sociais, batizados, banquetes, festas de formatura. A prisão dos cassados poderá ser noticiada, desde que confirmada oficialmente; 10) Não publicar notícias sobre atos de terrorismo, explosão de bombas, assaltos a bancos, roubos de dinamite, roubos de armas, existência, formação ou preparação de guerrilhas em qualquer ponto do território nacional, ou sobre movimentos subversivos, mesmo quando se trate de fato consumado e provado. Ass.: general Silvio Correia de Andrade Se, porventura, não houvesse o cumprimento dos temas proibidos por parte dos setores midiáticos, seus jornais podiam sofrer auditorias contábeis, suspensão 69 de anúncios do governo, pressões sobre anunciantes, gráficas ou comerciantes, por fim, poderia ainda ocorrer à apreensão dos jornais e a retirada do ar de emissoras de rádio e televisão. Aliado à censura e os meios intimidatórios adotados pelo regime, a imprensa ainda sofreu outras formas de repressão como atentados a bomba, invasões a redações e bancas de jornal, prisões de editores e jornalistas, inquéritos arbitrários, violência física, pressões contra os donos das empresas, dentre outros (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 132-133). Dentro de todo o sistema ideológico criado pelo Regime Militar para legitimar e ocultar da sociedade a natureza golpista, bem como de eliminar a contestação ao regime, cria-se todo um aparato burocrático denominado “Comunidade de Informações”. 2.4 O quadro burocrático encarregado de exercer a censura e a vilania: o Sistema Nacional de Informações (SISNI) e a sua “Comunidade de Informações” A fim de viabilizar o projeto ditatorial, cria-se uma complexa e ampla máquina de repressão, denominada de “Comunidade de Informações”. Essa máquina era encabeçada e centralizada pelo Serviço Nacional de Informações (SNI), e envolvia diversos organismos militares e policiais no controle político e ideológico de posições contrárias à Doutrina de Segurança Nacional, tais como o Departamento de Operações Internas (DOI), o Centro de Operações de Defesa Interna (CODI), o Centro de Informações do Exército (CIE), o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), o Centro de Informações e Segurança Aeronáutica (CISA), o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), a Polícia Federal e as polícias civis e militares estaduais (JORGE, 1992, p. 188).26 O Sistema Nacional de Informações não é meramente um aparelho repressivo sofisticado, no sentido policial da palavra. Ele faz parte de toda 26 Ainda no Sistema Nacional de Informação e Contrainformação, criou-se: o Conselho de Segurança Nacional (CSN), que tinha como competência as cassações dos Partidos Políticos; a Comissão Geral de Investigação (CGI), que cuidava dos casos de corrupção; o Centro de Informação de Pessoas no Exterior (CIEX), pessoas exiladas. Sobre o assunto, ver: LEAL, Rogério Gesta. Verdade, memória e justiça no Brasil: responsabilidades compartidas: morte, tortura, sequestro e desaparecimento de pessoas no regime militar brasileiro: de quem é a responsabilidade?. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. 70 uma estratégia global, que nasce dos preceitos colocados pela Doutrina de Segurança Nacional que, pelo menos teoricamente, inspira os rumos políticos do país desde março de 1964 (LAGÔA , 1983, p. 13). É na soma de diversos ingredientes – tais como, postulados positivistas de progresso, tradição intervencionista, desenvolvimento da ciência, apelo pela industrialização, experiências obtidas durante a Segunda Guerra Mundial com as tropas estadunidenses, postulados geopolíticos – que se tem um conjunto de fatores que propiciaram o surgimento de uma nova mentalidade militar no Brasil (LAGÔA, 1983, p. 13). Conforme o discurso de Castelo Branco na aula inaugural da ESG, apud Lagoa (1983, p. 70): A noção de segurança compreende a defesa global das instituições, incorporando, por isso, os aspectos psicossociais, a preservação do desenvolvimento e da estabilidade política interna. Além disso, o conceito de segurança, muito mais explicitamente do que o de defesa, toma em linha de conta a agressão interna, corporificando na infiltração e na subversão ideológica, até mesmo nos movimentos de guerrilha, formas hoje mais prováveis de conflito que a agressão externa. Para o planejamento da defesa interna, a informação ganha um papel essencial. Seja qualquer dado, fato, relato ou documento que possa contribuir para o entendimento de algum determinado assunto – informe – ou ainda o conhecimento de algum fato ou situação, mediante o processamento de todos os informes disponíveis e relacionados sobre o assunto – informação. Para chegar-se a determinada informação, percorre-se por várias etapas, tais como a “orientação, produção, planejamento, coleta, busca, processamento, integração, interpretação e difusão” (LAGÔA, 1983, p. 15-16). exame e análise, 71 Figura 4 - “Ciclo da Informação. A informação na segurança interna”. Fonte: Doutrina Básica – 1979 – ESG apud LAGÔA, 1983, p. 16. Antes de 1964, cada uma das Forças Armadas possuía serviços secretos setorizados, encarregados da espionagem clássica. Apenas a Marinha – CENIMAR – possuía um centro de informações, cuja envergadura era pequena (LAGÔA, 1983, p. 68). A idealização e a criação do sistema nacional de informações é atribuída ao General Golbery do Couto e Silva que ainda na Escola Superior de Guerra defendia a criação de um “Serviço de Informações, centralizado, bem dotado de meios e recursos, valendo-se de agentes e órgãos de busca de toda espécie”. Defendido e fundado por ele, surge, na ditadura militar a “4ª Delegacia”, o Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão de assessoramento ao processo decisório, que depois de anos, viria a ser chamado de “monstro” por seu criador. O projeto do Serviço tramitou em relativa paz no Congresso Nacional, com pequenas emendas (GASPARI, 2002a, p. 153-157). Criado pela lei nº 4.341, de 13 de junho de 1964, surge o Serviço Nacional de Informações (SNI), “uma CIA voltada para dentro”, “funcionará como o FBI, ou o Intelligence Service, no interesse da Segurança Nacional” (Laerte Vieira, apud GASPARI, 2002, p. 154). 72 Figura 5 - Organograma do SNI (Serviço Nacional de Informações. Fonte: Jornal do Brasil, de 31 de janeiro de 1983, apud LAGÔA,1983, p. 20. Dentro de sua organização, cabia à secretaria psicossocial o acompanhamento das atividades de sindicatos e atividades da igreja, cabendo a esta detectar possíveis formações de lideranças bem como possíveis rumos dos movimentos sociais. Já a secretaria econômica controlava as operações, compras, dentre outros, das empresas privadas. Por sua vez, a secretaria política mantinha controle sobre os parlamentares, possuindo equipes especializadas para acompanhar cada partido político, em todo o território nacional. Finalmente, a secretaria subversiva, que se encarregava da subversão, dos movimentos considerados subversivos, organizações clandestinas, ou ainda, órgãos que se identificavam com o movimento comunista internacional (LAGÔA, 1983, p. 21). O SNI, principal e originário órgão de informações do regime militar, foi formalmente criado pelo Decreto-Lei n° 4341, de 13/06/64, como organismo de assessoramento do Executivo (Conselho de Segurança Nacional e o Presidente). Desde o início deteve a prerrogativa de manter em sigilo todas as suas informações, podendo decidir inclusive quais seriam repassadas ao presidente da República. Além das informações, toda a estrutura e funcionamento do SNI podiam ser resguardadas, assim como a utilização de serviços e colaboração de civis, militares, funcionários públicos ou qualquer cidadão, remunerados ou não (FAJARDO, 1993). 73 Depois de instaurado o golpe de 1964, com a depuração da sociedade civil e militar, a comunidade de informações surge com a missão de expurgar do país elementos indesejáveis, envolvidos em corrupção e subversão. Essa comunidade foi se fortalecendo com o passar dos anos. Uma vez que a sociedade civil e a militar estavam limpas, essa comunidade continuou seus trabalhos. Passou a vigiar constantemente o interior das Forças Armadas e da sociedade civil, um processo que acabou desvirtuando o papel original da comunidade de informações. Surge o medo como forma de manter a coesão do Sistema – “contra a contaminação das Forças Armadas pelas forças sociais emergentes ou contra a ameaça comunista” (LAGÔA, 1983, p. 105-106). Com o crescimento e a forte influência do SNI, foram se podando as áreas de atuação dos demais órgãos de inteligência – CIE, CENIMAR, CISA. O SNI vem para garantir a coesão dos órgãos de informação, garantir a manutenção e a continuidade desses serviços (LAGÔA, 1983, p. 109). Cada ramo das Forças Armadas tinha seu próprio Centro de Informação – CIE, CENIMAR e CISA – que embora ligados ao SNI, gozavam de certa autonomia. Suas missões específicas eram de controlar o “público interno”, através das chamadas Segundas Seções. Essas Segundas Seções de cada ramo eram responsáveis pelo controle dos membros de todos os regimentos, batalhões e unidades do território que era submetido ao comando de cada Força Armada. Aliado a essa operação interna, procediam também à vigilância política e até mesmo repressão física do “público externo”, através dos DOI-CODIs (ALVES, 1984, p. 173-174).27 O Serviço Nacional de Informações (SNI) tinha por competência legal produzir informações para a orientação e uso do Presidente da República e do Conselho de Segurança Nacional nas políticas nacionais. Para produzir essas informações, que posteriormente orientarão as políticas nacionais brasileiras, o SNI dispõe das Divisões de Segurança e Informações (DSI), que são subordinadas aos titulares de cada ministério, e das Assessoria de Segurança e Informações (ASI), que pertencem aos organismos e empresas ligadas ao Governo Federal. Essas ramificações produziam informações dentro dos ministérios civis, organismos e empresas federais (LAGÔA, 1983, p. 97-98). As DSI e as ASI nasceram de antigas seções de Segurança Nacional dos ministérios que foram transformados para se 27 A imprensa chamava o órgão assim, mas na verdade era CODI-DOI, uma vez que o DOI era subordinado ao CODI (LAGÔA, 1983, p. 97-98). 74 adaptarem ao novo sistema, através do decreto nº 60.940, de 4 de julho de 1967, e deveriam “encaminhar à agência central do SNI as informações necessárias, segundo a periodicidade estabelecida no Plano Nacional de Informações que, pelo princípio da oportunidade, devem ser do conhecimento imediato dos clientes principais do SNI” (conforme Decreto nº 75.640/75).28 O Sistema Nacional de Informação brasileiro (SISNI) era composto por 16 (dezesseis) órgãos especializados estruturados a partir de seu nível federal até os mais descentralizados, como os locais, para os quais cabia a coleta e busca de informações mais específicas, em nível local. Tal sistema era encabeçado e centralizado no SNI (FAJARDO, 1993). Desde sua criação, o Serviço possuía autonomia administrativa e era invulnerável à jurisdição. Quanto à sua operacionalidade, o SNI herdou a estrutura do Serviço Federal de Informações e Contrainformação (SFICI), uma repartição de pouca expressão vinculada ao Conselho de Segurança Nacional, e o arquivo do IPES. Contanto com cerca de 100 funcionários na data de sua criação, 82 efetivos, em pouco tempo esses se tornam cerca de 6 mil, fazendo parte do que se denominaria posteriormente de “Comunidade de Informações”. Nessa Comunidade se reuniram além do SNI, todos os serviços secretos do Exército, Marinha e Aeronáutica, parte da Polícia Federal, as divisões de informações montadas em todos os ministérios, delegacias estaduais Ordem Política e Social – e, os serviços de informações das polícias militares (GASPARI, 2002a, p. 155-158). Ao SNI cabia importante papel na coleta de dados e no controle das informações das atividades de inúmeras pessoas e órgãos dentro do governo, em todos os organismos estatais e no conjunto da sociedade. Para isso, um enorme aparato foi montado, atuando de forma a obscurecer a realização dos programas governamentais, utilizando para tanto, o critério da Segurança Nacional (SADER, 1990, p. 20). A estreita ligação entre o SNI e o Exército permitiu a relação entre os organismos civis e militares de espionagem e repressão política durante a ditadura militar. Houve um processo de predominância cada vez maior do 28 Ver: BRASIL. Decreto nº 75.640, de 22 de abril de 1975. Aprova o Regulamento das Divisões de Segurança e Informações dos Ministérios Civis e das Assessorias de Segurança e Informações; revoga o Decreto nº 67.325, de 2 de outubro de 1970, e o Decreto nº 68.060, de 14 de janeiro de 1971. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto75640-22-abril-1975-424250-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2014. 75 controle militar sobre essas atividades, mas sempre com o apoio material e ideológico das elites civis (FAJARDO, 1993). Através da experiência oriunda da OBAN (Operação Bandeirante),29 em 1970, cria-se o Destacamento de Operações de Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, os DOI-CODI, que muito embora atuassem de forma distinta, trabalhavam em estreita colaboração, sendo responsáveis pelo combate às organizações de esquerda e crimes políticos.30 Ambos os órgãos eram ligados ao Exército e estavam presentes na maioria das capitais brasileiras. A partir da criação dos DOI-CODIs centraliza-se no Exército um comando central que concentra as demais Armas e as Polícias Federal e Estaduais, bem como o DOPS (JOFFILY, 2009, p. 60). Além dos órgãos e organizações mencionados o Poder Executivo do Estado de Segurança Nacional utiliza o Departamento de Política Federal (DPF), diretamente subordinado ao Ministério da Justiça. O DPF coordena a repressão física em épocas de mobilização nacional pela segurança interna, e dedica-se especialmente à censura e controle da informação. Toda a burocracia de censura está ligada ao DPF (ALVES, 1984, p. 175). Em 1972, alterou-se a organização do Exército. O país passou a se dividir em quatro grandes comandos, os quatro Exércitos (LAGÔA, 1983, p. 66). Conforme o mapa: 29 Em razão da ineficiência das Forças Armadas no combate a luta armada, cria-se um novo meio – mais eficiente – para exterminar as mobilizações de esquerda, a Operação Bandeirante (OBAN), que, através de agentes especializados da Secretaria de Segurança, deu um novo sentido a criação de estratégia de combate à luta armada. A OBAN era subordinada a 2ª Seção do Estado-Maior das grandes unidades, sendo considerada uma anomalia na estrutura militar convencional. Foi lapidada por meio de uma Diretriz para a Política de Segurança Interna que foi expedida pela Presidência da República em julho de 1969. Essa unidade operava sob a coordenação do Centro de Informações do Exército, centralizando as atividades repressivas nas grandes cidades. A OBAN contava com a presença de elementos das Três forças Armadas, do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Força Pública e da Guarda Civil (GASPARI, 2002, p. 60). 30 O DOI possuía como competência a ação direta contra os militantes de esquerda, ou seja, a captura e o interrogatório. Por sua vez, cabia ao CODI o planejamento e a organização das repressões políticas (JOFFILY, 2009, p. 260). 76 Figura 6 – Estrutura de divisão do Exército após reorganização da Defesa Interna. Fonte: LAGÔA, 1983, p. 67. É sobre esse novo plano setorial de segurança – demonstrado pela nova organização do Exército no Brasil – que o sistema se montou e acabou formando uma nova ordem de defesa interna, uma sobremalha. Ao chefe do Estado-Maior – órgão operacional das Forças Armadas – era atribuída também à chefia do CODI. Cada Exército tinha um CODI e cada CODI um ou até mesmo mais do que um DOI.31 Toda essa sobremalha tinha a mesma estrutura operacional, metodologia e técnica de funcionalismo. Operando nesse novo sistema, os órgãos de segurança interna trabalhavam com maior rapidez e eficiência. O CIE coordenava uma rede de CODIs e estes, uma rede de DOIs. Fisicamente, o CODI não existia, era meramente um centro coordenador, personificado na pessoa do chefe do Estado-Maior que comandava determinada área de defesa interna definida na organização territorial dos Exércitos (LAGÔA, 1983, p. 71). 31 No Rio de Janeiro, por exemplo, por ser uma área de significativa importância, havia dois DOIs, um na Vila Militar e outro na Rua Brarão de Mesquita, na Tijuca, onde se situava a sede da Polícia do Exército (LAGÔA, 1983, p. 68). 77 Estes órgãos tinham, por sua vez, uma bem montada organização interna e de procedimentos, envolvendo: a) Setor de Infiltração, responsável pela investigação, infiltração e espionagem nos movimentos de oposição; b) setor de Busca, responsável pela apreensão de documentos e materiais tidos como subversivos e prisões de pessoas; c) Setor de Triagem, que fazia a separação dos materiais apreendidos para lhes dar prioridade e importância; d) Setor de Análise, que operava o rastreamento de comunicações entre os opositores, avaliação dos documentos selecionados, buscando desmobilizar os movimentos de oposição (ETCHICHURRY; [et. al.], 2010, p. 48). Com o desenrolar da guerra civil, todas as agências de informações e segurança entraram em campo. Cada informação colhida pelos agentes de campo eram enviadas ao escalão superior. Agentes da Força Aérea Brasileira (FAB) enviavam seus informes à CISA, os da Marinha para o CENIMAR e os do Exército, ao CIE. Agentes do DOI para o chefe respectivo do CODI e este para o CIE. Cada um desses canais – CISA, CENIMAR, CIE e CODIs – tinham autonomia para produzir, planejar e coordenar suas ações, sendo que todas as informações que saíam desses órgãos eram submetidos e centralizados no SNI, que os coordenava (LAGÔA, 1983, p. 71). 78 Organograma do SISNI (Sistema Nacional de Informação) Figura 7 – Organograma do SISNI (Sistema Nacional de Informações). Fonte: LAGÔA, Ana. SNI: como nasceu, como funciona. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 129. Dentro da malha da comunidade de informações, os diversos órgãos do Sistema Nacional de Informação se ligam, se entrelaçam, relacionam-se uns com os outros. Muitos deles de relacionam em razão de uma ordem política-estratégica, como os centros de informações e segurança, que se relacionam a respeito de 79 problemas referentes à subversão interna com ramificações externas (LAGÔA, 1983, p. 47). As diretrizes, para o combate à subversão, eram basicamente policiais; as informações provinham da Polícia Federal e as ações corriam por conta dos Departamentos de Ordem Política e Social, os DOPS, subordinados às Secretarias de Segurança Pública dos Estados (LAGÔA, 1983, p. 48). Com a expansão cada vez maior do intervencionismo estatal e dos seus aparatos administrativos, foi crescendo a quantidade de dados e informações, cuja natureza é variada, recolhidos pelo Sistema no desempenho de suas funções e missões (GONÇALVES, 2003, p. 40). Em algumas ocasiões, determinadas informações disponíveis na malha da comunidade apareciam na imprensa brasileira, principalmente durante os últimos anos do governo Geisel. Diante dessa publicidade, a comunidade ficou exposta à curiosidade pública, como foi o caso da morte do jornalista Wladimir Herzog e do operário Manoel Fiel Filho, ambos, mortos nas dependências do DOI de São Paulo (LAGÔA, 1983, p. 35). Dentre os documentos colhidos pela malha, diversas são as definições e os regulamentos que deveriam ser seguidos por todos aqueles que lidam com material relacionado à informação – Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. Esses materiais passam então a, depois de colhidos, ser classificados em razão de sua natureza ou finalidade em diversos graus: ultrassecreto, secreto, confidencial, reservado.32 Em decorrência da classificação/graus de sigilo outorgados ao material, de acordo com a necessidade de salvaguarda de sua revelação e “mediante estimativa dos prejuízos que a divulgação não autorizada do assunto sigiloso poderia causar aos interesses nacionais, a entidades ou indivíduos” (artigo 3º, § único do decreto nº decreto nº 79.099/77), passa-se a blindar as informações. 32 Quando do início do regime militar, o regulamento vigente para a salvaguarda das informações que interessavam à Segurança Nacional era o decreto nº 27.583, de 14 de dezembro de 1949, que atribuía às “Informações que interessam à Segurança Nacional” graus diferenciados de proteção. Quanto maior for à necessidade de salvaguarda de sua revelação, maior o grau de sigilo e vice-versa. O documento mencionava que informação sigilosa era aquela que exigia salvaguarda contra a divulgação e que, conforme seu grau de sigilo, recebia uma classificação/graus de sigilo: Ultrasecreto, secreto, confidencial e reservado (LAGÔA, 1983, p. 48). Sobre o assunto, ver: BRASIL. Decreto nº 27.583, de 14 de dezembro de 1949. Aprova o Regulamento para a Salvaguarda das Informações que interessam à Segurança Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D27583.htm>. Acesso em: 09 nov. 2013. 80 Por outro lado, ciosa de sua hegemonia institucional, as forças armadas sequer se preocupam em disfarçar que, ao fim e ao cabo, os assuntos sigilosos veiculados por quaisquer documentos assim enquadrados seriam classificados de acordo com o seu conteúdo, e não, necessariamente, em razão de suas relações com outro assunto (art. 5º do Decreto), ou seja, permitindo juízos discricionários a respeito do tema (LEAL, R. G., 2012, p. 107). Uma vez permitido que juízos discricionários sejam realizados pelo agente público catalogador da informação, vivenciou-se a catalogação de senão todo o material produzido pelo regime militar, a grande maioria desse, tendo em vista a atuação militar em prol da Segurança Nacional. Décadas após o Regime Militar iniciado em 1964, passa-se a questionar a postura do Estado no trato da informação, ensejando diversos questionamentos sobre a atuação do Regime Militar e o acesso às informações produzidas durante o período que se estende de 1964 a1985. 81 3 TEORIA E IDEOLOGIA DA SEGURANÇA NACIONAL E O ACESSO Á INFORMAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE É no período do Pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente em decorrência das atrocidades praticadas pelos regimes ditatoriais do nazismo e do fascismo, que a dignidade da pessoa humana e a proteção aos direitos humanos ganham um novo apelo. Surgem legislações mais protetivas e atuantes a fim de proteger o ser humano contra as arbitrariedades de governantes e de outros integrantes da sociedade. O Estado passa a ter dentro de suas atribuições uma atuação mais ativa na sociedade, abandonando sua até então neutralidade e apoliticidade. Surge o Estado Democrático de Direito e com ele uma nova leitura dos direitos humanos e fundamentais, cabendo a este o dever de transformar a realidade, ultrapassando suas antigas fundações, cabendo à Constituição Federal de 1988 (CF/88), no caso brasileiro, tal tarefa (LEAL, M., 2007, p. 64-65). Com a CF/88 o Estado assumiu um compromisso com a sociedade brasileira na concretização de direitos. Assentada sob uma nova matriz, a nova Constituição parte da premissa da necessária participação social e de uma real cidadania ativa, impondo para tanto padrões mínimos de inclusão e de informação sobre os atos da Administração Pública. Assim, sob essa nova matriz constitucional, o acesso à informação ganha destaque, sendo garantidos em diversos diplomas nacionais e internacionalmente ratificados. Com a proteção do acesso à informação, a regra torna-se a publicidade, a exceção, o segredo, sendo necessária sua justificação para tal rotulação, uma vez que vai de encontro com os novos fundamentos da República (GONÇALVES, 2003, p. 115). Foi graças a uma ideologia fortemente disseminada pela Doutrina de Segurança Nacional que a sociedade civil vivenciou inúmeras arbitrariedades praticadas pelo regime militar. Houve o exagero na execução da política de Segurança Nacional e com este exagero, inúmeros excessos, graças à elevação da Doutrina de Segurança Nacional a um grau de ideologia (CONTREIRAS, 1998, p. 128-129). Hoje, é essa mesma Doutrina de Segurança Nacional que rotula grande parte dos documentos ainda mantidos em segredos pelo governo, cabendo o questionamento se tal bloqueio encontra legitimidade dentro da nova matriz Constitucional, dentro dos novos fundamentos da República. 82 3.1 Teoria e Ideologia da Segurança Nacional: a garantia de segurança e a utilização do aparato repressivo na integração do território econômico ao projeto econômico, político e ideológico proposto pelo regime Saímos do Brasil Colônia para o Brasil Império/Monarquia, sendo que o Brasil República veio somente sete décadas depois, graças à independência. Por mais que tenhamos superado o período colonial, o período imperial mantinha laços estreitos com a velha potência colonial, pois conviveram, lado a lado, o liberalismo e a exploração do trabalho escravo. Já no período de nossa independência, esta foi mediada pela monarquia, que conseguiu abrandar os efeitos da transição brasileira para uma República oligárquica, que acabou dando continuidade à velha hegemonia dos exportadores e produtores de café, só que agora, com uma nova forma de política (SADER, 1990, p. 03).33 É principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial que diversos países do mundo vivem uma alta conflituosidade econômica, política e social. Em decorrência dessa alta conflituosidade, passa-se a questionar a necessária alteração das antigas bases sob as quais estava assentada a sociedade brasileira. Passa-se a reestruturar esta base, dando início a um processo de auto-organização que foi drasticamente afetado nos anos seguintes (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p. 12-13). No período de 1945 a 1964, surgiu um Estado que, à custa de incentivos externos, criou e fomentou uma infraestrutura necessária para proporcionar ao país uma adequação ao desenvolvimento industrial internacional, assim, nesse intuito, o Estado acabou por dispensar qualquer tipo de consulta popular ou qualquer tipo de pretensão de incluí-los nessa discussão, atribuindo-lhes unicamente os dividendos por tal inserção na economia internacional. Com a necessidade de inserção do país no desenvolvimento industrial internacional, a infraestrutura criada nesse período, com progressos e retrocessos, não parou de se expandir, criando uma economia muito diversificada, porém muito subdesenvolvida (FRANCIS, 1986, p. 95). 33 O poder político se identifica com o poder social na medida em que o poder social se deriva do controle de determinados recursos, tais como a detenção de terras, riquezas, vínculos, conhecimento, dentre outros. Uma vez que o poder social assuma suas funções básicas e determine objetivos globais, os grupos com poder social dirigem suas pretensões ao poder político, ocupando-o diretamente ou adquirindo influências sobre ele a fim de condicioná-lo a suas intenções globais (CRUZ, 2001, p. 60-62). 83 Foi nesse momento histórico que surgiram condições materiais específicas – conjugadas com condições objetivas e subjetivas – que oportunizaram ao discurso da ideologia propagada pelos militares os enunciados narrativos necessários para a “salvaguarda da Constituição e do povo”. Em 1964 tem início um período negro na história brasileira onde em nome da “ordem”, da “Constituição” e do “povo”, foram praticadas diversas violações à direitos humanos. Nesse período surgem diversos personagens e instituições sombrias, que submetiam os opositores do regime a atos de tirania e vilania, tudo, nome da “Segurança Nacional” (FRANCIS, 1986, p. 47). A conspiração foi levada a efeito através de instituições civis de fachada, em especial o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES). A Escola Superior de Guerra coordenava as iniciativas de conspiradores civis e militares. A necessária justificação ideológica da tomada do Estado e da modificação de suas estruturas para impor uma variante autoritária foi encontrada na Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento ministrada na Escola Superior de Guerra (ALVES, 1984, p. 24). No golpe de 64, tudo que não se queria era rotular o movimento como sendo um golpe de estado, por esta razão, buscou-se na legitimidade popular a qualificação de que a ação foi um movimento revolucionário em prol da democracia e do povo. Os militares (aqueles a quem a Constituição dava a missão de defender o país e garantir a lei e a ordem) se levantam contra o comunismo para salvaguardar a democracia e o povo, e assim, em 1964, o Brasil assiste a um golpe que primeiramente depõe o Presidente da República, e posteriormente deflagra uma intensa repressão em todos os setores da sociedade, esta, em nome da Teoria e da Ideologia da Segurança Nacional. A Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento foi formulada pela ESG, em colaboração com o IPES e o IBAD, num período de 15 anos. Trata-se de abrangente corpo teórico constituído de elementos ideológicos e de diretrizes para infiltração, coleta de informações e planejamento político-econômico de programas governamentais. Permite o estabelecimento e avaliação dos componentes estruturais do Estado e fornece elementos para o desenvolvimento de metas e o planejamento administrativo periódico (ALVES, 1984, p. 35). Tendo em vista a inevitabilidade da chamada guerra total, uma guerra permanente, o General Golbery do Couto e Silva, já em meados da década de 50 discutia estratégias para uma contraofensiva, salientando a necessidade de se desenvolver uma estratégia a fim de neutralizar a infiltração e a guerra psicológica 84 propagada pelo comunismo. Em decorrência da possibilidade de uma guerra fria permanente, desenvolveu-se a Grande Estratégia ou Estratégia Geral, que coordenava dentro de um Conceito Estratégico fundamental, todas as atividades, políticas, econômicas, psicossociais e militares, visando à consecução dos Objetivos Nacionais. Golbery sustentava a necessidade do governo organizar-se em função da aplicação dessa estratégia, cabendo a um Estado central, dotado de plenos poderes, a fim de propiciar a organização e a estruturação necessária à Segurança Nacional – interna e externa – bem como de levar a efeito a Política de Segurança Nacional (ALVES, 1984, p. 41-42).34 [...] não pode haver Segurança Nacional sem um alto grau de desenvolvimento econômico. A segurança de um país impõe o desenvolvimento de recursos produtivos, a industrialização e uma efetiva utilização dos recursos naturais, uma extensa rede de transportes e comunicações para integrar o território, assim como o treinamento de força de trabalho especializada. Desse modo, estão entre os fatores mais importantes para a segurança de um país sua capacidade de acumulação e absorção de capital, a qualidade de sua força de trabalho, o desenvolvimento científico e tecnológico e a eficácia de seus setores 35 industriais (ALVES, 1984, p. 48). Foram praticadas inúmeras arbitrariedades por parte dos poderes públicos que repercutiram drasticamente na sociedade brasileira, que se viu totalmente desprotegida e submetida a uma onda de repressão nunca antes vista. Foram diversas prisões, cassações, exílios, torturas, mortes. Houve alterações legislativas no texto constitucional e edição de inúmeras leis a fim de se legitimar e estruturar o regime. Todos esses atos praticados em nome da segurança e do restabelecimento da ordem (LEAL, R. G., 2012, p. 205). A “Operação Limpeza”, autorizada pelo Ato Institucional Nº 1, promoveu expurgos nas burocracias civil e militar e valeu-se dos IPMs para neutralizar qualquer cidadão que pretendesse opor-se organizadamente a políticas em aplicação. Ela tinha alvos gerais e específicos de acordo com as estratégias da Doutrina de Segurança Nacional, que dividia a sociedade em diferentes compartimentos a serem individualmente controlados (ALVES, 1984, p. 78). 34 Sobre o assunto, ver: BRASIL. Escola Superior de Guerra. Fundamentos da Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro: A Escola, 2009, e, BRASIL. Escola Superior de Guerra. Manual Básico da Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro: A Escola, 2009. 35 O sistema capitalista convive com distintos regimes políticos, não somente com o democrático – no entanto, essa pluralidade de regimes políticos é limitada a compatibilidade desse regime a estrutura econômica capitalista. No entanto, o regime mais adequado à expansão capitalista, em razão da facilitação dos fluxos de informação para o mercado, e também por possibilitar a contínua formação de elites políticas é o democrático. Sobre o assunto, ver: DURIGUETTO, Maria Lúcia. Sociedade civil e democracia: um debate necessário. São Paulo: Cortez, 2007. 85 Oriundo do pensamento político-ideológico da Escola Superior da Guerra, os postulados da Doutrina da Segurança Nacional, que posteriormente foram fixados na Lei de Segurança Nacional – 29 de setembro de 1969 – demonstram sua incompatibilidade com qualquer tipo de regime que julga-se ou pretende ser, democrático. In loco, essa lei demonstrou um extremo abuso de poder político, cuja manifestação deu-se em cerceamento de diversos direitos – liberdade, integridade física, integridade moral –, nas apreensões de edições inteiras de jornais e revistas, criminalização de editores, redações, jornalistas, proprietários de jornais, dentre outros (JORGE, 1992, p. 187). Aliado a todos os problemas que o país enfrentava, estava o exagero na execução da política de Segurança Nacional, que resultou nos diversos excessos praticados pelo regime, em razão do conceito equivocado de Segurança Nacional, que foi elevado a um grau de ideologia (CONTREIRAS, 1998, p. 128-129).36 E é nesse contexto que podemos compreender a ideologia da Segurança Nacional: um instrumento utilizado pelas classes dominantes, associadas ao capital estrangeiro, para justificar e legitimar a perpetuação por meios nãodemocráticos de um modelo altamente explorador de desenvolvimento dependente (ALVES, 1984, p. 23). Uma vez que a Segurança Nacional é elevada a um grau de ideologia, muitas violações passam a ser realizadas em nome da “Segurança Nacional”, como por exemplo, casos de jornalistas que foram processados por suas críticas a membros do governo, que não afetava a Segurança Nacional (CONTREIRAS, 1998, p. 129). [...] esta ênfase na constante ameaça à nação produz, no seio da população, um clima de suspeita; medo e divisão que permite ao regime levantar a cabo campanhas repressivas que de outro modo não seriam toleradas. Dessa maneira, a dissensão e os antagonismos de classe podem ser controlados pelo terror. Trata-se por isso mesmo de uma ideologia de dominação de classe, que tem servido para justificar as mais violentar formas de opressão classista (ALVES, 1984, p. 27). No decorrer da década de 70 iniciam os primeiros sinais de esgotamento do ciclo de expansão capitalista, com a queda da taxa de lucros, o déficit nas balanças comerciais, a crise do sistema monetário, dentre outros (HABERT, 2001, p. 41).37 36 A expressão “segurança nacional” é por demais vaga e seu conteúdo tem tamanho conteúdo elástico que podia significar qualquer coisa (BONAVIDES; ANDRADE, 1991. p. 430). 37 Um dos primeiros sintomas da crise capitalista se manifestou, aparentemente, na chamada “crise do petróleo”, quando os países responsáveis pela maior parte da produção mundial de petróleo – 86 Garantir a continuidade do regime frente à situação de crise exigiu algumas iniciativas políticas por parte dos militares e da burguesia que lhes permitissem administrar a crise, os interesses dos vários setores da burguesia, o desgaste de um governo que se mantinha à base da repressão e da censura, e controlar o crescimento das insatisfações e manifestações de oposição que começaram a surgir (HABERT, 2001, p. 43). Com as crises econômicas, a ideia propagada que o Brasil marchava para seu grande destino começa a desaparecer (RODRIGUES, 1990, p. 06). Com o ingresso do capital internacional em um período recessivo longo, em decorrência da crise do petróleo de 1973, todas as economias ocidentais sentem seus efeitos, entrando em um período de recessão ou estagnação (SADER, 1990, p. 28-29). Com a queda do crescimento econômico, surgem críticas e discordâncias acerca do modelo de desenvolvimento adotado pelos militares.38 A burguesia, que até então apoiava o regime, passa a dar os primeiros sinais de desaprovação, sendo que uma parcela desta passou a reivindicar uma parcela maior nas decisões políticas, somente possível pelo retorno da democracia (RODRIGUES, 1990, p. 06). Já no fim do período ditatorial, tudo o que as elites queriam era sair sem chamar atenção para si próprias, queriam uma saída discreta. Assim, garantiram aos envolvidos em diversos crimes durante o período – peculato, tortura, assassinato, dentre outros – total impunidade, através da Lei de Anistia (FRANCIS, 1986, p. 1112).39 É a partir da década de 1980 que são reatualizados os valores liberais, bem como seus suportes políticos-ideológicos, a saber, a falsa equação existente entre democracia, capitalismo e liberalismo. Com as crises enfrentadas pelos regimes do Welfare State, as vertentes teóricas do liberalismo clássico incorporam e ampliam as países árabes membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) – suspenderam suas exportações em razão do apoio dado pelo ocidente a Israel, na guerra do Oriente Médio (HABERT, 2001, p. 40). 38 “Quando a classe dominante ou seus intelectuais chegam a se dar conta de uma contradição (e, em geral, isto ocorre menos pela percepção da contradição entre dominantes e dominados, e muito mais pela apreensão da existência de um conflito de interesses no interior da própria classe dominante), uma nova ideologia pode estar a caminho” (CHAUI; FRANCO, 1978, p. 122). 39 Sobre o assunto ver: PIOVESAN, Flávia. Direito Internacional de Direitos Humanos e a lei da anistia: o caso brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da FMP, n.º 4, Porto Alegre: FMP, 2009; CORREIA, Theresa Rachel Couto. Corte interamericana de direitos humanos: repercussão jurídica das opiniões consultivas. Curitiba: Juruá, 2008; TIMM, Paulo. Uma breve história da anistia: uma homenagem aos que por ela lutaram. Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.direits.org.br/index.php?option=com_ content&task=view&id=5377&Itemid=1>. Acesso em: 30 dez. 2013. 87 formas políticas reivindicadas e conquistadas pelas massas populares (DURIGUETTO, 2007, p. 31-32). Quando a classe dominante ou seus intelectuais chegam a se dar conta de uma contradição (e, em geral, isto ocorre menos pela percepção da contradição entre dominantes e dominados, e muito mais pela apreensão da existência de um conflito de interesses no interior da própria classe dominante), uma nova ideologia pode estar a caminho (CHAUI; FRANCO, 40 1978, p. 122). Superado o período do golpe, em 1985, iniciam-se as formalidades para a criação de uma nova Constituição. Com o advento da Constituição Federal de 1988, além de país adotar a expressão “Estado Democrático de Direito”, procurou-se adequá-lo a essa nova ordem democrática, buscou-se ressaltar a supremacia desta sobre as demais normas jurídicas internas. Assim, buscando a efetivação dessa nova ordem, o Estado passa a assumir um compromisso de concretização de direitos, como o assumido durante as concepções liberal e social, de buscar efetivar direitos, de concretizar o princípio democrático. É na Constituição Federal de 1988 que se encontra a primeira grande causa da judicialização, ou seja, o processo de redemocratização do país, onde houve o fortalecimento e expansão do Judiciário, que se transformou em um verdadeiro poder político, sendo capaz de fazer valer a Constituição e as leis, bem como aumentou as demandas judiciais, em razão do maior nível de informação e consciência de direitos pelos diversos segmentos da população (BARROSO, 2009, p. 03). Na visão construída pela geopolítica e pelo anticomunismo, que marcou as Forças Armadas desde o pós-guerra, coube ao desenvolvimento à garantia de segurança a fim de se garantir que o país se mantivesse perfilado com o mundo ocidental capitalista. Assim, com a utilização de todo o aparato repressivo do Estado, promoveu-se a integração do território nacional ao projeto econômico, político e ideológico proposto pelo regime ditatorial (HABERT, 2001, p. 20). Promover o Brasil a “Grande Potência” fazia parte dos objetivos contidos na Doutrina da Segurança Nacional – sustentação ideológica de todos os governos militares desde 1964 – que tina como lemas “Desenvolvimento com segurança” e “Integração Nacional (HABERT, 2001, p. 20). 40 Sobre o assunto, ver: BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999. 88 Nossa história não registra nada semelhante às revoltas ocorridas em Roma, Europa da Reforma ou Contrarreforma, em nosso país nunca houve sequer algo semelhante. Acabamos por ignorar os impulsos industriais do século XVIII e foi somente em 1950-1975, que o Estado teve o papel de criar uma infraestrutura necessária para nos dar a “revolução industrial” (FRANCIS, 1986, p. 89-95). É com a bandeira da ideologia desenvolvimentista e do aparato institucional corporativo que foram encobertas as relações entre Estado-sociedade na década de 1950. Particularmente no Governo Kubitschek, e, posteriormente, com a ditadura militar, temos uma sensível inflexão e um profundo avanço no nosso processo de desenvolvimento econômico e, em particular, da industrialização. O Estado manteve seu papel ativo na regulação da economia, mas propiciando uma intensa e crescente abertura ao ingresso de capitais estrangeiros, passando, assim, da criação das condições que buscavam promover um desenvolvimento capitalista relativamente autônomo e nacional (como nos dois governos Vargas) para um de tipo dependente-associado (DURIGUETTO, 2007, p. 135-136). No funcionamento do país como um todo, o Estado sempre teve papel de destaque. Na Carta Constitucional de 1946 demonstra-se claramente a influência do pensamento liberal no Estado populista. Com o advento das crises, as práticas populistas deixam de responder às necessidades sociais, principalmente quando o Brasil ingressa, como dependente, no sistema capitalista mundial. 41 O Estado que nasce é um estado que apela por mecanismos mais ágeis e mais modernos para o desenvolvimento industrial, resposta somente dada pela intervenção militar, sobretudo, graças àqueles advindos da Escola Superior da Guerra, que passam a alimentar um novo projeto político para o país. Surge a Doutrina de Segurança Nacional, que patrocina a transição das velhas formas de administração de governo para as novas, com o auxílio de diversos segmentos sociais, para o enfrentamento das inevitáveis crises e momentos de extrema delicadeza para o equilíbrio do novo regime, durante esse período de transição. Eliminando eventuais obstáculos que poderiam impedir o novo desenvolvimento do país, conforme expressão dada pela 41 Ideologicamente, o populismo foi utilizado como forma de manipulação e satisfação das classes populares, tornando-se uma alternativa política muito viável enquanto foi capaz de satisfazer a aspectos do interesses dessas classes. “O termo populismo é utilizado para caracterizar uma série de movimentos sociais e políticos ocorridos em épocas e países diferentes. Todavia, a generalidade do conceito parece antes encobrir o significado que o fenômeno adquiriu no caso brasileiro, especialmente ao nível de sua manifestação ideológica. O mito do povo-comunidade, o encobrimento dos conflitos sociais, a identificação da vontade do povo com a justiça e a moral, a relação direta do líder com a massa sem mediação de nenhuma instituição, são elementos presentes em grande variedade de formas políticas, tanto na mística fascista como em certas teorias tidas como democráticas” (DEBERT, 1979, p. 06-07). 89 Doutrina de Segurança Nacional, altera-se os mecanismos políticos e se fortalece cada vez mais o Poder Executivo, a fim de atingir os objetivos propostos (LAGÔA, 1983, p. 75-76). Até meados dos anos 70 o país mudou, e mudou muito. Saímos de uma economia agrícola para uma economia industrial, moderna, civilizada. O desenvolvimento capitalista integrou o Brasil na sociedade de consumo, no entanto, a condição de desfrutar desse privilégio restringiu-se somente as camadas médias e altas da sociedade brasileira, especialmente situadas nos grandes centros urbanos do sudeste e do sul do país (RODRIGUES, 1990, p. 05). As cidades agigantaram-se e ganharam contornos de metrópole. Viadutos e avenidas tomaram o lugar de pacatas ruas e residências, cortando bairros e destruindo formas de convivência próprias dos grupos sociais que ali viviam. A ocupação das áreas periféricas das cidades deu-se no mesmo ritmo que a construção dos arranha-céus (RODRIGUES, 1990, p. 05-06). Contrastando com o agigantamento das grandes cidades, a ocupação de áreas periféricas sofria com a carência de rede de água, esgoto e de transportes. Apesar da imensa desenvolvimento gerado pela riqueza produzida pelo país, os trabalhadores ficaram cada vez mais pobres. A ideia propagada que o Brasil marchava para seu grande destino começa a desaparecer (RODRIGUES, 1990, p. 06). Com o ingresso do capital internacional em um período recessivo longo, em decorrência da crise do petróleo de 1973, todas as economias ocidentais sentem seus efeitos, entrando em um período de recessão ou estagnação (SADER, 1990, p. 28-29). Com a queda do crescimento econômico, surgem críticas e discordâncias acerca do modelo de desenvolvimento adotado pelos militares. A burguesia, que até então apoiava o regime, passa a dar os primeiros sinais de desaprovação, sendo que uma parcela desta passou a reivindicar uma parcela maior nas decisões políticas, somente possível pelo retorno da democracia (RODRIGUES, 1990, p. 06). Em 1974 toma posse o Presidente Ernesto Geisel, o homem que entrou para a história brasileira como o nome que deu início a “abertura” democrática, continuada posteriormente por seus sucessores, João Baptista Figueiredo e José Sarney. Foi com a posse de Geisel que a facção moderada do Exército brasileiro – castelistas – voltou ao poder. Defensores de uma democracia mais controlada, essa facção visava uma democracia alcançada a longo prazo, uma “transição para a democracia” de um modo mais “lento, gradual e seguro”. Para garantir essa 90 transição “lenta, gradual e segura” o governo adotou o autoritarismo como prática política (RODRIGUES, 1990, p. 03-08). O receio de perder o controle do processo de desenvolvimento do país por parte da linha-dura, fez com que esse processo – abertura – tivesse diversos avanços e retrocessos (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 152). O processo de “abertura lenta, gradual e segura” proposto inicialmente por Geisel (1974-1979), que continuaria com Figueiredo (1979-1985), propugna a ideia de uma transição do regime militar para uma dominação mais aberta, de cunho conservador (HABERT, 2001, p. 45). Dando ênfase às mudanças institucionais, como a suspensão da censura prévia à imprensa, fim dos atos institucionais, fim da cassação de parlamentares e o fim do controle da ação dos órgãos de repressão – DOI-CODI –, a “abertura” tem seu “início” (RODRIGUES, 1990, p. 08). Com a reforma de algumas instituições, a centralização do poder na figura do executivo, mais especificamente na figura do Presidente da República são gradativamente substituídas ou amenizadas (RODRIGUES, 1990, p. 11). Em outubro de 1978, pouco antes de findar o governo de Geisel, são aprovadas várias medidas em prol da legalidade. Revoga-se o AI-5 e os demais Atos Institucionais (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 154). Em 1979 surge a anistia política e se suspendem a maior parte dos poderes excepcionais outorgados ao Executivo, por ele próprio. Com a aprovação da Lei de Anistia, em agosto de 1979, a extrema direita sente-se ameaçada com o retorno da “baderna comunista”, isso porque a lei possibilitara o retorno de antigos lideres de esquerda e adeptos ao populismo (RODRIGUES, 1990, p. 10-11). As violações de direitos humanos, o terror, o AI-5, os anos de chumbo, a cassação de direitos políticos e civis, tornam-se passado com a decretação da Anistia em 1979. Não houve retaliações, busca de culpa nem busca pelos culpados (KUSHNIR, 2004, p. 73). Com a abertura democrática, o SISNI é extinto, altera-se o funcionamento dos serviços de informações, reduzem-se seus gastos e quadros. Mesmo pertencendo à comunidade, João Figueiredo dá prosseguimento à abertura. Cassados voltam ao país, presos políticos são soltos, sindicatos voltam a organizar-se, a sociedade civil volta a movimentar-se ostensivamente (LAGÔA, 1983, p. 97). Em novembro de 1979, com a aprovação da nova Lei Orgânica dos Partidos, é extinto o bipartidarismo. Com o fim do bipartidarismo surgem novos partidos, que 91 passam a defender pretensões de diversos setores sociais (RODRIGUES, 1990, p. 12). A possibilidade de eleger o presidente do Brasil, que deixou de existir a partir do AI-2 – 27 de outubro de 1965 – voltava a existir com a proposta de eleições diretas para o sucessor do presidente Figueiredo com as campanhas “diretas-já”. Dísticos eram proferidos: “Um, dois, três, quatro, cinco, mil: queremos eleger o presidente do Brasil!” (KUSHNIR, 2004, p. 71). No dia 25 de abril de 1984, a emenda foi votada sob regime emergencial, onde não conseguiu obter os 2/3 dos votos necessários para a sua aprovação e teve sua aprovação frustrada. Assim, em janeiro de 1985, indiretamente, Tancredo Neves recebe de Ulysses Guimarães o plano de governo “A Nova República”, que entre outras sugestões de governo, previa a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1986. No dia 21 de abril Tancredo Neves vem a falecer e Sarney torna-se presidente da República (RODRIGUES, 1990, p. 14-15). Prevista no plano de governo da Nova República, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte passa a ser cogitada entre alguns setores políticos (SADER, 1990, p. 46). Assim, em 1º de fevereiro de 1987 o Congresso Nacional Constituinte inicia os trabalhos para a elaboração da nova Constituição, que se prolongam por 18 meses, graças a diversos debates e votações das emendas propostas. Graças a divergências internas entre os partidos de centro e de direita – Centrão – a esquerda, apesar de heterogênea – PCdoB, PCB e PT, aos quais se aliou o PDT, de centro-esquerda – manteve-se unida e alcançou êxito na aprovação de importantes medidas sociais para os trabalhadores (RODRIGUES, 1990, p. 15). Assim, em 5 outubro de 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada e o país passa a ter uma nova Constituição Federal (SADER, 1990, p. 59). No embate entre reformular o legislativo e retirar os rastros do “entulho autoritário”, a nova Constituição, marcada pelo título de Constituição Cidadã, definiu, na área dos direitos individuais, atribuir ao Serviço de Censura um caráter classificatório e indicativo [...]. Na busca constante por demarcar cortes nos processos históricos, o fim da censura, agora decretado na Constituição, foi saudado como o suposto término de um dos mais perversos instrumentos da repressão: a proibição da livre expressão. As regulamentações jurídicas acerca da censura, contudo, recomeçaram tão logo a Constituição foi promulgada. Por meio de decreto, o antigo Conselho Superior de Censura foi transformado em Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão, também vinculado ao Ministério da Justiça. Este deveria elaborar uma jurisprudência de critérios e normas para uma censura indicativa e classificatória da programação. Caberia ao órgão apontar o melhor horário de apresentação e faixa etária 92 apropriada para assistir ao programa e nada mais (KUSHNIR, 2004, p. 147149). Com a transição do regime burocrático-autoritário instaurado a partir de 1964, para o democrático, a partir de 1985, surge o Estado Democrático de Direito, consolidado através da Constituição Federal de 1988, que oportuniza a volta ao Direito através da redemocratização no Brasil (BARROSO, 2008, p. 17). 3.2 O advento do Estado Democrático de Direito e o fortalecimento da noção de dignidade da pessoa humana e da preservação dos direitos humanos e fundamentais Foi à crença de que o homem possui direitos que lhe são naturais, e que devem ser respeitados pelo Estado, que serviu de combustível para as revoluções liberais e para o fundamento das doutrinas políticas de cunho individualista que se formularam para enfrentaram a monarquia absoluta (BARROSO, 2008, p. 20-21).42 Essa crença de inspiração filosófica originalmente cristã, tornou-se uma das condições subjetivas para a luta de direitos, através da mensagem de liberdade e igualdade inerentes a todos os seres humanos, afirmado através da dignidade da pessoa humana, sendo o homem uma criatura formada à imagem e semelhança de Deus, sendo que esta dignidade pertence a todos os homens sem distinção, em razão da igualdade fundamental da natureza humana (SILVA, 2004, p. 173-174).43 Com a modernidade – séc. XVI – inicia-se o desenvolvimento de um ambiente cultural não mais submisso à teologia cristã, cresce o ideal de conhecimento fundado na razão, e a liberdade começa a confrontar-se com os ideais absolutistas (BARROSO, 2008, p. 20). A história nos conta que a conquista de direitos foi alcançada através de inúmeras reivindicações, através do derramamento de sangue, sendo que foi quando a sociedade alcançou condições materiais específicas, conjugando-se estas 42 Sobre o direito natural e as teses jusnaturalistas, ver: GORCZEVSKI, Clovis. Direitos humanos, educação e cidadania: conhecer, educar, aplicar. 1. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009. 43 O cristianismo primitivo continha uma mensagem de liberdade e igualdade inerente a todo o ser humano, afirmando isso através da dignidade da pessoa humana, sendo o homem uma criatura formada à imagem de Deus, sendo que esta dignidade pertence a todos os homens sem distinção, em razão da igualdade fundamental da natureza humana. Este diferia do cristianismo do século XVIII que era favorável ao status quo vigente, pois apoiava a monarquia absoluta, oferecendo até mesmo toda uma ideologia para a origem divina do poder (SILVA, 2004, p. 173-174). 93 com condições objetivas e subjetivas, as reivindicações, lutas e revoluções surgiram (SILVA, 2004, p. 173). [...] os direitos fundamentais não constituem entidades etéreas, metafísicas, que sobrepairam o mundo real. Pelo contrário, são realidades históricas, que resultam de lutas e batalhas travadas no tempo, em prol da afirmação da dignidade humana (SARMENTO, 2004, p. 18-19). Marco final do regime feudal e marco de ascensão do Estado Liberal, bem como berço do constitucionalismo, a Revolução Francesa abriu espaço para a teoria do contrato social. Viu-se não mais um Estado criado por Deus, regido por uma ordem divina, mas um Estado que é resultado de um contrato, de um pacto, “um pacto firmado por homens livres e iguais que a ele delegam a função de assegurar as suas liberdades e seus direitos”. Um Estado que é resultado de uma comunidade, que está a serviço dos interesses comuns dos indivíduos que pertencem a esta comunidade (LEAL, M., 2007, p. 08-10). Foi assim, na Inglaterra do século XVII, que a concepção contratualista da sociedade e a ideia de direitos que precedem o Estado - naturais -, passam a adquirir relevância no plano teórico e prático, demonstrado através das diversas Cartas de Direitos assinadas pelos monarcas nesse período (SARLET, 2003, p. 43). Sem embargo, as idéias dos pensadores iluministas permearam dois grandes eventos no final do século XVIII, que foram absolutamente decisivos para a consolidação e juridicização dos direitos do homem: a Revolução Francesa e o movimento que culminou na Independência e na fundação do Estado norte-americano. Estes episódios seminais da história da humanidade marcaram o início de uma nova era (SARMENTO, 2004, p. 22). Fundamentado em grande parte pelos princípios iluministas racionais e pelo antropocentrismo, a serviço de diversos interesses – dentre eles os da burguesia em ascensão – surge o Estado Liberal, fundamentado e regido por dois princípios fundamentais: o princípio da distribuição, sendo a liberdade do homem é, via de regra, ilimitada, de onde resulta a máxima que ao indivíduo é permitido fazer tudo aquilo que não é proibido e ao Estado, somente o que é permitido, a liberdade é a regra, e a intervenção a exceção; e o princípio da organização, que dá origem à separação dos poderes, através da teoria dos freios e contrapesos (LEAL, M., 2007, p. 10). 94 O Estado Liberal de Direito erige-se sobre as promessas de neutralidade e não intervenção, a fim de viabilizar o desenvolvimento pleno dos indivíduos, à margem da atuação dos poderes públicos. Nesse modelo de total separação entre Estado e sociedade civil, o Direito Privado desempenha a função de estabelecer as regras mínimas de convivência entre as pessoas, que desfrutam da mais ampla liberdade no âmbito social. De outro lado, ao Direito Público cabe disciplinar as relações entre indivíduos e o Estado, cuja nota característica é a verticalidade (PEREIRA, 2008, p. 145). Para se racionalizar e legitimar o poder, a fórmula utilizada pelos pensadores iluministas e jusnaturalistas racionais foi à ideia de uma Constituição, considerada uma lei escrita e superior às demais normas, que estabelecia a separação dos poderes e garantia os direitos do cidadão, estes, oponíveis contra o Estado (SARMENTO, 2004, p. 22). Era necessário proteger o individuo do despotismo do Estado, garantindolhe um espaço de liberdade inexpugnável. Por outro lado, tornara-se inadmissível a continuidade da discriminação fundada no nascimento, o que exigia a abolição de privilégios estamentais desfrutados pela nobreza e pelo clero (SARMENTO, 2004, p. 21-22). Na busca por maior clareza, unidade e simplicidade, incorpora-se à tradição jurídica romana-germânica a elaboração de documentos legislativos que passam a agrupar e organizar normas que gravitam sobre determinado objeto – códigos. Esse movimento de codificação teve, no século XVIII, sua maior realização. Com influências do jusnaturalismo racionalista e do Iluminismo, surge o Código Civil francês, que entrou em vigor em 1804 (BARROSO, 2008, p. 22). No Constitucionalismo liberal, os direitos fundamentais são visualizados apenas na sua perspectiva subjetiva, onde preza-se apenas pelas pretensões que o indivíduo poderia exigir do Estado em razão de um direito positivado (SARMENTO, 2004, p. 133). Já os códigos, encampavam os interesses da classe emergente, protegendo os valores que lhes eram importantes – propriedade, autonomia da vontade, segurança jurídica –, e importantes para o desenvolvimento do capitalismo (SARMENTO, 2004, p. 90). A revolução francesa, a par de seu conteúdo originalmente liberal, fora impregnada pelos ideais igualitários de Rousseau, dando origem ao modelo de constituição como norma diretiva, o qual surge associados aos excessos jacobinos. A ausência do mecanismo da rigidez constitucional, todavia, fragilizou a obra jurídica revolucionária no que se refere à garantia dos direitos. A idéia de constituição como norma jurídica dotada de supremacia só veio a disseminar-se na Europa muito mais tarde, quando do processo 95 de reconstrução dos países egressos de regimes autoritários (PEREIRA, 2008, p. 128). A primeira marca da transição das liberdades legais inglesas para os direitos fundamentais constitucionais é a Declaração de Direitos do povo da Virgínia, de 1776. Antes desta declaração, não se pode atribuir a condição de direitos fundamentais, com o sentido que hoje se atribui ao termo, muito embora tenha ocorrido à limitação do poder monárquico, não vinculava o Parlamento, ocorrendo uma fundamentalização, mas não uma constitucionalização de direitos e liberdades individuais fundamentais (SARLET, 2003, p. 47). As declarações americanas incorporaram virtualmente os direitos e liberdades já reconhecidos pelas suas antecessoras inglesas do século XVII, direitos estes que também tinham sido reconhecidos aos súditos das colônias americanas, com a nota distintiva de que, a despeito da virtual identidade de conteúdo, guardavam as características da universalidade e supremacia dos direitos naturais, sendo-lhes reconhecida eficácia inclusive em relação à representação popular, vinculando, assim, todos os poderes públicos (SARLET, 2003, p. 47-48). É nesse período histórico que o constitucionalismo moderno inicia sua trajetória (BARROSO, 2008, p. 21). O Estado absolutista, que praticamente se confundia com a pessoa do monarca – recorde-se Luiz XIV: L’État s’est moi – convertera-se em instrumento de arbítrio e opressão ilimitadas, o que criou uma atmosfera favorável à cristalização do conceito de direitos do homem (SARMENTO, 2004, p. 21). A partir do seu reconhecimento nas primeiras constituições, os direitos fundamentais passam por diversas transformações em seu conteúdo, titularidade, eficácia e efetivação (SARLET, 2003, p. 49-50).44 Na concepção dos filósofos inspiradores do constitucionalismo, os direitos do cidadão valiam também no âmbito das relações privadas, pois esses direitos eram naturais e precediam a criação do Estado, sendo que podiam ser invocados para a proteção do homem em face de 44 Quando um paradigma deixa de responder às necessidades e anseios de uma comunidade, surge uma crise que pode resultar numa mudança de paradigma, o que acaba ocasionando uma revolução científica. Essa mudança de paradigma, em alguns casos, dá-se através de grandes rupturas ou “saltos quânticos”, mas muitas vezes ocorrem de forma gradual, sendo que subsistem certos aspectos do conhecimento acumulados no passado de forma intacta diante do novo paradigma (SARMENTO, 2004, p. 18). Ainda, sobre os direitos fundamentais, suas gerações e a mudança de paradigmas, ver: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 96 seus semelhantes. Entretanto, a doutrina dos direitos do homem consolidou-se de forma diferenciada. Nas relações entre Estado e individuo, valeria a Constituição, capaz de limitar o poder do governante em face da liberdade individual. Nas relações entre indivíduos o Código Civil desempenhava o papel regrador, visando “[...] disciplinar todos os aspectos da vida humana, do nascimento ao óbito” (SARMENTO, 2004, p. 91), sendo fundado nos postulados do racionalismo jusnaturalista que tinha seu centro na ideia de autonomia da vontade (SARMENTO, 2004, p. 27).45 Com a transição do Estado Absolutista para o Liberal, passa-se a ter um Estado com competências e atribuições delimitadas, deixando de manifestar a vontade do soberano/monarca – “à margem da lei” – para passar a agir submetido a ela – supremacia da lei, princípio da legalidade (CANOTILHO, 2002, p. 375).46 Tendo como objetivo central a pacificação social, a lei adquire às características da abstração e a generalidade. A soberania do monarca – Estado Absolutista – é substituída pela soberania da lei – Estado Liberal -, soberania esta que é apoiada e sustentada pela soberania da nação, esta, representada por uma Assembleia (Poder Legislativo) (LEAL, M., 2007, p. 13-16). O direito se levanta como uma forma de impedir a utilização de atos excessivos por parte do poder (SANCHEZ RUBIO, 2010, p. 17), que por sua vez, adquire um status de supervalor, entendimento este – supervalorização da lei – que perdurou com algumas avanços e retrocessos até a Segunda Guerra Mundial, quando as atrocidades praticadas pelo nazismo e pelo fascismo trouxeram um novo apelo para o fortalecimento da noção de dignidade da pessoa humana, preservação dos direitos humanos (LEAL, M., 2007, p. 64-65).47 Em conseqüência, as Constituições, a partir de então, firmaram suas matrizes norteadas pelos direitos fundamentais, tendo a jurisdição constitucional, que igualmente passou a ser uma realidade, dando eficácia jurídica a estes direitos (REIS, 2007, p. 2033). 45 Essa dicotomia identifica-se nos interesses da classe burguesa, visto que era de seu interesse que os direitos fundamentais fossem concebidos apenas como direitos públicos subjetivos, oponíveis apenas em face do Estado (SARMENTO, 2004, p. 30). 46 Ou seja, buscava-se aquilo que ainda faltava alcançar, a inviolabilidade e a primazia da lei também contra a ação da Administração Pública (BÖCKENFÖRDE, 2000, p. 24). 47 “[…] un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (PEREZ-LUÑO, 1999, p. 48). 97 Durante o período da Segunda Guerra Mundial, inúmeros arbítrios foram realizados, inclusive pelo legislador, que se utilizou da lei para prática de injustiças. Com a falha na proteção dos direitos, alguns países da Europa, após a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de preservação desses direitos, optaram pela instituição de Cortes Constitucionais centralizadas e cuja responsabilidade era assegurar a garantia dos direitos constitucionalmente garantidos (LEAL, M., 2007, p. 42-49). [...] a decadência do positivismo é emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Esses movimentos políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro de legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome da lei. Os principais acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento da lei e a obediência a ordens emanadas da autoridade competente (BARROSO, 2008, p. 26). Alemanha, Itália e Espanha, países que foram afetados grandemente pelos conflitos e regimes totalitários, principalmente por vivenciarem tamanha barbárie em face dos direitos humanos, tornam-se marcos referenciais, passando a desenvolver jurisdições constitucionais mais atuantes e densas. Nesses países, inicia-se a extensão do texto constitucional, que passa a atingir maiores parcelas na ordem jurídica. A Constituição torna-se centro do universo jurídico e suas normas constitucionais tornam-se marcos referenciais de valor e direção. Desse novo apelo nascem constituições mais densas e atuantes que passam a atingir parcelas maiores da ordem jurídica, através de irradiação normativa e principiológica, passando a ser referenciais de valor e diretivas legais, e influenciando a criação de uma nova dimensão a norma fundamental, construindo-se a ideia da dupla dimensão dos direitos fundamentais (dimensão objetiva e subjetiva) (LEAL, M., 2007, p. 64-65).48 Uma das mais importantes consequências da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é o reconhecimento da sua eficácia irradiante. Esta significa que os valores que dão lastro aos direitos fundamentais penetram por todo o ordenamento jurídico, condicionando a interpretação das normas legais e atuando como impulsos e diretrizes para o legislador, a administração e o Judiciário (SARMENTO, 2004, p. 155). 48 Sobre o marco para concepção dessa dupla dimensão dos direitos fundamentais, ver a decisão do caso Lüth-Urteil, datada de janeiro de 1958, do Tribunal Alemão, In: SCHWAB, Jürgen. Cinqüenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Trad: Leonardo Martins e outros. Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2006, p. 381-395. 98 Com a adoção dessa nova dimensão, os direitos fundamentais deixam de ser concebidos como apenas limites à atuação do Estado, o Estado deve não apenas abster-se de violar os direitos positivados, mas também deve proteger os titulares desses direitos contra a lesões e ameaças de terceiros (SARMENTO, 2004, p. 160161). Passa-se, também, a conceber a incidência direta dos direitos fundamentais nas relações interprivados, sendo considerada uma consequência lógica e natural da adoção do modelo hermenêutico que é comprometido com o caráter normativo da constituição (PEREIRA, 2008, p. 185). Completando a dimensão subjetiva, a objetiva vem agregar a ela uma “mais valia”, reforçando os direitos já protegidos, transcendendo a típica estrutura relacional dos direitos subjetivos. Os direitos fundamentais deixam assim de ser concebidos exclusivamente como meros limites para a intervenção estatal na vida privada se convertendo como norte do direito positivo, seu “eixo gravitacional” (SARMENTO, 2004, p. 156). Na lógica do Estado Liberal, a separação entre Estado e sociedade traduzia-se em garantia da liberdade individual. O Estado deveria reduzir ao mínimo a sua ação, para que a sociedade pudesse de desenvolver de forma harmoniosa. Entendia-se, então, que sociedade e Estado eram dois universos distintos, regidos por lógicas próprias e incomunicáveis, aos quais correspondem, reciprocamente, os domínios do Direito Público e do Direito Privado. No âmbito do Direito Público, vigoravam os direitos fundamentais, erigindo rígidos limites à atuação estatal, com o fito de proteção do indivíduo, enquanto no plano do Direito Privado, que disciplinava relações entre sujeitos formalmente iguais, o princípio fundamental era o da autonomia da vontade (SARMENTO, 2004, p. 28-29). A passagem do Estado Absolutista para o Liberal representou um grande avanço para a humanidade, no entanto, a realidade mostrou que o novo Estado se mostrava insuficiente para assegurar e preservar a dignidade da pessoa humana. Graças aos ideais do liberalismo, em especial o progresso econômico, o processo de industrialização acabou por acentuar ainda mais o quadro de exploração do homem pelo homem. Vinha se tornando evidente a necessidade de se criar mecanismos para evitar esse tipo de exploração abusiva pelos agentes da economia, pois as regras do mercado não conseguiam controlá-lo (SARMENTO, 2004, p. 34).49 Verificava-se a insuficiência das práticas estatais quanto à proteção 49 “O Estado ausentava-se da esfera econômica, que permanecia à mercê das forças do mercado, limitando-se ao modesto papel de protetor da segurança interna e externa e da propriedade dos seus cidadãos” (SARMENTO, 2004, p. 29). 99 da pessoa humana, elaboradas pelo direito privado – direitos de personalidade (TEPEDINO, 2004, p. 62). Com a grande crise do capitalismo em 1929, evidenciou-se a necessidade de superar o modelo de Estado liberal, isso porque “a grande depressão, que se seguiu à quebra da bolsa, tornou patente a necessidade de intervenção estatal no mercado, para corrigir rumos e reduzir o desemprego” (SARMENTO, 2004, p. 34). Assim o Estado passa a assumir um papel mais ativo na economia, revendo sua posição anterior de abstenção na esfera econômica, crescendo o intervencionismo estatal em prol das partes hipossuficientes das relações sociais, passando a adquirir um papel central no controle da economia. Com o tempo consolidou-se a convicção de que, para o ser humano desfrutar de seus direitos, cabia ao Estado, à garantia das condições mínimas de vida para a população (SARMENTO, 2004, p. 31-35). O Estado deixa de ser um expectador e passa a intervir mais diretamente nas questões de cunho social, assumindo a responsabilidade de transformar a estrutura econômica e social a fim de impedir a desigualdade de fato (LEAL, M., 2007, p. 3940). Surge assim, na virada do século XX, o Estado de Bem Estar Social – Welfare State – e com ele, a consagração de uma constelação de direitos do homem, cuja finalidade é a proteção da pessoa humana (SARMENTO, 2004, p. 33). Todas estas alterações do perfil do Estado refletiram-se, como não poderia deixar de ser, sobra as constituições. Estas, que no liberalismo se limitavam a traçar a estrutura básica do Estado e a garantir direitos individuais, tornam-se mais ambiciosas, passando a ocupar-se de uma multiplicidade de assuntos, assumindo funções de direção das instancias políticas e da própria sociedade. No afã de se conformaram a realidade social, as constituições passam a valer-se com frequência de normas de conteúdo programático, que traçam fins e objetivos a serem perseguidos pelo Estado, sem especificar, de modo suficientemente preciso, de que modo os mesmos devem ser atingidos (SARMENTO, 2004, p. 40). Nessa nova realidade o Estado não mais se contenta com a igualdade formal de seus cidadãos, passando a assumir uma tarefa impostergável de efetiva promoção da igualdade no plano dos fatos (SARMENTO, 2004, p. 35). Com essa transformação, a antes hegemônica posição do Código Civil começa a ser ameaçada. Com a intensificação do intervencionismo estatal, multiplicam-se as leis especiais, criando-se novos microssistemas legislativos, que por seus princípios e valores, acabam se afastando daqueles que eram consagrados no Código Civil, o que acaba gerando uma fragmentação do sistema de Direito Privado. Com essa 100 fragmentação, a Constituição passa a disciplinar as relações econômicas e privadas e acaba por converter-se no centro unificar de toda a ordem civil, não apenas no sentido lógico-formal, mas no substantivo, onde a Constituição passa a costurar e alicerçar todas as normas do ordenamento jurídico (SARMENTO, 2004, p. 94-98). A Constituição acaba assumindo uma função de interpretação principiológica aberta e passa-se a aumentar a intensidade dada à ideia dos direitos humanos, direitos fundamentais e da noção de dignidade da pessoa humana (LEAL, M., 2007, p. 3940). [...] o advento do Estado Social, aliado à progressiva sofisticação nos estudos do Direito Constitucional na Europa, sobretudo no período de reconstrução que se seguiu ao fim da 2ª Guerra Mundial, importaram numa mudança significativa na concepção dos direitos fundamentais (SARMENTO, 2004, p. 133). Com o desprestígio da lei e consequente desconfiança das assembleias, o Judiciário torna-se apto para afastar a aplicação de uma lei (ato do legislativo) que fosse contrário à Constituição (LEAL, M., 2007, p. 19-22). O Estado não é mais um mero expectador, como era na era Liberal, mas deve, agora na era Social, intervir mais diretamente nas questões de cunho social, abandonado sua neutralidade e apoliticidade e assumindo a responsabilidade de transformar a estrutura econômica e social a fim de impedir a desigualdade de fato. Em razão de sua constante e necessária intervenção, este modelo de Estado entra em crise, dando lugar ao Estado Democrático de Direito, onde a Constituição acaba assumindo uma função de interpretação principiológica aberta, bem como um aumento da intensidade dada à ideia dos direitos humanos e fundamentais, bem como da noção de dignidade da pessoa humana (LEAL, M., 2007, p. 39-40).50 Assim, no Constitucionalismo Contemporâneo, a dignidade da pessoa humana confere à hermenêutica constitucional um sentido próprio e propicia ao 50 Historicamente, a ideia de Estado Democrático de Direito como o conhecemos atualmente só passou a ser desenvolvida durante o século XVIII. Para se chegar Estado de hoje, três foram os movimentos político-sociais que, diretamente ou indiretamente, conduziram o Estado até a soberania popular: a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A contribuição da Revolução Inglesa, Bill of Rights de 1689, foi sua intenção em estabelecer limites ao poder absoluto do monarca, passando este - governo - a assegurar a proteção dos direitos naturais dos indivíduos. A Revolução Americana, através da Declaração de Independência das treze colônias americanas de 1776, por sua vez, elencou a garantia de supremacia da vontade popular, o direito de liberdade de associação e a necessidade de se manter certo controle sobre o governo. Por fim, a contribuição da Revolução Francesa foi à consagração e universalização de suas aspirações democráticas, focadas nas premissas da liberdade, igualdade e fraternidade (DALLARI, 1998, p.147-150). 101 sistema jurídico moderno unidade e racionalidade ética, caracterizando-se como um superprincípio da ordem jurídica (REIS, 2007, p. 2037). Assim, é possível dividir a trajetória histórica dos direitos fundamentais na Modernidade em duas grandes fases, que correspondem, reciprocamente, ao Estado Liberal e ao Estado Social [...]. Atualmente, fala-se já em esgotamento do modelo do Estado Social, e na emergência de um novo paradigma, que poderíamos chamar de pós-social (SARMENTO, 2004, p. 29). O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo para transformar a realidade, ou seja, não se restringe tão somente a uma adaptação melhorada das condições sociais existentes, ele tem como característica ultrapassar além da formulação do Estado Liberal de Direito e do Estado Social de Direito (STRECK; MORAIS, 2004, p. 93-94). No entanto, foi no decorrer desses modelos que inúmeros fatos ocorreram, sendo que os mesmos foram necessários para chegar-se a atual ideia de Estado Democrático de Direito. Para o surgimento deste novo modelo foi necessário o surgimento de novos conteúdos e modificações no próprio conteúdo do direito existente, isso porque o conteúdo para transformar a realidade – inerente ao Estado Democrático de Direito - só foi possível quando da afirmação do princípio democrático, que deve prevalecer sob toda e qualquer construção jurídica legal (LOBATO, 1998, p. 144-145). Foi a partir do entendimento de que a Constituição não é somente uma soma de direitos e normas organizatórias, mas um todo de unidade e sentido, que se percebe que, para se harmonizar direitos fundamentais, há a necessidade de se limitar alguns desses direitos. Para tanto, se estabelece que esses direitos são restringíveis por meio de outros direitos ou em face de princípios opostos, mas também porque sua própria natureza é limitada (LEAL, M., 2007, p. 71). Com a necessidade de concretização dos direitos previstos na carta magna, a Constituição passa a depender de mecanismos que visem assegurar as condições de possibilidade para a implementação do texto constitucional. O acesso à justiça assume um papel fundamental para essa nova ordem. É a partir daí que a Constituição passa a ser entendida como uma expressão máxima dos valores eleitos por determinada sociedade, e não mais tão somente como um instrumento de garantia contra o poder absoluto do Estado (período liberal clássico) ou como um mecanismo de direção política (período social) (LEAL, M., 2007, p.29-31). 102 No Brasil, foi com o advento da Constituição Federal de 1988, que o país, além de adotar a expressão “Estado Democrático de Direito”, buscou adequar a realidade brasileira a essa nova ordem democrática. Assim, buscando a efetivação da ordem democrática, o Estado passa a assumir um compromisso de concretização de direitos, porém muito mais além daquele assumido durante as concepções liberal e social, pois desta vez busca-se efetivar e concretizar o princípio democrático (LOBATO, 1998, p. 144-145). 3.3 Constitucionalismo Contemporâneo e a função sócio-democrática fundamental da informação: mudanças de paradigmas Modernamente, o direito constitucional vive um momento impar, sendo que duas mudanças de paradigmas lhe deram uma nova dimensão: “a) de compromisso com a efetividade de suas normas; e b) o desenvolvimento de uma dogmática da interpretação constitucional”. Assim, passou a ser premissa de seu estudo o reconhecimento de sua força normativa, bem como do caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições legais (BARROSO, 2008, p. 43-44). Como advento do constitucionalismo contemporâneo, no Brasil mais efetivamente a partir do advento da Constituição Federal de 1988, se fez uma releitura de todo o ordenamento jurídico, preterindo as disposições Constitucionais às demais, interpretando-se normas sob as lentes constitucionais, estimulando os princípios da justiça, os direitos fundamentais e principalmente a dignidade humana. Desta forma, todos os ramos do Direito “[...] integram-se à unidade estabelecida pela Constituição, passando suas normas a serem interpretadas de acordo com as normas constitucionais” (CARVALHO, 1999, p. 12). No mesmo sentido, a unidade do ordenamento impõe a todos os ramos do direito a observância dos objetivos traçados pela Constituição, e, no caso brasileiro, impõe o respeito à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, aos objetivos de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de erradicação da pobreza, provocando uma “despatrimonialização” do direito privado em razão da escala de valores inserida no ordenamento pela Constituição (CARVALHO, 1999, p. 12). 103 A Constituição Federal de 1988 simbolizou a superação do autoritarismo político instaurado pela ordem de 1964w e demonstra sua preocupação com a liberdade (SARMENTO, 2004, p. 211). [...] é flagrante no discurso constitucional a preocupação com a efetividade da liberdade, com a garantia, enfim, das condições materiais indispensáveis ao seu exercício, o que se evidencia diante do seu generoso preâmbulo, do amplo rol de direitos sociais que ela consagra, e ainda dos princípios norteadores da ordem econômica e da ordem social que ela acolhe (SARMENTO, 2004, p. 212). No Brasil, a Constituição Federal de 1988 converteu todos os direitos do homem – Declaração Universal dos Direitos do Homem – em direitos fundamentais, bem como instituiu mecanismos processuais para dar-lhes garantias e eficácia (CITTADINO, 2002, p. 25-30).51 Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do Catálogo) (SARLET, 2003, p. 85). Com o constitucionalismo democrático busca-se resgatar a força do direito, superando-se a velha cultura jurídica positiva. Busca-se um fundamento ético para a ordem jurídica. Surge a constituição-dirigente, que conflita com a nossa cultura positivista/privatista, que tem por objetivo preservar a esfera de atuação individual. A visão democrática da liberdade positiva limita e condiciona a esfera da autonomia individual ao coletivo (CITTADINO, 2002, p. 25-30). No centro desta transformação está a afirmação da informação como principal fonte de riqueza ou recurso estratégico na ‘sociedade pósindustrial’ ou ‘sociedade da informação’. Da necessidade de regular a informação, isto é, de definir direitos e deveres sobre este novo recurso, de delimitar o seu exercício, de clarificar as condições em que os novos instrumentos técnicos devem poder ser utilizados, de defender a sociedade e o indivíduo contra eventuais maus usos da informação, nasceu um campo novo do direito, o Direito da Informação (GONCALVES, 2003, p. 07). 51 “A Declaração Universal representa a consciência histórica que a humanidade tem dos próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX. É uma síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas não foram gravadas de uma vez para sempre” (BOBBIO, 1992, p. 34). 104 Com o advento do Estado Democrático de Direito, assenta-se a premissa da participação social e da cidadania ativa. Nessa nova matriz Constitucional, o Estado passa a depender da sociedade como cogestora dos interesses públicos, isso porque a própria ordem constitucional impõe tal participação na gestão dos interesses públicos - premissa da res publica. Para tal participação, a publicidade dos atos da Administração Pública é pressuposto fundamental para participação social, para a cidadania ativa. Por esta razão, o Estado deve garantir padrões mínimos de inclusão e informação para que se proporcione à cidadania ativa a possibilidade de criar, monitorar e acompanhar os projetos do governo nas políticas públicas. Reconhecido como um direito humano fundamental, o acesso à informação pública está inscrito em diversas convenções e tratados internacionais assinados pelo Brasil. Ao contemplá-lo, o País integra-se, ainda, a um amplo grupo de nações que reconhece ser a informação sob a guarda do Estado um bem público. Preceito que, como mostra a experiência internacional, favorece a boa gestão e, fundamentalmente, fortalece os sistemas democráticos, resultando em ganhos para (BRASIL. ControladoriaGeral da União, 2011). A normativa legal sobre a matéria na nova ordem legal está configurada através de diversos diplomas legais. Na esfera internacional diversos são os mecanismos de proteção ao acesso à informação. Dentre os diplomas internacionais assinados pelo Estado brasileiro reconhecendo o acesso à informação como direito humano fundamental, destacamos o art. 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem menciona que: “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”, e o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 que do mesmo modo dispõe: 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 105 b) a proteção da Segurança Nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Também fazem menção ao tema os art. 10, 1, b e o art. 13 da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, que respectivamente mencionam: “[...] cada Estado Parte deverá, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, adotar medidas que sejam necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública, inclusive no relativo à sua organização, funcionamento e processos de adoção de decisões, quando proceder” e, Cada Estado Parte adotará medidas adequadas, no limite de suas possibilidades e de conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, para fomentar a participação ativa de pessoas e grupos que não pertençam ao setor público, como a sociedade civil, as organizações não-governamentais e as organizações com base na comunidade [...]. Essa participação deveria esforçar-se com medidas como as seguintes: a) Aumentar a transparência e promover a contribuição da cidadania aos processos de adoção de decisões; b) Garantir o acesso eficaz do público à informação; Ainda, o item 4 da Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão: “O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um direito fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm obrigações de garantir o pleno exercício desse direito” e também o art. 19 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos: “Toda pessoa terá direito à liberdade e expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza [...]”. Já na esfera nacional o acesso à informação está previsto, particularmente, no inciso XIV do art. 5º da Constituição Federal, onde a Carta menciona que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”, bem como no inciso XXXIII do art. 5º da CF/88, que dispõe: 106 [...] todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aliado a outras disposições Constitucionais, como é o caso das disposições do próprio art. 5º e dos arts. 37 e 216, a legislação Constitucional busca efetivar o direito de acesso à informação. Infraconstitucionalmente, já dentro do Programa Brasil Transparente,52 citamos às leis nº 12.527/11, Lei Complementar nº 131/09, Lei Complementar nº 101/00, Decreto nº 7.724/12, Decreto nº 7.185/10, Portaria nº 277/13 e Portaria nº 548/10 do Ministério da Fazenda. Restou claro já com a nova Constituição (caput artigo 37, bem como art. 93, incisos IX e X, da CF/88) e muito mais com o Programa Brasil Transparente que os atos e negócios da Administração Pública são públicos. A Constituição Federal de 1988 demonstra o amadurecimento da democracia através da facilitação da difusão da informação. Com a nova Carta, a informação ganha a “[...] natureza de fundamentalidade constitucional individual e social, além de morfologia bidirecional, ou seja, diz com o direito de dar e receber informação” (LEAL, R. G., 2012, p. 142). O direito de informação ou de ser informado, então, antes concebido como um direito individual, decorrente da liberdade de manifestação e expressão do pensamento, modernamente vem sendo entendido como dotado de forte componente de interesses coletivos, a que corresponde, na realidade, um direito coletivo à informação (GODOY, 2001, p. 58). Originalmente, esse direito – liberdade de informação – era considerado como parte integrante da liberdade de expressão, proclamada amplamente como direito fundamental pelas constituições ocidentais no final do século XVIII. Na óptica do liberalismo vigente, a liberdade de informação era tida como uma condição de participação política dos cidadãos nas sociedades democráticas, onde o povo poderia avaliar e controlar as autoridades públicas. Assim, a liberdade de informação passou a estar associada à liberdade de imprensa e de outros meios de comunicação social, ou seja, essas liberdades - expressão e de informação – foram interpretadas pelo liberalismo tanto como liberdades públicas – liberdades 52 Sobre o assunto, ver: Brasil. Brasil transparente: prevenção contra a corrupção. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/BrasilTransparente/index.asp>. Acesso em: 02 jan. 2014. 107 fundamentais para o funcionamento das sociedades democráticas – como por liberdades individuais – condições de realização e de emancipação dos cidadãos enquanto coparticipes de gestão (GONÇALVES, 2003, p. 39). É nesse contexto que se postula um reordenamento da denominada liberdade de informação, inserindo-a em um novo ramo do direito, o Direito de Informação, caracterizado, de um lado, pelo direito à informação e, de outro, pela maior responsabilidade imposta aos órgãos informadores, pela sua especial condição de atuarem exatamente na fronteira do público e do privado, no cerne da controvérsia entre interesse público e interesse privado, no ápice da discussão entre o que deve ser publicado e o que não pode ser publicado (CARVALHO, 1999, p. 14). Portanto, o direito de informação pode ser entendido como: [...] o conhecimento de fatos, de acontecimentos, de situações de interesse geral e particular que implica do ponto de vista jurídico, duas direções: a do direito de informar e a do direito de ser informado. E a liberdade de informação compreende a liberdade de informar e a liberdade de ser informado. A primeira coincide com a liberdade de manifestação do pensamento pela palavra, por escrito ou por qualquer outro meio de difusão; a segunda indica o interesse sempre crescente da coletividade para que tanto os indivíduos como a comunidade estejam informados para o exercício consciente das liberdades públicas (SILVA, 2002, p. 244). Assim, fazem parte do direito de informação a liberdade de informar, ou seja, de se buscar e divulgar informações; direito de invocar o sigilo de sua fonte; a liberdade de o público em geral ser informado adequadamente; e a liberdade de o público em geral ter condições de buscar informação, isto é, de se informar (OLIVEIRA, 2000, p. 93) - observados alguns limites, como é o caso de informações que possuam um determinado sigilo.53 Portanto, o direito de informação possibilita a investigação, o dever e o direito de informação, o direito de ser informado e a faculdade de se receber ou não determinada informação, “[...] traduz-se na inexistência de qualquer obstáculo à livre circulação da notícia e, especificamente, na proibição de censura prévia ou posterior por parte do Estado” (CARVALHO, 1999, p. 104). Por mais que o ordenamento jurídico proíba a censura, constatamos que o direito de informação não é absoluto, pois a 53 Foi no liberalismo que o conceito abstrato e virtualmente absoluto dos princípios da liberdade passaram a admitir a necessidade de se impor limites. Assim, a própria filosofia liberal passou a admitir limites à liberdade de informação quando estivessem em confronto com esta, questões como as da segurança do Estado, questões de ordem pública, interesses individuais ao nome e a reputação, dentre outros (GONÇALVES, 2003, pg. 39-40). 108 [...] proteção constitucional à informação é relativa, havendo a necessidade de distinguir as informações de fatos de interesse público, da vulneração de condutas íntimas e pessoais, protegidas pela inviolabilidade à vida privada, e que não podem ser devassadas de forma vexatória ou humilhante (MORAES, 2000, p. 162). A Constituição garante unidade ao sistema, não é somente uma soma de direitos e normas organizatórias, mas um todo que dá sentido e unidade ao ordenamento jurídico. Em razão da vasta carta de direitos previstos e na tentativa de harmonizá-los com os direitos fundamentais, há a necessidade de se limitar alguns desses direitos. Para se harmonizar as disposições em eventuais conflitos, se faz necessário o sopesamento dessas normas (LEAL, M., 2007, p. 78).54 Na dogmática constitucional, não há direito que se possa conferir aplicação de forma total ou incondicional, até mesmo contra o Ente Público, isso porque, o caráter relativo e limitado dos direitos fundamentais necessitam dessa relativização/limitação para concretizar a noção de unidade constitucional, de harmonização dos valores que são constitucionalmente protegidos (PEREIRA, 2008, p. 185-186). Na atualidade, o Direito de Informação possui natureza individual e social. Pode-se dizer que o direito à informação se caracteriza por ser um direito individual, pois consiste no direito de poder se expressar e de manifestar opiniões, bem como de obter e reter informações, por sua vez, quando ele se manifesta de forma mais ampla, quando envolve a comunidade (enquanto sujeito de direito), e quando projeta-se para os atos da Administração Pública, exigindo-lhes transparência, publicidade, moralidade etc, a fim de se possibilitar um maior controle/fiscalização dos atos do Estado por parte da comunidade objetivando cumprir seu papel na democracia participativa (LEAL, R. G., 2012, p. 142), ele manifesta sua natureza social, difusa, coletiva.55 54 Sobre normas, regras e princípio e o sopesamento entre eles, ver: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 55 “Assuntos de interesse público são aqueles assuntos que dizem respeito às escolhas que a pessoa deve fazer, como membro de sua comunidade, que interessem às demais e nelas interfiram, bem como que influenciem e interfiram no que pertine à sua organização política e social”, e “Os assuntos de interesse privado de expressão coletiva são aqueles considerados importantes para o desenvolvimento da sociedade” (CARVALHO, 1999, p. 149). 109 A palavra que nos interessa deve ser lida, antes de mais nada, separandose o seu prefixo inicial: in-formação. Compreende-se assim que ‘informação’ não é somente ‘o ato de informar’ como diz o vocabulário, mas em geral é parte essencial do processo de formação de conhecimentos, de opiniões e, portanto, da própria personalidade do indivíduo: a parte que age mediante a interação do sujeito com o mundo externo. A falta de informação bloqueia o desenvolvimento da personalidade, tornando-a asfixiada. Outrossim, uma informação unilateral, advinda de uma só fonte, mesmo que quantitativamente rica e qualitativamente sofisticada, direciona a personalidade para canais preestabelecidos, limitando objetivamente a oportunidade de escolha e a capacidade crítica do indivíduo, prejudicando desta forma a sua participação nos processos democráticos (FERRARI, 2000, p. 165). A fim de cumprir seu papel como cidadão, a lei estabelece uma série de prerrogativas, como é o caso do direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88), o direito a certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações (art. 1º da Lei nº 9.051/95). Não obstante os diversos mecanismos de acesso à informação pública existente ainda foi promulgada a Lei de Acesso à Informação Pública (Lei nº 12.527/11) que estabelece uma nova relação entre governo e cidadãos, o que só denota a preocupação do Estado Democrático de Direito com a publicidade e com a função pública dos atos do Poder Público. Assim, essa nova lei, juntamente com os demais preceitos sobre a matéria, acabam por manter aberto todos os registros administrativos e atos de governo aos cidadãos, que poderão solicitar cópias de qualquer informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados pelos órgãos públicos, sob pena de sanções (LUCHESI, 2012, p. 172). Os regimes democráticos foram [...] reconhecendo aos cidadãos o direito a tomarem conhecimentos dos documentos e da informação detidos pelas administrações públicas, tendo alguns estados consagrado, constitucional ou legalmente, os princípios da administração aberta e do livre acesso aos documentos administrativos (GONÇALVES, 2003, p. 40). O processo de concretização da Constituição - constitucionalismo democrático - depende da atuação da comunidade no controle das omissões do poder público, sendo o Poder Judiciário o regente republicano das liberdades positivas (CITTADINO, 2002, p. 32). Em face disso, resta claro que as limitações dos mecanismos criados pelo Estado, a ineficácia das ações civis interpostas com o fim de aceder à informação e das missões de busca empreendidas por ele, bem como as medidas legislativas e administrativas sobre restrições de acesso à informação sigilosa em seu poder, impediram a reconstrução dos fatos e, 110 consequentemente, da verdade, o que caracterizou violação aos direitos e obrigações consagrados nos artigos 1.1, 2, 8, 13 e 25 da Convenção Americana (LEAL, R. G., 2012, p. 141). Não obstante as diversas disposições legais acerca do tema – nacionais e internacionais – o direito de acesso à informação só passou a ser mais bem discutido no país a partir do dia 24 de novembro de 2010, quando a ação ordinária proposta perante a Justiça Federal brasileira, em 1982, por parte dos vinte e dois familiares, representando vinte e cinco desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia56 foi decidida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, onde esta declarou que: 1) As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil; 2) O Estado é responsável pelo desaparecimento forçado e, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal, estabelecidos nos artigos 3, 4, 5 e 7, todos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,em relação com o artigo 1.1 desse instrumento, em prejuízo das pessoas indicadas no § 125 da Sentença, em conformidade com o exposto nos §§ 101 a 125 de seu comando; 3) O Estado descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, contida em seu artigo 2, em relação aos artigos 8.1, 25 e 1.1 do mesmo instrumento,como conseqüência da interpretação e aplicação que foi dada à Lei de Anistia a respeito de graves violações de direitos humanos. Da mesma maneira, o Estado é responsável pela violação dos direitos as garantias judiciais e à proteção judicial previstos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 desse instrumento, pela falta de investigação dos fatos do presente caso,bem como pela falta de julgamento e sanção dos responsáveis, em prejuízo dos familiares das pessoas desaparecidas executadas, indicados nos §§ 180 e 181, da Sentença, nos termos dos §§ 137 a 182 da mesma; 4) O Estado é responsável pela violação do direito à liberdade de pensamento e de expressão consagrado no artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação com os artigos 1.1, 8.1 e 25 desse instrumento, pela afetação do direito a buscar e a receber informação, bem como do direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido. Da mesma maneira, o Estado é responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais estabelecidos no artigo 8.1 da Convenção Americana, em 56 Sobre a Guerrilha do Araguaia, ver: AQUINO, Rubim S. L.; CARVALHO, Regilena. Araguaia: da guerrilha ao genocídio. Rio de Janeiro: Multifoco, 2011. 111 relação com os artigos 1.1 e 13.1 do mesmo instrumento, por exceder o prazo razoável da Ação Ordinária, todo o anterior em prejuízo dos familiares indicados nos §§ 212, 213 e 225, da Sentença, em conformidade com o exposto nos §§ 196 a 225 desta mesma decisão; 5) O Estado é responsável pela violação do direito à integridade pessoal, consagrado no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação com o artigo 1.1 desse mesmo instrumento, em prejuízo dos familiares indicados nos §§ 243 e 244 desta mesma decisão (LEAL, R. G., 2012, p. 185-186). Passados vinte e oito anos desde a propositura da ação na Justiça Federal, em decisão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA atribuiu responsabilidade pelos fatos cometidos pelo Estado brasileiro no caso Araguaia e atribuiu-lhe obrigações concretas.57 Na decisão se manifesta a ideia de justiça transacional, conselho deixado pela Organização das Nações Unidas (ONU), para que se superare períodos de exceção, onde, via de regra, inúmeras violações a direitos humanos são realizadas. É de entendimento dos Tribunais Internacionais, em razão desse conselho, que todos os países que passaram por regimes de exceção devem implementar medidas e políticas públicas que se fundam na ideia de justiça transicional, na tentativa de evitar que tais regimes se repitam no futuro, bem como para consolidar o Estado Democrático de Direito. Uma das formas para se abordar as violações de direitos durante regimes de exceção, segundo a ONU, é através da Justiça Transacional, Justiça de Transição (LEAL, R. G., 2012, p.188). […] la justicia transicional comienza a ser entendida como extraordinaria e internacional en el período de la posguerra después de 1945. La Guerra Fría da término al internacionalismo de esta primera fase, o fase de la posguerra, de la justicia transicional. La segunda fase o fase de la posguerra fría, se asocia con la ola de transiciones hacia la democracia y modernización que comenzó en 1989. Hacia finales del siglo XX, la política mundial se caracterizó por una aceleración en la resolución de conflictos y un persistente discurso por la justicia en el mundo del derecho y en la sociedad. La tercera fase, o estado estable, de la justicia transicional, está asociada con las condiciones contemporáneas de conflicto persistente que echan las bases para establecer como normal un derecho de la violencia (TEITEL, 2013, p. 10). Essa Justiça tem por finalidade investigar os fatos durante o regime de exceção, levantando o maior número de informações, buscar a verdade dos fatos 57 Sobre a decisão da Corte sobre o Caso Araguaia, ver: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença da Corte sobre o Caso Araguaia. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2014. 112 ocorridos,58 punir os perpetradores de violações a direitos, e, por fim, criar espaços de memória, punindo seus perpetradores e estabelecendo espaços de memória. Na tentativa de reconciliar o Estado e a sociedade com o passado antes esquecido, surge à justiça transacional, consistindo da: a) revelação da verdade, mediante a abertura de arquivos do período e a criação de comissões da verdade imparciais; b) na responsabilização pessoal dos perpetradores de graves violações de direito humanos, entendendo que a situação de impunidade é fator de inspiração e dá confiança a quem adota práticas violadoras de direitos; c) na reparação patrimonial dos danos às vítimas, através de indenizações financeiras; d) na reforma institucional dos serviços de segurança, expurgando de seus quadros quem propagava a teoria do período; e) na instituições de espaços de memória, para que as gerações futuras saibam que, no país, se praticou o terror em nome do Estado (LEAL, R. G., 2012, p. 188). Dando o primeiro passo para a transição, e seguindo orientações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, o Brasil, em 18 de novembro de 2011, aprova a nova lei de acesso à informação, a lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, cujo objetivo é o de regulamentar o direito constitucional de acesso às informações públicas dos três poderes, isso porque a Comissão “[...] entendeu a Comissão que os Estados têm a obrigação positiva de produzir e conservar informação, o que nos obriga a buscá-la e implementar medidas que permitam a custódia, o manejo e ao acesso aos arquivos” (LEAL, R. G., 2012, p. 119). Em 18 de novembro de 2011, inicia-se uma nova fase relativa ao acesso a informação na República Federativa do Brasil. Nesta data foi aprovada a lei de nº 12.527, que vem para regular “o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n o 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências” (BRASIL. Lei nº 12.527, 2011). Agindo sob o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88), e tendo como sua imposição de princípio constitucional a publicidade/transparência dos atos da Administração Pública, sendo o segredo – exceção – aceito sob justificativa inexorável, cabe ao ente Estatal 58 A verdade a que nos referimos é a narração dos fatos como ocorreram, e não aquela verdade “[...] escrita pelos vitoriosos” (FRANCIS, 1986, p. 41). Buscar a verdade como o “[...] derecho de los familiares a conocer la suerte de las víctimas, y en la obligación de las partes en conflictos armados de buscar a los desaparecidos” (NACIONES UNIDAS, 2006, p. 04). 113 fornecer a informação requerida de forma rápida e objetiva, clara e em linguagem de fácil compreensão, uma informação transparente (art. 5º da lei nº 12.527/2011). Visando assegurar o direito fundamental de acesso à informação, os procedimentos publicizatórios devem ser executados com base nos seguintes princípios básicos e com as seguintes diretrizes (conforme art. 3º da referida lei): I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 59 V - desenvolvimento do controle social da administração pública. O artigo 23 da lei em comento passa a delimitar, de forma mais pontual do que suas antecessoras, a possibilidade de classificação da informação quanto a Grau e Prazos de Sigilo (seção II), das informações que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, que, portanto, devem ser passíveis de classificação, em razão de que sua divulgação ou acesso irrestrito a essas informações possam: I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 59 Salientamos ainda a disposição do artigo 12 da lei, onde expõe a gratuidade ao acesso a informação. “Em face disto dispõe a norma, em seu art. 12, que o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados” (LEAL, R. G. 2012, p.122). 114 De acordo com o teor da informação e de acordo com sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e/ou do Estado brasileiro, a informação será classificada em informação ultrassecreta, secreta ou reservada, cujos prazos máximos de restrição da informação, são respectivamente, 25 anos para a informação ultrassecreta, 15 anos para a informação secreta e 5 anos para a informação reservada (art. 24 e §1º, incisos I, II e III, da Lei), utilizando o critério menos restritivo possível, tendo por parâmetro “a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final” (artigo 24, § 5º, incisos I e II da Lei). Quando a informação contiver material personalíssimo, que possa violar a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como suas liberdades e garantias individuais, tal informação consoante a disposição do art. 31, terá seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo de 100 anos a contar de sua produção. Seu acesso ou divulgação a terceiros poderá ser realizada mediante o decurso do prazo ou através do consentimento expresso da pessoa a que se refere tal informação (art. 31, §1º, II da Lei), salvo se as informações forem necessárias para: I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem; III - ao cumprimento de ordem judicial; IV - à defesa de direitos humanos; ou V - à proteção do interesse público e geral preponderante. (BRASIL. Lei nº 12.527, 2011, art. 31, § 3º). Salienta-se ainda que tal restrição ao acesso à informação – relativa à vida privada, honra e imagem da pessoa –, “não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância” (§ 4º, do artigo 31). É com a Constituição Federal de 1988 que se inicia um novo marco para a sociedade brasileira, no entanto, foi preciso muita maturação para que a sociedade alcançasse, através de inúmeras reivindicações e lutas sociais, condições materiais específicas que propiciaram manifestações reais contra a arbitrariedade praticada 115 pelo Estado em nome da Segurança Nacional (SILVA, 2004, p. 173). Vive-se uma nova fase no acesso à informação pública, que dá seus primeiros passos no pós1988 já sob o viés da publicização/transparência dos atos da Administração Pública e busca, nos momentos históricos anteriores a este, a publicização/transparência daqueles atos que foram classificados pelo Regime Militar, sua desclassificação,60 cabendo à sociedade civil tal exigência e fiscalização – artigo 39 da lei 12.527/11. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos públicos, independentemente dos motivos – até porque a lei veda quaisquer tipo de exigência relativa aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público (art. 10, § 3º) – devendo o pedido tão somente conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida (art. 10, caput). Tal desnecessidade de fundamentação para o pedido qualifica o direito fundamental à informação tanto por sua natureza social, como por sua natureza difusa, capacitando o cidadão a buscar qualquer tipo de informação sobre atos e comportamentos públicos pelo simples fato de ter sido praticado em nome do Estado enquanto gestor público (LEAL, R. G., 2012, p. 122-123). Os regimes democráticos reconhecem hoje, inclusivamente [...], que os cidadãos têm o direito de tomar conhecimento dos documentos da administração pública, tendo alguns países adotado legislação especial com esse fim. Segundo estas legislações, a liberdade de acesso não depende da invocação de um interesse próprio na informação. Ela transcende, portanto, o âmbito do tradicional acesso dos administrados à informação ou documentação sobre questões que lhe dizem respeito. O âmbito das liberdades e dos direitos de acesso têm tendido, de resto, a expandir-se nos últimos anos como resultado da pressão social em domínios como o ambiente e a saúde pública e do próprio desenvolvimento do direito da informática: a ilustração mais evidente encontra-se no regime de acesso aos dados pessoais. Se a garantia da liberdade de acesso acompanhou a transição das políticas e das culturas da administração, num percurso que tendeu do segredo para a abertura, já os direitos de acesso são um produto recente do Direito da Informação (GONÇALVES, 2003, p. 114-115). O acesso à informação administrativa é tido como uma condição de exercício do direito de cidadania, o acesso a informações sobre a conduta da Administração é parte integrante do funcionamento do sistema democrático (GONÇALVES, 2003, p. 115). O conceito de informação administrativa abrange os dados e a informação recolhidos e/ou tratados pelos governos e pelas administrações públicas no 60 Ver as disposições dos arts. 29 e 30 da Lei 12.527/2011. 116 exercício das respectivas missões. Dados estatísticos, dados económicos, mas também dados de carácter pessoal, contidos nos registros da população (decorrentes dos censos), no registro civil, ficheiros de nomes e moradas dos funcionários públicos, dos beneficiários da segurança social, das empresas inscritos no registro das pessoas colectivas, entre muitos outros, constituem um manancial importante de informação [...] (GONÇALVES, 2003, p. 112). Em tempos não muito longínquos e infelizmente ainda vigente em alguns territórios, a regra era o segredo enquanto ausência de informação e comunicação administrativa, viabilizando autoritarismos e regimes ditatoriais das mais diversas formas e modalidades (LEAL, R. G., 2012, p. 40). Com a nova Constituição, se avança, a regra agora é a da publicidade, a exceção, o segredo. Se o segredo é exceção, para se blindar determinada informação há a necessidade de se justificar, há que se ter muita fundamentação, porque o segredo de Estado é uma exceção, uma vez que vai de encontro a um dos novos fundamentos da República. Assim, cabe ao próprio Estado o dever de assegurar a circulação livre da informação (GONÇALVES, 2003, p. 115). É verdade que há excepções ao princípio da liberdade de acesso à informação, sempre que a confidencialidade desta seja justificada e legalmente protegida. Mas estas excepções são necessariamente tipificadas e devem ser interpretadas restritivamente: só a protecção da vida privada, do segredo de Estado, do segredo de justiça, do segredo de fabrico e de comércio ou outras formas de segredo protegidas por lei podem fundamentar restrições ou limitações ao exercício do direito dos cidadãos de terem acesso à documentação ou informação administrativas (GONÇALVES, 2003, p. 115). A relação entre democracia e informação é biunívoca, de coessencialidade, ou seja, uma não pode existir sem a outra (FERRARI, 2000, p. 166-167). Por esta razão, o caput do artigo 37, “[...] constitui, se não o principal, certamente um dos parâmetros fundamentais para colocar à prova a maturidade do sistema como um todo e verificar a possibilidade de afirmar e concretizar esta centralidade [...]” (LEAL, R. G., 2012, p. 41-42), isso porque a “[...] a informação e o acesso a ela hoje se afigura como condição de possibilidade da própria democracia, da igualdade e liberdade, assim como da dignidade da pessoa humana” (LEAL, R. G., 2012, p. 42). É da sabedoria mais antiga que a primeira vítima de qualquer guerra é a verdade. Por isso, na análise posterior dos fatos, ainda quando contemporâneos, o intérprete deve ter o maior cuidado, sobretudo na audiência das partes que se envolveram no conflito, medindo, pesando e cotejando os relatos (CONTREIRAS, 1998, p. 11). 117 Um dos objetivos fundamentais dos regimes totalitários é precisamente o controle e limitação da informação. O que percebemos é que inexiste o acesso à informação suficiente, que permita o debate de opiniões diferentes no período pré 1964 e durante o regime ditatorial (1964-1985), que foi tornado quase que intransponível em razão da rotulação de diversos documentos como segredos de Estado, questionando-se a possibilidade de manutenção dessas restrições/limitações na contemporaneidade. 3.4 Teoria e Ideologia da Segurança Nacional e os segredos de Estado frente ao acesso à informação na contemporaneidade Na sociedade moderna – sociedade da informação –,61 a informação, e mais do que isso, o acesso à informação, ganha destaque alterando a qualidade de vida dos cidadãos, bem como interferindo na cultura e nas tradições. É a penetração dessa informação na sociedade contemporânea uma das características mais marcantes das novas tecnologias da informação e da comunicação, tanto na vida social, como na vida econômica e política, aparecendo sob diversas formas e conteúdos, tornando possível organizar e apresentar sob diversos formatos uma diversidade de dados e/ou conhecimentos (GONÇALVES, 2003, p. 07-18). Marcada por sua penetração na sociedade contemporânea, a informação está afetando profundamente os modos pelos quais as relações sociais se organizam, bem como as condições da realização de valores básicos das sociedades modernas, como a liberdade e a democracia (GONÇALVES, 2003, p. 07). Por si só, a informação não garante nem constitui garantia de direitos – democracia, igualdade, liberdade -, mas seus parâmetros – temporais e territoriais – concede aos interlocutores uma nova interface, colocando-os diante de desafios inéditos e imensas possibilidades (VELLOSO, 2008, p. 108). Assim, “na medida em 61 Sobre o assunto, ver: ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da internet e da sociedade de informação: estudos. Rio de Janeiro: Forense, 2002; CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (a era da informação, economia, sociedade e cultura) - vol. 1. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. FERRARI, Vincenzo. Democracia e informação no final do século XX. In: GERMAN, Christiano [et. al.]. Informação e democracia. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2000; GONÇALVES, Maria Eduarda. Direito da informação: novos direitos e formas de regulação na sociedade de informação. Coimbra: Livraria Almedina, 2003; LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 118 que o avanço tecnológico permite uma inacreditável rapidez na sua circulação, ao mesmo tempo em que massifica a sua divulgação, a informação passa a ter uma relevância jurídica antes não reconhecida” (CARVALHO, 1999, p. 18). Inúmeras são as possibilidades que a informação e o acesso à informação nos permitem desfrutar de forma mais plena dos direitos e das liberdades contemplados pelos regimes liberais e democráticos. O cidadão dispõe de mais e melhores meios de expressão, criação, participação e interação na sociedade, graças à informação, até certo ponto que o discurso político relativo á sociedade pós-industrial ou sociedade da informação argumenta que a utilização das tecnologias da informação e da comunicação é o molde capaz de criar as condições necessárias que faltavam na sociedade industrial para o pleno exercício das liberdades de expressão e de informação (GONÇALVES, 2003, p. 31-32). A informação e o acesso a essa informação representa o poder para moldar vidas, aprimorando a comunicação entre os indivíduos e a Administração Pública, bem como reestruturando essas relações, organizando a vida social de forma mais aberta, dinâmica e muito mais flexível. Assim, é necessário que o Estado crie condições para que todos os seus cidadãos possam acessar essas informações, criando políticas públicas para promoção da verdade, memória e da justiça (ACIOLI, 2013, p. 45-60). Vivenciamos, nas últimas décadas, o aumento exponencial das oportunidades para que os cidadãos contribuam cada vez mais com insumos direitos para a democracia (PETERS; PIERRE, 2010, p. 19). Alguns especialistas sustentam que os níveis de democracia da sociedade contemporânea dependem dos seus respectivos índices de difusão das informações, outorgando ao cidadão a possibilidade de conhecer o máximo de informações possíveis (LEAL, R. G., 2012, p. 41). O fortalecimento da democracia burocrática não é algo fácil, a participação democrática na formulação e implementação de políticas públicas é complexa e varia muito e sempre surgem escolhas difíceis sobre como agir (SCHIMIDT, 2008, p. 2308). É dever da Administração Pública assegurar o livre acesso à informação (GONÇALVES, 2003, p. 115). O acesso à informação se afigura como condição de possibilidade da própria democracia, da igualdade e da liberdade, bem como da dignidade da pessoa humana (LEAL, R. G., 2012, p. 42). É em decorrência dessa prerrogativa democrática de acesso à informação que se fomenta questões centrais da política pública (GONÇALVES, 2003, p. 207). 119 Estamos vivenciando profundas transformações na velha estrutura social em razão das influências geradas pelo constitucionalismo contemporâneo. A transformação da velha, para a nova estrutura social – informacional –, foi marcada por diversas tensões, isso porque uma das características da nova sociedade é sua estreita interdependência das esferas sociais, políticas e econômicas. Nessa nova formação estrutural social os diferentes âmbitos da sociedade se fazem mais interdependentes e os mundos da economia e da tecnologia passam a depender cada vez mais do governo, do processo político (CASTELLS, 1996, p. 30-31). Una verdadera democracia ha de estar basada en una estructura organizativa que permita a individuos aislados tener acceso al proceso donde se toman las decisiones, reuniendo sus limitados recursos, educándose a sí mismos y a los demás, formulando ideas y programas que puedan llegar a formar parte del programa político y que puedan hacer algo para que ésta llegue a cumplirse (CHOMSKI, 1989, p. 141). Dentro de debate democrático, a transparência é tema recorrente e um dos aspectos mais difíceis de se abordar é a relação entre o segredo governamental (Segurança Nacional) e o controle das atividades de inteligência, que acaba por demonstrar o dilema enfrentado pelo governo para institucionalizar a transparência nessa relação. Grande parte dos governos justifica, tanto a necessidade, como as funções dos serviços de inteligência, a partir da Segurança Nacional. Prioridades, recursos, estrutura organizacional, missões, operações de inteligência e de contrainteligência são estruturadas segundo uma escala de preferências adotada pelos responsáveis na elaboração da Segurança Nacional (CEPIK, 2003, p. 137). Nas áreas de atuação governamental relacionadas com a defesa nacional e a política externa, a principal justificativa para a restrição da circulação de informações produzidas ou mantidas pelo governo é o dano potencial que sua apropriação por uma terceira parte poderia causar para a segurança estatal e, por decorrência, para a segurança individual dos membros da coletividade […] além de ser necessário por questões puramente defensivas, o segredo muitas vezes também é decisivo para que os governos possam planejar, implementar e concluir missões militares e diplomáticas (CEPIK, 2003, p. 152). Entretanto, a noção de Segurança Nacional é por demais problemática, e sua legitimação está longe de ser autoevidente. Por Segurança Nacional entende-se aqui uma condição relativa de proteção coletiva e individual dos membros de uma sociedade contra ameaças à sua 120 sobrevivência e autonomia. Nesse sentido, o termo refere-se a uma dimensão vital da existência individual e coletiva no contexto moderno de sociedades complexas, delimitadas por Estados nacionais de base territorial. No limite, estar seguro nesse contexto significa viver num Estado que é razoavelmente capaz de neutralizar ameaças vitais através da negociação, da obtenção de informações sobre capacidades e intenções, através do uso de medidas extraordinárias e do leque de opções relativas ao emprego de meios de força. A dupla face dessas ameaças, interna e externa, implica algum grau de complementaridade e de integração entre as políticas externa, de defesa e de provimento da ordem pública. A Segurança Nacional, como uma condição relativamente desejável a ser obtida através dessas políticas públicas, fornece a principal justificativa para o exercício da soberania e o monopólio estatal do uso legítimo de meios de força (CEPIK, 62 2003, p. 139). Por terem dentre suas preocupações a continuidade da sobrevivência de sua população e a manutenção de sua independência em relação a outros governos, os Estados, a quem o direito internacional público atribui primazia na defesa da segurança, tendo em vista que sua existência é condição necessária para a preservação de direitos individuais e coletivos, acabam por identificar Segurança Nacional como segurança estatal. Assim, o provimento da ordem pública e defesa nacional constitui um elemento mínimo a partir dos quais o Estado julga a lealdade e a obediência de seus cidadãos, sendo que, em certas ocasiões, aquele Estado que obtém legitimidade por ser o principal responsável pela Segurança Nacional é o mesmo que se torna fonte de ameaça para a segurança dos indivíduos, grupos e até mesmo, da própria nação (CEPIK, 2003, p. 142).63 A rotulação de informações como sigilosas por parte das instituições baseiamse muito na confiança de que determinada informação realmente é prejudicial à Segurança Nacional. A utilização um tanto quanto excessiva da Segurança Nacional, os abusos do recurso segredo governamental, acabou por conduzir ao cinismo e a deslegitimação dessa ferramenta de proteção (CEPIK, 2003, p. 152). As informações mantidas em segredo, em razão da Segurança Nacional, justificam-se na medida que o segredo se baseia no risco potencial dessas informações para os indivíduos, para a coletividade, para a nação e, por esta razão, não é facultado aos atores privados seu conhecimento (CEPIK, 2003, p. 151). O 62 Acerca do exercício da soberania e do monopólio estatal no uso legítimo dos meios de força, ver: WEBER, Marx. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. São Paulo: Editora Universidade de Brasília, 1999. WEBER, Marx. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1993. 63 Nas últimas décadas acrescentou-se uma nova categoria às ameaças transnacionais ou transestatais à Segurança Nacional, como é o caso do crime organizado, o narcotráfico e o terrorismo (CEPIK, 2003, p. 139). 121 segredo de estado é uma ferramenta importantíssima na proteção da população, pois o acesso a determinadas informações por parte de terceiros – por exemplo um governo estrangeiro – pode causar inúmeros danos – econômicos, sociais –, como por exemplo, [...] a questão dos sistemas de armas, planos de contingência e mobilização, pesquisa científica e tecnológica de aplicação militar, intenções de negociações de acordos internacionais, desempenho de capacidades defensivas e outras coisas semelhantes, uma vez conhecidas por um adversário ou inimigo, aumentam nossas vulnerabilidades e fornecem uma vantagem comparativa crucial para os adversários nas interações conflitivas (CEPIK, 2003, p. 152). Por esta razão, a proteção dos segredos de Estado dependem de três processos que se completam: o procedimento de classificação, os controles de acesso e as punições em caso de vazamento de informação. No processo de classificação, identifica-se determinadas informações que são sensíveis para a manutenção da Segurança Nacional e aplicam-se à elas regras de classificação – graus de sigilo – a fim de se criarem medidas de restrição física de acesso. Dependendo do tipo de informação e da importância desta para Segurança Nacional, são utilizadas as categorias: confidencial, secreto e ultrassecreto. No entanto, não basta somente blindar essa informação, faz-se necessário vigiá-las, cuidar de seu manejo, armazenamento e transmissão. Assim, é com os controles de acesso que se evita que as informações sigilosas sejam interceptadas, alteradas ou até mesmo destruídas por pessoas não autorizadas, reduzindo-se as vulnerabilidades à manutenção da segurança (CEPIK, 2003, p. 153-154). Com o advento da ordem nova Constitucional de 1988, houve uma maior publicização dos atos de Estado. Na nova ordem constitucional vigente, questionase a compatibilidade entre o segredo de estado pautado na Segurança Nacional e o direito de acesso à informação. Além disso, pergunta-se acerca de que tipo de atos/fatos/documentos/etc., são considerados Segredos de Estado a fim de proteger a Segurança Nacional brasileira? Quem os define, como os faz, quais os critérios utilizados? (LEAL, R. G., 2012, p.112).64 64 O autor ainda chama a atenção para o esvaziamento do debate público sobre a matéria, que não contou com a discussão pontual e específica no Parlamento – enquanto representante da vontade popular - dos termos indicados à catalogação o que prestaria para “manipulações hermenêuticas redutoras de possibilidades socioeficaciais atinentes à informação e conhecimento das questões que veiculam” (LEAL, R. G., 2012, p.112). 122 Comenta Cepik (2003, p. 151) que “[...] os segredos são compatíveis com o princípio de transparência dos atos governamentais somente quando a justificação de sua necessidade pode ser feita, ela própria, em público”. Leal (2012, p. 41-45) menciona que os argumentos a favor do Segredo de Estado não tem fundamento nos regimes democráticos contemporâneos, aceitando-se essa rotulação, em raríssimas e muito bem justificadas situações, quando tal documento representar uma concessão objetiva e real (determinada informação é secreta em razão da qualidade da informação que contém), e não sob o fundamento meramente subjetivo e pessoal do segredo administrativo (o documento é secreto porque o Administrador assim o entende). Especialistas nesta matéria sustentam que na sociedade contemporânea, os níveis de democracia dependem dos respectivos índices de difusão de informação, bem como na outorgado ao cidadão, a possibilidade de buscar e conhecer ao máximo determinados assuntos. Com isso cria-se um paradoxo, pois, se a democracia depende do acesso a informações, como fica a questão das informações criadas e rotuladas como secretas, por dizer respeito à Segurança Nacional brasileira? Se uma informação é imprescindível à segurança do Estado e da sociedade brasileira, quem o assim define? Quais os critérios? Etc. Na democracia contemporânea, negar-se a informação e o conhecimento não só implica por si só violação de Direitos Fundamentais, como a impossibilidade do exercício autônomo e crítico da cidadania, isso porque, na democracia contemporânea, os níveis democráticos dependem dos respectivos índices de conhecimento e participação social da sociedade nas esferas de debate e decisão política, bem como na difusão das informações que dizem respeito ao cotidiano, pois essa informação propicia uma atuação do cidadão nos espaços públicos (LEAL, R. G., 2012, p. 96). Com a recorrente utilização da noção de Segurança Nacional como forma de legitimação para a adoção de inúmeras práticas repressivas e autoritárias por parte do regime militar, questiona-se a compatibilidade de tal noção com a concepção democrática de governo. No entanto, é impossível reduzir-se a segurança coletiva à segurança individual, não podendo simplesmente abandonar o conceito de Segurança Nacional (CEPIK, 2003, p. 137).65 65 Sobre Problemas de Segurança Nacional ver considerações realizadas a partir da “teoria dos complexos de segurança”. Sobre o assunto, ver: PROENÇA JR., Domício; DINIZ, Eugênio. Política 123 Não é segredo que durante o regime ditatorial houve diversas ações abusivas. Nos últimos anos passa-se a perseguir maiores esclarecimentos sobre esse período por parte daqueles que sofreram abusos, daqueles que tiveram algum ente querido que sofreu abuso, ou ainda, por parte dos demais interessados, em razão da natureza social/coletiva do direito à informação. Assim, desvendar os atos/fatos/documentos é proporcionar a reconciliação do Estado moderno com a antiga República, da modernidade com o passado, realizando a racionalização do período de exceção brasileiro, essa mancha negra em nossa história, desvelando as fissuras perpetradas à Democracia que estava sendo instaurada em meados de 1946/1964, e que hoje rege nossa sociedade. O estudo sobre os acontecimentos dessa época, resgatar a verdade e trazer a tona o ocorrido, é essencial para a construção da memória, individual e coletiva. Além do que, tais fatos contribuíram para o Estado que temos hoje, assim, conhecer o passado e aprender com ele, nos leva a evitar que tais eventos ocorram no futuro novamente. No Brasil as violações de Direitos Humanos durante o regime ditatorial são desconhecidas pela maioria da sociedade, principalmente pelos mais jovens. Supõe-se que cerca de 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses de 1964, 20 mil brasileiros torturados e cerca de 400 cidadãos foram mortos ou ainda estão desaparecidos. Ainda ocorreram milhares de prisões políticas não registradas, 130 banimentos, cerca de 4 mil101 mandatos políticos e um número incontável de exílios e refugiados políticos (BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2010, p. 211). O que começou com Justiça de Transição – acesso a informações, reparação e punição dos responsáveis pelos atos de tortura, sequestro, desaparecimento e mortes – tornou-se um instituto próprio. Com o acesso à informação dos atos, fatos, documentos produzidos durante o período militar busca-se não somente a verdade, o resgate da memória e a justiça, mas o resgate de uma memória até agora perdida, busca-se a promoção da reconciliação nacional. Essa reconciliação, com o passar do tempo, conectará o presente e o futuro, sendo que o acesso à informação não resultará tão somente em ressarcimentos mais do que legítimos, mas alcançará uma função de desvelamento das fissuras perpetradas à democracia brasileira (LEAL, R. G., 2012, p. 62). de defesa no Brasil: uma análise crítica. Brasília: UnB, 1998, e, PROENÇA JR., Domício; RAZA, Salvador. Guia de estudos de estratégia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 124 Grande parte dos documentos rotulados até agora como secretos devem perder sua classificação, pois tal classificação não possui fundamentação uma vez que grande parte destes não envolvem efetivamente a Segurança Nacional ou congênere. De fato, existem diversas explicações que só alcançaremos em documentos oficiais, e tão somente de forma indireta (FRANCIS, 1986, p. 29), tendo em vista a destruição de parcela do material produzido pelo regime militar, permitido pelo governo através dos arts. 70 a 72 do decreto nº 79.099, de 06 de janeiro de 1977.66 Grande parte das informações rotuladas como “em nome da Segurança Nacional” serão revistas, pois dentro da nova ordem constitucional deve-se fundamentar, e bem fundamentado, a classificação das informações. A teoria e a ideologia, criada e propagada em nome da Segurança Nacional, não mais sustenta o segredo de Estado e como grande parte das circunstâncias que colocavam em risco a Segurança Nacional do país durante o período militar não se fazem mais presentes, hoje, o fundamento para classificação de determinadas informações deixam de existir, restando a possibilidade de sua desclassificação. A abertura dos documentos produzidos no período ditatorial permite-nos compreender a ideologia propagada e que formava os envolvidos, sua formação, cursos realizados, currículos, métodos de trabalho. Ou seja, permite-nos ver a história por outros olhos, vê-la por dentro (KUSHNIR, 2004, p. 65). 66 Art. 70. À autoridade que elabora documento ULTRA-SECRETO, SECRETO ou CONFIDENCIAL, ou autoridade superior, compete julgar da conveniência da respectiva destruição e ordená-la oficialmente. § 1º Os documentos RESERVADOS não controlados serão destruídos por ordem da autoridade que os tenha sob custódia, desde que, perdida a oportunidade ou a utilidade, sejam por ela julgados desnecessários. § 2º A autorização para destruir documentos sigilosos constará do seu registro. Art. 71. Os documentos sigilosos serão destruídos pelo responsável por sua custódia, na presença de duas testemunhas. Art. 72. Para a destruição de documentos ULTRA-SECRETOS e SECRETOS, bem como de CONFIDENCIAIS e RESERVADOS controlados, será lavrado um correspondente "Termo de Destruição", assinado pelo responsável por sua custódia e pelas testemunhas, o qual, após oficialmente transcrito no registro de documentos sigilosos, será remetido à autoridade que determinou a destruição e ou à repartição de controle interessada. (BRASIL. Decreto nº 79.099, 1977). 125 CONCLUSÃO Ignorando os impulsos industriais do século XVIII, o Estado brasileiro acabou enfrentando grande dificuldade para construir a infraestrutura necessária para levar o país ao século XX. É com Getúlio Vargas que o país sai de uma hegemonia oligárquica exportadora e comercial e inicia seu processo de aceleração industrial, expandindo o mercado interno e diversificando a economia nacional. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, as superpotências da época passam a disputar zonas de influência. Reforçando a já tradicional dependência em relação às potências capitalistas – principalmente EUA – Juscelino Kubitschek de Oliveira inicia um projeto gigantesco de modernização nacional – “50 anos em 5”. Foi graças à política econômica adotada por JK que financiou-se uma expansão infraestrutural no país, criando-se uma diversificação ainda maior na economia nacional, mas tendo como consequência o endividamento do país. Seu sucessor, Jânio Quadros, enfrentou a ressaca econômica que acometeu o final do governo de JK, e depois, como João Goulart, sentiu o peso da herança deixada pelos “50 anos em 5”. Em meados de 1960 o país enfrentava inúmeros problemas sociais, o país crescia, mas com ele cresciam os problemas ligados à saúde, educação, transporte, dentre outros. Inúmeras crises acometeram o governo de Goulart. A inflação agigantou-se, o Produto Interno Bruto obteve sua taxa mais baixa, o país devia bilhões e as despesas só aumentavam. Nesse período iniciam as pressões contra o governo de Jango. A sociedade civil gritou pelo impeachment e as Forças Armadas foram às ruas. O golpe com aparência de revolução ocorreu em 31 de março de 1964. Assume a Presidência Castelo Branco e seu governo inicia a luta pelo restabelecimento do crescimento econômico através da ajuda do FMI e do capital estrangeiro. A economia consegue avançar e os índices vão aumentando. O país tornou-se industrial, moderno. Dificilmente o país conseguiria essa guinada através das elites políticas brasileiras, em razão de seu despreparo e ineficiência. Assim, coube a Teoria e Ideologia da Segurança Nacional importante papel no desenvolvimento econômico do país, mas a que custo?. A fim de manter grande parte da população apática, criou-se uma enorme infraestrutura capaz de calar a opinião pública e ocultar da sociedade civil 126 importantes informações relativas a ela. Os militares criaram um regime censor capaz de ocultar da sociedade civil a verdadeira natureza do golpe e garantir que essa sociedade não contestasse sua atuação. Durante o período militar, ideologicamente, inúmeros fatos foram praticados na “defesa do país”, do “Estado”, da “população” e da “ordem”, estes, amplamente abarcados pelo rótulo “em nome da Segurança Nacional”. Com o advento da nova ordem constitucional de 1988, passou-se a questionar a compatibilidade entre o segredo de estado e a publicização dos atos da Administração, o acesso à informação. Dentro de qualquer debate democrático, a transparência sempre será recorrente e um dos temas de mais difícil abordagem, principalmente quando está em jogo a Segurança Nacional de um país. Toda uma gama de serviços é estruturada a partir da Segurança Nacional, o que justifica a posição tomada pelos governos em controlar o acesso a essas informações. Por esta razão, o acesso à informação que dizem respeito Segurança Nacional está longe de ser autoevidente e é por demais problemática. Muitos são os documentos rotulados como sigilosos, em razão de que seu conhecimento pode colocar em risco à segurança do país. Com o regime ditatorial imposto a partir de 1964, viu-se a utilização um tanto quanto excessiva desse recurso, o que acabou criando um certo cinismo e porque não, certa deslegitimação no uso dessa ferramenta. Na contemporaneidade, motivada grandemente pela atuação dos militares durante o regime golpista, houve um apelo maior a publicização dos atos do Estado. O que antes, via de regra era segredo, hoje, é publico, sendo o segredo aceito como forma excepcional desde que muito bem justificado. Os segredos em prol da Segurança Nacional foram utilizados de forma abusiva durante o regime militar, pois grande parte dos informes que hoje contém o rótulo de segredo de estado, não afetavam efetivamente a Segurança Nacional. A eleição da Segurança Nacional a um grau de ideologia proporcionou que toda a prática golpista fosse realizada “em nome da Segurança Nacional”. Diante dos rumos adotados pela nova ordem constitucional, muitos dos documentos produzidos durante o período ditatorial devem ser revistos, isso porque a maioria das circunstâncias que colocavam em risco a Segurança Nacional não se fazem mais presentes caindo à justificativa para o segredo de inúmeros documentos ainda blindados. Ainda, àqueles documentos que foram blindados em nome da Segurança Nacional e que de fato, não a envolvem, devem ser revistos e 127 desclassificados, sendo que seu conhecimento deve ser tornado público e acessível a todos. Por sua vez, os documentos que efetivamente envolvem a Segurança Nacional continuarão preservados, sendo que sua manutenção com o segredo deve ser justificada. Dentro da temática proposta, da analise da possibilidade de restrição do direito fundamental de acesso à Informação, na contemporaneidade, de fatos ocorridos durante o regime militar brasileiro (1964/1985) que se encontram rotulados como segredos de estado, abarcados pela Teoria e Ideologia da Segurança Nacional, concluímos que ambas as hipóteses propostas para dar solução ao problema posto encontram-se legitimadas, no mínimo de forma parcial. A hipótese de que é possível a restrição do acesso à informação de fatos ocorridos durante o regime militar, pois foram realizados visando à defesa do segurança do Estado e da sociedade brasileira contra forças subversivas, pois a revelação dessas informações poderia trazer consequências nefastas desestruturando toda à sociedade brasileira e mundial encontra um fundo de veracidade dentro de seu âmago. A ideologia socioeconômica comunista não afetaria o regime de governo – democrático – mas a forma como se estabelece a sociedade, sem distinção de classes sociais, propriedade comum. O Brasil é um país capitalista, onde predominam alguns poucos sobre a grande maioria. A ordem Constitucional brasileira – 1946 – era pautada no capitalismo, endo que cabia às Forças Armadas a defesa dessa estrutura econômica capitalista. Uma eventual alteração nas bases da sociedade capitalista acabaria desestruturaria toda a infraestrutura industrial que estava sendo criada, afastando investidores externos e impossibilitando o crescimento econômico do pais. Quanto à questão da manutenção de sigilo de informes em prol da Segurança Nacional, esta é legítima, pois se a informação realmente diz respeito à Segurança Nacional e se seu conhecimento pode colocar em risco o país, é legítima a manutenção desse rótulo. No entanto, como visto, durante o regime militar viu-se o exagero da atuação do Estado em nome da Segurança Nacional. Grande parte dos documentos rotulados como secretos não mantém vinculação com a Segurança Nacional, assim, encontrase legítima parcialmente também a segunda hipótese proposta. Na segunda hipótese, em favor da impossibilidade de restrição do direito de acesso à informação, tendo em vista o advento do Estado Democrático de Direito e da função sócio-democrática do direito de acesso à informação, sendo que os fatos 128 ocorridos durante o regime militar devem vir à tona em nome desse direito, em nome da memória e da preservação do patrimônio histórico, também merece legitimidade, pois dentro da nova matriz constitucional, a informação e mais do que isso, o acesso à informação, ganha destaque a fim de efetivar um maior conhecimento por parte da sociedade civil sobre a máquina pública, impondo ao gestor público a transparência de seus atos e facilitando o acesso à informação pública. Cabe ao Estado, dentro dessa nova matriz constitucional, rever a classificação de todos os atos praticados durante o regime militar que ainda se encontram rotulados como sigilosos, desclassificando os que não dizem respeito à Segurança Nacional e preservando aqueles que o dizem, pois assim como não existe um direito absoluto, o acesso à informação não o é, sendo impossível reduzir-se a segurança coletiva à segurança individual. 129 REFERÊNCIAS ACIOLI, Catarine Gonçalves. O governo eletrônico e a implantação de uma inclusão digital eficiente: uma via de acesso à democracia participativa no âmbito do estão socioambiental. In: ZAVASKI, Liane Tabarelli; BÜHRING, Marcia Andrea e JOBIM, Marco Félix (orgs). Diálogos constitucionais de direito público e privado. n.2. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2013. ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva (org). Direitos fundamentais na sociedade de informação. Florianópolis, UFSC/GEDAI, 2012. AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1985. ALVES, Maria Helena Moreira. Estado de oposição no Brasil (1964-1984). Rio de Janeiro: Vozes, 1984. ANDRADE, Auro Moura. Um congresso contra o arbítrio: diários e memórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, imprensa e estado autoritário (19681978): o exercício cotidiano da dominação e da resistência: o Estado de São Paulo e Movimento. Bauru: EDUSC, 1999. AQUINO, Rubim S. L.; CARVALHO, Regilena. Araguaia: da guerrilha ao genocídio. Rio de Janeiro: Multifoco, 2011. ARENDT, Hannah. Eichmman em Jerusalém. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Projeto Brasil nunca mais. Tomo I: O regime militar. São Paulo: Arquidiocese de São Paulo, 1985. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da internet e da sociedade de informação: estudos. Rio de Janeiro: Forense, 2002. BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. BARROS, Edgard Luiz de. O Brasil de 1945 a 1964. São Paulo: Contexto, 1990. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto (org). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 130 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo e legitimidade democrática. In: Revista Eletrônica de Direito do Estado, n. 18, abr./jun. 2009, p. 03. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-18-ABRIL-2009LUIS%20BARROSO.pdf. Acesso em: 21 out. 2013. BELL, Daniel. O fim da ideologia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1980. BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. ______. As ideologias e o poder em crise. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia. Madrir: Trotta, 2000. BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. BRASIL. Brasil transparente: prevenção contra a corrupção. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/BrasilTransparente/index.asp>. Acesso em: 02 jan. 2014. ______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em <http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 14 de agosto de 2013. ______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 14 de agosto de 2013. ______. Controladoria-Geral da União. Acesso à Informação Pública: uma introdução à Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/publicacoes/CartilhaA cessoaInformacao.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2014. ______. Decreto-Lei nº 510, de 20 de março de 1969. Altera dispositivos do Decreto lei nº 314, de 13 de março de 1967, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0510.htm>. Acesso em: 02 jan. 2014. ______. Decreto-Lei nº 1.077,de 26 de janeiro de 1970. Dispõe sobre a execução do artigo 153, § 8º, parte final, da Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/19651988/Del1077.htm>. Acesso em: 02 jan. 2014. ______. Decreto nº 5.584, de 18 de novembro de 2005. Dispõe sobre o recolhimento ao Arquivo Nacional dos documentos arquivísticos públicos produzidos e recebidos pelos extintos Conselho de Segurança Nacional - CSN, Comissão Geral de Investigações - CGI e Serviço Nacional de Informações SNI, que estejam sob a custódia da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Decreto/D5584.htm>. Acesso em: 02 jan. 2014. 131 BRASIL. Decreto nº 27.583, de 14 de dezembro de 1949. Aprova o Regulamento para a Salvaguardas das Informações que interessam à Segurança Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19301949/D27583.htm>. Acesso em: 09 nov. 2013. ______. Decreto nº 75.640, de 22 de abril de 1975. Aprova o Regulamento das Divisões de Segurança e Informações dos Ministérios Civis e das Assessorias de Segurança e Informações; revoga o Decreto nº 67.325, de 2 de outubro de 1970, e o Decreto nº 68.060, de 14 de janeiro de 1971. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75640-22-abril-1975424250-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2014 ______. Decreto nº 79.099, de 6 de janeiro de 1977. Aprova o regulamento para Salvaguarda de assuntos sigilosos. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D79099.htm>. Acesso em: 09 nov. 2013. ______. Documentos revelados: espaço de referencia histórica com disponibilização de acervos documentas. Disponível em: <http://www.documentosrevelados.com.br/geral/manifesto-legalista-do-marechallott/>. Acesso em: 22 out. 2013. ______. Escola Superior de Guerra. Fundamentos da Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro: A Escola, 2009. ______. Escola Superior de Guerra. Manual Básico da Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro: A Escola, 2009. ______. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 02 jan. 2014. ______. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3). Brasília: SEDH/PR, 2010. BROWN. James A.C. Técnicas de persuasão. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1971. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Livraria Almedina, 2002. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Livros proibidos, idéias malditas: o DEOPS e as minorias silenciadas. São Paulo: Ateliê, 2002. CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 132 CASO ARAGUAIA. Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Caso Araguaia. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2014. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (a era da informação, economia, sociedade e cultura) - vol. 1. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. ______. Fluxos, redes e identidades: uma teoria crítica da sociedade informacional. In: CASTELLS, Manuel; FLECHA, Ramón; [et. al] (orgs). Novas perspectivas críticas em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. ______; FLECHA, Ramón; [et. al] (orgs). Novas perspectivas críticas em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. CEPIK, Marco A. Espionagem e Democracia: agilidade e transparência como dilemas na institucionalização de serviços de inteligência. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. CHAUI, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2001. ______; FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Ideologia e mobilização popular. Rio de Janeiro: Paz e Terra: Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, 1978. CHOMSKY, Noam. Sobre el poder y la ideología: conferencia de Managua 2. 1.ed. Madrid: VISOR Lingüística y Conocimiento, 1989. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Pacto de São José Da Costa Rica. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.ht m>. Acesso em: 02 jan. 2014. CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes. In: VIANNA, Luiz Werneck (org). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPER/FAPERJ, 2002. CONTREIRAS, Hélio. Militares: confissões: histórias secretas do Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. CORREIA, Theresa Rachel Couto. Corte interamericana de direitos humanos: repercussão jurídica das opniões consultivas. Curitiba: Juruá, 2008. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença da Corte sobre o Caso Araguaia. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2014. COSTELLA, Antônio F. O controle da informação no Brasil: evolução histórica da legislação brasileira de imprensa. Petrópolis: Vozes, 1970. 133 COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. CRUZ, Paulo Márcio. Política, poder, ideologia e estado contemporâneo. Florianópolis, 2001. CUNHA, Luiz Antônio; GÓES, Moacyr de. O golpe na educação (Brasil: os anos de autoritarismo). 10. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. DEBERT, Guita Grin; [et. al.]. Ideologia e populismo. São Paulo: T. A. Queiroz, 1979. DOMENACH, Jean-Marie. A propaganda política. São Paulo: DIFEL, 1963. DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado – ação política, poder e golpe de classe. 3. ed. Rio de janeiro: Vozes, 1981. DURIGUETTO, Maria Lúcia. Sociedade civil e democracia: um debate necessário. São Paulo: Cortez, 2007. ETCHICHURRY, Carlos; WAGNER, Carlos; TREZZI, Humberto; MARIANO, Nilson. Os infiltrados: eles eram os olhos e os ouvidos da ditadura. Porto Alegre: AGE, 2010. FAJARDO, Sinara Porto. Espionagem política: Instituições e Processo no Rio Grande do Sul. 1993. Fragmento da Dissertação de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Sociologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. In: ACERCO DA LUTA CONTRA A DITADURA. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Disponível em: <http://www.acervoditadura.rs.gov.br/sni.htm>. Acesso em: 02 jan. 2014. FERNANDES. Ananda Simões. A reformulação da Doutrina de Segurança Nacional pela Escola Superior de Guerra no Brasil: a geopolítica de Golbery do Couto e Silva. In: Antíteses, vol. 2, n. 4, jul.-dez. de 2009, pp. 831-856. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses>. Acesso em: 29 out. 2013. FERRARI, Vincenzo. Democracia e informação no final do século XX. In: GERMAN, Christiano [et. al.]. Informação e democracia. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2000. FIORIN, José Luiz. O regime de 1964: discurso e ideologia. São Paulo: Atual, 1988. FRANCIS, Paulo. O Brasil no mundo: uma análise política do autoritarismo desde as suas origens. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1986. GARCIA, Jahr Garcia. O que é propaganda ideológica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 134 GASPARI, Elio. A ditadura encurralada. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. ______. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002a. ______. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002b. GERMAN, Christiano [et. al.]. Informação e democracia. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2000. GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. A Liberdade de Imprensa e os Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2001. GONÇALVES, Maria Eduarda. Direito da informação: novos direitos e formas de regulação na sociedade de informação. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. GORCZEVSKI, Clovis. Direitos humanos, educação e cidadania: conhecer, educar, aplicar. 1. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009. HABERT, Nadine. A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar brasileira. São Paulo: Editora Ática, 2001. HITLER, Adolf. Mein Kampf. Vol. 1. Munique, 1932. JOFFILY, Mariana. As “sentinelas indormidas da pátria”: os interrogadores do DOICODI de São Paulo. In: Revista Mundos do Trabalho, vol.1, n. 1, janeiro-junho de 2009. JORGE, Fernando. Cale a boca jornalista!: o ódio e a fúria dos mandões contra a imprensa brasileira. São Paulo: Vozes, 1992. KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Página Aberta, 1991. KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda: jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988. São Paulo: BOITEMPO, 2004. LABAKI, Amir. 1961: A crise da renúncia e a solução parlamentarista. São Paulo: Brasiliense, 1986. LAGÔA, Ana. SNI: como nasceu, como funciona. São Paulo: Brasiliense, 1983. LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: reflexões sobre a legitimidade e os limites da jurisdição na ordem democrática. Uma abordagem a partir das teorias constitucionais alemã e norte-americana. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. LEAL, Rogério Gesta. Justiça de Transição e a responsabilidade do estado por atos de tortura e desaparecimento de pessoas nos regimes de exceção. In: REIS, Jorge Renato; LEAL, Rogério Gesta (orgs.). Direitos sociais & políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 11. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. 135 LEAL, Rogério Gesta. Verdade, memória e justiça no Brasil: responsabilidades compartidas: morte, tortura, sequestro e desaparecimento de pessoas no regime militar brasileiro: de quem é a responsabilidade?. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. LOBATO, Anderson Cavalcante. O reconhecimento e as garantias constitucionais dos Direitos Fundamentais. In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, n° 22, jan./mar., 1998. LUCHESI, Eduardo. Sociedade de informação no seio administrativista: um enlace acerca da nova fiscalização digital e o acesso á informação. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva (org). Direitos fundamentais na sociedade de informação. Florianópolis, UFSC/GEDAI, 2012. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 2002. MEDEIROS, Jarbas. Ideologia autoritária no Brasil, 1930-1945. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1978. MILOSZ, Czeslaw. Mente cativa. São Paulo: Novo Século Editora, 2010. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. MUCCHIELLI, Roger. Psicologia da publicidade e da propaganda. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1978. NACIONES UNIDAS. Comisión de derechos humanos. Promoción y protección de los derechos humanos. Estudio sobre el derecho a la verdad. In: E/CN.4/2006/91, 09 de enero de 2006, 62º período de sesiones. Tema 17 del programa provisional, 2006. OLIVEIRA, Cristiane Catarina Ferreira. Liberdade de Comunicação: perspectiva constitucional. Porto Alegre: Nova Prova, 2000. OLIVEIRA, Eliézer Rizzo de. As forças armadas: política e ideologia no Brasil, 1964-1969. Petrópolis: Vozes, 1976. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Disponível em: <http://www.unodc.org/lpobrazil/pt/corrupcao/convencao.html>. Acesso em: 02 jan. 2014 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textosinternacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html>. Acesso em: 02 jan. 2014. 136 PADRÓS, Enrique Serra (org.); [et. al.]. Memória, verdade e justiça: as marcas das ditaduras do Cone Sul. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2011. PAES, Maria Helena Simões. Em nome da Segurança Nacional: do golpe de 64 ao início da abertura. São Paulo: Atual, 1995. PARKER, Phyllis R. 1964: O papel dos Estados Unidos no golpe de estado de 31 de março. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira S.A, 1977. PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão: O autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile e na Argentina. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2010. PEREZ-LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 6. ed. Madrid: Tecnos, 1999. PETERS, B. Guy; PIERRE, Jon. Administração pública: coletânea. São Paulo: Ed. Unesp. Brasília: ENAP, 2010. PIOVESAN, Flávia. Direito Internacional de Direitos Humanos e a lei da anistia: o caso brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da FMP. n.º 4. Porto Alegre: FMP, 2009. PROENÇA JR., Domício; DINIZ, Eugênio. Política de defesa no Brasil: uma análise crítica. Brasília: UnB, 1998. ______; RAZA, Salvador. Guia de estudos de estratégia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. REIS, Jorge Renato dos. Os direitos fundamentais de tutela da pessoa humana nas relações entre particulares. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta. Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 7. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. ______; LEAL, Rogério Gesta (orgs). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 7. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. ______; LEAL, Rogério Gesta (orgs). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 8. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008. ______; LEAL, Rogério Gesta (orgs.). Direitos sociais & políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 11. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. RODRIGUES, Marly. O Brasil da abertura: de 1974 à Constituinte. São Paulo: Atual, 1990. ROMANCINI, Richard; LAGO, Cláudia. História do jornalismo no Brasil. Florianópolis: Insular, 2007. SADER, Emir Simão. A transição no Brasil: da ditadura à democracia? São Paulo: Atual, 1990. 137 SÁNCHEZ RUBIO, David. Fazendo e desfazendo direitos humanos. 1. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010. SANTOS, Boaventura de Sousa [et al.] (Org.). Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro: estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Coimbra (Portugal): Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2010. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2004. SCHIMIDT, João. Para entender políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, J.R; LEAL, R. G. (org). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 8. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008. SCHWAB, Jürgen. Cinqüenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Trad: Leonardo Martins e outros. Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2006. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco (1930-1964). 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do estado. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. TCHAKHOTINE, Serge. A mistificação das massas pela propaganda política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. TEITEL, Ruti G. Genealogía de la Justicia Transicional. Disponível em: <http://www.iidh.ed.cr/bibliotecadigital>. Acesso em: 21 out. 2013. TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. TIMM, Paulo. Uma breve história da anistia: uma homenagem aos que por ela lutaram. Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.direits.org.br/index.php?option=com_ content&task=view&id=5377&Itemid=1>. Acesso em: 30 dez. 2013. VELLOSO, Ricardo Vianna. O ciberespaço como ágora eletrônica na sociedade contemporânea. Ci. Inf., Brasília, v. 37, n. 2, maio/ago. 2008. VIANNA, Luiz Werneck (org). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPER/FAPERJ, 2002. WEBER, Marx. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1993. 138 WEBER, Marx. Economia e sociedade: fundamentos da compreensiva. São Paulo: Editora Universidade de Brasília, 1999. sociologia ZAVASKI, Liane Tabarelli; BÜHRING, Marcia Andrea e JOBIM, Marco Félix (orgs). Diálogos constitucionais de direito público e privado. n.2. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2013.