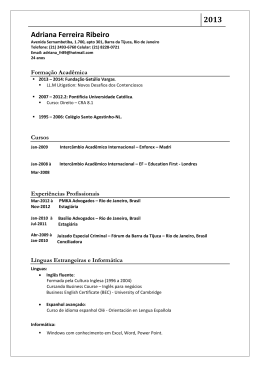

Topoi. Revista de História Volume 13, Número 24 | Janeiro-Junho 2012 4 Apresentação 6 Memória 10 Para Ana Lugão (1960-2012) Monica Grin e Hebe Mattos Artigos O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII The Battle’s Role: The Dispute for Victory in Montijo in Seventeenth-Century Propaganda Carlos Ziller Camenietzki 29 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) The Governor’s Interests: Luiz Garcia de Bivar and the Merchants of Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn 43 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Contracts, Prices, and Possibilities: Leases and Commoditization of Land in Brazil’s Southern Frontier, Mid-nineteenth Century Guinter Tlaija Leipnitz 60 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil (1889-1895) Military Justice and the Establishment of the Republican Order in Brazil (1889-1895) Renato Luís do Couto Neto e Lemos 73 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) From a Parish in the Mountain to the Atlantic Coast: Production and Trade of Liquor in the City of São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura 94 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Image, Race, and Humiliation in the Black Mirror of the Nation: Visual Culture, Politics, and Brazilian “Black Thought” during the Military Dictatorship Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior 111 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas We All Have a Portrait: Individual, Photography and Memory in the Context of the Desapariciones Ludmila da Silva Catela 124 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Unity, Coercion, and Misguidance in Post-Nicene Fathers Literature: Moral Ontology and Jewish Nature in the Thought of Augustine of Hippo Renata Rozental Sancovsky 136 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Downslope and North: How Soil Degradation and Synthetic Pesticides Drove the Trajectory of Mexican Agriculture through the Twentieth Century Angus Wright 162 Entrevista 175 Tradução 189 Resenhas 192 Momentos de crise, momentos de verdade: o desafio epistemológico da História Moments of Crisis, Moments of Truth: History’s Epistemological Challenge Francisco Linhares Fonteles Neto AURELL, Jaume. A escrita da história: dos positivismos aos pós-modernismos. Tradução de Rafael Ruiz. São Paulo: Sita-Brasil, 2010. Uma gramática dos signos da história A Grammar of the Signs of History Denis Crouzet Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Conduct Without Belief and Works of Art Without Viewers Paul Veyne Uma nova introdução a Michel Foucault A New Introduction to Michel Foucault Rafael Faraco Benthien BERT, Jean-François. Introduction à Michel Foucault. Paris: La Découverte, 2011. 196 Um historiador e suas travessias A Historian and His Crossings Aline Magalhães Pinto de CERTEAU, Michel. História e psicanálise: entre a ciência e a ficção. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 202 Formação e justificação do império português: uma síntese Formation and Justification of the Portuguese Empire: A Synthesis Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron MARCOCCI, Giuseppe. L’ invenzione di un impero: Politica e cultura nel mondo portoghese (1450-1600). Roma: Carocci editore, 2011. 207 Sobre os Autores Universidade Federal do Rio de Janeiro Reitor: Carlos Antônio Levi da Conceição Instituto de História Diretor: Fábio de Souza Lessa Programa de Pós-graduação em História Social Coordenadora: Monica Grin Vice-coordenadora: Andréa Casa Nova Maia Topoi. Revista de História Volume 13, Número 24 Janeiro-Junho 2012 ISSN 2237-101X Comitê Editorial João Luís Ribeiro Fragoso José Murilo de Carvalho Lise Fernanda Sedrez Maria Aparecida Rezende Mota Secretária de Redação: Simone Cristina de Faria Preparação: Ronald Polito Revisão: Marco Antonio Correa Paginação: Luciana Inhan Conselho Editorial Alberto da Costa e Silva — Academia Brasileira de Letras (ABL); Ministério das Relações Exteriores/ Itamaraty, Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Andréa Daher — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Caio Boschi — Pontifícia Universidade Católica (PUC-Minas), Belo Horizonte (MG), Brasil. Ciro Flamarion Cardoso — Universidade Federal Fluminense (UFF), Departamento de História, Niterói (RJ), Brasil. Eduardo Viveiros de Castro — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Programa de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Evaldo Cabral de Mello — Ministério das Relações Exteriores/Itamaraty, Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Francisco Bethencourt — Fundação Calouste Gulbenkian, Paris, França. Francisco José Calazans Falcon — Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Programa de Pós-graduação em História, Niterói (RJ), Brasil. Ilmar Rohloff de Mattos — Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), Departamento de História, Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Jacques Revel — École de Haute Études en Sciences Sociales (EHESS)/Centre de Recherches Historiques (CRH), Paris, França. João Adolfo Hansen — Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Letras, São Paulo (SP), Brasil João José Reis — Universidade Federal da Bahia (UFBA), Departamento de História, Salvador (BA), Brasil. José Carlos Chiaramonte — Universidade de Buenos Aires (UBA)/Instituto Ravignani, Buenos Aires, Argentina. Maria Helena Pereira Toledo Machado — Universidade de São Paulo (USP), Departamento de História, São Paulo (SP), Brasil. Maria Stella Martins Bresciani — Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de História, Campinas (SP), Brasil. Peter Burke — University of Cambridge, Cambridge, Inglaterra. Renato Janine Ribeiro — Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Filosofia, São Paulo (SP), Brasil. Ronaldo Vainfas — Universidade Federal Fluminense (UFF), Departamento de História, Niterói (RJ), Brasil. Silvia Hunold Lara — Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de História, Campinas (SP), Brasil. Silvia Regina Ferraz Petersen — Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Departamento de História, Porto Alegre (RS), Brasil. Stuart B. Schwartz — Yale University, Department of History, New Haven, Connecticut, Estados Unidos da América. Topoi. Revista de História agradece aos membros do Conselho Editorial e especialmente aos profissionais que colaboraram com o presente número: Adriana Barreto de Souza, Ana Maria Mauad, Anderson José Machado de Oliveira, Andréa Daher, Andrea Doré, Ângela Maria de Castro Gomes, Antonio Carlos Jucá de Sampaio, Beatriz Catão Cruz Santos, Carla Maria Carvalho de Almeida, Carlinda Maria Fischer Mattos, Carlos Gabriel Guimarães, Célia Cristina da Silva Tavares, Claudia Cristina Azeredo Atallah, Cláudia Rodrigues, Durval Muniz de Albuquerque Júnior, Estevão Chaves de Rezende Martins, Eunícia Barros Barcelos Fernandes, Fabio Franzini, Fabrício Prado, Felipe Charbel Teixeira, Felipe Santos Magalhães, Francisco José Silva Gomes, Hebe Maria da Costa Mattos Gomes de Castro, Jessie Jane Vieira de Sousa, João Luís Ribeiro Fragoso, José Augusto Leitão Drummond, Júlio César Pimentel Pinto Filho, Leila Rodrigues da Silva, Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, Lucia Maria Paschoal Guimarães, Magnus Roberto de Mello Pereira, Marcos Napolitano, Margareth de Almeida Gonçalves, Mariana Muaze, Martha Abreu, Miriam Goldenberg, Nuno Gonçalo Monteiro, Patrícia de Souza Farias, Ricardo de Aguiar Pacheco, Rodrigo Turin, Rosângela Patriota Ramos, Sérgio Ricardo da Mata, Sheila Siqueira de Castro Faria, Silvia Hunold Lara e Teresa Malatian. Os dados, ideias, opiniões e conceitos emitidos nos artigos e resenhas, assim como a exatidão das referências, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). Para Ana Lugão (1960-2012) Monica Grin Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, Brasil [email protected] Hebe Mattos Universidade Federal Fluminense Niterói, RJ, Brasil [email protected] Era o ano de 2001 ou 2002, não me recordo bem. Anunciava-se no Programa de Pós-graduação em História (PPGHIS) uma palestra da professora Ana Maria Lugão Rios sobre Victor Nunes Leal (o título dizia mais do que isso). Decidi conhecer de perto a colega, aparentemente formal, recém-chegada ao Departamento de História. Fiquei curiosa: o que essa nova professora teria a dizer sobre esse autor cuja obra conhecia bem dos tempos do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (Iuperj)? Fui conferir. Impressionei-me de imediato. Assertiva em seus argumentos, Ana desafiava as teses de Victor Nunes Leal, sob o olhar orgulhoso de seu orientador lá presente, Stuart Schwartz. Desafiava Coronelismo, enxada e voto com fontes formais, memória coletiva sobre escravidão, histórias de tradições familiares rurais, repletas de imagens, relatos de alegria e sofrimento, colhidas através do método da história oral. Ana, naquela tarde, sugeria curiosas articulações entre o contexto do pós-abolição e a memória da escravidão. As pequenas histórias relatadas mostravam um Brasil rural e camponês mais diverso, mais qualificado, mais individualizado. Nada próximo das massas camponesas subalternizadas e submetidas ao mando de coronéis. Grande parte dessa pesquisa sairia anos mais tarde em seu livro com Hebe Mattos, Memórias do cativeiro. O esforço de Ana Lugão era dar “cara” e agência aos libertos e a seus descendentes espalhados por esse Brasil. Mostrou-se corajosa, assertiva e provocativa em sua crítica a Victor Nunes Leal, embora àquela altura ainda tivesse dúvidas sobre a pertinência dessas críticas. Seu jeito, ainda assim, me encantou. Daquele momento nasce minha admiração intelectual por Ana e meu respeito e interesse pela pesquisa histórica que ela desenvolvia. Aos poucos fui me aproximando, conhecendo-a mais de perto. Da colega de aparência formal, algo rígida, foi se revelando uma amiga sedutora, com ironia finíssima, particularmente espirituosa, dotada de inteligência e sagacidade. Ana possuía inabalável princípio de justiça ao qual me apegava como se fosse uma bússola a orientar minhas decisões e juízos sobre o mundo. Ao mesmo tempo simples, curiosa da “vida como ela é”, torcedora fanática do Flamengo (o toque do seu celular era o hino do Flamengo), amante da boa literatura (tinha uma cultura literária sólida), solidária e cúmplice. Ana adoece poucos anos depois e, entre curas e recidivas de um maldito câncer, nossas afinidades se estreitaram e nossos interesses intelectuais se afinaram. Nesse tempo, antes de sua aposentadoria, oferecíamos cursos sobre pós-abolição com alguma regularidade e nesse processo me dei conta, sob sua influência, de que o campo dos estudos do pós-abolição merecia toda a nossa atenção e que era inadiável sua consolidação no PPGHIS. E ela tinha toda razão. Sob sua orientação, muitas vezes interrompida pelos altos e baixos da doença, boas teses e dissertações foram e estão sendo defendidas. Seus trabalhos no Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 6-9. 6 Para Ana Lugão Monica Grin e Hebe Mattos Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense (Labhoi-UFF), com Hebe Mattos e Marta Abreu, estão dando frutos incríveis: livros, filmes, teses, seminários internacionais etc. Não tenho dúvida de que sua reflexão, metodologia e pesquisa pavimentam no Brasil os estudos sobre pós-abolição. O legado e o pioneirismo de Ana nessa área são reconhecidos e merecem ser cultivados. Nos últimos dois anos tive poucas oportunidades de estar com Ana, embora nossos telefonemas fossem frequentes. Impressionava, ao telefone, o vigor de sua voz e a vivacidade das suas ideias, que noite adentro desfrutava, ela lá e eu cá. Sabia e já tinha visto algumas vezes, e não sem espanto, seu debilitado estado físico e aquela dor, aquela maldita dor. Mas, nem por um segundo, a voz forte, a risada contagiante, a lucidez inabalável deixavam revelar suas reais condições físicas. Quando perguntava: “Ana, como você está?” Ela apenas dizia: “Querida, vamos falar da sua vida? O que você está lendo? O que você tem feito? Como está o IFCS?”. Falávamos sobre tudo, menos sobre a sua dor. Quando a dor apertava, ela simplesmente dizia: “Estou com sono, vamos desligar?”. A última conversa que tivemos, acho que uma semana antes de sua morte, ela apressadamente me informava sobre um texto que concluiu, na verdade um conto, uma história de ficção, como ela dizia, de nome “Pimenta indigesta”, e que Marta Abreu e Cuca Machado sabiam do que se tratava. Fiquei comovida com a notícia de sua inesperada produção. Ela generosamente insistia para que eu participasse da coletânea (Cativos, forros e negros da terra: entre a história e a imaginação) na qual sairia seu conto. Disse a ela que precisava de um tempo, pois acabara de chegar de viagem e estava com a agenda lotada de compromissos. Ingenuidade minha... O que ela não tinha era tempo. *** O texto de ficção a que se refere Monica Grin está mesmo com Martha Abreu, um delicioso conto construído a partir da tradição oral dos moradores do Quilombo do Bracuí. Foi concebido para um livro coletivo que Ana buscava organizar com Cacilda Machado. A coletânea propunha completar com imaginação os não ditos dos arquivos, estimulando historiadores sociais a explorar o terreno da ficção. Concluir o projeto do livro, como concebido pelas organizadoras, foi o último desejo de Ana em termos profissionais, vale a pena tentarmos concretizá-lo. Em homenagem a ela, entretanto, o conto vai ser publicado antes, no livro resultante do Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, acontecido na UFF entre 14 e 16 de maio de 2012. Uma iniciativa que Ana ajudou a conceber, mas da qual não pôde participar. No seminário, uma das áreas de fronteira exploradas foi a da história pública. Refletimos sobre o papel do historiador na construção da imaginação histórica a respeito da escravidão e do pós-abolição. Em especial, as relações possíveis entre história e ficção foram objeto da conferência de Myriam Cottias, que analisou seu próprio papel como corroteirista da minissérie Tropiques amers, escrita para um canal da televisão francesa, sobre o contexto da escravidão e do pós-abolição na Martinica. Eis que descobrimos que Ana, sempre pioneira, havia feito exercício semelhante e com belíssimo resultado! As duas referências vistas — coletânea e seminário — possibilitam uma aproximação interessante com o perfil acadêmico de Ana Lugão Rios. Deixam em destaque, por um lado, o sentido de inovação de suas iniciativas para o pós-abolição como campo de estudo. Por outro, evidenciam seu gosto pelo trabalho coletivo, sempre desenvolvido como troca e sem abrir mão de sua marca pessoal — características marcantes de seu legado intelectual. Estreitei minha amizade com Ana nos idos de 1988, quando fazíamos, ela, o mestrado na UFF, e eu, o doutorado, com a mesma orientadora, Maria Yedda Linhares. Na dissertação de mestrado que então desenvolveu (1990), Ana começaria a desbravar e a conceituar o pós-abolição como campo de Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 6-9. 7 Para Ana Lugão Monica Grin e Hebe Mattos estudos, em diálogo com os esforços que eu fazia no mesmo sentido em minha pesquisa de doutorado. As principais contribuições de seu mestrado foram retomadas em dois artigos que publicamos em conjunto muitos anos depois, um nesta mesma revista Topoi, número 8, em 2004, com o título “Sobre o pós-abolição como problema histórico”, e outro no livro Quase cidadão (2007), organizado por Flávio Gomes e Olívia Cunha, com o título “Para além das senzalas”. Destaco, especialmente, suas contribuições para analisar a importância da agência do liberto como variável social e política após o 13 de maio e o papel da família como espaço de disputa política naquele contexto. Em 1994, desenvolvemos um primeiro projeto conjunto sobre o pós-abolição, com a intenção de aprofundar nossa experiência com o método da história oral. Durante o doutorado na Universidade de Minneapolis, Ana desenvolvera seu modelo de entrevista genealógica, combinando elementos clássicos dos usos antropológicos da genealogia com a experiência africanista de recolha de tradição oral como fonte para a história. Bingo! Aos poucos a metodologia proposta por ela se tornaria a principal ferramenta a alimentar o arquivo oral “Memórias do cativeiro” do Labhoi. Memórias do cativeiro. Família, trabalho e cidadania no pós-abolição (2005) foi o livro que consolidou os resultados de nossas trajetórias de pesquisa no tema, dialógicas e complementares. Texto polifônico, em que a minha voz e a de Ana se somavam à de nossos muitos interlocutores. O livro consolidaria a importância da família e da mobilidade como elementos constituintes da ética de trabalho que marcara a inserção social dos libertos do Sudeste após a abolição. Verdadeiro “campesinato itinerante”, segundo a feliz síntese de opostos proposta por Ana. O livro nos levou ao filme (Memórias do cativeiro, 2005), já em parceria com Martha Abreu, e a consultoria de Ana se manteve fundamental em todo o trabalho de registro audiovisual desenvolvido por nós a partir de então. Ana então começava a lutar contra o câncer, com uma energia absolutamente admirável. O conto “Pimenta indigesta”, a ficção a que me referi no início do texto, é fruto do trabalho conjunto que desenvolvemos no período, origem do documentário Jongos, calangos e folias. Música negra, memória e poesia (2007). A imagem e a voz de Ana discutindo o destino dos libertos após a abolição estão ali imortalizadas. Em “Pimenta indigesta”, Ana faz um trabalho de arquivo e de imaginação, com base na tradição oral dos camponeses negros de antiga fazenda de desembarque ilegal de escravos em Angra dos Reis. Aliás, a presença africana, o tráfico ilegal e a escravidão no sul fluminense foram alvos frequentes dos sempre instigantes textos de Ana. “Não se esquece um elefante: notas sobre os últimos africanos e a memória d’África no vale do Paraíba”, publicado em livro editado por João Fragoso, Manolo Florentino, Antônio Carlos Juca e Adriana Campos, é um deles, imperdível (2006). Na melhor tradição de suas parcerias cheias de personalidade, seu texto de 1995, com João Luis Fragoso, para o livro Resgate. Uma janela para o Oitocentos, já tinha a marca inconfundível de sua reflexão singular sobre agência e subjetividade na história. Para terminar, entretanto, é preciso voltar ao tema com que Monica Grin começou este texto, a crítica às teorias do coronelismo, parte da tese de doutorado de Ana que não incorporamos ao Memórias do cativeiro e que, apenas parcialmente, está presente em “Para além das senzalas”. Ana publicou sua reflexão sobre o tema somente em 2007, no Cadernos IHU Ideias, da Unisinos, com o título “Campesinato negro no período pós-abolição: repensando Coronelismo, enxada e voto”. Reflexão quase clandestina, mas simplesmente seminal. Os argumentos ali apresentados por Ana são instigantes e inspiradores, ainda que iniciais. Estabeleceram uma pauta de pesquisa inovadora, que insere a agência dos libertos como variável central para pensar a política e as práticas coronelistas na Primeira República. Tal agenda de pesquisa começa a dar frutos, em pesquisas docentes, dissertações e teses em andamento, como ficou claro no seminário organizado na UFF. A simples ousadia de formular a questão já possibilita interessantes releituras sobre os processos políticos da Primeira República, e foi um de meus faróis ao aceitar Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 6-9. 8 Para Ana Lugão Monica Grin e Hebe Mattos o desafio de escrever um texto de síntese sobre a história política do período para o terceiro volume da série História do Brasil nação, organizada por Lilia Schwarcz. O tempo para Ana foi curto, mas suficiente para que nos deixasse um legado intelectual inestimável. É com emoção que termino de escrever este pequeno texto em parceria com Monica Grin em homenagem a Ana Lugão, polifônico como a minha escrita e a de Ana em Memórias do cativeiro. Ana era generosa e me apoiou inúmeras vezes em que precisei de sua amizade. Conheci sua filha, Eduarda, ainda bebê, em Minneapolis, onde vivia com seu então companheiro e amigo de toda vida, João Fragoso. Desbravamos juntas a Highway One, na Califórnia, em uma viagem inesquecível. Nos últimos anos, eu, covarde, não conseguia acompanhar sua dor, mas todas as vezes em que ela melhorava um pouco me ligava, e fazíamos uma festa de pijama, em que revivíamos nosso mantra de amizade e de cumplicidade intelectual. Salve, Ana! Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 6-9. 9 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII* Carlos Ziller Camenietzki Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, Brasil [email protected] Daniel Magalhães Porto Saraiva Université de Paris IV Paris, França [email protected] Pedro Paulo de Figueiredo Silva Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, Brasil [email protected] RESUMO A batalha de Montijo, ocorrida no dia 26 de maio de 1644, foi a primeira grande batalha da Guerra da Restauração Portuguesa (1640-68) e foi vencida por ambos os combatentes. Os comandantes castelhanos declararam sua vitória logo após o término do enfrentamento; houve ainda a publicação de relações, poemas e crônicas do acontecido. Os portugueses também se declararam vitoriosos no mesmo combate, publicando folhetos e apologias e inserindo sua narrativa dos acontecimentos em obras de história. O confronto entre textos de uns e de outros, bem como das circunstâncias de suas edições, permite identificar o caráter político da disputa pela vitória em uma batalha já terminada. Com isso, identifica-se o esforço de vencer a batalha na opinião e na diplomacia do século XVII. Palavras-chave: Restauração Portuguesa; batalha de Montijo; imprensa; relações de guerra; opinião pública. ABSTRACT The Battle of Montijo, occurred on May 26th, 1644, was the first great battle of the Portuguese Restoration (1640-1668), and was conquered by both opponents. The Castilian commanders declared their victory soon after the end of combat; there was also the publishing of reports, poems, and chronicles about the event. The Portuguese also declared themselves as the winners of the same battle, publishing tracts and apologias and introducing their perspective on the battle’s narrative into History works. The comparison between Portuguese and Castilian texts, as well as the circumstances of their publication, points to the political character of the dispute for victory in a finished battle. It also identifies the effort to win the battle in seventeenth-century public opinion and diplomacy. Keywords: Portuguese Restoration; Montijo Battle; press; war relations; public opinion. * Os autores agradecem à Capes e ao CNPq por ter fornecido os meios que possibilitaram este trabalho. Artigo recebido em 23 de março de 2012 e aceito em 14 de maio de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 10 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva No dia 26 de maio de 1644, nos campos de Montijo, na Estremadura castelhana, as forças invasoras portuguesas chefiadas por Mathias de Albuquerque enfrentaram as tropas locais de defesa, comandadas à distância pelo marquês de Torrecusa e no terreno pelo barão de Moligen. Trata-se do primeiro grande confronto em campo aberto da guerra que opôs a Monarquia Católica ao Portugal Restaurado e, ainda que os principais interesses militares de Madri estivessem do outro lado da Península, na Catalunha, seu resultado deveria importar bastante no desenvolvimento do conflito. Ao que tudo indica, assim foi. É de se lembrar que o episódio ocorreu numa época marcada pelos derradeiros movimentos da Guerra dos Trinta Anos, quando as principais forças já haviam iniciado as conversações que iriam terminar na celebração da Paz da Westfália poucos anos depois. No que toca especificamente à Península Ibérica, a guerra continuaria intensa por mais uma dúzia de anos entre castelhanos e franceses, mesmo após a tomada de Barcelona e a redução da revolta catalã, e por mais vinte anos entre portugueses e castelhanos. O mais interessante no exame da batalha de Montijo, e o que a torna singular, é o fato de que ambas as partes em conflito proclamaram imediatamente a vitória; como se possível fosse haver dois vencedores do mesmo combate. Para essa inimaginável situação, nem mesmo Salomão, nem mesmo a intervenção divina direta poderia justificar o que ambos os contendores afirmavam, e o que os historiadores de Castela e os de Portugal repetiram insistentemente acerca do feito por longo tempo. É curioso constatar que até os nossos dias, já no século XXI, o problema da vitória nessa batalha ainda se apresente. Em 2005, a população da cidade de Montijo encenou uma representação teatral, com mais de 250 moradores atuando, em que a vitória castelhana na batalha era o tema principal1. Com isso, fica aberta uma rica perspectiva no estudo dessa guerra e das principais modalidades de obtenção da vitória naquele tempo, o que impõe um conjunto de interrogações acerca da “opinião pública” e do seu papel na definição das questões políticas daqueles anos. O conflito luso-castelhano do qual se trata iniciou-se em dezembro de 1640, poucos meses após a revolta da Catalunha, e alongou-se por 28 anos. Portugueses destronaram d. Felipe IV do reino de Portugal e ali colocaram d. João de Bragança, João IV, dando início a um tempo bastante conturbado no reino. Seguiram-se imediatamente esforços de consolidação do novo governo, tentativas de contragolpe e até mesmo de assassinato do Bragança; despachos acelerados aos domínios do ultramar; prisões de nobres portugueses; fugas de fidalgos e de nobres de um lado ao outro da fronteira etc. De fato, os primeiros anos da Restauração foram tempos de grandes tensões e de grandes conflitos em Portugal, sobretudo por envolver a gente nobre, que ademais demorou bastante a se alinhar majoritariamente ao novo governo. Se as populações urbanas e a maior parte do clero — com grande dissensão na mais alta hierarquia — aderiram quase que imediatamente, a nobreza ficou dividida entre a antiga fidelidade a Felipe IV e a nova, e bastante real, possessão do reino pelo Bragança 2. Não é exagerado afirmar que Cf. La Ventana de las Vegas Bajas, ago. 2005. p. 16. Disponível em: <http://www.ventanadigital.com/portal/lv/la_ ventana_sep05.pdf>. 2 A bibliografia da Restauração é bastante extensa; começa ainda no tempo em que as armas estavam quentes e se alonga mesclada a problemas de épocas posteriores, que nada ou quase nada tinham a ver com a natureza daquele conflito. Nos últimos trinta anos, diversas análises mostram um renovado interesse pela época da Restauração, por exemplo: TORGAL, Luís Reis. Ideologia política e teoria de Estado na Restauração. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade, 1981. 2 v.; BEBIANO, Rui. A pena de Marte. Escrita da guerra em Portugal e na Europa (sécs. XVI-XVIII). Coimbra: Edições Minerva, 2000; ESPÍRITO SANTO, Gabriel. A grande estratégia de Portugal na Restauração. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2009; FREITAS, Jorge Penim de. O combatente durante a Guerra da Restauração: vivência e comportamento dos militares a serviço da coroa portuguesa (1640 - 1668). Lisboa: Prefácio, 2007; CURTO, Diogo Ramada. Cultura política no tempo dos Felipes. Lisboa: Edições 70, 2011; CUNHA, Mafalda Soares da; COSTA, Leonor Freire. D. João IV. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006. Na Espanha e ainda em outros países da Europa, as possibilidades que o tema oferece foram aproveitadas por diversos estudiosos, por exemplo: SCHAUB, Jean-Frédéric. Le Portugal au temps du Compte-Duc D’Olivares: le conflit de juridictions comme exercice de la politique. Madrid: Casa de Velázquez, 2001; ALVAREZ, Fernando Bouza. Portugal 1 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 11 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva cerca da metade da nobreza titulada — índice bastante bom para perceber o alinhamento da fidalguia — permaneceu fiel ao Habsburgo e desempenhou um papel importante nas ações da Monarquia 3. Neste quadro, e já iniciados os feitos de guerra em meados de 1641, para Portugal, invadir terras de Castela não representava uma tentativa de tomar efetivamente domínios da Monarquia e submetê-los ao Bragança, com esperanças de conquistas territoriais duradouras, mas registrar com o sangue inimigo que os lusitanos também mantinham poder de fogo ofensivo. Por outro lado, a vitória em Montijo servia para confirmar a capacidade bélica da nobreza fiel ao Bragança, apaziguando assim as tensões de um reino assolado por incertezas e ameaças conspiratórias4. Vencê-la era decisivo naqueles primeiros anos da guerra. Para Castela, derrotar uma primeira grande incursão lusitana era forma de fortalecer a tese da insuficiência portuguesa, da fraqueza dos Bragança e de sua destemperada rebeldia. Embora a Monarquia Católica estivesse num período de certa debilidade bélica, com o arrastar-se do problema catalão, a irresolução do conflito em Flandres e a entrada da França na Península via Barcelona não seria facilmente absorvível uma primeira grande derrota na Estremadura castelhana diante dos exércitos do duque rebelde. Até então, mas também depois disso, os enfrentamentos nas fronteiras envolviam algumas dezenas, ou mesmo centenas, de homens em operações de pilhagem sobre aldeias e populações que mal podiam se defender, ou em cercos breves de cidades bem protegidas5. Nos campos de Montijo, o enfrentamento envolveu milhares de soldados de cada lado, com mais de mil cavaleiros cada, armamento pesado e tralha de guerra volumosa — carros, alimentos, munição etc. Não é estimativa ruim tomar o número de envolvidos na casa de 15 mil pessoas, contando os combatentes de ambos os lados e o pessoal de apoio. Para o século XVII, e para tempos posteriores também, isso já é um número bastante elevado. No entanto, a vitória não foi resolvida com esses homens. A batalha de Montijo poderia confirmar a ideia de que qualquer combate se decide em duas dimensões: uma material, em que os homens se enfrentam de fato; e outra simbólica, da narrativa do enfrentamento. Porém, nem assim, na sequência dos acontecimentos, se conseguiu consenso sobre o resultado desse embate. Ambas as partes venceram! Ou seja, material ou simbolicamente ninguém venceu. Com o passar das décadas, com a resolução da independência política portuguesa, o contraste acabou por se transformar em literatura, em matéria de historiadores, sem contudo encontrar solução definitiva até nossos dias, até o tempo de agora! E, certamente, este texto não é uma tentativa de atribuir a vitória a uma das partes. *** Quando derrubaram o governo de seu rei castelhano, os portugueses se viram diante da emergência de recomposição dos grupos dirigentes da sociedade em vista das necessidades imperiosas da formação de um novo governo e do enfrentamento certo com a principal força militar da Europa daqueles anos. Como a nobreza permaneceu dividida por algum tempo, a política acabou se lançando às ruas e às no tempo dos Felipes. Política, cultura, representações. Lisboa: Cosmos, 2000; VALLADARES, Rafael. La rebelion de Portugal (guerra, conflicto y poderes en monarquia hispanica). Valladolid: Junta Castilla-Leon, 1998. Obras dos tempos anteriores serão referidas ao longo deste trabalho. 3 Cf. ALVAREZ, Fernando Bouza. Portugal no tempo dos Felipes, op. cit. p. 271-291. 4 MENESES, Luís de, conde da Ericeira. História de Portugal Restaurado. Porto: Livraria Civilização, 1945. v. I, p. 148. Esta obra foi publicada pela primeira vez ainda em 1679. 5 “Esta foi a primeira batalha, que nesta guerra se deu de poder a poder, e por tal podem os que observam cousas tomar dela indicação ajuizando pelo sucesso dos que pode haver futuros; porque bem mostraram aqui os portugueses, que nem rotos, e desbaratados se podem ter por vencidos, porque em quanto conservam com a vida o valor, nenhuma dificuldade lho pode atropelar”. Relaçam dos gloriosos svcessos que as armas de Sua Magestade ElRey D. João IV N. S. tiveram nas terras de Castella, neste anno de 1644 até a memorável Victoria de Montijo. Lisboa: Antonio Alvarez, 1644. p. 22. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 12 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva praças, com manifestações típicas do tempo e dentro dos limites que as comportavam: luminárias, procissões etc. A característica que mais importa aqui é a surpreendente maré de publicações que acompanhou a abertura do debate político nos primeiros anos da Restauração. Publicava-se intensamente sobre os acontecimentos: livros, tratados, folhetos, cartazes, poemas, até mesmo o primeiro periódico lusitano saiu em novembro de 1641. Portugal publicava, e precisava muito disso para consolidar internamente a nova configuração do poder. Esses textos eram o veículo pelo qual as notícias dos acontecimentos chegavam às pessoas, ao público, conformando já alguma participação política das populações urbanas do reino. Eram também os meios pelos quais os autores divulgavam suas ideias e apresentavam suas propostas para a política. Até Montijo, centenas e centenas de impressos já haviam circulado em Lisboa narrando ou discutindo acontecimentos bélicos e políticos ligados à Restauração. Porém, essa batalha acabou gerando mais papéis do que qualquer outra nessa guerra. Problema certamente vinculado à ausência total de consenso mínimo quanto ao vencedor do confronto, quanto ao número de homens envolvidos no combate, à quantidade de peças de artilharia, aos cavaleiros etc. Em Lisboa, ao que foi possível averiguar, foram publicados sete textos relativos à batalha, ainda que seja imaginável encontrar outras publicações específicas e notícias manuscritas nas diversas bibliotecas e arquivos. Desse total, dois foram escritos em latim. Em português, há uma relação que cobre apenas o início da expedição de Mathias de Albuquerque até a tomada da cidade de Montijo, outra relação do conjunto dos feitos portugueses, incluindo a batalha, e, finalmente, uma apologia da vitória em resposta às publicações do inimigo, que também evocavam para si a vitória na mesma batalha. Os impressos favoráveis aos castelhanos também saíram publicados rapidamente em Sevilha, Salamanca e Madri e, logo após, se espalharam por várias cidades da Europa. Seus traços podem ser verificados em folhas volantes e em periódicos da época, ainda encontráveis diretamente nas bibliotecas do continente. De fato, o assunto não era algo que se limitava às fronteiras luso-castelhanas. O que estava em jogo era uma parte importante daquilo que já se caracterizou de “supremacia espanhola” no Velho Mundo, ou no mundo todo, caso se prefira6. Talvez, o único acordo quanto ao enfrentamento seja a data e o local do combate: 26 de maio de 1644 nos campos da cidade de Montijo, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Contam também as relações que uma tropa portuguesa entrou pela Estremadura saqueando pequenas vilas e aldeias até que tomou a cidade de Montijo e, na sua retirada do local, foi abordada pelo exército de Castela. A Relaçam dos gloriosos svcessos, publicada apenas em 15 de junho em Lisboa contando 32 páginas, assegura que as tropas portuguesas somavam 6 mil infantes, 1.100 cavalos e seis peças de artilharia. Esse contingente teria enfrentado 2.600 cavalos, muitos de couraça, e 7 mil infantes7. Destacar a superioridade da cavalaria inimiga é importante, pois as tropas montadas geralmente indicavam o poder ofensivo. Nos escritos castelhanos, porém, esses números são diversos. A Relación Verdadera de lo que Sucedió en veinte y seis de mayo pasado, que soma treze páginas, indica cifras bastante diferentes. Os portugueses seriam de 6 a 7 mil infantes, 1.400 cavalos, duzentos dragões, seis peças de artilharia e ainda mais material bélico: “un trabuco para bombas, y mil gastadores con sus armas diferentes, con gran cantidad de municiones, petrechos de guerra y bastimentos, que conducia consigo para todo su ejército para tres semanas”8. As tropas castelhanas, por sua vez, reuniam gentes de diferentes lugares, convocadas Cf. ELLIOT, John H. et al. (Ed.). 1640: la Monarquía Hispánica en crisis. Barcelona: Crítica, 1992. Relaçam dos gloriosos svcessos, qve as armas de Sua Magestade ElRey D. IOAM IV. N.S. tiuerão nas terras de Castela, neste anno de 1644 atè a memorauel victoria de Montijo. Lisboa: Antonio Alvarez, 1644. p. 12-14. 8 Relación Verdadera de lo que Sucedió en veinte y seis de mayo pasado, en el Reencuentro que tuvieron las Armas De S. M. Con Las Del Rebelde Portugués en la Campana del Montijo. In: CALDERON, Serafín Estébanes, d. De la conquista y pérdida de Portugal. Madri: Impresso por A. Péres Dubrull, 1853. tomo I, p. 305. Collección de Escritores Castellanos - Historiadores. 6 7 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 13 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva emergencialmente para fazer resistência a tão grande exército. Essas estariam na ordem aproximada de 4 mil infantes, 1.700 cavalos e duas peças de artilharia, somente9. É usual que as relações apresentem as tropas inimigas como superiores tanto em número de homens como no aparelhamento militar, de forma a reforçar a bravura e o heroísmo de seus próprios exércitos. Afinal, a excitação do valor heroico é uma maneira de qualificar o esforço de guerra elidindo as condições de combate dos próprios soldados, do exército como um todo e do reino. Do lado português, as dificuldades em estabelecer a nova monarquia, e o próprio governo, incidiam diretamente sobre sua capacidade de montar e manter um exército em condições de enfrentar a máquina de guerra inimiga. Já o castelhano se via diante de muitas frentes de batalha, particularmente duas na Península Ibérica, o que impedia uma ação mais eficaz e concentrada contra seus inimigos lusitanos10. As relações de guerra, em geral, eram textos breves e muito informativos, editados rapidamente. Elas são pequenas: a maioria com oito ou doze páginas, e custavam pouco11. Contudo, trazem consigo uma grande quantidade de informações sobre os acontecimentos; são permeadas de passagens catárticas em que os autores apelam para sentimentos religiosos, patrióticos, tornando a leitura ainda mais ágil, entretida e veloz. A essas características soma-se o frequente apelo à verdade, com testemunhos importantes alegados em favor do que se diz. Acrescente-se, ainda, o elogio de um ou outro chefe militar que comandou a ação descrita. O pequeno tamanho do relato é algo a não ser desprezado: tratava-se de um informativo ligeiro, deveria ser vendido e lido rapidamente; sua validade era muito curta, talvez tão curta quanto o próprio texto. Sempre é importante lembrar que não é comum a relação apresentar a autoria do texto. De fato, a autoria que importa para estes informativos é a autoria do feito e não aquela da narrativa. No que toca à batalha de Montijo, alguns escritos castelhanos atendem perfeitamente a essas características; é o caso da Relacion de la vitoria qve tuuieron las armas, del Rey nuestro señor contra el tyrano de Portugal, ajustada de las personas, que han venido de Estremadura, y de las cartas que ha auido de aquella Prouincia12. Essa publicação agrega informações de cartas e de testemunhos, mas soma apenas três páginas de texto sobre os acontecimentos do campo de batalha. As tropas portuguesas seriam de 8 mil infantes, mais de 1.500 cavalos com muita artilharia e suprimentos de munição e alimentos, enquanto as de Castela seriam de 3 mil infantes e 1.500 cavalos. Logo que inicia seu relato, o texto apresenta uma inusitada situação militar: o filho do conde de Montijo, don Antonio Portocarrero y Luna, teria matado com suas próprias mãos 62 soldados portugueses13. Isso significa que em um combate corporal em que a espada era a arma de base, esse bravo castelhano teria matado mais de dois portugueses a cada quinze minutos! O filho do conde de Montijo teria pelejado de forma tal que até mesmo os heróis das narrativas clássicas teriam ficado espantados. Montijo fora destruída pelos lusitanos e seria esperável que o filho do conde vingasse a perda com todo valor que se esperava dele, ainda que se propusesse uma verdadeira carnificina operada apenas por um homem. Esta mesma relação qualifica a batalha da seguinte forma: “fue mas sangrienta que se ha visto en esta era”14. Ora, a mais sangrenta batalha de uma era é um evento notoriamente grande, para não dizer enorme, contudo três páginas foram capazes de resumi-lo numa linguagem simples e objetiva. Entre os acontecimentos narrados, os que fazem alusão a efeitos sobrenaturais, ou ao menos sugerem que Deus é Ibidem, p. 307. Nessa época, Castela tinha problemas político-militares com a Catalunha, os Países Baixos (Holanda), Portugal, França, Inglaterra, além de países do norte europeu e reinos alemães, em razão do seu envolvimento na Guerra dos Trinta Anos. 11 Há relações de guerra publicadas em Portugal nos primeiros dois anos do conflito que saíram apenas uma semana após o acontecimento descrito. Seu preço médio pode ser verificado pela taxação que aparece logo após as licenças de publicação. 12 Impressa em Salamanca por Antonia Ramirez, 1644. 13 Ibidem, p. 1. 14 Ibidem, p. 3. 9 10 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 14 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva um agente efetivo, quase sempre se apresentam e a narrativa explora o impacto destas informações em favor do que está efetivamente contando15. Na relação que é foco desta análise, uma chuva intensa abre o argumento da colaboração da Providência com os intentos castelhanos: aquel dia del Iueues, en qual, llouio tanto, que ni los nuestros, ni los portugueses, pudieron vsar de mas que dos, ò tres cargas los que mas, por estar mojada la poluora, y cuerda. Y en dizen que estuuo nuestra dicha, porque si se pudiera vsar de las armas de fuego lleuariamos a la peor parte, como inferioes en numero y puesto, porque ellos peleauan desde las trincheras, y los nuestros a cuerpo descubierto, pero como inferiores en valor con la ocasion de mostrarle espada a espada y pica a pica, llevarõ la peor parte16. Segundo o relato, a chuva seria um castigo em razão da ofensa portuguesa ao provocar uma batalha em dia de festividades sacras, Corpus Christi. De maneira geral, estes impressos ligeiros centram suas atenções no número de soldados envolvidos e nos virtuosos, ou desvirtuados, valores que seria necessário apontar. Assim, a caracterização do sujeito envolvido no combate é de grande utilidade na construção de uma analogia entre um determinado exército e seu reino (bem como a descaracterização do alheio). No caso do último trecho, a participação de Deus é sugerida e nisso reside grande parte de sua eficácia. Em textos como esse, o apelo racional é mínimo se comparado ao passional. Mesmo no caso de uma batalha ocorrida após três anos do início de uma guerra que parecia não acontecer, as razões de tal conflito não são apresentadas. Contudo, apresentam-se o inimigo e o combate de forma bastante restrita, como se todo o demais fosse informação da qual o leitor já dispusesse. Assim, as notícias são narradas a partir de uma breve apresentação dos contingentes e dos movimentos principais, ficando os momentos catárticos centrados na fúria e no desejo da matança, da vingança humana ou do castigo divino. A caracterização feita das pessoas, militares ou não, envolvidas nesta batalha segue um padrão que pode ser observado em diversos outros relatos de guerra. A coincidência dos elementos expositivos, antes de ser casual, evidencia os nexos de composição dessas relações: tratava-se de formar opinião entre os leitores quanto ao andamento do conflito. Com isso, as relações de guerra adotam em sua grande maioria uma espécie de brevíssima “prosa epopeica”17. *** Ao que se pode constatar no conjunto das relações de guerra de 1644 e num memorial enviado a d. João IV pelo chefe militar português, as forças lusitanas intentavam atacar Albuquerque, vila de tamanho considerável, a fim de responder e estancar as constantes incursões de Castela na raia portuguesa18. Ouguela, por exemplo, foi atacada no início de abril e a resistência dos moradores e dos soldados foi narrada em uma relação não menos curta e nem menos heroica, publicada em Lisboa19. Porém, ao final 15 As relações portuguesas desta mesma época costumam apresentar passagens em que as proezas dos soldados lusitanos parecem, ou são, milagrosas. Por exemplo, a passagem em que se conta o pouco efeito que os pelouros castelhanos faziam nos portugueses: “se isto não he milagre, he couza digna de admiração, & consolação pera os portugueses, & que lhe deve dar confiança, de que Deos os ampara” na Relaçam do Encontro que o mestre de campo Dom Nuno Mascarenhas teve com o inimigo em Montalvão. Lisboa: Manoel da Sylva, 1641. p. A2r. 16 Ibidem, p. 2-3. O registro da incidência de forte chuva no combate também pode ser verificado em outro escrito castelhano: PARDO DE GAYOSO, Antonio. Octavas Heroicas. Sevilha: Juan Gomez de Blas, 1644. f. 8. 17 Cf. CARVALHO, Maria do Socorro Fernandes de. Poesia de agudeza em Portugal. Estudo retórico da poesia lírica e satírica escrita em Portugal no século XVII. São Paulo: Humanitas Editorial; Edusp; Fapesp, 2007. 18 PIMENTA, Belisário. O memorial de Mathias de Albuquerque. Boletim da Biblioteca, Coimbra, v. XVI, 1944. 19 Cf. Relaçam da Famosa Resistencia e Sinalada Vitoria, Qve os Portugueses alcançarão dos Castelhanos em Ouguela este Anno de 1644 a 9 de Abril, governando esta praça o Capitaõ Pascoal da Costa. Lisboa: Impresso por Paulo Craesbeck, 1644. Nessa Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 15 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva daquele mês, ao chegar aos muros de Albuquerque, o governador das armas portuguesas considerou que a investida seria fracassada, dado o seu sólido aparato de defesa. Com a intenção de provocar a primeira batalha de grandes proporções naquela guerra, o governador das armas passou a arrasar diversos povoados da região: primeiro, Villar del Rey, depois, a Villa Roca de la Sierra, Puebla, Montijo e, ao sair desta última, encontrou as tropas castelhanas. Eles esperavam a saída dos portugueses, cercando seu caminho de volta para Campo Maior — praça portuguesa de onde partiram. Para além da divergência quanto ao número de soldados envolvidos, as relações castelhanas e as portuguesas também destoam quanto ao desenrolar e quanto ao fim do combate. Com os terços formados, os castelhanos investiram com sua cavalaria; as forças de Portugal, também prontas para a refrega, resistiram num primeiro momento, mas acabaram por ceder pelo braço esquerdo. É interessante notar o cuidado adotado pelos lusitanos para descrever suas perdas. Unânime, entre as versões portuguesas levantadas até agora, que os primeiros avanços castelhanos se deram exatamente pelo flanco comandado por tropas montadas de holandeses. Eles teriam recuado por medo da investida inimiga: A [tropa] holandesa amedrontada com o grande número da Castelhana voltou logo a fugir, e o fez com tanto desacordo, que virando sobre o esquadrão de Ayres de Saldanha, que ia de vanguarda, o deixou roto, e aproveitando-se o inimigo desta desordem, vendo aberto aquele esquadrão, o investiu com toda a sua cavalaria pelo acabar de romper; mas, ainda que a nossa, que estava no corno direito, não socorreu, não pode acabar de o conseguir pela resistência, que lhe fez a infantaria, pelejando com muito perigo, pela fronte, e lado, que já tinha descoberto20. A principal responsabilidade sobre a quebra da formação portuguesa, que teria levado à perda da artilharia, recai sobre as tropas de Holanda, empenhada também nesta guerra contra a Monarquia Católica. A desorganização dos bravos lusitanos seria, então, o resultado do medo sentido por seus aliados, e não algo próprio daqueles que defendiam sua independência política. A covardia holandesa teria desarrumado o esquadrão português de Ayres de Saldanha, morto em combate, e prejudicado a ação das tropas lusas. A insuficiência das tropas de Mathias de Albuquerque no início da batalha, responsável pela ilusão momentânea da derrota, é então atribuída aos holandeses. Contudo, em um momento de breve concordância entre as relações de Castela e as portuguesas, é possível identificar uma reação das tropas de Mathias de Albuquerque. Porém, as versões divergem quanto ao grau de sucesso dessa nova investida. Diz a versão “verdadera” de Castela: se deshicieron todos los escuadrones enemigos, no quedando de ellos sino un pequeño cuerpo apiñado, el cual se retiró un poco atrás, y nuestros soldados, no mirando á deshacer aquellos pocos que quedaban, aunque lo procuraron los cabos, sino se dieron al pillaje y desbalijo, no tratando de otra cosa sino de ésto y de salvar la presa, y ponerla en seguridad, cortando las cuerdas de las muías de tiro de artillería del enemigo y llevándoselas, se retiraron á Lobón y Talavera y por todos aquellos lugares, mucha gente nuestra, así de caballería como de infantería, unos retirando los heridos, otros retirando la presa y otros llevando prisioneros, con que se nos deshicieron de todo punto los escuadrones y nuestra artillería y carros de municiones, y viéndolos mezclados con los enemigos, se retiraron á Lobón, dando relação podem ser vistos diversos dos argumentos heroicos aqui debatidos. Entre eles destaca-se a descrição da batalha que, além de contar com a ajuda “heroica” da população, se distingue pela oposição de forças: quarenta soldados da companhia do capitão Pascoal da Costa, vinte cavalos holandeses e setenta moradores (inclusive mulheres) que defendiam juntos um pequeno castelo contra mil cavalos de Castela. É interessante ressaltar que o documento indica ser a vila povoada por pouco mais de oitenta “vizinhos”, o que realça o comprometimento dos setenta portugueses que se arriscaram na defesa, quase um português por casa. Também é possível observar o caso de um português que, mantendo-se fiel a Castela, atacou com posto de oficial o reino de Portugal. 20 Relaçam dos gloriosos svcessos, op. cit. p. 15. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 16 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva por excusa que los cortaba el enemigo con su caballería; aunque se tornó á enviar por la artillería, no fué posible el volver, y la poca gente que quedó no fué posible en mucho rato tornarla á rehacer y formar escuadrones, por diligencias ordinarias v extraordinarias que se hicieron, y gran trabajo del General de la artillería, Maestre de campo Monroy, Pinatelo y Xedler, con lo cual se dio tiempo al enemigo á rehacerse cuanto pudo y sin que nadie se lo estorbase; y si le quedara valor entonces para acometernos, juzgo que nos deshiciera, por hallarnos desordenados, y á cabo de este trabajo se hizo frente al enemigo y se rehizo nuestra gente. Y marchamos la vuelta de donde estaba, y fué tan poca, así de la caballería que pudo recoger el barón de Molingen y el Teniente General, como de la infantería, que no fué bastante para acometerle al enemigo y acabarle de deshacer, el cual, cobrando su artillería y disparándonos algunos cañonazos á nuestros escuadrones, tomó su marcha bien cerrada, encaminándose á la vuelta del bosque del camino de Rotoba, siguiéndole algunas pequeñas tropas de nuestra caballería que habían quedado y nuestra infantería en escuadrones á su vista, le fuimos costeando hasta que se fué alargando mucho; con que después nos fuimos retirando al puesto de donde habíamos salido aquella mañana21. Assim, a cobiça dos soldados de Castela ao pilhar o campo abandonado pelos portugueses teria permitido uma reorganização das tropas já derrotadas. O contra-ataque lusitano ter-se-ia limitado à retomada das peças de artilharia. Em seguida, eles teriam bombardeado os desorganizados castelhanos e partido em fuga acelerada, perseguidos por tropas da cavalaria do barão de Molingen. Na relação portuguesa que foi tomada como modelo de comparação, os acontecimentos da batalha são tratados de modo bastante diferente. Afinal, o embate foi descrito por inimigos que se enfrentavam materialmente e seria estranho encontrar a mesma descrição em ambos os relatos. Estava a nossa gente tão cortada pela do inimigo, que quando começou a melhorar-se, nem se podia servir dos piques, nem dos mosquetes, e arcabuzes; circunstâncias que todas mostram com evidência, quanto o valor excelente pode em muitos casos ser superior a toda a má fortuna. Assim o mostrou Mathias de Albuquerque, e os que nisto o acompanharam, porque sem embargo de se verem reduzidos a estado, que quaisquer outros ânimos, ainda que fossem valorosos, se descompuseram, e procuraram só algum meio para salvar as vidas, o não fizeram, antes aconselhando-se com o General da artilharia, e com os Mestres de Campo Luis da Sylua Telles, João de Saldanha, Francisco de Mello, e Martim Ferreira, resolveram todos pelejar à espada, não havendo já então dez soldados compostos, e unidos, e com esta resolução investiram ao inimigo à espada, pelejando divididos como estavam, com tão deliberado valor, que lhe tornaram a ganhar a artilharia, e bagagens, e lhe mataram tanta gente, que o obrigaram a largar o campo, e ir se retirando descomposto contra Guadiana, que dista mais de uma légua do lugar da batalha, deixando toda esta campanha coberta de corpos mortos e armas, porque como a cólera dos nossos, com o aperto do perigo, se refinou, rompeu com fúria inexorável, e nenhum prisioneiro tomaram, pelejando tão encarniçadamente, que a ninguém concediam vida. Quando o inimigo chegou ao Rio ia já desacordadamente fugindo, porque só nove tropas da sua cavalaria, e três esquadrões de infantaria dos nove com que entrou na batalha, se poderão ali formar para o passarem unidos, e muita gente se lhe afogou com a pressa; que se davam em passar da outra banda para se salvar22. Alguns poucos e motivados portugueses foram capazes de reverter um dramático revés militar, amparados apenas em sua determinação. Ao contrário do relatado por Castela, não só eles recuperaram todos os seus canhões, como puseram em fuga acelerada as tropas fiéis a seu antigo rei. O desacordo CALDERON, Serafín Estébanes, d. De la conquista y pérdida de Portugal, op. cit. p. 311-312. Outro impresso, contudo, destaca que sequer isso ocorrera: “Tomararõse al enemigo quinhetos cauallo para poder seruir, tres piezas de artilleria, otros dizen seis. Ciento y cinquenta carros con el tren de la artilleria, y bagaje riquisimo”. Relacion de la vitoria qve tuuieron las armas, del Rey nuestro Señor contra el tyrano de Portugal, ajustada de las personas, que han venido de Estremadura, y de las cartas que ha auido de aquella Prouincia. Salamanca: Antonia Ramirez, 1644. p. 3. 22 Relaçam dos Gloriosos Sucessos, op. cit. p. 17-18. 21 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 17 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva quanto ao término da batalha não poderia ser maior: para as relações de Castela, os portugueses fogem perseguidos pelos castelhanos; para as relações de Portugal, os castelhanos deixam o campo perseguidos pelos portugueses. *** Em qualquer batalha daquele tempo, e de outros, sempre foram feitos prisioneiros. Em princípio, o vencedor aprisionava soldados derrotados ou vencidos e os trocava por soldados seus ou por dinheiro vivo, bens móveis etc. Assim, o registro dos soldados nesta batalha alcança uma dimensão bastante importante quando se leva em consideração o fato de os castelhanos, ao menos em suas relações da batalha, apresentarem um elenco de prisioneiros portugueses. Afinal, prender combatentes é coisa própria de vencedores. Logo após a batalha, sai publicada em Sevilha uma carta que o marquês de Torrecusa teria enviado a d. Felipe IV, no próprio dia 26 de maio, mesmo não tendo sido testemunha dos acontecimentos, em que ele afirma terem feito muitos prisioneiros portugueses: “los prisioneros es grande cantidad, y entre otros, son el hijo del General de la Cavalleria, el Conde de Fiesco, um Coronel Aleman, um Teniente de Maesse de campo general”23. Outros impressos já citados fornecem lista mais detalhada. Os lusitanos reconheceram a prisão de diversos dos seus no embate de Montijo já desde a Relaçam dos gloriosos svcessos. O problema é exposto de modo a certificar o leitor da normalidade de uma situação que deveria ser invertida; afinal, quem vence aprisiona, não é aprisionado. O autor do texto expõe esse problema do seguinte modo: E dos soldados se averiguou pelas listas depois do exército recolhido, que faltavam novecentos, mas entram neste número muitos dos bisonhos do terço novo que fugiram, que seriam mais de trezentos, e pouco menos de outros tantos, que o inimigo levou presos, e com estes forma o Conde Fiesco francês, o Mestre de Campo Eustachio Pique, Dom Diogo de Menezes e Fernão Pereira, Capitães de cavalos, Manoel de Saldanha, Jorge de Mello filho do General da cavalaria, e Dom Francisco de Almada Capitães de infantaria, e outros três, ou quatro capitães, que foram presos depois de muito feridos, pelejando na primeira refrega24. A Apologia de Luís Marinho de Azevedo, escrita em setembro, trata da prisão em termos bastante diferentes. Seu texto era obra de controvérsia contra escritos de Castela e não faria sentido expor essa matéria sem detalhar o que teria movido os “bravos portugueses” a caírem aprisionados pelos inimigos: Lo cierto es que en la [batalla] de Montijo nos llevaron ducientos prisioneros la mayor parte bisioños, que viendose muchos dellos heridos, y la confusion de nuestro exercito, entendiendo que estava de todo perdido, dejando la batalla, encaminaron a Lobon, y Talavera pensando que eran lugares nuestros, y esta fue la causa de aver tantos prisioneros25. Azevedo reconhece bem o problema e busca justificar e resolver a contradição com exemplos históricos: “no es esta la ves primera, que a un exercito vencedor, le tomo el contrario prisioneros con su cavalleria”26. Copia de Carta que el excellentissimo señor Marques de Torrecusa embio a su Magestad. Sevilha: Juan Gomez de Blas, 1644. Relaçam dos gloriosos Svcessos, op. cit. p. 19-20. 25 AZEVEDO, Luiz Marinho de. Apologia militar en defensa de la victoria de Montijo contra las relaciones de Castilla, y gazeta de Genoba, que la calumniaron mordaces, y la usurpan maliciosas. Lisboa: Lourenço de Anveres, 1644. p. 20. 26 Ibidem. 23 24 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 18 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva Na verdade, a ação dos combatentes remete diretamente o leitor à sua condição pátria, de maneira a convencê-lo de que aqueles que estavam no campo de batalha se identificavam com o próprio reino e seu povo. Assim, a emulação do valor patriótico não se limita ao soldado, mas é feita de forma a confirmar a superioridade de uma população inteira que passa a ser apresentada como de tão nobre valor quanto seus governantes o são de título. A origem social passa a importar menos, pois o que se objetiva é a formação de uma opinião pública que facilite a consolidação do projeto político do Bragança e auxilie na sua defesa. Essas características são observadas em relatos sobre diversas batalhas, como em uma relação sobre os eventos de abril e maio de 1644: Está no termo de Vila de Serpa uma aldeia de poucos vizinhos chamada a Aldeia Nova fortificada com suas trincheiras, e guarnecida com uma companhia de gente paga. Saíram os inimigos de Paymogo, Alcaçaria, Serra, e Arouche com três tropas de cavalos, e trezentos infantes para roubarem algum gado, que os desta aldeia tinham, e assim levaram todos os que acharam à vista do lugar: desmandou-se um dos castelhanos de cavalo, e o alcaide da aldeia lhe atirou uma pedrada, de que o derrubou desacordado, e correndo a ele o matou com uma faca, e subindo no seu cavalo foi dar aviso ao alcaide-mor de Serpa, o qual acudiu com grande pressa ao socorro, mas já a tempo que o inimigo se tinha recolhido com o gado. Os moradores da aldeia quando viram que os inimigos lhe levavam seu remédio, imaginando que era menos o poder contrário, foram em alcance dos castelhanos como leões furiosos, e sendo vinte e cinco somente se empenharam com eles de sorte que para salvarem as vidas lhes foi forçado o pelejar tão desesperadamente, que mataram dos castelhanos vinte e sete, morrendo dos nossos os treze e escapando os doze muito feridos. Foi muito honrado, e digno de memória pela desigualdade, que havia no número da gente castelhana ao dos nossos portugueses, pelejando mais a desesperação de sua perda, que algum bom discurso que os movesse a facção tão temerária27. Não há nenhuma referência à condição social dos 25 portugueses que realizaram essa surpreendente empreitada. De fato, o que importa é a demonstração do esforço dos lusos no enfrentamento dos castelhanos. Nenhum nobre, fidalgo ou mesmo homem de guerra nesse confronto: só há moradores e o alcaide da aldeia. Eles defendiam seus bens, seus remédios, contra seus inimigos de sempre, que agora lhes roubavam armados. O tema é recorrente nas relações portuguesas. Pelo mais comum, o anonimato cumpre esse papel, estimulando a identificação dos combatentes com todos os portugueses. Há relações em que nenhum dos que resistem ao ataque inimigo é identificado por seu nome ou condição social, outras que contam a resistência da população de uma vila ou aldeia, em que os combatentes são identificados por suas funções locais (padeiro, camponês, religioso etc.), como a relação da defesa de Santo Aleixo28. Ocorrências como essas são indícios de que estes textos não eram voltados a um público seleto. Ao contrário, eram minuciosamente preparados para um público abrangente e deviam ser adequados a pessoas com diferentes níveis de alfabetização e leitura 29. Afinal, aos envolvidos com a publicação dos textos importava tratar da coesão dos portugueses, de todos, independentemente de sua condição social. Relação verdadeira da entrada que Governador das armas Mathias de Albuquerqe fez em Castella neste mes de Abril ano prezente de 1644 & Sucesso de Montijo. Lisboa: Paulo Craesbeck, 1644. Sem paginação. 28 AZEVEDO, Luís Marinho de. Relaçam de duas Vitorias que os moradores da aldeia de S. Aleixo, & das villas de Mourão, & Monsaras alcançarão dos castelhanos. Lisboa: Jorge Rodrigues, 1641. 29 MARQUILHAS, Rita. A faculdade das letras. Leitura e escrita em Portugal no séc. XVII. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda, 2000. 27 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 19 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva No que respeita à batalha que mais importa aqui, Montijo, a abordagem dos temas religiosos, tanto no que toca a uma possível intervenção divina direta, quanto ao respeito pelas igrejas em terras adversárias, é sempre um dos pontos mais importantes relatados. Ao invadirem Castela, os portugueses tinham por objetivo inicial tomar a vila de Albuquerque, conforme já foi dito. Uma vez constatada a inviabilidade da empresa, as tropas portuguesas se voltaram a arrasar diversos povoados nas proximidades, sendo o último deles Montijo. Antes disso, ao passarem por Vilar del Rey, as tropas portuguesas teriam arrasado uma igreja que servira de refúgio para os castelhanos30. A relação que analisamos faz ressalvas que poderiam suavizar a notícia do incêndio do templo. No lugar de Membrilho, ainda no mesmo texto, os lusitanos teriam preservado o edifício religioso: dentro de quatro horas foi assaltada, entrada, saqueada, e queimada, sem lhe ficar uma só casa, e somente escaparam os que se recolheram a uma Igreja, que estava bem fortificada, que da mesma maneira lhes valera, ainda que o não estivera, porque a veneração dos lugares sagrados aplaca logo a fúria dos nossos31. Apenas a casa de Deus pareceu tocar os corações desses portugueses. Porém, o mais curioso não é a veneração lusitana pela igreja ter salvado alguns poucos castelhanos, mas o efeito discursivo dessa passagem; afinal, depois de ter arrasado um templo em outra vila, os portugueses pouparam os inimigos recolhidos naquela de Membrilho. Na descrição do ataque à Villa Roca de Almançanete, o chefe das armas portuguesas, Mathias de Albuquerque, teria poupado o edifício religioso por não ocorrer ali os mesmos acontecimentos de Vilar Del Rey32. Com isso, ficavam então bastante “comprovados” os valores acertadamente cristãos destes soldados que, em vez de devastarem lugares santos, os preservam e cuidam, salvo quando serviam de fortalezas para seus inimigos, quando eles trocavam sua função religiosa por outra militar. Nesses casos, o argumento deixa claro que, antes de ser perversão atacar os que de dentro resistem, é erro de quem se vale desses lugares para se proteger das armas portuguesas. *** A notícia do desfecho da batalha de Montijo correu rapidamente nos territórios da Monarquia. Embora as relações de Castela não tragam a data da publicação, alguns elementos nos permitem assegurar que o assunto tomou importância em Madri ainda antes do dia 31 de maio, conforme se pode verificar nos Avisos do cronista José de Pellicer de Tovar. As informações ali recolhidas mostram um embate definitivamente ganho pelas forças da Monarquia sob o comando do barão de Molingen, com 3.500 inimigos mortos e a captura de onze peças de artilharia 33. Nas suas anotações seguintes, de 14 de junho, Pellicer de Tovar precisa suas informações da batalha, após avisar que lhe viera uma relação do conflito34. “Mathias de Albuquerque (...) saindo de Campo Mayor pessoalmente com seis mil infantes, e mil e cem cavalos e seis peças de artilharia, marchou contra Villar Del Rey, que tinha quatrocentos vizinhos, e a rendeu e arrazou derrubando-lhe a Igreja porque servia ao inimigo de fortificação”. Relaçam Verdadeira, op. cit. p. 12-13. 31 Ibidem, p. 10. 32 O general “(...) mandou queimar a Vila, e conservar a Igreja, sem que se tocasse a cousa alguma dela, porque não concorria nesta a mesma razão, que na de Vilar del Rey”. Ibidem, p. 13. 33 “Haviendo precedido algunas hostilidades entre los nuestros i los portugueses, i quemado el portugués un lugar llamado Zarça i nosotros el de Villarmayor, quiso el portugués poner sitio sobre Albuquerque. Y ayer por la mañana, vino aviso como, haviendo sabido este desígnio el de Torrecuso, trato de prevenir el daño; i contandole el passo, vino com el a las manos. Conseguió uma victoria no menos famosa que la de Lérida. Matole 3500 hombres, prendio 600 cavallos i once pieças de artilleria. Murió su General de la artilleria, i huyo Mathias de Albuquerque, su capitan general, yendo em su alcance el señor Baron de Molingen, nuestro Maestre de Campor Genral”. TOVAR, José de Pellicer de. Avisos. Paris: Editions Hispaniques, 2002. v. I, p. 515. 34 Cf. Ibidem, p. 519. 30 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 20 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva Se as relações, cartas e outros informativos de Castela saíram rapidamente da prensa, o material português demorou mais um tanto. Além disso, não se encontram relações curtas, de quatro ou de oito páginas, apenas uma relativamente grande, de 36 páginas e preço não indicado, a Relaçam dos gloriosos svcessos, já citada. Esse texto foi enviado à publicação em 11 de junho e saiu da prensa depois de 14 do mesmo mês; tempo incomum na publicação das relações de guerra e um tanto suspeito, tendo em vista que se tratou do primeiro grande enfrentamento da guerra e da presteza das publicações do inimigo. A Relaçam mais parece uma crônica que um relato de combate. Ela abre seu conteúdo usando um vocabulário incomum nestas publicações, mais afeto às profissões letradas que aos leitores ávidos de informações ligeiras: fala-se de “direito das gentes”, das conquistas do ultramar, dos antigos reis de Portugal, da defesa da liberdade da pátria etc. Ainda trata de outros enfrentamentos com os castelhanos na Beira e em outras partes do território, ocorridas em abril e maio. A Relaçam termina com uma passagem que justifica o atraso na publicação pela certeza na veracidade dos acontecimentos narrados: Ainda que a relação da batalha de Montijo era desejada de muitos, pareceu que se devia deter alguns dias para que neles se pudesse apurar a verdade de todas as circunstâncias que dela aqui se referem, porque como nestas matérias as primeiras novas sempre são confusas e várias, não era bem que relação de coisa tão grande se estampasse menos comprovada do que convinha. Para o que aqui se escreve se juntaram as mais apuradas notícias que se puderam alcançar por avisos de pessoas que se acharam presentes, e tinham obrigação de escrever a verdade, e o fizeram depois de a averiguar bem35. De certa forma, o texto foi composto e publicado para contraditar os rumores que o inimigo difundia dentro e fora de Portugal para enfraquecer os ânimos, manter a desconfiança entre os portugueses e debilitar as alianças que o reino recém-liberto vinha fazendo com a Catalunha, a França, os Países Baixos, a Inglaterra e a Suécia36. O problema não era pequeno e envolvia um esforço incomum do novo governo em manter a confiança, já adquirida, na capacidade militar portuguesa entre os inimigos da Monarquia Católica. De fato, Castela não descansou: certamente depois do dia 2 de julho de 1644, saiu publicada em Sevilha uma Relacion en Octavas Heroicas, composta por Antonio Pardo de Gayoso, capitão de armas, que teria participado do combate37. O editor era Juan Gomez de Blas, cujo importante papel na imprensa sevilhana já foi estudado recentemente38. Neste movediço terreno da viabilização da vitória em solo estrangeiro, para o novo governo português um sucesso na primeira grande batalha contra o castelhano viria a calhar, ainda que ele fosse proclamado também pelo inimigo. De fato, tão logo o governo de Portugal assentou sua própria versão da batalha, foram publicadas duas relações em latim, evidentemente destinadas a um público extrapeninsular. Os textos são relatos sumários, elaborados a partir daquilo que ficou dito na Relaçam dos gloriosos svcessos. Uma delas saiu sem indicação de autor e sem cópia das licenças. A outra foi escrita por Francisco de Santo Agostinho de Macedo e saiu publicada depois de 2 de setembro de 164439. Portugal disputava sua vitória sobre os castelhanos na diplomacia europeia, não mais em Lisboa, ou nos campos de Montijo. Relaçam dos gloriosos svcessos, op. cit. p. 34. Ibidem, p. 23. 37 GAYOSO, Antonio Pardo de. Relacion en Octavas Heroicas, En que contiene todo lo real y verdadero del sucesso de la batalla del Montijo, auendose primero inuestigado las noticias mas indiuiduales: juntamente con aquellas de que fue testigo de vista, como quien se hallô en la batalla. Sevilla: Iuan Gomez de Blas, 1644. 38 Cf. CALA, Carmen Espejo. El impressor sevillano Juan Gomez de Blas y los origenes de la prensa periódica. Zer, n. 25, p. 243-267, 2008. 39 Cf. MACEDO, Francisco de Santo Agostinho de. Montigiensis de Castellano Hoste Victoria, auspiciis invictissimi Regis Joannis IV Portugaliae XVIII. Lisboa: Antonio Alvarez, 1644 (publicada depois de 2 de setembro de 1644). 35 36 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 21 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva O governo da Monarquia Católica também não deixou de lado as possibilidades que se abriam em sua diplomacia com uma vitória no primeiro grande combate com as forças rebeldes do Bragança. Em junho de 1644, a Gazzetta di Genova publicou uma notícia da vitória das forças comandadas pelo marquês de Torrecusa sobre as de Mathias de Albuquerque. A iniciativa compunha o quadro de afirmação do vigor castelhano já divulgado nas relações de Madri, de Salamanca, de Sevilha e talvez ainda por outras. É bastante curioso constatar que a imprensa periódica portuguesa, inaugurada na Restauração, simplesmente ignora o conflito de Montijo. A Gazeta sequer trata da matéria em seus números de maio e junho, nem nos de julho e agosto. Certamente, essa aparente indiferença se deveu aos conflitos que levaram à supressão das notícias do reino naquele periódico, o que vem a somar evidências, ainda que seja pela ausência de registro, de que a vitória portuguesa foi fabricada entre o campo da batalha e Lisboa. Neste novo campo de embate, o das publicações, respondeu Portugal às iniciativas castelhanas pela pena do capitão Luís Marinho de Azevedo, um já celebrado autor de relações de guerra. Sua resposta é a Apologia Militar em Defensa de La Victoria de Montijo contra las relaciones de Castilla, y gazeta de Genoba, que la calumniaron mordaces, y la usurpan maliciosas, publicada em 15 de outubro de 1644, mas escrita antes de 15 de setembro40. Trata-se, de fato, de uma obra de controvérsia em que Luís Marinho rebate as relações de Castela sobre o feito de Montijo. Ao todo, ela conta 24 páginas. Sua carga descritiva é bastante reduzida, afinal, trata-se de uma apologia, de um texto destinado a defender a vitória portuguesa em controvérsia com os textos de Castela e com a Gazzetta di Genova. Não se tratava de um informativo. Outra diferença básica: a língua. O autor não perde tempo em sua narrativa e explica, já no começo, a razão pela qual adotou o castelhano em seu texto: “y para que lo entiendan mejor se lo escriviremos en su lengua materna”41, como se o problema fosse a compreensão da língua portuguesa por parte dos castelhanos. Esse impresso carrega ainda certa carga de erudição não registrada nos demais impressos sobre o mesmo feito. Na verdade, esse texto não está somente dirigido a concretizar uma realização do povo português, está ainda orientado a debater diretamente com os defensores das outras versões. Assim, fica seguramente apontada uma disputa política voltada a solucionar um problema que comumente se pensa ser apenas bélico. O próprio Azevedo deixa isso expresso em palavras: pues no puede ser mayor para nuestra reputacion, que vender Castilla por suya la victoria de Montijo, theatro fatal de la nobleça de Estremadura; hablando con estylo repugnante a toda urbanidad, verdad, y noticias, affectando jactancias, y divulgando uanidades. Es la defensa cosa natural, y saben los Portuguezes disponerla con espada, y con la pluma, sustentando con las armas su justicia, y con las letras el derecho della, que eran las leyes de que se valia Pompeyo en Plutarcho42. Azevedo, de fato, já havia mostrado um tipo de alinhamento bastante expressivo no conjunto dos escritos da Restauração. Suas relações de guerra revelam que se trata de autor que sempre apresenta os feitos portugueses resultantes da ação da gente comum das cidades, em defesa de seus bens e de sua liberdade, ou do empenho de seus soldados. Não se trata de autor engajado na celebração de um chefe militar ou outro que, por suas virtudes especiais, consegue uma vitória miraculosa. Ele exalta a ação dos chefes, mas também a dos homens que combatem! Para Luís Marinho de Azevedo, o reino se libertou de Castela; não foi libertado por d. João de Bragança. Mais que tanto, ele deixa claramente exposta a participação da população dentro das fronteiras do reino, quando narra que o novo rei saiu a pé do Cf. Lisboa: Lourenço de Anvers, 1644 (publicada em 15 de outubro de 1644). AZEVEDO, Luís Marinho de. Apologia Militar, op. cit. p. 2. 42 Ibidem. 40 41 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 22 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva palácio e se dirigiu à Sé de Lisboa, acompanhado de toda a corte, aos olhos das gentes da cidade 43. Ao final, Azevedo completa seu elogio aos “muros da pátria”: Despues de aver respondido a las calumnias de nuestros enemigos nos quedava largo campo, para encarecer con los hyperboles mas levantados las acciones particulares del Governador de nuestras armas, y de las de mas personas de puestos superiores, Capitanes, y officiales que las mandaron, y exercitaron en batalla tan bien peleada: però temiendo la pluma el caudal que demanda tanto empeño retrocede al querer hacerlo por evitar las queixas de los que en la estimacion de sus meritos afiançan la singularidad de sus hazañas, que está mas obligado a referir el que escriviere historia. Mudando de estylo hablo con vosotros soldados de menos nombre, que pues en tan gallarda accion mostrastes ser los muros de vuestra patria; como Agesilao publicava por excellencia de los lacedemonios. Si falta siempre escriptor de vuestros hechos, el ignorar vuestros nombres me priva de que no lo sea, con elogios devidos a la fama que os immortaliza; para que la gloria que se compro con vuestra sangre, no se adjudique a algunos que en ella tubieron menor parte44. O próprio autor explica o abandono da gravidade de seu texto, mudando de estilo, por força talvez de um desejo de impactar os muitos nobres e fidalgos portugueses que, por fidelidade ou insegurança quanto ao projeto político brigantino, permaneceram em Madri obedientes a Felipe IV. Percebe-se então que a intervenção política feita por meio destes impressos, e ainda pelos impressores, era também voltada ao público lusitano, configurando assim importante arma política no estabelecimento do novo governo de Portugal. Mas o problema principal naquela altura dos acontecimentos era o enfrentamento dos escritos de Castela. Em especial, o contraste apresentado por Azevedo às Octavas Heroicas de Antonio Pardo de Gayoso. O autor das Octavas dedica alguns versos em agradecimento a Deus, ao marquês de Torrecusa e ao barão de Molingen, a quem o marquês atribuiu a missão de expulsar as tropas de Mathias de Albuquerque. Dirigindo-se a Deus, ele lembra a profanação da igreja feita pelos portugueses e reconhece a derrota lusitana como justo castigo por a terem queimado: Vos solo sois el justo y todo santo, Castigando en sacrilegia indecencia, Lo que ofreceis en tan seuero exemplo, A quien profana vuestro sacro Templo45. Tal e qual a Relaçam portuguesa, a vitória é atribuída à vontade divina, como se o Deus dos castelhanos não fosse o mesmo! Azevedo avança sobre as Octavas usando recursos literários bastante eficientes, especialmente a ironia, quando aborda o espinhoso problema do número de combatentes de cada lado. O sargento-mor de Castela afirmou que as tropas seriam da ordem de 1.200 infantes castelhanos amparados por 1.300 cavalos e quatro peças de artilharia, já as de Portugal somariam 6 mil infantes, 1.500 cavalos e seis peças de artilharia, além dos carros de bagagens e butim das vilas devastadas46. Mas os esquadrões de infantaria formavam em quadrados compactos para as batalhas daquele tempo, e cabia exatamente ao sargento-mor a ordenação dos homens nessa forma específica. Assim, ele deveria extrair a raiz quadrada do total para definir o número de soldados em cada linha do esquadrão. O capitão porIbidem, p. 22-23. Ibidem, p. 23. 45 GAYOSO, Antonio Pardo de. Octavas Heroicas, op. cit. p. 12. 46 Ibidem, p. 3, 4, 7. 43 44 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 23 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva tuguês ridiculariza o sargento lançando mão de seus conhecimentos de aritmética, fazendo trocadilhos com o nome de seu oponente e com elementos da mitologia grega: Dice tambien el mayor de los sargentos, que sus infantes eran tres mil, y mil, y trecientos los cavallos, y que los nuestros eran mil, y quinheñientos, y seis mil infantes, y si no sabe mejor Arismetica para formar esquadrones de hombres, que numero de cavallos sabrá para sacar la raiz quadrada: pero como deviò de contarlos con nubes pardas en los ojos, o con antojo de larga vista no acertò bien los guarismos: si no es que el dicho poeta Pardo bevio en la fuente del cavallo Pegaso tales spiritus cabalinos, que pone, y quita cavallos con la facilidad, que el lo sabe hacer47. De fato, a Apologia não era um informativo ligeiro como os muitos que Azevedo escreveu nos primeiros anos desta guerra. Aqui, ele não só se refere à erudição militar que obriga certo conhecimento aritmético, mas também ao rio Hipocrene que, segundo a mitologia, nasceu de um coice do cavalo Pégaso e cujas águas tornariam poeta qualquer um que as bebesse. Azevedo sugere que os números de Gayoso são mais liberdade poética que fato. Mas, como o problema não se restringe à aritmética, Gayoso avança uma descrição do confronto. O final da batalha apresentado pelo poeta de Sevilha faz depender do descuido de um único soldado de Castela todo o destino da artilharia portuguesa capturada e, com isso, o elemento básico utilizado pelos escritores de Portugal a seu favor: Ganose de vez su Artilleria, dezandola por nuestra retroguarda, sin que aduirtiesse nuestra Infanteria, retirarla, ò ponerla alguna guarda: Vn traydor de los nuestros, que serra de lealtad sospechosa, si bastarda, por lleuarse las mulas que la tira, queda oluidada, y nadie la retira48 . Ao contrário da Relacion Verdadera castelhana, Gayoso culpa um soldado, não nomeado, por seu “descuido” em deixar a artilharia levando os animais. Contudo, uma curiosa contradição se apresenta: se os canhões encontravam-se agora sem as mulas que os puxassem, como foram deslocados pelos portugueses, que, aliás, já tinham perdido seus haveres? Nenhum relato português ou castelhano explica como eles conseguiram levá-los, uma vez que já não contavam com auxílio de seu gado. Porém, para as Octavas, a infâmia portuguesa permanece não só pela derrota material, mas também pela fuga desordenada que os fez perder muitos ganhos, salvo os canhões. Azevedo desperdiça essa contradição em favor de um desfecho que valoriza o comando português da batalha. As decisões do governador das armas se dão amparadas em um profundo conhecimento das Artes Militares, que Azevedo dá mostras de também conhecer. Segundo o capitão, após uma breve reunião dos comandantes ficou decidido que avian de hacer aprieto semejante: siguieron el parecer del tragico Seneca, que en los males ciertos se avia de tomar el camino mas arriscado. Este lo fue sacar las espadas, y animando a los soldados, exortalos a hacer lo mismo, por consistir en la resolucion de defenderse con ella en la mano, el morir honrados, haciendo las ultimas pruebas del 47 48 AZEVEDO, Luís Marinho de. Apologia Militar, op. cit. p. 25. GAYOSO, Antonio Pardo de. Octavas Heroicas, op. cit. p. 10. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 24 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva balor Portuguez, ya que no les quedava mas esperança de remedio, que la de su propria virtud y fureças: considerado el sitio en que se hallavan para pelear como el Tacito encarecia del balor de los soldados Romanos en otro aprieto49. Mesmo numa passagem catártica como essa, a erudição que estrutura o argumento diferencia a Apologia das relações de guerra: aqui, a fúria é douta. O autor concilia a ação dos soldados com a sabedoria de Sêneca e de Tácito e em escolhas acertadas que soam frias e lógicas. A essa reação das tropas portuguesas seguiu uma reestruturação das formações e, consequentemente, a vitória final. A escolha desses argumentos com certeza ocorreu em função do caráter de réplica assumido pelo impresso. Apesar do debate promovido por Azevedo e pelas grandes divergências dos fatos narrados, o que nos é mostrado pelo conjunto de textos é uma história resolvida, embora com duas versões bastante diferentes. É necessário sublinhar que todos esses textos são conformadores de duas histórias consistentes sobre um mesmo evento. Entre os autores portugueses, também outros se dedicaram à publicação de crônicas da guerra com Castela naqueles primeiros anos do conflito. João Salgado de Araújo, por exemplo, adiou a publicação de sua crônica dos primeiros anos da guerra em função do andamento dos combates, de questões outras, mas também da importância da controvérsia sobre o resultado da batalha de Montijo. O livro Sucessos Militares das Armas Portuguesas obteve as licenças de publicação ainda em abril de 1644 (22 de abril, precisamente); mas a obra só veio à luz em 17 de dezembro após uma segunda rodada de aprovações. O problema que tratamos aparece logo no início da narrativa: Ainda que a batalha de Montijo anda pontualmente escrita numa relação de grande crédito, me pareceu iria falto este papel sem ela, pela terribilidade e esforço valoroso, que nossa gente nela mostrou no cabo de algum tempo, que pisavam terras do inimigo, sem haver alguém que lhes ousasse sair, carregada de muitos e ricos despojos que traziam. O qual poderá ser causa dos castelhanos desbaratar e vencer nosso exército, mas eles não prestaram para isso, nem puderam aproveitar-se da ação, remeteram o crédito de suas armas ao estrondo dos seus gazeteiros, com só isso se consolaram das muitas mortes que padeceram50. A “relação de grande crédito” certamente é o texto já citado, a Relaçam dos gloriosos svcessos. Mas foi o estrondo dos gazeteiros de Castela que lhes salvou o crédito nas armas, e não os feitos de armas que sustentaram seus animados impressores. No segundo semestre de 1644, ainda se disputava a vitória de maio em Montijo. *** Quando o assunto ainda estava quente, nos meses que seguiram a maio de 1644, a batalha virou matéria para o periodismo emergente na Europa de então e para a campanha publicística dos países que se opunham à Monarquia Católica. A lógica da viabilização da vitória em Montijo por meio das relações informativas ultrapassou as fronteiras de Portugal, chegando à França e à Catalunha, como já foi dito. Expressivo é seu desembarque na Inglaterra ainda em 1644, com a publicação de um folheto sobre a polêmica. O texto inicia com uma passagem que declara exatamente o ponto que mais interessa no presente trabalho: AZEVEDO, Luís Marinho de. Apologia Militar, op. cit. p. 11. ARAÚJO, João Salgado de. Sucessos Militares das Armas Portuguesas em suas fronteiras depois da Real Aclamação contra Castela. Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1644. 49 50 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 25 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva It is so fatall to the spaniard to be beaten by the portuguesses, that not content to overcome by force of armes, they invent new wayes to augment their own overthrows: and this appeareth evident by their late publishing a mighty victory which they (forsooth) had newly obtained over the portugesses in the skirts of Spaine; whereas within very few days after this lowd lyes publication, there arrived here most certain newes of the selfsame defeat given in the same time and place, unto the spaniards, by the portuguesses, which they had vapoured to have bin given by then unto the portuguesses, so that by this we see the Spaniards are not content to be quelled by the sword of the portugall, but they must needs also be confounded by their own lies, to make their shame the greater51. Este folheto certamente foi publicado depois de junho de 1644. Afinal ele faz referência à elevação de Mathias de Albuquerque a conde de Alegrete, o que ocorreu no mês seguinte à batalha52. A apressada atribuição desse título de nobreza soa forte como mais um elemento de viabilização da vitória portuguesa do que uma mercê sobre serviços prestados à monarquia portuguesa. Não deveria ser comum um fidalgo militar de vida bastante conturbada, tendo estado preso pelo antigo governo castelhano pela perda de Pernambuco e, depois de julho de 1641, novamente preso por suspeita de traição, receber um título de nobreza com tanta rapidez após uma vitória militar controvertida. É importante lembrar que a atribuição de títulos de nobreza era prêmio maior na sociedade portuguesa daquele tempo. Algumas décadas depois, as histórias da retomada da independência portuguesa acessaram as informações então disponíveis sobre a batalha. Enfim, a guerra fora vencida pelos lusitanos e aquela que teria sido a primeira vitória se apresentava como um elemento sólido para propagar a constância portuguesa em seus esforços de reconquista da liberdade. O conde da Ericeira, em sua clássica História de Portugal Restaurado, publicada ainda no século XVII, reproduz o conteúdo básico da Relaçam, agregando discursos patrióticos e regalistas atribuídos a Mathias de Albuquerque e ao barão de Molingen, coagulando uma versão já bastante conhecida e debatida dos acontecimentos. Mas o assunto não era apenas lusitano ou ibérico e o feito português, que demorou quase trinta anos para se efetivar, interessava sobremaneira aos inimigos da Monarquia Católica. De fato, na série de obras publicadas na Europa, sobressaem as versões que estamos analisando. Por exemplo, na obra do veneziano Giovanni Battista Birago sobre a Restauração de Portugal, publicada em Lyon, ainda em 1646, vê-se claramente que o texto da Relaçam portuguesa foi praticamente traduzido ao italiano53. A obra de Birago apresenta-se como um escrito de uma guerra que apenas começava quando foi editada e não havia nada que sugerisse a definição de seu resultado. Mais de vinte anos depois de terminado o conflito, outra obra de autor veneziano sai da prensa contando a história da Restauração; trata-se do livro de Alessandro Brandano, História delle Guerre di Portogallo, em que as informações sobre Montijo repetem os ditos de Birago e da Relaçam comentados mais acima54. É importante registrar que, enquanto o primeiro veneziano foi patrocinado pelo rei da França, o segundo foi financiado por d. Pedro II de Portugal, filho de d. João. A Monarquia Católica, mesmo obrigada a aceitar a independência portuguesa, perdida a guerra, não deixou de financiar quem contasse sua história. O rei Carlos II patrocinou a obra latina de Gaetano Passarello sobre a Restauração, publicada em 168455, que conta versão castelhana da batalha de Montijo, grosso modo, a mesma que comentamos anteriormente. The Reall Victorie of Portugall. Londres: 1644. p. 1. “[the King] creating the general of this victorious armie Mathias de Albuquerque Count of Alegrete, gave him a revenue of 4000 ducats a yeare”. Ibidem, p. 5. 53 BIRAGO, Giovanni Battista. Historia della Disunione Del Regno di Portogallo dalla corona di Castiglia. Amsterdam: Nicolau Van Ravesteyn, 1647. p. 713-722. 54 BRANDANO, Alessandro. Historia delle Guerre di Portogallo, Veneza: Paolo Baglioni, 1689. p. 306-310. 55 Passarello, Gaetano. Bellum Lusitanum Ejusque Regni Separatio a Regno Castellenensi. Lyon: Rigaud, 1684. p. 201-206. 51 52 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 26 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva Ao longo dos séculos seguintes, Portugal contentou-se com reedições da grande obra do conde da Ericeira, cujo conteúdo relativo a Montijo, como vimos, depende do texto publicado em junho de 1644. O tema chega aos nossos dias praticamente inalterado. De fato, boa parte das obras mais recentes repete o enquadramento de Ericeira, sem maiores considerações críticas. É o caso do livro do general Gabriel do Espírito Santo56, publicado recentemente. Já Fernando Dores Costa, em seu estudo de há alguns anos, identifica uma controvérsia sobre a vitória de Montijo e adota uma posição que parece aceitar que houve duas vitórias na batalha: uma primeira, castelhana, ganha no início do combate, e a segunda, por tuguesa, quando os lusitanos recuperaram seu armamento pesado. De fato, não estão entre suas preocupações o significado da propaganda na diplomacia e na guerra, e o que isso revela acerca do papel da opinião no desfecho dos grandes conflitos militares do século XVII e nesse conflito ibérico57. Essa guerra, ou qualquer outra, não era apenas um feito de homens armados; envolvia também aqueles que os mantinham, que participavam dos acontecimentos à distância, e cuja opinião sobre os feitos bélicos era fundamental tanto para a formação do exército quanto para a própria sustentação do governo. Certamente não será opção radical escrever uma nova história militar sem considerar a disputa pela opinião como elemento central dos acontecimentos. Neste esforço mais recente de analisar a guerra e fixar uma versão dos acontecimentos ligados à retomada da independência portuguesa, Castela também não abriu mão da vitória. Perdera a guerra após uma série longa de batalhas importantes em que não era possível sustentar que vencera, mas Montijo continuou a ser sua. Com a consolidação da independência portuguesa foi-se uma parte importantíssima de suas conquistas e não caberia disputar por longo tempo a história de sua derrota, mas não concedeu a vitória na batalha aos portugueses58. Confirma isso Serafín Estebañez Calderon quando escreveu, no século XIX, sobre a conquista e perda de Portugal. Em seu tratado, o autor assegura que Montijo foi uma batalha vencida por Castela; porém, mal vencida, pois permitiu aos portugueses a retomada de sua artilharia e, com isso, a possibilidade da defesa errônea de sua vitória. Em alguns momentos, d. Serafín parece escrever no próprio tempo em que os acontecimentos ocorreram59; sua análise da batalha baseia-se exclusivamente no material castelhano: cartas oficiais, relações impressas etc. Sua conclusão sobre a batalha de Montijo parece emergir diretamente das relações da época, num esforço de reviver a batalha e seu desfecho, séculos após os acontecimentos: Albuquerque, quebrantado en sus ánimos y en sus fuerzas, hubo de retirarse a Portugal; mas, satisfecho de haber cobrado su artilleria, llevo su jactáncia hasta atribuirse la victoria. Braganza, porque le importava tambien disimular este reves, adopto la própia mentira, y mando celebrar el sucesso con fiestas publicas en todos sus domínios, bien que harto contradijeron aquellas muestras el luto y pesar de que se cubrio Lisboa, con tantas famílias como hubo que llorasen alguno de los suyos, muertos o prisioneros en la batalla60. Embora a importância desta batalha tenha praticamente desaparecido ao longo dos séculos, até hoje as interpretações do acontecido permanecem deste mesmo modo: duas vitórias num mesmo confronto ESPÍRITO SANTO, Gabriel do. A grande Estratégia de Portugal na Restauração, op. cit. COSTA, Fernando Dores. A Guerra da Restauração. Lisboa: Horizonte, 2004. p. 56. 58 O exame mais detalhado da historiografia espanhola sobre suas antigas guerras não consta entre nossas intenções e nem corresponderia ao escopo deste trabalho. Tal limitação decorre de opções primeiras do trabalho, concentrando nossas atenções nos estudos portugueses. 59 “Ya eran transcurridos cuatro años de guerra, y corria el de 1644, cuando la indignación de los castellanos, al verse burlados por los portugueses, pueblo pequeño y encerrado en un confín de la Peninsula, encendió de nuevo y con más furor las hostilidades”, CALDERON, Serafín Estebañez. De la Conquista y Pérdida de Portugal. Madri: Perez Dubrull, 1885. v. I, p. 107. 60 Ibidem, p. 124. Aqui, o historiador castelhano praticamente repete o dito de Gaetano Passarello, cf. PASSARELLO, Gaetano. Bellum Lusitanum Ejusque Regni Separatio a Regno Castellenensi, op. cit. p. 206. 56 57 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 27 O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII Carlos Ziller Camenietzki, Daniel Magalhães Porto Saraiva e Pedro Paulo de Figueiredo Silva militar. O assunto não fica restrito aos debates de historiadores militares de Portugal e da Espanha modernos: a própria população da cidade de Montijo demonstrou seu ponto de vista numa representação pública envolvendo mais de 250 moradores da cidade há uns poucos anos, conforme já dissemos no início deste trabalho. De fato, nesta altura dos acontecimentos, no século XXI, pouco importa a materialidade do desfecho dessa batalha; salvo para os moradores de Montijo e para os historiadores militares de Portugal. Já se foi o tempo em que as animosidades ibéricas governavam temas da cultura política; elas estão restritas ao anedotário de vizinhos e parecem não ter mais qualquer eficácia. Vive-se hoje a estratégia da submersão de tensões ancestrais num quadro de fortalecimento da unificação política continental da Europa. Assim, o debate sobre a conquista da vitória numa batalha antiga mergulha na obsolescência. É tarefa difícil — talvez impossível — averiguar qual versão dos fatos obteve maior credibilidade. Seja como for, não será exagerado dizer que, quem quer que tenha sido seu vencedor material no distante tempo em que ocorreu, a batalha de Montijo foi “ganha no grito”. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 10-28. 28 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760)* Fábio Kühn Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, RS, Brasil [email protected] RESUMO O artigo enfoca o envolvimento do governador da Colônia do Sacramento, Luiz Garcia de Bivar (17491760), com os negócios ilícitos realizados com os domínios espanhóis, possibilitados pelos contatos mercantis mantidos com Buenos Aires. Além dos gêneros tradicionais (manufaturas europeias, produtos do Brasil e fazendas) que faziam parte do comércio com Buenos Aires, na década de 1750, a praça portuguesa especializou-se no fornecimento de escravos africanos para a região platina. Esse comércio era realizado por uma comunidade mercantil bastante expressiva e fortemente conectada com seus pares do Rio de Janeiro. Traça-se um breve perfil desse grupo mercantil, mostrando sua relação com as atividades de contrabando protegidas pelo governador. Palavras-chave: contrabando; tráfico de escravos; negociantes; Colônia do Sacramento. ABSTRACT The article focuses on the involvement of the governor of Colônia do Sacramento, Luiz Garcia de Bivar (1749-1760), in the illicit business conducted with Spanish territories, made possible by commercial contacts with Buenos Aires. In addition to merchandise (Brazilian and European goods) traditionally traded with Buenos Aires, in the 1750s the Portuguese possession specialized in the supply of African slaves to the Rio de la Plata region. This trade was carried out by a substantial mercantile community, strongly connected to their peers in Rio de Janeiro. The article draws a brief profile of this merchant group, showing its relations to the smuggling activities protected by the governor. Keywords: smuggling; slave trade; merchants; Colônia do Sacramento. * A pesquisa de que resulta este artigo conta com auxílio do CNPq. Artigo recebido em 26 de março de 2012 e aceito em 8 de maio de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 29 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn O estudo da administração colonial voltou à baila nos últimos anos, tendo gerado um profícuo debate historiográfico que parece ainda longe de estar próximo ao seu termo. O conceito de “pacto colonial” vem sendo revisto, enfatizando-se a dinâmica da negociação entre colonos (ou conquistadores) e a Coroa portuguesa. O “Antigo Sistema Colonial” vem sendo confrontado com a noção de um “Antigo Regime nos trópicos”, o que levou a que fossem repensados vários aspectos da fase inicial da história do Brasil1. Um dos aspectos que vêm sendo investigados refere-se à natureza das relações que eram estabelecidas entre as principais autoridades régias da colônia (governadores, provedores e ouvidores) e os poderes locais (Câmaras e Ordenanças), procurando verificar como se viabilizava a governabilidade da América lusa 2. Dentro desse vasto espaço geográfico, juntamente com as Minas Gerais e o Rio de Janeiro, a Colônia do Sacramento era um dos territórios ultramarinos mais importantes para o Império português setecentista. Não somente por sua posição estratégica, que expressava as pretensões territoriais lusitanas, mas especialmente pelas possibilidades de comércio com a América Espanhola e as decorrentes remessas de prata que dali eram enviadas para o Rio de Janeiro e Lisboa 3. Com a saída do governador Antônio Pedro de Vasconcelos do comando da praça, após 27 anos de governo (1722-49), assumiria Luiz Garcia de Bivar, que, à semelhança de seu antecessor, fez renovadas alianças com as elites locais. Bivar governaria a praça durante pouco mais de uma década (1749-60), em uma conjuntura de intensas mudanças, decorrentes da presença de Gomes Freire de Andrada no extremo sul e das tentativas de demarcação territorial em função do Tratado de Madri. Por um lado, a presença do poderoso governador da Repartição Sul na região levou a Coroa portuguesa a uma postura de maior valorização dos domínios meridionais, particularmente no Rio Grande de São Pedro; por outro, as partidas demarcadoras trouxeram um amplo conhecimento da realidade geográfica e humana da região4. O novo governador era filho de pai praticamente homônimo, mas que se dedicava às atividades mercantis, tendo sido deputado da Junta do Comércio. O homem de negócios Luís Garcia Bivar (falecido em 1732) era proprietário da Quinta do Ramalhão, situada em Sintra, e foi casado com dona Luiza Micaela de São José. Dessa união nasceu nosso personagem, por volta de 1689, natural de São Lourenço de Carnide, patriarcado de Lisboa. Militar de carreira, mas filho de um comerciante, ele chegaria ao posto de governador da rentável possessão platina após uma longa carreira no Exército, onde serviu por mais de 42 anos. Seu percurso profissional demonstra que começou como simples soldado infante e de cavalo em 1704, galgando patentes até atingir o posto de coronel de cavalaria em 1747. Após a nomeação para Para um resumo da discussão, ver FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. Uma leitura do Brasil colonial: bases da materialidade e da governabilidade do Império. Penélope, n. 23, p. 67-88, 2000; SOUZA, Laura de Mello e. O Sol e a sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 27-77; HESPANHA, António Manuel. Depois do Leviathan. Almanack Brasiliense, n. 5, p. 55-66, maio 2007. 2 HESPANHA, António Manuel. Antigo Regime nos Trópicos? Um debate sobre o modelo político do império colonial português. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (Org.). Na trama das redes: política e negócios no Império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 43-93. 3 Em 1759, comentando a remessa de 3 milhões de cruzados em prata que foram enviados para o Reino, o conde de Oeiras constatava que “é notório a todos que saíram da América Espanhola, porque este metal se não lavra nas Minas do Brasil”. Segundo fontes britânicas, a frota de 1761 trouxe em prata do Rio de Janeiro cerca de 4 milhões de cruzados, produto do comércio da Colônia. Cf. ALDEN, Dauril. Royal government in colonial Brazil. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1968. p. 96. 4 RIBEIRO, Monica da Silva. “Se faz preciso misturar o agro com o doce”: a administração de Gomes Freire de Andrada, Rio de Janeiro e Centro-Sul da América Portuguesa (1748-1763). Doutorado (História) — Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. p. 132-165. Ver também FERREIRA, Mário Clemente. O Tratado de Madri e o Brasil Meridional. Lisboa: CNCDP, 2001. p. 315-318. 1 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 30 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn um governo ultramarino, chegaria ainda aos postos de brigadeiro e sargento-mor de Batalha, através de carta patente de 22 de setembro de 17515. Já nomeado governador da praça platina, teve remunerados os serviços prestados no Reino, tornando-se Fidalgo Cavaleiro da Casa Real por alvará de 29 de agosto de 1748 e recebendo a mercê do hábito de Cristo no mês seguinte6. Todavia, ao se efetuarem em 1752 as provanças para que pudesse ser admitido à referida Ordem militar, “constou ser infamado de cristão-novo, com fama antiga, constante e geral, por parte de seu pai e avô paterno”. Essa pecha discriminatória foi suficiente para obstaculizar suas pretensões, o que fez com que enviasse à Mesa de Consciência e Ordens uma extensa justificativa, onde tentava demonstrar a limpeza de sangue de sua família. Após uma longa tramitação, acabaria habilitado somente em 1757, quando conseguiu provar que tinha a “limpeza necessária” 7. Bivar tomaria posse do governo da Colônia em fevereiro de 1749 e desde seus primeiros movimentos se aproximaria de alguns membros da comunidade mercantil sacramentina. Já em 18 de abril nomeava o homem de negócios José de São Luís como capitão da ilha das Duas Irmãs. Poucos meses depois, ele solicitava a confirmação da patente de capitão de ordenanças de Manuel Gonçalves Machado, um dos mais ricos comerciantes da praça8. Machado havia sido nomeado pelo governador Antônio Pedro de Vasconcelos, mas ainda não havia recebido o aval régio. Ao solicitar a intercessão do novo governador, o homem de negócios aproximava-se da estrutura de poder e deixava evidente ao representante da Coroa a importância das ordenanças na Colônia9. De fato, parece que o governador Bivar procurou fazer inicialmente uma política de boa vizinhança com os homens de negócio, não somente com o reconhecimento social das ordenanças, onde muitos comerciantes procuravam obter as patentes de oficiais, mas também com o atendimento de algumas demandas imediatas, como no caso da representação que lhe fizeram “alguns capitães de navios e homens de negócio da Praça”, sobre “o quanto era importante e útil a Fazenda Real haver na praia do Trem uma ponte de madeira com guindaste para desembarcarem as fazendas sem avaria”. Tendo assumido o poder em uma das fases de maior prosperidade da praça, ele não hesitou em mandar vir as madeiras necessárias da Bahia, “sem que Vossa Majestade por hora fizesse o menor desembolso”10. Arquivo Nacional — Torre do Tombo (ANTT). Ministério do Reino. Decretamentos de serviços. Maço 100, doc. 36, cx. 147. 6 Arquivo Histórico Ultramarino — Rio de Janeiro/Castro Almeida (AHU-RJ/CA). Cx. 59, no 13.711. DECRETO pelo qual se fez mercê a Luiz Garcia de Bivar de o nomear governador da Nova Colônia do Sacramento por três anos (26/7/1748). Os dados sobre remuneração de serviços constam da base de dados Optima Pars. Agradeço a Nuno Gonçalo Monteiro e Mafalda Soares da Cunha pelo acesso. 7 ANTT. Habilitação da Ordem de Cristo. Letra L, maço 3, no 18, 1757. Apesar de sua pureza ter sido comprovada, Bivar ainda teria de contornar outros dois impedimentos: a avançada idade (67 anos) e a origem mecânica (o avô materno fora marqueiro), considerados óbices para obtenção do hábito. Para maiores detalhes sobre as estratégias de acesso ao hábito da Ordem de Cristo, ver OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001. p. 283-400. 8 No rateio de 100 mil pesos que foi feito entre os mercadores da praça para auxiliar a expedição de Gomes Freire, Manuel Gonçalves Machado & Companhia foi um dos maiores doadores registrados. PRADO, Fabrício. Colônia do Sacramento: o extremo sul da América portuguesa. Porto Alegre: Fumproarte, 2002. p. 201-202. 9 MELLO, Christiane Pagano de. Os Corpos de Ordenanças e Auxiliares. Sobre as relações militares e políticas na América portuguesa. História: Questões e Debates, v. 24, p. 29-56, 2006. Sobre as ordenanças da Colônia, informou o governador Bivar que “nesta Praça há três Companhias de Ordenanças, compostas de 165 homens dos moradores dela, e os capitães, exceto este, têm Patentes firmadas pela mão Real. (...) Sendo certo que as ditas três companhias são utilíssimas nesta Praça, porque como as tropas pagas são poucas, os auxiliares e ordenança suprem a sua falta”. AHU-RJ/CA. Cx. 60, no 14.107. Informação do governador Luiz Garcia de Bivar, sobre as companhias das Ordenanças da Praça da Nova Colônia e a confirmação da patente do capitão Manuel Gonçalves Machado (2/7/1749). 10 AHU-CS. Cx. 5, no 446. Carta do governador da Nova Colônia do Sacramento, Luís Garcia de Bivar, ao rei d. João V (22/7/1749) 5 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 31 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn Além de tecer alianças com setores do grupo mercantil, o governador Bivar sempre teve o cuidado de prestar as devidas homenagens ao monarca, ainda mais em um período de ascensão de um novo soberano no Império português11. Aproveitando para ressaltar sua importância na arquitetura política daquela possessão portuguesa, ele comunicava à Coroa que como “nessa Praça não há senado, nem cabido, tomei a minha conta fazer as exéquias na igreja matriz, as quais no dia 9 de fevereiro [de 1751] se oficiaram com aquela pompa que permitiu a possibilidade da terra”12. Mas também aproveitava os momentos comemorativos para reforçar os laços com os membros da elite local, formada em boa parte pelos homens de negócio. Uma ocasião propícia foi justamente a aclamação de dom José, que foi muito celebrada na praça platina, segundo a Relaçam das festas que fez Luiz Gracia de Bivar13. Durante três dias a aclamação foi festejada com luminárias, tendo como ponto alto uma procissão pelas ruas da cidadela14. Na manhã do dia 2 de fevereiro de 1752 “se ajuntaram em casa do Governador, o escrivão da Fazenda Real, as seis pessoas nomeadas do Comércio, com todos os Militares graduados, e das Ordenanças, Marinha, e pessoas seculares, as mais principais da Praça”. As tais pessoas “nomeadas” eram alguns dos maiores homens de negócio da praça, “que mui voluntariamente o ajudaram para as despesas”: o sargento-mor da Ordenança Manuel Lopes Fernandes, os capitães José Pereira de Carvalho, Jerônimo Pereira do Lago e Manuel Pereira Franco, além de José da Costa Bandeira e Diogo Gonçalves Lima.15 Na verdade, esse relacionamento nos revela somente um “fragmento de rede” onde aparecia o governador Bivar com uma posição de destaque. A rede ampliada na qual se inseria o governador incluía, conforme será visto, um conjunto bem maior de indivíduos, sendo composta por muitos homens de negócio, militares e eclesiásticos residentes na Colônia do Sacramento. Deve ser levado em conta que qualquer rede social consiste em um complexo sistema de vínculos que permitem a circulação de bens e serviços, materiais ou imateriais, no marco das relações estabelecidas entre seus membros (no caso, entre o governador e os negociantes). E que todo vínculo se realiza em virtude de um projeto mais ou menos explícito de intenções e de objetivos, nos quais se fixa o ator social na mobilização de suas relações16. No caso analisado, ao governador interessava os recursos financeiros dos homens de negócio, enquanto para os comerciantes o que estava em jogo era o acesso facilitado ao contrabando. Para uma recente biografia de dom José, ver MONTEIRO, Nuno Gonçalo. D. José — Na sombra de Pombal. Lisboa: Temas & Debates, 2008. 12 AHU-CS. Cx. 5, no 456. Carta do governador da Nova Colônia do Sacramento, Luís Garcia Bivar, ao rei d. José, sobre o recebimento da notícia da morte do rei d. João V e da aclamação de d. José como rei (12/5/1751). Apesar dos pedidos dos moradores, a Coroa nunca determinou a instalação de uma Câmara na Colônia. Por não ser sede de um bispado (era dependente do Rio de Janeiro), não havia também cabido catedralício. 13 Museo Histórico Municipal, Montevidéu (MHM). Relaçam das festas que fez Luiz Gracia de Bivar, Fidalgo da Casa de Sua Majestade e Sargento Mayor de Batalha de seus Exércitos e Governador da Nova Colônia do Sacramento, pela feliz Aclamação de nosso Fidelíssmo Rey, o Senhor Dom José. Lisboa: Na Officina de Pedro Ferreira, Impressor da Augustíssima Rainha Nossa Senhora, Anno 1753. 14 Para as festas setecentistas, ver SOUZA, Laura de Mello e. Festas barrocas e a vida cotidiana em Minas Gerais. In: JANCSÓ, Istvan; KANTOR, Íris (Org.). Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa. São Paulo: Hucitec; Edusp; Fapesp; Imprensa Oficial, 2001. p. 183-195. 15 Os seis homens de negócio citados eram considerados os “principais da praça”. Além de serem quase todos oficiais de ordenanças, alguns tinham vínculos com o aparato administrativo, como no caso de Manuel Pereira Franco, almoxarife da praça entre 1748 e 1761. 16 BERTRAND, Michel. De la familia a la red de sociabilidad. Revista Mexicana de Sociologia, v. 61, n. 2, p. 120-121, 1999. Como alerta esse autor, não devemos exagerar quando falamos em redes sociais, pois “não são mais que fragmentos de redes que operam em momentos dados que chegamos a identificar e a reconstituir a partir das nossas fontes”. 11 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 32 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn O grupo mercantil da Colônia do Sacramento e o contrabando no rio da Prata Nas últimas décadas, os comerciantes coloniais foram objeto da atenção da historiografia brasileira, dando origem a uma série de trabalhos sobre a atuação dos homens de negócio residentes na América portuguesa, o que ajudou a compor um novo enquadramento da questão, em que se verificou que os comerciantes compuseram a elite colonial no século XVIII17. No caso do Rio de Janeiro do século XVIII — de onde saíram ou mantinham contato diversos comerciantes com atuação em Sacramento —, os homens de negócio constituíram-se em uma elite verdadeiramente nova, apartada em sua maioria da antiga nobreza da terra.18 Em termos hierárquicos, os comerciantes coloniais dividiam-se basicamente em duas categorias: os mercadores e os homens de negócio. Embora se dedicassem ao mesmo tipo de atividades, a diferença estaria na escala desses empreendimentos, e os “homens de negócio” se constituíam na elite comercial propriamente dita19. Sabe-se também que os comerciantes coloniais eram homens que, no mais das vezes, tinham origens sociais modestas e sobre os quais ainda pesava a visão negativa existente na sociedade portuguesa de Antigo Regime sobre o comércio, além de sua associação com o indesejável “defeito mecânico”, que denunciava as modestas origens sociais, quase sempre vinculadas ao trabalho braçal. No entanto, a elite mercantil em formação gozava de uma vantagem apreciável, mesmo sendo de origem humilde, pois tinha a denominada “limpeza de sangue”, muito necessária para a promoção social dos mercadores e homens de negócio. A obtenção da carta de familiatura era uma prova de ascendência limpa e sinônimo inequívoco de honra e status social, pois “dinheiro, os comerciantes e mercadores já possuíam; faltava-lhes o enobrecimento”. Não por acaso, ao longo do Setecentos, os comerciantes estabelecidos no Brasil procuraram com afinco fazer parte do aparelho burocrático inquisitorial20. Cabe lembrar também que justamente no período aqui estudado ocorreu o processo de nobilitação dos comerciantes lusitanos, notadamente durante o período pombalino, quando toda uma legislação específica foi dedicada ao acrescentamento social dos homens de negócio21. O grupo mercantil da Colônia do Sacramento mudou bastante ao longo de quase um século de dominação lusitana na região. No início do povoamento (1680-1705), os negócios eram controlados pelos governadores e seus sócios22. Durante a segunda fase (1716-49), os portugueses tiveram de enfrentar a concorrência direta dos ingleses, estabelecidos com o Asiento na região, o que não impediu FRAGOSO, João L. R. Homens de grossa aventura. 2. ed. ver. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998 [1. ed.: 1992]. Ver também FURTADO, Júnia Ferreira. Homens de Negócio: a interiorização da Metrópole e do comércio nas Minas setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999; OSÓRIO, Helen. O Império português no sul da América: estancieiros, lavradores e comerciantes. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007; RIBEIRO, Alexandre V. O comércio de escravos e a elite baiana no período colonial. In: FRAGOSO, João (Org.). Conquistadores e negociantes: história de elites no Antigo Regime nos trópicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007; BORREGO, Maria Aparecida M. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial (1711-1765). São Paulo: Alameda, 2010. 18 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Famílias e negócios: a formação da comunidade mercantil carioca na primeira metade do setecentos. In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; _____ (Org.). Conquistadores e negociantes: histórias de elites no Antigo Regime nos trópicos: América lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 253. 19 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio de Janeiro (c.1650 — c.1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. p. 233. 20 CALAINHO, Daniela. Agentes da fé: familiares da Inquisição portuguesa no Brasil colonial. Bauru: Edusc, 2006. p. 9699. Ver também KÜHN, Fábio. As redes da distinção: familiares da Inquisição na América Portuguesa do século XVIII. Varia Historia, Belo Horizonte, v. 26, n. 43, p. 177-195, 2010. 21 PEDREIRA, Jorge M. Negócio e capitalismo, riqueza e acumulação: os negociantes de Lisboa (1750-1820). Tempo, Niterói, v. 8, n. 15, p. 37-69, 2003. 22 JUMAR, Fernando A. Le commerce atlantique au Rio de la Plata (1680-1778). Vol. 1, Villeneuve d’Ascq. Presses Universitaires du Septentrion, 2000. p. 222. 17 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 33 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn que os homens de negócio e mercadores atuantes aumentassem significativamente23. Mesmo na última fase da cidadela (1750-77), quando a Colônia já parecia condenada ao fim, em função das disposições decorrentes do Tratado de Madri, o grupo mercantil continuava bastante dinâmico, direcionando suas atividades para o trato negreiro24. Os comerciantes da praça podiam ser diferenciados quanto à sua inserção efetiva na sociedade sacramentina: uns assemelhavam-se aos “comissários volantes” e não residiam efetivamente na praça, somente o tempo necessário para fazer seus negócios, voltando em seguida ao Rio de Janeiro. No final da década de 1760, referindo-se a essa categoria, o governador da Colônia explicava que “por serem os paisanos desta Praça a maior parte deles sem domicílio certo nela”, eles “são homens que concorrem ao seu negócio e imediatamente tornam a fazer regresso para outras partes”25. Mas também havia outra categoria, possivelmente minoritária, porém bastante influente, que se refere aos comerciantes efetivamente residentes na praça (e não somente assistentes), radicados em famílias sacramentinas estabelecidas há uma ou duas gerações e muitas vezes casados com mulheres também locais26. No que tange à dimensão do grupo mercantil aqui estudado, temos informações recolhidas em diversas fontes (registros paroquiais de batismos e óbitos, relações e representações de mercadores e homens bons, habilitações de familiares do Santo Ofício) e que permitem uma estimativa plausível. Os dados encontrados para o período 1749-77 indicam a existência de pelo menos 105 agentes mercantis atuantes na praça nessa conjuntura, dos quais praticamente dois terços (71) são denominados como “homens de negócio”. Pelo menos um quinto dos comerciantes (21) era também familiar do Santo Ofício, habilitado tanto na Colônia, como também no Rio de Janeiro. Cabe lembrar que o acesso à familiatura era uma forma de distinção social muito apreciada na Colônia do Sacramento, ainda mais pelo fato de ela não dispor de uma Câmara que pudesse servir de espaço de representação e nobilitação para a comunidade mercantil27. Por outro lado, temos o pertencimento às companhias de ordenança, que na Colônia do Sacramento foram criadas em 1719. As informações disponíveis para os comerciantes do Rio de Janeiro na primeira metade do século XVIII “indicam uma forte correlação entre o ‘título’ de homem de negócio e o posto de capitão”28. Essa correlação parece ser confirmada no caso da Colônia do Sacramento, pois 25 dos quarenta homens que ostentavam patentes de oficiais de ordenanças tinham patente de capitão. É preciso notar ainda que alguns desses capitães eram responsáveis pelo controle das estratégicas ilhas situadas no rio da Prata, a uma pequena distância da praça sacramentina, como nos casos do capitão da ilha de São Gabriel, José de Barros Coelho, do capitão da ilha Rasa, Simão da Silva Guimarães, do capitão da ilha de Fornos, João de Freitas Guimarães, do capitão da ilha dos Ingleses, Francisco José da Rocha, e do capitão da ilha das Duas Irmãs, José de São Luís29. 23 PRADO, Fabrício. Colônia do Sacramento, op. cit. p. 146-168; POSSAMAI, Paulo. A vida quotidiana na Colônia do Sacramento. Lisboa: Editora Livros do Brasil, 2006. p. 352-362. 24 SANTOS, Corcino Medeiros dos. O tráfico de escravos do Brasil para o rio da Prata. Brasília: Edições do Senado Federal, 2010. p. 147-154. 25 AHU-CS. Cx. 7, no 591. Ofício do governador da Colônia do Sacramento, Pedro José Soares de Figueiredo Sarmento ao vice-rei conde de Azambuja, 28/10/1769. 26 Um exemplo, entre outros, seria o caso do capitão da ilha de São Gabriel, o homem de negócios José de Barros Coelho, estabelecido na praça desde 1728. Após casar, constituiu família e viveu na Colônia por cerca de quatro décadas, falecendo em 1769. 27 Agradeço a Paulo Possamai por esta sugestão, que ajuda a explicar o número relativamente elevado de familiares inquisitoriais na praça platina. 28 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Os homens de negócio e a coroa na construção das hierarquias sociais: o Rio de Janeiro na primeira metade do século XVIII. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (Org.). Na trama das redes: política e negócios no Império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 470. 29 O denominado arquipélago de São Gabriel compreendia, além da ilha do mesmo nome, onde existiu uma fortificação portuguesa, a ilha das Duas Irmãs, a ilha de Fornos, a ilha dos Ingleses e a ilha Rasa. Atualmente, algumas dessas ilhas fluviais possuem denominações diferentes. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 34 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn Se compararmos a comunidade de comerciantes da Colônia do Sacramento com aquelas existentes nas principais praças mercantis da América Meridional, percebemos que o número de negociantes era proporcionalmente avultado, em relação às dimensões da povoação. Em Lima, por volta de meados do século XVIII, a comunidade mercantil chegava a 135 indivíduos, ao passo que, em Buenos Aires, o grupo de comerciantes poderosos e prestigiosos alcançava 178 pessoas no período entre 1775 e 178530. Na América portuguesa, a cidade de Salvador contava com 120 comerciantes em 1757, dos quais praticamente a metade estava envolvida com o comércio transatlântico de escravos. A praça do Rio de Janeiro contava com pelo menos 199 homens de negócio atuantes no período 1753-6631. Embora a Colônia do Sacramento não se constituísse numa praça mercantil à altura das grandes cidades sul-americanas da época, ela chegou a possuir um grupo de comerciantes relativamente autônomo, que tinha diversos graus de vinculação com os homens de negócio do Rio Janeiro. Ademais, eles eram favorecidos pela proximidade e facilidade de comunicação com os domínios espanhóis, o que facilitava o contrabando. Um grupo que teria em seu auge por volta de uma centena de pessoas, embora nem todos fossem poderosos homens de negócio: quando a praça foi tomada pelas forças espanholas em 1762, o governador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, apresentou duas opções para o grupo mercantil estabelecido na Colônia. Poderiam retirar-se levando consigo “todos sus efectos de Comercio” ou então permanecer nos domínios de Sua Majestade Católica, desde que apresentassem um inventário exato de seus gêneros, para que fossem taxados pela Real Fazenda. Não obstante a elevada alíquota de 45% cobrada dos negociantes que quisessem permanecer, um número significativo, que chegou a 91 indivíduos, decidiu permanecer32. Apesar do seu caráter de fortaleza militar, a Colônia do Sacramento era também — e fundamentalmente — uma praça mercantil, onde desde o princípio estavam presentes os interesses da elite fluminense: “Sacramento era a corporificação de uma demanda repetida da Câmara carioca pela fundação de uma colônia que incrementasse as tradicionais relações entre o Rio de Janeiro e a região do Rio da Prata”33. As atividades comerciais da praça são bem conhecidas para a primeira metade do século XVIII, especialmente durante o período do governador Antônio Pedro de Vasconcelos (1722-49), que fazia parte de uma rede envolvida em negócios ilícitos, em que o prestígio da autoridade régia associava-se à influência dos burocratas e homens de negócio34. Também foram investigadas as atividades da rede mercantil liderada pelo poderoso homem de negócios lisboeta Francisco Pinheiro, que tinha um agente na Colônia, o comerciante José Meira da Rocha. Todavia, neste período, os ingleses obtiveram como concessão o Asiento de escravos na América espanhola (1713-39), tornando-se os principais concorrentes dos portugueses na região platina, já que além dos negros escravizados eram introduzidas mercadorias britânicas35. Após o período crítico do cerco espanhol de 1735-37, quando a praça foi sitiada durante 22 30 TURISO SEBASTIÁN, Jesús. Comerciantes españoles en la Lima borbónica: anatomía de una elite de poder (1701-1761). Valladolid: Universidad de Valladolid/Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2002. p. 57-58; SOCOLOW, Susan. Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: família y comercio. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1991. p. 26. 31 RIBEIRO, Alexandre V. O comércio das almas e a obtenção de prestígio social: traficantes de escravos na Bahia ao longo do século XVIII. Locus: Revista de História, Juiz de Fora, v. 12, n. 2, p. 16, 2006; CAVALCANTI, Nireu. O comércio de escravos novos no Rio setecentista. In: FLORENTINO, Manolo (Org.). Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 67-72. 32 JUMAR, Fernando A. Le commerce atlantique au Rio de la Plata (1680-1778), op. cit. p. 315. 33 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império, op. cit. p. 146-147. 34 PRADO, Fabrício P. Colônia do Sacramento, op. cit. p. 168-185. 35 Não obstante os trabalhos recentes de Fernando Jumar e Fabrício Prado tenham comprovado a cooperação de setores ou facções mercantis da Colônia com mercadores ingleses, existem evidências de que nem todos se beneficiavam com a presença britânica na região. Em finais de 1732, com a chegada dos navios do Asiento, uma carta do negociante José Meira da Rocha informava que “se suspendeu o comércio desta praça, de qualidade que se acha ao presente tudo parado, sem aparecer castelhano algum a procurar gêneros”. Carta de Meira da Rocha a Francisco Pinheiro, Colônia, 31/1/1733, Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 35 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn meses e os negócios foram duramente afetados, o comércio sacramentino voltou a florescer, atingindo seu auge na conjuntura compreendida entre 1739 e 1762. Nesses anos, não houve maiores hostilidades entre as Coroas ibéricas, o que permitiu uma maior aproximação oficial entre ambos os governos. Essa situação acabou facilitando o intercâmbio comercial, incrementando as possibilidades de contrabando36. Durante a década de 1740, terminado o Asiento inglês, as relações comerciais entre Colônia e Buenos Aires foram fortemente retomadas, especialmente no que dizia respeito ao trato negreiro. As relações diretas entre os territórios hispânicos e a Colônia do Sacramento se ampliariam a partir de 1749, com a assinatura de um convênio que abriria brechas para o comércio ilícito. O governador português Antônio Pedro de Vasconcelos alegava não ter possibilidades de abastecimento de víveres e lenha para a subsistência da praça37. Diante da situação de harmonia que vigorava entre as Coroas ibéricas, os espanhóis autorizaram a obtenção de víveres, porém os únicos portos autorizados seriam os do Riachuelo (Buenos Aires) e o de Montevidéu. As embarcações particulares seriam revistadas pelos oficiais espanhóis, mas não seriam inspecionadas as faluas reais, o que abria uma brecha considerável, que seria bastante utilizada pelo governador Bivar. Para tentar coibir o contrabando, a tripulação das embarcações portuguesas não poderia desembarcar no território espanhol38. Nessa mesma época, durante os anos de 1748 e 1749, graças às suas conexões atlânticas, quatro navios desembarcaram, diretamente da África, 1.654 escravos na Colônia do Sacramento, dos quais 205 (12,4%) eram crianças39. Porém, esse profícuo comércio procurou ser restringido no âmbito das negociações decorrentes do Tratado de Madri. Esse foi o objetivo do alvará de 14 de outubro de 1751, que determinou a exclusão dos luso-brasileiros das colônias espanholas, mas na prática resultou somente na transição entre o contrabando feito diretamente de Angola para um comércio indireto nominalmente legal feito pelo Rio de Janeiro para a Colônia do Sacramento nos anos 1750.40 A década de 1750 — que coincide aproximadamente com o governo de Luiz Garcia de Bivar — parece ter sido mesmo o auge da atividade mercantil na Colônia, muito em função das transformações decorrentes da execução do Tratado de Limites entre Portugal e Espanha. Enquanto os demarcadores permaneceram no território meridional e foram levadas a cabo as operações nas Missões, aumentaram bastante as possibilidades de contrabando, facilitadas, ademais, pela maior quantidade de navios oficiais, o que aumentava o movimento portuário41. Em 1752, os negociantes espanhóis afirmavam que in: LISANTI FILHO, Luis. Negócios coloniais: uma correspondência comercial do século XVIII. Brasília: Ministério da Fazenda, 1973. v. 4, p. 360 apud POSSAMAI, Paulo. A vida quotidiana na Colônia do Sacramento, op. cit. p. 396. Para detalhes sobre o asiento inglês na região platina, ver STUDER, Elena. La trata de negros en el Río de la Plata durante el siglo XVIII. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires-Departamento Editorial, 1958. p. 201-238. 36 PAREDES, Isabel. Comercio y contrabando entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires en el período 1739-1762. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL TERRITÓRIO E POVOAMENTO: A presença portuguesa na região platina, 2004, Colonia del Sacramento. Anais eletrônicos. Disponível em: <http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/bibliotecadigital-camoes/cat_view/75-coloquios-e-congressos/80-a-presenca-portuguesa-na-regiao-platina.html>. 37 As cláusulas de autorização à busca de víveres em Buenos Aires aparecem desde 1737, após o final das hostilidades entre portugueses e espanhóis, quando da perda do entorno agrícola da Colônia do Sacramento. Em 1749 essas práticas são oficializadas, o que favoreceu o incremento do comércio ilícito. 38 PAREDES, Isabel. Comercio y contrabando entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires en el período 1739-1762, op. cit. p. 11-12. 39 PRADO, Fabrício P. In the shadows of empires: trans-imperial networks and colonial identity in Bourbon Río de La Plata (c. 1750-c.1813). Tese (Doutorado) — Emory University, Atlanta 2009. p. 73 e 75. O autor se valeu dos dados disponibilizados pelo Slave Trade Database: <www.slavevoyages.org>. 40 MILLER, Joseph. Way of death: merchant capitalism and the Angolan slave trade, 1730-1830. Madison: The University of Wisconsin Press, 1988. p. 485. 41 PAREDES, Isabel. Comercio y contrabando entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires en el período 1739-1762, op. cit. p. 12. Para um estudo sobre as demarcações do tratado de limites de 1750, ver FERREIRA, Mário Clemente. O Tratado de Madri e o Brasil Meridional, op. cit. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 36 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn “é constante que este lugar por sua natureza inútil o mantém os portugueses sem outro objetivo que o comércio”, visto que “anualmente em toda a classe de embarcações passam de cem”42. Esta afluência de embarcações, algumas delas envolvidas no comércio ilícito de escravos, chegou a gerar preocupação com a difusão de epidemias. Em uma resolução tomada em 1755 pelo governador Bivar, ele ordenava que para “evitar os danos, que resultam à saúde deste povo, ocasionados com os males contagiosos” que “introduziram-se com a chegada das embarcações, vindas de portos de barra fora, com gente [e] escravatura de comércio”, os oficiais da Alfândega fossem inspecionar as embarcações que entravam no porto e levassem consigo um cirurgião, que deveria passar uma certidão atestando a inexistência de enfermidades nos tripulantes e demais passageiros dos navios43. Registrando essa movimentação comercial, um autor anônimo escreveu um manuscrito intitulado Discursos sobre el comercio legítimo de Buenos Aires con la España y el clandestino de la Colonia del Sacramento, onde expressava sua impressão sobre os moradores da praça portuguesa: “todos são animados e vivem do comércio clandestino que fazem com a cidade de Buenos Aires e sua jurisdição”. Os espanhóis compravam na Colônia toda espécie de mercadorias europeias e brasileiras, além de uma “grande quantidade de negros que por via do [Rio de] Janeiro conduzem de Guiné, no que fazem um considerável comércio”, que atingia na década de 1760 em torno de seiscentos escravos introduzidos por ano. Segundo o autor, os africanos seriam os verdadeiros “ fondos vivos de la contravención”. Observou ainda que, no período entre 1740 a 1760, o comércio clandestino se realizou quase sem repressão, e nessas circunstâncias o número de escravos introduzidos havia sido no mínimo o dobro, ou seja, cerca de 1.200 escravos por ano44. Esse comércio movimentaria anualmente de dez a dezoito navios de cem a trezentas toneladas, além de muitas embarcações menores, e o grosso das cargas era de manufaturados europeus, produtos brasileiros (como açúcar, tabaco e aguardente) e escravos africanos. Em troca, os espanhóis levavam à Colônia a desejada prata, além de víveres, carnes, trigo, farinha e couros45. Dada a extensão desse contrabando, não surpreende que os dados disponíveis mostrem que 58% dos habitantes da Colônia eram escravos em 1760, sem que houvesse uma ocupação econômica viável para tantos trabalhadores cativos46. Diante desses números, e levando em conta a existência de uma comunidade mercantil fortemente vinculada ao Rio de Janeiro, os dados sugerem que esse elevado número de cativos era de habitantes temporários, à espera de serem comercializados com os mercadores buenairenses. Não estamos descartando, evidentemente, a possibilidade de que uma parcela significativa VILALOBOS, Sergio. Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile. Buenos Aires: Eudeba, 1965. p. 19. Arquivo Nacional — Rio de Janeiro (ANRJ). Cód. 94, v. 5. Ordem do governador Luiz Garcia de Bivar. Colônia do Sacramento, setembro de 1755. 44 Talvez os números do autor dos Discursos possam estar superestimados. Entre 1744 e 1745, quando governou interinamente a praça, o brigadeiro José da Silva Pais procurou aumentar a arrecadação da Fazenda Real e instituiu uma “contribuição” de 7.500 réis por escravo adquirido na praça pelos espanhóis. Segundo uma certidão passada no final de 1745 pelo escrivão da Fazenda Real da Colônia do Sacramento, tal taxação havia arrecadado, em cerca de um ano, o montante de 3:262$500 réis, o que equivalia à transação de 435 cativos para os domínios espanhóis. Cf. PIAZZA, Walter F. O brigadeiro José da Silva Paes — estruturador do Brasil Meridional. Florianópolis: Ed. da UFSC; Rio Grande: Editora da Furg; Edições FCC, 1988. p. 106. 45 O texto dos Discursos foi parcialmente divulgado em um artigo publicado em 1980, pelo historiador argentino Enrique Barba (BARBA, Enrique. Sobre el contrabando de la Colonia del Sacramento (siglo XVIII). Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1980. p. 57-76. Separata Investigaciones y ensayos, no 28.). O documento original pertence à Colección Ayala da Biblioteca do Palácio Nacional de Madri. Consultamos somente a transcrição existente na Academia Nacional de la Historia, em Buenos Aires. 46 AHU-CS. Cx. 6, no 513. Ofício do governador da Nova Colônia do Sacramento, Vicente da Silva Fonseca, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a sua posse do governo da Colônia (15/4/1760). Segundo o mapa populacional em anexo a esse ofício, em 1760 viviam na praça 2.693 pessoas (1.588 homens e 1.105 mulheres), estando incluídos nesse número os brancos livres, pardos e negros forros, além dos escravos. Estes últimos somavam a quantidade de 1.575 indivíduos (941 homens e 634 mulheres). 42 43 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 37 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn desses cativos — pelo menos a metade deles — estivesse a serviço dos moradores da praça, ocupados em atividades domésticas, na produção agrícola em pequena escala e nas atividades marítimo-portuárias. Mas uma parte significativa deles parece realmente ter sido destinada ao contrabando com o rio da Prata. Dessa forma, como notou Fabrício Prado, percebe-se um duradouro e ativo papel dos comerciantes sacramentinos nos negócios negreiros, com um papel de destaque no complexo portuário platino47. Qual seria o envolvimento direto dos homens de negócio e mercadores da Colônia do Sacramento no contrabando de escravos? Por se tratar de atividade supostamente ilícita, os registros são escassos, pois não temos os despachos de escravos para Buenos Aires, por exemplo. Temos, quando muito, o registro das apreensões feitas pelas autoridades espanholas48. Apenas indiretamente podemos saber um pouco mais sobre quem eram os envolvidos com o comércio ilegal de escravos para Buenos Aires. Um indício nesse sentido aparece nos registros de batismos de escravos na Colônia, no período compreendido entre 1747 e 1759. Durante esses doze anos foram batizados 583 escravos na praça, 105 constando como “adultos” (18%). A esmagadora maioria desses 105 escravos era formada por cativos do grupo de procedência Mina, que saíam dos portos africanos sem terem recebido o sacramento do batismo, por isso tinham de comparecer diante dos párocos colonenses. Foi possível identificar a presença de ao menos 17 comerciantes, que compareceram 29 vezes diante da pia batismal trazendo africanos recém-chegados ao rio da Prata49. Certamente, nem todos os escravos adquiridos e batizados pelos negociantes seriam revendidos aos domínios espanhóis, mas provavelmente a maioria era objeto de transações mercantis e indica a existência de contatos com traficantes baianos e fluminenses50. Essa prática reiterada do comércio ilícito nos mostra que os conceitos de contrabando e corrupção precisam ser repensados para as sociedades de Antigo Regime, onde a separação da esfera pública e da esfera privada era praticamente inexistente51. As ações corruptas não eram praticadas somente pelos governantes, mas também por aqueles que se serviam desses funcionários para obter benefícios econômicos ou sociais, como alguns membros das elites locais52. A própria distinção entre práticas legais e clandestinas parece ser anacrônica, se nós considerarmos o universo do contrabando não um mundo delituoso, mas uma espécie de fronteira social em relação às representações jurídicas, com suas regras bem estabelecidas e aceitas. Assim, as práticas descritas podem revelar uma lógica social global partilhada pelos súditos dos Impérios ibéricos que somente nosso olhar contemporâneo dissocia53. 47 PRADO, Fabrício. In the shadows of empires, op. cit. p. 72 e 77. Agradeço a Fabrício Prado pelas importantes sugestões feitas a este trabalho, bem como pela leitura crítica de uma versão preliminar deste texto. 48 Pelo menos 207 escravos foram apreendidos pelas autoridades espanholas de Buenos Aires entre 1753 e 1760. Conforme STUDER, Elena. La trata de negros en el río de la Plata durante el siglo XVIII, op. cit. p. 260. Evidentemente, esse número representa aquela pequena parcela que não conseguiu ser introduzida ilicitamente. 49 Arquivo da Cúria Metropolitana — Rio de Janeiro (ACMRJ). Livro 4o de batismos de escravos — Colônia do Sacramento (1747-74); SOARES, Mariza. Os devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 111. Nos assentos de batismos de escravos adultos da cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria dos batizandos era de origem mina, pois os cativos oriundos da região congo-angolana já viriam batizados de seus portos de embarque. 50 Alguns desses homens de negócio eram figuras de destaque na comunidade mercantil local, como os capitães Simão da Silva Guimarães e Manuel Gonçalves Machado. Também apareciam nomes como o já citado Diogo Gonçalves Lima e João Ivo dos Santos Chaves, todos eles apoiadores do governador Bivar. 51 FERREIRA, Roquinaldo. “A arte de furtar”: redes de comércio ilegal no mercado imperial ultramarino português (c. 1690-c.1750). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (Org.). Na trama das redes, op. cit. p. 221. 52 PERUSSET, Macarena. Contrabando y sociedad en el río de la Plata colonial. Buenos Aires: Dunken, 2006. p. 116. 53 Para uma discussão sobre o tema da corrupção no mundo ibérico, ver o trabalho pioneiro de PIETSCHMANN, Horst. Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial: una aproximación tentativa. Nova Americana, n. 5, p. 1137, 1982. Segundo esse autor, a corrupção seria sistemática na América hispânica, devido a uma tensão permanente entre o Estado metropolitano, a burocracia real e a sociedade colonial. Ver também os trabalhos de MOUTOUKIAS, Zacharias. Power, corruption, and commerce: the making of the local administrative structure in seventeenth-century Buenos Aires. Hispanic American Historical Review, v. 68, n. 4, p. 771-801, 1988 e Réseaux personnels et autorité coloniale: Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 38 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn No mundo português setecentista, os contrabandistas seriam empreendedores que pertenciam ao sistema, com boas conexões com as elites governantes. O comércio ilegal tolerado era um comércio controlado, permitido pelas mesmas pessoas cujas funções oficiais pressupunham exatamente combatê-lo. Mais ainda, “a ideia de que o comércio ilegal era imoral e errado era vista com perplexidade. Se o comércio ilegal era por vezes estimulado pela Coroa portuguesa, como no caso do comércio com o rio da Prata, como poderia ser considerado imoral?”54. Os interesses do governador Não obstante as tentativas de aproximação e a criação de vínculos com importantes homens de negócio, alguns deles com prováveis ligações com o contrabando de escravos, o relacionamento entre o representante da autoridade régia e uma parte da elite mercantil começou a se deteriorar no final de 1752, com as queixas formuladas pelo pároco da Colônia, João de Almeida Cardoso. Além das supostas arbitrariedades cometidas no trato com os eclesiásticos, lembrava o padre que “só cuida o Governador em sair bem lucrado do governo”. Isso aconteceria porque “as embarcações Reais continuamente se empregam em o transporte de contrabandos, de que ele mesmo Governador recebe os fretes, que são importantíssimos”. Sobre a relação de Bivar com os negociantes, explicava que os víveres que chegavam à praça eram tomados pelo governador de forma violenta, pagando pelos mesmos o valor que desejava, para depois “os mandar vender ao Povo por alto preço”. Assim, impotentes, “os mercadores eram obrigados a assistirem de sala (...) não por outro fim mais que para se isentarem de tão grande pensão, com o tributo de dinheiro que particularmente lhes era imposto”55. As acusações não passaram despercebidas pela Coroa, pois o chanceler da Relação do Rio de Janeiro, o doutor João Pacheco Pereira de Vasconcelos, procurou se informar para saber o que de fato acontecia na possessão platina. Depuseram cinco comerciantes que tiveram (ou ainda tinham) algum envolvimento com a Colônia do Sacramento, além do ex-escrivão da Fazenda Real na praça, Francisco José Coelho56. Seu depoimento foi o mais detalhado e confirmava as irregularidades apontadas pelo vigário da praça. Em resumo, três graves acusações eram imputadas ao governador: o uso das embarcações reais para transporte de contrabando, com o embolso dos fretes daí decorrentes, que não eram carregados para a Fazenda Real; as baixas concedidas aos soldados da praça mediante pagamento; e a manutenção de alguns mercadores como reténs na sua sala, somente os liberando “por dinheiro”57. O governador Bivar, provavelmente sabendo da gravidade das acusações, resolveu contra-atacar e providenciou uma “atestação” registrada em cartório, onde era isentado das irregularidades que lhe les négociants de Buenos Aires au XVIII siècle. Annales ESC, n. 4-5, p. 889-915, 1992. Uma reavaliação do tema pode ser encontrada em PIETSCHMANN, Horst. Corrupción en las Indias españolas: revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial. In: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel et al. (Coord.). Instituciones y corrupción en la historia. Instituto Universitario de Historia Simancas; Universidad de Valladolid, 1998. p. 31-52. 54 PIJNING, Ernst. Contrabando, ilegalidade e medidas políticas no Rio de Janeiro do século XVIII. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 21, n. 42, p. 398-399 e 407, 2001. 55 AHU-RJ. Cx. 46, no 4.724. Carta do chanceler da Relação do Rio de Janeiro, João Pacheco Pereira de Vasconcelos, ao rei d. José, informando seu parecer sobre as irregularidades e violências cometidas pelo governador da Nova Colônia do Sacramento, Luís Garcia de Bivar (15/10/1753). Em anexo, consta a carta do pároco da Colônia, João de Almeida Cardoso, datada de 28 de dezembro de 1752. 56 Os comerciantes — todos moradores ou assistentes no Rio — que depuseram no termo de informação foram Francisco Xavier Lisboa, Domingos Fernandes de Oliveira (líder da facção adversária do governador), Inácio da Costa Machado, Crispim Fernandes e Antônio Rodrigues de Carvalho. Três deles têm atuação comprovada na Colônia. 57 AHU-RJ. Cx. 46, no 4.724. A palavra retém apresenta diversos significados, mas nesse caso refere-se à ação ou efeito de reter, ou ainda, àquela pessoa que se retém como reserva. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 39 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn imputavam. O atestado, registrado pelo tabelião da praça, vinha com as assinaturas de mais de uma centena e meia de signatários, entre eles os principais oficiais militares e de ordenanças, membros do clero secular e regular, além de muitos homens de negócio da Colônia58. Não parece estranho o fato de que a maior parte da oficialidade de primeira linha tenha apoiado o governador, assim como muitos dos oficiais de ordenanças (quase todos homens de negócio). Quanto aos eclesiásticos, poucos foram os sacerdotes seculares que apoiaram Bivar, provavelmente em função da animosidade que lhe era movida pelo pároco da freguesia. Mas o clero regular estava em peso com o governador, a começar pelos membros da Companhia de Jesus, na figura dos padres superiores, do procurador e do mestre de gramática. Da mesma forma, os padres comissários das prestigiosas Ordens Terceiras do Carmo e de São Francisco também apoiaram Bivar. Entre aqueles que assinaram o documento, foi possível confirmar ao menos quarenta indivíduos ligados ao comércio. Do lado do governador estavam alguns poderosos homens de negócio, que lhe ajudaram a permanecer no poder. Alguns exemplos: do seu lado estavam as companhias mercantis representadas por Eusébio de Araújo Faria e João Francisco Viana, ambos familiares do Santo Ofício. Também estava ao lado do governador o capitão de ordenanças da ilha de São Gabriel, o negociante José de Barros Coelho, tido como “homem bom” da praça. Outro potentado que o apoiava era o também “homem bom” e familiar da Inquisição, o capitão Simão da Silva Guimarães, que tinha sociedade no Rio de Janeiro com Francisco Xavier Lisboa. Bivar procurou refutar, uma a uma, as acusações que seus adversários tentavam vincular ao seu governo. Esses adversários foram designados como “um bando de mercadores de que era cabeça Domingos Fernandes de Oliveira”, que publicou uns “capítulos escandalosos e infamatórios”59. Segundo o governador, esses mercadores “procuraram sempre impugnar as minhas resoluções, avaliando injustos os procedimentos que com eles tive”. Em seguida, ele tentaria desqualificar seus acusadores, evidenciando quais foram suas atitudes que desagradaram ao “bando”: a execução de dívidas antigas e a intervenção na cobrança indevida do resselo. No que tocava ao resselo, lamentava-se dizendo que “porque quero defender estes 7.500 cruzados para a Fazenda Real me acusam os mercadores de mau defensor de El-Rey”60. Outro ponto de atrito referia-se às “contribuições” que os negociantes tinham de fazer periodicamente para que o governo pudesse honrar os pagamentos da guarnição e necessidades da praça: “Os lançamentos que faço cada seis meses por um [rateio] para o sustento desta guarnição também contribuem muito para malquistar-me com [alguns] destes comerciantes, porque sempre se queixam de mais carregados do que os outros”. Partindo para o contra-ataque, o polêmico governador anotou que “culparam-me de ambicioso e de fraudador da Fazenda de S.M. e do próximo estes mercadores”, o que “para se fazer crível seria necessário que assim declarassem todos os militares, pessoas eclesiásticas e principais deste povo, e o grande número de homens de negócio que há nele de conhecida honra”. Referia-se, nesse ponto, à atestação que enviara a Lisboa, com os juramentos das pessoas honradas que lhe absolviam de qualquer malfeito. AHU-RJ/CA. Cx. 74, no 17.060. Atestado dos oficiais militares da guarnição da Nova Colônia do Sacramento, de pessoas eclesiásticas e seculares de distinção e do povo da mesma Praça, sobre o governo de Luiz Garcia de Bivar, 27/12/1753. 59 Além de Domingos Fernandes de Oliveira, que liderava o “bando”, os demais adversários do governador eram Manuel Rodrigues Lisboa, Bartolomeu Nogueira, Antônio da Costa Quintão, Carlos Pereira de Andrade e João de Freitas Guimarães. 60 Em março de 1749, alguns homens de negócio da Colônia enviaram uma representação ao rei, em que pediam fosse suspensa a cobrança do resselo, que incidia sobre as mercadorias que entravam na Alfândega da Colônia. Alegavam que as mercadorias já tinham sido seladas nos portos de entrada e que a cobrança era ilegal, devendo o selador da Alfândega local ressarci-los pelos valores cobrados indevidamente. AHU-CS. Cx. 5, no 444. Carta dos homens de negócio da Nova Colônia do Sacramento, ao rei d. João V, sobre a cobrança indevida de selos pelo selador da Alfândega, José da Costa Pereira (1/3/1749). 58 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 40 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn Lembrou ainda que, sempre que possível, ajudava os mercadores, pois “tenho livrado da represália do Governador de Buenos Aires um grande número de lanchas, e algumas até com sua importante carga, e digam-no todos estes indivíduos se por este serviço que lhes tenho feito lhe tenho aceitado nem ainda um vocal agradecimento”. Finalizando sua defesa, desabafou dizendo que “todo este povo sabe que não faço negócio algum, e que os meus criados estão pobres, sem terem outra coisa de seu mais que o que lhes dou, e são os mesmos que há 27 anos e 28 me têm servido”. Garantiu, ainda, que passava por sérias dificuldades financeiras, porque “com os soldos de S.M. e com os proventos que todas as frotas me vêm da minha casa para vestir e comer me tenho mantido”. Desolado, concluía que “estas são as riquezas que tenho tirado da Colônia e o muito que me tem luzido os furtos que estes insolentes falsários querem imputar-me”61. Sem saber em quem acreditar exatamente ou procurando obter uma informação menos parcial, o secretário Corte Real solicitou alguns esclarecimentos ao capitão-general Gomes Freire de Andrada, que estava envolvido na demarcação do Tratado de Madri e encontrava-se na Colônia. O futuro conde de Bobadela, possivelmente tendo em vista os altos interesses da administração portuguesa, observou que “vendo a precisão que eu tinha de conservar inteira harmonia com aquele oficial”, pois precisava tê-lo a seu lado para o sucesso dos trabalhos demarcatórios, cuidou “em não ouvir as sugestões de uma grossa parcialidade que ali há de Comerciantes, do vigário da Igreja, e também da sua oculta cabeça, que são os padres da Companhia”62. Essa postura do capitão-general mostrou-se acertada, pois o governador Bivar, “não achando rastro de que eu prestasse ouvidos a sugestões, continuou o serviço gostoso, e executou com trabalho e acerto todas as partes que nele lhe encomendei”. Todavia, atento às possibilidades de descaminhos, Gomes Freire não pode deixar de comentar que “a residência de catorze meses em praça tão pequena me deu a ver que aquele governo furtivamente pode dar interesses ao Governador e seus dependentes”. Em uma passagem notável, Gomes Freire fez uma interessante apreciação sobre os administradores da parte meridional da América portuguesa: “O estudo dos Governadores do Sul é todo eximirem-se da jurisdição do General; fazendo ver às tropas e povos que deles tudo depende”. Assim, em decorrência “da falta de subordinação é que nascem alguns dos interesses e liberdades dos Governadores”. No caso da Colônia do Sacramento, o problema maior seria a excessiva concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa, pois o governador era também o vedor geral. Observador perspicaz, o capitão-general informou ainda que “como o Governador vai caindo em achaques, os seus criados se interessam enquanto podem”. O principal envolvido era o alferes João Roiz, considerado por Gomes Freire como homem “malíssimo”. Terminava dizendo que o alferes e seus comparsas “têm captado inteiramente o espírito do amo; estes é que eu creio hão de sair da Colônia com cabedal, e o amo tirará o com que entrou”63. O brigadeiro Vicente da Silva da Fonseca, que sucedeu a Bivar, deixou uma impressão condescendente acerca das práticas administrativas do governador recém-falecido 64. Em uma carta ao secretário de Estado, o novo governador, que tomou posse em março de 1760, relatava as diversas irregulariAHU-CS. Cx. 5, no 480. Ofício do governador da Nova Colônia do Sacramento, Luís Garcia de Bivar, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, sobre as acusações de que tem sido alvo por parte de alguns mercadores [c. 1754]. 62 De acordo com a “atestação” antes referida, os inacianos deram seu apoio ao governador Bivar. Provavelmente, a afirmação de Gomes Freire deveria ser matizada, se levamos em conta a retórica antijesuítica vigente no período. 63 Carta do capitão-general Gomes Freire de Andrada para o secretário Diogo de Mendonça Corte Real (26/12/1754), in: MONTEIRO, Jônathas da Costa Rego. A Colônia do Sacramento (1680 – 1777). Porto Alegre: Livraria do Globo, 1937. v. II, p. 149-154. Gomes Freire advertiu que Bivar somente não enriquecera, pois havia “gasto o adquirido nos divertimentos que (...) segue a loucura de sua mulher”. O alferes, depois tenente de granadeiros João Roiz de Carvalho, era também negociante, vivia na casa do governador e foi seu testamenteiro, o que denota a relação muito próxima que tinha com Bivar. 64 ACMRJ. Livro 3o de óbitos da Colônia de Sacramento, 1752-77. Registro de 16/2/1760. Bivar foi um dos poucos governadores que morreram na praça platina: seu registro de óbito indica que foi “amortalhado no hábito da Ordem de Cristo, de que era cavaleiro professo; e no hábito de São Francisco, de que era Terceiro”. 61 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 41 Os interesses do governador: Luiz Garcia de Bivar e os negociantes da Colônia do Sacramento (1749-1760) Fábio Kühn dades que encontrara na Colônia, além de “outros muitos roubos e descaminhos evidentemente claros, não que neles entrasse o meu antecessor”. Talvez querendo impressionar a Coroa, Fonseca explicou que “os seus anos não permitiam fazer as diligências que eu faço”. Segundo o novo governador, as pessoas “se aproveitavam da caduca idade, que consigo traz esquecimentos”, além de “uma nociva bondade, de que todos se abusavam e se metiam no governo”65. As redes de poder frequentemente se cruzavam com as redes mercantis na Colônia do Sacramento, fato que não escapava à Coroa e que fez com que ela mantivesse os governadores por longos períodos na administração da praça. Na prática, elas eram dificilmente diferenciadas, pois nas sociedades de Antigo Regime, que eram governadas mais pelos homens do que pelas instituições, notamos que as redes de relações constituíam um elemento fundamental do capital social e da capacidade de ação que os poderosos teriam condições de mobilizar em seu proveito. Assim, as redes de relações também podem ser vistas como redes de poder. Essas redes sociais podem ser entendidas, portanto, como a representação das interações contínuas das diferentes estratégias individuais, pois se deve atentar que as “relações pessoais formam redes, e não apenas cadeias ou trilhas, precisamente porque cada pessoa e grupo constitui um ponto de encontro, ou nó, de muitas relações”66. Graças ao apoio de sua poderosa rede de sociabilidade, Luís Garcia de Bivar manteve-se em seu cargo e os adversários tiveram de aceitar sua presença e a exclusão dos lucrativos “interesses” que a praça platina propiciava. O governador Bivar se manteve no poder durante mais de uma década, tecendo alianças e inserindo-se em redes que abrangiam membros da administração, militares, homens de negócio e eclesiásticos. De certa forma, seu governo representou o fim de uma fase de esplendor do contrabando pois, nas décadas de 1760 e 1770, o cerco espanhol limitou severamente a manutenção do comércio ilícito, inclusive de escravos. Na verdade, Portugal manteve enquanto foi possível sua rentável possessão no rio da Prata, que somente foi entregue aos espanhóis em 1777, em decorrência do Tratado de Santo Ildefonso. Mas, diferentemente da solução adotada alguns anos antes em Mazagão, praça forte norte-africana, quando a Coroa determinou a transferência da cidade para a Amazônia em 1769, no rio da Prata o arranjo escolhido seria bem mais prosaico: com a perda da soberania portuguesa na Colônia do Sacramento, os interesses mercantis luso-brasileiros transferiram-se para Montevidéu, onde continuaram muito bem assentados nas décadas seguintes67. AHU-CS. Cx. 6, no 513. OFÍCIO do governador da Nova Colônia do Sacramento, Vicente da Silva Fonseca, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, 15/4/1760. 66 BEUNZA, J. M. Imizcoz. Communauté, réseau social, élites. L’armature sociale de l’Ancien Régime. In: CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean-Pierre (Dir.). Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime. Paris: CNRS Éditions, 1998. p. 40. Uma rede social pode ser definida como um sistema de laços que permitem englobar e também ultrapassar o conjunto de relações ou vínculos de toda a natureza mantidos por um determinado indivíduo. A partir das premissas da perspectiva micro-histórica, uma sociedade não existe senão através das redes relacionais: é a existência das redes que determinam sua configuração e existência. Os diversos laços — de sangue, amizade ou de dependência — constitutivos da sociedade do Antigo Regime permitiam a todo indivíduo integrar-se dentro dos vastos sistemas relacionais existentes. Ver BERTRAND, M. Familles, fideles et réseaux: les relations socials dans uns société d’Ancien Régime. In: CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean-Pierre (Dir.). Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, op. cit. p. 169-190 e MOUTOUKIAS, Zacarias. La notion de réseau em histoire sociale: um instrument d’analyse de l’action collective. In: CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean-Pierre (Dir.). Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, op. cit. p. 231-245. 67 ALDEN, Dauril. Royal government in colonial Brazil, op. cit. p. 157-164; VIDAL, Laurent. Mazagão: a cidade que atravessou o Atlântico. São Paulo: Martins, 2008. p. 15-49; PRADO, Fabrício. In the shadows of empires, op. cit. p. 83-121. 65 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 29-42. 42 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX* Guinter Tlaija Leipnitz Universidade Federal do Pampa Bagé, RS, Brasil [email protected] RESUMO O presente artigo aborda os contratos de arrendamento de terra firmados na fronteira sul do Brasil (Campanha rio-grandense) na segunda metade do século XIX, relacionando-os ao processo de mercantilização da terra que começava a se intensificar no meio rural brasileiro. Discute-se como a evolução da duração e do preço dos contratos ao longo do tempo, bem como sua compreensão enquanto empreendimento agrário expressam as matizes desse processo. Conclui-se que essa prática de contratação agrária respondia a lógicas variadas, desde alternativas circunscritas ao domínio da pecuária extensiva tradicional até móveis econômicos de caráter mais modernizante. Palavras-chave: arrendamento; mercantilização da terra; mercado de terras; contratação agrária; história agrária. ABSTRACT This paper examines lease contracts established in Brazil’s Southern frontier (Campanha rio-grandense) in the second half of the nineteenth century by linking them to the process of land commoditization that started to intensify by then in the Brazilian rural environment. It discusses how the evolution of duration and price of contracts in the long term, as well as the perception of such contracts as agrarian enterprises, express the nuances of such process. The article concludes that this practice of agrarian leases responded to different logics, from options confined to the domain of traditional extensive cattle farming to more modernizing economic motivations. Keywords: land leases; commoditization of land; land market; agrarian contracts; agrarian history. * Este artigo apresenta de forma sintetizada algumas das discussões constantes no primeiro capítulo da dissertação intitulada Entre contratos, direitos e conflitos. Arrendamentos e relações de propriedade na transformação da Campanha rio-grandense: Uruguaiana (1847-1910), defendida em 2010 junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) e elaborada com auxílio de bolsa financiada pelo CNPq. Artigo recebido em 23 de janeiro de 2012 e aceito em 8 de maio de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 43 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz Introdução Neste artigo, pretende-se contribuir com os estudos relativos às transformações ocorridas no meio rural brasileiro na segunda metade do século XIX, por meio da análise dos arrendamentos de terra na fronteira sul do país (município de Uruguaiana, localizado na província — mais tarde estado — do Rio Grande do Sul), relacionando-os ao processo de mercantilização da terra que começava a se intensificar nesse contexto. De fato, esse período abrange momentos e processos históricos importantes para a transformação de elementos estruturais da sociedade brasileira de então: o trabalho escravo e a terra. O “elemento servil” — expressão utilizada em documentos produzidos pelas autoridades e periódicos da época — sofreu um revés significativo com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que extinguia o tráfico negreiro. O fim da escravidão (instituição com cerca de quatrocentos anos de duração no Brasil) passaria a ser uma realidade tangível entre os homens e mulheres oitocentistas, embora houvesse setores resistentes à concretização de tal quadro, retardando o máximo que podiam a abolição definitiva do cativeiro. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se um marco legal importante no que tangia à apropriação do território, a partir da Lei no 601 de 1850, mais conhecida como “Lei de Terras”: por um lado, definia-se a compra como único meio legal para a aquisição de terras; por outro, abria-se a possibilidade de legalização de parcelas do território apropriadas pelo expediente da posse, desde que respeitados alguns critérios específicos. A abordagem clássica de José de Souza Martins explica esse contexto histórico — e, especificamente, a promulgação da Lei de Terras — a partir da noção do “cativeiro da terra”, ou seja, a emergência de meios de impedimento do acesso às terras (que seriam “abundantes” até então no país) por parte dos trabalhadores, para que esses fossem impelidos a trabalhar nas terras dos grandes proprietários, substituindo, assim, a mão de obra escrava1. Contudo, embora concorde-se com esse autor sobre a importância das relações entre terra e trabalho nesse contexto, o fim da escravidão e o estabelecimento da Lei de Terras não resumem por si só a dinâmica da estrutura fundiária brasileira da segunda metade do século XIX 2. Em muitas regiões do Império, se intensificava uma pressão sobre terras consideradas “devolutas” e de ocupantes sem a propriedade jurídica de suas frações. Isso se dava mesmo em territórios como a fronteira com Argentina e Uruguai, na chamada “Campanha” rio-grandense3, cuja ocupação efetiva era recente, remontando aos primórdios do século XIX4. Ali, a principal atividade econômica era a pecuária extensiva5. Pesquisas demonstraram que, a partir de meados do século XIX, há uma mudança significativa no regime fundiário na Campanha: a terra sofre uma altíssima valorização como bem patrimonial, ao mesmo tempo que decresce significativamente o número de possuidores de terra não proprietários, MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo: Hucitec, 1996. MOTTA, Márcia Maria Menendes. Nas fronteiras do poder. Conflito e direito à terra no Brasil do século XIX. Niterói: Eduff, 2008. 3 A expressão “Campanha” é aqui utilizada como sinônimo da fronteira oeste do atual estado do Rio Grande do Sul. GARCIA, Graciela Bonassa. Terra, trabalho e propriedade. A estrutura agrária da Campanha rio-grandense nas décadas finais do período imperial (1870-1890). Tese (Doutorado em História) — Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. p. 41. Para um histórico conceitual do termo, ver ibidem, p. 40-41, e BELL, Stephen. Campanha gaúcha. A Brazilian ranching system, 1850-1920. Stanford: Stanford University Press, 1998. p. 18. 4 OSÓRIO, Helen. Apropriação da terra no Rio Grande de São Pedro e a formação do espaço platino. Dissertação (Mestrado em História) — Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1990. 5 A criação de gado estava destinada à produção de novilhos para as charqueadas localizadas em Pelotas, cujo charque — seu principal produto — era negociado com o resto do país através do porto de Rio Grande. FARINATTI, Luís Augusto Ebling. Confins meridionais: famílias de elite e sociedade agrária na Fronteira Sul do Brasil (1825-1865). Tese (Doutorado em História Social) — Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 128; BELL, S., Campanha gaúcha, op. cit. p. 65-68. 1 2 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 44 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz que antes representavam quase metade dos produtores rurais inventariados6. Em outras palavras, se conforma um quadro de uma importante limitação ao livre acesso à terra na região. Figura 1 Mapa da divisão econômico-geográfica do Rio Grande do Sul em 1920 Fonte: adaptado de LOVE, Joseph. Rio Grande do Sul and Brazilian regionalism, 1882-1930. Stanford: Stanford University Press, 1971 apud BELL, Stephen. Campanha gaúcha. A Brazilian ranching system, 1850-1920. Stanford: Stanford University Press, 1998. p. 14. O aumento da incidência de arrendamentos de terra no município de Uruguaiana — os contratos registrados em cartórios aumentam em seis vezes da década de 1870 para a de 1880 — atesta que essa modalidade de contratação agrária se configurou como alternativa de acesso à terra para parte dos produtores na Campanha7. No entanto, quais as características desses arrendamentos? Seriam eles 6 GARCIA, Graciela Bonassa. O domínio da terra: conflitos e estrutura agrária na Campanha rio-grandense oitocentista. Dissertação (Mestrado em História) — Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. p. 24-27; FARINATTI, Luís Augusto Ebling. Confins meridionais, op. cit. p. 94-96. 7 LEIPNITZ, Guinter Tlaija. Inserção dos arrendamentos rurais na transformação da Campanha rio-grandense: Uruguaiana 1847-1910. In: ENCONTRO DO GT HISTÓRIA AGRÁRIA ANPUH-RS, II, 2009, Porto Alegre; GARCIA, Graciela Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 45 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz alternativas produtivas ainda confinadas pelos modos tradicionais da pecuária extensiva praticada na Campanha ou novas formas de relação com a terra, orientados por um incipiente uso mercantilizado desse bem? Essas questões serão problematizadas a partir da análise dos prazos de duração e preços de 693 contratos de arrendamento firmados em Uruguaiana entre 1847 e 19108, bem como da exploração do arrendamento como empreendimento agrário. Prazos de duração dos contratos A grande maioria dos registros designava, além da data da escritura, a data de início do contrato. Em apenas 37,9% das 856 escrituras com ambas as informações, o contrato começava a contar desde o momento de sua assinatura, e, em 156, os acordos passavam a viger depois de sua escrituração. Isso significa que dos contratos em que é possível conhecer o início, em cerca de 45% dos mesmos esse se dava antes da decisão de reconhecê-lo publicamente. Esses casos estão presentes em todo o período analisado evidenciando que, embora a intermediação do Estado nas relações entre os indivíduos apresentasse uma clara evolução, ela ainda era uma etapa secundária no estabelecimento dessas relações. Na grande maioria dessas situações o intervalo entre o início do contrato e sua oficialização não passava de dez dias, talvez um ou dois meses. Mas podia ser de mais de seis meses, embora isso se tornasse cada vez menos comum à medida que o século XX se aproximava. Os prazos de duração9 dos arrendamentos de terra estão distribuídos no gráfico abaixo. Gráfico 1 Escrituras de arrendamento de terra (geral): prazos de duração (1847-1910) Fonte: Apers. 693 escrituras de arrendamento. Uruguaiana. 1o Tab. T/N 1-31, 1847-1910; 2o Tab.. T/N 1-4, 1870-78, e T/N 1-24, 1879-1908; 2o Distr., T/N 1-12, 1867-95, e T/N 1-3, 1895-1907; 3o Distr., T/N 1-3, 1895-1909; 4o Distr., T/N 1-5, 1896-1910; 5o Distr., T/N 1, 1901-02. B. (Org.). Anais do II Encontro do GT História Agrária Anpuh-RS. Porto Alegre, 2009 (Anais eletrônicos). 8 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (a partir de agora, Apers). Uruguaiana. 1o Tab. (a partir de agora, Tab.). Livro de Transmissões e Notas (a partir de agora, T/N) 1-31, 1847-1910; 2o Tab. T/N 1-4, 1870-1878, e T/N 1-24, 18791908; 2o Distrito (a partir de agora, Distr.), T/N 1-12, 1867-1895, e T/N 1-3, 1895-1907; 3o Distr., T/N 1-3, 1895-1909; 4o Distr., T/N 1-5, 1896-1910; 5o Distr., T/N 1, 1901-1902. 9 Aqui, adotaram-se os mesmos critérios utilizados por Fradkin em seu estudo sobre os contratos rurais na campanha bonaerense da primeira metade do século XIX. O autor divide os períodos de duração dos contratos em “curtos” (um a três Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 46 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz Há uma clara recorrência dos contratos de média duração, com quase dois terços do total. Observando-se as seis décadas, essa predominância se mantém, sempre com o percentual majoritário do período. Os contratos de curta duração somam um quarto do todo, oscilando ao longo dos 63 anos entre 14,3% e 33,3%. Já os contratos classificados como de longa e de muito longa duração somados contribuem com cerca de 10% do total agregado. É muito importante ter ciência das limitações dessas fontes. Segundo ressalta Palacio, [...] os períodos pelos quais se firmavam os contratos são reveladores sobretudo das práticas dos possuidores de terra com os arrendamentos e não necessariamente do tempo que efetivamente permaneciam os arrendatários na terra. Assim, por exemplo, muitos proprietários faziam contratos anuais que se renovavam todos os anos com um novo registro, o que na prática fazia com que o chacareiro [arrendatário] permanecesse pelo prazo legal ou ainda por mais tempo10. De fato, não há garantia definitiva a respeito disso, principalmente na ausência de regulamentações legais mais bem definidas sobre os arrendamentos. Mas podem-se relativizar as preocupações desse autor ponderando que contratos celebrados ante os tabeliães, isto é, mediados pelo Estado, estavam em condições jurídicas menos precárias, pelo menos na comparação com contratos particulares ou verbais. No mínimo, é válido refletir acerca dessas evidências empíricas como tendências e possibilidades. Apesar das recorrências, as durações dos contratos apresentavam uma grande diversidade. Encontram-se acordos de curtíssima duração, menores que um ano, até nove casos de dez anos, e em quatro oportunidades o prazo não foi determinado11. Embora sua maior incidência tenha se dado em 1901-10 (pouco menos do que um terço), contratos de curto prazo foram firmados desde a primeira década analisada, e eram mais comuns do que os de longa duração. Isso coloca em questão o pressuposto de uma necessária redução do prazo dos arrendamentos à medida que um uso mais dinâmico da propriedade fundiária passava a se instaurar. Isso igualmente revela-se na constatação da majoritária presença dos contratos de média duração, mesmo na última década analisada, o que evidencia um poder de negociação significativo dos arrendatários, pelo menos nesse quesito. Para Fradkin, isso indica que “embora os proprietários pudessem ter a intenção de preservar seus direitos e ingressos através de contratos de curta duração que lhes permitiam reformulá-los ou dissolver as sociedades, só parecem ter alcançado esse objetivo de modo limitado”12. anos), “médios” (quatro a seis anos), “longos” (sete a nove anos) e “muito longos” (dez ou mais anos). FRADKIN, Raul. Los contratos rurales y la transformación de la campaña de Buenos Aires durante la expansión ganadera (1820-1840). In: FRADKIN, Raul; GARAVAGLIA, Juan Carlos (Ed.). En busca de un tiempo perdido: la economía de Buenos Aires en el país de la abundancia: 1750-1865. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2004. p. 203. 10 “(...) los períodos por los que se firmaban los contratos son reveladores sobre todo de las prácticas de los terratenientes con los arrendamientos y no necesariamente del tiempo que efectivamente permanecían los arrendatarios en la tierra. Así, por ejemplo, muchos propietarios hacían contratos anuales que se renovaban todos los años con un nuevo registro, lo que en la práctica derivaba en que el chacarero permanecía en la tierra por el plazo legal o aún por más tiempo.” PALACIO, Juan Manuel. La estancia mixta y el arrendamiento agrícola: Algunas hipótesis sobre su evolución histórica en la región pampeana, 1880-1945. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Buenos Aires, n. 25, p. 75, jan./jul. 2002. Disponível em: <www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S052497672002000100002 &lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 out. 2007. Tradução livre de Guinter Tlaija Leipnitz. 11 Há um desses contratos em que se explicitava que o acordo duraria “até que se proceda a medição e demarcação do mesmo campo”, e “depois de feita a medição e demarcação do campo os contratantes farão novo contrato e se faltar algum tempo para completar o ano certo do arrendamento não será levado em conta”. Apers. Uruguaiana. 1o Tab.. TN 21, 18921895, f. 34v-35. 12 “(...) aunque los propietarios pudieran tener la intención de preservar sus derechos y ingresos a través de contratos de corta duración que les permitieran reformularlos o disolver las sociedades, sólo parecen haber alcanzado ese objetivo de modo limitado.” FRADKIN, R., Los contratos rurales, op. cit. p. 203. Tradução livre de Guinter Tlaija Leipnitz. O autor Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 47 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz Se isso for levado em conta, então os arrendatários uruguaianenses, em sua maioria, gozavam de uma estabilidade no mínimo “razoável” para seus empreendimentos pecuários, pois dispunham de tempo suficiente para colher os frutos de sua atividade econômica. Segundo Barrán e Nahum, no Uruguai, enquanto as explorações agrícolas geravam rendimentos anuais, os retornos nos arrendamentos pecuários eram bem mais lentos — demorando uma cria de quatro a seis anos para se converter em novilho apto a ser comercializado13. Essa estabilidade, de certa forma, estava mais associada a uma modalidade tradicional de criação, reproduzindo a pecuária extensiva, de riscos mínimos, pouco sujeita a imperativos de uma dinâmica modernizadora. Tal situação diferia os arrendatários brasileiros de seus pares uruguaios. No território da República Oriental, em 1900, os arrendatários compunham 37% de todos os “hacendados” que ali viviam14. Os contratos, geralmente curtos (de um a dois anos), e as poucas garantias de indenização por benfeitorias desestimulavam investimentos em cercas, aguadas e mesmo em casas de moradia. Esse capital de melhorias era, por outro lado, investido na mestiçagem do gado, sendo os animais de propriedade desses arrendatários15. Assim, embora compartilhassem de elementos da pecuária tradicional, como a exploração de grandes extensões de terra, os arrendatários não eram identificados como latifundiários, e sim como uma “classe média rural”, que deveria ser dinâmica, não por escolha, mas por necessidade16. Apesar disso, tanto a proporção quanto o caráter dos arrendamentos não eram os mesmos em todo o território. Os campos ocupados pela pecuária tradicional eram os que apresentavam as menores proporções de arrendatários e, além disso, reproduziam a faceta não capitalista também nos arrendamentos: esse era o quadro das regiões fronteiriças com o Brasil, onde os arrendatários correspondiam justamente a grandes proprietários rio-grandenses que ocupavam estâncias no Uruguai, e não a médios empreendedores rurais17. Todavia, isso apenas reforça essa diferença, pois muitos dos arrendatários dessas regiões eram de Uruguaiana, o que enfatiza ainda mais o caráter tradicional dos arrendamentos do lado brasileiro. Em estudos referentes a regiões argentinas, os autores relativizam os casos de contratos curtos, que eram na prática muitas vezes renovados, provendo de uma maior estabilidade os arrendatários, embora nominalmente seus contratos fossem de poucos anos18. De fato, em 24 casos dos arrendamentos estava prevista explicitamente a possibilidade de renovação, e, entre eles, dez eram contratos de curta duração, atestando que esse tipo de prática, além de não ser incomum em Uruguaiana, estava diretamente associado aos prazos menores. Porém, igualmente raros foram os acordos prorrogados através de nova escritura — apenas 21: desses, três correspondiam a contratos curtos e seis a acordos de longa duração —, lembrando que contratos de tempo mais prolongado perfaziam pouco menos de 10% do total de arrendamentos de terra. A maioria das prorrogações apresentava prazo igual ao dos seus contratos originais. Como na Argentina, os arrendamentos poderiam de fato ser estendidos, mesmo sem uma nova escritura. Entretanto, o possível não implica necessariamente o provável, e firmar um contrato de curta duração era certamente uma escolha surgida de interesses concretos, ao menos por parte dos arverificou para os contratos rurais na campanha de Buenos Aires, entre 1820 e 1840, 50% de casos de média duração, 30% de curta duração e os restantes 20% para os contratos de longa e muito longa duração. 13 BARRÁN, José Pedro; NAHUM, Benjamín. Historia rural del Uruguay moderno. Tomo VI. La civilizacion ganadera bajo Battle (1905-1914). Montevidéu: Ediciones de la Banda Oriental, 1977. p. 22-23. 14 Ibidem. Historia rural del Uruguay moderno. Tomo III. Recuperación y dependencia (1895-1904). Montevidéu: Ediciones de la Banda Oriental, 1973. p. 138. 15 Ibidem. 16 Ibidem, p. 139. 17 Ibidem. 18 REGUERA, Andrea. Arrendamientos y formas de acceso a producción. In: MANDRINI, Raúl; REGUERA, Andrea (Compil.). Huellas en la tierra. Indios, agricultores y hacendados en la pampa bonaerense. Tandil: IEHS, 1993. p. 257; BARSKY, Osvaldo; DJENDEREDJIAN, Julio. Historia del capitalismo agrario pampeano. Tomo I: La expansión ganadera hasta 1895. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2005. p. 415. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 48 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz rendadores, estando em jogo para os mesmos a possibilidade de reaver ou não suas propriedades em um espaço pequeno de tempo. Desse modo, teoricamente, a diminuição da incerteza para os arrendadores — encurtar o período de arrendamento — era o inverso do que desejavam os arrendatários — fortalecer a estabilidade do contrato mediante um período de média a longa duração. Preços e modalidades de pagamento O mundo dos arrendamentos celebrados publicamente em Uruguaiana era monetarizado: 98% dos contratos exigiam o pagamento de renda em moeda, com quantias preestabelecidas19. Essas, em sua imensa maioria, deveriam ser pagas em réis; somente em 27 casos outra moeda foi solicitada, o peso oriental, vigente no Uruguai. São 514 os contratos que permitem a obtenção do preço médio20 do arrendamento anual do hectare, compondo 73,4% dos 673 com propriedades localizadas em solo uruguaianense. São cinco entre 1847 e 1860, dois na década de 1860, doze no período de 1871-80, 98 no decênio 1881-90, 154 na década de 1890 e 243 nos primeiros dez anos do século XX. Gráfico 2 Variação mediana 21 do preço anual do hectare arrendado (1847-1910) Fonte: 514 escrituras de arrendamento. Apers. Uruguaiana. 1o Tab.. T/N 1-31, 1847-1910; 2o Tab. T/N 1-4, 1870-78, e T/N 1-24, 1879-1908; 2o Distr., T/N 1-12, 1867-95, e T/N 1-3, 1895-1907; 3o Distr., T/N 1-3, 1895-1909; 4o Distr., T/N 1-5, 1896-1910; 5o Distr., T/N 1, 1901-02. 19 A exemplo da extensão de terras, essa é outra característica que difere em relação aos contratos analisados por Fradkin, que em sua maioria não estabeleciam esses montantes. FRADKIN, R., Los contratos rurales, op. cit. p. 203. 20 Além de contratos sem declaração de extensão, não puderam ser incluídos nesta análise a maioria dos casos de pagamento em pesos (poucos eram os que traziam uma correspondência em réis) e aqueles cujo pagamento em trabalho ou espécie não indicava uma equivalência em moeda. Para a realização de todas as análises envolvendo os preços dos arrendamentos, os valores foram convertidos de réis para libras, de acordo com a média anual do câmbio réis-libras, e depois reconvertidos para a moeda brasileira, deflacionando-os com base em 1848, ano do primeiro contrato que trazia, ao mesmo tempo, a extensão e o montante a ser pago. Assim, deste ponto em diante, todos os valores expressos estão deflacionados, exceto quando se explicitar o contrário. Os índices do câmbio médio anual réis-libras foram extraídos da tabela “Curso do câmbio na praça do Rio de Janeiro — 1822/1839”, presente no Anuário Estatístico do Brasil, ano V, 1939/1940, IBGE, Apêndice (Quadros Retrospectivos). p. 1353-1354. 21 Em virtude de alguns índices muito desviantes da maioria dos preços coletados, optou-se pela exibição da variação das medianas do preço anual do hectare arrendado, de maior precisão em relação às médias. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 49 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz O preço anual mediano do hectare arrendado em Uruguaiana alcançou altos índices de valorização no decorrer desses mais de sessenta anos, especialmente da década de 1891-1900 para a de 1901-10, de 254%, quando o preço subiu para 1$044 réis.22 Esses índices devem, todavia, ser interpretados levando-se em conta as oscilações respectivas a cada década. As duas primeiras apresentam variações pequenas em seus preços: entre 1847 e 1860, o hectare arrendado variou de menos de um real (menor preço verificado em todo o recorte temporal) até menos de 80 réis, e na década seguinte, que conta com apenas dois registros, pagou-se 62 réis em um deles e 73 no outro. É a partir da década de 1870, contudo, que a gama dos preços se estende, mesmo porque o número de registros aumenta. Nesse decênio, por exemplo, caso fossem excluídos os dois maiores preços — 1$251 e 6$359 réis —, a oscilação se daria entre 130 e 450 réis o hectare. No período seguinte, cujo preço mínimo foi de 68 réis, em 1886, e o máximo de 34.386 réis, no mesmo ano, a grande maioria dos registros apresentou preços na faixa de 100 a 1$000 réis. O mesmo ocorreu entre 1891 e 1900, embora com índices menores; o preço máximo de 123$556 réis por hectare — o mais alto de toda amostragem —, pago em 1891, contrasta com o mínimo, de 36 réis, acertado em 1896. No último período analisado, a proporção atinge um maior equilíbrio, com os preços entre 100 e 1$000 réis por hectare perfazendo metade dos casos; pagou-se pelo hectare arrendado anualmente o mínimo de 122 réis, em 1902, e o máximo de 21$911, no ano de 1905. A partir do gráfico seguinte, as medianas e seus respectivos movimentos expressos no gráfico 2 podem ser mais bem problematizados, pois vê-se como os contratos estavam distribuídos entre as faixas de preço. Gráfico 3 Escrituras de arrendamento de terra: distribuição percentual por faixas de preço anuais (1847-1910) Fonte: 514 escrituras de arrendamento. Apers. Uruguaiana. 1o Tab. T/N 1-31, 1847-1910; 2o Tab. T/N 1-4, 1870-78, e T/N 1-24, 1879-1908; 2o Distr., T/N 1-12, 1867-95, e T/N 1-3, 1895-1907; 3o Distr., T/N 1-3, 1895-1909; 4o Distr., T/N 1-5, 1896-1910; 5o Distr., T/N 1, 1901-02. O início da década de 1890 é marcado por crises financeiras no Brasil e na Argentina, provocando intensa depreciação cambial na economia desses países. Ainda que possa ser visto como consequência das respectivas políticas econômicas nacionais — “Encilhamento” brasileiro e “crise Baring” argentina —, e mesmo observada a mútua influência entre elas (o default argentino influiu na desconfiança dos capitais estrangeiros em relação ao Brasil), o contexto de crise deve ser 22 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 50 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz O preço do arrendamento anual do hectare em Uruguaiana, que não passava de 100 réis no segundo terço do século XIX, variou deste valor a 1$000 réis nas três décadas seguintes, e no primeiro decênio do século posterior sofreu uma alta em sua oscilação, entre 501 e 5$000 réis/ha na maior parte dos contratos escriturados. Ou seja, o núcleo que concentrou a variação do preço do arrendamento aumentou gradativamente nessas seis décadas: de menos de 100 réis entre 1847 e 1870, passando para a faixa de 100 a 1$000 réis nos anos de 1871 até 1900, chegando ao intervalo de 501-5$000 réis entre 1901 e 1910. Como se vê, há um relativo padrão nos preços e em sua variação, que tendeu a acompanhar o crescimento do valor de venda da terra verificado no mesmo período na Campanha, a exemplo do município de Alegrete. A formação do preço do arrendamento anual da terra em Uruguaiana refletia esse aspecto: a terra, como bem de produção, alcançava um alto nível de importância. Porém, isso não esgota por si só a gama de fatores que incidia sobre o montante dessas rendas. Em seu estudo sobre os arrendamentos realizados na província de Buenos Aires na primeira metade do século XX, Andrea Reguera observa que a extensão arrendada influía no preço a ser pago: quanto maior a extensão, menor o preço23, ou seja, haveria uma razão inversamente proporcional entre a quantidade de hectares e o preço por unidade. No caso presentemente estudado, a análise dos dados sugere que havia uma tendência de os arrendatários das menores frações arcarem com um custo maior na razão réis/hectare. Com exceção do período 1901-10, as extensões mais reduzidas custavam os preços mais altos, ainda que esses diferissem em termos absolutos de um caso para o outro. No entanto, excetuando-se a década de 1870, essa razão inversamente proporcional, se é que existia, agia de modo mais irregular ao inverterem-se os polos: os maiores arrendatários (em termos de extensão arrendada) não pagavam necessariamente as rendas mais baixas de cada período respectivo. É provável que nesses casos outros fatores incidissem com peso suficiente para anular essa tendência. Observando-se a década de 1901 a 1910, os índices desafiam com maior força a lógica da razão inversamente proporcional. Esse período coincide com a conjuntura de consolidação da República no Brasil, e especificamente no Rio Grande do Sul. Em termos de infraestrutura, há uma melhora considerável relativa aos transportes, a partir da inauguração do trecho de ferrovia que ligava Porto Alegre e a zona colonial a Uruguaiana, em meados da primeira década do século XX. No âmbito político, ocorre uma diminuição considerável no que concerne à emergência de conflitos armados, que eram corriqueiros no território rio-grandense — e, especificamente, na região da Campanha — durante todo o século XIX 24. Assim, à medida que o tempo avançava, elementos novos passavam a agir sobre a formação do preço do arrendamento de terra. A que se deve essa relação de “frações menores = preço do hectare mais elevado”? Entre uma das possíveis explicações, há a de que as unidades produtivas menores estivessem ligadas a explorações agrícolas, que demandavam prazos menores para o retorno dos ingressos, fazendo com que os proprietários compreendido à luz da dinâmica mais ampla do capitalismo no século XIX, fortemente marcado pela exportação de capitais do centro para a periferia do sistema, e do crescente endividamento externo por parte dos países periféricos. FILOMENO, Felipe Amin. A crise Baring e a crise do Encilhamento nos quadros da economia-mundo capitalista. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 1 (38), p. 135-171, abr. 2010. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ecos/v19n1/a06v19n1.pdf>. Acesso em: 4 maio 2012. 23 REGUERA, A. Arrendamientos y formas de acceso a producción, op. cit. p. 257. 24 Para uma abordagem que relaciona o desenvolvimento capitalista do Rio Grande do Sul com o crescimento econômico e o contexto político do governo republicano, ver HERRLEIN JR., Ronaldo. A transição capitalista no Rio Grande do Sul, 1889-1930: uma nova interpretação. Economia e Sociedade, Campinas, v. 13, n. 1 (22), p. 175-207, jan./jun. 2004. Disponível em: <www.eco.unicamp.br/docdownload/publicacoes/instituto/revistas/economia-e-sociedade/V13-F1-S22/ Herrlein.pdf>. Acesso em: 4 maio 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 51 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz pudessem elevar a renda a ser paga como um meio de compensação. Outra possibilidade é a de que houvesse uma espécie de consenso entre os contratantes sobre o limite do mínimo a ser cobrado em arrendamentos de extensões reduzidas, no qual a atuação de fatores não necessariamente econômicos tivesse um peso importante. Tome-se a questão da existência das benfeitorias incidindo sobre o preço do arrendamento da terra. Em 52,9% dos contratos, as propriedades são descritas sem benfeitorias, e nem são caracterizadas como um estabelecimento (fazenda, estância, chácara). No universo dos 514 contratos analisados neste momento — aqueles que descrevem extensão e preço —, a proporção se mantém próxima, em 57,4%. Em outras palavras, em mais da metade dos casos, somente a terra, de fato, era alvo de arrendamento. Porém, qual era a proporção do valor dessas benfeitorias sobre a renda total das terras, isto é, sobre o preço de seu arrendamento? Essa é uma questão difícil de ser respondida, uma vez que na maioria das oportunidades, mesmo quando a extensão foi declarada, os valores da terra e de suas benfeitorias não estavam discriminados dentro do pagamento. Constituem essas raríssimas situações apenas oito casos, nos quais a proporção do preço pago pelo conjunto estabelecimento/benfeitorias oscilou de 4,3 a 40%, com maior incidência na faixa que vai de 10 a 20%25. Apesar da escassez de escrituras que trazem estas informações, é provável que haja outras em que não se descrevia estabelecimentos e benfeitorias, ainda que pudessem existir nas terras arrendadas. Todavia, o número é insuficiente para avaliar o real peso dessas edificações na formação dos preços a serem pagos; em todo o caso, uma separação absoluta entre o solo e aquilo que nele está edificado é irreal, pois da terra só se tira proveito quando ela é transformada pela ação humana em unidade de exploração. A ideia de valor agregado à terra pela ação humana direta era compartilhada pelos próprios contratantes. A partir da década de 1890, mas de forma mais regular na seguinte, alguns contratos de arrendamento de terra especificavam a renda a ser paga com base no preço de medidas de superfície agrária. São 53 registros, quase todos estabelecendo preço por quadra de sesmaria (87,1 hectares), e alguns poucos por quadra quadrada (1,7 hectar) ou por légua de sesmaria (4.356 hectares). Dentro dessa gama de contratos, em grande parte o alvo do arrendamento eram frações de campo. Entretanto, não são poucos os casos em que, além das dimensões da superfície, eram descritas unidades produtivas como fazendas, estâncias, invernadas ou simplesmente estabelecimentos, e mesmo benfeitorias como casas, mangueiras e aramados, não obstante o pagamento fosse estabelecido “por quadras” ou “por léguas”, sem o tipo de separação de valores expressos nos exemplos do parágrafo anterior. Isso não implica refutar a ideia de que a terra estava progressivamente adquirindo aspectos de mercadoria, como outras características do final do século XIX, já explicitadas, permitem assim pensar. Apenas é mais um elemento que torna complexo esse processo, bem como a própria relação de uso dos produtores para com a terra. Ainda que a análise dos dados demonstre que não havia um vínculo direto entre o prazo de duração dos contratos e o montante que devia ser pago, as formas de pagamento e os prazos das prestações, por sua vez, exerciam alguma influência no estabelecimento do preço do arrendamento da terra. A prestação anual era a mais comum, correspondendo a 73% do total dos acordos. Nas duas primeiras décadas desta análise de preços, apenas em dois contratos ela não apareceu. O gráfico 4 expressa a distribuição dos contratos de acordo com os tipos de prestação em relação às faixas de preço por hectare, para as quatro décadas seguintes. 25 Apers. Uruguaiana. 2o Tab. TN 1, 1870-73, f. 11v-14; TN 4, f. 224v-225; 1o Tab. TN 27, 1904-06, f. 91v-92, respectivamente. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 52 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz Gráfico 4 Escrituras de arrendamento de terra: distribuição percentual da relação entre formas de pagamento e faixas de preço (1871-1910) Fonte: 507 escrituras de arrendamento. Apers. Uruguaiana. 1o Tab. T/N 1-31, 1847-1910; 2o Tab. T/N 1-4, 1870-78, e T/N 1-24, 1879-1908; 2o Distr., T/N 1-12, 1867-95, e T/N 1-3, 1895-1907; 3o Distr., T/N 1-3, 1895-1909; 4o Distr., T/N 1-5, 1896-1910; 5o Distr., T/N 1, 1901-02. Embora o pagamento anual seja predominante em todos os períodos particulares, seu percentual foi diminuindo à medida que avançavam os anos, revelando que a diversificação das formas de pagamento aumentava gradativamente. Não obstante, essas outras formas continuavam sendo muito menos frequentes do que a forma anual. Em geral, grande parte dos contratos de semestralidade e mensalidade correspondia a valores mais elevados do que a maioria daqueles de anuidade. A renda mensal — exigida em 7% do total de arrendamentos de terra —, principalmente, apresenta algum tipo de ligação com as taxas mais elevadas sobre o hectare. Isso pode ser explicado, em primeiro lugar, com o fato de as mensalidades estarem associadas aos arrendamentos das frações menores de terra: em cerca da metade dos casos na qual ela foi exigida, a extensão arrendada era inferior a cem hectares, e o mesmo índice foi encontrado em relação ao total de arrendamentos de chácaras. Essas unidades produtivas, em geral, situavam-se nos subúrbios do espaço urbano de Uruguaiana, ou seja, sua localização era privilegiada em relação aos demais estabelecimentos rurais. Além disso, conforme já foi explicitado, as frações mais reduzidas geralmente eram oneradas com as maiores cifras na relação réis/hectare. A respeito dessa relação extensões pequenas/pagamento em mensalidades, quando da incidência de rendas mais elevadas, o primeiro polo exercia uma influência mais significativa, na medida em que os preços mais altos em arrendamentos pagos mensalmente eram os que necessariamente compreendiam frações reduzidas: todos os mensais acima de cem hectares não previam preços tão altos. Porém, em situações com arrendamentos de dimensões idênticas, pagar anualmente ou pagar mensalmente poderia implicar diferentes preços a serem desembolsados pelo hectare26. No final de janeiro de 1908, Manoel Claros estabelecia com Heitor Mendes de Carvalho, proprietário das seis quadras de 26 Tivemos o cuidado de escolher registros nos quais as extensões fossem idênticas, arrendadas no mesmo ano e sem descrição de estabelecimento ou benfeitorias. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 53 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz sesmaria (522,7 hectares) — situadas na margem do arroio Itapitocaí — que arrendava, o pagamento mensal equivalente a 3$066 réis/hectares anuais, durante cinco anos. Cerca de seis meses depois, Pedro Pio de Almeida firmava um contrato com Anna Pupe de Carvalho pelo arrendamento de seis quadras de sesmaria da arrendadora por quatro anos, e pagaria anualmente 975 réis/hectares, valor 70% menor do que o exigido do arrendatário do primeiro caso, mesmo este tendo que desembolsar no ato da escrituração do contrato uma quantia correspondente a um ano e meio de arrendamento27. Outra forma de prestação, tão frequente quanto a mensal, era a semestral (presente em 6% dos contratos). Ainda que essa forma não estivesse associada às faixas de extensão menores, alguns exemplos ilustram que a razão réis/hectare era maior na comparação com os arrendamentos pagos anualmente. Em julho de 1901, no arrendamento de 1.089 hectares por Benigno Fernandes Gudim, de propriedade de Heitor Mendes de Carvalho, o arrendatário pagaria semestralmente 523 réis/hectares (1$046 réis/ hectares por ano), durante o prazo de cinco anos. Menos de meio ano depois, o mesmo proprietário arrendava outro campo de iguais dimensões, cercado de arame como sua outra propriedade, agora a José Bernardino Sant’anna, pelo prazo de quatro anos, mas com o preço de 627 réis/hectares, 40% menor do que o referente ao outro contrato28. Outros casos poderiam ser citados. Contudo, há contraexemplos, nos quais, em extensões idênticas, a maior renda seria aquela paga anual e não mensalmente. É bastante provável que uma série de outras variá veis atuasse sobre eles, como localização — proximidade com estradas, rios, arroios e sangas. No primeiro caso, o arrendatário que deveria pagar maior renda tomava em arrendamento um campo banhado por um arroio, fator que o valorizava. Ainda assim, não é de todo equivocado afirmar que os prazos de prestação menores do que a anual agiam como um condicionante tendencial na elevação dos preços. Pagar no início ou no fim dos respectivos prazos (ano, mês, semestre) era outro aspecto que poderia incidir sobre os preços. O mais frequente era o pagamento no final de cada período: de nove em cada dez casos. As ocasiões de exigência de pagamento no início dos prazos de prestação tiveram maior ocorrência entre as semestralidades, compondo um terço do seu total. Dentro da gama de contratos pagos em prestação (anual, mensal ou semestral), não era incomum a exigência de um adiantamento combinado com a quitação da prestação: aproximadamente um quarto dos registros, cuja maioria certificava que o arrendatário de fato havia desembolsado no ato da escritura a quantia determinada. Em geral, eram contratos de média duração (quatro a seis anos). A maior parte dos desembolsos de “entrada” não ultrapassava 25% do preço a ser pago por todo o prazo de arrendamento. A rigor, se é que essa condição fazia variar o preço a ser pago na comparação com um contrato de mesmas características, isso não fica evidente a partir dos dados. Essa cláusula de exigência de adiantamento aparenta ter uma relação mais importante com a possibilidade de venda do campo arrendado (dos 31 com essa informação, 25% referem-se a contratos com pagamento no ato ou em adiantamento). As categorias designadas no gráfico 4 como “formas diversas” e “pagamento completo” envolvem modos de pagamento muito diferentes entre si, por isso é difícil estabelecer algum padrão em relação aos seus preços. A forma de pagamento em “espécie” ou “trabalho” — expressão usada aqui no sentido de edificação de alguma benfeitoria — constitui apenas nove casos no total de contratos de arrendamento de terra, sendo quatro do universo de 514 casos com preço analisado. Apenas três correspondem ao pagamento em espécie, entre os quais um tinha uma equivalência em moeda: um contrato de 1902, no qual o arrendatário de 261,4 hectares, por dois anos, pagaria com 125 ovelhas que possuía, arrendando-as ao proprietário do campo, por cerca de 60$000 réis anuais29. Em relação aos pagos com trabalho, o Apers. Uruguaiana. 2o Tab. (2o notário). TN 24, 1907-09, f. 62v-63; 4o Distr. TN 7, 1907-08, f. 80v-81v, respectivamente. Apers. Uruguaiana. 2o Tab. (2o notário). TN 20, 1901-03, f. 12-12v; f. 57v-58v, respectivamente. 29 Apers. Uruguaiana. 4o Distr. TN 4, 1901-03, f. 22-22v. 27 28 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 54 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz primeiro, de 1874, com nove anos de duração, exigia a entrega das benfeitorias que nos mais de 1.089 hectares de campo o arrendatário viesse a realizar (embora não especificasse o tipo), previamente avaliadas em 3:100$000 réis30. Os contratos com equivalência monetária, de 1885 e 1908, determinavam o tipo de benfeitoria que abateria os respectivos preços: cercas de arame31. Embora fossem escassos registros como esses, cujo pagamento não se dava mediante desembolso financeiro, uma parte do universo total dos contratos “monetarizados” apresentava cláusulas com as quais se exigia dos arrendatários a construção de alguma benfeitoria — na maioria das vezes, o levantamento de cercas, a exemplo das situações relatadas, mas também outras, como aguadas, açudes ou construções destinadas ao trato com os animais ou às lavouras —, o que provavelmente somava-se às diversas condicionantes dos seus respectivos valores, algo muito difícil de quantificar. Nessas situações, o preço se caracterizava em um misto de pagamento monetário com trabalho. Os arrendamentos de terra garantiam aos arrendadores o ingresso de montantes monetários fixos. Naquele contexto, dispor de moedas parecia ser algo muito importante, pois a escassez de metálicos era uma situação corriqueira entre os produtores32. Desse modo, as rendas cobradas em moeda implicavam uma entrada permanente de dinheiro para os arrendadores. O arrendamento como empreendimento agrário Financeiramente, qual o significado de se pagar renda para aceder à terra, comparando-se com outros custos com os quais os produtores tinham de arcar? Isso é algo muito difícil de ser estipulado, mas essa pergunta pode começar a ser respondida com o auxílio de informações extraídas das próprias escrituras e de outras fontes. Em dez contratos de arrendamento de terra existia a cláusula de obrigatoriedade de venda da propriedade ao final do prazo de duração. Esses registros permitem comparar o preço de arrendamento anual com o valor venal da terra. Em 1847, o preço de um ano de arrendamento correspondeu a 6,7% do preço de venda; na década de 1880 (três registros), ficou em torno de 2,5%; entre 1891 e 1900 (três registros), variou de 3 a 12%; e na primeira década do século XX (três registros), oscilou de 6,3 a 30% (1905). Embora sejam casos escassos para uma generalização, são ilustrativos da grande distância que separava o acesso à terra via arrendamento da possibilidade de aquisição da propriedade. Isso pode ser confirmado a partir de outros dados. Quando faleceu em 1884, José da Câmara Canto legou a seus herdeiros seis áreas de campo distintas, cujo hectare foi avaliado entre 7$610 e 9$513 réis33, valores cerca de trinta vezes maiores do que os 307 réis anuais pagos em média pela terra arrendada na década de 1880. No inventário de João da Câmara Canto, produzido em 1892, avaliou-se entre 1$475 e 4$426 réis o preço do hectare de suas três propriedades rurais34. Dois anos mais tarde, as três léguas Apers. Uruguaiana. 2o Tab. TN 2, 1873-75, f. 55v-56v. Apers. Uruguaiana. 2o Tab. (2o notário). TN 7, 1884-86, f. 78-79; 4o Distr. TN 7, f. 54v-56, respectivamente. Há ainda um contrato de 1893, no qual se expressava claramente em seu texto que no preço já ficavam abatidos os consertos que os arrendatários deveriam fazer nas cercas. Apers. Uruguaiana. 2o Tab. (2o notário). TN 14, 1892-94, f. 34v-37. 32 Por exemplo, em 1879, as autoridades municipais reclamavam ao presidente da província, por meio de um telegrama, da “falta de trocos” que tanto prejudicava o comércio do município e, em especial, a “classe pobre”. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (a partir de agora, AHRS). Uruguaiana. Correspondência da Câmara Municipal (a partir de agora, CCM), m. 341. 33 Apers. Inventário de José da Câmara Canto. Uruguaiana. 1o Cartório de Órfãos e Ausentes (a partir de agora, OA), m. 17, no 328, 1884. 34 Apers. Inventário de João da Câmara Canto. Uruguaiana. 1o Cartório de Cível e Crime (a partir de agora, CC), m. 2, no 78, 1892. 30 31 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 55 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz de sesmaria possuídas por João José de Carvalho foram avaliadas em 3$173 réis o hectare35. Na comparação com a renda média cobrada por hectare entre 1891 e 1900 — 295 réis —, essa corresponderia de 6 a 20% do preço de compra dessas terras. Já na primeira década do século XX, em 1904, o inventário provocado pela morte de Francisco Pedro de Freitas compreendia, entre outros bens, suas trinta quadras de sesmaria avaliada em 11$239 réis o hectare, um pouco menos do que os 13$998 réis avaliado para o campo deixado por José Câmara Canto em 190736. Ambos os valores ainda são mais de treze vezes maiores do que a renda média anual de 1$044 réis para o mesmo período. A distância significativa entre o preço de compra da terra e o preço de seu arrendamento foi verificada por Barrán e Nahum em relação ao Uruguai na virada do século XIX para o XX. Entre 1895 e 1905, o preço da terra uruguaia voltou a crescer, depois da queda causada pela crise do início da década de 1890. Entretanto, segundo os dados dos autores, é notável que o preço dos arrendamentos cresceu em menor proporção do que o da compra e venda. Isso reforça a atuação de fatores extraeconômicos na formação do preço da terra, tendo nos arrendamentos valores mais compatíveis com o fator produtividade em si37. Outro tipo de comparação pode ser realizado, bastante próximo da realidade dos produtores de Uruguaiana. Trata-se do preço de venda do gado, pois sua criação era a principal atividade econômica não apenas do município, mas de toda a região da Campanha 38. Entre as décadas de 1850 e 1860, as autoridades municipais calculavam que os criadores em Uruguaiana poderiam exportar anualmente 40 mil novilhos no valor de 20$000 réis cada um 39, quantia que equivalia precisamente a 20$082 réis de 1848. O preço anual do hectare arrendado pago entre os mesmos anos, tomando-se os índices do gráfico 2, girava em torno de 26 réis por hectare, o que representava menos de 1% da quantia arrecadada com a venda de apenas um novilho; ou seja, os arrendatários desse período tinham no arrendamento um modo extremamente barato de empreendimento pecuário, ao menos no que concernia ao custo do acesso à terra. Podemos imaginar uma situação mais concreta para ilustrar isso. Supomos um arrendatário de uma propriedade entre cem e quinhentos hectares, a extensão mais frequentemente arrendada ao longo das seis décadas, criando de cinquenta a 250 cabeças de gado (considerando um índice de lotação vigente na época de dois hectares para cada animal) na década de 186040. Calculando-se a partir de dados fornecidos pelas autoridades municipais, no mesmo relatório anteriormente citado, os criadores uruguaianenses poderiam repor cerca de 25% do seu rebanho e exportar 12,5%41. Logo, o arrendatário poderia comercializar entre cinco e 25 reses anualmente, arrecadando de 100$410 a 502$050 réis (com base na Apers. Inventário de João José de Carvalho. Uruguaiana. 1o OA, m. 21, no 416, 1894. Apers. Inventário de Francisco Pedro de Freitas. Uruguaiana. 1o OA, m. 24, no 474, 1904; Inventário de José Câmara Canto. Uruguaiana. Provedoria, m. 4, no 67, 1907, respectivamente. 37 BARRÁN, J.; NAHUM, B. Historia rural del Uruguay moderno, op. cit. tomo III, p. 134-137. 38 No relatório enviado em 1854 ao presidente da província, segundo a Câmara Municipal, “Sendo a principal indústria [do município] o gado vacum”, o principal mercado para sua produção pecuária era “a praça de Pelotas para onde são conduzidos [os novilhos] por terra”. AHRS. Uruguaiana. CCM, m. 337. De fato, os criadores de gado da Campanha em geral obtinham grande parte de seus ganhos por meio da venda de novilhos para as charqueadas situadas perto do porto de Rio Grande. FARINATTI, L. Confins meridionais, op. cit. p. 128; BELL, S. Campanha gaúcha, op. cit. p. 65-68. 39 AHRS. Estatística geográfica natural e civil da riqueza de Uruguaiana. Uruguaiana. CCM, m. 338. 40 As discussões acerca das extensões arrendadas e dos índices de lotação dos campos estão em LEIPNITZ, Guinter Tlaija. Hierarquia fundiária entre os arrendatários de terra em Uruguaiana (1847-1910). In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL ESTADOS AMERICANOS: O BICENTENÁRIO DAS INDEPENDÊNCIAS (1810-2010), V, 2010, Passo Fundo. Anais do V Simpósio Internacional Estados Americanos. Passo Fundo, 2010. 41 AHRS. Estatística geográfica natural e civil da riqueza de Uruguaiana. Uruguaiana. CCM, m. 338. Este índice é próximo à faixa de 20 a 25% apontada pela historiografia do Rio Grande do Sul para os séculos XVIII e XIX, além dos 9 a 10% referentes à possibilidade de venda dos animais sem que pusessem em risco seus rebanhos. OSÓRIO, Helen. O império português no sul da América: estancieiros, lavradores e comerciantes. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007. p. 143-144; FARINATTI, L. Confins meridionais, op. cit. p. 152-153; BELL, S. Campanha gaúcha, op. cit. p. 54. 35 36 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 56 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz estimativa do valor do novilho feita pelos membros da Câmara Municipal). Portanto, o pagamento de uma renda anual entre 6$800 e 34$000 réis (dados do gráfico 2) corresponderia a aproximadamente 14% daquilo que era arrecadado pelo arrendatário em um ano, apenas com a venda dos novilhos. Essa comparação tem um caráter hipotético, carecendo de maiores dados, como outros custos envolvidos na produção, o capital investido na mão de obra, no gado e em benfeitorias. De fato, como bem salienta Fradkin, os contratos de arrendamento, enquanto fontes históricas, permitem “pensar melhor as vinculações entre capital e terra que as relações entre trabalho e terra (...)”42. Todavia, ela serve para se estimar o quanto esses arrendamentos representavam economicamente para os contratantes. Esses indícios sinalizam que os arrendamentos realmente poderiam se constituir em empreendimentos rentáveis para os arrendatários. Os arrendamentos, para além de formas de acesso à terra, poderiam abrir caminhos mais dinâmicos aos produtores, embora dentro dos limites da pecuária tradicionalmente desenvolvida na região. Ainda que faltem maiores informações, os rendimentos possibilitados pelos arrendamentos de terra provavelmente variaram na medida em que a passagem do século XIX para o XX se aproximava. Como se viu, o preço médio da renda anual cresceu ao longo desse período, atingindo seu índice mais alto entre 1901 e 1910. Isso pode ter implicado uma redução nos ganhos dos arrendatários, pois a terra se valorizava muito mais do que os outros bens de produção, mesmo sendo essa valorização muito mais intensa em relação ao valor venal da terra, como ocorria no Uruguai. Ainda assim, o crescimento de sua incidência, principalmente na primeira década do século XX, permite considerá-lo como um empreendimento que poderia ser economicamente interessante para muitos produtores de Uruguaiana. Certamente que os arrendamentos não podem ser explicados apenas como uma empresa agrária. A grande variedade de preços pagos pelo hectare arrendado anualmente indica que o montante da renda respondia a diferentes fatores, como o preço da terra e a dinâmica comportamental de produtores no mercado, e mesmo a elementos de caráter extraeconômico43. Contudo, a sujeição a uma variedade de fatores não se resumia apenas à determinação das quantias que seriam pagas. O contrato como um todo se estipulava a partir de uma série de relações anteriores ao próprio arrendamento, nas quais elementos como controle e autonomia eram fundamentais. A tensão entre esses aspectos era o que ditava, em grande medida, a dinâmica dos arrendamentos e de outras formas de acesso à produção em outras regiões do Brasil, como na província do Rio de Janeiro, no século XIX. Em São Gonçalo, região de fronteira agrícola fechada, segundo Márcia Motta, a dificuldade desse acesso por parte de pequenos lavradores foi mediana, uma vez que por meio dos arrendamentos, vigentes desde o início do século, conseguiam desfrutar de uma autonomia relativa até pelo menos 1850, o que beneficiava ao mesmo tempo os proprietários com o melhoramento de seus campos através da edificação de benfeitorias44. A autonomia era possibilitada pelo fato de o tributo extraído em forma de arrendamento não comprometer os empreendimentos, uma vez que esses lavradores arrendatários possuíam escravos, fontes de renda capitalizada o suficiente para não compeli-los à aquisição de terras45. Assim, o arrendamento era buscado pelo arrendatário não necessariamente por altos retornos econô“(...) permite pensar mejor las vinculaciones entre capital y tierra que las relaciones entre trabajo y tierra (...).” FRADKIN, R., Los contratos rurales..., op. cit. p. 198. 43 REGUERA, A. Arrendamientos y formas de acceso a producción, op. cit. p. 260-261. 44 MOTTA, Márcia Maria Menendes. Pelas “Bandas d’Além”: fronteira fechada e arrendatários escravistas em uma região policultora (1808-1888). Dissertação (Mestrado em História Social) — Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1989. p. 65 apud BARREIROS, Daniel de Pinho. Sistemas agrários na Velha Província: o processo de transição para o trabalho livre sob o signo da Modernização Conservadora (1850-1888). Topoi: Revista de História, Rio de Janeiro, v. 9, n. 17, p. 30, jul./dez. 2008. Disponível em: <www.revistatopoi.org/numeros_ anteriores/topoi17/topoi_17_-_artigo3_-_sistemas_agr%C3%A1rios_na.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2010. 45 Ibidem. 42 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 57 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz micos, mas por seus baixos riscos: “(...) na região em questão alugar terras consistia em uma atividade rentável, ainda que não em termos de magnitude, mas em termos de segurança de aplicação”46. Já em outra parte da província fluminense, na freguesia de Campo Grande, a situação dos arrendatários era diferente, marcada principalmente pelo elemento de diferenciação de status social, de acordo com o enfoque dado por Manoela Pedroza. Estudando as formas de transmissão e herança entre as famílias daquela região, durante os séculos XVIII e XIX, a autora demonstra que os indivíduos estavam submetidos a uma hierarquia de direitos de uso dos bens deixados pelos falecidos, isto é, a um sistema no qual a regra era a desigualdade, refletindo as normas sociais próprias de sociedades de Antigo Regime47. Desse modo, o acúmulo e a qualidade dos direitos que o herdeiro teria sobre, por exemplo, as terras legadas pelo falecido, dependiam da expectativa da família e do futuro que a mesma projetava para o herdeiro dentro da hierarquia social. Esse aspecto reproduzia então a desigualdade do entorno social para dentro da própria rede intraparental. Em tal cenário, mesmo quando mais ricos que sitiantes e “situados” (produtores sem propriedade jurídica da terra), os arrendatários integrariam o último degrau na escala dos direitos de uso e propriedade que abrangia os homens livres, correspondendo justamente a indivíduos que não estavam integrados nessa rede e que, por isso, pagavam uma renda “simbólica” em troca do uso da terra: (...) os arrendatários, pobres ou não, parecem ter sido os “lanterninhas”, os últimos na escala dos direitos de uso, aqueles que não poderiam se valer de melhores relações com os senhores de terras nem com parentes pobres, compadres ou afilhados e que, portanto, deveriam marcar ritualmente seu direito mais fraco aos recursos de que necessitavam, por meio de pagamento anual. O baixo valor da renda anual devida, e o fato de a pagarem muitas vezes aos próprios sitiantes, reforça a irrelevância do valor monetário em si, tanto como motor de acumulação do senhorio quanto para a aferição da pujança econômica dos arrendatários, diante dos sitiantes. Os valores baixos, mas ciosamente controlados e disputados, remetem ao seu caráter ritual, na afirmação diante de todos da desigualdade de direitos. Nossa hipótese é que o arrendamento era só para quem não era “de casa”48. Em vista disso, a autora conclui que o arrendamento, naquela sociedade, tinha funções majoritariamente “não econômicas”, de demarcação da diferença do status social entre os proprietários arrendadores e os arrendatários, mesmo que estes pudessem também ser proprietários de outras terras. [O arrendamento] deve ser lido segundo uma lente tradicional não econômica, ou moral, que hierarquizava os direitos de uso conforme o pertencimento a redes de parentela locais, marcava a posição desprivilegiada de muitos, e de certa forma, explicitava critérios excludentes dessa moral. Apenas nesse sentido pode ser explicada a diferença entre o sitiante ou o situado e o arrendatário, e não em termos de maior ou menor riqueza material de uns e outros49. Ibidem. PEDROZA, Manoela da Silva. Engenhocas da moral: uma leitura sobre a dinâmica agrária tradicional (Freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro, século XIX). Tese (Doutorado em Ciências Sociais) — Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008. 48 Ibidem, p. 317. 49 Ibidem, p. 323. 46 47 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 58 Contratos, preços e possibilidades: arrendamentos e mercantilização da terra na fronteira sul do Brasil, segunda metade do século XIX Guinter Tlaija Leipnitz Concorda-se com Pedroza sobre a necessidade de se perceber o arrendamento como uma relação cujas normas e valores sociais caracterizavam como desigual, inclusive em casos de equiparação ou mesmo sobrepujança material do arrendatário na comparação com o arrendador. De fato, um arrendatário em melhor situação financeira poderia ser desprezado por um pequeno proprietário, pois a forma como os contemporâneos concebiam a riqueza não se reduzia a questões de fortuna. Contudo, tanto para o caso estudado pela autora quanto para o presente, os fatores econômicos não podem ser facilmente desprezados. Ao enfocar somente pela “lente tradicional não econômica”, Pedroza parece enfatizar apenas as expectativas dos arrendadores, uma vez que as rendas que recebiam eram mínimas. E quanto aos arrendatários? Pagar quantias reduzidas para aceder à produção não se configurava como uma opção economicamente interessante? Os baixos custos implicados pelos arrendamentos, como foi verificado a respeito de Uruguaiana, mas também em regiões tão distantes entre si quanto a República Oriental do Uruguai e a província do Rio de Janeiro, pareciam empreendimentos cujos frutos não seriam de se desprezar, ao menos se comparados aos custos implicados pela aquisição de terras através da compra. Conclusão Em Uruguaiana, arrendadores e arrendatários de terra, de modo geral, estabeleciam contratos agrários que não fugiam das práticas da pecuária tradicionalmente desenvolvida naqueles pagos. Aspectos como o tamanho das unidades arrendadas50, a predominância dos prazos de média duração e as prestações pagas anualmente indicam que os arrendatários encontravam nos arrendamentos vias alternativas de acesso à criação de gado, mas que reproduziam os procedimentos dos produtores proprietários. Isso se deve também ao fato de que alguns arrendatários eram eles mesmos proprietários de outros campos. Desse modo, indivíduos proprietários-arrendatários não eram figuras incomuns entre os produtores rurais do município. Nessas situações, o arrendamento possibilitava uma maneira de estender os expedientes da pecuária tradicional, tanto em campos contíguos aos de propriedade do produtor quanto em terrenos situados em áreas mais afastadas. Todavia, os arrendamentos também eram, em outros casos, o principal — ou mesmo único — modo de aceder à terra para produtores em um contexto de gradativo fechamento do acesso direto a esse bem. Para eles, firmar um contrato desse tipo poderia refletir, mais do que uma opção, algo que se impunha diante de si como a única forma de manter uma autonomia produtiva em relação aos proprietários de terra. Apesar desses elementos principais, os contratos apresentavam uma diversidade de situações em seu conjunto: arrendamentos agrícolas, grandes, médios e pequenos arrendatários, prazos curtos e muito longos, pagamentos em semestres, meses, ou outras frações de tempo. Contudo, muitas dessas características variaram ao longo da segunda metade do século XIX, refletindo as transformações pelas quais o bem produtivo “terra” passava naquele período. Assim, os arrendamentos de curto prazo se tornavam mais recorrentes, bem como extensões mais reduzidas começaram a predominar entre as unidades arrendadas, e o preço do hectare sofreu uma alta valorização até a primeira década do século XX. De certo modo, tais aspectos que emergiam entre os contratos parecem implicar uma maior dinamização da exploração da terra: talvez seja possível, a partir daí, começar a falar em características capitalistas dos arrendamentos; entretanto, esses aspectos eram apenas incipientes entre esses contratos agrários. Para resumir, é importante ressaltar que os arrendamentos só podem ser compreendidos se não forem reduzidos completamente em suas implicações, sejam elas a rentabilidade, a resposta ao fechamento da fronteira agrária ou a demarcação e reprodução de relações sociais cuja norma era a desigualdade. 50 LEIPNITZ, G., Hierarquia fundiária, op. cit. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 43-59. 59 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, Brasil [email protected] RESUMO Este artigo discute a relação entre a Justiça Militar brasileira e o processo político como um elemento da constituição da ordem republicana após 1889. É analisada a continuidade das instituições monárquicas na área da justiça castrense. Apontam-se, ainda, os mecanismos doutrinários e organizacionais que viabilizaram a instrumentalização política da Justiça Militar durante os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Palavras-chave: Justiça Militar; justiça de exceção; direito militar; implantação da República; militares e política. ABSTRACT This article discusses the relationship between the Brazilian Military Justice and the political process as constitutive element of the Republican order after 1889. It analyzes the continuity of monarchical institutions in the Military Justice. It also points out doctrinal and organizational mechanisms that enabled the political exploitation of the Military Justice under Deodoro da Fonseca’s and Floriano Peixoto’s administrations. Keywords: Military Justice; justice of exception; military law; establishment of the Republic; military and politics. Artigo recebido em 30 de novembro de 2011 e aceito em 13 de março de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 60 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” em que vivemos é a regra. Precisamos chegar a um conceito de história que corresponda a isso1. A implantação da ordem republicana no Brasil deu-se no contexto de uma crise de hegemonia que marcou as duas últimas décadas do século XIX. Esgotava-se o projeto de sociedade implantado com base nos interesses materiais e na visão de mundo das classes ligadas à agricultura escravista e exportadora e de seus aliados no comércio, finanças e burocracia, e sintetizado no Estado monárquico centralizado2. Não resistia à ascensão de uma fração de classe mais dinâmica, identificada com a cafeicultura do Oeste paulista, nem ao desgaste político gerado pela extinção da escravatura sem indenização3. A via conservadora de superação das estruturas monárquicas encontrou em segmentos das Forças Armadas, em especial do Exército, seu “partido político”, mais efetivo do que poderia ser o Partido Republicano no cumprimento da tarefa histórica de controlar o processo de implantação e consolidação de uma nova ordem4. Em um quadro nacional de rupturas articuladas com permanências estratégicas, o novo tipo de ação militar constituiu uma importante mudança em relação à fase monárquica, que não conheceu golpes militares nem a participação institucional castrense no poder. Se entendida como um importante episódio da modernização capitalista tardia da sociedade brasileira, a implantação da ordem republicana surgirá concentrada na construção de um novo formato de Estado, capaz de redefinir a unidade nacional sem violentar na raiz a força dos focos de poder regionalizados. Na falta de um partido político de âmbito nacional ou de instituições que fizessem a mediação entre os diversos setores postulantes à direção política do país, as Forças Armadas cumpriram esse papel. Executoras da ação que derrubou a monarquia em 15 de novembro de 1889, elas emergiram como “árbitro” dos conflitos políticos que marcaram os primeiros cinco anos da República5. Entretanto, como a conjuntura política apresentava elementos que aceleravam o afrouxamento da cadeia hierárquica, viram-se divididas em torno de lideranças de origem corporativa. Houve, no período, conflitos entre segmentos hierárquicos de uma mesma força, entre setores do Exército e da Marinha, entre militares republicanos e monarquistas, entre seguidores de líderes diferentes etc. Ainda que divididas, contudo, as Forças Armadas se tornaram um ator político protagonista, tanto por seu papel institucional de avalista de uma transição isenta de ameaças revolucionárias quanto pelo envolvimento direto de muitos de seus membros no processo político. A condição de elemento de governo agravou, dentro da organização militar, problemas cuja caracterização oscilava entre o disciplinar e o político. Em relação a isso, o marco fundamental não é o 15 de Novembro, mas o conjunto de episódios que, na década de 1880, opuseram segmentos das Forças Armadas ao Estado imperial e ficaram conhecidos como “Questão Militar”. Números de 1886 davam conta de um Exército constituído de 13.500 homens, ao mesmo tempo que registravam 7.526 prisões por indisciplina6. Para julgar os militares, vigiam códigos portugueses 1 BENJAMIN, Walter. Teses sobre filosofia da história (Tese VIII). In: KOTHE, Flávio (Org.). Walter Benjamin. São Paulo: Ática, 1985. p. 157. 2 Ver MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema. São Paulo: Hucitec, 1987. 3 COSTA, Emília Viotti da. A Proclamação da República. In: _____. Da Monarquia à República. Momentos decisivos. 2. ed. São Paulo: Ciências Humanas, 1979. p. 291-326. 4 A propósito, ver LEMOS, Renato. A alternativa republicana e o fim da monarquia. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. v. III 1870-1889, p. 401-444. 5 Os parágrafos que se seguem estão baseados em LEMOS, Renato. Justiça Militar e ordem republicana no Brasil: da linha de comando à defesa do Estado (1889-1895). In: ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA (ANPUH), XII, 2006, Niterói. Anais eletrônicos. Disponível em: <www.rj.anpuh.org/conteudo/view?ID_ CONTEUDO=303#indice>. Acesso em: 24 nov. 2011. 6 COSTA, Emília Viotti da. A Proclamação da República. In: _____. Da Monarquia à República, op. cit. p. 322. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 61 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos seculares. Ainda sob a monarquia, houve quem considerasse esses diplomas legais inadequados e os discutisse na Assembleia Geral — mas, “quando o Império caiu, ainda não possuíam as Forças Armadas as leis penais atualizadas”7. Um oficial que participou diretamente do golpe republicano identificou no funcionamento da justiça castrense um dos mais fortes fatores de desgaste nas relações entre os militares e o Estado imperial: (...) a Justiça Militar, cujos processos devem ser simples, claros e retos, era entregue aos sofismas e ajeitamentos de uma hermenêutica sutil e às exigências de um nepotismo impudente, originando-se aí o abatimento do espírito militar que assistia sobressaltado a controvérsias incabidas e a aplicações especiosas das leis8. De fato, as normas e práticas da Justiça Militar brasileira espelhavam a linha de comando em que se inseriam, isto é, as singularidades da organização militar nacional. Já está consolidada na historiografia a importância dos processos militares na conformação das formações estatais, em geral, e das modernas, em particular9. A Inglaterra, no século XVII, e a Rússia, os Estados Unidos da América e a França, no século XVIII, são exemplos de sociedades cujos processos formadores ensejaram que os regulamentos militares antecedessem as primeiras constituições políticas ou as integrassem10. A exacerbada feição militar decorrente das guerras de Reconquista, ao mesmo tempo que explica a precocidade de Portugal em relação a esses países, aponta um importante tipo de influência sobre o processo de formação do Estado nacional brasileiro. Tributário da legislação lusitana, um dos primeiros diplomas legais baixados por d. João VI, mal chegado ao Brasil, foi o alvará que criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça (CSMJ) em 1o de abril de 1808. Sediado na cidade do Rio de Janeiro, o órgão dividia-se em Conselho Supremo Militar, com funções administrativas (requerimentos, cartas patentes, promoções, soldos, reformas, nomeações, lavratura de patentes e uso de insígnias, sobre as quais emitia parecer), e Conselho de Justiça, com funções judiciárias, julgando, em última instância, os processos criminais dos “réus sujeitos ao foro militar”, originários dos conselhos de guerra, que funcionavam como uma primeira instância judiciária. O CSMJ seguia as Ordenações Filipinas, os Artigos de Guerra do “Regulamento do Conde de Lippe” e a Provisão 359, pela qual, enquanto inexistisse lei específica para os crimes militares, seriam considerados como tais aqueles assim tipificados pelas leis militares e somente quando cometidos por militares11. A partir de 1830, o CSMJ se orientaria também pelo Código Criminal e pelo Código de Processo Criminal do Império (1832). Por meio do CSMJ, órgão a um só tempo administrativo e judicial, criavam-se condições para que a justiça castrense cumprisse um papel central na consolidação da função geral do aparelho militar durante a fase monárquica independente: manutenção da ordem político-social e da unidade territorial. O julgamento das práticas individuais dos militares, no exercício da função institucional das Forças Armadas ou não, ficava adstrito a instâncias corporativas. Embora não explicitado no Alvará de 1808 nem na Constituição de 1824, contavam os militares com foro especial, tanto em termos disciplinares quanto criminais. Por isso, a partir daí a definição de “crime militar” mobilizaria tanta energia de juristas e políticos ao longo da história. ARARIPE. Tristão de Alencar. Aspectos particulares da conjuntura. A Justiça Militar e os interesses da segurança nacional. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra. Departamento de Estudos, C – 79 – 61, 1961. p. 13-14. 8 Carta do tenente-coronel Jacques Ourique ao Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1889, transcrita em PORTO, Manuel Ernesto de Campos. Apontamentos para a história da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890. p. 959. 9 Ver, por exemplo: ENGELS, Friedrich. Anti-Dühring. 1878. Seção II; WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1999. v. 2, Capítulo IX; TILY, Charles. Coerção, capital e estados europeus, 1990-1992. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996. 10 FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964. p. 331. 11 BASTOS, Paulo César. Superior Tribunal Militar. 173 anos de história. Brasília: Superior Tribunal Militar, 1981. p. 21. 7 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 62 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos Diferentemente da noção de transgressão disciplinar — infração relacionada com o serviço, punida facultativamente em instância administrativa —, o crime — de modo geral, qualquer conduta que transgrida as prescrições do Código Penal, punida necessariamente pelo Estado através da justiça penal — pode ser punido com reclusão ou detenção e/ou multa. O crime militar, em sua definição mais genérica, é a conduta tipificada no Código Penal Militar. A crimes que só podem ser cometidos por militares, como a deserção e a insubordinação, costuma-se chamar de “propriamente” militares. “Impropriamente” ou “acidentalmente” militares são aqueles que, comuns em sua natureza, podem ser praticados por qualquer pessoa, civil ou militar, mas que, quando cometidos por militar em certas circunstâncias, são considerados militares, por causarem prejuízos à administração, à hierarquia ou à disciplina — por exemplo: homicídio, lesão corporal, furto, roubo, apropriação indébita, estelionato e receptação12. A definição do “crime impropriamente militar” é o caminho por onde passa a instrumentalização política da Justiça Militar. Trata-se de uma operação conceitual pautada por variáveis cuja percepção é extremamente plástica: “anormalidade da época ou do tempo em que são cometidos”13 é uma das mais ilustrativas circunstâncias apontadas para caracterizar essa categoria de crime. A Justiça Militar brasileira tem passado por alguns processos de transição político-institucional, adequando-se a regimes políticos e formações estatais de tipos variados. Alterações em sua base de referência doutrinária e sua estrutura organizacional têm se combinado com continuidades, num amálgama típico das formas como se têm dado as mudanças políticas em nossa sociedade. O Brasil monárquico não conheceu, a rigor, um direito penal militar, embora se tenham registrado várias tentativas parlamentares de sistematizar as normas e regulamentos em um código. Segundo um estudioso do problema: A pluralidade de tribunais e a multiplicidade de suas funções; a estreita subordinação da justiça ao comando militar; a inexistência de uma codificação de leis substantivas e adjetivas; a falta de um discrime nítido entre os delitos militares e comuns; e a defeituosa classificação das infrações à lei penal e à disciplina militar estavam a clamar por uma reforma orgânica e urgente. Arrastavam-se os processos em juízo e quase sempre terminavam por um ato de arbítrio e não por um ditame da justiça. A necessidade dessa reforma era não só uma aspiração comum nos círculos militares, como um fato trabalhado no parlamento e fora dele. Diversos escritores se ocuparam do assunto e numerosos parlamentares apresentaram projetos a respeito14. Durante o período, porém, não se operaram alterações importantes na base legal, na função e na estrutura do CSMJ. Diria mais tarde, já na República, um defensor da reforma da legislação da Justiça Militar: “Os Anais do Parlamento brasileiro, a partir de 1826, assinalam os patrióticos esforços que, infelizmente, só lograram enriquecer o nosso patrimônio jurídico com uma legislação de retalhos, sem sistematização e homogeneidade”15. Talvez refletindo o espírito civilista prevalecente durante o Império, a jurisdição militar ficou sob regulação das leis ordinárias16. Diversas iniciativas no sentido de fazer mudanças em sua estrutura es12 NEQUETE, Lenine. O Poder Judiciário no Brasil a partir da Independência. II — República. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2000. p. 34. 13 BANDEIRA, Esmeraldino O. T. Curso de direito penal militar. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1915. p. 13. 14 BANDEIRA, Esmeraldino O. T. Direito, justiça e processo militar. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1919. p. 187. 15 Exposição do deputado Cândido Mota na Câmara dos Deputados em 25 de agosto de 1911 apud BANDEIRA, Esmeraldino O. T. Direito, justiça e processo militar, op. cit. p. 188. 16 “A constituição do Império não continha disposições expressas no tocante à jurisdição militar, cuja existência apenas a lei ordinária assegurava.” BASTOS, Paulo César. Superior Tribunal Militar, op. cit. p. 29. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 63 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos tacionaram nas comissões do Parlamento17. Na condição de ministro da Guerra, Luís Alves de Lima e Silva, então conde de Caxias, por exemplo, adotou e sugeriu medidas nesse sentido. A Comissão de Exame da Legislação do Exército na Câmara dos Deputados analisou suas propostas, que chegaram a ser incorporadas aos anteprojetos de Código Penal e de Código do Processo encaminhados à Assembleia Geral em 1867. E lá permaneceriam por mais de vinte anos, só vindo a questão das leis penais militares a ser atacada, em termos práticos, na República18. Não é de estranhar, portanto, que os primeiros momentos da presença das Forças Armadas no governo republicano ficassem caracterizados pelo impacto da função política sobre as normas disciplinares. Derrubada a monarquia no Brasil em 15 de novembro de 1889, os novos ministros militares, desde logo, chamaram a atenção do Governo Provisório republicano (1889-1891) para o anacronismo da legislação judiciária militar19, principalmente no tocante à disciplina. Antes mesmo de se iniciar a reforma da legislação penal militar, foi baixado, no dia 16, decreto que aboliu os castigos corporais na Marinha e reduziu o tempo de serviço militar obrigatório. As duas medidas buscavam eliminar tradicionais focos de insatisfação entre os marinheiros. Podem ser entendidas, também, como uma tentativa de evitar que eles fossem manobrados por oficiais monarquistas e jogados contra a nova ordem política. O Governo Provisório tomou algumas iniciativas no sentido da elaboração de novos regulamentos disciplinares e criminais para a área militar, mas as disputas decorrentes do processo de reorganização política do Estado dificultaram a tarefa 20. A posição pública do governo apontava o problema como prioritário, porque entendido como um direito das “classes militares”, sofredoras disciplinadas durante a monarquia e fautoras gloriosas da “revolução de 15 de novembro”21. Em 14 de janeiro de 1890, o ministro da Guerra, tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, nomeou uma comissão para elaborar o Código Penal e de Processo Militar. Resultou daí o projeto do Código de Justiça Militar para o Exército Brasileiro, dividido em três partes: Código Criminal, Código de Processo Criminal e Código Disciplinar. Contudo, a substituição de Benjamin Constant pelo general Floriano Peixoto à frente do Ministério da Guerra, poucos meses depois, resultou na interrupção dos trabalhos da comissão do Exército22. Continuaram em vigor, portanto, no Exército, os códigos e regulamentos herdados do Império. Quanto à Marinha, a pressão de oficiais levou o governo a rever a abolição dos castigos físicos e a criar a Companhia Correcional (12 de abril de 1890). Considerava-se que “o castigo severo” era “uma necessidade reconhecida e reclamada por todos os que exercitam a autoridade sobre o marinheiro”. A nova unidade da Marinha se destinava a isolar e punir sumariamente marinheiros de “má conduta habitual” em casos que não exigissem a formação de conselho de guerra, primeira instância da Justiça Militar. As sanções previstas iam de “prisão e ferro na solitária, a pão e água”, a “chibatadas”. O objetivo era “corrigir” o praça no prazo de três meses, após o que ele retornaria à sua unidade de origem. Se resistisse a corrigir-se, sofreria “maior castigo que os combinados no presente regulamento”, a ser determinado de acordo com o “prudente arbítrio do comandante”, independentemente, portanto, das instâncias formais da Justiça Militar. Ainda em 1890, o governo decretou o Código Disciplinar da Armada (21 de junho), SOUZA, Adriana Barreto de. A Justiça Militar no Império. In: CASTRO, Celso; D’ARAÚJO, Maria Celina (Coord.). 200 anos de Justiça Militar. Rio de Janeiro: Cpdoc, 2007. p. 42-47. 18 ARARIPE, Tristão de Alencar. Aspectos particulares da conjuntura, op. cit. p. 13-14. 19 Ibidem. 20 LEMOS, Renato. A Justiça Militar na República. In: CASTRO, Celso et al. (Org.). 200 anos de Justiça Militar. Rio de Janeiro: Cpdoc/FGV, 2007. p. 76. 21 “Mensagem dirigida por Deodoro da Fonseca ao Congresso na primeira sessão dos trabalhos constituintes”, transcrita em: BONAVIDES Paulo; ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. 4. ed. Brasília: Ordem dos Advogados do Brasil, 2002. p. 645-654. 22 ARARIPE, Tristão de Alencar. Aspectos particulares da conjuntura, op. cit. p. 13-14. 17 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 64 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos aboliu a pena de galés e reduziu para trinta anos as penas perpétuas (20 de setembro), e instituiu o Código Penal da Armada (11 de outubro), que, no entanto, seguiria uma trajetória tortuosa, resultado das polêmicas que despertou23. Um dos traços mais nítidos do Governo Provisório foi a ânsia “codificadora”. Entretanto, mais do que elaborar códigos que representassem uma inovação republicana, tratava-se de dar um fecho à obra monárquica, constituindo, portanto, mais um traço de continuidade no processo de transição política. Quando sobreveio a República, estavam em andamento projeto de Código Civil e a reforma do Código Criminal de 1830. Foi dissolvida a comissão encarregada da feitura do Código Civil. (...) O mesmo, entretanto, não ocorreu em relação ao Código Penal, porquanto foi resolvido incumbir-se da sua elaboração em curto prazo o conselheiro Baptista Pereira (...)24. Como todo movimento contrarrevolucionário, o republicano, uma vez no poder, procurou valer-se dos poderes excepcionais que, na condição de ditadura, o Governo Provisório concentrava, para fazer da manutenção da ordem sua divisa principal. É o que evidenciam os seguintes extratos, em especial os grifados, da primeira proclamação republicana, assinada pelo general Deodoro da Fonseca e dirigida a seus concidadãos: Como resultado imediato desta revolução nacional, de caráter essencialmente patriótico, acaba de ser instituído um governo provisório, cuja principal missão é garantir com a ordem pública a liberdade e o direito do cidadão. (...) O Governo Provisório, simples agente temporário da soberania nacional, é o governo da paz, da liberdade, da fraternidade e da ordem. No uso das atribuições e faculdades extraordinárias de que se acha investido, para a defesa da integridade da pátria e da ordem pública, o governo provisório, por todos os meios a seu alcance, promete e garante a todos os habitantes do Brasil, nacionais e estrangeiros, a segurança da vida e da propriedade, o respeito aos direitos individuais e políticos, salvas, quanto a estes, as limitações exigidas pelo bem da pátria e pela legítima defesa do governo proclamado pelo povo, pelo Exército e pela Armada Nacional25. Antes mesmo de elaborada a nova constituição, o Governo Provisório baixou, por meio do Decreto n 847, de 11 de outubro de 1890, o Código Penal, cujas primeiras linhas deixavam claro não se referir a crimes cometidos por presidentes da República ou por militares. Por outro lado, o (...) se estendeu em detalhes, criminalizando uma multiplicidade de comportamentos. Classificava uma série de delitos como atentatórios à ordem social e política: as conspirações contra a República, os crimes de sedição e outros atos nocivos à segurança nacional26. Criminalizava os atos de insubordinação, proibia as reuniões clandestinas e as aglomerações de pessoas em lugares públicos e recintos fechados, quando classificados como suspeitos ou atentatórios à ordem pública e à segurança da República. Interditava a formação de sociedades secretas, podendo prender os cidadãos que delas participassem. Havia também punições aos que resistissem a mandato legal de autoridade competente ou que desacatassem as autoridades constituídas da República27. Reformado a partir de autorização concedida ao Ministério da Marinha por decreto de 14 de fevereiro de 1891, em 7 de março seria decretada sua versão definitiva. A primeira legislatura ordinária republicana, no entanto, o consideraria inconstitucional e, em 1893, o STF o declararia nulo. 24 MORAES, Evaristo de. Da monarquia para a república, 1870-1889. 2. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília. p. 144 apud ALVES, Paulo. A verdade da repressão. Práticas penais e outras estratégias na ordem republicana (1890-1921). São Paulo: Arte & Ciência; Unip, 1997. p. 32. 25 Apud ALVES, Paulo. A verdade da repressão, op. cit. p. 16. Grifo meu. 26 No texto do decreto, a expressão usada é “segurança interna” da República. 27 ALVES, Paulo. A verdade da repressão, op. cit. p. 19. 23 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 65 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos Paulo Alves observa que o Código Penal de 1890 constituía, no tocante à questão da ordem, uma evidente continuidade em relação à Monarquia: Comparando-se o Código Penal28 do Império com o da República, verifica-se, imediatamente, que os artigos deste referentes a insurreições, levantes, sedições, conspirações, são cópia servilíssima, transposição com ponto e vírgula do outro, trocando apenas o que era Império pelo que é República. Assim, o Império, nascido de uma insurreição, condenava a insurreição e a República, nascida de outra insurreição, condena ferozmente qualquer insurreição29. O inimigo da ordem, o foco potencial de insurreição, entretanto, não eram — com certeza, não prioritariamente — os defensores da monarquia. O campo monarquista — cujo estado de decaimento vinha se acentuando, pelo menos, desde 1868, o que ajuda a explicar a facilidade com que o golpe republicano foi vitorioso — encontrava-se mortalmente atingido pelo vírus da “aderite”. O adesismo desenfreado dos “republicanos de 16 de novembro” desqualificava, na prática, os monarquistas como um inimigo a ser levado a sério pelo governo republicano. O espectro da reação monarquista deu, contudo, ensejo a uma série de medidas preventivas de exceção por parte do Governo Provisório30. Para desestimular aventuras subversivas, em 23 de dezembro de 1889 foi baixada uma medida que ameaçava os indivíduos que conspirassem contra a República e seu governo com julgamento por uma comissão militar e punição por crime de sedição. Para executá-la, foi organizada a Comissão Mista Militar de Sindicâncias e Julgamentos, um tribunal tipicamente de exceção, inclusive porque criado por um governo que se regulava por uma Constituição provisória por ele mesmo baixada31. A Comissão não mirava apenas a oposição monarquista, nem pretendia conter somente a indisciplina militar, cuja dimensão política se ampliava. Desaparecido o inimigo comum monárquico, fator de unidade corporativa, conflitos no interior das Forças Armadas poderiam ter efeitos dissolventes sobre a ordem política. O temor de uma união de militares dissidentes com setores populares, como se esboçara no Motim do Vintém em 1881, certamente também esteve subjacente à política preventiva e repressiva do Governo Provisório32. O alvo efetivo eram classes e categorias sociais identificadas como “perigosas” para a ordem: Entre 1890 e 1927 (...), quase uma dezena de leis e decretos foram instaurados para efetivar o controle sobre os vadios, mendigos, desempregados e capoeiras, sem contar os onze artigos do Código Penal que esquadrinhavam esses delitos e impunham penas amargas àqueles que fossem contemplados nos dispositivos penais da Primeira República. Da mesma forma, o governo republicano consagrou outros seis decretos e leis estabelecendo o instituto repressivo da expulsão, deportação e desterro daqueles que eram considerados agitadores, desordeiros e inimigos da República. (...) O sistema penal abrangia de maneira efetiva a esfera das manifestações políticas e sociais, reprimindo as condutas consideradas antissociais que, não por acaso, eram o modo de ser de muitos grupos subalternos da sociedade, como os pobres, os desempregados, os vadios e os ativistas que atuavam junto ao movimento operário33. Código Criminal do Império, de 1830. OITICICA, José. Artigo em Spartacus, Rio de Janeiro, ano I, n. 16, 15 de novembro de 1919 apud ALVES, Paulo. A verdade da repressão, op. cit. p. 15. 30 LEMOS, Renato. Benjamin Constant. Vida e história. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. p. 461. 31 Sobre a atividade legislativa do Governo Provisório, ver LEAL, Aurelino. História constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1915. p. 201-204. 32 LEMOS, Renato. Benjamin Constant. Vida e história, op. cit. 33 ALVES, Paulo. A verdade da repressão, op. cit. p. 28 e 30. 28 29 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 66 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos Tratava-se, portanto, antes de tudo, de assegurar a ordem social de que o Estado republicano se constituía como garantidor, assim como o Estado monárquico o fizera. O quadro de disputas políticas que se seguiu à promulgação da carta constitucional republicana (24 de fevereiro de 1891) evidenciou a utilidade da Justiça Militar como instrumento de defesa do Estado, mas também do governo do momento. Assim, durante a presidência do, agora, marechal Floriano Peixoto (1891-94), fortalecer-se-ia progressivamente a ideia de militarizar o enquadramento penal dos crimes políticos, perspectiva que se tornaria oficial sob regime democrático, em 1935, e durante a ditadura instituída no Brasil a partir de 1964. Trata-se de uma operação jurídico-política de conversão de atos políticos em crimes militares ou de deslocamento daqueles para a jurisdição castrense34. A criação do Supremo Tribunal Militar (STM) Em dezembro de 1889, o Governo Provisório deu início aos preparativos para a Assembleia Nacional Constituinte. Por decreto do dia 3, nomeou uma comissão especial — Comissão de Juristas — para elaborar o projeto de Constituição que serviria de ponto de partida para os trabalhos dos futuros congressistas. A Justiça Militar não foi objeto do projeto final da comissão. Parece ter prevalecido uma concepção de crime militar que privilegiava a condição do agente, e não o bem tutelado. Isso explicaria por que a definição do foro para julgamento dos crimes militares foi definida na “Declaração de direitos” do projeto constitucional. Dizia o artigo 100 desse título: “O foro é comum, respeitadas as restrições desta Constituição e as originadas da lei militar”. Quanto a esta, dizia o artigo 113 do título “Disposições gerais”: “O Congresso, por lei especial, fará revisão, quanto antes, das atuais leis militares e de seu respectivo processo”. A formulação genérica expressava, segundo Wilma Peres Costa, “o pensamento bacharelesco em relação ao papel das Forças Armadas, dada a liberdade dos trabalhos da comissão e a ausência de representação militar em seu interior”35. Os dois artigos mencionados foram, porém, suprimidos pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que, por decisão do Governo Provisório, reviu e modificou muitas partes do projeto que foi apresentado à Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 15 de novembro de 1890. O projeto do Governo Provisório foi, portanto, ainda mais omisso do que o da Comissão de Juristas em relação à Justiça Militar, que permanecia um assunto restrito à linha de comando. Ainda assim, a Mensagem dirigida por Deodoro da Fonseca ao Congresso na primeira sessão dos trabalhos constituintes36 apontava o tema como um dos pontos em que a República deveria se distinguir da ordem monárquica. Tratava-se, antes de tudo, de fazer as “reparações a que as classes militares tinham incontestável direito”, porque a Armada e o Exército teriam sido as duas “classes” que mais haviam “sofrido sem se rebelar” durante o Império, e a elas cabia “a glória de ter efetuado a revolução de 15 de novembro”. O momento político era de reforma de todo o “organismo judiciário”, já tendo sido instituído o Código Penal e encomenA respeito, ver LEMOS, Renato. Justiça Militar e ordem republicana no Brasil: da linha de comando à defesa do Estado (1889-1895), op. cit. 35 COSTA, Wilma Peres. Os militares e a primeira constituição republicana. In: MORAES, João Quartim de et al. A tutela militar. São Paulo: Vértice, 1987. p. 33. O texto transcreve e analisa artigos do projeto da Comissão de Juristas diretamente relacionados a assuntos militares. Ernesto Senna transcreve outros artigos do projeto: SENNA, Ernesto. Deodoro: subsídios para a história. 2. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1981. O texto produzido pela Comissão de Juristas e as emendas de Rui Barbosa estão em BARBOSA, Rui. Obras completas. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1946. V. XVII (1890), Tomo I, A Constituição de 1891. É transcrito, ainda, em LYRA, Augusto Tavares de. Organização política e administrativa do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941. 36 Transcrita em BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil, op. cit. p. 645-654. 34 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 67 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos dado um projeto de Código Civil. Cabia, então, reformular também as normas que regulavam a vida das “classes militares”, porque a “preocupação do antigo regime foi sempre a de trazê-las jungidas à ignorância, reduzi-las a instrumentos passivos, oprimi-las pelo sistema bárbaro do terror, submetendo o soldado, revel ao dever, a um sistema penal tirânico”. Era, pois, tarefa prioritária do governo republicano “providenciar para que o Código Militar fosse organizado, tendo em vista, principalmente, a justiça, que não pode ser para o soldado a tortura ou a degradação social”37. A comissão formada dentro da Constituinte para examinar e dar parecer sobre o projeto do Governo Provisório — Comissão dos 21 —, composta por representantes de todos os estados e do Distrito Federal, parece ter seguido a orientação do marechal. Tanto é que aprovou duas emendas relativas ao julgamento de crimes militares. A primeira dizia: “Os militares de terra e mar terão foro especial, constituído por membros da sua classe, nos crimes militares”. Pela outra, a revisão das sentenças atribuídas em primeira instância nos casos de crimes militares seria feita em um tribunal a ser criado de acordo com emenda substitutiva à da Comissão dos 21 no tocante às “Disposições gerais”, que estatuía: Haverá um Supremo Tribunal Militar com as seguintes atribuições: 1o Julgar em última instância os crimes de natureza militar, não lhe sendo lícito, em caso algum, agravar a pena. 2o Emitir parecer sobre assuntos que forem submetidos ao seu exame, não podendo as suas decisões ter execução sem o “Cumpra-se” do presidente da República. § 1o Este tribunal compor-se-á de doze membros38 com o título de vogais, compreendidos neste número quatro jurisconsultos de notável saber, todos nomeados pelo presidente da República e sujeita a nomeação à aprovação do Senado. § 2o Os vogais militares serão oficiais-generais do Exército e da Armada, efetivos ou reformados, em igualdade de proporção entre as duas classes, e tanto estes quanto os civis só perderão o lugar por efeito de sentença. § 3o Fica extinta a categoria de conselheiros de Guerra, salvos os direitos adquiridos. § 4o Em regulamento especial, sujeito à aprovação do Congresso, o governo estabelecerá o modo como deverá este Tribunal funcionar, conferindo-lhe, dentro dos limites da lei, outras atribuições claramente definidas. Ficava, portanto, incluída na jurisdição do futuro STM a revisão de penas em processos criminais militares. No plenário, houve debate em torno dessa questão, sendo aprovada emenda 39 que estabelecia o foro especial militar em duas instâncias, mas não especificava as competências da segunda: Observe-se que, apesar de criticar a legislação penal militar, Deodoro, respondendo a uma saudação feita por um congressista e buscando afirmar as vantagens de sua formação militar para o exercício dos cargos de chefe do Governo Provisório e provável futuro presidente constitucional, buscou amparo nos códigos que acabara de negar: “Educado na aritmética positiva do Conde de Lippe, quer como soldado quer como homem do governo, jamais desconheci a necessidade de respeitar a lei, o direito e a justiça, e, qualquer que seja de ora em diante a minha posição, hei de manter e cumprir a Constituição dos Estados Unidos do Brasil”. Ibidem. 38 Debateu-se a composição do novo tribunal. Emenda subscrita por destacados oficiais parlamentares, como José Simeão, José de Almeida Barreto e Custódio de Melo, propôs que o integrassem doze membros militares, como acontecia no Conselho Supremo Militar e de Justiça, e “quatro desembargadores de notável saber, todos nomeados pelo presidente da República, sujeita a nomeação à aprovação do Senado”. Já a subemenda à emenda aditiva da comissão, apresentada pelo militar e deputado — que, por dois meses, presidira o estado do Piauí em 1890 e seria presidente, depois, do estado de Alagoas (1892-94) — Gabino Besouro, propunha que os membros militares fossem quinze, e os “jurisconsultos”, três. 39 O autor da emenda foi Manoel Prisciliano de Oliveira Valadão, tenente-coronel e deputado por Sergipe, secundado por Gabino Besouro. Os Anais da Assembleia Nacional Constituinte registram, também, emenda ao mesmo artigo, de autoria do deputado Retumba, não aprovada, em que se substituía a expressão “crimes militares” por “delitos militares”. 37 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 68 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos Art. 77 — Os militares de terra e mar terão foro especial nos delitos militares. § 1o Esse foro compor-se-á de um Supremo Tribunal Militar, cujos membros serão vitalícios, e dos conselhos necessários para a formação da culpa e julgamento dos crimes. § 2o A organização e atribuições do Supremo Tribunal Militar serão reguladas por lei. O primeiro-tenente, e deputado pela Paraíba, João da Silva Retumba procurou salvar o sentido da redação anterior. Entendia que nela o STM era tratado como matéria constitucional, ao contrário do que se passava no “regime decaído”, que apenas tolerara o Conselho Supremo Militar e de Justiça. O STM deveria equiparar-se ao Supremo Tribunal Federal (STF): “que julgue na parte militar, como este na parte civil”. Por isso, lhe parecia que, “criados, na Constituição, tribunais superiores, um civil e outro militar, ambos devem, somente, ocupar-se de assuntos que lhe disserem respeito”. A regra se aplicaria também à função revisional. Se era facultado ao STF proceder à revisão de processos findos, a mesma competência deveria ser atribuída ao STM, em se tratando de processos militares: “não só a boa lógica isso aconselha, como, principalmente, haverá uniformidade na lei”. Ficariam, assim, “ambos os tribunais, civil e militar, com poderes, conferidos pela Constituição, para rever processos, podendo em qualquer tempo, e somente em benefício dos condenados, reformar, ou confirmar, as sentenças neles lavradas”. Prevaleceu, entretanto, o estabelecido no projeto do Governo Provisório, pelo qual os processos findos, em matéria criminal, inclusive os militares, “poderiam” ser revistos no STF40. Embora mantida fora do Poder Judiciário, a Justiça Militar foi a única justiça especializada prevista na primeira Constituição republicana41. Como foi entendida do ângulo de quem cometia o crime, integrou a “Declaração de direitos”. Entretanto, alguns constituintes a trataram como uma questão de Estado, aproximando-a da função atribuída ao Judiciário civil, encabeçado pelo STF. Essa perspectiva se fortaleceria graças à determinação constitucional de que a regulamentação das atividades do Supremo Tribunal Militar se fizesse por iniciativa do Executivo, embora dependendo da aprovação do Congresso. A Justiça Militar e a luta política sob Floriano Peixoto O papel da Justiça Militar durante o mandato presidencial de Floriano Peixoto (23/11/1891 — 15/11/1894) resultou da disputa pela direção estatal entre frações do bloco que se tornou dominante com a ruptura política de novembro de 1889. As linhas de força do regime político democrático e da organização estatal republicano-democrática se haviam definido no período 1888-1891. Com a abolição da escravidão, operou-se uma transformação nas relações de produção e no direito que potencializou a modernização capitalista42 e não era incompatível com a organização monárquica. A primeira Constituição republicana, mais do que formalizar o fim da monarquia, estabeleceu um novo pacto de poder, naturalmente, entre as frações das classes dominantes e as correntes políticas aliadas. O governo de Floriano, assim como a fase constitucional do presidente Deodoro da Fonseca (fevereiro a novembro de 1891) constituíram um momento de ajuste das condições políticas estaduais a esse pacto, bem como de definição das bases hierárquicas em que a federação seria praticada no Brasil até 1930. A articulação entre esses dois pontos de ruptura — no plano das relações de produção e do direito e do formato do Estado — constitui o terreno em que proliferaram e se enfrentaram iniciativas políticas A emenda sobre a revisão dos processos militares foi aceita integralmente na primeira discussão, mas, “na redação para a segunda discussão, foi suprimida, sem qualquer explicação, a última parte, ficando a competência com o Supremo Tribunal Federal e não com o Supremo Tribunal Militar (...)”. ROURE, Agenor de. A Constituinte republicana. 2. ed. Brasília: Senado Federal; Editora da Universidade de Brasília, 1979. v. 2. 41 NEQUETE, Lenine Nequete. O Poder Judiciário no Brasil a partir da Independência, op. cit. p. 34. 42 A propósito, ver SAES, Décio. A formação do Estado burguês no Brasil (1888-1891). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 40 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 69 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos mais diretamente ligadas às condições objetivas de existência das classes e categorias sociais do que as disposições constitucionais, restritas ao campo formal. Deste ponto de vista, a Justiça Militar cumpriu um papel determinado por sua condição de instituição estatal, da mesma maneira, em termos gerais, que qualquer instituição de igual natureza. Mas, cumpriu esse papel de maneira específica na medida da sua função disciplinar e repressora, especialmente propícia a uma instrumentalização por parte do Executivo, já que a Constituição de 1891 a definiu tal como a monarquia, isto é, como parte da organização militar43. Estando a sociedade brasileira, desde fevereiro de 1891, já regida pela primeira Constituição republicana, os problemas ligados às relações militares deflagraram tensões no relacionamento entre os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. Após a tentativa de golpe e consequente renúncia do presidente Deodoro da Fonseca em novembro de 1891, partidários seus promoveram rebeliões militares no mês seguinte, articulando-se a movimentos de protestos civis nas ruas e no Congresso contra a efetivação do vice, marechal Floriano Peixoto, na presidência da República. Em janeiro de 1892, Manuel de Campos Sales, no Senado, e Inácio Serzedelo Correia, na Câmara, conseguiram o fim das sessões do Congresso para que o governo “pudesse agir sozinho, sem embaraços parlamentares e na plenitude de suas prerrogativas, tanto em bem da manutenção da ordem, como na repressão aos elementos perturbadores”44. Estava apresentada a senha para o estabelecimento de situações de exceção que permitiriam ao Executivo instrumentalizar politicamente todos os recursos jurídicos do Estado. Em abril, treze generais que, por meio de um manifesto, pressionaram politicamente Floriano Peixoto foram demitidos de suas comissões e reformados administrativamente. Em seguida, foi decretado o estado de sítio para o Distrito Federal, ficando suspensas as garantias constitucionais por 72 horas. Dois dias depois, decreto presidencial determinou a prisão de militares e civis, muitos dos quais foram desterrados para áreas distantes no Norte do país. Pedido de habeas corpus em favor dos presos foi negado pelo STF por um voto, resultado atribuído a ameaças que Floriano teria feito aos juízes. Quando, em 1893, o STF declarou a nulidade do Código Penal da Armada, surgiram no Congresso acusações de crime de abuso de autoridade. E Floriano Peixoto, em represália, passou a obstar o funcionamento do tribunal, deixando, por meses, de preencher as vagas que se abriam e recusando-se a empossar o presidente eleito pela casa, função que lhe cabia por determinação constitucional45. As tensões entre representantes dos poderes se aguçaram com a Revolução Federalista46, deflagrada em fevereiro de 1893. No que diz respeito à Justiça Militar, colocou-se em questão o foro militar pela primeira vez na República, em duas situações distintas, mas ambas de natureza política. A primeira, em 25 de julho, referiu-se ao enquadramento do almirante Eduardo Wandenkolk47, ex-ministro da Marinha, então senador e um dos líderes da revolta. O que prevaleceria na definição da instância adequada para julgá-lo: a condição de parlamentar, com direito a foro civil, ou a de militar, que o enquadrava no Código Penal da Armada? A segunda situação foi a tentativa de também enquadrar, na legislação penal militar, civis presos durante o movimento e reclusos em unidades militares. Ainda no rastro da revolta de 1893, outras questões relativas à aplicação do Código foram levantadas. Uma delas lembrava que sua origem era uma autorização concedida pelo Governo Provisório, ditatorial, utilizada indevidamente já no período constitucional 48 — como já foi mencionado, o Senado acabaria por decidir pela sua inconsApenas com a Constituição de 1934 ela se deslocaria para o âmbito do Judiciário. SAES, Décio. A formação do Estado burguês no Brasil (1888-1891), op. cit. p. 70. 45 RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. v. 1, p. 3. 46 Guerra civil que conflagraria o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até agosto de 1895, em oposição ao governador gaúcho Júlio de Castilhos e ao presidente Floriano Peixoto, que o apoiava. 47 Ver RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal, op. cit. 48 Acórdão para o pedido de habeas corpus no 410, de 16 de agosto de 1893, em favor de Mário Aurélio da Silveira, transcrito 43 44 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 70 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos titucionalidade e o STF, pela sua nulidade, ainda em 1893. Outra remetia ao artigo 60 da Constituição, que determinava o julgamento de crimes políticos por juízes e tribunais federais civis e, como a Revolta se enquadrava nesse caso, não haveria por que julgar os envolvidos no foro militar49. Ao afirmar, nessas e outras situações que se seguiriam, a adequação do foro civil para crimes políticos, em consonância com a tradição liberal que animava seus membros, o STF entrou em rota de colisão com o Executivo. A regulamentação do estado de sítio foi uma alternativa apresentada no Congresso, mas, segundo o senador que a formulou, bloqueada por partidários do governo que entendiam ser a medida insuficiente e necessário o estabelecimento de tribunais de exceção50. Talvez indo nesta direção, o governo de Floriano Peixoto tentou subordinar a estrutura da Justiça Militar por meio de decretos de exceção para se fortalecer em face dos movimentos ameaçadores da ordem. Em 18 de julho de 1893, finalmente, foi criado o STM, com as mesmas competências consultiva e judiciária do Conselho Supremo Militar e de Justiça, distinguindo-se dele, porém, no tocante à presidência, que deixava de ser ocupada pelo chefe do Executivo, passando a ser função eletiva entre os membros da corte. O STM nasceu, portanto, no olho do furacão dos primeiros anos republicanos. Diante da Revolta da Armada (6/9/1893)51, o governo convocou os oficiais da Marinha e considerou desertores cerca de 305 deles52. No dia 10 de setembro, foi decretado o estado de sítio para a Capital Federal e Niterói (RJ). Em seguida, o governo baixou dois decretos, tipicamente de exceção, que indicam a militarização da luta política pela via da identificação entre defesa da ordem interna e defesa do Estado. O Decreto no 1.681 (28/2/1894) declarou sujeitos à jurisdição militar os crimes que se relacionassem à rebelião em curso, disposição ampliada em 5 de março pelo Decreto no 1685. Tais medidas republicanas reproduziam o espírito de similares monarquistas adotadas em situação análoga — o Decreto no 61 e o Regulamento no 23, ambos de 24 de outubro de 1838, que estabeleceram, respectivamente, a identificação do “estado de rebelião” ao “estado de guerra” para efeitos penais e o entendimento de que as leis específicas para tempo de guerra eram aplicáveis nos lugares que se achassem em “estado de rebelião”. Constituía-se, assim, a Justiça Militar, elemento da organização corporativa, em instrumento de defesa do Estado, que o chefe do Executivo e suas bases de apoio militares e civis, no Congresso e fora dele, entendiam estar sendo ameaçado. A luta política durante o governo de Floriano Peixoto fez com que a consolidação da noção de crime militar se tornasse uma das questões centrais da elaboração jurídica e parlamentar da época. Até então, prevalecera a ideia de que a jurisdição militar só se aplicaria a civis em tempo de guerra e em crimes de espionagem, tentativa de sedução de praças para que desertassem ou se rebelassem contra seus superiores hierárquicos ou o governo, ataque a sentinelas e entrada em fortificações por meios ilícitos53. Em um primeiro momento, os legisladores republicanos redefiniram essas infrações como comuns, incluindo-as no Código Penal. O Decreto no 848, promulgado no mesmo dia que o do Código Penal, reforçou a nova classificação. O Código Penal da Armada, nas duas versões — de 1890 e 1891 —, estendeu o foro militar a civis em tempo de paz. Esmeraldino Bandeira observa que este código, “para sujeitar a seus dispositivos e, portanto, ao foro militar, os simples paisanos, prescindiu de uma condição primacial — em RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal, op. cit. p. 161-164. 49 Acórdão para o pedido de habeas corpus no 771, de 8 de maio de 1895, em favor do tenente-coronel José Facundo da Silva Tavares transcrito em RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal, op. cit. p. 161-164. 50 SALES, Campos. Da propaganda à presidência. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1983. p. 63. 51 Levante da esquadra sediada na baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, em oposição a Floriano Peixoto, que se estenderia a março de 1894 sob a chefia, inicialmente, do almirante Custódio de Melo e, depois, do almirante Luís Felipe Saldanha da Gama. 52 CARONE, Edgard. A República Velha (evolução política). São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1971. p. 109. O autor menciona a recusa de oficiais da ativa a comandar a esquadra governista contra os revoltosos. Ibidem, p. 111. 53 BANDEIRA, Esmeraldino O. T. Curso de direito penal militar, op. cit. p. 40. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 71 A Justiça Militar e a implantação da ordem republicana no Brasil Renato Luís do Couto Neto e Lemos o estado de guerra”54. Entretanto, contrariando o governo, a sentença no 410 do STF (16/8/1894) determinou que civis acusados de crimes de sedução de praças para a deserção ou para se levantarem contra o governo só poderiam ser processados no foro militar quando em estado de guerra externa. Em seguida, já no final do mandato de Floriano Peixoto, a Lei no 221 (20/11/1894)55 classificou como políticos esses crimes e determinou seu julgamento em tribunal federal civil. Em um período ainda de regulamentação das determinações gerais da Constituição recém-promulgada, a definição do grau de autonomia da Justiça Militar também constituía uma questão de natureza política. A Lei no 221 estabeleceu que o STF teria poder de revisão das sentenças criminais proferidas pelo STM. Esse recurso não fora previsto pela Constituição nem pelo Código Penal da Armada e significava importante mecanismo de controle civil sobre a Justiça Militar. As medidas de predomínio civil sobre a justiça castrense seriam, contudo, contrabalançadas, já no governo de Prudente de Morais (1894-98) — ironicamente, um civil —, pelo Regulamento Processual e Criminal Militar (RPCM), expedido pelo STM em 16 de julho de 1895, com base em autorização dada pelo decreto de criação do próprio tribunal. Concebido para vigorar até que a matéria viesse a ser regulada por lei, o RCPM vigeria até 1920. Vinte e cinco anos de funcionamento ilegal, diria Rui Barbosa ainda em 1905, quando defendia acusados de participação na Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro no ano anterior: A Constituição declarou que o direito processual é assunto legislativo, a Constituição o encarregou ao Congresso. Entretanto, o regulamento de 16 de julho de 1895 abrange o direito processual militar no seu todo, organizando os tribunais, criando a polícia judicial, precisando as competências, dando a forma ao processo, fixando os casos de prisão, instituindo as condições das sentenças, taxando-lhes os recursos, e pautando-lhes a execução. É, portanto, indubitavelmente, sob o falso nome de regulamento, a lei do processo criminal, para as forças de mar e terra. Logo, só o Congresso a podia fazer. Logo, não a podia fazer um tribunal. Logo, feita pelo Supremo Tribunal Militar, é vã, írrita, nenhuma: não vale, não obriga, não existe. (...) Logo, os juízes, que funcionam hoje no foro militar, não são juízes. Logo, os processos, que hoje correm pela justiça militar, não são processos. Logo, as sentenças, que ora se pronunciam nos tribunais militares, não são sentenças. Os réus do conflito de 14 de novembro, por consequência, não estão sendo julgados. Vexados, sim, coagidos, tiranizados56. A acusação do veterano liberal, abstraída a sua adesão à mitologia jurídica que envolve a ideia de julgamento, traduzia uma tendência que acabaria por se concretizar, com picos de incidência durante as ditaduras pós-1930: o envolvimento da Justiça Militar por uma trama de articulações políticas que a instrumentaliza. Ainda assim, não há por que concordar com Rui totalmente. Mesmo nessas circunstâncias, há juízes, há processos, há sentenças, há julgamento, sim. O que muda é o papel do mecanismo judiciário nas relações de poder. Ibidem, p. 43. Ibidem, p. 40. 56 Senado Federal, sessão em 5 de agosto de 1905. Transcrito em: FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA (Org.; sel.). Pensamento e ação de Rui Barbosa. Brasília (DF): Fundação Casa de Rui Barbosa; Senado Federal, 1999. p. 267. Grifos meus. 54 55 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 60-72. 72 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822)* Denise Aparecida Soares de Moura Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” São Paulo, SP, Brasil [email protected] RESUMO Este artigo apresenta conclusões de uma pesquisa sobre a produção da aguardente em engenhos e sítios de uma freguesia da cidade de São Paulo, dentro do panorama mais amplo do comércio desse produto no Império português entre 1765 e 1822. Para tanto foram utilizados os Maços de População da Capital, especialmente do ano de 1802, e os mapas de importação e exportação da vila de Santos produzidos por sua alfândega para a Real Junta de Comércio, no Rio de Janeiro. Palavras-chave: aguardente; comércio colonial; senhores de engenho; produtor rural; freguesias. ABSTRACT This article presents the conclusions of a research about the production and trade of liquor (the Brazilian sugarcane alcohol) in rural estates of a parish of the city of São Paulo, within the context of this product’s trade in the Portuguese Empire at large between 1765 and 1822. The research was based on the Maços de População da Capital, a population census for the city of São Paulo, especially the 1802 issue, and the import-export maps produced by Customs at the port of the village of Santos for the Real Junta de Comércio [Royal Chamber of Commerce] in Rio de Janeiro. Keywords: Brazilian liquor; colonial trade; sugar mill owners; rural production; colonial parishes. * Trabalho financiado por auxílios à pesquisa concedidos pela Fapesp e pelo CNPq. Artigo recebido em 2 de dezembro de 2011 e aceito em 13 de março de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 73 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura A cidade de São Paulo, capital da capitania de mesmo nome, na primeira metade do século XIX possuía freguesias rurais que produziam cana-de-açúcar. Essa produção, contudo, tinha como alvo a fabricação de aguardente, que tanto atendia a demanda do mercado consumidor citadino, como escoava para o litoral, via Caminho do Mar, até a vila de Santos. Na costa da capitania de São Paulo essa produção de aguardente era redistribuída no continente, via comércio de cabotagem, ou seguia para Portugal. O produto, portanto, complementava a demanda do mercado externo e integrava freguesias rurais situadas em cidades serra acima e no sertão do Império português do período. Recentemente, um periódico foi dedicado totalmente ao assunto da produção e comércio da aguardente, o que demonstra sua relevância1. Neste texto são apresentadas conclusões alcançadas em uma pesquisa sobre as unidades produtivas de uma freguesia rural da cidade de São Paulo: a freguesia do Ó. Para tanto, foi utilizada uma documentação digitalizada e parcialmente disponível na internet, no site do Arquivo do Estado de São Paulo2, intitulada Maços de População, um tipo de censo que fornece informações mais detalhadas de cada domicílio, especialmente a partir de 1802. Essa fonte foi escolhida para o levantamento de dados que fundamentam as conclusões ora apresentadas devido a sua capacidade em fornecer informações que permitem em grande medida conceituar a produção da aguardente, em especial, mas também os agentes produtores destas freguesias rurais. O governador da capitania de São Paulo, d. Luis Antonio de Sousa Botelho Mourão (1765-1775), implantou o levantamento de dados de sua população como parte de um programa mais amplo da Coroa portuguesa de revitalização do controle da mesma capitania, que desde 1748 estava subordinada ao Rio de Janeiro. Esse levantamento de informações sobre a população também teve o objetivo de utilizá-la na formação de quadros militares para a manutenção da soberania do Império em toda a parte centro-sul do continente3. Mas foi com Antonio Manuel de Melo Castro e Mendonça (1797-1802) que os registros de população e produção da capitania alcançaram maior rigor. Em seu governo também houve uma preocupação maior em racionalizar e profissionalizar o levantamento de dados4. Esse não teria sido um dos motivos que levaram este governador a sofrer tanta oposição na vila de Santos e na cidade de São Paulo? O fato é que o pensamento mais burocrático desse governador favoreceu os pesquisadores atuais no sentido de terem uma fonte para o início do século XIX com características bem diferentes de como ela era produzida no século XVIII. Ou seja, além de nome, idade, estado civil, número de escravos, filhos, agregados, ela passava a contar com definição de ocupações, quantidade e tipo de produções, notificação de existência de alguma alteração em dado fogo, como nascimento, morte ou venda de algum escravo, nacionalidade de livres e escravos, chegada de um novo agregado e deslocamentos do registrado dentro de outras partes do Império. Essa fonte, portanto, viabiliza a formação de um banco de dados com informações sobre a população e a produção das freguesias rurais de São Paulo, que podem nortear a pesquisa segura em conjuntos documentais mais informativos, como os registros paroquiais, que ampliam os recursos empíricos para a conceituação das sociedades coloniais de antigo regime destas freguesias5. Cf. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, v. 9, issue 4, 2010. Disponível em: <www.arquivodoestado.sp.gov.br>. 3 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775). 2. ed. São Paulo: Alameda, 2007. 4 PETRONE, Maria Theresa Schorer. A lavoura canavieira em São Paulo. Expansão e declínio (1765-1888). São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968. p. 137-138. 5 Esta sugestão de pesquisa surgiu inspirada na leitura de instigante artigo: FRAGOSO, João. Efigênia Angola, Francisca Muniz forra parda, seus parceiros e senhores: freguesias rurais do Rio de Janeiro, século XVIII. Uma contribuição metodológica para a história colonial. Topoi, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 74-106, jul./dez. 2010. 1 2 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 74 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Nas atas das vereanças e nos papéis oficiais diversos produzidos pela Câmara da cidade de São Paulo na segunda metade do século XVIII e nos mapas de importação e exportação do porto de Santos, localizados no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, foram levantados dados posteriormente organizados e analisados qualitativa e quantitativamente. Eles que levam à conclusão de que a fabricação da aguardente em freguesias rurais da cidade de São Paulo, como a da Freguesia do Ó, atendia uma demanda pelo produto na parte sul do continente da América portuguesa, estendendo-se até para os domínios hispânicos e para a Europa. Com isto, as conclusões desta pesquisa concordam com certa linha investigativa que há tempos vem demonstrando o caráter diversificado dos circuitos mercantis das várias áreas da América portuguesa e a formação de interesses específicos, de acordo com as potencialidades econômico-financeiras de cada região6. Os dados levantados e sistematizados por esta pesquisa indicam que a cidade de São Paulo não foi um mero entreposto da cana produzida nos municípios de Sorocaba, Piracicaba, Mogi Guaçu e Jundiaí, o tradicional quadrilátero do açúcar7. A cidade também foi uma área formada por freguesias rurais produtivas, movimentadas pelo pequeno negócio das fábricas de aguardente, integradas a circuitos mercantis mais distantes, na costa da capitania, do continente e marítimo. Com isto, as conclusões desta pesquisa combinam ainda com a recente historiografia sobre a cidade e a sociedade de São Paulo, que vem reforçando o caráter dinâmico e diversificado de sua economia e o papel integrador e atuante de seus negociantes na região centro-sudeste-sul do Brasil e no Império português8. A aguardente da cana foi um dos principais componentes formadores do sistema atlântico9. Na segunda metade do século XVIII esse produto entrou na pauta das preocupações modernizadoras do Império português. Letrados como João Pereira Manso, naturalista e professor de gramática, foram patrocinados pela Coroa para escrever um método de ensino do transporte da aguardente do Brasil para Portugal10. Nas freguesias das cidades e vilas costeiras, serra acima e nos sertões, lavradores se deFRAGOSO, João Luís R. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 1998; OSÓRIO, Helen. O Império português: no sul da América — estancieiros, lavradores e comerciantes. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Famílias e negócios: a formação da comunidade mercantil carioca na primeira metade do setecentos. In: FRAGOSO, João Luis R. et al. Conquistadores e negociantes: histórias de elites no Antigo Regime nos trópicos. América Lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 225-266. 7 PETRONE, Maria Teresa Schorer. A lavoura canavieira em São Paulo, op. cit. p. 41. 8 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Movimentos de população no século XVII. Revista do Instituto de Estudos brasileiros, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 54-111, 1969; MONTEIRO, John. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994; DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995; NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote. Mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, 1600-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2001; METCALF, Alida C. Family and frontier in colonial Brazil. Santana de Parnaíba, 1580-1822. Berkeley and Los Angeles, Califórnia: University of California Press, 1992; KUZNESOF, Elizabeth Anne. Household economy and urban development. São Paulo, 1765 a 1836. Berkeley: University of California, 1976; BLAJ, Ilana. A trama das tensões: o processo de mercantilização de São Paulo colonial (1681-1721). São Paulo: Humanitas; FFLCH/USP; Fapesp, 2002; MARCÍLIO, Maria Luiza. Crescimento demográfico e evolução agrária paulista, 1700-1836. São Paulo: Hucitec; Edusp, 2000; MOURA, Denise A. Soares. Sociedade movediça: economia, cultura e relações sociais em São Paulo. São Paulo: Unesp, 2006; ARAÚJO, Maria Lúcia Viveiros. Os caminhos das riquezas dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos. São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2006; BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo (1711-1765). São Paulo: Alameda, 2010. 9 ALENCASTRO, Luiz Filipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico sul, séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000; BAILYN, Bernard. Atlantic history: concept and contours. Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 2005; RUSSELL-WOOD, A. J. R. Sulcando os mares: um historiador do Império português enfrenta a “Atlantic History”. História, Franca, v. 28, n. 1, p 17-70, jul./dez. 2009. 10 MANSO, João Pereira. Memória sobre o methodo econômico de transportar para Portugal a aguardente do Brazil com grande proveito dos fabricantes e comerciantes. Lisboa: Na officina de Thadeo Simão Ferreira, 1768. 6 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 75 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura dicavam à sua produção. O caráter estratégico desse produto no tráfico de escravos na costa da América portuguesa até os portos platinos de Montevidéu e Buenos Aires vem sendo estudado11. A aguardente de cana foi também uma moeda de troca local e transatlântica em partes do Império português e hispânico, em especial no comércio negreiro com regiões da África. Na América portuguesa, o Rio de Janeiro, que controlava o tráfico de escravos angolano, foi um dos mais importantes produtores e distribuidores de jeribita ou aguardente. O produto era consumido nas tabernas e usado para pagamento de tropas e milícia12. Apesar da importância da aguardente na formação da civilização do Atlântico, no Brasil, o foco das pesquisas ainda recai sobre a indústria da cana-de-açúcar. A aguardente, um derivado desse produto com valor de venda inferior, recebe o tratamento de um subproduto muitas vezes apenas mencionado na historiografia13. A investigação histórica sobre a produção e o comércio da aguardente num período longo, como o que se estende de 1765 a 1822, esbarra em dificuldades impostas pela ausência de estudos específicos. Há também algumas limitações impostas pelas fontes primárias, como a irregularidade na quantificação da produção e circulação desse produto no mercado interno e nas exportações. Certamente que os números não oferecem um quadro preciso, mas são indicadores interessantes para a formulação de hipóteses e conclusões14. Um produto entre demandas de mercado Nos Impérios ibéricos, as cidades coloniais, que funcionaram como capitais de capitania ou província, também foram áreas produtivas. A cidade de São Paulo, situada no centro-sul da América portuguesa, tinha essa condição, que muito faz lembrar a região bonarense15. São Paulo surgiu como um colégio implantado pelos jesuítas em 1554 numa área que distava algumas léguas do litoral. Uma íngreme serra, chamada Serra do Mar, separava a cidade da costa. Em 1560, o agrupamento em torno do colégio foi elevado a vila, através da instalação da Câmara Municipal. Geograficamente, a vila, elevada a cidade apenas em 1711, estava a meio caminho entre o litoral e o interior, o que lhe proporcionou a condição de ponto nevrálgico para as expedições e comunicações com o interior centro-sul da América prtuguesa. De fato, algumas cidades coloniais tiveram essa condição de porta de entrada para os sertões e isso deve ser devidamente levado em consideração ao se refletir sobre sua posição na política dos impérios, sobre suas atividades econômicas e sobre os segmentos sociais que viviam em seu sítio. Casos semelhantes existiram também na Nova Espanha16. BORUCKI, Alex. The slave trade to the Río de la Plata. Trans-imperial networks and Atlantic warfare, 1777-1812. Colonial Latin American Review, v. 20, n. 1, March 2011. 12 PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Martins, 1942. p. 142; FERREIRA, Roquinaldo. Dinâmica do comércio intracolonial: geribitas, panos asiáticos e guerra no tráfico angolano de escravos (século XVIII). In: FRAGOSO, João et al. (Org). O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 339-378; MOORE, Javier Leandro Maffucci. Indios, inmigrantes y criollos en el nordeste Santafesino (1860-1890). Un caso de violencia en una sociedad de frontera. Revista Andes, Salta, v. 18, p. 11, 2007. 13 PETRONE, Maria Thereza Schorer, A lavoura canavieira em São Paulo, op. cit.; SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1998; FERLINI, Vera. Terra, trabalho e poder: o mundo dos engenhos no Nordeste colonial. Bauru: Edusc, 2003. 14 MOURA FILHO, Heitor Pinto de. O uso da informação quantitativa em história – tópicos para discussão. Locus: Revista de História, Juiz de Fora, v. 14, n. 1, p. 41-90, 2008. 15 GARAVAGLIA, Juan Carlos. Pastores y labradores de Buenos Aires: una historia agraria de la campaña bonaerense 17001830. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1999. 16 CHÁVEZ, Claudia Paulina Machuca. Cabildo, negociación y vino de cocos: el caso de la Villa de Colima en el siglo XVII. Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, v. 66, n. 1, p. 173-192, 2009. 11 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 76 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Como a maioria das capitais de capitanias, a cidade de São Paulo tinha uma baixa densidade populacional, mas acompanhava o crescimento demográfico vivido por todo o centro-sul, especialmente a partir da transferência da família real para a cidade do Rio de Janeiro em 1808. Em 1822, metade das capitais de capitania tinha por volta de 10 mil habitantes. Em 1776, a cidade possuía 3.820 habitantes. Em 1794, esse número saltou para 9.359 e, em 1815, para cerca de 25.313. As duas únicas maiores cidades em termos populacionais, Rio de Janeiro e Bahia, reuniam, respectivamente, 100 mil e 60 mil habitantes17. Como uma cidade da América portuguesa, São Paulo, entre 1765 e 1822, esteve sob o impacto de pelo menos três conjunturas específicas: a de um tipo de “neomercantilismo” promovido pelo ministério do marquês de Pombal e sob o reinado de d. José I, entre 1750 e 1777. A fase seguinte, dominada pelas secretarias de Estado de d. Martinho de Melo e Castro (1778-95) e de d. Rodrigo de Souza Coutinho (1796-1801). O período iniciado em 1807 e concluído em 1822, com a independência, que marcou o colapso do vínculo colonial entre Portugal e domínios do Brasil18. Cada um desses momentos foi caracterizado por políticas econômicas com tendências próprias, mas que não se interromperam abruptamente com o fim de cada secretariado de Estado ou período. Especialmente Martinho de Melo e Castro tentou prosseguir com as propostas pombalinas19. Contudo, a política econômica formulada pela Coroa portuguesa para o Brasil entre 1750 e 1822 esbarrou em problemas maiores, como as transformações e as novas demandas do mercado europeu, o avanço do liberalismo e as próprias respostas dadas pelos interesses de produtores e comerciantes às novas exigências do mercado internacional e interno. A política pombalina, levada a cabo no Brasil pelo marquês de Lavradio, pode ser considerada uma consistente e importante fase de modernização da economia da América portuguesa. Especialmente no final desse ministério, a produção de produtos não tradicionais, como trigo, arroz, índigo, cânhamo e fibras em geral, ganhou fôlego20. Na capitania de São Paulo, esse mesmo período contou com a atuação do Morgado de Mateus, d. Luis de Souza Botelho Mourão (1765-75), que estimulou a diversificação da produção e o comércio externo da capitania. Tal atuação levou-o também a se preocupar com a melhoria da descida da serra do Mar, via terrestre obrigatória que ligava a capitania ao exterior. Contudo, suas preocupações só seriam concretizadas no governo de Bernardo José de Lorena (1788-97), que pavimentou o caminho. As visões e ações do marquês de Lavradio e do Morgado de Mateus em São Paulo, contudo, foram bastante limitadas pelos “pressupostos neomercantilistas pombalinos”21 e por isso esbarraram nos interesses próprios de produtores e negociantes das regiões específicas do interior ou litoral da América portuguesa. 17 Todos os dados levantados em ALDEN, Dauril. O período final do Brasil colônia, 1750-1808. In: BETHELL, Leslie (Org.). História da América Latina Colonial. São Paulo: Edusp; Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 1999. v. 2, p. 695; QUEIROZ, Suely Robles Reis de. São Paulo. Madri: Editorial Mapfre, 1992. 18 DISNEY, A. R. A history of Portugal and the Portuguese Empire. Nova York: Cambridge University Press, 2009. p. 277285. 19 Ibidem, p. 279. Para uma conceituação cuidadosa de cada uma dessas conjunturas interessa ler as seguintes pesquisas: MATTOS, Renato de. Política, administração e negócios na capitania de São Paulo e sua inserção nas relações mercantis do Império português (1788-1808). Dissertação (Mestrado em História Social) — Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009; MEDICI, Ana Paula. Administrando conflitos: o exercício do poder e os interesses mercantis na capitania/província de São Paulo (1765-1822). Tese (Doutorado em História Social) — Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 20 ALDEN, Dauril. Royal government in colonial Brazil: with special reference to the administration of the marquis of Lavradio, Viceroy, 1769-1779. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1968. 21 DISNEY, A history of Portugal and the Portuguese Empire, op. cit. p. 279. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 77 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura O Morgado de Mateus, por exemplo, chegou a enfrentar resistências de produtores e negociantes locais à sua tentativa de dirigir a economia da capitania de São Paulo para o Atlântico. Em 1768 esse governador propôs e até conseguiu adeptos para a formação de uma companhia de comércio direto da capitania com o Reino. Porém, não só enfrentou a oposição da burocracia municipal, que defendeu a prioridade do mercado consumidor local, como a oposição dos negociantes da vila de Santos, principal porto da capitania capacitado para a navegação marítima, em abrir mão do comércio costeiro22. De 1770 em diante as doutrinas de livre mercado tenderam a ganhar força na Europa, com ressonâncias no Brasil. O mercado europeu diversificou suas demandas e o território da América portuguesa oferecia potencial tanto produtivo como comercial para novos produtos. Essa realidade, inevitavelmente, estimulou o aumento do contrabando23. A aguardente, um dos derivados de um produto tradicional da pauta de exportações do Brasil, como o açúcar, foi uma dessas novas demandas do mercado do continente americano e da Europa. O interesse pelo produto era tanto colonial como metropolitano. Na América do Norte, por exemplo, em partes como Maryland, Nova York, Nova Inglaterra, Nova Jersey, Virgínia e Filadélfia, a demanda e importação de rum da ilha de Barbados, grande produtora de açúcar nos domínios do Império britânico, tendeu a ser superior ao deste próprio produto. Portos da Grã-Bretanha, como os de Londres, Bristol, Liverpool, Lancaster e Falmouth, também importavam rum de cana e o reexportavam para a Irlanda no final do século XVIII24. A produção da cana e a indústria do açúcar e da aguardente fizeram parte da história da capitania de São Vicente e depois São Paulo desde o século XVI, quando Martim Afonso de Souza instalou o primeiro engenho da América portuguesa na vila de São Vicente. Mas somente no governo do Morgado de Mateus o açúcar produzido na capitania atingiu o status de produto com demanda no mercado internacional25. Alguns autores, embora não desconsiderem a capacidade da capitania de produção e abastecimento do mercado interno, enfatizaram sua integração ao Reino, na segunda metade do século XVIII, através da produção e exportação da cana-de-açúcar proveniente de certas áreas litorâneas e serra acima 26. Dois momentos são considerados decisivos neste processo, como o do governo do Morgado de Mateus, a partir de 1765, estendendo-se até 1775, quando ocorreram seus primeiros esforços no sentido de reorganização da economia agrário-mercantil da capitania em direção marítima, tentando promover integração atlântica desse espaço, até então de tradição sertanista e interiorizadora, ao Império português. Outra conjuntura importante teria sido a do governo de Antonio Manuel de Mello Castro e Mendonça, que desde 1802 representou a consolidação da produção do açúcar e de seu caráter de economia exportadora, que seria posteriormente continuado, a partir da segunda metade do século XIX, com o café. Recentemente, foi usada a expressão “uma capitania de novos tempos” para refletir sobre esta passagem da capitania de São Paulo da condição de uma região de “vida de fronteira e incursão por interiores e cerrados em busca de metais e pedras preciosas” para uma integração ao Império português, pelo menos até 1808, pela via da agroexportação do açúcar27. Registro da proposta que foi apresentada em câmara. Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Atas da Câmara, v. 15, 1768. p. 326-335 e 339-340. 23 PIJNING, Ernst. A new interpretation of contraband trade. Hispanic American Historical Review, Durhan, v. 81, p. 733738, 2001; _____. Contrabando na legislação portuguesa durante o período colonial. In: Reunião DA Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, XIV, 1994, Salvador. Anais... p. 85-88. 24 FRERE, George. A short history of Barbados from its discovery and settlement to the end of year 1767. Londres: J. Dodsley in Pale-Mal, 1768. p. 14. 25 PETRONE, Maria Theresa Schorer, A lavoura canavieira em São Paulo, op. cit. p. 12. 26 Ibidem. 27 FERLINI, Vera Lúcia do Amaral. Uma capitania de novos tempos: economia, sociedade e política na São Paulo restaurada (1765-1822). Anais do Museu Paulista. São Paulo, v. 17, n. 2, p. 237-250, jul./dez. 2009. 22 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 78 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Esse viés é endossado por pesquisas que consideram que o volume de produção do açúcar nos engenhos paulistas e a exportação para o mercado de além-mar cresceram a ponto de estimular a passagem da lógica de abastecimento interno para outra, mercantil e exportadora, da economia paulista 28. José Jobson Arruda também defende a integração da economia da capitania ao Império português, mesmo após a abertura dos portos, pela via da agroexportação do açúcar pelo porto de Santos, entre 1796 e 181129. Embora fundamentando-se em dados de origem não informada, Sérgio Buarque de Holanda, no texto São Paulo, publicado em 1964, lançou algumas ideias seminais que encontraram eco na historiografia renovada atual sobre a cidade e capitania de São Paulo e que derrubam a perspectiva interpretativa que enfatiza o caráter agroexportador do açúcar da região. Nesse texto ele desenvolveu um raciocínio que mostra o movimento de forças expansivas e de retração da economia de São Paulo. Ou seja, entre o final do século XVIII e o início do XIX, o movimento da economia da capitania não foi de evolução progressiva da agroexportação, mas de retração desse setor e de expansão mais segura do abastecimento interno e do comércio de cabotagem. A tabela seguinte, apresentada pelo próprio autor, indica esse movimento através do porto de Santos. Originalmente, essa tabela contém uma coluna com o total de produtos exportados e outra coluna com o total da exportação exclusivamente do açúcar. Através de uma operação matemática simples de subtração do volume total de exportação do açúcar do total de exportação do porto chega-se a um número correspondente ao que pode ser chamado de “valor total da exportação de outros gêneros”. A tabela mostra que, até 1802, o volume de exportação do açúcar cresceu, houve ligeira estabilização até 1804, retorno do crescimento e declínio a partir de 1806. No que diz respeito ao “valor total das exportações de outros gêneros”, considerando tanto a exportação marítima quanto costeira, pois a expressão exportação é usada nos dois sentidos na documentação, o movimento foi exclusivamente progressivo, o que permite concluir que o papel da capitania de abastecedora do mercado do continente é bastante relevante e esse movimento teve tendência progressiva e mais estável, ao contrário da agroexportação do açúcar, que decresceu a partir de 1806. Valentim Alexandre30 já havia demonstrado a tendência de retração do açúcar no conjunto das importações do Reino e através das balanças de comércio, a partir desse período. Tabela 1 Movimento das exportações no porto de Santos entre 1801-1807 Anos Exportação total 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 21:235$100 66:015$000 76:282$640 194:041$140 273:930$540 195:460$140 229:020$060 Exportação do açúcar 19:141$200 60:015$500 60:171$400 141:944$480 196:254$200 103:227$200 86:732$900 Valor total das exportações de outros gêneros 2:093$900 5:999$500 16:111$240 52:096$960 77:676$340 92:232$940 142:287$160 Fonte: HOLANDA, Sérgio B. de. São Paulo. In: _____ (Dir.). História geral da civilização brasileira. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. Tomo 2, v. II, p. 419. 28 MONT SERRATH, Pablo Oller. Dilemas e conflitos na São Paulo restaurada: formação e consolidação da agricultura exportadora (1765-1802). Dissertação (Mestrado em História Econômica) — Programa de Pós-graduação em História Econômica, Universidade de São Paulo, 2007. p. 229. 29 Ibidem, p. 229 e ARRUDA, José Jobson. O Brasil no comércio colonial. São Paulo: Ática, 1980. 30 ALEXANDRE, Valentim. Os sentidos do Império: questão nacional e questão colonial na crise do Antigo Regime português. Lisboa: Edições Afrontamento, 1993. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 79 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Diante desta constatação, pode-se considerar a importância que outros gêneros não tradicionais na pauta de exportações podem ter adquirido no circuito mercantil do continente e internacional. A aguardente: um derivado da cana-de-açúcar abastecendo o mercado interno A aguardente como um derivado da cana, assim como eram o melado e a rapadura, se encaixa no conjunto dos “outros gêneros” apresentados na tabela 1. Sistematizando os dados dos mapas de importação e exportação do porto de Santos entre 1810 e 1821, verifica-se que existiu através desse porto uma demanda tanto interna como externa por esse produto. O porto da cidade do Rio de Janeiro não foi um captador principal da aguardente na costa sudeste-sul, embora o produto tenha tido uma importante função de troca no tráfico negreiro, um dos principais circuitos mercantis dirigidos pelos negociantes desta praça. A aguardente negociada pelo Rio de Janeiro vinha da própria região e do que pode ser chamado circuito costeiro do norte (Bahia e Recife), como já foi indicado pela historiografia. Na costa sudeste-sul, o Rio Grande foi um polarizador da importação de aguardente de Santos, tendo comprado 261 pipas entre 1810 e 1821, como pode ser verificado na tabela 2. O Rio de Janeiro importou apenas oitenta no mesmo período. O Rio Grande, por sua vez, não exportou aguardente para o Rio de Janeiro, porque tanto Helen Osório como Maximiliano Max Meinz31 mostraram que o forte das exportações do Rio Grande para essa praça foram o charque, o couro e o trigo. A aguardente da capitania de São Paulo tinha, portanto, mais um caráter de abastecimento do mercado do continente, especialmente da parte sul, e não participava do circuito mercantil atlântico Rio de Janeiro-Luanda. Seguido do Rio Grande, viria o que pode ser chamado complexo do rio da Prata e, desde a abertura dos portos, tanto Buenos Aires como Montevidéu juntos tornaram-se grandes consumidores de produtos coloniais oriundos do porto de Santos. Esse complexo consumiu no período 218 pipas, como pode ser visto na tabela seguinte. Essa mercadoria pode ter sido aproveitada no comércio de escravos dirigido por esses dois portos platinos no período32. Nesse caso e em torno da aguardente pode-se pensar em dois circuitos mercantis estabelecidos a partir da costa sudeste: um atlântico sul, que movimentava o comércio negreiro via Rio de Janeiro, e outro continental, que abastecia o mercado interno dos domínios da América portuguesa e as províncias platinas, via Santos. Os portos portugueses consumiram maior número de pipas de aguardente, o que concorda com a tese de Alexandre Valentim de tendência de diversificação da demanda da economia portuguesa desde 1806. Segundo esse autor, o açúcar conservava, nesse período, níveis altos de volume de importação, mas decrescentes em relação a outros gêneros não considerados de exportação, como a aguardente, um subproduto da cana, produto não tradicional de exportação e de baixo valor de produção. OSÓRIO, Helen. O Império português, op. cit. e MEINZ, Maximiliano M. Entre dois Impérios: formação do Rio Grande na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1822). Tese (Doutorado em História Econômica) — Programa de PósGraduação em História Econômica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 32 BORUCKI, Alex. The slave trade to the Río de la Plata, op. cit. 31 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 80 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Tabela 2 Portos de destino da aguardente exportada pelo porto de Santos em pipas 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 Total Porto Ilha da Boa Vista 20 139 1 2 103 13 76 354 3 Ilha da Madeira 2 Lisboa Portos do Brasil e Portugal 13 12 8 185 95 313 82 82 Rio de Janeiro 1 10 68 1 80 Pernambuco Bahia São Sebastião Iguape Paranaguá São Francisco Laguna Santa Catarina Porto Alegre Rio Grande Montevidéu Buenos Aires Moçambique Total de pipas 7 38 17 12 100 5 87 10 18 15 20 226 9 10 19 8 46 261 71 147 4 14 31 15 75 23 106 276 5 12 52 26 96 8 13 11 1,5 2 100 12 9 2 4 10 5 6 127 17,5 147 221 Fonte: Arquivo Nacional. Mapas de importação e exportação do porto de Santos entre 1810-1821. Fundo Real Junta de Comércio, cx. 448, pacote 1. Como mostra a tabela 3, o volume maior de pipas de aguardente exportado para os portos portugueses (Lisboa e Porto) não permite falar em predomínio de uma relação mercantil bipolar porque a tabela mostra que a frequência de embarcações da costa do Brasil no porto de Santos era superior à do reino. Quer dizer, se mais pipas do produto foram enviadas para os portos portugueses é porque a capacidade de carga das embarcações era superior, ou seja, navios, enquanto na costa as embarcações eram de pequeno porte, como sumacas, bergantins e lanchas. Ao longo de dez anos, apenas 25 navios entraram no porto de Santos, oriundos de Lisboa ou Porto. Tomando como exemplo o ano de 1816, apenas um navio português deu entrada no porto de Santos, enquanto o número de sumacas oriundas de portos da costa do Brasil foi de 55. Logo, o circuito mercantil interno foi mais consistente e contínuo do que o atlântico ou bipolar (Brasil-Reino). Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 81 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Tabela 3 Tipos de embarcações que saíram de Santos Navios Corvetas Bergantins Sumacas Lanchas 1809 2 1810 4 1 28 38 38 1812 2 18 20 26 1815 3 18 30 49 1816 1 19 55 52 1817 4 19 28 37 1818 1 15 48 29 1819 2 18 64 53 1820 3 14 43 50 1821 Total 3 25 1 11 160 38 364 74 378 Fonte: Arquivo Nacional. Mapas de importação e exportação do porto de Santos entre 1810-1821. Fundo Real Junta de Comércio, cx. 448, pacote 1. Na tabela seguinte, de número 4, pode-se também constatar que a praça de Santos importava aguardente dos portos menores da costa da capitania de São Paulo. Ao cruzar os dados da tabela 4 com os da tabela 2, relativos à exportação da aguardente por esse porto, nota-se que a quantidade de pipas importadas era inferior à exportada, com dois momentos apenas em que a importação foi maior que a exportação: 1810 e 1817. Tabela 4 Quantidade de aguardente por número de pipas importadas pela vila de Santos na costa da capitania de São Paulo Ilha Grande Paraty São Sebastião Ubatuba Vila Bela Total de pipas 1810 5 106 4 115 1814 66 66 1815 27 14 3 44 1816 2, ½ 46 29, ½ 2 32 1817 104 18 122 1818 207 9 216 1819 104 104 1820 55 8 63 Fonte: Arquivo Nacional. Mapas de importação e exportação do porto de Santos entre 1810-1821. Fundo Real Junta de Comércio, cx. 448, pacote 1. Se o porto de Santos exportava para os portos do Reino e do continente pipas de aguardente em quantidade superior à captada na costa da capitania, parte do produto provinha de serra acima, da produção das freguesias rurais da cidade de São Paulo, e era desviada do circuito vicinal de abastecimento controlado pela Câmara. Em ofício enviado ao ouvidor da comarca em 1811, os oficiais da Câmara de São Paulo denunciavam o prejuízo causado às finanças municipais por esses extravios33. Há de se considerar, também, que parte da produção era oriunda da própria vila de Santos. Em 1798, a vila produziu sessenta pipas de aguardente e, em 1817, há registros de que a produção atingiu 2:262$40034. Uma pesquisa que mapeasse e conceituasse os engenhos, a produção e a comunidade de lavradores dessa vila seria interessante. Os maços de população são um bom ponto de partida para essa pesquisa. Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Papéis avulsos, v. 9, 1811, p. 285. Arquivo do Estado de São Paulo. Alfândega — almoxarifado 1722-1822, Santos, C00227, ordem 227, 1798 e Maços de População, Santos, 1817. 33 34 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 82 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Mas, para além da costa, havia uma produção das freguesias rurais, especializada na aguardente de cana, com função de abastecer o mercado local, mas que respondia à demanda costeira do continente e atlântica do Reino. Essa produção integrava a cidade de São Paulo a circuitos mercantis mais distantes, tornando-a parte de um sistema originalmente e apenas antevisto por Caio Prado Jr. e denominado sistema São Paulo-Caminho do Mar-Santos35. Produção e circuito mercantil vicinal da aguardente numa freguesia rural da cidade de São Paulo O comércio da aguardente era um dos ramos do comércio de abastecimento local, controlado pelo poder público municipal em muitas vilas da América portuguesa 36. Em partes do Império hispânico, como em Nueva Galícia, Michoacán e na Nova Espanha, os cabildos também assumiam a responsabilidade sobre os vinhos da terra, entrando muitas vezes em conflitos com os próprios vice-reis ou com as Audiências para defenderem sua produção e comércio37. Na América portuguesa, ao contrário de certas áreas na América hispânica, não houve proibições em torno da produção e distribuição da aguardente. Mais do que uma bebida popular, esse gênero tinha certas funções no comércio colonial e especialmente negreiro. Mas o produto estava sob rígido controle do poder municipal e seus direitos de venda eram arrematados publicamente, de acordo com a herança do sistema de abastecimento do Antigo Regime. No caso dos vendedores ambulantes, principais agentes do comércio citadino de abastecimento, deveriam tirar uma guia de autorização municipal para comercializar o produto, pagando o tributo régio denominado subsídio literário38. Vários desses vendedores foram condenados pela burocracia municipal por praticarem o negócio da aguardente na cidade sem a guia e, portanto, sem pagar os tributos devidos39. Infelizmente, a documentação municipal não fornece os valores de venda do produto no mercado consumidor local, mas apenas os valores pagos pelos negociantes na arrematação do contrato público. A tabela seguinte, apesar da irregularidade dos dados, revela que esse ramo do abastecimento local vivia um processo de valorização dos preços da arrematação, o que indica a importância que o setor vinha adquirindo, especialmente a partir da segunda década do século XIX, e com alguns momentos de queda do preço, como em 1810 e 1815. Isso significa a persistência da lógica de Antigo Regime que mediava o sistema de abastecimento, acompanhando a valorização do produto numa conjuntura de diversificação do mercado consumidor interno e externo. PRADO JR., Caio. Contribuição para a geografia urbana da cidade de São Paulo. In: ______. Evolução política do Brasil e outros estudos. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1972. p. 111-114. 36 SOUSA, Avanete Pereira. Poder local, cidade e atividades econômicas (Bahia, século XVIII). Tese (Doutorado em História Econômica) — Programa de Pós-Graduação em História Econômica, Universidade de São Paulo, 2003; JESUS, Nauk Maria. Na trama dos conflitos: administração na fronteira oeste da América portuguesa (1719-1778). Tese (Doutorado em História Social) — Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal Fluminense, 2006; BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil, op. cit.; MOURA, Denise A. Soares de. Comércio de abastecimento e conflitos intercamarários entre Santos e São Paulo (1765-1822). In: DORÉ, Andréa; SANTOS, Antonio César de Almeida (Org.). Temas Setecentistas. Governos e populações no Império português. Curitiba: UFPR; Schila-Fundação Araucária, 2009. p. 517-534. 37 CHÁVEZ, Claudia Paulina Machuca. Cabildo, negociación y vino de cocos, op. cit. 38 Esse tributo, que correspondia a 10% do valor da aguardente, era repassado para a educação na colônia. 39 Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Atas da Câmara, v. 18, atas de 18, 20 e 23 de abril de 1785, p. 200-203. 35 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 83 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Tabela 5 Valores da arrematação do contrato da aguardente Ano 1766 1766 1767 1769 1772 1773 1774 1792 1801 1804 1805 1808 1809 1810 1812 1814 1815 1821 1822 Valor 32$000 52$000 52$100 52$500 60$200 51$200 44$100 64$500 275$000 371$000 300$000 342$100 320$000 470$500 660$500 280$500 1:110$184 1:138$794 Fonte: Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Atas da Câmara e Papéis avulsos, 1765-1822. Não foi possível identificar os nomes dos arrematadores do contrato público da aguardente na documentação camarária das duas primeiras décadas do século XIX, justamente na fase de aumento dos preços das arrematações. Seria interessante uma investigação que pudesse chegar aos tipos de negociantes que persistiram na lógica de arrematação pública dos contratos de venda da aguardente. Em certa medida, é possível traçar o perfil dos arrematadores da segunda metade do século XVIII. Seguindo suas pistas nos Maços de População da Capital, conforme a tabela 6, percebe-se que foram indivíduos envolvidos no comércio de abastecimento da cidade, havendo, inclusive, um caixeiro. Apenas três envergaram patente militar. Apenas um arrematador, José Mendes da Costa, foi um negociante que atuava no mercado de longa distância e pode ser considerado um membro do diversificado quadro da elite mercantil local, possuindo, inclusive, a patente de coronel. Dos quinze arrematadores identificados, todos eram negociantes e nenhum era produtor rural, o que significa que não controlavam a produção do gênero que comercializavam. Havia, portanto, uma clara separação entre os produtores da aguardente e os que a comercializavam, o que destoa de certas áreas na América hispânica, na qual produtores de um gênero também o revendiam40. Os negociantes-arrematadores da aguardente residiam no rossio da cidade. 40 DUPUY, Andrea Lidia. O estanco nas cidades do México e de Buenos Aires: crise e ruptura em meados do século XVIII. Um estudo comparativo. Topoi, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 37-50, jul./dez. 2010. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 84 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Tabela 6 Perfil dos arrematadores do contrato da aguardente da cidade de São Paulo Ano Contratador 1766 João Fernandes de Oliveira Atividade Patente Patrimônio Caixeiro Residência Cargo público *** Rua Direita Procurador em 1771, 1772 e 1775 e almotacé em 1769, 1770, 1782, 1785, 1791, 1793 e 1797 *** Alferes de auxiliar da cavalaria Joaquim José de Almeida Caixeiro, arrematou estanco de Santo Amaro em 1773. 1767 Luís Pereira Macedo Arrematou estanco de Cotia em 1771 e foi fiador de João da Silva Machado no contrato de aferição de pesos e medidas em 1776. 600$000 Rua de S. Bento e Anhangabaú *** 1769 Luís Pereira Macedo *** 600$000 Idem *** Capitão 500$000 e do bairro 12 escravos de Santa em 1782 Anna Rua Direita Almotacé em 1765 e juiz em 1775 Alferes de auxiliar da cavalaria *** Rua que principia da Lapa e segue até a Misericórdia Procurador em 1776 e juiz em 1783 e 1791 *** Rua Direita *** 1766 Mercador, foi apenas José fiador do estanqueiro 1771 Antonio da de Juquery em 1771, Silva 1774 e 1775. Gonçalo 1772 José de Oliveira Mercador, adquiriu farinha em Paranaguá José Mendes para enviar para PE 1773 da Costa em 1794, contrato de aferição dos pesos em 1771. Antonio Contratou casinhas 1774 Garcia da em 1774. Silva Antonio 1775 Idem Garcia João 1780 Soares de Figueiredo Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 85 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Ano Contratador 1788 1789 1790 1791 1792 Antonio Pinto da Silva Antonio Pinto da Silva Antonio Pinto da Silva Antonio Pinto da Silva Francisco de Paula Ribeiro Atividade Arrematador de contratos públicos da carne (1770-72) e casinhas (1775-85) Patente Patrimônio Residência Cargo público Idem Idem Idem Procurador em 1802 Idem Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. Atas da Câmara, Papéis avulsos e Maços de população. Disponível em: <www.arquivoestado.com.br>. Se o ramo público da aguardente, na segunda metade do século XVIII, era de baixo valor de arremate e absorvia negociantes já envolvidos no abastecimento local, o fiador, um importante agente do sistema de contratos do Antigo Regime, era dispensável? A própria inserção no sistema de abastecimento local, baseado numa lógica contratual de Antigo Regime, que obrigava o arrematador a assumir publicamente a obrigação de não deixar faltar certos gêneros no mercado, o tornava pessoa confiável a ponto de não necessitar de um fiador. Nesse caso, diferente do comércio de longa distância, o comprometimento com o comércio de abastecimento local já era algo que, em si, parece dar credibilidade ao negociante. Se os contratos públicos de direito de venda de um produto eram herdeiros do sistema de abastecimento do Antigo Regime, seria adequado considerar que a ausência do fiador estava relacionada ao baixo valor da arrematação do contrato da aguardente? Como boa parte dos arrematadores já tinha um histórico de envolvimento nos contratos do açougue ou estancos dos distritos da cidade, o mais ajustado seria considerar a capacidade de o sistema imprimir credibilidade pelo simples fato de se envolver nele. Dos quinze arrematadores identificados no contrato da aguardente, apenas sete apresentaram fiador, conforme verificado na tabela 7. Tabela 7 Perfil dos fiadores dos arrematadores do contrato da aguardente da cidade de São Paulo Ano Fiador Atividade Mercador, vive de Domingos seu negócio, genro 1766 Francisco de do negociante Andrade Manuel Joaquim de Toledo. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. Patente Patrimônio 400$000 Cargo Valor da Residência público arrematação Foi juiz em 1777 e 1778. 32$000 86 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Ano Fiador Atividade 1766 José Antonio Rodrigues Mercador Ajudante do regimento, caldeireiro. Ajudante do regimento, caldeireiro, foi fiador do estanqueiro de Cotia em 1768, arrematou o estanco de Cotia em 1769 e o de João da Silva 1769 Conceição de Machado Guarulhos em 1770, foi fiador do contratador do estanco da Borda do Campo em 1773 e arrematou contrato de aferição de pesos e medidas de 1767-73. Vendeiro e trata de outros negócios, Manoel foi fiador do 1771 José da contratador do Encarnação açougue em 1774 e do estanqueiro de Cotia em 1781. João da Silva 1767 Machado João da Silva 1773 Machado 1774 José Velloso Carmo Caldeireiro Cargo Valor da Residência público arrematação Na rua Direita, a mesma do 60$00 52$000 contratador, mas em fogos separados. Escrivão 100$000; de 52$100 300$000 1765-88. Patente Patrimônio 100$000; 300$000 *** Escrivão de 1765-88. *** Auxiliar Escrivão 100$000; de de 300$000 cavalaria 1765-88. 52$500 Mora no fogo de uma viúva numa travessa que segue para a Sé. 51$200 44$100 Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. Atas da Câmara, Papéis avulsos e Maços de população. Disponível em: <www.arquivoestado.com.br>. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 87 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Esses fiadores, por sua vez, não eram homens que envergavam um dos principais símbolos daqueles que pertenciam ao complexo quadro das elites locais, ou seja, a patente militar elevada. Mesmo os negociantes-arrematadores não eram senhores de altas patentes, o que sugere ainda mais que o envolvimento com o abastecimento local já era um mecanismo de distinção social para aqueles que não tinham os qualificativos necessários para alcançar uma patente alta ou média nas ordenanças. Curioso é que três fiadores eram escrivães e, nesse caso, a escrita era um distinguidor social, além da confiança que se depositava — ou pelo menos se deveria depositar — sobre aqueles que tinham o poder da leitura e da escrita. Fiadores com ofício de escrivão também poderiam ser bons auxiliares na contabilidade dos negócios. Outra questão a ser levada em consideração é a da possibilidade dos negociantes-arrematadores se inserirem no setor público de abastecimento objetivando mais ou também acesso privilegiado a mercadorias, como a aguardente, um produto com altas demandas conjunturais. Com esse acesso privilegiado poder-se-ia revender o produto não no mercado consumidor local, mas no mercado costeiro ou marítimo. A documentação das Atas da Câmara e Papéis avulsos insiste em denunciar a ação de atravessadores e o extravio do produto41. Esses arrematadores do contrato da aguardente, em pequena medida, fizeram parte da burocracia municipal, como escrivães, procuradores, almotacés ou juízes, na segunda metade do século XVIII, e nenhum ocupou o degrau primeiro do poder municipal: a vereança. Ou seja, não é possível fazer uma intrínseca associação entre negociante do mercado de abastecimento local e poder público. Dos quinze arrematadores identificados, apenas quatro foram funcionários ou oficiais da Câmara. No que diz respeito ao mercado costeiro e atlântico, a aguardente tinha preço estável, com demanda certa, o que garantia margem segura de ganho, embora inferior ao de venda do açúcar. Não é possível saber o valor do produto no mercado citadino, mas o que atraía o mercado da costa parece ter sido a demanda segura. Na exportação, a aguardente era vendida em pipas, equivalendo cada uma a trezentas canadas. No mercado consumidor das cidades e vilas a venda era feita por canadas, o que equivalia a 1,4 litro cada uma. Os preços das pipas e das canadas no litoral mantiveram certa estabilidade, como pode ser observado pela tabela 8. Tabela 8 Valor individual de venda das pipas e canadas de aguardente 41 Ano Pipa Canada 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 48$000 60$000 60$000 50$000 60$000 50$000 50$000 50$000 $160 $200 $200 $166 $200 $166 $166 $166 Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Papéis avulsos, v. 9, p. 285, 1811. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 88 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Ano 1818 1819 1820 1821 Pipa 50$000 50$000 50$000 50$000 Canada $166 $166 $166 $166 Fonte: Arquivo Nacional. Mapas de importação e exportação do período 1810-21. Fundo Real Junta de Comércio, cx. 448, pacote 1. A constatação da existência de circulação da aguardente na cidade de São Paulo, do interesse de autoridades públicas municipais por esse circuito e da concorrência que enfrentava com a demanda do circuito mercantil terrestre do caminho do mar leva à questão do local da produção dessa aguardente na capitania. Senhores de engenho e produtores de aguardente em engenho alheio Dada a demanda comprovadamente existente para a aguardente tanto no mercado regional como externo, sua fabricação merece ser discutida. Geralmente, contudo, esse assunto é apenas mencionado ou brevemente tratado em trabalhos mais centrados no tema da economia agroexportadora da cana-de-açúcar. Em pesquisa recente sobre o poder municipal e o comércio na cidade de São Paulo, a fabricação da aguardente foi identificada em inventários de época42. Na capitania de São Paulo e especialmente no litoral e na vila de Santos existem notícias de que no século XVIII havia dezoito engenhos que produziam cana exclusivamente para a produção de aguardente. Em Cananeia havia três destilarias de aguardente que produziam 12½ canadas do produto. No fim do século XVIII, quase toda a produção da cana em Paranaguá era destinada à fabricação da aguardente. As vilas litorâneas do norte da capitania foram promissoras na produção desse gênero. São Sebastião, por exemplo, em 1797, produzia 131 pipas de aguardente, em 1798, passou para 229 canadas e, em 1799, para 239. Em 1797, havia na ilha de São Sebastião dezesseis destilarias de aguardente. Em Ubatuba, em 1798, havia seis engenhos que produziam 21 pipas de aguardente e, em 1799, esse número se elevou para sete engenhos, com produção de onze pipas do produto. A aguardente também era fabricada na área do caminho para o Rio de Janeiro, como Mogi das Cruzes, Jacareí, São José, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e Cunha. O tradicional quadrilátero do açúcar também foi um produtor da aguardente, destacando-se Campinas, que em 1799 tinha 93 engenhos com destilação e 93 destilarias que produziam 7.399 canadas de aguardente. Em Jundiaí, em 1818, havia quarenta engenhos de cana e aguardente. Em direção ao sul destaca-se Sorocaba, que em 1790 tinha onze senhores de engenho que produziam 345 canadas de aguardente43. Algumas regiões se especializaram na produção de aguardente de cana, como Campos, Parati e Ilha Grande no Rio de Janeiro, e Caio Prado Jr. fez referência a essas especializações regionais na economia agrária da América portuguesa. Na cidade de Salvador, em 1757, existiam 39 destilarias, além de 32 no 42 Para a primeira visão: PETRONE, Maria Theresa Schorer. A lavoura canavieira em São Paulo, op. cit.; SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos, op. cit.; FERLINI, Vera. Uma capitania de novos tempos, op. cit. Uma pesquisa recente: BORREGO, Maria Aparecida. A teia mercantil, op. cit. 43 PETRONE, Maria Theresa Schorer. A lavoura canavieira em São Paulo, op. cit. p. 26-27, 31, 40, 43, 51. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 89 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura Recôncavo, produzindo aguardente de cana para consumo local; em momentos de baixa do preço do açúcar no mercado internacional, os produtores optaram em investir na produção da cachaça44. As freguesias rurais de cidades, como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, se especializaram na produção de alimentos e alguns de seus gêneros adquiriram status de exportação, como foi o caso da aguardente. Os Maços de população da cidade de São Paulo no ano de 1802 mostram que havia unidades produtoras de aguardente nas freguesias da cidade, como Ó e Santana, as duas principais. Na Penha residiam em grande medida os chamados roceiros, com uma produção diversificada de alimentos para subsistência. As unidades produtivas das freguesias rurais são um bom objeto de pesquisa e os dados dos componentes de fogos (domicílios) fornecidos pelos Maços de população, como nomes dos moradores, estado civil, naturalidade de seus chefes, outras atividades, patente, quantidade de escravos, filhos, agregados, são um primeiro passo para a pesquisa sobre o assunto. Uma questão absolutamente em aberto é a da extensão dessas unidades produtoras de aguardente instaladas nas freguesias rurais da cidade. Uma pesquisa recente sobre a concessão de terras na vila de São Paulo considerou que as datas de terra afastadas do núcleo urbano tinham dimensão espacial maior do que aquelas situadas no núcleo urbano propriamente dito. A conclusão, contudo, ainda é muito imprecisa45. Certamente que precisões numéricas não fazem parte das concepções das sociedades rurais de Antigo Regime. Contudo, outros parâmetros podem ser estabelecidos, como a quantidade de residentes, especialmente cativos, num mesmo domicílio, a quantidade de outros domicílios que dão a medida de um terreno ou a quantidade de referências topográficas ou fluviais. Se localizados os inventários dos chefes dos domicílios, eles certamente trazem essas informações na descrição da extensão dos terrenos de engenhos e sítios, o que levaria a uma visão mais consistente do tamanho dessas unidades produtivas de aguardente nas freguesias rurais. Um estudo sobre essas unidades produtivas poderia se somar à produção historiográfica recente que vem relativizando imagens mais compactas sobre a economia e a sociedade das cidades nos impérios ibéricos. Juan Carlos Garavaglia, Samuel Amaral e José Maria Ghio fizeram isso para a região de Buenos Aires. Recorrendo à lista de dízimos e aos inventários, puderam comprovar que a região de Buenos Aires não se limitava à criação de gado, mas também era produtora de alimentos46. A cidade de São Paulo, portanto, não foi apenas um entreposto comercial, mas suas freguesias rurais tiveram produção de alimentos fornecidos para o mercado regional de abastecimento e a produção da aguardente, que descia a serra e também era redistribuída pela costa, para o Rio Grande, Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro e portos portugueses. Pirajuçara e Freguesia do Ó, na direção norte da cidade, eram áreas de “senhores de engenho” ou de “agricultores que fizeram aguardente em engenho alheio”, como informa a documentação dos Maços de população. Mas a aguardente que circulava na cidade também vinha de Santana do Parnaíba, Jundiaí, Itu e Mogi Mirim47. No ano de 1802, dos 167 fogos da Freguesia do Ó, 125 eram formados por produtores. Desses, cinquenta eram “senhores de engenho” e treze eram “agricultores que produziam aguardente em engenho 44 SCHWATZ, Stuart. Segredos internos, op. cit. p. 112 e 205; PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo, op. cit. p. 138 e 142. 45 RIBEIRO, Fernando V. Aguiar. Poder local e patrimonialismo: a Câmara Municipal e a concessão de terras urbanas na vila de São Paulo (1560-1765). Dissertação (Mestrado em História Econômica) — Programa de Pós-Graduação em História Econômica, Universidade de São Paulo, 2010. p. 121. 46 AMARAL, Samuel; GHIO, Jose Maria. Diezmos y producción agraria. Buenos Aires, 1750 1800. Revista de Historia Económica, Madri, v. 3, p. 619-647, 1990 e GARAVAGLIA, Juan Carlos. Pastores y labradores de Buenos Aires, op. cit. 47 Atas da Câmara. Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, v. 9, p. 6-11, 1810. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 90 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura alheio”, totalizando 63 fogos dedicados à produção do gênero. Predominaram os senhores de engenho e, dos cinquenta, cinco eram mulheres. O próprio brigadeiro Antonio José da Franca e Horta, que fora governador de São Paulo entre 1802 e 1811, era um senhor de engenho na Freguesia do Ó. Entre 1816 e 1818, os Maços de população registram que ele possuía 51 e 53 escravos, respectivamente. Sua produção de aguardente variou de oitenta a noventa canadas. Tanto os senhores de engenho como os lavradores produziam cana para fabricar aguardente, tratando-se, portanto, de uma produção citadina especializada. A produção da aguardente de cana era menos dispendiosa e feita em instalações mais simples do que as do beneficiamento do açúcar. Descrições no Brasil e nas Antilhas já mostraram a complexidade e os custos de implantação da indústria da cana-de-açúcar48. Na ilha da Madeira, em período avançado do século XIX, o combate à produção da aguardente em favor da reabilitação da produção do vinho enfrentava a facilidade da produção da aguardente e o imediato mercado consumidor encontrado por esse produto49. Essas características podem ter feito da produção da aguardente uma atividade atraente para as unidades rurais de freguesias das cidades, menos extensas territorialmente e com população pequena de escravos, sendo, portanto, “uma produção mais democrática do que o aristocrático açúcar”50. Outros atrativos também existiam. Na Bahia, o produto era isento da cobrança do dízimo e não era dividido com os lavradores, ficando como uma propriedade do engenho, que o vendia localmente, ou seja, não era um produto de exportação. Os senhores de engenho baianos diziam que a cachaça era seu lucro e o açúcar apenas cobria-lhes as despesas51. A estabilidade dos preços e o mercado consumidor certo, como apontado anteriormente, contribuem para endossar essa observação. Em São Paulo, a situação é semelhante à da Bahia, porque sobre a aguardente incidia apenas a cobrança do subsídio literário, um imposto instituído pelo Alvará Régio de 1772, destinado a pagamentos e reformas na área da instrução pública. Contudo, era um imposto cobrado muito irregularmente, o que garantia margens de ganho para o negociante. O valor previsto para ser cobrado sobre cada canada de aguardente era de $ 140. Mas havia muitas variações nessas cobranças. A tendência foi a do valor do subsídio ser $ 160 por canada, mas em um documento da câmara de 1810 existe o registro de cobrança de 0,5 pataca de engenhos de propriedade de mulheres. Dos senhores de engenho os valores variaram de 12,5 patacas até $ 23152. Os dois tipos de unidades produtivas de aguardente descritas acima, ou seja, as dos senhores de engenho e as dos lavradores em engenho alheio, não se restringiam apenas à produção da aguardente, ou seja, produziam também outros gêneros de subsistência ou negociados no mercado local da cidade, como milho, feijão, farinha de mandioca e algodão. Geralmente esses gêneros aparecem como “gasto com a própria família” e a aguardente sempre como “vendida na cidade”. Do total de 63 unidades produtivas — englobando os dois tipos definidos —, 42 também criavam animais vacuns e cavalares, que também eram, de modo geral, comercializados na cidade. O comércio da carne, a venda de rezes para o açougue público da cidade, era um importante setor do mercado regional de abastecimento. Por outro lado, o gado vacum ou cavalar fazia parte dos equipamentos de um WURDEMAN, F. Notes on Cuba. Boston: James Munroe and Company, 1844 e Schwartz, Stuart, op. cit. VALDEZ, Francisco Travassos. Africa Occidental. Notícias e considerações. Lisboa: Imprensa Nacional, tomo 1, p. 58, 1864. 50 PRADO JR., Caio. Fomação...op. cit., p. 142. 51 SCHWARTZ, Stuart, op. cit., p. 186. 52 Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Atas da Câmara, v. 9, p. 6-11, 1810. 48 49 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 91 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura engenho, pois movimentavam moendas, transportavam a cana ou a lenha e o produto acabado para ser comercializado na cidade. Nos engenhos, predominaram aqueles que produziram até dez canadas (31 unidades); seguidos dos que produziam entre dez e vinte canadas (nove unidades) e, por último, os que produziam acima de vinte canadas (dez unidades). A conclusão desses números é a de que predominou a pequena produção, mesmo em engenhos, o que pode ser atribuído a diversos fatores como pequena extensão das propriedades, baixo número de mão de obra, diversificação de suas atividades agrocriatórias. Os “agricultores que produziram aguardente em engenho alheio” alcançaram níveis produtivos bem mais baixos: onze produziram até dez canadas e apenas dois produziram entre dez e vinte canadas. Uma pesquisa sobre como funcionava essa condição de “agricultor que produz aguardente em engenho alheio” nas freguesias das cidades coloniais seria bem valiosa. Seria interessante saber como era o pagamento pelo uso do engenho alheio: em porcentagem de cana ou de aguardente? Também seria interessante acompanhar o movimento dos níveis de produção dos engenhos e dos “produtores de aguardente de engenho alheio” ano a ano nos Maços de população da capital. Um banco de dados formados com os nomes dos senhores de engenho e com os dos lavradores daria condições para a pesquisa nos registros paroquiais, conforme a metodologia proposta por João Fragoso em texto recente, e levaria à construção do tipo de relação que havia entre esses dois segmentos. Ou seja, eles nutriam relações de compadrio? Certamente a relação era hierarquizada, mas como ela se expressava? Tal tarefa poderia dar condições de comparações com a realidade do Recôncavo da Bahia, investigado por Stuart Schwartz, que identificou essa camada de lavradores tão dependente dos engenhos, mas que também fazia os senhores de engenho serem tão dependentes dela. Os lavradores, no caso da Bahia, faziam parte da elite, tinham status, prestígio e poder. É possível fazer esse mesmo tipo de consideração nas freguesias rurais das cidades? Quanto à propriedade de escravos. e quantificando apenas os engenhos. constata-se que. de modo geral, eram pequenas unidades escravistas. Ou seja, dos cinquenta engenhos, 39 possuíam escravos, sendo 34 com até dez escravos, quatro com até vinte e apenas um com sessenta escravos. Comprovadamente, os senhores de engenho e “produtores de aguardente em engenho alheio” eram predominantemente nascidos na cidade ou em partes do centro-sul, como Goiás, Paranaguá ou Minas Gerais. Apenas três eram portugueses: Bispado do Porto, Vizeu e Lamego. Tratava-se, portanto, de uma camada social formada por agentes produtivos nascidos em São Paulo e que não se envolveram em atividade mercantil. Os negociantes-arrematadores do contrato de venda da aguardente não eram produtores desse gênero. Ou seja, parece ter havido uma distinção entre esses dois grupos. A condição de nascido na América portuguesa certamente facilitava o acesso à terra, concedida em datas pela Câmara Municipal e, portanto, a própria condição de tornar-se um senhor de engenho ou lavrador. Tendo em vista que a base demográfica pelo menos de uma das freguesias rurais da cidade de São Paulo era comprovadamente formada por indivíduos nascidos na própria cidade, seria possível dizer que sua estrutura fundiária era herdeira das antigas famílias de sertanistas?53 Grupos novos, migrantes de outras partes do Império, teriam permanecido no rossio, dedicando-se a atividades mercantis, às arrematações de venda da aguardente, diante de uma maior dificuldade para se inserir na estrutura fundiária da cidade? Se os negociantes se incorporavam nas estruturas de oficiais e funcionários públicos municipais, essa seria uma maneira de se defenderem e se qualificarem perante uma comunidade de potentados residen53 Essa questão está diretamente inspirada em FRAGOSO, João. Efigênia Angola, Francisca Muniz forra parda, op. cit. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 92 De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio da aguardente na cidade de São Paulo (1765-1822) Denise Aparecida Soares de Moura tes nas freguesias rurais, herdeiros de uma ilustre nobreza não só nascida na terra, mas que arriscou sua vida nos sertões em serviços prestados à Coroa? Para além dos registros paroquiais, a nobiliarquia de Pedro Taques poderia ser um bom caminho para identificar as genealogias desses senhores de engenho e lavradores54. Em pontos da América hispânica, como em algumas vilas da Nova Espanha, a produção das ditas bebidas espirituosas, como o vinho de coco, era uma atividade que empregava a mão de obra dos índios chinos. As haciendas produtoras estavam nas mãos de vecinos espanhóis. O mercado do vinho de coco, em regiões como Colima, se desenvolveu à revelia das proibições da Coroa hispânica, que temia a concorrência desse produto com o vinho de Castela55. Em freguesias rurais da América portuguesa a produção da aguardente empregava tanto mão de obra cativa como familiar e era controlada pelos nascidos na própria terra. Esse era um tipo de produção que tanto favorecia a tributação municipal como beneficiava o tráfico de escravos, um dos mais importantes empreendimentos do Império português praticados por negociantes portugueses residentes nas principais praças mercantis do Brasil, como Rio de Janeiro e Bahia. Se em partes da Nova Espanha a produção de vinho de coco, conforme mostrou Claudia Chaves, foi, além de um importante produto de um mercado regional, um símbolo de resistência do poder local dos cabildos à pressão régia contrária à produção desse gênero, na América portuguesa a fabricação da aguardente foi uma das peças do seu diversificado comércio costeiro e atlântico. Ao contrário da Coroa espanhola, a Coroa portuguesa não temia concorrências, pois o tráfico atlântico de escravos precisava mais da aguardente produzida nas terras do Brasil do que do vinho produzido em seu continente. Conclusão Inegavelmente, a agroexportação do açúcar levou para o Atlântico a economia até então interiorizadora da capitania de São Paulo, movimentando um de seus principais portos, o de Santos. Mas o açúcar teve de concorrer com a realidade da consolidação segura da produção e comércio de outros gêneros, como a aguardente, que tanto abastecia o mercado português como o da costa sudeste-sul e das províncias platinas. Gêneros como esses, dada a expansão da demanda na primeira metade do século XIX, contribuíram para integrar economias e grupos produtores de outras áreas serra acima e em direção ao interior, como a cidade de São Paulo, a outros espaços na parte sul do continente e fora dele. Este texto procurou, através de algumas conclusões de pesquisa, chamar a atenção e indicar um caminho para mais investigações que possam esclarecer esse aspecto da sociedade colonial de Antigo Regime na América portuguesa. LEME, Pedro Taques de Almeida Paes. Nobiliarquia paulistana, histórica e genealógica. 5. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980. 3 v. 55 CHÁVEZ, Claudia Paulina Machuca. Cabildo, negociación y vino de cocos, op. cit. 54 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 73-93. 93 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar* Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Universidade Federal do Rio Grande do Norte Natal, RN, Brasil [email protected] RESUMO Este artigo problematiza as relações entre cultura visual, “racialização” e novas sensibilidades políticas no Brasil de meados dos anos 1970 e princípios dos 1980 a partir das discussões da imagem e da representação do negro no cinema brasileiro. Observamos algumas das características da atualização e modificação da noção de raça no Brasil a partir da discussão sobre filmes brasileiros pelos representantes do que chamamos no texto de “pensamento negro”, uma tradição reflexiva em formação que questionou como a intelectualidade brasileira concebia a cultura negra. A reflexão negra se apresenta num conjunto de escritos na imprensa nos quais desenvolveram uma retórica da imagem do negro como retórica de humilhação racial. A denúncia da humilhação negra na imagem produzida pelos brancos permitiu a constituição de uma nova identidade racial no Brasil. Palavras-chave: cinema brasileiro; identidade racial; Xica da Silva; Tenda dos Milagres; cultura visual; cultura política; intelectualidade negra. ABSTRACT This article analyzes the relationship between visual culture, “racialization,” and new political sensitivities in Brazil in the mid-1970s and early 1980s from the perspective of image and representation of Blacks in the Brazilian cinema. By examining the debate about Brazilian movies among those we call representatives of a “Black thought” in Brazil, we observed some characteristics of change and update of the notion of race in Brazil, within a rising reflective tradition that questioned the views of the Brazilian intelligentsia on Black culture. This Black thought is presented through a set of articles published in the press, where the rhetoric of the image of Blacks was equated to a rhetoric of racial humiliation. The denunciation of the humiliation of Blacks in the image produced by Whites allowed the establishment of a new racial identity in Brazil. Keywords: Brazilian cinema; racial identity; Xica da Silva; Tenda dos Milagres; visual culture; political culture; Black intellectuals. * Este trabalho sintetiza e amplia alguns dados de minha tese de doutoramento, financiada com bolsa Fapern/Capes, sob orientação de Ana Maria Mauad. Uma versão resumida foi apresentada no XXVI Simpósio Nacional da Anpuh. Cf. SANTIAGO JR., Francisco das C. F. Reações na (à) cultura visual: racialização e humilhação no Brasil dos anos 1970. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, XXVI, 2011, São Paulo. Anais eletrônicos. Disponível em: <www. snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300889176_ARQUIVO_Reacoesna%28a%29culturavisual.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2012. Artigo recebido em 3 de novembro de 2011 e aceito em 1o de abril de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 94 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior As relações entre formações da cultura visual, raça e imaginário político têm sido foco de importantes indagações sobre como hierarquias e classificações identificatórias estabelecem vínculos sociais nas sociedades. Os estudos visuais têm evidenciado que mais do que veiculação, mídias como o cinema conferem espessura de sentido às realidades políticas, configurando, a partir de práticas visuais, um conjunto de condutas sociais e referências de valores que, nas/pelas imagens, permitem deslocamentos das práticas políticas1. Existe, portanto, um vínculo entre cultura política e cultura visual que a história das imagens em múltiplas modalidades tem explorado2. Paul Gilroy tem investido na crítica do papel das imagens na construção das práticas de poder que inscreveram negros enquanto comunidades e corpos racializados inseridos na própria dinâmica do poder imperial europeu e, mais tarde, norte-americano3. Chamando atenção para a necessidade de pensar a alteridade negra a partir da constituição da cultura visual que elabora imagens dos negros, Gilroy aponta a transformação que a visualidade produz nas formas de solidariedade, identificação e pertencimento mais gerais e microscópicos. Este estudo se insere na construção de bases para uma crítica da raciologia na história da visualidade do Brasil recente, uma vez que indaga sobre a maneira como o conceito de raça foi reconstruído nos anos 1970 a partir do questionamento da imagem do negro no campo cinematográfico. Filmes como Xica da Silva (1976) e Tenda dos Milagres (1977) causaram reações adversas na imprensa brasileira e permitem rastrear algumas das maneiras pelas quais certos intelectuais questionaram a identidade do negro por meio da imagem fílmica. Em jornais, periódicos e textos acadêmicos, entre 1974 e 1983, encontramos uma nova categorização racial elaborada como uma retórica da humilhação. Esses discursos criaram bases para perspectivas raciais do que aqui chamamos de “pensamento negro”, tradição que era construída pelos intelectuais negros sobre sua própria condição. O cinema brasileiro agenciou velhas mitologias políticas, as quais foram deslocadas por pensadores negros, interessados em reconstruir a agenda política brasileira a partir da noção de raça. Trataremos, portanto, da reconstrução da cultura política relacionada à identidade negra no Brasil de meados da ditadura militar, na elaboração de novos parâmetros de visualização negra. Identificamos, inicialmente, em polêmicas na imprensa sobre filmes nacionais uma série de posicionamentos de intelectuais negros ante a forma como o negro era mostrado no Brasil da década de 1970. O artigo que segue trata da história da apropriação da noção de raça no Brasil nos anos 1970 e de como esta deslocou o imaginário e a sensibilidade política no Brasil a partir de uma indagação visual. Nossa hipótese é que a reação contra as referências visuais negras vigentes forneceu bases para novas referências visuais. Observaremos as categorizações do negro no campo cinematográfico brasileiro nos anos 1960 e suas modificações a partir de 1974. Em seguida, mostraremos a maneira como a raça foi atualizada, no Brasil, por intelectuais negros que questionaram a imagem do negro no país, apontando como tais filmes compunham uma retórica da humilhação, a qual constituía uma nova retórica da diferença com bases na cultura visual. Cf. MITCHELL, W. Teoría de la imagen. Madri: Akal, 2009. Cf. CLARK, T. J. Modernismos. São Paulo: Cosac & Naify, 2007; GRIEVESON, Lee. Policing cinema: movies and censorship in early-Twentieth-Century America. Los Angeles: University of California Press, 2004; SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. 3 Tratamos a ideia de “raça” como um padrão formado a partir de um conjunto de práticas e tropos (uma retórica nem sempre concordante) que sistematizam as diferenças sociais a partir da aparência e da origem. É importante distinguir entre concepções racistas (referentes ao comportamento que costuma envolver medo, desprezo ou ódio contra pessoas de aparência definida) e concepções racialistas (referentes à ideologia, que se apropriam de padrões raciais para o combate ao racismo). Cf. GILROY, Paul. Entre campos: nações, culturas e o fascínio da raça. São Paulo: Annablume, 2007; TODOROV, Tzvetan. Nós e os outros. Rio de janeiro: Zahar, 1993. 1 2 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 95 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Da retórica da classe à retórica da raça O campo cinematográfico viu-se às voltas com a questão do negro na politização da prática fílmica a partir de meados dos anos 19504. Naqueles anos, quando surgiram manifestações culturais importantes, o cinema tornou-se um campo cultural no qual se discutiam os destinos políticos do país e o negro tornava-se um dos muitos temas dos filmes. Fitas como Bahia de Todos os Santos (1961), Barravento (1961), Assalto ao Trem Pagador (1962), Ganga Zumba (1964), Integração racial (1964)5 apresentaram a integração do negro na sociedade. Para alguns cineastas, tratar do negro era uma das maneiras de mostrar desigualdades sociais mais amplas, as quais, na época, foram pensadas pelo viés socioeconômico, uma das faces do debate de classe no Brasil6. A classificação racial e a atribuição de origem africana nas fitas denunciavam um tipo específico de vítima da exploração econômica, o negro brasileiro. Intelectuais, artistas e ativistas políticos pautavam a exploração dos diversos segmentos da população brasileira. Expressões como “cultura negra” ou “situa ção do negro” foram invocadas como sinais da exclusão econômica que estruturava a sociedade brasileira. O reconhecimento do negro como um tema cinematográfico, a partir dos anos 1960, ocorreu por meio de temas históricos (a escravidão) ou da cultura popular (a religiosidade). Questão racial e racismo derivavam da desigualdade social e alguns cineastas e críticos se dedicaram a esclarecer o povo sobre sua condição. Contudo, quando a conscientização atingia a raça, geraram-se incômodos. O primeiro longa-metragem de Carlos Diegues, Ganga Zumba, rei de Palmares (1964)7, permite-nos observar esse ponto. A fita de Diegues contava a fuga de Ganga Zumba de um engenho e sua chegada ao quilombo dos Palmares, do qual seria importante líder. Nos filmes da década anterior, tais como Rio 40 graus (1955) ou Rio Zona Norte (1957), as tramas inseriam os negros na contemporaneidade, mas Diegues realizara um filme histórico sobre resistência escrava. Entre as interpretações correntes, o crítico Cláudio de Souza defendeu: Já cheguei a ouvir que se trata de um filme racista, porque aborda uma realidade negra com atores negros. Santa estupidez, pois a prosseguirmos neste caminho vamos também chegar à conclusão de que a história do Brasil, com tantos capítulos africanos, é racista em sua maior parte. O filme não é nada disso, leitor. Ganga Zumba parece ser, mais exatamente, um canto à liberdade. Não à liberdade como um sentimento abstrato e transcendental, mas àquela liberdade de existir, de viver e de conviver, liberdade essencial de subsistir como homem e que está na base de nossa vida de todos os minutos8. O crítico apontou a ausência do racismo uma vez que não era a presença dos negros, na estória, o tema central, mas a liberdade. Ao mesmo tempo, afirmou que a história do Brasil não poderia ser racista com seus “capítulos africanos”. A resistência à opressão e a luta do negro não eram temas em si, mas um reflexo da busca universal pela “liberdade de subsistir como homem”. O negro, como raça, fora apagado nesse discurso, e a escravidão tornara-se um ato de privação do homem pelo homem, não do branco pelo negro. Embora filmes que toquem na questão racial sejam anteriores, como o clássico Também somos irmãos (1949), além de Rio 40 graus (1955) e Rio Zona Norte (1957). 5 Nem todos estes filmes estavam vinculados ao cinema novo. 6 Não queremos com isso dizer que os filmes não representavam as tensões raciais, mas apontar que essas tinham um papel definido no quadro das relações econômico-sociais. 7 Além de ser um dos temas principais na obra de Carlos Diegues como um todo. 8 SOUZA, Cláudio Mello e. Ganga Zumba domina a semana. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 mar. 1964. Caderno B, p. 3. 4 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 96 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Menos sutil foi o crítico Luiz Alberto, do carioca Jornal do Comércio. Ganga Zumba já nascera alijado, ideologicamente frustrado, desde o ponto em que a solução final é entre negros e brancos, desde que o equacionamento por todo o filme (em raríssimos diálogos a exceção que confirma a regra) é de uma luta pela libertação dos negros de sob os brancos e não dos explorados de sob os exploradores9. Desta vez, a questão racial era um equívoco porque a fita deixara de explorar o aspecto da exploração econômica, a base do sistema escravista. Desviar para o prisma da raça, segundo ele, não permitia perceber a raiz do problema histórico. Agora, em vez da liberdade, queria-se a luta de classes. Já o diretor Carlos Diegues, antes do lançamento da película, afirmara que desejava um filme simples, objetivo, direto sobre um tema que sempre desejei tocar, a liberdade, através de um instrumento cultural que sempre me interessou, o negro, sua cultura. Creio pelo que temos agora, que estamos alcançando o objetivo. “Ganga Zumba” terá de ser um filme violento (...) fundamental do espírito negro10. A questão racial ou mesmo da escravidão, até o lançamento de Ganga Zumba, focalizou a apresentação do negro a partir de uma perspectiva moralizante, usando de personagens-tipo que polarizavam os aspectos “imorais” do sistema: bons e maus senhores e escravos, independente da cor. Fitas como Sinhá Moça (1952) foram exemplos dessa chave moralizante. A politização do debate cultural brasileiro nos anos 1960 em Ganga Zumba permite observar o incômodo sobre o papel do negro e da raça no imaginário nacional. Naquele contexto, a diferença de classe, a exploração e a liberdade eram alicerces das interpretações das fitas dedicadas aos negros a partir de meados dos anos 1950. A discussão da escravidão, observada no discurso de Luiz Alberto, partia da ideia de liberdade, mas não ignorava a diferença de classe na situação do negro. Se na perspectiva de Alberto o filme de Diegues era racista porque transformava uma questão de “exploradores” e “explorados” em negros contra brancos, a liberdade não podia ser pensada como uma alternativa à dominação racial, mas sim ao sistema econômico. Nas afirmações da liberdade (Carlos Diegues e Souza), de racismo (Souza) ou de ignorância do fator econômico (Luiz Alberto), a reflexão racial era expulsa enquanto foco possível de reflexão sobre a imagem do filme. Exorcizou-se o racismo por uma imagem não racial da escravidão. Entretanto, as artes brasileiras mudaram a partir de 1968. Apesar das críticas antecederem ao AI5, após o golpe, uma onda de autorreflexão atingira os campos culturais, inclusive o cinema. A versão fílmica de Macunaíma (1968), de Joaquim Pedro de Andrade, marcou um desvio de rota. O filme reavaliou a personagem-símbolo de Mário de Andrade, e o próprio cineasta, numa “interpretação autojustificadora”, afirmara que Macunaíma era “um herói ultrapassado, um herói errado, um herói derrotado, é um herói de consciência individual; enquanto um herói moderno — evidentemente — é um herói de consciência coletiva e é um vencedor, não um derrotado”11. A personagem revisada do modernismo mostrava as novas bricolagens que aconteciam nas artes brasileiras e que se efetivaram no tropicalismo, no cinema marginal e nos remanescentes do Cinema Cinemateca Brasileira. Centro de Documentação e Pesquisa. Pasta 109. ALBERTO, Luiz. Ganga Zumba. Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 20 mar. 1964. 10 MORAES, Tânia. ‘Ganga Zumba’ quer dizer Zumbi (dos Palmares) e liberdade. Última Hora, Rio de janeiro, 29 ago. 1963. Cine Ronda, p. 12. 11 ANDRADE, Joaquim Pedro de. Joaquim Pedro de Andrade por ele mesmo. In: RAMOS, Alcides Freire. Canibalismo dos fracos: cinema e história do Brasil. São Paulo: Edusc, 2002. p. 57. 9 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 97 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Novo, entre os quais se incluem Joaquim Pedro de Andrade, Glauber Rocha e Carlos Diegues. Antes, a politização iniciada pelos cineastas pretendia conscientizar o povo para a revolução, mas a repressão que se seguiu ao regime impediu tais perspectivas. Terra em transe (1967), de Glauber Rocha, junto a Fome de amor (1968), de Nelson Pereira dos Santos, foram fitas sobre a perda de rumo dos intelectuais com pretensões de constituição de consciência política no povo. Essas obras eram mais do que reflexões, mas intervenções, no debate político, sobre o papel dos artistas, políticos e intelectuais numa revolução irrea lizada. Parte dos cineastas se voltaria ao mundo dos chamados marginais, o universo underground (o udigrundi) do cinema marginal com suas propostas mais individualistas que expressavam um senso de inadequação social. Já os remanescentes do Cinema Novo deixaram de mostrar o povo como o agente revolucionário (um discurso perigoso naquele momento) para criar imagens do povo como um agente político de sua própria sobrevivência. A cultura popular, antes concebida como alienação, foi retomada como campo no qual o povo rea lizaria suas estratégias para enfrentar as desigualdades e ganhar disputas. Filmes como O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969) e a idealização do que o cineasta Nelson Pereira dos Santos chamou de “filme popular” (a fita que retratava a cultura do povo a partir de seus próprios valores e seria capaz de ampliar o público do cinema brasileiro), nos anos 1970, mostravam outra politização da cultura do povo no campo cinematográfico. O segundo filme histórico sobre a escravidão de Carlos Diegues, Xica da Silva, fora realizado em meio a essas buscas por alternativas populares. A fita retomava o ideal modernista antropofágico como base da trama de trocas entre negros e brancos alegorizada no Arraial do Tijuco. Na película, lançada em 1976, a escrava Xica, um mito histórico pouco conhecido na época, usava da sensualidade para inverter as relações sociais escravistas12. Xica impunha-se à nobreza branca e escarnecia dela ao imitá-la. Muitos críticos, intelectuais e artistas aplaudiram a inversão da ordem social e a “estética carnavalesca” do filme. “O cinema brasileiro está procurando dirigir aos sentimentos do espectador certas ideias que, em filmes anteriores, foram endereçadas principalmente à razão do espectador”, afirmou José Carlos Avellar. Segundo ele, a película agia “duas vezes antes de pensar para desarrumar o que está falsamente arrumado. Esta é a ideia que Xica da Silva procura passar para o espectador através da ação”. Usando como arma o deboche e a avacalhação, as mazelas eram apontadas e desnudadas, fazendo de “Xica da Silva uma declaração de amor à exuberância do povo brasileiro, que eu tentei transmitir de maneira fantasiosa”, disse Carlos Diegues13. Houve, porém, os que acharam a fita um absurdo e transformaram drasticamente o debate racial. Em 15 de outubro de 1976, no jornal Opinião, Carlos Hansenbalg, Beatrix Nascimento e Carlos Frederico desfilaram críticas severas à fita entre as quatro páginas que o periódico havia lhe dedicado. Chocavam-se com a “estarrecedora unanimidade de opiniões” sobre a película. Tomaram-na como a uma pornochanchada: Afinal, quem era Xica da Silva? Uma preta de alma tão branca e safada como a de qualquer Du Barry dos melhores salões. Uma preta que gostava de dar ordens e ter escravos, como qualquer branca. Uma preta cheia de trejeito, que botava a boca no mundo por qualquer disse-me-disse; que gostava de fazer molecagens, tais como cuspir na comida dos outros etc., uma preta que, sobretudo, gostava de muito luxo e riqueza, e que, ainda por cima, tinha um borogodó secreto que fazia os homens darem urros estranhos de dor. 12 Antes de Diegues, Antônio Callado escrevera um ato teatral sobre Xica da Silva nos anos 1950 na Escola de Teatro da Universidade da Bahia, com participação de Nevolanda Amorim e Othon Bastos. 13 Cinemateca Brasileira. Centro de Documentação e Pesquisa. Pasta 495. DIEGUES, Carlos. Entrevista. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 1976. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 98 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Xica imita os ricos, os brancos, os déspotas, os poderosos, e curte adoidada ser como eles — e o filme aplaude, deslumbrado!... [grifos nossos]14. O sociólogo Carlos Hasenbalg identificou na obra e em seu diretor a síntese do senso comum brasileiro e concluiu que “uma raça — no caso o branco brasileiro — pode coexistir durante séculos com outra — o negro brasileiro — e continuar a ignorar as verdades desta” [grifos nossos]: Entre as múltiplas possibilidades de se fazer uma adaptação livre da história original, o diretor escolheu a versão mais ambígua, e aquela que condensa, no personagem principal, todos os preconceitos a respeito da mulher negra. Neste sentido, o filme retoma uma consagrada tradição literária que mistifica e romantiza os aspectos do negro mais estereotipados na cultura brasileira. A estória trata da mobilidade “sexual” ascendente da escrava Xica, operada através da manipulação de um arsenal erótico (...). O ascenso de Xica é tão efêmero quanto a aventura de João Fernandes no Arraial do Tijuco. Como em toda mobilidade individual, o projeto de Xica é a-político [grifos nossos]15. A historiadora Beatriz Nascimento exigiu a proibição da fita por ser um desrespeito que impõe a um episódio da história de um povo, desrespeito quanto à história de todo um povo, desrespeito na medida em que vilipendia este povo, desrespeito por manter os estereótipos em relação a um povo que no momento procura, em função de sua autonomia cultural, se livrar justamente desses estereótipos16. O trabalho de Diegues fugiria da veracidade histórica, desinformando a população e, “em termos da crítica das relações raciais no Brasil, nos remete à Idade da Pedra” [grifos nossos]. Nascimento identificou a matriz ideológica da obra: Repete como já dissemos Casa-grande e senzala. Os portugueses no filme, desde João Fernandes, passando pelo intendente, até o frouxo “inconfidente” são opressores, exploradores, mas complacentes com os negros, escravos, sentimentais (o pai do “Inconfidente” e João Fernandes) e, acima de tudo, bons apreciadores dos jogos do amor. Os negros, escravos e quilombolas são passivos, rebeldes inconsequentes (bandidos salteadores) e reconhecidos da bondade e generosidade do Senhor (...) O conflito racial (que não consegue transpirar satisfatoriamente) só parte das pessoas menos dotadas (...) Em suma, o éthos português colonizador é de humanidade e reconhecimento da pessoa dos negros: uma escravidão amena e divertida [grifo nosso]17. Finalmente, no final do artigo para Opinião, Nascimento faz sua grande crítica: Confesso que perdi as esperanças quanto à compreensão do intelectual branco brasileiro sobre a real história do negro. (...) Se o senhor Diegues descesse um pouco da sua onipotência e fizesse uma reflexão sobre si mesmo e a implicação da história do seu povo em si antes de confeccionar o filme, entenderia que, devido às relações sociais e culturais, FREDERICO, Carlos. Abacaxica. Opinião. Rio de Janeiro, 15 out. 1976. Tendências e Cultura, p. 18. HASENBALG, Carlos. Copiando o senso comum. Opinião, Rio de Janeiro, 15 out. 1976. Tendências e Cultura, p. 19. 16 NASCIMENTO, Beatrix. A senzala vista da casa grande. Opinião, Rio de Janeiro, 15 out. 1976. Tendências e Cultura, p. 20-21. 17 Ibidem. 14 15 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 99 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior ele como um homem branco brasileiro possui introjetado, de forma específica, o negro brasileiro, sua posição em termos de homem e de raça. Mas ele, como a maioria dos seus iguais, deve ter um grande receio de descobrir esse ponto oculto [grifos nossos]18. A película de Diegues atingira frontalmente as sensibilidades de Frederico, Hanselbag e Nascimento, e esses três analistas eram alheios ao campo cinematográfico, intelectuais que indagaram a fita a partir de outro ponto de vista, e indicavam como dada parcela da população brasileira reagira à forma como os negros foram mostrados. Ao designarem o hábito “introjetado” dos “intelectuais brancos” de ignorar a história (Nascimento), de enveredar nos estereótipos (Hasenbalg) e de vilipendiar a mulher negra (Frederico), os analistas apontam problemas na sociedade brasileira — a Xica de “alma tão safada”, tão ansiosa por se passar por branca, era componente de uma imagem do negro que certos grupos sociais recusavam naquele momento. Os três intérpretes identificaram o olhar branco em Xica da Silva e em seu realizador, Carlos Diegues: um olhar capaz de mostrar o negro, mas não de representá-lo; afinal, uma representação é representação para alguém e esse alguém não era, para eles, o “verdadeiro” negro. Um desses intelectuais, Beatriz Nascimento, se autodeclara negra para qualificar melhor sua posição, e ressaltar uma experiência de dentro da condição negra. Todos racializaram a discussão ao expor que havia um traço racial na própria composição do olhar, o qual, ao mesmo tempo, não permitia que aquelas imagens se tornassem uma representação dos negros e de sua história. Reprovaram protagonista, película e diretor, demarcando a diferença e a distância entre o povo negro, sua cultura e os “intelectuais [homens] brancos” brasileiros e suas produções. O negro passou a ser nomeado a partir das imagens criadas pelos brancos, as quais eram negadas como produções de brancos, caracterizados racialmente. Segundo as “leituras” racialistas aqui apontadas, Xica da Silva idealizava o negro para brancos, a visualização da “velha compreensão ocidental da África e do africano, como um primitivo, um selvagem”19. Esse mesmo movimento é observado em polêmicas que surgiram sobre outro filme que lidava com a cultura negra e o encontro de raças no Brasil: Tenda dos Milagres, de Nelson Pereira dos Santos (1977). O sociólogo Muniz Sodré realizou a crítica representante de uma declarada perspectiva negra na revista IstoÉ. As disputas lançadas na sociedade por Tenda dos Milagres estariam relacionadas, segundo Sodré, com a defesa da mestiçagem e da democracia racial: Em Tenda dos Milagres reproduz-se em sons e cores o éthos romancesco de Jorge Amado. Mas — isto pode ser terrivelmente acaciano, porém necessário repetir — o filme de Nelson Pereira dos Santos fala mais do romance (da diegese) de Jorge Amado do que da realidade cultural baiana. E Amado, independentemente do valor estético de suas narrativas, representa apenas uma posição de classe sobre a Bahia. Esta posição, assumida pelo filme, é bastante discutível20. Evidenciado que a leitura amadiana de Tenda dos Milagres, reforçada por Nelson dos Santos, não constitui uma representação fiel da realidade baiana, Sodré caracteriza a idealização: Ela espelha [grifo nosso] o que poderíamos chamar de doutrina do mestiçamento. Em seus termos, a Bahia aparece como um cadinho de culturas e etnias, capaz de fornecer um modelo, miscigenado e sensual, para a consciência brasileira. A “civilização baiana” seria “mulata da melhor mulataria”. Posição idêntica adotava Ibidem. Ibidem. 20 Cinemateca Brasileira. Centro de Documentação e Pesquisa. Pasta 630. SODRÉ, Muniz. Mulata da melhor mulataria. IstoÉ, São Paulo, 23 nov. 1977. 18 19 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 100 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Mário de Andrade quando, falando sobre danças dramáticas nacionais (bumba meu boi, maracatu, coco de praia etc.), chamava a atenção para a coreografia “já brasileira, já mestiça e própria”21. Apesar do fenômeno da mestiçagem ser incontestável, principalmente no plano étnico, o estudioso afirmava que a “visão de mundo” que advém da “doutrina” era enganosa. Ela necessariamente implicaria a rejeição do reconhecimento de uma cultura negra no Brasil, isto é, da existência de um complexo simbólico estruturado, com religião, normas, costumes, instituições, visão de mundo [grifo nosso] próprios. No entanto, esta cultura existe, movimenta e bole com a consciência de setores amplos da população nacional. Se as danças dramáticas, os ritmos, os mestiçamentos persistem — e na forma por todos conhecida —, é porque os mantém a força dos ritos e da cultura institucionalizada nos terreiros baianos [grifo do autor]. Nestas comunidades litúrgicoculturais está assentada a continuidade do simbólico negro no Brasil22. Sodré se aparenta com a argumentação de Beatriz Nascimento ao indicar que deve ser difícil à mentalidade ocidental admitir a “heteroculturalidade”. Logo o sociólogo sugere que Santos e Jorge Amado tendem a não encarar o pluralismo cultural e a conceber a cultura a partir do modelo dominante. Ambos dariam “um passo juntos na direção do reconhecimento de uma diferença presente na forma social brasileira: a cultura negra”, mas “a tal doutrina do mestiçamento não leva a cultura negra a sério”. O filme seria apenas uma promessa de entendimento da heterogeneidade cultural brasileira. Observe-se que a cultura negra tomara o primeiro plano dos discursos na forma da ofensa em face da ignorância e do desrespeito dos brancos às “coisas” do povo negro. Há aqui um traço de identificação da humilhação sentida pelos agentes sociais que não se reconheciam na fita. O movimento que observamos nesses discursos era o da identificação de imagens dos negros que não são tomadas como imagens de si pelos próprios negros. É evidente que a indagação sobre a imagem da nação nos filmes criada a partir do negro não era legítima para os intelectuais acima. Surgiu naquele momento, graças ao agenciamento das imagens da escravidão e da cultura negra no cinema, a possibilidade da politização pela racialização do debate. Contudo, tais discursos não surgiram do nada. Qual a base da reflexão contida nos discursos dos intelectuais que criticaram Xica da Silva e Tenda dos Milagres? Quais as vivências históricas e as matrizes discursivas que fundamentam esse deslocamento na concepção de raça? E qual o papel da reflexão visual, do uso das metáforas visuais na constituição de um novo horizonte político para o Brasil? A retórica da raça como retórica da imagem/identidade negra Os discursos de Beatriz Nascimento, Muniz Sodré, Carlos Frederico e Carlos Hasenbalg sobre os filmes Xica da Silva e Tenda dos Milagres apontam para uma modificação no cenário social e político brasileiro. Na tentativa de identificar o espectro do mundo político coberto por suas interpretações, observamos que a redefinição da concepção racial como força política fazia parte da reformulação dos marcos políticos brasileiros na década de 1970. A nova retórica da raça estava alicerçada num contínuo movimento histórico que atingira o campo cinematográfico depois de ter tomado forma em outros campos sociais e culturais. Os discursos veiculados no jornal Opinião e na revista IstoÉ, para além de intervenções no campo cinematográfico, alimentaram e foram alimentados por uma tradição que se 21 22 Ibidem. Ibidem. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 101 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior formava, à qual chamaremos, por comodidade, de pensamento negro de artistas e intelectuais negros, os quais, em trocas intelectuais com outros setores da intelectualidade, montaram outra forma de compreensão social do Brasil. O que foi esse pensamento negro? Muito deverá ser pesquisado para uma história social da intelectualidade negra no Brasil, mas suas bases já foram lançadas23. Embora possamos identificar as origens dos discursos de negros e mestiços sobre si próprios no século XIX, para efeito deste texto, o momento significativo fora a década de 1930 com a Frente Negra Brasileira (FNB), dedicada à inclusão do negro na sociedade brasileira e extinta durante o Estado Novo. Os componentes do FNB foram contemporâneos do surgimento de novas oportunidades para a população negra no mercado de trabalho, principalmente no setor público. O regime varguista restringiu a imigração e favoreceu a mão de obra nacional como parte do projeto de modernização. Na década seguinte surgiu, em 1944, o Teatro Experimental do Negro, fundado por um destacado grupo de negros e negras que se dedicaram às atividades culturais e políticas de denúncia do preconceito e do estigma racial no Brasil. A nova organização realizou muitos eventos que formaram, no contexto da redemocratização pós-Estado Novo, uma nova estética e audiência para integração de negros e brancos e visibilizar o debate racial no Brasil24. O TEN fora fundado por Abdias do Nascimento, Aguinaldo de Oliveira Camargo, Teodoro dos Santos, José Herbal e Tibério. Trataram de criar um projeto de inclusão do negro defendendo que os negros brasileiros partilhavam do mesmo tipo de experiência de exclusão que os pobres. A associação negro-e-pobre fora criada pelo TEN na tentativa de formar uma arte e pensamento negros como expressão da maioria excluída e não da minoria racial ressentida 25. O jornal O Quilombo, organizado pelo TEN, foi a primeira publicação a sedimentar efetivamente uma reflexão crítica negra no Brasil26. A sociologia contribuiu para a ampliação do arsenal teórico e ideológico de intelectuais e associações negras que começaram a surgir no contexto da redemocratização. A partir dos anos 1950, a formação da chamada “escola sociológica paulista” mostrava que a “democracia racial” era ideologia de um país repleto de preconceito racial. Florestan Fernandes, Roger Bastide, Fernando Henrique Cardoso passariam a ser base das releituras das relações raciais no Brasil, ainda que alguns, como Fernandes, tomassem o racismo como sobrevivência pré-capitalista. Essa corrente de pensamento ergueu como importante inimigo Gilberto Freyre, que congregava o conservadorismo racista brasileiro em torno de sua figura, principalmente a partir dos anos 1950, quando o pernambucano insistira, cada vez mais, no lusotropicalismo. Começaram a se destacar as obras de sociólogos negros como Alberto Guerreiro Ramos, que fundamentou uma revisão do papel do negro na cultura brasileira. Ramos trabalhou ativamente junto ao TEN e no jornal O Quilombo, publicando artigos nos quais refletia sobre a questão racial e questões de Cf. PEREIRA, Amilcar Araújo. O mundo negro: a constituição do movimento negro contemporâneo no Brasil (19751995). Tese (Doutorado em História) — Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2010; PEREIRA, Amauri Mendes; SILVA, Joselina da (Org.). O movimento negro brasileiro: escritos sobre os sentidos de democracia e justiça no Brasil. Belo Horizonte: Nandyala, 2009; SIQUEIRA, José Jorge. Entre Orfeu e Xangô: a emergência de uma nova consciência sobre a questão do negro no Brasil 1944/1968. Rio de Janeiro: Pallas, 2006. 24 Conferência Nacional do Negro (1946), Convenção Nacional do Negro (1949), I Congresso Nacional do Negro (1950), este último realizado pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Os Anais do I Congresso foram publicados em O negro revoltado, organizado por Abdias do Nascimento (Rio de Janeiro: GRD, 1968). 25 Cf. GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Classe, raças de democracia. São Paulo: Ed. 34, 2004. 26 Alguns autores apontam que essa reflexão, inclusive na elaboração de trocas de ideias transatlânticas, já ocorria na imprensa negra antes do jornal O Quilombo. Cf. PEREIRA, Amilcar Araújo. Linhas (da cor) cruzadas: relações raciais, imprensa negra e movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos. In: PEREIRA, Amauri Mendes; SILVA, Joselina da (Org.). O movimento negro brasileiro: escritos sobre os sentidos de democracia e justiça no Brasil. Belo Horizonte: Nandyala, 2009. p. 109-126. 23 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 102 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior ressentimento racial entre os homens negros. Apesar de não ter se dedicado propriamente à investigação das populações negras, Ramos fora importante referência na visibilidade negra no Brasil para seus contemporâneos. Aparentemente, o maior vetor de transformação no pensamento negro brasileiro foram os movimentos políticos e culturais negros estrangeiros. Popularizou-se no Brasil, desde principalmente os anos 1960, a partir de publicações como a revista Realidade, reportagens sobre a questão racial no Brasil. Os movimentos de descolonização na África criavam um cenário de africanos (negros) lutando por seus direitos que se intensificou sobremaneira a partir da década de 1950, suscitando uma libertação do domínio europeu não apenas no sentido político, mas também ideológico. Finalmente, a onda norte-americana de movimentos sociais e luta pelos direitos civis com líderes carismáticos como Martin Luther King e Malcom X, ou a ação assertiva dos Panteras Negras, repercutiu no mundo todo, e no Brasil em particular, estimulando a criação de novas organizações negras no Brasil. Em depoimento, Hélio Silva afirmou: Podemos identificar três matrizes de pensamento no discurso da geração que se engaja no movimento negro nos anos 1970 e 80 (...) Você tem o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que sempre mobilizou a atenção da militância; você tem as lutas independentistas no continente africano, sobretudo, até pela facilidade da proximidade linguística, nos países lusófonos (...) E por fim, o movimento pela négritude, que a rigor sempre foi um movimento literário na verdade, um movimento cultural de intelectuais de África e das Antilhas que se encontraram em Paris nos anos 30 do século passado e que vão formular algumas ideias a respeito do que seriam o ocidentalismo e o orientalismo na perspectiva africana, nos valores africanos27. A negritude, revistas como a Ebony, escritos de Júlio de Castilhos ou o clássico de Frantz Fanon, traduzido para o português ainda na década de 1960, Os condenados da terra, tornaram-se importantes referências intelectuais para os negros brasileiros28. Multiplicaram-se gestos e símbolos de afirmação negra: o cabelo black power, a produção de músicas, festas e movimentos culturais29. Se na ditadura ocorreu um refluxo inicial dos movimentos negros (inclusive com o exílio de alguns de seus principais membros, como Abdias do Nascimento) e os governos militares transformaram o mito das três raças em “doutrina” do regime, com os anos, principalmente no governo Geisel, pipocaram os movimentos negros que questionaram a situação social do negro. Tais movimentos desenvolveram a noção de que havia a alienação do próprio negro de sua condição como negro, não apenas como pobre. A partir daí, o mito das três raças e o ideal da democracia racial foram combatidos, vinculados à política do branqueamento que negativizava o negro e positivava o branco. O mulato e o mestiço como símbolos nacionais foram revistos como mecanismos da dominação branca. A ideia de “povo negro” se popularizou e as representações sobre a “cultura negra” também se tornariam uma questão diretamente de interesse dos movimentos negros. Essas mudanças estavam ligadas, evidentemente, a uma nova classe média de famílias negras que ingressara nas universidades e na sociedade de consumo. O crescimento econômico motivado pelo EsSILVA JR., Hélio. Estados Unidos e África. In: ALBERTI, Verena; PEREIRA, Amílcar Araújo (Org.). Histórias do movimento negro no Brasil: depoimentos ao Cpdoc. Rio de Janeiro: Pallas; Cpdoc-FGV, 2007. p. 69. 28 A primeira edição nacional de Os condenados da terra é de 1968. Cf. FANON, Franzt. Os condenados da terra. Prefácio de Jean-Paul Sartre. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 29 Sobre isso, Carlos Alberto Medeiros recorda: “eu me lembro de como foi o impacto que essa coisa do cabelo teve sobre mim. Primeiro, porque percebi, inclusive, que passei a ser visto de outra maneira (...) Tinha a história de ser uma coisa diferente que estava rolando, e tinha o quanto de afirmação que aquilo continha. Era uma outra visão, era uma outra coisa do negro”. Cf. MEDEIROS, Carlos Alberto. Estados Unidos e África. In ALBERTI, Verena; PEREIRA, Amílcar Araújo (Org.). Histórias do movimento negro no Brasil: depoimentos ao Cpdoc. Rio de Janeiro: Pallas; Cpdoc-FGV, 2007. p. 70. 27 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 103 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior tado autoritário (o “milagre brasileiro”) tornou acessível o emprego de negros não apenas na produção primária de bens de consumo, mas também na indústria, de maneira que “mais negros do que nunca conseguiram obter empregos formais com oportunidades de mobilidade social, numa transição gradativa que deflagrou o início de um tipo diferente de consciência social e racial”30. Como dissemos anteriormente, apesar da repressão aos direitos políticos, o afrouxamento do regime permitiu um período de crescimento das organizações negras e da cultura negra. Surgiram organizações culturais com fins políticos tendo por base comunidades negras ou negros interessados na criação de discursos identitários de caráter étnico e racial: Grupo Palmares (Porto Alegre, 1971); Centro de Cultura e Arte Negra (São Paulo, 1972); Fundação de Estudos Afro-asiáticos (Rio de Janeiro, 1973); Sociedade Cultural Bloco Afro Ilê Aiyê (Salvador, 1974); Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil (Salvador, 1974); Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (Rio de Janeiro, 1975); Grupo de Trabalho André Rebouças (Niterói, 1973), Centro de Estudos Brasil-África (São Gonçalo, 1975); Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas (São Paulo, 1975); Núcleo Cultural Afro-brasileiro (Salvador, 1976); Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, depois Movimento Negro Unificado (São Paulo, 1978); Bloco Afro Male Debalê (Salvador, 1979); Centro de Cultura Negra (São Luís, 1979); Bloco Afro Olodum (Salvador, 1979); Associação Cultural Zumbi (Maceió, 1979), entre tantos. Entre os grupos mais evidentemente culturais, destacou-se o papel inspirador do Ilê Aiyê, ao propor um “retorno à África”, a busca de origens na velha mãe negra. Os movimentos culturais estavam em ação na sociedade. Desde a primeira metade da década já ocorriam as festas “Black Rio”, que reunia símbolos da cultura negra na capital fluminense31. Boa parte desses movimentos esteve ligada às universidades e vinculava o caráter acadêmico a uma militância pró-identidade negra. Um desses grupos de trabalhos, sediado na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, foi o Grupo de Trabalho André Rebouças, fundado em 1973, justamente por Beatriz Nascimento. Congregava acadêmicos(as) negros(as) e colaborações de estudiosos como Eduardo Oliveira Oliveira, Juana Elbeins dos Santos, Ivonne Maggie, Décio Freitas e Carlos Hasenbalg. Afinal, podemos situar a origem daqueles discursos racialistas que surgiram contra o filme de Diegues. Beatriz Nascimento nasceu em Sergipe em 1942 e migrou com a família ainda criança para o Rio de Janeiro, onde cursou história na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre 1968 e 1971. Estagiou como pesquisadora no Arquivo Nacional e tornou-se ativista dos movimentos culturais e políticos negros cariocas, ajudando na articulação das organizações negras nos dois lados da Guanabara e mantendo contatos com movimentos negros do Brasil inteiro, inclusive com o Movimento Negro Unificado que surgiria em 197832. Há registros de entrevistas e textos em jornais de circulação nacional tais como a Revista de Cultura Vozes, Estudos Afro-asiáticos, Opinião, Folha de S.Paulo etc. Nascimento passara a refletir não só sobre o lugar do negro em sociedade, mas, fundamentalmente, sobre a autoimagem negra no Brasil. Em 1974, na revista Vozes, escrevia: Não se pode incorrer na perpetuação de mistificações, de estereótipos que remontam às origens da vida histórica de um povo que foi arrancado de seu habitat, escravizado e violentado na sua História real (...). Quem somos nós, pretos, humanamente? Podemos aceitar que nos estudem como seres primitivos? Como SANSONE, Livio. Negritude sem etnicidade. Salvador: Edufba, 2006. p. 43. FRIAS, Lena. Black Rio — o orgulho (importado) de ser negro no Brasil. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 1976. Caderno B, p. 1, 4-6. 32 Cf. depoimentos em ALBERTI, Verena; PEREIRA, Amílcar Araújo (Org.). Histórias do movimento negro no Brasil: depoimentos ao Cpdoc. Rio de Janeiro: Pallas; Cpdoc-FGV, 2007. p. 70. 30 31 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 104 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior expressões artísticas da sociedade brasileira? Como classe social, confundida com todos os componentes da classe economicamente rebaixada, como querem muitos? Pergunto em termos de estudo. Podemos ser estudados, ser confundidos com os nordestinos pobres? Com os brancos pobres? Com os índios? (...) Não será possível que tenhamos características próprias, não só em termos “culturais”, sociais, mas em termos humanos? Individuais? Creio que sim. Eu sou preta, penso e sinto assim [grifos nossos]33. Anos antes da polêmica fita de Diegues, Beatriz indagava sobre o negro “real” e sobre a imposição de um conjunto de imagens culturais que o reduziam às expressões simbólicas do Brasil, alijando-o de sua especificidade. Questionava a constituição de uma imagem da cultura negra por agentes externos a ela, evidenciava como essas imagens eram estranhas à vivência da própria população negra e como elas, de fato, mostravam apenas o mundo que a hegemonia branca queria criar: As manifestações preconceituosas são tão fortes que, por parte de nossa intelectualidade, de nossos literatos, de nossos poetas, da consciência nacional, vamos dizer, somos tratados como se vivêssemos ainda sob o escravismo. A representação que se faz de nós em literatura, por exemplo, é a de criado doméstico, ou, em relação à mulher, a da concubina do período colonial. O aspecto mais importante do desleixo dos estudiosos é que nunca houve tentativas sérias de nos estudar como raça [grifos nossos]. (...) Os artistas, intelectuais e outros brancos, diante da crise do pensamento e da própria cultura do Ocidente, voltam-se para nós como se pudéssemos mais uma vez aguentar as suas frustrações históricas. É possível que agora, no terreno das ideias e das artes, continuemos a ser “os pés e as mãos” desta Sociedade Ocidental? Acham eles que por frequentarem candomblé, fazerem músicas que falam de nossa alegria, sabedoria e outros estereótipos, podem também subtrair a nossa identidade racial. Se um jovem loiro, burguês, intelectual brilhantíssimo, após alguns anos de estudo de uma de nossas manifestações chegar à conclusão que é mais preto do que eu, o que eu sou?34 O negro seria, portanto, um outro não apenas cultural ou étnico, mas racial, específico e obliterado pela visão do branco. Nascimento não reconhecia as imagens da literatura clássica como representações de seu povo, de seus iguais raciais, mas tão somente semelhantes ao que os brancos eram capazes de criar para dar conforto às próprias vidas. Essa é uma das matrizes discursivas que está na base da intervenção de Nascimento quando do lançamento de Xica da Silva, dois anos depois. A mesma matriz reaparece em 1981, na cidade de Salvador, durante o Seminário Cinema e Descolonização, organizada pela Sociedade Brasileira de Estudos da Cultura Negra (Secneb), com direção de Juana Elbein dos Santos, antropóloga ativista na defesa dos direitos e visibilidades da comunidade nagô baiana. Naquele evento, Nascimento expunha: Vejam bem que Xica da Silva surge num momento em que toda uma faixa etária de jovens negros se preocupa em protestar contra discriminação racial através do som e das danças do Black Soul nas grandes cidades do Brasil. Sua nova identidade é a dos Muhamad Ali, dos James Brown, dos Malcom X e de outros líderes que lutaram para pôr fim à crise racial americana. Vivenciamos como essa preocupação cinematográfica que surge a partir de Xica da Silva atua como um banho de água fria numa população potencialmente produtiva; NASCIMENTO, Beatriz. Por uma história do homem negro. In: RATTS, Alex (Org.). Eu sou Atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Instituto Kuanza, 2007. p. 93. (publicado originalmente em: Revista de Cultura Vozes, v. 68, n. 1, p. 41-45, 1974.) 34 Ibidem, p. 94-96. 33 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 105 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior enquanto esses jovens e não jovens buscam sua identidade racial positiva, é feita uma obra de arte que volta a figurar uma escrava que aceita a aliança com o poder colonial35. Na época do seminário, porém, já havia ocorrido uma mudança fundamental, uma vez que a abertura política do regime militar permitira a organização de movimentos políticos de caráter racial, sendo o mais famoso deles o Movimento Negro Unificado, de 1978. Ainda assim a reflexão do cinema como produtor de uma imagem do negro que não o representava demonstra a constituição de uma indagação da imagem do negro a partir da tentativa de correspondência entre autoimagem negra, imagem produzida pelo outro (branco) e desnivelamento entre ambos. A emergência da imagem do negro no cinema permitia a formulação de questões referentes a uma agenda política que se desenvolviam a partir de questionamentos sobre produtores (brancos), produtos (filmes) e receptores (negros) na cultura das imagens. O seminário organizado pela Secneb em 1981 constitui uma ação nesse processo. O objetivo básico de sua organizadora, Juana Elbein, fora produzir um questionamento sobre a criação de imagens do negro e sua cultura no cinema, de maneira a criar bases para que os próprios negros se tornassem produtores de suas próprias imagens. Tratava-se de postura tática da divulgação do Secneb, que, ao revisar a tradição cinematográfica brasileira a partir da imagem do negro, aproximava as comunidades negras nagôs do arsenal de códigos culturais dos profissionais de cinema, de maneira a embasar futuras traduções dos sistemas culturais afro-brasileiros36. No seminário mencionado, Muniz Sodré, cujas obras e artigos, desde os anos 1970, atacavam a maneira como o cinema brasileiro compunha uma imagem do negro, apontava (...) determinada consciência possível do intelectual progressista que (...) não consegue ver acertadamente a posição cultural do negro (...) Eu acho que a coisa teria de ser encaminhada mais para a revisão dos padrões teóricos que informam a possibilidade de pensar que os intelectuais de esquerda transam. Um grande “grilo” seu é não poder ver o imediatamente político na cultura negra, ou nos fatos negros, ou nos fatos indígenas, ou em qualquer fato. Ele não vê o político se traduzir imediatamente a partir das possibilidades que tem de entender que é política37. Muniz Sodré de Araújo Cabral foi outro profissional formado em meio acadêmico. Baiano de São Gonçalo dos Campos, nascido em 1942, formado em direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1964, Sodré seguiu em mestrado na França, em sociologia da comunicação. Concluiu doutorado em letras pela UFRJ, na década de 1970, passando a publicar intensamente, inclusive sobre a questão da cultura negra. Sodré dedicou-se a uma sólida carreira acadêmica a partir dos anos 1960, e contemporâneo da expansão das comunicações de massa no Brasil, refletiu sobre aspectos de sua configuração na formação da cultura brasileira. Nos anos 1980 publicou dois importantes livros nos quais refletia diretamente sobre o complexo simbólico da cultura negra, levantando as importantes questões sobre a definição de um conceito de cultura própria à heterogeneidade brasileira: A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil, de 1983; e O terreiro e a cidade: a formação social negro-brasileira, de 1988. NASCIMENTO, Beatriz apud XAVIER, Ismail. Cinema e descolonização. Filme Cultura, ano XV, n. 40, p. 25, ago./ out. 1982. 36 A propósito, Orlando Senna escreveu anos depois: “Juana promove a formação de uma equipe iniciática de cinema para a realização dos filmes produzidos pela Secneb, no intuito de reduzir os ruídos culturais na abordagem e interpretação dos temas (...) chegar a um grupo de artistas e técnicos altamente familiarizados com o complexo cultural afro-brasileiro e pessoalmente integrados em seus princípios existenciais”. Cf. SENNA, Orlando. Viver e morrer, o último quilombo. Filme e cultura, Rio de Janeiro, n. 41/41, p. 66, maio 1983. 37 SODRÉ, Muniz apud XAVIER, Ismail. Cinema e descolonização. Filme Cultura, ano XV, n. 40, p. 25, ago./out. 1982. 35 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 106 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Em 1983, Sodré apresenta uma sólida análise da questão do “olhar branco” que idealiza a herança negra pela via da mestiçagem: Desta maneira, Chica da Silva seria, ao mesmo tempo, um pouco de Macunaíma (Mário de Andrade), algo de João Miramar (Oswald de Andrade), muito do ideologema da negra sedutora de senzala (Gilberto Freyre), bastante dos estereótipos sensualistas da mulata (Gilberto Freyre, folcloristas, mass media), algo do discurso doutrinário da democracia racial brasileira (manuais escolares, pronunciamentos oficiais etc.), algo do ufanismo nacionalista de determinados momentos das escolas de sambas cariocas, algo do mito da esperteza do malandro. Este conjunto sincrético de discursos, apresentado pelo cinema, televisão e por ideólogos do culturalismo como um traço permanente de verdade, uma constante estrutural da sociedade brasileira38. O autor observou como a idealização do negro é uma variante da constituição das imagens nacionais que tomam um “outro” ocidental interno ao qual deve posicionar e domar. Segue-se em A verdade seduzia e, mais tarde, em O terreiro e a cidade uma visão sobre as diferentes interpenetrações de imagens dos negros que não os representam, mas os tipificam, transformando-os em objetos segundo certo campo de referência que trabalha a integração nacional. Esses intelectuais contaram com a ajuda de muitos pensadores, intelectuais, críticos culturais e jornalistas como Sérgio Augusto ou Carlos Hasenbalg, argentino residente no Brasil interessado nas questões raciais brasileiras, que ajudaram na sedimentação de suas reflexões. Grosso modo, as falas de Maria Beatriz Nascimento e Muniz Sodré permitiam a composição de identidades étnico-raciais, as quais competiam com as propostas mestiças que seguiam o ideário modernista em finais dos anos 1970. A questão que gostaria de ressaltar aqui é que a racialidade e a etnicidade construídas naquele contexto, ou seja, a ideia de uma cultura negra e afro-brasileira foi instrumentalizada, também, para compor uma noção positivada de raça no Brasil39. Uma nova geração de intelectuais (antropólogos, sociólogos, historiadores etc., nem todos negros, há que se frisar) produziu inflexão na forma como a imagem negra era debatida. O traço mais significativo desses discursos foi o reconhecimento da raça como categoria importante da sociedade brasileira, e usá-la como instrumento pelo qual se pode reivindicar novas imagens e novas formas de participação na sociedade, inclusive desarticulando velhas ideologias da identidade nacional. Retórica da imagem como retórica da humilhação Apontar a ação de intelectuais como Beatriz Nascimento ou Muniz Sodré permite constatar os anos 1970 como período de emergência de concepções alternativas, no caso específico da reformulação dos parâmetros raciais no Brasil. A afirmação do discurso étnico-racial nos anos 1970 articulou novidades no contexto histórico, a qual pode ser acompanhada nas polêmicas do campo cinematográfico brasileiro e rastreada para além dele. A racialização emergiu de forma explícita nas reações às produções e discussões sobre o negro do campo cinematográfico, alimentando o crescimento de um sentimento de pertença entre diversos indivíduos que acreditavam partilhar experiências de humilhação. SODRÉ, Muniz. A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de Janeiro: Codecri, 1983. p. 173. Importante frisar que estamos falando de um processo de racialização que se inicia nos debates mais amplos sobre a cultura e a identidade negra, mas que não se propôs, na época, como uma posição hegemônica nas discussões do “pensamento negro”, mas como um discurso em emergência. A racialização desenvolvia-se junto à etnicização do negro, sem que, contudo, esses dois processos sociais estivessem submetidos um ao outro. Infelizmente, neste artigo não é possível observar as múltiplas ramificações históricas e teóricas dessa questão. 38 39 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 107 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Os discursos trabalhados neste texto apresentam experiências de humilhação articuladas nas imagens cinematográficas. O pensamento negro articulou conceitos que sistematizaram a imagem dos negros em filmes como Xica da Silva ou Tenda dos Milagres, mostrando como eles diminuem o “negro” apresentado. O ponto de vista do artista e intelectual branco que elabora a imagem do negro e nada mais faz do que atualizar os estereótipos sobre este, na perspectiva do “outro-negro”, permitiu a Nascimento e Sodré destacar o tipo de ação humilhante que o branco realiza. O ponto de encontro entre os discursos é que os intelectuais negros se reconhecem nas imagens dos filmes como o “outro” humilhado. Podemos detectar esse ponto pelo fato de que os discursos de Beatriz Nascimento, entre tantos, tornam-se discursos racialistas ao se fazerem discursos do humilhado que decide denunciar o próprio rebaixamento. As películas de Carlos Diegues e de Nelson Pereira dos Santos, bem como os próprios cineastas, foram apontados como sintomáticos de uma prática cultural do rebaixamento. As imagens dos filmes, produzidas por brancos, na concepção dos pensadores negros, negavam o negro brasileiro. Mesmo ao atribuir-lhes visibilidade, o faziam de forma desigual, estereotipada e falsa. Ora, a racionalidade do ato de humilhação consiste em incutir um tipo específico de sofrimento ao se realizar como ataque à interioridade dos negros, que, atingidos individual e coletivamente, são desvalorizados e inferiorizados em suas posições40. Como chama atenção Pierre Ansart, a humilhação é uma poderosa arma de repressão, ou pode ser usada como instrumento para ativar a liberação. Contra a retórica humilhante que estaria contida nos filmes de Diegues e de Santos, os escritos de Frederico, Hasenbalg, Nascimento e Sodré criaram contraimagens que rejeitavam as concepções de relações étnico-raciais atenuadas no Brasil e do hábito de culturalizar o negro, reduzindo-o à sua “cultura”, o que era compreendido por intelectuais como um traço de despolitização do negro. A retórica da (anti) humilhação era uma forma de repolitizar o negro. A denúncia virulenta da qualidade da imagem de cinema “branca”, de seu olhar idealizador do negro como história, cultura e diversão, foi redefinida em contraposição à experiência negra que as fitas não apresentavam. Tomando como referência o olhar branco sobre o passado nacional e a mulher negra em Xica da Silva, por exemplo, a fita de Diegues fora ressignificada como um desrespeito à memória negra e à verdadeira escravidão histórica. A humilhação era tomada como maior conforme se percebia que a intelectualidade “branca” não compreendia a vileza do papel que estava cumprindo. Xica da Silva e Tenda dos Milagres investiam em imagens do negro supersexualizado, da permissividade e do carnavalesco, e isso foi identificado como um processo de humilhação. Aquilo que para uns era um retrato da brasilidade, no recorte racial montado nos anos 1970, tornou-se um retrato humilhante de “outro povo” — o negro — dentro da nação. Parte da audiência não se reconheceu nas imagens, considerou-as alheias, viu-se retratada como objeto. As críticas a Xica da Silva e Tenda dos Milagres são um sinal do deslocamento histórico no debate político. Ao entrar na defensiva demonstrando sua revolta, e colocando-se como porta voz de uma rejeição coletiva, Beatriz Nascimento e Muniz Sodré procuraram articular transformações, numa reversão que colocara o branco sobre mira ao mostrar as implicações da produção de suas imagens. Ao mostrar o branco como agente do sofrimento, contestava-se a ordem social de uma perspectiva racializada. Sobre a ideia de humilhação como um processo historicamente identificável cf. ANSART, Pierre. As humilhações políticas. In: MARSON, Izabel; NAXARA, Márcia (Org.). Sobre a humilhação: sentimentos, gestos, palavras. Uberlândia: Edufu, 2005. p. 15-30. 40 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 108 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior Em 1974, Beatriz Nascimento, vale lembrar, antes de Xica da Silva, já refletia: A todo momento o preconceito racial é demonstrado diante de nós, é sentido. Porém como se reveste de uma certa tolerância, nem sempre é possível percebermos até onde a intenção de nos humilhar existiu. De certa forma, algumas destas manifestações já foram inclusive incorporadas como parte nossa. Quando, entretanto, a agressão aflora, manifesta-se uma violência incontida por parte do branco, e mesmo, nestas ocasiões (...). Temos, vamos dizer, uma atitude de amor e ódio por nós mesmos; a presença, o confronto com o outro nos incomoda também [grifos nossos]41. Aqui, o encerramento de Beatriz Nascimento no Opinião é emblemático: “o sr. Diegues cai no oposto, esquecendo que criação requer crítica, crítica sua sr. Diegues. O senhor me faz pensar que sua classe de acordo com a sua tradição está dentro da Casa Grande jogando pratos de comida na Senzala. Foi o que seus antepassados fizeram conosco”42. Nascimento, literalmente, transforma o cinema no “outro” do povo negro. Considerações finais Inicialmente, ao acompanhar as reações às imagens de alguns filmes dos anos 1970, observamos a sistematização inicial de uma nova classificação racial no Brasil, a qual se realiza na positivação do polo negro do espectro racial e na transformação da raça em vetor político. Isso implicou, e aqui está o interesse por essa pesquisa, contrapor às imagens do cinema discursos que as interpretavam a contrapelo. O campo cinematográfico, ao contrário do que advogaram os intelectuais negros contemporâneos, não estava interessado em reproduzir a mesmidade racista. O objetivo de Diegues e Santos fora fazer da imagem do negro e sua cultura formas políticas capazes de apontar novos rumos para a nação. Infelizmente, não há espaço neste texto para mostrar como o ideal de mestiçagem que informava os filmes combatidos pelo pensamento negro deu visibilidade e politizou o negro43. Não apenas a concepção de raça mudara entre intelectuais negros, mas também a de mestiçagem. Tratamos, portanto, de alguns aspectos dos conflitos de interpretação que deram densidade às imagens do cinema. O movimento de racialização explícita de Nascimento e outros politizou as imagens do cinema pelo negativo: os produtores e produtos do cinema foram transformados em alienadores quando questionados por um prisma racial. Criando um novo padrão identitário, a raça polar surgia quando o pensamento negro identificava o olhar branco humilhador na imagem humilhante do cinema. Com a imagem branca humilhante, surgiu o negro humilhado, mas agora se esforçando para contra-atacar a fonte de seu rebaixamento. Contudo, em vez de regularidades discursivas ou brigas entre cineastas, filmes e autores em jornais, o que se observa nesse contexto foram mudanças nas afetividades políticas brasileiras, na medida em que se deslocou a maneira de lidar com o problema do negro pela aceitação da existência da humilhação contida nas imagens do “negro” produzidas pelos “brancos”. Os discursos veiculados na imprensa 41 NASCIMENTO, Beatriz. Por uma história do homem negro. In: RATTS, Alex (Org.). Eu sou Atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Instituto Kuanza, 2007. p. 94. (publicado originalmente em: Revista de Cultura Vozes, v. 68, n. 1, p. 41-45, 1974.) 42 Ibidem. 43 BRUGGER, Silvia. Clara Nunes: o canto como missão. RECIIS, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 103-117, set. 2010; SANTIAGO JR., Francisco das C. F. Imagens do candomblé e da umbanda: religiosidade e etnicidade no cinema brasileiro (1974-1984). Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2009. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 109 Imagem, raça e humilhação no espelho negro da nação: cultura visual, política e “pensamento negro” brasileiro durante a ditadura militar Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior foram uma forma social da rejeição dessa humilhação. Isso demonstra, como coloca Pierre Ansart, que os agentes humilhados (Nascimento e Sodré) e seus aliados (tais como Hasenbalg) são produtores e produtos do processo de afirmação da dignidade, rejeitando a “temporalidade tal como construída pelo poder” (ou pelo que identificam como poder) e criando possibilidades de futuro e transformação da realidade social à qual põem em nova perspectiva44. Compreende-se assim que a cultura política é repleta de um conjunto de atitudes e sistemas de classificação e hierarquização atuantes e modificados na cultura visual. Num dado contexto, os sujeitos atualizam, reproduzem e modificam sua relação com o campo político. Como os padrões e afetividades políticos são mutantes e sofrem influências de inúmeros campos sociais, o cinema criou imagens sobre o negro que suscitaram disputas, as quais permitiram a emergência de novas categorias políticas e raciais. Essas formas estão relacionadas a uma nova noção de raça pensada e imaginada a partir de uma sensibilidade política de rejeição vigorosa do que se considerara a fonte do sofrimento: a imposição da imagem falsa do negro no cinema. Na imprensa criou-se um meio social de reversão da reificação do negro45. A nova semântica da raça é tanto sinal de mudança quanto é ela própria “a” mudança, uma alteração na sensibilidade social que aponta para uma nova sensibilidade política, um traço das culturas políticas brasileiras que começaram a se formar no regime militar. A racialização que apontamos nesse texto tornou-se um recurso possível do campo político nacional. Chamamos atenção para o fato de que a racialização ocorre também na cultura visual, sinalizando para novas pesquisas46. Neste artigo, aparece o que podemos chamar de escritura de imagens raciais, textos que discutem imagens do negro e apontam uma dicotomia entre imagem e representação do negro. Isso significa que a elaboração da identidade negra no Brasil atingiu níveis de complexidade que integraram campos sociais diversos na visualidade. A cultura visual não é constituída unicamente pelas imagens visuais propriamente ditas, mas também pelo conjunto de discursos que são mobilizados para reagir, enquadrar, transformar e atualizar imagens diversas. As polêmicas aqui mostradas foram um traço de um movimento de redefinição da identidade do negro brasileiro a partir da imagem racializada. A presença de metáforas visuais nos discursos, expressões como “espelho”, “visão de mundo”, “posição”, “introjeção” etc., apontam para uma maneira de construir uma retórica racial. Tal como chama atenção Paul Gilroy, o estudo das formas visuais em seus diversos circuitos sociais de integração (da crítica de cinema às matérias de jornais e obras acadêmicas) demonstra a constituição histórica das hierarquias raciais na formação do horizonte político de nossa época. A história da recente racialização brasileira precisa ser escrita, apontando suas disputas internas, relações com a diáspora negra e manifestações variadas na sociedade. A relação texto-imagem do negro é uma proposta de trabalho. 44 ANSART, Pierre. As humilhações políticas. In: MARSON, Izabel; NAXARA, Márcia (Org.). Sobre a humilhação: sentimentos, gestos, palavras. Uberlândia: Edufu, 2005. p. 20. 45 O rebaixamento do sujeito a um nível de objeto que desencadeia uma dimensão de perda está na base do processo humilhante. Cf. AZEVEDO, Ana Vicentini. Da humilhação à sublimação: a vida da fantasia na psicanálise e na literatura. In: MARSON, Izabel; NAXARA, Márcia (Org.). Sobre a humilhação: sentimentos, gestos, palavras. Uberlândia: Edufu, 2005. p. 49-84. 46 Pretendemos, no futuro, desenvolver uma pesquisa acurada sobre a questão da imagem do negro nos escritos de inúmeros intelectuais negros desde o jornal O Quilombo até os anos 1970. Essa investigação será fundamental para verificação das interpretações expostas neste artigo. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 94-110. 110 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas* Ludmila da Silva Catela Universidad Nacional de Córdoba Córdoba, Argentina [email protected] RESUMO Como na construção de um origami, as imagens que representam o desaparecimento de pessoas na Argentina e a ação terrorista do Estado durante os anos 1970 dobram-se e redobram-se repetidamente, até compor uma nova figura. Essas dobraduras, como os papéis coloridos que são dobrados, têm a ver com as descobertas, as manipulações, a circulação e os usos de fotos que se propõem como representação da situação-limite do desaparecimento. Este texto percorrerá quatro cenas de análise sobre as modificações que as imagens sofrem a partir dos contextos de enunciação utilizados: o uso público da imagem do desaparecido como denúncia, a fotografia na esfera doméstica para diferenciar sua morte de outras, o uso do retrato do filho desaparecido sobre o corpo das Mães da Plaza de Maio e, finalmente, a circulação dos retratos fotográficos em instituições de memória, como museus e arquivos. Palavras-chave: memória; situação-limite; fotografia; desaparecidos; Argentina. ABSTRACT As in an origami, images representing missing people in Argentina and actions of State terrorism during the 1970s are bent and folded multiple times, until they create another image. Such folds relate to the findings, manipulation, circulation, and uses of pictures proposed as representation of the extreme situation of the disappearance. This article covers four frames of analysis about the modifications that images undergo according to the discourse contexts in which they are used: the public use of the missing person’s image as denunciation, the photography within the domestic sphere to differentiate his/her death from other deaths, the use of the missing relative’s portrait over the body of the Mothers of the Plaza de Mayo, and finally the circulation of photographic portraits in memory institutions such as museums and archives. Keywords: memory; extreme situations; photography; missing persons; Argentina. * Tradução do castelhano de Leda Beck. Artigo recebido em 23 de novembro de 2011. Autora convidada. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 111 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela Como na construção de um origami, as imagens que representam o desaparecimento de pessoas na Argentina e a ação terrorista do Estado durante os anos 1970 dobram-se e redobram-se uma e outra vez, para logo confirmar uma nova figura. Essas dobraduras, como os papéis coloridos que são dobrados, têm a ver com as descobertas, as manipulações, a circulação e o uso de fotos que se propõem como representação da situação-limite do desaparecimento. Um mesmo rosto pode aparecer e desaparecer do papel que registrou seus traços, seja uma foto familiar em um álbum; uma imagem gerada para o Documento Nacional de Identidade (DNI); ou o registro policial da passagem da pessoa por uma delegacia ou um Centro Clandestino de Detenção (CCD). A dimensão material da recordação, que associa imagens fotográficas a corpos de assassinados e desaparecidos, permite percorrer pegadas e marcas e entender práticas sociais, políticas e religiosas associadas a objetos concretos, que passam a ser definidos e significados como símbolos ativos, passíveis de leitura e interpretação em diversos contextos. Nesse sentido, tanto a percepção como a representação da imagem fotográfica ligada à violência constituem atos sociais. Inicialmente, deve-se dizer que o conceito de imagem não pode ser separado, aqui, do conceito de corpo, seja em conexão com a tortura dos sobreviventes dos CCDs ou com os desaparecidos, já que não apenas representa o lócus do corpo ausente ou fragmentado pela violência, mas também o modelo do corpo da humanidade como um todo. Este texto percorrerá quatro cenas de análise das modificações que as imagens sofrem a partir dos contextos de enunciação utilizados: o uso público da imagem do desaparecido como denúncia; a fotografia na esfera doméstica para diferenciar sua morte de outras; o uso do retrato do filho desaparecido sobre o corpo das Mães da Plaza de Mayo e, finalmente, a circulação dos retratos fotográficos em instituições de memória, como museus e arquivos1. Fotografia, memória e desaparecimento O uso da fotografia como instrumento de recordação de um parente ausente recria, simboliza e recupera uma presença que estabelece nexos entre a vida e a morte, o explicável e o inexplicável. As fotos “vivificam”. Por sua própria natureza de “documento”, a fotografia remete-nos ao passado, mas nos interroga no presente. Como as cartas, os objetos e os espaços de uma casa antiga ou as ruas coloniais de um bairro, também a fotografia preserva fragmentos do passado que podem ser atualizados e transportados para o presente. Como diz Halbwachs, a fotografia pode ser pensada como um espaço de memória, onde a memória social e coletiva busca referências, marcas e contextos de contenção. Halbwachs pergunta a si mesmo por que nos apegamos aos objetos. Uma das respostas possíveis é que o entorno material leva, ao mesmo tempo, nossa marca e a dos outros. Assim, “não há memória coletiva que não se desenvolva em um contexto espacial. O espaço é uma realidade durável: nossas impressões sucedem-se umas às outras, nada permanece em nosso espírito e não seria possível compreender ou recuperar o passado se não se conservasse no meio material que nos rodeia”2. Por outro lado, se as memórias nos lavram em termos identitários e nós, por nossa parte, as modelamos, é central observar com quais materiais, quando e como se modelam essas memórias. Parte desta abordagem foi publicada em DA SILVA CATELA, Ludmila. Lo invisible revelado. El uso de fotografías como (re) presentación de la desaparición de personas en Argentina. In: FELD, Claudia; STITES MOR, Jessica (Ed.). El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente. Buenos Aires: Paidós. 2009. p. 337-361. O material empírico sobre o qual se reflete neste trabalho é parte de nossas investigações sobre situações-limite e memória e de nossos trabalhos de campo em La Plata, Jujuy e Córdoba. Resulta também de nossa experiência de trabalho, desde 2007, como diretora do Arquivo Provincial da Memória de Córdoba. 2 HALBWACHS, Maurice. La memoria colectiva. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004. p. 143. 1 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 112 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela Embora, em sentido estritamente técnico, a fotografia fixe no papel ou na memória digital um conteúdo referente a uma temporalidade passada, o mesmo não ocorre com sua interpretação. Como em outras formas de imagem gráfica, os espectadores lhes atribuem um significado novo através de sua própria experiência cultural. É assim que indivíduo, fotografia e memória adquirem um sentido pleno e uma densa inter-relação. A imagem serve como suporte para a recordação, quando esse momento foi vivido por quem observa a fotografia, e como veículo de memória, quando se reconstrói a partir do presente de identidades comunitárias ou étnicas, em que participam tanto aqueles que viveram essa experiência como os que não a viveram. A fotografia pode atuar, assim, como uma “testemunha”. Não há memória sem imagens ou, como diz Huyssen, não há conhecimento sem a possibilidade de ver, mesmo quando as imagens não podem proporcionar um conhecimento total do ocorrido3. Os retratos fotográficos de jovens assassinados e desaparecidos durante a ditadura argentina constituem uma das formas mais usadas para recordá-los, representá-los, vivificá-los. A partir dessas imagens, enfrenta-se simbolicamente a categoria coletiva de “desaparecido”, “assassinado” ou simplesmente “morto” (a qual engloba todas as individualidades sem distinção de sexo, idade, temperamento, trajetória) e se pode mostrar uma existência individual, uma biografia. Essas fotos devolvem uma noção de pessoa, aquela que, em nossas sociedades, condensa os traços mais essenciais: um nome, um rosto, um corpo. A relação entre fotografia que fixa um passado e memória que trabalha a partir do presente pode ser pensada a partir da metáfora de “retocar o retrato”. É justamente nessa ação de “retoque” que a memória imprime seu trabalho. No presente, essas imagens que chegam do passado se recobrem de novos significados a partir das relações sociais, das novas perguntas e das identidades que as interpelam. Ora, retocar um retrato implica, entre outras questões, uma reconstrução que não se realiza ao acaso e sim a partir de linhas já demarcadas pela recordação individual e coletiva e pelos processos de transmissão presentes em cada comunidade. Donde a relação entre indivíduo, memória e identidade deve ser pensada como construção social, permanentemente redefinida no quadro de uma relação dialógica com o/a outro/a, em que a fotografia atua gerando um duplo vínculo: por um lado, aquele que a própria comunidade outorga a essa fotografia e às recordações que ela evoca (silêncios e esquecimentos), em função das relações sociais do presente; por outro, permitirá observar e analisar como se constituíram os processos de transmissão das memórias e das identidades com relação ao encontro com esse “outro” que gerou as imagens. Nesse sentido, é essencial retomar a origem dessas fotografias, onde o contexto de sua produção permitirá entender seus usos posteriores e também a realidade à qual remetem, os sentidos que propõem e os mundos que classificam. No caso estudado aqui, as pequenas fotos 3x4, em branco e preto, usadas para representar o desaparecimento de pessoas na Argentina, não foram pensadas para “fazer história”. Geralmente, pertenciam aos documentos de identidade ou às carteirinhas de filiação a clubes, bibliotecas, sindicatos, partidos políticos ou universidades. Passaram a ser um instrumento de denúncia da ausência de pessoas na Argentina. Inauguraram, assim, uma forma diferente de protesto contra a violência intranacional. Assim, o que se quis ocultar com o desaparecimento foi pouco a pouco revelado pelos retratos fotográficos de milhares de rostos que, em diversos rituais e lugares, interpelaram e interpelam o passado, o Estado, a Justiça e a nação como um todo. HUYSSEN, Andreas. Prólogo. Medios y memoria. In: FELD, Claudia; STITES MOR, Jessica (Ed.). El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente. Buenos Aires: Paidós, 2009. p. 15-24. 3 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 113 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela Indícios: a foto do desaparecido como ferramenta de busca e reconhecimento A foto com o rosto do desaparecido nos primeiros momentos do desaparecimento de pessoas na Argentina passou a ser rapidamente uma ferramenta de busca e uma esperança diante da incerteza. Muitas mães de desaparecidos nos relataram, durante nossos trabalhos de campo em La Plata e Jujuy, que iam às delegacias com a foto do filho para ver se alguém o havia visto por ali. A foto era uma estratégia para individualizar o ente querido de cujo destino nada se sabia. Uma vez escolhidas no espaço privado para serem usadas como ferramentas de busca e denúncia do desaparecimento de pessoas no espaço público, essas imagens passaram a compor diversos fundos documentais, tanto no contexto nacional como no internacional. Deixaram, dessa forma, de pertencer à família do desaparecido para formar um corpus “de todos” os que denunciam ou se preocupam com o problema dos desaparecidos. Se, inicialmente, identificavam um cidadão procurado por sua família, à medida que o tempo passou e, sobretudo, com o tratamento dos casos em juízo, essas imagens, geralmente fotocopiadas, passaram a ter um valor documental diferente. Pensemos, por exemplo, no julgamento das Juntas em 1983, nos Julgamentos pela Verdade (em meados dos anos 1990) e atualmente nas causas processadas depois de 2003: em todos os casos, a fotografia 3x4 em branco e preto dos desaparecidos foi usada e mostrada às testemunhas como um dos recursos fundamentais e “indiciais”, isto é, formadores de indícios4 de busca da verdade sobre o que se está julgando5. Para que o retrato destes indivíduos se torne indicial, a modificação das imagens é um dos elementos constantes. Assim, uma mesma imagem pode manter-se fixa como retrato, mas vai sendo modificada em sua contextualização, a partir dos elementos agregados ou dos contextos de ação utilizados. Se, inicialmente, era uma simples foto que identificava um cidadão em um documento público, com o tempo, à medida que a própria noção de desaparecido foi sendo construída politicamente, associaram-se à foto inúmeros dossiês, datas e processos judiciais, que ampliaram seu significado e seu valor, tanto simbólico como político e júridico. Esta conversão do uso da fotografia, que originalmente retratou um cidadão e, em seguida, retratou o mesmo indivíduo como desaparecido, mostra-nos que, para além da intenção de sua produção, o que interessa como dado etnográfico é o modo como passa a informar sobre esta nova noção de pessoa que está desaparecida6. Os diversos espectadores passam a lê-la e observá-la em seus novos contextos de significação, onde o que se dá é uma interpretação e uma transformação do real, uma criação arbitrária e codificada. Sabemos da força da fotografia como prova e, embora aceitemos que não pode ser analisada como um espelho da realidade, tampouco se lhe pode negar a relação com o caráter icônico e indicial, que, segundo Peirce, ao se tratar de uma representação por conexão física do signo com seu referente, não pode ser mais que a pegada de uma realidade. GARCIA DE MOLERO, Írida; FARIAS DE ESTANY, Jenny. La especificidad semiótica del texto fotográfico. Opción, v. 23, n. 54, p. 100-113, dez. 2007. 5 Durante o julgamento ocorrido em Córdoba, entre maio e julho de 2008, onde se julgaram oito militares por crimes de lesa-humanidade, os familiares de desaparecidos levaram as fotos e, no momento em que se leu a sentença, elas povoaram a sala. 6 Para uma reflexão sobre a ideia de que a noção de desaparecido passa a ser, na Argentina, uma nova noção de pessoa, moldada em leis e decretos, ver DA SILVA CATELA, Ludmila. No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. La Plata: Al Margen Editorial, 2001. 4 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 114 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela Figura 1 Fotos de desaparecidos usadas inicialmente para montar seus dossiês de denúncia Fonte: Arquivo pessoal. Não obstante, uma mesma imagem adquire diversos usos sociais; como diz Bourdieu7, juntas, as imagens continuam constituindo um sistema convencional. Elas não podem ser concebidas fora de suas circunstâncias de produção e circulação, mas fundamentalmente não podem ser pensadas fora de seus atos de recepção. Recortar uma foto para que “se assemelhe” a uma foto 3x4 implicará compartilhar um sistema simbólico que ordena finalmente sua contemplação e leitura. Assim, ao longo da história do uso destas fotografias, que representam os desaparecimentos, tornam visível o oculto e revelam o velado, não estão em jogo somente as dimensões técnicas que provocaram mudanças e criaram diversos circuitos de consumo e apropriação; também estão envolvidas as dimensões sociais, políticas e históricas que fizeram com que estas fotografias — inicialmente usadas para registrar cidadãos em seus documentos nacionais de identidade — tenham sido eficazmente simbólicas para representá-los igualmente em sua condição oposta, a de desaparecidos, negados pelo mesmo Estado que os registrou com uma fotografia em seus DNIs. Não obstante, o uso dessas fotografias não se limita ao espaço inicial da busca e, posteriormente, aos processos judiciais. Com o passar dos anos e a criação de símbolos e rituais, o uso acompanhou esta nova forma de fazer política instituída pelos familiares de desaparecidos e especificamente pelas Mães da Plaza de Mayo. As imagens foram e são, uma e outra vez, usadas para despertar sentimentos e emoções, assim como para denunciar e recordar, tanto na esfera do doméstico como no espaço público. 7 BOURDIEU, Pierre. La fotografía: un arte intermedio. México: Nueva Imagen, 1989. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 115 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela Desse modo, a imagem passa a adquirir tanto a condição de (re)presentação como a de suporte, objeto e território8 a partir do qual pensar o campo de lutas pelas memórias sobre o passado recente. Recordar: a fotografia no espaço doméstico As fotos do familiar desaparecido ocupam um lugar central no interior dos lares, demarcando espaços de ritual. Podem ser expostas na sala, nos quartos, nos corredores ou em vitrinas ou estão acomodadas em álbuns. Entre outras fotografias de parentes, vivos ou mortos, com as que podem guardar uma proximidade de exibição, as do desaparecido ocupam um espaço central ou “de destaque”. Nos quartos, ocupam a parede central, estão na cabeceira da cama, nos criados-mudos ou destacadas por outros objetos, que contêm flores ou poesias. As do desaparecido são, geralmente, maiores que as outras. Sempre lhes é reservado um lugar próprio e distinto. Figura 2 Foto original da qual foi extraída a imagem utilizada; da esq. para a dir., o segundo é Rosalino Rios e o terceiro é Crescente Galean. Dos três jovens, estes dois estão desaparecidos. Cartazes na casa dos Galean, que permanecem todos os dias na sala principal da residência da família. Federico Galean e sua filha levam consigo os cartazes durante a Marcha do Apagão da Ledesma em 2006. Fonte: Arquivo pessoal. Na exibição está em jogo uma lógica de classificações que remete ao extremo de uma interrupção violenta, traumática, prematura do ciclo de vida, uma morte má, por oposição às boas mortes9, aquelas ao final da vida. No limite, a total ausência de fotos no espaço doméstico pode representar tanto uma 8 Diante da sensação estática, unitária e substantiva que costuma suscitar a ideia de lugar, a noção de território refere-se às relações ou ao processo de articulação entre os diversos espaços marcados e às práticas de todos aqueles envolvidos no trabalho de produção de memórias sobre a repressão; ressalta os vínculos, a hierarquia e a reprodução de um tecido de espaços que poderia ser representado por um mapa. Ao mesmo tempo, as propriedades metafóricas da noção de território levam-nos a associá-lo a conceitos como conquista, litígios, deslocamentos ao longo do tempo, variedade de critérios de demarcação, de disputas, de legitimidades, direitos, “soberanias”. Ensaiamos o uso desta categoria em DA SILVA CATELA, Ludmila. No habrá flores en la tumba del passado, op. cit. 9 Os trabalhos que analisam as representações da morte fazem uma distinção polar entre o que é considerado “boa” ou “má” morte. A primeira resulta da velhice, é a morte ao final da vida. A segunda é associada às mortes violentas, prematuras ou inesperadas. Ver: ARIÈS, Philippe. Essais sur l’ historie de la mort en Occident. Du Moyen Age à nos jours. Paris: Éditions du Seuil, 1975; _____. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982; ELIAS, Norbert. La soledad de los moribundos. México: Fondo de Cultura Económica, 1989; e HERTZ, Robert. La muerte y la mano derecha. Madri: Alianza Universidad, 1990 [1917]. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 116 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela forma de não reativar cotidianamente o drama como uma manifestação contra a situação estática da morte e os rituais associados a ela. Individualizar: a fotografia sobre o corpo das Mães As fotografias dos desaparecidos sobre o corpo das mães ou estampadas em seus lenços brancos, além do objetivo de recordar, também pretendem dar um sentido de “proteção familiar, como uma fonte permanente de contato com o divino”10, com o sagrado, cada vez que uma Mãe, em um claro ritual coletivo, saca a foto de seu desaparecido e a pendura ao pescoço ao iniciar a ronda da praça ou amarra seu lenço na cabeça, com o rosto do filho nele, e assim o evoca publicamente. Mas essas fotografias vão além e não pretendem somente retratar o desaparecido e sim interpelar as relações sociais evocadas pela morte desse ente querido. Segundo Koury11, tornam-se, assim, “fotografias para uso social”, que representam o quão querido e importante era esse indivíduo que está desaparecido. Finalmente, portar a foto do desaparecido é revelar publicamente a emoção e os sentimentos de seus parentes próximos diante de uma imagem (que substitui o corpo que não está), como forma de referenciar a perda através de sua fotografia em cada ato de evocação. Figura 3 Foto de Miguel Angel Garnica utilizada na denúncia junto à Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (Conadep). Eulogia Garnica em sua casa e as imagens de seus dois filhos desaparecidos. Eulogia Garnica na Marcha do Apagão da Ledesma, com as fotos de seus dois filhos sobre o peito. Seu bisneto veste um agasalho com os nomes do avô e do tio-avô desaparecidos. Fonte: Arquivo pessoal. 10 11 KOURY, Mauro (Org.). Imagem e memória. Ensaios em antropologia visual. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. p. 71. Ibidem. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 117 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela Figura 4 Mães da Plaza de Mayo em um ato público em Córdoba, Argentina A da direita é Emi d’Ambra, que leva o retrato de sua filha desaparecida, Alicia d’Ambra. Fonte: Arquivo pessoal. O espaço público — uma experiência singular: a sala “Vidas para serem contadas” Nos últimos anos, como um dos elementos fundadores das políticas de memórias desenvolvidas pelos governos nacional e provinciais desde 2003, inauguraram-se museus, arquivos e espaços de memória em quase todas as províncias do país. A criação de uma nova instância para pensar e recordar o passado recente tem como consequência direta a multiplicação do uso das fotografias dos desaparecidos em diversos suportes: livros, folhetos, catálogos, exposições, mostras, murais (para citar apenas algumas de suas formas). Esta museificação do passado implica, entre outras questões, a perda relativa do controle sobre a difusão e o uso das imagens por parte dos familiares de desaparecidos e dos ex-presos políticos. Uma vez que as imagens passam a ser expostas publicamente, a circulação nacional e internacional desses rostos pode derivar em diversos usos. Os visitantes dos museus com suas câmeras, os alunos com seus celulares, registram rostos e histórias de vida que poderão ser observadas e contadas em outros espaços, fechando novamente o círculo ao percorrer o caminho inverso, do público ao doméstico. Acrescente-se a questão das imagens geradas no contexto da repressão: que destino terão no futuro? O que vão gerar com relação a seu uso público? Diversas experiências do uso público das fotografias dos desaparecidos em instituições da memória poderiam ser analisadas aqui12. No entanto, vamos concentrar-nos em um tipo de uso institucional em 12 Em outro texto, fizemos uma análise pormenorizada da exposição “Identidade do detido desaparecido”, mostra sobre a trajetória dos desaparecidos, contada em painéis com fotos e outros objetos que representavam suas vidas. DA SILVA CATELA, Ludmila. Historias de vida y humor. Dos estrategias para exponer el pasado de violencia política en Argentina y Brasil. Entrepasados: Revista de Historia, Buenos Aires, n. 18-19, p. 89-111, 2000. De maneira mais breve, também analisamos a exposição sobre a “Busca da identidade” dos filhos de desaparecidos, exposta no Centro Cultural Recoleta, Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 118 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela especial, a sala “Vidas para serem contadas”, do Sítio de Memória, ex-Centro Clandestino de Detenção D2 e Arquivo Provincial de Memória (APM) de Córdoba. Nesse espaço, ocorre um processo particular de uso da fotografia de desaparecidos. Essa sala propõe reconstruir a vida de cada um dos setecentos desaparecidos da província de Córdoba, através de álbuns que também contêm poemas, historietas, objetos pertencentes ao desaparecido etc. Os álbuns são organizados por familiares ou amigos das pessoas desaparecidas ou assassinadas. A sala também contém imagens individuais de cada um dos desaparecidos e assassinados em pequenos porta-retratos que cobrem todas as paredes. Figura 5 Sala “Vidas para serem contadas” (APM – Córdoba) Fonte: Arquivo pessoal. Nesta sala do APM trabalha um grupo de jovens que colabora, se necessário, com a montagem dos álbuns, acompanha os familiares para escanear as imagens e também os entrevista sobre os sentimentos gerados pelo álbum e seu lugar dentro do APM. Clarisa, a sobrinha de Alicia d’Ambra (desaparecida a 12 de junho de 1976 — ver figura 1), relata a origem do álbum que montou: Bem, eu comecei a pensar em fazer o álbum, comecei a ter vontade... sentada, olhando os outros álbuns e vendo como, com eles, alguma cara da foto da parede começava a tomar corpo, começava a ser mais que uma cara, porque a gente começa a conhecer sua vida, sua história, sua militância. E me pareceu bom que se pudesse conhecer Alicia, que para nós é tão importante. (Entrevista no APM, 2008, grifo nosso.) O que é interessante neste espaço é o jogo que se produz entre os usos do público, que percorre folha por folha dos álbuns sem ter um conhecimento prévio dessas pessoas e do uso que os próprios familiares desses desaparecidos fazem do lugar em que estão os álbuns. Pepa, a mãe de “Pelusa” (Juan em Buenos Aires, onde havia um espelho entre cada duas fotos de um casal desaparecido. Com essa mostra, as Avós da Plaza de Mayo pretendiam abrir a possibilidade de que jovens visitantes da mostra, ao ver refletidos seus rostos nos espelhos, se identificassem com as fotos de seus possíveis pais. DA SILVA CATELA, Ludmila. Un juego de espejos: violencia, identidades, nombres. Un análisis antropológico sobre las apropiaciones de niños durante la última dictadura militar argentina. Telar: Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, Tucumán, v. 1, n. 2, [p. 89-100], 2005. Disponível em: <http://www.filo.unt.edu.ar/centinti/iiela/revista_telar/revistas/telar2-3.pdf>. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 119 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela Carlos Galván), em sua entrevista sobre o álbum e as fotos, afirma: “Encontrei um lugar para colocar uma flor para meu filho, cujo corpo não sei onde está”. A fotografia dos desaparecidos conecta uma história particular a uma identidade que não se perdeu, apesar de seu destino. Os álbuns de família, representados aqui a partir de um recorte particular, são coleções de retratos e situações que asseguram o registro de momentos significativos na vida desses indivíduos e suas famílias. Nesse contexto, as fotografias revelam-se recursos simbólicos essenciais: com ou sem o apoio de legendas e outros suportes, são o eixo do relato desta parte do APM. Elas funcionam ali como prova de existências humanas interrompidas. Por outro lado, as fotos, nessa sala, são objetos fora de lugar. Como nas salas de ex-votos dos santuários, não são os objetos sagrados que causam maior impacto e sim, ao contrário, os objetos ordinários é que despertam emoções. Os álbuns e suas fotos são objetos fora de lugar: impactam e geram emoção porque não estão na gaveta de um móvel familiar e podem ser folheados, observados e admirados em uma instituição pública da memória. É a partir desse lugar que provocam impacto e solidariedade. Expostas na sala “Vidas para serem contadas”, essas imagens estão unidas e se sustentam em uma mesma rede de intenções e de significados. Pois sua exibição foi precedida por uma série de acontecimentos e de usos compartilhados, abrigados agora em um espaço público-institucional da memória. Reprimir — a imagem no contexto policial: o Registro de Extremistas A cara oposta à sala “Vidas para serem contadas” é o acervo de fotografias policiais. Enquanto as fotos no espaço público e sobre o corpo das Mães ativam a denúncia e os álbuns humanizam a vida dos desaparecidos, as fotos policiais materializam a violência sofrida dentro deste Centro Clandestino de Detenção (CCD). O APM custodia e preserva diversos acervos de fotos policiais. Aqui só farei referência ao fundo documental que recebeu, da polícia da província, o nome de Registro de Extremistas. Desde a transferência do fundo documental da Justiça Federal para o APM, tanto a dinâmica de trabalho como as respostas que geraram nas vítimas ou seus familiares provocaram uma série de perguntas e situações, sobre as quais só recentemente se começa a pensar. Todos sabemos que as práticas de violência aplicadas aos corpos dos sequestrados políticos precisam ser narradas, precisam de imagens, da capacidade de a testemunha situar suas lembranças em espaços e tempos, tudo isso atuando como suportes materiais da memória para que o testemunho seja “crível”. Cada uma das pessoas que foram sequestradas reteve na memória, durante anos, detalhes dos edifícios, os quais, embora não vissem, podiam sentir e tocar. Escadarias, quantidade de passos para ir ao banheiro, bancos, pátios ou cômodos cobertos, sons de portas ou grades, sensações de intempérie ou de asfixia. Cada um desses detalhes que, muitas vezes, na vida corrente podem passar inadvertidos convertera-se em mourão de memória da experiência concentracionária. Assim, é comum, nos testemunhos dos sobreviventes, que as palavras passem a funcionar como âncora para tornar visíveis as imagens do “campo”, sua espacialidade e o lugar dos corpos ali dentro. Durante muito tempo, afirmou-se e se supôs que não havia imagens da repressão, ou melhor, do interior dos centros clandestinos de detenção na Argentina. No entanto, à medida que se constituíram os arquivos provinciais de memória, foram encontrados e tornados públicos vários fundos documentais, que começam a mostrar pegadas, marcas e outros retratos fotográficos de pessoas presas pelas forças repressivas e/ou desaparecidas sob sua custódia. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 120 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela Primeiro apareceram as imagens “roubadas” por Víctor Melchor Basterra13 do campo de concentração da Escola Superior de Mecânica da Armada (Esma)14, fotos onde homens e mulheres aparecem em algum momento de sua trajetória no centro clandestino da Esma15. Anos depois, na província de Córdoba, por meio de um mandado judicial expedido por delitos de lesa-humanidade, descobriu-se um grande acervo fotográfico da Polícia de Córdoba. Dentro desse acervo, foram encontradas as imagens que compunham o “Registro de Extremistas”, que consiste em um livro de registros policiais onde se consignavam nome, data de detenção e número de negativo das fotos de mais de 10 mil detidos, desde o início da década de 1960 até o final dos anos 1970. Essas fotos têm a peculiaridade de terem sido feitas, em sua maioria, dentro do Centro Clandestino de Detenção D2. Atualmente, em termos gerais, podemos dizer que servem para restituir: justiça, identidades, relatos, períodos históricos. Por um lado, restituem direitos de identidade a quem foi registrado por essas máquinas fotográficas. Devolvem, confirmam, informam aos ex-presos políticos e aos familiares de desaparecidos sobre sua passagem pelo CCD. Muitos não recordam o momento em que foram retratados pelo fotógrafo da D2, mas, logo que entram em contato com a imagem, uma série de lembranças é ativada. Assim se restituem relatos perdidos, esquecidos ou simplesmente negados para se poder continuar a viver, como estes: Juana, diante da imagem de toda a sua família fotografada, pôde falar pela primeira vez, não de si mesma, mas do sofrimento de sua mãe, estuprada na D2. José olha a foto e se lembra da venda e do incômodo nos olhos, mas não consegue reconhecer-se de todo nesse rosto. Diante da própria imagem, María só pôde exclamar: “Como estava despenteada!”. Não há uma única resposta parecida na experiência de se ver no D2. O desconcerto, a dúvida e a ansiedade são alguns dos sentimentos que se repetem a cada vez. A maioria olha a foto rapidamente e logo a devolve ao envelope em que lhe foi entregue. Muitos voltam semanas depois, para procurar mais dados ou explicações sobre essas imagens. Para muitos ex-presos e para muitos familiares, essas são as “únicas fotos” com que contam. Quando viu sua foto, o ex-preso Fidel, por exemplo, disse: “Eu era bonitão nessa época, hein? É a única foto que tenho desse período da minha vida!”. São também registros de “verdade” jurídica, já que muitos desses homens e mulheres ali registrados estão desaparecidos ou foram assassinados por essa força policial. Seu rosto permite iniciar processos ou acrescentar provas. Para os ex-presos políticos, essa imagem pode ser também o início da abertura para leis reparatórias (indenizações por prisão ilegal e cessação de trabalho, entre outras). Por outro lado, essas imagens testemunham de maneira contundente o que as testemunhas e os sobreviventes relataram por anos com relação ao tratamento nesses lugares: a humilhação, as surras, a degradação humana e, principalmente, a presença das vendas sobre os olhos dos sequestrados. Já não é apenas seu testemunho, é a força da imagem que lhes dá razão. 13 Victor Melchor Basterra, então operário gráfico, foi sequestrado em 1979 e permaneceu preso clandestinamente na Esma até a restauração da democracia em 1983. Durante o período, entre outras tarefas que lhe eram ordenadas pelos sequestradores, devia tirar fotografias dos detidos para os arquivos policiais e, por isso, tinha acesso aos negativos. Quando saiu, levou consigo o material, depois apresentado como documentação da denúncia do que ali se passara. 14 Anteriormente Escola Superior de Mecânica da Armada (Esma), era uma unidade da Marinha que ficava em Buenos Aires, tornando-se o mais emblemático centro clandestino de detenção. (N. da T.) 15 Ver BRODSKY, Marcelo. Memoria en construcción. El debate sobre la Esma. Buenos Aires: La Marca Editora, 2005. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 121 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela As fotos policiais também permitem restituir outros períodos históricos anteriores a 1976. Muitos ex-presos passaram pela D2 uma ou duas vezes antes do golpe militar. É notório como muitos não recordam essas detenções. Confrontados com suas fotos de 1971 ou 1972, “voltam à memória” eventos que haviam sido esquecidos. Nestas primeiras aproximações ao material, podemos dizer que essas imagens não são uma representação do horror, mas funcionam como uma revelação dele. São “instantes de verdade”16, fragmentos da passagem de milhares de homens e mulheres pelo Centro Clandestino de Detenção. É interessante que, embora tudo o que elas “descrevem” já houvesse sido relatado em diversas oportunidades por testemunhas e sobreviventes, enfrentar uma imagem crua de alguém fotografado logo depois de uma sessão de pancadas ou observar um jovem tabicado17 pode nos tornar incapazes de analisá-las. Figura 6 Foto do livro “Registro de Extremistas”, da polícia provincial Fonte: APM (Córdoba) Consideramos um grande desafio sair do espanto para poder compreendê-las. Por enquanto, surgem mais perguntas que respostas. O que revelam? Como devemos contemplá-las, assumi-las, descrevê-las? Para quê? Para quem? Como devem ser difundidas, analisadas, usadas? Podemos dizer que uma das questões centrais da reflexão em torno dessas imagens diz menos sobre o uso e a circulação durante a ditadura do que sobre as próprias condições de existência da imagem fotográfica. Por outro lado, o risco que corremos, como diz Didi-Huberman, é pretender delas “toda a verdade”. Não obstante, não deixam de ser restos, fragmentos arrancados de uma fração de segundos da vida dessas pessoas. Além disso, embora o que vemos seja impactante e extremo, ainda é muito pouco em comparação com o que sabemos. Assim, o grande desafio é não evitá-las em nome do horror; poder colocá-las em contexto e reconhecê-las como parte da produção da impunidade. Aqui também se produz uma dupla tensão, em relação à autorização ou não das pessoas para difundir suas imagens. No APM, quando as fotos lhes são “devolvidas/restituídas”, também se lhes solicita a liberação do uso público para fins pedagógicos e históricos. A grande maioria pede “um tempo para pensar”; outros recusam a ideia porque não querem reproduzir uma imagem de si mesmos em que não se reconhecem. Assim, é interessante observar como as mesmas pessoas que relataram, testemunharam e escreveram sobre a tortura e suas vivências nos CCDs preferem não difundir suas imagens ali. Outros, em compensação, liberam o uso com a esperança de que se transformem em um “ensinamento” sobre o que se passou ali, despojando-se da preocupação individual para passar a compor uma memória mais coletiva e exemplar. 16 17 DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Barcelona: Paidós, 2004. Gíria policial argentina: pessoa com os olhos vendados. (N.T.) Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 122 Todos temos um retrato: indivíduo, fotografia e memória no contexto do desaparecimento de pessoas Ludmila da Silva Catela À guisa de conclusão: laços sociais, desaparecimento e fotografia A fotografia dos desaparecidos e dos sobreviventes dos CCDs, em seus usos privados e públicos, luta de maneira simbólica contra o esquecimento do passado. Esses rostos recordam à comunidade imaginada da nação que esses desaparecimentos e a tortura foram possíveis dentro de suas fronteiras. Interpelam — a partir de uma grande faixa pendurada no espaço público, expostas em uma sala, junto ao corpo das Mães, em um arquivo da memória — sobre a possibilidade de que essa experiência volte a se repetir. O registro fotográfico não deixa de ser uma busca quase desesperada de manter o laço social que une esses desaparecidos com os que estão vivos e evoca continuamente a pergunta: como foi possível? Por outro lado, o fato de que as imagens dos jovens, congeladas no tempo, sejam usadas há mais de trinta anos desde seu desaparecimento é uma espécie de pacto de manutenção do social, uma evocação constante do momento e da forma extrema dessas mortes. Como diz a artista plástica Natalia Colón sobre as fotos, no “Registro de Extremistas”, de seus pais desaparecidos: Em 2010, recebi as fotos que documentavam a detenção de meus pais em 1972 no CCD-D2. Quase quarenta anos depois. Sou hoje mais de dez anos mais velha do que eles quando foram fotografados em situação tão vulnerável. E lembro que, quando era criança, via as fotos de família e pensava: “Como não estão aqui para cuidar de mim?”. Hoje, vejo estas e penso: “Como não estar aí para cuidar deles?” (Texto integrante da mostra “Berta. Objetos e fotografias”, inaugurada em agosto de 2001 no APM de Córdoba.) Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 111-123. 123 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, Brasil [email protected] RESUMO Este artigo analisa as práticas discursivas referentes às relações entre mito e filosofia no pensamento agostiniano sobre a condição judaica nos primeiros séculos medievais. Serão discutidos semânticas e alcances do pensamento mítico sobre o chamado “comportamento filosófico” pós-niceno, demonstrando fortes aproximações entre os dois campos da existência humana. A partir das ressignificações operadas nas práticas literárias dos séculos IV e V, os escritos agostinianos revelam que o mito e a filosofia passam a compor, conjuntamente, o universo identitário construído pela patrística clássica, ora identificado a partir de concepções em torno da divindade, da história e do ser. Palavras-chave: patrística pós-nicena; Igreja Católica; neoplatonismo; judaísmo; heresia. ABSTRACT This paper analyzes the discursive procedures concerning the relationship between myth and philosophy in Augustinian thought on the Judaic condition in Early Middle Ages. Some semantic issues and the reach of mythical thought on the so-called post-nicene “philosophical behavior” will be debated, showing the considerable proximities between the two areas of human existence. Throughout the new meanings of literary practices established during the fourth and the fifth centuries, the Augustinian writings reveal that from then on myth and philosophy make up, together, the identitary universe built by classical patristics, which can be defined through concepts regarding divinity, History or the being. Keywords: post-nicene patristics; Catholic Church; Neoplatonism; Judaism; heresy. Artigo recebido em 5 de abril de 2012 e aceito em 14 de abril de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 124 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky A narrativa agostiniana sobre os judeus sempre representou importante conteúdo de debates acadêmicos. Há que se considerar, entretanto, que grande parte dos estudiosos, ao depurarem as colocações do bispo de Hipona, tende a situá-las entre as fronteiras de uma tolerância equilibrada e o desejo episcopal de localizar funcional e socialmente os judeus no âmago do que, anacronicamente, identificam como “Cristandade”. A tese do “equilíbrio agostiniano”1, desenvolvida, a exemplo, por historiadores como Keneth Stow e Jeremy Cohen2, apresenta-nos um Agostinho piedoso e de certa forma tolerante, fiel ao helenismo judaico-cristão disposto no longo epistolário paulino. Apoiando-se exclusivamente em alguns trechos de De Civitate Dei, Keneth Stow revela-nos um Agostinho preocupado com os rumos universalistas de sua Igreja, cujo discurso destoaria das tendências destrutivas do antijudaísmo dos primeiros séculos da Idade Média 3. As heranças ideológicas do cristianismo de Paulo justificariam, para Stow, o caráter moderadamente tolerante da narrativa agostiniana preconizando, antes de tudo, o ideal da preservação judaica em sociedade. Assim, ao apresentar sua leitura sobre o pensamento de Agostinho, comete alguns equívocos e simplificações interpretativas: o autor acredita que o trabalho agostiniano sobre os judeus pode ser tipificado através dos ensinamentos referentes à tese do “testemunho judaico”. Adversus iudaeos, texto tardiamente produzido pelo bispo de Hipona em 429, é resumido pelo historiador como uma proposta exclusiva de difusão da “permanência judaica condenada”, tida apenas como testemunho da verdade cristã. O autor insiste na hipótese de que, em momento algum de sua produção polêmica, Agostinho intencionara isolar os judeus da sociedade, ou mesmo rechaçá-los à condição de criminalidade através dos recursos da violência4. Para Stow, as relações religiosas entre cristãos e judeus anunciadas pelo bispo seriam balizadas pelo discurso da não intransigência sobre as concepções. Segundo a tese do “equilíbrio”, o discurso eclesiástico da intolerância não se aplicaria ao pensamento de Agostinho. Mesmo condenando o judaísmo à categoria de erro e pecado, os direitos judaicos quanto à continuidade existencial e à preservação moral estariam garantidos. Para Agostinho, segundo os estudiosos do equilíbrio, o judaísmo não deveria desaparecer e seus seguidores não deveriam ser submetidos a quaisquer formas de coerção religiosa. Apenas sobreviveriam porque, uma vez preservados, serviriam funcional e exemplarmente como espelhamento antagônico à comunidade cristã. Provavelmente, o cerne da reflexão historiográfica “do equilíbrio” foi encontrado na formulação de Agostinho, em que decreta um penoso destino histórico ao povo judeu: a condição errante, a submissão à Igreja como instrumentos (e não alvos) humanos da atividade evangelizadora, e a preservação do judaísmo. (...) Sobre sua dispersão pela superfície, onde quer que se encontre a Igreja, pode-se ler a profecia, em um dos salmos expressa nos seguintes termos: Meu Deus me prevenirá com sua misericórdia. Meu Deus me há de mostrá-la em meus inimigos, dizendo-me: Não acabes com eles, para não esquecerem tua lei. Dispersa-os com teu poder. Deus, por conseguinte, mostrou à Igreja, em seus inimigos, os judeus, a graça de sua misericórdia, porque, como diz o Apóstolo, seu pecado oferece às nações a oportunidade necessária para se salvarem. E não STOW, Keneth R. The augustinian equilibrium. In: _____. Alienated minority: the Jews of medieval latin Europe. Harvard University Press, 1992. p. 17-18. 2 COHEN, Jeremy. Living letters of the law: ideas of the Jew in medieval Christianity. S. Mark Taper Foundation Imprint in Jewish Studies; University of California Press, 1999. Ver também STOW, Keneth R. The augustinian equilibrium, op. cit. 3 STOW, K. The doctrine of Jewish witness. In: _____. Alienated minority, op. cit. p. 23-65. 4 Ibidem, p. 18. 1 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 125 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky os matou, que dizer, neles não destruiu o Judaísmo, embora vencidos e subjugados pelos romanos, de medo que, esquecidos da lei de Deus, não pudessem oferecer-nos testemunho do que tratamos5. Nesta formulação, talvez uma das mais citadas por estudiosos de Agostinho, o bispo define que os inimigos da Igreja não deveriam ser extirpados, mas conservados em sua inferioridade e desprezo, exatamente porque utilizados como canais de memória da lei cristã. Sua marginalização e seus pecados deveriam ser relembrados como estímulos à salvação “de todas as gentes”. A suposta benevolência do discurso episcopal finda então por tipificar os judeus como aqueles efetivamente “inimigos”, a quem a Igreja estenderia sua piedade ao mostrar-lhes a lei. Dispersos e pecadores, serviriam, nas localidades onde a Igreja alcançasse, como testemunhos vivos das “profecias” alegoricamente identificadas nas Escrituras. A complexidade filosófica do pensamento de Agostinho nos encaminha a interpretações mais audaciosas sobre seus textos. Para tal, é necessário que direcionemos nosso trabalho para o campo da desconstrução e análise dos discursos de elite que, sob o respaldo religioso, formulam projetos de exclusão e dominação, baseados em atributos como o mito, o estigma6, o evitamento simbólico e físico7. Afirmemos, inicialmente, que os episódios de conversão coletiva, ocorridos com a comunidade judaica balear de Menorca (Mahón), em 417 d.C., e deflagrados pelos trabalhos de um dos maiores discípulos de Agostinho — Paulo Orósio —, seriam apenas a primeira grande inflexão prática de seu pensamento a respeito dos judeus, e de suas necessárias conversões no Mediterrâneo Ocidental. Paulo Orósio foi o responsável pela chegada das supostas relíquias do martírio de Estevão à Península Ibérica, fator que, a posteriori, teria impulsionado a conversão maciça de toda a comunidade judaica da referida diocese, com anuência do bispo Severo. Argumenta o hispanista Raul González-Salinero que a ausência de insultos destrutivos e o uso de um vocabulário mais “cuidadoso” para referir-se aos judeus seriam fatores de fato diferenciais no discurso cristológico de Agostinho8, quando comparado às demais produções da Patrística clássica nicena. Entretanto, consideramos que tais indícios não seriam indicativos de aceitação ou inoperância benevolente na ideologia agostiniana. Uma leitura desatenta dos escritos do bispo de Hipona nos induziria à simples constatação de que todas as suas críticas contra os judeus permaneceriam apenas no plano teológico e da contra-argumentação messiânica, sem sugerir um dimensionamento prático. Logo, a aparente passividade de seu discurso poderia encaminhar o historiador a um simplismo analítico de mera discordância religiosa, exclusivamente antijudaica. Com tendência analítica correlata, Saul Kirschbaum, em interessante artigo, desconstrói o discurso agostiniano apresentado no tratado Confessiones. Identifica uma hermenêutica agostiniana cujo escopo seria propor e afirmar a inversão da tradição talmúdica, e sua consequente deslegitimação exegética. AGOSTINHO DE HIPONA. A Cidade de Deus contra os pagãos. 3. ed. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Federação Agostiniana Brasileira, 1990. v. 2, Livro 18, Capítulo XLVI, p. 365-366. (Coleção Pensamento Humano); AUGUSTINI HIPPONENSIS. De Civitate Dei adversus paganus. In: PATROLOGIA LATINA database. Paris: Garnier, 1844/1864. Patrologia de Jacques-Paul Migne. v. 42, Liber XVIII, Caput XLVI. (Série Latina). 6 Cf. GOFFMAN, Erving. Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. p. 12-13. 7 CARNEIRO, M. L. T. O discurso das elites: versões sobre os excluídos. Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, 2003. Mimeografado. 8 Considera-se então que o pensamento agostiniano “(...) contribuiría de forma extraordinaria a una visión de la realidad del judaísmo que iba más allá del simple insulto y que, por ello, daría lugar a una posición antijudía cuyas consecuencias determinaron una mayor degradación del judío como elemento extraño, pero al mismo tiempo servil, dentro de la sociedad cristiana. En este sentido, la influencia de Agustín a través de su teoría del pueblo testigo sería decisiva primero en otros escritores cristianos y después en el fundamento ideológico del antijudaísmo medieval”. GONZÁLEZ SALINERO, Raúl. El antijudaísmo cristiano occidental (siglos IV y V). Prólogo de Gonzalo Puente Ojea. Madri: Editorial Trotta, 2000. p. 204-205. 5 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 126 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky Concordamos com Kirschbaum quando localiza um Agostinho envolto em combates ideológicos contra o proselitismo judaico e o paganismo. Entretanto, ainda que condizentes com nossa perspectiva de análise, as hipóteses de Kirschbaum9 não abordam os desdobramentos práticos da ideologia agostiniana, atendo-se exclusivamente ao estudo dos campos dos conflitos exegéticos entre Cristianismo e Judaísmo. Lógos et Verbum: ontologia moral neoplatônica e a assimetria do outro Com base nos componentes socráticos presentes no pensamento de Platão, é possível analisar alguns dos principais desdobramentos axiomáticos do platonismo sobre a teologia. O que para os gregos significaria dar razão a algo, explicando-o, através da lógica inovadora do lógos, o pensamento cristão faria por se reapropriar das fórmulas racionais, transformando-as em Verbum10, base inconteste da construção dogmática do cristianismo e evidência da revelação divina. Sabe-se que a ontologia platônica está essencial e intrinsecamente associada ao conceito de lógos, elemento do ser que apresentaria uma conformidade unitária (sintética), coerente e existencial. Posto que perfeito, o lógos platônico configurar-se-ia, pois, como instância divina, raciocínio este de grande relevância para os argumentos filosóficos da Patrística clássica medieval. O mundo sensível, em Platão, estaria longe de representar efetivamente o ser. Em antítese, o mundo inteligível explicaria e conteria, portanto, a pureza, a perfeição, e a eternidade condizentes com o ser — o lógos. Em A república, Platão elabora interessantes analogias explicativas da diferenciação entre o sensível e o inteligível. O primeiro seria apenas como a sombra projetada de um objeto qualquer. Entre a sombra e objeto que inspira a projeção, revelam-se diferenças cruciais e intransponíveis. As sombras seriam apenas “partículas da realidade” verificadas originalmente no mundo inteligível. O mundo sensível, posto apenas como o universo das sombras, das conjecturas e das ilusões do espírito, nada mais significaria para Platão do que o não ser, o ser em outro. Essa inautenticidade intrínseca ao universo sensível faria dele o cerne para a construção da falsidade, do mal e da inverdade. O mundo legítimo só poderia ser alcançado na esfera do inteligível. A verdade e a moral representaram, nesse sentido, categorias apenas apreendidas de fato na legitimidade do ser que é, do ser autêntico e, portanto, divino. Da sombra à luz, transita-se do mundo sensível ao inteligível, e contemplam-se, neste momento, todas as instâncias idealmente necessárias para a formação da sociedade e da cidade ideais. No inteligível atinge-se o bem, o mundo das ideias, do conhecimento e, sobretudo, da razão. Os axiomas platônicos supracitados encontraram terreno fértil para reinterpretação a partir das reflexões do bispo hiponense. Podemos afirmar, inclusive, a existência de um neoplatonismo agostiniano, que trabalha de forma análoga, pela relação que estabelece entre o ser e o lógos. Este continua a ser adotado por Agostinho como critério ontológico indiscutível para o entendimento do ser e da existência no devir, autêntico e verdadeiro. Na construção doutrinária dos alicerces políticos da ecclesia katoliké, a ontologia cristã pós-nicena apropria-se com grande habilidade axiológica do lógos de Platão, e o transforma em Verbum. A lei da casa (oikonomia) e a lei da congregação de fiéis (ecclesia) dependem de sua preservação pela hierarquia, doutrina e instituição eclesiásticas. Entre os séculos IV e V, ao definir concepções centrais da identidade moral e espiritual do cristianismo de aportes paulinos, o lógos, assim como o Verbum, seriam incorruptíveis, necessários e infalíveis. Afastados do mal e da temível ameaça da descrença, quando adaptados pela lógica agostiniana, adquirem o sentido universal de um oikos cristão. Deveriam ser entendidos e KIRSCHBAUM, Saul. Santo Agostinho: Confissões. Vértices, São Paulo, n. 3, p. 160-161, 2003. Termo análogo a Dei na literatura agostiniana, neste artigo apresentamos o termo latino Verbum com sua inicial maiúscula. 9 10 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 127 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky difundidos antes como convicções do ser moral, extensíveis a todas as “gentes”, e não somente àqueles que já haveriam abraçado de vera religione11. Seriam também veículos religiosos únicos para o verdadeiro conhecimento de si do homem12. O filósofo Ernst Cassirer chega a considerar, inclusive, que a “unidade e homogeneidade” reconhecida nos propósitos da filosofia teológica medieval direcionaram profundamente o processo de construção das chamadas “teorias de Estado”. Ao legitimar poderes monárquicos e eclesiásticos a partir do século V, Agostinho, como tantos outros padres da Igreja, apropriava-se com destreza do pensamento grego, neoplatônico em sua essência, entendendo que todos os processos racionais que levavam ao conhecimento seriam sobretudo atos divinos, ou, antes, vetores do divino13. Em Confessiones, Agostinho reafirma, finalmente, a similitude entre palavra e sabedoria. Quando “o Verbo se faz homem”, o lógos, a racionalidade necessária a uma existência inteligível, torna-se agora instância divina, verdadeira, apresentada na forma humana a todos os entes, através de Cristo. A “verdade eterna” do Verbum não seria apenas uma constatação teológica, mas um axioma humano, uma diretriz de toda a existência. A humanização do Verbum, revelada em Cristo, deveria ser um princípio ético universalmente aceito. Objetivamente aplicado, teria de ser compreendido como central ao pensamento, causa e efeito do ato de pertencer à oikoumene, único caminho possível para a vida humana e sua salvação. (...) Ele chamava-me e dizia: “Sou o caminho, a Verdade e a Vida.” [João, 14,6]. Eu também devia crer que o Alimento que era incapaz de tomar se uniu à carne, pois o “Verbo se fez homem” [João, 1,14], para que a vossa Sabedoria, pela qual criastes tudo, se tornasse o leite da nossa infância. (...) Com efeito, o vosso Verbo, Verdade eterna, exaltado sobre as criaturas mais sublimes, ergue até si os que se lhe sujeitam14. Neste ponto, Agostinho é tácito ao defender que o ser só existiria caso contivesse a essência e a palavra de Deus. Em Confessiones, reflete sobre o ser unido ao Verbum. O ser universalmente pensado e o divino em Cristo transformam-se em substâncias inseparáveis, percebendo que “nada do que existe” poderia existir ontologicamente sem a onipotência do Verbum: (...) Será, talvez, pelo fato de nada do que existe poder existir sem Vós, que todas as coisas Vos contêm? (...) Por conseguinte, não existiria, meu Deus, de modo nenhum existiria, se não estivésseis em mim. Ou antes, existiria eu se não estivesse em Vós, “de quem, por quem e em quem todas as coisas subsistem? Assim é, Senhor, assim é”15. Portanto, a infinita luta maniqueísta do bem contra o mal, para Agostinho, resumir-se-ia à luta do lógos/Verbum (fórmula racional para a compreensão do ser divino) contra os seres que não o seriam verdadeiramente, posto que falsos, ilusórios e nocivos. Em seu diálogo imaginário com a divindade, a oposição entre o sensível e o inteligível está cabalmente presente nas palavras do bispo. Em interessante trecho de Confessiones, opõe o ser uno e bom (cristão) às criaturas, todas necessariamente envoltas em erros e ilusões: “(...) Eu pecava, porque em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdaAUGUSTINI HIPPONENSIS. De vera religione. In: PATROLOGIA LATINA database, op. cit. v. 42. AGOSTINHO DE HIPONA. A verdadeira religião. 3. ed. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Federação Agostiniana Brasileira, 1990. (Coleção Pensamento Humano). 12 CANDAU, J. M.; GASCÓ, F.; RAMÍREZ de VERGER, A. (Ed.). La conversión de Roma. Cristianismo y paganismo. Madri: Ediciones Clásicas, 2000. p. 100. 13 CASSIRER, Ernst. O mito do Estado. São Paulo: Códex, 2003. p. 110-112. 14 AUGUSTINI HIPPONENSIS. Confessiones, op. cit. v. 42, Liber VII, Caput 18. 15 Ibidem, Liber I, Caput 2. 11 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 128 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky des, procurava-os nas suas criaturas: em mim e nos outros. Por isso, precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Não queria ser enganado”16. Como vemos, o realismo ideal e a unidade do ser, pressupostos sabidamente platônicos, também se configuram molas mestras do pensamento de nosso autor. Sua excessiva preocupação com a moral e o reconhecimento de que a verdade só poderia ser encontrada no Verbum levam-no a reflexões de ordem social bastante significativas. A analogia filosófica — verdade e Verbum — denota de que forma o bispo de Hipona entendia a presença social de componentes não cristãos em meio à cristandade, ou, ainda, de cristãos cujos poderes inventivos seriam considerados heréticos. A pureza dos entes morais, enfim, só seria contemplada caso o Verbum fosse integralmente reconhecido pelos seres. Apropriando-se do imaginário paulino sobre os erros judaicos na recusa da lei, é na Epístola aos romanos (10,14) que o hiponense respalda-se para atestar que a fé em Cristo seria o único canal viável da inteligibilidade da razão do mundo. Sem esta, permaneceria o ser na esfera do sensível e do transitório17. O realismo construído outrora por Platão foi, portanto, desdobrado por Agostinho em Confessiones e em De Civitate Dei adversus paganus. A cidade ideal (aprioristicamente idealizada por Platão em A república), fora imaginada como um espaço onde a palavra prevaleceria sobre toda e qualquer forma inautêntica de ser. Nessa cidade, Deus (Cristo) suplantaria o mal, socialmente concretizado na presença de forças estranhas ou contrárias à Cristandade. Neste sentido, o autor cria o arquétipo do antagonismo entre Verbum e haeresis, quando confessa, em gesto de humildade intelectual, o tempo levado para aprender sobre as diferenças entre a “verdade católica” e o erro dos hereges. Agostinho opõe sistematicamente aquilo que “contém a sã doutrina” alavancada pelos “fortes” aos sentimentos reprováveis dos heréticos, como Fotino, que buscavam, por suas inerentes “fraquezas”, questionar a absoluta forma humana do Verbum como divindade, defendida pela teologia católica: “Foi necessário haver hereges para que os fortes se manifestassem entre os fracos [1 Coríntios, 11,19]”18. É necessário considerar que Fotino, bispo da diocese de Sírmio no século IV, foi considerado herético pela doutrina católica por fazer objeções à união do Verbum com a matéria, fusão esta defendida por Agostinho. Fotino, como da mesma forma pregou o bispo Ário (considerado herético pelo Concílio de Niceia de 325 d.C.), atribuía a Jesus uma condição semidivina, antes Filho de Deus do que propriamente Deus, pensamentos incongruentes às tendências homogeneizadoras e dicotômicas da filosofia dos Padres da Igreja. Como se pode constatar, em meio às querelas agostinianas contra os heréticos, as preocupações morais localizadas em Platão são transpostas aos planos do hiponense, à medida que o uno estivesse consubstanciado na Igreja, ou propriamente na moral institucional eclesiástica. O uso simbólico do tempo e as alegorias interpretativas das sagradas escrituras são importantes artifícios hermenêuticos utilizados não somente por Agostinho, mas por toda a Patrística clássica pós-nicena. Nas disputas dicotômicas do bem contra o mal, o apego ao simbolismo acelerava a construção dos antagonismos morais que legitimavam o projeto incorporado pela Igreja a partir do século V. Em De Civitate Dei, redigida entre 413 e 424, veríamos o esboço do ideal agostiniano de humanidade, sociedade e religião. Há que se considerar, contudo, que o realismo agostiniano estimulou não apenas a elaboração de um locus divinizado, repleto de dimensões utópicas e contemplativas, mas, fundamentalmente, remete o autor à construção de um arquétipo político, por meio do qual propõe critérios de divisão e organização sociais, considerados ideais para seu tempo. Ibidem, Liber I, Caput 20. Ibidem, Liber I, Caput 1. 18 Ibidem, Liber VII, Caput 19. 16 17 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 129 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky Na verdade, mais imediatista e menos passional, Agostinho, em diversas de suas epístolas — algumas redigidas inclusive em meio à iminente derrocada do Império Romano —, assume importante papel na luta intelectual e prática, não só contra tendências heréticas veiculadas no norte da África, como o “donatismo”, mas também, na luta contra o judaísmo. Consubstancia tal reconhecimento, defendendo a instauração de instrumentos de perseguição e de políticas governamentais como meios de controle e opressão sociais. Vendo a perseguição como algo necessário para a difusão do “bem”, nosso autor escapa ao universo de estigmatização ideológica ou simbólica ao qual buscou manter-se fiel, e passa a adotar categorias de exclusão que poderíamos denominar como físicas e sociais19. A premência de políticas de combate às escolhas divergentes aos princípios do caminho denota a unidade da fé como eixo discursivo da lei, da hierarquia, da ecclesia. Todo e qualquer processo persecutório que viesse a ser aplicado não o seria por maldade ou iniquidade do corpo eclesiástico, mas por profundo e verdadeiro sentimento de piedade com relação ao ser perseguido. Com tal intuito, Agostinho chega, inclusive, a inverter a ordem hierárquica dos protagonistas. Ao externar, na Epístola XCIII a Vicente Rogatista (408 d.C.), suas inquietações sobre as relações de poder entre Igreja e Sinagoga, afirma ser a primeira aquela que padece perseguida pelo “Israel carnal”, a saber, os judeus. Assim, por obra da excessiva soberba e impiedade dos entes “carnais”, a Igreja haveria passado por longos processos persecutórios. Por essa razão, escreve Agostinho, toda ação cometida pela “autêntica e legítima mãe” em seu tempo, por mais que pudesse parecer “áspera ou amarga”, não o seria no sentido de “pagar o mal pelo mal”, mas sim “proporcionar o bem pela disciplina”, expulsando o mal intrínseco à iniquidade dos humanos. Agostinho relaciona os atos “ásperos e amargos” da Igreja a um gesto de amor saudável e piedoso pelas criaturas carnais, e jamais como um conjunto desordenado de atitudes movidas por “ódio daninho”. Em seguida, defende a necessidade do uso da perseguição como prova de amor a Deus e ao homem. No caso das perseguições promovidas pela Igreja, afirma o bispo de Hipona haver exclusivamente objetivos morais e éticos, condizentes com o Verbum, ou seja, com a representação divina na cidade terrena. Ao contrário daqueles que perseguiam por crueldade e injustiça, a Igreja de Agostinho, ao perseguir, estaria beneficiando a disciplina a serviço da caridade, promovendo o bem à humanidade20. Nota-se que a identidade carnal atribuída por Agostinho aos judeus retira-lhes de imediato o direito de prosseguirem sob condição identitária e hereditária de um Israel, revertido agora em metáfora da correta escolha de fé. O imaginário agostiniano constrói importantes arquétipos de caráter mitológico, em que judeus representariam apenas a versão carnal do verdadeiro Israel. Desvinculada da identidade judaica, a versão espiritual desse Israel, mais verdadeira e mais próxima dos desejos divinos, seria assumida pelos cristãos, ou, mais propriamente, pela Igreja. Em Adversus Iudaeos, Agostinho insiste na diferenciação entre Israel carnal e Israel espiritual. Conforme demonstrou o historiador Daniel Boyarin21, o platonismo agostiniano permitiu uma elaboração intelectual onde o Israel carnal, análogo ao ser sensível de Platão, adquire feições negativas, mundanas e pecaminosas. O historiador localiza diferenciações entre cristãos e judeus feitas por Agostinho, principalmente no tocante ao corpo e sua simbologia religiosa 22. Os judeus, renegando e conspirando contra Cristo, teriam perdido uma posição existencial privilegiada “(...) Ide agora, ó Israelitas conforme a carne, não conforme o espírito, ide agora, e até aí conCHARTIER, R. Au bord de la falaise. L’Histoire entre certitudes et inquiétudes. Albin Michel, 1990. p. 89-90. AGOSTINHO DE HIPONA. Cartas. In: OBRAS de San Agustín. Edición bilingüe. Madri: BAC, 1951. Carta 93, “A Vicente Rogatista (año 408)”. Capítulo II, 6,8. AUGUSTINI HIPPONENSIS. EPISTOLA XCIII. In: PATROLOGIA LATINA database, op. cit. v. 33, Caput II, 6; Caput II, 8. 21 Cf. BOYARIN, Daniel. Israel carnal: lendo o sexo na cultura talmúdica. Rio de Janeiro: Imago, 1994. p. 13. 22 Ibidem. 19 20 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 130 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky tradizei mais claramente com a verdade (...)”23. Assim, inversamente, Agostinho assiste à ascensão do Verus Israel24 — o verdadeiro Israel — já prenunciado por Paulo, o Israel espiritual, consubstanciado em sua Igreja e universalizado por sua mensagem: “(...) A esses, portanto, que ou então a partir daqueles acreditaram em Cristo, ou até o momento creem, ou ainda depois, no fim do século hão de acreditar, essas coisas não pertencem ao verdadeiro Israel portanto que verá o Senhor face a face”25. A expressão Verus ou Verum Israel26, lapidada pelo pensamento cristológico, definiu, antes de tudo, um processo politicamente necessário de alegorização exegética dos alicerces da cultura bíblica e sua imediata transferência ao ideário teológico cristão. “(...) A Igreja persegue por amor, os ímpios, por crueldade. (...) Enquanto um persegue amando, o outro o faz odiando”27. Em sua Epístola CXXXV, vendo o conjunto dos homens como um único ser, sintético e indivisível, análogo ao lógos platônico, Agostinho propõe a necessidade de coibir e desarticular as forças consideradas inautênticas. Aponta aqueles que, em sociedade, representam a prova viva do não acatamento ao Verbum e da ausência de Deus: judeus e heréticos. Ao discutir as razões do “desvio” donatista, o bispo de Hipona constrói uma de suas principais hipóteses sobre o “erro”. Pelos alicerces discursivos paulinos, finda por situar heréticos e judeus em um mesmo campo sêmantico. Por ignorarem a graça divina e fazerem mau uso da razão em suas escolhas religiosas, o bispo declara que: “(...) Quando o apóstolo afirma dos judeus que estes ignoram a justiça de Deus, porém não segundo a razão, os torna semelhantes a vocês”28. Conscientemente retirados de sua própria historicidade, deslegitimados e “comprovadamente” maus, judeus e hereges justificam, por seus falsos existires, os trágicos destinos que lhes são impostos, além do dever eclesiástico da fé combativa. Em Confessiones, Agostinho revela exatamente a essência e o significado da maldade, elemento do não ser que jamais poderia estar vinculado a Deus, mas a um perverso exercício de desvio da verdade29. Neste universo de representações sociais, a Igreja, ancorada pelo poder das leis imperiais, torna-se o único locus atuante de justiça, devendo zelar pela liberdade de toda a humanidade, sob respaldo da fé e da lei. O apelo do discurso agostiniano pela unidade religiosa adquire expressividade quando se alia aos poderes herdados do Estado, aqui consubstanciado na aplicação e no temor pelas leis de um Império em crise: (...) A mim foi revelado, em primeiro momento, que minha própria cidade natal, que pertencia inteira ao partido de Donato, converteu-se à unidade católica pelo temor às leis imperiais. (...) Por tudo isso, o terror que provocam essas leis, por cuja promulgação os reis servem à Deus no temor da fé, foi tão proveitoso, que muito agora afirmam: “Bem que o desejávamos”30. Na concepção de um devir histórico humano que somente ocorreria via ecclesia, o destino judaico encontrar-se-ia teleologicamente determinado. Assim como procederia com heréticos, a Patrística agos23 AUGUSTINI HIPPONENSIS. Tractatus Adversus Iudaeos. In: PATROLOGIA LATINA database, op. cit. v. 42, Caput VII, 10. 24 Para esta questão ver a obra de SIMON, Marcel. Verus Israel: étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans L’Empire Romain. Paris: Boccard, 1964. 25 AUGUSTINI HIPPONENSIS. Tractatus Adversus Iudaeos, op. cit. v. 42, Caput V, 6. 26 La polémique anti-juive. Caractères et méthodes. SIMON, Marcel. Verus Israel, op. cit. p. 165. 27 AUGUSTINI HIPPONENSIS. De correctione donasticorum liber. Epistola CLXXXV. In: PATROLOGIA LATINA database, op. cit. v. 33, Caput Primum, 11. 28 AGOSTINHO DE HIPONA. Cartas. In: OBRAS de San Agustín, op. cit. Carta 93, “A Vicente Rogatista (año 408)”, Caput II, 10. 29 AUGUSTINI HIPPONENSIS. Confessiones, op. cit. v. 42, Liber VII, Caput 16. 30 AGOSTINHO DE HIPONA. Cartas, op. cit. Carta 93, “A Vicente Rogatista (año 408)”, Caput V, 17. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 131 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky tiniana transforma a trajetória existencial do povo judeu em uma sucessão de ilusões, falsas escolhas e equívocos religiosos. Um dos baluartes históricos que, segundo Agostinho, comprovou o declínio judaico e sua necessária substituição por um “novo Israel” foi a perda de Jerusalém, seu desmantelamento físico e religioso, punições divinas implacáveis. Neste processo de transformação institucional e sacerdotal ocorridos na Judeia a partir de 70 d.C., a expulsão definitiva dos judeus de Jerusalém sinalizaria apenas o prenúncio da condição errante de vida à qual estariam condenados. Por vida errante entender-se-ia a marca soteriológica de infortúnios, sucessivos desterros e, em última instância, pelo sofrimento moral. Algozes e simultaneamente testemunhos da morte de Deus, os judeus deveriam sobreviver, a princípio, para comprovar os desígnios cristãos sobre a história. Roma insere-se nesse contexto como uma entre várias potências que poderiam ser salvas pela aceitação cabal da fé cristã. Neste sentido, universalismo e providencialismo tornam-se pressupostos indissociáveis, uma vez que Roma — e sua história — assume o caráter de providenciais instrumentos divinos. Através dela (Roma), Deus externa toda sua ira sobre o povo que o rejeitara. A destruição do templo de Jerusalém não teria, enfim, qualquer teor acidental para o autor hiponense. Foi profetizada em função dos “crimes” cometidos pelos judeus. Logo, em substituição à antiga ordem institucional judaica destruída por Deus, eis que um novo templo seria erguido. A Igreja, “a boa semente”, que cresceria em todas as partes entre as cinzas, fora conservada por Deus para que, finalmente, pudesse “se apoderar de todas as nações, inclusive as bárbaras”. Nesta fala, Agostinho justifica a necessidade de difusão institucional da Igreja, aliada aos projetos de evangelização, não como atos idiossincráticos de alcance “de nossa própria justiça”. Antes, como o cumprimento de uma profecia, entende que a germinação da semente eclesiástica estava prevista nas Escrituras, portanto, há muito prometida pelo Verbum31. O mito agostiniano de salvação eclesiástica fundamentado nos escritos paulinos opõe de forma circunstancial os intentos cristãos, “verdadeiros”, ao caráter conspiratório judaico. Esta suposta inclinação às “tramas secretas’, atribuída aos judeus já desde inícios dos século IV, endossa as certezas agostinianas com relação ao “destino” a ser imposto por Deus a este “povo”. Quando aborda o destino diaspórico dos judeus, Agostinho percorre os mesmos recursos semânticos recorridos por Eusébio de Cesareia, quase um século antes.32 Os intelectuais da Patrística, ancorados nos saberes helenísticos, erigiram uma inédita hermenêutica sobre a Bíblia hebraica, utilizando-a como argumento de autoridade suficiente para delegar, aos judeus, uma existência efêmera e transitória. Além disso, os textos hebraicos adquirem função profética de anunciar a perene existência de Jesus33 e, consequentemente, os equívocos e pecados da fé judaica. A diáspora judaica seria, assim, obra da justiça divina contra os males causados pelos judeus. Logo, o deicídio encontra-se no âmago de seus influxos punitivos: (...) E, se não pecassem contra Ele com ímpia curiosidade, cedendo à sedução das artes mágicas, e não adorassem deuses estranhos e ídolos e, ultimamente, não matassem Cristo, permaneceriam no mesmo reino, se não mais espaçoso, pelo menos mais feliz. O fato de estarem agora dispersos por quase todo o orbe e entre todas as gentes é providência do único Deus verdadeiro, a fim de seus livros serem documento certificador de que isso já estava profetizado havia muito (...)34. AGOSTINHO DE HIPONA. Cartas, op. cit. Carta 93, “A Vicente Rogatista (año 408)”, Caput IX, 28; Caput IX, 31. EUSEBIO PANFILIO, O Bispo de Cesaréia. Historia eclesiastica. Edición bilingüe. Traducción, introducción y notas de Argemiro Velasco Delgado. Madri: BAC, 2001; EUSEBIUS. Ecclesiastical history. Cambridge: Harvard University Press, 1992. (Loeb Classical Library). 33 AUGUSTINI HIPPONENSIS. Confessiones, op. cit. Liber XIII, Caput V. 34 AGOSTINHO DE HIPONA. A cidade de Deus contra os pagãos, op. cit. Liber IV, Caput XXXIV. 31 32 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 132 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky Como vemos, a questão judaica, uma vez comparada à herética, exigiu de nosso autor que transcendesse à tese do “povo testemunho do sacrifício de Deus”. Agostinho reflete agora não apenas sobre a presença judaica como comprovação da existência de Cristo, ou sobre os judeus como agentes de sua morte. Unindo ontologia platônica à teologia cristã, considera, sobretudo, a inautenticidade desse existir judaico, sua incoerência, seu erro. Na citada carta dirigida ao bispo Vincentio (Vicente Rogatista), Agostinho tece duras críticas à heresia donatista, e defende, inédita e antagonicamente a todos os seus escritos, a necessidade de transformação (conversão), sob temor e força, de todos os inimigos da unidade. Atitudes que, segundo ele, em nada afastariam perseguidores e perseguidos da tão almejada salvação. Por isso argumenta com Vincentio, tentando dissuadi-lo de sua discordância, explicando o porquê de sua “nova arbitrariedade”. Em suas contra-argumentações epistolares, Agostinho reconhece a não unanimidade de seus métodos, muito embora defenda seus usos: (...) Não afirmo que se possa ser bom à força, mas sim que se teme padecer. O que não quer [padecer] abandona o obstáculo de sua animosidade ou se sente impelido a conhecer a verdade até então ignorada. (...) Pela circunstância deste temor que a você desagrada, [heréticos] se fizeram católicos graças às leis dos imperadores. (...)35. Na transição do pensamento estigmatizante para as práticas efetivas de perseguição, a obra agostiniana demonstra exatamente fortes desníveis entre produção de discurso e aplicação discursiva 36. Em diversos momentos, a experiência (religiosa, social e política) torna-se de fato irredutível ao discurso, e constrói, através de sucessivos exercícios de reinterpretação simbólica, novas práticas e dinâmicas sociais de representação e atuação. A esta transitividade de pensamento do bispo hiponense, que não necessariamente obedece a critérios cronológicos, denominamos de “giro agostiniano”. Em nossa análise, a condição histórica da retórica agostiniana acumula, ao longo de sua própria narrativa, diversas tensões e manipulações inerentes à construção do discurso. Sua própria experiência social, seus conflitos teológicos e embates culturais o levaram a transformar e reinterpretar valores por ele mesmo erguidos em momentos mais contemplativos da vida. Seus dilemas mais críticos aparecem de forma lapidar em diversos trechos de sua epístola a Vicente Rogatista, já citada anteriormente. No capítulo IX, Agostinho externa toda sua preocupação com a necessidade de superação numérica da população cristã sobre a de pagãos e judeus. Torna seu projeto universalista uma questão de alteridade e orgulho religioso, pois temia atitudes de escárnio e rechaço de judeus e pagãos, motivadas por uma inferioridade que deveria ser solucionada: (...) Temeis que, se sois obrigados a entrar na cidade através das leis imperiais, o nome de Deus será blasfemado cada vez mais por judeus e pagãos. (...) Certamente, se judeus e pagãos acreditassem que os cristãos sejam tão poucos como vocês, que são exclusivamente conhecidos como cristãos, dignar-se-iam a blasfemar contra nós. Não cessariam de rir37. Ao refletirmos, portanto, sobre os processos de continuidade e persistência dos mitos, identificamos vetores de construção de identidades de sinais contrários, “(...) é que nos períodos críticos que os mitos políticos afirmam-se com mais nitidez, impõem-se com mais intensidade, exercem com mais violência AGOSTINHO DE HIPONA. Cartas, op. cit. Carta 93, “A Vicente Rogatista (año 408)”, Caput V, 16; Caput V, 17. CHARTIER, Roger. Por uma sociologia histórica das práticas culturais. In: _____. História cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1992. p. 13-28. 37 AGOSTINHO DE HIPONA. Cartas, op. cit. Carta 93, “A Vicente Rogatista (año 408)”, Caput IX, 26. 35 36 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 133 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky seu poder de atração”38. Nesse viés, todo pensamento mitológico-político fundar-se-ia a partir de fenômenos de crise, abalo, ou mesmo rupturas drásticas da ordem social. O impacto simbólico causado pelo saque de Roma pelos godos de Alarico em 410 e o temor crucial quanto ao destino da Ecclesia indicam, no discurso de nosso autor, a formação de comportamentos ambíguos em relação aos cristãos e, principalmente, aos judeus. O mito unitário, salvacionista e antijudaico de Agostinho veio a ser construído exatamente quando o autor vivenciava uma crise moral de caráter religioso. Testemunhava, ainda, a fragilidade das estruturas políticas sinodais da ecclesia katoliké, erigidas ainda em tempos romanos pois, “(...) é no mito, escreve Roger Caillois, que se apreende melhor, ao vivo, o conluio das perturbações mais secretas, mais virulentas do psiquismo individual e das pressões mais imperativas e mais perturbadoras da existência social”39. Reconhecendo os fossos existentes entre discursividade e experiência, verificamos que nosso autor, um tanto aflito pelas manifestações destoantes aos propósitos católicos de unidade e equilíbrio (crise romana, heresias e judaísmo), não se ateve à ideia da sobrevivência judaica e de seu testemunho em sociedade. Antes pelo contrário, chega a propor transformações irreversíveis nessa condição judaica. O sofrimento, resultante de um ato persecutório, adquire louvável conotação universal. O amor pela humanidade fez com que a Igreja recebesse encargos divinos que, embora a alguns pudessem parecer opressivos, na verdade, traziam mensagens maternais e salutares. Nas cartas, encontramos o uso legítimo e acentuado da violência física e simbólica, ambas componentes práticos de um projeto divino universalista que “(…) necessariamente tem que provocar-lhes mal a uns e outros, pois a todos ama”40. Para Agostinho, externando os malefícios oriundos da resistência à fé cristã, os fins justificariam os meios. Em interessante comentário a Festo, em 406, o bispo de Hipona utiliza-se ainda de diversas metáforas que se referem à infidelidade enquanto enfermidade. Agostinho aludia a um mal que deveria ser extirpado por aquilo que ora define como amor. Ainda que muitas vezes incompreendido, o amor manifestado pela Igreja apareceria na forma de castigos e moléstias, que deveriam ser aplicadas nos processos de “cura dos enfermos”: Porém a diligência da caridade persiste, castigando os delirantes, agitando os letárgicos, a ambos amando. Ambos são molestados, porém também amados; ambos são molestados, porém ambos sentem a gratidão quando sanados, ainda que tenham se indignado quando ainda enfermos41. O temor às leis imperiais em benefício da verdade e das instituições eclesiásticas, axioma preconizado por Agostinho, relaciona-se à politização gradativa de um proselitismo cristão militante, tomado desde Paulo como “mandato universal”. Estamos aqui nos referindo ao processo de exclusão objetiva e articulada, aliado a políticas de conversão obrigatória, sejam essas dirigidas aos hereges ou aos judeus. Como podemos perceber, ainda que secundariamente tomadas pela historiografia como referências documentais sobre a polêmica antijudaica, as epístolas de fato apresentam, em nosso entendimento, dados reveladores do pensamento agostiniano. Na já citada epístola a Vicente Rogatista, nosso autor estabelece analogamente a relação entre a violência sofrida por Paulo ao longo de sua vida e os benefícios deste ato para o apóstolo, cujo escopo seria o de “reter e conhecer a verdade”. Se Paulo fora subjugado pela violência sofrida e gerada por Cristo, por que não seria legítimo à Igreja violentar seus inimigos por amor e piedade dos mesmos?42 GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 180. Ibidem, p. 201. 40 AGOSTINHO DE HIPONA. Cartas, op. cit. Carta 89. “A Festo”, Parágrafo 6. 41 Ibidem. 42 Idem, Cartas, op. cit. Carta 93, “A Vicente Rogatista (año 408)”, Caput II, 5. 38 39 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 134 Unidade, coerção e desvio na literatura patrística pós-nicena: a ontologia moral e a condição judaica no pensamento de Agostinho de Hipona Renata Rozental Sancovsky Certamente, o “giro agostiniano” legou à Idade Média ocidental argumentos de autoridade indispensáveis para a reprodução de práticas sociais de representação outrora apresentadas em caráter discursivo, tais como a coerção religiosa e a conversão. O giro agostiniano demonstra ao historiador as possibilidades múltiplas de manipulação e transformação dos mitos. O polimorfismo que caracteriza o pensamento mitológico da Patrística adversus iudaeos43 permite ir além das evidências constatadas nos discursos episcopais mostrando que os projetos de dominação camuflam, na realidade, transições discursivas, tornando seu estudo mais complexo e, simultaneamente, mais indiciário. 43 Cf. GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas, op. cit. p. 17. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 124-135. 135 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX* Angus Wright California State University, Sacramento Sacramento, CA, Estados Unidos da América [email protected] RESUMO A estratégia de desenvolvimento do México no século XX promoveu novos investimentos agrícolas nos desertos do norte e em vales tropicais nas terras baixas. A facção política conhecida como “Dinastia de Sonora” desempenhou um papel político e intelectual fundamental nesta tendência. Além disto, uma crise durante o governo Cárdenas (1934-40) conduziu a um acordo entre os EUA, a Fundação Rockefeller e o presidente mexicano eleito em 1940 para elaborar um programa de pesquisa agrícola conhecido como “A Revolução Verde”, que dominou as políticas agrícolas do país, impactando os padrões de desenvolvimento ao redor do mundo. A estratégia era baseada em certa visão dos solos mexicanos e na disponibilidade de pesticidas e fertilizantes sintéticos. Combinando consulta a arquivos, fontes secundárias, observações e entrevistas, o presente artigo examina as profundas raízes históricas desses acontecimentos e suas consequências, tanto as desejadas como as imprevistas. Palavras-chave: Revolução Verde; México; história agrária; história ambiental; século XX. ABSTRACT Mexico’s strategy of development in the twentieth century tended to drive new agricultural investments into Mexico’s northern deserts and a few lowland tropical valleys. A conjuncture of factors created this trend. The political faction known as “the Sonoran Dynasty” that dominated Mexico’s post-revolutionary governments played a critical political and intellectual role. A political crisis resulting from a challenge to the Sonoran vision during the Cardenas government (1934-40) led to an agreement between the United States government, the Rockefeller Foundation, and the Mexican President elected in 1940 to create a program of agricultural research. The development strategy based on this research, which came to be called “The Green Revolution,” would dominate Mexican agricultural policies and would also have a major impact on development patterns around the world. Using a combination of archival, secondary, observational, and interview methods, this article examines the deep historical roots of these events and their intended and unintended consequences. Keywords: Green Revolution; Mexico; agrarian history; environmental history; 20th century. * Tradução do inglês de Sérgio Lamarão. Uma versão abreviada deste artigo será publicada em BOYER, Chris (Org.). A land between waters: environmental histories of Modern Mexico. Tucson: University of Arizona Press. No prelo. Artigo recebido em 9 de abril de 2012. Autor convidado. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 136 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright A paisagem física do México foi transformada pelo modo com o que o governo mexicano respondeu ao velho problema da degradação do solo do país. A resposta envolveu uma opção por obras de irrigação em larga escala e pelo uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos. Essa transformação da paisagem tem múltiplas implicações econômicas, políticas e culturais, não apenas para a sociedade mexicana, mas também para todo o planeta. Dirigentes mexicanos e consultores técnicos dos Estados Unidos justificaram o caminho escolhido para o desenvolvimento agrícola com base numa visão de que os solos do México eram naturalmente pobres e profundamente degradados pelo uso contínuo e excessivo. A estratégia foi apoiada com determinação pela Fundação Rockefeller e pelo governo dos Estados Unidos porque ambos consideraram-na desejável para o México e porque o caso mexicano era visto como uma espécie de campo de testes experimental para a política norte-americana, que poderia se mostrar altamente favorável às metas comerciais dos EUA e de sua política externa. Nesse sentido, ela foi, talvez, o exemplo mais significativo de um esforço maior para promover os objetivos do governo e dos interesses privados norte-americanos em todo o mundo, mediante o recurso à competência tecnológica e científica, exercida, ao menos em teoria, de acordo com os interesses mútuos de todos os envolvidos. Embora tivesse raízes mais profundas, o projeto desta estratégia específica guardava uma direta relação com a situação política no México no início da Segunda Guerra Mundial e tornou-se a fórmula para aquilo que viria a ser chamado de Revolução Verde, que transformou economias e paisagens em todo o mundo e que se tornou o modelo de desenvolvimento agrícola internacional e elemento central da política externa norte-americana no período da Guerra Fria. Ela representou um importante fator, bastante analisado, para o grande êxodo da população rural em todo o mundo. No México, como em todo o mundo tropical e subtropical, um de seus resultados foi a tendência a fazer o desenvolvimento econômico descer das montanhas para as planícies úmidas e os vales desérticos, o que acarretou uma gama de consequências políticas, culturais e econômicas1. No século XX, considerando as áreas tradicionais da agricultura mexicana naturalmente inadequadas e esgotadas pelo uso, os dirigentes mexicanos e seus assessores estrangeiros olharam para o norte, na direção dos vales desérticos — onde projetos de irrigação em larga escala, financiados pelo Estado, puderam tirar vantagem da terra que fora relativamente pouco usada e pouco danificada —, bem como na direção das planícies tropicais úmidas, mais para o sul. As tecnologias agrícolas desenvolvidas para aproveitar esses vales desérticos ao norte e os solos tropicais úmidos dependiam integralmente do emprego de fertilizantes e pesticidas sintéticos recém-inventados. Este texto conta a história de como a abordagem dominante para lidar com a degradação do solo no México tornou-se de tal maneira entremeada com o uso do pesticida que acabou moldando o destino do campo e da população rural do México. Os novos pesticidas sintéticos, além de representarem uma parte essencial do que viria a ser chamado de “o pacote” das tecnologias da Revolução Verde, também pareciam oferecer uma solução aparentemente simples para doenças humanas transmitidas por insetos, nascidas no Velho Mundo, particularmente a malária, que ainda hoje não podem ser controladas pela vacinação. Essas doenças foram introduzidas no México durante a Conquista e tendiam a impelir densas populações humanas das planícies úmidas para as zonas mais elevadas, afastando-as das áreas tropicais úmidas, infestadas de mosquitos. Agrônomos, sanitaristas e políticos acreditavam que se pudessem ser controladas as pragas que afetavam as colheitas tropicais e as doenças epidêmicas que grassavam entre a força de trabalho agrícola, uma nova era se abriria para os trópicos úmidos. Foi com base nessa visão dos problemas do México com solos e doenças que, por volta de meados do século XX, os agroquímicos sintéticos tornaram-se uma ferramenta importante na superação de uma Essa história é contada com muito mais detalhe, mas com ênfase diferente, em WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez: the modern agricultural dilemma. 2. ed. Austin: University of Texas Press, 2005. 1 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 137 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright variedade de barreiras que se erguiam no caminho de um uso mais completo dos recursos das terras do México e de sua população humana cada vez maior. Solos esgotados podiam ser deixados para trás e novas terras foram disponibilizadas para produzir nas fronteiras econômicas, em expansão. Percebeu-se que uma civilização humana muito antiga tinha ampliado as fronteiras de uma terra recém-produtiva e de assentamentos humanos florescentes. Isso não se demonstraria um caminho tão direto para a prosperidade e a felicidade, como parecera na metade do século. A estratégia de desenvolvimento econômico que abriu novas fronteiras foi consideravelmente afetada por uma combinação de problemas ecológicos, econômicos e de saúde inerentes às tecnologias recém-adotadas na produção agrícola. Embora permitisse um rápido crescimento econômico, ela também mantinha, tirava vantagem e, de alguma maneira, ampliava as já profundas desigualdades na sociedade mexicana. O início do século XXI encontrou muitos mexicanos buscando novos arranjos políticos, enquanto, ao mesmo tempo, procuravam por soluções mais sustentáveis para o problema ancestral de manutenção da saúde do solo e, com ele, da saúde da sociedade humana. O cenário pré-colombiano e colonial Os povos da antiga Mesoamérica interessavam-se profundamente pelo problema da erosão do solo. Na condição de inventores de uma ampla gama das plantas agricultáveis do mundo, particularmente o milho, os agricultores mesoamericanos mantinham uma complexa relação com a terra cultivada, que data de mais de novecentos anos antes da chegada dos espanhóis2. Os povos pré-colombianos, por exemplo, construíram terraços projetados para maximizar a produção, ao mesmo tempo que protegiam os declives contra a erosão. Alguns deles são usados ainda hoje, e os restos de muitos ainda podem ser reconhecidos. Há também bastante evidência das dificuldades de se controlar a erosão do solo e de seus fracassos enormes em fazer isso3. Arqueólogos identificaram que importantes momentos da perda de solo coincidiram com o início do florescimento da agricultura baseada no milho, e talvez tenham sido causados por ele4. Tanto o sucesso quanto o fracasso deixaram uma vívida herança de conhecimento e de técnicas entre os agricultores mexicanos tradicionais, voltada para a proteção dos solos contra a erosão e para a manutenção ou a restauração da fertilidade perdida. Recente pesquisa sugere, por exemplo, que os antigos maias experimentaram momentos de grave erosão no começo do Período Clássico, mas aparentemente aprenderam a reduzir as taxas de erosão enquanto a população aumentava, em vez de, conforme se pensava anteriormente, terem sofrido com taxas de erosão mais acentuadas durante o Período Clássico até o colapso5. Independentemente do que possa ter ocorrido antes da sua chegada, os espanhóis ficaram profundamente impressionados com as habilidades produtivas das culturas que encontraram. RABIELA, Teresa Rojos. Agricultura indígena: pasado y presente. Cidade do México: Ediciones de la Casa Chata, 1994. WILKEN, Gene. Good farmers: traditional agricultural resource management in Mexico and Central America. Berkeley: University of California Press, 1987. 4 BUNNEY, Sarah. Prehistoric farming caused devastating soil erosion. New Scientist, v. 125, n. 1.705, p. 20, 1990; O’HARA, S. L. et al. Accelerated soil erosion around a Mexican highland lake caused by prehispanic agriculture. Nature, v. 362, n. 6.415, p. 48-51, 1993; FISHER, C.T. et al. A reexamination of human-induced environmental change within the Lake Patzcuaro Basin, Michoacan, Mexico. Proceedings of National Academy of Sciences, v. 100, n. 8, p. 4957-4962, 2003; ANSELMETTI, Flavio S. et al. Quantification of soil erosion rates related to ancient Mayan deforestation. Geology, v. 35, n. 10, p. 915-918, 2007. 5 ANSELMETTI, Flavio S. et al. Quantification of soil erosion, op. cit. p. 917. 2 3 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 138 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright Uma (…) óbvia constatação dos invasores espanhóis era que as paisagens de cultivo e assentamento humano no México eram esteticamente agradáveis, geridas com cuidado e manifestamente prósperas. Os habitantes indígenas do México pré-conquista tinham construído sistemas de horticultura produtiva, meticulosamente intensivos, quase sempre irrigados, talhados para cada uma das principais regiões ecológicas: as planícies litorâneas, a base dos morros e as amplas bacias semiáridas, cercadas por vulcões do platô elevado. Esses sistemas de cultivo eram tão bem-sucedidos que os habitantes produziam grandes quantidades de alimentos para consumo próprio e até mesmo excedentes6. Os diferentes e engenhosos métodos usados para alcançar esse impressionante resultado refletiam uma resposta historicamente evoluída para as oportunidades e os desafios oferecidos pela paisagem do México, cuja geografia física, imponente e variada, criara uma extraordinária diversidade de biomas, espécies e solos. A atividade vulcânica, presente em boa parte da região, deu origem a alguns solos extraordinariamente férteis, ricos sobretudo em fosfato e potássio, embora muitas vezes pobres em nitrogênio. Os vulcões também criaram muitos solos excessivamente estéreis, duros demais ou tóxicos demais para a agricultura, e mesmo em pleno século XX (como a erupção, em 1942, no estado de Michoacán, daquele que seria conhecido como Paricutín), em alguns lugares vulcões simplesmente destruíram terras férteis sob toneladas de rocha inaproveitáveis ou lixo tóxico. Essa elevada produtividade, que deriva da combinação de altos índices de chuva com a intensa luz solar tropical, contribui para a presença de grandes quantidades de matéria orgânica nos solos de diversas regiões, mas a mesma chuva pesada que alimenta uma luxuriante vida vegetal frequentemente cai sob a forma de tempestades violentas e torrenciais, capazes de provocar uma rápida erosão do solo. Chuvas fortes podem também carregar consigo os nutrientes do solo, especialmente quando ele está sendo usado para cultivo. A estrutura granular particular dos solos em muitas regiões — por exemplo, os planaltos mixtecas de Oaxaca — torna-os peculiarmente propensos à erosão. Solos desérticos potencialmente férteis são quase sempre o produto de milhões de anos de depósito aluvial, proveniente de terrenos mais elevados e que floresce, de forma exagerada, com a irrigação. Esses solos, contudo, tendem a estar sujeitos a graves problemas de salinidade e lençóis d’água suspensos (onde superfícies impermeáveis sob a camada superficial do solo acarretam uma drenagem pobre e o acúmulo de água salgada na altura onde raízes deveriam se desenvolver), quando empregados para fins de agricultura intensiva. Em boa parte do México, a topografia escarpada e acidentada basta para acarretar problemas significativos de erosão, com a chuva que lava o solo das encostas cultivadas, asfixiando os ricos solos de pastagens e vales com sedimentos que são, às vezes, inférteis, e enviando água de chuva que escorre das encostas dos montes para os terrenos mais planos. Ao mesmo tempo, sedimentos liberados pelas chuvas, ao descerem pelas encostas das montanhas, podem, algumas vezes, fornecer novos nutrientes aos solos dos vales7. Um aparente paradoxo da história da Mesoamérica anterior à invasão espanhola advém da relação de culturas sofisticadas com as características dos solos mexicanos. Acredita-se que somente as áreas de planalto que se encontravam sob o amplo controle asteca teriam reunido uma população da ordem de 14 milhões de pessoas8. O paradoxo é que densidades demográficas notavelmente elevadas podiam ser sustentadas por sociedades agrícolas numa base territorial a qual, da perspectiva de muitos nos séculos XIX e XX, parecia incapaz de fazê-lo. A resolução do paradoxo encontra-se na elevada fertilidade potencial de um terreno que, ao mesmo tempo, era muito vulnerável à degradação. A paisagem que 6 RICHARDS, John. The unending frontier: an environmental history of the early modern world. Berkeley: University of California Press, 2003. p. 300. 7 BATTALLA, Angel Bassols. Recursos naturales de México: teoría, conocimiento y uso. Cidade do México: Editorial Nuestro Tiempo, 1982. 8 RICHARDS, John. The unending frontier, op. cit. p. 340. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 139 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright observadores em tempos recentes viam no México era uma paisagem transformada pelo uso humano. A capacidade de reavaliar tanto a fertilidade quanto a vulnerabilidade dos solos do México é um elemento-chave para compreender a história da nação. Os trabalhos do geólogo Sherburne Cook, dos historiadores Woodrow Wilson Borah e Lesley Bird Simpson, e do geógrafo Carl Sauer, em meados do século XX, moldaram originalmente esta explicação, a fim de usar a história da erosão do solo, combinada com o registro documental, para descerrar a história do colapso demográfico no México (e, por extensão, no Novo Mundo como um todo), abrindo nossos olhos para interpretações inteiramente novas da história do México e de todas as Américas9. Isso, por sua vez, ajudou a iluminar o caminho para a história social de François Chevalier e para a “etno-história” de Charles Gibson, William Taylor, James Lockhart e outros10. O trabalho inovador de Elinor Melville, aluna de Gibson, em uma das mais importantes obras da nova safra da história ambiental, levou-nos a voltar aos temas desenvolvidos por Cook e Borah, oferecendo-nos, ao mesmo tempo, um quadro mais completo e detalhado do efeito da Conquista na paisagem mexicana e em seus povos11. A despeito da força dessa corrente dos estudos históricos, nem sempre os historiadores reconheceram o papel da erosão do solo, nem suas complexidades e contradições potenciais. Isso se deve parcialmente à sua incapacidade de compreender integralmente a efetividade das técnicas de administração intensivas empregadas pelos agricultores pré-colombianos e os danos causados pela Conquista. Com consequências mais diretas e talvez mais cruciais para o México e boa parte do mundo, agrônomos e cientistas agrícolas não foram capazes de atingir esse nível de compreensão. Predisposições ideológicas e objetivos políticos dos observadores no século XX referentes ao que percebiam como incapacidade do México de alimentar-se de forma confiável quase sempre embaçaram a visão formada acerca do passado do país. Como vimos, a avaliação inicial dos colonizadores espanhóis acerca da agricultura indígena era de franca admiração pela “prosperidade manifesta” que os povos mexicanos tinham atingido. O exemplo que se tornou mais evidente e que mais impressionou os espanhóis foi a agricultura chinampa, de onde provinha a maior parte dos alimentos, das plantas medicinais e, o que não era trivial do ponto de vista asteca, das flores consumidas em Tenochtitlán (a moderna Cidade do México), então uma das maiores cidades do mundo. Os campos artificialmente construídos dos chinampas, estabelecidos no leito raso do lago Texcoco, criaram uma das formas mais produtivas de agricultura já inventadas pelos seres humanos, que só encontrava rival nos campos de arroz intensivamente cultivados da Ásia, ou nos sistemas modernos, ainda mais intensivamente baseados em produtos químicos. Até imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, a agricultura chinampa fornecia a maior parte dos alimentos e das flores para o então 1 milhão de habitantes da Cidade do México, embora a maior parte da água de que o sistema dependia tivesse sido drenada, apropriada para outros usos, e estivesse poluída12. Esse é apenas um exemplo das muitas maneiras com que os agricultores mexicanos tradicionais foram capazes de sustentar as elevadas densidades populacionais sem recorrer a químicos sintéticos nem às espécies altamente produtivas criadas no século XX. Trabalho arqueológico recente também tem produzido maiores eviSAUER, Carl. Aboriginal population of Northwestern Mexico. Ibero-Americana, Berkeley, n. 10, 1930; COOK, Sherburne F.; SIMPSON, Lesley Bird. The population of Central Mexico in the sixteenth century. Ibero-Americana, Berkeley, n. 31, 1948; COOK, Sherburne F. Soil erosion and population in central Mexico. Ibero-Americana, Berkeley, n. 34, 1949; _____; BORAH, Woodrow. The Indian population of Central Mexico, 1531-1610. Ibero-Americana, Berkeley, n. 44, 1960. 10 CHEVALIER,François. Land and society in Colonial Mexico. Berkeley: University of California Press, 1971; GIBSON, Charles. The Aztecs under Spanish rule. Stanford: Stanford University Press, 1964; TAYLOR, William B. Landlord and peasant in Colonial Oaxaca. Stanford: Stanford University Press, 1972. 11 MELVILLE, Elinor G. K. A plague of sheep: environmental consequences of the conquest of Mexico. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 12 SCHILLING, Elisabeth. Los “jardines flotantes” de Xochimilco (1938). In: ROJOS RABIELA, Teresa (Org.). La agricultural chinampera. Chapingo: Universidad Autónoma Chapingo, 1983. 9 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 140 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright dências comprovando que em diversos períodos do tempo pré-colonial a maior parte das planícies tropicais no México e na Guatemala dependia igualmente das chinampas, com uma agricultura desenvolvida em ambientes lacustres ou pantanosos13. Nas terras secas do México, os povos indígenas construíram canais de irrigação para adaptar a produção de alimentos à aridez e à seca14. Tomadas conjuntamente, essas técnicas nos lembram que, ainda que discutamos neste artigo as perdas em termos de fertilidade infligidas aos solos tanto antes quanto depois da Conquista espanhola, os agricultores mexicanos, anteriormente ao contato com os europeus, estavam envolvidos em uma gestão extremamente sofisticada e normalmente bem-sucedida dos recursos do solo15. Há notáveis exceções na história do México pré-Conquista, mas as crises de subsistência no México pré-hispânico, se algumas vezes foram impressionantes, raramente ocorriam devido à ignorância dos povos indígenas a respeito dos métodos para controlar a erosão do solo. Ao contrário, devemos certamente procurar combinações de fatores naturais — que estabelecem limites àquilo que os agricultores podiam realizar com sucesso — com determinados aspectos da organização social se quisermos compreender as causas da erosão ou da degradação do solo. O argumento, que sobrevive há décadas, sobre o possível papel do esgotamento agrícola no colapso da cultura maia clássica, por exemplo, demonstra, repetidamente, que embora a degradação do solo possa ter constituído um importante fator para o colapso, ela só se torna convincente ou inegável se considerarmos os fatores sociais e políticos que explicariam por que esses agricultores, obviamente muito capazes, não conseguiram responder em tempo aos primeiros sinais do problema. Precisamos saber também por que o colapso foi tão rápido, e não um longo declínio em direção a uma crescente privação nutricional, em relação à qual há poucas evidências do que se esperaria encontrar. Se é verdade que as principais comoções sociais ocorreram como uma consequência da degradação do solo da Mesoamérica antes da Conquista, é igualmente verdadeiro que as culturas mesoamericanas aprenderam muito sobre como gerenciar a fertilidade e a erosão do solo16. A profunda transformação, em larga medida para pior, dos solos do México no período colonial — muitas vezes erradamente interpretada, ao longo dos séculos, como um sinal dos fracassos indígenas — deveu-se, antes, às diferentes tecnologias agrícolas, objetivos, organização social e base de conhecimento dos espanhóis do que à inadequação dos conhecimentos ou das técnicas dos indígenas. Essas questões, contudo, são complexas e não podem ser baseadas numa visão edênica do México pré-Conquista e de seus habitantes. A admiração pela técnica indígena não deve obscurecer seus fracassos nem os problemas presentes em alguns de seus sucessos. Um dos exemplos mais significativos da gestão do solo no México pré-Conquista ocorreu na área dominada pelo povo mixteca, onde se encontra hoje o estado de Oaxaca. Acredita-se que a sociedade mixteca pré-Conquista foi “a sociedade mais profundamente estratificada na Mesoamérica”17. Seus métodos agrícolas refletiam acentuadas diferenças entre governantes e governados. Os vales eram controlados pela nobreza hereditária. A própria nobreza pode ter se imposto ao povo mixteca. Os antigos códices mixtecas afirmavam que o povo mixteca tinha nascido da terra, mas também se referiam à história de um grupo de reis nascidos das árvores, no norte, e que vieram, por volta de 1000 d.C., a governar os mixtecas. Aproximadamente 13 BEACH, Tim et al. A review of human and natural changes in Maya lowland wetlands over the Holocene. Quaternary Science Reviews, v. 28, n. 17-18, p. 1710-1724, Mar. 2009. 14 DOOLITTLE, William E. Cultivated landscapes of native North America. Oxford: Oxford University Press, 2000. 15 ROJAS RABIELA, Teresa (Org.). La agricultura chinampera¸ op. cit. 16 DEMAREST, Arthur A.; RICE, Prudence; RICE, Don S. (Org.). The Terminal Classic in the Maya lowlands: collapse, transition, and transformation. Boulder: University of Colorado Press, 2004. 17 FLANNERY, Kent. Precolumbian farming in the Vales of Oaxaca, Nochixtlan, Tehuacan, and Cuicatlan: a comparative study. In: _____; MARCUS, Joyce (Org.). The cloud people: divergent evolution of the Zapotec and Mixtec civilization. Nova York: Academic Press, 1983. p. 218. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 141 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright 30% da população que não pertencia à nobreza trabalhavam diretamente para as famílias nobres, com base numa relação um pouco semelhante à servidão europeia, estando sua força de trabalho à disposição da nobreza sob a forma de corveias ou de trabalho obrigatório. Os demais camponeses ganhavam a vida trabalhando nas íngremes escarpas do rochoso terreno mixteca. Na medida em que ricos solos formados sob florestas de pinheiros e carvalhos eram deflorestados e aproveitados para a agricultura, o solo inevitavelmente se deslocava das encostas para baixo, em direção aos vales da nobreza. Os nobres, em algum momento, perceberam que havia uma riqueza a ser aproveitada. Eles orientaram os trabalhadores a construir pequenas represas nos vales e cânions para aproveitar a água que escorria e se apropriar do solo. Essas represas passaram a fazer as vezes de terraços irrigados de terras de vale, visto que proliferavam em sistemas cuidadosamente projetados de retenção de solo e água. Os ricos vales da nobreza tornaram-se mais amplos e os solos mais profundos. Mesmo os cânions em forma de V, que originalmente eram completamente inadequados para a agricultura, foram transformados em ricos terrenos de vale. Os camponeses tornavam-se cada vez mais pobres e desesperados, enquanto seus campos, laboriosamente desmatados, eram despojados de seus nutrientes, impelindo-os a migrar para áreas mais elevadas e mais íngremes. O aumento da riqueza dos nobres guardava uma relação direta com o aprofundamento progressivo dos problemas dos pobres. Parece provável que o número de trabalhadores a serviço da nobreza tenha aumentado à medida que aumentaram as dificuldades para os camponeses pobres produzir comida suficiente para seus filhos, nascidos nas encostas erodidas18. Na região da Mixteca, o sistema que inclui o uso de terraços e pequenas barragens é conhecido como lama y bordo, e uma razão pela qual podemos decifrar o enigma da narrativa arqueológica é que as paredes ainda visíveis dos terraços que marcam as laterais da montanha e das barragens nas terras baixas são compatíveis com muito do que ainda pode ser observado na Mixteca, nos dias de hoje. Se nossa compreensão do sistema estiver correta, o sistema pré-hispânico estava baseado na exploração e na desigualdade. A questão que surge daí é saber se todas essas providências poderiam se manter estáveis no longo prazo. Contudo, a invasão espanhola impediu que essa questão fosse contemplada, uma vez que lançou, imediatamente, todo o sistema numa completa desordem. A introdução de animais de pastagem domesticados nas frágeis escarpas, o uso do arado e a mudança na combinação de cultivares sobrecarregaram o sistema, acelerando a erosão. Em um século, as doenças europeias reduziram a população no Mixteca a talvez 15% do nível anterior à Conquista. Na medida em que as taxas de erosão aumentavam com as pastagens e o uso do arado, era difícil reunir a mão de obra necessária para conservar os terraços e as pequenas barragens; mudanças nos sistemas de autoridade e organização social complicaram ainda mais a questão. Além disso, o governo espanhol tinha objetivos diferentes em mente para a região; o mais importante deles era o fornecimento de mulas para as minas no norte, uma mudança que era incompatível com o esquema mixteca, centrado na produção de alimentos para o consumo humano. A erosão e a degradação do solo avançaram rapidamente. A base de subsistência da terra arável foi reduzida pela ação da erosão em pelo menos 75%, se comparada com aquela disponível na Conquista19. Outras regiões sofreram consequências similarmente desastrosas. Aquela que conhecemos mais é o vale do Mezquital, ao norte da Cidade do México (ironicamente, o suposto lar da nobreza que acabou por dominar a Mixteca). O clássico estudo de Elinor Melville, A plague of sheep, demonstrou que a região que nós vemos hoje, e mesmo aquela que foi observada pelos espanhóis no final do século XVI, foi fundamentalmente alterada para pior. Uma rica região agrícola foi radicalmente transformada por uma série de mudanças resultantes da “praga da ovelha”. Tanto de maneira direta quanto indireta, os animais de pastoreio criados pelos espanhóis causaram uma erosão generalizada do solo e um conjunto 18 19 SPORES, Ronald. The Mixtecs in ancient and modern times. Norman: University of Oklahoma Press, 1984. WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. cap. 5. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 142 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright de modificações infelizes nas características hidrológicas da região, secando nascentes e poços e dando origem a uma escassez crônica de água. Melville aponta que, contrariamente à visão de Alfred Crosby20, a invasão espanhola não criou uma paisagem “neoeuropeia”. Na Conquista, o vale do Mezquital assemelhava-se mais de perto do ideal europeu de uma região agrícola produtiva e fértil, e foi a própria invasão europeia que “a transformou em algo quase sempre percebido como arquétipo das regiões mexicanas ‘naturalmente’ pobres”. Melville explica que No processo, os Otomí foram deslocados, alienados e marginalizados, sua história e a de sua região, mistificadas. Os Otomí são associados com a estranha paisagem da Conquista, não com paisagens férteis e produtivas de quando o contato foi feito. Suas habilidades como cultivadores foram esquecidas, e sua reputação como comedores de besouros, insetos e do fruto do cactus nopal consolidada 21. Ao contrário do que houve na Mixteca, o vale do Mezquital experimentou uma revitalização agrícola no século XX, embora não sem seus próprios problemas e controvérsias, devidos, em grande parte, à importação do esgoto da Cidade do México, usado como fonte de fertilizantes e água. Talvez uma das transformações mais profundas tenha sido a mais óbvia, aquela que envolveu as chinampas do lago Texcoco que abasteceram Tenochtitlan e a Cidade do México. Os espanhóis admiravam a capital asteca (lembremos o comentário esbaforido, mas preciso, de Bernal del Castillo), mas eles não compreenderam sua base hidrológica. Não sem razões, eles viam as águas do lago Texcoco como a fonte dos “miasmas” que reproduziram as doenças do Velho Mundo. Tragicamente, eles culpavam as águas do lago como uma causa importante de inundações catastróficas da cidade, em vez de identificarem os efeitos de sua própria negligência e destruição dos canais e diques astecas ou os resultados das políticas urbanas e agrícolas sobre o regime de cheias. Os funcionários espanhóis do período colonial implementaram uma longa campanha para drenar as águas do lago, sobretudo no grande “deságue” da primeira década do século XVII. A redução da área e da produtividade das chinampas terminou por, entre outras coisas, deixar a agricultura na dependência de outras terras produtivas, boa parte delas submetida aos mesmos processos de degradação descritos por Melville. Ao mesmo tempo, muito do conhecimento essencial necessário ao uso mais efetivo do sistema chinampa intensivo se perdeu junto ao solo das escarpas montanhosas22. A erosão e a degradação do solo foram um tema importante na história mexicana por 2 mil ou 3 mil anos. Onde a erosão estava, de alguma maneira, sob controle, como na Mixteca, o sistema de controle algumas vezes representou um preço pesado em vidas humanas e, provavelmente, não era sustentável a longo prazo. Entretanto, recentes afirmações de que registros de erosão nos planaltos de Michoacán e outros acontecimentos relacionados à erosão ocorridos antes da Conquista excedem em importância os problemas criados pela Conquista não são convincentes23. Embora possamos identificar um maciço deslocamento de materiais que desciam morro abaixo por conta do cultivo de milpa muito antes da Conquista, ainda não sabemos o bastante, se é que um dia saberemos, sobre suas causas. Por exemplo, é difícil dizer o quanto dessa erosão foi provocado pela agricultura propriamente dita, e o quanto foi provocado pelas tempestades extraordinariamente fortes, numa região conhecida por suas chuvas torren20 CROSBY, Alfred. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa: 900-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 21 MELVILLE, Elinor G. K. A plague of sheep, op. cit. p. 115. 22 SIMON, Joel. Endangered Mexico: an environment on the edge. San Francisco: Sierra Club Books, 1997. p. 64-72; MUSSET, Alaine. El agua en el valle de México: siglos XVI-XVII. Cidade do México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1992. 23 BUNNEY, Sarah. Prehistoric farming caused devastating soil erosion, op. cit.; O’HARA, S. L. et al. Accelerated soil erosion, op. cit.; ANSELMETTI, Flavio S. et al. Quantification of soil erosion, op. cit. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 143 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright ciais. Além do mais, o que sabemos a respeito dos danos causados aos solos mexicanos após a Conquista é que eles foram generalizados, abrangentes e persistentes através dos séculos. Se esse tivesse sido o caso na era pré-Conquista, é difícil imaginar que os espanhóis tivessem mesmo encontrado as civilizações densamente assentadas e “manifestamente prósperas” que tanto os impressionaram. O fato de que o México, no século XX, tenha sido caracterizado com frequência como um país pobre em termos de seu potencial agrícola resultou, numa medida considerável, de séculos de dominação europeia, que tanto destruiu a terra quanto configurou atitudes que interpretaram a terra devastada como uma herança natural e não como uma criação humana. Pode-se dizer que os espanhóis não apenas descobriram como também criaram um Novo Mundo, e do ponto de vista da agricultura, um mundo mais pobre. Uma crise cada vez mais profunda O impacto sobre as pessoas e a terra durante o primeiro século após a Conquista abriu caminho para uma prolongada depressão econômica que atravessou praticamente todo o século XVII. O deflorestamento e a consequente erosão resultaram tanto do tipo de mudanças agrícolas que caracterizaram a Mixteca e o vale do Mezquital quanto da necessidade de madeira e carvão para as atividades de mineração24. Com o decréscimo das populações indígenas, seus direitos à terra formalmente reconhecidos foram minados pelo sistema de trabalho forçado, o repartimiento, que privou as comunidades da autonomia e do trabalho essenciais para seu próprio sustento. Enquanto comunidades sofriam de um generalizado colapso demográfico devido às doenças, os espanhóis lançaram mão tanto de estratégias legais quanto da força para reduzir a extensão de terras disponíveis para as populações indígenas. A situação legal e social era fluida e difícil, e a longa depressão que se instalou durante o século XVII provocou um grande desejo por estabilidade, um dos principais fatores para o crescimento da hacienda 25. As haciendas e as missões religiosas coexistiam com as comunidades indígenas — as quais, sempre que possível, continuaram a proteger suas terras zelosamente — mas também absorviam algumas dessas comunidades e eliminavam outras.26 As comunidades também coexistiam com atividades mais diretamente comerciais, como as plantações de cana-de-açúcar. No século XIX, o persistente processo de desapropriação das comunidades indígenas que teve lugar ao longo dos três séculos do período colonial ainda não tinha se completado, e essas comunidades continuavam a controlar cerca da metade da terra arável em Oaxaca, por exemplo, por ocasião da Independência 27. A legislação sobre terras do século XIX, de cunho liberal — que não foi aplicada de forma consistente, conforme previsto, contra as propriedades da Igreja, mas que se mostrou muito eficiente em se apoderar de terras das comunidades camponesas —, levou a um processo mais rápido de apropriação por parte dos hacendados, das autoridades eclesiásticas e dos empreendimentos empresariais. As estimativas variam, mas exceto as inacessíveis regiões montanhosas, apenas de 4 a 10% das terras agrícolas estavam nas mãos de pequenos proprietários e das comunidades indígenas quando teve início a Revolução de 191028. Não sabemos em detalhe o que aconteceu com o solo ao longo do período que se estendeu entre 1600 e 1910. Conhecemos haciendas exemplares, que implementavam excelentes práticas conservacio24 BAKEWELL, Peter J. Silver mining and society in Colonial Mexico: Zacatecas, 1546-1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. 25 CHEVALIER, François. Land and society in Colonial Mexico, op. cit.; RICHARDS, John. The unending Frontier, op. cit. cap. 10. 26 GIBSON, Charles. The Aztecs under Spanish rule, op. cit. 27 TAYLOR, William B. Lord and peasant in Colonial Oaxaca, op. cit. 28 HART, John. Revolutionary Mexico: the coming and process of the Mexican Revolution. Berkeley: University of California Press, 1987. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 144 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright nistas que protegiam solos e florestas, garantindo, assim, a segurança que era o ideal dessas propriedades. Parece provável que onde essas práticas de conservação foram um sucesso, elas dependessem tanto do conhecimento tradicional da população indígena mexicana como das tradições que eram transmitidas por gerações entre os espanhóis. As tradições espanholas ajudaram a desenvolver os arranjos pastoris coloniais que, em alguns momentos e em alguns lugares, promoveram um uso inteligente das mudanças sazonais através de vastas paisagens para fazer com que o gado chegasse às minas e aos núcleos populacionais sem provocar danos óbvios às pastagens29. Gene Wilken mostrou que, no século XX, os mexicanos praticavam uma engenhosa combinação de técnicas tradicionais para controlar a erosão do solo e lidar com a perda de fertilidade. A originalidade e a cuidadosa adaptação às condições locais e as intricadas maneiras pelas quais essas técnicas são integradas à cultura e à organização social local sugerem fortemente que a maior parte delas foi desenvolvida ao longo de séculos, se não de milênios30. Contudo, também sabemos que a paisagem do México e seu solo continuaram a ser submetidos a um grave e persistente processo de erosão e degradação. A perda de uma vasta porção de seu território na guerra com os Estados Unidos privou o México de uma grande extensão de terra com a qual o ministro da Economia, Lucas Alemán, esperava contrabalançar as insistentes pressões sobre terras cada vez mais disputadas no planato central. Os conselheiros de Porfirio Díaz consideravam essencial, pelas mesmas razões, o desenvolvimento agrícola naquilo que restara do norte. No século XX, o México tornou-se um exemplo muito citado de um país esgotado pelos danos sofridos por seus solos e que necessitava de uma estratégia agrícola de recuperação ou transformação. O historiador ambiental Lane Simonian assinalou o paradoxo, aparentemente curioso, de que, com todos os problemas que o México experimentou, ao longo de tanto tempo, com a erosão, tanto o governo colonial quanto o governo nacional tenham concentrado seus esforços conservacionistas nas florestas e dedicado pouca atenção aos solos31. Esse paradoxo pode não ser tão indecifrável como parece. Por um lado, as florestas desempenham um papel importante na limitação da erosão do solo e na construção de sua fertilidade, e Simonian destaca corretamente que os observadores mexicanos foram mais perspicazes e rápidos em reconhecer esse fato do que seus correspondentes nos Estados Unidos32. Isso é especialmente verdadeiro no terreno acidentado de boa parte do México, onde o deflorestamento de encostas íngremes frequentemente implica desastres para os terrenos aráveis situados abaixo, e onde as técnicas camponesas para manter a fertilidade dependem, quase sempre, do cuidadoso manejo do material orgânico da floresta e de sua incorporação aos campos de cultivo. Por outro lado, as florestas em grande medida se localizavam em terras comunais do Estado ou de comunidades indígenas, onde eram legalmente sujeitas ao monitoramento dos governos e/ou das comunidades, enquanto era muito mais difícil controlar as práticas agrícolas empreendidas por milhões de proprietários rurais individuais. As instituições do Estado e as tradições voltadas aos cuidados com a floresta remontam ao período que antecede a colonização europeia, assim como as tradições comunais no México. O princípio subjacente à política governamental de controle das florestas se apoia frequentemente em parte sobre o argumento de que o tempo necessário para o crescimento das árvores requer um comprometimento de longo prazo por parte do governo ao manejo não comercial, BUTZER, Karl W.; BUTZER, Elizabeth K. Transfer of the Mediterranean livestock economy to New Spain: adaptation and ecological consequences. In: TURNER, B. L. Global land use change: a perspective from the Columbian encounter. Madri: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1995. 30 WILKEN, Gene. Good farmers, op. cit. A comparação de técnicas descritas por Wilken com aquelas discutidas em Doolittle (Cultivated landscapes of native North America) também sugere fortemente a longa procedência de técnicas ainda em uso. 31 SIMONIAN, Lane. Defending the land of the jaguar: a history of conservation no México. Austin: University of Texas Press, 1995. p. 2. 32 Ibidem, p. 49-50. 29 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 145 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright enquanto no processo de tomada de decisão das atividades agrícolas, por ser mais imediato, respostas individuais aos mercados são mais adequadas. Essas considerações ajudam a entender por que, no México, os comentaristas expressaram por tanto tempo suas preocupações com as florestas e também com os solos, embora as florestas tenham sido manejadas, parcialmente, por políticas governamentais tanto no período colonial como nacional, e os solos não. Um pouco de perspectiva comparativa também é útil. Muito daquilo que Simonian descreve como atitudes do governo mexicano em relação aos solos e às florestas também pode ser aplicado à política governamental implementada na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, as preocupações governamentais medievais e do século XIX com as florestas antecederam em muito qualquer esforço oficial significativo em relação aos solos. As autoridades norte-americanas atuaram no sentido de proteger as florestas antes de considerar seriamente a erosão do solo. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o declínio patente e continuado da fertilidade do solo foi enfrentado pelos governos, em grande medida, através da busca de novas fontes de nutrientes mesmo que além das fronteiras nacionais, mais notadamente na corrida para a exploração das ilhas de guano no litoral do Peru — um esforço que se tornou muito menos importante após o processo Haber-Bosch de produção de amônia, inventado em 1909 e que começou a ser aplicado em escala industrial em 191333. Nos Estados Unidos, a intensificação da produção em novas fronteiras abertas continuou a ser um foco central da política agrícola, exemplificada, em parte, pela aprovação do Reclamation Act de 1902, destinado a assegurar irrigação às fronteiras agrícolas dos vales áridos e semiáridos do Oeste e do Sudoeste. Embora tenha sido instaurado no Departamento de Agricultura no mesmo ano em que o Serviço de Florestas (1901), a Divisão de Solos estava primordialmente preocupada com a classificação de solos, no intuito de promover e posicionar novos assentamentos. Em 1909, a Divisão anunciou que “o solo é o único ativo indestrutível e imutável que a nação possui. É o único recurso que não pode ser esgotado e que não pode ser usado até o fim”34. Todavia, seria necessário esperar até 1935 para que surgisse uma iniciativa do governo dos Estados Unidos em relação à conservação do solo, embora bastante imperfeita, que foi a criação do Serviço de Conservação do Solo, e apenas como uma resposta ao desastroso Dust Bowl35. Simonian destaca que o primeiro programa efetivo de governo mexicano voltado diretamente para o combate à erosão do solo só foi lançado nos anos 1940, embora os funcionários federais tenham começado a ocupar-se da questão na década de 1930, contemporaneamente às apreensões mais sérias do governo de Washington. Aldo Leopold escreveu, a respeito das iniciativas dos Estados Unidos nas décadas de 1930 e 1940, que a política governamental era deploravelmente inadequada à missão. “Ela não define o que é certo ou o que é errado, não atribui nenhuma obrigação, não implica nenhum sacrifício, nenhuma mudança na filosofia atual de valores. No que diz respeito ao uso da terra, recomenda apenas um egoísmo esclarecido”36. Não é de se surpreender que, no México, o caminho escolhido com a assessoria dos especialistas agrícolas norte-americanos tenha sido definido de uma maneira deliberadamente voltada para promover deslocamentos regionais que favorecessem a expansão da agricultura comercial, muito mais do que a conservação ou a recuperação de solos nas regiões agrícolas tradicionais do país. CUSHMAN, Gregory T. The lords of guano: science and the management of Peru’s Marine environment, 1800-1973 Tese (Doutorado) — University of Texas, Austin, 2003. 34 Citado em WORSTER, Donald. The Dust Bowl: the southern plains in the 1930s. Oxford: Oxford University Press, 1979. p. 213. 35 Foi um período de devastadoras tempestades de areia que causaram sérios prejuízos ecológicos e à agricultura nas planícies dos Estados Unidos e do Canadá, na década de 1930, particularmente em 1934 e 1936. (N.T.) 36 LEOPOLD, Aldo. The Sand County Almanac. San Francisco: Sierra Club Books, 1970 [1949]. p. 244. 33 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 146 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright Escolhas revolucionárias ou escolhas contrarrevolucionárias feitas por revolucionários? Os líderes que subiram ao poder nacional em consequência da vitória da Revolução Mexicana não estavam preocupados com a redistribuição de terras a um campesinato sem poder político, por mais que isso estivesse entre os principais temas da luta revolucionária. Em muitos estados, os governadores promoveram programas de reforma agrária agressivos e algumas vezes radicais tanto quanto permitiam seus poderes, e às vezes com retrocessos posteriores. Em âmbito nacional, contudo, as partes da Constituição de 1917 que presidiram a legislação agrária mexicana até 1992, com emendas substanciais, não garantiam minimamente a realização de uma reforma agrária séria. Emiliano Zapata, que levantou a bandeira da causa camponesa e insistiu na reforma agrária como parte integrante da Constituição, foi assassinado em 1919. Francisco Villa, visto por alguns como um líder do campesinato rural socialmente excluído, embora seus compromissos e visões não fossem consistentes como os de Zapata, não assumiu nenhum posto oficial até o fim da guerra revolucionária e foi assassinado em 1924. O governador de Sonora, general Álvaro Obregón, tornou-se o presidente Obregón em 1920, e seu sucessor, Plutarco Elías Calles, também provinha do mesmo estado da fronteira norte do México. Eles lideravam um grupo de dirigentes políticos, conhecido como a Dinastia de Sonora, que controlou o governo mexicano até 1934. A Dinastia de Sonora tinha realmente uma nova visão para a agricultura mexicana, mas que contrastava fortemente com a visão de Zapata de um campesinato comunal37. Obregón e Calles foram demonizados nos Estados Unidos por seu pretenso radicalismo, ainda que de um tipo peculiar, e, de fato, mostraram-se dispostos a enfrentar o governo norte-americano em disputas originadas na Constituição revolucionária e nas apreensões dos empresários norte-americanos acerca da segurança dos seus investimentos. Isso tendeu a obscurecer o fato, muito mais significativo no longo prazo, de que esses dois líderes da Dinastia de Sonora eram sócios de investidores norte-americanos no desenvolvimento da agricultura irrigada e de empresas industriais associadas. Estradas de ferro e facilidades portuárias instaladas no golfo da Califórnia durante o Porfiriato38 ligavam Sonora ao Sudoeste americano e, consequentemente, a todo o mercado norte-americano. Os sonoranos percebiam que estavam bem posicionados para se aproveitar das diferentes vantagens comerciais oferecidas pelo acesso aos mercados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam abrindo seu Oeste e seu Sudoeste à agricultura comercial através do Reclamation Act de 1902, que proporcionava uma nova e abundante fonte de financiamento federal para represas e sistemas de irrigação, e havia fortes razões para se pensar que medidas similares poderiam ser empreendidas para os vales desérticos do México. Em todo o mundo, esses eram dias de um entusiasmo contagiante em relação à maneira extraordinária que “o deserto florescia” com a adição de água na medida em que a potencial irrigação em larga escala possibilitada pela maquinaria do século XX e os avanços da engenharia se tornavam aparentes. O caminho para a riqueza, geográfica e conceitualmente, apontava para o norte, e não para os planaltos da região central do México no sul39. Embora tivesse crescido órfão e na pobreza, Obregón tornara-se um rico produtor rural e empresário antes de 1910. Ele obteve um lucro substancial com a invenção de uma máquina de semear grão-de-bico, comprada por uma firma comercial dos Estados Unidos, e ficou conhecido como “o rei do grão-de-bico”, monopolizando seu comércio40. Na condição de maior produtor mundial de grão-de-bico, WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. p. 166-167; HAMILTON, Nora. The limits of State autonomy: post-revolutionary Mexico. Princeton: Princeton University Press, 1982. 38 Denominação com a qual ficou conhecido o período de 31 anos (1876-1911) em que o México foi governado pelo general Porfírio Díaz. (N.T.) 39 HART, John Mason. Empire and revolution: the Americans in Mexico since the Civil War. Berkeley: University of California Press, 2002. Especialmente caps. 3, 6, 7, 11 e 12; DWYER, John J. The agrarian divide: the expropriation of American owned rural land in post-revolutionary Mexico. Durham: Duke University Press, 2008. 40 HALL, Linda. Alvaro Obregón: power and revolution in Mexico: 1911-1920. College Station: Texas A and M Press, 1981. 37 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 147 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright Obregón firmou um acordo com Herbert Hoover para abastecer a Associação Americana de Assistência com grãos-de-bico para aliviar a crise de fome na Europa. Calles, que antes de assumir a presidência do México fora um respeitado professor, mas um desastre à frente dos negócios do pai no abastecimento de produtores rurais comerciais, conseguiu usar sua posição na Dinastia de Sonora e, como presidente, de se enriquecer por meio de empresas do agronegócio41. A Dinastia de Sonora tinha pouca simpatia para com o radicalismo agrário de Zapata. Algumas vezes, Obregón e Calles manipularam as demandas dos camponeses como um instrumento para atingir adversários ricos, através da expropriação de suas terras para redistribuição a camponeses sem terra. Essas redistribuições constituíram, no total, cerca de 3% das terras agricultáveis do México. Os sonoranos opunham-se à existência de propriedades excessivamente grandes, numa dimensão que conduzisse à ineficiência e à falta de zelo empresarial, mas não por princípios de justiça ou de igualdade. Sob a aparência de um governo radical, anticlerical e anti-imperialista, parte substancial do programa da Dinastia de Sonora consistia na promoção do agronegócio norte-americano com a participação de “generais revolucionários” e de outros sócios. O baixo nível dos recursos econômicos e financeiros do país levou o governo a conferir prioridade à elevação dos níveis de produção, incluindo a produção agrícola, e tornou-o relutante para fracionar as propriedades agrícolas, especialmente aquelas relativamente eficientes, orientadas para a produção comercial42. Em 1930, Calles “anunciou que o programa de reforma agrária era um erro, que os peões não sabiam como usar suas terras, e que a produção de alimentos estava declinando progressivamente”. Calles e o embaixador americano Dwight Morrow concordavam que a reforma agrária já tinha ido longe demais, isto num momento em que ela de fato pouco tinha avançado. Os sonoranos estavam interessados na colonização das terras recém-abertas, sobretudo no norte, o que representava um retorno às políticas do século XIX que tinham encorajado os investimentos mexicanos e estrangeiros nos estados desérticos.43 Em 1926, Calles definiu novos mecanismos legais e institucionais para apoiar a colonização de terras tornadas disponíveis para o assentamento, que estavam, em sua maior parte, localizadas em partes do norte e do noroeste que eram irrigadas ou que que logo seriam irrigadas44. Os pressupostos subjacentes da Dinastia de Sonora eram amplamente compartilhados pelas elites mexicanas. O jovem Daniel Cosío Villegas, que viria a se tornar um dos mais proeminentes intelectuais da nação, escreveu em 1924: A indústria da agricultura em nosso país é deficiente não somente porque os nossos métodos de cultivo são atrasados (…) mas porque o próprio solo é pobre. A fim de que a nossa agricultura venha a ser capaz de satisfazer nossas necessidades (…) serão necessários dispendiosos trabalhos de engenharia, especialmente de irrigação, por toda a nação. Não podemos esperar nada como um presente da Natureza; tudo no México depende da atividade e da engenhosidade do homem. É por essa razão que eu digo que “nós somos economicamente pobres”; porém, mais do que isso, a origem da nossa pobreza econômica é a nossa pobreza natural45. BUCHENAU, Jürgen. Plutarco Elías Calles and the Mexican Revolution. Denver: Rowman and Littlefield, 2006. HAMILTON, Nora. The limits of State autonomy, op. cit. p. 96-97. 43 HART, John Mason. Empire and revolution, op. cit. Parte II; HAMILTON, Nora. The limits of State autonomy, op. cit. p. 96-97. 44 BARKIN, David; KING, Timothy. Regional economic develpment: the river basin approach in Mexico. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. p. 53. 45 STAKMAN, E. C. et al. Campaigns against hunger. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1967. p. 2. 41 42 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 148 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright Como Melville observou, a pobreza do solo mexicano foi considerada sua condição original, mais do que uma consequência de séculos de uso inadequado e do impacto específico de animais, tecnologias e objetivos europeus. A internalização dessa atitude entre os intelectuais mexicanos foi um fator relevante para a escolha que o México viria a fazer sobre suas terras, numa oposição a-histórica “homem versus Natureza”, que serve como um exemplo soberbo do “alto modernismo” do século XX em ação. Com o prevalecimento dessas perspectivas, em meio a fatores políticos mais mundanos, não é de se surpreender que Calles — que continuara a controlar indiretamente os presidentes que exerceram o poder depois dele, entre 1928 e 1934 — acreditasse que seria capaz de dar prosseguimento às políticas da Dinastia de Sonora após a eleição presidencial de 1934. No entanto, o candidato designado, Lázaro Cárdenas, que tinha governado o estado centro-ocidental de Michoacán, demonstrou não só ser capaz de pensar por si mesmo, como também de definir um itinerário independente e provocar a ida de Calles para o exílio. Um dos elementos mais importantes do que Cárdenas pensava para o México era o retorno à ideia de uma redistribuição significativa da terra, como estava prevista na Constituição de 1917. Cárdenas expropriou cerca de 49 milhões de acres de terras, criou milhares de ejidos (concessões de terras às comunidades) e restaurou um modesto número de terras comunais indígenas, como fora delineado pela facção camponesa ao escrever a Constituição de 1917. Entre um quarto e a metade da população mexicana tornou-se membro de ejidos. Embora com a evolução do ejido houvesse uma tendência a um trabalho mais individualizado em pequenos lotes distribuídos pelos diretores dos ejidos, o governo Cárdenas encorajou a formação de cooperativas de crédito, comercialização e compra de máquinas e ofereceu crédito governamental para os ejidatarios (nome dado aos beneficiários da reforma agrária). Cárdenas também promoveu experimentalmente a coletivização de algumas grandes propriedades rurais, sobretudo as fazendas de algodão de La Laguna, situadas em áreas desérticas no estado nortista de Coahuila, e nos estados vizinhos. A administração Cárdenas considerava a educação agrícola crucial para o sucesso do programa de reforma agrária. A conservação do solo encontrava-se entre os temas que os agentes governamentais deveriam ensinar aos agricultores. As autoridades procuraram diversas maneiras criativas para promover tanto a cultura quanto a prática da moderna conservação.46 Ao mesmo tempo, o governo nacional e os escritores, artistas e intelectuais populares tentaram aprofundar o interesse dos mexicanos por seu passado indígena e pela população indígena remanescente. Embora essas iniciativas tenham sido ridicularizadas por vezes como superficiais e passageiras, uma de suas realizações foi a ressurgência de um modesto grau de interesse por cultivos indígenas e seus métodos agrícolas.47 O sério compromisso de Cárdenas em relação à conservação pode ser comparado ao de Franklin Roosevelt. A ênfase na conservação tinha por objetivo melhorar o desempenho da economia e reduzir a pobreza. A conservação do solo ainda era vista como um aspecto da proteção das florestas, como acontecera no passado; novas leis e instituições deram ao governo mais poder para tornar efetiva a conservação florestal. A despeito do foco nas florestas, no entanto, a associação dos programas de conservação de Cárdenas à redistribuição de terras passou a evidenciar mais claramente os elos entre a erosão do solo e questões de equidade. Cárdenas estava determinado a erigir o poder do partido dirigente com base no entusiasmo popular. A reforma agrária fazia parte desse seu programa, assim como outras iniciativas que ampliaram a autoridade governamenal — e, por conseguinte, a distribuição de favores — em muitas novas áreas. Seu uso de longas viagens às áreas rurais no interior do país e do poder do rádio e da publicidade na imprensa divulgando as políticas nacionais, bem como sua própria personalidade lhe conferiram uma projeção que estava se tornando a marca dos políticos modernos por toda a parte. A visão de Cárdenas 46 47 SIMONIAN, Lane. Defending the land of the jaguar, op. cit. cap. 5. WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. p. 168-171. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 149 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright era claramente nacionalista; o legado mais duradouro e concreto dessa perspectiva foi a nacionalização que promoveu da importante indústria petrolífera mexicana. Essa orientação provocou confrontos com os Estados Unidos e a Inglaterra, os países de origem dos principais proprietários das instalações petrolíferas expropriadas. Alguns assessores do governo dos Estados Unidos chegaram a defender a invasão armada do México, ainda que, na atmosfera da Política da Boa Vizinhança, que buscava aliados entre os países latino-americanos na guerra que se aproximava com a Alemanha e a Itália, as cabeças mais sensatas tenham prevalecido. Embora uma guerra entre México e Estados Unidos tenha sido descartada, facções políticas nos dois países começaram a planejar o enfraquecimento do nacionalismo populista de Cárdenas nas eleições presidenciais marcadas para 1940. Os líderes empresariais e os grandes proprietários rurais temiam um sério enfraquecimento dos interesses e da influência do capital privado e consideravam o pleito de 1940 um teste crucial à sua capacidade de sobrevivência. Cárdenas tornara o partido dirigente muito mais popular e poderoso, e se opor à sua dominação não era visto como uma opção. A batalha seria pelo controle interno do partido. As facções conservadoras conseguiram se impor e escolheram Manuel Ávila Camacho como o candidato presidencial e ele, como era de se esperar, foi eleito para o cargo48. Em seu discurso de posse, Ávila Camacho elogiou “a energia vital da iniciativa privada” e prometeu “aumentar a proteção dada às propriedades agrícolas, não somente defendendo aquelas que existem, mas também formando novas propriedades nas vastas regiões ainda não cultivadas”. A agricultura não seria vista como um meio de se atingir uma maior igualdade, mas sim como a base da “grandeza industrial”49. Começando com a administração Ávila Camacho e avançando pelo restante do século XX, a reforma agrária, nas ocasiões em que amplas superfícies cultiváveis foram distribuídas, era quase sempre direcionada sobretudo como uma forma de reduzir a instabilidade rural em certas regiões e reduzir o movimento migratório para as cidades. A maior parte da terra era apenas marginalmente produtiva, mas parcelas significativas foram importantes para a restauração das terras de florestas para as comunidades indígenas. A despeito de redistribuições ocasionais de terra terem continuado, a reforma agrária não seria mais vista, como era considerada por Cárdenas, como um instrumento primordial para atingir o desenvolvimento agrícola e econômico da nação. Distribuições de terras agricultáveis numa escala significativa ocorreram principalmente nas áreas recentemente irrigadas, abertas nos desertos do norte do país, que contaram com o financiamento para a construção de barragens e canais por parte do governo mexicano e, mais tarde, do Banco Mundial. As distribuições de terras irrigadas, de boa qualidade, destinaram-se principalmente àqueles que a Constituição de 1917 definira como pequeños proprietarios (pequenos proprietários privados e não ejidos e ejiditarios), ou terminaram sob o controle destes. Os “pequenos proprietários”, muitos dos quais viriam a possuir vastas extensões de terras, constituíam a pedra angular para a expansão da agricultura empresarial comercial, com base precisamente no modelo delineado pela Dinastia de Sonora. O capital estrangeiro participaria pesadamente no financiamento de muitas dessas operações. Nos vales do Culiacán e Fuerte, em Sinaloa e Sonora, os ejidos ganharam direitos à terra durante o governo Cárdenas ou mais tarde, em uns poucos casos. Esses ejidos, contudo, seriam submetidos à sistemática corrupção das intenções da reforma agrária, algumas vezes mediante o arrendamento ou a aquisição ilegal de terra ejidal, envolvendo o uso do Estado e da violência privada contra os agricultores recalcitrantes (o que, por exemplo, continuou a ocorrer no Fuerte Vale até os anos 1970). Ejidos genuínos foram às vezes deslocados por empresários da agricultura comercial que operavam sob a aparência HAMILTON, Nora. The limits of State autonomy, op. cit. p. 216-240. Citado em ALCÂNTARA, Cynthia Hewitt de. Modernizing Mexican agriculture: socio-economic implications of technological change, 1940-1970. Genebra: United Nations Research in Social Development, 1976. p. 21-22. 48 49 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 150 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright legal de uma concessão de ejido50. A corrupção dos ejidos nesses vales do norte se revelaria crucial para a história do desenvolvimento agrícola do México na era pós-Segunda Guerra Mundial. O pacote da Revolução Verde mexicana Sentado ao lado de Ávila Camacho na cerimônia de sua posse estava o recém-eleito vice-presidente dos Estados Unidos, Henry Wallace, anteriormente secretário de Agricultura de Roosevelt. Wallace herdara o legado de seu pai como plantador de milho e dono de uma das maiores empresas de sementes do mundo. Embora fosse conhecido nos Estados Unidos como um político de esquerda, seu papel na restauração das forças conservadoras no México mostrou outro lado de Wallace. Posteriormente, ele comentou que não tinha feito nada mais do que ajudar a evitar a revolução no México. A importância que conferiu a esse papel explicava por que Wallace passava tantas semanas no México, quando acabara de ser reeleito vice-presidente dos Estados Unidos. Seja o que for que Wallace tenha feito nessas semanas, no longo prazo, sua obra mais importante no México foi ajudar a negociar um programa de pesquisa que apoiaria a nova ênfase do país à produtividade agrícola, em oposição à reforma agrária51. A eleição de Ávila Camacho colocou o governo do México no caminho de uma política agrícola que reafirmava a visão inicialmente proposta pela Dinastia de Sonora, mas que se tornou mundialmente conhecida como a Revolução Verde. A Fundação Rockefeller, que começara a ampliar suas preocupações para além dos programas voltados para o bem-estar das crianças mexicanas dos anos 1920, forneceu financiamento e liderança decisivos para um programa de pesquisa que visava incrementar a produtividade agrícola no país, com um olho na possibilidade de se reproduzirem os sucessos registrados no México no resto do mundo tropical e subtropical52. Com a aprovação do programa pelo Departamento de Agricultura norte-americano, pela Fundação Rockefeller e pelo governo mexicano, os trabalhos começaram em 1941 e pode-se dizer que continuam até os dias de hoje no México, bem como no resto do mundo, com várias formas de financiamento e direção. O primeiro passo era uma viagem de estudos a ser empreendida por proeminentes cientistas agrícolas dos Estados Unidos, a fim de determinar a natureza dos problemas e recomendar estratégias de pesquisa destinadas a solucioná-los. A Fundação recrutou uma equipe liderada por Richard Branfield, da Universidade de Cornell, Paul C. Manglesdorf, da Universidade de Harvard, e Elvin Stakman, da Universidade de Minnesota. Essa “Comissão de Reconhecimento” começou sua viagem de cinco meses em julho de 1941. A história da jornada da Comissão e sua perspectiva são contadas no livro Campaigns against hunger, escrito duas décadas mais tarde, quando a Fundação Rockefeller e o governo norte-americano estavam promovendo com entusiasmo na Índia, no Paquistão e em boa parte do resto do mundo o suposto sucesso que tinham alcançado no México. Os cientistas da comissão mostraram interesse pelos mexicanos e certo apreço por sua cultura e inteligência, mas o que prevaleceu foi um paternalismo presunçoso e autocongratulatório, baseado na suposição de que seriam cientistas como os próprios autores que teriam todas as chaves para acabar com a fome e trazer prosperidade ao México e a todas as nações mais pobres. O fato de os três cientistas da comissão terem sido treinados em ciências naturais, sem praticamente nenhuma contribuição de cientistas sociais ou historiadores, refletia a supo50 Relatos detalhados de como isso era feito podem ser encontrados em Cepal. Economía campesina y agricultura empresarial. Cidade do México: Siglo XXI, 1982; e MARES, David. Penetrating the international market: theoretical considerations and a Mexican case study. Nova York: Columbia University Press, 1987. 51 WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. p. 172-177. 52 FARLEY, John E. To cast out disease: a history of the International Health Division of the Rockefeller Foundation (19131951). Oxford: Oxford University Press, 2003; PERKINS, John H. Geopolitics and the Green Revolution: wheat, genes, and the Cold War. Oxford: Oxford University Press, 1997; WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 151 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright sição inquestionável de que todas as soluções para a fome deveriam ser encontradas na tecnologia. Não houve nenhuma tentativa séria para se analisar o programa da reforma agrária53. As recomendações da Comissão de Reconhecimento começavam destacando a importância da melhoria da “gestão do solo e das práticas de cultivo”. Era de se esperar que o que se seguiria daí seria um esforço para melhorar a gestão do solo e as práticas de preparo do solo nas terras agricultáveis então sob cultivo, mas não foi essa a lógica. A melhor gestão do solo seria assegurada enquanto resultado de variedades melhoradas a serem desenvolvidas por criadores de plantas e animais, pela ampliação dos trabalhos de irrigação em larga escala, e pelo “controle mais racional e efetivo das doenças das plantas e das pragas de insetos”54. Embora os cientistas norte-americanos tenham reconhecido a grande inventividade das chinampas, concluíram que os mexicanos jamais poderiam esperar ter de novo essa agricultura produtiva. Não foi conferida, praticamente, nenhuma atenção efetiva a outras práticas tradicionais mexicanas para a gestão do solo, e relativamente pouco estudo foi desenvolvido para o que deveria ser feito especificamente nas superfícies cultiváveis existentes. Considerava-se que os solos mexicanos eram ricos em muitos nutrientes, mas cronicamente pobres em nitrogênio. Não houve nenhuma discussão de como os mexicanos haviam lidado com esse problema no passado, mas apenas desesperança sobre o que poderia ser realizado nas terras então cultivadas e degradadas. Em certa medida, o processo Haber-Bosch e a disponibilidade de fertilizantes à base de amônia, produzidos comercialmente, eram a solução. Variedades “melhoradas” de sementes e cultivos seriam planejadas para maximizar a absorção de nitrogênio. Isso requereria a liberação de água, abundante e confiável, o que só poderia ser obtido por uma considerável expansão da superfície de cultivo irrigada através de represas que forneceriam água àquelas áreas então consideradas fronteiras virtualmente vazias de terras planas e desérticas. Era a superfície de cultivo recém-irrigada que importava, e não a melhor prática na terra existente55. Os cientistas estavam orgulhosamente recomendando uma abordagem ousada e transformadora. Foi apresentada como a desejada alternativa a outra escolha possível, também ousada e transformadora: concentrar esforços políticos e científicos mais intensamente na proteção, no melhoramento e na restauração de terras que estavam sendo trabalhadas pelos beneficiários da reforma agrária e por outros. A comissão preferiu, em vez disso, apostar seu prestígio na expansão para novas terras irrigadas e nas tecnologias. Suas recomendações representaram uma notável concordância de visões — e isso certamente não foi uma coincidência. Em 1941, Ávila Camacho, em discurso à nação, afirmou que O futuro da agricultura reside nas terras férteis da costa. Uma marcha para o mar aliviará a congestão em nosso planalto central, onde as terras cansadas devem ser dedicadas a cultivos que a política colonial recusou, resultando daí que a tradicional cultura do milho das populações indígenas continuou a ser dominante. A fertilidade das planícies costeiras tornará antieconômico o plantio de muitos produtos no planalto central. Porém, a marcha para o mar requer (…) medidas sanitárias e de saúde, a abertura de comunicações e a recuperação e drenagem de pântanos, e, para tornar tais projetos possíveis, o dispêndio de grandes somas de dinheiro. Será necessário organizar um novo tipo de agricultura tropical, que, devido à própria natureza da sua produção, não poderá ser implementado em pequena escala56. Dada como receita e presságio, não se poderia ter uma visão mais profética do futuro da Revolução Verde no México e em outros lugares. Vale notar também que, ao contrário das continuadas negativas dos proponentes da Revolução Verde dos anos 1940 até o presente, a lógica por detrás de sua criação era STAKMAN, E. C. et al. Campaigns against hunger. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press, 1967. Ibidem, p. 33. 55 Ibidem, caps. 1, 8 e 9. 56 Citado em BARKIN, David; KING, Timothy. Regional economic development, op. cit. p. 54. 53 54 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 152 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright vista como uma clara rejeição da agricultura em pequena escala57. Era evidente a direção que o processo estava seguindo. Na segunda metade dos anos 1940, todo esse planejamento começou a dar frutos de maneiras muito diferentes. O governo mexicano baseou boa parte da sua estratégia de desenvolvimento nas Comissões de Bacias Fluviais — tendo como modelo, em grande medida, a Tennessee Valley Authority —, projetadas para fornecer irrigação para a agricultura, terra para os assentamentos e eletricidade para a indústria. O sucesso dessas Comissões variou muito. As mais bem-sucedidas (tendo como medida de sucesso diversos indicadores econômicos e de bem-estar) foram aquelas localizadas no norte do país, especialmente no Pacífico Norte — os estados de Sonora, Sinaloa, Baixa Califórnia (norte e sul) e Nayarít. Por volta de 1960, o Pacífico Norte representava 43% das iniciativas de irrigação em larga escala do governo mexicano em termos de superfície de cultivo. Os estados do norte em seu conjunto representaram mais de três quartos do total. O único outro lugar comparável localizava-se na região central do país, reunindo 14,5% dos esforços do governo, o que se explica somente por essa ser uma das mais importantes e permanentes regiões agrícolas do México: o Bajío de Guanajuato, Querétaro e estados adjacentes. Os novos estados irrigados tiveram rápido crescimento em termos de investimentos, produção agrícola e crescimento industrial durante esse período, proporcionando uma notável melhora na renda per capita e no desempenho em todos os indicadores de bem-estar58. Sem contar os custos muito óbvios e ocultos, a Revolução Verde representou claramente, pelo menos no curto prazo, um sucesso de produção, embora já tenha sido convincentemente demonstrado que cerca de dois terços ou mais dos ganhos poderiam ter sido alcançados na mesma superfície de cultivo irrigada, lançando-se mão de tipos de lavouras tradicionais menos dependentes de agroquímicos sintéticos do que aqueles novos que se encontravam na base da Revolução Verde. Não foi estimado que resultados poderiam ter sido alcançados caso o foco tivesse sido direcionado para a inovação e o desenvolvimento das terras já disponíveis59. O governo mexicano e o programa de pesquisa da Rockefeller buscavam resolver, primordialmente, os problemas colocados pelo solo do país e sua contínua degradação não através da restauração ou da conservação dos solos nas regiões tradicionais do México, mas essencialmente através da expansão da fronteira agrícola, baseada na irrigação em larga escala. A fronteira nem de longe estava vazia; a agricultura vinha sendo praticada há milênios na maior parte daquilo que era denominado “novas terras”60. O que era novo eram a tecnologia e o controle. Uma evidência dessa orientação foi o fato de que quando Ávila Camacho criou o primeiro Departamento de Conservação do Solo, em 1942, o órgão foi colocado sob a autoridade da Comissão Nacional de Irrigação, em vez de ficar subordinado à Secretaria de Agricultura, como era de se esperar61. O órgão foi transferido para a Agricultura em 1946, e a Secretaria de Agricultura foi logo rebatizada com o nome de Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos — SARH). Nos anos 1980, os empregados subalternos se queixavam frequentemente de que eram os “recursos hídricos” e não a “agricultura” que predominavam A aplicabilidade da Revolução Verde à agricultura de pequenos proprietários era e continua sendo um tema de intensa controvérsia e objeto de uma vasta literatura. No México, a controvérsia se centra no Projeto Puebla, financiado pela Fundação Rockefeller e planejado para demonstrar que a Revolução Verde era apropriada aos pequenos agricultores. Ver JENNINGS, Bruce H. Foundations of international agricultural research: science and politics in Mexican agriculture. Boulder, Colorado: Westview, 1988. Ver também, WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. e PERKINS, John H. Geopolitics and the Green Revolution, op. cit. 58 BARKIN, David; KING, Timothy. Regional economic develpment, op. cit. p. 54-65. 59 YATES, Paul Lamartine. Mexico’s agriculture dilemma. Tucson: University of Arizona, 1981. 60 Para um excelente panorama das práticas territoriais no deserto do nordeste do Méxco, em meados do século XIX, ver RADDING, Cynthia. Wandering peoples: colonialism, ethnic spaces, and ecological frontiers in Northwestern México, 1700-1850. Durham; Londres: Duke University Press, 1997; e DOOLITTLE, William E. Cultivated landscapes of native North America, op. cit. 61 SIMONIAN, Lane. Defending the land of the jaguar, op. cit. p. 113. 57 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 153 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright na burocracia da secretaria. Lane Simonian registra a maneira pela qual os sucessivos presidentes clamavam que a conservação do solo era uma causa urgente, citando estatísticas alarmantes, sem jamais assegurar recursos suficientes para esse fim. Funcionários dedicados do serviço para conservação do solo trabalhavam em todo o México, mas eles estavam remando contra uma maré tanto de forças naturais quanto de políticas governamentais, que tinham outras prioridades62. A revolução dos pesticidas À medida que crescia a área irrigada, também se multiplicavam as novas variedades de sementes desenvolvidas pelas equipes de pesquisa da Revolução Verde, sendo os sucessos mais celebrados aqueles provenientes de um novo centro de pesquisa, situado nas proximidades da muito apropriadamente chamada Ciudad Obregón, em Sonora. Essas novas variedades só podiam ser bem-sucedidas, insistiam os pesquisadores, quando fosse usado o “pacote” completo. Eram concebidas para absorver e converter mais nitrogênio em grãos; porém, uma maior quantidade de nitrogênio seria tóxico para as plantas, se não fosse liberada com água adequada, aplicada nos momentos certos. Na sequência, havia a expectativa de que a massa maior de material de plantas produzido mais densamente num solo mais úmido e num ambiente de campo atrairia mais doenças de plantas e pragas de insetos. Isso requereria um uso mais intenso dos pesticidas sintéticos que acabavam de ser desenvolvidos63. A agricultura comercial tornou-se profundamente dependente do emprego regular de fertilizantes e pesticidas, enquanto na agricultura de subsistência e no mercado local a dependência dos agricultores ignorantes em relação aos agroquímicos era pontual, limitada, numa considerável medida, pelos custos elevados dos químicos. As escolas de agricultura e as agências de extensão financiadas pelo governo gastaram uma parcela significativa de seus esforços trabalhando com agricultores e consultores privados para manter listas de fórmulas recomendadas para a aplicação de fertilizantes e pesticidas em determinadas regiões e culturas. As sementes e o pacote químico requeriam, como a nova estratégia de desenvolvimento agrícola de Ávila Camacho havia previsto, muito dinheiro. Esse dinheiro incluía muito mais do que os trabalhos de irrigação financiados pelos bancos de desenvolvimento multilaterais e pelo governo mexicano. As novas sementes e os agroquímicos, fertilizantes e pesticidas, eram caros. Os cultivos de grãos da Revolução Verde raramente podiam ser produzidos competitivamente, à exceção dos cultivados e colhidos por máquinas custosas, que só poderiam compensar se usadas em faixas relativamente extensas de terra. Tudo isso significava que o acesso ao crédito tornou-se mais fundamental e, sobretudo nos ambientes relativamente arriscados dos países mais pobres, o crédito era e é caro. O governo mexicano ofereceu crédito rural abundante por cerca de três décadas (aproximadamente da década de 1950 até os primeiros anos da década de 1980), mas ele era oferecido de forma seletiva, sem consistência, e frequentemente usado como um meio de exercer influência, tanto quanto para objetivos de produção. Nos anos 1980, agricultores comercialmente bem-sucedidos dependiam cada vez mais pesadamente do crédito comercial, a maior parte do qual estrangeiro; nesse momento, a dependência deles para com o crédito privado tornou-se completa com a virtual eliminação dos programas de crédito rural patrocinados pelo governo. Quando os consultores agrícolas e os agricultores colocavam o valor dos fertilizantes e pesticidas em dúvida, os bancos privados e os bancos públicos normalmente evocavam cláusulas garantindo a permanência de regimes de produção projetados para assegurar tanto empréstimos vultosos quanto seus pagamentos mediante o uso obrigatório de agroquímicos. Os agricultores também trabalhavam sob o regime de produção contratada, segundo a qual os custos de produção eram antecipados por uma 62 63 SIMONIAN, Lane. Defending the land of the jaguar, op. cit. cap. 5. STAKMAN, E. C. et al. Campaigns against hunger, op. cit. Especialmente caps. 5 e 9. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 154 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright empresa de promoção, em troca da entrega das colheitas — essas ações normalmente envolviam recomendações ou determinações para o emprego de químicos. No México, o nacionalismo de Cárdenas foi rapidamente posto a serviço do modelo produtivista de Ávila Camacho, da Fundação Rockefeller e do governo dos Estados Unidos. A maior parte dos defensivos agrícolas era fabricada usando petróleo e/ou gás natural como matéria-prima. A Pemex, a empresa petrolífera nacionalizada, tornou-se uma importante fabricante de defensivos agrícolas através de sua subsidiária, a Fertempox. Nos anos 1980, a Fertempox tornou-se a maior produtora e maior exportadora mundial de DDT, em uma conjuntura em que a maioria dos países industriais havia virtualmente proibido seu uso. A Fertempox produziu também um conjunto de outros pesticidas. Na década de 1980, às vezes a Fertempox fornecia gratuitamente fertilizantes e pesticidas aos produtores rurais em nome do desenvolvimento agrícola. O asfaltamento com materiais baratos provenientes da Pemex permitiu a abertura de estradas unindo as áreas produtoras ao mercado e que logo atravessaram as regiões agrícolas mais prósperas. O combustível barato manteve os caminhões e os tratores em movimento64. A maior parte do investimento público na agricultura era justificada pelo argumento de que a independência política e econômica do México estava ligada à autossuficiência na produção dos grãos básicos. Esse argumento só foi abandonado com a liberalização do comércio que foi estabelecida durante os anos 1990, quando o mercado mexicano foi atirado à competição internacional65. Com o pesado investimento público em sistemas de irrigação, estradas, comunicações e outras infraestruturas, e com o investimento privado na agricultura comercial, empresas e produtores agrícolas procuraram maneiras de maximizar seus investimentos. A venda de grandes quantidades de grãos — que eram, muitas vezes, produzidos mais barato no exterior e tinham margens de lucro muito estreitas no melhor dos cenários — começou a parecer menos atraente a muitos produtores rurais e a seus credores. Nos anos 1960, eles começaram a perceber a existência de um mercado potencial cada vez maior para frutas e vegetais tropicais e fora de estação nos Estados Unidos e na Europa. A partir do programa do governo mexicano para assegurar um estoque adequado de grãos básicos para a população mexicana, tudo o que era necessário — água, terra, produtos químicos, estradas, comunicações, crédito baratos, força de trabalho estreitamente controlada e barata — estava disponível para deslocar uma considerável porção de terras que produziam grãos para cultivos mais valiosos. Esses poderiam ser vendidos para consumidores com um apetite virtualmente insaciável por alimentos exóticos, fora da estação, e com mais dinheiro do que o que se podia encontrar no mercado doméstico. O vale do Culiacán, no estado de Sinaloa, no litoral Pacífico norte, foi o mais bem-sucedido no aproveitamento dessa oportunidade. Boas estradas e ferrovias estendiam-se por 965 km na direção norte, até Nogales, no Arizona. Dali, os vegetais podiam ser enviados para os mercados dos Estados Unidos e do Canadá. Nos primeiros anos da década de 1980, o vale do Culiacán já estava fornecendo, de forma consistente, um terço de todos os vegetais “de verão” (tomates, pepinos, pimentas, beringelas, pimentões etc.) vendidos entre dezembro e maio nos Estados Unidos. Quando as colheitas na Flórida ficavam abaixo das expectativas, a participação do Culiacán podia chegar, às vezes, a dois terços. De acordo com as disposições da Constituição de 1917, aplicáveis até a emenda constitucional de 1992, essas propriedades rurais pertenciam, pelo menos nominalmente, a mexicanos, mas 90% do financiamento foram provenientes dos Estados Unidos e, com isso, boa parte do controle sobre a produção e a comercialização passou para suas mãos. Outros vales irrigados dos estados do norte do México aumentaram o fluxo de frutos, vegetais e, eventualmente, mesmo de vinhos, de alto valor, para os mercados dos Estados Unidos, do Canadá e dos centros urbanos mexicanos. Mais para o sul, áreas agrícolas como Apatzingán e Michoacán experimentaram o mesmo 64 FERTEMPOX. Plan de desarrollo de Fertempox en la producción, formulación y comercialización de pesticidas. Cidade do México: Gerencia General de Planeación, 1981. 65 WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. caps. 6 a 9. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 155 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright tipo de boom nas atividades ligadas à horticultura e voltadas principalmente para a exportação. No Bajío, a produção de grãos e a pecuária continuaram a predominar como acontecera por séculos, mas era crescente a exportação de produtos hortigranjeiros, incluindo, por exemplo, a produção de morangos do ex-presidente mexicano Vicente Fox66. Recentemente, culturas tradicionais — como a cana-de-açúcar na parte sul do estado de Puebla, tabaco em Nayarít e algodão em Coahuila — tornaram-se dependentes de pesticidas e fertilizantes sintéticos. Embora raramente com a mesma intensidade das atividades hortigranjeiras em larga escala de Sinaloa ou dos campos de algodão de La Laguna, alguns pequenos agricultores também se tornaram altamente dependentes de pesticidas. Seu uso menos frequente deve-se, normalmente, mais ao custo do que às precauções. Nos anos 1980 ficou claro que muitos mexicanos e a maior parte das melhores terras do México estavam começando a pagar um preço elevado por essa enorme expansão da agricultura comercial, dependente de pesticidas sintéticos. Estudos realizados no vale do Culiacán, desde os anos 1970 até pelo menos os primeiros anos do século XXI, mostraram que o uso descontrolado de pesticidas provocou uma séria contaminação de cursos d’água e um ataque sistemático à saúde dos trabalhadores agrícolas e aos moradores das áreas rurais. Meu próprio estudo de campo — conduzido no inverno de 1983-1984 e que compreendeu visitas continuadas até 1989 — constatou que combinações altamente tóxicas de pesticidas estavam sendo usadas cerca de cinquenta vezes num período de dez meses. Desde janeiro até maio, os plantadores aplicaram com grande frequência uma combinação de inseticida com fungicida duas vezes por semana. Os agricultores e os agrônomos que os supervisionavam ignoraram rotineiramente todas as precauções com segurança sugeridas pela indústria destinadas a proteger os trabalhadores agrícolas, os moradores das áreas rurais e o meio ambiente, bem como a legislação nacional e os padrões internacionais. Os professores e pesquisadores da universidade local relataram que estavam com muito medo de perder seus empregos ou de sofrer represálias violentas por estudarem o problema ou por se referirem abertamente a ele. Os trabalhadores agrícolas enfrentaram uma série de ameaças ao seu bem-estar e ao de suas famílias. Eles foram vítimas, com frequência, de envenenamentos agudos por pesticidas, que os levaram, algumas vezes, a serem tratados em clínicas locais. Algumas vezes, porém, eles preferiam não receber tratamento por medo de serem despedidos. Os médicos locais atenderam trabalhadores agrícolas que acabaram morrendo por causa de exposição a pesticidas e um número muito maior que foi vítima de doenças causadas por pesticidas. A maioria dos médicos e enfermeiros não fora adequadamente treinada para reconhecer ou tratar o envenenamento por pesticida. Os trabalhadores usavam pulverizadores costais, que muitas vezes vazavam pesticidas contendo toxinas extremamente perigosas ao sistema nervoso quando entram em contato com a pele. Eles eram convocados para trabalhar nos campos durante e imediatamente após a aplicação de combinações altamente tóxicas. Aviões que aplicavam pesticidas algumas vezes os lançavam diretamente sobre trabalhadores rurais, incluindo mulheres e crianças. Famílias inteiras de trabalhadores viviam nas proximidades dos campos, em choupanas abertas, destinadas à criação de aves como galinheiros, o que inevitavelmente permitia que as aplicações de pesticida no chão e no ar se espalhassem, contaminando a área de convivência, as roupas de cama e os alimentos. Os tambores de pesticidas eram normalmente usados para beber água e armazenar comida; ademais, as pessoas costumavam tomar banho nos canais de irrigação contaminados. Os trabalhadores tinham ideias extremamente diversas sobre o problema. Alguns compreendiam bem os perigos, mas achavam que não havia nada que pudesse ser feito a respeito porque precisavam do 66 Essa página e as seguintes são baseadas em WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. Para políticas, teoria e suas implicações, ver, sobretudo, os capítulos de 6 a 9 e o posfácio; para o trabalho de campo, ver a introdução, os capítulos de 1 a 4, e o posfácio. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 156 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright trabalho para sobreviver. Muitos tinham um conhecimento parcial da natureza do problema. Alguns se referiam aos pesticidas como “remédios para as plantas” e acreditavam que esses “remédios” também seriam bons para as pessoas. O fato é que a maioria dos trabalhadores agrícolas sofria de muitas outras doenças — as doenças gastrointestinais e a tuberculose eram comuns —, o que complicava ainda mais o problema. Um médico que trabalhava na área relatou que todos os pacientes que entravam em seu consultório eram rotineiramente testados para anemia e que ele nunca encontrou nenhum trabalhador que não tivesse essa doença. Além do mais, os sintomas de envenenamento por pesticida são facilmente confundidos com os sintomas de muitas outras doenças, o que significa que as consequências do envenenamento por pesticida tendiam a ser mais graves quando combinadas com outros problemas de saúde. As equipes de trabalhadores normalmente incluíam mulheres, algumas delas grávidas, e quase sempre crianças, que se sabia, desde antes dos anos 1980, serem especialmente sujeitas aos danos causados pelo uso dos pesticidas. Toxicologistas já reconheciam que os danos potenciais incluíam doenças muito sérias e até mesmo a morte. Em 1983, três mulheres mixtecas que trabalhavam nos campos do vale do Culiacán morreram por exposição a pesticidas, e ao mesmo tempo abortaram os fetos que elas não sabiam que estavam carregando. Hoje sabemos que o dano permanente aos trabalhadores, mas sobretudo às crianças e às mulheres grávidas, é muito mais sério, mais complicado e algumas vezes mais sutil do que a maioria dos especialistas pensava nos anos 1980. O conhecimento toxicológico atual nos permite supor que um número significativo de trabalhadores agrícolas trabalhando sob as condições encontradas no Culiacán e em todo o México, e também em todo o mundo, seja vítima de uma variedade de problemas físicos e mentais que não foram, e provavelmente nunca serão, diagnosticados como consequência da exposição a pesticidas67. O estudo de campo de Culliacán revelou que os professores universitários de agronomia, agentes de extensão e funcionários do controle estavam sistematicamente mal informados ou eram desonestos a respeito dos tipos e das quantidades de pesticidas aplicados, conforme foi observado em centenas de aplicações no campo. Não podemos saber se as condições melhoraram ao longo das últimas décadas porque os agricultores tornaram praticamente impossível entrar nos campos e realizar estudos adequados sobre o uso de pesticidas, desde quando os resultados dos estudos dos anos 1980 e do começo dos anos 1990 foram levados ao conhecimento público. A insidiosa violência usada no comércio de drogas e no controle da força de trabalho na região também foi usada para intimidar pesquisadores que desejavam levar adiante suas investigações, mesmo quando estavam trabalhando sob a proteção de acordos internacionais firmados entre o México e os Estados Unidos. Somos obrigados a nos basear em evidências menos diretas. Por exemplo, biólogos contratados pela indústria do camarão, atividade que se expandiu nas lagoas costeiras nos anos 1990, estudaram o escoamento dos campos do Culiacán por diversos anos e encontraram níveis consistentemente elevados de contaminação dos mesmos pesticidas geralmente usados na década de 1980. Entrevistas com trabalhadores rurais revelam o que parece ser melhorias marginais nas condições e no treinamento, mas, ao mesmo tempo, deixam claro que eles ainda carecem de conhecimento suficiente para avaliar, de forma consistente, os perigos que enfrentam. Em algumas regiões, como as plantações de fumo de Nayarít, a observação direta recente e o estudo sistemático mostram que as terríveis condições encontradas no vale do Culiacán nos anos 1980 ainda prevalecem68. No Fuerte Vale, estudos sobre a exposição de crianças a pesticidas revelaram problemas evidentes de desenvolvimento mental e físico que parecem estar relacionados à exposição onipresente e WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. Posfácio. DÍAZ ROMO, Patricia; SALINAS ÁLVAREZ, Samuel. Plaguicidas, tabaco, y salud: el caso de los jornaleros huicholes, jornaleros mestizos y ejiditarios en Nayarít, México. Oaxaca: Proyecto Huicholes y Plaguicidas, 2002; ver também o vídeo Huichols and pesticides, disponível em: <www.huicholesyplaguicidas.org> e em <www.panna.org>, e que também está disponível em espanhol e em doze línguas indígenas do México. 67 68 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 157 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright difusa a pesticidas mesmo em ambientes em que são empregados de forma extensiva, mas onde não há notícias de incidentes de envenenamento agudo por parte das crianças69. O problema da exposição ambiental generalizada a pesticidas, bem como os sintomas agudos que surgem diretamente após a exposição, são exacerbados pelo fato de que os pesticidas sintéticos foram intensamente usados na maior parte do México para controlar doenças transmitidas por vetores de insetos. Os inseticidas foram particularmente importantes na campanha contra a malária, doença do Velho Mundo, tanto porque a malária demanda um custo em saúde e um custo econômico muito pesados quanto porque ainda não é controlável através de vacinações, como é a febre amarela. A descoberta, em 1938, de que o DDT era eficaz para matar insetos e outros artrópodes, mas que tinha uma baixa toxicidade aguda para seres humanos, determinou seu uso generalizado na Segunda Guerra Mundial, particularmente no controle do tifo. O DDT logo despontou como uma solução aparentemente miraculosa para o controle da malária; as campanhas baseadas no DDT alcançaram taxas espetaculares de redução da malária em todo o mundo. No início dos anos 1960, contudo, surgiram dois problemas. Um era o rápido crescimento da resistência ao DDT em populações de mosquitos, causando um forte ressurgimento da malária em muitas regiões. Os funcionários da saúde pública reagiam quase sempre aumentando as taxas de aplicação de DDT ou voltando-se para outros pesticidas que eram tão ou mais tóxicos aos seres humanos, uma mudança que ocorreu pelas mesmas razões na agricultura. O segundo problema era o acúmulo de evidências de que o DDT estava causando significativos problemas ambientais. Como Rachel Carson observou em Silent spring, o DDT e outros pesticidas de sua classe são solúveis em gordura e, por conseguinte, armazenáveis em tecido animal e humano70. Eles também persistem sob a forma tóxica por longos períodos de tempo. Essas características causaram uma “exponenciação biológica” dos pesticidas e, consequentemente, sérios danos em organismos como aves de rapina, pelicanos e focas que vivem em níveis tróficos elevados. A evidência, lentamente acumulada, de que o DDT, embora somente causasse sintomas de envenamento agudo em seres humanos em taxas relativamente altas e dosagem pouco frequente, em doses baixas era provavelmente carcinogênico e perigoso para seres humanos numa variedade de modos crônicos e mais sutis. Níveis extraordinariamente elevados de DDT e seus produtos tóxicos disruptivos foram constatados no leite de mães em áreas onde o DDT estava sendo usado para o controle da malária e para o controle de pragas agrícolas, entre as quais certas regiões da Guatemala e nas planícies tropicais do México71. A disseminação do uso de DDT para o controle da malária é uma das razões pelas quais a companhia química nacionalizada pelo governo mexicano, a Fertempox, tornou-se a maior fabricante de DDT do mundo nos anos 1980. Nessa década, os empregados da saúde pública no México começaram a fazer a transição para outros métodos de controle da malária, incluindo pesticidas que não eram solúveis em gordura, eram persistentes e apresentavam uma toxicidade relativamente baixa para seres humanos (por exemplo, o Malathion), em combinação com medidas “higiênicas”. Essas medidas incluíam o controle das áreas onde os mosquitos se reproduziam, infectando a larva do mosquito com organismos doentes, introduzindo peixes que se propagam com larva de mosquito, juntamente com a GUILLETTE, Elizabeth et al. An anthropological approach to the evaluation of preschool children exposed to pesticides in Mexico. Environmental Health Perspectives, v. 106, n. 6, p. 347-353, Jun. 1998. 70 CARSON, Rachel. Silent spring. Nova York: Houghton Mifflin, 1962. O trabalho de Carson era pouco conhecido e pouco considerado no México, devido às preocupações de alguns cientistas, em grande parte improcedentes, que invocavam a necessidade de controle da malária e de desenvolvimento econômico. Com o tempo, tornou-se muito conhecido; os agricultores mexicanos estavam passando a confiar sobretudo em organofosfatos e carbamatos não persistentes, mas muito mais tóxicos (cujos perigos Carson também discutiu, mas com menos repercussão entre o público e as autoridades reguladoras) devido ao acúmulo de resistência ao DDT e a outros organoclorados entre as populações de insetos. Esse assunto é discutido em WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. Especialmente p. 16-19. 71 FRANCO AGUDELO, Saul. El paludismo en America Latina. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1990. 69 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 158 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright borrificação de inseticida em cima de alvos mais delimitados. O México virtualmente eliminou o uso do DDT para o controle da malária nos anos 1990. Todavia, o DDT permanece sendo um importante contaminador ambiental por ser um químico de longa duração, encerrar produtos tóxicos disruptivos e ser armazenado no tecido humano. Ele é usado ilegalmente porque é barato e de fácil obtenção. Hoje também compreendemos que o DDT e seus similares são poderosos agentes disruptivos endócrinos, o que quer dizer que podem ter efeitos multiplicadores sobre o desenvolvimento do feto e da criança e várias doenças em adultos, tais como infertilidade e endometriose. Outros pesticidas ainda estão sendo empregados no controle da malária. Em áreas onde a exposição a pesticidas acontece tanto pelo seu uso na agricultura quanto na saúde pública, é particularmente importante entender o impacto de pesticidas em geral sobre seres humanos e sobre outros organismos e os efeitos cumulativos e sinergísticos da exposição a múltiplos pesticidas. Analiticamente, o problema é tão desafiador que não existe nenhuma resposta a curto prazo para ele, e devido ao alto custo que a tentativa de resolver as dificuldades científicas implica, pouco se investe em pesquisas a seu respeito, quer no México, quer em qualquer outro lugar do mundo. De uma crise à outra Nos anos 1980 e 1990, a maioria dos trabalhadores rurais sujeitos ao uso sistemático e abusivo de pesticidas fazia parte de população de falantes de línguas mixteca e zapoteca, oriundos de Oaxaca e de estados vizinhos. Os mixtecas eram os mais numerosos. Quando indagados sobre as razões para a imigração, as respostas mais comuns referiam-se ao fato de que a terra de seus ancestrais não fornecia mais comida suficiente para que se continuasse a viver lá. Isso não era surpreendente, uma vez que a FAO classificara a região habitada pelos mixtecas como uma das mais seriamente comprometidas pela erosão em todo mundo, com mais de 75% dos terrenos destruídos pela erosão do solo. O Serviço Federal de Conservação do Solo atuou por décadas na região, mas os resultados alcançados foram notadamente inócuos. Na década de 1980, o órgão financiou um projeto em que uma máquina grande e cara construiu, num único movimento, um terraço inteiro acompanhando o contorno de um lado de uma montanha. O problema era que, ao fazer isso, sepultou muito abaixo da superfície o pouco que havia restado da camada superior do solo. Os agricultores locais não podiam se permitir economizar os talos de milho e outros materiais orgânicos que usavam como forragem para animais, mas que, comprovadamente, poderiam contribuir para a restauração da fertilidade dos terraços. Os contornos desses terraços assim construídos, por longos e impressionantes que fossem, acabaram sendo retomados, sobretudo, por ervas daninhas e mato e permaneceram como monumentos à beira da estrada a políticas e tecnologias equivocadas. Os trabalhadores agrícolas que trabalhavam no norte do México no último quartel do século XX estavam fugindo de um desastre ambiental para encontrar trabalho no meio de outra calamidade ambiental em andamento72. O uso descontrolado e abusivo de pesticidas teve consequências agronômicas e ecológicas previsíveis, que incluem o rápido desenvolvimento da resistência ao pesticida entre organismos-alvo, incluindo insetos, sementes e patógenos de planta. Enquanto especialistas em desenvolvimento de plantas trabalham na produção de espécies mais resistentes a pragas, muitos agricultores respondem às pragas que resistem aos pesticidas basicamente aumentando a frequência e a dosagem das aplicações desses pesticidas. Muitas pragas secundárias despontaram como problemas sérios em virtude da supressão de seus predadores pelo uso de pesticida contra outros organismos. Os pesticidas contaminam fontes locais de 72 WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. cap. 5. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 159 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright água, fazendas de camarão e o golfo da Califórnia73. A irrigação em larga escala e intensiva também acarretou consequências previsíveis, a saber, o sério aumento na salinidade do solo e problemas de drenagem que ameaçam a manutenção da produtividade das “novas terras” 74. Muitos observadores anteciparam que as negociações sob o guarda-chuva do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (North-American Free Trade Agreement — Nafta) resultariam em leis e regulamentações sobre pesticidas mais apropriadas ao México, bem como uma melhor política ambiental e uma melhor regulação em geral. Meticulosas negociações produziram, com efeito, um conjunto de regulamentações sobre pesticidas no México que é tão rigoroso quanto os padrões da Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency — EPA) dos Estados Unidos. No entanto, há pouca evidência de que, na prática, isso tenha melhorado significativamente a situação. O estudo de Kevin Gallagher acerca das consequências ambientais do Nafta revela que em algumas áreas houve avanços no desempenho ambiental do México desde a implementação do tratado de liberalização do comércio. Esses avanços, contudo, são independentes, em sua maior parte, de quaisquer iniciativas promovidas pelo Nafta. No que diz respeito a muitas outras áreas, há leis melhores, mas seu cumprimento continua insatisfatório. A austeridade orçamentária no México, parte integrante do conceito mais amplo de liberalização econômica sob o Nafta, cortou a execução dos orçamentos até o limite em muitas áreas. As taxas de erosão do solo, em particular, aumentaram em 89% na primeira década após o Nafta75. Em 2008, analistas do Instituto Nacional de Ecologia mexicano chamaram a atenção para uma “situação alarmante”, segundo a qual a degradação do solo afetava 45% do território nacional, “podendo afirmar-se que a resposta institucional a essa situação continua a ser fraca e dispersa” 76. A persistência de uma visão: agravamento ao invés de mudança? Uma visão, determinada e persistente, foi compartilhada pela Dinastia de Sonora, por Daniel Cosío Villegas, pela Fundação Rockefeller, por Ávila Camacho e, com uns poucos momentos de divergência, por todos os presidentes do PRI do século XX. Foi isso o que Cosío Villegas viu como solução para a pobreza “natural” dos solos do México através da irrigação, o que Avila Camacho viu como “a marcha para o mar” e o que os pesquisadores financiados pela Fundação Rockefeller viram como solução para a degradação dos solos mexicanos, pela abertura de novas terras, mediante novos cultivos e novas tecnologias. O radicalismo agrário de Zapata foi honrado em experiências extremamente controversas em alguns estados nos anos 1920 e durante pouco mais de quatro anos da administração de Lázaro Cárdenas, que se estendeu de 1935 a 1940 (seguindo, na época, um modelo de engenharia social que provavelmente não teria agradado Zapata). Pode-se dizer que ele foi desonrado por décadas de manipulação demagógica da causa camponesa por políticos do PRI, também preocupados com a “marcha para o mar”. Uma abordagem alternativa, que teria reunido conservação do solo e ganhos de produtividade à reforma agrária, foi concebida, mas não efetivamente implementada, no longo prazo, pelo governo Cárdenas. A abordagem da Revolução Verde sobre a erosão do solo no México significou o abandono dos pobres rurais mexicanos a seu destino, em solos considerados “esgotados” demais para estimular a força WRIGHT, Angus. The death of Ramon Gonzalez, op. cit. Posfácio. UMALI, Dina L. Irrigation-induced salinity: a growing problem for development and the environment. Washington, D.C.: World Bank, 1993. (World Bank Technical Paper 215). 75 GALLAGHER, Kevin. Free trade and the environment: Mexico, Nafta, and beyond. Stanford: Stanford University Press, 2004; CAMPBELL, D.; BERRY, L. Land degradation in Mexico: its extent and impact. In: FAO. Lada working paper, 2003. Disponível em: <http://lada.virtual.centre.org>. 76 COTLER, Helena et al. La conservación de suelos: un asunto de interés público. Gaceta Ecológica, v. 30, p. 5-71, 2007. Também disponível em: <http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/522/conservacion.html>. 73 74 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 160 Descendo a montanha e seguindo para o norte: como a degradação do solo e os pesticidas sintéticos orientaram a trajetória da agricultura mexicana ao longo do século XX Angus Wright do desenvolvimento econômico do país. A irrigação de “novas terras” e o uso de pesticidas tornariam possível criar uma nova classe de empresários agrícolas que administraria as dimensões do crescimento agrícola do país, enquanto ele tendesse a descer a montanha e a seguir para o norte. O que os políticos do PRI viam como um caminho para assegurar o crescimento econômico e as oportunidades representou, também, um fator signiticativo na ascensão ao poder de um novo partido político, o Partido de Ação Nacional (PAN), que encontra alguns de seus mais fortes partidários entre os líderes empresariais do agronegócio do norte desértico. (Um deles, um horticultor de Sinaloa, foi o primeiro candidato do PAN a concorrer, com alguma chance de êxito, à presidência do México, em 1988. O PRI buscou, sem sucesso, minar o apoio ao PAN, lançando outro empresário de Sinaloa como candidato nas eleições de 2000.) Desde a ascensão da Dinastia de Sonora, em 1920, que o PRI veio preparando o terreno diligentemente, no sentido literal e no figurado, para sua própria ruína. O que foi considerado um novo começo com a queda do PRI e a ascensão do PAN pode significar mais o ápice desse processo do que uma mudança. Um novo começo é possível? Há uma história alternativa, um novo começo real possível para o México no futuro? Nos anos 1980, enquanto os agricultores mixtecas estavam deixando suas comunidades para trabalhar nos campos envenenados do Culiacán, alguns daqueles que haviam decidido permanecer em casa começaram a experimentar as formas tradicionais de agricultura e de controle de erosão mixtecas. Usando uma combinação de reflorestamento, terraços, fossos e pequenas represas, eles conseguiram restaurar uma extensão significativa de terras. Jesus Leon Santos, um agricultor mixteca, ganhou o Prêmio Ambiental Goldman em 2008, por conta de seu trabalho com o Centro para o Desenvolvimento Integral dos Pequenos Agricultores (Cedicam), na região norte de Oaxaca. A organização trabalha com mais de 1.500 agricultores em doze comunidades. O Cedicam afirma ter plantado mais de 1 milhão de árvores e ter protegido ou restaurado cerca de 7 mil hectares de terra, lançando mão de terraços e muros de pedra e outras técnicas, o que acarretou um aumento de 50% na produção agrícola. Afirma-se que comunidades que eram capazes de aproveitar apenas 25 a 30% de suas terras agora estão usando 80%. Com o aumento da retenção de água, as nascentes estão voltando à vida. Agricultores estão gradualmente abandonando o uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos, adaptando técnicas tradicionais e sementes, e aprendendo novos métodos de agricultura sustentável. Movimentos semelhantes estão tendo lugar em outras áreas do México77. Serão essas pessoas e organizações inconsequentes e transitórias, ou será que elas vão demonstrar ter uma importância transformacional, enquanto a agricultura mexicana adapta-se aos problemas criados por ela mesma e à mudança climática global? Será que, em última instância, eles precisam do apoio maciço do Estado que tornou a Revolução Verde possível, ou será que podem prosperar por conta própria? Será que vão demandar ou provocar novas mudanças no poder político? Seria muito ousado sugerir que o nascente movimento da agricultura sustentável entre os pobres das zonas rurais do México se tornará importante na vida mexicana. O pleno poder do Estado mexicano, sustentado por alianças de apoio com os círculos empresariais e financeiros e com o governo dos Estados Unidos, corre na direção oposta desde mesmo antes da Revolução Mexicana. Qualquer estratégia para a mudança terá de lidar com essa persistente realidade. JESUS, Leon Santos, Goldman Prize 2008. Disponível em: <www.goldmanprize.org/node/713>. Acesso em: 21 abr. 2010. 77 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 136-161. 161 Uma gramática dos signos da história Entrevista com Denis Crouzet* Denis Crouzet é diretor do Centre Roland Mousnier e do Institut de Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne, ambos da universidade de Paris IV-Sorbonne. É especialista de história da Europa moderna, particularmente das questões relacionadas à violência das Guerras de Religião, no século XVI. Em 2012, o público tem em mãos duas importantes publicações suas: primeiro, Nostradamus. Une médecine des âmes à la Renaissance1, que consiste numa pesquisa volumosa sobre as centúrias daquele que se dizia um “astrófilo”, no século XVI; segundo, a edição de um manuscrito inédito, de autoria de Lucien Febvre e François Crouzet, intitulado Nous sommes des sangs-mêlés 2. Este último livro é dotado de um longo posfácio, escrito por Denis Crouzet e por Elisabeth Crouzet-Pavan. O diálogo travado a seguir recobre esses dois momentos fortes e recentes de seu importante trabalho de historiador. Andrea Daher: O livro que você publicou em 2011 (Nostradamus. Une médecine des âmes à la Renaissance) traz uma análise dos escritos de Nostradamus que busca revelar procedimentos de escrita muito complexos e obscuros e tem o objetivo de apresentar o que você chama de “o imaginário de Nostradamus”. A primeira questão que se coloca diz respeito à dimensão biográfica desse projeto: um ensaio biográfico sobre Nostradamus é uma aposta praticamente impossível, não somente em função da complexidade de seus escritos, mas principalmente se considerarmos a superinterpretação de suas profecias e a escassez de material disponível, de uma maneira geral. A segunda questão que nos chama a atenção quando temos o livro em mãos é que se trata de um trabalho de desconstrução. Nesse sentido, se trataria de uma desconstrução biográfica? É possível falar nesses termos? E quais seriam as bases dessa “desconstrução biográfica”? Denis Crouzet: As bases consistem em constatar, em primeiro lugar, que sabemos muito pouco sobre Nostradamus: uma origem de judeus convertidos, uma família de cristãos-novos. O nome Nostradamus vem de Michel de Notre-Dame; era uma tradição colocar a conversão ao cristianismo sob a égide de São Michel ou de Nossa Senhora. Sabemos pouquíssimo sobre ele: estudou na Universidade de Montpellier — fez estudos de medicina, como Rabelais, que talvez tenha encontrado, mas não sabemos ao certo; exerceu medicina em Agen, mas também em Bordeaux, Montauban, Aix e Lyon. Em seguida, porém, quando se instalou em Salon-de-Provence, sabemos apenas que encontrou Henrique II e Catarina de Médici, depois Carlos IX e, novamente, Catarina de Médici, em 1565; e é só isso. É uma vida quase sem história, e o único meio de fazê-lo falar é utilizando o seu corpus de escritos, em que se encontra notadamente uma tradução de um texto hermético intitulado Horus Apollo, aparenDenis Crouzet esteve no Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ, a convite do Laboratório de Pesquisa em História das Práticas Letradas, e concedeu a Topoi esta entrevista em 18 de abril de 2012. O texto em português foi transcrito por Amaury Leibig van Huffel, traduzido por Raquel Campos, revisado e editado por Andrea Daher. 1 CROUZET, Denis. Nostradamus. Une médecine des âmes à la Renaissance. Paris: Payot & Rivages, 2011. 2 FEBVRE, Lucien; CROUZET, François. Nous sommes des sangs-mêlés: manuel d’histoire de la civilisation française. Pósfacio de Denis Crouzet e Elisabeth Crouzet-Pavan. Paris: Albin Michel, 2012. * Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 162 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet temente datado do século V, embora não se saiba ao certo. É um Tratado de adornos e geleias [Traité des fardements et confitures], seguido de profecias enigmáticas e divididas em centúrias, tal como os almanaques, redigidos anualmente, e que continham prognósticos diários sobre acontecimentos futuros (doenças, cometas, crimes, assassinatos etc.). E é só isso que conhecemos. Para a análise da escrita de Nostradamus, lancei mão, com frequência, da história e da crítica literárias — por exemplo, de Jean-Pierre Richard e dos teóricos da nova crítica, particularmente da sua proposta de investigar, na escrita de um autor, aquilo que denomina “obsessão”. Tratava-se, portanto, de descobrir qual era a obsessão de Nostradamus por meio de seus escritos. Quando fiz minha tese, nos anos 1980, eu já tinha me interessado por Nostradamus, mas acho que, naquele momento, fiz uma análise equivocada. Eu tinha mostrado que, a partir de 1520, uma espécie de grande onda de angústia em relação ao fim dos tempos submergia os imaginários na França, e que Nostradamus era um profeta desse fim dos tempos, como os estudiosos tendem a dizer e os charlatões hoje continuam a afirmar fortemente. Mais tarde, quando escrevi esse livro, inverti completamente a figura de Nostradamus, mostrando que, pelo contrário, toda sua escrita visava suscitar uma medicina das almas; visava desviar, portanto, os cristãos de sua época da angústia em relação ao fim dos tempos, porque ela os levava a atitudes confessionais antitéticas, logo, à violência. Me pareceu que Nostradamus fazia parte desses cristãos de um terceiro tipo, não calvinistas, não católicos, que chamamos evangélicos, que viviam numa continuidade erasmiana em relação a um Deus, um Deus de Amor no qual cada um deve colocar toda sua fé, sem tentar compreender os mistérios dos dogmas, que derivam unicamente da potência divina. É por isso, então, que esse livro é uma biografia que não é uma biografia, pois, afinal, eu só esperava poder reconstituir, do interior, uma consciência religiosa cristã e, portanto, imaginá-la. Não se saberá nunca, a não ser virtualmente, o que Nostradamus pretendia dizer em seus escritos. Andrea Daher: Nesse sentido, você procurou entender, nesse livro, os dispositivos, os procedimentos de escrita de Nostradamus. A força desse trabalho parece estar numa reflexão sobre a não legibilidade dos textos de Nostradamus — num dado momento, você diz que o leitor mergulha numa espécie de “crise hermenêutica”, pois é justamente quando os signos são embaralhados que a estratégia escriturária de Nostradamus se articula. Denis Crouzet: É, de fato, do tema do embaralhamento da consciência que se trata. Sempre se pensou que as profecias de Nostradamus anunciavam um sentido. Desde o século XVI, por exemplo, foi possível dizer que ele havia previsto a morte de Henrique II. Em seguida, a partir dos anos 1590, ele foi interpretado como tendo pressagiado o reino inexorável de Henrique de Navarra, futuro Henrique IV. No século XVII, ele foi lido como anunciador da queda de Mazarino, ou mesmo da Revolução Francesa, no século seguinte, quando os realistas decifraram os prognósticos de Nostradamus como anunciadores do fim da revolução, ao passo que os revolucionários, ao contrário, diziam que ele havia previsto 1789 — e efetivamente há uma centúria na qual ele anuncia que algo acontecerá, como uma grande agitação, em 1789. Isso continua até a época da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães bombardearam as grandes cidades inglesas com panfletos em que se liam quartetos anunciando o fim da Pérfida Albion, que devia ser destruída; e os aliados replicaram enviando para as cidades alemãs outros quartetos que anunciavam a queda do nazismo. Sabemos que hoje, na internet, existe um delírio nostradâmico absoluto. De minha parte, tentei mostrar que era preciso proceder a contrario: essa escrita, ao que parece, deveria anunciar um futuro, mas, por não saber identificar qual futuro, o leitor fica perdido, perde o sentido do que lhe é dito, não pode encontrar sentido algum. Há alguns quartetos de Nostradamus muito evocatórios, como este que cito sempre: “Sob o carvalho de Guien pelo Céu partido/ Não tão longe se encontra escondido/ O tesouro há longos séculos reunido/ Um homem morrerá ao encontrá-lo, seu olho pela mola atingido” [“Dessous de chaine Guien du Ciel frappé/ Non loing de là, Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 163 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet caché le thresor/ Qui par long siecles avoit esté grappé/ Trouvé mourra, l’œil crevé de ressort.”]. Se tentarmos compreender esse texto, descobrimos um sentido literal: trata-se de um cofre, encontrado ao pé de um carvalho por alguém que pensa que ele contém um tesouro, que o força, e então a mola da fechadura fura-lhe o olho. Mas se partirmos do princípio de que o carvalho é o símbolo de Deus, que envia o raio, o cofre se torna, assim, o tesouro que Deus dá aos homens; e o tesouro absoluto para os cristãos é a palavra de Deus, a Bíblia. E, se formos mais longe, podemos deduzir, a partir daí, que aquele que procura forçar o sentido da palavra de Deus terá como resultado justamente o contrário do que pode imaginar, pois não conhecerá a Deus: ficará cego, se perderá completamente. A mensagem é, portanto, que não se deve procurar conhecer os mistérios divinos. É preciso adorar a Deus com uma veneração pura, e não lutar uns contra os outros — como fazem os cristãos do século XVI, entre católicos, calvinistas, luteranos —, para saber o que Deus quer do homem, que deve se contentar em amar. O homem não deve procurar se substituir a Deus, nem impor uma fé derivada de sua própria condição de fraqueza, de criatura marcada pelo pecado. Enfim, é o tipo de texto que faz buscar o sentido encoberto, que nunca é único. Nostradamus multiplica os convites para que não se procure ir além da finitude da criatura humana marcada pelo pecado. E todo o discurso das centúrias é um discurso sobre o pecado humano. Só se fala de assassinatos, de crimes, de infanticídios, de parricídios, de matricídios. Não há nada de positivo nas centúrias: tudo o que acontece são desgraças que se abatem inexoravelmente, sem cessar, implacavelmente, sobre a humanidade. Para Nostradamus, o homem é como o lobo do homem. Ele só produz o mal. Todo mal é feito pelo homem. E por que o mal existe? Porque o homem não lê os signos que Deus lhe envia. Os signos divinos são os cometas, os terremotos, as pestes, diante dos quais o homem é incapaz, porém, de se penitenciar. Ele sempre procura agir imaginando-se dono de seu destino e de seu saber, e sua ação produz o mal porque ele só pode carregar em si o pecado. É um tema muito recorrente entre os evangélicos, desde Erasmo ou Lefevre D’Étaples: o dessa criatura que deve se recolher em Deus e não procurar saber mais do que aquilo que Deus lhe permite conhecer, ou seja, a Bíblia. Foi por isso que dei como subtítulo ao livro “Uma medicina das almas”. O que Nostradamus procura ensinar através do enigma? Que cada um deve viver interiormente, pensando somente em Deus. Andrea Daher: Mas, ao mesmo tempo, sua abordagem não acrescenta uma interpretação às interpretações, ela não representa uma interpretação a mais, ao lado das milhares de interpretações que existem dos escritos de Nostradamus. Denis Crouzet: Acima de tudo, não podemos cair no futurismo. A ideia é que ele escreveu para o presente e para fazer com que os cristãos compreendessem que tudo o que faziam como calvinistas ou católicos os afastava de Deus. Essa sua visão talvez consista numa espécie de desprendimento em relação aos conflitos da época: quanto mais os homens se engajam na defesa de Deus, do Deus que imaginam ser o único, mais profundamente caem em pecado porque, orgulhosos, cedem à presunção. Nada resiste ao mal e à violência, no espaço-tempo de Nostradamus, porque precisamente os homens ignoram as advertências divinas — legíveis nos lugares santos, nos cemitérios, nos sepulcros, nos palácios destruídos, nas vilas, nas pontes e nas fortalezas arrasadas por terremotos, na paz cada vez mais precária. São surdos e cegos perante Deus. E as paixões vão e vêm: luxúria, libidinosidade, adultério, vingança terrível, ingratidão desmesurada, ambição insaciável, hipocrisia, crueldade, cupidez, cólera, ódio, logro, ardil. No extremo oposto, os inocentes são mortos e perseguidos, ao passo que a santidade é “fingida e sedutora demais” (“trop faincte et seductive”, centúria VI, XLVIII). E a “dor” vai e vem entre os homens. Nenhuma aliança, tampouco nenhuma paz são consideradas sólidas: “Todos os recebedores irão por engano” (“Tous recevans iront par tromperie”, centúria VI, LXIIII). Na dor daqueles que sofrem a violência e em meio ao sangue que se espalha em grandes ondas, as paixões produzem um universo barulhento: “Choros, gritos e queixumes, urro, horror, Coração inumano, cruel, negro e transido...” (“Pleurs, Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 164 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet crys et plaints, hurlement, effraieur, Cœur inhumain, cruel, noir et transy…”, entúria VI, LXXXI). É o que Nostradamus diz ser “a ordem fatal sempiterna por cadeia” que “Fará girar em ordem consequente...” (“l’ordre fatal sempiternel par chaisne [qui] Viendra tourner par ordre conséquent…”, centúria III, LXXIX). As cenas de um tempo terreno tornado tempo infernal — inferno secularizado, do homem entregue às ilusões do presente e que não se entrega inteiramente à misericórdia do Deus todo-poderoso — são assim detalhadas em cada quarteto. Andrea Daher: Você assumiu, visivelmente, em suas pesquisas, um procedimento arqueológico em relação aos escritos de Nostradamus, o que parece, em todo caso, necessário, na medida em que eles foram submetidos a usos históricos muito diversos, em uma longuíssima duração. Para você, quais são as estratégias ou os dispositivos mais específicos, na escrita de Nostradamus, que fazem com que sua obra esteja aberta a usos historicamente sucessivos, até a época contemporânea? Ou seja, o que a torna aberta às interpretações mais anacrônicas e a serviço, por exemplo, das mais diferentes ideologias e práticas, como os panfletos veiculados pelos dois campos opostos na Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX? Denis Crouzet: É uma escrita que cola as palavras umas às outras e que é suscetível, por isso, de criar a pluralidade de significações. E, dessa forma, Nostradamus queria mostrar que não há interpretação a ser encontrada, uma vez que existe uma pluralidade de possibilidades de interpretação. Ora, minha ideia é que ele perdeu o controle do seu texto: ele foi inteiramente, e de modo muito rápido, ultrapassado pelo que escrevia. Vários exemplares de profecias circularam e, até uma data recente, não conseguíamos saber qual era o texto correto, porque sempre surgem centúrias e quartetos que não constam desta ou daquela edição. Somente por meio do estudo dos papéis podemos saber quando se trata de um escrito do século XVI ou do século XVII. Textos falsos apareceram continuamente, desde o século XVII, com data do XVI e a marca do editor. Há uma edição das centúrias em que encontramos um personagem que se chama Nizaran. Trata-se, talvez, de um quarteto escrito, na ocasião, para desestabilizar Mazarino [Mazarin], visto que pressagiava que ele seria assassinado no final do ano. As apropriações futurológicas são imediatas. Desde 1559, por exemplo, quando Nostradamus ainda estava vivo, um quarteto é tomado como evocação da morte de Henrique II. E seu grande vulgarizador foi Ronsard, que no discurso “Misérias deste tempo” diz que Nostradamus tinha previsto muito do que estava por vir. Andrea Daher: Mas se o compararmos a um médico de sua época, Ambroise Paré, podemos dizer seguramente que há uma intenção profética nos escritos de Nostradamus, que acompanha a intenção de falar de seu tempo, de ler os signos divinos no mundo. Denis Crouzet: Sim, ele retoma a significação do termo profético da Bíblia. É falar do que é, é ler o mundo e o homem. Mas, no final das contas, não lhe interessa falar do futuro, do futuro como se quis que ele falasse. Em Ambroise Paré, encontramos todo esse universo de monstros que também está presente em Nostradamus, mas Paré é calvinista, e, portanto, completamente oposto a esse tipo de discurso. Os grandes profetas, no sentido futurista e escatológico, são católicos; aqueles que recusaram as profecias são calvinistas, e a profecia do tipo da de Nostradamus é evangélica. Portanto, intermediária. Há um núcleo muito forte de cristãos intermediários, mas que estão completamente imobilizados, presos nos conflitos de religião. É todo o círculo justamente de Catarina de Médici, de Michel de l’Hospital. Lise Sedrez: Então, minha pergunta é a seguinte: se há tantas apropriações de Nostradamus, como eram essas apropriações em seu tempo, por seus contemporâneos? Sabemos algo sobre quem lia NosTopoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 165 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet tradamus? Temos cartas da época que revelem opiniões e ideias sobre Nostradamus? Como se podem encontrar essas pessoas? Denis Crouzet: É o grande problema: não temos nenhum testemunho de leitura da época. É como se aqueles que o leram tivessem entrado no próprio jogo, que era um jogo de interiorização da fé. Seu filho Caesar é extremamente discreto porque quer, acima de tudo, esconder o fato de que seu pai foi suspeito de luteranismo nos anos 1559-60. Caesar de Nostradamus é muito católico, como podemos constatar na História e crônica da Provence, escrita por ele. Ele fala do ataque contra a casa de seu pai por camponeses, perto de Salon-de-Provence, por exemplo, mas não permite que se filtre nada a respeito da maneira como se devem interpretar os escritos proféticos de seu pai. E temos alguns testemunhos em Toulouse, onde sabemos que houve uma comoção popular, um dia, porque se fez correr o boato de que um quarteto de Nostradamus anunciava que a cidade seria surpreendida por uma invasão estrangeira. E as pessoas tomaram as armas! Mas não temos mais nada sobre a recepção dos escritos de Nostradamus. Aliás, foi uma crítica que me fizeram em uma resenha publicada no jornal Le Monde, de que seria necessário ver como ele foi recebido. Mas não há nenhuma fonte que permita avançar nessa direção. Andrea Daher: Mas aí entramos num universo que é também muito interessante, o universo dos rumores e dos boatos, e dos problemas que daí decorrem para o historiador, que só muito dificilmente pode controlá-los a posteriori. Por exemplo, no contexto da morte de Henrique II, há uma presença enorme de boatos, de rumores. Mas se trata de uma presença difusa em uma série de manifestações, aqui e ali. Denis Crouzet: Sim, há muitos rumores e poucas declarações. A única pessoa que realmente mostrou sua fascinação por Nostradamus foi Catarina de Médici, que encomendou temas astrológicos para o nascimento de seus filhos, mas é só isso que se sabe. É nesse sentido que penso que a leitura feita à época levava a não insistir na futurologia, mas sim na conversão a um Deus interior, longe dos conflitos entre católicos e protestantes, que dizem respeito aos dogmas, à eucaristia, à transubstanciação, à real presença espiritual. Esses debates não interessam a Nostradamus, o que lhe interessa é voltar-se para a onipotência divina que está na Bíblia, o único laço com Deus. Quanto a Catarina de Médici, contrariamente ao que se imagina, ela se nutriu de Erasmo. Teve todo um período de sua vida, antes de 1572, antes da Noite de São Bartolomeu, em que queria encontrar uma solução que permitisse a coabitação entre católicos e protestantes. Quando ela organiza, em 1561, com Michel de L’Hospital, uma reunião de teólogos em Poissy — que se chama “Colóquio de Poissy” —, visava promover discussões entre os teólogos de confissões diferentes para encontrar um acordo a minima que permitisse reconstituir uma Igreja unida. Então, Catarina de Médici não é, de forma alguma, uma dessas figuras negativas que só sonham com o poder e a dominação, com o sangue e o envenenamento. Catarina de Médici é uma erasmiana, ao contrário do que se poderia pensar. Andrea Daher: Gostaria de fazer uma última pergunta sobre a onipresença do historiador Alphonse Dupront em sua análise de Nostradamus. Na apresentação do livro, você faz uma citação bastante eloquente de Dupront, que recobre as questões discutidas até aqui, mas também aquelas que virão a seguir: “Viver e não medir o que vivemos é o dado comum da existência; e a graça da história, por sua vez, está em nos permitir, por meio do recuo no tempo, essa leitura das profundezas — que os homens da época normalmente são incapazes de fazer —, se considerarmos que a função essencial da história é estabelecer, de alguma maneira, as certidões de nascimento do não consciente à consciência”. Como Dupront não é uma figura muito conhecida no Brasil, gostaria que você falasse um pouco de sua importância, particularmente no que diz respeito às escolhas teóricas de suas pesquisas sobre Nostradamus. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 166 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet Denis Crouzet: Alphonse Dupront foi professor na Sorbonne e, quando eu era estudante de mestrado, tive um dia a curiosidade de ir à biblioteca da universidade, onde estão guardadas todas as teses. Na época, havia pouquíssimos livros de Dupront publicados. Fiquei fascinado com sua tese porque é um ensaio de compreensão, na longa duração, de um mito, o mito das Cruzadas no Ocidente cristão. As Cruzadas, para Dupront, são a força mística fundamental para se compreender o Ocidente. Depois, sua tese foi publicada pela editora Gallimard, muito tardiamente, em 1997, por Pierre Nora. Além disso, há uma importante coletânea de artigos que se intitula Du sacré3. É sem dúvida o que se fez de melhor em antropologia religiosa e histórica, naquela época. A ideia de Dupront é que existe um inconsciente coletivo — ele era menos freudiano que junguiano — e que a história não pode ser compreendida se não se parte do princípio de que a visibilidade dos fatos é somente uma ilusão, que é preciso penetrar, através dos fatos, nas profundezas do imaginário. E eu realmente fui marcado por essa escrita, que é, além de tudo, admirável, embora difícil. Digo isso aos estudantes: é um autor realmente difícil, que é preciso ler de duas em duas páginas, com muita concentração. Ele tinha uma escrita um pouco elíptica, quase nostradâmica. É um historiador admirável, mas que é preciso assimilar progressivamente e que, sobretudo, nos ensina que o que está na superfície não é interessante. É necessário mergulhar nas profundezas para ver que existem fatos de longa duração, e que esses fatos são mitos. Não se pode explicar a história se não forem identificados alguns mitos — que Dupront perseguiu desde a primeira Cruzada até o início do século XX. É uma história que pode parecer um pouco ultrapassada hoje, mas que permanece extremamente fecunda. Raquel Campos: Essa citação de Alphonse Dupront, no seu livro, também me impressionou bastante. É um pouco o problema que os historiadores enfrentam: como tratar a palavra do outro? Tive a impressão de que seu esforço foi um pouco o de pensar, não que essa palavra vinda do passado estivesse tomada pela ignorância, mas justamente o contrário, quer dizer, que era necessário compreender sua lógica. O senhor poderia nos falar um pouco mais de sua ideia, segundo a qual a palavra de Nostradamus não era para ser decifrada, a cujo caráter místico era necessário, digamos assim, fazer justiça? Denis Crouzet: Você disse muito bem. Lendo Dupront, aprendemos que a história é feita de signos de que é preciso fazer a semiologia. Ele se interessou, então, pela semiologia do sagrado ao estudar o culto dos santos, por exemplo, de maneira extremamente precisa. É uma cultura antipositivista no plano da história: não devemos procurar os acontecimentos, nos interessar pelo factual, devemos tomar a história como uma linguagem e recriar a gramática dos signos para poder compreendê-la. Também procurei a gênese do mito pessoal de Nostradamus, que seria então o não sentido, o sentido do não sentido. E assim podemos ver muito bem que Nostradamus se inspira em Dionísio Aeropagita, que é um teórico do Deus como Ser do nada: ao nos tornarmos, nós mesmos, nada, podemos chegar a um deus que, por ser nada e ser racionalmente incognoscível, é tudo. Quanto ao cristão, é preciso que ele se anule na certeza de seu pecado para que lhe seja revelada a totalidade que é Deus. Nostradamus se inspira também em Nicolau de Cusa, que é igualmente um teórico do Deus como Ser do nada. Uma terceira referência em Nostradamus é Cornelius Agrippa, que escreveu um grande tratado sobre a incerteza e a vaidade das coisas. Cornelius Agrippa se interessa por todas as formas de ciência para mostrar que elas não têm nenhuma verdade em si mesmas, que a história é uma sucessão de falsidades. O homem, de toda maneira, a partir do momento em que se vangloria de aspirar ao conhecimento científico, é tomado pela vaidade e pela incerteza de que nada é seguro em sua capacidade de conhecer, de que tudo é nada no seu conhecimento. Há traços evidentes de intertextualidade entre Nostradamus e Cornelius Agrippa. Assim, retomando o método de Dupront, podemos ter acesso à gramática do texto de Nostra3 DUPRONT, Alphonse. Du sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages. Paris: Gallimard, 1987. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 167 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet damus, a partir dessas três referências, principalmente Cornelius Agrippa que era um erasmiano, mas um erasmiano do Deus como Ser do nada. Lise Sedrez: Nostradamus não era o único com esse perfil. Tentei imaginar se você traçou alguma forma de comparação ou analogia com John Dee, na corte inglesa, que viveu mais ou menos na mesma época e tinha um séquito muito mais reduzido no seu tempo, mas que era, pelo menos, tão importante quanto Nostradamus. Denis Crouzet: Não fiz comparações com a Inglaterra, onde, aliás, Nostradamus é traduzido muito rapidamente. Mas utilizei um pouco da cultura astrológica de origem italiana. E, como por acaso, Nostradamus passou um ano na Itália; e, também como por acaso, sabemos que ele plagiou astrólogos italianos, como Luc Gauric, que anunciou igualmente a morte de Henrique II. Há, portanto, conexões entre a sua escrita e a de outros astrólogos. Um especialista canadense de Nostradamus sustenta, inclusive, que ele era um péssimo astrólogo, que quando faz especulações astrológicas, são falsas. O que mostra bem que aquilo que lhe interessava não era prever, a partir das posições dos planetas, o futuro: o que ele anuncia é a linguagem ou, antes, a desarticulação da linguagem. Para Nostradamus, o que era importante era desfazer o sentido, mergulhando o leitor no enigma e, portanto, na pluralidade significadora, lançando-o na aporia, logo, numa tomada de consciência de sua condição de nada. Andrea Daher: Para passar agora à edição bastante recente do manuscrito de Lucien Febvre e François Crouzet, podemos partir da constatação de que a obra de Febvre já se encontrava em seu horizonte de estudos. Na página 354 de seu livro sobre Nostradamus você diz o seguinte: “Também iniciei uma reflexão sobre o que chamo de o século XVI de Lucien Febvre — talvez com o objetivo de redigir um ensaio nos próximos anos. Um século XVI que tinha uma dimensão vital em sua concepção de renovação da história porque se encarnava, antes de tudo, nas figuras de Erasmo e de Rabelais. Os dois humanistas evangélicos tiveram a percepção viva de um século XVI atormentado e infeliz, mas tiveram também a esperança de que as desgraças de seu tempo, as perseguições, os ódios, os horrores pudessem um dia se desfazer. Lucien Febvre tinha a esperança de que os terríveis dramas do século XX que ele atravessava acabariam também por se desfazer e que a história nova era a baliza a que era preciso se agarrar para manter a fé no futuro. Vivia e pensava em empatia com o tempo dos paradoxos humanistas, a ponto de cometer o ato irreparável de suprimir o nome de Marc Bloch dos Annales, para que a revista pudesse escapar da censura nazista e a história nova continuasse seu trabalho”. Entretanto, a edição do livro de Febvre e Crouzet, um ano mais tarde, tem origem num acaso: a descoberta do manuscrito que se pensava estar perdido. Mas, ao lermos os dois livros, há um ponto em comum: a imensa carga de violência no tempo de Nostradamus, assim como nos anos da Segunda Guerra e da ocupação da França, no século XX, que Lucien Febvre, por sua vez, viveu visivelmente muito mal. O posfácio dessa segunda publicação é muito eloquente quanto a esse mal-estar do fundador dos Annales — devido à morte de Marc Bloch e a seus esforços para salvaguardar a todo custo a revista — e quanto a sua vontade de realizar seu projeto universalista para a história. Tudo isso está na base desse livro que Febvre escreveu em colaboração com seu pai, François Crouzet, e que você nos permitiu conhecer, mais de cinquenta anos depois de sua concepção. Falemos um pouco desses anos de violências extremas, no século XVI e no XX. Poderíamos dizer que há aí, de certo modo, uma coincidência que lhe é favorável, a você que é especialista em conflitos religiosos e políticos? Denis Crouzet: Sim, há uma verdadeira coincidência. Meu pai faleceu em março de 2010 e ele me falara dessa obra que fora levado a escrever com Lucien Febvre. Mas, ele acreditava tê-la perdido Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 168 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet em mudanças, jogado fora. E foi organizando o sótão que encontrei uma velha maleta na qual estava guardado o manuscrito. Eu o identifiquei imediatamente porque já sabia da sua existência. E é verdade que, como você acabou de dizer, há uma casualidade. O projeto de Febvre, de fato, não está muito distante do projeto de Nostradamus, que desejava uma espécie de pacificação das armas, pois estava torturado pelas questões religiosas de seu tempo. E o projeto do livro de Febvre, preparado para a Unesco, é um projeto de pacificação das gerações futuras por meio da história. Foi isso o que realmente me interessou nele: a história que nossa geração havia aprendido era uma história a ser escrita distanciada do presente e dessubjetivada; no projeto de Febvre, a história torna-se o modo de resolução dos conflitos futuros e o meio através do qual a humanidade poderá promover a criação de uma civilização unitária, que seria uma civilização fraterna. Portanto, ela serve para alguma coisa. Será que eu, e talvez toda a minha geração, não pensamos, de um modo um tanto derrisório, que a história que escrevemos não serve para nada a não ser para nós mesmos — é triste reconhecê-lo —, que ela serve apenas para nos persuadir de que podemos aperfeiçoar os conhecimentos históricos e, no final das contas, para nada? Os historiadores escrevem, e isso não muda nada no futuro da humanidade — talvez felizmente. Mas aquilo em que Febvre acreditava era que, realmente, a história nova, tal como ele a concebia no quadro dos Annales, podia tornar a humanidade melhor. A ideia de uma passagem de etapas conflituosas dos grupos humanos a uma fraternidade universal que eliminaria o conflito está em ação no seu espírito quando ele se integra no projeto da Unesco, que era finalmente o de fazer com que a humanidade alcançasse, por meio da cultura, uma era de paz. Andrea Daher: Por meio da cultura e da ciência. Denis Crouzet: Sim, da cultura e da ciência, e até mesmo da técnica. E, então, o que é extraordinário nesse livro que não foi publicado é que a história torna-se uma ferramenta, ela não é mais somente o que pensamos que ela é, o que fazemos, mas tem um sentido ético. Ela torna-se uma ferramenta para dar um passo à frente, em direção à paz universal. Ora, isso nos parece uma ficção total, tendo em vista o que conhecemos do mundo hoje. O livro não foi aceito para publicação pela Unesco. E a primeira parte do texto de Febvre e Crouzet tornou-se uma espécie de documento interno, utilizado exatamente uma única vez. Mas o fracasso editorial se explica principalmente porque Lucien Febvre, que atuava junto à Unesco, tinha proposto um grande projeto global para a “História científica e cultural da humanidade”, na qual todas as civilizações eram colocadas no mesmo nível. Em suma, Febvre tinha proposto um plano horizontal da história, em que não havia hierarquia entre as civilizações: algumas estariam mais próximas da fraternidade futura do que outras, mas todas deviam ser identificadas num mesmo nível antropológico-histórico. E os ingleses, que eram mais poderosos na Unesco, impuseram um projeto em cujo centro dinâmico e teleológico estava a Europa, centro das civilizações desde o modelo da Grécia Antiga; havia civilizações “avançadas” e restavam ainda civilizações periféricas que não tinham avançado como as outras. Os ingleses foram suficientemente influentes para fazer com que o projeto de Febvre fosse rejeitado e para impor o deles. Mas Febvre teve então a ideia de substituir o projeto de uma história da humanidade por uma história da França — que ele, finalmente, não viria a emplacar — que, enquanto história desnacionalizada, serviria de modelo para que os outros países escrevessem suas próprias histórias. Nessa história ele queria demonstrar que a França não era uma terra providencialmente criada, desde as origens, para afirmar que, conceituada desse modo, ela é um mito: não há identidade francesa; a história francesa é feita de mestiçagens, de contribuições externas, de interconexões, de conexões. Na época, esse era um tema extraordinariamente novo. Febvre já tinha, antes da Guerra, proposto esse esquema em seus escritos, mas queria fazer do caso francês uma espécie de modelo. Os outros países deveriam escrever suas histórias segundo essa perspectiva de ruptura, tentando desnacionalizar sua memória coletiva para evitar que retornassem os abalos e os acontecimentos abomináveis, como a Shoah, e os conflitos derivados de exacerbações Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 169 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet nacionalistas. Nous sommes des sang-mêlés é um texto humanista, erasmiano. Febvre está tão mergulhado no século XVI que, como historiador, se projeta segundo a imagem daqueles que mais admira — Rabelais e Erasmo, o segundo, aliás, mestre do primeiro. Andrea Daher: Gostaríamos de conhecer um pouco mais da história do manuscrito, com toda sua aura de utopia e, não menos, de romantismo, que começa no sótão do avô. Denis Crouzet: Sim, o sótão é muito importante. Meus pais guardavam tudo. Meu pai, que teve uma longa carreira universitária, guardou até mesmo seus cadernos de escola. Teve ainda uma longuíssima vida universitária. Ele foi a dezenas e dezenas de colóquios durante sua carreira, e guardou verdadeiros dossiês com convites, papéis dos hotéis em que ficou hospedado, programações de colóquios, contas, suas comunicações, tudo enfim ficou guardado. Doamos tudo aos Arquivos Nacionais, como exemplo do que podia ser a vida de um universitário antes da era da internet, que apaga todo esse pano de fundo da vida universitária. Andrea Daher: E como exemplo de autorrepresentação. Denis Crouzet: Sim, isso é extraordinário: a autorrepresentação é clara. E então, no sótão, havia muitos papéis. E numa velha maleta de capa dura, marrom, difícil de abrir porque a fechadura estava enferrujada, caí nessas páginas. Havia ali várias versões do manuscrito: a primeira era a de Febvre, com suas correções em seu próprio manuscrito, e também o manuscrito do meu pai, com as correções e os acréscimos de Febvre. Depois, a versão que a datilógrafa havia feito, num papel amarelo, como se fazia antigamente (usava-se papel carbono para se ter várias versões). Havia também junto a esses papéis um bilhetinho de meu pai dizendo que Robert Mandrou lhe havia devolvido o manuscrito — porque Mandrou foi o executor testamentário dos papéis de Febvre —, dizendo-lhe que não tinha como utilizá-lo. Em seguida, fiz uma investigação sobre esse texto e constatei, em primeiro lugar, que, na época, meu pai tinha 28 anos. E que ele tinha substituído Braudel, que deveria ter escrito o volume com Febvre. Descobri um discurso da Unesco, em inglês, no qual o diretor-geral anunciava “Professor Braudel”, ao lado de Febvre, como os autores designados na encomenda. E então foi François Crouzet quem substituiu Braudel, que era próximo do meu avô, o historiador Maurice Crouzet. Braudel certamente recomendou o filho dele, François, para participar desse empreendimento. Na época, meu pai fazia sua tese; ele estava voltando da Inglaterra, onde fora fazer pesquisas sobre a economia britânica e o Bloco Continental. Em seguida, pude fazer a genealogia do texto de Febvre e Crouzet e ver como ele se integrava no projeto utópico da Unesco: é necessário dizê-lo, era uma utopia, no mesmo sentido da Utopia de Thomas Morus, quer dizer, ele queria fazer com que se acreditasse que, por meio da ciência, a paz era possível. Essa história não deixa de ser extraordinária: como eu já lhes disse, o fracasso do livro deveu-se a um veto dos ingleses. E fui levado, naquele momento, a ver como a memória das atrocidades muito recentes tinha, sem dúvida, impelido Febvre a se engajar numa história militante da paz. E que só podíamos explicar esse engajamento pelo drama da morte como mártir de Marc Bloch — executado em 1944, após meses de tortura em Lyon —, drama que, em parte, Febvre assumia. Bloch é realmente uma figura emblemática do mundo dos historiadores franceses. Eu descobri, por outros canais, uma correspondência, enviada em 1941 por Lucien Febvre para meu bisavô por parte de mãe, o historiador Henri Hauser, na qual explicava que estava diante de uma crise de consciência. Vocês sabem que havia leis raciais na França que exigiam que os bens de sociedades, de empresas de judeus fossem arianizados. Ora, os Annales tinham sido criados em copropriedade por Febvre e Bloch. Então, como Bloch era judeu, havia um risco de que a revista desaparecesse. E sabemos que, no início, houve debates extremamente violentos entre Bloch e Febvre, e que Bloch preferia que a revista fosse suspensa, que ela desaparecesse Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 170 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet durante a Guerra. Esse é o momento em que ele entra para a Resistência, no início de 1941, e que dá seu aval a Febvre para que os Annales continuem, com outro título (Mélanges d’ histoire sociale), e para a supressão de seu próprio nome da capa da revista. Entretanto, possuo cartas de Febvre para Henri Hauser nas quais ele diz sentir um desconforto, ter uma crise de consciência, que não sabe bem o que fazer: se os Annales desaparecessem — e, naquele momento, já não havia liberdade de escrever, de pensar a história —, ou se ele assumisse o risco de mantê-los, em ambos os casos, ele sabia muito bem, o risco era enorme. Febvre pergunta então, por carta, a Henri Hauser — judeu, historiador, livre-pensador, que foi seu colega em Dijon e era bem mais velho que ele —, qual é a sua opinião. E Hauser lhe diz que é necessário continuar, que é necessário que a liberdade persista, que o livre-pensamento persista, mesmo em meio à opressão alemã. E é muito interessante ver Hauser, nessa mesma carta, comparar os nazistas com homens pré-históricos: havia um sítio arqueológico descoberto nos anos 1920, perto de Vichy, o sítio de Glozel, em que haviam sido encontradas, ao que parece, tabuletas com traços de escrita, cacos de cerâmica e alguns esqueletos. E foi feita uma publicidade extraordinária porque, no final das contas, isso tendia a mostrar que a invenção da escrita não se devia aos fenícios, mas a neandertais instalados na França. Hauser compara então os nazistas e os colaboracionistas com os glozelianos pré-históricos. Hauser queria dizer para Febvre que a França estava sob a ameaça de voltar à pré-história, e que a história não devia se calar, apesar das pressões exteriores e dos deveres morais. Era necessário continuar a luta, inclusive uma luta que não fosse armada, a luta da liberdade de pensamento da história. E essas cartas mostram um Febvre que, ao contrário do que se disse, não é um partidário da acomodação com Vichy, ou mesmo da colaboração. Houve ataques extremamente violentos, completamente descabidos, contra Febvre. Ele era, efetivamente, um místico da história. A história dos Annales, no início, é uma mística, a mística de uma nova história que substituiria a história factual, positivista, historicizante, como ele dizia, e que seria “viva” no sentido de que participaria de uma perspectiva ética. Andrea Daher: Aproveito para fazer uma primeira reflexão sobre a escrita desse livro. Eu o li com grande interesse e pude identificar não somente no texto de Febvre e de Crouzet, mas também no posfácio que você escreveu com Elisabeth Crouzet-Pavan, dois processos, no sentido jurídico do termo. Em primeiro lugar, no próprio livro: o texto foi escrito um pouco sob a forma de uma peça de defesa, relembrando a fé, por parte dos sobreviventes de 1945, nessa possibilidade de criar um mundo melhor, em paz e livre, não somente da violência do nacional-socialismo, mas, sobretudo, dos germes identitários e racistas. E há, ao final desse primeiro processo em forma de defesa, um apelo à fraternidade. O segundo processo é esse que você acaba de mencionar, o processo do próprio Febvre, visto que ele foi mais tarde acusado de colaboracionismo. Nos testemunhos transcritos em seu posfácio, o que impressiona, ao contrário, é a vontade de Febvre de, a todo custo, continuar o projeto dos Annales. Podemos observar, como você mesmo já disse, a partir das cartas que ele escreveu para Henri Hauser, mesmo após a morte de Bloch, que se tratava da esperança na sobrevivência da história tal como ele a havia concebido. Trata-se, então, de uma reparação dos erros que haviam sido cometidos durante a Guerra e, sobretudo, da necessidade do trabalho científico e histórico para a continuidade da paz no mundo. Denis Crouzet: E existe, inclusive, uma carta que Henri Hauser escreveu para Febvre, durante a Guerra, para agradecer-lhe o envio de um número dos Annales, o que significava que nem tudo estava morto. Em todo caso, era extraordinária a vontade desses homens, que eram mais velhos — Henri Hauser tinha quase oitenta anos, Febvre se aproximava dos sessenta. Para eles, a atuação ao modo de Bloch não é possível, mas eles encontram na escrita, na publicação, uma espécie de compensação para continuar a esperar que algo pudesse acontecer. Febvre tinha adotado a divisa do Cardeal Gandvelle: “Durate”, persistir, esperando que algo aconteça. Porque, em 1941, quem poderia imaginar que a história pudesse ir no sentido contrário da hegemonia alemã que havia se abatido sobre a Europa? É por isso Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 171 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet que aqueles que julgam Febvre cometem um anacronismo. A Resistência ainda titubeava, não podemos deixar de dizer. As potências aliadas estavam em dificuldades constantes, então era necessário tentar manter a liberdade de pensamento — e quem dizia liberdade de pensamento dizia, antes de tudo, história, porque ela significava a ciência globalizante dos progressos das disciplinas das ciências humanas. Lise Sedrez: Um dos elementos que achei mais deliciosos nesse posfácio do livro de Febvre e Crouzet foi o tipo de janela que abre para esta geração fantástica, a geração de historiadores da Grande Guerra. Contamos com vários livros escritos sobre essa geração, alguns deles bastante impiedosos (como Le passé d’une illusion4, de François Furet), que nos trazem seus medos, fragilidades, dúvidas, amores, amizades. Nesse sentido, algo que surge muito fortemente nessas publicações é a forma como essa era uma comunidade real. E isso foi uma das coisas que mais apreciei no posfácio. E acho que um dos momentos mais emocionantes, aqui, é a carta de Lucien Febvre para Henri Hauser. Está na página 302: “Sem dúvida você sabe que, além de Demangeon e Sée, os Annales perderam o pobre Laurent. [Jacques] Soustelle ficou no México, para desespero de [Paul] Rivet. [Georges] Fried(mann) está em Toulouse, eu o vi algumas vezes aqui. [Henri] Brunschwig foi feito prisioneiro. [Fernand] Braudel, capturado com as armas em punho no dia 29, no Col du Bonhomme, é prisioneiro também... [Jean] Gagé permanece no Rio. [Paul] Rivet está na Colômbia. [Maurice] Halbwachs está aqui, assim como [Georges] Lefebvre, [André E.] Sayous me informa da morte de [Werner] Sombart”. Denis Crouzet: Sim, é realmente interessante ver que esses intelectuais formam um pequeno mundo. Tenho outras cartas da época que mostram que eles tentavam incessantemente saber o destino de uns e outros. Eles obtêm a informação, por exemplo, de que Maurice Halbwachs será executado pelos alemães. Todos esses homens, historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, vivem, então, uma espécie de drama. Eles precisam saber o que se passa com cada um deles, nesse mundo completamente perturbado. Tentam se informar com precisão, dão mostras de grande humanidade e de muito mais solidariedade do que a que existe no nosso mundo universitário atual (embora fossem também pouquíssimos). Tenho a carta que Henri Hauser recebeu de Febvre e através da qual ele fica sabendo da prisão de Braudel, capturado “com armas em punho no Col du Bonhomme”... Andrea Daher: E Hauser, onde ele estava nesse momento? Denis Crouzet: Em 1941, ele está refugiado em Rennes e usa a estrela amarela. Em seguida, se esconde em Villeneuve-sur-Lot. E minha mãe, que estava em Montpellier, ia vê-lo regularmente, porque ele estava ficando cego. Todos esses historiadores sentem necessidade de escrever uns aos outros, usando codinomes, para tentar dar notícias e manter a esperança. E às vezes, com essas notícias, descobrem que um ou outro está morto. Andrea Daher: Seria necessário, talvez, falar um pouco das razões do fracasso desse livro, nos quadros da Unesco, no pós-guerra. Acho que esse é um ponto muito importante, não somente sua exclusão, mas também sua substituição pelo livro de Claude Lévi-Strauss, Raça e história5. A proposta de Febvre e Crouzet é compatível com a concepção de “civilização” que encontramos no projeto primeiro dos Annales. Mas a escolha da forma retórica desse documento é impressionante, sobretudo a utilização do pronome “nós” — estrategicamente escolhido para compor o título da publicação do manuscrito 4 FURET, François. Le passé d’une illusion: essai sur l’idée communiste au XXe siècle. Paris: Robert Laffont; CalmannLévy, 1995. 5 LÉVI-STRAUSS, Claude. Race et histoire. Paris: Unesco; Denoël, 1952. Edição em português: Raça e história. Lisboa: Editorial Presença; São Paulo: Martins Fontes, 1975. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 172 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet em 2012. Por outro lado, essa não é, de modo algum, a escolha formal de Lévi-Strauss, o que corrobora o caráter muito científico de suas proposições. Esse aspecto retoma um pouco a questão colocada por Lise Sedrez sobre essa comunidade de historiadores que permanece unida durante a guerra e que forma um primeiro “nós”. Ao mesmo tempo, esse “nós” representa também, para Febvre e Crouzet, toda a humanidade. Não nos esqueçamos de que seu livro se destina a um aluno francês — o que pode nos levar a pensar no leitor implícito dos catecismos e dos diálogos morais, desde a era moderna. Trata-se, em suma, de um projeto científico, mas visivelmente humanista e universalista. Denis Crouzet: Acredito que aquilo que Febvre queria — e ele converteu meu pai nesse sentido — era oferecer realmente uma ferramenta para que as novas gerações pudessem se pensar de modo diferente; para que pudessem abandonar os estereótipos através dos quais, até então, a história, nos manuais escolares, lhes apresentava uma identidade do passado, exaltando seu pertencimento a uma comunidade nacional definida por esse passado. Ou seja, uma suposta necessidade encarnada em sua “raça”, seus personagens e seus acontecimentos, aparentemente providenciais. Portanto, trata-se de um livro em completa oposição em relação àquele que Braudel escreveu posteriormente sobre a identidade da França. Não entendo como o livro de Braudel chegou a ter tanto sucesso, e como pode ser citado, como numa ladainha, por políticos tanto de direita quanto de esquerda. É um livro franco-francês, que exalta uma espécie de irredentismo, enquanto o projeto de Febvre e Crouzet é fazer da história da França uma espécie de vanguarda epistemológica dessa civilização que seria inteiramente mestiça, que seria promissora na medida em que reconhecesse que só pode ser mestiça. Porque a França é, de algum modo, simbólica, por suas misturas étnicas, culturais, artísticas etc.; porque uma nação não é nunca “pura”, ela é um compósito; ela é apenas um possível, incessantemente remodelado, e não uma necessidade ou um destino. Andrea Daher: Sim, há essa dimensão ética, mas o que é impressionante, sobretudo, é o caráter pedagógico do projeto. No final das contas, o texto de Lévi-Strauss, Raça e história, não escapa desse mesmo dever ético, mas não é de modo algum pedagógico. Denis Crouzet: Quando Febvre redige o prefácio, em 1936, de um dos volumes da Encyclopédie, ele diz claramente que uma renovação no âmbito pedagógico só será possível se abandonarmos uma pedagogia que é, digamos, imperiosa, dirigista, passiva, que impõe aos alunos, de modo totalitário, dados adquiridos. Ele queria dizer que não podemos abandoná-la a não ser por meio de outra pedagogia, que terá as mesmas características, mas que se fundamenta nas conquistas das novas ciências — como a que ele evoca um pouco antes de escrever esse livro, num artigo publicado nos Annales, em 1949, e no qual se detém nas consequências da transfusão sanguínea. Trata-se de um texto sobre os efeitos completamente revolucionários, no âmbito da negação da ideia de raça, que decorrem da transfusão sanguínea: qualquer um pode receber outro sangue, diferente do seu, e ser salvo por ele; somos todos, portanto, potencialmente seres impuros. Contrariamente à ideia de raça, que se baseia na ideia de um sangue transmitido e protegido por gerações, ele diz que a impureza é um elemento de força e não de fraqueza. E é necessário ensiná-lo de maneira dinâmica e quase autoritária. Nous sommes des sangs-mêlés é um livro autoritário no plano pedagógico. É preciso considerar quem era Febvre, um homem com quem talvez não gostássemos de discutir. Ele era de uma violência extraordinária nas resenhas que escrevia nos Annales. Meu pai contava que, em 1941, quando entrou na École Normale Supérieure, leu, durante o verão, todos os números dos Annales publicados até então e que ficou fascinado com a virulência do tom. Febvre queria sumir com todos os livros de história em que estivesse escrito que a França outrora se chamava Gália e seus habitantes, gauleses. O mito do gaulês era, para ele, um dos mitos a serem completamente destruídos. Porque com ele começa, de algum modo, o mal, uma vez que o Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 173 Uma gramática dos signos da história Denis Crouzet gaulês se opõe aos germânicos, e esse esquema das origens da história francesa é um fator de destruição da fraternidade. E Febvre e Crouzet dizem claramente: os gauleses não são mais puramente gauleses do que os germânicos não são mais puramente germânicos. Tudo se encontra já combinado e misturado nessas unidades humanas. Andrea Daher: Como já dissemos, há um ponto comum entre Nostradamus e o projeto de Febvre e Crouzet: o século XVI e o século XX são períodos de uma extrema violência. Mas, nos dois casos, subsiste o “sonho” — termo que aparece, aliás, nos dois corpi de textos que você estudou. Separados, entretanto, por quatro séculos, trata-se de duas ordens diferentes de sonho diante da violência, do inominável. O sonho que você vislumbrou em Nostradamus é mais um sonho de paz interior, muito inspirado não somente em Erasmo, mas também em Marcílio Ficino, em Agrippa d’Aubigné, em Margarida de Navarra. E da mesma maneira que o burlesco ou o riso para Rabelais serve para conferir substância a esse sonho, Nostradamus se coloca como médico — aliás, como foi dito, mais um médico da alma que um médico dos corpos, como era Ambroise Paré. Para Lucien Febvre, como você também disse muito bem, se trata do sonho de uma paz fraternal. Denis Crouzet: Para compreender o projeto de Febvre, é necessário partir do princípio de que ele é completamente absorvido pelo século que observa e analisa. Portanto, ele interioriza os sonhos do século XVI, estudados através de Rabelais, de Margarida de Navarra e de outros. Me parece que, ao escrever esse livro — que minha esposa e eu intitulamos Nous sommes des sangs-mêlés —, ele se reencontra: transfere seu século XVI, o dos vencidos da história, evangélicos e erasmianos, para o século XX do segundo pós-guerra e persegue o mesmo sonho, transformando, porém, a história numa ferramenta de vitória contra o mal que compromete o futuro dos homens. Andrea Daher: Isso me faz pensar em Claude Lévi-Strauss, que diz ser necessário “expiar o Renascimento”, como uma fórmula que expressa uma reação à violência — tanto a do passado como a de seu próprio tempo. Essa foi a posição de vários homens, de vários intelectuais do século XX. Denis Crouzet: Sim, expiar o que o século XVI infligiu aos homens que tinham esperanças fraternais. Lucien Febvre, por sua vez, esperava que depois da Segunda Guerra, que destruiu tudo entre 1939 e 1945, se poderia talvez substituir um futuro por outro, um futuro de fraternidade. Nesse sentido, não há descontinuidade no trabalho de Febvre. E se ele tivesse estudado Nostradamus talvez o tivesse entendido também como um desses homens que valorizavam o amor na paz interior das almas. Na época de Nostradamus, as fogueiras ardiam. A paz interior era necessária porque, naquele momento, não se podia fazer diferente. No século XX, sob a pena de Febvre e de Crouzet, não se trata mais de paz interior, individual: a paz é necessária porque ela é a própria essência do passado e do presente de todos os homens e projeto de futuro de toda a humanidade. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 162-174. 174 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador* Paul Veyne Collège de France A realidade, segundo dizem, é mais forte do que todas as descrições que dela podemos fazer. E é preciso admitir que a atrocidade, quando vivida, ultrapassa todas as ideias que dela podemos ter. Entretanto, quando se trata de valores e de crenças, acontece o contrário: a realidade é muito inferior às representações que fornece de si mesma e aos ideais que professa. Chama-se mediocridade cotidiana essa perda de energia. Madame Bovary costumava crer que em Nápoles a felicidade era tão fortemente enraizada quanto os laranjais, e que tinha a densidade de uma pedra. A sabedoria das nações, por sua vez, diz que não é nada disso. “O paraíso é desejado, porém o mais tarde possível”, afirma um provérbio cristão. Essa cotidianidade impõe um problema, ou toda uma série de problemas (a obra de Georg Simmel poderia ser considerada desse ângulo), a não ser que ela seja feita de todos os nossos erros, espontâneos ou científicos, sobre o homem e a sociedade. Não sei onde li (ou talvez tenha sonhado) a história de um jovem etnógrafo que partiu para estudar uma tribo que, segundo se dizia, acreditava que o mundo sucumbiria se os sacerdotes deixassem que o fogo sagrado se extinguisse. O etnógrafo supunha que esses sacerdotes se sentissem muito ansiosos, como se tivessem nas mãos o detonador de uma bomba atômica. Autorizado a dar uma olhadela no templo do fogo, observou alguns eclesiásticos tranquilos que cumpriam uma tarefa de rotina. A realidade é raramente enfática. Diz-se que os ritos e os costumes, por exemplo, traduzem as crenças de uma sociedade; as imagens pintadas ou esculpidas fazem ver aquilo que uma sociedade crê ou servem para fazer crer o que essa sociedade vê; as esculturas das catedrais eram a bíblia dos iletrados. É certo? Constata-se que, na maioria das vezes, as pessoas participam dos ritos sem acreditar em suas significações e, em todo caso, sem se interessar por elas1, porque a liturgia não é um meio de comunicação que veicula informações. Constata-se também que as pessoas não olham para as imagens (quantos parisienses olharam para os baixos-relevos napoleônicos da coluna Vendôme?) e que, se tentaram fazê-lo, não souberam decifrar a sua iconografia, nem mesmo vê-las: localizadas muito alto, no topo dos edifícios, as imagens são quase sempre indecifráveis. Seria preciso, então, esboçar uma sociologia da arte em que a obra de arte, longe de veicular uma iconografia e uma ideologia, fosse um cenário para o qual nem mesmo se olhasse, que mal se visse, e que, contudo, Conduites sans croyances et oeuvres d’art sans spectateurs. Diogène, n. 143, jul./set. 1988, p. 3-22. Esta tradução foi feita pelo Ateliê de traduções do Laboratório de pesquisa em história das práticas letradas (PEHL), coordenado por Andrea Daher, com a participação de Clara Carvalho, Gabriel Vertulli, Gabriela Theophilo, Henrique Gusmão, Karla de Aquino, Isabelle Weber, Iuri Bauler, Monique Ferreira, Raquel Campos e Renata Rufino; a revisão técnica e a edição final do texto são da coordenadora. 1 BATESON, G. Naven. A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View. Stanford: Stanford University Press, 1936 (tradução francesa: La cérémonie du Naven. Paris: Éditions de Minuit, 1971). Capítulo IX: “Às vezes ignora-se quase que por completo a significação ritual das cerimônias, e a ênfase recai exclusivamente sobre sua função como meio de celebrar algo. Dessa forma, no dia em que se celebrava uma cerimônia relativa à fertilidade e à prosperidade, e quando um novo piso havia sido instalado na casa cerimonial, a maioria de meus informantes me disse celebrar essa cerimônia ‘por causa do novo piso’. Raros eram os homens que tinham consciência plena do significado ritual da cerimônia, ou tinham por ele algum interesse; e mesmo estes interessavam-se não tanto pelos efeitos mágicos da cerimônia, mas sim pelas suas origens totêmicas, o que é altamente importante para os clãs cujo orgulho nobiliário repousa largamente sobre o caráter particular de sua genealogia totêmica”. * Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 175 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne fosse muito importante. O estudo de todas as mediocridades seria um vasto programa. Limitemo-nos aqui à mediocridade da arte. Em Roma, não muito longe do antigo Fórum, eleva-se a trinta metros de altura a coluna de Trajano, cujo eixo é envolvido, numa espiral de 23 voltas, por um friso esculpido em que 184 cenas e milhares de figuras contam, como numa “história em quadrinhos”, a conquista de Dácia por Trajano. À exceção das duas primeiras espirais, esses relevos são indiscerníveis para os espectadores. Os arqueólogos os estudam através de binóculos. Além do mais, ninguém teria vontade de pormenorizar essa profusão de elementos repetitivos, nem poderia seguir esse relatório de campanhas militares pontuadas pela conquista de aldeias bárbaras2, cujo nome e posição num mapa eram totalmente desconhecidos. Os historiadores creem conseguir explicar a coluna de Trajano dizendo se tratar de uma obra de “propaganda imperial”, o que mostra o quanto uma racionalidade um tanto limitada, que não sabe nem mesmo distinguir expressão e informação, tem prestígio, ainda hoje, ao dizer algo à “sociedade” ou ao enunciar o que esse algo supostamente “traz à sociedade”. Pode-se, contudo, duvidar que os romanos do tempo de Trajano tenham olhado muito mais para esses relevos, materialmente não visíveis, do que os romanos de hoje, e duvidar também que tenham se lançado num espetáculo, em que acabam por desrespeitar suas próprias consciências, dando 23 voltas em torno da coluna, com o nariz para cima. A coluna não informa os humanos, ela os faz apenas ver que proclama a grandeza de Trajano, diante do tempo e do céu. Da mesma forma, no topo do rochedo de Bisutin, Dario, o Grande, mandou gravar uma grande inscrição trilíngue à glória de seu reinado. Essa inscrição não foi feita para ser lida: foi colocada no topo de um penhasco e somente as águias ou os alpinistas pendurados por cordas teriam podido lê-la. A coluna exprime a glória de Trajano, da mesma forma que o céu (que é inútil detalhar estrela por estrela) exprime a glória de Iahweh. Em ambos os casos, é preciso haver estrelas e cenas esculpidas em demasia: a expressão de uma superioridade só é indubitável se for transbordante. Para explicar a coluna, a história da arte não deveria se contentar em estudar o detalhe da composição das diferentes cenas, sua iconografia, o relato contínuo, a perspectiva em voo de pássaro, as relações com o realismo idealizado dos frisos helenísticos etc. Deveria constatar, sobretudo, que a coluna é, essencialmente, um duplo recorde quantitativo, pelo número de metros quadrados de baixos-relevos e pela altura da construção. A coluna é um tipo de “arquitetura de obelisco”, tão apreciada em Roma quanto em Londres ou em Paris, no século XIX. Ela era tão alta quanto os edifícios mais elevados de Roma. O Coliseu, é bem verdade, tem 48 metros, ou seja, dez a mais. Mas, entre os obeliscos, ele é como o cipreste em relação às outras árvores que crescem em largura: o traço retilíneo do cipreste, fino como uma vela, dá mais impressão de verticalidade e de altitude que as outras árvores. Quanto ao friso esculpido, seu papel é meramente decorativo, embora seja figurado e narrativo. O melhor uso que se pode fazer de construções desse gênero não é a descrição em detalhe de sua decoração, mas é subir nelas. A iconologia, segundo Panofsky, tem aqui pouca utilidade. Em Paris, a coluna Vendôme e a coluna de Julho fazem parte de um mesmo tipo de arquitetura de vertigem. No século XIX, a visita e a escalada dessas duas construções eram atividades de programas turísticos e de casamentos populares (assim como em L’assommoir, de Zola). “Se estivesses no topo da coluna Vendôme, ousarias lançar-te pelos ares?”, diz um herói de La peau de chagrin. Não sabemos se a escada interior da coluna de Trajano era acessível ao povo romano, mas não importa: a coluna exprime a grandeza vertiginosa do imperador. 2 No plano “geográfico” dos frisos da coluna, ver BOBU-FLORESCU, F. Die Trajansäulle. Bucarest: Akademie-Verlag, 1969. p. 52-56; GAUER, Werner. Untersuchungen zur Trajanssäule. Darstellungsprogramm und künstlerischer Entwurf. Berlin: Mann, 1977. p. 14, que afirma que as imagens dessas aldeias não são representações fiéis ou pitorescas, mas imagens convencionais. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 176 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne “Um preconceito” — escreveu Robert Klein3 — “nos faz crer que a causa de uma obra de arte estivesse naquilo que ela tinha a dizer”; daí o sucesso da iconologia. O momento da recepção da obra pelos espectadores foi apenas recentemente levado em consideração. Pouquíssimos arqueólogos pensaram em se interrogar sobre o curioso problema da não visibilidade dos baixos-relevos da coluna de Trajano, e aqueles que o fizeram4 manifestaram algum embaraço. Lehmann-Hartleben constata o fato e o atribui à má coordenação entre o mestre da obra e o chefe da equipe de escultores. Richard Brilliant vê aí um fracasso artístico, mas reconhece, por outro lado, que o importante era que o espectador “grasped all at once wherever the view stood ”. Bianchi Bandinelli vê uma consequência da liberdade do artista, que encontra satisfação ao criar, mesmo se os frutos de seu trabalho não sejam nada visíveis. Werner Gauer, por sua vez, observou que o friso, enrolado em espiral, também tem correspondências verticais com voltas sobrepostas, de modo que a obra deve também ser lida do alto. Um artigo publicado em 1981 na revista Prospettiva acreditou ter resolvido o problema da não visibilidade: os relevos teriam sido destinados a serem vistos do alto do terraço dos edifícios que cercavam a coluna. O autor do artigo acrescenta que a explicação de Bianchi Bandinelli manifesta um idealismo burguês... A ideia de uma visão a meia altura nem sequer merece discussão (permanecendo no solo ou se colocando mais acima, apenas uma ou duas espirais são nitidamente legíveis, e, além disso, seria preciso também girar em torno da coluna): mas tudo isso é a demonstração do embaraço em que são postos os historiadores da Antiguidade pela não visibilidade. Ou talvez eles nem sonhem com a não visibilidade, ou quem sabe vejam nela um acidente, ou ainda uma aparente estranheza que deveria ser submetida à regra. Ora, existe em Paris uma obra, a coluna Vendôme, imitação napoleônica muito fiel à coluna de Trajano5, que apresenta a mesma não visibilidade. Simplesmente, como se trata de uma obra moderna, os historiadores olham-na com um olho menos erudito e menos embaraçado. Admitem a não visibilidade tão pacificamente que, logo após sua construção, o escultor Ambroise Tardieu publicou num in-fólio a gravura dos relevos (A Coluna do Grande Exército, gravada por Tardieu) e explicou em sua “Advertência” que, uma vez que os relevos não são visíveis, pensou, com isso, prestar uma contribuição. As pessoas que olham as 23 espirais da coluna Vendôme não distinguem grande coisa (mas sentem que se elas estivessem mais bem posicionadas, distinguiriam, o que é algo importante, como veremos). Reconhecem confusamente cenas militares, os chapéus dos marechais e, aqui e ali, o legendário chapeuzinho do ditador da Córsega. Podem também ler a coluna verticalmente: em qualquer ponto em que nos situemos, se olharmos de baixo para cima, poderemos sempre avistar, numa determinada altura, o célebre chapeuzinho, visível de todos os lados. Portanto, basta, para trazer à tona uma evidência, que estejamos diante de uma obra que não pertença a uma civilização passada ou estrangeira. É uma aplicação inesperada da parábola evangélica da palha e da viga. Cada civilização se considera natural, e nenhuma se surpreende consigo mesma. Os problemas, ou sua ocultação, começam com o outro. Ou melhor, uma vez que ultrapassamos uma fronteira espacial ou temporal, mudamos de critério. Entre nós, aplicamos uma grade social, por exemplo, e, quando estamos no estrangeiro, uma grade nacional: o que um francês perceberá na França como KLEIN, R. La forme et l’ intelligible. Paris: Gallimard, 1970. p. 234 (tradução brasileira: A forma e o inteligível. São Paulo: Edusp, 1998). 4 Citemos LEHMANN-HARTLEBEN. Die Trajanssaule: ein romisches Kunstwerk zu Beginn der Spatantike. Berlim/ Leipzig: W. de Gruyter & Co., 1926. v. I, p. 1; BRILLIANT, R. Roman art from the Republic to Constantine. Londres: Phaidon 1974. p. 192; BANDINELLI, B. Dall’ellenismo al medioevo. Roma: Editori Riuniti, 1978. p. 123; La Colonna Traiana, o della libertà dell’artista. In: GAUER, Werner. Untersuchungen zur Trajanssäule, op. cit. p. 45; Prospettiva, n. 26, p. 2, jul. 1981 (com detalhes interessantes na nota 11 sobre a policromia desses relevos, o que completa as afirmações de BECATTI, G. La colona Traiana, espressione somma del rilievo storico romano. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 12, n. 1, p. 550, 1972). 5 Salvatore Settis estudou brilhantemente a imitação dos relevos trajanos pelos escultores de Napoleão. 3 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 177 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne um defeito pequeno-burguês lhe soará, na América, como um defeito americano, imputável a toda a América enquanto tal. Daí decorre também a ilusão dos “bons velhos tempos” e da laudatio temporis acti: lemos o presente através do fait divers e o passado através da norma. Se alguns relevos modernos não são visíveis, é porque é normal que possa ser assim: não somos problema para nós mesmos. Ao menos nesse sentido, temos a vantagem de não levantar o problema falsamente, como fizemos no caso da coluna de Trajano. A má visibilidade das obras de arte é um fato normal, tamanha sua frequência. Para sabê-lo, basta vagar pela basílica de São Pedro, em Roma, e elevar o olhar para as abóbadas, a cúpula ou o topo do baldaquino de Bernini. Efeitos decorativos e racionalidade museográfica são duas coisas diferentes. Em Santa Maria Maior, os mosaicos da nave formam pequenos quadros de pouco mais de um metro, dispostos a muitos metros de altura. Neles, não se distingue nada, muitas vezes não se pode sequer contar o número de personagens e, para estudar seu conteúdo, é preciso consultar as reproduções na publicação de Wilpert. Ademais, o espectador médio era incapaz de saber o que representava grande parte das cenas bíblicas: à não visibilidade visual vem se somar a obscuridade da iconografia. Mas, como diz Peter Brown,6 e daí? Numa determinada cena que representa a bênção de Jacó por Isaac, o espectador via, principalmente, as colinas verdes e os ciprestes, uma imagem paradisíaca, menos mística que idílica: a cristandade antiga representava as alegrias do paraíso tão sensivelmente quanto, mais ou menos no mesmo período, o mundo muçulmano. Podemos ver os detalhes com dificuldade, não chegar a compreendê-los e mal olhá-los. Basta que o espectador, a partir do chão onde se encontra, veja o suficiente para ter certeza de que eles, mesmo que não estejam ao seu alcance, poderiam, entretanto, ser vistos detalhadamente, caso ele estivesse mais bem posicionado. Ou seja, basta ter certeza de que os detalhes não foram negligenciados, que o artista não poupou esforço, nem o comanditário poupou dinheiro. A racionalidade da expressão (“Que grandeza a minha, ó céus!”) não é a da informação ou da propaganda (“Saibam que sou grande”). Uma expressão calculada em excesso, que visa a maior exatidão possível, perde seu efeito: a verdadeira grandeza não deve poupar, mas resultar em superabundância. Deve-se, portanto, distinguir uma arte para a qual se olha, segundo Gombrich7, de uma arte em que não se presta atenção, que se chama “decorativa”. Não se podia nunca esperar que o friso do Pártenon fosse decifrado: ele deveria receber apenas olhares de passagem, de soslaio. Como afirma Leroi-Gourhan:8 “O critério da decoração está mais na intenção que lhe é dada do que nos próprios elementos: num santuário, os grandes afrescos edificantes são elementos de decoração, simples guirlandas de folhagens”. Certamente. Mas será esta, de fato, uma arte que se olha? Não seria melhor falar em espectadores que olham a arte e não se contentam com uma visão lateral e global? Existem, de fato, indivíduos que chamamos connaisseurs, amadores, e que olham. Eles existem até mesmo entre os “primitivos”, que, segundo o testemunho de alguns etnógrafos, são tão capazes quanto nós de julgar se a música tocada naquele ano na festa tribal era mais bela que a do ano anterior. Ao mesmo tempo, esses mesmos “primitivos” julgam que essa bela música é a própria voz de seus ancestrais, e ouvem-na com uma emoção religiosa9. Trata-se, portanto, menos de espécies de indivíduos diferentes do que de atitudes diferentes diante das obras. É enganoso afirmar, assim, que antigamente as estátuas gregas eram ídolos e que são obras de arte apenas para nós: elas já eram obras de arte para os gregos. Eram também, ao menos, uma 6 BROWN, P. Society and the holy in Late Antiquity. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1982. p. 205 (tradução francesa: La société et le sacré dans l’antiquité tardive. Paris: Seuil, 1985. p. 154). 7 GOMBRICH, E. H. The sense of order. Oxford: Phaidon, 1979. p. 116. 8 LEROI-GOURHAN, A. Le geste et la parole. Paris: Albin Michel, 1965. p. 143. 9 FELD, S. Sound and sentiment. Birds, weeping, poetics, and song in Kaluli expression. Filadélfia: University of Pennsylvania Press, 1982, livro que conheci graças a Jean Molino. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 178 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne terceira coisa: representações e retratos do que acontecia no mundo divino e do aspecto das divindades. Informavam sobre o mundo das alturas, assim como a televisão nos permite ver o mundo político e seus atores. Enfim, sua beleza decorativa exprimia também a potência e a piedade do devoto que as havia construído ou do clérigo do santuário. Pluralidade de atitudes, muitas vezes de um só e mesmo espectador, pluralidade correlativa das funções da arte: cada obra tem a sua, ou as suas. Para estudar a coluna de Trajano como obra de arte, dizer o que a caracteriza e a distingue, é preciso, antes de se perder nos detalhes, se perguntar se o friso era destinado a fornecer uma ilustração informativa (à maneira das pinturas que relatavam um combate de gladiadores que tivesse se tornado famoso10); se era uma obra para o deleite ou uma simples decoração triunfal, uma acumulação de fatos de guerra, seguramente apropriada, embora um tanto automática. Quanto ao estudo detalhado do friso, ele não trará grande coisa para a caracterização da própria coluna. Em contrapartida, será instrutivo para outros capítulos da história da arte romana (tradição iconográfica dos ateliês, história da narração contínua etc.), o que será benéfico para a eventual caracterização de outras obras. Da mesma forma, quando um mosaico antigo representa uma lenda mitológica pouco conhecida e razoavelmente esotérica, a iconografia da lenda oferece informações preciosas sobre a difusão da erudição mitológica, ao menos no interior do mundo dos ateliês ou de seus cadernos de modelos. Contudo, a caracterização do próprio mosaico propõe problemas bem diferentes: o comprador (diferentemente do artista) tinha preocupações eruditas e sabia o que o mosaico representava? Pode ser que tenha visto nele apenas uma bela imagem, ou menos ainda: uma decoração que trará mais valor para sua estima social porque custa caro. Um comprador florentino exigiu de Ghirlandajo, a quem encomendou um afresco, que “fornecesse informações” precisas sobre a vida de Batista, seu santo padroeiro (tema de um trabalho célebre de Aby Warburg). Resta saber o que fez Ghirlandajo e o que o mais comum dos florentinos via nisso: talvez uma decoração devota que não era para ser detalhada. No século XVII, em contrapartida, um connaisseur que comprasse um Le Nain sem dúvida não o fazia porque a nobreza de toga tinha conservado laços no campo, como supunha um tanto pesadamente Anthony Blunt:11 talvez, antes, ele admirasse a beleza da pintura, da arte pela arte, ou sonhasse devota e poeticamente perante a diversidade das condições que Deus ofereceu aos homens, perante o formidável desvio do destino de diversos filhos do Todo-Poderoso, que aí mostra o seu mistério e a sua glória. Um quadro pode muito bem ter toda uma iconografia, porém uma iconografia não é algo que se compre, ou pelo menos nem sempre. O próprio artista pinta ou esculpe por amor à iconografia, ou, mais frequentemente talvez, não lhe dá grande importância. Em geral, o artista trabalha para um espectador ideal, análogo ao “leitor ideal” de que a semiologia atual merecidamente ergue o fantasma no horizonte de cada obra literária. No tempo de Fídias, as estátuas dos frontões gregos foram finamente bem acabadas, tanto do lado não visível, que ficava apoiado no tímpano, quanto do lado visível. O escultor quis satisfazer o espectador ideal (que vê tudo com os olhos do espírito) e, em primeiro lugar, a si mesmo, que tem o ideal do trabalho bem-feito. Talvez também tenha querido satisfazer os deuses, que amam os trabalhadores escrupulosos. Quando este espectador ideal — que geralmente é o duplo do artista — se encarna, leva o nome de “connaisseur”, o homem que desposa o ponto de vista do criador e que pode compreender suas intenções.12 O que nos leva abusivamente a crer que a iconografia seja o mais importante é o fato de que ela é o elemento mais visível, e com razão: as imagens são uma descrição, e não uma linguagem. Como diz Os testemunhos antigos atestam que essas pinturas de combate eram observadas em detalhe e avidamente. Blunt, A. Art and architecture in France, 1500 a 1700. Melbourne: Penguin Books, 1953. p. 157 (que acrescenta, é verdade: “mas isso é pura especulação”). 12 Gombrich, E. H. Meditations on a hobby horse: and other essays on the theory of art. Londres; Nova York: Phaidon, 2001 (1963). p. 74. 10 11 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 179 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne Jean-Claude Passeron, a imagem não é uma linguagem porque ela não pode dizer “sim”, “não”, “quase”, “talvez”, “amanhã” e porque, se por um lado ela comporta convenções, por outro não é codificada (as únicas imagens verdadeiramente codificadas são os mapas geográficos modernos). Entretanto, se for o caso de mostrar como é feita uma máquina complicada ou o paraíso terrestre, as imagens são insubstituíveis. Seu poder descritivo as torna muito apropriadas para fazer ver, ou então para fornecer informações no sentido preciso do termo (as imagens não têm shifters). Suponhamos que a decoração esculpida ou pintada nas igrejas tenha sempre sido visível, que tenha sido compreensível para a média dos espectadores e que eles tenham se preocupado em olhá-la: mesmo nesse caso, a igreja não foi o “catecismo dos iletrados” que se diz; sua imagética serviu ao prazer, mais que à instrução. Ela desempenhou o papel que desempenha hoje em dia a fotografia de reportagem, que agrada os leitores lhes fazendo ver “como foi” a coroação da rainha, ao lado do artigo do repórter que fornece as informações sobre a coroação. Tal é a origem, ou uma das origens, das artes naturalistas na Grécia ou na Itália gótica. As imagens não podem existir sem descrever, sem dizer “como foi”. Simplesmente não nos interessamos sempre em saber “como foi”. É exatamente por isso, com exceção da fotografia de reportagem, que não examinamos espontaneamente as imagens: mal as olhamos, a não ser que sejamos um connaisseur, um vice-criador. Na maior parte das vezes, prestamos uma atenção distraída, lateral, nas imagens, como define Gianni Vattimo.13 Exceto se a imagem procura um efeito de choque, como fazem os cartazes publicitários. Caso contrário, tudo se limitará ao sentimento da presença de uma imagem (“Olhe, é decorado”, “Olhe, é bonito”, “Olhe, é um quadro e não um pôster, então custa caro”) e à classificação sumária dessa imagem (“É um quadro de igreja”, “É uma mulher nua”, “É arte abstrata para esnobes”14). Atitudes variáveis historicamente (“É tão bem pintado que poderia ser confundido com o modelo”), mas igualmente medíocres. Portanto, não há que se superestimar, à primeira vista, a importância da arte na mentalidade de uma época. A história, ou pelo menos a história geral, deve lembrar que as obras de arte funcionam apenas a dez por cento da sua capacidade... Mais uma vez, remetemo-nos a Peter Brown.15 Então, seria fraca a importância da arte na história? Não tão rápido. São as funções intensas e as atitudes fortes que desempenham um papel muito reduzido. Mesmo se considerarmos a mais fraca das atitudes (atenção global e distraída) e a mais fraca das funções (decoração, quadro da vida), nada pode se igualar à importância que os homens atribuíram à arte ao longo de sua história, nem mesmo a religião. Sabemos que quase todo o excedente das sociedades antigas foi aplicado em edifícios, colunas e estátuas, de tal modo era violenta a necessidade de expressão. Digamos de passagem, a declaração de que existe toda uma escala de graus de intensidade na arte, longe de nos tiranizar, deveria nos deixar à vontade: um conservador de museu talvez não seja obrigado a obedecer aos sociólogos e a se comportar em função do menor desses graus, o da história do gosto e dos modos... A arte que importa, apesar de sua fraca intensidade ou graças a ela, é a que compõe o quadro da vida, o cenário urbano, e ninguém presta atenção no cenário desse teatro da comédia social. A toda e qualquer interpretação sociologizante que faz da arte uma ideologia, é legítimo retorquir: “Quem nunca observou as esculturas da coluna Vendôme? Que habitante de Marselha nunca olhou os relevos da porta de Aix, de David d’Angers?” (relevos esses, aliás, melhores que a maior parte dos famosíssimos “relevos históricos” da Roma antiga). Essa indiferença não contradiz a destinação desses monumentos erguidos perante o tempo, mais do que perante os homens. Os monumentos não são mensagens ao outro, nem mesmo a expressão ideal da bela humanidade e, menos ainda, a face da sociedade. Falam para expressar 13 VATTIMO, G. La fine della modernità (tradução francesa: La fin de la modernité: nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne. Paris: Éditions du Seuil, 1987. p. 89-91). 14 Cf. MOULIN, R. Le marché de la peinture en France. Paris: Éditions de Minuit, 1967. p. 70 e 409 ss. 15 BROWN, P. Society and the holy in Late Antiquity, op. cit. p. 202 (tradução francesa, p. 151). Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 180 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne a potência que os fez emergir, como os autores de panfletos políticos e grafiteiros militantes que escrevem menos para se dirigir aos leitores do que para expressar aquilo que transborda em seus corações e manifestar sua existência. O hall de uma universidade, cujas paredes estão cobertas de grafites políticos que ninguém se preocupa em decifrar, para seus frequentadores tem o mérito de não ser frio como o hall de um banco e de fazê-los viver nesse pequeno mundo, tal como o concebem. Ninguém tampouco observava detalhadamente a coluna de Trajano. Acontece que, simplesmente pelo fato de vê-la, cada um sentia que o espaço estava ocupado por uma alta potência de linguagem transbordante, que não era ouvida, mas que passava, como o vento, bem alto, acima das cabeças, proferindo um discurso de que só se entendia o sentido geral. Pois os discursos confusos ou as frases pomposas são direito e, ao mesmo tempo, signo dos deuses, dos oráculos e dos mestres. O que o monumento comporta, em suma, de ideologia, é o próprio direito que se arroga de existir, do mesmo modo que, num país submetido a um regime autoritário, os alto-falantes que difundem nas ruas os discursos oficiais importam mais por sua onipresença do que por aquilo que repetem. A coluna de Trajano é, de certa maneira, propaganda, porém, justamente, não por sua imagética, e sim por sua presença e pela potência que sua redundância exprime. O mesmo poderia ser dito das produções da natureza, da physis. A arte prova a existência de uma força social, comparável à força que levanta montanhas e que, com a minúcia do cinzel, nelas esculpe pequenas flores, que não formam um alfabeto a ser soletrado. Nesse sentido, a expressão é comunicação não intencional: ela é indício de sua autoria, e não poderia deixar de sê-lo, mesmo que se recusasse. Uma vez, um arquiteto, discípulo de Mies van der Rohe, foi incumbido de construir um banco. Seus gostos estéticos e suas convicções políticas impediam-no, evidentemente, de tratar um banco como um templo do capitalismo e nele projetar colunas, estátuas e frontões. Ele ergueu um arranha-céu nu, austero, sem o menor traço de ideologia. Infelizmente, esse edifício provou, então, até que ponto o capitalismo ousava ser transparente, seguro de si e dominador, desdenhoso em relação à necessidade de se justificar e de se embelezar. Com seu gosto pela nudez funcional, o arquiteto tinha tornado aquele grande banco autoevidente, self-evident, e seu prédio impressionava os que passavam diante dele. A arte faz parte das condutas que não têm objetivo, télos,16 condutas que não se compreendem por sua finalidade e que não se medem por seu resultado. Não é um meio de comunicação, porque não é, de modo algum, um meio. Ela se explica por sua origem, se exprime por se exprimir, como o fogo que queima por queimar e que cessa, não quando atinge um resultado, mas quando esgota sua energia. A expressão por si só não pode tampouco medir os seus efeitos, pode apenas esgotar-se. Daí a importância quantitativa da arte na história, repleta de expressões, ao mesmo tempo desinteressantes e eficazes, pirâmides, capitais, cerimoniais e panfletos. E todos são sensíveis à força que nelas se expressa, ou até mesmo ao sentido que elas implicam. Em resumo, onde seria tentador buscar uma essência da arte ou uma atitude fundamental (“uma estátua de uma deusa era um ídolo, agora é uma obra de arte”) percebemos uma multiplicidade de funções e uma distribuição social das atitudes correspondentes. Uma confusão, uma bruma de cotidianidade, toma o lugar das grandes superfícies de cor intensa. Falta pensar a atitude do personagem que é o mais intenso de todos: o próprio artista, ao qual foram encomendados os baixos-relevos para a coluna de Trajano ou as estátuas de bronze que foram colocadas acima da escadaria lateral do Grand Palais em Paris, a 25 metros do chão. O artista hesita entre o ideal de seu ofício — como meio de expressão, um meio de se livrar do brilho interior que o consome, um meio de dizer o que ele é diante do céu — e o gosto de se comunicar com o outro e de convencê-lo, o gosto do testemunho e da mensagem, como se dizia em meados do século XX, com uma ingenuidade devota. Ele hesita entre o gosto da solidão e da Cf. HADOT, P. Comment la multiplicité des idées s’est établie et sur le bien. Introduction à Plotin, Traité 38. Paris: Éditions du Cerf, 1988. p. 69. 16 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 181 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne vocação, de um lado, e o do sucesso, do outro. Se o primeiro triunfar (como é de se esperar) — como o gosto pelo “espectador ideal” que plana no ar, a 25 metros do chão, que triunfa sobre o gosto dos espectadores reais —, então o artista deverá modelar suas estátuas tão cuidadosamente quanto se devessem ser vistas bem de perto, com uma lupa; chegará até mesmo a cinzelar suas pupilas, como se poderá verificar ao se sobrevoar o Grand Palais de helicóptero, um século depois da fundição dessas estátuas. *** Pluralidade de funções de uma mesma obra, multiplicidade de atitudes segundo os indivíduos: isso é verdade para obras de arte, mas não menos para costumes, rituais, mitos, cerimoniais, de tal modo que a questão de saber o sentido de um mito ou de uma cerimônia revela-se muito sumária. Na primeira nota deste artigo, foi citado um texto de Bateson em que se pode ler o seguinte: na Nova Guiné ou na Papua, em uma aldeia às margens do rio Sepik, muito conhecido pelos colecionadores de arte oceânica, uma cerimônia acontece. Nossos historiadores das religiões, que se preocupariam com a significação dessa liturgia, veriam nela uma cerimônia destinada a promover a fertilidade do solo. Numa história das religiões oceânicas, a cerimônia seria descrita, portanto, num capítulo relativo aos rituais de fertilidade. Seus participantes, que são, não obstante, os principais interessados, não veem nada disso, mas somente uma solenidade que celebra a ocasião pela qual é executada, ou seja, a da inauguração de um edifício público. Enfim, um grupo de virtuoses ou de esnobes procura se interessar, não por essa ocasião banal e nem mesmo pelo texto esotérico da cerimônia, mas por um terceiro elemento: acontece que, com a finalidade de melhor promover a fecundidade, o ritual comemora, ocasionalmente, determinados ancestrais míticos dos clãs. Esses esnobes, que descendem desses clãs, ignoram a fertilidade e se mostram alheios à inauguração do edifício para se dedicarem à comemoração dos velhos nomes nobres. Qual é, portanto, a “verdadeira” função da cerimônia? Seria possível ainda ousar fazer dela uma espécie bem catalogada, um “ritual de fertilidade”, como nos tempos de James Frazer? Na França, A marselhesa, hino guerreiro, serve para enobrecer a inauguração de creches. À sua maneira, os papuas não fazem nada de diferente. Sua estranheza se esmigalha, portanto, e se torna medíocre. Podemos reafirmar, sobre os ritos e os cerimoniais, o que dizíamos sobre as obras de arte: sua multiplicidade de significações e a fraca intensidade da significação, mais geralmente aceita, fazem com que os cerimoniais sejam condutas que funcionam apenas a dez por cento de sua energia; e a significação geralmente aceita não é aquela que seu conteúdo implica ou a que seu criador desejava: não é a letra de A marselhesa o que importa, quando, ao som da música, se inaugura a creche mencionada. Entre os papuas, há teólogos, mitógrafos que elaboraram esses rituais de fecundidade que servem para inaugurar uma construção pública. Em sua maior parte, os cerimoniais são condutas que não têm por função afirmar a crença que veiculam. Neste momento, os católicos franceses consideram, de modo geral, que a reforma litúrgica de sua Igreja foi mal concebida. Se isso for verdade, o erro consistiu, talvez, em ter tomado um cerimonial por uma proclamação de fé, por conta de um excesso de intelectualismo. A analogia entre obras de arte e cerimoniais tem fundamento: as cerimônias são arte, como um quadro ou um poema; os desfiles militares também, assim como a complicação gratuita de regras de etiqueta à mesa, no Ocidente. E dir-se-ia o mesmo dos mitos, essa literatura oral de divertimento. Há sociedades, muitas vezes ditas “primitivas”, em que a criação ritual tem uma importância tão grande quanto, em outras, a criação musical ou plástica; a cerimônia é a arte principal dessas sociedades. A liturgia é toda uma arte: uma arte não é um meio de comunicação, de propaganda ou de instrução, mas uma celebração. A missa dita em latim não é uma coisa mais absurda do que a não visibilidade dos relevos da coluna de Trajano. A pluralidade das funções de um mesmo costume conduz a um erro frequente: julgamos nossos próprios costumes a partir de uma de suas funções e os costumes estrangeiros a partir de outra. O cos- Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 182 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne tume estrangeiro reveste-se, assim, de uma falsa originalidade. Afirma-se que nossos Jogos Olímpicos são, antes de tudo, um espetáculo, ao passo que o concurso olímpico da Antiguidade teria sido uma cerimônia religiosa, ou que a luta japonesa (sumô) era outrora um verdadeiro rito. Nos Holzwege, Heidegger sustenta que “ninguém ia a Olímpia dizendo para si mesmo que era algo a ser visto uma vez na vida”. Segundo ele, os gregos aderiam sem reserva à sua vida coletiva e religiosa — o que ele considera muito bom. Mas, felizmente, ele se engana: os gregos iam a Olímpia exatamente como se vai a um espetáculo, apaixonavam-se pela competição e pelos vencedores e não atribuíam mais importância ao aspecto religioso do concurso do que nós mesmos atribuímos à cerimônia da tocha olímpica que abre nossos jogos. Do mesmo modo, Martin Nilsson, que muito conhecia sobre o assunto, praticamente se dispensou de falar de Olímpia em sua história da religião grega. Não devemos ceder, aqui, à lenda das origens mais puras, nem pretender que uma significação ritual original foi apagada ao longo dos anos: ela se apagou desde o início, desde Homero, que descreve os jogos fúnebres em honra a Pátroclo como um espetáculo menos fúnebre que esportivo. A diferença entre a Antiguidade e nós — pois essa diferença existe, entretanto — não se situa aí. Primeiro, nas sociedades antigas, um costume que não servisse para nada e que fosse mais que um divertimento era, por isso mesmo, dedicado aos deuses, para que tivesse uma finalidade em si mesmo e para tirar do prazer a sua futilidade agressiva. Quanto a nós, preferimos legitimar essa futilidade fazendo com que os prazeres estejam sob a alçada de um ministério dos lazeres ou do tempo livre. Segundo, a religião era também, na Antiguidade, um meio de estabelecer as obrigações. Celebrava-se o concurso olímpico uma vez a cada quatro anos numa determinada data porque era ritual, costumeira, sagrada, ao passo que nós o celebramos numa data fixa porque é necessário estar de acordo para se decidir a data e, uma vez fixada, cumpri-la. Da mesma forma, nas nossas estradas, os carros trafegam de um lado — direito ou esquerdo, conforme determina o código nacional —, pois é preciso escolher um mesmo lado, enquanto na Antiguidade se teria trafegado na faixa da direita porque a da esquerda seria considerada nefasta e de mau agouro. Um rito (ou cerimonial) é uma obra, instantânea ou elaborada ao longo de séculos, individual ou coletiva, que não traduz o que pensava uma sociedade: ela não é sua fisionomia, porém exprime o que seu criador sabia e pensava. Logo, evitemos inferir, por exemplo, a partir do cerimonial de coroação dos reis, o que era a monarquia e o que se pensava dela, e com isso evitaremos contribuir com a análise ideológica dos símbolos, um tanto automática. Esse cerimonial não nos faz ver a própria face da monarquia: é somente um retrato seu, feito por um pintor da corte. Os súditos do rei, muito provavelmente, pensavam outra coisa do regime monárquico. E, mais provavelmente ainda, pensavam muito menos que isso: todo retratista embeleza, interpreta e torna precisos os traços do modelo. Sendo a função de um rito celebrar, solenizar, e não simbolizar e informar, é quase impossível inferir, a partir de um costume ritual, a crença a que corresponde. Os ritos funerários da Antiguidade romana são cada vez mais conhecidos, graças às escavações, sem que nossos conhecimentos sobre as crenças funerárias tenham aumentado. O que pensar do fato de que se depositava, muitas vezes, um pouco de comida junto ao morto? Que os contemporâneos de Cícero e de Marco Aurélio acreditavam que a tumba era uma casa onde o defunto continuava a viver e a se alimentar? Para termos clareza sobre isso, passemos dos antigos romanos aos chineses de hoje ou de ontem. Há um século e meio, o padre Huc escrevia:17 “Os chineses têm o hábito de oferecer pratos aos mortos e, algumas vezes, refeições esplêndidas, que lhes eram servidas diante do caixão, entre a família, ou diante do túmulo, depois do sepultamento. O que pensavam os chineses sobre essa prática? Muitas pessoas acreditaram e escreveram que, em sua opinião, as almas dos defuntos gostavam de vir satisfazer17 HUC, R. P. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine. Paris: Édition d’Ardenne de Tizac, 1925. v. IV, p. 135. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 183 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne -se com as partes mais sutis e delicadas, digamos, dos pratos que lhes eram oferecidos. Parece-nos que os chineses não são tão desprovidos de inteligência a ponto de levarem adiante uma tolice dessas. Um dia, perguntamos a um mandarim amigo nosso, que acabara de oferecer uma suntuosa refeição diante do caixão de um de seus confrades defuntos, se ele compartilhava da opinião de que os mortos tinham necessidade de alimento como tal. ‘Como podeis supor que eu tenha um pensamento como esse?’, respondeu-me espantado. ‘Quem seria tão insensato a ponto de acreditar que os mortos precisam comer? Minha inteligência seria assim tão limitada a ponto de não ver que isso seria uma loucura? Pretendemos honrar a memória de nossos parentes e de nossos amigos, dando-lhes o testemunho de que estão sempre vivos na nossa lembrança e de que gostamos ainda de servi-los, como se eles existissem’”. O mandarim, é bem verdade, acrescentou a comprovação de que o problema da crença não é simples: “Entre o povo contam-se muitas fábulas, mas quem não sabe que as pessoas grosseiras e ignorantes são sempre crédulas?” Talvez. Porém, por mais grosseiras que possam ser, elas encarnam um problema: que grau de realidade tinha a crença das pessoas grosseiras na sobrevivência dos mortos e em sua necessidade de alimentação? Além da pluralidade de atitudes, além da multiplicidade de funções, um terceiro aspecto do esmigalhamento da cotidianidade aparece: a diversidade dos modos de crença (a crença na imortalidade da alma, por mais firme que seja, não mudou em nada, por exemplo, a ideia que os homens fazem da morte). Radcliffe-Brown relata:18 “Um morador de Queensland encontrou um chinês que segurava uma tigela de arroz cozido sobre a tumba de seu irmão. O australiano, brincando, lhe perguntou se ele pensava que seu irmão vinha comê-la. O chinês respondeu: ‘Não. Oferecemos arroz aos mortos para expressar nossa amizade e nossa afeição. Mas, tendo em vista a sua pergunta, suponho que, na Austrália, vocês coloquem flores sobre o túmulo de um morto porque creem que ele gostará de olhá-las e de sentir o seu perfume’”. Talvez esse chinês tenha um único defeito: ser filho de seu século e de seu meio e ser também tão racionalista quanto o australiano que o interrogou. Nesse século, a opinião esclarecida na China era a mesma que na Europa. Depois da China vista pelos ocidentais, eis o Ocidente visto pela China: em 1898, quando da tentativa de reforma dos Cem Dias contra a imperatriz Tseu Hi (Cixi), um alto mandarim modernista publicou um escrito reformador em que se lia o seguinte: “Embora os Europeus não façam oferendas ou sacrifícios sobre os túmulos, eles têm, entretanto, a prática de visitá-los; o ato de colocar flores sobre os túmulos é considerado pelos Europeus uma marca de respeito para com os mortos que ali estão enterrados. Dessa forma, portanto, os Europeus realmente respeitam a relação que deve existir, piedosamente, entre o pai e o filho”19. Tal era a opinião dos espíritos avançados. Por que eles se recusam a acreditar que os defuntos continuam a viver em seus túmulos? Porque essa ideia do além lhes parece contestada pela evidência do cadáver. Isso é esquecer que existem várias maneiras de crer, várias modalidades de crença e que, em certo estado de mentalidade, nenhuma censura — nem social, nem interna — impede de acreditar sinceramente em concepções consolatórias: não se crê da mesma maneira no paraíso e nos cadáveres, mesmo que a crença em ambos tenha a mesma intensidade. Uma mesma conduta (colocar sobre o túmulo um pouco de comida ou objetos domésticos à disposição do defunto) será, segundo a sociedade ou o grupo social considerado, um cerimonial de hoRADCLIFF-BROWN, A. R. Structure et fonction dans la société primitive. Paris: Éditions de Minuit, 1972. p. 232. Ver a obra do vice-rei do Hou-Koang, TCHANG TCHE T’ONG. K'ien-hio P'ien [Exhortation à l' étude... ouvrage traduit du chinois par Jérome Tobar, S. J.] Xangai: Imprimerie de la Presse Orientale, 1898. p. 5. Sobre as crenças funerárias dos ocidentais, na mesma época, ver LINTON, R. De l’ homme. Paris: Éditions de Minuit, 1968. p. 391: “O protestante americano médio, por volta do começo do século XIX, podia se sentir profundamente abalado por um sermão sobre o Juízo Final, dizer que seus parentes amados o esperam no Céu e sentir um medo profundo dos cemitérios com o cair da noite”. 18 19 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 184 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne menagem desprovido de qualquer crença; ou um gesto de consolo a que os atores, sem acreditar verdadeiramente, se entregam como atores que representam num teatro; ou, enfim, será uma verdadeira crença, mas que não abole por isso outras crenças que aparentemente a contradizem. No sul da Itália, terra cristã por excelência, um etnógrafo recolheu, há uns cinquenta anos, o seguinte lamento recitado por uma esposa: “E agora devo dizer-te, tu que fostes o tesouro de tua mulher, o que pus no teu caixão: duas camisas, uma nova e outra refeita, a toalha para que te laves o rosto no outro mundo, e também teu cachimbo, pois tinhas tanta paixão pelo tabaco! E agora, como fazer para enviar-te doravante os charutos no outro mundo?”.20 Estamos diante de um tipo de teatralização em que os vivos fingem acreditar numa ficção e até o tabaco e os charutos entram no jogo. A teatralização funerária é algo muito comum e resulta numa verdadeira crença. Fala-se frequentemente do caráter trágico que teria “a alma etrusca”, do colorido sombrio das “crenças funerárias” da Etrúria antiga, com seus assustadores demônios e demônias do inferno. Esquece-se tão logo que essa demonologia é, sobretudo, o produto de um excesso de invenção expressionista por parte dos talhadores etruscos que esculpiam os túmulos. Quase se poderia ousar dizer que os etruscos jogavam com o medo produzido por meio dessa imagética funerária, tal como, em determinados períodos, os americanos produzem medo com seus próprios filmes. Mas sabe-se também que, com isso, acaba-se por provocar medo, realmente, e por se acreditar na demonologia infernal. A variedade, a complexidade e a riqueza das cerimônias funerárias através do mundo deixam supor que os túmulos foram o lugar eleito nesse processo de crença pela teatralização. Todavia, determinadas sociedades são hostis a toda e qualquer forma de teatralização, por um tipo de puritanismo. A realidade de uma crença não se mede nem por sua não contradição, nem pelas aplicações práticas que dela são feitas: a fé que não age é, muitas vezes, uma fé sincera. É possível se acreditar numa sobrevida dos defuntos no túmulo, mesmo constatando com os próprios olhos que eles não são nada além de poeira. É possível acreditar que continuam a se alimentar, sem tirar consequências materiais dessa crença (não se renova a comida sobre o túmulo, ela é depositada uma única vez, no dia do funeral). O que desestabiliza uma crença não é o choque da realidade, mas uma censura social ou pessoal. Com efeito, uma espécie de sentido interno nos permite distinguir as diferentes modalidades de nossas crenças, do mesmo modo que sentimos, a cada momento, a postura de nossos membros. As modalidades consolatórias (ou cerimoniais) de crença são, assim, marcadas por um indício que as caracteriza e que as crenças desencantadas, por exemplo, não têm. Esse sentimento interno do modo de crença nos permite, em último caso, controlar e censurar nossos pensamentos, da mesma maneira que controlamos o estilo de nossos discursos (pode-se assim, por preocupação de elegância ou por modéstia, reagir contra uma inclinação para falar enfaticamente e para multiplicar prosopopeias e metonímias: eliminam-se essas figuras de retórica, sem que jamais, talvez, se tenha aprendido o que é uma metonímia). Ora, acontece que, em determinadas sociedades, entre as quais a nossa, uma censura recai sobre as crenças consolatórias, do mesmo modo como poderia recair sobre as posturas descontraídas ou sobre as falas enfáticas. Não crer para se consolar é um imperativo de dignidade intelectual. Crer que os mortos se alimentam dos pratos depositados ao lado deles deixa de ser, então, verdadeira crença, para passar a ser uma simples conduta de homenagem a que nenhuma crença responde mais. *** Pergunta-se: é psicologicamente possível crer, ao mesmo tempo, que o corpo de um defunto está em decomposição e que esse mesmo corpo continue a receber alimento? Deve-se responder que é total20 Lamento recolhido na Lucânia e publicado por DE MARTINO, E. Rapporto etnografico sul lamento funebre lucano. Società, X, n. 4, p. 655-665, 1954. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 185 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne mente possível. A máquina de viajar no tempo me ensinou. Ouvi, com efeito, o poeta René Char, num desses dias em que estava entregue a seu onirismo mítico pessoal, explicar que as grandes ideias são depositadas nas praias pela maré e que são descobertas no fundo das poças d’água formadas durante a vazante, à beira-mar. Ele mesmo havia descoberto isso durante um passeio pela praia de Varengeville, convidado por Georges Braque. Esse mito significa que as grandes ideias são postas às margens da nossa consciência pelo vaivém dos pequenos acontecimentos que o Eterno Retorno balança no oceano que é o cosmos, e que as descobrimos nas poças de reflexão que se formam em nossas meditações cotidianas. Char não dizia (e não pensava) que as reflexões eram semelhantes às poças d’água. Pensava, com efeito, nas poças d’água reais (ao menos quando se entregava ao sonho acordado, o que, como poeta, fazia muitas vezes). Entretanto, não tinha cavado com as próprias mãos, na praia de Varengeville, os buracos em questão. O pensamento simbólico e mítico funciona sempre assim. Por exemplo, o fundador do maniqueísmo pensava que os elementos do cosmos eram purificados e elevados graças aos recipientes de uma nória cósmica, cujas três rodas eram o ar, a água e o fogo. Ele não dizia e não pensava que o processo de purificação era análogo a uma nória: pensava que era uma nória. Todavia, quando elevava os olhos ao céu, não esperava ver essa nória (e não se decepcionava por não a ver). O pensamento simbólico e mítico está de acordo consigo mesmo: conhece suas próprias contradições e evita o máximo chocar-se com elas. Teatralização, programas míticos de verdade, semicrenças, pluralidade de funções e de atitudes, todo esse esmigalhamento se explica: criações culturais, crenças, artes, itinerários turísticos consagrados são tipos de instituições, de “espíritos objetivos”. São grandes coisas que existem em si mesmas, que cada um se esforça para integrar e que ninguém vive plenamente. Decerto, cada hora da vida cotidiana comporta uma gota de religiosidade que se desconhece ou de prazer estético que se ignora. Porém, entre essa experiência individual e uma religião ou uma ópera há um abismo21. A felicidade em Nápoles, sonhada por Madame Bovary, não podia existir como cotidianidade, mas apenas como espírito objetivo, tal como as listas turísticas de lugares a serem visitados e, neles, de sentimentos a serem experimentados. Quando a beleza ou o divino se tornaram uma arte ou uma religião, a vida cotidiana passou a não mais estar na mesma escala que esses espíritos objetivos: Bayreuth deixou de estar na mesma proporção de algumas horas de prazer estético de uma centena de indivíduos. Produz-se então uma “relação de objeto”, object relationship, um “investimento”, tal como os capitais individuais serão investidos em pessoas morais chamadas sociedades anônimas. Quanto ao prazer estético, tornou-se admiração e amor, localizado fora, no seu objeto: deixou de ser uma inquietação íntima para tornar-se o fato de uma sinfonia mostrar-se radiante. Os sacrifícios que os indivíduos devotos ou estetas fazem aos seus espíritos objetivos não são, de forma alguma, pagos através de benefícios cotidianos (a religião ocupa apenas uma hora ou duas do dia do mais devoto dos homens), mas por meio da importância atribuída ao objeto. Nunca um indivíduo se torna, ele mesmo, espírito objetivo. De Hölderlin a Heidegger, o sonho de uma antiga Grécia ideal é apenas uma quimera, que prova o quanto Heidegger era um espírito nebuloso. O retorno às origens é, portanto, vão: as origens são bastante cotidianas. A religiosidade das origens, preferível à nossa secularização bárbara, existe apenas na nostalgia dos filósofos edificantes. Longe de estar crivada dos esquecimentos de uma autenticidade primeira, a história é feita de lutas contra a cotidianidade, de esforços educativos ou, mais ainda, para dizer as coisas como elas são, de adestramentos no sentido do melhor ou do pior, Bayreuth ou Verdun. Que uma sociedade se assemelhe ao seu ideal — quando a Grécia é tida por esteta ou a Idade Média por uma cristandade — não significa um retorno a uma autenticidade, mas o efeito de um adestramento difícil e sempre imperfeito. Um exército não é a 21 SIMMEL, G. Philosophische Kultur. Berlim: Karl Wagenbach, 1983. p. 37. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 186 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne mesma coisa que uma reunião de homens situados, cada um deles, diante da necessidade de se defender: nossa biblioteca tem mais livros do que poderíamos ler, e guarda muitos que jamais reabriremos. É o que George Simmel chamava de “a tragédia da cultura”22, que não era entendida como um drama doloroso, mas como uma leve e incessante defasagem entre a cotidianidade e os espíritos objetivos. Essa defasagem é inspiradora de quimeras para uns — que tomam os espíritos objetivos de antigamente pela cotidianidade das origens —, e suscita em outros um ódio da cultura. Por amor pela transparência e pela coincidência consigo mesmo, Rousseau odiava as ciências e as artes; por decepção amorosa, Ruskin odiava toda cultura que não pudesse ser possuída por seus amantes; René Char considera que “as civilizações são gorduras” e que seria preciso “esfregar o gordo”, pois, muitas vezes, os indivíduos com forte vida interior odeiam os espíritos objetivos que forçam a alma a sair de si mesma 23. Sêneca achava que a posse de uma biblioteca era contra a natureza. Os valores são postos, na maioria das vezes, fora do indivíduo: vivemos ou morremos por eles, não os vivemos, não os sentimos, os professamos mais do que acreditamos neles. O verso que Apollinaire escrevia em 1918, “No coração do soldado palpita a França”, é convencional e falso: nada de parecido palpita no próprio coração. “Queria pintar o cinza”, dizia o Flaubert de Madame Bovary. Há um trágico medíocre e cotidiano que não nasce dos conflitos entre valores, mas das incoerências da realidade consigo mesma. Pois o mundo não é “mal feito”: ele não é nada feito. O verdadeiro drama de Madame Bovary é este: ela não podia se tornar espírito objetivo. Se tivesse podido, teria encontrado nele a sua realização. Seu tormento é o mesmo de Flaubert em pessoa: como encontrar uma realização da existência na própria existência?24 Está claro que uma biblioteca que se lesse a si mesma, uma obra de arte que fosse sua própria espectadora ou uma conduta que acreditasse, ela própria, no que faz seriam seres completos. E mesmo seres divinos, uma vez que, neles, o conhecido se conheceria a si mesmo e, como diziam os gregos, a inteligência e os inteligíveis seriam a mesma coisa. Mas, como não o são, isso nos soa na alma como um vazio perene. Por mais que um poeta tenha o sentimento de ter criado em seu poema um ser imputrescível, resta-lhe o sofrimento de saber que a inteligência de seu poema depende de cada leitor. O poema seria divino se ele se lesse a si mesmo. É cotidiano o que não é divino, ou seja, todo o resto. *** Para resumir a diferença entre a simples experiência vivida e os espíritos objetivos, três exemplos bastam. O primeiro será a sensibilidade em relação à paisagem. Não se trata, justamente, de uma “evolução 22 SIMMEL, G. Philosophische Kultur, op. cit. p. 195-218 (tradução francesa de Cornille-Ivernel: La tragédie de la culture. Paris: Éditions Rivages, 1988. p. 177-216). A réplica de Ernest Cassirer (Zur Logik der Kulturwissenschaften. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961. capítulo 5) desconhece o pensamento de Simmel, que não deplora que o espírito objetivo bloqueie a espontaneidade individual, mas, ao contrário, que o indivíduo não chegue jamais a assimilar suas criações objetivas. O pluralismo trágico de Simmel é incompatível, de fato, com nossa tendência natural para a conciliação e o otimismo. Simmel acredita na pluralidade inconciliável dos valores e na discórdia interna do próprio indivíduo (Einleitung in die Moralwissenschaft. Aalen: Scientia Verlag, 1983. v. 2, p. 360-426), assim como no equívoco entre o instinto e as aspirações mais elevadas — realidade perturbada que, na falta de melhor expressão, chama “vida” (seu Fragment über die Liebe é característico, nesse sentido; ver SIMMEL, G. Das Individuum und die Freiheit. Berlim: Wagenbach, 1984. p. 19-28). Estamos aqui longe de Bergson, o que por vezes foi dito. O que Simmel chama “vida” é o caráter misto de toda e qualquer realidade, em que essências, funções ou ordens se misturam ou se contrariam. O amor não é nem essência una, nem agregado de pulsão e de ideal, porém misto não conceitualizável: “eine unlösbare Aufgabe” (p. 25). Sobre o indivíduo que não chega a assimilar todo o espírito objetivo (e, por exemplo, a aproveitar plenamente a instituição dos museus), cf. Das Individuum und die Freiheit, op. cit. p. 90 ss. 23 CHAR, R. Oeuvres complètes. Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1983. p. 466 e 55; SIMMEL, G. Das Individuum und die Freiheit, op. cit. p. 87; idem. Philosophische Kultur, op. cit. p. 203. 24 SIMMEL, G. Pilosophische Kultur, op. cit. p. 150. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 187 Condutas sem crença e obras de arte sem espectador Paul Veyne da sensibilidade”, mas de uma mudança de categoria. No tempo de Molière, vive-se a paisagem: “O campo, esse mês, não está muito florido”, diz um herói de Tartufo. A partir de Chateaubriand, a sensibilidade em relação à paisagem tornou-se toda uma arte, com seu vocabulário e com a obrigação de sentir o que deve ser sentido. Consequência: a dificuldade de assegurar a difusão popular das artes é porque não basta deixá-las à disposição do povo; é preciso, principalmente, dar-lhe o sentimento de que é nobre fazer o esforço de se iniciar nesse espírito objetivo que é a arte. Pois a cultura, assim como o esporte, é um prazer que exige um esforço. Enfim, falávamos da contradição entre a realidade do cadáver e a crença na sobrevivência dos mortos que é preciso alimentar no túmulo: a contradição pode ser vivida sem dificuldade, pela simples razão de que a experiência do cadáver é uma “experiência”, enquanto a crença no além é algo bem mais elaborado, ou seja, um espírito objetivo. Ora, como os espíritos objetivos estão sempre distantes, só se adere às crenças pela metade, por dever, e rindo delas, quando for o caso. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 188 Uma nova introdução a Michel Foucault Rafael Faraco Benthien Universidade de São Paulo São Paulo, SP, Brasil [email protected] BERT, Jean-François. Introduction à Michel Foucault. Paris: La Découverte, 2011, 125 p. O livro Introduction à Michel Foucault vem a público pela editora La Découverte, a qual integrou-o em sua coleção Repères: Sociologie. Devido a seu formato e tamanho, pouco mais de 120 páginas entrecortadas de blocos de texto e de glossários, ele não almeja nem apresentar interpretações revolucionárias do pensamento do filósofo francês, nem levar adiante um ou outro de seus resultados e métodos. Trata-se, basicamente, de uma obra de divulgação voltada a estudantes universitários. Ainda assim, em meio a tantos manuais que se comprazem em repetir o mesmo, esse tem o mérito de estimular o pensamento do leitor. Afinal, evitando as simplificações e a idolatria que tendem a caracterizar esse gênero tipicamente escolar, quer-se promover aqui uma reflexão com e contra Foucault. A escolha do autor não poderia ser, quanto a isso, mais feliz. Jean-François Bert tem com a produção foucaultiana uma intimidade atípica, a qual vem se constituindo desde 2002, quando teve início seu doutorado dedicado à recepção de Foucault nas ciências sociais francesas1. Nesse contexto, em paralelo ao estudo de obras impressas, Bert se voltou à exploração sistemática dos arquivos pessoais e profissionais do filósofo, em particular o copioso fundo atrelado ao Collège de France e parcialmente acessível ao público na sede normanda do Institut Mémoires de l’Édition BERT, Jean-François. Proximité, reserve et emprunt: la place de Michel Foucault dans la sociologie en France. Tese (Doutorado) — Université de Paris VIII, 2006. 1 Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 189-191. Contemporaine (IMEC-Caen). Além de participar da catalogação de parte do acervo aí depositado, ele trouxe a público, como editor, materiais inéditos e/ou pouco conhecidos2. Trata-se, portanto, de alguém que domina como poucos o que resta da cozinha de um eminente pensador. No que diz respeito ao recorte de conteúdo, o livro redigido por Bert tem por particularidade manter em segundo plano a relação de Foucault com a tradição francesa propriamente filosófica. Dado que seu “objeto” consagrou-se por propor pontes entre saberes, é legítimo, sustenta o autor, explorar sua produção a partir de outras perspectivas disciplinares. Trata-se, no caso, de abordar conceitos e procedimentos analíticos foucaultianos que reverberaram no campo das ciências sociais, discutindo igualmente as chaves com que isso foi feito. Para tanto, Introduction à Michel Foucault oferece ao leitor, após uma breve introdução (p. 3-7), cinco capítulos, os quais possuem tamanhos e escopos diferentes. O primeiro deles, Itinéraire, mescla dados biográficos, contexto intelectual e Penso, em especial, na edição em livro da emissão radiofônica que uniu Foucault e Raymond Aron logo após a publicação de As palavras e as coisas (Les mots et les choses). Cf. ARON, Raymond; FOUCAULT, Michel. Dialogues. Paris: Nouvelles Éditions Lignes, 2007. Jean-François Bert também edita, ao lado de Philippe Artières, o Portail Michel Foucault, um site obrigatório para os interessados na obra do filósofo francês (<http://portail-michel-foucault.org/>). Construído com o apoio da École des Hautes Études en Sciences Sociales e do Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine, tal centro virtual, além de manter uma agenda atualizada dos eventos relacionados a Foucault, disponibiliza um número cada vez maior de documentos inéditos (correspondências, notas de curso, entre outros). 2 189 Uma nova introdução a Michel Foucault Rafael Faraco Benthien a dinâmica das primeiras obras. Fica-se nele sabendo que Foucault, oriundo de uma família de médicos de província, dedicou-se inicialmente ao estudo da psicopatologia. A trajetória escolar e universitária privilegiada, marcada pela entrada na École Normale Supérieure e pelo sucesso no concurso de agrégation de philosophie, também é evocada. Pena, nesses dois casos, que Bert não tenha discutido com mais detalhes as implicações desses estribos sociais, os quais estão longe de ser evidentes mesmo a um universitário francês. Por outro lado, as discussões acerca da unidade/diversidade que caracteriza a obra de Foucault (p. 12-16) e sobre a influência do estruturalismo em sua formação (p. 16-21) são muito benfeitas. O autor insere, ainda, algumas páginas interessantes sobre a militância foucaultiana no seio do Groupe d’Information sur les Prisons (GIP), a qual ajuda a entender melhor sua produção na primeira metade dos anos 1970 (p. 22-25). A dinâmica do livro muda nos três capítulos seguintes. Bert isola então temas de interesse para os cientistas sociais na produção de Foucault, discutindo-os a partir de uma análise vertical de seus livros, cursos e artigos. A abordagem segue uma sequência cronológica, o que permite visua lizar com maior clareza as transformações e as continuidades das preocupações do filósofo. Não se trata, porém, de um mero expediente de leitura interna: o autor tem o cuidado de problematizar igualmente a recepção crítica dessas obras e de estabelecer paralelos entre elas e trabalhos constituídos a partir de outros matizes analíticos. Nessa direção, Réguler par la norme, o segundo capítulo, investe nas instituições disciplinares. Bert discute aí as três grandes obras de Foucault dedicadas ao tema: Histoire de la folie (p. 28-36), La naissance de la clinique (p. 36-44) e Surveiller et punir (p. 44-56). Em todos esses casos, trata-se de compreender como um saber (a medicina ou o direito) se apodera e molda corpos a partir de instituições específicas. As referidas obras não trabalham, porém, com a mesma ênfase. Segundo Bert, em Histoire de la folie e em La naissance de la clinique, discute-se um movimento de internamento de indivíduos, de sua separação do mundo. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 189-191. Em Surveiller et punir, por outro lado, o filósofo discutiria o processo de internalização da própria noção de doença ou crime, o qual, a partir do século XIX, impõe-se a todos os indivíduos, estando eles confinados ou não. O leitor também ganha ao ver os trabalhos de Foucault contrastados com os de Erving Goffman, Robert Castel e Luc Boltanski. Por fim, nota-se a existência de um bom apanhado, embora não exaustivo, de críticas aos referidos trabalhos (visita-se, entre outras, a acolhida positiva da Histoire de la folie pelo grupo dos Annales, ou então a crítica dirigida por psicólogos à mesma obra quanto ao estado lacunar das fontes e à romantização do medievo ocidental). O terceiro capítulo, Vers une analythique des pouvoirs, concentra-se na reflexão foucaultiana acerca dos vínculos sociais. Atendo-se aos cursos proferidos no Collège de France na segunda metade da década de 1970 — Il faut défendre la société, Sécurité, territoire, population e La naissance de la biopolitique —, Bert mostra como, graças à noção de “genealogia”, o filósofo se diferenciou das concepções de sociedade à época sustentadas por marxistas e estruturalistas. Com efeito, por meio da crítica à concepção hobbesiana de poder, a qual supõe um pacto e um lugar do poder, Foucault avançou na análise relacional dos mecanismos de dominação, entendendo a sociedade como um arquipélago de poderes que se interpenetram. Não por acaso, o autor estabelece paralelos entre a produção foucaultiana e a de outros expoentes das ciências sociais: Norbert Elias (p. 62-64), Max Weber (p. 68) e mesmo Karl Marx (p. 71). E há mais: são também discutidas aqui as investigações de Foucault sobre as formas de poder dominantes no Ocidente desde o Antigo Regime (a “soberania real”, o “regime disciplinar” e a “era da biopolítica”), bem como se apresenta ao leitor o conceito de “governamentalidade”, forjado em meio a essas investigações. O único senão maior quanto a essa parte do livro diz respeito à ausência de uma comparação com outros expoentes da universidade francesa que, percorrendo caminhos outros, pensaram as mesmas questões. Vale dizer: a opção por reatualizar o método genealógico prescrito por Nietzsche não foi a única alternativa para a crí- 190 Uma nova introdução a Michel Foucault Rafael Faraco Benthien tica de uma apreensão monolítica do poder e da sociedade. Entre tantos outros, Pierre Bourdieu e Maurice Godelier, operando dentro dos quadros das próprias tradições marxistas e estruturalistas, lograram realizar algo similar3. Pratiques de soi et rapport à l’autre, o capítulo seguinte, encerra a discussão sobre a produção foucaultiana tratando de seus três trabalhos voltados à história da sexualidade, as últimas publicações feitas enquanto Foucault vivia. Sobre o primeiro volume dessa série, Volonté de savoir, Bert chama a atenção tanto para a continuidade em relação ao que já foi visto (a relação entre poder e saber, bem como o impacto e a interiorização dessa relação nos corpos) quanto para a inovação contida na proposta do filósofo (no caso da sexua lidade, enfatizar não a repressão, mas a produção concomitante de diversas sexualidades que ora são encorajadas, ora marginalizadas) (p. 81-88). Já no que diz respeito às demais obras que compõem a série, Usage des plaisirs e Le souci de soi, a ênfase recai sobre a mudança de foco da análise foucaultiana. Com efeito, trata-se de problematizar agora o modo como um indivíduo governa sua própria sexualidade, reconhecendo-se como sujeito. Bert ainda discute as implicações do recorte civilizacional proposto por Foucault (a história do Ocidente, a começar por Grécia e Roma antigas) (p. 88-96). Fazendo as vezes de conclusão, Penser avec Foucault, o quinto capítulo, trata da recepção atualmente acordada ao filósofo entre cientistas sociais franceses. Para tanto, o autor sugere que tais apropriações venham se dando em quatro direções. Em primeiro lugar, valoriza-se em Foucault uma história cuja verdade seja relativa e não global, sensível ao que se passa às margens da sociedade e à sua própria condição narrativa (p. 99-100). Em segundo lugar, pratica-se hoje, a partir da obra foucaultiana, certa análise do discurso que é, em verdade, uma investigação arqueológica sobre as condições, os efeitos e os destinos dos enunciados (p. 100-102). Em terceiro lugar, tende-se a valori3 Destaco aqui, em especial, as seguintes obras: BOURDIEU, Pierre. Esquisse d’une théorie de la pratique. Paris: Seuil, 2000 [1972]; e GODELIER, Maurice. O enigma do dom. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001 [1997]. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 189-191. zar mais discussões acerca da relação entre saberes e poderes (p. 102-103). Por fim, um último legado de Foucault diz respeito à sua postura crítico-filosófica não normativa, mais preocupada em provocar perplexidade e estranheza que em apontar caminhos a serem seguidos (p. 103-105). Essa parte do livro apresenta, no entanto, alguns problemas. Um deles é o silêncio ao qual são relegadas as apropriações acima mencionadas. Bert não identifica com precisão quem são os pesquisadores que se engajaram por tais vias e como o fizeram. Outro problema reside na própria construção do argumento, que tende a transformar tais apropriações em “lições”. Tratar-se-ia de uma concessão ao gênero manual? Ou seria simplesmente um efeito natural da rotinização do carisma de um autor, transformado em fonte de ensinamentos por seus intérpretes autorizados? A despeito das eventuais reservas, e por tudo o que foi dito ao longo desta resenha, o livro apresenta ao público não especializado um balanço equilibrado e sofisticado da produção de um autor que não se pode hoje facilmente ignorar. As editoras brasileiras prestariam serviço à comunidade acadêmica se optassem por uma tradução4. E quanto aos aspectos materiais e editoriais da obra? Voltada a um grande público e pensada como uma “síntese atualizada”, a coleção Repères da editora La Découverte privilegia um formato de bolso, colando as páginas, compostas de uma variante de papel offset, na lombada. Ou seja, enquanto objetos, seus livros não são feitos para durar. Mas, se houve economia no quesito material, a edição merece elogios. Além de uma bibliografia bastante completa e atual, o livro de Bert apresenta, ao lado de um quadro de referências contendo publicações, engajamentos e vínculos institucionais de Foucault em ordem cronológica (p. 117-120), um índice onomástico e temático (p. 121-122), algo extremamente útil ao leitor e cada vez mais raro. 4 Fui informado pela editora La Découverte que os direitos da obra no Brasil foram adquiridos pela Parábola Editorial e que uma eventual tradução deve aparecer até inícios de 2013. 191 Momentos de crise, momentos de verdades: o desafio epistemológico da história Francisco Linhares Fonteles Neto Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Mossoró, RN, Brasil [email protected] AURELL, Jaume. A escrita da história: dos positivismos aos pós-modernismos. Tradução de Rafael Ruiz. São Paulo: Sita-Brasil, 2010. Nos últimos anos, tem se percebido a qualidade e relevância da historiografia produzida na Espanha através de nomes como Josep Fontana, Carlos Barros e Julio Aróstegui Sánchez, bem conhecidos entre a comunidade historiadora brasileira e que, portanto, dispensam apresentações mais detalhadas. No entanto, o historiador Jaume Aurell, titular do Departamento de História e decano da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Navarra, ainda não desfruta do mesmo prestígio no Brasil, mesmo ocupando lugar de destaque entre os historiadores espanhóis. Especialista em história medieval, intelectual e religiosa, também tem se ocupado com as novas tendências da historiografia contemporânea, como demonstra seu trabalho mais recente neste campo, A escrita da história: dos positivismos aos pós-modernismos, que certamente interessará a historiadores profissionais e aspirantes, preocupados em entender o percurso de sua própria disciplina. Podemos caracterizar o trabalho de Jaume Aurell como um esforço de síntese que começa no século XIX, momento de afirmação e legitimação da história enquanto saber acadêmico, e quando, ancorada em uma “ciência positiva”, a disciplina demarcou sua rigorosa crítica documental com o método das ciências naturais para buscar a “verdade absoluta dos fatos”, assegurada pela total obje tividade e neutralidade do pesquisador. A obra apresenta ainda um cenário das grandes correntes historiográficas ao longo do século XX e os dilemas e caminhos trilhados na primeira década do XXI, compreendendo os debates mais atuais sobre epistemologia da história, relativismo histórico, pós-modernidade, possibilidade ou não de apreensão do real, linguistic turn, virada cultural e retorno da narrativa. Aurell propõe a análise da escrita da história como um exercício intelectual pela compreensão do contexto sociopolítico em que as principais tendências historiográficas se desenvolveram, levando em consideração, também, a formação dos historiadores. Nesse sentido, sugere o abandono do estudo simplista da “evolução das ideias” de forma isolada, enfatizando a necessidade de se entender o momento específico da escritura historiográfica, vinculando-a às condições históricas, sociais, materiais e culturais, não raro influenciadoras do trabalho do historiador. Essas circunstâncias seriam um testemunho eloquente do rastro histórico deixado por esses “fiadores da memória”. Ao longo da obra, é perceptível a preocupação em expor a evolução da historiografia sempre acompanhada de períodos de tensão social, o que interfere na escrita e no posicionamento dos historiadores. Se os historiadores geralmente refletem sobre a “crise da história” a partir dos últimos trinta anos como uma conjuntura decisiva no debate sobre a crise dos paradigmas, momento no qual foram chamados a discutir mais fortemente sua disciplina, Aurell nos lembra que desde o surgi- Resenha recebida em 30 de outubro de 2011 e aprovada em 13 de março de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 192-195. 192 Momentos de crise, momentos de verdades: o desafio epistemológico da história Francisco Linhares Fonteles Neto mento da história como saber acadêmico, no século XIX, ela já estava sendo forjada em um contexto político conflituoso. No primeiro e segundo capítulos o autor apresenta a função pedagógica e cívica da história pátria e a institucionalização da história na Alemanha, ferramenta importante para as pretensões do Estado-nação, pois seria capaz de regenerar, organizar e criar uma identidade nacional. Os historiadores metódicos alemães definiram o conhecimento histórico como objetivo, processual e a posteriori, fugindo das proposições teleológicas alusivas às filosofias da história. Contudo, o patriotismo dos historiadores oitocentistas colocou em dúvida a objetividade tão desejada pela disciplina histórica. Ao escreverem a história política da nação, os metódicos não conseguiram se livrar do devir histórico e da instrumentalização política e nacionalista; mostraram-se extremamente ingênuos quanto ao descolamento do pesquisador de seu objeto de pesquisa. Tal modelo já apresentaria seus esgotamentos nas primeiras décadas do século XX. Com o surgimento dos Annales, em 1929, vem a primeira grande revisão epistemológica da história. O programa da “história nova”, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, era um ataque e, ao mesmo tempo, uma tomada de posição em relação à “velha história” difundida por Seignobos e Langlois, na França. Para Jaume Aurell, essa história era a mesma ensinada nas universidades da Alemanha, o que não animava os jovens historiadores franceses, que rejeitavam repetir a “história dos vencedores”. Não é por acaso que a mais influente corrente historiográfica do século XX tenha sido fundada justamente na Universidade de Estrasburgo, após a Grande Guerra, no ano da Grande Depressão, e localizada entre Alemanha e França (Alsácia-Lorena), uma região de litígio. O trabalho de Febvre e Bloch foi fundamental para institucionalização dos Annales. A edição da revista, em sua primeira fase (Annales d´ histoire économique et sociale), congregaria uma proposta inovadora, baseada em cinco pilares que revolucionariam a escrita da história, a saber: fato como construção histórica, interdisciplinaridade, histó- Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 192-195. ria problema, história total e uma nova definição do conceito de fonte. Paulatinamente os espaços de saber e produção do conhecimento começam a ser ocupados. A mudança de Estrasburgo para Paris foi mais que estratégica; em 1933, Lucien Febvre ocuparia vaga no prestigioso Collège de France e, em 1936, Marc Bloch vai para Sorbonne assumir a cadeira de História Econômica, ministrada anteriormente por Henri Hauser. No final dos anos 1940, Febvre e Ernest Labrousse fundaram a poderosa Sexta Seção da École Pratique des Hautes Études. Estava criada a verdadeira plataforma institucional. A partir daí, a forma de pensar e escrever a história passaria por um processo de mudança extremamente sofisticado que transformaria profundamente as bases da disciplina. Jaume Aurell destina o terceiro e quarto capítulos de seu livro para demonstrar quão delicado foi o período posterior à Segunda Guerra Mundial e, novamente, articula as guinadas da historiografia com todo o contexto político e ideológico do século XX, tendo em vista que parte do mundo vivia o desenvolvimento do capitalismo liberal, enquanto a outra o ápice do comunismo. Esse momento apresentaria uma fase de efervescência intelectual nas ciências sociais de “ampla ressonância” e, de forma acertada, o autor nomeia o período de “a ditadura do paradigma do pós-guerra”. O pós-guerra marcará o surgimento de três grandes modelos interpretativos: o dos Annales, na França, liderado por Fernand Braudel, com suas análises direcionadas aos estudos de geo-história em longa duração; a historiografia inglesa, influenciada pelo marxismo, com abordagem economicista centrada em seu famoso binômio base/ superestrutura; e a historiografia norte-americana, que se utilizará da cliometria e dos métodos de análise quantitativos tão caros à New Economic History. Com efeito, a historiografia produzida entre os anos de 1945 e o início de 1970 correspondia a um mesmo paradigma historiográfico dominado por interpretações estruturalistas. No final dos anos 1970 as abordagens estruturalistas perderam força. A historiografia passa- 193 Momentos de crise, momentos de verdades: o desafio epistemológico da história Francisco Linhares Fonteles Neto ria por mais uma nova mudança epistemológica: as críticas mais contundentes argumentavam que suas interpretações eram totalizantes, fechadas e tendiam ao determinismo, fosse ele geográfico ou econômico, negando a possibilidade de agência humana. Atreladas a isso, a preocupação com a linguagem e a forma de narrar passam a ocupar lugar de destaque no debate historiográfico. Assim, o autor resume bem essa nova fase da historiografia quando afirma que o trabalho histórico ficava preso a “grandes estruturas interpretativas mais do que a pessoas”, “a motivações econômicas mais do que psicológicas” e “a quantificações mais que narrações”. A agonia dos modelos estruturalistas forçou um repensar das correntes historiográficas. O materialismo histórico, orientador da historiografia inglesa, é profundamente revisto. A análise da base econômica já não mais condicionaria a superestrutura e a cultura passa, agora, a ocupar lugar central, sendo considerada elemento relevante na transformação histórica. A historiografia francesa sofrerá uma ruptura em sua proposta de história total. Os microtemas ganham destaque nas pesquisas, conduzindo a antropologia cultural a uma disciplina de diálogo constante com a história e possibilitando uma ruptura dos conceitos de mentalidade e imaginário com a hegemonia do estruturalismo braudeliano, retomando o debate sobre a narrativa, antes abandonada pelos primeiros analistas, que associavam essa modalidade à história dos acontecimentos (événementielle). A historiografia alemã não ficará incólume; passará por renovação, sendo intermediada pela escola de Bielefeld, que se aproximará de uma história sociocultural mais preocupada com os hábitos e o cotidiano. Por sua vez, a historiografia italiana cunhará o método da micro-história, estabelecendo a redução de escala e a consulta a farta documentação para pôr em relevo um “fato singular”. Essa última escola é a única que ainda pode ter em seu fim uma aspiração globalizante. Os cinco capítulos finais do livro entram em uma seara repleta de questões mais espinhosas para a historiografia ocidental, postas na ordem Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 192-195. do dia pela pós-modernidade. Longe de fazer um juízo de valor em tom de censura, tão comum nos trabalhos dos historiadores que se debruçam sobre o tema, sejam os que assumem uma filiação pós-moderna ou os que a rejeitam, o historiador espanhol nos brinda com uma narrativa ponderada e vigorosa, revelando os dilemas e as possibilidades permitidos àqueles que insistem em trilhar essa senda tão tortuosa que é a epistemologia da história. De fato, a pós-modernidade estabeleceu amplo debate no campo da teoria do conhecimento e, nesse contexto, a história teve suas bases epistemológicas revisitadas. Mesmo sendo tema difícil e certamente não consensual, é extremamente válida e não pretenciosa a contribuição do autor quanto ao estado atual da questão. Ao assumir uma postura iconoclasta, de questionamento tácito aos valores ocidentais, e pondo em dúvida os ideais de modernidade, progresso e racionalidade, a pós-modernidade negou as grandes interpretações e as metanarrativas, proclamando, de forma apocalíptica, o fim de um grande paradigma iluminista. Esse discurso ecoou nas mais variadas manifestações culturais: cinema, artes, teatro, pintura e, mais fortemente, nas ciências sociais. Ao pôr em xeque a possibilidade de uma aproximação racional e científica do passado, acabou por solapar a premissa básica do fazer história, isto é, a possibilidade de apreensão do real. O texto histórico não mais seria o acesso ao passado e receberia status igual ao da ficção, atribuído à literatura. Jaume Aurell nos apresenta uma genealogia da pós-modernidade revelando os escritos de Nietzsche e Heidegger como base intelectual para o pós-estruturalismo de Foucault e o desconstrucionismo de Derrida. A proposta desses intelec tuais tendia ao afastamento descompromissado de qualquer análise da realidade, beirando o “ceticismo paralisante e caindo num relativismo cujo fim era um beco sem saída”. Tal postura fez com que historiadores extremamente autorizados, como Lawrence Stone, vissem com grande preocupação a ameaça da própria subsistência da disciplina histórica. Porém, diante de tal impasse, qual é a ver- 194 Momentos de crise, momentos de verdades: o desafio epistemológico da história Francisco Linhares Fonteles Neto dadeira contribuição da pós-modernidade? Seria apenas a negação da cientificidade da história, por meio de um relativismo extremado, ou existiria algo a acrescentar? Pode-se considerá-la uma nova corrente historiográfica? Para responder a essas perguntas referentes à compreensão epistemológica da história, o autor elege alguns pontos fundamentais da pós-modernidade. O primeiro seria a reaproximação da história com a filosofia e as áreas da hermenêutica e da fenomenologia, o que permitiria uma reflexão mais apurada sobre a natureza da história. Quanto ao segundo, teria sido o aperfeiçoamento da crítica documental, exigindo um maior cuidado na análise, permitindo contextualizar melhor os textos e uma sofisticação nas formas de relato, uma vez que a linguagem ocupa lugar central no discurso pós-moderno. E, por último, a narrativa, antes desprezada por sua associação com a história política, mas agora extremamente valorizada, graças à sensibilidade, ao talento e à erudição de historiadores como Carlo Ginzburg e Natalie Z. Davis. O distanciamento de três décadas permite avaliar a proposta da pós-modernidade. Segundo Aurell, ela também possui seu próprio “calcanhar de Aquiles”, pois em todo esse tempo não foi ca- Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 192-195. paz de avançar, não criou uma corrente historiográfica com métodos e postulados, podendo ser caracterizada muito mais como uma corrente intelectual, abstrata, porosa e de cunho teórico, em face da possibilidade de conhecimento do real, o que acabou afetando as ciências sociais. A leitura de A escrita da história é um convite ao entendimento da escrita da história no Ocidente. Seu balanço historiográfico ajuda a refletir sobre a prática historiográfica nos últimos séculos. Outro ponto que merece destaque na obra é a sensibilidade do autor para perceber os vários momentos de tensões e crises pelos quais passou o mundo, afetando as ciências sociais e, de forma específica, o conhecimento histórico. Se existe de fato uma crise dos paradigmas e até uma descaracterização da história, que culmina com ausência de utopias e projetos sociais, o trabalho de Aurell tem o mérito de mostrar que, justamente nesses momentos, os historiadores não se furtaram ao debate, lembrando ao leitor da função social de nosso ofício. Passada esta primeira década do século XXI, a historiografia ainda busca respostas para seus problemas e certamente em momentos de crise novas respostas surgirão, e, por que não dizer, novas verdades. 195 Um historiador e suas travessias Aline Magalhães Pinto Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, Brasil [email protected] CERTEAU, Michel de. História e psicanálise: entre a ciência e a ficção. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. A impressão de que o tempo se acelera marca os dias atuais. Contudo, há coisas que permanecem lentas, presas à espera de seu momento de aparição. Trata-se nesta resenha, antes de tudo, de uma rara oportunidade de utilizar com precisão a expressão “antes tarde do que nunca”. Podemos brindar, finalmente, a tradução da coletânea de ensaios de Michel de Certeau intitulada Histoire et psychanalyse, originalmente de 1987, em uma edição muito bem cuidada. Todo o trabalho intelectual de Michel de Certeau é sensivelmente marcado pelo interesse em delinear as relações que palavra, escrita e discurso estabelecem com o mundo. A problematização da linguagem que imprime certa inquietude ao pensamento francês do século XX culmina, nas reflexões de Certeau, no extremo zelo e atenção reflexiva com que o intelectual trata sua principal atividade: ser historiador. Nesse sentido, História e psicanálise reúne ensaios que são representativos da qualidade da reflexão teórica de Michel de Certeau sobre a história e suas interseções e fronteiras — das quais se destacam a psicanálise e a literatura, ao mesmo tempo que a obra é, ela mesma, um lugar de exercício da operação historiográfica. Como Luce Giard deixa claro no artigo que introduz a coletânea em questão, a maneira destemida com que Certeau atravessa diferentes áreas do saber (historiografia, psicanálise, etnografia, filosofia, estudos místicos e religiosos, literatura...) não implica a tentativa de dissolver fronteiras e estatutos disciplinares. Pelo contrário, a travessia é alimentada pela aguda consciência da historicidade inscrita nas demarcações que balizam a construção dos saberes constituintes da ampla região antropológica que podemos denominar humanidades. Os deslocamentos, de uma pesquisa para outra, de um campo para outro, são calcados numa concepção do ofício de historiador que não dissocia a prática historiográfica da tentativa de compreensão das condições e efeitos que se relacionam ao exercício de tal ofício. Esse entendimento reflexivo do trabalho historiográfico pode ser tomado como fio que enlaça os ensaios reunidos em História e psicanálise: entre a ciência e a ficção. Os ensaios reunidos à luz desse entendimento consolidam a postura de Certeau sobre o saber histórico, posicionamento que evita tanto a construção de uma “epistemologia geral” quanto a defesa de uma irrestrita transdisciplinaridade. A coletânea corresponde a uma segunda edição, revista pela organizadora do volume (Luce Giard), de textos anteriormente publicados por Michel de Certeau. Essa revisão contempla as correções e complementações feitas pelo próprio Certeau após as primeiras versões publicadas de cada ensaio. A edição que se apresenta em português dispõe os ensaios em forma de capítulos que giram em torno da temática da história como um saber posicionado entre a ciência e a ficção, e divide-se em: a) os três primeiros capítulos contemplam diretamente as relações entre história e psicanálise; b) os capítulos 4, 5, e 6 correspondem Resenha recebida em 23 de outubro de 2011 e aprovada em 1o de abril de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 196-201. 196 Um historiador e suas travessias Aline Magalhães Pinto a análises sobre a obra de Foucault e seu impacto sobre a área das humanidades; c) nos capítulos 6 e 7 encontra-se uma retomada da questão da história e de sua escrita, contemplando as relações com a literatura; d) o capítulo 8, que aborda de uma maneira instigante a definição de “entremeio” problematizando a ausência tematizada pela mística, pela psicanálise e também pela historiografia; e) o capítulo 9, texto que elucida a posição de Certeau em relação a Lacan. L’ écriture de l’ histoire (1975) continua, como afirma Giard, sendo o repositório principal do esforço de teorização empreendido por Michel de Certeau acerca da história e da historiografia. Todavia, encontra-se nas diversas expedições empreendidas pelo autor, reunidas nesta coletânea, uma oportunidade para um maior aprofundamento de questões epistemológicas e metodológicas sobre a história. A lição de L’ écriture de l’ histoire, texto que se consolida como clássico da historiografia contemporânea, deve estar sempre na ponta da língua: a operação que se procede ao se “fazer história” deve relacionar “um lugar (um recrutamento, um meio, uma profissão), procedimentos de análise (uma disciplina) e a construção de um texto (uma literatura)” (p. 66). Ao diferenciar, por meio de uma estrutura triangular, na operação historiográfica, instâncias que se articulam de maneira a garantir um estatuto de validade ao discurso histórico, Michel de Certeau elaborou teoricamente aquilo que deveria servir tanto de base para a produção do texto histórico, como de meio para sua discussão e validação. A análise desse saber tripartido apresenta cada dimensão de forma conjugada e interdependente, ou seja, para que se fabrique o “produto” histórico não se pode prescindir de nenhum dos três elementos. O pensamento e a sensibilidade histórica de Certeau se deixam marcar pelo esforço em fazer ver essa articulação se realizando como o que é propriamente histórico, como é possível notar em cada um dos ensaios de História e psicanálise. Como aponta Paul Ricoeur em L’mémoire, l’ histoire, l’oubli, um dos traços mais marcantes do trabalho reflexivo de Certeau é justamente in- Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 196-201. troduzir e enfrentar as dificuldades postas pela questão do lugar de produção do discurso historiográfico. Entretanto, como mostra Luiz Costa Lima em História. Ficção. Literatura, não é possível deixar de notar que, a despeito da pertinência da análise que visa identificar e discutir os lugares de produção e poder a que um trabalho historiográfico se atrela, a simples reconstituição desses lugares é, em termos críticos, insuficiente tanto para dizer a respeito da qualidade de tal trabalho quanto para abordar as fronteiras em que o gesto de escrever história se estabelece. Com efeito, é precisamente nesse sentido que os ensaios reunidos no volume que acaba de ser traduzido — nos quais o autor aborda verdadeiros enclaves para a historiografia do século XX — prestam uma contribuição inestimável ao oferecer elementos importantes para aprofundar a compreensão da concepção de história de Michel de Certeau. Já no primeiro ensaio, intitulado “História, ciência e ficção”, encontra-se a referência ao que, irremediavelmente, estará sempre ligado ao fazer historiográfico: a encenação verossímil de uma efetividade. Nessa encenação, o real representado faz ocultar, por detrás da figuração de passado, o sistema social e técnico que a produz. A relação configurada pelos procedimentos de análise do historiador gera uma tradição, algo que passou e, ao mesmo tempo, permanecerá. A historiografia tem como função, tradicionalmente, ser uma decisão que confere voz a um “nós”, conjunção que liga a cultura de um tempo àquilo que não é controlável, corrigível ou passível de intervenção pelas práticas técnicas. Ela enuncia e fornece a efetividade do passado sob o modo da linguagem. O gesto que circunscreve e funda o passado é um corte pelo qual um poder (político, social, científico) pode entender sua exterioridade. Como discurso a ser produzido na fronteira entre o dado e o criado, a historiografia se estabelece, para Certeau, como uma mistura entre ciência e ficção, um entremeio que promove “um retorno do passado no discurso do presente”. Heterologia que se movimenta entre os dois polos sem jamais se reduzir ao modo de funcionamento 197 Um historiador e suas travessias Aline Magalhães Pinto de um ou de outro. Neste ponto sente-se falta de uma elaboração mais sólida, da parte de Certeau, sobre o que ele entenderia por ficção e por ciência. Há certa obscuridade e hesitação do autor na definição desses termos, complexos e “perigosos”, talvez porque em seu entender, para o domínio histórico, ciência e ficção não existam em suas formas “puras”, mas tão somente nessa estranha mistura (p. 62-63). De toda forma, para Certeau, a posição da historiografia em relação à ficção e à ciência é sempre de movimento e de reenvio de uma a outra. Tal maneira de pensar o saber histórico nos propõe o dilema de tratar tanto dos procedimentos de controle que instauram o lugar da história quanto dos mecanismos pelos quais tais procedimentos se deixam historicizar, via “metaforizações”, pelo tempo. Michel de Certeau concebe uma operação histórica que deve ser capaz de “criar” lugares, dar lugar a: passado, futuro, presente, diferença, alteridade, experiências, desejos, ruínas, vitórias... Ao fazê-lo, o saber histórico cede lugar a si mesmo — a história. O saber histórico, ao se representar, fornece o espaço para que o tempo passe, ou para pensar junto a François Hartog, para temporalizar o tempo. Certeau enuncia uma fórmula que não tem nada de simples: O lugar instaurado por um procedimento de controle é, por sua vez [lui-même], historicizado pelo tempo, passado ou futuro, que se inscreve aí como retorno do “outro” (uma relação com o poder, com precedentes, ou com ambições) e que “metaforizando” assim o discurso de uma ciência, acaba por transformá-la, igualmente, em uma ficção. (p. 70) Esta historiografia que se desdobra entre ficção e ciência deve configurar o acontecimento como algo que, por um lado, enuncia o presente como um lugar de poder e normatividade e que, por outro, anuncia uma estranheza que expressa, no limite da linguagem, a finitude humana. O entremeio entre ficção e ciência é uma questão que se abre sob a dupla forma de facticidade e ausência Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 196-201. — questão para a qual não haverá uma resposta, mas apenas a constante exigência de pensar: como cumprir a tarefa de conformar uma alteridade sem perdê-la? A inspiração de Michel de Certeau nasce da tensão entre um esforço de inteligibilidade e a irredutibilidade do passado, entre o apreensível e o ausente da história. De uma relação apaixonada com essa tensão emerge um pensamento histórico sempre sensível ao crer, à experiência religiosa e mística. A história das místicas e das religiões, como experiências espirituais apreendidas pela linguagem, marca profundamente a concepção de história de Certeau. Para ele, o passado está para o discurso histórico como Deus para o discurso místico: ausente, escondido, Outro. A ausência será, portanto, o cerne do saber histórico, sua motivação e razão de ser. Endividada com a experiência de um outro que se foi, a história é, para Certeau, um território com fronteiras abertas ao desconhecido. A tarefa da historiografia seria, por meio de uma série de procedimentos da operação historiográfica, permitir que a alteridade seja tratada como um fato e, em seguida, remetida a uma razão (modo de inteligibilidade) que a torna assimilável, compreensível. Para tanto, como heterologia que é, saber sem método, a história espelha-se, i.e., se reconhece e se estranha em outras áreas do conhecimento humano. É exatamente o caráter heterológico do saber histórico que demanda o trabalho de “demarcação topográfica” empenhado por Certeau. Trabalho que, como lembra Jacques Revel em Michel de Certeau: l’ instituition et son contraire, joga com a tensão entre enraizamento e não pertencimento. Na leitura de História e psicanálise emergem dois pontos centrais para essa demarcação do território, do lugar da história: as fronteiras com a psicanálise e com a literatura. História e psicanálise Michel de Certeau é um profundo conhecedor das obras de Freud e suas ligações com a psicanálise são intensas. Junto a Lacan, Certeau par- 198 Um historiador e suas travessias Aline Magalhães Pinto ticipou da Escola Freudiana de Paris (1964) desde sua fundação. Por todo o percurso intelectual de Michel de Certeau, encontra-se um trabalho rigoroso sobre a interface entre as duas disciplinas. O interesse por Freud e pela psicanálise em geral não incide sobre a terapêutica. O que o encanta são as potencialidades da teoria psicanalítica para a compreensão de fenômenos culturais que envolvem temas ligados à alteridade. O trabalho de luto, da maneira entendida pela psicanálise, emerge como dimensão essencial para a constituição do campo historiográfico, que precisa excluir ou perder “algo” que figure como passado. Justamente, de acordo com Freud, em Totem e tabu, “o luto tem uma missão psíquica definida, que consiste em estabelecer uma separação entre, de um lado, os mortos, e, de outro, as lembranças e as esperanças dos sobreviventes”. As reflexões de Certeau conduzem a pensar as relações entre história e psicanálise como fundadas sobre o ponto em comum entre os dois domínios, tal seja, o reconhecimento de uma alteridade radical. Meio século depois de ter sido afirmado por Michelet, Freud observa que, de fato, os mortos “voltam a falar”. Não mais como pensava Michelet, pela evocação do “advinho” que seria o historiador; “isso fala” mas à sua revelia, em seu trabalho e em seus silêncios. Tais vozes, cujo desaparecimento é o postulado de qualquer historiador que as substitui por sua escrita, remordem o espaço do qual estão excluídas e continuam falando no texto-homenagem que a erudição ergue em seu lugar (p. 78). A familiaridade entre psicanálise e história desperta uma estranha inquietação. Elas constituem maneiras diferentes de distribuir o espaço da memória. Para Certeau, nesse espaço ocorrem duas operações distintas: esquecimento, entendido como uma ação contra o passado, e o traço mnésico, um retorno do esquecido, uma “ação” do passado obrigatoriamente dissimulada. História e psicanálise seriam formas distintas de pensar a relação entre passado e presente, entre Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 196-201. o “agora” e o “esquecido”. A historiografia pensa essa relação sob os modos de sucessividade, correlação, efeito e disjunção. Para o saber histórico, mesmo quando se estabelece uma continuidade, solidariedade ou conivência entre eles, o passado está sempre ao lado do presente, ou seja, sempre são diferentes um do outro. Diferença estabelecida por aquilo que Certeau denomina vontade de objetividade, maneira pela qual o presente se comporta como um “próprio” que se debruça sobre um “outro”. A psicanálise, por sua vez, reconhece o passado dentro do presente, ou seja, a organização do atual sempre traz consigo, mascaradas e camufladas, as configurações anteriores. Contudo, não são modos discursivos que se excluam. Pensadas como estratégias de temporalização distintas, história e psicanálise se entrecruzam de maneira absolutamente fecunda para Certeau, sendo tais encontros preciosas visadas sobre a ocupação do espaço da memória e sobre as relações entre aquilo que se apresenta entre nós e aquilo que deixou a cena presente (p. 71-73). História e literatura Das complexas e variadas relações possíveis entre história e literatura encontradas não somente nos textos desta coletânea mas também em outras obras de Michel de Certeau, escolhemos pinçar, para fins de maior elucidação, aquela em que se produz um abismo: a análise da contraposição entre o fazer poético-literário e a operação historiográfica analisada por Certeau a partir da obra de Mallarmé. Sendo a experiência poética de Mallarmé radical como é, a análise pôde criar um efeito de oposição igualmente radical entre um e outro discurso. O efeito seria menos abissal se tomássemos, por exemplo, a análise dos romances históricos. Certeau afirma que, para Mallarmé, o poema se faz crer porque não se apoia em nada a não ser na força de sua forma. O poema mallarmaico remeteria àquilo que nenhuma realidade dá respaldo, onde o crer e o escrever — experiência poética — são um movimento oriundo e criador 199 Um historiador e suas travessias Aline Magalhães Pinto de um vazio. O gesto poético numa poesia como a de Mallarmé, afirma Certeau, “confere autoridade a um espaço diferente, ela é o nada desse espaço. (...) deduz a possibilidade no excesso do que se impõe” (p. 111). Gesto de transgressão das convenções pelas quais o “real” se impõe, a destruktion criadora da tradição literária e poética operada por Mallarmé afirma um nada atópico e revolucionário. Após desenhar este contorno para a expe riência poética, Certeau afirma: “a historiografia exercita o inverso”. Em oposição ao discurso literário, a operação historiográfica, para Certeau, dota o discurso de referência, o faz funcionar como expressão autorizada de uma realidade. Enquanto o gesto poético faz desdobrar vazios, a historiografia se preocupa em preencher todas as lacunas possíveis. Por que isso acontece? Escrever história, para Certeau, é produzir a segurança de um lugar. Nas reflexões de Certeau, como bem demonstra François Dosse em Michel de Certeau — le marcheur blessé, na medida em que as questões da alteridade e das dialéticas temporais seriam inevitáveis para o historiador, o que se põe em causa é a constituição pela qual a historiografia pode se sustentar sobre lugares próprios, específicos, atribuídos ao passado ou ao futuro, justapostos ou religados segundo normas genealógicas. Certeau compreende o saber histórico como aquele que, ao longo de sua longuíssima história, se debateu contra a ficção, contra o não real. A clivagem entre história e as histórias evidencia em tal campo um traço de reflexividade e, ao mesmo tempo, uma necessidade de validação. Aponta para a existência de um aparato discursivo crítico e explicativo que, sendo capaz de organizar e oferecer inteligibilidade à face concreta, múltipla e contraditória da experiência humana, não se deixa confundir com essa e ao mesmo tempo não é seu oposto. Para a historiografia, a palavra é lugar, recinto, habitação. Como já afirmava em l’ écriture de l’ histoire, Certeau reitera nas páginas destes ensaios a concepção de que um fato histórico designa uma relação, cujas condições e limites de Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 196-201. validade servem para marcá-la. A historiografia se dá por função restaurar incansavelmente a referencialidade. E, ao mesmo tempo, a validade do texto histórico se encontra em suas referências. Se o gesto poético cava um vazio que faz crer na palavra, o gesto historiográfico esvazia a significação da forma para dar crédito ao que a palavra quer dizer, ao semblante da referencialidade. O real é uma posição, um modo de estar no presente, que preenche de sentido as lacunas do passado. Um modo de estar no presente não diz respeito, obviamente, à escolha surreal de uma subjetividade, mas ao funcionamento sociocultural de uma sociedade. Na encenação literária, a escrita simboliza o desejo que constitui a relação com o outro. Ela é a marca dessa lei. Mas, na encenação histórica, a escrita amarra esse desejo ao jogo de relações que um corpo social mantém com sua linguagem no presente. Para a dimensão de ausência e impulso desejante, a escrita da história cria um lugar, concede uma raiz, produz uma habitação e cuidado onde “antes” era vazio. Sem deixar de ser uma técnica, a história possui uma dimensão erótica, narrativa do corpo que não fala mais, e retorno dissimulado do morto. Trata-se do corpo social, mas em história ele funciona como um corpo desejante. Citando Lévinas, Certeau pensa esse corpo que deseja como uma permanente contestação do privilégio na produção de sentidos que a cultura ocidental atribui à consciência. Os textos históricos se voltam para esse corpo, organizam e respeitam lugares em vista dos vestígios deixados por produções sociais e práticas culturais. Conferem propriedades e delimitam um lugar para aquilo que se foi fabricando uma metáfora de ausência. A historiografia é capaz de enraizar, enterrar, criar elos, tradições, origens. A capacidade de criar esse laço é a marca que torna especial a escrita e a operação historiográficas. A historiografia contribui para o compartilhar de referências e valores que garantem a comunicabilidade simbólica em uma cultura e entre culturas diferentes (p. 188). Talvez essa discussão pareça um tanto quanto ultrapassada ou demasiadamente restrita à cultura 200 Um historiador e suas travessias Aline Magalhães Pinto historiográfica francesa. É possível ainda afirmar que, de um jeito ou de outro, a historiografia do século XXI tem transformado em prática corrente boa parte das discussões enfrentadas por Certeau. Contudo, é igualmente verdadeiro que sua con- Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 196-201. tribuição na busca pelo melhor entendimento da construção dos sistemas de referência que balizam o texto historiográfico é de precioso e mesmo inestimável valor para os estudos históricos e continua a instigar os que se dedicam ao labor da disciplina. 201 Formação e justificação do império português: uma síntese Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron Universidade de São Paulo São Paulo, SP, Brasil [email protected] Marcocci, Giuseppe. L’ invenzione di un impero: politica e cultura nel mondo portoghese (14501600). Roma: Carocci Editore, 2011. 191 p. A tradição da discussão sobre as características do império português é longa: ela remonta ao momento de sua formação, por meio de autores tais como Rui de Pina, Damião de Góis, João de Castro, Serafim de Freitas, Antônio Vieira, Luís da Cunha, Sebastião César de Meneses e Rodrigo de Sousa Coutinho, que expressaram concepções conscientes do Império nos períodos em que viveram e nas esferas em que atuaram. Já em termos historiográficos, foi vigoroso o debate sobre o “decadentismo” e os óbices à modernização de Portugal, nos finais do século XIX e início do XX, que envolveu Antero de Quental, Alexandre Herculano e Oliveira Martins, entre outros. Na segunda metade do século XX, em perspectiva próxima à da escola dos Annales, Vitorino Magalhães Godinho pensou as grandes estruturas imperiais e os processos correlatos de acumulação primitiva e enraizamento do capitalismo na longa duração, renovando aquela discussão sobre os padrões de modernização. Na obra coletiva organizada por Francisco Bethencourt e Kirti Chauduri (1998), essas questões foram amplamente retomadas por meio de desdobramentos e detalhamentos temáticos. Sem sermos exaustivos, caberia mencionar, ainda, os importantes estudos de Luís Felipe Reis Thomaz (quem, ainda que focado na porção asiá tica do império português, fornece pistas consistentes para a compreensão global do seu funcionamento) e Pedro Cardim (especialmente “A ambição imperial da monarquia portuguesa”, publicado por Gaetano Sabatini em Comprendere le monarchie iberiche). Fora do mundo de fala portuguesa, o interesse sobre o tema parece ser significativamente menor, ainda que se destaquem historiadores tão importantes quanto Charles Boxer, Stuart Schwartz, Anthony Russel-Wood e Sanjay Subrahmanyam. A bibliografia, deve-se reconhecer, é bem mais extensa no que concerne aos impérios espanhol, inglês ou francês, e mesmo quando seus historiadores adotam uma perspectiva comparatista, costumam ignorar o império português, como é conspícuo nos trabalhos de John Elliot (Empires of the Atlantic world: Britain and Spain in America 1492-1830) e Anthony Pagden (Lords of all the world: ideologies of empire in Spain, Britain, and France, 1500-1800) — para citar apenas dois autores importantes e não me estender mais no que constitui afinal o avesso do livro aqui resenhado. Pois, conforme seu autor, “o primeiro império colonial europeu foi uma invenção dos portugueses, retomada em seguida e reelaborada por outras monarquias” (p. 12). A principal explicação para esse relativo desinteresse dos historiadores não lusófonos proviria “da difusa imagem historiográfica segundo a qual os portugueses não teriam nutrido uma preocupação significativa pela justificação do seu colonialismo” (p. 12). Um preconceito que “somente hoje começa a ser abandonado”, apesar de poder ser muitíssimo mais longa a lista de autores coevos citados nas primeiras linhas desta resenha. Se revisões críticas sobre o império português têm sido frequentes na historiografia luso-brasilei- Resenha recebida em 15 de fevereiro de 2012 e aprovada em 14 de abril de 2012. Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 202-206. 202 Formação e justificação do império português: uma síntese Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron ra recente, o cenário historiográfico vem se modificando fora do mundo lusófono, particularmente no que concerne à Itália: após a publicação do interessante estudo de Antonia Tomassini (La fondazione religiosa di un impero coloniale: Manuel da Nóbrega, 1517-1570), em 2009, surge agora, sempre próximo a Adriano Prosperi, um livro notável de Giuseppe Marcocci (autor que, de resto, já vinha se firmando como referência para os estudos portugueses ao menos desde a publicação de sua tese de doutoramento sobre a Inquisição portuguesa, em 2004). O livro tem como uma de suas qualidades principais o excepcional e impressionante poder de síntese: em 150 páginas, ele cobre com rigor e profundidade os principais aspectos jurídicos, políticos, econômicos e religiosos da formação e da legitimação do império português, mas também seu desenvolvimento contrastado na Ásia, África e América, entre os anos 1450 e 1600. Isso, a despeito da citação de Linda Colley com que abre o livro: “Nenhum estudioso pode mais esperar adquirir individualmente suficiente conhecimento sobre a história conjunta de um único império, qualquer que ele seja”. Por isso ele recorre à ajuda de alguns autores, criteriosamente escolhidos, listados numa bibliografia organizada por temas ao final do volume, mas, sobretudo, às fontes primárias, onde sobressai o conhecimento detalhado que Marcocci tem dos arquivos europeus. (Está prevista uma versão portuguesa bem mais alentada, onde se diluirá, talvez, o poder de síntese que ressalto aqui: uma tradução da edição italiana seria particularmente útil para o público universitário.) Ao investigar aqueles quatro aspectos (jurídicos, políticos, econômicos e religiosos), Marcocci procura elucidar a natureza, os limites e os efeitos da forma política que os portugueses deram à soberania colonial. Como resultado, discerne lógicas históricas distintas que lhe permitem propor um recorte cronológico original: um período de crescente domínio dos teólogos de corte, ao longo do século XVI, é superado em seguida pela presença cada vez mais forte dos arbitristas. Assim, o estudo de Marcocci assume uma dimensão fortemente histórica, mostrando como o conceito de império Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 202-206. se transformou no tempo — uma evidência nem sempre considerada pelos cientistas sociais. Marcocci parece atingir esse difícil equilíbrio: diante da constante mutabilidade das circunstâncias, particularmente notável por consequência justamente da expansão e dos descobrimentos, o autor consegue identificar as linhas da construção de uma ideologia imperial, bem como sua mudança de rumo, entre o final do século XVI e o início do XVII. A inspiração vem-lhe das fontes, que escolhe com sensibilidade e critério, valendo-se tanto das incontornáveis leis e bulas, mas também de documentos que vinham sendo negligenciados por uma historiografia acomodada na repetição das mesmas referências. O recorte cronológico sintetiza e organiza a dimensão histórica da formação do império e da ideologia imperial portuguesa, que já estava presente em Luís Felipe Thomaz, mas de maneira fragmentada, em seus textos sobre “O projeto imperial joanino” (1989) e sobre “A ideia imperial manuelina” (1990): “Tratava-se do primeiro império colonial europeu da idade moderna: um modelo inédito, em aberta ruptura com a noção que regia o sacro império romano” (p. 51). Marcocci dá, assim, grande importância aos aspectos jurídicos, por meio dos quais inicia sua exposição. No que concerne à principal novidade dos impérios modernos, a instituição de uma soberania sobre populações até então desconhecidas, Marcocci atribui valor determinante à bula Romanus pontifex (1455) (“mudou o quadro para sempre”), ao passo que relativiza a importância da bula Veritas ipsa (1537), anulada no ano seguinte pela Non indecens videtur. O que não impediu que interpretações, usos e justificações das leis fossem circunstanciados conforme os contextos e interesses. No que diz respeito à questão ameríndia, por exemplo, prevaleceu afinal a relectio De Indis, do dominicano Francisco de Vitoria, que, se não tinha valor de documento oficial, tinha peso teórico e congregou posições dentro do campo católico, orientando medidas legais no que concernia a um dos principais fundamentos da sociedade colonial, a apropriação do benefício do trabalho indígena. Mas o autor vai se aproximando, ainda, dos níveis mais locais de observação, notando, por exemplo, 203 Formação e justificação do império português: uma síntese Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron que “se o reconhecimento de uma plena humanidade dos índios esteve sempre menos em dúvida, sobre as formas institucionais da sua integração no sistema imperial português consumou-se um desencontro subterrâneo entre jesuítas e clero secular” (p. 122-123). Ele observa, assim, como, na segunda metade do século XVI, aumentou a autonomia do debate nos centros coloniais como Goa, Bahia e, depois, Macau, lugares onde se originou uma “cultura colonial” “capaz de temperar as razões da fé com aquelas do poder, favorecendo o nascimento de novas instituições”. (...) os missionários haviam readaptado a teologia moral às difíceis dúvidas originadas nos novos mundos onde aportaram os portugueses. Aquele esforço intelectual incidiu sobre as características da sociedade colonial lusitana, porque oferecia um olhar global sobre aspectos da vida institucional dos convertidos, com o objetivo de reconduzir dentro de um espectro de possibilidades limitadas e seguras a extrema variedade cultural que os distinguia. Tentou-se, portanto, organizar a casuística missionária em um vasto sistema integrado de conhecimentos, dando um impulso decisivo à definição de uma imagem unitária do império português (p. 124). Ao demonstrar as diferentes acepções que assumiu o termo império ao longo do período analisado em seu livro, e nos lugares onde ele se implantou, Marcocci contrapõe-se, afinal, a Luís Felipe Thomaz, que afirmava uma primeira acepção ainda fluida de império; contrapõe-se, igualmente, a Antônio Vasconcelos de Saldanha, para quem o império era antes uma imagem literária, destituída de rigor jurídico. O que Marcocci demonstra é, ao contrário, o rigor de uma construção jurídica em perfeita sintonia e sincronia com as práticas de conquistadores, comerciantes e missionários. E a demonstração tem valor e consistência de prova. Assim, ele escreve que “os interesses econômicos tiveram uma absoluta importância, mas não tem muito sentido interrogar-se se foram superiores aos ideais religiosos ou menos: no ho- Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 202-206. rizonte cultural da época, representavam fatores não redutíveis a uma mera contraposição” (p. 29). A frase esclarece não apenas onde se situa seu argumento historiográfico, mas também o fundamento teórico e metodológico da obra. Aos meus ouvidos, ecoa o livro de Maurice Godelier, L’ idéel et le matériel. Nos termos do antropólogo francês: a distinção entre infraestrutura e superestruturas não é nem uma distinção de níveis ou de instâncias, nem uma distinção entre instituições, ainda que ela possa se apresentar assim em alguns casos; ela é, em seu princípio, uma distinção de funções. Por outro lado, toda relação social, qualquer que ela seja, inclui uma parte ideal (idéelle, que ele distingue de ideal, ideále), uma parte de pensamento, de representações; essas representações não são apenas a forma que reveste essa relação para a consciência, mas fazem parte de seu conteúdo. Longe de ser uma instância separada das relações sociais, de ser sua aparência, seu reflexo deformado-deformante na consciência social, elas são uma parte das relações sociais desde que estas começam a se formar, e elas são uma das condições de sua formação (p. 171-172 da obra citada). Segundo Marcocci, “os historiadores dos impérios coloniais tendem ainda hoje a ver religião e economia como duas forças em contraste, prolongando quase involuntariamente a tradicional desconfiança cristã contra o comércio”. O questionamento sobre o modo como os portugueses vinculavam essas duas instâncias já fora feito à época, aliás, por pessoas tão diferentes como o papa Clemente VII, Erasmo, Paolo Giovio e Lutero, na medida em que as práticas monopolistas portuguesas iam alegadamente além da necessidade e da honra e acabavam por debilitar a economia dos demais Estados europeus. Transformar uma aventura colonial em uma empresa de negócios, de fato, não era algo sem consequências para uma coroa que vinculava a própria autoridade imperial ao mandato apostólico. Por isso, além de organizar uma estratégia econômica global para o império no plano institucional e financeiro, torna-se necessário adequar as normas e as doutrinas, os 204 Formação e justificação do império português: uma síntese Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron discursos oficiais e os acordos internacionais aos preceitos da moral cristã em matéria de comércio (p. 89). Nesse processo de formação do império e de sua justificação teológica e jurídica, Portugal acaba se distinguindo até mesmo do vizinho espanhol, na medida em que os teólogos de corte tornaram-se a elite cultural do reino lusitano; um processo histórico pontuado por debates sobre a legitimidade da conquista de territórios bem como da sujeição e do tráfico de escravos ou da mencionada apropriação do benefício do trabalho de índios livres, em que as posições discordantes convergiram progressivamente até a construção de um consenso legitimador interno, capaz de definir as políticas do novo império e seus instrumentos de governo. Nas colônias e feitorias, Marcocci identifica a passagem de uma atitude predominantemente bélica, sob Manuel I, aos compromissos e alianças locais, sob João III, até a imposição de um modelo operacional aceito inclusive pela Igreja, em 1556, malgrado sua continuada resistência. Circunstâncias novas, novas práticas e teorias justificativas, até o surgimento de um modelo, do qual o império português esteve na origem. Isso não impediu, contudo, que os lusitanos se mirassem no referente romano para realçar sua grandeza, sua legitimidade e sua jurisdição (um procedimento adotado sucessivamente por todos os impérios modernos, aliás). Aqui surge outra contribuição importante de Marcocci: a maneira como Maquiavel foi incorporado à discussão sobre a legitimidade do império no mundo luso: A antiga Roma foi um modelo carregado de fascínio e de sugestões para os impérios coloniais europeus da idade moderna. No caso português se entrelaçavam em particular dois aspectos, ambos conexos com a religião: de um lado, a capacidade de absorver povos de culto diverso e dar-lhes um pleno reconhecimento civil, que se fosse aplicado ao império missionário lusitano teria colocado em causa sobretudo a condição dos convertidos e cristãos orientais; de outro lado, a lição de Maquiavel sobre a religião dos romanos que, ao Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 202-206. contrário da fé cristã, teria impulsionado a gesta virtuosa em troca de glória e honra terrenos. As elites culturais portuguesas sofreram uma atração precoce e intensa em direção aos escritos do secretário florentino (p. 61). Marcocci não se limita a refutar o argumento de Martim de Albuquerque sobre a aversão ou a imunidade dos ibéricos ao pensamento de Maquiavel. Em L’ invenzione di un impero está embutida uma premissa sobre a necessidade de se incorporar a compreensão que os contemporâneos tiveram sobre esta nova forma de dominação política gestada com a expansão ultramarina. Isso implica algumas distinções entre o império português e o espanhol. Por exemplo: o jesuíta Francisco Suárez definiu império sucintamente como “o poder de legislar”, ou como “a faculdade de dar ordens” (De legibus, III, I, 8). Sua definição é, ao mesmo tempo, sintética e abrangente, correspondendo ao esforço desenvolvido por diversos teólogos para estabelecer um entendimento hegemônico a respeito desse termo, na primeira época moderna, e que conformasse a prática dos homens, pois, nesse sentido, império remete diretamente a “norma” e a “justa medida”. Ele compreende, assim, tanto uma dimensão teológico-política quanto uma dimensão administrativa, as quais não são incompatíveis entre si. A definição suareziana faz parte do enorme esforço de construção de um consenso que remonta aos dominicanos Tommaso de Vio Gaetani e Francisco de Vitoria, e irá ainda além do Doctor Eximius. Ora, quando Francisco de Vitoria refutou o poder universal do imperador na sua Lição sobre os índios, ele assentou sua postura polêmica em dois pontos principais: a necessidade de consulta sobre o direito de conquista, na medida em que a consciência do imperador estava em risco; a força de lei que tem o parecer dos teólogos, na medida em que as leis divinas são superiores e antecedentes às leis humanas. A posição adotada por Vitoria é importante sob dois aspectos relacionados entre si: porque o que ele defende é o exercício do poder indireto pela Igreja sobre os monarcas, 205 Formação e justificação do império português: uma síntese Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron e porque essa opinião se tornará consensual e hegemônica dentro da Igreja. Mas, enquanto Vitoria sofria um processo de censura após sua lição sobre os índios, por iniciativa de Carlos V, em Portugal, dominavam os teólogos de corte e, em suas conquistas, será cada vez maior o protagonismo político da ordem dos jesuítas. Se Vitoria assentou as bases modernas da doutrina do poder indireto, sua dimensão histórica e prática será mais bem defendida por Luís de Molina ou Francisco Suárez, dois teólogos espanhóis ativos, contudo, em universidades portuguesas. Na cronologia proposta por Marcocci, contudo, Molina e Suárez representam o fim de uma época, dilatada apenas pelo fato de ambos atuarem no interior de universidades dominadas por jesuítas. A partir de 1580 aparece drasticamente redimensionado inclusive o papel dos teólogos de corte. Sua figura, de resto, já tinha sofrido um primeiro enfraquecimento em meados dos anos setenta, com a morte do jesuíta Gonçalves da Câmara e o rápido declínio da sua entourage. A derrota daquele tipo de conselheiro régio era o Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 202-206. sinal do ocaso de uma época. Aqueles religiosos haviam encarnado a face autêntica da consciência de um império português. Nos decênios da dominação espanhola pareceria cada vez mais remota a época na qual as campanhas militares lusitanas exigiam a aprovação prévia da Mesa de Consciência, instituição deslocada ela também para Madri, mas destinada a transformar-se num simples tribunal superior das ordens militares, terminando por ser absorvida pelas causas legais sobre os benefícios eclesiásticos. Até mesmo para os assuntos imperiais portugueses chegava assim o tempo dos arbitristas, consultores laicos do rei de formação jurídica, cujos memoriais teriam grande influência, sobretudo no primeiro Seiscentos, na corte dos Habsburgos (p. 134). Daí os significados complexos que a palavra Restauração assumirá para os portugueses. Mas Marcocci termina seu livro bem antes disso... talvez por isso afirmando, na última página, “uma fusão cada vez maior entre as elites políticas e culturais dos dois reinos”. Se ela de fato existiu, esse processo será colocado em xeque novamente a partir de 1640. 206 Sobre os autores Aline Magalhães Pinto é doutoranda pelo Programa de História Social da Cultura da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e mestre em história pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Desenvolve pesquisa sobre Michel de Certeau e Maurice Blanchot. Organizou junto a Thiago Loureiro e Luiz Costa Lima o livro Escritos de véspera, no qual assina também a apresentação. Participa do grupo de pesquisa “História interdisciplinar dos conceitos — Teoria da história: mímesis e linguagem”. Andrea Daher tem doutorado em Histoire et Civilisations pela École des Hautes Études en Sciences Sociales. É professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do Setor de Teoria e Metodologia da História, onde coordena o Laboratório em Pesquisa de História das Práticas Letradas (PEHL). Seus estudos, assim como as pesquisas que orienta, giram em torno de práticas culturais, particularmente na França, na Península Ibérica e nas Américas hispânica e portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII; e no mundo contemporâneo, de modo geral. É autora de Les singularités de la France Equinoxiale (Honoré Champion, 2002; tradução brasileira, O Brasil francês: as singularidades da França Equinocial, Civilização Brasileira, 2007); e de A oralidade perdida: ensaios de história das práticas letradas (Civilização Brasileira, 2012). Ocupa, de 2010 a 2014/2015, a Cátedra de Ciências Sociais Sergio Buarque de Holanda, junto à Maison des Sciences de l’Homme e à Université Paris IV-Sorbonne, na França. Angus Wright é professor emérito da California State University, Sacramento. Recebeu seu Ph.D. em história da América Latina pela University of Michigan, em 1976. É onde lecionou de 1972 a 2005. Sua dissertação, Market, land and class: Southern Bahia, Brazil, 1890–1942, revelava já seu interesse em incorporar questões ambientais no estudo de história latino-americana. Seu primeiro livro foi The death of Ramon Gonzalez: the modern agricultural dilemma (University of Texas Press, 1990), que recebeu uma edição revista e ampliada em 2005. É coautor de To inherit the Earth: the landless movement and the struggle for a New Brazil (Food First, 2003) e Nature’s matrix: linking conservation, agriculture, and food sovereignty (Earthscan Press, 2009). Escreveu numerosos artigos na área de história ambiental e sobre as consequências sociais e ambientais de práticas agrícolas e regimes de propriedade nas Américas. Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron é professor livre-docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP) e doutor em Histoire et Civilisations pela École des Hautes Études en Sciences Sociales. Atua principalmente nos temas: Companhia de Jesus, escravidão, história das missões religiosas, pensamento teológico-jurídico moderno e legislação indigenista. Constam entre suas publicações recentes o livro Linha de fé. A Companhia de Jesus e a escravidão no processo de formação da sociedade colonial (Brasil, séculos XVI e XVII) (Edusp, 2011); e o capítulo “Interprétations des rapports entre cura animarum et potestas indirecta dans le monde luso-américain”, em Missions d’ évangélisation et circulation des savoirs (XVIe-XVIIIe siècle), organizado por Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Marie-Lucie Copete, Aliocha Maldavsky e Ines Zupanov (Casa de Velázquez/Centre d’Anthropologie Religieuse Européenne — EHESS, 2011). Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 207-211. 207 Sobre os autores Carlos Ziller Camenietzki é doutor em filosofia pela Université Paris IV-Sorbonne, mestre em filosofia pela mesma instituição e mestre em educação pelo Instituto de Estudos Avançados em Educação (Iesae). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sistema físico-matemático dos cometas de José Monteiro da Rocha, em coautoria com Fábio Mendonça Pedrosa (MAST, 2000); “Baroque science betweem the Old and the New World: father Kircher and his Colleague Valentin Stansel (1621-1705)”, em Athanasius Kircher: the last man who knew everything, organizado por Paula Findlen (Routledge, 2004); e “Jesuits and alchemy in the early seventeenth century: father Johannes Roberti and the weapon-salve controversy”, em Ambix (Cambridge) (Cambridge, 2001), são exemplos que se destacam em sua produção acadêmica. Daniel Magalhães Porto Saraiva é doutorando da Université Paris IV-Sorbonne e mestre em história social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com pesquisas que se dedicam à compreensão do mundo da informação e da comunicação na era moderna, especialmente no século XVII, constam entre suas principais publicações: “A ‘Boca do Inferno’”, em Terceira Margem (ano XII, 2008); “A Gazeta: intelectuais e espaço público na Restauração”, em Intellèctus (UERJ. Online, v. II, 2006); e “O rasgo da pena, espada de Portugal: João Pinto Ribeiro e a imprensa periódica no Portugal restaurado (1641-1647)”, publicado nos Anais de Diálogos e Aproximações: Seminário de Pós-Graduação em História da UFRJ (v. 1, 2008). Denis Crouzet é historiador, especialista da época moderna, particularmente dos problemas relacionados à violência e à religião, na França do século XVI. É professor da Université de Paris IV-Sorbonne, diretor do Centre Roland Mousnier (UMR) e do Institut de Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne (Ircom). Entre suas diversas publicações encontram-se: Le haut cœur de Catherine de Médicis. Une raison politique aux temps de la Saint-Barthélemy (2005); Christophe Colomb: héraut de l’Apocalypse (2006); Dieu en ses royaumes: une histoire des guerres de religion (2008); Nostradamus. Une médecine des âmes à la Renaissance (2011). É autor, com Elisabeth Crouzet-Pavan, do Pósfacio do livro de Lucien Febvre e François Crouzet, Nous sommes des sangs-mêlés: manuel d’ histoire de la civilisation française (2012). Denise Aparecida Soares de Moura é professora assistente de História Econômica na Universidade Estadual Paulista (Unesp), doutora em história econômica pela Universidade de São Paulo (USP) com pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa (UNL), Centro de História de Além-Mar (Cham). Com atividade de pesquisa voltada para temas de história política e administrativa do século XVIII, especialmente sobre a capitania de São Paulo, organização municipal, comércio costeiro e negociantes no Império português, figuram entre suas publicações mais recentes: Consumo e abastecimento na história (Alameda, 2011), além de vários artigos publicados em revistas nacionais e estrangeiras, como Revista Brasileira de História, Saeculum, Revista do Instituto Mora e E-Jornal Portuguese History. Fábio Kühn é doutor em história social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, atualmente, professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em História dessa mesma instituição. Constam entre seus últimos trabalhos: “Os homens do governador: relações de parentesco e redes sociais no Continente do Rio Grande (1769-1780)”, em Familias, jerarquización y movilidad social, organizado por Giovanni Levi e Raimundo Rodriguez Pérez (Universidade de Murcia/Servicio de Publicaciones, 2010); “‘Um corpo, ainda que particular’: irmandades leigas e ordens terceiras no Rio Grande do Sul colonial”, na revista História Unisinos (v. 14 n. 2, 2010); e “As redes da distinção: familiares da inquisição na América Portuguesa do século XVIII”, publicado na revista Varia História (v. 26, 2010). Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 207-211. 208 Sobre os autores Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior é docente do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É doutor em história contemporânea pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e mestre em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os artigos “Entre a representação e a visualidade: alguns dilemas da relação história e cinema”, em Domínios da imagem (UEL ano II, 2008); “Orixás na telona”, na Revista de História da Biblioteca Nacional (n. 51, dez. 2009); e “Robert Rosenstone. A história nos filmes, os filmes na história”, na Revista Brasileira de História (v. 30, n. 60, 2010, resenha), são algumas de suas publicações recentes. Francisco Linhares Fonteles Neto é professor assistente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN) e mestre em história social pela Universidade Federal do Ceará (UFC/Procad/ Unicamp). Desenvolve pesquisa de doutoramento sobre as narrativas de crimes na imprensa de Fortaleza entre 1900 e 1930 no Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre seus principais trabalhos destacam-se: o capítulo “Cárceres, cadeias e o nascimento da prisão no Ceará”, em História das prisões no Brasil (Rocco, 2009), em coautoria com José Ernesto Pimentel Filho e Silvana Fernandes Mariz; e o artigo “A violência nos registros policiais: uma perspectiva histórica”, em Documentos — Revista do Arquivo Público do Estado do Ceará (Arquivo Público do Estado do Ceará, 2006). Guinter Tlaija Leipnitz é mestre pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutorando pela mesma instituição e professor assistente do Curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). É autor, entre outros trabalhos, dos artigos: “Os paisanos da Campanha: pequenos produtores e trabalhadores rurais da fronteira meridional do Brasil (1888-1920)”, publicado nos Anais do I Encontro Sul-Americano de Estudos Agrários (v. 1, n. 1, 2011); e “Entre el contrato y el derecho: el arrendamiento en la transformación del Brasil meridional rural (1847-1910)”, em XIII Congreso de Historia Agraria Congreso Internacional de la Seha (Lleida, 2011). Hebe Mattos é doutora em história pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com pós-doutorado na University of Maryland at College Park, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Université Paris IV-Sorbonne. Atualmente é professora titular da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde é coordenadora associada do Laboratório de História Oral e Imagem. Especialista em história do Brasil, tem extensa produção acadêmica, na qual merecem destaque: Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição, em coautoria com Ana Maria Lugão Rios (Civilização Brasileira, 2005); Resgate: uma janela para o Oitocentos, em coautoria com Eduardo Schnoor (Topbooks, 1995); e Das cores do silêncio. Os significados da liberdade no sudeste escravista (Brasil, séc. XIX) (Arquivo Nacional, 1995). Ludmila da Silva Catela é doutora em antropologia cultural e mestre em sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora e investigadora da Universidad Nacional de Córdoba (UNC), investigadora do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) no Museo de Antropología-UNC, atualmente também é diretora do Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba-Argentina. É autora do livro No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de familiares de desaparecidos (Ediciones Al Margen, 2009); organizadora, juntamente com Elizabeth Jelín, de Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad (Siglo XXI, 2002); e, juntamente com Elizabeth Jelin e Mariana Giordano, de Fotografía, memoria e identidad (Trilce Edi- Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 207-211. 209 Sobre os autores torial, 2010). Organizou o livro, com textos de Michael Pollak, Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite (Ediciones Al Margen, 2006) e publicou diversos artigos em revistas e capítulos em livros sobre os temas das violências, situações limites e memória. Monica Grin é professora associada do Instituto de História e da Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde coordena o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ (Niej). Fez pós-doutorado na Universidade de Coimbra (UC) e doutorado em ciência política e sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). Com pesquisas dedicadas à pós-abolição e ao racismo, destacam-se os seguintes trabalhos: “Raça”, debate público no Brasil (Mauad X/Faperj, 2010); “Modernidade, identidade e suicídio: o ‘judeu’ Stefan Zweig e o ‘mulato’ Eduardo de Oliveira”, publicado em Topoi. Revista de História (v. 3, n. 5, 2002); e “Este ainda obscuro objeto de desejo: políticas de ação afirmativa e ajustes normativos”, em Novos Estudos Cebrap (v. 59, 2001). Pedro Paulo de Figueiredo Silva é mestrando pelo Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), bacharel e licenciado pela mesma instituição. Desenvolve pesquisa sobre os usos da imprensa durante a Guerra de Restauração Portuguesa (1640-68), com especial atenção para o barroco e poesia barroca, cultura e sociedade na História Moderna. É autor de “Uma história em versos: apresentação de temas históricos nas poesias publicadas durante a Guerra de Restauração (1640-1668)”, publicado nos Anais do 5o Seminário Nacional de História da Historiografia: biografia & história intelectual (Edufop, 2011). Rafael Faraco Benthien é mestre e doutor em história pela Universidade de São Paulo (USP). Sua tese tratou da relação entre helenistas, latinistas e sociólogos durante a Terceira República francesa. Atuou como professor substituto na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em história antiga, teoria da história e história das ciências sociais, entre suas publicações mais recentes encontram-se os artigos: “Compte-rendu de l’ouvrage d’Antoine Meillet, Comment les mots changent de sens”, publicado no Atelier du Centre de Recherches Historiques, revista eletrônica do Centre de Recherches Historiques da École des Hautes Études en Sciences Sociales (v. 7, 2011); e “Lettres d’Émile Durkheim à Salomon Reinach”, publicado em Durkheimian Studies (v. 16, 2010). Renata Rozental Sancovsky é doutora em história social pela Universidade de São Paulo (USP), com pós-doutorado em arqueologia pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora adjunta de História Medieval da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), é também pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Teoria da História, Antiguidade e Medievo dessa mesma instituição e pesquisadora associada do Centro de Pesquisa e Documentação do Museu da Tolerância de São Paulo (USP). É autora de “Cultura material e cultura literária na Idade Média ibérica: fragmentos da identidade sefaradí entre Pérsia, Palestina e Hispania”, publicado em Estudos Ibero-Americanos (n. 1, v. 37, 2011); de Inimigos da fé. Judeus, conversos e judaizantes na Península Ibérica. Século VII (Imprinta/CHCJ/LEI-USP, 2010); e coautora de Identidades judaicas e cristãs no limiar da era comum (Imprinta, 2010). Renato Luís do Couto Neto e Lemos é doutor em história pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e professor associado do Instituto de História e do Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde coordena o Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política (Lemp) e edita a revista eletrônica Militares e Política. Autor, entre outras obras, Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 207-211. 210 Sobre os autores dos livros O diário de Bernardina — Da monarquia à república pela filha de Benjamin Constant, com Celso Castro (Zahar, 2009); Justiça fardada (Bom texto, 2004); e Benjamin Constant — vida e história (Topbooks, 1999). Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 207-211. 211