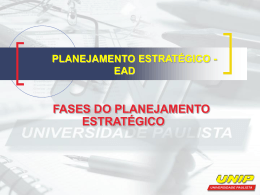

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF – NITERÓI -RIO DE JANEIRO CURSO – MESTRADO PROFISSIONAL DE SISTEMA DE GESTÃO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – GESTÃO PELA QUALIDADE A GESTÃO DO CONHECIMENTO COMO FIO CONDUTOR DE UMA EXPERIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL: O CASO DE UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DO SETOR FINANCEIRO AUTOR - Ricardo Nascimento Ferreira ORIENTADOR – Prof. D. Sc. EMMANUEL PAIVA DE ANDRADE NITERÓI, RJ - Brasil. Maio de 2003 2 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF – NITERÓI -RIO DE JANEIRO CURSO – MESTRADO PROFISSIONAL DE SISTEMA DE GESTÃO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – GESTÃO PELA QUALIDADE A GESTÃO DO CONHECIMENTO COMO FIO CONDUTOR DE UMA EXPERIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL: O CASO DE UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DO SETOR FINANCEIRO AUTOR -Ricardo Nascimento Ferreira ORIENTADOR – Prof. D. Sc. EMMANUEL PAIVA DE ANDRADE NITERÓI, RJ-Brasil. Maio de 2003 3 RICARDO NASCIMENTO FERREIRA A GESTÃO DO CONHECIMENTO COMO FIO CONDUTOR DE UMA EXPERIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL: O CASO DE UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DO SETOR FINANCEIRO Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional de Sistema de Gestão da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção parcial do Grau de Mestre. Área de concentração: Gestão pela Qualidade ORIENTADOR – Prof. D. Sc. EMMANUEL PAIVA DE ANDRADE NITERÓI, RJ- Brasil Maio de 2003 4 RICARDO NASCIMENTO FERREIRA A GESTÃO DO CONHECIMENTO COMO FIO CONDUTOR DE UMA EXPERIÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL: O CASO DE UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DO SETOR FINANCEIRO Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional de Sistema de Gestão da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção parcial do Grau de Mestre. Área de concentração: Gestão pela Qualidade Aprovada em.......de Maio de 2003. BANCA EXAMINADORA _________________________________________________________ Prof. D. Sc. EMMANUEL PAIVA DE ANDRADE Orientador Universidade Federal Fluminense _________________________________________________________ Prof. D. Sc. VENICIUS MARINHO FARIAS Centro Universitário Abeu _________________________________________________________ Profa. D. Sc. DENISE ALVAREZ Universidade Federal Fluminense NITERÓI, RJ- Brasil Maio de 2003 5 Esta dissertação é dedicada às Organizações Públicas do Setor Financeiro, pelo papel que vêm desempenhando junto ao Brasil, contribuindo favoravelmente para desenvolvimento sócio - econômico do país. 6 Agradecimentos “Agradeço a Deus, a minha esposa Paula Cristina, a minha mãe, familiares, aos meus amigos do mestrado e, especialmente, a meus companheiros do conhecimento, aos professores Flavio Lobato, Monachesi, Garrido, João Luiz e Eliane Serpa , que contribuíram para a realização deste trabalho”. Ao Prof. Emmanuel Paiva, merece particular reconhecimento, pelo qual possuo uma profunda admiração como profissional e como pessoa, pois ele atuou como meu orientador, estando direcionando a expressar meu conhecimento, para uma boa finalização deste trabalho.” Maio / 2003 7 “As grandes coisas são feitas por pessoas que têm grandes idéias e saem pelo mundo para fazer com que seus sonhos se tornem realidades.” ROBERTO SHINYASHIKI Maio / 2003 8 RESUMO Este estudo pretende mostrar como o conhecimento representa o fio condutor das organizações na busca da inovação e da competitividade. O assunto a ser tratado tem por base a pesquisa nas Organizações Públicas do Setor Financeiro que tem na gestão do conhecimento a ferramenta de transformação, onde serão examinados diversos aspectos referentes à matéria. Este é um assunto abstrato, complexo, mas de grande valor, devido ao mercado atual, em que a globalização facilitou o acesso à informação, fazendo com que a diferenciação seja feita através do conhecimento e criatividade individuais. Quem tiver maior êxito em administrar e gerenciar esse conhecimento está a um passo de se colocar entre organizações que estão na vanguarda buscando sempre visualizar as novas tendências. ABSTRACT This study intends to show as the knowledge it represents the conductive thread of the organizations in the search of the innovation and of the competitiveness. The subject to be agreement has for base the research in the Organizations you Publish of the Financial Section that has in the administration of the knowledge the transformation tool, where several referring aspects will be examined to the matter. 9 This is an abstract, complex subject, but of great value, due to the current market, in that the global facilitated the access to the information, doing with that the differentiation is made through the knowledge and individual creativity. Who has larger success in administering and management that knowledge to the step of placing among organizations that it plows in the vanguard always looking it goes to it visualizes the new tendencies. 10 SUMÁRIO Págs CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 1.1 – Aspectos Introdutórios 13 1.2 – Importância do Estudo 17 1.3 – Objetivos e Hipóteses 20 1.4 – Organização da Dissertação 21 CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 2.1 – Introdução 23 2.1.1 – Compreendendo o Conhecimento 23 2.2 25 – Definição Prática de Conhecimento 2.2.1 – Dados 26 2.2.2 – Informação 28 2.2.3 – Conhecimento 31 2.3 – O Conhecimento em Ação 34 2.3.1 – Experiência 36 2.3.2 – Verdade Fundamental 37 2.3.3 – Como Lidar com a Complexidade 39 2.3.4 – Discernimento 41 2.3.5 – Normas Práticas 41 2.3.6 – Valores e Crenças 43 2.4 – A Aplicação do Conhecimento 44 2.5 – Trabalho Intensivo e Capital Intensivo 47 11 2.6 – Jogo das Regras Flexíveis 50 2.7 – Vivendo na Era da Hiper-Competição 52 2.8 – O Problema da Inércia Organizacional 56 2.9 – Aprendizado Organizacional 57 2.10 – As Organizações com Deficiência de Aprendizagem 64 CAPÍTULO III – PROJETOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 3.1 – Concentrando este Tipo de Sucesso 66 3.2 – Recursos Humanos na Gestão do Conhecimento 70 3.3 – Posicionamento do RH na Gestão do Conhecimento 72 CAPÍTULO IV – MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 4.1 – Conceituação 77 4.2 – Limitações do Método 82 4.3 – Resultados e Discussão 82 CAPÍTULO V – ESTUDO DE CASO 5.1 – Considerações Prévias 83 5.2 – Descrição Geral do Caso 85 5.3 – As OPSF na Era da Competitividade 87 5.4 – O Planejamento Estratégico 91 5.5 – Plano Operacional 92 5.6 – Renegociações de Compromissos 92 5.7 – Projeto de Expansão 94 5.8 – Avaliação do Planejamento Estratégico das OPSF 95 5.8.1 – Crescimento Interno 96 12 5.8.2 – Crescimento Externo 98 5.8.3 – Expectativas Futuras para as OSPF 98 5. 9 – Gestão do Conhecimento nas OPSF 99 5.9.1 – Princípios Básicos (Filosofia de Ação) 100 5.9.2 – Metas do Projeto 100 5.9.3 – Parcerias Internas 102 5.10 – Mecanismo de Gerência da Gestão do Conhecimento 103 5.10.1 – Comissão de Gestão do Conhecimento – CGC 103 5.10.2 – Banco do Capital Intelectual 104 5.10.3 – Banco de Dados 106 5.11 – Análise de Alguns Cronogramas 107 5.12 – Resultados e Discussão 108 5.12.1 – Correlação com Objetivo 110 CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 112 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 118 13 CAPÍTULO I INTRODUÇÃO 1.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS Este estudo visa a mostrar como o conhecimento é a habilidade de aprender e de se adaptar às mudanças dentro das organizações, onde trabalhar em cima de dados e informações para uma maior eficiência no processo decisório e de comunicação e estabelecer uma maior competitividade. Quem tiver maior êxito em administrar e gerenciar esse conhecimento está a um passo de se colocar entre organizações que estão na vanguarda buscando sempre visualizar as novas tendências. Diante de tantos concorrentes, a implementação da gestão do Conhecimento dentro das organizações é uma vantagem decisiva para se manter em lugar de destaque e até sobreviver. A gestão do conhecimento não é estática, está sempre mudando e evoluindo, por isso, as empresas devem ficar atentas ao surgimento de novas tecnologias, novos estudos e ferramentas que possam decidir os rumos tomados no futuro. Apesar da importância da gestão do conhecimento, algumas empresas ainda se negam a investir nessa nova ferramenta, mesmo demonstrado o seu sucesso e eficiência. Nessas organizações, o conhecimento é tratado de maneira antiquada. Dentro desse estudo, pretendo demonstrar e talvez mudar a opinião das pessoas sobre a importância e eficiência da gestão do conhecimento, essa ferramenta que veio para mudar a forma de atuar das empresas. 14 Estarei citando o conhecimento como uma vantagem sustentável, porque, ao contrário dos ativos materiais que se desgastam ao longo do tempo, o conhecimento aumenta com o passar dos anos. O conhecimento começa a surgir, então, no cenário que se define para o 3° milênio, como um novo capital das empresas, e para as pessoas como garantia da empregabilidade. Na virada do milênio, o foco principal das empresas é mais do que nunca o homem, tendo a tecnologia, apenas, como suporte do Capital Intelectual. As empresas precisam da criatividade dos talentos humanos de todas as áreas — produção, marketing, vendas, finanças — para perceber oportunidades e, até mesmo, para reinventar seus negócios. O maior desafio que vivemos na Era do Conhecimento consiste em como criar um ambiente catalisador e multiplicador do Capital Intelectual, representados maior pela ativo a real que criatividade as de empresas seus possuem talentos. O são Capital Intelectual é a parte invisível da competitividade que nem sempre é visível nos balanços financeiros. As empresas, de uma certa forma, começam a se dar conta de que o estilo gerencial até então usado, a concepção do papel das pessoas no trabalho e a distribuição da informação e poder na organização, adquirem mais valor a partir do conhecimento. Há muito se sabe da importância do conhecimento e do talento humano como diferencial competitivo entre as empresas. O monopólio do conhecimento, manipulado por um grupo diminuto, foi derrubado durante a chamada era da informação. O conhecimento agora é mais 15 acessível e, com vistas ao crescimento da empresa, deve ser compartilhado com todos os membros da equipe. As organizações características comuns do e conhecimento o uso da apresentam informação é algumas uma das características. A tecnologia da informação inclui ferramentas para trabalho em grupo, uma diversidade de meios de comunicação, redes internas de telefonia e de comunicação de dados, etc. Seu modelo de gestão inclui, obrigatoriamente, um número reduzido de níveis hierárquicos e utilizam sempre, independentemente da sua configuração de organograma, o trabalho interfuncional (times, grupos de trabalho e de solução de problemas), conseqüentemente, o processo decisório é acentuadamente participativo. Todo este desenho visa a facilitar a coleta, a assimilação e o aproveitamento do conhecimento (Stewart, 1998). Segundo Stewart em seu livro “Capital Intelectual”, “Uma empresa voltada para o conhecimento (...) não só os principais ativos (...) são intangíveis como também não está claro quem os possui ou quem é responsável por cuidar deles”. (Stewart, 1998; p.49) O conhecimento é um capital a ser negociado e quem tem maior competência não deve guardá-la só para si, porque a competência fica mais valorizada ao ser passada adiante, pois o efeito multiplicador faz surgir novas demandas e novas aplicações. 16 A Gestão do Conhecimento deve superar o status de modismo e se constituir, efetivamente, numa prática moderna de gerenciamento, tratando com seriedade a relação entre as organizações e seus empregados. Em “A Remuneração por Habilidades e por Competências” de Thomas Wood Jr. (1997), vemos que o economista Kondratiev formulou o conceito das ondas de crescimento da economia global. Cada uma das quatro primeiras ondas está associada a uma grande mudança tecnológica. A quinta onda está “ também relacionada ao conceito de produto ou serviço baseado em conhecimento e ao conceito de empresa de conhecimento intensivo”. ( Kondratived aprid Wood, 1997,p.) As palavras de Peter Drucker (1996) refletem igualmente este espírito: “O centro social de gravidade mudou para o trabalhador do conhecimento. Todos os países desenvolvidos estão se tornando (...) sociedades do conhecimento”. (Drucker, 1997, p.24) Para fazer frente ao novo cenário competitivo, a relação de trabalho deve mudar. Sobre ela deve ser alicerçado o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais. As empresas possuem cultura, história, memória, rotinas e procedimento; portanto, algo que se poderia chamar de “aparato cognitivo”. Como os seres humanos, as organizações também são capazes de aprender, mas a questão é como transformar este aprendizado em prática empresarial. 17 Sob esta ótica, cabe rever o posicionamento da área de Recursos Humanos das empresas que se pretendem competitivas na nova Era do Conhecimento. Para tanto, devem elas enfocar o capital intelectual como emergente modelo de gestão — a gestão do conhecimento e, conseqüentemente, exige-se uma visão diferente, já que sua ação tradicional torna-se insuficiente. A busca sistemática do conhecimento deve ser mais profunda, pois afeta a base tecnológica e base gerencial de toda a empresa. 1.2 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO Nas últimas três décadas, as organizações brasileiras, tanto privadas como públicas, de forma crescente passaram a se conscientizar da importância da revisão dos seus modelos de gestão: no caso das empresas privadas, a motivação era a sua sobrevivência e competitividade no mercado; no caso das empresas públicas, tal motivação era a sua capacidade de cumprir sua missão, ou seja, atender com qualidade a prestação de serviços de interesse da sociedade. Ao mesmo tempo, focando a realidade empresarial brasileira, constata-se que as organizações nacionais, tanto públicas como privadas, já desenvolvem esforços no sentido de recuperar o tempo perdido (de pelo menos duas décadas) que levou a um atraso em relação à situação mundial. No entanto, se há poucas empresas 18 brasileiras consideradas de "classe mundial", já é possível avaliar, a partir destas, a aplicabilidade das novas práticas gerenciais que garantirão a sua sobrevivência num mercado cada vez mais globalizado e competitivo. Este contexto gerou um esforço, às vezes de forma frenética, de busca de novos modelos de gestão empresarial. De outro lado, à medida que novas idéias e práticas gerenciais surgiam, eram apresentadas, pelos seus proponentes (geralmente empresas de consultoria empresarial) como a solução dos desafios gerenciais e, eventualmente, recebidas pelo meio acadêmico e empresarial como "modismos". Assim, idéias e práticas novas, como qualidade competitiva, total, reengenharia, terceirização e gestão alianças participativa, estratégicas, vantagem entre outras, precisaram contar com o tempo para ficar claro que as organizações podem adequar os seus modelos de gestão muito mais por um processo de evolução contínua do que por rompimento ou substituição dos conhecimentos gerenciais. A Gestão do Conhecimento é a chave para construir e sustentar bens de capital intelectual e utilizá-los para agregar valor econômico à empresa. Por tais razões, justifica-se, plenamente, uma revisão da literatura a respeito, sendo que os especialistas em administração têm multiplicado seus estudos sobre o tema. Esta dissertação faz exatamente isto selecionando o pensamento dos principais autores que lidam com a matéria. Justifica-se o presente trabalho, também, pela necessidade de se divulgar no Brasil a relevância da gestão do conhecimento como nova 19 perspectiva para nossas empresas. As atividades governamentais apresentam complexidade crescente e, a cada dia, a eficiência das operações do governo é cobrada pela sociedade de forma mais rígida. As decisões de alto nível têm sido tomadas com base em metodologias primárias e rudimentares. Tem sido necessária a reformulação da estrutura das empresas públicas brasileiras, mas a máquina pública não implica transformações meramente formais. Trata-se de um complexo e profundo problema de mudança social, a qualquer das grandes transformações sociais que a história da humanidade registra. Procura-se modificar um amplo espectro de correlações de poder, atitudes, interesses, ideologias, condutas culturais, capacidades tecnológicas e estruturas organizacionais. Neste sentido, a gestão do conhecimento que tem o papel institucional de apontar à sociedade os atalhos e, ao governo, os perigos da irresponsabilidade de gastar o que não tem. A visão é demonstrar o quanto é delicado o papel da Instituição e, também, o quanto é difícil executá-lo sem grandes interferências de poder. È de grande conveniência que a inovadora filosofia da gestão do conhecimento seja apresentada à nossa comunidade de gestores públicos e privados e empresários, tornando-se esta uma razão a mais para o desenvolvimento desta dissertação. 20 1.3 OBJETIVOS E HIPÓTESES Percebidas as externalidades positivas e negativas geradas pelas Organizações Públicas do Setor Financeiro (OPSF) e confrontando-as para identificar as causas que provocam o desequilíbrio entre o processo de reestruturação e a busca pela apresentada uma pesquisa envolvendo competitividade . Será 10 (dez) agências das Organizações Públicas do setor financeiro, no Estado do Rio de Janeiro, evidenciando a importância do processo da utilização da gestão do conhecimento e sua influência na gestão da referida organização, contribuindo, assim, com a elaboração de um relatório que possa identificar as barreiras dentro da gestão das Organizações Públicas do Setor Financeiro para aplicação da gestão do conhecimento dentro das OPSF. Visa a apresentar a importância das informações constantes da inovação na gestão de negócio, como principal ênfase nas OPSF cujos gestores, talvez por desconhecerem a importância da gestão do conhecimento ou por responsabilidade social, ignorarem as quais as estão diversas aqui vertentes evidenciadas da não atentaram, ainda, para a importância de sua divulgação. A pesquisa envolveu a participação de dez agências (lha do Governador, Irajá, Tijuca, Jacarepaguá, Tauá, Madureira, Cascadura, Freguesia, Barra da Tijuca e Gávea) das OPSF de âmbito federal e estadual, situado nos Município do Estado do Rio de Janeiro e teve, 21 como apoio descritivo, a pesquisa de campo (entrevista). Utilizou–se como instrumento de medida a entrevista, previamente, estruturada pelo próprio pesquisador e aplicada no corpo de gestores das OPSF. As OPSF, localizadas no município do Estado do Rio de Janeiro, têm demonstrado interesse no processo de implantação da gestão do conhecimento; talvez por falta de conhecimento dos seus gestores que ainda não conseguiram atentar para a importância desta ferramenta na busca de competitividade. Este trabalho compõe–se de partes destinadas à caracterização e análise crítica dos principais componentes da competitividade, e sua influência no mercado, de como a sua divulgação interfere na postura do mercado junto à empresa pública. 1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO A estrutura do trabalho consta de quatro seções: a primeira, que finaliza neste item, é a introdução geral; a segunda abrange toda a revisão da bibliografia e está distribuída em vários capítulos; a terceira constitui-se do trabalho de campo, sob a forma de um estudo de caso sobre as OPSF (capítulos IV e V); a quarta seção abrange as conclusões e recomendações. A segunda seção compreende os capítulos II e III. Nestes capítulos, procurou-se fazer uma completa revisão da literatura sobre o tema da Dissertação, assunto que já conta com inúmeros estudos, 22 muitos já traduzidos em português e que constam da bibliografia. As idéias e teorias apresentadas nesta parte do trabalho constituíram subsídio importante para nortear a procura de uma empresa que esteja aplicando as propostas da Gestão do Conhecimento e, portanto, justifique um estudo de caso que ofereça lições para os estudiosos desse interessantíssimo assunto. 23 CAPÍTULO II REVISÃO DA LITERATURA 2.1 INTRODUÇÃO Este capítulo tem como objetivo apresentar a literatura que serviu de base teórica para o desenvolvimento da pesquisa. Nele, são apresentados o desenvolvimento da gestão do conhecimento e a sua evolução, os níveis de desenvolvimento dentro das OPSF, seguido do processo de inovação. Abordar-se o nível de conhecimento, em relação ao processo de inovação, para a busca da competitividade. 2.1.1 – Compreendendo o Conhecimento Conhecimento não é dado nem informação, embora esteja relacionado com ambos e as diferenças entre esses sejam, normalmente, uma questão de grau. Começamos com esses termos mais conhecidos porque eles são mais familiares e porque podemos entender melhor o conhecimento em correlação com eles. A confusão entre lado, informação e conhecimento — em que diferem e o que significam — gera enormes dispêndios com iniciativas de tecnologia que, raramente, produzem resultados satisfatórios. De modo geral, as empresas investem pesadamente em soluções antes de saber 24 exatamente quais são seus problemas e o resultado, como não poderia deixar de ser, é desastroso. A Gestão do Conhecimento passa, essencialmente, pelo compartilhamento dos conhecimentos individuais para formação do conhecimento organizacional. Sendo assim, a pessoa que detém o conhecimento é que decide se o compartilha ou não. Depende, portanto, do quanto está motivada para isso. Motivação é, dessa forma, uma questão – chave para uma bem sucedida Gestão do Conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento: o tácito, referente à experiência, ao poder de inovação e à habilidade dos empregados de uma companhia para realizar as tarefas do dia-a-dia, e o explícito, ligado aos procedimentos, aos bancos de dados, às patentes e aos relacionamentos com os clientes. Muito do que existe hoje em termos de tecnologia da informação está vinculado à construção automatizada de registros do que definimos como conhecimento explícito. São grandes “armazéns de dados” que registram a experiência da organização e, até de terceiros, além de uma grande diversidade de dados sobre o seu ambiente interno (processos, rotinas) e externo (clientes, fornecedores, concorrentes ). A partir dessa governo, base, softwares de última geração conseguem realizar com rapidez o que o ser humano levaria muito tempo para fazê-lo: processar essa grande massa de dados e tirar dela informações relevantes para o sucesso do negócio. 25 Por mais primário que possa soar, é importante frisar que dados, informação e conhecimento não são sinônimos. O sucesso ou o fracasso organizacional muitas vezes pode depender de se saber de qual deles precisamos, com qual deles contamos e o que podemos ou não fazer com cada um deles. Entender o que são esses três elementos e como passar de um para outro é essencial para a realização bemsucedida do trabalho ligado ao conhecimento. Portanto, acreditamos que seja melhor começar por uma rápida comparação de três termos e pelos fatores envolvidos na transformação de dados de informação em conhecimento. 2.2 — DEFINIÇÃO PRÁTICA DE CONHECIMENTO Algumas palavras de qualificação antes de prosseguir com as nossas definições. Sabemos que alguns pesquisadores identificam mais que essas três entidades — dados, informação e conhecimento — e descrevem, por exemplo, sabedoria, “insight”, determinação, ação e assim por diante. Todavia, como observamos que as empresas já têm dificuldade de distinguir entre três conceitos relacionados, não estamos inclinados a abordar mais que isso. Para finalidades práticas, juntaremos conceitos de uma ordem mais elevada, tais como sabedoria e “insight”, determinação no e conceito ação, de embora conhecimento. presumivelmente E palavras apontem como para a necessidade de utilizar o conhecimento, serão categorias como “algo 26 que podemos fazer com o conhecimento”, em vez de aparecer como variações do próprio conhecimento. Com tais ressalvas, passemos para algumas definições. 2.2.1 — Dados Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Num contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos como registros estruturados de transações. Quando um cliente vai a um posto de gasolina e enche o tanque do seu carro, essa transação pode ser parcialmente descrita como dado: quando ele fez a compra; quantos litros consumiu; quanto ele pagou. Os dados não revelam por que ele procurou aquele posto e não outro, e não podem prever a probabilidade daquele cliente voltar ao mesmo posto. Em si mesmos, tais fatos nada dizem sobre se o posto é bem ou mal administrado nem se ele está fracassando ou prosperando. Segundo Peter Drucker (1998), informações são “dados dotados de relevância e propósito”, o que, decerto, sugere que dados, por si só, têm pouca relevância ou propósito. Organizações modernas geralmente armazenam dados em algum tipo de sistema tecnológico. Os dados são lançados ao sistema por departamentos como os de finanças, de contabilidade ou de marketing. Até recentemente, eles eram administrados por centros de processamentos de dados, os CPDs, que atendiam a solicitações de 27 dados feitas pela diretoria e por outros departamentos da empresa. A tendência atual é a relativa descentralização dos dados e sua disponibilidade, a partir de pedidos orientados de computadores pessoais; porém, a estrutura básica do que são e de como os armazenamos e utilizamos permanece a mesma (Hampton, 1989). Quantitativamente, as empresas avaliam a gestão de dados em termos de custo, velocidade e capacidade: quanto custa obter ou recuperar um dado? Com que velocidades podem lançá-lo e recuperálo pelo sistema? Qual é a capacidade de armazenamento do sistema? Indicadores qualitativos são a prontidão, a relevância e a clareza: temos acesso a eles quando necessitamos deles? Eles são aquilo de que precisamos? Podemos extrair significado deles? Todas as organizações precisam de dados e alguns setores industriais dependem fortemente deles. Bancos, seguradoras, serviços públicos e órgãos governamentais, tais como o Departamento de Receita Federal e a Administração da Previdência Social de um país, são exemplos óbvios. O registro e a manutenção de dados estão no centro dessas culturas de dados, e a efetiva gestão de dados é fundamental para o seu sucesso. O negócio desses setores é a manutenção e o acompanhamento eficiente de milhões de transações. Mas, para muitas empresas — mesmo para algumas culturas de dados — ter mais dados nem sempre é melhor do que ter menos, Às vezes, as empresas acumulam dados por serem faltais e, portanto, criam a ilusão de exatidão científica, juntando dados suficientes e prosseguindo o 28 argumento. Assim, decisão objetivamente correta se auto-sugerirão automaticamente. Isso é falso em dois aspectos. Primeiro, dados demais podem dificultar a identificação e a extração de significado de dados que realmente importam. Segundo, e mais fundamental, dados não têm significado inerente, visto que dados descrevem apenas parte daquilo que aconteceu; não fornecem julgamentos nem interpretação e nem qualquer base sustentável para a tomada de ação. Embora a matéria-prima do processo decisório possa incluir dados, eles não podem dizer o que fazer. Dados nada dizem sobre a própria importância ou irrelevância; porém, os dados são importantes para as organizações — em grande medida, certamente, porque são matérias-primas essenciais para a criação da informação. 2.2.2 — Informação À semelhança de muitos pesquisadores que estudaram o tema informação, aqui ela aparece descrita como uma mensagem, ou na forma de um documento, de uma comunicação audível ou visível. Como acontece com qualquer mensagem, ela tem um emitente e um receptor. A informação tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo exercer algum impacto sobre seu julgamento e comportamento. Ela deve informar; trabalhar os dados que fazem a diferença. O significado original da palavra “informar” é “dar forma a”, sendo que a informação visa a modelar a pessoa que a recebe no 29 sentido de fazer alguma diferença em sua compreensão ou “‘insight”. Estritamente falando, portanto, sucede que o receptor, não o emitente, decide se a mensagem recebida realmente constitui informação — isto é, se ela verdadeiramente o informa. Um memorando repleto de divagações pode ser considerado “informação” por seu redator, porém tido como puro ruído pelo receptor. A única mensagem que ele pode comunicar com sucesso é uma mensagem involuntária sobre a qualidade da inteligência ou do discernimento do emitente. A informação movimenta-se pelas organizações por redes “hard” e “soft”. A rede “hard” tem uma infra-estrutura definida: fio, utilitário de entrega, antenas parabólicas, centrais de correio, endereços, caixas postais eletrônicas. Estão entre as mensagens que essas redes entregam o correio eletrônico, o correio tradicional ou entregas expressas e as transmissões via Internet. A rede “soft” é menos formal e visível, ela é circunstancial. Alguém que lhe entregue uma anotação ou a cópia de um artigo marcado “Para sua informação” é um exemplo de informação transmitida por rede “soft” (Sanches, 1998). Aferições quantitativas de gestão de informação tendem a incluir conectividade e transações: quantas contas de “e-mail” nós temos? Quantas mensagens enviamos num dado período? Aferições qualitativas medem a “informatividade” e a utilidade: a mensagem me trouxe um novo “insight”? Ela ajuda a inferir significado de uma situação e contribui para a decisão ou solução de um problema? 30 Diferentemente do dado, a informação tem significado — a “relevância e propósito” das palavras de Drucker citadas anteriormente. Na verdade, ela não só “dá forma” ao receptor como ela própria tem uma forma: ela está organizada para alguma finalidade. Dados tornam-se informação quando o seu criador lhes acrescenta significado, assim, transformamos dados em informação agregando o valor de diversas maneiras, como nos casos abaixo: — Contextualização: sabemos qual a finalidade dos dados coletados; — Categorização: conhecemos as unidades de análise ou os componentes essenciais dos dados; — Cálculo: os dados podem ser analisados matemática ou estatisticamente; — Correção: os erros são eliminados dos dados; — Condensação: os dados podem ser resumidos para uma forma mais concisa; Os computadores podem ajudar a agregar tais valores e transformar dados em informação; porém, quase nunca eles ajudam na parte de contexto, e os seres humanos, geralmente, precisam agir nas partes de categorização, cálculo e condensação. Um problema que podemos abordar ao longo de toda esta pesquisa é a confusão da informação — ou conhecimento — com a tecnologia que a viabiliza. 31 Desde o livro “O Meio é a Mensagem”, de Marshall McLuhan (1971), com sua afirmação de que a televisão transformaria a humanidade numa aldeia global e influiria nos conflitos mundiais até as recentes declarações sobre o poder transformador da Internet, temos ouvido que a tecnologia da informação mudaria não apenas o modo como trabalhamos, mas também quem somos. Um ponto importante a defender neste livro é que o meio de comunicação não é a mensagem, embora ele possa influenciá-la fortemente. O que é entregue é mais importante que o veículo que a entrega. Ter um telefone não garante, nem sequer estimula conversa brilhante; ter um “CD player” de última geração não faz a mínima diferença se você o usar apenas para ouvir músicas tocadas por instrumentos de brinquedo. Nos primórdios da televisão, muitos comentaristas diziam que o novo meio de comunicação elevaria o nível do discurso cultural e político da nação, uma previsão que, evidentemente, não se concretizou. Donde os gerentes de hoje concluíram que dispor de tecnologia da informação mais sofisticada não implica, necessariamente, obter melhor informação. (Idem) 2.2.3 — Conhecimento A maioria das pessoas tem a intuição de que o conhecimento é mais amplo, mais profundo e mais rico do que os dados ou a informação. As pessoas falam de um indivíduo esclarecido, informado 32 e com conhecimento sobre determinado assunto, enfim, alguém inteligente e que tem boa formação cultural. Raramente refere-se a um memorando, manual ou banco de dados “repleto de conhecimento”, muito embora estes últimos possam ter sido elaborados por indivíduos ou grupos “esclarecidos”. Lembrando que os epistemólogos passam a vida tentando entender o que significa conhecer, não se pretende dar aqui uma definição final. Intenta-se oferecer uma definição funcional de conhecimento, uma descrição pragmática que deixe claro quando se fala sobre o conhecimento nas organizações. A definição aqui apresentada expressa as características que tornam o conhecimento valioso e as que dificultam sua boa gestão — geralmente as mesmas, (Sanches, 1998). Conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação contextual e “insight” experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais (Davenport, 1998). O que essa definição torna imediatamente claro é que o conhecimento não é puro nem simples: é uma mistura de vários elementos; é fluído como também formalmente estruturado; é intuitivo e, portanto, difícil de colocar em palavras ou de ser plenamente 33 entendido em termos lógicos. O conhecimento existe dentro das pessoas, faz parte da complexidade e imprevisibilidade humana. Embora tradicionalmente pensemos em ativos como algo definível e “concreto”, os ativos do conhecimento são muito mais difíceis de se identificar. Da mesma forma que uma partícula atômica pode parecer ser uma onda ou uma partícula, dependendo de como os cientistas a observam, o conhecimento pode ser visto tanto como um processo quanto como um ativo. Segundo Sanches (1998), o conhecimento deriva da informação da mesma forma que a informação deriva dos dados. Para que a informação se transforme em conhecimento depende da elaboração dos seres humanos. Tal transformação ocorre por: • Comparação: de que forma as informações relativas a esta situação se comparam a outras situações conhecidas? • Conseqüências: que implicações estas informações trazem para as decisões e tomadas de ação? • Conexões: quais as relações deste novo conhecimento com o conhecimento já acumulado? • Conversação: o que as outras pessoas pensam desta informação? 34 Estas atividades criadoras de novo conhecimento têm lugar dentro dos seres humanos e entre eles. Embora obtenhamos dados a partir de registros ou transações e informações, a partir de mensagens, obtemos conhecimento de indivíduos ou de grupos de conhecedores ou, por vezes, a partir de rotinas organizacionais. O conhecimento é entregue através de meios estruturados, tais como livros e documentos, e de contatos entre as pessoas que vão desde conversas até relações de aprendizado. 2.3 — O CONHECIMENTO EM AÇÃO Uma das razões pelas quais achamos o conhecimento valioso é que ele está próximo — mais do que os dados e as informações — da ação. O conhecimento pode e deve ser avaliado pelas decisões ou tomadas de ação às quais ele leva. Um conhecimento melhor pode levar, por exemplo, à eficiência mensurável em desenvolvimento de produtos e na sua produção. Podemos usá-lo para tomar decisões mais acertadas com relação às estratégias, concorrentes, clientes, canais de distribuição e ciclos de vida de produto e serviço. Uma vez que o conhecimento e as decisões estão, de modo geral, na cabeça das pessoas, pode ser difícil determinar o caminho que vai do conhecimento até a ação. Encontramos em Davenport (1998) a observação e a análise de mais de cem tentativas de gestão do conhecimento em organizações. 35 Para os gerentes da maioria dessas tentativas, colocou-se a seguinte pergunta: como você faz a distinção entre dados, informação e conhecimento? Muitos não fazem uma distinção específica na prática, sendo que a maioria dessas iniciativas envolve uma mistura de conhecimento e informação, e até de dados não trabalhados. Muitos destacaram que, simplesmente, tentavam agregar valor àquilo que já possuíam — para elevá-lo na escala, passando de dados e informações para conhecimento. A Chrysler, por exemplo, armazena conhecimento para o desenvolvimento de novos carros numa série de repositórios chamados Livros de Conhecimento de Engenharia. O objetivo desses livros que na verdade são arquivos de computador e se tornarem uma memória eletrônica do conhecimento obtido de equipes automobilísticas. O gerente de um desses livros recebeu os resultados de uma série dos chamados “crash tests” para inclusão no repositório; todavia, ele classificou os resultados como dados e estimulou o remetente a agregar algum valor: Qual era o contexto dos resultados desses testes com aqueles feitos em outros modelos, em anos anteriores e com carros da concorrência? Que mudanças os resultados sugeriam para o redesenho do pára-choque ou dos chassis? Pode ser difícil observar o ponto exato em que dados se tornam informação ou conhecimento, porém é fácil verificar sua ascensão na cadeia (Davenport, 1998). O conhecimento pode se movimentar, também, para baixo, na cadeia de valor, voltando a ser informação e dado. A razão mais 36 comum para aquilo que chamamos “des-conhecimento” ou reversão do conhecimento é o excesso de volume. 2.3.1 — Experiência O conhecimento se desenvolve, ao longo do tempo, através da experiência que abrange aquilo que se absorve de cursos, livros e mentores e, também, do aprendizado informal. Experiência refere-se àquilo que fizemos e àquilo que aconteceu conosco no passado. “Experiência” e “experto” são palavras relacionadas, ambas derivadas do verbo latino que significa “submeter à teste”. Expertos — pessoas com profundo conhecimento de um dado assunto — foram testados e treinados pela experiência (Cardoso, 1996). Um dos principais benefícios da experiência é que ela proporciona uma perspectiva histórica a partir da qual podemos olhar e entender novas situações e eventos. O conhecimento nascido da experiência reconhece padrões que nos são familiares e pode fazer inter-relações entre aquilo que está acontecendo agora e aquilo que antes aconteceu. A aplicação da experiência nos negócios pode ser tão simples como a velha tarimba de identificar uma queda nas vendas como um fenômeno sazonal que não merece alarde, ou tão complexa como um gerente notar sinais sutis da complacência corporativa que ocasionou problemas no passado, ou um cientista intuir quais caminhos de pesquisa tendem a levar a resultados úteis. Essas 37 intuições baseadas na experiência são aquilo pelo que as empresas pagam alto, pois mostram o valor da experiência (Álvares, 1995). 2.3.2 — Verdade fundamental A experiência transforma as idéias sobre o que deve acontecer em conhecimento daquilo que efetivamente acontece. O conhecimento possui a verdade fundamental ou “verdade de raiz”, para tomar de empréstimo a expressão que o CALL, Center for Army Lessons Learned do Exército dos Estados Unidos usa para descrever as verdades radicais de situações reais experimentadas in loco; firmes no solo, e não soltas nas alturas da teoria ou da generalização (Meister, 1999). Por razões óbvias, a transferência do conhecimento efetiva é uma questão crítica para o exército. Saber o que esperar e o que fazer em situações militares pode ser uma questão de vida ou morte, literalmente. Verdade fundamental significa saber o que realmente funciona e o que não funciona. Os especialistas do CALL participam de operações militares reais como observadores para aprender e, através de fotos, videoteipes, instruções e simulações, disseminam o conhecimento obtido. As lições aprendidas na Somália e em Ruanda no início dos anos 1990, por exemplo, foram passadas para as tropas envolvidas na missão haitiana de 1994. As experiências das primeiras unidades em operação no Haiti, que foram de casa em casa à procura 38 de armas, também foram gravadas em videoteipe para servir de orientação para as unidades que viriam depois. Um aspecto fundamental do sucesso do exército na gestão do conhecimento foi seu programa “After Action Review” (AAR). Esse exercício envolve o exame daquilo que, supostamente, ocorreria numa missão ou ação, daquilo que, efetivamente, ocorreu, qual a razão da diferença entre ambos e o que pode ser aprendido com essa diferença. Os resultados do AAR são rapidamente incorporados na doutrina do exército, ou em seus procedimentos formalmente documentados e nos programas de treinamento. O programa AAR foi desenvolvido, não como veículo da gestão do conhecimento, mas antes como meio de se obter o retorno aos valores da integridade e do senso de responsabilidade. Tais valores sofreram considerável mudança durante a Guerra do Vietnã e os líderes do exército adotaram o AAR e a orientação para a verdade fundamental, para restaurá-los — inicialmente em missões de treinamento e, mais tarde, em todos os tipos de missão. Nos últimos anos, o exército percebeu que tinha no AAR uma ferramenta de conhecimento e de aprendizado (Davenport, 1998). Pode-se fazer uma distinção semelhante entre a estratégia de negócios como acontece realmente e como ela é ensinada nas escolas de administração. Todavia, todos acreditam que os gerentes reconhecem a importância do conhecimento da vida real ou verdade fundamentais, conforme sugere a linguagem que eles usam. Eles 39 trocam “histórias de guerra” e falam sobre “a vida nas trincheiras”. Em outras palavras, eles compartilham os detalhes e significados de experiências reais porque entendem que o conhecimento da realidade cotidiana, complexa e muitas vezes caótica do trabalho é, geralmente, mais valioso do que as teorias sobre ela. 2.3.3 — Como lidar com a complexidade A importância da experiência e da verdade fundamental no conhecimento é indicar a capacidade do conhecimento de lidar com a complexidade. Conhecimento não é uma estrutura rígida que exclui aquilo que não se encaixa; ele pode lidar com a complexidade de uma maneira complexa. Essa é uma das fontes essenciais do seu valor. Embora seja tentador buscar respostas simples para problemas complexos e lidar com incertezas fingindo que elas não existem, geralmente se decide melhor sabendo mais do que sabendo menos, ainda que o “menos” possa parecer mais claro e mais definido. Certeza e clareza geralmente surgem quando se ignoram fatores essenciais. É comum estar-se ao mesmo tempo certo e errado. Em Sensemaking in Organizations, Davenport (1998) observa que “é necessário um sistema intuitivo complexo para se registrar e controlar um objeto complexo”; e prossegue: 40 “Quando as pessoas evitam a comparação, criam-se ilusões de exatidão..., mas num ambiente dinâmico, competitivo e em contínua mudança, as ilusões de exatidão têm vida curta, desfazendo-se sem aviso prévio. Confiar numa única e indiscutível fonte de dados pode dar às pessoas a sensação de onisciência, mas como aqueles dados têm falhas não reconhecidas, eles levam a atas incompatíveis com a realidade”.(Weich in Davenport, 1998, p.132) Muitos homens e mulheres sábios já destacaram que quanto mais esclarecidos nos tornamos mais humildes nos sentimos em relação ao que sabemos. Uma vez que aquilo que você não sabe pode prejudicálo, tal consciência é extremamente importante. Recentemente, uma empresa de engenharia genética criou um novo tomate que os agricultores poderiam colher e despachar em menos tempo do que as variedades existentes e que seria mais saboroso que os tomates disponíveis nos supermercados. Os cientistas da empresa possuíam todo o know-how necessário para desenvolver o novo tomate, porém não conheciam o suficiente sobre o trabalho agrícola para saber que havia fatores essenciais que eles ignoravam. Por exemplo, qualquer agricultor experiente no cultivo de tomates poderia ter-lhes dito que as variedades não se dão igualmente bem em todos os tipos de clima. O novo tomate se originara de uma única variedade, ele se dava bem em algumas áreas, mas não em outras, e o achado científico foi um fracasso comercial, pois ao conhecimento não se somou a experiência. 41 2.3.4 — Discernimento Diferentemente de dados e informação, o conhecimento contém discernimento, visto que ele pode julgar novas situações e informações à luz daquilo que já é conhecido julgar a si mesmo e se aprimorar em resposta a novas situações e informações. O conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente. Todos conhecem expertos ou peritos cujo conhecimento parece consistir num estoque de respostas e que oferecem a mesma velha resposta a qualquer nova pergunta: todo problema parece um prego para a pessoa que tem um único martelo conceitual em sua caixa de ferramentas. Dir-se-ia que o conhecimento desses expertos deixa de ser conhecimento real quando ele se recusa a se auto-examinar e a evoluir. Ele se torna, assim, antes uma opinião ou um dogma (Sanches, 1998). 2.3.5 — Normas práticas O conhecimento opera através de normas práticas: guias flexíveis para a ação desenvolvidas por meio de tentativa e erro e no decorrer de uma longa experiência e observação. Normas práticas (ou, na linguagem da comunidade de inteligência artificial, heurística) são atalhos para soluções de novos problemas que relembram problemas 42 previamente solucionados por trabalhadores experientes. Os dotados de conhecimento enxergam padrões conhecidos em situações novas e podem responder de forma apropriada. Eles não precisam construir uma resposta a partir do zero a cada situação, já possuem respostas interiorizadas. Portanto, o conhecimento oferece velocidade, permitindo aos seus possuidores lidar, rapidamente, com as situações, mesmo aquelas altamente complexas que deixariam confusos os novatos. Davenport (1998) cita Roger Schank, um cientista de informática da Northwestern University, que chama as respostas interiorizadas, mencionadas de roteiros. Como roteiros de peças teatrais (ou códigos de programa de computador), elas são eficientes guias para situações complexas. Roteiros são padrões de experiência interiorizada, caminhos em meio a um labirinto de alternativas, poupando o trabalho de conscientemente analisar e escolher cada passo ao longo do caminho. Os roteiros podem ser interpretados tão rapidamente que podemos até não ter consciência deles: chegamos a uma resposta intuitivamente, sem saber como chegamos lá. Isso não significa que os passos não existam — intuição não é algo místico. Significa que aprendemos tão completamente os passos a serem dados que eles acontecem automaticamente, sem o pensamento consciente e, portanto, em alta velocidade. 43 2.3.6 — Valores e crenças Pode parecer estranho incluir valores e crenças numa discussão sobre o conhecimento nas organizações. Muitas pessoas presumem que as organizações são objetivas e neutras, que seu propósito é criar um produto ou prestar um serviço, e tal objetivo não tem qualquer relação com valores. Na realidade, os valores e crenças das pessoas exercem forte impacto sobre o conhecimento organizacional. Afinal, organizações são constituídas de pessoas cujos valores e crenças, inevitavelmente, influenciam seus pensamentos e atos. As próprias organizações têm histórias, originárias dos atos e palavras das pessoas, que também expressam valores e crenças corporativos (Nonaka e Takeuchi, 1997). Valores e crenças são partes integrantes do conhecimento, pois determinam, em grande medida, aquilo que o conhecedor vê, absorve e conclui, a partir de suas observações. Pessoas com diferentes valores “vêem” diferentes observações numa mesma situação e organizam seu conhecimento em função de seus valores. Aquele que valoriza a atribulação da vida urbana pode descobrir energia e variedade numa movimentada rua da cidade. Aquele que prefere a tranqüilidade do campo enxergará apenas confusão e perigo naquela mesma cena. O executivo editorial que valoriza o risco e a mudança pode enxergar uma nova oportunidade na mesma tecnologia on-line que um 44 concorrente vê como uma ameaça a produtos impressos que são tradicionalmente bem-sucedidos. Nonaka e Takeuchi (1997) dizem que “o conhecimento, diferentemente da informação, refere-se a crenças e compromisso”. O poder do conhecimento de organizar, selecionar, aprender e julgar provém de valores e crenças tanto da informação quanto da lógica. 2.4 — A APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO No modelo da nova economia, o conhecimento tornou-se o componente mais importante da atividade de negócios. Para ilustrar essa afirmação, tome-se como exemplo uma lata de cerveja, que pode ser considerada um emblema do trabalho industrial operário. Na indústria cervejeira a fabricação da primeira lata de alumínio representou um triunfo do know how sobre a natureza. Pesando metade da lata de aço, a lata de alumínio substituiu matéria-prima por conhecimento e anos de pesquisas. Desde então, o aperfeiçoamento nos processos de fabricação, as mudanças sutis nas ligas usadas na produção da lâmina de alumínio e outros investimentos em capacidade intelectual reduziram, uniformemente, a quantidade de metal necessária à produção de uma lata (Stewart, 1998). O alumínio sempre foi um dos elementos metálicos mais comuns da crosta terrestre; no entanto, no século XIX, seu refinamento era extremamente dispendioso, exigindo caras substâncias químicas e 45 energia elétrica, ainda mais cara, gerada por baterias. Essa situação encarecia demais o preço final do alumínio, elevando-o à condição de objeto de luxo usado só por pessoas de alto poder aquisitivo, como reis e imperadores. Já na década de 50 do século XX, a produção de latas de alumínio tornou-se um negócio óbvio, ainda que não fosse fácil atingi-lo. Mesmo com energia barata, o alumínio continuava sendo mais caro do que o aço; as cervejarias e os engarrafadores de refrigerantes não estavam dispostos a adotar um material mais caro que seria apenas um vasilhame. Essa situação só poderia ser superada, se a indústria fosse capaz de explorar a maleabilidade do alumínio para fabricar uma lata que utilizasse menos metal do que as latas de aço exigiam. Assim, a latinha de cerveja virou algo tão barato que é chutado pelas ruas. Menos metal — com menos energia — mantido por algo que não vemos nem sentimos: o talismã do operário da Era Industrial tornou-se um ícone da Era do Conhecimento, a economia do intangível. (Idem) Contudo, sabe-se que o conhecimento sempre foi importante, por isso não é à toa que somos o homo sapiens - o homem que pensa. Ao longo da História, o sucesso ficou nas mãos de pessoas que estavam na vanguarda do conhecimento: os guerreiros primitivos que aprenderam a fazer armas de ferro, que derrotaram seus inimigos armados com bronze; as empresas norte-americanas, durante centenas de anos beneficiárias do sistema de escolas públicas mais abrangente 46 do mundo, que lhes proporcionou uma força de trabalho bem instruída. Mas o conhecimento é mais importante do que nunca. O estoque de capital intelectual é importante porque o mundo se encontra no meio de uma revolução econômica que está criando a Era da Informação. Para entender o que é capital intelectual, o motivo de sua importância e como aumentá-lo e gerenciá-lo, é crucial entender o que significa “Era da Informação”. Não se trata de um slogan cujo objetivo é vender aparelhos de fax e linhas telefônicas adicionais. O conhecimento assumiu um papel dominante na economia atual, nas empresas e em todas as áreas de trabalho, tornando-se um recurso econômico proeminente — mais importante que a matéria-prima; mais importante, muitas vezes, que o dinheiro. Sendo assim, gerenciar o capital intelectual deve ser a prioridade número um de qualquer empresa (Davenport, 1998). O conhecimento é uma das faculdades mais importantes da humanidade, assim, com o aumento incessante de dados e informações, quem consegue processar e administrar o conhecimento leva grande vantagem na sociedade. Hoje em dia, é obrigatório que as empresas desenvolvam projetos e planos de ação com o intuito de agilizar seus serviços e melhorar seu atendimento junto ao cliente que está, a cada dia, mais rigoroso ante a grande quantidade de prestadoras de serviços. 47 2.5 — TRABALHO INTENSIVO E CAPITAL INTENSIVO Segundo a teoria econômica clássica, seriam privilegiados os países que fossem ricos em recursos naturais e dispusessem dos fatores de produção: capital e trabalho. Por este raciocínio, países como Argentina e Brasil poderiam ser riquíssimos. Infelizmente (para nós), o progresso econômico e a evolução da tecnologia geraram outro fator que tende a impor-se sobre os demais: a qualificação da mão-de-obra. Para o economista Lester Thurow, do Massachussets Institute of Teckonology (MIT), setores líderes poderiam estar em qualquer parte do mundo e a sustentação de vantagens competitivas se dá pelo conhecimento e pela formação da mão-de-obra. Já houve a era do trabalho intensivo e a era do capital intensivo e no meio de imensas turbulências, chegamos, neste fim/início de milênio, à era das empresas de conhecimento intensivo. Classificar empresas de acordo com seus recursos mais essenciais, como capital, trabalho ou tecnologia nos permite analisar os pontos comuns entre empresas do mesmo grupo, de modo a melhor entender o comportamento dessas empresas e identificar seus fatores críticos de sucesso. Segundo Chang (1999), a Teoria Econômica tradicionalmente utiliza as categorias Empresas de Trabalho Intensivo e Empresas de Capital Intensivo. Tal classificação reflete a importância relativa de 48 cada um desses fatores — trabalho e capital. A intensidade de trabalho ou a intensidade de capital condicionam dimensões como estrutura, estratégia e tecnologia. Empresas de Trabalho Intensivo costumam ter estruturas organizacionais na forma piramidal tradicional, com muitos níveis hierárquicos, embora os salários e o nível de tecnologia costumem ser baixos. A tendência, em médio prazo, é que essas empresas fiquem confinadas a nichos de mercado pouco atraentes e lucrativos, em que o consumidor é pouco exigente em relação à qualidade. Empresas de Capital Intensivo podem ser definidas por analogia a empresas de trabalho intensivo e empresas de capital intensivo. Bill Starbuck, professor de gerenciamento criativo na universidade de Nova Iorque, um especialista no tema, define empresas de conhecimento intensivo como “organizações onde os recursos-chaves são conhecimento e expertise” (Edvinsson apud Stewart, 1998, p.18). Conhecimento e expertise são fontes de vantagem competitiva e têm peso determinante nos lucros e além disso permitem a (estas) empresas responder a necessidades únicas de clientes, criando uma vantagem de monopólio temporário. Empresas de Conhecimento Intensivo identificam concorrentes, nichos, exploram quando ameaçá-las. seus ou criam essas oportunidades oportunidades concorrentes e conseguem antes de seus abandonam esses capacitar-se para 49 Para melhor delinear essa nova categoria, o professor Starbuck estabelece quatro definições básicas: • Primeiro — uma empresa de conhecimento intensivo pode não ser intensiva em informações. Expertise e conhecimento não se relacionam necessariamente com a quantidade de informações manipuladas, embora o tratamento de informações possa constituir-se em uma atividade importante. Não basta manipular informações. É preciso fazer uso inteligente delas; • Segundo — para ser uma fonte de vantagem competitiva, a expertise deve ser esotérica e excepcional, não um conhecimento de domínio público; • Terceiro — um expert não é, necessariamente, um profissional, um advogado ou um engenheiro — e uma empresa de conhecimento intensivo pode não ser uma empresa profissional — um escritório de advocacia ou uma empresa de projetos de engenharia. Experts são, antes de tudo, indivíduos capazes de juntar conhecimentos dispersos e aplicá-los adequadamente à solução de questões específicas. Experts não apenas solucionam problemas, eles também identificam ou criam problemas; 50 • Quarto — o conhecimento não está somente nos indivíduos. Ele pode ser encontrado em softwares, em rotinas institucionalizadas, na cultura organizacional, na cultura profissional e em habilidades e capacidades gerenciais. (Chang, 1999, p.40). Essa nova tendência significa que o conhecimento seja independente das pessoas. Há, na verdade, uma interação entre pessoas, tecnologia, estruturas, processos e ações. Do ponto de vista da gestão, o foco deve passar da administração de experts para a administração da expertise. Não basta contratar talentos. É preciso gerar as condições para que os talentos se desenvolvam e gerem frutos. Uma Empresa de Conhecimento Intensivo, além de atrair talentos, precisa também desenvolver sistemas de trabalho que viabilizem o aprendizado organizacional (Senge, 1990). 2.6 — JOGO DAS REGRAS FLEXÍVEIS Em uma das seqüências mais famosas do livro Alice no país das maravilhas, de Lewis Carrol (1966), ocorre um estranho jogo de croquet. 51 “— Tomem seus lugares. — gritou a Rainha, com voz de trovão”. Foi um corre-corre geral em todas as direções, uns tropeçando nos outros. Em minutos, entretanto, todos já haviam assumido seus postos e o jogo começou. Alice se pôs a pensar, nunca tinha visto um campo de croquet tão esquisito em toda a sua vida. Ele era todo cheio de pequenos buracos e morrinhos, as bolas eram ouriços vivos, os tacos eram flamingos também vivos e os arcos, por dentro dos quais as bolas deveriam passar, eram formados por soldados que se dobravam, e apoiavam os pés e as mãos no chão. A primeira grande dificuldade de Alice foi manejar o seu flamingo. Ela conseguia segurá-lo muito bem, todo encolhidinho, debaixo do seu braço. Mas, quando tentava esticar o pescoço dele bem firme e se preparava para dar um tacado no ouriço com a cabeça dele, o coitado se virava e olhava para ela com tal ar de espanto, que ela não conseguia se controlar e estourava de rir. E quando finalmente ela conseguia manter a cabeça do flamingo na posição certa e se preparava para começar de novo, então constatava com irritação que o ouriço linha se desenrolado e ia se afastando de fininho. Além disso tudo, havia sempre um buraco ou um montinho na direção em que ela queria mandar a bola, e os soldados, que trilham de ficar dobrados, estavam sempre se levantando e se movimentando para outros lugares do campo. Alice chegou assim à conclusão de que se tratava de um jogo realmente muito difícil. Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo, senti esperar pela sua vez, discutindo sem parar e brigando para disputar os ouriços. Em pouco tempo, a Rainha já estava tomada de uma violenta fúria e batia o pé gritando: “— Cortem a cabeça dele,’ Cortem a cabeça dela!” — quase sem parar. [...] — Acho que ninguém por aqui joga limpo — começou a reclamar Alice. — E todo mundo discute tão horrivelmente que ninguém consegue ouvir sequer a própria voz. Além do mais, parece não haver nenhum tipo de regras ou, se há, ninguém respeita nada. E você não pode imaginar a tremenda confusão que fazem todas estas criaturas vivas. O arco pelo qual eu devia passar a minha bola, por exemplo, está andando lá do outro lado do campo. E eu tinha de acertar o ouriço da Rainha bem agora, mas quando ele percebeu que eu estava me aproximando, fugiu correndo!” Apesar do crescente poderio britânico, o início do século XIX não foi fácil para o povo inglês. Na esteira da Revolução Industrial, o êxodo rural inchava as cidades, sem infra-estrutura adequada para absorver os recém-chegados. Nas fábricas, os salários eram baixos e 52 as condições de trabalho próximas do escravismo. A Inglaterra daquela época era um universo em ruptura, um jogo — como o “croquet” de Alice — onde as regras, quando existentes, mudavam a cada instante. OSF pergunta: Serão as semelhanças entre a era vitoriana e o momento atual apenas coincidências? O cenário de transação anual já foi inúmeras vezes comparadas àquele de 200 anos atrás. A era vitoriana, como a nossa, foi uma época marcada por descontinuidades, um desses momentos da história em que o chão se move e todos se sentem em um estado de desconfortável levitação. Não é à toa que a chamada Ciência do Caos tem crescido em interesse: são livros, conferências e colóquios tentando, com maior sucesso, entender a complexidade do momento (Boyett, 1999). Mas o que a Ciência do Caos mostra é justamente o contrário. Sistemas caracterizados pela interação contínua de muitos agentes têm comportamento, além de certos limites, completamente imprevisível, como o caso dos mercados globalizados, em que as empresas interagem em nível mundial. Este é o mundo da hiper-competição, fruto dos movimentos estratégicos de concorrentes globais, numa escalada competitiva em que as empresas procuram estabelecer vantagens instantâneas, em que os resultados são quase aleatórios e os melhores não tem qualquer garantia de vitória. Um jogo em que a capacidade de planejamento pode atrapalhar, e a capacidade de improvisar fala mais alto. (Idem) 2.7 — VIVENDO NA ERA DA HIPER-COMPETIÇÃO A tarefa dos executivos e gerentes já foi bem mais simples. De acordo com Hessel (1997), até algum tempo atrás, o que valia era o famoso binômio “produção em massa/consumo em massa”, simbolizado por Henry Ford como seu famoso carro Modelo T. que, 53 embora não fosse, mesmo para os padrões do início do século, um exemplo de sofisticação e conforto, acabou marcando época. Sua simplicidade e, principalmente, seu baixo custo colocou no ar ao alcance de uma massa de consumidores que, antes dele, nem sonhariam adquirir um automóvel. O Modelo T inaugurou uma era marcada por grandes quantidades e pouca variedade, mas poucas empresas forneciam produtos para determinados mercados. Foi uma era de crescimento e prosperidade, mas que se esgotou e com ela, foi por terra toda uma forma de pensar sobre as empresas e o jogo competitivo. (Idem) Com o tempo, esse jogo foi ganhando sofisticação. Nos anos 80, Michael Porter popularizou a expressão vantagem competitiva. Cada empresa deveria analisar cuidadosamente seu setor, o mercado, seus fornecedores e seus concorrentes atuais e potenciais. O objetivo era identificar e manter uma vantagem competitiva, algo distintivo que assegurasse o sucesso da organização. No início dos anos 90, C. K. Prahalad e Gary Hamel introduziram na gramática empresarial a expressão core competence (competência intrínseca), mostrando que empresas bem sucedidas, como a Canon e a Honda, eram mais que portfólios de negócios. Essas empresas, extremamente competitivas, eram porftólios de competências. Elas haviam se concentrado em capacidades que as colocavam à frente dos concorrentes. (Idem) 54 Quadro 2.1 Escalada do jogo competitivo COM P ETIÇÃO D E COM P ETIÇÃO D E INTEN SIDAD E MODERADA A LTA INTENS IDAD E Co mp e tiç ão In ex is ten te, Co mp e tiç ão Ev itad a, H ip erco mp etiç ão ou Monopó lio. O ligopó lio. C o mp e t iç ão D in â mic a (u ma e mp res a) (nú me ro pequ eno d e emp r e sa s) (v ár ias e mpr es as ) COM P ETIÇÃO NU LA • leg a l • Monopó lio me d ia n te p a ten te s e/ou concessões; • Gr andes ganhos por • longos per íodo s. • E mp r es as po sic ion a m- se u ma s à s ou tr as ; n ão u ma s a g r e ss iv a me n t e c o n tr a a s o u t r as ; c on tra S eg me n taç ão o corre de ta l bu scando for ma que cada seg mento ou v an tag ens co mp etitivas; n icho • a co mod a m- se • E mp r es as te m a pen a s u ma • u ma s as ou tr as, d estru ir Nov as van tagen s e mp r es a ; c o mp e t itiv as B a r r e i r a s ev i t a m e n trad a d e g erad a s novo s con corr en tes; torn ando P er en idad e d as van tag en s e ob soletas; lu cros é po ssív el enqu an to • V an tag ens te mp or ár ias e os lu cros e m cur to pr az o acordo s c o mp e t id o r es resp eitados. en tr e s ão con tinu a men te, as an ter ior es s ão p o s sív e is ; forem • Po ssib ilid ade de qu alquer te r emp r esa v an tag em co mp etitiva é elimin ad a. Lu cro s Exc es s ivo s Lu cro s Su s te n táv e is Lu cro s Ba ixos In termiten tes Fon te: Non ak a e Tak euch i, 1997. O jogo competitivo hoje é superlativo, já que são muitas empresas oferecendo enorme variedade de produtos e modelos para um mercado globalizado. É o jogo da complexidade e da hipercompetição. Para os empresários e executivos, as dúvidas, os desafios e as possibilidades são do tamanho do mundo. A hipercompetição ocorre ou 55 num mundo de dinâmica complexa, em que as empresas interagem mundialmente, vantagens competitivas são efêmeras e o ciclo de vida dos produtos é curto, instável e, em certos casos, imprevisível (Nonaka e Takeuchi 1997). Para o professor Richard A. D’ Aveni, consultor de empresas e autor do livro “Hypercompetition: managing the dynamics of stratege monitoring”, as fontes tradicionais de vantagens já não conseguem fornecer segurança em longo prazo (Hesselbein, 2001). A hipercompetição é fruto dos movimentos estratégicos de concorrentes em nível global, uma escalada de competitividade em que as empresas procuram estabelecer vantagens instantâneas por meio de custo, qualidade e outros fatores. No ambiente hipercompetitivo, o objetivo tradicional de conquistar mercados dá lugar a outro, em que alguns nichos são destruídos e outros criados, à medida que se procura manipular as necessidades dos consumidores. O movimento competitivo torna-se obsessivo e frenético. A dança dos concorrentes cria situação permanente de turbulência e desequilíbrio e o ambiente torna-se mais dinâmico, incerto e hostil. Não é à toa que as horas de trabalho de gerentes e executivos têm aumentado nos últimos anos na mesma proporção em que as horas de sono tranqüilo têm diminuído. (Idem) O que torna o novo jogo competitivo tão difícil e imprevisível não é somente o número de players em escala global, mas a imensa conectividade do sistema em tempo real. 56 Esta nova realidade torna anacrônicos os raciocínios tipo causaefeito. Ainda estamos fortemente condicionados a raciocinar de forma fragmentada e linear, a procurar culpados e razões objetivas para tudo o que acontece. Mas isto já não é mais suficiente para entender a realidade, pois é preciso ver a floresta e a árvore, enxergar o todo e a parte. Jogar o novo jogo competitivo exige raciocínio sistêmico. Exige a compreensão das intrincadas redes que ligam pessoas, grupos, empresas e até países. Não basta acompanhar os passos dos concorrentes, o comportamento do mercado e estar perto dos clientes, é preciso antecipar os eventos. (Idem) 2.8 — O PROBLEMA DA INÉRCIA ORGANIZACIONAL Para Kanter (1997), em ambientes hipercompetitivo qualquer vantagem é temporária, dessa forma nenhuma empresa consegue guardar distância segura dos concorrentes e manter diferenciais duradouros. Gigantes como a General Motors e a IBM sentiram isto na pele, ao amargar, poucos anos atrás, monstruosos prejuízos.Ambas eram líderes de mercado, tinham enormes orçamentos de promoção e contavam com fantásticos centros de pesquisa e desenvolvimento. Por trás da fachada, porém, existia uma incapacidade de adaptar suas culturas, estruturas e estratégias às novas condições competitivas. 57 Essas empresas foram vítimas do que alguns pesquisadores chamam de inércia e momentum organizacional. A inércia organizacional relaciona-se à resistência e à mudança provocada por normas, procedimentos internos e formas de agir. O momentum relaciona-se à tendência de reproduzir soluções usadas com sucesso no passado, mesmo que já não sejam válidas para as condições atuais (Kanter, 1997). O que tornou essas e outras empresas, por muito tempo, padrões invulneráveis já não existe. Em um mundo em processo de quebra de barreiras e fronteiras, não existem eternos vencedores. A adaptação ao ambiente por si só já não é suficiente, assim é necessário interferir no ambiente. A sobrevivência, neste contexto de permanente desequilíbrio, torna-se função da capacidade de interagir com o meio, num processo de aprendizado e geração de conhecimento. 2.9 — APRENDIZADO ORGANIZACIONAL A questão que se coloca para empresários e executivos é: Como construir uma empresa de conhecimento intensivo? Ou: Como desenvolver a capacidade de aprendizado organizacional? A resposta não é simples nem única. O próprio conceito de aprendizado é múltiplo. Cada campo de estudo define aprendizado à sua maneira, de acordo com sua origem e tradição de pesquisa. 58 Os behavioristas, por exemplo, associam o processo de aprendizado a comportamentos, enfatizando tudo o que possa ser observado e medido. Já os pesquisadores voltados para os modelos cognitivos adotam um foco mais amplo, considerando, também, os aspectos mais subjetivos da interação entre indivíduo e meio. Eles estudam as crenças e os pressupostos dos indivíduos, e como estas crenças e pressupostos afetam o processamento de informações e a compreensão da realidade (Faquim, 1997). Nas empresas, o tema do aprendizado tem ocupado, desde pelo menos a década de 60, estudiosos da Psicologia Comportamental, da Cibernética e da própria Teoria das Organizações. Apesar de não ter um cérebro como os seres humanos, empresas têm cultura, história, memória, rotinas e procedimentos; portanto, algo que se poderia chamar de aparato cognitivo. Como os seres humanos, as organizações também são capazes de aprender. A questão é como transformar este princípio em práticas empresariais. (Idem) Pesquisadores e consultores que têm procurado responder a esse desafio têm um ponto em comum: enfatizam a capacidade de adaptação das empresas a contextos competitivos em acelerada transformação. Peter Senge (1990), diretor de um programa do MIT chamado “System Thinking & Organizational Learning”, foi um dos responsáveis pela popularização do conceito de learning organization. Em seu best-seller “A Quinta Disciplina”, Senge apresenta as peças fundamentais para a 59 construção do aprendizado organizacional na forma de cinco disciplinas: — A primeira disciplina é o domínio pessoal, a capacidade de cada indivíduo de identificar e aprofundar continuamente seus objetivos pessoais, concentrando energias em suas maiores aspirações. Só uma identificação consistente de interesses entre empresa e funcionários leva ao aprendizado. O domínio pessoal é a base espiritual de uma learning organization. (p.167) — A segunda disciplina é chamada modelos mentais. Modelos mentais são paradigmas, preconceitos, generalizações ou imagens que influenciam nossa visão de mundo e nosso comportamento. O real aprendizado nossos só é modelos possível mentais quando e entendemos desmontamos os bloqueios deles decorrentes. (p.201) — A terceira disciplina é chamada visões partilhadas; relaciona-se à capacidade de gerar, coletivamente, uma imagem de futuro para o grupo ou para a organização, conseguindo convergência de esforços para atingir as metas estabelecidas. (p.233) — A quarta disciplina é chamada aprendizado em grupo. Em um sistema, o todo deve ser maior que a soma das partes. Em grupos de trabalho, as habilidades coletivas devem ultrapassar a soma das capacidades individuais. Para isso, é preciso que se estabeleça um diálogo aberto e contínuo entre seus membros. A forma de atuação do grupo e os 60 processos decisórios devem ser desenvolvidos coletivamente. (p.261) — A quinta disciplina é o próprio raciocínio sistêmico, a capacidade de transcender posicionais e compreender nossas as limitações relações que caracterizam os sistemas. A tarefa é tornar o complexo inteligível sem reduzir a realidade a relações simplistas. (Senge, 1990, p.289) É fundamental que as cinco disciplinas funcionem em conjunto. Este é um grande desafio, pois é muito mais difícil integrar novos instrumentos do que simplesmente aplicá-los separadamente. Por isso é que o raciocínio sistêmico é a quinta disciplina; é a que integra as outras quatro, segundo Senge, fundindo-as num conjunto coerente de teoria e prática, evitando que elas sejam vistas, isoladamente, como simples macetes ou como o último modismo para efetuar mudanças na organização. Reforçando cada uma delas, o raciocínio sistêmico estará sempre nos mostrando que o todo pode ser maior que a soma das suas partes. Por exemplo, a visão de um objetivo sem o raciocínio sistêmico acaba criando imagens do futuro sem que se saiba, exatamente, o que deve ser feito para que elas se tornem realidade. Sem ele, a semente do objetivo cai em solo estéril. Se predominar o raciocínio parcial, a primeira condição para se alcançar um objetivo não será cumprida: a 61 confiança profunda de que somos capazes de concretizar nossos anseios. Todavia, para realizar seu potencial, o raciocínio sistêmico precisa das outras quatro disciplinas: objetivo comum para conseguir um engajamento em longo prazo; modelos mentais para detectar as falhas na nossa maneira atual de ver o mundo; aprendizado em grupo para que as pessoas possam enxergar além dos limites das suas perspectivas pessoais, e domínio pessoal para nos motivar a pesquisar continuamente como as nossas ações afetam o mundo em que vivemos. (Idem) Finalmente, o raciocínio sistêmico torna compreensível o aspecto mais sutil da organização de aprendizagem — a nova maneira pela qual os indivíduos vêem a si mesmos e ao mundo. No âmago da organização de aprendizagem, está a mudança de mentalidade, a qual implica deixarmos de nos ver separados do mundo para passarmos a nos considerar parte integrante dele, deixarmos de ver nossos problemas como sendo causados por alguém ou alguma coisa “lá fora” para compreendermos que eles são causados pelos nossos próprios atos. A organização de aprendizagem é um lugar onde as pessoas aprendem a criar sua própria realidade e a mudá-la. O aprendizado organizacional é a melhor maneira de lidar com a complexidade. Aliás, pode também ser a única. É preciso que as pessoas e empresas cultivem uma liberdade responsável para a experimentação e para a inovação. Uma empresa que busca o erro zero 62 não se adapta porque não consegue aprender. Erro zero pode de fato significar aprendizado zero. O caminho para a construção de uma learning organization não é fácil. Aplicar os princípios de aprendizado organizacional pode significar comprar uma boa briga com o gerente tradicional, aquela ilha de incompetência cercada de aduladores por todos os lados. (Idem) Em uma empresa de conhecimento intensivo não há espaço para o gerente tradicional. No lugar do binômio autoritarismo/dependência, deve surgir o espaço para o diálogo e para os processos decisórios participativos. Em sistemas complexos, os processos decisórios coletivos são os que produzem melhores resultados. Isto ocorre mesmo em situações críticas, em que os riscos representados por eventuais decisões inadequadas são altos. O Quadro 2.2 apresenta cinco trilhas propostas por Chang (1999) para a construção de uma learning organization: 63 Quadro 2.2 Cinco trilhas do aprendizado organizacional • O conhecime n to d eve circu lar livr e me n te por tod a a org an iz a ção ; D issemin ação d e Conhecime n to • Boas idéias não dev e m ser p ropr ied ade d e pou cos; • Conceito s e in iciativ as inovadoras d eve m s er co mp ar tilh ada s. • A mb ien te de tr abalho d eve favo recer a e xper ime n taç ão ; • Exp er ime n ta ç ão O fo co da exp er i me n ta çã o é a b u s ca d e nov as opo r tun id ades; • No v o s co n c e i to s e idé i a s d ev e m s er te s tados com mé to dos c ien tíf icos ; • O erro deve ser v isto co mo fon te d e aprend izado. • R e so lu ção d e S i s te má t i c a d e P r o b l ema s Ferr amen tas de d iagnóstico co m b ase c i en t íf i c a d e v e m s er d is s e min ad a s ; • Problemas devem ser solu cionado s co m me to do log ia, base estatís tica. • Me mó r ia Org an iz a cion al A e mp r e sa d ev e p r es erv ar sua h i stó r i a c o m seu s suc e sso s e fr ac a sso s ; • E s se s r eg is tr o s d ev e m e s t ar d isp o n ív e is a todos na emp r esa. • A e mp r esa exper iên cia d ev e de a p r o v e i ta r par ceiro s a e concor ren tes; Apr end iz ado co m T er ceiro s • Esse apr end izado produ to s, pod e pro ced imen to s, envo lv er for mas de g es tão, te cno log ia e açõe s e s tra tég ic a s ; • Esse apr endizado d eve levar em con ta o s a sp ec to s c on tingên c ia s. Fon te: Ch ang, 1999 . 64 2.10 — AS ORGANIZAÇÕES COM DEFICIÊNCIA DE APRENDIZAGEM São poucas as grandes empresas que chegam até a metade do tempo médio de vida de uma pessoa. Em 1983, a Royal Dutch/Shell revelou que um terço das empresas relacionadas entre as “boas” pela revista Fortune haviam desaparecido do mapa, e que a estimativa de vida média de uma grande empresa é de menos de quarenta anos (Hesselbein et al, 2001). Na maioria das empresas que “quebram”, antes de isso acontecer há muitas evidências de que a empresa está com problemas. Entretanto, essas evidências são negligenciadas, mesmo que os dirigentes estejam cientes delas. A organização como um todo não tem condições de reconhecer os perigos que a ameaçam, entender suas implicações ou apresentar alternativas. Embora dolorosa para os funcionários e proprietários, essa contínua morte de empresas pode ser encarada como uma simples aragem do solo econômico, redistribuindo os recursos de produção a novas empresas e novas culturas. Mas, e se essa alta taxa de mortalidade for apenas um sintoma de problemas mais profundos que afetam todas as empresas, não só as que morrem? Não é por acidente que a maioria das organizações não conseguem aprender. A maneira como elas são estruturadas e administradas, como os cargos são definidos e, o mais importante, 65 como todos nós fomos ensinados a raciocinar e interagir criam graves deficiências de aprendizagem, deficiências estas que atuam, apesar de todos os esforços de pessoas inteligentes e empenhadas. Geralmente, quanto mais elas se esforçam para resolver os problemas, piores os resultados (Meister, 1999, p.55). 66 CAPÍTULO III PROJETOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO A gestão do conhecimento será um fator estratégico não só contribuindo para a sobrevivência das organizações, mas também pelo seu crescimento sustentável. A organização do futuro deve alinhar suas estratégias de RH a quatro pontos-chave – conhecimento, informação, poder e recompensas - para o aumento das qualificações dos seus colaboradores. 3.1 — CONCENTRANDO ESTE TIPO DE SUCESSO O que constitui sucesso na gestão do conhecimento? Uma vez que sempre foi difícil qualificar retornos provenientes do conhecimento, é preciso procurar base em indicadores mais gerais de sucesso. E pelo fato de que são poucos os programas existentes de Gestão do Conhecimento, não se pode saber, ao certo, se os atuais indicadores de êxito sucesso em projetos da gestão do conhecimento não são tão diferentes dos critérios que as empresas usam para medir o sucesso de outros tipos de projetos de mudança corporativa. Aqui estão os principais atributos que foram usados, por Stewart (1998) em seu livro “Capital Intelectual”, para definir o sucesso na gestão do conhecimento: 67 • Crescimento dos recursos vinculados ao projeto, incluindo pessoal e orçamentos; • Crescimento no volume de conteúdo e de uso do conhecimento. (Por exemplo, o número de documentos ou de acessos aos repositórios, ou de participantes de projetos de bancos de dados de discussão); • Probabilidade de que o projeto se sustente na ausência de um ou dois indivíduos específicos, ou seja, o projeto é uma iniciativa organizacional, não um projeto de pessoas; • Familiaridade com os conceitos de conhecimento e gestão do conhecimento em toda a organização; • Alguma evidência de retorno financeiro seja com relação à atividade da gestão do conhecimento em si (se ela for vista como um centro de lucros) ou à organização como um todo. Essa correlação não precisa ser rigorosamente especificada, pode ser apenas perceptiva (Stewart, 1998; p.82). Como afirma Stewart (1998) nos relatos sobre Gestão de Conhecimento, os autores não mencionam se as empresas consideravam seus projetos como bem sucedidos. Mas a presença ou ausência de indicadores tornou relativamente fácil a classificação dos projetos como bem sucedidos tendentes ao fracasso com sucesso apenas parcial. (Idem) Os projetos definidos como bem-sucedidos apresentavam a maioria ou todos esses indicadores de sucesso. Vários não demonstravam ainda benefícios financeiros, embora houvesse planos 68 de desenvolvê-los no futuro. Em contrapartida, os projetos tendentes ao fracasso, ou ainda sem sucesso, tinham poucas ou nenhuma dessas características. Os gerentes tinham de batalhar por recursos, dessa forma, lutavam por conseguir fazer com que os membros das organizações contribuíssem para os bancos de dados de discussão, mas uns poucos idealistas defendiam esses projetos. Qualquer expectativa de que tais projetos pudessem gerar dinheiro para suas empresas estava muito distante ou ainda pendente de exame. Embora as condições pudessem mudar no futuro, no presente esses projetos não estavam conseguindo alçar vôo. (Idem) O tipo mais importante de sucesso envolvia a transformação radical de uma empresa, apenas três casos. O outro tipo de sucesso envolvia a melhoria operacional limitada a um determinado processo ou função. Com seus projetos da gestão do conhecimento os gerentes pretendiam empreender melhorias específicas em desenvolvimento de novos produtos, suporte a clientes, educação e treinamento, desenvolvimento de software, gestão de patentes e muitas outras funções e processos. Foi esta a principal forma de sucesso encontrada, embora seja difícil especular como a melhoria nessas áreas relativamente estreitas pode traduzir-se num sucesso organizacional mais amplo. (Idem) Segundo Stewart (1998), o conhecimento, nas firmas por ele estudadas, foi supostamente responsável por importantes mudanças. A transformação foi ampla, com impacto tanto em extensão como em 69 profundidade, financeiros havendo durante o uma período marcada da melhoria gestão do dos resultados conhecimento. Os consultores de linha passaram a fazer intenso uso dos centros do conhecimento concentrado da firma, acessando apresentações feitas, anteriormente, a outros clientes, especificações de desenho de processos e sistemas, planos do trabalho e outros artefatos e elementos colaterais orientados para projetos. As empresas aumentaram seu índice de aprovações em propostas a clientes. Os indicadores descritos revelam se um projeto teve ou não sucesso, porém não determinam o que estabelece o sucesso. Após classificar os projetos, Stewart (1998) tentou identificar as variáveis mais reveladoras: foram encontrados nove fatores que eram comuns a todos os projetos bem-sucedidos. Esse esforço foi altamente exploratório, e os fatores causais identificados devem ser vistos apenas como hipóteses sobre aquilo que estabelece o sucesso de um projeto. Feita a ressalva, eis os fatores: • Uma cultura orientada para o conhecimento; • Infra-estrutura técnica e organizacional; • Apoio da alta gerência; • Vinculação ao valor econômico ou setorial; • Alguma orientação para processos; • Clareza de visão e linguagem; • Elementos motivadores não-triviais; 70 • Algum nível da estrutura do conhecimento; • Múltiplos canais para a transferência do conhecimento. 3.2 — RECURSOS HUMANOS NA GESTÃO DO CONHECIMENTO Já é quase um chavão dizer que o talento das pessoas que trabalham numa organização é a vantagem competitiva definitiva. O conhecimento coletivo — sobre o negócio, a concorrência, os clientes, a tecnologia e assim por diante — está se tornando a última fronteira da excelência empresarial. Na abordagem da Gestão do Conhecimento, o setor de RH tem um papel fundamental e precisa, urgentemente, assumir um posicionamento ativo. Trata-se de uma mudança dentro de uma mudança. O contexto histórico mudou com a sociedade industrial da produção em massa e consumo em massa para, mais recentemente, a customização em massa. O ambiente competitivo da empresa mudou com a globalização dos mercados, a inovação tecnológica e suas múltiplas facetas e conseqüências. O enfoque do papel das pessoas na organização — e o valor do seu conhecimento — mudou, demandando novas tecnologias de gestão. O RH está hoje passando por mudanças. Este é um momento de reflexão crítica para os profissionais de RH (Teixeira, 1995). 71 Vive-se uma época em que a riqueza fixa (terras, equipamentos, imóveis, etc.) está sendo, cada vez mais, substituída por riqueza móvel (pessoas, informação, competências, know-how, conhecimento, etc.). A maior indústria de tênis do mundo, a Nike, não tem fábrica; a livraria de maior crescimento no mundo, a Amazon, não tem lojas; a Lotus foi vendido à IBM por quinze vezes seu valor patrimonial; a Microsoft OPSF em bolsa cem vezes o valor do seu ativo tangível; a filial americana da Nokia fatura 200 milhões de dólares com 5 empregados. O tangível está cedendo lugar ao intangível. Peter Drucker já indicava em 1983 a importância do trabalhador intelectual. A partir de 1994, através de diversos autores, como Thomas Stewart, Leif Edvinsson, Larry Kahaner, Thomas Davenport, Laurence Prusak, Dorothy Leonard, Peter Senge, Anthony DiBella, Edwin Nevis, Debra Amidon, entre muitos outros, a abordagem da Gestão do Conhecimento vem ganhando força no mercado e nos meios acadêmicos (Pontes, 1995). Nessa linha, os profissionais de RH deixam de direcionar os seus esforços para atividades específicas, voltadas, exclusivamente, para tarefas e passam autodesenvolvimento e a o se concentrar pensamento em promover crítico. Isso o leva necessariamente o profissional de RH a sair de trás de sua mesa, ou da sala de aula e ir para onde o trabalho está sendo realizado. O que se espera, nessa visão, é que o profissional de RH, equipado com o conhecimento sólido sobre os processos de 72 aprendizagem e portador da visão global de negócio, seja capaz de articular na empresa os processos básicos de Gestão do Conhecimento. O papel passa a ser de um catalisador e de um facilitador do novo aprendizado. A terceirização em diversas áreas de MI — recrutamento, avaliação e treinamento, por exemplo, está tirando os profissionais das atividades mais operacionais. Em contrapartida, cada vez mais esse tipo de profissional é exigido em seu entendimento do negócio, sua visão da concorrência e seu conhecimento da tecnologia disponível (Cardoso, 1996). 3.3 — POSICIONAMENTO DO RH NA GESTÃO DO CONHECIMENTO O conhecimento é a chave para o poder nos negócios. As áreas críticas de conhecimento numa organização, habitualmente, são: preferências e necessidades dos clientes, desempenho da companhia, concorrência, aplicações de tecnologia, uso da informação existente, setores e nichos de mercado e regulamentações externas. As principais Conhecimento, em atividades geral, internamente, atualizar o conhecimento para conhecimento internamente, algum são: relacionadas compartilhar conhecimento, benefício adquirir à o processar organizacional, conhecimento Gestão do conhecimento e aplicar o encontrar o externamente, utilizar conhecimento, criar novos conhecimentos e compartilhar o conhecimento com a comunidade externa à empresa. Tendo isso em 73 vista, como se compreende o profissional de RH pode se engajar nesse esforço, na abordagem da Gestão do Conhecimento, ou seja, como a área de RH vai se posicionar numa organização do aprendizado. Alguns pontos podem ser observados no desenvolvimento de novas estratégias de atuação dos profissionais de RH: • O RH pode apoiar as áreas de negócio na obtenção de novos conhecimentos, tanto de fontes internas quanto externas; • O RH pode apoiar a empresa na distribuição da informação e nas políticas de comunicação; • O RH pode desenvolver ‘políticas culturais’ na organização, visando a disseminar novos modelos mentais para reflexão, abordagem do processo de aprendizado e da ação;. • O RH pode apoiar a estruturação da ‘memória organizacional’, através de profissionais que representem áreas de especialidades, de processos, estruturas, registros, sistemas, manuais, documentos, livros, vídeos, etc.; • O RH pode apoiar a interconexão entre os núcleos de conhecimento, ajudando a identificar quem sabe o que, e criando sistemas, processos e bases de dados que facilitem a proteção, o acesso e a atualização da memória organizacional (Teixeira, 1998). 74 Desse modo, a atuação de Recursos Humanos pode se dar também em três grandes níveis, na abordagem da gestão do conhecimento: 1. Abrindo horizontes para o nível executivo. 2. Educando a gerência média. 3. Instrumentando a ‘linha de frente’. Para o nível executivo, nunca é demais lembrar os papéis fundamentais que Peter Senge (1990) atribui aos líderes: projetista, educador e facilitador. Um desafio muitas vezes negligenciado — às vezes até por falta de espaço político — é preparar o nível executivo para esses papéis. Como projetista dos processos organizacionais, o nível executivo principal é responsável por compartilhar a visão de negócio com todos na organização. Nesse papel, ele se aproxima de um ‘gestor cultural’; sua ação se dá por meio de diretrizes, políticas e definições abrangentes. Como educador, o líder precisa apoiar os membros da organização a reestruturarem sua visão do mercado e da empresa, pensando de forma abrangente e sistêmica. Como facilitador, o executivo trabalha para dar as condições necessárias para que os colaboradores da empresa possam executar suas tarefas. Aliás, aqui reside o mecanismo tradicional. (Idem) de inversão da pirâmide organizacional 75 A gerência média, muito questionada e pressionada em diversas organizações que adotaram os processos da re-engenharia, constitui um alvo muito importante para as ações de RH. Os gerentes de processos são cruciais para facilitar a aprendizagem organizacional. Eles são um elemento de ligação importante na comunicação empresarial, tanto de cima para baixo, quanto entre as diferentes unidades de negócio. Os gerentes e superiores são os responsáveis pela integração dos indivíduos e a comunicação das idéias, assim como na inovação e no desenvolvimento de novos produtos e processos (Teixeira, 1998). Os departamentos de RH podem ajudar a atrair talentos para essa função, selecionar, educar, estimular e encarreirar os gerentes médios. Os gerentes precisam migrar de uma abordagem tradicional de supervisão para uma de líderes e treinadores (coaches) da força de trabalho. Espera-se da gerência média uma abordagem aberta, cooperativa, criativa e empática. O gerente deve ser um exemplo de mentalidade aberta para a inovação e o aprendizado. No nível da ‘linha de frente’, que seria o nível mais pragmático e aquelas onde as áreas de RH normalmente têm mais atuado, há muito a se fazer no direcionamento para a Gestão do Conhecimento. A tão reforçada autonomia e a participação — o empowerment — são prioritárias para os níveis mais operacionais da empresa. É na ‘linha de frente’ que deve estar mais apurada a mentalidade de ‘atenção total ao cliente’. E o que se quer em termos de comunicação organizacional 76 é a informação, as idéias e o conhecimento fluindo livremente, tanto horizontal como verticalmente, para além das fronteiras departamentais. Muitas das ações descritas já são implementadas, de uma forma ou de outra, em várias empresas. Naturalmente que barreiras organizacionais de todos os tipos dificultam, e as vezes impedem a implementação das iniciativas descritas, em todos os níveis. Mas o que está ocorrendo é uma janela de oportunidade para o RH participar da estruturação da Gestão do Conhecimento nas organizações. 77 CAPÍTULO IV MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 4.1 — CONCEITUAÇÃO Este capítulo se destina a apresentar a metodologia utilizada no presente estudo, focalizando a revisão da literatura específica e a pesquisa de campo que foi efetuada. — Descrição da área de estudo O estudo realizado relaciona-se à área de administração e ao setor de pesquisa e gestão do conhecimento. Tal área vem se impondo nas últimas décadas, sendo considerada uma das mais importantes para reestruturação das empresas. Deste modo, a gestão de conhecimentos vem ganhando pesquisas e representatividade, o que tem impulsionado pesquisas e estudos acadêmicos e organizacionais. — Tipo de pesquisa O tipo de pesquisa adotada na presente dissertação foi definido através de sua classificação em relação aos fins e em relação aos meios. 78 a) A pesquisa quanto aos fins No que concerne aos fins da pesquisa, esta pode ser considerada como sendo descritiva e explicativa, conforme Vergara (2000). Descritiva porque procura relatar a gestão do conhecimento na empresa moderna; da mesma forma, a pesquisa pretende relatar a situação destas propostas no contexto empresarial brasileiro. b) A pesquisa quanto aos meios Quanto aos meios de investigação, pode-se afirmar que o estudo foi realizado de forma simultaneamente bibliográfica e documental. Na primeira parte do trabalho, foi efetuado o levantamento da moderna literatura disponível sobre o assunto, a partir de visitas a bibliotecas, livrarias especializadas e páginas da Web. As informações obtidas são confrontados com documentos públicos e privadas que tratam do tema, da situação da empresa moderna no Brasil. A investigação da literatura sobre o assunto oferece particular ênfase ao esclarecimento da questão da importância da gestão do conhecimento na era moderna, apresentando a situação brasileira bem como a de outros países. Na segunda parte da Dissertação, utilizou-se a metodologia do estudo de caso observacional nas Organizações Públicas do Setor Financeiro (OPSF). Este tipo de pesquisa é classificado como qualitativa, uma vez que não é a organização como um todo que interessa ao estudo, mas, isto sim, parte desta organização. Diante 79 disso, “o pesquisador deve entrar em contato com a organização e, talvez, com ela resolver o que se considere importante para trabalhar”. (Trivinõs, 1987, p.30) — Procedimentos metodológicos Para a realização da pesquisa utilizou-se da metodologia bibliográfica e do estudo de caso observacional e qualitativo. F oi empregada a técnica de observação participante e focalizou-se, apenas, alguns aspectos da instituição analisada. Segundo Yin (1987), O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. (...) Acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas: observação direta e série sistemática de entrevistas. (...) O poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências — documentos, artefatos, entrevistas e observações — além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional”.(p.68) A metodologia específica adotada possibilitou uma análise teórica dos fenômenos em questão mais fundamentada no cotidiano das pessoas e organizações — no caso, as Organizações Públicas do Setor Financeiro — bem como, numa maior aproximação crítica das diferentes categorias e formas que configuram a questão em estudo. 80 — Sujeitos da pesquisa: seleção O estudo de caso foi realizado, a partir do contexto das Organizações Públicas do Setor Financeiro (OPSF). A empresa foi escolhida com base em uma série de critérios que incluíam, primeiramente, o tempo de existência, tamanho, solidez e liderança da empresa. As OPSF cumprem todos os requisitos com precisão, já que é uma organização de grande porte, considerada forte, lucrativa e modelo de referência no setor de desenvolvimento social de nosso país e do mundo. Motivo essencial para a escolha das OPSF para estudo de caso é a implementação de programas de gestão de conhecimento como uma meta estratégica da grande empresa. Além disso, levou-se em conta a facilidade de acesso à empresa, o que foi possível graças à existência de vínculos de amizade entre o autor do estudo e funcionários das referidas organizações. Dentro deste universo, optou-se por entrevistar 10(dez) gerentes das OPSF, assim como responsáveis pelo setor de recursos humanos da organização. Na escolha dos mesmos, o tempo de atuação profissional foi fator fundamental, uma vez que foi objetivo essencial da dissertação analisar a posição que vem sendo adotada a respeito da gestão do conhecimento pela alta gerência da empresa. — Coleta de dados Os dados da destinação no estudo. Dissertação foram coletados conforme sua 81 Revisão da literatura. Em livros, revistas especializadas, jornais, teses, páginas da Web e trabalhos acadêmicos com informações pertinentes ao assunto. A revisão da literatura na dissertação é feita ao longo dos capítulos (II a VI). Estudo de caso. Foi realizado de forma pessoal pelo autor, ouvindo diretamente os sujeitos acima indicados, além do uso da técnica de observação simples, em visitas às agências das OPSF. — Instrumento Como instrumento da pesquisa foi utilizada uma entrevista semi-estruturada que foi conduzida pessoalmente pelo pesquisador, durante conversações com dez profissionais da empresa. — Tratamento dos dados coligidos Para adequado tratamento, os dados foram correlacionados com os objetivos da Dissertação. De forma qualitativa foram tratados os dados colhidos na pesquisa bibliográfica, codificando-os, analisandoos e apresentando-os de forma dissertativa (Vergara, 2000). 82 4.2 — LIMITAÇÕES DO MÉTODO O método escolhido para a pesquisa apresenta certas limitações que são descritas a seguir. Como em toda pesquisa de campo, é possível que as OPSF selecionadas para o estudo e seus funcionários entrevistados tendam à omissão ou distorção de informações, em virtude de considerá-las estratégicas ou sigilosas para serem comentadas ou, ainda, com o intuito de justificar ou enaltecer algum tipo de conduta profissional própria. 4.3 — RESULTADOS E DISCUSSÃO A discussão desses resultados levou em conta a revisão bibliográfica apresentada ao longo do estudo. O modelo experimental de Gestão do Conhecimento que está sendo implementado em algumas das Organizações Públicas do Setor Financeiro (OPSF) aproveitou as idéias dos principais autores, adaptando-as às condições do nosso país. Em relação ao desenvolvimento do item Resultados e Discussão, está incluído logo após o desenvolvimento do estudo de caso. 83 CAPÍTULO V ESTUDO DE CASO 5.1 — CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS O autor desta Dissertação escolheu as Organizações Públicas do Setor Financeiro (OPSF) para estudo de caso sobre Gestão do Conhecimento, tendo em vista a iniciativa pioneira da grande empresa neste campo e dada a possibilidade de contar com funcionários da mesma disposta a fornecer informações a respeito. Foram efetuadas visitas às agências da OPSF e mantidas conversações com funcionários graduados. As entrevistas realizadas não tiveram caráter oficial, mas oficioso. Da parte do autor, houve o compromisso de aproveitar as informações obtidas para o fim exclusivo de usá-las na Dissertação. Nas entrevistas, o autor utilizou um roteiro escrito apenas para direcionar as conversas, que logo assumiam um caminho informal. Entre as perguntas geradoras havia questões do seguinte tipo: • A decisão das OPSF em iniciar um projeto de Gestão do Conhecimento; • Recursos alocados; • Duração da primeira etapa do projeto; 84 • Como se estrutura a Coordenação; • A ausência de modelos desenvolvidos por outras empresas brasileiras; • O papel da alta Direção das OPSF; • Princípios teóricos em que se baseia o projeto; • Resistências dentro da empresa; • Posicionamento do setor de RH; • Autores nacionais e estrangeiros em que se basearam; • Consultorias internas e externas; • Perspectivas gerais do projeto; • Como será a análise e a avaliação do projeto; • Opiniões pessoais dos entrevistados sobre a oportunidade do projeto, dificuldades, possibilidades de sucesso. Muito ajudou para a redação do estudo de caso a possibilidade de manusear o relatório das OPSF de 2001, assim todos os dados sobre as organizações aqui apresentadas foram extraídos do mesmo. Cumpre explicitar que a confecção deste relatório do estudo de caso realizou-se a partir das opiniões e percepções dos sujeitos entrevistados que, invariavelmente, oferecem visões parciais e particulares da questão, uma vez que os mesmos estão envolvidos com o tema do estudo por serem funcionários da empresa pesquisada. 85 Do mesmo modo, lembrar que as informações aqui expostas traduzem apenas algum aspecto da realidade em questão. É compreensível que não é de grande interesse da referida organização que determinadas informações relacionadas à gestão de conhecimentos sejam do domínio geral dos funcionários da empresa e, muito menos, de indivíduos que não pertencem a ela. Associado a isto se deve salientar que, por estar a área de gestão de conhecimento ainda em franco desenvolvimento, as informações e dados referentes à temática ainda são experimentais e mutáveis. Além observações disso, é críticas importante do autor esclarecer permeiam que toda as a análises e descrição e apresentação do caso; ou seja, a discussão dos resultados já tem início com o relato do caso. O presente estudo consta de duas partes. Inicialmente é apresentada e descrita. Para isto foi usado o Relatório Anual das Organizações Públicas do Setor Financeiro (OPSF) Diretoria do Ano de 2001, além de informações dos gerentes entrevistados. Em segundo lugar, descreve-se o programa de dois anos que as OPSF iniciou para aplicar a Gestão do Conhecimento. 5.2 — DESCRIÇÃO GERAL DO CASO As Organizações Públicas do Setor Financeiro (OPSF) possuem um dos maiores bancos social do mundo, encontra-se, no momento, em 86 plena aplicação de seu planejamento estratégico, que foi elaborado para um período que se encerra em 2009. Tanto que, apesar da crise, da mudança institucional pela qual passou e do seu tamanho gigantesco, tem conseguido se atualizar e dinamizar suas operações com sucesso. Poucas são as organizações no Brasil que, como as OPSF, promovem, no momento, tantas mudanças internas e externas, no sentido de ampliar seus negócios. São mudanças que alteram a estrutura técnico-organizacional e que traçam uma nova relação entre profissionais dentro da empresa. O objetivo explícito das novas lideranças da empresa é torná-la ainda mais competitiva e lucrativa no novo cenário de economia globalizada, onde só os gigantes sobreviverão. Assim se situa, atualmente, a empresa brasileira em termos estratégicos. A Análise do Caso que complementa a presente dissertação pretende discutir as medidas que as OPSF vem adotando em sua atual política de redimensionamento da empresa e que, em sua maioria, têm tudo a ver com Gestão do Conhecimento. Na realidade, a empresa não adotou o termo Gestão do Conhecimento talvez por recear o risco de um modismo, o que acontece periodicamente, como foi o caso da reengenharia. Como método de trabalho, o presente Estudo de Caso constará de duas partes. Inicialmente, será descrito de forma sucinta o Planejamento Estratégico das OPSF; em seguida, serão expostos 87 alguns programas que a empresa vem executando na área de Gestão do Conhecimento. 5.3 — AS OPSF NA ERA DA COMPETITIVIDADE As Organizações Públicas do Setor Financeiro (OPSF) tem ampliado crescentemente seus negócios. Com a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH) , em 1986, as OPSF se transformaram na maior agência de desenvolvimento social da América Latina, administrando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e tornando-se o desenvolvimento órgão-chave urbano, na habitação execução e das saneamento. políticas Em de 1990, a Instituição foi incumbida de centralizar quase 130 milhões de contas de FGTS que se encontravam distribuídas em 76 bancos. O desafio foi vencido e, em 1993, ela efetuou o pagamento de cerca de 72 milhões de contas inativas. As atividades das OPSF incluem, ainda, o patrocínio ao esporte, em parceria com o Ministério dos Esportes, e à cultura, por iniciativa própria e em conjunto com o Ministério da Cultura. As OPSF são instituições financeiras atípicas, pois é responsável pela operacionalização das políticas do Governo Federal para habitação popular e saneamento básico e no setor de prestação de serviços (FGTS) e arrecadação de tributos e pagamento de benefícios (INSS, Bolsa-escola), caracterizando-se, cada vez mais, como banco social. 88 Mas toda essa parte social tem um custo que é bastante relevante no balanço da empresa. Torna-se imprescindível para a sobrevivência das OPSF reduzir custos, principalmente nesta área, realocando funcionários, otimizando e desburocratizando os processos, para fortalecer o setor comercial e tornar a empresa autosustentável. Surge, então, outro obstáculo, pois as OPSF são vista pela sociedade como um dinossauro; retrógrada, lenta, atrasada, como uma empresa de “manufatura” , burocrática, etc. Modificar esta imagem da empresa não é algo que aconteça de uma hora para outra, é um processo gradativo, mas que tem que ser iniciado em algum ponto. Sendo assim, as OPSF decidiu investir na modernização das áreas de prestação de serviços sociais para reduzir custos e liberar pessoal e do setor comercial, para através da agilização do atendimento, incrementar os negócios e, assim, aumentar os lucros e iniciar o processo de mudança da imagem das organizações de “ arcaico e burocrático” para “ social e de negócios”, re-inserindo as organizações no mercado financeiro competitivo. Deve-se Organizações considerar Públicas que do o processo Setor de modernização Financeiro, que inclui das a informatização de toda a sua rede, ocorreu tardiamente, quando todos as empresas concorrentes já se encontravam adaptadas à realidade da informática e de outras inovações tecnológicas emergentes no mercado; as OPSF resolveram, subitamente, recuperar o tempo 89 perdido, impondo ao seu imenso corpo funcional (mais de 155 mil funcionários aproximadamente) uma mudança abrupta de comportamento e um conhecimento que não era de seu domínio até então. Obviamente, foi encontrada uma forte resistência, além de uma série de outras dificuldades, durante o todo o processo, entre os quais podemos citar, também, o gigantismo das Organizações Públicas do Setor Financeiro. Obter um processo de informatização com implantação e desenvolvimento uniformes é quase impossível. Até porque cada região tem suas particularidades, suas características próprias, sua cultura. Não precisa ir muito longe: os funcionários que trabalham na Região dos Lagos, por exemplo, têm um nível de exigência profissional e de conhecimento diferentes daqueles que trabalham no Rio de Janeiro (capital) embora ambos estejam localizados no mesmo estado, Rio de Janeiro. Está claro que o futuro das OPSF como organizações próspera e soberana das políticas sociais do Governo depende, em grande medida, da prioridade que seja dada pelo seu corpo funcional e gestores à superação do desafio tecnológico. Mas a questão tecnológica não deve se resumir no delineamento de políticas voltadas para a recuperação do atraso da empresa no campo das tecnologias, mas também na definição de caminhos para inseri-la entre as organizações geradoras de diferencial que integrem tecnologias, estrutura organizacional e qualidade na prestação de serviços, no futuro próximo. 90 Ninguém hoje em dia desconhece que o poder tecnológico de uma empresa é determinado e determinante para que exerça influência política e econômica na arena mercadológica. A força desempenhada pelas grandes instituições econômicas no mercado é uma decorrência do seu "poder de fogo" no campo tecnológico. O futuro das OPSF como instituição financeira soberana das políticas públicas e sociais do Governo depende, portanto, da prioridade que seja dada à questão tecnológica, afinal, o Brasil é tão grande quanto as OPSF, e também um país populoso. As OPSF precisam se preparada para prestar um bom atendimento para toda essa população do imenso Brasil. Para tanto, é preciso que sejam delineadas estratégias e políticas capazes de propiciar a capacitação tecnológica e científica dos funcionários e o desenvolvimento de uma cultura organizacional fundamentada em novas bases, em benefício da modernização. A tecnologia proporciona três vantagens fundamentais: ela aumenta a eficiência (através da agilização, incremento da produtividade, aprimoramento da qualidade e redução de custos), a eficácia (através da satisfação do cliente, do aumento da rentabilidade e da competitividade do negócio) e a satisfação das pessoas (pela redução do tempo e do esforço humano, pela melhoria da qualidade de vida no trabalho e pela satisfação das necessidades pessoais mais elevadas). 91 5.4 — O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Dentre alguns aspectos do planejamento estratégico, a médio e longo prazo, está a integração do sistema organizacional, visando a agregar valor à companhia, tornando-a cada vez mais competitiva e em estado de permanente expansão. Para a consciência de tais resultados, a companhia implementou um sistema de gestão compartilhada, que deu origem a uma nova estrutura corporativa: ela investe na qualidade e produtividade da administração da empresa e de seus diferentes produtos. O Centro Coorporativo compreende as Diretorias de Finanças, Recursos Humanos, Informática, Jurídica e Planejamento e Controle. Dentro desta nova diretriz de ação, pretende-se dar maior relevância às unidades de negócio, buscando a forma ideal de inserir cada área no negócio global. Com estas medidas, almeja-se promover uma expansão contínua das atividades da empresa, tornando-as mais autônomas e desenvolvidas. A reorganização visa a identificar novas oportunidades de trabalho e empreendimentos e, simultaneamente, contribuir para uma maior sinergia entre os setores da empresa. Na área administrativa, o banco iniciou um processo de racionalização da estrutura, pela simplificação dos procedimentos administrativos. É da responsabilidade do Centro Corporativo propor políticas corporativas de médio e longo prazo e acompanhar o cumprimento das mesmas, cabendo a ele, também zelar pela utilização 92 de critérios de avaliação de investimentos de caráter homogêneo, monitorando, assim, o desempenho da companhia. Além disso, o Centro Coorporativo coordena a aplicação dos recursos orçamentários. 5.5 — PLANO OPERACIONAL O objetivo estratégico das OPSF no setor operacional é o de implementar melhorias que reduzam os custos operacionais e aumentem a qualidade da sua prestação de serviço, procurando atender cada vez melhor o mercado. Uma outra prioridade da organização tem sido o aumento no atendimento a prestação de serviço. 5.6 — RENEGOCIAÇÕES DE COMPROMISSO As OPSF obtiveram ganhos significativos nas intenções de reduzir custos, como, por exemplo, a renegociação geral dos contratos dos mutuários do setor de habitação que tinham compra de imóveis feitos até o ano de 1995, que resultou numa redução da inadimplência dos mutuários que era 56% para 25% em 2002. Tais medidas possibilitaram uma diminuição no custo da operacional de concessão de novos créditos imobiliários em torno de 15%, que se traduz, em termos de despesas anuais, com tendência a se reduzirem ainda mais. Relativamente, o volume de clientes atendidos alcançou no ano de 2001 o resultado de 20,9%, crescendo em relação ao ano anterior. Graças a este crescimento, o lucro operacional das OPSF no ano de 93 2001 cresceu 15% em relação ao ano anterior. informatização do pagamento do FGTS ao O processo de trabalhador foi desenvolvido, primeiramente, através de um projeto piloto nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo, em maio de 2000. Todos os funcionários envolvidos no processo receberam treinamento para capacitá-los para a implantação do novo sistema de pagamento on line na automação bancária. A partir desta inovação tecnológica, o trabalhador pôde receber seu FGTS em qualquer agência das OPSF, em todo o território nacional; as confirmações passaram a ser efetuadas via Intranet através de sistema que compartilha os dados do trabalhador nos programas sociais (FGTS, PIS e INSS) e critica quando há divergência de dados, e não há mais a necessidade da conferência dos documentos de pagamento já que eles não mais existem, pois foram substituídos pela disponibilizarão on line do FGTS para saque. Todo o controle e gerenciamento do processo são feitos via sistema de dados e relatórios diários. Os principais reflexos positivos foram a agilização e qualidade no atendimento ao trabalhador, a redução do número de funcionários necessários para manutenção da rotina, a redução de custos com material, redução das fraudes, e melhor distribuição do fluxo de cliente. 94 5.7 — PROJETO DE EXPANSÃO A informatização dos programas sociais das OPSF, também, facilitou o acesso ao saldo e ao extrato do FTGS e do PIS, pois, hoje, o trabalhador pode consultá-los na Internet ou com o Cartão do Cidadão nos terminais de auto-atendimento, o que revela outra inovação tecnológica que facilita a vida do cliente, que não precisa mais ir à agência nem enfrentar filas para saber se a empresa está recolhendo seu FTGS corretamente. Em um futuro, não muito longínquo, o Cartão do Cidadão permitirá que o trabalhador, também, efetue o saque do PIS e do FTGS nos terminais de auto-atendimento e nas Casas Lotéricas, mediante uso de senha pessoal e intransferível. Outro projeto de informatização que possibilitou a agilização do processo, a economia de tempo e acabou com a necessidade do deslocamento até uma agência, principalmente para as empresas, foi a Conectividade Social. A Conectividade Social viabiliza o fluxo eletrônico de informações entre os diversos ramos da sociedade governo, instituições financeiras e educacionais, empregadores em geral e trabalhadores – permitindo, assim, a troca de arquivos referentes ao recolhimento do FGTS e à prestação de informações à Previdência Social (por meio de disquetes ou troca de fita magnética na Internet) e o recolhimento dos tributos via débito automático em conta. 95 5.8 — AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS OPSF Ao analisar-se os pormenores que compõem o planejamento estratégico de um banco, deve-se investigar, antes de tudo, se a empresa optou por diretrizes que almejam a estabilidade, o crescimento ou a restrição de sua atuação, termos que importa definir: • Estabilidade — esta linha de orientação sugere uma manutenção da condição atual, pois, de acordo com esta perspectiva, a organização deve dar continuidade às ações que vem realizando no momento. Esta estratégia é empregada quando o ramo bancário em que a empresa atua é um setor que tem existência longa e duradoura, não lida com inovação tecnológica. Além disso, a empresa em questão precisa ser uma organização consagrada e de grande êxito em seu negócio. Por fim, é imprescindível que o ambiente e o mercado em que a mesma comercializa estejam passando por um período de calmaria ou estabilidade, em que lentamente, as modificações prevendo-se se processem mudanças muito pouco significativas num futuro próximo. • Crescimento — esta estratégia visa uma ampliação de sua prestação de serviços e /ou dos produtos e 96 serviços comercializados, bem como um aumento de suas instalações e de seus recursos financeiros. Traduz-se pela elevação do porte da banco, que possibilita um crescimento de seu poder de competição com seus concorrentes no mercado. A principal razão para a busca do crescimento é o fato de o mesmo assegurar uma sobrevivência maior à empresa em longo prazo. Ao analisar-se as duas instâncias distintas do planejamento estratégico das OPSF pode-se observar que este item recebeu grande relevância. 5.8.1— Crescimento interno As OPSF estão direcionando os seus esforços no sentido de um aprimoramento das atividades que não realizavam com sucesso e qualidade, porém as organizações enfatizam seus pontos fortes e tenta aperfeiçoá-los aumentando os recursos e investimentos aplicados em uma melhora contínua dos mesmos. Do ponto de vista mercadológico, a familiarização da gerência da empresa com as técnicas de prestação de serviços e com as características do mercado em que esse é apresentado pode ser uma 97 desvantagem deste método, pois a grande tendência é a retaliação por parte dos concorrentes. Esta estratégia, contudo, mostra-se mais efetiva para empresas com uma pequena parcela de mercado operando em um mercado em expansão. A penetração pode ser consumada através do incentivo a novos usos da prestação de serviço pelos consumidores atuais, pela conquista de novos clientes não-usuários e de clientes de banco concorrentes. O crescimento interno através da expansão permite um maior número de variações em comparação à estratégia por penetração. Neste caso, a expansão se processa na ampliação das áreas geográficas em que a prestação de serviço, com boa aceitação no mercado, estará disponível. O principal ponto negativo desta estratégia é o desconhecimento da organização em relação a aspectos que compõem esta nova área do mercado, além do fato de a companhia não possuir, ainda, nenhuma imagem neste novo setor. Outra forma de expansão descrita se dá através de algum tipo de modificação no produto, a fim de oferecer novas características que satisfaçam as preferências do comprador. 98 5.8.2— Crescimento externo Observando as estratégias das OPSF, pode-se notar que esta organização adotou, simultaneamente, as táticas de integração e diversificação. Isto fica claro quando se compreende que as OPSF vem ampliando sua prestação de serviços, que ela já produz desde seus primórdios, ao mesmo tempo em que vem optando pela administração de seus cartões de crédito e produtos como titulo de capitalização para o bom funcionamento de suas estruturas de prestação de serviços. No que diz respeito à integração, verifica-se que a sub- estratégia priorizada no planejamento estratégico desta empresa é a integração horizontal, sendo visível pela ação do governo federal . Quanto à diversificação, entende-se que, no caso das OPSF, tem sido utilizada uma combinação das duas táticas existentes, uma vez que a empresa expandiu sua prestação de serviço; por outro lado, vem, também, formando um conglomerado, já que atua em várias segmentações como a área social e área de varejista. 5.8.3.— Expectativas futuras para as OPSF Estimasse que os investimentos das OPSF para os próximos cinco anos a 16% do seu lucro líquido mais do que foi investido em 1998 no processo de inovação. Os recursos serão alocados nos 10 principais projetos de expansão das OPSF, anunciados pelo presidente da empresa que 99 afirmou que "a meta é tornar as OPSF uma das maiores organizações sociais do mundo, usando as próprias pernas". (Jornal Globo, 9/02/02) O compromisso das OPSF é promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando, prioritariamente, no fomento ao desenvolvimento urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e infra-estrutura, e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social, tendo como valores fundamentais: ¾ Direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da sociedade e dos clientes; ¾ Busca permanente de excelência na qualidade de serviços; ¾ Equilíbrio financeiro em todos os negócios; ¾ Conduta ética pautada, exclusivamente, nos valores da sociedade; ¾ Respeito e valorização do ser humano. 5.9 — GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS OPSF As ferramentas de gestão do conhecimento que estão sendo testados pelas OPSF têm caráter experimental e deverão ser aplicadas dentro de um prazo previsto de três anos. 100 5.9.1 — Princípios básicos (filosofia de ação) • Caráter experimental: as mudanças devem ocorrer conforme a adaptabilidade do pessoal envolvido, respeitando-se os limites de cada um. • Abrangência total da empresa: é preciso que todos estejam engajados na programação, tendo por finalidade a troca e o repasse de informações de ponta. • Admite incentivos e propostas: a criatividade e o conhecimento de cada funcionário serão bem recebidos,tendo em vista que implicam renovação tanto tecnológica quanto de informação. A idéia é pesquisar e introduzir informações novas na empresa. • Seleciona e introduz pesquisas e documentação para o Banco de Dados: as melhores idéias estarão sendo registradas para uso da empresa. 5.9.2 — Metas do projeto As metas coincidem com os objetivos e metas das OPSF, segundo o seu planejamento estratégico: 101 1. Realizar mudanças na dinâmica organizacional. 2. Expandir os negócios, tornando as atividades mais autônomas. 3. Racionalizar a estrutura geral e simplificar os procedimentos administrativos. 4. Diversificar tecnologia de ponta. 5. Criar novas parcerias. 6. Promover o desenvolvimento interno, treinando o pessoal para trabalhando as obter mais lideranças e estreitando relações pessoais e familiarizar as empresa com autonomia, as chefias da as técnicas de fabricação do produto , bem como com as características do mercado em que este é vendido. 7. Otimizar o sistema operacional, implementando melhorias que reduzam os custos operacionais e aumentem a qualidade da prestação de serviços. 8. Renegociar com clientes e mutuários, com recursos do telemarketing. 9. Implementar operações próprias administração de cartão de crédito. 10. Expandir vendas de produtos no mercado. 11. Focar em projetos de redução de custos. de 102 12. Aumentar produtividade e serviços comercializados. 13. Incentivar clientes novos atuais e usos dos serviços pela conquista de pelos novos clientes, assim como pelos clientes de produtos concorrentes. 14. Ampliar áreas de penetração de serviços. 15. Promover o crescimento externo da empresa, através do marketing institucional. 5.9.3 — Parcerias internas A coordenação geral está entregue à Comissão de Gestão de Conhecimento (CGC). Envolvidas, permanentemente, com o planejamento estratégico, articulado com a CGC e entre si, estão as seguintes gerências: • Gerência de Recursos Humanos — GRH; • Gerência de Vendas — GV; • Gerência de Marketing — GM; • Gerência de Serviços — GS; • Gerência Técnica — GT; • Gerência de Compras — GC; 103 5.10 — MECANISMOS DE GERÊNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO Para a supervisão do plano de Gestão do Conhecimento, serão criadas duas equipes superiores formadas pelas lideranças da empresa e envolvendo as gerências afins. A Comissão de Gestão do Conhecimento está incumbida de coordenar o plano experimental de gestão do conhecimento, enquanto o Banco do Capital Intelectual está designado a administrar as verbas destinadas ao projeto. 5.10.1 — Comissão de Gestão do Conhecimento — CGC As OPSF pretendem utilizar a Gestão do Conhecimento para dinamizar seu planejamento estratégico, então, de modo a garantir o livre trânsito do projeto, foi criada a CGC, formada por quatro gerências, as quais estão submetidas diretamente à presidência da empresa, através da CGC. • Gerência de Produtos — GP; • Gerência de Conhecimento — GC; • Gerência de Recursos Humanos — GRH; • Gerência de Serviços — GS; 104 5.10.2— Banco do capital intelectual Para manter a hegemonia do trabalho das lideranças e gerências envolvidas na dinamização de seu planejamento estratégico, as OPSF criaram o Banco do Capital Intelectual — BCI, cuja constituição estabelece o seguinte: — Estrutura de gestão O Banco do Capital Intelectual (BCI) é formado por 8 (oito) membros, correspondentes aos gerentes e diretores das OPSF. — Subordinação O BCI está diretamente submetido à CGC. — Objetivo Administrar a verba durante os 3 (três) anos do Plano de Gestão do Conhecimento (PGC). — Normas O BCI deve estabelecer normas para a movimentação dos recursos a serem distribuídos, através de repasse às gerências envolvidas com o PGC. 105 — Forma de ação Cabe ao BGC liberar as verbas destinadas às gerências, mediante entrega com antecedência dos projetos a serem desenvolvidos. —Custos operacionais Sobre o valor de cada empréstimo são descontados 10%, que estarão destinados a um Fundo de Caixa para emergências. —Tramitação O banco está proibido de dificultar a liberação e o trâmite dos investimentos destinados ao PGC. — Normas do BCI 1ª toda liberação de recurso é condicionada ao envio de um projeto; 2ª nova liberação de recursos dependerá de prestação de contas do projeto anterior; 3ª todas as operações realizadas pelo BCI serão passadas ao serviço de contabilidade da Empresa; 4ª a diretoria do BCI poderá convocar qualquer participante do PGC para prestar contas, tirar dívidas e se informar sobre o andamento do projeto; 106 5ª os valores resultantes do Saldo Credor das gerências envolvidas com o PGC serão repassados para aquela que necessitar de mais recursos, bem como para projetos imprevistos; 6ª para possíveis projetos novos, o BCI poderá alocar montante do Fundo de Caixa; 7ª a CGC poderá modificar as presentes normas a qualquer momento. 5.10.3 — Banco de dados São metas das lideranças das OPSF buscar novas informações tecnológicas e acompanhar as empresas concorrentes, no sentido de se chegar a ganhos competitivos. Entre os mecanismos utilizados estão o banco e documentação e as pesquisas de campo; no Banco, incluir-se-ão as informações e aprendizados recebidos de consultorias externas e internas. O banco de dados objetiva: • Trocar informações. • Manter líderes atualizados. • Especializar e aperfeiçoar funcionários de um banco de conhecimento. • Pesquisar novos serviços e produtos. 107 O Banco de Dados conterá: • consultoria; • especialização; • experimentos; • biblioteca; • cases de sucesso; • índice de retorno pós-venda; • planos de negociação; • informações seguras; • perfil dos clientes e fornecedores. 5.11 — ANÁLISE DE ALGUNS CRONOGRAMAS Alguns planos específicos de gerência das OPSF que já estão prontas para iniciar atividades de Gestão do Conhecimento no início de 2003 são as gerências de Vendas, de Produção, RH e Compras, usando um atividades. modelo O próprio cronograma que é abrange considerado objetivos, recursos, provisório, pois provavelmente, as atividades previstas para 2004 serão condicionadas nos resultados de 2003. No entanto, é interessante notar o vulto das quantias já alocadas. Poucas empresas têm tido coragem de investir tanto em programas de renovação. 108 5.12 — RESULTADOS E DISCUSSÃO Uma vez que, segundo já foi explicitado, as observações do autor já estão contidas ao longo da descrição do caso, este item apresenta, apenas, de modo sucinto, as principais constatações deste estudo. A presente atuação das Organizações Públicas do Setor Financeiro, em sua política de redimensionamento, visa, sobretudo, à dinamização de seu planejamento estratégico, para o qual se utiliza a técnica de Gestão de Conhecimento e de reformulação de lideranças. Diante do exposto, pode-se apontar para os temas abordados neste estudo de caso específico, mostrando a relevância de determinados pontos que merecem ser ressaltados: 1. GESTÃO DO CONHECIMENTO. Evidencia-se a presença marcante das questões concernentes à atividade da Gestão do Conhecimento nas ações administrativas das Organizações Públicas do Setor Financeiro; todavia, as OPSF nem sempre denomina essas atividades com o nome em tela. 2. A EXPERIÊNCIA. Apesar de as atividades das OPSF estarem voltadas para ações consistentes no que compete à Gestão do Conhecimento, seu referencial de experiência ainda é inicial e não 109 pode servir de modelo para uma aplicação definitiva do que se entende por Gestão de Conhecimento. 3. O INVESTIMENTO. Cientes de que para gerir um novo campo de conhecimentos é necessário se investir, tanto intelectualmente quanto financeiramente, então, pode-se aferir que, no que diz respeito às OPSF, a grande empresa não tem poupado esforços nesse sentido. 4. AS VANTAGENS. Diante de uma empresa que não tem medo de investir nem em pessoal nem em recursos, adicionais que Conhecimento cabe a ressaltar aplicação traz as da para a vantagens Gestão de Empresa, principalmente, no que concerne à geração de uma maior autonomia junto às gerências e demais lideranças da organização. 5. AS DESVANTAGENS. Constata-se hoje que, na OPSF, ainda percebe-se certa indefinição na utilização dos recursos que visam à captação de parcerias. No nível das OPSF, o apoio de consultores é altamente desejável. 6. UMA MELHOR QUALIDADE. Para que as OPSF consiga elevar ainda mais o nível de seu 110 capital intelectual, urge definir programas de contratação de consultorias e pesquisas externas, originárias de países com maior tradição nas atividades sócias financeiras. 5.12.1 — Correlação com Objetivo No que se relaciona à correlação deste estudo de caso com o referencial teórico apresentado na Dissertação cabe salientar que os princípios de Gestão de Conhecimento a ser adotado pelas Organizações Públicas do Setor Financeiro está sendo construído e implementado a partir dos principais postulados apresentados pelos teóricos que tratam da questão, entre eles Senge (1990) em seu livro a Quinta Disciplina. Como as OPSF estão ainda iniciando seu projeto de Gestão do Conhecimento, esta correlação com os postulados dos autores deve ser entendida em sentido lato. O trabalho confirmou as suposições deste estudo. A divulgação das propostas referente à Gestão do Conhecimento está alcançando a maior parte dos estudiosos da ciência da administração, assim como os atuais líderes e gerentes empresariam. No Brasil, estas idéias vêm alcançando grande repercussão, como se constata pela tradução e divulgação dos principais livros que tratam da matéria e pelas publicações de estudo e artigos de revistas, procurando mostrar uma visão brasileira da Gestão do Conhecimento. Este trabalho partiu 111 exatamente deste pressuposto: que as mudanças indispensáveis às organizações modernas passam, necessariamente, pela implantação e desenvolvimento da chamada empresa do conhecimento. A importância e a oportunidade do tema estudado se confirma pelos resultados verificados no estudo de caso. As grandes Organizações Públicas do Setor Financeiro decidiram investir uma quantia significativa na implantação de um sistema próprio de Gestão do Conhecimento. Esta iniciativa deve servir de exemplo e, certamente, em breve outras organizações brasileiras decidirão entrar na era do conhecimento. 112 CAPÍTULO VI CONCLUSÕES E SUGESTÕES Concluindo o presente estudo, fica a constatação de que, com o crescimento da importância da Gestão do Conhecimento, as empresas passam a se preocupar com o que sabem, o que precisam saber e, fator não menos importante, com o que as concorrentes sabem. Passa a ser cada vez mais importante identificar o impacto e a consistência do conhecimento fundamental em cada criar setor condições específico e apoiar da o empresa. Torna-se desenvolvimento e a comunicação desse conhecimento. A empresa passa a perceber a importância de transformar seu conhecimento realmente em um ativo a serviço da organização, ao invés de apenas propriedade de indivíduos ou grupos internos. O estudo mostrou que, para transformar dados em informações, é indispensável dispor de ferramentas. Mas para transformar informação em conhecimento é preciso acrescentar o fator tempo. Cumpre pensar em informação como sendo dados que fazem sentidos. O conhecimento seria, então, um conjunto formado por experiências, valores, informação de contexto e criatividade aplicada à avaliação de novas experiências e informações. Esta abordagem, útil para aplicações ao trabalho e às organizações, identifica o conhecimento como algo inseparável das pessoas. Nas organizações, o conhecimento se encontra não apenas nos documentos, bases de dados e sistemas de 113 informação, mas também nos processos de negócio, nas práticas dos grupos e na experiência acumulada pelas pessoas. As pessoas derivam conhecimento das informações de diversas formas como, por exemplo, por comparação, pela experimentação, por conexão com outros conhecimentos e através das outras pessoas. As atividades de criação de conhecimento têm lugar com e entre os seres humanos. Como gerenciar o conhecimento foi exatamente o que procurou mostrar esta Dissertação. Na Era do Conhecimento, busca-se o ‘homem global’, o homem integrado. Com a Tecnologia da Informação, o homem volta a se envolver — como nas sociedades tribais — completamente em seus próprios papéis. Na nova organização pós-moderna, o homem se transforma em coletor de informações, num conceito inclusivo de ‘cultura’. A Cultura Organizacional adquire uma importância ainda mais crucial, já que ponte da Gestão do Conhecimento para a tradicional administração de Recursos Humanos se dá, justamente, pela Cultura Organizacional. As organizações são microcosmos da sociedade que as envolve. Do ponto de vista mais geral, a fragmentação, a competição e a reação são traços marcantes na mentalidade de gestão ocidental. Por isso, a fragmentação faz com que as empresas tradicionalmente vejam o RH como uma área bem definida, estanque, com suas responsabilidades e atribuições, as quais seriam diferentes das da área de Atendimento ao Cliente, Vendas ou Marketing. Por isso, demora 114 tanto tempo para que as deficiências de um funcionário da empresa no relacionamento com o cliente sejam analisadas, estruturadas e abordadas por alguma ação da área de RH. A nova Gestão do Conhecimento aqui descrita apresenta solução definitiva para tais questões. Como foi aqui demonstrado, saber como iniciar, apoiar e sustentar processos que promovam o aprendizado organizacional se torna crucial. Aqueles que possam ser parceiros na construção de sistemas e estruturas necessários para o aprendizado organizacional terão papel decisivo na sustentação da vantagem competitiva. Nessa perspectiva, os atuais profissionais de RH passam a se tornar agentes de aprendizado e consultores em performance, na visão de que a capacidade de aprendizado coletivo de uma organização ultrapassa qualquer tecnologia, produto ou serviço específico. Muitas empresas, principalmente as de maior porte, têm se voltado para RH, e para Treinamento e Desenvolvimento em particular, na busca de alternativas. As empresas estão, também, cada vez mais, conscientes da importância da cultura administrativa para os resultados da organização, principalmente, e há um interesse muito grande hoje em torno dos valores organizacionais. Através de ações de cunho participativo, reuniões, seminários e treinamentos, busca-se criar uma sinergia entre os valores individuais e os valores das equipes. Essa 115 busca por um alinhamento, em diversos aspectos, está sendo mais um ponto de interesse das empresas nas questões de RH. A Gestão do Conhecimento oferece uma ameaça e uma oportunidade para RH. A ameaça é aquela que paira sobre todos na organização, ou seja, é a ameaça da extinção para aqueles que não se adaptarem a esses tempos ultracompetitivos. Mas a oportunidade que se abre é a da retomada da valorização do papel do ser humano nas organizações e, com ela, a importância da sua gestão; afinal, o Conhecimento é indissociável da Pessoa. Um ponto para reflexão crítica em RH é o da cultura organizacional ou cultura administrativa, que é uma questão tão cara à Gestão do Conhecimento. As identidades estão sendo descentradas, deslocadas, pulverizadas e um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidos referenciais como indivíduos sociais. Essas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. É nessa circunstância pós-moderna que o RH está sendo chamado a renovar sua atuação. Por outro lado, partindo de que o homem é um ser social que constrói a si próprio ao mesmo tempo em que constrói, junto com os outros homens, a sociedade e sua história, nenhuma tendência indicada 116 aqui, ou na literatura especializada, constitui um dogma ou verdade acabada. O Estudo de Caso que constitui a segunda parte do presente trabalho foi altamente compensador. A grande empresa pública brasileira Organizações Públicas do Setor Financeiro está iniciando um processo de implantação de Gestão do Conhecimento que pode significar um exemplo encorajador para outras organizações do nosso país. A par da quantidade de recursos disponibilizados para tais programas as OPSF inova ao dar autonomia de ação aos gestores do programa. Criando uma coordenação própria, diretamente subordinada à Previdência, a grande empresa foge à cilada dos modismos . Encerrando este estudo, cabe apresentar algumas sugestões para que a temática da gestão do conhecimento possa ser, adequadamente, desenvolvida e aplicada ao contexto organizacional brasileiro. Em primeiro lugar, deve-se salientar a importância do desenvolvimento de novas pesquisas sobre o assunto, tanto no meio acadêmico como das organizações. O objetivo será divulgar suas técnicas e a relevância da questão para o sucesso e o crescimento das empresas. Do mesmo modo, é válido propor experimentos que possam observar e valorizar a necessidade do uso do conhecimento como ferramenta estratégica para o desenvolvimento das empresas, sejam implementados com maior freqüência e amplitude. Como exemplos 117 deste tipo de experimentos podemos citar as chamadas "incubadoras de empresas" que funcionam em algumas Universidades e em outras instituições. Igualmente, ressalte-se a necessidade da incorporação da temática do conhecimento pelas universidades públicas e particulares. Tal incorporação deve se dar tanto a partir das já mencionadas "incubadoras de empresas" e dos diferentes modelos de "empresa júnior", por meio de pesquisas a respeito da questão, assim como pela inclusão do tópico nos currículos dos cursos de administração e áreas afins, o que poderia promover a conscientização dos futuros profissionais sobre a importância e a aplicabilidade do tema. Além disso, considera-se bastante interessante que as empresas nacionais busquem estabelecer intercâmbios e parcerias com organizações estrangeiras, com o intuito de intercambiar Know how e pessoas, visando ao desenvolvimento da gestão do conhecimento naquelas companhias, de modo a aprimorar o uso deste importante instrumento empresarial em nosso país. 118 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVARES, Heliana. Maior preocupação com a qualidade dos recursos humanos. RH Em Síntese. São Paulo: Gestão & RH, v.4, n.3, p.24-51, julho. 1995. ARGYRIS, Chris. Personalidade e Organização: o conflito entre o sistema e o indivíduo. Rio de Janeiro: Renes, 1988. BARLEY, Stephen. “The turn to a horizontal division of labor” In STEWART, Thomas. Capital intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1998. BOGMANN, Meir Itzhak. Marketing de Relacionamento – Estratégias de Fidelização e suas implicações Financeiras. Nobel, 2000. BOXWELL, Robert J. Benchmarking para competir com vantagem. Madrid : Mc Grawhill, 1995. BOYETT, Joseph; BOYETT, Jimmie. O guia dos gurus. Rio de Janeiro: Campus, 1999. BRAVERMAN, H. A Revolução Técnico-Científica e o Trabalhador: Trabalho e Capital Monopolista. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977. CAMP, Robert C. Benchmarking dos Processos de Negócios – Descobrindo e Implementando as Melhores Práticas. Qualitymark, 1997. 119 CARDOSO, Simone Murta. Desenvolvimento de competências. Revista Treinamento & Desenvolvimento. São Paulo: Gestão & RH, v.9, n.42, p.48-61, junho. 1996. CHANG, Richard Y. Construindo uma equipe de sucesso. São Paulo: Futura, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração: edição compacta. 2a ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. COSTA, Cleide. Educação para a Competitividade. São Paulo: Gestão & RH, v.12, n.33, p.12-16, maio. 1996. DAVENPORT, T. H. Reengenharia de Processos: como inovar na empresa através da tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Campus, 1994. . DAVENPORT, Thomas. Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998. DAVIS, Beth; LACHTERMACHER, Stela. Inteligência compartilhada. Revista Informationweek. São Paulo: v.8, n.6, p.6578, janeiro. 1999. DRUCKER, Peter F. O líder do futuro: visões, estratégias e. Administrando em tempos de grandes mudanças. São Paulo: Pioneira, 1997. ENGLISH, Michael J.; BOGAN, Christopher E. Benchmarking, Aplicações Práticas e Melhoria Contínua. Makron Books, 1996. 120 EDVINSSON, Leif. "Intellectual capital" In STEWART, Thomas. Capital intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1998. FAQUIM, Lucilene. Desafios do presente e a visão do futuro do RH. São Paulo: Gestão & RH, v.5, n.7, p.76-80, novembro. 1997. FLANNERY, Thomas P. Pessoas, desempenho e salários: as mudanças na forma de remuneração nas empresas. São Paulo: Futura, 1997. FLEURY, A ; VARGAS, N. Aspectos Conceituais: Organização do Trabalho. São Paulo: Atlas, 1983. FORD, H. Hoje e Amanhã: Os Princípios da Prosperidade. Rio de Janeiro: Branda, 1954. GLUCKMAN, Perry. Os qualidade. São Paulo: Verdadeiros heróis do movimento da Makron Books, 1994. GODIN, Seth. O Modelo de Permissão Pública. In HSM Management, in. 23, nov. / dez. 1999; p. 74. (Artigo Especial). GUBMAN, Edward L. Talento, desenvolvimento, pessoas e estratégias para obter resultados extraordinários. Rio de Janeiro: Campus. 1999. HAMMER, M. ; CHAMPY, J. Reengenharia: revolucionando a empresa, Rio de Janeiro: Campus, 1991. HAMPTON F. Administração contemporânea. São Paulo: Makron Books, 1989. 121 HARMMON, R.L ; PETERSON, L. D. Perspectiva Gerencial: Motivação para o lucro: Reinventando a Fábrica. Rio de Janeiro: Campus ,1995. HESSELBEIN, F.; M.; GOLDSMITH, BECKHARD, R. A organização do futuro. São Paulo: Futura, 1997. HESSELBEIN, Francis; GOLDSMITH, Marshall; SOMERVILLE, Lain. Liderança para o século XXI. São Paulo: Futura, 2001. HOBSBAWM, E. As Décadas da Crise: Era dos Extremos, o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. KANTER, Rosabeth Moss. "A nova atividade gerencial". Havard Business Review Book. Rio de Janeiro: Campus, 1997. LASTRES, Hele M.M..Informação e globalização na era do conhecimento .Rio de Janeiro:Campus, 2000. LESSA, A; CASTRO C. Uma abordagem estruturalista. Rio de Janeiro: Forense, 2000. LODI, João Bosco. Megafusões. Revista Carta Capital. Ano II n.37 . 27 de novembro de 1996. MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade em economia globalizada. São Paulo: Atlas.1997. 122 MEISTER, Jeanne C. Esforço para aumentar a vida curta do conhecimento. São Paulo: Gestão & RH, v.10, n.6, p.23-35, fevereiro. 1999. MCKENNA, Régis. Marketing de Relacionamento: Estratégias Bemsucedidas Para a Era do Cliente. Rio de Janeiro : Campus, 1992. NONAKA, J e TAKEUCHI, A. Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1997. PFEFFER, Jeffrey. Vantagem competitiva através de pessoas. São Paulo: Makron Books, 1998. PONTES, B.R. A competitividade e a remuneração flexível. São Paulo: LTR, 1995. ROBBINS, Harvey e FINLEY, Michael. Por que as equipes não funcionam. Rio de Janeiro: Campus, 1997.. SANCHES, Cristina. Investimento nas habilidades e competências dos colaboradores. São Paulo: Gestão & RH, v.8, n.8, p.87-90, setembro. 1998. SANCHES, Cristina. Nova função para o profissional de RH. São Paulo: Gestão & RH, v.16, n. 21, p.43-56, julho. 1997. SANCHES, Cristina. Rh também dá lucro? São Paulo: Gestão & RH, v.8, n.9, p.51-57, outubro. 1996. SCHMITT, Bernd H. O Modelo Management, n. 23, nov. / dez.1999. das Experiências. In HSM 123 SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de aprendizagem. São Paulo: Best Seller, 1990. SERRA, Afonso Celso da Cunha.Gestão do Conhecimento? Havard Busseness Review.Rio de Janeiro:Campus, 2000. SHNEIDER, Benjamin, BOWEN, David E., Understand Customer Delight and Outrage. Sloan Management Review Association, out. 1999. p. 35-45. SOUZA, César. Genialidade sem fronteiras: usando a criatividade para competir na era do conhecimento. São Paulo: Gestão & RH, v.16, n.9, p.54-61, abril. 1998. STEWART, Thomas A. Capital Intelectual a nova vantagem competitiva das empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1998. STORCK, John; HILL, Patricia. Gestão do Conhecimento, Um Novo Caminho. HSM Management, set./out. 2000. SVEIBY, Karl A . Nova Riqueza das Organizações. Campus, 1998. TAYLOR, F.W. Princípios de Administração Cientifica . São Paulo: Atlas, 1966. TEIXEIRA, Jayme. Recursos humanos na gestão do conhecimento. Revista Decidir. Rio de Janeiro: Sete Letras, v.7, n.19, p.21-34, outubro. 1998. TIBA, Içame In STEWART, Thomas A. Capital intelectual a nova vantagem competitiva das empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 124 G. VAVRA, Como do Terry Manter Marketing a – Marketing Fidelização de de Relacionamento. de Relacionamento: clientes Atlas, através 1992. WALKER, Denis. O Cliente em Primeiro Lugar . Makron Books, 1999. WEBBER, Alan. “What’s so new about the new economy?” WEICH, Karl. “Sensemaking in organizations.” In DAVENPORT, Thomas. Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998. p.132 WHITELEY, Richard C. A Empresa Totalmente voltada para o Cliente. Campus, 1999. WOMACK , James P. A maquina que mudou o mundo. Rio de Janeiro:Campus, 1992 WOOD, T. Jr. Fordismo, Toyotismo e Volvismo: os caminhos da indústria em busca do tempo perdido: Revista de Administração de Empresas. São Paulo: EAESP/FGV, 1992. WOOD, Thomas. A remuneração por habilidades e por competências: preparando a organização para a era das empresas de conhecimento intensivo. São Paulo: Atlas, 1997. YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. São Paulo: Bookman, 1994. ZAIRI, Mohamed. O Verdadeiro Significado da Competição. HSM Management, jul./ago. 1997.