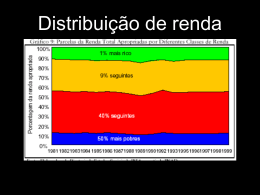

Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ Programa de Pós-graduação em Educação PROPED Linha de Pesquisa- Educação Inclusiva - Ciência e Cultura da Inclusão Escolar Grupo de Pesquisa - Etnografia e Exclusão: Aspectos Psicossociais da Inclusão Escolar A reflexividade dos jovens do Ensino Médio sobre o contraste tecnológico entre a escola pública e a sociedade Por Lucia de Mello Mourão Dissertação apresentada à Banca examinadora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como exigência parcial para obtenção do grau de Mestre em Educação, sob a orientação da Profa Dra Carmen Lúcia Guimarães de Mattos. Dezembro/2006 Banca Examinadora _____________________________________ Carmen Lúcia Guimarães de Mattos UERJ (Orientadora) __________________________________ Mírian Paura Sabrosa Zippin Grinspun UERJ __________________________________ Sonia Maria de Vargas Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis UCP Helena Amaral da Fontoura UERJ-FFP - Suplente Iduina Mont'Alverne Chaves Universidade Federal Fluminense UFF - Suplente ii Dedicatória As alunas e alunos participantes desse trabalho. iii Índice Resumo.............................................................................................................2 Abstract............................................................................................................3 Parte I................................................................................................................4 1. Introdução....................................................................................................4 2. Sobre abordagem metodológica ...............................................................8 2.1. Justificativa...............................................................................................8 2.2. Objetivos.........................................................................................8 2.2.1. Objetivo específico......................................................................9 2.3. Instrumentos...................................................................................9 2.4.Locus de Estudo............................................................................14 2.5.Participantes da Pesquisa............................................................15 2.6. Coleta de Dados............................................................................16 Parte II...................................................................................................18 1. Uma escola com professor: sonho de consumo..........................18 2. O sonho do acesso ao virtual: “não ficar pra trás no tempo”.....33 3. Do real ao virtual..............................................................................48 4. Mídias, reflexividades e incertezas................................................61 5. Da culpa da vitima ao sonho da sociedade perfeita.....................80 6. Conclusão.........................................................................................99 7. Referências Bibliográficas............................................................104 Resumo Essa pesquisa descreve e analisa as percepções de jovens alunos do Ensino Médio, a partir de suas reflexões sobre o contraste tecnológico entre a escola e a sociedade. Os jovens participantes são alunos e alunas de uma escola pública da baixada fluminense do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados através de pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica e os instrumentos utilizados foram a entrevista semi-estruturada e o vídeo etnográfico. A pesquisa foi realizada no período entre outubro 2005 a abril 2006. As análises foram processadas pelo método indutivo, em que se considerou o conteúdo das falas dos participantes como principal fonte de significação de dados e apreensão do conhecimento sobre tecnologia por eles expresso como padrão primário. Dez categorias foram levantadas, sendo 7 primárias e 3 secundárias. Essas categorias apontaram que a tecnologia é: 1) necessária e pode ser usada para o bem ou para o mal; 2) vista como um instrumento; 3) usada para evoluir, para ir além, como algo importante; 4) possibilidade de possuir salas de aulas informatizadas, cursos de informática e acesso a Internet, 5) possuir acesso a diversas formas de tecnologias não somente a TV; 6) na escola, possuir professores qualificados, diretores, profissionais presentes e competentes; 7) ter que competir com outras realidades diferentes da nossa com escolas mais bem aparelhadas; 8) ter condições de competir no mercado de trabalho; 9) violência; 10) desigualdade social e conscientização. Os resultados foram demonstrados em cinco capítulos no corpo da dissertação onde os temas das análises se entrecortam numa tessitura de temas explorando e dando voz aos participantes. O ponto principal da conclusão é que os alunos foram reflexivos em suas análises da realidade tecnológica em que vivem explorando de maneira singular as desigualdades existentes na sociedade e os contrastes que enfrentam no dia a dia na escola. Foram críticos à escola e conscientes sobre o futuro sem tecnologia, sonhadores sobre uma realidade virtual, uma escola tecnológica com computadores, curso de informática e professores e diretores que lhes dêem atenção. Palavras-chave: Tecnologia - Ensino Médio - Reflexividade - Etnografia Entrevista 2 Abstract This research describes the perceptions of young students that are attending High School and analyzes their concernment over the technological opposition between school and society. The young participants are male and female students from a public school in the outskirts of Rio de Janeiro. These data were gathered through a qualitative research with ethnographic approach and the methods used were depth interviews and ethnographic video recording. The research was performed during the period that runs from October 2005 through April 2006. The analyses have been processed over an inductive method, where the content of the participant’s speech was considered as the main source of demonstration of information and knowledge apprehension over technology by them expressed. Ten categories have been developed, being 7 (seven) of the primary category and 3 (three) of secondary category. These categories pointed out that technology is: 1) necessary and could be led to good or to evil; 2) reputed as a tool; 3) used to progress, to get far beyond, as something of importance; 4) a possibility to have computerized classrooms, computer classes and access to internet; 5) an access to a variety of technology types but just TV; 6) a chance for school board improvement such as better qualified teachers and school principal, present and active capable professionals at school; 7) to have to compete with different realities than the ones they are dealing with now, with better equipped schools; 8) to get better conditions to compete for a position in the market ; 9) violence; 10) social inequality and awareness. The results have been shown in five chapters on the body of the essay where the subjects to the analysis are intersected in an array of subjects that investigates and gives voice to the participants. The conclusion main event being that the students were reflexives in their analysis of the technological reality that surrounds them, exposing in a unique way the existing society inequalities and the contrasts they face on a daily basis at school. They were critic to the school and conscious about the future without technology, idealistic about virtual reality and technical school with computers, computer classes and a school where the principal and teachers regard them with attention. Key words: Technology - High School - Reflexivity - Ethnography, Interview 3 Parte I 1. Introdução Observamos diariamente mudanças generalizadas acontecendo na sociedade contemporânea. Sabemos, também, que essas têm sido provocadas pela globalização e pelo avanço tecnológico dos sistemas de comunicação e Informação. Notamos ainda que esses fatos têm sido causas de significativas transformações nas formas de vidas dos sujeitos sociais. E uma das suas conseqüências é a exigência da aquisição de novas competências e saberes. A escola como uma das principais fontes de conhecimento e deve estar preparada para atender às necessidades de seus alunos diante deste novo cenário. A garantia de tais requisitos é o início de um processo de inclusão desses aprendizes na sociedade do conhecimento. Entretanto, notamos que a maioria das escolas públicas brasileiras não estão aptas a cumprir seu papel social de condutora dos jovens a uma cidadania plena. Por carências materiais e humanas, elas vivem como se ignorassem o contexto atual marcado, principalmente, pelas transformações tecnológicas. Movida por essa aparente dicotomia entre o “mundo escolar” do sistema público e o “mundo tecnológico contemporâneo”, buscarei nesse trabalho conhecer os pensamentos dos jovens alunos de uma escola pública, da baixada fluminense, a partir de suas reflexividades sobre o contraste tecnológico vivido por eles entre a escola e a sociedade. 4 A escola escolhida para esse estudo dispõe de poucos recursos tecnológicos, sendo que, os de informática são inexististes. Essa carência se explicita nas falas dos participantes. E através delas iremos conhecer seus sentimentos sobre a impossibilidade de acesso às tecnologias, principalmente as de informática. E iremos ouvir também o que eles pensam ser necessário obter da escola, em relação a recursos materiais e de aprendizagem, em termos de tecnologia. O eixo das exposições sobre tecnologia gira em torno das comparações entre a realidade e o sonho entre os limites e as possibilidades. A reflexividade foi escolhida como categoria teórica por estar envolta na macro categoria da pós-modernidade e da crise dos sentidos de acordo com Berger e Luckman (2004). Desta forma, nos é permitido uma série de análises a partir dessas categorias e do próprio sujeito da pesquisa. E, através do ponto de vista dele, perceber a forma como ele é crítico à sua própria dificuldade, a maneira como compara seu mundo com o do seu próximo, com a sociedade que o oprime, que o discrimina, suas vitimizações, suas ausências de cidadanias, carências básicas, injustiças escolares e familiares. A reflexividade, construção teórica tomada de Giddens (1990), e Wiley (1996) nos ajudou a refletir sobre as análises aqui realizadas de modo a demonstrar o quanto a escola ainda carece de dar conta da dinâmica social de que o aluno do Ensino Médio necessita, não somente em termos da tecnologia, mas também em termos gerais daquilo que uma escola pode oferecer. 5 Estas analises podem ser verificadas nos cinco capítulos da segunda parte deste trabalho. No primeiro capítulo descrevemos a situação da escola, um antigo CIEP – Centro Integrado de Educação Pública Estadual, situado num bairro pobre da baixada fluminense. Demonstra o interesse dos alunos em estudar numa escola que os preparem para o mercado de trabalho. Revela a profunda insatisfação deles com a escola e a percepção de que a carência da escola vai muito além da falta de tecnologia. O segundo capítulo mostra como os alunos caracterizam os recursos tecnológicos existentes na escola disponíveis para eles. Evidencia e relata como fazem para utilizar as tecnologias fora da escola. No terceiro capítulo descrevemos as percepções desses jovens sobre os valores que atribuem à tecnologia e a educação, demonstrando como as mesmas contribuem para melhorar a qualidade da educação e de suas vidas na sociedade. No quarto capítulo demonstramos que a televisão é o meio predominantemente de acesso à informação que esses alunos possuem, entretanto, eles sonham poder ter acesso à internet e a outros recursos tecnológicos na escola ou em casa. A partir de suas reflexividades, os jovens alunos demonstram seus sentimentos e preocupações de diversas ordens por não se sentirem seguros e confiantes. 6 O capítulo cinco expõe a falta de confiança dos jovens na escola, a falta de segurança ontológica (GIDDENS, 1990), e a preocupação com as desigualdades sociais relatadas por eles. Descreve ainda situações sobre a dinâmica social onde se evidenciou a questão da desigualdade e violência social como fatores que interferem na escola e na vida dos jovens. Na conclusão demonstraremos as principais reflexões e preocupações dos alunos frente à realidade que os cercam. 2. Sobre abordagem metodológica 2.1. Justificativa O tema deste trabalho surgiu como conseqüência de leituras realizadas e contatos com as disciplinas cursadas no Proped – Programa de Pósgraduação em Educação. Conhecer os pensamentos dos jovens alunos a partir de suas reflexividades sobre o contraste tecnológico vivido por eles entre a escola e a sociedade agregará à área de Educação informações genuínas. Principalmente, no que diz respeito às suas expectativas em relação ao papel da escola e às chances que esta pode oferece-lhes para que seus projetos de vida sejam realizados. 7 2.2. Objetivos O objetivo geral desta dissertação foi estudar a reflexividade de um grupo de jovens alunos do Ensino Médio de uma escola pública da baixada fluminense, a fim de conhecer seus pensamentos, a partir de suas falas, sobre o contraste tecnológico vivido por eles entre a escola que estudam e a sociedade. 2.2.1. Objetivo específico • Caracterizar a escola quanto aos recursos tecnológicos oferecidos para os alunos de acordo com a percepção dos mesmos. • Descrever as percepções dos alunos sobre o valor que atribuem à tecnologia em relações à educação. • Conhecer quais são as mídias acessadas pelos alunos como principais fontes de conhecimento. • Descrever o que eles pensam ser necessário obter da escola, em relação a recursos materiais e de aprendizagem, em termos de tecnologia. • Descrever e analisar situações da dinâmica social onde se evidenciou a desigualdade social e a preocupação com a questão da violência. 2.3. Instrumentos Por ser o objeto de estudo deste trabalho de natureza social, o método qualitativo mostrou-se mais eficaz para a sua condução. Assim, recorreuse à entrevista semi-estruturada com abordagem etnográfica utilizando o vídeo. 8 O método qualitativo, segundo Richardson (1999), tenta compreender de forma detalhada os significados e características das situações expostas pelos participantes da pesquisa. Ele permite revelar as convicções subjetivas, que são preocupações comuns aos tipos de pesquisa como a etnografia, pesquisa-ação, entrevistas semi-estruturadas dentre outros. Silva, (1998, p.16) citando Minayo (1994), registra que, ao contribuir para a compreensão social, a pesquisa qualitativa pode ser posta como teoria e método. Como teoria ela possibilita desvelar processos sociais não muito conhecidos, bem como, expectativas sociais de grandes complexidades. Como método, caracterizado pela sistematização, a abordagem qualitativa proporciona a construção de instrumentos fundamentados na percepção dos atores sociais, se tornando fonte válida para instituir indicadores, índices variáveis e hipóteses. Para Bogdan e Biklen (1982), citados por Lüdke e André (1986, p. 13) a utilização do método qualitativo envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada. Ele enfatiza mais o processo do que o produto e tem como preocupação retratar a perspectiva dos participantes. A utilização da abordagem etnográfica nas entrevistas realizadas neste trabalho possibilitou a interação face a face e permitiu dar voz aos entrevistados. 9 Uma das características da etnografia que norteou este trabalho foi a que André (2000, p.29) relata como sendo a preocupação com o significado, com a maneira própria com que as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca. O pesquisador deve apreender e retratar essa visão pessoal dos participantes. A entrevista semi-estruturada teve um roteiro centrado nas condições tecnológicas, principalmente nas tecnologias de informação e comunicação, vividas pelos entrevistados na sua escola e na sociedade. A partir daí, este roteiro foi aberto deixando fluir o desejo dos entrevistados de externarem os seus sentimentos em relação ao que desejassem. A opção pela entrevista semi-estruturada, a partir de um roteiro como guia, deveu-se à possibilidade de apresentação das questões de forma mais ou menos abertas e respondidas livremente pelos entrevistados. Esta forma de entrevista permite ao entrevistador decidir quando e em que seqüência ele fará as perguntas. Pode decidir também se omite alguma que já foi respondida juntamente com a anterior. (FLICK, 2002, p.106) O instrumento de vídeo etnográfico possibilitou a comparação das imagens gravadas no vídeo com as anotações feitas no campo. Este feito favoreceu um maior entendimento das ações reforçando ou suscitando novas interpretações não percebidas durante os encontros. De acordo com Mattos (2005, p. 2) o uso do vídeo 10 facilita a descrição de conjuntos de ações complexas e difíceis de serem descritas, pois em geral exigem vigilância atenta do observador que pode não conseguir captar alguns detalhes interativos das situações rotineiras. As transcrições das entrevistas foram feitas na íntegra, sendo posteriormente retirados excessos e vícios de linguagem no intuito de dar mais fluidez ao texto. A partir dessas transcrições foi realizada a análise dos dados que obedeceu aos critérios indutivos. Tais critérios foram percebidos a partir da reflexividade apresentada pelos participantes sobre o conceito e ou entendimento, bem como, as suas percepções apresentada em suas falas sobre tecnologia e demais conceitos abordados. Seguindo esse procedimento passamos a selecionar categorias significativas que demarcassem ou combinassem com as questões que nos propomos a entender. Após a seleção, passamos a verificar com que freqüência essas categorias se apresentavam, bem como, a sua pertinência à questão proposta como “significado de tecnologia”. A proximidade ou afastamento da proposta e mais determinou a freqüência com que o participante se referiu ao tema, a valoração dada por nós à categoria. Desta forma, o processo indutivo de análise tomou corpo e produziu-se uma tabela que, após sofrer uma redução por aproximação de significado, constitui-se em duas tabelas: sendo uma com as categorias principais – temas relacionados à tecnologia - contendo sete grupos de significados e outra com as categorias secundárias – temas relacionados as questões sociais - contendo três grupos de significados. 11 Entretanto, decidiu-se, por uma questão de melhor ilustração das vinhetas etnográficas, agrupar algumas categorias a fim de evitar a repetição de temas, uma vez que, estas, coincidiam com alguns já existentes. Categorias Principais Número de ocorrências Necessária e pode ser usada para o bem e para o mal 474 Vista como um instrumento 392 Usada para evoluir, ir além, como algo importante 353 Possibilidade de possuir salas de aula informatizada, cursos de informática e acesso à internet 185 Possuir acesso a diversas formas de tecnologias e não somente a TV 182 Na escola, possuir professores, presentes e competentes profissionais 146 Ter que competir com realidades diferentes da nossa com outras escolas mais bem aparelhadas 27 diretores, 12 Categorias Secundárias Número de ocorrências Ter condições de competir no mercado de trabalho 98 Violência 39 Desigualdade social e conscientização 16 2.4. Locus de Estudo Como locus de estudo foi escolhido um CIEP – Centro Integrado de Educação Pública Estadual, localizado no município de Duque de Caxias que é uma cidade componente da região metropolitana do Rio de Janeiro, situada na baixada fluminense. Essa escola possui importantes características para a realização deste estudo, no que diz respeito à carência tecnológica em geral. A sua localização carrega forte estigma de violência e miséria e seus índices no Mapa da Exclusão Digital1 são alarmantes. O IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano2 Municipal de Duque de Caxias é de 0,752, o que lhe confere a 52º posição frente aos 91 municípios do estado. No ranking nacional posiciona-se em 1796º lugar diante dos 5507 municípios brasileiros, à época. 1 2 Disponívelem:http://www2.fgv.br/ibre/cps/mapa_exclusao/apresentacao/apresentacao.htm> PNUD/IBGE 2000 13 A população deste município encontra-se estimada em oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa residentes3. A faixa etária predominante está entre 10 e 39 anos. As crianças de 0 a 9 anos representam 20% de seus habitantes e 8% é composto por idosos. Etnicamente encontramos 57,7% da população formada por afrodescendentes, 41% de brancos, 0,25% de amarelo e 0,2% são indígenas e 0,85% não declarados. Na área de Educação, esse município, de acordo com os dados do IBGE4, possui aproximadamente, duzentos e setenta e nove escolas de ensino fundamental e médio pertencentes à Rede Pública. Essas escolas contam com cento e setenta e quatro mil alunos e oito mil e cem professores, o que lhe confere a 34º posição de IDHM em Educação. Dados como os disponíveis no Atlas de Desenvolvimento no Brasil (2003) mostram alguns fatores que contribuíram para o baixo índice de IDHM do município de Caxias. Segundo eles, 1,63% da população é analfabeta, 10,88% não têm quatro anos de estudos, 61,92% não completou oito anos de estudos. E 64,3% dos estudantes apresentam taxa de distorção idade/série no Ensino Médio. 2.5. Participantes da Pesquisa Os participantes dessa pesquisa foram dez alunos e alunas do Ensino Médio e uma orientadora educacional que fazia as mediações necessárias entre a pesquisa, a escola e os alunos. Desse grupo de alunos, somente quatro 3 IBGE – Censo 2000 - Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, Censo Educacional 2004. 4 IBGE - Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, Censo Educacional 2004. 14 não estavam defasados em relação à idade/série. Esses alunos pertencem à classe socioeconômica desfavorecida, suas residências são próximo à escola e suas idades variam de 14 a 17 anos. 2.6. Coleta de dados A primeira fase desse trabalho foi composta pela solicitação da autorização para realizar o campo de pesquisa na escola XYZ, bem como, pela elaboração do roteiro guia das entrevistas. A escolha dos alunos se deu de forma aleatória, a orientadora educacional ficou encarregada de selecioná-los e fazer as apresentações. A segunda fase foi determinada pelos cinco encontros realizados com os participantes da pesquisa nas dependências da escola XYZ, nos dias e horários previamente combinados. Cada um dos encontros teve duração de aproximadamente cinco horas, sendo que, as entrevistas consumiram, aproximadamente, quatro horas. Os entrevistados consentiram previamente com as filmagens que foram realizadas ao longo dos encontros. O primeiro encontro foi realizado com todos os alunos. No decorrer deste realizaram-se as devidas apresentações e as informações sobre o assunto e a duração da pesquisa. Nos outros encontros foram realizadas as entrevistas. Estas, sempre, impregnadas de forte carga emocional. Percebemos, por inúmeras 15 vezes, que existia uma enorme vontade dos alunos de fornecerem suas opiniões, não só sobre o que pensam da escola, mas também das suas vidas. A terceira fase, que ocorreu em paralelo com a segunda, se caracterizou pela transcrição dos dados e análise do vídeo. Ao término dos encontros foi possível revisitar, por inúmeras vezes, as situações vividas no momento das entrevistas, uma vez que essas foram filmadas. 16 Parte II 1. Uma escola com professor: sonho de consumo A escola XYZ onde realizamos este trabalho é um CIEP - Centros Integrados de Educação Pública Estadual que funciona em condições precárias. Entretanto, não é privilegio somente deste CIEP não possuir infra-estrutura necessária para atender a seus alunos. A maioria dos quinhentos e um5 CIEPs existentes nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, encontram-se próximo do abandono. Quase nada sobrou da proposta original que tinha como meta manter os alunos em tempo integral na escola. Tal proposta oferecia um arrojado programa administrativo e pedagógico6 que incluía: aulas regulares, reforço extracurricular, material didático, uniforme, quatro refeições diárias, atendimento médico, odontológico, atividades recreativas ou culturais, entre outros. Ao analisar a situação dos CIEPs, 16 anos depois da sua inauguração, Cavaliere e Coelho (2003, p.151) relatam que na época a intenção inicial era promover qualidade no ensino fundamental do estado: “O programa pretendia criar 500 escolas exemplares e inovadoras que funcionassem como um parâmetro para as demais escolas.” MARQUEIRO, P; BERTA, Ruben; SCHMIT, S. 21 anos depois, as lições dos CIEPs. Jornal O Globo 28 de maio de 2006 6 Disponível em: <http://www.fundar.org.br/darcy_educa_ciep-gp_balancritico.htm> acesso em 12/09/2006 5 17 Segundo as autoras, no decorrer das décadas de 80 e 90 foram construídos mais de quinhentos CIEPs que funcionavam em tempo integral. Entre seus principais idealizadores encontravam-se intelectuais e políticos que compartilhavam dos mesmos ideais e pertenciam ao mesmo partido. Este fato levou o CIEP a ter, durante a maior parte de sua existência, a imagem associada a políticos partidários. Essa associação é apontada como um dos motivos da descontinuidade da proposta original dos CIEPs, pois como seus criadores não conseguiram fazer sucessores do mesmo partido, a conseqüência foi “um quase desmonte total” das escolas. Neste contexto, somente os primeiros CIEPs conseguiram, com restrições, continuar funcionando em tempo integral. Estes, por possuírem equipes docentes com mais experiência em relação ao seu funcionamento, se empenharam em resistir ao desmonte da proposta original. Para Cavaliere e Coelho (2003), o fato de alguns CIEPs estarem localizados em regiões desfavorecidas socioeconomicamente os transformaram em escolas problemas que conseqüentemente passaram a ser rejeitadas pelo sistema. O estigma de escola inoperante foi intensificado com o fim do Programa Especial e quando da implementação da proposta do bloco único. A partir desta proposta os alunos passaram a ter cinco anos de escolarização, cuja abrangência ia da alfabetização à quarta série e a reprovação dos alunos não era permitida. Ao final do bloco era oferecido um ano de complementação para os que precisassem. 18 Conforme Cavaliere e Coelho (2003) continuam descrevendo, tanto a população quanto a categoria docente das escolas públicas estaduais contestaram a ausência da reprovação. Para driblar a situação de desagrado, as escolas convencionais criaram mecanismos internos informais que contornavam a situação do bloco único. Entretanto, como os CIEPs o implementou na íntegra, “a população associou a ausência de reprovação aos Cieps, e reforçou a representação de escolas “fracas” ou desorganizadas.” A escola XYZ em funcionamento há doze anos é parte da história contada por Cavaliere e Coelho (2003). Atualmente, este CIEP, disponibiliza o segundo segmento do ensino fundamental e médio, atendendo aos alunos em três turnos, comportando dezoito turmas. Dos seus cento e vinte um funcionários, noventa e oito são professores efetivos com licenciatura plena na disciplina específica a qual lecionam vinte e dois são contratados, quatro são coordenadores de turno e um é inspetor. Nesta escola existem, aproximadamente, três mil alunos matriculados, pois de acordo com a professora W, a escola é conhecida como “coração de mãe”. O Ensino Médio disponibilizado à noite favorece muito ao pessoal da localidade. Acolhe a toda a clientela da periferia, pois as escolas do bairro só atendem ao primeiro e segundo segmento do ensino fundamental e os alunos que fogem ao dito ‘padrão’ dessas escolas, são expulsos e vêm para este Ciep. (Professora) A professora segue dizendo que por atender a um quantitativo elevado de alunos, freqüentemente havia problemas graves de disciplina. O problema da gravidez precoce faz parte da rotina da escola, tendo sido 19 registrados casos de alunas de onze anos de idade que se tornaram mães. E como essas mães não têm onde deixar os seus filhos levam-nos para o CIEPs, que, embora não ofereça serviço de creche, permite que elas assistam aulas com seus bebês. Sobre a infra-estrutura da escola a professora acrescenta que por ser esta uma escola pública, não foge aos padrões da maioria, portanto, não possui recursos necessários para atender aos anseios dos alunos. Contudo, existem alguns projetos de animação cultural, tais como, realização de jogos de capoeira e encenação de peças teatrais. Os alunos que participaram do nosso trabalho corroboram com a opinião da professora, pois deixam claro em seus depoimentos a carência existente sobre os recursos disponibilizados. [...] o que tem mesmo é só a merenda, que é o básico e a quadra né, que às vezes nem serve, ta lá toda quebrada, por causa dos alunos. Nenhum, só... pra nós usarmos, assim..., só a televisão. [...] a televisão, o DVD e ele prometeram uma sala de informática, mas até hoje nada. Não tem explicação, é difícil, não tem muita coisa. [...] televisão, pra gente assistir os filmes, que até vira até trabalho de turma. [...] promove é evento assim de festa, né, baile que rola ainda ai na escola. Não, que eu me lembre não, não tem não, só grupos de lamba aeróbica, teatro, só! A televisão, o vídeo cassete. Em seu trabalho, Cavaliere e Coelho (2003) descrevem diversos problemas encontrados nos CIEPs decorrentes de infra-estrutura: As 20 vulnerabilidades das áreas externas, a falta de manutenção das quadras e pátios,a inexistência de atividades culturais, a acústica das salas de aulas que resultam em graves problemas tanto para os alunos quanto para os professores. A maioria desses problemas pode também ser verificada na escola XYZ conforme declaração de seus alunos que segue abaixo. Ah, tinha que ter um funcionário pra cada setor. Algumas salas, não só uma, algumas salas de informática, mais ou menos,, como eu disse, a quadra tinha que ser mais ou menos, tinha que ter umas redes, uma quadra bem…as cercas…o muro de trás tinha que ser levantado, tinha que ser bem cercado, as cercas pra mim tinha que ser bem mais altas, a limpeza lá..lá no pátio, tinha que ser bem mais gramadinho, limpa..,limpinho, tinha que ter algumas lixeiras, mais lixeiras, tem só, uma…um Brizolão desse tamanho tem só 3 lixeiras. Pô, que isso cara? Tinha que ter umas 10. Umas 10 lixeiras por ai mais ou menos. Mais lixeiras, os micros, aulas, por exemplo, pelo menos, se tivesse 3 horas por dia de aula sobre internet, tava ótimo, tava ótimo….é …é isso, é isso aí. [...] a gente ter fiscalização aqui, vendo a merenda, tudo, uniforme, tudo, os professores que tão faltando, ai ninguém ver que é essa bagunça, entende? Outras coisas são os investimentos, eu acho que o governo não investe né, nas escolas do Cieps muito como deveria investir, porque tinha que ter a sala-laboratório, sala de computador, ter acesso a informática, ter eventos sobre a informática, tudo, a comunicação, entende? Ah a escola que eu gostaria de estudar, tinha que ter tudo, assim necessário. Tinha que ter computador tinha que ter salas maiores, até porque, o numero de alunos é grande na minha sala, tem quase 50 alunos, tinha que ter mais professores, mais organização, mais disciplina, essas coisas. Sala toda pintada certinha, sem nenhum arranhão, os quadro tudo em perfeita qualidade, as carteiras, as mesas, a cadeira, tudo em perfeita qualidade de norma né, toda certinha sem pichamento, os alunos também, né, tudo bom, nenhum aluno que possa quebrar a cadeira, pichar, a quadra toda... boa é ...o vestiário todo, o vestiário grande, o chuveiro quente. Na aula educação física podia ter bola que na maioria das vezes é nessa aula os alunos todinhos intera pra comprar bola. A gente ter xérox de graça aqui, cada um dos alunos ter um computador, tipo assim, é, a turma ter uma sala, e uma sala tipo assim, é, agora é hora, é a hora da gente aprender 21 informática. A gente chega lá, ter a sala certinha, limpinha, cada um com computador, professor bem qualificado, pra ensinar a gente, ter paciência pra ensinar as pessoas. Eu queria que fosse tudo fechado, fechasse os portões, pra num ter risco dos alunos pularem quando num tiverem afim de num ter aula, só colocar porteiros qualificados também, porque esses aqui não são a pessoa chega ali no porteiro fala, pô deixa eu ir ali compra tal coisa. Eu queria continuar aqui, terminar meus estudos aqui, mas aqui eu queria que as salas fossem todas fechadas, porque aqui com as salas abertas, a pessoa ta dando aula aqui a outra ta lá só escutando, ai não tem condições da pessoa escutar bem. Às vezes, os professores forçam muito, às vezes tem até que fazer cirurgia, nas cordas vocais, porque num consegue dar aula direito. (Alunos) Nas falas acima o que nos chama atenção são os desejos que os alunos possuem de estudar numa escola que ofereça o mínimo de recursos básicos. Uma escola, que além da tão sonhada tecnologia, contenha também, por mais incrível que pareça: “Sala toda pintada [...], os quadro tudo em perfeita qualidade, as carteiras, as mesas, a cadeira, [...] limpeza [...] [computador [...]” (Alunos) A pesquisa do Inmetro de 2004 nos mostra um outro problema que atinge tanto aos alunos quanto a todos os profissionais que trabalham nos CIEPs. É o problema da acústica que remonta a inauguração destas escolas. Esta pesquisa informa que por estarem expostos ao barulho decorrente das salas de aulas dos Cieps, seus alunos têm redução de até 70% na audição, comparado com alunos de escolas comuns. Quanto aos professores, novecentos foram afastados por problemas de voz7. 7 MARQUEIRO, P; SCHIMIT. S. 21 anos depois, o mestre revê sua obra. Jornal O Globo de 02 de Junho de 2006. 22 Outro problema que ultimamente tem sido notícia de jornais e TV é a disciplina. Freqüentemente, professores e alunos são agredidos por alunos da própria escola. Pode-se inferir que a contínua progressão da miséria nas localidades onde a maioria dos Cieps foi construída, contribui para violência existente nas comunidades refletindo-se nas salas de aulas. Os alunos da escola XYZ revelaram grande preocupação com a violência na escola. Sentem-se prejudicados quanto à bagunça no ambiente escolar, principalmente na sala de aula. [..] porque meu colégio tem muitas briga. Meu Deus do céu, os alunos deviam ser mais unidos, por que tem alguns grupos que não vão com aquele, só pelo fato de a garota ser do jeito dela, aí cismam com a garota, quer bater na garota. Acho que devia ter mais união entre os alunos, conversar, ser enturmado, chegar e dar bom dia. Os porteiros, os professores, os diretores conversarem mais com os alunos, eh, brincarem até... porque tem muita briga, é muito sério. Deveriam ter.. mais.., como eu posso falar? Mais assim, jogo de cintura com os alunos, por quê toda escola tem, toda sala tem, um aluno bagunceiro, aquele que perturba, e muitas vezes as professoras perdem a paciência. Igual na minha sala hoje no trabalho de português, muita bagunça e as professoras não sabem lidar muito bem com isso, então tinha que ter mais um jogo de cintura com essas, esse tipo de situações. (Alunos) A preocupação com a falta de qualidade do ensino na escola XYZ é outro problema apontado de forma unânime por esses alunos. Por estarem cursando o Ensino Médio, possuem a preocupação com os desafios que os esperam após o término do curso. Todos sonham em prestar exame de vestibular. Entretanto, manifestam forte descontentamento com o colégio por 23 não prepará-los para ingressar na universidade. Ao mesmo tempo desejam que durante o curso de Ensino Médio, a escola os deixem aptos a conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Nesse ponto, o desejo dos alunos vai ao encontro de uma das formas de articulação do Ensino Médio com a Educação Profissional de Nível Técnico definida no Decreto 5154/04: a integração. Nessa modalidade, o aluno cursa em uma mesma instituição o Ensino Médio e a formação profissional com matrícula única, tendo como objetivo a preparação para o mercado de trabalho e o prosseguimento dos estudos, em nível superior, se for o caso. Essa preparação profissional no Ensino Médio tem sido vista por alguns especialistas em educação como uma imposição da realidade das camadas desfavorecidas socioeconomicamente. De acordo com Frigotto8: O Ensino Médio integrado é aquele possível e necessário em uma realidade conjunturalmente desfavorável – em que os filhos dos trabalhadores precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo adiar este projeto para o nível superior de ensino – mas que potencialize mudanças para, superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma educação que contenha elementos de uma sociedade justa. 8 FRIGOTTO, Gaudêncio e CIAVATTA, M; RAMOS, M. A Gênese do Decreto n.5.154/2004: um debate no contexto controverso da democracia restrita. Disponível em: <http://www.uff.br/trabalhonecessario/MMGTN3.htm>. Acesso em 15 de setembro de 2006. 24 Os alunos da Escola XYZ, mesmo desconhecendo o Decreto 5154/04, pensam que se tivessem uma educação, como a descrita acima, estariam sendo mais preparados para concorrerem ao mercado de trabalho. Revelam ainda que seria importante receberem de seus professores melhores explicações sobre as matérias, mais atenção e dedicação. Estes estudantes sonham em ter uma escola que: [...] tivesse uma sala, como eu já falei uma sala de informática, um laboratório, vários professores disponíveis, porque esse ano nós estamos sem professores, uns entraram em greve, outros não tem. Tinham que ter todas as matérias, todos os recursos pra mim utilizar, uma biblioteca imensa pra mim [...] Uma sala de vídeo, uma sala de teatro, porque eu adoro teatro. Eh ... uma sala só de... um laboratório com todos os equipamentos disponíveis para os alunos. Essa pra mim é uma escola perfeita com todas as matérias completas, um ensino ótimo, excelente pra ter um novo preparamento para vida. [...] tivesse uns professores mais dedicado, né, aquele professor que está sempre com você. Meu sonho de consumo aquele professor que te ajuda, entendeu? Você quer isso? Vamos lá, que te ajudo. Meu sonho é ter professores bem dedicado mesmo aos alunos, dispostos a ajudar, a ensinar, até mesmo nas minhas dificuldades de aprender. [...] que deveria ter assim, mais... mais tecnologias. Uma sala de computação, de informática, professores especializados, também, mais professores do que agora tem, até agora eu não tenho professor de geografia, e eu já to no primeiro bimestre. O ano passado a minha professora de ciências veio 1 mês e faltou os outros 3. Praticamente eu fiquei sem base em ciências. Uma escola bem organizada, com pessoas que poderiam tratar os alunos bem e não mal. Porque tem muitas pessoas que trabalham aqui que trata o aluno super mal, só porque tem pessoas aqui que são carentes. Tem aluno aqui que são carentes, de baixa renda. Eles são um pouco ruim, perverso com os alunos. [...] poderia também ter professor muito bem qualificado aqui nesse colégio, professores que poderiam ensinar tudo, ensinar não só a matéria, mas também educação aos alunos, sobre a tecnologia, sobre muitas outras coisas. Mais o colégio público também deveria ta fornecendo alguns cursos técnicos por que a pessoa poderia se 25 decidir em uma área e se preparar pro futuro. Se ela quiser mesmo ser aquilo mias tarde se ela quiser seguir mesmo aquela profissão pra mais tarde... eu estou decidida a fazer isso, é isso que eu quero pro meu futuro. [...] as pessoas lá do colégio particular estão estudando mandando a ver lá, e a gente aqui, nessa bagunça aqui, e às vezes não tem aula, ai a gente vai competir com eles pra tipo uma universidade. Tinha que ter os cursos que tem lá fora, tinha que ter uma base pelo menos aqui dentro, sobre digitação, montar alguns programas, é… Windows XP, esses coisas assim etc. [...] porque aqui os professores, eles faltam muito, e eu acho que a direção concorda com isso, num vai lá no diário deles e bota falta, acho que eles são uma elite, entende? Eles faltam muito, e a gente acaba ficando sem aula. Eu acho que a gente não ta pronto ainda porque eles não oferecem um curso assim pra gente, pra gente poder arrumar um serviço bom. Mas assim, o curso, as coisas melhores, eles num, não estão ensinando ainda, porque, acho que não chegou ainda nos colégios do governo. Como um curso de computação, não chegou ainda, eles estão ensinando assim a gente aprender a ler, a gente aprender escrever, mas não um curso. Eu acho que primeiro eles tinha que, assim, entender mais a gente. Explicar os deveres melhor, dar um curso pra gente. Mesmo que a gente pague um dinheiro, mesmo assim, mas, que seja pouco, porque tem muita gente que não tem condição de pagar um dinheiro bom para um curso. Então eu acho que a escola tinha que pelo menos oferecer a metade de uma bolsa pra gente poder fazer um curso, informática, essas coisa. Pra gente poder, quando a gente ficar com mais idade ser alguém na vida. (Alunos) Neste bloco destacamos algumas falas que apontam para o desejo do aluno de: “ter um preparamento melhor para a vida” e para um “futuro melhor” através de: “[...] professores especializados [...] dedicados [...] [...] professores que poderiam ensinar tudo [...] sobre tecnologia [...] cursos técnicos a pessoa poderia se decidir em uma área e se preparar pro futuro.”. (Alunos) 26 Ainda podemos observar também que eles se ressentem do tratamento dispensado por alguns profissionais da escola. Sentem-se injustiçados, pois acham que: “[...] tem muitas pessoas que trabalham aqui que trata o aluno super mal, só porque tem pessoas aqui que são carentes. Tem aluno aqui que são carentes, de baixa renda. Eles são um pouco ruim, perverso com os alunos.”. (Alunos) É preocupante ver que de forma unânime, esses alunos participantes deste trabalho, possuam opinião tão negativa sobre a sua escola. Estes fatos nos mostram que os objetivos do Ensino Médio definido pelo artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases9 aplicado pela escola XYZ, acaba por não preparar os alunos para o mundo do trabalho e nem para a prática social, principalmente no que diz respeito à cidadania. A maioria deles relata que se sentem à margem do que acontece nas aulas. No que se refere à postura dos professores em sala de aula percebem que estes tendem a dirigir-se somente a alguns alunos. Tal ação faz com que se sintam excluídos diante dessas “delimitações de corpos” que ocorre nas salas de aula conforme descrita por Mattos (1994, p.3): No interior da sala de aula admitimos a existência de um tipo de “jogo” no qual observamos mecanismos por parte do professor de valorização e desvalorização dos alunos. O comportamento dos 9 § 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 27 alunos passa a ser comparado, diferenciado, hierarquizado baseado em normas sutis. A classe, obviamente heterogênea, é classificada a partir de critérios homogeinizadores: os melhores, os piores, os que trabalham, os da bagunça, os do fundo da sala, os da patota. Os alunos participam ativamente desse jogo percebendo o seu enquadramento enquanto membro de um determinado grupo. Este sentimento de exclusão pode ser percebido nas falas abaixo: Os professores nem se interessam muito pelos alunos, só catam aqueles melhores, aqueles que fazem bagunça, tal e tal, não querem nada, eles também esquecem desses alunos. Não, nenhuma, atenção eles só dão atenção àqueles que tão mesmo interessado na matéria. E aqueles que não estão nem aí, eles também não estão nem aí, eles não querem sentar quando acabar a aula pra conversar com os alunos, falar que não é assim, que ta errado. Eles querem que esse aluno, desculpe a expressão, se dane! O colégio em si tem que conscientizar os alunos, o que eles devem ou que não devem fazer, o que não é certo ou o que é certo a eles fazerem. [...] deveria ter algumas palestras, ensinar no colégio mostrar pros alunos o que eles estão fazendo de certo e de errado. Mais não simplesmente chegar como se tivesse dando uma bronca. Não isso realmente não tem nada haver, mais deveria sim, chegar e falar. E poderia falar de uma forma mais compreensiva, mais dinâmica, mais reflexiva pros alunos que eles devem abrir sua cabeça. A aula deveria ser mais criativa. [...] não é você chegar encher o quadro de dever explicar, mais não se aprofundar. Porque há casos de professores que não aprofundam no assunto. Eles deveriam se aprofundar mais, mostrar de uma forma diferente pros alunos aquele determinado assunto. Uma forma mais criativa, mais..., mais interessante. Eu aprendi, não é claro, no colégio, que a forma de se tratar com jovem é mostrando pra ele, dá forma dele, o assunto. Mais tem professores que se esquece que estão tratando com jovens. Não é só encher o quadro de dever, e falar, falar, falar que o jovem vai entender, e que o jovem vai prestar atenção, ou que o jovem vai querer saber sobre aquele assunto ou querer se aproximar. Eles têm que despertar o interesse do jovem. Os professores, eles realmente não fazem isso. Ai no caso fica mais difícil para o aluno entender o assunto, querer prestar atenção no assunto mesmo do interesse dele querer vir pro colégio. Ai os professores estão mais... relaxados. 28 Te tratam super mal, muito mal, quando o aluno faz bagunça em vez dele sentar conversar, não, eles mandam você ir assinar lá o caderno de ocorrência. Chama sua mãe começa falar mal de você pra tua mãe, começa te humilhar na frente da tua mãe e te dá uma suspensão de três ou até uma semana, quer dizer, vai prejudicar o aluno nesse ponto. (Alunos) A carência vivida e percebida por esses alunos, através de suas reflexividades, vai muito além da tecnológica. Embora o pleno acesso a esta, tenha ajudado comprovadamente, como veremos mais adiante, a melhorar a qualidade do ensino. O governo tem prometido dotar as escolas de recursos tecnológicos através de alguns programas, tais como, o DVD Escola, Mídias na Escola e Proinfo10. Este último, ainda não atendeu a maioria das escolas da rede pública do município de Duque de Caxias, inclusive a XYZ. De acordo com os dados disponíveis no site oficial do Proinfo sete mil, seiscentos e setenta e nove professores da rede pública do Estado do Rio de Janeiro foram capacitados. Esses números impressionam se levarmos em conta que somente a rede municipal de Caxias, segundo o IBGE, conta com oito mil e cem professores. 10 O Proinfo é um programa educacional criado em 9 de abril de 1997 pelo MEC - Ministério Educação (Portaria MEC 522) para promover o uso da Telemática como ferramenta enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio, cujas estratégias implementação constam do documento Diretrizes do Programa Nacional de Informática Educação, de julho de 1997. Disponível em: < http://www.proinfo.mec.gov.br/> Acesso em 12 abril de 2006. da de de na de 29 A escola não pode ficar indiferente a essas questões. Hargreaves (2001, p.12) destaca que não podemos esquecer que a natureza do nosso futuro depende, em parte, de como preparamos a próxima geração. Por isso, cabe aos administradores públicos e a todos os seus representantes buscarem, mais enfaticamente, recursos que possibilitem garantir aos alunos das escolas públicas o direito a uma educação de qualidade. 2. O sonho do acesso ao virtual: “não ficar pra trás no tempo” Em geral, os jovens possuem enorme atração pelas novas tecnologias, que atualmente, ganham cada vez mais importância em suas vidas. Seja no trabalho, nos estudos, na diversão e nas demais atividades sociais, esbarramos o tempo todo com essas tecnologias, em especial, as de informática. Dessa, cabe destacar que, de acordo com a velocidade de sua reconfiguração tem confirmado a tese de Moore11. Além disso, as tecnologias, há muito, deixaram para trás o custo exorbitante e o mistério em relação ao seu funcionamento e utilização. Seus usuários, inicialmente formados por empresários e profissionais das áreas técnicas, ganharam novos perfis, e atualmente, abrangem diversos segmentos da sociedade. Carregando uma grande parcela de responsabilidade na produção de mudanças dos costumes e hábitos sociais, que datam pouco mais de dez anos, as novas tecnologias apresentam-se de forma cada vez mais sofisticadas. 11 Lei de Moore - Gordon Moore, um dos co-fundadores da empresa norte americana Intel, em 1965 afirmou que o poder de processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses enquanto seu custo permaneceria constante (HUGES,1999). 30 Contudo, ao observarmos seu percurso, podemos perceber que a sua utilização tem sido empregada tanto para as boas causas quanto para as mais nocivas. E, desta forma, tal qual o Deus romano de duas faces, Janus12, vem, por um lado, servindo para o bem e por outro, servindo para o mal. Falando sobre essas características da tecnologia e o que acham de viver na sociedade atual, encontramos abaixo depoimentos dos jovens alunos da escola XYZ. [...] a parte boa é que com a tecnologia, a pessoa tem mais oportunidade de aprender as coisas. Sem tecnologia fica mais difícil, por outra parte, é ruim, porque a tecnologia tem os seus ideais, pode vir pro bem e vir pro mal, como a arma de fogo, há uma tecnologia nela, né. Acaba matando,acaba extinguindo uma família, uma vida. Têm coisas boas, também coisas ruins. Tu fica por dentro, como eu falei, das noticias, tu pode pagar suas contas por ela, montão de coisa. E a ruim é que, tem pessoa que jogam os vírus em cima do teu computador, tem tráfico de droga pelo computador. Tem tecnologia que facilita a minha vida, tem tecnologia que atrasa a minha vida. Oh, uma que acho que facilita a minha vida: celular, eh... computador, me ajuda muito no trabalho da escola. Outras tecnologias que atrasa minha vida, que acho que não é muito bom pra minha vida: é moto porque cai, se machuca. O carro, porque tenho medo de batida, tenho medo. A arma que de jeito nenhum não vai ter dentro da minha casa, isso eu garanto! Tirou a vida do meu tio, uma bala só perdida, tirou a vida do meu tio. Hoje não tenho mais o meu tio por causa de uma tecnologia que não serve para nada a não ser matar, tirar vida de pessoas. (Alunos) Essas falas demonstram que os jovens não têm dúvidas sobre as facilidades oferecidas pelos recursos tecnológicos da sociedade contemporânea. 12 Janus - Deus grego dos portões e portas. Ele é representado por uma figura com duas faces olhando em direções opostas. Seu nome é o radical da palavra inglesa "January". 31 No entanto, elas evidenciam a percepção da existência das duas faces da tecnologia, sendo que por vezes é dado mais ênfase ao sentido negativo do uso. Esses alunos provavelmente não tiveram a oportunidade de estudar as historiografias das tecnologias, porém a sua fala ratifica o discurso de Edwards (1996) em seu livro Closed World13. Neste trabalho o autor apresenta uma versão sobre os ideais que nortearam a criação das novas tecnologias. Para ele, o progresso da tecnologia não foi conduzido pelas forças impessoais do mercado e pela lógica da técnica. As mudanças tecnológicas são produtos de escolhas políticas que utilizam metáforas tecnológicas como formas de apoio para a cultura e a política. Por tanto, as tecnologias, segundo Edward (1996), nasceram impregnadas de ideologias. Elas estariam ligadas a estratégias políticas em que os computadores seriam suportes de tecnologias militares essenciais à consecução dos objetivos da Guerra Fria. Edward (1996) destaca os vultuosos financiamentos militares e governamentais concedidos a universidades e empresas, no período pós-guerra, para as pesquisas tecnológicas e psicológicas. Embora reconheça que a evolução 13 O autor define Closed World como sendo um mundo fechado que teve início durante a Doutrina de Truman e o McCarthismo. Ele faz três leituras desse mundo fechado: A primeira leitura referese ao mundo fechado como sendo a repressiva sociedade comunista, cercada pelo espaço aberto do capitalismo e democracia. Na segunda, era o sistema mundial capitalista intimidado pela invasão comunista que para manter sua integridade era necessário se defender, lançar mão de uma auto-detenção. A terceira possui sentido mais amplo, o estágio geral do mundo era um Closed World no qual luta entre liberdade e escravidão, bem e mal, luz e escuridão, estavam sempre sendo maquinadas por toda parte, desde o exterior, até a sociedade e governo americano e forcas armadas. (EDWARDS, 1996) 32 tecnológica provavelmente ocorreria sem essa ajuda, afirma que o advento da guerra apressou tais financiamentos e emprestou-lhe foco e significado institucional e social. Em contrapartida os seus patrocinadores utilizaram as novas invenções para configurar uma verdadeira revolução das formas de controle da sociedade. A análise feita por Edward (1996) sobre as inúmeras descobertas tecnológicas criadas entre o período de 1940 a 1960, demonstra que estas foram a base para o surgimento das mais modernas nos anos subseqüentes. Artefatos tecnológicos como o ENIAC14, o transistor, e o circuito integrado fazem parte deste primeiro período. O segundo período é denominado por Castells (1998, vol.1) como “a revolução dentro da revolução” e ocorreu em 1970. Nele, a maioria das descobertas se deu no Vale do Silício, com ideais divergentes da primeira. Durante este período, dentre os inventores das mais novas tecnologias, encontravam-se os hackers guerrilheiros15 que inspirados pelo clima da contracultura, levaram para elas diferentes formatos na sua criação, tais como menores dimensões, designer e funcionalidades mais amigáveis. Consideraram 14 ENIAC (Eletronical Numerical Integrator And Computer ou Computador e Integrador Numérico Eletrônico) foi o primeiro computador eletrônico. Fabricado por John Eckert e por John Maucly, foi projetado para fazer cálculos balísticos durante a Segunda Guerra Mundial. (EDWARDS, p.1996) 15 Aproximadamente em fins da década de 60, havia uma outra espécie de hackers no horizonte, vindos principalmente da costa Oeste, das fileiras do movimento antibélico. Estes eram os hackers radicais ou guerrilheiros que estavam destinados a dar ao computador uma imagem completamente nova e uma orientação política que jamais poderia ter surgido com a Big Blue ou com qualquer de seus vassalos. Nas mãos deles a tecnologia da informação se tornaria mais próxima de um instrumento de política democrática. (ROSZAK, 1991, p. 209) 33 também outros modos de pensar o seu uso, ressaltando a sua não utilização para fins bélicos. Neste clima surgiram os microprocessadores, os primeiros microcomputadores com seus programas e as redes de computadores, culminando com a Internet. Annalee Saxenian fala sobre este rico período em que se deu a formação extremamente democrática das companhias de tecnologia no Silicon Valley: Não era o suficiente dar início a uma companhia; era preciso dar início a uma comunidade, uma comunidade onde não houvesse distinções sociais, e quem chegasse primeiro, teria a vaga no estacionamento, e todos deviam incorporar os objetivos comuns. A atmosfera das novas companhias era tão democrática que assustava os empresários do Leste [...] A socialização informal que crescia a partir desses relacionamentos semi familiar suportava as práticas ubíquas de colaboração e compartilhamento de informação, entre os produtores locais.[...] O Clube de Computadores Homebrew (cerveja caseira), por exemplo, foi fundado em 1975 por um grupo de entusiastas locais em microcomputadores que haviam sido moldados pela contracultura ética dos anos 60.[...] Dentro de meses, o quadro de sócios do clube tinha atingido alguns quinhentos membros regulares, a maioria jovens hackers, usuários de computador que iam às reuniões para comercializar, vender ou dar hardware e software de computador, e para receber conselhos. O clube se tornou o centro de uma rede informal de peritos em computadores na região, o que sobreviveu até mesmo depois da extinção do grupo. Eventualmente, mais de vinte companhias de computador, inclusive a Apple Computer, foram fundadas por membros do Homebrew. (SAXENIAN,1999, p.29-58). Tradução nossa. A partir de então, a evolução tecnológica continua em franca expansão, porém o sonho de vê-la disponível para todos, libertando as pessoas e não controlando-as e, ainda, utilizá-la para fins pacifistas, está longe de se concretizar (ROSZAK,1988). 34 No Brasil, a tentativa de possuir autonomia no desenvolvimento de artefatos de informática teve seus altos e baixos durante os anos 70 até os anos 90, como podemos verificar na versão contada por (MARQUES, 1999). Até então, o país, importava computadores e seus periféricos, principalmente dos EUA, a custos altíssimos. De acordo com Marques (1999), essa história mostra o esforço de uma comunidade “esotérica” formada por professores universitários, empresários de estatais e oficiais militares engenheiros que tentaram fazer do Brasil um país com autonomia tecnológica no setor de informática. Entretanto, mesmo tendo conseguido criar diversos artefatos com sucesso, através de empresas amparadas pela reserva de mercado16, acontecimentos políticos ocorridos à época, tais como a intervenção dos militares no processo de desenvolvimento dos minicomputadores e o advento dos microcomputadores, não permitiram a continuidade do processo. 16 “Uma reserva (de mercado) para empresas que realizassem a pesquisa e o desenvolvimento de seus produtos no Brasil acabou sendo construída como um artifício acoplado ao mecanismo de mercado para que o investimento em concepção e projeto local de minicomputadores no Brasil se tornasse mais atraente para o capital privado. Ancorado na comunidade de profissionais de informática, o órgão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN, atual Ministério do Planejamento) encarregado de racionalizar o uso dos computadores no âmbito do governo federal., denominado Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico de Dados (CAPRE), fez publicar no Diário Oficial da União, em 15 de julho de 1976, sua Resolução 1 anunciando que a política nacional de informática para os minicomputadores buscaria .a consolidação de um parque industrial com total domínio, controle da tecnologia e decisão no país. Marques (1999, p.67) Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n2/17754.pdf> Acesso em 22 de agosto de 2006 35 Lamentavelmente, ao invés de aproveitarmos essa fase promissora do país investindo mais em pesquisa e desenvolvimento (P&D), abortamo-na de forma inconseqüente. Ainda hoje o percentual dos investimentos feitos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Ciência e Tecnologia (C&T) no Brasil, referente ao Produto Interno Bruto, continua sendo parcos e com tendência à queda. Os indicadores, fornecidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para o período de 2000 a 2004 confirmam a queda17. Sabe-se que os países que mais se desenvolveram fizeram grandes investimentos em P&D, C&T e, principalmente, na área de Educação. Entretanto, no Brasil, embora o discurso dos seus administradores demonstre preocupação em resolver a carência de investimentos nestas áreas, as suas práticas vêm revelando exatamente o contrário. Diante dessa realidade pode-se observar que a área de Educação tem sido uma das menos afetadas com as transformações sócio-culturais advindas das novas tecnologias. Este fato pode ser constatado na maioria das escolas da Rede Pública que, quase sem recursos tecnológicos, deixam de 17 A tendência do investimento brasileiro em pesquisa e desenvolvimento (P&D), como porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB), é de queda, nos cinco anos entre 2000 e 2004. Depois de atingir 1,02% em 2001, a partir de 0,99% em 2000, a porcentagem caiu sucessivamente para 0,98% (2002), 0,95% (2003) e 0,93% (2004). Também o investimento em ciência e tecnologia (C&T), em relação ao PIB, apresenta-se em queda, com tendência a se estabilizar. Em 2001, chegou a 1,46% do PIB; na estimativa de 2005, a porcentagem revista é 1,37%, repetindo 2004. São consideradas de P&D as atividades criativas para ampliação da base de conhecimento; em C&T também se incluem atividades técnicas. TEIXERA,M; SIMÕES, J. Investimento em pesquisa e desenvolvimento não cresce; esforço federal não detém queda dos Estados e do setor privado. Disponível em: <http://www.inovacao.unicamp.br/report/news-indicadores050615.shtml> Acesso em 3 de setembro de 2006. 36 aplicar as novas abordagens pedagógicas. Tais abordagens, amparadas pelos recursos da informática, podem alterar significativamente o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto essas escolas se mantêm distantes da realidade social e não conseguem ser contemporâneas dos seus alunos, que fora delas vivem rodeados de artefatos tecnológicos de última geração. Navegar na Internet, enviar e-mails, comunicar-se através dos programas de mensagens instantâneas, são ações executadas de forma natural para essa geração de jovens que nasceram a partir dos anos 90. Arruda (2004, p.80) ressalta que: A escola se apresenta para o aluno como um espaço de coisas irreais para o seu cotidiano. Enquanto fora dela é muito comum e natural ter contato com diferentes meios tecnológicos de comunicação e sistemas simbólicos que provocam mudanças nas construções culturais. Para Lion (1998) a escola se especializou em dizer coisas que a criança considera certas mais não reais (não significativas para a vida), enquanto que a televisão, por exemplo, lhe dá coisas reais, embora nem sempre certas. Por outro lado, as escolas públicas que possuem alguns computadores em seus laboratórios, se vêem perdidas sem saber qual uso deve fazer deles. Para Arruda, (2004, p. 82) as tecnologias estão sendo inseridas nos ambientes escolares sem que estes compreendam suas implicações no trabalho dos professores e na formação dos alunos. Mantendo pouco atrativa a disposição da sala de aula, bem como, a metodologia de ensino, a escola deve permitir-se a profundas mudanças. Nem as 37 disposições das carteiras, normalmente enfileiradas, nem a forma de exposição das aulas, que permite ao professor ser o único a possuir o monopólio do discurso (MATTOS, 2005), seduzem mais o aluno. A falta de integração tecnológica entre essas escolas e seus alunos pode ser observada nas respostas das entrevistas realizadas com o grupo de estudantes da escola XYZ. Apesar de demonstrarem preocupação com a “face do mal” da tecnologia, conforme relatado anteriormente, os jovens alunos manifestam certo encantamento por ela, principalmente pelos recursos da informática. Mesmo não possuindo microcomputador em casa, parecem ter consciência da importância de sua utilização para uma possível melhora no seu aprendizado escolar. Segundo eles, a escola seria o local adequado para introduzi-los ao uso desse recurso, contudo, as únicas tecnologias disponíveis nela são: A televisão, o vídeo cassete, facilita muito pra gente quando passa a fita, a gente assiste. Ah só xerox, pagando e o telefone, muito mal, tipo assim, ta passando mal, ai liga pra mãe entende? O DVD e eles prometeram uma sala de informática mas até hoje nada! Nenhuma, pelo menos que eu vejo, nenhuma....Não tem explicação, é difícil, não tem muita coisa. Ventilador, iluminação, televisão... é a máquina de xerox. (alunos) A penúria tecnológica vivenciada pelas escolas da rede pública relatada por alguns de seus alunos, pode ser constatada através dos últimos números divulgados pelo INEP – Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 38 Anísio Teixeira. Suas estatísticas apresentam um universo de cento e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e uma escolas de ensino fundamental, onde somente 11,7% possuem laboratórios de informática. Já o Ensino Médio com suas dezessete mil, cento e setenta, conta com 48,8%. (INEP, 2006) Para entendermos um pouco mais a realidade tecnológica da escola XYZ vivida por seus alunos, analisamos alguns dados do Proinfo disponíveis no site oficial do Governo. Nele, consta que até a presente data foram distribuídos equipamentos de informática para somente trezentos e cinqüenta e quatro escolas pertencentes aos noventa e dois municípios do Estado do Rio de Janeiro. Das duzentas e noventa escolas do município de Duque de Caxias, o Proinfo, contemplou treze, distribuindo entre elas cento e dezenove equipamentos. Notoriamente esse quantitativo é muito aquém do necessário para atender a uma demanda onde existem cento e setenta e quatro mil alunos de ensino fundamental e médio e mais oito mil e cem professores. Outros dados que revelam a falta de prioridade no investimento de tecnologia na Educação é a pesquisa realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa pesquisa, que faz parte do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)18, foi realizada ao longo dos três últimos anos e 18 O PISA é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Esse programa é desenvolvido e coordenado internacionalmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 39 avaliou o impacto dos computadores no desempenho escolar. Nela, o Brasil foi classificado em penúltimo lugar no item quantidade de computadores por aluno. Enquanto países como Estados Unidos, Austrália e Coréia do Sul disponibilizam um computador para cada três alunos nas escolas, no Brasil a média é de uma máquina para cada cinqüenta alunos. Nesta pesquisa podemos verificar ainda que em escolas brasileiras que possuem computadores, 39% de disponibilidade destas máquinas ficam por conta do pessoal administrativo, 18% podem ser utilizadas por professores cabendo aos alunos 47% . Por outro lado a média obtida pelos países pesquisados pela OCDE são respectivamente 10%, 16% e 64%. (OECD, 2005, tab. 2.4) É difícil acreditar que ainda exista carência de infra-estrutura, e das mais básicas, nas escolas desse país, principalmente se considerarmos o desperdício de verbas públicas com causas ilegítimas. Talvez se faça necessário um maior empenho da comunidade escolar e do seu entorno junto ao governo a fim de acelerar a chegada dos recursos que possibilitarão a inclusão dos seus alunos na era digital. Caso contrário, num curto espaço de tempo a escola que não disponibilizar ferramentas que possibilitem ao professor e ao aluno efetuarem seus trabalhos de forma mais interativa, dinâmica e virtual poderá perder sua função básica. havendo em cada país participante uma coordenação nacional. No Brasil, o PISA é coordenado pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”. 40 Neste sentido Arruda (2004, p. 117) afirma que: [...] mesmo que a escola e o professor “finjam” que estão à margem de todas as transformações que se fazem presentes, os alunos chegam às salas de aula com experiências mais diversas no uso de computadores, televisão, telefone, rádio, Internet, videogames, entre outros. Ou seja, ou a escola repensa a sua própria função ou corre o serio risco de não sobreviver em nossa sociedade. O avanço da tecnologia vem transformando de forma veloz e contínua a maneira das pessoas realizarem suas tarefas. Através da interação com esses recursos, principalmente a Internet, o aluno tem o acesso a diversas fontes de informações não só pedagógicas como também as do seu próprio interesse. No entanto, quando não há possibilidades de acesso garantido como no caso dos alunos da escola XYZ, é preciso fazer grandes esforços para “não ficar pra trás no tempo”. Sendo assim, eles vão buscar nos Cyber Café, Lan House, entre outros, possibilidades de acessar informações, como pode ser visto a seguir: Bom, eu gosto de usar, mas eu não uso, é a Internet, todos gostam de usar, ah, lá você tem vários conhecimentos, aprende muitas coisa. Mas, não sou eu que uso, peço a um amigo meu para ir lá na Internet pesquisar pra mim, ai ele vai pesquisa tudo, passa num papel, passa na impressora, tudinho pra entregar pro professor. Que eu num sei ainda mexer direito. Bem que o colégio podia ter né, aula de computação... [...] essas certas Lan Houses que serve pra isso. eh... eu preciso me manter ligado sobre os assuntos do dia a dia ficar por dentro das informações, não chegar no meio do seu grupo ficar de bobeira sobre o assunto que estiver conversando. Você já entra entrosado e tal, ajuda não ficar pra trás no tempo com a internet, é uma excelente, é uma forma de ser chegar a uma conclusão em questão de minutos. [...] já acessei a Internet, na Lan House. É... ali, porque eu aprendo muito, muita coisa né, fica sabendo de...muitas coisas diferentes, nova, que pra mim, pra mim pode servir pro meu futuro né, o computador, que é uma tecnologia muito boa. (Alunos) 41 Esses alunos demonstram, a partir das suas falas, o interesse em acompanhar as transformações tecnológicas que vêm ocorrendo não só em algumas escolas como também na sociedade. Quer seja para realizar um trabalho escolar ou manter-se informado, eles buscam acesso às tecnologias em locais particulares. Possivelmente, devido a dificuldades financeiras não poderão fazer uso contínuo desses locais de acesso. Além do mais, uma Lan House não pode substituir a tarefa da escola de oferecer-lhes a oportunidade de aprender como se deve usar as tecnologias de Informação. Apesar de todas as controvérsias existentes sobre a forma de aplicação da informática educativa, não há dúvida de que cabe à escola esse papel. Os alunos da escola XYZ aparentam sonhar com uma escola que os permita fazer parte deste mundo em transformação. A partir do momento em que esta der conta de suprir suas necessidades de aprendizagem suportadas pelas novas tecnologias, estará não só melhorando a qualidade de ensino como também abrindo possibilidades para que os alunos, enquanto cidadãos possam usufruir de um direito legítimo. Neste sentido a pesquisa da OCDE confirma a importância do uso de computadores e da Internet nas escolas. Ela reforça a necessidade de romper com o modelo de ensino tradicional quando afirma que o uso do computador e à Internet melhoram o desempenho dos alunos nas habilidades de leitura e matemática (OECD, 2005). 42 Embora ainda em pequeno número, algumas escolas brasileiras já perceberam que as novas tecnologias podem melhorar a qualidade do ensino e lançaram-se ao desafio de incorporar a informática à pedagogia. Recursos como: Multimídia, hipertexto, sistemas de comunicações dentre outros, ajudam a escola a produzir conhecimento de forma mais interativa, integrando os participantes do processo de ensino e aprendizagem num ambiente mais livre onde é possível a colaboração tanto presencial como virtual. Nos últimos anos, o Brasil vem se mantendo nas últimas colocações das avaliações do Pisa. Essa situação incômoda, é fruto de diversos fatores que vêm se instalando no sistema educacional brasileiro durante anos. Olhar a realidade da escola XYZ nos faz pensar que, sem dúvida, a Educação brasileira precisa repensar seu caminho. Atualmente, além de ter que superar os antigos problemas tais como o fracasso escolar e suas modalidades de enfrentamentos como os ciclos, as classes de progressão (MOURÃO; at al. 2004), dentre outros, deve ocupar-se também com a falta de integração tecnológica. Grinspun (1999, p. 30) falando sobre a Tecnologia e Educação afirma que: A utilização das tecnologias com sua dimensão interativa mostra que a educação tem que mudar para que o indivíduo não venha a sofrer com lacunas que deixaram de ser preenchidas por que a educação só estava preocupada com um currículo rígido voltado para saberes e conhecimentos aprovados por um programa oficial. 43 Incorporar as tecnologias, principalmente o computador e a Internet às escolas conforme já comprovado, traz ganhos significativos, não só para toda a comunidade escolar, como também, para o país. 3. Do real ao virtual O poder de proliferação das tecnologias e das comunicações tem alterado as principais dimensões materiais da vida humana, as noções de tempo e espaço. Baudrillard (1995) destaca a ocorrência desse fenômeno em A Ilusão do Fim e nomeia-o como “aceleração da modernidade”. Esse conceito traz em si não só a idéia de velocidade das evoluções científicas, mas os conflitos humanos desencadeados por essa dinâmica. Ao ritmo do desenvolvimento tecnológico opõe-se a capacidade humana, subjetiva, cognitiva e psicológica de assimilação do novo e da adaptação à realidade subseqüente. Essa assincronia tem sido motivo de preocupação desde a Revolução Industrial. Entretanto, para o fim a que se dedica esse capítulo delimitaremos a sua primeira manifestação relevante como a ocorrente na ocasião em que os computadores começaram a “freqüentar as escolas”. Embora tenha sido introduzido no sistema educacional durante os anos 70, o computador ainda é novidade na maioria das escolas brasileiras. Sua história na área de Educação, segundo Moraes (1997), teve início em 1971, num 44 seminário realizado com a Universidade de Dartmouth onde discutiu-se o uso de computadores no ensino de Física. Posteriormente em 1973, ocorreu no Rio de Janeiro, a I Conferência Nacional de Tecnologia Aplicada ao ensino Superior. Estes fatos aconteceram na mesma época em que o Brasil acreditava que a informatização da sociedade, deveria seguir seus próprios caminhos buscando autonomia na construção de artefatos de informática. As Universidades Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e Estadual de Campinas – UNICAMP foram as responsáveis pelas primeiras investigações sobre o uso de computadores aplicados na Educação. Ressalta-se como fato marcante neste período, a implantação do programa de Informática em Educação no Brasil e com ele o surgimento do projeto EDUCOM19, oriundo dos resultados destes dois seminários. Ainda nesta perspectiva histórica, Valente20 descreve que o projeto EDUCOM [...] contemplou ainda a diversidade de abordagens pedagógicas, como desenvolvimento de software educativos e uso do computador como recurso para resolução de problemas. Do ponto de vista metodológico, o trabalho deveria ser realizado por uma equipe interdisciplinar formada pelos professores das escolas escolhidas e por um grupo de profissionais da universidade. Os professores das escolas deveriam ser os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto na escola, e esse trabalho deveria ter o suporte e o acompanhamento do grupo de pesquisa da universidade, formado por pedagogos, psicólogos, sociólogos e cientistas da computação. [...] Todos os centros de pesquisa do projeto EDUCOM atuaram na perspectiva de criar ambientes educacionais usando o computador como recurso facilitador do processo de aprendizagem. O grande desafio era a mudança da 19 O Projeto EDUCOM tinha como finalidade promover, nas Universidades brasileiras, pesquisas sobre o uso do computador como instrumento do processo de aprendizagem escolar. VALENTE, J. ALMEIDA, F. Visão Analítica da Informática na Educação no Brasil: a questão da formação do professor. Disponível em:<http://www.inf.ufsc.br/sbc-ie/revista/nr1/valente.htm> Acesso em: 27 de maio de 2006. Não paginado. 20 Id. Ibid 45 abordagem educacional: transformar uma educação centrada no ensino, na transmissão da informação, para uma educação em que o aluno pudesse realizar atividades através do computador e, assim, aprender. [...] Embora a mudança pedagógica tenha sido o objetivo de todas as ações dos projetos de informática na educação, os resultados obtidos não foram suficientes para sensibilizar ou alterar o sistema educacional como um todo. Contudo, com o passar dos anos, o autor avalia os motivos do insucesso do projeto. Ele chega à conclusão de que, além da falta de investimento financeiro, o simples fato de subestimarem as implicações de algumas importantes mudanças pedagógicas propostas ao sistema educacional como um todo, não permitiram uma ampla disseminação do projeto. Para ele, teria sido necessário a realização de: [..] mudança na organização da escola e da sala de aula, no papel do professor e dos alunos, e na relação aluno versus conhecimento. [...] É necessário repensar a questão da dimensão do espaço e do tempo da escola. [...] O papel do professor deixa de ser o de "entregador" de informação para ser o de facilitador do processo de aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser o receptáculo das informações para ser ativo aprendiz, construtor do seu conhecimento. Portanto, a ênfase da educação deixa de ser a memorização da informação transmitida pelo professor e passa a ser a construção do conhecimento realizada pelo aluno de maneira significativa, sendo o professor o facilitador desse processo de 21 construção . Os relatos acima, sobre a introdução da informática no sistema educacional brasileiro, nos fazem constatar o quão pouco avançamos nesta área, principalmente se compararmos a nova forma de viver proporcionada pelas tecnologias. 21 Id. Ibid 46 Essa nova forma de viver parece ser muito bem assimilada pelas novas gerações, pois, as mídias, principalmente a TV têm se encarregado de tornar natural essas mudanças. Podemos observar que a faixa etária de utilização de brinquedos eletrônicos tem diminuído drasticamente. A presença do computador é verificada até em desenhos animados, desenvolvidos para bebês e crianças com fala ainda não articulada. É comum percebermos nesses desenhos personagens que se comunicam através de sons guturais, característicos do primeiro ano de vida, interagindo com desenvoltura com teclados e outros artefatos tecnológicos que simulam as funções do computador. Recentemente, em entrevista ao jornal O Globo,22 o psicanalista José Outeiral afirmou que, só no último ano, a utilização de computadores por crianças de 2 a 5 anos cresceu em 24%. Ele considera essa adoção precoce um fato irreversível. Não há dúvida de que essa alfabetização tecnológica, anterior ao letramento23, seja através da TV ou das creches - que já oferecem aulas informática para crianças de 3 anos - vem formando indivíduos altamente habilidosos na interação com o mundo virtual. 22 CEZIMBRA, M; Infância Eletrônica. Revista O Globo, 09 de julho de 2006. 23 Conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de materiais escritos. 47 Se por um lado os desenhos animados têm preparado de forma lúdica as crianças para a sobrevivência em uma sociedade densamente tecnológica, por outro, a escola pública, quando os recebem encontra grande dificuldade de interagir com elas. E é neste cenário que esta escola continua vivendo sua falta de sintonia com a sociedade. A maioria de seus alunos, em especial os da escola XYZ, continua sem possibilidades de realizar suas tarefas escolares utilizando computadores na própria escola. Eles deixam transparecer que a falta dos recursos tecnológicos os têm prejudicado, uma vez que, se sentem impedidos de acessar informações através do computador e não possuem condições financeiras para suprir essa necessidade de forma continuada em outros locais. Essa impossibilidade de acesso os leva a comparações constantes com alunos de escolas que possuem computadores e podem usufruir destes para realizarem suas pesquisas. Diante deste fato, observamos a frustração e baixa auto-estima retratadas em falas como as que seguem: Tem escolas que preparam os alunos, mais do que esta escola prepara os alunos daqui. Escolas que dentro da sala de aula, a pessoa tem o seu computador. A pesquisa, faz na sala de aula, tá o computador ali, vai lá, faz o trabalho. Fica, fica mais fácil pra essa pessoa fazer o trabalho ali do que pra mim. Eu tenho que pagar, pra fa..., pra poder fazer o meu trabalho, e a pessoa não, a pessoa tá ali, paga a escola, as condições financeiras melhores do que a minha, tem condições de pagar e eu não tenho. Faz o trabalho dentro da escola mesmo. No caso aqui do colégio eles deveriam, sei lá, tentar fazer o máximo, tentar buscar o interesse da gente, então falar com o governo por que tem certos colégios que já tem computador, que é mais rico em informações. (Alunos) 48 Nada mais legítimo do que o desejo desses alunos de participar dessa nova forma de aprendizado. Portanto, se faz necessário que a escola promova o acesso à informação e conduza o aluno às novas formas de construção de conhecimento. Lévy (1999, p.172) afirma que: As novas possibilidades de criação coletiva distribuída, de aprendizagem cooperativa e de colaboração em rede oferecida pelo ciberespaço põem em discussão o funcionamento das instituições e os modos habituais de divisão do trabalho tanto nas empresas quanto nas escolas. Nessa perspectiva, alterar a dinâmica educacional a partir da introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação usando as suas funcionalidades de forma ampla permite intensificar a interação professor/aluno. Valente24 corrobora essa postura ao afirmar que a Educação deve permitir que a construção do conhecimento seja realizada pelo aluno de maneira mais expressiva, tendo o professor como facilitador deste processo. Como suporte a esse novo processo de ensino e aprendizagem, professores e alunos podem, conjuntamente ou individualmente, lançar mão das diversas ferramentas disponíveis na rede de comunicação Internet. Esta permite formas de trabalhos cooperativos, distribuídos e interativos. E é essa interatividade que muito atrai o aluno. 24 VALENTE, J. ALMEIDA, F. Visão Analítica da Informática na Educação no Brasil: a questão da formação do professor. Disponível em:<http://www.inf.ufsc.br/sbc-ie/revista/nr1/valente.htm> Acesso em: 27 de maio de 2006. Não paginado. 49 Isso pode ser verificado na escola XYZ, pois mesmo sem acesso à Internet na escola, os seus alunos interagem com outras pessoas através de chats, troca de e-mails e blogs. Também realizam pesquisas, ouvem músicas, jogam, estudam com professores virtuais e mais outras tantas possibilidades oferecidas por este ambiente virtual. E eles fazem isso tudo através dos computadores das Lan Houses, casa de amigos entre outros como já mencionado no capítulo anterior. O computador, apesar de eu não ter um ainda, eu adoro ficar mexendo no computador, entrar na Internet. É... programa de pesquisa, o que eu mais utilizo. É o blog, meu blog, a página do blog que tenho e o meu e-mail, só! [...] eu vejo na Internet, vejo o que eu quero, escuto musica, na Internet também vejo fotos, vejo ... é, livros também, que tem relacionados a Internet, muitas outras coisas. Já brinquei, já joguei no computador, já fiz desenho naquele Penthium lá, já entrei na Internet, várias outras coisas. Naquele Word que tu, faz ..eh... escreve, montão de coisa. Por que você pode pesquisar assuntos que você... despertam interesses no caso quando a pessoa não tem nada que fazer assim, se ela quiser pesquisar ela pesquisa vários assuntos, sobre várias coisas, sobre várias culturas. Se a pessoa também quiser, ela também pode conversar, no caso do bate papo, também é uma forma de trocar informações. Aí, no caso da cultura, com certeza, por que além de você procurar várias culturas, facilita seu dia-a-dia, o seu trabalho na escola, eh, também facilita você, sei lá, a buscar o interesse de saber mais sobre ela. É bastante interessante, tem tudo, jogos, eh , Internet, bate-papo, eh, música já ouvir bastante, eu acho isso maneiro, eh, é isso ai, discos, cds. Ah, contatos, receber informações, adquirir informações, estudar também, ouvir, saber, fofocar diversas coisas importante pelo menos eu acho importante saber tudo sobre diversos assuntos. Vejo muito a Internet, vou pra Feduc, pesquiso muito na Feduc e na biblioteca. Eu entro mais em site de historia, programa de história, eu entro no literatura informativa de português, no site que 50 tem. Acho que, irá facilitar mais a minha vida sim, bem mais. Pra mim aprender mais as coisas como na Internet na literatura tem professor, um virtual que ele explica as coisas bem melhor, é ótimo. (Alunos) A situação vivida por esses alunos ratifica a afirmação feita por Netto (2005, p. 78) de que a popularização das inovações tecnológicas leva a Educação a enfrentar novos desafios, uma vez que, já não é mais considerada como a genuína fonte de informação dos educandos. Como eles acessam uma vasta variedade de informações na Internet, mesmo que fora da escola, passam a aprender também sem o professor. No entanto, não há dúvida de que, possivelmente, eles teriam melhor aproveitamento das informações recebidas através da rede, se o professor pudesse orientá-los. Sobre esse aspecto Netto (2005, p.78) afirma que: Os professores precisam estar cientes de que têm a responsabilidade de oferecer aos alunos de hoje as habilidades das quais precisarão, para terem sucesso no ambiente de trabalho que, cada vez mais, baseia-se nas informações. O Governo brasileiro reconhece que deve universalizar o acesso e o uso dos meios eletrônicos de informação. Reconhece também que o conhecimento, é hoje, importante fator de superação de desigualdades, de criação de emprego qualificado e agregação de valor. Identifica a Educação como o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado. Parte considerável 51 do desnível entre indivíduos, organizações, regiões e países devese à desigualdade de oportunidades relativas ao desenvolvimento da capacidade de aprender e concretizar inovações. Por outro lado, educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar as pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também de formar os indivíduos para “aprender a aprender”, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação da base tecnológica (Livro Verde, p.45) No entanto, mesmo o Ministério de Ciência e Tecnologia tendo criado o programa “Sociedade da Informação25”, em 1999 e o Proinfo em 1997, estes, ainda não conseguiram contemplar seus objetivos com à maioria das escolas, professores e alunos. Uma amostra de que as escolas públicas encontram-se à margem dessa nova forma de “educar” pode ser observada a seguir. Eu me sinto muito insegura, por que a sociedade, essa sociedade, eh, tá evoluindo muito. Então, assim, a escola ta me preparando, mas de uma forma diferente, entendeu? Não dessa forma de que nós estamos falado, entendeu? Então, acho assim, eh, quando eu sai daqui eu vou me sentir muito insegura, por que eu não vou ter tanto conhecimento sobre a sociedade que ta por vir, que já tá aqui presente. Pelo fato de eu não ter estudado muito, sobre esse assunto, e não ter bastante conhecimento. Pô, chega ali, to ali competindo com aquela pessoa, a pessoa que deve ter muito conhecimento. Com certeza eu vou ficar imaginado, poxa eu não vou conseguir, eu vou me sentir insegura. Por que eu não sei tanta coisa sobre esse assunto, sociedade tecnológica, que tá, que tá no 25 Os programas Sociedade da Informação procuram responder às transformações sociais que ocorrem no mundo hoje, bem como desencadear essas transformações no contexto interno dos países, em todas as esferas. Dentre as ações destacam-se aquelas relacionadas à educação, as quais visam o aparelhamento das escolas com computadores e todos os acessórios, e também a conexão à internet. BONILLA (2005, p.11) 52 nosso dia-a-dia. Eu acho que agente deveria que ter muito mais conhecimento pra poder tá preparado pra sociedade de qual nós estamos falando. (Aluno) Estamos vivendo na era da sociedade do conhecimento26 (HARGRAVES, 2004, p.30), e ter a chance de ingressar num mundo repleto de informações é ter a possibilidade de produzir conhecimentos, e se tornar cidadãos mais conscientes. Entretanto, quando não se tem a possibilidade de utilizar as tecnologias de informação e comunicação o sujeito social tem a sua cidadania limitada. O fato de não ter esta oportunidade é não ter condições de gerar conhecimento, sendo este, fator de suma importância para a própria sobrevivência dos indivíduos, das instituições e dos países. Nesse sentido, Araújo, (2000, p. 155) salienta que é através da troca de informações que os sujeitos sociais se comunicam e passam a conhecer os seus direitos e deveres, e a partir dessas informações podem tomar decisões sobre suas vidas, seja no plano coletivo ou pessoal. Já, Alves (2001, p.5) assinala em seu artigo que a informação favorece a mudanças significativas no sujeito, chegando a produzir alterações no âmbito social. a veiculação da informação é capaz de promover modificações na forma de olhar e explorar o mundo, caracterizando a informação como propícia a 26 Sobre esta sociedade Hargreaves afirma que a mesma foi cunhada pelo sociólogo Daniel Bell, em 1976, que previu uma nova era social. Nesta, se daria à transformação de uma economia industrial, cuja produção de bens era fator principal, para uma economia pós-industrial, onde serviços, idéias e comunicação convergiam como força de trabalho. Para tanto seria necessário que as pessoas e instituições produzissem conhecimento, nos campos de ciência tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Hargeaves (2004, p.30) 53 permitir que aconteçam modificações significativas e até mesmo verdadeiras revoluções no âmbito social. Seguindo esta mesma linha Silveira (2001, p.21) afirma que: Primeiro, é necessário entender que a revolução tecnológica em curso destinou à informação um lugar estratégico. A sociedade é cada vez mais a sociedade da informação e os agrupamentos sociais que não souberem manipular, reunir desagregar processar e analisar informações ficarão distantes da produção do conhecimento, estagnados ou vendo se agravar sua condição de miséria. Contudo, como podemos observar ao longo deste capítulo, faltam vários requisitos básicos para que seja possível as nossas escolas da rede pública desempenhar as tarefas que Silveira relata acima. Primeiro é preciso ter acesso às tecnologias, principalmente às de informática. Segundo deve-se estar capacitado para a utilização dos seus artefatos e terceiro entendemos ser necessário que haja grandes transformações no conceito de ensino, uma vez que sua metodologia vem sendo modificada com a introdução da tecnologia de informática. Quanto aos dois primeiros requisitos, podemos verificar certa timidez nas iniciativas para suprir o acesso e operacionalização dos recursos de informática. Já o terceiro requisito pressupõe a superação dos dois primeiros, porém entendemos que é necessário ir mais fundo, no que diz respeito à aplicação do ensino/aprendizagem. Entendemos que, não basta somente dotar os laboratórios das escolas com alguns computadores, capacitar os professores para usá-los operacionalmente e repassarem o que aprenderam aos aluno/as. O que se tem 54 visto sobre a utilização da informática, nas escolas dotadas de equipamentos e professores habilitados a operá-los, é o uso de forma inadequada ou nem isso. Dowbor (2001) A metodologia de ensino passa a ser diferente quando se introduz na sala de aula os equipamentos de informática. Não cabe continuar usando somente as velhas fórmulas. O professor deverá mudar de postura diante da sala de aula, pois será fundamental utilizar sua criatividade no processo de ensino e aprendizagem e muitas vezes aprender junto com o aluno. À respeito da nova abordagem à aprendizagem e ao ensino, advindos da incorporação das tecnologias na escola, na era do conhecimento, Hargreaves ( 2004, p.40) afirma: Os professores de hoje, portanto, precisam estar comprometidos e permanentemente engajados na busca, no aprimoramento, no autoacompanhamento e na análise de sua própria aprendizagem profissional. Isso inclui – mas não se limita – participar de redes físicas e virtuais e “cara a cara” de aprendizagem profissional, adotando portfólios continuo de qualificação, nos quais os professores acumulem e analisem sua própria aprendizagem profissional; [...] Os professores não podem mais se refugiar nos pressupostos básicos da era profissional: de que o ensino é difícil em termos gerenciais, mas simples em termos técnicos; de que uma vez que você esteja qualificado para ensinar, conhecerá os elementos básicos de ensino para sempre e, dali em diante, ensinar é algo que se desenvolve melhorando por conta própria, por meio de tentativa e erro, nas próprias aulas. Dotar as escolas da Rede Pública de recursos tecnológicos para que professores e aluno/as passem a estar incluídos na era do conhecimento, implica em mudança de perspectiva de vida desses sujeitos. 55 4. Mídias, reflexividades e incertezas Sabe-se que a televisão é uma das mídias mais utilizadas pela população brasileira27. Tentando seguir o mesmo caminho, temos a internet, que vem se popularizando28 a cada dia. Essa popularização para a maioria dos sujeitos sociais, resume-se a tomar conhecimento deste artefato através da própria TV. Entretanto, podemos considerar que tanto a TV quanto a internet vêm disseminando informações que ajudam a formar valores que modelam a identidade cultural das sociedades. Curiosamente, mesmo num país repleto de problemas sociais marcados pela desigualdade, preconceitos e violências, a televisão consegue unílo e igualá-lo no plano do imaginário (BUCCI, 2004, p 222). Isto tem ocorrido de forma natural, uma vez que os sujeitos sociais se identificam e aceitam seu formato universalizante forjado através da combinação dos telejornais e telenovelas. E é a partir da criação de comunidades imaginárias, que a TV atrai, expressa e atualiza as representações nacionais. Segundo Kehl, (In: BUCCI, 2004, p.222) a televisão hoje é a mídia que identifica o Brasil para o Brasil. Seus ideários são aceitos de forma passiva e 27 Percentual de domicílios que possuem TV – 93,3% Dados divulgado pelo IBGE / PNAD 2004 – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 28 Número de computadores ligados a internet no Brasil - 5.094.730 – Comitê Gestor de Internet no Brasil- 2005 56 se traduzem em valores e modelos de comportamentos característicos das socialidades. Para Bourdieu, (1997, p. 22) a TV principalmente através dos seus telejornalismos, cada vez mais tem direcionado, a nossa forma de ver o mundo. Regida pelos índices de audiência, que proporcionam o sucesso comercial, ela vem se impondo aos demais meios de comunicação e às produções culturais. O autor afirma que, para fazer com que os espectadores internalizem suas mensagens, a TV paradoxalmente, pode “ocultar mostrando”. Oculta as informações verdadeiras ao mesmo tempo em que as exibe. Como exemplo, podemos verificar os telejornalismos atuais, que mostram o que é necessário mostrar, porém são raros os casos em que se aprofundam chegando de fato à notícia que corresponde à realidade. Bourdieu (1997, p.23) diz ainda que, a televisão possui uma espécie de monopólio sobre a formação intelectual de grande parte da população, uma vez que existem inúmeras pessoas que não utilizam outros meios para se informar. Para ele, esse meio de comunicação exerce uma forma de violência simbólica. E define essa violência simbólica explicando que tanto quem sofre quanto quem a exerce não são conscientes de exercê-la ou de sofrê-la, pois ela ocorre através da cumplicidade tácita de ambos. As situações acima ilustram bem a forma de atuação da televisão brasileira, que possui várias fórmulas eficientes para “fabricar sonhos” dos espectadores “in”conscientes. 57 Como espectadores assíduos de televisão, os alunos da escola XYZ que participaram deste trabalho, apontaram-na de forma unânime como a principal tecnologia utilizada por eles para obter informações e lazer. Para eles a internet só não é tão usada como a TV porque não possuem acesso diário a esta mídia. Conforme dito anteriormente, acessar a internet requer investimento financeiro não disponível frequentemente. Nos seus depoimentos, abaixo, podemos perceber o quanto a TV faz parte das suas rotinas diária. Televisão é interessante, passa uma série de novidade, informações, a gente fica por dentro das parada, futebol, então pô, globo esporte 13 horas, direto, então é a televisão. Ah, dá uma, dá uma cor…dá um certo colírio aos nossos olhos. A maioria dos jovens da minha idade gostaria de ser jogador de futebol, então quando passa assim, ehh... jogo do Real Madrid, Barcelona, esses time assim... a gente se imagina, então, quem dera que fosse eu na jogada daquele cara que perdeu o pênalti, que fez o gol bonito, a gente se imagina lá, é fica cheio de coisa na cabeça, entendeu? Um jogador de futebol do Inter, do Juventus, são times estrangeiros, então seria emocionante, ta lá a gente pensando, o olho fica brilhando, mais fazer o que, ehh... tamos aqui. A televisão, porque você se identifica mais né. Você fica sabendo mais as coisas. A televisão, eu fico o dia inteiro na frente da televisão. Eu não faço nada. [...] eu vou ver novela. Meu pai fala que meu nome deveria ser Maria Televisão e não Renata, porque eu não faço nada. Eu paro as coisas pra ver televisão, fico o dia inteiro. [...] a televisão, que eu vejo muito. [...] a televisão eu acho, assim, pra mim saber, ficar mais informada do que acontece. Bastante, poupa o seu tempo, você tem mais cultura vendo na televisão tudo que ta passando no RJ TV. (Alunos). 58 Para esses alunos, pertencentes a uma classe menos favorecida, “estar ligado” todos os dias à televisão significa ter acesso a entretenimento e informação. Todos eles demonstram grande preocupação em estar informados, chegando até a reproduzir notícias a que assistiram nos últimos telejornais, durante as nossas entrevistas. Eles tentam captar da TV o máximo de informações visando ampliar seus conhecimentos. Portanto, de acordo com suas declarações, podemos observar que os alunos vêm recebendo doses diárias de imagens e discursos formados pela TV. Assim, por utilizarem essa mídia de forma intensiva esses jovens estão, possivelmente, conformando uma visão de mundo previamente selecionada e fragmentada. Aceitam as informações recebidas deste artefato sem nenhuma crítica e parecem acatar passivamente as suas “instruções”. A escola, como fonte principal de conhecimento e cultura, deveria promover o desenvolvimento de sua conscientização crítica. Esta ação possibilitaria a eles, uma reflexão mais profunda sobre as mensagens recebidas através das diversas formas de informações, tal como nos fala Freire (1983, p.39). Para o autor o processo educativo promove a consciência crítica do indivíduo. A partir dessa conscientização é possível realizar uma leitura crítica de mundo é estar apto a se defender das armadilhas, por exemplo, que lhes põem no caminho as ideologias. As ideologias veiculadas de forma sutil pelos instrumentos chamados de comunicação. [...] Esta continua sendo uma tarefa fundamental de prática educativo-democrática. Que poderemos fazer, sem o exercício da curiosidade crítica, em face do poder indiscutível que tem a mídia e a que Wright Mills já se referia nos anos 50, em A elite do poder, de se estabelecer sua verdade como a verdade? Ouvi no jornal da TV X, é o que dizem 59 muitos de nós, sem dúvida, quase absolutamente possuídos pela verdade sonora e coloridamente proclamada. (FREIRE, p. 107) Não há dúvida de que ajudá-los a discernir de forma crítica tais discursos e imagens recebidas pelas mídias fará diferença nas suas ações. Se os jovens alunos não possuírem oportunidade de desenvolver visão crítica do que ocorre em seu entorno e no mundo, dificilmente serão reflexivos a ponto de se posicionarem diante de valores a eles estipulados. Desta forma, somente adquirir informações da TV, sem interpretálas, dificilmente ajudará a mudar para melhor as suas vidas. Ao invés de realizarem seus sonhos continuarão contribuindo para a manutenção, dos problemas sociais que os afetam diretamente. Continuarão carregando o estigma de pessoas incapazes de aprender, contribuindo a cada ano que passa para o aumento da evasão escolar bem como do analfabetismo funcional do país. Falando sobre a nova “Era de Entretenimento”, voltada para a cultura de imagens que a sociedade ocidental adentrou por volta do fim do século, Kellner (1995, p.108), citando Postman, argumenta que: [...] acompanhando a nova cultura da imagem, há um declínio dramático na taxa de alfabetização, uma perda das habilidades associadas com a argumentação racional, o pensamento linear e analítico e o discurso critico e público. Em particular, esta mudança no alfabetismo e na consciência levou a uma degeneração do discurso público e a uma perda da racionalidade na vida pública. No Brasil, tempos atrás, passamos por situação semelhante à descrita por Postman, sendo que até hoje, principalmente na área de Educação, 60 convivemos com as seqüelas da perda da racionalidade na vida pública. Na nossa história educacional consta um longo período de taxas de alfabetização diminutas, gerando um quantitativo enorme de excluídos educacionais. Contudo, o sistema educacional tentou incluir os sujeitos sociais nas escolas. Pode-se verificar que em 2000 chegou-se a aumentar a cobertura do ensino fundamental em 96,4%. No entanto, as implementações dessas medidas alcançaram resultados insatisfatórios, pois se obteve uma inclusão estritamente numérica, ou seja, democratizou-se o acesso às escolas, mas, paralelamente, a aprendizagem permaneceu muito aquém dos níveis considerados razoáveis. (FREITAS, 2004, p.149- p154) Tal afirmação pode se respaldar nos dados do quinto Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (INAF) de agosto de 2005. Ele informa sobre as habilidades e práticas de leitura e escrita da população jovem e adulta (de 15 a 64 anos) no Brasil. Esta pesquisa foi feita em todo o país, através de amostragem, com cerca de duas mil pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos, por meio de testes e questionários. Ela indica que 68% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso significa que estes indivíduos são capazes de ler apenas sentenças simples. No caso de textos mais longos e complexos, como artigos publicados em revistas, a compreensão fica comprometida. De uma forma geral, o estudo revela que a maioria da população brasileira não entende o que lê, nem consegue se expressar através da escrita. E 61 mais, constatou-se que 7% dos brasileiros são analfabetos absolutos, sendo que 30% da população encontra-se no Nível 1, também chamados de Alfabetizados em Nível Rudimentar, ou seja, conseguem apenas ler títulos e frases e localizar informações que estejam bem explícitas. Já, 38% da população está no Nível 2 e são os alfabetizados em Nível Básico que conseguem ler textos curtos e encontrar informações explícitas ou que necessitem de pequena conclusão. No Nível 3 encontram-se cidadãos plenamente alfabetizados e, apenas 26% da população de todo o país encontra-se nesta classificação. Lamentavelmente dados como esses não são discutidos na televisão de forma profunda a ponto de exibir as causas que conduziram os índices a este patamar. Ao invés de discutirem questões como as salas de aulas com capacidade para x alunos suportando 3x alunos, as escolas em ruínas, os professores indiferentes e assustados, o preconceito, dentre outros, optam por mostrar esses índices rapidamente de forma sensacionalista. Não, por acaso, ouvimos frequentemente alguém falando coisas do tipo: “Para que este sistema de cotas se os estudantes não sabem sequer ler e escrever direito”. O ocultamento de informação patrocinado pela TV contribui para o que Ryan denomina “culpar a vítima”, como podemos ver abaixo. Culpar a vítima é, sem dúvida, bem diferente das ultrapassadas ideologias conservadoras. Esta, simplesmente repudiava as vítimas como inferiores, geneticamente imperfeitas ou moralmente inaptas; a ênfase está na sua intrínseca, até mesmo hereditária, imperfeição. Já aquela, transfere sua ênfase para a causa ambiental. Os ultrapassados conservadores podiam fincar pé na crença de que o oprimido e o vitimado nasceram daquele jeito – “daquele jeito” querendo dizer imperfeito ou inadequado pelo caráter ou competência. A nova ideologia atribui imperfeição e 62 inadequabilidade à maléfica natureza da pobreza, da injustiça, à vida na favela e dificuldades raciais. O estigma que trás a vítima, e que é responsável por ter-se tornado vítima, é um estigma adquirido, um estigma mais de origem social que genética. Mas o estigma, a imperfeição, a inevitável diferença – apesar de inferido no passado pelas forças ambientais – ainda está localizado dentro da vítima, em sua pele. Com tal formulação elegante, o humanitário pode aplicar ambas as ideologias. Ele pode, a um mesmo tempo, concentrar seu interesse caritativo nas imperfeições da vítima, condenar vagamente o estresse social e ambiental que causou tal imperfeição (nos tempos idos), e desconsiderar o efeito continuado das forças sociais que vitimam (no agora). É uma brilhante ideologia que justifica uma forma de ação social perversa, idealizada para mudar, não a sociedade, como seria de se esperar, mas sim as vítimas dessa sociedade. E como resultante, uma terrível mesmice no programa que surge nesse tipo de análise. (RYAN, 1971, tradução nossa). Com o advento da internet, a televisão passou a compartilhar a atenção dos espectadores com os mundos virtuais criados no ciberespaço29, embora continue sendo ainda a mídia mais utilizada por todos. O ciberespaço, que em tempo recorde hospedou inúmeras comunidades virtuais, tornou-se um enorme espaço social configurado pela cibercultura30. Até mesmo porque a própria televisão se encarregou de difundi-lo, popularizando o seu uso. 29 Ciberespaço é o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos e das memórias dos computadores. (LÉVY,1999, pg.92) computadores 30 Cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. O apetite para as comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana desterritorializada, transversal, livre. (LÉVY, 1999, pg.130) 63 Neste novo mundo, um dos elementos mais atraentes é a interação em tempo real. Esta técnica tem sido responsável por uma boa parcela do sucesso da Internet junto aos jovens freqüentadores do ciberespaço. De acordo com os alunos da escola XYZ, o ciberespaço tornou-se o local mais desejado, pois acham que através dele poderão ampliar sua cultura e saberes da mesma forma que acreditam que a TV pode fazê-lo. Mais do que a televisão, eles pensam a Internet como um artefato que os ajudará a “melhorar de vida”. Quando falam sobre suas expectativas em relação a esta mídia, deixam transparecer que confiam nela como o meio que os conduzirá a um futuro melhor. Argumentam que, se pudessem utilizá-la frequentemente, estariam mais informados e teriam mais chances de competir no mercado de trabalho com alunos de outras escolas, consideradas por eles como as melhores. Como podemos ver logo abaixo, as declarações são repletas de admiração, preocupação, reivindicação e lamento, sendo os dois últimos motivados por não possuírem recursos de informática e acesso à internet na escola que freqüentam. Acho que, irá facilitar mais a minha vida sim, bem mais. Pra mim aprender mais as coisas, como na internet na literatura tem professor, um virtual, que ele explica as coisas bem melhor, é ótimo. [...] eu preciso me manter ligado sobre os assuntos do dia a dia ficar por dentro das informações, não chegar no meio do seu grupo ficar de bobeira sobre o assunto que estiver conversando. Você já entra entrosado e tal, ajuda não ficar pra trás no tempo, com a 64 internet é uma excelente, é uma forma de se chegar a uma conclusão em questão de minutos. [...] eles deveriam ter muita, tecnologias né, pra ensinar a gente, pra nos preparar pra mais tarde sair direto para um mercado de serviço. O colega meu tem esse curso de informática, ele faz muitas coisas na área de informática, e foi levou lá pra casa o laptop dele, ele tem laptop, ai foi colocou Internet lá em casa, pra gente ficar vendo, tal. Pô achei o maior barato, coisas que você nunca viu na tua vida, tem lá, show de bola, muito bom, aprende muita coisa, você fica por dentro de todas as noticias, fica por dentro de todas as coisas que ta acontecendo no mundo, várias noticias rola lá. Por que você pode pesquisar assuntos que você... despertam interesses, no caso quando a pessoa não tem nada que fazer assim, se ela quiser pesquisar ela pesquisa vários assuntos, sobre várias coisas, sobre várias culturas. Se a pessoa também quiser, ela também pode conversar, no caso do bate papo, também é uma forma de trocar informações. Aí, no caso da cultura, com certeza, por que além de você procurar várias culturas, facilita seu dia-a-dia, o seu trabalho na escola, eh, também facilita você, sei lá, a buscar o interesse de saber mais sobre ela. Devia ter uma sala de computador pra todos aprender a digitar, conversar se informatizar na internet, aqui não tem, então quando a gente sair daqui nós vamos ter que fazer outro preparo pra entrar nessa tecnologia lá de fora, mais aqui a gente não tem. Eu não me sinto atualizado, não tem como se senti atualizado. (Alunos) Uma das falas neste bloco demonstra a preocupação e a conseqüente frustração de um dos alunos por ter que ingressar num curso de informática para adquirir os conhecimentos necessários à exigência do mercado de trabalho. “[...] quando a gente sair daqui nós vamos ter que fazer outro preparo pra entrar nessa tecnologia lá de fora, mais aqui a gente não tem. Eu não me sinto atualizado, não tem como se senti atualizado.” (Alunos). A critica deste aluno vai para uma escola que, ao contrário de promover a equalização social, promove a injustiça e a indiferença. 65 Não há como negar a importância da disponibilizacão da informática e do acesso à internet nas escolas para uso dos alunos. Anteriormente, mostramos algumas estatísticas da OCDE (2005) confirmando os ganhos de qualidade no ensino com a utilização destes artefatos. As reflexões desses alunos demonstram otimismo quanto aos resultados que poderão obter com o uso freqüente desta mídia, seja na escola ou em casa. Sonham com o mundo de simulacros (BAUDRILLARD, 2001) sem muita crítica a seus ambientes. Pierre Lévy (1999), estudioso do mundo virtual, pensa o ciberespaço como sendo muito mais democrático que a televisão, mesmo sendo universal e globalizando todos os tipos de informações. Para o autor, este, não conforma um espaço universal totalizante31. Nele, a construção do saber se dá pela interatividade dos Internautas32, que através de ferramentas apropriadas se comunicam uns com os outros possibilitando a reconfiguração/reinvenção de diversos ambientes virtuais. Ou seja, a utilização da cibercultura33 permite que, quanto mais usuários acessarem a internet maior será a dimensão da apropriação de informações por diferentes pessoas. Isto implica em possibilidade de adaptação das informações, de acordo com seus próprios valores culturais, disponibilizando-as com características locais, de maneira a não solapar as tradições. 31 O universal totalizante traduz a inflação dos signos e a fixação do sentido, a conquista dos territórios e a submissão dos homens. (LÉVY, 1999, pg.248) 32 Usuário da Internet, rede mundial de computadores. (Dicionário Aurélio) 66 Lévy (1999) afirma que a televisão, apesar de possibilitar o compartilhamento da sua programação com todos os espectadores, não permite a comunicação entre eles, pois falta-lhes interatividade real. Portanto, as informações passadas através desse modelo de comunicação - um para todos -, por não permitir a interação entre os sujeitos espectadores, altera o contexto cultural de forma totalizante. A internet, ao contrário, possui um modelo de comunicação - todos para todos -, permitindo a interatividade em tempo real, de forma que todos podem se comunicar com todos. Conforme demonstrado por Lévy (1999), a internet é uma mídia adaptável aos interesses dos sujeitos sociais. Contudo, da mesma forma que na TV, se faz necessário realizar uma leitura crítica deste mundo virtual, com o intuito de se defender das armadilhas apresentadas pelas ideologias, como nos fala Freire (2000). Possuir visão crítica sobre os conteúdos disponíveis no ciberespaço é importante não somente para filtrar informações impertinentes ou manipuladas, como também, para construir conhecimentos. Infelizmente a maioria dos alunos da escola XYZ que participaram deste trabalho, demonstraram possuir pouca visão crítica quanto ao mundo televisivo e virtual da internet. Em contrapartida, parecem suficientemente críticos quanto as suas condições socioeconômicas e de aluno de escola pública. Essas críticas por diversos momentos mostraram-nos conscientes sobre vários aspectos próprios e 67 de outros atores da escola. Foram altamente reflexivos sobre o bairro onde moram, a escola onde estudam, as exigências do mercado de trabalho, a classe social a que pertencem, dentre outras questões. Tentando entender como se processa a reflexividade apresentada por esses alunos recorremos a Wiley (1996, p.90) que diz ser ela a maneira como uma pessoa pode conhecer ou, de algum modo, relacionar-se com seu próprio self34. O autor afirma que a reflexividade tornou-se um conceito central no campo da teoria social nos últimos anos. Foi através de Gouldner (1970), em seu trabalho “sociologia reflexiva” que ela propagou-se com cientistas sociais. Descartes, é citado no trabalho de Wiley como sendo o primeiro autor que reivindicou a reflexividade como princípio fundador da filosofia e a partir daí, ocorreram mudanças subjetivas que refletiram na história da filosofia moderna. A reflexividade de Descartes era privada, a-social e quase monológica em relação a sua forma. Ela assentava-se sobre a dúvida absoluta, abrangendo a dúvida privada, sobre a existência real das pessoas. Nos Estados Unidos, ainda segundo Wiley, foi Adam Smith quem exerceu grande influência sobre os pragmatistas, que criaram a versão americana da filosofia reflexiva. E é a partir do modelo dos pragmatistas Charles Peirce e George Mead, que Wiley formula os seus estudos sobre o self semiótico e a reflexividade. 34 Self: No que se refere à intenção do autor, são: “1. identidade, caráter ou qualidades essenciais de qualquer pessoa ou coisa; 2. a identidade, personalidade, individualidade etc. de uma dada pessoa; o próprio de uma pessoa enquanto distinta de todas as outras”. Wiley (1994, p.9) 68 Para Wiley, a reflexividade se dá através do processo de autoconhecimento. Este processo leva o sujeito à interlocução e ao conhecimento de si mesmo. Tal conhecimento se revela através de sentimentos e desejos numa constante inter-relação com a realidade externa. O autor assinala duas versões para a reflexividade, a de primeira e segunda ordem. Segundo ele, os pragmatistas entendem que todo pensamento é reflexivo, sendo que às vezes esse processo de reflexividade é aplicado a si mesmo. Esse fato implica num tipo de reflexividade dupla, sobreposta em dois níveis. A partir dai o processo de pensamento sempre reflexivo, volta a entrelaçarse em si mesmo. A fim de exemplificar a reflexividade de primeira e segunda ordem, o autor descreve o processo de pensamento de uma pessoa. Em um determinado momento uma pessoa encontra-se num processo de pensamento espontâneo, não dirigido e fluente, quando repentinamente ocorre uma idéia nova. Este acontecimento faz com que a sua mente passe a examinar atentamente essa idéia, ou faça uma retrospectiva dela na tentativa de apreendê-la a fim de que se torne mais firme, bem como, lembrar-se de como surgira na sua consciência. Neste ponto a pessoa deslocou-se da reflexividade de primeira ordem para a de segunda ordem, uma vez que o seu objeto de reflexão passa a fazer parte da reflexão anterior, e o pensamento torna-se “pensamento sobre pensamento”. (Wiley, 1996, p.98) 69 Tal qual Wiley (1996) menciona em seus estudos, podemos identificar a conduta reflexiva apresentada pelos alunos da escola XYZ como sendo de primeira e segunda ordem. Possivelmente, para chegar a verbalizar os seus pensamentos nas entrevistas, realizaram o processo de reflexividade descrito pelo autor. As suas falas demonstram que suas reflexividades os levaram a uma introspecção frente à realidade que os cercam, pois fazem observações das suas vidas, analisando seus pensamentos e sentimentos. A seguir podemos conferir algumas preocupações, demonstradas por esses alunos em seus momentos reflexivos. Eu me sinto muito insegura, porque a sociedade, essa sociedade, eh, ta evoluindo muito. Então, assim, a escola ta me preparando, mas de uma forma diferente, entendeu? Não dessa forma de que nós estamos falando, entendeu? Então, acho assim, eh, quando eu sair daqui eu vou me sentir muito insegura, por que eu não vou ter tanto conhecimento sobre a sociedade que ta por vir, que já ta aqui presente. Pelo fato de eu não ter estudado muito, sobre esse assunto, e não ter bastante conhecimento. Pô chega ali, to ali competindo com aquela pessoa, a pessoa que deve ter muito conhecimento. Com certeza eu vou ficar imaginado, poxa eu não vou conseguir, eu vou me sentir insegura. Por que eu não sei tanta coisa sobre esse assunto, sociedade tecnológica, que ta no nosso dia-a-dia. Eu acho que agente deveria ter muito mais conhecimento pra poder ta preparado pra sociedade de qual nós estamos falando. Eu acho que teria que ter mais tecnologia aqui na escola. Ter tem, mas não tanta que eu acho que deveria ser necessária. Como são os computadores, como DVD, como uma televisão melhor, até tem televisão tem, mas a imagem fica ruim, entendeu? Agente teria que ter som, caixa de som, ventiladores, eh, ventiladores... não, ar condicionado. Eu vou fazer 17 anos, então eu penso muito como vai ser minha, eh, vida fora da escola. Acabar o 3° ano, ai... meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu me desespero, mas aí o fato de eu ter aprendido a refletir melhor, eu penso, puxa eu vou procurar um emprego, pagar minha faculdade, me formar... eh... ter uma profissão... eu poder comprar minhas coisinhas, ter minha casa. 70 Eu sou uma garota que sonho muito em ter minha vida sozinha eh, em ter minha responsabilidade de trabalhar. Eu acho assim, que não vai ser fácil, a pessoa sair de dentro de casa, dos braços de pai e mãe, que ta sempre ali contigo dano as coisas, pra procurar emprego. Eu acho assim que vai ser uma nova fase, uma nova fase pra mim, por que não vai ter mais aquela de mamãe papai dá. Não... vai ter que chegar lá trabalhar, ganhar com o seu esforço. [...] eles vão querer mais pessoas com nível de escolaridade maior do que a minha, porque tem mais condições, tem condições financeiras melhores do que a minha, estudaram em... em colégios importantes e fizeram cursos importantes, enquanto eu não tenho condições de fazer, eles vão preferir essas pessoas que tem estudo. [...] bastante sinais que ta faltado muito, até pouco tempo teve vários acidentes ali na esquina. Ontem mesmo morreu um garoto de acidente ali. O carro pegou ele de moto, se tivesse um sinal no caso nas curvas não teria tanto acidente como tem agora. [...] Igualdade social pra todos porque tem uma certa forma de desigualdade no bairro assim, na sociedade, por exemplo, posso dá um exemplo? Eh... vamos supor que no nosso bairro naquela, numa certa parte falte luz. Ali, demoraria pelo menos um dia pra voltar, dois... agora tem um outro lado, só que isso é real, tem um outro lado que é a praça onde a socialite, são um pouquinho mais alta, eh..., ligou meia-hora, dez minutos a luz já ta, ta tudo iluminado normalmente. Só que no outro lado seria mais ou menos um dia pra luz chegar. Então, certa desigualdade, o certo seria todos iguais, mas não, tem certa desigualdade. (Alunos) Neste bloco podemos perceber que todas as falas dos alunos demonstram preocupações de ordens pessoais, profissionais e sociais. Suas dúvidas, seus medos, ansiedades e inseguranças são conhecidos através de suas reflexividades o que se revelou a partir de constantes interlocuções com as realidades externas. Sentimentos como insegurança, preconceito, desigualdade, exclusão, foram expostos pelos jovens alunos durante as entrevistas. Ao mesmo 71 tempo em que se mostram animados com as tecnologias, parecem perceber que, por serem socioeconomicamente desfavorecidos, estão cada vez mais distantes de poderem contar com elas para ajudá-los a “melhorar de vida”. Entretanto, ainda que apresentem um alto nível de reflexividade sobre suas condições socioeconômicas, eles permanecem inertes no contexto social em que vivem. Tal comportamento os impede da participação de importantes movimentos que dizem respeitos às suas vidas. Essa conduta nos leva a refletir sobre o que os estaria impedindo de reivindicar mudanças de atitude diante de tantas situações indesejadas. Talvez, se tivessem acesso a informações sobre os seus direitos de cidadãos, poderiam elaborar suas reflexões de maneira que surgissem possibilidades de mudanças das suas condições de vida. Entretanto, a garantia deste acesso, como já observamos, não é oferecida a estes jovens. Neste sentido, de acordo com Candau (1995, p.14) a escola, que deveria exercer um papel de humanização a partir da aquisição de conhecimento e de valores para a conquista do exercício pleno da cidadania, tem muitas vezes favorecido a manutenção do status quo e refletido as desigualdades da sociedade, reforçando as diferenças entre ricos e pobres. 72 5. Da culpa da vitima ao sonho da sociedade perfeita Nos últimos anos as profundas mudanças ocorridas no modo de regulação do capitalismo mundial, ocasionadas pela globalização, geraram novas e ampliaram as velhas tensões nas sociedades modernas. No Brasil, seus efeitos passaram a ser fortemente percebidos a partir da década de 90, quando alteraram radicalmente os paradigmas políticos, econômicos e sociais, forçando o convívio em ambiente de dinâmica contínua e de enormes contrastes sociais (IANNI, 2005). Sobre estes contrastes, Ianni afirma que a globalização do capitalismo desenvolve simultaneamente as diversidades, e as disparidades. “A dinâmica das forças produtivas e das relações de produção, em escala local, nacional, regional e mundial, produz interdependências e descontinuidades, evoluções e retrocessos, integrações e distorções, afluências e carências, tensões e contradições.” Para o autor, as classes sociais e grupos desfavorecidos, bem como, muitos indivíduos e a coletividade pagam um altíssimo custo social, econômico, político e cultural pela globalização do capitalismo. Antony Giddens (1990) realiza análise institucional da sociedade moderna e afirma que as instituições ao difundirem-se em escala mundial, criam oportunidades para uma vida mais segura do que as dos sistemas pré-modernos. Entretanto, o lado sombrio ultimamente tem se destacado. Como exemplo ele 73 nos fala sobre as conseqüências que ocorrem com a separação do tempo e espaço devido ao dinamismo da modernidade. Este desencaixe tem levado à perda de referência das tradições do período pré-moderno, pois desloca as relações sociais dos contextos locais, de forma a estendê-las indefinidamente no tempo-espaço, reestruturando-as posteriormente. Esta ação, segundo o autor, provoca a sensação de desconforto, ansiedade, perigo e incertezas. Como os sujeitos sociais não podem sentir-se em constante estado de risco, desenvolvem mecanismos de confiança em sistemas abstratos. Estes são sistemas que, apesar de interagirmos diariamente com eles, não possuímos profundos conhecimentos sobre o seu funcionamento. Desta forma, passamos a confiá-los aos peritos especialistas. Alguns exemplos desses sistemas são: as tecnologias envolvidas na informática, o sistema bancário, os aviões e os carros. Contudo tais sistemas dependem da confiança que envolve as instituições da modernidade. Em uma de suas definições, Giddens a descreve como: A confiança pode ser definida como crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou eventos, em que essa crença expressa uma fé na probidade ou amor de um outro, ou na correção de princípios abstratos (conhecimento técnico). (Giddens, 1990, p.41) Sobre confiança nas instituições brasileiras, pesquisa realizada em todo país pelo IBOPE (2005), que entrevistou em torno de duas mil pessoas em cento e quarenta e três municípios, revela que os brasileiros possuem percepção 74 negativa sobre algumas importantes instituições nacionais. Os resultados da pesquisa mostraram que: 52% dos brasileiros não confiam na polícia; 71% no senado; 74% na câmara dos deputados; 40% no Poder Judiciário; 34% na televisão; 23% na Igreja católica; 38% na Igreja Evangélica; Nos políticos, em geral 87% não confiam. Pesquisa semelhante foi realizada em dez paises pela agência de notícias Reuters, que indagou aos entrevistados sobre qual a instituição mais confiável: a mídia ou o governo. Os resultados corroboram com a percepção emitida pelos brasileiros quanto à falta de confiabilidade no seu governo. No Brasil, esta pesquisa entrevistou cerca de mil pessoas nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Belém, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, Recife e São Paulo. Dos entrevistados, 45% confiam mais na mídia do que no governo que ficou com 30%. Dentre as mídias, a TV aparece em primeiro lugar, sendo que 56% deles apontaram-na como a mais importante, seguida de 19% para os jornais e de 10% para os rádios e internet. O Brasil por várias décadas vem sofrendo inúmeras crises de confiança relacionadas ao emprego de suas políticas, econômicas e sociais. Atualmente, como podemos verificar nos índices relatados acima, a crise de confiança se estendeu às mais diversas instituições nacionais. Um dos sistemas público mais atingido por esta crise é o educacional. Este, conforme mencionamos anteriormente, é um dos mais 75 carentes de recursos de toda ordem, o que tem contribuído e muito, para o seu desempenho negativo. A escola XYZ, que faz parte do contexto educacional público, é classificada pelos alunos participantes do nosso trabalho, como uma instituição que não oferece confiança no que diz respeito a capacitá-los com um ensino adequado para o alcance de seus objetivos na vida. As falas abaixo demonstram a visão desses alunos sobre a escola. [...] porque a gente tem que se preparar para o futuro. Porque as empresas, tão pedindo muito isso, entende? Tão pedindo muito a informática. e aqui no colégio não tem nada de informática, não faço sobre nada na informática, não tem um computador o aluno não tem nenhum acesso a nada, entende? Isso dificulta um pouco os alunos, ai... ai, eu não tenho como me preparar pô. [...] [...] acho que eu não tô preparado, acho muito complicado, cada dia vai mudando [...] as pessoas lá do colégio particular estão estudando mandando a ver lá, e a gente aqui, nessa bagunça aqui, e as vezes não tem aula, ai a gente vai competir com eles pra, tipo uma universidade. Ai, a gente pode até se dar mal né, e eles pegar a vaga, porque eles são os melhores, estão ali estudando bastante tempo, o pai investiu no estudo deles, e a gente continua aqui assim, pegando um bico ali, carteira assinada ganhando um salário mínimo. [...] as vezes as pessoas não tem recursos pra ir pro colégio particular no caso a maioria. [...] Mais o colégio público também deveria ta fornecendo alguns cursos técnicos por que a pessoa poderia se decidir em uma área e se preparar pro futuro. Se ela quiser mesmo ser aquilo mias tarde se ela quiser seguir mesmo aquela profissão pra mais tarde... eu estou decidida a fazer isso, é isso que eu quero pro meu futuro. (Alunos) Ao analisar a confiança, Giddens nos fala sobre a segurança ontológica e afirma que esta é uma importante forma de o sujeito se sentir seguro na sociedade moderna reflexiva. Ele argumenta que a confiança é a base da 76 segurança ontológica. E segue explicando que tanto a confiança quanto a segurança ontológica são aspectos psicológicos que podem ser encontrados nas culturas pré-modernas e também nas modernas. Sobre confiança ontológica ele afirma que: A expressão se refere à crença que a maioria dos seres humanos tem na continuidade de sua auto-identidade e na constância dos ambientes de ação social e material circundante. Uma sensação de fidedignidade de pessoas e coisas, tão central a noção de confiança, é básica nos sentimentos de segurança ontológica. (GIDDENS, 1990, p.95) Para o autor, as origens da segurança que as pessoas sentem durante a maior parte do tempo, em relação a possíveis auto-interrogações existenciais, devem ser encontradas em certas experiências da primeira infância. Neste contexto ele ressalta que os primeiros anos de vida são marcantes. Neste período, se processa a internalização do sentimento de confiança, produto das interações entre a criança a mãe ou figura substituta. Quando esse processo é saudável, o contato com o “mundo externo” é recebido de forma segura e confiante. Ao torna-se adulto, geralmente, passa a confiar nos sistemas abstratos sem grandes angustias. No entanto, quando essas relações objetais não têm um desenvolvimento normal, podem causar distúrbios emocionais, que serão refletidos na vida adulta, gerando sentimentos de insegurança e desconfiança. Desta forma a percepção da realidade torna-se ameaçadora podendo se transformar em fonte de grande ansiedade e angústia. (Id.:, p.97) 77 Analisando os depoimentos dos alunos da escola XYZ sob a luz desta teoria de Giddens, podemos observar que eles podem sentir-se extremamente ameaçados. Suas histórias de vida indicam uma possível falta de segurança ontológica como demonstram as falas abaixo. Neste colégio minha mãe só veio para fazer minha matrícula, depois nunca mais. Ela nunca tem tempo. Meu pai, ele, nem sabe o nome da escola onde estudo. Minha mãe, pelo menos sabe o nome da escola, por que ela veio fazer a matrícula, mas só isso também. Meus pais não se interessam em comparecer na escola. Meus pais não participam de jeito nenhum. Minha mãe não tem tempo. Ela ta doente. Eu não tenho pai. Meu pai é separado da minha mãe, ele nem liga pra mim. Minha mãe também não tem tempo. Às vezes tá doente, às vezes tem que trabalhar.... muitas coisas acontecem. (Alunos) Para Giddens (1990) o advento da modernidade faz com que a sociedade se torne mais reflexiva. Tal reflexividade encontra-se introduzida na base da reprodução do sistema. Desta forma, os sujeitos sociais adquirem autonomia e passam a ter a possibilidade de exigir do sistema maior liberdade diante de suas escolhas. Essa ação tem conseqüências fundamentais na vida pessoal e pública desses sujeitos, pois lhes fornece um novo estilo de vida, uma vez que: A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informações renovadas sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. (Id.: , p.45) Neste sentido podemos observar que as instituições brasileiras praticam essa reflexividade de forma parcial. Por um lado, conseguimos, apesar 78 das inúmeras crises de confiança ocorrida no país, manter a nossa democracia estável. Por outro, ainda que tenhamos mais informações e liberdade de expressão, não conseguimos cobrar dos governos soluções para os graves problemas que ocorrem no país, sendo um deles a desigualdade social que permanece enraizada na nossa sociedade. Sobre desigualdade social, Reis (2004) afirma que, discutí-la, pressupõe questionar os próprios fundamentos da ordem social, como por exemplo, como é que uma sociedade se mantém coesa, levando-se em conta que seus integrantes têm interesses distintos e que os custos e benefícios que experimentam são tão diferenciados? Como é que a solidariedade é possível entre os desiguais? (REIS, 2004, p.42) De acordo com a autora, a idéia de igualdade e desigualdade é desenvolvida no mundo da cultura. A discussão sobre a igualdade é uma questão de valor da modernidade, pois no mundo pré-moderno a hierarquia, que contrapunha-se à defesa e à valorização da igualdade, era percebida como algo natural. Ela afirma ainda que, é através de um código cultural, que se dá a legitimação ou deslegitimação de um determinado padrão de igualdade/desigualdade social, cognições e normas sobre o aceitável e o inaceitável nos modos de distribuição de recursos em uma sociedade. Existe sempre uma idéia de padrão de justiça distributiva encoberta à discussão sobre a igualdade e desigualdade, independente da definição que empreguemos. 79 Por compartilharem a noção geral de igualdade, sociedades e grupos percebem-na como uma coisa virtuosa. Por isso, os que defendem ou justificam a desigualdade, fazem-no utilizando uma fala reativa e defensiva. Desta forma, alguns podem achar que a própria desigualdade poderia ser resultante de uma igualdade de liberdade. Reis afirma ainda que, a igualdade se torna nebulosa quando se tenta dar a ela uma definição exata, pois existe uma grande diversidade de maneiras de concebê-la nas sociedades. Uma outra questão é que não há concordância quanto às orientações de políticas sociais determinadas ao combate à desigualdade. As estatísticas revelam que 96% dos brasileiros reconhecem claramente que vivem numa sociedade onde existem grandes desigualdades sociais. No entanto, apesar de desejarem a mudança dessa condição existe uma grande falta de entusiasmo quanto ao desempenho dos sujeitos sociais nessa atuação. (SCALON, 2004, p.32) Quando se observa que o Brasil possui posição enormemente desfavorável diante dos demais países, de acordo com o índice de Gini35, quanto à distribuição de renda, pode-se imaginar o quão distante fica a mudança dessa condição desigual. As conseqüências dessas políticas contínuas de má distribuição podem ser identificadas na análise das falas dos alunos da escola XYZ. Nelas, 35 Índice de Gini: Mede o grau de desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar percapita. Seu valor varia de 0 quando não há desigualdade(a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor) a 1 quando a desigualdade é máxima(apenas um detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 80 percebe-se, não só, o convívio com um grande nível de desigualdade social, como também uma elevada preocupação com a questão da violência. Por pertencerem a uma classe social economicamente desfavorecida, estes jovens alunos residem em bairros com enorme histórico de violência, o que os coloca diariamente em situação de alto risco. CESEC (2005) Na sociedade em que nós vivemos hoje tem muita gente roubando às outras, e fazendo mal: matando, roubando. Eu acho que isso pra mim teria de ter menos. E o racismo também, que às vezes eu via, eu vi, um dia um homem, só pelo fato de ele ser negro, ele não conseguia emprego, ele não foi aceito numa firma. Eu acho isso um absurdo, por que somos todos seres humanos independente de cor e raças. Nós temos que ter menos preconceitos. Uma sociedade mais unida, que se preocupe com o bem estar das pessoas. Eu acho que essa sociedade par mim seria perfeita, entendeu. Seria muito bom sem violência. Igualdade social pra todos porque tem uma certa forma de desigualdade no bairro assim, na sociedade, por exemplo, posso dá um exemplo? Eh... vamos supor que no nosso bairro naquela, numa certa parte falte luz. Ali, demoraria pelo menos um dia pra voltar, dois... agora tem um outro lado, só que isso é real, tem um outro lado que é a praça onde a socialite, são um pouquinho mais alta, eh..., ligou meia-hora, dez minutos a luz já ta, ta tudo iluminado normalmente. Só que no outro lado seria mais ou menos um dia pra luz chegar. Então, certa desigualdade, o certo seria todos iguais, mas não, tem certa desigualdade. O ensino é fraco, eu tenho pra mim que o ensino é fraco então a gente não se sente no mesmo nível de competição no caso do mercado agora, nós vamos sair daqui, pra competir lá fora. Vamos ter que fazer diversos cursos pra chegar a certo nível pra entrar na faculdade procurar um trabalho melhor, assinar uma carteira. Agora já quem estuda em outros colégios, particulares, já sai de lá, vamos supor com a mesma condição daqui, mas só que tem o ensino mais profundo, tem aquela agitação, aquele micro, tem aquilo tudo pô, eu e ele, o cara vai querer quem? Ele, então. Nós vamos ter que sair daqui e fazer o que ele fez. É complicado, você podendo sair daqui já pronto pra entrar no mercado de trabalho, seria bem mais ambicioso, mas não, por isso que o Brizolão é assim desse jeito. Bom, depende, por que do jeito que a violência tá, do jeito que a população cresce, acho que vai ter mais miséria em determinados lugares. A sociedade que eu queria viver é sociedade da paz, todo 81 mundo trabalhando, todo mundo tendo seu emprego, vivendo tranqüilo, todos com direito de ir e vir, sem ser perturbado. A sociedade perfeita não deve ter tanta fome, tanta miséria, tanta pobreza, tanta violência, tanto roubo, teria a menos coisas ruins e mais coisas boas. Mais oportunidade de emprego, uma sociedade assim que eu gostaria de viver. Bastante oportunidade pras pessoas. - A violência cada vez mais aumentando né? com muitos conflitos. Assim, acho que não tem mais jeito porque o mundo de hoje em dia você pode sair pra ir pra trabalhar mais num sabe se vai voltar. Assim, você pode ver na televisão, tiroteio em favela, com a correria gente baleada em rua, policia não ta mais dando conta. Pelo contrário, tá facilitando. Ai eles ajudam, tem gente da polícia que participa da corrupção e, isso assim, eu penso de um jeito que nem colocando mais policiamento nas ruas não vai adiantar mais. Pelo contrario, se atiçar os bandidos ai eles vão ficar mais ouriços e vai vim pra atacar e já deixando eles quietos lá no canto deles acho que eles não vão mexer com ninguém.(Alunos) Nos últimos tempos, a pobreza, as desigualdades raciais e econômicas aparecem vinculadas a inúmeros conflitos relacionados com a violência urbana. Este fato tem se tornado uma das maiores preocupações das sociedades contemporâneas, pois contribuem para o aprofundamento da exclusão social. A literatura conceitua a violência de várias formas. Até por que esta sofre alterações contínuas da mesma maneira com que mudam os tipos e as naturezas dos conflitos. Para o (CIIIP) - Centro Internacional de Investigação e Informação para a Paz (2002), a violência é classificada conforme seu maior e menor grau de visibilidade. Essa classificação se apresenta como: coletiva, institucional (visíveis), estrutural, cultural (invisíveis) e individual. 82 A violência coletiva é um tipo gerado por grupos sociais importantes ou pelo coletivo de uma sociedade que faz parte, declaradamente, da violência direta. A violência institucional é a exercida por instituições, que por possuírem requisitos legais, empregam a força, através da prática de seus privilégios para impedir que os sujeitos sociais realizem suas potencialidades. Neste tipo de violência, o Brasil obteve do CIIIP o nível de classificação de médioalto nos resultados da pesquisa que classifica a violência entre os países da América Latina. A violência estrutural se revela a partir de um sistema social que não oferece oportunidades iguais para os sujeitos sociais. Os resultados das pesquisas do CIIIP (2002) indicam que os piores índices de desigualdade estrutural são pertinentes à Bolívia, à Guatemala e ao Brasil. As variáveis que conferem a eles esses índices são: esperança de vida, domicílios abaixo da linha de pobreza, alfabetização, mortalidade infantil e desigualdade na distribuição de renda. A violência cultural ocorre através de mecanismo de discriminação e preconceito. É uma violência exercida de forma coletiva ou individual. Na violência individual o CIIIP considera dois tipos de classificação: ações individuais (interpessoais) e violência organizada. Ações individuais são atribuídas às violências domésticas, que caracterizam-se pelo seu modo interpessoal. Já a violência organizada diz respeito a grupos praticantes de seqüestros, tráficos, 83 repressão do estado através da polícia, dentre outros. Neste tópico – violência organizada - os campeões são: Colômbia, Peru, Panamá, Equador e Brasil. Podemos dizer que no Brasil, estas cinco classificações de violências definidas pelo CIIIP são muito familiares. Os brasileiros são obrigados a conviver diariamente com elas, quer sofrendo alguma ação de forma direta ou através da exposição diante das mídias. Não é à toa que, no resultado global da pesquisa do CIIIP, o Brasil figura em terceiro lugar. Para chegar a este resultado foi utilizado um conjunto de medidas que incluiu as diversas formas de violência pesquisadas. Nos últimos tempos, as mídias têm apresentado freqüentemente, reportagens e opiniões sobre a questão da violência e desigualdade. A preocupação com o tema parece ser geral, face à dimensão por ele atingida. Em uma das questões de sua pesquisa, Reis (2004), informa que os itens violência, desemprego e pobreza receberam os maiores índices percentuais, apontados por parte dos brasileiros, como um dos principais problemas nacionais. Em outra questão informa que 51,6% das elites brasileira consideram a violência, o crime e a insegurança como sendo as piores conseqüências da pobreza nas grandes cidades. Contudo, as elites estão inclinadas a recusar reformas distributivas, pois preferem que a solução passe pelo crescimento econômico, de forma a não penalizar a classe mais opulenta da sociedade. Diante da análise de sua pesquisa Reis percebeu que: 84 As elites enfatizam espontaneamente a temática da desigualdade, consideram-na problemática para toda a sociedade, mas tendem a rejeitar reformas distributivas. Como recurso de mudança no padrão de acentuada desigualdade, preconizam medidas patrocinadas pelo Estado que proporcionem a todos melhores condições de vida. Ou seja, as elites favorecem uma orientação de política que privilegia a superação da pobreza, mas não da desigualdade (REIS, p. 42, 2004). A visão das elites brasileiras conforme mencionados acima, nos levam, mais uma vez, a pensar sobre o que Ryan (1971) chama de “culpar a vítima”, conforme definido no quarto capítulo deste trabalho. Para ele, as ideologias conservadoras entendiam as vítimas sociais como pessoas inferiores por serem hereditariamente imperfeitas, ou moralmente inaptas. Já a nova ideologia, - “culpar a vítima” - atribui imperfeição e inadequabilidade à maléfica natureza da pobreza, da injustiça, à vida na favela e dificuldades raciais. O estigma que trás a vítima, e que é responsável por ter-se tornado vítima, é um estigma adquirido, um estigma mais de origem social que genética. Ela difere, e muito, do preconceito e táticas reacionárias das ideologias do passado. Seus simpatizantes são pessoas solidárias, com bom desempenho profissional e consciência social. Dentre elas estão os políticos liberais comprometidos com verdadeiras mudanças. Eles evitam qualquer embate com questões religiosas ou de natureza racista, bem como, são contra as idéias de fraqueza inata ou defeito genético ‘“O Negro não nasceu inferior,” gritam acaloradamente. “Força das circunstâncias”, explicam moderadamente, “o fez inferior”’. Alegam que o ambiente do homem pobre molda sua cultura e vida familiar. Ambiente este, que 85 lhe oferece educação imprópria por parte da mãe ignorante. Este fato incorre em características que fazem com que ele não seja aceito na sociedade. (Id.:, p.5) Ryan ainda afirma que: Culpar a Vítima é um processo ideológico, que equivale dizer ser um conjunto de idéias e conceitos originados de uma sistemática motivada, mas não intencional distorção da realidade. No sentido em que Karl Mannheim usou o termo, uma ideologia se desenvolve a partir do “inconsciente coletivo” de um grupo ou classe e fixa-se pelo interesse dessa classe estabelecida. Interesse esse, em manter um status quo (num contraste ao que ele chama de uma utopia, um conjunto de idéias de acordo com o interesse de uma classe em mudanças no status quo). Uma ideologia, portanto, tem diversos componentes: Primeiro, há o próprio sistema da crença em si, a maneira como se olha o mundo, o conjunto de idéias e conceitos. Segundo, são as sistemáticas distorções da realidade refletida nessas idéias. Terceiro, é a condição de que estas distorções não façam parte de um processo consciente e intencional. E, finalmente, apesar de não serem intencionais, que essas idéias sirvam a um propósito específico: manter o status quo atendendo a interesses de um grupo específico. [...] Mais particularmente, é importante perceber que Culpar a Vítima não é um processo de distorção intencional, apesar de se colocar a serviço dos interesses da classe daqueles que o praticam. (RYAN, 1971, tradução nossa) Se analisarmos as políticas socioeconômicas aplicadas na nossa sociedade, bem como, o comportamento dos brasileiros de classe social média e alta, e também, das nossas instituições, em especial a mídia – TV encontraremos, no mínimo, convergências nas suas condutas que se encaixam com o processo ideológico descrito acima. As pesquisas demonstram que os brasileiros reconhecem a existência de grandes desigualdades sociais no país, sendo que alguns, até mesmo, participam de programas de ação voluntária no combate à pobreza. Elas indicam ainda que todos, principalmente, nos últimos tempos, acham ser imperativo resolver essas questões sociais que afligem a classe menos 86 favorecida, e, cada vez mais, atinge diretamente as classes média e alta. Então, por que será que essas questões vêm se arrastando durante décadas e permanecem sem ser resolvidas? Por que será que os brasileiros, que pensam dessa forma, continuam passivos, quanto ao aumento exorbitante da pobreza, desigualdades sociais e violência? A resposta de Ryan me parece pertinente para casos como estes. Ele afirma que estas pessoas moderadas ou liberais, progressistas e caridosas se confrontam com o problema psicológico que é a necessidade de conciliar seus interesses particulares com as suas propensão a realizar ações humanitárias. Entretanto, isto não ocorre de maneira consciente, lógica e racional. Este é um processo que emerge subconscientemente, pois ocorre abaixo do nível da consciência perceptiva, dando vez ao aparecimento da solução “Culpar a Vítima”. Desta forma, se dá um acomodamento que se torna possível ter seus interesses próprios e suas preocupações caritativas atendidas. Ou seja, os que Culpam a Vítima são de classe social média/alta, que por terem um bom emprego que lhes proporcionam boa renda, estão conseguindo adquirir bens materiais – boa casa, bom carro –, e, em linhas gerais, estão satisfeitos com o sistema social. Gostam dos partidos políticos, apesar de perceberem falhas no seu funcionamento. Quanto ao sistema econômico, aprovam o lucro como sendo seu elemento principal, embora reconheçam que seus efeitos geram desigualdades. Apesar de tudo isso, eles são conscientes da discriminação racial, exploração, privação, pobreza e gostariam muito de fazer alguma coisa que 87 minimizasse a condição dos sem oportunidades. Essa posição contraditória os coloca num dilema, pois suas preocupações com a igualdade entre os homens e a importância da justiça são relevantes e fundamentais para seus sistemas de valores. Na procura de solução para seu dilema, ele rejeita alternativas “extremas”, tais como, aceitar mancomunar-se com posições claramente reacionárias repressiva de aceite contínuo de exploração e opressão a fim de manter seu status social. Contudo ele rejeita soluções de mudanças sociais radicais, uma vez que, estas ameaçam seu próprio bem estar, pois se aprovar uma distribuição de renda eqüitativa pode implicar em ter um emprego menos interessante e conseqüentemente um salário menor, uma casa menor ou mais velha. Em relação às crianças pobres e negras, se estas obtivessem uma melhor educação, poderiam competir com mais igualdade pelas escassas vagas para as mais conceituadas universidades. Isto poderia fazer com que as suas crianças ficassem de fora. Então qual posição eles devem adotar para ajudar as vitimas das injustiças sociais sem atacarem o sistema que tem sido tão bom para eles? A solução deles é um brilhante acomodamento. Dedicam sua atenção à vítima depois de seu estado pós-vitimado. Eles querem enfaixar as feridas, aplicar penicilina, administrar morfina, e evacuar os feridos para reabilitação. Explicam o que há de errado com a vítima em termos de experiências sociais do passado, experiências que deixaram mazelas, deficiências, paralisias e invalidez. E eles consideram a cura das feridas e a redução de invalidezes como a palavra de ordem dessa prática. Querem tornar as vítimas menos vulneráveis, enviá-las de volta à luta melhor armados, armadura mais reforçada, com um estado de espírito mais elevado. Para que seja feito de forma eficiente, é claro, eles têm que analisar a vítima cuidadosamente, imparcialmente, objetivamente, cientificamente, empaticamente, matematicamente e obstinadamente, para descobrirem, antes de tudo, o que os tornou tão vulneráveis. Que tipo 88 de armas lhes teria faltado afinal, quando entraram nessa batalha? Capacitação profissional? Educação? Que armadura lhes faltara que poderia ter-lhes evitado seus ferimentos? Melhores valores? Hábitos de economia e de previsão? E o que poderia ter-lhes tirado o entusiasmo? Apatia? Ignorância? Padrões de desvios culturais da classe menos favorecida? Esta é a solução do dilema, a solução de Culpar a Vítima. E os que apóiam esta solução com um suspiro de alívio, estão inevitavelmente, se ofuscando para as causas básicas do problema em si. Eles estão, o que é mais cruciante, fugindo da possibilidade de culpar, não as vítimas, mas a si mesmos. Estão inconscientemente julgando a si mesmos e proclamando por unanimidade o veredicto de Inocentes. Se alguém acredita que a cultura da pobreza faz com que as pessoas sejam destinadas a serem pobres, então, quem poderia apontar alguma falha em nossa economia dominada por corporações? (RYAN, 1971, tradução nossa). No Brasil, parece que esta ideologia está impregnada na sociedade há muito. Freqüentemente observamos sujeitos sociais culpando outros, que são visivelmente vítimas do sistema social, por eles não conseguirem se incluir. Em outros casos, encontramos aqueles que acreditam ser culpados por não conseguirem ultrapassar as enormes barreiras impostas pelo sistema. Na área educacional pública, temos como exemplo, os alunos que ficam amontoados nas salas de aula, vítimas das classes de progressão. Nestas, alguns educadores encarregados pelos alunos afirmam que eles não têm condição de aprender o que se ensina no período normal e nem no período em que cursam nesta classe. No entanto, alguns trabalhos como os de Mattos (2006, p.8) nos revelam que: No Rio de Janeiro, a classe de progressão tem sido um espaço que não tem dado conta de alcançar o seu objetivo: subsidiar o aluno para que o mesmo retorne à sua classe anterior sem prejuízo no seu processo de aprendizagem. Ressaltamos a nossa observação através das falas da pesquisadora e da professora no que diz respeito à classe de progressão estar se constituindo um local de produção do fracasso escolar. Enquanto Perrenoud defende o ciclo como possibilidade de superação do fracasso, 89 em nosso município o que ocorre é o agravamento do status de fracassado do aluno. Muito ainda há que se fazer em termos de propiciar que as classes de progressão consigam atingir realmente o seu objetivo, que como o próprio nome diz é promover o progresso de seu aluno. Neste caso, possivelmente, os alunos podem sentir-se culpados por não alcançarem os objetivos estipulados pela escola. E, ao fracassar, entram para as estatísticas dos excluídos educacionais, uma vez que, já o são social e economicamente. A escola, como instituição que faz parte de uma sociedade moderna e reflexiva, como nos fala Giddens, não tem conseguido se enquadrar em tal definição, pois não difere muito das corporações que dominam a economia de nossa sociedade, gerando mais e mais desigualdades sociais. 90 6. Conclusão O objetivo deste estudo foi analisar as falas de um grupo de jovens do Ensino Médio de um Centro Integrado de Ensino Público – CIEP, a fim de conhecer seus pensamentos a partir de suas reflexividades sobre o contraste tecnológico vividos por eles entre a escola e a sociedade. Neste processo, pôde-se perceber como eles se sentem por não terem oportunidade de acessar as tecnologias, principalmente as de informática. E ainda pôde-se ouvir o que pensam ser necessário obter da escola, tanto em relação aos recursos e instalações, quanto à aprendizagem, para sentirem-se inseridos na sociedade atual. As falas, ouvidas ao longo deste estudo, demonstraram o quão críticos e reflexivos são estes sujeitos acerca de suas condições socioeconômicas e de aluno de escola pública. Suas reflexividades os levaram a uma introspecção frente à realidade que os cercam, pois fizeram observações das suas vidas, examinando seus pensamentos e sentimentos. Em suas reflexões, demonstraram possuir opiniões bastante negativas em relação à sua escola. Percebem claramente que suas condições de desigualdade social os impedem de ter acesso a um ensino que lhes garantam um futuro melhor. Para eles, a escola acaba por não prepará-los nem para prestar exame de vestibular e nem para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. São cientes da desigualdade social em que vivem e estão bastante preocupados com a violência na escola, no bairro onde moram e na sociedade. 91 Ressentem-se da precariedade da infra-estrutura da escola. Reclamam da pouca atenção que os professores dispensam a eles. Sentem-se à margem do que acontece em sala de aula. Demonstram claramente que a carência da escola vai além da falta de artefatos tecnológicos. Por limitações financeiras, a televisão é a única fonte diária de informação da qual dispõem para ampliar seus conhecimentos. Em função disto, sentem-se desvalorizados por não terem acesso a outras tecnologias de informação e comunicação através da escola e percebem-se em desvantagem em relação a outros alunos que o têm. Todos verbalizam que gostariam que a escola oferecesse um ensino de qualidade, fosse mais organizada, limpa, e com funcionários que os tratassem melhor e possuíssem trajes apresentáveis. Acham que os professores deveriam ser mais dedicados, pacientes, pontuais e entender mais os alunos. Lamentam ficar sem professores de algumas matérias durante o ano. Acreditam que deveria ter menos violência na escola e alunos menos bagunceiros. As salas de aulas teriam de ser pintadas, com paredes inteiras, com lixeira e quadros em perfeito estado. Gostariam de ter salas com computadores e recursos tecnológicos. A área externa deveria ter a grama tratada e a quadra podia ter rede e bola. Neste estudo, podemos observar que mesmo possuindo um alto nível de reflexividade sobre suas condições socioeconômicas e de alunos de escola pública, esse grupo de jovens parece desmotivado, pois não reivindica da 92 escola as melhorias desejadas que permearam seus discursos durante as entrevistas. Isto nos faz pensar sobre o que os impede de reivindicar os seus direitos de cidadãos para alterar as suas condições de vida. Poderíamos inferir que o desconhecimento desses direitos ou o não exercício dos mesmos, contribui para a manutenção desse estado de paralisia total diante de fatos importantes relativos às suas vidas, mesmo quando identificam as causas em seus momentos reflexivos. Outro possível motivo pode ser a “fé cega” nas mídias. A ausência de crítica em relação aos meios de comunicação, em especial a TV, pode “paralisar”, uma vez que esta, conforme mencionado anteriormente, consome um tempo significativo das suas vidas. Para KEHL (2004, p.87-106) a excessiva utilização da TV pode deixar os sujeitos vulneráveis às produções imaginárias que dispensam o pensamento, a crítica, a reflexão, a dúvida e o diálogo. E, se a reflexão fica supérflua os homens ficam supérfluos. Com falta de acesso a informações das diversas mídias existentes, e baixo senso crítico sobre o que lhes é oferecido pela TV, dificilmente esses jovens alunos conquistarão uma cidadania consciente, crítica e militante. Para que isto ocorra, segundo Candau é necessário uma prática educativa participativa, dialógica e democrática, que supere a cultura profundamente autoritária presente em todas as relações humanas e, em especial, na escola. (CANDAU, et al., 1995, p.15) 93 A escola, enquanto espaço público36 que possibilita a convivência coletiva, deveria garantir o direito desses alunos a conhecerem seus direitos. Assim, poderiam construir suas cidadanias, que para Arendt (In: LAFER, 1997, p. 58), é concebida com o direito a ter direitos, uma vez que, todos os direitos não são dados e sim construídos no âmbito de uma comunidade política. Educar formando cidadãos, certamente é uma importante fonte de criação de recursos para o combate à desigualdade, à pobreza e à violência. Para os alunos participantes deste trabalho a escola é, praticamente, a única fonte de aprendizagem e conhecimento possível, onde reside a esperança de alcançarem uma vida com mais dignidade. Finalizamos este trabalho ressaltando, que ouvir e conhecer a realidade de outros alunos de escola pública que disponibilize acesso às tecnologias responderia a algumas das questões que aqui se pôde observar. 36 O público é simultaneamente o comum e o visível. Daí a importância da transparência do público por meio do direito ex parte populi à informação, ligado à democracia, como forma de vida e de governo, que requer uma cidadania apta a avaliar o que se passa na res publica para dela poder participar. Sem o direito à informação, não se garante a sobrevivência da verdade factual – a verdade da política –, na qual se baseia a interação e o juízo político, abrindo-se uma margem incontrolada para a mentira e os segredos conservados pelos governantes nas arcana imperii. Tanto as mentiras quanto os segredos corrompem o espaço público. A transparência do público através de uma informação honesta e precisa é, portanto, condição para o juízo e a ação numa autêntica comunidade política. (In: LAFER, 1997, p.63) 94 7. Referências Bibliograficas Alves, Erinaldo. A Informação A Cidadania e a Arte: elos para a emancipação. <http://www.informacaoesociedade.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/viewFile/351/ 273> Acessado em 25 de maio de 2006. ANDRË, Maria Eliza D. A. Etnografia na prática escolar. Ed. Campinas: Papirus, 2000. ARAUJO, Eliany Alvarenga de. Informação, sociedade e cidadania: gestão da informação no contexto de organizações não-governamentais (ONGs) brasileiras. Ci. Inf., Brasília, v. 28, n. 2, 1999. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01001965199900020 000 lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 03 Dez 2006. ARRUDA, Eucídio. Ciberprofessor: novas tecnologias, ensino e trabalho docente. Ed. Belo Horizonte: Autêntica/ FCH-FUMEC, 2004. BAUDRILLARD, Jean. 2001 Simulacros e Simulação. Ed. Lisboa: Relógio D’água, ___________. A ilusão do Fim. Ed. Lisboa: Terramar, 1995. ___________. A ilusão Vital. Ed. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2001. BERGER, Peter, L; LUCKMANN. A Construção Social da Realidade. Ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2004 _______. Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido – A orientação do homem moderno. Ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2004 BONILLA, Maria Cândida. Escola Aprendente: para além da sociedade da Informação, ed. Quartet, 2005, p. 11. BONILLA, Maria Elena. Escola Aprendente: para além da sociedade da Informação, Ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2005. BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. BRASIL, Sociedade da informação no Brasil. Livro Verde; Brasília; Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000. BUCCI, Eugênio; KELL, Ana Rita. Videologias. Ed. São Paulo: Boitempo. 2004 95 CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Suzana Beatriz; MANDARINO, Martha; MACIEL, Andéa Gasparino. Tecendo a Cidadania. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1995 CASTELLS, Manuel. A Revolução da tecnologia da Informação: In: A Sociedade em Rede. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1999. CAVALIERE, Ana Maria; COELHO, Lígia Martha. Para onde Caminham os Cieps? Uma Análise Após 15 Anos. Cadernos de Pesquisa no. 119 São Paulo 2003. CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO E INFORMAÇÃO PELA PAZ. A conceituação de Paz e Violência. In: O estado da Paz e da Violência – A situação na América Latina. Ed. São Paulo: Unicamp, 2002, pp. 21-35 ________ Violências encobertas: violência estrutural. In: O estado da Paz e da Violência – A situação na América Latina. Ed.São Paulo: Unicamp, 2002, pp.103123 DOWBOR, L. Tecnologias do Conhecimento: Os desafios da educação. Petrópolis: Ed Vozes. 2001 EDWARDS, P. The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America. Ed. Massachusetts: The MIT Press, 1996. FLICK, Uwe. Uma Introdução à Pesquisa Qualitativa. Ed. São Paulo: Artmed, 2004. FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. _______. Pedagogia da Indignação. Ed. São Paulo: Unesp, 2000 _______. Pedagogia do Oprimido, Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2004. FREITAS, Luis Carlos de. A Avaliação e as Reformas dos Anos de 1990: Novas Formas de Exclusão, Velhas Formas de Subordinação. Educ. Soc., Campinas,vol. 25, n. 86, p. 133-170, abril 2004.Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> GRISPUN, Mirian P. S. Zippin. Educação Tecnológica In: GRISPUN, Mirian P. S. Zippin (org.) Educação Tecnológica. Ed. São Paulo: Cortez, pp. 25-73 GUIDDENS, Anthony. Unesp, 1991. As Conseqüências da Modernidade São Paulo: Ed. 96 _________. O Mundo em Descontrole – O que a Globalização está fazendo de nós. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. _________. A Terceira Via – reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. HARGEAVES, A; Earl, L; Ryan, J. Transições Triplas In: Educação para mudança – Recriando a escola para adolescentes. Ed. Porto Alegre: Artemed, 2001. __________. Ensino na Sociedade do Conhecimento: A educação na era da insegurança. São Paulo: Ed. Artmed. 2004 HUGHES, Thomas. Funding a Revolution Government Support for Computing Research; National Academy Press Washington, D.C. 1999 IANNI, Octávio. O Reencantamento do Mundo. Revista Fórum. <http://www.revistaforum.com.br/vs3/artigo_ler.aspx?artigo=c08d497d-23ad-4b4c8167-3fd474ad20b1&pagina=&Query=Ianni&Assunto=&Edicao=&Autor=>: Acesso em 05 de agosto de 2006. KELNER, Douglas. Lendo Imagens Criticamente: Em Direção a uma Pedagogia Pós-Moderna In: SILVA, Tomaz, T. da (org.) Alienígenas na sala de aula. Uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995, pp. 104-131. LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Estud. av., São Paulo, v. 11, n. 30, 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01034014199700020000 5&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 nov 2006. LÉVY, Pierre. O Que É O Virtual? São Paulo, Editora 34, 1996. __________. Cibercultura. São Paulo, Ed. 34.1999. LÜDKE, M. & ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. MARQUE, Ivan, Minicomputadores brasileiros nos anos 1970: uma reserva de mercado instrumental-democrata em meio ao autoritarismo-tecnocrático da ditadura, Revista Brasileira de História. São Paulo, v.19, n.38, p.125-138, 1999. MATTOS, C. L. G. de. O espaço da exclusão: O limite do corpo na sala de aula – In Relatório de Pesquisa Fracasso Escolar. INEP. 1994 97 MATTOS, C. L. G. de; MARTINS, M.C.dos S.; FAGUNDES, T. B.; SILVA, A. L.da Vozes sobre a classe de progressão na rede pública do rio de janeiro: Práticas e “práticas” Anais do VII Encontro de Pesquisa em Educação no Brasil / Região Sudeste - Educação: Direito ou Serviço? 2005 MORAES, Maria Cândida, M. Informática Educativa no Brasil: Uma História Vivida, Algumas Lições Aprendidas, 1997. http://www.edutec.net/Textos/Alia/MISC /edmcand1.htm>. Acessado em 22 de setembro de 2006. MOURÃO L. M. Voices of a progress class at public education in Rio de Janeiro: practices and “practices” no 27 th Annual Ethnography in Education Research Fórum, na University of Pennsylvania, na Philadelphia, USA, em 27de fev de 2007. MOURÃO, L. M.; MAYA, Inti de. MATTOS, C. L. G. e CASTRO, P. A O uso de imagens de vídeo na pesquisa etnográfica. Anais do VII Encontro de Pesquisa em Educação no Brasil / Região Sudeste - Educação: Direito ou Serviço? 2005 NETTO, Alvim Antônio. Novas Tecnologias e Universidade – Da didática tradicionalista à inteligência artificial: desafios e armadilhas. Ed. Petrópolis: Vozes, 2005. GUERRA, Alexandre; MORRETO, Amilton; FONSECA, Ana; CAMPOS, André; FREITAS, Estanislau de; SILVA, Ronnie; RIBEIRO, Thiago. Atlas da Exclusão Social no Brasil. POCHMANN, Marcio; AMORIM, Ricardo (org). Ed. Cortez: São Paulo, 2004. REIS, Elisa P. A Desigualdade na Visão das Elites e do Povo Brasileiro. In: Scalon, Celi (org.) Imagem da Desigualdade. Ed. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ/UCAM, 2004, pp. 38-73. RICHARDSON, Roberto. WAINWRIGHT, David. A Pesquisa Qualitativa Crítica e Válida. Disponível em: <http://jarry.sites.uol.com.br/pesquisaqualitativa.htm> Acesso em 15 de outubro de 2006. ROSZAK, Theodore. O Culto da Informação - O Folclore dos Computadores e a Verdadeira Arte de Pensar In: O Computador e a Contra Cultura. Ed. São Paulo, Brasiliense, 1991. RYAN, Willian. Learning to be poor: The culture of poverty cheesecake In Blaming the Victim. Cap. 1. P.3. Ed. Vintage Books, 1971. ________. The Art of Savage Discovery in the schools: How to blame the victim In: Blaming the Victim. Cap. 5. P.117 Ed. Vintage Books, 1971. 98 SAXENIAN, Annalee. Competition and Community: In: Regional Advantage Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Ed. Harvard University Press, 1999. SCALON, Celi. O que os Brasileiros Pensam das Desigualdades Sociais. In: Scalon, Celi (org.) Imagem da Desigualdade. Ed. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ/UCAM, 2004, pp. 18-35. SILVA, Rosalina Carvalho da. A Falsa Dicotomia Qualitativo-Quantitativo: Paradigmas que Informam Nossas Práticas de Pesquisa. 1998. Disponível em http://www.usp.br/nepaids/Dicotomia.pdf. Acesso em 10 de outubro de 2006. SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Exclusão digital, a miséria na era da informação. Ed. São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2001. WILEY, Norbert. Reflexividade In: O Self Semiótico. Ed. São Paulo: Loyola, 1996. 99