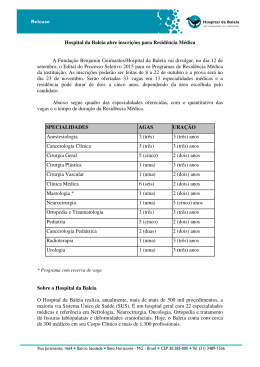

MOBY DICK AUTOR: HERMAN-MELVILLE Este Livro Foi Digitalizado Por: Rogério Alcântara Torres Guilherme Alcântara Costa Daiane Alcântara Torres Apoio Do Blog TOP LIVROS Capítulos 1. QUIMERAS.....................................................................................................................................6 2. A MOCHILA DE VIAGEM............................................................................................................9 3. A ESTALAGEM DO JORRO........................................................................................................11 4. A COLCHA....................................................................................................................................19 5. DESJEJUM.....................................................................................................................................21 6. A RUA............................................................................................................................................23 7. A CAPELA.....................................................................................................................................25 8. O PÚLPITO....................................................................................................................................27 9. O SERMÃO....................................................................................................................................29 10. AMIGO ÍNTIMO.........................................................................................................................34 11. CAMISA DE DORMIR...............................................................................................................36 12. BIOGRAFIA................................................................................................................................37 13. O CARRINHO DE MÃO.............................................................................................................39 14. NANTUCKET..............................................................................................................................42 15. CALDEIRADA DE PEIXE.........................................................................................................44 16. O NAVIO.....................................................................................................................................46 17. RAMADÃ....................................................................................................................................53 18. A MARCA DE QUEEQUEG......................................................................................................56 19. O PROFETA................................................................................................................................58 20. GRANDE EMOÇÃO...................................................................................................................60 21. O EMBARQUE............................................................................................................................62 22. FELIZ NATAL.............................................................................................................................64 23. A COSTA DE SOTAVENTO......................................................................................................67 25. POST SCRIPTUM.......................................................................................................................71 27. CAVALEIROS E ESCUDEIROS................................................................................................74 28. AHAB...........................................................................................................................................77 29. AHAB ENTRA E STUBB FALA COM ELE.............................................................................79 30. O CACHIMBO.............................................................................................................................81 31. A RAINHA MAB.........................................................................................................................82 32. CETOLOGIA...............................................................................................................................84 33. O “SPECKSNYDER”, OU ARPOADOR-CHEFE.....................................................................91 34. A MESA DO CAMAROTE.........................................................................................................93 35. O MASTRO REAL......................................................................................................................96 36. O CASTELO DE PROA............................................................................................................100 37. CREPÚSCULO..........................................................................................................................104 38. ANOITECER.............................................................................................................................105 39. A VIGIA DA PRIMEIRA NOITE.............................................................................................106 40. MEIA-NOITE, CASTELO DE PROA.......................................................................................107 41. MOBY DICK.............................................................................................................................110 42. A BRANCURA DA BALEIA....................................................................................................115 43. ESCUTA!...................................................................................................................................120 44. O MAPA.....................................................................................................................................121 45. O DEPOIMENTO......................................................................................................................124 46. CONJECTURAS........................................................................................................................129 47. O FABRICANTE DE ESTEIRAS.............................................................................................131 48. A PRIMEIRA DESCIDA...........................................................................................................133 49. A HIENA....................................................................................................................................139 50. O BOTE E A TRIPULAÇÃO DE AHAB. FEDALLAH..........................................................141 51. O JORRO FANTASMA.............................................................................................................143 52. O ALBATROZ...........................................................................................................................145 53. O GAM.......................................................................................................................................146 54. A HISTÓRIA DE TOWN-HO...................................................................................................149 55. SOBRE AS MONSTRUOSAS REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS DE BALEIAS.............160 56. IMAGENS MENOS ERRÔNEAS DA BALEIA E REPRESENTAÇÕES FIEIS DE CENAS BALEEIRAS....................................................................................................................................162 57. BALEIAS PINTADAS; ESCULPIDAS EM MARFIM, MADEIRA, PLACAS DE FERRO, PEDRA, NAS MONTANHAS, NAS ESTRELAS..........................................................................165 59. LULA.........................................................................................................................................168 60. A LINHA....................................................................................................................................170 61. STUBB MATA UMA BALEIA................................................................................................172 62. O ARREMESSO........................................................................................................................175 63. A FORQUILHA.........................................................................................................................176 64. O JANTAR DE STUBB.............................................................................................................177 65. BALEIA COMO QUITUTE......................................................................................................182 66. O MASSACRE DOS TUBARÕES............................................................................................184 67. O CORTE...................................................................................................................................185 68. A MANTA..................................................................................................................................186 69. O FUNERAL..............................................................................................................................188 70. A ESFINGE................................................................................................................................189 71. A HISTÓRIA DE JEROBOÃO.................................................................................................191 72. A CORDA DO MACACO.........................................................................................................194 73. STUBB E FLASK MATAM UMA BALEIA REAL E DISCORREM SOBRE O ASSUNTO ..........................................................................................................................................................197 74. A CABEÇA DO CACHALOTE: COMPARAÇÕES................................................................200 75. A CABEÇA DA BALEIA REAL: CONTRASTES..................................................................203 76. O ARIETE..................................................................................................................................205 77. O GRANDE TONEL DE HEIDELBERG.................................................................................207 78. A CISTERNA E OS BALDES...................................................................................................208 79. O PRADO...................................................................................................................................211 80. A NOZ........................................................................................................................................213 81. O “PEQUOD” ENCONTRA O “VIRGEM”.............................................................................215 82. A HONRA E A GLÓRIA DA CAÇA À BALEIA....................................................................221 83. JONAS ANALISADO HISTORICAMENTE...........................................................................223 84. O GIRO......................................................................................................................................224 85. A FONTE...................................................................................................................................226 86. A CAUDA..................................................................................................................................229 87. A GRANDE ARMADA.............................................................................................................232 88. ESCOLAS E PROFESSORES...................................................................................................238 89. PEIXES PRESOS E PEIXES LIVRES......................................................................................240 90. CABEÇAS OU CAUDAS.........................................................................................................242 91. O “PEQUOD” ENCONTRA O “BOTÃO DE ROSA”.............................................................244 92. MBAR GRIS..............................................................................................................................248 93. O NÁUFRAGO..........................................................................................................................250 94. UM APERTO DE MÃO............................................................................................................253 95. A BATINA.................................................................................................................................255 96. AS REFINARIAS......................................................................................................................256 97. A LMPADA...............................................................................................................................259 98. ARRUMAÇÃO E LIMPEZA....................................................................................................260 98. O DOBRÃO...............................................................................................................................262 100. PERNA E BRAÇO. O “PEQUOD”, DE NATUCKET, ENCONTRA O “SAMUEL ENDERBY,” DE LONDRES...........................................................................................................266 101. A GARRAFA DE VINHO.......................................................................................................270 102. UM LOCAL DE VERANEIO NAS ARSÁCIDAS.................................................................273 103. MEDIDAS DO ESQUELETO DA BALEIA...........................................................................276 104. A BALEIA FÓSSIL.................................................................................................................278 105. TERÁ DIMINUÍDO O TAMANHO DA BALEIA? ELA DESAPARECERÁ?....................280 106. A PERNA DE AHAB..............................................................................................................282 107. O CARPINTEIRO....................................................................................................................284 108. AHAB E O CARPINTEIRO....................................................................................................286 109. AHAB E STARBUCK NO CAMAROTE...............................................................................289 110. QUEEQUEG EM SEU ESQUIFE...........................................................................................291 111. O PACÍFICO............................................................................................................................294 112. O FERREIRO...........................................................................................................................295 113. A FORJA..................................................................................................................................297 114. O DOURADOR........................................................................................................................299 115. O “PEQUOD” ENCONTRA O “BACHAREL”......................................................................300 116. A BALEIA MORIBUNDA......................................................................................................302 117. A VIGÍLIA PELA BALEIA....................................................................................................303 118. O QUADRANTE.....................................................................................................................304 119. AS VELAS...............................................................................................................................306 120. O CONVÉS AO FINAL DA PRIMEIRA NOITE DE VIGIA................................................310 121. MEIA-NOITE: A AMURADA DO CASTELO DE PROA....................................................311 122. MEIA-NOITE LÁ EM CIMA: RELMPAGOS E TROVÕES.................................................312 123. O MOSQUETE........................................................................................................................313 124. A AGULHA.............................................................................................................................315 125. A BARQUILHA E A LINHA..................................................................................................317 126. O SALVA-VIDAS...................................................................................................................319 127. O CONVÉS..............................................................................................................................321 128. O “PEQUOD” ENCONTRA O “RACHEL”...........................................................................323 129. A CABINA...............................................................................................................................325 130. O CHAPÉU..............................................................................................................................326 131. O “PEQUOD” ENCONTRA O “DELIGHT”..........................................................................329 132. A SINFONIA............................................................................................................................330 133. A CAÇADA: PRIMEIRO DIA................................................................................................333 134. A CAÇADA: SEGUNDO DIA................................................................................................338 135. A CAÇADA: TERCEIRO DIA................................................................................................343 EPÍLOGO.........................................................................................................................................349 1. QUIMERAS Podes me chamar de Ismael. Há alguns anos – não importa quantos, precisamente – com pouco ou nenhum dinheiro na carteira e sem qualquer interesse particular na terra, decidi navegar um bocado e ver a parte aquática do mundo. Esse é um costume que tenho para afastar a melancolia e ajustar a circulação. Sempre que sinto um amargor crescente na boca, sempre que minha alma se torna desalentada como um mês de novembro chuvoso, sempre que começo a me deter involuntariamente diante de lojas funerárias e passo a seguir todos os enterros que encontro e, sobretudo, sempre que minha hipocondria me domina e exige grande firmeza moral para impedir que eu vá deliberadamente para o meio da rua e arranque os chapéus dos passantes – decido que é hora de ir para o mar o mais depressa possível. Esse é meu substituto para a pistola e a bala. Com um floreio filosófico, Cato atirou-se sobre sua espada; eu embarco tranquilamente em um navio. Não há nada de surpreendente nesse fato. Se soubessem disso, independente de seu nível social, uma ou outra vez quase todos os homens claramente nutririam os mesmos sentimentos que possuo pelo mar. Eis aqui nossa cidade insular de Manhattoes, rodeada pelos cais como as ilhas do Índico são rodeadas por recifes de corais – o comércio a cerca com sua agitação. À direita e à esquerda, as ruas conduzem para o mar. Na extremidade da parte baixa da cidade fica a fortificação militar, onde o nobre píer é batido pelas ondas, refrigerado pela brisa que algumas horas antes não podia ser vista da terra. Observa a multidão que ali se reúne para admirar a água. Dá uma volta pela cidade em um nebuloso sábado à tarde. Vai de Corlears Hook até Coenties Slip e, desse ponto, passando por Whitehall, caminha na direção do norte. O que se vê? – Postados como vigias silenciosos em torno da cidade inteira, perdidos em seus sonhos, milhares de homens mortais fitam o oceano. Alguns se reclinam contra as colunas, alguns se sentam nas pilastras do píer; alguns olham por sobre as amuradas de navios vindos da China; alguns se postam no alto dos cordames como se procurassem uma visão melhor do mar. Todos são homens que vivem em terra, que passam seus dias de trabalho como que presos em argamassa e gesso – amarrados a balcões, pregados a cadeiras, agarrados a escrivaninhas. Mas como se explica isso? Acabaram-se os verdes campos? O que fazem aqui? Olha! Chegam outras multidões caminhando diretamente para a água e parecem ansiar por um mergulho. Estranho! Nada os impedirá, exceto o limite extremo da terra; não será suficiente descansar ao abrigo de armazéns distantes. Não. Têm necessidade de estar o mais próximo possível da água, sem nela cair. E ali permanecem por léguas – aos milhares. Nativos todos, vindos de vielas, ruas e avenidas – do norte, do leste, do sul e do oeste. Aqui, todos se unem. Gostaria de saber: serão eles atraídos pela virtude magnética das agulhas das bússolas de todos esses navios? Uma vez mais. Vamos dizer que te encontres no campo, em terras altas cheias de lagos. Toma o caminho que desejares e aposto dez contra um que ele te conduzirá a um vale e te deixará nas proximidades de uma lagoa ou corrente de água. Há magia nesse fato. Permite que o mais distraído dos homens mergulhe em seu mais profundo sonho – coloca esse homem em pé e estimula-o a caminhar e infalivelmente seus pés o levarão à água, se houver água nessa essa região. Se a sede te assaltar no grande deserto americano, caso tua caravana inclua um professor de metafísica tenta essa experiência. Como todos sabem, há uma união perene entre meditação e água. Mas toma um artista plástico. Ele deseja pintar para ti a paisagem mais sonhadora, tranquila, encantadora e romântica de todo o vale do Saco. Que elemento chave empregará? Ali estão árvores, cada qual com um oco no tronco como se um eremita com um crucifixo se encontrasse em seu interior; aqui se estendem seus prados; ali adiante dorme o gado. De uma casinha distante sobe uma fumaça sonolenta. Nas profundezas de uma floresta longínqua serpenteia um caminho complexo que chega aos contrafortes das montanhas banhadas por um azul serrano. No entanto, apesar do fascínio do quadro, apesar do pinheiro desprender seus suspiros como folhas sobre a cabeça de um pastor, tudo seria em vão, não estivessem os olhos do pastor fixos em um mágico riacho diante de si. Percorre as pradarias em junho, quando, mergulhado até os joelhos, é possível caminhar por entre os lírios de tigre durante milhas e milhas – qual o único encanto ausente? Água – não há sequer uma gota de água ali. Fosse o Niágara uma catarata de areia atravessaríamos milhares de milhas apenas para vê-la? Ao receber subitamente dois punhados de prata, por que ficou indeciso o pobre poeta de Tennessee, sem saber se comprava um casaco do qual tinha grande necessidade ou investia seu dinheiro em uma viagem a pé até a Praia de Rockaway? Por que razão quase todos os rapazes robustos e saudáveis, donos de almas robustas e saudáveis, de quando em quando ficam loucos para ir para o mar? Em tua primeira viagem como passageiro, por que sentiste tamanha vibração mística quando descobriste já não ser possível avistar a terra? Por que razão os antigos persas consideravam o mar como sagrado? Por que os gregos lhe conferiram uma divindade específica, o próprio irmão de Júpiter? Certamente tudo isso tem um significado. E ainda mais profundo é o sentido da história de Narciso, que por não conseguir agarrar a suave e atormentada imagem que viu na fonte nela mergulhou e se afogou. Mas vemos essa mesma imagem em todos os rios e oceanos. É a imagem do inapreensível fantasma da vida; e essa é a chave de tudo, Contudo, quando digo que tenho o costume de ir para o mar quando começo a sentir os olhos nublados e a me preocupar com meus pulmões, não quero dizer que sempre vou para o mar como passageiro. Para viajar como passageiro é preciso possuir uma bolsa, e uma bolsa não passa de um trapo a menos que haja algo dentro dela. Além disso, passageiros ficam enjoados no mar – tornam-se briguentos – não dormem à noite – e como regra geral, não se divertem muito. Não, nunca embarco como passageiro, e apesar de ser bom marinheiro jamais vou ao mar como comandante, capitão ou cozinheiro. Abandono a glória e a distinção dessas profissões aos que as apreciam. De minha parte, abomino todos os trabalhos respeitáveis, experiências e tribulações de qualquer tipo. O máximo que posso fazer é tomar conta de mim mesmo, sem cuidar de navios, barcos, brigues, escunas e seus semelhantes. E quanto a embarcar como cozinheiro (apesar de confessar que há considerável glória nisso, pois um cozinheiro é uma espécie de oficial de bordo), frangos grelhados jamais me atraíram, embora, depois de assados, judiciosamente amanteigados e devidamente salgados e salpicadas com pimenta ninguém fale de um frango grelhado com maior respeito, e por que não dizer, com maior reverência que eu. E é devido à paixão idólatra que os antigos egípcios sentiam por íbis e hipopótamos assados que vemos as múmias dessas criaturas em seus colossais fornos, as pirâmides. Não, quando vou para o mar, vou como simples marinheiro, bem na frente do mastro, nas profundezas do castelo de proa ou em cima do mastro real. É verdade, mandam-me de um lado para outro e fazem-me saltar de uma verga a outra como um gafanhoto em um prado no mês de maio. A princípio, esse tipo de coisa é bastante desagradável. Mexe com o senso de honra, sobretudo se descendes de uma família há tempos estabelecida no país, como os Van Rensselaers, os Randolphs ou os Hardicanutes, sobretudo se pouco antes de meteres a mão no piche ocupasses uma posição superior, como a de mestre-escola da área rural, que faz com que os meninos mais velhos te encarem com respeitoso temor. A transição de mestre-escola para marinheiro é penosa e requer forte decocção de Sêneca e dos estoicos para que alguém seja capaz de aceitá-la sorrindo. Mas com o tempo, até isso passa. E qual o problema, se alguns capitães velhos e avarentos mandam-me pegar uma vassoura e varrer o convés? Se pesada, quanto valerá essa indignidade na balança do Novo Testamento? Será que o Arcanjo Gabriel terá menos consideração por mim porque, pronta e respeitosamente, obedeço a esses velhos avarentos neste caso particular? Quem não é escravo? Dize-me. Bem, então, apesar de ser enviado de lá para cá pelos velhos capitães do mar, destes me empurrarem e baterem, tenho a satisfação de saber que isso não é nada de mais e que de um modo ou de outro todo o mundo recebe esse mesmo tratamento – tanto do ponto de vista físico quanto metafísico – e assim a pancadaria universal passa por todos lugares, e todas as mãos deveriam esfregar as omoplatas uns dos outros e ficar contentes. Novamente, sempre vou para o mar como marinheiro porque fazem questão de pagar pelo meu incômodo, enquanto que, pelo que sei, jamais pagam aos passageiros um único centavo. Pelo contrário, são os passageiros que devem pagar. E há toda a diferença do mundo entre pagar e ser pago. O ato de pagar talvez seja o mais desconfortável castigo que nos legaram os dois ladrões do jardim paradisíaco. Porém, SER PAGO – o que se compara a isso? A refinada atividade pela qual um homem recebe dinheiro é realmente maravilhosa, considerando que, com toda sinceridade, acreditamos que o dinheiro seja a fonte de todos os males terrenos e que por isso jamais um homem endinheirado poderá entrar no céu. Ah! Mas com que júbilo nos entregamos à perdição! Por fim, sempre vou ao mar como marinheiro devido ao exercício benéfico e ao ar puro do convés do castelo de proa. Neste mundo, os ventos de frente são mais prevalentes que os ventos de ré (isto é, se nunca transgredirmos a máxima de Pitágoras), de modo que na maior parte das vezes o comandante recebe uma atmosfera de segunda mão, vinda dos marinheiros do castelo de proa. Ele crê que a respira antes de todos, mas não é assim. Do mesmo modo, a plebe conduz seus líderes em várias coisas, enquanto que os líderes pouco suspeitam disso. Por conseguinte, depois de ter repetidamente farejado o ar como marinheiro mercante meti na cabeça a ideia de embarcar em uma viagem de caça à baleia. Isso pode ser mais bem explicado pelo invisível oficial de polícia do Destino, que mantém constante vigilância sobre minha pessoa, secretamente me vigia e me influencia de modo inexplicável – ele pode explicar melhor que ninguém. Sem dúvida, minha participação nessa viagem de caça à baleia é parte do grande programa que a Providência lavrou há muitíssimo tempo. Essa viagem chegou como uma espécie de breve interlúdio e solo entre apresentações mais extensas. Imagino que essa parte da fatura tenha sido redigida mais ou menos assim: GRANDE DISPUTA ELEITORAL PELA PRESIDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS. VIAGEM DE CAÇA À BALEIA POR UM CERTO ISMAEL. BATALHA SANGRENTA NO AFEGANISTÃO. Apesar de não poder dizer exatamente o motivo pelo qual esse contrarregra, o Destino, reservou para mim uma parte tão pobre nessa viagem, quando outros receberam partes magníficas em altas tragédias e partes pequenas e fáceis em gentis comédias, e partes divertidas em farsas – apesar de não poder dizer a razão exata, relembrando agora todas as circunstâncias creio conseguir vislumbrar algo das causas e motivações que me foram maliciosamente apresentados sob vários disfarces. Fui induzido a desempenhar esse papel e, além disso, fui enganado para acreditar que minha escolha fora feita através do meu justo livre arbítrio e inegável discernimento. O principal motivo foi a irresistível ideia da própria grande baleia. Esse monstro portentoso e enigmático despertou minha curiosidade. Ademais, fiquei fascinado pelos mares selvagens e distantes que ela atravessa com seu corpanzil de ilha e pelos seus incalculáveis e inomináveis perigos. Tudo isso e mais as maravilhas das milhares de vistas e dos sons da Patagônia contribuíram para exacerbar meu desejo. Tais coisas talvez não fossem estímulos para outros homens, mas quanto a mim, atormenta-me um perene desejo por coisas remotas. Adoro navegar por mares proibidos, aportar em costas barbarescas. Não ignorando o que é bom, sou rápido em perceber um horror e se me deixarem posso até me familiarizar com ele, pois é bom cultivar a amizade de todos os residentes do local onde nos abrigamos. Por todas essas razões, a viagem de caça à baleia foi bem-vinda; abriram-se as grandes comportas de um mundo de maravilhas, e nos loucos conceitos que me inclinavam ao meu propósito, no mais profundo da minha alma flutuavam infindáveis procissões de baleias, duas a duas, e entre elas, um grande fantasma encapuzado, como uma montanha de neve no ar. 2. A MOCHILA DE VIAGEM Enfiei uma ou duas camisas em minha velha mochila de viagem, meti-a embaixo do braço e parti para o Cabo Horn e o Pacífico. Deixando a boa cidade, a velha Manhatto, no momento devido cheguei a Nova Bedford. Era a noite de um sábado de dezembro. Muito me desapontei ao saber que o pequeno paquete para Nantucket já zarpara e que antes da segunda-feira seguinte o lugar não podia me oferecer qualquer meio para alcançá-lo. Como a maioria dos jovens candidatos às penas e privações da caça à baleia se detém nessa mesma Nova Bedford e dali embarca para sua viagem, devo dizer que, por mim, não tinha a menor intenção de fazê-lo. Estava absolutamente decidido a viajar apenas em uma embarcação de Nantucket, pois tudo que se relaciona com a famosa velha ilha tem algo de admirável e turbulento, e isso me agradava muitíssimo. Além disso, apesar de nestes últimos tempos Nova Bedford ter gradativamente monopolizado o negócio da pesca de baleias e não obstante a velha Nantucket ter ficado muito para trás nesse assunto, Nantucket foi seu extraordinário original – a Tiro dessa Cartago – o lugar onde a primeira baleia americana morta encalhou. De onde mais, se não de Nantucket saíram os baleeiros aborígines, os homens vermelhos que primeiro saíram para caçar o leviatã? E de onde mais, se não também de Nantucket, zarpou aquela primeira pequena chalupa aventureira, em parte carregada com calhaus importados (pelo menos é o que conta a história) para atirar nas baleias e descobrir se estavam suficientemente próximas para arriscar um arpão atirado do gurupés? Ora, tendo uma noite, um dia, e ainda uma noite diante de mim em Nova Bedford antes de poder embarcar para o meu porto de destino, tornou-se matéria de preocupação o lugar em que eu iria me alimentar e dormir nesse ínterim. A noite parecia muito suspeita e, além disso, deveras escura e funesta, terrivelmente fria e triste. Eu não conhecia ninguém naquele local. Com dedos ansiosos, examinei meu bolso e encontrei apenas algumas moedas de prata. Por bem, Ismael, disse a mim mesmo no meio de uma rua sombria, pendurando a mochila no ombro e comparando a escuridão do norte com a escuridão do sul, para qualquer lugar que vás, não importa para onde tua sabedoria te conduza para passar a noite, meu caro Ismael, não deixes de perguntar o preço e não sejas exigente demais. Com passos hesitantes, caminhei pelas ruas e passei pela tabuleta do “Os Arpões Cruzados” – mas parecia caro e alegre demais. Mais adiante, das brilhantes janelas vermelhas da “Estalagem do Peixe-Espada” surgiam raios tão abrasadores que pareciam ter derretido a neve e o gelo acumulados diante da casa, pois em todos os outros lugares 25 centímetros de geada congelada cobriam o asfalto do chão – um tanto incômodo pra mim quando bati o pé contra as duras saliências, pois devido a um serviço desumano eu tinha a sola das botas em estado miserável. Caro e alegre demais, pensei novamente, parando um instante na rua para fitar o amplo fulgor e ouvir os copos tilintando lá dentro. Vamos, Ismael, disse finalmente, não estás ouvindo? Sai de frente da porta. Tuas botas remendadas impedem a passagem. Então, saí dali e, por instinto, segui por ruas que me levavam na direção da água, onde sem dúvida encontraria estalagens mais baratas, talvez as mais animadas. Que ruas melancólicas! Quarteirões e quarteirões de escuridão de um e de outro lado, não de casas; aqui e ali um lampião que parecia uma vela tremeluzindo sobre um túmulo. A essa hora da noite do último dia da semana, aquele bairro da cidade estava totalmente deserto. Mas afinal me aproximei de uma luz fumarenta procedente de uma construção baixa e larga cuja porta se encontrava convidativamente aberta. Seu aspecto era descuidado, como se fosse destinada ao uso do público; assim que entrei, a primeira coisa que fiz foi tropeçar em uma caixa cheia de cinza, colocada no saguão. Ah! pensei enquanto as partículas voadoras quase me sufocavam. Serão essas as cinzas da destruída cidade de Gomorra? “Arpões Cruzados”, “Peixe-espada?” – então, aqui deve ser a tabuleta de “A Armadilha”. Contudo, recobrei-me. Ouvindo uma alta voz dentro de mim, adiantei-me e abri uma segunda porta interior. Parecia o grande Parlamento Negro reunido em Tofete 1. Uma centena de rostos negros enfileirados voltou-se para olhar; e mais além, um Anjo da Morte batia um livro em um púlpito. Era uma igreja para negros. O tema do pregador era sobre o negrume da escuridão, o pranto, os lamentos e o ranger de dentes lá existentes. Ao me afastar, pensei: “Ah, Ismael, nefando entretenimento sob a tabuleta da ‘A Armadilha!’” Seguindo em frente, finalmente cheguei a uma luz mortiça não longe das docas e ouvi um miserável rangido no ar. Olhando para cima, divisei uma tabuleta balouçante sobre a porta, com uma pintura branca representando o jato alto de um jorro nebuloso sob o qual estavam escritas as seguintes palavras: “Estalagem do Jorro – Peter Coffin”2. Coffin? – Jorro? – Essa particular conexão é meio ameaçadora, pensei. Mas como aquele era um nome comum em Nantucket supus que esse Peter emigrara de lá. A luz era tênue e por enquanto o lugar parecia bastante sossegado; a pequena e dilapidada casa de madeira parecia ter sido transportada para lá das ruínas de algum distrito incendiado e como até o rangido da tabuleta pendurada parecia contaminado pela penúria, imaginei que aquele seria um bom lugar para encontrar hospedagem barata e o melhor café feito com ervilha. Era um local esquisito – uma casa velha com cumeeira em forma de triângulo, paralisada de um lado, inclinando-se tristemente. Ficava em uma esquina aguda e exposta onde o tempestuoso vento Euroclidon rugia com mais força do que sacudira a embarcação do pobre Paulo. Todavia, o Euroclidon é um zéfiro bastante agradável para quem está abrigado, com os pés apoiados em um tamborete diante da lareira, tostando devagarzinho antes de ir para a cama. Diz um velho escritor, de cuja obra possuo a cuja única cópia existente: “Ao julgar esse vento tempestuoso chamado Euroclidon, faz maravilhosa diferença olhar para ele através de uma janela de vidro que mantém toda geada do lado de fora ou observá-lo através da mesma janela, porém aberta, quando a geada se encontra dos dois lados, tendo a corajosa Morte como única vidraça”. Isso é verdade, pensei quando essa passagem ocorreu à minha mente – velho texto gótico, tens razão. Sim, estes olhos são janelas e este meu corpo é a casa. Pena que não tivessem consertado as pequenas fissuras e rachaduras, nem colocado mechas de algodão aqui e ali. Mas agora já é muito tarde para fazer melhorias. O universo está concluído: a pedra de cimalha está colocada e as lascas foram varridas há milhões de anos. Pobre Lázaro! Bate os dentes contra o meio fio que lhe serve de travesseiro e faz cair os andrajos com seu tremor, mas ainda que enchesse os dois ouvidos com trapos e enfiasse uma espiga de milho na boca, nem assim conseguiria se livrar do tempestuoso Euroclidon. Euroclidon! Diz o velho Dives3 em sua túnica de seda vermelha – (mais tarde, arranjou outra, ainda mais vermelha) Sopra, sopra! Que bela noite gelada; como Órion brilha; que luzes setentrionais! Deixai-me falar de seu clima oriental de estufas perenes; dai-me o privilégio de criar meu próprio verão utilizando meus carvões. Mas o que pensa Lázaro? Será que pode ferir suas mãos azuis estendendo-as para as grandes luzes boreais? Lázaro não preferiria estar em Sumatra em vez de estar aqui? Não preferiria deitar-se ao longo da linha do Equador? Sim, ó deuses! Descer ao fundo do abismo ardente para afastar esse gelo? De qualquer modo, é mais incrível imaginar Lázaro deitado no meio-fio diante da porta de Dives que visualizar um iceberg ancorado em uma das ilhas Molucas. Além disso, o próprio Dives vive como um czar em um palácio de gelo feito de suspiros congelados, e sendo presidente de uma sociedade de temperança bebe apenas as tépidas lágrimas dos órfãos. Mas chega de choradeira4, vamos caçar uma baleia e ainda há muito para ser visto. Raspemos o gelo de nossos pés congelados e vejamos que espécie de lugar é esse “Jorro”. 1- Tofete é mencionada na Bíblia hebraica como o local onde os cananeus sacrificavam crianças e seu nome tornou-se sinônimo de inferno. 2- Coffin: em português, esquife. 3- Dives: referência à parábola de Lázaro e o homem rico, no Evangelho de Lucas. 4- Aqui o autor faz um jogo de palavras, pois usou para ‘choradeira’ o vocábulo ‘blubber’, que também significa gordura de baleia. 3. A ESTALAGEM DO JORRO Entrando na Estalagem do Jorro, com sua cumeeira triangular, a pessoa se encontra em um corredor largo e baixo, com antiquados frisos de madeira lembrando as amuradas de algum velho navio condenado. Em um dos lados pendia uma enorme pintura a óleo, tão desfigurada e coberta de fuligem que na claridade irregular do lugar, somente por meio de estudo diligente, de uma série de visitas sistemáticas e de cuidadosa investigação entre os vizinhos seria possível chegar a alguma compreensão de seu significado. Aquelas massas de matizes e sombras eram tão inexplicáveis que a princípio se poderia pensar que algum ambicioso artista jovem do tempo das bruxas da Nova Inglaterra tivesse desejado representar o caos enfeitiçado. Mas, à força de muita contemplação cuidadosa, de repetidas ponderações e, sobretudo depois de se abrir repetidamente a pequena janela do fundo do corredor finalmente chegava-se à conclusão de que tal ideia, por mais louca que parecesse, não era totalmente sem fundamento. Contudo, o que mais intrigava e confundia era uma longa, flexível e portentosa massa negra de algo que flutuava no centro do quadro sobre três turvas linhas azuis e perpendiculares, boiando em cima de uma espuma indefinível. Um quadro verdadeiramente lamacento, suficientemente encharcado para enervar um homem distraído. Ainda assim, em torno dele havia uma sorte de sublimidade indefinida, meio alcançada, inimaginável, que atraía de tal modo que, involuntariamente, jurava-se descobrir o que significava aquela pintura maravilhosa. De quando em quando, uma ideia brilhante mas enganosa cruzava nossa mente. – É o Mar Negro durante uma tempestade à meia-noite. – É um combate sobrenatural entre os quatro elementos primordiais. – É uma charneca amaldiçoada. – É uma cena do inverno hiperbóreo. – É o colapso da torrente do Tempo, rodeada de gelo. Mas por fim todas essas fantasias cediam diante do portento no centro do quadro. Se ISSO fosse encontrado todo o resto se tornava simples. Mas um momento: não possui uma ligeira semelhança com um peixe gigantesco? Talvez mesmo com o próprio leviatã? De fato, o projeto do artista parecia ser o seguinte: uma teoria final criada por mim, em parte com base nas opiniões conjuntas de muitas pessoas idosas com as quais conversei sobre o assunto. O quadro representava um navio no Cabo Horn, em meio a uma grande tempestade; o navio meio soçobrado, açoitado, visíveis apenas seus três mastros desmantelados, e uma baleia encolerizada tentando saltar por sobre o navio, no espantoso ato de se precipitar sobre os três mastros. A parede oposta a essa entrada estava coberta por uma coleção pagã de espadas e clavas monstruosas. Algumas eram engastadas com dentes brilhantes que se assemelhavam a serras de marfim; outras eram enfeitadas com tufos de cabelo humano. Uma delas tinha o formato de foice e um imenso cabo arqueado como a porção de pasto recém-aparado por um segador de braço longo. Estremecia-se ao vê-la e tentava-se imaginar que canibal monstruoso e selvagem teria partido para ceifar a morte com tal instrumento despedaçador e horripilante. Misturados a essas armas havia velhas lanças e arpões enferrujados próprios para a pesca da baleia, todos quebrados e deformados. Algumas eram armas que possuíam história. Com esta, agora violentamente retorcida, há 50 anos Nathan Swain matara 15 baleias entre a aurora e o ocaso. E aquele arpão – agora semelhante a um saca-rolha – fora atirado nos mares de Java e carregado por uma baleia que depois de muitos anos fora morta perto do Cabo Branco. A arma original entrara perto da cauda e, como uma agulha incansável alojada no corpo de um homem, viajara mais de 12 metros até se enterrar na corcova. Depois de atravessar esse corredor sombrio e passar pela entrada baixa em forma de arco chegava-se no salão. Essa entrada provavelmente fora aberta na antiga grande chaminé central rodeada de lareiras. O salão era ainda mais lúgubre com suas pesadas vigas no teto baixo e seu assoalho de tábuas enrugadas onde se tinha a impressão de caminhar pelas cabinas de um velho navio, sobretudo em uma noite tempestuosa como aquela, em que aquela velha arca mal ancorada na esquina balançava-se tão furiosamente. Em um dos lados ficava uma mesa comprida e baixa em forma de estante, coberta com vitrines de vidro trincado, recheadas de raridades empoeiradas recolhidas nos confins mais remotos deste vasto mundo. Projetando-se do ângulo mais afastado da sala, um esconderijo de aspecto soturno – o bar – rude tentativa de imitar uma cabeça de baleia. Seja como for, ali se encontrava o vasto osso arqueado da mandíbula de uma baleia, tão grande que uma carruagem quase poderia passar por baixo dele. Lá dentro, estantes dilapidadas contendo velhas garrafas de decantação, garrafas, frascos. E nessas mandíbulas de destruição rápida, como outro amaldiçoado Jonas (nome pelo qual realmente era chamado), agitava-se um velho homenzinho que em troca de dinheiro amorosamente vendia delírios e morte aos marinheiros. Abomináveis eram os copos onde ele despejava seu veneno. Apesar de verdadeiros cilindros do lado de fora – por dentro os desprezíveis vidros verdes que atraíam o olhar afinavam-se até chegar a um fundo falso. Meridianos paralelos, rudemente inscritos no vidro, marcavam esses cálices gatunos. Encher até ESTA marca custava apenas um centavo; até ESTA, mais um centavo; e daí por diante, até o copo cheio – medida do Cabo Horn que se podia engolir por um xelim. Ao entrar no lugar encontrei vários jovens marinheiros reunidos em torno de uma mesa, examinando à luz mortiça diversos espécimes de conchas. Procurei o estalajadeiro e ao lhe dizer que desejava acomodação em um quarto recebi a resposta que a casa estava lotada – nem uma única cama disponível. “Mas espera um pouco”, acrescentou ele, “não tens objeções quanto a compartilhar um leito com um arpoador, tens? Suponho que vás pescar baleias, então é melhor te acostumares a esse tipo de coisa”. Respondi-lhe que jamais apreciara dormir com alguém na mesma cama, e para que o fizesse agora, dependeria de quem era o arpoador, e se ele (estalajadeiro) realmente não tinha outro lugar para mim e se decididamente o arpoador não era alguém repreensível, em vez de continuar a perambular por uma cidade estranha eu aceitaria partilhar o leito de um homem decente. “Eu já imaginava. Está bem, senta-te. Ceias? – Queres cear? A comida ficará pronta daqui a pouco”. Sentei-me em um velho assento de madeira, entalhado como um banco do Forte. Em uma ponta, um marinheiro ruminava e continuava a adorná-lo usando sua navalha, debruçando-se sobre ele e trabalhando diligentemente no espaço entre suas pernas abertas. Tentava esculpir um navio com as velas desfraldadas, mas julguei que não fazia muito progresso. Pelo menos quatro ou cinco de nós fomos chamados para comer em uma sala contígua. Estava tão frio quanto na Islândia – não havia lareira – e o proprietário declarou que não tinha recursos para isso. Só havia duas tristes velas de sebo, cada qual em um castiçal espiralado. Estávamos resignados a abotoar nossos casacos e, com dedos meio congelados, levar aos lábios xícara após xícara de chá escaldante. Mas a refeição era do tipo substancial – não só carne e batatas, mas também torta de maçã. Céus! Torta de maçã para a ceia! Um jovem de casaco verde atacou os bolinhos da maneira mais espantosa. “Meu rapaz, certamente terás pesadelos esta noite”, disse o estalajadeiro. “Patrão, esse não é o arpoador, é?” sussurrei. “Oh, não,” disse ele, com um olhar diabolicamente engraçado, “o arpoador é um camarada de compleição escura. Jamais come torta de maçã; só come bifes, que gosta mal passados”. “Com os diabos”, falei. “Onde está esse arpoador? Está aqui?” “Chegará daqui a pouco”, foi a resposta. Não pude deixar de desconfiar desse arpoador de ‘compleição escura’. De qualquer modo, resolvi que se precisássemos dormir juntos ele iria se despir e deitar antes de mim. Finda a ceia, todos nós voltamos ao bar, e sem nada para fazer decidi passar o resto da noite como observador. Então se ouviu um vultoso barulho do lado de fora. Dando um salto, o proprietário exclamou: “É a tripulação do Grampus. Nesta manhã fui informado que eles tinham sido vistos ao largo, depois de uma viagem de três anos e com o navio abarrotado. Viva, rapazes! Agora teremos as últimas notícias das Ilhas Fiji”. Ouviu-se um ruído de botas marinhas no corredor; a porta se abriu e um selvagem grupo de marinheiros fez sua entrada. Envoltos em abrigos peludos, a cabeça coberta por mantas de lã, todos barulhentos e ásperos, com barbas espetadas e cheias de gelo, pareciam uma invasão de ursos do Labrador. Tinham acabado de desembarcar e aquela era a primeira casa em que entravam. Assim sendo, não era de se estranhar que se dirigissem diretamente para a boca da baleia – o bar – onde o pequeno e enrugado Jonas que ali oficiava logo encheu o copo de todos. Um deles se queixou de gripe e diante disso Jonas fez uma poção composta de gim e melaço que jurou ser infalível para a cura de toda espécie de resfriados e catarros, independente de quanto duravam ou se haviam sido apanhados nas costas de Labrador ou a barlavento de uma geleira. O álcool logo subiu às suas cabeças, como em geral acontece com beberrões recém-chegados do mar, e todos começaram a fazer as mais estrepitosas brincadeiras. Entretanto, observei que um deles se mantinha um pouco afastado, e apesar de não parecer desejoso de estragar a hilaridade de seus companheiros com sua sobriedade evitava fazer tanto barulho quanto os outros. Esse homem imediatamente provocou meu interesse, e como os deuses do mar já haviam estabelecido que ele logo se tornaria meu companheiro de barco (mas não um companheiro de cama, no que concerne a esta narrativa), vou fazer aqui uma pequena descrição de sua pessoa. Media mais de 1,80m de altura, tinha ombros nobres e o peito como uma arca. Poucas vezes vi tantos músculos em um homem. Seu rosto era marrom escuro, queimado de sol. O contraste fazia com que seus dentes parecessem extremamente brancos. Nas profundas sombras de seus olhos flutuavam reminiscências que não pareciam lhe proporcionar muita alegria. Sua voz imediatamente revelou que era sulista e, pela sua estatura, imaginei que devia ser um dos altos montanhistas da cordilheira Alleghanian, em Virginia. Quando a farra de seus companheiros chegou ao auge, esse homem escapuliu sem ser observado e não mais o vi até ele se tornar meu companheiro, no mar. Entretanto, em poucos minutos seus companheiros sentiram sua falta, pois parecia que por alguma razão era muito apreciado por eles, e começaram a gritar: “Bulkington! Bulkington! Onde está Bulkington?” e correram para fora do estabelecimento para procurá-lo. Eram aproximadamente 9h da noite, a sala parecia quase sobrenaturalmente quieta após aquela orgia e comecei a me parabenizar pelo pequeno plano que eu arquitetara pouco antes da entrada dos marinheiros. Não existe homem que aprecie dormir com outro em sua cama. De fato, qualquer um preferiria não dormir com o próprio irmão. Não sei porque, mas as pessoas preferem ter privacidade quando dormem. E quando se trata de dormir com um desconhecido, em uma estalagem desconhecida, em um quarto desconhecido, em uma cidade desconhecida, e quando esse desconhecido é um arpoador, as objeções se multiplicam indefinidamente. Não havia qualquer razão na terra pela qual, como marinheiro, eu devesse partilhar minha cama com qualquer pessoa, pois marinheiros no mar não dormem em pares com maior frequência do que os reis solteiros o fazem em terra. É certo que todos dormem juntos em um quarto, mas cada qual possui sua própria rede, cobre-se com suas próprias cobertas e dorme dentro de sua própria pele. Quanto mais refletia sobre esse arpoador mais abominável achava a ideia de dormir com ele. Era lícito prever que, sendo arpoador, sua roupa branca ou de lã, fosse qual fosse o caso, não seria das mais limpas e, seguramente, nem das mais finas. Voltei a refletir sobre o assunto. Além de tudo, estava ficando tarde e meu decente arpoador já deveria estar em casa, indo para a cama. Pois bem, vamos supor que ele tombasse sobre mim à meia-noite – como poderia saber de que antro infame vinha ele? «Estalajadeiro! Mudei de ideia sobre o arpoador. Não dormirei com ele. Vou experimentar este banco”. “Como preferir. Sinto não poder ceder-lhe uma toalha de mesa para usá-la como colchão; essa tábua é calamitosamente dura”. E passou a mão pelos nós e entalhes da madeira. “Mas espere um pouco, baleeiro, tenho uma plaina de carpinteiro aqui no bar. Espere e verá que vou tornar o banco suficientemente confortável”. Dizendo isso, procurou a plaina e limpando o banco com seu velho lenço de seda pôs-se a aplainar vigorosamente minha cama enquanto sorria como um símio. As aparas voavam para a esquerda e para a direita até que, por fim, a plaina topou com um nó indestrutível. O proprietário já estava a ponto de machucar o pulso quando lhe pedi para parar, pelo amor de Deus – a cama já me parecia suficientemente macia e nem todas as plainas do mundo conseguiriam transformar uma tábua de pinho em colchão. Então, recolhendo as aparas com outro sorriso e atirando-as no grande fogão que havia no meio da sala, ele foi tratar de seus negócios e me deixou sozinho com minhas reflexões. Tomei a medida do banco e descobri que era curto demais, com um pé a menos do que convinha, mas isso poderia ser remediado com uma cadeira. Mas também faltava um pé na largura e o outro banco da sala era cerca de quatro polegadas mais alto – assim sendo, não havia como juntá-los. Então, encostei o primeiro banco no único espaço livre da parede, deixando um espaço para acomodar minhas costas entre essa parede e o banco. Logo descobri que a corrente de ar frio que entrava por debaixo do peitoril de janela me atingia de tal modo que esse plano jamais daria certo, especialmente porque outra corrente vinda da frágil porta encontrava-se com a da janela e, juntas, formavam vários pequenos redemoinhos no local que eu escolhera para passar a noite. Que o diabo leve esse arpoador, pensei. Mas espere um pouco, será que eu não poderia pregar-lhe uma peça – trancar a porta pelo lado de dentro, usar sua cama e não ser despertado nem mesmo pelas pancadas mais violentas? Não parecia má ideia, mas depois de refletir um pouco desisti dela. Quem me garantiria que na manhã seguinte, assim que eu saísse do quarto o arpoador não estaria me esperando à porta, pronto para me atacar? Ainda assim, novamente olhando em torno sem descobrir qualquer possibilidade de passar uma noite suportável, a não ser na cama de outra pessoa, comecei a pensar que eu talvez estivesse nutrindo preconceitos injustificados contra esse arpoador desconhecido. Resolvi esperar um pouco. Ele não demoraria a chegar. Daria uma boa olhada e ele talvez me causasse boa impressão. Poderíamos até nos tornar bons companheiros – como saber? Mas apesar de os outros hóspedes começarem a chegar sozinhos, em duplas ou em grupos de três, e dirigirem-se todos para a cama, não havia sinal de meu arpoador. “Estalajadeiro! Que tipo de sujeito ele é?” perguntei. Agora já era perto de meia-noite. O estalajadeiro riu de novo seu riso fino. Parecia se divertir muito com algo acima da minha compreensão e respondeu: “Em geral é um pássaro matinal – deita e levanta cedo – sim, é um pássaro caçador de minhocas. Mas hoje à noite saiu para vender suas mercadorias e não sei o que o retém até tão tarde, a menos que não tenha conseguido vender sua cabeça”. “Não conseguiu vender sua cabeça? – Que história mais disparatada é essa?” perguntei encolerizado. Proprietário, queres dizer que neste abençoado sábado à noite, quase manhã de domingo, esse arpoador está circulando por esta cidade, realmente empenhado em vender sua cabeça?” “Exatamente. Eu lhe disse que seria difícil vendê-la aqui, pois o mercado está superlotado”, disse o estalajadeiro. “Com o quê?” gritei. “Com cabeças, é claro; não há cabeças demais, no mundo?” “Vou dizer uma coisa, estalajadeiro. É melhor deixares de inventar essas coisas – não sou criança”, disse eu com toda calma. “Pode ser que não sejas”, falou ele tirando uma lasca de madeira para utilizá-la como palito. “Mas acho que te darás mal se o arpoador te ouvir injuriar sua cabeça”. “Eu lhe quebraria a cabeça”, exclamei, novamente tomado de cólera devido a esse incompreensível disparate do proprietário. “Já está quebrada”, afirmou ele. “Quebrada”, repeti – “Queres dizer, QUEBRADA?” “Certamente, e essa é a razão pela qual ele não consegue vendê-la, acho eu”. “Estalajadeiro”, falei, tão frio quando o monte Hecla em uma tempestade de neve – “Estalajadeiro, para com esse absurdo. Precisamos nos entender sem demora. Cheguei ao teu estabelecimento e preciso de uma cama. Tu dizes que podes me dar somente a metade de uma, que a outra metade pertence a um certo arpoador. E insistes em contar as histórias mais assombrosas e encolerizantes sobre esse arpoador que ainda não vi, pretendendo despertar em mim um sentimento de desconforto para com o homem que indicaste como meu companheiro de cama – um tipo de conexão que representa o mais alto grau de intimidade e confidencialidade. Agora, estalajadeiro, eu te peço para dizeres o que e quem é esse arpoador, e considerando todos os aspectos, se estarei em segurança passando uma noite com ele. Mas antes de tudo rogo-te teres a bondade de desdizer essa história de vender sua cabeça, pois sendo verdadeira só posso dizer que há grande evidência de que esse arpoador é completamente louco e não tenho a menor intenção de dormir com um demente; e tu, senhor estalajadeiro, tu, senhor, por tentar conscientemente me induzir a fazê-lo, torna-te passível de um processo criminal”. “Bem, esse é um lindo e longo sermão para um sujeito que pragueja um pouco, de vez em quando. Mas fica tranquilo. Acalma-te, pois esse arpoador acabou de chegar dos mares do sul onde comprou várias cabeças embalsamadas da Nova Zelândia (grandes curiosidades, sabes). Vendeu todas exceto uma, e é essa que está tentando vender esta noite, pois amanhã é domingo e não seria apropriado vender cabeças humanas nas ruas, para pessoas que estão indo à igreja. Ele quis fazer isso no domingo passado, mas eu o impedi no momento exato em que saía com quatro cabeças penduradas em um barbante, como se fossem uma réstia de cabeças de alho”. Essa explicação esclareceu o mistério inexplicável e mostrou que, afinal das contas, o estalajadeiro não pretendera me enganar. Mas ao mesmo tempo, o que eu poderia pensar de um arpoador que ficava na rua em um sábado à noite, enfiando-se domingo a dentro, dia sagrado, engajado nesse negócio tão canibal de vender cabeças de idólatras mortos? “Tomando-se esse fato como base, estalajadeiro, esse arpoador é um homem perigoso”. “Ele paga bem”, foi a resposta. “Mas vem, está ficando tarde e é melhor ires para a cama – é uma boa cama. Sal e eu dormimos nela na noite em que nos casamos. Há bastante lugar para duas pessoas rolarem à vontade, pois é uma cama extraordinariamente grande. Antes de desistirmos, Sal costumava colocar nosso Sam e o pequeno Johnny aos nossos pés, nessa cama. Mas uma noite comecei a sonhar e me debater; Sam foi atirado ao chão e quase quebrou o braço. Depois disso, Sal achou que o sistema não era bom. Agora vem, já providencio uma luz”, e assim dizendo, acendeu uma vela e a estendeu para mim, oferecendo-se para mostrar o caminho. Mas eu permanecia indeciso. Ao olhar para um relógio em um canto, ele exclamou: “Já é domingo – não veremos esse arpoador hoje à noite; ele deve ter se acomodado em algum lugar – vem, vem, não quer vir?” Considerei o assunto por um momento e então subimos os dois lances da escada. Fui conduzido a um quarto pequeno, frio como um molusco, de fato mobiliado com uma cama prodigiosa na qual certamente dormiriam quatro arpoadores lado a lado. “Aí está”, disse o proprietário, colocando a vela sobre uma desmantelada arca de bordo que cumpria a dupla função de lavatório e mesa de centro. “Agora fica à vontade e boa noite”. Tirei os olhos da cama, mas ele já desaparecera. Dobrando a colcha, inclinei-me sobre o leito. Apesar de não ser dos mais elegantes, suportava o exame bastante bem. Em seguida, dei uma olhada no quarto. Não havia outro mobiliário no lugar além da cama e da mesa de centro, exceto uma estante rústica, as quatro paredes e o anteparo da chaminé coberto por uma figura representando um homem golpeando uma baleia. Entre os objetos que não pertenciam propriamente ao quarto, em um canto havia uma rede presa e atirada no chão; também se via uma grande bolsa de marinheiro contendo o guarda-roupa do arpoador, sem dúvida usada como mala. Espalhados na estante e sobre a lareira, também havia vários anzois feitos de ossos de peixes e um comprido arpão na cabeceira da cama. Mas o que era aquilo sobre a arca? Peguei o objeto, levei-o para perto da luz, apalpei-o, cheirei-o e de toda maneira tentei chegar a uma conclusão satisfatória quanto a ele. Não poderia compará-lo a nada, a não ser a um grande capacho de bordas ornamentadas com pequenas agulhas tilintantes, semelhantes aos espinhos de um porco-espinho, pintadas e colocadas em torno de um mocassim indígena. Havia um orifício ou fenda no centro desse capacho, como se vê em alguns ponchos sul-americanos. Mas como seria possível qualquer arpoador sóbrio vestir um capacho e, com essa aparência, andar pelas ruas de uma cidade cristã? Eu o vesti para experimentá-lo e era pesado como um cesto de roupas, pois era excepcionalmente grosso e peludo, e até o achei um pouco úmido, como se aquele misterioso arpoador o tivesse usado em um dia chuvoso. Aproximei-me de um pedaço de espelho pregado na parede e nunca vi nada parecido em minha vida. Arranquei-o com tanta pressa que torci o pescoço. Sentei-me na borda da cama e pus-me a pensar naquele arpoador vendedor de cabeças e naquele capacho. Após refletir durante algum tempo levantei-me, tirei meu sobretudo e fiquei no meio do quarto, pensando. Então tirei o casaco e pensei mais um pouco, em mangas de camisa. Porém, seminu como estava, comecei a sentir frio e lembrei que o estalajadeiro dissera que o arpoador não voltaria naquela noite por já ser tarde demais. Sem mais rodeios, arranquei as calças e as botas e depois de soprar a vela caí na cama e comecei a encomendar minha pessoa aos cuidados do céu. Não sei se o colchão era recheado de espigas de milho ou de louça quebrada, mas revirei-me na cama por muito tempo e demorei bastante para dormir. Finalmente caí em um cochilo leve e estava quase chegando à terra de Nod quando ouvi pesados passos no corredor e vi um brilho de luz debaixo da porta. Que Deus me proteja, pensei, deve ser o arpoador, o infernal vendedor de cabeças. Mas conservei-me perfeitamente imóvel, resolvido a não dizer qualquer palavra a menos que ele se dirigisse a mim. Segurando a vela em uma das mãos e a tal cabeça da Nova Zelândia na outra, o estranho entrou no quarto e sem olhar na direção da cama colocou a vela no chão, bem longe de mim. Começou a desamarrar os nós dos cordões que fechavam a grande bolsa que já mencionei. Eu estava ansioso para ver seu rosto, mas ele o mantinha voltado para o outro lado enquanto soltava os cordões da bolsa. Entretanto, assim que terminou ele se virou e – Céus! Que rosto! Era escuro, roxo-amarelado, manchado aqui e ali com quadrados negros. Sim, pensei, como eu imaginava é um companheiro terrível; envolveu-se em uma briga, ficou todo retalhado e acaba de chegar da casa de um cirurgião. Mas nesse momento ele virou o rosto para a luz e vi claramente que aqueles quadrados negros não eram curativos. Eram manchas de um ou outro tipo. No início eu não sabia o que pensar, mas logo me ocorreu certa noção da verdade. Lembrei-me da história sobre um homem branco – também baleeiro – que, tendo caído entre canibais, fora tatuado por eles. Concluí que esse arpoador tivera aventura semelhante no curso de suas viagens a lugares distantes. Pensei: – afinal, qual o problema? É apenas seu exterior; um homem pode ser honesto em qualquer tipo de pele. Mas o que dizer de sua pele misteriosa, isto é, da parte completamente independente das tatuagens? Para dizer a verdade, talvez não fosse nada além de uma boa queimadura do sol dos trópicos, mas eu jamais tivera notícias de um homem branco ser tostado pelo sol até adquirir aquele tom roxo-amarelado. Contudo, eu jamais estivera nos mares do sul e talvez o sol daquelas bandas produzisse esses efeitos extraordinários sobre a pele. Enquanto essas ideias passavam por minha cabeça o arpoador continuava ali, sem notar minha presença. Porém, depois de certa dificuldade para abrir a bolsa passou a remexer nela e acabou por retirar dali uma espécie de tacape e uma bolsa de fumo de pele de foca, ainda com o pelo. Colocando esses objetos sobre a velha arca no meio do quarto, ele pegou a cabeça neozelandesa – algo apavorante – e meteu-a na bolsa. Depois disso, tirou o chapéu – um chapéu novo, de pele de castor – e quase gritei com a surpresa. Não havia um único fio de cabelo em sua cabeça, exceto uma pequena mecha retorcida, na testa. Para mim, aquela careca arroxeada parecia uma caveira defumada. Se o estranho não estivesse postado entre mim e a porta eu teria escapado dali mais depressa do que consigo engolir um jantar. Diante das circunstâncias até pensei em escapar pela janela, porém o quarto era nos fundos do segundo andar. Não sou covarde, mas não sabia o que pensar daquele patife roxo, vendedor de cabeças. A ignorância é mãe do medo, e por me sentir confuso e embaraçado com relação àquele estranho, confesso que agora estava com tanto medo dele como se o diabo em pessoa tivesse entrado no quarto na calada da noite. Na verdade, estava tão amedrontado que não tinha coragem de falar com ele e obter uma resposta satisfatória sobre tudo o que parecia inexplicável em sua pessoa. Enquanto isso, ele continuava a se despir e finalmente descobriu o peito e os braços. Juro pela minha vida que essas partes também eram quadriculadas com os mesmos quadrados que lhe enfeitavam o rosto, e as costas também eram cobertas pelos mesmos desenhos escuros; ele parecia ter participado da Guerra dos Trinta Anos e escapado dela com uma camisa de emplastros. Até suas pernas eram marcadas como se um bando de sapos verdes subissem pelo tronco de duas jovens palmeiras. Agora era bastante óbvio que se tratava de um selvagem abominável que embarcara em um navio baleeiro nos Mares do Sul e acabara de desembarcar neste país cristão. Estremeci ao pensar nisso. E também vendia cabeças – talvez as cabeças de seus próprios irmãos. E se ele cobiçasse a minha… Céus! Ainda havia aquele tacape! Contudo, não tive muito tempo para tremer, pois o selvagem iniciou uma atividade que arrebatou completamente minha atenção e me convenceu de que ele realmente devia ser um bárbaro. Acercando-se de seu pesado casacão, ou sobretudo, que previamente pendurara em uma cadeira, remexeu nos bolsos e produziu uma curiosa imagenzinha deformada, com uma corcunda nas costas, da cor exata de um bebê congolês com três dias de idade. Lembrando-me da cabeça embalsamada, no início quase acreditei que aquele manequim negro era um bebê verdadeiro, preservado de algum modo semelhante. Todavia, como não era absolutamente flexível e brilhava como ébano polido, concluí que não era nada mais que um ídolo de madeira, o que verifiquei ser verdade, pois o selvagem se aproximou da lareira vazia e, removendo o anteparo empapelado, colocou a imagem corcunda entre os canos da chaminé, como um pino de boliche. O batente e todos os tijolos do interior da lareira estavam cobertos de fuligem e refleti que o local era muito apropriado para servir de pequeno santuário ou capela para seu ídolo congolês. Sentindo-me bem pouco à vontade, grudei os olhos na imagem meio escondida e vi o que se seguiu. Ele primeiro apanhou um punhado de aparas de madeira no bolso do casacão e as depositou cuidadosamente diante do ídolo; então, pôs um pedaço de biscoito marítimo sobre elas e, aplicando a chama da vela, acendeu as aparas fazendo uma labareda sacrificial, Depois de enfiar rapidamente os dedos no fogo, retirando-os ainda mais depressa (parecendo queimá-los bastante nesse processo), ele finalmente conseguiu pegar o biscoito. Depois de assoprar para esfriá-lo e retirar um pouco das cinzas, fez uma polida oferenda ao pequeno negro. Mas o diabinho não pareceu se interessar nem um pouco por aquela guloseima seca, pois não moveu os lábios. Aquelas excentricidades bizarras foram acompanhadas por ruídos guturais ainda mais bizarros, emitidos pelo devoto que parecia rezar uma espécie de cantilena monótona ou salmo pagão, durante a qual seu rosto se retorcia do modo mais estranho possível. Por fim, extinguindo o fogo, ele pegou o ídolo de maneira pouco cerimoniosa e meteu-o novamente no bolso do casaco, com o mesmo descuido com que um caçador guarda na bolsa uma galinhola morta. Todos esses procedimentos extravagantes aumentaram meu desconforto, e vendo-o exibir fortes sintomas de que estava a ponto de concluir suas operações e meter-se na cama comigo achei que já estava mais que na hora de romper o longo silêncio em que me encontrava antes que ele apagasse a vela. Porém, o intervalo durante o qual eu deliberava sobre o que dizer foi fatal. Agarrando o tacape que estava sobre a mesa, examinou-lhe a cabeça por um instante. Em seguida, levantando-o contra a luz, encostou a boca ao cabo e soprou grandes nuvens de fumaça de tabaco. No momento seguinte a luz se extinguiu e, com o tacape entre os dentes, aquele selvagem canibal pulou na cama, ao meu lado. Não pude me conter e dei um grito; com um grunhido de espanto, ele começou a me apalpar. Gaguejando alguma coisa, não sei o quê, rolei para longe dele na direção da parede; em seguida supliquei-lhe que, fosse quem fosse, ficasse quieto e me deixasse voltar a acender a vela. Mas sua resposta gutural imediatamente me convenceu de que ele mal compreendera minhas palavras. “Quem diablo tu? – disse ele finalmente – “se tu não fala, eu mata tu”. E ao falar, brandia o tacape aceso sobre mim, na escuridão. “Estalajadeiro, pelo amor de Deus, Peter Coffin!” gritei. “Estalajadeiro! Socorro! Coffin! Anjos! Salvai-me!” “Fala! Tu diz quem ser ou eu mata tu!” grunhiu novamente o canibal, enquanto o horrendo brandir de seu tacape espalhava cinzas quentes de tabaco sobre mim e eu temi que as cobertas se incendiassem. Mas graças aos céus nesse momento o estalajadeiro entrou no quarto, vela acesa na mão. Pulando da cama, corri para ele. “Não temas”, disse ele, rindo, “Queequeg não tocaria em um fio de cabelo da tua cabeça». “Para de rir” gritei. “Por que não me disseste que esse arpoador infernal era um canibal?” “Pensei que soubesses. Não te disse que ele estava vendendo cabeças pela cidade? Deita outra vez e dorme. Queequeg, olha aqui – tu conhece eu, eu conhece tu – este homem dorme com tu – tu compreende?” “Mim entende bastante» – grunhiu Queequeg, sentando na cama dando baforadas em seu cachimbo. “Tu entra”, acrescentou ele, apontando para mim seu tacape e atirando as cobertas para um lado. Seus modos não foram apenas educados, foram realmente gentis e caritativos. Olhei-o por um momento e pensei com meus botões que apesar de todas as tatuagens no todo ele era um canibal limpo e atraente. O homem era um ser humano, tanto quanto eu: ele tinha tanta razão para ter medo de mim quanto eu tinha de temê-lo. Melhor dormir com um canibal sóbrio que com um cristão bêbado. “Estalajadeiro, dize-lhe para apagar seu tacape, cachimbo, seja o que for. Dize-lhe para parar de fumar e deito-me com ele imediatamente”, falei. “Não gosto que um homem fume na cama, deitado comigo. É perigoso. Além disso não tenho seguro”. Logo que o recado foi dado Queequeg acedeu e mais uma vez me convidou obsequiosamente a entrar na cama. Rolou para um lado, dando a entender que nem mesmo tocaria minha perna. “Boa noite, estalajadeiro, podes ir”, disse eu, Virei para o lado e jamais dormi tão bem em minha vida. 4. A COLCHA Ao despertar na manhã seguinte, ao nascer do sol, descobri que o braço de Queequeg estendia-se sobre mim da maneira mais terna e afetuosa. Poder-se-ia pensar que eu era sua esposa. A colcha da cama era de retalhos, cheia de pequenos quadrados e retângulos coloridos. O braço totalmente tatuado com um interminável labirinto cretense não exibia duas partes com a mesma coloração – suponho que isso se devia ao fato de que no mar ele expunha o braço ao sol e à sombra de modo impreciso, enrolando várias vezes as mangas de sua camisa de forma irregular. Pois bem, como eu dizia, esse braço tinha a aparência de uma faixa da mesma colcha de retalhos. Deveras, parcialmente deitado sobre ele quando acordei, quase não conseguia diferenciá-lo da colcha, de tal modo se confundiam suas tonalidades, e foi apenas pelo peso e pela pressão que consegui notar que Queequeg me abraçava. Minhas sensações eram estranhas. Deixe-me tentar explicá-las. Lembro-me de que quando criança me aconteceu algo semelhante; nunca pude dizer com certeza se foi sonho ou realidade. As circunstâncias foram as seguintes: eu acabara de fazer uma travessura – acho que tentava subir pela chaminé, como vira fazer um pequeno limpador de chaminés, uns dias antes; minha madrasta que, por este ou aquele motivo, sempre me batia ou mandava para cama sem jantar, puxou-me pelas pernas e me mandou para a cama apesar de serem apenas 2h da tarde de um dia 21 de junho, o dia mais longo do ano em nosso hemisfério. Sentime péssimo, mas não havia outro jeito e subi as escadas para ir para meu quartinho no terceiro andar. Despi-me o mais devagar possível para matar o tempo e com um suspiro amargo meti-me entre os lençóis. Fiquei ali, calculando tristemente que 16 horas completas se passariam antes que eu pudesse ter esperanças de ressuscitar. Dezesseis horas na cama! Só de pensar nisso minhas costas doíam. E havia tanta luz! O sol brilhava na janela, um grande ruído de carros chegava da rua e a casa estava cheia do som de vozes alegres. Sentia-me cada vez pior – por fim levantei-me, vestime e, descendo suavemente as escadas com os pés calçados apenas com as meias, procurei minha madrasta e subitamente atirei-me aos seus pés, suplicando-lhe o favor especial de me dar uma boa surra pelo meu mau comportamento, qualquer coisa, exceto condenar-me a ficar na cama durante um período de tempo tão insuportavelmente longo. Contudo, ela era a melhor e a mais conscienciosa das madrastas e precisei voltar para o quarto. Permaneci totalmente acordado durante várias horas, sentindo-me muito pior do que já me sentira antes e do que me senti depois, apesar dos infortúnios subsequentes. Por fim, devo ter caído no sono, em um pesadelo atribulado. Acordando devagar dessa sonolência abri os olhos, ainda meio imerso no sonho. O quarto iluminado de antes agora se encontrava envolto na mais profunda escuridão. Instantaneamente, senti um choque percorrer todo meu corpo. Não ouvira nem vira nada, mas parecia haver uma mão sobrenatural pousada sobre a minha. Meu braço se estendia sobre a colcha e a forma desconhecida, inimaginável, silenciosa, fantasmagórica à qual pertencia a mão sentava-se bem junto à minha cama. Pareceu-me que eu ficara ali por eras e eras, congelado pelo medo mais terrível, sem ousar retirar a mão, pensando que se eu pudesse mexê-la por um centímetro que fosse o horrendo encanto quebrar-se-ia. Não sei como a consciência dessa presença finalmente se afastou de mim, mas ao acordar tremendo pela manhã, recordei-me de absolutamente tudo, e depois disso, por dias, semanas e meses perdi-me em confusas tentativas de explicar o mistério que continua a me intrigar até o dia de hoje. Pois agora, exceto pelo medo terrível e por sua estranheza, as impressões que tive ao sentir a mão sobrenatural sobre a minha foram muito semelhantes às que senti quando, ao acordar, vi o braço pagão de Queequeg sobre mim. Porém, finalmente rememorei cada um dos acontecimentos da noite e reduzindo-os à realidade acabei por considerá-los extremamente cômicos. Apesar de tentar afastar seu braço – romper seu abraço conjugal – adormecido como estava, ele ainda me apertava com força, como se nada, só a morte pudesse nos separar. Então tentei despertá-lo – “Queequeg!” – mas sua resposta foi um ronco. Tentei me virar. Meu pescoço parecia preso por um cabresto de cavalo. Subitamente, senti um ligeiro arranhão. Afastando a colcha, ali estava o tacape, dormindo ao lado do selvagem como se fosse um bebê com cara de machadinha. Estou em um verdadeiro apuro, pensei; deitado em uma casa estranha, em pleno dia, com um canibal e um tacape! “Queequeg! Em nome de todos os deuses, Queequeg, acorda!” Finalmente, depois de muito sacudir, de ruidosas e incessantes expostulações sobre a inconveniência de apertar um companheiro do sexo masculino naquela espécie de abraço conjugal, consegui extrair dele um grunhido e ele retirou o braço, sacudiu-se como um cão terra-nova recém-saído da água e sentou-se na cama, duro como uma estaca, olhando para mim e esfregando os olhos como se não tivesse ideia de como eu me encontrava ali, apesar de pouco a pouco demonstrar certa consciência quanto à minha pessoa. Durante esse período, como agora eu já não tinha sérias preocupações, observei tranquila e cuidadosamente aquela criatura tão curiosa. Quando sua mente pareceu chegar a uma conclusão quanto ao seu companheiro de cama e se reconciliou com o fato, ele pulou para o chão e, por sinais e sons, fez-me compreender que se eu concordasse ele vestir-se-ia primeiro e sairia do quarto, deixando-o todo para mim. Diante das circunstâncias, cheguei à conclusão de que aquela atitude de Queequeg era bastante civilizada. Digam o que disserem, a verdade é que esses selvagens possuem um senso inato de delicadeza. É maravilhoso como são essencialmente polidos. Não faço este particular elogio a Queequeg por ele ter me tratado com tanta civilidade e consideração enquanto eu agia com grande grosseria, não tirando os olhos dele durante toda sua toalete, pois minha curiosidade levava a melhor sobre minha educação. É que não se vê todos os dias um homem como Queequeg e tanto ele quanto seus modos mereciam uma boa olhada. Ele começou a se vestir pela parte de cima, pondo o chapéu de pele de castor, por sinal um chapéu muito alto. Então, ainda sem as calças, passou a procurar pelas botas. Não imaginava o que ele poderia querer com elas, mas o fato é que seu movimento seguinte – botas na mão e chapéu na cabeça – foi enfiar-se embaixo da cama. Pelos ruídos e esforços violentos, deduzi que ele calçava as botas, apesar de eu não conhecer uma única lei de boa educação que nos obrigue a guardar privacidade para calçar as botas. Mas como podem ver, Queequeg era uma criatura em estágio de transição – nem lagarta, nem borboleta. Era apenas suficientemente civilizado, mas mostrava seu lado primitivo da maneira mais estranha possível. Era um estudante não graduado. Se não possuísse qualquer grau de civilização muito provavelmente não se preocuparia com botas, mas se ainda não fosse selvagem jamais sonharia em se meter embaixo da cama para calçá-las. Por fim emergiu com o chapéu bastante amassado, caído sobre os olhos, e passou a andar mancando pelo quarto, como se não estivesse acostumado a andar de botas. As suas provavelmente não haviam sido feitas sob medida. Úmidas, enrugadas, feitas de couro de vaca, elas o apertavam e atormentavam como se as usasse pela primeira vez naquela manhã gelada. Percebendo que não havia cortinas na janela e que a rua muito estreita permitia que a casa do lado oposto tivesse ampla visão do quarto, e observando a figura indecorosa de Queequeg perambulando por ali apenas de chapéu e botas, pedi-lhe para apressar sua toalete e, principalmente, para vestir as calças o mais depressa possível. Ele acedeu e passou a se lavar. Nessa hora matinal, qualquer cristão teria lavado o rosto, mas para meu espanto Queequeg restringiu suas abluções ao peito, braços e mãos. Ele então vestiu o colete e, pegando um pedaço de sabão duro no lavatório da mesa de centro, mergulhou-o na água e passou a ensaboar o rosto. Fiquei olhando para ver onde ele guardava a navalha quando tive a grande surpresa de vê-lo pegar o arpão na cabeceira da cama, retirar o longo cabo de madeira, desembainhar a ponta que continha uma lâmina, esfregá-la um pouco em sua bota e, aproximando-se do pedaço de espelho pregado à parede, começar a esfregar vigorosamente o rosto, eu melhor, a arpoá-lo. Então pensei: ‘Queequeg, isso é que é desprezo pela melhor cutelaria de Rogers’. Mais tarde, quando soube de que fino aço é feita a cabeça de um arpão e como sempre são mantidas excepcionalmente afiadas suas bordas retas, achei essa operação menos estranha. Terminando rapidamente sua arrumação, ele marchou orgulhosamente para fora do quarto, envolto em seu grande casacão de piloto, levando o arpão como um bastão de marechal. 5. DESJEJUM Eu o segui bem depressa e descendo ao bar aproximei-me do estalajadeiro muito amigavelmente. Não cultivava nenhuma má vontade contra ele, apesar de ele ter troçado bastante de mim no assunto do meu companheiro de cama. Contudo, uma boa brincadeira é uma coisa muito boa e rara; o que é uma pena. Portanto, se à custa de sua própria pessoa um homem dá motivo para uma boa diversão, que não se aborreça com isso e alegremente permita que os outros se divirtam às suas custas, gracejando junto com eles. E se um homem tiver algo em si de plenamente risível, tem certeza de que esse homem é muito mais do que se imagina. Agora o bar estava cheio dos hóspedes que tinham chegado na noite anterior e eu não pudera ver direito. Quase todos eram baleeiros, primeiros oficiais, segundos oficiais, terceiros oficiais, carpinteiros, caldeireiros, ferreiros e vigias, homens morenos, fortes, com barbas espessas, um grupo cabeludo e despenteado usando casacões e roupas matutinas. Podia-se dizer perfeitamente há quanto tempo cada um estava em terra. O rosto saudável deste jovem é como uma pera amadurecida ao sol e seu cheiro parece tão almiscarado quando o da fruta, ele não pode estar em terra há mais de três dias, desembarcado de sua viagem à Índia. O homem ao lado dele apresenta cor um pouco mais clara, pode-se dizer que nele há um toque de pau-cetim. Na compleição de um terceiro ainda se encontra um castanho tropical, mas ligeiramente desbotado; sem duvida está em terra há várias semanas. Mas quem poderia exibir um rosto como o de Queequeg? Marcado com vários matizes, aquele rosto parecia a encosta ocidental dos Andes, mostrando de uma só vez todos os climas contrastantes, zona por zona. “Vamos, a comida está pronta!” gritou o estalajadeiro escancarando a porta. Entramos para tomar o desjejum. Dizem que homens que viram o mundo tornam-se mais amáveis, mais calmos em companhia. Nem sempre: Ledyard, o grande viajante da Nova Inglaterra, e Mungo Park, o escocês, de todos os homens eram os que possuíam menos segurança em um salão. Mas talvez a simples viagem de Ledyard através da Sibéria, em um trenó puxado por cães, ou a longa caminhada solitária e faminta do pobre Mungo pelo negro coração da África não seja o melhor meio de se conseguir alto grau de polimento social. Ainda assim, encontra-se algo parecido em qualquer lugar. Essas reflexões foram ocasionadas pela circunstância de estarmos todos sentados à mesa e eu estar preparado para ouvir boas histórias sobre a caça à baleia. Para minha grande surpresa, quase todos os homens mantinham profundo silêncio. E não só isso, pareciam envergonhados. Sim, ali estava um grupo de lobos do mar, muitos dos quais haviam se aproximado sem nenhuma timidez de grandes baleias no alto mar – totalmente desconhecidas para eles – e duelado com elas até a morte, sem pestanejar, e agora se sentavam diante de uma mesa social – todos da mesma profissão, todos com os mesmos gostos – olhando envergonhados uns para os outros como se na vida só tivessem visto alguns rebanhos entre as Montanhas Verdes. Espetáculo curioso, esses acanhados ursos, esses tímidos guerreiros caçadores de baleias! Porém Queequeg (porque Queequeg sentava-se entre eles, à cabeceira da mesa) mostrava-se tão frio quanto uma pedra de gelo. Certamente não tenho muito a dizer sobre sua educação. Todavia, até seu maior admirador não poderia justificar o fato de ele ter levado o arpão para o desjejum e usá-lo sem qualquer cerimônia com perigo iminente para muitas cabeças, estendendo-o por sobre a mesa para fisgar pedaços de carne. Isso certamente era feito com muita frieza e todos sabiam que, na estimativa da maior parte das pessoas, fazer algo com frieza é fazê-lo com delicadeza. Não falaremos aqui das características de Queequeg, de como ele evitava café e pãezinhos quentes e devotava a totalidade da sua atenção aos bifes mal passados. Basta dizer que quando o desjejum terminou ele acompanhou os outros até o salão, acendeu seu cachimbo-tacape e ali permaneceu, fazendo a digestão e fumando com seu inseparável chapéu na cabeça, enquanto eu saía para dar um passeio. 6. A RUA Se no início fiquei atônito ao ver pela primeira vez um indivíduo tão estranho quanto Queequeg circulando entre a sociedade polida de uma cidade civilizada, esse espanto logo desapareceu durante meu primeiro passeio diurno pelas ruas de New Bedford. Nas ruas próximas das docas, qualquer porto marítimo de certa importância oferece frequente visão dos tipos mais bizarros, vindos dos lugares mais distantes. Mesmo na Broadway e nas ruas de Chestnut os marinheiros mediterrâneos às vezes empurram damas apavoradas. A Regent Street não é desconhecida dos marinheiros asiáticos e dos malaios, e em Bombaim, na Apollo Green, os vívidos ianques sempre assustam os nativos. Mas Nova Bedford supera a Rua Water e a Wapping. Estes dois últimos locais são frequentados apenas por marinheiros, mas em Nova Bedford canibais autênticos conversam uns com os outros nas esquinas. Absolutamente selvagens, muitos ainda carregam carne pagã sobre os ossos. Os forasteiros olham com estranheza. Porém, além dos fijianos, dos naturais de Tonga, de Erromango, de Pannan e de Bright, e além dos espécimes selvagens das tripulações dos navios baleeiros, que vagueiam pelas ruas sem chamar atenção, são vistos outros espetáculos ainda mais curiosos e certamente mais cômicos. Semanalmente chega a esta cidade uma grande quantidade de jovens de Vermont e homens de Nova Hampshire, todos sedentos de lucros e glória na pesca. Em sua maior parte, são jovens robustos, sujeitos que derrubaram florestas e agora desejam abandonar o machado para apanhar uma lança para caçar baleias. Muitos são tão verdes quanto as Montanhas Verdes de onde vêm. Em algumas coisas parecem ter apenas algumas horas de vida. Olha aquele sujeito dobrando a esquina. Ele usa um chapéu de pele de castor, um casacão de abas largas fechado com um cinto de marinheiro e um punhal embainhado. Ali vem outro, com um chapéu à prova d’água e uma capa de lã. Nenhum almofadinha nativo da cidade pode ser comparado a um janota da zona rural – refiro-me a um verdadeiro janota camponês – um sujeito que, nos dias de vacas magras, para arar seus dois acres de terra veste luvas de camurça com medo de bronzear as mãos. Mas quando um almofadinha do campo enfia na cabeça que vai alcançar reputação distinta e se junta à grande pesca da baleia, ao chegar ao porto faz coisas ainda mais cômicas. Quando encomenda seu enxoval marítimo manda colocar botões dourados em seus coletes e presilhas em suas calças. Ah, pobre semente de feno! Com que amarga violência essas presilhas partir-se-ão na primeira tempestade brutal, quando fores atirado, presilhas, botões e todo o resto, na goela da tormenta. Mas não julgues que essa famosa cidade tem apenas arpoadores, canibais e camponeses para mostrar aos visitantes. De modo algum. Ainda assim, Nova Bedford é um local esquisito. Se não fosse por nós, baleeiros, esse pedaço de terra ainda estaria em condições tão terríveis quanto as costas do Labrador. Apesar disso, algumas partes do campo que a rodeia são suficientes para assustar qualquer um, tão abandonadas parecem. Em toda Nova Inglaterra, talvez o melhor lugar para se viver seja a própria cidade. É uma terra de azeite, é verdade, mas não como Canaã, e também uma terra de milho e vinho. Nas ruas não corre leite e nem na primavera elas são pavimentadas com ovos frescos. Porém, apesar disso, em nenhum lugar da América serão encontradas casas tão elegantes ou parques e jardins mais opulentos que em Nova Bedford. De onde surgiram? Como foram plantados nessa terra que antigamente era somente a escória inútil do país? Vai e olha os emblemáticos arpões de ferro que decoram aquela orgulhosa mansão e tua pergunta será respondida. Sim. Todas aquelas bravas casas e jardins floridos vêm do Atlântico, do Pacífico e do Índico. Sem exceção, todas foram fisgadas com arpão e puxadas do fundo do mar. Poderia o senhor Alexandre realizar um feito como esse? Dizem que em Nova Bedford os pais dão baleias como dote de suas filhas e destinam alguns golfinhos a cada uma das sobrinhas. É preciso que se vá para Nova Bedford para ver o que é um casamento brilhante; comenta-se que existem reservatórios de óleo em todas as casas e uma enorme quantidade de velas de espermacete é queimada imprudentemente, a noite inteira. A cidade é doce no verão, cheia de belos bordos – longas avenidas de verde e ouro. E em agosto erguem-se bem alto os belos e generosos carvalhos semelhantes a candelabros, cobrindo os transeuntes com suas flores agrupadas como cones pontiagudos. Em muitos bairros de Nova Bedford a arte é tão onipotente que criou esplêndidos terraços de flores sobre o estéril refugo de rochas, abandonado no dia final da criação. E as mulheres de Nova Bedford! Elas desabrocham como suas rosas rubras. Mas as rosas apenas florescem no verão enquanto que o fino carmim de suas faces é perene como a luz do sol no sétimo céu. Em outros lugares é impossível encontrar tal formosura, exceto em Salem, onde soube que as jovens exalam tal aroma de almíscar que seus namorados marinheiros sentem seu perfume a milhas de distância da costa, como se estivessem se aproximando das olorosas Molucas, não de areias puritanas. 7. A CAPELA Nessa mesma cidade de Nova Bedford há uma Capela dos Baleeiros, e são poucos os pescadores ranzinzas que, tendo que embarcar para o Oceano Índico ou Pacífico em pouco tempo, deixam de visitar esse lugar no domingo. Eu por certo não deixei. Voltando do meu primeiro passeio matinal, saí novamente com esse objetivo específico. O céu se transformara. De claro, ensolarado e frio, tornara-se chuvoso e enevoado. Envolvendo-me em minha jaqueta peluda, feita de um tecido chamado pele de urso, pus-me a caminho enfrentando a borrasca persistente. Ao entrar, encontrei uma pequena congregação de marinheiros, e de mulheres e viúvas de marinheiros. Ali reinava um silêncio abafado, apenas rompido de tempos em tempos pelos guinchos da tempestade. Cada devoto taciturno parecia ter escolhido sentar-se afastado do outro, como se cada pesar silencioso fosse insular e incomunicável. O capelão ainda não chegara e essas soturnas ilhas de homens e mulheres permaneciam firmemente sentadas, observando as várias lápides de mármore emolduradas de negro e incrustadas nas paredes, a cada lado do púlpito. Como inscrição, três delas traziam algo como o que se segue, mas não pretendo citar com exatidão: DEDICADA À MEMÓRIA DE JOHN TALBOT, QUE, COM A IDADE DE 18 ANOS, CAIU AO MAR NAS PROXIMIDADES DA ILHA DA DESOLAÇÃO, PERTO DA PATAGÔNIA, EM 1° DE NOVEMBRO DE 1836. ESTA LÁPIDE FOI ERIGIDA EM SUA MEMÓRIA POR SUA IRMÃ. DEDICADA À MEMÓRIA DE ROBERT LONG, WILLIS ELLERY, NATHAN COLEMAN, WALTER CANNY, SETH MACY, SAMUEL GLEIG, COMPONENTES DA TRIPULAÇÃO DE UM DOS BARCOS DO NAVIO ELIZA, DESTRUÍDO POR UMA BALEIA NO OCEANO PACÍFICO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1839. ESTA LÁPIDE FOI AQUI COLOCADA POR SEUS COMPANHEIROS SOBREVIVENTES. DEDICADA À MEMÓRIA DO FALECIDO CAPITÃO EZEKIEL HARDY, MORTO NA PROA DE SEU BARCO POR UMA BALEIA CACHALOTE, EM 3 DE AGOSTO DE 1833, NAS COSTAS DO JAPÃO. ESTA LÁPIDE FOI ERIGIDA EM SUA MEMÓRIA POR SUA VIÚVA. Sacudindo o granizo do chapéu e da jaqueta congelados, sentei perto da porta e ao virar de lado surpreendi-me ao ver Queequeg perto de mim. Confundido pela solenidade da cena, havia um assombroso ar de curiosidade incrédula em sua fisionomia. O selvagem foi a única pessoa que pareceu notar minha entrada, pois era a única que não conseguia ler e por esse motivo não tentava decifrar aquelas frígidas inscrições na parede. Não sei se entre a congregação havia algum parente dos marinheiros cujos nomes ali estavam inscritos, mas há inúmeros acidentes não registrados na pesca e várias mulheres presentes tinham no rosto claras marcas de um pesar inconsolado. Tive certeza de que a visão daquelas lápides reabria velhas chagas naqueles corações feridos e elas voltavam a sangrar. Oh! Vós cujos mortos estão sepultados sob a relva verde, que permanecem entre as flores, e podeis dizer – aqui, AQUI jaz meu bem-amado, não podereis jamais conhecer a desolação que vive em peitos como esses. Que amargo vazio nesses mármores emoldurados de negro, não cobertos de cinzas! Que desespero nessas inscrições inertes! Que vazios mortais e descrenças espontâneas nas linhas que parecem corroer toda fé, recusar a ressurreição aos mortos que pereceram sem um túmulo. Não faria diferença essas lápides encontrarem-se na caverna de Elefanta ou aqui. Em que censo de criaturas viventes estão incluídos os mortos da humanidade? Por que um provérbio universal diz que os mortos não contam histórias, apesar de conhecerem mais segredos que as areias de Goodwin? Por que dar um título tão significativo e infiel ao nome dos que partiram ainda ontem para o outro mundo, e não fazemos o mesmo para com quem partiu para as Índias mais remotas desta terra de vivos? Por que as Companhias de Seguro exploram a morte de seres imortais? Que paralisia eterna e hirta, que transe mortal e desesperançado atinge o antigo Adão, que morreu há 60 séculos? Por que não conseguimos nos consolar da perda dos que agora vivem em indizível bem-aventurança, segundo asseguramos? Por que os vivos tentam calar os mortos? Por que o boato de um ruído em um túmulo aterrorizaria uma cidade inteira? Todas essas coisas têm seu significado. Como um chacal, a fé se alimenta entre as tumbas e até dessas dúvidas mortais retira sua esperança mais vital. Não é necessário descrever com que sentimentos na véspera de minha viagem para Nantucket olhei para aquelas lápides de mármore, e na tênue luz daquele dia sombrio e triste li sobre o destino dos baleeiros que haviam viajado antes de mim. Sim Ismael, poderás ter o mesmo destino. De alguma forma, voltei a me alegrar. Pensei nos deliciosos pretextos para embarcar, nas excelentes oportunidades de promoção – sim, um pequeno navio a vapor poderia me conferir uma honra imortal. Sim, há morte nesse negócio de pescar baleias – uma forma indescritível, caótica e rápida de enviar homens para a eternidade. E daí? Acho altamente equivocado esse assunto de vida e morte. Creio que ao olhar para coisas espirituais somos semelhantes a ostras observando o sol através da água, julgando que essa água espessa é o ar mais fino. Acredito que meu corpo não passa de um abrigo para meu melhor ser. Na verdade, que leve meu corpo quem quiser, pois ele não é quem eu sou. Portanto, três vivas para Nantucket e que venha um navio a vapor e um corpo aquecido, pois minha alma nem o próprio Júpiter pode destroçar. 8. O PÚLPITO Eu não me sentara há muito tempo quando entrou um homem de certo venerável vigor. Imediatamente, assim que se fechou a porta açoitada pela tempestade depois de admiti-lo, o rápido olhar que a congregação lhe lançou foi suficiente para atestar que aquele esplêndido velho era o capelão. Sim, era o famoso Pastor Mapple, assim chamado pelos baleeiros, entre os quais era grandemente apreciado. Na juventude fora marinheiro e arpoador, mas há longos anos dedicava sua vida ao ministério. Agora, neste momento em que escrevo, o Pastor Mapple já se encontrava no robusto inverno de uma segunda e florescente juventude, pois em todas as fissuras de suas rugas brilhavam certos lampejos de um novo e suave florescimento – a verdejante primavera espiando sob a neve de fevereiro. Ninguém que ouvisse sua história poderia olhá-lo pela primeira vez sem o mais vivo interesse, pois havia certas peculiaridades em sua pessoa que só poderiam ser atribuídas à aventureira vida marítima que levara. Quando entrou, observei que ele não carregava guarda-chuva, pois escorria neve meio derretida de seu chapéu impermeável e seu vasto casaco de piloto parecia quase puxá-lo para o chão devido ao peso da água que absorvera. Contudo, chapéu, capote e galochas foram removidos um a um e pendurados no pequeno espaço de um canto adjacente. Vestido com um terno decente, aproximou-se do púlpito com toda tranquilidade. Como a maioria dos púlpitos antigos, aquele era muito alto, e como para alcançar aquela altura uma escada comum exigiria um ângulo muito grande, prejudicando a pequena área da capela, parece que o arquiteto agira de acordo com uma sugestão do Pastor Mapple e terminara o púlpito sem ela, substituindo-a por uma escada de corda pendurada na lateral, como as usadas no mar para subir de um bote a um navio. A mulher do capitão de um navio baleeiro doara à capela um belo par de cordas de estrame vermelho, que depois de tingido na cor de mogno e considerando-se o estilo da capela não parecia absolutamente de mau gosto. Detendo-se por um instante ao pé da escada e segurando com as duas mãos os nós ornamentais das cordas, o Pastor Mapple olhou para cima e, com verdadeira destreza de marinheiro à qual não faltava reverência, meteu-se pelas escadas como se estivesse subindo ao tombadilho de um navio. Como em geral acontece com as escadas dependuradas, as partes perpendiculares da escada lateral eram de corda recoberta por tecido, sendo de madeira apenas os degraus, de modo que havia uma articulação em cada degrau. Ao primeiro olhar para o púlpito notei que apesar de convenientes em um navio essas articulações pareciam desnecessárias na presente circunstância. Mas não estava preparado para ver o Pastor Mapple, depois de ganhar as alturas, voltar-se lentamente e, debruçando-se no púlpito, deliberadamente puxar a escada, degrau após degrau, até que sua totalidade se encontrasse no interior do púlpito, deixando-o inexpugnável em sua pequena Quebec. Refleti por algum tempo sem compreender totalmente a razão daquele procedimento. O Pastor Mapple gozava tal reputação por sua sinceridade e santidade que eu não podia suspeitar que ele buscasse notoriedade através de truques teatrais. Não, pensei, deve haver outra razão para isso; além do mais deve haver um simbolismo não aparente. Talvez por esse ato de isolamento físico ele queira demonstrar seu retiro espiritual provisório dos vínculos e conexões com o mundo exterior. Sim, pois saciado pela carne e pelo vinho do mundo, para o homem fiel a Deus esse púlpito é uma fortaleza que se basta – um soberbo Ehrenbreitstein-1 com uma perene fonte de água dentro de seus muros. Mas a escada lateral não era o único aspecto estranho do lugar, trazido do passado marinho do capelão. Entre as placas de mármore colocadas de cada lado do púlpito, a parede que formava a parte de trás era adornada com um grande quadro representando um galante navio batido por uma terrível tempestade, em uma costa de rochas negras e ondas brancas. Porém, bem alto, acima das 1- Ehrenbreitstein é uma fortaleza na montanha do mesmo nome, na margem oriental do Reno. Foi construída pela Prússia, entre 1817 e 1832, como a espinha dorsal do sistema de fortificação regional, em uma área invadida várias vezes por tropas francesas. A fortaleza nunca foi atacada. escuras nuvens tempestuosas, flutuava uma pequena ilha banhada de sol onde brilhava o rosto de um anjo. E esse rosto projetava um laivo de fulgor sobre o convés do navio, algo como a placa de prata agora inserida no assoalho do Victory, onde Nelson caiu. “Ah, nobre navio”, o anjo parecia dizer, “aguenta, sustenta o robusto leme pois o sol não tarda; as nuvens se afastam – o mais sereno azul se aproxima”. O próprio púlpito demonstrava o gosto pelo mar que produzira a escada e o quadro. Sua parte frontal fora feita como a falsa proa de um navio e a Bíblia Sagrada descansava em uma peça de madeira entalhada com espirais, apresentado a forma de um esporão de proa. O que seria mais significativo? O púlpito é sempre a parte mais avançada da terra, todo o resto vem depois. O púlpito conduz o mundo. É desse local que se divisa a rápida borrasca da ira divina e é a proa que deve suportar o primeiro impacto. Do púlpito invoca-se o Deus das brisas suaves ou rudes para que envie ventos favoráveis. Sim, o mundo não é uma viagem completa, é um navio de passagem, e o púlpito é sua proa. 9. O SERMÃO O Pastor Mapple levantou-se e, em voz suave de despretensiosa autoridade, pediu para o povo espalhado se reunir. “Pessoal de estibordo – para bombordo! Pessoal de bombordo – para estibordo! No centro! No centro!” Houve um ruído surdo de pesadas botas marinhas entre os bancos, um suave arrastar de sapatos femininos. Tudo voltou a ficar quieto e todos os olhos fixaram-se no pregador. Ele fez uma pequena pausa. Depois, ajoelhando-se na proa do púlpito, cruzou as grandes mãos sobre o peito, ergueu a cabeça com os olhos fechados e pronunciou uma oração de tal devoção que parecia rezar ajoelhado no fundo do oceano. Em seguida, em tons solenes e prolongados como o contínuo tinir de um sino em um navio a ponto de soçobrar em um mar coberto pela névoa, começou a ler o seguinte hino, alterando sua maneira de falar nas estrofes finais, pronunciadas com ressonante exultação e alegria: “As costelas e os terrores da baleia Curvaram-se sobre mim em lúgubres trevas, Enquanto todas as luminosas ondas de Deus Elevaram-me e projetaram-me no abismo. Vi escancarada a mandíbula do inferno Com suas infindáveis agonias e tormentos Que só quem sentiu pode expressar – Oh, mergulhei no desespero. Em negra agonia clamei por meu Deus. Quando julgava que já não fosse meu, Ele inclinou seus ouvidos para meus lamentos – E a baleia não mais me apreendeu. Veloz, acorreu em meu auxílio Como se no dorso de um golfinho refulgente; Terrível, brilhava como um relâmpago resplendente A face do meu Deus, meu Salvador. Meu canto para sempre expressará Essa assombrosa, afortunada hora. Glorificado seja o meu Deus, Misericórdia e poder”. Praticamente todos se juntaram ao canto desse hino que se elevou acima dos uivos da tempestade. Houve uma breve pausa. O pregador virou devagar as páginas da Bíblia e pousando a mão sobre o texto escolhido disse: “Amados companheiros de navio, considerai o último versículo do primeiro capítulo de Jonas – ‘Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas’. “Companheiros, este livro que contém apenas quatro capítulos – quatro narrativas – é um dos menores no poderoso cabo das Escrituras. E ainda assim, a que profundidade de alma chegou a sonda de Jonas! Que fértil lição para nós é esse profeta! Quão nobre é esse cântico nas entranhas do peixe! Como é grande e turbulento! Sentimos as ondas nos encobrindo, mergulhamos com ele até o fundo das águas, as algas e o lodo do mar nos envolvem! Mas QUAL é a lição ensinada pelo livro de Jonas? Companheiros, a lição é uma fita com dois lados; uma lição para nós como pecadores e uma lição para mim, como capitão do Deus vivo. Como pecadores, é uma lição dirigida para nós porque é uma história de pecado, de dureza de coração, de medos subitamente despertados, de castigo instantâneo, de arrependimento, orações e, finalmente, de libertação e da alegria de Jonas. Assim como todos os pecadores, o deslize desse filho de Ammitai era sua deliberada desobediência ao mandamento de Deus – que ele considerava um mandamento difícil. Contudo, todas as coisas que Deus nos pede são difíceis de fazer – lembrai-vos disso – e portanto é mais frequente ele exigir que tentar nos persuadir. Se obedecemos a Deus desobedecemos a nós mesmos; e é no desobedecer a nós mesmos que está a dificuldade de obedecer a Deus. “Carregando esse pecado da desobediência, Jonas ainda tenta zombar de Deus, procurando fugir Dele. Pensa que um navio feito pelo homem poderá carregá-lo para países onde Deus não reina, onde reinam os capitães desta terra. Ele perambula pelo cais de Jope procurando um navio que vá para Társis. Talvez seja nesse fato que se esconda um significado até agora não percebido. De acordo com o que se sabe, Társis só pode ser a moderna cidade de Cádiz. Essa é a opinião dos sábios. E onde se encontra Cádiz, companheiros? Cádiz fica na Espanha; por mar, de Jope Jonas não poderia viajar para mais longe naqueles dias da antiguidade, quando o Atlântico era um oceano praticamente desconhecido. Porque Jope, a moderna Jafa, companheiros, fica na costa mais oriental do Mediterrâneo, na Síria; e Társis, ou Cádiz, fica a mais de 2 mil milhas a oeste desse ponto, logo depois do Estreito de Gibraltar. Percebem, companheiros, que Jonas tentou fugir de Deus indo para o fim do mundo? Miserável! Oh! Desprezível e merecedor de toda repulsa! Com chapéu tombado e olhar culpado, errando entre os navios como um vil ladrão que corre para cruzar os mares, tão tumultuada e execrável é sua aparência que se existissem policiais naquela época Jonas seria preso antes de pisar no convés de algum navio, suspeito de algum delito. Obviamente, era um fugitivo! Sem bagagem, sem uma caixa para chapéus, sem mala ou bolsa de viagem – sem amigos que o acompanhassem para se despedir dele. Por fim, após muita procura encontra um navio que vai para Társis recebendo os últimos itens de sua carga, mas quando sobe à bordo para ver o capitão em seus aposentos, todos os marinheiros deixam de embarcar os bens para observar o estranho. Jonas percebe isso, mas em vão procura parecer confiante e à vontade, em vão procura disfarçar seu desprezível sorriso. Uma forte intuição garante aos marinheiros que ele não pode ser inocente. Em seu modo brincalhão, mas ainda sério, um sussurra ao outro – ‘Jack, ele roubou de uma viúva’, ou ‘Joe, repara nele, deve ser bígamo’, ou ‘Harry, acho que ele é o adúltero que fugiu da cadeia da velha cidade de Gomorra ou um dos assassinos que fugiram de Sodoma’. Outro corre para ler um anúncio pregado em um pilar do cais ao qual o navio está ancorado, oferecendo 500 moedas de ouro pela captura de um parricida. Nele também há a descrição dessa pessoa. Ele lê e olha de Jonas para o anúncio, enquanto seus companheiros rodeiam Jonas, preparados para lançar mão dele. Amedrontado, Jonas treme, e tentando demonstrar coragem em seu rosto só consegue parecer mais covarde. Não quer confessar que é suspeito e por si só isso reforça a suspeita. Então procura tirar o melhor partido da situação e quando os marinheiros descobrem que ele não é o homem do anúncio, deixam-no passar. Ele desce à cabina. “‘Quem está aí?’ pergunta o capitão, ocupado em sua mesa, preparando apressadamente seus papéis para a alfândega – ‘Quem é?’ Oh! Como essa pergunta inocente perturba Jonas! Por um instante, quase se volta para fugir. Mas se recompõe. ‘Procuro passagem para Társis; quando zarpa o navio, senhor?’ Até esse momento, o capitão não olhara para Jonas, apesar do homem estar diante dele. Porém, assim que o ocupado capitão ouve aquela voz vazia lança um olhar investigativo para ele. ‘Zarpamos com a próxima maré’, responde por fim, ainda olhando fixamente para ele. ‘Não mais cedo, senhor?’ – ‘Suficientemente cedo para qualquer homem honesto que vai como passageiro’. Ah! Jonas, essa foi outra punhalada. Rapidamente, consegue afastar a suspeita do capitão. ‘Viajarei convosco’, diz ele acrescentando: ‘E o preço da passagem, quanto é? Pagarei agora’. Pois está especificamente escrito, companheiros, como se fosse algo que não pode ser esquecido nesta história, que ‘ele pagou a passagem’ antes do navio zarpar do porto. Considerando-se o contexto, isso é bastante significado. “Companheiros, o capitão de Jonas era uma dessas pessoas que possui discernimento para detectar um crime, mas sua cupidez só lhe permite acusar os pobres. Neste mundo, o pecado que paga a passagem pode viajar tranquilamente e sem passaporte, enquanto que a virtude em um pobre é detida em todas as fronteiras. Então, o capitão se prepara para testar o tamanho da bolsa de Jonas antes de julgá-lo francamente. Cobra-lhe o triplo da soma usual e ele concorda. O capitão sabe que Jonas é um fugitivo, mas concorda em auxiliar uma fuga que forra de ouro sua trajetória. Todavia, quando Jonas pega a bolsa, o capitão sente-se incomodado por suas prudentes suspeitas. Examina todas as moedas para certificar-se de que não são falsas. Não é falsário, murmura ele, e Jonas recebe sua passagem. ‘Indicame meu camarote, senhor. Estou cansado e preciso dormir’, diz Jonas. ‘Pode-se notar. Eis aí teu camarote’, fala o capitão. Jonas entra e teria trancado a porta, mas a fechadura não contém chave. Ouvindo-o mexer na fechadura, o capitão ri baixinho e murmura algo sobre as portas das celas dos condenados não poderem ser fechadas pelo lado de dentro. Vestido e empoeirado como estava, Jonas atira-se à cama e percebe que o teto do camarote quase lhe chega à testa. O ar é abafado e a respiração de Jonas fica ofegante. Naquele buraco estreito sob a linha da água, pressente a hora sufocante quando a baleia o manterá no menor espaço de suas entranhas. “Parafusada pelo eixo na parede, uma lâmpada oscila no quarto de Jonas, e como o navio está inclinado no cais devido ao peso da última carga recebida, a lâmpada e sua chama mantêm permanente obliquidade com relação ao quarto; apesar de infalivelmente reta com relação ao seu próprio eixo, torna mais óbvia a falsidade e os níveis da mentira em que ele se encontra. A lâmpada alarma e amedronta Jonas. Deitado em sua cama, seus olhos atormentados percorrem o lugar. Até então bem sucedido, o fugitivo não encontra refúgio para seu olhar inquieto. Mas a contradição da lâmpada o estarrece cada vez mais. O chão, o teto e as paredes estão tortos. ‘Oh! É assim que minha consciência se encontra, arde em linha reta, para cima, mas as câmaras da minha alma estão retorcidas!’, lamenta-se ele. “Como alguém que corre para a cama depois de uma noite de orgia e bebedeira, ainda cambaleante, mas com a consciência a incomodá-lo como investidas de cavalos romanos de corrida, como se lhe cravassem pontas de aço, como alguém que nesse miserável embaraço ainda se revira em vertiginosa angústia, implorando a Deus por aniquilação até que passe o ataque, um profundo estupor o invade e ele se sente como um homem sangrando até a morte, pois a consciência é um ferimento e nada pode aliviá-la. Após muita luta em sua cama, a prodigiosa miséria de Jonas o arrasta para o sono. “E chega a hora da maré. O navio levanta suas amarras e carenando e deslizando sobre o mar, sem despedidas alegres, do cais deserto o navio parte para Társis. Companheiros, esse navio foi o primeiro barco contrabandista de que se tem notícia, e o contrabando era Jonas. Mas o oceano se rebela, não carregará o fardo maligno. Surge uma terrível tempestade e o navio está a ponto de soçobrar. Mas enquanto o contramestre pede para todas as mãos auxiliarem a esvaziá-lo, enquanto caixas, fardos e jarras estão sendo lançadas pela amurada, enquanto o vento ruge, os homens gritam e todas as tábuas ressoam com o som dos passos exatamente sobre a cabeça de Jonas, e em meio a todo esse tumulto extremo Jonas dorme seu sono abominável. Ele não vê o negro céu nem o mar enraivecido, não sente o ranger das tábuas e pouco ouve ou atenta para a rápida aproximação da poderosa baleia com a boca escancarada, cortando o mar à procura dele. Sim companheiros, Jonas descera para o interior do navio – deitara-se em uma cama na sua cabina e estava profundamente adormecido. Amedrontado, o capitão sai à sua procura e grita em seu ouvido morto: ‘Que fazes, dorminhoco! Acorda!’ Despertado de sua letargia pelo grito medonho, cambaleando Jonas põe-se em pé e, tropeçando, vai para o convés e agarra-se a um ovém para observar o mar. Nesse momento é atingido por uma onda furiosa que, como uma pantera, pula sobre a amurada. Ondas seguidas saltam sobre o navio, e não encontrando saída, correm da popa até a proa até que os marinheiros ficam a ponto de se afogar com o navio ainda flutuando E quando a lua branca mostra sua face temerosa na escuridão, entre as valas escarpadas, o perplexo Jonas vê o gurupés se erguendo para logo descer até as profundezas atormentadas. “Os terrores se sucedem em sua alma. Por suas atitudes subservientes, o fugitivo de Deus agora é claramente conhecido. Os marinheiros o apontam cada vez mais certos de suas suspeitas, e por fim, para provar a verdade, entregam o caso à justiça celeste e tiram a sorte para descobrir a causa dessa grande tempestade que desabou sobre eles. Jonas é o escolhido; isso descoberto, eles furiosamente lançam-lhe suas perguntas: ‹Qual é tua profissão? De onde vens? Qual o teu país? Teu povo?’ Mas companheiros, vede o comportamento do pobre Jonas. Os marinheiros ansiosos só perguntavam quem ele era e de onde vinha, e não apenas receberam a resposta a essas questões, mas também a uma pergunta que não haviam feito. Mas a resposta não solicitada é arrancada de Jonas pela dura mão de Deus pousada sobre ele. “‘Sou hebreu’ exclama ele – e depois completa – ‘Temo o Senhor, o Deus do Céu que fez o mar e a terra firme!’ Oh Jonas, tu o temes? Sim, devias mesmo temer o Senhor Deus! Imediatamente, ele faz uma confissão completa. Os marinheiros se assustam cada vez mais, porém têm pena dele. Jonas ainda não suplica a misericórdia de Deus, pois conhece o negrume de seus feitos. Grita pedindo para o atirarem ao mar, pois sabe que é culpado por essa grande borrasca que cai sobre eles. Mas ainda assim os marinheiros se compadecem dele e procuram outros meios de salvar o navio. Tudo em vão; a tempestade ruge cada vez mais alto. Relutantes, invocando a Deus com uma das mãos levantada, com a outra agarram Jonas. “Agora contemplai Jonas, erguido como uma âncora, lançado ao mar. Instantaneamente, uma calmaria de óleo vem do leste e cai sobre o mar, e o mar se abranda e Jonas leva a borrasca consigo deixando atrás de si águas tranquilas. Ele afunda no centro de um turbilhão de tal violência que mal sente o momento em que cai dentro das mandíbulas escancaradas que o aguardavam. A baleia cerra fortemente todos os seus dentes de marfim que são como trancas brancas fechando sua prisão. E Jonas ora a Deus no ventre do peixe. Mas observai sua prece e aprendei uma poderosa lição. Pecador como é, Jonas não chora nem implora por libertação imediata. Sente que seu terrível castigo é justo. Deixa seu perdão nas mãos de Deus, contentando-se com isso. Apesar de todas as suas aflições e sofrimentos, ainda contempla Seu templo sagrado. Aqui, companheiros, encontra-se o verdadeiro e fiel arrependimento que não clama por perdão, mas agradece o castigo. E como Deus se agrada da conduta de Jonas, mostra-lhe a eventual libertação do mar e da baleia. Companheiros, não coloco Jonas diante de vós para ser copiado em seu pecado mas como modelo de arrependimento. Não pequeis, mas se o fizerdes arrependei-vos como Jonas”. Enquanto falava essas palavras, os uivos da enorme tempestade lá fora pareciam acrescentar novo poder ao pregador que, ao descrever a borrasca marítima de Jonas, parecia, ele próprio, açoitado por um temporal. Seu profundo peito arfava como uma grande ondulação do oceano. O balançar de seus braços eram como o trabalho dos elementos. Os trovões lançados por sua fronte morena e a luz emitida por seus olhos faziam seus singelos ouvintes olharem para ele com temor estranho a eles. Por fim seu olhar se acalmou, enquanto em silêncio virava novamente as páginas do Livro. Imóvel, com os olhos fechados, por um momento pareceu em comunhão com Deus e consigo mesmo. Inclinou-se mais uma vez na direção do povo. Baixando a cabeça devagar, demonstrando a mais profunda e humana humildade, falou estas palavras: “Companheiros de navio, Deus colocou somente uma das mãos sobre vós; a mim Ele aperta com as duas. Com as escassas luzes que possuo li para vós a lição que Jonas ensina a todos os pecadores, para vós e principalmente para mim mesmo, pois sou ainda mais pecador que vós. E agora, com que alegria eu desceria deste mastro e sentaria nos conveses onde estais sentados, e como ouvis, ouviria alguém ler para mim essa outra terrível lição que Jonas ensina A MIM, como capitão do Deus vivo, descrevendo como Jonas – capitão-profeta ungido, pregador de coisas verdadeiras, encarregado pelo Senhor de revelar essas verdades indesejáveis para a perversa Nínive – consternado com a hostilidade que suscitaria, fugiu da missão e tentou escapar de seu dever embarcando em um navio, em Jope. Contudo, Deus está em toda parte e Jonas jamais chegou a Társis. Como vimos, Deus foi a ele em uma baleia e o engoliu levando-o para os vívidos abismos da perdição, e rapidamente o arrastou para ‘o meio dos mares’, onde fundos redemoinhos o sugaram até 10 mil braças de profundidade e todo o mundo líquido da desgraça girou sobre ele. Porém, mesmo além do alcance de qualquer sonda – fora das entranhas do inferno – quando a baleia encalhou entre os mais longínquos ossos do oceano, mesmo então Deus ouviu o profeta tragado e arrependido quando ele clamou. Deus falou com o peixe e da gélida escuridão do mar a baleia subiu para o tépido e agradável sol e para todos os deleites do ar e da terra, e ‘vomitou Jonas na terra firme’. E Deus falou com Jonas pela segunda vez. Ferido e alquebrado – seus ouvidos como duas conchas, ainda repletos do murmúrio do oceano – Jonas curvou-se à vontade de Deus. E qual era Sua vontade, companheiros? Que ele pregasse a Verdade diante da Mentira. Essa era Sua vontade! “Companheiros de navio, esta é a outra lição, e ai do capitão do Deus vivo que procurar fugir dela. Ai de quem neste mundo se afasta do dever do Evangelho! Ai de quem procura verter azeite nas águas quando Deus as prepara para uma tempestade! Ai de quem procura agradar, em vez de atemorizar! Ai de quem julga seu bom nome mais precioso que a bondade! Ai de quem corteja a desonra neste mundo! Ai de quem não é verdadeiro quando a mentira significa salvação! Sim, como disse o grande capitão Paulo, ai de quem prega aos outros sendo ele próprio abominável!» Calou-se e por um momento pareceu afastado de si mesmo. Então, levantando o rosto para eles, mostrou grande alegria nos olhos e bradou com celestial entusiasmo: – “Companheiros de navio! A estibordo de qualquer desgraça há sempre um deleite garantido, e o auge desse deleite é muito maior do que a profundidade da desgraça. Não é o mastro real mais alto do que a profundidade da quilha? Para quem mantém seu próprio eu inexorável diante dos orgulhosos deuses e comandantes desta terras, o deleite é excelso, é interior. O deleite é para aqueles cujos fortes braços o suportam quando o traiçoeiro barco deste mundo afunda. O deleite é para os que não descansam buscando a verdade e matam, queimam e destroem todo pecado, ainda que precisem arrancá-lo de sob as togas dos senadores e juízes. O deleite, a alegria imensa é para quem não reconhece qualquer lei ou senhor a não ser o domínio do Senhor seu Deus e só é patriota no céu. O deleite é para aqueles que as ondas e vagalhões dos mares e das ruidosas multidões não conseguem afastar desta segura Quilha das Eras. O deleite eterno e todas as delícias estão reservados para aqueles que, chegado o momento do descanso final, dirão com seu ultimo suspiro – Ó Pai a quem conheço sobretudo por tua vara – mortal ou imortal, morro aqui. Lutei para pertencer mais a Ti do que a este mundo ou a mim mesmo. Ainda assim, isso não é nada. Deixo-Te a eternidade, pois como pode um homem ambicionar viver toda a vida de seu Deus?” Não disse mais nada. Depois de distribuir pausadamente uma bênção, cobriu o rosto com as mãos e permaneceu ajoelhado até o povo partir, deixando-o sozinho. 10. AMIGO ÍNTIMO Chegando à Estalagem do Jorro ao voltar da capela, ali encontrei Queequeg completamente sozinho. Deixara a capela pouco antes da bênção. Sentava-se em um banco diante do fogo, os pés sobre a grade da lareira, e segurava em uma das mãos aquele pequeno ídolo negro. Mantinha-o perto do rosto e, olhando-o fixamente, usava um canivete para delicadamente aparar seu nariz enquanto cantava baixinho para si mesmo, em seu modo pagão. Como fora interrompido pôs a imagem de lado e foi até a mesa onde pegou um grande livro. Colocando-o sobre o colo, começou a contar as páginas com deliberada regularidade. A cada 50 páginas – creio eu – parava um momento, olhava em torno e soltava um longo e borbulhante assobio de espanto. Recomeçava a contar 50 páginas, parecendo recomeçar a partir do número um, como se só soubesse contar até 50 e apenas a multidão de grupos de 50 páginas provocasse seu espanto. Fiquei ali sentado, observando-o com muito interesse. Apesar de selvagem e horrivelmente marcado no rosto – pelo menos para o meu gosto – sua aparência tinha algo que não era nada desagradável. Não se pode esconder a alma. Através de suas tatuagens misteriosas, acreditei ver traços de um coração simples e honesto. Seus grandes olhos profundos, ardentemente negros e destemidos, pareciam símbolos de um espírito suficientemente corajoso para enfrentar mil demônios. Além de tudo, a atitude do pagão tinha certa imponência que nem mesmo suas esquisitices conseguiam mutilar. Parecia um homem que jamais se humilhara ou tivera um credor. Não sei se também por ter a cabeça raspada, sua fronte se projetava para frente com um relevo mais livre e brilhante, parecendo mais ampla assim do que de outro modo – mas não posso garantir. O certo é que, frenologicamente, sua cabeça era excelente. Isso talvez pareça ridículo, mas ela lembrou-me a do general George Washington, como representada em seus bustos mais populares. Possuía o mesmo longo declive graduado regularmente a partir das sobrancelhas, também salientes como dois longos promontórios densamente arborizados no topo. Queequeg era George Washington canibalisticamente desenvolvido. Enquanto eu o analisava detidamente, tentando fingir que observava a tempestade através do postigo da janela, ele não deu sinais de que percebia minha presença nem se preocupou em lançar um único olhar em minha direção, parecendo totalmente absorto na contagem das páginas do livro maravilhoso. Considerando a maneira sociável como havíamos dormido juntos na noite anterior e principalmente diante do afetuoso braço que eu encontrara sobre mim ao acordar, achei essa indiferença muito estranha. Mas os selvagens são criaturas estranhas e às vezes não se sabe exatamente como lidar com eles. No início são apavorantes. A calma concentração de sua simplicidade assemelha-se à sabedoria socrática. Eu também notara que Queequeg nunca se misturava com os outros marinheiros na estalagem, ou o fazia muito pouco. Não tentava se insinuar e parecia não ter qualquer desejo de aumentar seu círculo de conhecidos. Tudo isso me pareceu assaz singular, mas pensando melhor, havia nisso algo quase sublime. Ali estava um homem a 20 mil milhas de casa, pela via do Cabo Horn – único modo de chegar até ali – atirado entre gente para ele tão estranha quanto se fosse proveniente do planeta Júpiter. Ainda assim, parecia totalmente à vontade e conservava a maior serenidade, feliz com sua própria companhia, sempre à altura de si mesmo. Com certeza, isso era um toque de fina filosofia, mesmo que, sem dúvida, jamais tivesse ouvido nada semelhante. Para sermos verdadeiros filósofos, nós, mortais, talvez não devêssemos ter consciência dessa condição nem necessitássemos nos esforçar para consegui-la. Quando ouço que este ou aquele homem se considera filósofo concluo que, como uma velha mulher dispéptica, ele deve ter ‘quebrado seu aparelho digestório’. Eu estava sentado naquela sala agora solitária, com o fogo queimando baixo, naquele suave estado em que, depois de sua primeira intensidade ter aquecido o ar, ele só brilhava para ser observado, com as sombras da noite e os fantasmas reunidos em torno das janelas, olhando para nós dois silenciosos, com a tempestade rugindo lá fora em solenes ondas. Comecei a ter estranhos sentimentos. Algo derreteu em mim. Meu coração despedaçado e minhas mãos enlouquecidas já não se voltavam contra este mundo de lobos. Aquele tranquilizante selvagem o redimira. Ele sentava-se ali e sua indiferença falava de uma natureza na qual não se ocultam hipocrisias civilizadas nem suaves enganos. Ele era selvagem, um espetáculo de se ver, mas comecei a me sentir misteriosamente cativado por ele. As coisas que teriam afastado a maioria das pessoas eram como ímãs que me atraíam. Vou tentar ter um amigo pagão, pensei, pois a bondade cristã provou ser uma cortesia vazia. Puxei meu banco para perto dele e fiz alguns sinais e insinuações amistosas, enquanto envidava meus melhores esforços para falar com ele. A princípio ele mal notou essas manobras, mas depois que mencionei sua hospitalidade na noite anterior perguntou-me se seríamos novamente companheiros de cama. Respondi-lhe que sim e diante disso achei que ele pareceu contente, talvez um pouco lisonjeado. Então, juntos folheamos o livro e esforcei-me para lhe explicar o propósito da impressão e o significado das poucas ilustrações que continha. Logo despertei seu interesse e depois disso, da melhor maneira que conseguimos, passamos a tagarelar sobre várias outras atrações que podiam ser visitadas na famosa cidade em que nos encontrávamos. Logo lhe propus fumarmos em sociedade e, pegando sua bolsa e o tacape, ele tranquilamente me ofereceu uma baforada. E sentamo-nos puxando baforadas daquele seu cachimbo maluco, passando-o regularmente um ao outro. Se ainda havia algum gelo de indiferença no peito daquele pagão, aquela agradável e cordial cachimbada que partilhamos logo a derreteu e ficamos amigos. Ele parecia me aceitar de modo tão natural e espontâneo quanto eu, e quanto terminamos de fumar ele pressionou sua fronte sobre a minha e disse que daquele momento em diante estávamos casados, o que em sua terra significava que nos tornáramos amigos íntimos e que ele alegremente morreria por mim, se houvesse necessidade. Em um homem do campo essa súbita labareda de amizade pareceria prematura demais, algo digno de grande desconfiança, mas essas velhas regras não se aplicavam àquele cândido selvagem. Depois do jantar, de outra conversa e cachimbada em sociedade, fomos juntos para o quarto. Ele me fez presente da cabeça embalsamada, depois pegou sua enorme bolsa de tabaco, tateou debaixo do fumo e dali retirou cerca de 30 dólares de prata. Espalhou-os sobre a mesa, dividiu-os mecanicamente em duas porções iguais e empurrou uma delas na minha direção, dizendo que me pertencia. Eu ia protestar, mas ele me silenciou despejando-os todos nos bolsos de minhas calças. Deixei-os ficar. Ele então pegou seu ídolo, retirou o biombo de papel e passou a dizer suas orações noturnas. Por alguns sinais e sintomas, achei que parecia ansioso para eu me juntar a ele, mas sabendo o que se seguiria pensei por um instante, resolvendo se eu aceitaria ou não, caso ele me convidasse. Eu era um bom cristão, nascido e criado no seio da infalível Igreja Presbiteriana. Como poderia me unir a esse selvagem idólatra, prestando culto ao seu pedaço de madeira? Mas pensei: o que significa adorar? Ismael, supões que o magnânimo Deus dos céus e da terra – inclusos os pagãos e todos os outros – sentiria ciúmes de um insignificante pedaço de madeira negra? Impossível! Mas o que significa prestar culto? – Fazer a vontade de Deus – ISSO é cultuá-lo. E qual é a vontade de Deus? – Fazer ao próximo o que eu gostaria que ele me fizesse – ESSA é a vontade de Deus. Pois bem, Queequeg é meu próximo. E o que eu gostaria que Queequeg fizesse por mim? Bem, eu gostaria que ele se unisse a mim em minha particular maneira presbiteriana de prestar culto a Deus. Como consequência, devo me reunir a ele em seu culto e me transformar em idólatra. Assim sendo, acendi as aparas de madeira, auxiliei a colocar em pé o inocente idolozinho, ofereci-lhe o biscoito queimado juntamente com Queequeg, inclinei-me diante dele duas ou três vezes, beijei seu nariz e depois disso nos despimos e fomos para a cama, em paz com nossas consciências e com todo o mundo. Mas não dormimos sem antes conversar um pouco. Não sei a razão, mas não há melhor lugar que uma cama para amigos trocarem confidências. Dizem que é na cama que um homem e sua esposa abrem suas almas um para o outro, e alguns casais muitas vezes se deitam e conversam sobre os velhos tempos até quase o amanhecer. Assim foi na lua de mel de nossas almas, eu e Queequeg deitados – um par amigo e cordial. 11. CAMISA DE DORMIR Ficamos deitados na cama, conversando e cochilando a intervalos curtos. De vez em quando Queequeg colocava afetuosamente suas pernas morenas e tatuadas sobre as minhas e depois as retirava. Sentíamo-nos tão completamente sociáveis, despreocupados e confortáveis que por fim, devido às nossas confabulações, o pouco de sono que nos restava desapareceu e tivemos vontade de levantar da cama, apesar da aurora ainda estar longe. Sim, tínhamos despertado totalmente, a tal ponto que nossa posição horizontal começou a se tornar cansativa e pouco a pouco acabamos por nos sentar, ainda que bem envoltos em nossas vestes, encostados à cabeceira da cama com os joelhos levantados, narizes inclinados sobre nossas rótulas como se estas fossem aquecedores. Nós nos sentíamos ótimos fora dos cobertores, sobretudo porque estava extremamente frio lá fora e no quarto a lareira se apagara. Ainda mais porque, para realmente aproveitar o calor humano, não há nada melhor neste mundo que o mero contraste. Nada existe por si só. Quando nos convencemos de que estamos totalmente confortáveis e essa sensação perdura por algum tempo, a impressão de conforto desaparece. Mas no nosso caso, eu e Queequeg com a ponta do nariz e o topo da cabeça ligeiramente frios, a percepção geral era de calor delicioso e inequívoco. É por essa razão por que os apartamentos de dormir jamais deveriam conter uma lareira, um dos mais luxuriantes desconfortos que possuem os ricos. Pois o auge dessa espécie de delícia é não ter nada além de um cobertor entre nossa pessoa e o frio do ar exterior. Então sentimo-nos como uma ardente centelha no coração de um cristal ártico. Estávamos sentados desse modo há algum tempo e de repente achei que devia abrir os olhos, pois entre os lençóis, à noite ou durante o dia, dormindo ou acordado, sempre mantenho os olhos fechados para melhor me concentrar no aconchego de estar na cama. Nenhum homem pode sentir plenamente sua própria identidade se não estiver de olhos fechados, como se a escuridão fosse o elemento adequado à nossa essência enquanto a luz seria mais apropriada à nossa argila humana. Saindo de minha agradável e autocriada obscuridade para penetrar nas ásperas e impostas sombras da meia-noite não iluminada, ao abrir os olhos senti uma desagradável repugnância. Não objetei à sugestão de Queequeg de que talvez fosse melhor acender uma vela, já que estávamos acordados; além disso, ele sentia um forte desejo de puxar algumas tranquilas baforadas de seu cachimbo-tacape. Contudo, que fique bem claro que apesar de eu ter sentido grande repugnância pelo fato de ele fumar na cama na noite anterior, agora vejo quão elásticos podem ser nossos preconceitos quando a afeição se interpõe entre eles para curvá-los. Pois agora nada me daria maior prazer que ter Queequeg fumando ao meu lado, até mesmo na cama, porque naquele momento ele parecia estar repleto de uma branda alegria doméstica. Não mais me preocupavam as normas de segurança do estalajadeiro. Preocupava-me apenas o concentrado e secreto conforto de compartilhar de uma cachimbada e do cobertor de um amigo verdadeiro. Com nossos capotes peludos em torno dos ombros, agora passávamos o cachimbo um para o outro até que, devagar, formou-se sobre nós um teto de fumaça azul iluminada pela chama da vela recém-acesa. Não sei se foi essa ondulante nuvem de fumaça que levou o selvagem para longe, para cenas distantes, mas ele agora falava de sua ilha nativa e, ansioso para ouvir sua história, solicitei-lhe que a contasse. Ele concordou alegremente. Apesar de naquela época eu compreender apenas parte do que ele dizia, suas revelações posteriores quando eu já estava familiarizado com sua fraseologia entrecortada agora me permitem apresentar a história completa, de forma esquemática. 12. BIOGRAFIA Queequeg nascera em Rokovoko, ilha distante do sul e do oeste. Não consta de nenhum mapa; lugares verdadeiros jamais constam. Quando ainda era um selvagem jovem e corria livre pelas suas matas nativas, vestido apenas com uma tanga de ráfia, seguido por cabras que queriam comê-la como se ele fosse um rebento verde, até naquela época a ambiciosa alma de Queequeg abrigava um forte desejo de ver da cristandade mais que um ou dois caçadores de baleias. Seu pai era o Chefe Principal, um Rei, seu tio era o Sumo Sacerdote, e do lado materno ele se gabava de possuir tias casadas com guerreiros inconquistáveis. Sangue excelente corria em suas veias – negócio real, creio eu, apesar de tristemente pervertido pela inclinação canibal que nutria desde a mais tenra idade não orientada. Um navio do porto de Sag visitou a baía de seu pai e Queequeg tentou embarcar para terras cristãs. Mas estando com a tripulação completa o navio o desprezou e nem toda influência do Rei, seu pai, prevaleceu. Mas Queequeg fez um juramento. Sozinho em sua canoa, remou até um estreito distante por onde sabia que o navio passaria ao deixar a ilha. Em um dos lados havia um recife de coral; do outro, uma baixa língua de terra coberta com cerrados bosques que cresciam no mangue. Escondido em sua canoa, ainda flutuando entre esses bosques com a proa voltada para o mar, sentou-se na popa mantendo o remo bem baixo na mão, e quando o navio começou a passar deslizando, ele se arremessou como uma flecha, aproximou-se de um dos costados e, com um tremendo chute para trás, virou e afundou sua canoa, subiu pelas correntes e, atirando-se ao convés, agarrou uma cavilha com arganéu e jurou que não a largaria, mesmo que o fizessem em pedaços. Em vão o capitão ameaçou atirá-lo por cima da amurada e suspendeu um cutelo sobre seus pulsos nus; Queequeg era filho de rei e Queequeg não cedeu. Espantado com seu desesperado destemor e com o feroz desejo de visitar a cristandade, o capitão finalmente demonstrou piedade e lhe disse para ficar à vontade. Mas aquele fino e jovem selvagem – aquele Príncipe de Gales – jamais viu a cabina do capitão. Colocaram-no entre os marinheiros e transformaram-no em baleeiro. Mas como o Czar Pedro, que quis trabalhar nos estaleiros de cidades estrangeiras, Queequeg não desdenhava ignomínia alguma, desde que pudesse alcançar o poder de instruir seus compatriotas primitivos. No fundo – disseme ele – era movido por um profundo desejo de aprender com os cristãos a arte de fazer com que seu povo fosse ainda mais feliz. Mas infelizmente as práticas dos baleeiros logo o convenceram que até os cristãos podem ser miseráveis e maus, e muito mais que todos os selvagens governados por seu pai. Por fim, quando chegou ao Porto Sag e viu o que os marinheiros faziam por ali, e quando depois foi a Nantucket e observou como eles gastavam seus salários o pobre Queequeg deu tudo por perdido. Ele refletiu: “O mundo é mau em todos os meridianos. Morrerei pagão”. Desse modo, vivia entre os cristãos com o coração de um velho idólatra, vestia suas roupas e tentava falar sua algaravia. Esse o motivo das maneiras estranhas que ainda exibia, apesar de já ter deixado sua pátria há algum tempo. Através de sinais perguntei-lhe se não queria voltar e ser coroado, pois talvez seu pai já tivesse morrido, sendo muito velho e frágil, segundo as últimas notícias. Ele respondeu que ainda não, acrescentando que temia que a cristandade, ou melhor, os cristãos, o tivessem tornado inadequado para ascender ao puro e impoluto trono de trinta reis pagãos antes dele. Mas com o tempo voltaria – assim que se sentisse novamente purificado. Até lá propunha-se navegar pelo mundo e aproveitar sua juventude nos quatro oceanos. Haviam feito dele um arpoador e agora usava o arpão farpado como seu cetro. Perguntei-lhe quais seriam seus propósitos imediatos quanto aos seus movimentos futuros. Ele respondeu que iria novamente para o mar, de acordo com sua antiga vocação. Diante disso, disselhe que calar baleias também era meu desígnio e o informei sobre minha intenção de navegar para Nantucket, o porto de embarque mais propício para um baleeiro ansioso por aventuras. Imediatamente, ele resolveu me acompanhar àquela ilha, embarcar no mesmo navio, fazer a mesma guarda, dividir o mesmo bote e a mesma comida, em resumo, compartilhar do meu destino segurando minhas duas mãos, desafiando corajosamente a sina nos dois mundos. Concordei alegremente com tudo, pois além da afeição que agora sentia por Queequeg ele era um arpoador experiente e como tal não poderia deixar de ser de grande utilidade para alguém como eu, totalmente ignorante quanto aos mistérios da caça à baleia, apesar de conhecer bem o mar, como o conhecem os tripulantes dos navios mercantes. Sua história terminou com a última baforada no cachimbo prestes a se apagar. Queequeg me abraçou, pressionou sua fronte sobre a minha e depois de apagar a vela acomodamo-nos na cama e logo adormecemos. 13. O CARRINHO DE MÃO Na manhã seguinte, uma segunda-feira, depois de vender a cabeça embalsamada a um barbeiro, para lhe servir de manequim, paguei minha própria conta e a de meu amigo, usando seu dinheiro para isso. O estalajadeiro sorridente e os outros hóspedes pareciam achar espantosamente engraçada a súbita amizade que surgira entre mim e Queequeg – sobretudo quando souberam o quanto eu me alarmara com as fantásticas histórias que Peter Coffin contara sobre a pessoa que agora me acompanhava. Pedimos emprestado um carrinho de mão e nele embarcamos nossos pertences, inclusive minha pobre bolsa de viagem, a bolsa de lona e a rede de Queequeg¸ e dirigimo-nos para a “Moss”, pequena escuna de Nantucket atracada no cais. As pessoas olhavam enquanto caminhávamos, não tanto para Queequeg, pois estavam acostumadas a ver canibais como ele andando pelas ruas – mas por vê-lo comigo em termos tão confidenciais. Mas não prestávamos atenção a eles, empurrando o carrinho por turnos, Queequeg de vez em quando ajeitando a bainha sobre as farpas de seu arpão. Perguntei-lhe por que carregara aquele objeto tão incômodo para a terra e se os navios baleeiros não forneciam arpões. Em substância, ele respondeu que apesar das minhas palavras serem verdadeiras ele nutria particular afeição por seu próprio arpão, pois era feito de material confiável, comportara-se perfeitamente em vários combates mortais e possuía profunda intimidade com o coração das baleias. Em resumo, como muitos ceifeiros e cortadores de grama do interior do país que vão para o campo do patrão armados com suas próprias foices – apesar de não haver nada que os obrigue a fornecê-las – Queequeg também preferia usar seu próprio arpão, por razões particulares. Tirando o carrinho de minhas mãos, ele me contou uma história engraçada sobre o primeiro transporte desse tipo que vira em sua vida. Fora no Porto Sag. Parece que os proprietários do seu navio tinham lhe emprestado um, para levar sua pesada arca para bordo. Para não parecer ignorante sobre modo preciso de manejar o carro – apesar de na verdade sê-lo totalmente – Queequeg colocou a arca sobre ele, amarrou-a fortemente, colocou tudo sobre os ombros e marchou para o cais. “Mas Queequeg, seria de se imaginar que você fizesse melhor que isso. As pessoas não riram?” perguntei. Diante disso, ele me contou outra história. Parece que nas festas de casamento, o povo de sua ilha de Rokovoko espreme a fragrante água de cocos novos dentro de uma cabaça pintada, semelhante a uma poncheira, e essa poncheira é sempre o ornamento central do tapete trançado onde se realiza a festa. Certa vez, um grande navio mercante aportou em Rokovoko e seu comandante – de acordo com todos, um cavalheiro muito meticuloso, pelo menos para um capitão do mar – foi convidado para comparecer à festa de casamento da irmã de Queequeg, uma princesa jovem e bela que acabara de completar dez anos. Pois bem, quando todos os convidados estavam reunidos na casa de bambu da noiva, esse capitão entra e, tendo sido designado para o posto de honra, posta-se de encontro à poncheira, entre o Alto Sacerdote e sua majestade, o Rei, pai de Queequeg. Depois de darem graças – a exemplo de nós, aquele povo também dá graças, apesar de Queequeg afirmar que, ao contrário de nós, que nessa hora olhamos para baixo, para nossos pratos, eles copiam os patos e olham para cima, para o grande Doador de todas as festas. Mas como eu dizia, depois de darem graças, o Alto Sacerdote abre o banquete com a imemorial cerimônia da ilha, isto é, mergulhando seus dedos consagrados e consagradores na tigela, antes que a bebida circule. Vendo-se colocado ao lado do Sacerdote o capitão notou a cerimônia, e achando que por ser oficial de um navio teria precedência sobre o mero rei de uma ilha, sobretudo na casa do próprio rei, o capitão tranquilamente começa a lavar as mãos na poncheira, tomando-a por um grande recipiente para limpar os dedos. “Então, nosso povo não riu?” perguntou Queequeg. Finalmente, depois de paga a passagem e com a bagagem segura, subimos a bordo da escuna. Hasteando as velas, ela deslizou pelo rio Acushnet. De um dos lados, Nova Bedford elevava-se com suas ruas em forma de terraços e suas árvores cobertas de neve cintilando no ar frio e claro. Enormes montanhas de barris empilhavam-se no cais e, lado a lado, navios baleeiros permaneciam silenciosos, finalmente atracados em segurança, enquanto de outros navios vinha o som de carpinteiros e dos soldadores misturado ao ruído das forjas para derreter o piche na preparação de novas travessias, pois o término de uma viagem significava o início de outra ainda mais perigosa e longa do que a que acabara de findar. E quando terminava a segunda iniciava-se a terceira, e assim por diante, para todo o sempre. Assim são todos os infindáveis e intoleráveis esforços terrestres. Alcançando o largo, a brisa estimulante refrescou ainda mais; como um potro novo relinchando, a popa do pequeno Moss lançava uma rápida espuma. Como respirei aquele ar estranho! Como menosprezei aquela terra de barreiras, aquelas estradas comuns, amassadas, marcadas pelos pés de escravos e de animais! Como admirei a magnanimidade do mar que não permite registros! Queequeg parecia beber da mesma fonte de espuma, saboreá-la junto comigo. Suas narinas escuras dilatavam-se e ele mostrava os dentes afiados e pontudos. Voávamos, e chegando ao mar aberto o Moss prestou homenagem às rajadas de vento. Mergulhou e inclinou a proa como um escravo diante do Sultão. Navegávamos meio inclinados, todo o cordame tilintando como fios de metal, os dois altos mastros inclinando-se como canas da Índia em um tornado. Tão concentrados estávamos nessa cena contemplada do gurupés que por algum tempo não notamos os olhares de mofa dos passageiros, um grupo de idiotas que se espantava com o fato de dois seres humanos serem tão amigos, como se um homem branco fosse mais digno que um negro pintado de branco. Porém, havia entre eles alguns bobalhões e caipiras que por sua intensa falta de tato deviam ser provenientes da central da falta de educação. Queequeg surpreendeu um desses jovens bobocas a imitá-lo pelas costas. Achei que sua última hora chegara. Deixando cair seu arpão¸ o musculoso selvagem o pegou nos braços e, com força e destreza quase milagrosas atirou-o para o alto, a grande altura. Depois de dar um salto mortal, o sujeito caiu aos seus pés com os pulmões a ponto de estourar, enquanto Queequeg, voltando-lhe as costas, acendia seu cachimbo e o passava para mim para que eu desse uma baforada. “Capitão! Capitão!” gritou o bobalhão, correndo na direção do oficial. “Capitão, o diabo está aqui”. “Ei, senhor!” Gritou o capitão, um marinheiro magrelo, aproximando-se de Queequeg. “O que significa isso? Não sabes que poderias ter matado esse sujeito?” “O que ele dizer?” falou Queequeg, voltando-se suavemente para mim. “Ele dizer que tu quase matar aquele homem”, respondi, apontando para o sujeito que ainda tremia. “Matar”, exclamou Queequeg, torcendo o rosto tatuado em uma misteriosa expressão de desdém. “Ah! Ele peixe pequeno; Queequeg não matar peixe pequeno. Queequeg só matar baleia grande!” “Olha aqui”, rugiu o capitão, “eu matar TU, canibal, se tentares outros truques à bordo deste navio. Toma cuidado”. Porém, o que se seguiu mostrou que era hora do capitão tomar cuidado. A prodigiosa pressão sobre a vela principal partira a escota de barlavento, e o tremendo pau de carga agora voava de um lado para o outro, varrendo toda parte de trás do convés. O pobre homem que Queequeg tratara de modo tão rude foi arremessado por sobre a amurada. Todos estavam em pânico e parecia loucura tentar agarrar o pau de carga para imobilizá-lo. Quase como o tique-taque de um relógio, ele voava sem parar da direita para a esquerda e a cada instante parecia a ponto de se partir em pedaços. Nada se fazia e parecia que nada poderia ser feito. Os homens presentes no convés haviam corrido para proa e ali se mantinham, olhando o botaló como se fosse a mandíbula inferior de uma baleia enfurecida. Em meio a toda essa consternação, Queequeg colocou-se de joelhos e, engatinhando habilmente por baixo do botaló, agarrou uma corda, prendeu uma extremidade na amurada e, agarrando o outro lado e atirando-a como um laço, prendeu o botaló no momento em que este passava por sobre sua cabeça. No safanão seguinte a verga foi amarrada e a segurança voltou ao navio. A escuna foi colocada a favor do vento, e enquanto os tripulantes desciam o bote, de peito nu Queequeg saltou da amurada descrevendo uma longa e ágil curva. Durante três minutos ou mais, foi visto nadando como um cão, atirando seus braços compridos para frente, exibindo seus ombros morenos através da espuma gelada. Olhei para o grande e glorioso companheiro, mas não vi ninguém a ser salvo. O bobão desaparecera. Erguendo-se perpendicularmente sobre a água, Queequeg, lançou um olhar em torno e tendo avaliado a situação mergulhou e desapareceu. Depois de alguns minutos surgiu novamente, nadando com um braço enquanto com o outro arrastava uma forma sem vida. O barco logo os resgatou. O pobre labrego foi reanimado. Toda tripulação festejou Queequeg com grandes vivas e o capitão lhe pediu perdão. A partir desse momento grudei em Queequeg como uma craca. Sim, até o ultimo e longo mergulho do pobre Queequeg. Onde já se viu tamanha inconsciência? Ele não parecia se achar merecedor de uma medalha das Sociedades Humanas e Magnânimas. Apenas pediu água – água fresca – algo para retirar o sal. Depois vestiu roupas secas, acendeu o cachimbo e recostado na amurada, observando tranquilamente os que o circundavam, parecia dizer a si mesmo – “É um mundo de auxílio mútuo em todos os meridianos. Nós, canibais, devemos ajudar os cristãos». 14. NANTUCKET Durante a viagem não aconteceu mais nada digno de nota e após uma excelente travessia chegamos a Nantucket em segurança. Nantucket! Procurem no mapa. Vejam em que verdadeiro fim de mundo ela se encontra, como fica ali, afastada da costa, mais solitária que o farol de Eddystone. Olhem para ela – uma mera elevação, um cotovelo de areia; só praia, sem segundo plano. Ali há mais areia do que se poderia usar em 20 anos para substituir os mata-borrões. Os gozadores dizem que ali é preciso plantar ervas daninhas, pois não crescem naturalmente, que é preciso importar cardos do Canadá, que é necessário buscar buchas de madeira do outro lado do mar para calafetar um vazamento de óleo em um barril. Afirmam que em Nantucket os pedaços de madeira são conservados como se fossem pedaços da verdadeira cruz de Cristo, que as pessoas de lá plantam cogumelos venenosos diante de suas casas para ter sombra no verão, que uma folha de grama é um oásis, três folhas são um prado tão extenso que se leva todo um dia para percorrê-lo, que usam sapatos próprios para caminhar sobre areia movediça como os lapões usam esquis para neve, que são tão fechados, tão isolados no oceano que às vezes encontram pequenos moluscos presos às suas cadeiras e mesas, como acontece com o casco de tartarugas marinhas. Mas essas extravagâncias apenas mostram que Nantucket não é o Illinois. Ouvi agora a maravilhosa história de como essa ilha foi colonizada pelos peles-vermelhas. A lenda é a seguinte. No passado, um rio desceu pelas encostas da Nova Inglaterra levando uma criança indígena em suas garras. Lamentando-se em altas vozes, os pais viram seu filho sendo carregado pelas águas. Resolveram tomar a mesma direção. Embarcando em suas canoas, depois de uma perigosa passagem descobriram uma ilha onde encontraram um pequeno cofre de marfim, vazio – o esqueleto do pobre indiozinho. Então, seria motivo de admiração que esses habitantes de Nantucket, nascidos na praia, tivessem enfrentado o mar para procurar um meio de vida? Primeiro apanharam caranguejos e moluscos na areia. Ficando mais corajosos, entraram na água levando redes para pescar cavalas; depois de adquirirem mais experiência colocaram botes na água e capturaram bacalhaus. Por fim, lançaram ao mar uma frota de grandes navios e exploraram o mundo das águas, cingiram-no com uma interminável faixa de circum-navegações, espiaram os Estreitos de Behring e em todas as estações e em todos os oceanos declararam guerra eterna à mais monstruosa, desmedida e poderosa massa animada que sobreviveu ao dilúvio! Esse mastodonte marinho, colossal como o Himalaia, dotado de tal poder portentoso e inconsciente que até seus pânicos são mais temíveis que seus ataques mais intrépidos e maliciosos! Assim foi que esses habitantes nus de Nantucket, esses eremitas do mar, saindo de seus formigueiros à beira mar venceram e conquistaram o mundo líquido como vários Alexandres, dividindo entre eles os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, como as três potências piratas fizeram com a Polônia. Que a América anexe o México ao Texas e empilhe Cuba sobre o Canadá; que os ingleses povoem a Índia inteira e ali desfraldem sua flamejante bandeira – dois terços deste globo terrestre pertencem aos naturais de Nantucket, pois os mares lhes pertencem. Têm sobre eles o mesmo poderio que os imperadores sobre seus impérios; os outros marinheiros somente possuem direito de passagem. Navios mercantes são apenas extensões de suas pontes, navios de guerra não passam de fortes flutuantes. Apesar de navegarem pelo mar como os assaltantes de estrada percorrem os caminhos, os piratas e corsários apenas atacam outros navios, outros fragmentos de terra iguais a eles, sem procurar tirar seu sustento das profundezas insondáveis. Somente o habitante de Nantucket reside e provoca conflitos no mar; apenas ele, na linguagem bíblica, desce ao mar em navios, arando-o como se fosse sua própria plantação privativa. O mar é seu lar. Um comércio que nem o dilúvio de Noé conseguiu interromper, apesar de ter devastado milhões, na China. O nativo de Nantucket vive no mar como um galo selvagem vive nos prados, ele se esconde entre as ondas, galga-as como os caçadores de camurças escalam os Alpes. Não vê a terra durante anos e quando por fim chega a ela sente-a como outro mundo, mais estranho que a lua para um homem da Terra. Como a gaivota do mar que ao pôr do sol dobra suas asas e ao dormir é embalada pelas ondas¸ longe da terra, ao cair da noite o habitante de Nantucket recolhe as velas e deita-se para descansar, enquanto sob seu travesseiro deslocam-se rapidamente cardumes de morsas e baleias. 15. CALDEIRADA DE PEIXE Já era tarde da noite quando o pequeno Moss entrou no porto para ancorar e Queequeg e eu descemos para o cais. Não podíamos tratar de nenhum negócio naquele dia, só jantar e depois ir para a cama. O proprietário da Estalagem do Jorro havia nos recomendado seu primo Hosea Hussey, do Prova Panelas, segundo ele um dos melhores hotéis de Nantucket, além de nos afirmar que seu primo Hosea era famoso pelas caldeiradas de peixe que servia. Em resumo, disse claramente que não podíamos encontrar lugar melhor que o Prova Panelas. Mas as instruções que nos deu – caminharmos a estibordo de um armazém amarelo até encontrarmos uma igreja branca a bombordo, e continuamos a bombordo até chegarmos a uma esquina três pontos a estibordo, e depois disso perguntarmos ao primeiro homem que encontrássemos onde era o lugar – a princípio essas instruções retorcidas muito nos atrapalharam, sobretudo porque Queequeg insistiu que o armazém amarelo – nosso primeiro ponto de partida – devia estar a bombordo, enquanto eu ouvira Peter Coffin dizer que era a estibordo. No entanto, depois de vagar às cegas durante algum tempo, parando aqui e ali para perguntar o caminho a um habitante pacífico, acabamos por chegar a um lugar inequívoco. Dois enormes caldeirões pintados de preto, suspensos pelos aros, balançavam-se nas cruzetas de um velho mastro plantado na frente de um velho portão. As hastes das cruzetas haviam sido serradas do outro lado, de modo que o velho mastro parecia-se muitíssimo com uma forca. Talvez na época eu fosse excessivamente sensível a tais impressões, mas não pude deixar de olhar para essa forca com um vago temor. Sentia uma espécie de cãibra no pescoço ao olhar para as duas hastes remanescentes; sim, duas, uma para Queequeg e outra para mim. Isso é sinistro, pensei. Ao desembarcar no meu primeiro porto baleeiro, meu estalajadeiro se chamava Coffin, duas lápides olhavam para mim na capela dos baleeiros e aqui me deparo com uma forca! E com um par de prodigiosos caldeirões negros! Não havia nisso tudo uma insinuação obliqua ao Inferno?1 Fui afastado dessas reflexões ao ver uma mulher loura, sardenta, de vestido amarelo, parada na porta da estalagem, sob a lâmpada vermelha que ali balançava parecendo um olho machucado. Ela discutia acaloradamente com um homem de camisa de lã roxa. “Vai-te embora ou expulsar-te-ei a vassouradas!” dizia ela ao homem. “Vamos, Queequeg. Essa é a senhora Hussey”, falei. Era verdade. O senhor Hosea Hussey estava em casa, mas encarregara a senhora Hussey de tomar conta de todos os negócios. Após saber que desejávamos comida e pousada a senhora Hussey adiou o sermão, fez-nos entrar em uma pequena sala, sentou-nos diante de uma mesa que exibia os vestígios de uma refeição recém-concluída e voltando-se para nós perguntou – “Mariscos ou bacalhau?” “Como é o bacalhau, senhora?” disse eu com muita educação. “Marisco ou bacalhau?” repetiu ela. “Marisco para o jantar? Marisco frio – é ISSO, senhora Hussey?” disse eu. “Essa é uma recepção muito fria e pegajosa na época do inverno, não é verdade senhora Hussey?” Como estava com muita pressa para voltar à discussão com o homem de camisa roxa que ainda esperava na entrada e parecendo ouvir apenas a palavra ‘marisco’, a senhora Hussey foi até a porta aberta que levava à cozinha, gritou “marisco para dois” e desapareceu. “Queequeg, achas que um marisco dá para nós dois?” perguntei. Todavia, o aroma apetitoso vindo da cozinha desmentia o aparente triste prospecto diante de nós. E quando a fumegante caldeirada chegou o mistério foi deliciosamente explicado. Oh, doces amigos! Ouçais! O prato era feito com suculentos mariscos pequenos, pouco maiores que avelãs, misturados a biscoitos marítimos, porco salgado cortado em pequenas fatias, o conjunto enriquecido com manteiga e bem temperado com pimenta e sal. Como nossos apetites já haviam sido 1- Tofete no original. despertados pela viagem congelante, Queequeg vendo seu prato favorito diante dele e sendo a caldeirada mais que excelente, nós a devoramos com grande disposição. Ao descansar por um momento, lembrando como a senhora Hussey pedira para escolhermos entre marisco e bacalhau, resolvi tentar uma pequena experiência. Chegando até a porta da cozinha gritei a palavra ‘bacalhau’ com grande ênfase e voltei a sentar. Depois de alguns momentos o aroma delicioso voltou, mas com sabor diferente, e em pouco tempo uma excelente caldeirada de bacalhau foi colocada à nossa frente. Voltamos a comer e enquanto mergulhávamos nossas colheres na tigela perguntei a mim mesmo se aquela iguaria teria algum efeito sobre a cabeça. Não existe um ditado que fala sobre pessoas com cabeça de caldeirada? “Olha Queequeg, não há uma enguia viva no seu prato? Onde está seu arpão?” Dentre os lugares estranhos e piscosos, a estalagem Prova Panelas é a mais estranha e piscosa de todos, e merece o nome que tem, pois nas panelas sempre ferviam caldeiradas. Caldeirada no desjejum, caldeirada no almoço, caldeirada no jantar, até que se procurava por espinhas de peixe no meio das roupas. A área na frente do estabelecimento era pavimentada com conchas de mariscos. A senhora Hussey usava um polido colar de vértebras de bacalhau e Hosea Hussey mandara encadernar seu livro de contas com uma belíssima pele de tubarão. Até o leite tinha sabor de peixe, o que a princípio estranhei, até que em uma manhã, ao dar uma volta pela praia vi a vaca malhada de Hosea alimentando-se de restos de peixe e caminhando pela praia com os pés enfiados em cabeças de bacalhau. Posso afirmar que seu aspecto era absolutamente repugnante. Findo o jantar, recebemos uma vela e instruções da senhora Hussey quanto ao caminho mais curto para o quarto. Mas quando Queequeg se preparava para subir as escadas na minha frente, a senhora agarrou seu braço e pediu o arpão. E ela não permitia arpões nos quartos. – “Por que não? Todo baleeiro de verdade dorme com seu arpão”, falei. “Porque é perigoso”, respondeu ela. “Desde que o jovem Stiggs voltou daquela infeliz viagem de quatro anos e meio com apenas três barris de óleo e foi encontrado morto no primeiro andar com o arpão ao seu lado, não permito que os hóspedes levem armas perigosas para o quarto, à noite. Então, senhor Queequeg (pois já aprendera seu nome), vou guardar o arpão até amanhã cedo. Mas a caldeirada do desjejum será de mariscos ou de bacalhau, homens?” “Dos dois tipos”, respondi. “E também queremos um par de arenques defumados, para variar”. 16. O NAVIO Na cama, combinamos nossos planos para o dia seguinte. Mas para minha surpresa e preocupação, Queequeg deu a entender que vinha diligentemente consultando Yojo – era esse o nome de seu idolozinho negro – e ele repetira três vezes, insistindo muito sobre esse ponto, que em vez de irmos juntos visitar os navios baleeiros e escolhermos em conjunto nosso barco, a seleção do navio deveria ser inteiramente minha, e ele nos protegeria. Para isso, ele já elegera um navio e, se deixado sozinho, eu, Ismael, infalivelmente o escolheria, onde quer que se encontrasse. Além disso, eu deveria embarcar imediatamente nesse navio, por enquanto independente de Queequeg. Esquecime de mencionar que, para várias coisas, Queequeg tinha grande confiança na excelência do julgamento e no surpreendente dom de profecia de Yojo, a quem devotava grande estima, pois o considerava um excelente deus. Achava que ele tinha a melhor das intenções, apesar de nem sempre alcançar o sucesso em seus benevolentes desígnios. Mas não gostei nada do plano de Queequeg, ou de Yojo, relativo à escolha de nosso barco. Confiava bastante na sagacidade de Queequeg para apontar o baleeiro mais apropriado para nos levar em segurança e garantir nossa fortuna. Mas como minhas objeções não produziram qualquer efeito, fui obrigado a concordar e preparei-me para resolver esse assunto rapidamente, com energia, determinação e vigor. Na manhã seguinte, deixei Queequeg com Yojo em nosso quartinho – pois parecia que aquele dia era uma espécie de Quaresma ou Ramadã, jejum, humilhação e orações para Queequeg e Yojo. Jamais consegui descobrir o que era exatamente, e por mais que me esforçasse, nunca pude dominar suas liturgias nem seus 39 Artigos. Pois bem, continuando, deixei Queequeg jejuando e fumando seu cachimbo, Yojo se aquecendo no seu fogo sacrifical feito com aparas de madeira, e saí para minha expedição entre os navios. Depois de um prolongado passeio e muita investigação, soube que havia três navios preparados para iniciar uma viagem de três anos – o Devil-dam, o Tid-bit e o Pequod. Não sei a origem do Devil-dam, a do Tid-bit era óbvia, e como todos devem lembrar, Pequod era o nome de uma famosa tribo de índios de Massachussetts, agora tão extinta quanto os antigos Medas. Examinei e bisbilhotei o Devil-dam; fiz o mesmo com o Tid-bit e finalmente subindo a bordo do Pequod olhei em torno por um momento e logo decidi que aquele era o navio para nós. Pode haver muitos navios esquisitos por aí – navios quadrados com três mastros, imensos juncos japoneses, galeotas parecidas com caixas de manteiga e muitos outros, mas eu jamais vira um barco tão raro quanto o velho Pequod. Era um navio da antiga escola, bastante pequeno, com aparência de uma fera ancestral com quatro patas. Endurecido e desbotado pelos tufões e calmarias dos quatro oceanos, seu velho casco estava escurecido como um granadeiro francês que lutara no Egito e na Sibéria. Sua venerável proa parecia barbada. Seus mastros – cortados em alguma parte das costas do Japão, depois de os originais se perderem em um temporal – erguiam-se rígidos como as espinhas dos três reis de Colônia. Seus velhos conveses estavam gastos e enrugados como as respeitáveis lajes da Catedral de Canterbury, onde foi vertido o sangue de Becket. No entanto, a todas essas velhas antiguidades haviam sido acrescentados novos e maravilhosos atributos relacionados com o violento negócio que desempenhara por mais de meio século. O velho capitão Peleg, comandante durante muitos anos antes de dirigir seu próprio navio, agora marinheiro aposentado e um dos principais proprietários do Pequod – durante o período em que fora comandante, dera ao navio seus aspectos mais grotescos e distribuíra por toda parte uma estranheza de material e artifícios inigualados por qualquer coisa, exceto o escudo e a cama esculpidos por Thorkill-Hake. O barco fora aparelhado como um bárbaro imperador etíope, o pescoço pesado de colares de marfim polido. Era uma mostra de troféus. Um navio canibal que se enfeitava com os ossos dos inimigos que caçara. Por toda parte, suas amuradas abertas e sem painéis eram enfeitadas como uma mandíbula, apresentando longos e afiados dentes de cachalote inseridos como pinos para amarrar os tendões e os velhos cabos de cânhamo. Esses tendões não passavam por blocos de madeira que deslizavam suavemente por roldanas de marfim marinho. Desprezando uma roda de torniquete, seu reverendo leme ostentava uma cana de timão esculpida em uma única peça, cortada da mandíbula estreita e longa de seu inimigo hereditário. O timoneiro que dirigisse esse navio em uma tempestade sentir-se-ia como um tártaro dominando seu exaltado garanhão pela mandíbula. Um barco nobre, mas de certa maneira bastante melancólico! Todas as coisas nobres são tocadas pela melancolia. Quando busquei no tombadilho a presença de alguma autoridade para me oferecer como candidato à viagem, no início não vi ninguém, mas não pude ignorar uma estranha espécie de tenda, ou palhoça indígena erigida pouco atrás do mastro real. Parecia uma construção temporária usada no porto. Era de forma cônica, com mais ou menos três metros de altura, consistindo de longas, enormes pranchas flexíveis de ossos negros retirados da parte central e do alto da mandíbula de uma baleia da Groenlândia. Plantada com suas amplas bases sobre o convés, um círculo dessas pranchas amarradas umas nas outras, juntavam-se no topo, unidas em um ponto semelhante a um tufo, onde as fibras soltas se agitavam de lá para cá como um birote na cabeça de um velho Pottowottamie Sachem. Uma abertura triangular dava para a proa do navio, de modo que a pessoa que estivesse em seu interior podia ter uma visão completa do que se passava à sua frente. Meio escondido nessa estranha habitação, afinal encontrei um homem que por seu aspecto parecia ter autoridade e que agora gozava de uma trégua em sua responsabilidade de comando por ser meio-dia e o serviço do navio estar suspenso. Sentava-se em uma antiga cadeira de carvalho esculpida de modo curioso, cujo assento era formado por fortes tiras entrelaçadas feitas do mesmo material flexível com o qual a tenda era construída. Talvez não houvesse nada de muito marcante na aparência do homem idoso que ali estava. Era moreno e musculoso como a maioria dos marinheiros e vestia-se com uma pesada blusa azul de piloto, cortada no estilo quacre. Em torno de seus olhos havia uma fina, quase microscópica rede de rugas entrelaçadas, provavelmente produzidas por suas constantes viagens sob fortes furacões e por ele sempre olhar na direção do vento: razão pela qual os músculos de seus olhos haviam encolhido. Essas rugas são muito eficientes para compor uma expressão ameaçadora. “És o capitão do Pequod?” perguntei, aproximando-me da porta da tenda. “Supõe que eu seja o capitão do Pequod, o que queres com ele?” perguntou ele. “Pensei em embarcar”. “Pensaste? Vejo que não és de Nantucket – já estiveste em um barco a vapor?” “Não, senhor, nunca”. “Aposto que não sabes nada sobre pesca de baleias, sabes?” “Nada, senhor. Mas tenho certeza que aprenderei depressa. Viajei várias vezes a serviço da marinha mercante e acho que…” “Maldita seja a marinha mercante. Não fale nisso comigo. Vês esta perna? – Vou arrancá-la se voltares a falar em serviço mercante. Marinha mercante, com efeito! Suponho que te sentes muito orgulhoso por ter servido nesses navios mercantes. Mas com os diabos! Homem, o que te faz querer pescar baleias? – Isso até parece um pouco suspeito, não achas? Roubaste teu último capitão? Pensaste em assassinar os oficiais quando foste para o mar?” Protestei minha inocência quanto a essas coisas. Vi sob a máscara dessas insinuações humorísticas que, como um velho quacre ilhado em Nantucket, esse velho marinheiro estava cheio de preconceitos insulares e desconfiava de todos os estrangeiros, a menos que fossem nativos de Cape Cod ou Vineyard. “Mas o que te leva à pesca da baleia? Quero saber antes de permitir que embarques”. “Bem, senhor, quero ver como acontece a pesca de baleias. Quero ver o mundo”. “Queres ver como se pesca baleias, hein? Já viste o capitão Ahab?” “Quem é o capitão Ahab, senhor?” “Sim, foi o que pensei. O capitão Ahab é o comandante deste navio”. “Então estou enganado. Pensei estar falando com o próprio capitão”. “Estás falando com o capitão Peleg – é com ele que estás falando, rapaz. Eu e o capitão Bildad estamos encarregados de aparelhar o Pequod para a viagem e suprir todas as suas necessidades, inclusive quanto à tripulação. Somos parte proprietários, parte comissários. Mas como ia dizendo, se desejares saber o que é a pesca da baleia, como disseste, posso colocar-te de modo a descobrires antes que te comprometas a embarcar, antes que seja tarde demais. Põe os olhos no capitão Ahab, rapaz, e vê que ele só tem uma perna”. “O que queres dizer, senhor? Ele perdeu a outra por causa de uma baleia?” “Perdeu por causa de uma baleia! Rapaz, chega mais perto: foi devorada, mastigada, esmagada pela mais monstruosa baleia cachalote que já despedaçou um bote! Ah, Ah!” Fiquei um pouco alarmado com sua energia, talvez um pouco comovido com a sincera mágoa contida em sua exclamação final, mas falei do modo mais calmo possível: “O que dizes sem dúvida é verdade, senhor, mas como posso saber se há qualquer ferocidade peculiar a essa baleia em particular, apesar desse acidente sugerir tal coisa?” “Olha aqui, rapaz, teus pulmões são fracos, não enganas ninguém. Estás CERTO de que já estiveste no mar? Tens certeza disso?” “Acho que já disse que fiz quatro viagens no serviço da marinha mer…” “Para com isso! Não suporto isso! Lembra-te do que eu disse sobre a marinha mercante – não me irrites – não vou tolerar. Mas vamos nos entender. Dei-te uma indicação do que é a pesca da baleia. Ainda te sentes inclinado a segui-la?” “Sim, senhor” “Muito bem. Então, és homem para empurrar um arpão para dentro da goela de uma baleia vivia, e depois saltar atrás dela? Responde depressa!” “Sou, senhor, se for positivamente indispensável fazê-lo; se não houver outro jeito, e julgo que não seja o caso.” “Muito bem. Mas não é verdade que apenas queres ir pescar baleias para ver do que se trata, e também para ver o mundo? Não foi o que disseste? Foi o que pensei. Pois bem, então vai até ali e dá uma olhada na proa, onde bate o vento, depois volta e me diz o que viste”. Por um momento fiquei um pouco espantado com seu pedido curioso, não sabendo exatamente se devia considerá-lo uma brincadeira ou se era sério. Contudo, concentrando todos os seus pés de galinha em uma única carranca, o capitão Peleg forçou-me a obedecê-lo. Aproximando-me da proa e olhando por cima da amurada que dava para o lado do vento, vi que o navio balançava em torno na âncora com a maré, e agora apontava obliquamente para o mar aberto. A possibilidade era ilimitada, mas excessivamente monótona e hostil; nenhuma variação que eu pudesse ver. “Bem, qual é o relatório?” disse Peleg quando eu voltei; “O que viste?” “Não muito. Nada além de água e um vasto horizonte. E há uma borrasca a caminho, creio eu”. “Bem, e o que pensas sobre ver o mundo? Queres rodear o Cabo Horn para ver algo além disso? Não podes ver o mundo de onde te encontras?” Eu estava um pouco chocado, mas precisava ir pescar baleias, e iria; e o Pequod era um dos melhores navios – eu o considerava o melhor – e repeti tudo isso para PeIeg. Vendome tão determinado, ele expressou sua concordância em me embarcar. “Podes assinar os papéis imediatamente. Vem comigo”, acrescentou ele. Assim dizendo, levou-me até o camarote, embaixo. Sentada na prancha estava uma figura extremamente surpreendente e incomum. Era o capitão Bildad, um dos maiores proprietários do barco juntamente com o capitão Peleg; as outras quotas, como às vezes é o caso nesses portos, pertenciam a uma multidão de velhos pensionistas; viúvas, crianças sem pai, e magistrados; cada qual possuindo o correspondente ao valor de uma ponta de viga, um pé de prancha ou um ou dois pregos do navio. As pessoas de Nantucket investem seu dinheiro em navios baleeiros do mesmo modo que se investe em ações que rendem bons juros. Como Peleg e muito outros naturais de Nantucket, Bildad era quacre, pois a ilha fora originariamente colonizada por essa seita e até agora seus habitantes conservam grande parte de suas peculiaridades, apenas com variações e modificações causadas por coisas estrangeiras e heterogêneas. Alguns desses quacres são os mais sanguinários de todos os marinheiros caçadores de baleias. São quacres lutadores, quacres com sentimento de vingança. Existem entre esses homens que ostentam nomes retirados das escrituras – costume singularmente comum na ilha – alguns que desde a infância foram naturalmente imbuídos do majestoso e dramático tratamento tu e teu do idiomático quacre, mas em consequência das audaciosas, corajosas e ilimitadas aventuras de suas vidas subsequentes estranhamente mescladas com essas particularidades misteriosas, por mil traços corajosos de caráter não são inferiores aos reis escandinavos ou aos poéticos pagãos romanos. E em um homem de força natural grandemente superior, quando essas características se unem a um cérebro globular e um coração forte, um homem que, por quietude e isolamento de muitas noites de vigília nas águas mais longínquas, sob constelações nunca vistas no norte, é levado a pensar de modo não habitual e autônomo, depois de receber todas as doces ou violentas impressões que a natureza lhe oferece do âmago de seu próprio seio virginal e confiante, e somente com algum auxílio de algumas vantagens acidentais aprende uma linguagem imponente, nervosa e arrojada – esse homem é único em uma nação inteira, uma criatura poderosa e magnífica talhada para nobres tragédias. Analisando-o de um ponto de vista mais dramático, não seria depreciativo se esse homem, por nascimento ou outras circunstâncias, no fundo de sua natureza abrigasse algo parecido com um desejo mórbido de comandar. Pois em todos os homens tragicamente grandes há certa morbidez. Oh, jovem ambição, toda grandeza mortal não passa de enfermidade. Mas aqui não temos que tratar com alguém com essas características, mas com alguém muito diferente; um homem que apesar de raro não é mais que o resultado de outra fase quacre modificada por circunstâncias individuais. Como o capitão Peleg, o capitão Bildad era um baleeiro próspero e aposentado. Mas ao contrário do capitão Peleg – que não se importava absolutamente nada com coisas consideradas sérias e as considerava como meras ninharias – o capitão Bildad não apenas fora educado de acordo com as regras mais estritas da seita quacre de Nantucket, como também, em toda sua vida marítima subsequente, a visão das inúmeras criaturas atraentes e nuas das ilhas próximas ao Cabo Horn não haviam comovido o quacre que havia dentro de si, nem alterado uma única dobra de sua roupa. Ainda assim, apesar dessa imutabilidade, havia certa falta de consistência no digno capitão Peleg. Apesar de seus conscienciosos escrúpulos o impedirem de pegar em armas contra os invasores de terra, ele invadiu ilimitadamente o Atlântico e o Pacífico, e por mais que o repugnasse derramar sangue humano, verteu toneladas e toneladas de sangue do leviatã. Não sei como o piedoso Bildad conseguia reconciliar essas coisas com suas lembranças, nas noites contemplativas de sua vida, mas isso não parecia perturbá-lo muito e provavelmente já chegara à sábia e inteligente conclusão de que a religião de um homem é uma coisa, este mundo prático é outra, completamente diferente. Este mundo paga dividendos. Promovido do tipo mais desmazelado de grumete em calças curtas a arpoador portador de amplo colete, e logo depois a condutor de bote, primeiro piloto, capitão e finalmente proprietário de navio, Bildad, como já sugeri, concluiu sua carreira de aventuras aposentando-se da vida ativa na magnífica idade de sessenta anos, dedicando o resto de seus dias tranquilos a receber rendimentos bem ganhos. Mas lamento dizer que Bildad tinha reputação de ser um velho sovina incorrigível, e em seus dias de marinheiro, um chefe violento e amargo. Apesar de certamente parecer uma história curiosa, contaram-me em Nantucket que quando ele navegava no velho navio baleeiro Categut, sempre que chegava ao porto quase toda sua tripulação era levada ao hospital, exausta e esgotada. Para um homem religioso, sobretudo um quacre, ele certamente possuía coração duro, para dizer o mínimo. Jamais dizia palavrões aos seus homens, mas conseguia deles uma desmedida quantidade de trabalho árduo, cruel e absoluto. Quando Bildad era primeiro piloto, bastava-lhe olhar atentamente para alguém para que este se sentisse completamente nervoso, pegasse um martelo ou uma bolina e começasse a trabalhar como louco nisto ou naquilo, não importava o quê. Sua pessoa era a encarnação perfeita de seu caráter prático. Não havia carne excedente nem barba supérflua em seu corpo delgado. Seu queixo era coberto por uma penugem macia como a pelúcia gasta de seu chapéu de abas largas. Foi essa pessoa que vi sentada na prancha quando segui o capitão Peleg até o camarote. O espaço entre os conveses era pequeno e ali, ereto, encontrava-se o velho Bildad, que sempre adotava essa postura – jamais se inclinava, para proteger as abas do seu fraque. Seu grande chapéu de abas largas estava ao seu lado, suas pernas cruzavam-se rigidamente, seu casacão estava abotoado até o queixo e, com os óculos sobre o nariz, parecia absorto na leitura de um pesado livro. “De novo, Bildad?” exclamou o capitão Peleg, “Que eu saiba, tens estudado as Escrituras pelos últimos trinta anos. Até onde chegaste, Bildad?” Como se há muito estivesse habituado à linguagem profana de seu velho companheiro, e sem notar a presente irreverência, Bildad olhou para cima com tranquilidade. Ao ver-me, voltou os olhos para Peleg de modo inquisitivo. “Ele diz que é nosso homem, Bildad. Quer embarcar”, disse Peleg. “Disseste isso?”, disse Bildad, com um ar de espanto, e virando-se em minha direção. “Eu quero” disse eu sem pensar, tão intensamente quacre era ele. “O que pensas dele, Bildad”, perguntou Peleg. “Vai servir”, afirmou Bildad olhando para mim. Depois, voltou a ler seu livro em um murmúrio bastante audível. Julguei que ele era o velho quacre mais esquisito que eu já vira, sobretudo porque seu velho companheiro Peleg parecia tão fanfarrão. Mas eu não disse nada, apenas olhei em torno, atentamente. Peleg abriu uma arca, retirou dela alguns artigos do navio, sentou-se diante de uma mesinha e colocou caneta e tinta diante de mim. Comecei a pensar que já era tempo de estabelecer os termos em que gostaria de ser contratado para a viagem. Já sabia que não se paga salário no negócio de pesca de baleias, mas todas as mãos, inclusive o capitão, recebem certa porcentagem dos lucros, denominadas quotas, proporcionais ao grau de importância dos deveres desempenhados no navio. Também sabia que minha quota não seria muito grande por eu ser novato no negócio de caça à baleia. Contudo, considerando minha intimidade com o mar, o fato de eu saber dirigir um navio, unir uma corda, e tudo mais, pelo que eu ouvira, não havia dúvida que eu teria direito pelo menos à ducentésima septuagésima quinta parte do lucro líquido da viagem, fosse qual fosse. E apesar dessa porcentagem ser o que eles chamavam de quota distante, era melhor que nada, e se tivéssemos uma viagem afortunada, essa quantia provavelmente seria suficiente para pagar minhas roupas, sem falar nos três anos de alimentação a bordo, pelos quais eu não precisaria pagar nem um centavo. Pode-se considerar que esse é um péssimo modo de acumular uma fortuna principesca, mas é essa é a mais pura verdade. Todavia, sou do tipo que nunca se preocupa com fortunas principescas e fico absolutamente satisfeito se o mundo puder oferecer casa e comida enquanto me preparo para a macabra hospedaria da Nuvem do Trovão. Afinal das contas, achei que a quota de 275 avos seria justa, mas não me surpreenderia se me oferecessem 200 avos, considerando que meus ombros eram bastante largos. Todavia, havia uma coisa que me tornava um pouco desconfiado quanto a receber uma quota generosa sobre os lucros: no porto, eu ouvira murmúrios sobre o capitão Peleg e seu estranho velho companheiro Bildad; como ambos chegaram a ser os principais proprietários do Pequod enquanto os outros acionistas mais imprudentes e esporádicos deixavam toda administração do navio a cargo desses dois. Eu não sabia o que aquele velho avarento, Bildad, teria a dizer sobre os marinheiros da tripulação, especialmente agora que eu o encontrara a bordo do Pequod, tão à vontade em seu camarote, lendo sua Bíblia como se estivesse diante de uma lareira enquanto Peleg em vão tentava aparar uma pena com seu canivete. Para minha grande surpresa e considerando que ele era parte interessada nesses procedimentos, o velho Bildad jamais se preocupou conosco, mas continuou murmurando para si mesmo o texto do livro: “Não desejes participação nos tesouros desta terra, onde a traça...” “Bem, capitão Bildad”, interrompeu Peleg, “quanto achas que devemos dar a este jovem?” “Tu sabes melhor que eu”, foi a resposta sepulcral, “Achas que 777 avos seria demais? – que a traça e a ferrugem tanto corrompem, mas a QUOTA...” QUOTA, com efeito, pensei, que quota! Setecentos e setenta e sete avos! Bem, velho Bildad, estás determinado a não permitir que eu acumule tesouros aqui, onde a traça e a ferrugem tudo corrompem. Sem dúvida era uma quota ínfima, e apesar de a princípio a magnitude da cifra poder enganar um marinheiro inexperiente, a menor reflexão mostraria que apesar de 777 ser um número bastante grande, a septingentésima septuagésima sétima parte de uma migalha é bem menos que setecentos e setenta e sete dobrões de ouro; e foi isso que eu pensei naquele momento. “Ora essa, malditos sejam teus olhos, Bildad”, exclamou Peleg. “Tu não queres lograr este rapaz! Ele precisa ganhar mais que isso”. “Setecentos e setenta e sete” repetiu Bildad, sem levantar os olhos e sem parar de murmurar – “pois onde está teu tesouro, aí se encontra teu coração”. “Vou contratá-lo por 300”, disse Peleg. “Ouviste, Bildad? Digo que a quota será de 300 avos”. Bildad colocou o livro de lado e, voltando-se solenemente para ele, disse: “Capitão Peleg, tens o coração generoso, mas deves considerar o direito dos outros proprietários deste navio – viúvas e órfãos, muitos deles – e se remunerarmos de modo por demais abundante os serviços deste rapaz, talvez estejamos tirando o pão dessas viúvas e órfãos. Quota de 777 avos, capitão Peleg”. “Tu, Bildad!” rugiu Peleg, levantando-se e fazendo enorme rumor pelo camarote. “Maldito sejas, capitão Bildad, se eu tivesse seguido teu conselho nesse assunto agora estaria com a consciência suficientemente pesada para afundar o maior navio que já navegou em torno do Cabo Horn”. “Capitão Peleg” insistiu Bildad de modo firme. “Não sei se tua consciência pode arrastar dez polegadas ou dez braças de água, mas de qualquer modo és um homem impenitente e temo que tua consciência esteja furada e que no fim ela te afunde e te leve para o poço infernal, capitão Peleg”. “Poço do inferno! Poço do inferno! Tu me insultas, homem. Apesar de toda tua postura natural, tu me insultas. É uma afronta dizer a qualquer ser humano que ele está destinado a ir para o inferno. ncoras e chamas, Bildad! Se repetires o que acabaste de dizer soltarás os raios da minha alma e serei capar de engolir um bode vivo, com pelo e chifres. Fora do camarote, seu falso, filho insípido de uma carabina de madeira – ou vais te ver comigo!” Trovejando desse modo, arremessou-se sobre Bildad, mas este o evitou com uma celeridade maravilhosamente oblíqua e deslizante. Alarmado com essa terrível explosão entre os dois principais proprietários e responsáveis pelo navio, e sentindo-me um pouco inclinado a desistir da ideia de embarcar em um navio de propriedade tão questionável e temporariamente comandado, afastei-me para dar passagem a Bildad, sem dúvida estava ansioso para desaparecer diante da fúria que despertara em Peleg. Para meu grande espanto, ele sentou-se novamente em sua prancha, sem a menor intenção de bater em retirada. Parecia acostumado com o impenitente Peleg e com seu modo de agir. Quanto a Peleg, depois de dar vazão à sua cólera, demonstrou não guardar dela nenhum vestígio e também se sentou como um cordeirinho, apesar de se contorcer um pouco, como se ainda estivesse nervoso e agitado. “Cruzes!” disse ele finalmente. “Depois da borrasca vem a bonança, creio eu. Bildad, tu costumavas ser muito hábil ao afiar uma lança. Podes aparar esta pena, por favor. Meu canivete está precisando de uma pedra de amolar. Isso! Muito obrigado, Bildad. Agora, meu rapaz, teu nome é Ismael, não foi o que disseste? Bem, vem cá, Ismael, vais ser contratado por uma quota de 300 avos”. “Capitão Peleg”, disse eu, “Tenho um amigo que também quer embarcar – posso trazê-lo amanhã?” “Certamente”, respondeu Peleg. “Traze-o e daremos uma olhada nele”. “Qual a quota que ele deseja”, grunhiu Bildad, levantando o olhar do livro no qual mergulhara outra vez. “Oh! Não te preocupes com isso, Bildad”, falou Peleg. “Ele já pescou baleias?” perguntou, voltando-se para mim. “Matou mais baleias do que consigo contar, capitão Peleg”. “Bem, traze-o então”. Depois de assinar os papéis fui embora sem duvidar de que realizara um bom trabalho naquela manhã e que o Pequod era o navio que Yojo providenciara para carregar Queequeg e a mim para dar a volta do Cabo. Mas ainda não tinha caminhado muito quando comecei a pensar que eu ainda não vira mim o capitão com quem deveríamos navegar. Em muitos casos, um navio baleeiro é totalmente aparelhado, recebe toda sua tripulação e só então o capitão se apresenta para assumir o comando, pois algumas vezes essas viagens são tão prolongadas e os intervalos em terra são tão curtos que ele não se preocupa muito com o navio ancorado no porto e deixa que os proprietários o aprontem para o mar. Todavia, é sempre bom examiná-lo antes de se entregar irrevogavelmente em suas mãos. Voltando para o navio, procurei o capitão Peleg e perguntei-lhe onde poderia encontrar o capitão Ahab. “E o que queres com o capitão Ahab? Está tudo certo; já estás contratado”. “Sim, mas eu gostaria de vê-lo”. “Não acho que poderás fazer isso no momento. Não sei exatamente o que há com ele. Apesar de não parecer doente, mantém-se trancado em casa como se estivesse. Na verdade ele não está enfermo, mas também não está muito bem. De qualquer modo, rapaz, ele nem sempre me recebe e suponho que se recusará a vê-lo. O capitão Ahab é um homem esquisito – pelo menos, muitos o consideram assim – mas é um bom homem. Oh, vais gostar dele, tenho certeza. O capitão Ahab é um grande ímpio, parece um deus. Não fala muito, mas quando fala é bom escutá-lo. É melhor te prevenires. Ahab é fora do comum, frequentou escolas superiores e viveu entre canibais, está acostumado a maravilhas mais impressionantes que as ondas, cravou sua brilhante lança em inimigos mais estranhos e mais poderosos que baleias. Sua lança! Sim, a mais apurada e certeira lança de toda nossa ilha! Oh! Ele não é nenhum capitão Bildad, e não é o capitão Peleg. ELE É AHAB, rapaz. E no mundo antigo, rapaz, Ahab foi um rei coroado!” “Coroado e muito vil. Quando esse rei desprezível foi morto, os cães não lamberam seu sangue?” “Aproxima-te de mim – mais perto, mais perto”, disse Peleg com um olhar significativo que quase me assustou. “Ouve bem, rapaz, jamais repete isso a bordo do Pequod. Jamais repete isso em qualquer lugar. Não foi o capitão Ahab quem escolheu seu nome. Isso foi uma excentricidade de sua mãe doida e ignorante, que morreu quando ele estava com apenas 12 meses de idade. E em Gayhead a velha índia Tistig disse que, de certo modo, aquele nome iria se tornar profético. Talvez outras pessoas tão tolas quanto ela possam te dizer o mesmo. Quero te prevenir. É uma mentira. Conheço bem o capitão Ahab; há anos naveguei com ele como seu piloto. Sei quem ele é – um bom homem – não é um homem religioso, mas é um homem bom – parecido comigo. Só que há algo mais, nele. Sim, sim, sei que ele nunca foi muito alegre e sei que na volta para casa esteve um pouco fora de si, mas isso se deveu às terríveis dores que sentia no toco sangrento de sua perna amputada, qualquer um podia ver. Também sei que depois da última viagem, quando perdeu a perna para aquela baleia maldita, ele tem se mostrado mal-humorado – desesperado e às vezes selvagem. Mas isso passa. De uma vez por todas rapaz, garanto que é melhor viajar com um bom capitão mal-humorado do que com um capitão mau e risonho. Adeus – e não julga mal o capitão Ahab só porque ele tem um nome incômodo. Além disso, rapaz, ele tem uma esposa – casou-se há menos de três viagens – moça doce e resignada. Pensa nisso, o velho tem um filho com essa doce moça. Daí, podes deduzir que não há qualquer malefício em Ahab. Não, não, meu rapaz. Pode estar machucado, dilacerado, mas Ahab tem sua humanidade!” Ao me afastar, sentime cheio de preocupações. O que me fora incidentalmente revelado sobre o capitão Ahab fez com que eu sentisse uma vaga compaixão e angústia por ele, e de certo modo, naquele momento, sem saber por que, eu experimentava simpatia e piedade por ele. Talvez fosse pela cruel perda de sua perna. Ainda assim, ele provocava em mim um estranho temor que não consigo descrever. Não era exatamente temor, não sei bem o que era. Eu o sentia, mas isso não me afastava dele. Estava impaciente para desvendar o mistério que o cercava, do qual nada sabia. Todavia, meus pensamentos foram levados para outras direções e pelo menos naquele momento o misterioso Ahab desapareceu de minha mente. 17. RAMADÃ Como o Ramadã, Jejum ou penitência de Queequeg tomaria o dia inteiro, preferi não procurá-lo até o anoitecer, pois nutria o maior respeito pelas obrigações religiosas de todos, independente de quão cômicas fossem e, em meu coração, não desvalorizava nem mesmo uma colônia de formigas adorando excrementos de sapo, ou outras criaturas em certas partes de nossa terra, que, com alto grau de servilismo, sem precedente em outros planetas, inclinam-se diante do torso de um falecido proprietário de terra, meramente porque seus bens incomuns ainda existem e são alugados em seu nome. Digo que nós, bons cristãos presbiterianos, deveríamos ser caridosos com essas coisas e não nos imaginar tão vastamente superiores aos outros mortais, pagãos ou não, por causa de seus conceitos meio loucos sobre esses assuntos. Naquele momento, Queequeg certamente estaria se entretendo com as noções mais absurdas sobre Yojo e seu Ramadã – e daí? Suponho que Queequeg pense que sabe o que está fazendo. Parecia contente e eu o deixei em paz. Argumentar com ele não adiantaria nada. Costumo dizer: o Céu tem piedade de todos nós – presbiterianos e pagãos – pois de um modo ou de outro, todos temos a cabeça rachada e precisamos de um remendo urgente. Ao anoitecer, quando tive certeza que todos os seus desempenhos e rituais já deviam ter terminado fui até seu quarto e bati na porta, mas não obtive resposta. Tentei abri-la, mas estava trancada por dentro. “Queequeg”, chamei suavemente, pelo buraco da fechadura: – Tudo silencioso. “Queequeg, por que não respondes? Sou eu, Ismael”. Porém, tudo permaneceu tão silencioso quanto antes. Comecei a me alarmar. Dera a ele bastante tempo. Imaginei que ele talvez tivesse sofrido um ataque apoplético. Olhei pelo buraco da fechadura, mas a porta se abria para um canto estranho do quarto e a exploração do buraco da fechadura foi deformada e sinistra. Só conseguia ver parte dos pés da cama e um pedaço da parede, nada mais. Fiquei surpreso ao ver o cabo de madeira do arpão de Queequeg encostado à parede, pois a estalajadeira o confiscara na noite anterior, antes de subirmos ao quarto. Estranho, pensei, mas como o arpão está aí e ele nunca ou quase nunca se separa desse obeto, ele deve estar aí dentro; não há erro possível. “Queequeg! – Queequeg!” – Tudo quieto. Algo acontecera. Apoplexia! Tentei arrombar a porta, mas ela resistiu teimosamente. Desci correndo pelas escadas e rapidamente expus minhas suspeitas à primeira pessoa que encontrei – a camareira. “Ora! Ora!” Exclamou ela. “Também acredito que tenha acontecido alguma coisa. Fui fazer a cama depois do desjejum e a porta estava trancada; não se ouvia nem um rato; continua silencioso desde então. Pensei que os dois tivessem saído e trancado a bagagem, por segurança. Senhora! Patroa! Senhora Hussey! Assassinato! Apoplexia!” – e foi gritando desse modo até a cozinha, comigo atrás dela. A senhora Hussey logo apareceu com um pote de mostarda em uma das mãos e uma galheta de vinagre na outra, tendo interrompido o trabalho de cuidar dos galheteiros e repreender seu criadinho negro. “Onde é o depósito de lenha?” perguntei. “Pelo amor de Deus, vamos até lá para pegar algo para arrombar a porta – o machado! O machado. Ele deve ter tido um ataque cardíaco, com certeza!” – e assim dizendo, comecei a novamente subir as escadas de mãos vazias. A senhora Hussey colocou diante de mim o pote de mostarda, a galheta de vinagre e o volume inteiro de sua pessoa. “O que há contigo, rapaz?” “Vão buscar o machado! Pelo amor de Deus, corram para chamar o médico enquanto eu arrombo a porta!” “Olha aqui”, disse a estalajadeira, colocando de lado a galheta de vinagre para ter livre uma das mãos. “Olha aqui! Falas em arrombar uma das minhas portas?” – e agarrou meu braço. “O que há contigo? O que há contigo, marinheiro?” De modo calmo, mas tão depressa quando possível, expliquei-lhe o caso todo. Batendo inconscientemente com o vidro de vinagre em um dos lados do nariz, ela pensou por um instante e depois exclamou. – “Não! Não o vi desde que o guardei ali”. Correndo até um pequeno armário sob o lance de escada, ela olhou dentro dele e voltando-se me contou que o arpão de Queequeg não estava lá. “Ele se matou”, exclamou ela. “Repete-se o caso de Stiggs e lá se vai outra colcha – Deus tenha piedade de sua pobre mãe! Isso será a ruína de minha casa. O pobre rapaz tem uma irmã? Onde está aquela moça? Betty, vai à casa de Snarles, o Pintor, e diga-lhe para pintar uma tabuleta com os dizeres: ‘Proibido suicidar-se aqui e proibido fumar no salão’. Pode-se matar dois coelhos com uma só cajadada. Matar? Que Deus tenha piedade de sua alma. Que barulho é esse? Que fazes, rapaz?” Correndo atrás de mim, ela me alcançou enquanto eu tentava forçar a porta. “Não permito isso; não destruas minha casa. Vai procurar o chaveiro – existe um mais ou menos a uma milha daqui. Mas para com isso!” Colocando a mão em seu bolso lateral, disse: “Eis aqui uma chave que talvez sirva. Vamos ver”. Virou a chave na fechadura, mas Queequeg fechara o ferrolho suplementar por dentro. “É preciso arrombar a porta”, falei. Afastei-me um pouco para tomar impulso quando a estalajadeira me agarrou, novamente jurando que não permitiria que eu destruísse sua casa, mas desvencilhei-me dela e com um salto brusco atirei-me em cheio contra a porta. Com um barulho prodigioso, a porta escancarou de repente e o trinco bateu na parede fazendo com que o reboco saltasse até o teto. Céus! Queequeg estava sentado tranquilamente no centro do quarto, calmo e tranquilo, equilibrando Yojo no topo da cabeça. Não olhava nem para um lado nem para o outro, sentava-se como uma imagem esculpida, sem qualquer sinal de vida ativa. “Queequeg”, falei aproximando-me ele. “O que acontece contigo?” “Ele não passou o dia todo sentado assim, passou?” perguntou a estalajadeira. Porém, por mais que falássemos não conseguimos arrancar dele uma única palavra. Tive vontade de lhe dar um empurrão para obrigá-lo a mudar de posição, pois aquela parecia intolerável, dolorosa e antinatural, sobretudo porque, de acordo com todas as probabilidades, ele ali estivera, por cerca de oito a dez horas, sem se mexer e sem tomar suas refeições regulares. “Senhora Hussey”, falei. “Ele está vivo, portanto deixe-nos a sós e tratarei de resolver este assunto estranho”. Fechando a porta atrás da estalajadeira, dediquei-me a convencer Queequeg a utilizar uma cadeira, mas foi em vão. Continuou sentado no mesmo lugar e apesar de toda minha arte diplomática e minhas lisonjas não se moveu nem um milímetro, não disse uma única palavra nem deu o mais leve sinal de notar minha presença. Disse a mim mesmo: imagino que isso seja parte de seu Ramadã. Será que jejuam sentados sobre as coxas em sua ilha natal? Deve ser isso. Sim, deve ser parte de seu credo. Pois bem, deixe-o estar. Mais cedo ou mais tarde ele sem dúvida se levantará. Isso não pode durar para sempre, graças a Deus. Seu Ramadã só acontece uma vez por ano e não acredito que seja muito pontual. Desci para jantar. Depois de ouvir durante muito tempo as longas histórias de alguns marinheiros que acabavam de chegar de uma viagem de pudim de Natal, como a chamavam (isto é, uma pequena viagem para pescar baleias em uma escuna ou brigue, limitada ao norte da linha, apenas no Oceano Atlântico). Pois bem, depois de ouvir essas histórias até quase 11h subi as escadas para ir para a cama, totalmente confiante de que naquela hora certamente Queequeg já devia ter terminado seu Ramadã. Mas não, ali estava ele, exatamente como eu o deixara; não se mexera nem uma polegada. Comecei a ficar aborrecido. Parecia sem sentido e insano sentar-se o dia inteiro e metade da noite sobre as coxas, em um quarto gelado, com um pedaço de madeira sobre a cabeça. “Pelo amor de Deus, Queequeg, levanta-te, move-te, vai comer alguma coisa. Vais morrer de fome; vais te matar, Queequeg”. Mas ele continuou sem responder qualquer palavra. Desistindo dele, resolvi ir para a cama, dormir. Sem dúvida, em pouco tempo ele me seguiria. Todavia, antes de me deita tirei minha pesada jaqueta de pele de urso e a coloquei sobre ele, pois a noite prometia ser muito fria. Por algum tempo, por mais que tentasse, não consegui pegar no sono. Já apagara a vela e só de pensar em Queequeg – a menos de um metro – sentado naquela posição desconfortável, sozinho no frio e no escuro, fazia com que eu me sentisse realmente desprezível. Pensa nisso: dormir a noite toda no mesmo quarto com um pagão totalmente acordado, sentado sobre as coxas nesse triste, incompreensível Ramadã! Mas de algum modo acabei por cair no sono e não soube de mais nada até o raiar do dia quando, ao olhar por sobre a borda da cama, vi Queequeg ainda sentado como se estivesse pregado ao chão. Contudo, assim que os primeiros raios de sol entraram pela janela ele se levantou com as juntas duras e rangentes, mas com olhar alegre. Mancou até me alcançar, pressionou novamente sua testa contra a minha e disse que o Ramadã terminara. Como já mencionei anteriormente, não faço qualquer objeção à religião de uma pessoa, seja qual for, desde que essa pessoa não mate ou insulte os outros porque não acreditam em sua crença. Mas quando a religião de um homem torna-se realmente louca, quando é um tormento e por fim faz desta nossa terra um local desconfortável para se viver, acho que é hora de chamar esse indivíduo de lado e discutir o assunto com ele. E foi exatamente isso que fiz com Queequeg. Eu lhe disse: “Queequeg, deita na cama e ouve o que tenho a te dizer”. Continuei, começando com o surgimento e o progresso das religiões primitivas e cheguei até as várias religiões do presente, tentando mostrar a Queequeg que todos esses períodos de jejum, Ramadãs e temporadas de imobilidade em quartos frios e tristes eram totalmente sem sentido, nocivos à saúde e inúteis para a alma. Em suma, opunham-se às óbvias leis de higiene e do senso comum. Também lhe disse que sendo ele um selvagem extremamente inteligente e sagaz fazia-me muito mal vê-lo agora tão deploravelmente imprudente com esse ridículo Ramadã. Além disso, argumentei que o jejum faz com que o corpo enfraqueça, portanto o espírito também enfraquece e todos os pensamentos surgidos durante um período de jejum devem, necessariamente, ser meio famélicos. Essa a razão pela qual as religiões mais dispépticas cultivam tais noções melancólicas sobre o outro mundo. Em uma palavra, de modo bastante digressivo disse a Queequeg que a noção de inferno era um ideia nascida de uma torta de maçã não digerida, perpetuada através de dispepsias hereditárias alimentadas por Ramadãs. Então perguntei a Queequeg se ele sofria de dispepsia, expressando a ideia de modo bem simples para que ele pudesse compreender. Ele respondeu que não, que só tivera isso em uma ocasião memorável. Fora após uma grande festa dada por seu pai, o rei, ao ganhar uma grande batalha na qual 50 inimigos haviam sido mortos até 2h da tarde, cozidos e devoradas naquela mesma tarde. “Chega, Queequeg”, disse eu, estremecendo. “Já chega”, pois eu sabia as inferências sem que ele precisasse explicar mais nada. Eu conhecera um marinheiro que visitara sua ilha e me contara que quando uma grande batalha era ganha ali, o costume era fazer churrasco de todos os mortos no quintal ou no jardim do vencedor. Um a um, eram colocados em grandes travessas de madeira, adornados como um pilaf, com fruta pão, cocos e um pouco de salsa na boca, e enviados a todos os amigos com os cumprimentos do vencedor, como se fossem perus de Natal. Afinal das contas, não creio que minhas observações sobre religião tenham causado grande impressão em Queequeg, pois, em primeiro lugar, ele parecia um pouco aborrecido ao ouvir o que eu dizia sobre esse assunto importante, pelo menos considerado de acordo com seu próprio ponto de vista; em segundo lugar, ele não compreendeu mais que um terço do que eu lhe disse, apesar de eu ter exposto as minhas ideias do modo mais simples possível. Sem dúvida, ele achava que sabia muito mais que eu sobre religião. Olhava para mim com compaixão e ansiedade condescendentes, como se achasse uma grande pena um rapaz tão inteligente estar tão enganado quanto à piedade evangélica pagã. Por fim levantamo-nos e nos vestimos. Queequeg tomou um desjejum tão prodigiosamente lauto, com caldeiradas de todos os tipos, que a estalajadeira não obteve muito lucro com seu Ramadã. Depois disso, saímos para embarcar no Pequod, caminhando com prazer e palitando os dentes com espinhas de peixe. 18. A MARCA DE QUEEQUEG Enquanto caminhávamos pelo cais na direção do navio, Queequeg carregando seu arpão, a voz rouca do capitão Peleg nos saudou aos berros de sua tenda, dizendo que não suspeitara que meu amigo fosse canibal. Além disso, anunciou que não permitia canibais a bordo daquele navio, a menos que previamente apresentassem seus papéis. “O que queres dizer com isso, capitão Peleg?” perguntei, saltando para o convés, deixando meu camarada postado no cais. “Quero dizer que ele precisa apresentar seus papéis”, replicou ele. “Sim, precisa mostrar que se converteu”, disse o capitão Bildad em sua voz cava, esticando a cabeça para fora da tenda, atrás de Peleg. E acrescentou, voltando-se para Queequeg: “Filho das trevas, estás atualmente em comunhão com alguma igreja cristã?” “Bem, ele é membro da Primeira Igreja Congregacional”, afirmei. Neste ponto, deve-se dizer que muitos selvagens tatuados que embarcam em Nantucket acabam por se converter às nossas religiões. “Primeira Igreja Congregacional!” exclamou Bildad. “Ora! O culto é na capela do Diácono Deuteronômio Coleman?” E assim dizendo, tirando os óculos, ele os poliu muito cuidadosamente com seu grande lenço amarelo. Depois, saiu da tenda e, debruçando-se na amurada, olhou longamente para Queequeg. “Há quanto tempo ele é membro?” perguntou ele. E voltando-se para mim, disse: “Não muito, não é mesmo, rapaz?” “Não”, disse Peleg, “e também não foi batizado, ou isso teria lavado um pouco desse azul demoníaco de seu rosto”. “E diga-me agora se esse filisteu é membro do culto do diácono Deuteronômio. Nunca o vi lá, e passo pela igreja todo santo dia do Senhor”, exclamou Bildad. “Nada sei sobre o diácono Deuteronômio nem sobre seu culto”, falei. “Tudo que sei é que ele é membro da Primeira Igreja Congregacional, e que o próprio Queequeg é diácono”. “Rapaz”, disse Bildad com severidade, “estás zombando de mim – explicate, jovem hitita. A que igreja te referes? Responde!” Diante dessa insistência, repliquei: “Falo da mesma antiga Igreja Católica à qual tanto eu como tu, o capitão Peleg e Queequeg pertencemos. Nós, e todos os que nasceram de uma mulher, a ela pertencemos de corpo e alma. A grande e eterna Primeira Congregação deste mundo crente. Pertencemos a essa igreja, mas alguns dentre nós apreciam certas ideias estranhas que em nada afetam a grande crença, pois nessa igreja todos unimos nossas mãos”. “Juntamos, queres dizer que juntamos as mãos?” exclamou Peleg, chegando mais perto. “Jovem, farias melhor se embarcasses em um navio como missionário, não como marinheiro. Jamais ouvi um sermão melhor. Nem o diácono Deuteronômio ou o próprio Pastor Mapple conseguiriam vencê-lo, e este último é reconhecido por todos como alguém de grande valor. Sobe a bordo e esquece os papéis. E diz ao Quohog – não foi assim que o chamaste? Diz a Quohog para também subir. Pela grande âncora! Que arpão ele possui! Parece coisa boa, e ele também sabe como empunhá-lo. Quohog, ou seja lá o nome que tenhas, alguma vez já estiveste em pé na proa de um bote baleeiro? Já atacaste algum peixe?” Sem dizer uma palavra, em seu modo selvagem Queequeg saltou para o convés, e de lá para um dos barcos baleeiros pendurados na lateral do navio. Firmando o joelho esquerdo e preparando o arpão, bradou mais ou menos o seguinte: “Capitão, vês aquela gotinha de piche, lá adiante? Consegues ver? Bem, faz de conta que é um olho de baleia!” Mirando com cuidado, jogou o arpão por cima da aba larga do chapéu de Bildad. Este atravessou os conveses do navio e atingiu a brilhante gota de piche, que desapareceu. “Agora faz de conta que era olho de baleia. De baleia morta”, disse Queequeg. “Rápido, Bildad”, disse Peleg que retrocedera para o camarote no passadiço, apavorado com a proximidade do arpão voador. “Anda depressa, Bildad, e traz os papéis do navio. Precisamos do Hedgehog aqui, isto é, precisamos do Quohog em um de nossos botes. Eu te amo, Quohog e vamos te dar uma quota de 90 avos. Nenhum arpoador ganhou isso em Nantucket”. Então descemos até o camarote e, para minha grande alegria, Queequeg logo foi incorporado à tripulação do navio, à qual eu já pertencia. Terminadas as preliminares, tendo Peleg aprontado tudo para receber as assinaturas, ele voltou-se para mim e disse: “Creio que Quohog não sabe escrever, sabe? Com os diabos Quohog, sabes assinar teu nome ou colocar tua marca?” Diante dessa questão, Queequeg, que já tomara parte em duas ou três cerimônias semelhantes, não pareceu nada perturbado e tomando da pena copiou no lugar apropriado uma figura arredondada e esquisita tatuada em seu braço. Desse modo, devido ao obstinado engano do capitão Peleg quanto ao seu nome, a marca era mais ou menos assim: QHOHOG, SUA MARCA Enquanto isso, sentado com toda gravidade, o capitão Bildad olhava firmemente para Queequeg. Finalmente levantou-se solenemente e remexendo nos enormes bolsos de seu casacão desmazelado retirou deles um maço de folhetos. Escolheu um, intitulado “O Dia do Juízo Final se Aproxima, Não Há Tempo a Perder”, e o colocou nas mãos de Queequeg. Em seguida, agarrando-as juntamente com o livro, olhou diretamente para os seus olhos e disse: “Filho das trevas, tenho que cumprir meu dever para contigo; sou coproprietário deste navio e preocupo-me com as almas dos meus tripulantes. Se ainda estás apegado aos costumes pagãos, como tristemente acredito, rogo não continuares por mais tempo como escravo de Belial. Abandona o ídolo Baal e o dragão odioso, afasta-te da cólera que certamente virá. Cuidado! Oh, pela graça divina! Afasta-te do poço infernal!” Algo do sal marinho ficara no linguajar do velho Bildad, mesclado de modo heterogêneo a frases das Escrituras e a frases triviais. “Basta! Basta Bildad, chega de estragar nosso novo arpoador” disse Peleg. “Arpoadores muito religiosos não são bons marinheiros – é preciso que tenham dentro de si algo de tubarão ou não valem uma palha. Lembra-te do jovem Nat Swaine, um dos mais corajosos tripulantes de barco de toda Nantucket e Vineyard. Depois que começou a frequentar os cultos nunca mais foi o mesmo. Ficou com tanto medo de perder sua maldita alma que se encolhia e fugia das baleias, temendo uma surpresa no caso do bote despedaçar e ele ir para a casa do diabo”. «Peleg! Peleg!» disse Bildad levantando os olhos e as mãos, “como eu, conheceste muitos perigos. Sabes o que é temer a morte. Como podes falar de modo tão ímpio, Peleg? Renegas teu próprio coração. Dize-me, não pensaste na morte e no julgamento final quando este mesmo Pequod que aqui está teve seus três mastros partidos naquele furacão, no Japão, naquela viagem em que tu foste piloto do capitão Ahab?” “Ouvi-o, ouvi-o agora”, exclamou Peleg, caminhando através do camarote e enfiando bem fundo as mãos nos bolsos. “Ouvi-o, todos vós. Pensai nisso! Exatamente quando pensávamos que o navio afundaria a qualquer momento? Morte e julgamento final naquela ocasião? Quê? Com os três mastros quebrados fazendo um ruído interminável contra a amurada e o mar inteiro caindo sobre nós, da proa até a popa? Pensar na morte, naquele momento? Eu e o capitão Ahab só pensávamos na vida e em como salvar toda tripulação – em como improvisar outros mastros e em como chegar ao porto mais próximo. Era nisso que pensávamos!” Bildad não falou mais nada. Abotoando seu casacão, caminhou com arrogância pelo convés, para onde o seguimos. Ali ficou ele, muito quieto, observando alguns veleiros onde os marinheiros se ocupavam remendando as velas. De vez em quando um deles se inclinava para apanhar um retalho ou guardar um pedaço de fio alcatroado, que de outro modo seria desperdiçado. 19. O PROFETA “Companheiros marinheiros, já navegastes neste navio?” Queequeg e eu acabáramos de deixar o Pequod e estávamos passeando longe da água, cada qual ocupado com seus próprios pensamentos, quando as palavras acima nos foram dirigidas por um estranho que, parando diante de nós, apontou o maciço dedo indicador para o navio em questão. Ele se vestia miseravelmente com uma jaqueta desbotada, calças remendadas e um lenço que parecia um trapo negro em torno do pescoço. As cicatrizes de varíola marcavam-lhe o rosto em todas as direções e deixavam-no parecido com uma complicada rede de sulcos deixados por uma torrente de água e depois secos. “Já navegastes nele?” repetiu ele. “Suponho que estejas falando do Pequod”, falei, tentando ganhar um pouco mais de tempo para observá-lo melhor. “Sim, o Pequod – aquele navio ali”, disse ele abaixando o braço todo para depois esticá-lo rapidamente como uma baioneta, o dedo apontado diretamente para o objeto. “Sim, acabamos de assinar os documentos”, respondi “Havia algo neles sobre vossas almas?” “Sobre o quê?” “Oh, talvez nem tenhais alma”, disse ele rapidamente. “Mas não importa, conheço muitos sujeitos que não a têm – sorte deles. Melhor assim. A alma é uma espécie de quinta roda em um vagão”. “Do que estás falando, companheiro?”, perguntei. “Porém, ELE tem o suficiente para compensar todas as deficiências desse tipo em outras pessoas”, disse abruptamente o estranho, colocando uma ênfase estranha sobre a palavra ‘ELE’. “Queequeg, vamos embora. Esse sujeito fugiu de algum asilo de lunáticos. Está falando de alguém que não conheço”. “Para!” Exclamou o estranho. “O que disse é verdade – ainda não vistes o Velho Trovão, vistes?” “Quem é o Velho Trovão?” indaguei, novamente espantado com a insana seriedade de suas maneiras. “O capitão Ahab”. “O capitão do nosso navio, o Pequod?” “Sim. Entre nós, velhos marinheiros, ele é conhecido por esse nome. Vós não o vistes ainda, vistes?” “Não, não vimos. Dizem que está doente, mas melhorando, que ficará bom em pouco tempo”. “Bom em pouco tempo!” disse o estranho, rindo com uma solenidade sarcástica. “Pois eu vos digo que quando o Capitão Ahab ficar bom meu braço esquerdo também estará; não antes disso”. “O que sabes sobre ele?” “O que te contaram sobre ele? Responde!” “Não falaram muito sobre ele, apenas ouvi que ele é um bom caçador de baleias e um bom capitão para sua tripulação”. “Isso é verdade, isso é verdade – sim, as duas afirmações são verídicas. Mas quando ele dá uma ordem é preciso saltar, correr e grunhir; grunhir e sair correndo – é assim que tem de ser com o capitão Ahab. No entanto, não te disseram nada sobre o que lhe aconteceu no Cabo Horn há muito tempo, quando ele permaneceu como morto por três dias e três noites? Nada sobre aquela luta mortal com os espanhóis, diante do altar, em Santa? Nada sobre a cabaça de prata na qual ele cuspiu? E nada sobre como ele perdeu a perna em sua última viagem, cumprindo a profecia? Não ouviste nem uma palavra sobre esses e outros assuntos? Não. Não creio que tenhas ouvido; como poderias? Quem sabe? Não em Nantucket, creio eu. Porém, talvez tenhas ouvido contar como ele perdeu a perna. Sim, sim, ouso dizer que ouviste comentários sobre isso, Sim, ISSO quase todo mundo sabe – quer dizer, todos sabem que ele só tem uma perna e que um cachalote levou a outra”. “Meu amigo, não sei o que significa todo esse falatório e pouco me importa, pois me parece que não estás muito bom da cabeça. Mas se falas do capitão Ahab, do navio Pequod, então vou contar o que sei sobre a perda da sua perna”, disse eu. “Sabes TUDO sobre esse assunto – estás certo disso?” “Absolutamente certo”. O estranho com aparência de mendigo parou um pouco, com o dedo e os olhos erguidos para o Pequod, como em um sonho inquieto. Então, com um pequeno sobressalto, voltou-se e disse: – “Estais para embarcar, não é? Vossos nomes já estão nos papéis. Bem, bem, o que está assinado, está assinado, e o que tiver que acontecer, acontecerá. Mas afinal das contas talvez não aconteça. De qualquer modo, já está tudo fixado e preparado. Suponho que alguns marinheiros precisem ir com ele, sejam estes, sejam outros. Que Deus tenha piedade deles! Bom dia marinheiros, bom dia. Que os inefáveis Céus vos abençoem. Peço perdão por vos ter detido”. “Olha aqui, amigo. Se tiveres algo importante para nos contar, fala logo; mas se estás apenas tentando nos confundir, enganaste em teu jogo. Isso é tudo o que tenho a dizer”, falei. “Muito bem dito. Gosto de ouvir um sujeito falar assim. És o homem certo – ele gosta de gente assim. Bom dia marinheiros, bom dia. Oh! Quando chegardes lá, dizei-lhe que resolvi não fazer parte da tripulação”. “Ah, caro amigo, não podes nos enganar desse modo – não consegues nos enganar. A coisa mais fácil do mundo é um homem fingir que guarda um grande segredo”. “Bom dia marinheiros, bom dia”. “Pois bem, bom dia”, disse eu. “Vamos Queequeg, deixemos este doido. Mas espera. Qual o teu nome, por favor?” “Elias”. Elias! Enquanto seguíamos comentávamos sobre aquele velho marinheiro maltrapilho, mas concordávamos que ele não passava de um vagabundo tentando ser um bicho-papão. Porém, não tínhamos caminhado mais de 100 jardas quando olhei para trás ao virar uma esquina e vi que Elias nos seguia à distância. De certo modo, a visão me abalou, mas eu não disse nada a Queequeg. Continuei a andar com meu companheiro, ansioso para ver se o estranho iria virar na mesma esquina em que havíamos virado. Ele nos acompanhou e então me pareceu que ele nos seguia como um cão, mas eu não conseguia compreender com que finalidade. Essa circunstância, somada ao seu palavreado ambíguo, meio revelador, meio encoberto, produzia em mim todo o tipo de suposições vagas e leves apreensões ligadas ao Pequod, ao capitão Ahab, à perna que ele perdera, ao ataque no Cabo Horn, à cabaça de prata, ao que o capitão Peleg falara deles quando eu deixava o navio no dia anterior, à predição de da índia Tistig, à viagem que havíamos nos comprometido a fazer e a centenas de outras coisas imprecisas. Resolvi satisfazer meu desejo de saber se aquele maltrapilho Elias estava ou não nos seguindo e, com esse intento, atravessei a rua com Queequeg e voltamos sobre nossos passos. Mas Elias passou por nós parecendo não nos notar. Isso me tranquilizou e, em meu coração, finalmente decidi que ele não passava de um trapaceiro. 20. GRANDE EMOÇÃO Passaram-se uns dois dias e houve grande atividade a bordo do Pequod. Não só remendávamos as antigas velas, mas também recebíamos outras novas, além de peças de lona e rolos de cordame. Em resumo, tudo demonstrava que os preparativos do navio logo chegariam ao fim. O capitão Peleg raramente, ou nunca, descia ao porto, mas sentava-se em sua tenda mantendo o olhar atento sobre todos os marinheiros. Bildad fazia todas as compras e tratava do fornecimento nas lojas, e os homens empregados no porão e nos cordames trabalhavam até bem após o anoitecer. Um dia depois de Queequeg assinar os documentos todas as estalagens onde se hospedavam os tripulantes receberam um aviso para embarcar suas arcas antes do cair da noite, pois o navio zarparia a qualquer momento. Portanto, eu e Queequeg juntamos nossa bagagem, mas resolvemos dormir em terra até o último instante. Parece que sempre avisavam com muita antecedência, porque o navio levou vários dias para zarpar. Não era de se admirar, pois ainda havia muito a ser feito antes de o Pequod ficar totalmente equipado. Todos sabem que existe uma multidão de coisas – camas, caçarolas, facas e garfos, pás e pinças, guardanapos, quebra-nozes e muitos outros objetos – indispensáveis ao cuidado de uma casa. O mesmo acontece com a caça à baleia, que necessita de provisões para os três anos em que o navio permanecerá no vasto oceano, afastado de todos os merceeiros, verdureiros, médicos, padeiros e banqueiros. Apesar de isso também acontecer com os navios mercantes, jamais chega perto do que acontece nos baleeiros. Além da grande duração de uma viagem de caça à baleia, dos numerosos artigos necessários ao prosseguimento da pesca e da impossibilidade de substituí-los nos remotos portos que geralmente frequentam, devemos nos lembrar de que, dentre todos os navios, os baleeiros são os mais expostos a acidentes de todos os tipos, sobretudo à destruição e perda das mesmas coisas das quais depende o sucesso da viagem. Essa a razão dos botes de reserva, dos mastros de reserva, dos cabos e arpões de reserva, de quase todos os objetos de reserva, exceto de um capitão de reserva e de uma duplicada do próprio navio. Na época de nossa chegada à ilha, o grosso do fornecimento do Pequod já fora quase completado e compreendia carne, pão, água, combustível, argolas de ferro e aduelas. Contudo, como já mencionamos antes, por algum tempo houve um contínuo carregar de coisas distintas, tanto grandes quanto pequenas. Entre os que supervisionavam esse carregamento, a principal figura era a irmã de Bildad, uma velha senhora magra, de espírito determinado e incansável, mas de coração afável, que parecia convencida de que se dependesse dela nada faltaria ao Pequod quando este se pusesse ao mar. Subia a bordo com um vidro de picles para a despensa do comissário, depois levava um punhado de penas para a mesa de trabalho do primeiro piloto, na terceira vez carregava um rolo de flanela para as costas reumáticas de alguém. Nenhuma mulher usou seu nome, Caridade, com tal merecimento – todos a chamavam de tia Caridade. E como uma irmã de caridade, essa caridosa tia caminhava de um lado para o outro, com a mão e o coração prontos para oferecer segurança, conforto e consolo todos os tripulantes do navio do qual seu amado irmão possuía uma parte e no qual ela própria empregara alguns bem economizados dólares. Era espantoso ver essa excelente quacre subindo a bordo, como fizera no dia anterior, com uma grande concha de sopa em uma das mãos e um arpão ainda maior na outra. Mas Bildad e o capitão Peleg não ficavam atrás. Bildad carregava com ele uma longa lista de artigos necessários e a cada nova entrega ia até seu camarote para anotar a existência desse artigo em um papel. De vez em quando Peleg saía de seu reduto de osso de baleia para rezingar com os homens que trabalhavam no porão, resmungar com os trabalhavam nas gáveas e terminava por levar seus resmungos de volta para sua tenda. Nesses dias de preparação, Queequeg e eu visitávamos o navio com frequência e sempre perguntávamos sobre o capitão Ahab, desejando saber como ele estava e quando apareceria em seu navio. Respondiam a essas questões dizendo que ele melhorava a cada dia e era esperado a bordo a qualquer momento. Enquanto isso, os dois capitães, Peleg e Bildad, podiam cuidar de todo o necessário para aparelhar o navio para a viagem. Se fosse totalmente honesto comigo mesmo, compreenderia que eu não estava nada satisfeito por ter me comprometido a fazer viagem tão longa sem pôr os olhos no homem que seria o ditador absoluto do navio, assim que este alcançasse o mar aberto. Mas quando um homem suspeita de que há algo errado, certas vezes acontece já estar tão envolvido no assunto que luta para esconder suas suspeitas até de si mesmo. E era isso que acontecia comigo. Eu não dizia nada e tentava não pensar em nada. Por fim, transpirou que era certo o navio zarpar no dia seguinte. Então eu e Queequeg nos preparamos para acordar bem cedo. 21. O EMBARQUE Eram quase 6h00. A aurora estava cinzenta, imperfeita e nublada quando nos aproximamos do cais. “Se vejo bem, há alguns marinheiros correndo adiante de nós”, falei a Queequeg. “Não podem ser sombras. Acho que o navio vai zarpar ao nascer do sol. Vamos”. “Parem!” gritou uma voz cujo dono vinha disparado atrás de nós. Ele colocou as duas mãos em nossos ombros e, interpondo-se entre nós, inclinou um pouco o corpo para frente na luz incerta, olhando de modo estranho de Queequeg para mim. Era Elias. “Ides embarcar?” “Tira as mãos de nós, por favor,”, falei. “Olha!”, disse Queequeg, sacudindo-se. “Vai embora!” “Então, ides embarcar?” “Sim, vamos, Mas o que tens com isso? Não te achas que um pouco importuno, senhor Elias?” perguntei. “Não, não, não. Não achei que importunava”, disse Elias devagar e com expressão estranha, olhando alternadamente para Queequeg e para mim. “Elias”, falei. Se te afastasses seria um grande favor para mim e para o meu amigo. “Vamos para os oceanos Índico e Pacífico e preferiríamos que não nos detivesses”. “Voltareis antes do desjejum?” “Ele está doido, Queequeg. Vamos”, disse eu. “Adeus”, disse Elias que ficara parado, saudando-nos depois de darmos alguns passos. “Não te importes com ele. Vamos Queequeg”, disse eu. Porém, ele novamente se aproximou e colocando subitamente a mão no meu ombro falou: – “Há pouco viste algo parecido com homens dirigindo-se para aquele navio?” Espantado com a pergunta prática, respondi: “Sim, creio que vi quatro ou cinco homens, mas estava escuro demais para ter certeza”. “Muito escuro, muito escuro”, repetiu Elias. “Bom dia para ambos”. Afastamo-nos mais uma vez, porém ele novamente se aproximou de nós sorrateiramente, e tocando no meu ombro recomendou: “Vê se consegues encontrá-los, sim?” “Encontrar quem?” “Bom dia para ambos” repetiu ele afastando-se outra vez. “Oh! Eu ia alertá-los, mas não importa, não importa – É tudo a mesma coisa e também estão em família. Esta manhã está muito fria, não é mesmo? Adeus. Acho que não vos encontrarei tão cedo, a menos que isso aconteça diante do Grande Júri”. E com essas palavras truncadas finalmente foi embora, deixando-me confuso com seu atrevimento de louco. Por fim, subindo a bordo do Pequod encontramos tudo na mais profunda quietude. Nem uma alma se movia. A porta do camarote estava trancada por dentro, escotilhas bem acertadas e abarrotadas de rolos de cordame. Chegando ao castelo de proa vimos uma vigia aberta. Percebendo uma luz, descemos e encontramos apenas um velho armador envolto em um casaco surrado. Encontrava-se estendido sobre duas arcas com o rosto voltado para baixo, oculto pelos braços dobrados. Dormia a sono solto. “Para onde foram aqueles marinheiros que nós vimos, Queequeg?” perguntei, olhando com desconfiança para o dorminhoco. Queequeg não demonstrara ver nada no cais e não fosse a pergunta de Elias, de outro modo inexplicável, eu julgaria ter sofrido uma espécie de ilusão de ótica. Contudo, esqueci o assunto. Reparando outra vez no dorminhoco, disse brincando a Queequeg que talvez fosse melhor nos sentarmos naquele corpo e sugeri que ele ficasse à vontade. Ele colocou a mãos sobre o traseiro do homem, apalpou-o para ver se era suficientemente macio e em seguida sentou-se tranquilamente sobre ele. “Santo Deus, Queequeg! Não senta aí!” exclamei. “Oh! Assento muito bom”, disse Queequeg”. Costume do meu povo, não estraga rosto”. “Rosto! Tu chamas isso de rosto? És muito benevolente. Mas vê como respira com dificuldade. Ele sente teu peso. Levanta Queequeg, és pesado e estás amassando o ‘rosto’ do pobre coitado. Levanta Queequeg! Olha que ele vai te dar um safanão. Não sei como ainda não acordou”. Queequeg então se transferiu para perto da cabeça do dorminhoco e acendeu o cachimbo. Eu me sentei perto dos pés. Assim ficamos, passando de um para o outro o cachimbo por cima do dorminhoco. Enquanto isso, depois de questioná-lo, com seu modo fragmentado de falar Queequeg fez-me compreender que, devido à ausência de cadeiras e sofás, o rei, os chefes e as pessoas importantes tinham o costume de fazer engordar os servos para lhes servirem de assento e para “mobiliar” a casa confortavelmente. Só precisavam comprar oito ou dez preguiçosos e espalhá-los pelas salas e alcovas. Além disso, eram muito cômodos nas excursões. Muito melhores que essas cadeiras de jardim que podem ser convertidas em bengalas. Muitas vezes, quando um chefe desejava sentar-se sob uma árvore mandava vir seu servo, talvez porque o local estivesse úmido ou fosse pantanoso. Enquanto narrava essas coisas, cada vez que Queequeg recebia de mim o cachimbo, usava o lado da boquilha para fazer alguns floreios sobre a cabeça do homem adormecido. “Para que fazes isso, Queequeg?” “Mais fácil matar. Oh! Muito mais fácil!” Quando fomos atraídos pelo armador adormecido ele ainda possuía algumas lembranças selvagens de seu cachimbo-tacape, o qual, pelo visto, tivera a dupla utilidade de partir a cabeça dos inimigos e acalmar sua alma. A forte fumaça agora preenchia completamente a estreita cavidade e começou a causar algum incômodo ao dorminhoco que respirava com um som abafado. Em seguida, o nariz pareceu incomodá-lo e ele se virou uma ou duas vezes, depois sentou e esfregou os olhos. “Olá!” Disse ele por fim. “Quem sois vós, fumantes?” “Pertencemos à tripulação”, respondi. “Quando o navio vai zarpar?” “Sim, sim, sois parte da tripulação, não é? O navio zarpa hoje. O capitão subiu a bordo na noite passada”. “Que capitão – Ahab?” “Certamente, quem mais?” Eu ia fazer outras perguntas sobre Ahab quando ouvi um barulho no convés. “Olá! Starbuck já se levantou”, disse o armador. “É um primeiro piloto vigoroso; homem bom e piedoso. Mas preciso me levantar e voltar ao trabalho”. Assim dizendo, dirigiu-se ao convés. Nós o seguimos. Já era dia claro. Em grupos de dois ou três, logo a tripulação começou a subir para bordo. Os armadores se apressavam, os pilotos se ocupavam ativamente e no cais várias pessoas carregavam os últimos itens que deviam ser embarcados. Nesse meio tempo, o capitão Ahab permanecia invisível, encerrado em seu camarote como uma relíquia sagrada. 22. FELIZ NATAL Finalmente, por volta do meio-dia, depois que os armadores terminaram o trabalho, após o Pequod ser rebocado para fora do embarcadouro e de a sempre incansável Caridade ser conduzida por um bote-baleeiro com seus últimos presentes – um gorro para dormir para Stubb, para o segundo piloto e para seu cunhado, e uma Bíblia de reserva para o comissário – os dois capitães, Peleg e Bildad, saíram do camarote. Voltando-se para o primeiro piloto, Peleg disse: “Senhor Starbuck, tens certeza de que está tudo em ordem? O capitão Ahab está pronto – acabei de falar com ele – não falta trazer mais nada do porto? Muito bem. Então, chama todos os marinheiros e reúne-os aqui – malditos sejam!” “Não há necessidade de praguejar, não importa a pressa, Peleg”, disse Bildad. “Mas apressa-te, amigo Starbuck, cumpre teu dever”. Já estávamos prestes a iniciar a viagem, mas o capitão Peleg e o capitão Bildad continuavam a imperar na ponte de comando como se no mar fossem dividir entre eles a função de comandante, como faziam no porto. Quanto ao capitão Ahab, nem sinal dele; sabia-se apenas que permanecia em seu camarote. Podia-se crer que sua presença não era absolutamente necessária para carregar o navio e levá-lo para o mar. Na verdade, esse não era propriamente seu trabalho e sim do piloto, e como ainda não se recuperara por completo – pelo menos, era o que se comentava – o capitão Ahab conservava-se lá embaixo. Tudo isso me parecia bastante natural, sobretudo porque na marinha mercante muitos comandantes só aparecem no convés depois de decorrido um tempo considerável após o levantamento da âncora. Eles permanecem diante da mesa de seus camarotes, despedindo-se com amabilidade de seus amigos de terra antes de deixarem permanentemente o navio com o piloto. Mas não havia muito tempo para refletir sobre esse assunto, pois o capitão Peleg agora estava em plena atividade. Parecia que era ele o encarregado de dar as ordens e do comando, não Bildad. “Para a popa, filhos de uma mãe solteira!” Gritava ele para os marinheiros que se encontravam no mastro real. “Senhor Starbuck, mande-os para a popa”. “Retirar a tenda!” foi a ordem seguinte. Como imaginei, aquela tenda de ossos de baleia só era erguida no porto. A bordo do Pequod, há 30 anos era bem conhecida a ordem de retirar a tenda, anunciada logo após a de levantar a âncora. “Homens, ao cabrestante! Sangue e trovão! – Rápido!” – foi a ordem seguinte, e a tripulação pulou para a barra do cabrestante. Em geral, quando o navio zarpa o piloto se coloca na proa. Devemos dizer que havia a suspeita de que Bildad, que como Peleg e outros oficiais era piloto licenciado no porto – tornara-se prático para economizar a taxa do prático de Nantucket quando se tratava de um de seus navios, pois ele jamais fora visto pilotando outras embarcações. Bildad agora podia ser visto debruçado sobre a amurada, observando a âncora que se aproximava; a intervalos, cantava algo parecido uma estrofe lúgubre de um salmo para animar os marinheiros que manejavam o guindaste cantando estrepitosamente e com alegria sincera um coro sobre as garotas de Booble Alley. Entretanto, há menos de três dias Bildad lhes dissera que não seriam permitidos cantos profanos no Pequod, principalmente quando estivessem levantando as velas. Além disso, Caridade, sua irmã, colocara uma pequena cópia de Watts na maca de cada um dos marinheiros. Nesse meio tempo, ao cuidar da outra parte do navio o capitão Peleg praguejava e blasfemava de modo terrível. Quase acreditei que ele iria afundar o navio antes de a âncora ser recolhida. Involuntariamente, interrompi meu trabalho na barra do cabrestante e recomendei a Queequeg que fizesse o mesmo, pensando nos perigos que corríamos iniciando a viagem com tal demônio como piloto. Contudo, confortava-me o pensamento de que, apesar de seus 777 avos de quota, o piedoso Bildad poderia encontrar alguma salvação quando senti um súbito cutucão no traseiro e, virando para trás, fiquei horrorizado ao ver o capitão Peleg no ato de retirar sua perna das imediações da minha pessoa. Aquele foi o primeiro chute que recebi. “É assim que se comportam os marinheiros no serviço da marinha mercante?” rugiu ele. “Move-te, cabeça de bagre, vai trabalhar até quebrares o espinhaço! Por que não vos mexeis, todos vós? Anda, Quohog! Tu, camarada de bigodes vermelhos, move-te também! E tu com o gorro escocês, e tu de calças verdes, movei-vos todos! Vamos, arrancai os olhos da cara!” E assim dizendo, caminhava pelo convés usando liberalmente a perna aqui e ali enquanto o imperturbável Bildad continuava a cantar os seus Salmos. Creio que o capitão Peleg bebera um pouco naquele dia. Finalmente a âncora acabou de ser levantada, desfraldaram-se as velas e deslizamos pelo mar. Era um Natal áspero e frio e enquanto o curto dia nórdico mesclava-se à noite quase nos encontramos em pleno oceano invernal, cujos salpicos gelados nos envolviam como uma armadura polida. A longa fileira de dentes encastoados na amurada brilhava ao luar, e como brancas presas de marfim de algum imenso elefante, enormes massas de gelo pendiam da popa. Como piloto, o esguio Bildad se encarregou da primeira guarda. A velha embarcação mergulhava nos verdes mares fazendo com que os salpicos gelados a invadissem, enquanto os ventos rugiam e o cordame gemia, porém podia-se ouvir sua voz firme a cantar: “Doces campos além da crescente inundação Erguem-se vestidos de fulgurante verde, Como perante os judeus erigiu-se a velha Canaã, Enquanto deles os separava o Jordão”. Nunca essas brandas palavras soaram tão doces aos meus ouvidos quanto naquele momento. Eram carregadas de esperança e júbilo. Não obstante aquele frígido inverno no tempestuoso Atlântico, apesar de meus pés molhados e de meu casaco encharcado, pareceu-me que ainda haveria um agradável refúgio à nossa espera, e campinas e clareiras na selva, tão eternamente primaveris que a relva nascida na primavera permaneceria não pisada pelo homem e viçosa até o meio do verão. Finalmente alcançamos o alto mar, de modo que os dois práticos já não eram necessários. O vigoroso veleiro que nos acompanhara começou a rodear o navio. Foi curioso e nada desagradável ver como Peleg e Bildad foram afetados por esse momento, sobretudo o capitão Bildad. Era-lhe muito difícil deixar o navio que empreenderia viagem tão longa – para além dos dois tempestuosos Cabos; um navio no qual empregara alguns milhares de dólares ganhos com tanta dificuldade; um navio cujo capitão era um velho companheiro, um homem quase da sua idade que uma vez mais enfrentaria todos os terrores das cruéis mandíbulas; custava-lhe despedir-se de algo que continha tudo que lhe interessava, em todos os sentidos – o pobre velho Bildad tentava permanecer por mais tempo; andava de lá para cá no convés, ia ao camarote para dizer mais uma palavra de despedida, voltava ao convés e olhava para o lado do barlavento: olhava para o imenso, infindável oceano limitado apenas pelos invisíveis continentes orientais; olhava na direção da terra, olhava para o alto, olhava para tudo e para nada, e por fim, enrolando mecanicamente um cabo em seu mancal, agarrou convulsivamente a mão do robusto Peleg e, erguendo uma lanterna, ficou por um momento fitando heroicamente seu rosto, como que dizendo: “Apesar de tudo, amigo Peleg, consigo suportar isso. Consigo”. Quanto a Peleg, aceitava o fato mais filosoficamente, mas apesar de toda sua filosofia, quando uma lanterna se aproximou dele, viu-se que uma lágrima brilhava em seus olhos. Ele também correra do convés para o camarote – ora para dizer uma palavra lá embaixo, ora para trocar uma palavra com Starbuck, o primeiro piloto. Porém, finalmente voltou-se para seu companheiro com uma espécie de finalidade no olhar e disse: “Capitão Bildad, vamos velho companheiro, precisamos ir. Ali, atrás da verga maior! Olá, gente do bote! Prontos para encostar! Agora! Cuidado, cuidado! – Vamos, Bildad, despede-te pela última vez. Boa sorte, Starbuck! – Boa sorte, senhor Stubb! Boa sorte, senhor Flask – Adeus e boa sorte a todos – Daqui a três anos, em um dia igual a este, estaremos à vossa espera com uma ceia fumegante, na velha Nantucket. Viva e vamos embora!” “Deus vos abençoe e vos guarde, homens”, murmurou o velho Bildad de modo quase desconexo. “Espero que encontreis sempre ótimo tempo para que o capitão Ahab possa caminhar entre vós – tudo que ele precisa é de um bom sol, e é o que tereis com abundância nessa viagem aos trópicos. Cuidado na caçada, marinheiros. Não despedaceis os botes sem necessidade, arpoadores. O preço das tábuas de cedro branco subiu três por cento no ano passado. Não vos esqueçais das vossas orações. Senhor Starbuck, cuida para que o tanoeiro não desperdice as aduelas de reserva. Oh! As agulhas para as velas estão no armário verde! Não caceis muitas baleias nos dias dedicados ao Senhor mas também não desperdiceis uma boa oportunidade, pois estaríeis rejeitando as boas dádivas dos Céus. Cuidado com os potes de melado, senhor Stubb, acho que estavam vazando um pouco. Senhor Flask, se chegarem a alguma ilha, cuidado com a fornicação. Adeus, adeus! Senhor Starbuck, não mantenhas os queijos no porão por muito tempo ou estragarão. Cuidado com a manteiga – custou 20 centavos a libra, e cuidado com...” ”Vamos, vamos, capitão Bildad. Chega de palavrório. Basta!” Peleg o empurrou para o costado e os dois desceram para o bote. Navio e bote separaram-se. A fria e úmida brisa noturna soprou entre eles. Uma gaivota os sobrevoou gritando. Os dois cascos giraram selvagemente. Demos três vivas de todo o coração e, como o destino, mergulhamos cegamente no Atlântico solitário. 23. A COSTA DE SOTAVENTO Há alguns anos, falou-se a respeito de certo Bulkington, marinheiro alto, recém desembarcado, hospedado em uma estalagem de Nova Bedford. Naquela gelada noite de inverno, quando o Pequod lançou sua vingativa proa contra as ondas frias e maliciosas, quem vi ao leme senão Bulkington?! Olhei com simpatia, respeito e temor para o homem que em pleno inverno desembarcara após uma perigosa viagem de quatro anos e, sem descanso algum, tivera coragem de iniciar outro empreendimento tempestuoso. A terra parecia queimar sob seus pés. As coisas mais maravilhosas nunca são mencionadas; memórias profundas não geram epitáfios; estas seis polegadas são o túmulo sem lápide de Bulkington. Deixe-me apenas dizer que com ele acontecia o mesmo que com o navio batido pela tempestade, que miseravelmente se aproxima da costa localizada a sotavento. De bom grado, o porto ofereceria socorro. O porto é benévolo, nele há segurança, conforto, lareira, alimento, lençóis quentes, amigos, tudo que é caro à nossa mortalidade. Porém, na tempestade, o porto e a terra são os piores inimigos do navio e ele deve fugir de toda hospitalidade. Mesmo que o contato com a quilha seja levíssimo, qualquer toque de terra o faria tremer da proa até a popa. Com todo seu poder, ele enfuna todas as suas velas para sair do porto, e ao fazê-lo luta contra os ventos que de bom grado o levariam para terra e busca novamente o mar fustigante, longe da terra. Corre ao encontro do perigo para encontrar refúgio. Seu único amigo é o seu mais amargo inimigo! Sabes agora, Bulkington? Vês agora essa verdade mortalmente intolerável – que todo pensamento profundo e sério não é mais que o intrépido esforço da alma para manter total independência no mar, enquanto os mais ferozes ventos dos céus e da terra conspiram para arremessá-lo à praia ardilosa e dominadora? Contudo, como é apenas fora da terra que reside a mais alta verdade, ilimitada e indefinida como Deus – melhor é perecer nesse infinito uivante que ser ingloriamente encalhado a sotavento, mesmo que ali esteja a segurança! Pois, oh, então seríamos como vermes que se arrastam covardemente para a terra! Terrores do aterrorizante! É tão vã essa agonia? Coragem! Animate, oh Bulkington! Mostra-te implacável, semideus! Sobre a espuma de teu oceano ameaçador, levanta, transporta tua apoteose! 24. O ADVOGADO Neste momento Queequeg e eu estamos suficientemente embarcados neste negócio de caça à baleia e como de certo modo entre as pessoas de terra esse assunto passou a ser visto como uma perseguição prosaica e de má reputação, estou ansioso para vos convencer, senhores terrestres, da injustiça que cometeis contra nós, caçadores de baleias. Em primeiro lugar, parece quase supérfluo determinar o fato de que entre as pessoas em geral o negócio da caça à baleia não é considerado do mesmo nível que as profissões chamadas liberais. Se um estranho fosse introduzido na heterogênea sociedade metropolitana, apresentado como arpoador, esse fato pouco o recomendaria para que se formasse uma boa opinião sobre seus méritos, mas se, imitando os oficiais da marinha, ele acrescentasse as iniciais P.B.C. (Pesca à Baleia Cachalote) ao seu cartão de visita, tal procedimento seria considerado eminentemente pretensioso e ridículo. Sem dúvida, uma das principais razões da recusa do mundo em honrar os baleeiros é a seguinte: na melhor das hipóteses, considera-se que nossa profissão nos coloca na categoria de carniceiros, e quando exercemos nossa atividade estamos rodeados de toda espécie de abjeções. Somos açougueiros, isso é verdade. Mas também são açougueiros, e sanguinários da pior natureza, os comandantes militares que o mundo invariavelmente se deleita em homenagear. E quanto ao assunto da alegada sujeira de nossa profissão, logo sereis informados de certos fatos em geral desconhecidos que triunfantemente colocarão o navio baleeiro entre as coisas mais limpas e asseadas do mundo. Contudo, admitindo-se que a acusação em questão seja verdadeira, poder-se-ia comparar o convés escorregadio de um navio baleeiro à repulsiva imundície dos campos de batalha, dos quais tantos soldados retornam para beber sob os aplausos de todas as damas? E se a ideia de perigo eleva a profissão de soldado no conceito popular, posso garantir que muitos veteranos que marcharam resolutamente na direção de uma bateria recuariam rapidamente diante do aparecimento da vasta cauda de um cachalote abanando o ar e criando redemoinhos sobre suas cabeças. O que são os inteligíveis pavores do homem quando confrontados com os terrores e milagres de Deus?! Entretanto, mesmo que o mundo nos desdenhe por sermos baleeiros ele inconscientemente nos presta a mais intensa homenagem. Sim, uma homenagem cheia de adoração, pois quase todos os círios, lâmpadas e velas que queimam pelo mundo brilham em nossa homenagem, como no passado brilhavam tantos santuários! Mas examinemos este assunto por outro prisma; vamos pesá-lo em todo tipo de balança para verificar o que são e o que foram os baleeiros. Qual a razão dos holandeses da época de De Witt levarem almirantes nas suas frotas de baleeiros? Por que Luis XVI da França equipou navios baleeiros de Dunquerque às suas próprias expensas, e educadamente convidou cerca de 20 famílias de nossa ilha de Nantucket para ir para lá? Por que, entre os anos de 1750 e 1788, a Grã Bretanha pagou aos seus caçadores de baleias mais de 1 milhão de libras em prêmios? E finalmente, por que na América suplantamos o número de caçadores de baleias de todo o resto do mundo e temos uma frota de 700 navios tripulados por 18 mil homens, consumindo anualmente 4 milhões de dólares; e o valor dos navios, quando se fazem ao mar, é de 20 milhões de dólares, e todo ano levam aos nossos portos um produto de 7 milhões de dólares? Diante disso, não podemos dizer que há algo muito poderoso na caça à baleia? Porém, isso não é nem a metade. Vamos continuar. Eu livremente asseguro que em toda sua vida o filósofo cosmopolita não pode apontar uma única influência pacífica que nos últimos 60 anos tenha operado em todo vasto mundo com maior potencialidade que a pesca baleeira. De um jeito ou de outro, por si própria produziu resultados tão extraordinários, tão continuamente espetaculares em seus fluxos sucessivos, que a pesca baleeira pode ser vista como aquela mãe egípcia que dava à luz filhas já grávidas. Seria uma tarefa impossível e infindável catalogar todas essas coisas. Que um punhado delas seja suficiente. Há muitos anos o navio baleeiro é pioneiro na exploração das mais remotas e menos conhecidas partes da terra. Ele explorou mares e arquipélagos que não constavam dos mapas, por onde nenhum Cook ou Vancouver navegara. Se atualmente os marinheiros das esquadras americanas e europeias podem frequentar os antigos portos selvagens, que disparem salvas para homenagear a honra e a glória dos navios baleeiros que originariamente lhes mostraram o caminho e serviram de primeiros intérpretes entre eles e os selvagens. Podem comemorar quanto quiserem os heróis das expedições exploradoras, seus Cooks e Krusensterns, mas afirmo que os feitos dos anônimos capitães que navegaram de Nantucket foram tão grandes ou maiores que os de Cook ou de Krusenstern. Pois, de mãos vazias e sem auxílio nas gentílicas águas povoadas de tubarões e nas praias selvagens de ilhas não registradas, lutaram contra mistérios e terrores virgens que Cook não enfrentaria de bom grado, com todos os seus fuzileiros e mosquetes. Todas as alegorias do velho livro ‘Uma Viagem aos Mares do Sul’ foram rotina para nossos heroicos marinheiros de Nantucket. Com frequência, aventuras às quais Vancouver dedica três capítulos são consideradas indignas de figurar no diário de bordo de um navio baleeiro. Ah, o mundo! Oh, o mundo! Enquanto os pescadores de baleias não rodearam o Cabo Horn, nenhum comércio era realizado entre a Europa e a longa fileira de opulentas províncias espanholas na costa do Pacífico, além do comércio colonial. Foi o baleeiro quem primeiro rompeu a ciumenta política da coroa espanhola nessas colônias. Se o espaço que aqui dispomos o permitisse, eu descreveria como finalmente esses baleeiros possibilitaram a libertação do Peru, do Chile e da Bolívia do jugo da velha Espanha, com o consequente estabelecimento da democracia eterna nessa região. A grande América do outro lado do globo, a Austrália, foi oferecida ao mundo civilizado por um baleeiro. Depois de seu descobrimento, pelo engano de um holandês, todos os outros navios fugiam dessas costas como se fossem danosamente bárbaras, mas os navios baleeiros as tocavam. O navio baleeiro é a verdadeira mãe dessa colônia agora poderosa. Além disso, no início do primeiro assentamento australiano os emigrantes muitas vezes foram salvos da fome pela benevolência dos navios baleeiros que felizmente lançavam âncora em suas águas. As incontáveis ilhas da Polinésia confessam essa mesma verdade e prestam homenagem comercial ao navio baleeiro que abriu caminho para os missionários e os comerciantes. Em muitos casos foi o navio baleeiro que carregou os missionários aos seus primeiros destinos. Se essa terra duplamente trancada, o Japão, um dia se tornar hospitaleira, todo o crédito deverá ser dado ao navio baleeiro que já se encontra à sua porta. Porém, se diante de tudo isso ainda declarares que a pesca da baleia não possui nobres associações estéticas, então estou pronto a brandir 50 lanças contigo e derrubar-te do cavalo e partir-te o elmo a cada vez. Direis que a baleia não foi descrita por qualquer autor famoso, e sua pesca jamais mereceu qualquer crônica. NENHUM AUTOR FAMOSO ESCREVEU SOBRE A BALEIA, E SUA PESCA NÃO FOI CANTADA POR QUALQUER CRONISTA FAMOSO? Quem escreveu a primeira narração sobre nosso leviatã? Quem mais, senão o poderoso Jó? E quem compôs a primeira narrativa de uma viagem de baleeiros? Quem, senão um príncipe, e nada menos que Alfredo, o Grande que, com sua pena real, anotou as palavras de Other, o norueguês caçador de baleias daqueles tempos? E quem proferiu um brilhante elogio aos baleeiros, no Parlamento? Quem, senão Edmund Burke?! Talvez seja verdade que por si mesmos os baleeiros são pobres diabos. Eles não têm sangue azul em suas veias. NÃO TÊM SANGUE AZUL EM SUAS VEIAS? Possuem nas veias algo melhor que sangue real. A avó de Benjamin Franklin era Mary Morrel; depois do casamento, Mary Folger, uma das primeiras colonizadoras de Nantucket, ancestral de uma longa linhagem de Folgers e arpoadores – todos parentes e amigos do nobre Benjamin – que até hoje lançam o ferro farpado de um extremo ao outro do mundo. Ótimo, mas todos ainda declaram que, de algum modo, caçar baleias não é respeitável. CAÇAR BALEIAS NÃO É RESPEITÁVEL? A caça da baleia é imperial! De acordo com uma velha lei inglesa, a baleia é um “peixe real”.1 Oh, isso é apenas nominal! Por si mesma, a baleia jamais figurou em qualquer grande celebração. A BALEIA JAMAIS FIGUROU EM QUALQUER GRANDE CELEBRAÇÃO? Em um dos importantes triunfos atribuídos a um general romano ao entrar na capital do mundo, os ossos de uma baleia, trazidos da costa da Síria, eram os objetos mais destacados da grande procissão de címbalos.2 Certo, já que citas esses fatos. Mas digas o que disseres, não há real dignidade na pesca da baleia. NENHUMA DIGNIDADE NA PESCA DA BALEIA? Até os céus atestam a dignidade de nossa profissão. Cetus é uma constelação do sul! Basta! Tirai o chapéu na presença do Czar e também na presença de Queequeg! Basta! Conheço um homem que matou 350 baleias na sua vida. Considero esse homem mais honorável que aquele grande capitão da antiguidade que se gabava de ter conquistado o mesmo número de cidades muradas. E quanto a mim, se por acaso ainda houver qualquer possibilidade de se descobrir algo de bom em minha pessoa, se um dia eu puder razoavelmente ambicionar e merecer uma real reputação neste pequeno mundo, se no futuro eu fizer algo que um homem preferiria ter feito em lugar de deixar de fazer, se quando eu morrer meus testamenteiros ou, mais propriamente, meus credores, 1- Ver capítulos subsequentes para maiores esclarecimentos sobre o assunto. 2- Ibid. encontrarem algum manuscrito precioso em minha mesa, desde já atribuo toda honra e glória à pesca da baleia, pois um navio baleeiro foi minha Universidade de Yale e minha Harvard. 25. POST SCRIPTUM Em nome da dignidade da pesca da baleia, não apresentarei aqui nada além de fatos comprovados. Porém, um advogado não seria digno de censura se depois de apresentar seus fatos suprimisse totalmente uma conjectura que, sem ser absurda, pudesse apoiar eloquentemente sua causa. É bem conhecido que na coroação dos reis e rainhas, até nos tempos modernos eles são submetidos a um curioso processo de preparação para suas funções. Há o assim chamado saleiro do Estado, e talvez até haja um galheteiro do Estado. Mas vós sabeis como, precisamente, eles usam o sal? Estou certo de que a cabeça de um rei é solenemente ungida com óleo em sua coroação, como uma cabeça de alface. Talvez seja ungido com óleo para que, bem azeitado, seu interior funcione a contento, como se faz com um maquinismo. Muito pode ser dito com relação à essencial dignidade desse processo real, porque na vida das pessoas comuns depreciamos o sujeito que unta o cabelo e cheira a óleo. Na verdade, um homem maduro que usa óleo no cabelo, a menos que seja por razões medicinais, provavelmente possui um ponto frouxo em algum lugar. Como regra geral, não deve ser grande coisa. Contudo, a única coisa que aqui nos importa é saber o tipo de óleo utilizado nas coroações? Certamente, não será azeite de oliva nem óleo de Macassar, nem óleo de castor, nem óleo de urso, nem óleo lubrificante, nem óleo de fígado de bacalhau. Então, que óleo poderá ser senão óleo de cachalote, não comercializado, em estado puro, o mais doce de todos os óleos? Refleti sobre isso, leais Bretões! Nós, baleeiros, fornecemos material para a coroação de seus reis e rainhas! 26. CAVALEIROS E ESCUDEIROS O primeiro piloto do Pequod era Starbuck, natural de Nantucket e quacre por descendência. Era um homem alto e sério. Apesar de nascido em uma costa gelada, parecia bem adaptado para aguentar latitudes quentes, pois sua pele era dura como um biscoito cozido duas vezes. Se fosse transportado para a Índia, seu sangue vivo não estragaria como cerveja engarrafada. Deve ter nascido durante uma época de terrível seca e fome ou em um desses dias de jejum pelos quais seu Estado é famoso. Vira apenas cerca de 30 verões áridos, e esses verões haviam secado tudo que era supérfluo em seu físico. Mas sua magreza não parecia indicar qualquer ansiedade ou cansaço físico. Era meramente uma condensação do homem. De modo algum parecia doente, era precisamente o contrário. Sua pele lisa e incólume era excelente, e por estar acuradamente envolto nessa pele impregnada de saúde e força interior, como um egípcio redivivo Starbuck parecia preparado para aguentar durante longos anos o que agora suportava, quer nas neves polares quer sob um sol tórrido, pois como um cronômetro patenteado, sua vitalidade interior era garantia de bom funcionamento em qualquer clima. Olhando para seus olhos tinha-se a impressão de ver imagens daqueles milhares de perigos que ele calmamente confrontara durante sua vida. Um homem decidido cuja vida, em sua maior parte, era uma notável pantomima de ação, não um manso capítulo de sons. Porém, apesar de toda sua audaz sobriedade e coragem, havia nele certas qualidades que às vezes pareciam suplantar todo o resto. Excepcionalmente consciencioso para um marinheiro, e imbuído de profunda reverência natural, a selvagem solidão de sua vida marinha o inclinara fortemente para o lado da superstição que, em algumas constituições, parece se originar mais da inteligência que da ignorância. Possuía presságios exteriores e pressentimentos interiores. E se algumas vezes essas coisas curvavam o aço fundido de sua alma, as memórias domésticas de seu filho e de sua jovem esposa nascida no Cabo pareciam afastá-lo da original aspereza de sua natureza e abri-lo ainda mais para essas influências latentes que em alguns homens de coração honesto refreiam o fluxo de audácia tão frequentemente evidenciado por outros homens nas mais perigosas vicissitudes da pesca. Starbuck costumava dizer: “Não permitirei em meu bote a presença de um homem que não tema uma baleia”. Com isso, parecia querer dizer que a coragem mais confiável e prática é aquela que surge de uma justa estimativa do perigo enfrentado, e que um homem completamente destemido é um companheiro mais perigoso que um covarde. “Sim, sim”, disse Stubb, o segundo piloto. “Starbuck é o homem mais cuidadoso que se pode encontrar nessa pesca”. Mas logo veremos o que significa precisamente a palavra “cuidadoso”, quando usada por um homem como Stubb ou praticamente qualquer outro baleeiro. Starbuck não era nenhum guerreiro em busca de perigos. Nele, a coragem não era um sentimento, era algo útil, sempre à mão em todas as ocasiões praticamente fatais. Além disso, talvez pensasse que no negócio de caçar baleias a coragem era uma das principais equipagens do navio, como a carne e o pão, e não devia ser gasta de modo tolo. Por conseguinte, após o pôr do sol não gostava de baixar ao mar à procura de baleias nem persistia em lutar contra um peixe que insistia demais em lutar com ele. Ele pensava: “Estou aqui, neste oceano perigoso, matando baleias para ganhar a vida e não para ser morto por elas, para que continuem vivas”. Starbuck sabia muito bem quantas centenas de homens haviam perdido a vida desse modo. Qual fora o destino de seu próprio pai? Nas insondáveis profundezas, onde poderia encontrar os membros despedaçados de seu irmão? Como já mencionamos anteriormente, com recordações como essas e também propenso a certa superstição, a coragem de Starbuck devia ser realmente extrema, e poderia florescer ainda mais. Contudo, em se tratando de um homem de natureza tão organizada e com experiências e memórias tão terríveis quanto as dele, não era razoável supor que tais coisas não engendrassem nele um elemento latente que em condições adequadas poderia fugir de seu domínio para destruir toda sua coragem. Por mais destemido que fosse, tinha principalmente essa espécie de bravura visível em alguns homens intrépidos, que apesar de permanecerem firmes no conflito com os mares, os ventos, baleias ou quaisquer dos horrores irracionais do mundo, por serem mais espirituais não conseguem enfrentar os pavores ainda mais terríveis que algumas vezes nos ameaçam através da fronte concentrada ou raivosa de um homem poderoso. Porém, se de algum modo esta narrativa fosse revelar a completa destruição da bravura do pobre Starbuck, eu mal conseguiria escrevê-la, pois não há nada mais triste que expor a queda do heroísmo da alma. Muitos homens parecem detestáveis como sociedades anônimas e nações. Pode haver canalhas, tolos e assassinos; alguns homens podem ter rostos malvados e miseráveis, mas como ideal, o homem é nobre e brilhante, uma criatura tão grandiosa e resplandecente que se lhe fosse imputada qualquer mácula infame todos os seus amigos acorreriam para cobri-lo com seus mais valiosos trajes. Sentimos dentro de nós essa masculinidade impoluta, e está tão dentro de nós que permanece intacta, mesmo que o caráter exterior pareça ter desaparecido, e sangra com a angústia mais penetrante diante do espetáculo de um homem cuja bravura foi arruinada. Ao ver espetáculo tão vergonhoso, nem a piedade pode refrear completamente a cólera contra as estrelas que permitiram tal coisa. Porém, essa majestosa dignidade da qual falo não é a dignidade dos reis e das roupagens, mas a dignidade que não possui exterioridades. É observada no cintilante braço que manipula uma picareta ou crava um prego, é a dignidade democrática que sem cessar irradia de Deus em todas as direções. De Deus, do próprio Deus! Do grande Deus absoluto! O centro e a circunferência de toda democracia! Sua onipresença, nossa divina igualdade! Então, se daqui por diante eu atribuir as mais altas qualidades aos mais miseráveis marinheiros, renegados e párias, mesmo que herméticas, se tecer em torno deles trágicas mercês, se até o mais triste, mais depreciado dentre eles eu elevar ao cimo da consagração; se eu tocar o braço desse trabalhador com luz etérea, se eu espalhar um arco-íris sobre seu desastroso pôr do sol, amparai-me contra todas as críticas mortais Justo Espírito da Igualdade que estendestes o manto real da humanidade sobre todos os meus semelhantes! Sustentai-me, grande Deus democrático, que não recusastes a pálida e poética pérola ao obscuro convicto Bunyan; Vós, que recobristes com folhas duplamente forjadas do mais fino ouro o pobre braço cortado do velho Cervantes, Vós, que erguestes Andrew Jackson das pedras e o colocastes sobre um corcel de guerra, que o alçastes mais alto que um trono! Vós que, em todo Vosso poder, nas jornadas terrenas sempre selecionastes Vossos campeões nas mais prosaicas regiões, apoiai-me, ó Deus! 27. CAVALEIROS E ESCUDEIROS Stubb era o segundo piloto. Era natural do Cabo Cod. Portanto, de acordo com o costume local chamavam-no de cabocodeano. Um homem alegre e despreocupado, nem covarde nem valente, que com ar impassível enfrentava os perigos como se apresentavam e durante os momentos mais iminentes e críticos da caça mantinha-se calmo e controlado como um trabalhador contratado por um ano. Bem-humorado, sociável e descuidado, comandava seu bote baleeiro como se o encontro mais mortal não fosse mais que um jantar para o qual toda sua tripulação fora convidada. Era muito rígido quanto ao conforto do sítio que lhe cabia no barco, como um velho cocheiro o é com relação ao aconchego de sua boleia. Quando perto de uma baleia, no auge da batalha mortal manejava sua impiedosa lança com a frieza e o desembaraço de um funileiro manuseando seu martelo. E costumava cantarolar velhas canções alegres enquanto encostava o flanco do bote ao flanco do monstro mais encolerizado. Para Stubb, o longo uso convertera as mandíbulas da morte em uma poltrona confortável. Ninguém sabia o que ele pensava sobre a morte em si, ou se ele pensava em sua própria morte, mas se por acaso sua mente o levasse a isso após um agradável jantar, como bom marinheiro interpretaria o fato como um chamado para subir ao mastro real e ali ficar de vigia para descobrir algo que compreenderia ao receber a ordem, não antes disso. Entre outras coisas, talvez o que fizesse de Stubb um homem tão despreocupado e destemido, que suportava com tanta alegria os fardos da vida em um mundo repleto de graves vendedores ambulantes curvados até o chão com sua carga, o que o auxiliava a manter seu bom-humor quase ímpio talvez fosse seu cachimbo. Pois como seu nariz, o pequeno cachimbo negro era um dos traços naturais de seu rosto. Talvez nos espantássemos menos se ele surgisse de seu camarote sem o nariz que sem o cachimbo. Mantinha uma fileira de cachimbos preparados em seu camarote, fincados em uma prateleira ao alcance de sua mão, e sempre que ali entrava fumava um depois do outro, acendendo-os uns nos outros até o fim da série. Então voltava a enchê-los para mantê-los sempre prontos. Quando Stubb se vestia, em vez de enfiar as pernas nas calças colocava o cachimbo na boca. Afirmo que esse fumar contínuo provavelmente era uma das causas de sua peculiar disposição, pois todos sabem que o ar que respiramos neste planeta, seja em terra ou no mar, está terrivelmente afetado pelas mais revoltantes desgraças dos inumeráveis mortais que o exalaram ao morrer. E assim como em tempos de cólera algumas pessoas andam por aí com um lenço embebido em cânfora diante da boca, do mesmo modo a fumaça do tabaco de Stubb pode ter agido como uma espécie de agente desinfetante contra todas as mortais atribulações. O terceiro piloto era Flask, natural de Tisbury, em Martha’s Vineyard. Era um sujeito jovem, de baixa estatura, vigoroso, rubicundo, muito combativo no que se referia a baleias, pois parecia pensar que o grande leviatã o afrontara pessoal e hereditariamente, portanto era um ponto de honra destruí-lo sempre que topasse com ele. De tal modo perdera todo o senso de reverência pelas muitas maravilhas de seu corpo majestoso que mostrava total indiferença pelos seus hábitos místicos e se tornara tão impermeável a qualquer preocupação quanto aos perigos decorrentes desses encontros que em sua pobre opinião a impressionante baleia não passava de uma espécie de camundongo superdesenvolvido, ou um rato aquático que requeria apenas um pouco de esperteza e um pouco mais de tempo e trabalho para matá-lo e fervê-lo. Essa sua ignorância e destemor inconsciente o tornavam um pouco irreverente quanto às baleias; uma viagem de três anos que fez ao redor do Cabo Horn foi para ele apenas uma alegre brincadeira que perdurou pelo tempo da viagem. Como os pregos de um carpinteiro estão divididos entre pregos forjados e pregos cortados, a humanidade pode ser dividida de forma semelhante. O pequeno Flask era dos forjados, feito para fixar bem e durar muito. Apelidaram-no de Arquitrave a bordo do Pequod porque, na forma, era comparável aos baixos lenhos quadrados que os baleeiros árticos conhecem por esse nome e que através de outras madeiras laterais nele inseridas serve para proteger o navio contra os choques glaciais daqueles mares arrasadores. Pois bem, esses três pilotos – Starbuck, Stubb e Flask eram homens grandiosos. Por consenso geral, eram eles que comandavam três dos botes do Pequod, na qualidade de chefes. Nessa grande ordem de batalha na qual o capitão Ahab provavelmente organizava suas forças para descer sobre as baleias, esses três homens eram como comandantes de companhias. Armados com suas longas e afiadas lanças de pesca, funcionavam como um escolhido trio de lanceiros, acompanhados pelos arpoadores que correspondiam aos atiradores de dardos. Nessa pesca famosa, como um cavaleiro gótico do passado, cada piloto ou chefe é sempre acompanhado por seu timoneiro ou arpoador que, em certas conjunturas, lhe fornece uma nova lança quando a sua entorta demais ou fica danificada no assalto; além disso, como em geral entre os dois há grande intimidade e estreita amizade, seria bom esclarecer quem eram os arpoadores de Pequod e a que chefe cada qual pertencia. O principal era Queequeg, que o primeiro piloto Starbuck selecionara para seu escudeiro. Mas Queequeg já é conhecido. Em seguida vinha Tashtego, um índio puro de Gay Head, promontório mais ocidental de Martha’s Vineyard onde ainda existem os últimos remanescentes de uma aldeia pele-vermelha que há tempos fornece à vizinha ilha de Nantucket muitos de seus mais ousados arpoadores. Na pesca, em geral eles atendem pelo nome genérico de “sujeito de Gay Head”. O cabelo longo, fino e negro de Tashtego, as maçãs altas de seu rosto, os olhos pretos e redondos (para um índio) – orientais no tamanho, mas antárticos em sua reluzente expressão – proclamavam que ele era herdeiro do puro sangue dos orgulhosos caçadores guerreiros que, em busca do grande alce da Nova Inglaterra, arco na mão, haviam desbravado as florestas nativas do continente. Porém, não mais seguindo a trilha dos animais selvagens da floresta, Tashtego agora seguia o rastro das grandes baleias do mar, o arpão certeiro do filho substituindo a seta infalível dos ancestrais. Olhando os membros morenos, musculosos, flexíveis e sinuosos de Tashtego, ficava-se inclinado a acreditar nas superstições dos primeiros Puritanos, quase acreditando que aquele índio selvagem era filho do príncipe dos poderes do ar. Tashtego era escudeiro de Stubb, o segundo piloto. O terceiro arpoador era Daggoo, um negro da cor de carvão, selvagem e gigantesco, que caminhava como um leão – um Ahasuerus a ser observado. Duas enormes argolas de ouro pendiam de suas orelhas, tão grandes que os marinheiros as chamavam de anéis de mancal e falavam em prender nelas as cordas da gávea. Em sua juventude, Daggoo embarcara voluntariamente em um navio baleeiro ancorado em uma baía solitária de sua costa nativa. Como jamais estivera em qualquer outro lugar, a não ser na África, em Nantucket e nos portos pagãos mais frequentados pelos marinheiros baleeiros, e há tempos levava a vida audaz da pesca em navios cujos proprietários não se preocupavam absolutamente com a espécie de gente que contratavam, Daggoo conservara todas as suas virtudes barbarescas e ereto como uma girafa movia-se pelo convés com toda pompa de sua altura de quase dois metros, só de meias. Sentia-se uma humilhação corpórea ao olhá-lo; diante dele um homem branco parecia uma alva bandeira pedindo trégua a uma fortaleza. O curioso é que esse negro imperial, Ahasuerus Daggoo, era escudeiro do pequeno Flask, que parecia um pião de xadrez perto dele. Sobre o resto da tripulação do Pequod, é preciso dizer que até hoje menos de metade dos muitos milhares de homens empregados pela indústria da pesca baleeira americana nasceu na América, enquanto quase todos os oficias são americanos natos. E o que acontece o com a indústria americana da pesca da baleia também se repete na frota de navios militares e mercantes, e com a engenharia empregada na construção dos canais e estradas de ferro americanas. Digo que se dá o mesmo porque, em todos esses casos, o americano nato liberalmente fornece o cérebro enquanto o resto do mundo generosamente fornece os músculos. Muitos desses baleeiros vêm dos Açores, onde frequentemente aportam os navios saídos de Nantucket para aumentar sua tripulação contratando os robustos camponeses desses portos rochosos. Do mesmo modo, os baleeiros da Groenlândia, que zarpam de Hull ou de Londres, param nas Ilhas Shetland para completar suas tripulações. Ao retornarem para casa deixam os marinheiros contratados novamente em sua pátria. Não dá para saber como isso acontece, mas parece que os nativos das ilhas são os melhores baleeiros. Quase toda tripulação do Pequod era composta de ilhéus, ou ISOLADOS, como eu os denomino, não devido ao continente comum aos homens, mas porque cada ISOLADO vive em um continente separado, só seu. Porém, reunidos em torno de uma quilha, que grupo de ISOLADOS eram eles! Uma deputação como a de Anacharsis Clootz, para a qual contribuíram todas as ilhas do mar e todos os rincões da terra, acompanhou o velho Ahab no Pequod para apresentar todos os sofrimentos do mundo diante desse tribunal do qual poucos voltaram. O pequeno negro Pip – ele jamais voltou – oh, não! Foi o primeiro. Pobre rapaz de Alabama! Em breve o veremos tocando seu tamborim no castelo de proa do cruel Pequod, anunciando o tempo eterno em que despachado para o tombadilho do Alto pediram-lhe para tocar seu tamborim para os anjos, o que ele fez na glória. Aqui chamado de covarde, lá foi recebido como herói! 28. AHAB O Capitão Ahab não foi visto acima das escotilhas por vários dias após deixarmos Nantucket. Os pilotos regularmente substituíam um ao outro nas vigias e, sem nada indicasse o contrário, pareciam ser os únicos comandantes do navio. Porém, algumas vezes retiravam-se do camarote com ordens tão súbitas e categóricas que afinal das contas ficava claro que eles só comandavam de modo indireto. Sim, o supremo senhor e ditador ali se encontrava, apesar de até então invisível aos olhos de todos que não tivessem autorização para penetrar no sagrado refúgio do seu camarote. Todas as vezes que eu subia ao convés depois de minhas vigias na parte de baixo, instantaneamente olhava para a popa para verificar se ali havia algum rosto estranho, pois agora que nos encontrávamos no isolamento do mar minha primeira e vaga inquietude quanto ao desconhecido capitão quase se transformara em perturbação. Esse sentimento às vezes era estranhamente ampliado pelas diabólicas incongruências do esfarrapado Elias que, contra minha vontade, voltavam-me à memória com uma energia sutil que eu não lhes concedera antes. Mas eu dificilmente poderia resistir a elas, se bem que em outra disposição de espírito eu provavelmente riria das solenes alucinações daquele estranho profeta do cais. Mas fosse qual fosse minha apreensão ou desconforto – vamos chamar assim meu sentimento – sempre que olhava em volta de mim no navio parecia-me absurdo nutrir tais emoções. Apesar de os arpoadores e a maior parte da tripulação ser mais selvagem, idólatra e variada que as tripulações que eu encontrara em minhas experiências anteriores nas companhias de navios mercantes, eu atribuía isso – e com razão – à feroz singularidade da natureza daquela brutal vocação escandinava à qual eu me abandonara. Mas era especialmente o aspecto dos três principais comandantes do navio, os pilotos, que tranquilizava meus obscuros temores e me infundia confiança e prazer em todos os acontecimentos da viagem. Eles eram três dos melhores oficiais marinhos e de modos diferentes cada qual era especial, homens que dificilmente podem ser encontrados, todos eles nascidos na América: um era natural de Nantucket, outro nascera em Vineyard e o último no Cabo. Como o navio zarpara do porto na época do Natal, durante algum tempo tivemos um incisivo frio polar, apesar de todo tempo fugirmos dele navegando na direção do sul, e a cada grau e minuto de latitude que navegávamos gradualmente deixávamos para trás esse inverno sem misericórdia e o clima intolerável. Foi em uma dessas manhãs de transição, menos ameaçadora mas ainda cinzenta e triste, enquanto o navio navegava impulsionado por um vento moderado, com uma espécie de rapidez saltitante e vingativa melancolia, que subi ao convés atendendo ao chamado da guarda do meio-dia. Assim que dirigi o olhar para a amurada senti um calafrio provocado por um mau pressentimento. A realidade ia além da apreensão. O capitão Ahab estava em seu posto no convés. Não havia sinal de problemas físicos com ele, nem de convalescença. Sua aparência era a de um homem saído de uma estaca depois de o fogo ter percorrido todos seus membros sem conseguir consumi-los nem retirar qualquer partícula de seu antigo vigor compacto. Todo seu corpo alto e amplo parecia feito de bronze sólido, fundido em um molde inabalável, como o Perseu de Cellini. Principiando entre seus cabelos grisalhos, continuando até a lateral de seu rosto queimado de sol até alcançar o pescoço e desaparecer sob suas roupas, via-se uma fina cicatriz de um branco lívido. Tinha a aparência de uma dessas marcas retas algumas vezes deixadas no tronco de uma árvore grande, quando um raio projeta do alto seus dardos sobre ela e percorre e descasca seu tronco correndo até o solo, deixando a árvore verde, viva e viçosa, porém marcada. Ninguém poderia dizer com certeza se essa marca nascera com ele ou se era uma cicatriz deixada por um ferimento terrível. Por algum tácito consentimento, pouca ou nenhuma referência a ela foi feita durante a viagem, sobretudo entre os pilotos. Mas uma vez o pai de Tashtego, um velho índio de Gay Head que também pertencia à tripulação, garantiu supersticiosamente que o velho Ahab ainda não completara 40 anos quando fora marcado daquele modo, não pela fúria de qualquer combate mortal, mas em uma luta elementar, no mar. Porém, parecia que essa insinuação espantosa poderia ser negada pelo que insinuara um homem de Manx, um velho sepulcral que jamais navegara partindo de Nantucket e por isso ainda não vira o feroz Ahab. Todavia, as velhas tradições marítimas e as crendices populares e imemoriais haviam investido esse velho nativo de Manx de poderes de discernimento sobrenaturais, de modo que nenhum marinheiro branco o contradisse seriamente quando ele afirmou que quando chegasse o momento do capitão Ahab morrer e precisar ser envolto em mortalhas – algo que dificilmente aconteceria, murmurou ele – quem lhe prestasse esse derradeiro serviço encontraria em seu corpo um sinal de nascença que começava no topo da cabeça e ia até a sola do pé. O aspecto amargo de Ahab e a lívida cicatriz que o marcava afetaram-me de modo tão poderoso que nos primeiros momentos mal notei que um pouco dessa qualidade assustadora se devia à esdrúxula perna branca sobre a qual ele parcialmente se apoiava. Já haviam me contado que aquela perna de marfim fora confeccionada com o osso polido da mandíbula de uma baleia cachalote. “Sim, ele certa vez perdeu o mastro nas costas do Japão, mas como seu navio, conseguiu outro sem precisar voltar à pátria. Possui uma aljava cheia deles”, disse o velho índio de Gay-Head. Fiquei impressionado com a postura estranha que ele mantinha. De cada lado do convés do Pequod, bem perto das cobertas da mezena, havia um orifício com cerca de meia polegada de profundidade, perfurado com uma verruma em uma tábua. Sua perna de osso era fixada nesse orifício. Com um braço levantado e sustentado por um ovém, o capitão Ahab mantinha-se ereto, olhando fixo para além da proa do navio em seu incessante balouçar. Havia um infinito de coragem firme e determinada, uma teimosia invencível na tenacidade daquele olhar parado e destemido. Ele não disse uma palavra nem seus oficiais falaram com ele, apesar de seus menores gestos e expressões demonstrarem claramente o constrangimento e até uma intensa consciência por se encontrarem sob o olhar perturbador do patrão. E não só isso, mas o mal-humorado Ahab permanecia diante deles com a expressão de um crucificado, em toda inenarrável e opressiva dignidade de alguma desgraça viva. Não demorou a voltar para o camarote depois daquela sua primeira visita ao lar livre. Porém, após aquela manhã a tripulação pôde vê-lo todos os dias, às vezes com a perna fixada naquele orifício de verruma, às vezes sentado em sua banqueta de marfim, às vezes caminhando pesadamente pelo convés. À medida que o céu ficava menos sombrio passou a se mostrar um pouco mais cordial e se tornou cada vez menos recluso, como se desde o início da viagem somente a mortal desolação hibernal do mar o tivesse mantido tão recolhido. Pouco a pouco passou a ficar quase continuamente ao ar livre. Ainda assim, pelo que dizia ou fazia no convés finalmente batido pelo sol, parecia tão desnecessário quanto outro mastro. Porém o Pequod apenas fazia uma travessia, não um cruzeiro regular, e os pilotos eram inteiramente competentes em quase todos os preparativos para a pesca que precisavam de supervisão. Assim, além tratar de si mesmo, pouco ou nada havia que Ahab precisasse fazer ou que o excitasse naquele momento, e por enquanto as camadas de nuvens que haviam se acumulado sobre sua fronte lá estavam porque todas as nuvens procuram os picos mais altos para se empilharem umas sobre as outras. Entretanto, em pouco tempo a quente e harmoniosa persuasão do clima agradável e festivo que havíamos encontrado pareceu seduzi-lo gradativamente, afastando seu mal-humor, pois abril e maio, como dançarinas vestidas de xadrez vermelho, retornavam para os bosques hibernais e misantropos e até o carvalho mais velho, desnudo, áspero e ferido por raios começava a apresentar alguns brotos verdes para saudar visitantes tão alegres. Por fim, Ahab correspondeu um pouco aos encantos alegres daquele ar juvenil. Mais de uma vez mostrou no olhar um delicado rebento que em qualquer outro homem logo floresceria em um sorriso. 29. AHAB ENTRA E STUBB FALA COM ELE Depois de alguns dias, todo gelo e icebergs ficaram para trás e o Pequod agora navegava pela brilhante primavera de Quito, que no mar reina quase perpetuamente no limiar do eterno agosto do trópico. Os afáveis dias frios, claros, ressonantes, perfumados, transbordantes e redundantes eram como taças de cristal cheias de sorvete persa de frutas, coberto com flocos de gelo feito com água de rosas. As noites estreladas e majestosas pareciam arrogantes damas vestidas de veludo salpicado de jóias, cheias de orgulho solitário, cultuando a memória de seus aristocratas conquistadores ausentes, os sóis de elmos dourados! Para dormir, os homens tinham dificuldade em escolher entre dias tão insinuantes e noites tão sedutoras. Os feitiços desse clima infindável não apenas conferiam novos encantos e poder ao mundo exterior. Também envolviam a alma, especialmente quando chegavam as horas brandas do crepúsculo e a memória disparava seus cristais como o claro gelo cria as mais variadas formas de fulgores silenciosos. E todas essas sutis interferências entrelaçavam-se mais e mais no tecido de Ahab. A idade avançada é sempre uma vigília, como se quanto mais ligado à vida menos o homem tenha a ver com algo que se parece com a morte. Entre os comandantes dos navios, os velhos de barba branca sempre deixam suas camas para visitar o convés revestido pela noite. Era o que se passava com Ahab. Apenas, ele ultimamente parecia viver ao ar livre com tanta frequência que, para falar a verdade, haviam aumentado suas visitas do camarote ao convés. “Ao descer por essa escotilha estreita para ir para a cama, um velho capitão como eu sente como se estivesse visitando a tumba de alguém”, murmurava ele consigo mesmo. Assim, a cada 24 horas, depois de estabelecidas as vigias da noite o pessoal no convés fiscalizava o descanso do pessoal embaixo e quando era necessário içar uma corda para o castelo de proa os marinheiros não a puxavam com rudeza, como durante o dia, mas deixavam-na cair em seu lugar com certo cuidado para não perturbar o sono de seus companheiros. Quando essa espécie de firme quietude começava a prevalecer, habitualmente o silencioso timoneiro observava a escotilha do camarote e logo o velho aparecia, agarrando o corrimão de ferro para ajudá-lo em seu andar dificultoso. Alguns achavam que nele havia um toque de humanidade, pois nessas ocasiões ele em geral não patrulhava o convés porque tamanho seria o ruído reverberante desses passos ósseos que os sonhos de seus fatigados companheiros buscando repouso a seis polegadas de seu calcanhar de marfim seriam povoados de dentes de tubarão. Contudo, certo dia, quando seu humor aprofundou-se demais para que observasse essas vulgares considerações ele percorreu o navio com passos pesados, desde o balaústre da popa até o maestro principal. Stubb, o segundo piloto, surgiu de baixo e, com certa falta de humor desaprovadora, insinuou que se o capitão Ahab tinha prazer em caminhar pelo convés ninguém poderia impedi-lo, mas que ele deveria arranjar algum modo de abafar o ruído, sugerindo de modo hesitante e indistinto algo como uma bola de estopa inserida no calcanhar de marfim. Ah! Stubb, tu não conhecias Ahab naquela época! “Sou uma bala de canhão, Stubb, para que queiras que ande embuchado dessa maneira?” disse Ahab. “Mas tu, faze ao teu modo. Já tinha me esquecido que lá embaixo, em teu túmulo noturno, os da tua laia dormem entre lençóis para se acostumarem ao sono final. Para baixo, cão, já para o canil!” Estremecendo com a inesperada exclamação final do velho tão subitamente desdenhoso, Stubb ficou sem ação por um momento, depois disse excitado: “Não estou acostumado a que falem comigo desse modo, senhor, nem à metade disso, senhor”. “Basta!” gritou Ahab entre dentes, afastando-se violentamente como se tentasse evitar alguma tentação irresistível. “Não, senhor, ainda não. Não vou ser chamado de cão sem protestar”, disse Stubb corajosamente. “Então vou chamar-te dez vezes de burro, de mula e de asno... e desaparece antes que eu livre o mundo da tua presença!” Ao dizer isso, Ahab avançou sobre ele com um aspecto tão aterrorizante que Stubb retrocedeu involuntariamente. “Jamais fui tratado desse modo sem rebater com uma forte bofetada”, murmurou Stubb enquanto descia a escada para o camarote. “É muito estranho. Para com isso, Stubb. De qualquer modo, agora não sei se volto para esbofeteá-lo ou se me ajoelho aqui mesmo e rezo por ele. Sim, foi esse o pensamento que me assaltou, mas seria a primeira vez em minha vida que eu rezaria. Esquisito, muito esquisito, e ele também é estranho. Sim, da popa até a proa é o homem mais estranho com quem o velho Stubb já viajou. Como ele relampejou para mim! Seus olhos pareciam um barril de pólvora! Será que é louco? De qualquer modo, há algo em sua mente, tão certo quanto há algo em um convés que estala. Das 24 horas que tem um dia ele não fica na cama mais de três, e mesmo assim não dorme. O camareiro Dough me contou que pela manhã sempre encontra na rede do velho as roupas completamente amarrotadas e jogadas, os lençóis no chão, o cobertor quase como um nó e o travesseiro tão quente como se estivesse sob um tijolo ardente. O velho é esquentado! Acho que ele tem o que na terra chamamos de consciência. É uma espécie de Tic-Dolly-Row – pior que uma dor de dente. Bem, bem, não sei o que é, mas espero que o Senhor me proteja contra esse contágio. Ele é cheio de enigmas. Não sei o que faz todas as noites na despensa da popa, como Dough suspeita. Quem marcará encontros com ele na despensa? Não é esquisito? Mas o truque é conhecido – deve ir para lá para tirar um cochilo. Mas com todos os diabos, vale a pena um homem nascer somente para dormir? E agora, refletindo sobre isso, é isso a primeira coisa que fazem os bebês, o que também é estranho. Macacos me mordam, mas pensando bem, tudo é esquisito. Contudo, isso é contra meus princípios. Não pensar é o meu décimo primeiro mandamento, e dormir sempre que possível é meu décimo segundo. Aí vou eu de novo. Como é isso? Ele não me chamou de cão? Raios! Ele me chamou dez vezes de burro e ainda por cima acrescentou uma montanha de asnos! Teria sido melhor assentar-me um pontapé e acabar com isso. Talvez tenha me chutado e eu nem tenha percebido, tão espantado fiquei com sua cara. Ela brilhou como um osso branqueado. Que diabos acontece comigo? Não consigo me manter direito sobre as pernas. A briga com o velho me virou do avesso. Por Deus, devo ter sonhado, mas como? Como? Como? – O único jeito de acabar com essa história é voltar para a rede e ver como fica essa farsa abusada amanhã, à luz do dia”. 30. O CACHIMBO Depois de Stubb partir Ahab ficou mais um pouco, recostado na amurada. Então, como costumava fazer nos últimos tempos, chamou o marinheiro de vigia e o enviou para baixo para buscar seu banquinho de marfim e seu cachimbo. Acendeu o cachimbo na lâmpada da caixa da bússola e colocando o banquinho a barlavento, no convés, sentou-se para fumar. Dizia a tradição que nos velhos tempos nórdicos, os tronos dos reis dinamarqueses que amavam do mar eram fabricados com as presas do narval. Como não olhar para Ahab sentando nesse tripé de osso sem pensar nele como a realeza que simbolizava? Pois Ahab era um Khan do convés, um rei do mar e um mestre dos leviatãs. Passaram-se alguns instantes nos quais o espesso vapor saiu de sua boca em constantes baforadas, tão rápidas que voltavam ao seu rosto. Finalmente, retirando o cachimbo da boca falou consigo mesmo: “Ora, o fumo não mais me acalma. Oh, meu cachimbo! Devo estar em dificuldades se teu encanto se foi! Tenho trabalhado duro e de modo inconsciente, sem me divertir – sim, e fumando de modo ignorante, contra o vento, em baforadas tão nervosas que pareço uma baleia moribunda cujos jorros finais são os mais fortes e cheios de inquietação. Para que fumar esse cachimbo? Este objeto foi feito para dar serenidade, para enviar para o alto os suaves vapores brancos, para que se mesclem aos cabelos brancos não a despedaçadas madeixas grisalhas como as minhas. Não fumarei mais...” E atirou ao mar o cachimbo ainda aceso. O fogo chiou nas ondas; no mesmo instante o navio passou por sobre a bolha feita pelo cachimbo que afundava. Com o chapéu desabado, Ahab caminhou pelo convés com passos irregulares. 31. A RAINHA MAB No dia seguinte Stubb aproximou-se de Flask. “Jamais tive um sonho tão esquisito, Arquitrave. Tu conheces o velho da perna de marfim. Pois bem, sonhei que ele me chutava e quando eu tentava chutá-lo de volta, garanto-te pela minha alma, pequeno, ele imediatamente arrancava minha perna! Então Ahab transformou-se em uma pirâmide e eu continuava a chutá-lo como um idiota. Mas o que era ainda mais extraordinário, Flask – e sabes como são todos os sonhos – com toda a raiva que me invadia, de certo modo eu parecia pensar comigo mesmo que, afinal das contas, aquele chute de Ahab não era um verdadeiro insulto, pois a perna não era de verdade, era apenas uma perna falsa. E havia uma enorme diferença entre um chute vivo e um morto. E isso, Flask, é o que faz com que uma bofetada seja 50 vezes mais difícil de aguentar que uma bastonada. Um membro vivo produz um injúria viva, meu pequeno. E acredita que enquanto eu amassava os dedos dos meus pés contra aquela amaldiçoada pirâmide, aquilo era tão confusamente contraditório que eu pensava: ‘o que é essa perna, senão uma bengala? Uma bengala de osso de baleia.’ Sim, aquilo não era mais que uma surra de brincadeira e ele de fato só me dera uma bengalada com um pedaço de osso de baleia, não um execrando pontapé. Além disso, pensei, é só olhar para a extremidade correspondente ao seu pé para ver como é pequena. Se um fazendeiro com um pé enorme me desse um chute, isso sim seria um insulto demoníaco. Mas o insulto dele se reduziu apenas a um ponto. E agora chegamos à maior piada do sonho, Flask. Enquanto eu chutava a pirâmide, uma espécie de velho homem-sereia com cabelos de texugo e corcunda nas costas agarra-me pelos ombros, faz com que eu me volte para ele e diz: ‘O que estás fazendo? Foge, homem!’ Mas eu fiquei amedrontado. Porém, de algum modo, no momento seguinte eu já conseguira dominar o medo. ‘O que estou fazendo?’, perguntei finalmente. ‘E o que tens com isso, senhor Corcunda? Queres levar um pontapé?’ Por Deus, Flask, assim que pronunciei essas palavras ele virou as costas para mim e levantou o monte de algas que usava como tanga – e o que achas que vi? Pois pelos imensos trovões, homem, seu traseiro estava todo espetado de pregos, com as pontas para o lado de fora. Então eu disse, pensando melhor: ‘Acho que não vou chutá-lo, velho’. Ao que ele me respondeu: ‘Sábio Stubb’, e continuou a murmurar essas mesmas palavras como se fosse uma velha bruxa mastigando as gengivas. Vendo que ele não ia parar de dizer ‘sábio Stubb, sábio Stubb’, pensei que poderia voltar a chutar a pirâmide. Mas eu acabara de levantar o pé quando ele rugiu: ‘Para com isso!’ E eu redargui: ‘Ora essa, qual o problema meu velho?’ E ele: ‘Olha aqui, vamos discutir esse insulto. O capitão Ahab deu-te um pontapé, não deu?’. E eu: ‘Sim, foi bem aqui’. E ele: ‘Ele usou a perna de marfim, não foi?’ E eu: ‘Sim’. E ele: ‘Muito bem, sábio Stubb, reclamas de quê? Ele não te chutou de boa vontade? Não foi com uma perna comum, de pinho, que ele te chutou, foi? Não! Foste chutado por um grande homem com uma bela perna de marfim, Stubb. Isso é uma honra, pelo menos eu assim o considero. Antigamente, na Inglaterra os grandes senhores achavam uma grande glória a rainha estapeá-los e dessa maneira convertê-los em cavaleiros da Ordem das Jarreteiras. Mas então orgulha-te, Stubb, por ter sido chutado pelo velho Ahab, o que te fez sábio. Lembra-te do que eu digo: Receber um chute dele é colocar esse pontapé na lista de honrarias e de modo algum podes retribuir o chute, pois isso não te ajudará em nada sábio Stubb. Não vês essa pirâmide?’ De repente, ele pareceu nadar estranhamente no ar. Ronquei. Virei-me para o outro lado e ali estava eu em minha rede! E agora, o que pensas desse sonho, Flask?” “Não sei. Parece-me um tanto louco”. “Pode ser, pode ser. Mas ele me tornou um homem sábio, Flask. Viste Ahab parado ali, olhando de soslaio por cima da popa? Pois bem Frask, a melhor coisa que podes fazer é deixá-lo em paz, nunca falar com ele não importa o que ele diga. Olá! Quem está gritando? Ouve!” “Marinheiros, ali! Olhai bem todos vós! Há baleias nas proximidades!” “Se virdes uma branca, rebentai vossos pulmões atrás dela!” “O que pensas disso agora, Flask? Não há aqui algo esquisito? Uma baleia branca – presta atenção nisso, homem. Repara – há algo especial no vento. Prepara-te, Flask. A mente de Ahab percebe tudo que é sangrento. Mas silêncio! Ele vem para cá”. 32. CETOLOGIA Já nos lançamos corajosamente sobre as profundezas e logo estaremos perdidos em suas imensidões sem praias nem portos. Porém, antes que isso aconteça, antes que o casco coberto de algas do Pequod se agite ao lado dos cascos cobertos de cracas dos leviatãs, é melhor tratar de um assunto quase indispensável para o pleno entendimento das revelações mais específicas sobre o leviatã e das inúmeras alusões que se seguirão. O que agora vou tentar lhes referir é uma exposição sistematizada sobre a baleia e seu amplo gênero. Não é tarefa fácil. Tentaremos aqui classificar os constituintes de um caos. Vejamos o que as melhores e mais recentes autoridades escreveram. “Nenhum ramo da zoologia é mais complicado que a Cetologia” afirmou o capitão Scoresby em 1820. “Mesmo que estivesse em meu poder, não é nem seria minha intenção entrar na discussão sobre o verdadeiro método de classificar os cetáceos em grupos e famílias... Há uma total confusão entre os historiadores desse animal (a baleia cachalote)”, afirmou o cirurgião Beale em 1839. “Inaptidão para realizar nossa pesquisa nas águas insondáveis”. “Um véu impenetrável cobre nosso conhecimento sobre os cetáceos”. “Um campo coberto de espinhos”. “Essas indicações incompletas só servem para torturar os naturalistas”. Assim falam sobre a baleia o grande Cuvier, John Hunter e Lesson, luminares da zoologia e da anatomia. Contudo, apesar do conhecimento real ser pequeno, há muitos livros sobre cetologia – a ciência das baleias – mesmo que sejam em menor número se comparados a outras especialidades, muitos homens grandes ou pequenos, velhos ou jovens, homens de terra ou marinheiros, escreveram sobre a baleia de forma ampla ou resumida. Citando alguns: – Os autores da Bíblia, Aristóteles, Plínio, Aldrovandi, Sir Thomas Browne, Gesner, Ray, Lineu, Rondeletius, Willoughby, Green, Artedi, Sibbald, Brisson, Marten, Lacépède, Bonneterre, Desmarest, o barão Cuvier, Frederico Cuvier, John Hunter, Owen, Scoresby, Beale, Bennett, J. Ross Browne, o autor de Miriam Coffin, Olmstead e o reverendo T. Cheever. Os extratos acima citados demonstram com que propósito todos eles escreveram. Dentre todos os nomes da lista de autores que escreveram sobre o cetáceo, apenas Owen viu baleias vivas e somente um era arpoador e baleeiro profissional. Falo do capitão Scoresby. Ele é a maior autoridade sobre a baleia da Groenlândia, ou baleia propriamente dita. Porém, Scoresby não sabia nada sobre a grande baleia cachalote e nem a menciona. Comparada à baleia da Groenlândia, esta última quase não merece ser mencionada. E que fique aqui registrado que a baleia da Groenlândia é uma usurpadora do trono dos mares. Ela de modo algum é a maior dentre as baleias. E essa usurpação seria completa pela longa prioridade dessas alegações e pela profunda ignorância que envolveu a então fabulosa e totalmente desconhecida baleia cachalote até mais ou menos 70 anos atrás, algo que ainda perdura em todos os lugares, com exceção de alguns redutos científicos e portos baleeiros. Todas as alusões que os grandes poetas do passado fizeram ao cetáceo demonstram que para eles a baleia da Groenlândia não tinha rival e reinava como o rei dos mares. Mas o tempo finalmente trouxe outra proclamação. Aqui é Charing Cross! Ouve meu bom povo – a baleia de Groenlândia foi deposta – reina agora a grande baleia cachalote! Há apenas dois livros que pretendem apresentar uma baleia cachalote viva e que tiveram algum grau de remoto sucesso. Esses livros foram escritos por Beale e Bennett, ambos cirurgiões empregados em baleeiros ingleses que navegavam pelos mares do sul e ambos homens corretos e confiáveis. A matéria original sobre o cachalote encontrada em seus volumes é necessariamente pequena, mas tanto quanto possível de excelente qualidade, apesar de em sua maior parte limitar-se à descrição científica. No entanto, seja como for, científico ou poético, o cachalote figura apenas de modo incompleto em qualquer literatura. Dentre todas as baleias caçadas, o cachalote é o menos descrito. As várias espécies de baleias precisam um tipo de classificação popular compreensível, mesmo que por enquanto um simples esboço a ser completado em todos os seus departamentos por estudiosos subsequentes. Como nenhum homem mais qualificado se propõe a assumir essa tarefa, aqui ofereço meus pobres esforços. Não prometo nada completo, pois qualquer coisa humana supostamente completa, por essa razão deve ser infalivelmente falha. Não pretendo fazer uma descrição minuciosa das várias espécies nem apresentar longas descrições – pelo menos neste local. Meu objetivo é apenas esboçar um resumo de sistematização da cetologia. Sou tão somente um arquiteto, não o construtor. Porém essa é uma tarefa pesada; não se trata de uma simples classificação de correspondência, no Correio. É assustador procurá-las no fundo do mar, tocar com as mãos sua inexprimível estrutura, suas costelas e a verdadeira pélvis do mundo. Quem sou eu para tentar agarrar o nariz desse leviatã?! Os terríveis escárnios no livro de Jó deveriam me escandalizar. Faria ele (o leviatã) um pacto contigo? Essa é uma esperança vã! Mas nadei pelas bibliotecas e naveguei pelos oceanos, lutei com baleias com estas mãos visíveis, estou disposto a trabalhar com seriedade e tentarei. Porém há alguns preliminares a resolver. Primeiro: A condição incerta e confusa da ciência da cetologia, que ainda se encontra no início, é atestada pelo fato de que em alguns setores ainda se debate se a baleia é um peixe. Em seu Sistema da Natureza, de 1776, Lineu declara “Pelo presente, separo as baleias dos peixes”. Mas de acordo com meu próprio conhecimento, sei que no ano de 1850, contrariando o decreto de Lineu, tubarões, savelhas e arenques ainda dividem a posse dos mares com o leviatã. As razões nas quais se baseava Lineu para banir as baleias das águas são as seguintes: “seu coração quente e bilocular, seus pulmões, suas pálpebras móveis, seus ouvidos ocos, penen intrantem feminam mammis lactantem”1, e finalmente “ex lege naturae jure meritoque” 2. Submeti tudo isso aos meus amigos Simeon Macey e Charley Coffin, de Nantucket, ambos meus companheiros em certa viagem, e eles foram de opinião que as razões apresentadas são absolutamente insuficientes. De modo profano, Charley até insinuou que aquilo era charlatanice. Porém, saibam que desprezo esse argumento e adoto a antiga tese de que a baleia é um peixe, contando com o apoio do sagrado Jonas para isso. Estabelecido esse assunto fundamental, o próximo ponto é: em que aspectos internos a baleia realmente difere dos outros peixes? Acima, contamos com a descrição de Lineu sobre esses pormenores. Mas em resumo são os seguintes: a baleia possui pulmões e tem sangue quente, enquanto todos os outros peixes não possuem pulmões e têm sangue frio. Por outro lado, com base em seu aspecto externo, como definiremos a baleia de modo a rotulá-la definitivamente para o futuro? Resumidamente, A BALEIA É UM PEIXE QUE ESGUICHA UM JORRO DE ÁGUA E POSSUI CAUDA HORIZONTAL. É isso. Apesar de condensada, essa definição é resultado de grande meditação. A morsa lança um jato de água muito semelhante ao da baleia, mas não é peixe porque é anfíbio. O último termo da definição é ainda mais convincente, se comparado ao primeiro. Praticamente todas as pessoas devem ter notado que os peixes conhecidos dos terrestres não possuem cauda achatada e sim vertical, ou de alto abaixo, enquanto que entre os peixes que esguicham água, apesar da forma semelhante a cauda invariavelmente assume posição horizontal. Pela definição de baleia proposta acima não excluo da comunidade leviatânica nenhuma criatura marinha catalogada como baleia pelos mais bem informados nativos de Nantucket, e por outro lado não a vinculo a qualquer peixe até agora considerado estranho. 3 Portanto, todos os peixes menores que esguicham água e possuem cauda horizontal devem ser incluídos neste plano básico de cetologia. Mas agora chegamos às grandes divisões das espécies de baleias. 1- Latim: O macho copula com a fêmea, e esta amamenta os filhotes. 2- Latim: De acordo com a lei da natureza, por direito e mérito. 3- Sei que até o presente muitos naturalistas incluem entre as baleias os peixes classificados como Lamatins and Dugongs (peixe-porco e peixe-serra de Coffins, em Nantucket). Mas como esses peixes-porcos são ruidosos e insignificantes, vivem, sobretudo, na foz dos rios e se alimentam de relva molhada e, principalmente, não expelem jatos de água, nego-lhes a credencial de baleia e apresento-lhes um passaporte para se afastarem do reino da cetologia. Primeiro: De acordo com a grandeza, divido as baleias em três LIVROS principais (subdivididos em capítulos) que englobam a todas, tanto grandes quanto pequenas. I. BALEIA IN-FÓLIO; II. BALEIA IN-OITAVO; III. BALEIA IN-DUODÉCIMO. Como exemplo do tipo IN-FÓLIO apresento o CACHALOTE, do IN-OITAVO, a ORCA; do IN-DUODÉCIMO, o GOLFINHO. IN-FÓLIO – Dentre estas, incluo os seguintes capítulos: – I. CACHALOTE; II. BALEIA FRANCA; III. BALEIA BARBATANA, OU BALEIA COMUM; IV. BALEIA CORCUNDA; V. BALEIA NAVALHA; VI. BALEIA AZUL. LIVRO I. IN-FÓLIO I. (CACHALOTE). – Vagamente conhecida entre os ingleses antigos como Baleia Trumpa, Baleia Physeter e Baleia Cabeça de Bigorna, essa baleia é o atual Cachalot dos franceses, o Pottsfick dos alemães e o Macrocéfalo dos povos das Palavras Longas. Sem dúvida é o maior habitante do globo, a mais formidável de todas as baleias que se pode encontrar, a de aspecto mais majestoso e, por fim, a mais valiosa para o comércio, sendo a única criatura de quem se extrai a preciosa substância espermacete. Todas as suas peculiaridades serão tratadas mais amplamente em outros parágrafos. No momento, deter-me-ei em seu nome. Considerado fisiologicamente, esse nome é um absurdo. Há alguns séculos, quando o Cachalote era quase totalmente desconhecido em sua própria individualidade e seu óleo era obtido apenas casualmente de algum peixe encalhado, parece que naquela época supunha-se popularmente que ele vinha de uma criatura idêntica à conhecida na Inglaterra como Baleia da Groenlândia, ou Baleia Franca. Também acreditavam que esse mesmo espermacete era o humor que dava vida à Baleia da Groenlândia, expresso literalmente pelas primeiras sílabas da palavra. Nesses tempos o espermacete era extremamente raro e não o empregavam na iluminação. Era usado apenas como unguento e medicamento. Só podia ser comprado nas drogarias, como atualmente se adquire uma onça de ruibarbo. Em minha opinião, no decorrer do tempo a verdadeira natureza do espermacete se tornou conhecida, mas o nome original foi conservado pelos comerciantes, sem dúvida para aumentar seu valor pela noção estranhamente significativa de sua raridade. Desse modo, nos países de língua inglesa seu nome (Sperm Whale) deve ter incidido sobre a baleia que fornece o espermacete. LIVRO I. IN-FÓLIO II. (BALEIA FRANCA). – Sob certo aspecto, esse é o mais venerável dos leviatãs, pois foi a primeira baleia caçada regularmente pelo homem. Ela produz o artigo comumente conhecido como osso de baleia, ou placas flexíveis de queratina, e o azeite conhecido como óleo de baleia, artigo inferior no comércio. Entre os pescadores, é indiscriminadamente designada pelos seguintes títulos: Baleia, Baleia da Groenlândia, Baleia Negra, Grande Baleia, Baleia Real, Baleia Franca. Há certa obscuridade com relação à identidade das numerosas espécies assim batizadas. Qual então é a baleia incluída no segundo Capítulo dos meus Fólios? É a Grande Mysticetus dos naturalistas ingleses, a Baleia da Groenlândia dos baleeiros ingleses, a Baleia Comum dos baleeiros franceses, o Growlands Walfish dos Suecos. É a baleia que por mais de dois séculos tem sido caçada pelos holandeses e ingleses nos mares do Ártico, a baleia que os pescadores americanos há tempos perseguem no Oceano Índico, nos bancos do Brasil, nas costas da Noruega e em várias outras partes do mundo por eles designadas como zona de cruzeiro da Baleia Franca. Alguns pretendem ver uma diferença entre a Baleia da Groenlândia dos ingleses e a Baleia Franca dos norte-americanos, porém concordam quanto às suas principais características e até agora ainda não apresentaram um único fato determinante para afirmar que há uma distinção radical entre elas. É através de infindáveis subdivisões baseadas nas mais inconclusivas características que alguns departamentos da história natural se tornam tão repelentemente intricados. Mais adiante, a Baleia Franca será tratada com maior minúcia, com a finalidade de elucidar o Cachalote. LIVRO I. IN-FÓLIO III. (BALEIA BARBATANA). – Sob esta denominação, refiro-me a um monstro que sob os nomes de Baleia Barbatana, Jorro-Alto e Long-John, é avistada em quase todos os mares e em geral é a baleia cujo jorro distante é descrito com frequência pelos passageiros que cruzam o Atlântico nos paquetes nova-iorquinos. Pelo comprimento que atinge e pelas barbad, a Baleia Barbatana se assemelha à Baleia Franca, mas é de circunferência menos majestosa e cor mais clara, tendendo para o verde oliva. Seus lábios enormes têm o aspecto de um cabo formado por pregas oblíquas entrelaçadas, ou grandes rugas. Sua característica mais marcante, a barbatana da qual deriva seu nome, em geral é uma característica que chama a atenção. Essa barbatana mede três a quatro pés de comprimento e sobe verticalmente na parte de trás das costas de forma angular, terminando em ponta aguda. Apesar de não se poder ver a parte menor do resto do corpo da criatura, essa barbatana isolada às vezes pode ser vista com clareza projetando-se na superfície da água. Quando o mar está moderadamente calmo e ligeiramente marcado por ondas esféricas, essa barbatana com formato semelhante a um gnomo ergue-se espalhando sombras sobre a superfície enrugada da água. Pode-se supor que o círculo aquoso que a rodeia se assemelha a um relógio de sol, com ponteiro e uma linha ondulante de horas. Nesse relógio de sol de Ahaz, a sombra muitas vezes retrocede.4 A Baleia Barbatana não é gregária. Parece odiar as outras baleias, como alguns homens odeiam seus semelhantes. É muito tímida. Sempre solitária, eleva-se inesperadamente à superfície das águas mais remotas e mais sombrias. Seu jorro soberbo, único e reto, ergue-se como alta lança misantrópica sobre uma planície árida. Dotado de maravilhoso poder e velocidade de natação, como se desafiasse toda perseguição do homem esse leviatã parece o banido e inconquistável Caim de sua raça, carregando como estigma um estilete sobre o dorso. Por ter barbas na boca, juntamente com a Baleia Franca a Baleia Barbatana algumas vezes é incluída entre as espécies teóricas denominadas Baleias de Barba, isto é baleias que possuem barbas na boca. Parece haver muitas variedades dessa baleia, a maior parte pouco conhecida. Baleias de nariz largo, baleias bicudas, baleias de cabeça pontiaguda, baleias dobradas, baleias de mandíbula escondida e baleias focinhadas são alguns nomes dados pelos pescadores a algumas dessas variedades. Sobre a designação ‘Baleia Barbatana’, é de grande importância ressaltar que apesar dessa nomenclatura ser conveniente para facilitar a alusão a alguns tipos de baleias, ainda assim é vã a tentativa de classificar claramente o leviatã fundamentando-se apenas em suas barbas, corcunda, barbatana ou dentes, apesar de essas partes ou características parecerem obviamente mais adequadas para servir de base a um sistema regular de cetologia que quaisquer outras diferenças corporais apresententadas pelas baleias dessas espécies. Como fazer então? As barbas, corcunda, barbatana dorsal e dentes são coisas cujas peculiaridades estão indiscriminadamente dispersas entre todos os tipos de baleias, independente da natureza de sua estrutura em outras características mais essenciais. Portanto, tanto o cachalote quanto a baleia corcunda possuem corcova, mas aí termina toda semelhança. A mesma baleia corcunda e a baleia da Groenlândia possuem barba, mas novamente aí cessa a semelhança entre elas. E ocorre o mesmo com as outras partes acima mencionadas. Em várias espécies de baleias elas formam combinações irregulares ou, no caso de se destacar uma delas, esse isolamento irregular como que desafia a criação de um método geral formado sobre tal base. É nessa rocha que têm tropeçado todos os naturalistas especializados em baleias. Todavia, pode-se conceber que na anatomia dos órgãos internos da baleia possamos ter sucesso em sua classificação? Ao contrário. Por exemplo, o que há na baleia da Groenlândia mais impressionante que suas barbas? Ainda assim, vimos que é impossível classificar corretamente a baleia da Groenlândia através delas. E se considerarmos as entranhas dos vários leviatãs, não serão encontradas distinções que, para o sistematizador, tenham a metade da utilidade das características externas já enumeradas. Então, o que resta? Nada, além de analisar os corpos das baleias em todo seu pródigo volume, e corajosamente classificá-las desse modo. E esse é o sistema bibliográfico aqui adotado; o único que pode ter sucesso pois é o único possível. Continuemos. LIVRO I. IN-FÓLIO IV. (BALEIA CORCUNDA). – Essa baleia é vista com frequência na costa norte da América. Muitas vezes é capturada nesse local e levada para o porto. Ela possui uma grande corcova que lembra um vendedor ambulante e também recebe os nomes de Baleia Elefante e Baleia Castelo. De qualquer modo, seu nome popular não é suficiente para distingui-la, pois o cachalote também possui corcova, apesar de menor. Seu óleo não é muito valioso. Ela possui barba e é a mais brincalhona e alegre de todas as baleias, esguichando mais espuma e água branca que qualquer outra. 4- Alusão ao episódio bíblico da cura do rei Ezequias, relatado em Isaías, capítulo 18: “Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Ahaz”. LIVRO I. IN-FÓLIO V. (BALEIA NAVALHA). – Pouco se conhece sobre essa baleia, além do nome. Eu a vi à distância, nas proximidades do Cabo Horn. De natureza retraída, evita tanto os caçadores quanto os filósofos. Apesar de não ser covarde, jamais mostrou outra parte além do dorso que se eleva em um espigão longo e afiado. Deixemo-la em paz. Pouco sei sobre ela, assim como qualquer pessoa. LIVRO I. IN-FÓLIO VI. (BALEIA AZUL). – Outra dama retraída com ventre cor de enxofre, tonalidade sem dúvida adquirida pelo roçar do ventre nas telhas tártaras, em alguns de seus mergulhos profundos. É vista raramente. Pelo menos, eu nunca a vi a não ser nos mais remotos mares do sul, sempre a uma distância grande demais para poder estudar seu aspecto. Nunca é caçada, pois seria capaz de fugir arrastando todo o rolo de corda. São contados prodígios sobre ela. Adeus Baleia Azul! Não posso dizer mais nada de verdadeiro sobre ti, como não o podem os mais antigos habitantes de Nantucket. Aqui termina o LIVRO I. (IN-FÓLIO) e se inicia o LIVRO II. (IN-OITAVO). IN-OITAVO.5 – Abrange as baleias de tamanho médio, entre as quais podemos enumerar as seguintes: – 1. ORCA. II. PEIXE NEGRO; III. NARVAL; IV. DEBULHADORA; V. ASSASSINA. LIVRO II. IN-OITAVO, I. (ORCA). – Apesar desse peixe possuir sopro ou respiração ruidosa e sonora que sugeriu um provérbio aos homens que habitam a terra, é bem conhecido que ele é um habitante das profundezas, apesar de não ser popularmente classificado entre as baleias. Contudo, por possuir todas as grandes características próprias do leviatã, a maior parte dos naturalistas o reconhece como um deles. Seu tamanho é in-oitavo, variando entre 15 a 25 pés de comprimento, com dimensões correlatas em torno da parte central. Ele nada em bandos e não é regularmente caçado, apesar de possuir considerável quantidade de óleo muito bom para iluminação. Alguns pescadores consideram que sua aproximação é sinal de que o grande cachalote se encontra nas vizinhanças. LIVRO II. IN-OITAVO II. (PEIXE NEGRO). – Dou a todos esses peixes os nomes populares usados pelos pescadores, pois em geral são os melhores. Sempre que algum desses nomes parecer vago ou inexpressivo mencionarei o fato e sugerirei outro. É o que faço agora com relação ao chamado Peixe Negro, pois a cor negra é regra entre todas as baleias. Assim, vamos chamá-lo Baleia-Hiena, por favor. Sua voracidade é bem conhecida e como os ângulos internos de sua boca são curvados para cima, ele carrega um eterno sorriso mefistofélico no rosto. Essa baleia tem em media 16 ou 18 pés de comprimento e é encontrada em quase todas as latitudes. Ao nadar tem um modo peculiar de mostrar sua barbatana dorsal em forma de gancho, semelhante a um nariz romano. Quando não é possível encontrar nada mais proveitoso os caçadores de cachalote algumas vezes capturam a baleia-hiena para conservar o suprimento de óleo barato, para uso doméstico – como algumas donas de casa econômicas que na ausência de companhia, sozinhas consigo mesmas, queimam velas de sebo em vez das perfumadas velas de cera. Apesar da capa de gordura muito fina, algumas dessas baleias fornecem mais de 30 galões de óleo. LIVRO II. IN-OITAVO III. (NARVAL), isto é, BALEIA COM NARINAS. – Este é outro exemplo de baleia que recebeu um nome curioso, suponho que devido ao seu estranho chifre, a princípio confundido com um nariz pontudo. A criatura tem aproximadamente 16 pés de comprimento, enquanto o chifre tem, em média, cinco pés, apesar de alguns atingiram dez ou até 15 pés. Estritamente falando, esse chifre é apenas uma presa que se projetou da linha da mandíbula em uma linha um pouco mais baixa que a horizontal. Mas essa presa somente é encontrada do lado esquerdo, o que produz um efeito desagradável e dá ao seu possuidor um aspecto análogo ao de uma pessoa desajeitada, canhota. É difícil dizer qual a finalidade inequívoca desse chifre de marfim. Não parece ser utilizado como a lâmina do peixe espada e do peixe-agulha, apesar de alguns marinheiros terem relatado que o narval o emprega como ancinho, para revirar o fundo do mar em 5- A razão pela qual este livro dedicado às baleias não é denominado IN-QUARTO é muito simples. É porque, apesar de menores que as da ordem anterior, as baleias desta ordem guardam certa semelhança com elas quanto à aparência, enquanto que o volume encadernado in-quarto não conserva o formato do volume in-fólio como volume in-oitavo. busca de comida. Charley Coffin afirmou que quando o narval sobe à superfície do Mar Polar e a encontra coberta de gelo lança seu chifre contra essa capa de gelo para conseguir atravessá-la. Mas não se pode provar que qualquer dessas conjecturas seja correta. Minha opinião é que, seja como for utilizado o chifre lateral do narval, para ele certamente seria muito conveniente usá-lo como dobradeira ao ler panfletos. Ouvi dizer que o narval também é chamado de baleia-colmilho, baleia-chifruda ou baleia-unicórnio. Com certeza é um curioso exemplo da presença do chifre único que se encontra em quase todos os reinos da natureza animada. De acordo com alguns velhos autores enclausurados, no passado o chifre desse unicórnio marinho era considerado como grande antídoto contra venenos e os preparados feitos com ele alcançavam preços altíssimos. Também era destilado até se transformar em sais voláteis para os desmaios das damas, do mesmo modo como os chifres do veado macho são transformados em amoníaco. Originariamente, por si mesmo era considerado como objeto de grande curiosidade. Em um documento escrito em letras góticas, li que enquanto o corajoso navio de Sir Martin Frobisher descia o Tâmisa ao voltar de uma viagem, a Rainha Bess6 galantemente abanou-lhe a mão cheia de jóias de uma janela do Palácio Greenwich. Textualmente, o documento continuava: Ao chegar dessa viagem, Sir Martin ajoelhou-se diante de sua majestade e apresentou-lhe o chifre prodigiosamente comprido de um narval. Este permaneceu por longo período de tempo pendurado no Castelo de Windsor. Um autor irlandês afirma que o conde de Leicester também se ajoelhou diante de sua majestade para lhe apresentar outro chifre pertencente a um animal terrestre da espécie do unicórnio. O narval tem aspecto muito pitoresco, semelhante ao do leopardo. Sua coloração é de um branco leitoso, com pintas oblongas de cor negra. Seu óleo é de qualidade superior, claro e fino, mas existe em pequena quantidade. Esse animal raramente é caçado. Em geral é encontrado nos mares circumpolares. LIVRO II. IN-OITAVO IV. (MATADORA). – Pouco se sabe de certo sobre essa baleia entre os habitantes de Nantucket e os naturalistas confessos não conhecem absolutamente nada sobre ela. Pelo visto à distância, eu diria que seu tamanho se aproxima ao de uma orca. É muito agressiva – uma espécie de peixe de Figi. Algumas vezes apanha as grandes baleias In-fólio pelo lábio e ali fica, pendurada como uma sanguessuga, atormentado o poderoso animal até a morte. A Matadora nunca é caçada. Jamais tive notícias sobre o tipo de óleo que possui. Deve-se objetar ao nome dado a essa baleia devido à confusão existente. Na verdade, somos todos matadores, tanto em terra quanto no mar. Bonapartes e tubarões inclusos. LIVRO II. IN-OITAVO V. (AÇOITADORA). – Essa dama é famosa pela cauda que usa como uma palmatória ao atacar seus inimigos. Monta no dorso das baleias In-fólio e enquanto estas nadam ela abre caminho açoitando-as, como fazem alguns mestres-escolas para subir no mundo através de processo semelhante. Sabe-se menos sobre a baleia Açoitadora que sobre a Matadora. Ambas são proscritas, até mesmo nos mares sem lei. Aqui termina o LIVRO II. (IN-OITAVO), e começa o LIVRO III. (IN-DUODÉCIMO). IN-DUODÉCIMO. – Nessa categoria estão inclusas as baleias menores. I. O Golfinho Oba. II. O Golfinho Argelino. III. O Golfinho Boca Enfarinhada. Para os que não tiveram oportunidade de estudar o assunto pode parecer estranho peixes que em geral não excedem o tamanho de quatro ou cinco pés estarem incluídos entre as baleias – vocábulo que no sentido popular sempre transmite a ideia de enormidade. Mas as criaturas acima registradas como in-duodécimos sem dúvida são baleias, de acordo com minha definição do que é uma baleia – isto é, um peixe que esguicha um jorro de água e possui cauda horizontal. LIVRO III. (IN-DUODÉCIMO), 1. (GOLFINHO OBA). – Esse é o golfinho comum, encontrado em quase todo o globo. O nome é criação minha, pois há mais de uma espécie de golfinho e algo precisava ser feito para distingui-los. Atribui-lhe esse nome porque sempre nadam em cardumes divertidos e em alto mar lançam-se na direção do céu como chapéus atirados ao alto pela multidão, no feriado de quatro de julho. Seu surgimento é geralmente recebido com alegria pelos marinheiros. Cheios de magnífico espírito, invariavelmente chegam de barlavento, de ondas agitadas pela brisa. São criaturas que sempre vivem adiante do vento, consideradas como bom 6- Rainha Elisabeth I, da Inglaterra. presságio. Se puderes resistir a três saudações desse peixe vivaz, que o céu te ajude pois não possuis o espírito da alegria. Um golfinho-oba bem alimentado pode fornecer um galão de bom óleo. Porém, o fino e delicado fluido extraído de suas mandíbulas é extremamente valioso, muito requisitado por joalheiros e relojoeiros. Os marinheiros o colocam em suas pedras de amolar. A carne do golfinho é boa para comer. Talvez muitos não percebam que ele esguicha água, pois seu jorro é tão pequeno que não pode ser prontamente discernido. Porém¸ tendo oportunidade, deve-se observá-lo com cuidado, pois é uma miniatura da grande baleia cachalote. BOOK III. IN-DUODECIMO II. (GOLFINHO ARGELINO) – Um pirata. Muito agressivo. Creio que só pode ser encontrado no Oceano Pacífico. É pouco maior que o Golfinho-Oba, porém possui seu aspecto geral. Provocado, torna-se um tubarão. Tentei pescá-lo muitas vezes, mas jamais o vi ser capturado. LIVRO III. IN-DUODÉCIMO III. GOLFINHO BOCA DE FARINHA. – A maior espécie de golfinho, apenas encontrada no Pacífico, pelo que se sabe. Seu nome inglês lhe foi atribuído por Pescadores – Right-Whale Porpoise (Golfinho Baleia-Franca), por ser encontrado principalmente nas vizinhanças dessa baleia In-Fólio. Na forma, é um pouco diferente do Golfinho-Oba; possuindo circunferência menos arredondada e mais elegante, é um cavalheiro de bela figura. Não tem barbatanas no dorso como a maioria dos golfinhos; tem cauda atraente e sentimentais olhos indianos de coloração azul. Mas a boca estraga tudo. Todo o dorso apresenta profunda cor negra até as barbatanas laterais, mas há uma linha demarcatória semelhante à que marca o casco de um navio, chamada “cintura brilhante”. Da popa até a proa, essa linha o divide em duas cores separadas, negro em cima e branco embaixo. O branco inclui a cabeça e a boca inteira, o que o faz parecer como se tivesse acabado de fugir de uma visita criminosa a um saco de farinha. Um aspecto malvado e enfarinhado! Seu óleo é muito parecido com o do golfinho comum. Este sistema não vai além do IN-DUODÉCIMO, considerando que o golfinho é a menor de todas as baleias. Acima, tendes todos os leviatãs dignos de nota. Porém, há uma multidão incerta e fugidia de baleias meio fabulosas que como baleeiro americano só conheço pela reputação, não pessoalmente. Vou enumerá-las pelos apelidos que recebem no castelo de proa, pois essa lista possivelmente será valiosa para futuras investigações que poderão completar o que aqui foi iniciado. Se qualquer das baleias seguintes for capturada e marcada, poderá ser prontamente incorporada ao Sistema de acordo com seu tamanho: In-Fólio, In-Oitavo ou In-Duodécimo: Baleia Nariz de Garrafa; Baleia Junco, Baleia Cabeça de Pudim, Baleia do Cabo, Baleia Chefe, Baleia Canhão, Baleia Fraca, Baleia Acobreada, Baleia Elefante, Baleia Iceberg, Baleia Mexilhão, Baleia Azul, etc. Autoridades da Islândia, da Holanda e inglesas antigas talvez tenham organizado outras listas de baleias, batizadas com todo tipo de nomes estranhos. Porém, eu as omito como obsoletas e acho difícil não suspeitar que são meros sons cheios de leviatanismo, sem qualquer significado. Finalmente, logo no início declarei que este sistema não seria imediatamente aperfeiçoado. Pode-se ver perfeitamente que mantive minha palavra. Contudo, aqui deixo meu sistema cetológico apesar de incompleto, como a grande Catedral de Colônia foi deixada com os guindastes ainda colocados no topo de sua torre não terminada, pois as pequenas construções podem ser completadas por seus primeiros arquitetos enquanto que as grandes, as verdadeiras, sempre deixam a pedra de cimalha para a posteridade. Que Deus me guarde de completar alguma coisa! Este livro é apenas um esboço – ou melhor, o esboço de um esboço. Oh, Tempo, Força, Dinheiro e Paciência! 33. O “SPECKSNYDER”, OU ARPOADOR-CHEFE Quanto aos oficiais da tripulação do baleeiro, esta parece uma boa ocasião para registrar uma pequena peculiaridade doméstica a bordo do navio, surgida da existência da classe dos arpoadores e oficiais – uma classe naturalmente inexistente em qualquer outra frota, à exceção da baleeira. A grande importância atribuída à profissão de arpoador é evidenciada pelo fato de que originariamente, na antiga pesca holandesa, há mais de dois séculos o comando de um navio baleeiro não era totalmente confiado à pessoa que agora denominamos capitão, mas dividida entre ele e um oficial chamado “Specksnyder”. Literalmente, essa palavra significa Cortador de Gordura, porém com o tempo ele se transformou no equivalente ao Arpoador-Chefe. Naquela época a autoridade do capitão restringia-se à navegação e à administração geral do navio, enquanto que no departamento da caça à baleia e em todos os interesses a ela ligados o Specksnyder ou Arpoador-Chefe reinava supremo. Na pesca britânica da Groenlândia, sob o título de Specksioneer, corruptela de Specksnyder, ainda sobrevive esse antigo oficial holandês, mas sua dignidade anterior foi tristemente diminuída. Atualmente não passa do principal arpoador e como tal é um dos subalternos mais inferiores do capitão. Contudo, como o sucesso de uma viagem de pesca à baleia depende da boa conduta dos arpoadores, na pesca americana ele não só é um oficial importante, mas sob certas circunstâncias (vigias noturnas em territórios de baleias) o comando do convés do navio também é seu. Portanto, a grande máxima política do mar é que ele viva afastado dos marinheiros diante do mastro e que de algum modo seja distinguido como seu superior profissional, apesar de familiarmente ser por eles considerado como igual. Mas no mar, a grande distinção entre o oficial e o marinheiro é a seguinte: o primeiro vive na proa e o último, na popa. Portanto, tanto nos navios baleeiros quanto nos mercantes os oficiais são alojados com o capitão, e na maior parte dos baleeiros americanos os arpoadores ficam alojados na parte posterior do navio. Isso quer dizer que eles fazem suas refeições no camarote do capitão e dormem em um local que se comunica indiretamente com ele. Apesar da longa duração de uma viagem baleeira até o sul (a mais extensa de todas as viagens até agora empreendida pelo homem), seus perigos específicos e o interesse da comunidade prevalecem em um grupo no qual todos os componentes, grandes ou pequenos, dependem do ganho, não de salários fixos, da sorte comum e de trabalho pesado, apesar de em alguns casos isso tender a criar uma disciplina menos rigorosa que nos navios mercantes em geral. Sob certas circunstâncias, não importa o quanto esses pescadores de baleia vivam juntos como uma antiga família da Mesopotâmia, eles não se descuidam das formalidades vigentes, pelo menos no castelo de proa, e em nenhuma ocasião as abandonam. Na verdade, em muitos navios de Nantucket vê-se o comandante desfilando pelo castelo de proa com majestade não ultrapassada em qualquer navio militar, exigindo tal quantidade de homenagens como se usasse a púrpura imperial e não uma surrada veste de piloto. E apesar do mal-humorado capitão do Pequod ser o homem menos dado a essa espécie de presunção superficial, de só exigir obediência incondicional e instantânea como única homenagem, de não mandar nenhum homem retirar os sapatos antes de pisar no convés, de às vezes, em circunstâncias especiais relacionadas com os eventos que serão descritos detalhadamente, dirigir-se a eles em termos incomuns, por condescendência, IN TERROREM 1 ou por qualquer outro motivo, de modo algum o capitão Ahab deixava de observar as supremas formalidades e costumes do mar. Provavelmente não deixaríamos de observar que ele se escondia atrás dessas formalidades e costumes, usando-os para outras finalidades mais particulares do que legitimamente pareciam servir. Esse certo sultanismo de seu cérebro, que em grande parte e de outra maneira teria deixado de se manifestar, acabou por despontar como uma irresistível ditadura. Mas não importa a 1- Por medo superioridade intelectual de um homem, ele jamais deve assumir uma supremacia prática sobre outros homens sem o auxílio de algumas artes e artifícios externos, por si sós sempre mais ou menos reles e vis. É por isso que todos os verdadeiros príncipes divinos do Império se mantêm afastados da vida mundana, abandonando as mais altas honras que esse aspecto confere aos homens que alcançam a fama através de sua infinita inferioridade, escolhidos ocultamente pela Divina Inércia, não pela sua indubitável superioridade sobre o nível morto das massas. Quando as superstições extremas as envolvem essas grandes virtudes se escondem em pequenas coisas, de modo que em algumas instâncias régias ela atribui poder até à maior imbecilidade. Mas como no caso do Czar Nicolau, quando a coroa circular de um império geográfico envolve um cérebro imperial, os rebanhos plebeus se curvam, humilhados diante da tremenda centralização. Nem o trágico dramaturgo que desejaria pintar a pertinácia mortal em pleno voo e em impulso direto poderia esquecer uma sugestão incidentalmente tão importante para sua arte quanto esta, à qual agora aludimos. Porém Ahab, o meu capitão, ainda se move diante de mim em toda sua amargura e negligência de Nantucket, e neste episódio concernente a imperadores e reis não devo esconder que só tenho a ver com um velho baleeiro como era ele e, assim sendo, todas as pompas e enfeites majestosos me foram negados. Oh, Ahab! O que há de grande em ti deve ser arrancado dos céus, mergulhando nas profundezas ou traçando no ar incorpóreo! 34. A MESA DO CAMAROTE É meio-dia e o comissário Dough mostra sua pálida cara de bolacha na escotilha do camarote e anuncia o almoço ao seu mestre e senhor que, sentado no bote de sotavento, acaba de observar o sol e silenciosamente calcula a latitude na lisa tabuinha em forma de medalhão reservada para essa finalidade diária, apoiando-a na parte superior de sua perna de marfim. Devido à sua total desatenção para com a notícia, julgar-se-ia que o azedo Ahab não ouvira seu serviçal. Porém, agarrando-se às cobertas da mezena, ele vai para o convés, diz em voz monótona e sem alegria: “Almoço, senhor Starbuck”, e desaparece no camarote. Quando morre o ultimo eco de seus passos de sultão e o primeiro emir Starbuck tem todas as razões para supor que o patrão já está sentado à mesa, ele acorda de sua quietude, dá algumas voltas pelo convés, olha com ar sério para a caixa da bússola, diz com um toque de amabilidade: “Jantar, senhor Stubb”, e desce pela escotilha. O segundo emir permanece mais um pouco perto do cordame e então, sacudindo de leve a braçadeira principal para ver se essa importante corda está em ordem, encarrega-se da velha tarefa e, com um rápido “Jantar, senhor Flask”, segue seus predecessores. Mas o terceiro emir, vendo-se totalmente só no convés, parece aliviado de certo constrangimento, pois, distribuindo caretas de todo tipo em todas as direções e retirando os sapatos, inicia um violento mas silencioso número de dança marinheira exatamente por sobre a cabeça do Grã Turco,o atira com destreza o gorro para o topo do mastro da mezena como se este fosse um cabide e desce jovialmente, pelo menos enquanto está visível no tombadilho, revertendo todas as outras procissões e deixando a música na retaguarda. Mas antes de entrar no camarote, o pequeno e independente Flask para, muda completamente de fisionomia e comparece à presença do Rei Ahab encarnando o papel de Abjeto ou Escravo. Não é estranho, entre as coisas nascidas da intensa artificialidade presente nos costumes marítimos, vermos que alguns oficiais, se provocados, sentem-se suficientemente confiantes para desafiar seu comandante enquanto se encontram ao ar livre, no convés. Mas no momento em que descem para o almoço costumeiro no camarote do capitão, dez por um desses mesmos oficiais retomam imediatamente seu ar inofensivo, ou por não dizer, deprecatório e humilde para com ele, sentado na cabeceira da mesa. Isso é maravilhoso e algumas vezes extremamente cômico. Mas por que essa diferença? Um problema? Talvez não. Por ter sido Baltazar Rei da Babilônia, e por ter sido Baltazar não com arrogância mas com cortesia, certamente deve ter havido nele algum toque de grandeza mundana. Mas aquele que, rodeado de convidados, preside sua própria mesa de refeições com espírito régio e inteligente é um homem de poder inconteste, domínio e influência individual naquele momento. A realeza desse homem de estado transcende a de Baltazar, pois Baltazar não foi maior. Quem almoçou alguma vez com seus amigos experimentou o que significa ser César. Esse é um sortilégio de czarismo social que não pode ser contradito. Mas se a essa consideração for acrescentada a superioridade oficial de um capitão de navio, então, por inferência pode-se deduzir a causa dessa característica da vida marinha, acima mencionada. Diante de sua mesa de marfim entalhado, Ahab presidia a refeição como um leão marinho silencioso e de crina basta sobre uma alva praia de coral, cercado por seus filhotes guerreiros, mas ainda respeitosos. Um por um, cada oficial esperava para ser servido. Eram como crianças diante de Ahab, e ainda assim, nele não parecia haver a menor arrogância social. Com se tivessem uma única mente, mantinham os olhos solícitos fixos na faca do velho enquanto ele trinchava o prato principal. Não creio que por qualquer coisa no mundo tivessem profanado aquele momento com uma observação, por mínima que fosse, mesmo abordando um assunto tão neutro quanto o clima. Não! E ao estender o garfo e a faca entre os quais se encontrava a fatia de carne, Ahab sinalizou para que Starbuck lhe estendesse o prato; o piloto recebeu sua carne como se recebesse uma esmola e cortou-a com carinho, um pouco assustado, com medo que a faca arranhasse o prato, mastigou-a silenciosamente e a engoliu circunspecto. Como no banquete da Coroação, em Frankfurt, no qual o Imperador alemão jantava com os sete eleitores imperiais, essas refeições no camarote eram solenes, feitas em reverente silêncio, mas o velho Ahab não proibia a conversação à mesa, apenas ele próprio permanecia mudo. Que alívio era para o engasgado Stubb quando um rato fazia um súbito ruído no porão, embaixo. E para o pobre pequeno Flask, filho caçula daquela família entediada. Cabiam-lhe os ossos daquela carne salgada, as pernas de galinha. Se Flask ousasse servir-se, sentir-se-ia como se tivesse cometido um roubo em primeiro grau. Se algum dia se servisse nessa mesa, sem dúvida jamais voltaria a encarar este mundo honesto com a cabeça erguida; e apesar de estranho, deve-se dizer que Ahab nunca o proibira. Além disso, se Flask se servisse é bem provável que Ahab nem mesmo notasse. Flask nem mesmo ousava servir-se de manteiga. Ele talvez julgasse que os proprietários do navio o haviam proibido de fazê-lo para que mantivesse a pele clara e luzidia ou talvez considerasse a manteiga um privilégio em uma viagem tão longa nessas águas sem mercados. Assim sendo, achava que a manteiga não era para ele, um subalterno. Fosse qual fosse a razão, Flask era um homem sem manteiga! Outra coisa. Flask era a última pessoa a descer para o jantar e o primeiro a se retirar. Considerai! O jantar de Flask era terrivelmente apertado em matéria de tempo. Starbuck e Stubb começavam antes dele e tinham o privilégio de demorar um pouco mais. Se Stubb, que ocupava um cargo um pouco superior ao de Flask, revelasse pouco apetite e logo desse mostras de que iria concluir sua refeição, Flask precisava se apressar, pois não conseguiria comer mais de três bocados naquele dia porque era contra os costumes sagrados que Stubb precedesse Flask no convés. Portanto, como Flask admitiu uma vez, particularmente, desde que ele alcançara a dignidade de oficial ele passara a viver mais ou menos esfomeado. O que conseguia engolir não aliviava sua fome, apenas a conservava imortal. A paz e satisfação desapareceram totalmente do meu estômago, pensava Flask. Sou oficial, mas como desejaria poder pescar um bife no castelo de proa, como fazia no passado, quando não era oficial. São esses os frutos da promoção: há vaidade na glória, há insanidade na vida! Além disso, se algum mero marinheiro do Pequod tivesse alguma queixa contra Flask, como oficial, tudo que esse marinheiro devia fazer para obter ampla vingança era ir para a popa no horário da refeição e ver pela claraboia do camarote Flask sentado estupidamente, embasbacado diante do terrível Ahab. Mas Ahab e seus três pilotos formavam o que se pode chamar de mesa principal no camarote do Pequod. Depois da partida deles, em ordem inversa à da chegada, a toalha de mesa era retirada, ou melhor, era apressadamente restaurada a uma certa ordem pelo pálido comissário. Então, os três arpoadores eram chamados para a festa, sendo eles os legatários dos restos. Temporariamente, faziam do camarote alto e poderoso uma espécie de sala dos criados. Um estranho contraste à pressão quase intolerável e ao domínio invisível e inominável da mesa do capitão era a democracia calma, tranquila e quase frenética dos marinheiros inferiores, os arpoadores. Enquanto os pilotos, seus mestres, pareciam temer o som das próprias mandíbulas ao mastigarem, os arpoadores saboreavam sua comida com tal contentamento que ele se anunciava por si mesmo. Comiam como soberanos, enchiam a barriga como navios indianos que carregam especiarias o dia inteiro. Queequeg e Tashtego possuíam apetites tão portentosos que para preencher a vacância desde a refeição anterior, com frequência o pálido Dough era obrigado a trazer um grande pedaço de carne salgada que parecia retirada de um boi sólido. E se ele não fosse rápido e não andasse depressa Tashtego tinha um modo pouco gentil de acelerá-lo atirando-lhe um garfo às costas, como se fosse um arpão. Certa vez, assaltado por súbito senso de humor, Daggoo auxiliou a memória de Dough agarrando-lhe a cabeça para colocá-la em uma travessa, enquanto Tashtego, com a faca na mão, começava a desenhar o círculo preliminar para escalpelá-lo. Aquele pequeno comissário com cara de bolacha, rebento de um padeiro falido e de uma enfermeira de hospital, era naturalmente muito nervoso e trêmulo. Com o imponente espetáculo do terrível Ahab e as periódicas visitas tumultuadas desses três selvagens, a vida de Dough se transformou em um contínuo tremer de lábios. Em geral, depois de se certificar de que os arpoadores tinham tudo que precisavam, o pobre fugia de suas garras escapando para a despensa contígua e dali espiava temerosamente pelas venezianas da porta até que tudo terminasse. Era uma visão e tanto Queequeg sentado diante de Tashtego, opondo seus dentes polidos aos do índio: diante deles, Daggoo sentado no chão, pois um banco teria levado sua cabeça emplumada até as carlinas baixas. Cada movimento de seus membros colossais sacudia a moldura baixa do camarote como quando um elefante africano embarca como passageiro em um navio. Além de tudo, o imenso negro era maravilhosamente abstêmio, para não dizer requintado. Parecia quase impossível que ele pudesse manter a vitalidade difundida por sua ampla, baronial e soberba pessoa com bocados tão pequenos. Sem dúvida esse nobre selvagem alimentava-se bem e sorvia o abundante elemento do ar aspirando a sublime vida dos mundos através de suas narinas dilatadas. Não era de carne nem de pão que eram feitos ou nutridos os gigantes. Mas Queequeg fazia um ruído barbaresco e mortal ao comer – um som realmente feio – tanto que o trêmulo Dough quase espiava seus braços magros para ver se havia algumas marcas de dentes. E quando ouvia Tashtego gritando para que se apresentasse para ele poder quebrar seus ossos, o comissário simplório quase quebrava a louça que o rodeava na despensa, de tanto tremer. A pedra que os arpoadores carregavam no bolso para afiar suas lanças e outras armas também servia para afiar ostensivamente suas facas ao jantar, e isso também não contribuía para tranquilizá-lo. Como poderia ele esquecer que pelo menos Queequeg certamente seria culpado de algumas indiscrições criminosas nos banquetes em que tomara parte nos seus dias de ilha. Pobre Dough! Tal é a sorte de um branco servindo canibais. Não devia trazer no braço um guardanapo, e sim um escudo. Para seu grande deleite, finalmente os três guerreiros da água salgada levantavam-se para partir. Para seus ouvidos que acreditavam em todas as fábulas, a cada passo que davam seus ossos marciais tilintavam como cimitarras mouriscas nas bainhas. Porém, apesar desses bárbaros jantarem no camarote e teoricamente ali viverem, ainda assim, sendo tudo menos sedentários em seus hábitos, raramente ali entravam, exceto nos horários de refeições e pouco antes da hora de dormir, quando o atravessavam para se dirigirem aos seus estranhos alojamentos. Nesse assunto, Ahab parecia não diferir da maior parte dos capitães dos navios baleeiros americanos que, como um grupo, crê que o camarote do navio lhe pertence por direito e que a presença de outra pessoa somente é tolerada por cortesia. Assim, na verdade os pilotos e arpoadores do Pequod viviam mais fora do camarote que dentro dele. Quando entravam, assemelhavam-se à porta da rua de uma casa, que se abre para dentro apenas por um instante antes de voltar ao seu lugar, e residiam permanentemente ao ar livre. Também não perdiam muito; no camarote não havia companheirismo. Socialmente, Ahab era inacessível. Apesar de estar incluído nominalmente no censo da cristandade, ainda era um estranho a essa religião. Vivia no mundo como o último urso pardo de Missouri colonizado. E assim, como depois da primavera e do verão o selvagem Logan dos bosques se enterra no oco de uma árvore para passar o inverno sugando a própria pata; em sua inclemente e uivante velhice a alma de Ahab encerrava-se no tronco oco de seu corpo e lambia as tristes patas de sua melancolia! 35. O MASTRO REAL No rodízio com os outros marinheiros, foi durante o clima mais ameno que chegou minha vez de fazer a primeira guarda do mastro real. Na maior parte dos baleeiros americanos, a guarda nos mastros principais é iniciada praticamente no momento em que o navio zarpa do porto; mesmo que ele tenha 15 mil milhas ou mais para navegar antes de entrar na zona de pesca. E se depois de três, quatro ou cinco anos de viagem estiver voltando para casa com algo vazio a bordo – mesmo que seja uma garrafinha – os vigias são mantidos nos mastros até o fim, e enquanto o mastro real não navegar entre os capitéis do porto ainda haverá esperança de capturar mais uma baleia. Mas como no porto ou navegando o trabalho de ficar de vigia nos mastros é muito antigo e interessante, vamos discorrer minuciosamente sobre ele. Creio que os primeiros vigias que subiram nos mastros foram os antigos egípcios, pois não encontrei nada anterior a eles em todas as minhas pesquisas. Sem dúvida seus progenitores, os construtores da Torre de Babel, tinham intenção de edificar o mais eminente mastro de toda Ásia ou África, mas não conseguiram porque antes de terminado esse grande mastro de pedra foi, por assim dizer, lançado pela amurada pela ira de Deus e portanto não podemos dar aos construtores de Babel prioridade sobre os egípcios. A afirmação que os egípcios eram uma nação de sentinelas sobre mastros é baseada na crença geral dos arqueólogos de que as primeiras pirâmides foram erigidas com finalidade astronômica, uma teoria apoiada pela singular forma de escada que têm os quatro lados desses edifícios, através dos quais, e devido à prodigiosa capacidade de ascensão de suas pernas, esses antigos astrônomos conseguiam atingir o topo e anunciar as novas estrelas, exatamente como os vigias de um navio moderno anunciam uma vela ou uma baleia que surge à vista. O famoso cristão eremita do passado, São Simão Estelita, que construiu um alto pilar de pedra no deserto e passou toda porção final de sua vida em seu topo, içando com um aparelho tosco seu alimento do solo, é um notável exemplo de vigilância intrépida sobre um mastro, pois não foi afastado de seu posto por nevoeiros nem geadas, chuvas, granizo ou neve, mas enfrentou tudo com valentia até o fim e literalmente morreu em seu posto. Dentre os modernos vigilantes sobre mastros só temos alguns inanimados homens de pedra, ferro e bronze que apesar de bastante capazes de enfrentar uma dura tempestade são totalmente incompetentes quando se trata de anunciar qualquer coisa estranha que tenham avistado. No topo da coluna de Vendôme, Napoleão permanece em pé a uma altura de cerca de 150 pés, de braços cruzados, indiferente a quem agora reina sobre as docas abaixo, seja Luís Filipe, Luís Blanc ou Luís o Demônio. O grande Washington está no alto de seu mastro em Baltimore e, como um dos pilares de Hércules, sua coluna marca esse ponto da grandeza humana além da qual chegam poucos mortais. Em um cabrestante de bronze de canhão, o Almirante Nelson também se mantém de vigia em sua coluna na Trafalgar Square, e mesmo quando fica inteiramente obscurecido pela fumaça de Londres adivinha-se que ali há um herói escondido, pois onde há fumaça deve haver fogo. Mas nem o grande Washington, nem Nelson responderão a uma única saudação vinda de baixo, não importa o quão loucamente sejam invocados para proteger com seus conselhos os desvairados conveses sobre os quais pousam seus olhares, por mais que seus espíritos penetrem a espessa névoa do futuro e divisem os bancos de areia e as rochas que devem ser evitadas. Em qualquer sentido, pode parecer injusto comparar os vigias de terra com os vigias do mar, mas na verdade não é assim e isso é plenamente evidenciado pelo que diz claramente Obed Macy, o único historiador de Nantucket. O respeitável Obed nos conta que no início da pesca da baleia, quando os antigos navios perseguiam regularmente sua caça, o povo dessa ilha erigia soberbos mastros ao longo da costa, nos quais os vigias subiam utilizando travas, como as galinhas sobem em um galinheiro. Há poucos anos esse mesmo plano foi adotado pelos pescadores de baleias de Nova Zelândia que, ao descreverem a caçada, mencionaram os botes de prontidão, na praia. Mas como esse costume agora se tornou obsoleto, voltaremos à verdadeira vigia – a de um navio baleeiro no mar. Os três mastros são equipados com um homem que fica de guarda desde a aurora até o pôr do sol e, como no leme, os marinheiros se revezam a cada duas horas. A guarda é extraordinariamente agradável no clima sereno dos trópicos, sobretudo para um homem sonhador e meditativo. Fica-se ali, 30 metros acima do convés silencioso, cruzando as profundezas como se os mastros fossem gigantescas pernas de pau, enquanto, sob sua pessoa e entre suas pernas, nadam os mais imensos monstros do mar, como no passado os navios navegavam por entre as botas do famoso Colosso de Rodes. O vigilante sente-se perdido na infinita extensão do mar onde nada se agita além das ondas. O navio encantado navega preguiçoso, sopram sonolentos ventos alísios e tudo se converte em langor. Nesta vida baleeira, uma sublime tranquilidade o recobre quase o tempo todo; não se ouvem notícias, não se leem jornais, as edições extras com assustadores lugares-comuns jamais o levam a emoções desnecessárias; ninguém fala sobre aflições domésticas, falências, queda de ações, nem se preocupa com o que vai comer no jantar – pois durante os três anos, ou mais, todas as refeições estão comodamente estocadas em barris e o cardápio é imutável. Em uma longa viagem de três ou quatro anos em um desses baleeiros do sul, como acontece com frequência, a soma das inúmeras horas passadas em vigia sobre o mastro equivale a vários meses. É deplorável que o lugar ao qual se devota porção tão considerável de sua vida natural seja tão tristemente destituído de qualquer aconchegante habitabilidade ou não seja adaptado para criar uma sensação de conforto, como em uma cama, rede, ataúde, guarita, púlpito, carruagem, ou qualquer invenção em que os homens se isolam temporariamente. O ponto menor e mais agradável que é utilizado como poleiro é o joanete da gávea, pois é possível se acomodar sobre duas barras paralelas (praticamente exclusivas dos baleeiros) chamadas curvatões. Ali, sacudido pelo mar, o principiante sente-se tão confortável como se estivesse sentado sobre os chifres de um touro. Para falar a verdade, quando está frio pode-se carregar a casa nas costas, no feitio de um casaco de vigia; porém, propriamente falando, o capote mais grosso serve tanto como casa quanto um corpo nu, pois como a alma está colada dentro do seu tabernáculo de carne e não pode se movimentar sem ele, nem sair de dentro dele sem correr grande risco de perecer (como um ignorante peregrino cruzando os Alpes nevados durante o inverno). Portanto, um casaco de vigia não é uma casa; não passa de um mero invólucro ou de uma pele adicional envolvendo a pessoa. Não se pode colocar uma estante ou uma cômoda com gavetas em volta do corpo, como também não se pode fazer de um casaco de vigia um quartinho conveniente. Com relação a tudo isso, é realmente deplorável que as gáveas dos baleeiros sulistas não contenham essas invejáveis tendas ou púlpitos chamadas NINHOS, nos quais os vigilantes dos baleeiros da Groenlândia ficam protegidos do clima rigoroso dos mares gelados. Na familiar narrativa do Capitão Sleet, intitulada “Viagem entre os Icebergs à procura da Baleia da Groenlândia e, incidentalmente, para a redescoberta das Colônias Islandesas Perdidas na Groenlândia”. Nesse volume admirável, na gávea, todos os vigilantes recebem uma encantadora e detalhada explicação sobre o recém-inventado “Ninho do Corvo” do Glacier, nome do navio do Capitão Sleet. Ele o batizou de “Ninho do Corvo de Sleet”, em honra de si mesmo, sendo ele o inventor original e o titular de sua patente. Como não possuía todas essas falsas delicadezas ridículas, acreditava que se damos aos nossos filhos nossos próprios nomes (sendo os pais seus inventores e os donos de suas patentes), também devemos denominar qualquer aparato que criarmos segundo nossos próprios nomes. Na forma, o ninho de Sleet era como um grande barril aberto no topo (ou cachimbo), provido de um anteparo móvel para manter a cabeça a barlavento durante qualquer tremenda ventania. Por ser fixo no topo do maestro, entrava-se nele através de uma pequena escotilha colocada no fundo. Do outro lado, voltado para a popa do navio, havia um confortável banco com um armarinho embaixo, para guarda-chuvas, cobertores e casacos. À sua frente havia uma prateleira de couro na qual se podia guardar o megafone, o cachimbo, o telescópio e outras conveniências náuticas. Quando o próprio capitão Sleet subia ao maestro para vigiar em seu ninho de corvo, sempre levava um rifle (que também pendurava na prateleira) juntamente com um frasco de pólvora e munição para atirar nos narvais desgarrados, unicórnios errantes que infestavam aquelas águas, pois não se pode atirar neles com sucesso a partir do convés, devido à resistência da água, mas atirar de cima para baixo é algo muito diferente. Mas era evidente que para o capitão Sleet era um trabalho de amor descrever, como ele fazia, todos os pequenos detalhes das conveniências de seu ninho de corvo. Porém, apesar de ele exagerar em muitas coisas e nos apresentar de modo muito científico os experimentos realizados com uma pequena bússola que guardava em seu ninho de corvo, destinados a evitar os erros resultantes do que chamamos “atração local” que afeta todas as agulhas magnéticas da caixa da bússola, erro esse atribuído à vizinhança horizontal do ferro existente nas pranchas do navio e, no caso do Glacier, talvez pelo fato de haver tantos ferreiros fracassados entre os marinheiros da tripulação. Creio que apesar do capitão ser muito discreto sobre esse ponto, de todo seu conhecimento científico e do que aprendeu sobre ‘desvios na caixa da bússola’, ‘observações da bússola de azimute’ e ‘erros aproximados’, o capitão Sleet sabia muito bem que não estava imerso nessas profundas meditações magnéticas a ponto de não se sentir ocasionalmente atraído pelo pequeno frasco muito bem guardado em um lado de seu ninho de corvo, bem ao alcance de sua mão. Porém, apesar de minha admiração e apreço pelo bravo, honesto e instruído capitão, considero que ele estava muito errado em ignorar aquele frasco, sabendo o quanto podia ser companheiro fiel e confortador enquanto, com as mãos enluvadas e a cabeça encapuzada, estudava matemática no alto de seu ninho, a três ou quatro poleiros do topo do mastro. Contudo, se nós, baleeiros sulistas, não estamos tão bem acomodados lá no alto quanto o capitão Sleet e seus groenlandenses, essa desvantagem é grandemente contrabalançada pelo amplo contraste com a serenidade dos mares sedutores nos quais quase sempre navegamos. Posso afirmar que eu costumava passar o tempo muito calmamente, reclinado em um rolo de corda, conversando com Queequeg ou qualquer outro que eu ali encontrasse de folga. Então, subindo um pouco mais e jogando preguiçosamente uma das pernas por cima da verga das gáveas, eu lançava um olhar preliminar sobre as planícies marinhas antes de, por fim, subir até meu destino. Preciso aqui confessar e admitir francamente que fazia minha guarda de modo bastante falho. Com o problema do universo girando dentro de mim – totalmente sozinho em uma atitude provocadora de pensamentos – seria impossível cumprir com perfeição minha obrigação de obedecer a regra que predomina em todos os navios baleeiros: “Mantém os olhos abertos e grita de vez em quando”. E permiti-me neste ponto fazer uma admoestação patética a todos vós, proprietários de navios de Nantucket! Durante uma viagem de pesca, evitai colocar no trabalho de vigia um sujeito de rosto fino, olhos fundos e dado a meditações importunas, que se ofereça ao navio carregando na cabeça o Fédon em vez do Bowditch1. Cuidado com ele. Vossas baleias precisam ser avistadas antes de poderem ser mortas, mas esses amantes de Platão vos rebocarão dez vezes ao redor do globo sem que vos torneis nem uma pitada de espermacete mais ricos. Essas advertências não são totalmente desnecessárias, pois hoje em dia a pesca da baleia abriga muitos jovens românticos, soturnos e desatentos que insatisfeitos com as inquietantes preocupações terrenas buscam conforto no alcatrão e na gordura de baleia. Childe Harold 2 frequentemente se empoleira no topo do mastro de algum navio baleeiro azarado e infeliz e, em frases mal-humoradas, dispara: “Ondula, profundo oceano cor de anil, ondula! Dez mil caçadores de baleias vasculham-te em vão”. É comum os capitães desses navios contratarem jovens filósofos contemplativos para a tarefa e depois repreendê-los por não demonstrarem suficiente “interesse” na viagem, insinuando que têm tão pouca ambição honrada que no recesso de sua alma prefeririam não ver baleia alguma. Mas é tudo em vão. Esses jovens Platonistas se convencem de que sua visão é imperfeita – são míopes – então por que forçar o nervo ótico? Seus binóculos de teatro ficaram em casa. Um arpoador disse a um desses jovens: “Macacos me mordam, há três anos percorremos o oceano e tu ainda não anunciaste uma única baleia. Quando estás de vigia as baleias são mais 1- Fédon: Obra de Platão na qual, através de diálogos, o autor relata os últimos ensinamentos do filósofo Sócrates. Nathaniel Bowditch escreveu em 1802 um tratado de navegação (The American Practical Navigator), considerado na época uma síntese da arte de navegar. 2- Peregrinação de Childe Harold é um longo poema escrito por Lorde Byron, publicado entre 1812 e 1818. Descreve as viagens e reflexões de um homem cansado da vida de prazer e orgia que procura distração em terras estrangeiras. Em um sentido mais amplo, é a expressão da melancolia e decepção de uma geração cansada de guerras. O título vem do termo Childe, título medieval para jovens candidatos a cavaleiros. escassas que dentes de galinha”. Talvez fossem ou talvez houvesse enormes cardumes delas no horizonte, mas levados a esse estado opiáceo de impassibilidade vazia e de sonhadora inconsciência pelo entrelaçamento do ritmo das ondas com seus pensamentos, esses jovens consideram o misterioso oceano que se estende aos seus pés a imagem visível da alma profunda, azul e insondável que impregna a humanidade e a natureza; e cada coisa bizarra, vislumbrada, deslizante e bela que os ilude, cada coisa vista de modo turvo, cada flutuante barbatana de forma incerta lhes parece a materialização dos pensamentos ilusórios que povoam sua alma com seu ininterrupto fluir. Nesse encantado estado de ânimo, seus espíritos descem para o local de onde vieram, tornam-se difusos através do tempo e do espaço, e como as cinzas panteístas de Crammer, finalmente formam uma parte de todas as praias espalhadas pelo globo. Agora não há vida em vós, exceto essa vida balouçante transmitida pelo navio que oscila gentilmente; vida que emprestaram do mar, das inescrutáveis marés de Deus. Porém, durante vosso sono essa fantasia está em vós. Movimentai vossos pés ou mãos uma polegada que seja; vacilai um pouco e vossa identidade retornará em todo seu horror. Pairais sobre os vórtices de Descartes. Talvez ao meio-dia, no tempo mais belo, com um grito convulsivo caireis por esse ar transparente e sucumbireis no mar do verão para nunca mais ressurgir. Panteístas, mantende-vos atentos a isso! 36. O CASTELO DE PROA [ENTRA AHAB: DEPOIS ENTRAM TODOS] Pouco tempo depois do episódio do cachimbo, em uma manhã, logo após o desjejum, como de costume Ahab deixou o camarote e subiu a escada para o convés. Nesse horário, muitos capitães de navios costumam caminhar como os cavalheiros rurais que dão algumas voltas pelo jardim depois dessa refeição. Logo se ouviu o som de seus passos de marfim, de lá para cá nas velhas rondas, sobre tábuas que de tão acostumados às suas passadas já estavam cheias de marcas, como pedras geológicas. Se olhásseis atentamente para sua fronte irritada e crivada de rugas, ali também veríeis pegadas ainda mais estranhas – as pegadas de um pensamento insone em movimento contínuo. Porém, na ocasião em questão essas rugas pareciam ainda mais fundas; eram como os passos nervosos que naquela manhã deixavam nas tábuas marcas ainda mais intensas. Tão dominado por aquele pensamento estava Ahab que a cada volta uniforme que fazia, ora no mastro real, ora na caixa da bússola, era quase possível vê-lo acompanhar seus movimentos, caminhar com ele seguindo seus passos. Estava tão completamente possuído que esse pensamento parecia ser o molde interno de cada movimento exterior. “Tu o observaste, Flask?” sussurrou Stubb. “O pequeno pássaro dentro dele está bicando a casca do ovo. Logo sairá”. Passaram-se horas. Às vezes trancado no camarote, às vezes no convés, Ahab continuava a caminhar com o mesmo ar fanático de intenso propósito. O dia findava. De repente deteve-se perto da amurada, inseriu a perna de osso no orifício de verruma, agarrou-se a um ovém e mandou que Starbuck enviasse todos para a popa. “Senhor!” exclamou o piloto, espantado com a ordem que tão raramente ou nunca era ouvida em um navio, exceto em casos extraordinários. “Envia todo mundo para a popa”, repetiu Ahab. “Vigias nos mastros, todos para baixo!” Toda tripulação do navio se reuniu, contemplando-o com rostos curiosos e não totalmente despreocupados, pois ele parecia o horizonte quando se forma uma tempestade. Ahab olhou rapidamente por sobre a amurada, passou rapidamente os olhos sobre a tripulação, saiu de onde se encontrava e voltou a caminhar pesadamente pelo convés como se não tivesse visto ninguém. Com a cabeça curvada e o chapéu meio caído sobre os olhos, andava sem dar atenção aos murmúrios admirados que corriam entre os homens, até que Stubb sussurrou cautelosamente para Flask que Ahab talvez tivesse chamado todos eles com o propósito de fazê-los testemunhar uma façanha de pedestrianismo. No entanto isso não durou muito. Parando veementemente, ele exclamou: “Homens, o que fazeis ao ver uma baleia?” “Anunciamos o fato!” Foi a resposta impulsiva de um grupo de vozes, em coro. “Bom!” exclamou Ahab, com brutal aprovação no tom de voz, observando a animação sincera que sua pergunta inesperada provocara em todos. “E o que fazeis depois, homens?” “Descemos e vamos atrás dela!” “E qual é o estribilho que cantais, homens?” “Uma baleia morta ou um bote estilhaçado!” Cada vez mais estranha, ferozmente alegre e aprovadora se tornava a expressão do velho a cada grito, enquanto os marinheiros começavam a olhar com curiosidade uns para os outros, maravilhados por se sentirem entusiasmados diante de perguntas aparentemente tão fora de propósito. Apesar disso, ficaram todos mais atentos quando, dando meia-volta apoiado na perna de marfim, Ahab levantou a mão bem alto, agarrou um ovém e quase convulsivamente assim se dirigiu a eles: “Vós, vigias, já me ouvistes dar ordens sobre uma baleia branca. Atenção, todos vós! Estais vendo esta onça espanhola de ouro?” Segurando ao sol uma grande e brilhante moeda, continuou: “Esta é uma peça de 16 dólares, homens. Estais vendo? Senhor Starbuck, dá-me aquele martelo”. Enquanto o piloto apanhava o martelo Ahab esfregava devagar a peça na borda do casaco como se desejasse aumentar seu brilho e, sem dizer palavra, murmurava algo baixinho a si mesmo, produzindo um som tão estranho, abafado e inarticulado que parecia o ruído mecânico das rodas de sua vitalidade. Recebendo o martelo das mãos de Starbuck e avançando na direção do mastro real com o martelo levantado em uma das mãos e a moeda de ouro na outra, com voz muito alta, exclamou: “Aquele que dentre vós anunciar uma baleia de cabeça branca, com a fronte enrugada e a mandíbula torta; quem anunciar essa baleia de cabeça branca com três furos a estibordo, na cauda – ouvi com atenção – aquele que anunciar essa baleia branca receberá esta onça de ouro!” “Viva! Viva!” gritaram os marinheiros, agitando as lonas enceradas e aclamando o capitão Ahab que pregava a moeda no mastro. “Digo que é uma baleia branca”, continuou Ahab atirando o martelo no chão. “Uma baleia branca. Olhos muito abertos para ela, homens; examinai a água branca com atenção; uma simples bolha deve ser anunciada!” Nesse ínterim, Tashtego, Daggoo e Queequeg olhavam com interesse e surpresa mais intensos que dos outros, e à menção da fronte enrugada e da mandíbula torta estremeceram como se cada um deles, separadamente, tivesse sido tocado por uma lembrança específica. “Capitão Ahab, essa baleia branca deve ser a que algumas pessoas chamam de Moby Dick”, disse Tashtego. “Moby Dick?” gritou Ahab. “Então, tu conheces a Baleia Branca, Tash?” “Ela abana a cauda de modo um pouco bizarro antes de mergulhar, senhor?” perguntou o homem de Gay-Header deliberadamente. “E também tem um jorro curioso, muito espesso e rápido, mesmo para um cachalote, capitão Ahab?” “E ela também tem um, dois, três – oh! Quantos arpões tem ela dentro do couro, capitão?” perguntou Queequeg de modo desarticulado, “Todos torcidos e retorcidos como um...” E como não encontrava a palavram ele retorcia a mão como se estivesse tirando a rolha de uma garrafa. “Como um… um…” “Saca-rolhas”, gritou Ahab. “Sim Queequeg, os arpões permanecem cravados nela, todos retorcidos. Daggoo, seu jorro é grande como um feixe de trigo, e branco como uma pilha de nossa lã de Nantucket após a tosquia anual. Sim Tashtego, e ela abana a cauda em forma de leque como uma vela partida em um furacão. Morte e demônios, homens! Foi Moby Dick que vistes – Moby Dick – Moby Dick!” “Capitão Ahab”, disse Starbuck que, com Stubb e Flask, até aquele momento observara com surpresa crescente seu superior e finalmente parecia assaltado por um pensamento que de algum modo explicava aquele assombro. “Capitão Ahab, ouvi falar de Moby Dick – mas não foi Moby Dick quem arrancou vossa perna?” “Quem te disse isso?” gritou Ahab. Depois de uma pausa, continuou: “Sim Starbuck. Sim meus queridos. Foi Moby Dick quem me arrancou o mastro. Foi Moby Dick quem me obrigou a usar este toco morto no qual agora me apoio. Sim, sim”, gritou ele com um soluço alto e terrível, um soluço animalesco como o de um alce ferido de morte. “Sim, sim! Foi essa maldita baleia branca quem me destruiu, que fez de mim um perna de pau para sempre, até o fim dos meus dias!” Então, levantando os dois braços com pragas colossais, bradou: “Sim, sim! Vou persegui-la em torno do Cabo da Boa Esperança, do Cabo Horn, do Maelstrom norueguês e em torno das chamas do inferno antes de desistir. E foi para isso que vós embarcastes, homens! Para perseguir essa baleia branca dos dois lados da terra, até ela esguichar sangue negro e rolar com a barbatana de fora. O que dizeis, homens, selareis esse compromisso com um aperto de mão? Creio que sois destemidos!” “Sim, sim!”, gritaram os arpoadores e marinheiros, correndo para mais perto do velho entusiasmado: “Olho vivo para uma baleia branca; um arpão afiado para Moby Dick!” “Que Deus vos abençoe”, disse ele meio soluçando, meio gritando. “Que Deus vos abençoe, homens. Comissário! Vai buscar uma medida grande de grogue. Mas por que essa cara, senhor Starbuck; não vais caçar a baleia branca? Não tens suficiente coragem para Moby Dick?” “Capitão Ahab, tenho coragem suficiente para sua mandíbula torta e também para as mandíbulas da Morte, se houver motivo justo para isso, mas embarquei para caçar baleias, não para vingar o meu comandante. Quantos barris de óleo renderá tua vingança, no caso de a conseguires, capitão Ahab? Não valerá muito em nosso Mercado de Nantucket”. “Mercado de Nantucket! Ora! Aproxima-te, Starbuck. Tu requeres que nos aprofundemos nessa questão. Se vamos medir pelo dinheiro, homem, e os contadores consideram o globo como seu grande escritório e o circundam de guinéus, um para cada terça parte de uma polegada, então deixa-me dizer que minha vingança conquistará um grande prêmio!” “Ele bate no peito” sussurrou Stubb. “Por quê? Parece muito retumbante, mas o som é oco”. “Vingança contra um bruto irracional!” gritou Starbuck. “Isso é simplesmente deixar-se levar pelo mais cego instinto! Loucura! Capitão Ahab, essa fúria contra um animal me parece blasfêmia”. “Ouve novamente – vamos um pouco mais fundo. Homem, todos os objetos visíveis não passam de máscaras de papelão. Porém, em cada episódio – no ato vivo, na indubitável façanha – há algo ignorado, mas racional, que projeta os moldes dessas máscaras ilógicas. Se um homem atacar, ataca através da máscara! Como pode o prisioneiro alcançar o lado de fora, a não ser lançando-se através da parede? Considero a baleia branca essa parede, empurrada para perto de mim. Às vezes penso que não há nada além dela. Mas isso é suficiente. Ela é minha tarefa, ela me completa. Nela vejo a força ultrajante aliada a uma inescrutável malícia. E é principalmente essa coisa insondável que eu odeio, e seja a baleia branca o agente ou esteja ela agindo por si mesma, é sobre ela que vou descarregar esse ódio. Não fales de blasfêmia, homem; eu atacaria o sol se ele me insultasse. Pois se o sol pudesse fazer isso eu também poderia cumprir o que disse porque há uma espécie de justiça aqui, a inveja presidindo sobre toda a criação. Mas homem, meu mestre não está nessa espécie de justiça. Quem é superior a mim? A verdade não possui limites. Afasta teus olhos! Mais intolerável que a visão dos demônios é o olhar da estupidez! Coraste e empalideceste! Meu ardor provocou em ti a chispa da cólera. Mas olha Starbuck, o que é falado com cólera desdiz-se por si mesmo. Há homens cujas palavras apaixonadas não passam de ínfima indignidade. Não pretendi te enraivecer. Deixa disso. Olha! Vê aquelas faces turcas cheias de manchas – figuras vivas que respiram, pintadas pelo sol. Os leopardos pagãos – essas criaturas imprudentes e sem culto, que vivem, buscam e não justificam a ardente vida que os anima! A tripulação, homem, a tripulação! Não estão todos com Ahab nesse assunto da baleia? Olha para Stubb! Ele ri! Olha para o chileno! Ele ronca só de pensar nisso. No meio do furacão geral és arbusto frágil e único, Starbuck! E do que se trata? Imagina. Nada além de ajudar a ferir uma barbatana; isso não é nenhuma façanha monstruosa para Starbuck! E o que mais? Nessa pobre caçada única, a melhor lança de toda Nantucket certamente não hesitará quando cada um dos marinheiros tiver agarrado uma pedra de amolar. Ah! O constrangimento te invade; bem vejo! A onda te eleva! Fala, fala! – Sim, sim, teu silêncio fala por ti. (À PARTE) Algo foi expelido através das minhas narinas dilatadas, que ele inalou e entrou em seus pulmões. Starbuck agora é meu, não pode se opor sem rebelião. “Que Deus me proteja! Que nos proteja a todos!” murmurou Starbuck, deprimido. Porém, em sua alegria, com a fascinante e tácita aquiescência do piloto, Ahab não ouviu sua invocação de mau agouro nem o riso baixo que partia do porão, não ouviu as agourentas vibrações dos ventos soprando no cordame nem o ruído oco das velas batendo contra os mastros, como se por um momento seus corações tivessem parado de bater. Os olhos baixos de Starbuck novamente se iluminaram com a rebeldia da vida; o riso subterrâneo morreu; os ventos continuaram a soprar; as velas se enfunaram; o navio se ergueu e balouçou como antes. Ah! Advertências e presságios! Por que não vos detemos quando chegais? Mas é preferível que sejais presságios e não ameaças ou sombras! Porém não sois prenúncios de coisas externas, mas verificações de coisas precedentes e interiores. Com poucas coisas externas para nos constranger, são as necessidades mais profundas do nosso ser que ainda nos impelem. “A medida!” Gritou Ahab. Recebendo a vasilha de estanho cheia até a borda, voltou-se para os arpoadores e lhes ordenou que apresentassem as armas. Então, enfileirando-os diante dele perto do cabrestante, arpões nas mãos enquanto os três pilotos permaneciam ao seu lado com as lanças em punho, o resto da tripulação do navio formou um círculo em torno do grupo. Por um instante, ele olhou fixamente para cada homem de sua tripulação. Aqueles olhos selvagens encontraram os seus como os olhos injetados de sangue dos lobos dos prados encontram os olhos de seu líder antes que este corra à sua frente no rastro do bisão. Mas, oh infelicidade! Ele cai na armadilha oculta do índio. “Bebei e passai!” gritou ele, entregando o frasco cheio ao marinheiro mais próximo. “Agora a tripulação bebe sozinha. Passai o frasco de um para o outro! Goles pequenos – goles longos, homens; tão quentes quanto os cascos de Satã. Sim, sim, excelente. Enrosca-se em vós, brilha em vossos olhos cúpidos. Muito bem; quase acabou. Assim como veio, vai. Entregai – está vazio! Homens, vós sois como os anos, a vida transbordante é tragada e desvanece. Comissário, enche outra vez! “Esperai, meus bravos. Eu vos reuni em torno deste cabrestante e vós, pilotos, estais junto a mim com vossas lanças; e vós, arpoadores, trazeis vossos ferros; e vós, intrépidos marinheiros, vós me rodeais para que de algum modo eu possa reviver um nobre costume dos antigos pescadores que viveram antes de mim. Oh, homens, vereis que – Ah! Voltaste rapaz? As moedas falsas não chegam mais cedo. Dá-me. Bem, agora que este frasco está novamente cheio, que não se dance a dança de São Vito – Fora, tremedeira! “Avante, pilotos! Cruzai vossas lanças diante de mim. Ótimo! Deixai-me tocar o ponto onde se cruzam”. E assim dizendo, com o braço estendido, agarrou o centro cruzado das três radiosas lanças iguais. De repente sacudiu-as vigorosamente, olhando atentamente de Starbuck para Stubb e de Stubb para Flask. Era como se por algum inominável anseio interior ele de bom grado desejasse lhes transmitir a emoção encerrada dentro da garrafa de Leiden da sua própria vida magnética 1. Os três pilotos se abateram diante de seu aspecto forte, firme e místico. Stubb e Flask desviaram os olhos. O olhar honesto de Starbuck baixou para o chão. “Em vão!” exclamou Ahab. “Mas talvez seja bom. Se vós três recebêsseis a força total do choque de uma só vez, talvez meu dínamo expirasse de dentro de mim e talvez vós também caísseis mortos. Talvez não necessiteis dele. Baixai as lanças! E agora, pilotos, eu vos nomeio copeiros dos três parentes pagãos que aqui estão – os três honrados e nobres cavalheiros, meus audazes arpoadores. Desprezais o trabalho? O que dizeis então do grande Papa que lava os pés dos mendigos usando sua tiara como cântaro? Oh, meus doces cardeais! Inclino-me diante de vossa benevolência. Cortai vossas ligaduras e retirai os cabos, arpoadores!” Obedecendo a ordem, os três arpoadores agora permaneciam silenciosos diante dele, com o aço de três pés de comprimento solto dos arpões, segurando-o com as farpas para cima. “Não me apunhaleis com esse aço afiado! Baixai-os! Não sabeis onde fica o fundo da taça? Voltai a concavidade para cima! Isso, isso. Agora, copeiros, avançai. Tomai os ferros e segurai-os enquanto eu os encho!” Em seguida, dirigindo-se devagar de um para outro oficial, encheu a cavidade dos arpões com a aguardente do frasco. “Agora são três contra três. Apresentai os cálices sanguinários! Apresentai-os, vós que agora sois parte desta aliança indissolúvel! Ah! Starbuck! O fato está consumado! O sol que o ratifica espera para se pôr sobre ele. Bebei, arpoadores! Bebei e jurai, homens, vós que tripulais a proa letal deste navio baleeiro – Morte para Moby Dick! Que Deus nos destrua a todos se não caçarmos Moby Dick até a morte!” Os longos cálices farpados foram levantados e com um silvo a bebida foi sorvida sob brados e imprecações contra a baleia branca. Starbuck empalideceu e virou-se tremendo. Mais uma vez o jarro cheio passou pela tripulação frenética. Ahab abanou a mão livre para os homens, todos se dispersaram e ele partiu para seu camarote. 1- A garrafa de Leiden era uma espécie de capacitor primitivo, capaz de armazenar de energia elétrica. 37. CREPÚSCULO [O CAMAROTE; JUNTO ÀS JANELAS DA POPA; AHAB SENTADO SOZINHO, OLHANDO PARA FORA]. Deixo um rastro branco e impreciso; águas pálidas e rostos ainda mais lívidos em todas as águas por onde navego. Invejosos, os vagalhões passam ao meu lado avultando-se para evitar minha passagem; mas passo primeiro. Naquela direção, pela borda do cálice sempre transbordante, as ondas ardentes se avermelham como vinho. A fronte de ouro mergulha no azul. Declinando vagaroso desde o meio-dia, o sol poente submerge; ergue-se a minha alma! Enfada-se ascendendo por essa infindável colina. Será pesada demais a coroa que uso? Essa Coroa de Ferro da Lombardia? No entanto, ela fulgura com muitas gemas. Eu, seu portador, não vejo suas chispas longínquas mas sinto obscuramente que carrego essa maldição alucinante. Sei que isso é ferro, não ouro. Também está fendida, sinto isso; suas bordas denteadas me ferem, meu cérebro parece palpitar contra metal sólido. Sim, contra meu crânio de aço, do tipo que não necessita de elmo para a luta que exige os maiores choques de cérebros! Sinto uma abrasadora secura sobre minha fronte? Oh! Houve um tempo em que, como a aurora nobremente me excitava, o ocaso me apaziguava. Já não é assim. Essa luz encantadora já não me ilumina; toda beleza agora me atormenta, pois não posso gozá-la. Brindado com alto grau de percepção, agora me falta o reles poder de desfrutar! Fui amaldiçoado do modo mais sutil e perverso no meio do Paraíso! Boa noite – boa noite – (ABANANDO A MÃO, AFASTA-SE DA JANELA). A tarefa não foi tão árdua. Julguei que encontraria pelo menos uma pessoa persistente, mas minha roda dentada ajusta-se a várias rodas, e elas giram. Ou, se preferes, elas ficam diante de mim como montículos de pólvora, e sou seu fósforo. Oh, é pena que para incendiar os outros o próprio fósforo precise se extinguir! O que ousei eu desejei e o que desejei eu farei! Consideram-me louco – Starbuck acredita nisso, mas sou diabólico, sou a própria loucura demente! Esse desvario feroz que se abranda apenas para entender a si próprio! A profecia relatava que eu seria mutilado e – sim! Perdi uma perna. Mas agora profetizo que desmembrarei quem me desmembrou. Então, que o profeta e o algoz sejam um só. Isso me faz maior que vós, grandes deuses, bem maior do que já fostes. Zombo de vós e vos apupo, jogadores de críquete, pugilistas, vós, surdos Burkes e cegos Bendigos! Não falarei como os estudantes dialogam com os valentões – Procurai alguém com vosso tamanho. Não ME atormenteis! Vós me abatestes, mas estou novamente em pé. Porém, TU correste e te ocultaste. Surge de trás de tuas bolsas de algodão! Não tenho uma arma de longo alcance para alcançar-te. Vem! Ahab te cumprimenta. Vem e vê se és capaz de me afugentar. Afugentar-me? Tu não poderás me desviar sem também desviar-te! Tens um homem diante de ti. Desviar-me? O caminho para o meu objetivo foi estabelecido com trilhos de ferro sobre os quais minha alma se encaixa para correr. Corre sobre desfiladeiros sem fundo, através das gargantas das montanhas, sob os leitos dos rios! Não há obstáculos nem ângulos neste caminho de ferro! 38. ANOITECER [STARBUCK APOIADO NO MASTRO REAL] Minha alma não só encontrou outra do mesmo nível, mas foi superada, vencida por um louco! É um aguilhão insuportável que a sanidade tenha deposto as armas em tal campo! Mas ele me dominou e aniquilou minha razão! Creio que compreendo seu nefando propósito e sinto que devo auxiliá-lo. Queira ou não, algo indizível ligou-me a ele; puxa-me com um cabo e não tenho faca para me livrar. Velho hediondo! Quem existe acima de mim? pergunta ele; sim, ele seria um democrata para eles; observai como prevalece sobre todos os que estão abaixo! Oh! Vejo claramente meu ofício deplorável – obedecer insurgindo-me; e pior ainda, odiando com um laivo de piedade! Pois em seus olhos leio um enorme infortúnio que também me frustraria se eu o tivesse. Mas ainda há esperança. O tempo e a maré fluem com amplidão. A baleia abominada tem todo o mundo líquido para nadar, como o peixinho dourado tem seu globo de vidro. Deus pode afastá-lo de seu objetivo que insulta os céus. Meu coração elevar-se-ia, não pesasse ele como chumbo. Meu relógio se detém como meu coração e não tenho chave para dar-lhe corda, elevá-lo novamente. [EXPLOSÃO DE RISO NO CASTELO DE PROA]. Oh, Deus! Viajar com uma tripulação com tão poucas mães humanas! Parecem gerados em algum lugar deste oceano repleto cheio de tubarões. A baleia branca é sua górgona. Ouvi! Que orgia infernal! Os risos vêm da proa! Repara no silêncio da popa! Creio que isso é a imagem da vida. Na frente, através do mar fulgurante arremessa-se a alegre, conflituosa, desafiadora proa, mas apenas para arrastar o lúgubre Ahab e o camarote de popa onde ele reflete, construído sobre as águas mortas de seu rastro, caçado por suas lupinas borbulhas. O longo ulular faz-me estremecer. Silêncio! Festeiros, montai guarda! Oh, vida! É em uma hora como essa, com a alma destroçada e presa do conhecimento, que as coisas brutais e sem orientação são forçadas a se manifestar. Oh, vida! Sinto agora o horror latente que há em ti! Mas esse não sou eu! Esse terror não está em mim, e é com o suave sentimento humano que existe em meu interior que tentarei vos enfrentar, soturnos fantasmas do futuro! Permanecei ao meu lado, sustentai-me, guiai-me poderes benditos! 39. A VIGIA DA PRIMEIRA NOITE [A GÁVEA DO TRAQUETE. STUBB SOZINHO, REMENDANDO UMA BRAÇADEIRA] Ah! ah! ah! ah! hem! Clareio minha garganta! – Tenho pensado muito e isso, ah, ah, é a consequência final. E por quê? Porque o riso é a resposta mais sábia e fácil para tudo que é esquisito. Aconteça o que acontecer, é o único lenitivo que fica – conforto infalível – pois é tudo predestinado. Não ouvi toda a conversa com Starbuck, mas em minha pobre opinião Starbuck parecia passar pelo mesmo que experimentei na outra noite. E certamente o velho Mogul também deu um jeito nele. Percebi tudo. Depois eu soube de tudo, mas se tivesse o dom poderia ter previsto imediatamente, pois compreendi quando bati os olhos em sua cabeça. Bem, Stubb, sábio Stubb – esse é meu apelido – bem, Stubb, que achas disso? É uma carcaça. Não sei o que pode acontecer, mas seja como for receberei rindo. Quantos risos travessos se escondem nos horrores! É engraçado. Fa, la! lirra, skirra! O que estará fazendo minha pequena pera suculenta, lá em casa? Chorando todas as suas lágrimas? Dando uma festa para os arpoadores recém-chegados, alegre como uma flâmula de fragata; assim como eu – fa, la! lirra, skirra! Oh!... Nesta noite, com corações leves bebamos Aos amores risonhos, fugazes Como borbulhas nadando na beira da taça, Partindo-se de encontro aos lábios. Uma bela canção – Quem chama? Senhor Starbuck? Sim, sim senhor – (À PARTE) Ele é meu superior e também tem o seu, se não me engano. Sim, sim senhor, estou acabando este trabalho – Já vou! 40. MEIA-NOITE, CASTELO DE PROA ARPOADORES E MARINHEIROS (ERGUE-SE A VELA DO TRAQUETE MOSTRANDO O VIGIA EM PÉ, PASSEANDO, APOIANDO-SE, RECLINANDO-SE EM VÁRIAS ATITUDES; TODOS CANTAM EM CORO). Adeus, adeus, damas espanholas! Adeus, adeus, damas da Espanha! Nosso capitão mandou... PRIMEIRO MARINHEIRO DE NANTUCKET. Oh, rapazes, não sede sentimentais, pois perturba a digestão! Tomai um tônico e seguime! (CANTA, E TODOS O ACOMPANHAM). Nosso capitão estava no convés, Binóculo na mão, Observando as galantes baleias Esguichando por todas as praias. Oh, tomai posição em vossos botes, rapazes, Vossos ganchos mantende à mão E teremos uma dessas belas baleias, Rapazes, mão após mão! E que a coragem e a alegria jamais vos falhe Ao golpear a baleia, arpoadores audazes! VOZ DO PILOTO NO TOMBADILHO. Oito badaladas de sino, avante! SEGUNDO MARINHEIRO DE NANTUCKET. Basta de coro! Oito badaladas! Ouviste, sineiro? Bate o sino oito vezes, Pip! Deixa, eu chamo a guarda. Tenho o tipo de voz para isso – uma boca de tonel. Isso, assim (ENFIA A CABEÇA NA ESCOTILHA). Olá! Vós da boo-lii-naa! Oito badaladas lá embaixo! Já para cima! MARINHEIRO HOLANDÊS. Grande festa esta noite, guarda; a noite está boa para isso. Eu a carimbo com o vinho do nosso velho Mogul, tão mortal para alguns, tão estimulante para outros. Nós cantamos e eles caem no sono – sim, ficam ali como pedaços de dormentes no solo. A eles novamente! Pega este megafone de cobre para saudá-los. Dize-lhes para pararem de sonhar com suas namoradas. Dize-lhes que é a ressurreição, que devem beijar pela última vez antes de se apresentarem ao julgamento. É assim que deve ser – ASSIM! Tua garganta não se estragou por comeres manteiga holandesa. MARINHEIRO FRANCÊS. Silêncio, rapazes! Vamos bailar uma ou duas vezes antes de aportar na Baía dos Cobertores. O que dizeis? Aí vem outra guarda. Em pé! Pip! Pequeno Pip! Viva! Vem com teu tamborim! PIP (MAL-HUMORADO E SONOLENTO). Não sei onde ele está. MARINHEIRO FRANCÊS. Então bate na barriga e aguça os ouvidos. Dançai, homens. A hora é de alegria. Viva! Macacos me mordam, não quereis dançar? Formai uma fila indiana e sapateai. À dança! Pernas! Pernas! MARINHEIRO ISLANDÊS. Não gosto do teu assoalho, companheiro; é muito flexível para o meu gosto. Estou acostumado com assoalhos de gelo. Perdão por jogar água fria sobre esse assunto. MARINHEIRO MALTÊS. Eu também. Onde estão as meninas? Só um idiota confundiria a mão esquerda com a direita para cumprimentar alguém? Par! Quero um par! MARINHEIRO SICILIANO. Sim! Meninas e um gramado! – só então eu pularia convosco; sim, saltaria como um gafanhoto! MARINHEIRO DE LONG-ISLAND. Bem, bem, rabugentos, aqui somos muitos. Colhamos o milho enquanto pudermos. Todas as pernas logo irão para a colheita. Ah! Lá vem a musica. Vamos a ela! MARINHEIRO AÇORIANO (SUBINDO E TOCANDO PANDEIRO NA ESCOTILHA). Eis-te aqui, Pip; aqui está o bolinete. Sobe! Agora, rapazes! [METADE DOS MARINHEIROS DANÇA AO SOM DO PANDEIRO. ALGUNS DESCEM, OUTROS DORMEM OU REPOUSAM NOS ROLOS DE CORDA. ENORME QUANTIDADE DE PRAGAS]. MARINHEIRO AÇORIANO. (DANÇANDO) Vamos, Pip! Bate nele, mensageiro! Arma-o, escava-o, ergue-o, cala-o, mensageiro! Faze jogos de luzes, destrói as canções! PIP. Canções, foi o que disseste? Lá vai mais uma. Eu a toco assim. MARINHEIRO CHINÊS. Bate os dentes, toca outra vez, faze um pagode de ti mesmo. MARINHEIRO FRANCÊS. Estou doido de alegria! Levanta o arco, Pip, quero passar através dele! Rasgai a bujarrona. Rebentai-vos! TASHTEGO (FUMANDO TRANQUILAMENTE). Assim é o homem branco. Acha que isso é engraçado: Humm... Não vou gastar meu suor. VELHO MARINHEIRO DA ILHA DE MAN. Será que esses rapazes alegres sabem em cima do que estão dançando? Dançarei sobre tua tumba – essa é a mais atroz ameaça que podem fazer as mulheres da noite que batem cabeça nas esquinas. Oh, Cristo! Pensar nas esquadras verdes e na tripulação de verdes crânios! Bem, bem, pelo jeito o mundo todo é um baile ou uma bola, como afirmam os eruditos, então está certo fazer dele um salão de baile. Dançai rapazes, sois jovens como fui no passado. TERCEIRO MARINHEIRO DE NANTUCKET. Arre! – Uff! Isto é pior que perseguir baleias em uma calmaria – Dá-nos uma pitada, Tash. [TODOS PARAM DE DANÇAR E SE REÚNEM EM GRUPOS ENQUANTO O CÉU ESCURECE; O VENTO COMEÇA A SOPRAR] MARINHEIRO LASCAR. Por Brama! Rapazes, logo teremos que recolher as velas. O transbordante Ganges nascido no céu virou vento! Exibistes vossa fronte severa, Shiva! MARINHEIRO MALTÊS (RECLINANDO-SE E AGITANDO O BONÉ). São as vagas – os topos de neve agora se transformam em dança. Logo agitarão as franjas. Se todas as ondas fossem mulheres eu mergulharia nelas e brincaria para sempre! Não há nada tão doce na terra – nem o céu pode se comparar com os rápidos olhares aos seios cálidos e selvagens durante uma dança, quando braços protetores os escondem como videiras que ocultam suas uvas maduras. MARINHEIRO SICILIANO (RECLINANDO-SE). Nem digas! Ouvi, rapazes – e os rápidos entrelaçamentos de pernas, os ágeis balanços, as carícias reticentes, os estremecimentos? Lábios, coração, quadris! Tudo roça: toques e afastamentos incessantes! Prova-se com cuidado para que não venha a saciedade. Hein, pagãos? (RECOSTANDO-SE) MARINHEIRO TAITIANO (RECLINANDO-SE EM UMA ESTEIRA). Salve a sagrada nudez de nossas bailarinas! A Hiva-Hiva! Ah! Taiti de véus baixos e palmeiras altas! Ainda descanso em tuas esteiras, mas já não mais em teu suave solo! Vi como foste tecida nos bosques, minha esteira! Verde no primeiro dia, quando eu te trouxe; agora já gasta e seca. Ai de mim! Nem tu nem eu podemos suportar a mudança! Como voltar aos teus céus? Ouvir o rugir dos teus riachos descendo dos picos de lança do Pirohiti, precipitando-se pelos penhascos e afogando as aldeias...? A ventaria! A ventania! Levanta-te esqueleto, enfrenta! (LEVANTA-SE DE UM SALTO) MARINHEIRO PORTUGUÊS. Como o mar se agita golpeando o costado! Preparai-vos para enrolar as velas nos mastros, meus corações! Os ventos agora cruzam suas espadas e logo estarão lutando. MARINHEIRO DINAMARQUÊS. Estala, estala, velho navio! Enquanto estalas vais te aguentando! Muito bem! O piloto te conservará rigidamente! Ele não tem tanto medo de ti quanto do forte da ilha de Cattegat, ali construído para lutar contra o Báltico com os canhões batidos pela tormenta, cobertos pelo sal marinho que ali secou! QUARTO MARINHEIRO DE NANTUCKET. Ele recebeu ordens, lembrai-vos. Ouvi o velho Ahab lhe dizer que se deve matar o furacão como se explode um jorro de água com uma pistola – disparando o navio diretamente para ele! MARINHEIRO INGLÊS. Que raça! Esse velho é fantástico! Somos os mais indicados para ajudá-lo a caçar sua baleia! TODOS. Sim, sim! VELHO MARINHEIRO DA ILHA DE MAN. Como sacodem os três pinhos! Os pinheiros são as árvores que têm a maior dificuldade para viver quando transplantados para outro solo, e aqui não há nada além da amaldiçoada terra da tripulação. Firmes, timoneiros! Firmes! Este é o tempo em que os corações audazes se partem em terra firme e cascos com quilhas se partem no mar. Nosso capitão tem seu sinal de nascença. Olhai naquela direção, rapazes, há outra marca no céu – assustadora, e todo o resto é negro como carvão. DAGGOO. E daí? Quem tem medo de escuro também tem medo de mim. Fui arrancado dali! MARINHEIRO ESPANHOL (À PARTE). Ah! Ele quer brigar! O velho resmungão me irrita. (AVANÇANDO) Sim, arpoador, é inegável que tua raça é a parte escura da humanidade – infernalmente negra. Sem pretender ofender. DAGGOO (COM RAIVA). Nenhuma ofensa. MARINHEIRO DE SÃO TIAGO. Esse espanhol está doido ou embriagado. Mas não é possível, a menos que nossa velha caixa de aguardente Mogul tenha demorado para produzir seus efeitos. QUINTO MARINHEIRO DE NANTUCKET. O que foi isso – um relâmpago? Sim. MARINHEIRO ESPANHOL. Não. Daggoo mostrou os dentes. DAGGOO (PULANDO). Para te engolir, boneco! Pele branca, fígado branco! MARINHEIRO ESPANHOL (ENFRENTANDO). Eu teria prazer em te apunhalar! Corpo grande, espírito pequeno! TODOS. Briga! Briga! Briga! TASHTEGO (BUFANDO). Uma briga embaixo, uma briga em cima – Deuses e homens – todos brigões! Ufa! MARINHEIRO DE BELFAST. Uma briga! Viva! Uma briga! Que a Virgem seja louvada, uma briga! Entra nela! MARINHEIRO INGLÊS. Jogo limpo! Arrancai a faca do espanhol! Um ringue, um ringue! VELHO MARINHEIRO DA ILHA DE MAN. Está instituído. Ali! No horizonte. Naquele ringue Caim matou Abel. Foi um trabalho doce, correto? Não! Então, Deus, por que fizeste o ringue? VOZ DO PILOTO, NO TOMBADILHO. Todos às adriças! Para os joanetes! Preparar para rizar as velas da gávea! TODOS. A tempestade! A tempestade! Rápido, festeiros! (DISPERSAM-SE TODOS) PIP (ENCOLHENDO-SE SOB O CABRESTANTE). Festeiros? Que Deus ajude esses festeiros! Crish, crash! Aí vai a bujarrona! Blang-whang! Deus! Abaixa a cabeça, Pip, aí vem o sobrejoanete! É pior que estar no bosque durante os redemoinhos do ultimo dia do ano! Quem se aventuraria a subir em uma castanheira, agora? Mas ali estão eles, todos praguejando, menos eu. É ótimo o que os espera; estão na caminho para os céus. Firme! Credo, que temporal! Mas esses sujeitos estão ainda piores – são como tempestades brancas. Tempestades brancas? Baleia branca, Brr! Brr! – Ouvi a conversa deles agora pouco, e a baleia branca foi citada uma única vez, nesta noite – isso faz com que eu soe como meu pandeiro – Aquele velho anaconda jurou que iria caçá-la! Oh, grande Deus branco que estás no alto, sobre esta escuridão, tem piedade deste negrinho, guarda-o de todos os homens que não têm vísceras para sentir medo! 41. MOBY DICK Eu, Ismael, era um dos tripulantes; meus gritos haviam se elevado com os dos outros, meu juramento se unira aos deles e quanto mais alto eu gritara, mais forte eu repetira e me agarrara ao meu juramento por causa do terror que eu abrigava em minha alma. Havia um sentimento selvagem, místico e solidário dentro de mim. A indestrutível rixa de Ahab parecia ser minha. Com ouvidos vorazes, ouvi a história daquele monstro assassino contra o qual eu e todos os outros havíamos jurado selvageria e vingança. Há algum tempo, se bem que apenas a intervalos, a solitária e isolada Baleia Branca assombrara os mares não civilizados, frequentados principalmente pelos pescadores de cachalotes. Porém, nem todos sabiam de sua existência e comparativamente poucos a haviam avistado, enquanto que o número dos que realmente tinham se engajado em luta com ela era muito pequeno, porque devido ao grande número de cruzeiros de pesca da baleia, pelo modo desordenado com que se dispersavam sobre toda circunferência líquida e porque muitos deles aventurosamente estendiam sua busca às latitudes solitárias, raramente, ou nunca, por um ano inteiro, encontravam uma única vela para lhes contar novidades. A exagerada duração de cada viagem e a irregularidade das datas de saída dos portos de origem, somadas a outras circunstâncias diretas ou indiretas, impediam que se difundissem notícias concernentes a Moby Dick através da frota baleeira do mundo inteiro. Não se podia duvidar que às vezes fora vista por vários navios, neste ou naquele meridiano, nesta ou naquela data, um cachalote de incomum magnitude e malignidade que depois de causar grande dano aos seus agressores escapara sem deixar qualquer vestígio. Para alguns, não era ousadia afirmar que a baleia em questão só poderia ser Moby Dick. Ainda assim, ultimamente a pesca do cachalote fora marcada por diversos e frequentes casos de grande ferocidade, esperteza e malícia por parte do monstro atacado, mas a maior parte dos pescadores que por acaso e por ignorância tinham lutado contra Moby Dick sem o saber, ficava feliz em atribuir o peculiar terror que essa baleia produzira aos perigos da caça do cachalote, em geral, do que a um agente específico. Assim sendo, o desastroso encontro entre Ahab e a baleia até aqui fora popularmente estimado. Quanto aos que por acaso a avistavam, mesmo tendo ouvido falar da Baleia Branca, a princípio todos haviam descido corajosa e destemidamente para enfrentá-la como qualquer outra baleia de sua espécie. Mas com o tempo, as calamidades e as desastrosas repulsas decorrentes desses ataques – não restritas a pulsos e tornozelos torcidos, pernas e braços quebrados, amputados ou devorados, mas fatais até o ultimo grau da fatalidade – foram acumulando e empilhando terrores sobre Moby Dick. As coisas tinham ido tão longe que acabaram por abalar o heroísmo de muitos intrépidos caçadores que eventualmente souberam a história da Baleia Branca. Esses brutais rumores não deixavam de exagerar e tornar mais horrendas as histórias verdadeiras desses encontros mortíferos, pois não somente os rumores lendários surgem naturalmente de todos os acontecimentos extraordinários e aterrorizantes – como acontece com as árvores corroídas que dão origem aos seus fungos – mas também, na vida marítima mais que em terra firme, transbordam boatos espantosos sempre que surge uma realidade adequada à qual se apegar. E como o mar supera a terra nesse assunto, a pesca da baleia suplanta a de qualquer outra espécie de vida marítima na admirável e medonha qualidade dos rumores que às vezes circulam em seus domínios, pois não só a classe de pescadores de baleias não é imune a essa ignorância e superstição hereditária, comum a todos os marinheiros, mas, segundo as possibilidades, é a que mais entra em contato direto com tudo que é espantosamente chocante no mar, vendo de perto não apenas seus grandes prodígios, mas também os combatendo e agarrando-lhes a mandíbula, sozinhos nessas águas afastadas nas quais mesmo que navegassem mil milhas ou passassem por milhares de praias não conseguiriam chegar a qualquer soleira de pedra lavrada ou algo hospitaleiro sob essa parte do sol. Nessas latitudes e longitudes, perseguindo tal presa, o pescador de baleias é cercado por forças que tornam sua imaginação prenhe de inúmeros prodígios. Não é de se admirar que, avolumando-se os rumores sobre a baleia branca pelos amplos espaços oceânicos, estes finalmente incorporassem todo o tipo de insinuações doentias e sugestões fetais meio formadas de agentes sobrenaturais que acabaram por investir Moby Dick de novos terrores que não eram originários de nada concreto ou aparente. Desse modo, finalmente nasceu tal pânico dentre os que sabiam da existência da Baleia Branca que poucos desejavam enfrentar os perigos de suas mandíbulas. Mas havia outras influências práticas mais vitais em ação. Ainda hoje o cachalote é distinguido de todas as outras espécies de leviatã pelo terror que inspira, e seu prestígio original continua intato na mente dos caçadores de baleias. Há alguns que, apesar de suficientemente corajosos para enfrentar a Baleia Franca ou a Baleia Real, por inexperiência profissional, incompetência ou timidez, talvez se recusem a combater um cachalote. De qualquer modo, dentre as nações que caçam baleias, principalmente as que não navegam sob a bandeira norte-americana, há um grande número de baleeiros que jamais encontraram um cachalote de modo hostil, e seu único conhecimento do leviatã se restringe ao abominável monstro antigamente perseguido no norte. Sentados na entrada do convés, esses homens ouvem com infantil interesse e assombro as lendas violentas e estranhas sobre a pesca da baleia nos mares do sul. Porém, ninguém no mundo compreende com maior emoção a importância tremenda do grande cachalote do que a tripulação dos navios que lutam contra ele. E como se o que se dizia sobre seu poder fosse uma sombra de seu passado lendário que tivesse sido projetada sobre a realidade agora provada, encontramos alguns livros de naturalistas – Olassen e Povelson – declarando que o cachalote não só é um padecimento para todas as outras criaturas do mar, como também possui ferocidade tão espantosa que está sempre ávido por sangue humano. Nem os tempos mais recentes, como de Cuvier, destruíram essas e outras impressões similares. Em sua História Natural, o próprio Barão afirma que todos os peixes (tubarões inclusos) são “tomados do mais vivo terror” quando veem um cachalote, e que “no ímpeto de sua fuga, é frequente eles se lançarem com violência contra as rochas, o que lhes causa morte instantânea”. As experiências universais com a pesca da baleia podem suavizar narrativas desse tipo, inclusive diminuindo o imenso terror da sede de sangue relatada por Povelson e a crença supersticiosa abrigada pelas mentes dos caçadores em algumas atribulações de sua carreira. De modo que, intimidados pelos boatos e prodígios atribuídos a Moby Dick, inúmeros pescadores recordaram os primeiros dias da pesca do cachalote, quando era sempre difícil convencer baleeiros experientes na caça da Baleia Real a embarcar nos perigos deste novo e ousado combate. Tais homens asseguravam que, apesar de outros leviatãs poderem ser perseguidos com êxito, caçar à ponta de lança uma aparição como o cachalote não era para homens mortais; que ao tentar essa empreitada seriam inevitavelmente dilacerados e enviados para a eternidade. Sobre esse ponto, podem ser consultados alguns documentos admiráveis. Todavia, mesmo diante de tais coisas, alguns homens estavam dispostos a caçar Moby Dick, e tendo ouvido as histórias sobre ela apenas de forma vaga e distante, sem detalhes específicos, com baixo grau de calamidades e sem acréscimos supersticiosos, um número ainda maior possuía suficiente ousadia para não fugir da batalha, se surgisse a ocasião. Uma das sugestões mais bizarras que finalmente acabou por se ligar à Baleia Branca nas mentes dos que possuíam inclinação à superstição foi o conceito sobrenatural de que Moby Dick era onipresente e que realmente fora vista em latitudes opostas, exatamente na mesma hora. Porém, por mais crédulas que fossem essas mentes, o conceito não deixava de ter alguma precária e supersticiosa possibilidade. Como os segredos das correntes marinhas ainda não haviam sido divulgados, nem mesmo pelas pesquisas mais eruditas, os hábitos ignorados do cachalote sob a superfície da água permaneciam em grande parte inexplicados aos seus perseguidores e, de tempos em tempos, originavam as especulações mais estranhas e conflitantes, sobretudo no que diz respeito à maneira misteriosa com que, depois de mergulhar a grande profundidade, ela se transportava com enorme velocidade aos locais mais distantes. Navios baleeiros americanos e ingleses conhecem perfeitamente bem o fato (registrado há alguns anos como informação autorizada de Scoresby) de algumas baleias capturadas no Pacífico norte terem em seus corpos pedaços de arpões disparados nos mares da Groenlândia. Em algumas dessas instâncias, é inegável que o intervalo de tempo entre os dois ataques não pode ter sido maior que alguns dias. Portanto, deduzimos os baleeiros tinham razão e que a Passagem Noroeste, que durante tanto tempo se constituiu um problema para o homem, jamais o foi para as baleias. Desse modo, pela experiência real e viva de seres viventes, os prodígios relatados no passado sobre a Serra da Estrela, em Portugal (em cujo topo, dizia-se, havia um lago em cuja superfície flutuavam restos de navios), e a história ainda mais incrível da fonte de Aretusa, próxima de Siracusa (cujas águas, acreditava-se, vinham da Terra Santa através de uma passagem subterrânea), quase se igualam à realidade dos caçadores de baleias. Então, forçados à intimidade com tais fenômenos e sabendo que, após repetidos e bravos assaltos a baleia escapara com vida, não é surpresa que alguns baleeiros fossem além em suas superstições, afirmando que Moby Dick não só era onipresente como também imortal (pois imortalidade não passa de onipresença no tempo) e que mesmo que lhe cravassem nos flancos uma floresta de arpões, ela sairia nadando incólume, ou se, de fato, ela um dia esguichasse sangue espesso, tal visão seria um terrível engano, pois seu imaculado jorro voltaria a ser visto nas ondas límpidas, a muitas léguas de distância. Mesmo despida dessas suposições sobrenaturais, a forma terrena e o inegável caráter do monstro tinham o suficiente para estimular a imaginação com a ideia de um poder insólito. Não era somente seu tamanho excepcional que a distinguia de outros cachalotes, mas também, como era contado em toda parte, sua fronte peculiar, enrugada, branca como a neve, e uma corcova também branca, altiva, piramidal. Eram essas suas características marcantes, símbolos por meio dos quais até nos ilimitados mares não mapeados, à longa distância ela revelava sua identidade aos que a conheciam. O resto de seu corpo era tão estriado, manchado e marmorizado com a mesma coloração velada que, por fim, ela adquirira o apelido característico de Baleia Branca, nome na verdade literalmente justificado por seu aspecto exuberante quando observada deslizando pelo mar azul em pleno dia, deixando atrás de si uma via láctea de espuma cremosa, coroada de flamejantes lantejoulas douradas. Também não era sua incomum magnitude, a extraordinária coloração ou a mandíbula inferior deformada que investiam a baleia de natural terror, mas a malignidade inteligente e sem precedentes que demonstrava em todos os seus ataques, segundo relatos específicos. Além disso, suas retiradas insidiosas provocavam mais terror e desalento que qualquer outra coisa. De acordo com o que se sabe quando ela nadava diante de seus exultantes perseguidores, com todos os sintomas aparentes de alarme, várias vezes se voltava de repente e, caindo sobre eles, despedaçava seus botes ou os forçava a voltar para o navio, consternados. Sua caça já provocara várias mortes. Mas apesar de pouco divulgados em terra firme, semelhantes desastres não eram raros durante a pesca baleeira em geral. Contudo, na maioria dos casos, tão infernal parecia ser a ferocidade premeditada de Moby Dick que todos os desmembramentos ou mortes por ela causados pareciam infligidos por um autor inteligente. Imaginai então a que auge de fúria inflamada e insensata eram levadas as mentes de seus desesperados caçadores quando, em meio aos destroços dos botes moídos e dos membros arrancados de seus companheiros, eles nadavam para fora dos coágulos brancos da terrível cólera da baleia e penetravam na serena e enraivecedora luz do sol que lhes sorria como em um nascimento ou em um matrimônio. Com seus três botes destruídos em torno de si, remos e homens girando nos redemoinhos, agarrando a faca para cortar a linha de sua proa quebrada, certa vez um capitão lançou-se contra a baleia como um lutador de Arkansas se arremessa contra seu inimigo, procurando cegamente atingir a profundidade da vida da baleia com sua faca de seis polegadas. Esse capitão era Ahab. E foi então que, subitamente com um movimento de foice, Moby Dick passou sua mandíbula inferior sob ele e ceifou-lhe a perna como se fosse uma folha de grama em um campo. Nenhum turco de turbante, nenhum malaio ou veneziano alugado poderia mutilá-lo com maior malignidade. Então, havia pouca razão para duvidar que desde aquele encontro quase fatal Ahab cultivara um feroz sentimento de vingança contra a baleia e, cada vez mais dominado por essa frenética morbidez, acabou por culpá-la não só por sua desgraça corpórea como por todas as suas exasperações intelectuais e espirituais. A Baleia Branca nadava diante dele como a obsessiva encarnação de todos esses maliciosos agentes pelos quais alguns homens se sentem tragados até viverem apenas com meio coração e meio pulmão. Ahab não cultuava nem se inclinava ante a intangível malignidade que existe desde o início dos tempos, à qual mesmo os cristãos modernos conferem o domínio de metade dos mundos e que os antigos ofitas do oriente reverenciaram em suas estátuas demoníacas, mas transferia delirantemente essa ideia à baleia abominada e a desafiava, mesmo todo mutilado. Para o enlouquecido Ahab, tudo o que mais agoniava e atormentava, tudo que provocava o destino cruel das coisas, toda verdade maliciosa, tudo que arrebentava os músculos e congelava o cérebro, todos os sutis demonismos da vida e do pensamento e toda a maldade estavam personificados e podiam ser atacados em Moby Dick. Ele acumulara sobre a corcova branca da baleia a soma da raiva e do ódio da raça humana desde Adão, e como se o seu peito fosse um morteiro, lançava sobre ela todos os projéteis candentes do seu coração. É improvável que essa sua obsessão tenha nascido no momento em que sofreu a amputação. Atacando o monstro com a faca nas mãos, dera vazão a um ódio repentino, fanático e corporal, e ao receber o golpe que o despedaçara provavelmente sentira a agonizante laceração do corpo, nada mais. Contudo, quando esse impacto o forçou a voltar para casa e por longos dias, semanas, meses, Ahab e sua angústia permaneceram juntos em uma rede, circundando o uivante e sombrio cabo patagônio em pleno inverno, seu corpo lacerado e sua alma ferida sangraram um sobre o outro e essa fusão o enlouqueceu. Parece certo que foi apenas na viagem para casa, após o encontro, que essa obsessão final o dominou, pois durante a travessia ele às vezes se comportava como um lunático delirante e, apesar da perna amputada, escondia-se em seu peito egípcio tal força vital ampliada por seu delírio que seus pilotos eram obrigados a amarrá-lo fortemente ali mesmo, na rede em que se debatia. Em camisa de força, ele se agitava nos loucos tremores das tempestades. Mas ao atravessarem latitudes mais brandas com as velas desfraldadas, o navio flutuando pelos trópicos serenos, aparentemente os delírios do homem foram deixados para trás, nas ondas do Cabo Horn, e ele saiu de seu covil escuro para a abençoada luz e o ar. Porém, apesar de mostrar a fronte firme e controlada, embora pálida, de voltar a dar suas ordens com calma e seus pilotos terem agradecido a Deus por ter findado aquela loucura medonha, em seu íntimo Ahab continuava enfurecido. A loucura humana sempre tem algo de astucioso e felino. Quando se acredita que desapareceu, pode ter se transfigurado assumindo uma forma mais sutil. A plena loucura de Ahab não morrera, apenas se retraíra e aprofundara como o incansável e nobre nórdico Hudson que ao fluir diminuído aprofunda-se nos desfiladeiros das terras altas de Escócia. Porém, em sua obsessão estreita e profunda nem um átomo da enorme loucura de Ahab se perdera, do mesmo modo como em sua total demência não perecera nenhum átomo de seu grande intelecto natural. Aquele que fora um agente vivo agora se transformara em instrumento dinâmico. Se possível for admitir tal alegoria frenética, diremos que sua loucura peculiar atacou sua sanidade e a conquistou, virando todos os seus canhões para um único propósito louco, de modo que, longe de perder sua força, Ahab agora possuía mil vezes mais potência do que, lúcido, poderia ter aplicado sobre qualquer objeto razoável. Isso já é suficiente, mas a porção maior, mais profunda e escura de Ahab ainda permanece não desvendada. Mas é inútil popularizar profundidades, e toda verdade é profunda. Afastando-nos do interior do coração desse pontiagudo Hotel de Cluny 1 onde nos encontramos – não importa quão grande e maravilhoso seja ele – vamos deixá-lo agora e vós, almas nobres e tristes, segui vosso caminho e alcançai esses vastos salões das termas romanas onde, muito abaixo das fantásticas torres da superfície em que habita o homem, encontra-se a raiz de grandeza, a terrível essência em estado 1- O Museu de Cluny, oficialmente chamado de Museu Nacional da Idade Média. Localiza-se em Paris e é dedicado à preservação de um rico acervo de arte medieval. Está instalado em dois edifícios históricos adjacentes: as Termas Galo-Romanas (séculos I-III d.C.) e a ala residencial dos monges de Cluny (século XV), chamada de Hôtel de Cluny. Desde sua fundação como museu em 1843 a coleção vem sendo ampliada e hoje é capaz de formar um panorama abrangente de arte e história desde a Gália Romana até o século XVI. desafiador – uma antiguidade enterrada sob antiguidades, entronizada sobre torsos! Como um trono partido, os grandes deuses escarnecem desse rei aprisionado; como uma Cariátida, senta-se ele paciente, sustentando sobre a fronte enregelada os pedestais acumulados dos tempos. Descei, almas orgulhosas e tristes! Interrogai esse rei soberbo e melancólico! É uma similaridade de família! Sim, ele realmente vos gerou, jovens realezas exiladas, e somente de vosso amargo ancestral surgirá o velho segredo de Estado. Em seu coração, Ahab possuía algum vislumbre de tudo isso e refletia: “todos os meus meios são lúcidos, mas minha motivação e minha meta são loucas”. Porém, sem poder para matar, modificar ou escapar do fato, sabia que há muito tempo dissimulava para toda humanidade, e continuava a dissimular. Porém, sua dissimulação era apenas subordinada à sua percepção, não à sua vontade resoluta. Apesar disso, tivera tanto sucesso nessa dissimulação que quando sua perna de marfim finalmente tocara a terra todos os habitantes de Nantucket o consideraram apenas naturalmente pesaroso pelo terrível desastre que se abatera sobre sua pessoa. Seu inegável delírio no mar também foi atribuído a uma causa semelhante, assim como a depressão que depois se amontoou sobre sua fronte até o primeiro dia, quando o Pequod zarpou para a presente viagem. É muito provável que longe de desconfiar de sua aptidão para outra viagem de pesca à baleia devido a esses sintomas suspeitos o povo calculista dessa ilha sensata se sentisse propenso a abrigar o conceito de que, por essas mesmas razões, era ele melhor preparado para uma perseguição tão nervosa e feroz quanto a caça à baleia. Atormentado e destruído por dentro e por fora, com as rígidas presas fixas a alguma ideia incurável enraizada em seu íntimo, se pudesse ser encontrado, tal homem pareceria ideal para lançar o arpão e levantar sua lança contra o mais aterrador de todos os monstros. Ou se, por qualquer razão, fosse considerado corporalmente incapaz para isso, ainda assim esse homem pareceria superlativamente competente para gritar e incentivar seus subalternos ao ataque. Contudo, fosse como fosse, o certo é que com o louco segredo de seu ódio sem trégua se avolumando dentro dele Ahab embarcara para essa viagem com o único e sempre crescente propósito de caçar a Baleia Branca. Se um de seus conhecidos de terra tivesse tido um vislumbre do que se escondia dentro dele, rapidamente sua alma horrorizada e justa teria arrancado o navio daquele homem demoníaco! Eles estavam interessados em realizar cruzeiros lucrativos, os ganhos traduzidos em dólares vindos da casa da moeda. Ahab só tinha em mente uma vingança arrogante, ávida e sobrenatural. Ali estava aquele homem grisalho, sem Deus, perseguindo com pragas uma baleia de Jó ao redor do mundo, liderando uma tripulação composta principalmente de mestiços renegados, párias e canibais – moralmente abatida pela incompetência da mera virtude solitária, da integridade de Starbuck, da imperturbável alegria da indiferença e da negligência de Stubb e da penetrante insignificância de Flask. Conduzida por tais oficiais, essa tripulação parecia ter sido escolhida a dedo por alguma infernal fatalidade para auxiliá-lo em sua obsessiva vingança. Como é possível terem reagido de modo tão generoso à ira do velho? Que tipo de magia perversa possuíam suas almas para assumirem aquele ódio como se lhes pertencesse? A Baleia Branca era tão sua inimiga quanto deles. Como acontecera isso, o que aquela Baleia Branca representava para eles? De que modo incompreensível e pouco claro aquela baleia lhes pareceu ser uma imensa e deslizante besta dos mares da vida? Para explicar essas coisas seria preciso mergulhar no assunto mais profundamente do que o conseguiria Ismael. O mineiro oculto que existe em todos nós poderia dizer para onde conduz sua galeria pelo som abafado e sempre cambiante de sua picareta? Quem não sente o irresistível fascínio? Qual o pequeno barco à vela que ao ser rebocado por um navio modelo 74 pode permanecer parado? Finalmente deixei-me envolver pelo abandono do tempo e do lugar, mas enquanto todos se apressavam para encontrar a baleia nada pude descobrir nesse monstro além de funestos infortúnios. 42. A BRANCURA DA BALEIA Já expusemos o que era a Baleia Branca para Ahab. O que ela às vezes representava para mim ainda permanece não dito. Além das considerações mais óbvias tocantes a Moby Dick, que só ocasionalmente poderiam despertar algum alarme na alma de qualquer homem, havia outro pensamento, um inominável terror bastante vago que de tempos em tempos superava todo o resto, mas era tão místico e inefável que quase não consegui descrevê-lo de forma compreensível. Acima de tudo, era a brancura da baleia que me aterrorizava. Mas como posso esperar me explicar? Todavia, preciso me fazer compreender de algum modo, mesmo que turvo ou aleatório, ou todos esses capítulos poderiam ser considerados dispensáveis. Apesar de a brancura aumentar a beleza de vários objetos naturais de forma requintada, como que lhes conferindo alguma virtude especial, como acontece com o mármore, com as camélias japonesas e as pérolas, e de algum modo várias nações terem reconhecido certa preeminência real nessa tonalidade, como os grandes velhos reis bárbaros do antigo Pegu, que colocavam o título de “Senhor do Elefante Branco” acima de todos os outros títulos pomposos atribuídos em seu domínio, dos modernos reis do Sião ostentarem o mesmo quadrúpede branco como a neve em seu estandarte, da bandeira hanoveriana trazer a figura de um alvo corcel, e a do grande império austríaco, cesáreo, herdeiro da autócrata Roma, ter essa mesma cor como tonalidade imperial, e essa preeminência também se aplicar à própria raça humana, dando ao homem branco um domínio virtual sobre todas as tribos escuras, e além de tudo, a brancura ter se tornado o símbolo da alegria, pois entre os romanos uma pedra branca marcava um dia prazenteiro, e em outras simbologias e simpatias mortais essa mesma cor ter sido utilizada como emblema de tudo que é tocante e nobre, como a inocência das noivas e a benignidade da idade; e entre os peles-vermelhas da América a oferta de um cinto de conchas brancas ser considerada o mais profundo penhor de honra; e em muitos climas a brancura simbolizar a majestade da justiça no arminho do Juiz e contribuir para a cerimônia diária de reis e rainhas puxados por alvos cavalos cor de leite, e nos mais altos mistérios das mais augustas religiões essa cor ter sido feita o símbolo do poder e da pureza divina, e a branca chama bifurcada ser mantida no mais sagrado dos altares pelos adoradores persas do fogo, e nas mitologias gregas o próprio Júpiter ter encarnado em um touro da mais alva brancura, e no solstício de inverno o sacrifício do sagrado Cão Branco ser o mais sagrado festival teológico dos nobres iroqueses, e essa imaculada e fiel criatura ser considerada o mais puro enviado que se poderia mandar para o Grande Espírito com os votos anuais de sua fidelidade, e todos os sacerdotes cristãos retirarem da palavra latina que representa o branco o nome de uma parte de suas vestes sagradas, a “alva”, ou túnica que usam sob o manto, e entre as sagradas pompas da fé romana o branco ser especialmente empregado na celebração da Paixão de Nosso Senhor, e na visão de São João vestes brancas serem entregues aos redimidos, e os 24 Anciãos permanecerem vestidos de branco diante do grande trono branco, e o Santo dos Santos sentar-se nele, branco como algodão; apesar das associações com tudo que é doce, honrado e sublime, há algo de ardiloso espreitando no âmago da ideia dessa cor, que provoca mais pânico na alma que o pavor que nos causa o vermelho do sangue. Quando dissociada de organizações mais benévolas e ligada a qualquer objeto por si mesmo apavorante, essa qualidade elusiva é que faz com que a ideia de brancura amplie esse terror até os limites mais extremos. Tomai como exemplo a brancura de um urso branco dos polos e o tubarão branco dos trópicos. O que confere tal abominável suavidade ao seu aspecto silenciosamente cruel senão sua macia e estranha brancura, mais repulsiva que terrível? É essa brancura apavorante que confere tal doçura odiosa à atrocidade encoberta de seu aspecto. Assim sendo, nem mesmo o tigre de presas brutais, na sua pele heráldica, pode abalar tanto a coragem como o urso ou o tubarão envoltos em seus brancos sudários.[1] Quanto ao tubarão branco, quando observado em seus hábitos normais, o deslizante repouso fantasmagórico dessa criatura equivale estranhamente à mesma qualidade do quadrúpede polar. Essa peculiaridade é mais vividamente alcançada no nome francês desse peixe. A missa romana pelos mortos começa com as palavras “Requiem eternam” (repouso eterno), e dá-se o nome de REQUIEM à própria missa ou qualquer outra música funérea. Pois bem, em alusão à silenciosa imobilidade de morte do tubarão e à moderada letalidade de seus hábitos, os franceses o chamam de REQUIN. Considerai o albatroz. De onde vêm essas nuvens de admiração espiritual, esse pálido terror nos quais o branco fantasma navega em todas as imaginações? Não foi Coleridge o primeiro a divulgar essa magia, mas a grande e verdadeira laureada de Deus, a Natureza.[2] Em nossos anais ocidentais, a mais famosa tradição indígena é a do Cavalo Branco das Pradarias, um magnífico corcel, alvo como leite, olhos grandes, cabeça pequena, peito amplo e dignidade de mil imperadores em seu porte esplêndido e desdenhoso. Ele era o Xerxes escolhido pelas enormes manadas de cavalos selvagens cujas pastagens, naqueles dias, eram cercadas apenas pelas Montanhas Rochosas e pelos Alleghanies. Diante de sua inflamada tropa, ele galopava como a estrela eleita que, em todas as noites, encaminha as hostes de luz. A coruscante cascata de sua crina e o recurvado cometa de sua cauda revestiam-no de roupagens mais resplandecentes que o ouro e a prata trabalhados. Uma das aparições mais imperiais e arcangélicas daquele desgraçado mundo do oeste que, aos olhos dos velhos armadores de laços e caçadores, revivia as glórias dos tempos primitivos quando Adão caminhava como esse poderoso corcel, augusto como um deus, fronte alta e destemida. Marchando entre seus auxiliares e marechais, na vanguarda de incontáveis coortes que corriam sobre as planícies como um Ohio, ou rodeado pelos seus súditos que pastavam pelo horizonte, galopando, o Cavalo Branco os passava em revista com as ardentes narinas se avermelhando em meio à sua fria brancura de leite. Fosse qual fosse o aspecto que apresentava, para os mais bravos índios ele era objeto de trêmula reverência e temor. Pelo que consta dos lendários registros sobre esse nobre cavalo, não se pode questionar que foi, sobretudo, sua brancura espiritual que o revestiu com a divindade, e essa divindade tinha algo que levava à adoração e ao mesmo tempo provocava um inominável terror. Porém, há instâncias em que a brancura perde toda essa glória acessória e estranha que confere ao Cavalo Branco e ao Albatroz. O que há no homem albino que tanto repele e choca nossos olhos, que às vezes o faz ser odiado pelos seus próprios parentes? É essa brancura que o reveste, algo expresso pelo nome que carrega. O albino é como qualquer outro homem – não tem qualquer deformidade importante – mas seu mero aspecto de total brancura o torna mais estranhamente repulsivo que o mais feio aborto. Por que seria assim? Nem mesmo em outros aspectos ou em suas interferências menos palpáveis, porém não menos maliciosas, a natureza deixa de alistar entre suas forças esses atributo espantoso. O fantasma enluvado dos mares do sul foi denominado Borrasca Branca devido ao seu aspecto esbranquiçado. Em algumas ocasiões históricas, nem a arte da perversidade humana omitiu um auxiliar tão poderoso. Como é violentamente ampliado o efeito dessa passagem, em Froissart, quando, mascarados com o alvo símbolo de sua facção, os desesperados Capuzes Brancos de Ghent assassinam seu funcionário executivo na praça do mercado! Em algumas coisas, nem mesmo a experiência comum e hereditária de toda humanidade deixa de dar o testemunho do caráter extraordinário dessa cor. Não se pode negar que a qualidade visível que mais impressiona o observador no aspecto dos cadáveres é a palidez marmórea que o recobre, como se verdadeiramente essa palidez fosse uma prova da angústia no outro mundo, como a mortal trepidação o é aqui. É dessa palidez dos mortos que emprestamos a expressiva cor da mortalha na qual os envolvemos. Nem mesmo em nossas superstições deixamos de atirar o mesmo manto de neve em torno de nossas assombrações – todos os fantasmas se erguem em uma névoa leitosa. Sim, enquanto esses terrores se apoderam de nós, acrescentemos que até o rei dos terrores cavalga um cavalo branco, quando personificado pelo evangelista. A despeito de a brancura também simbolizar tudo que há de grande ou gracioso, nenhum homem pode negar que em seu significado mais profundamente idealizado o branco faz com que a alma evoque fantasmas singulares. Apesar desse ponto ser admitido sem discussão, como o encara o homem mortal? Parece impossível analisar esse assunto. Podemos então citar de alguns desses exemplos de brancura – apesar de por enquanto o conjunto estar parcial ou totalmente isento de qualquer associação de ideias para transmitir a ele o mínimo de medo, mas causando-nos o mesmo efeito, ainda que modificado. Como poderíamos almejar descobrir algum indício que nos conduza à causa oculta que buscamos? Tentemos. Em um assunto como esse, sutileza exige sutileza, e sem imaginação nenhum homem pode acompanhar outro, nesses salões. Sem dúvida, pelo menos algumas impressões imaginativas que serão apresentadas podem ser compartilhadas pela maioria dos homens e é provável que poucos tenham total consciência delas no momento devido, e talvez nem consigam se lembrar dessas impressões agora. Por que, para um homem de ideais não orientados, com apenas uma vaga ideia do caráter específico do dia, a mera menção de Pentecostes evoca a imagem de longas, sombrias e mudas procissões de peregrinos de passos lentos e olhos baixos, cobertos pela neve recém-caída? Ou, para os protestantes iletrados e pouco sofisticados dos Estados americanos do centro, a passagem de um frade ou freira branca suscita na alma a figura de uma estátua sem olhos? Ou porque, com exceção das tradições dos guerreiros e dos reis encarcerados em calabouços (o que não explica inteiramente o fato), a White Tower (Torre Branca) de Londres desperta muito mais a imaginação do americano que nunca viajou do que outros edifícios históricos construídos nas proximidades – como a Byward Tower, ou mesmo a Bloody Tower. E torres ainda mais grandiosas, como as Montanhas Brancas de New Hampshire, cuja simples menção, quando nos encontramos em estado de espírito peculiar, faz com que nossa alma mergulhe em uma gigantesca fantasmagoria, enquanto que a lembrança da Cordilheira Azul da Virginia nos leva a um distante estado de sonho repleto de suavidade e frescor? Ou porque, independente da latitude ou longitude, o nome do Mar Branco exerce sobre nossa imaginação uma influência espectral enquanto que o Mar Amarelo nos tranquiliza com pensamentos de suaves tardes sobre ondas de laca, seguidas por alegres e sonolentos pores-do-sol? Ou, para escolher um exemplo totalmente insubstancial endereçado apenas à fantasia, por que ao ler os velhos contos de fadas da Europa Central, o “homem alto e pálido” das florestas de Hartz, cuja palidez imutável desliza silenciosamente através do verdor dos bosques, nos parece um fantasma mais apavorante que todos os demônios estrepitosos de Blocksburg? Também não é a lembrança dos terremotos demolidores de catedrais, os fragores dos mares frenéticos, a falta de lágrimas dos céus áridos que jamais vertem chuva nem a visão dos amplos espaços repletos de pináculos inclinados, cumeeiras desconjuntadas, cruzes tortas (como os pátios inclinados das frotas ancoradas) e suas avenidas suburbanas de paredes apoiadas umas nas outras como um maço de cartas embaralhadas que fazem da árida cidade de Lima a mais estranha e triste que se pode encontrar. Lima está coberta por um véu branco, e é apenas nisso que reside o maior horror de sua infelicidade. Velha como Pizarro, essa brancura mantém suas ruínas sempre novas; não admite o risonho verdor da destruição total; espalha sobre seus fortes arrasados a rígida palidez de uma apoplexia que fixa suas próprias distorções. Para apreensão geral, sei que esse fenômeno da brancura não é comumente aceito como o principal fator que avoluma o pânico de objetos por si só terríveis, nem para o espírito sem imaginação há qualquer terror nesses aspectos cujo pavor consiste no único fenômeno, especialmente quando exibido sob qualquer forma que se aproxime do silêncio ou da universalidade. O que significam essas duas afirmações talvez possa ser esclarecido pelos seguintes exemplos. Primeiro: Quando um marinheiro se aproxima das costas de terras estrangeiras, ao ouvir à noite o estrondo das ondas fica atento e sente apenas uma trepidação suficiente para aguçar todas as suas faculdades, mas sob exatamente as mesmas circunstâncias, se for chamado de sua rede para contemplar seu navio navegando à meia noite em um mar de brancura de leite – como se, vindos dos promontórios circundantes bandos de ursos brancos e lisos nadassem em torno dele – ele sentiria um pavor silencioso e cheio de superstição. O espectro amortalhado das águas brancas para ele é tão horrível quanto um fantasma real. Em vão o prumo lhe garantiria que ainda estavam longe da profundidade ideal. Desceriam leme e coração e ele não se acalmaria enquanto a água azul não estivesse novamente sob ele. No entanto, onde se encontra o marinheiro que vos diria: “Senhor, não foi tanto o medo de bater em rochas ocultas, mas o temor dessa abominável brancura que me abalou?” Segundo: Para o índio peruano, a visão continua dos picos nevados dos Andes não provoca qualquer pânico, exceto, talvez, uma simples fantasia sobre a eterna desolação gelada que reina naquelas vastas altitudes e o conceito natural de como seria assustador perder-se naquelas solitárias paragens inumanas. O mesmo acontece com os habitantes das florestas do Oeste que observam uma planície coberta de neve, sem a sombra da qualquer árvore ou ramo para quebrar o transe fixo da brancura impassível. Mas isso não ocorre com o marinheiro que contempla o cenário dos mares antárticos onde, trêmulo e meio naufragado, por algum diabólico passe de mágica da geada ou do ar, em vez do arco-íris que fala de esperança e conforto para sua miséria, às vezes vê o que parece ser um cemitério infindável que o apavora com seus delgados monumentos de gelo e suas cruzes quebradas. Contudo, creio que julgastes que este capítulo sobre a brancura não passa de uma bandeira branca agitada por uma alma covarde. Tu te rendeste à hipocondria, Ismael. Dizei-me porque, se alguém sacudir um couro fresco de búfalo atrás um potro jovem e forte nascido em algum tranquilo vale de Vermont em um dia ensolarado, longe de todos os predadores, de modo que ele não o veja mas apenas sinta o odor de almíscar do animal selvagem, ele se assustará, relinchará e com olhos apavorados baterá com o casco no chão, em um delírio de medo? Ele não se lembra de qualquer ataque de criaturas selvagens em seu verde lar do norte para associar esse estranho aroma de almíscar a alguma antiga experiência de perigo. O que sabe esse potro da Nova Inglaterra sobre os negros bisões do distante Oregon? Nada; mas contemplastes no animal ignorante o instinto que leva ao conhecimento do demonismo no mundo. Apesar de se encontrar a milhares de milhas do Oregon, ao sentir o aroma do almíscar, as selvagens hordas de cruéis bisões estão tão presentes para o potro das pradarias quanto as manadas de cavalos selvagens que naquele mesmo instante calcam o pó. Assim sendo, para Ismael as ondas serenas de um mar cor de leite, o gélido farfalhar dos festões de geada nas montanhas e os desolados movimentos das neves empurradas pelo vento das pradarias são como o agitar de um couro de búfalo para o amedrontado potro! Apesar de não sabermos onde se encontram as inomináveis coisas das quais surgem esses sinais místicos, eu e o potro compreendemos que elas devem existir em algum lugar. Se em muitos de seus aspectos este mundo visível parece feito de amor, as invisíveis esferas parecem constituídas de terror. Mas ainda não solucionamos o enigma da magia dessa brancura nem descobrimos porque ela possui tal poder de atração sobre a alma e, fato ainda mais estranho e prodigioso, porque essa cor é o mais expressivo símbolo das coisas espirituais, o verdadeiro véu da divindade cristã e, ao mesmo tempo, o agente que intensifica as coisas que mais aterrorizam a humanidade. Será que sua indefinição oculta os cruéis vácuos e imensidões do universo e nos apunhala pelas costas com a ideia de aniquilação ao nos depararmos com as alvas profundezas da Via Láctea? Ou será porque na essência o branco não é realmente uma cor, mas a visível ausência de cor e, ao mesmo tempo, a consolidação de todas as cores? Será por essas razões que há tanta muda brancura cheia de significado em uma paisagem de neve? Será a total ausência de cor do ateísmo que nos horroriza? E quando analisamos outra teoria dos filósofos da natureza, de acordo com a qual todas as outras cores terrenas – todos os seus enfeites belos ou grandiosos – os doces matizes do céu durante os pores-do-sol, os dourados veludos das borboletas e os rostos de borboleta das jovens, esses sutis enganos que não são realmente intrínsecos às substâncias mas são apenas exterioridades, concluímos que toda divina natureza se pinta como uma meretriz cujos atrativos apenas ocultam o túmulo que há em seu interior. E quando nos aprofundamos ainda mais consideramos que o místico cosmético que produz cada uma de suas cores, o grande princípio da luz, permanece eternamente branco ou incolor em si mesmo, e se funcionasse sem um ponto de apoio na matéria tocaria todos os objetos com sua tonalidade vazia, até mesmo as tulipas e as rosas. Ponderando sobre isso tudo chegamos à conclusão de que o universo paralisado permanece diante de nós como um leproso, como os teimosos viajantes da Lapônia que se recusam a usar óculos de cor e acabam por ficar cegos diante da monumental mortalha branca que envolve todas as esperanças diante de si. E a baleia albina é o símbolo de todas essas coisas. Ainda vos espantais com a fogosa caça? [1] Com referência ao urso polar talvez seja possível acrescentar, para quem deseje se aprofundar nesse assunto, que não é a brancura, considerada em separado, que amplia o intolerável horror dessa besta, pois depois de analisá-la pode-se dizer que esse pavor ampliado apenas surge da circunstância de que a irresponsável ferocidade da criatura estar oculta pela capa de celestial inocência e amor e, por conseguinte, juntando as duas emoções opostas em nossas mentes, o urso polar nos amedronta por esse contraste tão pouco natural. Porém, mesmo admitindo que isso tudo seja verdadeiro, não fosse pela brancura não se experimentaria esse terror intensificado (N.A.). [2] Recordo-me do primeiro albatroz que vi. Foi durante uma longa tempestade, nas águas do Antártico. Depois de minha vigia matutina, subi ao convés nublado ao sair da escotilha principal e vi um régio pássaro emplumado, de brancura impoluta, com um sublime bico romano recurvado. De tempos em tempos abria suas vastas asas angélicas como se para abraçar alguma arca sagrada. Era sacudido por fantásticos estremecimentos e pulsações. Apesar de fisicamente ileso, soltava gritos como o fantasma de algum rei em sobrenatural agonia. Pelos seus olhos estranhos e inexpressivos, pensei entrever segredos que conduziam a Deus. Inclinei-me como Abraão diante dos anjos. A criatura era tão branca, suas asas tão amplas que naquelas águas para sempre exiladas eu perdera as miseráveis e distorcidas memórias das tradições e das cidades. Admirei longamente aquele prodígio de plumagem. Não posso exprimir tudo que me ocorreu naqueles momentos, posso apenas insinuá-las. Por fim despertei e, voltando-me, perguntei a um marinheiro que pássaro era aquele. Um “goney”, replicou ele. Eu jamais ouvira aquele nome. Seria concebível que aquela criatura gloriosa fosse desconhecida dos homens de terra? Jamais! Porém, algum tempo depois soube que “goney” era o nome que os marinheiros davam ao albatroz. Assim, a espantosa poesia de Coleridge nada tinha a ver com minhas místicas impressões quando vi esse pássaro no convés, pois eu não havia lido essa poesia e nem sabia que aquele pássaro era um albatroz. Mas indiretamente, ao dizer isso, dou um pouco mais de brilho ao nobre valor do poema e do poeta. Portanto, afirmo que é principalmente nessa maravilhosa brancura corporal do pássaro que se esconde o segredo dessa magia, uma verdade mais evidente nesse fato, pois, por um solecismo de termos, há pássaros chamados albatrozes cinzentos – vistos por mim com frequência, mas jamais com as mesmas emoções que senti ao ver a ave. Devo afirmar, pois, que é na brancura maravilhosa do corpo da ave que se esconde principalmente o segredo da magia; uma verdade mais evidenciada na presente, uma vez que, por um solecismo de termos, existem aves, chamadas de albatrozes-cinzento; e estas eu tenho visto com frequência, mas nunca com tais emoções como quando eu contemplei a ave da Antártica. Mas como aquela criatura mística fora apanhada? Se vós não o divulgardes, contarei que foi com linha e anzol traiçoeiros, quando a ave flutuava sobre o mar. Por fim, o capitão a transformou em carteiro, atando ao seu pescoço uma tira de couro na qual escreveu uma carta contendo a data e a localização do navio, antes de deixá-lo ir embora. Porém, não duvido que essa carta destinada ao homem tenha sido levada ao céu, para onde o pássaro branco voou para juntar-se aos querubins de asas dobradas, que invocam e veneram! (N. A.) 43. ESCUTA! “Shh...! Ouviste esse barulho, Cabaco?” Era a primeira vigia e fazia um belo luar. Os marinheiros formavam uma fila que se alongava desde um dos tonéis de água doce, na parte mais estreita do navio, até o tonel na escotilha perto do balaústre da popa. Em pé no recinto oco do convés, quase todos evitavam falar ou fazer barulho com os pés. Os baldes passavam de mão em mão no mais profundo silêncio, apenas quebrado pelo ocasional ondular de uma vela e do ruído imutável do avanço incessante da quilha. No meio desse descanso, Archy, um dos componentes da fila cujo posto era próximo da entrada do convés, sussurrou para seu vizinho as seguintes palavras: “Shh...! Ouviste esse barulho, Cabaco?” “Pega esse balde, Archy! Que barulho?” “Ei-lo outra vez, sob as escotilhas – uma tosse – soou como uma tosse”. “Para o diabo com a tosse! Passa de volta o balde”. “De novo! Agora soa como duas ou três pessoas dormindo e se virando na cama”. “Caramba! Para com isso, companheiro. Os três biscoitos que comeste no jantar estão se revirando dentro de ti – nada mais. Olha o balde!” “Diz o que quiseres companheiro, mas tenho ótimo ouvido”. “Sim, no mar, tu és o sujeito que ouve o ruído das agulhas de tricô das mulheres quacres a 50 milhas de distância de Nantucket!” “Ri o quanto quiseres, depois veremos. Ouve Cabaco, lá no porão há alguém que ainda não foi visto no convés, e suspeito que nosso velho Mogul também saiba de alguma coisa. Enquanto eu fazia a vigia da manhã ouvi Stubb falar para Flask que havia algo no ar”. “Shh...! O balde!” 44. O MAPA Depois da tempestade que caiu na noite após aquela estranha ratificação de propósito diante da tripulação, se tivésseis seguido o capitão Ahab até seu camarote o teríes visto entrar em um armário do gio da popa e depois sair carregando um grande rolo de cartas marítimas enrugadas e amareladas para depois espalhá-las sobre a mesa parafusada no assoalho. Então tê-lo-ias visto sentar-se e estudar as várias linhas e as sombras encontradas por seus olhos e, com um lápis lento, mas firme, marcar itinerários suplementares nos trechos em branco. De tempos em tempos, ele consultava pilhas de velhos diários de navegação ao seu lado, onde estavam registradas as estações e os lugares nos quais, em outras viagens de vários navios, haviam sido avistados ou capturados cachalotes. Enquanto ele se ocupava desses assuntos, presa a correntes, a pesada lanterna de estanho suspensa sobre sua cabeça oscilava ininterruptamente com o movimento do navio, espalhando sem cessar cintilações cambiantes e sombras de linhas sobre sua fronte enrugada, até parecer que algum lápis invisível também traçava linhas e itinerários sobre o mapa profundamente riscado em sua testa. Porém, aquela não fora a única noite em que, na solidão de seu camarote, ele assim meditara sobre seus mapas. Ele os retirava da gaveta quase todas as noites. E nessas noites, algumas marcas de lápis eram apagadas e outras eram substituídas. Com os mapas dos quatro oceanos diante de si, Ahab seguia um labirinto de correntes marinhas e turbilhões com a finalidade de realizar do modo mais acertado a obsessiva ideia de sua alma. Para os que não conheciam perfeitamente os hábitos dos leviatãs pareceria tarefa absolutamente sem esperança procurar uma criatura solitária nos oceanos intermináveis deste planeta. Porém, Ahab não pensava desse modo e conhecia todos os locais e as correntes dos mares e, calculando o movimento do alimento dos cachalotes, lembrando-se de verificar as estações em que pode ser caçado em latitudes definidas, podia chegar a conjecturas razoáveis, praticamente certas, sobre o melhor momento para estar nestas ou naquelas paragens na busca por sua presa. Na verdade, é tão garantida a periodicidade das visitas do cachalote a determinadas águas que muitos caçadores acreditam que se eles puderem ser observados e estudados de perto no mundo todo, e se os diários de navegação de toda uma frota de baleeiros forem cuidadosamente comparados, verificar-se-á que as migrações dos cachalotes invariavelmente correspondem às dos arenques ou aos vôos das andorinhas De acordo com essa sugestão, já houve algumas tentativas de elaboração de mapas mostrando a migração dos cachalotes.1 Além disso, quando vai de uma zona de alimentação para outra, o cachalote é orientado por um instinto infalível – talvez uma secreta inteligência concedida pela Divindade – e nada principalmente nas VEIAS, como são chamadas, continuando seu caminho ao longo de uma linha oceânica com tal exatidão que nenhum navio do mundo, seguindo por um mapa, já navegou por esse curso com um décimo de sua prodigiosa precisão. De qualquer forma, apesar de nesses casos a rota do cachalote ser paralela à do observador e não obstante a linha do curso ser estritamente confinada à sua própria trilha, inevitável e direta, a VEIA arbitrária na qual ela nada em geral tem poucas milhas de largura (acredita-se que essas VEIAS se expandem e contraem), porém jamais 1- Após escrevermos essas palavras, em 16 de abril de 1851, felizmente surgiu uma circular oficial editada pelo tenente Maury, do Observatório Nacional de Washington. Essa circular afirma precisamente que esse mapa está em vias de ser terminado, e apresenta porções dele. Ele divide o oceano em distritos com cinco graus de latitude por cinco graus de longitude. Cruzando perpendicularmente cada distrito há 12 colunas equivalentes aos 12 meses do ano; horizontalmente, ao longo de cada distrito existem três linhas. Uma para mostrar o número de dias passados por mês em cada distrito e os outros dois mostrando os dias em que foram avistadas baleias reais e cachalotes. excedem o raio de visão do homem postado no mastro do navio baleeiro que desliza por essa região mágica. Em suma, em determinadas estações é certo encontrar baleias migrando dentro dessa área e ao longo dessa rota. Porém, não era somente em períodos determinados e nas já conhecidas zonas de alimentação que Ahab esperava encontrar sua presa, mas com sua habilidade, atravessando as grandes expansões de água entre essas áreas ele poderia se colocar convenientemente em seu caminho sem perder a possibidade de encontrá-la. Havia uma circunstância que à primeira vista parecia atrapalhar seu esquema delirante mas metódico. No entanto, na realidade talvez não fosse assim. Apesar dos gregários cachalotes frequentarem determinadas zonas em estações regulares, em geral não se podia concluir que naquele ano os cardumes que surgiam em tal ou tal latitude ou longitude fossem idênticos aos vistos na estação anterior; embora em algumas ocasiões peculiares e indiscutíveis tenha sido provado exatamente o contrário. Em contornos menos amplos, em geral a mesma observação se aplica aos cachalotes solitários e eremitas, mais velhos e maduros. Desse modo, por exemplo, se Moby Dick tivesse sido vista no ano anterior na zona denominada Seychelle, no Oceano Índico, ou na Baía Volcano, nas costas do Japão, isso não significava que, visitando um desses lugares na estação seguinte o Pequod infalivelmente a encontraria ali. O mesmo poderia se aplicar às outras zonas de alimentação onde ela aparecera algumas vezes. Todos aqueles lugares pareciam ser apenas pontos de parada incidentais, estalagens oceânicas e não locais de parada prolongada. Já mencionamos as paragens onde Ahab tinha suas melhores chances de realizar seu objetivo, aludindo a determinadas rotas anteriores e a perspectivas particulares antes de alcançar o tempo e o lugar precisos, quando as possibilidades se tornariam probabilidades e, como Ahab gostava de pensar, onde cada possibilidade estivesse muito próxima de uma certeza. Esse tempo e lugar eram definidos por uma frase técnica – a Estação-na-Linha. Nesse local e hora, por vários anos consecutivos, Moby Dick fora vista demorando-se nessas águas durante algum tempo, como em sua ronda anual o sol permanece por um determinado tempo em um dos signos do Zodíaco. Também fora naquele local que acontecera a maior parte dos encontros fatais com a Baleia Branca; as ondas ali contavam a história de suas façanhas; ali também era o trágico sítio onde o velho obcecado encontrara a causa para sua vingança. Mas na cautela compreensível e na contínua vigilância com que lançava sua alma meditativa contra essa caçada resoluta Ahab não colocava todas suas esperanças sobre o fato principal acima mencionado, por mais lisonjeiro que fosse para suas esperanças, nem na sua insônia quando, revolvendo seu juramento, ele chegava a tranquilizar seu inquieto coração a ponto de afastar qualquer outra conjectura eventual. Pois bem, o Pequod zarpara de Nantucket bem no início da Estação-na-Linha. Nenhum esforço viável possibilitaria que seu comandante fizesse a grande passagem para o sul, dobrasse o Cabo Horn e percorresse 60 graus de latitude para chegar ao Pacífico equatorial a tempo de cruzá-lo. Portanto, era preciso esperar pela estação seguinte. Todavia, a data da prematura saída do Pequod talvez tivesse sido corretamente escolhida por Ahab, levando-se em consideração a complexidade das circunstâncias. Ele tinha diante de si um intervalo de 365 dias e noites. Em vez de suportá-lo com impaciência em terra ele o empregaria em uma pesca mista, se por acaso a Baleia Branca estivesse passando férias em mares muito afastados de suas zonas periódicas de alimentação, erguendo sua fronte enrugada no Golfo Pérsico, na Baía de Bengala, nos mares da China ou em quaisquer outras águas frequentadas por sua raça. Assim, as monções, os pampas, os ventos do noroeste, os “harmattans”, os alísios, todos os ventos com exceção do levante e do “simoon”, podiam lançar Moby Dick na tortuosa esteira do Pequod, que navegava ao redor do mundo. Todavia, admitindo-se tudo isso e examinando-se esse assunto de modo discreto e frio, não pareceria uma ideia louca que, se encontrada nos enormes oceanos sem fronteiras, uma baleia solitária fosse reconhecida por seu caçador, como se fosse um Mufti de barbas brancas nas ruas congestionadas de Constantinopla? Sim, mas a fronte branca de Moby Dick e sua corcova alva como a neve eram inconfundíveis. “Eu marquei a baleia”, dizia Ahab a si mesmo, depois de interromper seu estudo dos mapas que se prolongara até bem depois da meia-noite, quando se perdia em seus próprios pensamentos – “eu a marquei, como pode ela escapar? Suas grandes nadadeiras estão perfuradas e rasgadas como a orelha de uma ovelha perdida!” E sua mente perturbada se lançava em uma corrida desalentada até ser assaltado pelo cansaço e pela fraqueza e sair para o convés para recobrar suas forças Oh, Deus! Que transes e tormentos tem que suportar um homem consumido por um inalcançado desejo de vingança. Ele dormia com as mãos crispadas e acordava com as unhas cravadas em suas palmas ensanguentadas. Com frequência, quando forçado a sair de sua rede pelos sonhos noturnos exaustivos e intoleravelmente vívidos que, resumindo suas ardentes reflexões diurnas, o carregavam a um confronto de delírios, ele virava-os e revirava-os durante o dia todo até que o próprio pulsar de sua vida se tornava um insuportável suplício; e quando esses espasmos espirituais sacudiam seu ser desde a base, parecia se abrir diante dele um abismo do qual saíam relâmpagos e chamas bifurcadas. Quando esse inferno interior se abria sob ele, demônios malditos lhe acenavam para que saltasse para junto deles. Então ouvia-se um grito selvagem em seu camarote e, com olhos enlouquecidos, Ahab saía de seu quarto como se estivesse fugindo de uma cama em chamas. Mas talvez essas manifestações não fossem sintomas de fraqueza latente ou terror, e sim provas evidentes de sua intensidade. Algumas vezes o enlouquecido Ahab, o caçador calculista e firme da baleia branca que fora para sua rede não era o agente que o punha fora de si, cheio de horror. Esse agente era o princípio vivo e eterno, a alma que nele vivia e que no sono, durante algum tempo dissociado da mente caracterizadora, em outros tempos empregada por ele como veículo externo ou agente, espontaneamente procurava escapar da abrasante contiguidade daquele desvario, do qual por algum tempo deixara de ser parte integrante. Mas como a mente só existe se estiver ligada à alma, no caso de Ahab pode ter acontecido que ele tenha submetido todos os seus pensamentos e ilusões ao seu supremo objetivo, um objetivo cuja profundidade da vontade o forçava a lutar contra deuses e demônios como uma espécie de ser independente de si mesmo. Não, ele mal podia viver e sofrer enquanto a vitalidade comum à qual estava unido, tomada de horror, fugia desse nascimento espontâneo. Portanto, quando aquele arremedo de Ahab saía de seu quarto, o espírito atormentado que brilhava em seus olhos carnais era algo vago e ele não passava de um ser informe e sonambúlico, um raio de luz viva, é verdade, porém sem a capacidade de avivar qualquer objeto: um vazio em si mesmo. Que Deus te ajude, ancião, teus pensamente fizeram de ti um Prometeu; um abutre se alimenta eternamente desse coração – e esse abutre é a própria criatura que criaste. 45. O DEPOIMENTO No que diz respeito à narrativa deste livro e no que alude indiretamente a um ou dois pontos interessantes e curiosos nos hábitos dos cachalotes, é preciso dizer que o início do capítulo anterior é tão importante quanto qualquer outro deste volume, mas seu assunto principal ainda requer maior ampliação e familiaridade para ser compreendido de modo adequado, e para repelir qualquer incredulidade que o profundo desconhecimento sobre o assunto possa suscitar em alguns espíritos quanto à veracidade dos principais pontos dessa questão. Não me importo de executar ordenadamente essa parte de meu trabalho e ficarei feliz por causar a impressão desejada através de citações de casos conhecidos por mim, como baleeiro, tanto de modo prático quanto através de relatos confiáveis. E creio que a conclusão surgirá naturalmente dessas próprias citações. Primeiro: Conheci pessoalmente três exemplos nos quais a baleia, depois de ser atingida por um arpão, conseguiu escapar totalmente. Após um intervalo (em uma ocasião, foram três anos), foi novamente atingida e morta pela mesma mão, e quando retiraram os dois ferros de seu corpo, ambos continham o mesmo monograma. No intervalo de três anos entre o lançamento dos dois arpões, o homem que os lançou embarcara em uma viagem comercial para a África, onde integrara uma expedição e penetrara no coração do continente, por onde viajara durante quase dois anos, frequentemente ameaçado por serpentes, selvagens, tigres, exalações venenosas e todos os riscos inerentes a essas regiões desconhecidas. Enquanto isso, a baleia que ele atingira também deve ter realizado suas viagens. Sem dúvida navegara três vezes em torno do globo, tocando com seus flancos todas as costas da África, porém sem nenhum propósito. Esse homem e essa baleia voltaram a se encontrar e um venceu o outro. Afirmo que conheci três fatos semelhantes a esse e, no segundo ataque, depois de retirados do peixe morto, vi os dois arpões com as respectivas marcas neles entalhadas. No caso em que se passaram três anos, foi meu barco que a enfrentou nas duas vezes, e na última vez reconheci uma espécie de verruga gigantesca sob um dos olhos da baleia, que eu observara três anos antes. Digo que foram três anos, mas tenho certeza de que o tempo que decorreu foi maior. Esses são três casos cuja autenticidade conheço pessoalmente, mas sei de muitos outros exemplos relatados por pessoas cuja honestidade é incontestável. Segundo: Sabe-se perfeitamente bem que na pesca do cachalote, não importa a ignorância do povo de terra, já houve várias ocorrências históricas em que uma baleia específica foi vista no oceano, em lugares e horários afastados, popularmente reconhecíveis. O fato de essa baleia ter sido reconhecida não se deveu totalmente a peculiaridades físicas que a distinguissem de outras baleias; pois por mais raras que fossem, qualquer baleia poderia possuí-las e logo os caçadores poriam um fim a elas matando o animal e transformando-o em um óleo particularmente valioso. Não. A razão era a seguinte: devido às fatais experiências da pesca, pairava sobre essa baleia um terrível prestígio de periculosidade, como sobre Rinaldo Rinaldini 1 que a maior parte dos pescadores se contenta em cumprimentar meramente tocando o chapéu quando a encontra vagando pelo mar, sem procurar cultivar um conhecimento mais íntimo. É o que sucede com alguns pobres diabos em terra que, ao conhecerem um grande homem irritadiço, não fazem mais que cumprimentá-lo de longe, de modo distante e reservado, pois sabem que se procurassem se aproximar mais poderiam receber uma sumária bordoada por sua presunção. Mas não só cada uma dessas famosas baleias goza de grande celebridade individual – não, pode-se dizer que gozam de um renome difundido em todos os oceanos – famosas em vida, depois de mortas alcançaram a imortalidade nas histórias contadas nos castelos de proa, onde lhes atribuem todos os direitos, privilégios e distinções de um nome próprio, como tiveram Cambises ou César. Não é assim, oh Tom de Timor, leviatã famoso, cheio de cicatrizes, que como um iceberg se ocultou por tanto tempo nos estreitos orientais com esse nome e cujo jorro era visto com frequência 1- Rinaldo Rinaldini, the Robber Captain, romance de Christian August Vulpius, escrito em 1797. das praias repletas de palmeiras de Ombay? Não é assim, oh Jack da Nova Zelândia, pavor de todos os navios que cruzam seu rastro perto da Terra de Tattoo? Não é assim, oh Morquan, rei do Japão, cujo orgulhoso jato tem a fama de às vezes se parecer com uma alva cruz contra o céu? Não é assim, oh Don Miguel, baleia chilena marcada como uma velha tartaruga com místicos hieróglifos sobre o dorso? Em verdade, eis aqui quatro baleias bem conhecidas dos estudantes da História dos Cetáceos, como os estudiosos dos clássicos conhecem Marius ou Sylla. Porém, ainda há mais. Tom da Nova Zelândia e Don Miguel, depois de várias vezes espalharem grande destruição entre os botes de diferentes navios, finalmente foram procuradas e sistematicamente caçadas, seguidas e mortas pelos aguerridos capitães baleeiros que içaram suas âncoras com esse único propósito, assim como no passado, enterrando-se nas Florestas de Narragansett, o capitão Butlerof só tinha em mente capturar o notório selvagem assassino Annawon, guerreiro e comandante do rei índio Filipe. Não sei onde poderei encontrar melhor lugar que aqui para mencionar uma ou duas outras coisas que me parecem importantes e, em letras de imprensa, estabelecer a racionalidade da história da Baleia Branca, ou melhor, sua catástofre. Pois esta é uma dessas ocasiões desalentadoras em que a verdade requer tanto suporte quanto a mentira. Tão ignorante é a maioria dos homens de terra firme sobre algumas das maravilhas mais palpáveis e simples do mundo que sem alguns esclarecimentos sobre os fatos corriqueiros da pesca, históricos ou não, poderiam considerar Moby Dick um monstro lendário ou, ainda pior e mais detestável, uma alegoria abjeta e inadmissível. Primeiro: apesar de a maior parte dos homens terem uma vaga ideia dos perigos gerais da grande pesca, não possuem nada que se pareça com uma concepção vívida e ordenada desses perigos nem da constância com que ocorrem. Talvez uma das razões seja o fato de que menos de um dentre 50 desastres e mortes ocorridos na pesca encontra registro em terra, mas com alusões tão passageiras que são prontamente esquecidos. Supondes que o nome daquele coitado que talvez neste momento está sendo apanhado pela linha lançada sobre uma baleia nas costas da Nova Guiné e carregado para o fundo mar pelo sonoro leviatã aparecerá no obituário do jornal que lerás amanhã, durante teu desjejum? Não, porque o correio é muito irregular entre este país e a Nova Guiné. Na verdade, já ouviste falar de algo parecido com notícias regulares entre este país e a Nova Guiné? Ainda assim, afirmo que em uma viagem em particular que fiz ao Pacífico, entre muitos outros, falamos com trinta navios diferentes e em cada um deles acontecera um óbito causado por uma baleia (em alguns, mais de uma morte) e três deles haviam perdido um bote com toda sua tripulação. Pelo amor de Deus, sede econômicos com vossas lâmpadas e vossas velas! Do óleo que queimais não há um único galão que não tenha custado ao menos uma gota do sangue de um homem. Segundo: as pessoas de terra firme têm uma ideia imprecisa de que a baleia é uma criatura enorme, de imenso poder, mas quando dou algum exemplo específico dessa enormidade elas me cumprimentam pelo meu espírito. Preciso jurar pela minha alma que não estou sendo mais espirituoso que Moisés ao escrever a história das pragas do Egito. Felizmente, o ponto específico que aqui procuro pode ser estabelecido sobre testemunhos inteiramente apartados dos meus. Esse ponto é o seguinte: em alguns casos, o cachalote é suficientemente forte, inteligente, judiciosamente ardiloso e possuidor de clara premeditação para despedaçar, destruir completamente e afundar um navio grande, e o cachalote JÁ O FEZ. Primeiro: sob o comando do capitão Pollard, de Nantucket, o navio Essex cruzava o Oceano Pacífico no ano de 1820. Um dia avistaram jorros, baixaram os botes e iniciaram uma caçada a um cardume de cachalotes. Em pouco tempo, várias baleias foram feridas. Subitamente, uma imensa baleia escapou dos botes, saiu do cardume e investiu diretamente contra o navio. Batendo a fronte contra o casco, ela o arrombou em menos de dez minutos e o navio adernou e afundou. Nem uma de suas tábuas foi vista desde então. Após grandes perigos, parte da tripulação conseguiu chegar à terra em seus botes. Depois de finalmente voltar para casa, o capitão Pollard voltou uma vez mais ao Pacífico no comando de outro navio, mas os deuses novamente fizeram seu navio naufragar em rochas e ondas incógnitas. O navio foi totalmente perdido pela segunda vez e diante disso o capitão jurou que abandonaria o mar, e jamais voltou a enfrentá-lo. O capitão Pollard reside em Nantucket até os dias de hoje. Conheci Owen Chace, primeiro piloto do Essex na época da tragédia; li sua narração simples e fiel, e conversei com seu filho. Tudo isso a poucas milhas da cena da catástrofe.2 Segundo: No ano de 1807, o navio Union, também de Nantucket, estava totalmente perdido ao largo dos Açores devido a um incidente semelhante, mas jamais tive oportunidade de apurar detalhes fidedignos dessa catástrofe, apesar de ter ouvido dos caçadores de baleia algumas alusões casuais a esse fato. Terceiro: Mais ou menos há 18 ou 20 anos, o comodoro J…, na época comandante de uma chalupa de guerra americana de primeira classe, jantava com vários capitães baleeiros a bordo de um navio de Nantucket, no porto de Oahu, nas ilhas Sandwich. A conversa girava em torno das baleias e o comodoro mostrava-se cético quanto à força a elas atribuída pelos profissionais presentes. Por exemplo, ele peremptoriamente negava que uma baleia pudesse atacar sua sólida chalupa de guerra a ponto de causar-lhe uma ruptura do tamanho de um guarda-cabo. Muito bem, ainda há mais. Algumas semanas depois, o comandante desfraldou as velas de sua inexpugnável embarcação e navegou para Valparaíso. Contudo, foi interceptado por um corpulento cachalote que lhe solicitou alguns minutos para tratar de um assunto confidencial. Esse assunto consistia em aplicar ao navio do comodoro tamanho golpe que ele precisou se dirigir ao porto mais próximo para restaurar sua embarcação. Não sou supersticioso, mas considero que a entrevista do comodoro com a baleia foi providencial. Não foi Saulo de Tarso convertido de sua incredulidade por um terror semelhante? Pois afirmo que o cachalote não admite absurdos. Agora remeto-vos às Viagens de Langsdorff por uma pequena circunstância particularmente interessante para este escritor. Langsdorff, como provavelmente sabeis, era adido da famosa Expedição de Descoberta do Almirante russo Krusenstern, no início deste século. O capitão Langsdorff inicia do seguinte modo seu 17° capítulo: “Nosso navio zarpou no dia 13 de maio e no dia seguinte já estávamos em mar aberto, a caminho de Ochotsh. Com o tempo ótimo e muito claro, o frio era insuportável e fomos obrigados a vestir nossos casacos de pele. Durante alguns dias o vento foi muito pouco e só no dia 19 surgiu do noroeste uma brisa vigorosa. Uma baleia de tamanho incomum, cujo corpo era maior que o próprio navio, encontrava-se quase na superfície da água, mas não foi percebida por ninguém de bordo até o momento em que o navio, que navegava a toda vela, aproximou-se tanto que seria impossível impedir o choque. Estávamos nessa situação, na iminência do maior perigo, quando a gigantesca criatura ergueu o dorso e levantou o navio pelo menos três pés acima da água. Os mastros oscilaram e as velas caíram enquanto estávamos embaixo. Imediatamente subimos para o convés e concluímos que havíamos batido em alguma rocha. Porém, em vez disso, vimos o monstro afastando-se com solene gravidade. O capitão D’Wolf 2- O que se segue foi extraído da narrativa da Chace: “Todos os fatos pareciam me levar à conclusão de que algo além do acaso dirigiu suas operações. Ela (a baleia) realizou dois violentos ataques ao navio, separados por um pequeno intervalo e, pela sua direção, ambos foram calculados para nos infringir os maiores danos por se lançarem contra a proa, combinando a velocidade dos dois objetos para aumentar o efeito da colisão. Para isso, era necessário que as manobras fossem perfeitas. Seu aspecto era horrível, indicando angústia e furor. Ela saiu diretamente do cardume no qual acabáramos de entrar, ferindo três de suas companheiras, como se inflamada pela vingança por seus tormentos”. Mais adiante: “Nos eventos, tudo aconteceu diante dos meus olhos e na época produziu em minha mente impressões de malignidade decidida e calculada por parte da baleia (não consigo agora me lembrar de muitas dessas impressões), levando-me à certeza de que estou correto em minha opinião”. Estas são suas reflexões algum tempo depois de deixar o navio, em uma noite escura passada em um bote aberto, quando quase já não havia esperanças de chegar a um porto hospitaleiro: “O negro oceano e as águas agitadas não eram nada; o temor de ser engolido por alguma tempestade terrível ou atirado sobre rochas ocultas, com todos os outros motivos de atemorizante contemplação, pareciam não merecer mais que um momento de reflexão; o aspecto lúgubre do naufrágio e A APARÊNCIA HORRÍVEL E VINGADORA DA BALEIA ocuparam totalmente minhas reflexões até o dia novamente surgir”. Na página 45, ele descreve o” ataque misterioso e mortal do animal”. imediatamente ligou as bombas para ver se o navio fora danificado com o choque, mas felizmente descobrimos que escapara ileso”. O capitão D’Wolf, aqui mencionado como o comandante do navio em questão, é natural da Nova Inglaterra e após uma longa vida de peripécias extraordinárias como capitão do mar até hoje reside na aldeia de Dorchester, perto de Boston. Tenho a honra de ser seu sobrinho. Conversei muito com ele a respeito dessa passagem no livro de Langsdorff e ele ratificou todas as palavras. No entanto, a embarcação não era grande: tratava-se de um navio russo construído nas costas da Sibéria, comprado por meu tio depois de vender o barco no qual zarpara de seu porto de origem. Entre os acontecimentos desse viril livro de aventuras, repleto de maravilhas verdadeiras, como a viagem de Lionel Wafer (um dos velhos camaradas de Dampier), encontrei uma pequena passagem tão parecida com o que acabei de citar do livro de Langsdorff, que não consigo resistir à tentação de inseri-lo aqui como confirmação, caso seja necessária. Lionel se dirigia para “John Ferdinando”, como ele chamava a moderna Juan Fernandes. Ele afirma: “Em nosso caminho para lá, por volta das cinco horas da manhã estávamos mais ou menos a 150 léguas do continente da América quando nosso navio sentiu um terrível choque que colocou nossos homens em tamanha aflição que mal podiam dizer quem eram e o que pensavam, e começaram a se preparar para a morte. De fato, o impacto fora tão inesperado e brutal que acreditamos que o navio colidira com uma rocha. Quando nosso espanto se abateu um pouco baixamos o prumo, mas não encontramos o fundo... A subitaneidade do impacto fez os canhões pularem de suas bases e vários homens foram atirados para fora de suas redes. O capitão Davis, que dormia com a cabeça sobre um revolver, foi lançado para fora de sua cabina!” Então, Lionel passou a atribuir o abalo a um terremoto e parecia consubstanciar a imputação declarando que naquele momento um grande terremoto estaria causando grandes prejuízos ao longo da terra espanhola. Mas eu não me espantaria se, na escuridão das primeiras horas da manhã, aquele choque tivesse sido causado por uma baleia invisível que batera verticalmente na quilha, vinda de baixo. Eu poderia prosseguir dando vários outros exemplos do grande poder e astúcia que às vezes demonstra o cachalote que chegaram ao meu conhecimento, de um ou outro modo. Sabe-se que em mais de uma oportunidade ele não somente obrigou os botes a voltarem para seus navios como também perseguiu o próprio navio, resistindo por muito tempo às lanças a ele arremessadas do convés. O navio inglês Pusie Hall nos contou uma história relacionada com isso, e quanto à sua força, deixe-me dizer que já houve exemplos de cabos presos a um cachalote em fuga em um mar calmo prenderem-se ao navio. A baleia então reboca a imensa embarcação pela água como um cavalo puxa um carro. Também tem sido frequente observar que, quando atingido, o cachalote procura se refazer durante algum tempo e então age, não com fúria cega mas com a obstinada e deliberada finalidade de destruir seus perseguidores. Não deixa de ser um eloquente indício de seu caráter o fato de que ao ser atacado ele abre a boca e a conserva nessa terrível expansão durante vários minutos. Porém, devo me contentar com apenas mais uma ilustração concludente, extraordinária e extremamente significativa, pela qual vereis que as maravilhas deste livro não só corroboram fatos reais do presente, mas que essas maravilhas (como todos os assombros) são meras repetições do que aconteceu no passado; de modo que pela milionésima vez podemos dizer amém a Salomão: Na verdade, não há nada de novo sob o sol. No sexto século da nossa era, viveu Procópio, magistrado cristão de Constantinopla nos dias em que Justiniano era imperador e Belisário seu general. Como muitos sabem, ele escreveu a história de sua própria época – obra de valor incomum. Segundo as melhores autoridades, sempre foi considerado um historiador confiável e sem exageros, exceto em um ou dois eventos que absolutamente não afetam a matéria que aqui exporemos. Pois bem, em sua história Procópio menciona que durante a época de sua prefeitura em Constantinopla, um grande monstro marinho foi capturado no vizinho Propôntide, ou Mar de Mármora, depois de ter destruído vários navios naquelas águas durante em período de mais de 50 anos. Não se pode desdenhar facilmente um fato como esse, relatado em uma história tão substancial. Nem haveria razão para tal. Ele não menciona a espécie certa desse monstro marinho. Mas como ele destruía navios, e também por outras razões, deve ter sido uma baleia, e estou fortemente inclinado a crer que se tratava de um cachalote. E vos direi por quê. Por muito tempo, acreditei que o cachalote era desconhecido no Mediterrâneo e nas águas profundas que se comunicam com ele. Até agora estou certo de que nas presentes condições esses mares talvez jamais cheguem a ser um local propício às habituais reuniões gregárias dos cachalotes. Porém, outras investigações mais recentes provaram que nos tempos modernos houve alguns casos isolados da presença do cachalote no Mediterrâneo. Soube de fonte segura que um certo comodoro Davis, da marinha britânica, encontrou o esqueleto de uma baleia cachalote nas costas da Berbéria. Se um navio de Guerra pode passar pelos Dardanelos, um cachalote também pode utilizar a mesma rota para passar do Mediterrâneo para o Propôntide. Pelo que soube, no Propôntide não se pode encontrar essa substância especial chamada BRIT, que é o alimento da baleia real, Mas tenho razões para crer que o alimento do cachalote – lulas ou sibas – se oculta no fundo desse mar, porque criaturas grandes, mas não as maiores dessa espécie, foram encontradas na superfície. Assim, se ligarmos esses testemunhos, será possível perceber claramente que, de acordo com o raciocínio humano, o monstro marinho de Propôntide que por meio século despedaçou os navios de um imperador romano muito provavelmente era uma baleia. 46. CONJECTURAS Apesar de consumido pelo fogo ardente de seu objetivo, em todos os seus pensamentos e ações Ahab sempre tinha em mente a captura final de Moby Dick e parecia pronto a sacrificar todos os interesses mortais a essa paixão. No entanto, por natureza talvez fosse apegado demais aos hábitos rudes dos baleeiros para abandonar a perseguição secundária na viagem. Ou, se tal não fosse o caso, não faltavam motivos para influenciá-lo muito mais. Talvez, mesmo considerando sua obsessão, fosse exagero dizer que em certo grau sua sede de vingança contra a Baleia Branca talvez tivesse se estendido a todos os outros cachalotes e que quando mais baleias ele matasse maiores possibilidades teria de que seu encontro subsequente fosse com o monstro odiado que buscava. Mesmo sendo essa hipótese verdadeiramente excepcional, ainda havia considerações adicionais que eram capazes de abalá-lo, apesar de não estarem estritamente de acordo com a selvageria de sua paixão dominante. Para alcançar seu objetivo Ahab precisava fazer uso de instrumentos, e de todos os instrumentos utilizados à luz da lua são os homens que falham com maior facilidade. Por exemplo, ele sabia que por mais magnética que fosse sua ascendência sobre Starbuck, essa ascendência não abrangia por completo o homem espiritual, do mesmo modo que a mera superioridade corporal não implica em domínio intelectual, mas permanece como uma espécie de relação corporal. O corpo e a vontade coagida de Starbuck eram de Ahab, desde que Ahab conservasse seu magnetismo sobre o cérebro de Starbuck, e ele sabia perfeitamente que apesar disso tudo, em sua alma, seu primeiro piloto abominava a expedição de seu capitão e se pudesse alegremente livrar-se-ia dela e chegaria até a fazer com que fracassasse. Talvez ainda decorresse um longo período de tempo antes de a Baleia Branca ser vista. Durante esse longo intervalo Starbuck poderia voltar a se rebelar contra a liderança de seu capitão, a menos que sofresse algumas influências ordinárias, providenciais e circunstanciais. Não apenas isso, mas a sutil insanidade de Ahab com respeito a Moby Dick agora se manifestava de modo mais significativo, e em seu superlativo senso e sagacidade ele previa que, de algum modo, por enquanto a caçada devia ser despida dessa estranha impiedade imaginativa que a revestia, que o total terror da viagem devia ser mantido a uma distância obscura (pois poucos homens têm coragem de resistir a uma prolongada meditação não aliviada pela ação) e que era preciso que em suas longas vigias noturnas seus oficiais e sua tripulação tivessem no pensamento coisas mais próximas que Moby Dick. Porque, por mais que a tripulação impetuosa e selvagem tivesse aclamado o anúncio de sua busca, todos os marinheiros são mais ou menos volúveis e irresponsáveis – vivem nas intempéries mutáveis e inalam sua inconstância – e quando são detidos por qualquer objetivo longínquo e vazio, por mais que haja a promessa de vida e paixão no final, é necessário que acima de tudo existam interesses e esforços temporários para mantê-los saudáveis e prontos para a arrancada final. Ahab também não deixava de pensar em outra coisa. Em épocas de grande emoção a humanidade desdenha todas as considerações básicas, mas esses tempos são passageiros. A qualidade constitucional permanente do homem moldado pela sociedade é a sordidez, pensava Ahab. Supondo que a Baleia Branca instigasse os corações daquela tripulação selvagem, e que explorando sua selvageria chegasse a criar nela certo generoso cavalheirismo errante, mesmo que dessem caça a Moby Dick por amor a esse cavalheirismo também precisavam de alimento para seus apetites comuns e diários, pois nem mesmo os mais altos e cavalheirescos Cruzados do passado aceitavam atravessar duas mil milhas de terra para lutar pelo santo sepulcro sem cometer pilhagens, assaltos e outras gratificações piedosas pelo caminho. Se tivessem se apegado estritamente ao seu romântico objetivo final, muitos deles o teriam abandonado em desgosto. “Não vou privar esses homens de suas esperanças de ouro – sim, ouro. Eles podem desprezar o ouro agora, mas depois de alguns meses sem nenhuma perspectiva de ganhá-lo, esse mesmo ouro dará origem a um motim e eles se levantarão contra mim”, pensava Ahab. Ainda havia outro motivo para cautela, mais relacionado com Ahab, pessoalmente. Tendo provavelmente revelado de modo impulsivo e prematuro o motivo principal e particular da viagem do Pequod, Ahab agora estava totalmente consciente de que ao fazê-lo indiretamente se expusera à incontestável acusação de usurpação, e se quisesse e tivesse em vista esse fim sua tripulação poderia se recusar a obedecê-lo e até privá-lo violentamente do comando, com perfeita impunidade, tanto moral quanto legal. Naturalmente, Ahab devia estar muito ansioso para se proteger da simples sugestão de usurpação e das possíveis consequências da impressão reprimida que ganhava terreno. Essa proteção poderia ser apenas o predomínio de seu próprio cérebro, do seu coração e da sua mão, apoiados por uma cuidadosa atenção às menores influências atmosféricas que pudessem afetar sua tripulação. Por todas essas razões, e talvez também por outras, analíticas demais para serem verbalmente expostas aqui, Ahab via claramente que devia continuar fiel ao propósito natural e aparente da viagem do Pequod, além de observar todos os costumes e se esforçar para demonstrar um apaixonado interesse por sua profissão. De qualquer modo, sua voz agora era ouvida com frequência, chamando os três vigias dos mastros, recomendando-lhes para ficar atentos e não deixar de anunciar qualquer animal avistado, mesmo que se tratasse de um golfinho. Essa vigilância não tardaria a trazer sua recompensa. 47. O FABRICANTE DE ESTEIRAS A tarde estava enevoada e sufocante; os marinheiros moviam-se preguiçosos pelo convés ou, distraídos, observavam as águas cor de chumbo. Queequeg e eu estávamos calmamente ocupados tecendo o que se chama de esteira-espada, destinada a ser um amarrilho adicional para nosso barco. Tão tranquila, branda e expressiva era a cena e tal encanto sonhador pairava no ar que cada marinheiro silencioso parecia se dissolver em seu próprio ser invisível. Eu era o atendente e pajem de Queequeg no trabalho da esteira e passava e repassava a trama de corda entre os longos fios da urdidura, usando minha própria mão como lançadeira. Em pé ao meu lado, Queequeg de vez em quando passava sua pesada espada de carvalho entre os fios, olhando devagar para a água enquanto, descuidado e sem pensar, colocava cada fio em seu lugar. O que posso dizer é que uma estranha atmosfera de sonho reinava no navio e sobre todo o mar, apenas interrompida pelo som intermitente e maçante da espada, de sorte que aquele parecia ser o Tear do Tempo e eu me sentia como a própria lançadeira, tecendo mecânica e incessantemente para as Parcas. Ali estavam os fios fixos da trama submetidos a uma única vibração imutável e incessante, apenas suficiente para admitir os fios inalterados. Essa trama parecia a necessidade e pensei: Aqui, com minha própria mão manejo a lançadeira e teço meu destino. Enquanto isso, a espada impulsiva e indiferente de Queequeg algumas vezes batia no tecido de modo oblíquo, forte ou fraco, de acordo com a necessidade, e essa diferença nos golpes produzia um contraste correspondente no aspecto final do tecido completado. Meu pensamento continuou: É a espada deste selvagem que finalmente dá forma e estilo à trama e à urdidura, essa espada serena e indiferente deve ser o acaso: sim, o acaso, o livre arbítrio e a necessidade, que de algum modo são incompatíveis, mas se entrelaçam e trabalham juntos. Então, o que existe é a franca urdidura da necessidade, que não deve ser desviada de seu curso, pois seus próprios movimentos alternados tendem somente a isso. O livre arbítrio, ainda livre para fazer sua lançadeira transitar por entre os fios escolhidos e o acaso que, apesar de limitado em sua ação pelas justas linhas da necessidade e desviado de seus movimentos pelo livre arbítrio, parece governado por ambos, porém reina sobre os dois e tem a última palavra nos fatos. Portanto, assim estávamos nós, sempre tecendo, quando me assustei com um som estranho, longo, tão musicalmente selvagem e sobrenatural que a bola correspondente ao livre arbítrio caiu de minha mão e me pus em pé olhando para as nuvens, esperando que aquela voz caísse como uma asa. Lá no alto da verga estava Tashtego, o louco de Gay Head. Seu corpo arqueava-se avidamente para frente, a mão estendida como uma varinha, e ele gritava a breves intervalos. Com certeza, naquele exato momento o mesmo som talvez estivesse sendo ouvido em todos os mares, vindo de centenas de baleeiros vigilantes, perdurados bem alto, no ar. Mas poucos desses pulmões conseguiriam emitir esse maravilhoso som conhecido com a cadência de Tashtego, o índio. Conquanto ele se encontrasse pendurado sobre nós, meio suspenso no ar, olhando feroz e ansiosamente para o horizonte, talvez pudéssemos confundi-lo com algum profeta ou vidente contemplando as sombras do Destino, anunciando sua vinda com seus gritos selvagens. “Lá, lá está ela, esguichando! Lá! Lá! Lá! Está esguichando! Está esguichando!” “Onde?” “Na boca do sotavento, mais ou menos a duas milhas daqui! Um cardume inteiro!” Houve uma comoção instantânea. O cachalote esguicha seu jorro com a mesma uniformidade segura do tique-taque de um relógio. Por isso, os baleeiros distinguem esse peixe dos outros de sua espécie. “Lá se vão as caudas!” gritava agora Tashtego; e as baleias desapareceram. “Depressa, camareiro!” gritou Ahab. “A hora! A hora!” Dough-Boy correu para baixo, olhou para o relógio e disse a hora exata para Ahab. O navio agora estava sendo mantido longe do vento e balouçava suavemente diante dele. Tashtego avisou que as baleias tinham mergulhado na direção do sotavento e, confiantes, olhamos para vê-las novamente avançar diretamente para nossa proa. Essa singular sagacidade às vezes demonstrada pelo cachalote faz com que, afundando com a cabeça voltada para uma direção, ele se esconda sob a água ele gire e nade para a direção oposta – um ardil que agora não poderia estar sendo utilizado, pois não havia razão para supor que o peixe visto por Tashtego tivesse se alarmado ou soubesse de nossa presença nas proximidades. Um dos homens escolhidos para a função de guarda-cabo, isto é, um dos não selecionados para os botes, substituiu o índio na vigia do mastro grande. Os marinheiros dos mastros da proa e da mezena haviam descido; as bobinas haviam sido fixadas em seus lugares, os guindastes arrastados para fora, a verga principal afastada, e três botes balançavam sobre o mar como três cestos de arbustos das Índias sobre altos penhascos. Fora das amuradas, as tripulações ansiosas agarravam-se à borda dos botes com um das mãos, apoiando esperançosamente um pé na borda do convés. Pareciam uma longa fileira de guerreiros preparando-se para abordar um navio inimigo. Porém, nesse instante crítico, ouviu-se uma súbita exclamação que afastou todos os olhos da baleia. Diante da surpresa geral, o sombrio Ahab surgiu rodeado por cinco fantasmas escuros que pareciam ter acabado de se formar no ar. 48. A PRIMEIRA DESCIDA Os fantasmas, pois era essa sua aparência, deslizavam pelo outro lado do convés e com silenciosa celeridade soltavam cabos e cordas do bote que ali balouçava. Esse bote sempre fora considerado um dos botes de reserva, apesar de, tecnicamente, ser chamado de “bote do capitão” por estar suspenso na quadra de estibordo. A figura em pé em seu costado era alta e morena, com um dente branco surgindo de modo sinistro por entre lábios que pareciam de aço. Vestia uma funérea e amassada jaqueta chinesa de algodão negro e amplas calças negras do mesmo tecido. Mas coroando estranhamente esse negrume de ébano, trazia um brilhante turbante branco pregueado, com o cabelo vivo trançado e enrolado em torno da cabeça. Com aspecto menos escuro, seus companheiros eram dessa vívida compleição amarelo-tigre peculiar a alguns aborígenes nativos das Manilhas – raça notória por certa sutileza diabólica, que alguns honestos marinheiros brancos supunham ser espiões pagos e agentes secretos e confidenciais do diabo, seu senhor, cujo escritório se encontrava em outro lugar. Enquanto a espantada tripulação do navio olhava para esses estranhos, Ahab gritou para o homem de turbante branco: “Tudo pronto aí, Fedallah?” “Pronto”, foi a resposta meio sibilada “Então, baixar. Ouvistes?” gritou Ahab do convés. “Baixar, já disse”. Tão tonitruante era sua voz que apesar do espanto os homens pularam a amurada, as roldanas rodaram nos blocos e projetando-se para frente os três botes caíram no mar enquanto, com destreza e coragem desconhecidas em qualquer outra profissão, os marinheiros saltavam como cabras por cima do costado oscilante do navio para alcançar os botes agitados pelas ondas, lá embaixo. Nem bem haviam se afastado do sotavento do navio, e uma quarta quilha vinda do barlavento surgiu rodeando a popa, mostrando os cinco estranhos conduzindo Ahab que, em pé, ereto na popa, gritou para Starbuck, Stubb, e Flask se espalharem de modo a cobrir uma grande extensão de água. Com os olhos cravados no escuro Fedallah e em sua tripulação os ocupantes dos outros botes não obedeceram ao comando. “Capitão Ahab?” disse Starbuck. “Espalhai-vos”, gritou Ahab; “Separai os quatro botes. Tu, Flask, afasta-te mais para sotavento!” “Sim, sim senhor”, gritou alegremente o pequeno Arquitrave, girando seu grande remo timoneiro. “Para trás”, disse ele à sua tripulação. “Ali – ali, novamente! Está esguichando logo ali adiante, rapazes! Para trás!” “Não te preocupes com os rapazes amarelos, Archy”. “Oh, não me importo com eles, senhor” disse Archy. “Eu já sabia de tudo. Não os ouvia no porão? E não contei tudo para Cabaco? O que disse para ti, Cabaco. São clandestinos, senhor Flask”. “Remai, remai, meus corações, meus filhos, meus pequenos”, suspirava Stubb com doçura, arrastando as palavras, dirigindo-se aos homens de sua tripulação, alguns dos quais ainda mostravam alguns sinais de constrangimento. “Por que não quebrais vosso espinhaço, meus meninos? Para onde olhais? Para aqueles camaradas naquele barco? Ora! São apenas mais cinco homens que chegaram para nos ajudar – não importa de onde – quanto mais, melhor. Remai, então. Remai! Não vos importeis com o enxofre – os demônios são gente boa. Continuai remando que essa remada vale mil libras; essa é uma remada para fazer saltar o banco! Viva para a copa de ouro do óleo de cachalote, meus heróis! Três vivas, homens – meus corações! Calma, calma, não vos apresseis. Por que não movimentais vossos remos, patifes? Um pouco mais, cães! Assim, assim, assim. Isso, devagar, devagar! Isso mesmo – remadas longas e fortes. Mais depressa, velhacos, canalhas; estais dormindo. Chega de roncar, dorminhocos. Remai! Remai! Por que, em nome dos peixinhos e dos bolos de gengibre, por que não remais? Remai e quebrai alguma coisa! Remai até que vos saltem os olhos! Aqui!” Tirando o punhal do cinto, gritou: “Cada filho da mãe que tire o punhal e reme com a lamina entre os dentes. Isso mesmo. Estamos melhorando, parece que agora fazemos alguma coisa, meus pedaços de aço. Vamos, vamos, minhas colheres de prata! Vamos, desatadores de nós!” O exórdio de Stubb à sua tripulação aqui está transcrito devido ao seu modo peculiar de falar e sobretudo de lhes inculcar a religião do remo. Porém, não se deve supor que por causa desse tipo de pregação ele passasse a sentir uma verdadeira paixão por essa congregação. De modo algum. E era nisso que consistia sua principal peculiaridade. Ele dizia as coisas mais terríveis à sua tripulação, em um tom tão estranhamento composto de fúria e gracejo que aquela fúria parecia meramente calculada para funcionar como tempero para o gracejo, de modo que os remadores não podiam ouvir essas estranhas censuras sem passar a remar como se disso dependessem suas vidas, mas remando pela simples diversão da coisa. Além disso, durante todo o tempo ele parecia tão confortável e indolente, manejando o remo com tamanha preguiça e às vezes bocejando de modo tão desmedido que, pelo contraste, a mera visão daquele comandante sonolento agia como um feitiço sobre a tripulação. Pois bem, Stubb era um desses humoristas estranhos cuja jovialidade, ás vezes tão curiosamente ambígua, induzia seus subordinados a ficar em guarda no que dizia respeito à obediência. Obedecendo a um sinal de Ahab, Starbuck agora passava obliquamento pela popa de Stubb. E quando por um instante os dois botes ficaram próximos um do outro, Stubb chamou o piloto: “Senhor Starbuck! Olá, bote de bombordo, olá! Posso dizer uma palavra, senhor, por favor!!” “Ola!” respondeu Starbuck, sem se voltar uma única polegada; ainda exortando sua tripulação em voz baixa, o rosto parecendo feito de pedra, sem olhar para Stubb. “O que tu pensas sobre aqueles amarelos?” “Foram embarcados clandestinamente, antes de o navio zarpar (Força, força, rapazes)”, sussurrou ele para seus homens. Então, falando novamente em voz alta, acrescentou: “Uma história triste, senhor Stubb! (vamos, vamos, rapazes!), mas não tem importância senhor Stubb, tudo há de se arranjar. Que a tripulação reme com força, aconteça o que acontecer. (nimo, minha gente, ânimo!) Há um bando de cachalotes ali adiante, senhor Stubb, e foi para isso que viemos para cá. (Remai, rapazes!) Cachalotes, são cachalotes! E isso pelo menos é trabalho; trabalho e dinheiro na mão”. “Sim, sim, foi o que pensei”, disse Stubb para si mesmo enquanto os botes se afastavam. “Percebi assim que pus os olhos neles. Sim, era por isso que ele descia tantas vezes ao porão, como Dough-Boy suspeitava há muito tempo. Estavam escondidos lá embaixo. A Baleia Branca está no fundo disso tudo! Não há o que fazer! Muito bem! Vamos, rapazes! Hoje não se trata da Baleia Branca! Adiante!” O aparecimento desses bizarros estrangeiros em um momento tão crítico quando o baixar dos botes do convés não despertara sem razão uma espécie de apreensão supersticiosa em alguns homens da tripulação do navio, apesar de prevenidos há algum tempo por Archy, que lhes falara de sua descoberta. Embora ninguém lhe tenha dado crédito, de certo modo isso os preparara para o evento. Esse fato e o modo confiante com que Stubb lhes explicara a aparição amenizaram seu assombro e durante algum tempo foram libertos de seu temor supersticioso, apesar do assunto ainda deixar muito espaço para as mais selvagens conjecturas sobre o papel preciso de Ahab nesse caso, desde o início. De minha parte, recordei silenciosamente as sombras misteriosas que vi deslizando a bordo do Pequod durante aquele opaco amanhecer em Nantucket, assim como as enigmáticas sugestões do dúbio Elias. Nesse meio tempo, sem ouvir seus oficiais Ahab se adiantara o mais possível na direção do barlavento, mantendo-se à frente de todos os outros botes, circunstância que mostrava a potência da tripulação que o acompanhava. Aquelas criaturas de cor amarelo-tigre pareciam feitas de aço e ossos de baleia. Como cinco martelos mecânicos, eles se levantavam e se abaixavam puxando o remo com movimentos regulares e fortes que impulsionavam o barco na água como se ele entivesse sendo movido pela caldeira de um vapor do Mississipi. Quanto a Fedallah, que manejava o remo do arpoador, ele retirara sua jaqueta negra e mostrava o peito nu e grande parte de seu corpo acima da amurada, claramente desenhados contra as depressões alteradas no horizonte aquoso enquanto, na outra ponta do bote, com um braço que parecia o de um esgrimista, meio levantado e atirado para trás para contrabalançar qualquer tendência a tropeçar, Ahab manejava o timão como nas mil descidas que realizara antes de a Baleia Branca mutilá-lo. De repente, o braço estendido fez um movimento peculiar antes de permanecer fixo, enquanto os cinco remos paralisaram-se simultaneamente. Bote e tripulação sentavam-se imóveis sobre o mar. Instantaneamente, os três botes espalhados na retaguarda também pararam. As baleias haviam se ocultado irregularmente no mar azul, um movimento não discernível na distância, mas que Ahab observara por estar mais próximo delas. “Cada homem atento ao seu remo!” gritou Starbuck. “Tu, Queequeg, levanta-te!” Saltando agilmente para cima da caixa triangular que se erguia na popa, o selvagem ali permaneceu ereto, com olhos intensos e ansiosos observando o local em que a caça fora vista pela última vez. Do mesmo modo, no porto mais extremo da popa do barco, onde também havia uma plataforma triangular no mesmo nível da amurada, via-se o próprio Starbuck equilibrando-se fria e habilmente na embarcação sacudida pelas ondas, silencioso e com os olhos fixos na vastidão azul do mar. Não muito distante dali, o bote de Flask também se encontrava ofegante e imóvel; seu corajoso comandante em pé no topo da tartaruga – enorme poste plantado na quilha que se erguia cerca de dois pés acima do nível da plataforma da popa. Esse poste é usado para enrolar a linha do arpão. Seu topo não é maior que a palma da mão de um homem e postado em uma base como essa Flask parecia empoleirado no mastro grande de algum navio que submergira, à exceção de seus mastros. O pequeno Arquitrave era miúdo e baixinho, mas possuía grandes e altas ambições, e essa posição sobre o poste não o satisfazia. “Não consigo ver nada. Preciso de um remo e de ajuda para subir”. Diante disso, agarrando-se à amurada com as duas mãos para se firmar, Daggoo saltou para cima dela e ofereceu seus imponentes ombros como pedestal. “Meus ombros são um mastro grande, bom como poucos. Queres subir?” “Sem dúvida, e te agradeço muitíssimo, caro companheiro. Apenas gostaria que fosses 50 pés mais alto”. Em seguida, plantando firmemente os pés em duas pranchas colocadas em lados opostos do barco, o gigantesco negro inclinou-se um pouco e apresentou a palma de sua mão para Flask apoiar o pé e depois, colocando a mão de Flask em sua cabeça enfeitada como um carro fúnebre, convidou-o a saltar, ao mesmo tempo em que com um hábil impulso colocava o homenzinho no alto de seus ombros. E ali ficou Flask, em pé, Daggoo com um braço levantado para lhe proporcionar um parapeito contra o qual se recostar e se firmar. É sempre uma visão estranha para um novato observar com que maravilhosa e inconsciente habilidade o baleeiro mantém a postura ereta em seu bote, mesmo quando arremessado para todo lado pela mais perversa e desenfreada borrasca. Ainda mais estranho é vê-lo oscilando no alto do poste sob tais circunstâncias. Mas o espetáculo do pequeno Flask sobre os ombros do gigantesco Daggoo era ainda mais curioso, pois se mantendo com fria, indiferente, tranquila, impensanda e bárbara majestada, o nobre negro movia seu belo corpo em perfeita harmonia com os movimentos do mar. Sobre seus amplos ombros, o louro Flask parecia um floco de neve. O homem que o sustinha parecia mais nobre que um cavaleiro. Apesar de verdadeiramente vivaz, turbulento e espalhafatoso, o pequeno Flask às vezes dava mostras de impaciência, mas isso absolutamente não perturbava o equilíbrio daquele altivo peito negro. Já vi a Paixão e a Vaidade afligirem a viva e magnânima terra, mas a terra não alterou suas marés nem suas estações por causa disso. Enquanto isso, Stubb, o terceiro piloto, não demonstrava tão grandes solicitudes. As baleias poderiam ter praticado um de seus desaparecimentos habituais, não um mergulho temporário devido ao temor, e se fosse esse o caso, como era seu costume, Stubb estava resolvido a procurar alívio em seu cachimbo durante a espera. Ele o retirou da fita do chapéu, onde sempre o usava como uma pena, encheu-o e apertou o fumo com a ponta do polegar, mas nem bem acendera um fósforo na áspera palma de sua mão quando Tashtego, seu arpoador, cujos olhos haviam permanecido fixos na direção do vento, como duas estrelas imóveis, subitamente caiu como uma luz sobre sua atitude ereta, gritando como que possuído por um frenesi de afobação: “Silêncio, todos quietos! Vamos – ali estão elas!” Para um homem da terra firme, nenhuma baleia ou sinal de arenque seria visível naquele momento; ele não veria nada além de um inquieto ponto de água branco-esverdeada e finas emanações de vapor flutuando sobre ela, dissipando-se na direção do sotavento como confusas espumas desprendendo-se de brancos vagalhões. O ar em torno subitamente vibrou e tiniu como se a atmosfera acima tivesse sido intensamente aquecida por placas de ferro. Abaixo dessa flutuação e dessa sinuosidade atmosférica, nadavam as baleias, parcialmente envoltas por uma fina camada de água. Vistas antes de qualquer outra indicação, as emanações de vapor que elas exalavam pareciam seus mensageiros precursores ou arautos alados. Os quatro botes agora perseguiam esse turbilhão de água e ar. Mas era muito difícil ultrapassá-lo, pois ele corria sempre para frente, como um grupo de bolhas mescladas, arrastadas por uma torrente descendo uma encosta. “Remem, remem bons meninos”, disse Starbuck aos seus homens, no mais ínfimo sussuro cheio de intensidade concentrada, enquanto seu olhar agudo e fixo lançava-se diretamente para diante da proa, lembrando as agulhas visíveis de duas bússolas infalíveis. Ele não falou muito com sua tripulação, nem sua tripulação falou com ele. O silêncio no bote era apenas interrompido por um de seus murmúrios peculiares, ora ríspidos comandos, ora suaves súplicas. Como era diferente o barulhento e pequeno Arquitrave: “Cantai ou dizei alguma coisa, meus corações. Rugi e remai, meus trovões! Desembarcai-me sobre seus dorsos negros, rapazes; fazei apenas isso por mim e vos darei toda minha plantação em Martha›s Vineyard, incluindo mulher e filhos. Depositai-me! Ó, Senhor, Senhor! Enlouqueço, fico completamente louco! Vede aquela água branca!” Gritando desse modo, arrancou o chapéu da cabeça pisoteou-o e o atirou ao mar. Finalmente, começou a pular na proa como um potro furioso no campo. “Olha agora para esse sujeito”, comentou filosoficamente Stubb, segurando de forma mecânica o pequeno cachimbo apagado entre os dentes, seguindo-o a pequena distância. “Esse Flask tem uns acessos. Acessos? Sim, Entusiasmo, entusiasmo, meus queridos. Isto é um pudim para a ceia – ânimo! Remai, meninos, remai meus pequenos, remai todos vós. Por que diabos tendes tanta pressa? Devagar e sempre, meus rapazes. É só remar e continuar remando, nada mais. Rebentai a espinha, quebrai em duas as vossas facas, só isso. Calma – por que não mantendes a calma? Rebentai vosso fígado e vossos pulmões!” Mas é melhor omitir as palavras que dizia o inescrutável Ahab à sua tripulação amarela, pois viveis melhor sob a luz bendita da terra evangélica. Apenas os tubarões infiéis nos mares audaciosos podem ouvir as palavras proferidas por Ahab perseguindo sua presa com a fronte tempestuosa, os olhos vermelhos de fúria assassina, a boca coberta de espuma pegajosa. Nesse meio tempo, todos os botes se separaram. As repetidas e claras alusões de Flask “àquela baleia”, como chamava o monstro fictício que ele afirmava estar incessantemente atormentando a proa de seu bote com sua cauda – essas alusões às vezes eram tão vívidas e reais que faziam com que um ou dois de seus homens lançassem um olhar temeroso por cima do ombro. Porém, isso era contrário a todas as regras, pois os remadores devem esquecer seus olhos e enfiar um espeto no pescoço. Costuma-se dizer que nesses momentos críticos eles não devem ter nenhum órgão, a não ser ouvidos, pernas e braços. Era um espetáculo cheio de mistério e pavor! Vastas ondulações do mar onipotente, o rugido oco e trêmulo que fazia ao rolar pelas oito bordas como gigantescas bolas correndo por um campo ilimitado, a breve e suspensa agonia do bote ao roçar por um instante o agudo fio das ondas que pareciam desejar cortá-lo em dois, o súbito e profundo mergulho nos vales e antros alagados, os acentuados empurrões e impulsos para alcançar o topo da onda oposta, o rápido deslizar, descendo do outro lado como um trenó, tudo isso e os gritos dos pilotos e dos arpoadores, o trêmulo arquejar dos remadores e a magnífica visão do Pequod que parecia feito de marfim, orientando seus botes com as velas estendidas, como uma frenética galinha conduzindo sua estridente ninhada. Tudo aquilo era eletrizante. Nem o recruta novato saído do seio de sua esposa para entrar no fervor de sua primeira batalha, nem o fantasma de um homem morto que encontra pela primeira vez um fantasma desconhecido no outro mundo podem sentir emoções tão fortes e estranhas como a do homem que pela primeira vez se encontra remando no agitado e encantado círculo da caça do cachalote. A dançante água branca produzida pela caça agora se tornava mais visível devido à crescente escuridão das sombras das nuvens projetadas sobre o mar. Os jatos de vapor não mais se misturavam, em toda parte inclinavam-se para a direita e para a esquerda. As baleias pareciam separar suas esteiras. Os botes afastaram-se ainda mais. Starbuck dava caça a três baleias que nadavam na direção do sotavento. Nossa vela agora estava desdobrada, e com o aumento da força do vento, cruzávamos a água com tal frenesi que os remos do sotavento mal podiam ser acionados com rapidez suficiente para evitar que fossem arrancados dos encaixes. Logo atravessávamos um amplo e espresso véu de névoa. Navio e botes estavam invisíveis. “Remar, homens”, murmurou Starbuck, puxando ainda mais a vela para a popa. “Ainda há tempo para matar um peixe antes da chegada da tempestade. Há água branca outra vez! Rápido! Adiante!” Logo depois, dois gritos em sucessão rápida, um de cada lado de nós, denotaram que os outros barcos haviam se adiantado depressa, porém, nem bem tinham sido ouvidos quando, em um sussurro rápido como um relâmpago, Starbuck disse: “Em pé!” Com o arpão na mão, Queequeg levantou-se de um salto. Apesar de nem um único remador sentir que enfrentava um perigo de vida ou morte, o olhar e a fisionomia intensa do piloto lhes mostraram que o chegara o momento decisivo. Ouviu-se também um enorme chapinhar, como se 50 elefantes se espojassem na sujeira. Enquanto isso o bote continuava a atravessar a névoa, as ondas curvando-se e silvando em torno de nós como serpentes enraivecidas com as cabeças erguidas “Lá está a corcova. Ali, Ali! Acerte-a!» sussurrou Starbuck. Um som curto e precipitado saltou do bote; era o arpão atirado por Queequeg. Então, junto com uma comoção, algo invisível empurrou a popa e o bote pareceu se chocar contra uma rocha. A vela despencou e estourou. Um jorro de vapor escaldante se elevou perto de nós. Algo rolou e estremeceu debaixo de nós como um terremoto. Toda tripulação ficou meio sufocada, atirada de um lado para o outro, envolta em uma rajada de coágulos brancos. Rajada, baleia e arpão se fundiram e a baleia escapou, apenas arranhada pelo arpão. Apesar de completamente alagado, o bote estava praticamente intacto. Nadando em torno dele, recolhemos os remos que flutuavam e os atiramos por cima da borda do barco e em seguida voltamos aos nossos lugares, aos trambolhões. Ali ficamos, ajoelhados no mar, a água cobrindo todas as nervuras e todas as pranchas, de modo que, para nossos olhos baixos, a embarcação meio submersa parecia um barco de coral que chegara até nós, vindo do fundo do oceano. O vento que aumentara agora rugia; juntas, as ondas arremessavam sobre nós seus escudos; a tempestade bramia, ziguezagueava e crepitava ao redor de nós como chamas brancas incinerando um prado no qual nós queimávamos, indestrutíveis, imortais nas mandíbulas da morte! Em vão gritávamos para os outros botes. Era como gritar para carvões acesos que caíam da chaminé de uma fornalha chamejante. Enquanto isso, nuvens e névoa escureciam com as sombras da noite. Não havia qualquer sinal do navio. O mar alto impedia qualquer tentativa de esvaziar o bote. Os remos agora eram inúteis como propulsores, mas desempenhavam o papel de salva-vidas. Então, cortando o amarrilho do pequeno barril a prova d’água, depois de muitos insucessos Starbuck conseguiu acender a mecha de uma lanterna. Depois disso, colocando-a sobre um pedaço de pau, entregou-a para Queequeg, porta-estandarte dessa esperança perdida. Ali ficou ele sentado, segurando aquela vela ridícula no coração de um poderoso abandono, símbolo de um homem sem fé que, mesmo sem nada esperar, agarra-se à esperança no meio do desespero. Encharcados até a medula dos ossos, tremendo de frio, sem esperança de encontrar navio ou bote, levantamos os olhos quando surgiu a aurora. A névoa ainda se espalhava pelo mar e a lanterna destruída jazia no fundo do bote. De repente Queequeg ficou em pé, a mão em concha sobre o ouvido. Todos nós ouvimos um débil ruído de cordas e cabos, abafado pela tempestade. O som se aproximava cada vez mais. A névoa pesada foi cortada por uma forma vaga e imensa. Amedrontados, todos nos atiramos ao mar quando o navio finalmente se agigantou e surgiu a uma distância não muito maior que sua própria extensão. Flutuando sobre as ondas, vimos o bote abandonado, por um instante sacudido pelas ondas, encoberto pelo navio como uma lasca de pedra na base de uma catarata. Então, o vasto casco saltou por cima dele e não o vimos mais até ele surgir perto da popa. Novamente nadamos até ele arrojados pelo mar, e por fim fomos recolhidos e levados para a segurança do navio. Antes da tempestade, os outros botes haviam abandonado a caça, voltando a tempo ao navio. Embora tivesse desistido de nós, o Pequod navegava lentamente, buscando algum vestígio de nosso naufrágio – um remo ou uma tábua. 49. A HIENA Há certas épocas e ocasiões esquisitas nesse negócio confuso que chamamos de vida, quando um homem considera o universo inteiro uma imensa pilhéria, apesar de quase não perceber, nem suspeitar que a zombaria não se realiza às custas de ninguém, apenas às suas. Contudo, nada o desanima e nada parece valer a pena enquanto luta. Ele traga todos os acontecimentos, todos os credos, crenças e persuasões, todas as dificuldades visíveis e invisíveis, não importando o quanto são difíceis e, como um avestruz de digestão poderosa engole balas de revólver e pedaços de pedra. E quanto às pequenas dificuldades e preocupações, prospectos de súbito desastres, perigo de vida ou de perder um membro, tudo isso e até a própria morte lhe parecem apenas golpes travessos e benéficos, alegres palmadinhas nas costas concedidas por um velho zombeteiro, invisível e misterioso. Essa estranha espécie de humor se apodera do homem apenas em tempos de extrema tribulação. Chega em meio à própria seriedade, e aquilo que há pouco parecia muito importante torna-se apenas parte da farsa geral. Não há nada como os perigos da caça à baleia para gerar esse livre e cômodo tipo de filosofia agradável e marginal; e com ela agora vejo toda a viagem do Pequod e sua finalidade: a grande Baleia Branca. “Queequeg”, falei quando, por último, fui puxado para o convés, ainda sacudindo o corpo para tirar a água da jaqueta. “Queequeg, caro amigo, esse tipo de coisa acontece com frequência?” Sem muita emoção, apesar de tão encharcado quanto eu ele me fez compreender que essas coisas realmente ocorriam. “Senhor Stubb”, disse eu, voltando-me para esse valente que, tendo abotoado seu casaco impermeável, agora fumava calmamente seu cachimbo, na chuva. “Senhor Stubb, creio que afirmaste que de todos os baleeiros que conheceste nosso primeiro piloto é o mais cuidadoso e prudente. Então, suponho que atirar-se a uma baleia nadando velozmente, com a vela desfraldada em uma tempestade acompanhada de névoa é o ápice da prudência de um baleeiro”. “Com certeza. Baixei de um navio que fazia água para caçar baleias em uma tempestade no Cabo Horn”. “Senhor Flask”, falei, voltando-me para o pequeno Arquitrave que se encontrava em pé ali perto, “tu és experiente nessas coisas, eu não sou. Podes me dizer se nessa pesca há uma lei inalterável que diz para os remadores arrebentarem as costas ao se atirarem de bruços nas mandíbulas da morte?” “Não podes dizer a mesma coisa de forma mais simples?”, disse Flask. “Sim, essa é a lei. Eu gostaria que visses a tripulação de um bote voltar para atacar uma baleia que corre para frente. Ha, ha! A baleia lhes retribui cada truque, podes ter certeza”. “Então, de três testemunhos imparciais, tenho uma declaração ponderada sobre a questão toda. Considerando que os temporais, os capotamentos na água e consequentes acampamentos nas profundezas são ocorrências comuns neste tipo de vida; considerando que no instante superlativamente crítico da perseguição da baleia devo colocar minha vida nas mãos de um timoneiro, um sujeito que em geral nesse momento ameaça fazer rombos no bote com seus pulos frenéticos e impetuosos; considerando que o desastre ocorrido com nosso bote deve ser imputado principalmente ao fato de Starbuck ter perseguido sua baleia nos dentes de um temporal e que apesar disso Starbuck é famoso por sua grande cautela durante a pesca; considerando que eu pertencia ao bote do extraordinariamente prudente Starbuck; e finalmente considerando a endiabrada caçada em que me meti com relação à Baleia Branca, declaro que resolvi escrever meu testamento. Queequeg, serás meu advogado, executor e legatário”, disse eu. Pode parecer estranho que de todos os homens sejam os marinheiros os que mais registrem suas últimas vontades e testamentos, mas não existem pessoas no mundo que mais apreciem essa diversão. Em minha vida náutica, era a quarta vez que eu fazia a mesma coisa. Após a cerimônia que encerrou a presente ocasião, sentime mais tranquilo, como se uma pedra tivesse sido removida de meu coração. Além disso, agora, todos os dias que eu vivesse seriam tão bons quanto os dias que Lázaro viveu depois de sua ressurreição; um lucro suplementar de alguns meses ou semanas, fosse qual fosse o caso. Eu sobrevivia a mim mesmo; minha morte e funeral estavam trancados em meu peito. Olhei em torno, sereno e contente como um plácido fantasma de consciência limpa sentado atrás das grades de uma agradável catacumba familiar. Pois bem, pensei, arregaçando sem pensar as mangas do meu casaco, já se pode dar um calmo e sossegado mergulho na morte e na destruição, e que o diabo carregue os últimos que ficarem. 50. O BOTE E A TRIPULAÇÃO DE AHAB. FEDALLAH “Quem imaginaria isso, Flask!” gritou Stubb. “Se eu tivesse somente uma perna tu não me verias em um bote, a menos, talvez, para tapar um buraco com meu dedão de madeira. Oh! Ele é um velho maravilhoso!” “Afinal das contas, não acho isso tão estranho”, respondeu Flask. “Se sua perna tivesse sido arrancada desde o quadril seria diferente. Ele ficaria inutilizado; mas ele ainda tem um joelho e grande parte da perna, tu sabes”. “Não sei de nada, homenzinho. Jamais o vi se ajoelhar”. Entre os entendidos em baleias, discutia-se com frequência se, levando-se em conta a primordial importância de vida do capitão de um navio baleeiro para o sucesso da viagem, seria correto ele arriscar a vida expondo-se aos perigos da caçada. Da mesma maneira, com lágrimas nos olhos, os soldados de Tamerlão[1] costumavam discutir se sua inestimável vida devia ser arriscada nos tumultos das batalhas. Mas com Ahab a questão assumia um aspecto diferente. Considerando que com duas pernas um homem não passa de um coxo nos momentos de perigo, que a caça às baleias é sempre realizada sob as mais extraordinárias dificuldades e que cada momento individual realmente encerra um perigo, pergunta-se se é razoável um homem mutilado entrar em um bote baleeiro engajado na caçada. Como um todo, os proprietários do Pequod diriam francamente que não. Ahab sabia perfeitamente que apesar de seus amigos e compatriotas não desaprovarem sua entrada em um bote relativamente abrigado das vicissitudes da caçada apenas para ficar perto da cena da ação e dar suas ordens pessoalmente, esses generosos conceitos jamais passariam pela cabeça dos proprietários do Pequod se o capitão Ahab realmente desejasse agir como chefe de bote na pesca – principalmente se esse bote estivesse equipado com mais cinco homens. Portanto, ele não solicitou tripulação para mais um bote nem lhes deu qualquer indício do que pretendia fazer. Entretanto, tomara providência privadas no tocante a esse assunto. Até a noticiada descoberta de Cabaco, os marinheiros não haviam previsto nada, apesar de, pouco depois de zarparem e concluírem seus afazeres costumeiros aprontando os botes para o serviço, terem visto várias vezes Ahab ocupado, fabricando com as próprias mãos cavilhas para calafetar para o que pensavam ser um dos botes de reserva e até cortar solicitamente os pequenos espetos de madeira que são encaixados nos entalhes da proa à medida que a linha corre. Quando tudo isso foi observado e sobretudo quando notaram sua solicitude em colocar um revestimento extra no fundo do bote, como que para poder aguentar melhor a pressão de sua perna de marfim, e a ansiedade que demonstrou para modelar de modo exato a abraçadeira, ou escoteira, como às vezes é chamada a peça horizontal que fica na proa do barco para que se possa apoiar o joelho ao lançar o arpão ou apunhalar uma baleia, quando viram a frequência com que permanecia naquele bote com seu único joelho plantado na depressão semicircular da abraçadeira, usando o cinzel de carpinteiro para entalhar um pouco aqui, ajeitar um pouco ali, isso tudo provocou muito interesse e curiosidade na época. Mas quase todo mundo supôs que esses preparativos cuidadosos de Ahab só podiam ter em vista a captura de Moby Dick, pois ele já revelara sua intenção de caçar pessoalmente o monstro mortal. Mas essa suposição de modo algum envolvia a mais remota suspeita de que houvesse uma tripulação designada para aquele bote. Porém, com os fantasmas subordinados, qualquer mistério remanescente logo se desvaneceu, porquanto em um navio baleeiro os mistérios não duram muito. Além disso, de vez em quando essas inexplicáveis esquisitices de nações estranhas apareciam de cantos desconhecidos da terra para tripular os refúgios flutuantes que são os navios baleeiros, e os próprios navios costumam recolher náufragos bizarros, criaturas encontradas em alto mar balançando-se sobre pranchas, restos de embarcações afundadas, remos, botes baleeiros, canoas, juncos japoneses arrebentados e sabe-se lá o que mais, de modo que se o próprio Belzebu subisse pela amurada e se enfiasse na cabina para conversar com o capitão não criaria qualquer excitação importante no castelo da proa. Seja como for, o certo é que os fantasmas subordinados logo encontraram seu lugar entre a tripulação e apesar de ainda se distinguirem dos outros, o tal Fedallah de turbante de cabelo permaneceu um tremendo mistério para todos. Só Deus sabia de onde ele chegara a este mundo educado, e através de que tipo de vínculo misterioso ele logo se ligara à sorte peculiar de Ahab, a ponto de possuir uma influência bastante aparente sobre ele, que até poderia se transformar em ativa autoridade. Mas ninguém podia ficar indiferente a Fedallah. Ele era uma criatura que as pessoas civilizadas e caseiras da zona temperada vêm apenas em sonhos, e mesmo nos sonhos o vêm de modo indistinto, um personagem que surge de vez em quando entre as imutáveis comunidades asiáticas, principalmente nas ilhas orientais do leste do continente – esses países insulados, imemoriais e inalteráveis que até hoje, nestes tempos modernos, ainda preservam muito da fantasmagórica naturalidade das gerações primordiais da terra, quando a memória do primeiro homem ainda era uma lembrança distinta e todos os seus descendentes, sem saber de onde vinham, olhavam uns para os outros como fantasmas reais e perguntavam ao sol e à lua por que haviam sido criados, e com que finalidade. Segundo o Gênesis, uma época na qual os anjos realmente se uniam às filhas dos homens, e os demônios se entregavam a amores mundanos, acrescentam os rabinos não canônicos. 51. O JORRO FANTASMA Dias e semanas se passaram e com o vento favorável o ebóreo Pequod atravessou devagar quatro zonas de pesca: a dos Açores, de Cabo Verde, da Prata, como era chamada a região em frente à foz do Rio da Prata, e de Carrol, localidade tranquila e úmida ao sul de Santa Helena. Foi quando deslizávamos através dessa última zona em uma noite serena e banhada pelo luar, quando todas as ondas passavam como rolos de prata e com seu sussurro suave e sufocado transformava o silêncio em prata, não em solidão, nessa noite silenciosa um jato argênteo foi visto na distância, adiante das bolhas brancas formadas na proa. Parecia celestial iluminado pela lua, um deus emplumado e cintilante surgindo do mar. Fedallah foi o primeiro a enxergá-lo, pois nessas noites enluaradas gostava subir ao mastro grande e ali permanecia de vigia, tão preciso como se fosse dia. Apesar de cardumes de baleias serem avistadas à noite, nem um único baleeiro em cem se aventuraria a baixar para caçá-las. Pode-se imaginar com que emoção os marinheiros contemplavam aquele velho oriental encarapitado lá no alto, tão tarde da noite, o turbante e a lua como companheiros em um mesmo céu. Porém, depois de cumprir sua vigília regular durante várias noites sucessivas sem emitir um único som, após todo esse silêncio, quando sua voz sobrenatural foi ouvida anunciando aquele jorro prateado banhado pelo luar todos os marinheiros deixaram suas redes como se algum espírito alado houvesse pousado sobre o cordame para convocar a tripulação mortal. “Lá está ela, jorrando!” Se tivessem soado as trombetas do julgamento final eles não teriam estremecido tanto; mas não sentiram terror, sentiram prazer. Apesar da hora incomum, tão impressionante foi o grito, tão delirantemente excitante que todas as almas a bordo instintivamente desejaram baixar ao mar. Caminhando pelo convés com passadas rápidas e oblíquas, Ahab ordenou que todos os joanetes e os cutelos fossem desdobrados. O homem mais habilidoso do navio tomou o leme. Então, com todos os mastros equipados, a embarcação abarrotada avançou adiante do vento. A estranha tendência da brisa para ondular e levantar-se enchendo os vãos de tantas velas fez com que o convés se transformasse em algo flutuante, como se o ar passasse sob nossos pés enquanto o navio avançava como se duas forças antagônicas lutassem – uma para levá-lo diretamente ao céu, a outro para conduzi-lo a um ponto no horizonte. E se alguém olhasse para o rosto de Ahab naquela noite pensaria que também nele lutavam duas coisas diferentes. Enquanto sua perna viva produzia ecos vigorosos ao longo do convés, os passos de sua perna artificial soavam como pancadas em um esquife. Aquele velho caminhava sobre a vida e sobre a morte. A despeito de o navio se deslocar com tanta velocidade e de todos os olhos dardejarem olhares ansiosos, o jato prateado não voltou a ser visto naquela noite. Todos os marinheiros juraram tê-lo visto uma única vez. Aquele jorro à meia-noite fora quase esquecido quando alguns dias depois, na mesma hora silenciosa, foi novamente anunciado e visto por todos, mas depois de desfraldadas todas as velas para alcançá-lo, ele mais uma vez desapareceu como se jamais tivesse acontecido. E assim, noite após noite ele surgia diante de nós, até que ninguém fazia mais do que se assombrar diante dele. Misteriosamente lançado ao clarão da lua ou das estrelas, voltava a desaparecer por um, dois ou três dias para, de algum modo, reaparecer cada vez mais longe. Aquele jato solitário parecia querer nos seduzir para sempre. Fosse pela imemorial superstição de sua raça ou pela qualidade sobrenatural que em tantos sentidos parecia envolver o Pequod, alguns marinheiros juraram que onde quer que tivesse sido avistado, por mais longínqua que fosse a época ou por mais distantes que fossem as latitudes e longitudes, aquele inalcançável jorro fora lançado por uma única baleia, e aquela baleia era Moby Dick. Durante algum tempo também reinou um sentimento de terror pela esquiva aparição, como se ela estivesse nos envolvendo traiçoeiramente, levando-nos cada vez mais para longe para que o monstro pudesse se voltar contra nós e nos destruir em mares mais remotos e selvagens. Essas inquietações temporárias, tão vagas mas tão terríveis, adquiriam um poder fastástico devido à contrastante serenidade do tempo em cuja azul suavidade, acreditavam alguns, espreitava um fascínio demoníaco, pois após navegar por dias e dias através de mares tão cansativamente brandos o espaço parecia querer paralisar a vida diante da urna funerária da nossa proa, como se fosse hostil à nossa missão vingadora. Por fim, retornando para o leste, os ventos do Cabo começaram a rugir em torno de nós e nos erguemos e caímos sobre o imenso mar agitado. Quando o Pequod inclinou a proa diante das rajadas de vento e fendeu as ondas escuras em sua loucura, quando, como uma chuva de lascas prateadas, os flocos de espuma voaram sobre seu casco, toda a desolada vacuidade da vida desapareceu dando lugar a visões ainda mais desalentadoras que antes. Aqui e ali, perto de nosso costado estranhas formas surgiam subitamente na água enquanto atrás de nós voava grande número de inescrutáveis corvos marinhos. Todas as manhãs, bandos desses pássaros empoleiravam-se em nossos estais. A despeito de nossos gritos, obstinavam-se a permanecer por muito tempo agarrados ao cordame como se acreditassem que o navio era uma embarcação que vagava desabitada, condenada à desolação, e, portanto, um abrigo adequado para seus corpos desamparados. E o negro mar ondulava sem descanso, como se suas vastas marés fossem uma consciência e a grande alma do mundo estivesse angustiada e cheia de remorso pelo grande pecado e pelos tormentos que produzira. Cabo da Boa Esperança, é assim que te chamam? Melhor seria se te chamassem Cabo das Tormentas como antigamente, pois há muito atraídos pelos traiçoeiros silêncios que nos acompanhavam, encontramo-nos atirados nesse mar torturado onde seres culpados, transformados em pássaros e peixes, pareciam condenados a nadar para sempre sem jamais encontrar um porto ou bater esse ar negro sem qualquer horizonte. Mas calmo e branco como neve, invariável, dirigindo sua fonte emplumada para o céu, ainda nos atraindo como antes, às vezes avistávamos o jorro solitário. Durante todo esse negrume dos elementos, assumindo quase sempre o comando do encharcado e perigoso convés, Ahab manifestava a mais sombria reserva e falava cada vez menos com seus companheiros. Em épocas tempestuosas como essa, depois de se assegurar de que tudo que se considera importante já foi feito, nada mais pode ser feito senão esperar passivamente pela melhora da tormenta. Capitão e tripulação tornam-se fatalistas. Com a perna de marfim inserida em seu orifício costumeiro e agarrando firmemente um ovém com uma das mãos, Ahab passava horas e horas olhando firmemente na direção do barlavento, enquanto uma ocasional chuva de granizo ou neve praticamente congelava suas pestanas unidas. Enquanto isso, expulsa da parte da frente do navio pelo mar perigoso que batia seu costado, a tripulação permanecia em fila ao longo das amuradas do convés, e para se proteger melhor das ondas cada homem deslizava em uma espécie de bolina presa à grade, na qual ele balançava como se usasse um cinto folgado. Pronunciavam poucas ou nenhuma palavra e o navio silencioso, como se conduzido por marinheiros de cera, dia após dia atravessava toda a vertiginosa alucinação e alegria das ondas demoníacas. À noite o mesmo mutismo da humanidade prevalecia diante dos gritos do oceano; ainda em silêncio, os homens balançavam-se nas bolinas; ainda mudo, Ahab resistia ao vento. Mesmo quando a entediada natureza parecia exigir repouso, ele não o buscava em sua rede. Starbuck jamais esqueceria o aspecto do velho quando o viu uma noite em que foi à cabina para verificar o barômetro: estava com os olhos fechados, sentado ereto em sua cadeira parafusada ao chão, e a chuva e o granizo meio derretido da tempestade que acabara de cair pingavam do chapéu e do casaco que ele ainda não retirara. Na mesa ao seu lado, desenrolado, um desses mapas de marés e correntes, já mencionados. Uma lanterna pendia de sua mão fortemente fechada. A despeito de seu corpo ereto, a cabeça voltava-se para trás de modo que seus olhos fechados apontavam para a agulha do “avisador” que pendia de uma trave no teto.1 Velho terrível! Dormindo nesse temporal ainda tens os olhos fixos em teu objetivo, pensou Starbuck estremecendo. 1- A bússola na cabina é chamada “avisador” porque, sem precisar consultar o mesmo instrumento que fica perto do leme, o capitão pode se informar a respeito do curso do navio 52. O ALBATROZ A sudeste do Cabo, nas proximidades das longínquas Crozetts, zona excelente para a pesca de baleias, surgiu diante de nós um navio chamado Albatroz. Enquanto ele se aproximava, do alto do meu posto no mastro grande eu tinha uma extraordinária vista para quem ainda não conhece bem as remotas pescas marinhas – um baleeiro no mar, há longo tempo longe da pátria. Como se fossem pioneiros, as ondas haviam branqueado o navio deixando-o como o esqueleto de uma morsa abandonada. Os flancos dessa aparição espectral estavam sulcados por longos canais de ferrugem avermelhada e todos os seus mastros e cordames pareciam grossos ramos de árvores revestidos de geada. Apenas suas velas inferiores estavam desfraldadas. Era um espetáculo bárbaro ver os vigias barbudos no topo daqueles três mastros. Eles pareciam vestidos com peles de animais, esfarrapados e remendados após sobreviverem a quase quatro anos de navegação. Em pé sobre anéis de ferro presos aos mastros, eles oscilavam e balançavam sobre o mar misterioso, e à medida que o navio deslizava suavemente para perto de nossa popa, os seis homens no ar chegaram tão perto uns dos outros que poderiam ter saltado do mastro de um navio para o do outro; mas aqueles pescadores que nos observavam com olhos mansos não disseram palavra para nossos vigias, e foi do nosso castelo de proa que partiu o grito: “Olá, do navio! Vistes a Baleia Branca?” Porém, quando o estranho capitão inclinou-se sobre a pálida amurada e levou sua trombeta aos lábios, ela repentinamente lhe escapou das mãos e caiu no mar, e como o vento voltou a se levantar seus esforços para se fazer ouvir foram inúteis. Nesse ínterim, seu navio distanciava-se do nosso cada vez mais enquanto, de vários modos silenciosos, os marinheiros do Pequod demonstravam que haviam observado que esse nefasto incidente acontecera à primeira menção da Baleia Branca ao outro navio. Por um momento, Ahab fez uma pausa, parecendo disposto a baixar um bote para ir ao navio desconhecido, não fosse o vento ameaçador a impedi-lo. Mas aproveitando-se de sua posição com relação ao vento e sabendo que o outro navio era de Nantucket e que logo voltaria para a pátria, ele agarrou sua trombeta e gritou bem alto: “Olá, do navio! Este é o Pequod dando a volta ao mundo! Avisai a todos para, no futuro, endereçarem suas cartas para o Oceano Pacífico, e se eu não chegar dentro três anos, poderão endereçá-las a…” Nesse momento, as esteiras dos dois navios se cruzaram e, instantaneamente, de acordo com seus hábitos regulares, cardumes de peixinhos inofensivos que durantes alguns dias haviam nadado placidamente ao nosso lado, afastaram-se como flechas, com as barbatanas trêmulas, e enfileiraram-se ao longo dos dois flancos do navio desconhecido. No curso de suas contínuas viagens Ahab observara inúmeras cenas semelhantes, porém, para um homem obsessivo o mais ínfimo acontecimento carrega caprichosamente significados ocultos. “Nadais para longe de mim, não é?” murmurou Ahab olhando para a água. Parecia não haver nada de importante nessas palavras, mas o tom comunicava uma tristeza mais profunda do que o homem já revelara. Voltando-se para o timoneiro, que até aquele instante mantivera o navio contra o vento para diminuir a velocidade, gritou com sua velha voz de leão: “Acima, timão! Mantém assim até dar a volta ao mundo!” Volta ao mundo! Essas palavras encerravam muitas coisas que inspiravam sentimentos de orgulho, mas para onde nos conduziria essa circum-navegação? Enfrentaríamos inúmeros perigos até voltarmos ao ponto de onde partíramos, onde todos os que deixáramos para trás, em segurança, na verdade haviam permanecido à nossa frente durante todo aquele tempo. A viagem seria mais promissora se este mundo fosse uma planície infinita e se navegando para o leste pudéssemos alcançar novas distâncias e descobrir outros cenários mais doces e curiosos que as Cíclades ou as Ilhas do Rei Salomão. Mas ao buscarmos esses mistérios longínquos com os quais sonhamos ou na atormentada caça a esse fantasma demoníaco que de tempos em tempos surge diante de todos os corações humanos, ao perseguirmos tudo isso ao redor do mundo seríamos levados a estéreis labirintos ou acabaríamos como náufragos no meio do caminho. 53. O GAM A razão ostensiva por Ahab não ter ido para bordo do baleeiro de que falamos foi a seguinte: o vento e o mar anunciavam tempestade. Contudo, mesmo se não tivesse sido esse o caso, a julgar por sua conduta subsequente em ocasiões semelhantes ele também não iria se o processo de gritar lhe tivesse rendido uma resposta negativa à pergunta que fizera. Pelo que se soube mais tarde ele não gostava de entrar em contato com capitães desconhecidos nem mesmo por cinco minutos, exceto se eles pudessem contribuir com alguma informação a respeito daquilo que buscava com tanta obstinação. Mas tudo isso pode permanecer inadequadamente compreendido se não esclarecermos os costumes peculiares dos navios baleeiros quando encontram outras embarcações em mares estranhos, notadamente em uma mesma zona de pesca. Se dois desconhecidos estivessem atravessando os Pine Barren do Estado de Nova York ou a igualmente desolada planície de Salisbury, na Inglaterra, e se cruzassem casualmente nesses desertos inóspitos, não deixariam de se cumprimentar e se deter por um momento para contar as novidades um ao outro e, talvez, sentar-se durante um momento para descansar. Então, muito mais natural seria que dois navios baleeiros que se encontrassem nos Pine Barren e nas planícies de Salisbury do mar, isto é, nos confins da terra – diante da Ilha de Fanning ou das longínquas King’s Mills – não só trocassem saudações mas também estabelecessem um contato mais próximo, mais amigável e social. E isso parecia ser ainda mais habitual no caso das embarcações serem oriundas do mesmo porto, pois seus capitães, oficiais e não poucos homens da tripulação, conhecendo-se pessoalmente, teriam vários assuntos de comum interesse para conversar. Talvez o navio que iniciara a viagem mais tarde levasse a bordo cartas para o navio ausente por mais tempo. De qualquer modo, certamente teria alguns jornais um ou dois anos mais novos que seu ultimo exemplar, já desgastado e meio apagado de tanto ser manuseado. E para retribuir essa cortesia, o navio que zarpara primeiro receberia as últimas informações sobre as baleias da zona para a qual se dirigia, algo da maior importância para ele. Em certo grau, tudo isso pode acontecer com relação a navios baleeiros cujas rotas se cruzam na mesma zona de pesca, mesmo que estejam longe da pátria pelo mesmo espaço de tempo. Um deles pode ter recebido uma transferência de cartas de uma terceira embarcação, agora muito afastada, e algumas dessas cartas podem ser destinadas a pessoas do navio recém-encontrado. Além disso, ambos poderiam trocar informações sobre baleias e ter uma conversa agradável. Isso não só despertaria a simpatia de todos os marinheiros, mas também conservaria as afinidades peculiares surgidas de um objetivo comum e da partilha das mesmas carências e perigos. Nem a diferença de nacionalidade é um obstáculo muito grande, isto é, desde que ambas as partes falem uma única língua, como é o caso de americanos e ingleses. Apesar de tais encontros não ocorrerem com muita frequência pelo pequeno número de baleeiros ingleses, quando acontecem é provável que haja certa timidez entre eles, pois os ingleses são bastante reservados enquanto que os americanos julgam que esse tipo de coisa é um privilégio seu. Além disso, os baleeiros ingleses às vezes adotam uma espécie de superioridade metropolitana sobre os navios americanos, olhando os altos e magros naturais de Nantucket, com seu indescritível provincianismo, como uma espécie de camponeses do mar. Mas é difícil dizer no que realmente consiste essa superioridade, visto que em um único dia os americanos matam mais baleias que todos os ingleses em dez anos. Porém, é esse o inofensivo ponto fraco dos baleeiros ingleses que os americanos não levam muito em consideração, provavelmente porque sabem que também possuem suas fraquezas. Portanto, vemos que de todos os navios que navegam separadamente no mar, os baleeiros são os que têm mais razões para ser sociáveis – e o são. Os navios mercantes que se cruzam no meio do Atlântico em geral passam uns pelos outros sem ao menos trocar uma palavra de saudação, evitando-se em alto mar como um par de janotas na Broadway, e durante todo o tempo em que permanecem visíveis talvez se divirtam criticando a mastreação um do outro. Quanto aos navios de guerra, quando têm oportunidade de se encontrar no mar primeiro dedicam-se a uma série de tolas reverências e mesuras, como exibição de bandeiras, algo que não parece ser uma cordial demonstração de boa-vontade e amor fraternal. Quanto aos navios negreiros, sempre estão possuídos por pressa de tal maneira prodigiosa que se afastam uns dos outros o mais depressa possível. E no que diz respeito aos navios piratas, quando têm oportunidade para aproximar suas tíbias cruzadas, sua primeira saudação é: “Quantas abordagens?” do mesmo modo que os baleeiros logo perguntam: “Quantos barris?” E uma vez respondida essa questão os piratas imediatamente se afastam, pois ambos são vilões infernais e não lhes apetece observar de perto outros patifes da mesma laia. Mas vede os piedosos, honestos, discretos, hospitaleiros, sociais e tranquilos baleeiros! O que faz um baleeiro quando encontra outro em qualquer espécie de tempo decente? Fazem um GAM, algo tão desconhecido de todos os outros navios que eles jamais ouviram esse nome, e se por acaso tiverem ouvido apenas sorrirão e repetirão suas tolas brincadeiras sobre “jorros”, “fervedores de gordura de baleia”, e outras belas expressões. Por que todos os marinheiros de navios mercantes, piratas, tripulantes dos navios de guerra e dos navios negreiros cultivam esse sentimento de desdém com relação aos navios baleeiros é uma questão difícil de responder. No caso dos piratas, eu gostaria de saber se essa profissão tem algo de particularmente glorioso. É certo que ela às vezes leva a incomum elevação, mas apenas na forca. Além disso, quando um homem é elevado desse modo estranho ele não tem base própria para sua altitude superior. Portanto, concluo que ao se gabar por se elevar acima de um baleeiro o pirata não tem fundamento sólido no qual se apoiar. Mas o que é um GAM? Vós poderies correr o dedo indicador pelas colunas dos dicionários sem jamais encontrar essa palavra. O doutor Johnson jamais atingiu essa erudição. A arca de Noé de Webster não a contém. No entanto, essa mesma palavra expressiva há muitos anos é usada constantemente entre 15 mil americanos natos. Ela certamente necessita uma definição e deveria ser incorporada aos léxicos. Tendo tudo isso em vista, permiti que eu a defina de forma educativa: GAM: SUBSTANTIVO. REUNIÃO A SOCIAL DE DOIS (OU MAIS) NAVIOS BALEEIROS, GERALMENTE EM UMA ZONA DE PESCA; APÓS TROCAREM SAUDAÇÕES AS TRIPULAÇÕES DOS NAVIOS FAZEM VISITAS RECÍPROCAS DURANTE AS QUAIS OS DOIS CAPITÃES PERMANECEM A BORDO DE UM DOS NAVIOS ENQUANTO OS PILOTOS SE ENCONTRAM NO OUTRO. Há outra pequena característica sobre o GAM que não pode ser esquecida. Todas as profissões possuem suas pequenas particularidades de detalhe, e o mesmo acontece com a pesca da baleia. Em um navio pirata, de guerra ou negreiro, quando o capitão vai a qualquer parte em seu bote, ele sempre senta na popa, em um assento confortável, às vezes almofadado, e com frequência decora sua elegante barra do timão com cordões e fitas coloridas. Mas o navio baleeiro não possui assento na popa nem sofá de qualquer espécie, muito menos barra de timão. Os capitães dos navios baleeiros estariam bem se navegassem de um lado para o outro sobre rodas, como velhos conselheiros municipais atacados pela gota. Nenhum baleeiro admitiria algo tão efeminado. Portanto, quando a tripulação é obrigada a deixar o navio durante um GAM, se o timoneiro ou o arpoador estiver incluído no grupo, esse subordinado será responsável por dirigir o bote nessa ocasião, e não tendo onde sentar o capitão é conduzido à sua visita em pé, ereto como um pinheiro. E com frequência notareis que, tendo consciência de que os olhos de todo mundo visível, isto é, das tripulações dos dois barcos, estão pousados sobre ele, esse capitão faz o maior esforço para manter sua dignidade conservando-se firme sobre suas pernas. Isso não é muito fácil, pois atrás dele encontra-se o imenso remo da popa batendo de vez em quando em suas costas, com o remo da proa retribuindo, atingindo seu joelho do outro lado. Desse modo, ele fica completamente reprimido na frente e atrás e só consegue se expandir para os lados, firmando-se sobre as pernas esticadas. Porém, uma súbita e violenta sacudida do bote pode derrubá-lo, pois o comprimento da base não é nada sem a largura correspondente. Colocai dois paus em ângulo obtuso e vereis que será impossível colocá-los em pé. Por outro lado, seria bem desagradável o espetáculo de um capitão de pernas abertas tentando se equilibrar a cada pequeno movimento do bote, agarrando-se ao que estivesse ao alcance de sua mão. Realmente, como prova de seu total e tranquilo autocontrole, ele geralmente mantém as mãos nos bolsos das calças, mas como na maioria das vezes essas mãos são bastante grandes e pesadas, ele as deixa ali mesmo para servirem de lastro. Todavia, já houve certas ocasiões bem documentadas em que, em um ou dois momentos extremamente críticos, como uma súbita borrasca, o capitão tenha se agarrado aos cabelos do remador mais próximo e assim tenha se conservado tão firme quanto a morte. 54. A HISTÓRIA DE TOWN-HO [COMO CONTADA NA HOSPEDARIA DE OURO] O Cabo da Boa Esperança, e toda a região alagada em torno dele, está muito longe de parecer com os quatro cantos de uma importante estrada onde encontramos mais viajantes que em qualquer outro lugar. Não muito depois do encontro com o Albatroz, avistamos outro baleeiro rumando para seu porto de origem, o Town-Ho.1 Ele estava sendo conduzido quase totalmente por polinésios. No breve GAM que se realizou eles nos deram notícias espetaculares sobre Moby Dick. O interesse geral pela Baleia Branca agora se acentuara sobremaneira por uma circunstância da história contada pelo Town-Ho que, de forma obscura, parecia considerar a baleia como o instrumento misterioso de um desses chamados divinos que de tempos em tempos surpreendem alguns homens. Esta última conjuntura, com seus detalhes particulares, forma o que pode ser chamado de aspecto secreto da tragédia que será narrada e que jamais chegou aos ouvidos do capitão Ahab ou de seus pilotos. Essa parte secreta da história era desconhecida do próprio capitão do Town-Ho. Era propriedade privada de três coparticipantes, marinheiros brancos desse navio, um dos quais a comunicara para Tashtego sob promessa do maior sigilo. Porém, durante a noite Tashtego falou durante o sono e tanto revelou que ao acordar não conseguiu deixar de contar o resto. A influência que o total conhecimento do caso exerceu sobre os marinheiros do Pequod foi tão potente e influenciou seu comportamento com delicadeza tão estranha que eles a mantiveram como um segredo mútuo que jamais transpirou abaixo do mastro grande do Pequod. Entremeando-se à trama da narrativa esta sombria malha, como narrada publicamente no navio, agora procurarei aqui registrar esse estranho acontecimento. Por consideração ao meu senso de humor, preservarei o estilo com que a narrei em Lima, a um círculo de amigos espanhóis reunidos em uma véspera de dia santo, fumando sob as grossas telhas douradas da Hospedaria de Ouro. Desses esplêndidos cavalheiros, os jovens Don Pedro e Don Sebastião, haviam se tornado meus amigos íntimos, daí as perguntas que faziam ocasionalmente e que foram devidamente respondidas na época. “Cerca de dois anos antes de saber os fatos que vos contarei, o Town-Ho, baleeiro de Nantucket, estava atravessando vosso Pacífico não muito longe daqui, poucos dias de viagem a leste desta boa Hospedaria de Ouro. Ele se encontrava em algum ponto ao norte da Linha. Em uma manhã, quando foram examinar as bombas de acordo com o costume diário, foi observado que o porão estava fazendo mais água que o comum. Imaginaram que um peixe-espada o tivesse avariado. Por alguma razão incomum, o capitão acreditava que uma rara boa sorte o aguardava nessas latitudes e portanto não desejava deixá-las. Como não consideravam séria a avaria, ainda que na verdade não a tivessem encontrado apesar de examinarem o porão tão minuciosamente quanto lhes permitia o tempo ruim, o navio continuou navegando enquanto os marinheiros trabalhavam nas bombas a largos e cômodos intervalos. Dez dias se passaram e a avaria não só permanecia sem ser encontrada como também piorara sensivelmente. Então, alarmado, o capitão dirigiu as velas para o porto mais próximo entre as ilhas para revistar o casco e repará-lo”. “Não havia nenhuma passagem próxima, mas se a sorte o favorecesse não precisaria temer que o navio naufragasse uma vez que suas bombas eram da melhor qualidade e os 36 tripulantes poderiam facilmente manter o navio flutuando, mesmo que ele fizesse duas vezes mais água. Na verdade, como a passagem estava sendo abençoada com ventos favoráveis, o Town-Ho chegou em perfeita segurança ao porto, sem a ocorrência de qualquer fatalidade a não ser o brutal comportamento de Radney, o piloto natural de Vineyard que provocou amarga vingança por parte de Steelkilt, um lagoense brigão nascido em Búfalo. 1- Town-Ho era o antigo grito dos baleeiros quando, em vigia no mastro grande, avistavam uma baleia. Ainda é utilizado pelos baleeiros que caçam as famosas tartarugas aquáticas das ilhas Galápagos. “Lagoense! – Búfalo! Por favor, o que é um lagoense e onde fica Búfalo?” perguntou Dom Sebastião, esticando-se em sua balouçante esteira de junco. “É o porto mais a leste de nosso Lago Eire, mas apelo para vossa paciência e logo sabereis algo mais sobre isso tudo. Pois bem, cavalheiros, esse lagoense encerrado no coração de nossa América já navegara do velho porto de Callao para a longínqua Manilha em brigues de velas quadradas e navios com três mastros, tão grandes e fortes quanto qualquer outro, e nutria seu espírito com todas essas ideias campesinas de pilhagens popularmente relacionadas com o mar aberto. Pois em sua constante mescla esses nossos grandes mares de água doce – os lagos Eirie, Ontário, Huron, Superior e Michigan – possuem extensão oceânica, com muitos dos seus mais nobres traços e muitas das suas abundâncias de raças e climas. Eles contêm arquipélagos redondos de ilhas românticas, como os que são vistos nas águas da Polinésia; em grande parte separam duas grandes nações contrastantes, à exemplo do Atlântico; proporcionam extensa comunicação marítima com nossas numerosas colônias do leste, localizadas ao longo de suas margens, aqui e ali pontilhadas de baterias e duros canhões de formato caprino, atravessando a imponente Mackinaw; ouviram o trovejar das vitórias navais; de tempos em tempos distribuíram suas praias para bárbaros selvagens cujas faces pintadas de vermelho surgem das palhoças cobertas de peles; por léguas e léguas são flanqueados por florestas antigas e intocadas onde os delgados pinheiros se erguem como fileiras cerradas de reis de genealogias góticas, florestas que abrigam feras predadoras africanas e sedosas criaturas cujas peles exportadas vestem imperadores tártaros; eles espelham as pavimentadas capitais de Búfalo e Cleveland, e também Winnebago; são atravessados tanto por navios mercantes totalmente aparelhados como por cruzadores armados pelo Estado, por navios a vapor e canoas praianas; são varridos pelos ventos boreais e furacões tão medonhos quanto os que fustigam as ondas salgadas; sabem o que é um naufrágio, pois, longe da vista da terra, apesar de rodeados por ela, à noite afundaram muitos navios com suas tripulações desesperadas. Portanto, cavalheiros, apesar de ser do interior, Steelkilt era um verdadeiro filho do oceano bravio, um marinheiro tão audacioso quanto qualquer outro. Quanto a Radney, apesar de na infância talvez ter se deitado na solitária praia de Nantucket nutrindo-se em seu oceano maternal, apesar de mais tarde ter percorrido nosso austero Atlântico e vosso contemplativo Pacífico, era tão vingativo e cheio de querelas sociais quanto um marinheiro da selva, recém saído das latitudes onde se maneja a afiada faca do mato com cabo de chifre. Porém, esse filho de Nantucket era um homem com alguns traços de generosidade, e esse lagoense, um marinheiro que apesar de ser um verdadeiro demônio era tratado com inflexível firmeza apenas temperada pela decência natural que inspira um ser humano, um direito concedido até ao mais miserável escravo; devido a esse tratamento, esse Steelkilt se manteve inofensivo e dócil por longo tempo. Em todo caso, ele tinha se mantido desse modo até aquele momento, mas Radney era totalmente louco, e Steelkilt – bem, cavalheiros, isso é o que vereis agora”. “Um dia ou dois depois de apontar a proa para seu porto de destino, o rombo do Town-Ho parecia ter aumentado ainda mais, no entanto exigia apenas pouco mais de uma hora de bombeamento diário. É preciso que se saiba que em um oceano calmo e civilizado como o Atlântico alguns comandantes não se importam de bombear durante todo o trajeto, apesar de que em uma noite sonolenta, se um dos oficiais do convés se esquecer dessa tarefa é bem provável que nem ele nem seus companheiros voltem a se lembrar disso porque todos estarão repousando tranquilamente no fundo do mar. E até nos mares mais bravios do oeste, cavalheiros, muito distantes de vosso país, é raro que as bombas dos navios se mantenham trabalhando constantemente, até em viagens de considerável distância, isto é, se a costa for toleravelmente acessível e puder oferecer razoável resguardo. Somente quando um navio avariado se encontra em um local deveras afastado dessas águas, em alguma latitude realmente apartada da terra, o capitão começa a sentir-se um pouco ansioso”. “Pois foi mais ou menos o que aconteceu com o Town-Ho. Quando descobriram que a avaria novamente piorara, houve quem manifestasse certa preocupação entre os tripulantes, sobretudo Radney, o piloto. Ele mandou que as velas superiores fossem bem hasteadas, enfocadas e totalmente expandidas ao vento. Bem, esse Radney era o menos covarde e o menos inclinado a qualquer tipo de apreensão nervosa com relação à sua pessoa quanto qualquer criatura destemida e despreocupada que vós, cavalheiros, possais imaginar, tanto em terra quando no mar. Portanto, quando ele demonstrou sua preocupação quanto à segurança do navio alguns marinheiros declararam que aquilo se devia apenas ao fato de ele possuir parte da embarcação. Então, quando estavam trabalhando nas bombas naquela noite, não foram poucos os chistes e deboches a esse respeito enquanto seus pés permaneciam continuamente cobertos pela ondulante água clara, tão clara quanto a de uma fonte na montanha, fluindo das bombas para correr pelo convés e se precipitar em jorros contínuos pelas escotilhas de sotavento”. “Como sabeis muito bem, não é raro neste nosso mundo convencional, no mar ou em outro local, uma pessoa que tem autoridade sobre seus semelhantes encontrar alguém que lhe seja inferior em orgulho ou virilidade e imediatamente lhe consagrar um irresistível sentimento de ódio e aversão, e se tiver oportunidade de prejudicá-lo pulverizará essa torre de subalternos e fará dela um pequeno monte de poeira. Porém, seja ou não verdadeira essa minha afirmação, cavalheiros, de qualquer forma Steelkilt era um animal alto e nobre com a cabeça de um romano, barba espessa, dourada e flutuante como a dos fogosos cavalos de guerra do vosso ultimo vice-rei, cérebro, coração e alma que teriam feito de Steelkilt um Carlos Magno, tivesse ele nascido filho do pai de Carlos Magno. Mas Radney, o piloto, era feio como uma mula e como esse animal era cabeçudo, birrento e maldoso. Detestava Steelkilt, e Steelkilt sabia disso”. “Ao trabalhar na bomba com os outros, vendo que o piloto se aproximava o lagoense fingiu não perceber sua presença e, sem medo, continuou a provocá-lo alegremente”. “‘Sim, amáveis rapazes, temos aqui um uma bela goteira. Vamos pegar uma canequinha e experimentar a água. Por Deus, vale a pena engarrafá-la! Homens, eu vos digo que os investimentos do velho Rad deviam ser empregados nisso. Melhor seria se ele cortasse sua parte na quilha e a levasse para casa. Rapazes, o fato é que o peixe-espada apenas começou o trabalho. Acabou de voltar com um grupo de carpinteiros navais, peixes-serra e peixes-lixa e sabe-se lá mais o quê, e agora todos devem trabalhar duro, cortando e abrindo o fundo, fazendo melhoramentos, suponho. Se o velho Rad estivesse aqui agora, eu lhe diria para pular por cima da amurada para dispersá-los. Eles estão fazendo o diabo com sua propriedade. Mas Rad é uma alma simples e também uma beleza. Rapazes, dizem que o resto de seu dinheiro está investido em espelhos. Será que ele daria o modelo de seu nariz a um pobre diabo como eu?’” “‘Onde estão os vossos olhos! Por que a bomba parou?’ gritou Radney, fingindo não ter ouvido a conversa dos marinheiros. ‘Vamos, força nela!’” “‘Sim, sim, meu senhor’ disse Steelkilt, feliz como um grilo. ‘Rápido, rapazes, rápido!’ E com isso, a bomba soou como 50 máquinas. Os homens atiraram o chapéu para o lado e logo se ouviu aquele peculiar ofegar dos pulmões que denota a tensão máxima das extremas energias da vida”. “Finalmente deixando a bomba com o resto de sua turma, o lagoense se afastou ofegante e sentou-se no cabrestante. Seu rosto estava estremamente vermelho, os olhos injetados, e ele enxugava o suor que banhava sua fronte. Não sei que demônio sedutor se apossou de Radney para que ele se metesse com um homem em tal estado de exasperação corpórea, mas foi isso que aconteceu. Caminhando intoleravelmente ao longo do convés, o piloto o mandou apanhar uma vassoura e varrer o convés, e também uma pá para remover alguns refugos ofensivos, consequência de terem deixado um porco andar por ali à vontade”. “Pois bem, cavalheiros, varrer o convés de um navio no mar é um trabalho doméstico que, exceto durante borrascas furiosas, é realizado regularmente todas as tardes. Sabe-se de casos em que esse trabalho foi desempenhado em navios em vias de naufragar. Tal, cavalheiros, é a inflexibilidade dos costumes marítimos e o amor instintivo pela limpeza que possuem os marinheiros, alguns dos quais jamais voluntariamente naufragariam e se afogariam sem lavar o rosto. Porém, em todas as embarcações a tarefa de varrer é obrigação dos meninos, se houver meninos a bordo. Além disso, no Town-Ho os homens mais fortes haviam sido divididos em grupos que se alternavam no trabalho da bomba, e como Steelkit era o marinheiro mais atlético de todos fora designado para trabalhar regularmente em um dos grupos. Consequentemente, fora liberado de qualquer tarefa trivial não ligada aos deveres verdadeiramente navais, o mesmo acontecendo com seus companheiros. Menciono esses detalhes para que possais compreender exatamente a situação entre os dois homens”. “Mas havia muito mais: A ordem de usar a pá claramente fora dada para atormentar e insultar Steelkilt. Era como se Radney tivesse cuspido em seu rosto. Qualquer homem que já trabalhou como marinheiro em um baleeiero compreenderá tal coisa, e o lagoense sem dúvida viu isso e muito mais quando o piloto lhe deu a ordem. Continuou sentado durante mais um momento, olhando fixamente para os olhos perversos do piloto e percebeu as pilhas de barris de pólvora neles amontoadas, e o fósforo silencioso que queimava naquela direção. Ao ver tudo isso instintivamente apoderou-se de Steelkilt um estranho desprezo e má vontade, algo capaz de despertar a mais profunda irritação em alguém já encolerizado – uma repugnância que só sentem os homens realmente corajosos quando são ofendidos – um inominável sentimento, cavalheiros”. “Assim sendo, em seu tom habitual apenas um pouco fragmentado pela exaustão temporária em que se encontrava, respondeu-lhe que varrer o convés não fazia parte de suas tarefas e que ele não faria tal coisa. Em seguida, sem fazer alusão à pá apontou para três rapazes que em geral se ocupavam daquele trabalho e que por não fazerem parte dos grupos que acionavam as bombas pouco ou nada tinham feito o dia todo. A isso Radney respondeu com uma praga e do modo mais ultrajante reiterou sua ordem avançando para o lagoense ainda sentado, ameaçando-o com o martelo do tanoeiro que encontrara em cima de um barril, ali perto”. “Esquentado, irritado como estava pelo trabalho espasmódico nas bombas e inflamado pelo indizível sentimento de desprezo que sentira antes, o suado Steelkilt mal controlou seus impulsos diante desse comportamento do piloto. Porém, abafando a revolução dentro dele, permaneceu mudo, sentado em seu lugar até que por fim o irado Radney sacudiu o martelo a poucas polegadas de seu rosto, repetindo-lhe furiosamente a ordem”. “Steelkilt levantou-se, recuou devagar, deu a volta no cabrestante seguido pelo piloto com seu martelo ameaçador e repetiu deliberadamente sua intenção de não obedecê-lo. Vendo que sua atitude não surtira qualquer efeito, com um movimento súbito e alarmante, com a mão torcida afastou o homem tolo e arrebatado, mas também não adiantou. Desse modo, os dois contornaram lentamente o cabrestante. Ao considerar que sua paciência já chegara ao limite e resolvendo não mais recuar, o lagoense se deteve e disse ao oficial: “‘Senhor Radney, não vou obedecer tua ordem. Afasta esse martelo ou toma cuidado’. Porém, o desgraçado do piloto aproximou-se ainda mais do lagoense que continuava parado e sacudiu o martelo a uma polegada de seus dentes, proferindo uma fileira de inadmissíveis maldições. Retrocedendo menos que a milésima parte de uma polegada e fitando-o com olhos dardejantes e resolutos, as mãos cerradas voltadas para as costas, Steelkilt disse ao seu perseguidor que se o martelo lhe tocasse o rosto, mesmo que muito de leve, ele (Steelkilt) o mataria. Mas o idiota já fora condenado pelos deuses. Imediatamente o martelo roçou-lhe a face. No instante seguinte, a mandíbula inferior do piloto afundou em sua cabeça e ele caiu sobre a escotilha jorrando sangue como uma baleia”. “Antes que o grito repercutisse na popa Steelkilt já sacudia um dos estais do mastro onde dois de seus camaradas permaneciam. Ambos eram canalenses”. “‘Canalenses!’ exclamou Dom Pedro. ‘Já vimos muitos baleeiros em nossos portos, mas jamais ouvimos falar em canalenses. Perdão: quem e o que são eles?’ “‘Canalenses, Dom, são barqueiros que pertencem ao nosso grande Canal Erie. Já deves ter ouvido falar nele’”. “‘Não, senhor. Por aqui, nesta região tediosa, quente, extremamente preguiçosa e hereditária pouco sabemos sobre o vigoroso norte’”. “‘Ah! Pois bem, então. Dom, podes encher meu copo novamente? Tua chicha é ótima e antes de continuar vou contar quem são os canalenses, pois essa informação pode esclarecer vários pontos de minha história’”. “Durante 360 milhas, cavalheiros, por todo Estado de Nova York, através de numerosas cidades populosas e aldeias prósperas, de pântanos extensos, tristes e desabitados, rodeados por campos de fertilidade sem par, por entre de salas de bilhar e bares, rodeados pelas mais sagradas e imensas florestas, entre arcos romanos sobre rios indígenas, através do sol e da sombra, de corações felizes ou partidos, de todo esse cenário contrastante dos nobres condados Mohawk, e sobretudo de fileiras de capelas brancas como neve cujas torres se elevam como marcos de pedra flui uma contínua corrente de vida lacustre, veneziana, pervertida e às vezes sem lei. Ali se encontra o verdadeiro Ashantee, cavalheiros. Ali uivam vossos pagãos; são encontrados nas vizinhanças, sob a suave e paternal proteção das igrejas. Como todos sabem, por alguma curiosa fatalidade os corsários metropolitanos sempre acampam em torno salões dos palácios da justiça, do mesmo modo, cavalheiros, que os pecadores abundam nos locais mais sagrados”. “‘É um frade passando?’ perguntou Dom Pedro, olhando para a praça apinhada com humorística preocupação”. “‘Ainda bem que para nosso amigo do norte a Inquisição de Dona Isabel já não existe em Lima’, riu Dom Sebastião. ‘Podes continuar, senhor’”. “‘Um momento! Perdão! exclamou outro membro do grupo. ‘Em nome de todos nós, limenhos, desejo comunicar-te, senhor marinheiro, que não deixamos de reparar na tua delicadeza em não substituir a distante Veneza pela presente Lima na comparação que fizeste quanto à corrupção. Oh! Não te curves nem pareças culpado; tu conheces o provérbio que corre ao longo desta costa – “Corrompido como Lima”. Mas isso também confirma o que disseste: mais igrejas que mesas de bilhar, e sempre abertas – e “corrompidas como Lima”. O mesmo acontece com Veneza. Estive lá. A cidade sagrada do abençoado evangelista São Marcos! – Oh, São Domingos, purifica-a! Teu copo! Obrigado, vou voltar a enchê-lo. Agora continua’”. “Livremente descrito em seu próprio ambiente o canalense seria um belo herói dramático, pois suas maldades são abundantes e pitorescas. Era como Marco Antônio navegando indolentemente durante dias e dias ao longo das margens verdejantes e floridas do Nilo, divertindo-se com sua corada Cleópatra, amorenando suas pernas cor de damasco no convés ensolarado. Porém, em terra todo esse ar efeminado desaparecia. O canalense usava com orgulho sua vestimenta de bandido, exibindo na cabeça um chapéu desengonçado que anunciava seus magníficos atributos, enfeitado com fitas coloridas. Um terror para a sorridente inocência das aldeias que ele atravessava, seu rosto moreno e seu andar orgulhoso não eram desconhecidos nas cidades. Durante algum tempo vagabundeando pelos canais, certa vez recebi ajuda de um desses canalenses. Eu o agradeço de todo coração. Tudo, menos ser ingrato, mas a principal qualidade desses homens violentos é que, às vezes, com a mesma atenção com que estende um braço para amparar um pobre estranho em apuros também saqueia um homem rico. Em suma, cavalheiros, o primitivismo dessa vida é enfaticamente demonstrado pelo fato de que, apesar de haver em nossa temerária pesca da baleia tantos de seus mais graduados exemplares, excetuando-se os homens de Sidney, ninguém inspira maior desconfiança que eles em nossos capitães. E não deixa de ser curioso que para tantos milhares de jovens nascidos nessa região a vida probatória do Canal Grande só ofereça uma alternativa: ceifar tranquilamente um milharal cristão ou ousadamente singrar os mares mais bárbaros”. “‘Sim! Sim!’ Exclamou impetuosamente Dom Pedro, espirrando a chicha nos babados prateados da camisa. ‘Não é preciso viajar! O mundo todo é igual a Lima. Até agora achei que em teu Norte temperado as pessoas eram frias e santas como as colinas. – Mas a história...’” “Pois bem, cavalheiros, assim que o lagoense sacudiu o estai do mastro foi rodeado por três pilotos jovens e quatro arpoadores que aos trambolhões o levaram para o convés. Contudo, deslizando pelas cordas como cometas sinistros os dois canalenses precipitaram-se para o tumulto e tentaram arrastar seu companheiro para o castelo da proa. Outros marinheiros juntaram-se a eles nessa tentativa e criou-se uma confusão tremenda. Mantendo-se fora do perigo, o valente capitão corria de um lado para outro com uma lança de pesca, chamando seus oficiais para conter aquele patife atroz e levá-lo para o tombadilho. De vez em quando, aproximava-se da borda da confusão e metendo sua lança no coração do tumulto tentava espetar o objeto de seu ressentimento. Porém Steelkilt e seus companheiros eram corajosos demais para eles. Todos conseguiram alcançar o castelo de proa onde, empilhando rapidamente três ou quatro tonéis perto do cabrestante, esses parisienses do mar se entrincheiraram atrás da barricada”. “‘Fora daí, piratas!’ rugia o capitão ameaçando-os com uma pistola em cada mão, que o dispenseiro acabara de lhe entregar. ‘Fora daí, assassinos!’” “Steelkilt pulou para cima da barricada e caminhando para cá e para lá sobre os tonéis desafiou as pistolas, mas deu a entender claramente ao capitão que sua morte (de Steelkilt) provocaria um sangrento motim a bordo. Temendo que isso realmente acontecesse o capitão desistiu um pouco, mas ainda mandou que os insurgentes voltassem instantaneamente aos seus deveres”. “‘Tenho tua promessa de que não tocarás em nós se o fizermos?’ perguntou o chefe do grupo”. “‘Ao trabalho! – Não faço promessas. Aos vossos deveres. Desejais afundar o navio insurgindo-vos em um tempo como este? Ao trabalho!’ e novamente levantou a pistola”. “‘Afundar o navio?’ exclamou Steelkilt. ‘Sim, deixa que afunde. Nenhum de nós voltará ao trabalho a menos que jures que ninguém vai levantar um dedo contra nós’. Voltando-se para seus homens, perguntou: ‘O que dizeis, homens?’ A resposta foi um aplauso caloroso”. “O lagoense agora patrulhava a barricada enquanto mantinha os olhos sobre o capitão, pronunciando sentenças como estas: ‘Não temos culpa de nada; não desejávamos nada disso. Eu lhe disse para afastar o martelo. Era função dos rapazes. Ele devia saber quem eu sou. Eu lhe disse para não cutucar a onça com vara curta. Acho que quebrei um dedo em sua maldita mandíbula. Aquelas facas de corte não estão no castelo de proa, rapazes. Ide procurá-las, meus caros. Por Deus, capitão, pensa em tua pessoa, deixa de ser tolo e esquece tudo. Estamos prontos para voltar ao trabalho, mas não queremos ser castigados’”. “‘Voltai ao trabalho! Não faço promessas! Ao trabalho!’” “‘Olha aqui’, exclamou o lagoense abrindo os braços, ‘fomos contratados para esta viagem e sabes que podemos pedir nossas contas assim que o navio baixar âncora. Não queremos briga, não temos interesse nisso. Queremos paz. Estamos prontos para voltar ao trabalho, mas não queremos ser castigados’”. “‘Ao trabalho!’ Voltou a rugir o capitão”. “Steelkilt olhou em torno por um momento e depois falou: – ‘Vou dizer uma coisa, capitão. Em vez de te matar e ser enforcado por causa de um canalha sujo, não levantaremos um dedo contra ti a menos que nos ataques, mas não voltaremos ao trabalho até te comprometeres a não nos castigar’”. “‘Pois então, todos vós, descei ao porão do castelo de proa. Eu vos manterei ali até enjoardes’”. “‘Devemos aceitar?’ perguntou o chefe do grupo aos seus homens. A maior parte era contra, mas por fim, por obediência a Steelkilt precederam-no até o buraco escuro onde desapareceram como ursos em uma caverna”. “Assim que a cabeça descoberta do lagoense ficou no nível das tábuas, o capitão e seus companheiros pularam a barricada e, fechando rapidamente as portas do alçapão fez com que as mãos de todos os homens do grupo as segurassem enquanto o camareiro ia buscar o pesado cadeado de bronze da escada da escotilha”. “Em seguida, abrindo um pouco o alçapão, o capitão murmurou alguma coisa através da fenda antes de trancá-lo sobre eles – eram dez – sobrando no convés 20 homens, ou um pouco mais, que até aquele momento haviam permanecido neutros”. “Os oficiais mantiveram-se vigilantes durante a noite toda, percorrendo todo o navio, cuidando especialmente do castelo e da escotilha da proa, por onde temiam que os insurgentes pudessem escapar depois de passar pelo anteparo, embaixo. Porém, as horas de escuridão transcorreram em paz; os homens trabalhando duramente nas bombas cujo ranger intermitente cortava o silêncio da noite e ressoava tristemente através do navio”. “Ao nascer do sol o capitão foi até a popa e batendo no convés convocou os prisioneiros ao trabalho. Com um grito, todos se recusaram. Então baixaram um pouco de água e um punhado de biscoitos e novamente o capitão os trancou, guardou a chave no bolso e voltou ao tombadilho. Isso se repetiu diariamente por duas vezes durante três dias, mas na quarta manhã, assim que se fez a convocação habitual, ouviu-se uma confusão seguida por uma briga. Subitamente, quatro homens surgiram no castelo da proa dizendo que estavam prontos para voltar ao trabalho. Talvez o temor de algum castigo severo, o fétido odor do ar viciado e a dieta de fome os tenha obrigado a se renderem incondicionalmente. Encorajado por isso, o capitão reiterou suas exigências ao resto dos homens, mas Steelkilt gritou-lhe uma resposta terrível dizendo-lhe para acabar com aquela baboseira e tratar de sua própria vida. Na manhã do quinto dia, três outros amotinados pularam para o ar livre, livrando-se dos braços desesperados que tentavam retê-los. Restaram apenas três homens”. “‘Não achais melhor voltar ao trabalho?’ perguntou o capitão em tom de mofa”. “‘Tranca-nos de novo!’ bradou Steelkilt”. “‘Oh! Certamente’, replicou o capitão, e virou a chave”. “Nesse ponto, cavalheiros, enraivecido pela deserção dos sete antigos companheiros, irado com o tom caçoista da voz do capitão e enfurecido por seu longo sepultamento em um lugar tão negro quanto as entranhas do desespero, Steelkilt propos aos dois canalenses, que até aquele momento pareciam apoiá-lo totalmente, escaparem daquele buraco no chamado seguinte da guarnição e, armados com suas afiadas facas de corte (longas, em forma de lua crescente, implementos pesados com um cabo de cada lado), correrem desenfreados do gurupés até a amurada da popa e, em um diabólico ato de desespero, tomar o navio a qualquer preço. Quanto a ele, faria isso de qualquer maneira, com ou sem eles. Aquela seria a última noite que passaria naquela caverna. Mas o esquema não encontou qualquer oposição da parte dos outros dois. Ambos juraram que estavam prontos para isso ou para qualquer outra coisa maluca. Tudo, menos a rendição. E além disso, cada qual insistiu para ser o primeiro a sair para o convés quando chegasse a hora. Mas o líder objetou ferozmente a isso, reservando essa prioridade para si mesmo; particularmente por seus companheiros não conseguirem entrar em acordo sobre o assunto e a escada só admitir a passagem de um único homem. E aqui, cavalheiros, o plano infame desses dois canalhas deve ser revelado”. “Ao ouvir o projeto maluco de seu líder parece que subitamente os dois conceberam em suas almas o mesmo projeto de traição, isto é, iniciar a saída para ser o primeiro dos três a se entregar, mesmo que fossem os últimos do grupo de dez, para garantir uma pequena probabilidade de perdão por sua conduta. Porém, quando Steelkilt lhes deu a conhecer sua determinação de liderá-los até o fim, por alguma sutil química de ignomínia seus secretos pensamentos de traição se fundiram e quanto seu líder adormeceu eles verbalmente abriram suas almas um ao outro em três frases. Amarraram o homem adormecido com cordas, amordaçaram-no e gritaram, chamando o capitão à meia-noite”. “Imaginando que iria se deparar com um assassinato e farejando sangue no escuro, ele, seus homens armados e os arpoadores correram até o castelo da proa. Em poucos minutos a escotilha foi aberta, e apesar de estar com os pés e mãos amarrados, o líder que ainda lutava foi empurrado para cima por seus pérfidos aliados que imediatamente reclamaram a honra de terem dominado um homem ponto a cometer assassinato. Mas os três foram agarrados pelo pescoço e arrastados pelo convés como gado morto e, lado a lado, como três quartos de carne, foram levados ao mastro da mezena onde ficaram pendurados até a manhã seguinte. ‘Malditos sejam’, gritou o capitão, andando de um lado para outro, diante deles. ‘Nem os urubus quiseram tocá-los. Vilões!’” “Ao amanhecer convocou todos os homens e separou os que haviam se rebelado dos que não tinham tomado parte no motim e disse aos primeiros que gostaria muito de mandá-los açoitar – diante de tudo, pensara em fazê-lo – pois a justiça assim o exigia, mas considerando que haviam se entregado, por enquanto só os repreenderia, o que fez a seguir, em bom vernáculo”. “Voltando-se para os três homens pendurados no cordame, falou: ‘Porém, quanto a vós, patifes putrefatos, farei picadinho de vós para o caldeirão’. Apanhando uma corda, aplicou-a com toda força às costas dois traidores até eles pararem de gritar e suas cabeças tombarem para o lado, inconscientes, como os dois ladrões crucificados são representados”. “‘Por vossa causa torci o pulso! Mas ainda há suficiente corda para ti, meu belo galo de briga que não desiste nunca. Tirem a mordaça de sua boca para que possamos ouvir o que vai dizer para se justificar’”. “Por um momento, o exausto amotinado fez um movimento trêmulo com suas mandíbulas presas e depois, virando dolorosamente a cabeça, pronunciou em uma espécie de silvo: ‘O que eu digo é o seguinte – e presta muita atenção – eu te matarei se me açoitares!’” “‘Então é assim? Vê bem como tu me amedrontas – e o capitão levantou a corda para golpeá-lo’”. “‘Melhor não fazeres isso’, sibilou o lagoense”. “‘Mas é meu dever, e levantou novamente a corda para golpeá-lo”. “Então Steelkilt sussurrou algo inaudível para todos, com exceção do capitão que, para espanto de todos, deu um passo para trás, percorreu o convés duas ou três vezes e depois de atirar para longe sua corda, disse: ‘Não vou açoitá-lo. Libertai-o’”. “Os pilotos mais jovens se apressavam a obedecer a ordem quando um homem pálido, com a cabeça envolta em um curativo, os interrompeu. Era Radney, o piloto chefe. Desde que recebera o soco permanecera na cama, mas ao ouvir o tumulto, naquela manhã ele se levantara e assistira a cena toda. Tal era o estado de sua boca que ele mal podia falar, mas balbuciando algo sobre ser capaz de fazer o que o capitão não ousara, ele agarrou a corda e avançou para o inimigo atado. “‘És um covarde!’, silvou o lagoense”. “Sou, mas toma isso’. O piloto estava prestes a golpeá-lo quando outro silvo deteve seu braço levantado. Ele parou, mas mudou de ideia e cumpriu sua palavra a despeito da ameaça de Stellkilt, fosse qual fosse. Depois, os três homens foram libertado e voltaram ao trabalho. Acionadas pelos mal-humorados marinheiros, as bombas voltaram a funcionar como antes”. “Pouco depois do anoitecer daquele dia, ao término do turno dos vigias que tinham acabado de se retirar ouviu-se um clamor no castelo de proa e, tremendo, os dois traidores chegaram correndo à porta da cabina do capitão, alegando que não era mais possível permanecer entre a tripulação. Súplicas, bofetões e pontapés não conseguiram enviá-los de volta e, por insistência deles mesmos, foram enviados à popa para ficarem a salvo. Ainda assim, não houve sinal de motim entre os outros. Pelo contrário, parecia que principalmente devido à insistência de Steelkilt tinham resolvido manter a mais estrita paz e obedecer todas as ordens nos mínimos detalhes. Quando o navio chegasse ao porto todos desertariam. Porém, para garantir que a viagem chegasse a bom termo todos também concordaram com outra coisa – se por acaso vissem uma baleia não dariam nenhum sinal, pois apesar do rombo e de todos os outros perigos, o Town-Ho ainda possuía os mastros e seu capitão sentir-se-ia tão disposto a baixar os botes para perseguir o peixe quanto no dia em que a embarcação chegara à zona de pesca, e apesar do curativo na boca, Radney, o piloto, estava pronto a trocar a cama por um bote para tentar amordaçar uma baleia até a morte”. “A despeito de o lagoense ter convencido os marinheiros a adotarem essa espécie de conduta passiva, ele conservava seu propósito (pelo menos até tudo estar terminado) com relação à vingança contra o homem que o atingira nos ventrículos de seu coração. Ele pertencia à turma de vigias do piloto chefe Radney que, possesso, parecia ansioso para aplainar o caminho que o levaria à ruína. Contra o conselho expresso do capitão, depois da cena do mastro ele insistiu em voltar a assumir seu comando à noite. Diante disso e de outras circunstâncias, Steelkilt começou sistematicamente a construir seu plano de vingança”. “Durante a noite, Radney tinha um hábito impróprio para um homem do mar. Sentava-se na amurada do convés e apoiava o braço na borda do bote suspenso pouco acima do costado do navio. Todos sabiam que às vezes ele cochilava naquela posição. Havia um vão considerável entre o bote e o navio, e abaixo estava o mar. Steelkilt calculou o tempo e descobriu que seu turno no leme teria início às 2h, na manhã do terceiro dia em que fora traído. Lá embaixo, empregou seu tempo livre para tecer uma coisa com muito cuidado”. “‘O que fazes aí?’ perguntou um marinheiro”. “‘O que achas? Com que se parece?’” “‘Parece um cordão para tua bolsa, porém estranho’”. “‘Sim, é bastante estranho’, disse o lagoense segurando-o com o braço estendido. ‘Mas acho que vai servir. Companheiro, creio que não tenho fio suficiente. Tens algum?’” “‘Não havia fio algum no cartel de proa’”. “‘Então preciso pedir um pouco para o velho Rad’. E levantou-se para subir à proa”. “‘Não vais pedir nada para ELE!’ disse o marinheiro”. “‘E por que não? Crês que ele não me fará um favor, se no fim ele próprio se beneficiar com isso? E indo até o piloto pediu-lhe um pouco de fio para remendar sua rede. Ele o conseguiu e nem fio nem cordão foram vistos novamente. Mas na noite seguinte, enquanto dobrava o casaco para que lhe servisse de travesseiro, viu-se uma bola de ferro bem coberta por uma rede, parcialmente fora do bolso da jaqueta do lagoense. Vinte e quatro horas depois seria seu turno junto ao timão silencioso, perto do homem que costumava cochilar sobre aquele túmulo sempre pronto a receber um marinheiro. Chegaria a hora fatal e em espírito Steelkilt já via o cadáver do piloto com a testa esmagada. “Porém, cavalheiros, um tolo impediu o futuro assassino de levar a cabo o plano sangrento que concebera. Mas ele conseguiu uma vingança completa sem ser o vingador. Por uma misteriosa fatalidade, o próprio céu se adiantou e reservou para si a realização do ato condenável que ele teria praticado”. “Entre o nascer do dia e o alvorecer da manhã do segundo dia, quando estavam lavando o convés um homem idiota nascido em Tenerife estava puxando a água quando gritou de repente: ‘Ali está ela! Ali está ela! Jesus, que baleia!’ Era Moby Dick”. “‘Moby Dick!’ exclamou Dom Sebastião. ‘Por São Domingos, senhor marinheiro, desde quando as baleias são batizadas? Quem chamas de Moby Dick?’” “‘Um monstro muito branco, famoso e imortal, Dom. Mas essa história é longa demais’”. “‘Como?’ Bradaram em coro todos os jovens espanhóis”. “Não, senhores! Não posso contá-la agora. Preciso de mais ar, senhores”. “‘Chicha! Chicha!’, gritou Dom Pedro. Nosso vigoroso amigo parece que vai desmaiar. Encham-lhe o copo!’” “Não há necessidade, cavalheiros. Mais um instante e continuarei. Pois bem, senhores, o súbito aparecimento da baleia branca a 50 jardas do navio fez com que o homem de Tenerife esquecesse o acordo da tripulação e na excitação do momento ele instintivamente levantou a voz ao ver o monstro, apesar deste já ter sido avistado pelos vigias postados nos três mastros. Agora o frenesi era total. ‘A baleia branca, a baleia branca! gritavam o capitão, os pilotos e os arpoadores que, esquecidos dos rumores atemorizantes, mostravam-se ansiosos para capturar um peixe tão famoso. Enquanto a tripulação olhava com desconfiança e amaldiçoava a espantosa beleza da vasta massa leitosa iluminada por um sol horizontal coroado de brilhantes, ela ondulava e cintilava como uma opala viva no mar azul. Cavalheiros, uma estranha fatalidade invade o curso desses acontecimentos como se estivesse traçado antes que o próprio mapa do mundo fosse criado. O amotinado era remador do piloto, e ao perseguirem um peixe seu dever sentar-se ao seu lado enquanto Radney permanecia na proa com sua lança. Ao seu comando, devia puxar a linha com mais ou menos força. Assim, quando os quatro botes foram baixados e os pilotos proclamaram a partida, ninguém comemorou ou puxou o remo com mais força e prazer que Steelkilt. Após firme ofensiva, o arpoador conseguir fixar um arpão e, com a lança na mão, Radney pulou sobre a proa. Parece que ele sempre fora um homem raivoso em um bote e agora, com o grito abafado pelo curativo, incitava o bote a se aproximar da parte mais elevada do dorso da baleia. Sem discutir, seu remador puxava o remo com força através de uma espuma ofuscante que mesclava as duas brancuras, até que de repente o bote subitamente abalroou algo como um recife submerso e, inclinando-se para o lado, derrubou o piloto que se encontrava em pé, Nesse instante, ao cair sobre as costas escorregadias da baleia, o bote se endireitou e a onda o empurrou para a elevação do mar. Radney foi atirado ao mar, do outro lado do flanco da baleia. Ele se chocou com a espuma e por um instante foi visto indistintamente, tentando desesperadamente escapar dos olhos de Moby Dick. Mas, voltando-se de repente com a fúria de um redemoinho, ela agarrou o nadador com suas mandíbulas e, retrocedendo com ele durante algum tempo, novamente mergulhou”. “Ao primeiro choque do bote o lagoense soltara a linha para poder se afastar do redemoinho e agora olhava calmamente para frente, imerso em seus pensamentos. Subitamente um puxão terrível no barco levou rapidamente sua faca até a linha. Ele a cortou e a baleia foi libertada. A certa distância, Moby Dick surgiu mais uma vez com alguns pedaços da camisa vermelha de Radney presos entre os dentes que o haviam destruído. Os quatro botes voltaram a persegui-la mas a baleia lhes escapou e finalmente desapareceu”. “No momento certo o Town-Ho chegou a um porto – local selvagem e solitário onde não residia nenhuma criatura civilizada. Ali, liderados pelo lagoense todos os marinheiros desertaram escondendo-se entre as palmeiras, exceto cinco ou seis homens dos mastros. Por fim, encontrando por acaso uma grande canoa dupla de guerra, pertencente aos selvagens, zarparam para algum outro porto”. “Como a tripulação do navio se reduzira a um punhado de homens, o capitão pediu para os nativos o auxiliarem no laborioso negócio de levantar o barco para consertar o rombo. Mas a vigilância sem descanso que aquele pequeno grupo de brancos necessitados precisava manter dia e noite sobre seus perigosos aliados era tão extrema e o trabalho tão difícil até aprontarem o navio para enfrentar o mar que o grupo ficou extremamente enfraquecido. O capitão não teve coragem de zarpar em um barco tão pesado, com a tripulação nessas condições. Depois de se aconselhar com seus pilotos, ancorou o navio o mais longe possível do porto, carregou seus dois canhões, levou-os para a proa, juntou os mosquetes na popa e, prevenindo os nativos que não deveriam se aproximar do navio, pois correriam perigo, escolheu um homem para acompanhá-lo e, desfraldando a vela de seu melhor bote baleeiro, dirigiu-se diretamente para o Taiti, localizado a 500 milhas de distância, para buscar reforços para sua tripulação”. “No quarto dia de viagem viram uma grande canoa que parecia ter tocado uma ilha de coral. Ele desviou-se dela, mas a embarcação selvagem o perseguiu. Logo ouviu a voz de Steelkilt gritando-lhe para parar ou ele o afundaria. O capitão puxou uma pistola. Com um pé na proa de cada canoa, o lagoense riu com desdém e assegurou-lhe que ao primeiro clique do gatilho ele seria sepultado entre as bolhas e a espuma da água”. “‘O que queres de mim?’ gritou o capitão”. “‘Para onde vais? O que vais fazer?’ perguntou Steelkilt. ‘E nada de mentiras!’” “‘Vou para o Taiti à procura de mais tripulantes’”. “‘Muito bem. Tu me permites ir a bordo por um instante? Vou em missão de paz’. Com isso, pulou da canoa, nadou para o bote e depois de subir para bordo ficou frente a frente com o capitão”. “‘Cruza os braços, senhor, e inclina tua cabeça para trás. Agora repete comigo: Assim que Steelkilt se for, juro levar este barco para aquela ilha e ali permanecer durante seis dias. Que um raio me atinja se eu não cumprir minha palavra!’” “‘És bom aluno’, riu o lagoense. ‘Adiós, Señor!’ Em seguida pulou no mar e nadou de volta para seus companheiros”. “Depois de se certificar que o barco tinha chegado à praia e estava amarrado às raízes dos coqueiros, Steelkilt voltou a navegar e chegou ao seu destino, Taiti, no tempo previsto. Ali foi bafejado pela sorte: dois navios estavam para zarpar para a França e, providencialmente, tinham necessidade do número exato de homens que o marinheiro comandava. Embarcaram e desse modo escaparam de seu antigo capitão e de qualquer ação legal que ele pudesse iniciar contra eles”. “Cerca de dez dias depois dos navios franceses zarparem o bote baleeiro chegou e o capitão foi forçado a contratar os taitianos mais civilizados que já estivessem acostumados com o mar. Fretando uma pequena escuna nativa, voltou até onde deixara o navio. E encontrando tudo perfeito, reiniciou sua viagem”. “Ninguém sabe onde Steelkilt se encontra agora, mas na ilha de Nantucket a viúva de Radney até hoje volta os olhos para o mar que se recusa a entregar seus mortos e em seus sonhos vê a terrível baleia branca que o destruiu”. “‘Terminaste?’, perguntou Dom Sebastian com tranquilidade”. “‘Sim, Dom’”. “‘Então te peço para me dizeres com toda sinceridade se na substância tua história é verdadeira, pois é mais que maravilhosa! Ouviste-a de uma fonte inquestionável? Perdoa-me se insisto demais’”. “‘Senhor marinheiro, pedimos que tu também nos perdoes, pois nos juntamos ao pedido de Dom Sebastian, bradou o grupo de ouvintes com grande interesse”. “‘Cavalheiros, existe uma cópia dos Sagrados Evangelhos na Estalagem de Ouro?’” “Dom Sebastian respondeu; ‘Não, mas conheço um ótimo padre que pode me fornecer um, e bem depressa. Vou procurá-lo imediatamente. Tens certeza do que vais fazer? Este caso pode se tornar sério demais’”. “‘Dom, poderias fazer o favor de também trazer o padre contigo?” “‘Apesar de não haver mais Autos da Fé em Lima, temo que nosso amigo marinheiro corra algum risco por parte do arcebispado. Vamos nos afastar um pouco da luz da lua. Não vejo necessidade para isto’, falou um dos presentes”. “‘Perdão por abusar de ti, Dom Sebastião, mas também preciso pedir que insistas em trazer o maior Evangelho que conseguires encontrar’”. “‘Aqui está o padre trazendo-te os Evangelhos’, disse Dom Sebastian gravemente, ao voltar com um homem alto e solene”. “‘Deixa-me tirar o chapéu. Agora, venerável padre, aproxima-te da luz e segura a Bíblia Sagrada de modo que eu possa tocá-la’”. “‘Que o Céu me proteja. Por minha honra, declaro que a história que acabei de contar aos senhores cavalheiros é absolutamente verdadeira em sua substância e em todas as suas partes. Sei que é verdadeira. Aconteceu aqui neste globo terrestre. Conheci a tripulação e falei com Steelkilt depois da morte de Radney’”. 55. SOBRE AS MONSTRUOSAS REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS DE BALEIAS Daqui a pouco eu vos pintarei da melhor maneira possível – usando palavras, não uma tela – a verdadeira forma com que a baleia aparece aos olhos de um baleeiro quando todo seu corpo é amarrado ao navio de modo que se possa alcançá-la de corretamente. Portanto, antes referir alguns curiosos retratos imaginários desse animal que até hoje desafiam a fé dos que habitam a terra, talvez valha a pena informar corretamente o mundo sobre esse assunto, provando que tais pinturas da baleia são todas incorretas. Talvez a fonte primitiva de todas essas ilusões pictóricas possa ser encontrada entre as esculturas dos antigos hindus, egípcios e gregos, pois desde aqueles tempos inventivos, porém inescrupulosos, nos painéis de mármore dos templos, nos pedestais das estátuas, escudos, medalhões, copos e moedas, o golfinho era desenhado em cotas de malha, como Saladino, ou com um elmo sobre a cabeça, como São Jorge. Até os nossos dias prevalece algo dessa espécie de licença, não só nas mais populares reproduções da baleia como também em muitas de suas representações científicas Pois bem, sem dúvida nenhuma, a mais antiga imagem existente representando a baleia se encontra na famosa caverna-pagode de Elefanta, na Índia. Os brâmanes afirmam que nas quase incontáveis esculturas desse pagode imemorial, todos os ofícios e ocupações, todas as profissões do homem foram ali figuradas antes de realmente existirem. Não é de se espantar que de algum modo nossa profissão de baleeiros ali também estivesse representada, mesmo que vagamente. A baleia hindu a que nos referimos encontra-se em um departamento separado de uma parede, representando a encarnação de Vishnu na forma do leviatã conhecido como o Avatar Matse. Porém, apesar dessa escultura ser parte homem, parte baleia, apresentando apenas sua cauda, essa pequena parte está toda errada, pois mais parece a cauda fusiforme de uma anaconda que as ampla cauda palmiforme da verdadeira baleia. Porém, dirijamo-nos às antigas Galerias e observemos agora a figura desse peixe feita por um grande pintor cristão, pois ele não teve mais sucesso que o hindu antediluviano. Refiro-me ao quadro de Guido representando Perseu salvando Andrômeda de um monstro marinho, isto é, de uma baleia. Onde Guido encontrou o modelo para uma criatura tão estranha? Hogarth também não conseguiu um resultado melhor ao pintar a mesma cena em seu quadro “Descida de Perseu”. A imensa corpulência do monstro de Hogarth ondula sobre a superfície, mal deslocando uma polegada de água. Leva uma espécie de cadeirinha nas costas (como a que se coloca sobre o dorso dos elefantes) e rolam ondas em sua boca distendida e provida de presas. Essa boca poderia ser tomada pelo Portal dos Traidores que conduz à Torre de Londres, no Tâmisa. Também há as baleias de Prodomus, do velho escocês Sibbald, e a baleia de Jonas, como descrita na Bíblia e nas primeiras cartilhas escolares. O que se pode dizer destas? Quanto à baleia bibliográfica que se enrosca como o caule de uma videira em torno de uma âncora que desce – como aparecem em estampas douradas nos lombos e nas capas de muitos livros, tanto velhos quanto novos – é uma criatura muito pitoresca, porém puramente fabulosa que, acredito, imita as figuras encontradas em vasos antigos. Apesar de universalmente denominados golfinhos, suponho que esses peixes bibliográficos foram tentativas de representar a baleia, pois assim foram considerados quando o desenho foi introduzido por um velho editor italiano durante o Renascimento, por volta do século 15. Naquela época, e até em um período comparativamente bastante recente, supunha-se popularmente que o golfinho era da mesma espécie que o leviatã. Nas vinhetas e outros enfeites de alguns livros antigos, algumas vezes vemos alguns traços muito curiosos da baleia em toda espécie de jorros, jatos de água, mananciais quentes e frios. Saratoga e Baden-Baden surgem de seu cérebro inexaurível. Na página título da edição original de “O Avanço da Apendizagem” encontramos alguns exemplos curiosos de baleias. Mas deixando de lado todas essas tentativas amadoras, examinemos as imagens presumivelmente sóbrias do leviatã, delineações científicas feitas por peritos. Na velha coleção das viagens de Harris há algumas pranchas sobre baleias, extraídas de um livro holandês de viagens publicado em 1671, intitulado “Uma Viagem Baleeira a Spitzbergen no navio Jonas na Baleia, Comandada por Peter Peterson de Friesland». Em uma dessas pranchas de baleias, um exemplar é representado como uma grande balsa de troncos entre ilhas de gelo, com ursos brancos correndo sobre seu dorso vivo. Em outra foi cometido o prodigioso erro de representar uma baleia com barbatanas perpendiculares. Além disso, há um imponente in-quarto escrito por certo capitão Colnett, da Marinha Inglesa, com o título de “Uma Viagem em torno do Cabo Horn, nos Mares do Sul, com o ojetivo de ampliar as zonas de pesca do cachalote”. Nesse livro há um esboço que pretende ser o “retrato de uma baleia Physeter, ou Cachalote, desenhado com as proporções de uma baleia morta nas costas do México, içada para o convés em agosto de 1793”. Não duvido que o capitão tenha feito esse retrato para divertir seus marinheiros. Para mencionar apenas um detalhe sobre ele, basta dizer que, de acordo com a escala que acompanha o desenho, se aplicado a um exemplar totalmente desenvolvido de cachalote o olho teria o tamanho de uma janela de cinco pés de comprimento. Ah, meu galante capitão, por que não te lembraste de representar Jonas olhando através desse olho? Nem as mais conscienciosas compilações de História Natural destinadas para os jovens e crianças estão livres dos mesmos erros atrozes. Tomemos a popular obra “Natureza Animada de Goldsmith”. Na edição londrina de 1807, há ilustrações do que se alega serem uma ‘baleia’ e um ‘narval’. Não desejo parecer deselegante, mas essa baleia horrorosa mais parece uma porca amputada, e quanto ao narval, uma simples olhadela é suficiente para nos espantar que, no século 19, aquele hipogrifo pudesse passar por genuíno diante de uma população de estudantes inteligentes. Em 1825 o grande naturalista Bernard Germain, Conde de Lacepede, publicou um livro científico sistematizado sobre a baleia, onde há várias imagens de diferentes espécies do leviatã. Todas são incorretas e, apesar de experiente no que diz respeito à espécie de baleia Mysticetus ou da Groenlândia (isto é, a baleia real), ele afirma não existir uma contraparte sua na natureza. Porém, o encerramento glorioso desse assunto mal cultivado foi reservado para o cientista Frederick Cuvier, irmão do famoso Barão. Em 1836 ele publicou uma História Natural das Baleias, na qual apresenta o que afirma ser uma representação do cachalote. É melhor providenciar uma rápida fuga dessa cidade antes de mostrar essa figura a qualquer nativo de Nantucket. Em uma palavra, o cachalote de Frederick Cuvier não é um cachalote, mas uma abóbora. Naturalmente ele jamais gozou dos benefícios de uma viagem de pesca à baleia (tais homens raramente passaram por essa experiência). Mas em que lugar ele conseguiu aquela figura? Talvez ela derive da mesma fonte usada por seu predecessor científico nesse campo, Desmarest, isto é, um desenho chinês. E nos informam que é através do lápis que muitos chineses se transformam naqueles vigorosos jovens, pintados em inúmeras taças e pratos estranhos. E o que dizer dos pintores dos cartazes vistos nas lojas de comerciantes de combustível? Em geral são baleias à Ricardo III, com corcovas de dromedário, muito selvagens, banqueteando-se com três ou quatro tortas de marinheiros, isto é, navios cheios de marinheiros cujos corpos mutilados flutuam em oceanos de tinta cor de sangue e azul. Afinal das contas, esses vários enganos na representação da baleia não são tão surpreendentes. Considerai! A maior parte dos desenhos científicos foi realizada a partir de peixes encalhados, e pretendendo representar o nobre animal em todo imponente orgulho de seu corpo, são tão corretos como o desenho de um navio naufragado com a quilha quebrada. Os elefantes foram representados em toda sua dimensão, mas o leviatã vivo jamais flutuou para se deixar retratar. A baleia viva, em toda sua majestade e importância, somente pode ser vista nas incomensuráveis águas do mar, e quando ela nada seu vasto corpo se mantém tão invisível quanto o porão de um navio de guerra. Fora de seu elemento, é absolutamente impossível um mortal levantá-la no ar para preservar todas as suas poderosas ondulações e intumescências. Sem falar na altamente presumível diferença de contorno entre uma jovem baleia recém-nascida e um leviatã totalmente desenvolvido. Porém, mesmo no caso desses filhotes de baleias serem içadas para o convés de um navio, tão estranha, escorregadia, extravagante e mutável é sua forma que nem mesmo o diabo poderia reproduzir sua aparência exata. Pelo esqueleto de baleias encalhadas poder-se-ia conceber os detalhes precisos de sua verdadeira forma? De modo algum. E o mais curioso sobre esse leviatã é que seu esqueleto não dá ideia de seu formato geral. Apesar de a caveira de Jeremy Bentham, que serve de candelabro para a biblioteca de um de seus executores, dar a ideia correta de um velho cavalheiro com características utilitaristas e de sobrancelhas espessas, nada desse tipo pode ser inferido pelos ossos articulados de qualquer leviatã. De fato, como diz o grande Hunter, o mero esqueleto da baleia tem a mesma relação com o corpo totalmente revestido de carne do animal, que a crisálida com o inseto que dela surgirá. Essa peculiaridade é impressionantemente evidenciada pela cabeça, que será mostrada em alguma parte desde livro. Também é muito curioso que na barbatana lateral os ossos reproduzam quase que exatamente os da mão humana, com exceção do polegar. Essa barbatana é composta por quatro ossos normais, o dedo indicador, o médio, o anular e o mínimo. Porém, todos estão permanentemente alojados em seu abrigo carnoso, como dedos humanos dentro de uma proteção artificial. O espirituoso Stubb disse: “Por mais peças que às vezes nos pregue a baleia, jamais poderemos dizer que ela nos trata sem luvas”. Por todas essas razões, não importa o prisma pelo qual a observemos, é preciso concluir que o grande leviatã é uma criatura do mundo que precisa permanecer não retratada. É verdade que um retrato pode ser muito mais fiel que outro, mas nenhum chegará a um grau de exatidão considerável. De modo que não há qualquer modo terreno para descobrir o aspecto real de uma baleia. E o único modo pelo qual poder--se-ia ter uma ideia tolerável de seus contornos enquanto viva é participar de uma expedição de pesca, mas ao fazer isso corre-se o grande risco de ser eternamente despedaçado e afogado por ela. Portanto, parece-me que o melhor é não sermos curiosos demais quanto a esse leviatã. 56. IMAGENS MENOS ERRÔNEAS DA BALEIA E REPRESENTAÇÕES FIEIS DE CENAS BALEEIRAS Em conexão com as monstruosas representações de baleias, fico tentado a incluir aqui outras histórias mais monstruosas encontradas em certos livros, tanto antigos quanto modernos, especialmente em Plínio, Purchas, Hackluyt, Harris, Cuvier, etc. Porém, deixarei passar esse assunto. Conheço apenas quatro obras que contêm esboços do grande cachalote: as de Colnett, Huggins, Frederick Cuvier e Beale. No capítulo anterior, referimo-nos a Colnett e Cuvier. A obra de Huggins é bem melhor que a de ambos, porém a de Beale é infinitamente superior a todas. Todos os desenhos de cachalotes feitos por Beale são bons, com exceção da figura que encerra o segundo capítulo e mostra três baleias em várias atitudes. A ilustração da capa mostra barcos atacando cachalotes e, apesar de sem dúvida terem sido imaginados para excitar o amável ceticismo de algumas pessoas requintadas, estão admiravelmente corretos e cheios de vida em seu efeito geral. Na obra de J. Ross Browne, alguns desenhos de cachalotes são bastante corretos em seu contorno, mas foram impressos de forma lamentável. No entanto, não se pode culpá-lo por isso. Com relação à baleia real, os melhores desenhos são de Scoresby, mas foram realizados em escala pequena demais para dar a impressão desejada. Ele só desenhou uma cena de pesca de baleia, e esta é tristemente deficiente, pois é apenas através dessas representações, quando bem feitas, que se pode ter uma verdadeira ideia da baleia viva, como vista por seus caçadores em ação. Em linhas gerais, a melhor representação de baleias e de cenas de pesca desses animais, apesar de alguns detalhes não serem totalmente corretos, são encontradas em duas grandes gravuras francesas muito bem executadas, retiradas de quadros de um certo senhor Garnery. Na primeira gravura, vindo das profundezas do oceano, um nobre cachalote representado em toda majestade de seu poder surge diante de um bote e, com o dorso, lança para o alto os terríveis destroços do barco despedaçado. A proa do bote está parcialmente intacta e balança sobre a espinha do monstro. Sobre essa proa, por um único instante incomputável, encoberto pelo borbulhante jorro da baleia, vê-se um remador no ato de saltar, como se estivesse na borda de um precipício. A energia da cena é maravilhosa e verdadeira. O molinete meio vazio boia no mar esbranquiçado, os cabos dos arpões flutuam obliquamente, as cabeças dos tripulantes que nadam se espalham em torno da baleia com várias expressões contrastantes de terror, enquanto um navio avança sobre a cena, vindo da distância negra e tempestuosa. Vemos sérios erros nos detalhes anatômicos dessa baleia, mas não os citaremos. E quanto a mim, juro que não conseguiria fazer melhor. Na segunda gravura o bote aparece ao lado do flanco coberto de cracas de uma grande baleia real que carrega pelo mar seu imenso corpo coberto de ervas marinhas, semelhante a um musgoso rochedo dos despenhadeiros da Patagônia. Seus esguichos são retos, cheios e negros como fuligem, de modo que se víssemos tal quantidade de fumaça se elevando de uma chaminé acreditaríamos que uma magnífica refeição estava sendo preparada nas grandes fornalhas abaixo. Aves marinhas beliscam pequenos caranguejos, mariscos e outras delícias marinhas que às vezes a baleia real carrega sobre suas costas pestilentas. Enquanto isso, o leviatã de lábios grossos nada velozmente através das profundezas, deixando toneladas de tumultuosos coágulos brancos em sua esteira, fazendo o leve bote balançar sobre as ondas como um caiaque apanhado nas rodas de um vapor oceânico. Assim, no primeiro plano há uma violenta comoção enquanto na parte de trás, em admirável contraste artístico, vê-se a calma superfície do mar, as trêmulas e enrugadas velas de um navio impotente e a massa inerte de uma baleia morta, com a bandeira da captura pendendo preguiçosamente de uma haste fincada em seu espiráculo. Não tenho ideia de quem seja ou foi Garnery1, o pintor, mas afirmo que ele conhecia esse assunto na prática ou foi maravilhosamente orientado por um baleeiro experiente. Os franceses são excelentes nas pinturas de ação. Contemplemos todas as pinturas da Europa. Onde encontraremos tal galeria de vida palpitante e tocante comoção sobre tela a não ser no triunfal salão de Versalhes, onde o espectador mergulha nas várias batalhas da França, onde cada espada parece um raio da aurora boreal e a investida dos sucessivos reis e imperadores são como um ataque de centauros coroados? Pois as batalhas marítimas de Garnery não são indignas de figurar nessa galeria. A natural aptidão dos franceses para capturar o aspecto pitoresco das coisas é particularmente evidente nas suas gravuras e pinturas de cenas baleeiras. Com menos de um décimo da experiência dos ingleses nessa pesca, e menos de um milésimo da experiência dos americanos, eles ofereceram a essas duas nações os únicos esboços capazes de transmitir o verdadeiro espírito da caça à baleia. Em sua maior parte, os desenhistas ingleses e americanos de baleias se contentaram em apresentar o contorno mecânico do perfil da baleia que, com relação ao seu aspecto pitoresco, é o mesmo que desenhar o perfil de uma pirâmide. Até mesmo Scoresby, que goza de justo renome como especialista na baleia real, depois de nos oferecer um retrato de corpo inteiro da baleia da Groenlândia e três ou quatro miniaturas delicadas de narvais e golfinhos, apresenta-nos uma série de gravuras clássicas de ganchos, facas e arpões, e com a microscópica diligência de um Leuwenhoeck, submete à inspeção de um mundo trêmulo 96 fac-símiles ampliados de cristais de neve ártica. Não desejo menosprezar o excelente viajante (presto-lhe minhas homenagens como veterano), mas quanto a esse material tão importante certamente foi um descuido seu não ter procurado para cada cristal um certificado de autenticação emitido pela Justiça de Paz da Groenlândia. Além das excelentes gravuras de Garnery há mais duas dignas de nota. São francesas e assinadas por H. Durand. Uma delas, apesar de não precisamente adequada ao nosso propósito 1- Trata-se do pintor e escritor francês Ambroise Louis Garneray (1783-1857). Em 1817 foi contratado pelo duque de Angoulême, Almirante de França, tornando-se pintor oficial da Marinha. presente, merece menção por outros motivos. Trata-se de uma tranquila cena entre as ilhas do Pacífico. É meio-dia e vê-se um baleeiro francês, ancorado. Ele se abastece de água no ambiente calmo e tranquilo, suas velas estão frouxas e veem-se as longas folhas das palmeiras ao fundo, inclinando-se no ar quase imóvel. O efeito é muito bonito, considerando que apresenta pescadores audazes em um de seus poucos momentos de repouso oriental. A outra gravura é bem diferente: o navio praticamente paira em alto mar ao lado de uma baleia real, e no coração dessa vida leviatânica, volta-se para ela preparando-se para caçar o monstro. Um bote abandona rapidamente a cena ativa para caçar outras baleias que surgem à distância. Os arpões e lanças estão devidamente levantados para serem usados. Três remadores encaixam o mastro em seu orifício enquanto uma onda súbita eleva a pequena embarcação que, semiereta, quase sai da água, parecendo um cavalo empinado. Do navio eleva-se o vapor exalado pela atormentada baleia, como uma nuvem cobrindo uma aldeia de forjadores. Na direção do vento, ameaçadora, repleta de chuvas e borrascas, uma nuvem negra parece acelerar a ação dos marinheiros exaltados. 57. BALEIAS PINTADAS; ESCULPIDAS EM MARFIM, MADEIRA, PLACAS DE FERRO, PEDRA, NAS MONTANHAS, NAS ESTRELAS Em Tower Hill, nas ruas que conduzem às docas de Londres, é possível ver um mendigo aleijado (“kedger”, como dizem os marinheiros londrinos) segurando um cartaz representando a cena trágica na qual ele perdeu a perna. Há três baleias e três botes, e um desses botes (presumivelmente onde se encontrava o dono da perna em sua original integridade) está sendo esmagado pelas mandíbulas da baleia mais próxima. Contaram-me que há dez anos esse homem ostenta diariamente o mesmo cartaz e exibe o toco de perna para um mundo incrédulo. Mas chegou a hora de sua reabilitação. Suas três baleias são tão autênticas quanto as publicadas em Wapping e seu toco de perna é tão inquestionável quando qualquer toco que se possa encontrar nos anais do acidente. Porém, apesar de ser obrigado a carregar para sempre esse toco, o pobre baleeiro nunca o escolhe como tema de conversa, mas contempla sua amputação com olhos tristes. No Pacífico, e também em Nantucket, Nova Bedford e Sag Harbor, é comum encontrar vibrantes desenhos de baleias ou cenas baleeiras esculpidas pelos próprios pescadores em dentes de cachalote, ossos de baleia real e outros artigos engenhosos, material bruto que utilizam para esculpir nesse em suas horas de lazer. Alguns têm pequenas caixas com implementos que lembram instrumentos dos dentistas, especialmente fabricados para a confecção desses artigos. Porém, em geral eles usam apenas suas navalhas e com essa ferramenta quase onipotente, imprescindível a todos os marinheiros, podem fabricar tudo o que desejarem ou que a fantasia lhes inspirar. Um longo retraimento do cristianismo e da civilização inevitavelmente restaura um homem à condição que Deus lhe deu ao criá-lo, isto é, ao estado denominado selvageria. O verdadeiro caçador de baleias é tão selvagem quanto um iroquês. Eu mesmo sou selvagem e só devo lealdade ao Rei dos canibais, apesar de estar sempre pronto a me rebelar contra ele. Uma das características típicas do selvagem em suas horas domésticas é sua admirável e paciente vocação para o trabalho. Assim como um dicionário latino, uma antiga clava de guerra ou um cabo de lança havaiano são grandes troféus da perseverança humana pela multiplicidade e elaboração dos entalhes. Essa milagrosa trama no trabalho é conseguida com madeira, pedacinhos de conchas ou dentes de tubarão, e consome anos de trabalho constante. Com o selvagem havaiano acontece o mesmo que com o selvagem marinheiro branco. Com a mesma paciência incrível e como um único dente de tubarão consegue fazer uma escultura de osso com sua navalha, não com a mesma perfeição, mas com a mesma riqueza de detalhes com que o grego selvagem fabricou o escudo de Aquiles e com o mesmo espírito de sugestão bárbara que o velho selvagem alemão Albert Durer fabricou suas estampa. Baleias de madeira ou perfis de baleias são vistos com frequência em pequenas pranchas de madeira nobre dos Mares do Sul, colocadas no castelo de proa dos baleeiros americanos. Algumas são feitas com muita exatidão. Em algumas velhas casas de campo com a cumeeira em forma de triângulo veem-se baleias de bronze penduradas pela cauda servindo como aldrava nas portas de entrada. Se o porteiro estiver com sono, é melhor usar uma baleia com cabeça de bigorna. Mas essas aldravas com formato de baleia raramente são notáveis pela fidelidade ao original. Nos pináculos de algumas igrejas antigas veem-se também baleias recortadas em placas de ferro, ali colocadas como catavento, mas estão tão alto e rodeadas de tantos avisos de “Proibido Tocar” que não se pode examiná-las de perto para avaliar seu mérito. Nas regiões montanhosas e pedregosas da terra, na base de altos penhascos pontiagudos, nas massas de rochas que aparecem em fantásticos agrupamentos sobre a planície, frequentemente descobrimos formas petrificadas que se assemelham à imagem de um leviatã parcialmente fundido com a grama. Em dias de vento forte, a relva parece açoitá-lo como tempestuosas ondas verdes. E também nas regiões montanhosas em que o viajante está continuamente cercado por altitudes em forma de anfiteatro, aqui e ali, em algum ponto de observação mais feliz pode-se vislumbrar perfis de baleias recortados ao longo das ondulantes cadeias de montanhas. Mas é preciso ser um baleeiro meticuloso para distinguir essas imagens. E não somente isso: quando se deseja voltar a esse local é necessário se colocar na exata intersecção da latitude com a longitude da primeira vez. Tão duvidosas e fortuitas são essas visões que a redescoberta do lugar correto da observação exigiria laborioso esforço, a exemplo das Ilhas Solomon que ainda permanecem desconhecidas apesar de Mendanna tê-las percorrido e do velho Figuera ter escrito sobre elas. Quando grandemente elevados pela sugestão do assunto, conseguimos vislumbrar grandes baleias e os botes que as perseguem pelos céus estrelados, como as nações do leste que, com pensamentos de guerra, viam exércitos engajados em batalhas entre as nuvens. Assim, no norte, com as revoluções das estrelas dando-lhe forma, persegui o leviatã em torno do Polo. E sob os fulgentes céus antárticos, embarquei no Argo-Navis e me juntei à caçada do chamejante Cetus, muito além dos contornos das constelações da Hidra e de Peixes. Com as âncoras de uma fragata e os feixes de arpões como esporas, pudera eu montar essa baleia e me lançar pelos altos céus para ver se o fabuloso firmamento com suas incontáveis tendas realmente existe além de meu olhar mortal! 58. “BRIT”1 Viajando para o noroeste das ilhas Crozetts, encontramo-nos nos imensos prados de “brit”, minúscula substância amarela da qual se alimenta a baleia real. Por léguas e léguas, essa substância ondulou em torno de nós, de modo que parecíamos atravessar intermináveis campos de dourado trigo maduro. No segundo dia, foram vistas várias baleias francas que, não temendo o ataque de um caçador de cachalotes como o Pequod, nadavam preguiçosamente com as mandíbulas abertas através do “brit” que, aderindo às fibras que decoram a fantástica veneziana que há em sua boca, eram assim separados da água que lhes escapava pelos lábios. Esses monstros nadavam como segadores matutinos que, lado a lado, avançam devagar e fervorosamente através dos úmidos prados pantanosos, fazendo um som estranho e cortante, deixando atrás de si intermináveis faixas azuis no mar amarelo.2 Mas era o som que emitiam ao dividir o “brit” que lembrava o ruído dos segadores. Vistas do alto dos mastros, sobretudo quando se detinham por um instante, suas vastas formas negras podiam ser tomadas por maciços de rochas. E como nas grandes regiões de caça da Índia o estrangeiro que às vezes atravessa as planícies onde descansam elefantes os confunde com negras e desnudas elevações do solo, os que pela primeira vez observam essa espécie de leviatã no mar acham difícil acreditar que aquelas imensas massas de carne possam ser inteiramente animadas com o mesmo tipo de vida existente em um cão ou um cavalo. Realmente, em todos os outros aspectos, é difícil contemplar outras criaturas das profundezes com os mesmos sentimentos inspirados pelas de terra firme. Não obstante alguns 1- O “brit” é composto de organismos marinhos muito pequenos, dentre os quais os crustáceos do gênero Calanus. Atualmente é conhecido como zooplancton, a maior fonte de alimentação da baleia franca. 2- Essa parte do mar, conhecida entre os baleeiros como “Baixio do Brasil”, não foi assim nomeado devido à sua pouca profundidade, a exemplo do que ocorre com os “Baixios da Terra Nova”, mas sim pela extraordinária aparência de campo, proporcionada pelos vastos fluxos de “brit” que continuamente flutuam nessas latitudes, nas quais a baleia franca é caçada com frequência. velhos naturalistas asseverarem que todas as criaturas de terra se assemelham às do mar, e apesar dessa afirmação ser verdadeira em linhas gerais, se aprofundarmos a questão consultando especialistas, onde, por exemplo, poderíamos encontrar no mar um peixe cujas características correspondessem à sagaz bondade de um cão? Apenas o maldito tubarão pode ter algo análogo a ele. Porém, os habitantes de terra em geral olham para os nativos dos mares com emoções inacreditavelmente antissociais e sentimentos de repulsa. Apesar de sabermos que o mar é uma eterna terra incógnita, a tal ponto que Colombo atravessou inúmeros mundos desconhecidos para descobrir seu único e superficial ocidente. Ainda que os desastres mais terríveis e mortais tenham surpreendido indiscriminadamente centenas de milhares de homens que cruzaram essas águas, apesar de bastar um momento de consideração para nos mostrar que por mais que um homem-criança ostente sua sabedoria e capacidade, por mais que no futuro essa sabedoria e capacidade possam aumentar, e até o dia do juízo final o mar possa insultá-lo e matá-lo, e pulverizar e navio mais majestoso e forte que se possa construir, apesar disso tudo, foi exatamente pela continua repetição dessas impressões que o homem perdeu o justo sentido do pleno assombro inerente ao mar. O primeiro barco de que tivemos notícia flutuou em um oceano que, com vingança portuguesa, submergiu o mundo todo sem deixar nem mesmo uma viúva. Esse oceano é o mesmo de hoje, o mesmo oceano que destruiu os navios naufragados no ano passado. Sim, tolos mortais, o dilúvio de Noé ainda não desapareceu, até agora cobre dois terços do mundo. No que diferem o mar e a terra, e por que um milagre acontecido no oceano não é considerado milagre na terra? Os terrores do sobrenatural dominaram os hebreus quando o solo que se abriu sob aos pés de Corá3 e de seus companheiros, tragando-os para sempre. Porém, hoje em dia, jamais o sol se esconde sem que o mar trague navios e tripulações. Todavia, o mar não é apenas inimigo do homem, um ser estranho a ele, é também inimigo de seus próprios filhos, é pior que um anfitrião persa que assassinou seus convidados, não poupando as criaturas que ele próprio gerara. Como uma tigresa selvagem que se agitando na selva mata sua própria cria, o mar arremessa as mais poderosas baleias contras as rochas e ali as esquece com os destroços dos navios naufragados. Nenhuma compaixão, nenhum poder o controla, o oceano é autossuficiente. Ofegando e urrando como um enlouquecido corcel de batalha que perdeu seu cavaleiro, o mar indomado domina o globo. Considerai a sutileza do mar e como suas mais temidas criaturas deslizam sob a água, na maior parte dissimuladas, traiçoeiramente ocultas sob os mais belos tons de azul. Considerai também o brilho diabólico e a beleza de muitas de suas espécies mais ferozes, como as delicadas e belas formas de muitas espécies de tubarões. Uma vez mais, considerai o universal canibalismo do mar, onde todas as criaturas mutuamente se devoram engajadas em luta eterna desde o início do mundo. Considerai isso tudo e então voltai vossos olhos para esta terra verde, dócil e gentil. Considerai tanto o mar quanto a terra. Não encontrais uma estranha analogia com algo que há em vós? Pois assim como esse oceano aterrador circunda a verdejante terra, na alma dos homens existe um Taiti insular cheio de paz e alegria, porém circundado por todos os terrores da vida não totalmente conhecida. Que Deus vos guarde! Que Ele não vos afaste dessa ilha, pois jamais voltarias a encontrá-la! 3- A histótia de Corá, bisneto de Levi, é contada em Números, capítulo 16. Juntamente com Datã e Abirão, ele tentou insuflar o povo contra Moisés durante o Êxodo e alegando que ele os retirara do Egito para morrer no deserto, reclamaram para si a liderança. Os rebeldes foram castigados por Deus e pereceram com as suas famílias e seus bens pela abertura sobrenatural de fendas na terra embaixo de suas casas, que se fecharam em seguida sepultando-os vivos. 59. LULA Atravessando devagar os campos de krill, o Pequod ainda mantinha sua direção nordeste para a ilha de Java; uma brisa suave impelia sua quilha, de modo que na serenidade que o rodeava seus três altos mastros oscilavam nessa languida aragem como três doces palmeiras em uma planície. Com amplos intervalos, o jorro solitário podia ser visto na noite prateada. Todavia, em uma transparente manhã azul, quando uma imobilidade quase sobrenatural se estendia sobre o mar, não acompanhada por uma calma inerte, quando a longa faixa de sol sobre as águas parecia um dedo dourado pousado sobre o mar, quando as ondas deslizavam e murmuravam juntas, nesse profundo silêncio da esfera visível um estranho espectro foi visto por Dagoo, de vigia no mastro grande. Na distância, uma grande massa branca se elevou preguiçosamente, e elevando-se cada vez mais alto desprendeu-se do anzol e finalmente cintilou diante da proa como uma avalanche de neve que acabasse de deslizar de uma montanha. Resplandeceu por um momento antes de descer devagar e mergulhar. Então, novamente voltou a surgir e a brilhar silenciosamente. Não se parecia com uma baleia, mas Dagoo perguntou a si mesmo se seria Moby Dick. Com um grito agudo com um estilete, o fantasma submergiu mais uma vez, acordando todos os homens que cochilavam. O negro gritou: “Ali! Saltou mais uma vez. Ali adiante! A Baleia Branca!” Diante disso os marinheiros correram até a extremidade da verga como abelhas precipitando-se para os ramos na época dos enxames. Com a cabeça descoberta sob o sol abrasador, Ahab mantinha-se sobre o gurupés da proa e, com a mão colocada para trás, de prontidão para dar suas ordens ao timoneiro, olhou ansiosamente na direção indicada pelo braço imóvel de Dagoo. Não se sabe se a fugaz aparição de um jorro silencioso e solitário havia gradativamente influenciado Ahab preparando-o para ligar suas ideias de calma e sensatez com a primeira visão da baleia que perseguia ou se sua ansiedade o traíra, mas o fato é que assim que ele divisou a massa branca instantaneamente ordenou que os botes fossem baixados. Logo os quatro botes estavam na água, o de Ahab à frente de todos os outros, remando rapidamente na direção de sua presa. Ela logo submergiu e enquanto esperávamos seu reaparecimento com os remos levantados voltou a surgir no mesmo ponto, alçando-se vagarosamente. Quase esquecidos de Moby Dick, olhávamos para o mais fantástico fenômeno que os mares secretos poderiam revelar para a humanidade. Flutuava sobre a água uma vasta massa carnosa de cor creme, com centenas de metros de comprimento e outros tantos de largura. Inúmeros e longos braços irradiavam-se de seu centro, curvando-se e contorcendo-se como um ninho de anacondas, tentando cegamente agarrar qualquer objeto ao seu alcance. Não havia face ou fronte perceptível, nenhum indício concebível de qualquer sensação ou instinto. Apenas ondulava ali sobre os vagalhões, uma casual aparição de vida, informe e misteriosa. Quando, com um longo som de água sugada, voltou a desaparecer devagar, ainda observando as águas agitadas Starbuck exclamou com voz brutal: “Quase preferiria ter visto Moby Dick e lutado contra ela do que ver esse fantasma branco!” “O que era aquilo, senhor?” perguntou Flask. “A grande lula viva que, segundo se comenta, poucos navios baleeiros já viram e retornaram aos seus portos para contar sobre sua existência”. Ahab não disse palavra. Voltou ao navio em seu barco, seguido em silêncio por todos os outros. Sejam quais forem as superstições dos caçadores de cachalote com relação ao aparecimento desse monstro, a verdade é que a visão de um ser tão estranho o investe de grande mistério. É avistado tão raramente que apesar de todos os baleeiros declararem que é a maior massa animada no oceano, são poucos os que têm uma vaga ideia de sua verdadeira natureza e forma. Apesar disso, acreditam que ele é o único alimento do cachalote. Outras espécies de baleia nutrem-se na superfície da água e podem ser vistas pelo homem ao se alimentarem. O cachalote obtém alimento em zonas desconhecidas abaixo da superfície da água e é apenas por inferência que se pode dizer com precisão no que consiste sua alimentação. Às vezes, quando perseguido, ele regurgita algo que se supõe serem tentáculos de lula, alguns deles com 20 ou 30 pés de comprimento. Acreditam que o monstro ao qual pertenciam esses tentáculos agarra-se a ele no fundo do oceano e que o cachalote, ao contrário de outras espécies de baleia, possui dentes para atacá-lo e fazê-lo em pedaços. Parece haver fundamento para imaginar que o grande Kraken do Bispo de Pontoppodan possa ser uma lula. A maneira com que foi descrito pelo bispo, alternadamente surgindo na superfície da água e submergindo, além de outras características que narrou, lembra a lula, mas é preciso reduzir muito as incríveis dimensões que ele atribui ao monstro. Alguns naturalistas que ouviram vagos rumores a respeito da misteriosa criatura aqui descrita o incluem na classe das sibas, às quais realmente parecem pertencer devido a certas características externas, porém apenas como o Anaquim da tribo. 60. A LINHA Com relação à cena baleeira que será descrita a seguir, e também para haver um melhor entendimento quanto a cenas semelhantes que serão apresentadas daqui por diante, é preciso dizer algo sobre a linha do arpão: mágica, porém terrível certas vezes. A linha originariamente usada na pesca era feita do melhor cânhamo, ligeiramente vaporizada com alcatrão, porém não impregnada por essa substância, como no caso de cordas comuns. Usado do modo comum, o alcatrão torna a corda mais flexível para os cordoeiros, e mais conveniente para ser utilizada pelos marinheiros nas tarefas costumeiras de um navio. Contudo, a impregnação excessiva torna a corda do arpão rígida demais, dificultando a tarefa de enrolá-la na bobina de modo compacto. A maioria dos marinheiros logo aprende que o alcatrão não aumenta a durabilidade ou a resistência da corda, ainda que lhe dê brilho e consistência. Ultimamente, a corda de Manilha quase substituiu inteiramente a corda de cânhamo na pesca baleeira americana, pois apesar de não ser tão durável quanto o cânhamo é mais resistente e muito mais suave e elástico. Também se pode acrescentar que é muito mais bonita (pois existe uma estética a ser observada em todas as coisas) e apropriada ao barco que o cânhamo. O cânhamo dá ideia de um sujeito escuro e sombrio, uma espécie de indiano, enquanto que a Manilha lembra um caucasiano louro e agradável de contemplar. A espessura da linha do arpão é apenas dois terços de polegada. À primeira vista não parece tão resistente quanto realmente é. Posta à prova, cada um dos 50 fios que a compõem suporta um peso de 120 libras, portanto a corda inteira suportará aproximadamente três toneladas de peso. Em comprimento, a linha do arpão tem cerca de duzentas braças. Fica posicionada perto da popa, enrolada em um tubo, não como a serpentina de um destilador, mas no formato de um queijo, como uma espécie de massa redonda composta de densas camadas de espirais concêntricas, sem outra abertura além do “coração”, um pequeno tubo vertical formado no eixo do “queijo”. Como o menor emaranhado ou torção infalivelmente apanharia o braço, a perna ou o corpo inteiro de alguém, são tomadas as maiores precauções para enrolar a linha no tubo. Alguns arpoadores empregam a maior parte de uma manhã para realizar esse serviço, erguendo a linha bem alto e fazendo-a descer através de um cilindro colocado na direção do tubo, para que no ato de enrolar ela não forme nenhuma prega e nem se revire. Nos barcos ingleses são usados dois tubos em vez de um, e a mesma linha é enrolada em ambos. Há certa vantagem nesse método, porque sendo pequenos, esses tubos gêmeos cabem no barco com mais facilidade e não o pressionam tanto, enquanto que o tubo americano, com diâmetro e profundidade de quase três pés, constitui-se em carga volumosa para um bote cujas tábuas têm apenas meia polegada de espessura. O fundo de um bote baleeiro é como uma frágil capa de gelo – suporta peso considerável desde que este não esteja muito concentrado em um espaço reduzido. Quando a lona pintada é lançada sobre um tubo de linha Americana, o bote parece carregar um enorme bolo de noiva para presentear as baleias. Os dois lados da linha ficam expostos: a ponta inferior termina em um laço que fica solto no fundo do bote, ao lado do tubo ou pendendo por sobre a borda, totalmente desligado de tudo. Essa disposição da ponta inferior é necessária por dois motivos. Primeiro, facilita a fixação de uma linha adicional vinda de um bote vizinho, no caso da baleia ferida mergulhar muito profundamente, ameaçando carregar toda linha originariamente presa ao arpão. Nesse caso, naturalmente a baleia é levada de um bote ao outro como uma caneca de cerveja, por assim dizer, apesar de o primeiro bote sempre permanecer por perto para auxiliar o outro, se houver necessidade. Segundo: essa disposição é indispensável para a segurança de todos, pois se a ponta inferior da linha estivesse presa ao bote e a baleia a carregasse inteira em um minuto, como às vezes acontece, ela não se deteria nesse ponto e o bote condenado infalivelmente seria arrastado até o fundo do mar e, nesse caso, nenhum pregoeiro público voltaria a encontrá-lo. Antes de baixar o bote para a caçada, a ponta superior é estendida do tubo até a popa e depois de passar em torno da dobadoura é levado novamente para a proa, cruzando toda extensão do barco e atravessando perpendicularmente o cabo de cada um dos remos de modo a roçar contra o pulso dos remadores; também passa entre os homens sentados alternadamente nas amuradas opostas, até as ranhuras de chumbo que partem do extremo da proa pontuda do bote, onde um pino de madeira do tamanho de uma esquila comum evita que ela escorregue. Do pino, ela pende como uma leve guirlanda sobre a água e então é novamente passada para o interior do barco, e dez ou vinte braças dessa linha (a chamada linha de caixa) são enroladas em uma caixa colocada na proa. A linha continua até a amurada da popa onde é ligada a um cabo pequeno – a corda é imediatamente conectada ao arpão, mas antes dessa conexão passa por diversos procedimentos tediosos demais para serem descritos. Desse modo, a linha baleeira passa por todo o bote em voltas complicadas, entrelaçando-se em quase todas as direções. Todos os remadores estão envoltos em suas perigosas contorções, de modo que para o olhar tímido dos habitantes da terra firme eles parecem prestidigitadores hindus usando sobre as pernas as mais letais víboras como guirlandas. Sentados entre essas contorções do cânhamo, remando com todo empenho e pensando que no momento desconhecido em que o arpão é arremessado todas essas horríveis contorções entram em ação como raios anelados, nenhum filho de mulher mortal deixa de sentir um terror que faz com que a medula de seus ossos trema dentro dele como uma geléia agitada. Entretanto – como é estranha a rotina! O que não se consegue realizar pela força do hábito? – sentados diante de vossas mesas de jantar, jamais ouvireis chistes mais alegres, gracejos mais espirituosos, anedotas melhores e respostas mais brilhantes do que entre esses marinheiros acomodados nas frágeis tábuas de meia polegada de um bote baleeiro, presos aos laços de um carrasco. E pode-se dizer que, como os seis burgueses de Calais diante do Rei Edward 1, os seis homens que formam a tripulação remam para as mandíbulas da morte, cada qual com uma corda em torno do pescoço. Talvez uma pequena reflexão vos permita compreender porque ocorrem tantos desastres durante a pesca baleeira nas quais este ou aquele homem foi atirado para fora do bote e não foi mais visto – poucos aparecem casualmente nas crônicas dos jornais. Quando a linha se desenrola em alta velocidade, sentar-se no bote é como sentar-se em meio dos múltiplos silvos de uma locomotiva a toda velocidade, com todas as traves, cilindros e eixos roçando vosso corpo. É ainda pior, pois não se pode permanecer imóvel no coração desses perigos uma vez que o bote balança como um berço e é-se arremessado de cá para lá sem qualquer aviso. Apenas uma combinação de equilíbrio, agilidade e ação impede que vos transformeis em um novo Mazeppa e fujais para regiões nas quais nem mesmo o sol que tudo vê conseguiria vos encontrar. Novamente: como a profunda calma que precede e prenuncia uma tempestade é talvez mais terrível que a própria tormenta, pois a calma é apenas um invólucro que envolve a borrasca e a esconde em seu seio, ou o rifle aparentemente inofensivo esconde a pólvora fatal, a bala e a explosão antes de entrar em ação, o gracioso repouso da linha em suas silenciosas ondulações em torno dos remadores prevê os terrores mais verdadeiros que qualquer outro aspecto dessa arriscada tarefa. Porém, por que dizer mais? Todos os homens vivem enrolados em linhas baleeiras. Todos nascem com uma corda em volta do pescoço, mas é somente quando são apanhados na súbita e alucinante roda da morte é que percebem os silenciosos, sutis e onipresentes perigos da vida. Se fôsseis filósofos sentados em um bote baleeiro não sentiríeis nem uma pitada a mais de terror do que se estivésseis sentados diante da lareira durante um belo crepúsculo, com um atiçador ao vosso lado, não um arpão. 1- Após a vitória na Batalha de Crécy, o rei Eduardo III da Inglaterra cercou a cidade de Calais. Filipe VI da França ordenou que a cidade resistisse a todo custo. Philip failed to lift the siege, and starvation eventually forced the city to parley for surrender.Eduardo III então declarou que pouparia a cidade se seis de seus líderes se entregassem para serem executados. Eustache de Saint Pierre foi o primeiro a se oferecer e outros cinco burgueses logo seguiram seu exemplo. Os cinco burgueses acabaram sendo poupados pela intervenção da rainha Filipa de Hainaut. Em 1888, Auguste Rodin, o famoso escultor francês, foi convidado pelo prefeito de Calais a criar uma obra em homenagem aos seis burgueses heroicos. 61. STUBB MATA UMA BALEIA Se para Starbuck a aparição da lula foi um acontecimento portentoso, para Queequeg foi algo muito diferente. “Quando se vê uma lula logo aparece um cachalote”, disse o selvagem afiando o arpão na proa de seu bote suspenso. O dia seguinte foi muito parado e quente, e com nada de especial para distraí-la a tripulação do Pequod não conseguia resistir ao feitiço do sono induzido por aquele mar vazio. A parte do Oceano Índico através do qual estavam viajando não é o que os baleeiros chamam de zona animada, isto é, ali não são vistos muitos golfinhos, delfins, peixes voadores e outros vivazes habitantes de águas mais agitadas, como as que ficam nas proximidades do Rio da Prata ou nas costas do Peru. Era meu turno no mastro do trinquete e com os ombros apoiados nos frouxos ovéns eu me balançava preguiçosamente no ar encantado. Nenhuma resolução poderia resistir a ele. Nesse estado de ânimo no qual aos poucos se perde a consciência, finalmente minha alma abandonou meu corpo, apesar deste continuar a se balançar como um pêndulo que permanece oscilando muito depois de retirada a força propulsora. Antes de o esquecimento me envolver eu notara que os marinheiros no mastro grande e no mastro da mezena já estavam sonolentos. Assim, nós três finalmente oscilávamos sem vida nas vergas, e cada movimento que fazíamos provocava um aceno de cabeça do timoneiro sonolento, abaixo. As ondas também inclinavam suas cristas indolentes e através do imenso êxtase do mar o leste acenava para o oeste, e o sol acenava para todos. Subitamente, bolhas pareceram explodir sob meus olhos cerrados. Como tornos, minhas mãos agarraram os ovéns. Alguma providência generosa me salvou e voltei à vida com um choque. E eis que muito perto, a sotavento, um gigantesco cachalote boiava na água como o casco emborcado de uma fragata. Da cor de um etíope, seu dorso amplo e lustroso brilhava como um espelho sob os raios do sol. Porém, ondulando preguiçosamente entre as ondas do mar, esguichando tranquilamente seu jorro vaporoso, a baleia parecia um corpulento burguês fumando seu cachimbo em uma tarde quente. Mas pobre baleia, aquele cachimbo seria o último. Como se tivesse sido tocado por uma varinha mágica, o navio sonolento e todos os dorminhocos despertaram de imediato e mais de vinte vozes de todas as partes do navio, junto com os três vigias acima deles, lançaram o grito costumeiro enquanto lenta e regularmente o enorme peixe esguichava a salmoura cintilante. “Preparar os botes! À bolina!” berrou Ahab. Obedecendo a sua própria ordem, ele girou rapidamente o leme antes que o timoneiro pudesse manejar os travões. A súbita exclamação da tribulação deve ter alarmado a baleia. Antes de os botes baixarem, ela se voltou majestosamente e nadou com sólida tranquilidade na direção do sotavento, encrespando tão pouco o mar que Ahab, achando que ela ainda não parecia alarmada, deu ordens para utilizarem os remos e os homens só falarem em sussurros. Sentados na amurada dos botes como os índios de Ontario, nós nos aproximamos usando as pás, sem içar as velas para não fazer barulho. Ao chegarmos para lhe dar caça, o monstro elevou a cauda perpendicularmente a 40 pés de altura e mergulhou como uma torre engolida pelas águas. Ouviu-se o grito: “Lá se vão as babatanas!” Stubb acendeu o cachimbo imediatamente após esse anúncio, pois aquilo era garantia de que haveria uma trégua. Depois do intervalo para o mergulho, a baleia voltou à superfície à frente do bote do fumante, muito mais perto dele que de qualquer outro. Stubb contou com a honra da captura. Agora era óbvio que a baleia notara seus perseguidores. O silêncio e a cautela eram absolutamente inúteis. As pás foram abandonadas e os remos barulhentos entraram em ação. Tirando baforadas do cachimbo, Stubb estimulava sua tripulação a atacar. Uma enorme mudança ocorrera no peixe. Consciente do perigo, ele nadava com a cabeça fora da água, projetando-se obliquamente da grande quantidade de espuma que causava.1 “Começai a trabalhar nela, homens! Não vos apresseis; mantende a calma – mas começai a trabalhar nela como raios”, gritava Stubb, cuspindo fumaça enquanto falava. “Começa agora Tashtego, uma remada longa e forte. Vai, meu rapaz – mas mantém a calma, mantém a calma – isso é mole – calma. Começai a trabalhar nela como demônios sorridentes, até levantardes os mortos das suas tumbas. Trabalhai nela!” “Woo-hoo! Wa-hee!” gritou o nativo de the Gay-Head como resposta, elevando aos céus seu grito de guerra. Com o tremendo golpe de remo dado pelo índio, os remadores involuntariamente se inclinaram para frente. Mas seus gritos selvagens foram respondidos por outros da mesma espécie. “Kee-hee! Kee-hee!” berrava Daggoo como um tigre enjaulado, movimentando-se para frente e para trás em seu banco. “Ka-la! Koo-loo!” rugiu Queequeg, como se estivesse lambendo os beiços depois de comer um bife à granadeiro. E assim as quilhas cortavam o mar entre gritos e remadas. Enquanto isso, mantendo seu lugar à frente, Stubb encorajava seus homens sem deixar de soltar baforadas de seu cachimbo. Como criminosos sem limites, investiam e remavam até ouvirem o grito esperado: “Levanta, Tashtego! Dá-lhe!” O arpão foi disparado. “Todos para a popa!”. Os remadores se endireitaram e no mesmo momento algo quente sibilou roçando-lhes o pulso. Era a linha mágica. Um instante antes, Stubb rapidamente dera duas voltas adicionais em torno da dobadoura de onde, devido ao aumento repentino de velocidade, uma fumaça azul saía do cânhamo e se misturava à do seu cachimbo. Enquanto a linha rodeava rapidamente a dobadoura também passava cortante pelas duas mãos de Stubb, cujas luvas protetoras, ou quadrados de lona acolchoada usados nessas ocasiões, haviam caído acidentalmente. Era como segurar pela lâmina uma espada de dois gumes, enquanto o inimigo tentava arrancá-la de suas mãos. “Molha a linha!”! gritou Stubb para o remador sentado ao lado da dobadoura o qual, arrancando o chapéu, encheu-o com água do mar.2 Mais providências foram tomadas até a linha ficar na posição correta. O bote agora voava através da água como um tubarão feito só de barbatanas. Stubb e Tashtego trocaram de lugar – algo verdadeiramente espantoso naquele alvoroço extraordinário. Contemplando a linha vibrátil que se estendia por toda extensão da parte superior do barco, agora mais tensa que uma corda de harpa, dir-se-ia que a embarcação tinha duas quilhas – uma cortando a água, a outra o ar – enquanto o bote cruzava os dois elementos ao mesmo tempo. Uma cascata contínua brincava na proa, um incessante turbilhão girava em sua esteira e ao menor movimento no interior, mesmo do dedo mínimo, a vibrante embarcação estalava e inclinava suas bordas espasmodicamente na direção do mar. Eles se adiantavam desse modo, cada homem agarrado ao seu banco para não ser precipitado no redemoinho. Junto ao remo do timão, a figura alta de Tashtego inclinava-se para diminuir seu centro de gravidade. Atlânticos e Pacíficos inteiros pareciam passar sob os botes que percorriam aquele caminho, até a baleia afrouxar um pouco o ímpeto de sua fuga. “Prende!” gritou Stubb para o remador da proa. E enfrentado a baleia, viraram o barco em sua direção e o impulsionaram com toda força, mesmo ainda rebocado. Logo emparelharam com seu flanco, e plantando com firmeza o joelho no volumoso suporte Stubb disparou um dardo após o 1- Em outra parte, ver-se-á que a parte interna da imensa cabeça do cachalote é constituída de uma substância muito leve. Apesar de aparentemente maciça, a cabeça é, de longe, a porção de seu corpo que possui maior flutuabilidade. É por isso que ele se eleva com tanta facilidade no ar e invariavelmente o faz quando se desloca a toda velocidade. Além disso, o contraste entre a largura da porção superior de sua cabeça e a extremidade pontiaguda inferior que corta a água faz com que, ao elevar obliquamente a cabeça, o animal que parecia um tosco e vagaroso galeão se transforme em um veloz bote de prático nova-iorquino. 2- Em parte para demonstrar o quanto esse ato é indispensável, é preciso dizer que na antiga pesca holandesa era utilizado um esfregão para molhar a corda. Em vários outros navios usa-se um balde, porém o chapéu é mais conveniente. outro na direção do peixe que nadava a toda velocidade. De acordo com as ordens, o bote alternadamente se afastava do caminho da baleia ou se aproximava para arremessar outros dardos. Marés rubras surgiam agora de todos os lados do monstro como riachos descendo uma colina. Seu corpo torturado não flutuava em água salgada mas no sangue que borbulhava e fervia por milhas atrás da esteira do bote. Os raios oblíquos do sol brincavam no mar transformado em lago escarlate e refletiam-se em todos os rostos, de modo que eles brilhavam como se fossem peles-vermelhas. E durante todo tempo, jato após jato de vapor branco saía do espiráculo da baleia agonizante, seguido pelo arfar intenso dos excitados executores que retiravam suas lanças tortas puxando-as pela linha, endireitando-as com rápidos golpes sobre a amurada do bote para de novo e repetidamente atirá-las na baleia. “Emparelhai!” gritava ele para o primeiro remador, enquanto a baleia agonizante diminuía sua fúria. “Emparelhai com ela!” E o bote se aproximou do flanco do peixe. Estendendo-se por cima da proa, Stubb fincou devagar sua lança longa e afiada no corpo da baleia e a manteva ali, revirando-a cuidadosamente como se procurasse um relógio de ouro que a baleia engolira e que ele temia quebrar antes de enganchá-lo no arpão. Mas o relógio de ouro que ele buscava era a vida do peixe. E ele a encontrou. Passando de seu transe para o inenarrável estado chamado “agitação”, o monstro revolveu-se horrivelmente em seu próprio sangue e envolveu-se em uma espuma impenetrável, louca e fervente. Ameaçada a segurança do bote, com grande esforço imediatamente se afastaram às cegas daquele frenético crepúsculo para o claro ar do dia. Abatendo-se sua agitação, a baleia novamente revolveu-se de um lado para o outro, dilatando espasmodicamente seu espiráculo com rápidas e agonizantes respirações. Por fim, jorros e jorros de sangue escarlate coagulado semelhante à borra purpúrea do vinho tinto elevaram-se no ar para voltar a cair, escorrendo sobre seus flancos imóveis para atingir o mar. Seu coração fora atingido! “Ela está morta, senhor Stubb”, disse Daggoo. “Sim. Os dois se apagaram!” Retirando o cachimbo da boca, Stubb espalhou as cinzas sobre a água e, pensativo, permaneceu por um momento olhando para o vasto cadáver. 62. O ARREMESSO Uma palavra com relação ao incidente no capítulo anterior. De acordo com um costume invariável da pesca, o bote baleeiro se afasta do navio com o carrasco (o matador da baleia) como timoneiro temporário e o arpoador como principal remador, este último conhecido como arpoador-remador. É preciso que ele tenha musculatura extremamente forte e braço muito rápido para fincar o primeiro arpão no peixe, pois frequentemente o pesado instrumento deve ser atirado a uma distância de 20 a 30 pés, no que chamam de arremesso longo. E não importa quão prolongada e exaustiva seja a caçada, espera-se que o arpoador também puxe seu remo com todo vigor. Na verdade, deseja-se que ele seja um exemplo de atividade sobre-humana para os outros, não apenas no que diz respeito ao seu incrível desempenho como remador, mas também por suas repetidas exclamações intrépidas, em voz elevada. E deve continuar a gritar a plenos pulmões enquanto todos os outros músculos são submetidos a uma tensão incrível, até ficarem meio deslocados – só quem ocupa esse posto sabe o que isso significa. Por mim, não consigo gritar com todo entusiasmo e ao mesmo tempo trabalhar com todo empenho. Nesse estado de tensão e de gritaria, com as costas voltadas para o peixe, o exausto arpoador ouve a ordem urgente – “Levanta e dá-lhe!” Ele agora precisa pular, segurar o remo, girar sobre si mesmo, agarrar o arpão que está na forquilha e fincá-lo na baleia com a energia que ainda lhe resta. Não é de se estranhar que, se tomarmos a frota de baleeiros como um todo, de 50 boas oportunidades para atirar um arpão, menos de cinco têm sucesso, que muitos arpoadores sejam furiosamente amaldiçoados e rebaixados, que as artérias de alguns deles realmente rebentem no bote, que certos caçadores de cachalotes se ausentem de casa durante quatro anos para conseguir apenas quatro barris de óleo, e que para muitos proprietários de navios a pesca da baleia seja um negócio perdido, pois é o arpoador que faz a viagem, e quando ele perde a energia do corpo não se pode esperar que a encontre na hora mais necessária! Há outro instante crítico quando o arremesso é bem sucedido. A baleia dispara e o mestre do barco e o arpoador começam a correr em sentido contrário, com perigo iminente para ambos e para todos os outros. É então que trocam de lugar e o mestre do pequeno barco assume seu real posto na proa do bote. Pois bem, não me importa quem diz o contrário, mas tudo isso é loucura e absolutamente desnecessário. O mestre do barco deveria permanecer na proa desde o início até o fim. Deveria arremessar o arpão e a lança, mas não deveria tocar no remo, exceto em circunstâncias óbvias para qualquer pescador. Sei que algumas vezes isso significaria uma pequena perda de velocidade na perseguição, mas a longa experiência com vários baleeiros de várias nações convenceu-me que a vasta maioria dos fracassos na pesca não é causada pela velocidade da disparada de baleia, como descrita no capítulo anterior, mas ao esgotamento físico do arpoador que provocou essa disparada. Para garantir maior eficiência do arremesso, todos os arpoadores do mundo deveriam estar descansados ao se colocarem em pé, e não exauridos de tanto trabalho. 63. A FORQUILHA Do tronco nascem os galhos e destes nascem os ramos. Do mesmo modo, dos assuntos produtivos surgem os capítulos. A forquilha mencionada na página anterior merece menção especial. Trata-se um galho fino de formato especial, com cerca de dois pés de comprimento, inserido perpendicularmente na amurada exterior de estibordo, perto da proa, com a finalidade de proporcionar apoio para o cabo de madeira do arpão, cuja outra extremidade nua e farpada se projeta da proa. Desse modo, a arma fica instantaneamente à mão do atirador, que a arranca de seu suporte como um habitante do oeste arranca seu rifle da parede. Em geral há dois arpões sobre a forquilha, chamados respectivamente primeiro e segundo ferro. Mas esses dois arpões ligam-se à linha, cada qual unido à sua própria corda. O objetivo é o seguinte: se possível, atirar os dois arpões na mesma baleia, um após o outro, de modo que se um não permanecer fixo, o outro possa fixar-se. Essa é uma maneira de duplicar as chances de êxito. Porém, acontece com frequência que devido à corrida instantânea, violenta e convulsiva da baleia ao receber o primeiro ferro, torna-se impossível o arpoador arremessar o segundo, por mais rápidos que sejam seus movimentos. Todavia, como o segundo arpão já está conectado à linha, e a linha já está desenrolando, a arma não pode permanecer no bote ou toda tripulação correria grande perigo de morrer. Nesse caso, ele é atirado à água. Na maioria das vezes, as voltas adicionais na caixa da linha (mencionada anteriormente) tornam possível esse procedimento, desde que praticado com prudência. Mas esse ato arriscado às vezes provoca tristes acidentes, muitas vezes fatais. Além disso, é preciso saber que quando o segundo ferro é atirado para fora do bote ele se transforma em um terror cortante, ali dependurado, saltando entre o bote e a baleia, embaralhando ou cortando as linhas, provocando uma prodigiosa confusão em todas as direções. Geralmente é impossível voltar a recolhê-lo até a baleia ser capturada e morta. Imaginai então como deve ser no caso de quatro botes engajados na caça de uma baleia de força incomum, ativa e inteligente, quando, devido a essas qualidades e aos mil outros acidentes naturais de uma empresa tão audaciosa, oito ou dez ferros soltos podem ficar suspensos em torno dela. Naturalmente, cada bote carrega vários arpões para ligar à linha no caso do primeiro ser arremessado de modo ineficaz e ser impossível recuperá-lo. Todos esses detalhes são fielmente narrados para elucidar várias passagens intrincadas e da maior importância para as cenas que serão descritas daqui por diante. 64. O JANTAR DE STUBB A baleia de Stubb fora morta a certa distância do navio. Como o mar estava calmo formamos uma fila com os três botes e começamos a morosa tarefa de arrastar o troféu para o Pequod. Enquanto 18 homens com 36 braços e 180 dedos puxavam lentamente aquele corpo inerte e imóvel pelo mar, ele mal parecia deslocar-se, exceto depois de longo intervalo. Boa evidência da enormidade da massa que movíamos. No grande canal de Hang-Ho, na China, quatro ou cinco trabalhadores conseguem arrastar pelo caminho um junco totalmente carregado à velocidade de uma milha por hora, mas aquele grande navio mercante que arrastávamos com dificuldade parecia recheado com barras de chumbo. A noite caiu, mas três luzes colocadas no cordame do Pequod guiavam nosso caminho. Vimos Ahab colocando sobre a amurada outra lanterna ao lado das outras que já estavam ali. Por um momento, olhou com indiferença para a baleia, antes de dar as ordens habituais para que a prendessem para ali passar a noite. Em seguida, entregando sua lanterna para um marinheiro, foi para sua cabina e de lá não saiu até a manhã seguinte. Durante a perseguição da baleia o capitão Ahab demonstrara sua atividade costumeira, mas agora que a criatura estava morta ele parecia tomado de uma vaga insatisfação, irritação ou desalento, como se a vista daquele corpo morto o lembrasse de que Moby Dick ainda não fora destruída e ainda que mil baleias fossem levadas ao seu navio seu objetivo inflexível e obsessivo não progredira absolutamente nada. Pelo som ouvido no convés do Pequod dir-se-ia que todos os marinheiros se preparavam para lançar a âncora nas profundezas do oceano, pois pesadas correntes eram arrastadas ao longo do convés e atiradas ruidosamente pelas vigias. Mas aqueles aros barulhentos eram para atar o vasto corpo da baleia, não o navio. Atada à popa pela cabeça, e à proa pela cauda, a baleia agora permanecia com o dorso negro junto ao costado e ambos eram vistos através da escuridão da noite que obscurecia as vergas e os cordames. Navio e baleia pareciam dois imensos bois sob a mesma canga, um reclinado enquanto o outro permanecia em pé.1 Se o irritável Ahab agora estava tranquilo, de acordo com o que se comentava no convés, Stubb, seu segundo piloto, estimulado pela conquista, demonstrava uma incomum mas bem-humorada excitação. Encontrava-se em tal estado de agitação que o sério Starbuck, seu superior, tranquilamente lhe confiou a direção temporária dos negócios. Um motivo pequeno que contribuía para toda essa animação de Stubb logo se manifestou. Stubb gostava de comer bem e adorava carne de baleia que, para seu paladar, era algo extremamente saboroso. “Um filé, um filé antes de dormir! Dagoo, vai até a amurada e corta-me um pedaço da ponta da cauda!” É preciso que se saiba que em geral, e de acordo com a grande máxima militar, apesar desses pescadores não obrigarem o inimigo a cobrir as despesas de guerra (pelo menos antes de auferir o produto da expedição), alguns desses habitantes de Nantucket têm genuíno apreço por essa 1- É preciso relatar aqui um pequeno detalhe. O modo mais confiável e seguro de se prender uma baleia ao costado de um navio é pelas nadadeiras da cauda. Por sua maior densidade, essa parte é mais pesada que qualquer outra (com exceção das nadadeiras laterais) e sua flexibilidade, mesmo depois do animal morto, faz com que afundem bem abaixo da superfície da água, de modo que, com a mão, não é possível alcançá-la do bote para envolvê-la com uma corrente. Mas essa dificuldade pode ser contornada com engenho: uma linha pequena e forte é preparada com um flutuador de madeira na outra extremidade e um peso no meio, enquanto que a outra ponta é presa ao navio. Manejando-se com destreza o flutuador de madeira de modo que a corda passe sob o animal, ele sobe para a superfície do outro lado da baleia. Tendo puxado a corda e rodeado a baleia desse modo, a corrente imediatamente a acompanha e, escorregando ao longo do corpo, finalmente é atada em volta da parte mais estreita da cauda, no ponto de junção com suas amplas nadadeiras, ou lóbulos. porção especial do cachalote designada por Stubb, que compreende a extremidade afilada do corpo. Por volta de meia-noite essa porção já fora cortada e cozida. Iluminado por duas lanternas de espermacete, Stubb atacou corajosamente seu jantar de cachalote no cabrestante, como se estivesse diante de um aparador. Mas Stubb não era o único a se banquetear com carne de baleia naquela noite. O barulho de suas dentadas mesclava-se ao ruído dos milhares de tubarões que enxameavam em torno do leviatã morto. Os poucos marinheiros adormecidos em seus beliches eram frequentemente despertados pelas vivas pancadas de suas caudas contra o costado, a poucas polegadas de seus corações. Espiando pelas vigias, era possível vê-los (e também ouvi-los) agitando-se nas lúgubres águas escuras, virando-se de costas para arrancar imensas postas redondas da baleia, do tamanho de uma cabeça humana. Essa façanha dos tubarões parece miraculosa, e o modo como conseguem arrancar aqueles bocados simétricos de uma superfície aparentemente inexpugnável permanece parte do mistério universal que envolve todas as coisas deste mundo. A marca que deixam na baleia assemelha-se à cavidade feita por um carpinteiro para colocar um parafuso. Não obstante todo o horror e a forma diabólica da luta no mar, os tubarões podem ser vistos observando ansiosamente os conveses dos navios como cães famintos em volta de uma mesa onde se trincha carne vermelha, prontos a devorar qualquer homem morto que se atire ao mar. Enquanto os valentes carniceiros retalham-se uns aos outros como canibais, suas carnes vivas sobre as mesas do convés, talhadas com facas douradas de bordas enfeitadas, com as bocas ornadas de joias os tubarões também trincham raivosamente a carne morta embaixo da mesa, e mesmo que se vire a história do avesso será sempre a mesma coisa, isto é, o chocante assunto dos tubarões permanecerá invariável para todas as partes e eles jamais deixarão de formar a vanguarda de todos os navios negreiros que cruzam o Atlântico para estarem a postos no caso de haver um fardo que possam transportar ou um escravo morto a ser decentemente enterrado. Porém, mesmo que se possa citar um ou dois casos de tubarões reunidos de modo muito social, banqueteando-se alegremente, jamais serão encontrados em tão grande número e com disposição mais prazenteira e animada que em torno de um cachalote amarrado durante a noite ao costado de um navio baleeiro no mar. Se nunca presenciastes essa cena, podeis estar certos de que ignorais o modo de prestar culto ao demônio e os meios de conquistá-lo. Mas Stubb preocupava-se tanto com o ruído do banquete que acontecia tão perto dele quanto os tubarões com os estalos de seus lábios epicuristas. “Cozinheiro! Onde está o velho Fleece?” gritou ele abrindo ainda mais suas pernas, como que para formar uma base mais segura para seu jantar, levando o garfo ao prato como se estivesse usando uma lança. “Cozinheiro! Vem aqui!” O velho negro, que não estava em seu melhor humor por ter sido obrigado a levantar de sua rede quentinha em horário tão pouco razoável, veio caminhando pesadamente de sua cozinha, pois, como muito velhos negros, já não tinha os joelhos tão bem preservados quanto suas panelas. O velho Fleece, como o chamavam, apareceu mancando e arrastando os pés, apoiando-se desajeitadamente em suas tenazes, feitas de argolas de ferro endireitadas. Aquele velho pedaço de ébano veio coxeando e parou do outro lado do aparador de Stubb. Com as duas mãos diante dele e apoiando-se em sua bengala dupla, inclinou as costas ainda mais enquanto virava a cabeça de lado para seu ouvido mais apurado poder trabalhar. Levantando um pedaço de carne bem vermelha até a boca, Stubb falou: “Cozinheiro, não achas que este bife está passado demais? Bateste demais na carne e por isso ela está muito tenra, cozinheiro. Não repito sempre que um filé de baleia precisa estar duro para ser bom? Olha bem para esses tubarões que estão ao nosso lado, não vês que eles preferem a carne dura e mal passada? Que confusão eles aprontam! Vai conversar com eles. Dize-lhes que somente são bem-vindos se servirem-se com civilidade e moderação, e que precisam se manter em silêncio. Não consigo nem ouvir minha própria voz. Vai, cozinheiro, dá o meu recado. Aqui, toma esta lanterna e vai catequizá-los!” Arrancou uma lanterna do aparador e a entregou ao cozinheiro. Pegando a lanterna com tristeza, o velho Fleece foi mancando até a amurada e, dirigindo a luz para o mar para enxergar claramente sua congregação, inclinou-se sobre a amurada e com a outra mão agitou solenemente suas tenazes e começou a falar com os tubarões em voz baixa. Stubb aproximou-se devagar para ouvir o que ele dizia. “Companheiros, criaturas de Deus: recebi ordens para vir aqui dizer que vós tendes que parar com esse maldito barulho. Entendestes bem? Acabai com esse maldito estalar de lábios! O sinhô Stubb diz que vós podeis encher a maldita pança até rebentarem, mas por Deus, tendes que acabar com essa maldita algazarra!” “Cozinheiro”, interrompeu Stubb nesse momento, acompanhando a palavra com um súbito tapa no ombro. “Cozinheiro! Maldito sejas! Não podes praguejar durante o sermão. Isso não é modo de converter os pecadores!” “E quem está praguejando? Então, prega tu mesmo para eles”, disse ele voltando-se para ir embora. “Não, cozinheiro, continua, continua”. “Está bem, então. Amados irmãos, criaturas de Deus...” “Muito bem!” exclamou Stubb, de modo aprovador, “exorta-os, experimenta”, e Fleece continuou. “Sois todos tubarões e por natureza sois vorazes, mas eu vou digo, meus irmãos, que essa voracidade... Chega de bater a cauda! Como pretendeis me ouvir se continuais com essa maldita balbúrdia?” “Cozinheiro”, gritou Stubb agarrando-o pelo colarinho, “Não admito que continues praguejando. Fala com eles com delicadeza”. Mais uma vez o sermão continuou. “Vorazes criaturas, não vos culpo muito por isto, pois é vossa natureza e não se pode fazer nada, mas tendes que dominar essa natureza malvada. Vós sois tubarões, é certo, mas se dominardes o tubarão que está dentro de vós sereis anjos, pois um anjo nada mais é que um tubarão bem dominado. Pois bem, agora escutai bem, meus irmãos, tentai ser bem educados ao comer essa baleia. Não arrancai o bocado da boca dos vossos vizinhos. Um tubarão tem o mesmo direito à baleia que o seu vizinho. E por Deus, na verdade nenhum de vós tem qualquer direito à baleia. Essa baleia pertence a outra pessoa. Sei que tendes a boca muito grande, maior que a de muitos outros. Porém, muitas vezes as bocas grandes têm barrigas pequenas, portanto o tamanho da boca não é para engolir, mas para tirar pequenos pedaços de carne para dar para os filhotes de tubarão que não podem se meter a fazer isso por si mesmos». “Muito bem, velho Fleece!” gritou Stubb. “Isso é que é cristianismo. Continua”. “Não adianta continuar. Os malditos safados continuam a perseguir e bater um no outro, sinhô Stubb. Eles não ouvem nem uma palavra. Não adianta pregar para esses malditos glutões, como ouço chamá-los, até que estejam com a barriga cheia, e a barriga deles não tem fundo. E quando conseguem enchê-las, também não ouvem porque correm rápidamente para o fundo do mar para dormir sobre os corais e não ouvem mais nada, para todo o sempre”. “Por minha alma, tenho a mesma opinião. Então, abençoa-os Fleece, que eu volto para o meu jantar”. Diante disso, levantando as duas mãos sobre aquela multidão de peixes, Fleece alçou sua voz aguda e gritou: “Malditos irmãos em Deus! Fazei todo maldito barulho que quiserdes. Entupi vossas malditas barrigas até que elas arrebentem – e depois morrei”. “Agora, cozinheiro”, disse Stubb regressando ao jantar sobre o cabrestante, “fica no mesmo lugar onde estavas antes, perto de mim, e presta muita atenção”. “Muita atenção”, disse Fleece, novamente se apoiando sobre as tenazes, na posição desejada. “Bem”, disse Stubb servindo-se fartamente. “Agora voltemos ao assunto deste filé. Em primeiro lugar, qual é a tua idade, cozinheiro?” “E o que isso tem a ver com o filé?” disse o velho negro, com impaciência. “Silêncio! Quantos anos tu tens?” “Mais ou menos 90, é o que dizem”, murmurou ele melancolicamente. “E viveste neste mundo quase 100 anos, cozinheiro, e ainda não sabes fazer um filé de baleia?” disse Stubb, rapidamente engolindo outra garfada depois da última palavra, de modo que aquele bocado pareceu uma continuação da pergunta. “Onde nasceste, cozinheiro?” “No porão de uma barcaça que atravessava o Roanoke”. “Nascido em uma barcaça! Isso também é esquisito. Mas eu queria saber em que país tu nasceste, cozinheiro!” “Não te disse que foi na região do Roanoke?”, gritou ele com severidade. “Não, tu não disseste, cozinheiro. Mas vou dizer o que acho. Tu deverias voltar para casa e nascer de novo. Ainda não sabes como cozinhar um filé de baleia”. “Que o diabo me carregue se eu cozinhar outro filé para ti”, rosnou ele com raiva, voltando-se para ir embora. “Volta aqui, cozinheiro. E dá-me essas tenazes. Agora experimenta um pouco desse filé e depois me diz se achas que está cozido como se deve. Experimenta, vamos”. Chupando lentamente os lábios murchos, o velho negro murmurou. “O melhor filé que já provei na vida. Gostoso, uma delícia”. “Cozinheiro”, disse Stubb, acomodando-se uma vez mais. “Pertences a alguma igreja?” “Uma vez estive em uma, na Cidade do Cabo”, disse o velho com tristeza. “Uma vez em tua vida estiveste em uma sagrada igreja na Cidade do Cabo, onde sem dúvida ouviste um santo padre dirigir-se aos seus ouvintes como seus amados irmãos em Deus. E ainda assim vens para cá para me dizer uma mentira tão terrível como a que acabaste de me contar?” perguntou Stubb. “Para onde pensas que vais, cozinheiro?” “Para a cama, o mais rápido possível”, resmungou ele, virando-se enquanto falava. “Basta! Essa é muito boa! Perguntei para onde vais depois que morreres, cozinheiro. É uma pergunta difícil. Qual é a tua resposta?” “Quando morrer, este negro velho não vai a lugar nenhum. Um anjo bendito virá buscá-lo”, disse o negro devagar, mudando de semblante e de atitude. “Buscar-te? Como? Em um carro com quatro cavalos, como fizeram com Elias? E para onde vão te levar?” “Para lá”, disse Fleece levantando suas tenazes acima da cabeça, e mantendo-as solenemente nessa posição. “Então esperas subir no topo do mastro quando morreres? Sabes que quanto mais alto sobes mais frio fica? Vais subir no topo do mastro grande?” “Eu não disse isso”, falou Fleece, novamente de mal-humor. “Tu disseste que ias lá para cima, não disseste? Olha para onde tuas tenazes apontam. Mas talvez esperes chegar aos céus passando pela boca de lobo, cozinheiro, mas não, tu não poderás chegar lá a não ser pelos caminhos normais, subindo pelo cordame. É um negócio arriscado, mas precisa ser feito, caso contrário não se consegue. No entanto ainda não estamos no céu. Solta essas tenazes, cozinheiro, e ouve minhas ordens. Segura o chapéu em uma das mãos e coloca a outra sobre o coração. Mas o que é isso? Teu coração é ai? Isso é o teu estômago! Mais para o alto. Aí, agora sim. Fica assim e presta atenção”. “Toda atenção”, disse o velho negro com as duas mãos colocadas nos lugares desejados, torcendo a cabeça grisalha como se quisesse que as duas orelhas ficassem bem na frente. “Muito bem, cozinheiro. Olha bem, esse teu filé estava tão ruim que eu tive que acabar com ele o mais depressa possível. Compreendes isso, não é? Por bem, no futuro, quando cozinhares outro filé de baleia para minha mesa aqui no cabrestante, vou dizer o que deves fazer para não o estragares cozinhando demais. Segura o filé com uma das mãos e mostra-lhe uma brasa com a outra. Isso feito coloca-o no prato. Compreendes? Amanhã, cozinheiro, quando estivermos cortando o peixe, fica por perto para recolheres as pontas das barbatanas para fazê-las com picles. Quanto às pontas da cauda, podes prepará-las em conserva. Agora podes ir”. Fleece mal caminhara três passos quando foi novamente chamado. “Cozinheiro, quero jantar costeletas amanhã à noite, no meio da guarda. Ouviste? Vai-te embora. Para! Faz uma reverência antes de sair. Almôndegas de baleia para o desjejum – não te esqueças!” “Tomara a baleia o tivesse engolido, e não ele à baleia. Que o diabo me leve se ele não é mais tubarão que o próprio Sinhô dos tubarões”, murmurou o velho enquanto se afastava mancando, proferindo outras sábias frases enquanto se dirigia para sua rede. 65. BALEIA COMO QUITUTE O homem que se alimentava da criatura que alimentava sua lanterna, iluminado pela luz derivada daquele ser, como fazia Stubb, é algo tão estranho que exige um pouco de história e de filosofia. Está escrito que há três séculos, na França, a língua da baleia real era considerada uma finíssima guloseima, vendida por alto preço. Também consta que na época de Henrique VIII, certo cozinheiro da corte conseguiu uma bela recompensa por inventar um molho admirável para ser ingerido com assado de golfinho que, como devem se lembrar, é uma espécie de baleia. Na verdade, até hoje os golfinhos são considerados um grande petisco. A carne é preparada em almôndegas do tamanho de bolas de bilhar e, bem temperada, pode ser tomada por carne de tartaruga ou de vitela. Os velhos monges de Dunfermline apreciavam muito dessa receita. A Coroa lhes garantiu grande concessão para a pesca do golfinho. O fato é que, pelo menos entre seus caçadores, a baleia seria considerada um prato nobre se não existisse em tamanha abundância, mas quando alguém se senta diante de uma torta de carne com quase 100 pés de comprimento, perde o apetite. Atualmente, apenas homens sem qualquer preconceito, como Stubb, comem carne de baleia, mas os esquimós não são tão exigentes. Todos sabem que eles subsistem alimentando-se de baleias e têm excelentes reservas dos mais raros e antigos azeites de baleia. Zogranda, um de seus mais famosos médicos, recomenda que se dê talhadas de gordura de baleia para as crianças, por essa gordura ser extremamente saborosa e nutritiva. Isso me recorda alguns ingleses que há tempos foram esquecidos acidentalmente na Groenlândia por um navio baleeiro – esses homens viveram vários meses alimentando-se de restos mofados de baleia, deixados no porto após ser-lhes retirada a gordura. Entre os holandeses, os pescadores de baleia chamam esses restos de baleias de “fritadas”. Realmente, há grande semelhança entre eles e a fritada, pois são marrons e crocantes, e quando frescos têm o aroma dos biscoitos fritos feitos pelas donas de casa de Amsterdã. Seu aspecto é tão agradável que a maior parte dos viajantes dificilmente consegue evitar levá-los à boca, por mais indiferente que seja. Porém, o que mais deprecia a baleia como um prato civilizado é seu exagerado teor de gordura. Ela é como um touro campeão do mar, demasiadamente gorda para ser deliciosamente requintada. Observai a corcova que seria tão deliciosa quanto a carne de búfalo (considerado um prato inigualável) se não fosse constituída de uma sólida pirâmide de gordura. Mas o próprio espermacete, apesar de macio e cremoso como a polpa transparente e meio gelatinosa do coco em seu terceiro mês de desenvolvimento, é gorduroso demais para substituir a manteiga. No entanto, muitos caçadores de baleias possuem um método para dissolvê-la em outra substância antes de comê-la. Nas longas e cansativas horas de vigia noturna, é comum os marinheiros mergulharem biscoitos marítimos em imensas panelas de azeite e deixá-los fritar um pouco. Já tive muitos bons jantares com esse prato. O cérebro de um cachalote pequeno é considerado um prato saboroso. O crânio é partido com um machado e os dois rechonchudos lóbulos brancos são retirados (assemelham-se a dois grandes pudins). Depois são misturados com farinha e cozidos, obtendo-se um prato delicioso, com sabor parecido ao da cabeça de terneiro, manjar muito apreciado entre alguns epicuristas. Todos sabem que estes, de tanto se alimentarem desse prato, acabam pouco a pouco adquirindo um pouco de miolo, de modo que por fim conseguem distinguir uma cabeça de terneiro de sua própria cabeça, o que realmente exige uma percepção incomum. Essa a razão pela qual um rapagão inteligente, tendo uma cabeça de terneiro diante de si, é um espetáculo dos mais tristes que se pode ver. A cabeça parece censurá-lo com uma expressão de quem diz: “Et tu, Brute!”1 1- “Até tu, Brutus!” Famosa frase na versão imortalizada por Shakespeare, que teria sido pronuciada por Júlio César ao ser letalmente golpeado em uma reunião do senado romano, nos Idos de Março (15 de março) de 44 a.C., por um grupo de senadores que acreditava agir em defesa da Talvez não seja inteiramente porque a baleia é excessivamente gordurosa que os homens que vivem em terra firme parecem considerá-la como um alimento repulsivo. Isso parece ser o resultado das considerações feitas acima, isto é, um homem deve comer a carne de um ser marinho recém-morto, e comê-lo iluminado por sua própria luz, Sem dúvida, o primeiro homem que matou um boi foi considerado um assassino. Talvez tenha até sido enforcado. E se tivesse sido julgado por um tribunal de bois, certamente seria condenador e receberia a pena reservada a qualquer assassino. Mas ide ao mercado de carne em um sábado à noite e vede a multidão de bípedes vivos contemplando as longas filas de quadrúpedes mortos. Essa visão não vos lembra os canibais? Canibais? E quem não é canibal? Assevero-vos que o julgamento final será mais leve para um figiano que salgou um missionário em seu porão para não morrer de fome que para vós, gastrônomos civilizados e iluminados que prendeis gansos ao solo e depois vos banqueteais com seus fígados inchados transformados em “paté de foie gras”. Mas Stubb se alimenta da baleia, iluminado pela luz que ela fornece. Considerais que isso é acrescentar um ultraje à injúria? Observai os cabos de vossas facas ao jantardes aquela carne assada, meus amigos gastrônomos civilizados e iluminados. De que material é feito esse cabo, senão dos ossos dos irmãos do mesmo boi que comeis? E com que palitais os dentes após devorardes aquele ganso gordo? Com uma pena da mesma ave. E é com essa mesma pena que o Secretário da Sociedade pela Supressão da Crueldade Contra os Gansos escreve suas circulares formais, pois foi há apenas um ou dois meses que essa sociedade aprovou uma resolução para apoiar o uso exclusivo de penas de aço. república. Entre eles encontravam-se seus antigos protegidos Marco Júnio Bruto e Caio Longino Cássio. 66. O MASSACRE DOS TUBARÕES Na pesca nos Mares do Sul, quando um cachalote capturado é levado tarde de noite para ser amarrado ao costado do navio à custa de longa e cansativa faina, em geral não se usa cortá-lo imediatamente, pois esse serviço é extremamente estafante, não termina em pouco tempo e exige o empenho de toda tripulação. Assim sendo, o costumeiro é navegar a todo pano, prender o leme a sotavento e então enviar todos para suas redes até o alvorecer do dia seguinte, com exceção dos vigias do convés, isto é, duas duplas revezando-se de hora em hora, subindo ao convés para ver se tudo está bem. Mas, sobretudo, nas águas do Pacífico, algumas vezes esse plano não funciona porque um número incalculável de tubarões se reúne em torno da carcaça amarrada e deixa pouco mais que o esqueleto que ali permanecer por cerca de seis horas. Contudo, em outras regiões do oceano onde esses peixes não são tão numerosos, sua voracidade às vezes pode ser consideravelmente diminuída golpeando-os vigorosamente com as afiadas lanças para caçar baleias, um procedimento que, em algumas ocasiões, parece provocar neles uma atividade ainda maior. Mas isso não aconteceu com os tubarões do Pequod, apesar de para um homem não acostumado com esse acontecimento parecer que todo o mar em torno do navio era um enorme queijo com os tubarões fazendo o papel dos vermes que o infestavam. Apesar disso, Stubb estabeleceu a vigia do convés depois de concluir seu jantar e diante disso Queequeg e um marinheiro do castelo de proa foram para o convés. Criou-se grande excitação entre os tubarões, pois, suspendendo imediatamente as plataformas de cortar sobre a amurada e baixando três lanternas para projetar longos raios de luz sobre o mar turvo, esses dois marinheiros passaram a empregar suas longas pás baleeiras para matar incessantemente os tubarões, 1 enterrando o aço afiado profundamente em seus crânios, aparentemente sua única região vital. Porém, na confusão espumosa de seus mesclados convidados lutadores, os homens nem sempre conseguiam atingi-los e isso trouxe novas revelações sobre a incrível ferocidade do inimigo. Engoliam cruelmente as vísceras uns dos outros e também se curvavam como arcos flexíveis para atacar os da sua própria espécie, até que suas entranhas pareciam seguidamente engolidas pela mesma boca e novamente evacuadas pelas feridas abertas. Mas isso não era tudo. Era um perigo mexer com os cadáveres e fantasmas dessas criaturas. Uma espécie de vitalidade generalizada ou panteísta parecia se ocultar em suas articulações e ossos, mesmo depois de a vida individual ter desaparecido. Morto e içado para o convés para ser esfolado, um desses tubarões quase arrancou a mão do pobre Queequeg quando este quis cerrar sua mandíbula sanguinária. Sacudindo a mão para cima e para baixo, o selvagem falou: “Queequeg não sabe se quem o criou tubarão foi um deus de Figi ou de Nantucket, mas esse deus deve ser um maldito malvado”. 1- As pás baleeiras usadas para o corte são feitas do mais fino aço. São mais ou menos do tamanho da palma da mão de um homem e seu formato corresponde ao apetrecho de jardinagem do qual deriva seu nome. Porém, suas laterais são absolutamente planas e a parte superior é bem mais estreita que a inferior. Essa arma é sempre mantida tão afiada quanto possível e quando utilizada é ocasionalmente afiada, como uma navalha. Em seu encaixe é inserido um cabo de madeira bem firme, com 30 a 40 pés de comprimento. 67. O CORTE Era um sábado à noite, e que Shabat seguiu-se a ele! Os baleeiros são mestres “ex-oficio” no desrespeito ao Shabat. O Pequod foi transformado em um açougue e todos os baleeiros se tornaram açougueiros. Dir-se-ia que faziam uma oferenda de dez bois aos deuses do mar. Em primeiro lugar, entre outras coisas, a enorme aparelhagem para cortar compreende um grupo de blocos, em geral pintados de verde, que nenhum homem sozinho consegue levantar – esse vasto cacho de uvas é levado ao topo do mastro grande e firmemente amarrado ao topo mastro inferior que, acima do convés, é a parte mais resistente do navio. A extremidade da corda passa através dessa confusão, é levada ao molinete e o imenso bloco de instrumentos é pendurado acima da baleia. A esse bloco que pesa cerca de 100 libras também é preso um grande gancho para extrair a gordura. Em pé sobre as plataformas, armados com suas longas pás, os pilotos Starbuck e Stubbs começaram a perfurar um orifício no corpo da baleia, exatamente acima das duas barbatanas laterais, para que fosse inserido o gancho. Depois de terminada essa tarefa foi feita uma ampla incisão semicircular ao redor desse orifício, inseriu-se o gancho e, formando um grupo compacto junto ao bolinete, a maior parte da tripulação explodiu em um coro selvagem e começou a puxá-lo. Instantaneamente, o navio se inclinou e todos os seus rebites apareceram como cabeças de prego em uma casa velha, quando neva. O navio tremeu, estremeceu e inclinou seus mastros sobrecarregados diante do céu. Inclinou-se cada vez mais para o lado onde estava presa a baleia, enquanto cada arfar do bolinete era respondido por um ofegar das vagas que subiam, até que se ouviu um ruído rápido e assustador. Com grande agitação, o navio balançou violentamente, aproximando-se e afastando-se da baleia, e o aparelho triunfante levantou a extremidade semicircular da primeira talhada de espermacete. Como o espermacete envolve a baleia precisamente como a casca envolve a laranja, ela pode ser retirada do corpo por meio do corte em espiral, como se pode fazer com essa fruta. A tensão constante conservada pelo bolinete mantinha a baleia girando na água, e à medida que o espermacete era retirado em uma tira uniforme ao longo da linha chamada “manta”, era simultaneamente cortado pelas pás de Starbuck e Stubb. O gancho elevava a baleia na velocidade em que o espermacete era retirado, até a extremidade superior do animal alcançar o topo do mastro. Os homens no bolinete então cessaram de levantar o gancho e por um momento ou dois a prodigiosa massa sangrenta oscilou de um lado para o outro como se tivesse caído do céu, e todos os presentes se afastaram de sua trajetória para não serem atingidos na orelha ou arremessados por cima da amurada. Um dos arpoadores avançou com um instrumento longo e afiado denominado espada de abordagem e esperando pelo momento propício abriu com destreza um orifício considerável na parte baixa da massa oscilante. Nesse orifício foi introduzida a outra extremidade do segundo aparelho que então foi enganchado para prender o espermacete e para prepará-lo para a etapa seguinte. Depois disso o habilidoso esgrimista avisou que a tripulação devia se afastar e mais uma vez arremessou-se cientificamente contra a massa, e com alguns cortes longos e frenéticos destacou a talhada por completo, de modo que a parte inferior ainda se mantivesse presa enquanto a longa tira superior, chamada manta, oscilava solta, pronta para ser baixada. Os marinheiros do bolinete então reiniciaram seu coro e enquanto um dos aparelhos soltava e içava uma segunda tira da baleia, o outro era afrouxado e a primeira tira era passada pela escotilha principal localizada exatamente abaixo e levada até um compartimento não mobiliado denominado “câmara do espermacete”. Nesse local escuro, inúmeras mãos passaram a enrolar a longa manta branca como se fosse uma grande massa de serpentes dobradas. O trabalho continuou desse modo, os dois aparelhos içando e baixando simultaneamente; baleia e bolinete oscilando, os marinheiros cantando, os cavalheiros da câmara do espermacete formando os rolos, os pilotos cortando as faixas, o navio balançando e todos praguejando ocasionalmente para aliviar a tensão geral. 68. A MANTA Sempre dei grande atenção ao assunto importante que é a pele da baleia. Os mais experientes baleeiros são controversos com relação a isso. Minha opinião original permanece inalterada, mas é apenas uma opinião. A questão é saber o que é e onde se localiza a pele de uma baleia. Vós já sabeis que o espermacete é algo que possui a consistência e a firmeza da carne bovina, porém é mais dura, mais elástica e compacta, com espessura que varia entre 12 e 15 polegadas. Pois bem, mesmo que à primeira vista possa parecer absurdo falar sobre a pele de qualquer criatura descrevendo o tipo de consistência e espessura, na verdade esses argumentos serão destruídos ao se afirmar ser impossível encontrar outras camadas externas envolvendo o corpo de uma baleia além do espermacete. E o que é o envoltório externo de espessura razoável se não a pele de um animal? É verdade que do corpo intacto de uma baleia morta pode-se remover com a mão uma substância infinitamente fina e transparente que se assemelha aos mais finos fragmentos de mica, porém com a flexibilidade e a maciez do cetim. Quando seca, essa substância se contrai e engrossa, tornando-se dura e quebradiça. Possuo vários desses fragmentos que uso como marcadores para meus livros sobre baleias. Como já mencionei são transparentes, e colocados sobre uma página impressa algumas vezes é prazeroso imaginar que funcionam como lente de aumento. De qualquer modo, seria agradável ler sobre baleias através de óculos fornecidos por elas mesmas, por assim dizer. Mas o que procuro estabelecer dizer aqui é que essa substância infinitamente fina e semelhante à mica que recobre todo o corpo da baleia não é considerada como a pele da baleia, mas como a pele de sua pele, pois seria grotesco dizer que a pele de uma baleia imensa é mais fina e mais sensível que a pele que um bebê recém-nascido. Mas chega de falar nisso. Admitindo-se que o espermacete seja a pele da baleia, no caso de um cachalote de grandes proporções essa pele fornece o volume de cem barris de óleo, e essa quantidade, ou peso, representa apenas três quartos da substância do envoltório. Por esse dado, pode-se imaginar a enormidade da massa animada da qual apenas o invólucro fornece um lago de óleo dessas proporções. Calculando-se dez barris como uma tonelada, o peso líquido de três quartos da substância que forma a pele de uma baleia é dez toneladas. Na vida, a superfície visível de um cachalote não é a menor dentre as inúmeras maravilhas que ela apresenta. Quase invariavelmente, essa superfície é entrecruzada por inúmeras linhas retas que formam fileiras compactas, algo como às vezes se vê nas mais belas gravuras italianas. Porém, as linhas não parecem traçadas sobre a substância semelhante à mica, acima mencionada, mas podem ser vistas através dela, como se estivesses gravadas sobre o próprio corpo. E isso não é tudo. Algumas vezes, para o olhar rápido e observador, essas marcas lineares se constituem em motivos de desenhos, como uma verdadeira gravura. Estes são hieroglíficos, isto é, lembram os misteriosos sinais sobre as paredes das pirâmides e por isso empregamos esse nome. Lembro-me que os sinais hieroglíficos sobre um cachalote em particular me espantaram por sua semelhança com uma reprodução impressa dos caracteres gravados nas famosas paredes rochosas das margens do Alto Mississipi. As místicas marcas das baleias permanecem indecifradas como as dessas misteriosas rochas. Essa alusão às rochas indígenas lembrou-me outra coisa. Além de todos os outros fenômenos apresentados pelo exterior de um cachalote, ele frequentemente ostenta no dorso, e mais especialmente nos flancos, enormes borrões que em grande parte interrompem as redes regulares de linhas devido a numerosos riscos rudes e irregulares dispostos ao acaso. Eu poderia afirmar que as linhas encontradas sobre as rochas da Nova Inglaterra, que Agassiz imagina resultarem do contato violento com icebergs flutuantes, eram muito parecidas com as marcas vistas nesse cachalote, em particular. Também me parece que as linhas observadas nas baleias são provavelmente causadas pelo contato hostil com outras baleias, pois eu as encontrei sobretudo nos enormes machos adultos da espécie. Mais uma ou duas palavras sobre esse assunto da pele, ou espermacete da baleia. Já foi dito que ele é separado do corpo em longas tiras denominadas mantas. Como a maioria dos termos marítimos, este é muito feliz e significativo, pois a baleia é realmente envolta no espermacete como em uma verdadeira manta ou cobertura, ou, ainda melhor, em um poncho indígena passado pela cabeça, envolvendo todo seu corpo até a extremidade inferior. É devido a esse reconfortante cobertor em seu corpo que a baleia sente-se confortável em todos os climas, em todos os mares, em todos os tempos e marés. O que seria de uma baleia da Groenlândia nesses gelados mares do norte se não estivesse vestida com seu aconchegante casacão? É verdade que outros peixes extremamente vivazes são encontrados nessas águas hiperbóreas, mas observe-se que eles têm sangue frio, não possuem pulmões e seus ventres são refrigeradores. São criaturas que se aquecem a sotavento de um iceberg, como no inverno um viajante se aqueceria diante da lareira de uma hospedaria, enquanto que, como um ser humano, a baleia possui sangue quente e pulmões. Se seu sangue congelar, a baleia morre. Diante dessa explicação, que maravilha esse imenso monstro, a quem o calor corpóreo é indispensável como para o homem, sentir-se à vontade imerso durante toda sua vida nessas águas do Ártico, onde, depois de meses, os marinheiros que às vezes caem no mar são encontrados congelados na mesma posição em que caíram, presos em bancos de gelos como moscas no âmbar. Porém, o mais surpreendente é saber que, de acordo com experimentos, o sangue de uma baleia polar é mais quente que o de um negro de Bornéu, no verão. Parece-me que aqui temos um raro exemplo de extrema vitalidade, de forte estrutura exterior e de vasto espaço interior. Oh, homem! Admira a baleia e segue seu exemplo! Permanece aquecido no meio do gelo. Vive neste mundo sem pertenceres a ele. Sê frio no equador. Mantém teu sangue fluido nos Polos. Como a grande cúpula de São Pedro e como a grande baleia, oh homem, conserva tua própria temperatura em todas as estações. No entanto, quão fácil e desesperador é ensinar essas belas coisas! Como são poucas as edificações que possuem cúpulas como a de São Pedro! E como são poucas as criaturas que possuem a vastidão da baleia! 69. O FUNERAL Puxar as correntes! Deixar a carcaça cair pela popa! Os vastos aparelhos cumpriram seu dever. Esfolado e sem cabeça, o corpo branco da baleia brilha como o mármore de um sepulcro. Apesar de sua cor ter se alterado, não parece ter perdido nada de sua grandeza. Ainda é colossal. Flutua devagar e se afasta cada vez mais; a água em torno dela se agita com a fúria insaciável dos tubarões e o ar é perturbado pelo voo e pelo grito estridente das aves cujos bicos são como punhais furiosos na baleia. O vasto e branco fantasma sem cabeça flutua cada vez mais longe do navio, e a cada vara que percorre multiplicam-se as varas quadradas de tubarões e varas cúbicas de aves com seus guinchos mortíferos. Por horas e horas essa visão abominável é contemplada do navio quase estacionário. Sob o suave céu azul e sem nuvens, sobre a soberba face do mar gentil acariciado pelas radiantes brisas, essa imensa massa de morte flutua até se perder em infinitas perspectivas. Esse é um funeral desolador e petulante! Os abutres marinhos, tubarões do ar, todos em luto piedoso, comparecem meticulosamente vestidos ou salpicados de negro luto. Durante sua vida, suponho que poucos deles prestariam algum auxílio à baleia, se porventura ela tivesse necessidade, mas diante do banquete de seu funeral agarram-se a ela do modo mais piedoso. Oh, assombrosa ferocidade do mundo, da qual nem mesmo a mais poderosa baleia está livre! Mas isso não é o fim. Profanado como está o corpo, um fantasma vingativo sobrevive e flutua sobre ela provocando terror. Observada de longe por algum tímido tripulante de um navio de guerra ou de uma errante embarcação exploradora, quando a distância esconde as abundantes aves ainda se pode ver a massa branca flutuando ao sol e a espuma branca elevando-se a grande altura em torno dela. Imediatamente, com dedos trêmulos, registram no diário de bordo – Bancos de areia, rochas e arrebentação: Cuidado! E talvez durante anos os navios evitarão aquela área, saltando-a como as tolas ovelhas saltam um ponto no terreno porque seu líder um dia pulou uma estaca que já não existe. Essa é vossa lei de precedência; é essa a utilidade das vossas tradições; essa é a história da obstinada sobrevivência de vossas velhas crenças, jamais enraizadas na terra ou flutuando no ar. Essa é a ortodoxia! Em vida o grande corpo da baleia pode ter sido um real terror para seus inimigos, na morte seu fantasma torna-se o impotente pânico para o mundo. Acreditas em fantasmas, meu amigo? Há outros além do de Cock-Lane, e homens mais profundos que o doutor Johnson creem neles. 70. A ESFINGE Não deveria ter sido omitido que antes de se desnudar totalmente o corpo do leviatã ele é decapitado. Pois bem, cortar a cabeça de um cachalote é uma façanha científica da qual muito se orgulham os experimentados cirurgiões baleeiros, e não sem razão. Considerai que a baleia não possui nada que possa ser chamado de pescoço. Pelo contrário, o local em que sua cabeça parece se juntar ao corpo é a parte mais compacta do animal. Lembrai-vos também de que o cirurgião deve operar posicionado no alto, à distância de oito a dez pés do paciente, e que ele fica quase escondido em um mar sem cor e instável, muitas vezes turbulento e agitado. Tende em mente que, sob essas circunstâncias incovenientes, ele precisa cortar a carne a muitos pés de profundidade sem conseguir ver absolutamente nada no fundo do corte que incessantemente se contrai. É preciso que evite com habilidade todas as partes adjacentes e que divida a espinha exatamente em um ponto crítico, próximo à sua inserção no crânio. Não vos admirais agora com o fato de Stubb precisar de apenas dez minutos para decapitar um cachalote? Assim que é separada do corpo, a cabeça é levada para a popa e presa a um cabo até que o corpo seja esfolado. Depois disso, se a cabeça pertencer a um cachalote pequeno, será içada até o convés para ser descartada. Porém, se pertencer a um leviatã totalmente desenvolvido, esse procedimento será impossível, pois a cabeça de um cachalote tem um terço de seu comprimento. Mesmo contando com os imensos aparelhos de um navio baleeiro, suspender tal fardo é como tentar pesar um cedro holandês na balança de um joalheiro. Depois de a baleia do Pequod ser decapitada e seu corpo esfolado, a cabeça foi içada contra o costado do navio – a meio caminho do mar, para que parte dela pudesse boiar em seu element nativo. E ali, com o navio tensionado inclinando-se acentuadamente sobre ela devido à tremenda resistência do mastro inferior e de cada um dos penóis que se projetavam como guindastes sobre as ondas, a cabeça que ainda jorrava sangue parecia pender do Pequod como a cabeça do gigante Holofernes do cinturão de Judite. Ao meio-dia, quando a última tarefa foi terminada os marinheiros desceram para almoçar. O silêncio voltou a reinar sobre o convés deserto depois de todo o tumulto. Como um lótus amarelo e universal uma profunda calma de cobre estendia silenciosamente suas folhas ilimitadas sobre o mar. Depois de transcorrido um pequeno espaço de tempo Ahab surgiu sozinho de sua cabina para invadir esse silêncio. Depois de dar algumas voltas pelo castelo da proa, deteve-se para olhar por cima da amurada. Em seguida, enfiando-se no meio das correntes pegou a longa pá de Stubb – que ali permanecia após a decapitação da baleia – e fincando-a na parte inferior da massa suspensa, colocou o cabo sob um dos braços e assim permaneceu, inclinado sobre a amurada, olhos atentos fixos na cabeça. Era uma cabeça negra e encapuzada. Suspensa ali, no meio de tão intensa calma, parecia a Esfinge no deserto. “Fala, vasta e veneranda cabeça”, murmurou Ahab. “Mesmo sem o adorno de uma barba, aqui e ali o musgo te mune de cãs. Fala cabeça poderosa, conta-nos o segredo que em ti se esconde. Dentre todos os mergulhadores foste tu quem mergulhaste mais profundamente. Essa cabeça sobre a qual o sol agora cintila movimentou-se entre as fundações do mundo onde enferrujam nomes não registrados e grandes esquadras, onde apodrecem esperanças e âncoras incontáveis, onde, em seus mortíferos porões, esta fragata Terra é preenchida com o lastro de ossos de milhares de afogados, ali, naquele espantoso reino de água que era tua morada mais íntima. Estiveste onde jamais chegaram sinos nem mergulhadores, dormistes ao lado de muitos marinheiros onde mães insones dariam suas vidas para acalentá-los. Viste amantes abraçados saltando de navios em chamas, os corações unidos afundando sob as ondas exultantes, fiéis um ao outro diante da traição dos céus. Viste o piloto assassinado, atirado ao mar pelos piratas que invadiram seu convés à meia-noite. Ele caiu durante horas na meia-noite mais profunda do insaciável sorvedouro enquanto seus assassinos ainda velejavam incólumes – enquanto raios súbitos abalavam o navio vizinho que conduzia o marido fiel aos braços abertos da esposa saudosa. Ó cabeça! Viste o suficiente para agitar planetas e transformar Abraão em infiel, e contudo não dizes uma única sílaba!” “Navio a vista!” Gritou uma voz triunfante do topo do mastro grande. “Sim? Bem, essas são boas novas”, gritou Ahab endireitando o corpo enquanto as nuvens de tempestade deixavam sua fronte. “Nessa calma mortal, esse grito vigoroso quase converte um homem em um ser melhor. Onde?” “Três pontos a estibordo, senhor, e trazendo a brisa para nós!” “Cada vez melhor, homem. Só faltava São Paulo vir por esse caminho trazendo sua brisa para a minha tristeza! Ó Natureza, ó alma humana! Como sois análogas! Nem o menor dos átomos se movimenta ou vive na matéria sem que no espírito haja sua sagaz duplicata”. 71. A HISTÓRIA DE JEROBOÃO De mãos dadas, navio e brisa caminhavam juntos, mas a brisa ia mais depressa que o navio e logo o Pequod começou a balançar. Aos poucos, observados pela luneta, os botes e os mastros mostraram que era um navio baleeiro. Porém, estava tão distante a barlavento e navegando a toda vela, aparentemente passando para outra zona de pesca, e o Pequod não podia ter esperanças de alcançá-lo. Portanto, fizeram o sinal costumeiro par ver que resposta ele daria. Deve-se dizer que como todas as embarcações de marinhas militares, os navios da Frota Baleeira Americana têm um sinal particular individual e todos esses sinais estão registrados em um livro com os nomes do navio que os utilizam. Todos os capitães levam esse livro consigo. Portanto, os comandantes de baleeiros estão aptos a reconhecer facilmente todos os outros que estão no oceano, mesmo a distâncias consideráveis. O sinal do Pequod finalmente foi respondido pelo navio estrangeiro, que enviou seu próprio sinal, o que lhes permitiu saber que aquele era o Jeroboão de Nantucket. Em seguida, ele ajustou suas jardas, aproximou-se a sotavento do Pequod e baixou um bote. Este se achegou ao Pequod, mas quando a escada lateral estava sendo baixada por ordem de Starbuck para o capitão visitante poder subir a bordo, o estranho acenou com a mão para indicar que aquilo era inteiramente desnecessário. Acontece que o Jeroboão estava sofrendo com uma epidemia maligna a bordo e Mayhem, seu capitão, temia infectar a tripulação do Pequod. Apesar de ele próprio e os tripulantes do bote não se encontrarem contaminados, e seu navio estar a meio tiro de rifle com o mar incorruptível entre eles, o capitão conscienciosamente respeitava a quarentena de terra e se recusava peremptoriamente a entrar em contato direto com o Pequod. Mas isso não impedia todas as comunicações. Guardando distância de algumas jardas entre eles e o navio, os marinheiros do bote do Jeroboão usavam ocasionalmente os remos para se manter paralelos ao Pequod que, com a vela da mezena para trás, avançava devagar através do mar (pois no momento, a brisa refrescara). No entanto, uma súbita onda grande avançou empurrando o bote para frente, mas logo a habilidade dos marinheiros o recolocou no lugar correto. Sujeita a essa e outras interrupções semelhantes, a conversação foi mantida entre as duas partes, mas a intervalos e não sem intervenções de uma ou de outra sorte. Um dos remadores do bote do Jeroboão era um homem de aparência singular, até mesmo para aquela louca vida baleeira na qual as singularidades individuais formam a totalidade. Ele era pequeno, baixo, jovem, tinha abundante cabeleira amarela e o rosto todo salpicado por sardas. Um casacão longo, de corte cabalístico, envolvia sua figura. As mangas longas demais estavam enroladas nos pulsos e seus olhos refletiam um delírio fanático. Assim que avistou essa figura Stubb exclamou – “É ele! É o personagem sombrio, de casaco longo, a respeito de quem a tripulação do Town-Ho nos falou!” Stubb aludia a uma estranha história sobre o Jeroboão e um homem da tripulação, relatada há algum tempo, quando o Pequod encontrara o Town-Ho. De acordo com ela e com o que se soube subsequentemente, parece que aquele personagem ganhara grande ascendência sobre quase todos no Jeroboão. A história era esta: Ele fora originariamente educado na insensata doutrina dos Shakers de Neskyeuna, onde se tornara conhecido como grande profeta. Nas suas irracionais reuniões secretas, tendo várias vezes descido dos céus através de um alçapão, ele anunciava a iminente abertura do sétimo frasco que carregava no bolso do casaco. Em vez de pólvora, achavam que continha láudano. Fora tomado por uma extravagante ideia apostólica e deixara Neskyeuna para ir para Nantucket onde, com a esperteza peculiar à loucura, assumira um ar de extremo bom-senso exterior e se oferecera como candidato a noviço na viagem do baleeiro Jeroboão. Foi contratado, mas sua loucura voltou a se manifestar assim que o navio chegou ao mar aberto, longe da vista da terra firme. Ele se anunciou como o arcanjo Gabriel e ordenou que o capitão pulasse da amurada. Publicou um manifesto onde se apresentava como o libertador de todas as ilhas do mar e vigário geral do todos os oceanos. A tranquilidade imperturbável com que fez essas declarações e todos os terrores sobrenaturais do delírio real que excitam a imaginação se uniram para envolver esse Gabriel em uma atmosfera de santidade na mente da maioria daquela tripulação ignorante. Além disso, tinham medo dele. Mas um homem como aquele não tinha muita utilidade em um navio, sobretudo porque se recusava a trabalhar, exceto quando tinha vontade. O incrédulo capitão teria se desembaraçado dele com extrema boa vontade, mas o homem soube que o capitão pretendia desembarcá-lo no primeiro porto e abriu imediatamente todos os seus selos e frascos – avisando que o navio e toda a tripulação estariam condenados à perdição incondicional caso o capitão pusesse em prática sua intenção. Foi tão forte sua influência sobre seus discípulos da tripulação que por fim o grupo todo procurou o capitão e lhe disse que se Gabriel fosse expulso do navio nem um homem permaneceria a bordo. Portanto, o capitão foi obrigado a desistir de seu plano. Também não permitiriam que ele fosse maltratado, dissesse o que dissesse ou fizesse ou que fizesse. Assim, Gabriel passou a contar com plena liberdade na embarcação. A consequência disso foi que o arcanjo pouco se importava com o capitão ou com os pilotos e seu poder atingira o auge desde que a epidemia rebentara. Declarou que a praga, como denominava a epidemia, estava sob seu comando exclusivo e que só terminaria quando ele assim o desejasse. Os marinheiros, na maioria uns pobres diabos, encolheram-se e alguns passaram a adulá-lo, prestando-lhe obediência e homenagem como se ele fosse um deus. Tais coisas podem parecer inacreditáveis, porém, por mais extraordinárias que sejam são verdadeiras. Na história de fanáticos é menos surpreendente o engano em que eles próprios vivem que o imenso poder de enganar e confundir tantas pessoas. Mas já é tempo de voltarmos ao Pequod. “Não temo vossa epidemia, homem”, disse Ahab da amurada para o capitão Mayhew, que se encontrava em pé na popa do bote. “Pode subir a bordo”. De repente, Gabriel pôs-se em pé. “Pensa na febre, amarela e biliosa! Cuidado com a praga horrenda!” “Gabriel!” gritou o capitão Mayhew; “Precisas...” Nesse instante, uma grande onda enviou o bote para longe, submergindo o resto da frase. “Viste a Baleia Branca?” perguntou Ahab quando o bote voltou. “Pensa em teu navio baleeiro, despedaçado e afundado! Cuidado com a cauda terrível!” “Gabriel, vou novamente dizer que…” Mas o bote foi arrastado mais uma vez, como que por demônios. Nada foi pronunciado durante alguns momentos, enquanto rolava uma sucessão de ondas desordenadas, um desses ocasionais caprichos que faziam o mar convulsionado tombar, não se levantar. A cabeça pendurada da baleia agitou-se com violência e Gabriel a observou com apreensão maior do que lhe permitida sua natureza arcangélica. Findo esse interlúdio, o capitão Mayhew começou uma história sombria sobre Moby Dick, porém interrompida com frequência por Gabriel, sempre que se mencionava seu nome. O mar enlouquecido parecia seu aliado. Parece que logo depois de deixar seu porto de origem o Jeroboão se comunicara com um navio baleeiro e sua tripulação estava muito bem informada sobre a existência de Moby Dick e da confusão que ela causava. Absorvendo avidamente essas notícias, Gabriel solenemente aconselhava o capitão a não atacar a Baleia Branca, caso o monstro fosse visto. Em sua gaguejante insanidade, declarava que a Baleia Branca era nada menos que a encarnação do Deus dos Shakers, de quem haviam recebido sua Bíblia. Mas um ou dois anos depois, quando Moby Dick fora vista claramente do topo dos mastros, Macey, seu piloto chefe, sentiu-se invadido por um ardente desejo de enfrentá-la, e como o próprio capitão não via inconveniente em lhe permitir aproveitar a oportunidade, a despeito dos avisos e observações do arcanjo, Macey conseguiu persuadir cinco homens a tripularem seu bote. Baixou ao mar acompanhado por eles e, depois de muitas manobras exaustivas, finalmente conseguiu fixar um arpão na baleia. Gabriel subira no mastro grande e agitava freneticamente o braço, lançando profecias sobre a maldição que logo recairia sobre os sacrílegos agressores de sua divindade. Pois bem, enquanto o piloto Macey se erguia na proa do bote com toda energia impetuosa dos homens de sua classe e proferia selvagens exclamações sobre a baleia enquanto aguardava nova oportunidade para lhe fincar outro arpão, uma enorme sombra branca se alçou do mar. O rápido agitar de suas barbatanas susteve temporariamente a respiração dos remadores. No instante seguinte, o infeliz piloto, tão cheio de vida, foi lançado ao ar e, descrevendo um longo arco em sua descida, caiu no mar à distância de cerca de 50 jardas. Nem uma tábua do bote foi tocada, mas o piloto afundou para sempre. É bom abrir parênteses para dizer que, dos acidentes fatais que acontecem com frequência na pesca do cachalote, este talvez seja um dos mais comuns. Algumas vezes, apenas um homem é aniquilado enquanto tudo o mais fica isento de qualquer dano. Porém, o mais comum é a proa do bote ser arrancada ou a tábua em que o matador apoia o pé acompanhar seu corpo. Contudo, a circunstância mais estranha é o corpo recuperado não apresentar qualquer marca de violência. A calamidade e a queda do corpo de Macey foram presenciadas pelos tripulantes do navio. Erguendo um gripo penetrante – “O frasco! O frasco!”, Gabriel impediu que a tripulação aterrorizada continuasse a perseguir a baleia. Esse terrível acontecimento investiu o arcanjo de influência ainda maior, pois seus crédulos discípulos acreditavam que ele o previra especificamente em vez de fazer uma profecia geral que qualquer um poderia fazer, com grande probabilidade de acertar um dos inúmeros acontecimentos que cabiam em margem tão ampla. Ele se transformou em um terror inominável para o navio. Mayhew concluiu sua narrativa e Ahab fez-lhe várias perguntas, de modo que o capitão estranho não pôde deixar de perguntar se ele pretendia caçar a baleia branca, se tivesse oportunidade. Ahab respondeu – “Sim”. Gabriel novamente se pôs em pé e exclamou com veemência, olhando fixamente para o velho enquanto apontava o dedo para baixo – “Reflete, pensa no blasfemo morto e desaparecido – lembra-te de como acabou o blasfemo!” Ahab voltou-se friamente e disse a Mayhew: “Capitão, acabo de me lembrar da bolsa de correspondência. Se não me engano há uma carta para um de teus oficiais. Starbuck, procura na bolsa”. Todos os navios baleeiros levam um bom número de cartas para vários navios, cuja entrega a quem são destinadas depende do mero acaso de encontrá-los nos quatro oceanos. Desse modo, a maior parte das cartas não encontra seu destinatário, enquanto que muitas delas só são recebidas dois ou três anos depois, ou decorrido ainda mais tempo. Starbuck logo voltou com uma carta na mão. Estava bastante amassada, úmida e coberta por uma camada verde de mofo por ter sido guardada no armário da cabina. A própria morte poderia ter sido mensageira dessa carta. Não consegues lê-la?”, exclamou Ahab. “Deixa-me vê-la. Sim, a escrita está muito apagada. Mas o que é isso?”. Enquanto tentava decifrá-la, Starbuck pegou uma espada longa e fez um pequeno corte em um dos lados do envelope para ali inserir a espada e poder passá-la para o bote sem precisar se aproximar mais do navio. Enquanto isso, segurando a carta, Ahab murmurou: “senhor Har – sim, senhor Harry – (letra de mulher, posso apostar que é de sua esposa) – Sim – Senhor Harry Macey, Navio Jeroboão. É para Macey e ele está morto!” “Pobre coitado! É de sua mulher, mas vou guardá-la”, suspirou Mayhew. “Não, guarda-a tu mesmo”, gritou Gabriel para Ahab. “Logo seguirás o mesmo caminho”. “Que tuas maldições te sufoquem!” gritou Ahab. “Capitão Mayhew, aproxima-te para recebê-la”. Tirando a carta fatal das mãos de Starbuck, encaixou o pequeno corte na lança e a esticou na direção do bote. Assim que o fez, os remadores pararam de remar. A corrente levou o barco até a popa do navio de modo que, como por mágica, subitamente a carta ficou ao alcance da ávida mão de Gabriel. Ele a agarrou imediatamente. Pegando a faca do bote, espetou nela a carta e a atirou de volta para o navio. Ela caiu aos pés de Ahab. Então Gabriel gritou para seus companheiros puxarem seus remos e, dessa maneira, o bote amotinado rapidamente se afastou do Pequod. Depois desse interlúdio os marinheiros voltaram a trabalhar no preparo da baleia, fazendo vários comentários estranhos sobre aquele bizarro acontecimento. 72. A CORDA DO MACACO Há muito corre-corre entre a tripulação no tumultuoso negócio de cortar e preparar uma baleia. São necessárias muitas pessoas e não se pode ficar em um só lugar, pois é preciso realizar inúmeras tarefas em vários lugares ao mesmo tempo. Algo parecido acontece com quem se dispõe a descrever a cena. É preciso retroceder um pouco. Já foi mencionado que ao se iniciar o corte no dorso de uma baleia insere-se um gancho no orifício original aberto pelas pás dos pilotos. Mas como é possível um gancho se fixar naquele orifício? Esse trabalho foi realizado por meu amigo Queequeg, cujo dever como arpoador era descer sobre as costas do monstro para fixar o gancho. Em inúmeros casos, as circunstâncias exigem que o arpoador permaneça sobre a baleia até o final da operação de esfolamento. É preciso que se diga que a baleia permanece quase inteiramente submersa, excetuando-se apenas as partes que estão sendo trabalhadas. Assim, o pobre arpoador se debate mais ou menos dez pés abaixo do convés, metade sobre a baleia, metade na água, enquanto a massa se revolve como um moinho sob seus pés. Queequeg ali estava em seu traje de montanhês – camisa e meias – e pelo menos aos meus olhos aquilo parecia ótimo. Como veremos ninguém tinha melhor oportunidade para observá-lo do que eu. Sendo remador do bote do selvagem, isto é, a pessoa que puxa o remo em seu bote (o segundo, a partir da proa), era meu dever assisti-lo durante seu trabalho sobre o dorso da baleia morta. Provavelmente já vistes esses tocadores italianos de realejo que possuem um macaco dançante preso a uma corda. Posicionado no costado inclinado, era desse modo que eu segurava Queequeg no mar. Essa corda que na pesca recebia o nome técnico de “corda do macaco” era presa a uma longa faixa de lona enrolada em volta da cintura do arpoador. Para nós dois aquele negócio era ao mesmo tempo perigoso e cômico. Antes de prosseguir, devo dizer que a “corda do macaco” era fixada nas duas extremidades: de um lado ao cinturão de Queequeg e do outro ao meu estreito cinto de couro. Desse modo, para o bem ou para o mal, estávamos temporariamente casados. Se o pobre Queequeg afundasse para não mais voltar, o costume e a honra exigiam que em vez de cortar a corda eu acompanhasse seu caminho. Assim sendo, estávamos unidos por uma longa conexão siamesa. Queequeg era meu inseparável irmão gêmeo e eu não podia me livrar da perigosa responsabilidade a que me obrigava aquele ameaçador vínculo de cânhamo. Eu concebia minha situação de modo tão forte e metafísico que ao observar cuidadosamente seus movimentos parecia notar distintamente que minha própria individualidade agora se fundia em outra, como se os dois membros formassem uma companhia por ações. Meu livre arbítrio recebera um golpe mortal e um engano ou a má sorte do outro poderiam fazer com que, inocente, eu mergulhasse em um desastre não merecido ou até na morte. Compreendi que ali havia uma espécie de intervalo na Providência, pois sua equidade jamais poderia sancionar tal injustiça. Continuando ainda com minhas ponderações – enquanto eu o puxava para tirá-lo da posição em que se encontrava, correndo o risco de ficar preso entre o navio e a baleia, via que minha situação não diferia da condição de qualquer mortal que respira. A diferença é que na maior parte dos casos cada qual se une a uma pluralidade de outros mortais através de conexões siamesas. Se vosso banqueiro falir estareis arruinados; morrereis se vosso farmacêutico cometer um engano e colocar veneno em vossas pílulas. Sem dúvida direis que agindo com muito cuidado provavelmente escapareis desses e de outros inúmeros infaustos acontecimentos que ocorrem na vida. Porém, por maior que fosse a atenção com que eu manejava a “corda do macaco” de Queequeg, às vezes ele dava tamanho puxão que eu quase caía pela amurada. Não podia me esquecer de que, fizesse o que fizesse, eu só podia dominar uma de suas extremidades.1 1A corda do macaco é encontrada em todos os navios baleeiros, mas foi apenas no Pequod que o arpoador e seu auxiliar se ligaram através dela. Essa melhoria em seu uso original foi introduzida por Stubb, para permitir que o arpoador em perigo tivesse a maior garantia possível de que contava Já mencionei que muitas vezes precisei retirar o pobre Queequeg da posição em que o colocava o incessante balanço do navio e da baleia. Mas esse não era o único perigo ao qual ele se expunha. Sem se perturbarem com o massacre da noite anterior, os tubarões tinham voltado ainda mais alucinados que antes pelo sangue que fluía da carcaça e as criaturas enlouquecidas pululavam em torno dela como abelhas em uma colmeia. Queequeg estava posicionado exatamente entre esses tubarões que às vezes afastava com seus pés escorregadios. Atraídos pela carcaça da baleia, é incrível que esses carnívoros tubarões raramente ataquem o homem. No entanto, é bom acreditar que é melhor ficar atento enquanto eles metem a colher no prato. Além de contar com meus puxões para livrá-lo de ficar perto demais de um tubarão feroz, meu pobre amigo ainda tinha outra proteção. Suspensos em uma das plataformas, Tashtego e Daggoo brandiam continuamente sobre sua cabeça um par de agudas lanças baleeiras com as quais matavam todos os tubarões ao seu alcance. Para dizer a verdade, admito que esse procedimento era muito desinteressado e benevolente da parte deles e só desejavam o melhor para Queequeg, mas como às vezes tanto ele quanto os tubarões ficavam meio escondidos pela água tinta de sangue, suas lanças imprudentes muitas vezes chegavam perto de amputar uma de suas pernas em vez de cortar uma cauda. Porém, creio que lutando com o gancho de ferro o pobre Queequeg apenas rezava para seu Yojo e colocava sua vida nas mãos de seus deuses. Bem, caro companheiro e irmão gêmeo, pensei enquanto puxava e afrouxava a corda a cada onda do mar – afinal das contas, o que importa isso? Não és um símbolo precioso para cada um de nós, neste mundo baleeiro? Este oceano insondável no qual suspiras é a Vida, esses tubarões teus inimigos, essas lanças tuas amigas, e entre tubarões e lanças tu te encontras em terrível perigo, pobre rapaz. Coragem! Há um bom estoque de aplausos para ti, Queequeg. Com os lábios azuis e os olhos vermelhos, o exausto selvagem finalmente sobe pela corrente e para no convés, escorrendo água e tremendo involuntariamente. O camareiro se aproxima e com ar benevolente e consolador oferece-lhe um copo de – quê? Conhaque quente? Não! Santos deuses! Oferece-lhe um copo de gengibre com água! “Gengibre? Estou sentindo cheiro de gengibre?” pergunta Stubb desconfiado. “Sim, isso parece ser gengibre”, diz ele espiando o copo ainda intocado. Incrédulo, caminha tranquilamente na direção do espantado camareiro, perguntando devagar: “Gengibre? Gengibre? Será que podes fazer a gentileza de me dizer, senhor Dough, qual a virtude do gengibre para aquecer este trêmulo canibal? Gengibre! Que diabo é isso! Lenha para queimar? Fósforos de Lúcifer? Isqueiro? Pólvora? Que diabo é o gengibre, para que ofereças este copo para o pobre Queequeg?” “Existe por aqui algum movimento oculto da Sociedade pela Temperança?” acrescentou ele subitamente, aproximando-se de Starbuck que acabara de chegar. “Por favor, olha esta vasilha, senhor, cheira-a também”. Olhando para o rosto do piloto, acrescentou: “Senhor Starbuck, o camareiro teve o desplante de oferecer esta mistura de calomelano com jalapa para Queequeg, assim que ele deixou a baleia. Por acaso o camareiro é farmacêutico, senhor? E posso perguntar se essa mixilanga vai devolver a vida a um homem meio afogado?” “Acho que não. Isso não presta”, disse Starbuck. “Sim, camareiro”, gritou Stubb, “vamos te ensinar a medicar um arpoador. Fora com os remédios da tua farmácia. Queres nos envenenar? Fizeste para nós um seguro de vida e queres nos assassinar para receberes o prêmio?” “Não fui eu”, gritou Dough. Foi a Tia Charity quem trouxe o gengibre para bordo e me fez jurar jamais dar bebida alcoólica para os arpoadores, apenas esta bebida de gengibre. “Bebida de gengibre! Patife! Pega essa bebida, corre com ela até os armários e traz algo melhor. Espero não estar fazendo algo errado, senhor Starbuck. Mas são ordens do capitão – uma dose para o arpoador que trabalha na baleia”. “Chega”, replicou Starbuck. “Apenas não bata nele outra vez, mas…” “Oh, eu não machuco quando bato, exceto quando bato em uma baleia ou algo assim. E este com a fidelidade e vigilância de seu assistente. camarada é uma doninha. Mas o que dizias?” “Apenas isso: vai lá para baixo com ele e pega o que desejares”. Quando Stubb reapareceu trazia uma garrafa escura em uma das mãos e uma espécie de bule de chá na outra. A primeira continha uma bebida forte e foi entregue para Queequeg, o segundo era o presente da Tia Charity e foi entregue às ondas. 73. STUBB E FLASK MATAM UMA BALEIA REAL E DISCORREM SOBRE O ASSUNTO Deve-se ter em mente que durante todo esse tempo havia uma cabeça de cachalote pendurada no costado do Pequod. Vamos deixá-la ali até termos oportunidade de lhe dar atenção. Por enquanto há outros assuntos importantes e tudo que podemos fazer pela cabeça é rezar aos céus para que os cabos aguentem. Pois bem, durante a noite anterior e a manhã daquele dia, o Pequod ficou à deriva na corrente marítima que, por suas ocasionais manchas amarelas de “brit”, davam sinal evidente de que havia baleias reais nas vizinhanças. Muitos supunham que aquela espécie de leviatã estaria por ali exatamente naquela época. Apesar de em geral a tripulação desdenhar a captura dessas criaturas inferiores, do Pequod não ter sido encarregado de persegui-las, de terem encontrado grande número delas nas proximidades das Ilhas Crozetts sem baixar um único barco, agora que um cachalote fora capturado e decapitado, a tripulação se surpreendeu ao ouvir que caçariam uma baleia real naquele dia, se a oportunidade se apresentasse. A espera não foi longa. Jorros altos foram vistos a sotavento e dois barcos foram destacados para persegui-la, os de Stubb e de Flask. Afastando-se cada vez mais, finalmente ficaram quase invisíveis para os homens de vigia sobre os mastros. Porém, estes subitamente viram ao longe uma grande agitação branca na água e logo deram a notícia de que um ou ambos os barcos provavelmente haviam fixado os arpões. Depois de algum tempo os dois barcos surgiram, arrastados em linha reta pela baleia. O monstro chegou tão perto do navio que a princípio parecia que o fazia com más intenções, mas ele subitamente mergulhou em um redemoinho, a três vergas de distância, desaparecendo da vista como se tivesse se escondido sob a quilha. “Cortai! Cortai!” gritavam do navio para os botes que por um instante pareceram a ponto de colidir mortalmente contra o costado do navio. Como ainda havia bastante linha nos carretéis e a baleia não afundara muito depressa, soltaram grande quantidade de corda enquanto remavam com todo empenho para passar à frente do navio. A| luta foi intensamente crítica durante alguns minutos, pois enquanto afrouxavam a linha esticada em uma direção e manobravam os remos na outra, as forças contrárias ameaçavam afundá-los. Mas só tentavam avançar alguns pés e esforçaram-se até conseguir. Um súbito tremor sacudiu a quilha com a rapidez de um relâmpago, enquanto a corda esticada, roçando no fundo do navio, de repente apareceu sob a proa, estalando, tremendo e lançando salpicos que caíam como cacos de vidro sobre a água. A baleia surgiu mais além. Os barcos novamente estavam livres para voar, mas a baleia exausta diminuiu a velocidade. Alterando cegamente o curso, deu uma volta completa no navio arrastando os dois botes. Puxaram ainda mais a linha até conseguirem se aproximar de seu flanco, dos dois lados. A cada lança fincada por Flask, Stubb respondia fincando sua própria lança, e assim a batalha se desenvolveu em torno do Pequod. A multidão de tubarões que já rodeara a carcaça do cachalote agora corria sedenta na direção do fluxo de sangue novo que surgia a cada novo talho, como ávidos israelitas diante das fontes borbulhantes que brotavam da rocha golpeada. Finalmente seu jorro tornou-se espesso e, rolando e vomitando assustadoramente, a baleia virou de costas, morta. Os dois pilotos iniciaram uma conversa enquanto se ocupavam em prender firmemente as cordas nas suas barbatanas, preparando-a para ser rebocada. “Não imagino o que o velho possa querer com este pedaço nojento de toucinho”, disse Stubb, aborrecido com a perspectiva de lidar com tão desprezível leviatã. “O que quer com ele?” falou Flask, enrolando um resto de linha na proa do barco. “Nunca ouviste falar que o navio que ostenta uma cabeça de cachalote a estibordo e uma cabeça de baleia real a bombordo jamais naufraga?” “E por que não?” “Não sei, mas ouvi aquele fantasma amarelo do Fedallah dizer isso e ele parece entender de sortilégios relacionados com navios. Às vezes acho que ele vai enfeitiçar nosso barco, sem qualquer vantagem. Não gosto nada daquele sujeito, Stubb. Já notaste que o canino dele parece uma cabeça de serpente?” “Lança-o ao mar! Nunca olho para ele, mas se eu tiver oportunidade em uma noite escura, quando ele estiver perto da amurada sem ninguém por perto, olha lá para baixo, Flask”, disse ele apontando para o mar com um movimento significativo das duas mãos. “Sim, Flask. Acho que esse Fedallah é o demônio disfarçado. Acreditas na historia que ele embarcou como clandestino neste navio? Tenho certeza de que ele é Satanás e se não vemos sua cauda é porque ele a esconde, enrolada no bolso. Maldito seja! Lembrei-me agora que ele sempre precisa de estopa para encher a ponta das suas botas”. “Ele dorme calçado com as botas, não é? E não tem rede. À noite, sempre o vejo deitado sobre um rolo de corda”. “Sem dúvida é por causa da maldita cauda. Ele a enrola e esconde no centro do rolo de corda”. “O que o velho tanto conversa com ele?” “Suponho que combinam uma troca ou uma barganha”. “Barganha? Com o que?” “Bem, tu sabes que o velho está resolvido a ir atrás daquela Baleia Branca e o demônio está tentando agradá-lo para conseguir se apossar de seu relógio de prata, de sua alma ou de algo parecido, dando-lhe Moby Dick em troca”. “Ora, Stubb, estás caçoando. Como Fedallah pode fazer isso?” “Não sei, Flask, mas o diabo é um sujeito curioso e malvado. Dizem que uma vez ele rodeou um velho navio capitania, sacudindo a cauda para todo lado e, com refinamento demoníaco perguntou se o governador estava lá. Ele estava e perguntou ao demônio o que ele queria. Retorcendo os cascos, ele respondeu: ‘Quero o John’. ‘E para quê?’ respondeu o velho governador. ‘Que te importa?’ perguntou o demônio enfurecido. ‘Quero usá-lo’. ‘Leva-o’, disse o governador, e juro por Deus, Flask, se o diabo não o fez pegar cólera antes de acabar com ele engulo esta baleia de uma só vez. Mas cuidado – está pronto? Muito bem, então puxa para prender a baleia ao costado do navio”. “Creio que me lembro de ter ouvido a história que contaste, mas não posso recordar onde foi”, disse Flask quando, pesados com a carga, finalmente os dois botes começaram a avançar na direção do navio. “E os três espanhóis? As aventuras dos três soldados sanguinários? Leste essa história, Flask? Acho que sim”. “Não. Jamais vi esse livro e nem ouvi falar dele. Mas dize-me, Achas que esse demônio do qual estávamos falando há pouco era o mesmo que está agora no Pequod?” “Não sou o homem que te ajudou a matar esta baleia? O diabo não vive para sempre? Quem já ouviu dizer que o demônio estava morto? Já viste algum padre vestir luto pelo demônio? E se ele tem a chave para entrar na cabina do capitão, não achas que ele pode se introduzir pela abertura da vigia? Reponde, Flask”. “Quantos anos achas que tem Fedallah, Stubb?” “Vês o mastro grande, ali?” respondeu Stubb apontando para o navio. “Pois bem, é o número um. Agora toma todas as argolas existentes no Pequod e faz com elas uma fileira ao longo do mastro e vai contado. Isso nem começaria a te dar uma ideia da idade de Fedallah. Aliás, nem todos os aros até hoje fabricados seriam suficientes para te dar ideia da sua idade”. “Mas olha, Stubb, pelo que disseste há pouco achei que, se tivesses oportunidade, gostarias de jogar Fedallah ao mar. Se ele é tão velho quanto dizes, e se vai viver eternamente, qual a vantagem de lançá-lo ao mar?” “De qualquer modo nós o obrigaríamos a dar um ótimo mergulho”. “Mas ele voltaria”. “E nós o jogaríamos de volta, e continuaríamos a jogar”. “E se ele tivesse a ideia de atirar-te ao mar – sim, e afogar-te – o que farias?” “Eu gostaria de vê-lo tentar. Eu daria a ele um par de olhos tão enegrecidos que durante um bom tempo ele não se atreveria a mostrar a cara na cabina do capitão, não caminharia pela coberta inferior onde dorme, nem por aqui no convés, onde vive se metendo. Maldito seja o demônio, Flask. Achas que tenho medo dele? Quem tem medo dele a não ser o velho, que não teve coragem de agarrá-lo e enfiar-lhe em um par de algemas como ele merecia em vez de permitir que ele ficasse por aí, sequestrando pessoas. Sim, e ainda assinou um pacto com ele de acordo com o qual ele assaria para o diabo todas as pessoas que ele raptasse. Isso é que é chefe!” “Achas que Fedallah quer raptar o capitão Ahab?” “Se eu acho isso? Não tardarás a saber, Flask. Mas vou vigiá-lo com cuidado e se vir algo suspeito agarro-o pelo pescoço e digo – Olha aqui, Belzebu, para com isso. E se criar confusão, juro pelo Senhor que enfio a mão no seu bolso para agarrar sua cauda, levo-a até o cabrestante e dou-lhe um tal safanão que dessa cauda só vai sobrar um toco – então, acho que por estar sem rabo ele sentir-se-á tão estranho que fugirá sem ao menos a contar com a satisfação de meter o rabo entre as pernas”. “E o que farás com a cauda, Stubb?” “Quando chegar em casa vendo-a como chicote para os bois. Que outra serventia teria ela?” “Acreditas em tudo que disseste, Stubb?” “De um modo ou de outro, chegamos ao navio”. Os botes foram cumprimentados e pediram que pusessem a baleia no costado de bombordo, onde as correntes para as barbatanas já estavam preparadas para amarrá-la. “Não te disse?” falou Flask. “Logo verás a cabeça desta baleia real pendurada do lado oposto à do cachalote”. Em pouco tempo as palavras de Flask foram confirmadas. Antes o Pequod se inclinara para o lado da cabeça de cachalote, ele agora recuperava o equilíbrio devido à compensação da outra cabeça de baleia, apesar de bastante forçado, podeis acreditar. Assim, quando de um lado levantardes a cabeça de Locke, ficareis inclinados nessa direção; mas se levantardes a cabeça de Kant do outro lado, voltarás a recuperar o equilíbrio, mesmo que em situação precária. Porém, algumas pessoas preferem se manter sempre em um tanque de lastro. Loucos! Atirai essas duas cabeças terríveis pela amurada e vereis que a navegação será leve e exata. Ao se dispor do corpo de uma baleia real, quando levada para o costado da embarcação repetem-se os mesmos procedimentos preliminares descritos com o cachalote, com a diferença que, antes de ser separada inteiramente a cabeça, são extraídos os lábios e a língua, depois levados para o convés juntamente com o osso negro que se prende ao que é conhecido como ‘coroa’. Mas no presente caso nada disso foi feito. As carcaças das duas baleias caíram na popa e o navio ficou com a aparência de uma mula carregando um par de cestos extremamente pesados. Enquanto isso, Fedallah olhava com calma a cabeça da baleia real e de vez em quando comparava as rugas profundas que ela ostentava com as linhas de sua própria mão. E Ahab colocou-se em pé de modo que o parsi1 ficou em sua sombra, enquanto sua própria sombra, se é que existia, parecia ali estar apenas para se fundir e alongar a de Ahab. Enquanto cortava a baleia, a tripulação trocava ideias lapônicas sobre todos esses episódios. [1] A religião Parsi foi fundada na Pérsia há mais de 5 mil anos, por Zoroastro. Fedallah seria seguidor dessa religião. (N.T) 1- A religião Parsi foi fundada na Pérsia há mais de 5 mil anos, por Zoroastro. Fedallah seria seguidor dessa religião. 74. A CABEÇA DO CACHALOTE: COMPARAÇÕES Pois bem, ali havia duas grandes cabeças de baleia, juntas. A elas, vamos juntar as nossas. Da grande ordem dos leviatãs ‘in-folio’, o cachalote e a baleia real são, de longe, os mais notáveis. São as únicas baleias regularmente caçadas pelo homem. Para os naturais de Nantucket representam os dois extremos de todas as variedades conhecidas da baleia. Das diferenças externas entre elas, a mais marcante é relativa à cabeça, e como naquele momento havia uma cabeça de cada espécie pendurada nos dois lados do Pequod, podíamos ir livremente de uma para a outra apenas atravessando o convés. Eu gostaria de saber onde se poderia encontrar oportunidade melhor para realizar um estudo prático de cetologia que naquele local? Em primeiro lugar, o que mais chama a atenção é o contraste entre as cabeças. Ambas são maciças, mas há certa simetria matemática na do cachalote que infelizmente falta na da baleia real. A cabeça do cachalote possui mais caráter. Ao contemplá-la nós involuntariamente a consideramos imensamente superior a da outra devido à penetrante dignidade que apresenta. Naquele momento, aquela dignidade era ampliada pela coloração grisalha de seu topo, que lhe dava aparência de idade avançada e grande experiência. Resumindo, era o que os pescadores tecnicamente chamam de uma “cabeça encanecida”. Vamos observar o que é menos diferente nas duas cabeças – isto é, os dois órgãos mais importantes: os olhos e os ouvidos. Bem atrás, nos dois lados da cabeça, colocados na porção inferior da cabeça, perto do ângulo com a mandíbula, há dois olhos sem pálpebras que se parecem com os de um potro novo, por serem tão desproporcionais com relação ao tamanho da cabeça. Pela posição peculiar dos olhos ao lado da cabeça, é claro que a baleia não consegue ver um objeto que esteja exatamente à sua frente ou atrás de si. Resumindo, a posição dos olhos de uma baleia corresponde à dos ouvidos em um ser humano, e assim podeis imaginar a dificuldade na qual vos encontraríeis se tivésseis que enxergar objetos através de vossas orelhas. Logo perceberíeis que só haveria cerca de 30 graus de visão à vossa frente, a partir de uma linha reta lateral, e cerca de 30 graus para trás. Se em pleno dia vosso pior inimigo se aproximasse diretamente de vós com uma adaga levantada não conseguiríeis vê-lo, do mesmo modo como não se consegue enxergar quem se aproxima por trás, à traição. É como se ela possuísse duas costas e ao mesmo tempo duas frentes (frentes laterais), pois o que determina a frente de um homem senão seus olhos? Além do mais, enquanto na maioria dos outros animais os olhos são implantados de modo a poder fundir seus campos visuais, produzindo uma única imagem no cérebro, não duas, a posição peculiar dos olhos de uma baleia, efetivamente divididos por vários metros cúbicos de cabeça sólida que se erguem entre eles como uma imensa montanha dividindo dois lagos, cada qual em seu vale; isso naturalmente deve separar as impressões que cada órgão transmite separadamente. Portanto, a baleia deve ver uma imagem distinta de cada lado, enquanto que o centro deve ser a mais profunda escuridão. Certamente poder-se-ia dizer que o homem observa o mundo a partir de uma guarita com duas vidraças unidas em uma janela. Mas a baleia, com duas vidraças inseridas em lados separados, tem duas janelas distintas, o que prejudica sua visão. Essa peculiaridade quanto aos olhos da baleia é algo a ter em mente durante a pesca, e o leitor deve se lembrar disso ao ler algumas das cenas subsequentes. Também se pode abordar outra questão curiosa e interessante relativa ao assunto da visão do leviatã, mas vou apenas mencioná-la. Quando os olhos de um homem se abrem para a luz, o ato de ver é involuntário, isto é, ele não pode deixar de perceber os objetos que estão diante dele. Entretanto, nossa experiência nos ensinou que apesar de podermos observar indiscriminadamente vários objetos com um olhar rápido é quase impossível examinar atenta e completamente dois objetos ao mesmo tempo, não importando seu tamanho, mesmo que estejam um ao lado do outro. Mas se separarmos esses dois objetos e rodearmos cada um deles em um círculo de profunda obscuridade para examiná-lo com muita concentração o outro será totalmente excluído de nossa consciência contemporânea. Mas o que se passa com a baleia? Na verdade, seus dois olhos devem trabalhar simultaneamente, mas será que a baleia possui um cérebro mais sutil e com maior capacidade de associação que o cérebro humano, que lhe permite examinar atenta e simultaneamente dois objetos distintos em dois lugares opostos? Se for esse o caso, é maravilhoso. Seria como um homem acompanhar ao mesmo tempo a demonstração de dois teoremas de Euclides, totalmente diferentes. Mesmo estritamente investigada, não há qualquer incongruência nessa comparação. Essa talvez não seja mais que uma ideia excêntrica e fútil, mas sempre me pareceu que as extraordinárias vacilações nos movimentos de algumas baleias, quando assediadas por três ou quatro botes, e a timidez e a tendência a temores infundados, tão comuns a essas baleias, procedem indiretamente da impotente perplexidade de escolha na qual as lançam seus poderes de visão absolutamente opostos. Os ouvidos de uma baleia são tão curiosos quanto seus olhos. Se não souberdes absolutamente nada sobre seus ouvidos vós os procurareis durante horas sem conseguir descobrir esse órgão. O ouvido não possui pavilhão externo e o próprio orifício é tão pequeno que nele seria difícil introduzir uma pena. Está localizado um pouco além do olho. Com relação aos ouvidos, há uma importante diferença a ser observada entre o cachalote e a baleia real. Enquanto o ouvido do primeiro tem uma abertura externa, o da segunda se encontra inteiramente coberto por uma membrana e é imperceptível externamente. Não é curioso que um ser tão vasto quanto uma baleia veja o mundo através de olhos tão pequenos, e ouça os trovões através de um ouvido menor que o de uma lebre? Porém, se seus olhos fossem tão grandes quanto as lentes do grande telescópio de Herschel e seus ouvidos fossem da largura dos pórticos das catedrais, isso tornaria sua visão mais clara e sua audição mais aguçada? De modo algum. Então, por que tentar “ampliar” vossas faculdades mentais? Melhor seria torná-las mais sutis. Utilizando todas as alavancas e máquinas a vapor de que dispomos, viremos a cabeça do cachalote para o outro lado para podermos ver a parte inferior. Em seguida, subamos por uma escada para examinar a boca. Se o corpo não estivesse totalmente separado dela, poderíamos descer até a grande Caverna de Mamutes de Kentucky que é seu estômago. Mas vamos nos contentar em ficar perto de seus dentes e examiná-los. Que boca belíssima e casta! É branca e brilhante, de cima abaixo revestida por uma fulgurante membrana branca, cintilante como um cetim nupcial. Saiamos dela e examinemos a portentosa mandíbula inferior, que parece a longa e estreita tampa de uma imensa caixa de rapé, com a dobradiça colocada na extremidade, não em um dos lados. Se a abrirmos e expusermos suas carreiras de dentes eles parecerão as terríveis pontes levadiças de um castelo, e o são para muitos de seus pescadores sobre os quais essas estacas se fecharam com a força de uma empalação. Porém, o maior terror é ver uma baleia irritada a algumas braças de profundidade, flutuando com sua prodigiosa mandíbula de cerca de 15 pés de comprimento aberta em ângulo reto com seu corpo, exatamente com a bujarrona de um navio. Essa baleia não está morta, está apenas desanimada, talvez seja hipocondríaca e tão indiferente ao relaxamento daquela dobradiça que a deixa em uma espécie de pose desajeitada, uma repreensão a toda sua tribo que, sem dúvida, deve tê-la amaldiçoado com a imobilidade da mandíbula. Na maioria dos casos, essa mandíbula inferior – que se solta facilmente ao ser manejada por um artista experiente – é separada e içada ao convés para que sejam extraídos os dentes de marfim e o forte osso branco com o qual os pescadores fabricam toda espécie de artigos curiosos, inclusive bengalas, cabos para guarda-chuvas e chicotes de montaria. Depois de um longo e cansativo içamento, a mandíbula é levada para bordo como se fosse uma âncora, e quando chega o tempo correto – alguns dias depois do corte – Queequeg, Daggoo e Tashtego, sendo dentistas de primeira ordem, são encarregados de extrair os dentes. Com uma afiada lança baleeira, Queequeg corta a gengiva e, em seguida a mandíbula é atada a anéis-parafusos e, através de um aparelho colocado no alto, são arrancados os dentes, exatamente como os bois de Michigan arrancam tocos de velhos carvalhos dos bosques selvagens. Nas baleias idosas em geral há 42 dentes bastante desgastados mas perfeitos, sem cáries nem obturações, como os nossos. A mandíbula então é cortada em placas que são empilhadas como vigas destinadas à construção de casas. 75. A CABEÇA DA BALEIA REAL: CONTRASTES Vamos atravessar o convés para examinar com cuidado a cabeça da baleia real. Em geral o formato da cabeça do nobre cachalote pode ser comparado ao um carro de guerra romano (sobretudo por sua fronte ampla e arredondada). Já a cabeça da baleia real é bastante deselegante e se parece com um sapato gigantesco com um bico semelhante a uma galeota. Há duzentos anos um velho viajante holandês comparou seu contorno com o de uma forma de sapateiro. Mas nessa forma de sapateiro a velha dos contos infantis poderia ser alojada com todo conforto, juntamente com toda sua prole. Contudo, ao nos aproximarmos dessa cabeça ela começa a assumir diferentes aspectos, dependendo de nosso ponto de observação. Se estiverdes em pé sobre ela e olhardes para seus dois respiradouros em forma de F, tomareis a cabeça toda por um enorme violoncelo, os espiráculos fazendo as vezes das aberturas em sua caixa harmônica. Mas se fixardes os olhos na estranha e proeminente incrustação semelhante a uma crista no topo de sua cabeça, essa coisa verde que parece infestada por craca, que os groenlandeses chamam de “coroa” e os pescadores do Sul denominam “gorro” da baleia real, vós confundiríeis a cabeça com o tronco de um imenso carvalho com um ninho de pássaro alojado na forquilha. De qualquer modo, pelos caranguejos vivos que se alojam naquele “gorro”, essa ideia certamente vos ocorrerá, a menos que vossa fantasia tenha preferido adotar “coroa” como o termo técnico para designá-lo e, nesse caso, tereis grande interesse em pensar que esse monstro poderoso realmente é o rei coroado do mar, e que a coroa verde que ostenta lhe foi concedida de modo prodigioso. Porém, se essa baleia for um rei, possui aspecto por demais sisudo para que o diadema lhe caia bem. Vede seu lábio inferior pendente! Que mau humor, que descontentamento! Medidos por um carpinteiro, esse mau humor e descontentamento têm cerca de 20 pés de comprimento por cinco pés de profundidade e costumam render 500 galões de azeite, ou mais. É uma grande pena que essa infortunada baleia tenha lábio leporino. A fissura tem cerca de um pé de largura. Provavelmente sua mãe estava nadando ao longo das costas do Peru quando um terremoto fez com que a praia se abrisse. Deslizamos para dentro da boca passando por esse lábio, como se atravessássemos uma escorregadia soleira de porta. Dou minha palavra de honra que se nós estivéssemos em Mackinaw eu tomaria seu interior por uma palhoça indígena. Santo Deus! Foi essa a estrada tomada por Jonas? O teto tem cerca de 12 pés de altura e termina em ângulo agudo, como se ali houvesse uma cumeeira normal, enquanto as laterais estriadas, arqueadas e peludas nos apresentam aquelas maravilhosas placas de barba de baleia, mais ou menos 300 de cada lado, suspensas da parte superior da cabeça ou osso da coroa, formando as venezianas que mencionamos anteriormente de modo superficial. As bordas desses ossos são ornadas com franjas de fibras peludas através das quais a baleia real filtra a água e em cujo emaranhado ela retém os peixes pequenos quando, com a boca aberta, atravessa os mares de brit para se alimentar. A parte central é formada por placas que parecem biombos ósseos. Quando posicionadas em sua ordem natural, mostram certas marcas curiosas, curvas, cavidades e sulcos por meio dos quais alguns baleeiros conseguem calcular a idade da criatura, mais ou menos como se calcula a idade de um carvalho pelos anéis concêntricos de seu tronco. Apesar de não se poder provar a exatidão desse critério, ele possui probabilidades analógicas. De qualquer modo, se o adotarmos devemos atribuir à baleia real uma idade bem mais avançada do que pareceria razoável, à primeira vista. No passado havia muitos conceitos curiosos relativos a esses biombos. Na obra Purchas, um viajante refere-se a eles como os maravilhosos “bigodes” existentes dentro da boca da baleia; 1 outro o denomina de “cerdas”; um terceiro cavalheiro de Hackluyt utiliza a seguinte linguagem elegante: 1- Isso nos lembra de que, na verdade, a baleia real possui uma espécie de bigode que consiste em alguns pelos brancos espalhados pela parte superior de sua mandíbula inferior. Certas vezes sua fisionomia, em geral solene, assume uma expressão de salteador devido a esses tufos. “Há cerca de 250 barbatanas crescendo de cada lado de sua ‘costeleta’ superior, que se arqueiam sobre a língua, dos dois lados da boca”. Como todos sabem essas cerdas, barbatanas, bigodes, venezianas ou o vocábulo que usemos para designá-las, fornecem às senhoras seus espartilhos e outras invenções elegantes da moda. Mas nesse particular, a demanda está em declínio. Na época da Rainha Anne as barbatanas conheceram dias de glória, pois todas as damas usavam anquinhas. E enquanto essas antigas damas andavam alegremente por aí, por assim dizer apertadas nas mandíbulas da baleia, hoje em dia, inconscientes do seu significado, nós nos protegemos de uma chuvarada sob essas mesmas mandíbulas, pois o guarda-chuva nada mais é que uma tenda estendida sobre aqueles mesmos ossos. Mas por enquanto esqueçamos tudo sobre venezianas e bigodes e, em pé na boca da baleia real, olhemos em torno novamente. Vendo todas essas colunatas de ossos, tão metodicamente arranjadas, poderíamos julgar que estávamos dentro de grande órgão de Haarlen observando seus milhares de tubos. Como carpete desse órgão veríamos o mais suave dos tapetes da Turquia – a língua colada no chão da boca. Muito gordurosa e suave, ao ser içada para bordo do navio ela pode se desfazer em pedaços. Eu diria que essa língua pode render mais ou menos seis barris de azeite. De acordo com isso, podeis ver claramente a verdade de minhas declarações – o cachalote e a baleia real possuem cabeças totalmente diferentes. Resumindo, a baleia real não contém grande quantidade de espermacete, não possui dentes de marfim e não tem a longa e delicada mandíbula do cachalote. E o cachalote não possui essas venezianas ósseas, não tem aquele enorme lábio inferior e sua língua é muito pequena. Além disso, a baleia real possui dois espiráculos enquanto que o cachalote possui um único. Contemplemos pela última vez essas venerandas cabeças encapuzadas enquanto estão juntas, pois logo uma irá afundar no mar sem deixar qualquer vestígio e a outra não tardará muito a segui-la. Vistes a expressão do cachalote? É a mesma que ostentava ao morrer, apenas algumas das rugas mais longas em sua fronte parecem mais apagadas. Creio que sua ampla testa está repleta de placidez praieira, surgida de uma especulativa indiferença pela morte. Porém, prestai atenção à expressão da outra cabeça. Vede o espantoso lábio inferior, comprimido acidentalmente contra o costado do navio, como que para abraçar firmemente a mandíbula. Não vos parece que toda essa cabeça parece falar de uma resolução prática e imensa de enfrentar a morte? Parece-me que essa baleia real simboliza um estoico enquanto que o cachalote seria um platônico que nos últimos anos de vida poderia ter adotado Espinosa. 76. O ARIETE Antes de deixar por um instante a cabeça do cachalote, gostaria que vós, como fisiologistas inteligentes, prestásseis atenção ao seu aspecto frontal, em toda sua compacta tranquilidade. Gostaria que vós a examinásseis com a única intenção de estimar, por vós mesmos e sem exagero, o tremendo poder de aríete ali armazenado. Este é um ponto vital, portanto deveis resolver esse assunto de modo satisfatório ou permanecer para sempre incrédulos com relação a um dos acontecimentos mais espantosos, porém verdadeiros, dentre os registrados na história. Observareis que na posição costumeira em que o cachalote nada a parte frontal de sua cabeça apresenta um plano quase totalmente vertical com relação à água, e a parte mais baixa da fronte pende consideravelmente para trás de modo a providenciar uma inclinação maior para a longa abertura em que se encaixa a mandíbula inferior. Podereis observar que a boca se encontra inteiramente sob a cabeça, na verdade, como se vossa própria boca estivesse localizada sob o queixo. Além disso, vereis que a baleia não possui nariz externo, e o nariz que possui – seu espiráculo – está no topo da cabeça. Também observareis que seus olhos e ouvidos estão localizados nas laterais da cabeça, no primeiro terço do comprimento total da fronte. Por conseguinte, vós agora percebeis que a fronte de um cachalote é uma parede nua e cega, sem qualquer órgão ou proeminência. Além disso, deveis agora considerar que não existe qualquer vestígio ósseo fora da extremidade inferior inclinada para trás, a partir da frente da cabeça, e é preciso que nos posicionemos a cerca de 20 pés da testa para notar o total desenvolvimento craniano. Toda essa enorme massa sem ossos é uma espécie de acolchoado. Finalmente, como logo será revelado, parte de seu conteúdo é o mais fino azeite, mas já sabeis a natureza da substância que tão impregnavelmente envolve toda essa aparente qualidade efeminada. Já descrevi o invólucro de espermacete que cobre o corpo da baleia comparando-a à casca de uma laranja. O mesmo acontece com a cabeça, com a diferença que, nesta, a camada não é tão espessa, mas sua dureza é extraordinária, inestimável para qualquer homem que não a tenha manuseado. O mais pontiagudo arpão, a lança mais afiada arremessada pelo braço humano mais forte ricocheteia de modo impotente nessa cabeça. É como se a fronte de um cachalote fosse forrada com cascos de cavalo. Não creio que ele sinta qualquer coisa nessa região. Pensai também em outra coisa. Quando dois grandes navios indianos carregados estão prestes e se chocar nas docas, esmagando-se mutuamente, o que fazem os marinheiros? Eles não colocam entre eles, no provável ponto de contato, qualquer substância dura como ferro ou madeira. Não, eles empregam um grande acolchoado redondo recheado de estopa e cortiça, feito do mais espesso e resistente couro de boi. Isso resiste bravamente e impede que todas as suas alavancas de carvalho e barras de ferro se partam, além de ilustrar suficientemente o fato óbvio que tento demonstrar. Como complemento, ocorreu-me a hipótese de que como os peixes comuns possuem o que se denomina de bexiga natatória, que se distende e contrai à vontade, e que eu saiba o cachalote não a possui, e também considerando que ele afunda inexplicavelmente a cabeça sob a água antes de levantá-la bem acima da superfície para nadar, e considerando a elasticidade perfeita do envoltório, além do interior único de sua cabeça, ocorre-me a hipótese de que essas míticas células alveolares que se assemelham às do pulmão talvez tenham uma conexão insuspeita com o ar exterior, sendo suscetíveis à distensão e contração atmosférica. Se essa hipótese estiver correta, imaginai o poder irresistível dessa força para a qual a qual contribui o mais impalpável e destrutivo de todos os elementos. Pois bem, notai que esse muro imóvel, inexpugnável e indestrutível, cujo interior possui imensa capacidade de flutuação, é impelido pela tremenda massa vital que só pode ser adequadamente estimada pela comparação com madeira empilhada e medida com o auxílio de uma corda, mas obedece a uma única vontade, como acontece com o mais ínfimo inseto. Portanto, quando eu descrever em detalhes todas as características e concentrações de potência que existem em todas as partes desse monstro imenso, quando eu vos mostrar algumas de suas incríveis façanhas intelectuais, tenho certeza de que renunciareis a toda ignorante incredulidade e, sem elevar um único fio de vossas sobrancelhas, estareis prontos a aceitar que o cachalote abriu a passagem do Istmo de Darien e misturou as águas do Atlântico às do Pacífico. Sem conhecerdes profundamente a baleia continuareis a ser provincianos e sentimentalistas com relação à Verdade. Mas se a Verdade nua é algo que apenas as salamandras gigantes encontram, que probabilidade teriam os provincianos? O que sucedeu ao ingênuo jovem que ousou levantar o temível véu da deusa, em Lais? 77. O GRANDE TONEL DE HEIDELBERG Agora chega a hora do Esvaziamento do Tonel. Mas para compreendê-lo bem, é preciso que saibais algo sobre a curiosa estrutura interna do órgão com o qual lidamos. Considerando a cabeça do cachalote como um sólido oblongo, vós podeis, em um plano inclinado, dividi-la em dois quoins1, onde a parte inferior é a estrutura óssea formada pelo crânio e pelas mandíbulas, e a parte superior uma oleosa massa sem ossos. A base anterior forma a ampla fronte vertical aparente da baleia. O centro da fronte subdivide horizontalmente esse quoin superior em duas partes praticamente iguais. Internamente, essas duas partes já eram naturalmente divididas por uma parede interna de tecido semelhante ao que forma os tendões. A parte inferior dessa subdivisão, denominada junco, é um imenso favo de óleo formado pelo entrecruzamento de fibras brancas e elásticas que enchem milhares de células. A superior, conhecida como Tonel, pode ser considerada como o grande Tonel de Heidelberg do cachalote. E assim como esse famoso grande “tierce”2 ostenta gravuras místicas na parte dianteira, a imensa fronte enrugada forma vários desenhos curiosos, ornamentos simbólicos desse seu tonel maravilhoso. Além disso, como o tonel de Heidelberg estava sempre repleto dos mais excelentes vinhos do vale do Reno, o do cachalote contém o mais precioso óleo, isto é, o espermacete em seu estado mais puro, cristalino e aromático. Essa substância preciosa não é encontrada em nenhuma outra parte da criatura. Apesar de permanecer perfeitamente fluida enquanto a baleia está viva, depois de sua morte, exposta ao ar, ela começa a se condensar em belos botões transparentes, como o primeiro gelo fino e delicado que se forma na superfície da água. Um barril de grandes proporções em geral contém cerca de 500 galões de óleo, mas devido a circunstâncias inevitáveis, parte considerável desse óleo cai, vasa, respinga ou se perde durante a difícil tarefa de recolhê-lo. Não sei qual era o material fino e precioso que forrava o Tonel de Heidelberg, mas estou certo de que a riqueza superlativa desse forramento jamais poderia ser comparada à da membrana sedosa e perolada que, como uma fina peliça, forra a superfície interior do tonel do cachalote. Vimos que esse Tonel de Heidelberg abrange todo o comprimento do topo da cabeça da baleia e, como já explicamos, a cabeça corresponde a um terço do comprimento total da criatura. Admitindo-se que uma baleia de bom tamanho meça 82 pés, a profundidade desse tonel excederá 26 pés, com o animal pendurado ao longo do costado de um navio. Ao se decapitar uma baleia, o instrumento do operador passa muito perto do local onde será cavada uma entrada para o depósito de espermacete. Portanto, ele precisará ser extremamente cuidadoso, pois uma incisão mal feita e fora de hora invadirá esse santuário e exporá seu conteúdo valioso, que se derramará. Essa região da cabeça é logo erguida para fora da água e mantida nessa posição pelos enormes aparelhos de cortar, cujas inúmeras cordas de cânhamo formam um emaranhado nesse local do navio. Dito isso, peço-vos para acompanhar essa maravilhosa operação (neste caso, quase fatal) de esvaziamento do grande Tonel de Heidelberg do cachalote. 1- Quoin não é um termo euclidiano. Ele pertence à matemática pura. Não sei se foi definido anteriormente. Um quoin é um sólido que difere de uma cunha por ter sua ponta aguda formada pela inclinação de apenas um de seus lados, em vez de haver inclinação dos dois lados. 2- “Tierce” é uma antiga unidade inglesa de volume, equivalente a 158,987295 litros. 78. A CISTERNA E OS BALDES Ágil como um gato, Tashtego sobe até o topo do mastro e, sem alterar sua postura ereta, corre diretamente para o braço da verga maior, suspenso exatamente sobre o Tonel içado. Carrega consigo um aparelho leve chamado chicote, formado por apenas duas partes: uma roldana e uma corda que passa por ela. Essa roldana é presa de modo a pender do cabo da verga e balança na ponta da corda até ser firmemente agarrada por um marinheiro no convés. Então, passa de uma para outra mão até chegar do outro lado, quando o índio a agarra para descer até o topo da cabeça do cachalote. Ali, bem elevado acima do resto dos marinheiros para os quais ele lança gritos vivazes, parece um muezin turco no topo de uma torre, chamando o bom povo para as preces. Enviam-lhe uma afiada pá de cabo curto com a qual ele diligentemente procura o local adequado para acessar o Tonel. Realiza essa tarefa com toda atenção, como um caçador de tesouros em uma casa antiga, examinando as paredes para encontrar o ouro escondido. Quando termina sua busca cuidadosa, ata-se a uma ponta do chicote um reforçado balde de ferro, exatamente igual a um balde de poço. Esticada sobre o convés, a outra ponta é segura por dois ou três marinheiros alertas. Estes últimos içam o balde que é apanhado por Tashtego, a quem outra pessoa entrega uma longa vara. Inserindo a vara no balde, Tashtego o guia para dentro do Tonel, até ele desaparecer por completo. Logo depois dá uma ordem aos marinheiros que seguram o chicote e o balde reaparece, borbulhando como um jarro de leite recém-ordenhado. Depois de baixado cuidadosamente o recipiente cheio é apanhado por um marinheiro designado para esse serviço, e rapidamente esvaziado em um grande barril. Em seguida o balde é novamente levantado e a operação se repete até a funda cisterna ficar vazia. Aproximando-se o final da operação, Tashtego tem que afundar a vara cada vez mais no Tonel, até uns 20 pés desta desaparecerem dentro dele. Depois de o pessoal do Pequod trabalhar desse modo durante algum tempo, enchendo vários barris com o perfumado espermacete, deu-se um acidente estranho. Talvez Tashtego, o índio selvagem, tenha se descuidado e soltado temerariamente a mão que segurava um dos grandes cabos do aparelho que mantinham a cabeça suspensa, ou o local onde ele se encontrava estava traiçoeiramente escorregadio, ou o próprio demônio decidira que ele devia cair, sem declarar suas razões particulares. O certo é que de repente, enquanto subia o décimo oitavo ou décimo nono barril – meu Deus! O pobre Tashtego caiu de cabeça para baixo dentro do grande Tonel de Heidelberg e com um horrível gorgolejo oleoso desapareceu de nossa vista! “Homem ao mar!” gritou Daggoo, o primeiro a recuperar o sangue frio em meio à consternação geral. “Passai o balde para cá!” Colocando um pé dentro dele para segurar com mais firmeza o chicote escorregadio, foi içado para o topo da cabeça do cachalote quase antes do índio chegar ao fundo de seu interior. Nesse momento formou-se um terrível tumulto. Olhando por sobre a amurada, viram a cabeça sem vida agitar-se e balançar abaixo da superfície do mar como se tomada por uma ideia monumental. Era apenas o pobre índio revelando inconscientemente a perigosa profundidade em que caíra. Nesse instante, enquanto no topo da cabeça Daggoo desembaraçava o chicote que de algum modo se enroscara nos cabos do aparelho, ouviu-se um estalido agudo e, para inenarrável horror de todos, um dos dois enormes ganchos que sustinham a cabeça se soltou e com imensa vibração a enorme massa rolou para o lado. Parecendo bêbado, o navio cambaleou e trepidou como se tivesse sido atingido por um iceberg. O gancho remanescente do qual agora dependia todo o esforço parecia a ponto de ceder, principalmente devido aos violentos movimentos da cabeça. “Desce, desce”, gritavam os marinheiros para Daggoo. Mas o negro segurava com uma das mãos os pesados cabos de modo a continuar pendurado se a cabeça se soltasse. Depois de desembaraçar as cordas, ele enfiou com força o balde no poço agora desmoronado para que o arpoador sepultado pudesse agarrar-se a ele para ser içado para fora. “Em nome dos céus, homem”, gritou Stubb, “estás metendo munição em uma pistola? Basta! Como irás ajudá-lo enfiando esse balde de ferro na cabeça? Basta!” “Cuidado com o aparelho” gritou uma voz que parecia a explosão de um foguete. Quase no mesmo instante, com um ruído de trovão a enorme massa caiu no mar como a Table-Rock1 do Niágara precipitando-se no redemoinho do rio. Subitamente liberado, o casco do Pequod se afastou dela e se inclinou tanto que seus brilhantes revestimentos de cobre roçaram a água e todos prenderam a respiração vendo Daggoo oscilar como um pêndulo, enquanto o pobre Tashtego era levado para o fundo do oceano. Porém, a neblina mal se dissipara quando uma figura nua, com um sabre na mão, pareceu pairar por um momento sobre a amurada. No instante seguinte, um ruidoso mergulho anunciou que meu bravo Queequeg submergira para resgatá-lo. Todos os homens correram para aquele lado da amurada, contando cada ondulação da água enquanto os momentos se sucediam e não havia sinal do afogado nem do mergulhador. Alguns marinheiros pularam para dentro de um bote e se afastaram um pouco do navio. “Ha! ha!” gritou Daggoo de repente, do poleiro agora tranquilo e oscilante. Olhando para aquele lado, vimos um braço esticado aparecer no meio das ondas azuis. Uma visão estranha. Parecia um braço surgido da relva de um túmulo. “Os dois! – os dois!” – gritou novamente Daggoo alegremente. Logo Queequeg foi visto nadando corajosamente com uma das mãos, enquanto a outra agarrava os longos cabelos do índio. Puxado para dentro do bote que os esperava, ambos foram rapidamente levados ao convés, mas Tashtego demorou a voltar a si e Queequeg também não parecia muito animado. Mas como se realizara esse nobre salvamento? Pois bem, mergulhando atrás da cabeça que afundava lentamente, Queequeg usara sua afiada espada para abrir um grande orifício perto do fundo da massa. Depois, largando a espada, enfiara seu braço longo no interior da cabeça, tateando por toda parte até agarrar a cabeça do pobre Tashtego para puxá-lo para fora. Ele depois nos contou que primeiro conseguira apanhar uma perna, mas sabendo que aquele não era o modo correto de retirá-lo dali, pois poderiam se apresentar grandes inconvenientes, ele largara a perna e com um hábil puxão virara o índio do outro lado para que pudesse sair pelo lado certo – a cabeça primeiro. Quanto à grande cabeça do cachalote, aconteceu com ela o que se esperava. E assim, pela coragem e grande habilidade obstétrica de Queequeg a liberação, ou melhor, o parto de Tashtego foi realizado com sucesso, apesar dos desesperadores impedimentos, o que se constituiu em lição inesquecível. A arte de realizar um parto deveria ser ensinada juntamente com a esgrima, o boxe, a equitação e o remo. Sei que essa aventura estranha do índio de Gay-Head parecerá inacreditável para alguns habitantes da terra firme, apesar de eles mesmos terem visto ou ouvido histórias sobre a queda de alguém em uma cisterna – acidente que acontece com certa frequência. Em casos como o do índio, esses acidentes são bem menos raros devido à borda escorregadia da cisterna de um cachalote. Porém, alguém poderá perguntar com muita sagacidade como isso pode acontecer. Pensávamos que a cabeça tecida e infiltrada de um cachalote fosse sua parte mais leve e flutuante, e agora afirmas que ela afundou em um elemento de peso específico muito maior que o dela. Nós te apanhamos, aqui. Não, nada disso. Quando o pobre Tashtego caiu dentro dela, a cabeça já fora quase completamente esvaziada de seu conteúdo mais leve, deixando pouco mais além das paredes do poço, semelhantes a tendões – uma substância que, como já foi dito, é muito mais pesada que a água do mar, um pedaço que afunda como se fosse chumbo. Em nosso caso, a tendência da substância afundar depressa estava materialmente contrabalançada pelas outras partes da cabeça que ainda não haviam sido separadas e por isso ela afundou muito devagar e deliberadamente, permitindo que Queequeg tivesse oportunidade de realizar seu rápido parto, por assim dizer. Sim, sem dúvida aquele foi um parto arriscado. Pois bem, se Tashtego tivesse perecido naquela cabeça, teria morrido de modo muito luxuoso, sufocado no mais alvo, delicado e perfumado espermacete, colocado em um ataúde e sepultado na mais secreta e sagrada câmara interior da baleia. Lembro-me apenas de um fim mais 1- Table Rock era uma grande plataforma de rocha que se projetava a partir da costa canadense das Cataratas do Niágara, ponto turístico no final do século 18 até o ano de 1818, quando a primeira parte da rocha desmoronou seguida por quedas menores em 1828 e 1829. A maior avalanche se deu em 1850, quando o que restava da rocha se precipitou na Garganta do Niágara. suave – a deliciosa morte de um caçador de mel em Ohio, que procurava mel na forquilha de um oco de árvore e encontrou tal quantidade dessa substância que, inclinando-se demais para ele, foi sugado para o interior e morreu embalsamado. Quantas pessoas terão caído na cabeça de mel de Platão, ali expirando docemente? 79. O PRADO Nenhum fisionomista ou frenologista examinou as linhas da face ou sentiu as protuberâncias da cabeça desse leviatã. Essa é uma tarefa que pareceria quase promissora quanto à de Lavater 1, quando examinou as reentrâncias da Rocha de Gibraltar, ou de Gall 2, quando subiu uma escada para estudar o Domo do Panteão. Em sua famosa obra, Lavater não só trata das várias faces do homem, mas também estuda com atenção as feições dos cavalos, aves, serpentes e peixes, e insiste nas modificações de expressão neles discerníveis. Gall e seu discípulo Spurzheim não deixaram de mostrar detalhes frenológicos de outros seres, além dos humanos. Portanto, apesar de mal qualificado na aplicação dessas duas semiciências à baleia, como pioneiro envidarei meus melhores esforços para fazê-lo da melhor maneira possível. Considerado do ponto de vista fisionômico, o cachalote é uma criatura anômala. Não tem nariz. E como o nariz é a parte central e a mais conspícua das características, e como talvez seja o nariz que mais modifique a expressão, parece que sua ausência total como apêndice externo deve afetar grandemente a aparência da baleia. Como em uma paisagem são quase indispensáveis um jardim, um pináculo, uma cúpula, um monumento ou uma torre para que a cena esteja completa, nenhuma face pode ser fisionomicamente finalizada sem a elevação do nariz. Se removermos o nariz de Júpiter, escultura de mármore de Fídias, veremos que terrível aspecto terá o restante! No entanto, o leviatã possui tal magnitude e suas proporções são tão majestosas que a deficiência que na escultura de Júpiter seria horrenda nele é irrelevante. Na verdade, realça ainda mais sua grandeza. Na baleia, um nariz teria sido uma impertinência. Usando um bote para dar uma volta em torno da sua vasta cabeça em vossa viagem fisionômica, vossas nobres concepções sobre ele não seriam turvadas pela reflexão de que ele possui um nariz a ser puxado. Uma extravagância pestilenta que insiste em nos tentar sempre que observamos o rei mais poderoso sentado em seu trono. Em alguns particulares, talvez a característica fisionômica mais imponente do cachalote seja a parte frontal de sua cabeça. Esse aspecto é sublime. Imersa em pensamento, uma bela fronte humana assemelha-se ao Leste alterado pela alvorada. Na tranquilidade do pasto, a fronte enrolada do touro possui um toque de grandeza. Empurrando pesados canhões pelos desfiladeiros das montanhas, a fronte do elefante é majestosa. Humana ou animal, a fronte misteriosa é como o selo de ouro que os imperadores alemães apunham aos seus decretos. Eles significavam: “Deus: realizado neste dia por minha própria mão”. Porém, na maior parte das criaturas, inclusive no homem, a fronte é uma simples faixa de terra alpina ao longo de uma linha nevada. Poucas são as testas que, como a de Shakespeare ou Melanchthon, são tão altas que os olhos parecem límpidos, serenos e eternos lagos de montanha, enquanto que acima deles, nas rugas da testa, perece-nos possível vislumbrar pensamentos que são como cervos descendo para saciar sua sede, como caçadores montanheses seguindo seus rastros na neve. Mas ao se olhar de frente para o grande cachalote sente-se mais fortemente a presença da divindade e dos terríveis poderes do mal do que ao se observar qualquer outro ser da natureza viva. E precisamente por não se ver qualquer ponto em especial, nenhuma característica distinta é revelada: não há nariz, olhos, orelhas, boca, nem rosto. Na fronte sulcada de enigmas ele não tem nada além de um amplo firmamento que se abate silenciosamente quando condenado à perdição pelos botes, navios e homens. Nem de perfil essa magnífica fronte é diminuída ou se abate sua grandeza e domínio. De 1- Pastor Johann Kaspar Lavater (1741-1801): filósofo, poeta e teólogo suíço, entusiasta da teoria do magnetismo animal, considerado o fundador da fisiognomonia, arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. 2- Franz Joseph Gall, médico e anatomista alemão (1758-1828), desenvolveu a frenologia, teoria segundo a qual pode-se determinar o caráter, as características da personalidade e o grau de criminalidade de uma pessoa pela forma de sua cabeça e pelas protuberâncias que esta apresenta. perfil, percebe-se claramente a depressão horizontal e semicircular no centro da fronte que, segundo Lavater, é a marco do gênio. Mas como? Gênio, o cachalote? Por acaso ele escreveu algum livro, proferiu alguma conferência? Não, seu grande gênio manifesta-se exatamente pelo fato de não ter feito absolutamente nada para prová-lo. E isso se confirma pelo seu silêncio piramidal. Creio que se o primitivo oriente tivesse conhecido o grande cachalote ele teria sido deificado por seus magos de inteligência infantil. Eles deificaram o crocodilo do Nilo porque este não possui língua. O cachalote não tem língua, ou melhor, esta é tão pequena que ele não consegue projetá-la. Se no futuro uma nação de cultura e poética altamente desenvolvida sentir necessidade de voltar ao estado primitivo e aos alegres deuses do passado e novamente entronizá-los no firmamento egoísta e nas montanhas agora abandonadas, certamente será o cachalote quem ocupará o alto trono de Júpiter como senhor supremo. Champollion decifrou os hieróglifos inscritos no granito. Mas não há nenhum Champollion para decifrar o Egito esculpido no rosto de cada homem e de cada ser vivo. Como qualquer outra ciência humana, a ciência fisionômica não passa de uma fábula passageira. Se Sir William Jones, que lia em trinta línguas diferentes, não conseguia ler a mais simples fisionomia de um camponês nem compreender seus significados mais profundos e sutis, como pode o iletrado Ismael ter esperanças de conseguir ler o terrível caldeu inscrito na fronte de um cachalote? Coloco essa fronte diante de vós. Lede-a, se conseguirdes. 80. A NOZ Se fisionomicamente o cachalote é uma esfinge, para um frenologista seu cérebro parece um problema semelhante ao da quadratura do círculo. Em uma criatura totalmente desenvolvida, o crânio mede no mínimo 20 pés de comprimento. Retirada a mandíbula, a visão lateral desse crânio é a de um plano moderadamente inclinado, apoiado em uma base horizontal. Porém, como já vimos, em vida esse plano inclinado tem seus ângulos preenchidos pela enorme massa superposta constituída de refugo e espermacete, o que lhe dá uma aparência quadrada. Na extremidade superior o crânio forma uma cratera para abrigar essa parte da massa, enquanto sob o longo assoalho dessa cratera, em outra cavidade que mal excede o comprimento de dez polegadas por outras dez polegadas de profundidade, repousa o pequeno cérebro desse monstro. O cérebro está localizado pelo menos a 20 pés de sua fronte, escondido atrás de suas paredes externas como a mais secreta cidadela no interior das amplificadas fortificações de Quebec. Encontra-se tão oculto como se fosse uma caixa de joias. Conheço alguns baleeiros que negam peremptoriamente que o cachalote tenha outro cérebro além da massa de aparência uniforme onde armazena as jardas cúbicas de seu espermacete. Na opinião destes, parece mais de acordo com a ideia do seu poderio considerar essa misteriosa região repleta de estranhas dobras, condutos e circunvoluções como a sede de sua inteligência. Está claro que, do ponto de vista frenológico e estando a criatura viva e intacta, a cabeça desse leviatã é uma ilusão total. Não há qualquer indício quanto ao seu verdadeiro cérebro. Como todos os seres de grande poder, a baleia usa uma falsa fronte diante do mundo comum. Se for retirado todo o espermacete de dentro seu crânio fica-se espantado com a semelhança que apresenta com um crânio humano visto a partir do alto de sua parte posterior. Na verdade, se esse crânio invertido (reduzido a proporções humanas) fosse colocado em uma bandeja entre vários crânios humanos, seria tomado por um deles. Reparando-se nas depressões existentes em seu topo, poder-se-ia pensar – esse homem não possui autoestima nem sentimentos altruístas. E por esses juízos negativos, considerados juntamente com o fato positivo de seu tamanho e poder prodigiosos, chegar-se-ia a uma concepção mais verdadeira, porém não a mais estimulante, do que significa o mais elevado poder. Já que não é possível analisar adequadamente o cérebro de uma baleia pelas suas dimensões comparativas, sugiro outra ideia. Se examinardes atentamente a espinha de qualquer quadrúpede seríeis tomados de espanto pela semelhança de suas vértebras com um crânio de pequenas proporções, todas elas parecendo um colar de pequenas caveiras. É um conceito alemão que as vértebras são crânios não desenvolvidos. Mas creio que os alemães não foram os primeiros a notar essa semelhança externa. Um amigo estrangeiro certa vez chamou minha atenção para isso ao me mostrar o esqueleto de um inimigo que ele matara, cujas vértebras estava esculpindo em uma espécie de baixo-relevo na proa de seu bote. Creio que muito do caráter de um homem pode estar indicado em sua espinha dorsal. Considero que os frenologistas omitiram algo importante ao não estenderem suas investigações do cerebelo até o canal espinhal. Quanto a mim, preferiria examinar a coluna de um homem, não seu crânio, fosse ele quem fosse. Uma coluna estreita jamais sustentaria uma alma nobre. Regozijo-me com minha espinha, pois é com esse firme e audacioso pau de bandeira que vou enfrentando o mundo. Aplicai ao cachalote esse ramo da frenologia. Sua cavidade craniana é ligada à primeira vértebra do pescoço, e nessa vértebra o final do conduto espinhal possui dez polegadas de diâmetro por oito de altura e tem a forma de um triângulo com a base voltada para baixo. Passando através das vértebras remanescentes, o conduto vai se estreitando aos poucos, mas por uma distância considerável mantém grande capacidade. Naturalmente, esse canal é preenchido com a mesma substância estranhamente fibrosa de que é composto cérebro – a medula espinhal que se comunica diretamente com o cérebro. Tendo em vista todas essas circunstâncias, não seria interessante examinar e analisar frenologicamente a medula espinhal do cachalote? Vista por esse prisma, a estranha pequenez do cérebro propriamente dito é compensada pela maravilhosa grandeza da medula espinhal. Porém, deixando essa sugestão para o frenologistas, apliquemos a teoria apenas à corcova do cachalote. Se não me engano, essa augusta corcova eleva-se sobre uma das maiores vértebras e, portanto, de certo modo representa seu molde convexo. Por sua situação relativa, eu diria que essa grande corcova é o órgão que simboliza a firmeza e a altivez do cachalote. Em breve tereis como comprovar o quanto é indômito esse grande monstro. 81. O “PEQUOD” ENCONTRA O “VIRGEM” O dia predestinado chegou e como esperado encontramos o navio Jungfrau, que tinha Derick De Deer, de Bremem, como seu comandante. No passado os holandeses e alemães foram considerados os melhores pescadores de baleias do mundo, mas atualmente estão entre os piores. Porém, ocasionalmente, nesta ou naquela latitude ou longitude ainda encontramos suas bandeiras tremulando no Pacífico. Por alguma razão, o Jungfrau parecia ansioso para nos cumprimentar. Ainda a certa distância do Pequod, ele nos rodeou e, baixando um bote, seu capitão foi impelido em nossa direção, impaciente, em pé sobre a proa em vez de se manter na popa. “O que ele tem nas mãos?” perguntou Starbuck, apontando para algo que balançava na mão do alemão. “Impossível, mas parece um candeeiro!” “Não, não. É uma cafeteria”, disse Stubb. “O alemão vem fazer um café para nós. Não vês aquele grande jarro de lata ao seu lado? É água fervente. Oh! O alemão é um bom sujeito”. “Ora essa”, gritou Flask, “é um candeeiro e uma lata de azeite. Seu azeite terminou e ele vem pedir um pouco para nós”. Por mais curioso que possa parecer o fato de um navio baleeiro pedir azeite emprestado em uma zona de pesca, contradizendo o provérbio sobre “levar carvão a Newcastle”, às vezes essas coisas acontecem, e naquele caso o capitão Derick De Deer realmente levava um candeeiro, como declarara Flask. Assim que ele subiu ao convés Ahab se aproximou, e sem prestar atenção ao que ele levava nas mãos, o encheu de perguntas. Em seu dialeto estropiado, o alemão logo deixou claro que ignorava totalmente o paradeiro da Baleia Branca e, levando a conversa para o candeeiro e a lata de azeite, fez alguns comentários sobre o fato de ser obrigado a voltar para sua rede, à noite, na mais profunda escuridão, pois não possuíam nem mais uma gota de azeite, não tendo pescado nem mesmo um peixe voador para suprir a deficiência. Concluiu com a declaração de que seu navio, na linguagem técnica da pesca, estava completamente “limpo” (isto é, vazio), bem merecendo o nome de Jungfrau, isto é, Virgem. Depois de supridas suas necessidades, Derick partiu, mas nem bem começara a se afastar quando, quase simultaneamente, do mastro de ambos os navios partiu o anúncio da presença de um grupo de baleias. Derick estava tão ansioso pela pesca que, sem parar para deixar o candeeiro e a lata de azeite no navio, foi perseguir o óleo que os leviatãs ofereciam. Pois bem, como a caça tivera início a sotavento, ele e os outros três botes alemães que logo o seguiram adiantaram-se bastante ao Pequod. Era oito baleias de tamanho médio. Percebendo o perigo, nadavam juntas em alta velocidade, a favor do vento, roçando os flancos como cavalos arreados. Deixavam uma ampla esteira atrás de si, como se desenrolassem um enorme pergaminho sobre o mar. Seguindo essa trilha rápida, muitas braças atrás, nadava um imenso macho, velho e com uma corcova enorme. Seu progresso relativamente lento e as incrustações amareladas que cobriam seu corpo faziam-no parecer portador de icterícia ou outra enfermidade qualquer. Não se poderia afirmar que essa baleia pertencia ao grupo, pois não é comum esses veneráveis leviatãs procurarem companhia. No entanto, ele se mantinha no rastro das outras como se o refluxo produzido por elas o retardasse, pois o marulho que chegava ao seu amplo focinho era baixo como a ondulação produzida pelo encontro de duas correntes hostis. Seu jorro era curto, lento e laborioso, esguichando em uma espécie de cascata que terminava em fragmentos despedaçados, seguido por estranhas comoções subterrâneas que pareciam originadas em sua extremidade submersa e faziam borbulhar a água atrás de si. “Quem tem elixir paregórico?” perguntou Stubb. “Acho que ele está com dor de estômago. Santo Deus, imaginai meio acre de dor de estômago! Os ventos contrários vão fazer com que ele tenha um péssimo Natal e este é o primeiro que sopra da popa. Mas alguém já viu uma baleia desviar desse modo? Acho que perdeu o leme”. Como uma barcaça hindu que, descendo pela costa do Industão repleta de cavalos assustados, abre caminho rolando, carenando e projetando-se para diante, a baleia erguia seu velho corpo e revirando-se às vezes exibia a causa de seu trajeto errático mostrando um coto de barbatana que tinha a estibordo. Era difícil dizer se a perdera em batalha ou se nascera sem ela. “Espera um pouco, companheiro, e porei esse braço ferido em uma tipoia”, gritou o cruel Flask, apontando para a corda baleeira que estava perto dele. “Cuidado para que não seja ela a te colocar em uma tipoia”, gritou Starbuck, “Apressa-te ou o alemão a terá”. Com um único objetivo, todos os botes rivais apontavam para aquele peixe, não só porque era o maior, portanto o mais valioso, mas também porque era o mais próximo deles. As outras baleias nadavam com tamanha velocidade que por enquanto não seria possível persegui-las. Nesse ponto, o Pequod já baixara três botes, mas como o alemão tomara a dianteira, ele ainda liderava a caçada apesar dos rivais estrangeiros se aproximarem cada vez mais. A única coisa que temiam era que Derick, estando tão perto, fincasse seus arpões antes de conseguirem ultrapassá-lo. Quanto ao alemão, parecia muito confiante e ocasionalmente fazia um sinal zombeteiro com seu candeeiro, sacudindo-o para os outros botes. “Cachorro ingrato e mal-agradecido!” gritou Starbuck. “Ele caçoa de mim e me desafia com essa droga de lata que enchi para ele há poucos minutos!” Então, em seu velho sussurro intenso, completou: “Força, meus galgos! Começai a caçada!” “Digo-vos o que é isso, homens”, gritou Stubb para sua tripulação – “É contra minha religião ficar irritado, mas quero comer aquele vilão alemão – Remai! Permitireis que aquele canalha vos vença? Gostais de aguardente? Um barril de aguardente para o melhor homem! Força, força até que uma de vossas veias se rompa. Lançastes âncora? Não nos movemos nem uma polegada! Estamos parados. Ei, achei grama crescendo no fundo do bote. E, por Deus, o mastro está brotando. Assim não dá, rapazes. Olhai para aquele alemão! Cuspireis fogo ou não?” “Oh! Vede a espuma que ela levanta!” gritou Flask, pulando. “Que corcova – Oh, lançai-vos sobre o bife – Parece um tronco! Oh! Força, rapazes – panquecas e ostras para o jantar, meus meninos – mexilhões assados e bolinhos. Força! Ele contém pelo menos cem barris, não podeis perdê-lo agora – Vede aquele alemão – Oh, não vos esforçareis para tomar o que vos pertence? Não gostais de espermacete? Ali vão três mil dólares, homens – um Banco! O Banco da Inglaterra! Oh! O que faz o alemão, agora?” Nesse momento, Derick estava atirando seu candeeiro e sua lata de azeite na direção dos botes que avançavam, talvez para atrasar seus rivais e ao mesmo tempo acelerar seu bote pelo ímpeto momentâneo de seu ato. “Que alemão mal-educado! Cachorro!” gritou Stubb. “Remai, homens, remai como 50 mil navios de guerra carregados de demônios ruivos. Que dizes, Tashtego. Serias capaz de partir a espinha em 22 pedaços em honra de tua velha Gay Head? Que dizes?” “Eu digo: força, danados”, gritou o índio. Ferozes, incitados pela zombaria do alemão, os três botes do Pequod agora começaram a se emparelhar e, assim dispostos, aproximaram-se do alemão. Nessa atitude fina, desprendida e cavalheiresca do carrasco que se aproxima da presa, os três pilotos em pé, orgulhosos, de vez em quando estimulavam seus remadores com gritos de alegria. “Ali vai ela, deslizando! Um viva para a brisa! Abaixo o alemão! Vamos ultrapassá-lo!” Porém, tão decidido estava Derrick a manter dianteira que a despeito de toda galanteria teria vencido essa corrida não fosse pela justiça divina desabada sobre ele na figura de um caranguejo que agarrou a pá do remador central de seu bote. Enquanto o confuso homem lutava para libertar seu remo, arriscando-se a virar o bote de Derrick, este berrava com seus homens, tomado de uma raiva portentosa. Starbuck, Stubb e Flask aproveitaram-se da oportunidade. Com um grito, levaram o bote obliquamente até o quadrante do alemão. Mais um instante e os quatro botes encontravam-se na diagonal da esteira da baleia. Diante deles, dos dois lados elevava-se a espuma que provocavam. Era uma visão terrível, triste e enlouquecedora. A baleia agora nadava com a cabeça fora da água, expelindo jatos contínuos e atormentados, enquanto a pobre barbatana batia em seu flanco em uma agonia de terror. Ora de um lado, ora de outro, ela tentava desviar deles em uma fuga hesitante, e a cada onda que rompia, ela afundava-se espasmodicamente no mar ou apontava para o céu sua vacilante barbatana. Era como um pássaro com uma asa cortada, desenhando apavorados círculos partidos no ar, tentando em vão escapar à avidez dos abutres. Mas o pássaro possuía voz e demonstrava seu temor com gritos lastimosos; o medo que sentia esse vasto monstro do mar estava acorrentado em seu interior como que por um feitiço. Não possuía voz, apenas o ruído daquela respiração engasgada saindo pelo espiráculo, fazendo com que o espetáculo provocasse indizível compaixão. O tamanho incrível de seu corpo, suas mandíbulas imensas, sua cauda onipotente eram suficientes para assombrar o homem mais vigoroso, deixando-o cheio de compaixão. Vendo que em alguns instantes os botes do Pequod estariam em vantagem e sentindo o perigo de ver frustrada sua caça, Derick escolheu arriscar o que parecia sua lança mais longa, antes que sua última oportunidade lhe escapasse. Mas assim que seu arpoador se levantou para dispará-la, os três tigres – Queequeg, Tashtego, Daggoo – ergueram-se instintivamente e, posicionando-se em fila diagonal, apontaram suas lanças e lançaram-nas por sobre e cabeça do arpoador alemão. Os três atingiram a baleia. Vapores ofuscantes e fogo branco! Na fúria do primeiro impulso da baleia, os três botes bateram com tal violência no bote alemão que Derick e seu desnorteado arpoador caíram para fora do barco e foram atropelados pelas três quilhas voadoras. “Não temais, meus pacotes de manteiga”, gritou Stubb lançando-lhes um rápido olhar. “Logo sereis resgatados – vi alguns tubarões aproximando-se pela popa e vós sabeis que eles são como cães São Bernardo – um alívio para viajantes atribulados. Urra! Cada quilha é um raio de sol! Urra! Lá vamos nós como três panelas de lata amarradas na cauda de um puma enlouquecido! Isso me faz pensar em prender um elefante a um tílburi em uma planície – ao nos ligarmos a ele desse modo as rodas voariam, rapazes, mas também existiria o perigo de sermos atirado para fora se atingíssemos uma colina. Urra! É assim que um sujeito se sente quando vai visitar Davy Jones – correndo por um interminável plano inclinado! Urra! Esta baleia carrega o correio eterno!” Mas a carreira do monstro foi breve. A baleia deu um súbito suspiro e mergulhou tumultuosamente. Com um ruído áspero, as três linhas voaram e se enrolaram no poste com tamanha força que deixaram nele sulcos profundos. Os arpoadores temeram que esse rápido mergulho acabasse com as linhas e usaram toda sua destreza para dar várias voltas na linha esfumaçada, ate que, de repente, devido à tensão perpendicular dos calços de chumbo do bote, de onde as três cordas saíam até se perderem no fundo azul, a amurada da proa encontrava-se quase no nível da água, enquanto as três popas balançavam no ar. A baleia logo interrompeu o mergulho e durante algum tempo permaneceu nessa atitude, temerosa de puxar mais linha, apesar da posição ser um pouco sensível. Não obstante muitos botes terem se perdido desse modo, essa “resistência”, como é chamada, aguentando as afiadas farpas cravadas na carne viva de seu dorso, é o tormento que faz com que o leviatã volte à superfície para encontrar as aguçadas lanças de seus inimigos. Sem falar no perigo que isso representa, duvida-se que esse seja o melhor curso de ação, pois é razoável presumir que quanto mais a baleia permanece sob a água, maior será seu esgotamento. Devido à sua enorme superfície – uma baleia totalmente desenvolvida mede cerca de dois mil pés quadrados – a pressão da água é imensa. Todos nós sabemos o assombroso peso atmosférico que toleramos na terra e no ar. Que enorme peso não aguentará a baleia, suportando sobre as costas uma coluna de 200 braças de água do oceano! Deve ser igual a pelo menos 50 atmosferas. Um baleeiro a comparou ao peso de 200 navios de guerra com todos os seus canhões, equipagem e homens a bordo. Os três botes permaneciam nas suaves ondulações do mar, contemplando seu azul eterno, e nem um único suspiro ou grito, nem uma oscilação ou bolha vinha de suas profundezas. Nenhum habitante da terra firme diria que sob todo aquele silêncio, toda aquela placidez, retorcia-se em violenta agonia o supremo monstro do mar! Não havia mais de oito polegadas de corda visível, em posição perpendicular à água. Parecia incrível que naqueles três finos fios o grande leviatã estava suspenso como o grande pêndulo de um relógio com corda para oito dias. Suspenso? Preso a quê? A três pedaços de madeira. E é essa a criatura sobre a qual já se disse de modo triunfante – “Podes encher sua pele de ferros repletos de farpas? Ou sua cabeça de lanças de pesca? A espada, a lança, o dardo e o arpão nele não penetram: ele toma o ferro por palha, a flecha não o perturba, os dardos são como restolho, ele zomba do brandir de uma lança!” É essa a criatura? Oh! Esses enganos deveriam envergonhar os profetas. Pois com a força dos mil músculos de sua cauda, o leviatã precisou ocultar sua cabeça sob as montanhas do mar, esconder-se dos arpões do Pequod! Ao sol daquele fim de tarde, as sombras projetadas pelos três botes estendiam-se sob a superfície, suficientemente longas e amplas para abrigar metade do exército de Xerxes. Quem poderia dizer o quão aterradores deviam ser para a baleia ferida aqueles três imensos fantasmas que flutuavam sobre sua cabeça? “Em pé, homens. Ela começa a se mover”, gritou Starbuck quando as três linhas subitamente vibraram na água como fios magnéticos, distintamente conduzindo para cima os tremores da vida e da morte da baleia, sentidos pelos remadores em seus postos. No momento seguinte, aliviada grande parte da tensão da proa, os botes deram um salto para cima, como se uma pequena capa de gelo houvesse se partido devido à presença de um denso rebanho de ursos brancos arremessando-se para o mar. “Enrolar! Enrolar!” gritou novamente Starbuck. “Ela está sumindo”. As linhas que um instante antes não podiam ser recolhidas nem um palmo agora caíam em grande rolos no fundo dos botes, e logo a baleia rompeu a água a uma distância de dois navios dos pescadores. Seus movimentos mostravam claramente a extrema exaustão em que se encontrava. Na maior parte dos animais terrestres há certas válvulas ou comportas em muitas de suas veias, que detêm o fluxo de sangue ou o desviam para certas direções, quando feridos. Isso não acontece com a baleia. Uma de suas peculiaridades é precisamente a estrutura não valvular de seus vasos sanguíneos, de modo que até quando é perfurado por um arpão pequeno tem início uma hemorragia mortal em todo seu sistema arterial, e quando se acrescenta a isso a extraordinária pressão da água, a grande distância sob a superfície, pode-se dizer que a vida se afasta dela em jorros incessantes. Porém, a quantidade de sangue em seu organismo é tão vasta, e tão distantes e numerosas são suas fontes interiores que ela permanecerá sangrando por um período considerável, do mesmo modo que um rio cuja fonte distante se oculta nas montanhas continua a correr em época de seca. Com os botes aproximando-se da baleia cujas barbatanas se agitavam perigosamente, novas lanças foram atiradas sobre ela, provocando outros ferimentos dos quais manavam ininterruptos jorros de sangue, enquanto o espiráculo em sua cabeça lançava vapores rápidos e assustados em intervalos curtos. Ainda não sangrava por ele porque nenhuma parte vital fora atingida. Como diziam os marinheiros, sua vida permanecia intocada. Agora que os botes a circundavam mais de perto ela mostrava a parte superior do corpo, em geral mantida submersa. Como as estranhas excrescências que surgem dos nós dos mais nobres carvalhos, quando derrubados, das órbitas que seus olhos haviam ocupado agora surgiam bulbos cegos cuja vista produzia terrível compaixão. Mas ali a piedade não existia. Apesar de sua idade avançada e de seus olhos cegos, a baleia devia morrer, ser assassinada para iluminar os alegres casamentos e outras ocasiões festivas dos homens, e também iluminar as solenes igrejas que pregam a bondade incondicional para com todos os seres. Ainda revolvendo-se em seu próprio sangue, revelou uma protuberância estranhamente descolorida, do tamanho de um alqueire 1, na parte inferior de seu flanco. “Que lindo”, gritou Flask, “Deixe-me cutucá-la ali uma vez”. “Basta!” respondeu Starbuck, “Não há necessidade disso!” Mas o sentimento humanitário de Starbuck manifestou-se tarde demais. No instante em que o arpão foi disparado, um jato ulceroso jorrou dessa ferida cruel e, sentindo insuportável angústia, tomada de fúria cega, a baleia que agora jorrava sangue grosso investiu contra as embarcações e seus orgulhosos tripulantes, cobrindo a todos com uma chuva de sangue, virando o bote de Flask e 1- Bushel, no original, antiga medida de capacidade utilizada para grãos e frutos. A tradução mais próxima é alqueire, isto é 4 quartas, ou seja, 36,27 litros. destruindo sua proa. Foi seu último golpe, pois esgotada com a perda de sangue, ela se afastou do desastre que causara e permaneceu de lado, indefesa, agitando impotentemente o toco de barbatana até se imobilizar como um mundo em declínio. Voltou para a luz os segredos de seu abdome, ficou rígida como um tronco e morreu. Foi comovente seu ultimo jorro, ao expirar. Como se mãos invisíveis retirassem gradualmente a água de uma fonte poderosa, em um murmúrio melancólico, as colunas tornaram-se cada vez menores até se extinguirem. Enquanto as tripulações esperavam a chegada do navio, o corpo mostrou sinais de que iria afundar com todos os seus tesouros inviolados. Imediatamente, cumprindo as ordens de Starbuck, prenderam-no com cordas em diferentes pontos, de modo que a baleia submersa ficou suspensa, poucas polegadas sob os botes. Quando o navio se aproximou, com grandes precauções a baleia foi transferida para o costado do navio e presa firmemente com as mais fortes correntes baleeiras, pois estava claro que, se não usassem de todos os meios mecânicos ela afundaria imediatamente. Assim que foi feito o primeiro corte com as pás, descobriu-se um arpão corroído inteiramente incrustado em sua carne, na parte inferior da protuberância anteriormente descrita. Mas como pedaços de arpões são encontrados com frequência nos corpos mortos de baleias capturadas, com a pele perfeitamente cicatrizada em torno deles, sem qualquer proeminência que denote sua presença, deve ter havido outras razões desconhecidas que provocaram a ulceração a que aludimos. Ainda mais curioso foi o fato de encontrarmos nela uma ponta de lança feita de pedra, não muito distante do arpão de ferro, a carne perfeitamente firme em torno dela. Quem a teria lançado? E quando? Talvez tenha sido atirado por algum índio do noroeste, antes da América ser descoberta. Impossível prever que outras maravilhas poderiam ser encontradas nesse cofre monstruoso, pois nossas explorações foram subitamente detidas pelo fato de nosso navio estar adernando de modo perigoso devido à imensidade do corpo e de sua tendência a afundar. No entanto, Starbuck, que era responsável pelo comando, lutou resolutamente até o fim, e quando o navio estava a ponto de virar se ele persistisse em reter o corpo, deu ordem para soltá-la. Mas tamanha era a trepidante pressão sobre as madeiras em que estavam presas as correias das barbatanas, que foi impossível desatá-las. Tudo no Pequod estava inclinado. Passar para o outro lado do convés era como andar no declive do telhado de uma casa, O navio arquejante gemia. Muitas incrustações de marfim em sua amurada e cabinas se soltaram devido ao deslocamento pouco natural. Em vão, estacas e barras de ferro foram levadas para soltar as cadeias imóveis cujos cabos inferiores já estavam inacessíveis. A baleia descera tanto que esses cabos já não podiam ser alcançados e a cada momento a pressão de várias toneladas parecia aumentar. O navio parecia a ponto de virar. “Aguenta!” gritava Stubb para o corpo, “Por que tanta pressa para afundar? Com todos os demônios, homens, precisamos fazer alguma coisa ou viramos. Não adianta espiar. Basta! Que alguém traga um livro de orações ou um canivete para cortar as correntes!” “Um canivete! Sim”, gritou Queequeg, e pegando um pesado machado de carpinteiro, debruçou para fora de uma vigia e começou a bater na corrente maior. Depois de algumas pancadas cheias de faíscas, a tensão excessiva fez o resto do serviço. Com um estrondo terrível, todas as presilhas se partiram. A carcaça afundou e o navio se aprumou. Esse afundamento ocasional e inevitável de cachalotes recém-capturados é algo muito curioso cuja causa nenhum pescador conseguiu explicar adequadamente. Em geral um cachalote morto tem grande poder de flutuação e boia com o lado ou o abdome acima da superfície. Se apenas as baleias que afundam fossem criaturas velhas, magras e infelizes, com suas almofadas de gordura diminuídas e ossos pesados e reumáticos, poderíamos atribuir esse fato a uma tendência de afundar causada por uma incomum gravidade específica do peixe, consequência da falta de matéria flutuante em seu corpo. Mas isso não acontece. Às vezes também afundam cachalotes jovens e recheados de gordura, saudáveis, cheios de nobres aspirações, prematuramente aniquilados no período mais florido de suas vidas. Mas é preciso que se acrescente que esse tipo de acidente é bem mais raro com o cachalote que com outras espécies de baleia. Para cada cachalote que afunda submergem vinte baleias reais. Essa diferença entre as espécies sem dúvida é devida à maior ossatura e peso da baleia real. Suas venezianas às vezes pesam mais de uma tonelada, enquanto que o cachalote está totalmente isento desse obstáculo. Mas há ocasiões em que, após um lapso de muitas horas ou de vários dias, a baleia afundada volta a subir com maior capacidade de flutuação que em vida. A razão é óbvia. São os gases gerados dentro dela que a fazem inchar até ela ficar com um tamanho prodigioso, tornar-se uma espécie de balão animal. Um navio de batalha mal consegue contê-la. Durante suas pescarias ou sondagens, os baleeiros das baías da Nova Zelândia amarram boias nas baleias reais quando elas dão sinais de que vão afundar. Utilizam cordas muito longas para saberem onde se encontra o corpo, quando subir novamente. Pouco depois de o corpo ter afundado ouviu-se um grito vindo dos mastros do Pequod, anunciando que o Jungfrau estava novamente baixando seus botes, apesar do único jorro à vista ser o de uma baleia fin, ou rorqual, espécie de baleia impossível de ser capturada devido ao seu extraordinário poder de natação. No entanto, o jorro dessa baleia assemelha-se ao do cachalote e os pescadores inexperientes os confundem facilmente. Como consequência, Derick e seus homens agora perseguiam um animal impossível de caçar. A Virgem desfraldou todas as suas velas e seguiu seus quatro botes, desaparecendo a barlavento em uma caçada corajosa e cheia de esperança. Oh! Existem muitas baleias fin e muitos Dericks, meu amigo. 82. A HONRA E A GLÓRIA DA CAÇA À BALEIA Há alguns empreendimentos nos quais a desordem cuidadosa é o método adequado. Quanto mais me aprofundo no assunto relativo à pesca da baleia e estendo minhas pesquisas até suas origens, mais impressionado fico com sua grande honorabilidade e antiguidade, sobretudo quando encontro vários semideuses, heróis e profetas de todo tipo que, de um ou de outro modo, projetaram sobre ela vultosa distinção. Não posso deixar de refletir que também pertenço a tão esplêndida fraternidade, se bem que como subordinado. O garboso Perseu, filho de Júpiter, foi o primeiro baleeiro, e para honra eterna de nossa associação a primeira baleia atacada por nossa fraternidade não foi morta devido a qualquer intenção sórdida. Era uma época cavalheiresca de nossa profissão, quando só utilizávamos armas para defender os aflitos, não para encher os candeeiros dos homens. Todos conhecem a história de Perseu e Andrômeda, que conta como a formosa Andrômeda, filha de um rei, foi atada a uma rocha às margens do oceano, e quando o leviatã se preparava para carregá-la Perseu, o príncipe dos baleeiros, avançou intrepidamente, arpoou o monstro, libertou a donzela e se casou com ela. Aquela foi uma assombrosa proeza artística raramente realizada no presente, pois o leviatã foi morto pelo primeiro dardo. E que ninguém duvide dessa história de robustez e firmeza de caráter, pois na antiga Jopa, atualmente Jafa, nas costas de Síria, há um templo pagão onde por muitos anos viu-se um imenso esqueleto de baleia que as lendas da cidade e todos os seus habitantes asseveravam ser os ossos originais do monstro morto por Perseu. Quando os romanos conquistaram Jopa esse esqueleto foi carregado em triunfo para a Itália. O que parece mais singular e sugestivamente importante nessa história é que foi de Jopa que Jonas zarpou. Parecida com a aventura de Perseu e Andrômeda existe a famosa história de São Jorge e o Dragão, que muitos acreditam ser indiretamente derivada dela. Creio que esse dragão é uma baleia, pois em várias crônicas antigas as baleias e os dragões são colocados juntos e confundem-se com frequência. “És como um leão das águas e como um dragão do mar”, disse Ezequiel, claramente falando sobre uma baleia. Na verdade, algumas versões da Bíblia usam exatamente essa palavra. Além disso, a glória de São Jorge seria grandemente abalada se ele tivesse encontrado um réptil terrestre rastejante em vez de lutar contra o grande monstro das profundezas. Qualquer homem pode matar uma serpente, mas apenas um Perseu, um São Jorge ou um Coffin têm coragem suficiente para enfrentar ousadamente uma baleia. Não permitais que vos confundam as modernas pinturas que mostram essa cena, pois apesar da criatura encontrada por esse valente baleeiro do passado ser representada vagamente na forma de um grifo, a não obstante a batalha ser concebida sobre a terra, com o santo montado a cavalo, deve-se considerar a enorme ignorância que havia naquela época, quando o verdadeiro aspecto da baleia era desconhecido pelos artistas. Como no caso de Perseu, a baleia de São Jorge pode ter deixado o mar e se encaminhado para a praia, e o animal cavalgado por São Jorge talvez fosse apenas uma foca de grandes proporções ou um cavalo marinho. Com isso em mente, não vos parecerá incompatível com a lenda sagrada e com os mais antigos desenhos da cena que o dragão seja, na verdade, o poderoso leviatã. De fato, colocada diante da verdade mais rígida e aguda, essa história inteira não é mais que a do ídolo dos filisteus, peixe, carne e ave, cujo nome era Dagon. Ao ser erigido diante da arca da Israel, tombaram sua cabeça de cavalo e as palmas das suas duas mãos, restando-lhe somente um pedaço de tronco, a parte que era peixe. Assim, um dos nossos próprios nobres ancestrais, um baleeiro, é o guardião tutelar da Inglaterra, e por direito, nós, arpoadores de Nantucket, deveríamos reclamar o direito de pertencer à nobilíssima ordem de São Jorge. Portanto, que essa honorável companhia (dos quais nem um enfrentou uma baleia, como seu grande patrono) jamais olhe um natural de Nantucket com desdém, pois em nossos roupões de lã e em nossas calças manchadas de piche temos mais merecimentos para ostentar a insígnia de São Jorge que eles. Demorei muito tempo para resolver se Hércules merecia ou não pertencer à nossa irmandade, pois de acordo com a mitologia grega esse antigo Crockett ou Kit Carson, musculoso autor de tantas grandes façanhas, foi engolido e vomitado por uma baleia. Se isso faz dele um baleeiro é algo a decidir. Parece que não arpoou seu peixe, a menos que o tenha feito pelo lado de dentro. Contudo, pode ser rotulado como baleeiro involuntário, pois foi a baleia quem o pegou, não o contrário. De qualquer modo, reclamo sua inclusão em nosso clã. De acordo com as melhores autoridades de todas as tendências, a história grega de Hércules e a baleia pode ser vista como derivada do conto mais antigo sobre Jonas e a baleia. Com certeza, são muito semelhantes. E se reclamo o semideus, porque não o profeta? Mas não são apenas heróis, santos, semideuses e profetas que formam nossa ordem. Nosso grande mestre ainda não foi citado, pois como os imperadores do passado, presidindo nossa fraternidade encontramos nada menos que os próprios grandes deuses. Essa maravilhosa história oriental pode ser encontrada no Shástra1 e nos apresenta o divino Vishnu, uma das três entidades da divindade dos Hindus como nosso Senhor. Na primeira de suas dez encarnações terrenas, Vishnu escolheu e santificou a baleia. O Shástra reza que quando Brahma, o Deus dos Deuses, resolveu recriar o mundo após uma de suas periódicas destruições, criou Vishnu para presidir os trabalhos, mas os Vedas, ou livros místicos cuja consulta seria indispensável a Vishnu antes de iniciar a criação e que portanto devia conter algo na forma de conselhos práticos para jovens arquitetos, estavam no fundo dos oceanos. Assim sendo, Vishnu encarnou em uma baleia, mergulhou nas profundezas mais extremas e resgatou os volumes sagrados. Então eu pergunto: Vishnu pode ser considerado baleeiro, como um homem que monta um cavalo pode ser chamado de cavaleiro? Perseu, São Jorge, Hércules, Jonas e Vishnu! Tal é a presidência de nossa fraternidade! Que outro clube poderá superar esse grupo? 1- Shástra: Manual hindu relacionado com a ioga clássica. 83. JONAS ANALISADO HISTORICAMENTE No capítulo precedente foi feita uma referência à história bíblica de Jonas. Atualmente, alguns habitantes de Nantucket são muito céticos quanto a essa narrativa. Mas também havia céticos entre os gregos e os romanos que, afastados dos pagãos ortodoxos de sua época, também duvidavam da história de Hércules e a baleia, assim como da narrativa de Arion e o golfinho, e suas dúvidas quanto a essas tradições não diminuem em nada a veracidade desses fatos. O principal questionamento de um velho baleeiro de Sag-Harbor quanto à história hebraica era o seguinte: Ele possuía um desses volumes antiquados da Bíblia, embelezados com gravuras curiosas e errôneas uma das quais representava a baleia de Jonas com dois jorros sobre a cabeça – uma peculiaridade verdadeira apenas para uma espécie do leviatã (a baleia real e as variedades dessa ordem), com relação à qual os pescadores costumam dizer: “Um pãozinho de um centavo as faria engasgar”, tão estreita é sua garganta. Ele dizia que não precisaríamos considerar Jonas sepultado no ventre da baleia e sim temporariamente alojado em algum lugar de sua boca. Esse fato parece suficientemente razoável para o bom Bispo, pois verdadeiramente a boca da baleia real facilmente acomodaria um par de mesas de uíste, com todos os jogadores confortavelmente sentados. Também haveria a probabilidade de Jonas ter se refugiado no oco de um dente, mas pensando melhor a baleia real é banguela. Outra razão pela qual Sag-Harbor (era esse o nome que ele usava) defendia esses princípios no assunto do profeta era algo obscuramente relacionado com seu corpo encarcerado e o suco gástrico da baleia. Porém, essa objeção também cai por terra, pois um alemão exegeta supõe que Jonas deve ter se refugiado no corpo flutuante de uma baleia morta, como os soldados francesas na campanha da Rússia transformavam seus cavalos mortos em tendas e rastejavam para penetrar neles. Além disso, outros comentaristas europeus afirmam que quando Jonas foi atirado para fora do navio de Jopa ele se refugiou em outro navio que estava próximo, um navio que tinha uma baleia como cabeça de proa. E eu acrescento que é possível que ele se chamasse “A Baleia”, como algumas embarcações de hoje são batizadas de “Tubarão”, “Gaivota” ou “Águia”. Não faltaram exegetas eruditos que opinaram que a baleia mencionada no livro de Jonas não passava de um salva-vidas – uma bexiga cheia de ar – para a qual profeta ameaçado nadou e que o salvou de morrer afogado. Portanto, o pobre Sag-Harbor foi contestado por todos. Mas ele ainda tinha outra razão para sua falta de fé. Se não me engano, era a seguinte: Jonas foi engolido pela baleia no Mar Mediterrâneo e depois de três dias ela o vomitou a três dias de viagem de Nínive, uma cidade nas margens do Rio Tigre, muito mais distante das costas do Mediterrâneo que os três dias de viagem. Como se explica isso? Mas não há outro caminho para a baleia transportar o profeta a essa distância de Nínive? Sim. Ela poderia tê-lo carregado contornando o Cabo da Boa Esperança. Sem falar da passagem através do Mediterrâneo e outra passagem pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Vermelho, mas essa suposição envolveria a completa circum-navegação da África em três dias, sem mencionar que as águas do Rio Tigre, perto de Nínive, são muito rasas para qualquer baleia nadar nelas. Além disso, a ideia de Jonas cruzar o Cabo da Boa Esperança em uma época tão remota arrancaria de Bartolomeu Dias a honra de ser seu descobridor, transformando em mentirosos os historiadores modernos. Mas todos esses argumentos tolos de Sag-Harbor não passam de simples orgulho e rebelião, algo ainda mais repreensível nele, que pouco estudara e só conhecia o que apanhara do sol e do mar. Só menciono isso para mostrar sua ímpia soberba e demoníaca rebelião contra o revendo clero. Para um padre católico português, a ideia de Jonas ir a Nínive pelo Cabo da Boa Esperança indicaria um milagre ainda maior. E assim é. Além disso, até hoje os turcos mais esclarecidos acreditam piamente na narrativa histórica de Jonas. E nas ‘Viagens do Velho Harris’, há cerca de três séculos um viajante inglês fala de uma mesquita turca construída em honra de Jonas, na qual uma lâmpada milagrosa queima sem azeite algum. 84. O GIRO Os eixos dos veículos são lubrificados para funcionarem de modo perfeito e fácil, e com o mesmo propósito alguns baleeiros executam uma operação análoga untando o fundo de seus botes. Como sem dúvida esse procedimento não traz nenhum malefício, como água e óleo não se misturam e o óleo é uma substância escorregadia, o objetivo é fazer com que o bote deslize mais facilmente. Queequeg tinha fé inabalável nesse procedimento e em uma manhã, não muito tempo depois de o navio alemão Jungfrau desaparecer, caprichou mais que o normal ao realizar essa operação, arrastando-se sob o bote preso ao costado do navio, esfregando a gordura como se estivesse ansioso para que na quilha calva brotasse uma basta cabeleira. Parecia trabalhar movido por algum pressentimento em particular, logo confirmado pelos acontecimentos. Avistaram baleias perto do meio-dia, mas assim que o navio se aproximou elas fugiram impetuosamente. Uma fuga precipitada e desordenada como a das embarcações de Cleópatra na batalha do Ácio. Contudo, os botes as perseguiram, com Stubb na liderança. Depois de muito esforço, Tashtego finalmente conseguiu fixar um arpão, mas sem fazer qualquer ruído a baleia assustada continuou ainda mais depressa sua fuga horizontal. A tensão contínua exercida pela linha sobre o arpão cedo ou tarde acabaria por arrancá-lo. Tornou-se imperativo cravar uma lança na baleia que voava ou teriam que se conformar com a perda. Mas era impossível o bote alcançá-la, pois ela nadava depressa e com fúria. O que fazer? De todos os maravilhosos aparelhos e da habilidade que possuíam, dos truques e das incontáveis sutilezas aos quais os baleeiros veteranos recorriam com frequência, nenhum ultrapassava a manobra com a lança, denominada ‘o giro’. Usando-se a espada grande ou pequena, nenhum exercício compara-se a ele. É apenas indispensável que a baleia esteja em fuga desesperada. Sua grande característica é a maravilhosa precisão e a distância da qual a lança é arremessada com o bote navegando a toda velocidade, balançando e sacudindo-se com violência. A lança inteira mede cerca de dez ou 12 pés de comprimento e é muito mais leve que o arpão, pois o pinho com que é feito seu cabo é levíssimo. Ele é equipado com uma corda bastante longa chamada ‘espia’, utilizada para recolher o arpão depois de atirado. Antes de prosseguir, é importante mencionar que apesar de o arpão poder ser usado como a lança na manobra denominada ‘giro’, isso se faz muito raramente, pois o índice de sucesso é pequeno devido ao maior peso e ao comprimento inferior do arpão, comparado com a lança, o que se constitui em sério inconveniente. Como regra geral, em primeiro lugar é preciso que se esteja bem próximo da baleia antes de começar o ‘giro’. Agora, vede Stubb: um homem que, pelo temperamento alegre, frieza e equanimidade nas mais terríveis emergências, era especialmente qualificado para executar o ‘giro’. Ele permanece em pé sobre a insegura proa do barco em alta velocidade, envolto na espuma turva. A baleia que nos reboca está 40 pés à nossa frente. Segurando com destreza a longa lança, examinando-a para certificar-se de que está perfeitamente reta, Stubb assobia enquanto enrola a corda em uma das mãos para agarrar a extremidade livre, deixando o resto desimpedido. Então, segurando a lança na altura da cintura, ele a aponta para a baleia como se a cobrisse com ela. Em seguida, abaixa o cabo em sua mão, elevando a ponta até que a arma fique perfeitamente equilibrada na palma de sua mão, a 15 pés de altura. Parece um malabarista equilibrando uma longa vara no queixo. No momento seguinte, com um impulso rápido e indizível, o aço cintilante salta a uma grande distância descrevendo um arco soberbo e treme ao penetrar no centro vital da baleia. Em vez de jorrar água ela agora esguicha sangue vermelho. “Sua torneira foi arrancada!” grita Stubb. “Esse é o imortal Quatro de Julho. Hoje, o vinho deve jorrar de todas as fontes! Tomara fosse o velho uísque de Nova Orleans ou de Ohio, ou o velhíssimo Monongahela! Então, Tashtego, rapaz, eu te faria encher uma vasilha com seu jorro e beberíamos nós todos! Sim, é verdade, meus corações, prepararíamos um bom ponche com o que esguicha daquele respiradouro e beberíamos o ponche vital produzido no centro da vida”. Enquanto assim falava bem-humorado, repetia várias vezes o hábil tiro e a lança voltava ao seu mestre como um galgo preso a uma guia. A baleia agonizante se enfurece, a linha afrouxa e Stubb vai até a popa, cruza as mãos e, mudo, observa o monstro morrer. 85. A FONTE No decurso de seis mil anos – e ninguém sabe durante quantos milhões de gerações antes disso – o fato de as grandes baleias lançarem seus jorros por todo o mar, borrifando e ludibriando os jardins das profundezas como outros tantos regadores enganosos, e milhares de caçadores terem, durante séculos, se aproximado da fonte da baleia para observar esses borrifos e jorros – é realmente digno de nota o fato de tudo isso ter acontecido e até este momento abençoado (1 hora, 15 minutos e 15 segundos da tarde do dia 16 de dezembro de 1851 d.C) ainda ser um problema resolver se esses jorros são apenas água ou nada além de vapor. Então, estudemos esse assunto, além de alguns outros itens interessantes e contingentes. Todos sabem que pela peculiar habilidade de suas guelras, os grupos que possuem barbatanas em geral respiram ar, às vezes combinado com o elemento no qual elas nadam. Assim sendo, um arenque ou um bacalhau poderiam viver durante um século sem jamais levantar a cabeça acima da superfície da água. Porém, pela estrutura interna que lhes dá pulmões como os dos humanos, a baleia só pode viver se inalar o ar puro da atmosfera. Daí a necessidade das visitas periódicas ao mundo superior. Porém, ela não consegue respirar pela boca, pois em sua posição normal, a boca do cachalote fica pelo menos oito pés abaixo da superfície da água e, além disso, sua traqueia não tem qualquer conexão com a boca. Não, ela respira somente através do espiráculo que se encontra no topo de sua cabeça. Se eu disse que a respiração é a única função indispensável para a vida de qualquer criatura, pois retira do ar certo elemento que, entrando em contato com o sangue, lhe concede seu princípio vital, não creio que esteja errado apesar de ser possível explicar esse processo pelo uso de algumas palavras científicas supérfluas. Isso esclarecido, deduz-se que se o sangue de uma pessoa fosse oxigenado por uma única respiração ele poderia tampar suas narinas e viveria sem respirar durante um tempo considerável, isto é, viveria sem respirar. Por estranho que pareça, esse é precisamente o caso da baleia que sistematicamente vive por intervalos, passando mais de uma hora (quando submersa) sem respirar uma única vez, isto é, sem inalar uma partícula de ar, pois como certamente vós deveis vos lembrar de que ela não possui guelras. Como pode ser? De cada lado de sua espinha, entre suas costelas há um incrível labirinto cretense de vasos semelhantes à aletria, os quais, quando ela deixa a superfície, ficam totalmente distendidos com a presença de sangue oxigenado. Assim, por uma hora ou mais ela carrega um estoque de vitalidade dentro do corpo, exatamente como o camelo que, ao cruzar um deserto sem água, carrega um suprimento de água para uso futuro em seus quatro estômagos suplementares. A existência desse labirinto anatômico é incontestável, e a suposição fundamentada nesse fato me parece convincente quando considera a inexplicável obstinação do leviatã em expelir seus jorros, como dizem os pescadores. Se não for incomodado, ao subir à superfície o cachalote continua ali por um período de tempo exatamente igual às suas outras subidas tranquilas. Digamos que ele permaneça na superfície por 11 minutos e esguiche 70 vezes, isto é, que respire 70 vezes. Todas as vezes que ele subir inalará exatamente outras 70 vezes. Mas se após algumas inalações ele se assustar, mergulhará, mas voltará à superfície para completar sua reserva de ar. Enquanto não tiver respirado aquelas 70 vezes não submergirá para permanecer sob a água pelo tempo costumeiro. Porém, esses períodos diferem de indivíduo para indivíduo. Todos são diferentes, sem exceção. E qual a razão de a baleia insistir em esguichar, se não fosse para completar sua reserva de ar antes de submergir definitivamente? É óbvio que essa necessidade da baleia a expõe aos perigos fatais da caça. Esse leviatã não pode ser apanhado por anzol ou rede quando nada a milhares de braças sob a luz do sol. Assim, ó caçador, não é tanto por tuas habilidades que consegues a vitória, mas pelas grandes necessidades da baleia! No homem, a respiração é continua – uma inalação serve apenas para duas ou três pulsações. Não importa o que ele faça – que ele caminhe ou durma – não pode deixar de respirar ou morrerá. Mas o cachalote respira apenas cerca de um sétimo de seu tempo – um domingo. Já foi dito que a baleia respira apenas através de seu espiráculo. Pode-se acrescentar que seus jorros misturam-se com água e creio que essa é a razão pela qual ela não possui olfato, pois a única coisa que nela substitui o nariz é esse mesmo espiráculo e, por estar tão ocupado com dois elementos, não se pode esperar que tivesse também a função de sentir odores. Quanto ao mistério do jorro – ser ele água ou vapor – não podemos ter certeza absoluta a esse respeito. A única coisa certa é que o cachalote não possui glândulas olfativas. Mas para que precisaria ele de tal coisa? Não há rosas, violetas nem água de colônia no mar. Além disso, sua traqueia somente se abre para o conduto do espiráculo, e esse longo canal – a exemplo do grande Canal do Erie – está dotado de toda espécie de trancas que se abrem e fecham para reter o ar embaixo ou para impedir a entrada de água. Portanto, a baleia não tem voz, a menos que vós a insulteis dizendo que ao fazer ruídos estranhos com o espiráculo ela fala através do nariz. Mas pergunto ainda uma vez, o que teria a baleia para dizer? Raramente alguém muito profundo tem algo a dizer para este mundo, a menos que seja forçado a balbuciar qualquer coisa para ganhar a vida. Oh! Que felicidade o mundo ser tão excelente ouvinte! O conduto respiratório do cachalote é destinado principalmente à passagem do ar e corre horizontalmente por vários pés abaixo da superfície de sua cabeça, um pouco deslocado para um dos lados. Esse curioso canal é muito semelhante a um cano de gás, instalado em um dos lados das ruas de uma grande cidade. Mas a questão é saber se esse cano de gás também transporta água. Em outras palavras, se o jorro de um cachalote é mero vapor da respiração exalada, ou se essa exalação é mesclada com a água que há em sua boca, descarregada através do espiráculo. É certo que a boca se comunica indiretamente com o espiráculo, mas não se pode provar que essa característica tem a finalidade de descarregar água através dele. A maior necessidade para que isso aconteça ser parece ser o fato de que ao se alimentar a baleia acidentalmente toma água. Mas o alimento do cachalote encontra-se muito abaixo da superfície, e nessas condições ele não pode esguichar, nem que o queira. Além disso, se o observarmos de perto, notaremos que, sem ser perturbado, há um ritmo regular entre os períodos em que esguicha e os seus períodos de respiração. Mas por que nos incomodamos com todas essas considerações sobre o assunto? Fala! Tu já viste como ela esguicha, então dize do que é composto seu jorro. Não consegues distinguir a água do ar? Caro senhor, neste mundo não é fácil resolver coisas tão simples. Descobri que as coisas simples são as mais difíceis de todas. E quanto ao jorro da baleia, mesmo que estivesses sobre ele, ainda terias dificuldade para estabelecer precisamente sua composição. A parte central do jorro permanece escondida na névoa branca e cintilante que a envolve. Como dizer com certeza se há água no jorro de uma baleia se todas as vezes que te aproximas para examiná-la de perto ela está tomada de grande agitação, com água cascateando em torno dela? E se nesses momentos crês que realmente notaste gotas de água no jorro, como saber se não são apenas vapor condensado ou gotas alojadas superficialmente na fissura do espiráculo que forma uma depressão no alto da cabeça da baleia? Até quando ela nada tranquilamente em um mar calmo, como um dromedário no deserto, com a corcova elevada seca pelo sol, a baleia carrega uma pequena bacia de água sobre a cabeça, como às vezes vemos em certas rochas uma cavidade cheia de água da chuva. Não é prudente um caçador ser curioso demais quanto à verdadeira natureza do espiráculo da baleia. Não convém examiná-lo muito de perto, aproximando demais o rosto. Não se pode levar um cântaro para encher nessa fonte e depois levá-lo de volta, pois ao menor contato com os fragmentos exteriores e leves do jorro, o que acontece constantemente, a pele é imediatamente queimada pela acidez da substância que a toca. Conheço uma pessoa que entrou em contato com o jorro (não sei se por motivos científicos) e teve arrancada a pele do rosto e braço. Os baleeiros consideram venenoso o jorro da baleia e tentam evitá-lo a todo custo. Também soube, e não duvido que seja verdade, que o jorro espirrado nos olhos causa cegueira. Portanto, o melhor que um investigador pode fazer é deixar em paz o jorro mortal. Podemos ainda levantar outra hipótese, apesar de não podermos comprová-la. Minha hipótese é a seguinte: o jorro é apenas vapor. Além de outras razões, e também por diversas considerações sobre a dignidade e a sublimidade do cachalote, o que me levou a essa conclusão foi o fato de ele não ser um ente comum ou superficial, pois é inegável que nunca é encontrado com sondas nas proximidades da costa, como todas as outras espécies de baleia. O cachalote é grave e profundo. Estou convencido que das cabeças de todos os seres graves e intensos, como Platão, Pirro, o Demônio, Júpiter, Dante, e outros, sempre escapa um vapor semivisível quando imersos em pensamentos profundos. Ao escrever um pequeno tratado sobre a Eternidade, tive a curiosidade de colocar um espelho diante de mim e depois de algum tempo vi, nele refletida, uma curiosa ondulação na atmosfera sobre a minha cabeça. A invariável umidade do meu cabelo, enquanto eu estava imerso em minhas intensas reflexões, depois de seis xícaras de chá quente em meu sótão coberto por telhas, em um meio-dia de agosto, parece-me um argumento adicional para a hipótese levantada. E quão nobremente aumenta o nosso conceito sobre o poderoso monstro envolto em bruma quando o vemos navegar de modo solene pelo calmo mar dos trópicos. Sua cabeça enorme e tranquila envolta por uma abóbada de vapor gerado por suas incomunicáveis contemplações, e esse vapor – como às vezes se pode ver – glorificado por um arco-íris, como se o próprio céu tivesse imposto um selo sobre seus pensamentos. É preciso que saibais que os arco-íris não visitam o ar claro, apenas irradiam vapor. Portanto, através de todos os densos vapores das dúvidas turvas de minha mente às vezes brilham divinas intuições iluminando minha névoa com raios celestes. Agradeço a Deus por isso, pois todos têm dúvidas e muitos negam, mas duvidando ou negando, poucos têm intuições. Dúvidas sobre todas as coisas terrenas e algumas coisas celestes, essa é a combinação que não produz nem crentes nem infiéis, mas criaturas que tudo observam com olhar imparcial. 86. A CAUDA Outros poetas teceram louvores ao olhar suave do antílope e à encantadora plumagem do pássaro que nunca pousa. Menos celestial, eu celebro uma cauda. Considerando que a parte maior da barbatana caudal do cachalote tem início no ponto em que o tronco se afina até ficar com o tamanho da cintura de um homem, apenas em sua superfície superior ela abrange uma área de no mínimo 50 pés quadrados. Seu corpo compacto e redondo se expande em duas barbatanas largas, planas e firmes, cuja espessura diminui gradativamente até menos de uma polegada. Em sua junção, ou bifurcação, elas se sobrepõem ligeiramente e logo se afastam uma da outra como asas, deixando um amplo espaço entre si. Em nenhum ser vivo as linhas de beleza são definidas com maior perfeição que nas bordas dessas barbatanas, em forma de lua crescente. Quando a baleia atinge seu total desenvolvimento, sua cauda chega a mais de 20 pés, de lado a lado. O membro todo parece uma densa trama de tendões unidos, mas ao cortá-la vemos que é composta de três camadas distintas: superior, média e inferior. As fibras das camadas superior e inferior são longas e horizontais, e as da camada mediana são muito curtas e correm em sentido contrário ao das duas outras camadas. Mais que qualquer outra coisa, essa estrutura tríplice concede energia à cauda. Para o estudioso dos velhos muros romanos, a camada central fornece um curioso paralelo com a fina camada de cerâmica que se alterna com a pedra nessas maravilhosas relíquias da antiguidade e que, indubitavelmente, contribui para a enorme resistência da construção. E como se esse vasto poder local não fosse suficiente, todo o corpo do leviatã é formado por essa trama de fibras e filamentos musculares que, passando pelos dois lados dos quadris, chega até as barbatanas e mescla-se insensivelmente a elas, contribuindo grandemente para sua força, de modo que na cauda parece se concentrar toda potência confluente e ilimitada da baleia. Se pudesse ocorrer a aniquilação da matéria, este seria o instrumento para realizá-la. Sua força prodigiosa não prejudica a graciosa flexão de seus movimentos, onde a facilidade infantil ondula através do poderio de um Titã. Pelo contrário, esses movimentos derivam de uma espantosa beleza. A verdadeira força nunca prejudica a beleza ou a harmonia e com frequência é a própria força que as confere. Em toda beleza imponente a força tem muito de magia. Se retirarmos os complexos tendões que parecem saltar da escultura de mármore representando Hércules, todo seu encanto desaparecerá. Ao levantar o lençol que cobria o corpo nu de Goethe, o devoto Eckerman se espantou com o peito maciço do homem, que parecia um triunfal arco romano. Reparai na força que emana da figura de Deus Pai, pintada por Michelangelo. E o que quer que revelem do amor divino do Filho as suaves, encaracoladas e hermafroditas pinturas italianas nas quais essa ideia está incorporada com maior sucesso, esses quadros são tão destituídos musculatura que não revelam qualquer poder – expõem somente o que é negativo, feminino no que diz respeito à submissão e resistência que, como todos concordam, constituem as peculiares virtudes práticas de seus ensinamentos. Tal é a sutil elasticidade do órgão que aqui tratamos, e não importa de que modo está sendo usado, se para brincadeiras, a sério ou com raiva, que seja qual for seu estado de espírito suas flexões invariavelmente são marcadas por extraordinária graça. Nisso, nenhuma fada conseguiria suplantá-la. Cinco grandes movimentos são peculiares a ela. Primeiro: usada como barbatana, serve para avançar; segundo: usada como maça, serve para lutar em batalha; terceiro: usada como foice, serve para varrer tudo em torno; quatro: serve para brincar; quinto: serve para levantar as barbatanas. Primeiro: por ter posição horizontal, a cauda do leviatã não funciona como as caudas das outras criaturas do mar. Ela nunca balança lateralmente. Tanto no homem quanto nos peixes, o balançar é sinal de inferioridade. A cauda é o único meio de propulsão da baleia. O movimento de enrolá-la sob o corpo e em seguida rapidamente lançá-la para trás é o que produz esse singular salto para frente que é o nado furioso do monstro. Suas barbatanas laterais servem apenas para direcioná-la. Segundo: de certo modo, é significativo que apesar de um cachalote lutar com outro cachalote usando somente a cabeça e as mandíbulas em seus conflitos com o homem ele desdenhosamente empregue, sobretudo a cauda. Ao investir contra um bote, ele a curva rapidamente, afastando-a do alvo e golpeando-o com seu retrocesso. O golpe é fatal se for efetuado sem qualquer obstrução, principalmente se atingir diretamente o alvo. Nenhuma costela de homem ou embarcação resiste a ele. A única salvação é evitá-lo, mas se ele vier de lado através da água, em parte devido à ligeira flutuação do bote baleeiro e à elasticidade de seus materiais, o resultado mais sério em geral se resume a uma costela quebrada ou uma ou duas pranchas partidas. Esses golpes laterais submersos sempre ocorrem durante a pesca e são considerados como brincadeiras de criança. Nesse caso, alguém se despe e tapa o buraco. Terceiro: não posso comprovar, mas parece-me que na baleia o sentido do tato se concentra na cauda, pois ela possui uma delicadeza só comparável à suavidade da tromba de um elefante. Essa doçura é evidenciada na execução dos movimentos laterais quando, com gentileza feminina e certa suavidade lenta, a baleia movimenta sua imensa barbatana de um lado para o outro na superfície do mar. E se ela sentir algo, mesmo que seja o fio do bigode de um marinheiro, azar do marinheiro e do bigode. Que ternura nesse primeiro toque preliminar! Se sua cauda fosse preênsil, lembraria o elefante de Darmonodes, que costumava frequentar o Mercado de flores e, com profundas saudações apresentava ramalhetes às jovens e em seguida lhes acariciava a cintura. Pelo que se comenta, é pena que a cauda da baleia não possua o poder de preensão, pois eu soube de outro elefante que, ferido durante uma batalha, curvou sua tromba e arrancou o dardo. Quarto: quando uma baleia é apanhada de surpresa na imaginária segurança do mar solitário, pode-se vê-la desligada da vasta corpulência de sua dignidade, brincando como um gatinho no oceano, como se este fosse uma lareira. Mas sua força não deixa de se evidenciar nessas brincadeiras. As amplas palmas de sua cauda elevam-se bem alto no ar e logo golpeiam a superfície da água com tonitruantes choques que ressoam por milhas e milhas. Poder-se-ia pensar que aquele ruído fora o disparo de um grande canhão e, na outra extremidade, a ligeira nuvem de vapor surgindo de seu espiráculo poderia ser confundida com a fumaça saindo da boca desse canhão. Quinto: Como em sua posição normal o leviatã mantém a cauda bem abaixo do nível de suas costas e ela fica totalmente fora de nosso campo de visão, sob a superfície da água. Porém, quando submerge até as profundezas, a cauda inteira, com no mínimo 30 pés, é lançada ereta no ar e assim permanece por um momento, vibrando, até arremessar-se para baixo e desaparecer da vista. Com exceção de seu sublime salto – que será descrito em outro trecho – esse alçar da cauda da baleia é um dos mais grandiosos espetáculos da natureza. Saindo das insondáveis profundezas, a cauda gigantesca parece querer agarrar espasmodicamente o mais alto céu. Em sonhos, das chamas do Báltico do Inferno, vi o majestoso Satã lançando para o alto sua atormentada e colossal garra. Mas a reação provocada pela observação dessas cenas depende do estado de espírito no qual a pessoa se encontra. Em estado dantesco, serão os demônios que acorrerão, em estado mais próximo de Isaias, serão os arcanjos. Em pé no topo do mastro grande de meu navio durante uma aurora que tingia de vermelho o céu e o mar, certa vez vi um grande grupo de baleias nadando na direção do sol. Por um momento todas vibraram em conjunto, com as caudas muito elevadas acima da superfície. Naquele momento tive a sensação de que eu jamais voltaria a observar tamanho espetáculo de adoração os deuses, nem mesmo na Pérsia, terra dos adoradores do fogo. Como testemunhou Ptolomeu Filopator sobre o elefante africano, também dou meu testemunho sobre a baleia declarando-a o mais devoto de todos os seres. Segundo o Rei Juba, no mais profundo silêncio os elefantes militares da antiguidade muitas vezes saudavam a manhã com as trombas levantadas. A comparação casual entre a baleia e o elefante, pelo menos em alguns aspectos da cauda do primeiro e da tromba do segundo, não deveria tentar colocar em pé de igualdade esses órgãos opostos, muito menos as criaturas aos quais eles respectivamente pertencem. Pois do mesmo modo que o mais poderoso elefante não passa de um cãozinho terrier para o leviatã, comparada com a cauda do leviatã sua tromba não passa da haste de um lírio. O mais terrível golpe da tromba de um elefante é como o toque de um leque, comparado com o ilimitado choque e esmagamento da poderosa cauda de um cachalote que, como os malabaristas indianos jogam seus malabares, inúmeras vezes atirou aos ares botes inteiros com seus remos e tripulações.1 Quanto mais analiso essa poderosa cauda mais deploro minha inabilidade para descrevê-la. Às vezes ela apresenta alguns gestos que, embora pudessem conferir alguma graça às mãos de um homem, permanecem totalmente inexplicáveis. Em um grupo grande, esses gestos místicos são tão extraordinários que alguns caçadores declararam que eles têm grande semelhança com sinais e símbolos da franco-maçonaria e que, por esses métodos, as baleias mantêm conversações inteligentes com o mundo. Também há outros movimentos estranhos no corpo da baleia, inexplicáveis para os seus mais experimentados caçadores. Por mais que a disseque não passo da superfície e afirmo que não a conheço e que jamais a conhecerei. Se não conheço sequer sua cauda, como compreender sua cabeça? Mais que isso, como compreender seu rosto, quando ela não o possui? Ele parece dizer: “Verás minhas partes posteriores, mas não verás minha face”. Contudo, não consegui compreender suas partes posteriores e a despeito do que ela possa sugerir sobre seu rosto, continuo afirmando que ele não existe. 1- Apesar de toda comparação entre o tamanho da baleia e o do elefante ser ridícula, pois um elefante está para uma baleia como um cão está para um elefante, não deixa de haver alguns pontos de curiosa semelhança entre os dois, a exemplo do jorro. É bem conhecido o fato de que o elefante absorve água ou pó com sua tromba e, levantando-a, jorra com força o que absorveu. 87. A GRANDE ARMADA Estendendo-se a sudeste dos territórios da Birmânia, a longa e estreita península de Málaga forma o ponto mais meridional de toda Ásia. Traçando-se uma linha contínua a partir dessa península encontramos as longas ilhas de Sumatra, Java, Bali e Timor que, com muitas outras, formam um vasto quebra-mar, ou baluarte lateral, ligando a Ásia à Austrália e dividindo o longo e contínuo Oceano Índico dos arquipélagos orientais. Esse baluarte é dotado de várias entradas para conveniência dos navios e das baleias. Dentre essas entradas encontram-se os estreitos de Sundra e Málaga. Vindos do oeste, os navios que se dirigem para a China utilizam especialmente o estreito de Sundra para penetraram nos mares chineses. Os pequenos estreitos de Sunda (ou Sonda) separam Sumatra de Java. A parte central desse vasto baluarte de ilhas, cujo contraforte é o grande e verde promontório conhecido pelos marinheiros como Cabeça de Java, é muito parecido com o portal de algum enorme império rodeado por altas muralhas, e considerando o inesgotável tesouro em especiarias, sedas, joias, ouro e marfim com o qual as milhares de ilhas desse mar oriental são dotadas, parece uma providência da natureza que pela própria conformação da terra tais tesouros pareçam protegidos do ávido mundo ocidental, mesmo que de maneira ineficaz. Os portos dos estreitos de Sunda não contêm essas dominadoras fortalezas que guardam as entradas do Mediterrâneo, do Báltico e do Mar de Mármara. Ao contrário dos dinamarqueses, esses orientais não exigem que a infindável procissão de navios que dia e noite há séculos passam entre as ilhas de Sumatra e Java, lhes prestem a obsequiosa homenagem de baixar as velas. Mas renunciando livremente a esse cerimonial, cobram um tributo muito mais sólido. Desde tempos imemoráveis, as proas dos navios piratas dos malaios escondem-se entre as angras sombreadas e as ilhotas de Sumatra, e a ponta de lança atacam os navios que navegam através dos estreitos, exigindo ferozmente que lhes seja pago um tributo. Pelos repetidos castigos sangrentos que vêm recebendo dos navegantes europeus, de certo modo a audácia desses corsários foi contida ultimamente. Porém, de vez em quando ainda se tem notícias que navios ingleses ou americanos foram abordados e saqueados nessas águas. Com uma brisa suave e fresca, o Pequod agora atravessava esses estreitos. Ahab resolvera passar através deles para alcançar o mar de Java e a partir daí dirigir-se para o norte, para águas frequentadas pelo cachalote, depois costear as Ilhas Filipinas e chegar ao litoral do Japão a tempo de aproveitar a grande estação baleeira. Por esses meios, a circum-navegação do Pequod varreria quase todas as regiões frequentadas pelos cachalotes em todo mundo, antes de descer até a linha do Pacífico, onde Ahab, apesar de ter falhado em todos os lugares com relação à sua pesquisa, contava firmemente em enfrentar Moby Dick em um mar que se sabia ser o mais frequentado por ela, em uma temporada na qual presumivelmente poderia caçá-la. Mas como? Ahab não tocaria a terra em sua busca através das zonas de pesca? Sua tripulação beberia ar? Ele certamente pararia em algum porto para providenciar de água. Não. Há muito tempo o sol percorre seu anel de fogo sem necessidade de outro sustento além do que carrega em si mesmo. Ahab parecia ser igual a ele. Enquanto outros navios se abarrotam de mercadorias estrangeiras que transportam para outros portos, os baleeiros não levam outra carga além de si mesmo, sua tripulação, suas armas e o suficiente para suas necessidades. Ele leva um lago inteiro engarrafado em seu amplo porão. Seu lastro são coisas úteis, não leva chumbo inútil nem lingotes. Carrega água suficiente para anos. Água clara e excelente de Nantucket que, depois de três anos de navegação no Pacífico, é melhor que a água salobra do Peru ou das fontes da Índia, guardada na véspera em tonéis. Assim, enquanto outros navios vão da China para Nova York, ida e volta, parando em vários portos, durante esse intervalo o navio baleeiro não vê um grão de terra e sua tripulação não vê outros homens além dos marinheiros iguais a eles. Desse modo, se lhes fosse levada a notícia de outro dilúvio eles responderiam apenas: “Muito bem, rapazes, aqui está a arca!” Pois bem, como vários cachalotes haviam sido capturados nas costas de Java, nas vizinhanças dos estreitos de Sunda, e como a maior parte da região adjacente em geral era reconhecida pelos pescadores como um excelente local de pesca, à medida que o Pequod se aproximava da Cabeça de Java os vigias eram chamados repetidamente, avisados de que deveriam permanecer alertas. Mas ainda que os verdes penedos juncados de palmeiras logo surgissem a estibordo e nossas narinas fossem invadidas pelo delicioso aroma de canela que pairava no ar, não se viu um único jorro. Quase renunciando a qualquer ideia de encontrar caça nas proximidades, o navio se preparava para entrar nos estreitos quando, vindo do alto, o grito costumeiro foi ouvido e um espetáculo de singular magnificência nos saudou. Mas que fique claro que devido à infatigável atividade com que têm sido caçados ultimamente nos quatro oceanos, em vez de navegarem quase sempre em pequenos grupos, como no passado, os cachalotes agora são encontrados com frequência em bandos imensos, às vezes compostos de uma multidão tão grande que dão a impressão de que inúmeras nações celebraram um solene tratado de proteção e assistência mútua. A esse agrupamento de cachalotes em colossais congregações pode-se atribuir a circunstância de que, mesmo nas melhores regiões de pesca, agora se pode navegar durante semanas ou meses sem ser saudado por um único jorro e de repente receber a saudação de milhares e milhares. A bombordo e a estibordo, distantes duas ou três milhas, em um grande semicírculo que abarcava meio horizonte, cadeias contínuas de jorros de baleias elevavam-se brincando e brilhando ao sol do meio-dia. Ao contrário dos jatos gêmeos, retos e perpendiculares que se dividem no topo em duas seções e caem como os ramos de um salgueiro, o jato único do cachalote possui um penacho encaracolado de névoa branca que ascende continuamente antes de tombar a sotavento. Vista do convés do Pequod, erguendo-se no ar como altas colinas no mar, essa névoa de vapor lembrava as milhares de alegres chaminés de uma densa metrópole, observadas por um cavaleiro postado em uma colina em uma agradável manhã de outono. Como exércitos que se aproximam marchando de um desfiladeiro inimigo nas montanhas, acelerando sua marcha, ansiosos para deixar para trás essa passagem perigosa e novamente se expandir pela relativa segurança da planície, as baleias pareciam se apressar a atravessar os estreitos, gradativamente contraindo as asas do semicírculo nadando em um bloco sólido, ainda no formato de meia-lua. Com todas as velas desfraldadas, o Pequod partiu ao encalço delas, os arpoadores segurando suas armas, festejando alacremente nos botes ainda suspensos. Se o vento se mantivesse, não havia dúvida de que naqueles estreitos de Sunda alcançariam a vasta hoste que somente se espalharia pelos mares orientais para presenciar a captura de não poucos elementos de seu bando. E quem poderia garantir que naquela caravana congregada não nadava temporariamente Moby Dick, como o venerado elefante branco que sempre surge no desfile de coroação dos siameses? Então, com vela sobre vela, navegávamos perseguindo os leviatãs diante de nós quando, de repente, ouviu-se a voz de Tashtego chamando nossa atenção para algo que vinha em nossa esteira. Semelhante ao crescente à nossa frente, vimos outro em nossa retaguarda. Parecia formado por vapores brancos separados, subindo e caindo como os jorros das baleias, mas não surgiam e desapareciam tão completamente, pois pareciam suspensos e não desapareciam por completo. Apontando o binóculo para essa vista, Ahab rapidamente girou no eixo de sua perna de pau e gritou: “Todos para cima com equipamentos e baldes para molhar as velas. São malaios, e nos perseguem!” Como se há tempos estivessem esperando atrás dos promontórios até o Pequod realmente entrar nos estreitos, aqueles bandidos asiáticos agora nos perseguiam com ardor, como se quisessem compensar o cuidado extremo de seu comportamento anterior. Mas como, com vento favorável, o rápido Pequod também efetuava uma perseguição ardorosa, aqueles morenos filantropos tiveram a bondade de ajudá-lo a se apressar, fornecendo-lhe chicotes e esporas. Com o binóculo debaixo do braço, Ahab andava de um lado para outro do convés, contemplando de um lado os monstros que ele caçava e do outro os piratas sangrentos que o caçavam. Ele próprio deve ter pensado nisso. Ao olhar para as verdes muralhas da garganta aquática na qual navegava o navio também deve ter pensado que do outro lado daquele portal encontrava-se a rota para sua vingança, e que através desse mesmo portal ele agora caçava e estava sendo caçado até seu fim mortal, e não apenas isso, pois uma horda de piratas desumanos e selvagens, demônios ateus e cruéis o encorajavam com suas maldições. Quando todos esses conceitos passaram por sua cabeça a fronte de Ahab pareceu abatida e irritada como a praia de areia negra após a maré tempestuosa atormentá-la sem ser capaz de arrancá-la de seu lugar. Mas pensamentos como esses preocupavam muito pouco a arrojada tripulação e depois de deixar os piratas cada vez mais para trás, quando o Pequod finalmente passou pelo vívido verdor do cabo Cockatoo, ao lado de Sumatra, e emergiu nas amplas águas além dele, os arpoadores mais pareceram lamentar o fato de as velozes baleias terem ganhado terreno em vez de se alegrar por terem deixado os malaios para trás. Mas ainda navegando na esteira das baleias, elas finalmente pareceram diminuir sua velocidade e o navio gradativamente se aproximou delas. Como o vento se acalmava foi dada ordem para ocuparem os botes. Porém, assim que isso foi feito, por algum maravilhoso instinto do cachalote – apesar de nos encontrarmos uma milha para trás – elas novamente se reuniram e, formando fileiras cerradas e batalhões nos quais seus jorros pareciam brilhantes filas de baionetas, os cachalotes se afastaram com redobrada velocidade. Saltamos para a espuma vestindo apenas camisas e calções, e depois de remar durante várias horas estávamos quase dispostos a renunciar à caça quando uma comoção entre as baleias nos mostrou que elas finalmente estavam sob a influência daquela estranha perplexidade de inerte irresolução à qual o pescador se refere dizendo que a baleia está amargurada. As compactas colunas marciais em que nadavam rápida e regularmente agora se fragmentavam em uma rota desordenada, e como os elefantes do Rei Poro na batalha hindu contra Alexandre, elas pareciam loucas de consternação. Expandiam-se em vastos círculos irregulares, nadando erraticamente em todas as direções, revelando o pânico em que se encontravam por seus jorros curtos. Isso era ainda mais estranhamente evidenciado por algumas delas que, totalmente paralisadas, flutuavam sem defesa como navios encalhados, desmantelados sobre o mar. Esses leviatãs não poderiam ter demonstrado maior desânimo se fossem apenas um simples rebanho de ovelhas, perseguido no pasto por três lobos ferozes. Mas essa ocasional timidez é característica de todas as criaturas que formam bandos. Às vezes, reunidos em uma manada composta de milhares de indivíduos, os búfalos de juba de leão do oeste fogem de um cavaleiro solitário. Isso também acontece com todos os seres humanos que, agrupados em um teatro, ao menor alarme de incêndio fogem desesperados na direção das portas, empurrando-se, pisoteando uns aos outros, arrastando-os para a morte sem qualquer remorso. Portanto, é melhor conter nosso espanto pelo pânico das baleias diante de nós, pois não há tolice dos animais da terra que não seja imensamente excedida pela insanidade dos homens. Apesar de várias baleias se movimentarem com violência, como já foi dito, observamos que como um todo o grupo não avançava nem recuava, permanecendo no mesmo lugar. Como é hábito nesses casos, os botes separam-se imediatamente, cada qual se dirigindo para uma baleia solitária nas margens do cardume. Queequeg fincou seu arpão cerca de três minutos depois, e o peixe atingido esguichou espuma nos nossos rostos e depois disparou diretamente para o meio do grupo, com a velocidade de um raio. Apesar desse movimento por parte de uma baleia ferida nessas circunstâncias não ser sem precedentes, e na verdade ser sempre mais ou menos previsível, ele oferece uma das mais perigosas vicissitudes da pesca. Quando monstro nos arrasta cada vez mais para o fundo do cardume apavorado damos adeus à vida circunspecta e existimos apenas em um delirante palpitar. Enquanto a baleia avançava, cega e surda, como se pelo mero poder da velocidade pudesse se livrar do arpão sanguessuga agarrado a ela, e rasgávamos no mar um profundo corte branco, ameaçados de todos os lados pelas criaturas enlouquecidas que nos rodeavam, nosso bote era como um navio cercado de ilhas de gelo em uma tempestade, tentando se orientar através de seus complicados canais e estreitos sem saber em que momento poderia ser aprisionado e destruído. Sem demonstrar a menor perturbação, Queequeg nos conduzia com soberba habilidade, ora desviando-se do monstro diretamente em nosso caminho, ora afastando-se de outro cujas colossais barbatanas alçavam-se sobre nossas cabeças, enquanto, durante todo tempo Starbuck permanecia na proa, lança na mão, arredando de nossa rota todas as baleias que podia alcançar com lançamentos curtos, pois não havia tempo para os longos. Os remadores também não tinham descanso apesar de no momento estarem dispensados de seus deveres habituais. Eles se encarregavam sobretudo dos gritos da profissão. “Fora do caminho, Comodoro!” gritou um para um grande dromedário que subitamente surgiu na superfície e, por um instante, ameaçou nos esmagar. “Abaixa essa cauda!” gritou outro para um segundo cachalote que, perto da borda do nosso bote, parecia calmamente se abanar com sua extremidade semelhante a um leque. Todos os botes baleeiros carregam alguns objetos curiosos originariamente inventados pelos índios de Nantucket, chamados “druggs”. Dois grossos quadrados de madeira do mesmo tamanho são unidos firmemente de modo a se cruzarem em ângulo reto. Uma linha de comprimento considerável é amarrada na parte central desse bloco e na outra extremidade ajusta-se um arpão. Esse objeto é usado principalmente quando as baleias estão em pânico, pois o caçador fica cercado por mais baleias do que pode caçar. Mas não encontramos cachalotes todos os dias e quando isso acontece é preciso matar o máximo que se consegue. E como não dá para matá-las todas de uma só vez é preciso incapacitá-las para depois matá-las na ocasião oportuna. É por isso que esses aparelhos são muito úteis nesses momentos. Nosso bote possuía três. O primeiro e o segundo foram fixados com sucesso e vimos as baleias se afastando, aprisionadas pela enorme resistência do aparelho. Estavam presas como malfeitores, com uma corrente e uma bola. Porém, na tentativa de tentar fixar o terceiro bloco de madeira atirando-o por sobre a amurada, este ficou preso sob um dos assentos do bote, que foi arrancado em um instante derrubando o remador no fundo do barco, enquanto o assento deslizava sob ele. Dos dois lados, o mar entrou pelas pranchas arrebentadas, mas enfiamos duas ou três ceroulas e camisas nos vãos e tapamos o vazamento durante algum tempo. Teria sido praticamente impossível atirar esse tipo de arpão se nossa baleia não tivesse diminuído muito a velocidade por estarmos no meio do cardume; além disso, como nos afastávamos cada vez mais do círculo do pânico, as terríveis desordens pareciam atenuadas. Assim, quando por fim o arpão se desprendeu e a baleia que nos rebocava desapareceu, deslizamos por entre duas baleias levados pelo impulso de sua partida e penetramos no coração do cardume, como se, deixando uma torrente na montanha, tivéssemos penetrado em um sereno lago em um vale. Ali eram ouvidas, mas não sentíamos as tempestades nos frenéticos vales entre as baleias mais distantes. Na expansão central o mar apresentava aquela superfície lisa e lustrosa como cetim, produzida pela sutil umidade desprendida pela baleia em seus momentos de grande tranquilidade. Sim, encontrávamo-nos naquela calma encantada que dizem se esconder no coração de todo distúrbio. E na distância víamos os transtornos dos círculos concêntricos exteriores e observamos sucessivos agrupamentos de baleias, oito ou dez em cada um, dando voltas e mais voltas rápidas como parelhas de cavalos em um picadeiro, tão próximas umas das outras que um cavaleiro titânico poderia, com facilidade, ter formado um arco sobre as centrais e dado voltas sobre seus lombos. Devido à densidade da aglomeração de baleias em repouso que rodeavam o eixo do rebanho, não havia como escapar dali. Precisávamos esperar por uma brecha no muro vivo que nos cercava, um muro que somente nos admitira para nos encarcerar. Mantendo-nos no centro do lago éramos ocasionalmente visitados por mansas fêmeas e filhotes, as mulheres e crianças da hoste afugentada. Incluindo os ocasionais intervalos entre os círculos giratórios externos e os espaços entre os vários agrupamentos de qualquer desses círculos, a área inteira ocupada pela multidão devia compreender no mínimo duas ou três milhas quadradas. De qualquer modo, apesar de naquele momento esse teste talvez ser apenas uma ilusão, dos nossos botes podíamos ver jorros que pareciam se elevar até o horizonte. Menciono essa circunstância porque, mesmo que a grande extensão do cardume nos impedisse de saber a causa precisa dessa parada, era impossível não ficar extasiado com as fêmeas e filhotes encerrados nesse redil interno, e por serem tão jovens, pouco sofisticadas, inocentes e sem experiência, essas baleias de vez em quando visitavam nosso bote vindo das margens do lago e demonstravam uma maravilhosa confiança e destemor, ou um pânico fascinado. Como cães domesticados, aproximavam-se farejando nossa amurada, tocando-a como se algum encanto as tivesse domesticado. Queequeg acariciava-lhes a cabeça, Starbuck coçava suas costas com a lança, mas com medo das consequências abstinha-se de fixá-la. Contudo, bem abaixo desse extraordinário mundo da superfície, outro mundo ainda mais curioso surpreendeu nossos olhos quando olhamos por sobre a borda do barco. Suspensas nessas abóbodas aquáticas flutuavam as formas das mães baleias amamentando seus filhotes, e outras que pela imensa circunferência logo se tornariam mães. Como sugeri há pouco, aquele lago era extraordinariamente transparente até uma profundidade considerável, e como as crianças humanas que enquanto mamam calmamente fixam o olhar longe do seio da mãe, como se vivessem duas vidas diferentes ao mesmo tempo, e enquanto recebem nutrição mortal parecem se regozijar espiritualmente com alguma experiência sobrenatural, aquelas jovens baleia pareciam olhar em nossa direção, mas não para nós, como se fôssemos um fragmento de alga para sua vista recém-nascida. Flutuando ao lado delas, as mães também pareciam nos observar tranquilamente. Uma dessas pequenas, que não parecia ter mais que um dia, tinha aproximadamente 14 pés de comprimento e cerca de seis pés de circunferência. Era um pouco brincalhona, apesar de seu corpo não parecer bem recuperado da posição estranha em que estivera no ventre da mãe, onde, da cauda até a cabeça, pronta para o salto final, a baleia ainda não nascida repousa encurvada como o arco de um tártaro. As delicadas barbatanas laterais e as palmas de sua cauda ainda conservavam a aparência amarrotada que exibem as orelhas de um bebê recém-chegado do estrangeiro. “Linha!” gritou Queequeg, olhando por sobre a amurada. “A ela, rápido! Quem a feriu? Quem jogou o arpão? Duas baleias, uma grande e uma pequena!” “O que houve, homem?” gritou Starbuck. “Olha”, disse Queequeg apontando para baixo. Como algo semelhante a uma baleia ferida que desenrola do carretel centenas de braças de corda e depois de profundo exame volta a flutuar mostrando a linha frouxa e enrolada voltando à superfície, formando espirais, Starbuck via os longos anéis de cordão umbilical da Senhora Leviatã, através do qual o filhote ainda se prendia à mãe. Não é raro que nas rápidas atribulações da caça, com a extremidade maternal já solta, essa linha natural se enrosque na corda de cânhamo de modo que o recém-nascido fica aprisionado. Alguns dos mais sutis segredos dos mares pareciam nos ser revelados através daquele lago encantado. Víamos os amores dos jovens leviatãs nas profundezas.1 E assim, apesar de cercados por círculos e círculos de ansiedades e sustos, livremente e sem medo, essas inescrutáveis criaturas no centro entregavam-se a todas as suas pacíficas preocupações, alegrando-se serenamente com seus namoricos e prazeres. No meio do Atlântico açoitado pelos tornados de minha existência, também ainda me divirto em muda calma enquanto planetas tediosos e repletos de inesgotável desgraça revolvem em torno do meu ser, e no mais profundo de minha alma ainda mergulho na eterna suavidade da alegria. Encontrávamo-nos nesse transe e, na distância, os frenéticos espetáculos ocasionais revelavam a atividade dos outros botes, ainda dedicados à tarefa de arpoar as baleias nas extremidades do cardume ou carregar a guerra para o interior do primeiro círculo, onde havia a abundância de espaço e alguns recuos convenientes. Todavia, a visão das enfurecidas baleias feridas arremessando-se cegamente através dos círculos não era nada diante do que se apresentava aos nossos olhos. Certas vezes, quando um bote está ligado a uma baleia excepcionalmente poderosa e alerta, costuma-se incapacitá-la mutilando seu gigantesco tendão caudal. Isso se faz atirando-se uma espada curta à qual se ata uma corda para rebocá-lo novamente para trás. Como soubemos depois, uma baleia ineficientemente ferida nesse local conseguira se livrar do bote carregando com ela metade da linha do arpão e na desesperada agonia do ferimento agora se arrojava pelos círculos giratórios como o solitário e desesperado Arnold na batalha de Saratoga, espalhando medo por onde passava. 1- Como todas as outras espécies de leviatãs, mas ao contrário da maioria dos outros peixes, o cachalote tem seus filhotes em qualquer estação. Depois de uma gestação que provavelmente pode ser fixada em nove meses, produz um filhote de cada vez, apesar de se saber que em raras ocasiões nascem gêmeos – uma contingência prevista pela existência de duas tetas curiosamente situadas de cada lado do ânus. Porém, os seios propriamente ditos estendem-se para cima destas. Quando por acaso essas preciosas partes da baleia que amamenta são cortadas pela lança do caçador, o leite e o sangue da mãe descolorem grande extensão do mar. O leite é muito doce e rico. Já foi provado pelo homem e combina bem com morangos. Quando cheias de mútua estima, as baleias saúdam MORE HOMINUM. (N.A.) (More hominum – Latim: à maneira dos homens). Porém, por mais torturante que fosse o ferimento dessa baleia e um espetáculo aterrador, o raro horror que parecia inspirar ao resto do cardume devia-se a uma causa a princípio obscurecida de nossa visão pela distância. Por fim, percebemos que por um desses inimagináveis acidentes que acontecem durante uma pescaria, a baleia se enredara na linha do arpão que arrastava, levando também a espada curta que lhe haviam cravado na cauda. No entanto, a extremidade da corda ligada ao arpão se emaranhara permanentemente nos laços da linha, mas a espada se soltara da cauda e o animal atormentado e enlouquecido sacudia a cauda flexível agitando a arma afiada, ferindo e matando seus companheiros. Esse objeto terrível parecia pareceu anular o medo paralisante que dominava todo cardume. Primeiro, as baleias que formavam a borda de nosso lago principiaram a se agrupar um pouco, esbarrando umas nas outras como se levantadas por ondas meio perdidas, vindas de longe. Então, o próprio lago começou a se erguer e inchar. As câmaras nupciais submarinas e os quartos dos filhotes desapareceram. Em órbitas que se contraíam cada vez mais, as baleias dos círculos internos começaram a nadar em grupos cada vez mais compactos. Sim, a longa calma desaparecia. Logo se ouviu um pequeno zunido que foi se avolumando e, como as tumultuosas massas de blocos de gelo quando o grande rio Hudson derrete na primavera, todo o cardume de baleias avançou para o centro como se quisesse se empilhar formando uma montanha. Imediatamente, Starbuck e Queequeg trocaram de lugar e Starbuck ocupou a popa. “Remos!” murmurou ele de forma intensa, empunhando o leme. “Segurem seus remos e agarrem suas almas. Agora! Meu Deus, homens, firmes! Queequeg, afasta esse cachalote, atinge-o! Em pé! Em pé, homens. Empurrai; não vos importeis com seus lombos! Afastai-as!” O bote agora se encontrava prensado entre duas enormes massas negras que deixavam um estreito de Dardanelles entre suas formas imensas. Com um esforço desesperado finalmente alcançamos uma abertura temporária e retrocedemos depressa, procurando ao mesmo tempo outra abertura. Após muitas pequenas fugas semelhantes, por fim nos encontramos no que há pouco fora um dos círculos externos, agora cruzado por baleias dispersas tentando chegar ao centro único. Essa feliz salvação nos saiu barata, pois apenas Queequeg perdeu seu chapéu. Enquanto estava em pé na proa tentando afastar as baleias, um redemoinho de vento produzido pelo súbito agitar de duas barbatanas arrancara-lhe o chapéu da cabeça. Barulhenta e desordenada, a agitação universal logo se transformou no que parecia ser um movimento sistemático, pois tendo finalmente se agrupado em um único corpo denso, voltaram a fugir com velocidade aumentada. Era inútil persegui-las, mas os botes ainda permaneceram em sua esteira para tentar capturar alguma baleia ferida que tivesse ficado para trás e para recolher a que Flask matara e marcara. A marca é uma pequena estaca com um pendão e cada barco leva dois ou três exemplares. Quando há caça adicional à mão, são inseridos no corpo flutuante da baleia morta para marcar seu local no mar e indicar a posse, no caso de outro navio se aproximar. O resultado dessa aventura ilustrou bem um inteligente adágio repetido pelos pescadores – quanto mais baleias, menor a caça. De todas as baleias marcadas, apenas uma foi capturada. As outras escaparam durante algum tempo, apenas para serem apanhadas por pela tripulação de outro navio que não o Pequod, como veremos depois. 88. ESCOLAS E PROFESSORES O capítulo anterior descreveu um imenso cardume de cachalotes e também falou sobre a provável causa desses vastos agrupamentos. Pois bem, apesar de às vezes serem encontradas essas vultosas reuniões, como tivemos oportunidade de ver, até hoje ocasionalmente são observados pequenos bandos isolados com 20 a 50 indivíduos. Tais grupos são chamados de escolas. Em geral são de dois tipos: Os compostos quase só de fêmeas e os formados apenas por jovens machos vigorosos, ou touros, como são vulgarmente denominados. Na qualidade de cavalheiro protetor de uma escola de fêmeas, sempre há um macho que já completou seu desenvolvimento, apesar de ainda não ser velho. Diante de qualquer alarme é ele quem demonstra sua galanteria colocando-se na retaguarda para proteger a fuga de suas damas. Na verdade esse cavalheiro é um esplêndido otomano, nadando por seu mundo aquático acompanhado por todos os confortos e prazeres do harém. O contraste entre esses otomanos e suas concubinas é impressionante, pois enquanto ele sempre apresenta proporções leviatânicas, as fêmeas não têm mais que um terço da dimensão de um macho de tamanho médio, mesmo quando totalmente desenvolvidas. Atrevo-me a dizer que elas são delicadas comparadas a ele, pois sua cintura não passa de seis jardas. Entretanto, não se pode negar que no total elas estejam hereditariamente destinadas à corpulência da gravidez. É muito curioso observar esse harém e seu senhor em suas excursões indolentes. Como criaturas modernas, todos se movimentam em indolente busca de variedade. Pode-se encontrá-los na linha do equador para o auge da estação de alimentação, talvez acabando de voltar de um verão passado nos mares do norte onde enganaram essa estação e todas as desagradáveis impropriedades do cansaço e do calor. Depois de passear relaxadamente de um lado para outro na linha do equador, deslocam-se para as águas orientais para esperar a estação fria, escapando de outra temperatura excessiva do ano. Ao avançarem serenamente em uma dessas jornadas, se virem algo esquisito ou suspeito os senhores cachalotes vigiarão cuidadosamente sua interessante família. Se algum jovem leviatã aparecer por ali sem razão e se atrever a se aproximar de uma das senhoras, com que fúria prodigiosa o sultão o atacará e expulsará! Na verdade, o jovem atrevido que se permitir invadir a santidade da felicidade doméstica passará por maus bocados. Mas não importa o que o sultão faça, não consegue manter o mais notório sedutor fora de sua cama, pois infelizmente todos os peixes dormem juntos. Como em terra as senhoras com frequência causam os mais terríveis duelos entre seus admiradores rivais, entre as baleias às vezes acontecem duelos mortais, e tudo por amor. Eles duelam com suas longas mandíbulas, às vezes entrelaçando-as, lutando pela supremacia como alces que emaranham seus chifres. Vários são capturados com profundas cicatrizes deixadas por esses encontros – cabeças sulcadas, dentes quebrados, barbatanas recortadas e, em algumas ocasiões, mandíbulas retorcidas e deslocadas. Porém, supondo que o invasor do êxtase doméstico se afaste depois do primeiro ataque do senhor do harém, é muito divertido observar esse senhor. Ele gentilmente insinua seu vasto corpo entre as fêmeas e ali fica durante algum tempo, entretendo-se um pouco, ainda na irresistível proximidade do jovem sedutor, como um piedoso Salomão adorando devotadamente suas mil concubinas. Se houver outras baleias a vista, os pescadores raramente dão caça a esses grandes turcos, pois são muito orgulhosos de sua força e possuem pequena quantidade de gordura. Quanto aos filhos e filhas que eles geram, bem… esses filhos e filhos precisam cuidar de si mesmos ou, na melhor das hipóteses, têm apenas o auxílio materno. Como certos amantes inconstantes e onívoros, o senhor baleia não aprecia cuidar de crianças, por mais que estime suas mães, e como é um grande viajante deixa seus bebês anônimos pelo mundo inteiro, cada qual um estranho. Porém, com o tempo, quando o ardor da juventude entra em declínio e os anos e as indisposições aumentam, a reflexão lhe concede pausas solenes e a lassidão geral ataca o turco saciado. O amor pela calma e pela virtude suplanta a paixão pelas donzelas e, impotente, nosso otomano entra no estágio da vida em que chega o arrependimento e ele renega e larga o harém, e como uma grande alma exemplar e rabugenta viaja sozinho pelos meridianos e paralelos, dizendo suas preces e advertindo todos os jovens leviatãs sobre os erros amorosos. E quando o harém de baleias é denominado de escola pelos pescadores, tecnicamente, o senhor e mestre dessa escola é o professor. Portanto, mesmo que não seja de caráter estrito, parece admiravelmente satírico que depois de ter frequentado essa escola ele não saia dali para ensinar o que aprendeu, mas para informar a loucura que nela existe. Naturalmente, seu título de professor parece derivar do nome dado ao seu harém, mas há quem suponha que o homem que primeiro deu um título a essa espécie de baleia otomana deve ter lido as memórias de Vidocq e se informado sobre a espécie de professor camponês que foi esse famoso francês em sua juventude, e qual a natureza das aulas ocultas inculcadas em alguns de seus discípulos. O isolamento ao qual o professor baleia se obriga na velhice é partilhado por todos os cachalotes idosos. Um leviatã solitário quase sempre é uma baleia velha. Como um venerável e barbudo Daniel Boone, não deseja ninguém perto dele, só a própria Natureza a quem toma por esposa na imensidão das águas. Apesar de seus inúmeros segredos, ela é para ele a melhor das esposas. As escolas previamente mencionadas, contendo somente machos jovens e vigorosos, apresentam forte contraste com as escolas-haréns, pois enquanto as fêmeas têm a característica de serem tímidas, os jovens machos, ou touros, são os mais agressivos dentre todos os leviatãs. Proverbialmente, são os mais perigosos de se encontrar, com exceção das maravilhosas baleias de cabeça grisalha que às vezes são encontradas e lutam como inimigos implacáveis, encolerizadas pelo sofrimento causado pela gota. As escolas de cachalotes jovens são maiores que as escolas-haréns. Como um grupo de colegiais, os cachalotes estão sempre cheios de vontade de lutar, são alegres e malvados e percorrem o mundo em um ritmo exuberante e incauto, de modo que nenhum agente criterioso lhes garantiria o bom comportamento, como não refrearia um tumultuoso estudante de Yale ou Harvard. Porém, eles logo deixam essa turbulência e ao atingirem três quartos de seu desenvolvimento total separam-se dos outros e procuram estabelecer seus próprios haréns. Outra diferença entre as escolas de machos e fêmeas é ainda mais característica dos sexos. Se atacarmos um macho jovem, coitado! Todos os seus companheiros o abandonam. Mas se atacarmos um membro de uma escola-harém, todas as suas companheiras nadarão em torno da criatura demonstrando grande preocupação e muitas vezes se mantêm tão perto durante tanto tempo que também acabam sendo capturadas. 89. PEIXES PRESOS E PEIXES LIVRES A alusão feita aos pendões e hastes no penúltimo capítulo necessita de algumas explicações sobre as leis e regulamentos da pesca da baleia, da qual o pendão pode ser qualificado como o grande símbolo e a emblema. Acontece com frequência que vários navios façam juntos um cruzeiro e que uma baleia seja atingida por um deles e depois escape para finalmente ser morta e capturada por outro navio. Desse modo surgem muitas contingências maiores ou menores, todas derivadas desse fato principal. Por exemplo, depois de uma caça e captura cansativa e perigosa, o corpo da baleia pode se soltar do navio devido a uma violenta tempestade e, arrastada pela corrente, ser recapturada por um segundo navio baleeiro que, com toda calma, o reboca confortavelmente, sem risco de perder vidas nem cordas. Desse modo, seria frequente ocorrerem as mais vexatórias e violentas disputas entre os pescadores se não existissem algumas leis universais, escritas ou não, porém indiscutíveis em todos os casos. Talvez o único código baleeiro formal, autorizado por decreto legislativo, seja o holandês. Foi decretado pelos Estados Gerais em 1695. Apesar das outras nações não possuírem nenhuma lei baleeira escrita os pescadores americanos têm seus próprios legisladores e advogados nessa matéria. Eles instituíram um sistema que por sua concisão e clareza supera o código legal Justiniano e as leis da Sociedade Chinesa para a Abolição da Intromissão com os Negócios dos outros Povos. Sim, essas leis poderiam ser gravadas em uma moeda dos tempos da Rainha Anne ou na farpa de um arpão para depois serem usadas em torno do pescoço, tão curtas que são: I. UM PEIXE PRESO PERTENCE À PARTE À QUAL ESTÁ PRESO. II. UM PEIXE LIVRE PERTENCE A QUEM O CAPTURAR PRIMEIRO. Mas a sagacidade desse magistral código é a admirável brevidade que necessita um vasto volume de comentários para expô-lo. Em primeiro lugar, o que é um Peixe Preso? Vivo ou morto, um peixe está tecnicamente preso quando conectado a um navio ou bote, por qualquer meio controlado por seu ocupante, ou ocupantes – um mastro, remo, cabo de nove polegadas, fio de telégrafo ou fio de teia de aranha são iguais. Da mesma maneira, um peixe está tecnicamente preso se levar um pendão ou qualquer outro símbolo de possessão, desde que a parte que o cravou claramente prove sua habilidade de levar o peixe consigo a qualquer momento, assim como sua intenção de fazê-lo. Esses são comentários científicos, mas os comentários dos próprios baleeiros são feitos de palavras duras e pancadas ainda mais duras – a Lei dos punhos. É verdade que entre os mais corretos e honrados baleeiros são feitas concessões em casos particulares, quando seria uma ultrajante iniquidade moral uma parte reclamar a posse de uma baleia previamente caçada ou morta por outra parte. Mas outros não são tão escrupulosos. Há cerca de 50 anos aconteceu um interessante caso litigioso na Inglaterra, em que os queixosos reclamavam a posse de uma baleia depois de uma caça difícil nos Mares do Norte, quando ambos (os queixosos) haviam conseguido arpoar a baleia, mas estando em perigo de perder suas vidas, foram obrigados a abandonar não só o peixe como também suas linhas e seu bote. Por fim, os acusados (a tripulação de outro bote) surgiram com a baleia morta, presa e finalmente se apropriou dela sob os olhos dos queixosos. E quando os acusados receberam os protestos formais, seu capitão estalou os dedos diante do rosto dos queixosos e lhes assegurou que, como recompensa pelo feito, ele ficaria com suas linhas, arpões e bote, que haviam permanecido presos à baleia até sua captura. Diante disso os queixosos foram à justiça e pediram o reembolso do valor de sua baleia, da linha, dos arpões e do bote. O senhor Erskine era advogado dos acusados; Lorde Ellenborough era o juiz. Durante a defesa, o inteligente senhor Erskine ilustrou sua posição aludindo a um recente caso criminal em que um cavalheiro, depois de tentar em vão conter a depravação de sua esposa, finalmente a abandonara pelos mares da vida. Porém, depois de decorridos alguns anos ele se arrependera desse passo e instituíra uma ação para recuperar sua posse. Erskine prosseguiu dizendo que apesar de o cavalheiro ter originariamente arpoado e prendido a dama, ele a abandonara pelo grande problema de vê-la cair na depravação, de modo que ela se tornara um peixe livre. Portanto, quando outro cavalheiro a arpoara, a dama se tornara propriedade desse outro cavalheiro, juntamente com qualquer arpão que se nela encontrasse fixado. Pois bem, no presente caso, Erskine sustentava que os exemplos da baleia e da dama eram reciprocamente ilustrativos um do outro. Depois de devidamente ouvidas essas alegações e contra-alegações, o muito sábio juiz decidiu estabelecer os seguintes termos: Quanto ao barco, foi concedido aos reclamantes, pois eles só o haviam abandonado para salvar suas vidas; mas quanto à controversa baleia, os arpões e a linha, eles pertenciam aos acusados: a baleia porque se tratava de um peixe livre no momento da captura final, os arpões e a linha porque a baleia os levava com ela, portanto adquirira a posse desses artigos e qualquer pessoa que possuísse o peixe tinha direito a eles. Como os acusados haviam capturado o peixe, aqueles artigos lhes pertenciam. Um homem comum que examinasse essa decisão do sapientíssimo juiz poderia objetar a ela. Porém, arando-se esse terreno até ao cerne do assunto, isto é, aos dois grandes princípios estabelecidos nas duas leis previamente citadas e elucidadas pelo Lorde Ellenborough no caso acima citado, chega-se à conclusão de que essas leis relativas aos Peixes Presos e aos Peixes Livres são o fundamento de toda jurisprudência humana, pois não obstante toda complicação dos adornos da escultura, o Templo da Lei se apoia em apenas duas colunas, exatamente como o Templo dos Filisteus. Não é um adágio pronunciado por todas as bocas o que diz que a posse é metade da lei, independente do modo como foi obtida essa posse? Com muita frequência, a posse é toda a lei. O que são os músculos e as almas dos servos russos e dos escravos republicanos senão peixes presos, cuja posse é a lei absoluta? O que é para o senhorio opressor o último tostão da viúva, senão um peixe preso? O que é aquela mansão de mármore de um vilão oculto, com uma placa na porta como um objeto abandonado, senão um peixe preso? O que é o juro desmedido cobrado pelo agiota Mordecai sobre o empréstimo feito ao pobre e falido Woebegone, que o solicitou para que sua família não morresse de fome, senão um peixe preso? O que é o salário de 100 mil libras do Arcebispo Salv’almas, arrancados do pouco pão e queijo de centenas de milhares de trabalhadores curvos (todos certos de alcançarem os céus com o auxílio de Salv’almas), o que é essa soma de 100 mil libras senão um peixe preso? O que são as cidades e vilarejos hereditários do duque de Dunder senão peixes presos? O que é a pobre Irlanda para o temível arpoador John Bull, senão um peixe preso? O que é o Texas para o lanceiro apostólico Irmão Jonathan, senão um peixe preso? E em todos esses casos, a posse não é a lei absoluta? Mas se a doutrina do peixe preso tem grande aplicação, a doutrina gêmea do peixe livre é empregada ainda mais amplamente. Seu emprego é internacional, universal. O que era a América em 1492 senão um peixe livre no qual Colombo fincou o estandarte espanhol, marcando-o para seus reais senhor e senhora? O que era a Polônia para o Czar? A Grécia para os Turcos, a Índia para a Inglaterra? E por fim, o que será o México para os Estados Unidos? Todos são peixes livres. O que são os Direitos dos Homens e a Liberdade do Mundo, senão peixes livres? O que são as mentes e opiniões dos homens, senão peixes livres? O que é o princípio da crença religiosa, senão um peixe livre? O que são para os verbalistas pomposos as ideias dos pensadores, senão peixes livres? O que é o grande globo, senão um peixe livre? E o que és tu, leitor, senão um peixe livre e ao mesmo tempo um peixe preso? 90. CABEÇAS OU CAUDAS DE BALENA VERO SUFFICIT, SI REX HABEAT CAPUT, ET REGINA CAUDAM. 1 Essa frase foi retirada dos livros jurídicos da Inglaterra e, lida no contexto, significa que de todas as baleias capturadas por qualquer pessoa nas costas dessa terra, como Grande Arpoador Honorário o Rei é possuidor da cabeça e à Rainha deve ser respeitosamente apresentada a cauda. Uma divisão que, na baleia, é como partir uma maçã ao meio: não sobra nada no meio. Pois bem, em forma modificada essa lei vigora até hoje na Inglaterra e como em vários de seus aspectos é uma estranha anomalia da lei geral dos peixes presos e livres, ela será aqui tratada em um capítulo à parte, segundo os mesmos princípios de cortesia que levam as ferrovias inglesas a incorrerem nas despesas de um vagão especialmente reservado para acomodar a realeza. Em primeiro lugar, como curiosa prova do fato de que a lei acima mencionada ainda se encontra em vigor, procedo à narrativa do que aconteceu nos últimos dois anos. Parece que depois de uma caça bastante difícil, alguns honestos marinheiros de Dover, Sandwich ou Cinq Ports, conseguiram matar e levar para a costa uma esplêndida baleia que haviam encontrado bem longe do porto. Cinq Ports encontra-se parcialmente sob a jurisdição de uma espécie de policial ou bedel chamado Lorde Guardião. Tendo recebido o cargo diretamente da coroa, todos os emolumentos reais que incidem sobre os territórios de Cinq Ports tornam-se propriedade sua, por cessão. Alguns escritórios chamam esse cargo de sinecura. Mas não é assim, pois o Lorde Guardião está constantemente ocupado com a cobrança de suas gratificações – suas porque ele não deixa de embolsá-las. Bem, quando esses pobres marinheiros queimados de sol, descalços, com as calças enroladas em torno de suas pernas de enguia, conseguiram colocar no lugar seu peixe gordo e seco, prometendo a si mesmos um lucro de 150 libras com a venda do óleo e dos ossos preciosos, sonhando tomar uma xícara de excelente chá com suas esposas e uma boa aguardente com seus companheiros, confiantes que iriam receber suas respectivas porções, eis que lhe aparece o muito erudito e caridoso cavalheiro cristão com uma cópia do Blackstone debaixo do braço e, colocando-se sobre a cabeça da baleia, diz: “Senhores, tirai as mãos desse peixe, pois ele é um peixe preso. Tomo posse dele como Lorde Guardião”. Diante disso, os pobres marinheiros assumiram uma atitude muito inglesa de respeitosa consternação e não sabendo o que dizer começaram a coçar a cabeça vigorosamente enquanto olhavam da baleia para o estranho, e do estranho para a baleia. Mas isso de nada adiantava para remediar a situação ou para amolecer o coração do erudito cavalheiro portador da cópia do Blackstone. Por fim, depois de muito coçar a cabeça em busca de ideias, um deles tomou coragem e falou: “Por favor, senhor, quem é o Lorde Guardião?” “O Duque”. “Mas o duque não teve nada a ver com a pesca deste peixe!” “Mas ele lhe pertence”. “Tivemos grande trabalho e passamos por grandes perigos e também fizemos algumas despesas, e tudo isso para benefício do duque? Não receberemos nada por nosso trabalho, senão nossos ferimentos?” “Ele lhe pertence”. “O duque é tão pobre a ponto de ser forçado a recorrer a esse desesperado modo de vida?” “Ele lhe pertence”. “Esperava poder ajudar minha velha mãe enferma com a parte que tenho nessa baleia”. “A baleia lhe pertence”. “O duque não se contentará com um quarto, ou metade dela?” “Ela lhe pertence”. 1- Henry Bracton (1210-1268): jurista inglês: “Da baleia, é suficiente que o rei tenha a cabeça e a rainha, a cauda”. Em suma, a baleia foi confiscada e vendida, e sua Graça, o Duque de Wellington, recebeu o dinheiro. Examinado sob um ponto de vista especial, diante das circunstâncias o caso até poderia ser considerado injusto. Um honesto clérigo da cidade respeitosamente enviou uma nota ao duque, rogando-lhe considerar o caso desses infortunados marinheiros, à qual o senhor duque respondeu (ambas as cartas foram publicadas) que o caso já fora considerado, ele já recebera o dinheiro e ficaria muito grato se o reverendo cavalheiro no futuro deixasse de se intrometer nos assuntos dos outros. Será esse o velho ainda militante que fica nas esquinas dos três reinos e obriga os mendigos a lhe entregar as esmolas que receberam? Logo se verá que neste caso o suposto direito do duque à baleia fora delegado pelo Rei. Precisamos então investigar qual o princípio que outorgou ao Soberano esse direito. A lei já foi revelada e Plowdon nos oferece as razões. Ele diz que a baleia caçada pertence ao rei e à rainha “devido à sua superior excelência”. E os mais sólidos comentaristas sempre afirmaram que nesses assuntos o argumento é persuasivo. Mas por que o rei deveria receber a cabeça, e a rainha a cauda? Deve haver uma boa razão para isso, advogados! Em seu tratado a respeito do “Ouro da Rainha”, ou o dinheiro miúdo para seus alfinetes, um certo William Prynne assim se expressa: “A cauda pertence à rainha porque o guarda-roupa da soberana sempre deve conter barbatanas de baleia”. Pois bem, isso foi escrito em uma época em que o osso negro e flexível da baleia real era largamente utilizado nos espartilhos das damas. Mas esse osso não se encontra na cauda e sim na cabeça, o que demonstra o triste engano de um advogado tão sagaz quanto Prynne. Mas será a rainha uma sereia para que lhe seja oferecida a cauda? Talvez aí se esconda algum significado alegórico. Existem dois peixes reais assim classificados pelos autores da lei inglesa – a baleia e o esturjão – ambos de propriedade real, sob certas limitações, nominalmente suprindo o décimo ramo dos rendimentos ordinários da coroa. Não sei se outro autor já tocou nesse assunto, mas, por inferência, parece-me que o esturjão deveria ser dividido como a baleia e o rei receberia a cabeça densa e elástica desse peixe, um fato que, considerado de modo simbólico e humorístico, poderia fazer supor que essa determinação teria como base uma provável semelhança entre ambos. Assim sendo, parece haver uma razão para tudo, até mesmo para a lei. 91. O “PEQUOD” ENCONTRA O “BOTÃO DE ROSA” “EM VÃO BUSCOU-SE O MBAR GRIS NO VENTRE DESSE LEVIATÃ, O INSUPORTÁVEL MAU CHEIRO NÃO IMPEDINDO A INVESTIGAÇÃO”. SIR T. BROWNE, V. E. Uma ou duas semanas após a última cena de pesca que narramos, ao navegarmos pelo mar entorpecido e diáfano do meio dia, vários narizes presentes no convés do Pequod revelaram-se descobridores mais vigilantes que os três pares de olhos em cima dos mastros. Um cheiro peculiar e não muito agradável foi sentido no mar. “Aposto qualquer coisa que há por aí uma daquelas baleias marcadas no ataque do outro dia. Acho que vai aparecer daqui a pouco”, disse Stubb. Em pouco tempo, os vapores que nos rodeavam se afastaram e, à distância, vimos um navio cujas velas dobradas indicavam a existência de uma baleia presa ao seu costado. Ao nos aproximarmos, verificamos que o navio estranho ostentava as cores francesas no bico de proa, e pela nuvem de abutres marinhos que pairava e descia sobre ele, estava claro que a baleia que carregavam era o que os pescadores chamam de baleia maldita, isto é, uma baleia que morreu no mar sem ser atacada e flutua como um cadáver sem dono. Pode-se imaginar o odor terrível que tal massa exala, pior que o de uma cidade assíria assolada pela praga, na qual os vivos não conseguem enterrar os mortos. O mau cheio é tão intolerável que nenhuma cobiça permite que a recolham. No entanto, há alguns que ainda o fazem, apesar do fato de o azeite obtido dessas baleias ser de qualidade muito inferior e de natureza muito diferente do óleo fabricado com essência de rosas. Chegando ainda mais perto com o auxílio da brisa que agonizava, vimos que o navio francês tinha uma segunda baleia e que esta parecia ser ainda mais aromática que a primeira. Na verdade, era uma dessas baleias problemáticas que parecem secar e morrer com uma espécie de dispepsia monstruosa, ou indigestão, o que deixa seus corpos mortos quase inteiramente privados de qualquer coisa parecida com azeite. No entanto, mais tarde vereis que nenhum pescador argucioso virará o nariz para uma baleia como essa, por mais que em geral prefira se afastar das baleias malditas. O Pequod agora se encontrava tão perto do navio estranho que Stubb jurou reconhecer sua haste, por mais embaralhada que estivesse nas linhas que prendiam a cauda dessa baleia. “Esse é um sujeito engraçado”, disse ele rindo, em pé na proa do barco. “Um verdadeiro chacal! Sei muito bem que esses sapos franceses não passam de pobres diabos quando se trata de pesca. Algumas vezes baixam seus botes para algumas ondas que confundem com jorros de cachalotes. Outras vezes zarpam de seus portos com os porões cheios de caixas de velas de sebo e caixotes de apagadores de velas, prevendo que todo azeite que conseguirão não será suficiente para acender o pavio da lanterna do capitão. Todo mundo sabe disso, mas atenção, ali está um sapo que se contenta com as nossas sobras. Sim, aquela é a baleia que marcamos. E ele também se contenta com os ossos secos daquele outro peixe precioso que carrega. Pobre diabo! Vamos, que alguém passe o chapéu e vamos lhe dar um pouco que azeite em nome da caridade, pois o que retirará dessa baleia não dará nem para queimar na cadeia, na cela de um condenado. E quanto à outra baleia, garanto que ele conseguirá mais óleo dos três mastros picados e espremidos que daquele monte de ossos. Contudo, pensando bem ela talvez contenha algo mais preciso que azeite: âmbar gris. Será que o velho pensou nessa possibilidade? Vale a pena tentar. Sim, está decidido”. E assim dizendo, dirigiu-se ao castelo de proa. Naquele momento a brisa se acalmara por completo, de modo que o Pequod se encontrava totalmente preso no mau cheiro, sem esperanças de escapar a não ser que a brisa voltasse a soprar. Saindo da cabina, Stubb chamou a tripulação de seu bote e dirigiu-se ao navio estranho. Passando pela proa, percebeu que, de acordo com o fantástico gosto francês, a parte superior da roda era entalhada como um imenso caule inclinado pintado de verde, e seus espinhos eram pregos de cobre que se projetavam aqui e ali. O conjunto terminava com um botão dobrado, vermelho vivo. E nas placas colocadas em seus dois costados, em grandes letras douradas, lia-se “Bouton de Rose”, isto é, “Botão de Rosa”. Esse era o nome romântico daquele navio aromático. Apesar de Stubb não compreender a parte da inscrição que dizia Bouton, a palavra Rose e a figura bulbosa foram suficientes para lhe explicar tudo. “Um botão de rosa de madeira, não é?” gritou ele tampando o nariz com a mão. “Muito bem, mas como cheira mal!” Para entrar em comunicação direta com as pessoas no convés ele precisou rodear a proa passando para o lado de estibordo, e desse modo foi obrigado a se aproximar da baleia maldita e conversar por cima dela. Ao chegar nesse ponto, ainda com uma das mãos diante do nariz ele gritou: “Bouton de Rose! Olá! Um dos botões de rosa fala inglês?” “Sim”, respondeu um marinheiro, da amurada. Mais tarde soubemos que ele era o primeiro piloto. “Bem. Botão de Rosa, algum de vós viu uma Baleia Branca?” “Que baleia?” “A Baleia Branca – um cachalote – Moby Dick. Vós a vistes?” “Jamais ouvi falar nela. Um cachalote Branco! Baleia Branca! Não”. “Muito bem, então. Até logo, por enquanto. Voltarei em um minuto!” Rapidamente voltando ao Pequod e vendo Ahab debruçado na amurada do castelo de proa esperando pelas notícias, colocou as mãos em forma de trompa e gritou – “Não, senhor! Não!” Diante disso Ahab se retirou e Stubb voltou ao navio francês. Então, viu que o primeiro piloto se dirigira às correntes e usava uma pá afiada, com o nariz enfiado dentro de uma espécie de bolsa. “Qual o problema com teu nariz?” perguntou Stubb. “Está quebrado?” “Melhor seria se estivesse ou que eu não tivesse nariz algum!” respondeu o piloto, que não parecia gostar muito do trabalho. “Mas por que estás tampando o teu?” “Oh, por nada! É um nariz de cera. Preciso segurá-lo Lindo dia, não achas? Eu diria que o ar parece o de um jardim. Podes jogar um ramalhete de flores para mim, Botão de Rosa?” “Que diabos queres aqui?” rugiu o piloto tomado de súbita cólera. “Oh, fica frio! Frio? Sim, é essa a palavra! Por que não enches essas baleias de gelo enquanto trabalhas nelas? Deixando as brincadeiras de lado, sabes, Botão de Rosa, que é bobagem tentar tirar azeite de baleias como essas? Quanto a outra, a que está seca, sua carcaça não contém nem a oitava parte de um litro”. “Sei disso muito bem, mas o capitão não quer acreditar. Esta é sua primeira viagem. Ele era fabricante de água de colônia. Mas sobe a bordo; ele talvez acredite em ti já que não crê em mim. Desse modo poderei sair desta imundície”. “ Qualquer coisa para te servir, meu doce e agradável amigo”, respondeu Stubb começando a subir ao convés, onde encontrou uma cena estranha. Com gorros de bordas vermelhas, os marinheiros preparavam os pesados aparelhos para enfrentar as baleias. Porém, trabalhavam devagar e falavam depressa, parecendo estar de péssimo humor. Todos os narizes projetavam-se de seus rostos para cima, como bujarronas. Aqui e ali, aos pares deixavam o trabalho e subiam ao topo dos mastros para respirar um pouco de ar fresco. Alguns achavam que podiam contrair a peste e molhavam estopa de calafate no alcatrão e de tempos em tempos levavam-na ao nariz. Outros, tendo partido a haste de seus cachimbos bem perto do bojo, tiravam baforadas vigorosas para que a fumaça do tabaco lhes enchesse os condutos olfativos constantemente. Stubb foi atingido por uma enxurrada de gritos e opróbrios procedentes do toldo do capitão. Olhando naquela direção, viu um rosto furioso surgindo de trás de uma porta mantida entreaberta pelo lado de dentro. Era o atormentado cirurgião que, depois de protestar em vão contra os acontecimentos do dia, refugiara-se no toldo (no gabinete, como ele o chamava) para evitar a peste, mas de tempos em tempos não podia deixar de expressar sua indignação e suas súplicas. Examinando isso tudo, Stubb refletiu que seu plano era ótimo e, voltando-se para o piloto conversou um pouco com ele. Durante essa conversa, o piloto lhe revelou que detestava o capitão, que considerava um incapaz arrogante que os arrastara para uma viagem tão desagradável quanto inútil. Sondando com cuidado, Stubb percebeu que o piloto não tinha a menor suspeita sobre o âmbar gris. Então se manteve calado quanto a isso, mas foi franco e quanto ao resto, e os dois rapidamente armaram um esquema para lograr o capitão e zombar dele sem que ele suspeitasse da sinceridade dos dois. De acordo com esse plano, valendo-se de seu ofício de intérprete, o piloto diria ao capitão qualquer coisa que imaginasse como se tivesse sabido por Stubb, e este diria qualquer absurdo que lhe passasse pela cabeça durante a entrevista. Nessa hora a vítima apareceu, vinda de sua cabina. Era pequeno, moreno, e tinha feições delicadas para um homem do mar. Seu rosto era enfeitado por suíças e por um bigode grande, e ele vestia um colete de veludo vermelho com um relógio e outros berloques pendurados em uma corrente, ao lado. Stubb foi educadamente apresentado pelo piloto que de pronto assumiu ostensivamente seu papel de intérprete. “O que eu lhe direi em primeiro lugar?”, perguntou ele. “Bem”, disse Stubb, observando o colete de veludo, o relógio e os berloques, “podes começar dizendo que ele me parece um bebezão, apesar de eu não pretender julgá-lo”. “Ele diz, senhor, que ainda ontem seu navio se encontrou com outro, cujo capitão, primeiro piloto e seis marinheiros haviam morrido de febre apanhada de uma baleia maldita que prenderam ao costado”. Diante disso, o capitão se assustou e mostrou-se ansioso para saber mais. “E agora?” perguntou o piloto a Stubb. “Bom, como ele recebe as notícias com tanta calma, diga-lhe que agora que pude observá-lo com cuidado estou certo de que ele é tão indicado para comandar um navio baleeiro quanto um macaco de São Tiago. Na verdade, diga-lhe de minha parte que ele é um babuíno”. “Senhor, ele jura e declara que essa outra baleia, a seca, é ainda mais letal que a baleia maldita e nos implora para nos livrarmos desses peixes, se temos amor à vida”. O capitão instantaneamente correu para frente e, em alta voz, deu ordem para a tripulação desistir de içar a aparelhagem para cortar, e soltar de imediato os cabos e correntes que prendiam as baleias ao navio. “E agora?” disse o piloto quando o capitão voltou. “Bom, deixa-me ver. Sim, podes lhe dizer que, de fato, eu o estava enganando”. E de lado, falando a si mesmo, completou: e talvez também tenha enganado o outro. “Senhor, ele diz que está muito feliz por nos ter sido útil”. Ouvindo isso, o capitão jurou que eram eles que deviam agradecer (referindo-se a ele próprio e ao primeiro piloto) e acabou convidando Stubb para ir ao seu camarote para beber uma garrafa de vinho Bordeaux. “Ele deseja que tu bebas um copo de vinho com ele”, disse o intérprete. “Agradece-o do fundo do coração, mas dize que é contra meus princípios beber com alguém que eu enganei. Na verdade, dize-lhe que preciso ir embora”. “Senhor, ele diz que seus princípios não lhe permitem beber, mas que se quiseres viver outro dia para poderes beber, então é melhor baixar os quatro botes e puxar o navio para longe dessas baleias, pois está uma calmaria tão grande que não há corrente para levá-las para longe”. Nessa hora, Stubb, que já passava para o outro lado da amurada e entrava em seu bote, chamou o piloto para dizer que, como tinha um longo cabo de reboque, ele faria o possível para ajudá-lo, puxando e arrastando-o para longe o cachalote mais leve. Enquanto os botes franceses se ocupavam em rebocar o navio para um lado, Stubb benevolentemente arrastava a baleia para o outro, usando ostensivamente um cabo de reboque de tamanho excepcional. Logo depois, surgiu uma brisa e Stubb fingiu abandonar a baleia. Içando seus botes, o navio francês logo aumentou a distância entre eles enquanto o Pequod deslizava entre ele e a baleia de Stubb. Em seguida, Stubb empurrou depressa o corpo flutuante e, chamando o Pequod para avisá-lo de suas intenções, passou a colher o fruto de sua tortuosa astúcia. Agarrando uma afiada pá, começou a abrir o corpo um pouco atrás da barbatana lateral. Poder-se-ia imaginar que ele cavava um porão no mar. Por fim, quando sua pá atingiu as costelas frágeis, foi como se tivesse desenterrado antigos azulejos e cerâmica romana, enterrados em uma greda inglesa. A tripulação do bote estava muito excitada ajudando seu chefe, parecendo tão ansiosa quanto cavadores de ouro. Durante todo tempo inúmeros pássaros mergulhavam, gritavam e lutavam em torno deles. Stubb começava a parecer desapontado, sobretudo porque a horrível fedentina parecia aumentar. De repente, do âmago dessa praga surgiu uma delicada corrente de perfume que fluiu através da corrente de mau cheiro sem ser absorvida por ela, como um rio que ao desaguar em outro continua a correr durante algum tempo sem que suas águas se misturem. “Encontrei!” gritou Stubb deliciado, atingindo algo nas regiões subterrâneas. “Uma bolsa!” Deixando cair sua pá, meteu as duas mãos dentro da baleia e retirou punhados de uma substância muito oleosa e agradável ao paladar, com aparência de sabão Windsor ou de um velho queijo gorduroso e sarapintado. Poder-se-ia facilmente amassá-la com o polegar e sua coloração era entre o amarelo e o cinzento. E isso, meus bons amigos, é o âmbar gris que pode ser vendido em qualquer drogaria por um guinéu de ouro a onça. Obtiveram cerca de seis punhados e talvez conseguissem um pouco mais não fosse pelos gritos do impaciente Ahab, exigindo que Stubb desistisse daquilo e voltasse para bordo ou o navio lhe diria adeus. 92. MBAR GRIS Pois bem, o âmbar gris é uma substância muito interessante e tão importante como artigo de comércio que em 1791 um nativo de Nantucket, o capitão Coffin, foi interrogado sobre esse assunto na Câmara dos Comuns, na Inglaterra. Nessa época, e até bem depois disso, a origem precisa do âmbar gris permanecia um problema para os eruditos, a exemplo do próprio âmbar. Apesar da denominação ‘ambre gris’ ser de origem francesa (sua tradução exata seria âmbar cinzento), essa substância difere bastante do âmbar, pois este, apesar de às vezes ser encontrado na costa do mar, também é escavado do fundo do solo, no interior do continente, enquanto que o âmbar gris somente é encontrado no mar. Além disso, o âmbar é uma substância dura, transparente, quebradiça e sem cheiro, usada em boquilhas de cachimbo, contas e ornamentos. O âmbar gris é macio, tem consistência de cera e é tão aromático e picante que é largamente utilizado na perfumaria, em pastilhas, velas preciosas, pós para cabelos e pomadas. Os turcos o empregam na culinária e também o levam para Meca, onde é utilizado do mesmo modo como se usa incenso na Catedral de São Pedro, em Roma. Alguns comerciantes de vinho colocam alguns grãos de âmbar gris no clarete, para condimentá-lo. Quem poderia imaginar que as mais finas senhoras e os belos cavalheiros regalam-se com uma essência encontrada no inglório ventre de uma baleia doente? Contudo, essa é a verdade. Algumas pessoas acreditam que o âmbar gris seja a causa da dispepsia da baleia, outras creem que seja o efeito. Difícil dizer como essa dispepsia da baleia pode ser curada, a menos que se experimente administrar a ela o carregamento de três ou quatro botes de pílulas de Brandreth, tendo o cuidado de em seguida sair correndo para evitar o perigo, como fazem os operários ao explodir rochas. Esquecime de dizer que no âmbar gris são encontrados alguns objetos duros, redondos, que a princípio Stubb imaginou serem botões das calças dos marinheiros, porém não passavam de pequenos pedaços de ossos de Iula, embalsamados desse modo. Não será significativo o fato do fragrante e incorruptível âmbar ser encontrado no coração da decomposição? Reflitamos no que disse São Paulo aos Coríntios sobre corrupção e não corrupção, e como somos semeados na desonra mas alçados à glória. Lembremos também das palavras de Paracelso sobre o que faz o melhor almíscar. E não esqueçamos o estranho fato de que todas as coisas que cheiram mal a água de colônia é a pior, em seus estágios rudimentares de fabricação. Gostaria de concluir o capítulo com as reflexões acima, mas não posso devido à minha ansiedade em rechaçar uma acusação feita com frequência contra os baleeiros e que na opinião de algumas mentes preconceituosas pode ser considerada como indiretamente confirmada pelo que foi dito a respeito das duas baleias do navio francês. Em outra parte deste livro foi refutada a difamação caluniosa que a profissão de baleeiro é imunda. Mas há outra coisa a ser contestada. Insinua-se que todas as baleias cheiram mal. Como se originou esse estigma odioso? Minha opinião é que ele se originou na chegada dos primeiros navios baleeiros da Groenlândia a Londres, há mais de dois séculos. Naquela época os navios não extraíam o azeite durante a navegação e ainda hoje não extraem, como sempre o fizeram os navios do sul, mas cortavam a gordura fresca em pequenos pedaços que guardavam em grandes barris que carregavam para casa, pois a exiguidade da estação de pesca e as violentas tempestades às quais se expunham proibiam qualquer outro procedimento. Como consequência, ao chegarem às docas do Groenlândia e abrirem os porões para descarregar um desses cemitérios de baleias, desprendia-se um odor semelhante ao que provém da escavação do cemitério de uma velha cidade para erigir as fundações de uma Maternidade. Creio que essa grave acusação contra os baleeiros também pode ser imputada à existência, no passado, de uma aldeia chamada Schmerenburgh, ou Smeerenberg, nas costas da Groenlândia, cujo nome foi usado pelo erudito Fogo Von Slack em sua grande obra sobre aromas, um verdadeiro tratado sobre esse assunto. Como o nome Smeerenberg indica (smeer: gordura; berg: acumular), essa aldeia foi fundada como um local para extrair a gordura levada pela frota baleeira holandesa, evitando transportá-la para a Holanda com essa finalidade. Era uma coleção de fornalhas, caldeiras e filtros, e enquanto o trabalho se realizava a todo vapor, certamente o odor não devia ser muito agradável. Mas é bem diferente quando se trata de um baleeiro dos Mares do Sul que em uma viagem de cerca de quatro anos, depois de rechear seu porão com azeite, talvez não consuma mais que 50 dias no trabalho de extraí-lo. No estado em que é depositado nos barris, o azeite praticamente não tem cheiro. A verdade é que, vivas ou mortas, se tratadas com decência as baleias absolutamente não exalam qualquer mau cheiro, nem os navios que as caçam podem ser reconhecidos como baleeiros, a exemplo do que alegavam as pessoas da Idade Média que afirmavam poder detectar um judeu no meio de uma multidão devido ao seu cheiro. A baleia só poderia cheirar bem, pois em geral goza de excelente saúde, faz muito exercício e vive fora de casa, apesar de raramente ficar ao ar livre. Afirmo que o movimento das barbatanas de um cachalote acima da água exala perfume, a exemplo de uma dama perfumada de almíscar quando roça suas saias em uma sala aquecida. Considerando a dimensão do cachalote, com o que poderia eu compará-lo quanto ao aroma? Talvez com o famoso elefante levado de uma cidade da Índia para honrar Alexandre, o Grande, que teve as presas cobertas de joias e foi coberto pela fragrante mirra. 93. O NÁUFRAGO Alguns dias depois do encontro com o navio francês, um evento muito significativo afetou até o mais insignificante marinheiro do Pequod, um acontecimento lamentável que terminou fornecendo à embarcação predestinada, às vezes loucamente alegre, uma profecia viva que sempre acompanharia qualquer resultado desfavorável que poderia lhe acontecer. Em um navio baleeiro, não são todos os marinheiros que vão aos botes. Alguns ficam de reserva. São os chamados vigilantes cujo ofício é trabalhar no navio enquanto os botes perseguem a baleia. Como regra geral, esses vigilantes são tão robustos quando os homens que tripulam os botes. Porém, se existir a bordo um sujeito excepcionalmente fraco, desajeitado ou tímido, com certeza será escolhido como vigilante. Assim aconteceu no Pequod com o negrinho Pippin, apelidado de Pip para abreviar. Pobre Pip! Já ouvistes falar nele, antes. Vós deveis vos lembrar de seu pandeiro naquela meia-noite dramática, tão tristemente alegre. Exteriormente, Pip e Dough-Boy, eram como um par de pôneis, um negro outro branco, do mesmo tamanho apesar da diferença de cor, ambos compartilhando uma situação excêntrica. Enquanto o pobre Dough-Boy era embotado por natureza e intelectualmente lento, Pip tinha o coração mole mas era muito inteligente e vivo, com aquele brilhantismo agradável, cordial e alegre característico de sua tribo, uma tribo que sempre aproveita todos os feriados e festividades com satisfação mais fina e mais livre que qualquer outra raça. Para os negros, o calendário deveria conter apenas feriados de Quatro de Julho e dias de Ano Novo. Não sorriais se afirmo que esse negrinho era brilhante, pois até o negro tem brilho. Lembrai-vos do lustroso ébano que reveste os gabinetes dos reis. Pip amava a vida e todos os seus confortos tranquilos, e ao ver-se inexplicavelmente encarregado de um assunto assustador, seu brilho ficou tristemente embaçado, apesar de, como veremos mais tarde, aquilo que temporariamente se empanara nele no final estava destinado a ser pavorosamente iluminado por estranhos fogos-fátuos que, de modo fictício, lhe comunicaram um brilho dez vezes maior do que possuía em Tolland County, Connecticut, sua terra natal, onde era a vida das muitas festas no campo e dos melodiosos jogos de cartas, pois com seus ‘ha-ha!’ transformava o horizonte em um pandeiro estrelado. Contudo, mesmo que no ar claro do dia, suspenso em um pescoço de veias azuis brilhe um diamante da mais pura água, quando um joalheiro sagaz deseja que esse diamante seja visto em seu mais impressionante brilho ele o coloca contra um fundo escuro e só então o ilumina, não com a luz do sol e sim com luzes artificiais. Apenas nesse momento manifestam-se as ardentes cintilações infernalmente soberbas, e o refulgente diamante, outrora o mais divino símbolo dos céus de cristal, parecerá uma joia roubada da coroa do Rei dos Infernos. Mas voltemos à história. Aconteceu que no negócio do âmbar gris um dos remadores de Stubb torceu a mão de tal modo que ficou inutilizado durante algum tempo e Pip foi destacado para ocupar temporariamente seu posto. Na primeira vez que Stubb baixou com ele Pip se mostrou muito nervoso, mas dessa vez felizmente escapou de entrar em contato com a baleia e, portanto, não saiu desacreditado da aventura apesar de, depois de observá-lo, Stubb tratar de exortá-lo a dar maior importância à sua coragem, pois no futuro poderia precisar dela com frequência. Na segunda descida, os remadores aproximaram o bote da baleia e quando o peixe recebeu o arpão e deu a costumeira pancada com a cauda, esta recaiu exatamente sob o assento do pobre Pip. A involuntária ansiedade do momento o obrigou a saltar para fora do barco com o remo na mão. Desse modo, quando caiu na água ficou preso pelo peito na parte solta da linha. Nesse instante, a baleia ferida iniciou sua corrida desesperada, a linha se esticou e, espumando, o pobre Pip logo foi levado à borda do bote, arrastado pela corda que dava várias voltas em torno do seu peito e pescoço. Tashtego mantinha-se em pé na proa, invadido pelo fogo da caçada. Ele odiava Pip, que considerava um poltrão. Retirando o facão da bainha, suspendeu o fio sobre a corda e, voltando-se para Stubb, perguntou: “Corto?” Enquanto isso, o rosto sufocado de Pip, já azul, parecia dizer claramente: “Faz isso depressa, pelo amor de Deus!” Tudo isso se passou com a rapidez de um raio, em menos de meio minuto. “Maldito seja ele! Corta!” rugiu Stubb. Desse modo, Pip foi salvo e a baleia se perdeu. Assim que se recuperou o pobre negrinho foi assaltado pelos gritos e execrações de toda tripulação. Permitindo tranquilamente que aquele praguejar irregular evaporasse, de modo claro, profissional e meio humorístico, Stubb amaldiçoou Pip oficialmente e, depois disso feito, deu-lhe muitos conselhos não oficiais, porém benéficos. Em substância, eram: Pip, jamais pules de um bote, exceto… mas todo o resto era indefinido, como todos os conselhos mais profundos. Pois bem, em geral o verdadeiro lema da pesca da baleia é permanecer no bote. Mas em certos casos, saltar do bote é ainda melhor. Além disso, como se finalmente percebesse que se continuasse com seus conselhos conscienciosos e por demais amistosos estaria deixando ampla margem para Pip saltar do bote no futuro, de repente Stubb deixou os conselhos de lado e concluiu com uma ordem peremptória: “Pip, jamais deixes o bote ou, por Deus, não mais te recolherei se saltares. Lembra-te disso. Não podemos nos dar ao luxo de perder baleias por tua causa. Uma baleia vale 30 vezes o preço que pagariam por ti no Alabama, Pip. Lembra-te disso e não voltes a saltar”. Com isso, talvez Stubb tenha insinuado que apesar de o homem amar seus semelhantes ele é um animal que ama muito mais o dinheiro, e essa propensão muitas vezes interfere com sua benevolência. Mas estamos todos nas mãos dos deuses e Pip voltou a saltar. Foi em circunstâncias semelhantes ao seu primeiro desempenho, porém dessa vez ele não se emaranhou na linha e quando a baleia começou a correr, Pip foi deixado no mar como a mala de um viajante precipitado. Infelizmente Stubb cumpriu sua palavra! Era um lindo dia, generoso e azul. O mar coroado de lantejoulas, calmo e tranquilo, estendia-se liso até o horizonte, como o couro de um batedor de ouro, martelado ao extremo. Flutuando para cima e para baixo nesse mar, a cabeça de ébano de Pip parecia uma cabeça de cravos da Índia. Ninguém levantou a faca quando ele caiu depressa pela popa. As inexoráveis costas de Stubb voltaram-se para ele e a baleia parecia ter asas. Em três minutos, havia uma milha de oceano sem praia entre Pip e Stubb. Do centro do mar, o pobre Pip virou a cabeça negra e crespa para o sol, outro náufrago solitário, apesar de mais eminente e chamejante. Em tempo calmo, nadar em oceano aberto é tão fácil para um nadador experimentado quanto andar pela praia em uma carruagem de molas. Porém, a terrível solidão é insuportável. É difícil descrever a intensa concentração do “eu” em meio a essa cruel imensidade! Meu Deus! Observai como os marinheiros que se banham calmamente em mar aberto se mantêm sempre perto do navio e apenas nadam ao longo de seu costado. Mas Stubb realmente abandonara o negrinho à sua própria sorte? Não. Pelo menos não pretendia fazê-lo. Havia dois botes em sua esteira e ele sem dúvida supôs que iriam recolher Pip rapidamente, não obstante o fato de os pescadores nem sempre manifestarem tal consideração para com os apuros dos remadores tímidos em ocorrências semelhantes e esses episódios ocorrerem com certa frequência. Na pesca, quase invariavelmente o covarde fica marcado com o mesmo ódio brutal peculiar às frotas da marinha e aos exércitos militares. Porém, aconteceu que, sem verem Pip, esses botes subitamente notaram que havia outras baleias por perto e precipitaram-se em sua perseguição. O bote de Stubb já se encontrava tão longe e ele e sua tripulação estavam tão entretidos com seu peixe que o horizonte começou a se expandir miseravelmente em torno de Pip. Foi por mero acaso que o próprio navio finalmente o salvou, mas a partir daquele momento o pobre negrinho passou a caminhar pelo convés como um idiota. Pelo menos era o que se comentava sobre ele. O mar mantivera a salvo seu corpo finito, mas afogara sua alma infinita. Mas não a afogara completamente. Viva, fora conduzida para as fantásticas profundezas onde formas estranhas do imaculado mundo primitivo deslizavam de um lado para outro diante de seus olhos passivos, e a mesquinha sereia Sabedoria lhe desvendara seus tesouros acumulados; e entre as risonhas e permanentemente jovens eternidades sem coração, Pip viu a multidão incontável de onipresentes insetos de coral que do firmamento das águas elevavam os astros colossais. Viu o pé de Deus sobre o pedal do tear e falou com Ele, e seus companheiros o taxaram de louco. A loucura do homem é a lucidez do céu, e afastando-se de toda razão mortal, o homem finalmente atinge o pensamento celestial que parece absurdo e desvairado para a razão, e no bem estar e na dor sente-se imutável e impassível como seu Deus. De resto, não deveis censurar Stubb com muita dureza. Essas coisas são comuns na pesca, e na continuação da narrativa vereis como também fui vítima de abandono análogo. 94. UM APERTO DE MÃO Perseguida com tanto empenho, a baleia de Stubb foi devidamente levada ao Pequod, onde foram realizados todos os procedimentos para içá-la e cortá-la já detalhados nos capítulos anteriores, até a embalagem do tonel de Heidelburgh, ou encaixotamento. Enquanto alguns se ocupavam dessa tarefa, outros se empenhavam em transportar os barris maiores, assim que ficavam cheios de espermacete. Quando chegou a hora apropriada, esse mesmo espermacete foi manipulado com cuidado antes de ir para as refinarias, tarefa à qual me referirei a seguir. O espermacete esfriara e cristalizara de tal maneira que quando me sentei diante da grande banheira de Constantino junto com vários companheiros, vi que estava estranhamente condensado em blocos que boiavam na parte líquida. Era parte de nosso dever espremer esses blocos para fluidificá-los novamente. Um dever doce e gorduroso! Que clarificante! Que adoçante! Que amaciador! Que delicioso calmante! Depois de tê-lo nas mãos por apenas alguns minutos, meus dedos pareciam enguias e começaram, por assim dizer, a fazer movimentos sinuosos e espiralados. Depois do esforço terrível no cabrestante, eu me sentava confortavelmente no convés, com as pernas cruzadas sob um tranquilo céu azul, o navio deslizando sereno com velas indolentes enquanto eu banhava as mãos nesses glóbulos suaves e gentis de tecidos infiltrados, urdidos praticamente naquela hora. Enquanto esses glóbulos se partiam entre meus dedos e descarregavam todos sua opulência, como uvas maduras soltando seu vinho, enquanto eu aspirava esse aroma puro – que se literalmente se assemelhava ao odor de violetas na primavera, declaro que pela primeira vez vivi em um prado perfumado. Esqueci tudo sobre nosso horrível juramento. Naquele espermacete indizível, lavei minhas mãos e meu coração e quase comecei a acreditar na superstição do velho Paracelso, de que o espermacete tinha a rara virtude de acalmar o coração cheio de ódio. Banhando-me nele sentime divinamente livre de toda má-vontade, insolência, perversidade ou qualquer sentimento dessa espécie. Espremer! Espremer! Espremer! Durante toda a manhã espremi o espermacete até que um estranho tipo de insanidade se apossou de mim e eu me encontrei inconscientemente apertando as mãos dos meus colaboradores, confundindo-as com os glóbulos macios. Esse passatempo gerou um sentimento de fartura, de afeição, de amizade, de amor, e olhei sentimentalmente para seus olhos como se quisesse dizer: “Oh, caros amigos, por que guardamos no coração tantas amarguras sociais, mau-humor ou inveja? Vamos, apertemos as mãos, abracemo-nos com um abraço universal neste verdadeiro leite, semente de bondade!” Pudera eu esmagar para sempre esse espermacete! Por hora, depois de muitas experiências prolongadas e repetidas, percebo que, em todo o caso, o homem deve reduzir ou pelo menos alterar seu conceito de felicidade possível não o colocando dentro de seu intelecto ou em sua fantasia, mas sim na esposa, no coração, na cama, na mesa, na sela, na lareira, na pátria. Agora que compreendo tudo isso estou pronto a espremer espermacete por toda a eternidade. Imaginando visões noturnas, vi longas fileiras de anjos no paraíso, cada qual com as mãos em um jarro de espermacete. Ao falar no espermacete, tenho a obrigação de falar sobre outras coisas a ele relacionadas, como na tarefa de prepará-lo para as refinarias. Primeiro vem o chamado cavalo branco, obtido da parte delgada do peixe e também das porções mais compactas e largas de sua cauda. É uma substância dura, com tendões cristalizados que ainda contêm um pouco de azeite – um acolchoado de músculos. Depois de cortado da baleia, o cavalo branco é recortado em porções oblongas que são levadas ao moedor. Parecem blocos de mármore de Berkshire. Pudim de ameixas é o termo utilizado para designar certas partes fragmentárias da carne da baleia que aderem à manta de gordura e com frequência participam em grau considerável de sua oleosidade. É um objeto extremamente refrescante, festivo e belo de se contemplar. Como seu nome indica, possui coloração muito rica e matizada, com fundo listrado de branco puro e dourado, salpicado de pintas do mais profundo rubro e violeta. São ameixas de rubi em desenhos de cidra. E difícil resistir ao desejo de comê-lo. Confesso que certa vez escondi-me atrás do mastro grande para experimentá-lo. Seu sabor assemelhava-se a algo que eu imaginava como um magnífico filé retirado da coxa de Louis le Gros, supondo que ele fosse morto no primeiro dia da caça ao veado, e que essa temporada coincidisse com uma época de colheita da mais rara e fina uva dos vinhedos de Champagne. Há outra substância muito singular que aparece no decorrer desse trabalho, mas é difícil descrevê-la de forma adequada. Chama-se “slobgollion”, um nome original para os baleeiros, como o é também a natureza da substância. É um elemento inefavelmente pegajoso e fibroso, encontrado com maior frequência nos baldes de espermacete depois de uma espremedura prolongada e da subsequente decantação. Acredito que sejam membranas excepcionalmente finas que se romperam da carcaça e se aglutinaram. “Gurry” é um termo que por direito pertence aos pescadores da baleia real, mas algumas vezes é empregado pelos caçadores de cachalotes. Designa a substância escura e pegajosa raspada das costas da baleia da Groenlândia, ou baleia real, que em geral recobre o convés dos navios das almas inferiores que caçam esse ignóbil leviatã. “Pinças”. Estritamente falando, essa palavra não pretende ao vocabulário dos baleeiros. Porém, como eles a aplicam, ela se torna parte do seu jargão. A “pinça” do baleeiro é uma faixa curta e firme retirada da parte estreita da cauda do leviatã: tem em média uma polegada de grossura e quanto ao resto, seu tamanho corresponde à parte de ferro de uma enxada. Quando passada ao longo do convés oleoso funciona como um esfregão de couro, e por seus indizíveis desvelos, como em um passe de mágica, atrai todas as impurezas. Porém, para saber tudo sobre essas matérias ocultas a melhor maneira é ir à sala da gordura e ter uma longa conversa com seus ocupantes. Esse local já foi mencionado como o receptáculo das peças cruas, depois de retiradas e içadas da baleia. Quando chega o momento oportuno de cortar seu conteúdo esse apartamento é uma cena de terror para todos os neófitos, sobretudo à noite. De um dos lados é iluminado por uma fraca lanterna, deixando-se um espaço livre para os trabalhadores que em geral chegam aos pares – um leva uma lança e um gancho, o outro uma pá afiada. A lança baleeira é semelhante à arma de abordagem de uma fragata e leva seu nome. O gancho é parecido com o que é levado no bote. Com esse gancho, o marinheiro prende a capa de gordura para impedi-la de escorregar, enquanto o navio se movimenta para todo lado. Nesse meio tempo, seu companheiro com a pá fica em pé sobre a própria manta, picando-a perpendicularmente em pedaços portáteis. Essa pá é tão afiada quanto permite a pedra de afiar. Descalços, os marinheiros que a manejam se mantêm sobre um material que às vezes escorrega irresistivelmente, como um trenó. Alguém se espantaria se ele decepasse um dos dedos de seu pé, ou do pé de seu assistente? Dedos dos pés são escassos entre os veteranos da sala da gordura. 95. A BATINA Se tivésseis embarcado no Pequod em qualquer momento após a morte da baleia, e passado perto do cabrestante, estou certo de que vossa curiosidade seria despertada por um objeto muito estranho e enigmático que veríeis estendido sobre os ralos do sotavento. Não se trata da maravilhosa cacimba na imensa cabeça da baleia, nem do prodígio de sua mandíbula inferior desarticulada, nem do milagre de sua cauda simétrica. Nenhum desses objetos vos surpreenderia tanto quanto aquele cone misterioso, mais comprido que a altura de um kentuckiano, um pé de diâmetro na base e tão negro quando Yojo, o ídolo de ébano de Queequeg. Na verdade é um ídolo, ou melhor, no passado sua representação o era. Esse ídolo assemelha-se ao que foi encontrado nos bosques da rainha Maachah, na Judeia, que por adorá-lo foi deposta pelo rei Asa, seu filho, que destruiu o ídolo e o queimou como abominação às margens do riacho de Cedron, como descrito no 15° capítulo do primeiro Livro de Reis. Vede o marinheiro chamado “moedor” que agora se aproxima acompanhado por dois companheiros, trazendo às costas o “grandíssimo”, como dizem os marinheiros. Anda com dificuldade, com os ombros curvados, como se carregasse um companheiro morto para fora do campo de batalha. Estendendo-o sobre a coberta do castelo de proa, começa a remover cilindricamente a pele escura, como um caçador africano retira a pele de uma boa. Depois de terminar, vira essa pele do avesso, como uma perna de calça, estica-a bem até a duplicar seu diâmetro e finalmente a pendura no cordame, bem aberta, para secar. Em pouco tempo é retirada dali e são cortados cerca de três pés de sua extremidade pontiaguda. Na outra extremidade, são abertas duas fendas para os braços e o moedor a veste. Ele agora se encontra diante de vós, investido com os trajes canônicos de seu ofício. Esse é um costume imemorial para todos de sua ordem, pois somente essa investidura o protege adequadamente enquanto realiza as funções peculiares de sua profissão. Essa profissão consiste em moer os pedaços portáteis de gordura para colocar nas panelas, operação que é conduzida em um curioso cavalo de pau colocado contra a amurada, sob o qual há uma enorme barrica na qual caem os pedaços moídos, tão depressa quando as folhas de um orador exaltado caem de sua escrivaninha. Decentemente vestido de negro, ocupando um púlpito notável, atento às páginas da Bíblia, que candidato a arcebispo, que homem para o cargo de Papa seria esse moedor!” 1 1- Páginas da Bíblia! Páginas da Bíblia! Esse é o invariável grito dos marinheiros ao moedor. Isso o obriga a ser cuidadoso e cortar os pedaços em fatias tão finas quanto possível, pois desse modo o processo de ferver o azeite é consideravelmente acelerado, o que talvez melhore sua qualidade. 96. AS REFINARIAS Além dos botes içados, um baleeiro americano também pode ser reconhecido por suas refinarias. Ele exibe a curiosa anomalia de uma solidíssima obra alvenaria, que juntamente com o carvalho e o cânhamo constituem o navio completo. É como se de um campo aberto fosse transportado às suas pranchas um forno para cozinhar tijolos. A refinaria situa-se entre o mastro da proa e o mastro principal, na parte mais espaçosa do convés. As vigas sob ela são singularmente resistentes, próprias para aguentar o peso de uma sólida massa de tijolos e argamassa com cerca de dez pés de comprimento, oito de largura e cinco de altura. Sua fundação não penetra no convés, mas a alvenaria é firmemente presa à superfície por cotovelos de ferro que a fixam de todos os lados e a parafusam às vigas. Suas laterais são revestidas de madeira e o topo é totalmente coberto por uma grande escotilha em declive. Removendo-se essa escotilha expomos as duas grandes panelas de refinar o azeite, cada qual com capacidade de vários barris. Quando não estão em uso são mantidas incrivelmente limpas. Algumas vezes são polidas com pedra-sabão e areia até brilharem como tigelas de ponche feitas de prata. Durante as guardas noturnas, alguns marinheiros velhos e cínicos entram dentro delas e ali se encolhem para dormir – um homem em cada panela, lado a lado – muitas comunicações confidenciais são transmitidas por cima daqueles lábios de ferro. Também é um local próprio para profundas meditações matemáticas. Na panela da esquerda do Pequod, diligentemente fazendo circular a pedra-sabão diante de mim, indiretamente me surpreendi com o fato de que na geometria todos os corpos deslizam ao longo de um cicloide. Por exemplo, minha pedra sabão desce de qualquer ponto precisamente no mesmo tempo. Retirando-se o tabique da frente das refinarias fica exposta a alvenaria nua daquele lado, atravessada pelas duas bocas de ferro das fornalhas situadas exatamente embaixo das panelas. Essas bocas possuem pesadas portas de ferro. Evitam que o calor intenso do fogo invada o convés por meio de um reservatório raso que se estende sob toda a superfície da refinaria. Um túnel colocado no fundo mantém esse reservatório cheio de água, logo que esta evapora. Não há chaminés externas. Elas se abrem diretamente da parede do fundo. Agora devemos retroceder por um momento. Eram quase nove horas da noite quando as refinarias do Pequod foram acionadas pela primeira vez na presente viagem. Stubb era responsável pela fiscalização do trabalho. “Tudo pronto? Então ao porão e vamos começar. Tu, cozinheiro, acende o fogo”. Isso era fácil, pois o carpinteiro jogava todas as suas lascas na fornalha, através da passagem. Deve-se dizer que em uma viagem de pesca à baleia, durante algum tempo o primeiro fogo da refinaria precisa ser alimentado com madeira. Depois disso, a madeira deixa de ser utilizada, exceto como meio de ignição rápida do principal combustível. Em resumo, depois da fervura a gordura encaracolada e murcha, agora chamada sobras ou frituras, ainda contém parte considerável de suas propriedades adiposas. Essas frituras alimentam o fogo. Como um pletórico mártir em chamas ou um misantropo consumindo a si mesmo, uma vez incendiada a baleia provê seu próprio combustível e incinera o próprio corpo. Tomara consumisse sua própria fumaça! Esta é horrível de inalar e não é possível evitar respirá-la. E não é só isso – é necessário viver no meio dela enquanto durar o trabalho. Tem um odor indescritível, hindu e selvagem, como o que deve existir nas vizinhanças das piras funerárias. Cheira ao flanco esquerdo do dia do julgamento final. É um argumento em favor da fossa. Por volta de meia-noite a refinaria se encontrava em pleno funcionamento. Estávamos longe da carcaça, as velas haviam sido desfraldadas, o vento era refrescante, a escuridão do oceano selvagem era intensa. Mas essa escuridão estava sendo lambida pelas chamas ferozes que de tempos em tempos ramificavam-se dos canos fuliginosos das chaminés e iluminavam todas as orgulhosas cordas dos mastros como o famoso fogo grego. O navio em chamas prosseguia como que encarregado de alguma vingança desumana. Assim os brigues carregados de piche e enxofre do destemido hidriota Canaris zarpavam à meia-noite, e como velas, grandes lençóis de chamas caíam sobre as fragatas turcas, envolvendo-as em combustões. Removida do topo das refinarias, a escotilha transformava-se em um enorme fogão. Em pé sobre ele erguiam-se as formas tártaras dos arpoadores pagãos, sempre os foguistas dos navios baleeiros. Com enormes forcados, atiravam massas sibilantes de gordura nas panelas escaldantes ou atiçavam o fogo até que as serpenteantes chamas irrompiam para fora das portas para lhes agarrar os pés. A fumaça ascendia em montes nebulosos. Para cada balanço do navio havia um arremesso de azeite fervendo que parecia ansioso para pular nos rostos dos marinheiros. O cabrestante ficava do lado oposto à boca da refinaria, no lado extremo do grande fogão. Ele servia de sofá. Ali descansavam os vigias quando não estavam de serviço, até seus olhos ficaram chamuscados. Seus traços morenos, agora manchados de fumaça e suor, suas barbas emaranhadas e o contrastante brilho barbaresco de seus dentes eram estranhamente revelados nos caprichosos ornatos da refinaria. Enquanto narravam uns aos outros suas aventuras profanas e contavam histórias de terror em palavras álacres, enquanto seus risos pouco civilizados saíam ruidosamente como as chamas da fornalha, enquanto de um lado para outro os arpoadores agitavam furiosamente seus imensos forcados e conchas, enquanto o vento rugia, o mar saltava e o navio gemia e mergulhava lançando seu inferno rubro cada vez mais longe na escuridão do mar e da noite, e mordia desdenhosamente o osso branco em sua boca e cuspia maldosamente para todos os lados, carregado com selvagens e com fogo, queimando um cadáver e afundando no negror mais profundo, o impetuoso Pequod parecia a contraparte material da alma de seu obcecado comandante. Assim me pareceu enquanto estive em seu leme por longas horas, seguindo silenciosamente a rota desse navio de fogo sobre o mar. Também envolto em obscuridade, percebi melhor a vermelhidão, a loucura, a palidez dos outros. A contínua visão das formas inimigas diante de mim, saltando no meio do fogo e da fumaça, finalmente produziu visões semelhantes na minha alma quando comecei a ceder a essa indizível sonolência que sempre me assalta à meia-noite, no leme. Mas naquela noite em particular, uma coisa estranha (até agora inexplicável) aconteceu comigo. Despertando de um breve sono em pé, sentime terrivelmente consciente de que algo estava fatalmente errado. A cana do leme golpeou a parte de meu corpo nela apoiada. Meus ouvidos foram invadidos pelo zumbido baixo das velas que começavam a ser açoitadas pelo vento. Julguei que meus olhos estivessem abertos. Semiconsciente, coloquei os dedos sobre as pálpebras e mecanicamente as abri ainda mais. Porém, a despeito disso tudo, não consegui ver a bússola diante de mim para guiar o navio, apesar de sentir que não se passara nem um minuto desde que eu averiguara a carta à luz do lampião da bitácula. Não parecia haver nada diante de mim, apenas uma profunda escuridão, às vezes ainda mais horripilante devido às faíscas vermelhas. Acima de tudo, existia a impressão de que o artefato veloz em que eu me encontrava não se dirigia a um porto à frente, mas precipitava-se para diante deixando para trás todos os portos. Um sentimento absoluto, confuso, como de morte, apoderou-se de mim. Convulsivamente, minhas mãos agarraram o leme, mas com o louco conceito de que estava invertido devido a algum sortilégio. ‘Meu Deus! O que acontece comigo?’ pensei. Mas vede! Eu caminhara em meu breve sono e agora me encontrava na popa, com as costas voltadas para a proa e a bússola. Em um instante voltei à proa, exatamente a tempo de impedir que o navio fosse apanhado pelo vento que muito provavelmente o faria soçobrar. Como me senti feliz e grato por ter sido livrado dessa sobrenatural alucinação da noite e da fatal contingência de poder ser arrastado a sotavento! Ó homem, não admires por muito tempo a face do fogo! Jamais sonhes com tua mão pousada no leme! Não voltes tuas costas para a bússola. Aceita a primeira sugestão da cana do leme. Não acredites no fogo artificial quando sua vermelhidão faz com que todas as coisas pareçam medonhas. Amanhã, sob o sol natural os céus estarão resplandecentes e os que brilharam como demônios nas chamas bifurcadas na manhã mostrar-se-ão com relevos mais gentis. O glorioso sol, dourado e alegre, é a única lâmpada veraz – todas as outras são enganosas! Contudo, o sol não oculta o Pântano Lúgubre da Virgínia, nem a amaldiçoada Campanha de Roma, nem o imenso Saara, nem todos os milhões de milhas de desertos e tristezas sob a lua. O sol não esconde o oceano que é a face escura desta terra e recobre dois terços dela. Assim, não pode ser verídico o homem mortal que carrega em si mais alegria que tristeza – não é legítimo ou é primitivo. Com os livros se dá o mesmo. O mais verdadeiro de todos os homens era o Homem das Tristezas, e o mais verdadeiro de todos os livros é o de Salomão – o Eclesiastes é o fino aço forjado da dor. “Tudo é vaidade”. Tudo! Este mundo obstinado ainda não compreendeu a sabedoria do pagão Salomão. Mas aquele que evita hospitais e prisões, apressa-se ao atravessar cemitérios e prefere conversar sobre óperas que sobre o inferno, que se chama Cowper, Young, Pascal, Rousseau, todos pobres diabos doentes, e que durante toda sua vida jura por Rabelais que é sábio, portanto espirituoso, não é digno de assentar-se sobre as pedras de um túmulo e romper o humo verde e úmido com o enigmático e magnífico Salomão. Porém, até Salomão diz que “o homem que se afasta do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos” (isto é, ainda em vida). Então, não vos abandoneis ao fogo para que ele não vos transtorne e não vos massacre como durante algum tempo fez comigo. Há sabedoria no infortúnio, mas há desgraças que são loucuras. E algumas almas abrigam uma águia que pode mergulhar nas gargantas mais negras e subir vertiginosamente para fora delas, tornando-se invisíveis nos espaços ensolarados. E ainda que voejasse para sempre dentro dessa garganta, a garganta se acha nas montanhas e até em sua descida mais profunda a águia da montanha manter-se-ia mais elevada que os outros pássaros da planície, por mais alto que voassem. 97. A LMPADA Se tivésseis descido da refinaria do Pequod para o castelo de proa onde dormiam os vigias de folga, por um momento acreditaríeis que vos encontráveis em algum iluminado santuário de reis e conselheiros canonizados. Eles ali se deitavam em suas abóbodas triangulares feitas de carvalho, cada marinheiro uma escultura muda, um grupo de vinte lâmpadas iluminando seus olhos cobertos. Em navios mercantes, para o marinheiro o azeite é mais escasso que o leite de rainhas. Sua rotina habitual é vestir-se no escuro, comer no escuro e tropeçar no escuro para chegar à sua maca. Mas nos baleeiros ele procura seu alimento e vive na luz. Faz de sua cama uma lâmpada de Aladim e nela se deita, de modo que na noite mais tenebrosa o casco negro do navio ainda abriga iluminação. Apesar de em geral estar com as mãos cheias de velhas garrafas e frascos, vede com que liberdade o baleeiro carrega seu punhado de lâmpadas até o refrigerador de cobre da refinaria e volta a enchê-los em um tonel, transformando-os em canecões de cerveja. Ele também queima o mais puro azeite em estado bruto, portanto não viciado – um fluido desconhecido para aparelhos solares, lunares ou astrais da terra firme. Esse azeite é doce como os primeiros brotos de grama em abril. Ele sai em busca de seu azeite para se certificar de seu frescor e autenticidade, exatamente como o viajante busca no campo a caça para sua ceia. 98. ARRUMAÇÃO E LIMPEZA Já relatamos de que modo o grande leviatã é descoberto ao longe, avistado do topo dos mastros, como ele é caçado através das charnecas do oceano e morto nos vales de suas profundezes, como é rebocado para o costado do navio e decapitado, e (de acordo com o princípio que autorizava o carrasco do passado a tomar posse da roupa vestida pelo réu, depois de executado) como seu grande casacão estofado se torna propriedade de seu executor e, no devido tempo, como é condenado às panelas e à exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, seu espermacete, azeite e ossos passam incólumes pelo fogo1. Mas ainda falta concluir o capítulo final desta descrição rememorando (cantando, se possível) o romântico procedimento de decantação do azeite nos barris e seu transporte ao porão, quando o leviatã retorna às suas profundezas nativas voltando a deslizar sob a superfície, mas, ai de mim, para nunca mais tornar a subir e esguichar seu jorro. Como o ponche, enquanto ainda está quente o azeite é colocado em tonéis com capacidade para seis barris, e com o navio balançando de um lado para o outro no mar da meia-noite, os enormes tonéis são girados e revirados, às vezes escapando perigosamente pelo convés escorregadio como deslizamentos de terra até que finalmente seu curso é detido pelo homem, e todos os martelos disponíveis começam a bater em torno dos aros porque nesse momento, por dever do cargo, cada marinheiro é um toneleiro. Por fim, quando o ultimo litro é esfriado e colocado nos barris, as grandes escotilhas são abertas, o ventre do navio é escancarado e os tonéis vão para baixo, para seu derradeiro descanso no mar. Isso feito, as escotilhas são recolocadas e hermeticamente fechadas, como um compartimento confinado entre paredes. Na pesca do cachalote este talvez seja o incidente mais extraordinário de todo esse negócio. Um dia as pranchas estão cobertas de sangue e azeite, no sacrossanto castelo de proa as enormes massas da cabeça da baleia estão empilhadas de modo profano. Grandes tonéis enferrujados espalham-se por ali como no pátio de uma fábrica de cerveja. A fumaça das refinarias recobre as amuradas de fuligem e os marinheiros caminham cobertos de gordura. O navio inteiro parece um grande leviatã e de todos os lados o barulho é ensurdecedor. Porém, um ou dois dias depois olhamos, aguçamos os ouvidos naquele mesmo navio e a não ser pelos botes e refinarias poderíamos jurar que aquele é um navio mercante com um capitão escrupulosamente asseado. O azeite bruto do cachalote possui uma inexplicável virtude de limpeza. Essa a razão pela qual o convés nunca parece tão branco quanto depois do que é denominado o assunto do azeite. Além disso, das cinzas dos pedaços queimados da gordura da baleia fabrica-se facilmente uma potente lixívia, e se houver qualquer substância do lombo da baleia aderida nos costados essa lixívia rapidamente a extermina. Os marinheiros examinam diligentemente as amuradas e, com trapos e baldes de água, restauram-na à sua pureza anterior. A ferrugem é retirada do cordame inferior. Todos os utensílios usados são meticulosamente limpos e guardados. A grande escotilha é lavada, esfregada e colocada sobre a refinaria, escondendo totalmente as panelas. Todos os tonéis desaparecem, todo o equipamento é guardado em seu esconderijo, e graças à dedicação combinada e simultânea de toda a tripulação do navio a limpeza conscienciosa é finalmente concluída. Então, todos os marinheiros se entregam às suas próprias abluções, trocam de roupa da cabeça aos pés e saem para o convés, frescos e reluzentes como noivos recém-chegados da limpíssima Holanda. 1- Sadraque, Mesaque e Abdenego eram os nomes babilônicos de Ananias, Mizael e Azarias, os três jovens israelitas amigos de Daniel que, por não adorarem uma estátua de ouro, foram jogados na fornalha ardente por ordem de Nabucodonosor, rei da Babilônia. De acordo com a história relatada no livro bíblico de Daniel, ao serem envoltos pelas chamas suas vidas foram milagrosamente poupadas pela presença de Deus que se encontrava com eles na fornalha, também visto por Nabucodonosor que o descreveu como “um semelhante aos filhos dos deuses”. Com passos largos, caminham pelo convés em grupos de dois ou três, conversando humoristicamente sobre salas de visitas, sofás, tapetes e cambraias finas. Propõem atapetar o convés, pensam em decorá-lo com cortinas e não se recusam a tomar chá à luz da lua, na praça do castelo de proa. Falar sobre azeite, ossos e gordura a esses perfumados marinheiros seria realmente uma grande audácia. Eles não entendem nada de coisas assim, tão afastadas. Fora! Trazei os guardanapos! Porém, prestai atenção! Nos três mastros há três homens decididos a descobrir mais baleias que, se caçadas, infalivelmente vão sujar a mobília de carvalho e derrubar pelo menos uma pequena gota de gordura em algum lugar. Sim, e muitas vezes, após as tarefas mais rígidas e ininterruptas que varam a noite e continuam por 96 horas, saindo do bote onde ficaram com os pulsos inchados de tanto remar o dia inteiro na linha do Equador, eles só pisam no convés para transportar vastas correntes e levantar o pesado guindaste, e cortar e picar, e suar e se sujar de fuligem e se queimar nos fogos combinados do sol equatorial e nas equatoriais refinarias. E depois de tudo isso, quando finalmente se dedicam a limpar o navio e transformá-lo em uma imaculada sala de laticínios, muitas vezes os pobres sujeitos que acabaram de abotoar o colarinho de sua roupa limpa assustam-se com o grito “Lá está ela, esguichando!” E lá vão eles, voando para lutar com outra baleia e voltar a passar por todo cansativo processo. Oh! Meus amigos, isso é de matar um homem! Mas ainda assim, é vida. Pois apenas nós, mortais, extraímos do vasto mundo uma pequena quantidade do valioso espermacete e então, com enfadada paciência, limpamo-nos de sua poluição e assim que aprendemos a viver nos imaculados tabernáculos da alma novamente ouvimos o grito: “Lá está ela, esguichando!” O espírito nos escapa e vamos lutar em outro mundo, correr pela velha rotina da juventude. Oh! A metempsicose! Oh! Pitágoras, que expiraste na magnífica Grécia há dois mil anos, tão benévolo, tão sábio, tão manso. Viajei contigo ao longo das costas do Peru na última viagem e, tolo como sou, garotinho puro e inexperiente, ensinei-te a trançar uma corda! 98. O DOBRÃO Já narramos como Ahab costumava caminhar pelo convés, regularmente fazendo a volta em cada um de seus extremos – a caixa da bússola de um lado, o mastro grande do outro. Mas na multiplicidade de outros assuntos que exigiam ser contados não foi acrescentado que às vezes, quando imerso em seu humor, nesses passeios ele se detinha em cada um desses lugares e ali permanecia, olhando de forma estranha para o objeto específico que tinha diante de si. Quando parava diante da caixa da bússola seu olhar se prendia à agulha pontuda, e esse olhar era como um dardo devido à viva intensidade de seu objetivo. Quando voltava a andar e parava novamente diante do mastro grande, o mesmo olhar fixo pregado à moeda de ouro ali cravada mantinha o aspecto de firmeza anterior, porém tracejado de certa nostalgia, se não de esperança. Em uma manhã, voltando a passar pelo dobrão, mostrou-se atraído pelas estranhas figuras e inscrições nele estampadas, como se pela primeira vez começasse, de modo obsessivo, a interpretar por si mesmo o significado oculto que ali talvez se escondesse. Todas as coisas possuem algum significado oculto ou então têm pouco valor, e a própria terra seria somente uma cifra vazia servindo apenas para ser vendida em grande quantidade, como se faz com as colinas em torno de Boston, para encher algum lamaçal na Via Láctea. Pois bem, esse dobrão era do mais puro ouro, garimpado em algum lugar do coração de grandiosas colinas, onde a leste e a oeste, sobre areias de ouro, surgem as nascentes de inúmeros Pactolus1. Se bem que agora preso no meio da ferrugem dos aros de ferro e do zinabre dos pregos de cobre, permanecia imaculado e intocado por qualquer podridão, preservando ainda seu brilho de Quito. Apesar de colocado em meio a uma tripulação implacável, a cada hora passando por mãos brutais, à noite encoberto por densa escuridão que poderia ocultar a ameaça de qualquer ladrão, a aurora encontrava o dobrão onde o crepúsculo o deixara. Pois ele fora isolado, santificado a ponto de inspirar terror, e todos os marinheiros o reverenciavam como o talismã da Baleia Branca. Certas vezes conversavam sobre ele durante as cansativas sentinelas noturnas, perguntando-se a quem ele finalmente pertenceria e se seu dono viveria para gastá-lo. Essas nobres moedas de ouro da América do Sul são como medalhas do sol e símbolos dos trópicos. Aqui, palmeiras, alpacas e vulcões, discos de sol e estrelas, elípticas, cornucópias e ricas bandeiras tremulantes estão estampadas em profusão luxuriante, de modo que o ouro valioso parece quase alcançar maior preciosidade e glórias mais sublimes em sua passagem por essas minas fantásticas, tão hispanicamente poéticas. Acontece que o dobrão de Pequod era um rico exemplo dessas coisas. Em volta de sua borda trazia a inscrição: República do Equador: Quito. Essa brilhante moeda vinha de um país plantado no centro do mundo, sob o grande equador, recebera seu nome e fora forjado a meio do caminho para os Andes, em um clima inalterável que não conhece o outono. Contornadas por essa inscrição viam-se as reproduções de três picos andinos. De um deles saía uma chama, sobre outro havia uma torre e sobre o terceiro, um galo. Em arco sobre o todo havia um segmento do zodíaco com os costumeiros sinais cabalísticos e, como pedra angular, o sol entrando no equinócio do signo de Libra. Ahab se detivera diante dessa moeda equatorial, observado pelos outros. “Há algo egotista nos topos das montanhas, nas torres e em todas as coisas grandiosas e sublimes. Vede aqui: três picos tão orgulhosos quanto Lúcifer. A torre firme que é Ahab, o vulcão, 1- Após conseguir o dom de transformar tudo que tocasse em ouro, por não conseguir se alimentar Midas passou a detestar o dom que cobiçara. Orou então a Dionísio para não morrer de fome. Este ouviu sua oração e lhe concedeu a graça de inverter seu toque ao colocar o que desejasse no rio Pactolus. No momento em que Midas que tocou as águas, seu poder se transferiu para o rio e suas areias se transformaram em ouro. Segundo a lenda, era esse o motivo pelo qual o Rio Pactolus era tão rico em ouro. que é Ahab, o pássaro corajoso, destemido, vitorioso, também Ahab. Todos eles são Ahab e esta moeda de ouro não é senão a imagem do globo que, como o espelho de um mago, reflete de cada homem seu próprio eu misterioso. Grandes tristezas, pequenos ganhos para os que rogam ao mundo uma solução, pois ele não pode solucionar a si mesmo. Creio que este sol cunhado possui a face vermelha. Mas vede! Ele entra no signo das procelas, o equinócio! E apenas há seis meses saiu de outro equinócio, em Áries! De borrasca em borrasca! Que seja, então. Nascido nos espasmos da dor, o homem deve viver no sofrimento e morrer em suplício! Que seja! Aqui há matéria bastante para servir de divertimento para a dor. Que seja, então!” “Não podem ter sido os dedos das fadas que trabalharam esse ouro e desde ontem as garras do demônio devem ter deixado nele suas impressões”, murmurou Starbuck para si mesmo, recostando-se na amurada. “O velho parece ler a terrível inscrição de Baltazar 2. Eu jamais inspecionei a moeda desse modo. Ele vai para baixo. Vou lê-la. Sob os céus, um vale escuro entre três picos poderosos e eternos que quase se parecem com a Trindade, em frágil simbologia terrena. Deus nos rodeia nesse vale da Morte e sobre nossa melancolia o sol da Retidão ainda lança um raio de esperança. Se baixamos nossos olhos o vale sombrio mostra seu solo úmido, mas se os levantamos o sol brilhante encontra nosso olhar para nos alegrar. Mas o grande sol não é fixo e se à meia-noite desejássemos receber dele algum alento em vão o procuraríamos! Esta moeda fala comigo de modo sábio, manso e verdadeiro, porém triste. Vou deixá-la antes que a Verdade me abale falsamente”. “Ali esta o velho Mogul que agora a examina”, falava consigo mesmo Stubb, ao lado da refinaria, “e lá vai Starbuck fazer o mesmo, os dois com caras que parecem medir mais de nove braças. E tudo isso para analisar uma moeda de ouro que, estivesse eu no Negro Hill ou no Corlaer’s Hook, consideraria uma perda de tempo olhar por muito tempo antes de gastá-la. Ora! Em minha pobre e insignificante opinião, acho isso muito esquisito. Já vi dobrões antes, em minhas viagens: dobrões da velha Espanha, dobrões do Peru, dobrões do Chile, dobrões da Bolívia, dobrões de Popayan, muitas moedas de ouro e pistolas, e várias outras moedas com diferentes valores. O que terá de tão fantástico esse dobrão do Equador? Por Golconda! Preciso examiná-lo uma vez. Ora! Na verdade, aqui há símbolos e maravilhas! Bem, isso é o que o velho Bowditch chama de zodíaco em seu Epítome, e que meu almanaque também chama pelo mesmo nome. Vou pegar o almanaque, e como ouvi dizer que os demônios podem ser invocados com a aritmética de Daboll, vou tentar descobrir o significado dessas estranhas figuras utilizando o calendário de Massachusetts. Eis aqui o livro. Vejamos. Símbolos e maravilhas, e sempre o sol entre eles. Hum, hum, aqui estão, todos vivos, Áries, o Carneiro; Touro e Gêmeos. Bem, o sol gira entre eles. Sim, aqui na moeda ele está a ponto de cruzar o limiar entre as duas das 12 salas de espera distribuídas em círculo. Livro! Permaneces aí. O fato é que vós, livros, deveis conhecer vosso lugar. Vós nos ofereceis palavras e fatos crus, nós precisamos fornecer os pensamentos. É o que minha pequena experiência me diz quanto ao calendário de Massachusetts, quanto ao navegador de Bowditch e à aritmética de Daboll. Símbolos e maravilhas, hein? Pena que não há nada de maravilhoso nos símbolos e nada de significativo nas maravilhas! Deve haver uma pista em algum lugar. Espera um pouco... Por Júpiter! Aqui está ela! Olha dobrão, teu zodíaco é a vida de um homem em um capítulo e agora vou lê-lo diretamente do livro. Vem, almanaque! Para começar, aqui está Áries, o Carneiro – o cão libidinoso que nos gerou. Depois vem o Touro – ele nos dá a primeira marrada. É seguido por Gêmeos, isto é, a Virtude e o Vício; tentamos alcançar a Virtude quando chega Câncer, o Caranguejo que nos arrasta para trás. Afastando-nos da Virtude encontramos Leão, um leão que ruge e se encontra no caminho – ele nos dá algumas ferozes mordidas e, feroz, agita as patas. Escapamos e saudamos Virgem, a virgem que é nosso primeiro amor. Casamos, acreditamos que somos felizes por algum tempo quando aparece Libra, ou a Balança. Nossa felicidade é pesada e verificamos que é pouca, e 2- O capítulo 5, versículo 25 do livro bíblico de Daniel relata que, escritas em letras de fogo, as palavras “Mene, Mene, Tekel Upharsin” surgiram na parede, em uma festa realizada pelo rei Baltazar. Seu significado é “Contado, pesado e dividido”. A última palavra referir-se-ia ao Império Persa. Segundo a história, pouco tempo depois Baltazar foi morto e Dario, o medo, tomou conta de seu império. enquanto estamos tristes devido a esse fato, meu Deus! saltamos subitamente, pois o Escorpião nos golpeia pelas costas. Cuidamos de nossas feridas quando surgem flechas de todos os lados: Sagitário, o arqueiro, se diverte. Enquanto arrancamos as flechas, cuidado! chega Capricórnio, a cabra que depois de tomar impulso chega a toda velocidade e nos atira precipitadamente para longe, então Aquário, o aguadeiro, derrama seu dilúvio sobre nós e nos afoga. E terminamos com Peixes, quando adormecemos. Há um sermão escrito no alto do céu e o sol o revisa todos os anos. Ainda assim, volta a sair todo animado e cheio de vida. Do alto, move-se alegremente através de labutas e conflitos e assim também acontece aqui embaixo, alegre Stubb. Sim, alegre é a palavra para ti! Adeus, dobrão! Mas espera, aí vem o pequeno Arquitrave. Vamos para o outro lado da refinaria e ouçamos o que ele tem a dizer. Já está diante dele e dirá alguma coisa. Está começando”. “Aqui, não vejo nada além de um objeto redondo feito de ouro, e quem descobrir uma certa baleia será seu possuidor. Então, por que olhar tanto para ele? É verdade que deve valer uns 16 dólares, e a dois centavos o charuto são 960 charutos. Não fumarei cachimbos sujos como Stubb, mas gosto de charutos e aqui estão 960, portanto Flask vai subir para espiá-lo”. “Devo chamá-lo de sábio ou de louco? Bem, se for realmente sábio tem aspecto de louco, e se for louco possui certa aparência de sábio. Mas chega! Aí vem nosso velho amigo da Ilha Man – deve ter sido cocheiro de um carro fúnebre antes de se tornar marinheiro. Ele se posiciona do lado do vento, diante do dobrão. Agora vai para o outro lado do mastro. Há uma ferradura pregada daquele lado. Agora volta. O que isso significa? Silêncio! Ele sussurra com uma voz que parece um velho moinho de café. Vamos aguçar os ouvidos e ouvir!” “Se a Baleia Branca for descoberta, isso precisa ser feito em um mês e um dia, quando o sol se encontrar em um desses signos. Estudei os signos e conheço suas marcas. Eles me foram ensinados há quarenta anos por uma velha bruxa de Copenhague. Bem, em que signo o sol estará nessa época? No signo da ferradura, pois se encontra exatamente atrás do ouro. E qual é o signo da ferradura? O leão é o signo da ferradura – o leão que ruge e devora. Navio, velho navio! Minha velha cabeça pulsa ao pensar em ti”. “Essa é outra interpretação, mas o texto é o mesmo. Homens de todo tipo em um único tipo de mundo. Escondamo-nos outra vez! Aí vem Queequeg, todo tatuado, ele mesmo parecido com os signos do zodíaco. O que diz o canibal? Posso jurar que está comparando notas. Está olhando para o fêmur. Pensa que o sol está na coxa, na panturrilha ou em suas tripas, como as velhas falam que falam de astronomia no sertão. Por Júpiter! Ele encontrou algo perto de sua coxa. Acho que é Sagitário, o Arqueiro. Não, ele não sabe o que pensar do dobrão, toma-o por um velho botão da calça de algum rei. Mas, vamos mais para o lado novamente. Aí vem aquele fantasma endemoniado do Fedallah, como sempre com a cauda escondida e com estopa nas alpargatas. O que está falando, com aquela cara? Ah, ele apenas faz somente um sinal para o signo e se inclina diante dele. Há um sol na moeda – é adorador do fogo, estou certo. Oh! Cada vez mais. Aí vem Pip – pobre rapaz, melhor seria ter morrido, ou eu. Ele é meio horrível para mim. Também esteve observando todos esses intérpretes – inclusive a mim – e agora chega para ler, com aquela cara de idiota. Fiquemos de lado para ouvi-lo. Atenção!” “Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós olhais, eles olham”. “Pela minha alma, ele está estudando a gramática de Murray! Melhorando sua mente, pobre rapaz! Mas o que diz agora? Silêncio!” “Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós olhais, eles olham”. “Ora, ele está aprendendo de cor. Silêncio! Novamente!” “Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós olhais, eles olham”. “Bem, isso é engraçado”. “E eu, tu e ele, e nós, vós e eles são morcegos. Eu sou um corvo, principalmente quando pouso no topo deste pinheiro. Quá! Quá! Quá! Quá! Quá! Quá! Não sou um corvo? E onde está o espantalho? Ali está ele, dois ossos enfiados em um par de calças velhas e outros dois nas mangas de um casaco velho”. “Será que ele fala de mim? Isso é lisonjeiro! Pobre rapaz! Eu poderia me enforcar. De qualquer modo, por enquanto sairei de perto de Pip. Não consigo esperar pelo resto, pois eles têm o raciocínio simples, mas ele é louco demais para minha sanidade. Então, deixemo-lo sussurrar”. “Este dobrão é o umbigo do navio e todos estão doidos para arrancá-lo dali. Mas qual será a consequência se arrancarem o umbigo? Então, se ele ficar aqui também ficará feio, pois quando há algo cravado no mastro é sinal de que as coisas estão desesperadas. Ha, ha! Velho Ahab! A baleia Branca vai te pegar! Isto é um pinheiro. No velho distrito de Tolland certa vez meu pai cortou um pinheiro e achou um anel de prata em seus ramos, o anel de casamento de algum negro velho. Como foi parar lá? Vão dizer o mesmo na ressurreição, quando chegarem para pescar o velho mastro e encontrarem o dobrão alojado nele, com ostras lhes servindo de casca. Oh! O ouro! Ó precioso, precioso ouro! O viscoso avarento logo se apropriará de ti! Vai, silêncio! Deus passeia entre os mundos colhendo amoras. Cozinheiro! Ó, cozinheiro! Cozinha-nos! Jenny! Ei, Jenny, termina de fazer o bolo”. 100. PERNA E BRAÇO. O “PEQUOD”, DE NATUCKET, ENCONTRA O “SAMUEL ENDERBY,” DE LONDRES “Olá, pessoal do navio!” Vistes a Baleia Branca? Assim gritou Ahab, mais uma vez saudando um navio que exibia as cores inglesas e se aproximava da popa. Com a trombeta na boca, o velho estava em pé na proa de seu bote, a perna de marfim claramente revelada para o capitão estrangeiro que, negligente, reclinava-se na proa de seu próprio bote. Era um homem bem apessoado, com cerca de 60 anos, bastante queimado de sol, forte e bem-humorado, vestindo uma ampla jaqueta que caía em torno dele como festões de tecido azul espesso. Uma manga vazia em sua jaqueta flutuava atrás dele como a manga bordada do casaco de um hussardo. “Viste a Baleia Branca?” “E tu, vês isto?” retirando das dobras que o escondiam, ele levantou um braço branco feito de osso de cachalote, rematado por uma cabeça de madeira parecida com um martelo. “Preparar meu bote!” gritou Ahab impetuosamente. Afastando os remos que se encontravam perto dele, disse: “Prontos para descer!” Sem deixar sua pequena embarcação, em menos de um minuto ele e sua tripulação foram baixados à água e logo se aproximaram do estrangeiro. Mas apresentou-se uma curiosa dificuldade. Na excitação do momento, Ahab se esquecera de que desde a perda de sua perna ele jamais pisara em outro navio que não fosse o seu, sempre auxiliado por um aparelho mecânico muito prático que pertencia ao Pequod e não podia ser transportado a outro navio em poucos minutos. Bem, exceto para os que estão acostumados a fazer isso a toda hora, como os baleeiros, não é assunto fácil para qualquer pessoa escalar o costado de um navio partindo de um bote em alto mar, pois as grandes ondas levantam o bote até a amurada e instantaneamente o deixam cair até o meio da quilha. Sem uma perna e não sendo o navio estrangeiro possuidor do invento amigável, Ahab encontrou-se abjetamente reduzido à condição de um desajeitado homem de terra, olhando desesperançado para a altura incerta que não podia alcançar. Já mencionamos que Ahab invariavelmente se irritava ou exasperava com toda pequena circunstância inconveniente que lhe acontecia, indiretamente resultante de seu infeliz acidente. E nessa ocasião tudo foi amplificado pela visão dos dois oficiais do navio estrangeiro, debruçados na amurada junto à escada perpendicular presa aos ganchos, balançando em sua direção um par de cordas maravilhosamente enfeitadas, pois a princípio não acreditavam que um homem com uma só perna fosse tão aleijado que não pudesse usar seus aparelhos marítimos. Mas esse desconforto durou apenas um minuto porque, notando de relance a situação que se estabelecera, o capitão estrangeiro gritou: “Compreendo! Basta de içar! Rápido rapazes, fazei deslizar o aparelho de cortar!” Felizmente, um ou dois dias antes haviam caçado uma baleia e os grandes equipamentos para levantá-la ainda se encontravam em cima, e o grande gancho curvo, agora limpo e seco, ainda se unia ao sua extremidade. Este foi rapidamente baixado até Ahab que imediatamente compreendeu tudo e deslizou sua única coxa para a curva do gancho (como se fosse sentar-se na pata de uma âncora, ou na forquilha de uma macieira). Em seguida, avisando que estava pronto, ajudou a levantar seu próprio peso trocando as mãos para puxar a parte corrediça do aparelho. Logo foi cuidadosamente içado para o interior do navio e colocado com gentileza na cabeça do cabrestante. O outro capitão avançou de modo franco, com o braço de marfim estendido em um gesto de boas vindas e Ahab, estendendo a perna de marfim e cruzando-a com o braço de marfim (como duas laminas de peixe-espada), gritou com seu jeito de morsa: “Sim, olá amigo! Apertemos nossos ossos! Um braço e uma perna! Um braço que nunca pode se dobrar e uma perna que jamais poderá correr. Onde viste a Baleia Branca, e há quanto tempo?” “A Baleia Branca”, disse o inglês apontando seu braço de marfim para o leste ao mesmo tempo em que voltava tristemente o olhar nessa direção, como se olhasse por um telescópio. “Eu a vi na linha do Equador, na última temporada”. “E ela arrancou teu braço, não é verdade?” perguntou Ahab, descendo do cabrestante apoiado no ombro do inglês. “Sim, ela foi a causa disto. Dessa perna também?” “Conte-me como aconteceu”, disse Ahab “Pela primeira vez na vida eu cruzava a linha do Equador”, começou o inglês. “Não sabia nada sobre a Baleia Branca, naquela época. Pois bem, um dia, baixamos nossos botes para um grupo de quatro ou cinco baleias e meu bote se ateve a uma delas – um verdadeiro cavalo de circo, que dava voltas e mais voltas, de modo de a tripulação do meu barco apenas podia manter-se equilibrada sentando-se na popa. De repente, surge do fundo do mar uma imensa baleia com alvíssima cabeça e corcova, toda cheia de rugas e pés de galinha” “Era ela!” bradou Ahab, soltando subitamente a respiração contida. “Havia arpões cravados perto de sua barbatana de estibordo”. “Sim – os meus – MEUS ferros”, gritou Ahab exultante. “Mas, continua!” “Dá-me oportunidade, então”, disse brincando o inglês. “Bem, aquele velho bisavô de cabeça e costas brancas começa a correr todo espumante para dentro do grupo e passa a morder furiosamente a linha do meu arpão!” “Sim! Queria parti-la, libertar o peixe preso – um velho truque – eu o conheço”. O comandante com um só braço continuou: “Não sei exatamente como aconteceu, mas mordendo a linha, esta se prendeu a um de seus dentes, mas não sabíamos disso naquele momento. Mais tarde, quando puxamos a linha fomos parar em cima de sua corcova em vez de cair sobre a outra baleia, que fugiu para barlavento sacudindo as barbatanas. Vendo como estavam as coisas e quão nobre e grande era aquela baleia – a mais nobre e a maior que já vi na vida, senhor – resolvi capturá-la apesar do ódio prodigioso que parecia invadi-la. Acreditando que a linha pudesse escapar ou que seu dente fosse arrancado (pois eu tinha no bote uma tripulação dos infernos para puxar a linha do arpão), pulei para o bote do meu primeiro piloto – o senhor Mounttop que aqui está (aliás, capitão – Mounttop; Mounttop – o capitão). Mas como estava dizendo, pulei para o bote de Mounttop cuja amurada estava junto de minha embarcação e agarrando o primeiro arpão cravei-o no bisavô. Santo Deus, senhor, juro pela minha alma e pelo meu coração, no instante seguinte eu estava cego como um morcego – os dois olhos fora de combate – todo confuso e coberto de espuma negra, a cauda da baleia erguendo-se no ar, perpendicular como um campanário de mármore. Não adiantava retroceder, mas eu estava tateando ao meio-dia, debaixo de um sol abrasador que parecia enfeitado com as joias da coroa. Eu apalpava aqui e ali à procura do segundo arpão para atirá-lo pela amurada quando, como uma torre de Lima, desaba sobre nós uma cauda que parte o bote em dois, deixando cada metade totalmente estilhaçada, Com as barbatanas dirigidas para frente, a corcova branca retrocedeu através dos destroços, sacudindo-os como se fossem meras lascas de madeira. Todos nós fomos arremessados. Para escapar de suas terríveis pancadas apanhei a vara do meu arpão que estava cravado nela e por um momento agarrei-me a ela como uma rêmora. Mas uma onda do mar lançou-me para longe e no mesmo instante, com um movimento rápido, o peixe mergulhou como um raio e a farpa daquele maldito segundo arpão cravou-se aqui (indicou o lugar colocando a mão exatamente abaixo do ombro) e me levou às chamas do inferno. De repente, graças ao bom Deus, a farpa rasgou toda carne ao longo do meu braço e saiu pelo pulso; subi à superfície e flutuei. Aquele cavalheiro que ali esta te contará o resto. A propósito, capitão, o Dr. Bunger é o cirurgião do navio (Bunger, meu caro, este é o capitão). “Pois bem, Bunger, conta tua parte na história”. O profissional apresentado de forma tão amigável permanecera todo o tempo ali perto, sem que nada específico denotasse sua posição especial no navio. Seu rosto era excepcionalmente redondo, mas sóbrio. Vestia um roupão, ou camisa desbotada de lã azul, calças remendadas e até aquele momento dividira sua atenção entre uma espécie de agulha para prender uma vara a uma corda que tinha em uma das mãos, e uma caixa de pílulas que segurava na outra, lançando um olhar ocasional aos membros de marfim dos dois capitães aleijados. Porém, ao ser apresentado a Ahab por seu superior, inclinou-se com polidez e imediatamente atendeu à solicitação de seu capitão. “Era um ferimento terrível”, começou o cirurgião do baleeiro, “e acolhendo meu pedido, o capitão Boomer, que aqui está, colocou o velho Sammy...” “Samuel Enderby é o nome do meu navio”, interrompeu o capitão dirigindo-se a Ahab. “Prossegue, rapaz”. “Colocou o velho Sammy no rumo do norte para escapar do calor horrível do Equador. Mas não adiantou – fiz todo o possível. Sentei-me ao seu lado durante noites e mais noite, fui muito severo quanto à sua dieta…” “Oh, muito severo!” repetiu o paciente que, alterando a voz, completou: “Bebia rum quente comigo todas as noites até não conseguir enxergar para fazer os curativos; enviava-me para a cama às três da manhã. Oh estrelas! Ele sentava-se comigo, é verdade, e era muito severo com minha dieta. Oh! Era uma águia e dieteticamente muito severo, o doutor Bunger (ri, cachorrão! Por que não ris? Sabes que és um patife precioso e alegre). Mas levanta a cabeça, menino, pois prefiro ser morto por ti que ser mantido vivo por qualquer outro homem”. “Respeitável senhor, deves ter percebido que meu capitão às vezes sabe ser brincalhão”, disse o belo e imperturbável Bunger inclinando-se ligeiramente diante de Ahab. “Ele fala várias coisas engraçadas desse tipo. Mas como dizem os franceses, ‘en passant’ devo dizer que eu, Jack Bunger, no passado membro do reverendo clero, sou um homem rigorosamente abstêmio; jamais bebo...” “Água!” gritou o capitão. “Ele jamais bebe água, é uma espécie de doença que tem. Água provoca-lhe hidrofobia. Mas continua com a história do braço”. “Sim, é melhor mesmo”, disse o cirurgião com frieza. “Como eu observava antes da chistosa interrupção do capitão Boomer, senhor, apesar dos meus melhores e mais severos esforços o ferimento ficava cada vez pior. A verdade é que era um dos cortes mais feios e escancarados já vistos por um cirurgião, com mais de dois pés e algumas polegadas de comprimento. Eu o medi com a sonda. Em resumo, o ferimento ficou negro. Eu sabia o que aconteceria e amputei o braço. Mas não tenho responsabilidade com relação a esse braço de marfim. Esse negócio é contra todas as regras”, acrescentou apontando para ele com a agulha. “Isso é trabalho do capitão, não meu. Ele mandou o carpinteiro fabricá-lo e colocar essa marreta na ponta para arrancar os miolos de alguém, como já tentou fazer comigo uma vez. Certas vezes ele fica tomado por paixões diabólicas. Vês esta depressão, senhor?” Tirando o chapéu, ele afastou o cabelo e expôs uma cavidade redonda no crânio, que não mostrava qualquer vestígio de cicatriz ou sinal de ter sido um ferimento. “Bem, o capitão vai lhe contar como ela apareceu aqui. Ele sabe”. “Não, não sei”, disse o capitão, mas tua mãe sabe, pois nasceste assim. Oh Bunger, és um solene vagabundo! Haverá outro como tu neste mundo aquático? Bunger, ao morreres deveriam te transformar em picles para te preservar para as gerações futuras. Patife!” “O que aconteceu com a Baleia Branca?” bradou Ahab, que até aquele momento ouvia impaciente aquele diálogo brincalhão entre os dois ingleses. “Oh!” gritou o capitão com um só braço. “Sim! Bem, depois que ela mergulhou não a vimos durante algum tempo. De fato, como já disse antes, eu não sabia nada sobre a baleia que me pregara aquela peça até voltarmos à linha do Equador, quando ouvimos falar sobre Moby Dick – como é chamada por alguns – e eu soube que fora ela”. “Cruzaste com ela outra vez?” “Duas”. “Mas não conseguiste arpoá-la?” “Nem quis tentar. Não achas que um braço já é suficiente? O que eu faria sem o outro? E creio que Moby Dick não morde tão bem quando engole”. “Bem, então dá a ela teu braço esquerdo como isca para conseguires de volta o direito”, interrompeu Bunger. Em seguida, grave e matematicamente, inclinou-se para cada um dos capitães e acrescentou: “Vós sabeis, cavalheiros, que os órgãos digestivos da baleia são construídos de forma tão inescrutável pela Divina Providência que é impossível ela digerir totalmente qualquer coisa, até mesmo o braço de um homem. E ela também sabe disso. De modo que o que vós considerais astúcia da Baleia Branca é apenas falta de jeito. Ela nunca pretende engolir um único membro, só deseja amedrontar as pessoas com seus estratagemas. Mas certas vezes comporta-se como um velho malabarista que foi meu paciente no Ceilão. Ele fingia engolir facas e certa vez realmente engoliu uma, que permaneceu dentro dele por um ano ou mais. Quando lhe dei um emético ele a vomitou em pequenos pedaços. Não havia como digerir aquela faca e incorporá-la ao seu organismo. Sim, capitão Boomer, se fores suficientemente rápido e desejares empenhar um braço pelo privilégio de dar um funeral decente ao outro, o braço é teu e só precisas dar à baleia outra oportunidade de te encontrar, nada mais”. “Não, obrigado Bunger”, replicou o capitão inglês. “Ela pode ficar com o braço que tem, já que não posso fazer nada quanto a isso e não a conhecia naquela época. E para mim, chega de Baleia Branca. Já baixei os botes para ela uma vez e isso me satisfez. Sei que seria uma grande glória matá-la e que nela há uma enorme quantidade de precioso espermacete, mas o melhor é ouvir-me e deixá-la em paz. Não concordas, capitão?” perguntou ele olhando para a perna de marfim. “Sim. Mas ainda assim ela será caçada. Aquilo que seria melhor abandonar é sempre a maldita coisa que mais nos atrai. E ela é um ímã! Há quanto tempo tu a viste pela última vez? Para onde ela se dirigia?” “Por minha alma, com os malditos diabos”, exclamou Bunger caminhando inclinado em torno de Ahab, farejando-o como um cão e fungando de modo estranho. “Trazei um termômetro. O sangue deste homem está fervendo! Seu pulso faz as tábuas estremecerem. Senhor!” disse ele tirando um bisturi do bolso e aproximando-o do braço de Ahab. “Basta! Rugiu Ahab, empurrando-o contra a amurada. “Ao bote! Para onde ela se dirigia?” “Santo Deus!” bradou o capitão inglês, a quem fora feita a pergunta. “O que houve? Ela se dirigia para o leste, creio eu… Teu capitão é doido?” sussurrou ele para Fedallah. Colocando um dedo sobre o lábio, Fedallah pulou a amurada para descer ao bote e tomar o remo do timão. Puxando o gancho do equipamento para si, Ahab mandou os marinheiros do navio se prepararem para baixá-lo. Em um momento encontrava-se em pé na proa do bote. Imediatamente os homens de Manila agarraram seus remos. O capitão inglês o saudou em vão. Com as costas voltadas para o navio estrangeiro, o rosto duro com pedra, Ahab seguiu imóvel até chegar ao Pequod. 101. A GARRAFA DE VINHO Antes que o navio inglês suma de nossa linha de visão, que aqui fique registrado que ele era proveniente de Londres e recebera seu nome em homenagem ao falecido Samuel Enderby, comerciante naquela cidade, fundador da famosa loja de artigos baleeiros Enderby & Filhos, casa que, em minha pobre opinião, nada fica a dever às reais casas unidas dos Tudors e Bourbons quanto ao verdadeiro interesse histórico. Meus numerosos documentos de pesca não deixam claro há quanto tempo existe essa grande loja de artigos baleeiros, mas sabe-se que antes do ano 1775 de Nosso Senhor ela já funcionava. Nesse ano foram aparelhados os primeiros navios ingleses que deram caça ao cachalote, apesar de há algumas décadas (desde 1726), nossos valentes Coffins e Maceys de Nantucket e de Vineyard já perseguirem esse leviatã em grandes frotas, mas apenas no Atlântico Norte e Sul, não em outros locais. Deixemos bem claro que os naturais de Nantucket foram os primeiros homens a arpoar o grande cachalote com aço civilizado e durante meio século foram os únicos caçá-lo em todo o globo. Em 1778, um magnífico navio, o Amélia, equipado com essa finalidade expressa e apenas sob a responsabilidade dos vigorosos Enderbys, corajosamente rodeou o Cabo Horn e, dentre todas as nações, foi o primeiro a baixar um bote baleeiro de qualquer espécie nos grandes Mares do Sul. A viagem foi ágil e feliz, e voltando ao seu porto de origem com o porão repleto do precioso espermacete o Amélia logo foi imitado por outros navios ingleses e americanos, abrindo as vastas zonas de caça ao cachalote do Pacífico. Porém, não contente com essa boa ação, a infatigável casa novamente despertou: Samuel e todos os seus filhos (somente a mãe sabe o número exato), sob seus auspícios imediatos e creio que parcialmente às suas próprias custas, induziram o governo britânico a enviar um pequeno navio de guerra aos Mares do Sul (o Rattler) em uma viagem baleeira de estudos. Comandado por um capitão naval, o Rattler fez uma viagem investigativa, prestando alguns serviços cuja natureza não foi registrada. Mas isso não foi tudo. Em 1819 a mesma casa equipou um navio de estudo a ela pertencente e empreendeu uma viagem investigativa aos remotos mares do Japão. Esse navio chamado “Sereia” realizou um nobre cruzeiro experimental e assim ficou conhecida pela primeira vez a grande zona de pesca baleeira do Japão. Nessa famosa viagem, o Sereia foi comandado pelo capitão Coffin, natural de Nantucket. Portanto, que todas as honras sejam prestadas aos Enderbies, cuja casa, creio, existe até o presente dia apesar de, sem dúvida, há tempos o Samuel original já ter baixado aos grandes Mares do Sul do outro mundo. O navio batizado em sua homenagem era digno da honra, sendo embarcação muito rápida e nobre, em todos os sentidos. Eu a visitei uma vez à meia-noite, em algum ponto da costa da Patagônia, e bebi um ótimo rum em seu castelo de proa. Foi uma magnífica visita entre caçadores de baleias, e todos os homens a bordo eram ótimos. Desejo-lhes vida curta é morte alegre. Muito, muito após Ahab ter colocado seu calcanhar de marfim nas tábuas daquele convés, essa excelente visita me impressionou pela nobre e sólida hospitalidade saxônica daquele navio, e que meu pároco me esqueça e o demônio se lembre de mim se eu um dia eu olvidar esse fato. Rum? Falei que bebemos rum? Sim, e viramos copos dessa bebida a uma taxa de dez galões por hora, e quando chegou o vendaval (pois as costas da Patagônia são muito tempestuosas) e todos os homens – inclusive os visitantes – foram chamados para rizar as velas da mezena, estávamos tão pesados que precisamos auxiliar um ao outro para chegar ao topo da bolina e, sem notar, dobramos as abas de nossos casacos junto com as velas e ficamos firmemente presos, pendurados em meio à borrasca furiosa, um exemplo para todos os marinheiros bêbados. Entretanto, os mastros não se partiram e descemos pouco a pouco, tão sóbrios que tivemos que passar novamente pelo rum, apesar da selvagem rajada de água salgada que caía da vigia do castelo de proa tê-lo diluído e salgado demais para o meu gosto. A carne estava ótima – dura, mas encorpada. Alguns disseram que era carne de boi, outros afirmaram que era de dromedário, mas não sei ao certo de que carne se tratava. Também havia bolinhos, pequenos mas substanciais, simetricamente globulares e indestrutíveis. Imaginei que depois de engolidos seria possível senti-los e fazê-los rolar de um lado para outro. Se nos inclinássemos demais, arriscaríamos a confundi-los com bolas de bilhar. O pão – o pão era inevitável e além de tudo, antiescorbútico. Em resumo, o pão era a única comida fresca que possuíam. Mas o castelo de proa não era muito claro e foi fácil encontrar um canto escuro para comê-lo. Porém, no todo, avaliando-o de uma ponta até a outra e considerando as dimensões das panelas do cozinheiro, incluindo seus próprios caldeirões de pergaminho vivo, o Samuel Enderby era um navio magnífico da proa até a popa, com comida boa e farta, rum excelente e forte, e ótimos companheiros – dos saltos de suas botas até a fita de seus gorros. Mas por que supondes que o Samuel Enderby e alguns outros baleeiros ingleses que conheço – porém não todos – eram navios tão famosos por sua hospitalidade, que não economizavam na carne, no pão, na bebida e nas brincadeiras, e seus tripulantes não se cansavam de comer, beber e rir? Contar-vos-ei. O abundante bom-humor desses baleeiros ingleses é assunto para uma pesquisa histórica. E nunca economizei pesquisas históricas, sempre que me pareceram necessárias. Na pesca da baleia, os ingleses foram precedidos pelos holandeses, neozelandeses e dinamarqueses, dos quais derivam muitos termos ainda utilizados na pesca, além de seus velhos costumes relativos à comida e à bebida. Em geral os navios mercantes ingleses são uns pães-duros com sua tripulação, mas isso não acontece com os baleeiros ingleses. Portanto, na Inglaterra o bom-humor dos baleeiros não é normal e natural, mas incidental e particular, e assim sendo tem uma origem especial que será aqui descrita e elucidada em detalhes. Durante minhas pesquisas sobre histórias leviatânicas encontrei um antigo livro alemão que pelo odor de mofo misturado com o de baleia percebi ser sobre baleeiros. O título era ‘Dan Coopman’ e pelo nome concluí que eram as inestimáveis memórias de um toneleiro de Amsterdã que se dedicara à pesca, pois todos os navios baleeiros devem carregar seu próprio toneleiro. Minha opinião foi reforçada ao ver que fora editado por um certo ‘Fitz Swackhammer’. Meu amigo, doutor Snodhead, homem muito erudito, professor de Baixo Holandês e Alto Alemão no colégio de São Nicolau e St. Pott’s, a quem entreguei a obra para ser traduzida e ofereci uma caixa de velas de espermacete por seu trabalho, assim que olhou para o livro me assegurou que “Dan Coopman” não significava “The Cooper”, isto é, “O Toneleiro”, e sim “The Merchant”, ou “O Comerciante”. Resumindo, esse livro antigo e erudito escrito em Baixo Holandês tratava do comércio da Holanda e, entre outros assuntos, continha uma descrição muito interessante sobre a pesca da baleia. E nesse capítulo, sob o título “Gordura”, encontrei uma lista longa e detalhada dos itens necessários para abastecer as despensas e porões de 180 navios baleeiros holandeses. A seguir, a transcrição dessa lista, traduzida do holandês pelo doutor Snodhead: Quatrocentas mil libras de carne; 60 mil libras de porco de Friesland; 150 mil libras peixe; 550 mil libras de bolachas; 72 mil libras de pão; 2.800 barris de manteiga; 20 mil libras de queijo Texel & Leyden; 144 mil libras de queijo (provavelmente de qualidade inferior); 550 galões de Genebra; 10.800 barris de cerveja. A maior parte das estatísticas é extremamente árida para se ler, o que não acontece no presente caso, pois o leitor é inundado por pipas, barris, galões, e litros de bom gim e excelente cerveja. Na época, dediquei três dias ao estudo da digestão de toda essa cerveja, carne e pão, durante os quais fui assaltado por muitos pensamentos profundos que podiam ter aplicação transcendental e platônica. Além disso, compilei tabelas suplementares que eu mesmo criei, relativas à provável quantidade de peixe, etc., consumida individualmente pelos arpoadores holandeses e de Spitzbergen. Em primeiro lugar, o consumo de manteiga e queijo Texel and Leyden me pareceu assombroso. Todavia, atribuo esse fato às suas naturezas naturalmente untuosas, que se tornam ainda mais untuosas pela natureza de sua vocação, sobretudo quando perseguem sua caça nos frígidos Mares Polares, nas costas do país dos esquimós, onde a convivência com os nativos exige que os brindes sejam feitos com taças de azeite. A quantidade de cerveja também é muito grande – 10.800 barris. Como essas pescas polares só podem se realizar no curto verão daquelas paragens, o cruzeiro de um desses baleeiros holandeses, incluindo a curta viagem de ida e volta para o mar de Spitzberg, não dura muito mais de três meses, e calculando 30 homens para cada um dos navios da frota de 180 embarcações, temos 5.400 marinheiros holandeses, ao todo; portanto, temos precisamente dois barris para cada homem, para um período de 12 semanas, excluindo-se sua parte nos 550 galões de gim. É pouco provável que esses marinheiros, tão bêbados quanto se pode imaginar, fossem homens que, em pé na proa de um barco, atingiriam com pontaria certeira as baleias nadando a toda velocidade. Entretanto, eles as atingiam. Mas lembrai-vos que isso acontecia bem ao norte, onde a cerveja combina com a constituição do corpo. No Equador, em nossa pesca meridional, a cerveja tornaria sonolento o arpoador no topo do mastro da vigia e bêbado em seu barco, e Nantucket e Nova Bedford sofreriam perdas dolorosas. Mas basta. Já foi dito o suficiente para demonstrar que os antigos baleeiros holandeses de dois ou três séculos atrás possuíam fígados de excelente qualidade e que os baleeiros ingleses não deixavam de seguir tão esplêndido exemplo. Porque segundo o que dizem, quando se veleja em um navio vazio, se não se conseguir nada melhor do mundo, que se consiga ao menos um bom jantar. E com isso a garrafa se esvazia. 102. UM LOCAL DE VERANEIO NAS ARSÁCIDAS Tratando de descrever o cachalote, até aqui me ative principalmente às maravilhas de seu aspecto exterior ou em descrever separadamente e em detalhes algumas de suas estruturas internas. Mas para que possa haver uma ampla compreensão desse animal é preciso que eu a desabotoe ainda mais, e apresentando os pontos de suas meias, desafivelando suas ligas e soltando os ganchos e colchetes de suas juntas e de seus ossos mais ocultos, eu a apresento diante de vós em seu verdadeiro estado, isto é, em seu esqueleto incondicional. E agora, Ismael? Como é possível que tu, mero remador na pesca da baleia, pretendas saber algo sobre suas partes internas? Por acaso, montado sobre seu cabrestante, o sábio Stubb fez conferências sobre a anatomia do cetáceo e, com o auxílio do guindaste, levantou a costela de um espécime para exibilo? Explicate, Ismael. Podes colocar uma baleia totalmente desenvolvida sobre teu convés para examiná-la, como um cozinheiro trincha um porco assado para servi-lo? Certamente não. Até aqui foste testemunha confiável, Ismael, mas cuidado com o modo com que te aproprias da prerrogativa de Jonas, isto é, seu privilégio de discorrer sobre vigas e traves, travessas, escoras, dormentes e fundações que formam a estrutura do leviatã e também sobre as tinas de sebo, leiterias, fábricas de manteiga e queijo que, segundo parece, existem em suas entranhas. Confesso que desde Jonas poucos baleeiros penetraram muito abaixo da pele de uma baleia adulta. No entanto, fui abençoado com uma oportunidade de dissecá-la em miniatura. Em um navio ao qual eu pertencia, certa vez foi içado ao convés um pequeno filhote de cachalote para que lhe fosse retirada a bexiga para fazer estojos para guardar as farpas dos arpões e as cabeças das lanças. Achais que eu deixaria de aproveitar essa oportunidade de usar meu machado e faca para romper o selo e ler todo o conteúdo desse jovem filhote? Quanto ao meu exato conhecimento sobre os ossos do leviatã em seu gigantesco e total desenvolvimento, devo muito ao meu falecido amigo, o real Tranquo, rei de Tranque, uma das Arsácidas. Há muitos anos, quando me encontrava em Tranque, fui convidado a passar parte dos feriados locais com o senhor do lugar no refúgio de sua vila em Pupella, local de veraneio não muito distante do que os marinheiros chamam Cidade de Bambu, sua capital. Entre muitas outras magníficas qualidades, meu amigo real, Tranquo, fora presenteado com o mais devotado amor por todos os assuntos relacionados com o talento bárbaro e levara para Pupella todas as coisas mais raras e engenhosas que seu povo conseguira inventar, principalmente madeiras entalhadas de artifícios maravilhosos, contas esculpidas, espadas incrustadas, remos preciosos e canoas aromáticas, tudo distribuído entre maravilhas naturais que, rendendo-lhes homenagem, as ondas deslumbradas haviam lançado sobre suas praias. Dentre essas maravilhas, a principal era um grande cachalote que, após uma tempestade excepcionalmente longa e furiosa, fora encontrado morto, encalhado, com a cabeça apoiada em um coqueiro cujos leques pendentes e semelhantes a uma plumagem pareciam seu jorro verdejante. Depois de liberado o vasto corpo de seus imensos invólucros, os ossos secaram ao sol e seu esqueleto foi cuidadosamente transportado para o vale de Pupella, onde um grande templo de nobres palmeiras agora o abriga. As costelas foram penduradas com troféus, as vértebras esculpidas com crônicas arsacideanas escritas em estranhos hieróglifos; no crânio, os sacerdotes preservavam uma inextinguível chama aromática, de modo que a cabeça mística novamente expelia seu jorro vaporoso e, suspensa em um ramo, a terrível mandíbula inferior vibrava sobre todos os devotos como a afiadíssima espada que tanto apavorara Dâmocles. Era uma visão impressionante. A madeira era verde como musgo do Vale Gelado, as árvores erguiam-se altas e soberbas, sentindo sua seiva viva; embaixo, a laboriosa terra era como o tear de um tecelão exibindo um lindíssimo tapete onde as gavinhas de uma videira formavam a trama e as flores as figuras. Mantinham-se intensas todas as árvores com seus ramos carregados de frutos, todos os arbustos, samambaias, relva e o ar transmissor de mensagens. Através da renda das folhas o grande sol parecia uma lançadeira voadora tecendo o infatigável verdor. Oh, tecelão incansável! Uma pausa! Uma palavra! Para onde vai esse tecido? Que palácio poderá ele adornar? Por que esse trabalho incessante? Fala tecelão! Detém tua mão! Permite que eu troque contigo pelo menos uma palavra! Não – a lançadeira voa – as figuras flutuam para fora do tear, o tapete se derrama por todos os declives. O deus tecelão tece, seu trabalho o ensurdece e ele não ouve as vozes dos mortais. Observando o tear nós também só conseguimos ouvir seu zunido e somente ao escapar-lhe perceberemos as milhares de vozes que falam através dele. O mesmo sucede em todas as fábricas materiais. As palavras faladas, inaudíveis entre os bilros que voam, são ouvidas com clareza fora de suas paredes, irrompendo dos batentes escancarados. Desse modo, ignomínias foram descobertas. Ah, mortal! Cuidado! Pois em meio ao ruído do grande tear do mundo, teus mais sutis pensamentos podem ser ouvidos ao longe. Entre o verde e infatigável tear daquela floresta arsacideana encontrava-se o grande e adorado esqueleto branco – gigante indolente! E enquanto o verdejante urdir da trama mesclava-se e zunia em torno dele, o grande ocioso parecia o perspicaz tecelão, ele próprio tecido com as videiras, a cada mês adquirindo um verde mais vivo e mais fresco, mas um esqueleto. A Vida seduziu a Morte, a Morte deu suporte à Vida. O amargo deus desposou a jovem Vida e a Vida lhe gerou glórias de cabelos encaracolados. Quando visitei essa impressionante baleia com o real Tranquo e vi o crânio como um altar e a fumaça artificial erguendo-se de onde jorrara o jato real, maravilhei-me de que o rei visse a capela como um objeto de virtude. Ele riu. Assombrei-me com o fato de os sacerdotes jurarem que o jato de fumaça era genuíno; andei de lá para cá diante daquele esqueleto, afastei os ramos da videira, passei por entre as costelas e com um novelo de fio arsacideano perambulei durante muito tempo por entre suas inúmeras colunatas sinuosas e sombreadas. Mas logo minha linha findou e seguindo-a de volta emergi da abertura por onde havia entrado. Não vi nada vivo em seu interior; ali não havia nada, apenas ossos. Cortei uma vara de medição e uma vez mais mergulhei dentro do esqueleto. Da fenda em seu crânio os sacerdotes me viram medindo a altura da última costela. “Alto lá!” gritaram eles. “Não te atrevas a medir nosso deus! Essa atribuição é nossa”. “Sim, sacerdotes – e quanto mede?” Mas em consequência dessa pergunta levantou-se uma feroz discussão entre eles, relativa a pés e polegadas. Batiam nas cabeças uns dos outros com suas varas e o grande crânio ecoava. Aproveitando a feliz oportunidade, rapidamente concluí minha própria medição. São essas medidas que agora proponho vos expor. Porém, antes de tudo, que fique aqui registrado que nesse assunto não sou livre para expressar qualquer medida fantástica por mim imaginada, pois há autoridades competentes que podeis consultar para testar minha exatidão. Soube que há um Museu da Baleia em Hull, Inglaterra, um dos portos baleeiros desse país, onde existem belos espécimes de baleias fin e de outras espécies. Também soube que no museu de Manchester, em New Hampshire, eles possuem o que os proprietários chamam de “único espécime perfeito de uma baleia real, nos Estados Unidos”. Além disso, em Yorkshire, Inglaterra, em um local chamado Burton Constable, certo senhor Clifford Constable possui o esqueleto de um cachalote de tamanho médio, bem longe da magnitude do exemplar que pertence ao meu amigo, o rei Tranquo. Em ambos os casos, as baleias encalhadas a quem pertenciam os esqueletos foram originariamente reclamadas por seus proprietários, fundamentados em razões similares. O rei Tranquo se apossou dele porque o desejava e o senhor Clifford porque era dono das propriedades daquela região. A baleia do senhor Clifford é inteiramente articulada e à maneira de uma grande cômoda é possível abrir e fechar todas as suas cavidades ósseas – abrir suas costelas como se fosse um leque gigantesco e balançar-se o dia todo em sua mandíbula inferior. Foram colocados ferrolhos em alguns de seus alçapões e janelas, e um lacaio acompanha os visitantes com um molho de chaves pendendo da cintura. O senhor Clifford cobra dois centavos para o visitante examinar a galeria da coluna espinhal, três centavos para ouvir o eco na cavidade de seu cerebelo e seis centavos pela incomparável vista que se tem de sua fronte. As dimensões do esqueleto, que agora vou revelar, foram copiadas com exatidão do meu braço direito, onde as mandei tatuar, pois em minhas selvagens andanças daquele período não havia modo mais seguro de preservar estatísticas tão valiosas. Mas como me faltava espaço suficiente e eu desejava que outras partes de meu corpo permanecessem livres para um poema que estava compondo (partes que eu pudesse conservar sem tatuagens) não me preocupei com frações de polegadas. Na verdade, nem considero que as polegadas deveriam entrar nas medidas da baleia. 103. MEDIDAS DO ESQUELETO DA BALEIA Em primeiro lugar, desejo fazer uma declaração relativa ao corpo vivo desse leviatã, cujo esqueleto brevemente exibiremos. Essa declaração vos pode ser muito útil. De acordo com cálculos cuidadosos por mim realizados, parcialmente baseados nas estimativas do capitão Scoresby quanto às maiores baleias reais que segundo ele atingem 70 toneladas e 60 pés de comprimento, afirmo que um cachalote de grande porte tem 85 a 90 pés de comprimento e cerca de 40 pés de circunferência, pesando no mínimo 90 toneladas, de modo que se calcularmos que 13 homens pesem uma tonelada ele supera o peso da população de uma aldeia com 1.100 habitantes. Então, não credes que, como gado doméstico, esse leviatã deveria possuir um cérebro com capacidade de fazê-lo agir de modo a mexer com a imaginação de qualquer homem da terra firme? Como já descrevi seu crânio, espiráculo, mandíbula, cauda, dentes, fronte, barbatanas e diversas outras partes, vou agora descrever as partes mais interessantes de seu corpo e de seus ossos. Como o crânio colossal abarca uma imensa porção da extensão total do esqueleto e de longe é seu elemento mais complicado, e como nada do que lhe concerne será aqui repetido, não deveis deixar de ter essas características em mente ou sob vosso braço enquanto prosseguimos, ou não tereis uma noção completa da estrutura geral que será exposta a seguir. O esqueleto do cachalote de Tranque media 72 pés de comprimento, de modo que, em vida, ele devia ter 90 pés, pois o esqueleto de uma baleia mede um quinto a menos que o animal vivo. Desses 72 pés, 20 correspondiam ao crânio e à mandíbula, e os 50 restantes compreendiam a espinha dorsal. Presa à espinha, abarcando cerca de um terço de seu comprimento, estava a poderosa caixa circular de costelas, que envolvia seus órgãos vitais. Para mim, com a longa espinha estendendo-se em linha reta por uma grande extensão, esse grande cofre de costelas de marfim é muito semelhante ao casco de um grande navio colocado sobre os estrados de um estaleiro, quando apenas 20 de suas costelas de proa estão inseridas. Nessa ocasião, a quilha não é mais que um longo pedaço de madeira, mantido separado. São dez costelas de cada lado. Partindo do pescoço, a primeira tinha cerca de seis pés de comprimento. A segunda, terceira e quarta eram sucessivamente mais longas, até chegar ao comprimento máximo na quinta, que media oito pés e algumas polegadas. Daí em diante as costelas diminuíam gradativamente de tamanho até a décima e última, que media apenas cinco pés e algumas polegadas. Todas mantinham a mesma correspondência entre a espessura e o comprimento, sendo as centrais mais arqueadas. Em algumas das Arsácides, as costelas de baleia são usadas como vigas para pontes construídas sobre pequenos rios. Ao descrever essas costelas, não posso deixar de novamente me impressionar com a circunstância, tão variadamente repetida neste livro, de que o esqueleto da baleia não é, de modo algum, o molde para sua forma revestida. A maior costela do exemplar de Tranque, uma das centrais, ocupava a parte do peixe que, em vida, é a maior em profundidade. A maior profundidade do corpo revestido dessa baleia em particular deveria ser de pelo menos 16 pés, enquanto a costela correspondente media pouco mais de oito. Assim, essa costela cobria apenas a metade do tamanho real dessa porção do corpo do animal vivo. Além disso, de alguma forma, onde agora vejo apenas uma espinha nua, aquilo tudo estava envolto em toneladas de carne, músculo, sangue e vísceras. Quanto às barbatanas, no momento vejo apenas algumas juntas desorganizadas, e em lugar da majestosa cauda, maciça e sem ossos, um vazio total! Refleti que não passava de vaidade e tolice um homem tímido que nunca viajou tentar compreender corretamente aquela baleia fantástica simplesmente examinando seu esqueleto morto, estendido naquele bosque pacífico. Não. Apenas em meio aos maiores perigos, no mar profundo e ilimitado, ao alcance do turbilhão de suas barbatanas furiosas é possível admirar verdadeiramente a grandeza de uma baleia viva. Mas vamos à espinha. Para estudá-la, o melhor meio seria utilizar um guindaste para empilhar suas vértebras, do início até o fim. Não seria rápido. Mas agora que está feito, tem muita semelhança com o Pilar de Pompeu. Ao todo, há mais de quarenta vértebras. No esqueleto, não estão presas umas às outras. Em sua maioria, posicionam-se como blocos nodosos em um pináculo gótico, formando sólidas filas de alvenaria pesada. A maior é a central, cuja largura é cerca de três pés, e a profundidade é mais de quatro. A menor, onde a espinha se estreita e tem início a cauda, tem apenas duas polegadas de largura e se parece com uma bola branca, de bilhar. Disseram-me que havia outras, ainda menores, mas que haviam sido furtadas pelos filhotes de canibais, filhos do padre que as levaram para brincar e as transformaram em bolas de gude. Desse modo, vemos como a espinha do maior ser vivo acaba se reduzindo a um simples brinquedo de criança. 104. A BALEIA FÓSSIL O poderoso corpo da baleia nos fornece tema extremamente agradável para ampliar e detalhar. Mesmo que desejásseis, não conseguiríeis compactá-la. Por direito, ela só deveria ser tratada em um “in folio” imperial. Para não repetir todas as medidas do espiráculo até a cauda, nem quantas jardas mede sua cintura, pensai apenas na gigantesca complexidade de seus intestinos, colocados dentro dela como imensos cabos e cordas enroladas no subterrâneo do convés inferior de um navio de batalha. Desde que assumi a responsabilidade de examinar esse leviatã, é minha obrigação dedicar-me exaustivamente a essa tarefa, sem negligenciar os menores germes embrionários que puderem estar em seu sangue, e revirá-lo até suas entranhas. Como já descrevi a maioria de suas peculiaridades anatômicas e seu habitat, restame agora examiná-lo do ponto de vista arqueológico, fóssil e antediluviano. Aplicados a qualquer outra criatura que não o leviatã – a uma formiga ou uma pulga – esses termos solenes poderiam se considerados injustificadamente grandiloquentes. Porém, quando se trata do leviatã o caso é diferente. De bom grado vacilarei sob o peso das mais densas palavras do dicionário. E devo acrescentar que sempre que achei conveniente consultar um deles no curso destas dissertações, invariavelmente usei a imensa edição de Johnson, especialmente adquirida com esse propósito, pois o volume do corpo desse famoso lexicógrafo o torna mais apto a compilar um dicionário a ser usado por um autor que, como eu, escreve sobre baleias. Com frequência ouve-se falar de escritores que crescem, avolumam-se com seu assunto, mesmo que na aparência esse assunto pareça ordinário. Então, como será comigo, escrevendo sobre esse leviatã? Inconscientemente, minha escrita se expande em maiúsculas de letreiros. Dai-me uma pena de condor! Dai-me a cratera do Vesúvio como tinteiro! Amigos, segurai meus braços! Pois o mero ato de registrar meus pensamentos sobre o leviatã me esgota e me enfraquece devido ao seu tremendo alcance, como se eu precisasse compreender todas as gerações passadas, presentes e futuras de baleias, de homens e de mastodontes, com todos os panoramas renovados de seu império sobre a terra e em todo o universo, sem excluir seus subúrbios. Tal é a virtude engrandecedora de um tema tão vultoso e liberal! Expandimo-nos até alcançar suas proporções. Para produzir um livro poderoso é preciso escolher um tema notável. Nenhum grande livro poderá ser escrito sobre a pulga, apesar de muitos terem tentado. Antes de tratar do tema das baleias fósseis, apresento minhas credenciais de geólogo, declarando que em várias oportunidades trabalhei como pedreiro e até como grande cavador de trincheiras, canais e poços, caves, celeiros e cisternas de todos os tipos. Do mesmo modo, e como preliminar, desejo lembrar ao leitor que nas primeiras camadas geológicas são encontrados fósseis de monstros que agora estão quase completamente extintos. As relíquias subsequentes, descobertas nas formações chamadas terciárias, parecem ser ligações ou pelo menos interceptações entre criaturas pré-históricas e outras, cuja posteridade remota, segundo dizem, entrou na Arca de Noé. Todas as baleias fósseis até agora descobertas pertencem ao período terciário, o último a preceder as formações superficiais. Se bem que nenhuma delas corresponda com precisão a qualquer espécie conhecida da atualidade, todas são suficientemente semelhantes a elas em seus aspectos gerais para justificar sua classificação como fósseis de cetáceos. Nos últimos 30 anos, a intervalos variados, porções de fósseis de baleias pré-adamitas e fragmentos de seus ossos e esqueletos foram encontrados na base dos Alpes, na Lombardia, na França, na Inglaterra, na Escócia e nos estados de Louisiana, Mississipi e Alabama. Entre os mais curiosos estão alguns restos de um crânio que, no ano de 1779, foi desenterrado na Rua Dauphine, em Paris, pequena rua que se abre quase diretamente para o Palácio das Tulherias, e ossos encontrados nas escavações das grandes docas de Antuérpia, na época de Napoleão. Cuvier declarou que esses fragmentos haviam pertencido a uma espécie de leviatã totalmente desconhecida. Porém, a mais incrível de todas as relíquias cetáceas é o vasto esqueleto quase completo de um monstro extinto, encontrado no ano de 1842, na plantação do Juiz Creagh, no Alabama. Apavorados, os crédulos escravos das vizinhanças tomaram os ossos pelos de um anjo caído. Os doutores do Alabama declararam que haviam pertencido a um imenso réptil, que batizaram de Basilosaurus. Mas alguns desses ossos foram levados para o anatomista inglês Owen, que descobriu que o suposto réptil era uma baleia de uma espécie extinta. Esse é um exemplo significativo do que foi exaustivamente repetido neste livro, isto é, que o esqueleto da baleia dá poucas pistas quanto à forma real de seu corpo revestido. Assim, Owen rebatizou o monstro como Zeuglodonte, e em seu artigo lido diante da Sociedade Geológica de Londres, em resumo declarou que aquela era uma das mais extraordinárias criaturas que as mutações do globo haviam riscado da existência. Quando me encontro entre os poderosos esqueletos de leviatãs, de seus crânios, presas, mandíbulas, costelas e vértebras, todas caracterizadas por semelhanças parciais com as raças de monstros marinhos existentes e ao mesmo tempo exibindo afinidades com os extintos leviatãs pré-históricos, seus incalculáveis senhores, sinto como se uma enxurrada me arrastasse de volta àquele maravilhoso período antes do início do próprio tempo, pois o tempo começou com o homem. O cinzento caos de Saturno me encobre e eu percebo trêmulos vislumbres dessas eternidades polares, quando bastiões de gelo pressionavam com força as regiões agora tropicais, e em todas a 25 mil milhas de circunferência desde mundo não se via havia um único pedaço de terra. Naquela época o mundo todo pertencia à baleia e, rainha da criação, ela deixava em sua esteira as atuais linhas dos Andes e do Himalaia. Quem possui uma linhagem comparável à do leviatã? O arpão de Ahab verteu sangue mais antigo que o dos Faraós. Comparado a ela, Matusalém parece um menino de escola. Olho em torno e troco um aperto de mão com Sem. Horroriza-me essa existência pré-mosaica de indescritíveis terrores da baleia, que, tendo surgido antes do tempo, deverá existir depois que todas as eras humanas se extinguirem. Mas não foi somente nas placas estereotipadas da natureza que esse leviatã que deixou seus traços pré-adâmicos. A pedra calcária e a greda também exibem marcas de seu peito antigo. Nas tabuinhas egípcias, cuja antiguidade parece lhes dar um caráter quase fóssil, encontramos a inconfundível marca de sua barbatana. Em um aposento do grande templo de Dendera, há cerca de 50 anos foi descoberto no teto de granito um planisfério esculpido e pintado onde abundavam centauros, grifos e golfinhos semelhantes às grotescas figuras do globo celestial dos modernos, Deslizando entre eles, um antigo leviatã, séculos antes de Salomão ser colocado no berço. Também não se pode omitir outro estranho atestado da antiguidade da baleia em sua óssea realidade pós-diluviana, como descrita pelo venerável John Leo, o velho viajante que explorou as terras de Berbéria. “Não muito longe da costa, há um templo cujas vigas e traves são feitas de ossos de baleia, pois baleias de dimensões monstruosas são frequentemente encontradas mortas naquela praia. O povo imagina que, por um poder secreto concedido por Deus ao templo, nenhuma baleia pode passar por ele sem sofrer morte imediata. Mas a verdade é que do outro lado do templo existem rochas que adentram o mar por duas milhas e ferem as baleias que se chocam com elas. Eles guardam uma costela de baleia de comprimento incrível como sendo um milagre. Colocado sobre o solo com a parte convexa voltada para cima, ela forma um arco que não é tocado pela cabeça de um homem sentado sobre um camelo. Segundo Leo, cem anos antes de minha ida ao templo essa costela já se encontrava no local. Seus historiadores afirmam que um profeta que anunciou Maomé foi àquele templo, e algumas pessoas não hesitam em afirmar que o profeta Jonas foi atirado à base daquele templo pela baleia”. Meus leitores, deixo-vos nesse templo africano em honra à baleia, e se fordes baleeiros e naturais de Nantucket vós a adorareis silenciosamente em seu recinto. 105. TERÁ DIMINUÍDO O TAMANHO DA BALEIA? ELA DESAPARECERÁ? Considerando-se que esse leviatã chegou a nós vindo das nascentes da Eternidade é lógico indagar se seu tamanho não terá degenerado durante o longo curso de suas gerações, comparado ao de seus ancestrais. Investigando, descobrimos que não apenas as baleias atuais possuem dimensão superior à dos restos fósseis do período terciário, (englobando uma época geológica anterior ao homem), mas que as pertencentes às formações posteriores ao terciário são maiores que as das eras anteriores. De todas as baleias pré-adâmicas já exumadas, a maior é a que foi encontrada no Alabama, mencionada no capítulo anterior, cujo esqueleto media menos que 70 pés de comprimento. Como já vimos, a medida do esqueleto de uma baleia moderna é 72 pés, e ouvi de um baleeiro confiável que alguns cachalotes tinham perto de 100 pés de comprimento ao serem capturados. Apesar de as baleias da época atual possuírem dimensões mais avantajadas que as dos períodos geológicos anteriores, talvez seu tamanho tenha diminuído desde a época de Adão. Se dermos crédito às afirmações de cavalheiros como Plínio e dos antigos naturalistas em geral, essa é uma conclusão correta. Plínio nos fala sobre baleias medindo acres de comprimento, quando vivas, e Aldrovandus relata a existência de outras, medindo 800 pés. Baleias do tamanho de ruas e tuneis! E até nos dias de Banks e Solander, naturalistas de Cooke, encontramos um dinamarquês, membro da Academia de Ciências, que estabeleceu 120 jardas, isto é, 360 pés como a medida de certas baleias de Islândia (reydan-siskur, ou Barrigas Enrugadas). E Lacépède, o naturalista francês, no início de sua elaborada história das baleias (página 3) estabelece o comprimento de 100 metros para a baleia real. Essa obra foi publicada em 1825. Mas os baleeiros acreditam nessas histórias? Não. A baleia de hoje é tão grande quanto suas ancestrais do tempo de Plínio. E se um dia eu for para onde Plínio agora se encontra, como baleeiro (mais do que ele foi) terei coragem para lhe dizer isso, pois não consigo compreender como, em seus sarcófagos, as múmias egípcias sepultadas milhares de anos do nascimento de Plínio são menores que um moderno habitante de Kentucky, e o gado e outros animais esculpidos no antigo Egito e nas tabuinhas de Nínive, na proporção em que estão esculpidos ou desenhados, provam que o gado de boa raça e bem alimentado de Smithfield não só iguala como também excede em muito as dimensões dos mais gordos animais do faraó. Diante de tudo isso, não é possível admitir que, dentre todos os animais, apenas a baleia tenha degenerado. Mas ainda resta outra investigação a fazer, debatida com frequência pelos mais pacatos habitantes de Nantucket. Seja devido à quase onisciente observação dos mastros dos navios baleeiros que agora penetram até no Estreito de Behring e nos mais secretos rincões do mundo, ou aos milhares de arpões e lanças disparados ao longo de todas as costas continentais, a controvérsia é se o leviatã pode suportar por muito tempo a extensiva caça contra ela, se essa inexorável perseguição não acabará por exterminá-lo das águas e se, como o último homem, a derradeira baleia não fumará seu último cachimbo, evaporando-se com sua baforada final. Comparando as multidões de baleias corcundas com as manadas de búfalos que há menos de quarenta anos se espalhavam pelos milhares de prados de Illinois e Missouri, sacudindo suas jubas de ferro, olhando com ira e sobrolhos carregados para os sítios às margens dos rios, nas quais hoje se erguem as capitais populosas onde um educado corretor vos vende terras a um dólar por polegada, topamos com um argumento irresistível que parece demonstrar que a baleia não pode escapar da extinção rápida. Mas é preciso examinar esse assunto por todos os prismas. Apesar de há pouco tempo – um período menor que de o uma vida – o censo apontar que o número de búfalos em Illinois excedia o número de habitantes de Londres e hoje em dia não haver um único chifre ou casco em toda essa região, e a despeito desse terrível extermínio ter sido causado pela espada do homem, a imensa diferença da natureza da caça à baleia proíbe peremptoriamente um fim tão inglório para o leviatã. Quarenta homens em um navio, caçando cachalotes durante 48 meses, acreditam terem alcançado grande sucesso em sua missão se, graças a Deus, levarem para casa o azeite de 40 peixes. Nos dias dos velhos caçadores canadenses, dos índios e dos armadores de laços do oeste, quando essa longínqua região (onde o sol ainda se levanta) era selvagem e virgem, o mesmo número de homens, calçando mocassins e montando cavalos em vez de viajar em navios, no mesmo número de meses teria matado milhares de búfalos, não apenas quarenta. E caso haja necessidade esse fato pode ser comprovado estatisticamente. Considerando-se essa questão da maneira correta, não parece possível encontrar qualquer argumento a favor da gradual extinção do cachalote. Por exemplo, no final do século 18, pequenos bandos desses leviatãs eram encontrados com muito mais frequência do que no presente e como consequência as viagens não eram tão prolongadas, porém eram muito mais rendosas. Mas como já mencionamos anteriormente, isso se deve ao fato de esse animal ter sido influenciado por certas medidas de segurança e agora nadar pelos mares em imensas caravanas, de modo que as baleias solitárias, os pares, os bandos e os cardumes do passado agora se agregam em vastos exércitos, bastante separados e raros. Isso é tudo. E igualmente falacioso parece o conceito de que as baleias reais deixaram de frequentar muitas áreas onde abundavam no passado porque essa espécie está em extinção, pois elas apenas se deslocaram do promontório para o cabo, e se uma costa deixou de ser alegrada por seus jorros, com certeza outra região mais remota terá sido recentemente surpreendida por esse espetáculo pouco familiar. Além disso, com relação a esses últimos leviatãs, eles possuem duas firmes fortalezas que, de acordo com todas as probabilidades, permanecerão inexpugnáveis para todo o sempre. A exemplo dos glaciais suíços que se refugiaram nas montanhas devido à invasão de seus vales, diante das caçadas nas savanas e clareiras dos mares, a baleia real finalmente se refugiou em suas cidadelas polares, e mergulhando sob as últimas barreiras e muralhas glaciais agora sobem para respirar entre campos gelados e pedaços flutuantes de gelo, desafiando a perseguição do homem no círculo encantado de um interminável dezembro, Como são caçadas 50 dessas baleias para cada cachalote, alguns filósofos de castelo de proa concluíram que esse extermínio diminuiu seriamente seus batalhões. Porém, apesar de há algum tempo somente os americanos matarem anualmente pelo menos de 13 mil baleias dessa espécie em sua costa noroeste, ainda há considerações que fazem com que, nesse assunto, essa circunstância tenha pouca ou nenhuma importância como argumento contrário. É natural haver certa incredulidade acerca da população da maior criatura do globo. Então, que diremos a Harto, o historiador de Goa, quando ele afirma que um rei caçador do Sião apanhou 4 mil elefantes, tão numerosos nessa região quando os rebanhos de gado dos climas temperados. Não parece haver razão para duvidar que se esses elefantes, caçados há milhares de anos por Semíramis, Poro e Aníbal, ainda sobrevivem em grande número, muito maiores são as probabilidades de a grande baleia sobreviver à sua caça, pois ela percorre um pasto exatamente duas vezes maior que toda a Ásia, as duas Américas, a Europa, a África, a Nova Holanda e todas as ilhas do mar combinadas. Além disso, deve-se ponderar que pela presumível longevidade das baleias elas provavelmente atingem a idade de um século ou mais e provavelmente, durante um período de tempo várias gerações de adultos devem ser contemporâneas. Esse fato pode nos dar alguma ideia do que isso representa, se imaginarmos todos os cemitérios e jazigos familiares da criação devolvendo, restaurados à vida, os corpos de todos os homens, mulheres e crianças que viveram a 75 anos, adicionando essa imensa horda à presente população do globo. Por conseguinte e diante de tudo que foi exposto, consideramos que como espécie a baleia é imortal, apesar de perecível individualmente. Ela já povoava os mares antes do surgimento dos continentes, já nadava onde hoje se erguem as Tulherias, o Castelo de Windsor e o Kremlin. Ela desprezou a Arca no dilúvio de Noé, e se o mundo um dia for novamente inundado, como aconteceu com a Holanda, ainda assim a eterna baleia sobreviverá e, elevando-se sobre o dilúvio equatorial, seu espumante jorro desafiará os céus. 106. A PERNA DE AHAB A precipitação com que o capitão deixara o Samuel Enderby, de Londres, fora acompanhada por uma pequena violência contra sua pessoa. Ele chegara com tal veemência ao banco do remador que sua perna de marfim sofrera um choque capaz de rachá-la. Ao chegar ao convés de seu navio e encaixar a perna de marfim no orifício de apoio, voltou-se veementemente para dar ordens ao timoneiro (como sempre, era algo sobre o fato de ele não pilotar com suficiente inflexibilidade). O marfim já abalado sofreu torção e choque adicionais e apesar de, segundo todas as aparências, ter permanecido íntegro e saudável, Ahab parecia já não confiar inteiramente naquela perna. Na verdade, não é de se admirar que apesar de toda sua louca precipitação Ahab às vezes se mostrasse muito atento às condições daquele osso morto sobre o qual parcialmente se apoiava. Não muito tempo depois de o Pequod ter zarpado de Nantucket, certa noite fora encontrado no chão, de barriga para baixo e inconsciente. Por algum motivo desconhecido e aparentemente inexplicável, sua perna de marfim se deslocara de modo tão violento que lhe perfurara a virilha. Foi com extrema dificuldade que o torturante ferimento ficou inteiramente curado. Na época, seu espírito obsessivo foi invadido pela ideia de que toda a angústia daquele tormento era consequência direta de seu infortúnio anterior, e ele também parecia ver claramente que, como o venenoso réptil do pântano perpetua sua espécie tão inevitavelmente quanto o mais doce pássaro canoro do bosque, e assim como acontece com a felicidade, todos os eventos miseráveis geram acontecimentos semelhantes. Não do mesmo modo, pensava Ahab, pois os antepassados e a posteridade do Sofrimento são em maior número que os antepassados e a posteridade da Alegria. E para que não haja qualquer sugestão desse fato, certos ensinamentos canônicos nos induzem a pensar que algumas alegrias naturais não terão filhos nascidos para o outro mundo; ao contrário, serão seguidas pela alegria estéril do desespero do inferno; enquanto que algumas misérias mortalmente culpadas gerarão eternamente uma imensa prole de sofrimentos contínuos, no além-túmulo. Por mais que não nos importemos com isso, ao analisamos profundamente esse assunto, ainda parece haver nele certa disparidade. Ahab refletia que embora as maiores felicidades terrenas incluam certa mesquinharia e insignificância, no fundo de toda desgraça há um significado místico e, em alguns homens, uma grandeza arcangélica, de modo que uma zelosa investigação não consegue camuflar a dedução óbvia. Analisando as genealogias dessas misérias altamente mortais, chegando até as últimas primogenituras dos deuses, diante de todos os risonhos sóis, dos suaves címbalos e das luas cheias, devemos admitir que os próprios deuses nem sempre estão alegres. A indelével e triste marca de nascença que o homem tem na fronte é o selo do infortúnio dos signatários. De modo involuntário, um segredo foi aqui revelado, algo que talvez pudesse ter sido divulgado antes, de modo mais oportuno. Ao lado de inúmeros outros particulares relativos a Ahab, ele sempre foi envolvido por certo mistério porque durante um certo período, tanto antes quanto depois de zarpar com o Pequod, escondeu-se como um Grande Lama e nesse intervalo procurou abrigo mudo entre o senado de mármore dos mortos. A razão que o capitão Peleg deu para essa atitude não pareceu nada adequada, mas na verdade, como tudo que se relacionava com a parte mais íntima de Ahab, qualquer revelação possuía mais trevas significativas que luzes esclarecedoras. Porém, ao final tudo se revelou, pelo menos nesse caso. O terrível acidente fora o motivo de sua reclusão temporária. E não apenas isso. Por uma razão qualquer, o pequeno círculo de seus amigos no porto possuía o privilégio de se aproximar dele de modo menos refreado: um tímido círculo que falava de casualidade e permanecia afastado devido ao mau-humor de Ahab, que se investira de terrores inteiramente derivados da terra dos espíritos e dos lamentos. Assim sendo, através do zelo que sentiam por ele, haviam conspirado para ocultar dos outros o conhecimento que haviam adquirido e que somente após considerável intervalo de tempo transpirou no convés do Pequod. Seja como for, o ambíguo sínodo do ar ou os vingativos príncipes e potentados do fogo tendo ou não a ver com o terrestre Ahab, a verdade é que no assunto de sua perna ele adotou um procedimento prático e chamou o carpinteiro. E quando esse funcionário surgiu diante dele, pediu-lhe sem demora que fizesse uma nova perna e ordenou que os pilotos lhe fornecessem todos os pedaços de marfim da mandíbula de cachalote que haviam acumulado durante a viagem para ele poder selecionar com cuidado o mais resistente, o que tivesse o grão mais claro e fosse o mais seguro. Depois disso o carpinteiro recebeu ordens para terminar a perna naquela mesma noite, fornecendo todos os acessórios indispensáveis, sem tocar nos que pertenciam à perna não confiável, ainda em uso. Além disso, ordenou que a forja do navio fosse temporariamente transferida para o porão e, para acelerar ainda mais o processo, mandou o ferreiro forjar os aparelhos de ferro necessários. 107. O CARPINTEIRO Senta-te como um sultão entre as luas de Saturno e, de modo abstrato, toma um homem individualmente e ele te parecerá uma maravilha, um esplendor e uma desgraça. Mas do mesmo posto toma a humanidade como um todo e em sua maior parte ela parecerá uma multidão de duplicatas desnecessárias, tanto contemporâneas quanto hereditárias. Porém, por mais humilde que fosse, longe de fornecer um exemplo da alta abstração humana, o carpinteiro de Pequod não era uma duplicata e assim sendo, neste estágio ele aparecerá em pessoa. Como todos os carpinteiros de navios, sobretudo de navios baleeiros, de certo modo prático e descuidado, ele era experiente em numerosos negócios e profissões paralelas à sua. A ocupação do carpinteiro era antiga, uma ramificação de todos os numerosos trabalhos artesanais que têm algo a ver com madeira como material auxiliar. Porém, além de essa observação genérica se aplicar a ele, o carpinteiro do Pequod era singularmente eficiente atendendo às milhares de emergências mecânicas que ocorrem continuamente em um navio grande, em uma viagem de três ou quatro anos por mares distantes e não civilizados. Isso sem mencionar sua disponibilidade para realizar os deveres ordinários: consertar botes despedaçados, mastros caídos, reformar o formato de remos desajeitados, colocar claraboias no convés, novos cravos de madeira nas pranchas laterais ou outros trabalhos variados, mais diretamente ligados à sua profissão específica. Acima de tudo, era um especialista em todo tipo de aptidões conflitantes, tanto úteis quanto prazerosas. O grande palco onde ele desempenhava todas as várias partes de seus múltiplos talentos era sua bancada, uma longa, rude e pesada mesa repleta de parafusos de diversos tamanhos, tanto de ferro quanto de madeira. Em todos os momentos, exceto quando havia uma baleia amarrada ao costado do navio, essa bancada ficava na coberta, seguramente presa na parte de trás da refinaria. Se um pino de amarração fosse muito grande para caber facilmente em seu orifício, o carpinteiro o colocava em um dos tornos sempre de prontidão e imediatamente o diminuía. Um pássaro perdido, dono de uma bela plumagem, pousava no navio e era aprisionado: o carpinteiro fabricava-lhe uma gaiola em forma de pagode, feita com varetas de ossos de baleia e pequenas traves de marfim de cachalote. Um remador torcia o pulso: o carpinteiro fabricava uma loção calmante. Stubb desejava que todos os seus remos fossem pintados com estrelas vermelhas: o carpinteiro fornecia-lhe uma constelação simétrica. Um marinheiro demonstrava o desejo de usar brincos de osso de tubarão: o carpinteiro furava suas orelhas. Outro tinha dor de dente: o carpinteiro aparecia com seu alicate e, batendo em sua bancada com uma das mãos, convidava o sujeito a sentar, mas o pobre coitado não conseguia se conter e se afastava para trás antes de a operação terminar. Girando a manivela do seu torno de madeira, o carpinteiro lhe pedia para ali colocar a mandíbula, se é que realmente desejava que ele lhe extraísse o dente. O carpinteiro estava preparado para todas as eventualidades, igualmente indiferente e sem respeito por nenhuma. Para ele, dentes eram apenas pedaços de marfim, cabeças eram consideradas como polés; os próprios homens eram por ele concebidos como cabrestantes. Mas os trabalhos que realizava em um campo tão extenso e variado, com tanta disposição e perícia, pareciam atestar uma inteligência incomum e vivaz. Mas não era exatamente assim. Era apenas certa falta de sentimentos que tornava esse homem mais extraordinário. Ele era impessoal e por isso descobria o infinito das coisas que o cercavam, parecendo se fundir com a falta de emoção geral do mundo visível que, apesar de incessantemente ativo de incontáveis modos, ainda mantém a paz eterna e nos ignora, mesmo que cavemos fundações para construir catedrais. Contudo, a horrível falta de sentimentos que ele possuía também ocultava sua dureza de coração, às vezes estranhamente pincelada por um humorismo velho, caduco, antediluviano e catarrento, não desprovido de certa sutileza grisalha que poderia lhe ter sido útil no castelo de proa da arca de Noé. Será que esse velho carpinteiro fora nômade durante toda sua vida, e por rolar de lá para cá sem cessar não só deixara de acumular mofo mas também afastara qualquer apego que tivera anteriormente? Ele era um abstrato puro, um integral sem frações, descomprometido como um recém-nascido, vivendo sem referências premeditadas deste ou do outro mundo. Quase diríamos que sua estranha falta de comprometimento escondia uma espécie de carência de inteligência, pois ele não parecia trabalhar por razão ou por instinto em seus variados negócios, porque fora treinado para isso ou por uma mescla de todas essas coisas, mas meramente por um processo espontâneo e literal de surdez e mudez. Era um manipulador puro, e se possuíra um cérebro este provavelmente escorrera para os músculos de seus dedos. Era uma dessas pessoas que não pensam com lógica mas ainda assim são altamente úteis, “multum in parvo”1; invenções de Sheffield (apesar de um pouco vultosas) que assumiam a aparência externa de um canivete comum, mas que não continham somente lâminas de vários tamanhos como também chaves de parafuso, saca-rolhas, pinças, sovelas, canetas, réguas, cortadores de unhas e ferrolhos. Se seus superiores desejassem usar o carpinteiro como chave de parafuso era só abrir essa parte dele e o parafuso ali estaria; como pinça, era só pegá-lo pelas pernas e ali estavam elas. Ainda assim, como indicamos previamente, esse carpinteiro de múltiplos recursos, que se abria e fechava, afinal das contas não era um mero autômato ou máquina. Não era dotado de uma alma comum, mas possuía algo de sutil que realizava esse trabalho, apesar de fazê-lo de modo anômalo. Não se pode dizer o que era ele, se essência de mercúrio ou gotas de amônia. Mas ali estava e sobrevivia há mais de 60 anos. E esse mesmo princípio vital, inexplicável e astucioso, o mantinha falando sozinho durante grande parte do tempo, contudo apenas como uma roda sem raciocínio que monologa entre dentes. Seu corpo era uma guarita e esse falador solitário era o guarda e seu falar contínuo servia para mantê-lo acordado. 1- Muito, condensado no pouco. 108. AHAB E O CARPINTEIRO O CONVÉS – PRIMEIRA VIGIA NOTURNA [SOZINHO EM SUA BANCADA, À LUZ DE DUAS LANTERNAS O CARPINTEIRO SE OCUPA POLINDO A VARA DE MARFIM PARA A PERNA, PEÇA QUE SERÁ FIRMEMENTE FIXADA NO TORNO. LASCAS DE MARFIM, CORREIAS DE COURO, ALMOFADAS, PARAFUSOS E VÁRIAS FERRAMENTAS ESPALHAM-SE PELA BANCADA. À FRENTE VÊ-SE A CHAMA RUBRA DA FORJA ONDE O FERREIRO TRABALHA]. Droga de lima e droga de osso! O que é duro deveria ser macio, e o que é macio deveria ser duro. E assim continuamos a limar as velhas mandíbulas e as tíbias. Tentemos outro. Sim. Esse é melhor (ESPIRRA). Ora, esse pó de osso é... (ESPIRRA). Bem, é... (ESPIRRA),sim, é… (ESPIRRA) – Minha alma abençoada, ele não me deixa falar! É isso o que ganha um velho por trabalhar madeira morta. Corta uma árvore viva e não terás tanta poeira. Amputa um osso vivo e também não a terás (ESPIRRA). Ora, ora, velho Smut, estende a mão e pega aquela palmatória e aquela chave de parafuso. Já estou pronto para elas. Sorte (ESPIRRA) que não é preciso fazer a articulação do joelho, isso seria um pouco complicado. Mas uma mera tíbia – bem, é fácil como fazer uma estaca, só precisa de um bom acabamento. Tempo, tempo, se eu tivesse tempo poderia fazê-la tão boa (ESPIRRA) e polida quanto uma dama em um salão de visitas. Essas pernas e panturrilhas de camurça que vi nas vitrinas não poderiam se comparar a ela. Elas ficam de molho na água e, é claro, pegam reumatismo e precisam ser tratadas (ESPIRRA). Aí está. Antes de serrá-la preciso chamar o velho Mogul para ver se o comprimento está certo. Acho que está um pouco curta. Ha! Este é o calcanhar. Estamos com sorte. Aí vem ele, ou outra pessoa, isso é certo. AHAB (AVANÇANDO - DURANTE A CENA SEGUINTE, O CARPINTEIRO CONTINUA A ESPIRRAR DE TEMPOS EM TEMPOS). Bem, fabricante de homens! Bem na hora, senhor. Se o capitão tiver a bondade, agora marcarei o comprimento. Posso medir, senhor? A medida de uma perna! Ótimo. Bem, não é a primeira vez. Isso. Mantém teu dedo aí. Tens um torno muito convincente, carpinteiro. Permita-me sentir o quanto aperta. Bem, belisca um pouco. Oh, senhor, é capaz de quebrar ossos – cuidado! Não temas, gosto de um bom aperto. Gosto de sentir que algo neste mundo escorregadio é capaz de segurar, homem. O que Prometeu faz ali? – quero dizer, o ferreiro – o que está fazendo? Está forjando o parafuso, senhor. Certo. É uma parceria. Ele fornece a parte dos músculos. Fez uma feroz chama vermelha, ali! Sim, senhor. Ele precisa de muito calor para esse tipo delicado de trabalho. Hum-m. É verdade, considero muito significativo o fato de que na Grécia o velho Prometeu, que segundo dizem fabricou os homens, tenha precisado de um ferreiro e os tenha animado com fogo, pois a fuligem voa! Só lhe deve ter restado fuligem quando o grego fabricou os africanos. Carpinteiro, quando ele terminar o parafuso diga-lhe para forjar um par de omoplatas de aço, pois a bordo há um vendedor ambulante com uma carga esmagadora. Senhor? Esquece. Enquanto Prometeu trabalha vou lhe encomendar um homem completo, de acordo com um bom modelo. Anota, 50 pés de altura, só com as meias nos pés. O peito deve ser modelado como o Túnel do Tâmisa; as pernas devem ter raízes para mantê-lo parado em um único lugar; os braços devem ter uma circunferência de três pés nos pulsos; não deve ter coração, a fronte deve ser de latão e ele deverá possuir um quarto de acre de fino cérebro. Deixa-me ver – devo pedir olhos para que ele veja o lado de fora? Não, mas deve colocar uma claraboia na cabeça para iluminar o lado de dentro. Pronto, pega a ordem e vai-te embora. Ora essa, o que ele está falando, e com quem? Gostaria de saber. Será que devo permanecer aqui? (À PARTE). É indiferente a arquitetura com que é construído um domo cego. Eis um aqui. Não, não. Preciso de uma lanterna. Ho, ho! Então é isso? Aqui temos duas, senhor. E uma é suficiente, para mim. Por que estás lançando esse pega-ladrão no meu rosto, homem? Luzes arremessadas são piores que pistolas apresentadas. Senhor, achei que falavas com o carpinteiro. Carpinteiro? Bem, isso – Mas não. Carpinteiro, estás aqui, ocupado com um trabalho muito limpo, muito cavalheiresco – ou preferirias trabalhar com argila? Argila, senhor? Argila? Argila é barro que deixamos para os cavadores de fossos. O sujeito é um ímpio! Por que espirras tanto? Os ossos soltam muita poeira, senhor. Então aceita um conselho. Quando morreres, jamais te enterres sob o nariz de pessoas vivas. Senhor? Oh! ah! Acho que sim; sim, céus! Olha carpinteiro, atrevo-me a dizer que tu te consideras um trabalhador muito bom e zeloso. Pois bem, teu trabalho falará perfeitamente por si mesmo se, quando eu usar essa perna que tu fizeste, eu sentir a outra perna juntamente com ela, isto é, carpinteiro, minha perna original de carne e osso. Não podes afastar esse velho Adão? Sinceramente, senhor, começo a compreender alguma coisa, Sim, ouvi algo curioso sobre isso, senhor, como um homem amputado nunca deixa inteiramente de sentir o velho membro e às vezes tem vontade de coçá-lo. Posso humildemente perguntar se é verdade, senhor? Sim, homem, é verdade, Olha, coloca tua perna viva no lugar onde a minha estava. Agora só há uma única perna visível para os olhos, no entanto, para a alma são duas. Onde sentes a vida formigar, nesse exato lugar eu também sinto o mesmo. Não é um enigma? Eu humildemente chamaria de pergunta embaraçosa, senhor. Silêncio, então. Como sabes que não existe um ser vivo, pensante e invisível colocado precisamente onde estás agora, interpenetrando-te sem que tu percebas? Em tuas horas mais solitárias, não temes que alguém te ouça falar? Espera, não diz nada! Se eu ainda sinto dor na minha perna esmagada, apesar de há muito tempo ela já ter se dissolvido? Então, carpinteiro, por que não podes sentir para sempre as selvagens penas do inferno quando já não tiveres corpo? Ah! Meu bom Deus! Sinceramente, senhor, preciso pensar nisso novamente, caso seja como dizes. Pensei que não fosse fazer má figura, senhor. Olha, cabeças ocas jamais deveriam admitir que existem fatos consumados. Quanto tempo ainda, até a perna ficar pronta? Talvez uma hora, senhor. Então te apressa e leva-a para mim (VIRA-SE PARA IR). Oh, vida! Aqui estou eu, orgulhoso como um deus grego, e devedor desse cabeça-dura por causa de um osso para me pôr em pé! Maldito seja esse interendividamento mortal que não se contenta com livros de contabilidade. Eu gostaria de ser livre como o ar e estou marcado nos livros de todo mundo. Sou tão rico que, em um leilão, poderia ter vencido o mais rico pretor do império romano (que era o mundo daquela época). Ainda assim, devo a carne da língua com a qual me vanglorio. Pelos céus! Vou conseguir um cadinho, entrar nele e dissolver-me em uma pequena vértebra resumida. É isso. CARPINTEIRO (TERMINANDO SEU TRABALHO). Bem, bem, bem! Stubb o conhece melhor que todo mundo e diz que ele é esquisito. Não diz nada além dessa pequena palavra, esquisito. Stubb diz que ele é esquisito, esquisito, esquisito, diz Stubb; ele é esquisito, esquisito, e continua jantando com o senhor Starbuck todo o tempo – esquisito – senhor – esquisito, esquisito, muito esquisito. E aqui está sua perna! Sim, agora que penso sobre isso ela é sua companheira de cama! Ele tem um pedaço de osso de baleia como esposa! O que era aquilo sobre uma perna em três lugares, e os três lugares em um inferno – o que era aquilo? Oh! Não me espanto por ele ter me olhado com tanto desprezo! Às vezes dizem que tenho pensamentos estranhos, mas isso só sucede por acaso. Um sujeito velho e pequeno como eu jamais deveria se enfiar em águas profundas com capitães altos, parecidos com uma garça. Bem depressa a água te acariciaria embaixo do queixo e gritaríamos em altos brados pedindo botes salva-vidas. E aqui está a perna da garça! Verdadeiramente longa e fina! Para a maioria das pessoas um par de pernas dura a vida inteira porque são usadas com bondade, como uma velha senhora de coração mole usa os velhos cavalos gorduchos de sua carruagem. Ele levou uma perna à morte, estragou a outra pela vida toda e agora usa pernas feitas de osso, aos montes. Alô Smut! Anda logo com esses parafusos e termina essa perna antes que o sujeito da ressurreição apareça com sua trombeta chamando todas as pernas, tanto as falsas quanto as verdadeiras, como cervejeiros que andam por aí recolhendo velhos barris de cerveja para enchê-los novamente. Que perna ótima! Parece de verdade, sem carne, só com o miolo. Amanhã ele estará em cima dela, tomando atitudes. Ora! Quase esqueci a pequena lousa oval de marfim polido onde ele calcula a latitude. Assim, assim, agora cinzel, lima e lixa! 109. AHAB E STARBUCK NO CAMAROTE De acordo com o costume, estavam bombeando o navio na manhã seguinte e (ora veja!) uma grande quantidade de azeite apareceu misturada com a água. Os barris no porão deviam ter um vazamento considerável. Houve demonstrações de vultosa preocupação e Starbuck desceu até o camarote para informar esse assunto desafortunado.1 Pois bem, vindo do sudoeste o Pequod agora chegava perto de Formosa e das Ilhas Bashee, entre as quais fica um dos condutos tropicais que levam as águas da China para o Pacífico. Starbuck encontrou Ahab com uma carta dos arquipélagos orientais estendida diante dele, e outra separada, representando as longas costas orientais das ilhas japonesas – Honshú, Matsmai, e Sikoke. Com sua nova perna branca de marfim apoiada na perna atarraxada de sua mesa, com uma longa faca dobrável na mão e as costas voltadas para a porta do passadiço, o estranho velho franzia o sobrolho enquanto novamente traçava seus antigos cursos. “Quem está ali?” perguntou ele ao ouvir barulho de passos perto da porta, porém sem voltar. “Para o convés! Fora daqui!” “O capitão Ahab está enganado; sou eu. O azeite no porão está vazando, senhor. Precisamos içar os cabos e retirar a carga”. “Içar os cabos e retirar a carga? Agora que nos aproximamos do Japão, desistir de tudo durante uma semana para consertar alguns barris velhos?” “É isso, senhor, ou perder mais azeite em um dia do que poderíamos obter em um ano. Vale a pena salvar o que nos custou 20 mil milhas de viagem, senhor.” “É verdade, é verdade. Se a encontrarmos”. “Eu falava do azeite no porão, senhor”. “E eu não falava nem pensava nisso. Fora! Deixa vazar! Eu também estou cheio de vazamentos! Sim! Vazamentos sobre vazamentos! Não só cheio de barris vazando, mas os barris que vazam estão em um navio também furado, e isso é bem pior do que acontece com o Pequod. Ainda assim, não paro para consertar o meu vazamento, pois quem poderia encontrá-lo nesta carcaça tão carregada? E mesmo que o encontrássemos, que esperança teríamos de consertá-lo em meio ao vendaval uivante desta vida? Starbuck! Não permito que os cabos sejam içados”. “O que dirão os proprietários, senhor?” “O proprietários que fiquem na praia de Nantucket e gritem mais alto que os tufões. Que importância tem isso para Ahab? Proprietários, proprietários! Starbuck, estás sempre a me dizer tolices sobre esses proprietários miseráveis, como se eles fossem minha consciência. Mas olha, o único real proprietário de alguma coisa é teu comandante, e lembra-te de que minha consciência se encontra na quilha deste navio. – Para o convés!” “Capitão Ahab”, disse o capitão todo vermelho, entrando ainda mais no camarote, com uma ousadia tão estranhamente respeitosa e cautelosa que quase parecia um modo de evitar qualquer manifestação externa de si mesmo, ou falta de confiança em si próprio. “Em ti, um homem melhor que eu poderia deixar passar o que o enfureceria um homem mais jovem e mais feliz, capitão Ahab”. “Diabos! Tu te atreves a me criticar? – Para o convés!” “Não, senhor, ainda não! Eu imploro. E ouso... ser tolerante! Não podemos nos entender melhor do que do até agora, capitão Ahab?” Ahab apanhou um mosquete carregado na prateleira (esta formava a maior parte do 1- Nos navios baleeiros que caçam cachalotes, carregados com qualquer quantidade considerável de azeite a bordo, há o dever de, duas vezes por semana, descer uma mangueira até o depósito e banhar os barris com água do mar que mais tarde é retirada pelas bombas do navio, em intervalos variados. Desse modo, verifica-se o estado dos barris. Se a água retirada tiver aspecto alterado, os marinheiros imediatamente percebem que há um vazamento sério na carga preciosa. mobiliário do camarote dos navios que cruzam os Mares do Sul) e o apontou para Starbuck exclamando: “Há um Deus que é o Senhor da terra e um capitão que é senhor do Pequod. Para o convés!” Ao ver os olhos relampejantes e o rosto ardente do piloto, por um instante acreditaríamos que ele recebera a descarga do cano erguido. Mas dominando suas emoções, ele calmamente se levantou. Ao deixar o camarote parou por um instante e disse: “Tu não me insultaste, mas cometeste um ultraje, senhor. Não te peço para teres cuidado com Starbuck, pois ririas. Mas que Ahab se precavenha contra Ahab. Cuidado contigo mesmo, velho!” “Ele se faz de bravo, mas obedece. Bravura muito cuidadosa, essa!” murmurou Ahab enquanto Starbuck desaparecia. “Mas o que ele disse? Que Ahab se precavenha contra Ahab – há algo nisso”. Usando inconscientemente o mosquete como bengala, começou a andar pelo pequeno camarote, mas as rugas em sua fronte começaram a relaxar e, recolocando a arma na prateleira, foi ao convés. “És um bom homem, Starbuck”, murmurou ele para o piloto. Depois, levantando a voz, disse à tripulação: “Dobrar as velas do joanete e baixar as gáveas da proa e da popa. Puxar a verga para trás; içar os cabos e retirar a carga do porão”. Talvez não valesse a pena fazer conjecturas sobre a razão pela qual Ahab agira desse modo, respeitando Starbuck. Quem sabe ainda possuísse uma faísca de honestidade ou talvez tenha preferido adotar uma política de prudência que, sob as circunstâncias, proibia imperiosamente o menor sintoma de insatisfação de um importante oficial de seu navio, por mais passageira que fosse. De qualquer modo, suas ordens foram executadas e os cabos içados. 110. QUEEQUEG EM SEU ESQUIFE Após muita procura descobriram que os barris recém-colocados no porão estavam em perfeitas condições e que o vazamento devia estar mais embaixo. Como o tempo estava calmo, aprofundaram-se cada vez mais, atrapalhando o sono dos enormes barris do fundo, enviando da negra meia-noite essas gigantescas toupeiras para a luz do dia. Enterraram-se tão profundamente, e a aparência dos barris inferiores era tão antiga, carcomida e embolorada que os homens quase procuraram um barril mofado contendo as moedas do capitão Noé, com cópias dos anúncios que haviam sido afixados para alertar o encantado velho mundo quanto ao dilúvio. Também foram içados inúmeros barris de pão e água, e carne, e feixes de bastões, e pacotes de argolas de ferro, até que, por fim, tornou-se difícil abrir caminho pelo convés abarrotado e o ruído surdo do porão desocupado ecoava sob seus pés como se estivessem andando sobre catacumbas vazias, balançando-se no mar como um garrafão cheio de ar. A pesadíssima parte superior do navio era como um estudante sem jantar, com todo Aristóteles na cabeça. Ainda bem que os tufões não os visitaram naquela oportunidade. Pois bem, foi nesse momento que Queequeg, pobre parceiro pagão e amigo do peito, foi acometido por uma febre que o levou até às portas da morte. Mas deve-se dizer que as sinecuras são desconhecidas na profissão de baleeiro. A dignidade e o perigo andam de mãos dadas. Até chegar a capitão, quanto mais alto se sobe, mais dificuldade se encontra. Foi assim com o pobre Queequeg que, como arpoador, não apenas precisou enfrentar a raiva das baleias vivas, mas como vimos anteriormente, também teve que subir nas costas do animal morto em um mar encapelado. Por fim, teve que descer para a escuridão do porão, e transpirando amargamente o dia todo naquele confinamento subterrâneo, manobrou resolutamente os barris mais pesados para verificar seu armazenamento. Em resumo, entre os baleeiros são os arpoadores que se encarregam do porão. Pobre Queequeg! Com o navio meio estripado, deveríeis debruçar-vos sobre a escotilha e olhar para baixo, onde, usando apenas suas ceroulas de lã, o selvagem tatuado rastejava entre a umidade e o lodo como um lagarto pintalgado de verde no fundo de um poço. Um poço ou uma geladeira onde, estranhamente, a despeito de todo calor de sua transpiração, o pobre pagão apanhou um resfriado tremendo que evoluiu para uma febre que o levou à sua rede e, depois de alguns dias de sofrimento, para bem perto das portas da morte. Ele definhava cada vez mais naqueles longos dias, até pouco restar além de seu esqueleto e de suas tatuagens. Mas ao emagrecer as maçãs de seu rosto tornaram-se mais agudas e seus olhos pareceram cada vez maiores: assumiram uma estranha suavidade no brilho e ele olhava com profunda doçura lá do meio de sua doença, um testemunho maravilhoso dessa imortal saúde que nele não poderia morrer nem decair. E como círculos na água, que ficam mais fracos à medida que se expandem, seus olhos pareciam cada vez mais redondos, como os anéis da Eternidade. Um assombro indescritível apoderava-se de nós quando nos sentávamos ao lado desse selvagem que se esvanecia e observávamos as coisas estranhas que aconteciam em seu rosto, como contemplaram os espectadores quando Zoroastro morreu. Pois tudo aquilo que é verdadeiramente maravilhoso ou assustador no homem jamais foi posto em palavras ou nos livros. Apenas um autor vindo do reino dos mortos poderia contar de modo adequado a aproximação da Morte que situa a todos no mesmo nível e que a todos impressiona com sua última revelação. De modo que – vamos repetir – nenhum caldeu ou grego moribundo teve pensamentos mais altos ou mais sagrados que aqueles, cujas misteriosas sombras víamos sobre o rosto do pobre Queequeg, imóvel em sua rede oscilante, o mar ondulante parecendo embalá-lo suavemente até seu descanso final, elevado cada vez mais pelas invisíveis marés que o conduziam em direção ao céu que lhe fora destinado. Nenhum homem da tripulação abrigava qualquer esperança e o que o próprio Queequeg pensava sobre seu caso foi inevitavelmente mostrado por um curioso favor que pediu. Em uma cinzenta manhã, quando surgia o dia, chamou um de seus companheiros e tomando sua mão disse que em Nantucket vira certas canoas feitas de uma madeira escura que lembrava as ricas madeiras de guerra de sua ilha nativa e, depois de perguntar, soubera que todos os baleeiros que morriam em Nantucket eram colocados naquelas canoas. Acrescentou que também gostaria muito de ser depositado em uma delas, pois esse costume lembrava os de sua raça. Quando um guerreiro de sua tribo morria, depois de embalsamado era estendido em sua canoa, deixada flutuando ao sabor das correntes que levariam o morto aos arquipélagos siderais, pois acreditavam que não só as estrelas eram ilhas, mas que, além dos horizontes visíveis, seus tranquilos mares extracontinentais fundiam-se com o azul dos céus e formavam as brancas vagas da via láctea. Ele acrescentou que estremecia ao pensar em ser sepultado em sua rede, como era o costume do mar, atirado como algo vil para os tubarões devoradores da morte. Não! Ele desejava uma canoa como as de Nantucket, muito mais de acordo com ele, um baleeiro, pois a exemplo das canoas usadas na pesca da baleia, essas canoas-esquife não possuíam quilha, apesar de isso envolver alguma incerteza em sua condução e muita irregularidade na direção das regiões sombrias. Quando essa estranha circunstância foi conhecida na popa, o carpinteiro imediatamente recebeu ordens para fazer a vontade de Queequeg, fosse qual fosse. Havia algumas tábuas gentílicas a bordo, cor de esquife, cortadas dos bosques aborígenes das ilhas Lackady em uma longa viagem anterior. Foi-lhe recomendado que fizesse o caixão utilizando aquela madeira escura. Assim que recebeu as ordens o carpinteiro pegou sua régua e, com toda indiferente diligência de seu caráter, foi ao castelo de proa e tomou as medidas de Queequeg com grande precisão, regularmente marcando suas dimensões com giz à medida que mudava a régua de posição. “Ah! Coitado! Agora vai ter que morrer”, exclamou o marinheiro de Long Island. Voltando à sua mesa de trabalho, por conveniência e referência geral, o carpinteiro transferiu a medida exata do comprimento do caixão para a tábua, cortando duas fendas em suas extremidades. Em seguida organizou as tábuas e as ferramentas e iniciou o trabalho. Quando fixou o ultimo prego e a tampa foi devidamente aplainada e instalada, colocou facilmente o esquife no ombro e foi inquirir se estava tudo pronto por ali. Ouvindo os gritos indignados, porém meio bem-humorados, com que as pessoas do convés começaram a afastar o ataúde, para consternação de todos, Queequeg mandou que levassem o caixão imediatamente para ele. Não havia como negar, visto que, de todos os mortais, alguns moribundos são os mais tirânicos de todos e como em pouco tempo deixarão de incomodar os pobres coitados devem ser contentados. Inclinando-se sobre sua rede, Queequeg olhou atentamente o esquife durante muito tempo. Ele então pediu seu arpão, mandou que lhe retirassem o cabo de madeira e colocou a parte de ferro no caixão, juntamente com um dos remos de seu bote. A seu pedido, também foram colocados biscoitos ao longo das beiradas, uma garrafa de água fresca na cabeceira e um saquinho de terra misturada com pó de madeira raspada do porão do lado dos pés, além de um pedaço de lona dobrada para lhe servir de travesseiro. Queequeg então rogou para ser levado para seu leito final para que pudesse experimentar suas comodidades, se é que havia alguma. Por alguns minutos, permaneceu deitado sem se mover, depois solicitou para alguém procurar sua sacola e trazer seu pequeno ídolo, Yojo. Em seguida, cruzou os braços sobre o peito, com Yojo entre eles, e exigiu que colocassem a tampa no ataúde (ele a chamava de escotilha). A parte superior foi virada sobre os gonzos de couro, e ali ficou Queequeg em seu esquife, com pouco mais que seu rosto tranquilo à vista. “Rarmai” (está bom; é cômodo), murmurou ele finalmente, e sinalizou para ser reconduzido à sua rede. Mas antes que isso fosse feito, Pip, que durante todo o tempo rondara alegremente ali por perto, aproximou-se de onde ele se encontrava e com soluços suaves tomou sua mão, tendo na outra o tamborim. “Pobre vagabundo! Jamais deixarás de seguir esse caminho aborrecido? Se as correntes te carregarem para as doces Antilhas, onde as praias são batidas apenas pelos nenúfares, far-me-ás um pequeno favor? Procura por Pip, que se perdeu há muito tempo: creio que se encontra nessas Antilhas distantes. Conforta-o se o encontrares, pois ele deve estar muito triste. Olha! Ele esqueceu seu tamborim. Eu o encontrei. Rig-a dig, dig, dig! Agora, Queequeg, podes morrer. Tocarei tua marcha fúnebre”. Olhando pela escotilha, Starbuck murmurou: “Soube que homens completamente ignorantes, acometidos por febres violentas, falaram em línguas antigas, e quando o mistério foi investigado descobriu-se que ouviram algum eminente erudito falar essas línguas em sua infância totalmente esquecida. Em minha opinião, na estranha doçura de sua loucura, o pobre Pip traz provas celestes de nossas celestiais moradas. Onde poderia ter aprendido isso tudo, senão ali? – Ouvi. Ele fala novamente, agora mais desenfreadamente”. “Formai uma fila dupla! Vamos fazer dele um general! Onde está seu arpão? Está ali. – Rig-a-dig, dig, dig! Oh, um galo de briga para se empoleirar em sua cabeça e cantar! Queequeg morre com coragem! Atenção: Queequeg morre com coragem! Valente, valente, valente! Mas o humilde e pequeno Pip morreu como um covarde, tremendo – Fora, Pip! Ouve. Se encontrares Pip, dize a todas as Antilhas que ele é um fugitivo, um covarde, um covarde, um covarde! Dize-lhes que pulou de um barco baleeiro! Eu jamais tocaria meu tamborim para o vil Pip, nem o faria general se ele voltasse a morrer aqui. Não, não! Vergonha sobre todos os covardes – vergonha sobre todos eles! Que todos se afoguem como Pip, que saltou de um barco baleeiro. Vergonha! Vergonha!” Enquanto isso, Queequeg permanecia com os olhos fechados, como se sonhasse. Afastaram Pip dali e o doente foi recolocado em sua rede. Mas agora que aparentemente fizera todos os preparativos para sua morte, que o esquife fora experimentado e considerado bom, Queequeg subitamente revivia. Em pouco tempo já não parecia precisar do caixão do carpinteiro. E quando alguns expressaram sua feliz surpresa, disse que a causa de sua súbita convalescência fora a seguinte: no momento crítico lembrara que deixara em terra um pequeno dever a cumprir e mudara de opinião quanto a morrer. Ainda não podia morrer, justificou-se ele. Perguntaram-lhe então se viver ou morrer era assunto de sua soberana vontade e prazer. Ele respondeu que sim, certamente. Em uma palavra, Queequeg acreditava que se um homem resolvesse viver não poderia ser morto por uma simples doença: nada além de uma baleia, uma tempestade ou algum agente destruidor violento, ingovernável e sem inteligência poderia matá-lo. Há uma extraordinária diferença entre o selvagem e o civilizado. Quando doente, o homem civilizado pode passar seis meses convalescendo. Em geral o selvagem doente precisa de um dia para estar praticamente curado. Assim, em pouco tempo Queequeg recobrou suas forças e depois de sentar-se indolentemente no cabrestante durante alguns dias (mas comer com apetite vigoroso), finalmente pôs-se em pé, alongou braços e pernas, estirou o corpo, bocejou um pouco, saltou para a proa de seu barco içado, levantou o arpão e proclamou que estava pronto para uma luta. Com teimosia de selvagem ele agora usava seu esquife como arca de marinheiro, e tendo esvaziado a sacola de lona onde guardava suas roupas, arrumou-as cuidadosamente dentro dele. Passou muitas horas de lazer esculpindo a tampa com todo tipo de desenhos e figuras grotescas, e em seu modo rude, parecia que se esforçava para copiar partes das tortuosas figuras que cobriam seu corpo. Aquelas tatuagens eram o trabalho de um profeta de sua ilha, também vidente, já morto, que através daquelas marcas hieroglíficas escrevera em seu corpo uma teoria completa sobre os céus e a terra e um tratado místico sobre a arte de alcançar a verdade, de modo que a pessoa de Queequeg era um enigma a ser decifrado, uma obra maravilhosa em um único volume, cujos mistérios nem ele próprio conseguia ler, apesar de seu coração bater contra eles e esses mistérios estarem destinados a finalmente apodrecer juntamente com o pergaminho vivo em que estavam inscritos, permanecendo insolúveis até o final. Esse pensamento deve ter sugerido a Ahab aquela feroz exclamação quando, em uma manhã, ao voltar de uma visita ao pobre Queequeg ele bradara: “Oh, diabólico martírio dos deuses!” 111. O PACÍFICO Depois de deslizar por entre as ilhas Bashee, finalmente emergimos no amplo Mar do Sul. Não fosse por outras coisas, eu teria saudado meu querido Pacífico com incontáveis agradecimentos, pois agora as longas súplicas de minha juventude haviam sido atendidas e esse oceano sereno se derramava para o leste por milhares de léguas azuis. Há um ignorado mistério suave cercando esse mar cujos doces movimentos parecem falar de alguma alma oculta sob suas águas, como as fabulosas ondulações da terra dos efésios sobre o túmulo do evangelista São João. E sobre essas extensões marinhas, sobre os amplos prados de águas tumultuadas e os campos de oleiros dos quatro continentes as ondas se erguem e caem, e fluem e refluem incessantemente, pois aqui milhões de matizes e sombras, de sonhos afogados, de sonambulismos e quimeras, tudo que denominamos vidas e almas permanecem sonhando, sonhando agitados como lenhadores em seus leitos, a perene inquietação das ondas causada por seu desassossego. Para qualquer meditativo mago refugiado, este Pacífico sereno que contemplou no passado continuará para sempre seu mar de adoção. Ele vibra com as águas mais centrais do mundo; os oceanos Índico e Atlântico são apenas seus braços. As mesmas vagas banham os quebra-mares das recém-construídas cidades californianas, ontem plantadas pelas mais novas raças de homens, e regam as desbotadas e ainda magníficas margens das terras asiáticas mais antigas que Abraão. Entre elas flutuam vias-lácteas de ilhas de coral, arquipélagos baixos, infindos, ignotos, e impérvios Japões. Essas zonas do Pacífico, misteriosas, divinas, abraçam o mundo inteiro e fazem de todas as costas sua enseada; assemelham-se ao trêmulo coração da terra. Alçadas por essas ondas eternas, tuas necessidades inclinam-se diante de teu deus sedutor e baixas tua cabeça em honra de Pã. Porém, poucos pensamentos de Pã aforavam ao cérebro de Ahab que, em pé como uma estátua de ferro ao lado do mastro da mezena, com uma narina aspirava inconscientemente o doce almíscar das ilhas Bashee (em cujos delicados bosques deviam passear suaves amantes), enquanto com a outra conscientemente inalava a fragrância salina do novo mar no qual a odiada baleia branca devia nadar. Navegando sobre essas águas quase finais, deslizando em direção às zonas japonesas de pesca, intensificou-se o propósito do velho. Seus lábios firmes se fecharam como a boca de um torno. O delta das veias de sua fronte intumesceu como riachos transbordantes. Em seu próprio sono, seu grito agudo ecoou através do casco recurvo: “Todos à popa! A Baleia Branca jorra sangue espesso!” 112. O FERREIRO Beneficiando-se do clima suave e fresco que agora imperava naquelas latitudes e aprontando-se para as perseguições caracteristicamente ativas previstas para breve, Perth, o velho ferreiro sujo e cheio de bolhas, não voltara a transferir sua forja portátil para o porão depois de concluir o trabalho com o qual contribuíra para a nova perna de Ahab. Ainda a conservava no convés, bem presa ao mastro grande através de argolas, e agora era incessantemente requisitado pelos pilotos, arpoadores e remadores para realizar algum pequeno trabalho, alterando, consertando ou reformando suas várias armas e alguns elementos do bote. Com frequência, estava rodeado por um círculo de homens ansiosos desejando ser atendidos, segurando remos, pontas de lanças, arpões e lanças, ciumentos, observando os seus movimentos enquanto trabalhava. No entanto, aquele velho era como um martelo manuseado por um braço paciente. Nenhum sussurro, nenhuma irritação, nenhuma petulância saía dele. Quieto, vagaroso e solene, curvando ainda mais suas costas cronicamente arqueadas, continuava a trabalhar como se a faina fosse a própria vida e o maciço bater de seu martelo fosse o pesado bater de seu coração. E assim era, terrivelmente miserável! Marcado por certa hesitação leve, mas dolorosa, o andar peculiar daquele velho excitara a curiosidade dos marinheiros logo no início da viagem. E como finalmente condescendera em responder aos seus insistentes e importunos questionamentos, todos acabaram sabendo a indecorosa história de seu destino calamitoso. Em uma amarga meia-noite de inverno, culposamente atrasado na estrada entre duas cidades, o ferreiro sentiu uma dormência mortal apoderar-se dele e se refugiu em um celeiro dilapidado, caindo aos pedaços. O resultado foi a perda da extremidade dos dois pés. Dessa revelação, pouco a pouco saíram os quatro atos de felicidade, e um longo e até agora não catastrófico quinto ato do drama de sua vida. Ele era um velho de quase sessenta anos que encontrara tardiamente o que os técnicos em padecimentos chamam de ruína. Fora um artesão de excelência famosa, com muito trabalho. Possuíra uma casa com jardim, abraçara uma esposa jovem e amantíssima e três filhos alegres e corados. Todo domingo ia a uma igreja de aspecto sorridente, construída em um bosque. Mas uma noite, sob o manto da escuridão, escondido sob um disfarce muito esperto, um ladrão desesperado se introduziu em seu lar feliz e roubou tudo que tinham. Difícil contar é que, em sua ignorância, foi o próprio ferreiro quem conduziu esse ladrão para o seio de sua família. Era o Bruxo da Garrafa! Ao retirar a rolha fatal liberou o demônio e sua casa começou a ruir. Por razões criteriosas, extremamente sensatas e econômicas, a oficina do ferreiro era no porão de sua casa, mas possuía entrada independente, de modo que sua amantíssima esposa, jovem e saudável ouvia, sem nervosismo infeliz, mas com forte prazer, o pesado bater do martelo manejado pelos braços jovens de seu velho marido. Suas reverberações, abafadas pelo assoalho e pelas paredes, chegavam-lhe docemente aos ouvidos enquanto ela se consagrava a cuidar dos filhos que dormiam serenos, embalados pela canção de ninar dos instrumentos de trabalho do ferreiro. Oh, infortúnio sobre infortúnio! Oh, Morte! Por que às vezes não vens na hora certa? Por que não levaste contigo o velho ferreiro antes que a ruína se abatesse sobre ele, quando a jovem viúva experimentaria um delicioso padecimento e seus órfãos ficariam com um pai venerável e legendário com quem sonhar no futuro, e todos teriam meios de subsistir? Mas a morte arrancou dessa terra algum virtuoso irmão mais velho de cujo trabalho diário dependia outra família, deixando o velho pior que inútil até que a repugnante podridão da vida o tornasse mais fácil de ceifar. Por que contar tudo? Os golpes de martelo no porão espaçavam-se cada vez mais e a cada dia tornavam-se mais fracos. Gélida, a mulher sentava-se diante da janela, os olhos secos e brilhantes observando os rostos chorosos de seus filhos. Os foles caíram, a forja engasgou com as cinzas, a casa foi vendida, a mãe foi sepultada sob a relva alta do cemitério da igreja, para onde seus filhos a seguiram. Sem casa e sem família, o velho se afastou – um vagabundo enlutado que não reverenciava suas próprias aflições, a cabeça grisalha um motivo de desdém para os cachos louros! A morte parecia a única sequência possível para uma carreira como essa, mas a morte é apenas uma jornada para a região estranha do Desconhecido, a primeira reverência às possibilidades do imenso Longínquo, Inexplorado, Úmido, Desvalido. Portanto, para os olhos sedentos pela morte desses homens que ainda têm dentro de si alguns constrangimentos interiores contra o suicídio, o oceano, que com tudo colabora e tudo acolhe, captura os terrores e oferece sedutoramente sua planície repleta de coisas inconcebíveis e uma vida nova de aventuras maravilhosas. E dos corações dos ilimitados Pacíficos, milhares de sereias cantam para eles – “Vinde, corações despedaçados! Aqui há outra vida sem a culpa da morte intermediária, aqui há assombros fantásticos sem que seja necessário morrer por eles. Vinde! Mergulhai na vida que é mais esquecida que a morte para vosso mundo terrestre, execrado e execrável. Vinde! Assentai também vossa lápide no cemitério da igreja. Vinde e nos casaremos convosco!” Escutando essas vozes vindas do leste e do oeste, ao alvorecer e ao crepúsculo, a alma do ferreiro respondeu: “Sim, eu vou!” E Perth partiu para caçar baleias. 113. A FORJA Com a barba embaraçada, embrulhado em um avental de pele de tubarão, lá pelo meio-dia Perth achava-se entre a forja e a bigorna colocada sobre um pedaço de pau-ferro. Uma das mãos segurava uma ponta de lança sobre os carvões, a outra mão pousava nos foles da forja quando o capitão Ahab chegou trazendo uma bolsinha de couro cor de ferrugem. Mal-humorado, Ahab se deteve a alguma distância da forja até que finalmente Perth retirou o ferro do fogo e começou a malhá-lo sobre a bigorna – a massa rubra lançava fagulhas que pairavam em torno, algumas das quais voaram para perto de Ahab. “São esses teus rebentos com a Mãe Carey, Perth? 1 Estão sempre voando em volta de ti. Os pássaros são sinal de boa sorte, mas não todos. Olha, eles chamuscam. Mas tu vives entre eles e não te queimas”. “É porque já estou todo esturricado, capitão Ahab”, respondeu Perch, descansando por um momento sobre seu martelo. “Já passei da fase de me chamuscar. Não é fácil queimar uma cicatriz”. “Bem, já chega. Para mim, tua voz enrugada soa calma e sensatamente triste. Como também não me encontro no Paraíso, fico impaciente com todas as misérias que não sejam loucuras. Deverias enlouquecer, ferreiro. Diz, por que não ficas louco? Como podes aguentar sem enlouquecer? Os céus te odeiam tanto que não te permitem enlouquecer? O que estás fazendo?” “Soldando uma velha ponta de lança, senhor. Estava cheia de marcas e dentes”. “E consegues restaurá-la, ferreiro, depois de ter sido tão usada?” “Creio que sim, senhor”. “E suponho que consegues reparar quase todas as marcas e dentes, não importando a dureza do metal, não é, ferreiro?” “Sim, senhor, creio que posso. Todas as marcas e todos os dentes, com exceção de um”. “Então olha”, exclamou Ahab com paixão, avançando e colocando as duas mãos sobre os ombros de Perth; “Olha aqui – AQUI – podes consertar uma cicatriz como esta, ferreiro?” gritou ele passando a mão pela fonte enrugada. “Se conseguires, ferreiro, ficarei feliz em colocar minha cabeça sobre tua bigorna e sentir teu martelo mais pesado entre meus olhos. Reponde! Podes recompor esta cicatriz?” “Oh! Essa, senhor? Não disse que consigo consertar todas as marcas e todos os dentes, com exceção de um?” “Sim, ferreiro, é exatamente essa que não pode ser endireitada, homem. Apesar de veres apenas minha carne, ela já se aprofundou e ultrapassou o osso de meu crânio – Dentro dele só há rugas! Basta de brinquedos de criança. Por hoje, chega de bobagens e de pontas de arpão. Olha aqui!”, disse ele sacudindo a bolsinha de couro como se estivesse cheia de moedas de ouro. “Também quero que me faças um arpão. Um arpão que não possa ser partido por mil inimigos, Perth, algo que se fixe em uma baleia como o osso de sua barbatana. Aqui está o material, ferreiro. São pontas de cravos de ferraduras de aço de cavalos de corrida”. “Cravos de ferraduras, senhor? Ora, capitão Ahab, tens aqui o melhor e mais resistente material que nós, ferreiros, já trabalhamos”. “Sei disso, meu velho. Esses cravos fundir-se-ão como cola dos ossos liquefeitos dos assassinos. Rápido! Forja-me um arpão. Mas forja primeiro doze varas para lhe servir de haste. Depois, sopra, torce, martela e funde as doze varas como os fios e linhas de um único cabo. Depressa, vou cuidar do fogo”. Quando finalmente as doze varas foram feitas, Ahab as experimentou uma a uma, rolando-as com sua própria mão em torno de um pesado cilindro de ferro. “Um defeito!” exclamou, rejeitando 1- Na imaginação dos marinheiros do século 19, Mãe Carey era uma figura sobrenatural que personificava o mar cruel e ameaçador, personagem semelhante a Davy Jones, muitas vezes considerado seu marido. a última. “Refaz esta, Perth”. Depois de atendê-lo, Perth estava para começar a fundir as doze varas juntas quando Ahab segurou sua mão e disse que fundiria seu próprio ferro. Enquanto ele martelava a bigorna soltando gemidos uniformes e entrecortados, Perth passava-lhe as varas incandescentes, uma após a outra, a forja oprimida lançando chamas intensas e retas. O parsi passou silenciosamente e inclinou a cabeça na direção do fogo, parecendo invocar alguma maldição ou bênção sobre o trabalho. Mas quando Ahab levantou a cabeça, ele deslizou para o lado. “O que essa cambada de demônios faz por aqui?” murmurou Stubb do castelo de proa. “Esse parsi tem o cheiro de um fósforo de cabeça grande, e o outro cheira a bala quente de mosquete.”. Por fim, a haste fundida em uma única vara recebeu o calor final e para temperá-la Perth a mergulhou no tonel de água que havia ali perto. A vara chiou e o vapor escaldante atingiu o rosto de Ahab. “Queres me queimar, Perth?” perguntou ele franzindo o rosto por um momento, por causa da dor. “Será que forjei o ferro que irá me marcar?” “Queira Deus que não, mas temo algo, capitão Ahab. Esse arpão não esta destinado à Baleia Branca?” “Para o demônio branco! Mas agora vamos às farpas. Deves fazê-las, homem. Aqui estão minhas navalhas – são feitas com o melhor aço. Aqui estão, e deves fazê-las tão afiadas quanto as agulhas de granizo do Mar Gelado”. Por um instante, o velho ferreiro observou as navalhas como se não ousasse utilizá-las. “Pega-as, homem, não tenho necessidade delas, pois deixei de me barbear, de jantar e de rezar, até... Mas vamos – ao trabalho!” Finalmente tomando a forma de uma flecha, soldado por Perth à haste, o aço logo apontou a extremidade do ferro. E quando o ferreiro estava para dar às farpas o calor final antes de temperá-las, gritou para Ahab colocar o tonel de água mais perto. “Não, não – nada de água. Quero a verdadeira têmpera da morte. Atenção! Tashtego, Queequeg, Daggoo! O que dizeis, pagãos! Dar-me-eis sangue suficiente para cobrir esta farpa?” Perguntou ele levantando-a bem alto. Os três concordaram com sombrios acenos de cabeça. Três incisões foram feitas na carne gentílica e as farpas para a Baleia Branca foram temperadas com seu sangue. “Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli!” 2 rugiu Ahab diabolicamente, enquanto o ferro maligno devorava o sangue batismal. Inspecionando as traves de reserva e selecionando uma, de castanheiro ainda envolto pela casca, Ahab a introduziu na extremidade do tubo de ferro. Uma bobina nova de cabo de reboque foi desenrolada, algumas braças foram levadas para o cabrestante e esticadas com grande tensão. Pressionando o pé sobre ele até o cabo zunir como uma corda de harpa, e inclinando-se sobre ele sem perceber nenhum problema, Ahab exclamou: “Ótimo! Agora as amarras”. A corda foi presa em uma das extremidades e os fios foram trançados e entrelaçados em volta do encaixe do arpão. O cabo foi empurrado com força para dentro do encaixe. Partindo da extremidade inferior, a corda foi enrolada até a metade, ao longo do comprimento da haste e fixada com firmeza através de giros e torções. Isso feito, como as Três Parcas, haste, ferro e corda ficaram inseparáveis e Ahab se afastou carrancudo levando a arma, o som de sua perna de marfim e o som da haste de castanheiro ressoando de modo oco sobre as tábuas. Mas antes de entrar em seu camarote ouviu-se um som leve, meio provocante, pouco natural e terrivelmente lastimoso. Oh, Pip! Teu riso miserável, teu olho vago mas inquieto. Todas as tuas estranhas fantasias significativamente mescladas à tragédia do navio sombrio, zombando dele! 2- Latim: “Não te batizo em nome do Pai, mas em nome do diabo”. 114. O DOURADOR Penetrando mais e mais no coração da zona de pesca japonesa, o Pequod logo fervilhava de atividade pesqueira. Com frequência, com tempo ameno e agradável, a tripulação trabalhava nos botes por doze, quinze, dezoito até vinte horas seguidas, remando, navegando ou perseguindo as baleias ou, a intervalos de 60 ou 70 minutos, calmamente esperava que elas subissem à superfície, mas com sucesso pouco digno de seu empenho. Sob um sol mortiço, flutuando o dia todo sobre vagas mansas e lentas, sentados em um bote leve como uma canoa de bétula, misturando-nos socialmente às próprias ondas suaves que, como gatos domésticos diante de uma lareira, ronronavam junto às amuradas, nessas horas de quietude sonhadora, ao contemplar a tranquila beleza e o brilho da superfície do oceano esquecemos o coração de tigre que pulsa sob ele e não desejamos nos lembrar de que esse manto de veludo oculta presas implacáveis. Esses são tempos nos quais, em seu bote baleeiro, o remador experimenta suavemente certo sentimento filial, seguro e terrestre pelo mar e o considera como uma terra florida. E o navio distante que revela apenas o topo de seus mastros parece lutar para avançar, não através de altas ondas inquietas mas através da relva alta de uma pradaria ondulante, como quando os cavalos dos emigrantes do oeste mostravam apenas as pontas de suas orelhas eretas enquanto seus corpos ocultos cruzavam o espantoso verdor. Amplos vales virgens, suaves encostas azuis que se cobrem de silêncio e de sussurro – quase se pode jurar que crianças exaustas de tanto brincar agora dormem nessas regiões solitárias em algum alegre mês de maio, quando são colhidas as flores dos bosques. E tudo isso se mescla ao nosso estado de espírito mais místico, fato e fantasia se encontram, interpenetram-se e formam um todo perfeito. Apesar de efêmeras, as cenas tranquilizantes não deixavam de produzir pelo menos um efeito passageiro sobre Ahab. Contudo, se essas chaves de ouro pareciam abrir seus secretos tesouros dourados, em contato com eles seu hálito os maculava. Oh, clareiras relvadas! Oh, primaveris e intermináveis paisagens na alma. Apesar de há tempos ressequidas pela aridez mortal da vida terrena, em vós os homens podem rolar como potros novos nos trevos ao alvorecer, e por alguns poucos momentos fugazes sentir sobre si o frescor do orvalho da vida imortal. Como seria bom se Deus permitisse que essas abençoadas calmas perdurassem, mas os fios entremeados da vida são tecidos em duas direções: a calma é atravessada por tempestades, há uma borrasca para cada bonança. Não há progresso contínuo nesta vida. Não avançamos através de gradações fixas e por fim nos detemos: do inconsciente encanto da infância, da fé descuidada da meninice, da dúvida da adolescência (mal comum), passamos pelo ceticismo, pela descrença, e finalmente repousamos na prudente dúvida do homem adulto. Mas depois de passar por tudo isso novamente percorremos esse círculo e somos crianças, meninos, homens e incertezas, eternamente. Onde se encontra o refúgio final de onde não mais nos afastaremos? Em que extasiado éter navega o mundo do qual nem mesmo o mais esgotado dos homens se cansa? Onde se abriga o pai da criança abandonada? Nossas almas são como esses órfãos cujas mães solteiras morrem ao pari-las: o segredo de nossa paternidade encontra-se em seus túmulos e precisamos ir para lá para conhecê-lo. E nesse mesmo dia, olhando para longe da amurada do barco para esse mesmo oceano dourado, Starbuck murmurou bem baixinho: “Insondável beleza como nenhum amante jamais viu nos olhos de sua jovem noiva! – Não me fales dos teus tubarões de dentes enfileirados e dos teus modos de canibal sequestrador. Permite que a fé afaste o fato, que a fantasia afugente a memória. Olho para tuas profundezas e realmente creio”. E como um peixe de escamas cintilantes, Stubb saltou para essa luz dourada: “Sou Stubb, e Stubb tem sua história. Mas aqui Stubb jura que sempre foi alegre!” 115. O “PEQUOD” ENCONTRA O “BACHAREL” Algumas semanas depois de Ahab forjar seu arpão, suficientemente alegres eram a vista e os sons que chegavam adiante do vento. Era um navio de Nantucket, o Bacharel, que acabara de colocar no porão seu ultimo barril de óleo e trancara suas escotilhas superlotadas. Agora, em alegres trajes de festa, apesar de demonstrar certa vaidade navegava jubilosamente entre os navios amplamente separados que atravessavam a região de pesca antes de apontar a proa para casa. Os três homens sobre seus mastros usavam fitas vermelhas, longas e estreitas, em seus chapéus. Da popa pendia um bote baleeiro virado ao contrário e, dependurada no gurupés, via-se a longa mandíbula inferior da última baleia que haviam matado. Sinais, emblemas e bandeiras de todas as cores tremulavam em seus cordames, de todos os lados. Na cesta do topo de cada um de seus três mastros havia dois barris de espermacete, acima dos quais, nas cruzetas do mastaréu, podiam ser vistas esguias vasilhas do mesmo precioso fluido. Pregada no mastro principal, uma lanterna de bronze. Como soubemos depois, o Bacharel tivera o mais surpreendente sucesso, ainda mais maravilhoso porque enquanto cruzava os mesmos mares juntamente com inúmeros outros navios, passara vários meses sem conseguir um único pei