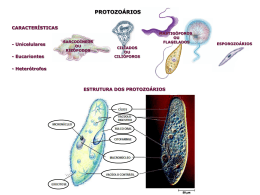

Universidade Federal de Ouro Preto Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas - NUPEB Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas Avaliação do Programa de Controle da Doença de Chagas no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, Brasil. AUTORA: Adriana dos Santos ORIENTADORA: Profª. Drª. Marta de Lana CO-ORIENTADOR: Dr. Girley Francisco Machado de Assis Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas do Núcleo e Pesquisa em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, como parte integrante dos requisitos para obtenção do Título de Mestre em Ciências Biológicas. Área de Concentração: Imunologia de Protozoários - Doença de Chagas. Ouro Preto, julho de 2011 S237a Santos, Adriana dos Avaliação do programa de controle da doença de chagas no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, Brasil [manuscrito] / Adriana dos Santos 2011. 105 f.: il. color.; grafs.; tabs.; mapas Orientadora: Profª. Drª. Marta de Lana. Co-orientador: Prof. Dr. Girley Francisco Machado de Assis Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Exatas e Biológicas. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas. Área de concentração: Imunobiologia de Protozoários. 1. Chagas, Doença de - Teses. 2. Inquérito sorológico - Teses. 3. Vigilância epidemiológica - Teses. 4. Medicina preventiva - Açucena (MG) - Teses. 5. Triatoma vitticeps - Teses. I. Universidade Federal de Ouro Preto. II. Título. CDU: 616.937:614.4(815.1) Catalogação: [email protected] Colaboradores COLABORADORES Liléia Diotaiuti - CPqRR, Fiocruz, Belo Horizonte, MG George Luiz Lins Machado Coelho - Escola de Farmácia, UFOP Bernardino Vaz de Melo Azeredo - SES/MG ii Dedicatória À DEUS por ter guiado meus passos, por me trazer de volta em segurança a cada viagem à Açucena e à Ouro Preto. Por me dar sabedoria e discernimento nas horas difíceis. iii Dedicatória À minha amada filha, que com seu carinho e compreensão foi minha maior incentivadora. iv Agradecimentos AGRADECIMENTOS Sem a cooperação de diversas pessoas este trabalho não teria se realizado. Agradeço a cada um(a) em minhas preces e peço a DEUS que lhes seja generoso assim como cada uma dessas pessoas foram comigo. Minha gratidão é imensurável e dizer-lhes um simples obrigado seria muito pouco, mas me dirijo a cada um(a) com carinho. À Profª. Marta de Lana obrigada pela confiança e compreensão, me acolheu mesmo sabendo das minhas limitações devido à distância e por não poder me dedicar integralmente ao mestrado. Mestra de caráter ímpar, seu exemplo de dedicação à docência será sempre uma meta a ser alcançada. Ao Prof. George Luiz Lins Machado Coelho pela colaboração, na primeira fase do projeto. Ao Girley, “Aufy”, que foi um grande companheiro no campo, na bancada e na análise dos resultados, sem sua cooperação o trabalho não teria a proporção alcançada. Ao Vítor que ajudou no início da coleta, aos demais alunos e funcionários do Laboratório de Doença de Chagas - NUPEB que auxiliaram na realização das técnicas laboratoriais empregadas neste projeto. Apesar do pouco contato sempre fui recebida com cordialidade por todos. A estimada Airmária que me convidou a participar desta empreitada, que DEUS a tenha ao seu lado. Aos meus queridos alunos do Unileste-MG que tanto me ajudaram nas coletas de sangue – Lindisley Gomides, Polyanna Mucci, Lidiany, Natália Andrade, Poliana Fernandes, Christina Nunes, Juliano Monfardini, Suelen, Flávia Cupertino e Tatiane Ventura, que cada um possa realizar seus sonhos assim com eu estou realizando o meu com a colaboração de vocês. À Rejane grande companheira, das aulas, pesquisas e viagens para Ouro Preto, sem sua amizade e presença não teria chegado ao final deste trabalho. À amiga Suely que sempre me socorria nas horas de maior aperto, durante as fases de coleta, obrigada também pelo incentivo constante. v Agradecimentos Ao Dr. Olímpio que muito contribuiu cedendo as instalações do Laboratório ACIL em Açucena para realização de coletas pela equipe e também colaborou em algumas etapas na coleta de sangue. À Prefeitura de Açucena pelo apoio dado à pesquisa, em especial ao Prefeito Sr. Ademir Siman, a Secretária de Educação Sra. Adriana Magalhães, a Secretária de Saúde Sra. Darcira e aos funcionários das respectivas Secretarias pela imensa colaboração. À população de Açucena, principalmente aos alunos e funcionários das escolas que nos receberam com presteza e nos ajudaram muito para a realização das coletas. Aos funcionários da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano que muito colaboraram para coleta de dados sobre o município. À Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto pelo apoio oferecido. Aos colegas de trabalho do Unileste-MG e da Prefeitura de Ipatinga, que cobriram minhas ausências e sempre me incentivaram a continuar. AGRADECIMENTO ESPECIAL Aos meus pais e irmãos pelo apoio dado em todas as fases de minha vida e que muito contribuíram para minhas realizações pessoais e profissionais. A minha filha Mariana que soube entender minhas ausências e mesmo sentindo minha falta sempre me apoiou. À TODOS MUITO OBRIGADO DE CORAÇÃO!!! vi Frase “Agradeço todas as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito...” Chico Xavier vii Resumo RESUMO O presente trabalho teve como objetivo avaliar o Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) no município de Açucena, Vale do Aço, MG, Brasil e fornecer subsídios para o aprimoramento da vigilância epidemiológica (VE). O estudo foi realizado em três fases. A primeira fase consistiu em inquérito sorológico em escolares de cinco a 15 anos de idade, incluindo 18 escolas, duas urbanas e 16 na área rural do município. Para tal, 638 crianças de uma amostra aleatória simples foram triadas pelo método de ELISA feito em amostras de sangue em papel de filtro. A seguir, amostras de soro de 291 crianças, consideradas positivas, zona cinza e 10% das negativas na primeira fase, foram submetidas à sorologia confirmatória por ELISA “in house”, HAI, IFI e ELISA-rec. O resultado do inquérito não demonstrou entre a amostra selecionada nenhuma criança com a infecção pelo T. cruzi, ou seja, 0% de prevalência de infecção pelo T. cruzi em escolares de Açucena, sugestivo de interrupção da transmissão da doença de Chagas no município. Na segunda fase foi realizada uma avaliação vetorial, sendo fonte de pesquisa os registros da GRS de Coronel Fabriciano, no período de outubro de 2006 a dezembro de 2010. Os dados apontaram a presença de três espécies de triatomíneos, o P. megistus, o P. diasi e o T. vitticeps, sendo este último a espécie prevalente, amplamente dispersa e com um alto índice de infecção natural (67%) pelo flagelado do tipo T. cruzi. Os dados vetoriais revelaram a necessidade de avaliar a população exposta aos vetores da doença de Chagas (DCh). Assim, na terceira fase da pesquisa os indivíduos residentes em domicílios onde foi feita captura de T. vitticeps positivos para flagelados do tipo T. cruzi foram submetidos à avaliação sorológica e epidemiológica. Foram avaliados 51 indivíduos, pelas mesmas técnicas sorológicas anteriores. Destes, cinco apresentaram resultados inconclusivos, sendo então examinados pela técnica de PCR. Dois indivíduos foram considerados positivos na PCR e precisam ser submetidos a novas avaliações parasitológicas. A avaliação do conhecimento da população sobre a DCh e VE revelou que a qualidade das residências na região melhoraram, que a população ainda detém conhecimento sobre os vetores transmissores da DCh, assim como sobre os problemas ocasionados pela doença. Uma avaliação geral dos resultados apontou para a importância da instituição e manutenção permanente do PCDCh em áreas endêmicas, sendo necessário dar maior ênfase a fase de VE, principalmente em áreas pouco trabalhadas e ou drasticamente alteradas em função das intervenções ambientais, como ocorreu em Açucena. As maiores fragilidades do município são a elevada extensão territorial, número insuficiente de agentes de saúde e o despreparo do município para assumir as novas responsabilidades decorrentes da descentralização imposta pelo Sistema Único de Saúde. Palavras chave: doença de Chagas, inquérito sorológico, Triatoma vitticeps, vigilância epidemiológica, Programa de Controle da Doença de Chagas. viii Abstract ABSTRACT The purpose of the present investigation was to evaluate the Chagas disease control program in Açucena municipality, Iron Valley, MG, Brazil, and offer contributions for the improvement of the epidemiological surveillance. The work was performed in three phases. The first phase consisted of a serological inquiry in schoolchildren, five to 15 years old, including two in urban and 16 in rural area of the municipality. In this phase 638 children of a simple aleatory sample were screened by ELISA in blood eluate of filter paper. Following, sera samples of 291 children, including the positive, reactive in gray zone and 10% of the negative results, obtained in the first phase, were submitted to confirmatory serology including ELISA “in house”, IHA, IIF and ELISA-rec. The final result showed 0% of prevalence of T. cruzi infection in schoolchildren of Açucena, suggestive of interruption of Chagas disease transmission in the municipality. In the second phase a vectorial evaluation was performed using data of the Health Regional Management of Coronel Fabriciano from October 2005 to December 2010. This evaluation revealed three species of triatomines, P.megistus, P. diasi and the T. vitticeps, being this last one the predominant specie, widely disperse and with a high index of natural infection (67%) for flagellates type T. cruzi. The vectorial data pointed out for the need of evaluation of the population more exposed to Chagas disease vectors. So, in the third phase of this work, the individuals inhabitant of domiciles where there was capture of T. vitticeps positive for flagellates type T. cruzi were submitted to serological and epidemiological evaluations. Fifty one individuals were examined by the same techniques used before. Five presented inconclusive results, being then examined by the PCR technique. Two individuals were PCR positive what indicate the need of further parasitological investigations. The evaluation of the knowledge of these same people regarding to Chagas disease and epidemiological surveillance revealed that the quality of the domiciles in the region have improved and that people still have the knowledge of the triatomine vectors of the disease as well as the principal symptomatology caused by Chagas disease. The global evaluation of the results pointed out for the great importance of the Chagas Disease Control Program in the endemic area, being necessary to emphasize the epidemiological surveillance, especially in areas less assisted and/or drastically changed by human intervention in the ambient as is the case o Açucena. The weaknesses of the municipality were the great territorial extension, insufficient number of health agents and the incapability of the municipality to assume the new responsibilities arising of the decentralization imposed for the Health Unique System. Key words: Chagas disease, serological inquiry, Triatoma vitticeps, epidemiological surveillance, Chagas Disease Control Program. ix Lista de Tabelas LISTA DE TABELAS Tabela 1 – Estratificação da amostra (1ª Etapa – Inquérito Sorológico) por escola e idade, apresentado por unidade escolar, município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais.........................................................................................................................45 Tabela 2 – Teste de ELISA “in house” e HAI com antígenos de Trypanosoma cruzi em amostras de escolares do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, coletadas em sangue venoso (2ª Etapa – Inquérito Sorológico)................................58 Tabela 3 – Dados vetoriais dos municípios que integram a GRS de Coronel Fabriciano, Vale do Aço, Minas Gerais, no período de outubro/2006 a maio/2009...................................................................................................................59 Tabela 4 – Espécies de triatomíneos identificadas no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, no período de outubro/2006 a maio/2009...................................60 Tabela 5 – Teste de ELISA “in house” e HAI com antígenos de Trypanosoma cruzi em amostras de residentes em domicílios com presença de triatomíneo positivo para flagelado do tipo Trypanosoma cruzi, em Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, coletadas em sangue venoso.....................................................................................63 x Lista de Figuras LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Distribuição geográfica dos municípios integrantes das microrregiões de saúde de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga que compõem a Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano...................................34 Figura 2 – Foto panorâmica da Sede do município de Açucena e Flor de Açucena......................................................................................................................41 Figura 3 – Região Metropolitana do Vale do Aço – Microrregião geográfica de Ipatinga. Destaque para o Município de Açucena......................................................42 Figura 4 – Reação de ELISA “in house” anti-Trypanosoma cruzi em amostras de escolares do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, realizadas em papel de filtro (1ª Etapa).......................................................................................................56 Figura 5 – Reação de ELISA “in house” anti-Trypanosoma cruzi empregada no diagnóstico da doença de Chagas em amostras de escolares do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, realizadas em sangue venoso (2ª Etapa).........................................................................................................................57 Figura 6 – Reação de HAI anti-Trypanosoma cruzi empregada no diagnóstico da doença de Chagas em amostras de escolares do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, realizadas em sangue venoso (2ª Etapa)...................................58 Figura 7 – Local de captura dos triatomíneos no intradomicílio no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, no período de outubro/2006 a maio/2009...................................................................................................................61 Figura 8 – Vetores hematófagos encaminhados a GRS de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, no período de outubro/2006 a dezembro/2010, estratificados por ano..............................................................................................................................62 xi Lista de Figuras Figura 9 – Gel de poliacrilamida demonstrativo dos resultados da PCR realizada em residentes de unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados e com sorologia inconclusiva, do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais.........................................................................................................................64 xii Lista de Abreviaturas LISTA DE ABREVIATURAS AV – Avaliação Vetorial BHC – Hexacloro-ciclo-hexano BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social CCC – Cardiopatia Crônica Chagásica CD4+ – Molécula expressa em linfócitos T auxiliares CD8+ – Molécula expressa em linfócitos T citotóxicos CEP – Comitê de Ética em Pesquisa CEPMC – Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas DCh – Doença de Chagas DNA – Ácido desoxirribonucléico DNERu – Departamento Nacional de Endemias Rurais DO – Densidade Óptica ELISA – Enzyme Linked Immunosordent Assay ELISA-rec – ELISA recombinante FUNASA – Fundação Nacional de Saúde GRS – Gerência Regional de Saúde HAI – Hemaglutinação Indireta IFI – Imunofluorescência Indireta IL – Interleucina IgG – Imunoglobulina G IgM – Imunoglobulina M INF-γ – Interferon gama IR – Índice de reatividade LIT – Liver Infusion Tryptose LT – Levantamento Triatomínico NK – Natural killer NUPEB – Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas OMS – Organização Mundial de Saúde OPD – Ortofenilenodiamina MG – Minas Gerais MS – Ministério de Saúde xiii Lista de Abreviaturas PETi – Programa de Eliminação do Triatoma infestans PBS – Fosfato Buffer Solution PBS-Tween – Fosfato Buffer Solution com 0,5% de Tween 20 PCDCh – Programa de Controle da Doença de Chagas PCR – Reação em Cadeia da Polimerase PIT – Posto de Informação de Triatomíneos RG – Reconhecimento Geográfico SES – Secretaria Estadual de Saúde SME – Secretaria Municipal de Educação SMS – Secretaria Municipal de Saúde SRS – Superintendência Regional de Saúde SUCAM – Superintendência de Campanhas de Saúde Pública SUS – Sistema Único de Saúde SVS – Secretaria de Vigilância em Saúde TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TNF-α – Fator de Necrose Tumoral α UD – Unidade Domiciliar UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto VE – Vigilância Epidemiológica WHO – World Health Organization xiv Sumário SUMÁRIO COLABORADORES....................................................................................................ii DEDICATÓRIA............................................................................................................iii AGRADECIMENTOS .................................................................................................. v RESUMO.................................................................................................................. viii ABSTRACT................................................................................................................ ix LISTA DE TABELAS .................................................................................................. x LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. xi LISTA DE ABREVIATURAS.................................................................................... xiii SUMÁRIO ................................................................................................................. xv 1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 17 1. Doença de Chagas ............................................................................................ 18 1.2. Vetores da doença de Chagas ........................................................................ 26 1.3. Controle da doença de Chagas....................................................................... 28 1.4. A doença de Chagas no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais . 33 1.5. Justificativa..................................................................................................... 36 2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 37 2.1. Objetivo geral .................................................................................................. 38 2.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 38 3. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 39 3.1. Delineamento do estudo ................................................................................. 40 3.2. Área de estudo ................................................................................................ 41 3.3. Município de Açucena ..................................................................................... 41 3.4. Inquérito sorológico em escolares................................................................... 44 3.4.1. Cálculo da amostra ................................................................................... 44 3.4.2. Triagem sorológica em papel de filtro – 1ª Etapa ..................................... 46 3.4.3. Sorologia confirmatória – 2ª Etapa ........................................................... 47 3.5. Métodos de diagnóstico sorológico empregados ............................................ 48 3.5.1. ELISA “in house” em papel de filtro .......................................................... 48 3.5.2. ELISA “in house” em soro ......................................................................... 49 3.5.3. Hemaglutinação indireta ........................................................................... 50 3.5.4. Imunofluorescência indireta ...................................................................... 50 xv Sumário 3.5.5. ELISA recombinante ................................................................................. 51 3.6. Levantamento vetorial ..................................................................................... 51 3.7. Sorologia de residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados .......................................................................................... 52 3.8. Avaliação parasitológica de residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados e com resultados discordantes na sorologia 53 3.8.1. Reação em Cadeia da Polimerase ........................................................... 53 3.8.2. Hemocultura ............................................................................................. 54 3.9. Aspectos epidemiológicos ............................................................................... 54 3.9.1 Questionário epidemiológico aplicado a residentes em unidades domiciliares em presença de triatomíneos infectados ........................................ 54 4. RESULTADOS ...................................................................................................... 56 4.1. Inquérito Sorológico em Escolares.................................................................. 57 4.1.1. Triagem sorológica em papel de filtro – 1ª Etapa ..................................... 57 4.1.2. Sorologia confirmatória – 2ª Etapa ........................................................... 58 4.2. Dados vetoriais ............................................................................................... 60 4.3. Sorologia de residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados .......................................................................................... 63 4.4. Avaliação parasitológica dos residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados e sorologia discordante ............................... 64 4.5. Aspectos Epidemiológicos dos pacientes residentes em unidades domiciliares infestadas por triatomíneos .................................................................................... 65 5. DISCUSSÃO ......................................................................................................... 68 6. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 81 7. PERSPECTIVAS/ RECOMENDAÇÕES ............................................................... 83 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 85 ANEXOS ................................................................................................................. 100 ANEXO I .............................................................................................................. 101 ANEXO II ............................................................................................................. 102 ANEXO III ............................................................................................................ 103 xvi 1. INTRODUÇÃO Introdução 1. Doença de Chagas A doença de Chagas (DCh) ou tripanossomíase americana é uma doença parasitária causada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi, da ordem Kinetoplastida e da família Tripanosomatidae. Ela constitui uma endemia exclusiva do continente americano, presente desde o sul dos Estados Unidos até Argentina, especialmente na América Latina, sendo considerada uma das seis maiores doenças tropicais segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2007). A DCh foi descoberta em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas na região norte do estado de Minas Gerais. O primeiro caso clínico, relatado por Carlos Chagas, sobre a doença foi o da menina Berenice. Carlos Chagas denominou o parasita encontrado em suas pesquisas de T. cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz, naquela época diretor do Instituto Oswaldo Cruz, para onde os primeiros parasitas e insetos infectados foram encaminhados para estudos experimentais (CHAGAS, 1909a; CHAGAS, 1909b; CHAGAS, 1922). Estudos históricos remontam sobre a existência do T. cruzi na natureza a milhares de anos. No continente americano a tripanossomíase silvestre surgiu no final da era mesozóica a partir da infecção de marsupiais pelo T. cruzi, expandindose posteriormente a outros mamíferos, em geral, com baixa patogenicidade. A tripanossomíase silvestre persiste até os dias de hoje nas Américas, sendo considerado o principal fator de risco para uma recrudescência da transmissão da doença ao homem (PRATA et al., 2011). A tripanossomíase é dentre outras um exemplo da interferência do homem no meio ambiente. O T. cruzi tem sua origem em ambientes silvestres, circulando apenas entre mamíferos, também silvestres, através do inseto vetor, hemíptero hematófago da família Reduviidae, subfamília Triatominae. O ciclo silvestre da infecção chagásica existe na natureza a milhões de anos, porém, foi através da interferência nos ecótopos naturais do T. cruzi que o homem se incluiu no ciclo epidemiológico da doença. Foi a partir do crescimento agrícola e pecuário, no final do século XIX até meados do século XX, através de grandes desmatamentos que levariam à eliminação de animais silvestres de áreas alteradas pelo homem, desta forma o triatomíneo se introduziu no domicílio humano (SILVEIRA & REZENDE, 18 Introdução 1994; SCHOFIELD et al., 1999; VINHAES & DIAS, 2000; COURA & DIAS, 2009; PRATA et al., 2011). Outro aspecto de relevância para o avanço da doença foram políticas sociais restritivas e relações de produção desiguais, onde habitações precárias em áreas rurais e oferta alimentar facilitada propiciaram a adaptação dos triatomíneos às vivendas humanas. Assim determinantes ecológicos, econômicos e sociais fizeram da DCh um problema de saúde pública, sendo esta considerada, durante muitos anos, a “doença da pobreza” (CHAGAS, 1911; SILVEIRA & REZENDE, 1994; VINHAES & DIAS, 2000; COURA & DIAS, 2009). A infecção é transmitida naturalmente ao homem por um processo de contaminação com as formas tripomastigotas metacíclicas eliminadas espontaneamente pelas fezes ou urina do triatomíneo após este se alimentar de sangue do hospedeiro vertebrado. Estas formas penetram facilmente nas mucosas e conjuntivas oculares, o que não acontece na pele íntegra. Entretanto, quando eliminadas sobre a pele, elas podem involuntariamente serem levadas pelo ato de coçar, ao local da picada, ocorrendo assim à infecção (CHAGAS, 1911; NEVES, 2003; MS, 2008). Os triatomíneos nascem livres do parasita e se infectam ao se alimentarem do sangue de um hospedeiro vertebrado infectado. O nível de infecção está condicionado ao nível de parasitemia do hospedeiro, à quantidade de sangue ingerida, à cepa do parasita e à espécie do vetor (DIAS & COURA, 1997). A transmissão vetorial é considerada o mecanismo principal de propagação da doença e dela dependeram ou dependem as outras formas de transmissão de relevância, tais como as transfusões sanguíneas e a transmissão de mãe para filho (transmissão vertical) (SILVEIRA & REZENDE, 1994; DIAS, 2000). Atualmente os mecanismos de transmissão da DCh se dividem em dois grupos. São considerados mecanismos primários de transmissão: a vetorial, a transfusional, a congênita e a oral (através de alimentos contaminados). Entre os mecanismos secundários podemos assinalar: a transmissão acidental em serviços de saúde através da manipulação inadequada de material contaminado, a transmissão através de transplantes de órgãos de doador infectado, o manejo de animais infectados, o leite materno e a transmissão sexual (extremamente rara). Apesar de serem de ocorrência esporádica e não serem representativos em saúde 19 Introdução pública os mecanismos secundários devem ser considerados e analisados de forma individualizada (DIAS & COURA, 1997; COURA & DIAS, 2009). No Brasil a transmissão vetorial foi considerada a principal via de transmissão da DCh até o final da década de 80. Apesar de ser estimado um evento de difícil ocorrência, milhões de pessoas se contaminaram por essa via, o que se deu principalmente pela alta densidade vetorial no intradomicílio, porém devido a medidas de controle vetorial esta via, nos dias de hoje, não é mais tão representativa (DIAS, 2000; COURA & DIAS, 2009). A transmissão transfusional é considerada a segunda principal via de transmissão, sendo responsável por 12 a 20% dos casos em países endêmicos que não adotaram medidas de controle nos bancos de sangue (SCHMUNIS, 2007; COURA & DIAS, 2009). Os movimentos migratórios de áreas rurais para áreas urbanas, ocorridos principalmente nas décadas de 70 e 80, assim como um aumento no número de transfusões sanguíneas em procedimentos médicos, elevaram a importância desta via como forma de transmissão da DCh, sendo esta considerada atualmente uma das principais vias, sobretudo em áreas não endêmicas (WENDEL, 1997). Um fator determinante para o controle deste tipo de transmissão é a obrigatoriedade de triagem sorológica para T. cruzi nos serviços de hemoterapia. Nos últimos 15 anos, países da América Latina têm implementado políticas de prevenção da transmissão da DCh através da transfusão sanguínea. Até 2004 apenas oito países de áreas endêmicas selecionavam 100% dos doadores nos bancos de sangue (DIAS, 2000, SCHMUNIS, 2007). No Brasil, a prevalência de infecção pelo T. cruzi entre gestantes é de 0,3 a 33% dependendo da área geográfica (AMATO NETO et al., 1965; MEDINA LOPES, 1983; WHO, 1991; MOYA E MORETTI, 1997) e a taxa de transmissão congênita varia de 1% a 4%. Em áreas endêmicas esses percentuais são bastante significativos. Este tipo de transmissão ocorre principalmente por via transplacentária, que pode incidir em qualquer fase da gestação ou na passagem do feto pelo canal do parto através do contato com sangue da mãe infectada (DIAS & COURA, 1997; GURTLER et al., 2003; GONTIJO, et al., 2009). A transmissão vertical deve ser considerada em crianças nascidas de mãe com sorologia positiva para T. cruzi. Para confirmação da infecção é necessário 20 Introdução identificar os parasitas no sangue do recém-nascido ou a apresentação de sorologia positiva após 6 a 9 meses de idade, excluídas as possibilidades de contaminação por outros mecanismos, principalmente transfusional e/ou vetorial (MS, 2005). A DCh congênita é mais facilmente curável, desde que seja detectada precocemente. Para tal, em áreas endêmicas pode-se aplicar a triagem sorológica em recémnascidos através do teste do pezinho como forma de fazer um diagnóstico rápido e implementar tratamento nesses indivíduos (MS, 2005; GONTIJO et al., 2009). A transmissão por via oral recebeu destaque nos últimos anos. Apesar de ser um evento esporádico e circunstancial entre humanos. Ocorre pela ingestão de alimentos contaminados por triatomíneos ou seus dejetos. Em 2005 ganhou evidência por surto relatado em Santa Catarina pela ingestão de caldo de cana (STEINDEL et al., 2005). A OMS estima que 10 milhões de pessoas encontram-se infectadas pelo T. cruzi, distribuídas principalmente na América Latina, considerada área endêmica para a DCh. Cerca de 25 milhões de pessoas no mundo estão vivendo em áreas de risco e em 2008 a doença foi responsável por mais de 10.000 mortes (WHO, 2010a). Estudos recentes revelam que a prevalência da DCh se estende além dos países endêmicos da América Latina, sendo observados casos com maior frequência nos Estados Unidos da América, Canadá, países da Europa e do Pacífico Ocidental, resultantes principalmente da imigração dos latinos americanos para esses países. A transmissão nestas regiões se dá principalmente através de transfusão sanguínea, congênita ou doação de órgãos (SCHMUNIS, 2007; WHO, 2010a). Clinicamente a DCh apresenta duas fases sucessivas, aguda e crônica. Na fase inicial ou fase aguda da infecção, que dura entre três a quatro meses, o indivíduo infectado apresenta intensa proliferação parasitária que ocasiona ruptura da célula parasitada, e por sua vez liberação de diversos mediadores da inflamação. Os mediadores inflamatórios desencadeiam respostas do sistema imune do hospedeiro e esta pode passar despercebida (inaparente) ou ainda pode ser sintomática, manifestando-se através de febre, sinal de porta de entrada - Sinal de Romanã ou Chagoma de Inoculação, hepatoesplenomegalia, taquicardia e comprometimento do sistema nervoso central, importantes indicadores para o diagnóstico clínico. A taxa de mortalidade nesta fase é considerada baixa, 5 a 10 %, 21 Introdução apresentando importância somente entre crianças de baixa idade (menores de quatro anos) devido a manifestações clínicas como a miocardite, menigoencefalite ou broncopneumonias, e em indivíduos imunocomprometidos (ANDRADE, 1983; PRATA, 1999). O indivíduo que sobrevive à fase aguda nas formas sintomática e inaparente ou assintomática tende a evoluir para a fase crônica na forma indeterminada. Nesta fase a parasitemia é subpatente, resultante de uma reposta imune humoral e celular efetiva contra o T. cruzi, que garante um contínuo controle da parasitemia ao longo da infecção. No Brasil, cerca de 60 a 70% dos indivíduos infectados apresentam a forma indeterminada. O termo indeterminado foi introduzido por Carlos Chagas em 1916 para indicar a ausência de sintomas clínicos predominantes (CHAGAS, 1916; LARANJA,1953; DIAS, 1989). Ao longo dos anos surgiram novos conceitos e maneiras diferentes de interpretar esta forma ou estágio da doença, até que em dezembro de 1984 pesquisadores presentes na Primeira Reunião de Pesquisa Aplicada em DCh, realizada em Araxá (Minas Gerais, Brasil) estabeleceram critérios para caracterização da forma indeterminada: (1) testes sorológicos e/ou parasitológicos positivos; (2) ausência de sintomas e/ou sinais da doença; (3) eletrocardiograma normal; (4) raios-X do tórax e do trato digestivo (coração, esôfago e colon) normais, parâmetros estes adotados até os dias de hoje segundo o Consenso Brasileiro em DCh (DIAS, 1989; MARIN-NETO et al., 2002; MS, 2005). Um porcentual de cerca de 30 a 40% dos indivíduos na fase crônica evoluem para as formas clínicas sintomáticas da doença e esta evolução é lenta, ocorrendo aproximadamente 20 a 30 anos após a infecção. Cerca de 20 a 30% dos chagásicos crônicos desenvolvem manifestações cardíacas e/ou digestivas severas, e oito a 10% destes manifestam as formas mais severas cardíacas, digestivas e mistas da doença (BRENER & GAZZINELLI, 1997; MONCAYO, 2003; WHO, 2010b). As manifestações clínicas cardíacas mais observadas na fase crônica progressiva da doença são cardiomegalia acompanhada de arritmias e diversas outras alterações eletrocardiográficas, muitas delas de alta gravidade, derrames cavitários (fenômenos tromboembólicos) e congestão generalizada, resultantes de uma miocardite crônica difusa e fibrosante (ANDRADE, 1983). As formas digestivas manifestam-se pelo acometimento do esôfago (megaesôfago) e do intestino grosso (megacólon) através da destruição de células nervosas do sistema nervoso entérico. 22 Introdução A desnervação intrínseca do plexo mientérico reflete na fisiologia dos órgãos atingidos e os músculos lisos se tornam hiperreativos, contraindo-se desordenadamente e hipertrofiando (REZENDE & MOREIRA, 2000; PRATA, 2001; MS, 2005). As manifestações clínicas da DCh se devem em grande parte a resposta imune direcionada ao parasita, sendo observados mecanismos humorais e celulares da resposta imune inata (natural) e adquirida específicos contra o T. cruzi. A ativação do sistema imune é importante para o controle da carga parasitária, porém, à longo prazo contribui para o desenvolvimento das lesões teciduais observadas na fase crônica, tanto nos indivíduos sintomáticos quanto nos assintomáticos (BRONDSKY & BARRAL-NETTO, 2000). Diversas são as evidências que apontam a imunidade inata como componente acionador da resistência do hospedeiro contra o tripanosoma, controlando a multiplicação parasitária durante as fases iniciais da infecção. Os macrófagos infectados pelo T. cruzi secretam IL-12 que ativa as células NK (natural killer) que estão envolvidas neste mecanismo e são responsáveis por limitar o crescimento parasitário e promover o desenvolvimento da imunidade celular adquirida. É importante ressaltar que as células NK são importante fonte de IFN-γ e TNF-α, duas citocinas relevantes na ativação de outras células, como macrófagos, capacitando-as a destruir parasitas intra e extracelulares (BRONDSKY & BARRALNETTO, 2000). Na fase aguda da DCh em humanos a resposta humoral ao T. cruzi se dá por anticorpos dos isotipos IgM e IgG específicos, produzidos em grandes proporções por linfócitos B, contra as formas tripomastigostas do parasita (BRENER & GAZZINELLI, 1997). A imunidade humoral mediada por anticorpos líticos constitui importante mecanismo de defesa do hospedeiro contra o T. cruzi. Os anticorpos líticos são responsáveis pelo controle da infecção através da indução da lise pela via alternada do complemento em formas tripomastigostas sanguíneas vivas. Porém é importante ressaltar que os anticorpos líticos envolvidos na resistência contra o parasita pertencem a classe IgG (IgG1 e IgG2) e se dissociam dos anticorpos envolvidos no diagnóstico sorológico da doença. (KRETTLI & BRENER, 1982; BRONDSKY & BARRAL-NETTO, 2000). 23 Introdução Quanto à imunidade celular apresentam destaque os linfócitos T CD4+ e CD8+. As células T CD4+ são importantes na proteção contra a infecção pelo T. cruzi visto que são necessárias para a produção de anticorpos líticos e citocinas como INF-γ os quais atuam sobre os parasitas intracelulares. As células T CD8+ aparecem principalmente nas lesões inflamatórias cardíacas e estão diretamente relacionadas aos processos de citólise e fibrose (BRONDSKY & BARRAL-NETTO, 2000). O diagnóstico da DCh está pautado em três pilares: diagnóstico clínico, antecedentes epidemiológicos e diagnóstico laboratorial. Problemas de acesso ao sistema de saúde, a falta de capacitação dos médicos e a caracterização clínica difícil (casos assintomáticos e inaparentes), sempre foram barreiras para o diagnóstico da DCh. A DCh por apresentar evolução lenta e estágios iniciais com pouca diferenciação sintomatológica de outras infecções torna o diagnóstico clínico difícil, tanto na fase aguda como na fase crônica, sendo necessário o emprego de técnicas de diagnóstico laboratoriais complementares que apresentem elevada especificidade (detectar os não infectados) e sensibilidade (detectar os infectados) (LUQUETTI & RASSI, 2000). A proporção de casos agudos detectados da tripanossomíase sempre foi imensamente menor que a de casos crônicos. Progressivamente a sua ocorrência tem diminuído no Brasil e países da América Latina como Argentina, Uruguai e Chile que tiveram sucesso no Programa de Controle de Doença de Chagas (PCDCh) (DIAS, 2000). O diagnóstico laboratorial baseia-se em critérios parasitológico, sorológico e molecular, porém com o emprego de metodologias variáveis de acordo com a fase da infecção. Na fase aguda a avaliação parasitológica é definida pela presença de parasitas circulantes demonstráveis no exame direto de sangue periférico utilizando diversos métodos como pesquisa no exame de sangue a fresco, gota espessa, esfregaço corado pelo Giemsa, microhematócrito, técnica de concentração de Strout, QBC (Quantitative Buffy Coat Method) e técnica de concentração de FicollHypaque. Sorologicamente nesta fase identificamos a presença de anticorpos antiT. cruzi da classe IgM elevados e IgG em proporções menores (LUQUETTI & RASSI, 2000). 24 Introdução Na fase crônica os métodos parasitológicos são pouco sensíveis devido à parasitemia subpatente, desta forma, pouco empregados no manejo clínico dos pacientes. Nesta fase os métodos parasitológicos empregados são indiretos e utilizados para confirmação diagnóstica de casos de sorologia inconclusiva, na possibilidade de existir reação cruzada com leishmanioses e controle de cura após tratamento tripanocida. Tais métodos indiretos empregam técnicas de multiplicação do parasita em meios de cultura (hemocultura) ou no vetor (xenodiagnóstico), que requerem laboratório especializado e tempo prolongado para obtenção e conclusão dos resultados. Destacam-se na fase crônica os critérios sorológicos onde são detectados anticorpos anti-T. cruzi da classe IgG através de metodologias distintas e preparações antigênicas diversas, sendo recomendado o uso de mais de um teste utilizando metodologias diferentes para maior confiabilidade dos resultados, eliminando assim falso-positivos ou falso-negativos (MS, 1994; MS, 2005). Os exames sorológicos são indiretos e trabalham no contexto da probabilidade devido à resposta imune poder sofrer alterações como nos casos de imunodeficiência e por possibilidade de reações cruzadas por estímulo antigênico, embora não idêntico muito similar ao observável em infecções concomitantes como no caso da leishmaniose. A sorologia ainda que seja o método de eleição para o diagnóstico laboratorial da DCh apresenta algumas limitações inerentes a sua natureza e portanto, por consenso aplica-se pelo menos duas metodologias diferentes minimizando a possibilidade de erros (LUQUETTI & RASSI, 2000; MS, 2005). Destaca-se também na fase crônica o método molecular de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), uma importante ferramenta no diagnóstico quando métodos sorológicos apresentam-se discordantes ou inconclusivos (MS, 2005). A PCR consiste num método molecular de detecção do parasita baseado na amplificação de ácidos nucléicos (DNA – ácido desoxirribonucléico) do parasita, seu emprego teve início na década de 80 e é respeitável instrumento de diagnóstico devido sua capacidade de detectar quantidades insignificantes de DNA apresentando altos índices de positividade em indivíduos chagásicos, principalmente em indivíduos com baixíssima parasitemia na fase crônica da doença (STURN et al., 1989; BRITO et al., 1993; JUNQUEIRA et al., 1996; GOMES et al., 1998). 25 Introdução 1.2. Vetores da doença de Chagas Os vetores do T. cruzi são insetos hemípteros da família Reduviidae, essencialmente hematófagos, o que os diferenciam dos outros reduviídeos. Por esse motivo encontram-se agrupados numa mesma posição sistemática, na subfamília Triatominae. São conhecidas hoje 141 espécies de triatomíneos divididas em: 15 gêneros e cinco tribos (GALVÃO et al., 2003; SOUZA et al., 2008; SCHOFIELD & GALVÃO, 2009). Todas as espécies de triatomíneos são potencialmente capazes de transmitir o T. cruzi ao homem, porém somente algumas são realmente vetores efetivos da DCh (LENT & WYGODZINSKY, 1979; CARCAVALLO et al., 1999). No Brasil, em decorrência de sua enorme extensão territorial e de sua diversidade cultural os triatomíneos recebem nomes vulgares tais como: barbeiro, bicho-de-parede, bicudo, borrachudo, chupa-pinto, chupança, chupão, fincão, furão percevejo, percevejo de cama, procotó, entre outros (SHERLOCK, 2000). São descritas 52 espécies de triatomíneos no território brasileiro (COURA & DIAS, 2009). Porém, apenas cinco espécies apresentam importância epidemiológica como vetores do T. cruzi devido à domiciliação, sendo elas o Triatoma infestans, Panstrongylus megistus, Triatoma brasiliensis, Triatoma sordida e Triatoma pseudomaculata (SILVEIRA et al., 1984; COURA & DIAS, 2009). O T. infestans é considerada a principal espécie de vetor da América do Sul. Ela se caracteriza por intensa colonização intradomiciliar e é o mais importante vetor da DCh devido aos hábitos quase que exclusivamente domiciliares, à elevada antropofilia e por apresentar as maiores taxas de infecção. No Brasil, apesar de existirem outras espécies relacionadas à transmissão da doença, o T. infestans foi considerada uma das mais importantes com distribuição desde o Rio Grande do Sul a até alguns estados do nordeste, como Piauí, Pernambuco e Paraíba (DIAS, 2000; VINHAES & DIAS, 2000). Pelo fato desta espécie no Brasil ter se adaptado apenas no intradomicílio, ela foi alvo fácil de eliminação pela aplicação de inseticidas de ação residual, razão pela qual o nosso país recebeu em 2006 o certificado de interrupção da transmissão vetorial pelo T. infestans. (SCHOFIELD et al., 1999; OPAS, 2006; MS, 2006; SILVEIRA, 2011). O P. megistus em termos de epidemiologia é a espécie considerada mais importante no Brasil, devido a sua alta susceptibilidade ao T. cruzi e a abrangente 26 Introdução distribuição geográfica no país, em áreas da mata atlântica e no interior em áreas de mata de galeria com clima tropical ou subtropical mais úmido. O T. cruzi se multiplica intensamente no tubo digestivo desta espécie e após a metaciclogênese as formas metacíclicas são numerosas. O maior foco endêmico da DCh por P. megistus foi o estado de Minas Gerais. Este triatomíneo apresenta hábitos tanto domiciliares quanto silvestres, o que indica que a domiciliação deste triatomíneo ocorreu devido à devastação florestal com consequente extinção dos ecossistemas naturais. Em Minas Gerais após a eliminação do T. infestans passou a ser a espécie com maior dispersão (166 municípios), o P. megistus apresenta acentuada tendência a domiciliação constituindo as matas residuais o principal foco de abrigo para as populações deste triatomíneo (SHERLOCK, 2000; VILLELA et al., 2010; SILVEIRA, 2011 ). O T. brasiliensis é um exemplo da adaptação dos hemípteros hematófagos silvestres à habitação humana, pode ser encontrado colonizando o domicílio e o peridomicílio, alimentando-se em homens e animais domésticos. No ambiente silvestre encontra-se amplamente distribuído o que favorece a recolonização após borrifações com inseticidas, geralmente está associado a abrigos de mamíferos (roedores e morcegos), aves e marsupiais. Distribui-se amplamente nas zonas secas do nordeste brasileiro (caatinga do semiárido), e apresenta altos índices de infecção pelo T. cruzi (FORATTINI, 1980; ALENCAR, 1987; GUARNERI et al., 2000). O T. sordida no Brasil se distribui do Rio Grande do Sul ao sudoeste de Pernambuco e ao sul do Piauí, longe da faixa litorânea, sendo o cerrado a área de maior dispersão. Embora não fosse considerado um vetor muito importante uma vez que tem preferência por sangue de aves e apresenta baixos índices de positividade para o T. cruzi, tem tido destaque atualmente por ser a espécie mais encontrada no Brasil, devido à crescente destruição de seu habitat original nos últimos anos, como consequência dos projetos de colonização e expansão de novas áreas agrícolas, resultando em intervenções ambientais não controladas. A densidade populacional desta espécie tem aumentado consideravelmente em ambientes modificados pela atividade humana, raramente é encontrada em colônias no intradomicílio. Nota-se a presença desta espécie principalmente no peridomicílio em cascas de árvores secas ou mortas (DIOTAIUTI et al., 1995; PIRES et al., 1999; SILVEIRA, 2011). 27 Introdução O T. pseudomaculata apesar de estar incluído entre as cinco espécies de maior importância na transmissão do T. cruzi no Brasil é característico da fauna nordestina, distribuído geograficamente pelos Estados de Pernambuco, Paraíba, metade do Ceará, sertão de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Piauí e Goiás. Embora apresente ampla distribuição geográfica à frequência nas habitações é baixa, geralmente é encontrada no peridomicílio em pombais, galinheiros e cercas, esta espécie apresenta elevada ornitofilia (FORATTINI et al., 1981; SILVEIRA et al., 1984). O Rhodnius prolixus e o Triatoma rubrofasciata, que possuem ampla distribuição na América Central e norte da América de Sul com grande importância epidemiológica, não se destacaram no Brasil (SHERLOCK, 2000). Os hemípteros hematófagos originalmente não estão infectados pelo T. cruzi. A infecção ocorre quando este se alimenta do sangue de animais infectados, ingerindo formas tripomastigotas que ao longo do tubo digestivo do hemíptero irão sofrer transformações e nele multiplicar. No estômago, as formas tripomastigotas vão gradualmente tornando-se arredondadas sendo então chamadas de esferomastigotas. Estas formas transformam-se em epimastigotas longos e curtos e, estes últimos migram posteriormente para o intestino do hemíptero onde se multiplicam. Após se multiplicarem migram para o reto onde irão passar por um processo de transformação em tripomastigotas metacíclicas que são as formas infectantes para os hospedeiros vertebrados (SHERLOCK, 2000; GARCIA & AZAMBUJA, 2000). 1.3. Controle da doença de Chagas O combate à doença esta focado na interrupção da transmissão vetorial, congênita e transfusional. O controle da transmissão vetorial da doença merece especial destaque frente ao grande número de espécies silvestres existentes e a possibilidade de domiciliação destas frente a modificações ecológicas frequentes em países como o Brasil e demais países da América Latina em ampla fase de desenvolvimento econômico. Entretanto, medidas de controle relacionadas aos demais mecanismos de transmissão, especialmente a transfusão sanguínea e congênita, são complementares e não menos importantes, principalmente em áreas 28 Introdução consideradas como não endêmicas, mas que são alvo de elevado movimento migratório de indivíduos provenientes de áreas endêmicas (GONTIJO, et al., 1998; SILVEIRA, 2000; VILLELA, 2005). CARLOS CHAGAS (1911), apenas dois anos após a descoberta da tripanossomíase humana no Brasil, já apontava os graves problemas médicos e sociais ocasionados pela doença, e alertou as autoridades sobre a necessidade de assumirem a iniciativa de medidas sanitárias oportunas. Carlos Chagas percebeu, desde o início de seus trabalhos, que a doença que descobrira era grave e se fazia necessário o seu controle. Como o tratamento medicamentoso era difícil, ele estabeleceu que a prevenção seria a melhor forma de enfrentar a doença e propôs então o seu enfrentamento mediante o combate do vetor domiciliado e melhorias das vivendas rurais (DIAS et al., 1985; DIAS, 2011). O estado de Minas Gerais foi alvo de diversas pesquisas sobre a DCh desde o início de sua descoberta. Em 1943, na cidade de Bambuí, foi criado o Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas (CEPMC) ligado ao Instituto Oswaldo Cruz, cujo diretor foi Emmanuel Dias, discípulo de Carlos Chagas, considerado um dos principais pesquisadores engajados na luta antichagásica no Brasil (DIAS, 2011). Em 1948, José Pellegrino, pesquisador mineiro, após longas pesquisas no campo utilizando BHC (hexacloro-ciclo-hexano) no combate aos triatomíneos chegou à conclusão que o controle da DCh estava tecnicamente resolvido, porém passadas mais de seis décadas, apesar dos esforços de diversos órgãos governamentais, centros de pesquisa, pesquisadores e agentes de saúde, o problema não foi politicamente resolvido ( DIAS & PELLEGRINO, 1948; COURA, 1993; SONODA et al., 2009). O que se observa é que os programas de controle da DCh no Brasil esbarraram em pretextos políticos, econômicos, sociais e até mesmo ecológicos. E o mais preocupante é que com a política de descentralização do sistema de saúde brasileiro, regiões endêmicas que ainda apresentam altos índices de indivíduos infectados e a presença de vetores não possuem uma vigilância epidemiológica atuante (COURA, 1993). O programa brasileiro de controle da DCh foi institucionalizado, em 1950, pelo então Serviço Nacional de Malária, mas somente na segunda metade da década de 50, com a criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais em 1956 29 Introdução (DNERu), é que realmente se iniciou o controle das “endemias rurais”, dentre as quais estava a DCh (COURA, 1993; SILVEIRA & REZENDE, 1994). Inicialmente os recursos financeiros eram insuficientes, o que acarretava em campanhas irregulares e ineficientes. Por mais de duas décadas (60 e 70) e por motivos diversos, não foi dada a devida atenção ao combate da DCh (SILVEIRA & REZENDE,1994). O programa de controle da DCh só atingiu alcance nacional a partir de 1975, quando o DNERu foi substituído pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), e esta, posteriormente, pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) que implementou ações sistematizadas e estruturadas de busca ativa de triatomíneos e borrifação dos domicílios (DIAS, 2000; MORENO & BARACHO, 2000). Na década de 80 observou-se uma mudança no perfil epidemiológico da DCh decorrente de ações sistematizadas a nível nacional de controle do vetor, e ainda a um maior controle da transmissão transfusional através de leis que coibiram a doação de sangue remunerada e obrigaram a triagem sorológica de doadores (DIAS, 2000; VINHAES & DIAS, 2000). Minas Gerais apresentou a maior prevalência de infecção do país em Inquérito Nacional realizado entre os anos de 1978 e 1980. Entre a população rural o índice médio de prevalência encontrado foi de 9,49% (DIAS et al., 1985). Não foi por acaso que, os primeiros estudos para a implantação de campanhas de controle da DCh se fizessem neste estado. Bambuí foi à cidade pioneira nas pesquisas e serviu de modelo para programas de alcance nacional (DIAS, 2000). Ainda na década de 80, mais precisamente em 1983, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinou 10 bilhões de cruzeiros para o PCDCh. A cobertura seria destinada a 2000 cidades em 19 estados, beneficiando 47 milhões de pessoas expostas em áreas endêmicas. Neste período foi atingida a totalidade das áreas com presença de vetores domiciliados. Porém mais uma vez, a partir de 1986, o foco foi desviado para o controle de outras epidemias como a dengue (COURA, 1993; SILVEIRA & REZENDE, 1994). Os primeiros PCDChs tinham suas ações centradas no combate ao vetor, com caráter verticalizado e centralizado, coincidiram com períodos políticos onde a participação comunitária era desestimulada. Além disto, um agravante é que esses esquemas só duravam enquanto existia o agente externo e o suporte financeiro. 30 Introdução Com a redução da densidade triatomínica esses esquemas se tornavam dispendiosos, tanto do ponto de vista de recursos humanos quanto de recursos financeiros (DIAS, 1991; DIAS, 2000). À semelhança do programa de combate à malária, o PCDCh inicialmente era executado em três etapas: (1) planejamento e reconhecimento geográfico (RG); (2) combate ao vetor domiciliado; (3) vigilância epidemiológica (VE) para evitar o retorno do vetor. Esse esquema básico formulado por Emmanuel Dias teve como maior obstáculo a necessidade de implantação de um sistema de VE que já destacava a necessidade da implantação de uma atenção permanente e horizontalizada em localidades com baixa densidade triatomínica no intradomicílio. Para ser efetiva a VE deve ter ações compartilhadas entre a população, o sistema de ensino, a Prefeitura e um órgão federal, e ainda deve ser precedida de um inquérito soroepidemiológico que serve de referência para monitorizações periódicas posteriores (DIAS, 2000). Além das ações referentes ao vetor a VE envolve: (1) melhoria das habitações; (2) manejo adequado do peridomicílio, afastando abrigos de animais e anexos das casas; (3) controle da transmissão transfusional, através da triagem em 100% dos indivíduos doadores de sangue; (4) detecção e tratamento em casos de transmissão congênita; (5) tratamento de crianças e casos agudos da doença; (6) assistência clínica aos indivíduos atingidos pela doença (SILVEIRA & REZENDE, 1994; WHO, 2007). O PCDCh sofreu um último impacto em 1999, quando o Ministério da Saúde (MS) por meio de Portaria nº 1.399 de 15 de dezembro de 1999 instituiu a descentralização das ações de controle de endemias e transferiu a responsabilidade para os Estados e Municípios com desmonte progressivo das estruturas clássicas de controle da DCh. Em 2000/2001, Minas Gerais transferiu para os municípios os programas de controle de endemias sob a supervisão das Gerências Regionais de Saúde (GRS) vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde (SES) (DIAS, 2000; VILLELA et al., 2007). Existem atualmente no Brasil duas áreas geograficamente distintas de transmissão da DCh, com padrões de transmissão também bastante diferenciados. A área que engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal, considerada área 31 Introdução originalmente de risco para a transmissão vetorial, onde a doença foi ou ainda é endêmica, mesmo focalmente. A vigilância epidemiológica se dá principalmente com base no componente entomológico. Por outro lado, a área conhecida como Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e parte do Tocantins, Maranhão e Mato Grosso) apresenta peculiaridades quanto à forma de transmissão, pois os vetores habitualmente não colonizam o domicílio sendo necessário adotar outras estratégias de vigilância epidemiologia (MS, 2005). O modelo inicial do PCDCh permanece com algumas modificações como: (1) substituição dos técnicos federais por agentes municipalizados vinculados aos sistemas locais de saúde que realizam visitas periódicas aos pontos estratégicos de notificação de triatomíneos (Posto de Informação de Triatomíneos - PIT); (2) maior participação e conscientização da população; (3) uma supervisão mais eficaz por parte das GRS (DIAS, 2000; VINHAES & DIAS, 2000). Atualmente a VE objetiva dar maior cobertura nos seguintes componentes: (1) baixa densidade de vetores domiciliados; (2) focos residuais e casuais de vetores no nível de peridomicílio; (3) urbanização da doença devido a intensas migrações rurais; (4) modificações ambientais de causas antrópicas que resultam em alterações fauno floríticas (DIAS, 2000). A VE deve ser permanente e ser sustentada e ampliada nos diferentes níveis de promoção de saúde. Deve ainda estar inserida em todas as etapas do programa contra a doença e objetivar a prevenção e a redução da transmissão e evolução mórbida. No PCDCh a VE deve ser instalada quando se obtém um controle da transmissão vetorial com uma taxa de infestação domiciliar menor que 5%, valor este que representa o limiar da transmissão da DCh pelo triatomíneo. Baseada no controle do vetor a VE deve contar com a atuação da comunidade, dos sistemas locais de saúde e educação e instituições de saúde pública. A VE nos dias de hoje demonstra um caráter horizontalizado com maior integração na comunidade e amplo controle social. A VE está estruturada em etapas: (1) notificação aos PITs; (2) avaliação laboratorial do vetor; (3) busca ativa de vetores; (4) borrifação se confirmada à presença de vetores domiciliados; (5) sorologia quando o triatomíneo encontrado no intradomicílio for positivo para flagelados do tipo T. cruzi; (6) registro das informações e (7) retorno das informações aos moradores das residências investigadas. Deve-se dar atenção prioritária aos pontos fundamentais e críticos 32 Introdução para ações contra a DCh que são: sustentabilidade, credibilidade, e eficiência (DIAS, 2000; VILLELA et al., 2007). Na década de 90, após medidas sistematizadas de controle vetorial de forma isolada em diversos países da América Latina nas décadas de 70 e 80, uma nova fase do PCDCh se inicia através de empreendimentos intergovernamentais com o objetivo de melhorar a prevenção, controle e tratamento da DCh. O ponto de partida foi à iniciativa do Cone Sul, em 1991, com a participação da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai com o objetivo de erradicar a infestação domiciliar por T. infestans e interromper a transmissão por via transfusional. Frente aos resultados positivos da iniciativa do Cone Sul, em 1997 propagaram-se as medidas intergovernamentais como as iniciativas do Pacto Andino (Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) e na América Central (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá). No México, em 2003, foi lançada uma iniciativa nacional. Em 2004 foram os países amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) que se uniram no combate à DCh. Com o sucesso de tais iniciativas criou-se novas expectativas entre a comunidade latino-americana e países não endêmicos, que recebem imigrantes de áreas endêmicas, a respeito da possibilidade de controle sobre a DCh em todo o mundo nos próximos 20 anos (MONCAYO, 2003; WHO, 2010b). 1.4. A doença de Chagas no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais O Vale do Aço constituía uma região de intensa transmissão da DCh nas décadas precedentes ao início do programa de controle desta endemia. O Inquérito Nacional de Sorologia realizado entre 1978 e 1980, empregando o teste de Imunofluorescência Indireta (IFI) revelou uma taxa de infecção humana por T. cruzi de 7,98 % nas comunidades rurais da Regional de Teófilo Otoni, na qual o município de Açucena estava administrativamente ligado naquela época. A média para o estado de Minas Gerais neste inquérito foi 9,49 %, o que representou o maior índice do país (DIAS et al., 1985). As primeiras ações de combate a vetores na região ocorreram na década de 60 coordenadas pelo DNERu. Em 1982 a SUCAM realizou um levantamento de vetores na região e constatou três espécies predominantes: (1) P. megistus com 33 Introdução 27,0 % de prevalência, 1,9 % de positivos e 24,3 % no intradomicílio; (2) T. infestans com 14,0 % de prevalência, 14,1 % de positivos e 75,5 % no intradomicílio; (3) T. sordida com 57,5 % de prevalência, 1,2 % de positivos e 10,7 % no intradomicílio (DIAS et al., 1985). Na década de 80 foram realizadas aplicações de inseticidas de ação residual em todas as áreas endêmicas do país. Esta atividade constituiu etapa fundamental para combater o vetor, culminando no início da década de 90, com uma redução acentuada de insetos domiciliados. A baixa densidade triatomínica requeria neste momento a implantação da VE por parte da FUNASA. No caso do município de Açucena as atividades do PCDCh de forma sistematizada se deram na década de 80. O Levantamento de Triatomíneos (LT) realizado em 1983 investigou 238 localidades. Neste levantamento foram trabalhadas 94,6% (5407/5714) das unidades domiciliares (UD) identificadas no município. No período de 1985 a 1990 foram realizadas nove (9) avaliações vetoriais (AV), e essas ocorreram de forma parcial, onde apenas parte das localidades foi investigada a cada avaliação. A implantação da VE se efetivou em meados da década de 90, segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a implantação de 20 Postos de Informação de Triatomíneos (PIT), mais precisamente nos anos de 1995 e 1996, dado obtido do Arquivo Kardex sobre a DCh no Brasil. Porém as diretrizes do PCDCh não foram alcançadas, ficando as atividades do PCDCh limitadas a visitas esporádicas a domicílios de risco, ou ao atendimento de denúncias de presença de barbeiro no domicílio, e total inatividade dos PITs implantados. O município de Açucena pertence à Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano que é responsável pela supervisão e avaliação da vigilância epidemiológica nos 35 municípios que a compõem (Figura 1). Em 2011 a GRS de Coronel Fabriciano foi elevada a categoria de Superintendência Regional de Saúde (SRS). 34 Introdução Figura 1 – Distribuição geográfica dos municípios integrantes das microrregiões de saúde de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga que compõem a Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. Em consulta pessoal à GRS de Coronel Fabriciano e à SMS de Açucena foi constatado que, por motivo da descentralização das ações da saúde e da mudança da Regional de Teófilo Otoni para Coronel Fabriciano, a implantação da VE para DCh no município de Açucena foi iniciada, no ano de 1995, e descontinuada nos anos subsequentes. Consequentemente, após tantos anos sem atividades coordenadas do PCDCh os parâmetros epidemiológicos e sorológicos relativos à DCh são desconhecidos para o município de Açucena. Dados importantes sobre os programas de controle de vetores e os inquéritos sorológicos das décadas de 70, 80 e 90 sobre o município se perderam. As análises vetoriais realizadas por técnicos da FUNASA da GRS de Coronel Fabriciano no ano de 2003 demonstraram ser o Triatoma vitticeps o potencial vetor no município. Foram analisados 34 insetos, destes somente 61,8 % se apresentavam em condições de exame e 38,1 % estavam positivos para o T. cruzi. Um porcentual de 82,4 % dos insetos foi capturado no intradomicílio. 35 Introdução Curiosamente, o T. vitticeps ainda que não constitua colônias intradomiciliares com muita frequência, é a espécie que apresenta as mais altas taxas de infecção natural pelo T. cruzi (SILVEIRA & REZENDE, 1994). Esta espécie de vetor apresenta ampla dispersão nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em algumas localidades tem sido encontrado colonizando o domicílio. A presença deste vetor infectado, tanto no habitat natural quanto no habitat doméstico, condiciona a sua inclusão nos programas de controle vetorial e VE (GONÇALVES et al., 1998). 1.5. Justificativa Analisando a situação atual do município de Açucena e a nova realidade do sistema de saúde, encontramos um município despreparado para as novas responsabilidades resultantes da descentralização das ações em saúde. Considerando que este município está inserido em área endêmica que no passado apresentava prevalência significativa da doença de Chagas (DCh), razão pela qual fez parte do Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) nas décadas de 70 e 80 que culminou com a implantação da vigilância epidemiológica (VE) na década de 90 e que esta VE por razões diversas não foi executada segundo as diretrizes do PCDCh até a presente data, este projeto pretende verificar se há indicadores da ocorrência de transmissão da DCh no município mediante a realização de um inquérito sorológico realizado em escolares e reavaliar a situação da DCh no município de Açucena com a finalidade de fornecer subsídios para a reestruturação da VE. 36 2. OBJETIVOS Objetivos 2.1. Objetivo geral Avaliar o Programa de Controle de Doença de Chagas no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, e fornecer subsídios para o aprimoramento da vigilância epidemiológica. 2.2. Objetivos específicos • Determinar a prevalência da infecção por Trypanosoma cruzi em escolares de cinco a 15 anos; • Determinar quais são as espécies de triatomíneos capturados pelos moradores e encaminhados à Gerência Regional de Saúde; • Determinar a taxa de infecção natural por Trypanosoma cruzi dentre os triatomíneos capturados na unidade domiciliar (UD); • Determinar a prevalência da infecção por Trypanosoma cruzi em moradores das unidades domiciliares infestadas por triatomíneos infectados; • Investigar aspectos epidemiológicos e conhecimento sobre a doença e vetores das famílias residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados; • Fornecer subsídios para a reestruturação da vigilância epidemiológica no município de Açucena. 38 3. MATERIAIS E MÉTODOS Materiais e Métodos 3.1. Delineamento do Estudo O trabalho foi realizado segundo o delineamento apresentado abaixo. DELINEAMENTO DO ESTUDO Avaliação do PCDCh no município de Açucena Inquérito Sorológico em Escolares de 5 a 15 anos Dados Vetoriais Triagem Sorológica Registros GRS Elisa “in house” em papel de filtro Positivos Zona Cinza Negativos 10% Negativos Constatação de presença de triatomíneos infectados por flagelado do tipo T. cruzi Sorologia Confirmatória ELISA “in house”; HAI; IFI; ELISA-rec Notificações de Triatomíneos Sorologia de residentes em UD’s com presença de triatomíneos infectados Levantamento Epidemiológico Questionário epidemiológico Elisa “in house”; HAI; IFI; Elisa-rec Negativos Dados Secretaria Municipal de Saúde Positivos Positivos Negativos Inconclusivos Avaliação Parasitológica PCR Negativo Positivo Hemocultura 40 Materiais e Métodos 3.2. Área de estudo O presente estudo foi desenvolvido no município de Açucena (Figura 2), situado no leste do estado de Minas Gerais, região do Vale do Rio Doce, a cidade está a 720 metros de altitude ao nível do mar, a 285 Km da capital mineira Belo Horizonte (IBGE, 2011). Figura 2 – Foto panorâmica da Sede do município de Açucena e Flor de Açucena Sua extensão territorial é de 815,421 km2, compõe o município a área urbana conhecida como sede e os distritos de: Naque Nanuque, Felicina, Gama, Aramirim e os povoados e vilarejos de: Coqueiros, São Francisco, São Pedro, Penha de Aramirim, São Mateus, Brejaúba, Lagoa, Peroba, Pompeu, Quenta Sol, Mirante, Belo Monte, Água Preta, Córrego do Mato, Janúaria, Ruinha, Vaqueta (IBGE, 2011). A cidade apresenta limites territoriais com municípios de Gonzaga, Guanhães, Braúnas, Mesquita, Joanésia, Naque, Periquito, São Geraldo da Piedade, Governador Valadares e Belo Oriente (PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA, 2011). 3.3. Município de Açucena A primeira referência oficial que se conhece sobre o território do atual município de Açucena data-se do ano de 1824 quando por ordem de sua Majestade D. Pedro I, José Maciel da Costa criou, por meio de portaria, um Quartel de 80 (oitenta) praças no lugar denominado Nack Nanuck (Naque Nanuque), também conhecido como Naque Velho. Deste aldeamento principiou-se a colonização de 41 Materiais e Métodos Travessão, hoje Açucena. O nome Travessão foi dado à localidade devido à existência de uma grande pedra que atravessava no embarcadouro do Rio Santo Antônio, um dos muitos córregos que banham a localidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA, 2011). Em 15 de novembro de 1901, foi instalado o distrito de Travessão de Guanhães. O Sr. Edson de Miranda, filho do primeiro professor instalado na região, Sr. Antônio Alticiano de Miranda, vindo de Diamantina em 1910, conseguiu elevar o distrito à categoria de Vila de Travessão em 1º de janeiro de 1939. Em 31 de dezembro de 1943 esta vila foi elevada à categoria de município de Açucena (PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA, 2011). O município de Açucena está inserido no colar metropolitano do Vale do Aço, fora do aglomerado urbano de Minas Gerais, é o segundo maior município em território dos 35 integrantes da GRS de Coronel Fabriciano (Figura 3) (DATASUS, 2005). Figura 3 – Região Metropolitana do Vale do Aço – Microrregião geográfica de Ipatinga. Destaque para o Município de Açucena. Fonte: IBGE, 2005. A região do Vale do Aço, conhecida pelo elevado desenvolvimento industrial, possui uma área rural extensa e pouco desenvolvida onde ainda se pratica a 42 Materiais e Métodos agricultura familiar de subsistência em propriedades rurais de pequeno porte. O rendimento nominal médio não ultrapassa o valor de R$ 235,00 reais (IBGE, 2002). Um fato marcante da região é a substituição de áreas de mata nativa e pastagens pela monocultura do eucalipto que abastece a indústria de celulose e as carvoarias da região. A população total do município de Açucena é de 10.276 habitantes, sendo 4.805 habitantes da área urbana e 5.471 da área rural, o que corresponde a 46,8% e 53,4% da população, respectivamente (IBGE, 2010a). A esfera rural é responsável por mais de 52% da absorção da mão de obra, o serviço público por cerca de 20% e o comércio por cerca de 1%. O restante está distribuído nos setores de prestação de serviços. A maior parte da população está na faixa entre 19-50 anos, sendo a figura masculina o principal mantenedor da família com um percentual de 50% da população local (PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA, 2005a). O município conta com 18 escolas, sendo 13 municipais e cinco estaduais, abrangendo os ensinos pré-escolar, fundamental e médio. No ano de 2003 efetivaram-se 2.990 matrículas, distribuídas da seguinte forma: 2.442 alunos no ensino fundamental, sendo 1.565 nas escolas estaduais e 877 nas escolas municipais; 485 alunos no ensino médio nas escolas estaduais e 63 alunos no ensino pré-escolar em escolas municipais (IBGE, 2003). Os serviços públicos de saúde, no ano de 2005 contavam com uma equipe médica composta de quatro clínicos, um angiologista/cirurgião vascular, um ginecologista, um pediatra e um psiquiatra. Entre as principais doenças diagnosticadas relacionamos tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, asma, verminoses, problemas cardíacos, e micoses (PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA, 2005b). O município não possui hospital e conta com 12 estabelecimentos de saúde prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 11 públicos e um privado (IBGE, 2010b). Açucena possui atualmente 3.818 domicílios recenseados, destes 3.058 são domicílios particulares ocupados, 754 domicílios particulares não ocupados e seis domicílios coletivos (três com moradores e três sem moradores). A média de moradores em domicílios particulares ocupados é de 3,36 moradores (IBGE, 2010b). 43 Materiais e Métodos 3.4. Inquérito sorológico em escolares Os trabalhos iniciaram em julho de 2007 com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação (SME) através do levantamento dos escolares na faixa etária de cinco a 15 anos, matriculados na rede municipal e estadual de ensino. O município dispunha de 13 escolas municipais e cinco estaduais, das quais duas localizadas na área urbana e as demais distribuídas na área rural. Foi constatado um contingente de 2.363 alunos matriculados, onde 1.971 escolares pertenciam a faixa etária escolhida para este estudo. 3.4.1. Cálculo da amostra A amostra estudada foi calculada segundo as normas técnicas para realização de inquérito sorológico destinados à avaliação do PCDCh publicada pelo MS (1994). Para o cálculo do tamanho da amostra foram utilizados três parâmetros: (1) proporção de indivíduos na faixa etária estudada infectada pelo T. cruzi, no Inquérito Sorológico Nacional de 1975 a 1980; (2) erro aceitável de 5% e (3) número de escolares da zona rural do município. Como não tínhamos dados que nos reportassem ao primeiro parâmetro utilizamos a proporção entre 41-50% considerando que neste intervalo a amostra era maior, conforme recomendado pelo MS, porém para trabalharmos com uma margem de segurança maior a amostra foi aumentada em 50% do valor estimado inicialmente. Para a seleção das crianças a serem submetidas à coleta de sangue foi confeccionada uma listagem onde as crianças foram estratificadas por escola e idade, e cada criança recebeu um número. Foi também realizado um cálculo para estimar o número de crianças por faixa etária e por escola que deveriam ser submetidas à coleta, conforme recomendações do MS. Utilizando o programa estatístico Epi Info 6.0 foi realizado um sorteio aleatório simples para compor a amostra a ser estudada. Desta forma, a amostra encontrada para estudo foi de 603 indivíduos (Tabela 1). 44 Materiais e Métodos Tabela 1 – Estratificação da amostra (1ª Etapa – Inquérito Sorológico) por escola e idade, apresentado por unidade escolar, município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais. Nome da Escola Estratificação por idade 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 n n* E.M. Geraldo Luiz do Nascimento 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 E.M. de Coqueiros 0 1 1 3 2 2 4 3 2 1 1 20 20 E.M. Anselmo Garito 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5 5 E. M. São Joaquim 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 8 8 E.M. Said Farah 0 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 12 12 E.M. de São Francisco 0 0 0 2 2 3 1 0 1 0 0 9 9 E.M. Vitor de Amorim 0 1 1 2 2 4 3 1 1 0 1 16 20 E.M. Pe Jose Maria 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 5 E.M. Dahir Siman 0 1 3 2 3 1 2 0 0 0 0 12 12 E.M. Pe Felix 0 2 7 7 8 9 7 8 7 6 3 64 65 E.M. de São Pedro 0 3 2 3 1 2 2 2 2 5 1 23 23 E.M. Agnelo Barbosa 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 5 E.M. Penha do Aramirim 0 1 5 5 3 6 5 6 4 7 1 43 43 E.E. Odete Valadares 0 1 3 5 3 4 6 9 9 12 7 59 60 E.E. De Naque Nanuque 0 3 6 8 7 10 8 12 10 9 3 75 85 E.E. Dom Serafim Gomes Jardim 0 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 19 19 E.E. Cristiano Machado 0 1 6 3 4 5 6 4 8 7 2 46 50 E.E. Antonio Alticiano (Sede) 0 6 13 13 14 20 21 25 18 24 17 171 184 Total 4 27 54 62 57 76 72 75 65 74 36 603 638 Legenda: E.M. = Escola Municipal; E.E. = Escola Estadual; n = número de coletas calculadas; n* = número de coletas realizadas. As crianças ausentes ou cujos pais não concordaram com a realização da coleta foram substituídas pelas subsequentes existentes na listagem dos alunos, preservando assim a amostra e a estratificação por idade. Foram ainda incluídas na amostra mais 35 crianças por solicitação dos pais. O inquérito sorológico se deu em duas etapas. Na primeira etapa foi feita uma triagem onde a sorologia foi realizada em amostras de sangue coletado em papel de filtro. A segunda etapa consistiu na realização de testes sorológicos em amostras de sangue venoso de todos escolares considerados positivos, inconclusivos e em 10% dos negativos revelados na etapa anterior. Todas as etapas de coleta de sangue foram precedidas de orientações aos pais ou responsáveis e de assinatura por estes dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1 e Anexo 2). 45 Materiais e Métodos O projeto foi previamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), protocolo Nº 011.0.238.000-07 atendendo a Resolução nº196/96, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, respeitando os preceitos e normas de pesquisa envolvendo seres humanos. 3.4.2. Triagem sorológica em papel de filtro – 1ª Etapa Esta etapa considerada como uma triagem inicial teve como objetivo identificar indivíduos que poderiam ser portadores da DCh. Para a realização da triagem sorológica contamos com o apoio da SME de Açucena que encaminhou aos pais dos alunos selecionados o TCLE-1 (Anexo 1) a ser assinado por eles para que as crianças pudessem participar do inquérito. A coleta de amostras foi realizada no período de 16/10/2007 a 05/12/2007. Devido à extensão territorial do município, às grandes distâncias entre as escolas e a sede do município, a má qualidade das estradas e ao número elevado de coletas por unidade escolar, optou-se por realizá-las nas próprias escolas. A prefeitura auxiliou no deslocamento da equipe de pesquisadores até as localidades das escolas. O sangue para realização da sorologia inicial foi colhido em tiras de papel filtro Whatman nº4 obtido da polpa digital. Para sua coleta foram utilizadas microlancetas estéreis e descartáveis. Para cada criança foram coletadas duas amostras de sangue espalhadas em uma área de aproximadamente dois centímetros de diâmetro na tira de papel dispostas no espaço lateral ao da identificação da amostra. Cada criança recebeu um número de identificação de acordo com a ordem de entrada no inquérito e este número foi utilizado para a identificação da amostra de sangue coletada. As tiras de papel de filtro continham as seguintes informações: número de identificação da amostra; nome da criança; nome da escola e a série que a criança cursava. Posteriormente à coleta, os papéis foram secados à temperatura ambiente afixados em dispositivo adequado para que não ocorresse contato entre as tiras de papel de filtro. A seguir os papéis eram acondicionados em sacolas plásticas 46 Materiais e Métodos hermeticamente fechadas, contendo sílica gel para preservação das amostras. As amostras foram separadas, embaladas e identificadas por escola. Após a realização dos exames as amostras foram armazenadas em geladeira a 4ºC para preservação caso fosse necessário repetir alguns dos exames. O material coletado em papel de filtro foi então submetido à análise através do método de ELISA “in house” (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) padronizado pelo Laboratório de Doença de Chagas da UFOP no período de 17 a 21/12/2007. 3.4.3. Sorologia confirmatória – 2ª Etapa Foram submetidos à sorologia confirmatória todos os indivíduos considerados positivos, os que tiveram resultados na faixa considerada zona cinza e 10% dos negativos selecionados aleatoriamente. Para a sorologia confirmatória foi encaminhado, aos pais das crianças ou responsáveis outro TCLE-2 (Anexo 2) a ser assinado por eles para que as crianças pudessem continuar a participar da segunda etapa do inquérito. Nesta segunda fase da pesquisa a coleta de sangue foi feita por punção venosa utilizando o sistema vacuntainer. Foi coletado um volume de três a cinco mililitros de sangue. As amostras de sangue foram submetidas à centrifugação a 3000 rotações por 10 minutos. Os soros obtidos foram armazenados em tubos eppendorf previamente identificados e mantidos à temperatura de -20º C em freezer até a realização dos exames. Para a realização desta etapa do trabalho foi utilizado um posto de coleta na sede do município de Açucena cedido por um laboratório de análises clínicas da região. Mais uma vez contamos com o apoio da SME que providenciou o transporte das crianças e seus responsáveis até o posto o que proporcionou ganho de tempo para realização das coletas e mais segurança no processo. Estas coletas tiveram início em 05/05/2008 e finalizaram 21/08/2008. O soro foi inicialmente submetido a exames pelas técnicas de ELISA “in house” e Hemaglutinação Indireta (HAI). Os resultados inconclusivos foram submetidos a uma terceira técnica sorológica, a IFI, seguindo assim o recomendado pelas Normas Técnicas do MS aplicadas a Inquéritos Sorológicos destinados à Avaliação do PCDCh e pela OMS (WHO, 1991; MS, 1994). As amostras que não 47 Materiais e Métodos apresentaram resultados conclusivos com o exame de IFI foram submetidas ainda à técnica de ELISA recombinante (ELISA-rec). Nesta segunda etapa os casos foram considerados positivos, negativos e inconclusivos após avaliação concomitante de duas, três ou quatro técnicas sorológicas para DCh. Foram considerados positivos indivíduos que apresentaram reatividade em duas técnicas; negativos aqueles que não apresentaram reatividade em pelo menos duas técnicas; e inconclusivos os indivíduos que apresentaram resultados discordantes ou duvidosos entre as técnicas realizadas. 3.5. Métodos de diagnóstico sorológico empregados 3.5.1. ELISA “in house” em papel de filtro As amostras de sangue coletadas em papel de filtro foram processadas a partir de um picote de 5 mm de diâmetro feito no papel de filtro impregnado de sangue. O picote foi então colocado em tubo de ensaio contendo 280 µl de PBSTween (Tampão Fosfato Salínico a 0,5% de Tween 20), armazenado em geladeira “over-night” e submetido à agitação por 20 minutos antes da aplicação na placa de ELISA, constituindo assim o eluato a ser analisado. O teste de ELISA foi realizado em microplacas de 96 poços de fundo chato, adotando-se a técnica de VOLLER et al. (1976) modificada e previamente padronizada no Laboratório de DCh da UFOP. Para sensibilização das placas foram utilizados 100 µl de antígeno alcalino/poço, diluídos em tampão carbonato, na concentração de 4,5µg/ml, pH 9,6. O antígeno foi proveniente de formas epimastigotas de cepa Y do T. cruzi mantidas em meio LIT (Liver Infusion Tryptose). Para o seu preparo os flagelados foram isolados na fase exponencial de crescimento tratados com solução de NaOH 0,15M em banho de gelo por 18 horas e o pH neutralizado com HCl 0,15M (VITOR & CHIARI, 1987). A concentração original de proteína antigênica obtida foi determinada pelo método de LOWRY et al. (1951) e a preparação antigênica conservada a -20º até o uso. As placas sensibilizadas previamente foram mantidas em geladeira “overnight” (12 - 14 horas). Após o período de incubação o excesso de solução antigênica 48 Materiais e Métodos foi desprezado e as placas submetidas a processo de lavagem (4 vezes com PBSTween 0,05%). Em seguida foram aplicados às placas 100 µl/poço de Solução de Bloqueio (Soro Fetal Bovino diluído em PBS - 1:19) e estas incubadas a 37ºC por 30 minutos. Transcorrido o período de incubação as placas foram novamente submetidas a lavagem (4 vezes com PBS-Tween 0,05%). As amostras (eluato) foram então aplicadas em cada poço (100 µl) conforme mapeamento das placas feito para identificação das crianças e em duplicata, seguir as placas foram incubadas a 37ºC por 45 minutos. Transcorrido o período de incubação elas foram submetidas a novo processo de lavagem. Em seguida aplicouse 100 µl/poço do conjugado (anti-IgG humano marcado com peroxidase) diluído em PBS-Tween 0,05% (1:7.500). As placas foram novamente incubadas por 45 minutos a 37º C e posteriormente submetidas a lavagem por 4 vezes. A última etapa do teste consistiu na aplicação de 100 µl/poço de solução do substrato (1 mg OPD – ortofenilenodiamina + 2 µl de H2O2 30 volumes + 15 ml de tampão citrato) e incubação por 15 minutos a 37ºC. A reação foi interrompida por adição de 32 µl/poço de ácido sulfúrico 2,5M em cada poço. A leitura foi feita em leitor de ELISA (Bio-Rad Model 680 – microplate manager 5.2.1) utilizando filtro de 490 nm. Foram analisadas em paralelo, amostras controle negativos e positivos. A absorbância discriminante dos soros positivos e negativos foi calculada considerando a absorbância média de dez soros negativos somada a duas vezes o desvio padrão (cut-off – ponto de corte). Todas as amostras foram submetidas ao exame em duplicata e o cut-off foi determinado para cada placa. A partir do cut-off calculou-se o Índice de Reatividade (IR) onde a média das absorbâncias (duplicata) para cada amostra foi dividida pelo cut-off. 3.5.2. ELISA “in house” em soro O soro armazenado em tubos eppendorf a -20ºC foi descongelado, agitado e submetido à diluição de 1:40 com PBS-tween a 0,05%. O teste de ELISA foi realizado em microplacas de 96 poços de fundo chato, adotando-se a técnica de VOLLER et al. (1976) modificada e previamente padronizada no Laboratório de DCh da UFOP. 49 Materiais e Métodos As amostras de soro na diluição 1:80 foram aplicadas em cada poço (50 µl soro 1:40 + 50 µl de PBS-Tween) conforme mapa de identificação das crianças e em duplicata, as demais etapas seguiram descrição feita para ELISA “in house” em papel de filtro. 3.5.3. Hemaglutinação indireta Para realização da técnica sorológica de HAI foi utilizado o kit HEMACRUZI® fabricado por BioMérieux Brasil S.A. Amostras de soro foram submetidas à diluição 1:40 e aplicadas em placas de poliestireno de 96 poços com fundo em “U”, onde adicionou-se hemácias de carneiro estabilizadas e sensibilizadas com antígenos total de T. cruzi. As placas foram mantidas em repouso à temperatura ambiente (± 25º C) por uma hora em local isento de vibração. A leitura foi visual, comparando-se os resultados com os soros controle positivo e negativo. Foram consideradas negativas todas as amostras em que as hemácias se apresentaram sedimentadas no fundo do poço com aspecto puntiforme (ou botão compacto). As amostras positivas apresentavam aspecto de véu uniforme de hemácias recobrindo toda a cavidade do poço. As amostras com resultados em situação intermediária foram consideradas como resultados duvidosos. 3.5.4. Imunofluorescência indireta Para realização da técnica sorológica de IFI foi utilizado o kit IFI-Chagas da Bio-Manguinhos, segundo instruções do fabricante. Para a realização da reação foram utilizadas lâminas de microscopia para fluorescência contendo 12 poços sensibilizados com uma gota/poço de suspensão antigênica. A secagem das lâminas foi feita à temperatura ambiente. Depois foram colocados nas lâminas uma gota/poço de soro em diluição 1:40. Em seguida as lâminas foram incubadas em câmara úmida por 30 minutos a 37ºC. A seguir as lâminas foram lavadas duas vezes com tampão PBS, uma vez com água destilada e posteriormente secadas à temperatura ambiente. Em seguida foram adicionados uma gota/poço do conjugado anti-IgG humano marcado com fluoresceína na diluição 50 Materiais e Métodos de 1:500. As lâminas foram incubadas por 30 minutos a 37ºC, depois foram lavadas duas vezes com tampão PBS e uma vez com água destilada e, em seguida secadas à temperatura ambiente. As lâminas foram montadas com glicerina tamponada e lamínulas, e a leitura foi realizada ao microscópio de imunofluorescência. Foram consideradas positivas as amostras de soro que apresentaram fluorescência na diluição 1:40. 3.5.5. ELISA recombinante O teste de ELISA-rec foi realizado utilizando o kit comercial ChagastestWienner (ELISA recombinant v.3.0). Os soros dos pacientes foram diluídos com PBS-Tween 20 (0,05%) + 1% de soro fetal bovino na proporção de 1:20. Em seguida 200µL de cada amostra diluída foi adicionado à placa contendo os antígenos de T. cruzi fixados. As placas foram incubadas a 37°C por 30 m inutos. Na sequência foram lavadas e incubadas novamente a 37°C por 25 m inutos com 50µL/poço do anti-IgG humano conjugado com peroxidase na diluição de 1:40.000. Após lavagens sucessivas foi adicionado às placas 100µL/poço de solução reveladora e as mesmas incubadas a 25°C por 25 minutos. Em seguida foi adicionado às placas 50µL/poço de solução para finalizar a reação (stopper) e as mesmas foram lidas em espectrofotômetro (Bio-rad, Model 680) à 450nm. Controles positivos e negativos foram analisados em paralelo. O valor do cut-off foi calculado utilizando a média das absorbâncias dos controles negativos mais 0,3 densidade óptica (DO). A zona cinza foi definida como sendo aquela que compreende o valor do cut-off ±10%. Todos os métodos laboratoriais empregados no diagnóstico da DCh foram realizados no Laboratório de DCh do Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas (NUPEB), UFOP. Em todas as técnicas sorológicas foram utilizadas amostras de soros controles positivos e negativas processadas em paralelo. 3.6. Levantamento vetorial 51 Materiais e Métodos Como forma de atender outros objetivos do projeto foi feita uma avaliação da situação vetorial no município. Para tal foram analisados dados da GRS de Coronel Fabriciano que permitissem avaliar o PCDCh no município de Açucena. Numa primeira fase foi feita uma consulta de todos os dados vetoriais registrados, pela GRS de Coronel Fabriciano, entre outubro de 2006 a maio de 2009, período no qual foram anotados, de forma sistemática, as notificações de triatomíneos e os resultados de seu exame ao microscópio destinado à detecção de flagelados do tipo T. cruzi. Os dados avaliados estavam contidos em um caderno de laboratório destinado ao registro inicial das notificações encaminhadas pelos municípios e os resultados das análises realizadas pelos técnicos da GRS, constando o nome da espécie, estágio evolutivo e presença ou não de flagelados do tipo T. cruzi. Não foram utilizados os dados informatizados do PCDCh visto que estes eram em número muito inferior ao encontrado no caderno acima mencionado. 3.7. Sorologia de residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados Após avaliação criteriosa dos dados vetoriais obtidos na GRS, o projeto prosseguiu realizando sorologia nas pessoas em cujas residências foram encontrados triatomíneos positivos para flagelado do tipo T. cruzi, no período de outubro/2006 a maio/2009. Os exemplares de triatomíneos positivos estavam distribuídos em UDs diferentes, as quais foram identificadas pela SMS. Estes domicílios foram então visitados pelos agentes de saúde do município e os moradores orientados a participar da pesquisa através da coleta de sangue venoso para realização de sorologia para DCh, afim de avaliá-los quanto a infecção pelo T. cruzi. Para a realização desta atividade um TCLE-2 (Anexo 2) foi apresentado aos residentes de cada domicílio para assinatura, caso concordassem com a participação no projeto. As coletas de sangue foram realizadas em datas previamente agendadas com a SMS durante o mês de janeiro de 2010, os indivíduos que não compareceram nas datas agendadas poderiam procurar posteriormente o posto de coletas do 52 Materiais e Métodos laboratório de análises clínicas no município para a coleta, este período se estendeu até o mês de junho de 2010. A análise sorológica foi feita seguindo a mesma metodologia empregada no inquérito sorológico de escolares. 3.8. Avaliação parasitológica de residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados e com resultados discordantes na sorologia 3.8.1. Reação em Cadeia da Polimerase Esta técnica foi realizada em amostras de indivíduos com sorologia convencional inconclusiva, após emprego de quatro técnicas sorológicas diferentes. Para realização dos testes foram coletados um volume de cinco mililitros de sangue do paciente, adicionados ao dobro de volume da solução de Guanidina-HCl/EDTA 6 M e o eluato conservado a temperatura ambiente. Uma semana após, este lisado foi fervido a 100ºC durante 10 minutos e conservado à temperatura ambiente até a realização do teste. Para análise do eluato de sangue foi empregado o protocolo de GOMES et al. (1998), modificado. Uma alíquota de 200 µl do lisado foi submetido à extração do DNA utilizando o kit Wizard™ Genomic DNA Purification kit (Cat #A1125 Lot #262870) Promega. A amplificação foi realizada utilizando os iniciadores #121 (AAATAATGTACGGGTGAGATGCATGA) e #122 (GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA) (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil) e a enzima Taq DNA polimerase. O programa de amplificação utilizado consiste de 35 ciclos assim descritos: uma fase inicial de desnaturação a 95oC, 5 minutos; dois ciclos com anelamento a 30o C, 2 minutos; seguidos de 33 ciclos com temperatura de anelamento de 40oC e uma etapa final de extensão a 72oC por 5 minutos. Os produtos amplificados pela PCR foram visualizados através de eletroforese em gel de poliacrilamida 6% e corados pela prata (SANTOS et al., 1993). Na etapa de amplificação foram empregadas amostras controle positivo, negativo e controle de reagentes. 53 Materiais e Métodos 3.8.2. Hemocultura Técnica parasitológica para diagnóstico da DCh que utiliza meio LIT, de acordo com a metodologia de CHIARI et al. (1989), com modificações introduzidas por LUZ et al. (1994). Para realização da técnica foram coletados em tubo estéril vacuntainer contendo heparina 10 a 30 ml de sangue, numa proporção de 30 ml/60 kg de peso corporal. O sangue heparinizado foi submetido à centrifugação por 10 minutos, à temperatura ambiente e em câmara asséptica, o plasma foi descartado. O sedimento foi lavado uma vez com meio LIT e novamente centrifugado por mais dez minutos. O sobrenadante foi descartado e a camada leucocitária e a papa de hemácias lavadas com meio LIT por centrifugação. Em seguida a camada de leucócitos foi semeada em tubo Falcon de 15 ml contendo 5 ml de LIT e a papa de hemácias subdividida em 3 tubos com o mesmo volume de LIT. Estes tubos foram armazenados em estufa a 28ºC e homogeneizados 3 vezes por semana. A leitura da hemocultura foi realizada a cada 15 dias até 90º dia, observando-se ao microscópio ótico uma gota da camada superior do sedimento celular de cada tubo entre lâmina e lamínula para detecção do parasita. 3.9. Aspectos epidemiológicos 3.9.1 Questionário epidemiológico aplicado a residentes em unidades domiciliares em presença de triatomíneos infectados Esta avaliação foi feita mediante a aplicação de um questionário epidemiológico (Anexo 3) abordando questões sócio demográficas, nível de conhecimento sobre a doença e sobre os vetores, histórico de saúde pessoal e familiar. Os questionários foram aplicados durante as visitas domiciliares pelos agentes de saúde as residências alvo da pesquisa, após treinamento com pessoas da equipe executora deste trabalho. Foi convidado a responder o questionário o 54 Materiais e Métodos responsável pelo domicílio e as pessoas maiores de idade ali residentes que estivesse presente no momento da visita. Os dados obtidos nos questionários foram tabulados e tratados estatisticamente através de programa Microsoft Office Excel 2007. 55 4. RESULTADOS Resultados 4.1. Inquérito Sorológico em Escolares 4.1.1. Triagem sorológica em papel de filtro – 1ª Etapa O levantamento do número de alunos realizado em julho de 2007 na rede de ensino revelou 2.363 indivíduos matriculados, destes 1.971 (83,4%) tinham idade entre cinco e 15 anos, faixa etária alvo da pesquisa. Após cálculo amostral e sorteio aleatório, obedecendo à estratificação por escola e faixa etária, foram submetidos à coleta em papel de filtro 32,4% dos alunos (638/1971). Durante a coleta, 124 crianças ausentes ou cujos pais não concordaram com a realização da coleta foram substituídas pelas subsequentes existentes na listagem dos alunos, preservando assim a amostra estratificada por idade. Mais 35 crianças foram incluídas na amostra por solicitação de alguns pais, totalizando 638 amostras. Das crianças avaliadas 398 alunos eram pertencentes à rede estadual de ensino e 240 à rede municipal. O teste de ELISA “in house” aplicado em eluato de sangue revelou que 38,9% (248/638) dos indivíduos foram positivos (IR>1,1); 4,7% (30/638) apresentaram resultado na zona cinza (0,9≤ IR ≤ 1,1) e 56,4% (360/638) negativos (IR< 0,9) (Figura 4). 100 56,4% (360) Percentual (%) 80 60 38,9% (248) 40 4,7% (30) 20 0 Positivo Zona Cinza Negativo Figura 4 – Reação de ELISA “in house” anti-Trypanosoma cruzi em amostras de escolares do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, realizadas em papel de filtro (1ª Etapa). 57 Resultados 4.1.2. Sorologia confirmatória – 2ª Etapa Após a triagem utilizando eluato de sangue todos os pacientes positivos (248), todos indeterminados (zona cinza) (30) e 10% dos negativos (36) foram submetidos a uma nova coleta de sangue para o diagnóstico confirmatório. Foi possível coletar sangue venoso de 92,7% (291/314) dos escolares selecionados para a segunda etapa do diagnóstico, resultando assim em um índice de perda ou recusa de coleta de 7,3%. As coletas não se realizaram por recusa dos pais em permiti-las ou pelo fato das crianças não estarem residindo no município no momento da coleta. Os resultados da sorologia confirmatória através das técnicas sorológicas de ELISA “in house” e HAI obtidos a partir das 291 amostras de escolares estão apresentados nas Figuras 5 e 6 e Tabela 2. A ELISA “in house” em soro revelou que 7,2% (21/291) dos indivíduos foram positivos (IR>1,1); 22,0% (64/291) apresentaram resultado na zona cinza (0,9≤ IR ≤ 1,1) e 70,8% (206/291) negativos (IR< 0,9) (Figura 5). 100 70,8% (206) Percentual (%) 80 60 40 7,2% (21) 22,0% (64) 20 0 Positivo Zona cinza Negativo Figura 5 – Reação de ELISA “in house” anti-Trypanosoma cruzi, empregada no diagnóstico da doença de Chagas, em amostras de escolares do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, realizadas em sangue venoso (2ª Etapa). O teste de HAI, apresentado na Figura 6, revelou que 2,1% (6/291) dos indivíduos foram positivo, 3,4% (10/291) apresentaram resultado duvidoso e 94,5% (275/291) negativos. 58 Resultados 94,5% (275) 100 Percentual (%) 80 60 40 3,4% (10) 2,1% (6) 20 0 Positivo Duvidoso Negativo Figura 6 – Reação de HAI anti-Trypanosoma cruzi empregada no diagnóstico da doença de Chagas em amostras de escolares do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, realizadas em sangue venoso (2ª Etapa). Os testes sorológicos (ELISA + HAI) não confirmaram nenhum paciente com sorologia positiva para T. cruzi. A Tabela 2 abaixo demonstra que 95 amostras foram consideradas inconclusivas entre as duas técnicas utilizadas. Tabela 2 – Teste de ELISA “in house” e HAI com antígenos de Trypanosoma cruzi em amostras de escolares do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, coletadas em sangue venoso (2ª Etapa – Inquérito Sorológico). HAI ELISA Positivo Zona Cinza Negativo Total Positivo 0 1 5 6 Duvidoso 3 2 5 10 Total Negativo 18 61 196 275 21 64 206 291 Das 95 amostras submetidas a exame de IFI, 60 foram negativas para antígenos de T. cruzi. Trinta e cinco amostras que não apresentaram resultados conclusivos com as técnicas de ELISA convencional, HAI e IFI foram submetidas a uma quarta técnica sorológica (ELISA-rec). Nenhum dos soros examinados por esta técnica apresentou positividade. Desta forma a análise de todos os resultados sorológicos demonstrou que nenhuma criança apresentou positividade em duas técnicas sorológicas 59 Resultados simultaneamente sendo a prevalência da doença de Chagas na amostra estudada de 0%. 4.2. Dados vetoriais Inicialmente foram analisados os dados referentes ao período de outubro de 2006 a maio de 2009, neste período a GRS de Coronel Fabriciano recebeu notificações provenientes de 18 municípios da microrregião de Coronel Fabriciano e microrregião de Ipatinga de um total de 22 municípios (Tabela 3). Tabela 3 – Dados vetoriais dos municípios que integram a GRS de Coronel Fabriciano, Vale do Aço, Minas Gerais, no período de outubro/2006 a maio/2009. Municípios Açucena São João do Oriente Antônio Dias Coronel Fabriciano Iapu Jaguaraçu Marliéria Braúnas Mesquita Ipatinga Córrego Novo Ipaba Joanésia Dionísio Timóteo Belo Oriente Bugre Santana do Paraíso Total Nº Registros N % 66 28,4 35 15,1 18 7,8 11 4,7 16 6,9 18 7,8 13 5,6 14 6,0 13 5,6 10 4,3 5 2,2 3 1,3 3 1,3 2 0,9 2 0,9 1 0,4 1 0,4 1 0,4 232 100,0 Nº Insetos n % 71 27,8 36 14,1 20 7,8 19 7,5 19 7,5 18 7,1 15 5,9 14 5,5 13 5,1 11 4,3 5 2,0 4 1,6 3 1,2 2 0,8 2 0,8 1 0,4 1 0,4 1 0,4 255 100,0 O município de Açucena no período analisado encaminhou um total de 70 insetos à GRS correspondendo a 27,8% de todos os exemplares encaminhados a GRS de Coronel Fabriciano (Tabela 3). Estes triatomíneos capturados em Açucena eram provenientes de 48 UDs dispersas pelo município. Os municípios de Belo Oriente, Mesquita, Joanésia e Braúnas, que também pertencem a GRS de Coronel Fabriciano e fazem divisa com Açucena, 60 Resultados apresentaram números bastante inferiores aos do município de Açucena, tanto em relação ao número de registros, quanto ao número de triatomíneos encaminhados a GRS (Tabela 3). Não foi encontrada nenhuma notificação para quatro municípios: Periquito, Naque, Dom Cavati e Pingo D’Água. Dois desses municípios silenciosos (Periquito e Naque) também fazem divisa com Açucena. O município de Açucena apresentou como espécie predominante T. vitticeps (92,9% das capturas) seguido pelo P. diasi (4,3%) e P. megistus (2,8%) (Tabela 4). Estas duas últimas espécies foram capturadas apenas no povoado de Coqueiros. Já o T. vitticeps apresentou ampla distribuição por todo território do município, porém com uma maior concentração no distrito de Aramirim. Tabela 4 – Espécies de triatomíneos identificadas no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, no período de outubro/2006 a maio/2009. Espécies identificadas Triatoma vitticeps Panstrongylus megistus Panstrongylus diasi Total Açucena n 65 2 3 70 % 92,9 2,8 4,3 100,0 Dos triatomíneos encaminhados à GRS da espécie T. vitticeps apenas 39 exemplares apresentavam condições de serem examinados parasitologicamente, e destes 26 (66,7%) apresentavam a infecção por flagelados do tipo T. cruzi. Quanto ao local de captura constatou-se que 82,9% (58/70) estavam no intradomicílio, sendo o quarto (60,3%) o local mais freqüente deste achado (Figura 7). 61 Resultados 100 Percentual (%) 80 60,3% (35) 60 27,6% (16) 40 10,3% (6) 20 1,7% (1) 0 Quarto Sala Cozinha Outros Figura 7 – Local de captura dos triatomíneos no intradomicílio no município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, no período de outubro/2006 a maio/2009. Quando avaliado somente a espécie T. vitticeps, observou-se que 86,2% (56/65) estavam no intradomicílio, dos quais 26 eram positivos para flagelado do tipo T. cruzi. Em relação ao estádio/sexo dos insetos só existiam registro para 32,9% (23/70) dos triatomíneos das três espécies da região, onde quatro destes insetos eram ninfas, oito fêmeas e 11 machos. Os meses com maior número de triatomíneos capturados foram novembro com 26,2% (17/65); dezembro com 26,2% (17/65); janeiro com 10,8% (7/65) e fevereiro com 12,3% (8/65). Na região estes meses registram altas temperaturas e maior precipitação de chuvas. A presença constante de T. vitticeps no intradomicílio e com altas taxas de infecção natural motivaram a coleta de sangue de pessoas residentes em UDs infestadas. Foi observado ainda, que no ano de 2007 o número de triatomíneos enviados à GRS como um todo foi superior aos anos subsequentes com uma queda gradativa nos anos posteriores (Figura 8). 62 Resultados 140 121 GRS Nº de triatomíneos** 120 Açucena 100 100 76 80 62 60 33 29 40 14 13 7 5 20 0 2006* 2007 2008 2009 2010 Anos Figura 8 – Triatomíneos encaminhados a GRS de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, no período de outubro/2006 a dezembro/2010, estratificados por ano. * Neste ano existe registro somente para os meses de outubro, novembro e dezembro ** Corresponde somente aos triatomíneos com identificação da espécie Com a redução no envio de triatomíneos, o município de Açucena passa a não representar mais o município com o maior número de insetos enviados à GRS. Com relação à espécie não foi observada nenhuma mudança, continuando o T. vitticeps representando a espécie prevalente, tanto para o município de Açucena quanto para a GRS como um todo. 4.3. Sorologia de residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados Ao realizar a sorologia de residentes em UDs com presença de triatomíneos infectados várias pessoas se recusaram a participar da pesquisa e não compareceram nas datas agendadas para fazer a coleta de sangue. Os triatomíneos positivos para T. cruzi estavam presentes em 22 UDs dispersas pelo município. Das 22 UDs, alvos desta etapa da pesquisa, apenas habitantes de 14 residências aceitaram participar da coleta de sangue, o que representou um percentual de 63,6% de residências avaliadas. Foram coletadas 51 amostras de sangue venoso dos moradores destas UDs para a realização do diagnóstico para T. cruzi. Quando estas amostras foram 63 Resultados avaliadas sorologicamente pela ELISA e HAI foram observados os resultados apresentados na Tabela 5. Tabela 5 – Teste de ELISA “in house” e HAI com antígenos de Trypanosoma cruzi em amostras de residentes em domicílios com presença de triatomíneo positivo para flagelado do tipo Trypanosoma cruzi, em Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais, coletadas em sangue venoso. ELISA Positivo Zona Cinza Negativo Total Positivo 0 1 0 1 HAI Duvidoso 0 0 0 0 Negativo 3 9 38 50 Total 3 10 38 51 Nenhum resultado positivo para DCh foi constatado com estes testes, porém 13 amostras foram discordantes e submetidas ao teste de IFI. Destas, oito apresentaram-se negativas e cinco permaneceram com resultados inconclusivos. A quarta técnica sorológica, ELISA-rec, realizada nas amostras destes cinco indivíduos também não proporcionou nenhum resultado conclusivo, sendo todas examinadas por testes parasitológicos. 4.4. Avaliação parasitológica dos residentes em unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados e sorologia discordante Os resultados da PCR revelaram duas amostras positivas, como pode ser observado na Figura 9. Estas foram: (1) uma criança do sexo feminino, de quatro anos de idade residente na área urbana do município de Açucena cuja mãe não apresentou positividade em nenhuma das metodologias laboratoriais empregadas e nem relatou que a criança tinha apresentado algum sintoma sugestivo da infecção pelo T. cruzi; (2) um senhor de 67 anos, residente há 62 anos no mesmo domicílio localizado em área de frequente captura de triatomíneos que quando questionado sobre sintomas característicos da doença as respostas foram todas negativas. Foi verificado ainda que outras três pessoas residentes neste mesmo domicílio foram soronegativas. 64 Resultados Figura 9 – Gel de poliacrilamida demonstrativo dos resultados da PCR realizada em residentes de unidades domiciliares com presença de triatomíneos infectados e com sorologia inconclusiva, do município de Açucena, Vale do Aço, Minas Gerais. PM = Peso Molecular; Br = Controle dos reagentes do mix (NEGATIVO); CR = Controle dos reagentes de extração (Negativo); C- = Controle negativo; 3 a 12 Amostras de Soro (3 e 7 – Positivas; 4,5,6,8,9,10,11 e 12 – NEGATIVAS); C+ = Controle positivo. Os dois indivíduos com resultado positivo na PCR ao serem avaliados através da técnica de hemocultura mostraram-se negativos visto que os exames realizados quinzenalmente a partir do 15º dia até o 90º dia não demonstraram nenhum crescimento do parasito. 4.5. Aspectos Epidemiológicos dos pacientes residentes em unidades domiciliares infestadas por triatomíneos Para avaliação da situação epidemiológica do município de Açucena em relação à DCh, foram analisados 32 questionários respondidos pelos moradores das residências onde foram capturados triatomíneos positivos, todos os respondentes também coletaram sangue para realização da sorologia. Os questionários revelaram dados apresentados abaixo sobre o conhecimento destes indivíduos em relação à 65 Resultados doença e aos vetores, sobre mudanças ocorridas ao longo dos anos nas residências e o acesso a informações sobre saúde. Os dados sociodemográficos demonstraram que: (1) 96,9% das residências analisadas estão localizadas em área rural; (2) 62,6 % dos questionários foi respondido pelo proprietário da residência e/ou cônjuge; (3) 53,1% possuem escolaridade baixa (analfabeto ou fundamental incompleto); (4) 56,2% possuem idade acima 40 anos; (5) 90,6% das pessoas são nascidos em Açucena e (6) 93,8% são oriundos da área rural. Quando os entrevistados foram questionados sobre as residências, atuais e anteriores, foi verificado que: (1) 40,6% destes indivíduos residem na mesma casa desde o nascimento; (2) entre os que tiveram outras residências, 47,5% residiram no mesmo local por período superior a 20 anos e sempre em área rural; (3) foi constatado ainda que houve melhoria nas habitações, 87,5% das casas eram novas ou reformadas; (4) atualmente as casas possuem: (4.1) 90,7% piso de madeira ou cerâmica; (4.2) 71,9% paredes de alvenaria com reboco; (4.3) 96,9% cobertura de telha; (5) 93,8% das casas possuem algum tipo de anexo (46,9% galinheiro; 50,0% chiqueiro; 68,8% paiol). Quando foi avaliado o conhecimento destes indivíduos sobre o barbeiro e a DCh foi constatado que: (1) 93,8% dos entrevistados disseram conhecer o barbeiro; (2) 93,8% reconheceram os barbeiros hematófagos, dentre estes 71,9% reconheceram o T. vitticeps; 66 Resultados (3) A principal fonte de informação sobre os barbeiros (59,4%), foi obtida através dos agentes de saúde; (4) Os entrevistados disseram que quando encontram o barbeiro devem: (4.1) capturar o inseto (75%); (4.2) avisar os agentes de saúde, apenas 34,4%. Quando questionados sobre que doença esses insetos poderiam transmitir: (1) 90,6% disseram ser o barbeiro responsável pela transmissão da DCh; (2) 96,9% conheciam a doença, tendo a escola como principal fonte de informação (40,6%); (3) 93,8% consideram a DCh grave; (4) 62,5% acham que a doença tem cura; (5) 78,1% disseram ser o coração o órgão mais afetado e (6) apenas 18,8% disseram ter conhecido alguém com DCh. Quando questionamos sobre como o barbeiro transmitia a doença: (1) 84,4% disseram ser o contato com o barbeiro a principal fonte de transmissão da DCh. Quando questionados sobre as formas de prevenção: (1) 71,9% relatou que a DCh pode ser evitada conservando a casa limpa, e (2) 37,5% disseram que se deve aplicar inseticida. Quando questionados sobre o histórico de saúde: (1) 84,4% nunca haviam recebido transfusão de sangue, os demais não souberam responder; (2) Entre as mulheres nenhuma relatou ter tido problemas na gestação que sugerisse infecção pelo T. cruzi, foi relatado apenas um caso de aborto espontâneo e um de prematuridade; (3) 56,3% dos entrevistados afirmaram não ter DCh, os demais não sabiam dizer se tinham a doença ou não responderam. 67 5. DISCUSSÃO Discussão O objetivo deste trabalho foi avaliar o PCDCh e a situação atual da VE da DCh no município de Açucena, no qual a decisão de implantação da VE ocorreu entre os anos de 1995 e 1996. Na primeira fase do trabalho foi realizado um inquérito sorológico em escolares através de triagem em sangue coletado em papel de filtro que demonstrou um percentual de positividade de 38,9% na técnica de ELISA “in house”. Ao prosseguir na análise da sorologia confirmatória em 291 escolares por ELISA “in house” e HAI, em soro, não foi identificado nenhum caso positivo. Foram detectados 32,6% (95) de casos discordantes entre estes dois testes, os quais foram examinados pela IFI resultando ainda em 35 casos (36,8%) inconclusivos. Estes casos foram ainda examinados pelo teste de ELISA-rec não sendo detectado assim nenhum caso soropositivo para T. cruzi. Sendo assim, o resultado do inquérito sorológico em escolares de cinco a 15 anos realizado em Açucena não demonstrou nenhuma criança, entre a amostra selecionada, com infecção pelo T. cruzi, ou seja, 0% de prevalência de infecção na faixa etária avaliada. Este resultado vem de encontro com outros estudos realizados em áreas endêmicas no estado de Minas Gerais e nas demais localidades onde houve atuação do PCDCh. Segundo DIAS et al. (2002) na cidade de Lassance em 1999, berço da descoberta da DCh, nenhuma pessoa, na amostra estudada, com idade inferior a 20 anos apresentou infecção. Outro estudo semelhante foi realizado em Berilo e José Gonçalves de Minas em 2003, onde foi constatada uma prevalência de 0,4% para a infecção chagásica em crianças de 7 a 14 anos, tendo os autores do trabalho atribuído essa baixa prevalência ao combate sistemático de vetores em passado recente (BORGES et al., 2006). Também MORENO & BARACHO (2000), avaliando o PCDCh no estado de Minas Gerais no período de 1989 a 1998, demonstraram em inquérito sorológico realizado em 164 municípios, uma prevalência de 0,04% em crianças entre 7 a 14 anos com infecção pelo T. cruzi. Estes resultados conjuntamente refletem o sucesso das ações de combate a vetores. Em inquérito sorológico nacional realizado nos anos de 1978 a 1980, o estado de Minas Gerais apresentava prevalência de infecção de 8,83% (GERAL) e 9,49% 69 Discussão entre a população rural, e a região que compreende o Centro Regional de Saúde de Teófilo Otoni de 7,98% (população rural) no qual o município de Açucena estava ligado administrativamente naquela ocasião (SILVEIRA et al., 1984; DIAS et al., 1985, SILVEIRA et al., 2011). Constata-se, portanto que mesmo sem um conhecimento prévio de dados vetoriais do município, os dados sorológicos obtidos foram animadores em relação ao controle da DCh. Inquéritos sorológicos recentes realizados, em diversas áreas do Brasil, em grupos etários mais jovens apontam que houve uma redução marcante na prevalência da DCh, passando de 4,2% na década de 70 para menos de 0,2% em municípios onde a transmissão foi considerada interrompida com base em indicadores entomológicos (SILVEIRA, 2000; WHO, 1997; VILLELA et al., 2007). Segundo MONCAYO (2003), a redução na incidência de novos casos entre crianças de 7 a 14 anos no Brasil foi de 99,8%, correspondendo a uma queda de 18,5% de prevalência em 1975 para 0,04% em 1999, sendo este resultado reflexo das ações de combate vetorial do PCDCh. O interessante é que este dado está associado à redução da captura de T. infestans que foi de 166.000 exemplares em 1975, e 611 insetos em 1999, representando uma redução de 99,7% no índice de infestação por essa espécie. Desta forma, podemos deduzir que áreas onde foram desenvolvidas atividades sistematizadas de controle vetorial apresentam uma redução clara na prevalência da doença assim como na incidência da DCh humana. Diante da ausência de sorologia positiva em escolares do município de Açucena e frente a registros da existência de triatomíneos neste município por parte da GRS de Coronel Fabriciano, responsável pela supervisão dos trabalhos de vigilância epidemiológica nesta localidade, o trabalho prosseguiu fazendo uma pesquisa da situação vetorial local. No primeiro momento deparamos com uma situação, que apesar de ser desfavorável, não foi surpresa. De fato, encontramos um município sem registros vetoriais e sem dados sobre a doença. Pouco se tinha de informações em nível regional, sendo estas muito recentes. As explicações dadas para essa falta de registros foi que em nível local os arquivos da SMS se perderam. Em nível regional, a inexistência de dados ocorreu devido à transferência de unidade administrativa, passando Açucena, anteriormente ligada à GRS de Teófilo Otoni, a integrar-se à 70 Discussão GRS de Coronel Fabriciano, face ao processo de descentralização e reestruturação preconizado pelo SUS. Fica assim claro a necessidade de implantação de um programa informatizado e integrado de registro e acompanhamento do PCDCh como discutido e recomendado na II Reunião Anual de Avaliação do PCDCh realizada em UberabaMG em 2003 (SVS, 2003). A descentralização dos programas de controle de endemias, que desde o ano de 2000 estão sobre controle dos municípios no estado de Minas Gerais, embora decidida considerando os pressupostos teóricos que a justifiquem, trouxe um novo problema ao PCDCh. Não existe por parte dos municípios, conhecimento suficiente para a execução de práticas de controle de endemias, o que foi um fator que dificultou a transferência de encargos e o cumprimento continuado dos programas (SCHMUNIS & DIAS, 2000; VILLELA et al., 2007). Ainda na II Reunião Anual de Avaliação do PCDCh, outros pontos tiveram destaque tais como: (1) avanços no processo de descentralização, passando o PCDCh a ser gerido pelas Secretarias de Saúde Estaduais através de suas superintendências de epidemiologia ou ambiental ou por diretorias de zoonoses. As gerências estaduais, através de diretorias regionais, gradativamente transferiram a execução das ações aos municípios; (2) os progressos no Programa de Eliminação do Triatoma infestans (PETi) foram considerados como animadores, porém seriam necessários ajustes frente a presença de outras espécies de vetores; (3) outro item colocado como preocupante foi que, frente a ausência ou muito reduzida transmissão vetorial, existiam áreas muito descuidadas ou não trabalhadas pela vigilância epidemiológica (SVS, 2003). Os pontos abordados acima demonstram que o município de Açucena, assim como muitos outros em todo o país, encontra-se em fase de transição das atividades, o que explica em parte a dificuldade na obtenção de dados epidemiológicos e vetoriais para esta localidade. Face à escassez de dados históricos para o município de Açucena nos empenhamos em trabalhar com os dados obtidos mais recentemente. Assim, mediante acesso aos registros sobre triatomíneos encaminhados à GRS de Coronel Fabriciano, foi verificada a existência de triatomíneos capturados no município com um percentual de positividade em torno de 66,7% referentes à espécie T. vitticeps. 71 Discussão Este fato foi determinante para a etapa seguinte da pesquisa, onde após tabulação de todos os dados vetoriais para o período de outubro de 2006 a maio de 2009 identificamos 48 UDs infestadas por triatomíneos. Destas, 22 apresentaram triatomíneos positivos para flagelado do tipo T. cruzi, todos da espécie T. vitticeps. O P. megistus e P. diasi também foram capturados em Açucena, porém em menor proporção. Nenhum destes espécimes estava infectado com flagelados tipo T. cruzi. Durante o inquérito triatomínico realizado entre os anos de 1975 a 1983 foram encontradas oito espécies de triatomíneos no estado de Minas Gerais, tendo maior destaque o T. infestans e o P. megistus. Porém, apesar de ser considerada espécie secundária, o T. vitticeps já fora identificada em Minas Gerais neste inquérito (SILVEIRA et al., 1984; SILVEIRA, 2011,). Alguns trabalhos têm demonstrado a dispersão do T. vitticeps nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia (GALVÃO et al., 2003). Em alguns estados a infecção natural deste triatomíneo por T. cruzi atinge até 65% (SILVEIRA et al., 1983; SESSA & CARIAS, 1986; DIAS et al.,1989; GONÇALVES, 1998; GALVÃO et al., 2003; SANTOS et al., 2006). CARNEIRO et al. (1985) assinalaram a dispersão do T. vitticeps em Minas Gerais especialmente ao longo dos vales dos rios Jequitinhonha e Doce (DIAS et al., 1989). SOUZA, et al. (2008) em estudo realizado na cidade de Itanhomi, no Vale do Rio Doce, também demonstraram a presença do T. vitticeps na região desde o ano de 1990. Os dados obtidos demonstraram ser o município de Açucena responsável por cerca de 28% das notificações de triatomíneos recebidas pela GRS de Coronel Fabriciano nos anos de 2006 a 2008, sendo este o município que enviou o maior número de triatomíneos à GRS para análise. Este fato coincidiu com o período de coletas do inquérito sorológico nos escolares. Isto nos faz supor que a presença da equipe de pesquisa no município pode ter sido um estímulo à população a capturar os insetos no domicílio e encaminhá-los para a SMS, e esta por sua vez para a GRS. Além deste fato, em setembro de 2005, a GRS de Coronel Fabriciano promoveu um Curso de Capacitação em Controle de Doenças de Chagas, direcionado aos agentes de endemias dos municípios integrantes desta regional. Este curso foi considerado um passo importante para que os municípios dessem início a reestruturação e implantação de VE para a DCh. Como consequência, em 72 Discussão outubro de 2006 a GRS passa a registrar de forma sistematizada as notificações de triatomíneos, assim como os exames realizados nos mesmos. Estes acontecimentos podem também ter contribuído para o aumento das notificações encaminhadas a GRS. A análise dos registros da GRS no período de 2006 a 2009 revelou que no município de Açucena a espécie de triatomíneo predominante foi o T. vitticeps (92,9%). Esta espécie estava amplamente distribuída no município, tendo uma maior concentração no distrito de Aramirim, região com ecossistema fortemente modificado pela construção de barragens para instalação de usina hidroelétrica e pela substituição de mata nativa por plantações de eucalipto, fatores estes que intervêm na dispersão e mudança da distribuição vetorial como já demonstrado por outros autores em outras regiões endêmicas do país (FORATINI, 1980; CARCAVALLO et al., 1999; MACHADO-DE-ASSIS et al., 2007). O interessante é que o P. megistus e o P. diasi foram encontrados em número reduzido em apenas uma localidade, no povoado de Coqueiros, que apresenta uma vegetação nativa de Mata Atlântica preservada às margens do Ribeirão Travessão, um dos principais rios que corta o município. Estudo realizado no estado do Espírito Santo evidencia a presença T. vitticeps capturado frequentemente no ambiente domiciliar em áreas rurais, porém nesta região, a prevalência da DCh é baixa, estando limitada a casos autóctones de transmissão do T. cruzi por esta espécie (SANTOS et al., 2006). No entanto, os índices de infecção natural desta espécie por flagelados morfologicamente semelhantes a T. cruzi são elevados e variaram de 25 a 65% de positividade (DIAS et al., 1989; LOROSA et al., 2003; SANTOS et al., 2006). Por outro lado, sabe-se que o poder de colonização da espécie é considerado baixo, e neste estado foi observada que a invasão domiciliar ocorria em áreas de desmatamento recente e de implantação de redes elétricas locais, sendo os insetos adultos atraídos pela luz das residências, o que propiciava o encontro dos mesmos no domicílio (DIAS et al., 1989; LOROSA et al., 2003). Os dados encontrados para o município de Açucena corroboram de certa forma os estudos realizados no estado de Espírito Santo. Estudos realizados no Espírito Santo, Rio de Janeiro e recentemente em Minas Gerais sobre os hábitos alimentares do T. vitticeps revelaram a presença de sangue humano no tubo digestivo, demonstrando que os triatomíneos que invadem 73 Discussão as casas se alimentam em seus habitantes. Estes estudos assinalam ainda um ecletismo alimentar do T. vitticeps, sendo os marsupiais, roedores e aves as fontes alimentares frequentes para esta espécie. Este fato ressalta o elo entre o ambiente silvestre e o doméstico e a necessidade de se instalar um sistema eficiente de vigilância entomológica e epidemiológica para esta realidade (DIAS et al., 1989; GONÇALVES et al., 1998; GONÇALVES et al., 2000; LOROSA et al., 2003; SOUZA et al., 2011). A presença do T. vitticeps no município de Açucena foi verificada já na década de 80 em Levantamento Triatomínico (LT) realizado no ano de 1983. Nesta época, foram encontradas as espécies T. vitticeps e P. megistus, sendo esta última predominante e correspondendo a 75% dos insetos capturados. O que observamos é que gradativamente o P. megistus foi sendo substituído pelo T. vitticeps no município de Açucena. Tal fato pode ser explicado pelas alterações ambientais onde vastas áreas de mata nativa deram lugar a plantações de eucalipto que abastecem importantes indústrias da região. As ações de combate aos vetores instituídas na década de 80 demonstraram elevada eficiência no combate às duas principais espécies vetoras em Minas Gerais (T. infestans e P. megistus), porém o T. vitticeps permaneceu na região do município de Açucena e atualmente ocupa posição de destaque, fato que pode estar relacionado às características da espécie que ocupa nichos silvestres e que eventualmente invade os domicílios atraídos pela luz e por fonte alimentar em áreas devastadas. Semelhantemente a outros estudos, verificamos que dos T. vitticeps capturados em Açucena com identificação de estádio e sexo, houve uma predominância de insetos adultos (88,9%) e que as ninfas examinadas estavam negativas para T. cruzi. Os triatomíneos desta espécie foram encontrados principalmente no intradomicílio (86,2%). Estes dois fatores sugerem, à semelhança de outros estudos, que os triatomíneos estão dispersos em seus ecótopos naturais e que estes invadem esporadicamente os domicílios à busca de fonte alimentar (DIAS et al., 1989; GONÇALVES et al., 1998). Em Açucena os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro foram os meses com maior número de T. vitticeps capturados (75,4%), correspondendo a meses de temperaturas mais elevadas e período de chuvas. DIAS et al. (1989) e 74 Discussão GONÇALVES et al. (1998) em estudos realizados no Espírito Santo e Rio de Janeiro, respectivamente, caracterizaram o T. vitticeps como sendo nativo de ambientes úmidos e florestais, e a migração desta espécie foi observada durante todo ano, ocorrendo mais intensamente nos meses mais úmidos e quentes, corroborando a nossa observação. Ao avaliarmos a regularidade no envio de triatomíneos à GRS pelo município de Açucena, observamos que no ano de 2008 houve o maior número de triatomíneos encaminhados, correspondendo a 33% dos triatomíneos recebidos pela GRS. No ano seguinte ocorreu uma queda acentuada (78,8%) no número de exemplares enviados a GRS, possivelmente relacionado ao fato de que todas as ações da SMS estavam voltadas para o combate a dengue, segundo as informações registradas no município. Em 2010, apesar do número de triatomíneos ser maior que no ano anterior, a quantidade de exemplares detectada ficou muito longe de alcançar os índices dos anos de 2007 e 2008. PRATA (1981) já alertava sobre a persistência das endemias devido às irregularidades com que as campanhas de controle são conduzidas por motivos administrativos e orçamentários. MORENO & BARACHO (2000) também alertam sobre a necessidade em se mobilizar a população através de conscientização e orientação. Assim, cabe aos municípios programar atividades educativas com a comunidade com demonstrações de triatomíneos e de sua captura, mutirões de limpeza de quintais e anexos, orientar a população sobre a situação local no tocante a doença de Chagas e sobre a importância de encaminhar os triatomíneos para notificação (DIAS, 1998). Durante o inquérito nacional de soroprevalência realizado entre 1975 e 1980 foi possível constatar uma desigualdade na distribuição espacial da DCh (CAMARGO, 1984). Uma vez que neste período a principal forma de transmissão era vetorial, podemos relacionar tal fato a uma dispersão também desigual do triatomíneo, mesmo em áreas geograficamente próximas. No levantamento realizado na GRS de Coronel Fabriciano no período de 2006 a 2010, constatamos que municípios limítrofes a Açucena não enviavam triatomíneos à GRS na mesma proporção. Isto pode ser explicado por duas hipóteses: (1) estes municípios estão com o PCDCh inativo e (2) os triatomíneos estão dispersos desigualmente na região de abrangência da GRS de Coronel Fabriciano devido principalmente a fatores de ordem ambiental. 75 Discussão Diante do quadro vetorial levantado no período de outubro/2006 a maio/2009 foi realizada sorologia em 51 pessoas residentes nas 22 UDs onde ocorreu captura de triatomíneos positivos para flagelados do tipo T. cruzi após exame parasitológico. A sorologia realizada através das técnicas de ELISA “in house” e HAI inicialmente revelou 38 amostras negativas e 13 inconclusivas. As amostras inconclusivas foram submetidas a uma terceira técnica (IFI) onde oito se mostraram negativas e cinco permaneceram inconclusivas, que se apresentaram ainda inconclusivas após a realização da técnica de ELISA-rec. Partindo do pressuposto que nenhum indivíduo pode ficar sem diagnóstico e seguindo as recomendações do MS (2005), os casos com resultados sorológicos inconclusivos, foram submetidos à nova coleta de sangue para realização da técnica de diagnóstico parasitológico, a PCR. Em relação às duas amostras consideradas positivas na PCR, constatamos que se trata de duas situações isoladas. O primeiro indivíduo trata-se de uma criança do sexo feminino, de quatro anos de idade residente na área urbana do município desde o nascimento. Sua residência não é passível de ser colonizada por triatomíneos levando em conta a boa qualidade da construção. Sua mãe não apresentou infecção pelo T. cruzi ao ser avaliada sorologicamente, e sua família não possui histórico de DCh. Porém, a mãe da criança relatou que a menina frequenta a casa da avó paterna, chegando a dormir na residência que fica na área rural do município e em região com o maior número de triatomíneos capturados nos domicílios. Assim podemos levantar a hipótese de uma possível infecção por via vetorial. O segundo indivíduo é um senhor de 67 anos de idade, residente há 62 anos no local onde foi capturado o triatomíneo, área rural de maior incidência de captura de triatomíneos atualmente e no passado (distrito de Aramirim). Sua residência apresenta características que favorecem a presença do triatomíneo. Os demais residentes deste mesmo domicílio não apresentaram positividade ao serem avaliados sorologicamente, e não há histórico de DCh em sua família. Embora em nossa equipe de trabalho não inclua um clínico, este senhor foi indagado quanto à presença de sintomas indicativos da doença, porém nenhum indício de manifestações clínicas foi detectado, o que sugere uma evolução benigna da doença. Neste caso também podemos suspeitar de transmissão vetorial. 76 Discussão Este dois casos encontrados em Açucena reafirmam o que diversos estudos realizados ao longo das últimas três décadas já assinalavam: que o controle do vetor é necessário e deve ter caráter permanente. Entre as medidas a serem adotadas seriam melhorias nas habitações e o tratamento químico dos vetores (SILVEIRA & DIAS, 2011). Paralelamente à realização da sorologia, foi aplicado aos residentes de cada domicílio um questionário a fim de caracterizar epidemiologicamente a situação dos indivíduos em estudo. Entre os pontos de maior relevância foi constatado que a maioria destes indivíduos reside em área rural (96,9%), são nascidos no município (90,6%), e 87,5 % dos domicílios são novos ou reformados. Segundo a OMS entre as formas de se prevenir a DCh está a inclusão de políticas públicas que propiciem melhorias nas residência, prevenindo assim a infestação pelo vetor (WHO, 2010a). Quanto ao conhecimento destes em relação ao barbeiro 93,8% o conhecem, sendo que 71,9% reconheceram o T. vitticeps como à principal espécie no município e ainda sabem da necessidade de se capturar o inseto e avisar os agentes de saúde sobre sua existência. Sobre a doença 90,6% dos entrevistados relacionaram o barbeiro a DCh, 96,9% a consideram grave, apenas 18,8% disseram ter conhecido alguém com a doença. Dentre as formas de prevenção da doença a manutenção das residências limpas foi a mais citada (71,9%). Segundo MORENO & BARACHO (2000) a VE nos moldes atuais preconiza a participação popular através da formação de representantes formais (Conselho Municipal de Saúde, profissionais de saúde e ensino) e líderes naturais da comunidade, onde estes participam nas decisões e no planejamento das atividades. Os dados obtidos em Açucena relativos ao conhecimento da população sobre o vetor e a doença demonstram que a população está informada e apta a exercer seu papel na VE. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa através de conversas informais com representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde foi possível fazer várias constatações sobre o PCDCh no município de Açucena. Entre os problemas apontados como dificuldades na manutenção das ações do PCDCh estão a descentralização da saúde pelo SUS, a falta de suporte 77 Discussão técnico neste período de transição, a ausência de recursos financeiros, ausência de inseticidas para borrifação das unidades domiciliares positivas para o vetor, número insuficiente de agentes de saúde principalmente devido à grande extensão territorial do município, 815, 421 Km2 e falta de treinamento e rotatividade destes, não existem também médicos e outros profissionais da área da saúde capacitados para o diagnóstico e acompanhamento da DCh no município. VILLELA et al. (2007) ressaltam em trabalho realizado na GRS de Divinópolis a importância das atividades de supervisão, suporte técnico e capacitação por parte das GRS na transferência de responsabilidades ao municípios. Foi constatado ainda que a VE para DCh é realizada concomitantemente com outros programas (dengue, raiva, etc.) não existindo ações previamente programadas e direcionadas exclusivamente a DCh. A VE limita-se a visitação de residências por agentes de endemias municipais quando acionados pelos moradores e encaminhamento de barbeiros a GRS de Coronel Fabriciano para exames. Devido a falta de uma política consolidada para a VE da DCh as casas onde são capturados barbeiros não têm sido vistoriadas em busca de colônias e nem recebem tratamento químico nos casos em que este é recomendado. Nesta situação relatada fica exposto que o PCDCh deixa de executar uma etapa primordial de sua atuação que é a fase de ataque ao vetor domiciliado, potencialmente permitindo uma reintrodução do triatomíneo no habitat humano e expondo seu moradores a infecção pelo T. cruzi. Existe em todo município 20 PIT’s implantados durante a fase inicial da VE na década de 90, porém estes não estão em atividade e não existe por parte da população conhecimento sobre estes postos. Como parte das ações de reestruturação da VE no município está sendo feito um novo reconhecimento geográfico das residências ação que visa reavaliar a distribuição dos PIT’s. Aqui percebemos que houve um abandono parcial do PCDCh por um período longo, porém existe o empenho por parte do município em reestruturá-lo. As ações de planejamento e reconhecimento geográfico são o ponto de partida para a implantação ou reestruturação do PCDCh. Uma queixa muito recebida durante os períodos de coleta de sangue, por parte dos professores e dos moradores do entorno das escolas durante a etapa de coleta, é que eles nunca tinham retorno sobre os insetos entregues aos agentes de 78 Discussão saúde. Sendo assim relataram preferir matar os insetos que entregá-los aos agentes de saúde. Este problema ficou destacado no questionário aplicado onde 75,0% da população disseram ser necessário capturar o triatomíneo. Porém apenas 34,4% disseram ser importante entregar o inseto ao agente de saúde. Recentemente, segundo a SMS, houve uma melhoria da VE no que diz respeito aos registros e retorno dado a população. Os barbeiros que chegam a secretaria através dos moradores ou dos agentes de saúde são encaminhados a GRS de Coronel Fabriciano, são feitos registro destes pelo município e o retorno é dado pela GRS em aproximadamente dois meses. A VE é a ultima etapa do PCDCh, porém não menos importante. Diversos estudos apontam para a importância desta etapa e o caráter permanente que deve ter e a necessidade da participação do estado em todas as suas esferas, e da população (MS/SUCAM, 1980; MORENO & BARACHO, 2000; VILLELA et al., 2007). Face à vários pontos já discutidos neste trabalho destacamos a fragilidade desta etapa, porém um outro ponto nos chamou mais atenção, esta fase é muito pouco documentada e avaliada. Existe no município oito unidades de atenção à saúde. Todas são públicas e voltadas somente para a atenção primária. Não existe no município nenhum médico ou outro profissional da saúde preparado para o diagnóstico da DCh, assistência clínica e ou tratamento etiológico ou clínico da doença. Não existem registros atualizados sobre a doença no município como óbito, diagnóstico ou tratamento. A falta de registros sobre a doença em Açucena, assim como a descontinuidade de PCDCh no município após o ano de 1996, e a presença de triatomíneos capturados no domicílio demonstram a necessidade de se reforçar o sistema de vigilância epidemiológica para a DCh em caráter permanente a fim de assegurar o controle vetorial, pois de acordo com MORENO & BARACHO (2000) algumas espécies de triatomíneos são frequentemente encontradas invadindo as casas no estado de Minas Gerais, embora só eventualmente constituindo colônias como acontece com espécies secundárias e emergentes como o T. vitticeps. Ressalta-se aqui a grande dificuldade de se realizar este tipo de pesquisa e a manutenção do PCDCh, principalmente frente a falta de apoio político, ao número reduzido de pesquisadores e centros de pesquisas voltados para esta enfermidade, a falta de registros históricos, e a baixa participação da população. Assim, doenças 79 Discussão como a DCh tornam-se negligenciadas deixando uma lacuna imensa entre a intenção e a ação. 80 6. CONCLUSÕES Conclusões • O inquérito sorológico em escolares no município de Açucena revelou uma soroprevalência de 0%, sugestivo da interrupção da transmissão vetorial neste município. • A ocorrência de triatomíneos da espécie T. vitticeps em Açucena invadindo os domicílios sugere atenção em relação à possibilidade de domiciliação e os riscos de transmissão vetorial da doença de Chagas. • Faz-se necessário efetivar ações de controle de triatomíneos face aos altos índices de infecção natural encontrado e as intervenções ambientais que favoreceram a presença predominante da espécie T. vitticeps. • A pesquisa sorológica em residentes de domicílios com presença de triatomíneos infectados revelou ser necessário o emprego de técnicas de detecção do parasita diante da ocorrência de diagnóstico inconclusivo e sugere a necessidade de avaliações parasitológicas posteriores para confirmação definitiva da infecção por T. cruzi. • A aplicação do questionário epidemiológico aos moradores das residências com presença triatomíneos infectados demonstrou que a doença de Chagas fez parte do passado recente do município, e o conhecimento sobre a doença e seus vetores ainda ocorre entre a população e que os poucos entrevistados revelaram estar aptos a atuarem no modelo descentralizado do PCDCh. • A falta de continuidade do PCDCh devido a descentralização dos serviços de saúde para os municípios pode colocar em risco áreas com baixa assistência por parte do programa de vigilância epidemiológica ou não trabalhadas, tendo em vista a elevada extensão territorial do município, número insuficiente de agentes de saúde e despreparo do município para assumir as responsabilidades impostas pelo Sistema Único de Saúde. 82 7. PERSPECTIVAS/ RECOMENDAÇÕES Perspectivas/Recomendações • Restabelecer as atividades do PCDCh segundo diretrizes do Consenso Brasileiro de Doença de Chagas de 2005. • Avaliar clinicamente os indivíduos com diagnóstico positivo para T. cruzi, caso confirmado. • Encaminhar os pacientes eventualmente infectados por T. cruzi ao sistema de saúde local para devida avaliação clínica e tratamento segundo diretrizes do Consenso Brasileiro de Doença de Chagas de 2005. • Implantar um sistema local de vigilância epidemiológica com base sólida e sustentada no desejo político, na conscientização e participação comunitária e no SUS. 84 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Referências Bibliográficas ALENCAR, JE (1987). História Natural da Doença de Chagas no Estado do Ceará. Fortaleza: Imprensa Universitária, Universidade Federal do Ceará. AMATO NETO, V; MARTINS, JEC; OLIVEIRA, L; TSUZUKI, E (1965). Incidência da doença de Chagas entre gestantes, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 7: 156-159 ANDRADE, Z A (1983). Aspectos patológicos da doença de Chagas. Interciência, vol. 8 nº 6, p. 367-373, nov-dez. BORGES, JD; MACHADO DE ASSIS, GF; GOMES, LV; DIAS, JCP; PINTO, IDM; MARTINS-FILHO, OA; TORRES, RM; VIÑAS, PA; BAHIA, MT; MACHADOCOELHO, GLL; LANA, M (2006). Seroprevalence of Chagas diease in schoolchildren from two municipalities of Jequitinhonha Valley, Minas Gerais; six years following the onset of epidemiological surveillance. Revista Instituto de Medicina Tropical, São Paulo, 48(2):81-86, march-april. BRENER, Z & GAZZINELLI, RT (1997). Immunological Control of Trypanosoma cruzi Infection and Pathogenesis of Chagas’ Disease. International Archives of Allergy and Immunology, 114(2):103-110. BRITO, C; CARDOSO, MA; WINCKER, P; MOREL, CM (1993). A simple protocol for de physical cleavage of Trypanosoma cruzi kinetoplast DNA present in blood samples and its use in polymerase chain reaction (PCR) based diagnosis of chronic Chagas disease. Memórias Instituto Oswaldo Cruz, 88: 171-172. BRODSKYN, CI & BARRAL-NETTO, M (2000). Resposta imune humana na doença de Chagas. In BRENER, Z; ANDRADE, ZA; BARRAL-NETTO, M. Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 170-176. CAMARGO ME, SILVA GR, CASTILHO EA, SILVEIRA AC (1984). Inquérito sorológico da prevalência de infecção chagásica no Brasil, 1975/1980. Revista Instituto de Medicina Tropical, São Paulo 1984; 26: 192-204. 86 Referências Bibliográficas CARCAVALLO, RU; CURTO DE CASAS, SI; SHERLOCK, IA; GALÍNDEZ-GIRÓN, I; JURBERG, J; GALVÃO, C; MENA SEGURA, CA (1999). Geographical distribution and altilatitudinal dispersion. In RU Carcavallo, I Galindz-Girón, J Jurberg, H Lent (eds.), Atlas of Chagas Disease Vectors in the Americas, Vol. III, Fiocruz, Rio de Janeiro, p. 747-792. CARNEIRO, M; LOIOLA, CCP; LIMA, SG; DIOTAUITI, L (1985). Presença do Triatoma vitticeps em ecótopos artificiais no Estado de Minas Gerais. Na XII Reunião Anual sobre Pesquisa Básica em Doença de Chagas, Caxambu: VE-40. CHAGAS, C (1909a). Nova espécie mórbida do homem, produzida por um Trypanozoma (Trypanozoma cruzi): Nota prévia. Brazil-Médico, Rio de Janeiro, v.23, n. 16, p.161, abr. (in Biblioteca Virtual Carlos Chagas – Produção intelectual – pi14355 <http://www4.prossiga.br/Chagas/prodint/sec/pi14-355.html>, acesso em 30/09/2005). CHAGAS, C (1909b). Trabalho do Instituto de Manguinhos sobre uma nova trypanosomiase humana, pelo Dr. Carlos Chagas, assistente do Instituto. Annaes da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v.75, p.188-190, jan-dez. (in Biblioteca Virtual Carlos Chagas – Produção intelectual <http://www4.prossiga.br/Chagas/prodint/sec/pi17-465.html>, – acesso pi17-465 em 30/09/2005). CHAGAS, C (1911). Nova entidade mórbida do homem. Resumo geral de estudos etiológicos e clínicos. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 3(2): 219-275. CHAGAS, C (1916). Tripanossomíase americana. Forma aguda da moléstia. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 8: 153-158. CHAGAS, C (1922). Descoberta do Tripanozoma cruzi e verificação da tripanozomiase americana: Retrospecto histórico. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v.15, n. 1. Translations, p. 67-76. (in Biblioteca Virtual Carlos Chagas – Produção intelectual – pi54-231 87 Referências Bibliográficas <http://www4.prossiga.br/Chagas/prodint/sec/pi54-231.html>, acesso em 30/09/2005). CHIARI, E; DIAS, J.P; LANA, M; CHIARI, CA (1989). Hemoculture for the parasitological diagnosis of human chronic Chagas’ disease. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 22: 19-23. COURA, J. R (1993). Falso dilema sobre a luta antivetorial e as perspectivas de controle da doença de Chagas no Brasil. BHC ou BNH? Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 9(4): 514-518, out/dez. COURA, JR & DIAS, JCP (2009). Epidemiology, control and surveillance of Chagas disease - 100 years after its discovery. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 104(Suppl. I): 31-40. DATASUS (2005). Caderno de Informações de Saúde: Informações Gerais. (<www2.datasus.gov.br>, acesso em 07/09/2005). DIAS, E & PELLEGRINO, J (1948). Alguns ensaios com o gammexane no combate aos transmissores da doença de Chagas. Brasil Med 62: 185-191. DIAS JCP; LOYOLA, CCP; BRENER, S (1985). Doença de Chagas em Minas Gerais: Situação Atual e Prespectivas. Revista Brasileira Malariologia e Doenças Tropicais, 37:7-28. DIAS, JCP (1989). The indeterminate form human chronic Chagas disease a clinical epidemological review. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 22(3): 147-156, jul-set. DIAS, JCP; FEITOSA, VR; FERRAZ FILHO, AN; RODRIGUES, VLC; ALENCAR, SA; SESSA, PA (1989). Fonte alimentar e potencial vetorial de Triatoma vitticeps (Stal, 1859) com relação à doença de Chagas humana no estado do Espírito Santo, 88 Referências Bibliográficas Brasil (Hemiptera, Reduvidae). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 84, Supl. IV, 165-173. DIAS, JCP (1991). Chagas disease control in Brazil: Which strategy after the attack phase? Annales de la Societé Belge de Medicine Tropicale, 71:75-86. DIAS, JCP & COURA (1997). Epidemiologia in Clínica e terapêutica da doença de Chagas: uma abordagem prática para o clínico geral/ organizado por João Carlos Pinto Dias; José Rodrigues Coura – Rio de Janeiro: Fiocruz, pag.31 a 65. DIAS, JCP (1998). Problemas e possibilidades de participação comunitária no controle das grandes endemias no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 14(Supl. 2): 19-37. DIAS, JCP (2000). Vigilância epidemiológica em doença de Chagas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol. 16, supl. 2. DIAS, JCP; MACHADO, EMM; BORGES, EC; MOREIRA, EF; GONTIJO, C; AZEREDO, BVM (2002). Doença de Chagas em Lassance, MG. Reavaliação clínicoepidemiológica 90 anos após a descoberta de Carlos Chagas. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 35(2): 167-176, mar-abr. DIAS, J. C. P (2011). Os primórdios do controle da doença de Chagas. História sobre a Doença de Chagas no Brasil. Vol: 44: Suplemento II. DIOTAIUTI, L; DE PAULA, OR; FALCÃO, PL; DIAS, JCP (1995). Avaliação do programa de controle vetorial da doença de Chagas em Minas Gerais, Brasil, com referência especial ao Triatoma sórdida. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 118(3). FORATTINI, OP (1980). Biogeografia, origem e distribuição da domiciliação de triatomíneos domiciliares na região central do Brasil. Revista de Saúde Pública, 13:265-299. 89 Referências Bibliográficas FORATTINI, OP; BARATA, JMS; SANTOS, JLF; SILVEIRA, AC (1981). Hábitos alimentares, infecção natural e distribuição de triatomíneos domiciliados na região nordeste do Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo 15:113-164. GALVÃO, C; CARCAVALLO, R; ROCHA, DS; JUBERT, J (2003). A checklist of the currente valid species of the subfamily Triatominae Jeannel, 1919 (Hemíptera, Reduviidae) and their geografical distribution, with nomenclatural and taxonomic notes. Zootaxa 202: 1-36. GARCIA, ES & AZAMBUJA, P (2000). Vetores. In BRENER, Z; ANDRADE, ZA; BARRAL-NETTO, M. Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 41-47. GOMES, ML; MACEDO, AM; VAGO, AR; PENA, SDJ; GALVÃO, LMC; CHIARI, E (1998). Trypanosoma cruzi: Optimization of Polymerase Chain Reaction for Detection in Human Blood. Experimental Parasitology, vol. 88: 28-33. GONÇALVES, TCM; OLIVEIRA, E; DIAS, LS; ALMEIDA, MD; NOGUEIRA, WO; PIRES, FDA (1998). An investigation on the ecology of Triatoma vitticeps (Stal, 1859) and its pssible role in the transmission of Tripanosoma cruzi, in the locality of Triunfo, Santa Maria Madalena municipal district, estate of Rio de Janeiro, Brazil. Memória do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, vol. 93(6): 711-717, nov-dec. GONÇALVES, TC; ROCHA, DS; CUNHA, RA (2000). Feeding patterns of Triatoma vitticeps in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Revista de Saúde Pública, 34: 348352. GONTIJO, ED; ANDRADE, GMQ; JANUZZI, JH; MOREIRA, E; JANUARIO, JN; MOURAO, O (1998). Doença de Chagas Congênita - Inquérito Sorológico em Minas Gerais - modelo e proposta. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 31(Supl III): 53. 90 Referências Bibliográficas GONTIJO, ED; ANDRADE, GMQ; SANTOS, SE; GALVÃO, LMC; MOREIRA, EF; PINTO, FS; DIAS, JCP; JANUÁRIO, JN (2009). Triagem neonatal da infecção pelo Trypanosoma cruzi em Minas Gerais, Brasil: transmissão congênita e mapeamento das áreas endêmicas. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 18(3):243-254, jul-set. GUARNERI, AA; CARVALHO, MG; PEREIRA, MH; DIOTAIUTI, L (2000). Potencial biológico do Triatoma brasiliensis. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(Sup. 2): 101-104. GURTLER, RE; SEGURA, EL; COHEN JE (2003). Congenital transmission of Trypanosoma cruzi infection in Argentina. Emerging Infectious Diseases, 9(1):29-32. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2002). Cidades@ Síntese: População e Domicílios 2000-2001. (<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/SINTESE.php?>, acesso em 20/9/2005). INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2003). Cidades@ Síntese: Ensino 2003. (<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/SINTESE.php?>, acesso em 20/9/2005). INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010a). Cidades@ Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. (<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>, acesso em 04/03/2011). INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010b). Cidades@ Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. (<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>, acesso em 04/03/2011). INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2011). Cidades@. Síntese. (<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>, acesso em 04/03/2011). 91 Referências Bibliográficas JUNQUEIRA, ACV; CHIARI, E; WHICKER, P (1996). Comparison of the polymerase chain reaction with two classical parasitological methods for the diagnosis of Chagas disease in an endemic region of north-eastern Brazil. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, Vol. 90, Issue 2, Pages 129-132. KRETTLI, AU & BRENER, Z (1982). Resistance against Trypanosoma cruzi aasociate to anti-living trypomastigote antibodies. Journal of Immunology, 128: 20092012. LARANJA, FS (1953). Aspectos clínicos da moléstia de Chagas. Revista Brasileira de Medicina; 10: 482-91. LENT, H; WYGODZISNKY, P (1979). Revision of the Triatominae (Hemiptera Reduviidae) and their significance as vectors of Chagas' disease. Bulletin of the American Museum of Natural History, 163: 123-520. LOROSA, ES; VALENTE, MVMP; CUNHA, V; LENT, H; JURBERG, J (2003). Foco de doença de Chagas em Arcádia, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 98(7): 885-887, october. LOWRY, OH; ROSEBROUGH, NJ; FARR, AL; RANDALL, RJ (1951). Protein measurement with the folin phenol reagent. Journal of Biological Chemistry 193: 265275. LUQUETTI, AO & RASSI A (2000). Diagnóstico laboratorial da infecção pelo Trypanosoma cruzi. In BRENER, Z; ANDRADE, ZA; BARRAL-NETTO, M. Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 344-378. LUZ, ZMP; COUTINHO, MG; CANÇADO, JR; KRETTILI, AU (1994). Hemocultura: técnica sensível na detecção do Trypanosoma cruzi em pacientes chagásicos na fase crônica da doença de Chagas. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 27: 143-148. 92 Referências Bibliográficas MACHADO-DE-ASSIS, GF; AZEREDO, BVM; FUENTE, ALC; DIOTAIUTI, L; LANA, M (2007). Domiciliation of Triatoma pseudomaculata (Corrêa e Espínola 1964) in the Jequitinhonha Valley, State of Minas Gerais. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 40(4):391-396, jul-ago. MARIN-NETO, JA; ALMEIDA-FILHO, OC; PAZIN-FILHO, A; BENEDITO CARLOS MACIEL, BC (2002). Forma Indeterminada da Moléstia de Chagas. Proposta de Novos Critérios de Caracterização e Perspectivas de Tratamento Precoce da Cardiomiopatia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, vol.79 no.6, São Paulo, Dec. MEDINA LOPES, MA (1983). Transmissão materno-infantil da doença de Chagas. Tese (Mestrado). Brasília, Universidade de Brasília, 124 p. MINISTÉRIO DA SAÚDE (1980). SUPERINTENDÊNCIA DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA. Manual de Normas Técnicas da Campanha da Doença de Chagas. Brasília, DF: Centro de Documentação do Ministério da Saúde. MINISTÉRIO DA SAÚDE (1994). Inquérito sorológico para avaliação do programa de Controle da Doença de Chagas. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Departamento de Operações. Coordenação de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores. 1ª Ed. – Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 69p. MINISTÉRIO DA SAÚDE (2005). Consenso Brasileiro em Doença de Chagas Secretaria de Vigilância em Saúde. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, vol. 38 (suplemento III). MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006). Nota técnica: Brasil recebe certificado internacional da interrupção da transmissão vetorial da Doença de Chagas pelo Triatoma infestans. Secretaria de Vigilância em Saúde, Brasília, 9 de junho. MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / 93 Referências Bibliográficas Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 372 p. MONCAYO, A (2003). Chagas Disease: Current Epidemiological Trends fter the Interruption of Vetorial and Transfusional Transmission in the Souther Cone Coutries. Memórias de Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 98(5): 577-591, jul. MORENO, EC & BARACHO, L (2000). Vigilância epidemiológica no Programa de Controle da Doença de Chagas em Minas Gerais, Brasil (1984-1998). Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(Sup.2): 113-116. MOYA, PR & MORETTI, ERA (1997). Doença de Chagas congênita in Clínica e terapêutica da doença de Chagas: uma abordagem prática para o clínico geral/ organizado por João Carlos Pinto Dias; José Rodrigues Coura – Rio de Janeiro: Fiocruz, p383-409. NEVES, PD (2003). Parasitologia humana. 10. Ed. São Paulo: Atheneu, p. 428. OPAS (2006). Conclusiones, Recomendaciones y Decisiones. XV um Reunión de la Comisión del Cono Sur Intergubernamental para la Eliminación de Triatoma infestans y la Interrupción de la Transmisión de Tripanossomíase Transfusional (INCOSUR-Chagas). Brasília, Brasil, 6-9 junio. PIRES, HHR; BORGES, EC; ANDRADE, RE; LOROSA, ES; DIOTAIUTI, L (1999). Peridomiciliary Infestation with Triatoma sordida Stal, 1859 in the County of Serra do Ramalho, Bahia, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 94, n. 2, mar. PRATA, AR (1981). Documento elaborado pelo grupo de pesquisadores convidados pelo Ministério da Saúde para a discussão e análise do combate à doença de Chagas pela SUCAM. In: Prata AR, organizador. Situação e perspectivas de controle das doenças infecciosas e parasitárias. Brasília: Editora Universidade de Brasília; 1981. p. 317-9. 94 Referências Bibliográficas PRATA, A (1999). Evolution of de clinical and epidemiological knowledge about Chagas disease 90 years after its discovery. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, vol. 94, Suppl. I: 81-88. PRATA, A (2001). Clinical and epidemiological aspects of Chagas disease. The Lancet Infectious Diseases, Sep: 1(2): 92-100. PRATA, A; DIAS, JCP; COURA, JR (2011). Os primórdios da doença. História sobre a Doença de Chagas no Brasil. Vol: 44: Suplemento II. PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA (2005a). Secretaria Municipal de Ação Social. PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA (2005b). Secretaria Municipal de Saúde. PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA (2011). (<http://www.acucena.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=frontpage&It emid=116>, acesso em 04/03/2011). REZENDE, JM & MOREIRA, H (2000). Forma digestiva da doença de Chagas. In BRENER, Z.; ANDRADE, Z. A.; BARRAL-NETTO, M. Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 297-343. SANTOS, FR; PENA, SDJ; EPPLEN, JT (1993). Genetic & population study of a Ylinked tetranucleotide repeat DNA polymorphism with a simple non-isotopic technique. Human Genetic, 90: 655-656. SANTOS, CB; LEITE, GR; FERREIRA, GEM; FERREIRA, AL (2006). Infecção natural de Triatoma vitticeps (Stal, 1859) por flagelados morfologicamente semelhantes a Trypanossoma cruzi (Chagas, 1909) no estado do Espírito Santo. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 39(1):89-98. jan-fev. 95 Referências Bibliográficas SCHMUNIS, GA & DIAS, JCP (2000). La reforma del sector salud, descentralización, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(Sup. 2): 117-123. SCHMUNIS, GA (2007). Epidemiology of Chagas in non-endemic countries: the role of international migration. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 102 (Suppl. I): 75-85. SCHOFIELD, CJ; DIOTAIUTI, L, DUJARDIN, JP (1999). The Process of Domestication in Triatominae. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 94, Suppl. I: 375-378. SCHOFIELD, CJ & GALVÃO, C (2009). Classification, evolution and species groups within Triatominae. Acta Tropica 110: 88-100. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (2003). Boletim Epidemiológico Eletrônico: Controle da Doença de Chagas. Ano 03, nº 04, 10/12/2003 www.saude.gov.br/svs. SESSA, PA & CARIAS, VDR (1986). Infecção natural de triatomíneos do Espírito Santo por flagelados morfologicamente semelhantes ao Trypanosoma cruzi. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 19:99-100. SHERLOCK, IA (2000). Vetores. In BRENER, Z.; ANDRADE, Z. A.; BARRALNETTO, M. Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 21-40. SILVEIRA, AC; ALENCAR, TA & MÁXIMO, MH (1983). Sobre o Triatoma vitticeps Stal 1859, no Estado do Espírito Santo, Brasil. Resumos de Comunicações da X Reunião Anual de Pesquisa Básica em Doença de Chagas, Caxambu, MG. 5-8. 96 Referências Bibliográficas SILVEIRA, AC; FEITOSA, VR; BORGES, R (1984). Distribuição de triatomíneos capturados no ambiente domiciliar, no período 1975/83, Brasil. Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais, 36: 15-312. SILVEIRA, AC & REZENDE, DF (1994). Epidemiologia e controle da transmissão vetorial da doença de Chagas no Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 27(suplemento III): 11-22, out-dez. SILVEIRA, AC (2000). Situação do controle da transmissão vetorial da doença de Chagas nas Américas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(Sup. 2): 3542. SILVEIRA, AC (2011). Inquérito triatomínico (1975-1983). Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, vol. 44, suppl. 2, pp. 33-39. SILVEIRA, AC & DIAS, JCP (2011). Controle da transmissão vetorial. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, vol. 44, suppl. 2, pp. 52-63. SONODA, IV; PESSOA, GCA; CORTEZ, MR; DIAS, JCP; ROMANHA, AJ; DIOTAIUTI, L (2009). Susceptibility of Triatoma infestans to deltamethrin in Rio Grande do Sul, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 104(4): 668-670, July. SOUZA, RCM; BARBOSA, SE; SONODA, IV; AZEREDO, BVM; ÁLVARO JOSE ROMANHA, AJ; DIOTAIUTI, L (2008). Population dynamics of Triatoma vitticeps (Stål, 1859) in Itanhomi, Minas Gerais, Brazil. Memórias Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 103(1): 14-20, February. SOUZA, RCM; SOARES, A; ALVES, CL; LOROSA, ES; PEREIRA, MH; DIOTAIUTI, L (2011). Feeding behavior of Triatoma vitticeps (Reduviidae: Triatominae) in the state of Minas Gerais, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, vol.106, n.1, pp. 16-22. 97 Referências Bibliográficas STEINDEL, M; DIAS, JCP; ROMANHA, AJ (2005). Doença de Chagas o mal que ainda preocupa. Ciência Hoje, vol. 37, nº 217. STURM, NR; DEGRAVE, W; MOREL, C; SIMPSON, L (1989). Sensitive detection and schizodeme classification of Trypanosoma cruzi cells by amplification of kinetoplast minicircle DNA sequences: use in diagnosis of Chagas' disease. Molecular and Biochemical Parasitology, 33(3): 205-14. VILLELA, MM; SOUZA, JB; MELLO, VP; AZEREDO, BVM; DIAS, JCP (2005). Vigilância entomológica da doença de Chagas na região centro-oeste de Minas Gerais, Brasil, entre os anos de 2000 e 2003. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 21(3): 878-886, maio-jun. VILLELA, MM; SOUZA, JMB; MELO, VP; DIAS, JCP (2007). Vigilância Epidemiológica da doença de Chagas em programa descentralizado: avaliação de conhecimentos e práticas de agentes municipais em região endêmica de Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(10): 2428-2438, out. VILLELA, MM; RODRIGUES, VLCC; CASANOVA, C; DIAS, JCP (2010). Análise da fonte alimentar de Panstrongylus megistus (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) e sua atual importância como vetor do Trypanosoma cruzi, no Estado de Minas Gerais. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 43(2):125-128, marabr. VINHAES, MC & DIAS, JCP (2000). Doença de Chagas no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro vol. 16 suppl. 2. VITOR, RW & CHIARI, E (1987). Evaluation of Trypanosoma cruzi antigens for the indirect hemaggutination reaction. I. Different antigenic extracts. Revista do Instituto de Medicina Tropical, São Paulo. 29 (3): 178-182. VOLLER A, BIDWELL & BARTLETT A, (1976). Enzyme immunoassays in diagnostic medicine. Bull. World Health Organization, 53: 55-65. 98 Referências Bibliográficas WENDEL, S (1997). Doença de Chagas transfusional in Clínica e terapêutica da doença de Chagas: uma abordagem prática para o clínico geral/ organizado por João Carlos Pinto Dias; José Rodrigues Coura – Rio de Janeiro: Fiocruz, p411-428. WORLD HEALTH ORGANIZATION (1991). Control of Chagas disease. Geneva: World Health Organization, Technical Report Series, nº 811. WORLD HEALTH ORGANIZATION (1997). Prospects for the elimination of some TDR diseases. Geneva: World Health Organization. WORLD HEALTH ORGANIZATION (2007). Reporter del grupo de trabajo científico sobre La enfermedad de Chagas, 2005. 17 - 20 de abril de 2005, Buenos Aires, Argentina. Actualizado em Julio de 2007. <www.who.int/tdr> WORLD HEALTH (tripanosomiasis ORGANIZATION americana). Nota (2010a). descriptiva La nº enfermedad 340. Mayo de de Chagas 2010. (<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es>, acesso em 21/01/2011). WORLD HEALTH ORGANIZATION (2010b). Chagas disease: control and elimination. SIXTY-THIRD WORLD HEALTH ASSEMBLY A63/17.Provisional agenda item 11.14. 22 April 2010. 99 ANEXOS Anexos ANEXO I TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (1) Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, e se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. A pesquisa envolve um “Inquérito sorológico sobre doença de Chagas em escolares do município de Açucena, MG, antes da implantação da Vigilância Epidemiológica” desenvolvido sob a responsabilidade da Pesquisadora: Dra. Marta de Lana da Universidade Federal de Ouro Preto (tel: (31) 3559-1691) e do médico Dra. Rosália Morais Torres do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Minas Gerais, Rua Fábio Couri, 310, Apto. 601, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, telefone (31) 3344-0439 ou 90-90-31-33440439 (a cobrar). O projeto tem como objetivo realizar um inquérito sorológico sobre a doença de Chagas em escolares, fazer o diagnóstico e tratamento dos casos positivos. A doença de Chagas é uma doença de evolução lenta que quando não tratada dura por toda vida e atinge principalmente o coração (causando aumento da área cardíaca e risco de morte súbita), o esôfago (causando alargamento e dificuldades para engolir alimentos levando a desnutrição) e intestinos (causando seu alargamento com prisão de ventre). A sua participação implica na doação de sangue para diagnóstico da doença, e isolamento do parasita para depois você receber o tratamento caso ele seja recomendado em função de seu quadro clínico e você concorde. O sangue será coletado por uma picada na ponta do dedo com lanceta esterilizada Todos os resultados de seus exames serão mantidos sob sigilo e guarda do responsável pelo projeto. Esteja consciente de que os exames clínicos e de sangue serão gratuitos. Você pode a qualquer momento, sair do projeto de pesquisa por qualquer motivo. Se você sair do projeto isto não implica na interrupção de seu atendimento pelo seu médico em relação à doença de Chagas. Se você sair do projeto também não haverá nenhum prejuízo a outros pacientes e nem a pessoas de sua família. Açucena, __________________________ de 2007. Nome da criança voluntária:________________________________________________ Assinatura do voluntário ou seu responsável:__________________________________ Assinatura do pesquisador responsável:______________________________________ Assinatura do médico responsável:__________________________________________ 106 Anexos ANEXO II TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (2) Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, e se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. A pesquisa envolve um “Inquérito sorológico sobre doença de Chagas do município de Açucena, MG, antes da implantação da Vigilância Epidemiológica” desenvolvido sob a responsabilidade da Pesquisadora: Dra. Marta de Lana da Universidade Federal de Ouro Preto (tel: (31) 3559-1691) e da médica Dra. Rosália Morais Torres do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Minas Gerais, Rua Fábio Couri, 310, Apto. 601, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, telefone (31) 3344-0439 ou 90-90-31-33440439 (a cobrar). O projeto tem como objetivo realizar um inquérito sorológico sobre a doença de Chagas, fazer o diagnóstico e tratamento dos casos positivos. A doença de Chagas é uma doença de evolução lenta que quando não tratada dura por toda vida e atinge principalmente o coração (causando aumento da área cardíaca e risco de morte súbita), o esôfago (causando alargamento e dificuldades para engolir alimentos levando a desnutrição) e intestinos (causando seu alargamento com prisão de ventre). A sua participação implica na doação de sangue para diagnóstico da doença, e isolamento do parasita para depois você receber o tratamento caso ele seja recomendado em função de seu quadro clínico e você concorde. O sangue será coletado por acesso venoso utilizando material descartável. Todos os resultados de seus exames serão mantidos sob sigilo e guarda do responsável pelo projeto. Esteja consciente de que os exames clínicos e de sangue serão gratuitos. Você pode a qualquer momento, sair do projeto de pesquisa por qualquer motivo. Se você sair do projeto isto não implica na interrupção de seu atendimento pelo seu médico em relação à doença de Chagas. Se você sair do projeto também não haverá nenhum prejuízo a outros pacientes e nem a pessoas de sua família. Açucena, ____ de _________________ de 2009. Nome do Participante: _________________________________________________ Data de Nascimento: __________________________________________________ Nome dos Pais: ______________________________________________________ Endereço: __________________________________________________________ ________________________________________________________________ Assinatura do voluntário ou seu responsável (em caso de menores de 18 anos): ________________________________________________________________ Assinatura do pesquisador responsável 106 Anexos ANEXO III QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DADOS PESSOAIS 1. Nome:______________________________ ______________________________________ 2. Filiação: (1) Pai:________________________________ ______________________________________ (2) Mãe:_______________________________ ______________________________________ 3. Data de Nascimento: _____/_____/______ Idade:_________________________________ 4. Sexo: (1) Feminino (2) Masculino 5. Parentesco com o responsável pelo domicílio (1) O próprio responsável (2) Cônjuge (3) Filho (4) Genro (5) Nora (6) Pai (7) Mãe (8) Outros________________________ 6. Escolaridade (1) Analfabeto (2) Fundamental Incompleto (3) Fundamental Completo (4) Médio Incompleto (5) Médio Completo (6) Superior Incompleto (7) Superior Completo _________________________________________________________________________________ CARACTERÍSTICAS DAS RESIDÊNCIAS RESIDÊNCIAS ANTERIORES Cidade/Estado Zona de residência Período (anos residência) Piso Parede Teto Códigos Tabela: Zona de Residência: (1) Rural; (2) Urbana. Piso: (1) alvenaria c/reboco; (2) alvenaria s/reboco; (3) barro c/reboco; (4) barro s/reboco; (5) madeira; (6) outros. Parede: (1) alvenaria c/reboco; (2) alvenaria s/reboco; (3) barro c/reboco; (4) barro s/reboco; (5) madeira; (6) outros. Teto: (1) Laje; (2) Telha; (3) Palha; (4) Madeira; (5) Metálico; (6) Outros RESIDÊNCIA ATUAL 1. Localidade: _________________________ 3. Anos de residência:________________ 2. Zona de Residência: (1) Rural (2) Urbana. 4. Tipo de residência: (1) Casa própria (2) Alugada (3) Emprestada/cedida (4) Outros________________________ 106 Anexos 5. Tipo de Piso: (1) Alvenaria c/reboco (2) Alvenaria s/reboco (3) Barro c/reboco (4) Barro s/reboco (5) Madeira (6) outros_________________________ 6. Tipo de Parede: (1) Alvenaria c/reboco (2) Alvenaria s/reboco (3) Barro c/reboco (4) Barro s/reboco (5) Madeira (6) Outros________________________ 7. Tipo de Teto: (1) Laje (2) Telha (3) Palha (4) Madeira (5) Metálico (6) Outros________________________ 8. Situação da Casa (1) Nova (2) Reformada (3) Demolida (4) Outros________________________ 9. Possui anexos? (Peridomicílio) (1) Galinheiro (2) Chiqueiro (3) Paiol (4) Outros________________________ 10. Descrever de forma breve como são esses anexos? _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _______________________________ _________________________________________________________________________________ CONHECIMENTO SOBRE O VETOR 1. Você conhece o barbeiro? (1) Sim (2) Não 7. Você já encontrou barbeiros em sua residência? (1) Sim (2) Não Onde?___________________________ Há quanto tempo:_________________ 2. Conhece de onde? (1) Cartaz/ folhetos (2) Informação do agente de saúde (3) Informação na unidade de saúde (4) Informação na escola 3. Você reconhece algum desses insetos? (1) Sim (2) Não 4. Quais números que reconheceu? (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6) a pessoa 5. Já tinha visto o barbeiro anteriormente? (1) Sim (2) Não 6. Onde foi que viu? (1) Dentro de sua casa (2) Na casa de vizinhos ou parentes (3) Redor da casa (galinheiro, paiol, etc.) (4) Mato (5) Outros ________________________ 8. Sabe o que fazer quando encontrar o barbeiro? (1) Capturar o inseto (2) Avisar o agente de saúde (3) Avisar a unidade de saúde (4) Matar o inseto (5) Não sabe o que fazer 9. Alguma pessoa de sua família já foi picada pelo barbeiro? (1) Sim (2) Não (3) Não sei Quem?__________________________ 10. Qual a importância do inseto? (1) Não tem importância (2) Não sabe (3) Incomoda as pessoas (4) Transmite doença (5) Outros _______________________ 106 Anexos 11. Qual doença o barbeiro transmite? (1) Calazar (2) Febre amarela (3) Doença de Chagas (4) Dengue (5) Outras: _______________________ 12. Você já ouviu falar da doença de Chagas? (1) Sim (2) Não Onde? ____________________________________ __________________________________ 13. A doença de Chagas, na sua opinião, é grave? (1) Sim (2) Não (3) Não sei 14. A doença de Chagas tem cura? (1) Sim (2) Não (3) Não sei 15. Quais órgãos são mais afetados pela doença? (1) Fígado (2) Esôfago (3) Intestino (4) Pulmões (5) Coração (6) Outros 16. Como a gente pega a doença de Chagas? (1) Em contato com o barbeiro (2) Em contato com doentes (3) Não sabe (4) Outros_________________________ _________________________________ _________________________________ 17. Como evitar a doença de Chagas? (1) Fervendo água para beber (2) Conservando e limpando a casa (3) Aplicando inseticida na casa (4) Vacinando as pessoas (5) Não sabe 18. Você conhece ou conheceu alguém com a doença de Chagas? (1) Sim (2) Não Quem? _________________________________ ________________________________ _________________________________________________________________________________ HISTÓRICO DE SAÚDE ANTECEDENTES TRANSFUSIONAIS 1. Você já doou sangue? (1) Sim (2) Não 3. Quantas vezes recebeu transfusão?_____________________ 2. Você já recebeu sangue? (1) Sim (2) Não (3) Não sei 4. Quando (em que ano)? _______________________________ ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 5. Número de gravidez:______________ 6. Número de abortos (menos de 20 semanas):_______________________ 10. Número de prematuros (entre 20 e 38 semanas):_________________________ 11. Número de filhos de baixo peso (< 2,5 Kg):___________________________ 7. Número de partos:______________ 8. Número de cesáreas:_____________ 12. Realizou pré-natal gestações (1) Sim (2) Não durante as 9. Número filhos nascidos vivos:____ Qual a frequência:_________________ 106 Anexos 13. Problemas ou doença durante a gestação: (1) Sangramento (2) Hipertensão (3) Glicemia alta (4) Infecções (5) Arritmias cardíacas (6) Outros ________________________ HISTÓRICO DE DOENÇA DE CHAGAS 14. Atualmente há alguém com doença de Chagas na sua família? (1) Sim (2) Não (3) Não sei 18. Você tem algum problema esôfago? (1) Sim (2) Não (3) Não sei de 15. Qual o grau de parentesco? (1) Pai (2) Mãe (3) Irmão (4) Filho (5) Tio (6) Primo (7) Sobrinho (8) Avó materna (9) Avó paterna (10) Avô materno (11) Avô paterno (12) Outros_______________________ 19. Você tem algum problema intestino grosso? (1) Sim (2) Não (3) Não sei no 16. Você tem doença de Chagas? (1) Sim (2) Não (3) Não sei 17. Você tem algum problema de coração? (1) Sim (2) Não (3) Não sei 20. Como você descobriu doença de Chagas? (1) Consulta médica (2) Exames clínicos (3) Não sei que tinha 21. Há quanto tempo você sabe que tem doença de Chagas? _________(anos) 22. Você já se tratou ou está tratamento? (1) Sim (2) Não (3) Não sei em 23. Quais os medicamentos utilizados no tratamento?______________________ ________________________________ ________________________________ 106