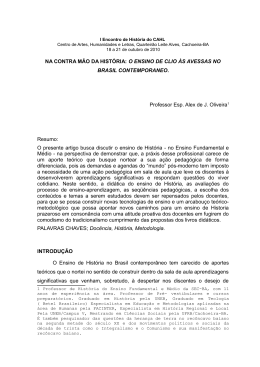

I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 POR ENTRE SANTOS, RAMOS E FÍGAS: RESQUÍCIOS COLONIAIS E IMAGINÁRIO POPULAR NA RELIGIOSIDADE ITABERABENSE REFLETIDOS NAS ORAÇÕES DE BENZEDURA Felipe Augusto Barreto Rangel Graduando em Licenciatura em História Universidade do Estado da Bahia – Campus XIII [email protected] “É a partir da percepção do passado no presente que se torna possível resgatar as ações humanas, ou seja,as nossas próprias ações.”1 Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal refletir acerca da formação do sistema de religiosidade popular no sertão baiano, em Itaberaba. A análise utiliza como baliza inicial o processo de adaptação cultural/religiosa no período colonial brasileiro apontando as diversas facetas das práticas populares. Seguindo esta linha de pensamento procuro identificar aspectos deste processo nas sincréticas orações de benzeduras coletadas entre alguns itaberabenses. Estas orações de benzedura figuram como elementos que traduzem um cotidiano, compreendendo que estas respectivas alocuções se apresentam como fruto da soma de um determinado culto sagrado com uma necessidade da vida cotidiana. As fontes a serem utilizadas são as próprias orações e jaculatórias proferidas pela população. Palavras-chave: Colonização; religiosidade popular; benzedura. Abstract: This paper's main objective is to reflect on the training system of popular religiosity in Bahia, in Itaberaba. The analysis uses initial goal as the process of cultural adaptation and religious during the colonial period pointing out the various facets of popular practices. Following this line of thought attempt to identify aspects of this process in the prayers of blessings syncretic collected from some itaberabenses. These prayers of blessings "figure as elements that reflect a daily, including their speeches that they present themselves as the fruit of a certain sum of sacred worship with a necessity of everyday life. The fonts to use are their own prayers and ejaculations uttered by the population. Keywords: Colonization; popular piety; blessings. 1 CHARTIER, Roger. Uma crise da História? A História entre narração e conhecimento. Apud: TAVARES, Mauro Dillman. Irmandades, Igreja e devoção no sul do Império do Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2008. P. 24. 1 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 TEMPOS COLONIAIS: ADEQUAÇÕES RELIGIOSAS AOS NOVOS CONTEXTOS APRESENTADOS O catolicismo sempre figurou como elemento de grande preponderância na empreitada colonial portuguesa. A Igreja sempre participou destes processos desde a concessão de bulas, que legitimassem a hegemonia Ibérica, até o próprio envio de clérigos e missionários para atuarem nas frentes de evangelização e além-mar. A religião importada para a América portuguesa atuava em duas frentes. A primeira dizia respeito ao seu papel de salvadora de almas. Os povos que professavam uma religião diferente do catolicismo eram considerados infiéis e deveriam ser convertidos. Portugal se considerava uma nação missionária. A segunda parte refletia as íntimas relações entre a Igreja e a Coroa portuguesa. Os povos deveriam ser submetidos no processo colonizador através do trabalho e da fé. Ao mesmo tempo em que o projeto colonizador se implantava e se adaptava, elementos locais também se incorporavam aos sistemas culturais vindos da Europa. Sérgio Buarque de Holanda trata desta adaptação portuguesa ao contexto inédito do novo mundo apontando que, Onde lhe faltasse o pão de trigo, aprendiam a comer o a terra com tal requinte, que – afirmava Gabriel Soares – a gente de tratamento só consumia farinha de mandioca fresca, feita no dia. Habituaram-se também a dormir em redes, à maneira dos índios.2 A atuação dos padres jesuítas foi um bom exemplo deste intercâmbio de elementos culturais. Ora estes religiosos ensinavam o português e o catolicismo aos nativos, ora aprendiam o Tupi junto a algumas práticas indígenas. Inicialmente esta incorporação de elementos locais objetivou facilitar a transmissão da doutrina cristã.3 2 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 3ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.47. KOK, Maria da Glória Porto. Os vivos e os mortos na América portuguesa: da Antropofagia à água de batismo. Campinas, SP: UNICAMP, 2001. 3 2 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 Representando estes primeiros momentos de trocas culturais, os jesuítas se apropriavam de práticas indígenas, primeiramente para utilizar como instrumento favorável à catequização e posteriormente acabaram por incorporar alguns elementos. Os missionários apropriaram-se, ainda, da linguagem gestual dos pajés. Segundo Simão de Vasconcelos, Azpicuelta Navarro esperava os índios se reunirem no começo da noite para ‘desprezar a corrente de sua eloqüência, levantando a voz, e pregando-lhe os mistérios da fé, andando em roda deles, batendo pé, espalmando mãos, fazendo as mesmas pausas, quebros, e espantos costumados entre os pregadores, para mais os agradar, e persuadir.4 A transposição dos valores europeus para o Novo Mundo não aconteceu da forma como Portugal havia planejado. A forma como o europeu viu o indígena americano não permitiu enxergar a sua autonomia e as suas capacidades humanas e mentais. Creditaram apenas, como nos fala Caminha, serem como “folhas em branco a espera de escrita”. É importante pontuar que o catolicismo, como um sistema cultural importado para um novo contexto, sofreu um maior numero de adaptações e mutações justamente por estar longe de sua “conjuntura” de origem. É possível preservar objetos, os gestos, as palavras, os movimentos, as características plásticas exteriores, mas não se consegue evitar a mudança de significado que ocorre no momento em que se altera o contexto em que os eventos culturais são produzidos. 5 O destaque destas primeiras manifestações sincréticas foi o fenômeno das Santidades. Os índios também se apropriaram de toda uma gama de elementos do catolicismo tradicional adaptando-os segundo sua própria lógica, conseguindo inclusive que alguns colonos portugueses aderissem ao movimento. Chama atenção a forma como elementos cristãos foram adaptados à realidade indígena neste movimento.6 4 KOK, Op. Cit., p.96. ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. 14ª Ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. P. 22. 6 VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 5 3 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 Dentre os motivos que mais contribuíram para a adaptação dos elementos religiosos do catolicismo à nova realidade figura a condição das especificidades coloniais. A situação de colônia propiciava estes ajustamentos. O Padroado Real, condição pelo qual o papado concedia liberdades à coroa de Portugal para patrocinar e comandar as igrejas na América portuguesa, é um dos exemplos clássicos tanto de procedimento para o afrouxamento da fé como até mesmo de produto dessas adaptações.7 Os padres, tidos como trabalhadores da fé, eram poucos e geralmente se preocupavam mais com interesses econômicos e sociais que os propriamente religiosos. Os padres que habitavam os engenhos, por exemplo, eram submetidos às vontades senhoriais que moldavam a fé de acordo com seus interesses pessoais.8 Assim, pode-se afirmar que não existiram práticas culturais e religiosas exclusivamente portuguesas, indígenas ou africanas, mas pela própria condição colonial um só sistema foi formado não sendo possível separar e/ou enquadrar determinado aspecto em determinada religião de origem. A religião colonial torna-se, assim, o cruzamento de práticas e interesses que foram se adaptando aos novos obstáculos/situações, não só no uso convencional do religioso em aproximar o homem ao sagrado mas, sobretudo, para resolver o problemático cotidiano colonial. Desta forma o sistema religioso que foi formado deveria atender às necessidades cotidianas que não eram possíveis de se resolver sem um auxilio sobrenatural. 9 Sérgio Buarque de Holanda trata ainda das questões do sincretismo colonial apontando as relações de intimidade “desrespeitosa” entre o povo e o sagrado, gerando uma série de práticas mescladas e com um sentimento religioso mais humano e singelo. Ele afirma que, No Brasil foi [...] justamente o nosso culto sem obrigações e sem rigor, intimista e familiar, a que se poderia chamar, com alguma 7 BOXER, Charles. O império colonial português. Lisboa: Edições 70, 1969. SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Pp. 239 e 262. 9 SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 8 4 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 impropriedade, “democrático”, um culto que dispensava no fiel todo esforço, toda diligência, toda tirania sobre si mesmo, o que corrompeu, pela base, o nosso sentimento religioso. 10 No Brasil colonial a herança da Reforma e das práticas de fins da Idade Média generalizaram o fenômeno de uma catolicidade popular marcada por um misticismo, devoção e superstição distinto do sofisticado catolicismo oficial do alto clero das dioceses e universidades, o catolicismo tridentino. Este processo se distancia ainda mais com a incorporação de elementos culturais indígenas e africanos.11 Criando uma nova ordem de símbolos que, apesar de ligados às antigas tradições possuíam características específicas condizentes com os novos contextos. No nordeste do Brasil as manifestações religiosas já somadas a uma série de mutações e adaptações incorporaram ainda mais os elementos locais possibilitando uma caracterização ainda maior à religiosidade popular. As disposições e necessidades contextuais marcaram fortemente as diferentes formas de culto ao sagrado. Desta forma o catolicismo foi se ajeitando e incorporando elementos que mudariam aspectos das raízes cristãs européias. Ao longo do tempo novas adaptações foram incluídas transformando e formatando as práticas religiosas dando um tom tipicamente brasileiro herdeiro das condições coloniais iniciais. SINCRETISMO, INTIMIDADE E HUMILDADE: ORAÇÕES E PRÁTICAS COTIDIANAS, SANANDO OS MALES DO CORPO E DA ALMA Dentre as diversas manifestações populares de culto ao sagrado as orações e benzeduras merecem um destaque especial. As curas do corpo por meio de métodos mágicos são utilizadas desde os povos primitivos. Estas curas por meios sobrenaturais faziam sucesso entre europeus, africanos e indígenas. O entendimento que se pode ter a partir disto é que uma vez 10 HOLANDA, Op. Cit., pp. 149-150. WEHLING, Arno & Wehling, Maria José C. de. Formação do Brasil colonial. 4ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p.249. 11 5 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 considerada a doença como obra desencadeada por meios sobrenaturais o antídoto, por sua vez, deveria se originar também por meios de mesmo perfil. 12 Segundo Geertz a religião é, (...) um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo estas concepções com tal aura de fatualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas.13 Desta forma podemos entender a religião como um agrupamento de valores e preceitos coletivos, de ordem sobrenatural, a serem seguidos. A incorporação e adaptação de determinados elementos contextuais torna-se inevitável, colorindo de tons locais este corpo de símbolos maior. No que concerne ao significado de religião e devoção Chahon aponta que, “(...) a primeira é imposta de cima pela instituição eclesiástica e seus representantes, e a segunda nasce do sentimento e das convicções íntimas de cada um.”14 Desta forma podemos considerar religião e devoção como conjuntos de símbolos até certo ponto opostos que agem em direções distintas só que próximos em alguns aspectos. No Brasil as orações foram somadas a determinados conhecimentos da medicina popular, originando um complexo sistema de crenças sincréticas que refletiam a vivência diária dos devotos e devoções. Manipulação de ervas somadas às devoções dos santos seriam o remédio para os males do corpo e da alma. Dentre o universo das orações coletadas para a fundamentação desta pesquisa algumas tiveram especial destaque. São muitas a variadas atendendo a diversos fins e podendo ser enquadradas por grupos, por finalidades ou até 12 SOUZA, Op. Cit.. GEERTZ, Clifford. Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. P. 104-105. 14 CHAHON, Sérgio. Os convidados para a Ceia do Senhor: as missas e a vivência leiga do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e arredores (1750-1820). Tese (Doutorado em História) USP, São Paulo, 2001. Apud: TAVARES, Mauro Dillman. Irmandades, Igreja e devoção no sul do Império do Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2008. 13 6 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 mesmo por sua estruturação técnica. Em sua maioria trazem no conteúdo apelos para se curar males do corpo. Boa parte destas orações nos apresenta devoções de alguns dos santos mais populares como São Roque, São Benedito, Santa Luzia, dentre outros. Algumas fazem uma ponte entre acontecimentos da vida do próprio santo a que se pede a graça (meio) com a própria graça (fim). Na oração de São Roque esta característica é bem perceptível: “(...) quando encontrar cachorro ‘brabo’ fazer uma figa com as mãos e dizer várias vezes: São Roque, São Roque... até o cachorro ir embora.” 15 Esta oração não possui um texto longo, repete-se apenas o nome da entidade sagrada. Dois aspectos chamam atenção. Primeiro o uso da figa 16, elemento bem representativo do sincretismo neste caso. Em segundo a ligação de proteção entre o santo e o mau, representado neste caso por um cachorro. Na escultura de São Roque existe cachorro sentado na sua perna direita. Pode-se entender que a proteção contra cães bravos advenha do fato da representação do santo, que contém um cachorro aos seus pés. 15 Entrevista realizada com Leonor Santana Souza, 91 anos, em 02/05/2010. “A figa é um dos mais antigos amuletos contra o mau olhado. [...] A figa latina é a mão humana em que o polegar esta colocado entre o indicador e o médio, representa a reprodução. O símbolo da reprodução anula as influências negativas da esterilidade, adversas à vida. [...] Chamamos no Brasil a esta figa o isola, dizendo-a isolar, afastar o perigo dos malefícios. A figa esconjura o mau, o contratempo, a inveja e provoca os bons fados.” CASCUDO, Luiz Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 5 ed. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1984. P. 392 – 393. 16 7 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 Senhora com ramos fazendo orações na capela do Bom Jesus da Lapa após a procissão da Sexta-Feira Santa em Itaberaba. Por Felipe A. B. Rangel. Tirada em 02/04/2010. Seguindo ainda nesta linha a oração de Santa Luzia diz que, “(...) para se tirar cisco do olho deve-se dizer: ‘Santa Luzia passou por aqui, no seu cavalinho, comendo capim.’ Repetir três vezes com movimentos sobre o olho fechado em forma de cruz.”17 A referida Santa é humanizada ao se fazer referência ao cavalo e ao capim. Repito, elementos da vida cotidiana são somados ao culto sagrado. Santa Luzia, segundo a tradição católica é a santa que protege a visão. As esculturas religiosas desta santa trazem sua figura de pé, com um prato na mão contendo dois olhos azuis em seu interior. O apelo em favor da visão é 17 MAGALHÃES, Olga Guimarães Carvalho. Cartilha Histórico Cultural: Itaberaba – Folclore, crendices e tradições. Prefeitura Municipal de Itaberaba. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. N. 3. 1998, Itaberaba-BA. P. 48. 8 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 incorporado a outros elementos, alguns até com o simples objetivo de completar a rima. Como é o caso da oração a São Benedito que diz: “São Benedito vou dormir, me acorde para fazer xixi.” 18 A depoente garantiu a eficácia do poder da oração contra estas disfunções em adultos e principalmente em crianças. A oração segue ainda a mesma metodologia de se repetir as palavras três vezes fazendo o sinal da cruz. Outro grupo de orações interessantes são aquelas que se utilizam o próprio nome do santo de devoção como uma derivação dos fins a que se quer alcançar. Um exemplo deste tipo de oração é a de Santa Clara: “(...) quando se quiser lavar roupa e o dia estiver nublado, jogar um pedaço de sabão na água de uma lagoa e pedir: ‘Santa Clara clareie o dia, para lavar roupa me dê valia.’”(Repetir três vezes)19 O nome da santa é utilizado com uma variação semântica associando, assim, possíveis poderes sobre os fenômenos da natureza. As atividades cotidianas são perceptíveis também ao se mencionar o lavar roupa e, mais ainda, o lugar de lavar roupa: uma lagoa. Laura de Mello e Souza nos traz um bom exemplo destas questões de terminologia no período colonial. Ela apresenta a seguinte oração que cita em uma das partes, “(...) que São Marcos de Veneza te marque (...)”20 Segundo ela, “Na mentalidade popular, o atributo de São Marcos era marcar – como, na França, o do já citado Saint Bouleverse era bouleverser.”21 Outro grupo de orações que merece destaque são aquelas que misturam diversos santos num grande anacronismo, digamos assim. O período de vida na terra, destes respectivos santos, não tem importância nestes casos. Supõe-se valor apenas à “temporalidade celeste” obedecendo, contudo, às questões humanas, as vivências do dia-a-dia. Esta, envolvendo Jesus e São Roque, figura como um bom exemplo: 18 Entrevista realizada com Edite Santana Souza, 80 anos, em 02/05/2010. Entrevista realizada com Edite Santana Souza, 80 anos, em 02/05/2010. Grifo meu. 20 SOUZA, Op. Cit..p. 309. 21 SOUZA, Op. Cit..p. 310. 19 9 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 “Iam Jesus e São Roque naqueles montes acima. Disse Jesus a São Roque: Roque, o que tu tens? Dor de cabeça ou ventosidade ou dor de pontada. Disse Jesus: Volta lá Roque, quando tu chegares lá ficaras são das minhas cinco chagas, assim como eu fiquei.” 22 Uma verdadeira combinação de elementos e temporalidades se evidencia no conteúdo desta oração, o que demonstra um pouco a mentalidade religiosa do autor. Jesus não conviveu com São Roque, o que contraditoriamente o diálogo na oração apresenta. O interessante neste caso é que o próprio santo que esta enfermo, é a divindade que necessita de ajuda. E o próprio Jesus que cita uma série de possibilidades de males utilizando nomenclaturas oriundas de determinadas regiões brasileiras. Segundo Mott, as condições pelas quais o catolicismo foi transplantado e adaptado no Brasil possibilitou todas estas variações e flexibilizações humanizando o sagrado. Atribuir determinados termos e mazelas humanas era uma das estratégias visando justamente aproximação do celeste, do divino. 23 Considerações finais O sistema colonial implantado por Portugal na América do Sul deixou grandes marcas no desenvolvimento do Brasil. É possível se identificar aspectos deste passado na esfera política, econômica e, sobretudo, na cultural e social. A religião, integrando o campo cultural, não se furtou a esta lógica. No campo religioso aconteceu uma fusão de elementos, compreendidos na importação de valores europeus somados ao contexto local, a realidade americana. Certas características do sistema imperial português contribuíram grandiosamente para este processo de mutação e variação como a instituição do Padroado Real, os projetos de assimilação indígena e a importação de escravos africanos. 22 GUIMARÃES, Op. Cit..p. 48. MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e o calundu. In: História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. Laura de Mello e Souza (org). São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Vol. 1. 23 10 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 Como resultado de todos estes séculos de adequação percebemos que hoje não existe um único sistema religioso, mas, um conjunto de religiosidades subdivididas pelas diferentes regiões deste país de dimensões continentais. Subdivisões estas cheias de novas ramificações culturais e cultuais formadoras de novos conjuntos simbólicos que se diferenciam de norte a sul. Fontes: Fontes Orais: Edite Santana Souza, 80 anos, aposentada, moradora da Travessa Pedro Luquine, numero 173. Concedeu a entrevista em 02/05/2010. Leonor Santana Souza, 91 anos, aposentada, moradora da Travessa Pedro Luquine, numero 173. Concedeu a entrevista em 02/05/2010. Fontes Impressas: MAGALHÃES, Olga Guimarães Carvalho. Cartilha Histórico Cultural: Itaberaba – Folclore, crendices e tradições. Prefeitura Municipal de Itaberaba. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. N. 3. 1998, Itaberaba-BA. Referências Bibliográficas: ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. 14ª Ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. BOXER, Charles. O império colonial português. Lisboa: Edições 70, 1969. CASCUDO, Luiz Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 5a ed. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1984. GEERTZ, Clifford. Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. KOK, Maria da Glória Porto. Os vivos e os mortos na América portuguesa: da Antropofagia à água de batismo. Campinas, SP: UNICAMP, 2000. 11 I Encontro de História do CAHL Centro de Artes, Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira-BA 18 a 21 de outubro de 2010 MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e o calundu. In: História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. Vol. 1. Laura de Mello e Souza (org). São Paulo: Companhia das Letras, 1997. SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. TAVARES, Mauro Dillman. Irmandades, Igreja e devoção no sul do Império do Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2008. VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. WEHLING, Arno & Wehling, Maria José C. de. Formação do Brasil colonial. 4ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 12

Download