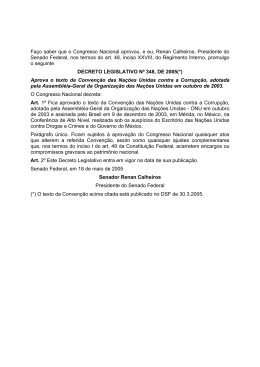

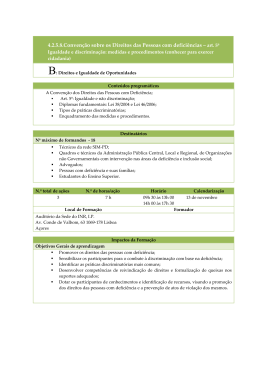

EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 MATERIAL DE AULA I) Ementa da aula e breve resumo 1. Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos mais requeridos em prova. A universalização dos direitos humanos tornou necessária a implementação desses direitos mediante a criação de um sistema internacional de monitoramento e controle. A Carta da ONU em seu artigo 55 determina que os Estados-partes devem promover a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Posteriormente, em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos vem a definir e fixar o elenco dos direitos e liberdades fundamentais a serem protegidos. Sistema Global de Proteção Sistema Regional Interamericano Carta da ONU – 1945 Carta da OEA – 1948 Declaração Universal de Direitos Humanos – 1948 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem – 1948 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 1966 (Pacto de Nova Iorque) – Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) – 1969 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 1966 (Pacto de Nova Iorque)- Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador – 1988 2. Principais Documentos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos que o Brasil faz parte no Sistema Global. O Sistema Global de proteção (ONU) aos direitos humanos é composto por inúmeros documentos internacionais, e em relação ao Brasil são requeridos em concursos públicos os seguintes: A. Carta das Nações Unidas, adotada e aberta a assinatura pela Conferência de São Francisco em 26.6.1945, assinada pelo Brasil em 21.9.1945 (aprovada no Brasil pelo Decreto-lei nº 7.935, de 04.09.1945, e promulgada pelo Decreto nº 19.841, de 22.10.1945); B. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217-A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10.12.1948, assinada pelo Brasil na mesma data; C. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, adotado pela Resolução nº 2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 16.12.1966, ratificado pelo Brasil em 24.1.1992 (Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 226, de 12.12.1991, e promulgado pelo Decreto nº 592, de 06.07.1992); -1– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 D. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Resolução nº 2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 16.12.1966, ratificado pelo Brasil em 24.1.1992 (Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 226, de 12.12.1991, e promulgado pelo Decreto nº 591, de 06.07.1992); E. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, convocada pela Resolução 429 (V) da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950, foi promulgada pelo Decreto nº 50.215 de 28 de janeiro de 1961. F. Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela Resolução nº 39/46 da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10.12.1984, ratificada pelo Brasil em 28.9.1989 (Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 4, de 23.05.1989, e promulgado pelo Decreto nº 40, de 15.02.1991); G. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, adotada pela Resolução nº 34/180 da Assembléia Geral das Nações Unidas em 18.12.1979, ratificada pelo Brasil em 01.02.1984, promulgada pelo Decreto 4.377, de 13.09.2002, que revogou o Decreto nº 89.460, de 20.03.1984; H. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela Resolução nº 2.106-A (XX) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 21.12.1965, ratificada pelo Brasil em 27.3.1968; I. Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Resolução nº L 44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 20.11.1989, ratificada pelo Brasil em 24.9.1990 (Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 28, de 14.09.1990, e promulgado pelo Decreto nº 99.710, de 22.11.1990); J. Estatuto de Roma – cria o Tribunal Penal Internacional sendo aprovado em 17 de julho de 1998, na Conferência de Roma. O Brasil assinou em 07 de fevereiro de 2000. O Congresso Nacional o aprovou através do Decreto legislativo nº 112 de 06 de junho de 2002, sendo promulgado pelo decreto presidencial nº 4.388, em 26 de setembro de 2002. Em seguida serão feitas algumas observações sobre tais mecanismos protetivos dos direitos humanos: 3. Organização das Nações Unidas (ONU). A Organização das Nações Unidas surgiu com o intuito de conter as guerras. Historicamente, considera-se como movimento inicial a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, que resultou na derrota da Alemanha e de seus aliados. Nesse momento, as nações vencedoras criaram uma organização internacional, denominada “Liga das Nações”, que não prosperou e se dissolveu com a criação das Nações Unidas (ONU). A Segunda Guerra Mundial trouxe à baila a necessidade da criação de um órgão internacional de controle efetivo da paz mundial. Desse modo, representantes de 50 países, entre os dias 25/04 -2– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 e 26.06.1945, na cidade de São Francisco, Califórnia, redigiram a “Carta das Nações Unidas”, e aos 24.10.1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) estava oficialmente criada. Os objetivos principais da Organização das Nações Unidas são: cooperação internacional para a solução de problemas mundiais de ordem social, econômica e cultural, incentivando o respeito pelos direitos e liberdades individuais; a manutenção da paz e segurança internacionais; entre outras ações em defesa dos Direitos Humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Os principais órgãos da ONU são: a Assembléia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Tutela e o Secretariado (art. 7º da Carta). A Assembléia Geral compete discutir e fazer recomendações sobre qualquer matéria objeto da Carta. Todos os membros das Nações Unidas são membros da Assembléia Geral, com direito a um voto (artigos 9º e 18 da Carta). O Conselho de Segurança tem por objetivo a manutenção da paz e segurança internacionais (art. 24). É composto por cinco membros permanentes e dez não permanentes. Os membros permanentes são China, França, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia (desde 1992 – sucedeu a URSS). Os membros não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral para mandato de dois anos, considerando a contribuição dos membros para os propósitos das Nações Unidas e a distribuição geográfica equitativa (art. 23 - 1 e 2). Cada membro do Conselho de Segurança tem direito a um voto e sobre suas deliberações deve-se ler o art. 27 da Carta. A Corte Internacional de Justiça está prevista no art. 92 da Carta, sendo o principal órgão judicial das Nações Unidas, composto por quinze juízes. O seu funcionamento é descrito no Estatuto da Corte, que foi anexado à Carta. Somente Estados são partes em questões perante a Corte, que possui competência contenciosa e consultiva. O Conselho de Tutela é previsto nos artigos 86 até 91 da Carta e tem por objetivo proteger determinados territórios. O Secretariado é chefiado pelo Secretário-Geral, que tem função administrativa e mandato de cinco anos (artigos 97 até 101 da Carta). O Conselho Econômico e Social é composto por vinte e sete membros e tem por fim promover a cooperação em questões econômicas, sociais, educacionais, sanitários e culturais, incluindo os direitos humanos, além de elaborar projetos de convenções a serem submetidos à Assembleia Geral. O Conselho criou a Comissão de Direitos Humanos da ONU que deve submeter ao Conselho propostas, recomendações e relatórios relativos aos instrumentos internacionais de direitos humanos (artigos 61 até 72 da Carta). Destaque-se, ainda, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, recomendado pela Conferência Mundial de Viena, que foi criado pelas Nações Unidas, consensualmente, pela Resolução nº. -3– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 48/141 da Assembleia Geral, em 20 de dezembro de 1993, e que tem por atribuição coordenar as atividades do sistema das Nações Unidas em defesa dos direitos humanos. A Carta das Nações Unidas não descreve o que são os “direitos humanos e liberdades fundamentais”, mas contribui para o início da formação do sistema internacional de proteção dos direitos humanos. 4. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 (Paris). Caracteriza-se como uma manifestação histórica contra as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, apontando o devido e necessário respeito aos Direitos Humanos, entendidos como universais. Como se percebe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos formalmente é uma resolução, mas materialmente, para grande parte da doutrina, é uma norma internacional cogente, ou seja, é uma norma imperativa, obrigatória e vinculante, pela qual os Estados têm o compromisso de assegurar tais direitos às pessoas, uma vez que a Declaração é especial e faz parte do Direito Internacional. No texto da Declaração relacionam-se os direitos civis e políticos (conhecidos por direitos de primeira geração: liberdade), os direitos sociais, econômicos e culturais (chamados direitos de segunda geração: trabalho), e há, ainda, a fraternidade como valor universal (denominados direitos de terceira geração: espírito de fraternidade, a paz, justiça, entre outros – nos considerandos e artigos I, VIII, entre outros). A Declaração Universal de 1948 não estabelece os mecanismos para fazer valer os direitos nela previstos. É composta de um preâmbulo, com sete considerandos e trinta artigos. Tem estrutura bipartite, sendo dividida em duas grandes partes: 1ª) do artigo I ao artigo XXI, representa os direitos civis e políticos e tem vinculação ao Estado individualista que reflete as conquistas do século XVIII (revoluções liberais – 1ª geração de direitos fundamentais); 2ª) do artigo XXII ao artigo XXX, representa os direitos econômicos, sociais e culturais, e tem vinculação ao Estado Social que reflete as conquistas dos séculos XIX e XX (revolução socialista – 2ª geração de direitos fundamentais). 4.1. Universalismo e Relativismo Cultural. A teoria universalista sustenta que os direitos humanos são universais, portanto, prevalecem sobre toda e qualquer manifestação cultural, religiosa, econômica, regional, política, entre outros. A teoria relativista afirma que os direitos humanos são relativos, pois devem ceder a determinadas práticas regionais dos Estados. -4– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 em seu parágrafo 5º estabelece que: “Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais.” Como se percebe acima, embora o relativismo cultural seja observado, é dever do Estado promover e proteger todos os direitos humanos sem distinção (universalismo). Desse modo, de modo sutil prevaleceu a tese do universalismo sobre o relativismo. Cumpre destacar que a Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 (Conferência Mundial sobre Direitos Humanos) é um mecanismo de aprimoramento da Declaração Universal de Direitos Humanos, conforme se nota de seu preâmbulo, onde se lê: “Reconhecendo que as atividades das Nações Unidas na esfera dos direitos humanos devem ser racionalizadas e melhoradas, visando a fortalecer o mecanismo das Nações Unidas nessa esfera e promover os objetivos de respeito universal e observância das normas internacionais dos direitos humanos.”(grifo nosso) 5. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). Em 1948, a Declaração Universal define e fixa os direitos e liberdades fundamentais a serem garantidos. A Declaração Universal, em si mesma, não apresenta força jurídica obrigatória e vinculante. Diante desse fato, a Declaração deveria ser “juridicizada” sob a forma de tratado internacional, que fosse juridicamente obrigatório e vinculante no âmbito do Direito Internacional. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 16/12/1966 entrou em vigor em 26/03/1976, quando conseguiu 35 ratificações, e reconheceu, em relação à Declaração Universal, uma quantidade maior de direitos civis e políticos, cuidando dos Direitos Humanos relacionados à liberdade individual, à proteção da pessoa contra a ingerência estatal em sua órbita privada, bem como a participação popular na gestão da sociedade. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos pode ser assim dividido: 1) a autodeterminação dos povos e a livre disposição de seus recursos naturais e riquezas (artigo 1º); 2) o compromisso dos Estados de garantir os direitos previstos e as hipóteses de derrogação de certos direitos (artigos 2º ao 5º); 3) os direitos efetivamente reconhecidos (artigos 6º ao 27); 4) os mecanismos de supervisão e controle desses direitos (artigos 28 ao 45); 5) a integração e interação com a Organização das Nações Unidas (artigos 46 ao 49); e 6) a ratificação e entrada em vigor (artigos 48 ao 53). -5– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 No Pacto estão previstos direitos e liberdades, tais como direito à vida, direito de não ser submetido a tortura ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, direito de não ser escravizado, nem ser submetido a servidão, direito à liberdade e à segurança pessoal e de não ser sujeito a prisão ou detenção arbitrárias, direito a julgamento justo, direito a reunião pacífica, direito à liberdade de associação e direito de aderir a sindicatos, direito à igualdade perante a lei, direito à liberdade de expressão, direito a uma nacionalidade, direito de casar e de formar família, direito às liberdades de pensamento, de consciência e de religião, direito às liberdades de opinião e de expressão, direito de votar e de tomar parte no Governo. Segundo a doutrina, dois direitos, todavia, previstos na Declaração, não tiveram previsão no Pacto: o direito de propriedade e o direito de procurar ou gozar asilo em outros países em razão de perseguição. Inicialmente, estavam previsto os relatórios e a comunicações interestatais como mecanismos de monitoramento dos direitos humanos. Posteriormente, com o Protocolo Adicional Facultativo ao PIDCP (1966) foi permitido ao cidadão peticionar para a ONU (sede em New York) pleiteando indenização. Desse modo, são mecanismos de monitoramento do Pacto: - relatórios: o Estado uma vez por ano relata voluntariamente a situação dos direitos humanos no seu território; - comunicações interestatais: um Estado comunica o descumprimento de direitos humanos realizado por outro Estado; - petições individuais: as próprias vítimas das violações dos direitos humanos peticiona para as cortes internacionais, reclamando a salvaguarda de seus direitos. O Brasil ratificou o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em 1992, mas não ratificou o Protocolo facultativo. Destaque-se que o segundo Protocolo facultativo que trata da abolição da pena de morte o Brasil não assinou. 6. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais expandiu o rol dos direitos econômicos, sociais e culturais determinados pela Declaração Universal de 1948, criando obrigações legais para os Estados-membros, permitindo a sua responsabilização internacional em caso de violação dos direitos ali enunciados. O referido Pacto visa à proteção das condições sociais, econômicas e culturais, destacando-se: o direito ao trabalho, o direito a condições justas e favoráveis de trabalho; o direito a formar sindicatos e participar deles; o direito de greve, exercido em conformidade com as leis de cada país; o direito à segurança social, inclusive aos seguros sociais; o direito a proteção e assistência familiar, especialmente às mães e às crianças; o direito a educação e o direito a participar da vida cultural e dos benefícios da ciência. -6– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 A distinção mais importante entre os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos civis e políticos está na sua aplicabilidade. Enquanto os direitos políticos individuais se caracterizam pelo exercício imediato e a efetividade de instrumentos que assegurem a sua plena realização, os direitos sociais, econômicos e culturais caracterizam-se pela ausência de efetividade material, ou seja, são dependentes de regulamentação pelos Estados, também conhecida por eficácia programática ou diferida. Nesse sentido, há previsão no artigo 2º, § 1º, do Pacto onde se lê: “Cada Estado Membro no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas”. Para monitorar e implementar tais direitos, o tratado prevê que o Estado deve encaminhar relatórios que serão analisados pelo Conselho Econômico e Social, contendo medidas adotadas e obstáculos enfrentados (artigos 16 e 17). Em que pesem tais medidas, a implementação de tais direitos dependerá da vontade dos governantes dos Estados. É importante destacar que o mecanismo de proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais continua a se restringir à sistemática dos relatórios, não obstante a declaração de Viena tenha recomendado a incorporação do direito de petição ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, mediante a adoção de protocolo adicional. Para fortalecer a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, a Conferência de Viena de 1993 recomendou ainda o exame de outros critérios, como a aplicação de um sistema de indicadores, para medir o progresso alcançado na realização dos direitos previstos no referido Pacto1. 7. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 50.215 de 28 de janeiro de 1961. Considera-se refugiado qualquer pessoa que: “(...) temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, não pode ou, devido ao referido temos, não quer voltar a ele.”2 1 Flávia Piovesan. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Editora Saraiva. 10ª edição, p. 180. 2009. 2 Texto fruto da conjugação do art 1º, A, § 2º, da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 com art. I, §§ 2º e 3º do Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1966. -7– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 Esclarece Valério de Oliveira Mazzuoli3 que enquanto o asilo é regulado por tratados multilaterais bastante específicos, de âmbito regional, que nada mais fizeram do que expressar o costume até então aplicado no Continente Americano, o refúgio tem suas normas elaboradas por uma organização (com alcance global) de fundamental importância vinculada às Nações Unidas: o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). É importante entender que asilo é um instituto jurídico que pertence ao Direito Internacional Público e se encontra atualmente regulamentado por convenções internacionais específicas, como por exemplo, a Convenção sobre Asilo Territorial de 1954, assinada em Caracas, que o Brasil é parte desde 1957 (Decreto nº 42.628, de 13.11.1957). O asilo político, de modo genérico, comporta duas modalidades: a) Asilo Territorial: é o recebimento de estrangeiro em território nacional, sem os requisitos de ingresso, para evitar punição ou perseguição baseada em crime de natureza política ou ideológica. Procura-se preservar sua vida ou liberdade. Tal modalidade de asilo é prevista expressamente no art. XIV, §§ 1º e 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde se lê: "Artigo XIV - 1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas." Da mesma forma é previsto no art. XXVII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e no art. 22, § 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969. Na Constituição Federal de 1988 é previsto a concessão de asilo político (art. 4º, inciso X) e o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80) é a lei que trata do tema. b) Asilo Diplomático: também conhecido por extraterritorial, é uma modalidade precária e provisória do asilo político, nascido de um costume do contexto regional latino-americano no século XIX. Tal asilo é concedido pelo Estado fora de seu território, isto é, no território do próprio Estado em que o indivíduo é perseguido. Normalmente, o local de proteção é uma embaixada, representações diplomáticas, navios de guerra, acampamentos ou aeronaves militares4. No ordenamento jurídico brasileiro, o refúgio é disciplinado na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, enquanto que o tema asilo é tratado na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (artigos 28/29) e no Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981 (artigos 56/57). O procedimento para a aquisição do status de refugiado está disciplinado do artigo 17 a 28 da Lei nº 9.474/97. 3 4 Valério de Oliveira Mazzuoli. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 3ª edição, páginas 676/677. 2008. Valério de Oliveira Mazzuoli. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 3ª edição, páginas 673 . 2008. -8– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 O reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio (Art. 33 da Lei nº 9.474/97). Não será expulso do território nacional o refugiado que esteja regularmente registrado, salvo por motivos de segurança nacional ou de ordem pública (Art. 36 da Lei nº 9.474/97). Implicará perda da condição de refugiado: I - a renúncia, II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de refugiado ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos quando do reconhecimento, teriam ensejado uma decisão negativa, III - o exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública, IV - a saída do território nacional sem prévia autorização do Governo brasileiro (Art. 39 da Lei nº 9.474/97). 8. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial tem por fundamento o direito a igualdade. Nesse sentido, o artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que: “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”; já o seu artigo II reza que “toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”. Além disso, o artigo III determina que: “Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.". A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial foi adotada pelas Nações Unidas em 21 de dezembro de 1965 e ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968, estando em vigor desde 1969 (Decreto nº 65.810, de 08 de dezembro de 1969). No artigo I, (1), a Convenção estabelece que “discriminação racial” significa toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de sua vida. Para tornar efetivo o direito à igualdade real ou material, a Convenção, no artigo I, (4), descreveu a discriminação positiva, também conhecida por “ação afirmativa”, ao estabelecer que “não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em conseqüência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos”. O mecanismo de controle e supervisão do combate às discriminações nos países é feito pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, semelhante ao Comitê de Direitos Humanos instituído pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Cabe ao Comitê examinar as petições individuais (denunciando violação de direito previsto na Convenção contra a Discriminação Racial), os relatórios encaminhados pelos Estados-membros e as comunicações interestatais. Saliente-se que, no tocante às petições -9– EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 individuais5, o Comitê apenas as analisará caso os Estados apontados como violadores tenham firmado declarações habilitando o Comitê a recebê-las e examiná-las (cláusula facultativa). A decisão do Comitê, ressalte-se, é similar à decisão do Comitê de Direitos Humanos, ou seja, não tem força jurídica obrigatória, vinculante. No entanto, o Comitê emite recomendações, após análise do caso, cabendo ao Estado informar as medidas adotadas. Além disso, essa decisão é publicada no relatório anual elaborado pelo Comitê, que é encaminhado à Assembléia Geral das Nações Unidas. A Constituição Federal de 1988, no artigo 3º, inciso I, prevê como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, enfatizando, no inciso III, a necessidade de erradicar a pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. No inciso IV, em seguida, estabeleceu como objetivo “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. No artigo 5º, caput, há o direito à igualdade relacionado como direito fundamental. Nesse sentido, a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. No tocante ao combate à discriminação, a Constituição vigente, no artigo 5º, inciso XLI, estabelece que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”, portanto, qualquer discriminação que caracterize atentado ou lesão ao princípio da igualdade. No inciso XLII, em seguida, dispõe que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. No plano infraconstitucional, foi editada a Lei nº 7.716, de 5.1.1989, na qual foram definidos os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, alterada pela Lei nº 9.459, de 13.5.1997, que ampliou o campo de tutela, estabelecendo a punição dos crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Destaque-se a existência do delito de “injúria racial” previsto no § 3º, do art. 140, do Código Penal. 9. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher. Em relação à proteção das mulheres, na órbita das Nações Unidas há a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (ONU 1979) e a Declaração de Pequim (1995. Historicamente, um caso emblemático sobre o tema discriminação contra as mulheres é o de Olimpe de Gouges, escritora que morreu guilhotinada em 3.11.1793 por desejar igualdade política para mulheres e homens em sua célebre “Déclaration des droitis de Ia Femme e de Ia citoyanne” (1791). A discriminação contra a mulher significa toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos 5 As comunicações devem ser endereçadas ao Committee on the Elimination of Racial Discrimination c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10, Switzerland Fax nº (44-22) 917 9022. Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas. Model Questionnaires for Communications. http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/question.htm. - 10 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 humanos e das liberdade fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. A Convenção determina, portanto, a erradicação de toda discriminação contra as mulheres, para garantir-lhes o pleno exercício de seus direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. É a demonstração da indivisibilidade dos Direitos Humanos. Ao ratificar a Convenção, os Estados-membros assumiram o compromisso de, progressivamente, eliminar todas as formas de discriminação, no que tange ao sexo, assegurando a efetiva igualdade entre eles. No plano infraconstitucional brasileiro, deve-se destacar a vigência da Lei nº 11.340/2006 (Combate à Violência Doméstica – Lei Maria da Penha). Saliente-se que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher obteve o menor número de adesão entre todos os países. 10. Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes. A tortura, desde o início dos tempos, é utilizada pelo homem, em menor ou maior escala, conforme a época histórica. A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos e Punições Cruéis, Desumanos e Degradantes foi adotada pela ONU em 1984, entrando em vigor internacionalmente em 1987, e ratificada pelo Brasil em 1989 (Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 4, de 23/05/1989, e promulgado pelo Decreto nº 40, de 15/02/1991). A tortura é definida no artigo 1º da Convenção, onde se lê: “Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimento são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos conseqüência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.” A Convenção, em suas disposições, assegura, entre outros, os seguintes direitos a que os Estados-partes se obrigam: proibição total da tortura e a proteção contra atos de tortura e outras formas de tratamento cruel, desumano ou degradante, conclamando os Estados a adotarem as medidas necessárias para impedir essas práticas; consagra, ainda, a regra da impossibilidade de derrogação da proibição da tortura, ao estabelecer que em nenhum caso poderão ser invocadas circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para tortura, além de que a obediência hierárquica (ordem de um funcionário público ou de uma autoridade - 11 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 pública) não poderá ser adotada como justificativa para tanto; proibição de expulsão, devolução ou extradição de pessoas para Estados quando houver risco efetivo de virem a ser torturadas; criminalização, na legislação penal de cada Estado-parte, das condutas que configurem tortura (nas formas consumada e tentada e em coautoria); cooperação com outros Estados para a prisão, detenção e extradição de torturadores; investigar prontamente alegações de tortura, examinando toda denúncia de maneira imparcial; direito de que a declaração obtida mediante tortura não seja invocada como prova em qualquer processo; direito às vítimas de tortura à reparação e indenização justa e adequada, inclusive à completa reabilitação. O sistema de controle, da mesma maneira que ocorre com a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial, há três mecanismos de controle e de monitoramento, que são: as petições individuais, os relatórios e as comunicações interestatais. O órgão de controle é o Comitê contra a Tortura (Parte II – artigos 17 ao 24). Destaque-se que da mesma forma estabelecida na Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial, exige-se que o Estado-parte faça uma declaração autorizando (habilitando) o Comitê contra a Tortura a receber as comunicações individuais6 e as interestatais. A comunicação individual deve ter por base a violação a direito previsto na Convenção contra a Tortura e os critérios de admissão da petição, os métodos de apreciação e a natureza da decisão são semelhantes aos adotados pelos Comitês de Direitos Humanos e sobre a Eliminação da Discriminação Racial. O Comitê contra a Tortura apresenta uma peculiaridade em relação aos demais Comitês estabelecidos pelas diversas Convenções. No caso de denúncia fidedigna de prática sistemática de tortura em um Estado-parte, detém o Comitê competência, caso haja concordância do Estado-parte envolvido, de realizar uma visita para investigação no próprio território desse Estado-parte (tal previsão encontra-se no artigo 20, (3), da Convenção). Caso o Comitê chegue a conclusão de que houve violação a direito previsto na Convenção, solicitará ao Estado-parte informações sobre as ações adotadas para satisfazer cumprimento à decisão do Comitê. Como destaca Flávia Piovesan7: “(...), embora as decisões dos Comitês não sejam legalmente vinculantes e obrigatórias, têm efetivamente auxiliado o exercício dos direitos humanos reconhecidos no plano internacional, em face do chamado power of shame ou power of embarrassment.” No Brasil, A Constituição Federal vigente, no artigo 1º, inciso III, estabelece que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Desse modo, rechaça a hipótese de conivência com a tortura. Além disso, o artigo 5º, inciso III, estabelece que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, bem como o inciso XLIII reza: “a lei considerará crimes inafiançáveis 6 As comunicações devem ser endereçadas ao Committee against Torture c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10, Switzerland Fax nº (41-22) 917 9022. Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas. Model Questionnaires for Communications. http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/question.htm. 7 Flávia Piovesan. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Editora Saraiva. 10ª edição, p. 208. 2009. - 12 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. Para viabilizar a proteção constitucional, o legislador ordinário regulamentou o assunto pela Lei nº 9.455, de 7.4.1997, que define os crimes de tortura. Tal providência atendeu ao artigo 4º da Convenção contra a Tortura, no qual está estabelecido que cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. 11. Convenção sobre os Direitos da Criança. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi admitida, por unanimidade, pela Assembléia Geral da ONU em 20.11.1989. Adotada pela Assembléia Geral, a Convenção começou a ser assinada em 26.1.1990. No Brasil, o Decreto nº 99.710 de 21 de novembro de 1990, promulgou a Convenção sobre os Direitos da Criança. A Convenção estabelece vários direitos importantes tais como: o direito à vida, à habitação, acesso a serviços médicos preventivos e de saúde, saneamento básico e o direito à convivência familiar (sobrevivência), o acesso à educação, divertimento e lazer, atividades culturais, acesso à informação e o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião (desenvolvimento), a defesa de todas as formas de exploração, crueldade, separação arbitrária da família e abusos do sistema da Justiça (proteção), a liberdade de expressão, opinião e também o direito de ter um papel ativo na sociedade (participação). A Convenção, no seu artigo 1º, declara expressamente quais são os destinatários da proteção integral: “Todo ser humano com menos de 18 anos, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. Regras foram estabelecidas para que a criança seja ouvida quanto aos assuntos a ela pertinentes, estando aí o princípio da igualdade estabelecido pela Carta das Nações Unidas, equiparando os direitos da criança aos dos adultos, colocando-a como um membro da sociedade humana. Nesse sentido, é o posicionamento do artigo 12 da Convenção, onde se lê: “Artigo 12. 1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança. 2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional.” No ordenamento jurídico brasileiro pode ser destacado: o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que estabelece: - 13 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à vida, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. No plano infraconstitucional, a proteção das crianças e adolescentes é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90), que no seu artigo 4º prevê: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 12. Estatuto de Roma – Tribunal Penal Internacional (TPI - EC nº 45/2004 – § 4º do art. 5º da CF/88). São precedentes históricos da criação do Tribunal Penal Internacional os Tribunais de Nuremberg, de Tóquio, da (ex-Iugoslávia) Bósnia e Ruanda. O Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional foi aprovado em 17 de julho de 1998, na Conferência de Roma. O Brasil assinou em 07 de fevereiro de 2000. O Congresso Nacional o aprovou através do Decreto legislativo nº 112 de 06 de junho de 2002, sendo promulgado pelo decreto presidencial nº 4.388, em 26 de setembro de 2002. A Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, acrescentou o § 4º ao art. 5º da Constituição que possui a seguinte redação: “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.” Desse modo, pode-se afirmar que o Brasil também admitiu expressamente em sua Constituição a adesão ao Tribunal Penal Internacional. De acordo com o art. 3º do Estatuto de Roma o Tribunal Penal Internacional tem sede em Haia, na Holanda. O Tribunal Penal Internacional, nos termos do art. 1º do Estatuto de Roma, surge como aparato complementar às cortes nacionais, com o objetivo de assegurar o fim da impunidade para os crimes mais graves em casos de omissão ou incapacidade dos Estados. Desse modo, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional é adicional e complementar à do Estado, ficando condicionada à incapacidade ou omissão do sistema judicial interno. Há responsabilidade primária do Estado com relação ao julgamento de violações de direitos humanos, tendo a comunidade internacional a responsabilidade subsidiária. - 14 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 O Tribunal Penal Internacional é composto por 18 juízes, com mandatos que poderão ser de nove anos (art. 36, parágrafo 9). É composto pelos seguintes órgãos (art. 34): a) Presidência (responsável pela administração do tribunal); b) Uma Seção de Recursos, uma Seção de Julgamento em Primeira Instância e uma Seção de Instrução (Câmaras: há a divisão em Câmara de questões preliminares, Câmara de primeira instância e Câmara de apelações); c) O Gabinete do Procurador (Promotoria: órgão autônomo do tribunal, competente para receber as denúncias sobre crimes, examiná-las, investigá-las e propor ação penal junto ao tribunal); d) A Secretaria (encarregada de aspectos não judiciais da administração do Tribunal). O Tribunal Penal Internacional é competente para o julgamento dos seguintes crimes (art. 5º): I) crime de genocídio tal como definido no art. II da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948 e no art. 6º do Estatuto: homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos e transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo; II) crimes contra a humanidade definidos no art. 7º, incluindo ataques generalizados e sistemáticos contra a população civil, sob a forma de assassinato, extermínio, escravidão, deportação, encarceramento, tortura, violência sexual, estupro, prostituição, gravidez e esterilização forçadas, desaparecimento forçado, o crime de “apartheid”, entre outros que atentem gravemente contra a integridade física ou mental; III) crimes de guerra definidos no art. 8º, como violações ao direito internacional humanitário, especialmente às Convenções de Genebra de 1949; IV) Crimes de agressão, que ainda estão pendentes de definição, nos termos do art. 5º, 2 do Estatuto. As principais penas estão previstas no art. 77, tais como pena máxima de trinta anos, prisão perpétua, excepcionalmente, quando justificada pela extrema gravidade do crime e pelas circunstâncias pessoais do condenado, multa e perda de produtos e bens provenientes direta ou indiretamente do crime. Saliente-se que pode impor sanções de natureza civil determinando reparação às vítimas e aos seus familiares (art. 75). O exercício da jurisdição internacional pode ser acionado mediante denúncia de um Estado-parte ou do Conselho de Segurança à Promotoria, a fim de que esta investigue o crime, propondo a ação penal cabível. Pode a própria Promotoria agir de ofício (artigos 13 e 15). Em todas as hipóteses, o exercício da jurisdição é condicionada à adesão do Estado ao tratado, ou seja, é necessário que o Estado reconheça expressamente a jurisdição internacional. Note-se que a ratificação do tratado não comporta reservas, devendo o Estado ratificá-lo na integra e sem ressalvas (art. 120). Em breve síntese, pode-se concluir que são requisitos de admissibilidade da jurisdição internacional a indisposição do Estado-parte (quando, por exemplo, houver demora injustificada ou faltar - 15 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 independência ou imparcialidade no julgamento) ou sua incapacidade em proceder à investigação e ao julgamento do crime (quando houver o colapso total ou substancial do sistema nacional de justiça). Aplica-se o Estatuto igualmente a todas as pessoas, sem distinção alguma baseada em cargo oficial. Isto é, o cargo oficial de uma pessoa, seja ela Chefe de Estado ou Chefe de Governo, não eximirá de forma alguma sua responsabilidade penal, tampouco importará em redução de pena (art. 27). O Tribunal não terá jurisdição sobre pessoas que, à data da alegada prática do crime, não tenham ainda completado 18 anos de idade (art. 26). Os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional não prescrevem (art. 29). O Tribunal terá competência relativamente aos crimes cometidos após 1 de julho de 2002 que é a data da entrada em vigor do Estatuto na ordem internacional, em conformidade com o art. 126. Para alguns autores a sentença proferida pelo Tribunal Penal Internacional é uma sentença internacional, por isso, não há a exigência de ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, “i”, da CF/88). - Aparente confronto de normas do Estatuto de Roma com a Constituição Federal: I) entrega de nacionais para o Tribunal Penal Internacional (art. 89) e a extradição de nacionais (art. 5º, inciso LI, da CF/88). O Estatuto de Roma em seu art. 120 não admite reservas e o art. 5º, § 4º, da CF/88 estabelece que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. O próprio Estatuto, no art. 102, estabelece a diferença entre os institutos da entrega e da extradição: “a) Por "entrega", entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado ao Tribunal nos termos do presente Estatuto. b) Por "extradição", entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado conforme previsto em um tratado, em uma convenção ou no direito interno.” A Constituição Federal de 1988 no art. 5º, inciso LI determina que: “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;” Da comparação das citadas normas, percebe-se o afastando do aparente conflito, sendo possível a entrega de brasileiros natos ou naturalizados para o Tribunal Penal Internacional, pois a Constituição veda a extradição e não a entrega. Além disso, o Brasil aderiu constitucionalmente ao Estatuto de Roma. - 16 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 II) a previsão de prisão perpétua prevista no art. 77, 1, “b”, do Estatuto e o inciso XLVII do art. 5º da CF/88 vedando penas de caráter perpétuo. O conflito é aparente, pois a Constituição Federal vigente veda que se estabeleça a prisão perpétua para crimes cometidos no território nacional e que seja julgado de acordo com lei penal pátria. A Constituição não veda a pena de prisão perpétua a ser imposta fora do território nacional em relação aos crimes que devam ser julgados por organismo internacional de caráter permanente, como é o Tribunal Penal Internacional. A Lei nº 6.815/80 no art. 91 não restringe a extradição em função da pena de prisão perpétua do Estado requerente. Além disso, no art. 7º do ADCT o Brasil propugna pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos. III) Imunidades e foro por prerrogativa de função. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961) em seu art. 31 estabelece que o agente diplomático goza de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. O art. 27 do Estatuto de Roma estabelece que tais imunidades não deverão obstar que o Tribunal exerça a sua jurisdição. IV) Reserva legal e a tipificação do Estatuto de Roma. A Constituição Federal de 1988 no inciso XXXIX do artigo 5º determina que: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;” Verifica-se no plano interno a previsão constitucional da reserva legal. Ocorre que o Estatuto de Roma estabelece os tipos penais que irá julgar. Além disso, no capítulo III do Estatuto de Roma há previsão de princípios gerais de direito penal (artigos 22 até 33). V) Respeito à coisa julgada material. O respeito à coisa julgada material não se aplica ao Estatuto de Roma se o julgamento foi fraudado. A coisa julgada é disciplinada nos artigos 467/475 do CPC e protegida no art. 5º, XXXVI, da CF/88. O art. 20 do Estatuto estabelece o “ne bis in idem” (Salvo disposição contrária do presente Estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo Tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais este já a tenha condenado ou absolvido). II) Legislação correlata - Decreto-lei nº 7.935, de 04.09.1945, e Decreto nº 19.841, de 22.10.1945; - Resolução nº 217-A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10.12.1948; - Resolução nº 2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 16.12.1966; - 17 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 - Resolução nº 2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas de 16.12.1966, Decreto Legislativo nº 226, de 12.12.1991 e Decreto nº 591, de 06.07.1992; - Resolução 429 (V) da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950 e Decreto nº 50.215 de 28 de janeiro de 1961. - Resolução nº 39/46 da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10.12.1984, Decreto Legislativo nº 4, de 23.05.1989 e Decreto nº 40, de 15.02.1991; - Resolução nº 34/180 da Assembléia Geral das Nações Unidas em 18.12.1979 e Decreto 4.377, de 13.09.2002; - Resolução nº 2.106-A (XX) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 21.12.1965; - Resolução nº L 44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 20.11.1989, Decreto Legislativo nº 28, de 14.09.1990 e Decreto nº 99.710, de 22.11.1990); - Decreto legislativo nº 112 de 06 de junho de 2002 e Decreto nº 4.388, em 26 de setembro de 2002. - Decreto nº 42.628, de 13.11.1957; - Lei nº 6.815/1980; - Lei nº 9.474/1997; - Lei nº 7.716/1989; - Lei nº 11.340/2006; - Lei nº 9.455/1997; - Lei nº 8069/1990; III) Decisões sobre os temas: Extradição: Desqualificação do Crime de Seqüestro e Morte Presumida “Em conclusão de julgamento, o Tribunal deferiu parcialmente extradição formulada, com base em tratado bilateral, pelo Governo da Argentina contra nacional uruguaio, a fim de que o extraditando seja processado e julgado pelos delitos tipificados nos artigos 144, bis, alínea 1ª, e 146, do Código Penal argentino. No caso, imputava-se-lhe a prática dos crimes de privação de liberdade e de associação ilícita, previstos, respectivamente, nos artigos 144, alínea 1ª, e 210, ambos do Código Penal argentino. Sustentava o Estado requerente que, durante a denominada “Operação Condor”, “identificada como uma organização terrorista, secreta e multinacional para caçar adversários políticos” dos regimes militares do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia nas décadas de 1970 e 1980, o extraditando, à época, Major do Exército uruguaio, teria participado de ações - 18 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 militares que resultaram no seqüestro de pessoas, dentre as quais um cidadão argentino, levadas a uma fábrica abandonada e lá submetidas a interrogatórios e torturas — v. Informativos 519 e 526. Concluiu-se, em síntese, pela ausência de suporte para a idéia de configuração de homicídios. No que concerne ao aditamento formalizado no sentido de requerer que a extradição fosse concedida com base na imputação do crime de seqüestro de menor de 10 anos de idade, que corresponderia ao tipo do art. 148, § 1º, IV, do Código Penal brasileiro, afastou-se a prescrição dessa pretensão punitiva. Por fim, quanto à alegação de que o extraditando teria sido beneficiado por indulto concedido pelo Governo Argentino mediante o Decreto 1.003/89, aduziu-se que esse ato normativo teria sido declarado inconstitucional, em 25.7.2006, pela Corte Suprema de Justicia de La Nación, em relação ao benefício a ele proporcionado. Vencidos os Ministros Marco Aurélio, relator, e Menezes Direito que indeferiam o pedido. Ext 974/República Argentina, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 6.8.2009. “ “Amicus Curiae” e ADPF “Junte-se aos autos a petição n. 62.430/2005. Em face do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, admito a manifestação de Conectas Direitos Humanos, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDECA/CE, Centro de Direitos Humanos – CDH, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNCME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, Centro de Cultura Professor Luiz Freire e Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos/Movimento Nacional de Direitos Humanos que intervirão no feito na condição de “amicus curiae.” (ADPF 71, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 27/05/05, DJ de 03/06/05). IV) Questões Sobre os Temas. Questão 11 – (Delegado de Polícia/2002/SP) – Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) é correto afirmar que se trata de um(a) A) acordo internacional. B) tratado internacional. C) pacto internacional. D) resolução da Assembléia Geral da ONU. Alternativa D Questão 16 – (Delegado de Polícia/2003/SP) – Resolução proclamada pela Assembléia Geral da ONU contém trinta artigos, precedidos de um Preâmbulo, com sete considerandos, na qual se assegura o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. O texto acima se refere à A) Carta das Nações Unidas. B) Declaração Universal dos Direitos Humanos. C) Declaração Americana dos Direitos Humanos. D) Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão. Alternativa B ASSUNTO: Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. - 19 – EXTENSIVO PLENO Direitos Humanos Prof. Erival da Silva Oliveira Aula 3 – 2009/2 Questão 86 – (Defensoria/2006/SP) - Comparando-se a natureza da obrigação estatal de tornar efetivos os direitos os direitos humanos e liberdades fundamentais, nos termos do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, é correto afirmar: A) O conceito de realização progressiva dos direitos civis e políticos constitui o reconhecimento de que a efetividade plena de tais direitos não será possível de ser alcançada em curto prazo. B) Os direitos econômicos, sociais e culturais refletem uma aspiração política da sociedade, não decorrendo deles direito subjetivo exigível judicialmente. C) A efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais decorre de sua previsão legal e não gera para o Estado a obrigação de promovê-los. D) O conceito de realização imediata dos direitos civis e políticos decorre de sua origem jusnatural, inexistindo obrigação estatal decorrente. E) O conceito de realização progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais não deve ser interpretado como supressor do caráter obrigatório de promoção daqueles direitos. Alternativa E Questão 85 – (Defensoria/2006/SP) - Segundo a Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (ONU, 1984), para a caracterização da tortura é relevante A) sua finalidade e irrelevante a intensidade do sofrimento causado. B) que seja praticada por funcionário público e irrelevante sua finalidade. C) a finalidade do ato e irrelevante o local onde ocorre. D) que o sofrimento seja agudo e irrelevante a qualidade de quem a pratica. E) o local onde ocorre e irrelevante a intensidade do sofrimento causado. Alternativa C Questão 88 – (Defensoria/2007/SP) – Dos tratados internacionais de direitos humanos, abaixo relacionados, o que possui o maior número de reservas formuladas pelos respectivos Estados-partes é a Convenção A) sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulher. B) contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. C) sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. D) relativa ao Estatuto dos Refugiados. E) sobre os Direitos da Criança Alternativa A - 20 –

Download