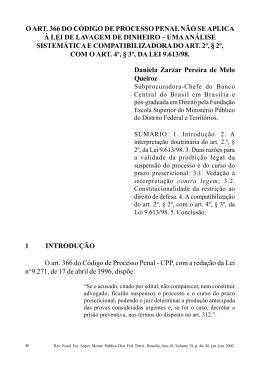

REVISTA DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EDIÇÃO ESPECIAL VI Concurso de Monografias As Sucessivas Reformas do Código de Processo Civil e a Classificação das Sentenças por sua Eficácia Preponderante Gabriel Menandro Evangelista de Souza A Reclamação Constitucional perante o Supremo Tribunal Federal Graziela Maria Picinin A Tutela Penal dos Cybercrimes e o Projeto de Lei contra os Crimes de Informática José de Castro Meira Júnior Erro Médico: Aspectos Criminais Luciane Bastos Lage Vieira Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa? Thiago Bueno de Oliveira Ano 15 - Edição Especial FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS SRTV/SUL, Quadra 701, Bloco I, 4o andar – Ed. Palácio da Imprensa Brasília-DF, CEP: 70340-000 Telefax: (0XX61) 3226-4643/3226-4178 Sítio: www.fesmpdft.org.br e-mails: [email protected] e [email protected] © Copyright 2007 – Revista da FESMPDFT Reserva de todos os direitos autorais de acordo com a lei. Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília: FESMPDFT, Ano I, n. 1, jul./set., 1993 – Edição Especial Trimestral em 1993. De 1994 a 2003, semestral. A partir de 2004, anual. ISSN 1517-5286 1. Direito – Periódicos I. Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. CDD 340 Acompanhamento editorial e gráfico: Profa Ângela de Almeida Martins Revisão de texto: Profa Ângela de Almeida Martins Editoração eletrônica: Technoarte Bureau (por Paulo H. Barros) Capa: Grifo Design Impressão e acabamento: Technoarte Bureau Solicita-se permuta. Pídese canje. On demande l’èchange. Si richiede lo scombio. We ask for exchange. Wir bitten um Austausch. APRESENTAÇÃO É com imensa satisfação que a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - FESMPDFT leva ao conhecimento da comunidade jurídica os trabalhos contemplados no VI Concurso de Monografias do Curso Ordem Jurídica e Ministério Público. A FESMPDFT, celeiro de destacados profissionais da área jurídica, preocupase em estimular o aluno a repensar o direito. A sociedade é dinâmica, novas leis são editadas em ritmo acelerado. Exige-se, cada vez mais, do advogado, do juiz e do promotor constante atualização e eficiência no exercício das suas atividades. Dessa forma, o certame proposto visa estimular os alunos da Escola não apenas ao estudo, mas também ao engajamento, na busca de uma sociedade mais livre, justa e solidária, na esteira do que foi proposto pelo legislador constituinte. A Comissão Julgadora, como não poderia deixar de ser, contou com a participação de destacados membros do MPDFT. Não menos brilhantes foram os trabalhos inscritos, entre os quais, evidenciam-se os temas que envolvem a Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, a desconsideração da personalidade jurídica, a classificação das sentenças, os crimes de informática e o erro médico. A tudo isso soma-se a excelência dos orientadores, o que reforça a certeza de que os trabalhos foram o resultado de invulgar pesquisa e estudo. Segundo Delacroix (1798-1863), nos seus Escritos, “o mais belo triunfo do escritor é fazer pensar os que podem pensar”. E não é outro, senão este, o objetivo da FESMPDFT, afinal de contas, pensar é a eterna sina e o prazer de quem trabalha com conceitos por vezes tão díspares: Direito e Justiça. Newton Cezar Valcarenghi Teixeira Diretor Editorial SUMÁRIO As Sucessivas Reformas do Código de Processo Civil e a Classificação das Sentenças por sua Eficácia Preponderante Gabriel Menandro Evangelista de Souza............................................................. 7 A Reclamação Constitucional perante o Supremo Tribunal Federal Graziela Maria Picinin............................................................................................. 69 A Tutela Penal dos Cybercrimes e o Projeto de Lei contra os Crimes de Informática José de Castro Meira Júnior.................................................................................... 117 Erro Médico: Aspectos Criminais Luciane Bastos Lage Vieira.................................................................................... 160 Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa? Thiago Bueno de Oliveira....................................................................................... 231 AS SUCESSIVAS REFORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS POR SUA EFICÁCIA PREPONDERANTE* Gabriel Menandro Evangelista de Souza INTRODUÇÃO A presente pesquisa tem por objetivo principal estudar a classificação das sentenças segundo a eficácia preponderante, especialmente em razão da celeuma que envolve a doutrina a respeito da admissão pelo ordenamento jurídico de três ou cinco tipos de provimentos judiciais. Nesse passo, buscar-se-á fazer uma conexão dos conceitos clássicos e modernos das sentenças com os instrumentos de tutela existentes no Código de Processo Civil, para perquirir se nosso ordenamento jurídico suporta três ou cinco tipos de cargas eficaciais. De fato, a maior controvérsia situa-se no conceito de sentença condenatória, pois, possuindo uma co-relação com o processo de execução, costuma-se considerar que todas as pretensões de direito material, consistentes em uma prestação, são tuteladas por meio dela. De outro lado, a doutrina apegada à classificação quinária dos provimentos, influenciada pelos estudos iniciais de Pontes de Miranda, considera que as pretensões de direito material não são todas tuteláveis por meio da sentença condenatória, visto que o ordenamento jurídico dá suporte à existência autônoma dos provimentos mandamentais e executivos lato sensu. Nesse ponto, sumariamente, sob o aspecto procedimental, costuma-se sustentar que o aspecto diferencial entre o provimento condenatório, de um lado, e os mandamentais e executivos lato sensu, de outro, situa-se no fato de, no primeiro, as atividades executivas darem-se em processo separado, e, nos últimos, isso não ocorre. Todavia, acreditamos na insuficiência dessa diferenciação para considerar o caráter autônomo dos provimentos mandamentais e executivos lato sensu, o que * Monografia apresentada como requisito para conclusão do curso de Pós-Graduação Ordem Jurídica e Ministério Público da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - FESMPDFT. Orientador: Professor Jorge Hage Sobrinho. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 7 nos estimula a observar as peculiaridades que o direito material impõe para ser efetivado a fim de estabelecermos uma diferenciação mais convincente. Para tanto, faremos uma breve e superficial incursão histórica para avaliarmos a influência do direito romano primitivo no conceito de jurisdição e, conseqüentemente, na classificação das sentenças e na separação das atividades jurisdicionais de conhecimento e execução em processos distintos. Nesse viés, buscaremos estudar o Código de Processo Civil antes das recentes e sucessivas reformas processuais para demonstrar sua idealização segundo a classificação ternária das sentenças, apesar de existirem certos procedimentos que já consagravam o caráter unitário (conhecimento e execução na mesma relação jurídica processual) para tutelar certas pretensões. Estudaremos também as sucessivas reformas processuais que culminaram em modernizar o Código de Processo Civil, tornando-o mais coerente sob o viés constitucional e também sob a ótica de seu próprio sistema, ao prestigiar o procedimento unitário para a tutela de todas as pretensões de direito material. De fato, se aceitarmos que a única diferença entre os provimentos mandamentais e executivos lato sensu, de um lado, e condenatório, de outro, reside no seu aspecto procedimental, então atualmente já não há diferença, dado que todas as pretensões são tuteladas por meio do procedimento unitário. Portanto, com os olhos voltados para o direito material e a forma préconcebida para sua efetivação (a técnica jurídica de tutela), estudaremos a classificação das sentenças na tentativa de avaliarmos a existência autônoma dos provimentos mandamentais e executivos lato sensu. Nessa direção, buscaremos concluir se, em decorrência das sucessivas reformas processuais, o nosso ordenamento jurídico voltou-se plenamente para aceitar a classificação quinária dos provimentos. 1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE JURISDIÇÃO 1.1 INFLUÊNCIA DO CONCEITO PRIMITIVO DE JURISDIÇÃO NA DICOTOMIA DE PROCESSOS E NA CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS O nosso direito processual, indubitavelmente, recebeu influência do direito primitivo romano, especialmente no que diz respeito à compreensão de jurisdição. 8 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Isso porque, na jurisdição primitiva romana, havia nítida separação entre a atividade jurisdicional propriamente dita e a atividade tendente à prática de medidas executivas. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona que: O exercício do direito de ação fazia-se, primeiramente, perante o praetor (agente detentor do imperium), e prosseguia em face do iudex (um jurista, a quem o praetor delegava o julgamento de uma controvérsia – iudicium). A setentia do iudex dava solução definitiva ao litígio (res iudicata), mas seu prolator não dispunha de poder suficiente para dar-lhe execução. [...] Dentro desse prisma, somente por meio de outra ação se tornava possível obter a tutela da autoridade pública (imperium) para levar a cabo a execução do crédito reconhecido pelo iudex, quando o devedor não se dispunha a realizá-la voluntariamente. Daí a existência da actio iudicati, por meio da qual se alcançava a via executiva.1 Desse modo, entendia-se que somente a atividade desempenhada pelo iudex era eminentemente jurisdicional (apesar de tratar-se de um juiz privado), dado que era investido pelo praetor do poder de solucionar os conflitos por meio da aplicação do direito positivado. Todavia, não dispondo de poderes de império para transformar o direito reconhecido em fatos, somente com a invocação do praetor era que se praticavam atos executivos propriamente ditos.2 Com base nisso, observa-se que a jurisdição romana tinha um caráter eminentemente declaratório, na medida em que não se admitia a prática de atos executivos no “processo de conhecimento” de alçada do iudex. Evidentemente, como a jurisdição implicava declarar o direito, impunhase reconhecer que, encerrado o momento cognitivo com a prolação de uma condenação, encerrava-se também a atividade jurisdicional, sendo necessário invocar o praetor para transformar o direito em fatos. Nesse sentido, ao comparar a jurisdição primitiva romana com a contemporânea, Ovídio Batista afirma que: Se nos fosse possível reinstalar em nosso direito a estrutura do processo civil romano do período formular, diríamos que ao iudex seriam reservadas as funções de juiz do processo de conhecimento, em que, por definição, não pode haver execução, como atividade subseqüente à sentença de procedência, na mesma relação processual. 1 2 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 97-98. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 25. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 9 Quer dizer, tal como acontecia em direito romano, a sentença condenatória exauria a atividade jurisdicional.3 Nesse sentido, apesar de, hodiernamente, até mesmo a atividade executiva ser considerada função jurisdicional, nosso ordenamento jurídico processual indubitavelmente sofreu influência do direito romano primitivo ao consagrar as atividades de conhecimento e execução em momentos distintos. Isso porque, concebido o processo de conhecimento como o “local” onde se declararia o direito, tal como propagado pela compreensão primitiva de jurisdição, necessário seria criar um processo autônomo onde seriam praticados atos tendentes a entregar o direito, erigindo a sentença condenatória como o instrumento que possibilitaria a “passagem” de um processo ao outro. Em virtude disso, acreditamos que a classificação ternária das sentenças, assim como a separação das atividades de conhecimento e execução em processos distintos, tendo como pressuposto a sentença condenatória, foi concebida segundo a ótica do conceito primitivo de jurisdição. Todavia, importa esclarecer que a compreensão primitiva de jurisdição (como simples declaração de direitos) não se compatibilizava com técnicas processuais já consagradas no ordenamento jurídico (mesmo antes das reformas do processo civil), nas quais há prática de atos materiais na mesma estrutura processual, tal como o procedimento das ações possessórias, reivindicatórias e do despejo. Ora, sendo possível a prática de atos materiais para propiciar a entrega do bem litigioso em relação processual única (processo sincrético), então, provavelmente, existem categorias diversas de sentenças que não sejam a condenatória, dado que esta pressupõe (como eficácia processual) um processo autônomo para a satisfação plena do direito. Com acerto são as lições de Ovídio Batista, que, ao dissertar sobre o tema, ressalta: O que caracteriza o procedimento privado da actio do direito romano era justamente a ausência de atividade executória em seu interior, de modo que defender a autonomia do Processo de Execução (por créditos) e ao mesmo tempo admitir o “sincretismo” de certas ações como um fenômeno natural e irrelevante para descaracterizar o processo de conhecimento e a condenatoriedade que lhe é essencial 3 10 SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 181-182. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. é não apenas incidir em contradição lógica, mas igualmente anular 4 o próprio conceito de condenação. Razão da proclamada contradição lógica é a existência de discussão doutrinária a respeito do reconhecimento das sentenças mandamentais e executivas lato sensu como categorias autônomas, visto que, segundo a classificação quinária dos provimentos, uma de suas características é justamente permitir a prática de conhecimento e execução na mesma relação processual.5 Pela mesma razão, soa difícil a tentativa de alguns doutrinadores de defender a universalidade da ação condenatória, no sentido de que a ela cabe a tutela de todas as pretensões de direito material que envolvam prestação, mesmo sabendo da existência das ações sincréticas no ordenamento jurídico.6 De todo modo, o conceito de jurisdição desenvolveu-se como conseqüência da evolução do próprio direito, que deixou de ser identificado com a lei7 e passou a ser interpretado segundo a ótica dos direitos fundamentais, bem como por meio de cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados, conferindo aos magistrados significativa discricionariedade na aplicação do direito aos casos concretos. Nesse sentido, como conseqüência da evolução do conceito de jurisdição, torna-se necessário rever as classificações das sentenças segundo a eficácia preponderante e avaliar a sua compatibilidade de acordo com a estrutura do processo moderno, ao prestigiar o processo unitário como regra para dar satisfação às relações jurídico-substanciais. 1.2 ESTRUTURA ORIGINAL DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO O Código de Processo Civil brasileiro, idealizado por Alfredo Buzaid, desde sua concepção adotou a dicotomia entre os processos de conhecimento e os de execução, notadamente influenciado pela classificação ternária das sentenças. 4 5 6 7 SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 24. Todavia, veremos adiante que o fato das atividades de conhecimento e execução darem-se na relação processual não esgota a diferença entre os provimentos. Dinamarco empenha-se em salvar a universalidade da ação condenatória, a ponto de desprezar a circunstância de serem certas demandas, como ele diz, “sincréticas” e conterem, na mesma relação processual, a sentença de procedência e sua execução, mesmo que a impossibilidade de misturaram-se, num mesmo processo, a atividade cognitiva e executiva seja, talvez, uma das poucas características universalmente aceitas como propriedade essencial das sentenças condenatórias. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 19. Essa concepção, fiel à doutrina da separação dos poderes, identifica o direito com a lei e confia aos tribunais a missão de estabelecer os fatos dos quais decorrerão as conseqüências jurídicas, em conformidade com o sistema de direito em vigor. PERELMAN, Chaïn. Lógica jurídica: nova retórica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 32. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 11 Entretanto, desde a concepção do Código de Processo Civil, essa dicotomia já se demonstrava falha e contraditória se avaliada sob a ótica das ações sincréticas consagradas pelo estatuto processual, as quais não apresentavam compatibilidade com a tentativa de universalização da sentença condenatória. Nesse viés, a manifestação precisa de Araken de Assis: Tão artificial se afigura a divisão tricotômica dos “processos”, e postiça a pureza funcional dessas estruturas, que acaba sem explicações, e insatisfatoriamente compreendido, o motivo por que há cognição no processo executivo ou cautelar e por qual insondável motivo atos executórios ocorrem no “processo” de conhecimento.8 De todo modo, a estrutura clássica de divisão dos processos pode ser facilmente constatada pela própria sistemática do Código de Processo Civil, ao consagrar a separação em livros: Livro I – Processo de Conhecimento; Livro II – Processo de Execução; Livro III – Processo Cautelar; Livro IV – Procedimentos especiais. De fato, não obstante outros livros virem a ser tratados de forma perfunctória, o que interessa para o objeto da presente monografia adstringe-se à analise dos Livros I e II, principalmente em razão da rigidez das atividades jurisdicionais dar-se separadamente. Nessa direção, havia dispositivos, já revogados, que expressavam a separação entre os processos, tais como os arts. 162, § 1º, 267, 269 e 463, todos do Código de Processo Civil. Assim, o art. 162, § 1º, preconizava que a “sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”, deixando evidente a compreensão equivocada de o processo ter seu fim com a prolação da sentença. Com efeito, mesmo antes das reformas do estatuto processual, constituía equívoco afirmar que o processo encerrava-se com a prolação da sentença, visto que vários atos são realizados depois dela, tal como o pagamento das despesas do processo, não se olvidando, também, da possibilidade de interposição de recurso pelas partes. No mesmo viés proclamado, o art. 267 do Código de Processo Civil disciplina algumas hipóteses que levam à “extinção do processo sem julgamento de mérito” (e.g. quando o juiz indefere a petição inicial ou quando não concorre qualquer das condições da ação). Semelhantemente, o art. 269 do Código de Processo Civil adotava a expressão “extingue-se o processo com julgamento de mérito”, para, depois, disciplinar as hipóteses que dariam ensejo ao encerramento do processo (e.g. quando o juiz acolhesse ou rejeitasse o pedido do autor ou quando as partes transigissem). 8 12 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 75. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Nesse sentido, merece atenção a adoção do verbo “extinguir” por ambos os dispositivos, demonstrando findar o processo com a prolação da sentença que apreciava, ou não, o mérito. Entretanto, a adoção de tal verbo não condiz com a realidade do processo, pois a sentença não o extingue, conforme destacado alhures. Além disso, o art. 463 do Código de Processo Civil estatuía que, “ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional”. Todavia, constitui equívoco afirmar que o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional com a publicação da sentença de mérito, pois, na maioria das vezes, a mera declaração da certeza jurídica do direito não elimina de vez o conflito, dependendo da atuação do comando concreto exarado pelo juiz.9 A doutrina também entende que a ratio desse dispositivo é de que, uma vez publicada a sentença, o juiz não poderia rejulgar ou modificar aquilo tornado público. Todavia, a mesma corrente não olvida da possibilidade de interposição de recursos, em especial da apelação, a qual deverá ser processada pelo juízo que proferiu a sentença.10 De qualquer modo, depois de esgotadas todas as atividades a serem realizadas após a prolação da sentença, inclusive ocorrendo formação da coisa julgada, na hipótese de buscar-se tutela condenatória, é viável entender que há verdadeira extinção do processo de conhecimento, vindo reiniciar-se a atividade jurisdicional com a propositura do processo de execução. Nesse passo, o Código de Processo Civil, em sua estrutura originária, era claro ao evidenciar que a sentença condenatória abria a via do processo de execução, variando as medidas executivas de acordo com a natureza da obrigação.11 Com acerto, isso determinava à sentença condenatória que reconhecia a obrigação de entregar coisa possibilitar a execução por entrega de coisa (arts. 621 a 631); uma condenação em fazer ou não fazer gerar execução de fazer ou não fazer (arts. 632 a 643); uma condenação em pagar gerar uma execução por quantia certa contra devedor solvente e suas variantes (arts. 646 a 786-A). Desse modo, pela estrutura originária do estatuto processual, a execução da sentença condenatória dava-se de acordo com o tipo de obrigação pleiteada e já reconhecida na prévia cognição, o que denota a influência do direito material no processo. 9 10 11 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 73. BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 25-26. BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 280. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 13 Além disso, os dispositivos citados confirmam a tentativa do legislador de universalizar a sentença condenatória, a ponto de considerá-la capaz de tutelar todas as pretensões de direito material que envolvam prestação. Nesse viés, segundo sua concepção original, o Código de Processo Civil era, no mínimo, contraditório, dado que seus pressupostos (compreensão primitiva de jurisdição; classificação ternária das sentenças; dicotomia dos processos), apesar de se relacionarem, não se compatibilizavam com a estrutura do estatuto processual, se interpretados sob o ângulo sistemático. Isso porque é incoerente defender a universalidade da sentença condenatória, que pressupõe a necessária precedência da cognição sobre a execução, diante da existência, no estatuto processual civil, de procedimentos ditos sincréticos (e.g. ações possessórias), mesmo antes das recentes reformas. Na mesma direção, a tentativa de universalizar a sentença condenatória, de modo a não aceitar a existência autônoma dos provimentos mandamentais e executivos lato sensu, constitui claro equívoco, se observarmos que estes últimos provimentos dispensam a propositura de novo processo.12 De qualquer modo, para este capítulo importa observar que o processo civil brasileiro, não obstante a existência das ações sincréticas, adotou a dicotomia entre os processos de conhecimento e execução, constituindo a sentença condenatória a porta de acesso para a prática de atos executivos em nova estrutura processual. Abstraído o fato de a separação entre as atividades jurisdicionais importar em demora na solução dos litígios, há o equívoco de impor à sentença condenatória a qualidade de solução a todas as pretensões de direito material que envolvam prestação. Em razão disso é que o processo civil brasileiro sofreu sucessivas alterações a fim de torná-lo coerente sistematicamente, bem como para ressaltar as garantias fundamentais do texto constitucional, principalmente sob o ângulo da prestação jurisdicional adequada e efetiva, conforme se demonstrará a seguir. 1.3 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 Segundo a doutrina clássica, jurisdição implica o dever do Estado de dar solução aos conflitos por meio da declaração do direito. 12 14 Apesar de demonstrarmos a seguir que o fato das atividades de conhecimento e execução dar-se na mesma relação processual, não esgota a diferenciação entre os provimentos. Todavia, não há como negar que essa peculiaridade impulsionou os estudos iniciais de tentativa de considerar os novos instrumentos de tutela como categorias autônomas. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Todavia, essa declaração do direito não se mostra suficiente para resolver, de forma definitiva, o litígio, visto que, muitas vezes, é necessário que o EstadoJuiz determine a prática de atos tendentes a efetivar o direito material previamente reconhecido. Em outras palavras, além de declarar o direito, o Poder Judiciário tem o dever de entregar ao requerente o bem material objeto da lide, adotando medidas executivas para tanto.13 Em vista desse dever, parece correto sustentar que a divisão das atividades judicantes em processos separados (cognição precedida de execução) implicava excessiva demora na prestação jurisdicional, comprometendo a imagem do Poder Judiciário como o eleito do Estado para dar solução aos conflitos. Além disso, o rigor da separação dos processos criava a situação irracional e embaraçosa de submeter as partes à nova citação em decorrência da propositura do processo de execução, além da possibilidade de embargos do devedor.14 Em face disso, o advento da Constituição de 1988 conferiu importante contribuição à formulação da estrutura moderna do Código de Processo Civil, ao estabelecer princípios norteadores15 das recentes reformas processuais. Para o objeto desta monografia, digno de atenção é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, preconizado no art. 5, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao estabelecer que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, a nosso sentir, referido princípio tem duas óticas: a primeira delas é um comando para o legislador prover a sociedade e o Poder Judiciário de instrumentos que permitam realizar materialmente o direito; a segunda é direcionada ao Poder Judiciário que não deve admitir prestação jurisdicional baseada somente na declaração do direito. Em razão disso, pode-se afirmar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição conferiu altíssima contribuição à sociedade, em razão de servir de contorno à atuação legislativa no fomento de novas leis propiciadoras da 13 14 15 Interessante observação faz Araken de Assis: “Em sede cognitiva, a missão judicial transforma o fato em direito; na execução, o direito, ou seja, a regra jurídica concreta, há de traduzir-se em fatos”. ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 8 .ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 95. Quanto ao interesse prático em estabelecer-se uma forma de tutela jurisdicional que preste satisfatividade final e definitiva a determinados direitos materiais, sem a exigência irracional e mortificante de ter o litigante de percorrer o árduo caminho do procedimento executivo autônomo, com todos os percalços e inconvenientes da defesa (embargos do executado), parece, ao menos, com os juristas familiarizados com nossa experiência forense, assunto que dispensa maiores justificações. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 11. “[...] os princípios são constitutivos da ordem jurídica, revelando os valores ou os critérios que devem orientar a compreensão e a aplicação das regras diante das situações concretas.” MARINONI, Luiz Guilherme. Estudos de direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 27. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 15 modernização do Código de Processo Civil, em especial voltadas à atuação jurisdicional adequada e eficaz. Evidentemente, para que o Poder Judiciário possa prestar uma tutela satisfativa, de forma a desincumbir-se de seu dever perante a sociedade, necessário é ser dotado de instrumentos legais capazes de efetivar, plena e adequadamente, o direito. Nesse viés, são as palavras de José Miguel Garcia Medina: Falar-se em jurisdição estatal destituída de instrumentos que permitam realizar materialmente o Direito implicaria reduzir significativamente sua importância e razão de ser, especialmente se se considerar que, na sociedade moderna, cada vez mais tem sido a preocupação com a materialização dos direitos.16 Assim, o conceito moderno de jurisdição expressa o dever do Poder Judiciário de declarar o direito e, em ato contínuo, buscar satisfazê-lo por meio da efetiva alteração no mundo dos fatos, demonstrando, desse modo, preocupação com as necessidades de direito material. De outro lado, importante princípio constitucional é aquele esculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, ao preconizar que, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Destarte, além de tornar o processo civil coerente sistematicamente ao ampliar o mecanismo unitário de tutela,17 as sucessivas reformas do estatuto processual buscaram viabilizar as garantias fundamentais aplicáveis ao processo. Portanto, representa avanço, no direito brasileiro, a estrutura que goza o estatuto processual contemporâneo, pois, coerente com seu próprio sistema e com as garantias fundamentais, constitui resposta às demandas por efetividade do direito, ao passo que desmistifica a fictícia a tentativa doutrinária de considerar a obsoleta sentença condenatória como resposta a todas as pretensões de direito material.18 Nesse viés, adotamos as lições de Humberto Theodoro Júnior, ao assim se posicionar: Daí por que as últimas e mais profundas reformas do processo civil têm-se voltado para a via da execução civil. Seu maior objetivo tem sido, nessa linha, a ruptura com figuras e praxes explicáveis no 16 17 18 16 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 32. THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 113. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 47. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. passado, mas completamente injustificáveis e inaceitáveis dentro das perspectivas sociais e políticas que dominam o devido processo legal em sua contemporânea concepção de processo justo e efetivo.19 2 REFORMAS NA SISTEMÁTICA DO PROCESSO CIVIL 2.1 LEI N. 8.952/1994. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÕES DE FAZER OU NÃO FAZER As reformas do estatuto processual tiveram como ponto de partida a alteração do art. 273 do Código de Processo Civil, materializada pela Lei n. 8.952/1994, ao introduzir, em nosso ordenamento jurídico, o instituto da tutela antecipada. De fato, o instrumento da tutela antecipada teve o mérito de inaugurar, no processo civil, a possibilidade de cognição e execução darem-se na mesma estrutura processual, importando isso em uma mitigação do princípio da autonomia do processo de execução. Isso porque, segundo o art. 273 e §§, se houver fundado receio de dano ou ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou, ainda, manifesto propósito protelatório do réu, torna-se possível a adoção imediata de medidas executivas dentro do próprio processo de conhecimento, antes mesmo de ser proferida sentença definitiva do pedido deduzido.20 Desse modo, no procedimento da tutela antecipada, é possível serem praticadas medidas executivas antes mesmo da definição final acerca da procedência ou não do pedido do autor, o que implica a conclusão de que há verdadeira inversão das atividades jurisdicionais, pois a adoção de medidas executivas antecede à cognição exauriente (mas dá-se necessariamente depois da cognição sumária21). Em função disso, a correlação entre sentença condenatória e seu cumprimento por meio do processo de execução entrou em colapso, na medida em que se 19 20 21 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 93. THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 104. “O juiz, quando decide com base em cognição sumária, não declara a existência ou inexistência de um direito; o juízo sumário é de mera probabilidade. [...] Isso porque o desenvolvimento do contraditório, com a produção de novas provas, possa fazer com que o julgador chegue a uma conclusão diversa a respeito do direito que foi suposto provável.” MARINONI, Luis Guilherme. A antecipação da tutela. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 195. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 17 admite execução fora do processo de execução. Nesse sentido, exato se afigura o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior: Dessa maneira, a reforma do art. 273, ao permitir genericamente o recurso à antecipação de tutela, sempre que configurados os pressupostos nele enunciados, na verdade abalou, em profundidade, o caráter declaratório do processo de conhecimento. De ordinária, a ação de conhecimento se tornou interdital, pelo menos em potencial.22 Além disso, não vigora no estatuto processual, a separação entre os processos de conhecimento e execução relativamente às ações de obrigação de fazer e não fazer, dado que, nesse caso, a adoção das medidas executivas dá-se no mesmo processo, logo após o deslinde da fase cognitiva. Nessa direção, a Lei n. 8.952/1994 promoveu a alteração do art. 461 para assegurar que, no caso de ação de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz possa conceder a tutela específica da obrigação ou, caso seja procedente o pedido, determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Com efeito, merece destaque a opção do legislador pela busca da tutela específica no caso de ação que objetive o cumprimento de um fazer ou não fazer ao conferir poderes ao Juiz (e.g. multa) a fim de propiciar a efetiva entrega da tutela jurisdicional.23 Ademais, o atual art. 461, com a redação dada pela Lei em comento, conferiu ao Juiz a possibilidade de concessão liminar da tutela pretendida, desde que seja relevante o fundamento da demanda e haja fundado receio de ineficácia do provimento final (art. 461, § 3º), podendo, ainda, impor multa diária ao réu como forma de compeli-lo a obedecer ao comando jurisdicional (§ 4º do art. 461). Todavia, o aspecto essencial da alteração promovida no art. 461 do estatuto processual foi de revigorar os embates doutrinários a respeito da existência das ações mandamentais no ordenamento jurídico como forma autônoma de tutela jurisdicional. Com base nisso, a doutrina apegada à classificação pontiniana entende que o ato jurisdicional arrematador de uma ação de obrigação de fazer ou não fazer seria uma sentença mandamental, pois, sendo imediata, não daria ensejo à clássica separação entre as atividades de conhecimento e execução. 22 23 18 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 105. ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela e obrigações de fazer e de não fazer. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 462-468. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Isso porque, para Pontes de Miranda, na sentença mandamental “o ato do juiz é junto, imediatamente, às palavras (verbos) – o ato, por isso, é dito imediato. Não é mediato, como o ato do juiz a que a sentença condenatória alude (anuncia).” 24 De outro lado, há quem entenda que a sentença mandamental nada mais é do que uma espécie da sentença condenatória, defendendo, para tanto, que ambos os provimentos tratam-se de sentenças de repercussão física25 ou, de outro lado, sustentando o fato de a execução dar-se na mesma estrutura processual não ser suficiente para desnaturar o caráter da condenatoriedade.26 De qualquer forma, evidente a contribuição operada pela Lei n. 8.952/1994 ao inaugurar o procedimento da tutela antecipada e ao modificar o processamento das ações de obrigação de fazer e não fazer, permitindo, em ambos os casos, a prática de medidas executivas na mesma relação processual. Não é demais sustentar que referidas alterações constituem agradável resposta aos anseios da sociedade de dispor de instrumentos capazes (potencialmente) de satisfazer e realizar suas pretensões de direito material. 2.2 LEI N. 10.444/2002. ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS E OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA Nesse passo, merece atenção a inclusão do § 5º ao art. 461, promovida pela Lei n. 10.444/2002, ao estabelecer que: Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. 24 25 26 MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 224. O liame unificador da categoria residiria em tratar-se de sentenças de “repercussão física”: sentenças cuja atuação prática, no mundo dos fatos, implica não efeitos principais ideais, estritamente jurídicos (como as constitutivas e declaratórias), mas, também, e sobretudo conseqüências concretas, materiais. TALAMINI, Eduardo. Tutelas mandamental e executiva lato sensu. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 148. “[…] a sentença condenatória, antes executada necessariamente em outro processo (de execução), passa a ser executada no mesmo processo. Houve, assim, unificação procedimental entre a ação condenatória e a ação de execução.” WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 133. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 19 De fato, com os olhos voltados para a efetivação da tutela específica, fica claro o propósito do legislador de conferir ao magistrado a opção de escolher qual medida executiva ele usará para transformar o direito reconhecido em fatos. Com efeito, a afirmação supra se coaduna em razão da utilização pela lei da expressão “tais como”, o que demonstra o caráter meramente exemplificativo das medidas que podem ser adotadas pelo Juiz para a efetivação da tutela específica. Assim, o dispositivo ora em comento culminou por mitigar o princípio da tipicidade das medidas executivas, consagrado para o processo de execução, no qual, para cada tipo de obrigação, existia um prévio procedimento de quais atos deveriam ser praticados pelo juiz para propiciar a entrega do direito material. Nesse sentido, importa trazer à baila os ensinamentos de Cássio Scarpinella Bueno: O que caracteriza este novo modelo executivo é, pois, sua atipicidade, assim entendida a possibilidade de o magistrado ser criativo o suficiente para criar modelos executivos que mais se mostrem idôneos para dar ao credor a satisfação que o inadimplemento do devedor lhe vedou. É este o contexto no qual deve ser analisado, interpretado e entendido o art. 461, §5º do CPC.27 No afã de dar uniformidade ao sistema, a Lei n. 10.444/2002 alargou o procedimento unitário para abranger as ações cujo objeto seja entregar coisa, estabelecendo, por meio da inclusão do art. 461-A, que, “na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação”. Sobressai da análise do dispositivo o caráter direto que assume o processo relativamente ao cumprimento de entregar coisa, visto que, uma vez reconhecido o direito do demandante, o juiz fixará prazo para o cumprimento da obrigação na mesma estrutura processual. De outro lado, segundo a dicção do § 2ºdo art. 461-A, caso o demandado não cumpra o comando no prazo fixado pelo juiz, este expedirá mandado de busca e apreensão ou imissão na posse, conforme tratar-se de coisa móvel ou imóvel, respectivamente. Ademais, desde que oportuno para a efetivação da tutela específica, na ação de entregar coisa o juiz poderá fazer uso dos poderes conferidos pelos §§ do art. 461, que, por força do § 3º do art. 461-A, aplicam-se a esse procedimento. Isso signifi ca que o juiz, segundo critérios de proporcionalidade e adequação, adotará as medidas necessárias para dar cumprimento ao comando 27 20 BUENO, Cássio Scarpinella. Cumprimento da sentença e processo de execução: ensaio sobre o cumprimento das sentenças condenatórias. In: A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 289. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. judicial, sem a necessária observância a um procedimento de atos prévios e específicos, consistindo isso na consagração do princípio da atipicidade das medidas executivas. De qualquer modo, o importante é que, para as ações cujo objeto seja entregar coisa, são praticados atos de conhecimento e execução na mesma estrutura processual, podendo o juiz, após a expiração do prazo fixado anteriormente e desde que não obedecido seu comando, adotar as medidas voltadas à satisfação da prestação inadimplida. Em face disso, assim como ocorreu em relação às ações que tenham por objeto um fazer ou não fazer, a inclusão do art. 461-A serviu de amparo a forte corrente doutrinária filiada à classificação quinária das sentenças, de idealização de Pontes de Miranda. De fato, por serem praticados atos de cognição e execução na mesma relação processual, torna-se difícil a defesa de ser a sentença condenatória aquela que resolve o conflito na ação de entregar coisa, dado ela pressupor processo de execução autônomo para a tutela material.28 Desse modo, a doutrina apegada à classificação quinária das sentenças passou a defender que a sentença resolutória de uma ação de entregar coisa seria executiva lato sensu, cuja finalidade reside em retirar algo que está no patrimônio do demandado e colocá-lo no do demandante.29 Com efeito, Garcia Medina leciona que: As ações que têm por objeto a entrega de coisa, assim, por conter em seu bojo as atividades cognitivas (tendentes à definição da existência do direito) e execução (voltadas à realização do direito declarado), enquadram-se na categoria denominada pela doutrina de ações executivas lato sensu, aplicando-se a elas, portanto, as peculiaridades procedimentais desta categoria de ação.30 Diante dessas alterações, a doutrina quase chegou a um consenso acerca da adoção pelo nosso sistema da classificação quinária das sentenças, restando a sentença condenatória para dar solução às ações de obrigação de pagar quantia 28 29 30 Apesar de demonstrarmos a seguir que o fato de as atividades de conhecimento e execução darem-se na mesma relação processual, não esgota a diferenciação entre os provimentos. Todavia, não há como negar que essa peculiaridade impulsionou os estudos iniciais de tentativa de considerar os novos instrumentos de tutela como categorias autônomas. MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 225. MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 337. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 21 certa, dado que, para esse tipo de obrigação,31 ainda resistia à necessidade de propor processo de execução para satisfazer materialmente o direito reconhecido. 2.3 LEI N. 11.232/2005. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA Com o advento das alterações promovidas pela Lei n. 11.232/2005, acirraram-se os embates doutrinários acerca da adoção pelo nosso sistema de três ou cinco categorias de sentenças. De fato, quando tudo caminhava no sentido de reconhecer as sentenças mandamentais e executivas lato sensu como categorias autônomas de tutela, a Lei n. 11.232/2005 tratou de embaralhar os conceitos ao prestigiar o processo unitário para todas as espécies de obrigação. Isso porque, atualmente, até mesmo a sentença condenatória executa-se na mesma estrutura processual, o que fez desaparecer um dos pilares que a distinguia das tutelas mandamentais e executivas lato sensu, dado que ela (o provimento condenatório) pressupunha processo de execução em separado para a efetivação material do comando jurisdicional. Diante disso, a Lei n. 11.232/2005 culminou por extinguir, finalmente, a dualidade entre os processos de conhecimento e execução para as ações cujo objeto seja pagar quantia. Isso porque o art. 475-I, introduzido pela lei em comento, disciplina que: Art. 475-I. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos desse Capítulo. Esse dispositivo deixou às claras aquilo que já vinha sendo adotado como praxe no Poder Judiciário relativamente ao cumprimento das sentenças de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Ou seja, adota-se o procedimento unitário para o cumprimento da sentença. Isso porque os arts. 461 e 461-A conferiram aos magistrados a possibilidade de optar pela medida executiva a ser adotada no caso concreto para efetivar 31 22 “Não há, no sistema de direito material, uma obrigação de pagar – quantia certa ou incerta – porque, são os civilistas que dizem, o pagar dinheiro nada mais é do que um comportamento humano subsumível ao conceito de dar ou entregar coisa.” BUENO, Cássio Scarpinella. Cumprimento da sentença e processo de execução: ensaio sobre o cumprimento das sentenças condenatórias. In: A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 283. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. o cumprimento do comando judicial (atipicidade das medidas executivas), dispensando, destarte, a propositura de processo de execução para tal fim. De outro lado, concernente ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia, o art. 475-I estabelece que deverão ser observados os demais artigos inseridos no capítulo X do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o art. 475-J assim preconiza: Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. Portanto, fica clara a adoção do processo “sincrético” para dar solução às demandas cujo objeto seja pagar quantia, visto que, uma vez reconhecido o direito do demandante à prestação de quantia certa, desde logo terá ele o prazo de 15 dias (contados do trânsito em julgado) para cumprir o comando judicial. Em ato contínuo, caso não se efetue o pagamento, será acrescido multa sobre o valor da condenação e, caso o credor requeira por simples petição, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, tudo na mesma estrutura processual. Interessante observar que, diferentemente do procedimento das ações cujo objeto seja fazer ou não fazer e entregar coisa, nas ações que tenham por objeto pagar quantia, há um procedimento prévio e específico a ser observado pelo juiz e pela parte para dar cumprimento ao comando judicial. Em face disso, o art. 475-J expressamente deixa consignado o valor percentual de multa a ser acrescido à condenação caso o condenado não cumpra voluntariamente a sentença. Além disso, não pode o Juiz, de ofício, determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação, pois, para tanto, a lei condiciona ao requerimento do credor (princípio do dispositivo). Ademais, após a expedição do mandado de penhora e avaliação, e desde que resolvida eventual impugnação com efeito suspensivo, deverão ser observadas as normas que regem o processo de execução por título extrajudicial (art. 475-R) para se proceder à expropriação dos bens penhorados e propiciar a entrega do bem da vida.32 32 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 143. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 23 Assim, fica claro que, nesse procedimento, vigora o princípio da tipicidade das medidas executivas, visto que a lei (e não o juiz) determina quais medidas executivas devem ser adotadas para a efetivação do direito material.33 Conforme veremos adiante, essa diferença de tratamento para a tutela das pretensões de prestação pecuniária é determinante para a defesa da permanência da sentença condenatória em nosso ordenamento jurídico, bem como para a existência autônoma dos provimentos mandamentais e executivos lato sensu. De outro lado, surge um problema para todos que se empenham em definir a natureza jurídica das sentenças, em razão da redação do dispositivo que regula os títulos executivos judiciais, ao assim estabelecer: Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia; Com efeito, a redação do dispositivo é clara ao demonstrar o propósito do legislador de se esquivar acerca da celeuma que envolve a definição da natureza jurídica das sentenças, principalmente em razão de não ter mantido expressamente a sentença condenatória como título executivo judicial (art. 584 do Código de Processo Civil – dispositivo revogado pela Lei n. 11.232/2005). Todavia, o que acima afirmado não se harmoniza com a exposição de motivos da Lei n. 11.232/2005, cujos fundamentos para a abolição da separação entre os processos foram assim explicitados: A efetivação forçada da sentença condenatória será feita como etapa final do processo de conhecimento, após um tempus iudicati, sem necessidade de um processo autônomo de execução (afastam-se princípios teóricos em homenagem à eficácia e brevidade); processo sincrético no dizer de autorizado processualista.34 Em face disso, a posição da comissão de juristas responsável pela elaboração da Lei n. 11.232/2005 é pela manutenção da sentença condenatória em nosso ordenamento jurídico, ao fazer menção de que esta seria efetivada como etapa final do processo de conhecimento. Todavia, qual seria o motivo determinante para não manter expressamente no Código de Processo Civil a sentença condenatória como título executivo, dado que a própria comissão de juristas da Lei n. 11.232/2005 entende que ela permanece? 33 34 24 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 144. Apud THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 110. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Acredita-se que, a par de se esquivar da polêmica sobre a adoção de três ou cinco categorias de sentenças pelo nosso ordenamento, o legislador brasileiro foi influenciado pelo parágrafo único do art. 4º do Código de Processo Civil ao preconizar que é cabível a ação declaratória ainda que já tenha ocorrido a violação do direito. Em outras palavras, atenta ao fato de não somente a sentença condenatória poder ser dotada de eficácia executiva, a comissão de juristas resolveu dar uma conceituação genérica do que seriam títulos executivos judiciais, justamente para albergar outros tipos de provimentos. Nesse sentido, as lições de Humberto Theodoro Júnior: Ao descrever o título executivo judicial básico, o art. 475-N, redigido pela Lei 11.232, de 22.12.2005, não mais o restringe à sentença condenatória civil, pois considera como tal toda “sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Alargou-se, desta forma, a força executiva das sentenças para além dos tradicionais julgados de condenação, acolhendo corrente doutrinária e jurisprudencial que, antes mesmo da reforma do CPC, já vinha reconhecendo possibilidade, em certos casos, de instaurar execução por quantia certa também com base em sentenças declaratórias.35 De qualquer forma, não há muita lógica em sustentar que o título executivo judicial referido no art. 475-N trata-se de sentença condenatória se levado em consideração que o nosso ordenamento processual já não consagra o processo autônomo de execução.36 Do mesmo modo, se o título executivo judicial referido no art. 475-N tratarse de provimento condenatório, então as sentenças mandamentais e executivas lato sensu também o são, dado que o regime para todas parece ser o mesmo (conhecimento e execução na mesma estrutura processual).37 Em face disso, patente que a modificação no conceito de títulos executivos judiciais culminou em intensificar as dúvidas acerca da existência das tutelas mandamentais e executivas lato sensu como categorias autônomas de sentenças. 35 36 37 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 132. Com exceção, é claro, da execução por títulos extrajudiciais (art. 576), execução contra a Fazenda Pública (arts. 730 a 731) e execução de prestação alimentícia (arts. 732 a 735), que continuam segundo o regime anterior. Todavia, há uma diferença entre os regimes, pois, no procedimento da ação de obrigação de pagar quantia, adota-se o princípio da tipicidade das medidas executivas. Além disso, o demandante vitorioso tem que requerer a expedição de mandado de busca e apreensão e penhora. Diferentemente ocorre no procedimento das ações de obrigação de fazer e não fazer e entrega de coisa, nas quais o juiz pode, de ofício, determinar medidas executivas, não necessitando, para tanto, de requerimento do credor. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 25 De qualquer modo, não se pode deixar de considerar a atitude louvável do legislador brasileiro ao promover ditas alterações, visto que optou por romper com conceitos e teorias clássicas aplicáveis ao processo para dar proeminência à busca da satisfação efetiva e célere das demandas. Nesse viés, são as sóbrias lições de Humberto Theodoro Júnior: As reformas do Código de Processo Civil, tendentes à implantação da executio per officium iudicis, correspondem, inquestionavelmente, a um sadio projeto de medidas aparentemente singelas, mas que com sabedoria penetram na estrutura de nosso sistema processual, para, em nome das garantias fundamentais voltadas para a meta do processo justo, extirpar reminiscências do romanismo anacrônico, incompatíveis com os modernos anseios de maior presteza e efetividade na tutela jurisdicional.38 Apesar disso, impera o questionamento acerca da possibilidade de distinção entre, de um lado, as sentenças mandamentais e executivas lato sensu e, de outro, os provimentos condenatórios, em face do processo unitário que atualmente adotamos. Isso porque, se o que diferencia o provimento condenatório dos mandamentais e executivos lato sensu é o fato de que esses provimentos são executados na mesma estrutura processual, então já não há mais diferença para com a sentença condenatória, visto que, atualmente, ela também é executada na mesma relação processual. Nesse sentido, a posição da doutrina: Na realidade, a Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, parece ter eliminado do processo civil brasileiro regido pelo Código de Processo Civil o conceito e mesmo a categoria das sentenças condenatórias puras. Todas as sentenças que declarem a existência de obrigação a ser cumprida pelo réu comportarão efetivação sine intervallo, ou seja, mediante o prosseguimento do mesmo processo no qual houverem sido proferidas, sem apresentação de uma petição inicial, sem citação do demandado e, portanto, sem o processo executivo distinto autônomo (sine intervallo). E essas sentenças, às quais a lei outorga a eficácia de título executivo (art. 475-N, inciso I), serão (a) mandamentais quando afirmarem a existência de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa certa ou (b) executivas lato sensu quando se referirem a uma obrigação em dinheiro. [...] Não sobra espaço, pois, no âmbito do Código de Processo Civil, para as sentenças condenatórias puras.39 38 39 26 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 109. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 321-322. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Apesar do peso da doutrina acima transcrita, entendemos que há espaço para as sentenças condenatórias em nosso ordenamento jurídico, visto que o fato de as atividades de conhecimento e execução, atualmente, ocorrerem na mesma relação processual não esgota a possibilidade de distinguirem-se os provimentos. Em face disso, por meio de um estudo perfunctório da eficácia preponderante das sentenças, buscar-se-á estudar as diferenças entre os provimentos judiciais de acordo com os critérios utilizados para sua classificação e as sucessivas reformas processuais. 3 DA CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS PELA EFICÁCIA PREPONDERANTE 3.1 TERNÁRIA E QUINÁRIA: DIFERENÇAS Não se olvidando acerca da existência de outras formas de classificar as sentenças,40 para o objeto desta monografia tem importância a classificação que leva em conta a eficácia preponderante dos provimentos, que se divide em ternária e quinária. A classificação segundo a eficácia preponderante procura identificar, de acordo com a pretensão do autor, a eficácia principal da sentença. Em outras palavras, procura estabelecer qual eficácia a sentença deve produzir para tutelar adequadamente a pretensão veiculada pelo demandante. Nesse viés, Sérgio Muritiba sustenta que “quem postula em juízo tem sempre determinada pretensão orientada pelo direito material, mas, ao ter que se submeter ao processo, deve adequá-la a um dos tipos de provimentos colocados à sua disposição”.41 Apesar de não olvidarmos a concepção autonomista do direito processual em face do direito material, não se pode negar a co-relação entre os dois ramos do direito, especialmente se avaliarmos a tendência instrumental do processo moderno. Com efeito, o mérito da fase autonomista do processo foi de torná-lo uma ciência independente do direito material, o que contribuiu decisivamente para o delineamento do sistema, bem como para o amadurecimento dos conceitos inerentes ao processo.42 40 41 42 Tal como a que divide as sentenças pelo alcance da decisão, as quais podem ser terminativas ou definitivas. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 36. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22 .ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 48. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 27 Todavia, apesar de continuar sendo uma ciência autônoma, o processo moderno deve ser avaliado sob o ângulo externo, por meio da verificação da sua capacidade de alcançar resultados práticos. Nesse sentido, a prestigiada doutrina leciona que: A fase instrumentalista, ora em curso, é eminentemente crítica. O processualista moderno sabe que, pelo aspecto técnico-dogmático, a sua ciência já atingiu níveis muito expressivos de desenvolvimento, mas o sistema continua falho na sua missão de produzir justiça entre os membros da sociedade. É preciso agora deslocar o ponto-de-vista e passar a ver o processo a partir de um ângulo externo, Isto é, examinálo em seus resultados práticos.43 Nesse viés, uma das formas de buscar a efetividade do processo é olhando mais para as vicissitudes do direito material, reconhecendo que a classificação trinária dos provimentos judiciais não se enquadra em todas as formas de tutela jurisdicional residentes no ordenamento jurídico. De qualquer forma, para a classificação tradicional das sentenças, os provimentos de procedência do pedido são classificados em três grupos (ternária), denominados declaratório, constitutivo e condenatório. De fato, nesse momento importa sabermos qual critério foi utilizado pelo direito processual para classificar as sentenças nesses três grupos. Com efeito, a doutrina nos ensina que: Em termos de teoria geral do processo civil, podemos afirmar que grande parte da doutrina utiliza como critério classificatório das ações e dos processos os tipos de provimentos jurisdicionais postulados pelo autor. Para tanto, levam em consideração as eficácias que lhes são previamente atribuídas, ou seja, as funções técnico-processuais que esses provimentos ensejam. Entretanto, essa mesma doutrina tradicional ou clássica, ao estabelecer dogmaticamente a eficácia processual de cada um dos tipos de provimentos por ela apontados, por meio de uma postura metodológica essencialmente autonomista, ignora as situações jurídico-substanciais carentes de prestação jurisdicional.44 Portanto, por influência da concepção autonomista da ação como direito autônomo e abstrato, o critério classificatório utilizado foi estritamente processual, 43 44 28 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22 .ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 49. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 187-188. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. consistente na eficácia que o provimento produz para tutelar adequadamente pretensão guerreada pelo demandante. Nesse viés, a mesma doutrina nos dá uma preciosa lição acerca das eficácias dos provimentos, nesses termos: Assim, sucintamente, podemos afirmar que o provimento condenatório é tipificado por sua aptidão para habilitar o processo de execução; o constitutivo, pela possibilidade de modificar uma relação jurídica material; e, finalmente, o declaratório, pela indiscutibilidade jurídica que pode produzir numa certa relação jurídica material ou situação de fato.45 Com efeito, patente que a tipologia clássica dos provimentos não dá suporte a todas as situações jurídico-substancias dependentes de tutela, sendo impositivo considerar a existência de outras categorias, desde que por critérios estritamente processuais. Atento a isso, Pontes de Miranda foi um dos primeiros a relativizar a classificação clássica das sentenças segundo sua eficácia preponderante, criando as tutelas mandamentais e executivas lato sensu, desencadeando, então, a classificação quinária das sentenças. Nesse sentido, o renomado jurista assim se posiciona: A preocupação da ciência do direito até há pouco foi a de conceituar as ações e classificá-las como se cada uma delas só tivesse uma eficácia: uma fosse declarativa; outra, constitutiva; outra, condenatória; outra, mandamental; outra, executiva. O que nos cumpre é vermos o que as enche, mostrarmos o que nelas prepondera e lhes dá lugar numa das cinco classes, e o que vem dentro delas, em espectração de efeitos. Não só, por conseguinte, vermo-las por fora, mas também por dentro.46 Desse modo, ao lado da contribuição conferida ao direito processual civil de identificar que nenhum provimento judicial tem somente uma eficácia,47 Pontes de Miranda lançou as bases para a criação de novos tipos de sentenças com vistas à efetivação do direito material, dado que erigiu os provimentos mandamentais e executivos lato sensu como categorias autônomas de provimentos. Em seus estudos, Pontes de Miranda visualizou categorias de tutela que não se enquadram no conceito clássico da sentença condenatória, dado que não 45 46 47 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 190. MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 140. “Não há nenhuma ação, nenhuma sentença, que seja pura. Nenhuma é somente declarativa. Nenhuma é somente constitutiva. Nenhuma é somente condenatória. Nenhuma é somente mandamental. Nenhuma é somente executiva.” MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 137. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 29 pressupõem a separação entre processos para serem efetivadas materialmente no mundo dos fatos. Nesse ponto, reside uma das maiores controvérsias do direito processual brasileiro, pois, de um lado, a doutrina tradicional reluta fortemente em considerar as sentenças mandamentais e executivas lato sensu como espécies do gênero sentença condenatória; e, de outro lado, há forte tendência de considerá-las como categorias autônomas. Desse modo, o ponto nodal dos embates doutrinários reside em saber se a sentença condenatória mantém-se no ordenamento jurídico pátrio em virtude da coexistência de atividades cognitivas e executivas na mesma relação processual. Isso porque, segundo a conceituação clássica, a sentença condenatória seria o provimento que garantiria a abertura do processo de execução, por meio da formação de título executivo judicial, ficando claro existir entre a sentença condenatória e o processo de execução uma necessária co-relação. Todavia, não existindo mais processo de execução em separado, seria possível ainda pressupor a existência da sentença condenatória? E existe a possibilidade de os provimentos mandamentais e executivos lato sensu serem considerados categorias autônomas, assim como a sentença condenatória, ou aqueles provimentos estão embutidos nessa última? Com apoio nessa acirrada discussão doutrinária, este trabalho monográfico visará definir se o nosso atual sistema processual reconhece três ou cinco tipos de eficácias sentencias, tendo como base a estrutura processual recente e o critério processual utilizado para classificar as sentenças. 3.2 ESPÉCIES DE SENTENÇAS 3.2.1 SENTENÇA DECLARATÓRIA A sentença declaratória caracteriza-se por declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica ou a autenticidade ou a falsidade de um documento (art. 4º, caput, do Código de Processo Civil). Portanto, destina-se o provimento declaratório a afastar a dúvida acerca de uma relação jurídica.48 Em face disso, não há a pretensão de um algo mais, no 48 30 “A ação declarativa é ação a respeito de ser ou não ser a relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, a Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. sentido de que a prestação jurisdicional “acaba” quando se afasta a incerteza que influenciou a propositura da demanda. Dito de maneira diversa, em razão da própria natureza do provimento, não há a intenção de serem adotadas medidas tendentes a executar a sentença declaratória, pois, ao postular-se uma pretensão declaratória, estar-se-ia limitando a atividade jurisdicional à mera declaração do direito. Nesse sentido, a doutrina leciona que: Em resumo: a ação meramente declaratória é cabível nos casos em que se pretende certificação de relação jurídica com intenção de induzir a parte passiva a determinado comportamento, ou em situações nas quais, mesmo dependendo, a restauração da ordem jurídica e a satisfação plena do autor, de alteração fática ou jurídica, a pretensão do autor limita a atividade jurisdicional, apenas certificando da violação da norma, mas não agindo para torná-la concreta.49 Em razão disso não há mais atividade alguma a ser desempenhada pelo órgão estatal, estando satisfeita a parte vitoriosa com a simples declaração judicial.50 Com efeito, nos dizeres de Pontes de Miranda, o interesse jurídico pela declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica pode produzir “direito, pretensão, ou ação, ou exceção, ou se há de o autor defender-se, ou excepcionar, no futuro, quanto a tal direito, pretensão ou faculdade”.51 Todavia, apesar de a pretensão declaratória ter interesses jurídicos embutidos (e ainda não tuteláveis),52 não é demais reiterar que a sua finalidade limita-se à simples verificação e declaração do direito ao caso concreto, não se revestindo de força executiva. Com efeito, a compreensão clássica da sentença declaratória, como o provimento que se limita à declaração do direito, desprovido de qualquer eficácia 49 50 51 52 relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de existência. A prestação jurisdicional consiste em simples clarificação.” MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 132. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 41. Isso fica mais evidente ao se analisarem os exemplos, já citados, de ações declaratórias, tais como a ação tendente a afastar a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou declarar a autenticidade ou a falsidade de um documento, nas quais, com a mera declaração judicial, positiva ou negativa, dá-se, de pleno, a função jurisdicional, não restando mais o que pedir de atuação do julgador. MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p .133. Por isso que Pontes de Miranda sustentava que a pretensão declaratória “trata-se de pretensão, a que talvez falte ação de direito material”. MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 211. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 31 executiva, ajusta-se à concepção arcaica de jurisdição e ressalta a autonomia do processo de execução.53 Todavia, podemos afirmar que o conceito de sentença declaratória sofreu considerável abalo em razão da redação do parágrafo único do art. 4º do estatuto processual, ao dispor que “é admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito”. Assim, a estrutura original do Código de Processo Civil de 1973 já dava viçosos sinais acerca da possibilidade de executar-se um provimento de natureza declaratória. Apenas a doutrina e a jurisprudência ainda não tinham evoluído para conceber essa faculdade. Desse modo, pela redação do dispositivo trazido a lume, nos casos em que já tenha ocorrido a violação do direito, o sistema processual passa a admitir a ação “meramente declaratória”. Entretanto, o que significa isso? Significa dizer que, embora sendo cabível a ação condenatória, pois já foi violado o direito, o demandante pode optar pela via declaratória. De fato, violado o direito, o mais apropriado seria propor uma ação condenatória, pois, caso procedente a pretensão, estaria aberta a via do processo de execução, qualidade (ou eficácia) que não possui a ação declaratória. Entretanto, optando o demandante pela propositura da ação declaratória e estando confirmada, em ampla cognição, a efetiva violação do direito e a conseqüente obrigação a ser cumprida pelo demandado, poderia aquele executar o provimento de natureza declaratória? Nesse caso, a resposta é positiva, desde que a sentença declaratória contenha todos os elementos da obrigação, tal como defende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em acórdão proferido pelo Ministro Teori Zavascki: O art. 4º, parágrafo único do CPC considera “admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito”, modificando, assim, o padrão clássico da tutela puramente declaratória que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente, portanto, o Código dá ensejo a que a sentença declaratória possa fazer juízo completo a respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica concreta. Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova 53 32 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 43. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente.54 Em razão disso, patente a flexibilização do conceito clássico da sentença declaratória pela jurisprudência e pela doutrina55 pátrias, dado que reconhecem a possibilidade de esse provimento ser dotado de força executiva, desde que traga em si a definição integral da obrigação. Nesse ponto, merece destaque a jurisprudência pátria, que, influenciada pela redação do parágrafo único do art. 4º do estatuto processual e mesmo antes das recentes reformas processuais, já entendia ser possível que a sentença declaratória fosse dotada de força executiva, mesmo que isso fosse contrário à essência do provimento. Todavia, em razão da redação dada ao art. 475-N, inciso I, do estatuto processual pela Lei n. 11.232/2005, fica bem menos complexa a tarefa de sustentar a qualidade de título executivo judicial às sentenças declaratórias. Isso porque o dispositivo supracitado, conforme já discutido, sustenta tratarse de título executivo judicial a sentença que reconhece a existência de um fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Em face da adoção do verbo “reconhecer” para conceituar os títulos executivos judiciais do inciso I do art. 475-N, a doutrina vem sustentando que não apenas a sentença condenatória pode formar título executivo judicial, mas, também, no caso, a sentença declaratória, desde que ela reconheça a existência de uma obrigação. Nesse sentido, a doutrina leciona: A expressão ‘reconheça a existência de uma obrigação’, segundo entendemos, significa que a sentença deve conter todos os elementos da relação jurídica obrigacional, identificando, precisamente, partes credora e devedora, natureza e objeto da obrigação, etc.56 Desse modo, afinada à consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a doutrina vem admitindo a possibilidade de executar-se uma sentença 54 55 56 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1ª Turma. REsp n. 588.202 – PR. Relator: Teori Albino Zavascki. Brasília, DF, 10 fev. 04. DJ de 25.02.04, p. 123. ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de execução: parte geral. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 307-313; THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 132-138; WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 165-168. WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 167. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 33 declaratória, desde que ela reconheça a existência de uma obrigação certa e exigível, ainda que ilíquida.57 No entanto, ignorando a jurisprudência pátria, bem como a redação do parágrafo único do art. 4º do estatuto processual, há quem entenda que o art. 475-N, inciso I, do Código de Processo Civil regula o provimento condenatório,58 em nítido apego à classificação ternária dos provimentos. Todavia, pela pretensão veiculada pelo autor da demanda, torna-se possível distinguir se a parte deduz um pedido preponderantemente declaratório, constitutivo ou condenatório. Assim, se a parte deduz uma pretensão notadamente declaratória, mesmo quando já violado o direito, a sentença final reconhecedora da violação do direito e da conseqüente obrigação estaria fechada à execução? Levando em consideração a estrutura processual recente, bem como a necessidade de prestar uma tutela jurisdicional adequada e justa, acreditamos poder mitigar o conceito clássico da sentença declaratória para passar a admitir sua execução, tal como se sentença condenatória fosse. Isso porque se a sentença declaratória conferir um juízo de certeza acerca do direito a ser tutelado, regulando a obrigação de direito material com todos seus elementos, não haverá diferença para a sentença condenatória, ressalvando a possibilidade de este último provimento abrir a via do processo de execução. Nessa direção, Eduardo Talamini leciona que: A sentença condenatória apenas se diferencia da declaratória quando já houve ‘violação do direito’ (CPC, art.4º, parágrafo único) por autorizar posterior processo executivo – ou seja, ‘algo que lhe é exterior’, mas cuja origem está no próprio conteúdo do provimento.59 De tal modo, ainda que deduzida uma pretensão notadamente declaratória quando já violado o direito, se a sentença contiver todos os elementos da obrigação, somente por pura incoerência lógica seria sustentável admitir o fechamento da via executória com fundamento na impossibilidade de um provimento de natureza declaratória não poder ser dotado de eficácia executiva. No mesmo viés, Humberto Theodoro Júnior leciona: 57 58 59 34 “Caso a sentença declaratória contenha todos os elementos da obrigação, mas não faça referência ao valor devido, admitir-se-á sua liquidação, tal como ocorre com a liquidação da sentença condenatória.” WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 167. BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 132-137. TALAMINI, Eduardo. Tutelas mandamental e executiva lato sensu e a antecipação da tutela ex vi do art.461, §3º, do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 147. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Seria pura perda de tempo exigir, em prejuízo das partes, e da própria Justiça, a abertura de um procedimento condenatório em tais circunstâncias. Se o credor está isento da ação condenatória, bastando dispor de instrumento particular para atestar-lhe o crédito descumprido pelo devedor inadimplente, melhor será sua situação de acesso à execução quando estiver aparelhado com prévia sentença declaratória, onde se ateste a existência de dívida líquida e já vencida.60 Assim, verifica-se a tendência da processualística moderna ao prestigiar a capacidade do processo de concretizar resultados efetivos, estimulando, desse modo, uma releitura da classificação das sentenças segundo o efeito preponderante. 3.2.2 SENTENÇA CONSTITUTIVA Com efeito, por meio de uma sentença constitutiva, a parte pretende a constituição, a modificação ou a extinção de uma relação jurídica. Com base nisso, a doutrina de Pontes de Miranda sustenta que “a constitutividade muda em algum ponto, por mínimo que seja, o mundo jurídico”.61 Assim, nas ações constitutivas, a declaração é ato que antecede à constituição positiva, modificativa ou extintiva de uma relação jurídica. Nesse sentido, precisas são as palavras de Sérgio Muritiba: Podemos apontar, na elaboração de um provimento constitutivo, dois momentos sucessivos: o da verificação da procedência de uma pretensão à modificação – quando declara existir vontade concreta da lei nesse sentido – e o momento da modificação – quando passa a fazer parte do conteúdo da sentença constitutiva o ato de modificar.62 Portanto, a sentença declaratória assemelha-se à sentença constitutiva, mas dela difere, pois esse provimento vai além da mera declaração do direito, para, em momento posterior, mas contínuo, constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica. De fato, é notório que as partes podem livremente constituir relações jurídicas como decorrência do princípio da autonomia privada. Assim, a celebração de um contrato entre as partes “a” e “b” configura hipótese de 60 61 62 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 135-136. MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 216. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 45. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 35 constituição de uma relação jurídica negocial, pela qual, hipoteticamente, ficará pactuado que “a” obriga-se a um fazer perante “b”, e este ficará obrigado a pagar quantia pelo serviço prestado. Desse modo, se as partes podem, livremente, constituir relações jurídicas, também podem desconstituí-las sem a necessidade de ingressar com uma ação no Judiciário para esse fim. Todavia, essa afirmação é em parte verdadeira, dado que, em determinadas hipóteses, somente por meio de ação pode-se constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica, pois a lei assim determina. Nesse viés, Pontes de Miranda leciona que: Às vezes, a eficácia constitutiva, positiva, negativa, ou modificativa, pode ocorrer com a simples declaração de vontade. Outras vezes, é preciso que se exerça a ação constitutiva, com prazo preclusivo, ou sem prazo preclusivo, conforme a lei que reja a espécie.63 Por essas razões, somente por meio de ação constitutiva pode-se decretar um divórcio, a anulação de um casamento, a interdição de uma pessoa, o reconhecimento de uma paternidade, entre outras espécies de tutela constitutiva. Com efeito, o preceito obtido por uma sentença constitutiva é capaz, por si só, de provocar a alteração na situação jurídica das pessoas envolvidas no litígio, não demandando a adoção de medidas concretas para fazer atuar o direito. Em suma, o comando da sentença constitutiva incide na esfera jurídica das partes independentemente da realização de qualquer medida material.64 Nesse sentido, exemplo corrente é o da ação de divórcio, pois a decretação da dissolução do casamento, desde logo, produz o efeito jurídico de romper o vínculo existente entre as partes. 3.2.3 SENTENÇA CONDENATÓRIA É controversa a polêmica que envolve o estudo da sentença condenatória, ficando a doutrina dividida entre considerar o provimento condenatório universal, de modo a englobar os provimentos mandamentais e executivos lato sensu, ou considerar esses últimos como categorias autônomas. 63 64 36 MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo III. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 40. “Nesta tarefa, constatamos que o preceito obtido na sentença constitutiva é passível de ser concretizado, incidindo diretamente na esfera das pessoas em litígio, sem que nada mais precise ser feito pelas partes da relação jurídica processual. Dessa forma, a sentença constitutiva é, por si só, suficiente para atuação do direito, dando-se por satisfeito o autor, com a simples emissão da sentença de procedência.” MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 46. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Com efeito, a tradicional classificação ternária das sentenças somente considera existente três tipos de provimentos (declaratório, constitutivo e condenatório), vindo, posteriormente, os provimentos mandamentais e executivos lato sensu a serem considerados categorias autônomas de tutela segundo os estudos de Pontes de Miranda. De todo modo, considerar as tutelas mandamentais e executivas lato sensu como categorias autônomas implica, lógica e necessariamente, reconhecer a existência de diferenças técnico-jurídicas desses provimentos em relação à sentença condenatória, de modo a justificar a impossibilidade de enquadrá-los na mesma categoria jurídica. Nesse passo, a doutrina concebia a sentença condenatória como sendo o provimento que, reconhecendo a existência de um direito violado, aplicava a sanção correspondente, consistente na abertura da via do processo de execução forçada, apto a fazer cumprir o comando judicial (caso o condenado não o cumpra voluntariamente)65. De fato, o conceito clássico de sentença condenatória influenciou a estrutura original do processo civil pátrio ao separar, em processos distintos, as atividades jurisdicionais de conhecimento e execução, dado notar-se uma necessária correlação entre o provimento condenatório e o processo de execução. Em primeira análise, a doutrina apegada à classificação quinária dos provimentos sustenta a impossibilidade de introduzir os provimentos mandamentais e executivos lato sensu no gênero sentença condenatória, porque, naqueles provimentos, as atividades de conhecimento e execução dão-se na mesma estrutura processual. Desse modo, coexistindo conhecimento e execução na mesma relação processual, não seria possível enquadrar os novos provimentos na categoria da sentença condenatória, pois esta pressupõe a propositura de um novo processo para adotarem-se medidas executivas. De qualquer modo, a existência de procedimentos diferenciados na estrutura original do processo civil brasileiro já sinalizava que a classificação ternária dos provimentos não dava respaldo a todas as necessidades do direito material, conforme já mencionado alhures. Isso porque, a título exemplificativo, somente por equívoco classificar-se-ia a sentença da ação possessória como sendo condenatória, justamente porque, no 65 “Em outras palavras, é a sentença condenatória, entre as demais espécies de sentença, a única que participa do estabelecimento, a favor do autor, de um novo direito de ação (ação executiva, ou executória), que é o direito à tutela jurisdicional executiva.” CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 324. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 37 procedimento desta ação, conhecimento e a execução são atividades da mesma relação processual, sem a separação de processos que caracteriza, classicamente, o provimento condenatório. Em face disso, notadamente influenciada pelos estudos iniciais de Pontes de Miranda, a doutrina passou a projetar novas formas de tutela das necessidades de direito material, que, dificilmente, se enquadram no conceito de sentença condenatória. Em face disso, Eduardo Talamini, ao citar as impressões de Liebman acerca do direito italiano, dá exemplo interessante sobre a dificuldade de conceber formas diferenciadas de tutela (tais como os provimentos mandamentais e executivos lato sensu) como sendo espécies do gênero condenatório, nesses termos: Liebman, por exemplo, assumiu posição coerente. Afirmou como característico das condenatórias os dois aspectos mencionados em a e b acima. Só que, diante de novas formas de tutela estabelecidas pelo direito positivo italiano, com as características típicas das mandamentais (a sentença de reintegração de empregado e o decreto que ordena a cessação de comportamentos “anti-sindicais”), não ousou classificá-las como condenatórias. Tratou de chamá-las de “figuras anômalas”.66 Apenas para ilustrar, o problema maior na doutrina que defende a classificação ternária dos provimentos é não focar nas peculiaridades do direito material que, muitas vezes, requer a prestação de uma tutela jurisdicional imediata, sem a injustificável necessidade de propor outro processo (de execução) para obter a satisfação da pretensão perseguida em juízo. Em outras palavras, diante das peculiaridades que o direito material impõe para ser efetivado, às vezes é necessário que o provimento judicial seja dotado de eficácia diferenciada, que não seja, obviamente, a consistente em impor a satisfação de o direito dar-se em processo separado, com todos os seus percalços. Nesse passo, há quem defenda que a sentença condenatória sequer poderia ser considerada como instrumento jurídico de tutela do direito material, haja vista a necessidade de se ajuizar outra ação para propiciar a tão esperada modificação no mundo dos fatos (com a entrega do bem litigioso).67 Com efeito, merece razão a doutrina mencionada, pois, se a sentença condenatória, ao reconhecer a violação do direito, somente constitui título 66 67 38 TALAMINI, Eduardo. Tutelas mandamental e executiva lato sensu e a antecipação da tutela ex vi do art. 461, § 3º, do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 148. MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 302. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. executivo hábil a abrir a via do processo de execução, claro está que ela não tutela satisfatoriamente o direito material, que somente será efetivado com a propositura do processo executório. Em razão disso é que a doutrina, principalmente a moderna, passou a contestar o conceito clássico da sentença condenatória, bem como o modelo processual concebido para a tutela da pretensão condenatória. Nesse sentido, precisas são as palavras de José Miguel Garcia Medina: Nesses termos, considerando que deve ser realizada, como princípio, cognição tendente a verificar a existência do direito afirmado pelo autor da demanda, e que a pretensão do demandante diz respeito à obtenção do bem devido, cremos que a atual sentença condenatória deveria ser substituída por outra, que compreendesse a realização das duas atividades referidas acima (cognição e execução) na mesma relação jurídico-processual68. Pelo que foi até aqui afirmado, parece correto supor que a diferença entre os provimentos condenatórios, de um lado, e os mandamentais e executivos lato sensu, de outro, residiria na desnecessidade, para os dois últimos provimentos, de propor ação de execução em separado para dar satisfação material ao demandante.69 Todavia, para o objeto deste trabalho de monografia, cumpre-nos ir adiante e focar mais para o aspecto interno das sentenças condenatórias, mandamentais e executivas lato sensu para estabelecermos maiores diferenças entre os provimentos, que não seja a fundamentada tão-somente no aspecto exterior ou procedimental das ações.70 Desse modo, buscaremos concluir algo além da afirmação de que as sentenças mandamentais e executivas lato sensu nada mais são do que sentenças condenatórias executadas na mesma relação jurídico-processual. Ab initio, as sucessivas reformas processuais culminaram por prestigiar a execução de provimentos na mesma estrutura processual, em clara mitigação do conceito clássico de sentença condenatória, se observado sob o aspecto procedimental. 68 69 70 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 305. Assim, os provimentos mandamentais e executivos lato sensu são dotados de força executiva imediata, na medida em que dispensam a propositura de processo de execução, característico da sentença condenatória, para dar cumprimento à decisão judicial. Conforme já salientado, pelo aspecto procedimental, a sentença condenatória caracteriza-se pela necessidade de propor-se ação de execução em separado para dar cumprimento à decisão judicial; ao passo que as mandamentais e executivas lato sensu caracterizam-se, justamente, pela execução da sentença dar-se no mesmo processo em que ela foi proferida. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 39 Em face disso, sob o aspecto procedimental, o conceito clássico de sentença condenatória perdeu sua importância, visto que mitigado, mas isso não significa, logicamente, sustentar sua inexistência no ordenamento jurídico, conforme será destacado no capítulo seguinte. Com efeito, com o foco para o caráter interno do provimento, importa sabermos o que a sentença condenatória, no fundo, pretende tutelar e se, para tanto, necessário se faz a propositura de processo de execução em separado. Nesse sentido, já foi consignado que a sentença condenatória possui a finalidade de, reconhecendo a violação do direito, aplicar a sanção que, por meio da formação do título executivo, abre a via da execução forçada, a dar-se em processo separado. Nesse ponto, a sentença condenatória assemelha-se à sentença declaratória, com exceção da característica de formar título executivo, dado que se limita a reconhecer a violação do direito. No mesmo viés, Garcia Medina leciona que “a sentença condenatória nada reprime ou previne, apenas reconhece (= declara) a violação ocorrida e a sanção a ser aplicada”.71 Assim, a satisfação do direito reconhecido pelo provimento condenatório somente se efetivará se, não cumprida espontaneamente a obrigação, o demandante propuser o processo de execução. Todavia, há alguma razão jurídica, especialmente influenciada pelo direito material, que justifique as atividades cognitivas e executivas realizarem-se em processos separados, mesmo já havendo cognição completa, consubstanciada pela sentença condenatória? Por meio dos ensinamentos de Ovídio Batista, parece que a resposta à indagação, além de jurídica, é histórica: A sentença condenatória, por sua própria natureza e função, conserva os traços essenciais da obligatio romana, mantendo-se fiel ao princípio de sua originária incoercibilidade, a ponto de reduzir-se a condenação a uma mera exortação que a sentença faz ao condenado, confiando em que ele, espontaneamente, cumpra o julgado.72 Na mesma direção, o festejado doutrinador sustenta que a obligatio romana caracterizava-se por um vínculo eminentemente pessoal entre credor e devedor, destituída de cárater de patrimonialidade, o que tornava juridicamente incoercível o 71 72 40 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 400. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 57. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. dever que recaía sobre o obrigado.73 Em razão disso, diante do devedor condenado, ficava o credor impotente para obter, sem a colaboração daquele, a satisfação de seu direito, haja vista a não-patrimonialidade da obrigação do direito romano.74 Como consequência da ausência de patrimonialidade da obrigação e sua incoercibilidade jurídica, Ovídio Batista alerta para a inexistência, no direito romano, de uma execução processual tal como existente no direito moderno.75 Desse modo, ausente a patrimonialidade e incoercível juridicamente a obligatio romana, não havia a possibilidade de sujeitarem-se os bens do devedor ao cumprimento da obrigação, restando ao credor aguardar o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, para, caso este não se manifestasse, buscar a tutela de seu direito por meio da propositura da actio iudicati, perante o pretor. Essa estrutura procedimental de tutela do direito obrigacional romano apresenta semelhanças com a nossa atual sentença condenatória, na medida em que nosso ordenamento jurídico também privilegia o cumprimento espontâneo da obrigação. Nesse sentido, Ovídio Batista leciona que: […] essa originária incoercibilidade do vínculo obrigacional, determinante da natureza e função da condemnatio – a pressupor o espontâneo cumprimento por parte do condenado – conserva seus traços muito visíveis no direito moderno, não obstante a natureza patrimonial de nossa execução e seu caráter jurisdicional, a prescindir inteiramente da vontade do executado.76 Nesse viés, a estrutura do processo moderno, ao prestigiar o intervalo entre as atividades de conhecimento e execução,77 dá a oportunidade para o condenado cumprir espontaneamente a obrigação, ficando clara a influência do procedimento da actio romana na formação do sentido da sentença condenatória78. 73 74 75 76 77 78 SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 50. “[…] a obligatio correspondia, como era de sua natureza, desde as origens, a um vínculo de sujeição, de que o obrigado haveria de libertar-se através de um ato pessoal e voluntário de prestação”. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 50. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 51. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 52. Conforme se observa da redação do art. 475-J do CPC, ao exprimir que o devedor condenado ao pagamento de quantia terá o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento, e, caso não seja efetuado, o devedor subordina-se a adoção de medidas executivas ao pedido do credor. Com efeito, isso se mostra evidente pela redação do art. 580 do Código de Processo Civil (revogado pela Lei 11.382/2006): Art. 580. Verificado o inadimplemento do devedor, cabe ao credor promover a execução. Parágrafo único. Considera-se inadimplente o devedor, que não satisfaz espontaneamente o direito reconhecido pela sentença, ou a obrigação, a que a lei atribuir a eficácia de título executivo. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 41 Com efeito, no direito romano, o procedimento da actio foi inicialmente concebido para a tutela das pretensões de direito obrigacional, existindo, de outro lado, o instrumento da vindicatio para a tutela das pretensões de direito real. Nesse sentido, importa trazer à baila as lições de Ovídio Batista: Originariamente existiam somente dois meios jurídicos: a ação e a reivindicação. Toda reivindicação era dirigida pelo pretor, enquanto a fórmula da actio apoiava-se no fato de que o pretor dava um iudex. O direito real corresponde à reivindicação, e o direito das obrigações corresponde à ação.79 Vê-se, então, que, no direito romano primitivo, tutelava-se o direito material de forma diferenciada, pois, enquanto na reivindicatória o demandante vitorioso poderia buscar privadamente a realização do seu direito, no procedimento da actio era diferente em razão da natureza da obligatio romana, impondo ao credor aguardar o cumprimento espontâneo da obrigação. Nesse sentido, Ovídio Batista leciona que: Enquanto o proprietário que fora vitorioso na ação reivindicatória realizava privadamente seu direito, apossando-se da coisa, o credor, ao lançar mão do devedor condenado, permanecia tão impotente quanto antes para obter, sem a colaboração do obrigado, a satisfação do seu crédito, tendo em vista a não-patrimonialidade da obligatio nas fases primitivas do direito romano.80 Nessa direção, a diferença marcante entre um e outro instrumento de tutela das pretensões romanas reside na imediatidade que caracterizava o procedimento da vindicatio, pois, uma vez procedente a pretensão do demandante, ele poderia buscar privadamente a realização do seu direito, retirando o possuidor considerado ilegítimo de sua propriedade.81 De outro lado, no procedimento da actio não era dado essa possibilidade, pois, concebida para a tutela das pretensões de direito obrigacional que não possuíam a característica de patrimonialidade e coercibilidade jurídica, impunha ao credor aguardar o cumprimento espontâneo da obrigação.82 Nesse viés, cumpre-nos ressaltar que, no direito romano clássico, a obligatio era concebida como uma relação de direito pessoal, conforme já visto, pois alguém se 79 80 81 82 42 SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 64. Apud MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 313. “Se a propriedade é um direito absoluto, seu exercício não pode ser impedido, razão pela qual se permitiria ao proprietário restituir-se na posse da coisa por sua própria força.” MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 314. Logicamente, verificado que o devedor não cumpriu espontaneamente sua obrigação, poderia o credor buscar a tutela de sua pretensão por meio da actio iudicati, que tramitava perante o pretor. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. obrigava perante outrem a um dar, fazer ou não fazer. Desse modo, originariamente, a obligatio não era propriamente uma relação de débito-crédito.83 Todavia, existia uma relação jurídica prévia entre o devedor e o credor que os ligava. Dito de maneira diferente, a obligatio pressupunha a existência de um prévio acertamento de encargos entre os contratantes, criando uma relação jurídica entre eles. Apesar de existir o direito a uma prestação, fundado na preexistente relação jurídica entre as partes, na hipótese de inadimplemento o credor ficava adstrito a aguardar o cumprimento voluntário da obrigação, pois o caráter pessoal e não patrimonial da obligatio, somado à jurisdição notadamente declaratória daquela época, impedia a possibilidade de uma atuação jurisdicional romana mais efetiva.84 De outro lado, na hipótese de apossamento ilegítimo de uma propriedade (direito real), não há como sustentar a preexistência de uma relação jurídica entre o usurpador e o proprietário. Logo, não havia qualquer prestação a ser cumprida pelo esbulhador, que deveria tão-somente suportar a ação do proprietário para reaver seu domínio. Com isso, no fundo, o que realmente diferenciava o direito real (como direito absoluto) de um lado, do direito obrigacional (direito pessoal), de outro, era a ausência de prestação a ser cumprida pelo usurpador de uma propriedade, visto que ele somente deveria suportar a ação do legítimo proprietário para reaver seu domínio. Todavia, os estudos relativos à doutrina das ações terminaram por equiparar, no âmbito do processo, os direitos absolutos, relativos, pessoais e reais, ao ponto de sujeitá-los todos ao tratamento da sentença condenatória. Nesse sentido, Chiovenda afirma que, “falando de obrigação, entende-se todo direito a uma prestação, porquanto, como vimos, todo direito, absoluto ou relativo, se apresenta como obrigação no momento do processo”.85 Essa equiparação é tratada por Ovídio Batista como a universalização da sentença condenatória, na medida em que todas as pretensões de direito material ficaram albergadas sob o manto desse provimento.86 83 84 85 86 SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 50. Ressalvada a possibilidade, já mencionada, de recorrer-se ao pretor por meio da propositura da actio iudicati. Apud SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 48. “Vê-se, então, com bastante clareza, que a generalização da ação condenatória, tanto para o direito de propriedade quanto para os direitos de crédito, exigiu a redução de todo o Direito Material a uma relação obrigacional de débito-crédito”. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 49. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 43 Por esse motivo, passou-se a entender que até mesmo o esbulhador de uma propriedade alheia tinha uma prestação a cumprir em favor do legítimo proprietário, consistente em restituir aquilo que não é seu mesmo que não houvesse uma relação jurídica prévia entre eles. Assim, sustenta Ovídio Batista, houve verdadeira inversão no papel assumido pelo “devedor” de uma relação de direito real, pois, doravante passou a agir positivamente para satisfazer o interesse do legítimo detentor do direito, enquanto, no direito romano primitivo, apenas suportava a atividade do titular do direito dirigida à satisfação do seu interesse.87 Com efeito, assumindo que, no exemplo do usurpador de propriedade alheia, não existe uma relação jurídica anterior entre este e o legítimo proprietário, pode-se afirmar que o alargamento do conceito de obrigação pela doutrina processualística findou por permitir a criação de obrigações em razão do proferimento de uma sentença. Nessa direção, Ovídio Batista sustenta que: [...] uma vez proposta a ação real, uma imaginária litis contestatio, faria surgir “várias obrigações”, das quais, como diz Voci, a última seria a de prestar, como devedor, a obrigação reconhecida na sentença, mesmo que antes da demanda nenhuma obrigação existisse entre as partes. O usurpador torna-se devedor em virtude de sentença! Mais: torna-se devedor, como disse Chiovenda, em razão de processo!88 Todavia, somente com o passar dos anos, percebeu-se que a sentença condenatória, por vezes, é obsoleta ao representar verdadeiro obstáculo para a tutela efetiva de certas pretensões de direito material. Nesse sentido, Ovídio Batista leciona que: Somente agora, passado mais de um século, é que os juristas procuram restabelecer o elo perdido entre processo e direito material, seja para resgatar o princípio da instrumentalidade do processo, seja, a partir desta idéia fundamental, para investigar os instrumentos de tutela processual, de modo que o direito material se liberte da servidão a que fora submetido pela ciência processual.89 87 88 89 44 “Em última análise, a prestação que correspondia ao obrigado, e num sentido mais genérico ao devedor, era uma obrigação de tolerar, ou de sofrer, a ação do titular do direito, não como agora uma obrigação positiva de dar ou fazer, que implicasse uma ação positiva do obrigado.” SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 53. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 69-70. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 172. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Voltando à primeira indagação proposta,90 chegamos à conclusão de que o direito material não influenciou a estruturação do processo moderno sob seu caráter dúplice, muito pelo contrário, visto que tratou de considerar todas as pretensões semelhantes, de modo a receber a mesma tutela jurídica. De qualquer modo, não se pode ignorar a influência da jurisdição romana na formação do conceito de sentença condenatória, notadamente inspirada no procedimento da actio, que demandava do credor a invocação do Estado por duas vezes para ver cumprido materialmente seu direito.91 Com efeito, para reforçar aquela resposta, cumpre-nos lembrar que isso decorre da teoria autônoma e abstrata do direito de ação, aceita pela doutrina majoritária, ao entender que “o direito de ação independe da existência efetiva do direito material invocado”.92 Isso porque, conforme veremos adiante, a desvinculação do direito material à ação foi decisiva na classificação das ações e das sentenças segundo critérios de natureza estritamente processual. Após essa digressão histórica sobre a influência do direito romano primitivo na formação do conceito hodierno de sentença condenatória, cumpre-nos perscrutar quais são as pretensões de direito material adequadas para esse tipo de provimento, já que, no plano empírico, é sabido que ela não tutela a todas satisfatoriamente. Nesse sentido, a doutrina entende que o campo específico de atuação da sentença condenatória situa-se nos direitos de prestação, ou seja, “temos de pressupor a necessidade do ato de prestar do titular passivo da relação jurídica, seja no sentido de dar, fazer ou não fazer”.93 Ressaltou-se linhas atrás que a sentença condenatória tem uma co-relação com o processo de execução, pois ela possibilita, por meio da formação do título executivo, que o demandante postule a satisfação de seu direito por meio de medidas executivas a serem determinadas pelo Estado-Juiz. 90 91 92 93 Se há alguma razão de ordem jurídica, influenciada pelo direito material, que justifique as atividades cognitivas e executivas realizarem-se em processos separados, mesmo já havendo cognição completa, consubstanciada pela sentença condenatória. Humberto Theodoro leciona que, no direito primitivo romano, a ação iniciava perante o pretor, que dava um iudex. Todavia, esse iudex não detinha poderes para, ele mesmo, satisfazer a pretensão do demandante, pois, além da obligatio romana ter o cárater de pessoalidade e não-patrimonialidade, a jurisdição romana era notadamente declaratória. Desse modo, necessário seria o demandante ingressar com uma nova ação, a actio iudicati, perante o pretor, para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 97-98. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 268. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 62-63. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 45 Desse modo, a sentença condenatória, com a formação do título executivo, abre a via do processo executivo na qual serão praticados atos materiais voltados ao cumprimento das obrigações de dar, fazer ou não fazer. Com efeito, já que o direito reconhecido na sentença condenatória será efetivado no processo de execução, é imperioso ter notícia do conceito de execução segundo a doutrina, in verbis: “no sentido técnico-processual, somente pode ser considerada atividade executiva o conjunto de atos destinados à consecução do bem outorgado pelo direito, aptos a produzir modificações empíricas necessárias, independentemente da vontade do obrigado”.94 Por esse viés, possuindo a execução a finalidade de, independentemente do concurso da vontade do obrigado, tornar concreta no mundo dos fatos a obrigação descumprida, claro está que a ação condenatória não é o instrumento jurídico adequado para a tutela das obrigações de fazer ou não fazer. É em razão disso que Sérgio Muritiba, com apoio em notável corrente doutrinária, sustenta que “a ação condenatória, na visão de Liebman, de Carnelutti ou de Calamandrei, apenas habilita a execução forçada, ou seja, aquela que se desenvolve por meios executivos de sub-rogação”.95 Nesse ponto, o meio executivo de sub-rogação caracteriza-se pela ação positiva do Estado-Juiz em conseguir o bem da vida esperado pelo credor, independentemente da participação do devedor.96 Em virtude disso, entende-se que a ação condenatória não é o instrumento jurídico adequado para a tutela de obrigações de fazer ou não fazer, justamente por esses direitos serem personalíssimos e, por isso, insuscetíveis de serem contornados pela atividade estatal por meio da sub-rogação.97 Isso porque é evidente que, se a obrigação corresponde a um fazer ou não fazer, somente a parte passiva da relação obrigacional a pode cumprir, sendo impossível a substituição da vontade do devedor pelo Estado-Juiz, por meio da sub-rogação, para tutelar a pretensão do credor. Com efeito, quando a obrigação consiste em uma ação positiva do devedor, ou seja, um fazer, uma vez descumprida tal obrigação, o Estado não tem como, 94 95 96 97 46 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 65. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 66. ZAVASKI, Teori Albino. Processo de execução: parte geral. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 95. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 67. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. sem o concurso da vontade daquele, satisfazer a pretensão do credor, a não ser que utilize meios de coerção98 para compelir ao cumprimento. De qualquer modo, ainda que utilizados meios de coerção, se o devedor persistir em não cumprir a obrigação, restará ao credor somente a indenização por eventuais perdas e danos em razão do descumprimento, passando ao largo o dever do Judiciário de buscar entregar a tutela específica. De outro lado, tratando-se de uma obrigação de cunho negativo (um não fazer), Sérgio Muritiba leciona que: Para o titular do direito somente dois caminhos se tornam possíveis: ou se requer técnica processual que consagre os meios de coerção, convencendo o demandado a não praticar o ilícito, ou se utiliza a técnica condenatória. Nesse caso, a condenação só poderia ser utilizada depois de descumprida a obrigação, cuidando de garantir o desfazimento do ato, desde que possível a sub-rogação, ou concedendo o equivalente pecuniário (perdas e danos).99 De fato, surgindo o interesse somente quando já violado o dever de abstenção, fica evidente a insuficiência da sentença condenatória para tutelar o exato direito pretendido pelo credor, consistente no cumprimento específico da obrigação. De qualquer modo, nesse ponto, conclui-se que a sentença condenatória somente se presta a tutelar as obrigações passíveis de sub-rogação, ou seja, aquelas obrigações em que o Estado pode substituir a vontade do devedor para, por meio da agressão ao seu patrimônio, satisfazer o direito do credor. No mesmo sentido, Sérgio Muritiba sustenta a existência de um campo mais específico de atuação da sentença condenatória, apesar de ela ser concebida como o instrumento jurídico de tutela das pretensões que admitem a utilização de meios de sub-rogação.100 Para tanto, por meio de uma incursão histórica, o doutrinador leciona que, no séc. XIX, influenciado pela ideologia liberal, que defendia valores como o nãointervencionismo estatal e a livre circulação de mercadorias, houve o crescimento dos chamados direitos patrimoniais, fazendo surgir o dogma segundo o qual, 98 99 100 Humberto Theodoro leciona que “os meios de coerção, citam-se a multa e a prisão, que se apresentam como instrumentos intimidativos, de força indireta no esforço de obter o respeito às normas jurídicas. Não são medidas próprias do processo de execução, a não ser em feitio acessório ou secundário”. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 8. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 68. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 72. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 47 violado um direito, a sanção sofrida pelo transgressor era quase sempre uma prestação pecuniária.101 Em face do crescimento dos direitos patrimoniais, naquela época passouse a entender ser necessário criar um instrumento adequado à entrega do valor pecuniário, mesmo que ele decorra da violação a um direito de natureza diversa. Nesse viés, Sérgio Muritiba afirma que “todo direito haveria de ter um preço ao ser violado e a sentença, ao condenar o réu, afirmava não só a existência desse direito, mas também quanto ele valia”.102 Em razão disso é que a atividade executiva passou a orientar-se no sentido de possibilitar a entrega de tal bem (dinheiro), justificando-se, desse modo, a razão da existência do processo de execução forçada, pelo qual o Estado-Juiz, por meio da sub-rogação e da expropriação, atua para extrair valores do patrimônio do devedor.103 Todavia, arremata o mesmo doutrinador que por motivos de coerência, “a estrutura já desenvolvida para execução no modelo expropriatório-pecuniário foi erigida como paradigma para as demais formas de execução”,104 justificando-se o fato de a execução das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa seguir o mesmo tratamento jurídico das execuções que têm por escopo uma prestação pecuniária. Nesse ponto, ao analisar o Código de Processo Civil após as sucessivas reformas processuais, podemos afirmar que Sérgio Muritiba está com razão ao considerar a sentença condenatória o instrumento jurídico adequado para a tutela das pretensões que envolvam entregar quantia. Apesar de, no processo civil clássico, todas as obrigações estarem submetidas ao processo de execução, observa-se na estrutura processual recente que o legislador optou por conceber formas diferenciadas de tutela processual, deslocando algumas obrigações do processo executivo autônomo. 101 102 103 104 48 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 72-75. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 75. “Se o processo de execução, numa visão dominante, cuida de submeter o patrimônio do devedor para que dele se extraiam valores para satisfazer um direito violado, nada melhor que a criação de um processo somente para isso. Nesse contexto, devido à grande complexidade do procedimento expropriatório, cercado de formalidades a fim de garantir aos litigantes máxima segurança, passa a haver o interesse prático no desenvolvimento do processo de execução.” MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 77. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 78. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Com efeito, essa opção do legislador certamente foi influenciada pelas peculiaridades do direito material, que, muitas vezes, necessita ser tutelado de forma imediata, sem a necessidade de um processo de execução em separado. Em razão disso, com as sucessivas reformas processuais, retiraram-se do processo de execução as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, que passaram a ser tuteladas por meio de um processo unitário. Assim, restou somente a obrigação de pagar quantia a ser tutelada por meio do processo de execução. Todavia, em virtude da adoção do processo unitário também para as obrigações de pagar quantia, poder-se-ia afirmar que continua sendo condenatório o provimento que resolve todos os tipos de obrigação que envolva prestação, apenas diferenciando de seu conceito clássico pelo fato de ser materializado na “fase processual de execução”, não mais em processo de execução em separado. De qualquer modo, ainda que todas elas sejam atualmente tuteladas por meio de um processo unitário, há uma diferença primordial que separa o tratamento jurídico dispensado às obrigações de pagar quantia das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, reforçando o fato dessas últimas pretensões serem tuteladas por categoria diversa de provimento. Nesse sentido, observamos que a antiga sistemática processual executiva consagrava um prévio procedimento dos atos que seriam perpetrados para tutelar cada tipo de obrigação, consubstanciado no princípio da tipicidade das medidas executivas.105 Assim, para cada tipo de obrigação, existia um procedimento prévio, fechado (pois deles o magistrado não poderia se desviar), dos atos a serem praticados para proporcionar a entrega do bem jurídico litigioso por meio da propositura do processo de execução. Todavia, além de deslocar as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa para o procedimento unitário de tutela, as recentes reformas processuais prestigiaram o princípio da atipicidade das medidas executivas, podendo o juiz, por meio de critérios de adequação e proporcionalidade, escolher o meio executivo adequado para satisfazer a pretensão do demandante.106 De outro lado, manteve-se, para as obrigações de pagar quantia, o princípio da tipicidade das medidas executivas, pois a lei expressamente prevê quais atos materiais deverão ser praticados para tutelar a pretensão do demandante.107 105 106 107 De acordo com o princípio da tipicidade das medidas executivas, a esfera jurídica do executado somente poderá ser afetada por formas executivas taxativamente estipuladas pela norma jurídica. MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 406. Essas questões foram abordadas no subcapítulo 2.2. Vide subcapítulo 2.3. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 49 Realmente, como o processo de execução foi concebido para dar tutela às pretensões de natureza pecuniária, desenvolveu-se um procedimento detalhado de atos próprios a interferir no patrimônio do devedor para retirar o bem material suscetível de dar satisfação ao credor. Nesse viés, como a intromissão no patrimônio constitui uma verdadeira agressão, na medida em que o Estado-Juiz, imperativamente, retira algo do patrimônio alheio que possa ser convertido em pecúnia, necessário era o demandado ter “previsibilidade acerca dos modos de atuação executiva possíveis, porquanto a existência de um rol expresso de medidas executivas permite antever de que modo a execução se vai realizar”.108 Nesse ponto, reside a diferença primordial alegada linhas atrás. Com efeito, ao fazer uma comparação da estrutura retrógrada com a atual, percebemos que, apesar de hoje o processo unitário ser regra, a estrutura processual recente manteve para a tutela das pretensões que envolvam prestação pecuniária a tipicidade das medidas executivas, conforme pode ser observado pela análise do art. 475-J ao impor ao Juiz a fixação de multa no valor de 10% da condenação no caso de descumprimento da obrigação. Desse modo, não se dá ao Juiz a oportunidade de optar por tal ou qual medida, visto que a lei expressamente impõe a medida adequada a ser aplicada ao caso concreto (e.g. multa sobre o valor da condenação). De outro lado, observamos que a estrutura processual recente ainda prestigia o intervalo entre a fase de conhecimento e de execução para que o condenado cumpra espontaneamente a obrigação, consubstanciado no art. 475-J, ao estabelecer prazo de quinze dias para o devedor efetuar o pagamento. Por fim, pela análise do mesmo dispositivo, evidencia-se que o EstadoJuiz não detém poderes para, de ofício, abrir a fase processual de execução, pois a norma condiciona essa abertura ao requerimento do demandante (princípio do dispositivo). Assim, somente com o pedido do credor poderá ser expedido o mandado de penhora e avaliação. Com efeito, essa última prescrição normativa adequa-se fielmente ao conceito clássico de sentença condenatória, ao expressar que ela somente exorta o devedor ao cumprimento da obrigação, que, caso descumprida, somente poderá ser efetivada em processo de execução autônomo a ser proposto pelo credor. Ademais, a recente lei processual consagra que após a expedição do mandado de penhora e avaliação, deverão ser observadas as normas que regem o processo 108 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 406. 50 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. de execução por título extrajudicial (art. 475-R) para proceder à expropriação dos bens penhorados e propiciar a entrega do bem da vida, ficando claro que a lei prevê, passo a passo, como se dará a atividade executiva. Portanto, podemos afirmar que o campo específico de atuação da sentença condenatória situa-se nas pretensões que envolvam prestação pecuniária, pois, conforme visto, o processo de execução clássico foi idealizado para sua tutela. Nesse viés, apesar de o processo unitário ser atualmente regra no processo civil, acredita-se que a sentença condenatória ainda é o instrumento jurídico de tutela das pretensões que envolvam prestação pecuniária, uma vez que continua a se submeter aos mesmos princípios aplicáveis segundo a égide da sistemática anterior. Desse modo, necessário somente adequar o conceito clássico de sentença condenatória, para o provimento que produz a eficácia consistente em possibilitar a abertura da “fase processual de execução”, no qual serão observados o princípio do dispositivo, da tipicidade de medidas executivas e do procedimento previsto na lei processual que regula a expropriação de bens do devedor. 3.2.4 SENTENÇA EXECUTIVA LATO SENSU Com efeito, nos próximos dois subcapítulos, estudaremos se é possível sustentar a existência autônoma dos provimentos executivos lato sensu e mandamentais, de modo a afastar a compreensão de Dinamarco de que elas nada mais são do que sentenças condenatórias, com a peculiaridade de serem executadas na mesma relação processual em que geradas.109 Até mesmo porque essa afirmação pode ganhar relevo diante das recentes reformas do estatuto processual brasileiro, ao contemplar o procedimento unitário (no qual conhecimento e execução são atividades da mesma relação processual) para a tutela de todas as pretensões de direito material que envolvam prestação. Diante disso, Pontes de Miranda, precursor da tutela executiva lato sensu, a definiu como o provimento que “retira valor que está no patrimônio do demandado, ou dos demandados, e põe-no no patrimônio dos demandantes”.110 Até aqui, todavia, não encontramos diferença alguma do provimento condenatório, é certo. Entretanto, o mencionado autor assim se posiciona: 109 110 Apud MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 156. MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998. p. 225. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 51 Quem reivindica, em ação, pede que se apanhe e retire a coisa, que está, contrariamente a direito, na esfera jurídica do demandado e lha entregue. Nas ações de condenação e executivas por créditos não se dá o mesmo: os bens estão na esfera jurídica do demandado acorde com o direito; porque o demandado deve, há a condenação dele e a execução que é a retirada do bem, que está numa esfera jurídica para outra [...].111 Nesse ponto, co nforme já sustentado no subcapítulo anterior, Ovídio Batista foi um dos doutrinadores que prosseguiu nos estudos de Pontes de Miranda, analisando inclusive historicamente as razões da existência dos provimentos executivos lato sensu em nosso ordenamento jurídico.112 Com base na sua digressão histórica, Ovídio Batista sustenta que a essência das ações executivas lato sensu é extraída da distinção da actio (de natureza obrigacional) para a vindicatio (de natureza real), ambos instrumentos de tutela processual do direito romano primitivo. Com efeito, pressupondo a existência de um direito real para o manejo da vindicatio, entendia-se que usurpador de uma propriedade alheia somente deveria suportar a ação do legítimo proprietário para reaver seu domínio, dado inexistir uma relação jurídica anterior entre eles. Com base nisso, para Ovídio Batista a atual ação executiva lato sensu corresponde à primitiva vindicatio romana, na medida em que ambas destinam-se a retirar algo que está no patrimônio alheio contrariamente ao direito para colocá-lo no patrimônio do real proprietário da coisa.113 Desse modo, Ovídio Batista sustenta que a adequação das ações executivas lato sensu, é tão-só, à tutela das pretensões de natureza real. Todavia, nesse ponto, o citado doutrinador equivoca-se, pois não distingue as pretensões de natureza real das pretensões de natureza obrigacional que objetivam a entrega de coisa certa. Dito de maneira diferente, há casos em que a pessoa possui um determinado bem (um cavalo, por exemplo) que lhe é retirado arbitrariamente, o que lhe permite 111 112 113 52 Apud SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 16. Ovídio Batista salienta que, apesar de Pontes de Miranda ter atingido o ponto crucial da diferença entre sentenças condenatórias e executivas, ao estabelecer que, na ação executiva, o bem que o autor postula está no patrimônio do réu, contrariamente ao direito, “não investigou Pontes de Miranda e nem o fizeram Satta e Carnelutti, as razões históricas e ideológicas que impuseram o obscurecimento dessa clara distinção entre as duas formas de tutela jurisdicional, contentando-se todos em permanecer no terreno do puro dogmatismo [...]” SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 17. De outro lado, existira a actio para tutelar as pretensões de dar, fazer e não fazer. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. acionar o Judiciário para buscar a defesa de seu direito (real). De outro lado, há a hipótese daquela mesma coisa ser objeto de uma relação obrigacional, pela qual uma pessoa se obriga a entregá-lo e não entrega. Nessa hipótese, também o credor poderá buscar a tutela de seu direito, que, apesar ter natureza real, deriva de uma relação obrigacional. A crítica à posição de Ovídio Batista, ao sujeitar tão-somente as pretensões de natureza real ao instrumento jurídico executivo lato sensu, é de que, no exemplo acima, somente haveria tutela jurídica por esse instrumento na primeira hipótese, em que o legítimo proprietário foi desprovido de seu bem. Essa assertiva é bem trabalhada por Sérgio Muritiba, in verbis: Já nos casos de direito obrigacional, para Batista da Silva, mesmo que se tratasse de pretensão obrigacional de obtenção de coisa certa, ainda que certificada pelo juiz a existência de obrigação e o cometimento da infração, a ação material de recuperação da coisa perseguida não poderia emergir imediatamente, ou seja, sem processo de execução. A coisa devida não poderia ser imediatamente retirada da esfera jurídica do demandado, pois lá estaria conforme o direito, ou melhor, seria coisa de sua propriedade. Teria, então, que haver condenação à prestação, que, se não cumprida, daria ensejo ao processo de execução, único capaz de possibilitar o ingresso no patrimônio do devedor.114 Em face desse pensamento, Ovídio Batista limita a ação executiva lato sensu à existência de um vinculo de natureza real entre o demandante e a coisa. De outro lado, se o bem fosse de propriedade do devedor, que, apesar de ter se obrigado a entregar ao credor, assim não o fez, a sentença deveria aguardar o cumprimento voluntário da prestação, apenas condenando-o. Nesse viés, aderimos à posição de Sérgio Muritiba, contrário a Ovídio Batista, ao entender que o que determina a adoção de um ou outro instrumento de tutela não é a natureza jurídica do direito (se é de natureza real, obrigacional, etc.), mas, sim, as peculiaridades que esse direito impõe, no caso concreto, para ser efetivado. Nesse sentido, o citado doutrinador leciona que: Partindo da busca pela efetividade da prestação jurisdicional, devemos verificar o bem da vida outorgado pelo direito, as características dos tipos de deveres envolvidos e, finalmente, a técnica processual que haverá de viabilizá-lo ao seu merecedor, sempre levando em consideração as circunstâncias nas quais é postulado em juízo.115 114 115 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 165. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 174. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 53 Assim é que, no exemplo dado, uma vez reconhecida a ilegitimidade da posse do devedor, em ato contínuo, a força executiva imediata caracterizadora da sentença executiva lato sensu tratará de colocar o bem no patrimônio do credor, conforme dispõe o art. 461-A do estatuto processual, independentemente de tratarse esse direito de natureza real ou obrigacional.116 Apesar das valiosas lições que extraímos da obra de Sérgio Muritiba, de uma, ao menos, encorajamo-nos a discordar: Tornando-se lei o anteprojeto que trata do cumprimento da sentença que determina o pagamento de quantia certa, passará esta, a nosso sentir, ter natureza executiva lato sensu. [...] acreditamos tratarse sentença executiva lato sensu, por não ter a eficácia de tornar adequado o processo de execução, eficácia esta que particulariza a condenação.117 Com efeito, um dos objetivos deste trabalho é justamente tentar demonstrar que o fato de o legislador processual ter optado por consagrar o processo unitário para todas as espécies de pretensões não é suficiente para descaracterizar o provimento condenatório, a ponto de passar a ser considerado provimento executivo lato sensu conforme sustenta Muritiba e outros.118 Conforme já destacado por meio das lições desse mesmo doutrinador, o que demandou a sistemática processual civil retrógrada consagrar a separação entre os processos de conhecimento e de execução foi ter sido ele idealizado para dar tutela às pretensões de valor pecuniário. Nesse sentido, o doutrinador que ora criticamos alega que: Nesses casos, por não ser possível a prévia individualização dos bens sobre os quais haverá de recair a atividade executória, estaria o processo de execução justificado, controlando-se a atividade de encontrar bens de propriedade do devedor para, então, serem convertidos em dinheiro mediante meio executório de expropriação. 119 Em face disso, sustentamos que a sentença condenatória continua sendo o provimento que dá tutela às pretensões de cunho pecuniário, pois, apesar de 116 117 118 119 54 Nesse sentido, Muritiba nos adverte que “o art. 461-A tornou adequada a ação executiva lato sensu para todas as pretensões quem tenham por objeto entregar coisa certa, obrigação esta tomada no seu sentido lato, ou seja, derivada de direito real, obrigacional ou ex lege”. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 171. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 170. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 321-322. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 168. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. hoje ser também submetida ao procedimento unitário, ela ainda se submete aos princípios aplicáveis ao processo de execução, tais como o da tipicidade das medidas executivas e o do dispositivo, este último revelando a necessidade de o credor efetuar o pedido de abertura da fase executiva, ante a vedação de o juiz agir de ofício, conforme se extrai da dicção do art. 475-J, in verbis: Art.475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. Assim, além de estarem expressamente previstas em lei as medidas que o Juiz pode adotar para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a fase executiva somente se inicia com requerimento do credor, justificando, assim, a permanência do provimento condenatório no nosso ordenamento jurídico, dado que ainda se submete aos princípios aplicáveis à execução. Além disso, some-se o fato de a estrutura processual recente ainda pressupor o intervalo entre a condenação e a abertura da fase de execução, revelando ser a sentença condenatória a mera exortação do condenado ao pagamento, significando dizer que não ela comporta força executiva imediata, dado submeter-se a novo pedido do credor. De todo modo, conforme já consagrado pela doutrina nacional, o fato de o cumprimento da sentença condenatória dar-se no mesmo processo que a originou não descaracteriza o provimento, necessitando, para tanto, somente de uma adequação de seu conceito clássico às recentes reformas processuais, para ser concebida, então, como o instrumento que possibilita a abertura da “fase processual de execução”. Em face disso, acreditamos que a observação feita por Sérgio Muritiba em sua obra foi fruto de descuido, dado não se compatibilizar com as demais opiniões nela expostas. De outro lado, há quem afirme que a sentença condenatória de nada difere das sentenças mandamentais e executivas lato sensu, pois o seu conteúdo é o mesmo, ou seja, todas buscam a imposição ao cumprimento de uma prestação, seja fazer, não fazer ou dar (aqui se encontram pagar quantia ou entregar coisa). Nessa direção, ao defender ser necessário conceituar a sentença condenatória por meio da observação de seu conteúdo, ou seja, do direito material, Alexandre Freitas Câmara sustenta que: Parece-nos, pois, que a única forma de conceituar a sentença condenatória levando-se em consideração seu conteúdo, e não seus Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 55 efeitos, é adotando a posição de Couture e Fazzalari, e afirmar a existência na sentença condenatória de um elemento consistente num comando, uma imposição dirigida pelo juiz ao reu (relembre-se que apenas as sentença de procedência estão aqui sendo consideradas), a fim de que este cumpra uma prestação de dar, fazer ou não fazer.120 De outro lado, concernente às sentenças mandamentais e executivas lato sensu, o doutrinador expõe o mesmo raciocínio, ao afirmar que: A categoria das sentenças mandamentais, a nosso juízo, é desnecesssária, assim como a das sentenças executivas, pois que o conceito de sentença condenatória é amplo o suficiente para incluí-las. [...] A nosso sentir, a sentença condenatória, contém um comando dirigido ao demandado, para que este cumpra uma prestação de dar, fazer ou não fazer, da mesma forma que nas sentenças condenatórias.121 Todavia, apesar do entendimento descrito, acreditamos que a classificação das sentenças foi erigida segundo critérios estritamente processuais, e, assim, totalmente desvinculada do direito material. Desse modo, defender que os provimentos não diferem, pois todas têm o mesmo conteúdo, é utilizar critério diverso do empregado para classificar as ações e as sentenças. Nesse sentido, Muritiba leciona com precisão: Se tipificarmos um provimento a partir de uma perspectiva estritamente processual, assim como ocorreu com a classificação trinária, não devemos cogitar sobre o tipo de direito material em jogo, nem sobre os resultados substanciais por ele produzidos. [...] Desta maneira, no conteúdo provimento executivo lato sensu devemos localizar algo de natureza processual.122 Nesse passo, a doutrina conceitua o que se entende por sentença executiva lato sensu, por seu aspecto exterior, in verbis: “A pretensão que nelas se deduz não é a de condenação, mas, sim, desde logo, a de execução forçada. Não haverá, aqui, intervalo entre sentença e execução. Proferida a sentença, executa-se imediatamente o seu comando [...]”123 120 121 122 123 56 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 456. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p.462. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 193. ZAVASKI, Teori Albino. Processo de execução: parte geral. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 44. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Portanto, sob o aspecto processual, o que particulariza a sentença executiva lato sensu é o fato de ela conter uma eficácia executiva imediata, dispensando a necessidade de a execução dar-se em separado. Dito de maneira diversa, sua finalidade é executar, imediatamente, o comando judicial, conferindo o bem jurídico ao litigante vitorioso. Nesse viés, o fato de as atividades de conhecimento e execução hoje daremse na mesma estrutura processual não descaracteriza o provimento executivo lato sensu para o condenatório, como poderiam sustentar alguns, pois, para a sua execução, não há o intervalo que caracterize o provimento condenatório. Em decorrência disso, a abertura da fase de execução no provimento executivo lato sensu prescinde de pedido do autor nesse sentido, pois a sua eficácia executiva é imediata. Diferentemente ocorre com o provimento condenatório, que possui eficácia executiva mediata. Outro aspecto diferencial já trabalhado é de que vigora atualmente para a execução de uma sentença executiva lato sensu o princípio da atipicidade das medidas, podendo o juiz, no caso concreto, optar pelo meio mais adequado para tutelar a pretensão. Com efeito, apesar de a classificação das sentenças ter sido idealizada segundo aspectos preponderantemente processuais, a doutrina alerta que a total separação do direito material não se sustenta. Nesse viés, Luiz Flávio Yarshell, lembrado por Sérgio Muritiba, ressalta que: A tipologia tradicional ou clássica procura levar em conta um dado essencialmente processual, ainda que reconheça que, embora isso seja cientificamente correto, essa pureza não se sustenta – ou ao menos não satisfaz plenamente – porque assim como não se completa o pedido imediato sem o mediato, não há como pensar no resultado do processo – exatamente por ele ser instrumental – sem a conjugação das eficácias processual e material do provimento final”.124 Na mesma direção, apesar de a classificação das sentenças ter adotado critérios processuais, levando em consideração as funções técnico-processuais que os provimentos ensejam (ou seja, sua eficácia), Sérgio Muritiba entende que: [...] inicialmente foi pressuposta a ligação da eficácia processual de cada provimento com a situação jurídico-substancial que o mesmo deveria tutelar. Entretanto, por força de uma postura autonomista, essa ligação foi propositalmente esquecida, pressupondo-se não ser 124 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 193. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 57 mais necessário investigá-la novamente. Delimitada a eficácia dos tipos de provimento, nada mais teria que ser investigado no campo material, devendo-se adequar todos os tipos de pretensões materiais aos tipos de provimentos já existentes.125 Portanto, do ponto de vista técnico processual,126 o provimento executivo lato sensu distingue-se dos demais provimentos por possuir uma eficácia diferenciada, na medida que imediata e consistente em executar. Todavia, dificilmente pode-se sustentar que essa eficácia é totalmente desvinculada do direito material que ela visa tutelar, visto que ao comando “executar” é dirigida a vontade do Estado-Juiz para tutelar uma pretensão jurídica determinada. Assim, a eficácia processual (executar, na executiva lato sensu) é dirigida para a satisfação da situação substancial. Nesse sentido, as lições de Sérgio Muritiba: Noutras palavras, no provimento executivo lato sensu há o ato de executar, assim como no constitutivo o de modificar e no condenatório e de condenar. Nesses provimentos, por meio dos verbos “executo”, “modifico” e “condeno”, há representações das respectivas ações de direito material, mediante as quais o Estado haverá de proporcionar a efetiva realização do direito subjetivo. Todos estes verbos integram o conteúdo das respectivas sentenças executivas lato sensu, constitutiva e condenatória, bastando que sejam retirados para que falte a cada uma delas a eficácia que as tipifica.127 Desse modo, é claro que, quando uma pessoa postula em juízo, ela tem uma pretensão orientada pelo direito material, que, para ser tutelada, necessita de uma eficácia processual específica (executar; condenar; constituir; mandar). De fato, não se olvidando que as técnicas processuais foram idealizadas para tutelar o direito material, não é igualmente possível classificar os provimentos sem, contudo, observar, dentro das circunstâncias do caso, a eficácia processual que aquele direito necessita para uma prestação jurisdicional adequada. Nesse sentido, Sérgio Muritiba leciona que: Por tais razões, mesmo levando em consideração como conteúdo do provimento executivo lato sensu apenas o direito à prestação, ainda assim este haveria de ser diferente quando estivesse sendo veiculado 125 126 127 58 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.189. Critério adotado para classificar as ações e sentenças, conforme já visto. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 196. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. num provimento de natureza condenatória. A circunstância na qual o direito subjetivo é postulado em juízo (v.g. presença de urgência), imprime nele caracteres especiais capazes de justificar uma técnica de tutela mais célere que a condenatória. Portanto, mais adequada.128 Portanto, no provimento executivo lato sensu, existe um direito material que, para ser alcançado, necessita de um agir físico mediante os atos executórios que a eficácia executiva habilita, consistente na desnecessidade do intervalo entre o conhecimento e a execução e por meio da adoção de medidas executivas atípicas. Desse modo, não se pode invocar o direito material para negar a autonomia da sentença executiva lato sensu se tal critério nem ao menos foi utilizado para classificar as ações e as sentenças. Ademais, a adoção desse critério invalidaria a própria classificação trinária, pois não seria possível “diferenciar uma ação meramente declaratória de uma ação condenatória, posto que, em ambas, no conteúdo de seu provimento existiria apenas um direito à prestação”.129 A sentença executiva lato sensu tem existência autônoma, pois, como vimos, possui a eficácia executiva imediata para proporcionar a entrega do direito material, sem submeter-se ao intervalo entre conhecimento e execução e à tipicidade das medidas executivas que caracterizam o provimento condenatório. Portanto, apesar de possuir conteúdo idêntico ao da sentença condenatória, pois se dirige a proporcionar uma prestação, dela difere em sua eficácia processual, consubstanciada em sua execução imediata. Em síntese, o que determina a classificação autônoma de uma técnica processual não é seu conteúdo, apesar de o direito processual ser dirigido para a satisfação das situações substanciais, mas a eficácia que esse provimento deve produzir para, em face das circunstâncias, tutelar adequadamente o direito perseguido em juízo. Nesse viés, exemplo interessante de circunstância concreta que pode levar à adoção da técnica executiva lato sensu é quando o demandante ingressa em juízo pleiteando o pagamento de dinheiro para custear despesas médicohospitalares, requerendo, para tanto, efi cácia executiva imediata, dado o dinheiro encontrar-se in natura no patrimônio do devedor, “superando-se a 128 129 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 200. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.197-198. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 59 dificuldade gerada pela necessidade de transformar bens em dinheiro, por meio do expediente expropriatório”.130 3.2.5 SENTENÇA MANDAMENTAL Nesse passo, para início de estudo da sentença mandamental, cumpre-nos desvendar as lições de Pontes de Miranda, um dos primeiros a se posicionar acerca de sua existência autônoma, nestes termos: Na sentença mandamental, o ato do juiz é junto, imediatamente às palavras (verbos) – o ato, por isso é dito imediato. Não é mediato, como o ato executivo do juiz a que a sentença condenatória alude (anuncia); nem é incluso, como o ato do juiz na constitutiva. [...] Na ação mandamental, pede-se que o juiz mande, não só que declare (pensamento puro, enunciado de existência), nem que condene (enunciado de fato e de valor); tampouco se espera que o juiz por tal maneira fusione o seu pensamento e o seu ato que dessa fusão nasça a eficácia constitutiva. Por isso mesmo, não se pode pedir que dispense o “mandado”. Na ação executiva, quer-se mais: quer-se o ato do juiz fazendo, não o que devia ser feito pelo juiz como juiz, sim o que a parte deveria ter feito. No mandado, o ato é ato que só o juiz pode praticar, por sua estatalidade.131 Portanto, a sentença mandamental possui uma semelhança com a sentença executiva lato sensu, na medida em que ambas proporcionam alteração no mundo dos fatos dispensando execução autônoma, haja vista seu caráter imediato. De outro lado, da sentença executiva lato sensu difere, pois quem busca uma tutela mandamental requer uma ordem, um mandamento do juiz para que outrem cumpra determinado comportamento. Portanto, conforme se extrai das lições de Pontes de Miranda, sua característica principal consiste em uma ordem. Além disso, na executiva lato sensu, requer-se a substituição da conduta inadimplida da parte pelo ato do juiz, e na mandamental espera-se que, com o mandamento, o devedor determine-se a fazer aquilo que ele mesmo deve fazer. Também se deteve ao estudo da sentença mandamental o doutrinador Ovídio Batista, que, por meio de uma incursão histórica, afirma que esse tipo de provimento descende dos interditos romanos, de competência do pretor. 130 131 60 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 217. MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998, p. 224. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. Para tanto, Ovídio Batista compara a função estabelecida pelo iudex, na condição de juiz privado que dava resolução às funções que seriam hoje as mesmas do processo de conhecimento, por meio do instrumento da condenação, com as funções do pretor, que, por meio dos interditos, “vetava certos comportamentos ou ordenava que os particulares praticassem determinadas atividades, autorizando as imissões na posse (missiones in possessionem), função esta eminentemente executiva”.132 Em face disso, assim como Pontes de Miranda, Ovídio Batista defende que a diferença marcante entre a sentença mandamental e a executiva lato sensu residiria no fato de esta buscar a substituição da vontade do particular, e aquela, por conter uma ordem imperativa, dado que fundada na estatalidade do Juiz, buscaria impelir o devedor a cumprir ele mesmo a obrigação.133 Manifestando-se contrário tanto a Ovídio Batista como a Pontes de Miranda, Sérgio Muritiba sustenta que o conteúdo da ordem manifesta no provimento mandamental não constitui critério suficiente para uma definição precisa, pois todo e qualquer tipo de provimento jurisdicional é imperativo. Assim, posicionase esse último doutrinador: Todo e qualquer tipo de provimento jurisdicional, simplesmente por decorrer do exercício de uma atividade jurisdicional, é imperativo, não sendo possível auferirmos, por esse critério, uma hierarquia entre eles. [...] Entretanto, se por um lado é impossível atestarmos uma maior carga de imperatividade no provimento mandamental do que em relação aos demais tipos de provimento, por outro, é lícito concluirmos que nele existe determinação segundo os ditames do direito material, denominado por Chiovenda “vontade concreta da lei”.134 Desse modo, cumpre-nos apresentar os fundamentos desse último doutrinador para encerrarmos a exposição da sentença mandamental. Com efeito, Sérgio Muritiba entende que a sentença mandamental é o único provimento que o Juiz utiliza para constranger o devedor ao exato cumprimento 132 133 134 SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 181. Apud MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 229. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 229. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 61 da prestação por ele assumida, porque ela se faz acompanhada do meio executivo de coerção.135 Portanto, para compelir o devedor ao cumprimento da prestação, não bastaria somente o Juiz determinar que ele assim o fizesse, mas que esse comando se fizesse acompanhado de uma técnica processual que incutisse no demandado o dever de cumprir ao que se obrigou. Assim, defende Muritiba que a definição da sentença mandamental não está fundada somente na ordem dirigida ao cumprimento da obrigação, mas na técnica processual que a habilita, que, no caso, seria por meio da utilização de meios de coerção. Nesse sentido, são as palavras do doutrinador: Com efeito, se desconsiderarmos a relação material subjacente na ação mandamental, ou seja, se analisarmos esta ação partindo de uma perspectiva essencialmente processual, podemos dizer que esse segundo elemento por si só já define a ação mandamental, pois a tipifica levando em consideração a eficácia processual que habilita. Assim, ao pronunciar o verbo pertinente (ordeno, determino...), o juiz faz integrar ao conteúdo do provimento mandamental a eficácia processual que habilita, ou seja, torna possível a utilização dos meios de coerção.136 De fato, Sérgio Muritiba parte do pressuposto correto de que a sentença mandamental, assim como o provimento executivo lato sensu, visa ao adimplemento de uma obrigação, que, in casu, seria um dever a ser prestado pelo próprio devedor. Todavia, essa prestação define em parte o provimento mandamental, na medida em que constitui somente seu conteúdo material, ou seja, aquilo que a sentença visa obter. Desse modo, a utilização dos meios de coerção, por constituir técnica processual e por influir na vontade do devedor, seria o instrumento que possibilitaria o exato cumprimento daquela prestação, consistindo, por essa razão, no critério que distingue a sentença mandamental dos demais tipos de provimento. Com base nisso, Sérgio Muritiba apresenta os fundamentos finais de sua defesa: Em resumo, na sentença mandamental não há simples determinação de conduta, fato esse que se observa mesmo na esfera substancial. Antes 135 136 62 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.230. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 239. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. da sentença mandamental temos simples dever de conduta; após, temos mais: temos conduta já constrangida. A necessidade dos recursos aos meios de coerção é essencial ao conceito de ação mandamental, de modo que não basta afirmar que existe ordem. A própria vontade do demandado é pressuposta pelo legislador no momento da criação desta técnica de tutela. Se não houvesse o elemento vontade do obrigado, a própria finalidade da ação mandamental desapareceria, passando a situação jurídico-substancial ser processualmente tutelada por meio da técnica executiva lato sensu.137 De fato, conforme se pode evidenciar de todos os fragmentos extraídos da obra de Sérgio Muritiba, o autor empenha-se em definir, pelo aspecto processual, o caráter autônomo dos provimentos mandamentais e executivos lato sensu. Com efeito, merece atenção os fundamentos do autor, principalmente pelo fato de a classificação das sentenças ter sido erigida segundo critérios processuais, como decorrência da teoria da ação segundo direito autônomo e abstrato, ou seja, independente do direito material. Todavia, de fato a classificação das sentenças não abstraiu o direito material totalmente, até porque não se pode esquecer que os instrumentos jurídicos de tutela processual foram concebidos para dar efetividade às relações substanciais. De todo modo, o que determina a essência do provimento mandamental não é o fato de ele ser dirigido a tutelar um fazer ou não fazer, mas, sim, a eficácia processual (meios de coerção) que possibilita o exato cumprimento da conduta devida. Portanto, a eficácia processual do provimento mandamental é a habilitação do uso de medidas coercitivas, que, agindo na esfera psicológica do devedor, incutirá a necessidade de cumprir, ele mesmo, a prestação a que se obrigou.138 CONCLUSÃO Nesse momento, apresentaremos em forma de itens as principais conclusões advindas do estudo da classificação das sentenças por sua eficácia preponderante em relação à estrutura processual civil contemporânea: 137 138 MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 240. Nesse sentido, o autor se posiciona: “Pelo ato processual “mandar sob pena de...’, o juiz aumenta o conteúdo do provimento mandamental, imprimindo nele a sua eficácia processual, ou seja, tornando-o processualmente hábil à efetivação do comando material, mediante o constrangimento causado pela aplicação de algum meio de coerção”. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 244. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 63 Com efeito, por meio do estudo do direito romano primitivo, pudemos observar a influência da compreensão clássica de jurisdição na formação dos alicerces do Código de Processo Civil retrógrado ao consagrar a separação entre as atividades de conhecimento e execução em processos separados. Isso porque a jurisdição primitiva romana tinha por finalidade declarar o direito, sendo patente que, àquela época, as atividades direcionadas à prática de atos executivos não eram consideradas propriamente jurisdicionais. Assim, havia nítida separação entre as atividades praticadas pelo iudex (juiz privado que resolvia os litígios, aplicando o direito) com as atividades executivas praticadas pelo pretor. De todo modo, o mais significativo do direito primitivo romano era a compreensão de que à jurisdição caberia somente declarar o direito, aspecto esse fundamental para visualizar a influência daquele direito na separação das atividades de conhecimento e execução em processos distintos até há pouco tempo pelo nosso ordenamento jurídico. Ainda na seara do direito primitivo, estudamos, por meio da obra de Ovídio Batista, a correspondência por ele propagada entre a actio romana e a atual sentença condenatória; bem como a correlação dos interditos com a sentença mandamental e a vindictio com a tutela executiva lato sensu, o que nos foi essencial para compreendermos a origem de tais provimentos. Vimos ainda que a equiparação dos direitos materiais (direito obrigacional, direito real, direito pessoal, etc.) ao conceito de obrigação, no sentido processual de “prestação”, constituiu fator primordial para a universalização da sentença condenatória, passando-se a entender que esse provimento seria adequado para a tutela de todas as pretensões de direito material. Nesse viés, apesar do brilhante estudo de Ovídio Batista, acreditamos que, a partir dessa generalização operada pelo direito processual, a ponto de considerar todas as pretensões de direito material como direitos à prestação, não há como defender a existência de uma ação específica para a tutela de um direito específico, sendo necessário o direito material adequar-se às tutelas processuais existentes em nosso ordenamento jurídico. De todo modo, apesar do acima afirmado, não olvidamos que a classificação ternária dos provimentos, em especial a sentença condenatória, não se adequa aos variados reclamos que o direito material impõe para ser efetivo, sendo necessário, nesse ponto, revisitar o direito material para conceber novas formas de tutela, ou, simplesmente, aceitar as já formuladas pela doutrina. Nesse passo, como decorrência da teoria da ação como direito autônomo e abstrato, observamos que as sentenças e as ações foram classificadas tendo 64 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. como base critério estritamente processual, consistente na eficácia produzida pelo provimento para tornar adequada a prestação jurisdicional. Assim, não se sustenta a posição de alguns doutrinadores de conceituar as sentenças olhando para seu conteúdo, ou seja, aquilo que o provimento almeja concretizar. Isso porque, se o direito processual utilizou-se de um critério estritamente processual para classificar as ações, é evidente que somente podemos distinguir os provimentos com base nesse mesmo critério. Desse modo, o que difere os provimentos condenatórios, de um lado, dos executivos lato sensu e mandamentais, de outro, não é o fato de todos eles buscarem uma prestação (um fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia), mas, sim, a eficácia processual que habilita esses provimentos a tutelarem adequadamente o direito. Com base nisso, aqui sustentamos que o motivo pelo qual a doutrina “criou” os provimentos mandamentais e executivos lato sensu como categorias autônomas reside justamente no fato de que a eficácia processual que a sentença condenatória habilita (consistente em conhecimento e execução darem-se em processos separados) não tutela adequadamente todas as pretensões. Por meio dos estudos voltados às recentes e sucessivas reformas processuais, percebemos que, apesar de o processo unitário ser atualmente regra, o tratamento dispensado à prestação de pagar quantia difere das demais, o que nos levou a sustentar a permanência desse provimento como instrumento de tutela jurídicoprocessual, apesar de forte corrente doutrinária em sentido contrário. Isso porque, apesar de a eficácia processual que habilita a sentença condenatória não mais propiciar a instauração de processo de execução em separado, os princípios aplicáveis ao desencadeamento das atividades executórias típicas de prestação pecuniária continuam a ser os mesmos (e.g. princípio dispositivo, princípio da tipicidade das medidas executivas, etc.). Com efeito, sustentamos a permanência da sentença condenatória, dado ela produzir a eficácia adequada para a tutela das pretensões que envolvam prestação pecuniária, consistente em submeter os bens do devedor à expropriação por meio de um rígido e típico procedimento de execução, garantindo ao devedor máxima segurança. Desse modo, necessário se faz apenas uma mitigação do conceito clássico de sentença condenatória para passar a admitir que a eficácia processual que ela habilita consiste em possibilitar a abertura da “fase processual” de execução, submetendo-se ao princípio do dispositivo, à tipicidade das medidas executivas e ao procedimento previsto na lei processual que regula a expropriação de bens do devedor. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 65 No mesmo sentido, conforme visto, impende ser mitigado, também, o conceito de sentença declaratória, para passar a admitir que ela seja dotada de eficácia executiva, quando, já ocorrida a violação do direito, ela contenha todos os elementos da obrigação. Nesse viés, aceitando-se que, verdadeiramente, o critério utilizado para classificar as ações e as sentenças é estritamente processual, cabe-nos apresentar os conceitos de cada um dos provimentos. A sentença declaratória seria o provimento dotado de eficácia consistente em retirar a dúvida acerca da existência ou da inexistência de uma relação jurídica ou de um fato, podendo, desde que já tendo ocorrido a violação do direito, ser dotada de eficácia executiva conforme a peculiaridade que o direito material impõe para ser tutelado. A sentença constitutiva, a nosso ver, habilita a eficácia consistente em modificar, extinguir ou criar uma relação jurídica, operando-se, de forma imediata, seus efeitos. A sentença condenatória produz a eficácia consistente em, reconhecida a violação do direito, abrir a “fase processual executiva” do processo unitário, cujo desencadeamento das atividades executivas dar-se-á em observância aos princípios do dispositivo e da tipicidade das medidas executivas. A sentença executiva lato sensu produz a eficácia consistente em permitir a execução imediata por meio da adoção de medidas executivas atípicas. Em última análise, por meio da eficácia que produz, consistente na utilização da técnica de coerção, o provimento mandamental incute no demandando o dever de cumprir a prestação tal como se obrigou. Dessa feita, conclui-se pela defesa da compatibilidade da classificação quinária dos provimentos com a recente estrutura processual e, conseqüentemente, com a existência autônoma dos provimentos mandamentais e executivos lato sensu. De fato, por meio da adoção de um critério estritamente processual, não destoando, portanto, do critério utilizado para classificar as ações e as sentenças, foi possível constatar a existência de eficácias diferenciadas entre os provimentos, o que permitiu distingui-los com razoável clareza, apesar de sumariamente. Por fim, importante é perceber que o direito material influi decisivamente na formulação de novos instrumentos jurídicos de tutela, entretanto, o critério utilizado para definir os provimentos não se baseia em seu aspecto substancial, mas, sim, na eficácia que o legislador deverá imputar àquele provimento para que ele possa tutelar adequadamente as pretensões jurídicas. 66 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. ______. Cumprimento da sentença e processo de execução: ensaio sobre o cumprimento das sentenças condenatórias. In: A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. MARINONI, Luiz Guilherme. Estudos de Direito Processual Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. ______. A antecipação da tutela. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Tomo I. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998. ______. Tratado das ações. Tomo III. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1998. ______. Tratado das ações. Tomo VII. 1. ed. Campinas-SP: Bookseller, 1999. MURITIBA, Sérgio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. NERY JÚNIOR, Nelson Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. ______. Instituições de Direito Civil: contratos.12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. PERELMAN, Chaïn. Lógica jurídica: nova retórica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. SILVA, Ovídio Araújo Batista da. Jurisdição e execução na tradição romanocanônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. 67 TALAMINI, Eduardo. Tutelas mandamental e executiva lato sensu. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. ______. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela e obrigações de fazer e de não fazer. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e da ação rescisória.1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 68 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 07-68, Dez. 2007. A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL* Graziela Maria Picinin 1 INTRODUÇÃO A reclamação constitucional é um instituto decorrente de longa construção jurisprudencial e constitui-se instrumento de extrema importância na garantia da efetividade das decisões dos tribunais. O fato de a literatura sobre o tema ser escassa despertou o interesse pelo desenvolvimento do presente trabalho, no qual se objetiva o estudo da reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal especificamente na hipótese de desrespeito à autoridade de decisão por ele proferida. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 102, inc. I, alínea l,1 conferiu ao Supremo Tribunal Federal competência originária para o processo e o julgamento da reclamação como instrumento de preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. As controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais envolvendo a figura da reclamação são muitas, sobretudo no que diz respeito à sua natureza jurídica, o que acaba refletindo em outros aspectos, como legitimidade, cabimento e possibilidade de sua instituição por parte de tribunais outros que não o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça – únicos expressamente legitimados para tanto, nos termos da Constituição. Não obstante, é correto afirmar que a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal revela verdadeira revolução no uso da reclamação no controle concentrado de normas, v.g., quando assentou, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 1.880/SP,2 a legitimidade ad causam de todos aqueles que comprovem prejuízo oriundo de decisões jurisdicionais ou de atos administrativos * 1 2 Monografia apresentada como requisito para conclusão do curso de Pós-Graduação Ordem Jurídica e Ministério Público da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - FESMPDFT. Orientador: Professor Paulo Gustavo Gonet Branco. “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: (...) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. O mesmo instrumento foi disponibilizado ao Superior Tribunal de Justiça no art. 105, inc. I, alínea f, da CF/88. DJU de 19/03/2004. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 69 contrários a julgado do Tribunal, ampliando, sensivelmente, o rol de legitimados para a propositura da reclamação. Com efeito, a análise das informações apresentadas pelo Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário – BNDPJ revela o crescente aumento no número de reclamações distribuídas à Suprema Corte desde 1990. Confira-se: Ano Número de processos distribuídos Número de processos distribuídos Ano 1990 20 1999 200 1991 30 2000 522 1992 44 2001 228 1993 36 2002 202 1994 45 2003 275 1995 49 2004 491 1996 49 2005 933 1997 62 2006 837 1998 275 2007 464* * Dados atualizados até 30/06/2007. Verifica-se a mesma tendência inovadora nos precedentes que reconhecem a transcendência dos motivos determinantes de decisões definitivas proferidas em controle concentrado, as quais, em face de seu efeito vinculante, também autorizam a propositura da reclamação e o mesmo entendimento pode ser visto nas recentes decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes – ainda pendentes de apreciação pelo Plenário do STF – nos autos das Reclamações 4.987/PE e 4.335/ AC, em que sustentam, respectivamente, a “possibilidade de se analisar, em sede de reclamação, a constitucionalidade de lei de teor idêntico ou semelhante à lei que já foi objeto da fiscalização abstrata de constitucionalidade” e a eficácia geral das decisões definitivas sobre a inconstitucionalidade de determinado ato normativo proferidas em sede de controle incidental de constitucionalidade.3 3 70 Rcl 4.987 MC/PE, decisão monocrática proferida em 07/03/2007, DJU de 13/03/2007, em que se sustenta a possibilidade, em sede de reclamação, da declaração incidental de inconstitucionalidade de norma ainda não apreciada pelo Plenário do STF; Rcl 4.335/AC: voto proferido pelo Ministro Gilmar na Sessão Plenária de 1º/02/2007, noticiada no Informativo STF 454. Na Sessão Plenária de 19/04/2007, o Ministro Eros Grau apresentou seu voto, acompanhando o relator. Os Ministros Sepúlveda Pertence e Joaquim Barbosa, por outro lado, votaram, respectivamente, no sentido da improcedência e do nãoconhecimento da reclamação. O julgamento foi adiado em razão do pedido de vista do Ministro Ricardo Lewandowski, conforme noticiado no Informativo STF 463. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. Tais precedentes demonstram que a reclamação vem assumindo, gradativamente, o papel de ação especial voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Merece destaque, ainda, o fato de que a Emenda Constitucional 45/2004 consagrou a súmula vinculante no âmbito da Suprema Corte, prevendo o cabimento da reclamação na hipótese de “ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar” (§ 3º do art. 103-A da Constituição, na redação dada pela EC 45/2004). 2 HISTÓRICO A figura da reclamação, tal como se vê na atualidade, é fruto de lenta construção pretoriana, inspirada, inicialmente, na doutrina constitucional norteamericana sobre os poderes implícitos – inherent powers –, cunhada no julgamento do caso Mc Culloch versus Maryland,4 segundo a qual existem poderes, além daqueles enumerados pela própria Constituição, sem o que seriam apenas teóricos ou de impossível efetivação os poderes expressos. Valendo-se da aludida doutrina, o ilustre Ministro Rocha Lagoa, ao fundamentar o voto no sentido da admissibilidade da Rcl 141/SP,5 na qual se sustentava que acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria desrespeitado a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em recurso extraordinário, invocou o fato de que, na vigência da Constituição de 1891, já decidira a Suprema Corte que não constituiria inovação ou acréscimo de jurisdição o conhecimento, por meio de apelação, de causas não explicitamente mencionadas na Constituição, mas que, por seu evidente caráter federal, deveriam ser inclusas na competência das justiças da União, v.g., quando reconheceu como implícita a competência federal para os crimes de moeda falsa, contrabando e peculato dos funcionários federais.6 Assim, recorrendo o Ministro à lição de Black, em seu Hand-book of american constitucional law, § 48,7 afirmou que “tudo que fôr necessário para fazer efetiva alguma disposição constitucional, envolvendo proibição ou restrição da garantia de um poder, deve ser julgado implícito e entendido na própria disposição”. 4 5 6 7 Disponível em: <htpp://biotech.law.lsu.edu/cases/adlaw/mcculloch.htm>. Acesso em: 06/04/2007. STF, Rcl 141/SP, Plenário, DJU de 25/01/1952, vencidos os Ministros Abner de Vasconcelos, Hahnemann Guimarães e Edgard Costa. Acórdão 350, de 21/09/1898. BLACK, Henry Campbell. Handbook of American Constitucional Law. 3. ed. St. Paul: West Publishing Company, 1910. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 71 Prevaleceu, à época, pois, o entendimento de que, a despeito da ausência de norma legal prevendo a figura da reclamação, estaria na própria vocação do Supremo Tribunal a adoção de instrumento que fizesse prevalecer seus próprios pronunciamentos, acaso desrespeitados pelas justiças locais.8 A orientação tomada no julgamento da citada Rcl 141, por meio da qual teve início a primeira entre as quatro fases da evolução histórica do instituto,9 ficou sintetizada, no que interessa, na seguinte ementa, in verbis: A competência não expressa dos tribunais federais pode ser ampliada por construção constitucional. Vão seria o poder, outorgado ao Supremo Tribunal Federal de julgar em recurso extraordinário as causas decididas por outros tribunais, se não lhe fôra possível fazer prevalecer os seus próprios pronunciamentos, acaso desatendidos pelas justiças locais. A criação dum remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel de suas sentenças está na vocação do Supremo Tribunal Federal e na amplitude constitucional natural de seus poderes. Necessária e legítima é assim a admissão do processo de reclamação, como o Supremo Tribunal tem feito. A segunda fase da evolução histórica se inicia com a expressa previsão do instituto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em deliberação tomada na Sessão Administrativa de 02 de outubro de 1957, a partir de proposta do Ministro Ribeiro da Costa,10 com fundamento no inciso II do artigo 97 da 8 9 10 72 No mesmo sentido é a lição de Pinto Ferreira, ao afirmar que, “quando o constituinte concede a determinado órgão ou instituição uma função (atividade-fim), implicitamente, estará concedendo-lhe os meios necessários ao atingimento do seu objetivo, sob pena de ver frustrado o exercício do múnus constitucional que lhe foi cometido”. In: Comentários à Constituição Brasileira. Vol. II, Saraiva, 1989, p. 32. Conforme entendimento de José da Silva Pacheco, em minucioso estudo sobre a figura da reclamação, para quem há quatro fases distintas na evolução histórica do instituto da reclamação: 1ª fase – da criação do Supremo até 1957; 2ª fase – de 1957, com a inserção da medida no Regimento Interno do STF, até 1967; 3ª fase – a partir da autorização conferida ao STF pela CF/67, reproduzida na EC 01/69, de estabelecer, em seu regimento interno, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal; 4ª fase – desde o advento da CF/88, que traz a previsão expressa do instituto, constante dos artigos 102, inc. I, alínea l, e 105, inc. I, alínea f. PACHECO, José da Silva A ‘reclamação’ no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 78, v. 646, ago. 1989. E PACHECO, José da Silva O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1998, p. 602. Conforme noticia o voto proferido pelo Ministro Amaral Santos nos autos da Rcl 831/DF, julgada em 11/11/1970. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. Constituição de 1946, segundo o qual competiria à Suprema Corte a elaboração de seu próprio regimento.11 A terceira fase é instaurada com a autorização conferida ao Supremo Tribunal Federal pela Constituição de 1967, mantida pela Emenda Constitucional 1 de 1969,12 para estabelecer, em seu regimento interno, “o processo e julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal e da argüição de relevância da questão federal”. Com isso, conferiu-se legitimidade à inclusão da figura da reclamação no regimento interno daquela Corte, que passa a ter força de lei. Por fim, a quarta fase se dá com a constitucionalização do instituto, inserido expressamente entre os processos de competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela Constituição de 1988, em seus artigos 102 e 105, respectivamente.13 A matéria está, atualmente, regulamentada pelos artigos 13 a 18 da Lei 8.038/90. 3 NATUREZA JURÍDICA A natureza jurídica da reclamação é questão controvertida na doutrina e na jurisprudência desde a criação do instituto e afeta diretamente, a depender da posição que se adote, a conclusão sobre a legitimidade de sua propositura, a possibilidade de sua instituição por tribunais outros que não o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal e o seu cabimento. A título de exemplificação, cabe informar que a reclamação já teve sua natureza jurídica qualificada como: ação (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo V/384, Forense; José da Silva Pacheco, A “reclamação” no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição, RT 78/646; Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Reclamação constitucional no direito brasileiro, Porto Alegre: Fabris; Leonardo Lins Morato, Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000; Alexandre Moreira Tavares dos Santos, Da 11 12 13 CF/46, art. 97: “Compete aos Tribunais: (...) II – elaborar seus Regimentos Internos e organizar os serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei”. CF/67, art. 115: “O Supremo Tribunal Federal funcionará em Plenário ou dividido em Turmas. Parágrafo único – O Regimento Interno estabelecerá: (,,,) c) o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso. “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendolhe: I – processar e julgar originariamente: (...) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 73 Reclamação, Revista dos Tribunais, ano 92, v. 808, fev. 2003, p. 123-165); recurso ou sucedâneo de recurso (Amaral Santos, Alcides de Mendonça14); recurso em sua ampla conceituação (Ministro Maurício Corrêa, em voto proferido nos autos do Agravo Regimental na Rcl 1.880/SP); medida de nítido conteúdo processual (Ministros Maurício Corrêa, Nelson Jobim e Moreira Alves, nos votos proferidos no julgamento de mérito da ADI 2.212/CE); procedimento (Ministro Carlos Velloso, em voto proferido no julgamento da ADI 2.212/CE, no qual reafirmou posição anteriormente defendida no MS 89.855, quando ainda integrava o TFR); medida processual de caráter excepcional (Ministro Djaci Falcão, RTJ 112/504); remédio incomum (Ministro Orosimbo Nonato, apud Cordeiro de Mello, O processo no Supremo Tribunal Federal, v. 1/280); remédio processual constitucional (Cândido Rangel Dinamarco, A reclamação no processo civil brasileiro, Revista Forense, v. 366/10-15); incidente processual (Moniz de Aragão, A correição parcial, p. 110, 1969; Ministro Marco Aurélio, no voto proferido na ADI 2.212/CE); simples representação ou direito de petição (Ministro Nelson Hungria, no voto proferido na Rcl 141/DF; Ministra Ellen Gracie, no voto proferido na citada ADI 2.212/CE, Ada Pellegrini Grinover; Antonio Scarance Filho; Antonio Magalhães, Recursos no Processo Penal, Revista dos Tribunais, 2001). Por ocasião do julgamento da Rcl 831/DF, em 11/11/1970,15 o Supremo Tribunal, tendo presentes as finalidades jurídicas do instituto, na linha do voto traçado pelo Ministro Amaral Santos, enfrentou a questão concernente à sua natureza jurídica e concluiu que a reclamação mais se aproximaria de um recurso criado com base na Constituição do que de uma ação. A partir dessa premissa, definiu-se que os pressupostos para seu cabimento seriam: a) a existência de uma relação processual em curso e b) a prática de um ato que se pusesse contra a competência do STF ou em contrariedade à decisão por ele proferida nessa relação processual ou em outra dela dependente. No entanto, a incerteza quanto à conclusão então adotada persistiu na Suprema Corte, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito, tirado da ementa referente ao acórdão prolatado na Representação 1.092/DF, julgada em 31/10/1984,16 o qual bem sinaliza a aridez do tema: 14 15 16 74 Conforme citação no voto do Ministro Maurício Corrêa, nos autos da Rcl 1.880-AgR/SP, verbis: “(...) Como leciona Moacyr Amaral Santos, ‘a reclamação se destina a corrigir um desvio na relação processual em andamento, que desconheça ou viole a competência do Supremo Tribunal Federal ou negue autoridade a sua decisão nessa relação processual’, concluindo que a espécie aproxima-se muito mais do recurso que da ação (RTJ 56/547). No mesmo sentido, LIMA, Alcides de Mendonça. O Poder Judiciário e a Nova Constituição. Aide Editora, 1989, p. 80. DJU de 19/02/1971. DJU de 19/12/1984. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. (...) Como quer que se qualifique – recurso, ação, ou medida processual de natureza excepcional, é incontestável a afirmação de que somente ao Supremo Tribunal Federal em face primacialmente, da previsão inserida no art. 119, § 3º, letra c, da Constituição da República, é dado, no seu Regimento Interno, criar tal instituto, não previsto nas leis processuais. (Grifo nosso.) Bem antes disso, quando ainda se discutia a legitimidade de a Suprema Corte instituir, ou não, a figura da reclamação – a despeito da ausência de previsão legal para tanto –Nelson Hungria, em lúcida ponderação, ao proferir seu voto no julgamento da Rcl 141/SP,17 sustentou, pela primeira vez ao que parece, a tese hoje encampada por Ada Pellegrini Grinover18 e pela atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que não se trata de recurso, mas de simples “representação”, em que se pede o cumprimento de julgado, tal como nele se contém. Este o extrato do voto: A reclamação, dentro do estrito ponto de vista em que a admito, vai encontrar base até no preceito constitucional sôbre o direito da representação. Se um interessado verifica que é mal guardada uma decisão do Supremo e representa contra esse abuso, é claro que não podemos cruzar os braços, alheiando-nos ao caso, pouco importando que nosso regimento seja omisso a respeito. Partindo do mesmo raciocínio e fazendo expressa remissão ao voto acima noticiado, Ada Pellegrini Grinover afastou o reconhecimento da natureza de incidente processual ou recurso, sob o argumento de que a reclamação não visa à impugnação de uma decisão, mas justamente a assegurá-la; nem tampouco objetiva reformá-la, esclarecê-la ou integrá-la. Igualmente, não se caracterizaria como ação, porque nela não se pretenderia o exercício da jurisdição estatal, a qual já teria sido obtida em provimento anterior, mas apenas assegurar sua eficácia. De outro lado, e negando, portanto, o caráter contencioso do instituto, esclareceu que não haveria na reclamação a reabertura da discussão principal e tampouco se poderia facultar o exercício do contraditório.19 17 18 19 DJU de 25/01/1952. GRINOVER, Ada Pellegrini. Da Reclamação. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 2002, ano 9, n. 38, p. 76. Em sentido contrário é o entendimento adotado por Leonardo Lins Morato, com o qual não concordamos, para quem há a presença de uma lide, decorrente da pretensão de que a competência ou a autoridade da decisão do STF ou do STJ seja preservada, a qual é resistida pelo reclamado, que se coloca em situação antagônica. A reclamação prevista na Constituição Federal. MORATO, Leonardo Lins. A reclamação Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 75 Concluiu, destarte, a ilustre jurista, tratar-se de garantia especial subsumida na cláusula que assegura o direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa do direito ou contra a ilegalidade ou o abuso de poder (CF, art. 5º, inc. XXXIV, alínea a). 20 Em sentido análogo, Cândido Rangel Dinamarco, em estudo sobre o tema, citando Carnelutti e afastando a idéia de que se trataria de um recurso, afirmou que: a reclamação enquadra-se na categoria dos remédios processuais, que é muito mais ampla e abriga em si todas as medidas mediante as quais, de algum modo, se afasta a eficácia de um ato judicial viciado, se retifica o ato ou se produz sua adequação aos requisitos da conveniência ou da justiça.21 E prosseguiu: Sendo um remédio processual, com toda a segurança a reclamação consagrada no texto constitucional não é todavia um recurso, seja porque não consta entre as modalidades recursais tipificadas em lei (argumento secundário), seja porque não se destina a desempenhar a missão que os recursos têm, qual seja, impugnar decisão judicial pretendendo sua reforma ou invalidação, antes, pelo contrário, faz com que ela seja cumprida ou que fique preservada a competência da Suprema Corte em determinada hipótese. Assim, a categoria dos remédios processuais conteria a dos recursos, menos ampla que a primeira. Em se tratando de jurisprudência, poder-se-ia afirmar que a questão teria ficado superada com o julgamento de mérito da ADI 2.212/CE, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, cujo acórdão, no que interessa, consignou que “a natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de uma ação e nem de um incidente processual”, situando-se no âmbito do direito de petição previsto no art. 5º, inc. XXXIV, alínea a, da Constituição Federal.22 Todavia, análise mais acurada dos votos proferidos no julgamento da aludida ação direta revela que remanesce algum dissenso no tocante à natureza jurídica do instituto. Com efeito, os Ministros Maurício Corrêa, Moreira Alves e Sydney Sanches, por exemplo, vencidos no aludido precedente, e Nelson Jobim, que acompanhou a 20 21 22 76 prevista na Constituição Federal. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; NERY JR., Nelson (Coords.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: RT, 2000, p. 442. “São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.” DINAMARCO, Cândido Rangel. A reclamação no processo civil brasileiro. Revista Forense, São Paulo, 2003, v. 99, n. 366, p. 9-15. Julgada em 02/10/2003, DJU de 14/11/2003. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. conclusão do voto proferido pela relatora, vislumbraram nítido conteúdo processual no instituto da reclamação. Os Ministros Carlos Velloso e Marco Aurélio, por sua vez, embora concordando com a conclusão adotada, assentaram para a reclamação a natureza jurídica de procedimento.23 Tais divergências parecem demonstrar que a questão relativa à natureza jurídica da reclamação não está plenamente pacificada. Concordamos com a tese de que a reclamação possui natureza jurídica de petição, pois tal interpretação se mostra mais consentânea com as finalidades jurídicas do instituto, sobretudo após a vigência da Constituição de 1988, em que a reclamação constitui-se importante mecanismo de tutela da ordem constitucional. 4 CABIMENTO – ADMISSIBILIDADE Conforme disposição constitucional expressa, a reclamação é cabível em duas hipóteses: para preservação da competência e para garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente, é importante observar que não cabe reclamação contra decisão monocrática de relator ou de turma do Supremo Tribunal Federal, por ser ato juridicamente imputável ao Tribunal e que representa, em sede institucional, a própria Suprema Corte (Rcl 3.916-AgR/AP, DJU de 25/08/2006), nem contra ato futuro, pois a reclamação exige a prática de um ato concreto (Rcl 1.859/SP, DJU de 02/08/2002). Procuramos enunciar, a seguir, algumas questões controvertidas concernentes à admissibilidade e ao cabimento da reclamação, especificamente na hipótese de desrespeito à autoridade de decisões da Suprema Corte. 4.1 A RECLAMAÇÃO PODE SER AJUIZADA A QUALQUER TEMPO OU SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO? ENUNCIADO 734 DA SÚMULA DO STF A depender da posição adotada sobre a natureza jurídica do instituto, que, consoante afirmado anteriormente, traz implicações diretas em relação ao seu cabimento, há três correntes sobre o momento para a interposição da reclamação: 23 Para acompanhar a relatora, o Ministro Nelson Jobim consignou que a instituição da reclamação por tribunais de justiça seria uma exceção à regra prevista no art. 22, inc. I, da Constituição. O Ministro Carlos Velloso, por sua vez, sustentou a constitucionalidade dos dispositivos impugnados com base em voto proferido nos autos do MS 89.995/DF, quando ainda integrava o TFR. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 77 a) somente após o trânsito em julgado da decisão atacada; b) antes do trânsito em julgado; e c) a qualquer tempo. Ada Pellegrini Grinover,24 por exemplo, sustenta que a reclamação só é cabível após encerrada a relação processual, não sendo utilizada antes da preclusão, mas, ao contrário, depois do trânsito em julgado da decisão que se quer preservar. Em contrapartida, para aqueles que, como Pontes de Miranda, vislumbraram no instituto a natureza jurídica de ação, é possível sustentar o cabimento da reclamação a qualquer tempo. Outro argumento para a defesa desse entendimento consiste na afirmação de que os atos que afrontam a competência ou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são absolutamente nulos, devendo, por isso, ser declarados como tal a qualquer tempo, isto é, ainda que posteriormente ao seu trânsito em julgado. Alexandre Moreira Tavares dos Santos, adepto da mesma tese, em artigo sobre o tema, enfatizou que: o instituto da coisa julgada, de outro lado, não pode servir de fundamento para que uma decisão nula de instância ordinária afronte uma decisão válida do STF ou do STJ, muitas vezes também transitada em julgado, ou que usurpe suas respectivas competências, prevaleça com eficácia no mundo real, sem que as cortes superiores possam fazer valer sua decisão ou preservar sua competência.25 Além disso, conforme salienta o mesmo autor, nem a Constituição, nem a legislação ordinária a respeito estipularam qualquer prazo para sua propositura. Todavia, parece-nos que a aceitação do aludido entendimento ofende o princípio da segurança jurídica, pela exposição da coisa julgada a meio de ataque permanente e indefinidamente utilizável. Por outro lado, cabe ressaltar que o mesmo autor, em aparente contradição, também afirma que o cabimento da reclamação não substitui o recurso, ação rescisória ou revisão criminal, dado que, 24 25 78 GRINOVER, Ada Pellegrini. Da Reclamação. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 2002, ano 9, n. 38, p. 76. No mesmo sentido entende Leonardo Lins Morato – MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na Constituição Federal. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; NERY JR., Nelson (Coords.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: RT, 2000, p. 442. Em sentido contrário é a orientação sustentada por Moniz de Aragão, segundo a qual a reclamação não pode ser ajuizada após o trânsito em julgado da decisão atacada, que, por isso, assumiria a natureza jurídica de incidente processual. MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. A correição parcial. Curitiba: José Bushatsky, 1969. GRINOVER, Ada Pellegrini. Da Reclamação. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2003. v. 92-808, p. 122-165. Esse parece ter sido o entendimento adotado pela Suprema Corte no julgamento da Rcl 22 (DJU de 13/03/1974). Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. se a parte tinha um recurso disponível para impugnar uma decisão do órgão judicante inferior proferida dentro de sua competência, não se pode ajuizar a reclamação para substituir o recurso que deveria ter sido interposto. Neste caso, a coisa julgada só pode ser rescindida por ação rescisória, a qual não pode ser substituída por reclamação. Revela-se, pois, extremamente subjetivo o critério adotado, porque não parece razoável que, em determinado caso, a coisa julgada só possa ser rescindida por ação rescisória e, em outro, que se admita o ajuizamento da reclamação a qualquer tempo. De toda forma, eventuais controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais a respeito – sobretudo no âmbito do STJ –26 parecem ter ficado superadas com a edição do Enunciado 734 da Súmula do STF,27 segundo o qual, na linha da orientação já pacificada naquela Corte, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Assim, a efetiva interposição de recurso ou a recorribilidade da decisão passa a configurar um pressuposto do cabimento da reclamação. O principal fundamento dos acórdãos que deram margem à edição do Enunciado 734 deriva do fato de que a reclamação não é sucedâneo de recurso, ação rescisória ou revisão criminal.28 É de se destacar, ademais, que, na linha da jurisprudência do STF, é suficiente que a reclamação tenha sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão atacada, sendo certa a afirmação de que a pendência do julgamento deixa a coisa julgada que vier a se formar subordinada à futura decisão. Em outras palavras, o ajuizamento da reclamação impede que transite em julgado o que diz respeito ao objeto dessa reclamação, seja total ou parcial. Nesse sentido, merece transcrição a seguinte ementa, na parte que melhor se aplica, prolatada no julgamento da Rcl 509/MG, da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence: 26 27 28 Cf. STJ, Rcl 576/SP, Corte Especial, relator Ministro Vicente Cernicchiaro, DJU de 09/08/1999, e Rcl 175/MG, Segunda Seção, relator Ministro Dias Trindade, DJU de 30/08/1993. A recente jurisprudência do STJ passou a adotar o entendimento firmado pelo STF no Enunciado 734 da Súmula, consoante se depreende, a título de exemplo, dos seguintes precedentes: Rcl 1.535/CE, Terceira Seção, relatora Ministra Laurita Vaz, DJU de 15/05/2006, e Rcl 1442/SP, Primeira Seção, relatora Ministra Denise Arruda, DJU de 09/08/2004. Sessão Plenária de 26/11/2003, DJU de 9, 10 e 11/12/2003. No mesmo sentido: Moniz de Aragão – MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. A correição parcial. Curitiba: José Bushatsky, 1969 –, para quem a reclamação esbarra no óbice da coisa julgada. Em sentido contrário: Leonardo Lins Morato – MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na Constituição Federal. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; NERY JR., Nelson (Coords.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: RT, 2000, p. 442 – para quem, “quando for o caso de utilizá-la para garantir a autoridade de um julgado, somente é cabível se a decisão já estiver transitada em julgado”. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 79 I. Reclamação: Subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.29 4.2 C A B I M E N TO D A R E C L A M A Ç Ã O E M FA C E D E ATO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO À DECISÃO DO STF Em se tratando de controle incidental de normas, o Supremo Tribunal Federal adota como pressuposto para o cabimento da reclamação a existência de uma relação processual em curso, conforme ficou assentado no precedente firmado, inicialmente, nos autos da Rcl 831/DF.30 No mesmo sentido é o entendimento de Alexandre Tavares Moreira dos Santos,31 para quem a reclamação é inadmissível contra ato de autoridade administrativa, ao menos para assegurar a autoridade das decisões em grau recursal pelo STF e pelo STJ, uma vez que, como lembra Pontes de Miranda, ‘se os autos baixaram, todos os requerimentos hão de ser dirigidos ao juiz que dá o cumpra-se. Ele é quem tem de executar, ou desfazer, em cumprimento do julgado, o que executou’.32 Em sede de controle concentrado, não obstante a existência de manifestação dos Ministros Sydney Sanches e Ilmar Galvão em sentido contrário,33 tem-se admitido o cabimento da reclamação contra ato administrativo, sobretudo porque tais decisões se revestem de eficácia erga omnes e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e à Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em conseqüência, sua necessária observância por tais órgãos estatais. 29 30 31 32 33 80 DJU de 04/08/2000. DJU de 19/02/1971. SANTOS, Alexandre Moreira Tavares dos. Da Reclamação. Revista dos Tribunais, ano 92, v. 808, fev. 2003, p. 123-165. SANTOS, Alexandre Moreira Tavares dos. Da Reclamação. Revista dos Tribunais, ano 92, v. 808, fev. 2003, p. 123-165. Respectivamente, nas Reclamações 173/DF e 389/PR, no sentido de que a reclamação pressupõe a prática de um ato jurisdicional. Assim, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal não lhe conferiria a possibilidade de controle judicial de atos administrativos. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. É o que se depreende da ementa do acórdão proferido nos autos da Rcl 1.987/DF,34 verbis: Reclamação. Cabimento. Afronta à decisão proferida na ADI 1662-SP. Seqüestro de verbas públicas. Precatório. Vencimento do prazo para pagamento. Emenda Constitucional 30/00. Parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal. 1. Preliminar. Cabimento. Admissibilidade da reclamação contra qualquer ato, administrativo ou judicial, que desafie a exegese constitucional consagrada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ofensa se dê de forma oblíqua. Tem prevalecido, portanto, o entendimento de que somente se admite a reclamação contra ato administrativo na hipótese de controle concentrado de normas. 4.3 A MÁ INTERPRETAÇÃO DE JULGADO DO STF DÁ MARGEM A RECLAMAÇÃO? A má interpretação de julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, ou ofensa oblíqua, configura-se, em nosso entendimento, descumprimento frontal, sendo passível, pois, o ajuizamento de reclamação, pois interpretar mal equivale a descumprir. Por ocasião do julgamento da Rcl 217/SP,35 o Ministro Sepúlveda Pertence, na condição de Procurador-Geral da República, ao aprovar o parecer apresentado no caso, teve a oportunidade de ressalvar que a reclamação pressupõe apenas a alegação de descumprimento de julgado do Supremo Tribunal, pois a existência ou não do alegado desacato diz respeito ao mérito. Concordamos inteiramente com a aludida ressalva, sobretudo porque não se mostram exatos os limites de quando uma violação deixa de ser frontal e passa a ingressar no campo da má interpretação. Em sentido análogo, Moniz de Aragão e Cândido Rangel Dinamarco tiveram oportunidade de se manifestar nos seguintes termos, respectivamente: Na realidade, tanto a usurpação da competência quanto o desrespeito a julgado do Supremo Tribunal Federal verificam-se concretamente no campo 34 35 DJU de 21/05/2004. DJU de 26/08/1988. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 81 da interpretação, divergindo dêle os outros órgãos, os quais, por inferioridade hierárquica, têm de acatar-lhe os pronunciamentos, sem ampliação ou restrição do que nêles estiver disposto, na linguagem do art. 891 do CPC. E apenas o Supremo Tribunal é senhor de dizer a exata interpretação de seus julgados, servindo a reclamação para que essa afirmação seja provocada, caso para o qual, portanto, é inteiramente cabível.36 Uma vez constatada a exigência de decisão do STF ou do STJ a ser respeitada pelas instâncias ordinárias, o efetivo cumprimento daquela só se dá quando atendidos os ditames de seu conteúdo. Por isso, a interpretação e a aplicação errada de um julgado do STF ou do STJ é, em realidade, seu descumprimento frontal a ensejar o cabimento da reclamação.37 No julgamento da Rcl 430/PI,38 o Plenário do Supremo Tribunal Federal parece ter adotado, ainda que não discutida expressamente a questão, a orientação de que a má interpretação de julgado do STF dá ensejo à propositura de reclamação. É o que se depreende do seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello, relator: A destinação constitucional da via reclamatória – além de vinculá-la à preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal – prende-se ao objetivo específico de salvaguardar a extensão e os efeitos dos julgados desta Corte, consoante acentua, em autorizado magistério, o Prof. José Frederico Marques (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. IV/393, 2ª ed., Forense). Esse saudoso e eminente jurista, ao justificar a necessidade da reclamação – enquanto meio processual vocacionado à imediata restauração do imperium inerente à decisão desrespeitada –, assinalou, em tom de grave advertência, a própria razão de ser desse especial instrumento de defesa da autoridade decisória dos pronunciamentos desta Corte (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/199-200, item 653, 9ª ed., 1987, Saraiva), verbis: O Supremo Tribunal, sob pena de se comprometerem as elevadas funções que a Constituição lhe conferiu, não pode ter seus julgados desobedecidos (por meios diretos ou oblíquos), ou vulnerada sua competência. Trata-se (...) de medida de Direito Processual Constitucional, porquanto tem como causa finalis assegurar os 36 37 38 82 MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. A correição parcial. Curitiba: José Bushatsky, 1969. DINAMARCO, Cândido Rangel. A reclamação no processo civil brasileiro. Revista Forense, São Paulo, 2003, vol. 366. DJU de 20/08/1993. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. poderes e prerrogativas que ao Supremo Tribunal foram dados pela Constituição da República. O caso concreto dizia respeito a um pedido de habeas corpus recebido como reclamação, no qual se sustentava que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí descumprira decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio da qual fora anulado o acórdão da mesma Corte, que culminou com a condenação dos reclamantes. Sustentava-se, na espécie, que o relator do feito, em suposto atendimento à ordem emanada da decisão da Suprema Corte, redigira, monocraticamente, outro acórdão, deixando, contudo, de anular o julgamento do feito. Ao prestar suas informações, o Presidente da Corte estadual aduziu que, como apenas se determinara a anulação do acórdão, não haveria necessidade da renovação do julgamento. Parece-nos evidente que houve má interpretação da decisão do STF, fato que acabou por ensejar a caracterização de ofensa frontal. Em outra oportunidade, estabeleceu a Corte, claramente, o cabimento da reclamação, ainda que a ofensa se desse de forma oblíqua (cf Rcl 1.987/DF, julgada em 1º/10/2003, cuja ementa foi transcrita no item 4.2). No entanto, mais recentemente, no julgamento da Rcl 657/SP, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Plenário do STF, contra os votos dos Ministros Cezar Peluso, Marco Aurélio e Maurício Corrêa – ausentes os Ministros Celso de Mello e Sepúlveda Pertence –, concluiu que, “de interpretação de suas decisões, não é possível inferir qualquer ofensa à autoridade da Corte.39” Considerou-se, na espécie, que a boa ou má interpretação de acórdão do STF, em sua execução, não enseja reclamação, pois, ainda que eventualmente equivocadas, tais interpretações hão de ser resolvidas mediante recursos próprios. Ao proferir seu voto, o Ministro Cezar Peluso manifestou nítida preocupação com a jurisprudência que então se firmava, consoante se depreende do seguinte trecho abaixo transcrito, verbis: Além de todas as outras razões que expus, tenho receio de que o Tribunal, neste momento, esteja fixando o seguinte e grave precedente: sempre que as instâncias de origem resolverem desbordar dos limites dessa mesma decisão, não 39 Julgada em 22/04/2004 (DJU de 03/12/2004). A Ministra Ellen Gracie, em seu voto, fez referência a dois precedentes do STF, no sentido do não-cabimento de reclamação na hipótese de incorreta interpretação de seus julgados: Rcl 22/SP, de relatoria do Ministro Luiz Gallotti, (DJU de 13/03/1974); e Rcl 217/ SP, de relatoria do Ministro Oscar Corrêa (DJU de 26/08/1988). No primeiro caso, o Tribunal admitiu reclamação contra acórdão já transitado em julgado, sob o argumento de que o desacato à autoridade de decisão da Suprema Corte era tal que ultrapassaria os limites da mera interpretação. Considerouse, por isso, que o interesse do Tribunal na preservação de sua autoridade transcenderia aos próprios interesses da parte reclamada. No julgamento da segunda reclamação, entendeu o Supremo Tribunal que a Corte local interpretara o acórdão dentro dos limites traçados pelo STF. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 83 haverá ofensa à autoridade de julgado da Corte. Noutras palavras, as instâncias de origem estão, a partir de agora, autorizadas a transpor os limites das decisões do Supremo que devam cumprir, porque, nisso, não se caracteriza descumprimento suscetível de ser remediado por via da reclamação. Parece-nos, todavia, que, com a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, que acolheu a súmula vinculante no âmbito da Suprema Corte, abriuse a possibilidade de o STF rever seu posicionamento, uma vez que, em nosso entendimento, é necessária a interpretação para se avaliar se uma decisão judicial aplicou indevidamente determinada súmula (§ 3º do art. 103-A da Constituição Federal). 4.4 CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE Inicialmente, não se admitia o cabimento da reclamação em sede de controle normativo abstrato de constitucionalidade, em razão da natureza eminentemente objetiva do processo de ação direta, no qual não há partes nem existe litígio referente a situações jurídicas concretas ou individuais. É o que firmou a Suprema Corte no julgamento do Agravo Regimental na Rcl 354/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello,40 cujo acórdão, no que nos serve, ficou sintetizado na seguinte ementa, verbis: Agravo regimental – Reclamação que busca garantir a autoridade de decisão tomada em processo de controle concentrado de constitucionalidade – Inadmissibilidade – Recurso improvido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação na hipótese de descumprimento de decisão tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dada a natureza eminentemente objetiva do processo de ação direta. Precedentes da Corte. Tomando por empréstimo, dada sua clareza, as palavras do Ministro Moreira Alves,41 as quais expressavam a orientação vigente à época, o desrespeito a tal julgamento (proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade) configuraria a aplicação da lei que deixou de existir desde o nascedouro (e isso daria margem a recurso extraordinário) ou a reedição de norma já tida como inconstitucional (e o remédio aqui seria a propositura de nova representação de 40 41 84 DJU de 28/06/1991. Tiradas do voto proferido nos autos da Rcl 173/DF, julgada em 19/03/1986. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. inconstitucionalidade, por se tratar de norma nova, embora com conteúdo igual à anterior). É certo que, no julgamento da Rcl 173/DF, por escassa maioria,42 abriu-se exceção à regra geral, mas tal medida foi tomada com base nas peculiaridades do caso concreto, não se prestando a influenciar o que a ela se seguiria. Tratava-se, na espécie, de resolução do TST, que, conquanto declarada inconstitucional pelo STF em sede de representação de constitucionalidade, fundamentara a decisão tomada em mandado de segurança pelo TRT da 1ª Região, a qual, em grau de recurso, foi mantida pelo TST. Considerou-se, no caso, a peculiaridade de o próprio TST haver confirmado solução que, imposta anteriormente em resolução sua, de caráter administrativo, foi julgada inconstitucional pela Suprema Corte. Ao proferir seu voto, o Ministro Cordeiro Guerra salientou que as decisões do STF que declaram a inconstitucionalidade de uma norma não podem ser rediscutidas pelas instâncias inferiores, quaisquer que sejam os recursos processuais ou pretextos jurídicos que se usem para desafiar a lição do STF. Essa é a substância do ato, o resto é sofisma para contornar a decisão. E concluiu: “Ou defendemos a autoridade dos nossos julgados ou perdemos a autoridade de pronunciá-los”. Num segundo momento, já sob a vigência da Carta de 1988 – em placar igualmente apertado –, passou-se a admitir, em nova exceção,43 o cabimento da reclamação em sede de controle concentrado, nas hipóteses em que a decisão atacada tivesse partido do mesmo órgão do qual emanara o ato. O caso concreto versava sobre a promoção a cargo de desembargador de juiz dos Tribunais de Alçada dos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, em afronta à decisão do STF nas Ações Diretas 27/PR e 29/RS, ambas no sentido de que as vagas do quinto constitucional somente podem ser providas na forma do art. 94 e parágrafo único da Constituição, isto é, por profissionais da advocacia e titulares da carreira do Ministério Público. Considerou-se relevante, nesses precedentes, de igual forma, o fato de o órgão prolator do ato reclamado ser o mesmo que, no exercício de sua competência 42 43 DJU de 23/02/1990. Ficaram vencidos, quanto ao conhecimento da reclamação, os Ministros Carlos Madeira, Sydney Sanches, Moreira Alves, Aldir Passarinho e Francisco Rezek. Reclamações 389/PR, 390/RS e 393/RS, relator p/ o acórdão Ministro Néri da Silveira, julgadas em 23/06/1993, acórdãos publicados no DJU de 09/11/2001. Ficaram vencidos, quanto ao conhecimento da reclamação, os Ministros Néri da Silveira, Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Carlos Velloso e Celso de Mello. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 85 normativa, editara o ato declarado inconstitucional pelo STF em sede de ação direta, isto é, o responsável pelo descumprimento coincidia com a parte passiva no processo objeto de declaração de inconstitucionalidade. Merece transcrição o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Paulo Brossard, que bem reflete a preocupação do Tribunal naquele julgamento: Tenho para mim, no entanto, que a tese, segundo a qual descabe tout-cour reclamação em ação direta de inconstitucionalidade, é, pelo menos, perigosa. Afirmar que, por se tratar de processo objetivo, não há partes, e dando um passo além, negar a possibilidade do emprego da reclamação, chegar-se-ia à conclusão de que o Supremo Tribunal Federal, quando julga ação direta de inconstitucionalidade, não procede como Tribunal, mas como academia ou sociedade científica, o que não me parece compatível com a natureza da função jurisdicional e, até, com a natureza da ação direta de inconstitucionalidade, que representa uma fase na nova prerrogativa do Poder Judiciário de pronunciar-se acerca da constitucionalidade das leis. Dizer-se que cabe reclamação quando se trata de decisão em concreto, e não cabe quando se trata de decisão em abstrato, importaria em afirmar que a decisão do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade, valeria menos do que a proferida em litígio entre duas pessoas. Não me parece aceitável e nem mesmo razoável, pelo menos prima facie, esta assertiva. O contrário se poderia sustentar, mas não o sustento porque acho que as decisões do Supremo Tribunal, sem distinções, têm o mesmo peso específico e o mesmo valor intrínseco. Posteriormente, a jurisprudência evoluiu, passando a admitir a utilização da reclamação quando requerida por quem era parte na ação direta cuja decisão fora desrespeitada. Reconhecia-se, entretanto, a legitimidade daquele que, embora não sendo parte, tinha legitimidade concorrente para requerer idêntica ação. Nesse sentido é a ementa do acórdão, aqui transcrita em parte, proferido na Questão de Ordem na Rcl 397/RJ:44 A expressão “parte interessada”, constante da Lei nº 8.038/90, embora assuma conteúdo amplo no âmbito do processo subjetivo, abrangendo, inclusive, os terceiros juridicamente interessados, deverá, no processo objetivo de fiscalização normativa abstrata, limitar-se apenas aos órgãos ativa ou passivamente legitimados à sua instauração (CF, art. 103). 44 86 Julgada em 25/11/1992, DJU de 21/05/1993. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. Ao mesmo tempo, é certo que o Tribunal já vinha admitindo o cabimento de reclamação, independentemente da condição de parte no processo, nas hipóteses de desrespeito a decisões proferidas com eficácia vinculante, em sede de ação declaratória de constitucionalidade.45 No tocante à ação direta, a orientação que vigorava até então ficou superada com a decisão tomada pela Suprema Corte no julgamento do Agravo Regimental na Rcl 1.880/SP,46 já na vigência da Lei 9.868/99, na qual se passou a reconhecer a legitimidade ativa ad causam para a reclamação de todos que comprovassem prejuízo oriundo de decisões de todos os níveis contrárias a julgado do Tribunal. Com isso, ampliou-se, sensivelmente, o conceito de parte interessada, previsto nos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do Regimento Interno do STF, na hipótese de reclamação fundada no desrespeito à autoridade de decisão de mérito proferida em ação direta.47 Em questão de ordem, o Tribunal reconheceu, preliminarmente, contra os votos dos Ministros Moreira Alves, Marco Aurélio e Ilmar Galvão, a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 9.868/99, o qual estabelece que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme à Constituição, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal. Considerou-se, pois, que, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, há semelhança entre a ação direta e a ação declaratória, pois ambas traduzem manifestação definitiva do tribunal quanto ao enquadramento de uma norma à Constituição Federal.48 Em outras palavras, afirmou a Corte que o provimento judicial obtido com a ação declaratória de constitucionalidade, ao qual a Constituição atribuiu o efeito 45 46 47 48 Conforme Rcl 1.822/RN, DJU de 12/09/2001, e Rcl 1.922/RN, DJU de 20/08/2001. DJU de 19/03/2004. Cabe enfatizar que o STJ, embora reconheça a orientação atual do STF de que qualquer parte interessada possui legitimidade para ajuizar reclamação, considerou, recentemente, que, à falta de norma constitucional a respeito, as ações originárias, incidentes ou recurso propostos no STJ produzem, em regra, efeitos apenas inter partes, o que restringe a legitimidade para a reclamação às partes litigantes afetadas por decisão gravosa e em desarmonia com a autoridade das decisões proferidas no curso do próprio processo. Nesse sentido: AgRg na Rcl 2231/DF, relator Ministro Castro Meira, julgado em 25/10/2006, Primeira Seção, Informativo STJ 302. Segundo ponto de vista defendido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da Rcl 2.256/RN (DJU de 30/04/2004), uma vez aceita a idéia de que a ação declaratória configura uma ADI com sinal trocado, tendo ambas caráter dúplice ou ambivalente, afigurar-se-ia difícil admitir que a decisão proferida em sede de ação direta seria dotada de efeitos ou conseqüências diversas daqueles reconhecidos para a ação declaratória de constitucionalidade. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 87 vinculante, seria substancialmente idêntico àquele obtido com a ação direta de inconstitucionalidade, diferenciando-se apenas pelo direcionamento do pedido, que é de ordem positiva na primeira e negativa na segunda. Assim, vislumbrouse o efeito vinculante para as decisões de mérito proferidas em ação direta de inconstitucionalidade.49 Nesse sentido, aliás, foi a previsão de Alexandre de Moraes, conforme se depreende do texto abaixo transcrito, in verbis: Com o advento da Lei nº 9.868/99 e a previsão de efeitos vinculantes, conforme já analisado, entendemos que haverá ampliação da legitimidade para o ajuizamento de reclamações, na hipótese de desrespeito dos demais órgãos do Poder Judiciário às decisões proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo STF, permitindo-se ao interessado, no caso concreto, a utilização desse instrumento para a concretização dos efeitos vinculantes.50 Questionava-se, antes, se seria possível ou não atribuir à decisão prolatada em ação direta o efeito vinculante atribuído pela Constituição de 1988 tão-somente à decisão de mérito proferida na ação declaratória de constitucionalidade. Há bons argumentos a favor dos dois posicionamentos. Os votos vencidos defenderam a tese de que não seria possível a atribuição de tal efeito por meio de lei ordinária, porquanto não há previsão constitucional para tanto, bem como porque foi preciso emenda constitucional para que se conferisse a mesma eficácia à ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, não poderia a Corte, a partir de mera interpretação, conferir à ação direta um efeito para o qual, no tocante à ação declaratória, foi necessária a edição de uma emenda à constituição. 49 50 88 Em sentido contrário, merece transcrição o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Moreira Alves no julgamento da questão de ordem na ADC 1/DF (julgada em 27/10/1993, DJU de 16/06/1995), no ponto em que traçou a distinção entre a ação direta e a ação declaratória de constitucionalidade, salientando que o efeito vinculante seria próprio da ADC, in verbis: “... do efeito vinculante que lhe é próprio resulta: a) se os demais órgãos do Poder Judiciário, nos casos concretos sob seu julgamento, não respeitarem a decisão prolatada nessa ação, a parte prejudicada poderá valer-se do instituto da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, a fim de que este garanta a autoridade dessa decisão; e b) essa decisão (...) alcança os atos normativos de igual conteúdo daquele que deu origem a ela, mas que não foi seu objeto, para o fim de, independentemente de nova ação, serem tidos como constitucionais ou inconstitucionais, adstrita essa eficácia aos atos normativos emanados dos demais órgãos do Poder Judicário e do Poder Executivo, uma vez que ela não alcança os atos editados pelo Poder Legislativo”. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. Com a promulgação da EC 45/2004, cessou a discussão sobre a atribuição ou não de eficácia vinculante às decisões de mérito proferidas em sede de ação direta, em razão da expressa autorização nesse sentido.51 Remanesce, no entanto, a controvérsia sobre o efeito vinculante nas decisões cautelares proferidas em ação direta e em ação declaratória. Há alguns precedentes em que se atribuiu, manifestamente, efeito vinculante a decisões cautelares tomadas em controle concentrado,52 autorizando-se, nessas hipóteses, conseqüentemente, o ajuizamento de reclamação. Ainda com relação ao controle abstrato de normas, é de se salientar que, consoante disposição expressa do artigo 13 da Lei 9.882/99, que dispõe sobre o processo e o julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, cabe reclamação contra o descumprimento de decisão proferida pelo STF em ADPF. 4.4.1 CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA O cabimento da reclamação tanto na ação direta quanto na ação declaratória de inconstitucionalidade está intimamente relacionado à atribuição, ou não, de efeito vinculante a tais decisões. É correto afirmar que o desrespeito à eficácia vinculante de decisão emanada do Plenário da Suprema Corte autoriza o uso da reclamação pela parte prejudicada. A questão está em saber se as decisões tomadas em medidas cautelares possuem (ou se lhes pode ser emprestado) tal efeito. No julgamento da medida cautelar na ADC 4/DF, relator o Ministro Sydney Sanches, o Tribunal, contra os votos dos Ministros Marco Aurélio e Ilmar Galvão, entendeu possível a concessão de medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade – a despeito da ausência de previsão constitucional expressa para tanto –, sob o argumento, em síntese, de que o poder de acautelar é imanente 51 52 § 2º do art. 102 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. Cabe lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas 2.277/SP e 2.675/PE (conforme noticiado no Informativo STF 331, acórdão pendente de publicação), teve oportunidade de assinalar que o efeito vinculante previsto no § 2º do art. 102 da CF não condiciona o próprio STF, limitando-se aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. V.g., ADC 4 e ADC 8. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 89 ao poder de julgar. Em seguida, também contra os votos dos Ministros Marco Aurélio e Ilmar Galvão (e, parcialmente, do Ministro Néri da Silveira, que declarava a validade da lei impugnada até julgamento final da ação direta), firmou-se que, em ação dessa natureza, pode a Corte conceder força vinculante à cautelar, a fim de que se assegure eficácia à futura decisão de mérito. Salientou-se que não seria razoável afastar o poder cautelar do STF justamente nos processos objetivos de guarda da Constituição, em que as eventuais decisões de mérito pela procedência da ação teriam não só eficácia contra todos, mas, principalmente, efeito vinculante. Destarte, acolheu-se a proposta formulada pelo Ministro Sepúlveda Pertence de sustar qualquer decisão a respeito da lei impugnada até o pronunciamento final do STF (ou seja, sem que houvesse declaração liminar sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma).53 Nessas circunstâncias, o eventual descumprimento por juízes ou tribunais da aludida decisão, porquanto revestida de efeito vinculante, daria margem à utilização do instrumento constitucional da reclamação, conquanto se tratasse de julgamento referente a pedido de medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. Tal orientação foi reafirmada no julgamento da medida cautelar na ADC 8/ DF,54 de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão ficou sintetizado na seguinte ementa, verbis (citamos o que interessa): Ação declaratória de constitucionalidade – Outorga de medida cautelar com efeito vinculante – Possibilidade. - O Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder geral de cautela de que se acham investidos todos os órgãos judiciários, independentemente de expressa previsão constitucional. A prática da jurisdição cautelar, nesse contexto, acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida no processo objetivo de controle abstrato. Precedente. - O provimento cautelar deferido, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, além de produzir eficácia “erga omnes”, reveste-se de efeito vinculante, relativamente 53 54 90 Em sentido contrário, os Ministros Marco Aurélio e Ilmar Galvão sustentaram que a concessão de liminar com efeito vinculante impediria os juízes de 1º grau, nos casos concretos, de exercitar o controle difuso de constitucionalidade. DJU de 04/04/2003. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. ao Poder Executivo e aos demais órgãos do Poder Judiciário. Precedente. - A eficácia vinculante, que qualifica tal decisão – precisamente por derivar do vínculo subordinante que lhe é inerente –, legitima o uso da reclamação, se e quanto a integridade e a autoridade desse julgamento forem desrespeitadas. Mais recentemente, o Tribunal, reportando-se aos fundamentos da solução adotada no julgamento da ADC 4/DF, contra o voto do Ministro Marco Aurélio, assentou a mesma orientação quando afirmou a constitucionalidade do art. 21 da Lei 9.868/99, o qual estabelece que o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.55 4.4.2 CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA Consoante afirmado anteriormente, o cabimento da reclamação na hipótese de descumprimento do que decidido em sede de cautelar, em ação direta, está condicionado à atribuição, ou não, de efeito vinculante à decisão. No julgamento da Questão de Ordem na Rcl 2.063/RJ,56 em que se alegava ofensa à autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar na ADI 2.435/RJ, o Tribunal, contra o voto da Ministra Ellen Gracie, relatora – que resolvia a questão de ordem no sentido de sustar os efeitos do ato reclamado, determinando a suspensão do processo, até julgamento final da citada ação direta, por não visualizar distinção entre a decisão que concede liminar em ADC e a que indefere liminar em ADI –, indeferiu o pedido de liminar, por considerar que o pedido, nos termos em que formulado, pretendia atribuir efeito vinculante à decisão que indefere o pedido de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, efeito esse que, segundo foi estabelecido, ela não possui. Pouco mais de um ano depois, o Plenário reviu seu entendimento. 55 56 ADI 2.154 e ADI 2.258, ambas do DF, relator o Ministro Sepúlveda Pertence, julgadas em 14/02/2007, acórdão pendente de publicação, noticiadas no Informativo STF 456. Julgada em 05/06/2002, DJU de 05/09/2003. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 91 É certo que, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem no RE 168.277/ RS,57 já se havia firmado a tese, no âmbito do STF, de que “deve ser suspenso o julgamento de qualquer processo que tenha por fundamento lei ou ato estatal cuja eficácia tenha sido suspensa, por deliberação da Corte, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, até final julgamento desta”. Cuidava-se, na espécie, de recurso extraordinário em que se questionava a validade de dispositivo de lei estadual cuja vigência fora suspensa pelo STF nos autos da Medida Cautelar na ADI 656/RS. Em outras oportunidades, o Tribunal adotou a mesma solução, sem que, no entanto, examinasse expressamente a questão relativa à aplicação do efeito vinculante em ação direta de inconstitucionalidade.58 No julgamento da Rcl 2.256/ RN, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, todavia, o Tribunal, contra o voto do Ministro Marco Aurélio, enfrentou a questão para admitir o efeito vinculante da medida cautelar em ação direta.59 A síntese do julgado ficou consignada na seguinte ementa: Reclamação. 2. Garantia da autoridade de provimento cautelar na ADI 1.730/RN. 3. Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em Mandado de Segurança. Reenquadramento de servidor aposentado, com efeitos “ex nunc”. Aposentadoria com proventos correspondentes à remuneração de classe imediatamente superior. 4. Decisão que restabelece dispositivo cuja vigência encontrava-se suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de cautelar. 5. Eficácia “erga omnes” e efeito vinculante de decisão cautelar proferida em ação direta de inconstitucionalidade. 6. Reclamação julgada procedente. No caso concreto, o relator, após aprofundada análise doutrinária do tema, concluiu que a suspensão da eficácia de determinado dispositivo equivale à suspensão temporária de sua própria validade, afetando, portanto, sua vigência nos planos fático e normativo. Em seguida, concluiu que o deferimento de liminar em ação direta autoriza o ajuizamento de reclamação. A construção feita pelo Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, baseia-se, fundamentalmente, no fato de que o dever político-institucional desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal de zelar pela guarda da Constituição impõe a observância 57 58 59 92 Julgada em 04/02/98, DJU de 29/05/98, relator Ministro Ilmar Galvão. Situações análogas ocorreram nos autos da Rcl 1.507-QO/RJ (DJU de 1º/03/2002), ADI 1.244-QO/SP (DJU de 28/05/1999), Rcl 1.652/RJ (DJU de 22/08/2003) e Rcl 935/DF (DJU de 17/10/2003). Julgada em 11/09/2003, DJU de 30/04/2004. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários da interpretação constitucional por ele conferida, sob pena de se debilitar a força normativa da Constituição.60 Em sentido contrário, votou o Ministro Marco Aurélio, sob o entendimento de que não cabe reclamação em controle normativo abstrato, senão na hipótese em que o ato reclamado tenha sido praticado pela mesma autoridade requerida na ação direta, na linha dos precedentes firmados nas Reclamações 389, 390 e 393.61 Do contrário, em sua opinião, estar-se-ia abrindo a possibilidade de recurso per saltum ao Supremo, o que não é admissível. Além disso, na dicção do mesmo Ministro, o § 2º do art. 102 da Constituição Federal não autoriza a atribuição de efeito vinculante às cautelares, mas apenas às decisões definitivas de mérito.62 Cumpre ressaltar, de outra parte, o fato de que o Ministro Sepúlveda Pertence, embora não aceite a atribuição de efeito vinculante às cautelares, defende a tese de que, por aplicação de regra processual constante do art. 265, inc. IV, é possível a suspensão dos processos em curso até que se profira decisão definitiva de mérito na ADI ou na ADC. Assim, embora não atribua efeito vinculante às cautelares por outro fundamento – que as ações em curso penderiam do julgamento de questão a elas prejudicial –, determina que fiquem os processos suspensos. 4.5 CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE INCIDENTAL OU DIFUSO Em termos gerais, é correto afirmar que, no sistema difuso, qualquer juiz ou órgão especial de tribunal, em um determinado caso concreto, pode declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, afastando sua aplicação, a qual opera apenas inter partes, e não se estende de forma automática a outros litígios que envolvam a validade da mesma lei. Por outro lado, quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de determinado ato normativo em sede de controle incidental 60 61 62 Essa tendência, aliás, vem sendo seguida pela Corte desde o segundo semestre de 2003, quando tomaram posse os Ministros Cezar Peluso, Carlos Britto e Joaquim Barbosa, como tive oportunidade de assentar em artigo publicado na Revista de Direito Público nº 4. Nesse sentido, fiz referência aos seguintes julgamentos: RE 298.694/SP (DJU de 23/04/1994); Rcl 1.987/DF (DJU de 21/05/2004); RE 395.662/RS (DJU de 23/04/2004) e RE 222.874 ED-AgR/SP (DJU de 30/04/2004). Reclamações 389/PR, 390/RS e 393/RS (julgadas em 23/09/93, DJU de 09/11/2001). Tal entendimento foi reafirmado no julgamento da Rcl 1.782/AP, DJU de 28/11/2003). Art. 102, § 2º, na redação dada pela EC 45/2004: “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 93 de normas, a teor do disposto no inciso X do artigo 52 da Constituição Federal, competirá ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, do aludido ato normativo, a fim de conferir eficácia erga omnes à declaração. Já as decisões do STF tomadas em controle abstrato, pela sua própria índole, já possuem efeito erga omnes, sendo dispensável a atuação do Senado. Sucede que está sob apreciação do Plenário do STF uma reclamação na qual o Ministro Gilmar Mendes defende a tese de que a declaração de inconstitucionalidade proferida no controle incidental também possui eficácia erga omnes, independentemente da atuação do Senado Federal, a quem, segundo alega, cabe apenas, no caso, a tarefa da publicidade. Trata-se, na espécie, da Rcl 4.335/AC,63 proposta pela Defensoria Pública da União contra a afirmação, deduzida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, por meio de comunicado fixado nas dependências do Fórum, de que a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90,64 proferida pela Suprema Corte no julgamento do HC 82.959/ SP,65 “somente terá eficácia a favor de todos os condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados que estejam cumprindo pena, a partir da expedição, pelo Senado Federal, de resolução suspendendo a eficácia do dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal”. No voto proferido, o Ministro Gilmar Mendes apresenta a seguinte indagação: Se o STF pode, em ADI, suspender, liminarmente, a eficácia de uma lei, até mesmo de uma Emenda Constitucional, por que haveria a declaração de inconstitucionalidade, proferida no controle incidental, valer tão-somente para as partes? Observou o Ministro, inicialmente, que a ampliação da legitimidade ativa para a ação direta pelo texto constitucional de 1988 acabou por reduzir o significado do controle incidental ou difuso, uma vez que quase todas as controvérsias podem ser levantadas por meio de controle abstrato. Assim, embora adotemos o sistema misto de constitucionalidade, nota-se, segundo defende o Ministro Gilmar Mendes, maior ênfase ao controle concentrado. Para o Ministro, portanto, a tendência, na convivência entre os dois sistemas, é que predomine o controle concentrado, em razão da eficácia erga omnes. 63 64 65 94 Julgamento iniciado em 1º/02/2007, conforme noticiado no Informativo STF 454. A conclusão foi adiada em razão do pedido de vista do Ministro Ricado Lewandowski (Informativo STF 463). Na redação anterior à conferida pela Lei 11.464/2006: “A pena por crime previsto neste artigo será cumprida em regime integralmente fechado”. DJU de 1º/09/2006. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. Segundo assevera em seu voto, uma evidência de que o legislador considerou possível estender, de forma geral, os efeitos da decisão adotada pelo STF (tanto no controle abstrato quanto no controle incidental de determinada lei federal, municipal ou estadual) está na possibilidade conferida pela Lei 8.038/90, e ampliada pelo CPC, de julgamento monocrático de recursos quando manifestamente incabíveis ou em confronto com jurisprudência dominante ou sumulada do tribunal. Por isso mesmo, demonstrou o Ministro que os demais membros da Suprema Corte vêm aplicando a tese fixada em precedentes nos quais se discutiu a inconstitucionalidade de lei, em sede de controle difuso, emanada de ente federativo diverso daquele prolator do objeto do recurso extraordinário sob exame, com fundamento no disposto no caput e § 1º-A do art. 557 do Código de Processo Civil, que permite ao relator o julgamento monocrático de recurso interposto contra decisão que esteja em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no STF. A partir de uma construção circunstanciada, chamou o Ministro a atenção para o fato concreto de que diversos precedentes firmados em sede de controle de constitucionalidade de leis municipais têm sido freqüentemente aplicados por muitos membros do STF a situações idênticas, reproduzidas em leis de outros municípios, o que comprovaria, em termos práticos, a adoção dos fundamentos determinantes de um dado leading-case a hipóteses a ele semelhantes.66 Outro ponto importante suscitado pelo Ministro Gilmar Mendes diz respeito ao fato de que, nos autos do RE 190.728/SC,67 já assentara a Suprema Corte que a existência de declaração de inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo pelo Plenário autoriza o órgão fracionário a se pronunciar sobre a inconstitucionalidade do mesmo ato em outro feito, sem que isso afrontasse a disposição contida no art. 97 da Constituição68 (inteligência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da economia processual). Essa interpretação – aduziu – está, atualmente, positivada no artigo 481 do Código de Processo Civil, segundo o qual “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (introduzida pela Lei 9.756/98). Tais observações evidenciariam a evolução do sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, que passa, praticamente, a equiparar os efeitos 66 67 68 A título de ilustração, o Ministro Gilmar Mendes faz remissão a precedentes da lavra dos Ministros Maurício Corrêa, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Carlos Velloso, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. Julgado em 27/06/95, DJU de 30/05/97, relator para o acórdão o Ministro Ilmar Galvão. CF, art. 97: “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 95 das decisões proferidas nos processos de controle abstrato e concreto. Em outras palavras, a decisão do STF anteciparia o efeito vinculante de seus julgados em matéria de controle de constitucionalidade incidental. Além disso, constatou o Ministro que a própria adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade com limitação de efeitos estaria a sinalizar a desvinculação do Tribunal de qualquer ato do Senado Federal. De qualquer sorte, concluiu o Ministro Gilmar Mendes – à vista da natureza idêntica do controle de constitucionalidade quanto às suas finalidades e aos procedimentos comuns, dominantes para os modelos difuso e concentrado – que não mais se mostra legítima a distinção dos efeitos das decisões proferidas no controle direto e no controle incidental. Nessas circunstâncias, defendeu a ocorrência de autêntica mutação constitucional, em virtude da completa reformulação do sistema jurídico, pelo que sustentou fosse conferida nova interpretação à regra do art. 52, inc. X, da Constituição, que passaria a ter função meramente de publicidade. Extraio do voto, no ponto, o seguinte trecho, verbis: Assim, parece legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que este publique a decisão no Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais) a decisão do Senado Federal que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria decisão da Corte contém essa força normativa. Na Sessão Plenária de 19/04/2007, dando continuidade ao julgamento, o Ministro Eros Grau proferiu seu voto acompanhando o relator, Ministro Gilmar Mendes. O Ministro Sepúlveda Pertence, por sua vez, antecipando o voto, abriu divergência, por não concordar com o que chamou de “projeto de decreto de mutação constitucional”. Em seu voto, salientou o Ministro Sepúlveda Pertence, inicialmente, que, no Brasil, desde a Constituição de 1934 – excepcionando-se apenas, quanto a isso, a Carta do Estado Novo –, outorgou-se ao Senado a competência para suspender a execução de qualquer lei, ato ou regulamento que haja sido declarado inconstitucional por decisão do Poder Judiciário.69 69 96 CF/34, art. 91, inc. IV. A partir da CF/46, incumbiu-se o Senado de suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto declarados inconstitucionais “por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal” (cf. art. 64). Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. A partir da EC 16/65, a eficácia erga omnes passou a ser efeito direto e imediato da própria decisão na representação de inconstitucionalidade, prescindindo, por isso, da ulterior deliberação do Senado. No entanto – enfatizou –, a declaração incidente de inconstitucionalidade para resolver questão prejudicial do caso concreto, malgrado emanada do próprio Supremo Tribunal, é de eficácia relativa e, sendo restrita ao âmbito do processo em que tomada – e nos termos da literalidade da Constituição70 –, exige a manifestação do Senado para lhe emprestar alcance erga omnes. Destacou o Ministro que, não obstante o entendimento consolidado na Corte desde o julgamento do RE 190.728/SC – por meio do qual se dispensou a reserva de plenário nos demais tribunais quando já houvesse decisão incidente do STF declaratória da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em causa71–, não está o Supremo autorizado a reduzir o papel do Senado Federal ao de mero órgão de publicidade das decisões da Corte. Contudo, a par da manutenção por todas as Constituições, desde a de 1934, (excepcionando-se, apenas, como já dito, a de 1937, do Estado Novo) do sistema primitivo de entrega a um órgão do Poder Legislativo da decisão de dar ou não à declaração de inconstitucionalidade os efeitos gerais – ainda que reconhecida a obsolescência desse sistema – e da evidente prevalência do sistema de controle concentrado, consignou o Ministro que, após a vigência da EC 45/2004, nem mesmo seria necessária a redução do Senado à função subalterna de dar publicidade às decisões do Tribunal nos processos subjetivos, em razão do poder conferido ao STF pelo § 2º do art. 102 para vincular às suas decisões todos os demais órgãos da Administração e do Poder Judiciário, exceto o próprio Supremo Tribunal. Em conclusão, o Ministro Sepúlveda Pertence, negando a possibilidade de o Senado Federal ser reduzido a mero órgão de publicidade das decisões do STF – e, portanto, afastando a proposta de mutação constitucional –, julgou improcedente a reclamação. No entanto, concedeu habeas corpus, de ofício, para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco examinasse os demais pressupostos da progressão de regime postulada pelo reclamante. Na mesma Sessão, o Ministro Joaquim Barbosa proferiu seu voto, tendo acompanhado a divergência inaugurada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, embora 70 71 CF, art. 102, § 2º, na redação dada pela EC 45/2004: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. DJU de 30/05/1997. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 97 por outros fundamentos, quais sejam, de que a omissão, no caso, não derivaria do Senado Federal, mas, sim, do próprio Poder Judiciário, por meio da recalcitrância do Juízo reclamado, e de que a mutação constitucional proposta esbarraria no óbice da literalidade da disposição contida no inciso X do art. 52. Com efeito, ressaltou o Ministro que o Reclamante não suscitou atitude de omissão alguma por parte do Senado Federal, enfatizando, ao final, que o acolhimento da mutação proposta implicaria a simples mudança do sentido da norma, o que não está elencado como modalidade idônea de mutação constitucional. Com essa argumentação, decidiu o Ministro Joaquim Barbosa não conhecer da reclamação, mas conceder igualmente habeas corpus para confirmar a liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator. A conclusão do julgamento da mencionada reclamação foi adiada em face do pedido de vista formulado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, e parece sinalizar, na linha de outros precedentes suscitados no presente trabalho, a tendência de evolução do instituto para o papel de instrumento voltado à proteção da ordem constitucional. 4.6 PARÂMETRO DA DESOBEDIÊNCIA: DISPOSITIVO OU FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA DECISÃO? Cândido Rangel Dinamarco,72 analisando o instituto da reclamação, ao que parece, em sede de controle difuso de constitucionalidade, sustenta a ocorrência do que denomina preclusão hierárquica, quando já houve pronunciamento superior sobre determinado tema. Embora ressalve que não é dado impor ao juiz preclusões, porque exerce ele poder estatal, salienta ser imperioso o entendimento de que as decisões superiores constituem fator de impedimento a qualquer manifestação dos órgãos inferiores sobre a matéria já decidida. No entanto, avalia que essa preclusão não vincula o juiz a situações conexas à que tiver sido objeto de decisão, nem aos fundamentos dos pronunciamentos superiores. Isso significa, nas palavras dele, que devem ser aplicadas ao instituto as disposições contidas nos §§ 1º a 3º do art. 301 do CPC e nos incisos do art. 469, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais a autoridade da coisa julgada material é limitada ao dispositivo das sentenças, sem que se estendam aos seus fundamentos.73 72 73 98 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reclamação no processo civil brasileiro. Revista Forense, São Paulo, 2003, v. 99, n. 366, p. 9-15. CPC, “art. 301 (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. Em seu entendimento, “a coisa julgada só impede novos julgamentos quando estes tiverem por objeto o mesmo petitum e, além disso, a pretensão a ser apreciada tiver o mesmo fundamento daquele já definitivamente julgado”. A contrario sensu, se o fundamento for o mesmo daquele já definitivamente julgado, o juiz estará vinculado ao que decidido, não lhe sendo dado manifestar-se em sentido contrário. Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal, no julgamento da questão de ordem na ADC 1/DF,74 consignou que o efeito vinculante da decisão de mérito proferida na ação declaratória restringe-se ao seu dispositivo, não abrangendo seus fundamentos determinantes. Todavia, mais recentemente, no julgamento da Rcl 1.987/DF,75 o Plenário da Suprema Corte, contra os votos dos Ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Carlos Britto, reconheceu o caráter transcendente e vinculante dos fundamentos determinantes da decisão de mérito proferida em sede de controle normativo abstrato. Tratava-se, na espécie, de reclamação ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra ordem de seqüestro de verbas emanada de juíza do TRT da 10ª Região, em alegada ofensa à orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 1.662/SP, proposta contra a Instrução Normativa 11/97 do TST, pela qual se concluiu que a única hipótese de seqüestro admitida pela Constituição é a decorrente da preterição do direito de precedência. O acórdão ficou sintetizado na seguinte ementa: (...) Ausente a existência de preterição, que autorize o seqüestro, revela-se evidente a violação ao conteúdo essencial do acórdão proferido na mencionada ação direta, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios sobre ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos os 74 75 de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso”. “Art. 469. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo”. DJU de 16/06/1995. DJU de 21/05/2004. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 99 tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional. (Grifos nossos) Reafirmando o efeito vinculante dos fundamentos determinantes de decisão tomada em controle concentrado, o Plenário, no julgamento da Rcl 2.363/PA,76 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, contra os votos dos Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto, admitiu o cabimento de outra reclamação, em que se alegava o desrespeito à autoridade da decisão proferida nos autos da ADI 1.662/SP. Entretanto, não se pode afirmar que tal orientação esteja pacificada. Com efeito, a matéria está novamente em debate na Suprema Corte, no julgamento da Reclamação 4.219/SP (noticiada nos Informativos 441 e 458), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, dessa feita com três novos Ministros em sua composição (Eros Grau, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia). No caso concreto, o reclamante, tabelião de notas aposentado compulsoriamente aos 70 anos, sustenta que a decisão judicial que declarou improcedente o pedido de reversão de sua aposentadoria ofende a autoridade do acórdão proferido pelo STF nos autos da ADI 2.602/MG, pela qual se entendeu que o art. 40, § 1º, inc. II, da CF/88, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98,77 dirige-se apenas aos cargos efetivos da União, dos estados, do DF e dos municípios, neles não se incluindo, portanto, os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, que são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público.78 Na Sessão Plenária de 21/09/2006, o Ministro Joaquim Barbosa, relator, preliminarmente, suscitou duas questões de ordem. Na primeira, observou o Ministro que, ainda que cassada a sentença que prejudicou o reclamante, remanesceria o ato administrativo que culminou com sua aposentadoria – sobre o qual não houve pronunciamento judicial –, em nada resultando, assim, o acolhimento do pedido, do qual nenhum benefício adviria para o reclamante. Dessa forma, tendo como defeituosa a indicação da autoridade reclamada, resolveu a primeira questão de ordem no sentido do não-conhecimento da reclamação. Na segunda, o Ministro, ressaltando a distinção entre o ato impugnado no acórdão-paradigma – Provimento 55/2001, da Corregedoria-Geral do Estado de Minas Gerais – e aquele atacado na reclamação – emanado de autoridade judicial do Estado de São Paulo –, assinalou 76 77 78 DJU de 1º/04/2005. “Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3º: (...) II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;” DJU de 13/03/2006. 100 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. que os efeitos da declaração proferida em sede de ação direta não alcançam atos provenientes de outros estados da Federação, pelo que, igualmente, concluiu no sentido do não-conhecimento da reclamação. Afastou o Ministro relator, pois, expressamente, a viabilidade da invocação do fundamento determinante da ação direta tida por desrespeitada, qual seja, de que não se aplica aos notários a aposentadoria compulsória prevista no inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98. Na mesma assentada, o Ministro Ricardo Lewandowski votou acompanhando o Ministro Joaquim Barbosa relativamente às duas questões de ordem propostas. O Ministro Sepúlveda Pertence, por sua vez, antecipou seu voto, salientando, inicialmente, que questão similar, concernente ao objeto material das decisões vinculantes, já está sob apreciação da Corte nos autos da Rcl 2.643/PR, de sua relatoria, atualmente suspensa em face do pedido de vista do Ministro Cezar Peluso.79 Em seguida, na mesma linha da orientação adotada na mencionada reclamação, embora divergindo do relator quanto à primeira questão de ordem, defendeu que o que se faz vinculante nos termos do disposto no § 2º do art. 102 da Constituição é a decisão do Supremo Tribunal sobre uma norma infraconstitucional determinada, e não a interpretação da norma constitucional, não sendo possível, por conseguinte, a utilização da via da reclamação para impugnar, sob a alegada ofensa à autoridade de decisão da Corte, norma diversa, ainda que de conteúdo idêntico, de outra unidade da Federação. Assim, o efeito vinculante apenas recairia sobre a norma infraconstitucional específica já examinada pelo Tribunal, o que não impediria, entretanto, a utilização daquele julgamento como relevante precedente jurisprudencial para o exame de outros casos. Ao proferir seu voto, o Ministro Sepúlveda Pertence enfatizou a circunstância de que, em seus pronunciamentos no Senado Federal, à época da promulgação da EC 45/2004, sustentara expressamente que o efeito vinculante somente serviria às questões delimitadas sobre a validade e a interpretação de normas determinadas. O Ministro também traçou um paralelo entre a sentença e a decisão proferida na ação direta, para afirmar que, tendo o processo civil brasileiro, a partir do Código 79 No caso concreto, sustenta-se que o ato do Governador do Estado do Paraná que nomeou membro ativo do Ministério Público, admitido após a vigência da Constituição, para o cargo de Secretário de Estado de Segurança Pública ofenderia a autoridade das decisões do STF proferidas nas Ações Diretas 2.084/SP e 2.534-MC/DF. O Ministro Sepúlveda Pertence, relator, não obstante reconhecer a densa plausibilidade do questionamento quanto à validade do ato reclamado e à similaridade do conteúdo normativo, julgou improcedente a reclamação, tendo presente o fato de que o ato reclamado é distinto daqueles tratados nas ações diretas tidas por desrespeitadas, consistentes em leis diversas de outras unidades da Federação, no que foi acompanhado pelos Ministros Eros Grau e Carlos Britto. O julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do Ministro Cezar Peluso, conforme noticiado no Informativo STF 367. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 101 de 1973, estabelecido que os motivos determinantes não estão cobertos pela coisa julgada, com muito mais razão se justificaria a aplicação da mesma regra ao efeito erga omnes das ações diretas, devendo o alcance do dispositivo, portanto, se restringir ao objeto da ação direta. Ao final, em resumo, o Ministro Sepúlveda Pertence concluiu relativamente à primeira questão de ordem, divergiu do relator por considerar que, caso aplicável à espécie o efeito vinculante, seria possível ao Tribunal cassar a decisão impugnada e determinar ao juiz que proferisse outra, respeitando a decisão prolatada na ação direta tida por desobedecida, isto é, competiria ao juiz proferir nova sentença nos termos da decisão vinculante. No entanto, porque, no seu entendimento, a segunda questão de ordem pareceria prejudicial à primeira, acompanhou a conclusão do Ministro relator não conhecendo da reclamação, ao argumento de que a decisão tomada quanto ao ato normativo de Minas Gerais não vincula o juiz de São Paulo, não sendo cabível, por isso, a propositura da reclamação. Na Sessão Plenária de 7 de março de 2007, o Ministro Eros Grau proferiu voto divergente e conheceu da reclamação, sob o fundamento, em síntese, quanto à primeira questão de ordem, de que o ato reclamado ofende, sim, a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 2.602/MG. Sustentou o Ministro, de outra parte, que, da cassação do aludido ato, diversamente do que entendeu o relator, adviria benefício ao Reclamante. No que respeita à segunda questão de ordem suscitada, defendeu que a decisão de mérito referida pelo § 2º do art. 102 da Constituição não pode ser concebida como a singela indicação de que certo texto normativo infraconstitucional é inconstitucional ou não, sendo muito mais ampla, “porque envolve a interpretação da Constituição, toda ela, não de apenas um texto normativo infraconstitucional isolado”.80 Com base nesse entendimento, o Ministro Eros Grau arrematou seu voto sustentando que a interpretação da norma constitucional conferida pelo STF é que se faz vinculante e produz eficácia contra todos. No caso concreto, portanto, tendo o Tribunal assentado, no julgamento da ADI tida por desrespeitada, a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade para notários e registradores brasileiros, após o advento da EC 20/98, não poderia a autoridade judicial reclamada, ainda que com base em norma de outro Estadomembro, contrariar os motivos determinantes da decisão da Corte, em razão da sua eficácia erga omnes e do seu efeito vinculante. Os Ministros Gilmar Mendes, Cezar Peluso e Celso de Mello, na mesma Sessão, acompanharam a divergência inaugurada pelo Ministro Eros Grau e conheceram da reclamação. Ao proferir seu voto, o Ministro Cezar Peluso destacou 80 Disponível em: <http://www.stf.gov.br/imprensa/PDF/rcl4219-QO.pdf> Acesso em:10/03/2007. 102 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. a necessidade de o Tribunal privilegiar o conteúdo da norma, em detrimento da forma, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica e esvaziar o efeito vinculante, o qual, ao seu juízo, foi concebido exatamente para evitar a propagação de casos idênticos no âmbito da Corte. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, de outra parte, destacaram, ainda, a necessidade de preservação da força normativa da Constituição. Os Ministros Carlos Britto e Cármen Lúcia, por sua vez, acompanharam o Ministro Sepúlveda Pertence, tendo ressaltado a Ministra, em seu voto, que o sistema brasileiro, diferentemente de outros sistemas, como o alemão, não admite a vinculação do Poder Legislativo, fato que, segundo entende, impediria a interpretação tal como proposta pelo Ministro Eros Grau. O placar atual da votação, portanto, é de 5 votos no sentido do nãoconhecimento da reclamação, isto é, considerando que o que se faz vinculante, a teor do disposto no § 2º do art. 102 da Constituição, é a decisão de mérito do STF sobre a norma impugnada, e 4 votos reconhecendo, na prática,81 o efeito vinculante dos fundamentos ou motivos determinantes de decisão proferida em controle normativo abstrato.82 Apesar da eventual possibilidade de que se afaste a transcendência dos fundamentos determinantes da decisão do STF proferida em ação direta, cumpre ressaltar a existência de interessante decisão monocrática da lavra do Ministro Gilmar Mendes. Trata-se da decisão proferida nos autos da Rcl 4.987/PE,83 na qual sustenta “a possibilidade de se analisar, em sede de reclamação, a constitucionalidade de lei de teor idêntico ou semelhante à lei que já foi objeto da fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”. Na citada decisão, o Ministro Gilmar Mendes afasta a aplicação ao caso da “transcendência dos motivos determinantes”, justificando sua conclusão no sentido do conhecimento da reclamação, na possibilidade de ampliação do uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira, a 81 82 83 Os Ministros Gilmar Mendes e Cezar Peluso não se pronunciaram expressamente sobre a aplicação, ou não, ao caso da teoria da transcendência dos motivos determinantes, reservando-se para o enfrentamento da questão em outra oportunidade. Conforme noticiado nos Informativos 441 e 458. Votos favoráveis ao conhecimento da reclamação: Ministros Eros Grau, Cezar Peluso, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Votos contrários: Ministros Joaquim Barbosa, relator, Sepúlveda Pertence, Carlos Britto, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. O julgamento foi adiado em face do pedido de vista da Ministra Ellen Gracie. Cabe anotar que a posição sustentada pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento da Rcl 1.987/DF (DJU de 21/05/2004), em que se discutiu questão análoga, no sentido do não-cabimento da reclamação, o que pode indicar, caso venha a ser colhido o seu voto, que o Tribunal mude sua orientação a respeito do tema. DJU de 13/03/2007. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 103 partir da declaração incidental da inconstitucionalidade de determinada norma, em sede de reclamação.84 O caso concreto versa sobre reclamação ajuizada pelo Município de Petrolina/PE contra decisão de juiz trabalhista que, deixando de aplicar a norma municipal que estabeleceu em R$ 900,00 (novecentos reais) o referencial de pequeno valor para fins de aplicação do art. 100, § 3º, da Constituição Federal – Lei Municipal 1.899/2006 –, teria afrontado a autoridade da decisão da Corte nos autos da ADI 2.868/PI, na qual se entendeu que o art. 87 do ADCT, na redação dada pela EC 37/2002, tem caráter transitório e permite que as entidades de direito público disponham livremente sobre a matéria, de acordo com sua capacidade orçamentária. O Ministro Gilmar Mendes, em sua decisão, ressaltando o fato de que a compatibilidade ou não da referida Lei Municipal com o art. 87 do ADCT consubstancia questão idêntica àquela objeto da ADI 2.868/PI – da qual o Tribunal não se pode furtar à análise –, e tendo em conta, ainda, que o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) fixado para o aludido ente federativo parece atender aos juízos de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se comparado com os parâmetros do citado art. 87, deferiu o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. A decisão monocrática proferida na espécie, porém, não chegou a ser submetida à apreciação do Plenário do STF, uma vez que a posterior revogação do ato reclamado pelo Juízo Trabalhista levou ao prejuízo da reclamação.85 De toda forma, como já observado anteriormente, tal precedente corrobora a tese de que há forte tendência de evolução da reclamação para ação constitucional voltada à garantia da autoridade das decisões e da competência do Supremo Tribunal. 84 85 Na prática, o resultado obtido parece ser precisamente o mesmo daquele encontrado com a aplicação da teoria da transcendência dos efeitos determinantes, em que a Corte admitiu conferir o efeito vinculante aos motivos determinantes da decisão proferida em sede de controle abstrato. Pela tese agora sustentada, vislumbra-se a possibilidade de ser declarada incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ainda não examinada pelo Plenário do STF, desde que o teor do ato impugnado seja idêntico ou semelhante àquele que já tenha sido objeto de fiscalização abstrata perante o Supremo Tribunal Federal. Aparentemente, a declaração incidental de inconstitucionalidade na reclamação se fará com base no fundamento adotado para o ato idêntico ou semelhante já examinado, o que sinalizaria a identidade prática entre as duas teorias. Conforme decisão publicada no DJU de 26/04/2007 e consulta ao sistema processual informatizado do STF. 104 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 5 CABIMENTO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL O reconhecimento da possibilidade de que outros tribunais que não o STF e o STJ instituam a figura da reclamação em seus regimentos internos irá variar conforme se assuma esta ou aquela posição no tocante à natureza jurídica do instituto. Alexandre Moreira Tavares dos Santos86 noticia que o STF, conquanto admitisse para si a reclamação com base na teoria dos poderes implícitos, afastava a mesma possibilidade no caso de outros tribunais, por entender que o legislador estadual não poderia criar recursos novos, nem dilatar a área dos estabelecidos na lei processual federal.87 Assumia-se, portanto, à época, a tese de que a reclamação teria a natureza jurídica de recurso. Essa orientação foi mantida no julgamento da Rp 1.092/DF,88 ocorrido sob a vigência da Constituição de 1967 – a qual atribuía competência ao STF para estabelecer, em seu Regimento Interno, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal –, contra os votos dos Ministros Aldir Passarinho, Néri da Silveira e Oscar Corrêa, na qual o Supremo Tribunal declarou inconstitucional a criação pelo Tribunal Federal de Recursos do instituto da reclamação para preservar sua competência ou garantir a autoridade de suas decisões. Considerou-se que o poder para instituir a reclamação, nos termos em que previsto na Constituição, foi reservado exclusivamente à Suprema Corte. Em artigo conjunto sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes,89 à consideração de que a reclamação possui natureza jurídica de petição, bem como de que o tratamento a ela conferido pela atual Constituição é diverso daquele vigente à época do julgamento da Rp 1.092/DF, afastaram o suposto óbice à usurpação da competência legislativa da União, concluindo pela legitimidade da previsão da reclamação nos regimentos 86 87 88 89 SANTOS, Alexandre Moreira Tavares dos. Da Reclamação. Revista dos Tribunais, ano 92, v. 808, fev. 2003, p. 123-165. Cf. julgamento do RE 11.543, de 07/12/1948, relator Ministro Laudo de Camargo, em que se declarou a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, que havia instituído a figura da reclamação. O mesmo entendimento foi adotado no julgamento da medida cautelar na ADI 2.212/CE (DJU de 30/03/2001). DJU de 19/12/1984. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 424-431. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 105 internos dos tribunais estaduais, sob o fundamento de que o artigo 125 da mesma Carta permite que as constituições estaduais prevejam a reclamação entre os feitos de competência dos tribunais, repetindo, no plano estadual, a garantia conferida aos tribunais superiores. Para os mencionados autores, com a promulgação da Constituição de 1988, teriam ficado superadas todas as questões de constitucionalidade suscitadas nos períodos precedentes à evolução do instituto com relação à sua antiga previsão em regimentos outros que não os do STJ e STF. Na linha desse mesmo entendimento, e já sob a vigência da Constituição de 1988, o STF teve a oportunidade de firmar a natureza jurídica da reclamação no âmbito do direito constitucional de petição, afastando, portanto, o óbice relativo a eventual usurpação da competência da União para legislar sobre direito processual e, em conseqüência, admitir a legitimidade de sua adoção por tribunais de justiça locais.90 O acórdão do julgado ficou sintetizado na seguinte ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 108, inciso VII, alínea I da Constituição do Estado do Ceará e art. 21, inciso VI, letra J do Regimento do Tribunal de Justiça Local. Previsão, no âmbito estadual, do instituto da reclamação. Instituto de natureza processual constitucional, situado no âmbito do direito de petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea A da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao art. 22, inciso I da Carta. 1. A natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de uma ação e nem de um incidente processual. Situa-se ela no âmbito do direito constitucional de petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal. Em conseqüência, a sua adoção pelo Estado-membro, pela via legislativa local, não implica em invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF). 2. A reclamação constitui instrumento que, aplicado no âmbito dos Estados-membros, tem como objetivo evitar, no caso de ofensa 90 ADI 2.212/CE, DJU de 14/11/2003. O mesmo entendimento foi adotado, mais recentemente, no julgamento da ADI 2.480/PB, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence (julgada em 02/04/2007, acórdão pendente de publicação). No caso concreto, não foi necessário o exame da constitucionalidade da instituição da reclamação diretamente pelo regimento interno do tribunal de justiça local, uma vez que, diversamente do que sustentava a petição inicial da ação direta, há, sim, previsão para tanto na Constituição estadual, só que com nomenclatura diversa, qual seja, de representação ao invés de reclamação. Por essa razão, apenas se aplicou a orientação tomada pelo Plenário no julgamento da citada ADI 2.212/CE. 106 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. à autoridade de um julgado, o caminho tortuoso e demorado dos recursos previstos na legislação processual, inegavelmente inconveniente quando já tem a parte uma decisão definitiva. Visa, também, à preservação da competência dos Tribunais de Justiça estaduais, diante de eventual usurpação por parte de Juízo ou outro Tribunal local. 3. A adoção desse instrumento pelos Estados-membros, além de estar em sintonia com o princípio da simetria, está em consonância com o princípio da efetividade das decisões judiciais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente. Consideraram-se aplicáveis ao caso concreto os princípios da simetria e da efetividade das decisões judiciais, diante da autorização concedida aos Estadosmembros pelo artigo 125 da Constituição para organizar sua justiça. É interessante observar que, então na qualidade de Advogado-Geral da União, o atual Ministro Gilmar Mendes apresentou parecer nos autos da aludida ação direta, opinando pela admissibilidade do instituto da reclamação, no âmbito dos Estados, somente para preservar a autoridade das decisões proferidas no controle abstrato de normas perante as Cortes estaduais, isto é, das decisões tomadas no exercício da função de guardiãs das Constituições locais, poder deferido pela Constituição Federal aos tribunais de justiça, nos termos do disposto no § 2º do art. 125.91 Sugeriu, assim, fosse atribuída interpretação conforme à Constituição do Estado do Ceará, por meio de redução teleológica, “para o fim de admitir a reclamação para preservar a autoridade das decisões proferidas no controle abstrato de normas perante as Cortes Estaduais”.92 De outra parte, no mesmo julgamento, o Ministro Sepúlveda Pertence, embora concordando com a conclusão do voto, sustentou a desnecessidade de invocação do artigo 125 da Constituição na espécie, já que a adoção do instituto da reclamação pode ser justificada no âmbito dos poderes implícitos que os tribunais têm, necessários ao exercício de seus poderes explícitos. Em sentido contrário, votaram os Ministros Moreira Alves, Sydney Sanches e Maurício Corrêa, por vislumbrarem nítido conteúdo processual no instituto e, em conseqüência, a violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual. 91 92 “Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidde de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”. Conforme citação no voto da relatora, Ministra Ellen Gracie. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 107 É fato que a Constituição Federal foi omissa quanto à possibilidade de os tribunais regionais federais e estaduais disciplinarem o instituto da reclamação. A questão que se põe é se, após a orientação tomada pelo STF no julgamento da ADI 2.212/CE, podem eles dispor sobre o instituto por meio de seus regimentos internos, ou se haverá a necessidade de previsão a respeito nas constituições estaduais.93 No caso concreto, é certo, havia previsão tanto na Constituição local quanto no regimento interno, mas nos parece que, ainda que não exista tal previsão na Constituição local, e desde que, obviamente, não haja impedimento, é possível a regulamentação do instituto diretamente nos regimentos internos dos demais tribunais, com fundamento na doutrina dos poderes implícitos, a qual, igualmente, conforme já afirmado, permitiu a criação do instituto no âmbito do STF quando nem sequer existia previsão constitucional a respeito. Na mesma linha é o entendimento de Ada Pellegrini Grinover e Ernáni Fidelis dos Santos, para quem, “constitucionalmente, a reclamação foi prevista apenas para o STF (CF, art. 102, inc. I, alínea l) e para o STJ (CF, art. 105, inc. I, alínea f), mas, pela previsão genérica da Lei 8.038/90 (art. 13) e por não haver proibição constitucional, pode ser estendida a todos os outros tribunais”.94 Com efeito, no entender de Ada Pellegrini Grinover, “é preciso ressaltar que a Constituição Federal de 1988, ao contrário dos textos constitucionais anteriores, que eram omissos, reconheceu expressamente a legitimidade da reclamação, incluindo-a entre os feitos de competência do STF e também do STJ”. Talvez seja esse o fundamento utilizado pelo STM, TSE, TST e por algumas outras cortes estaduais95 para a disciplina do instituto da reclamação 93 94 95 Júlio César Rossi, em artigo intitulado Aspectos Processuais da Reclamação Constitucional. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, 2004, n. 19, defende a tese de que, “ausente emenda constitucional local, eventual lei ou Regimento Interno não possuirão o condão de validar o instituto como meio hábil à preservação da competência jurisdicional e à garantia da autoridade das decisões desses tribunais”. Cabe ressaltar, por oportuno, que a Lei Orgânica do DF não traz nenhuma previsão sobre o instituto da reclamação. SANTOS, Ernáni Fidelis dos. Manual de Direito Processual Civil. Vol. 1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 536. Ney Moura Teles, em Admissibilidade da reclamação para garantir a autoridade de decisão de tribunal regional federal. Consulex, Brasília, ano IX, n. 204, 2005, noticia que o TRF da 5ª Região e os Tribunais de Justiça dos Estados do Ceará, São Paulo e Goiás previram, em seus regimentos, a reclamação constitucional, com os mesmos fins previstos na Constituição Federal. O artigo 15, parágrafo único, inc. V, do RITSE, na redação dada pela Resolução 19.305/95, dispõe que “a reclamação é cabível para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões”; o artigo 105 do STM, por sua vez, estabelece que “o Superior Tribunal Militar poderá admitir Reclamação do Ministério Público Militar ou da Defesa, a fim de preservar a integridade de sua competência ou assegurar a autoridade do seu julgado”. Por fim, o artigo 70, alínea d, do RITST, determina competir ao Tribunal Pleno “processar e julgar as reclamações destinadas à preservação da competência dos órgãos do Tribunal, assim considerados aqueles mencionados no artigo 61 deste Regimento, ou garantir a autoridade de suas decisões”. 108 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. em seus respectivos regimentos internos, fato que jamais foi objeto do crivo de constitucionalidade do STF. Alexandre Moreira Tavares dos Santos96 defende a utilização do instituto por parte das demais cortes superiores por aplicação de analogia e, conseqüentemente, a constitucionalidade de tal previsão no âmbito do TST e do TSE, pois as duas cortes têm caráter nacional e assumem papel essencial na manutenção do sistema federativo. Nega, entretanto, a possibilidade de que tais tribunais disciplinem o assunto por meio de seus regimentos internos, sob o argumento de que as Cortes de segunda instância já possuem meios eficazes de fazer valer a competência e a autoridade de suas decisões, os quais estão disciplinados no CPC, na CLT, no Código Eleitoral e em legislação esparsa. No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 2003.01.00.0094676, a Corte Especial do TRF da 1ª Região, embora tendo presente a decisão do STF proferida nos autos da ADI 2.212/CE, afastou o cabimento da reclamação no âmbito daquele Tribunal, sob o fundamento de que a exceção feita aos tribunais de justiça dos Estados não seria aplicável aos tribunais regionais federais. Considerou-se, ademais, o fato de que inexistiria previsão a respeito em seu regimento interno. 97 Entendemos, com o devido respeito, que o caso concreto, dada sua relevância política, talvez não reflita o entendimento definitivo do TRF da 1ª Região acerca da matéria, não devendo, por isso, ser considerado como paradigmático em relação a futuros julgamentos sobre a mesma questão. Em artigo doutrinário no qual analisa a mencionada decisão, Ney Moura Teles, traçando paralelo com o que foi decidido pelo STF nos autos da Rcl 1.987/DF – na qual se admitiu o efeito vinculante dos fundamentos ou motivos determinantes da decisão de mérito tomada em ação direta –, vai além para concluir que o entendimento adotado pela Corte regional está em desarmonia com os motivos determinantes do acórdão prolatado na citada ADI 2.212/CE. 98 Para o ilustre Professor, a reclamação não se insere na competência constitucional legislativa da União, pelo que sua criação pode ser feita por lei, inclusive estadual, regimentalmente, e até mesmo por construção jurisprudencial. 96 97 98 SANTOS, Alexandre Moreira Tavares dos. Da Reclamação. Revista dos Tribunais, ano 92, v. 808, fev. 2003, p. 123-165. Interposto com o objetivo de assegurar a autoridade de decisão daquela Corte, alegadamente descumprida por parte da União, por meio da qual se determinara a suspensão do cultivo da soja round up ready, até a apuração de possíveis falhas no parecer favorável à comercialização de soja transgênica, emitido pela CTNBio. O acórdão foi publicado no DJU de 05/10/2004, e os autos foram remetidos ao STF para análise do RE interposto pela Associação Civil Greenpeace. TELES, Ney Moura. Admissibilidade da reclamação para garantir a autoridade de decisão de tribunal regional federal. Consulex, Brasília, ano IX, n. 204, 2005. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 109 Assim, na linha da decisão proferida pelo STF na já mencionada ADI 2.212/CE, a inclusão da reclamação como direito constitucional de petição e a necessidade de respeito aos princípios da efetividade das decisões judiciais e dos poderes implícitos dos tribunais obrigariam o conhecimento da reclamação por todos os tribunais federais. Outro argumento utilizado pelo jurista para justifi car o cabimento da reclamação no âmbito dos tribunais regionais federais decorreria da possibilidade da aplicação analógica dos artigos 13 a 18 da Lei 8.038/90 às Cortes regionais, na linha da mesma solução utilizada pelo STJ nos precedentes em que se permitiu, igualmente, a aplicação analógica do artigo 39 da mesma Lei aos demais tribunais inferiores.99 Entendemos que a reclamação constitucional é de ser estendida às demais Cortes como instrumento para a garantia da autoridade de suas decisões e preservação de sua competência, seja porque amplia a forma de prestação da tutela jurisdicional, seja porque evita que a afronta a julgados, que, às vezes, podem requerer medidas de urgência – as quais podem ser prontamente atendidas pela reclamação –, tenha que enfrentar a via crucis da tramitação dos recursos eventualmente cabíveis. Demais disso, cabe lembrar que o STF, quando nem sequer havia previsão constitucional a respeito, admitiu a utilização da reclamação naquela Corte, tendo-a como válida. Não parece razoável que a mesma solução, fundada inicialmente nos poderes implícitos que os tribunais têm para tornar efetivos os poderes expressos, não possa ser, da mesma forma, adotada pelos tribunais inferiores. Por outro lado, esse entendimento nos parece mais consentâneo com a evolução do sistema e a tendência de “desafogamento” das cortes superiores, evidenciada, atualmente, pela instituição da súmula vinculante. 6 PROCEDIMENTO O procedimento da reclamação é relativamente simples e deve ser buscado na Lei 8.038/90 (artigos 13 a 18) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, já que nosso estudo é limitado à reclamação perante o STF. 99 Lei 8.038/90, art. 39: “Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias”. Ney Moura Teles noticia, entre outros, os seguintes precedentes no STJ: AROMS 9395/BA (DJU de 14/12/1998), AI 556508/TO (DJU de 26/11/2004) e REsp 557938/SC (DJU de 16/08/2004). 110 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. A reclamação deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental e, sempre que possível, deverá ser distribuída ao relator da causa principal, a quem caberá requisitar informações, no prazo de dez dias, à autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado. Nos termos do art. 16 da Lei 8.038/90, após o decurso do prazo para as informações, será aberta vista ao Ministério Público quando a reclamação não tenha sido formulada por ele. O artigo 15 dispõe que “qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante”, o que não implica a abertura do contraditório, uma vez que não ocorre o prosseguimento da relação processual original, nem tem lugar a instauração de nova relação jurídico-processual. É que, embora seja possível a impugnação de qualquer outro interessado ao pedido do reclamante, não se exige seu chamamento formal. Segundo Ada Pellegrini Grinover, a intervenção deve ser espontânea e não há prazo para que ocorra, passando o interessado a intervir no procedimento no estado em que se encontrar.100 O STF, por meio da Emenda Regimental 13/2004, trouxe importante alteração ao procedimento, ao estabelecer que “o relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do tribunal”, passando a admitir, pois, seu julgamento por meio de decisão monocrática. É cabível, de igual forma, a concessão de medida liminar na reclamação, para o fim de suspensão do ato impugnado ou do processo, quando necessária para evitar dano irreparável. Cabe ressaltar, ainda, o fato de que o ato reclamado deve ser posterior à decisão da Corte cuja autoridade se diz afrontada.101 Por fim, merece destaque o fato de que há precedentes da Suprema Corte admitindo o recebimento de pedidos de habeas corpus como reclamação quando o impetrante se insurge contra o descumprimento de decisão por ela proferida concessiva do writ constitucional (v.g., Rcl 430/PI, DJU de 20/08/93). 7 CONCLUSÃO De todo o exposto, chegamos às seguintes conclusões. 100 101 GRINOVER, Ada Pellegrini. Da Reclamação. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 2002, ano 9, n. 38, p. 76. Rcl 1.723 AgR-QO/CE (DJU de 08/04/2001). Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 111 A reclamação constitucional é um instrumento decorrente de longa construção jurisprudencial, que, com a promulgação da Carta de 1988, assumiu status de competência constitucional. As controvérsias jurídicas relacionadas ao instituto são muitas. Não há consenso, por exemplo, a respeito de qual seria a natureza jurídica da reclamação. É certo que, com o julgamento de mérito da Ação Direta 2.212/CE,102 de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal consignou que a natureza jurídica da reclamação situa-se no âmbito do direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, alínea a, da Constituição Federal. Apesar disso, a análise dos votos tomados no aludido precedente demonstra que remanesce o dissenso entre os Ministros no tocante à conclusão adotada. Concordamos, entretanto, que a natureza jurídica da reclamação assentase, de fato, no âmbito do direito de petição, pois tal interpretação se mostra mais consentânea com as finalidades jurídicas do instituto, sobretudo após a vigência da Constituição Federal de 1988. Na linha do Enunciado 734 da Súmula do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Isso ocorre, porque a reclamação não é sucedâneo de recurso, de ação rescisória ou de revisão criminal. A adoção de tal entendimento, embora conte com a discordância de parte da doutrina, parece privilegiar o princípio da segurança jurídica, pois impede que se exponha a coisa julgada a meio de ataque permanente e indefinidamente utilizável. É cabível a reclamação contra ato administrativo que desrespeite a autoridade de decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado, porquanto tais decisões se revestem de eficácia erga omnes e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e à Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal. A má interpretação de julgado do STF, segundo recente precedente jurisprudencial do Plenário daquela Corte, 103 não enseja o cabimento da reclamação. Com a devida vênia da orientação adotada no aludido julgamento, entendemos que a má interpretação é, sim, descumprimento frontal de decisão, passível, pois, de ataque por meio da reclamação. Demais disso, parece-nos que a 102 103 DJU de 14/11/2003. Rcl 657/SP (DJU de 03/12/2004). 112 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. utilização da reclamação pressupõe, tão-somente, a alegação de descumprimento de julgado do STF, pois a existência ou não do eventual desacato diz respeito ao próprio mérito. É cabível a reclamação em sede de controle concentrado de normas. Admitese, igualmente, a reclamação para preservar a autoridade da decisão proferida em medida cautelar em ação direta ou em ação declaratória. A jurisprudência do STF a respeito tem evoluído gradativamente. No julgamento da Questão de Ordem na Reclamação 1.880/SP104, o STF passou a reconhecer a legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões, de todos os níveis, contrárias a julgado do Tribunal. Com isso, ampliou-se, sensivelmente, o conceito de parte interessada, previsto nos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do Regimento Interno do STF, na hipótese de reclamação fundada no desrespeito à autoridade de decisão de mérito proferida em ação direta. Além desse importante precedente, há outro sob a análise do Plenário do STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que merece atenção. Trata-se da Reclamação 4.335/AC, atualmente com vista para o Ministro Ricardo Lewandowski,105 na qual se defende a tese de que a declaração de inconstitucionalidade proferida no controle incidental de normas também possui eficácia erga omnes, independentemente da atuação do Senado Federal. Vale ressaltar que, caso tal entendimento prevaleça, não será exagerado afirmar que haverá verdadeira revolução no uso da reclamação e no papel assumido pelo próprio STF na função de Corte Constitucional. O parâmetro da desobediência, segundo precedente jurisprudencial firmado no julgamento da Rcl 1.987/DF,106 abrange os fundamentos determinantes da decisão de mérito proferida em sede de controle normativo abstrato. Em outras palavras, reconheceu a Suprema Corte o caráter transcendente e vinculante dos motivos determinantes. Entretanto, a mesma questão está novamente sob debate, dessa feita com três novos Ministros na composição do STF (Rcl 4.219/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, noticiada nos Informativos STF 441 e 458). O placar atual da votação é de cinco votos para o não-conhecimento, ou seja, afastando a transcendência dos motivos determinantes, e quatro votos para manutenção da orientação adotada no precedente firmado na Rcl 1.987/DF. O julgamento foi adiado, em razão de pedido de vista da Ministra Ellen Gracie. 104 105 106 DJU de 19/03/2004. Conforme noticiado no Informativo STF 463. DJU de 21/05/2004. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 113 Apesar da eventual possibilidade de alteração da jurisprudência do STF a respeito, cabe destacar a existência de outro julgado, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, objeto de decisão monocrática, no qual, embora afaste expressamente a aplicação da transcendência dos motivos determinantes, admite a análise, em sede de reclamação, da constitucionalidade de lei de teor idêntico ou semelhante ao da lei que já foi objeto de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Aparentemente, a adoção de uma ou outra teoria leva, na prática, ao mesmo resultado, pois, ainda que afastada, em tese, a aplicação da transcendência dos motivos determinantes, outra não parece ser a justificativa para que se autorize o tribunal a declarar, incidentalmente, na via da reclamação, a inconstitucionalidade de lei ainda não examinada em sede de controle abstrato. Isso não retira a importância de tal decisão, que, na linha das demais citadas no presente trabalho, parece confirmar a forte tendência da Corte no reconhecimento da reclamação como ação constitucional voltada à garantia da autoridade das decisões e da competência do Supremo Tribunal Federal. É correto afirmar inclusive que a intensa evolução jurisprudencial da reclamação, sobretudo a partir da Constituição de 1988 e dos precedentes que a ela se seguiram – entre outros, ADC 4/DF, Rcl 389/PR, Rcl 1.880/SP, Rcl 1.987/ DF, ADI 2.212/CE –, tem levado à expansão do instituto e, conseqüentemente, da própria jurisdição do STF. Isso sem deixar de lado os recentes julgamentos iniciados nas Reclamações 4.335/AC e 4.219/SP, nas quais se anuncia, de maneira decisiva, a intenção de alguns membros da Corte de expandir ainda mais a utilização da reclamação. Apenas o STF e o STJ detêm competência constitucional expressa para disciplinar a reclamação em seus regimentos internos. A jurisprudência da Suprema Corte, entretanto, em duas oportunidades (ADI 2.212/CE e, mais recentemente, ADI 2.480/PB), assentou a constitucionalidade de normas estaduais constantes dos regimentos internos dos tribunais de justiça dos referidos Estados, que, com fundamento em regra prevista na Constituição estadual, disciplinaram o uso da reclamação no âmbito daquelas Cortes. Não houve pronunciamento do STF, ainda, acerca da constitucionalidade da instituição da reclamação em outros tribunais, por meio do regimento interno, ou seja, sem que a autorização tenha sido conferida pela norma constitucional equivalente, v.g., como ocorre no TST, TSE e TRF da 5ª Região. Todavia, parece-nos que não é inconstitucional a disciplina de tal instrumento no âmbito de outras Cortes, por meio dos respectivos regimentos internos, porque a reclamação: a) amplia a forma de prestação da tutela jurisdicional; b) é um 114 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. instrumento célere e eficaz na preservação da autoridade de julgados, evitando que as partes, na hipótese de seu desrespeito, tenham que enfrentar os inconvenientes decorrentes da tramitação normal dos recursos eventualmente cabíveis e c) foi instituída no âmbito da Suprema Corte quando nem sequer havia previsão constitucional a respeito. Destarte, não parece razoável que não se possa aplicar às demais Cortes a mesma teoria utilizada pela Suprema Corte para instituir a reclamação, qual seja, de que aos tribunais são outorgados poderes implícitos, necessários à efetivação dos poderes expressamente conferidos. Essa conclusão se mostra, em nosso entendimento, mais congruente com a evolução do instituto da reclamação, que se vem revelando, gradativamente, como importante meio de defesa da ordem constitucional como um todo. 8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Natureza Jurídica da Reclamação Constitucional. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. ALVIM, Eduardo Pellegrini de Arruda; NERY, JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Fabris, 2000. DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário jurídico. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. DINAMARCO, Cândido Rangel. A reclamação no processo civil brasileiro. Revista Forense, São Paulo, 2003, vol. 366. GRINOVER, Ada Pellegrini. Da Reclamação. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 2002, ano 9, n. 38, p. 75-83. ______. GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. Vol. III. São Paulo: Saraiva, 1976. MELLO, Augusto Cordeiro de. O processo no Supremo Tribunal Federal. Vol. 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. 115 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996. ______. A ação declaratória de constitucionalidade: a inovação da Emenda Constitucional n. 3, de 1993. MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira (orgs.). Ação declaratória de constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 1994. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. rev. e aumentada. Rio de Janeiro: Forense, 1997. MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. A correição parcial. Curitiba: José Bushatsky, 1969. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000. MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na Constituição Federal. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. ALVIM, Eduardo Pellegrini de Arruda; NERY, JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. PACHECO, José da Silva. A “reclamação” no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 78, v. 646, ago. 1989. ______. O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 556. ROSSI, Júlio César. Aspectos Processuais da Reclamação Constitucional. Revista Dialética de Direito Processual (RDDP), São Paulo, n. 19, out. 2004, ano IX, n. 204, p. 57-59. SANTOS, Alexandre Moreira Tavares dos. Da Reclamação. Revista dos Tribunais, ano 92, v. 808, fev. 2003, p. 123-165. SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. Vol. I, 3. ed. São Paulo: Saraiva. TELES, Ney Moura. Admissibilidade da reclamação para garantir a autoridade de decisão de tribunal regional federal. Consulex, Brasília, 2005. 116 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 69-116, Dez. 2007. A TUTELA PENAL DOS CYBERCRIMES E O PROJETO DE LEI CONTRA OS CRIMES DE INFORMÁTICA* José de Castro Meira Júnior INTRODUÇÃO Não há, nos dias atuais, quem imagine a vida sem o computador. Por mais que se diga que, antes de sua invenção, a vida funcionava perfeitamente sem a utilização do aparato, hoje, ninguém duvida que o computador é essencial para todos. É empregado para as mais diversas tarefas: trabalho, estudo, bate-papo e lazer. Após a criação do computador, veio a Internet, a rede mundial de computadores, que promoveu uma verdadeira revolução nos conceitos de comunicação, educação, cultura e economia. O baixo custo do acesso cobrado dos provedores ajuda na disseminação de informações e trocas de experiências. Por meio de suas redes interconectadas, podem-se fazer amigos, pesquisas escolares e profissionais – como jurisprudência, por exemplo – e até compras nos sítios (chamados sites) especializados. Para Alberto Zacharias Toron, a definição mais simples e compreensível de Internet foi dada por Laquey Parker, para quem ela “é um amálgama de milhares de redes de computadores que conectam entre si a milhões de pessoas”.1 A Rede Mundial surgiu da tecnologia militar dos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, com o intuito de se tornar uma rede de telecomunicações o menos vulnerável possível a um ataque soviético. Com a liberdade que dá aos usuários, juntamente com a permissão de tudo realizar ao redor do mundo sem que sua identidade seja revelada, a rede trouxe um tipo diferente de infrator. Vários tipos de delitos podem ser cometidos pelo computador, quais sejam: fraude, pornografia infantil, lavagem de dinheiro, sabotagem, vandalismo, entre outros tantos. * 1 Monografia apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso de Pós-Graduação Ordem Jurídica e Ministério Público da Fundação Escola Superior do Distrito Federal e Territórios. Orientador: Prof. Francisco Leite. TORON, Alberto Zacharias. Crimes na Internet. Repertório de Jurisprudência, nº 22, 3º Caderno. São Paulo: IOB, 2000, p. 476. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 117 Ao Direito não é dado ficar silente às inovações das relações humanas. É inegável a transformação gerada na coletividade pelo avanço tecnológico. Não se pode olvidar da existência de uma verdadeira comunidade virtual e, portanto, fazse necessário estudo jurídico a fim de acompanhar as novas formas de conviver em sociedade e adaptar-se a elas. Túlio Vianna aponta semelhanças entre leis e programas de computador. Para ele, “ambos são mecanismos de controle. As leis visam ao controle da sociedade e os programas, ao controle das máquinas.”2 E, se o direito é o meio de controle social por excelência e ubi societas ib jus, impõe-se uma resposta imediata a esse fenômeno chamado informática. A própria justiça rendeu-se aos amplos benefícios da rede de computadores, tanto que o Presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou, há pouco tempo, a Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e, logo no seu artigo 1º, determina que “o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei”, com aplicação indistinta aos processos civis, penais e trabalhistas, além dos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. A freqüência da criminalidade por computador e suas drásticas conseqüências ensejaram, aliados à importância dos bens jurídicos em jogo, a iniciativa da escolha da temática da presente monografia. O presente trabalho tem como objetivo examinar o direito de forma dogmático-normativa, por meio do estudo dos dispositivos já existentes acerca do tema, além de dar enfoque ao Projeto de Lei n. 84/99, de relatoria originária do Deputado Luiz Piauhylino, aprovado pela Câmara dos Deputados e atualmente em tramitação no Senado Federal, onde recebeu nova numeração (PLC 89/2003). O capítulo inicial procura situar o leitor no assunto a ser tratado com mais vagar nos tópicos seguintes. Limita-se a apresentar um esboço histórico da cibernética e também da Internet, tendo em vista que, entre as redes existentes, ela é a preferida dos usuários e dos criminosos virtuais. Na seqüência, enumeram-se diversos conceitos de informática e Internet pesquisados nos mais diferentes autores. O segundo capítulo tem o intuito de delimitar o tema comentado. Explica o crime cibernético em seus pormenores, desde o próprio conceito de crime em geral até o esgotamento do delito informático, analisando conceito, características, classificações e sujeito ativo. Ao final, comenta-se a Convenção do Conselho da 2 VIANNA, Túlio. Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 11. 118 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. Europa sobre crimes cibernéticos, realizada em Budapeste, o que demonstra a preocupação mundial com o tema. O último capítulo analisa os aspectos legais para uma nova legislação sobre cybercrimes, o princípio da reserva legal, basilar em Direito de repressão, e traz, ainda, a atual discussão na doutrina relativamente à necessidade da elaboração de um novo diploma legal, pois há quem defenda que o Código Penal de hoje é suficiente em si mesmo. Empós, há comentário sobre as novidades trazidas pelo Projeto de Lei n. 84/99, cuja aprovação pretende-se no Congresso Nacional. Finalizadas as análises a respeito dos crimes cibernéticos, faz-se conclusão de todo o exposto na presente monografia, na esperança da aprovação in totum do projeto comentado ao longo do texto. CAPÍTULO I - INFORMÁTICA E INTERNET 1 BREVE ESBOÇO HISTÓRICO A comunicação é uma necessidade do ser humano desde os tempos primitivos. Na Idade da Pedra, os homens procuravam-se fazer entender por meio de sons guturais, desenhos rupestres, hieróglifos e sinais. Tais veículos de comunicação podem ser catalogados como os primeiros passos da história da comunicação. “Computar” é sinônimo de contar, calcular, orçar. A palavra foi-nos legada do latim computare. Segundo o Dicionário Etimológico Nova Fronteira, de Antônio Geraldo da Cunha, a palavra “computação” vem sendo usada desde o século XVI, enquanto “computador” é vocábulo que vem sendo usado desde 1813. Daí por que a Enciclopédia Mirador Internacional assim conceitua: “Computadores são máquinas capazes de realizar várias operações matemáticas em curto espaço de tempo, de acordo com os programas previamente estabelecidos”.3 Os computadores como conhecemos tiveram origem no ábaco criado na região hoje conhecida como China, por volta de 3.500 a.C. No Oriente Médio, tábuas de argila foram encontradas por arqueólogos, as quais continham cálculos matemáticos e tabuadas de multiplicação. Afirma-se que teriam sido criadas por volta de 1.700 a.C.4 3 4 MEIRA, José de Castro. Crimes de Informática. Disponível em: <http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/ crimes_informatica_meira.html>. Acesso em: 12. out. 2006. ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 23. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 119 Em 1617, John Naiper criou bastões que serviam para computação de dados e eram conhecidos como “Bastões de Naiper”5 ou “Tábua de Naiper”.6 Em 1642, Blaise Pascal criou a Máquina Aritmética, tal como a máquina calculadora por nós conhecida hoje em dia. Já nos idos de 1822, Charles Babbage criou o projeto da Máquina Analítica.7 Na seqüência, apareceu a máquina de tear comandada por cartões perfurados construída pelo francês Jacquard, em 1801, que inspirou a máquina construída por Herman Hollerit, preocupado com o trabalho que executava no Departamento de Estatística dos Estados Unidos, na apuração do recenseamento. Sua máquina permitiu reduzir a apuração do censo de 1890 para apenas um ano, com apenas 43 funcionários, enquanto tarefa similar, quanto ao censo de 1880, consumiu 7 anos, com 500 funcionários. Hollerit é homenageado inconscientemente quando seu nome é tomado de empréstimo para referir-se aos contracheques de pagamento, sobretudo no âmbito das empresas.8 Rita de Cássia Lopes da Silva9 explica que a evolução do computador teve de passar por cinco gerações para chegar ao que conhecemos hoje como PC (personal computer). O primeiro computador eletrônico de grande porte foi desenvolvido, entre 1934 e 1946, em laboratórios universitários, nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, para resolver problemas balísticos. Era chamado inicialmente de Eniac – Electronic, Numeric, Integrator and Calculator. Após o Eniac, surgiu o Edvac – Electronic Discrete Variable Automatic Computer, modelo experimental, que armazenava o programa, de forma codificada, na memória do computador. A primeira geração de computadores teve início no início da década de 50, como Universal Automatic Computer I, que utilizava válvulas eletrônicas em seu funcionamento. 5 6 7 8 9 ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 23. SILVA, Rita de Cássia Lopes da. Direito Penal e Sistema Informático. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 16. ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 24. Para Silva, foi em 1835. In: SILVA, Rita de Cássia Lopes da. Direito Penal e Sistema Informático. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 16. MEIRA, José de Castro. Crimes de Informática. Disponível em: <http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/ crimes_informatica_meira.html>. Acesso em: 12. out. 2006. p. 2. SILVA, Rita de Cássia Lopes da. Direito Penal e Sistema Informático. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 17-19. 120 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. No final da mesma década, surge a segunda geração, que apresenta transistores em lugar das válvulas. Essa passagem foi bastante importante para a popularização e o desenvolvimento da informática. A terceira geração apareceu em meados dos anos 60 e passou a usar circuitos integrados. A geração seguinte de computadores caracterizou-se pela maior capacidade de armazenamento de informações, rapidez e precisão no desenvolvimento do processamento de dados, chamados de microcomputadores e mainframe (computadores de grande porte). A quinta e atual geração de computadores caracteriza-se pela simplificação e pela miniaturização do computador (a chegada dos chamados laptops ou noteboks), além de ter capacidade de armazenamento gigantesca e facilidade em seu uso, tanto que, hoje, crianças são capazes de manusear um computador sem a necessidade da orientação de um adulto. A Internet, como conhecemos hoje, surgiu do desenvolvimento contínuo das redes de computadores. Teve início na década de 60, nos Estados Unidos, com fins exclusivos bélicos, na época da Guerra Fria, e consistia em “um sistema de comunicação de computadores, visando a garantir, no caso de uma guerra nuclear, o mínimo de controle sobre as instituições e garantir a possibilidade de coordenar um contraataque eficaz contra o inimigo de então, a União Soviética”.10 Essa rede resultou num sistema descentralizado de máquinas que permitia o funcionamento das outras bases, caso uma delas fosse atacada. Havia, à época, apenas quatro servidores, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em Stanford, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e na Universidade de Utah. O programa foi desenvolvido pela empresa Arpa (Advanced Research and Projects Agency) e, em 1969, “tinha o objectivo de conectar as bases militares e os departamentos de pesquisa do governo americano. Esta rede teve o seu berço dentro do Pentágono e foi batizada com o nome de Arpanet”.11 Em 1971, a rede abrangeu agências governamentais e militares, inclusive a Nasa. No ano seguinte, lançou-se o primeiro programa de correio eletrônico (e-mail), e, em 1973, foram estabelecidas as primeiras conexões internacionais, interligando Estados unidos, Inglaterra e Noruega.12 10 11 12 RAHAL, Flávia; GARCIA, Roberto Soares. Crimes e Internet – Breves Notas aos Crimes Praticados por Meio da Rede Mundial e Outras Considerações. Boletim IBCCrim, ano 9, n. 110, São Paulo: IBCCrim, 2002, p. 8. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/arpanet>. ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 27-28. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 121 Dez anos mais tarde, criou-se a Usenet (do inglês Unix User Network) que se tratava de: um meio de comunicação onde usuários postam mensagens de texto (chamadas de “artigos”) em fóruns que são agrupados por assunto (chamados de newsgroups). Ao contrário das mensagens de e-mail, que são transmitidas quase que diretamente do remetente para o destinatário, os artigos postados nos newsgroups são retransmitidos através de uma extensa rede de servidores interligados.13 Em 1985, surgiram os primeiros domínios de rede: edu (vinculado à educação), gov (relacionados a pessoas jurídicas de direito público) e org (ligado às empresas e às organizações). A partir daí, a rede começou a ser chamada de Internet, contendo várias conexões internacionais. Em 1990, o Departamento de Defesa dos EUA desativou a empresa Arpanet e a substituiu pela NSFNET. Nesse mesmo ano, o Brasil foi conectado à nova empresa juntamente com Argentina, Chile, Índia, entre outros países. Finalmente, em 1992, foi criada a World Wide Web (www) – ou “rede de alcance mundial” na tradução literal – que consiste em: uma rede de computadores na Internet que fornece informação em forma de hipermídia, como vídeos, sons, hipertextos e figuras. Para ver a informação, pode-se usar um software chamado navegador (browser) para descarregar informações (chamadas “documentos” ou “páginas”) de servidores de Internet (ou “sites”) e mostrá-los na tela do usuário. O usuário pode então seguir os links na página para outros documentos ou mesmo enviar informações de volta para o servidor para interagir com ele. O ato de seguir links é comumente chamado de “navegar” ou “surfar” na Web.14 Atualmente, existem aproximadamente 450.000.000 (quatrocentos e cinqüenta milhões) de computadores conectados à rede mundial em caráter permanente, segundo o sítio da Internet System Consortium,15e, por esse motivo, merece atenção especial da comunidade jurídica. 13 14 15 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Usenet.>. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web.>. Disponível em: <http://www.isc.org/index.pl?/ops/ds/.>. 122 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 2 CONCEITO DE INFORMÁTICA E INTERNET Importante se faz definir os termos dos objetos do estudo que serão detalhados mais adiante. O Dicionário Houaiss define informática como o ramo do conhecimento dedicado ao tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamento de dados. Significa dizer que informática é a disciplina que faz o tratamento racional e sistemático da informação por meios automáticos. A informática existe em função do computador, uma vez que o manuseamento das informações é conseguido por meio dele. Em termos técnicos, entende-se por informática o tratamento automático da informação, empregando computadores eletrônicos e tendo como base a informação resultante da evolução do conceito de documentação suportada pela teoria da informação.16 Outra definição é dada por Rui Moreira, para quem é opinião mais ou menos generalizada de que a informática é uma ciência cujo objeto de estudo relacionase com o tratamento lógico de conjuntos de dados, lançando mão de técnicas e equipamentos que possibilitam o seu processamento de modo a obter informação que depois poderá ser armazenada e/ou transmitida.17 A palavra “informática” foi um neologismo criado por Phillippe Dreyfus em 1962 e surgiu da contração das palavras “informação” e “automática” para designar as disciplinas que versam o tratamento automático da informação. Já o conceito de Internet nos é dado pelo Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, como “rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de pesquisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda envergadura”. Para o Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa, o significado da palavra Internet é o seguinte: “Rede internacional de computadores que, por meio de diferentes tecnologias de comunicação e informática, permite a realização de atividades como correio eletrônico, grupos de discussão, computação de longa distância, transferência de arquivos, lazer, compras, etc.” 16 17 FEDELI, Ricardo Daniel et alli. Introdução à Ciência da Computação. São Paulo: Thomson Pioneira, 2003, p. 55. MOREIRA, Rui. Introdução à Informática. Disponível em:< http://www2.ufp.pt/~rmoreira/ MTC/ Aula3_II.pdf>. Acesso em 22 abr 2007. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 123 Segundo leciona Joshua Eddings, a Internet é uma sociedade cooperativa que forma uma comunidade virtual, estendendo-se de um extremo a outro do globo. Como tal, a Internet é um portal para o espaço cibernético, que abrange um universo virtual de idéias e informações em que nós entramos sempre que lemos um livro ou usamos um computador, por exemplo.18 Fabrízio Rosa analisa o aspecto jurídico da Internet, entendendo como “uma rede transnacional de computadores interligados, com a finalidade de trocar informações diversas e na qual o usuário ingressa, por vários meios, mas sempre acaba por realizar fato jurídico, gerando conseqüências inúmeras nas mais variadas das localidades”.19 Portanto, as principais características da Internet relevantes para o direito são a formação de uma rede transnacional de computadores e a multiplicidade de objetivos visados: comercial, entretenimento e informação geral. Relacionado à Internet, encontra-se o provedor de acesso que nada mais é do que uma “empresa ou organização que tem instalada uma conexão de alta capacidade com uma grande rede de computadores, e que põe à disposição de outros usuários o acesso a esta rede, por meio de linhas telefônicas ou cabos, cobrando ou não pelo serviço”, segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. O mestre pernambucano Pinto Ferreira apresenta, ainda, uma definição legal de Internet insculpida na Portaria n. 148, editada pelo Ministério das Telecomunicações em 31.5.1995, com a seguinte redação: “nome genérico que designa o conjunto de redes, os meios de transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à comunicação entre computadores, bem como o software e os dados contidos nestes computadores”. 20 A mesma Portaria, ainda segundo Ferreira, define provedor de serviço da seguinte maneira: “Provedor de Serviço de Conexão à Internet (PSCI): entidade que presta o serviço de conexão à Internet”.21 Diante dos conceitos acima, podemos concluir que Internet é o meio pelo qual um conjunto de computadores é interligado em rede pelo mundo inteiro para transmissão de dados por meio de um provedor de acesso qualquer que lhe permite a disseminação e a distribuição de tais informações. 18 19 20 21 EDDINGS, Joshua. Apud: ROSA, Fabrízio. Crimes de Informática. 2 . ed. Campinas: Bookseller, 2005, p. 35. ROSA, Fabrízio. Crimes de Informática. 2 . ed. Campinas: Bookseller, 2005, p. 36. FERREIRA, Pinto. A Era da Informática e a Juscibernética. Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, ano XIX, n. 22, Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 143. FERREIRA, Pinto. A Era da Informática e a Juscibernética. Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, ano XIX, n. 22, Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 143. 124 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. CAPÍTULO II - DOS CRIMES DE INFORMÁTICA 1 CONCEITO DE CRIME O ser humano nasce cheio de necessidades, e, para satisfazê-las, são imprescindíveis certas coisas, materiais ou não. Essas coisas são chamadas de bens. Quando o homem começou a viver em sociedade, surgiu a obrigação de tutelar ditos bens para que uns respeitassem mutuamente o direito dos outros. Daí, nasce o conflito de interesse sobre o bem. A tipificação do ilícito – conduta omissiva ou comissiva contrária ao direito, à moral e aos bons costumes – teve início com a taxação necessária de condutas que seriam danosas e prejudiciais ao próprio homem, que feria direito alheio e não poderia ser admitida na coletividade, sob o risco de desorganizá-la.22 Segundo o Professor Luiz Flávio Gomes, o objeto da teoria do delito é: o estudo (a exposição sistemática) dos requisitos necessários para a configuração do crime. Esses requisitos constituem, ao mesmo tempo, pressupostos para a aplicação de uma pena ou medida de segurança a quem realizou um crime que, entendido como fato punível, nada mais é que um fato contrário ao Direito (antijuridicidade), descrito (previamente) numa lei penal (tipicidade) e ameaçado abstratamente com pena (punibilidade abstrata). Em outras palavras: fato adequado a uma lei penal (tipicidade material), ameaçado com pena (punibilidade abstrata) e contrário ao Direito (antijuridicidade).23 Sob o ponto de vista legal, o art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal nos dá o conceito formal de crime da seguinte forma: Art. 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.” (art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal e da Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei n. 3.914/41). 22 23 BRITO, Eduardo Valadares de. Crimes na Internet. Disponível em: <http://www.ibdi.org.br.> Acesso em: 22 abr 2007. GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. Vol. 3. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.13. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 125 Assim, somente será considerado crime a conduta descrita em lei como tal, sendo imprescindível a cominação de uma determinada pena para aquele comportamento específico. O conceito formal de crime está intimamente vinculado ao princípio da legalidade, pois, no dizer de Luiz Flávio Gomes, “delito, do ponto de vista puramente formal, é o que o Estado descreve numa lei como crime.”24 O mesmo autor, mais adiante, encontra também um conceito material para crime. Para ele, seria “o fato humano lesivo ou perigoso (ofensivo) a um interesse relevante para a convivência social”.25 Essa conduta deve também ofender o bem jurídico protegido pelo sistema penal. Em síntese, Luiz Flávio Gomes dá seu conceito de crime de maneira simples, porém abrangente, da seguinte forma: “crime é a ofensa grave (lesão ou perigo concreto de lesão intolerável) a um bem jurídico relevante (digno de proteção, merecedor de proteção) protegido pela lei penal.”26 Por essa última parte da definição – “protegido pela lei penal” – é que se discute acerca da necessidade de tipificação legal para determinado fato, já que, sem lei, não há crime (princípio da reserva legal). Assim, os crimes virtuais seriam considerados atípicos e não haveria punição com base na legislação atual, segundo alguns autores. O tema será tratado com mais vagar mais adiante. 2 CONCEITO DE CRIME DE INFORMÁTICA Faz-se imprescindível encontrar o conceito do objeto de estudo da presente pesquisa, a fim de dar forma e sentido ao trabalho em apreço. Apesar da afirmação de Roberto Chacon de Albuquerque de que “qualquer tentativa de definir o termo ‘crime informático’, de conceituá-lo, apresenta desvantagens”, porquanto, no pensamento do autor, dificilmente, pode-se elaborar uma definição sucinta e precisa sem que se deixem dúvidas, quer com relação ao seu objeto, quer com respeito à própria utilização da definição que lhe for conferida27, 24 25 26 27 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. Vol. 3. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 15. GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. Vol. 3. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 17. GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. Vol. 3. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 17. ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Criminalidade Informática. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 40. 126 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. aqui é feito um apanhado de diversas definições de renomados autores na tentativa de conceituar os delitos em análise. Várias são as denominações encontradas nos mais diversos autores pesquisados: “crime informático”, “crime por computador”, “crime de informática”, “crime de computação”, “delito informático”, “delito virtual”, “computer crimes”, “cybercrimes”, entre tantas outras nomenclaturas. Para efeitos de estudo, prudente iniciar a conceituação de crime informáticos pela definição mais ampla encontrada, que é dada pela OECD – Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, para quem crime informático ou computer crime é qualquer conduta ilegal, não ética, ou não autorizada, que envolva processamento de dados e/ou a transmissão de dados.28 Para Sérgio Marcos Roque, crime de informática é: “a conduta definida em lei como crime em que o computador tiver sido utilizado como instrumento para a sua perpetração ou consistir em seu objeto material. Ao primeiro chamaremos de crime de informática impróprio ou comum, ao segundo de próprio ou autêntico”.29 E continua afirmando que: “além de abrir ‘novos horizontes’ para o delinqüente, potencializando crimes tradicionais, como os patrimoniais, racistas, sexuais (pedofilia), contra a honra etc., dá ensejo aos delitos contra o computador (hardware e software) ou mesmo contra a informação.”30 Já Fabrízio Rosa chama atenção para o fato de que nem toda conduta praticada contra ou por meio de computador será um crime cibernético. Dá, como exemplo, a cópia de programa de computador, cometendo pirataria de software, que não vai além de um crime de direitos autorais, com previsão na Lei n. 9.609/98.31 Sua definição de crime de informática é a seguinte: “conduta típica, ilícita e culpável, praticada sempre com a utilização de dispositivos de sistemas de processamento ou comunicação de dados, da qual poderá ou não suceder a obtenção de uma vantagem indevida e ilícita.”32 Outra excelente definição de delito virtual é encontrada em Eduardo Valadares de Brito, para quem “é o crime de rede, de computador, ou ainda de Internet. A definição deste crime é a seguinte: ofensa na qual uma rede de computadores é 28 29 30 31 32 REIS, Maria Helena Junqueira. Computer Crimes. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 25. ROQUE, Sérgio Marcos. Apud: TORON, Alberto Zacharias. Crimes na Internet. In: Repertório de Jurisprudência, n. 22, 3º Caderno, São Paulo: IOB, 2000, p. 477. ROQUE, Sérgio Marcos. Apud: TORON, Alberto Zacharias. Crimes na Internet. In: Repertório de Jurisprudência, n. 22, 3º Caderno, São Paulo: IOB, 2000, p. 477. ROSA, Fabrízio. Crimes de Informática. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2005, p. 57. ROSA, Fabrízio. Crimes de Informática. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2005, p 58. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 127 instrumento direto e significativo no cometimento do crime. Interconectividade de computadores é a característica essencial.”33 Maria de La Luz Lima assevera que: em um sentido amplo é qualquer conduta criminógena ou criminal que em sua realização faz uso da tecnologia eletrônica seja como método, meio ou fim e que, em um sentido estrito, o delito informático é qualquer ato ilícito penal em que os computadores, suas técnicas e funções desempenham um papel, seja como método, meio ou fim.34 Marco Aurélio Rodrigues da Costa, em festejada monografia apresentada na PUC-RS, em 1995, conceitua o computer crime como: todo aquele procedimento que atenta contra os dados, que o faz na forma em que estejam armazenados, compilados, transmissíveis ou em transmissão. Assim, o crime de informática pressupõe dois elementos indissolúveis: contra os dados que estejam preparados às operações do computador e, também, através do computador utilizando-se software e hardware, para perpetrá-los.35 Por fim, cite-se o conceito dado pela Promotora de Justiça no Rio de Janeiro Carla Rodrigues de Castro, para quem crime de computador é: aquele praticado contra o sistema de informática ou através deste, compreendendo os crimes praticados contra o computador e seus acessórios e os perpetrados através do computador. Incluem-se, neste conceito, os delitos praticados através da Internet, pois pressuposto para acessar a rede é a utilização de um computador.36 Após as inúmeras definições acima elencadas, conclui-se que não basta o simples uso da tecnologia do computador para a caracterização do crime de informática. Para que este ocorra, faz-se imprescindível a presença da proteção da inviolabilidade de dados, a informação automatizada, como bem jurídico a ser protegido pelo direito. 33 34 35 36 BRITO, Eduardo Valadares de. Crimes na Internet. Disponível em: <http://www.ibdi.org.br.> Acesso em: 22 abr 2007. LIMA, Maria de La Luz.Apud: ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 105. COSTA, Marco Aurélio Rodrigues da. Crimes de Informática. Disponível em: <http://jus2.uol.com. br/doutrina/texto.asp?id=1826>. Acesso em: 22 abr 2007. CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de Informática e seus Aspectos Processuais. 2. ed., rev., atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 9. 128 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 3 CARACTERÍSTICAS DO CRIME DE INFORMÁTICA Segundo Luiz Flávio Gomes37 e Alberto Zacharias Toron,38 a criminalidade no mundo informático tem as mesmas características da informatização global, quais sejam: transnacionalidade, uma vez que todos os países do mundo têm acesso ilimitado ao conteúdo da rede, qualquer que seja seu grau de desenvolvimento econômico, social ou cultural, logo a criminalidade correspondente está em todas as partes e sob diferentes inserções culturais e jurídicas; universalidade, como já foi dito, o uso da Internet é bastante difundido nos vários níveis sociais e econômicos devido ao seu baixo custo e facilidade de acesso; e ubiqüidade, quer dizer, a web faz-se presente em todos os setores, seja público ou privado, e em qualquer lugar. A questão mais controvertida dá-se quanto ao caráter de transnacionalidade que os crimes de computação apresentam, já que os sistemas informáticos não se deixam limitar por fronteiras territoriais. É certo que a criminalidade virtual não conhece fronteiras. Um crime informático pode fragmentar-se: parte do iter criminis pode ser praticado em um país e outra metade em outro ou outros países, dependendo da situação. Assim, qual teoria seria a melhor opção nos casos de cometimento de delitos informáticos para se determinar qual país teria a jurisdição para investigar, processar e julgar tais infrações penais? Deve-se, para responder à questão, analisar a lei de cada país, haja vista a jurisdição ser definida pelo direito interno e por tratados internacionais. No caso de disseminação de vírus em que o agente estava no Brasil no momento do envio do e-mail ardiloso para uma pessoa na Argentina, mas que danificou o computador do provedor de acesso que é dos Estados Unidos, que país seria o mais indicado para o julgamento desse crime? Intenta-se, a seguir, dirimir tais questionamentos. Nosso Código Penal adotou o princípio da territorialidade temperada, uma vez que determina a aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos 37 38 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. Vol. 3. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 6. TORON, Alberto Zacharias. Crimes na Internet. In: Repertório de Jurisprudência, nº 22, 3º Caderno. São Paulo: IOB, 2000, p. 477. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 129 no território nacional, porém permite, excepcionalmente, a aplicação da lei estrangeira quando estabelecido em convenções, tratados ou regras de direito internacional, senão vejamos: Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Quanto ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro, em seu art. 6º, adotou a teoria da ubiqüidade (também conhecida como mista ou da unidade), segundo a qual o lugar do crime “é aquele em que se realizou qualquer dos momentos do iter criminis, seja da prática dos atos executórios, seja da consumação”, conforme ensinamentos de Jesus.39 Vejamos o que diz o mencionado dispositivo legal: Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Significa dizer que, a partir do momento em que o crime “toca” o território brasileiro, ainda que transitoriamente, a lei local deverá ser aplicada. Para Carla Rodrigues Araújo de Castro,40 essa teoria deve ser aplicada normalmente também para crimes de informática, quando a ação, parte dela ou o resultado ocorrerem no território brasileiro. Lembra-se que é muito comum o chamado crime à distância, aquele em que a conduta é praticada fora do país e o resultado ocorre aqui, ou vice-versa. Em contrapartida, Celso Valin41 chama a atenção para a segunda parte do citado dispositivo (“bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”). Lembra o autor que a invasão de um sistema para danificar determinado servidor (ou provedor de acesso) surte resultados em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. Reconhece que, segundo a legislação pátria, poderia haver processo no Brasil, entretanto questiona se seria eficaz uma eventual lide em nosso país se o autor do delito nem o servidor estavam fisicamente em território nacional. Assim, para o mencionado autor, a teoria da ubiqüidade não resolveria o problema dos delitos informáticos. 39 40 41 JESUS, Damásio Evangelista de. Código Penal Anotado. 11. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 21. CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de Informática e seus Aspectos Processuais. 2. ed., rev., atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 14-15. VALIN, Celso. A Questão da Jurisdição e da Territorialidade nos Crimes Praticados pela Internet. In: ROVER, Aires José (org.) Direito, Sociedade e Informática: Limites e Perspectivas da Vida Digital, Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000, p. 116. 130 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. Tampouco a teoria do resultado (também denominada do efeito, do evento ou locus delicti), que defende a tese do lugar do crime como o da produção de seu resultado, seria eficaz, pois a escolha do lugar do crime tornar-se-ia aleatória. Por exemplo, se um americano é esfaqueado no Brasil e falece em hospital na Argentina, este último país seria o competente para julgar o processo. A solução trazida por Celso Valin é a de se adotar a teoria da atividade para os crimes virtuais, ou seja, o lugar do crime seria aquele em que o agente praticou o delito, a atividade delituosa. Dessa maneira, seria atribuída competência ao país com melhores condições de aplicar uma eventual pena, evitando-se, ainda, a extradição do agente para o país em que fosse condenado.42 A Alemanha, assim como o Brasil, adota, via de regra, a teoria da ubiqüidade, considerando lugar do crime o da prática do ato, onde ele se realizou ou teve seu resultado, conforme o art. 9º, § 1º, do Código Penal alemão. Não foi introduzido, nesse Código, dispositivo algum específico a fim de contemplar o lugar do delito virtual. Diante disso, Roberto Chacon de Albuquerque chegou à seguinte conclusão quanto à responsabilidade dos provedores de acesso e de conteúdo na Internet: Precisa-se, para determinar a responsabilidade dos provedores de acesso à Internet, diferenciar entre provedores situados no território alemão e provedores situados no exterior. Se eles funcionarem na Alemanha, podem ser considerados responsáveis pelo conteúdo ilícito ao qual dão acesso até mesmo no exterior. Se o conteúdo estiver armazenado na Alemanha e for acessado a partir do exterior, pode-se ser enquadrado na própria Alemanha (art. 3º e art. 9º, § 1º). O provedor de conteúdo ilícito pode ser objeto de sanção penal a título de participação, mesmo se o ato principal não for passível de punição no exterior (art. 9º, § 2º). Se o provedor de acesso estiver situado no exterior, o direito alemão só incide caso haja um valor internacional (arts. 4º a 7º), ou se o lugar do resultado for o território alemão (arts 3º e 9º).43 Na Holanda, como o Código Penal local não define com precisão o lugar do crime, cabe à jurisprudência precisar onde o ilícito ocorreu. Já foi decidido que o lugar do crime pode ser onde se praticou o ato quando, em 1899, cartas eram 42 43 VALIN, Celso. A Questão da Jurisdição e da Territorialidade nos Crimes Praticados pela Internet. In: ROVER, Aires José (org.) Direito, Sociedade e Informática: Limites e Perspectivas da Vida Digital, Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000, p. 117. ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Criminalidade Informática. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 69-70. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 131 enviadas dos Países Baixos para a França, num esquema fraudulento, no caso, os Países Baixos. Decidiu também a Suprema Corte holandesa, em 1915, que se alguém pratica, por meio de um instrumento, a partir do exterior, um crime com conseqüências nos Países Baixos, a Justiça holandesa pode ser considerada competente para julgá-lo. Já em 1958, adotou-se uma terceira teoria segundo a qual o lugar do crime ocorre onde este se consumou inteiramente, a partir de um caso em que uma carta foi enviada para o Reino Unido e decidiu-se, à época, que o crime ocorrera no local para onde a carta foi enviada.44 Na opinião de Roberto Chacon de Albuquerque, apesar de não ser a solução mais prática, por haver a possibilidade de gerar uma série de conflitos de jurisdição entre os diversos países que podem estar envolvidos em um crime informático e também por deixar a questão em aberto, a melhor saída seria admitir vários países competentes para julgar um crime informático em atenção ao princípio da ubiqüidade. A Convenção sobre a Criminalidade Cibernética do Conselho da Europa, sobre a qual se comentará mais adiante, prevê, em seu art. 22, § 5º, que, “quando mais de uma parte reivindicar jurisdição com relação a uma alegada infração estabelecida de acordo com esta Convenção, as partes envolvidas deverão, quando for apropriado, consultar-se a fim de determinar a jurisdição mais apropriada para processar”. Na nossa opinião, com escusas aos doutrinadores citados, a melhor solução seria adotar a teoria da atividade nos crimes informáticos, apegando-nos ao abalizado juízo de Celso Valin. Jurisdição significa não só processar e julgar, mas também investigar. O país onde foi cometido o crime seria o mais indicado para conceder, em sua plenitude, direito de defesa ao acusado, colher as provas com maior segurança e, provavelmente, o que teria mais facilidade em capturar o agente. Nada impediria, porém, que os demais países que sofreram, de alguma forma, com o delito cooperassem na investigação do delito. Além do mais evitaria a celeuma que haveria caso todos os países atingidos pelo delito fossem considerados competentes, evitando-se, ainda, o bis in idem. 44 ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Criminalidade Informática. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 70-72. 132 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 4 CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE INFORMÁTICA Em brilhante exposição, Túlio Vianna distribui os crimes informáticos em impróprios, próprios, mistos e mediatos (ou indiretos). Os primeiros, os crimes informáticos impróprios, conforme o citado autor, “são aqueles nos quais o computador é usado como instrumento para a execução do crime, mas não há ofensa ao bem jurídico da inviolabilidade da informação automatizada (dados)”.45 Significa que tais crimes poderiam ser praticados de qualquer outra forma, porém, no caso, o agente escolhe o computador como meio, mero instrumento para execução da infração penal. Seriam considerados crimes informáticos impróprios, por exemplo, crimes contra a honra, instigação ou induzimento ao suicídio, violação de segredo profissional, apologia às drogas, entre outros delitos, quando cometidos por meio de envio de mensagem por correio eletrônico (e-mail) ou em salas de bate-papo virtual (chamados de chat) ou por meio de página da web. Já os crimes informáticos próprios “são aqueles em que o bem jurídico protegido pela norma penal é a inviolabilidade das informações automatizadas (dados)”.46 É essa classe de delito que se encontra em crise no atual momento legislativo brasileiro. São os novos tipos penais que surgiram com a evolução da informática e que ainda não ingressaram no mundo jurídico brasileiro, uma vez que até hoje não encontraram ressonância típica. Entretanto, a Lei n. 9.983/2000 inseriu os arts. 313-A e 313-B no Código Penal Brasileiro, prevendo novos tipos especiais, tendo como sujeito ativo o funcionário público, os quais podem ser chamados de delitos informáticos próprios: Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 45 46 VIANNA, Túlio. Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 14. VIANNA, Túlio. Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 16. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 133 Outro crime de informática próprio previsto em nosso ordenamento jurídico é a interceptação ilegal, tipificado na Lei n. 9.296/1996, que dispõe em seu art. 10º: Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Os delitos informáticos mistos são crimes complexos, ou seja, a norma penal tutela dois ou mais bens jurídicos, há fusão de dois ou mais tipos penais. No caso em comento, além de proteger a inviolabilidade dos dados, a norma visa a tutelar bem jurídico de natureza diversa.47 Mais ainda, “são delitos derivados do acesso não autorizado a sistemas computacionais que ganharam status de delitos sui generis dada à importância do bem jurídico protegido diverso da inviolabilidade dos dados informáticos”.48 Há um exemplo de delito informático misto no ordenamento brasileiro. Trata-se do inciso I do art. 72 do Código Eleitoral (Lei n. 9.504/1997), que assim dispõe: Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos: I – obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos; (…) Vale lembrar que, ao contrário do que muitos pensam, o sistema eleitoral brasileiro é completamente vulnerável, por isso faz-se necessário tipificar a conduta de eventual criminoso que quebre, ou tente quebrar, o sigilo das fontes do TSE. Por fim, apresenta-se o delito informático mediato ou indireto, que consiste em um “delito-fim não informático que herdou esta característica do delito-meio informático realizado para possibilitar a sua consumação”.49 Explique-se. O que acontece no caso é o fenômeno da consunção, isto é, um fato definido em lei como crime atua como mera fase de preparação, execução ou exaurimento do crime mais grave, o crime-fim. Aquele fica absorvido por este. Dá-se como exemplo a invasão de banco de dados de um banco e a posterior transferência de numerário de uma conta para outra. Há, in casu, dois delitos distintos: a invasão do sistema do banco pelo hacker – crime de informática 47 48 49 VIANNA, Túlio. Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 23. VIANNA, Túlio. Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 23. VIANNA, Túlio. Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 25. 134 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. (delito-meio) – e a subtração de coisa alheia móvel, furto – crime patrimonial (delito-fim). Apesar de o agente só ser punido pelo crime-fim, este será classificado de delito informático mediato ou indireto em razão da aplicação do princípio da consunção. Marco Aurélio Rodrigues da Costa, em monografia já citada, classifica os delitos informáticos quanto ao seu objetivo material em puros, mistos e comuns. 50 Os delitos informáticos puros visam exclusivamente a violar o sistema de informática da vítima. Note-se que o animus do sujeito ativo é específico: o sistema de informação presente no computador do sujeito passivo, em todas as suas formas. Apesar de bastante empregada, a classificação ora apresentada merece uma pequena crítica. Quando cita o autor que “o sujeito ativo visa especificamente ao sistema de informática, em todas as suas formas”, inclui os meios de armazenamento externo, tais como fitas e disquetes. Ora, não se pode conceber que a subtração de um disquete venha a ser considerado crime de computação. Para ser classificado como tal, há de estar presente o manejo de dispositivos de sistemas de processamento ou comunicação, conforme ensina Fabrízio Rosa, em trabalho já citado. Os delitos informáticos mistos, segundo Marco Aurélio Rodrigues da Costa, dão-se quando o agente visa a um bem juridicamente protegido diverso da informática, porém, sem a utilização do sistema de informática, o crime não se pode consumar. Para exemplificar, serve-se do clássico caso da transferência ilícita de valores, em que o uso do sistema de informática da instituição financeira é imprescindível para alcançar o resultado pretendido. Marco Aurélio Rodrigues da Costa conceitua os delitos informáticos comuns da seguinte maneira: São todas aquelas condutas em que o agente se utiliza do sistema de informática como mera ferramenta à perpetração de crime comum, tipificável na lei penal, ou seja, a via eleita do sistema de informática não é essencial à consumação do delito, que poderia ser praticado por meio de outra ferramenta.51 50 51 COSTA, Marco Aurélio Rodrigues da. Crimes de Informática. Disponível em: <http://jus2.uol.com. br/doutrina/texto.asp?id=1826>. Acesso em: 22 abr 2007. COSTA, Marco Aurélio Rodrigues da. Crimes de Informática. Disponível em: <http://jus2.uol.com. br/doutrina/texto.asp?id=1826>. Acesso em: 22 abr 2007. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 135 Nesses casos, o computador é mero meio de execução, mas o autor do delito poderia ter escolhido outro para perpetrar a conduta criminosa desejada, não se tornando imprescindível o uso da máquina. Estes são equivalentes aos crimes informáticos impróprios acima mencionados na classificação de Túlio Vianna. Marco Aurélio Rodrigues da Costa reconhece a aplicabilidade das normas penais nos casos em apreço, porém sugere a aplicação de uma agravante pelo uso de sistema de informática, uma “vez que é meio que necessita de capacitação profissional e a ação delituosa por esta via reduz a capacidade da vítima em evitar o delito.”52 Outra classificação interessante é apresentada por Sérgio Marques Roque em que aduz duas categorias de cybercrimes: Aqueles praticados através do uso do computador e os perpetrados contra os dados ou sistemas informáticos. Nos primeiros, o computador será o instrumento, no segundo, o objeto material. Assim, quando o computador for utilizado apenas como instrumento de escolha pelo agente ativo para a consecução do crime, este será crime de informática comum, mas, quando a ação do criminoso se dirigir contra os dados contidos no sistema, será definido como crime de informática autêntico, porque nesse último o computador é essencial para a existência do delito”.53 Maria de La Luz Lima classifica os delitos eletrônicos em três categorias: (a) os que utilizam a tecnologia eletrônica como método, ou seja, condutas criminais nas quais os indivíduos utilizam métodos eletrônicos para obter um resultado ilícito; (b) os que utilizam a tecnologia eletrônica como meio, ou seja, condutas criminais nas quais, para a realização de um delito, utilizase o computador como meio; e (c) os que utilizam a tecnologia eletrônica como fim, ou seja, condutas dirigidas contra a entidade física do objeto ou máquina eletrônica ou seu material com o objetivo de danificá-la. 52 53 COSTA, Marco Aurélio Rodrigues da. Crimes de Informática. Disponível em: <http://jus2.uol.com. br/doutrina/texto.asp?id=1826>. Acesso em: 22 abr 2007. ROQUE, Sérgio Marques. Apud: ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 120. 136 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. Existem outras classificações que seguem critérios diferenciados. Por exemplo, o Prof. Ulrich Sieber,54 da Universidade de Würzburg, na Alemanha, classifica os crimes objeto de nosso estudo pelo critério da atuação do autor. Assim há: (a) fraude por manipulação de um computador contra um sistema de processamento de dados, que consiste na introdução de dados falsos, na modificação dos resultados de um programa, sempre com o intuito de obtenção de benefícios econômicos; (b) espionagem informática e furto de software, que podem ser cometidos por meio de programas copiadores ou por meio de furto de periféricos (disquetes, CD-ROM, etc.); (c) sabotagem informática, efetuada por meio de um tipo de “bomba” que destrói o programa, distorcendo seu funcionamento; (d) furto de tempo ou de serviço é caracterizado quando empregados utilizam sem autorização horas do computador do empregador para realizar trabalhos particulares. Está incluso nesta classificação porque o Estado da Virgínia nos Estados Unidos considera propriedade o tempo de computador ou de serviços de processamento de dados e incrimina seu uso não autorizado; (e) acesso não autorizado a sistemas de processamento de dados, que consiste na atividade de hackers e será exposto com mais vagar no tópico seguinte; e, finalmente, (f) ofensas tradicionais, que se referem ao uso de computadores para mascarar ações puníveis, por exemplo, a supressão de dados contábeis e alteração em folhas de pagamento. Há, ainda, a classificação de C. M. Romero Casabona,55 professor catedrático da Universidade de La Laguna, na Espanha, que diferencia os “cdleitos” informáticos da seguinte maneira: (a) manipulação de entrada de dados (input): consiste na introdução de dados falsos no computador alheio, abarcando também a omissão do registro de dados;56 54 55 56 SIEBER, Ulrich. Apud: REIS, Maria Helena Junqueira. Computer Crimes. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 29-31. CASABONA, C. M. Romero. Apud: REIS, Maria Helena Junqueira. Computer Crimes. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 31-32. Esse tipo de sabotagem é chamada de “Cavalo de Tróia” por Sznick. SZNICK, Valdir. O Delito e o Computador. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 8, vol. 26, São Paulo: Vellenich, 1984, p. 68. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 137 (b) manipulações no programa: inicialmente, parte de uma entrada de dados correta, porém, no processamento, conduz a resultados falsos por interferências no programa; (c) manipulações na saída de dados (output): acontece quando os dados introduzidos no programa são verdadeiros, sem alteração alguma, mas, no momento da impressão ou da transmissão dos dados para outro computador, há manipulação; (d) manipulação à distância: acontece quando o computador encontrase conectado com outros terminais ou computadores por linha telefônica, satélite ou algo que o valha, mediante um modem, que codifica e decodifica as informações. Como se pode ver, tamanha preocupação em classificar os delitos informáticos salienta a importância que deve ser dada ao tema em razão do caráter de novidade na esfera jurídica mundial. 5 DO SUJEITO ATIVO DO CRIME DE INFORMÁTICA Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de crime por computador em sentido amplo. Entretanto, para a prática dos crimes informáticos próprios, segundo classificação acima explanada, faz-se necessário conhecimento pormenorizado do computador e suas nuances acessíveis apenas a um pequeno grupo de pessoas chamadas usualmente de hackers. Segundo Rita de Cássia da Silva,57 a palavra hacker surgiu no início dos anos 80, no Massachusetts Institute of Technology, para designar estudantes de computação que passavam as madrugadas pesquisando dentro do laboratório. O termo era usado como sinônimo de especialista em computador. A melhor tradução para o termo seria “fuçador”, ou seja, aquele que tem o costume de bisbilhotar, vasculhar a tecnologia, os sistemas disponíveis. Hoje em dia, o termo é usado pejorativamente para referir-se aos invasores ilegais de sistemas de computador, aqueles que se aproveitam de seus conhecimentos de informática para conseguir alguma vantagem ilícita ou, até mesmo, os que, pelo simples desejo de aventura, despistam esquemas de segurança e invadem computadores alheios, principalmente de grandes empresas ou agências governamentais. 57 SILVA, Rita de Cássia Lopes da. Direito Penal e Sistema Informático. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 77. 138 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. Há quem indique, porém, diferença entre conceito de hacker e cracker.58 O primeiro seria o especialista em computação que usa seus vastos conhecimentos eticamente, enquanto o segundo seria uma versão criminosa do primeiro. Seriam exatamente opostos. O hacker trabalharia para solucionar os problemas trazidos para um determinado sistema de informática pelo cracker. Esse seria o sujeito ativo nos crimes cibernéticos próprios, aquele que invade sem autorização os servidores de Internet e tenta destruir programas, alterá-los ou copiá-los. Tem conhecimento vasto, tanto quanto o hacker, porém o utilizaria para a prática de delitos. A mesma diferenciação entre hacker e cracker é feita por Luiz Flávio Gomes, citado por Vicente Lentini Plantullo.59 Os crackers mais evoluídos, ou seja, aqueles com mais experiência e conhecimento, são conhecidos como wizards, que em inglês significa mestre, mago ou guru. São criminosos idolatrados em seu meio e, pela sua capacidade de domínio incalculável da tecnologia, são mais perigosos e de difícil captura pelas autoridades. Entretanto, Alberto Zacharias Toron, além de apresentar características distintas das acima colacionadas, traz novos sujeitos ativos. Para ele, cracker “é um autodidata da informática que, sem ter os conhecimentos do hacker, tenta imitá-lo, mas sem grandes vôos. Fica no nível da realização de cópias-piratas de programas de informática”, enquanto que hackers seriam “usuários da Rede que ardilosamente, sem autorização, invadem computadores ou sistemas, seja para acessar dados, seja para destruí-los ou até mesmo para obter vantagens ilícitas.”60 O mesmo autor traz, ainda, outros dois conceitos de delinqüentes cibernéticos tais como cyberpunk, que são os vândalos da cibernética que agem com o intuito de destruir programas, dados ou suportes informáticos – afirma que seria como um cracker, porém com o intuito de penetrar de forma não autorizada em sistemas de informática mediando a corrupção de uma senha para destruir dados ou inserir no sistema um vírus que o destrua – e sniffers, que atuam na tentativa de entrar no disco rígido dos computadores conectados à grande Rede com o intuito de obter certo tipo de informação. Vicente Lentini Plantullo, citando Luiz Flávio Gomes, brinda-nos com mais três conceitos de criminosos virtuais o phreaker, o anarchist e o warez. 58 59 60 SILVA, Rita de Cássia Lopes da. Direito Penal e Sistema Informático. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 78. PLANTULLO, Vicente Lentini. Estelionato Eletrônico. Curitiba: Juruá, 2005, p. 80. TORON, Alberto Zacharias. Crimes na Internet. Repertório de Jurisprudência, nº 22, 3º Caderno. São Paulo: IOB, 2000, p. 477. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 139 O primeiro é aquele que “possui talento para manipular a tecnologia de linhas telefônicas e celulares. Geralmente, associam tal talento ao computador para promover seus ataques com objetivo de não serem identificados”.61 São eles que “clonam” celulares, interceptam e rastreiam ligações e fazem uso de provedores sem pagar impulso. Já o anarquista utiliza o computador com o mero intuito de prejudicar. Seu objetivo é danificar computadores, disseminar vírus, divulgar idéias contrárias à moral e aos bons costumes por meio de manuais de tortura ou instruções de como fazer o gás do riso, entre outras maneiras. O warez é aquele pirata de software que lança mão de seus conhecimentos adquiridos em telemática com puro objetivo de lucro. Ele vende programas piratas, desbloqueia códigos que evitam a pirataria, etc.62 Além dos sujeitos já denominados, Augusto Rossini63 traz vários exemplos de sujeitos ativos de crime informático. Entretanto, no presente trabalho, serão tratados apenas aqueles que se mostram mais importantes. Os carders são aqueles agentes especializados em adquirir números e senhas de cartões de crédito, telefônico ou magnéticos para utilização fraudulenta perante as empresas que atuam no ambiente de rede. Diferenciam-se dos estelionatários comuns porque atuam com exclusividade no Ciberespaço. Os sneakers (que em inglês significa “gatunos”) são espécie de crackers, que quebram proteção de sistemas de empresas para obter informações sigilosas (pirataria empresarial) com a particularidade de fazê-lo mediante paga ou qualquer outra vantagem. Quem oferecer mais benefícios poderá contar com seus serviços. Outro perigoso agente do mundo virtual é o virii que tem como principal atividade a criação e a disseminação de vírus de computador. Foram eles que criaram os vermes eletrônicos (conhecidos como worms), que causam grande prejuízo à Rede e são combatidos diariamente pelos usuários. Augusto Rossini64 fez um excelente estudo acerca da mente criminosa dos sujeitos ativos dos delitos informáticos, revelando aspectos de sua origem social, 61 62 63 64 GOMES, Luiz Flávio. Apud: PLANTULLO, Vicente Lentini. Estelionato Eletrônico. Curitiba: Juruá, 2005, p. 80. COHEN. Apud: PLANTULLO, Vicente Lentini. Estelionato Eletrônico. Curitiba: Juruá, 2005, p. 81. ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 147-155. ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 134-142. 140 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. do acesso ao conhecimento criminoso, da idade, do grau de culpabilidade e outras facetas que serão comentadas adiante. Conforme o citado autor, os agentes de infrações penais são, geralmente, provenientes das classes média e alta da sociedade, com boa bagagem cultural. Por isso, mostram-se como criminosos diferenciados, não tendo os requisitos do criminoso-padrão. Este, muitas vezes, não tem escolhas senão adentrar-se no crime, enquanto o criminoso informático age por opção, tornando-se até mais perigoso que o delinqüente comum. Acrescente-se que o acesso à Internet e às informações no âmbito da informática é ilimitado e qualquer pessoa, independentemente da idade, pode ter a curiosidade de vasculhar, sem autorização, o computador alheio. O livre acesso, aliado à velocidade com que chegam as informações aos usuários – em tempo real –, contribui para que adolescentes tenham mais intimidade com a máquina. Augusto Rossini nos traz um impressionante dado: segundo especialistas a idade média dos crackers está entre 18 e 19 anos e o time dos que estão entre 14 e 15 é bastante grande. Segundo Marcelo Antonio Sampaio Lemos Costa,65 o Brasil foi citado em um relatório britânico como o país que abriga os dez grupos de hackers mais ativos do mundo, o que nos dá um indicativo do potencial de nossos cybercriminosos. Diante disso, conclui-se que o sujeito ativo da infração penal telemática é bastante diferenciado do que se costuma tratar. É também o mais difícil de se identificar devido à facilidade em manter o anonimato, pois, ainda que se possa identificar o computador empregado para a prática delituosa através do número IP da máquina, não se indica, necessariamente, quem efetivamente fez uso do aparelho. Daí a necessidade de se tratarem com mais cautela os crimes cometidos por meio dos sistemas de computadores e contra eles. 6 DA CONVENÇÃO SOBRE CRIMES CIBERNÉTICOS Diante da nova forma de criminalidade e após os ataques de 11 de Setembro, constantes invasões de hackers a computadores de grandes empresas e sistemas governamentais e disseminação da pedofilia e transferência ilegal de valores de contas bancárias, chegou-se à conclusão de que a ultima ratio do Direito fosse 65 COSTA, Marcelo Antonio Sampaio Lemos. Computação Forense. 2. ed. Campinas: Millennium, 2003. p. 6. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 141 convocado a agir com urgência para garantir a proteção a bens jurídicos preciosos da sociedade. Essa preocupação deu origem à Convenção sobre Cybercrime, ocorrida em Budapeste em 23 de novembro de 2001, e lança paradigmas para o estudo sobre delitos informáticos. Tal encontro foi realizado entre os Estados-membros do Conselho da Europa e demais signatários deste. No presente trabalho, utilizam-se tradução e comentários de Augusto Rossini,66 uma vez que não há textos oficiais em nosso vernáculo. Limita-se, outrossim, à parte substantiva da Convenção, por não serem objeto da monografia os aspectos processuais da legislação sugeridos em Budapeste. Já no preâmbulo, denotam-se o interesse e a preocupação com o tema “como matéria prioritária, uma política criminal comum direcionada à proteção da sociedade contra o cybercrime, inter alia por meio da adoção de legislação apropriada e promoção do crescimento da cooperação internacional”. Mais adiante, a Convenção reconhece a necessidade de cooperação entre os Estados e a iniciativa privada no combate ao cybercrime, por ser interesse de toda a coletividade. Entende que a cooperação dará mais efetividade ao combate perpetrado. A Convenção lança, outrossim, definições que devem ser seguidas acerca de certos termos técnicos no ramo da informática. Eis alguns: Sistema de computador significa qualquer equipamento ou um grupo de equipamentos conectados ou relacionados, um ou mais, os quais, viabilizados por um programa, realizam processamento automático de dados; Dado de computador significa qualquer representação de fatos, informações ou conceitos em uma forma adequada para o processamento em um sistema de computador, incluindo um programa apropriado que possibilite ao sistema de computador realizar a função; Provedor de serviços significa i) qualquer entidade pública ou privada que proporciona para os usuários de seus serviços a possibilidade de se comunicarem por meio de um sistema de computador, e ii) qualquer outra entidade que processa ou armazena dados de computador em benefício de tal serviço de comunicação ou usuários desse serviço; Tráfego de dados significa qualquer dado de computador relacionado a uma comunicação por meio de um sistema de computador, gerado por um sistema de 66 ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 33-101. 142 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. computador, que forma uma parte de uma cadeia de comunicação, indicando a origem da comunicação, o destino, a rota, o tempo, a data, o tamanho, a duração ou o tipo de base desse serviço. Num terceiro ponto, a Convenção sobre Crimes Cibernéticos sugere a criação do tipo penal incriminador, sem impor uma redação específica a fim de respeitar as características de cada localidade. Nessa parte, é recomendada a adoção de medidas efetivas quando o crime for praticado de forma dolosa, não havendo referência a negligência, imprudência ou imperícia. Os arts. 2º a 6º (Título I, Capítulo II) visam a proteger o computador como alvo do delito: acesso ilegal (acesso desautorizado no sistema de computador alheio), interceptação ilegal (interceptação desautorizada de transmissão privada de dados), interferência de dados (sem a interação com o sistema), interferência de sistema (com o interface com o sistema) e mau uso de equipamentos (sugere a responsabilização dos atos preparatórios). O Título II visa a proteger “Danos relacionados a computador”, ou seja, pretende a criminalização das condutas que tenham por objetivo a alteração de dados verdadeiros. Aqui, o computador não é mais visto como alvo – tal qual o título anterior –, mas como instrumento. O art. 7º trata da falsificação relacionada a computador, e o 8º da fraude relacionada a computador. O título seguinte é composto tão-somente por um dispositivo (art. 9º) com a finalidade de proteger crianças e adolescentes de abusadores sexuais. Esse único artigo, porém, abarca diversas condutas, tais como produzir, oferecer ou disponibilizar, distribuir ou transmitir, comprar e possuir pornografia infantil em um sistema de computador ou armazenamento de dados, entre outros. No Brasil, a Lei n. 10.764/2003, inspirada na Convenção de Budapeste, alterou o art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), para incluir mais condutas às que já existiam e acrescentou a possibilidade de propagação da pornografia infantil por meio da grande rede, conforme se colhe do mencionado dispositivo legal: Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou Internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente: (Redação da Lei n. 10.764/12.11.2003) (original sem grifos) Danos relacionados à transgressão de direitos autorais e direitos correlatos é o tema do Título IV da Convenção em estudo. A reprodução não autorizada de documentos ou programas, de fato, merece total proteção devido à extrema facilidade de se copiarem tais bens jurídicos no âmbito da Internet. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 143 A “pirataria” – como é chamada a transgressão de propriedade imaterial – vem crescendo absurdamente nos últimos anos, mormente após o advento da Rede Mundial de Computadores. Num primeiro momento, imaginou-se que não seria necessária a intervenção do Direito Penal – tido como ultima ratio – para solucionar conflitos envolvendo prejuízos causados com a prática dos delitos da espécie, tendo em vista que os demais ramos do direito seriam aptos a enfrentar tais problemas. Entretanto, fácil perceber que é um problema que atinge não só o proprietário, mas toda a coletividade de um Estado, haja vista a pirataria afetar o recolhimento de tributos e a criação de postos de trabalho.67 Os demais Títulos da Convenção tratam de questões secundárias, porém bastante importantes para a proteção dos bens jurídicos atingidos pela informática. Cuida de tentativa e concurso (chamados de ajuda ou encorajamento) no art. 11. Já o art. 12 preocupa-se com a responsabilidade das empresas (chamada de responsabilidade corporativa), atribuindo às pessoas jurídicas a capacidade de delinqüir. O art. 13 trata das disposições finais e recomenda que, em qualquer caso, as ofensas criminais previstas na Convenção sejam puníveis por sanções efetivas, proporcionais e dissuasivas, que incluam privação de liberdade. Por efetividade, entenda-se que a resposta do Direito Penal deve ser eficaz e certa, sob pena de ser desmoralizado. Proporcionalidade preocupa-se com a exata medida da sanção penal, ou seja, a pena deve ser, antes de tudo, justa. Já dissuasividade está intimamente ligada ao caráter preventivo do Direito Penal, que assegura os direitos individuais do cidadão e previne que novas condutas sejam praticadas.68 Merece críticas o art. 21 da Convenção, uma vez que recomenda aos Estadosmembros a adotar medidas a fim de cooperar e assistir as autoridades competentes na coleta ou na gravação de conteúdo de dados, em tempo real, de comunicações especificadas em seu território por meio de um sistema de computador. A censura feita por José de Castro Meira é da seguinte ordem: Como se vê, a Convenção autoriza os serviços policiais a acessar dados, inclusive em tempo real, impossibilitando qualquer providência pelos usuários da rede, que ficam obrigados a guardar sigilo sobre as medidas, ainda que as considere absurdas e fora de propósito. Afinal, o critério quanto à “razoabilidade” das providências poderá ficar à mercê do entendimento dos serviços de segurança. As comunicações 67 68 ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 70-71. ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 100. 144 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. na Internet perderão a confiabilidade, quanto ao resguardo do sigilo, tendo em vista que o acesso pode ocorrer inclusive em tempo real, sem que fique sinal da interferência, com o propósito de realizar o objetivo buscado pelas autoridades policiais.69 Consoante se pode perceber, a atenção dirigida aos novos paradigmas trazidos pela informática é difundida em todo o mundo. A tendência mundial é contemplar os delitos informáticos com novas legislações, já que se trata de uma realidade de nosso cotidiano. CAPÍTULO III - DO PROJETO DE LEI Nº 84/99 Finalmente, após as explanações acerca do conceito, das características e das diversas formas de classificar os crimes informáticos, chega-se ao ponto de se comentar o Projeto de Lei n. 84/99, de autoria do Deputado Luiz Piauhylino, na forma do substitutivo apresentado pelo relator Deputado Léo Alcântara, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em 2002. A matéria tramita em regime de urgência, e, a qualquer momento, podemos ser contemplados com mais uma norma penal. Diante de tantos projetos de lei sobre o tema, o PL 84/99 (atual PLC 89/03) foi escolhido para comentários no presente trabalho por se tratar do mais amplo e abrangente deles e, também, por estar num estágio mais avançado no processo legislativo. Essa opinião se coaduna com a do Comitê de Direito e Tecnologia da Câmara Americana de Comércio de São Paulo (AmCham/SP). Será discutido, neste tópico, se há, realmente, a necessidade de se criarem novos tipos penais para os delitos contra sistemas de informação contidos em computadores – tendo em vista que alguns defendem a atipicidade dos crimes virtuais, e, conseqüentemente, não podem esses crimes ser punidos com base na legislação penal vigente – ou se os crimes praticados pela via virtual já estão devidamente tipificados e apenados no Código Penal vigente, com uma simples modificação no modus operandi, significando que não há por que modificar a legislação atual. Em todo o mundo, leis específicas para o combate e a punição dos tipos de delito em estudo já estão sendo promulgadas e aplicadas, como é o caso da Alemanha – que, em 1986, promulgou lei contra a criminalidade econômica, a qual contempla os delitos de espionagem e falsificação de dados e fraude 69 MEIRA, José de Castro. Crimes de Informática. Disponível em: <http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/ crimes_informatica_meira.html>. Acesso em: 12. out. 2006. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 145 eletrônica –, da Áustria – que reformou seu Código Penal para incluir os delitos de destruição de dados e fraude eletrônica –, da França – que criou lei, em 1988, que dispõe sobre acesso fraudulento a sistema de elaboração de dados, sabotagem, destruição de dados, falsificação de documentos eletrônicos e uso de documentos informatizados falsos – e dos Estados Unidos – que adotaram a Ata Federal de Abuso Computacional, direcionada a atos de transmissão de vírus.70 Carla Rodrigues Araújo de Castro71 dá conta também de que há lei em Portugal, desde 1991, dispondo sobre a criminalidade informática, e, na Itália, houve alteração do Código Penal, acrescentando quinze preceitos sobre o tema. Mário Furlaneto Neto e Guimarães72 acrescentam que houve recente atualização do Código Penal da Espanha para contemplar, como crimes, a pornografia infantil praticada via Internet e a posse de material pornográfico relacionado à pornografia infantil. No Brasil, a matéria ainda se encontra em plena discussão, apesar de a tendência ser pela tipificação em lei especial dos crimes de informática, conforme se vê do adiantado estágio do Projeto de Lei n. 84/99 e da opinião dos principais doutrinadores especializados na matéria. 1 PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL Nullo crimem nulla poena sine praevia lege, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Com esse brocardo, a Carta Magna de 1988 postula o Princípio da Reserva Legal no inciso XXXIX de seu art. 5º. Dito preceito tem origem na Carta Inglesa de 1215, assinada pelo Rei João Sem Terra, após ceder às pressões dos barões feudais, e dispunha que: nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus bens ou colocados fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele se não mediante um julgamento regular sobre seus pares ou de harmonia com a lei do País” (Nullus líber homo expiatur vel 70 71 72 PAIVA, Mário Antônio Lobato de. Delitos Virtuais. Revista Jurídica Consulex, Ano VI, n. 138. Brasília: Consulex, 2002, p. 61. CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de Informática e seus Aspectos Processuais. 2. ed., rev., atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 156-158. FURLANETO NETO, Mário et alii. Crimes na Internet: elementos para uma reflexão sobre a ética informacional. Revista CEJ, ano VII, n. 20, Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2003, p. 71. 146 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. imprisoned, nisi per legale judicium purium suorim vel per legem terrae).73 Conforme ensinamento de José Afonso da Silva, o princípio da reserva legal distingue-se do da legalidade porque aquele consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal. Outra diferença é que o princípio da legalidade (genérica) envolve primariamente uma situação de hierarquia das fontes normativas, enquanto o princípio da reserva de lei (legalidade específica) envolve questão de competência. Rita de Cássia Lopes da Silva cita Crisafulli, segundo o qual, “tem-se, pois, reserva de lei quando uma norma constitucional atribui determinada matéria exclusivamente à lei formal (ou a atos equiparados, na interpretação firmada na praxe), subtraindo-a, com isso, à disciplina de outras fontes, àquela subordinada”.74 Há, ainda, divisão do princípio da reserva legal em absoluta e relativa. Trata-se de reserva absoluta quando a matéria é reservada pela Constituição como exclusiva de lei, não se considerando a hipótese de haver qualquer outra fonte infralegal. A reserva relativa se dá quando se admite que parte da matéria seja buscada em outras fontes que não a lei. Assim, pode-se dizer que a reserva legal absoluta proíbe o preenchimento de lacunas em normas penais por meio da analogia e dos costumes como fontes do Direito Penal. Logicamente que a proibição se dá apenas na aplicação para piorar a situação do acusado, podendo ser aplicado in bonam parte, ou seja, para beneficiar o réu. O princípio em comento está historicamente presente nas nossas Constituições, inclusive na nossa primeira Constituição de 1824 e, sucessivamente, nas de 1891, 1934, 1946, 1967 e na Emenda Constitucional de nº 1 de 1969.75 Luiz Luisi lembra que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas de 1948, dispõe em seu artigo II, 2: Ninguém será condenado por atos ou omissões que no momento em que se cometerem não forem crimes segundo o direito nacional ou internacional. Tão pouco se imporá pena mais grave que a aplicável no momento da comissão do delito. 73 74 75 LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 119 SILVA, Rita de Cássia Lopes da. Direito Penal e Sistema Informático. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 368. LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 18. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 147 Especialistas discutem se a incriminação do agente de delitos informáticos estaria ferindo o princípio constitucional da reserva legal ou se o enquadramento do autor do crime deve ser feito nos modelos já existentes de crime. É o que será ventilado no próximo tópico. 2 DA DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE NOVO DIPLOMA LEGAL A discussão acerca da exigência de lei específica para penalizar os sujeitos ativos dos chamados crimes virtuais tem dividido a doutrina. Vicente Greco Filho, motivado por um episódio em que jovens gaúchos obtiveram senhas de usuários de Internet, passando a utilizá-las em proveito próprio em prejuízo dos donos das contas bancárias em 2000, escreveu sobre o tema. Em tom de desabafo, o citado professor entende que, no caso dos garotos do Rio Grande do Sul, foi praticado o conhecido crime de estelionato, tipificado no art. 171 do nosso Código Penal. Explica que houve vantagem ilícita (consistente em se beneficiar do usufruto do provedor, em prejuízo do titular da conta), mediante meio fraudulento (uso indevido de senha), induzindo e mantendo o provedor em erro. Após afirmar que seria erro grave e perigoso de política penal querer definir crimes específicos, conclui que nada existe de especial na possível proteção aos bancos de dados informatizados. Isso porque, ou pertencem eles à esfera da intimidade, ou à esfera da prática comercial ou industrial e, nesses campos, sua proteção penal deve ser tratada, independentemente de a violação ocorrer por meio da informática.76 Finaliza com a afirmação de que o Direito Penal está perfeitamente apto a atender à proteção dos direitos básicos das pessoas e, caso haja modificação, esta deve ser feita dentro de uma perspectiva de proteção genérica de um bem jurídico. Em artigo produzido em 1984 e publicado em diversas revistas jurídicas, Valdir Sznick, após elencar as principais técnicas de uso não autorizado do computador, tais como “lata de lixo” e “cavalo de Tróia”, afirma que ditas condutas estão abrangidas pelo Código Penal atual e, por conseguinte, podem ser consideradas como crime. 76 GRECO FILHO, Vicente. Algumas Observações sobre o Direito Penal e a Internet. Revista Direito Mackenzie. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2000, p. 35. 148 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. Enumera uma série de modalidades criminosas que podem ser cometidas por meio do computador, quais sejam: estelionato, falsificação de documento público e particular, crimes contra a inviolabilidade de correspondência, expedição de duplicata simulada, crimes contra o privilégio de invenção, divulgação de segredo ou violação de segredo profissional, além dos crimes contra a honra. Apesar de entender, tal como Vicente Greco Filho, que o Direito Penal se faz suficiente para proteger os bens jurídicos colocados em discussão, não descarta a possibilidade de criação de um novo tipo penal a fim de englobar mais especificamente essas condutas: Embora entendamos que o direito penal atual pelos tipo supra apontados já oferece proteção aos crimes cometidos por meio do computador – e de toda a parafernália da informática – somos de opinião que a ereção de um delito novo englobaria melhor todas as modalidades dessas condutas delitivas, obviando dificuldades oriundas da apuração do meio empregado e da fraude ocorrida. Assim sob a epígrafe do ‘Uso indevido da computação’, abranger-se-iam todas as condutas oriundas do ‘uso indevido de computador’ e o ‘uso de computador por pessoa não autorizada.77 A maioria dos doutrinadores pesquisados é da opinião de que os crimes informáticos merecem uma tipificação específica, sob pena de serem os magistrados obrigados a absolver os acusados pela falta de lei em nosso ordenamento jurídico. Mário Antônio Lobato de Paiva cita sentença proferida na Argentina em que o Juiz Federal foi obrigado a absolver os réus, acusados de violar o sistema da página web da Suprema Corte de Justiça da Nação, substituindo-a por outra, alusiva ao aniversário de falecimento do jornalista José Luis Cabazes. Entendeu o juiz que os artigos referem-se especificamente a ataques à materialidade, utilidade ou disponibilidade de coisas, encontrando, com isso, obstáculo no enquadramento de conduta em epígrafe como crime, o que culmina na atipicidade do feito sob julgamento. Para ele (o juiz), não é possível considerar página web de Corte Suprema de Justiça da Nação como uma coisa, nos termos em que esta deve ser entendida. “Coisa”, definida no art. 2.311 do Código Civil da Nação, é objeto material suscetível de ter um valor.78 77 78 SZNICK, Valdir. O Delito e o Computador. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 8, vol. 26, São Paulo: Vellenich, 1984, p. 70. PAIVA, Mário Antônio Lobato de. A Atipicidade dos Delitos Cometidos na Internet. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, ano V, n. 26. Belo Horizonte: Síntese, 2004, p. 155-156. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 149 Ademais, o juiz destaca que uma interpretação extensiva implicaria claro menoscabo ao princípio da legalidade, uma vez que tais delitos não possuem enquadramento legal no Código Penal da Nação. O autor concorda com o juiz argentino e defende a criação de leis específicas para tipificar essas condutas perpetradas pelo uso das novas tecnologias, acompanhadas de sanções penais específicas que coíbam a prática dos delitos virtuais que podem causar graves danos à comunidade. Na mesma linha de pensamento, Maria Helena Junqueira Reis propõe a criação de uma lei específica sobre computer crimes – desde que não seja casuística devido à velocidade do avanço da tecnologia –, a ampliação do conceito de “coisa”, “fraude” e “documento” para abarcar o mundo virtual e criminalizar o “acesso não autorizado a certos bancos de dados”, como o das autarquias e do Poder Judiciário.79 Túlio Vianna também segue a tese de que se faz necessária a criação de dispositivos capazes de dar tipicidade aos delitos em comento, mas, diferentemente de Mário Antônio Lobato de Paiva, não acredita que a solução esteja na criação de novas leis específicas. Para Túlio Vianna, bastaria o acréscimo de um artigo ao Código Penal brasileiro e traz uma sugestão em sua obra. Trata-se da inserção do artigo 154-A na Parte Especial, Título I, Capítulo VI, da seguinte Seção V, por ele criada: Seção V – Dos Crimes contra a inviolabilidade de dados informáticos Art. 154-A. Acessar, sem autorização, dados ou programas em sistema computacional. Pena – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. § 1º A pena será reduzida de um a dois terços ou o juiz aplicará somente a pena de multa se o agente não tinha intenção de lucro ou de obter vantagem de qualquer espécie para si ou para outrem e foi pequeno o prejuízo para a vítima. § 2º Aumenta-se a pena de um terço até metade: I – se o crime é cometido contra sistema computacional da União, Estado, Distrito Federal, Município, órgão ou entidade da administração direta ou indireta ou de empresa concessionária de serviços públicos; II – se o crime é cometido por funcionário público ou por quem exerça a função de administrador de sistemas ou assemelhada, com abuso de poder ou com violação de dever inerente a função; 79 REIS, Maria Helena Junqueira. Computer Crimes. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 55. 150 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. III – se o agente destrói ou danifica o sistema computacional ou dados nele armazenados; IV – se o agente divulga a terceiros as informações obtidas, causando dano material ou moral à vítima. § 3º A pena prevista neste artigo será cumprida preferencialmente por meio de tarefas que aproveitem as aptidões do condenado, especialmente no desenvolvimento de softwares com código aberto para entidades públicas e no treinamento em informática de funcionários públicos e da comunidade em geral. § 4º Somente se procede mediante representação, salvo na hipótese do § 2º, II, em que a ação é pública incondicionada.80 Na mesma esteira de pensamento encontra-se Augusto Rossini,81 que sugere a modificação no campo penal, porém defende que não há necessidade de se criar uma nova estrutura. Augusto Rossini é pela adaptação dos delitos telemáticos à realidade brasileira, fazendo inserir novos tipos ao Código Penal existente. Inicia com a criação dos arts. 163-A e 163-B, cuja ação penal somente se procederia mediante queixa: Dano a dado, programa de computador, banco de dados ou mecanismos de acesso. Art. 163-A. Apagar, destruir, modificar ou de qualquer forma inutilizar, total ou parcialmente, dado, programa de computador, banco de dados ou mecanismos de acesso, armazenados em meios eletrônicos, com a utilização de meio fraudulento ou de forma não autorizada. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. Parágrafo único: Se o crime é cometido: I – contra o interesse da União, Estado, Distrito Federal, Município ou órgão ou entidade da administração direta ou indireta, ou de empresa concessionária de serviços públicos; II – com intuito de lucro ou vantagem de qualquer espécie, própria ou de terceiro; ou III – com o uso indevido de senha ou processo de identificação de terceiro. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 80 81 VIANNA, Túlio Lima. Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 91-92. ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004, p. 236-244. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 151 Art. 163-B. Disponibilizar ou utilizar dado ou programa de computador em meios eletrônicos com a finalidade de apagar, destruir, inutilizar ou modificar dado, programa de computador, banco de dados ou mecanismos de acesso, ou se de qualquer forma dificultar ou impossibilitar total ou parcialmente a utilização de meios eletrônicos. Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa (...)” Acrescenta, ainda, o mesmo autor um inciso no § 4º do art. 150 do CP, que trata dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio para compreender, na expressão “casa”, o “sistema informático ou telemático com acesso indevido ou não autorizado”. Cria, também, o art. 150-A para tipificar o acesso não autorizado ou fraudulento, com as mesmas qualificadoras sugeridas para o art. 163-A: Art. 150-A. Obter acesso não autorizado, ou com utilização de meio fraudulento, de dados, programas de computador, banco de dados ou mecanismos de acesso armazenados em meios eletrônicos, com a utilização de meio fraudulento ou de forma não autorizada. Augusto Rossini vê necessidade de adicionar um parágrafo ao art. 150 do atual Código Penal que trata da violação de correspondência a fim de equiparar a figura do correio eletrônico (e-mail) à correspondência fechada. E, por fim, indica mais uma possível inovação com a criação do seguinte art. 297-A no rol de crimes de falsidade documental: Art. 297-A. Considera-se documento a declaração escrita, de autoria identificável, idônea, a provar fato juridicamente relevante. Documento por equiparação § 1º Equipara-se a documento o impresso, a cópia ou a reprodução de documento, devidamente autenticados por pessoa ou processo mecânico legalmente autorizados, bem como todo o dado, instrução ou programa de computador constantes de processamento ou comunicação de dados ou de qualquer suporte físico. § 2º Equipara-se a documento público o emanado de entidade autárquica ou de fundação instituída pelo poder público. Como se vê, salvo raras exceções, os especialistas em matéria de direito de informática são favoráveis a uma nova tipificação para alcançar os delitos praticados contra os sistemas de tecnologia de informatização. Essa tendência pode 152 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. ser sentida não somente no Brasil, mas também em vários outros países conforme já foi explanado supra. 3 DE LEGE FERENDA A nova lei a ser promulgada vem com a força do aval concedido pela maioria da doutrina especializada na matéria de direito de informática. Como já foi dito anteriormente, o Projeto de Lei n. 84/99 (PLC 89/03) foi eleito para servir de base para o debate, por ser o mais completo entre aqueles que tramitam no Congresso Nacional. O projeto em comento foi elaborado por uma comissão sob a coordenação do professor José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto, atendendo a pedido do citado parlamentar, e composta por juristas de alto escalão como o Professor Damásio Evangelista de Jesus e o Dr. Carlos Alberto Etcheverry.82 O primeiro capítulo do Projeto de Lei – que regula o uso de bancos de dados, a prestação de serviços por redes de computadores e dispõe sobre os crimes cometidos na área de informática – estabelece os princípios reguladores da prestação de serviços por redes de computadores. Dispõe o art. 2º do projeto que “o acesso, o processamento e a disseminação de informações através das redes de computadores devem estar a serviço do cidadão e da sociedade, respeitados os critérios de garantia dos direitos individuais e coletivos e de privacidade e segurança de pessoas físicas e jurídicas e da garantia de acesso às informações disseminadas pelos serviços da rede”. No capítulo seguinte, regula o uso de informações disponíveis em computadores ou redes de computadores. Para merecer proteção do uso do sistema de informática, o projeto indica que necessário faz-se a pessoa, física ou jurídica, ser identificada ou identificável. Prevê o PL 84/99 um cadastramento por meio do qual será dado conhecimento das informações privadas armazenadas a ela referentes, ou seja, as informações privadas somente serão divulgadas na rede sob a aquiescência da pessoa a que se referem. Obrigará, ainda, caso aprovado, que aqueles que se servem de informações privadas dos usuários da Internet expliquem os fins para que se destinam as informações. Adotou, assim, o projeto de lei, mecanismo de controle sobre a coleta, o armazenamento, o processamento e a transmissão de dados. 82 BRITO, Eduardo Valadares de. Crimes na Internet. Disponível em: <http://www.ibdi.org.br.> Acesso em: 22 abr 2007. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 153 O terceiro capítulo prevê os computer crimes propriamente ditos com suas conseqüentes penas, criando seis novos tipos penais, em seis seções diversas, quais sejam: Dos crimes de informática Seção I - Acesso indevido ou não autorizado Art. 9º Acesso, indevido ou não autorizado, a dados ou informações armazenadas no computador ou em rede de computadores. Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorização ou indevidamente, obtém, mantém ou fornece a terceiro meio de acesso a computador ou rede de computadores. Seção II - Alteração de senha ou meio de acesso a programa de computador ou dados Art. 10. Apagar, destruir, alterar, ou de qualquer forma inutilizar senha ou qualquer outro meio de acesso a computador, programa de computador ou de dados, de forma indevida ou não autorizada. Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Seção III - Obtenção, manutenção ou fornecimento indevido, ou não autorizado, de dado ou instrução de computador Art. 11. Obter, manter ou fornecer, de forma indevida ou não autorizada, dado ou instrução de computador. Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. Seção IV - Dano a dado ou programa de computador Art. 12. Apagar, destruir, modificar ou de qualquer forma inutilizar, total ou parcialmente, dado ou programa de computador, de forma indevida ou não autorizada. Pena - detenção, de um a seis meses, e multa. Seção V - Criação, desenvolvimento ou inserção em computador de dados ou programa de computador com fins nocivos Art. 13. Criar, desenvolver, inserir ou fazer inserir, dado ou programa de computador, em computador ou rede de computadores, de forma indevida ou não autorizada, com a finalidade de apagar, destruir, inutilizar ou modificar dado ou programa de computador, ou de qualquer forma dificultar ou impossibilitar, total ou parcialmente, a utilização de computador ou rede de computadores, ou o acesso a estes. 154 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. Pena - detenção, de um ano a dois anos, e multa. Seção VI - Violação de segredo armazenado em computador, meio magnético, de natureza magnética, óptica ou similar Art. 14. Obter ou fornecer segredos, de indústria ou comércio, ou informações pessoais armazenadas em computador, rede de computadores, meio eletrônico de natureza magnética, óptica ou similar, de forma indevida ou não autorizada. Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.” Diante dos dispositivos acima, pode-se dizer que os reclames da doutrina foram atendidos. Contempla o projeto o acesso a sistemas computacionais sem autorização, apenando também o dano causado aos softwares de computadores. Para Roberto Chacon de Albuquerque, não é o acesso aos dados ou às informações armazenadas que deve ser objeto de sanção penal, mas “a tomada de conhecimento de dados armazenados, processados ou transmitidos por sistemas informáticos, desde que se infrinja alguma medida de segurança para sua proteção”.83 O mesmo autor critica o art. 13 do PL 84/99, pois, para ele, não se deve penalizar aquele que cria dado ou programa de computador, em computador ou rede de computadores de forma indevida ou não autorizada, uma vez que a criação pode ocorrer com fins educativos. O derradeiro capítulo é o das disposições finais que regulam os requisitos formais e instrumentais da lei para a coação legal dos crimes. É previsto aumento da pena de um sexto até metade caso qualquer dos crimes elencados seja praticado no exercício de atividade profissional ou funcional. Há, outrossim, qualificadoras no caso de o crime ser cometido contra a administração direta ou indireta, com considerável prejuízo para a vítima, com intuito de lucro ou vantagem de qualquer espécie, própria ou de terceiro, com abuso de confiança, por motivo fútil, com o uso indevido de senha ou processo de identificação de terceiro ou com a utilização de qualquer outro meio fraudulento, a pena sobe para reclusão de dois a seis anos e multa. A pena pode ser considerada severa, tendo em vista que o crime de estelionato (art. 171 do CP) é apenado com reclusão de um a cinco anos e multa e, na modalidade mais grave, aumenta-se a pena em um terço. 83 ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Criminalidade Informática. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 148. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 155 Finaliza declarando que os crimes somente se procedem mediante queixa ou representação do ofendido, salvo exceções, casos em que será de ação penal pública incondicionada, por exemplo, quando cometidos contra interesse da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município. Após os breves comentários a respeito da nova lei sobre crimes informáticos, pode-se perceber que o diploma legal responde aos anseios da sociedade, porque confere segurança à população e retira a sensação de impunidade, além de atender às normas de técnica legislativa e aos reclames do mundo jurídico, de magistrados e de doutrinadores. CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao longo do presente trabalho monográfico, tentou-se explicar a informática e a Internet por meio de seus contextos históricos e definições a fim de demonstrar a importância do tema, tendo em vista a verdadeira invasão tecnológica a que presenciamos. E, diante da constante mutação da sociedade, pois é dinâmica, o jurista deve estar preparado para enfrentar esses novos desafios que se apresentam. Por isso, a informática merece estudo aprofundado e a preocupação dos operadores do direito. A despeito das opiniões em contrário, mormente a do célebre Professor Vicente Greco Filho, no nosso sentir, faz-se necessária, sim, a elaboração de um novo diploma legal para abarcar delitos virtuais e desfazer esse vácuo legislativo que testemunhamos nos dias atuais. Não fosse assim, em certos casos, seríamos obrigados a aplicar a analogia e os costumes para enquadrar criminosos, o que, conforme já foi dito, não traduz melhor técnica de política criminal, tendo em vista que o uso dessas fontes em prejuízo do acusado é proibido. A existência do princípio da reserva legal implica segurança jurídica. No Direito Penal, como ultima ratio, é subsidiário de todos os outros ramos do direito; o princípio da reserva legal deve ser absoluto, somente podendo privar alguém de sua liberdade mediante lei prévia, certa e determinada. Repise-se que precisamos de novas tipificações de crimes informáticos, entretanto somente os classificados como próprios ou puros supra, entendendo-se como aqueles praticados contra o sistema de computadores em si mesmos. Os chamados impróprios (ou impuros), mistos e comuns já se encontram devidamente tipificados no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o manuseio do computador 156 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. e da Internet é mero meio, simples modificação no modus operandi do delito, não implicando novo delito. Quanto à discussão acerca da maneira como deve ser modificada a legislação – se se deve atualizar o Código Penal ou criar novo diploma legal –, somos pela segunda corrente. Isso porque permitiria aos magistrados a aplicação de uma norma certa, mais específica do que a mera introdução de artigos, parágrafos e incisos no Código atual. A futura lei penal geral sobre delitos informáticos trará, em seu bojo, princípios específicos relacionados ao tema, permitindo uma penalização própria aos delitos ali preconizados, e, mais importante, admitirá uma análise pormenorizada dos crimes informáticos. Além do mais, a elaboração de uma lei específica sobre os crimes cometidos na área de informática facilitará a interpretação de forma sistemática, segundo a qual uma lei não existe isoladamente, mas em conjunto com outras pertencentes à sua mesma classe. Merece elogios o Projeto de Lei n. 84/99 quanto à sua forma. Trata-se de lei específica sobre crimes informáticos, mas não é fechada o bastante para impedir que novos delitos sejam enquadrados. Considerando a constante evolução do mundo virtual, devemos estar preparados para a possibilidade de surgimento de novos tipos penais. Assim, entendemos que há urgência na aprovação do Projeto de Lei ora comentado. Não é concebível deixar de se condenarem verdadeiros criminosos virtuais por falta de legislação. O projeto foi proposto há sete anos e daquela época aos dias atuais inúmeros malfeitores informáticos deixaram de ser condenados porque a justiça esbarrou na burocracia a que somos dependentes no nosso país. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Criminalidade Informática. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. ARAS, Vladimir. Crimes de Informática. Uma Nova Criminalidade. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2250>. Acesso em 12 out 2006. BRITO, Eduardo Valadares de. Crimes na Internet. Disponível em: <http://www. ibdi.org.br> Acesso em 22 abr. 2007. CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de Informática e seus Aspectos Processuais. 2. ed., rev., atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 157 _____. Impunidade na Internet. Disponível em: <http://www.direitonaweb.adv. br/doutrina/dinfo/Carla_R_A_Castro_(DINFO_0001).htm>. Acesso em: 12 out. 2006. COSTA, Marcelo Antonio Sampaio Lemos. Computação Forense. 2. ed. Campinas: Millennium, 2003. COSTA, Marco Aurélio Rodrigues da. Crimes de Informática. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1826>. Acesso em: 22 abr. 2007. FEDELI, Ricardo Daniel et alli. Introdução à Ciência da Computação. São Paulo: Thomson Pioneira, 2003. FERREIRA, Pinto. A Era da Informática e a Juscibernética. Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, ano XIX, n. 22. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. FURLANETO NETO, Mário et alii. Crimes na Internet: elementos para uma reflexão sobre a ética informacional. Revista CEJ, ano VII, n. 20. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2003. GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. Vol. 3. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. GRECO FILHO, Vicente. Algumas Observações sobre o Direito Penal e a Internet. Revista Direito Mackenzie, nº 1, São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2000. JESUS, Damásio Evangelista de. Código Penal Anotado. 11. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001. LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. MEIRA, José de Castro. Crimes de Informática. Disponível em: <http://buscalegis. ccj.ufsc.br/arquivos/crimes_informatica_meira.html>. Acesso em: 12 out. 2006. MOREIRA, Rui. Introdução à Informática. Disponível em: <http://www2.ufp. pt/~rmoreira/ MTC/Aula3_II.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2007. PAIVA, Mário Antônio Lobato de. A Atipicidade dos Delitos Cometidos na Internet. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, ano V, n. 26. Belo Horizonte: Síntese, 2004. _____. Delitos Virtuais. Revista Jurídica Consulex, ano VI, n. 138. Brasília: Consulex, 2002. PLANTULLO, Vicente Lentini. Estelionato Eletrônico. Curitiba: Juruá, 2005. RAHAL, Flávia; GARCIA, Roberto Soares. Crimes e Internet – Breves Notas aos Crimes Praticados por Meio da Rede Mundial e Outras Considerações. Boletim IBCCrim, ano 9, n. 110, São Paulo: IBCCrim, 2002. 158 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. REINALDO FILHO, Demócrito. Crimes Cometidos na Internet: Questões Técnicas Dificultam Condenações. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, ano V, n. 26, Belo Horizonte: Síntese, 2004. REIS, Maria Helena Junqueira. Computer Crimes. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. RODRIGUES, Francisco de Assis. A Tutela Penal dos Sistemas de Computadores. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2813>. Acesso em: 12 out. 2006. ROSA, Antônio José M. Feu. Dos Crimes Virtuais. Revista Jurídica Consulex, ano V, n. 105, Brasília: Consulex, 2001. ROSA, Fabrízio. Crimes de Informática. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2005. ROSSINI, Augusto. Informática, Telemática e Direito Penal. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2004. SILVA, Rita de Cássia Lopes da. Direito Penal e Sistema Informático. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. SZNICK, Valdir. O Delito e o Computador. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 8, vol. 26, São Paulo: Vellenich, 1984. TORON, Alberto Zacharias. Crimes na Internet. Repertório de Jurisprudência, n. 22, 3º Caderno. São Paulo: IOB, 2000. VALIN, Celso. A Questão da Jurisdição e da Territorialidade nos Crimes Praticados pela Internet. In: ROVER, Aires José (org). Direito, Sociedade e Informática: Limites e Perspectivas da Vida Digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000. VIANNA, Túlio Lima. Dos Crimes por Computador. Revista dos Tribunais, ano 91, vol. 801, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. _____. Fundamentos de Direito Penal Informático. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 117-159, Dez. 2007. 159 ERRO MÉDICO: ASPECTOS CRIMINAIS* Luciane Bastos Lage Vieira INTRODUÇÃO Este é um estudo monográfico que pretende debater a história e a caracterização criminal dos atos médicos. Visa conceituar e diferenciar o crime médico específico do erro médico, inclusive com a delimitação das esferas dolosa e culposa, entre outros aspectos. No período da Antigüidade à Idade Média, eram aplicadas penas severas a médicos considerados culpados por erros cometidos no exercício da profissão. Com o passar dos séculos, os médicos foram adquirindo liberdade de ação, e surgiram fontes doutrinárias que defendiam a ampla tolerância para com os erros médicos. A questão passou a ser novamente avaliada no início do século passado, e os médicos voltaram ser responsabilizados por seus atos, desde que tivessem atuado com culpa. Sobre a mudança dos tempos e a situação do médico neste novo contexto social, vale ressaltar a posição de Miguel Kfouri Neto, que afirma: Verifica-se uma “medicalização” da vida – desde a ingestão de vitaminas, que se populariza, à cirurgia plástica estética, controles dietéticos – ao passo que o homem se torna mais reivindicativo, cônscio de seus direitos, e o relacionamento com os médicos se torna mais e mais despido de conotação pessoal. Neste contexto, como destaca Clotet, assume desusada importância o diálogo interdisciplinar, envolvendo, como protagonistas, médicos, especialistas em Ética e Bioética, advogados, promotores de Justiça, magistrados, políticos, sociólogos e religiosos. Aos operadores jurídicos incumbe participar da evolução científica, prevenindo futuros embates e lesões a direitos.1 * 1 Monografia apresentada como requisito para a conclusão do curso de Pós-Graduação Ordem Jurídica e Ministério Público da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - FESMPDFT. Orientador: Professor Diaulas Costa Ribeiro. KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 30/31. 160 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Com a evolução dos tempos, a deterioração da relação entre o profissional de saúde e o paciente, a dessacralização da sociedade, entre outros aspectos, a morte assistida por profissionais de saúde ou agravos à saúde não têm sido sempre tratados como uma conseqüência natural de um estado de saúde debilitado, mas, algumas vezes, como o resultado de um possível erro médico. Isso mostra a importância de uma análise imparcial e cuidadosa de cada caso, visto que o inconformismo de alguns pacientes pode levar ao questionamento dos procedimentos médicos sem que se considerem as limitações da medicina em frente dos embates do homem pela busca da eternidade. O direito à integridade corporal, à saúde e à vida, mais valioso bem jurídico da pessoa humana tutelado pelo Estado, coloca o médico em situação de evidência. A sociedade tem admitido, cada vez menos, a ocorrência de erros médicos, fatos antes pouco suscitados e indagados com freqüência na atualidade. A idéia de reparação por danos físicos e morais está-se disseminando, e a atual responsabilização criminal do profissional de saúde destaca a necessidade de se aprofundarem estudos num tema ainda bastante polêmico, principalmente quanto aos pressupostos a se considerar para classificar um erro médico e tipificar crimes em decorrência de atos dos profissionais de saúde. Inquestionável é a preocupação que tem surgido por parte de entidades médicas, conselhos de classe e hospitais com a questão, principalmente com o advento da responsabilização civil. Nos Estados Unidos, a maioria dos profissionais de saúde, para atuar no mercado, realiza seguros privados com o objetivo de ter garantia no caso de ser processada por algum mau procedimento e ser condenada a pagar indenizações vultosas, como tem ocorrido com freqüência. A mídia, de forma geral, bem como a sociedade têm participado de discussões acerca do assunto, e a necessidade de fiscalização efetiva das atividades médicas tem sido enfatizada, principalmente em face do corporativismo de que são acusados os Conselhos de Medicina, os quais, mesmo que atuassem com maior rigor e rapidez, cuidam apenas de aspectos éticos e não estão habilitados à análise de imputações criminais contra os médicos. A doutrina pesquisada dá sinais de não se ter ainda uniformizado, havendo conceitos e análises em sentidos diversos, e a jurisprudência, da mesma forma, ainda está em formação. Um aspecto que influenciou decisivamente a escolha deste tema foi a existência da Pró-Vida - Promotoria Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, primeira promotoria especializada no Brasil para tratar de erros médicos sob o enfoque criminal. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 161 O objetivo geral deste estudo bibliográfico é compilar criticamente teorias, pressupostos e princípios gerais de Direito Penal que possam ilustrar as particularidades do crime médico doloso e culposo, identificando quando se configura a culpa dos profissionais de saúde e sob quais fundamentos jurídicos se imputa a eles a prática de crimes. Especificamente, visa esta monografia desenvolver o tema proposto ressaltando aspectos de ordem legal, doutrinária e jurisprudencial, de forma a possibilitar a prévia compreensão da tipificação criminal de condutas dos profissionais de saúde, identificando em que medida há responsabilidade no exercício de suas funções e propondo uma breve reflexão com fundamento nos pressupostos considerados, para contribuir para melhor compreensão do assunto. 1 RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE Sobre a relação médico-paciente, cabe inicialmente citar a afirmação feita por Delton Croce e Delton Croce Júnior: Longínquo é o tempo em que as pessoas acreditavam existir entre o paciente e o médico uma brumosa zona de transição entre a luz e a sombra como que a impedir àqueles uma melhor compreensão da gênese, do tratamento e da cura das doenças. Hoje, ou mais precisamente, graças à jurisprudência francesa imposta pelo famoso julgado de 20 de maio de 1836 da Câmara Civil da Corte de Cassação, já não pairam dúvidas a respeito da natureza contratual da responsabilidade médica; os pacientes, cônscios das situações que lhes aproveitam e sentindo que do erro médico advindo de culpa resultou danos físicos e/ou morais, passaram a contestar, através de ações penais ou de pesadas ações cíveis, os seus direitos.2 Apesar de ser possível a responsabilidade médica decorrente de responsabilidade extracontratual, Wanderby Panasco afirma que “as relações mais comuns entre médico e paciente são de natureza contratual, e, portanto, adquirem vínculos obrigacionais”.3 2 3 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997, p.25. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, pág. X. 162 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Cabe ressaltar que essa divisão da responsabilidade em contratual e extracontratual tem sofrido críticas. Partindo-se do princípio de que a culpa, tanto no caso de dever legal quanto contratual, leva-nos à idéia de responsabilidade, não haveria distinção significativa. Quanto à natureza da responsabilidade médica, Miguel Kfouri Neto ressalta que o fato de ser considerada como contratual não tem, ao contrário do que poderia parecer, o resultado de presumir a culpa. Para que se configure a responsabilidade, é necessária a prova da culpa do agente, cujo ônus incumbe à vítima. A reparação do dano será proporcional ao resultado, mas somente na justa medida de sua provocação por ato culposo do agente. O médico não se compromete a curar, mas a proceder de acordo com as regras e os métodos da profissão.4 Irany Novah Moraes faz uma consideração de grande relevância acerca da avaliação da ocorrência do erro médico, afirmando que como o erro só pode ser estimado pelo resultado, o médico só deve responder pelo que depende exclusivamente dele e não da resposta do organismo do paciente e que neste ponto há uma sabedoria da nossa Justiça, que estabelece o contrato entre médico e paciente como de meio e não de fim. Dessa maneira, salvaguarda o médico de responsabilidade pelo que não deu certo por causa do paciente, seja pelo que ele não fez como lhe foi prescrito, seja pelo fato de o seu organismo não ter reagido como se poderia esperar.5 A única hipótese em que a responsabilidade do médico tem sido classificada como de resultado é no caso de cirurgias estéticas eletivas, havendo, mesmo nesses casos, certas divergências, com parte da doutrina defendendo que essa obrigação seria, na verdade, de informar ao paciente quanto aos riscos e às perspectivas de resultado. A classificação da obrigação médica como de meio ou de resultado e a natureza da responsabilidade, que pode ser contratual ou extracontratual, são relevantes para o entendimento da responsabilidade médica, mas, especialmente, para a responsabilidade civil. Neste trabalho a avaliação da responsabilidade médica tem o enfoque criminal. O que tem relevância é o ato médico abusivo, ou seja, aquele que foge aos seus fins originais. 4 5 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 58. MORAES, Ivany Novah. Erro Médico e a Lei. 4. ed. ver. ampl. São Paulo: Lejus, 1998, p.323. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 163 A relação entre médicos e pacientes tem sido, a cada dia, mais impessoal e tem-se transformado em um contrato entre empresas e consumidores, uma vez que planos de saúde e hospitais têm intermediado esse relacionamento. Essa relação, pela sua própria natureza, já demonstra a possibilidade da ocorrência de conflitos, e as normas legais prevêem que o resultado desse contrato pode ser problemático, como nos casos em que o ato médico causa danos, o que gera a tipificação da ocorrência de lesões corporais ou homicídio. As lesões corporais podem ser de natureza leve, grave ou gravíssima, essa última quando importar incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente. Estarão incursos no artigo 129 do Código Penal aqueles que produzirem tais resultados dolosa ou culposamente. A responsabilidade médica também ocorre no caso de morte do paciente, incidindo neste caso o artigo 121 do Código Penal. 2 RESPONSABILIDADE MÉDICA: HISTÓRIA E ORIGENS DOUTRINÁRIAS 2.1 HISTÓRICO DA RESPONSABILIDADE MÉDICA Fazendo uma resenha histórica sobre a responsabilidade médica, Delton Croce avalia que, nos primórdios da humanidade, não se cogitava de responsabilidade ou de direitos, já que a provocação de um dano propiciava imediata e pronta reação vingativa, guiada pela brutalidade do instinto, sem qualquer preocupação com a busca por regras adequadas ou limitações. O objetivo era reparar o mal pelo mal.6 Dada a importância da Medicina no conjunto das atividades sociais, foram elaboradas, nas legislações dos povos antigos, normas que referendavam questões ligadas ao comportamento profissional dos médicos. A existência de sanções inscritas nos livros sagrados ou nas constituições primitivas denota a atenção dispensada ao erro médico desde os primórdios da Medicina. O primeiro documento histórico que trata do problema do erro médico é o Código de Hamurabi (2.394 a.C.). O Código estabelecia: O médico que mata alguém livre terá suas mãos cortadas; se morre o escravo paga seu preço, se ficar cego a metade do preço. 6 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997, p.3/4. 164 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Entre os povos antigos há notícias de que os Visigodos e os Ostrogodos entregavam o médico à família do doente por suposta imperícia para que o justiçassem como bem entendessem. Outros códigos antigos, como os livros dos Vedas e o Levítico, já estabeleciam penas para os médicos que não aplicassem com rigor a medicina da época. E, assim, poderiam eles ter as mãos decepadas ou perder a própria vida se ficasse cego ou morresse o cliente.7 No Egito, os médicos ostentavam elevada posição social e se confundiam com os sacerdotes. De acordo com alguns autores, existia um livro com regras do exercício da ciência médica, as quais os médicos deveriam respeitar. Respeitadas as regras, mesmo que o paciente viesse a morrer, não eram punidos. Quando se afastava do cumprimento das normas e, ainda que o paciente se salvasse, o médico estava sujeito a várias penas, inclusive a morte. Entre os gregos também havia um tratamento rigoroso do suposto erro médico. Na Grécia antiga, segundo Plutarco, Alexandre mandou crucificar Glaucus, médico em Ephestion, porque foi ao teatro, abandonando seu paciente, que, por um desvio de regime, veio a falecer. Entendeu-se, à época, que estaria configurada uma negligência médica. Em Roma, à época do império, em função da Lex Aquilia, os médicos pagavam indenização pela morte de um escravo e, àqueles considerados culpados por falta profissional, eram imputadas as penas de deportação e de morte. Wanderby Panasco afirma que, apesar dessas previsões, há “admoestações, principalmente de Plínio, que nas suas obras reclama das impunidades médicas tendo em vista dificuldades, já naquela época, das tipificações penais”.8 Tratando da história do erro médico, Júlio Cesar Meirelles Gomes registra que, na Idade Média, a rainha Astrogilda exigiu do rei, seu marido, que fossem com ela enterrados os dois médicos que a trataram, aos quais atribuía o insucesso no tratamento.9 7 8 9 GOMES, Júlio Cézar Meirelles; DRUMOND, José Geraldo de Freitas; FRANÇA, Genival Veloso de. Erro Médico. 2. ed. Montes Claros: Unimontes, 2000, p. 27. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 37. GOMES, Júlio Cézar Meirelles; DRUMOND, José Geraldo de Freitas; FRANÇA, Genival Veloso de. Erro Médico. 2. ed. Montes Claros: Unimontes, 2000, p. 27. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 165 2.2 ORIGEM DOUTRINÁRIA DA RESPONSABILIDADE MÉDICA Apesar de ter havido em 1596 e 1768 pronunciamentos do Parlamento de Bordeaux e de Paris pela interdição do exercício da profissão a médicos incriminados por faltas no exercício de suas funções, em 1602 o Parlamento de Paris prolatou o princípio de irresponsabilidade médica no que concerne a acidentes sobrevindos ao longo dos tratamentos.10 Wanderby Panasco afirma que o Código Civil francês de 1804 e as leis posteriores não são explícitas, mas que a responsabilidade médica, como de todos os demais cidadãos, poderia ser deduzida dos arts. 1.382 e 1.383, que estabeleciam o princípio de que qualquer ato humano prejudicial a outrem obrigava o autor do dano a repará-lo. Entretanto, surgiram diversas controvérsias em relação a essa responsabilização. Da análise dos posicionamentos adotados acima, fica clara a necessidade de exposição das diferentes doutrinas adotadas para avaliação da responsabilidade médica. Wanderby Panasco considera a existência de três doutrinas: a doutrina da irresponsabilidade, a doutrina do dolo ou da má-fé, e a doutrina da responsabilidade médica.11 A seguir, serão abordadas as particularidades de cada uma segundo o ponto de vista do autor. 2.2.1 DOUTRINA DA IRRESPONSABILIDADE Essa doutrina é a que se encontra mais sujeita a críticas. A idéia surgiu na época em que o direito começou a delinear normas para a responsabilidade médica. Wanderby Panasco ressalta que os que não aceitavam a responsabilidade médica argumentavam que o diploma médico era prova de idoneidade, que o processo científico ficaria ameaçado se os médicos percebessem a possibilidade de um processo a cada procedimento terapêutico arriscado, que as faltas técnicas do médico não poderiam ser julgadas por um tribunal de magistrados advogados e que a Medicina não era uma ciência matemática capaz de se submeter a normas.12 10 11 12 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 37. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 29. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 32. 166 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Trébuchet foi o grande propugnador dessa teoria e não obteve o apoio devido da classe. Mesmo assim, conseguiu levar avante sua idéia, influenciando a própria Academia de Medicina “ante o famoso julgamento, que o médico não deveria ser incriminado senão quando fosse produtor do dano, intencionalmente”.13 2.2.2 DOUTRINA DO DOLO OU DA MÁ-FÉ Os partidários dessa doutrina eram aqueles que admitiam a irresponsabilidade. Aceitavam limitadamente a responsabilidade, quando se tratasse de dolo ou má-fé, e, portanto, dentro de um critério de intencionalidade. Em relação a essa doutrina, Souza Lima afirma que a expressão mais completa desses protestos encontra-se em relatório apresentado e lido perante a Academia de Medicina de Paris, em 1829, pelo Dr. Double, que continha os seguintes termos: “Os médicos nunca deveriam ser punidos pelos erros que cometessem de boa-fé no exercício de suas funções; sua responsabilidade é toda moral, toda de consciência. Nenhuma ação lhes pode ser intentada senão em caso de captação, de dolo, de fraude, e de prevaricação”.14 Em 1834 a Academia foi convidada a discutir projeto de lei sobre o exercício da Medicina e propôs a inserção de um artigo que previa a não-responsabilização dos médicos por erros cometidos de boa-fé. O dispositivo legal não foi acolhido e reconheceu-se que seriam imputados aos médicos a negligência, a inadvertência, o erro material e grosseiro que não pudessem ser atribuídos às incertezas da ciência e às dificuldades da arte. 2.2.3 DOUTRINA DA RESPONSABILIDADE MÉDICA A jurisprudência francesa foi a pioneira das concepções sobre a responsabilidade médica como é examinada atualmente. Dois casos reais tiveram grande importância para o desenvolvimento dessa doutrina. O primeiro caso ocorreu em 1825, em Domfront. O Dr. Hélie foi chamado às seis horas da manhã, para realizar o parto da Sra. Foucault, só se apresentando na residência às nove horas. 13 14 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 32. Apud PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 33/34. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 167 Ao exame da gestante, verificou que o feto se achava em apresentação de membro, com a mão direita no trajeto vaginal. Como encontrou dificuldade de manobra na versão, resolveu amputar o membro em apresentação, para facilitar o trabalho de parto. Logo a seguir, notou que o membro esquerdo também se antecipava em análoga circunstância e, com o mesmo objetivo inicial de facilitar a expulsão, amputou o outro membro. A criança veio a nascer e a sobreviver ao tocotraumatismo.15 Diante da deformidade do filho, os pais processaram o médico, tendo o Tribunal solicitado, no transcorrer da lide, parecer à Academia de Medicina de Paris. Nomeados obstetras para examinar o caso, um primeiro relatório considerou a operação realizada pelo médico como falta grave contra as regras da arte. Não obstante a imparcialidade, a precisão técnica do relatório e a autoridade dos médicos que o subscreveram, a Academia decidiu por sua impugnação e, ainda, arbitrariamente, designar outra comissão para rever o processo. A conclusão do segundo laudo extrajudicial foi pela não-responsabilidade do Dr. Hélie. O Tribunal de Domfront, analisando os dois pareceres divergentes, após exaustivas considerações, condenou o médico a pagar à família Foucault a importância vitalícia anual de 200 francos. O segundo caso ocorreu em outubro de 1832. O Dr. Thouret-Noroy, de Evreux, ao praticar uma sangria na veia de um paciente, situada na prega do cotovelo, seccionou a artéria radial, do que resultou uma hemorragia, que foi coibida pela aplicação de bandagens compressivas. O paciente apresentou dores, impotência funcional e tumefação e, embora o médico tivesse sido chamado por muitas vezes para o novo exame, não se impressionou com a ocorrência, negandose, inclusive, a voltar ao domicílio do paciente, que piorou ainda mais. Quando outro médico foi chamado, os sintomas de gangrena já se haviam instalado, exigindo amputação do membro. O médico que praticou a sangria foi condenado pelo Tribunal Civil de Evreux a pagar uma indenização “por imperícia, negligência grave e falta grosseira”. A Academia de Medicina contratou o advogado Cremieux para a defesa do médico na apelação. A pena foi confirmada, mesmo após diversos recursos. O Procurador-Geral da Câmara Civil da Corte de Cassação de Paris, André Marie Jean-Jacques Dupin rechaçou todos os argumentos de Cremieux, analisando a parcialidade profissional da Academia, definindo, sem interveniência nas questões 15 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 38/39. 168 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. técnicas, as normas obrigacionais, a responsabilidade do médico perante o paciente e o dever da justiça na fiscalização dos erros profissionais.16 “Foi então, a partir de 20 de maio de 1836, que a jurisprudência sobre responsabilidade médica firmou-se solidamente nos meios forenses, no elastério do tempo, graças à notável cultura advocatícia e legislativa de Dupin”.17 Nessa época, começaram a ser embasadas todas as concepções que circunscreveriam, daí em diante, os elementos jurisprudenciais necessários às demais legislações para avaliação dessa responsabilidade. Com muita propriedade, Dupin afirma, em seu posicionamento, que o médico e o cirurgião não são indefinidamente responsáveis, porém o são às vezes; não o são sempre, mas não se pode dizer que não o sejam jamais. Fica a cargo do juiz determinar cada caso, sem afastar-se dessa noção fundamental: para que um homem seja considerado responsável por um ato cometido no exercício profissional, é necessário que haja cometido uma falta nesse ato; tenha sido possível agir com mais vigilância sobre si mesmo ou sobre seus atos e que a ignorância sobre esse ponto não seja admissível em sua profissão. Dupin conclui dizendo: que os médicos podem se sentir confortados, pois o exercício da sua arte não está a perigo, a glória e a reputação de quem a exerce com tantas vantagens para a humanidade não serão comprometidas pela falta de um homem que tenha desprestigiado o título de doutor. Não se colhem conclusões ou dificilmente se conclui partindo do particular para o geral e de um caso isolado a casos que não oferecem nada de semelhante. Cada profissão encerra em seu seio, homens dos quais ela se orgulha e outros que ela renega.18 Júlio César Meirelles Gomes afirma que, “somente em 1966, durante o II Congresso de Moral Médica em Versalhes, a Academia de Medicina de Paris reconheceu que a responsabilidade médica, longe de se diluir ou atenuar, faz-se hoje mais presente que nunca no curso da história”.19 16 17 18 19 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 41. CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997, p.7. Apud PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 44. GOMES, Júlio Cézar Meirelles; DRUMOND, José Geraldo de Freitas; FRANÇA, Genival Veloso de. Erro Médico. 2. ed., Montes Claros: Unimontes, 2000, p. 27. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 169 Wanderby Panasco avalia (com a ressalva de que esta obra foi escrita em 1979), que, “mesmo passados tantos anos após o famoso aresto de 1825, pelo menos entre nós, a responsabilidade médica ainda se encontra, embora todos os dispositivos legais estejam ao alcance dos juristas, diante de uma forma prestigiada do exame das suas questões”. Ressalta que “os tribunais, como os de outrora, se acercam dos problemas médicos com cautela, prudência, só incriminando na realidade o erro grosseiro, aberrante ou a falta inescusável, de maneira absoluta”.20 A responsabilização do profissional de saúde por erros em suas atribuições é bastante difícil, especialmente devido à complexidade da matéria e às suas peculiaridades. No entanto, tem havido evolução nos últimos anos com a conscientização do Ministério Público sobre a necessidade de preparação e estruturação para avaliação desses casos. 3 RESPONSABILIDADE CIVIL X RESPONSABILIDADE PENAL A palavra responsabilidade origina-se do latim re-spondere, que traz a idéia de segurança ou garantia da restituição ou da compensação do bem sacrificado, tendo, dessa forma, o significado de recomposição, de obrigação de restituir ou ressarcir.21 Entre os romanos, não havia distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Tudo, inclusive a compensação pecuniária, não passava de uma pena imposta ao causador do dano. A Lex Aquilia começou a fazer uma leve distinção: embora a responsabilidade continuasse sendo penal, a indenização pecuniária passou a ser a única forma de sanção nos casos de atos lesivos não criminosos. O fundamento da responsabilidade civil e da penal é quase o mesmo. As condições em que surgem é que são diferentes, porque uma é mais exigente do que a outra quanto ao aperfeiçoamento dos requisitos que devem coincidir para se efetivar. Doutrinariamente, percebe-se que, no caso da responsabilidade penal, o agente infringe uma norma de direito público. O interesse lesado é o da sociedade. 20 21 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense,1979, p. 32. GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 15. 170 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o privado. O prejudicado poderá pleitear ou não a reparação. Entretanto, cabe ressaltar a posição de Aguiar Dias, que afirma que o prejuízo imposto ao particular afeta o equilíbrio social e que, somente para efeito de punição e reparação, é que se distinguem as responsabilidades civil e penal.22 A sociedade toma à sua conta aquilo que a atinge diretamente, ou seja, a persecução penal, quando presentes os elementos caracterizadores de um crime, e, no caso de responsabilidade civil, cabe ao particular propor a ação cabível para restabelecer-se, à custa do ofensor, a situação anterior à ofensa. Restabelecida a vítima à situação anterior, está desfeito o desequilíbrio. Tal posicionamento decorre do regime político, que justifica a não-intervenção estatal nesses casos. Afirma, ainda, Aguiar Dias que, quando coincidem, a responsabilidade penal e a responsabilidade civil proporcionam as respectivas ações, isto é, as formas de se fazerem efetivas: uma pela sociedade; outra, pela vítima; uma tendente à punição, a outra, à reparação – a ação civil aí sofre, em larga proporção, a influência da ação penal. As responsabilidades civil e penal distinguem-se ainda sob vários aspectos, quais sejam: Na esfera criminal, o réu responde com a privação de sua liberdade, razão pela qual deve estar cercado de todas as garantias contra o Estado, a quem incumbe reprimir o crime e arcar sempre com o ônus da prova. Já na esfera civil, a regra geral actio incumbit probatio, segundo a qual ao autor incumbe o ônus da prova, vem sofrendo muitas exceções, não sendo tão rigorosa como no Direito Penal. Na responsabilidade civil não é o réu, mas a vítima que, em muitos casos, tem que enfrentar entidades poderosas, como as empresas multinacionais e o próprio Estado. Por isso, mecanismos de ordem legal e jurisprudencial têm sido desenvolvidos para cercá-la de todas as garantias e possibilitarlhe a obtenção do ressarcimento do dano.23 A tipicidade é um dos requisitos genéricos do crime. Tratando-se de pena, atende-se ao princípio nulla poena sine lege, ou seja, só há responsabilidade penal havendo violação de norma prevista em lei. É necessário que haja perfeita adequação do fato concreto ao tipo penal. Na esfera cível, no entanto, qualquer ação ou omissão pode gerar a responsabilidade civil, desde que viole direito ou cause prejuízo a outrem (art. 159 do Código Civil). 22 23 DIAS, Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 7-8. GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 17. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 171 A reparação civil reintegra o prejudicado na situação patrimonial anterior, e a sanção penal tem a finalidade de restituir a ordem social a estado anterior à turbação do direito, não havendo qualquer benefício específico para a vítima. A culpabilidade é outro aspecto que deve ser considerado. Na esfera penal, nem toda culpa acarreta a condenação do réu, pois se exige que tenha um certo grau ou intensidade. Na área cível, a culpabilidade também é bem mais ampla, uma vez que a culpa na esfera cível, ainda que levíssima, obriga a indenizar (Regra: In lege Aquilia levissima culpa venit). 4 CONCEITO DE CRIME É bastante complexa a discussão sobre o que seja crime no Direito Penal. Afirma Rogério Greco que “o nosso Código Penal não nos fornece um conceito de crime, somente dizendo, em sua Lei de Introdução, que ao crime é reservada uma pena de reclusão ou de detenção, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa”.24 O conceito atribuído a crime é eminentemente jurídico. Embora não haja definição legal do que seja crime, devem ser considerados os conceitos material e formal. Segundo o conceito material, crime é a violação de um bem jurídico protegido penalmente. Sob o aspecto formal, a doutrina, segundo Damásio de Jesus, Júlio Fabrinni Mirabete e Celso Delmanto, define o crime como sendo o fato típico e antijurídico. O fato típico é composto pela conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. A antijuridicidade exige que o fato, para ser considerado como crime, além de ser típico, deve ser contrário ao Direito, deve ser ilícito. Em regra, o ato típico é antijurídico, entretanto, há casos – legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal – em que, apesar de ser considerado típico, o fato deixa de ser crime por não ser antijurídico. Segundo Celso Delmanto, Será fato típico quando a conduta estiver definida por lei como crime, segundo o princípio da reserva legal (Código Penal, art. 1º), constitucionalmente garantido (CF/88, art. 5º, XXXIX). E antijurídico quando o comportamento for contrário à ordem jurídica como um todo, pois, além das causas de exclusão expressas no Código Penal 24 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006, p. 145. 172 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. (art. 23), há outras implícitas (chamadas supralegais, que excluem a antijuridicidade ou ilicitude).25 Para que exista crime, basta que a conduta seja típica e antijurídica. Entretanto, para que haja aplicação de pena, é necessário que se considere o fato como culpável, ou seja, que tenha caráter de reprovabilidade. Além disso, o autor do fato deve ter capacidade de cognição e voluntariedade, o que significa dizer que deve ser imputável, porque, caso contrário, somente será cabível a aplicação de medidas de segurança. Segundo Aníbal Bruno, enquanto a imputabilidade cria no agente a capacidade necessária para sofrer a imputação de um fato punível, o elemento psicológico-normativo da culpabilidade serve de fundamento à imputação efetiva no caso concreto, estabelecendo o nexo psíquico entre o fato e o agente.26 O elemento psicológico-normativo da culpabilidade compõe-se de consciência e vontade ativas, que se processem e se dirijam a um fim, e ocorre em dois momentos: o momento intelectual, que se constitui na representação do fato, e o volitivo, em que a vontade se dirige no sentido de realizá-lo. Para que se estabeleça uma relação psicológico-normativa entre o agente e o resultado antijurídico, na representação intelectual, deve haver consciência do fato e da sua ilicitude, e a vontade deve-se manifestar como um querer contrário ao dever. O elemento subjetivo da culpabilidade, que encerra a vontade ilícita, pode-se apresentar sob as formas do dolo e da culpa, institutos que serão analisados a seguir. 5 CARACTERIZAÇÃO DE DOLO E CULPA O Código Penal, em seu art. 18, dispõe que: Diz-se o crime: I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. 25 26 DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JUNIOR, Roberto. Código Penal Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 18. BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral. Tomo 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 57. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 173 5.1 DOLO O dolo consiste no propósito, na intenção de praticar um ato descrito na lei penal. Para a doutrina causal, o dolo exige a consciência de ilicitude do fato: age dolosamente quem quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, sabendo-o ilícito, enquanto, para a doutrina finalista, o dolo não requer o conhecimento, pelo agente, da ilicitude do fato. A doutrina causal apresenta o dolo como espécie ou elemento da culpabilidade, e a doutrina finalista da ação considera que o dolo é elemento subjetivo do tipo. Cabe ressaltar que o entendimento majoritário é o de que a doutrina adotada pelo Código Penal é a finalista da ação. Há três teorias sobre o dolo: a teoria da vontade, a da representação e a do assentimento. A teoria da vontade determina que o dolo consiste na vontade e na consciência de praticar o fato típico. Pela teoria da representação, a essência do dolo estaria não tanto na vontade, mas, principalmente, na consciência, ou seja, na previsão do resultado. Segundo a teoria do assentimento, o dolo consistiria na aceitação do resultado, embora não visando a fim específico. Considerando a redação do inciso I do art. 18, percebe-se que o Código Penal adotou as teorias da vontade e do assentimento, ou seja, determinou que o agente pratica o crime doloso quando quer o resultado ou assume o risco de produzir um fato contrário à lei. A partir da análise do art. 18 do Código Penal, parecem estar excluídos do seu âmbito os crimes de ação, já que, na definição, aludiu-se exclusivamente aos crimes de ação e resultado. Giuseppe Bettiol afirma que “isto deriva do fato de que os compiladores do Código seguiram em matéria de evento, a concepção jurídica, pela qual o evento que em nenhum crime pode faltar seria constituído pela lesão de um interesse protegido”.27 Entretanto, existem crimes que são, em geral, dolosos, cujo fato é constituído por um simples comportamento. Bettiol define dolo como a consciência (previsão) e a voluntariedade do fato lesivo. Avaliando os requisitos para configuração do dolo, afirma serem necessárias a voluntariedade da ação, a previsibilidade do evento dela resultante e a intencionalidade. Não se pode confundir intenção com os motivos que possam ter impelido o agente a atuar. Não interessa o escopo que o agente pretende perseguir com a realização do evento lesivo. A intenção de que fala o Código Penal é 27 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, v. 2, p. 97. 174 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. a vontade, enquanto polarizada para o evento lesivo, independentemente do objetivo do agente. Aníbal Bruno classifica como elementos do dolo “a consciência do ato e do resultado; consciência da relação causal entre ambos, isto é, da relação que prende o resultado como efeito ao ato como a sua causa; consciência da ilicitude do comportamento do agente; e finalmente, vontade de praticar o ato e alcançar o resultado”.28 Dessa forma, é possível concluir que, nos crimes materiais e formais, é necessário que o agente tenha consciência do comportamento positivo ou negativo que está realizando e do resultado típico; que sua mente perceba que da conduta pode derivar o resultado; que haja ligação de causa e efeito entre eles; e que exista vontade de concretizar o comportamento e causar o resultado. Nos crimes de mera conduta, é suficiente que o sujeito tenha a representação e a vontade de realizá-la. Magalhães Noronha entende que o “dolo é vontade e representação do resultado, mas igualmente, é ciência de oposição a dever ético-jurídico; é ação no sentido do ilícito”.29 Dessa forma, age dolosamente quem atua com conhecimento da antijuridicidade do fato. Conhecimento da antijuridicidade do fato não é conhecimento da lei. É ciência de se opor à ordem jurídica, convicção de incorrer no juízo de reprovação social. O crime, antes de se achar definido em lei, já é, para nós, ato nocivo e contrário aos interesses individual e coletivo. No entender de Damásio de Jesus “o dolo deve abranger os elementos da figura típica. Assim, para que se possa dizer que o sujeito agiu dolosamente, é necessário que seu elemento subjetivo tenha se estendido às elementares e às circunstâncias do delito.”30 As condutas típicas contêm elementos que, relacionados à conduta culpável do agente, ensejam a aplicação da pena. Para que o médico cometa o crime de omissão de notificação de doença, por exemplo, é necessário que tenha identificado a ocorrência da doença. Se não conhece a qualidade da coisa ou tem uma falsa apreciação sobre ela, fica afastado o dolo e, por conseqüência, o próprio fato típico. Em nosso Código Penal, o dolo não é apenas representação, vontade e consciência da ilicitude do resultado. Aníbal Bruno afirma que também é válida para integrar o dolo a vontade que se manifesta apenas como anuência ao resultado 28 29 30 BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral. Tomo 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 64. NORONHA, Magalhães. Direito Penal, introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.133-134. JESUS, Damásio de. Direito Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 247. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 175 previsto como provável. “Daí serem estas as linhas limitativas do dolo: a vontade direta e precisa em relação ao resultado, como extremo mais grave, e a anuência ao resultado previsto como possível ou provável, como limite mínimo”.31 Na primeira hipótese, diz-se que o dolo é direto e, na segunda, eventual. O Código equiparou essas duas situações. Posteriormente será feita uma análise mais detalhada do dolo em contraposição com a culpa. 5.2 CULPA Entende Miguel Kfouri Neto que, “para caracterização da culpa, não se torna necessária a intenção, basta a simples voluntariedade da conduta, que deverá ser contrastante com as normas impostas pela prudência ou perícia comuns”.32 A culpa consiste na prática não intencional do delito, faltando o agente com o dever de cuidado. Segundo Aníbal Bruno, “é a forma mais atenuada do elemento psicológico-normativo da culpabilidade”.33 Não há previsão e vontade em todo o processo delituoso, e o resultado de dano ou de perigo não é querido nem previsto, ou, se previsto, não há anuência do agente para que ele ocorra. O grau atenuado do momento psíquico nos fatos culposos faz com que sua culpabilidade seja admitida por exceção. Em relação a esses crimes, a punibilidade só ocorre quando expressamente prevista na lei. É sempre elementar do tipo em cada crime culposo, ou seja, se a lei não define um fato como crime culposo, é sinal que a forma culposa é atípica. Quando não houver essa previsão, não haverá crime, embora possa haver ato ilícito civil ou administrativo. Ao analisar o fundamento da culpa, Aníbal Bruno afirma que a culpa é um instituto posterior ao dolo, que sua doutrina está em formação e que é muito discutível sua posição dentro do esquema da culpabilidade, tendo em vista a exigência da consciência e da vontade do agente em relação ao resultado, que são fundamentais na conceituação do fato culpável.34 É unânime a posição de que, no crime culposo, há sempre um ato inicial contrário ao dever, uma ação ou uma omissão praticada pelo agente sem atenção ou cuidado, que, nas circunstâncias, as normas sociais impunham e que, se tivessem sido observadas, teriam impedido a ocorrência do resultado. 31 32 33 34 BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral. Tomo 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 70. KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 67. BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral. Tomo 2. 4. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1967, p. 79. BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral. Tomo 2. 4. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1967, p. 80. 176 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Entretanto, isso não basta para estabelecer uma relação eficaz entre o agente e o resultado punível, ou seja, esse ato inicial contrário ao dever não fundamenta a inclusão desse resultado na responsabilidade do agente e não demonstra o vínculo psíquico existente entre este e aquele. A teoria mais considerada fundamenta a culpa na previsibilidade. A previsibilidade do evento danoso é um dos principais requisitos da culpa. Não havendo previsibilidade, qualquer fato com aparência delituosa situar-se-á no campo do fortuito, ou seja, o resultado é conseqüência extraordinária ou excepcional da ação. Reforçando esse entendimento, cabe citar julgado do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, em que se apreciou a hipótese de delito culposo. No caso em tela, foi consignado que, para a imputabilidade de crime culposo, não bastam a ação, o resultado e o nexo causal material. Conquanto muitos neguem a existência de nexo psicológico, a verdade é que ele existe e se torna necessário, sob pena de haver lugar à responsabilidade objetiva. Esse nexo é representado pela previsibilidade, que existe mesmo quando se podia prever e não se previu, quando se devia ter e não se teve previsão. (RT, 396:293, 574:359) Magalhães Noronha, ao analisar o requisito da previsibilidade, informa que há dois critérios para aferi-la: um objetivo, que tem em vista o homem médio, e outro subjetivo, que rejeita o paradigma do homem médio, que é uma abstração, para recomendar que se deve ter em vista a personalidade do indivíduo em tela, isto é, suas condições personalíssimas.35 Afirma ainda Magalhães Noronha que, posteriormente, surgiu um terceiro critério procurando conciliar os anteriores, que determina que a imprevidência é culpável quando o autor do ato não usou das precauções exigidas pelas circunstâncias e por sua situação pessoal. Para haver imprevidência culpável, objetivamente, é necessário que o autor não tenha usado das precauções/diligências que eram exigidas pelos acontecimentos, que, em função das circunstâncias, serão maiores ou menores, e, subjetivamente, quando o autor omitir-se de tomar precauções exigidas por sua situação pessoal. Dessa forma, na determinação da culpa, o dever de cuidado e a atenção devem ser julgados segundo esse critério, ou seja, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições individuais do agente. 35 NORONHA, Magalhães. Direito Penal, introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 138. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 177 A conduta culposa pressupõe um ato consciente, voluntário e contrário ao dever de atenção ou cuidado imposto pela norma e um resultado involuntário, previsto em lei como culpável, que não foi previsto, mas que poderia e deveria sê-lo. O que é essencial na culpa é o momento consciente inicial, é a posição contrária ao dever assumida pelo agente. Damásio de Jesus considera como elementos do fato típico culposo: a) ação ou omissão voluntária; b) inobservância do cuidado objetivo; c) previsibilidade objetiva; d) ausência de previsão; e) resultado de dano ou de perigo involuntário; f) nexo de causalidade e g) tipicidade.36 A culpa não foi definida por lei. A falta ao dever de diligência, de que provém o resultado punível no fato culposo, é expressa no Código Penal nas modalidades da imprudência, da negligência e da imperícia. Geralmente, os atos delitivos cometidos pelo profissional médico, em especial os erros médicos, objeto central deste estudo, são de natureza culposa, razão pela qual é de extrema importância a completa caracterização dos elementos configurativos dessa forma de culpabilidade. 5.2.1 ESPÉCIES DE CULPA 5.2.1.1 NEGLIGÊNCIA Segundo Magalhães Noronha, a negligência, “na doutrina e nas leis, freqüentemente é usada como equivalente à culpa em sentido estrito, dando-lhe, então, todo o substrato e abrangendo, pois, a imprudência e imperícia.”37 Há, entretanto, consenso no sentido de que a negligência seja a falta de observância dos deveres exigidos pelas circunstâncias. No Código Penal, ela é caracterizada por inação, inércia e passividade do agente. “Decorre de inatividade material (corpórea) ou subjetiva (psíquica), e reduz-se a um comportamento negativo. Negligente é quem, podendo e devendo agir de determinado modo, por indolência ou preguiça mental, não age ou se comporta de modo diverso.”38 É forma de culpa in omittendo, ou seja, resultante de ato omissivo. No entendimento de Wanderby Panasco, desencadeia-se tanto na culpa sem previsão 36 37 38 JESUS, Damásio de. Direito Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 256. NORONHA, Magalhães. Direito Penal, introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 141. NORONHA, Magalhães. Direito Penal, introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 141. 178 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. quanto na culpa consciente, ou seja, ocorre tanto quando o agente, por inação, deixa de tomar providência necessária, quanto quando prevê a conseqüência e, mesmo assim, não toma a providência devida.39 Configura-se a negligência, v.g., com o abandono ao doente, descuido em transfusão sangüínea, esquecimento de corpo estranho em cirurgia, retardo em intervenção cirúrgica no momento oportuno, com conseqüências graves, procrastinação de tratamento, omissão de instruções necessárias, entre outros. 5.2.1.2 IMPRUDÊNCIA A imprudência consiste na prática de um ato perigoso, sem os cuidados que o caso requer. Enquanto na negligência admite-se uma forma negativa ou passiva de atendimento, na imprudência vamos encontrar uma forma ativa – culpa in committendo. O profissional, nesta circunstância, tem plena condição técnica da especialidade, mas agindo através de uma conduta abusiva vai preencher as características de uma falta.40 A modalidade culposa da imprudência ocorre quando o médico age sem a cautela necessária. A conduta imprudente exige sempre a presença da intempestividade, da precipitação, da insensatez ou da inconsideração do agente. Imprudente seria quem, sendo cirurgião, em cirurgia simples, procurasse se utilizar de técnicas complicadas, resultando na morte do paciente; quem realiza ato cirúrgico sem examinar o paciente em pré-operatório. 5.2.1.3 IMPERÍCIA A imperícia é o resultado da falta de observação das normas, por despreparo prático ou por insuficiência de conhecimentos técnicos do agente. É a falta de adestramento psicomotor, ou seja, a carência de aptidão, prática ou teórica, para o desempenho de uma tarefa técnica da profissão. Pode ser decorrente de inabilidade, desconhecimento ou desatualização. Existe o entendimento de que ao médico habilitado é impossível a imputação de alguma conduta imperita no exercício 39 40 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 62. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 65. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 179 da profissão. Entretanto, este não é o meu entendimento. Acredito que mesmo o profissional habilitado pode ser imperito, por exemplo, em decorrência de não se ter atualizado na área. Um outro aspecto a ser ressaltado quando se avalia a pertinência de imputação de conduta imperita a um médico é a especialização. O direito brasileiro reconhece apenas uma habilitação geral de médico, decorrente de um curso de 6 (seis) anos de duração, como vem sendo realizado desde a fundação da 1ª Escola de Medicina no Brasil, por Dom João VI, em Salvador. Nas últimas décadas, o conhecimento médico, tanto em propedêutica quanto em terapêutica, tem aumentado de forma exponencial, sendo praticamente impossível um determinado médico ser proficiente em todas as áreas de abrangência da medicina. Seria, portanto, leviandade considerar um psiquiatra perito para realizar uma apendicectomia. Seguindo esse entendimento, são exemplos de imperícia o médico que opera o paciente sem ter os necessários conhecimentos especializados de técnica cirúrgica e anatomia, aquele que decide por determinada intervenção sem conhecer a fundo os riscos envolvidos, entre outros. Como exemplo de lesões causadas por imperícia, é possível citar a formação de fístulas vesicovaginais decorrentes de trabalho de parto mal conduzido; necessidade de amputação de perna em decorrência de secção da artéria femural em operação de varizes. Aníbal Bruno observa que, tanto na negligência quanto na imprudência, existe sempre, em algum momento do processo inicial de culpa, uma omissão de diligência necessária para evitar o resultado típico. Na imperícia, também haveria falta de diligência que impediu o agente de adquirir a aptidão necessária ao exercício de sua atividade. 41 Reportando-se a Manzini, Wanderby Panasco afirma que, Pode-se dizer que a negligência se refere a omissões voluntárias. A imprudência implica, as mais das vezes, uma atitude positiva. Por imprudência (aresto de 26 de outubro de 1921) deve-se entender a omissão de cautela que a experiência comum da vida ensina a tomar no cumprimento de alguns atos e no uso de certas coisas; por negligência, a inobservância de deveres. A imperícia consiste no exercício de uma atividade relativa a uma profissão ou a uma arte desconhecida pelo agente, isto é, uma inaptidão ou insuficiência profissional, genérica ou específica, conhecida do agente e que não leva em consideração.42 41 42 BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral. Tomo 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 80. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 67. 180 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Segundo Edmundo Oliveira, em termos médicos, “imperito é o ignorante daquilo que um médico comum deveria saber; negligente é o que despreza as normas técnicas que o comum dos médicos observa e imprudente é o que usa métodos terapêuticos perigosos sem absoluta necessidade de fazê-lo”.43 5.3 DISTINÇÃO ENTRE DOLO E CULPA No crime doloso, o agente quer o comportamento e o resultado; no culposo, o comportamento é voluntário, mas o agente não quer o resultado nem assume o risco de produzi-lo. Analisando o crime culposo em contraposição com o crime doloso, Edmundo Oliveira afirma que: Diversamente do que acontece com o crime doloso, que é descrito em lei (tipo fechado), o culposo não se volta para a particularidade de definição (tipo aberto). Assim, para exemplificar, o Código Penal define o homicídio como sendo o ato de “matar alguém” (art. 121); mas não define o homicídio culposo; diz apenas: “se o homicídio é culposo” (art. 121, § 3º). O grande problema do crime culposo é o de saber qual seria a diligência (contrário, por exemplo, da negligência) exigível do agente. Para isso deve ser levada em conta a situação pessoal do agente no caso concreto. Note-se o seguinte: para dizer da ilicitude do fato em tese, o legislador toma em consideração a diligência do homem médio; mas, para aferir a culpa (strictu sensu) do agente em cada hipótese, o juiz pondera a situação pessoal e contingencial do autor do crime nas circunstâncias em que agiu. O fato que é reprovável em relação a um agente pode não sê-lo em atenção a outro. (Grifos no original)44 Avaliando a ação culposa e a dolosa do médico, Ivany Novah Moraes afirma que, em todas as vezes que o médico foi condenado, tanto pelos Conselhos de Medicina quanto pela Justiça, houve enquadramento no tipo culposo, uma vez que esses julgados referem-se a casos em que o médico, no exercício da profissão, prejudicou o seu paciente, mas sem querer especificamente esse resultado, seja porque não fez o que devia (negligência), seja porque fez o que 43 44 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 67. OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 58. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 181 não devia (imprudência), seja porque fez errada e equivocadamente o que devia fazer (imperícia).45 Aparentemente, o posicionamento acima exclui a possibilidade de ocorrência do dolo, por considerar apenas o dolo direto. Entretanto, o Promotor de Justiça Diaulas Costa Ribeiro, Coordenador da Pró-Vida, já constatou a ocorrência do dolo eventual na avaliação da conduta médica. As particularidades dessa imputação serão avaliadas oportunamente. Há tipos penais próprios dos profissionais de saúde que só existem na modalidade dolosa, como a violação de segredo profissional. Quando se avaliam erros médicos, no entanto, a discussão quanto ao dolo e à culpa torna-se mais relevante. O dolo direto, como elemento da culpabilidade, não será considerado na avaliação de um risco profissional, pois fere o comportamento médico e, por si só, retira do profissional a idéia de responsabilidade médica, criando um exercício ilegal da medicina, como dispõe a parte final do artigo 282 do Código Penal. O dolo profissional é incriminante, agravante e, raramente, detectado. Entretanto, torna-se necessária análise das características do dolo eventual. 5.4 DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE Inicialmente cabe ressaltar que essa avaliação é bastante complexa e que as conceituações não são unânimes. A culpa decorre de um resultado previsível, mas pode-se dar de duas formas: sem a efetiva previsão, que se denomina culpa inconsciente, ou com previsão, quando se denomina culpa consciente. Na culpa inconsciente, que é a forma típica da culpa, o agente não prevê um resultado que podia e devia prever, e, na culpa consciente, o agente prevê o resultado e age confiante em que ele não sobrevirá. A culpa consciente não representa, em princípio, uma categoria mais grave de culpa do que a inconsciente. Edmundo Oliveira afirma que, “com relação à prática de crime culposo, alguns professores de Direito Penal entendem que a culpa não admite graduação. Outros sustentam que a culpa com previsão é mais grave que a culpa sem previsão”. Afirma, ainda, que o “Código Penal italiano, no seu art. 61, § 3º, considera circunstância agravante, nos delitos culposos, o fato de o autor do crime ter agido apesar de ter previsto o resultado.”46 45 46 MORAES, Ivany Novah. Erro Médico e a Lei. 4. ed. ver. ampl. São Paulo: Lejus, 1998, p.320-321. OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 93. 182 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Entretanto, o nosso Código não distingue as duas variedades de culpa. Aníbal Bruno ensina que assim determina a Exposição de Motivos nº 13: “Demonstrado que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, o que resta a apurar é se este era previsível ao agente. Pouco importa que tenha sido ou não realmente previsto, se se conserva dentro dos limites da culpa”.47 Como não está prevista na legislação penal brasileira, a constatação da culpa consciente apenas permite que se classifique o crime como sendo culposo, cuja pena é mais leve que a do crime doloso, que incidiria caso ficasse configurado o dolo eventual. A distinção da culpa em grave, leve e levíssima, que vem do direito romano privado e corresponde a graus de culpa, não foi adotada pela legislação pátria. Não há graus preestabelecidos de culpa no Direito Penal, restando ao Juiz a função de graduá-la para a medida da pena em cada caso concreto. Heleno Cláudio Fragoso entende que a previsibilidade que se cogita para determinação da culpa strictu sensu será sempre a previsibilidade pessoal, que considera as possibilidades concretas do agente, nas circunstâncias em que atuou.48 Em relação ao dolo, conforme avaliado anteriormente, uma distinção relevante é entre o dolo direto e indireto. Dolo direito é aquele em que o agente quer o resultado. O dolo indireto ocorre quando a vontade do agente não está exatamente definida pois, apesar de o agente querer o resultado, a vontade não se manifesta de modo único e seguro em direção a ele. Comporta duas formas: dolo alternativo e dolo eventual. Ocorre o dolo alternativo quando o agente quer um dos eventos que sua ação pode causar, por exemplo: atira para matar ou ferir. Configura-se o dolo eventual, quando o sujeito prevê o resultado e, embora não seja este a razão de sua conduta, aceita-o. Conforme analisado anteriormente, no dolo eventual, o agente prevê o resultado de sua conduta. Apesar de não desejar diretamente o resultado, a hipótese é para ele indiferente. Configura-se o dolo eventual quando o agente não deseja o resultado, mas assume o risco de produzi-lo, em conformidade com o disposto na segunda parte do art. 18 do Código Penal. 47 48 BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral. Tomo 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 93. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, Parte Geral. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 183 Cezar Roberto Bitencourt afirma que “haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas a aceitar como possível ou até provável, assumindo o risco de produção do resultado” 49 Levantando outro aspecto na análise do dolo eventual, Celso Delmanto, Roberto Delmanto e Roberto Delmanto Júnior, em seu Código Penal Comentado, afirmam que, “no dolo eventual, não é suficiente que o agente se tenha conduzido de maneira a assumir o risco de produzir o resultado; exige-se mais, que ele haja consentido no resultado.”50 Em sentido contrário, Diaulas Costa Ribeiro afirma que tornou-se pacífico que, para o dolo eventual, mormente ex vi art. 18, inciso I do Código Penal, não é necessário consentimento explícito e nem consciência reflexiva em relação às circunstâncias, tudo isto, próprio do dolo direto. O dolo eventual não é, na verdade, extraído da mente do autor, mas sim das circunstâncias.51 Damásio de Jesus leciona que ocorre o dolo eventual quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é, admite e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois, se assim fosse, haveria dolo direto. Ele antevê o resultado e age. A vontade não se dirige ao resultado (o agente não quer o evento), mas sim à conduta, prevendo que este possa produzir aquele. Percebe que é possível causar o resultado, e não obstante, realiza o comportamento. Entre desistir da conduta e causar o resultado, prefere que este se produza.52 Ocorre o dolo direto quando determinado evento é previsto como conseqüência de um ato. Se, apesar dessa previsão, a pessoa age, o evento deve ser considerado intencional. A situação muda, e surge o dolo eventual, quando o evento não é mais previsto como conseqüência certa do ato, mas como um resultado possível. Distinguindo o dolo direto do eventual, Diaulas Costa Ribeiro aborda os seguintes aspectos: 49 50 51 52 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal, Parte Geral. 4. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 237. DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JÚNIOR, Roberto. Código Penal Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 31. RIBEIRO, Diaulas Costa. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, Alegações Finais, autos nº 7303-9/98, p. 6/7. JESUS, Damásio de. Direito Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 248. 184 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. o dolo direto é dolo real, surgindo antes da conduta, enquanto o dolo eventual é conceitual, é normativo, não existindo senão contemporaneamente à conduta, por uma classificação do legislador. O dolo direto tem uma linha direta que liga o elemento volitivo ao resultado, justificando a sua classificação como direto. O dolo eventual, ao contrário, não está ligado à vontade do agente, mas à cognição, ao conhecimento de um possível resultado (a previsibilidade prevista) e a indiferença, na conduta, a esse resultado, o que predispõe a uma relação de eventualidade.53 Magalhães Noronha, entre outros autores, considera que, “sinteticamente, costuma estremar-se o dolo direto do eventual, dizendo-se que o primeiro é vontade por causa do resultado; o outro é a vontade apesar do resultado.”54 Essa distinção, entretanto, não tem relevância prática. Conforme afirma Cezar Roberto Bitencourt, o nosso Código equiparou os dois institutos. Nos termos da Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, da lavra do Ministro Francisco Campos, in verbis: ‘O dolo eventual é, assim, plenamente equiparado ao dolo direto. É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu advento.55 A diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente, em contraposição, tem fundamental importância. Se reconhecido o dolo, a competência para apreciação do caso é do Tribunal do Júri, e a pena prevista para o crime é maior. Passando à avaliação conceitual do dolo eventual e da culpa consciente, Damásio de Jesus afirma que, no dolo eventual, o agente tolera a produção do resultado, o evento lhe é indiferente, tanto faz que ocorra ou não. Ele assume o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, ao contrário, o agente não quer o resultado, não assume o risco nem lhe é tolerável ou indiferente. O evento é representado, mas confia em sua não produção.56 José Frederico Marques, citando Nelson Hungria, afirma que, no dolo eventual, “o agente presta anuência ao advento desse resultado, preferindo arriscar53 54 55 56 RIBEIRO, Diaulas Costa. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, Alegações Finais, autos nº 7303-9/98, p. 6. NORONHA, Magalhães. Direito Penal, introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 136. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal, Parte Geral. 4. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 237/238. JESUS, Damásio de. Direito Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 259. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 185 se a produzi-lo, ao invés de renunciar à ação”, já na culpa consciente, “o agente repele, embora inconsideradamente, a hipótese de superveniência do resultado, e empreende ação na esperança ou persuasão de que este não ocorrerá”.57 Obviamente, a identificação da condição de consciência do autor do fato punível torna-se o aspecto mais difícil na análise do caso concreto. Diaulas Costa Ribeiro, em recurso impetrado perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afirma que, na parte pertinente à distinção dolo eventual/culpa consciente, sabese, é comum o uso da teoria positiva do consentimento de Frank, pela qual há dolo eventual quando o agente, revelando indiferença quanto ao resultado, diz para si mesmo «seja assim ou de outra maneira, suceda isto ou aquilo, em qualquer caso, agirei». Citando Eugenio Raúl Zaffaroni, afirma ainda que o que é mais importante é que “o resultado, no dolo eventual, não é aceito como tal mas, isto sim, a sua aceitação é como possível, provável. Caso contrário, haveria, aí, dolo direto. 58 Voltando à contraposição entre a culpa consciente e o dolo eventual, cabe ressaltar que Aníbal Bruno especifica que “a culpa com previsão representa um passo a mais da culpa simples para o dolo. É uma linha quase imponderável que a delimita do dolo eventual”.59 Neste, o agente não quer o resultado, mas aceita o risco de produzi-lo. Na culpa com previsão, existe essa aceitação do risco, mas o agente não quer o resultado e espera insensatamente que não ocorra. Para Bettiol, na distinção entre culpa consciente e dolo eventual, “a prova indubitavelmente não é fácil: o que interessa é que ela não deve ser exclusivamente dessumida do caráter do réu, mas de todo o complexo de circunstâncias que determinam a capacidade de delinqüir do réu.60 Buscando ilustrar a ocorrência de dolo eventual envolvendo profissionais de saúde, pode ser imaginado o caso de médico que, por interesse financeiro, induz o paciente à realização de uma cirurgia não indicada para o seu caso, não se importando com possível resultado adverso. Caso dessa cirurgia decorra algum dano ao paciente e desde que tenham ficado provadas sua não-indicação e a intenção do médico, ele pode responder por dolo eventual, por ter ficado indiferente à ocorrência do resultado. 57 58 59 60 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 4. 1. ed. atual. Campinas: Bookseller, 1997, p. 276. RIBEIRO, Diaulas Costa. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Promotoria de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, Recurso de Apelação, autos nº 21.685/95, p. 7. BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral. Tomo 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 92. BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p. 111. 186 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Tendo em vista a complexidade e as especificidades do dolo, que além das classificações realizadas pode ser de dano, de perigo, genérico, específico, normativo ou natural, de ímpeto ou com premeditação e geral, da culpa, que também pode ser própria ou imprópria, mediata ou indireta, cabe ressaltar que o objetivo dessa exposição foi trazer esclarecimentos iniciais e uma prévia diferenciação entre os institutos. Para uma completa elucidação do tema, se é que isso é possível, seria necessária a análise detalhada de vários aspectos que não foram abordados, o que comprometeria o objetivo geral deste estudo. 5.5 IMPLICAÇÕES DO DOLO E DA CULPA EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE MÉDICA Wanderby Panasco Lacerda, ao analisar a responsabilidade dos médicos, afirma que o profissional que age, por exemplo, na prática ilícita do aborto, que se omite, de qualquer forma ineficaz, no tratamento de um doente, realiza ações dolosas.61 Nesses casos, estrutura-se, na forma da ilicitude, uma ação ou uma omissão. Entretanto, sendo o fato culposo, deverá ser avaliado até onde, pericialmente, sua conduta incidiu numa imprudência, numa negligência ou numa imperícia, diferenciando-se do erro médico escusável ou das condições que interferem na falibilidade humana. Essas sanções jurídicas, embora rotuladas no âmbito da responsabilidade médica, não permitem ao médico privilégio ou prerrogativa. Segundo Wanderby Panasco, a prática dolosa do médico, tendo em vista as peculiaridades técnicas, pelo contrário, acresce em agravante pelo fato de realizá-la no gozo de uma atividade monopolista. Neste caso, por exemplo, o consentimento da gestante que deseja abortar não tem validade jurídica, senão implica em crime de matéria de Direito Público.62 Quanto à avaliação da culpabilidade do comportamento médico em decorrência do comportamento culposo, os limites da culpa profissional estão na ação ou na omissão incompatíveis com o nível de conhecimento e circunspecção que se deve exigir do médico. Avaliando a dificuldade de se detectar a ocorrência efetiva do erro médico, diferenciando-o dos demais atos médicos, Edmundo Oliveira ressalta que, 61 62 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 101. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 102. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 187 para estabelecer os limites entre o erro profissional não punível e a culpa médica, é necessário verificar se o diagnóstico e a terapia adotados pelo médico foram tais que determinassem necessariamente o resultado danoso e se isso é confirmado pela ciência médica, tendo em conta que nessa não há métodos obrigatórios.63 Para identificar a culpa do médico, é necessário também que se tenha em conta as circunstâncias em que o profissional atuou, sendo essencial a análise detalhada de todos os aspectos relevantes em cada caso concreto. Condição que influencia a atuação do médico é, por exemplo, a ocorrência de casos de urgência, a falta de infra-estrutura do hospital, incluindo tanto os aspectos materiais quanto de pessoal, entre outras. Apesar de ser reconhecida como legítima a liberdade do médico em assuntos de diagnóstico e terapêutica, há certos princípios fundamentais de conduta que não podem ser desprezados por esses profissionais. O médico deve agir segundo as regras de experiência, aceitas como idôneas para alcance do resultado esperado. 5.6 CASO CONCRETO QUE IMPLICA AVALIAÇÃO DE DOLO EVENTUAL Em casos concretos da Pró-Vida, em especial naqueles em que se configurou o dolo eventual, o Promotor Diaulas Costa Ribeiro pondera em seus pareceres aspectos que cumprem ser ressaltados. Retomando a fundamentação de que o dolo eventual não constitui produto da mente do autor, mas das circunstâncias em que os fatos ocorreram, o Promotor afirma que as tentativas de demonstrar o bom caráter do acusado e suas condições pessoais favoráveis, como têm ocorrido com freqüência, não podem interferir na decisão condenatória. Fazendo uma avaliação histórica da dimensão atual do processo penal para justificar o posicionamento expresso no parágrafo anterior, Diaulas Costa Ribeiro estima que, na época em que surgiram as testemunhas de caráter, originalmente chamadas compurgadores, as qualidades do acusado superavam os fatos que lhes eram imputados. Não havia Ministério Público, e cada homem livre podia acusar outro de fatos criminosos. Os crimes eram julgados por Tribunal com jurisdição sobre ambos, com base no depoimento das partes, com o juramento de estarem de posse da verdade. Entretanto, às vezes, 63 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 66. 188 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. o tribunal entendia que só o juramento do acusado não era suficiente para se tomar a decisão e requeria a presença de compurgadores para corroborarem o que fora declarado no interrogatório. Os compurgadores não eram testemunhas do fato; apenas apoiavam, de livre e espontânea vontade, o que fora jurado pelo acusado. Se o número de compurgadores era suficiente, o caso era encerrado e a acusação formal recusada.64 Dessa forma, claro está que o juramento era a prova mais forte de que a parte acusada podia fazer uso. Considerando a tentativa de desconfiguração da tipificação do erro médico como crime doloso com base em depoimentos sobre a conduta do acusado, Diaulas Costa Ribeiro ressalta que o processo penal atualmente tem outra dimensão. O Estado Democrático de Direito substituiu o direito penal do autor pelo direito penal da culpa. A responsabilidade de cada pessoa decorre do que fez ou deixou de fazer e não mais do que é ou foi. De forma específica, é possível citar um caso da Pró-Vida em que um médico anestesista, assistindo uma paciente de alto risco, abandona-a por tempo superior a cinco minutos, e, denunciado por ter criado o risco do resultado, (art. 13, § 2º, do Código Penal), alega arrependimento eficaz por ter tomado todas as medidas cabíveis após tomar conhecimento de seu estado. Diaulas Ribeiro, referindo-se a esse caso, afirma que “o médico, ao ser chamado para ministrar medicamento na paciente, oportunidade em que tomou ciência do quadro em que ela se encontrava, fez-lhe reanimação medicamentosa e massagem cardíaca”. Com tal procedimento, o médico teria evitado o resultado e não o assumido.65 Tendo em vista a complexidade do tema e a exatidão com que foi feita a diferenciação entre arrependimento eficaz de dolo eventual pelo Promotor, entendo ser de grande relevância a citação de parte de sua manifestação, que se segue: No arrependimento eficaz, cabível apenas nos crimes materiais, em que a consumação ocorre com o resultado, o agente desassume o risco do resultado após preencher todos os elementos da ação típica. Sua intervenção, que demonstra ter desassumido o risco do resultado, ocorre na faixa que separa a ação típica do resultado causal típico. Numa expressão pleonástica e óbvia, mas didática, o arrependimento ocorre depois da ação realizada. 64 65 RIBEIRO, Diaulas Costa. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde. Alegações Finais, autos nº 7303-9/98, p. 7. RIBEIRO, Diaulas Costa. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, Alegações Finais, autos nº 7303-9/98, p. 8. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 189 Mas desassumir o risco do resultado não é sinônimo de não assumir esse mesmo risco. Não assumir o risco de produzir o resultado é elemento subjetivo para a ação típica, concomitante a ela, situado na fase cognitiva (apenas a previsibilidade do resultado) e na fase da realização da conduta (O dolo eventual não é, na verdade, extraído da mente do autor, mas sim das circunstâncias). Desassumir o risco de produzir o resultado é uma nova ação, alheia ao tipo originário, mas que irá interferir incidentalmente na cadeia causal. Não assumir o risco – na fase cognitiva ou na fase da realização da conduta – afasta o conceito de dolo eventual da ação típica, remanescendo, se houver previsão, a tipicidade culposa. Desassumir o risco do resultado exige, contudo, para que essa nova ação típica tenha conseqüências jurídicas, a eficácia. Assim, o elemento subjetivo será classificado como dolo eventual se a assunção do risco de produzir o resultado anteceder à ação típica ou nela se estabelecer. Não havendo a assunção, surge a culpa consciente. Por outro lado, haverá arrependimento se a conduta em questão for posterior à ação típica originária. Se o arrependimento for eficaz, afastando o resultado que decorreria daquela ação originária, responderá o agente pelos atos anteriores. Se ineficaz, não terá conseqüências jurídicas para a tipicidade originária porque se trata de uma ação incidental a esse mesmo tipo. O agente responderá pelo resultado produzido com vontade (dolo direto) ou indiferença a ele (dolo eventual), com as mesmas conseqüências jurídicas, salvo quando a lei distingui-las conforme o tipo de dolo, o que não ocorre no sistema penal brasileiro, que os equiparou. (Grifos no original)66 6 CRIMES MÉDICOS – TIPOS PENAIS 6.1 CRIMES DOLOSOS Arinda Fernandes67 conceitua crime médico, sob o aspecto formal, como sendo “toda conduta médica proibida por lei, sob ameaça de uma sanção”. Afirma, 66 67 RIBEIRO, Diaulas Costa. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, Alegações Finais, autos nº 7303-9/98, p. 8. FERNANDES, Arinda. Crimes Médicos. (Tese de Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 1982, p. 36. 190 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. ainda, que, substancialmente, considera-se crime médico “toda ação praticada por médico, no exercício de sua atividade profissional que lesa ou coloca em perigo determinado bem-interesse, capaz de repercutir nas condições de conservação da sociedade, a que deva atribuir, conseqüentemente, uma sanção penal”. A conduta delitiva direciona-se para duas formas distintas e radicais. Conforme afirmado anteriormente, um crime pode ser praticado na modalidade dolosa ou culposa. Com fundamento no princípio da reserva legal, a primeira garantia da pessoa humana nos Estados Democráticos de Direito é a subsunção à norma prevista no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, de que não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal. Dessa forma, só existe crime quando há o tipo, ou seja, quando a conduta delitiva pressupõe uma descrição legal anterior ao ato criminoso cometido. O preceito deve ser acompanhado pela sanção para que possibilite o cumprimento da atividade de proteção exercida pelo Estado. A especificidade do crime médico mostra que se trata de uma infração singularizada como crime próprio ou especial, pois só pode ser praticado por certa e determinada pessoa. Dessa forma, no crime médico, o sujeito ativo, o agente, deve ser médico, ou seja, ter aptidão para o exercício da medicina. No exame da responsabilidade penal dos médicos, especialmente por crimes dolosos, cabe citar alguns tipos penais. 6.1.1 EUTANÁSIA Art. 121. Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos. § 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Wanderby Panasco Lacerda afirma que “o vocábulo eutanásia foi apresentado por Francis Bacon, em 1623, no seu livro Historia Vitae et Mortis, para designar “boa morte” e que existe na forma ativa e passiva”. Afirma, ainda, que “a forma passiva refere-se àquela em que o médico, aceitando a solicitação dos responsáveis ou do próprio doente, desliga os aparelhos e suspende as medicações. Na forma ativa, o Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 191 profissional utiliza-se de recursos farmacológicos para a prática da eutanásia”.68Apesar da motivação humanitária, a punição prevista é de seis a vinte anos. Sobre o tema, Diaulas Costa Ribeiro afirma que, “modernamente, eutanásia é a morte de uma pessoa (que se encontra em grande sofrimento decorrente de doença, sem perspectiva de melhora) produzida por médico, com o consentimento dela”. 69 Ressalta que a falta de autorização legal para a eutanásia não tem lógica jurídica e está sustentada pela conveniência da política criminal, influenciada pelo Código Canônico.70 Cita, ainda, o Promotor de Justiça esforços legislativos que vêm tratando de maior autonomia nesse sentido, como o art. 17 do Estatuto do Idoso, a Lei 10.241/98, de São Paulo, e a Portaria do Ministério da Saúde n. 675/GM, de 30 de março de 2006, que asseguram aos usuários da saúde decisão acerca de tratamentos dolorosos ou extraordinários para prolongar a vida sem chance de cura, afastando do médico a decisão. 6.1.2 VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena - detenção de 03 meses a 01 ano, ou multa. O dispositivo tutela a liberdade individual de manter segredos, cuja divulgação pode produzir dano a outrem. Segundo Mirabete, “trata-se, no caso, de crime próprio, figurando como sujeito ativo aquele que revela segredo de que teve conhecimento em virtude de função, ministério, ofício ou profissão”. 71 Somente se pode falar de violação do segredo profissional, como crime próprio do médico, quando o profissional, sem justa causa, revelar um segredo de que teve ciência em razão de sua atividade: o exercício da função deve ser a causa, não uma simples ocasião do conhecimento do segredo. Mesmo quando chamado a juízo para depor como testemunha, não estaria o médico autorizado a revelar segredo que lhe foi confiado em razão de sua atividade 68 69 70 71 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 102. RIBEIRO, Diaulas Costa. Eutanásia. Revista Consulex, Brasília, 31 mai. 99, p.18. RIBEIRO, Diaulas Costa. A eterna busca da imortalidade humana: a terminalidade da vida e a autonomia. Revista Bioética, Conselho Federal de Medicina, vol. 13, n. 2, 2005. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 196. 192 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. profissional. O Código de Processo Penal, em seu artigo 207, determina que “estão proibidos de depor as pessoas que, em razão de seu ministério, função, ofício ou profissão devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho”. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que o médico não é obrigado a guardar segredo se a sua própria cliente abriu mão do sigilo. A conduta típica é revelar segredo. O crime é doloso e configura-se quando o médico, exercitando a sua vontade livre e consciente, revela o segredo de que tem o conhecimento. Além disso, a lei exige que tal conduta “possa produzir dano a outrem”, geralmente ao próprio paciente. A lei não exige a presença do dano efetivo, mas simples possibilidade de a vítima vir a sofrer um dano material ou moral. A proteção ao sigilo profissional dada pela lei é relativa, e não haverá conduta delitiva se houver justa causa para revelar o segredo. 6.1.3 OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇA Art. 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena: detenção de 06 meses a 02 anos, multa. O momento de consumação do crime ocorre quando vencido o prazo previsto para comunicação. Na ausência deste, consuma-se o delito quando constatado, pela conduta do médico, que este não quis ou negligenciou o seu dever de notificar. 6.1.4 EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA Art. 282. Exercer, ainda, que a título gratuito, profissão de médico, dentista, ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites: Pena - detenção de 06 meses a 02 anos. Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplicase também multa. Como estamos tratando de crimes próprios de médicos, o interesse nesse artigo restringe-se à análise da segunda figura típica, ou seja, a que pune a conduta do médico que se excede nos limites de sua própria atividade. Nesse caso, percebese a complexidade da análise da atividade médica, que exige dos operadores do Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 193 direito, em especial do juiz, atenção para com as técnicas terapêuticas usuais, bem como para a possibilidade de detecção de extrapolações dos atos médicos. Nesse aspecto, vale a ação fiscalizadora dos órgãos da classe médica, do Ministério Público e da sociedade como um todo. São casos em que o médico, em perfeita condição documental, pratica atos vinculados à antijuridicidade profissional, de natureza eminentemente dolosa. 6.1.5 FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO Art. 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão atestado falso. Pena - detenção de um mês a um ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. O crime é inerente ao médico. O atestado é a afirmação competente da dignidade profissional. Trata-se de um dever social, particular ou público. Wanderby Panasco entende que “ratificar, através da própria assinatura, condições falsas, seja a título gratuito ou oneroso, é ir contra os pilares dos estatutos legais e transgredir a liberdade profissional.” 72 Há divergência doutrinária se a caracterização do crime deve-se restringir apenas à falsidade de uma doença, ou se também pode ocorrer em relação a um entendimento ou opinião equivocada. Este é um crime essencialmente doloso, estando, portanto, excluídos os casos de erros. 6.1.6 CHARLATANISMO Art. 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. O médico, por intermédio de falsos conceitos técnicos ou processos não científicos, proclama estar apto a sanar qualquer malefício orgânico ou curar qualquer doença. Segundo Wanderby Panasco, “a postura artificiosa encobre os desígnios e, diante das elucubrações do charlatão, o ingênuo se curva e se alimenta das vãs esperanças de se ver livre de um mal indesejado”. Avaliando a gravidade da 72 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 184. 194 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. infração, afirma: “É a mais nefanda figura de toda a antijuridicidade médica, que, culminando por uma afirmação altamente dolosa, se escuda no seu diploma e na regulamentação oficial, para procurar, impunemente, usufruir benefícios vantajosos”.73 Além dos tipos penais explicitados, os médicos podem ser responsabilizados pela prática, no exercício de sua profissão, dos crimes de aborto, periclitação da vida ou saúde, tratamento arbitrário, facilitação à toxicofilia, entre outros. A omissão de socorro será tratada posteriormente, em paralelo com os crimes comissivos por omissão. Os crimes abordados neste capítulo envolvem o dolo direto do profissional de saúde. No caso de o ato médico provocar danos em decorrência de erro ou dolo eventual, como ocorre nos casos de lesões corporais ou homicídio, deve haver uma prévia análise dos pressupostos envolvidos, que são bem mais complexos. 6.2 CRIMES CULPOSOS O art. 5º, caput, da Constituição Federal dispõe que fica assegurada “aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida”. O respeito à vida humana é imperativo de ordem constitucional e, para ser assegurado, recebe a tutela da lei penal. Direito à vida significa, além de direito sobre a vida, também o direito à abstenção de ação lesiva por parte das outras pessoas. Por atingir o bem fundamental do homem, que é a vida, o homicídio é o crime mais grave contra a pessoa humana. José Frederico Marques observa que homicídio é a eliminação da vida de uma pessoa praticada por outra. Em conformidade com o Código Penal, o autor classifica o crime de homicídio, segundo o nexo subjetivo que integra a culpabilidade, em culposo ou doloso.74 Considerando o tipo, a classificação é feita em simples, privilegiado e qualificado, em razão de haver ou não circunstância que se acrescente, com o caráter de elementar, para agravar ou minorar a sanção penal. O homicídio culposo, tal como regulamenta nossa legislação penal, não apresenta figuras típicas privilegiadas. Há, no entanto, tipos qualificados, como o previsto no art. 121, § 4º, do Código Penal. Júlio Fabbrini Mirabete sublinha como 73 74 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 183. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 4. 1. ed. atual. Campinas: Millennium, 1999, p. 94/95. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 195 exemplo de homicídio culposo qualificado o médico não esterilizar os instrumentos que vai utilizar na cirurgia ou empregar técnica não usual na execução desta.75 Após a introdução de aspectos relativos ao homicídio, que é um crime contra a vida, passo à apresentação do crime de lesão corporal, que atinge a integridade física ou psíquica do ser humano. Trata-se de um crime de forma livre, cujo núcleo do tipo é ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Seguem-se ao caput figuras típicas qualificadas e privilegiadas, de forma análoga ao crime de homicídio e, da mesma forma que no homicídio culposo, as lesões corporais culposas podem ser simples (art. 129, § 6º, Código Penal) ou qualificadas (art. 129, § 7º, Código Penal). Avaliando a qualificadora relativa à inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, incidente tanto no caso do homicídio quanto da lesão corporal, cabe ressaltar a posição de José Frederico Marques, que afirma que, “se a regra técnica foi inobservada, cabe aumento de pena, desde que exista relação de causa e efeito entre o descumprimento da norma técnica, ou regulamentar, e o evento lesivo”.76 Como o texto não fala em regra regulamentar, e sim técnica, o autor ressalta que não importa que a norma inobservada não conste em regulamento, bastando que se prove a exigibilidade técnica de cumprimento da regra desobedecida para que se opere a qualificadora. José Frederico Marques ressalta, ainda, que, para haver a agravante, o agente deve conhecer a regra técnica que não observou, pois, caso o profissional a desconheça, incorre em imperícia, que pressupõe inabilidade ou insuficiência profissional. Obviamente, o profissional especializado está mais preparado para a realização do procedimento, e sua culpa em decorrência de imprudência ou negligência denota maior descaso que o erro médico decorrente de desconhecimento sobre a forma adequada de realização dos procedimentos. O maior erro, nesse aspecto, não é do médico, mas do sistema, que permite o exercício de qualquer atividade médica, a despeito da realização da especialização. A imperícia poderia ser evitada com uma séria ênfase na exigência de especialização e atualização para o exercício da medicina. Na Pró-Vida, a tipificação criminal de atos médicos arbitrários ocorre, na maioria das vezes, na forma culposa, razão pela qual essas formas criminais serão especificadas a seguir. 75 76 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol. 2. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 47. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 4. 1. ed. atual. Campinas: Bookseller, 1997, p. 251. 196 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. 6.2.1 HOMICÍDIO Art. 121. Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos. (...) § 3º - Se o homicídio é culposo: Pena – detenção de um a três anos. § 4º - No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Quando age com imprudência, negligência ou imperícia e, desde que haja todos os pressupostos necessários para a responsabilização criminal, o médico pode ser responsabilizado por homicídio culposo. É possível citar como exemplos de homicídios culposos atos médicos que causem a morte em decorrência de erro em anestesia, troca de medicação, abandono de corpo estranho no corpo do paciente, omissão de tratamento, abandono do paciente, entre outros. 6.2.2 LESÃO CORPORAL Art. 129: Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena: detenção de três meses a um ano. (...) § 6º - Se a lesão é culposa: Pena: detenção, de dois meses a um ano. § 7º - Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 121 § 4º. A lesão corporal é constituída a partir de uma situação jurídica definida, na qual se avalia a ocorrência de culpa nos atos do profissional. Entre as lesões apresentadas, é possível destacar a debilidade, a perda ou a inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, entre tantas outras. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 197 Conforme afirmado previamente, não será realizada a análise dos homicídios e lesões corporais ocorridos em condições dolosas diretas, tendo em vista que se trata de exercício ilegal da medicina. O profissional, nesses casos, excede os limites da arte médica, v.g., em casos de cirurgias plásticas deformadoras da identidade física ou retirada de impressões digitais. 7 ERRO MÉDICO: PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE Erro é um ato não intencional, em que não se alcança o resultado desejado porque não se procedeu de modo adequado ou se usou uma técnica não adequada à prática daquele ato. Considerando o aspecto legal, José Geraldo de Freitas Drumond afirmou que “Erro médico é todo desvio da conduta profissional que determina dano ou agravo à saúde do paciente, caracterizado por negligência, imperícia ou imprudência”.77 Como outras atividades desenvolvidas socialmente, o exercício da medicina está sujeito a normas emanadas pelo Estado, com o objetivo de regular a conduta profissional dos médicos, obrigando-os a certos deveres, sob pena de responsabilização. O médico pode ser responsabilizado por seus erros em quatro esferas, que são: a) administrativa, perante órgãos estatais e paraestatais, no caso de funcionários públicos; b) ética, perante os conselhos reguladores da atividade; c) cível, por intermédio de ações reparatórias de danos; e d) criminal, em decorrência da tipificação de crimes previstos na legislação. Administrativamente, o médico, se for funcionário público, pode responder a sindicâncias e processos administrativos. Respeitados os institutos do contraditório e da legítima defesa, se comprovada a infração a dever funcional, podem ser aplicadas penalidades de advertência, suspensão ou demissão, dependendo da gravidade do ato praticado. Do ponto de vista ético, não se exige a ocorrência de um dano para que haja responsabilização, sendo esta uma das diferenças entre o julgamento dos conselhos de medicina e o do Judiciário. No conselho de medicina, avalia-se se o profissional agiu segundo os princípios que norteiam o exercício da profissão, se agiu de acordo com as normas da arte médica, se não faltou com os deveres de diligência, de atualização, de abstenção de abuso, se seguiu as condutas conhecidas e adequadas para a execução do ato, podendo ser caracterizado o erro mesmo que não tenha produzido dano. 77 DRUMOND, José Geraldo de Freitas. Erro Médico. Conferência realizada em 28/06/2000, na abertura do II Fórum Jurídico Nacional sobre Erro Médico, Responsabilidade Civil, Criminal e Bioética. 198 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. As penalidades aplicáveis são de advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão por 30 (trinta) dias ou cassação. Judicialmente, o erro médico é caracterizado, em tese, pela presença de quatro requisitos: a ação do médico, o dano ao doente, o nexo de causalidade entre o procedimento médico e o dano causado e que o médico tenha agido com culpa. Segundo Delton Croce, para caracterização da responsabilidade médica, tanto civil quanto penal, são necessários: a) O agente, que teria de ser o médico responsável, em posse de suas faculdades mentais, visto que, se o dano for produzido por pessoa sem habilitação técnica ou legal, além da responsabilidade civil, deverá responder criminalmente por curandeirismo ou exercício ilegal da medicina e, se doente mental, a pessoa está sujeita apenas a medidas de segurança; b) O ato. O dano deverá ser conseqüente a um ato médico lícito e voluntário. Caso o médico utilize a sua profissão para praticar um ato ilícito (aborto criminoso, charlatanismo etc.), “responderá independentemente de sua profissão, como qualquer cidadão, seja qual for a natureza do mister”.78 c) A culpa, ou inobservância do cuidado devido, manifestada pela negligência, imprudência ou imperícia, que são fundamentos jurídicos da responsabilidade médica. d) O dano. Para haver tipicidade do crime culposo, deve haver o resultado lesivo, ou seja, dano real, como a lesão corporal, a debilidade funcional, a deformidade permanente ou a morte, aliado à violação de um dever de cuidado e à previsibilidade objetiva, que consiste na antevisão do que possa normalmente ocorrer e condiciona a ilicitude da ação culposa. e) O nexo de causalidade. “É a relação de causa e efeito entre a ação ou a omissão do agente e o damnum verificado”. Dessa forma, se houver o dano, mas sua causa não for resultado do comportamento do agente, ou se não ficar demonstrada a relação de causalidade, falta um dos requisitos para a responsabilização do médico.79 78 79 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997, p. 9/17. CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997, p. 9/17. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 199 De passagem, convém observar que o consentimento do paciente ou, na impossibilidade, de seu representante legal tem grande relevância na discussão do tema. Entende-se que o médico, em determinadas circunstâncias, pode prescindir da anuência do paciente, como no caso de iminente perigo de morte, uma vez que o profissional pode ser responsabilizado – sua não-atuação pode constituir omissão delituosa. 8 TIPOS DE ERROS MÉDICOS Segundo Edmundo Oliveira, a prestação de serviço médico ao paciente passa por três fases: a formulação do diagnóstico; a escolha da terapêutica e a execução do tratamento. O autor afirma que um procedimento culposo pode existir: a) na formulação do diagnóstico, por imperícia ou negligência; b) na escolha da terapêutica, por imperícia ou imprudência; ou c) na execução do tratamento, por imperícia, negligência ou imprudência. Faz a seguinte observação: Nas hipóteses a e b, pode surgir apenas um perigo para a saúde ou à integridade física ou mental do paciente. Já na hipótese c, pode advir um dano para a sua sanidade ou até para a sua vida. Para a configuração de um crime doloso, pode haver a necessidade de um resultado danoso (crimes de dano) ou pode bastar a existência do perigo de dano (crimes de perigo). Mas, para a concretização de um crime culposo, é sempre necessário um resultado danoso. Daí se conclui que não pode haver crime culposo do médico, no exercício de sua profissão, a não ser na fase do tratamento, o que confirma o que foi dito acima. 80 Considerando a necessidade de ocorrência do dano real e efetivo no caso de crimes culposos, percebe-se a aparente dificuldade de ocorrência do dano na fase de formulação do diagnóstico. Entretanto, é possível a responsabilização do médico mesmo que sua atuação tenha-se dado apenas no diagnóstico. A maioria dos erros médicos ocorre em razão de atos comissivos por omissão, que serão analisados em detalhes posteriormente. Ao médico é imputada a ocorrência de uma lesão em virtude de sua abstenção, quando era esperado que agisse. Não se exige dos médicos a perfeição em sua conduta. Não se pode esperar que acerte sempre um diagnóstico e que o tratamento proposto seja sempre o mais 80 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 64. 200 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. conveniente, tendo em vista as variáveis envolvidas nessa avaliação. Entretanto, há casos em que sintomatologias claras tornam possível a qualquer profissional habilitado a detecção da patologia a ser tratada, e esse diagnóstico não é feito. Casos como o de um paciente que procura um pronto-socorro após uma queda, com traumatismo crânio-encefálico não diagnosticado, e que, após atendimento, realização de diagnóstico e escolha de terapêutica morre em casa podem gerar a responsabilização do médico por não ter evitado a ocorrência do resultado. A observação de Edmundo Oliveira de que a ocorrência de lesões se daria apenas no nível do tratamento é uma tentativa de orientação para a análise desses casos. Entretanto, essa classificação é muito simplista. Tentar enquadrar a ocorrência dos erros médicos em um padrão pré-definido seria limitar a análise. A avaliação tem que ser feita caso a caso, visto que as especificidades inerentes a cada circunstância podem alterar completamente a identificação do ato médico arbitrário. A classificação quanto aos tipos de erros deve servir não para propor fórmulas de avaliação, mas para possibilitar uma melhor compreensão das particularidades do ato médico. 8.1 ERRO DE DIAGNÓSTICO E DE TRATAMENTO Do ponto de vista técnico, o diagnóstico consiste em identificar e determinar a moléstia que acomete o paciente, e desse diagnóstico depende a escolha do tratamento adequado. Entende Edmundo Oliveira que o erro de diagnóstico ocorre em duas hipóteses: 1ª) quando o médico não consegue enquadrar os sintomas que se lhe apresentam numa moldura das doenças conhecidas pela ciência médica; 2ª) quando ele os encaixa num esquema falso.81 O supracitado autor afirmou, ainda, quanto à forma de elaboração de diagnósticos, que, até o início do nosso século, os médicos se guiavam mais pela intuição e que, com o progresso das ciências, o tom conjectural foi substituído pela técnica. Criticou, entretanto, essa posição e afirmou que a diagnose não se pode basear apenas em resultados de exames, que são, na maioria das vezes, dados a serem interpretados pelo médico. Não restam dúvidas de que, aliados aos resultados dos exames técnicos, o conhecimento e a experiência do médico devem sempre influenciar na identificação de problemas em função dos sintomas apresentados. Cabe ressaltar, nesse ponto, a importância de uma anamnese bem feita, visto que são determinantes as informações pedidas pelo médico ao paciente na 81 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 93. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 201 avaliação do caso e no diagnóstico. Sem se utilizar de termos muito técnicos que impossibilitem a compreensão do paciente, o médico deve ser preciso e analítico em suas perguntas e deve avaliar sintomas, antecedentes, entre outros aspectos relevantes, de forma minuciosa. Do médico, exige-se capacidade científica e técnica, atualização, saúde física e psíquica, atenção e memória. Dessa forma, fica explícita a fragilidade da segurança dos diagnósticos. Inany Novah Moares afirma que “o diagnóstico deve ser genérico, pois, até hoje são desconhecidas as causas de, pelo menos, um terço das doenças catalogadas, ressaltando que o médico não pode errar a conduta, embora dispondo de diagnósticos genéricos e de probabilidade”. Afirma, ainda, que, De fato, distingue-se no decurso de toda a evolução da doença a importância da conduta a cada momento, devendo ela depender das respostas a cada procedimento. O diagnóstico não só pode como deve ser corrigido a cada passo, sempre que possível em tempo real, para que o desvio da rota seja menor, possibilitando retorno ao caminho certo mais facilmente e com menores seqüelas.82 Garante Miguel Kfouri Neto que, por adentrar em um campo muito técnico, é difícil a responsabilização do médico por erro de diagnóstico. Obviamente, a infalibilidade médica não pode ser admitida em termos absolutos, e determinadas condições pessoais do paciente podem determinar tais erros. O erro de diagnóstico caracteriza-se pela eleição do tratamento inadequado à patologia instalada no paciente, com resultado danoso.83 Da mesma forma que foi afirmado no início do capítulo precedente, percebese, na doutrina, com exceção de Kfouri Neto, que fez algumas ressalvas, uma certa tendência em não imputar ao profissional de saúde a responsabilidade pelo erro no diagnóstico. Realmente a responsabilização, nesses casos, só é possível em situações que não gerariam dúvidas à grande maioria dos profissionais. Nos casos em que o diagnóstico não se mostra de forma evidente, obviamente não se pode responsabilizar o médico. No entanto, se, nas circunstâncias em que se encontrava o profissional, com os meios de que dispunha, não se desviou drasticamente da conduta prevista para aquele caso, inexistirá culpa, mas, se o médico não utilizou todos os recursos à sua disposição para elevar o grau de certeza diagnóstica, é possível a responsabilização. Ressalte-se que não é propriamente o erro de diagnóstico que incumbe ao Juiz 82 83 MORAES, Ivany Novah. Erro Médico e a Lei. 4. ed. ver. ampl. São Paulo: Lejus, 1998. p. 321. KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 81. 202 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. analisar, mas se o médico incorreu em culpa quando fez o diagnóstico, se recorreu aos meios ao seu alcance para investigar o mal. Reforçando esse entendimento, é relevante indicar julgados que dispõem no sentido de que o erro de diagnóstico e terapia, provocado pela omissão de procedimentos recomendados ante os sintomas exibidos pelo paciente, acarreta responsabilidade médica, nos termos do art. 13, § 2º, alínea b, do Código Penal. O profissional só pode ser excluído de responsabilidade se houver prova plena de que não comprometeu as chances de vida e integridade da vítima (JTAERGS 87/143, RT 710/334). De outro lado, como já afirmado, se a moléstia é de difícil diagnóstico, por ausência de sintomas específicos, não pode ser responsabilizado quem atuou de forma a socorrer devidamente a vítima (RT 709/307). 8.2 ERRO ESCUSÁVEL OU ERRO PROFISSIONAL E ERRO GROTESCO O erro grosseiro é a conduta profissional que fere o entendimento do profissional comum. É a forma inadvertida, imprecisa e incapacitante de quem, por falta de mínimas condições profissionais, se permite o erro, como quando o anestesista causa a morte de paciente por superdosagem, o ginecologista contamina a paciente por falta de assepsia do instrumental utilizado, entre outros. Ao contrário do erro grosseiro, que é evidente, o erro profissional não ocorre em razão da falta de observação das regras e dos princípios que a ciência sugere e, sim, em razão da imperfeição da medicina e da precariedade dos conhecimentos humanos. Há erro escusável, e não imperícia, sempre que o profissional, empregando correta e oportunamente os conhecimentos e as regras de sua ciência, chega a uma conclusão falsa, mesmo que possa daí advir um resultado de dano ou de perigo. A distinção do erro como erro médico ou erro profissional, segundo Delton Croce, tem sido feita essencialmente pelos juízes, que costumam caracterizar o erro profissional como sendo aquele que decorre de falha não imputável ao médico, seja por limitações da medicina, seja por ter havido omissão ou sonegação de informações por parte do paciente ou por falta de colaboração com o tratamento. O autor especifica ainda que, “diante de tais situações relacionadas, o erro existe, é intrínseco às deficiências da profissão e da natureza humana do paciente e ocorre no exercício da profissão, mas a culpa não pode ser atribuída ao médico. Tais erros são também chamados escusáveis”.84 84 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. p. 25. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 203 Para que o erro médico seja considerado escusável, no entender de Delton Croce, exigem-se os seguintes elementos: que o médico assistente não se tenha havido com culpa em qualquer modalidade: negligência, imprudência, imperícia; que a má resultância seja conseqüente a um erro de diagnóstico possível do ponto de vista estatístico; que, no estabelecimento desse diagnóstico, tenham oportunamente sido utilizados meios e métodos amiudadamente empregados; que a terapia clínica e/ou cirúrgica seja a habitualmente utilizada para o diagnóstico formulado; que o evoluir do caso tenha-se processado dentro das expectativas.85 9 ASPECTOS RELEVANTES NA AVALIAÇÃO DE ATOS MÉDICOS ARBITRÁRIOS 9.1 AÇÃO E OMISSÃO Ação é o comportamento humano voluntário e consciente avaliado pelo Direito. No Direito Penal, a palavra ação é empregada no sentido amplo, abrangendo tanto ação propriamente dita quanto omissão. Os crimes praticados por intermédio de uma ação positiva, de um fazer, são denominado comissivos. Os crimes omissivos caracterizam-se por uma abstenção e dividem-se em omissivos próprios (ou omissivos puros) e comissivos por omissão (omissivos impróprios). Damásio de Jesus afirma que: A ação é a que se manifesta por intermédio de um movimento corpóreo tendente a uma finalidade. A maioria dos núcleos dos tipos se consubstancia em modos positivos de agir, como matar, apropriar-se, destruir, danificar, etc. Quando o crime é praticado por essa forma positiva de agir diz-se que foi praticado mediante comissão. Quando, não obstante o verbo indicar um modo positivo, o crime pode ser praticado mediante omissão, 85 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. p. 25. 204 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. fala-se em crime comissivo por omissão. Ex: a mãe mata o filho mediante privação de alimentos.86 Os crimes omissivos próprios ou omissivos puros são crimes de mera conduta, ou de simples atividade, e a lei pune a própria omissão independentemente de qualquer resultado, como no caso da omissão de socorro (art. 135 do Código Penal) ou na omissão de notificação de doença (art. 269 do Código Penal). Os dispositivos do Código Penal são genéricos. São crimes imputados a qualquer pessoa. Os crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios são crimes de resultado e só podem ser praticados por pessoas determinadas que, por lei, têm o dever de impedir o resultado e a obrigação de proteção e vigilância em relação a alguém. Segundo Damásio de Jesus, chamam-se omissivos impróprios porque não se confundem com os omissivos puros. Nestes últimos, a conduta negativa é descrita em lei. Nos omissivos espúrios, ao contrário, a figura típica não define a omissão. O tipo não descreve condutas proibidas, deixando ao exegeta a tarefa de indicar se, em face do ordenamento jurídico, o omitente pode ser equiparado ao agente e, em conseqüência, sofrer a imposição de sanção contida no preceito secundário da lei incriminadora.87 A responsabilidade nos crimes comissivos por omissão pode ser atribuída a título de dolo ou culpa, e a característica principal desse tipo de crime é ter a descrição, ou o tipo, de crimes de ação, sendo praticado, entretanto, por meio de uma omissão. A relevância da omissão, que representa os crimes comissivos por omissão, está disposta no art. 13, § 2º, do Código Penal, verbis: A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigiância; de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Edmundo Oliveira exemplifica as três situações acima dispostas da seguinte forma: primeira situação (art. 13, § 2º, alínea a): a mãe deixa de alimentar o filho menor que vem a falecer de inanição (obrigação determinada 86 87 JESUS, Damásio de. Direito Penal. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 207. JESUS, Damásio de. Direito Penal. 24. ed., São Paulo: Saraiva, 2001, p. 207. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 205 pelo art. 385 do Código Civil). A obrigação de cuidado, proteção ou vigilância advém das vinculações de pátrio poder, casamento, família, tutela, curatela, adoção e outras admitidas pela lei civil; segunda situação (art. 13, § 2º, alínea b): não há exigência de um dever estabelecido em lei, mas o agente, em geral através de contrato profissional, assume encargos. Exemplos: médico em relação ao paciente, enfermeiro em relação ao doente. Colocando-se o sujeito na posição de garantir a não-ocorrência do resultado lesivo, se o mesmo vier a ocorrer, o agente será responsabilizado pela falta do dever de agir. Exemplo: o cirurgião não retira a pinça que, ao fazer uma laparatomia, esqueceu no abdômen do paciente, vindo este, em conseqüência, a morrer; terceira situação (art. 13, § 2º, alínea c): o agente assume o compromisso de impedir o resultado danoso oriundo de uma situação de perigo que ele gerou para a vítima. Dois exemplos: 1) um ótimo nadador convida alguém para nadar e, em determinado instante, vendo que o principiante está perdendo as forças, não o acode, deixando-o morrer; 2) o agente, tendo retido uma pessoa em cárcere privado, deixa-a morrer por falta de alimento.88 Considerando-se os exemplos citados acima, é possível concluir que, quando o médico se omite de alguma forma e provoca a morte de um paciente, estando presentes todos os requisitos necessários para a responsabilização, é geralmente enquadrado no art. 13, § 2º, alínea b, do Código Penal. Entretanto, antes de concluirmos dessa forma, faz-se necessária a análise comparativa da estrutura do crime comissivo por omissão e do crime de omissão de socorro. Nos casos em que o médico deixa de atuar quando lhe era exigível fazêlo, há divergências quanto à capitulação da infração criminal cometida. Uma corrente entende que o médico pratica omissão de socorro e outra, considerando sua posição de garantidor, afirma que o médico comete um crime comissivo por omissão, respondendo pelo resultado lesivo a título de culpa, conforme é possível se depreender da análise de ementas de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais, verbis: Comete crime de omissão de socorro o médico que, em condições de prestar auxílio, se nega a atender de imediato paciente enfermo, sob a alegação de não se trata de risco de vida iminente, uma vez que, para a configuração do delito, não exige a lei penal a gravidade da lesão. 88 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 79-80. 206 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Inexistindo prova segura do nexo de causalidade entre a omissão de socorro e a morte da vítima, não é de se aplicar a agravante prevista no parágrafo único, do art. 135, do Código Penal. (Ap. Crim. n. 106.779-6, Rel, Juiz Campos de Oliveira, 1ª Cam. Crim.). O médico que se omite, recusando-se a atender paciente enfermo, que vem a falecer, responde por homicídio culposo, porquanto impõe-se àquele o dever jurídico de impedir a superveniência do resultado, não havendo que se falar em nexo de causalidade, inexistente nos crimes omissivos. (Ap. Crim. n. 107.239-1, Rel. Juiz Francisco Brito, 2ª Câm. Crim.). O Código de Ética Médica, em seu art. 58, como vedação ao médico impõe: “Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo”. Avaliando o sentido penal e ético da omissão, Edmundo Oliveira afirma que, “perante o Código de Ética (art. 58), não comete falta o médico que vê o paciente na rua, necessitando de assistência, e não o socorre por não ter sido procurado por ele. Ao contrário disso, pratica falta de ética o médico que não acode ao paciente, quando é procurado ou chamado para atender nos casos caracterizados como de emergência”.89 Quanto ao crime de omissão de socorro do Código Penal, o autor afirma que qualquer pessoa tem obrigação de socorrer um necessitado, em situação de perigo, desde que não haja risco pessoal, e o que caracteriza o crime é a indiferença, o egoísmo, o sadismo ou a simples pressa de não ter tempo a perder. O núcleo do tipo é não fazer. O médico pode deixar de prestar socorro, mas este não é um crime próprio do médico. Vale ressaltar a posição de Wanderby Panasco, que entende que, no caso de omissão de socorro, o médico tem agravada sua ilicitude e que, embora não haja uma reserva legal impondo o atendimento a todos os casos, há casos em que sua recusa se traduz em omissão de socorro, tendo em vista os recursos da região ou a distância até outro profissional.90 Wanderby Panasco exemplifica como omissão de socorro a situação em que o médico abandona o paciente após o início do tratamento, de forma arbitrária e sem justa causa. Outra situação analisada é a do médico em trabalho hospitalar. 89 90 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 36. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 174/176. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 207 Estando ele atendendo a determinados casos clínicos, caso se omita do atendimento por fatores ligados ao próprio trabalho, a responsabilidade não é do médico, mas do hospital, que não mobilizou sua equipe dentro de observação de necessidades. Entretanto, se o médico estiver disponível no hospital, não havendo especialista, é obrigado a prestar o atendimento inicial, mesmo que atue em área diversa. Avaliando as especificidades da omissão de socorro no Código Penal, Edmundo Oliveira avalia ainda: Como se trata de crime de pura omissão, não cabe tentativa, ou seja, não se tem como identificar um começo de execução parcial, pois o simples fato de o agente se abster já consuma o crime. O crime de omissão de socorro só é punível pela forma de dolo, não podendo ser imputado a título de culpa. Acrescente-se que o erro exclui a configuração do dolo. Por conseguinte, não se pode de modo algum responsabilizar um médico que passa sem acudir uma pessoa, achando que ela está apenas repousando, quando, na verdade, a pessoa havia tentado o suicídio. Nessa hipótese, o médico atuou com erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, com erro de proibição. Agora, na hipótese de o médico presenciar o paciente dar cabo da própria vida (...) pode haver omissão de socorro do médico, se ficar caracterizado o dolo.91 A omissão de socorro que abrange médicos, quase sempre, confunde-se com a negligência, mas, na omissão, o crime é doloso e, na negligência, culposo. Em que pese à controvérsia existente, é possível considerar que o médico possui, em decorrência de seu status de garantidor, um dever específico de proteção, característico dos crimes comissivos por omissão, e não um dever genérico de proteção, como no caso do delito de omissão de socorro, que é atribuível a todos que vivem em sociedade. Entretanto, havendo a omissão de socorro por parte de um médico, especialmente se decorrer da não-existência de contraprestação pecuniária, o fato agrava-se. Outro aspecto a ser analisado é a existência, ou não, de causalidade na omissão. Nos termos da lei (art. 13 do Código Penal), existe causalidade na omissão, pois considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Grande parte da doutrina entende que não há nexo causal entre a omissão e o resultado, e, sim, uma avaliação normativa. O agente responderia pelo resultado não porque o causou com a omissão, mas porque não o impediu mediante a realização da conduta a que estava obrigado. 91 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 37. 208 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Os doutrinadores indagam se o não impedir o resultado equivale a causá-lo e afirmam que o resultado não se produz pela omissão, mas por forças naturais que operam paralelamente, razão pela qual seria incorreto falar em causalidade omissiva. Magalhães Noronha afirma que a omissão é tão real quanto a ação, pois é expressão de vontade do omitente.92 Tendo conteúdo real, não é um nada, como afirmam alguns autores, mas algo suscetível à determinação e à percepção. Como tal pode dar lugar a um processo causal. Álvaro Mayrink da Costa, de modo contrário, afirma que “a doutrina se pacifica ao assumir que entre a omissão e o resultado típico inexiste um nexo de causalidade” e que não há que se admitir o desencadeamento de um processo causal real. Acrescenta, contudo, que, “a despeito da evolução doutrinária, não se pode prescindir dos processos causais hipotéticos com o objetivo de avaliar se o autor típico teria ou não podido evitar a produção do resultado com o seu atuar” e que “a posição de garante, como questão situada no tipo dos injustos de comissão por omissão, torna-se válvula de escape para sua punição”.93 Dessa forma, o que ficou claro é que, mesmo que se considere a causalidade omissiva somente pelo ângulo normativo, haverá responsabilização do agente que se tenha omitido apesar do dever de agir, e a discussão doutrinária quanto à natureza dessa relação de causalidade não tem resultados práticos significativos. A lei considera que o não-fazer tem o mesmo valor do fazer. Entretanto, não ocorrerá a responsabilização do agente nos casos em que o resultado aconteceria mesmo que ele tivesse agido. Cabe ressaltar que, quando é feita referência a erro médico, pretende-se abranger não só a conduta culposa positiva do profissional da área médica que venha a causar danos aos seus pacientes, mas também a negação da prestação de seus serviços, quando lhe era exigível atuar. 9.2 O NEXO DE CAUSALIDADE Art. 13 – Relação de causalidade O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 92 93 NORONHA, Magalhães. Direito Penal: introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 114. COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito Penal: parte geral. Tomo 2. 6. ed. atual.e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 1198. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 209 § 1º A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. § 2º A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. O art. 13 do Código Penal só alude aos crimes em que haja resultado, ou seja, aos crimes materiais. Nos crimes materiais, é necessário um liame entre a ação e o resultado para que a infração seja configurada. Os crimes formais, em contrapartida, consumam-se com a ação. Dessa forma, nesses crimes, que se classificam em crimes de mera conduta ou de conduta específica, a causalidade está afastada. Magalhães Noronha afirma que a ação e a omissão causais devem estar acompanhadas do contingente subjetivo, ou seja, deve estar presente a vontade. Nos casos de inconsciência ou coação, por exemplo, não há que se falar em ação. Afirma, ainda, que a ação é causa quando sem ela o resultado não teria ocorrido, ou seja, quando entre ela e o resultado houver uma relação de causa e efeito.94 No que se refere à causalidade na omissão, conforme afirmado no capítulo anterior, não há pacificação na doutrina quanto à existência de nexo causal, mas a omissão deve ser considerada como causa somente quando o agente tiver o dever de agir, ou seja, quando tiver o dever de impedir o resultado, em conformidade com o § 2º do art. 13 do Código Penal. O resultado, segundo Magalhães Noronha, “sob o ponto de vista naturalista ou material, é a modificação que se opera no mundo exterior em conseqüência da ação. Sob o aspecto jurídico ou formal é quando ele é considerado pela lei, fazendo parte integrante do tipo”.95 (Grifos no original). Após as considerações realizadas acerca da ação em sentido amplo (compreendendo a omissão) e o resultado, é necessário analisar quando a ação é elevada à categoria de causa. Giuseppe Bettiol conceitua causa como sendo “o 94 95 NORONHA, Magalhães. Direito Penal: introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 114. NORONHA, Magalhães. Direito Penal: introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 115. 210 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. conjunto de todas as condições necessárias e suficientes para a produção de um evento”.96 (Grifos no original). A teoria adotada pelo Código Penal, que tem suas raízes filosóficas em ensinamentos de Stuart Mill, é a da equivalência dos antecedentes causais. Também conhecida como teoria da conditio sine qua non, caracteriza-se por não distinguir condição e causa. Tudo o que contribui para o resultado é causa, ou seja, todos os antecedentes do resultado, qualquer ação ou omissão, têm relevância causal, desde que imprescindíveis ao aparecimento do resultado. Para saber se um componente da ação é causa do resultado, devemos utilizar o “procedimento hipotético de eliminação”, que é um raciocínio segundo o qual excluímos mentalmente a ação da série de elementos que compõem a causa. Se, com a exclusão, o resultado teria deixado de acontecer, esse componente é causa; caso contrário, não é causa. A grande extensão do conceito de causa, que apresenta um critério lógico bastante vasto, tem sido a principal crítica endereçada à teoria da conditio sine qua non, porque a ampla investigação das causas levaria à responsabilização de todos os agentes que tiveram qualquer relação com o crime. Para evitar o que se denomina regressus ad infinitum, que faria com que fossem punidos todos quantos houvessem física ou materialmente concorrido para o evento, deve ser considerada a causalidade subjetiva, ou seja, a presença de culpa (em sentido amplo). Ninguém é punido porque teve algum tipo de ligação com o fato, mas, sim, porque direcionou a conduta para a ocorrência do crime. Dessa forma, ao incluir elementos de fato no conceito de evento, o jurista deve ter uma visão normativa e deve evitar a “exasperação” da causalidade, característica que a teoria da equivalência traz em si. Além da conduta do agente, devem ser consideradas as causas e as concausas preexistentes, concomitantes e supervenientes, que podem apresentar-se como absoluta ou relativamente independentes da conduta inicialmente avaliada e que podem romper ou não o nexo de causalidade. Na relação de causalidade iniciada pelo comportamento do agente, pode-se interferir outra condição, que se sobrepõe à primeira, conduzindo os fatos para outro resultado e iniciando nova cadeia causal ou desviando o curso causal inicial. O que interessa é saber se o acontecimento se explica completamente pela análise da última ocorrência. Se a nova condição basta, sem recorrer à condição anterior para explicar o resultado, ou seja, se a causa superveniente encontra-se inteiramente fora da corrente causal, se é absolutamente independente da ação do 96 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p. 295. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 211 agente, em conformidade com o caput do art. 13 do Código Penal, não se considera a condição inicial, e o ciclo causal se fecha entre a nova condição e o resultado ocorrido. A responsabilidade pelo evento mais danoso só pode ser excluída quando ela advém de uma causa absolutamente independente, que não tenha ligação com o ato praticado. Entretanto, surgem dificuldades quando a causa superveniente é relativamente independente, ou seja, quando se insere na linha de causalidade provocada pela ação ou omissão do sujeito, dando nova direção ao curso dos acontecimentos e atuando como se iniciasse uma outra corrente causal. Nesse caso, deve-se considerar o parágrafo único do art. 13 do Código Penal, que determina uma limitação à teoria da equivalência das condições e dispõe que a superveniência de causa relativamente independente relativiza a imputação, desde que, por si só, produza o resultado. O agente causador do primeiro fato responde apenas pelos fatos anteriores, se estes estiverem definidos na lei como crimes. Poderia ser citado para ilustrar essa situação o exemplo clássico de homicídio tentado, em que a morte da vítima ferida se dá em decorrência de incêndio ou desabamento no hospital. Obviamente, o ferimento é causa, visto que, sem ele, a vítima não teria sido internada no hospital, mas o incêndio foi causa independente, que inaugurou outro curso causal. Houve rompimento do nexo causal com a ocorrência de uma concausa relativamente independente, não podendo o resultado ser imputado ao agente, que responderá pelos fatos anteriores. Entretanto, se o ferido morre em decorrência de terremoto que atingiu parte da cidade, não subsiste nenhum nexo de causalidade entre a ação precedente e a morte. Dessa forma, percebe-se que a ação humana, sob o perfil jurídico, desfruta de importância causal enquanto determinar normalmente o evento. Se o evento for uma concausa por um coeficiente causal que o agente não podia calcular, ou seja, um acontecimento excepcional, ainda que a ação humana, sob um aspecto lógico-naturalístico deva ser entendida como causa do evento, não poderá ser considerada como tal sob o aspecto jurídico. Em termos médicos, Edmundo Oliveira exemplifica a superveniência de causa relativamente independente com a seguinte hipótese: um médico dá uma injeção no doente sem esterilizar a seringa, embora isso fosse possível (se não fosse, dada a urgência de evitar a morte, caracterizar-se-ia o estado de necessidade e a ação do médico seria lícita (Código Penal, art. 24)). Em conseqüência, surge um abcesso. Chamado o cirurgião para o talho, esse corta um nervo, daí resultando graves distúrbios sensitivos e motores. Nesse caso, a culpa do primeiro médico é limitada à produção da infecção localizada que, por si só, não 212 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. levaria à rescisão de um nervo. O primeiro médico responde somente pela infecção. A ação errada do segundo médico inseriu uma nova causa lesiva, que, por si só, era suficiente para levar à morte.97 Percebe-se o rompimento do nexo de causalidade inicial, visto que o tratamento do segundo médico não se encontra na linha de desdobramento físico do primeiro. Podem ocorrer situações em que não há rompimento do nexo causal mesmo com o surgimento de causa superveniente. É o que se observa, v.g., quando o agente, pretendendo matar um inimigo, provoca-lhe lesão e, em tratamento médico, a vítima adquire uma infecção grave e morre. A morte ocorre em decorrência da infecção, mas esta se situa na linha de desdobramento do perigo causado pela lesão. Nesse caso, o agente responderia por homicídio consumado. O estado patológico da vítima, que conjuntamente com o agente contribuiu para o evento lesivo, não exclui a relação de causalidade entre a ação ou a omissão e o evento. Dessa forma, se uma anomalia orgânica do sujeito torna mortal uma simples ferida, a responsabilidade é do agente. Da avaliação dos casos acima, percebe-se que determinar como os eventos ocorreram é matéria de fato, e não de direito, e tudo depende das provas apresentadas. Magalhães Noronha afirma que a teoria da equivalência dos antecedentes se situa exclusivamente no terreno do elemento físico ou material do delito e, por isso, não pode, por si só, satisfazer à punibilidade.98 No mesmo sentido, Aníbal Bruno defende que nem todo nexo causal é relevante para o direito. Somente interessa aquele em que a ação praticada pelo sujeito se reveste de características do fato punível. A imputação do fato não inclui o agente na categoria de autor, acarretando o ônus da responsabilidade penal. É necessário que sejam considerados os outros aspectos do fato punível, como a tipicidade, a antijuridicidade, e, especificamente em relação ao agente, a sua imputabilidade e a sua culpabilidade.99 Giuseppe Bettiol considera que o erro fundamental da teoria da conditio sine qua non consiste no nivelamento das condições. Afirma que “equiparar a ação humana a um fator meramente mecânico é desnaturar a ação naquilo que ela tem de peculiar: a possibilidade de erigir-se sobre todos os demais fatores e de 97 98 99 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 70. NORONHA, Magalhães. Direito Penal: introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 118. BRUNO, Aníbal. Direito Penal: Parte Geral. Tomo 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 331. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 213 coordená-los para um determinado fim”. Conclui seu pensamento afirmando que, apesar de a relação causal não significar afirmação de responsabilidade, tendo em vista a exigência de outros requisitos, a ação humana estaria sempre violentada em sua natureza, esquematizada no seu coeficiente físico, apesar de ter um caráter valorativo-finalístico.100 Não obstante a crítica apresentada, Bettiol entende que a teoria da equivalência das condições pode-nos oferecer algum critério na determinação de existência do nexo de causalidade e é a única que pode emprestar fundamento ao problema causal. Ela não serve quando se quer caracterizar como causa uma ação humana, mas tem, sobretudo, função de limite, visto que fora do âmbito de validade da conditio sine qua non, é inútil indagar se uma ação humana pode ser considerada causa de um evento lesivo. Isso significa que a ação humana deve ser conditio sine qua non do evento, mas deve apresentar alguma característica ulterior para que possa assumir a qualificação de causa.101 Avaliando a causalidade na conduta médica culposa, Arinda Fernandes afirma que, para que uma conduta, originada por uma das modalidades da culpa, possa ser erigida à categoria de causa relativamente a certo resultado, torna-se necessário que a falta de diligência e as circunstâncias concretas revelem que o fato não teria ocorrido se o agente se comportasse com a devida atenção. E conclui afirmando que “tudo gira em torno daquilo que o agente poderia evitar ou realizar para impedir uma lesão ao bem juridicamente tutelado”. 102 São excludentes da responsabilidade médica a conduta culposa da vítima (paciente inadimplente), o fato de terceiros (ação dolosa ou culposa de outrem que não o médico), o caso fortuito e a força maior (anomalias), que alteram a relação de causalidade. 100 101 102 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p. 297. BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p. 298. FERNANDES, Arinda. Crimes Médicos. (Tese de doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 1982, p. 54. 214 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. 9.3 CONCURSO DE PESSOAS A realização de um tipo penal pode ser produto da ação de um ou vários indivíduos. A medicina a cada dia é mais complexa e exigente de especialização, razão pela qual vem obrigando o comprometimento de vários profissionais de saúde na realização dos procedimentos médicos. Na avaliação das condutas de cada profissional na realização conjunta de um ato médico, vários conceitos doutrinários devem ser considerados. Segundo José Frederico Marques, para que haja concurso de agentes, exigem-se os seguintes requisitos: pluralidade de suas condutas, relevância causal de cada conduta, vínculo subjetivo ligando cada sujeito às diversas condutas e identidade de infração para todos os agentes.103 Obviamente, concorrendo mais de uma pessoa para a prática de um delito, cada uma terá uma conduta específica. Embora todos os agentes queiram contribuir com sua conduta para a realização do fato criminoso, não o fazem da mesma forma nem em igualdade de condições. A contribuição pessoal pode ser prestada de maneira física ou moral, comissiva ou omissiva, direta ou indireta, antes ou durante a execução. A participação após a execução, para caracterizar concurso de pessoas, só será possível caso haja ajuste prévio. O princípio da causalidade, conforme avalia José Frederico Marques, é a base da construção dogmática da co-delinqüência, uma vez que a causalidade é o vínculo que estreita todas as condutas e as engloba na estruturação do delito único. É necessário que a conduta tenha sido eficaz para provocar ou facilitar o surgimento de outra e que cada uma das condutas individuais se insira na corrente causal, influindo sobre o resultado.104 Outro requisito é que haja cooperação voluntária e consciente e um nexo psicológico com a ação típica do delinqüente principal. Para se caracterizar o concurso de pessoas, todos os agentes devem agir com culpa ou com dolo. Havendo heterogeneidade do elemento subjetivo, no tocante a cada um dos co-delinqüentes, não se considera a ocorrência de concurso de pessoas. Cada um dos sujeitos responde pelo delito a título de dolo ou culpa, independentemente de consideração sobre o outro concorrente.105 103 104 105 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 2. 1. ed. atual. Campinas: Bookseller, 1997, p. 405. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 2. 1. ed. atual. Campinas: Bookseller, 1997, p. 407. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 2. 1. ed. atual. Campinas: Bookseller, 1997, p. 422. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 215 Cabe ressaltar que cada um dos agentes responde pelo mesmo crime – tentado ou consumado –, e as circunstâncias pessoais, quando elementares do crime, se comunicam. Três teorias avaliam a natureza jurídica do concurso de agentes para determinar se, dada a colaboração diversa dos agentes, há um ou mais delitos: as teorias monista, pluralista e dualística. A teoria monista considera que, no concurso de pessoas, há um só crime; a pluralista, que há vários crimes, e a dualística, que há um crime em relação aos autores e outro em relação aos partícipes. Em conformidade com o artigo 29 do Código Penal, no Brasil, foi adotada a teoria monista, equiparando autores e partícipes. O fundamento dessa teoria é a unidade do crime. O crime é considerado único e igual relativamente a todos os que dele participem. Apesar da multiplicidade de agentes e da diversidade de suas condutas, cada conduta é considerada como parte integrante de um todo. O concurso de pessoas pode-se dar na forma da autoria, da co-autoria e da participação. Há várias teorias sobre co-autores e partícipes, e a diferenciação entre elas ocorre em função de considerar, ou não, a acessoriedade da participação. A teoria adotada pelo Código Penal é a teoria causal, que traz à categoria de autores todos os que tenham concorrido para a prática do delito. A pena é graduada na medida da culpabilidade de cada agente, e o Código Penal deu tratamento especial à participação de menor importância, reduzindo a pena de um sexto a um terço. É absoluta a concordância doutrinária no sentido de que autor é quem realiza a conduta típica. Entretanto, quanto à co-autoria e à participação, há vários posicionamentos divergentes. Uma corrente doutrinária entende que, para haver a co-autoria, deve haver cooperação consciente recíproca e que, na participação, a cooperação pode ser unilateral, desde que haja vontade livre e consciente de colaborar na ação delituosa de outrem. O entendimento diverso é no sentido de que, tanto na participação quanto na co-autoria, não há necessidade de acordo, bastando a consciência unilateral do co-autor ou do partícipe de contribuir para o fato de outrem. Magalhães Noronha parece pertencer à primeira corrente, visto que entende que tem-se a co-autoria quando a execução é praticada por duas ou mais pessoas conscientemente e em cooperação. Noronha conceitua o partícipe como sendo quem adere ao crime, praticando atos diversos dele.106 106 NORONHA, Magalhães. Direito Penal: introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 208. 216 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. O partícipe comete uma ação que, analisada isoladamente, não constitui elemento do tipo delituoso. Entretanto sua conduta, ainda que não típica, incide nas penas cominadas ao crime por ser acessória ou subordinada à considerada no tipo, em conformidade com o art. 29 do Código Penal. O alargamento do âmbito da norma incriminadora é justificado pelo fato de que, “na defesa dos interesses sociais, a lei amplia o âmbito do delito para compreender não só a ação que integra a figura delitiva como também outras que a ela se agregam e são necessárias para sua efetivação”.107 Ultrapassados os conceitos fundamentais, aspectos relevantes no caso do crime médico, considerando o concurso de pessoas, é a avaliação da participação nos crimes culposos, nos crimes omissivos e a participação por omissão. Há grande divergência doutrinária quanto à possibilidade de ocorrência de concurso de pessoas nos crimes culposos. Entende-se que a vontade de uma pessoa pode-se conjugar à do autor principal também no crime culposo. Mesmo que ambos não queiram nem prevejam o resultado, desejam a ação de que decorreu o evento. Dessa forma, configura-se o concurso de pessoas no crime culposo, se o resultado, embora previsível, não é previsto ou, se previsto, não é evitado. A vontade comum se dirige à conduta imprudente. Considera-se incontestável a hipótese de concurso de pessoas no crime culposo na forma da co-autoria, como no caso da realização de uma cirurgia por médicos imperitos. A participação parece, em tese, descabida no crime culposo, uma vez que a colaboração consciente para o resultado só existe no crime doloso. José Frederico Marques ressalta que, antes de 1984, o concurso de pessoas era tratado como co-autoria e que se dizia, antes da reforma, que cabia co-autoria em crime culposo. Entretanto, atualmente, com a diferenciação feita pelo código entre co-autor e partícipe, afirma que o correto é sustentar que cabe co-autoria no crime culposo, mas não cabe participação, pois a este ficou reservada a conduta acessória. No entender do autor, na culpa, quando alguém presta auxílio ou instiga outrem a descumprir o dever de cuidado objetivo, está igualmente infringindo o mesmo dever e agindo de forma imprudente, negligente e/ou imperita, de modo que é co-autor, e não mero partícipe.108 Ampliando o entendimento quanto à possibilidade de ocorrência do concurso no crime culposo, Magalhães Noronha afirma que nada impede sua caracterização desde que haja vontade na ação e na previsibilidade do evento. O autor exemplifica 107 108 NORONHA, Magalhães. Direito Penal, introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 208. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 2. 1. ed. atual. Campinas: Bookseller, 1997, p. 409. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 217 que, “se, v.g., uma pessoa instiga o condutor de um automóvel a dirigi-lo a toda velocidade, disso resultando o atropelamento de um pedestre, ambos foram causa culposa do resultado: um instigando, outro executando materialmente o crime”, e cita a cooperação na própria ação como, v.g., se dois operários atiram uma trave na calçada atingindo um transeunte. De toda forma, esses casos são de difícil comprovação.109 No caso de ações culposas sucessivas ou simultâneas, mas independentes, torna-se ainda mais difícil a configuração do concurso de pessoas. Avaliando o crime omissivo próprio, considerando que a co-autoria é a divisão de tarefas para a obtenção de um resultado comum e que cada omissão seria completa e autônoma em si, não se detectou a possibilidade de caracterização da co-autoria. Entretanto, há entendimentos em sentido contrário. Cezar Roberto Bitencourt entende como perfeitamente possível a co-autoria em crime omissivo próprio, exemplificando que, se duas pessoas deixarem de prestar socorro a uma pessoa gravemente ferida, podendo fazê-lo sem risco pessoal, praticarão, individualmente, o crime autônomo de omissão de socorro. Agora, se essas duas pessoas, de comum acordo, deixarem de prestar socorro, nas mesmas circunstâncias, serão co-autoras do crime de omissão de socorro. O princípio é o mesmo dos crimes comissivos: houve consciência e vontade de realizar um empreendimento comum, ou melhor, no caso, de não realizá-lo conjuntamente.110 (Grifos no original) A participação no crime omissivo próprio parece possível, especialmente na forma da instigação. No entender de Cezar Roberto Bitencourt, assim como o crime comissivo admite a participação através de omissão, o crime omissivo também admite a participação através de comissão. O que ocorre – segundo Bustos Ramirez – é a impossibilidade de participação omissiva em crime omissivo, sob a modalidade de instigação. Não se pode instigar através de omissão, pela absoluta falta de eficácia causal dessa inatividade.111 (Grifos no original) 109 110 111 NORONHA, Magalhães. Direito Penal: introdução e parte geral. Vol. 1 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 221. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 422. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 421. 218 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Nos crimes propriamente omissivos, como o crime de omissão de notificação de doença (art. 269 do Código Penal), é fácil a compreensão de que uma pessoa possa induzir outra a manter uma conduta criminosa. Nesse caso, a contribuição causal se realizaria por meio de comissão por parte de quem instiga o autor da omissão. Mais complicada é a participação nos crimes omissivos impróprios. Cezar Roberto Bitencourt avalia, ainda, que a “participação também pode ocorrer nos chamados “crimes omissivos impróprios” (comissivos por omissão), “mesmo que o partícipe não tenha o dever jurídico de não se omitir”. Se tivesse tal dever, seria igualmente autor ou co-autor, se houvesse a resolução conjunta de se omitir.”112(Grifos no original). José Frederico Marques afirma que “a participação pode ocorrer tanto nos delitos omissivos como nos comissivos”, esclarecendo que “o indivíduo que deixa de fazer quod debeatur, por instigação de terceiro, comete um crime omissivo com a participação deste”. Afirma, ainda, que alguém pode cooperar no crime por meio de comportamento omissivo, desde que a omissão seja conditio sine qua non do fato típico. “Na participação mediante omissão basta, do ponto de vista causal, que se não tenha impedido o crime deixando de praticar a conduta devida”. Entretanto, é necessário que haja dever de praticar o ato.113 Dessa forma, percebe-se que só existe participação em delito omissivo impróprio quando o omitente tem o dever de impedir o cometimento do crime, em conformidade com o art. 13, § 2º, do Código Penal. O dever jurídico de evitar o evento torna causal a conduta omissiva. Edmundo Oliveira exemplifica tal possibilidade com situação em que o médico assiste inerte à omissão da mãe que resolve matar o filho por inanição. Afirma que, “se ficar demonstrado que o médico violou a sua obrigação, aderindo ao comportamento negativo da mãe, autora do crime, esse médico será também punido por homicídio culposo”.114 Entretanto, o elemento subjetivo da participação deve ser investigado no próprio campo da tipicidade, visto que o nexo psicológico, que liga o participante ao crime, além dos demais requisitos, é elemento imprescindível para que ação acessória se transforme em fato típico. Arinda Fernandes cita como exemplo de omissão imprópria uma situação em que um médico é chamado por uma paciente para assistir a uma cirurgia, que, sem a sua presença, não seria realizada, tendo em vista a confiança depositada 112 113 114 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 422. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 2. 1. ed. atual. Campinas: Bookseller, 1997, p. 419. OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 129. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 219 naquele médico. Sendo bastante experiente e tendo detectado incorreções nas constatações feitas pelo médico que estava realizando a cirurgia, mesmo após ter sido questionado por ele, o médico que acompanhava o procedimento se absteve de dar qualquer opinião.115 Do ato médico resultou lesão de natureza grave. A supracitada autora, analisando o evento, afirma que se esperava do médico que assistiu a cirurgia uma ação, tendo em vista dever jurídico que se lhe impunha. “Calando-se, omitiuse. Sem a omissão, o resultado não teria ocorrido. Assim, contribuiu, de forma omissiva, para o evento. Foi cúmplice de seu colega”.116 Conforme exposto anteriormente, para a constatação do concurso de pessoas na execução de um tipo penal determinado, faz-se necessária a análise criteriosa das circunstâncias e a constatação de todos os requisitos necessários. Retomando um desses requisitos, que é a necessidade de vínculo subjetivo ligando cada sujeito às diversas condutas, no caso dos atos de profissionais de saúde, cabe citar exemplificação feita por Giuseppe Bettiol,117 que relata hipótese em que o médico deixa, imprudentemente, de guardar veneno muito perigoso, do qual se sirva a enfermeira, conscientemente, para provocar a morte de paciente internado no hospital. Nesse caso, o médico responderá por homicídio culposo, e a enfermeira por homicídio doloso. Não se pode falar em concurso de pessoas. A maioria dos problemas relativos ao concurso de pessoas em relação a erros médicos é a identificação da autoria de lesões causadas em decorrência de atos cirúrgicos. Segundo alguns autores, no juízo cível, surgiria a responsabilidade do chefe da equipe médica, a qual absorveria a dos demais partícipes pela culpa in eligendo, uma vez que os auxiliares normalmente são escolhidos pelo médico-chefe. Já no juízo criminal, tem prevalecido o entendimento de que cada membro da equipe responde por seus atos. Wanderby Panasco ressalta que houve época, e, principalmente, entre os tribunais franceses, em que toda a responsabilidade do ato cirúrgico cabia ao cirurgião, incluindo, até mesmo, o ato anestésico e a enfermagem, evidenciando a coautoria para os demais auxiliares, em virtude da dimensão da sua representação hierárquica. 115 116 117 FERNANDES, Arinda. Crimes Médicos. (Tese de doutorado). Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: 1982, p. 111. FERNANDES, Arinda. Crimes Médicos. (Tese de doutorado). Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: 1982, p. 113. BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p. 274/275. 220 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Afirma, ainda, que a idéia não cabe mais aos princípios atuais de especialidade, uma vez que, numa equipe, todos trabalham integrados. A ocorrência, portanto, responsabilizaria o agente ou o causador direto do dano, muito embora, por vezes, a equipe cirúrgica leve o nome do cirurgião.118 Segundo o Dr. Aush Morad Amar, a regra acima é válida para os médicos que têm sob seu nome e responsabilidade profissional equipes bem estruturadas, com uma divisão de funções e obrigações de acordo com a especialidade de cada um. No entanto, há equipes que atuam sem esse gabarito. Nesse caso, ocorrendo acidentes, o responsável é o cirurgião-chefe, tendo como co-responsável o operador. A regra não exime a responsabilidade do médico por acidentes provocados por auxiliares paramédicos. Há sempre um médico responsável, sejam quais forem as circunstâncias do evento danoso.119 10 AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS ERROS MÉDICOS Inicialmente, cabe ressaltar que, sendo a maioria dos casos de erros médicos decorrentes de culpa – em especial lesão corporal culposa –, vem sendo adotada providência que torna desnecessária a avaliação judicial das reclamações apresentadas. A Pró-Vida, desde março de 2001, vem adotando a composição civil dos conflitos antes da oferta da denúncia. Tal procedimento é feito por intermédio da Câmara Técnica de Mediação e Conciliação Prévias em audiência específica. A transação realizada, além de trazer responsabilização financeira aos profissionais de saúde, propicia resultados práticos para as vítimas. Superada tal providência sem resultados, não sendo caso de transação, suspensão condicional do processo ou tratando-se de crime mais grave, é ofertada a denúncia. Espera-se do julgador a reconstrução dos fatos com os elementos de que dispõe. O primeiro requisito que se apresenta quando se discute a avaliação judicial do erro médico é a exigência de perícia especializada, que é essencial para a compreensão dos fatos sub judice na maioria das vezes, tendo em vista as particularidades dos atos médicos. Na avaliação do erro médico, de forma geral, são indispensáveis o fato de a intervenção médica ter-se realizado, a existência do dano – lesão ou morte –, a 118 119 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 114. Apud PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 115. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 221 existência de culpa do profissional de saúde e o nexo de causalidade. Para identificar a existência dos dois últimos requisitos, o julgador é fortemente desafiado, uma vez que deve considerar as informações trazidas pelas partes aos autos e aquelas que o juízo determinou que fossem produzidas. Tulio Enrique Espinosa Rodriguez avalia que incumbirá ao juiz avaliar a perícia, sopesar as explicações e conclusões dos peritos, examinar-lhes a fundamentação (..) e decidir se deve acatar o laudo, não somente porque este provém de técnicos, mas sobretudo pela força persuasiva das razões submetidas ao crivo analítico, autônomo e soberano do julgador.120 Miguel Kfouri Neto considera que, mesmo que revestida de caráter técnico e científico, a prova pericial pode apresentar defeitos ou inexatidões como qualquer outro meio de prova, e, de acordo com o princípio da livre convicção, o Juiz, por ser o peritus peritorum, pode desprezar suas conclusões. Os laudos deveriam, segundo seu ponto de vista, ser acatados não somente porque provém de técnicos, mas, sobretudo, pela força persuasiva das razões submetidas à avaliação do julgador.121 Quanto a objeções surgidas no sentido de que tal atitude revelaria desprezo pelo técnico em matérias nas quais seu parecer é indispensável, reforçando sua posição, o autor remete a Frederico Marques, que responde que, se o magistrado tivesse de ficar preso às conclusões do laudo pericial, o perito acabaria transformado em juiz da causa. Superada a necessidade de ser respeitado o princípio da livre convicção do Juiz, deve ser ressaltado que, especialmente em caso de decisões contrárias a conclusões técnicas, deve haver maior fundamentação dos motivos do posicionamento adotado. O parecer pericial não pode ser absoluto, mas, na maioria das vezes, é relevante. Questionamentos existem quanto à posição de peritos, tendo em vista o corporativismo do qual são acusados os médicos. Existe certo descrédito quanto à correção das informações prestadas por peritos, estando bastante evidente, inclusive, a dificuldade de obtenção de pareceres que atestem a ocorrência de um procedimento médico incorreto. Wanderby Panasco considera que o pesquisador deve analisar e avaliar, nas diversas legislações, um posicionamento jurisprudencial que se encontre 120 121 Apud KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 80. KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.80. 222 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. entre o protecionismo à profissão médica e as doutrinas americanas da res ipsa loquitor.122 Dispõe a doutrina da res ipsa loquitor ou a do “conhecimento comum”, common knowledge, que a prova da negligência profissional pode ser baseada na evidência circunstancial de certas espécies de maus resultados, sem a interveniência de peritos das partes na avaliação processual. A adoção dessa doutrina é perigosa na medida em que atos que parecem ser obviamente incorretos para a população leiga podem ter peculiaridades que precisam ser consideradas. Assim, claro está que não se coloca em dúvida a capacidade do juiz de direito para julgar crimes médicos, devendo apenas ser feita a ressalva de que a decisão acerca de crime que envolva um profissional de saúde, sem avaliação pericial, pode promover a injustiça e o afastamento da busca da verdade real. Havendo divergências, deve-se ouvir mais de uma opinião, uma vez que, mesmo que o laudo não represente a resolução do caso, é uma prova cuja relevância é incontestável. Tendo em vista a dificuldade de obtenção de laudos para avaliação das reclamações formuladas contra os profissionais de saúde, é importante que haja peritos disponíveis para o apoio ao Ministério Público e ao Judiciário. Com a avaliação de procedimentos investigativos da ocorrência de erros médicos, é claramente perceptível a complexidade existente na apuração dos fatos, na formulação das denúncias e, obviamente, na avaliação judicial dos casos. Cada caso de culpa médica é singular. Delton Croce, analisando a avaliação judicial dos erros médicos, afirma: As denúncias criminais de médicos por imprudência, imperícia e negligência, mor das vezes, terminam em decisões absolutórias, dada a circunstância de não ser a Medicina uma ciência exata, pelo que nem sempre se pode imputar um tratamento médico desfavorável ao profissional que a exerce (...) além do que, com raras exceções, a convicção do honesto julgador só não decai para o non liquet, pespegando o consagrado princípio jurídico do “paralelismo” na aplicação da lei in dubiis benignus interpretandum pro reo, em face da absoluta certeza da existência de grosseiras ações de marcada imperícia, imprudência ou negligência ensejadoras de responsabilidade criminal. Pois, máxime no processo criminal, a condenação exige a concientia 122 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 2/3. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 223 subitandi secura, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, quer de crime, quer de autoria.123 Em termos criminais, a nossa jurisprudência, até hoje, de forma muito tranqüila, só tem interferido em atos médicos quando o erro é de fato notório, aberrante, ferindo a acuidade até do homem comum. É incontestável a complexidade da avaliação no caso de erros médicos, e não se pretende a apresentação de fórmulas que simplifiquem essa avaliação. Entretanto, é necessário que o assunto seja mais estudado e que suas particularidades sejam compreendidas pelos operadores do direito, de forma a possibilitar uma justa avaliação desses casos, o que vem gradativamente acontecendo. A partir do momento em que o ato médico passou a ser levado com maior seriedade à avaliação judicial, têm-se detectado argumentações no sentido de que o progresso da medicina estaria sendo barrado pelo temor de responsabilização criminal de médicos, que perderiam até mesmo o estímulo para exercer sua profissão. Cabe ressaltar interessante citação feita por Gualter Luiz, que afirma: Erram aqueles que pretendem que os profissionais se deixariam acovardar pela possibilidade de um processo. O médico que primeiramente ousou praticar a ablação dos ovários foi um clínico de roça dos EEUU. Enquanto o abnegado médico executava a operação, aglomerava-se diante de sua porta uma multidão ignara, na mais ameaçadora das atitudes. O temor do linchamento não deteve o cirurgião americano; não será o temor da eventualidade apenas conjectural de um processo jurídico que deterá os inovadores da arte de criar. 124 É possível garantir julgamentos justos sem desvalorizar a classe médica, cuja relevância social é incontestável e também disponibilizar uma resposta do Ministério Público e da Justiça ao cidadão que se sinta lesado. CONCLUSÃO Durante a realização deste trabalho, pretendeu-se a delimitação do crime médico específico e a conceituação de institutos necessários à análise e à compreensão do erro médico. 123 124 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997, p. 10. Apud PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 4. 224 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Considerando o volume de procedimentos existentes na Pró-Vida e a identificação preponderante de reclamações da prática de crimes culposos, a realização de transação em audiência de transação civil pela Câmara Técnica de Mediação e Conciliação Prévias permite que os acordos realizados garantam efetividade de compensação às vítimas, punição razoável à classe médica e forma de estabilização social, além de impedir a denúncia e a avaliação criminal, que é complexa e longa. Ultrapassadas as observações iniciais, é relevante uma avaliação global do julgamento do erro médico. O posicionamento contrário à maior parte da doutrina pesquisada que vale ser ressaltado diz respeito ao entendimento de que o erro médico pode ser detectado tanto no tratamento, quanto na formulação do diagnóstico, quanto na escolha da terapêutica. Outro aspecto relevante é que alguns especialistas da área médica defendem que os crimes que envolvem profissionais de saúde só teriam um tratamento eficaz, caso houvesse um Tribunal Médico para julgá-los, em decorrência de suas peculiaridades. Defendem que, fora os casos de erro grosseiro, que ferem a acuidade técnica dos médicos, as avaliações judiciais tornam-se temerosas. Não se questiona que seja muito difícil julgar erros médicos. É complexa a avaliação de decisões tomadas, por exemplo, durante um ato cirúrgico, que podem ter sido necessárias em decorrência das condições orgânicas do paciente. Entretanto, é possível e necessário que o Ministério Público busque, com isenção e estruturação adequadas, identificar os procedimentos médicos adotados e se posicionar acerca da ocorrência de irregularidades. Pela grande importância social que exerce, a medicina não pode, como se pretendeu em épocas passadas, atribuir a todos os atos médicos a impunibilidade, ou, melhor dizendo, a irresponsabilidade. O direito não interfere no campo técnico, nem busca negativar os progressos da medicina por meio de sua ação fiscalizadora. Sua atuação é reflexo do desenvolvimento de todos os ramos profissionais, que têm que se moldar à doutrina que rege os direitos e deveres da vida social, de forma a buscar a isonomia. Cuidando do maior bem jurídico do homem, que é a vida, não seria compreensível a omissão fiscalizadora. Por outro lado, percebe-se claramente a preocupação e o cuidado dos Tribunais na realização dos julgamentos de responsabilidade médica, tendo em vista suas especificidades. Além disso, como a ciência é conjectural e está em permanente renovação, há consciência de que o erro do presente pode ser a verdade do futuro, e vice-versa. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 225 Na avaliação judicial, devem ser consideradas as condições de atendimento de que o médico dispunha, as precariedades de nosso sistema de saúde, as diferentes respostas orgânicas possíveis aos tratamentos ministrados, entre outros aspectos. Os casos denunciados devem apresentar provas e indícios relevantes para questionar o ato médico. Observadas as cautelas necessárias, a justiça não pode fechar os olhos para os atos médicos que denotem claramente a culpa em seu proceder. Não se pode ignorar a ocorrência dessas falhas e agir como se toda conseqüência danosa decorrente de atos médicos devesse ser considerada como uma fatalidade. Na responsabilização judicial do erro médico, tem-se mostrado essencial a disponibilidade de profissionais da área médica para fornecer esclarecimentos e suporte para a elaboração da denúncia pelo Promotor, como também para auxiliar o Juiz em suas decisões. Espera-se que tais profissionais, prescindindo do espírito de corpo, ajam buscando evitar, com o máximo de empenho, a complacência ou a impunidade. Isso para evitar, inclusive, a exclusão da perícia médica dos processos, como tem sido possível nos Estados Unidos, por intermédio da doutrina da res ipsa loquitor. A sociedade, buscando a justiça e pressupondo o corporativismo da classe médica, pode causar injustiças. Em busca da dignidade e da honorabilidade da profissão de médicos, os erros devem ser identificados, visando à justa responsabilização de seus agentes. Não se pretende que um médico competente e dedicado perca toda sua credibilidade, constituída ao longo de anos, em decorrência de algum ato negligente, imprudente ou imperito. Uma condenação não deve representar o fim da carreira de um médico, mas os erros devem ser considerados como forma de alerta e devem servir para fundamentar processos preventivos de sua ocorrência. Institutos como a transação civil, a suspensão processual e a transação penal permitem que o processo criminal não prossiga. As penas, quando ocorrem, conforme explicitado anteriormente, são indenizatórias ou restritivas de direitos, e, de certa forma, é possível considerá-las adequadas, tendo em vista a prevalência quase absoluta de casos em que o erro decorre de culpa. Em termos de serviço público ou conveniado, surgem problemas estruturais, dos quais os médicos, em geral, são, muitas vezes, vítimas. Nos hospitais públicos, a falta de infra-estrutura e de pessoal parece ser a maior causa da negligência aos doentes. Os convênios de saúde, que são os únicos que lucram efetivamente com esse sistema criado, com o baixo repasse do valor das consultas, têm forçado a classe médica a realizar muitos atendimentos por dia, e a limitação no pedido de exames tem causado até mesmo a morte de pacientes. 226 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. Na esfera privada, o processo de sofisticação do atendimento causa impactos, surpreende e deslumbra o paciente, mas a posição distante do médico elimina um aspecto essencial para a cura, presente nos antigos médicos de família, que é a concentração de todas as suas atenções no doente, a transmissão de confiança. Até para a eficácia dos tratamentos médicos, é essencial que a relação seja mais amistosa. Ninguém contesta a interligação dos fenômenos psíquicos na esfera somática. Ideal seria que o relacionamento entre médicos e pacientes fosse mais humanizado, que predominasse mais a confiança. Wanderby Panasco avalia que “os sons altissonantes das conceituações dos primeiros acórdãos sobre a responsabilidade médica, dentro da jurisprudência de todas as legislações, dizem respeito muito menos à Medicina do que à precariedade dos relacionamentos sociais”. Citando Vargas Vila, garante: “Todos os cumes já estão desonrados. Só a solidão é pura.” 125 Antigamente, o médico tinha segurança para omitir do doente a gravidade de sua situação, buscando evitar que se potencializasse seu sofrimento. Hoje em dia, em face de institutos como o Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação tem sido muito enfatizado. Aspectos como total informação quanto à situação do paciente, autorização do paciente ou da família para a realização dos procedimentos, anotação em prontuário dos sintomas detectados e da terapêutica adotadas tornam-se essenciais ao exercício da medicina. No Brasil, ainda não se criou a habitualidade do acordo contratual por escrito entre o médico e o paciente, no qual se poderia especificar até que ponto a possibilidade de êxito é real, bem como as eventuais conseqüências pós-operatórias, as debilidades ou as incapacidades resultantes. Falta essa conscientização dentro do programa cirúrgico, como ocorre em outros países. Ainda que menos humanizada, essa rotinização delimita as responsabilidades e reduz os riscos de demandas. Apesar de a grande maioria dos médicos demonstrar sua relevância para a sociedade, há situações em que o médico, visando à obtenção de maior lucro, induz o paciente a se submeter a determinados procedimentos clínicos e cirúrgicos ou permite que o paciente busque tais tratamentos sem que tenha plena consciência de todos os riscos envolvidos. A vida humana não pode ser avaliada em termos propriamente comerciais. Por outro lado, há pacientes, e são muitos, que, buscando a justificação da ocorrência de fatalidades ou visando à obtenção de lucro por intermédio da indenização, imputam, de forma dolosa, a prática de atos culposos ao profissional de saúde. 125 PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos Médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 17. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 227 Dessa forma, percebe-se a complexidade da avaliação judicial do ato médico. Entretanto, apesar de a arte médica ter tido, no passado, uma aura de mistério e atualmente continuar com grande prestígio social, como lhe é devido, e de apresentar muitas especificidades que tornam difícil o conhecimento de suas circunstâncias, é definitiva a participação do direito em sua avaliação. É incontestável a importância dos médicos na sociedade. Em um país como o Brasil, onde a política de saúde pública é precária, considerando a quantidade de intervenções médicas realizadas, é razoável concluir que os médicos erram pouco. Entretanto, podem errar menos. O objetivo com a defesa de responsabilização dos profissionais de saúde é prevenir a ocorrência futura de erros em casos pontuais e, principalmente, possibilitar à sociedade e aos próprios médicos que identifiquem profissionais que não ajam com a dignidade e a honradez que a profissão exige, em benefício da classe e da sociedade. É possível reduzir a ocorrência de erros médicos com as seguintes medidas: a) melhor infra-estrutura dos hospitais públicos; b) diminuição da mercantilização da medicina nos hospitais privados; c) regulamentação dos planos de saúde, de forma que sejam evitados abusos em suas regras e restrições de utilização; d) capacitação do médico, com forte estímulo – e até mesmo imposição legal – da especialização e atualização profissional; e e) responsabilização no caso de ocorrência do erro médico. Acredita-se que o mal-estar inicial causado aos médicos pela atuação de uma promotoria especializada, conforme foi possível perceber pelas manifestações de seus órgãos de classe na mídia, tende a diminuir, em face da coerência detectada na avaliação do ato médico, com grande fundamentação das imputações criminais realizadas e com o arquivamento de muitos casos. Sem um critério elaborado de análise, muitas denúncias, tecnicamente infundadas, gerariam transtornos desnecessários a médicos, que, então, teriam suas condutas questionadas, apesar da evidência técnica de inocorrência do erro, que, aos olhos dos leigos, parece crime. Dessa forma, como proposto pela hipótese inicial, a existência da Promotoria, com a necessária concorrência de um corpo de peritos, coloca-se como uma proposta bastante efetiva e necessária para a avaliação de atos médicos arbitrários, levando o Direito a melhor servir aos interesses do indivíduo e aos valores da sociedade. 228 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. 2. Parte Geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. BOTSARIS, Alexandre Spyros. Sem anesthesia: O desabafo de um médico/ Os bastidores de uma medicina cada vez mais cruel. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. BRUNO, Aníbal. Direito Pena: Parte Geral. Vol. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito Penal: parte geral. Vol. 1, Tomo 2. 6. ed. atual.e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 1998. CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997. DIAS, Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. DIAS, Jorge de Figueiredo. Comentário Coimbriense do Código Penal. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. DRUMOND, José Geraldo de Freitas. Conferência realizada na abertura do II Fórum Jurídico Nacional sobre Erro Médico, Responsabilidade Civil, Criminal e Bioética. FERNANDES, Arinda. Crimes Médicos. (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: 1982. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. GOMES, Júlio Cézar Meirelles; DRUMOND, José Geraldo de Freitas, FRANÇA, Genival Veloso de. Erro Médico. 2. ed. Montes Claros: Unimontes, 2000. GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. GRECO, Rogério. O erro médico e a Lei n. 9.099/95. 21 JUS – Revista Jurídica do Ministério Público, Defesa dos Direitos Humanos. Minas Gerais, XXVIII, 1997. tomo 2. HUNGRIA, Nelson Hoffbauer. Comentários ao Código Penal. Vol. 1. Tomos 1 e 2. Rio de Janeiro: Forense. JAKOBS, Güther. Estudios de Derecho Penal. Madrid: Editorial Civitas, 1997. JESUS, Damásio de. Direito Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230, Dez. 2007. 229 ______. Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1997. KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. 1 e 2. 1. ed. atual. Campinas: Bookseller, 1997. MIRABETE, Julio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais. São Paulo: Atlas, 2006. ______. Manual de Direito Penal. Vol. 2. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2006. MORAES, Irany Novah. Erro Médico e a Lei. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Lejus, 1998. NORONHA, Magalhães. Direito Penal: introdução e parte geral. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998. PANASCO, Wanderby Lacerda. A Responsabilidade civil, penal e ética dos médicos. Rio de Janeiro: Forense, 1979. RIBEIRO, Diaulas Costa. A eterna busca da imortalidade humana: a terminalidade da vida e a autonomia. Revista Bioética, volume 13, n. 2, 2005. ______. Ministério Público: dimensão constitucional e repercussão no processo penal. São Paulo: Saraiva, 2003. ______. Eutanásia. Revista Consulex, Brasília, 31 mai. 1999. ______. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde. Alegações Finais, autos nº 7303-9/98. ______. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde. Apelação Criminal, autos nº 21.685/95. SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade Médica Civil, Criminal e Ética. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. SMITH, Mason & McCall. Law and Medical Ethics. London: Butterworths, 1999. SOUZA, Néri Tadeu Câmara. Responsabilidade Civil e Penal do Médico. 2. ed. Campinas: LZN Editora, 2006. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1999. ZAFFARONI, Eugenio Zaffaroni. Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires: Ediar, 1981. 230 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 160-230 Dez. 2007. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA?* Thiago Bueno de Oliveira INTRODUÇÃO Quando uma pessoa jurídica nasce, forma-se, de imediato, sua autonomia em relação aos sujeitos que a criaram, passando a ser um centro autônomo de imputação de direitos e obrigações. Desse fenômeno, erigem inúmeros efeitos como o nome próprio, domicílio próprio, nacionalidade própria e, é claro, responsabilidade patrimonial própria. Por certo que, em razão disso, os sócios vêem-se acobertados pelo escudo da pessoa jurídica, o que, muita das vezes, acaba incentivando a prática de abusos por parte deles. Em resposta a tais exageros, o ordenamento jurídico desenvolveu o instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, justamente para se retirar, excepcionalmente, referida proteção e atingir, de forma momentânea, a responsabilidade patrimonial dos sócios, eliminando a eficácia do ato abusivo constituído. Como se vê, percebe-se que esse mecanismo opera-se perfeitamente quando se trata de credores da pessoa jurídica que não conseguem receber seus créditos em virtude da inexistência ou da insuficiência do patrimônio da sociedade, uma vez que a função social foi desvirtuada. E quando se trata de credor da pessoa natural que integra uma pessoa jurídica? O que se poderá fazer para recuperar o crédito quando o patrimônio particular do devedor for inexistente ou insuficiente para solver a dívida? Por um bom tempo, ficou-se pensando na melhor resposta. A partir do século XX, passou-se a discutir a respeito da possível penhora de quotas da pessoa natural que integra uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, como meio de se poder levantar determinada quantia em dinheiro a fim de solver a dívida do particular. E é a partir desse ponto de discussão que se desenvolverá toda a monografia, até se chegar ao seguinte questionamento: haveria necessidade de se desconsiderar a * Monografia apresentada como requisito para conclusão do curso de Pós-Graduação Ordem Jurídica e Ministério Público da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - FESMPDFT. Orientador: Prof. Edílson Enedino das Chagas. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 231 personalidade jurídica da sociedade para se liquidar a quota social de sócio-devedor a fim de apurar seus haveres? Seria o caso de se rotular como uma desconsideração da personalidade jurídica inversa? Como no início de qualquer pesquisa ou elaboração científica é necessário estabelecer a delimitação do objeto da investigação, delinear o alcance do conteúdo, definir parâmetros à indagação a ser desenvolvida e, ainda, quanto ao porquê da escolha do tema, cabe tecer algumas ponderações. O presente projeto de monografia visa viabilizar uma leitura sistematizada da personalidade jurídica, dos institutos da desconsideração da personalidade jurídica e da penhorabilidade de quotas, especialmente à luz do Código Civil. Para tanto, é dividido em quatro capítulos. O primeiro tem como objetivo primordial a compreensão da raiz temática de todo o trabalho, uma vez que não há o que se desconsiderar se não existe a personalidade jurídica. Dessa forma, são apresentados os elementos necessários para a constituição da pessoa jurídica, bem como definido o seu conceito e, em especial, traçados os principais efeitos oriundos da personificação da pessoa jurídica. Em seguida, versa-se sobre o instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, instituto criado como resposta dada pelo ordenamento jurídico ao mau uso da pessoa jurídica, em razão dos abusos praticados por seus sócios, devido à autonomia conferida a partir da personalização (personificação) da pessoa jurídica (sujeito de direito personalizado e independente). Concluída essa etapa, parte-se para o vetor do trabalho, na medida em que ventila a respeito da penhorabilidade de quotas sociais, que, a propósito, constitui uma das alternativas válidas na busca da satisfação da dívida do sócio-devedor pelo seu credor particular. O quarto e último capítulo cuida da penhorabilidade de quotas dentro da perspectiva do Código Civil de 2002, alcançando-se o vértice deste projeto de monografia, quando se passa à reflexão da possibilidade de se rotular, como desconsideração da personalidade jurídica inversa, o fato de se penhorar a quota social de um sócio-devedor, por dívida particular sua, haja vista que deverá responder com todos os seus bens presentes e futuros, penetrando-se, assim, igualmente na pessoa jurídica, uma vez que a quota social é parte representativa do capital social. Por fim, justifica-se a escolha do tema pela importância do fenômeno jurídico (penhora de quotas) na busca incansável da prestação jurisdicional social e politicamente justa na fase executiva do processo, aderindo-se, assim, à tônica das diretrizes metodológicas do processo civil moderno, ou seja, a efetividade do processo. 232 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. CAPÍTULO 1 1 PERSONALIDADE JURÍDICA A idéia principal que vem à mente, ao menos em um primeiro momento, quando estamos a tratar da personalidade jurídica da sociedade empresária é que a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas que a compõem. Essa autonomia em relação à personalidade de seus sócios é um dos efeitos mais marcantes e que exterioriza uma conquista societária adquirida ao longo do tempo. Por isso, cabe ao intérprete do direito debater a real necessidade de se constituir uma pessoa jurídica e, conseqüentemente, de conferir a ela toda aptidão para adquirir direitos e obrigações. 1.1 FUNÇÃO E CONCEITO Antes de adentrarmos diretamente no tema, façamos uma rápida digressão nos aspectos históricos do direito comercial, visto que, a partir dele, identificarse-á, de maneira mais nítida, a matriz de formação da pessoa jurídica. Todo comércio anterior aos séculos VI e VII a.C. reduzia-se a simples troca. Nada se vendia a crédito e tampouco era conhecida a moeda. Entretanto, a falta de equivalência entre os produtos trocados ensejou o surgimento de uma mercadoria que fosse admitida como medida comum de valor, a saber: a moeda.1 A partir de então, a relação de troca deu lugar à compra e venda, iniciandose o que mais tarde seria conhecido como economia de mercado.2 Dentro de uma ordem cronológica, a história reconhece os Fenícios como a primeira civilização a praticar amplamente o comércio, mormente o comércio marítimo. Além dos Fenícios, praticavam o comércio os Assírios e também os Gregos. Já nessas priscas eras era possível identificar a existência de tipos embrionários de sociedades.3 O propalado Código de Hammurabi trazia, em seu art. 1 2 3 MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 5. Conforme a melhor doutrina econômica, a economia de mercado pode ser considerada como sendo: “uma economia que aloca recursos através das decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias quando estas interagem em um mercado de bens e serviços”. MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: princípios de micro e macroeconomia. Tradução de Maria José Cyhlar Monteiro. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 9. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 2. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 233 99, a regra de que: “se um homem deu a (outro) homem dinheiro em sociedade, o lucro e a perda que existem, eles partilharão diante de Deus, em partes iguais”.4 No Império Romano, notam-se vestígios do contrato de sociedade na indivisão, entre os herdeiros, do patrimônio constitutivo da herança, para o efeito de uma administração comum – sociedade familiar.5 Como é sabido, nessa organização familiar primitiva, a índole fortemente subjetivista produziu importantíssimos efeitos, que, ainda hoje, podem ser notados, a despeito da evolução operada no decorrer dos séculos. A resistência à penetração de elementos estranhos e o condicionalismo do liame social às vicissitudes sobrevindas aos sócios davam a essas formas societárias um cunho fechado, assim à semelhança de verdadeiras confrarias.6 Apesar de haver divergência doutrinária quanto à contribuição romana ao direito comercial, não há como negar a indubitável influência que teve o direito romano no apoio à elaboração de regras comerciais relativas à matéria societária.7 Devido à sua imensa população, Roma acabou por tornar-se um forte e importante centro bancário e comercial, o que levou à elaboração de importantes institutos comerciais, como o cessio bonorum,8 contratos e obrigações cíveis, que serviram de base para os contratos comerciais desenvolvidos na Idade Média. É ainda nesse primeiro período9 que surge a figura do comerciante,10 tão importante na evolução do direito comercial e que, com o enfraquecimento moral 4 5 6 7 8 9 10 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 2. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 1 e 2. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 11. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 8. Procedimento pelo qual um devedor insolvente era desapossado de todos os seus bens pelo Estado, que os vendia em hasta pública. O ilustre professor Fábio Ulhoa Coelho, baseando-se no comercialista italiano Tulio Ascarelli, não considera essa fase primitiva como sendo a primeira do direito comercial, apesar de não negar uma existência, ainda que embrionária do direito comercial nesta época. Atribui como marco inicial do direito comercial a formação das corporações de ofício entre a segunda metade do século XII e a segunda do XVI. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 13. Comerciante é nome que se dá ao praticante do comércio. Na atividade de compra e venda, atua como intermediador, sempre buscando auferir lucro, que serve como garantia ao risco de comprar determinado produto e não conseguir revendê-lo de imediato. Em virtude dessa prática especulativa, era malvisto tanto pelo Império Romano quanto pela Igreja. Para o Imperador Cícero, ele praticava um “enganamento”, comprando produtos e revendendo-os a preços mais elevados. Para a Igreja, a atividade era classificada como usura. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 6/9. 234 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. e material do direito romano, teve que liderar os movimentos que desencadearam várias adaptações comerciais, voltando a se firmar somente na Idade Média, já durante a fase das corporações de ofício,11 período chamado pela doutrina comercialista de corporativista ou subjetivista. Sentindo-se desprotegidos pelo vácuo de poder deixado pela ausência centralizadora do império romano, os comerciantes, baseando-se nos usos e costumes locais, começam a editar suas próprias regras comerciais, unindo-se em grupos específicos de trabalho (feiras e mercados), que mais tarde seriam denominados corporações de ofício.12 13 É nessa fase, com o comerciante medievo, que se deu início ao desenvolvimento das sociedades comerciais, tais como hoje as conhecemos.14 Isso porque, até o advento desse separador de águas, tudo girava em torno da figura do comerciante, ou melhor, da pessoa física do comerciante individual, uma vez que as próprias sociedades comerciais não passavam, via de regra, de agrupamentos de comerciantes individuais, sendo, em outras palavras, comerciantes individuais que exerciam o comércio agrupados.15 A sociedade, até então, não tinha condições de apresentar-se e agir como pessoa independente da pessoa física de seus sócios. Só conseguia fazê-lo vinculada ao nome de um ou mais sócios, ou de todos eles.16 17 11 12 13 14 15 16 17 MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 7. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 8. Unidos em suas corporações e orbitando sobre suas próprias regras, esses comerciantes passam a eleger seus próprios magistrados, denominados cônsules mercatorum, que, investidos de jurisdição especial e baseando-se nos usos e costumes, dirimiam conflitos de interesse comercial e legislavam sobre ele, fazendo valer a ordem local aos que freqüentavam as feiras. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 8. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 2. CRISTIANO, Romano. Personificação da empresa. São Paulo: RT, 1982, p 77. CRISTIANO, Romano. Personificação da empresa. São Paulo: RT, 1982, p. 77. Inclusive, em certos países, não se reconhece até hoje a personalidade própria de determinadas sociedades. O saudoso Sylvio Marcondes Machado relata que a personalidade jurídica das sociedades não é assunto pacífico nas legislações. Na França, onde o Código Civil silenciou a respeito, a teoria da personalidade jurídica é obra da doutrina e da jurisprudência, tendo sido objeto de leis especiais a capacidade civil de algumas corporações. Na Itália, é largo o debate doutrinário sobre a matéria, tendo o Projeto de reforma do Código Comercial concedido personalidade jurídica às sociedades comerciais regularmente constituídas. Na Alemanha, as sociedades de direito civil (de pessoas) não gozam de personalidade jurídica, a qual, porém, é concedida pelo direito comercial a algumas espécies como a sociedade anônima, de responsabilidade limitada e outras. MACHADO, Sylvio Marcondes. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1956, p. 70/72. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 235 Diante desse contexto, o comerciante individual, que trabalhava sozinho, empenhava todo o seu patrimônio naquela atividade e que comprometia ilimitadamente todo o seu patrimônio, veio a descobrir que, caso se associasse a outro comerciante, a junção de capital e esforços tornaria o negócio mais interessante e lucrativo.18 Assim, o homem percebeu que nem sempre conseguia atingir seus objetivos (especialmente os econômicos), sendo necessário que ele se unisse a outros homens para atingir tais metas, e, por ser o fim compartilhado por todos, preferiase constituir um organismo capaz de alcançar o fim almejado. Foi assim que, para os fins econômicos, foi criada a sociedade, sem a qual o capitalismo não se desenvolveria.19 Como bem destaca o professor Hernani Estrella, essa integração é natural e ocorreu devido ao princípio da sociabilidade, que, segundo esse autor: É inerente aos seres humanos. Deriva da necessidade de completarem as próprias forças, conjugando-as, para vencerem as resistências formidáveis que lhes opõe o meio físico, que os circunda e envolve, a superarem obstáculos que lhes dificultam a obtenção dos fins os mais modestos e a satisfação das necessidades as mais elementares. Em todos os campos da atividade humana, com maior ou menor intensidade, em tempos e épocas diversas, sempre se manifestou o espírito associativo, para a realização de fins religiosos, morais, artísticos, ou designadamente, para facilitar a obtenção de resultados materiais.20 Assevera quanto ao tema, com grande domínio do saber jurídico comercial, Alfredo de Assis Gonçalves Neto, Seguindo o pensamento de Noberto Bobbio (Teoria do Ordenamento Jurídico, trad. Maria Celeste Cordeiro dos Santos. 10. ed., Brasília: UnB, 1997), o direito, no seu papel de regular o comportamento do ser humano nas suas relações com seus pares e com a coletividade, provoca o surgimento de um ordenamento jurídico integrado por normas com sanções positivas e negativas. As sanções positivas estimulam comportamentos (condutas) no sentido da adoção de técnicas facilitadoras do modo de convivência social. Dentre as normas com sanções positivas estão as que regulam a personalidade 18 19 20 NERILO, Lucíola Fabrete Lopes. Manual da sociedade limitada no novo Código Civil. Curitiba: Juruá, 2004, p. 31. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 46. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 10. 236 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. jurídica. O ordenamento cria um mecanismo que permite formar um ente (legal) para figurar nas relações jurídicas em substituição das pessoas que nela deveriam estar, visando simplificar o relacionamento de suas vidas em sociedade. Assim, optando-se pela constituição de uma pessoa jurídica, obtém-se um modo mais adequado ou simplificado de participação das pessoas naturais nas relações jurídicas que, por meio dela, elas passam a poder realizar. O direito incentiva a adoção de tais técnicas por meio dessas chamadas sanções positivas, resultando, daí, seu cunho promocional. A sociedade, na concepção clássica, seria uma técnica de simplificar as relações jurídicas do conjunto de sócios: ao invés de várias pessoas agirem simultaneamente na prática dos atos que ajustaram realizar em comum, elas o fazem por meio da sociedade. A sociedade interpõe-se entre elas e aqueles com os quais elas contratam em bloco.21 Concluiu-se, portanto, que a pessoa jurídica existe justamente para satisfazer interesses humanos, seja para alcançar objetivos que não se alcançariam sozinho, seja para desenvolver uma atividade por período superior ao da existência humana.22 Com o passar do tempo, o comércio aperfeiçoa-se, sendo exercido também por comerciantes não pertencentes às corporações23 e enseja uma vultosa expansão do comércio marítimo com a descoberta da rota para a Índia e o descobrimento do continente americano.24 25 Nesse momento, tornou-se necessária uma rápida regulamentação do comércio marítimo para que se evitassem os abusos comerciais e a evasão de divisas. Inicia-se aí o período das codificações, destacando-se, entres outras, o consulato del mare, de confecção espanhola, o jus hanseaticum maritimum, destaque do século XVII nos países nórdicos ao norte da Europa e, é claro, as 21 22 23 24 25 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 20. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 46. Apesar de, para serem classificados como comerciantes, não ser mais imprescindível a matrícula em uma corporação de ofício, esses comerciantes não pertencentes às corporações estavam submetidos às mesmas regras das corporações. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 9. No início do século XVII, surgiriam as companhias de comércio, destinadas à exploração colonial, com características semelhantes às das sociedades por ações. A companhia Holandesa das Índias Orientais teria sido a primeira entre estas. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 2. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 237 ordenanças do Rei Luís XIV, também do século XIV,26 que serviram de base para a elaboração do Código Comercial Napoleônico, promulgado por Napoleão Bonaparte em 15 de setembro de 1807, passando a vigorar em 1º de janeiro de 1808, dando-se início à terceira fase evolutiva do direito comercial. Sobreleva notar que, com tal avanço, o comércio medievo viu nascer os tipos de sociedade, que, nos séculos seguintes, aperfeiçoar-se-iam, a saber: a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em conta de participação e a sociedade anônima.27 28 Conforme o mestre José Waldecy Lucena, O que se pretende é salientar que, ao fim da Idade Média, com exceção da sociedade de responsabilidade limitada, já existiam as atuais sociedades, algumas ainda em germe, outras mais aperfeiçoadas, tendo inclusive surgido, embora sem o rigor doutrinário hodierno, a distinção entre sociedades de pessoas e sociedades de capitais, porquanto já se permitia a cessibilidade do direito de sócio e ensaiavase a limitação da responsabilidade social.29 Com o eclodir do Código Napoleônico, criava-se uma nova teoria, de caráter objetivista, atenta aos atos praticados pelo comerciante (por isso o nome teoria dos atos do comércio) e não aos critérios subjetivos das corporações de ofício.30 O Código Comercial Francês foi o modelo seguido por vários outros países, não somente europeus, que além de adotarem a codificação para o seu ordenamento 26 27 28 29 30 As ordenanças foram as mais importantes compilações da época. A primeira, de 1673, com 122 artigos, regulamentava as atividades terrestres, como a jurisdição comercial, as sociedades, falências e etc; ficou conhecido como Código Savary. A segunda foi publicada em 1681 e regulamentava o comércio marítimo. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 9. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 4. Os primeiros tipos societários que começaram a introduzir certa responsabilidade limitada foram a sociedade em comandita simples e a sociedade em conta de participação. Esses dois tipos de sociedade distinguiam duas categorias de sócios: aquela cujo sócio tem responsabilidade irrestrita e a que tem a limitação da sua responsabilidade. Ficava claro que o sócio capitalista empregava dinheiro e tinha responsabilidade limitada, mas não podia exercer a administração. O poder de gerir, nesses tipos societários, implicava responsabilidade ilimitada. Aquele que administrava respondia com todo o seu patrimônio para com os credores societários. É como se houvesse uma compensação: aquele que podia decidir e mandar tinha responsabilidade agravada (ilimitada); já o que não dirigia tinha a certeza de que não perderia nada além daquilo que investiu na sociedade. NERILO, Lucíola Fabrete Lopes. Manual da sociedade limitada no novo Código Civil. Curitiba: Juruá, 2004, p. 32 e 33. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 3. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 13. 238 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. jurídico, perfilhavam também a teoria dos atos do comércio. Entre os inúmeros países, podemos citar Bélgica (1807), Espanha (1822), Portugal (1833), São Domingos (1850); Brasil (1850) e México (1854).31 Por definir comerciante como aquele que exerce atos de comércio e deles fazem profissão habitual,32 o legislador francês teve obrigação de estabelecer tais atos (fixou-os nos arts. 632 e 633). Entretanto, por ser o comércio um fenômeno jurídico dinâmico, o surgimento de novas práticas comerciais defasou essa teoria por não abranger todas.33 Como o ordenamento jurídico comercial pátrio adotou a supracitada teoria durante extensos 152 anos (do Código Comercial de 1850 ao novo Código Civil de 2002), coube à doutrina e à jurisprudência realizar pugilato intelectual para suplantar as vicissitudes da codificação, entre elas, a definição de sociedade comercial e a autonomia patrimonial resultante de sua personificação. Entre nós, com a promulgação do Código Comercial de 1850, não ficou bem clara a outorga da personalidade jurídica às sociedades, apesar da existência do art. 350 do Código Comercial Brasileiro34 estabelecendo a subsidiariedade da responsabilidade patrimonial dos sócios em relação ao patrimônio da sociedade, sendo, por isso, admitida por uns e negada por outros.35 36 31 32 33 34 35 36 MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 12. Assim rezava o art. 1º do Código Comercial Francês: “Sont commerçants ceux qui exercent dês actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d’appoint”. BUYLE, Jean-Pierre. Code de commerce et lois particulières. 2. ed. Bruxelles: Bruylant, 1998, p. 9. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 13. Art. 350. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados todos os bens sociais. Lei n. 556, 25 de junho de 1850. Institui o Código Comercial. BULGARELLI, Waldirio. Sociedades comerciais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 28. Demonstrando a corrente dos que reconheciam a personalidade jurídica, José Xavier Carvalho de Mendonça traz interessante anotação, informando que a personalidade jurídica das sociedades comerciais estava consagrada, obter dictum, em inúmeros julgados, exemplificando entre eles: Tribunal da Relação da Corte, acórdãos de 1º de agosto de 1884 e de 20 de abril de 1886; Tribunal de Justiça de São Paulo, acórdãos de 22 de janeiro de 1895 e de 24 de maio de 1895. Na mesma obra, o referido autor revela algum dos argumentos alegados pela corrente que negava personalidade jurídica às sociedades. Ilustrativamente: 1) A relação íntima entre a coletividade e as pessoas que a compõem. Diz-se que a unidade, existente nas sociedades comerciais, é simplesmente formal. Os verdadeiros sujeitos das relações jurídicas são os sócios; 2) Quem entra em negócios com sociedade tem em vista a pessoa dos sócios, o seu crédito, a resistência do seu patrimônio particular, sendo a sociedade coisa secundária; 3) As sociedades comerciais, tendo por escopo o interesse privado dos sócios e não o bem geral, não podem, por isso, ser consideradas pessoas jurídicas. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Atualizado por Ruymar de Lima Nucci. V. II,Tomo II, Campinas: Bookseller, 2001, p. 96, 108 e 112. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 239 Apenas com a promulgação do Código Civil de 1916 é que cessou a controvérsia.37 38 Esse cenário é bem narrado por Marcelo Bertoldi: Assunto bastante tormentoso na doutrina, antes da edição do nosso Código Civil de 1916, era a discussão a respeito da possibilidade de se dotar de personalidade jurídica a sociedade entre comerciantes, pois a idéia que se tinha de sociedade não passava de reunião de várias pessoas (pessoas físicas) em parceria para a exploração da atividade mercantil, sem que com isto surgisse uma nova pessoa (pessoa jurídica). Isto se dava especialmente pelo fato de nosso Código Comercial em nenhum de seus artigos ter afirmado a personalidade jurídica das sociedades comerciais. Diante disso, o art. 16, II, do CC de 1916, pondo fim às discussões em nosso Direito pátrio, estabelecia que as sociedades mercantis são pessoas jurídicas de direito privado, regendo-se pelo estatuído nas leis comerciais e tendo existência distinta da dos seus membros, consideradas, por decorrência, sujeitos capazes de direitos e obrigações.39 Suprido o fato do reconhecimento legal da personalidade jurídica às sociedades, passou a doutrina a buscar a melhor definição desse fenômeno jurídico. Entre os vários conceitos formulados, vejamos os que se sobressaem. O eminente jurista Rubens Requião considera que A sociedade transforma-se em novo ser, estranho à individualidade das pessoas que participam de sua constituição, denominado um patrimônio próprio, possuidor de órgão de deliberação e execução que ditam e fazem cumprir a sua vontade.40 Para Ricardo Negrão, A personalidade jurídica é uma ficção jurídica, cuja existência decorre da lei. É evidente que às pessoas jurídicas falta existência 37 38 39 40 Onde, porém, pela primeira vez, encontramos a expressão personalidade jurídica, é no Decreto n. 119-A, de 7 de janeiro de 1890, do Governo Provisório da República, que, consagrando a plena liberdade dos cultos, dispôs no art. 5º: “A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade jurídica”. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Atualizado por Ruymar de Lima Nucci. V. II,Tomo II, Campinas: Bookseller, 2001, p. 93. O reconhecimento expresso da personalidade jurídica foi mantido pelo Código Civil de 2002, em seu art. 44. Vejamos: Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as fundações. IV - as organizações religiosas; V - os partidos políticos. BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de Direito Comercial. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 164. REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 385. 240 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. biológica, característica própria das pessoas naturais. Entretanto, para efeitos jurídicos, e, leia-se, para facilitar a vida em sociedade, concede-se a capacidade para uma entidade puramente legal subsistir e desenvolver-se no mundo jurídico. Sua realidade, dessa forma, é social, concedendo-lhe direitos e obrigações.41 Já nas palavras de Fábio Ulhoa, Pessoa Jurídica é um expediente do direito destinado a simplificar a disciplina de determinadas relações entre os homens em sociedade. Ela não tem existência fora do direito, ou seja, fora dos conceitos tecnológicos partilhados pelos integrantes da comunidade jurídica. Tal expediente tem o sentido, bastante preciso, de autorizar determinados sujeitos de direito à prática de atos jurídicos em geral. De qualquer forma, a sociedade empresária, como uma pessoa jurídica, é sujeito de direito personalizado, e poderá, por isso, praticar todo e qualquer ato ou negócio jurídico em relação ao qual inexista proibição expressa.42 43 Segundo o mestre italiano Francesco Ferrara, “A personalidade não é outra coisa senão uma armadura jurídica para realizar de modo mais adequado os interesses dos homens.”44 Por fim, J. X. Carvalho de Mendonça, com inequívoca propriedade, assim conceituava: “Personalidade jurídica traduz-se em capacidade e direitos patrimoniais”.45 Como se vê, o que as supramencionadas definições trazem em comum, em função da consideração da personalidade jurídica, é, em outras palavras, a criação de um centro de imputação de direitos e obrigações, como bem colaciona o ilustre professor Marlon Tomazette. Senão vejamos: 41 42 43 44 45 NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. 4. edição, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 230. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 17. edição. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 112/113. O próprio professor Fábio Ulhoa faz a distinção entre sujeitos de direito e pessoas, sendo aquele gênero, do qual estas são espécies. Explica que há o sujeito de direito despersonalizado (massa falida, condomínio horizontal, nascituro e espólio), que só pode praticar um ato se houver permissão explícita. De outra forma, existe o sujeito de direito personalizado (pessoa, tanto física quanto jurídica), que pode realizar qualquer ato, desde que não exista proibição. FERRARA, Francesco. Trattato di Diritto Civile Italiano. Roma: Athenaeum, 1921, p. 598. Tradução livre de: La personalità non è che un’armatura giuridica per realizzare in modo più adeguato interessi di uomini. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Atualizado por Ruymar de Lima Nucci. V. II, Tomo II, Campinas: Bookseller, 2001, p. 93. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 241 Ao exercer a atividade empresarial por meio de uma pessoa jurídica, cria-se um centro autônomo de interesses em relação às pessoas que lhe deram origem, de modo que a estas não são imputadas as condutas, os direitos e os deveres da pessoa jurídica.46 É essa existência distinta que torna viável falar na duração de uma sociedade além da vida dos sócios, fazendo com que a sociedade exerça uma função social47 no intuito de preservar a unidade econômica formada. Quanto ao tema, Carla C. Marchal adverte que se deve conservar o ente econômico que, de algum modo, colabora na estabilidade e na manutenção da ordem social. Para a referida autora, um dos caminhos que podem conduzir à satisfação desse objetivo é fornecer instrumentos legais.48 Nesse sentido, não há dúvida de que a personalidade jurídica é o instrumento legal atribuído pelo Estado à sociedade a fim de que esta atue como pessoa jurídica (centro autônomo de direitos e obrigações) e, assim, concretize os fins econômicos almejados. É justamente o que ensina Alfredo de Assis Gonçalves Neto, verbis: Esse ente tem por função facilitar a prática de atos ou negócios jurídicos voltados à realização de certos fins econômicos por elas pretendidos. Para preencher tal função, o ordenamento jurídico pode atribuir-lhe, ou não, personalidade jurídica.49 Dessa forma, demonstrada a evolução do tratamento jurídico dado à personalidade jurídica e fixados sua função e conceito, resta estabelecer o momento e os elementos para que a personalidade jurídica seja adquirida. 46 47 48 49 TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 47. Aprofundando o estudo do assunto, Carla C. Marshall assevera que o tema da função social possui duas conotações que merecem destaque, quais sejam: aspectos internos e aspectos externos. Os fatores denominados endógenos partem de uma perspectiva de apreciação de dentro para fora, ou seja, o que a atividade econômica representa para os empresários sócios-quotistas, enquanto os exógenos partem de uma perspectiva de apreciação no sentido inverso, o que vale dizer, visão geral representativa do papel daquela sociedade comercial dentro da estrutura da sociedade civil e do Estado nos quais a atividade econômica é desenvolvida. MARSHALL, Carla C. A sociedade por quotas e a unipessoalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 129. MARSHALL, Carla C. A sociedade por quotas e a unipessoalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 131. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 17. 242 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 1.2 INÍCIO DA PERSONALIDADE O que se contém de maior relevo na idéia de sociedade é, como dito anteriormente, a criação de uma entidade. Assim, a sociedade regularmente constituída destaca-se da figura dos sócios para ter, perante o direito, uma vida distinta da deles, com nome e patrimônio próprios,50 capaz de exercer direitos e assumir obrigações como sujeito de direito nas relações jurídicas das quais vier a participar, seja com seus sócios, seja com terceiros.51 Portanto, preliminarmente, o que deve conter a sociedade para constituir uma pessoa jurídica? Apesar de a doutrina não ser unânime ao indicar os elementos necessários, Marlon Tomazette, com grande domínio jurídico comercial, após unir as idéias de vários autores,52 chega aos seguintes elementos: a) vontade humana criadora; b) finalidade específica; c) conjunto de pessoas; d) presença do estatuto; e) respectivo registro.53 Com efeito, poderíamos afirmar que é preciso existir um substrato social,54 reduzido a termo em um ato constitutivo e submetido a registro. Em outras palavras, é o que preceitua o art. 985 do Código Civil, in textu: Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).55 56 O registro é o ato público responsável por atribuir personalidade jurídica à sociedade e outorgar, definitivamente, sua existência como pessoa jurídica. Sérgio Campinho destaca que: “Começa, a partir do registro, a existência legal da sociedade, como pessoa jurídica de direito privado que é”.57 50 51 52 53 54 55 56 57 Elementos que serão estudados no próximo item deste capítulo. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 17. Os autores são Caio Mário da Silva, J. M. Leoni Lopes de Oliveira e Francisco Amaral. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 48. Marlon Tomazette ressalta que, na formulação de qualquer conceito de sociedade, podemos inferir: a) a existência de duas ou mais pessoas; b) reunião de capital e trabalho (fatores de produção); c)atividade econômica (em oposição a atividades de mero gozo, ou filantrópicas); d) fins comuns (inerentes ao exercício da atividade por várias pessoas em conjunto); e) partilha dos resultados (decorrência do exercício em comum). TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 20. BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. O art. 1.150 apenas determina à qual tipo de registro os diversos sujeitos do direito comercial (empresário individual, sociedade empresária e sociedade simples) estão vinculados. CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à luz do novo Código Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 63. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 243 É também o que estabelece o art. 45 do Código Civil, ipsis litteris: Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo58 (grifo nosso). É daí que, se a sociedade não se aperfeiçoa segundo as regras que lhe são aplicáveis para sua regular constituição, ficando ela a meio caminho do fim visado (sem registro, por exemplo), não nasce a pessoa jurídica.59 60 Impende destacar que o reconhecimento da ampla personalidade às sociedades, sejam simples ou empresariais, possui chancela internacional fixada na Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade das Pessoas Jurídicas no Direito Internacional Privado. De acordo com a mencionada convenção,61 pessoa jurídica seria toda entidade que tenha existência e responsabilidades próprias, distinta da de seus membros, e que seja qualificada como pessoa jurídica segunda a lei do lugar de sua constituição. Indubitavelmente, é claro que surgiu, em sentido diametralmente oposto, corrente defendendo que o início da personalização da sociedade começa no momento em que os sócios passam a atuar em conjunto, na exploração da atividade econômica, isto é, desde o contrato, ainda que verbal. Portanto, para estes,62 o encontro de vontades dos sócios já seria suficiente para dar origem a uma nova pessoa, no sentido técnico de sujeito de direito personalizado. Entre outros autores nacionais que sustentam a aquisição da personalidade jurídica como mero efeito do contrato de sociedade está Waldirio Bulgarelli. Para ele, o contrato gera, como regra, além da sociedade, também a pessoa jurídica, 58 59 60 61 62 BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 19. É claro que, nessas hipóteses, é preciso reconhecer que algo acabou sendo produzido, porém sem a estrutura e a autonomia de uma pessoa jurídica. Por essas razões é que não consideramos como substrato social a personalidade jurídica, haja vista o próprio Código Civil reconhecer sociedades não personificadas (sociedades em comum e em conta de participação) e atribuir a estas existência pontual visando resolver situações peculiares. A referida convenção foi positivada no ordenamento pátrio por meio do Decreto 2.427/97. Fábio Ulhoa, apesar de reconhecer a adequação da sistemática legal em adotar o início da personalização no momento do registro, uma vez que é o ato pelo qual se torna pública a formação do novo sujeito de direito, assevera que há uma certa impropriedade conceitual e lógica nessa sistemática. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 16/18. 244 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. passando-se a entender a personalidade jurídica como elemento específico do contrato societário.63 Data venia dos supracitados argumentos, salvo melhor juízo, a concepção mais acertada é a visão extremamente positivista de Francesco Ferrara, no sentido de que não basta a existência de um conjunto de pessoas, da realidade subjacente, é necessário o reconhecimento pelo ordenamento jurídico, que é o fator constitutivo da pessoa jurídica.64 Prova disso é que uma sociedade com todos os elementos65 não é considerada pessoa jurídica se não arquivar seus atos constitutivos no órgão competente,66 ou seja, se lhe faltar o reconhecimento estatal.67 Portanto, uma vez registrada e regularmente constituída, adquire a sociedade personalidade jurídica e, com isso, passa a ser uma pessoa jurídica (centro autônomo de direitos e obrigações), com a possibilidade de agir com toda desenvoltura, já que passa a ter uma estrutura singular com nome, patrimônio, domicílio e nacionalidade próprios.68 63 64 65 66 67 68 BULGARELLI, Waldirio. Sociedades comerciais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 28. FERRARA, Francesco. Le persone giuridiche. 2. ed. Torino: UTET, 1956, p. 39. Anteriormente já citados. Em relação às sociedades empresárias, o órgão competente é o Registro Público de Empresas Mercantis, com exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com a finalidade de: dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro; cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes; proceder às matrículas dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. No âmbito federal, o órgão mencionado é o Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com funções supervisora, orientadora e normativa, no plano técnico, e supletiva, no plano administrativo; No âmbito estadual, estão as Juntas Comerciais, com funções executora e administradora dos serviços de registro. Como exceção à regra estadual, está a Junta Comercial do Distrito Federal que é considerada órgão federal. REQUIÃO, Rubens: Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 111. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 54. Eliminando-se as teorias que negavam a existência da pessoa jurídica ou a consideravam ficção e aproveitando-se o desenvolvimento substancial no tratamento da pessoa jurídica dado com a teoria da realidade orgânica (ou objetiva), juntamente com a precisão da teoria da realidade técnica, chegamos ao resultado de que a pessoa jurídica é uma realidade, mas não do mundo sensível (onde se vê e se toca), mas, sim, do mundo jurídico (técnico, abstrato e ideal). Sobre as diversas teorias que procuram determinar a natureza da pessoa jurídica (individualista, ficção, da instituição, da realidade objetiva, da realidade técnica, etc), consultar, por todos, entre os autores nacionais, TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 48/54; COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.7/11 e; GOMES, Orlando. Instituições de Direito Civil. Vol. 1. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 301/310. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 245 1.3 EFEITOS Diante do caráter instrumental dado à personalidade jurídica, é de bom alvitre estudarmos os efeitos que são gerados a partir de sua outorga pelo Estado à sociedade, a fim de que esta concretize os fins econômicos almejados. Como bem ressalta o saudoso Rubens Requião, a conseqüência mais importante é o desabrochar da personalidade jurídica.69 Por não ser o rol dos atributos uniforme na doutrina, sem, contudo, existirem distinções substanciais, destacamos, entre os efeitos da personificação, a relação posta neste trabalho, ou seja, nome, patrimônio, domicílio e nacionalidade próprios. Assim sendo, façamos uma análise individual de cada um dos supra efeitos. 1.3.1 NOME PRÓPRIO (TITULARIDADE NEGOCIAL E PROCESSUAL) Tendo a pessoa jurídica existência distinta da de seus membros, passa a ter um nome próprio, com o qual se irá vincular no universo jurídico,70 utilizando-o para figurar como sujeito de direito nas relações jurídicas das quais vier a participar.71 Dessa forma, com o nome próprio, passa ela (pessoa jurídica) a realizar negócios jurídicos e a ser legitimada para atuar processualmente.72 73 Ao tratar das conseqüências da personalização, o professor Fábio Ulhoa ensina que a pessoa jurídica passa a ter titularidade negocial e processual, definindoas como sendo: a) Titularidade negocial – quando a sociedade empresarial realiza negócios jurídicos (compra matéria-prima, celebra contrato de 69 70 71 72 73 REQUIÃO, Rubens: Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 26. edição. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 384/385. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 57. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 17. Deve-se advertir que o nome próprio decorrente da personalização faz referência ao que a doutrina chama de nome comercial, ou seja, aquele que identifica o sujeito que exerce a atividade empresarial (seja empresário individual ou sociedade empresária). Portanto, nada tem haver com figuras parecidas como o nome fantasia (que identifica o estabelecimento comercial) e marca (que identifica produtos ou serviços). Ademais, devemos ressaltar que, como corolário dessas titularidades, insurge o subefeito da atuação da pessoa jurídica, ou seja, como os atos e as manifestações seriam eventualmente exteriorizados. Daí que oriunda a teoria organicista, que procura explicar a pessoa jurídica como um ente com estrutura semelhante à da pessoa natural. Assim, à semelhança do ser humano, ela teria diversos órgãos compondo sua estrutura, entre eles, os necessários à manifestação de sua vontade. Portanto, por não ter existência 246 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. trabalho, aceita uma duplicata etc.), embora ela faça necessariamente pelas mãos de seu representante legal (Pontes de Miranda diria “presentante legal”, por não ser a sociedade incapaz), é ela, pessoa jurídica, como sujeito de direito autônomo, personalizado, que assume um dos pólos da relação negocial. O eventual sócio que a representou não é parte do negócio jurídico, mas sim a sociedade; b) Titularidade processual – a pessoa jurídica pode demandar e ser demandada em juízo; tem capacidade para ser parte processual. A ação referente a negócio da sociedade deve ser endereçada contra a pessoa jurídica e não os seus sócios ou seu representante legal. Quem outorga mandato judicial, recebe citação, recorre, é ela como sujeito de direito autônomo.74 75 Na lição de Amador Paes de Almeida: “Ao projetar-se no mundo dos negócios, para destacar-se dos demais, num nítido processo de individuação, a sociedade empresária tem necessidade de um nome, tal como, aliás, ocorre com os indivíduos na vida civil”.76 Essa projeção de sua identificação dá-se ora por meio de firma ou razão social, ora pela denominação. A firma ou razão social é caracterizada pela utilização do nome de pessoas físicas na sua composição, sendo que, na sociedade empresária, a indicação do nome completo do sócio ou a indicação de todos os sócios é 74 75 76 física que lhe permita agir no mundo exterior, é preciso que se sirva de pessoas naturais para produzir a exteriorização de seus atos e manifestações. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 27. Em percuciente análise quanto à referida teoria, J. X. Carvalho de Mendonça já advertia, com bons fundamentos, que aos administradores ou gerentes, que servem de órgãos da sociedade, não cabe, em rigor, o nome, ordinariamente atribuído, de representantes. A representação supõe duas pessoas: o representante e o representado. O órgão, ao contrário, identifica-se com a pessoa jurídica, cuja vontade exprime e realiza. Relata, ainda o referido autor que, na Câmara belga, por ocasião da elaboração da lei de 1873 sobre sociedade, Pirmez disse: “quando os administradores intervêm, não são terceiros que intervêm pela sociedade, é a própria sociedade que age pelos seus órgãos legais, pelo único meio de ação direta que possui”. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Atualizado por Ruymar de Lima Nucci. V. II, Tomo II, Campinas: Bookseller, 2001, p. 103. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 113/114. Esse último consectário do nome próprio (titularidade processual) não é inerente exclusivamente aos entes personalizados (v.g. pessoa jurídica), já que o art. 12 do Código de Processo Civil reconhece tal capacidade para alguns entes desprovidos de personalidade jurídica, como a massa falida e o espólio. ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais (Direito de Empresa). 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 9. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 247 despicienda.77 78 No que toca à denominação, esta se caracteriza pela não-utilização do nome civil de seus membros, podendo indicar ou não a sua atividade.79 No intuito de conferir maior consistência ao nome próprio escolhido, o ordenamento jurídico dá a ele proteção em âmbito estadual.80 Isto é, dentro daquela unidade federativa onde foi registrado não pode existir, ao menos no mesmo ramo, nome algum igual ao indicado ou que venha com este causar confusão. Isso porque todo nome empresarial deve respeito aos princípios da novidade e da veracidade, que, conforme a melhor doutrina,81 podem ser entendidos, respectivamente, em apertada síntese, como vedação ao registro de nome já existente no mesmo ramo de atuação e proibição de traduzir idéia falsa em relação ao objeto social.82 1.3.2 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PRÓPRIA A conseqüência mais importante da personalização da sociedade é, sem dúvida, a autonomia patrimonial alcançada, representando a pessoa jurídica instrumento de destaque patrimonial, no qual o patrimônio titulado responde pelas obrigações da pessoa jurídica, só se chamando os sócios à responsabilidade em hipóteses restritas.83 77 78 79 80 81 82 83 TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 57. O empresário individual usará necessariamente firma, informando, inclusive, seu nome completo ou suas iniciais. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 58. Em relação à extensão da proteção do nome comercial, é clássico o relato da incongruência gerada pela assinatura da Convenção de Paris pelo Brasil e incorporada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto n. 75.572/75, com força de lei ordinária, a qual conferia proteção internacional ao nome comercial registrado em qualquer dos países signatários da convenção; e o Decreto n. 1.800/96, que previa proteção apenas na unidade da federação onde foi registrado. Nesse sentido, a saída foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, verificando a hierarquia normativa, afirmou que a Convenção de Paris, por ter força de lei, prevalecia em relação à proteção meramente local estabelecida pelo Decreto n. 1.800/96. Portanto, a proteção ocorreria no âmbito de todo o território nacional, bem como nos outros países. SILVA, Bruno Mattos e. Curso elementar de Direito Comercial: Parte Geral e contratos mercantis. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 39/40. Entretanto, com o advento do Código Civil de 2002 (art. 1.166), passou-se a ter uma proteção restrita do nome comercial, haja vista ter mantido a idéia de proteção apenas no campo estadual. Assim sendo, nesse particular, em função da hierarquia normativa, o Código Civil de 2002 implica derrogação da Convenção de Paris, passando a prevalecer novamente o caráter restritivo de proteção. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 58. Em outras palavras, não pode o objeto social prever como atividade principal a comercialização de roupas e na denominação fazer constar: ABC Gráfica e Editora. AMARO, Luciano. Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 5, jan./mar. 93, p. 169. 248 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Conforme o escólio de Fábio Ulhoa, Em conseqüência, ainda, de sua personalização, a sociedade terá patrimônio próprio, seu, inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual de cada um de seus sócios. Sujeito de direito personalizado autônomo, a pessoa jurídica responderá com o seu patrimônio pelas obrigações que assumir. Os sócios, em regra, não responderão pelas obrigações da sociedade. Somente em hipóteses excepcionais, que serão examinadas a seu tempo, poderá ser responsabilizado o sócio pelas obrigações da sociedade.84 Percebe-se que é o patrimônio da sociedade, seja qual for o tipo por ela adotado, que irá responder pelas suas obrigações. Portanto, a responsabilidade da pessoa jurídica é sempre ilimitada, uma vez que irá responder pelo seu passivo com todas as forças do seu ativo.85 No que tange à responsabilidade dos sócios, esta irá variar dependendo do tipo societário, podendo vir a responder de forma subsidiária e ilimitada ou subsidiária e limitadamente pelas dívidas sociais.86 87 Contudo, relembra Sérgio Campinho,88 sempre haverá o benefício de ordem em favor do sócio, pois que primeiro devem 84 85 86 87 88 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 17. edição. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 113/114. CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à luz do novo Código Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 64. É claro que, depois do advento da sociedade de responsabilidade limitada, oriundo da prática inglesa (private partnership) e do trabalho legislativo alemão, que, amplamente discutido, foi, finalmente, transformado em lei, promulgada em 20 de abril de 1892, instituindo a famosa Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ou abreviadamente “GmbH”, tornou-se ela a opção mais vantajosa aos menores empreendedores, uma vez que criou uma categoria única de sócios com responsabilidade limitada, possibilitando a limitação do risco de seu investimento empresarial ao montante empregado na formação do capital social. Sobre o contexto histórico das sociedades de responsabilidade limitada, consultar, por todos, entre os nacionais, MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006; LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. Em função do eventual reflexo na responsabilidade dos sócios, atualmente, a personificação da sociedade passou a ser quase sinônimo de limitação de responsabilidade dos sócios, na medida em que as pessoas, ao constituírem uma sociedade, praticamente a definem como anônima ou de responsabilidade limitada, conforme dados obtidos no DNRC. A título de exemplo, no ano de 2005, de um total de 248.935 sociedades empresárias constituídas, 99.11% (246.722) delas eram Ltda.; 0,72% (1.800) eram S/A; e 0,17% (413) eram outros tipos societários. Disponível em: <http://www.dnrc.gov.br/>. Acesso em: 30 de abril de 2007. CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à luz do novo Código Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 64. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 249 ser excutidos os bens da pessoa jurídica, ficando os bens particulares condicionados à exaustão do patrimônio social.89 Assim sendo, a personalidade jurídica é um atributo de viabilização econômica, na medida em que gera uma autonomia patrimonial à pessoa jurídica, fazendo com que a moderna economia de mercado se desenvolva, pois permite a redução dos riscos no exercício da atividade empresarial, assegurando o destaque de determinada parcela patrimonial para o exercício da atividade.90 Em virtude do exposto, podemos inferir que a segurança na atividade empresarial está em conferir aos sócios uma distinção entre seu patrimônio pessoal e o patrimonial empregado para o exercício da atividade econômica. 1.3.3 DOMICÍLIO PRÓPRIO A sociedade personificada, como pessoa jurídica que é, tem domicílio próprio, distinto de seus sócios, sendo determinado ou pelo lugar do funcionamento da administração ou onde o ato constitutivo definir. É a dicção do art. 75, inciso IV, do Código Civil. Vejamos: Art. 75 – Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...) IV – das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou aos constitutivos.91 Por adotar o Código Civil a pluralidade de domicílio, para a pessoa jurídica que tem diversos estabelecimentos, cada um será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, § 1º, do Código Civil). Caso a administração ou a diretoria tenha sede no estrangeiro, considerar-se-á domicílio da pessoa jurídica o local de cada estabelecimento situado no Brasil em relação às obrigações por ele contraídas (art. 75, § 2º, do Código Civil). 89 90 91 Essa responsabilidade subsidiária está prevista no ordenamento desde o Código Comercial Brasileiro de 1850, que, no seu art. 350, previa: “Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados todos os bens sociais”. BRASIL. LEI N. 556, de 25 de junho de 1850. Institui o Código Comercial. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 63. BRASIL. LEI N. 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. 250 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Assevera-se, por oportuno, que o domicílio possui vital importância na seara tributária92 e, mormente, na processual, uma vez que é fundamental para definição do foro competente para ações contra a sociedade. 1.3.4 NACIONALIDADE PRÓPRIA A despeito de haver dissidência na doutrina quanto à possibilidade de deter a pessoa jurídica nacionalidade ou não, em virtude de a Constituição Federal nada dispor a respeito da nacionalidade em relação às pessoas jurídicas, vinculando-a exclusivamente às pessoas naturais (art. 12), temos que admitir que o Código Civil, ao incorporar a matéria que era tratada singularmente pelo Decreto-Lei n. 2.627/40 (antiga Lei das Sociedades Anônimas), foi incisivo ao abraçar a tese da nacionalidade das sociedades.93 Diante de tal disciplina, brasileira é a sociedade organizada conforme as leis brasileiras e que mantém a sede de sua administração no país (art. 1.126). De outra forma, será denominada a sociedade como estrangeira e, consoante o mesmo diploma legal, poderá funcionar no país desde que detenha autorização governamental.94 Assim, verifica-se que, para configurar uma sociedade como nacional ou estrangeira, nomenclatura que irá influenciar o regime jurídico aplicável, de nada vale a qualificação de seus membros.95 92 93 94 95 Devemos advertir que a autoridade administrativa pode recusar, de forma fundamentada, o domicílio tributário se constatar que a sua escolha impossibilita ou dificulta a atividade de arrecadação ou fiscalização do tributo. Nesses casos, considerar-se-á o domicílio fiscal o lugar onde estejam situados os bens ou onde tenham ocorrido os atos ou os fatos que deram origem à obrigação tributária. É o que prevêem os §§ 1º e 2º do art. 127 do Código Tributário Nacional. É regra usual para evitar falcatruas fiscais. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 29. Hoje, devido à facilidade em constituir uma sociedade limitada, muita sociedade estrangeira tem preferido criar subsidiárias em território nacional, ou seja, pessoas jurídicas nacionais, a depender de autorização para o seu funcionamento. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 61. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 251 CAPÍTULO 2 2 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Esse capítulo se reservará a abordar, de forma sucinta, o instituto que foi criado como resposta dada pelo ordenamento jurídico ao mau uso da pessoa jurídica, em razão dos abusos praticados por seus sócios, devido à autonomia conferida à pessoa jurídica (sujeito de direito personalizado autônomo), a partir da personificação da sociedade. 2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA Como toda análise institucional, regressa-se à origem do instituto (fato precursor), a fim de obter o seu real significado. Conforme relatado na doutrina,96 o fenômeno da personificação e de seus efeitos levou a uma supervalorização da autonomia patrimonial, erigida quase como um dogma, e de superação inimaginável. Sendo assim, a partir do século XIX, passou-se a se preocupar com a utilização da pessoa jurídica para fins diversos daqueles considerados pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual se passou a buscar meios idôneos para reprimi-la.97 Entre esses meios, relata Verrucoli98 a existência da chamada teoria da soberania,99 elaborada pelo alemão Haussmann e desenvolvida na Itália por Mossa, que, em apertada síntese, imputava responsabilidade ao controlador de uma sociedade de capitais pelas obrigações assumidas pela sociedade controlada e por ela não satisfeitas. Apesar dos avanços encontrados, não se alcançou repercussão no plano prático. 96 97 98 99 TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 70. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 63. VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica delle societá di capitali nella Common Law e nella Civil Law. Milano: Giuffrè, 1964, p. 2. Segundo o referido autor, essa teoria constitui um precedente da Disregard Doctrine. Partilha da mesma idéia o ilustre professor Alexandre Couto Silva, em sua obra Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999. 252 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 2.1.1 “DISREGARD DOCTRINE OF THE LEGAL ENTITY” E O EPISÓDIO “SALOMON VS. SALOMON CO.” A doutrina da desconsideração da personalidade jurídica desenvolveu-se e foi amplamente difundida na common law, principalmente a norte-americana, uma vez que, no direito continental, os fatos não têm força de gerar novos princípios em detrimento da legislação.100 De acordo com as narrativas dos fatos existentes em várias obras que tratam do assunto,101 atribui-se ao episódio Salomon vs. Salomon Co., a ocorrência do primeiro caso de aplicação da supramencionada teoria. Esse leading case nos remonta à Inglaterra do final do século XIX (mais precisamente, 1897). Trata-se do caso de um próspero comerciante individual na área de couros e calçados, Aaron Salomon, que, em 1892, decidiu fundar a Salomon & Co. Ltd.,102 tendo como sócios fundadores ele mesmo, sua mulher, sua filha e seus quatro filhos.103 A sociedade foi constituída com 20.007 ações, sendo que a mulher e os cinco filhos tornaram-se proprietários de uma ação cada um, e as restantes 20.001 foram atribuídas a Aaron Salomon, das quais 20.000 foram integralizadas com a transferência, para a sociedade, do fundo de comércio que Aaron já possuía.104 Por ser o preço de transferência desse fundo superior ao valor das ações subscritas, pela diferença, Aaron Salomon recebeu várias garantias reais em seu favor constituídas, assumindo a condição de credor privilegiado da companhia,105 no intuito de limitar a sua responsabilidade perante os credores quirografários, já 100 101 102 103 104 105 SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 30; TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 70. ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias e trabalhistas: desconsideração da personalidade jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003; FRANCO, Vera Helena de Mello. Manual de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001; SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999; TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003; VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica delle societá di capitali nella Common Law e nella Civil Law. Milano: Giuffrè, 1964. Até então comerciante em nome individual, Salomon transformou seu negócio numa Limited Company (Ltd.), correspondente à nossa sociedade anônima fechada. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 30. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 30. SILVA, Alexandre Couto Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 31. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 253 que a Salomon & Co., revestida de personalidade jurídica, em caso de insolvência, responderia unicamente com o seu patrimônio. Sendo assim, não demorou muito para a Salomon & Co. ter seu ativo insuficiente para satisfazer as obrigações garantidas, não sobrando nada para os quirografários. Estabelecido o litígio judicial, o liquidante, no interesse dos credores quirografários, sustentou a tese que iria mudar a responsabilidade do sócio de responsabilidade limitada. Afirmou ele que a atividade da company era atividade de Aaron Salomon, devendo ser ele condenado ao pagamento dos débitos da company, bem como a soma investida na liquidação de seu crédito privilegiado deveria ser destinada à satisfação dos credores da sociedade.106 Tanto a High Court (1ª instância) quanto, em grau de recurso, a Court of Appeal (2ª instância) acolheram, apesar de fundamentos distintos,107 a pretensão de que o “escudo” da pessoa jurídica não pode proteger quem a cria ou a utiliza com intuito de fraude, devendo-se responsabilizar pessoalmente o sócio atingindo o seu patrimônio. Contudo, a House of Lords, reformando as decisões, censurou aquilo que considerou incoerência das decisões recorridas, em virtude da adoção ferrenha do princípio jurídico da autonomia existencial e patrimonial da pessoa jurídica. Ponderou que a circunstância de estarem quase todas as ações em nome de Aaron e as remanescentes em mãos de pessoas de sua família não tinha, por si só, o condão de afetar o fato de que a sociedade fora validamente constituída, nem o de fazer nascer, contra a pessoa dos sócios, deveres que, de outra forma, inexistiriam. Ademais, alegava também que a circunstância de virem as ações a serem transferidas durante a vida da sociedade a uma só pessoa não afetava em nada a existência nem a capacidade de uma sociedade cuja personalidade jurídica foi reconhecida.108 Não obstante isso, podemos inferir que o célebre caso Salomon vs. Salomon & Co. foi uma espécie de obdicter dictum pertinente à possibilidade de se atribuir 106 107 108 REQUIÃO, Rubens: Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 390. A High Court acreditava ser um estratagema de que Aaron se serviu para ter os lucros de uma atividade econômica sem os riscos e a responsabilidade pelas dívidas. A sociedade seria um representante (agent) de Aaron Salomon e teria direito, como todo representante, a obter do representado a soma necessária à satisfação dos débitos contraídos no interesse do representado. De outra forma, a Court of Appeal, embora preferindo falar em uma relação fiduciária, de trust, e não em agency, chegou ao mesmo resultado. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 31. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 31. 254 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. responsabilidade pessoal ao sócio que utiliza, de forma indevida, a pessoa jurídica, construindo, assim, o início da disregard doctrine, que, a propósito, alcançou grande repercussão mundial.109 2.1.2 THE LIFTING OF THE CORPORATE VEIL E O CASO BANK OF UNITED STATES VS. DEVEAUX Suzy Koury, em sua obra A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os grupos de empresas, afirma haver inverdades com relação à qualificação do caso inglês Salomon vs. Salomon & Co., como o verdadeiro e próprio leading case da Disregard Doctrine, uma vez que foi julgado em 1897, isto é, 88 anos após a primeira manifestação da jurisprudência americana (1809) no caso Bank of United States vs. Deveaux. Entretanto, conforme precisa advertência do ilustre professor Alexandre Couto Silva,110 não configura o caso ora em debate como sendo um leading case a respeito da Disregard Doctrine, mas, apenas e tão-somente, de uma primeira manifestação, pela qual se olhou além da pessoa jurídica e se consideraram as características individuais dos sócios. Cuidava-se, na realidade, não de uma discussão sobre a separação subjetiva e patrimonial dos sócios e da sociedade, mas, sim, sobre a competência da Justiça Federal norte-americana, a qual só abrangia controvérsias entre cidadãos de diferentes estados.111 Na notável obra intitulada Disregard of the corporate fiction and allied corporation problems, Wormser assevera que a pessoa jurídica não pode ser comparada ao cidadão de determinado Estado, na medida em que uma companhia só está vestida com invisibilidade e intangibilidade. Assim, relata que, em 1809, o Juiz Marshall, a fim de preservar a jurisdição dos tribunais sobre as sociedades anônimas, foi compelido a olhar, além da pessoa jurídica, para o caráter dos indivíduos que a compõem, proclamando o Tribunal (Supremo Tribunal dos Estados 109 110 111 A disseminação no seu uso fez com que a desconsideração da pessoa jurídica fosse conhecida por diferentes expressões mundo afora. Na Alemanha, tomou o nome de Durchgriff; na Itália, superamento della personalità giuridica; na França, mise à l´écart de la pernolatité morale; Na Espanha, teoria de la penetración de la personalidad. ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias e trabalhistas: desconsideração da personalidade jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 191. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 32. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 71. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 255 Unidos) que, substancial e essencialmente, as partes do processo são os acionistas e que seus direitos e deveres como cidadãos poderiam ser alcançados.112 Enfim, o que impende destacar é que, independentemente do referencial histórico adotado, não há dúvida de que foi, a partir da jurisprudência anglo-saxinônica, que se desenvolveu a teoria da desconsideração da personalidade jurídica.113 2.1.3 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO BRASIL A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, como verificamos até agora, prescinde de fundamentos legais para sua aplicação, já que não há nada mais justo do que conceder ao Estado, por meio da justiça, a faculdade de verificar se o direito está sendo adequadamente realizado.114 O eminente doutrinador Marçal Justen Filho já ressaltava, em sua obra preliminar à positivação da referida teoria no ordenamento pátrio, que: “A teoria da desconsideração da personalidade jurídica societária não foi produzida pela ciência do direito, mas a partir da jurisprudência (ou seja, da atividade judiciária de aplicação do direito ao caso concreto)”.115 116 Entretanto, em que pese a tais considerações, o legislador nacional houve por bem acolher a supracitada teoria em determinados dispositivos, a saber: art. 28 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); art. 18 da Lei n. 8.884/94 (praticamente cópia do disposto no art. 28 do CDC); e art. 4º da Lei n. 9.605/98 (reprodução quase literal do art. 28, § 5º, do CDC), embora, conforme observa Tomazette,117 sem uma precisão desejável. Isso porque o CDC, ao introduzir no direito positivo a teoria da desconsideração, acabou por desvirtuá-la de sua concepção clássica, haja vista ter consagrado hipóteses outras sob a mesma denominação, cogitando, assim, 112 113 114 115 116 117 WORMSER, I. Maurice. Disregard of corporate fiction and allied corporation problems. Washington. Beard Books, 2000, p. 45. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 71. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 83. JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 54. Suzy Koury alega que a disregard doctrine é um meio bastante eficaz para impedir o divórcio entre o direito e a realidade. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1997, introdução. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 84. 256 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. de desconsideração, questões que, na realidade, tratam de imputação pessoal dos sócios ou administradores.118 Exemplo disso são as hipóteses de excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, desde que provocados por má administração,119 conforme o caput do art. 28 do mencionado CDC. Quanto aos §§ 2º, 3º e 4º do supra artigo, embora estejam integrados no rótulo da desconsideração, há apenas a preocupação com a responsabilidade das sociedades controladas, consorciadas e integrantes de grupo, atribuindo-lhes responsabilidade subsidiária ou solidária, conforme o caso. Por fim, o tão falado § 5º do art. 28, por conferir um sentido bastante amplo para a desconsideração, pois prevê a sua incidência sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, deve ser interpretado com bastante cautela, uma vez que a existência de simples prejuízos causados aos consumidores não é suficiente para a desconsideração.120 Dessa forma, não é o simples prejuízo que autoriza a desconsideração. Há que se fazer uma interpretação lógica e teleológica do dispositivo, para considerálo como mais um no rol das hipóteses, sem abrir mão dos pressupostos teóricos da doutrina da desconsideração,121 como constataremos ao longo deste trabalho. Como se vê, não foram citados os casos dos artigos 10 e 16 do Decreto n. 3.708/19, nem os artigos 117 e 158 da Lei n. 6.404/76, tão pouco o art. 135 da Lei n. 5.175/66 (CTN), ou inclusive o art. 2º, § 2º, da CLT, pois consideramos hipóteses de simples responsabilidade pessoal dos próprios sócios ou de solidariedade. Corroborando essa linha de pensamento, destaca Alexandre Couto Silva122 que, na legislação das sociedades limitadas, admite-se apenas a responsabilidade perante terceiros, solidária e ilimitada, dos sócios-gerentes ou dos sócios que derem nome à firma, por dívidas da sociedade, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do contrato ou da lei. Já na lei de sociedades por 118 TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 86. A definição do que vem a ser má administração é tão abstrata e subjetiva que, consoante relembra Tomazette, poderá levar a inaplicabilidade do dispositivo. 120 SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 159. 121 AMARO, Luciano. Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 5, jan./mar. 93, p. 169; TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 89. 122 SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 175. 119 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 257 ações, a atribuição de deveres e responsabilidades ao controlador por seus atos configura responsabilização por atos próprios. No CTN, significa apenas que, em determinadas circunstâncias, os sócios são responsáveis, por atos próprios, pelas dívidas da sociedade. Na CLT, Tomazette123 assevera que tal dispositivo excepciona a autonomia resultante da formação de grupos empresariais, determinando a solidariedade dos vários integrantes do grupo, sem cogitar dos requisitos fundamentais da desconsideração.124 Em relação a esse critério de imputação de responsabilidade, Luciano Amaro faz procedente comentário ao concluir que: Quando a lei cuida de responsabilidade solidária, ou subsidiária, ou pessoal dos sócios, por obrigação da pessoa jurídica, ou quando ela proíbe que certas operações vedadas aos sócios, sejam praticadas pela pessoa jurídica, não é preciso desconsiderar a empresa, para imputar as obrigações aos sócios, pois, mesmo considerada a pessoa jurídica, a implicação ou responsabilidade do sócio já decorre do preceito legal. O mesmo se diga se a extensão da responsabilidade é contratual.125 Perfilhando a mesma opinião, Alfredo de Assis Gonçalves Neto, verbis: Não se pode confundir desconsideração com quebra da autonomia patrimonial. Há graus de autonomia patrimonial que o ordenamento jurídico estabelece, em certas circunstâncias, para preservar valores dignos de proteção jurídica, imputando ou estendendo a terceiro a responsabilidade referente a determinados atos societários. Tem-se, aí, um critério legal de imputação, de legitimação extraordinária, que não dá lugar, igualmente, à desconsideração. 126 Com o advento do Código Civil de 2002, passou-se a afirmar que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no direito positivo brasileiro se alinhou aos seus fundamentos primitivos, aos seus reais contornos.127 Neste particular, o art. 50 preceitua que: 123 124 125 126 127 TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 84. Os referidos requisitos serão estudados no item 2.3.1 AMARO, Luciano. Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 5, jan./mar.93, p. 175. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 37. SILVA, Osmar Vieira. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 146. 258 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.128 Com efeito, verifica-se que o fundamento principal para a desconsideração é o abuso da personalidade jurídica, que pode ser provado pelo abuso de direito e pela fraude, elementos a serem tratados adiante. Ademais, nota-se que a existência de um fundamento legal explícito e mais coerente com a doutrina clássica da teoria da desconsideração veio facilitar a aplicação da referida teoria dentro do ordenamento jurídico pátrio.129 2.2 CONCEITO Conforme acompanhamos no capítulo anterior, a pessoa jurídica existe e deve ser usada por ser um instrumento importantíssimo da economia de mercado, tanto que o próprio Estado incentiva sua criação, uma vez que prefere o progresso à estagnação econômica, justamente por saber que o desenvolvimento da atividade econômica, especificamente sob a forma associativa, permite a multiplicação da riqueza privada e pública, produzindo resultados que nem o próprio Estado poderia atingir sozinho.130 Entretanto, é evidente que a utilização adequada do privilégio da pessoa jurídica é uma ilusão, até porque os efeitos decorrentes da personificação da sociedade (vistos no capítulo anterior) levam a um cenário perfeito para o cometimento de fraudes e abusos de direito. Sendo assim, caso haja o uso inadequado da pessoa jurídica, não pode predominar a distinção subjetiva entre sociedade personificada e seus sócios. Nesse aspecto, Gonçalves Neto adverte que: “A assertiva de que a sociedade não se confunde com a pessoa dos sócios e tem patrimônio próprio, distinto dos deles, 128 129 130 BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 91. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 66; JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 49. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 259 é um princípio jurídico, mas não se pode transformar em dogma a entravar a ação do ordenamento jurídico positivado” (grifei).131 132 Dessa feita, em resposta a esse cenário, o ordenamento jurídico passou a se preocupar com o desvirtuamento da utilização da pessoa jurídica, desenvolvendo a teoria da desconsideração como forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais foi criada. Com muita propriedade, Amador Paes de Almeida ensina que: Personificadas as sociedades e, por conseguinte, gozando de autonomia patrimonial, não são elas, entretanto, intocáveis, onipotentes, a ponto de se transformarem em escudos para negócios alheios ao objeto social, acobertando o patrimônio particular de seus respectivos sócios, a rigor, seus beneficiários exclusivos. Assim, sempre que a pessoa jurídica seja utilizada para fins diversos ao objeto para o qual foi criada, há de ser desconsiderada sua personalidade com a conseqüente responsabilidade pessoal dos respectivos integrantes, por eventuais prejuízos causados a terceiros.133 Destarte, desvirtuada a utilização da pessoa jurídica, nada mais eficaz do que retirar os privilégios que a lei assegura, isto é, descartar a autonomia patrimonial no caso concreto, esquecer a separação entre sociedade e sócio.134 É essa a função da desconsideração. Com tais contornos, Ulhoa assegura que: “Se a 131 132 133 134 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 33. Deve-se relembrar, conforme visto ao longo do item 2.1 deste capítulo, que as primeiras “ações” do ordenamento jurídico se desenvolveram na jurisprudência, especialmente anglo-saxônica, e não no direito positivo, herança da “família” romano-germânica. Em percuciente análise dos pressupostos metodológicos da ciência do direito, Marçal Justen Filho ressalta que a teoria da desconsideração não se afina perfeitamente a eles. Isso porque a ciência do direito fundamenta-se em um procedimento de raciocínio sistemático, no qual o ordenamento jurídico caracteriza-se por uma ordenação que parte do genérico e abstrato para atingir o particular e concreto. De outra forma, o exame da referida teoria evidencia uma forma de raciocínio problematizada, na qual, em vez de estabelecer conceitos genéricos para tentar atingir o particular, procede-se inversamente. Intenta-se solucionar o problema a partir dele mesmo, extraindo princípios e orientações de outros casos semelhantes (precedentes), em um típico raciocínio indutivo. Justifica-se, assim, o surgimento da teoria da desconsideração a partir da atuação jurisprudencial. JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 52/54. ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias e trabalhistas: desconsideração da personalidade jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 193. SERIK, Rolf. Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles: El abuso de derecho por medio de la persona jurídica. Traducción y comentarios de Derecho Español por José Puig Brutau. Barcelona: Ariel, 1958, p. 241; TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 68. 260 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração”.135 Há de se ressaltar que não se destrói a pessoa jurídica, uma vez que esta continua a existir, sendo desconsiderada apenas no caso concreto,136 para aquele determinado ato praticado. O escopo é de se preservar a pessoa jurídica, tanto é assim que o plano do ato constitutivo atingido não é o de validade, mas o de eficácia, e, mesmo assim, de forma episódica e momentânea. Nesse toar, explica o professor Fábio Ulhoa Coelho que: A desconsideração da pessoa jurídica não atinge a validade do ato constitutivo, mas a sua eficácia episódica. Uma sociedade que tenha a autonomia patrimonial desconsiderada continua válida, assim como válidos são todos os demais atos que praticou. A separação patrimonial em relação aos seus sócios é que não produzirá nenhum efeito na decisão judicial referente àquele específico ato objeto da fraude. Esta é, inclusive, a grande vantagem da desconsideração em relação a outros mecanismos de coibição da fraude, tais como a anulação ou dissolução da sociedade. Por apenas suspender a eficácia do ato constitutivo, no episódio sobre o qual recai o julgamento, sem invalidá-lo, a teoria da desconsideração preserva a empresa, que não será necessariamente atingida por ato fraudulento de um de seus sócios, resguardando-se, desta forma, os demais interesses que gravitam ao seu redor, como o dos empregados, dos demais sócios, da comunidade etc.(grifos nossos)137 Compartilhando do mesmo entendimento, Alexandre Couto Silva assevera que: A doutrina da desconsideração não visa anular a personalidade jurídica; objetiva tão-somente desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem. É este o caso de declaração de ineficácia da personalidade jurídica para determinados efeitos, prosseguindo ela, todavia, incólume para seus outros fins legítimos.(grifei)138 135 136 137 138 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 127. TOMAZETTE, Marlon. . Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 68. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 127. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 28. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 261 Desse modo, em virtude da leitura de inúmeras definições em várias obras que tratam do assunto139, formulamos a seguinte: A desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão momentânea da eficácia do ato constitutivo de uma pessoa jurídica, retirando-lhe, de forma casuística e excepcional, sua autonomia patrimonial, a fim de permitir que o patrimônio pessoal de seus membros e administradores seja alcançado por obrigações da pessoa jurídica, com o escopo de evitar um resultado incompatível com a função para a qual foi criada, coibindo, assim, o seu uso indevido. 2.3 APLICABILIDADE Diante do exposto até aqui, constatamos que a personalidade jurídica é um privilégio que deve ser controlado por meio da teoria da desconsideração, mas, de forma cautelosa, especialmente nos países de tradição romano-germânica, como o Brasil, onde o legislador, sensível às modificações sociais, políticas e econômicas, não positivou a referida teoria, na maioria dos casos,140 de acordo com sua verdadeira essência. Portanto, deve-se alertar que a utilização não criteriosa dessa teoria traz o risco da insegurança jurídica, que é doença muito mais grave do que aquela que se procura com ela remediar.141 Depreende-se daí que a função da supramencionada teoria é desconsiderar a personalidade jurídica em consideração à própria personalidade jurídica,142 funcionando mais como um reforço ao instituto da pessoa jurídica, adequando-o a novas realidades econômicas e sociais, evitando-se que seja utilizado pelos sócios como forma de encobrir distorções em seu uso.143 139 140 141 142 143 Entre as principais, citam-se: COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 92; JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 56/57; SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 26/27; TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 69/70. Nesse particular, pode-se afirmar que a redação do art. 50 do Código Civil é a que mais atende aos objetivos da verdadeira teoria da desconsideração. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 74; SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 176; GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 38. BANDEIRA, Gustavo. Relativização da pessoa jurídica. Niterói: Impetus, 2004, p. 52. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 35. 262 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Realizadas tais considerações, podemos inferir que só se aplica a teoria da desconsideração em ocasiões excepcionais, quando atendidos determinados requisitos, quais sejam: a ocorrência do abuso do direito e da fraude relacionados à autonomia patrimonial (principal efeito da personificação da sociedade). 2.3.1 REQUISITOS A correta aplicação da teoria da desconsideração gira em torno justamente da busca do critério básico, capaz de melhor operar a desconsideração. Nesse sentido, a maioria dos autores144 considera o desvio de função como o elemento chave, pois, apenas se comprovando cabalmente o desvio no uso da pessoa jurídica, seja por meio do abuso do direito ou da fraude, é que cabe falar em desconsideração.145 Entretanto, com total pertinência, Alexandre Couto Silva146 chama a atenção para um requisito que quase sempre passa despercebido pelos doutrinadores e que é de suma importância. Poucos se detiveram em salientar que a limitação de responsabilidade é outro requisito essencial junto com a personalidade jurídica e o desvio de sua função. Por conseguinte, pode-se afirmar que a aplicação da teoria se restringe apenas a dois tipos societários, que são as sociedades anônimas e as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, haja vista ocorrer, nos demais tipos societários, uma responsabilidade ilimitada de seus membros. Feitas as devidas ponderações, analisemos de forma concisa os dois requisitos que propiciam a constatação do desvio da função da pessoa jurídica, a começar pela fraude. Sempre que uma pessoa, movida por um intuito ilegítimo, lançar mão da autonomia patrimonial para se ocultar e fugir ao cumprimento de suas obrigações estará cometendo uma fraude relacionada à autonomia patrimonial.147 144 145 146 147 SERIK, Rolf. Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles: El abuso de derecho por medio de la persona jurídica. Traducción y comentarios de Derecho Español por José Puig Brutau. Barcelona: Ariel, 1958; SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999; TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003; JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. É claro que, antes de qualquer requisito, impende destacar que a própria terminologia empregada evidencia, aprimo oculi, que a aplicação da referida teoria só é admissível no ordenamento jurídico que considere a personalidade jurídica da sociedade como distinta da personalidade de seus membros. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 26. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 78. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 263 Fraude, salvo melhor juízo, corresponde ao emprego de artifício malicioso para prejudicar terceiros, podendo ser entendida como uma distorção intencional da verdade com o intuito de prejudicar terceiro.148 Em outras palavras, é qualquer manobra realizada para enganar, seja por um único ou vários atos combinados, por supressão da verdade, ou sugestão do que é falso.149 Observa-se que essa fraude ora em debate não se limita aos credores, uma vez que abrange qualquer sujeito de direito lesado em seus interesses jurídicos.150 Dessa forma, podemos dizer, categoricamente, que a pessoa jurídica não existe para permitir que a pessoa física burle uma obrigação que lhe é imposta ou para que faça algo que lhe é proibido.151 Sua existência se dá para o exercício normal das atividades econômicas,152 para o tráfico jurídico e negocial de boa-fé.153 Nesse mesmo tom, a Lei de Registros Públicos declara que: Art. 115. Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes.154 Ressalta-se, por oportuno, que não basta a existência de uma fraude, é imprescindível que esta guarde correlação com o uso desvirtuado da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Por derradeiro, quanto ao requisito do abuso do direito, este possui fundamento na necessidade de se imporem limites éticos ao exercício do próprio direito. Justen Filho já enfatizava que: “a liberdade jurídica abrange a criação e utilização de sociedades personificadas (pessoas jurídicas), contudo, sem a fixação de um padrão mínimo de regulação da “conduta” dessas sociedades”.155 148 149 150 151 152 153 154 155 COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 57;TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 78. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 36. COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 57. AMARO, Luciano. Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 5, jan./mar. 93, p. 174. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 79. SERIK, Rolf. Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles: El abuso de derecho por medio de la persona jurídica. Traducción y comentarios de Derecho Español por José Puig Brutau. Barcelona: Ariel, 1958, p. 52. BRASIL. LEI N° 6.015/73, de 31.12.73. Dispõe sobre os registros públicos. D.O.U. de 31.12.73. JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 91. 264 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. A par de um estudo minucioso sobre a teoria do abuso do direito, Rubens Requião, em seu reconhecido artigo Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica,156 já nos ensinava que: O direito, enfim, foi criado em atenção ao indivíduo, tendo por objetivo ordenar sua conveniência com outros indivíduos. O exercício de seus direitos, embora privados, deve atender a uma finalidade social. A função social do direito, que se refere sobretudo aos contratos e à propriedade, deve, pelo indivíduo ser atendida. Assim, o sujeito não exercitará seus direitos egoisticamente, mas tendo em vista a função deles, a finalidade social que objetivam. O ato, embora conforme a lei, se for contrário a essa finalidade, é abusivo e, em conseqüência, atentatório ao direito.157 Exemplo elucidativo para esse contexto é o que traz o saudoso professor Pedro Batista Martins, encarregado de transportar para as nossas instituições jurídicas a teoria do abuso de direito. Em sua clássica monografia Abuso do direito e o ato ilícito, relatava que: O titular de um direito que, entre vários meios de realizá-lo, escolhe precisamente o que, sendo mais danoso para outrem, não é o mais útil para si, ou mais adequado ao espírito da instituição, atentando contra a justa medida dos interesses em conflito e contra o equilíbrio das relações jurídicas.158 Portanto, o abuso do direito surge do inadequado uso de um direito, mesmo que seja estranho ao agente o propósito de prejudicar o direito de outrem.159 É dizer que o abuso que conduz à desconsideração é o abuso não permitido, ou melhor, não assumido pelo direito e pela comunidade. É a situação de excessiva ofensa aos princípios jurídicos.160 156 157 158 159 160 Artigo produzido na conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, por ocasião das comemorações do primeiro centenário de nascimento do fundador da faculdade e seu primeiro catedrático de direito comercial, Des. Vieira Cavalcanti Filho. REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, vol. 58, n. 410, São Paulo, dez/69, p. 16. REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, vol. 58, n. 410, São Paulo, dez/69, p. 16. REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, vol. 58, n. 410, São Paulo, dez/69, p.16. JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 121. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 265 CAPÍTULO 3 3 QUOTAS SOCIAIS Trata-se do estudo de relevante instituto o qual exercerá a função de ponte temática para o debate principal deste trabalho, travado no capítulo 4. Assim sendo, como toda análise institucional, tentou-se buscar a melhor definição de seu conceito, natureza jurídica e análise de sua evolução histórica. 3.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA Preliminarmente, no intuito de gerar enleio com a definição do que venha a ser quota social, impende destacar a conceituação de capital social, que, no escólio de Carvalho de Mendonça, “representa a totalidade, expressa em dinheiro, dos contingentes realizados ou prometidos pelos sócios, consubstanciando o fundo autônomo à disposição dos órgãos administrativos para a realização dos fins previstos no ato institucional”.161 Já no dizer do saudoso Egberto Lacerda Teixeira, o capital social seria “o fundo originário e essencial da sociedade, fixado pela vontade dos sócios; o montante constituído para a base das operações”.162 Ora, fazendo-se interpretação conjunta com o explanado nos capítulos anteriores, depreende-se que o capital social constitui a matriz da autonomia patrimonial de uma sociedade personificada.163 Feitas as respectivas ponderações, imperioso que se tenha à mão a definição do que é uma quota social. Nesse diapasão, destaca-se o clássico conceito de 161 162 163 MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. V. III, Tomo II. Atualizado por Paulo Benasse. Campinas: Bookseller, 2003, p. 430. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 74/75. Deve-se deixar claro que o capital social não se confunde com o patrimônio social, por uns chamado de fundo social ou fundo líquido, uma vez que este é dinâmico, correspondendo a soma de todos os bens que podem ser objeto de troca, possuídos pela sociedade, e compreendendo tudo o que a sociedade adquire ao longo de sua existência. Por esse motivo, o patrimônio social não é considerado essencial para a atribuição da personalidade jurídica à sociedade e, conseqüentemente, para a criação da pessoa jurídica. Tanto é assim, que a principal crítica à teoria do patrimônio de afetação (uma das teorias que tentavam explicar a natureza jurídica da pessoa jurídica) residia, conforme relembra Tomazette, no argumento de que “a pessoa jurídica é sempre capaz de adquirir um patrimônio, sendo que a preexistência deste nem sempre é necessária para que ela se constitua”. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 51. 266 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Egberto Lacerda Teixeira,164 verbis: “Quota é a entrada, ou contingente de bens, coisas ou valores com o qual cada um dos sócios contribui ou se obriga a contribuir para a formação do capital social”.165 Acrescenta o referido autor que o retro conceito trata de uma acepção genérica, existindo, contudo, um sentido estrito, correspondendo à “porção de capital que a cada sócio cabe na sociedade”.166 167 É esse o núcleo do conceito de quota social, conforme verificaremos adiante com a confrontação deste com as modernas definições, pós-Código Civil de 2002. Entretanto, enquanto não chega o momento oportuno, deve-se enfatizar que nunca houve divergência doutrinária em relação ao âmago conceitual, porém há de se reconhecer que existiu evolução no tratamento da matéria, especialmente quanto ao sistema aplicado à quota social. Isso porque previa o art. 5º do antigo Decreto n. 3.708/19168 um sistema denominado de quota única inicial e posterior, cujo fundamento foi inspirado no sistema português169 e alemão.170 Traduzia-se na proibição, após a aquisição de uma quota social, de eventual acréscimo por outra quota posteriormente adquirida.171 Em outras palavras, o número inicial de quotas era idêntico ao número de sócios, ou seja, cada sócio só poderia possuir uma quota no capital originário da sociedade.172 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Serve até hoje como parâmetro para definição de quota social, influenciando inúmeros doutrinadores dedicados à matéria. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 85. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 85. Entre os que se detiveram em salientar o duplo sentido da quota social, destaca-se o trabalho de Márcia Cristina de Oliveira Ferreira Marinho, para quem o sentido genérico de quota é justamente o que se empregava nos artigos 287, 289 e 302, n. 4 do Código Comercial, e o sentido estrito ou especial, o utilizado no Decreto n. 3.708/19. MARINHO, Márcia Cristina de Oliveira Ferreira. Penhora de quotas na sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 18. Art. 5º Para todos os efeitos, serão havidas como quotas distintas a quota primitiva de um sócio e as que posteriormente adquirir. BRASIL. DECRETO N. 3.708/19, 10 de janeiro de 1919. Regula a constituição de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada. D.O.U. 15.1.1919. Em verdade, trata-se de cópia do art. 6, § 1º, da lei portuguesa de 1801, que regulamenta a sociedade limitada. A precursora desse sistema foi a lei alemã de 1892, em seu art. 5, alínea 2ª. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 78. BORGES, João Eunápio. Curso de Direito Comercial terrestre. 5. ed. 4. tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 347; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 85. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 267 Em relação ao tema, João Eunápio Borges, com muita propriedade, relata que, como a exigência legal da cota única primitiva constituía norma destituída de sanção e de utilidade, a praxe mercantil rebelou-se contra ela, sendo comum o contrato de sociedade por quotas, cujo capital fosse inicialmente dividido em quotas de valor igual, cabendo a cada sócio determinado número delas.173 174 Além do sistema em comento, bem relembra Rodrigo Prado Marques175 que existiam mais dois: o de quotas permanentes e o de pluralidade de cotas. O primeiro determinava que posteriores aumentos de capitais não criavam novas quotas, apenas elevavam o valor das já existentes. O segundo, consagrado na França em 1925, é aquele em que se divide em quotas iguais o capital social, sendo livre a aquisição destes por parte dos sócios, a exemplo das sociedades anônimas.176 Dessa feita, sensível ao estágio evolutivo da questão, o Código Civil de 2002, ao cuidar da seção das quotas, estabeleceu, em seu art. 1.055, que o capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.177 Como se vê, podemos inferir que, ao menos em parte, caminhou o Código Civil para a corrente da pluralidade de quotas. Corretas se entremostram as palavras de Waldecy Lucena ao comentar o titubear do legislador pátrio. Senão vejamos: Os projetistas do novo Código Civil simplesmente codificaram o que já era praxe assente nos meios jurídicos, ou seja, a adoção do sistema de pluralidade de quotas ou de quotas múltiplas. É certo que o dispositivo fez concessões, no que andou mal, ao se referir a “uma quota a cada sócio”.178 Com efeito, as definições que advieram depois do Código Civil de 2002 mantiveram a essência do conceito clássico. Entre elas, destacamos a de Waldo 173 174 175 176 177 178 BORGES, João Eunápio. Curso de Direito Comercial terrestre. 5. ed. 4. tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 347. Subdividia-se a quota em tantas quotas quantas fossem as unidades, ou frações mínimas fixadas pelos sócios quotistas. Assim, em vez de deter uma quota de $600.000,00, possuía 600 quotas de $1.000,00. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 86. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades Limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 78. No que tange ao estudo dos sistemas de quotas, consultar, por todos, entre a doutrina nacional: LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 313/323; e TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 87/90. BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 322. 268 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Fazzio Júnior,179 in textu: “O capital da sociedade limitada, como o de todas as sociedades regidas pelo CC de 2002, é fracionado em quotas de participação social”. Dessa forma, “Quota é o quinhão em dinheiro ou bens com que cada sócio contribui para a constituição do capital social”. Outra definição contemporânea é a de Celso Marcelo de Oliveira, para quem as quotas “representam o contingente patrimonial com que o sócio concorre para o capital da sociedade, podendo compreendê-la como parte do capital social”.180 Ministrando com muita sabedoria jurídica, Gonçalves Neto181 alerta ao preciosismo técnico que deve ser empregado no conceito de quota. Afirma o referido autor que se costuma dizer, na doutrina, que quota representa a contribuição que os sócios fornecem para a formação do capital social (basta comparar as definições vistas acima). Entretanto, adverte que, na realidade, quota não é contribuição, mas uma contrapartida. Para corroborar tal assertiva, assevera que as “contribuições” dos sócios, quer em dinheiro, quer em outra espécie de bens, destacam-se do patrimônio individual de cada um que as presta e se transfere para a sociedade a título de propriedade (em regra), recebendo o sócio, em troca, uma parcela proporcional do capital social, correspondente ao valor que sua “contribuição” irá representar na composição desse capital.182 Sendo assim, ao destacar do seu patrimônio bens ou numerário para a formação do capital social da sociedade, o sócio não sofre nenhuma perda patrimonial: simplesmente troca aquela parcela do seu patrimônio individual por uma outra, que é a quota social, isto é, um novo bem que corresponde à sua participação na formação do valor do capital social.183 184 179 180 181 182 183 184 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Sociedades limitadas: de acordo com o Código Civil de 2002. São Paulo: Atlas, 2003, p. 134. OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Sociedade limitada à luz do novo Código Civil. Campinas: LZN, 2003, p. 168. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 208. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 208. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 208. Nesse toar, salienta Ferreira Marinho não ser possível a existência de um título ou papel que incorpore a quota e tenha valor negocial de circulação. Assim, como parte ideal do capital de uma sociedade limitada, a quota não é representada por título algum suscetível de transferência. MARINHO, Márcia Cristina de Oliveira Ferreira. Penhora de quotas na sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 19. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 269 Debatidos os conceitos, examinemos a natureza jurídica da quota social. Prima facie, é de bom alvitre tratarmos dos direitos que emanam da quota para melhor entendermos sua natureza jurídica e, consectariamente, sua penhorabilidade. A quota social enfeixa, ao mesmo tempo, dois direitos, quais sejam: pessoais e patrimoniais. O primeiro decorre do status socii,185 correspondendo ao direito de deliberação, de fiscalização da sociedade, de votar e ser votado, de retirar-se da sociedade e de, eventualmente,186 geri-la.187 Fázzio Júnior delimita ainda mais o direito pessoal, traduzindo-o como em sentido estrito (atuação como administrador) e em sentido amplo (atuação na fiscalização da sociedade).188 Com relação ao segundo (direitos patrimoniais), pode-se afirmar que se trata, conforme esclarece o notável tratadista Carvalho de Mendonça,189 “de direitos de crédito, consistentes em: a) perceber o quinhão de lucros durante a existência social; b) participar na partilha da massa resídua, depois de liquidada a sociedade”. Acrescenta-se a essa última subdivisão que os direitos patrimoniais podem ser representados também quando ocorrer dissolução parcial da sociedade ou apuração de haveres em decorrência de falecimento e da exclusão ou do exercício do direito de retirada.190 Em feliz epítome a qual sufragamos, apostila Gonçalves Neto191 que a quota social possui natureza de um bem imaterial ou incorpóreo, de existência autônoma e de valor próprio, que pode ser objeto de relações jurídicas, submetido ao regime jurídico de coisas móveis com a aplicação das regras especiais exigidas pela sua feição imaterial. 185 186 187 188 189 190 191 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 313. Como a gestão da sociedade, após a vigência do Código Civil de 2002, passou a ser permitida a estranho, os direitos de ser eleito administrador e de gerir a sociedade deixam de ser inerentes à qualidade de sócio (Exclusivos de sócio). GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 209. FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Sociedades limitadas: de acordo com o Código Civil de 2002. São Paulo: Atlas, 2003, p. 134. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. V. III, Tomo II. Atualizado por Paulo Benasse. Campinas: Bookseller, 2003, p. 437. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 209. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 209. 270 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 3.2 PENHORABILIDADE DE QUOTAS Em virtude da natureza jurídica da quota social (estudada no item anterior), pode-se inferir que tudo o que é alienável, cessível, pode, em tese, ser objeto de penhora.192 Assim, no que tange à penhora das quotas sociais, frisa-se que será traçado neste item, de forma objetiva e elucidativa, o sucinto panorama dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Demonstrar-se-á a evolução do tema desde a recalcitrância em seu deferimento (égide do Código Comercial e do Código de Processo Civil de 1939), passando pelo entendimento intermediário (penhorabilidade com ressalvas da década de 70), até a sua total viabilidade, a partir de decisões jurisprudenciais que facilitam a compreensão do assunto, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dessa feita, passemos à analise individual de cada fase. 3.2.1 NO DECRETO 3.708/19: OMISSÃO Conforme simples leitura do Decreto n. 3.708/19, depreende-se que este não enfrentou, de forma explícita, a questão da cessão de quotas e penhorabilidade relativamente às sociedades por quotas. Restringiu-se apenas a enunciar em seu art. 5º que: “Para todos os efeitos, serão havidas como quotas distintas a quota primitiva de um sócio e as que posteriormente adquirir”.193 Ressalta Egberto Lacerda Teixeira194 que não foi feita referência alguma quanto ao modo de aquisição e à sua disciplina perante os sócios e perante terceiro, motivo pelo qual adveio, fatalmente, toda confusão e perplexidade que se observou em nossos escritos e tribunais ao longo dos anos. 3.2.2 NA ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939 Em razão da omissão legislativa do Decreto n. 3.708/19, demonstrada acima, passaram os sócios componentes da sociedade por quotas a pensar nos fatores 192 193 194 BORGES, João Eunápio. Curso de Direito Comercial terrestre. 5. ed. 4. tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 359. BRASIL. DECRETO N. 3.708/19, 10 de janeiro de 1919. Regula a constituição de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada. D.O.U. 15.1.1919. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 224. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 271 positivos e negativos resultantes da escolha de um regime de maior ou menor liberdade de cessão das quotas sociais. Verificando que a questão estava intimamente ligada à da dissolução da sociedade, indispensável seria manter o equilíbrio entre essas duas tendências a fim de evitar que se instaurasse, na sociedade, ou um regime opressivo e de constrangimento sufocante ou, pelo contrário, um sistema flácido e de excessiva liberdade contratual.195 Assim, logo quando se começou a travar esse diálogo ventilando a respeito da penhorabilidade das quotas sociais, boa parte (uma quase unanimidade)196 da doutrina inclinava-se à impossibilidade da penhora. Isso porque essa tese se sustentava com amparo na interpretação conjunta, e por não menos, confusa, dos dispositivos do Código de Processo Civil de 1939 (art. 930, inciso V, art. 931, art. 942, inciso XII, e art. 943, inciso II)197 e do Código Comercial (art. 292)198. Vejamos: Art. 930. A penhora poderá recair em quaisquer bens do executado, na seguinte ordem: (...) V – direitos e ações; Art. 931. Consideram-se direitos e ações, para os efeitos de penhora: as dividas ativas, vencidas, ou vincendas, constantes de documentos; as ações reais, reipersecutórias, ou pessoais para cobrança de dívida; as quotas de herança em autos de inventário e partilha e os fundos líquidos que possua o executado em sociedade comercial ou civil. Art. 942. Não poderão absolutamente ser penhorados: (...) XII – os fundos sociais, pelas dívidas particulares do sócio, não compreendendo a isenção os lucros líquidos verificados em balanço; Art. 943. Poderão ser penhorados, à falta de outros bens: 195 196 197 198 TEIXEIRA, Egberto Lacerda Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 225. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 368. BRASIL. DECRETO-LEI 1.608/39, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. CLB de 1939, Vol. 1, ág. 216. BRASIL. DECRETO N. 3.708/19, 10 de janeiro de 1919. Regula a constituição de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada. D.O.U. 15.1.1919. 272 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. (...) II – os fundos líquidos que possuir o executado em sociedade comercial. Art. 292. O credor particular de um sócio só pode executar os fundos líquidos que o devedor possuir na companhia ou sociedade, não tendo este outros bens desembargados, ou se, depois de executados, os que tiver não forem suficientes para o pagamento. Destaca Waldecy Lucena199 que houve, por parte do legislador, um baralho conceitual entre “fundos líquidos” e “lucros líquidos”. Assim, para se entender o alcance das expressões mencionadas, pertinente se mostra a distinção entre elas, conforme ensina Carlos Henrique Abrão, ipsis litteris: A expressão terminológica fundos sociais se refere ao dinheiro que a sociedade usa no seu giro, incluindo os estoques, créditos, enfim diz respeito ao complexo de bens que integram o ativo patrimonial da sociedade. Por sua vez, fundos líquidos referem-se não somente ao saldo à disposição do sócio, como também à parte ou quota que, na liquidação da sociedade, for apurado. Compreendem, portanto, todos os aportes que o sócio fizer à sociedade, o valor de suas quotas, distinguindo-se, por corolário, da noção de fundo social. Por fim, lucros líquidos dizem respeito àquelas quantias provenientes da operação da empresa, verificadas em balanço, pertencentes ao sócio, que se encontram sob a guarda da sociedade comercial.200 (grifei) Observa-se que, à época, aduzia-se, em razão da separação patrimonial da pessoa jurídica e da natureza personalista da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, a não-admissão da penhora, uma vez que redundaria na entrada de estranho ao quadro social e por se entender que a quota integrava o fundo social, isto é, o patrimônio da sociedade (sujeito autônomo).201 Dessa feita, raras eram as dissensões, entre as quais a de maior repercussão foi a emanada pelo Ministro Nelson Hungria, em acórdão do dia 8.10.1953, do qual se realça a seguinte ementa e excerto que merecem ser lidos, verbis: Ementa: São penhoráveis as cotas de sociedade limitada, substituindose a final o credor-exeqüente nas vantagens e ônus do quotista199 200 201 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 368. ABRÃO, Carlos Henrique. Penhora de cotas de sociedade de responsabilidade limitada. 3. ed. São Paulo: Universitária de Direito, 1996, p. 80. MARINHO, Márcia Cristina de Oliveira Ferreira. Penhora de quotas na sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 38. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 273 executado, independentemente do assentimento dos demais. Diferença entre o direito brasileiro e o francês. (...) O nosso direito positivo, ao contrário, por exemplo, do direito francês, não exige o consentimento da maioria absoluta dos cotistas para que um destes ceda a terceiro sua respectiva cota. Embora não se trate de sociedade somente de capital, pois nela não deixa de influir o intuitus personae, o nosso legislador não cuidou de criar semelhante restrição. A não ser que o contrato ou estatuto social explicitamente o proíba, o cotista pode fazer cessão de sua cota a estranhos. E se assim é, segue-se, logicamente, que as cotas são penhoráveis. O legislador pátrio evitou a incongruência da lei francesa de não permitir, em face de terceiros, a transmissão inter vivos e admitir a transmissão causa mortis, bem como a estranha solução jurisprudencial ou doutrinária de, no caso de adjudicação judicial, subordinar a validade desta à aprovação dos demais quotistas, a qual, vem-se a falar, reduzirá o direito do credor do quotista executado, que continuará dono da quota, tão-somente aos lucros que lhe tenham sido ou forem sendo distribuídos. Em face do já citado artigo 18 da Lei n.º 3.708, nada tem a ver com a espécie o artigo 292 do Código Comercial. Tampouco têm pertinência ao caso os artigos 942, XII, e 931, do Código de Processo Civil, pois não se trata de penhorar os fundos sociais da recorrente, desfalcando-lhe o capital, nem coisa que exceda os fundos líquidos do quotista executado, mas, sim, como bem acentuou a sentença de primeira instância, o direito de tal quotista à sua quota, da qual passará a ser titular o credor exeqüente, com as respectivas vantagens e ônus, como o permite o artigo 18 da Lei n.º 3.708, combinado com o artigo 27, parágrafo 1º, do Decreto n.º 2.627, de 1940 (sobre as sociedades por ações ou anônimas).202 Nessa linha de pensamento, começou a vir da doutrina certo ensaio em relação à possibilidade de penhora, como se depreende da lição de João Eunápio Borges, in textu: No silêncio de nossa lei, parece-nos, tal preferência só poderá resultar do contrato e lhes deverá ser assegurada sempre que, pelo contrato, tiverem preferência para a aquisição de cotas à venda ou depender de seu consentimento a alteração delas. 202 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 1ª Turma. RE 24.118. Rel. Min. Nelson Hungria. Brasília, DF, 08.10.1953. DJ 20.05.1954, p. 5556. 274 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Entre nós, porém, se o contrato proibir a cessão das cotas, segue-se que elas são inalienáveis, não podendo, pois, ser nem apenhadas, nem penhoradas, a não ser com o consentimento dos sócios.203 Outro doutrinador que seguia a essência do posicionamento exposto na orientação jurisprudencial do Supremo era Alcino Pinto Falcão, cuja opinião era criticada por muitos como sendo uma tese que subverteria todo o direito brasileiro. Todavia, com fulcro em obras técnicas de origem estrangeira,204 manteve sempre a postura quanto à viabilidade da penhora da quota social e não apenas dos fundos líquidos que, porventura, possuísse o executado.205 Advertia, contudo, para a controvérsia da matéria e solicitava os bons préstimos dos juristas para que colaborassem com as suas luzes a fim de se poder formar uma jurisprudência definitiva, não esquecida das necessidades práticas da atualidade.206 3.2.3 A PARTIR DA DÉCADA DE 70: TRANSIÇÕES No início dessa década, começou-se a abandonar também a segunda corrente em termos de penhora de quotas,207 que, a propósito, só admitia a penhora dos fundos líquidos para efeito de responsabilização do quotista inadimplente, haja vista partir da premissa de que a penhora de quota social era um desrespeito aos princípios gerais da sociedade limitada (affectio societatis e intuitu personae), por possibilitar o ingresso de terceiro ao quadro social.208 Nesse sentido, é de bom alvitre trazer à baila acórdão de referência da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Alçada da Comarca de São Paulo, no qual ficou assentado, de forma bem clara, o início da transmutação de pensamento em relação 203 204 205 206 207 208 BORGES, João Eunápio. Curso de Direito Comercial terrestre. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 352/353. Parte dessa doutrina era formada por: Adolfo Berio, Lino Salis, Gaston Morin, André Tschoffen, Roger Lecoultre, Luigi Lordi e Georges Ripert. FALCÃO, Alcino Pinto. Sociedade de responsabilidade - penhora de cota social. Rio de Janeiro: Revista Forense, CXXI, 1949, p. 609/611. FALCÃO, Alcino Pinto. Sociedade de responsabilidade - penhora de cota social. Rio de Janeiro: Revista Forense, CXXI, 1949, p. 609/611. A primeira corrente em relação ao tema, conforme exposto no item anterior, era no sentido da absoluta impossibilidade jurídica de se penhorar a quota social, em razão da autonomia existencial e patrimonial da pessoa jurídica em relação à pessoa de seus membros, concluindo, portanto, pela proibição de penhora em bens de terceiros, nos quais a sociedade figuraria como terceiro em relação aos sócios. MARINHO, Márcia Cristina de Oliveira Ferreira. Penhora de quotas na sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 41. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 275 à possibilidade da penhorabilidade das quotas, traçando distinção entre fundos sociais e fundos líquidos, que constituíam, à época, o grande entrave em relação à matéria. Todavia, a interpretação dos mencionados dispositivos – art. 942, nº XII, e art. 943, II, do CPC – não comporta a limitação pretendida pelo agravante, e, em sentido contrário, mesmo mais profundamente do que ficou decidido no saneador, é de se entender que as cotas sociais dos sócios, ainda que o contrato social disponha a inalienabilidade das cotas, podem ser penhoradas por dívidas particulares do proprietário das cotas, salvo se existirem outros bens conhecidos suficientes para a cobertura do débito ajuizado.209 Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, foi suprimido o dispositivo que vedava a penhora de quotas por dívida particular do sócio.210 Por estabelecer a penhorabilidade como regra, é mister observar que o artigo 649 do CPC de 1973 não vedava a penhora de quotas, assim como nenhuma outra norma jurídica. Ademais, admitia, por seu turno, a penhora de direitos. Dentro desse novo cenário, passou a quota a ter outra acepção, sendo traduzida como um direito do sócio em relação à sociedade, representando um bem incorpóreo, dotado de conteúdo econômico, referente à relação existente entre o sócio e a sociedade. Surgia, então, a terceira corrente em sede de penhora de quotas, arrimada no conteúdo capitalista da sociedade limitada conjuntamente com o disposto no art. 655, inciso X, do CPC de 1973.211 Dessa forma, os doutrinadores começaram a modificar seus entendimentos acerca da matéria, para aceitar a não-integração da quota nos fundos sociais, passando a entendê-la de forma bem parecida com sua atual conjuntura. É claro que a aceitação foi lenta e gradual, tanto que Waldírio Bulgarelli era da opinião de que a penhora das quotas sociais, em um primeiro plano, era possível, mas não quanto à exeqüibilidade. Em outras palavras, Bulgarelli propunha discussão quanto ao tema, asseverando que a questão da penhorabilidade não estava bem colocada à luz dos postulados societários. Defendia que a quota não constituía um direito de crédito, ou um crédito, contra a sociedade; tratava-se de uma parte ideal do capital social, 209 210 211 Tribunal de Alçada Civil da Comarca de São Paulo, 6ª Câmara. Apelação Cível n.º 139.571. Pres. Des. Alves Barbosa. Rel. Des. Moreno Gonzáles. O então novo Código de Processo Civil não reproduziu as observações contidas no diploma normativo de 1939 (já debatidas no item anterior deste trabalho). MARINHO, Márcia Cristina de Oliveira Ferreira. Penhora de quotas na sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 40/41. 276 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. que gerava, quando muito, uma expectativa de direito do seu recebimento no momento da liquidação da sociedade e se houvesse numerário. Por outro lado, a quota conferia ao seu titular o direito de sócio ou, como mais modernamente se diz, o status de sócio, considerando como um conjunto de direitos e obrigações.212 Sendo assim, de um lado, não se pode obrigar que a sociedade aceite um sócio que lhe é imposto por constrição judicial, em substituição ao que efetivamente existe, e, do outro, não se vêem vantagens no fato de o credor aceitar em pagamento do seu crédito um direito de participação societária, que não só lhe acarretará direitos, mas, também, obrigações.213 A outro giro, doutrinadores, como Egberto Lacerda Teixeira, passaram a questionar os fundamentos jurídicos pertinentes à penhorabilidade das cotas, afirmando que, em face de nosso direito positivo, devia a referida penhora corresponder tanto quanto possível à penhora no rosto dos autos.214 Para o referido autor, equivaleria a uma restrição à eventual disponibilidade, pelo devedor-executado, de sua quota, bem como dos fundos ou lucros líquidos que lhe viessem a caber na divisão dos lucros de balanço ou na partilha final da liquidação.215 É claro que, depois, o douto doutrinador, que era favorável à impenhorabilidade da quota social, quando muito admitindo correspondesse a penhora da quota à penhora no rosto dos autos, evoluiu seu pensamento para passar a admitir a penhora da quota social com as devidas cautelas.216 Sobreleva notar que, tão logo ocorrida a mudança de pensamento, os pregoeiros da impenhorabilidade reabriram as disceptações, apegados ao art. 292 do Código Comercial e ao argumento da natureza personalista da sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 212 213 214 215 216 BULGARELLI, Waldírio. Sociedades, Empresas e Estabelecimento. São Paulo: Atlas, 1980, p. 254. BULGARELLI, Waldírio. Sociedades, Empresas e Estabelecimento. São Paulo: Atlas, 1980, p. 254/255. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. As implicações da Nova Lei das Sociedades por Ações nas Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada. Revista de Direito Mercantil (RDM), nova fase, n. 23. Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tulio Ascarelli e do Instituto de Direito Econômico e Financeiro, anexos aos departamentos de Direito Comercial e Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: RT, 1976, p. 151/157. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. As implicações da Nova Lei das Sociedades por Ações nas Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada. Revista de Direito Mercantil (RDM), nova fase, n. 23. Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tulio Ascarelli e do Instituto de Direito Econômico e Financeiro, anexos aos departamentos de Direito Comercial e Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: RT, 1976, p. 151/157. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 382. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 277 Exemplo dessa inconciliabilidade das correntes em oposição é o notável aresto do Supremo Tribunal Federal,217 de meados da década de 80, no qual duelaram dois notáveis juristas: os Ministros Xavier de Albuquerque e Cunha Peixoto, que, respectivamente, foram votos vencedor e vencido. No supracitado julgado, o Ministro Xavier de Albuquerque erigiu, de forma excepcional, entendimento jurisprudencial quanto à viabilidade da penhora de quotas, defendendo idéia imortalizada até hoje de que as quotas são bens de valor econômico que representam os direitos do quotista sobre o patrimônio líquido da sociedade, neste compreendido o próprio capital. Nesse sentido, não poderiam as quotas deixar de responder pelas obrigações do seu titular. Assim, com fulcro nesse argumento de peso, é que doutrinadores, como Waldecy Lucena, posicionam-se no sentido de que a quota social é e sempre foi sujeita à penhora, não podendo ficar esta à mercê da mera convenção privada (contrato social), reguladora da cessão das quotas sociais, uma vez que a penhora constitui instituto de direito processual e, portanto, público. 3.2.4 PELA ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi alçado à categoria de órgão de controle infraconstitucional, ou seja, no plano da legalidade, passou a ditar a última palavra acerca da matéria. Dessa feita, em razão de a dialética a respeito da penhora de quotas girar em torno dos preceitos estabelecidos no diploma processual civil (infraconstitucional), inaugurou-se, na Egrégia Corte, dissenso em relação ao princípio-regra da responsabilidade patrimonial fixado no art. 591 do CPC, cujo conteúdo disciplina que o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo restrições legais. Era justamente aí, nas restrições legais, que pairavam as controvérsias no direito pretoriano da supramencionada Corte. A questão era saber se, entre essas exceções, estariam as quotas sociais das quais era titular o devedor. Em outras palavras, voltou-se à velha discussão se seriam as quotas penhoráveis ou não. Verifica-se, portanto, que, mesmo tendo sido o insigne Tribunal criado dentro de um contexto no qual o posicionamento majoritário era no sentido de se instituir a tese da relação de participação do sócio na sociedade (participação essa tanto de natureza pessoal quanto patrimonial), considerando-se a quota não mais como parte 217 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Plenário. Embargos no RE 90.910/PR. Rel. Min. Djaci Falcão. Brasília, DF, 29.02.1984. R.T.J. 109/1004. 278 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. integrante do patrimônio da sociedade, e, sim, como instrumento para conferir o status de sócio, atribuindo direitos e deveres, foi aberta divergência. Preliminarmente, a 3ª Turma do STJ confirmou decisão favorável à impenhorabilidade das quotas sociais, sob o antigo fundamento da natureza personalista da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, no qual predomina o elemento humano sobre o capital. Vejamos, assim, a íntegra da ementa, ipsis litteris: Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada – Penhorabilidade das Cotas do Capital Social. O artigo 591 do CPC, dispondo que o devedor responde, pelo cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, ressalva as restrições estabelecidas em lei. Entre elas se compreende a resultante do disposto no artigo 64, I do mesmo Código que afirma impenhoráveis os bens inalienáveis. A proibição de alienar as cotas pode derivar do contrato, seja em virtude de proibição expressa, seja quando se possa concluir, de seu contexto, que a sociedade foi constituída “intuitu personae”. Hipótese em que o contrato veda a cessão a estranhos, salvo consentimento expresso de todos os demais sócios. Impenhorabilidade reconhecida.218 Em sentido diametralmente oposto, em acórdão da lavra do Ministro Sálvio de Figueiredo, foi consignado pela 4ª Turma que a penhora de quotas era plenamente viável, inclusive, se o contrato social vedasse a cessão das quotas. O argumento utilizado baseava-se na premissa de que a impenhorabilidade só pode resultar de lei, e não da vontade das partes. Logo, eventual cláusula vedatória de cessão de quotas a terceiros não se poderia sobrepor a uma regra de ordem pública a qual permite a penhora de direitos. Nesse tom, vejamos a célebre ementa do acórdão do REsp n. 39.609/SP, verbis: Processo civil e direito comercial. Penhorabilidade das cotas de sociedade de responsabilidade limitada por dívida particular do sócio. Doutrina. Precedentes. Recurso não conhecido. I – A penhorabilidade das cotas pertencentes ao sócio de sociedade de responsabilidade limitada, por dívida particular deste, porque não vedada em lei, é de ser reconhecida. 218 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 3ª Turma. REsp n.º 34.882/RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. Brasília, DF, 30.06.1993. DJ 09.08.1993, p. 15230. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 279 II – Os efeitos da penhora incidente sobre as cotas sociais hão de ser determinados em atenção aos princípios societários, considerando-se haver, ou não, no contrato social, proibição à livre alienação das mesmas. III – Havendo restrição contratual, deve ser facultado à sociedade, na qualidade de terceira interessada, remir a execução, remir o bem ou conceder-se a ela e aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas, a tanto por tanto (CPC, arts. 1117, 1118 e 1119). IV – Não havendo limitação no ato constitutivo, nada impede que a cota seja arrematada com inclusão de todos os direitos a ela concernentes, inclusive o status de sócio.219 Alinhamo-nos, ao cotejar as ementas transcritas acima, com o Ministro Sálvio de Figueiredo, cumprindo observar que a exposição e o voto concedidos por este constituem essencial instrumento sintetizador da matéria,220 além de formador do entendimento majoritário naquele tribunal, influenciando até mesmo a 3ª Turma.221 CAPÍTULO 4 4 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA? 4.1 A PENHORABILIDADE DE QUOTAS À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 Verificar-se-á, ao longo deste capítulo, que o Código Civil de 2002 encerrou em definitivo as dissensões existentes, haja vista ter adotado in totum o juízo externado por dois precedentes jurisprudenciais analisados no capítulo anterior,222 219 220 221 222 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 4ª Turma. REsp n.º 39.609/SP. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, DF, 14.03.1994. DJ 06.02.1995, p. 1356. MARINHO, Márcia Cristina de Oliveira Ferreira. Penhora de quotas na sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 58. Basta verificar os últimos julgado quanto ao tema. Entre eles: Resp n.º 712.747/DF, DJ 10.04.2006; AgRg no AG n.º 347.829/SP, DJ 01.10.2001; REsp n.º 221.625/SP, DJ 07.05.2001. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Plenário. Embargos no RE 90.910/PR. Rel. Min. Djaci Falcão. Brasília, DF, 29.02.1984. R.T.J. 109/1004; e SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 4ª Turma. REsp n.º 39.609/SP. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, DF, 14.03.1994. DJ 06.02.1995, p. 1356. 280 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. ou seja, de que a penhorabilidade das quotas sociais, exatamente por se tratar de um bem de expressão econômica incluído no patrimônio do devedor, é plenamente viável para o cumprimento das obrigações do sócio em débito.223 Todavia, antes de analisarmos a sistemática posta no Código Civil de 2002, torna-se necessária a elucidação de alguns pontos para melhor fixação do tema. Assim sendo, com base no que foi exposto ao longo do capítulo anterior, podemonos afeiçoar com a máxima de que, nem mesmo ao tempo do CPC de 1939, era a quota social impenhorável. Isso porque, conforme bem explica o professor Waldecy Lucena, a locução “fundos líquidos”, constante do artigo 292 do Código Comercial, não tem o significado restritivo, que lhe quiseram emprestar, de permitir a penhora apenas dos “lucros líquidos” a distribuir, apurados no exercício, e, somente por ocasião da oportunidade da dissolução e liquidação da sociedade, alcançar o quinhão que caberia ao sócio executado. Na realidade, significa que, não bastando os “lucros líquidos” a distribuir à satisfação do crédito do exeqüente, passar-se-á imediatamente à liquidação da quota do sócio devedor, ou seja, à chamada dissolução parcial da sociedade (objeto de estudo no item 4.4 deste capítulo). Nesse aspecto, partindo-se para a liquidação da quota, deve-se relembrar do que explicitado no Capítulo 3, item 3.1, quanto aos direitos que emanam da quota. Naquela oportunidade, foi comentado que a quota social enfeixa, ao mesmo tempo, dois direitos, quais sejam: pessoais e patrimoniais. Assim, ao subscrever e integralizar quotas da sociedade, passa o sócio a ser titular de um direito pessoal e outro patrimonial. Dessa forma, o que se deve deixar claro aqui é que esse direito pessoal do sócio jamais poderá acarretar a impenhorabilidade da quota social, apenas determinar, juntamente com as restrições impostas no contrato social à cessibilidade das quotas, qual o rumo da execução (objeto de análise nos subitens 4.3.2 e 4.3.3 deste estudo), isto é, se esta irá alcançar apenas o direito patrimonial, ou ambos.224 Sopesadas as questões aventadas, passemos ao exame da matéria no regramento do Código Civil de 2002. 223 224 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 383. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 378. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 281 4.2 EXAME DO ART. 1.026, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 Preliminarmente, é de bom alvitre ressaltarmos que o codificador pátrio buscou inspiração no Código Civil italiano, que disciplinou a expropriação da quota social, para a sociedade simples, nos artigos 2.270 e 2.288. Senão vejamos: Creditore particolare del socio Art. 2270 – Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (2905) sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società(2272 s., 2288). Esclusione di diritto Art. 2.288 – È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’articolo. 2270. 225 226 Por pertinente, calha rememorar que houve certa influência também da Lei de Sociedades argentina, como se vê do texto a seguir transcrito, verbis: Art. 153 – omissis. En la ejecución forzada de cuotas limitadas en su transmisibilidad, la resolución que disponga la subasta será notificada a la sociedad con no menos de quince días de anticipación a la fecha del remate. Si en dicho lapso el acreedor, el deudor y la sociedad non llegan a un acuerdo sobre la venta de la cuota, se realizará su subasta. Peo el juez no la adjudicará si dentro de los diez días la sociedad presenta 225 226 ITÁLIA. Codice Civile e la leggi complementari. A cura di Gian Vito Califano. San Marino: Maggioli, 2005. Frisa-se que, na Itália, a sociedade de responsabilidade limitada é considerada como uma subespécie da sociedade por ações, por se entender ser aquela (sociedade limitada) uma sociedade preponderantemente capitalista. Nesse sentido, quanto à penhora da quota social, cuida o art. 2.480 do Código Civil Italiano da espropriazione della quota. 282 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. un adquirente o ella o los socios ejercitan la opción de compra por el mismo precio, depositando su importe.227 A seu turno, dispôs o Código Civil brasileiro de 2002 que: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.228 Com efeito, demonstra-se como o Código Civil de 2002 coadunou-se, escorreitamente, com os melhores preceitos do direito comparado, admitindo plenamente a penhora de quotas sociais, mas a submetendo à ocorrência de algumas condições prévias. A primeira delas é a de que a penhora recairá sobre as quotas sociais, apenas se houver “insuficiência de outros bens do devedor” (art. 1.026, caput). Como bem adverte Waldecy Lucena,229 prudente e sábia é a exigência, uma vez que, se existentes outros bens livres, de execução simples e linear, desnecessária se torna a expropriação das quotas, haja vista serem conhecidas as dificuldades para tal constrição e os transtornos que esta causa à sociedade e aos consórcios. A segunda condição é a de que, antes de se liquidar a quota do sócio devedor, primeiro se executem os lucros deste na sociedade, ou, se a sociedade houver sido dissolvida, o que lhe tocar na respectiva liquidação.230 227 228 229 230 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 386. BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. LUCENA, José Waldecy. p. 378. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 378. Registra-se, inclusive, que, no direito comparado, essas condições também estão presentes. Nesse tom, correta se entremostra a obra portuguesa de Avelãs Nunes, ganhadora do Prêmio Calouste Gulbenkian (1966-1967). Consigna o nobre doutrinador que: “O direito do credor de exigir a liquidação da quota foi-lhe concedido apenas no caso de insuficiência dos restantes bens do devedor; sendo assim, parece que só na medida necessária para o integral pagamento do seu crédito é que o credor pode exigir a satisfação do seu direito. Esta idéia leva-nos a pensar que a sociedade pode evitar a liquidação pagando ao credor a parte do débito (que pode ser o débito total) não coberta pelos restantes bens do sócio-devedor. O credor particular do sócio nada terá a opor, já que os seus interesses recebem cabal satisfação e fica melhor protegida a sociedade, para a qual a liquidação da quota pode causar sérias dificuldades”. NUNES, A. J. Avelãs. O direito de exclusão de sócios nas sociedades comerciais. Reimpressão brasileira. São Paulo: Cultural Paulista, 2001, p. 120/121. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 283 Como se vê, há um benefício de ordem. Só se inexistirem outros bens do sócio devedor,231 se não houver lucros ou se estes forem insuficientes para suportar a execução, e, finalmente, se a sociedade não estiver dissolvida, somente, então, dar-se-á a penhora das quotas sociais.232 Quotas essas que serão objeto de liquidação, cujo valor, consoante o previsto no art. 1.026, parágrafo único, e art. 1.031, § 2º, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após a conclusão da liquidação.233 4.2.1 APLICABILIDADE À SOCIEDADE LIMITADA Conforme topologia do próprio Código Civil de 2002, verifica-se nitidamente que este não dispôs sobre a possibilidade de penhora das quotas sociais em execução por dívida pessoal do sócio no âmbito da sociedade limitada, mas regulou a matéria para o sócio de sociedade simples. Nesse passo, ex vi legis do atual artigo 1.053, caput, podemos afirmar categoricamente que a sociedade limitada pode-se sujeitar à disciplina supletiva do regime da sociedade simples. Para corroborar tal intelecção, corretas se entremostram as palavras de Ricardo Negrão, in textu: A solução é aplicável, em sua inteireza, para a sociedade limitada, não somente em razão da omissão do legislador, ao tratar da matéria no capítulo correspondente, mas também porque, admitida expressamente pela lei a excussão de parcela do capital social em sociedade intuitu personae – como é a sociedade simples – não há qualquer óbice para sua aplicação no campo societário tipicamente de capital ou misto, natureza a que se subordina a sociedade limitada.234 Cabe enfatizar que, mesmo se o contrato social da sociedade limitada previsse a regência supletiva desta pelas normas da sociedade anônima, como institui o parágrafo único do já mencionado art. 1.053, ainda assim, estará a sociedade limitada submetida às disposições da sociedade simples, haja vista não 231 232 233 234 Verificaremos o reposicionamento dos bens sujeitos à penhora no subitem 4.3.4 deste capítulo. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 378. Em relação à liquidação da quota social, lembramos que esse tema será submetido à análise no item 4.3.3 deste capítulo. NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. 4. edição, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 365/366. 284 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. haver, na legislação das sociedades anônimas, norma alguma sobre a matéria que pudesse ser invocada.235 A despeito de hábil baliza explanada por Waldecy Lucena, Fábio Ulhoa defende que, somente no caso de o contrato social não eleger expressamente a Lei das Sociedades Anônimas como diploma de regência supletiva, sobrepujar-se-ia a limitada às regras da sociedade simples.236 Destaca-se que as dissensões, no que tange ao melhor diploma para regência supletiva da sociedade limitada, sempre geraram uma inquietação.237 Entretanto, qualquer que seja o diploma supletivo, inclusive o que prevê regência exclusivamente pelas normas da sociedade anônima, há de se ressaltar que estes não influenciarão a matéria posta em debate (penhora de quota social), pois a falta de previsão na legislação das sociedades anônimas não pode comprometer a legitimidade social e política do exercício da jurisdição, sob pena de negar vigência ao princípio-regra da responsabilidade patrimonial do art. 591 do CPC, violentando, assim, a tônica das diretrizes metodológicas do processo civil moderno (a efetividade do processo).238 4.3 PROCEDIMENTO 4.3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS Temos que retomar aqui os principais aspectos da penhorabilidade das quotas sociais na sistemática do Código Civil de 2002, ou seja, que a expropriação de 235 236 237 238 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 385. COELHO, Fábio Ulhoa. A Sociedade Limitada no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 37. Esse comportamento se deve, especialmente, à importância de alguns temas e ao quorum necessário para a deliberação dos sócios, destacando-se entre eles: alteração do contrato social, incorporação, fusão e dissolução da sociedade. Assim, alguns causídicos de grandes limitadas defendem que a previsão da regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da anônima permite a escolha exclusivamente do diploma das S/A, de forma direta. Com isso, o quorum para aprovação das referidas matérias reduziria bastante, de no mínimo ¾ do capital (art. 1.076, inciso I, do CC) para metade das ações com direito a voto (art. 136 da Lei n. 6.404/76). É óbvio que se torna desnecessário explicar que tal corrente espanca a etimologia do adjetivo supletivo (a qual provém do latim suppletivu – que serve para complementar). Um pouco mais moderada, há outra corrente no sentido de que, no caso de omissões, deverá ser a limitada regida pela lei das sociedades anônimas, assim como previsto no antigo Decreto n. 3.708/19, sem previsão das sociedades simples. Esse é um dos objetos do Projeto de Lei n. 3.667/04, de autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly e de relatoria do Deputado Ronaldo Dimas. DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. Vol. 2. (jurisprudência anotada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 930. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 285 bem do patrimônio do sócio-devedor para o cumprimento de suas obrigações deve ter aplicação subsidiária239 e de forma incondicionada à mera convenção privada (contrato social) reguladora da cessibilidade de quotas. Em outras palavras, a penhora sempre será efetivada sobre a quota social. Portanto, uma vez realizada e tendo sido a sociedade notificada, duas são as opções que então se abrem para satisfação do credor por dívida particular do sócio: 1) a sociedade ou os sócios, no exercício de direito de preferência, acaso constante do contrato social, ou como terceiros interessados, podem remir a execução, consignando o valor da dívida e sub-rogando-se nos direitos do credor (art. 651 do CPC c/c art. 304 do CC); 2) liquida-se a quota do sócio-executado, se os lucros líquidos que este tem direito na sociedade inexistirem ou forem insuficientes ao pagamento da dívida. Isto é, apuram-se seus haveres (dissolução parcial da sociedade).240 241 É claro que as alternativas erigidas acima terão seus pormenores, conforme a natureza dada à sociedade limitada pelo contrato social e identificada segundo à cessibilidade de suas quotas. Dessa forma, com supedâneo no escólio de Waldecy Lucena,242, asserimos que, em sociedade limitada formada intuitu personae, reconhecida pela previsão, no contrato social, de cláusula restritiva à livre cessibilidade das quotas sociais, realmente não se poderá impor, contra a vontade dos demais sócios, que o arrematante243 ingresse na sociedade e se invista do status socii. Nesses casos, penhorada a quota do sócio-devedor, a execução alcançará apenas o direito patrimonial, jamais o pessoal.244 Vale dizer, o credor-exeqüente tornar-se-á titular apenas de um direito de crédito, em relação aos lucros líquidos 239 240 241 242 243 244 Com a reformulação da redação do art. 655 do CPC pela Lei n. 11.382/06, a subsidiariedade mencionada ocorre apenas em relação aos bens anteriores, haja vista ser a quota social o sexto bem na ordem de preferência e não mais em relação a todo o patrimônio do devedor. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 379. Propomos, para melhor elucidação das opções aventadas, a seguinte ordem: 1) remição da execução pela sociedade ou demais sócios; 2) execução dos lucros líquidos; 3) Em caso de inexistência ou insuficiência destes, liquidação da quota com a respectiva apuração dos haveres. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 378/380. Este será ou o próprio credor do sócio-devedor, ou um terceiro absorto da relação jurídica. Como vimos anteriormente (item 3.1), isso é plenamente possível, em virtude dos direitos que emanam da quota. Nesse aspecto, Fazzio Júnior leciona que os direitos patrimoniais detêm primazia, pois constituem direito de crédito eventual em face da pessoa jurídica, possuindo os direitos pessoais característica instrumental, em face dos direitos patrimoniais, sejam expressos no voto, sejam na fiscalização. FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Sociedades limitadas: de acordo com o Código Civil de 2002. São Paulo: Atlas, 2003, p. 134. 286 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. e/ou aos haveres apurados, jamais se investindo na condição de sócio, que, com a liquidação da quota, simplesmente se extingue, sem ser transferido a ninguém, restando preservada a affectio societatis que presidiu a constituição da sociedade.245 246 Logo, é evidente que, caso a sociedade não faça a remição da dívida e não sejam os lucros líquidos do sócio-devedor suficientes ao pagamento, a liquidação da quota, com a respectiva apuração dos haveres, redundará, automaticamente, na redução do capital social e do número de sócios da sociedade.247 248 De outra sorte, se a sociedade limitada for preponderantemente de capital,249 deduzido da livre cessibilidade de suas quotas, denotativa de que foi lastreada antes no capital do que na pessoa de seus sócios, ou seja, assemelhando-se a uma sociedade constituída intuitus pecuniae, nenhum entrave haverá quando a execução alcançar tanto o direito patrimonial como o direito pessoal do devedor. Portanto, ocorrendo eventual apuração dos haveres, poderá o terceiro (arrematante)250 ingressar tranqüilamente na sociedade, em substituição ao sócio executado com as respectivas vantagens e ônus. Do exposto, verifica-se quão lúcido e atual foi o voto do memorável Ministro Sálvio de Figueiredo no REsp. n. 39.609/SP, especialmente no que toca a essa parte da dialética: “IV – Não havendo limitação no ato constitutivo, nada impede que a cota seja arrematada com inclusão de todos os direitos a ela concernentes, inclusive o status de sócio”.251 Por derradeiro, cabe sanar possível dúvida a respeito da penhorabilidade das quotas no Código Civil de 2002, em caso de omissão do contrato social. Nessa hipótese, ainda há parte da doutrina, v.g. Fazzio Júnior, que sustenta sua inviabilidade com arrimo em suposta mitigação da cessibilidade das quotas por 245 246 247 248 249 250 251 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.378/380. Um reforço a esse argumento é a própria exclusão de pleno direito prevista no art. 1.030, parágrafo único, do Código Civil para aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026, ou seja, exclusão automática do sócio-devedor. Conclusão que segue o preceito estabelecido no célebre julgado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 4ª Turma. REsp n.º 39.609/SP. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, DF, 14.03.1994. DJ 06.02.1995, p. 1356. Hipótese positivada no § 1º do art. 1.031 do Código Civil. Assim como ocorre na Itália, onde a sociedade de responsabilidade limitada é considerada como uma subespécie da sociedade por ações. Este será ou o próprio credor do sócio-devedor ou um terceiro alheio à relação jurídica. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 4ª Turma. REsp n. 39.609/SP. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, DF, 14.03.1994. DJ 06.02.1995, p. 13.56l Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 287 condição legal (anuência de titulares de mais de ¾ do capital social – art. 1.057). Assim assevera o notável jurista: Bem, com o advento do CC de 2002, no silêncio do contrato social, a penhora de quotas não tem lugar. É que, nessa circunstância, a própria cessibilidade é mitigada por condição legal, qual seja, a anuência de três quartos do capital social. À luz do sistema inaugurado pelo estatuto de 2002, a sociedade limitada só será uma sociedade de capital se os sócios expressarem essa opção no contrato social ensejando a cessão livre das quotas a terceiro e a conseqüente viabilidade de sua eventual constrição judicial. Silenciando a respeito, prevalecem as normas do CC, e estas não permitem maiores indagações, cogitando de outras.252 Permitimo-nos discordar, haja vista o supra entendimento, data venia, ferir a autêntica sistemática aventada no Código Civil de 2002. Pela intelecção dos argumentos aduzidos por esse segmento da doutrina, caso o contrato social seja omisso quanto à cessibilidade, infere-se que a sociedade limitada não é de capital, e, sim, de pessoas (intuitu personae), razão pela qual a viabilidade da penhora ficaria adstrita ao assentimento dos demais sócios, que representem ¾ do capital social (art. 1.057). Entretanto, reitera-se aqui o argumento de que a penhorabilidade da quota social independe da existência ou não de qualquer disposição estatutária restritiva, na medida em que o direito pessoal a que se visa tutelar253 influencia apenas no rumo da execução e não na efetivação da penhora. Assim, caso ocorra penhora de quotas em sociedade constituída com a índole pessoal, recairá a execução apenas sobre o direito patrimonial do sócio-devedor, conforme todos os motivos anteriormente explanados. 4.3.2 E X E C U Ç Ã O S O B R E O S L U C R O S ( P R O C E D I M E N T O PRELIMINAR) A par das premissas estabelecidas254 e sob a ressalva de que a execução sobre o que couber ao sócio-devedor nos lucros da sociedade é condição suspensiva 252 253 254 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Sociedades limitadas: de acordo com o Código Civil de 2002. São Paulo: Atlas, 2003, p. 146. No caso das avenças particulares que prevêem restrição quanto à cessão de quotas. Remete-se o leitor ao Capítulo 3, item 3.1 e subitem 3.2.2, bem como ao Capítulo 4, item 4.2. 288 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. para o processamento da penhora das quotas sociais,255 podemo-nos ater ao que se afigura principal. Assimila-se que, na relação societária, os lucros constituem um direito per se stante do sócio,256 que, precisamente, por meio do contrato de sociedade, quis que os lucros fossem divididos entre todos os sócios, com a conseqüente reserva de uma parte deles para si, independentemente da divisão dos bens, a fazer-se somente quando a sociedade desaparecer (dissolução total).257 Ressalta-se, por oportuno, que, em princípio, serão tidos como lucros disponíveis os resultados positivos provindos do objetivo específico estabelecido na convenção privada, isto é, da atividade social ordinária. Não fora assim, adverte o eminente jurisconsulto Hernani Estrella, desfalcar-se-ia o patrimônio social, pois a retro distribuição dos lucros redundaria na partilha antecipada deste, quando, ao contrário, deve ser mera separação dos créditos efetivamente auferidos, sem afetar-lhe a consistência econômica.258 Esse direito do sócio-devedor, embora conserve caráter patrimonial, é um direito abstrato, no sentido de que fica na dependência de quando e como será concretizado. Disso ocupa-se, ordinariamente,259 o contrato social, que, seguindo as praxes comerciais, costuma indicar o momento e o critério adotado.260 Nesse aspecto, quanto à periodicidade da distribuição dos lucros, há muito tempo generalizou-se o repasse anual. Já em relação aos métodos necessários para o cálculo do resultado útil de cada exercício, têm-se destacado o inventário e o balanço geral como instrumentos plenamente hábeis.261 255 256 257 258 259 260 261 Proceder-se-á à penhora das referidas quotas, apenas se os lucros líquidos a que o sócio-devedor tem direito na sociedade inexistirem ou forem insuficientes ao pagamento da dívida. Esse direito é pressuposto necessário do status socii. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 90. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 89. Na prática, virou quase unanimidade, haja vista o Código Civil não ter indicado o respectivo momento e o modo como serão analisados os lucros, assim como o fez quanto à liquidação da quota social (art. 1.031, parágrafo único). ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 89. STRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 89. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 289 4.3.3 EXECUÇÃO SOBRE O VALOR DA QUOTA SOCIAL Consoante declinado previamente (item 4.2 deste capítulo), a liquidação da quota social é o último estágio na busca da satisfação da dívida do sócio-devedor pelo seu credor particular.262 4.3.3.1 LIQUIDAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES Preliminarmente, importantíssimo mostra-se anotar a distinção entre liquidação de quota e liquidação da sociedade, haja vista propiciarem problemas processuais de grande repercussão. Apesar de claramente afirmada, a distinção entre as liquidações geralmente não é notada no bojo do art. 1.026 do Código Civil. Lá se estabelece que a penhora de quotas sociais só ocorre no caso de a sociedade não estar dissolvida (art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil),263 justamente porque, nessa hipótese, estarse-á realizando a liquidação da própria sociedade (é essa a liquidação a que faz referência o art. 1.026, caput, in fine, do Código Civil).264 Destarte, enquanto a liquidação propriamente dita (da sociedade)265 implica rigorosa partilha dos bens, a simples liquidação da quota, ao revés, se traduz, em definitivo, numa cifra em dinheiro. Nota-se, desde já, a substancial diferenciação entre as duas situações. Na dicção de Hernani Estrella: Na liquidação da sociedade, atuam órgãos específicos (liquidantes) que têm atribuições bem definidas e podem ser considerados, a certos respeitos, como sobrepostos à própria sociedade liquidanda e aos sócios. Na apuração de haveres de sócio, ao contrário, o procedimento 262 263 264 265 Há um benefício de ordem. Só se inexistirem outros bens do sócio devedor (incisos I a IV do art. 655 do CPC), se não houver lucros, ou se estes forem insuficientes para suportar a execução, e, finalmente, se a sociedade não estiver dissolvida, somente, então, dar-se-á a penhora das quotas sociais. Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. Idem à nota anterior. Também chamada de dissolução total. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 290 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. se desenvolve e conclui entre a sociedade e o sócio, sem interromperse a marcha normal dos negócios daquela. Ali, por já desfeito o vínculo associativo, os bens remanescentes vão constituir uma massa comum, cuja divisão judicial há de fazer-se segundo as normas do juízo divisório; aqui, pelo contrário, subsiste o senhorio da pessoa coletiva, cuja preservação vem refletir sobre o critério como se hão de contemplar os elementos patrimoniais ativos, para os efeitos de apurar-se a soma devida ao sócio afastado.(grifei)266 Nos dizeres de Fábio Ulhoa: A dissolução, assim, não será da pessoa jurídica, propriamente, mas dos vínculos contratuais que a originaram. Se houver dissolução de apenas parte destes vínculos, permanecendo a sociedade por força dos demais não-dissolvidos, estar-se-á diante da dissolução parcial. Se, ao revés, dissolveram-se todos os vínculos contratuais e, por isso, a sociedade deixar de existir, então será o caso de dissolução total. (grifo nosso)267 Assim, retomando-se a preocupação com a influência processual do emprego equivocado da dissolução parcial, de criação pretoriana e, por esse motivo, carente de regramento processual, deve-se advertir quanto ao deslize dos órgãos julgadores ao socorrerem-se, constantemente, das normas pertinentes ao procedimento da dissolução total. No que tange a essa problemática, relata Priscila Corrêa da Fonseca, in textu: Não são poucos os juízes que, com freqüência, utilizando-se do recurso à analogia, outorgam aos liquidantes a tarefa de apurar os haveres correspondentes à participação societária detida pelo retirante. Ora, a dissolução parcial comporta apenas a figura de um perito contador, assessorado eventualmente por outros profissionais capacitados para a avaliação dos bens que integram o ativo, a quem incumbirá, depois de levantar o patrimônio líquido, estabelecer o montante dos haveres devidos ao sócio que se afasta da sociedade. Assim, a tal expert, não incumbe, como ao liquidante, representar a sociedade ativa e passivamente em juízo, alienar bens integrantes do ativo social, pagar o passivo, promover a cobrança de dívidas, praticar os atos necessários para assegurar os direitos da sociedade 266 267 ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 99. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 170/171. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 291 etc. Uma vez levantado pelo avaliador o quantum devido ao retirante, terá lugar o pagamento. Estas são, em linhas gerais, as normas de caráter processual a serem observadas na dissolução parcial e que, em absoluto, assemelham-se às preconizadas para as dissoluções totais.268 Com muita exação, Hernani Estrella se detém em salientar, como poucos, a imprecisão conceitual entre dissolução efetiva da sociedade e simples resilição parcial do contrato,269 observando que a falta de tal técnica jurídica resulta o emprego freqüente, tanto entre os autores, como nos tribunais, do qualificativo “dissolução parcial”, para designar a hipótese de simples afastamento de sócio com a sobrevivência da sociedade.270 Sendo assim, o douto professor ensina que: Embora tenham entre si certas analogias, o afastamento de sócio e a dissolução da sociedade não se identificam, eis que inspirados em princípios não só diversos, senão até completamente opostos. É que a resilição parcial do contrato, limitada ao sócio que se desliga, tem por fundamento a conveniência ou necessidade de preservação do organismo societário que se mostra ou se supõe apto a continuar operando, apesar de lhe vir a faltar um de seus membros. Na dissolução, ao revés, cuida-se de extinguir o organismo que, por ter chegado ao termo de vida, ou pelo advento de alguma outra causa dissolutória, está privado de vitalidade, seja pela exaustão de seu objeto ou de seu patrimônio, seja por falta de indispensável colaboração dos sócios.271 Como se vê, há, em verdade, diferenciação sensível no antecedente lógico-jurídico. 272 Isto é, em um caso (resilição parcial do contrato), o antecedente é a aptidão para o prosseguimento do escopo social que justifica a sobrevivência do ente coletivo (pessoa jurídica). No outro (dissolução efetiva), o antecedente é a incapacidade do ente coletivo (pessoa jurídica), que enseja o fim de sua existência. 268 269 270 271 272 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução Parcial, Retirada e Exclusão de Sócio no Novo Código Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 98. A confusão conceitual se dá devido à forte correlação existente entre eles, haja vista ter a resilição parcial se formado como uma subespécie de dissolução. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 95. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 96. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 137. 292 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Em suma, podemos afirmar que a dissolução total se predispõe ao desaparecimento definitivo do ente coletivo, enquanto a resilição parcial do contrato, inversamente, visa conservar a entidade econômica, em razão dos múltiplos interesses que gravitam em torno da produção e da circulação de riquezas. Refletidas as considerações acima, examinemos a liquidação da quota social de acordo com as orientações legais e técnicas. Para tanto, recorramos mais uma vez ao escólio de Hernani Estrela, que, ademais de jurista, foi Doutor em Economia. Partindo da premissa de que a liquidação da quota se concretiza com a apuração de haveres, recorda o supracitado autor que, para se chegar ao resultado colimado pela apuração de haveres, há a necessidade de se passar por dois procedimentos: um nitidamente contábil, baseado em fatos pré-jurídicos e intitulado de determinação da quota; e outro essencialmente jurídico, com fulcro em normas jurídicas e chamado de liquidação da quota.273 Nesse passo, o referido autor adverte que ambas as expressões (determinação e liquidação da quota), por vezes assemelhadas tanto pela doutrina como pela jurisprudência, são estruturalmente diversas. Assim, com muita propriedade, ministra que: À determinação da quota preside critério puramente técnico-contábil, deduzido de regras teórico-práticas, por meio das quais, e pela constatação objetiva de alterações qualitativas e quantitativas do patrimônio da empresa, se chega a precisar, num dado momento, o valor numérico da quota. Pode desempenhar essa tarefa quem quer que tenha a aptidão indispensável; tanto pode ser pessoa completamente estranha às partes, como qualquer uma destas. A liquidação da quota, pelo contrário, reclama indefectivelmente a idéia de direito, e mostra plenamente a sua essência psicológico-subjetiva: quem estivesse provido dos necessários conhecimentos técnicos, poderia proceder à determinação da quota, ao passo que, para a liquidação desta, deve ocorrer a relativa legitimação passiva. É assim de todo óbvio que aquele que seja legitimado para a liquidação poderá também proceder à determinação da mesma; mas, se, porventura, esta foi efetuada por outrem, que não os sócios, os quais têm o dever e também o poder de promovê-la, parece necessário que eles a façam sua, aceitando-a como se própria fosse.274 273 274 ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 96. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 137/138. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 293 Suplantada a diferenciação, migremos de foco, a fim de analisarmos a liquidação de quotas, conforme regramento legal previsto no Código Civil (art. 1.026, parágrafo único e art. 1.031), verbis: Art. 1.026. (...) Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.275 Dessa feita, verifica-se que o legislador indicou o respectivo modo e o momento em que será examinada a liquidação da quota social. De maneira clara, estabelece que se procederá com base na situação patrimonial da sociedade,276 verificada em balanço especialmente levantado (modo) e realizado à data da resolução (momento). Contudo, antes de adentramos ao estudo específico do balanço, torna-se imperioso comentar a ressalva feita pela própria legislação, no sentido de se poder derrogar a orientação legal para se acolher disposição contratual em contrário. Nota-se que a lei concedeu ampla autonomia às partes, rendendo-lhes ensejo para que ditem o regulamento de seus próprios interesses. Nesse sentido, chama-se a atenção para o fato de que é, na órbita negocial, que vão aparecer formas singulares, cuja configuração e até mesmo exeqüibilidade prática suscitam problemas quase insolúveis, haja vista suas imprecisões técnicas e redacionais.277 Com efeito, dada a infinita variedade de critérios para se realizar a apuração de haveres, restringimo-nos a apontar apenas as hipóteses convencionais mais generalizadas, quais sejam: a) dispensa-se o balanço, para considerar o já existente e aprovado, computando-se nele os lucros auferidos posteriormente e até a data da retirada; b) faz-se o cálculo em função dos valores contabilizados, com certa 275 276 277 BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. É claro que a determinação do valor da quota, por não exprimir seu valor nominal, pode variar conforme as oscilações em virtude da ocorrência de diversos fatores, entre os quais, a maior ou menor prosperidade da empresa no momento em que se vai concretizar o direito patrimonial do sócio. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 140. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 140. 294 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. margem percentual de desconto sobre créditos sociais a receber e operações ainda iliquidadas; c) fixa-se anualmente, por deliberação coletiva, o preço da participação social para fins de reembolso; d) predetermina-se valor fixo, pelo qual se fará o reembolso, qualquer que seja a situação patrimonial da empresa na ocasião.278 Voltando-se à disciplina legal do balanço a ser especialmente levantado (art. 1.031 do Código Civil), insurge o questionamento jurídico do que vem a ser precisamente um balanço. Em resposta, pode-se afirmar, com supedâneo na melhor doutrina,279 que balanço é um processo técnico, destinado a ministrar conhecimento sobre a situação e a composição de um patrimônio num dado momento. Embora todo balanço tenha um traço comum, ou seja, transmitir conhecimento de um estado de coisas, existem diferenças peculiares em função do fim colimado. E é isso que faz surgir inúmeras categorias de balanços, classificados por Hernani Estrella como balanço de exercício, cessão, liquidação e de determinação.280 Ressalta-se que há de se considerarem as várias espécies de balanços, uma vez que a liquidação da quota é realizada justamente por balanços.281 Logo, muito importa saber qual deles é aplicável. Descurando de minúcias, para nos ater somente ao que se nos afigura principal, identificamos o balanço de liquidação como o mais adequado aos preceitos normativos do Código Civil (art. 1.031). Nesse compasso, destaca-se o ensinamento do mestre Hernani Estrella: O balanço de liquidação, por seu turno, visa à determinação o mais possível aproximada do real valor do patrimônio, na data do balanço, levando em conta a probabilidade de realização do ativo e do que possa produzir para solução do passivo, ensejando ainda eventual repartição do remanescente. Como é a perspectiva de realização (venda) que preside a feitura do balanço de liquidação, deste se excluem certos bens incorpóreos que aderem à empresa e somente têm existência e valimento em função dela. (grifo nosso) 282 278 279 280 281 282 ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 141. Nela integram-se Osmida Innocente e Erymá Carneiro. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 143. Observa-se que, como objeto de direito, o balanço está sujeito à dupla disciplina (contabilidade e direito), que devem coexistir harmonicamente para que a feitura do balanço seja considerada perfeita e eficaz. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 145/146. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 144/145. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 295 Frisa-se aqui, em relação ao critério patrimonial adotado pelo Código Civil para liquidação da quota, ferrenha crítica doutrinária,283 no sentido de afirmar que tal procedimento pode propiciar facilmente a fraude. No intuito de elucidar tais argumentos, relata Ulhoa a seguinte situação: Imagine que a sociedade possua patrimônio de valor elevado, mas, por qualquer razão, seu valor econômico é inferior. Isso ocorre, por exemplo, se a empresa se encontra tecnologicamente defasada, ou se há perspectiva de ingresso de novos e poderosos concorrentes no mesmo segmento de mercado. Nesses casos, os sócios só encontrariam pessoa interessada em adquirir, pelas quotas sociais, valor inferior ao patrimonial. Um deles poderia, então, simular dívida com terceiro, que, valendo-se da faculdade aberta pelo art. 1.026, parágrafo único, do CC, obteria a liquidação da quota pelo valor patrimonial. A sociedade (quer dizer, os demais sócios) teria de pagar ao pretenso credor um valor maior que o da quota social liquidada.284 Por essas e outras razões, defende Ulhoa que a lei se mostra anacrônica e injusta, concluindo que a liquidação da quota a pedido de não-sócio é uma intromissão injustificável na vida da sociedade.285 Por fim, a última determinação legal refere-se ao depósito do valor apurado na liquidação da quota por meio da apuração de haveres. Senão vejamos: Art. 1.026. (...) Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Art. 1.031. (...) § 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. (grifei) 286 O primeiro aspecto a ser comentado é a imposição do depósito em dinheiro, e em prazo determinado, do valor apurado da quota social. Quanto a essa exigência legal, Ulhoa a recrimina veementemente, por entender que é inconciliável com o moderno princípio da preservação da empresa, assegurando que: 283 284 285 286 Cujo maior expoente é Fábio Ulhoa Coelho. COELHO, Fábio Ulhoa. A Sociedade Limitada no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 39. Opinião com a qual, a despeito de ser respeitada, não concordamos em virtude dos argumentos explicitados ao longo de todo este capítulo. BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. 296 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. Se a sociedade – como é usual – não possui em caixa disponibilidade para realizar o depósito previsto em lei, só poderá obtê-la por meio de empréstimo bancário ou venda de ativos; nas duas hipóteses, a empresa é afetada, seja pelos encargos do mútuo bancário que deverá suportar, seja pelo desinvestimento.287 Ora, há de se discordar, visto que a intenção do legislador foi de fixar maneira mais prática de se buscar a efetivação do processo e da satisfação do credorexeqüente, além de evitar que o complexo de bens que integra o ativo patrimonial da sociedade seja diminuído. No que tange ao último ponto de análise, enfatiza-se que a redação da parte final do parágrafo único do art. 1.026 induz a pensarmos que a liquidação se dará por meio de ação autônoma. Entretanto, afasta-se desde já tal intelecção, sob pena de ferir a doutrina da efetividade do processo. Como bem demonstrado por Waldecy Lucena,288 tornar-se-ia desarrazoado que o desditoso credor ajuizasse, paralelamente à execução, uma nova ação para liquidação da quota do sócio-devedor. Alinhamo-nos, portanto, ao pensamento de que a liquidação da quota social é mero incidente da execução. 4.3.3.2 EXCLUSÃO DE PLENO DIREITO EM RELAÇÃO AO SÓCIO DEVEDOR (ART. 1.030, PARÁGRAFO ÚNICO) É uma conseqüência automática, inerente ao fenômeno da liquidação da quota social do sócio-devedor e que independe da natureza preponderante da sociedade (pessoal ou de capital). Portanto, alcançando-se o último estágio na busca da satisfação da dívida do sócio-devedor pelo seu credor particular (liquidação da quota), o seu processamento levará sempre à perda do status socii do sócio-devedor. Por isso, é dito em exclusão de pleno direito. Vejamos, ipsis litteris: Art. 1.030 (...) Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.289 287 288 289 COELHO, Fábio Ulhoa. A sociedade limitada no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 38. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 379. BRASIL. LEI N° 10.406/02, de 10.01.02. Institui o Código Civil. D.O.U. de 11.01.02. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 297 4.3.4 LEI 11.382/06 E O NOVO ROL DO ART. 655 DO CPC Em compêndio a nosso juízo anteriormente externado, a quota social sujeitarse-á sempre à penhora, já que dotada de valor econômico, integrando, assim, o patrimônio do sócio-devedor. Dessa feita, nada mais natural do que considerar o princípio-regra da responsabilidade patrimonial (art. 591 do CPC) suficientemente abrangente para abarcar em sua locução290 as quotas sociais. Assim, por não serem as quotas excepcionadas de expropriação judicial, nem pelo próprio CPC, nem por lei específica, é que se conseguiu estabelecer a base da argumentação jurisprudencial no sentido da penhorabilidade das quotas.291 No decorrer do tempo, o legislador se viu envolvido pela doutrina dominante do processo civil moderno (efetividade do processo), segundo a qual o processo há de ser apto a cumprir toda a sua função sociopolíticojurídica, ou seja, fazendo valer o direito, eliminando as insatisfações, educando o jurisdicionado no cumprimento das leis, e, assim, propiciando-lhe viver socialmente em segurança jurídica.292 Nessa perspectiva, sentiu-se o legislador mais seguro para começar a fazer uma reforma processual aplicando-se a tônica mais importante na linha metodológica dos processualistas contemporâneos: efetividade processual. Com efeito, entre as inúmeras leis, destaca-se a de n. 11.382/06, que, regulando o novo procedimento pertinente ao processo de execução extrajudicial, alterou a redação do art. 655 para adequá-lo ao novo critério de prioridade dos bens penhoráveis. Dessa forma, passou a penhora sobre as quotas sociais a ter menção expressa na lei de ritos, além de ter uma alocação bem melhor em relação à sua posição anterior no referido artigo. Senão vejamos: 290 291 292 Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. BRASIL. LEI N° 5.869/73, de 11.01.73. Institui o Código de Processo Civil. D.O.U. de 17.01.73. Seguem alguns exemplos de julgados da época: “responde o devedor com todos os seus bens, presentes ou futuros, para o cumprimento de suas obrigações, não havendo lei que exclua da execução as quotas do sócio em sociedade de responsabilidade limitada” (RT, 699/206); “a penhorabilidade das cotas, porque não vedada em lei, é de ser reconhecida” (RT, 712/268). LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 387. 298 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. (redação antiga) Art. 655. Incumbe ao devedor, ao fazer a nomeação de bens, observar a seguinte ordem: I - dinheiro; II - pedras e metais preciosos; III - títulos da dívida pública da União ou dos Estados; IV - títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa; V - móveis; VI - veículos; VII - semoventes; VIII - imóveis; IX - navios e aeronaves; X - direitos e ações. (nova redação) Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). II - veículos de via terrestre; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). III - bens móveis em geral; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). IV - bens imóveis; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). V - navios e aeronaves; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). VI - ações e quotas de sociedades empresárias; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). VII - percentual do faturamento de empresa devedora; (Redação dada pela Lei n. 1.382, de 2006). VIII - pedras e metais preciosos; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 299 X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; (Redação dada pela Lei n. 11.382, de 2006). XI - outros direitos. (Incluído pela Lei n. 11.382, de 2006).293 Com isso, a subsidiariedade na aplicação da penhorabilidade das quotas sociais, como forma de expropriação de bem do patrimônio do sócio-devedor, ocorre apenas em relação aos bens anteriores, haja vista ser a quota social o sexto bem na ordem de preferência, e não mais em relação a todo o patrimônio do sócio-devedor. Nesse diapasão, não há dúvida de que o diploma processual encerrou em definitivo os questionamentos a respeito da possibilidade, ou não, da penhora, razão pela qual não mais se contestará a respeito da matéria, bastando que o direito pretoriano aplique o novo regramento. 4.4 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA? A pergunta que vem à tona depois de longa exposição a respeito da penhorabilidade das quotas sociais é a seguinte: haveria necessidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para se liquidar a quota social de sócio-devedor a fim de apurar seus haveres? De plano, pensamos que desnecessária se entremostra a invocação de tal instrumento, uma vez que o ato de penhora guarda lastro no princípio-regra da responsabilidade patrimonial do art. 591 do CPC, além do novíssimo art. 655, inc. VI, do mesmo diploma legal. Ademais, basta lembrar os preceitos de Luciano Amaro no sentido de que, “quando o direito já fornece o remédio legal, não é preciso superar ou penetrar nenhuma forma jurídica”.294 Isso porque estabelecido está um critério de imputação direta de responsabilidade. Como bem ressalta Gonçalves Neto,295 não se pode confundir desconsideração com quebra da autonomia patrimonial. Há graus de autonomia patrimonial 293 294 295 BRASIL. LEI N° 5.869/73, de 11.01.73. Institui o Código de Processo Civil. D.O.U. de 17.01.73; BRASIL. LEI Nº 11.382/06, de 6.12.06. Altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e a outros assuntos. D.O.U. de 7.12.06. AMARO, Luciano. Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 5, jan./mar. 93, p. 175. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 37. 300 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. estabelecidos pelo ordenamento jurídico, em certas circunstâncias, para preservar valores dignos de proteção jurídica, imputando ou estendendo a terceiro a responsabilidade referente a determinados atos societários. Tem-se, aí, um critério legal de imputação, de legitimação extraordinária, que não dá lugar, igualmente, à desconsideração. Portanto, conforme assevera Waldecy Lucena,296 a simples aplicação da solução legal já se apresentaria como uma alternativa axiologicamente correta, na medida em que a lei atribui responsabilidade ao sócio-devedor por suas dívidas (art. 1.026, caput e parágrafo único; art. 1.030, parágrafo único, do Código Civil). Todavia, quer-se ainda propor uma maior reflexação quanto ao questionamento. Assim, seria realmente forçoso pensar que, enquanto na desconsideração da personalidade jurídica existem fatos da sociedade (mau uso da pessoa jurídica) que acabam por envolver a pessoa física do sócio (responsabilização), na penhora de quotas, ao revés, ocorrem vicissitudes dos sócios (dívida) que comprometem a vida da sociedade (eventual redução do capital social)? Até que ponto o efeito da autonomia patrimonial constituiria uma barreira de proteção entre as duas realidades (da pessoa física e da pessoa jurídica)? Há de se ressaltar que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não significa um distanciamento completo da pessoa dos sócios, porquanto pertencendo a estes as quotas e os frutos destas, o patrimônio da pessoa jurídica é expressão também do patrimônio dos sócios.297 Esse liame demonstra que o argumento de que o capital pertence à sociedade, e não aos sócios, traduz apenas meia verdade. Consoante observa Waldecy Lucena,298 é ele pertencente à sociedade, sem dúvida, mas, não sendo fruto de geração espontânea, forma-se necessariamente pelas contribuições dos sócios que o integralizam. Logo, seria ingenuidade afirmar que, com a liquidação da quota social, não haveria abalo na sociedade. Sendo assim, não se poderia construir pensamento na contramão da desconsideração da personalidade jurídica, um tipo de desconsideração da personalidade jurídica inversa? Expliquemos melhor. Pelo fato de o patrimônio da pessoa jurídica também ser a expressão do patrimônio do sócio, quando este vier a ser eventualmente executado, por dívida 296 297 298 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 381. TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 62. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 381/382. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 301 particular sua, devendo responder com todos os seus bens presentes e futuros, hipótese em que a sua quota social poderá ser objeto de constrição, apurada por meio de liquidação, caso ocorra, não se estará penetrando igualmente na pessoa jurídica, uma vez que o capital social não é exclusivamente desta? Apesar de, em um primeiro momento, ser um argumento tentador, verificase que não podemos considerar tal entendimento uma desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, sob pena de desvirtuá-la de sua concepção clássica, ou seja, desvirtuamento da função para a qual o ente coletivo foi criado, demonstrado pela ocorrência do abuso do direito e da fraude relacionados à autonomia patrimonial. Na realidade, na penhorabilidade de quotas, não há literal desvirtuamento algum da função do ser humano (sócio), quiçá da pessoa jurídica a qual este integra. Tampouco, estão caracterizados o abuso do direito e a fraude relacionados à autonomia patrimonial. Com isso, evita-se considerar hipóteses transversas, cogitando, assim, de desconsideração questões que, na realidade, tratam de imputação pessoal dos sócios, como no caso vertente, de responsabilidade patrimonial. Entretanto, asserimos indefectivelmente que não há como negar certo enleio entre a liquidação da quota social e a sociedade da qual se retira sua condição de existência. Assim, em virtude do exposto, a despeito de não se poder cogitar de uma desconsideração da personalidade jurídica inversa, há de se reconhecer certa intromissão na vida da sociedade. CONCLUSÃO Sobreleva notar que, diante de todo o pugilato intelectual travado no decorrer deste trabalho, ficou caracterizado, de forma evidente, que a personalidade jurídica é o instrumento legal atribuído pelo Estado à sociedade, a fim de que esta atue como pessoa jurídica (centro autônomo de direitos e obrigações) e, assim, concretize os fins econômicos almejados. De igual forma, comprovou-se ser a personalidade jurídica um atributo de viabilização econômica, por ajudar a desenvolver a moderna economia de mercado, conferindo maior segurança à atividade empresarial, na medida em que sua concessão possibilita à pessoa jurídica agir com toda desenvoltura, já que passa a ter uma estrutura singular com nome, patrimônio, domicílio e nacionalidade próprios. Entretanto, é evidente que a utilização adequada do privilégio da pessoa jurídica mostrou-se uma utopia, até porque os efeitos decorrentes da personificação 302 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. da sociedade (enunciados acima) levam a um cenário perfeito para o cometimento de fraudes e abusos de direito. Sendo assim, o próprio Estado se incumbiu em desenvolver instrumento (teoria da desconsideração da personalidade jurídica) capaz de retirar, excepcionalmente, referidos efeitos e atingir, de forma momentânea, a responsabilidade patrimonial dos sócios e dos administradores, já que não há nada mais justo do que conceder ao Estado, por meio da justiça, a faculdade de verificar se o direito por ele concedido está sendo adequadamente realizado. Notou-se, contudo, que esse mecanismo se operava perfeitamente quando se tratava de credores da pessoa jurídica que não conseguiam receber seus créditos em virtude da inexistência ou insuficiência de patrimônio da sociedade, uma vez que a função social havia sido desvirtuada. Entretanto, quando se ventilava de credor particular de pessoa natural integrante de pessoa jurídica, que não conseguia recuperar seu crédito diante da inexistência ou insuficiência de patrimônio do sócio-devedor, não havia solução jurídica visível. Daí é que, a partir do século XX, passou-se a discutir a respeito da possível penhora de quotas da pessoa natural (sócio) que integrasse uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, como meio de se poder levantar determinada quantia em dinheiro a fim de solver a dívida particular do sócio-devedor. Por essas razões aventadas é que se demonstrou imperioso estudar os principais aspectos da quota social (conceito e natureza jurídica), exercendo, além do mais, função de ponte temática para o debate principal. Dessa feita, em apertada síntese, consignou-se ser a quota social o contingente patrimonial com que o sócio concorre para a formação do capital da sociedade, traduzindo-se, assim, em um bem imaterial ou incorpóreo, de existência autônoma, objeto de relações jurídicas e de valor econômico próprio. Outrossim, de forma objetiva e elucidativa, traçou-se, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, sucinto panorama evolutivo a respeito da penhora de quotas, desde a recalcitrância em seu deferimento (égide do Código Comercial e do Código de Processo Civil de 1939), passando pelo entendimento intermediário (penhorabilidade com ressalvas da década de 70), até a sua total viabilidade, a partir de decisões jurisprudenciais que facilitam a compreensão do assunto, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alcançando-se a sistemática do Código Civil de 2002, em paralelo com a novíssima reformulação do CPC (conferida pela Lei n. 11.382/06) e examinando os regramentos legais e técnicos pertinentes, verificou-se que os referidos Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 303 diplomas legais encerraram em definitivo as dissensões existentes a respeito da penhorabilidade das quotas sociais, haja vista terem adotado in totum o juízo de que a penhorabilidade das quotas sociais, exatamente por se tratar de um bem de expressão econômica incluído no patrimônio do devedor, é plenamente viável para o cumprimento das obrigações do sócio em débito. Por derradeiro, partindo-se da premissa de que o patrimônio da pessoa jurídica também é expressão do patrimônio dos sócios, haja vista a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não significar um distanciamento completo da pessoa dos sócios, porquanto pertencendo a estes as quotas e os frutos daquela, estimulouse o leitor à seguinte reflexão: já que, na desconsideração da personalidade jurídica, existem fatos da sociedade (mau uso da pessoa jurídica) que acabam por envolver a pessoa física do sócio (responsabilização); poder-se-ia rotular de desconsideração da personalidade jurídica inversa a penhora de quota social, na situação em que, ao revés, ocorrem vicissitudes dos sócios (dívida) que comprometem a vida da sociedade (eventual redução do capital social)? Em resposta a tal silogismo, asseverou-se ser aleivoso concluir no sentido afirmativo, uma vez que constituiria um raciocínio dedutivo falho pelo fato de se divorciar da concepção clássica da teoria da desconsideração. De outra sorte, à guisa de conclusão, afirmou-se escorreitamente que não há como negar certo enleio entre a liquidação da quota social e a sociedade da qual se retira sua condição de existência. Em outras palavras, a despeito de não se poder cogitar de desconsideração da personalidade jurídica inversa o fenômeno jurídico da penhorabilidade de quota social, há de se reconhecer, a partir dele, certa intromissão na vida da sociedade. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABRÃO, Carlos Henrique. Penhora de cotas de sociedade de responsabilidade limitada. 3. ed. São Paulo: Universitária de Direito, 1996. ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais (Direito de empresa). 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. _____. Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias e trabalhistas: desconsideração da personalidade jurídica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. BANDEIRA, Gustavo. Relativização da pessoa jurídica. Niterói: Impetus, 2004. BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de Direito Comercial. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: RT, 2003. 304 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998. BORGES, João Eunápio. Curso de Direito Comercial terrestre. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969. _____. Curso de Direito Comercial terrestre. 5. ed. 4. tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 1991. BRUNETTI, Antonio. Tratado del derecho de las sociedades. Vol. I. Tradução de Felipe de Solá. Buenos Aires Cañizares: Uteha, 1960. BULGARELLI, Waldírio. Sociedades, empresas e estabelecimento. São Paulo: Atlas, 1980. _____. Sociedades Comerciais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2001. BUYLE, Jean-Pierre. Code de commerce et lois particulières. 2. ed. Bruxelles: Bruylant, 1998. CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo Código Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. COELHO, Fábio Ulhoa. A Sociedade Limitada no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. _____. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. _____. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. _____. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. _____. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. CRISTIANO, Romano. Personificação da empresa. São Paulo: RT, 1982. DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. Vol. 2. (jurisprudência anotada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. _____. A Instrumentalidade do processo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 4. ed. Atualizado por Roberto Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2004. FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Sociedades limitadas: de acordo com o Código Civil de 2002. São Paulo: Atlas, 2003. FERRARA, Francesco. Trattato di Diritto Civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921. _____. Le persone giuridiche. 2. ed. Torino: UTET, 1956. FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio no novo Código Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. FRANCO, Vera Helena de Mello. Manual de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. GOMES, Orlando. Instituições de Direito Civil. Vol. 1. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 305 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. ITÁLIA. Codice Civile e la leggi complementari. A cura di Gian Vito Califano. San Marino: Maggioli, 2005. JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os grupos de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1997. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas de responsabilidade limitada. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. MACHADO, Sylvio Marcondes. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1956. MAMEDE, Gladston. Direito Societário: sociedades simples e empresárias. São Paulo: Atlas, 2004. MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: princípios de micro e macroeconomia. Tradução de MONTEIRO, Maria José Cyhlar. Rio de Janeiro: Campus, 1999. MARINHO, Márcia Cristina de Oliveira Ferreira. Penhora de quotas na sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997. MARQUES, Rodrigues Prado. Sociedades Limitadas no Brasil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. MARSHALL, Carla C. A sociedade por quotas e a unipessoalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. V. II, tomo II. Atualizado por Ruymar de Lima Nucci. Campinas: Bookseller, 2001. _____. Tratado de Direito Comercial brasileiro. V. III, Tomo II. Atualizado por Paulo Benasse. Campinas: Bookseller, 2003. NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2005. NERILO, Lucíola Fabrete Lopes. Manual da Sociedade limitada no novo Código Civil. Curitiba: Juruá, 2004. NUNES, A. J. Avelãs. O direito de exclusão de sócios nas sociedades comerciais. Reimpressão brasileira. São Paulo: Cultural Paulista, 2001. OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Sociedade limitada à luz do novo Código Civil. Campinas: LZN, 2003. REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. 1, 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 306 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 1999. SILVA, Bruno Mattos e. Curso elementar de Direito Comercial: Parte Geral e contratos mercantis. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. SILVA, Osmar Vieira. Desconsideração da personalidade jurídica: aspectos processuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. SERIK, Rolf. Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles: El abuso de derecho por medio de la persona jurídica. Traducción y comentarios de Derecho Español por BRUTAU, José Puig. Barcelona: Ariel, 1958. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956. VERRUCOLI, Piero. Il superamento della personalità giuridica delle societá di capitali nella Common Law e nella Civil Law. Milano: Giuffrè, 1964. WORMSER, I. Maurice. Disregard of corporate fiction and allied corporation problems. Washington. Beard Books, 2000. AMARO, Luciano. Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 5, jan./mar. 93, p. 168/181. FALCÃO, Alcino Pinto. Sociedade de responsabilidade - penhora de cota social. Revista Forense, Rio de Janeiro, CXXI, 1949, p. 609/611. REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 58, n. 410, dez./69, p. 12-24. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. As implicações da Nova Lei das Sociedades por Ações nas Sociedades por quotas de Responsabilidade Limitada. Revista de Direito Mercantil (RDM), nova fase, n. 23. Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Túlio Ascarelli e do Instituto de Direito Econômico e Financeiro, anexos aos departamentos de Direito Comercial e Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: RT, 1976, p. 151/157. VILAR, Willard de Castro. Penhora das Cotas nas Sociedades de Responsabilidade Limitada. Revista de Direito Mercantil (RDM), nova fase, nº 25. Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Túlio Ascarelli e do Instituto de Direito Econômico e Financeiro, anexos aos departamentos de Direito Comercial e Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: RT, 1977, p. 31/38. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007. 307 308 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 15, Edição Especial, pp. 231-307, Dez. 2007.