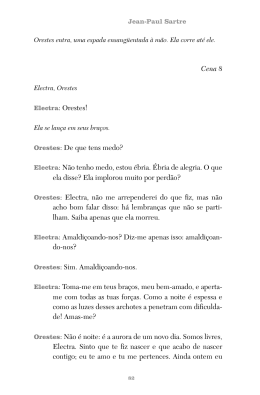

IFIGÉNIA AGAMÉMNON ELECTRA Dossier Pedagógico Há séculos que se fala dos mitos gregos como se fossem algo a reencontrar, a despertar. Na realidade, são essas fábulas que continuam à espera de nos despertar e de serem vistas, como uma árvore diante dos olhos que se reabrem. Os mitos são constituídos por ações que incluem em si o seu contrário. O herói mata o monstro, mas nesse gesto percebe-se que o contrário também é verdadeiro: o monstro mata o herói. O herói rapta a princesa, mas nesse gesto percebe-se que o contrário também é verdadeiro: o herói abandona a princesa. Como podemos ter a certeza? Dizem-no-lo as variantes, que são a circulação do sangue mítico. Admitamos, porém, que de um certo mito desaparecem todas as variantes, apagadas por uma mão invisível. O mito permanecerá igual? É essa a diferença subtilíssima entre o mito e todas as outras histórias. Mesmo sem variantes, o mito manterá a inclusão do contrário. Roberto Calasso, As Núpcias de Cadmo e Harmonia, tradução de Maria Jorge Vilar de Figueiredo Índice 1 Sinopses e ficha técnica 2 O autor fala de si mesmo: Uma cerejeira num café, autobiografia de Tiago Rodrigues 3 O exercício da memória: Conversa com Tiago Rodrigues 4 Fotografias de ensaio 5 A que textos chamamos clássicos e porquê Porquê ler os clássicos, Ítalo Calvino 6 A história que está na base das três tragédias O mito Ciclos lendários gregos 7 As relações de parentesco das personagens das três tragédias Árvore genealógica Relações familiares e destinos 8 O que é a tragédia Excertos de vários autores 9 Comparação de excertos de Eurípedes e Ésquilo e de Tiago Rodrigues As versões lado a lado 10 Pistas de reflexão e trabalho 11 Informações e reservas - Escolas 12 Quem somos – Teatro Nacional D. Maria I 2 Ifigénia, Agamémnon, Electra De Tiago Rodrigues A tragédia é de confiança, acaba sempre mal. A temporada da Sala Garrett abre não apenas com uma mas com três novas peças de Tiago Rodrigues, com as quais o atual diretor artístico do D. Maria II embarca no desafio de reescrever três tragédias gregas, a partir da leitura de Eurípedes, Sófocles e Ésquilo. São três espetáculos diferentes que acompanham uma família ao longo de várias épocas, levando ao confronto com a perpétua mudança dos valores que servem de base a uma sociedade e à sua governação. Três espetáculos criados com a urgência do nosso tempo, em diálogo com o repertório da tragédia grega, já tão distante mas infalivelmente atual. O elenco destes espetáculos junta os atores residentes do D. Maria II, com os quais Tiago Rodrigues trabalha pela primeira vez, com outros que têm sido cúmplices do seu percurso artístico nos últimos anos. Participam ainda seis jovens atores recém-formados pela Escola Superior de Teatro e Cinema, que assim iniciam a sua colaboração em diversas produções e coproduções do D. Maria II, na temporada de 2015-2016. Ifigénia Estacionados na cidade de Áulis, à espera que o vento favorável lhes permita navegar para Troia e resgatar Helena, os gregos são surpreendidos por um terrível oráculo: Agamémnon, rei de Argos, teria que sacrificar a sua filha Ifigénia para que se voltasse a sentir o sopro capaz de mover as velas. Na reescrita de Tiago Rodrigues do texto de Eurípedes, é pelas ondas da sua própria memória que vogam as personagens na tentativa de contar a história. Alguém se lembra do que estava a acontecer em Áulis quando tudo começa? Agamémnon Dez anos foi o tempo que durou a longa ausência de Agamémnon, rei de Argos, na Guerra de Troia. Neste período, Clitemnestra comandou os destinos da cidade ao lado de Egisto, seu amante, e velho rival de Agamémnon. Apenas o regresso do antigo rei prometia limpar o nevoeiro cerrado que se abatia sobre os cidadãos de Argos. Porém, Clitemnestra não esqueceu o sacrifício da filha Ifigénia. Em dez anos, foi alimentando a sua ira contra Agamémnon, que finalmente regressa. Esta é a história da sua desventurada festa de boas-vindas. Electra Electra nunca perdoou a mãe, a rainha Clitemnestra, pelo assassínio do pai, Agamémnon. Reduzida à escravatura e a viver nos arrabaldes que circundavam Argos, Electra via na chegada de seu irmão Orestes, do qual havia sido separada na infância, a última esperança para finalmente saciar a sua sede de justiça. Mas o que acontece quando, para honrar a morte do pai, um filho é levado a tirar a vida à própria mãe? No reino de todas as questões, só a vingança trará algumas respostas. Ficha artística texto e encenação interpretação Ifigénia Agamémnon Electra Tiago Rodrigues Ana Tang, Ana Valente, Flávia Gusmão, Isabel Abreu, João Grosso, José Neves, Lúcia Maria, Marco Mendonça, Maria Amélia Matta, Miguel Borges, Sandra Pereira Ana Água, Ana Tang, Ana Valente, Isabel Abreu, João Grosso, José Neves, Manuel Coelho, Maria Amélia Matta, Paula Mora, Victor Yovani Ana Água, Flávia Gusmão, Lúcia Maria, Manuel Coelho, Marco Mendonça, Maria Amélia Matta, Miguel Borges, Paula Mora, Sandra Pereira, Victor Yovani interpretação musical ao vivo em Agamémnon Gabriel Ferrandini (bateria e percussão), Pedro Sousa (saxofones) música original cenografia figurinos desenho de luz desenho de som assistência de encenação Gabriel Ferrandini Ângela Rocha Magda Bizarro, Ângela Rocha Nuno Meira Sérgio Henriques Filipa Matta direção de cena ponto operação de luz operação de som maquinaria auxiliar de camarim reforço de guarda-roupa produção executiva TNDM II Manuel Guicho Cristina Vidal Feliciano Branco Sérgio Henriques Rui Carvalheira Paula Miranda Manuela Pires, Maria José Baptista Rita Forjaz produção coprodução agradecimentos TNDM II Teatro Viriato Álvaro Correia, Miguel Lima, Miosótis M/12 duração Ifigénia 1h30 | Agamémnon 1h05 | Electra 1h20 nota à cenografia na peça Agamémnon é usada uma fotografia da fachada do Teatro D. Maria II (fev. 1979), da autoria de José Marques (Biblioteca|Arquivo do TNDM II). 2 O autor fala de si mesmo «Uma cerejeira num café» AUTOBIOGRAFIA DE TIAGO RODRIGUES O primeiro ser humano que me tocou foi a enfermeira Manuela, do Hospital de Santa Maria. Terá sido ela a cortar o cordão umbilical, a limpar-me, a colocar-me no colo da minha mãe. Eram cinco e meia da tarde de 16 de Fevereiro de 1977. A enfermeira Manuela já conhecia a minha mãe que, naquela época, estava a terminar o curso de Medicina em Santa Maria. Curiosamente, tanto os meus pais como a enfermeira Manuela viviam e vivem ainda hoje na Amadora. O mais antigo desenho que fiz em criança e que ainda tenho guardado foi feito na redação do O Jornal, onde o meu pai trabalhava. Foi numa cozinha convertida em parte da redação, onde o Fernando Assis Pacheco tinha a sua mesa. O Assis era meu padrinho. O meu batizado foi no 1º de Maio. Assim agradaram-se tanto os católicos como os esquerdistas da família (incluindo os católicos esquerdistas). O Assis aparece na foto do meu batizado de cravo ao peito. As canetas que usei para fazer esse desenho de que falava eram oferecidas pelo Assis e a tela usada era papel timbrado que dizia “O Jornal”. Talvez fosse Páscoa e daí as canetas de presente. Rodeado por jornalistas uma boa parte do dia, é natural que as personagens que imaginava não fossem índios e cowboys, mas antes sindicalistas e ministros. O mais antigo desenho feito pelo meu punho é um retrato do Mário Soares, imitado da primeira página dum jornal. A minha árvore preferida é a cerejeira porque os meus avós tinham uma cerejeira. Era no alto dessa cerejeira que passava os verões na Guarda, a cidade mais alta de Portugal. Comia sempre as cerejas que já tinham sido bicadas pelos pássaros porque o meu avô me ensinou que essas são as melhores. O primeiro poema que escrevi era sobre uma cerejeira. Felizmente, perdeu-se para sempre. Usei o papel em que o escrevi para embrulhar umas quantas cerejas que ofereci a uma rapariga. Ela fez brincos de princesa com as cerejas mas nunca me deu um beijo. Perdi a rapariga e o poema. A cerejeira ainda lá está. A melhor prenda que já recebi, recebi-a duas vezes. É um quadro do pintor português Artur Bual. O Bual vivia na Amadora e, quando quis fazer a minha primeira peça de teatro, em 1998, ele ofereceu-me um quadro para que eu o pudesse vender e pagar os ordenados dos atores da peça. Dez anos depois, a minha mãe descobriu esse quadro, comprou-o e ofereceu-mo. É uma pintura de um Cristo a fazer lembrar um fuzilado do Goya. Eu chamo-lhe O Mecenas. Está pendurado no corredor, mesmo à entrada da cozinha. Os únicos lugares de que gosto ainda mais do que de teatros são os cafés. Os meus avós da Guarda tinham um café e os meus avós de Moncorvo tinham uma tasca. Apaixonei-me na esplanada dum café. Comecei a fazer teatro no liceu da Amadora porque os amigos que iam ao mesmo café que eu faziam teatro na escola. Decoro texto nos cafés. Escrevo nos cafés. Tenho reuniões nos cafés. Tenho ideias nos cafés. Estou a escrever esta autobiografia num café. Em casa, gosto de passar o máximo de tempo na cozinha, porque me faz lembrar um café. Quando criei uma companhia de teatro com a Magda Bizarro, o Mundo Perfeito, o nosso escritório foi uma cozinha durante vários anos, mas onde se trabalhava mais era no café. Acho que o café é a sede da democracia. Enquanto houver cafés, há esperança para a espécie humana. Nunca comi tanto como daquela vez na aldeia de Acteal, na selva Lacandona, no Sudeste Mexicano. Foi em 1999. Tinha participado num encontro da guerrilha zapatista com a sociedade civil e fui visitar a aldeia onde milícias paramilitares tinham massacrado metade dos habitantes. Os cinquenta sobreviventes que restavam disseram que não tinham galinhas suficientes para organizar um banquete em que todos pudessem comer carne. Então decidiram que só a meia dúzia de estrangeiros de visita é que comeriam as galinhas e eles, os anfitriões, contentar-se-iam com frijoles refritos. O problema é que, apesar de tudo, eram galinhas a mais para apenas seis visitantes. Eram para aí 15 galinhas. A menos para todos, a mais para apenas alguns. Resolvi comer, comer, comer até não sobrar uma coxa de galinha. Pareceu-me a melhor homenagem que podia fazer a Acteal. Tornei-me ator quando comecei a trabalhar com a companhia tg STAN. Foi com esses belgas libertários que percebi que, embora eu não fosse a melhor coisa que tinha acontecido ao teatro, o teatro era a melhor coisa que me podia acontecer a mim. Ainda hoje não sei se o teatro é feliz comigo, mas eu sou feliz com ele. Há casamentos que funcionam com amor só de um dos lados. Foi a fazer um Platonov, de Tchékhov, que percebi que não é preciso ser muito bom para se escolher o teatro como profissão. Basta que ele nos faça felizes. O resto é trabalho. O animal de estimação mais invulgar que tive foi um ouriço cacheiro. Chamei-lhe Picasso. Viveu comigo uns meses. Tinha-o encontrado ferido numa estrada da Arrábida. Quando ficou bom, disse-me que queria voltar a casa. Libertei-o onde o tinha encontrado. Sei que não há cerejeiras na Arrábida e que os ouriços cacheiros não conseguem subir às árvores, mas consola-me imaginá-lo a viver no alto duma cerejeira com vista para o castelo de Palmela. Gosto de atores e produtores e técnicos e cenógrafos e figurinistas e desenhadores de luz e dramaturgos. A minha autobiografia podia ser uma lista de centenas de nomes de pessoas do teatro. É um povo que vive na fronteira, na margem de erro. São nómadas exploradores. É a minha tribo. A minha palavra preferida é: vulnerável. A minha pessoa preferida chama-se: Beatriz. A minha atividade preferida é: aprender de cor. A minha frase preferida está sempre a mudar. Normalmente é uma frase do dramaturgo Noel Coward: work is more fun than fun. Mas, de momento, é uma frase de Plutarco: a alma do amante vive sempre num corpo alheio. É uma frase que Plutarco escreve nas Vidas Paralelas sobre o romance entre António e Cleópatra, que é a peça em que estou agora a trabalhar. Será uma adaptação muitíssimo livre a partir de Shakespeare, escrita para a dupla de artistas Sofia Dias e o Vítor Roriz, que estreia daqui a uns dias no Centro Cultural de Belém. É uma frase que diz do amor mas também do trabalho do ator, do escritor, do encenador. É uma tese teatral. É uma autobiografia. Daqui a umas semanas, vou passar a dirigir o Teatro Nacional D. Maria II. Vou entrar com o pé esquerdo. Sem superstições e com esperança. Tentarei ser a alma do amante no corpo dum teatro alheio porque é um teatro de todos. Ontem, estava na Amadora e passei pela enfermeira Manuela. Usa uma longa trança grisalha. Está, certamente, reformada. Vejo-a muitas vezes a passear pelas ruas da Reboleira. Ontem, quando passava por mim, disse-lhe: boa tarde. Ela parou e olhou para mim. Ela, o primeiro ser humano que me tocou. A enfermeira Manuela olhou para mim e não me reconheceu. Seguiu o seu caminho. Texto originalmente publicado no Jornal de Letras (2014) 3 O exercício de memória CONVERSA COM TIAGO RODRIGUES Os clássicos agora, a reescrita e a reconstituição, a memória, o coro e o coletivo, a violência e as mortes, os deuses e o inevitável No Entrelinhas, que escreveste para o Tónan Quito, ele diz a certa altura que é estúpido perguntar se os clássicos ainda fazem sentido hoje. É estúpido perguntar? A vontade de pegar nestas peças e de as reescrever não tem absolutamente nada a ver com tentar atualizá-las para fazerem sentido no nosso tempo, nem com dizer que há um grande fundo intemporal nestes textos clássicos, porque às vezes a questão não é essa, há grandes textos que são mesmo muito datados, e isso não quer dizer que não consigam ser urgentes e presentes em qualquer época. O que nós queremos aqui, acima de tudo, é dialogar com estes textos, ou seja mais do que montá-los, era lê-los e discutir sobre eles — e reescrever é um pouco a consequência de estarmos a discuti-los. Eu reescrevo este Ifigénia, Agamémnon e Electra a partir de um debate coletivo com a equipa toda, à volta da leitura. São textos que nascem como uma espécie de memória ou retrato de uma leitura que se faz hoje e que não é necessariamente a leitura de 2015 — é a leitura de um grupo específico de pessoas. Há uma vontade de falar sobre o que nós pensamos quando lemos estas tragédias, mais do que apenas montá-las, o que já seria riquíssimo. Acho que isto é mais pobre, que a matéria textual é mais rarefeita, mais um resíduo do Eurípedes, do Sófocles e do Ésquilo. E nesse retrato há o nosso esquecimento, a nossa ignorância. Interessava-nos tentar perceber como é que nós, que somos o ingrediente contemporâneo desta peça, nos relacionamos com as ideias de sacrifício pelo país, de vingança, de livre arbítrio, de confronto entre o bem comum e o bem filial, familiar, pessoal. Acreditando que modernos somos nós, a missão não é dizer ao público que existem Ifigénias na cidade de Lisboa em 2015, provavelmente não existem. É dizer que as ideias que estão por trás desta peça são ideias que nos podem falar da forma como vivemos hoje e como vamos continuar a viver. Se modernizar não era a razão de reescrever, então não fazia sentido ter telemóveis ou televisões ou autoestradas. Mas também não eliminamos essa hipótese, dizemos que estamos em Argos mas não dizemos que alguém chegou de carroça e é preciso alimentar os cavalos. Tentamos manter o espetáculo na esfera do teatro, do palco. Nenhuma das coisas que são vistas, contadas ou evocadas nos remete para um tempo específico que não seja o do palco. Mas há uma vontade de pôr no aqui e agora. Mas no aqui e agora desta noite. E com o cenário quisemos tornar completamente clara essa vontade de estar no tempo e no espaço do teatro, em vez de tentar ilustrar um outro tempo e um outro espaço. Mesmo quando temos um objeto cenográfico que esconde mais o palco, esconde-o mostrando a fachada do próprio edifício, do teatro. Há uma referência constante à transparência. No Ifigénia é mais translucidez, no Agamémnon são as fitas e no Ifigénia é a absoluta transparência, porque é só uma armação de ferro e vê-se o palco todo aberto. Tentámos mostrar muito aberto um palco que está habituado a estar muito vestido e camuflado. Interessou-nos explorar isso com a Ângela Rocha, a cenógrafa, e é isso que estamos agora a trabalhar com o Nuno Meira, que faz o desenho de luzes: por um lado a austeridade — no verdadeiro sentido do termo — da tragédia, e por outro lado mostrar o teatro: o cenário destas peças é um teatro, muito mais do que um verdadeiro cenário. No início da Ifigénia, o coro diz que a Helena não é mais do que uma ideia. O que é essa Helena agora? A Helena é uma ideia do passado, que aconteceu, que agora já não está presente, e que se pode sempre mencionar como raiz dos problemas, mas muitas vezes não o é. É o que cada um quiser que Helena seja, foi a conclusão a que chegámos. Ao mesmo tempo que é uma pessoa real, é só uma ideia. É um bocadinho como o 25 de Abril. O 25 de Abril é um acontecimento real, mas também uma ideia, e o que cada um quiser que seja conforme as suas convicções e também as suas conveniências, serve a muitas coisas. O rapto da Helena — se é que foi um rapto — serve. Há uma promessa relacionada com ele, exigida pelo Tíndaro, pai da Helena, a todos os pretendentes, um pacto antigo que causa todos os problemas, ou é usado como álibi. A Helena está para a Guerra de Troia como as armas de destruição maciça estão para a invasão do Iraque. Terá um fundo de verdade, há uma relação real com a ideia de ameaça, mas no fundo nós sabemos que o que move os humanos é outra coisa. São precisas as ideias para justificar a ação. Há muita coisa nas reescritas que tem a ver com a forma como estas tragédias foram entendidas ao longo dos tempos. A Helena é o ideal de beleza e uma ideia ausente. Mas há outras ideias, como a de que a tragédia é de confiança, acaba sempre mal — que é uma consideração do Jean Anouilh quando reescreve a Antígona em 44. Há um diálogo não só com o Eurípedes, mas também com o que outros dramaturgos foram fazendo ao longo do tempo. Um recordar de como é que nós, no teatro, vamos lidando com a ideia de tragédia. Que tem qualquer coisa muito do nosso tempo: a evocação, o não ilustrar, não mostrar o que se pode dizer e não dizer o que se pode mostrar. Esse jogo está muito presente com todos aqueles mensageiros, o sangue e as mortes nunca são representados em palco, são sempre fora do palco. E sim, este é um teatro que me interessa fazer hoje, um teatro que não mostra o artifício da morte, ou essa mentira. Mais do que uma reescrita do mito, tu fazes uma reescrita das próprias peças. Da mesma maneira que hoje em dia já não se pinta um São Mateus como o Caravaggio, mas pode-se fazer uma pintura sobre a pintura. Estes espetáculos também são muito sobre o teatro e os problemas do teatro. O problema do Eurípedes com a Ifigénia era o de escrever a sua Ifigénia, não o de escrever a Ifigénia. A Ifigénia já toda a gente conhecia, é o mito. Portanto o problema do Eurípedes é tão formal como o problema que se nos coloca a nós, e a qualquer pessoa que queira pegar num mito. Como é que eu vou resolvê-lo? Vou colocá-los a dialogar mais? Quantas vezes é que mencionam os deuses? Quantos protagonistas tenho, fora do coro? Uso corifeu ou não? A única maneira de aceder a estes temas, a essas histórias — porque não são só temas nem personagens, há uma sequência linear de acontecimentos que está estabelecida — é através da forma. Então como é que te relacionas com esse cânone? Eu julgo que é por um lado pelos detalhes, pelo novo modo como a mesma coisa é dita, mas também pelo nível de consciência disso, formalmente. É verdade que acaba por ser uma coisa muito sobre o teatro, mas porque adaptar as grandes histórias do teatro acabará sempre por ser um exercício do próprio teatro. Não é tanto o querermos fazer um espetáculo exclusivamente assente na meta-teatralidade, mas é a única forma de aceder. Quando a Sarah Kane escreve O Amor de Fedra, ou o Cocteau faz também a sua Antígona, fazem um exercício que também é sobre o teatro. Depois pode ser mais ou menos consciente. Aqui a certa altura é muito explícito, sobre o que é que nós enquanto artistas, enquanto espectadores, enquanto sociedade, nos lembramos disto tudo. O ponto de partida do Ifigénia é esse: de quanto é nos lembramos destas histórias. Parece que estão mais a reconstituir uma peça do que a fazer uma peça. Há esse exercício de uma arqueologia da memória, mas também tem a ver com assumir que existe uma tremenda distância em relação a esta cultura teatral, helénica, europeia, estes mitos e estas histórias que se presume que os gregos conheciam de trás para a frente quando entravam no teatro. Dizemos com imenso àvontade que é uma das matrizes culturais, mas quando começamos a discutir como é que se chamava o pai da Helena, ou se a Helena e a Clitemnestra eram mesmo irmãs… É óbvio que já não sabemos isso, mesmo nós próprios que lemos estas peças antes, obrigatoriamente, na escola. A premissa de que o espectador conhece, e quando vem ao teatro vem ver a nova forma de contar a história, quisemos tratá-la também. “Bom, antes temos de nos tentar recordar...” E tentar recordar é dizer que nós hoje, com todo o acesso ao gigantesco arquivo de informação, estamos mais longe de uma ideia de transmissão, menos informativa, que era a dos gregos: a repetição constante das mesmas histórias de outros modos, e que gera mais civilização do que muita informação nova todos os dias. A memória também aparece dentro do próprio texto, em relação às personagens, e àquilo de que se lembram ou não. Sim, há também o exercício de memória nas próprias tragédias, sobretudo sendo uma trilogia. A partir do momento em que morre a Ifigénia, a grande questão é quem se lembra do quê. Há um processo histórico, de uma sociedade com guerra, revoluções, tomadas de poder, e o que conduz as ações dos protagonistas é sempre o modo como eles se lembram de determinada coisa. Esse é talvez o elo de ligação mais forte com o nosso tempo, o modo como nós deixamos, em sociedade, que os valores sejam moldados à conveniência das ocasiões. Nem é preciso passar gerações, a passagem de dois ou três anos transforma completamente a nossa relação com um acontecimento. Em quarenta anos de democracia, a nossa ideia de solidariedade, de justiça, de sacrifício é outra. Há uma personagem no Agamémnon, o Egisto, que diz que em nome do bem comum, as amizades e os ódios entre os homens devem mudar como a árvore caduca, todas as estações. Quando li as tragédias seguidas, foi umas das coisas que me tocou muito. A violência da Electra é justificada por um facto histórico que é visto de forma completamente parcial, porque é visto sem o seu antecedente. É como olhar para a Segunda Guerra Mundial sem a Primeira. Falar da Guerra Fria sem saber o que foi a Segunda Guerra Mundial, Hiroxima e Nagasaki. Continuamos a ver o mundo e os países e as relações políticas, bélicas, assim, tentando tratar seletivamente o passado. E o facto de serem três peças permite, num espaço de tempo muito reduzido, colocar isso em evidência. A forma como a passagem do tempo nos pode trair. Fala-nos um bocadinho do papel do coro: tanto serve como uma espécie de ponto, como é testemunha, como duplo das personagens, dá as didascálias… Uma das decisões que eu tomei muito cedo foi não dar só uma única função ao coro. O coro tem o papel inicial de recordar, faz avançar a ação, narra o que não se quer ou não se pode mostrar, questiona ou interpela personagens (a Clitemnestra, a Electra) cuja conduta pode ser duvidosa — e portanto representa de alguma forma o senso comum. E fui-me apercebendo de que tinha também o papel de ser os outros — a certa altura diz-se que há os que têm nome e os que não têm nome. Não no sentido de uma estratificação entre ricos e pobres, ou entre poderosos e nãopoderosos (embora isso seja sugerido também), mas entre os que são recordados e os que não são recordados. Eles são os que não têm nome, e portanto os que não podem agir, porque um gesto deles ou é um gesto coletivo, ou então não tem valor. Um gesto individual de alguém que não tem nome é como se não acontecesse. Quando falamos de história, há uma história de hemeroteca, quotidiana, que depois é filtrada pelo tempo e ganha um ponto de vista a partir do poder, dos que têm nome. O coro no início seduziu-me muito: vou conseguir tratá-lo individualmente, cada pessoa é mesmo uma pessoa e tem uma história individual. Mas a grande violência do coro é que é um coletivo, não vale individualmente. Então comecei a escrever a partir dessa frustração. É um coro que está relativamente insatisfeito com a ideia de ser só um coro, mas que ao mesmo tem medo quando precisa de ter medo, quando tenta fazer alguma coisa não consegue… Muito mais do que conseguir libertá-los, acho que acabei por sublinhar a impotência do coletivo. Eu tive um bocado a impressão oposta quando a Cassandra diz: tendo eu nome, o que me acontece é inevitável. Enquanto a vossa sorte, dos que não têm nome, não está escrita — estão condenados a ser livres, como diz o Sartre. A Cassandra tem nome e isso dá-lhe um destino trágico. E os que não têm nome, são mais personagens dramáticas, como nós. Mas a questão que o Velho coloca é: tu vais morrer porque tens um nome, mas quando tu morreres, vão dizer “a Cassandra morreu”, e quando eu morrer não vão dizer nada, porque não vai sequer poder ser nomeada a minha ausência. Há de haver outros velhos. Então se a minha ausência não for nomeada, terei alguma vez vivido? E a evolução do coro ao longo das três peças? Outro problema que eu tive foi: como é que os atores saem do coro? Isso é o início do Ifigénia. Eles são todos coro e depois lentamente começam a sair. Tentei que se fizesse nas três peças um pouco a evolução do coro ao longo dos trágicos. No início é muito mais coral, e de repente o Miguel Borges sai do coro e começa a dizer texto do Agamémnon — como terá feito Téspis, que é o primeiro ator. Um tipo que supostamente se destacou do coro em pleno espetáculo e começou a dizer o texto sozinho, por vaidade, ou por coragem, e de repente temos o primeiro ator, que já não dizia “Agamémnon diz não-sei-o-quê”, dizia só mesmo a coisa, em vez de citar. Esse caminho começou a conduzir atores para personagens. E no final da Ifigénia sobram quatro atrizes que não têm personagem, que são só coro, numa espécie de frustração perante os acontecimentos. E isso foi o que me conduziu para o Agamémnon. No Agamémnon são os que falam baixo, os que estão ali há dez anos a viver a essa frustração. No Electra já são as jovens de Argos que querem ir mais longe, querem tomar mais conta dos acontecimentos, mas lidam com um outro problema: elas olham para a Electra, que pode ser a fonte de toda a mudança, e dizem: não será ela também um deles? Já é um coro mais cínico, ou pelo menos com menos ingenuidade em relação àquela família amaldiçoada. É um coro que está muito mais próximo, fala tu cá tu lá com as personagens, entra na casa da Electra e explica o que se está a passar. Há uma progressão. Se houvesse uma quarta peça, acho que não havia coro. A trilogia abre pondo o público a falar, e fecha com uma exortação ao silêncio. Queres falar sobre esse final? Aquilo que é dito em palco nunca são coisas que eu queira dizer ao mundo, nem que a equipa queira dizer. “E se ficássemos em silêncio?” é uma expressão de derrota. Mas uma expressão de derrota em palco não é um apelo à apatia. Pode ser uma provocação. Há uma reflexão que está a ser feita. Quando o Velho diz “E se ficássemos em silêncio?” no final da trilogia está a colocar essa hipótese: e se não nos puséssemos a questionar todas estas coisas? E se deixássemos andar? Se aceitássemos o nosso lugar? Muda realmente alguma coisa, compensa? Não é uma reação catártica ao final trágico, é a reação de alguém que está de longe a observar os acontecimentos, mas que também passou as três peças a influenciá-los. Ele é um agente, não é só um instrumento, é alguém que tem uma vontade própria a certa altura (tenta salvar a Ifigénia, no final cumpre aquilo que a Electra quer), mas que vai azedando – por alguma razão também é o Velho. Deixa de conseguir ter confiança nos outros, em termos políticos e amorosos. É ainda um grande debate, se deveremos terminar com essa pergunta ou não. Mas não sou eu a falar. Aliás, nunca sou eu a falar. Sobre a violência, quando li o Electra – e porque tu costumas usar poucas didascálias – fiquei a pensar: como é que eles vão resolver o problema da música com a cabeça do Egisto? Esta peça não tem mesmo nenhuma. Há coisas que eu não escrevo porque não preciso, porque há um jogo que já foi discutido, ou que eu já imagino e sei que vou pôr em prática daquela maneira. Mas também tento não explicar demais com a didascália para que surja a alternativa – que normalmente é melhor – que os próprios atores começam a encontrar. E às vezes escrevo sem didascálias coisas que deveriam ter uma didascália para criar o problema, como o da cabeça. É um problema que eu quis criar à Flávia Gusmão, que eu já sabia que ia fazer a Electra. Vamos ver o que é que sai daqui. Para mim o processo mesmo, mesmo interessante é não é pôr no papel aquilo que foi discutido, é reagir criativamente a essa conversa à volta da mesa, com aos atores. Eu não faço a mínima ideia de como é que vamos conseguir tratar o nível de grotesco e de explícito que essa cena tem. Mas sabemos que é uma pesquisa saborosa e que funciona com a Flávia Gusmão e o Miguel Borges a contracenar e a fazer aqueles irmãos perversos, os dois entre o incestuoso e o infantil… Mesmo a partir do Eurípedes, percebemos que havia possibilidades para que estes dois irmãos, que foram separados, ao encontraremse se relacionassem da forma como se relacionavam quando foram separados, que é a do jogo infantil, e pode ser tremendamente cruel. Uma criança com uma faca e com vontade de vingança… Essa relação que se estabelece entre eles tem qualquer coisa de muito apelativo, que faz com que nos entusiasmemos com o horror do que está a ser cometido, com o lado sanguinário, um bocadinho como achamos tão engraçado o Ricardo III fazer aquelas coisas todas àquela gente toda. Também porque sabemos que estamos no teatro. Mas há um entusiasmo genuíno pela selvajaria, que as crianças têm, um lado Deus das Moscas – porque é uma crueldade atlética, desportiva. E de repente aquele ambiente incestuoso e cruel torna-se muito sedutor e lúdico. A relação do espectador com as várias mortes é diferente. Na Ifigénia é muito triste. Já no Agamémnon, a morte da Cassandra é mais terrível que a do próprio Agamémnon… Sim, porque nós temos a mesma memória que a Clitemnestra. Não achamos o Agamémnon uma vítima inocente. Nem o Ésquilo achava. O Agamémnon era um tipo com pecados suficientes se calhar não para merecer uma morte tão horrível, mas apesar de tudo… O próprio coro diz isso, no final do Ésquilo, à Clitemnestra: sim senhora, ele deveria ser castigado, mas outra coisa é o pecado de matar o marido, e do adultério, por esse também tens de ser castigada. O castigo é justo, mas o ato é imperdoável. A Cassandra é a vítima inocente naquilo, e esta Cassandra só sabe um bocadinho para a frente, vai descobrindo. Só sabe o próximo episódio, não sabe a série toda. O Agamémnon é todo sobre timing, mais até do que sobre a memória. Quando é que sabes o que vai acontecer, quando é que acontece efetivamente, quando é que tentas fazer alguma coisa em relação a isso, será que ainda vais a tempo. É o problema da Cassandra, do coro, da Clitemnestra que tem a festa daqui a pouco e portanto tem de conduzir o Agamémnon, é o problema do Agamémnon que quer atrasar a festa o mais possível porque sente que qualquer coisa não está bem, do Egisto que aparece cedo demais, da Electra que aparece antes do seu tempo, ainda não é a história dela, é só na próxima peça… O Agamémnon vai para um universo mais do thriller, é muito cinematográfico. Tem mais a ver com o problema da montagem e do montador do que com o problema do encenador. Uma peça com muitas entradas e saídas, de ritmo. O final se calhar é mais Funny Games, essa crueza, frieza da montagem, é uma peça mais esquemática também, com menos liberdade de jogo. Para os atores também é mais rigorosa, têm de obedecer a tempos. Tem um metrónomo ligado. E o Electra deixa de ter outra vez o metrónomo ligado porque há uma personagem principal que precisa de espaço para explodir. É talvez a peça que exige mais imperfeição, aspereza, mais liberdade e margem de erro. E as referências aos deuses? Foi uma das questões que nós discutimos nas leituras, o nível de convicção. O Eurípedes já é muito irónico em relação aos deuses. O que eu ponho a Clitemnestra a dizer no final do Ifigénia é só um sublinhado do que o Eurípedes já tem: “como acreditar nisto, como não ver nisto apenas uma história para nos consolar?” A questão dos deuses e a da figura da mulher foram questões que eu… não foi tanto atualizar, mas que para mim seria insuportável abordar do mesmo modo. Conceptualmente, mas também politicamente. Acho que já ultrapassámos a fase em que escrever uma Electra ou uma Ifigénia é escrever sobre a emancipação da mulher. É escrever já pós-emancipação, dando-a como dado adquirido. Estamos a escrever para um tempo em que já não temos de fazer o esforço de emancipar a figura feminina. A questão dos deuses, achei que não era possível omiti-la, também porque os deuses se podiam tornar metáfora de alguma coisa que não se pode tratar explicitamente. São uma ferramenta de propaganda, e toda a gente assume isso. O Ulisses diz: pouco importa que lhe chamem destino, memória, deuses. Sim, chamem-lhe o que quiserem, é o inevitável. O Ulisses é mais explícito no discurso político, ele é um estratega, bastante mais do nosso tempo, então aí senti-me à vontade para entrar num território em que vemos muitos ricochetes políticos com o nosso tempo em termos linguísticos. Voltando ao início da conversa, acho importante inverter a ordem: não nos perguntarmos se estas histórias ainda fazem sentido hoje, mas antes que sentido é que nós fazemos face a estas peças. Não as três que eu escrevi, mas a Ifigénia, o Agamémnon e a Electra são mais a humanidade e estão mais próximas das grandes questões da nossa vida do que a maior parte das coisas que estão a acontecer hoje. Pai que sacrifica a filha para ter vento para ir para a guerra. Mulher que mata o marido após dez anos porque não se esquece que ele matou a filha. Filha que espera que o irmão venha para matar a mãe e o padrasto: são histórias completamente impossíveis, mesmo que isto saísse agora no jornal, continuarias a achar distante do que somos hoje. Mas às vezes, o nosso tempo faz menos sentido. E olhar para o nosso tempo através destes textos é olhá-lo com a memória da civilização, em vez de ser como uma coisa inevitável. Porque desse ponto de vista da cultura, dos grandes textos, há muita coisa que não faz sentido, que é absurda e que devia ser transformada. Encenas o inevitável para dar a ver que não é inevitável o que existe? Óbvio. Como os gregos. A maior parte deles conheciam estas histórias, mas a razão por que o Sófocles escolhe, no ano X, fazer a Antígona, estava muitas vezes ligada ao que tinha acontecido no ano político anterior. Porquê fazer as três tragédias hoje? Porque acho que estamos muito concentrados – não só em Portugal, na Europa – no inevitável, no agora, e perdemos a perspetiva histórica. E a criação artística, a arte, a civilização cultural tem essa noção de posteridade, que a política e a economia perderam – a economia talvez menos, enquanto ciência social, mas a política enquanto prática perdeu essa ideia de futuro, de vindouros, de legado também. Estamos completamente reféns dos próximos três meses, do próximo rating. E perdemos a ideia de passado, porque a de futuro implica também que o calendário para o passado seja alargado. Fazer três tragédias que, ainda por cima, elas próprias falam de um calendário de algumas gerações – entre a primeira e a última passam dezassete anos – é falar também da importância desta perspetiva. Basta olhar da perspetiva de três tragédias gregas, ou do Shakespeare, ou do Molière, e de repente iluminam-se as coisas que não fazem sentido no nosso quotidiano, e que deveríamos combater, alterar, repensar. É proibido esquecer, como diz a Clitemnestra? É proibido esquecer tudo. Alguma coisa se esquece sempre, mas é proibido esquecer como projeto político. CONVERSA COM ANA ELISEU E JOANA FRAZÃO A 17 DE AGOSTO DE 2015. 4 FOTOGRAFIAS DE ENSAIO © Filipe Ferreira 5 A que textos chamamos clássicos e porquês «Porquê ler os clássicos» ITALO CALVINO, 1981 Comecemos com umas propostas de definição. 1. Os clássicos são os livros de que se costuma ouvir dizer: «Estou a reler...» e nunca «Estou a ler...» É isto que se verifica pelo menos entre as pessoas que se pressupõe serem de “vastas leituras”; não se aplica à juventude, idade em que o encontro com o mundo, e com os clássicos como parte do mundo, é válido precisamente como primeiro encontro com o mundo. O prefixo iterativo antes do verbo “ler” pode ser uma pequena hipocrisia por parte de quem tiver vergonha de admitir que não leu um livro famoso. Para o descansar bastará observar que por mais vastas que possam ser as leituras “de formação” de um indivíduo, fica sempre um número enorme de obras fundamentais que não se leu. Quem leu todo o Heródoto e todo o Tucídides levante o dedo. E SaintSimon? E o cardeal de Retz? Mas até os grandes ciclos de romances do século XIX são mais nomeados que lidos. Balzac, em França começa a ler-se na escola e pelo número de edições em circulação dir-se-ia que também se continua a lê-lo depois. Mas em Itália se se fizesse uma sondagem Marktest receio que Balzac ficaria nos últimos lugares. Os apaixonados de Dickens em Itália são uma restrita elite de gente que quando se encontra se põe logo a recordar personagens e episódios como se fossem pessoas suas conhecidas. Há anos Michel Butor, ao lecionar na América, farto de ouvir perguntarem-lhe por Émile Zola que nunca tinha lido, decidiu-se a ler todo o ciclo dos RougonMacquart. Descobriu que era completamente diferente do que julgava: uma fabulosa genealogia mitológica e cosmogónica, que descreveu num belíssimo ensaio. Isto vem a propósito de dizer que ler pela primeira vez um grande livro em idade madura é um prazer extraordinário: diferente (mas não se pode dizer que é maior ou menor) do que se tem ao lê-lo na juventude. A juventude comunica à leitura, tal como a qualquer outra experiência, um sabor e uma importância muito especiais; enquanto na maturidade se apreciam (deveriam apreciar-se) muitos mais pormenores, níveis e significados. Assim, podemos tentar outra fórmula de definição: 2. Chamam-se clássicos os livros que constituem uma riqueza para quem os leu e amou; mas constituem uma riqueza nada menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas condições melhores para os saborear. De facto as leituras da juventude podem ser pouco profícuas por impaciência, distração, e inexperiência das instruções para o uso e inexperiência da vida. Podem ser (se calhar ao mesmo tempo) formativas no sentido de darem uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, conteúdos, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza: tudo coisas que continuam a agir mesmo que do livro lido na juventude se recorde pouquíssimo ou mesmo nada. Ao reler o livro em idade madura, acontece reencontrar-se estas constantes que agora já fazem parte dos nossos mecanismos internos e de que tínhamos esquecido a origem. Há uma força especial da obra que consegue fazer-se esquecer enquanto tal, mas que deixa sementes. Então a definição que dela poderemos dar será: 3. Os clássicos são livros que exercem uma influência especial, tanto quando se impõem como inesquecíveis, como quando se ocultam nas pregas da memória mimetizando-se de inconsciente coletivo ou individual. Por isso deveria haver uma época na vida adulta destinada a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Se os livros permaneceram os mesmos (mas eles também mudam, sob a luz de uma perspetiva histórica que se alterou) nós certamente mudámos, e o encontro é um acontecimento totalmente novo. Assim, o facto de se usar o verbo “ler” ou “reler” não tem muita importância. Com efeito poderíamos dizer: 4. De um clássico toda a releitura é uma leitura de descoberta igual à primeira. 5. De um clássico toda a primeira leitura é na realidade uma releitura. A definição 4. pode considerar-se um corolário desta: 6. Um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem a dizer. Enquanto a definição 5. remete para uma formulação mais explicativa, como: 7. Os clássicos são os livros que nos chegam trazendo em si a marca das leituras que antecederam a nossa e atrás de si a marca que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes). Isto tanto se aplica aos clássicos antigos como aos clássicos modernos. Se ler a Odisseia leio o texto de Homero mas não posso esquecer tudo o que as aventuras de Ulisses vieram a significar durante os séculos, e não posso interrogar-me se estes significados estavam implícitos no texto ou se eram incrustações ou deformações ou dilatações. Ao ler Kafka não posso deixar de comprovar ou de recusar a legitimidade do adjetivo “kafkiano” que nos calha ouvir de quarto em quarto de hora, aplicado a torto e a direito. Se ler Pais e filhos de Turgueniev ou Os Demónios de Dostoievsky não posso deixar de pensar que estas personagens continuaram a reencarnar-se até aos nossos dias. A leitura de um clássico deve dar-nos qualquer surpresa em relação à imagem que tínhamos dele. Por isso nunca será suficiente recomendar a leitura direta de textos originais evitando o mais possível bibliografia crítica, comentários e interpretações. A escola e a universidade deveriam servir para fazer compreender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais que este; aliás, fazem tudo para fazer crer o contrário. Há uma inversão de valores muito difundida pela qual a introdução, o aparato crítico e a bibliografia são usados como uma cortina de fumo para ocultar o que tem a dizer o texto e que só pode dizê-lo se o deixarem falar sem intermediários que pretendam saber mais que ele. Podemos concluir que: 8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma vaga de discursos críticos sobre si, mas que continuamente se livra deles. O clássico não tem necessariamente de nos ensinar alguma coisa que não sabíamos; às vezes descobrimos nele algo que tínhamos desde sempre sabido (ou julgado saber) mas não sabíamos que ele já o tinha dito antes (ou que pelo menos se liga a isso de modo particular). E esta é também uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre a dá a descoberta de uma origem, de uma relação, ou de um vínculo. De tudo isto poderíamos fazer derivar uma definição do tipo. 9. Os clássicos são livros que quanto mais se julga conhecê-los por ouvir falar, mais se descobrem como novos, inesperados e inéditos ao lêlos de facto. Naturalmente isto verifica-se quando um clássico “funciona” como tal, ou seja, quando estabelece uma relação pessoal com quem o ler. Se não der faísca, não há nada a fazer: não se leem os clássicos por dever ou por respeito, mas só por amor. Salvo na escola: a escola deve dar-nos a conhecer bem ou mal um certo número de clássicos entre os quais poderemos depois reconhecer os “nossos” clássicos. A escola destina-se a dar-nos instrumentos para exercermos uma opção; mas as opções que contam são as que se verificam fora e depois de todas as escolas. É só nas leituras desinteressadas que pode suceder esbarrarmos num livro que se torna o “nosso” livro. Conheço um ótimo historiador de arte, homem de vastíssimas leituras, que entre todos os livros concentrou a sua predileção mais profunda no Círculo Pickwick, e a propósito de tudo e de nada cita piadas do livro de Dickens, e associa cada facto da sua vida a episódios pickwickianos. Pouco a pouco ele próprio, o universo e a verdadeira filosofia foram tomando a forma do Círculo Pickwick numa identificação absoluta. Chegamos por esta via a uma ideia de clássico muito elevada e exigente: 10. Chama-se clássico um livro que se configura como equivalente do universo, tal como os antigos talismãs. Com esta ideia aproximamo-nos da ideia de livro total, como o sonhava Mallarmé. Mas um clássico pode estabelecer uma relação igualmente forte de oposição, de antítese. Interessa-me muito tudo o que Jean-Jacques Rousseau pensa e faz, mas tudo me inspira um irreprimível desejo de contradizê-lo, de criticá-lo, de brigar com ele. Tem a ver com a sua antipatia pessoal no plano do temperamento, mas por isso bastava-me não o ler, e afinal não posso deixar de considerá-lo um dos meus autores. Direi portanto: 11. O nosso clássico é o que não pode ser-nos indiferente e que nos serve para nos definirmos a nós mesmos em relação e se calhar até em contraste com ele. 12. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem leu primeiro os outros e depois lê esse, reconhece logo o seu lugar na genealogia. Creio que não preciso de me justificar se uso o termo “clássico” sem fazer distinções de antiguidade, de estilo ou de autoridade. (Para a história de todas estas aceções do termo, ver a exaustiva entrada “Clássico” de Franco Fortini na Enciclopédia Einaudi, vol. III). O que distingue o clássico no discurso que estou a fazer talvez seja apenas um efeito de ressonância que tanto vale para uma obra antiga como para uma moderna mas já com o seu lugar numa continuidade cultural. Poderíamos dizer: Neste ponto já não posso adiar mais o problema decisivo de como relacionar a leitura dos clássicos com todas as outras leituras que não são clássicos. Problema que tem a ver com perguntas como: “Porquê ler os clássicos em vez de nos concentrarmos em leituras que nos façam compreender mais a fundo o nosso tempo?” e “Como arranjar o tempo e a disponibilidade mental para ler os clássicos, assoberbados como estamos por esta avalancha de papel impresso que caracteriza a atualidade?” É claro que se pode imaginar uma pessoa afortunada que dedique o “tempoleitura” dos seus dias exclusivamente a ler Lucrécio, Luciano, Montaigne, Erasmo, Quevedo, Marlowe, o Discours de la Méthode, o Wilhelm Meister, Coleridge, Ruskin, Proust e Valéry, com uma ou outra divagação para Murasaki ou as sagas islandesas. Tudo isto sem ter de fazer recensões da última reedição, nem publicações para o doutoramento, nem trabalhos editoriais no fim do prazo. Esta pessoa afortunada para manter a sua dieta sem nenhuma contaminação teria de se abster de ler os jornais, de nunca se deixar tentar pelo último romance ou pela última investigação sociológica. Fica por ver até que ponto um rigorismo destes seria justo e profícuo. A atualidade pode ser banal e mortificante, mas não deixa de ser um ponto em que devemos situar-nos para olhar em frente ou para trás. Para se poder ler os clássicos, deve-se também determinar “donde” estamos a lê-los, senão tanto o livro como o leitor perdem-se numa nuvem sem tempo. É por isso que tira o máximo rendimento da leitura dos clássicos quem souber alternar com ela a sapiente dosagem da leitura de atualidades. E isto não presume necessariamente uma equilibrada calma interior: pode ser até o fruto de um nervosismo impaciente, de uma insatisfação exasperante. O ideal talvez seja sentir a atualidade como o rumor que entra pela janela, que nos avisa dos engarrafamentos do trânsito e dos saltos meteorológicos, enquanto acompanhamos o discurso dos clássicos que soa claro e articulado no nosso gabinete. Mas também já é muito se para a maioria a presença dos clássicos se sentir como um ribombar longínquo, fora do gabinete invadido pela atualidade como se fosse uma televisão a todo o volume. Acrescentemos portanto: 13. É clássico o que tiver tendência para relegar a atualidade para a categoria de ruído de fundo, mas ao mesmo tempo não puder passar sem esse ruído de fundo. 14. É clássico o que persistir como ruído de fundo mesmo onde dominar a atualidade mais incompatível Resta o facto de que ler os clássicos parece estar em contradição com o nosso ritmo de vida, que não conhece tempos longos, nem a respiração do otium humanista; e também parece estar em contradição com o ecletismo nossa cultura que não saberia redigir um catálogo da c1assicidade que sirva para o nosso caso. Eram as condições que se realizavam em pleno para Leopardi, dada a sua vida sob a égide paterna, o culto da antiguidade grega e latina e a formidável biblioteca que lhe foi transmitida pelo pai Monaldo, tendo anexa a literatura italiana completa, mais a francesa, excluindo os romances e em geral as novidades editoriais, relegadas quando muito para a margem, para conforto da irmã (“o teu Stendhal” escrevia ele a Paolina). Até as suas vivíssimas curiosidades científicas e históricas, Giacomo satisfazia-as em textos que nunca eram demasiado up to date: os hábitos das aves em Buffon, as múmias de Frederico Ruysch em Fontenelle, a viagem de Colombo em Robertson. Hoje é impensável uma educação clássica como a do jovem Leopardi, e sobretudo a biblioteca do conde Monaldo ardeu. Os velhos títulos foram dizimados mas os novos multiplicaram-se proliferando em todas as literaturas e culturas modernas. Só resta inventar cada um uma biblioteca ideal dos nossos clássicos; e diria que ela teria de ser constituída metade por livros que já lemos e que foram importantes para nós, e metade por livros que nos propomos ler e pressupomos que sejam importantes. E deixando uma secção de lugares vazios para as surpresas, para as descobertas ocasionais. Reparo que Leopardi é o único nome da literatura italiana que citei. Efeitos do incêndio da biblioteca. Agora deveria reescrever todo o artigo tornando bem claro que os clássicos servem para compreender quem somos e aonde chegámos e por isso os italianos são indispensáveis precisamente para os compararmos com os estrangeiros, e os estrangeiros são indispensáveis precisamente para os compararmos com os italianos. Depois deveria reescrevê-lo mais uma vez para não se pensar que os clássicos devem ser lidos porque “servem” para alguma coisa. A única razão que se pode aduzir é que ler os clássicos é melhor que não ler os clássicos. E se alguém objetar que não vale a pena ter tanto trabalho, citarei Cioran (não é um clássico, pelo menos por agora, mas sim um pensador contemporâneo que só neste momento se começa a traduzir em Itália): “Enquanto lhe preparavam a cicuta, Sócrates pôs-se a aprender uma ária na flauta. “Para que te servirá?” perguntaram-lhe. “Para saber esta ária antes de morrer””. 6 A história que está na base das três tragédias (DUAS VERSÕES) O mito ROBERTO CALASSO AS NÚPCIAS DE CADMO E HARMONIA 1988 TRADUÇÃO DE MARIA JORGE VILAR DE FIGUEIREDO A tensão que existe em Pélops, desmembrado e desmembrador, cinge-se em dois polos, em dois filhos: Atreu e Tiestes. São os irmãos inimigos, como muitos outros que encontramos no mito, na história, na rua. Mas, comparada com qualquer outra, a sua vida é um pouco mais cruel, e também mais cósmica e abstrata, se o cósmico e o abstrato abrem caminho à exaltação algébrica do horror. Qualquer história de dois é sempre uma história de três: há duas mãos que agarram ao mesmo tempo a mesma coisa e a arrebatam para direções opostas. Aqui, essa coisa é o cordeiro de ouro, o talismã da soberania. Com o mudar dos tempos, a omoplata de Pélops deixa de ser algo cravado num corpo, e doado por um deus, para passar a ser um corpo exterior, que uma mão tem de agarrar e oferecer a um deus, neste caso a Artemisa. A mão de Atreu agarra o cordeiro para o estrangular, depois esconde-o nos recantos de sua casa, quer transformar o talismã em tesouro. Até Tiestes conseguir roubá-lo, graças à mulher de Atreu, a cretense Érope, que entretanto seduzira. Deveria ser este o primeiro anel da cadeia de culpas. Mas depressa percebemos que assim não é: antes da cilada concebida por Tiestes, há a cilada armada por Atreu a Artemisa, a quem quer roubar o animal prometido em sacrifício. Até esse momento, os irmãos eram perfeitamente iguais no crime. Ambos tinham ajudado a mãe a eliminar o irmão bastardo, Crisipo. E ambos tinham sido atingidos pela maldição de Pélops, em que se repercutem e reverdecem a de Mirtilo contra Pélops, de Enomau contra Mirtilo e, na origem de tudo, a de Zeus contra Tântalo, o fundador da família. O conflito entre os dois irmãos é admiravelmente equilibrado, porque seria inútil determinar qual dos dois é menos injusto. Ambos procuram o pior. A diferença está no estilo, e no arbítrio divino, que inicialmente favorece Atreu. Sem hesitação, para enganar Tiestes, como Tiestes enganara Atreu, e para que Atreu vença na ordália pela soberania sobre Micenas, Zeus inverte o curso do sol e dos astros. Essa intervenção equivale à mesa virada por Zeus, indignado com o canibal Licáon: é uma alusão ao desequilíbrio do eixo terrestre, ao novo mundo que nasce com a obliquidade da elíptica. Mas a intervenção de Zeus é apenas um episódio no desafio inebriante entre os dois irmãos, que já descobriram a autonomia do homem e experimentam sem pudor os seus mecanismos. Com o regresso do talismã, e do poder, às mãos de Atreu, e com a expulsão de Tiestes de Micenas, poder-se-ia pensar que o conflito terminaria, ou quando muito que renasceria com a vingança de Tiestes. O que ocorre, porém, é um recrudescimento: o vencedor quer vingar-se do vencidos e quer que a sua vingança supere todas as outras. Tiestes regressou a Micenas a convite de Atreu, que mostrava vontade de se reconciliar com ele. Foi recebido com um sumptuoso banquete. Numa grande panela de bronze ferviam pedaços de carne branca. Atreu escolheu alguns e ofereceuos ao irmão, com um olhar imóvel que ficou exemplar: desde então, fala-se de “olhos de Atreu”. No fim do banquete Atreu mandou entrar um escravo. O escravo apareceu com um prato cheio de pés e mãos humanos. Tiestes compreendeu que comera a carne de seus filhos. Com um pontapé derrubou a mesa. Amaldiçoou a estirpe de Atreu. A partir de então, a luta entre os dois irmãos perde todos os sinais psicológicos, entra no puro virtuosismo, traça arabescos. Tiestes desaparece de novo, horrorizado, fugitivo. Tem uma única ideia: conceber uma vingança que supere a do irmão, que já tinha concebido a sua com a intenção de ela ser insuperável. Agora, o olhar de Tiestes fixa-se nas gerações. Seria demasiado simples matar Atreu. É necessário atingir também seu filho, e o filho de seu filho. Para isso, precisa da ajuda divina. Peregrino em Delfos, Tiestes pediu conselho a Apolo. O deus respondeu com perfeita sobriedade: “Viola a tua filha”. Dessa violação nasceria vingador. Pelópia, a filha de Tiestes, refugiara-se na Siolia, junto do rei Tesproto. Era sacerdotisa de Atena. Uma noite, na companhia de outras donzelas, oferecia sacrifícios à deusa. Tiestes espiava-a atrás de uma sebe. As sacerdotisas dançavam em redor de uma ovelha degolada. Pelópia caiu numa poça de sangue, sujando o peplo. Tiestes viu-a afastar-se das companheiras em direção a um riacho. Pela primeira vez, Tiestes contemplou a beleza de sua filha nua. Caiu sobre aquele corpo branco cobrindo a cabeça com manto (ou teria uma máscara? e porque teria uma máscara?) Pelópia defendeu-se com fúria do desconhecido. Rolaram por terra. Tiestes conseguiu penetrá-la e lançar nela o sémen. No fim, Pelópia viu-se só. Na mão tinha a espada do desconhecido, que conseguira roubar. Nessa noite foi concebido Egisto, “o impecável”, como lhe chama Homero. Entretanto, depois de Atreu ter massacrado os filhos de Tiestes, uma enorme seca atingira Micenas. Um oráculo afirmava que só terminaria se o fugitivo Tiestes fosse de novo chamado. Atreu sabia que Tiestes estava com Tesproto. Foi a Sícion, mas Tiestes fugira de novo, depois de ter violado a filha. Na corte de Tesproto, Atreu conheceu uma sacerdotisa de Atena por quem imediatamente se apaixonou. Pediu a sua mão ao rei, julgando que Pelópia fosse sua filha. Tesproto não o desiludiu e concedeu-lhe Pelópia. Atreu regressou a Micenas sem o irmão mas com uma nova esposa, que escondia na bagagem a espada do desconhecido. Depois de ter sido traído e ridicularizado por Érope, Atreu queria uma nova família, impecável. Nove meses mais tarde, Pelópia deu à luz Egisto. Entregou-o a uns pastores, para que o criassem nas montanhas, alimentado por uma cabra. Atreu pensou que Pelópia tinha sido atacada por um momentâneo, e desculpável, ataque de loucura. Mandou os seus homens em busca da criança. Encontraram-na. Aquela criança era o seu único filho não contaminado, pensava; era o seu herdeiro. Em Micenas, a Natureza continuava imóvel. Recusava-se a dar frutos, porque Tiestes ainda não regressara. Por fim, capturaram-no e encerraram-no numa prisão. Atreu chamou o pequeno Egisto e confiou-lhe a sua primeira tarefa de homem: devia pegar na espada devia pegar que a mãe tinha sempre com ela e matar o prisioneiro durante o sono. Tiestes conseguiu esquivar-se ao filho e tirou-lhe a espada. Olhava-a. Depois, reconheceu-a: perdera-a naquela noite, em Sícion. Disse a Egisto para chamar a mãe. Diante da espada, e de Tiestes, Pelópia compreendeu tudo. Empunhou a espada e enterrou-a no seu corpo. Tiestes tirou-a da carne de Pelópia e deu-a ao pequeno Egisto, ainda ensopada no sangue de sua mãe. Disse-lhe para ir ter com Atreu e para lha mostrar, como prova de que cumprira as ordens. Eufórico, convencido de que se tinha visto livre do irmão, e da sua obsessão, Atreu pensou que devia agradecer sobretudo aos deuses. Mandou preparar um sacrifício solene à beira-mar. Enquanto celebrava, o pequeno Egisto aproximou-se dele e enterrou a espada de Tiestes no corpo de Atreu. Tiestes tornou-se rei de Micenas. Um novo cordeiro de ouro surgiu no seu rebanho. Assim, provisoriamente, se concluía o conflito entre os dois irmãos, pelo menos no sentido em que um morria antes do outro. Mas a mó que com eles acelerara o seu movimento continuaria a triturar ossos, por mais uma, duas, três gerações. O conflito entre os irmãos inimigos convertera-se numa guerra entre formas, num duelo entre fanáticos da forma. Se Tiestes acabou por obter uma momentânea vitória, foi porque a sua inventiva formal superou a de seu irmão, que no fundo se ficara pelo banquete canibalesco. O verdadeiro moderno é Tiestes, aquele que prepara a vertigem equívoco e com ela se satisfaz. O triunfo de Tiestes foi mencionado por Eurípedes nas Cretenses (e confirmado por Séneca em Tiestes). A cretense Érope, a traidora, que nas versões prevalecentes trai Atreu com Tiestes em Micenas, já conheceria Tiestes em Creta. Era um fugitivo maltrapilho, exilado pelo irmão, mas que depressa conquistou a princesa, como acontecera com Teseu e Ariadna. O rei Catreu surpreendeuos no leito. Pegou então em Érope e em sua irmã Climene e entregou-as a outro rei, Náuplio, para que as afogasse ou vendesse como escravas. Náuplio, porém, decidiu desposar Climene e levou-a para Argos. Aí, Plistenes filho de Atreu, débil filho por vingança de Artemisa, escolheu Érope para esposa. Mas Érope já então concebera Agamémnon e Menelau, de Tiestes. Quando, no regresso de Troia, Agamémnon, preso numa rede e com um pé ainda metido na água do banho, foi abatido pelo vingador Egisto e por Clitemnestra, o sangue correu entre Tiestes e Tiestes, entre quem é filho de Tiestes e quem é filho de Tiestes e da sua meia-irmã. Na casa dos Atridas já não existe nada de Atreu. Só lá habita a maldição de Tiestes, que Cassandra sente no ar. É uma maldição que agora se curva sobre si própria, separada de tudo, mera forma, autista glória. Enquanto Agamémnon, filho de Atreu, combatia sob as muralhas de Troia, todos esperavam que Egisto, filho de Tiestes, ocupasse o seu lugar no leito de Clitemnestra e no trono de Micenas. No entanto, os atores permaneceram imóveis por muito tempo. Queriam antegozar o inevitável. Como um caixeiro-viajante, Náuplio navegava ao longo da Ática e do Peloponeso. Atracava aos portos principais e visitava os palácios onde havia um trono vazio. À noite, falava de Troia, da sangrenta e interminável guerra. Ficava até muito tarde com as rainhas solitárias. E então convidava-as ao adultério. Não com ele, claro, mas com algum ambicioso de boa família que houvesse por perto. Era o seu modo de recordar àqueles tronos vazios que tinham assassinado seu filho Palamedes, lá longe, em Troia. Em Micenas, quando repetiu a sua cena com Clitemnestra, reparou que a rainha não conseguia dissimular um sorriso sardónico e distraído. Seria por acaso necessário que alguém viesse sugerir-lhe o que há muito tempo sabia que faria? E também Agamémnon o sabia. Deixara-lhe o aedo da corte, com o encargo de a vigiar e de lhe dar notícias. Foi o primeiro intelectual de Estado. Mas um dia Egisto agarrou nele e meteu-o num navio. Abandonaram-no numa ilha deserta onde só cresciam cardos, para que as aves de rapina se saciassem com as suas carnes. Assim Egisto entrou finalmente no palácio de Micenas, calçou as sandálias de Agamémnon, banhou de suor o seu leito, sentou-se no seu trono, e, mais com fúria do que com prazer, possuiu Clitemnestra. Mas era isso que agradava a Clitemnestra. Havia um acordo profundo entre eles, e começaram a parecer-se fisicamente, como acontece com certos cônjuges já idosos. Por vezes, à noitinha, diante do fogo, falavam de como matariam Agamémnon, aperfeiçoavam os pormenores, pensavam em variantes, saboreando a espera. E mesmo depois, quando as fogueiras, do cimo do Atos até ao da Aracne, anunciaram o regresso do chefe, quando Agamémnon pisou com terror a púrpura, quando Egisto o trespassou por duas vezes, quando Clitemnestra o decapitou com o machado, mesmo então, à noitinha, se detiveram a pensar em Orestes, em como o matariam, em como ele tentaria matá-los. E por fim chegou o momento em que Orestes se introduziu ardilosamente no palácio de Micenas e matou a mãe e o amante: o crime foi fácil, como uma cena ensaiada durante anos e anos, que os atores querem concluir depressa para regressarem a suas casas. O mecanismo cruel dos Pelópides parece bloquear-se perante a nobre discussão do Aerópago quanto a Orestes. E quando o voto de Atena provoca a sua absolvição, todos erguem a cabeça, como libertos de um pesadelo. Mas o processo de Orestes foi mais útil para os Atenienses do que para Orestes. Deu-lhes a altivez de se colocarem para além do crime, de compreenderem o crime, e isso até então ninguém tinha ousado. Quanto a Orestes, continuou infeliz como dantes. No dia em que apareceu em Atenas, e todos fugiram dele, mas lhe deram de beber, embora bebesse sozinho, e todos os outros, incluindo as crianças, começaram a beber sozinhos, de pequenas canecas, nesse dia, Orestes compreendeu que para toda a vida ficaria naquela mesa a beber sozinho, embora absolvido, embora soberano, embora tivesse a seu lado uma mulher. E que mulheres seriam? As suas irmãs, Electra e Ifigénia, que se sentia condenado a procurar, a encontrar. E as irmãs eram a família. A pena mais cruel de Orestes era esta: fosse onde fosse, as suas únicas histórias eram histórias de família. Mesmo Pílades, de quem era amigo, no fundo era um parente. E fê-lo desposar uma das suas irmãs. Quanto ao resto, o mundo até podia não existir. Que outras mulheres, ainda? Orestes procurou Hermione, também ela uma parente, uma dupla prima. Mas depois apercebeu-se de que o motivo por que a procurara era ainda pior, e paralisava-o. Hermione estava noiva de Neoptólemo, filho de Aquiles. Quando Neoptólemo foi morto em Delfos por Apolo, no seu templo, assim como por Apolo fora morto seu pai, Aquiles, então Orestes ocupou o seu lugar junto de Hermione. Sabia muito bem que naquele momento não era Orestes: era Agamémnon que de novo roubava a Aquiles a sua amada, Briseide. Orestes nunca era Orestes, a não ser na loucura exacerbada pelas Erínias. Ou nos breves momentos de trégua da loucura, como quando apoiou a cabeça no rochedo de uma ilhota, perto de Gythion. Depois sobressaltou-se quando disseram que Helena e Páris tinham passado aí a sua primeira noite de amor, e decidiu logo meter-se de novo a caminho. Ou naquele sufocante lugar da Arcádia, onde se apercebeu de que já não conseguia deter as Erínias, e não tanto elas, de quem sabia não poder libertar-se, mas sua cor, aquele negro denso na claridade do sul, e exasperado Ciclos lendários gregos O ciclo lendário grego que nos interessa é o de Argos ou Micenas, e tem como figura capital o rei Agamémnon, que desempenha um papel muito importante na Ilíada (o outro ciclo lendário é o de Tebas, que tem como centro Édipo). Agamémnon tinha matado Tântalo, marido de Clitemnestra, obrigando-a a casar-se com ele, crime que condicionou a maldição da linhagem. Clitemnestra era irmã de Helena, mulher de Menelau, aquela que ao fugir com Páris – ou ser raptada por ele – desencadeou a guerra de Troia; Menelau, por sua vez, era irmão de Agamémnon. Agamémnon e Clitemnestra tiveram duas filhas, Electra e Ifigénia, e um filho, Orestes. Quando Agamémnon organizou uma expedição a Troia para vingar o seu irmão Menelau pelo rapto de Helena, os seus navios ficam inativos em Áulis pela falta de vento. O adivinho Calcante assinalou que isto ocorreu por causa de uma maldição da Deusa Artemisa, ofendida com Agamémnon porque este lhe havia prometido sacrificar o melhor fruto de certo ano e não tinha cumprido. Agamémnon convenceu-se de que esse foi o ano de nascimento da sua filha Ifigénia e decidiu sacrificá-la para aplacar a deusa, pondo assim em marcha o seu plano e mandando vir para Áulis a mulher Clitemnestra e a filha Ifigénia. Quando Clitemnestra ficou a saber dos propósitos do marido, abandonou a cidade e guardou-lhe um rancor eterno. No último momento, quando a donzela ia ser sacrificada, a deus Artemisa substituiu-a por uma cerva e levou Ifigénia para Táuride, na qualidade de sacerdotisa de um templo. Resolvido o problema e já com bom vento, os navios partiram de Áulis, mas ao chegar a Lemnos, Agamémnon abandonou na ilha o guerreiro Filoctetes, de cuja ferida se desprendia um odor insuportável e cujos gritos perturbavam os sacrifícios. Diversos episódios tornam patente a hostilidade entre Agamémnon e Aquiles, ponto de arranque para a Ilíada. Acabada a guerra de Troia, Agamémnon voltou à sua pátria. Na sua ausência, Clitemnestra tinha-se entregado a Egisto, e os amantes assassinaram Agamémnon no seu regresso. Orestes, filho de Agamémnon e Clitemnestra, tinha-se refugiado na corte do rei da Fócida, Estrófio, com cujo filho, Pílades, travou uma amizade que se tornou exemplar. Assim que se fez homem, Orestes recebeu de Apolo a ordem de vingar a morte do seu pai. Acompanhado pelo amigo Pílades, foi a Argos e ofereceu uma mecha de cabelo na tumba de Agamémnon, detalhe porque a sua irmã o reconheceu. Com a ajuda de Electra, Orestes matou Egisto e a mãe, Clitemnestra. Orestes foi tomado pela loucura e perseguido pelas Euménides, fúrias violentas, que tinham como uma das missões o castigo dos crimes, e Orestes não se livrou delas até que um tribunal de Atenas debateu sobre o seu delito e a deusa Atenas o perdoou. Apolo encomenda-lhe que vá a Táuris em busca da sua irmã Ifigénia, e ele fá-lo acompanhado do seu inseparável Pílades; são bem-sucedidos na empresa e fogem para Ática com a estátua de Artemisa. Orestes casa-se depois com a sua prima Hermíone, filha de Menelau e Helena. 7 As relações de parentesco das personagens das três tragédias Árvore genealógica Relações familiares e destinos MENELAU Faz cumprir promessa antiga feita pelos antigos pretendentes de Helena, entre os quais Ulisses, de a recuperar caso fosse raptada. HELENA Foge ou é levada para Troia por Páris. CASSANDRA Profetisa, é feita escrava em Troia por Agamémnon que a leva para Argos, onde é morta por Egisto. AGAMÉMNON Sacrifica Ifigénia; é morto por Egisto e Clitemnestra quando regressa vitorioso da Guerra de Troia. CLITEMESTRA Mata Agamémnon como vingança por Ifigénia; é morta pelos filhos. EGISTO Os seus irmãos foram servidos como jantar ao seu pai, Tiestes, pelo pai de Agamémnon, Atreu. Mata Agamémnon e é morto por Orestes. IFIGÉNIA A pretexto de um casamento com Aquiles, é atraída para Áulis, onde é sacrificada. ELECTRA Expulsa do palácio por Clitemnestra e Egisto, casada com um lavrador, mata Clitemnestra com o irmão. ORESTES Ao regressar a Argos com Pílades, mata Egisto e Clitemnestra. 8 O que é a tragédia [EXCERTOS DE VÁRIOS AUTORES] ARISTÓTELES A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da ação e não da narração e que, por meio da compaixão e do terror, provoca a purificação de tais paixões F. SCHELLING A tragédia grega honrava a liberdade humana fazendo lutar o seu herói contra o poder superior do destino: para não ultrapassar os limites da arte, era obrigada a fazer do seu herói o vencido, mas para compensar esta humilhação arrancada pela arte à liberdade humana, devia fazê-lo expiar – ainda que por um crime cometido pelo destino. […] Era uma grande ideia aceitar livremente ser castigado por um crime inevitável, a fim de manifestar a sua liberdade pela própria perda dessa liberdade, e proclamar a vontade livre no momento de se lançar na morte. J. W. GOETHE Todo o trágico repousa numa oposição irreconciliável. Assim que uma conciliação se intromete, ou se torna possível, o trágico desaparece. A. SCHOPENHAUER Aquilo que confere a todo o trágico, seja qual for a figura com que apareça, o seu impulso natural em direção ao sublime, é quando irrompe esta constatação de que o mundo, a vida, não pode oferecer qualquer verdadeiro prazer, e não merece portanto o nosso apego: o espírito trágico consiste nisso: desemboca por consequência na resignação. JEAN ANOUILH Além disso, a tragédia é sobretudo descansativa porque sabemos que já não há esperança, o raio da esperança; estamos apanhados na ratoeira, com o céu todo às costas, e só nos resta gritar – não gemer, não queixarmo-nos – berrar em plenos pulmões o que tínhamos a dizer, que nunca tínhamos dito e que se calhar ainda nem sabíamos. E para nada: para o dizermos a nós próprios, para nós próprios aprendermos. GEORGE STEINER As tragédias acabam mal. A personagem trágica é quebrada por forças que não podem ser completamente entendidas nem superadas pela prudência racional. Isto, mais uma vez, é crucial. Onde as causas do desastre são temporais, onde o conflito pode ser resolvido por meios técnicos ou sociais, podemos ter um drama sério, mas não tragédia. Leis de divórcio mais flexíveis não poderiam alterar o destino de Agamémnon; a psiquiatria social não é resposta a Édipo. Mas relações económicas mais sãs ou uma melhor canalização podem resolver algumas das graves crises nos drama de Ibsen. A distinção deve ser tida claramente em mente. A tragédia é irreparável. Não pode conduzir a uma compensação justa e material pelo sofrimento passado. STANLEY CAVELL Estas figuras [no Rei Lear] são radicalmente e continuamente livres […], a cada momento escolhendo a sua destruição. Kant diz-nos que o homem vive em dois mundos, sendo num deles livre e no outro determinado. É como se no teatro esses mundos fossem confrontados um com um outro, na sua intimidade e na sua mútua inacessibilidade. O público é livre – das circunstâncias e da paixão das personagens, mas essa liberdade não pode alcançar a arena em que se tornaria eficaz. Os atores são determinados – não porque as suas palavras estejam ditadas e o seu futuro selado, mas porque, se o dramaturgo povoou realmente um mundo, as personagens exercem toda a liberdade à sua disposição e falham especificamente em fazê-lo. 9 Comparação de excertos de Eurípedes e Ésquilo e de Tiago Rodrigues [AS VERSÕES LADO A LADO] IFIGÉNIA EM ÁULIS DE EURÍPEDES, TRADUÇÃO DE NATÁLIA CORREIA […] Contra mim está lavrada uma sentença de morte. Pois bem, essa morte convertê-la-ei na minha glória, despojando-me de uma cobardia que não convém às almas bemnascidas. Examina comigo, mãe, a razão que me assiste. Toda a grande pátria helénica tem os olhos postos em mim. De mim depende a largada das naves, a ruína dos Frígios, a segurança das futuras esposas, o preservá-las dos bárbaros e a garantia para a florescente Grécia de não mais ver essa gente arrancar as mulheres dos seus lares. Se eles expiarem o rapto de Helena que um Páris qualquer se atreveu a roubar. Morrendo, liberto a Grécia destas ameaças e, por havê-la libertado, o meu nome será glorioso e abençoado. Achas que seria razoável da minha parte apegar-me desesperadamente à vida? Foi para todos os gregos que me deste a vida e não só para ti. Pois quê?! Quando milhares de homens, arvorando os escudos e empunhando os remos, não hesitam em nome da pátria ultrajada em dar a vida pela Grécia, lançando-se contra o execrável inimigo, há-de a minha simples existência constituir um obstáculo a tantos milhares de heroísmos? Poderá opor-se a estes argumentos uma legítima réplica? E depois, consideremos ainda isto: não é justo que, por causa de uma mulher, este jovem guerreiro se envolva numa luta contra todos os Gregos e nela morra. É mais preciosa debaixo do sol a vida de um único homem do que a existência de milhares de mulheres. E se é verdade que Artemis me escolheu para vítima, irei eu, simples mortal, entravar os desígnios de uma deusa?! Vamos! É impossível! Dou o meu corpo à Grécia! Sacrificai Ifigénia e ide destruir Troia! Eis o monumento que lego à longa memória dos séculos! Eis os meus filhos! As minhas bodas! A minha glória! O Grego deve impor-se ao bárbaro, oh minha mãe!, e nunca o bárbaro ao Grego. Àquele cabe a escravatura, ao Grego, a liberdade! IFIGÉNIA IFIGÉNIA DE TIAGO RODRIGUES Não. Já chega de memórias. Não quero as vossas memórias. Eu morro. Mas sou eu que morro. Não são vocês que se lembram da minha morte. Eu é que morro. E não porque alguém se lembra disso. Morro apenas porque sim. Escolho morrer. Não pertenço à vossa memória. Pertenço a mim. Morro para ser esquecida. A minha morte é só minha. CLITEMNESTRA Não. IFIGÉNIA Sim, mãe. Vou morrer. E vais esquecerme. CLITEMNESTRA Não. IFIGÉNIA Sim, tens de esquecer-me. Se tudo é mentira, para quê lembrá-lo? Promete que me esqueces. Exijo que me esqueçam. Tu também, Aquiles. Quero que me esqueças. Esqueçam que vivi e esqueçam que morri. E não quero que me toquem. Nenhum grego me pode tocar. Nas mãos que me tocassem ficaria a lembrança da minha pele e do meu suor. Que nada me toque. Só os raios do sol. Adeus, sol. Nada senão a lâmina. Quando me cortarem o pescoço, façam-no com o cuidado de não me tocarem nem sequer num cabelo. E depois de morrer, não me toquem. Não me lavem. Entrem nos vossos barcos. Partam, empurrados pelo vento. Deixem-me exatamente onde tiver caído. Não me toquem. Nem agora, nem depois. Este corpo é só meu. Já nada nem ninguém me pode tocar. Já morri. Já fui esquecida. Nunca mais contem a minha história. Adeus. IFIGÉNIA AGAMÉMNON DE ÉSQUILO, TRADUÇÃO DE MANUEL DE OLIVEIRA PULQUÉRIO Primeiramente, é um mal terrível estar uma mulher sentada em casa, sozinha, sem marido, ouvindo muitas notícias que só servem para provocar a ira. E entretanto vêm mensageiros com notícias sempre piores do que as anteriores e a casa enche-se de gritos. E se este homem tivesse recebido tantas feridas como rumores chegavam ao palácio, semelhantes a água por condutas, teria mais furos no seu corpo do que uma rede. E, se tivesse morrido com a frequência das histórias, poderia jactar-se de, qual outro Gérion de três corpos, ter recebido um triplo manto de terra, depois de morrer uma vez em cada forma. Com tais notícias desesperadoras muitas vezes suspendi de um laço o meu pescoço e foram outras mãos, que não as minhas, que à força me soltaram. CLITEMNESTRA AGAMÉMNON DE TIAGO RODRIGUES […] Há dez anos que ele merecia a morte. Podia tê-la encontrado no mar ou podia ter sido trespassado por flechas troianas. Podia ter adoecido. Podia ter escorregado e quebrado as costas. Podia uma águia ter deixado cair uma tartaruga na sua cabeça. Durante dez anos, imaginei dez mil mortes diferentes para ele. Mas veio morrer às minhas mãos. Se existisse algum deus – e eu sei que eles não existem, são todos mentira – mas se existisse algum deus, eu estaria a entoar as minhas preces de gratidão por ter mantido Agamémnon vivo todos estes anos. Se ele tivesse morrido de algumas das inúmeras mortes que imaginei, tê-lo-ia merecido, mas teria sido obra do acaso. Um acidente. Morrendo às minhas mãos, morreu por um motivo. Por Ifigénia. […] CLITEMNESTRA ELECTRA DE EURÍPEDES, TRADUÇÃO DE NATÁLIA CORREIA […] É para isso que trago o cadáver. Se te apraz, oferece-o em pasto às feras ou amarra-o a uma estaca e expõe-no às aves de rapina, filhas do éter. O que ontem era o teu senhor, é, hoje, teu escravo. ELECTRA Há uma coisa que me preocupa. Tenho vergonha de o confessar. Contudo, devo abrir-me contigo. ORESTES Fala! Nada tens a recear. ELECTRA Receio que me acusem de ultrajar os mortos. ORESTES Quem te pode censurar? ELECTRA A cidade que se compraz na maledicência. ORESTES Insulta-o à tua vontade, irmã. Não há tréguas legítimas para o ódio que ambos votamos a esse homem. ELECTRA Pois bem, seja. Antes de mais, por que injúrias devo começar? Quais escolher para terminar o meu discurso? Quais delas colocar no meio? […] ORESTES ELECTRA DE TIAGO RODRIGUES Aqui a tens. Um presente para ti. Choras? Choras a morte do assassino do nosso pai? ELECTRA Não é isso. Estou feliz. Tenho vergonha de o dizer. ORESTES Vergonha, porquê? ELECTRA Segurar esta cabeça morta é o momento mais feliz da minha vida. A tua irmã é alguém cujo momento mais feliz de toda a sua vida é segurar um saco onde está uma cabeça humana. […] ORESTES Diz-me. O que te faria feliz? ELECTRA Tenho medo que me acusem de insultar os mortos. ORESTES Não tenhas medo. Faz o que te deixar feliz. ELECTRA Acreditas que Egisto me pode ouvir, se eu lhe falar? ORESTES Não. Mas isso não importa. Queres falar-lhe? Fala com ele. ELECTRA Quero dizer-lhe tanta coisa. ORESTES Diz. ELECTRA Com que insulto devo começar? Com que insulto devo terminar? Que insultos devo colocar no meio? […] ORESTES 10 Pistas de reflexão e trabalho - O que é um mito? Qual é a diferença entre um mito e uma história? Qual é o poder dos mitos para continuarem a ser lidos, rescritos e reinterpretados ao longo dos tempos? Resumir pelas próprias palavras o enredo as três peças. - Que papel desempenha a memória nas peças? De que se lembram as várias personagens e como é que isso condiciona o seu comportamento? De que modo é que a encenação de Tiago Rodrigues integra a memória como tema? - Quais escolhas desta versão que Tiago Rodrigues faz das peças de Ésquilo e Eurípides, em termos de cenário, figurinos e linguagem? Investigar o modo de representação das tragédias na Grécia clássica (edifício, máscaras e vestuário, máquina teatral, estilo de representação, o público). Comparar os textos de Tiago Rodrigues com os originais de Ésquilo e Eurípides. Onde é que podemos considerar que há modernização, onde é que se mantém uma certa intemporalidade, o que é que nos remete para uma época antiga? Pesquisar imagens de outras versões teatrais destas peças ao longo do século XX e XXI e perceber o que mudou. - Quais são as diferenças do papel desempenhado pelo coro nas três peças Tiago Rodrigues? Pesquisar como atuava o coro na Grécia clássica e de que maneira evoluíram as suas funções ao longo dos grandes autores gregos clássicos. Refletir sobre a diferença entre uma personagem coletiva e uma personagem individual. - Analisar o comportamento das personagens. Qual é o dilema que se coloca a Agamémnon? Por que motivo se sacrifica Ifigénia? Será que se justificam as ações de Clitemnestra e, mais tarde, as de Electra e Orestes? Analisar como se articulam – e entram em contradição – os conceitos de livre arbítrio, inevitável, castigo, justiça, vingança, dever, bem comum. - Iniciar uma reflexão sobre o teatro e a representação: qual é o papel da imaginação, que pacto é que se estabelece com o espetador sobre a história que está a ser contada. Um exemplo: a bola que representa a cabeça de Egisto é aceite como cabeça, mas não deixa de ser uma bola. Que diferença faria se fosse antes utilizada uma representação realista de uma cabeça decapitada? - Como são representadas a violência e a morte na encenação de Tiago Rodrigues? Investigar de que modo isso acontecia na tragédia clássica. Investigar o conceito de “fora de cena” e a etimologia da palavra “obsceno”. 11 Informações e reservas Escolas Informações e reservas para Escolas Deolinda Mendes + 351 213 250 828 [email protected] www.teatro-dmaria.pt/pt/escolas Apresentações 11 set – 4 out 2015 Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa 22 out - 1 nov 2015 Teatro Nacional São João, Porto 26 mai – 28 mai 2016 Teatro Viriato, Viseu 12 Quem somos Teatro Nacional D. Maria II, E.P.E. Direção Artística Tiago Rodrigues Conselho de Administração Miguel Honrado, Cláudia Belchior, Sofia Campos Fiscal Único Vítor Almeida & Associados, SROC* Assessoria Artística Magda Bizarro Consultor Jurídico Rui Costa Ferreira* Advogada Joana Moedas Morgado* Secretariado Conceição Lucas Motorista David Fernandes Atores João Grosso, José Neves, Lúcia Maria, Manuel Coelho, Maria Amélia Matta, Paula Mora e Ana Água, Ana Tang, Ana Valente, Marco Mendonça, Sandra Pereira, Victor Yovani (estagiários ESTC 2015-16) Direção de Produção Carla Ruiz, Manuela Sá Pereira, Pedro Pires*, Rita Forjaz Direção de Cena André Pato, Carlos Freitas, Catarina Mendes, Isabel Inácio, Manuel Guicho, Paula Martins, Pedro Leite Auxiliar de Camarim Paula Miranda Pontos Cristina Vidal, João Coelho Guarda-roupa Aldina Jesus, Graça Cunha, Lurdes Antunes Direção Técnica José Carlos Nascimento, Eric da Costa, Vera Azevedo Maquinaria e Mecânica de Cena Vítor Gameiro, Jorge Aguiar, Marco Ribeiro, Paulo Brito, Nuno Costa, Rui Carvalheira Iluminação João de Almeida, Daniel Varela, Feliciano Branco, Luís Lopes, Pedro Alves Som/Audiovisual Rui Dâmaso, Pedro Costa, Sérgio Henriques Manutenção Técnica Manuel Beito, Miguel Carreto Motorista Carlos Luís Direção de Comunicação e Imagem Raquel Guimarães, João Pedro Amaral, Rita Conduto*, Tiago Mansilha Fotografia Filipe Ferreira* Vídeo Pedro Macedo/Framed Films* Design Gráfico R2* Direção Administrativa e Financeira Margarida Guerreiro, Eulália Ribeiro, Rute Presado, Susana Cerqueira Tesouraria Ivone Paiva e Pona Recursos Humanos António Monteiro, Madalena Domingues Técnico Oficial de Contas Fluxactivo* Direção de Manutenção Susana Dias, Albertina Patrício Assessoria em Arquitetura Pedro Fidalgo* Manutenção Geral Carlos Henriques, Raul Rebelo Assessoria em Sistemas Elétricos Manuel Alexandre* Informática Nuno Viana Técnicas de Limpeza Ana Paula Costa, Carla Torres, Luzia Mesquita, Socorro Silva e Astrolimpa Vigilância Grupo 8* Direção de Relações Externas e Frente de Casa Ana Ascensão, Carlos Martins, Deolinda Mendes, Fernanda Lima, Carolina Villaverde Rosado (estagiária) Bilheteira Rui Jorge, Carla Cerejo, Sandra Madeira Receção Delfina Pinto, Isabel Campos, Lurdes Fonseca, Paula Leal Assistência de Sala Complet’arte* Direção de Documentação e Património Cristina Faria, Rita Carpinha Livraria Maria Sousa Biblioteca|Arquivo Ana Catarina Pereira, Ricardo Cabaça * prestação de serviços Teatro Nacional D. Maria II Praça D. Pedro IV 1100-201 Lisboa T.: +351 213 250 800 [email protected] www.teatro-dmaria.pt