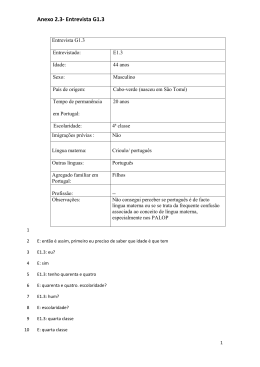

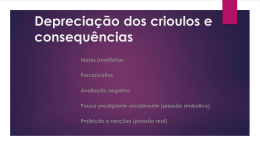

1 Cultura Esticada: Maternidade Cabo-Verdiana Longe da Terra Texto apresentado no Encontro temático da linha Cultura e Práticas da Cultura: Encontros quase de Verão - Cultura? Que cultura? 4 Junho 2011, Lisboa. Se tivesse escolhido o termo “cultura elástica” em vez de “cultura esticada” penso que também servia para evocar a característica dinâmica da cultura e a forma como as culturas interagem. Estudantes cabo-verdianos que ficam bastantes anos em Portugal, notam, por exemplo, que na medida que o tempo passa, a sua língua - o crioulo - acaba por ser cada vez mais influenciada pelo português. Quando uma jovem recentemente chegada de Cabo Verde falou em crioulo comigo, na presença de outra cabo-verdiana radicada há bastante tempo em Portugal, esta disse-me “Ela chegou há pouco tempo, fala crioulo fundo”. Mas uma característica da elasticidade é que estica em qualquer direcção. Por isso, seria apressado concluir que, para estes estudantes, a cultura caboverdiana só vá esticar na direcção da cultura portuguesa. Falando ainda da utilização do crioulo, é curioso descobrir que para muitos estudantes cabo-verdianos é durante a sua estadia em Portugal que aprendem a escrever melhor e com mais facilidade a sua língua materna. O crioulo é uma língua oral. Não é a língua utilizado na escola, por exemplo, onde os alunos aprendem em português. É, sem dúvida, a língua utilizada no recreio, no dia-a-dia, em todas as interacções informais na vida familiar e social cabo-verdiana. Os jornais são escritos em português e as reuniões formais do estado também utilizam o português. Há, portanto, pouca prática de escrever crioulo. No entanto, em Portugal, quase todos os estudantes cabo-verdianos têm telemóveis - o que não é o caso em Cabo Verde onde as telecomunicações são mais caras - e escrevem mensagens textos uns para os outros. Vários estudantes disseram que começaram a escrever em português e depois, aos poucos, aprenderam, com as mensagens que recebiam dos colegas e amigos, a escrever em crioulo. Mas aqui também é preciso prestar atenção a uma outra característica da elasticidade: pode ganhar formas diferentes. O crioulo escrito nas mensagens textos ganha novas formas através das abreviações efectuadas no próprio processo da escrita digital. Surgem, a partir da Diáspora cabo-verdiana (e não digo a partir dos imigrantes cabo-verdianos que poderá ter conotações menos criativas) novas formas de escrever e portanto de viver o crioulo. Mas como a língua crioula nasceu precisamente destes processos criativos de invenção e mistura da língua portuguesa com as línguas africanas, o que parece novo, não será assim tão novo: poderíamos encará-lo como a elasticidade dos processos culturais. Mas eu não escolhi o adjectivo ‘elástico’. Preferi utilizar o termo ‘cultura esticada’. Este termo serve, por exemplo, para demonstrar que a elasticidade também tem os seus limites. Quando algo estica muito pode arrebentar. Aqui, estou a pensar na tentativa de praticar o ritual de Guarda Cabeça no sétimo dia depois de ter nascido a criança, em Portugal. Em Cabo Verde seria uma grande festa, com muitos convidados e até, nos meios rurais, também cumprindo com os rituais próprios que a tradição pede. Algumas mães estudantes cabo-verdianas em Portugal não têm condições materiais nem o apoio social necessário para festejar o sétimo dia. Outras mães esticam a prática e o dinheiro e fazem a festa, sem os familiares, sem os vizinhos com os colegas, nos seus apartamentos na cidade, rodeados de vizinhos portugueses que incomodados pelo barulho, já têm chamado a polícia. Escolhi o termo ‘cultura esticada’ para evocar a tensão que pode surgir a volta das práticas e das crenças culturais e a volta do próprio conceito ‘cultura’. Esta tensão surge 2 na minha etnografia quando, por exemplo, médicos, enfermeiros e assistentes sociais comentam os nomes ‘esquisitos’ das mães ou dos seus filhos que não correspondem aos nomes tradicionais Portugueses. “É difícil de dizer” comenta uma médica, “Não é para mim”, responde a mãe. Esta tensão surge, por exemplo, quando uma médica fala comigo no corredor dum hospital, a dizer de uma forma exasperada, que a mãe, que costumo acompanhar nas consultas, recusou o implante contraceptivo que lhe tinha preparado e que estava disposta a colocar no braço, aí mesmo na última consulta. Não acredita, continua a médica, que nos próximos três anos – o tempo que dura o implante hormonal - não vá ter outra relação. A mãe, que teve bebé há pouco tempo, cortou relações com o pai da criança. No entanto, não aceitou que a médica lhe colocasse o implante hormonal no braço. A médica, que me parou quando me viu no corredor para me contar o sucedido, porque eu não tinha assistido a essa consulta, afirma que não entende a reacção da mãe e pergunta “É cultural ou quê?” Fiquei com a batata quente da cultura nas mãos. E, é natural que ficasse. A quem é que ela devia atirar a batata, se não a uma antropóloga, uma espécie de embaixadora da cultura, e, se calhar, no contexto da antropologia da saúde, embaixadora também da “competência cultural”? A minha etnografia obriga-me a reflectir sobre as tensões criadas quando o conceito da cultura é esticado, ganhando formas com as quais não me identifico teoricamente. Reduzir a recusa da mãe a aceitar a contracepção oferecida (para não dizer imposta) a uma simples questão ‘cultural’ cabo-verdiana oculta tantas outras questões pertinentes, como por exemplo, as relações de poder entre médico e paciente, o racismo cultural, o paciente como sujeito activo, ou porque não, sujeito político, a cidadania médica, entre outras questões. Neste aspecto, serei uma embaixadora pouco fiel a minha nação. Como antropóloga que prega a “competência cultural” lanço o repto mas sempre consciente que o podem agarrar e começar a esticar, a esticar e a esticar. Como do meu lado, eu não estou disposta a largar a minha concepção do conceito (não me perguntem o que é), o conceito vai perdendo grossura, criando tensão até arrebentar. Fico sem nada, ou voltando à imagem da batata quente, eu não a posso atirar para outra pessoa qualquer que passe pelo corredor do hospital. A pergunta da médica deixou-me sem palavras, de mãos queimadas, e com uma pergunta para responder que também foi colocada por esta linha: cultura que cultura? E esta questão não se coloca simplesmente entre um “nós” e “eles” como a médica bem queria insinuar, como se eu e ela fizéssemos parte de uma cultura mais avançada e civilizada. Também existe uma cultura hospitalar e biomédica e nesse sentido, situo-me com a mãe cabo-verdiana a falar “deles”e da sua cultura. E, por outro lado, quando falo com algumas mães que dizem guardar o cordão umbilical para ferver em água para dar à criança quando tiver uma doença grave, e depois ao falar com outras mães caboverdianas que ficam horrorizadas quando pergunto se aderem a esta prática, penso no culturalismo, como primo do nacionalismo, e volto a perguntar, cultura? Que cultura? Depois, convidada para o dia de áfrica, a um convívio africano, com comida africana, batucada e dança as minhas dúvidas parecem desvanecer enquanto admiro as capacidades das mulheres Cabo-Verdianas de mexer o corpo ao som de um ritmo empolgante. Nem ouso participar nesta prática cultural: que figura que eu faria! E como todas as metáforas também têm os seus limites, já não quero esticar mais o sentido da ‘cultura esticada’ e tento responder à pergunta ‘cultura, que cultura?’ 3 servindo-me, como alternativa, da ideia de Van Binsbergen (2003)1 de ‘orientações culturais’. As orientações culturais das mães cabo-verdianas em Portugal cruzam entre si, simultaneamente, sem nenhuma procura de coerência ou de integração. A mãe pode administrar o medicamento ao seu bebé que o médico manda tomar mas também pode guardar o cordão umbilical para tratar o bebé no futuro e ainda pode consultar a sua própria mãe pelo telefone em Cabo Verde para tomar nota da receita de chã para tratar dos gases do bebé. Ela pode falar em português com o filho para facilitar a sua integração na creche e pode falar crioulo com o pai da criança na sua presença. Também pode dar um nome tradicional português ao seu filho, apesar das amigas cabo-verdianas não gostarem. Atendendo a estas variações, a cultura fica em segundo plano; em vez de pedir um adjectivo que a define, baixa de patamar para assumir ela própria o papel de adjectivo sujeitando-se às múltiplas orientações culturais de cada actor social. Elizabeth Challinor 1 W. Van Binsbergen, Intercultural Encounters: African and Anthropological Lessons Towards a Philosophy of Interculturality, Munster, Lit Verlag, 2003.

Baixar