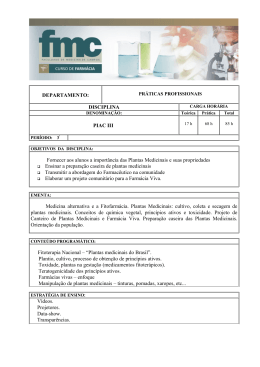

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Programa Integrado de Pós-graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais ASPECTOS ANATÔMICOS E ETNOFARMACOLÓGICOS DO CAULE E RAIZ DE Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek (CELASTRACEAE) RESSILIANE RIBEIRO PRATA Manaus - Amazonas Junho 2007 ii INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Programa Integrado de Pós-graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais ASPECTOS ANATÔMICOS E ETNOFARMACOLÓGICOS DO CAULE E RAIZ DE Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek (CELASTRACEAE) RESSILIANE RIBEIRO PRATA Orientadora: Dra. Maria Silvia de Mendonça Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais do convênio INPA/UFAM, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, área de concentração em BOTÂNICA. Manaus - Amazonas Junho 2007 iii P 912 Prata, Ressiliane Ribeiro Aspectos anatômicos e etnofarmacológicos do caule e raiz de Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek (Celastraceae) / Ressiliane Ribeiro Prata . --- Manaus : [s.n.], 2007. 75 p. Dissertação (mestrado)-- INPA/UFAM, Manaus, 2007 Orientador : Mendonça, Maria Sílvia de Área de concentração : Botânica 1. Plantas medicinais. 2. Maytenus guyanensis. 3. Chichuá. 4. Anatomia vegetal. 5. Etnofarmacologia. I. Título. CDD 581.634 Sinopse: O trabalho descreve a anatomia do caule e raiz de Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek, enfatizando a localização dos princípios ativos e fornecendo dados relativos ao uso e venda da espécie medicinal pela população de Manaus, AM. Palavras chave: chichuá, anatomia vegetal, plantas medicinais, etnofarmacologia. iv Aos meus pais, Niles Celso Prata e Ambrosina Ribeiro Campos e minhas irmãs Regina, Tânia, Kátia e Heloísa, pelo incentivo fornecido durante toda minha vida. À Deus, cuja sua força e luz me impulsionam todos os dias. DEDICO. v Agradecimentos A Deus, por todos os acontecimentos de minha vida e fortalecimento diário. Aos meus queridos pais Niles Celso Prata e Ambrosina Ribeiro Campos, em especial à minha irmã Regina Prata, pelo apoio e palavras de otimismo. Ao programa de Pós-graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais do Convênio INPA/UFAM, pela realização deste trabalho. Ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) pela concessão da Bolsa de estudo. À Prof. Dra. Maria Sílvia de Mendonça, pelo apoio, orientação e principalmente pela confiança em meus trabalhos. A todos os funcionários e professores do Curso de Mestrado em Botânica, por todo auxílio. À MSc. Rogério Añez pela amizade e apoio literário. À minha eterna amiga Eva Stadtler, pela amizade e sinceridade com quem venho contando durante todo o curso. A meu querido amigo Robson Rodrigues, pela amizade, confiança, paciência e cooperação ao longo destes dois anos. À minha querida companheira de lar, Welma, obrigada por ser tão paciente e sincera. Às minhas queridas amigas Lili e Bebel pelos domingos de almoço e amizade. Aos demais amigos do mestrado e doutorado da turma de 2005 e 2006. Aos Prof. Drs. Germano Guarim Neto (UFMT), Maria Gracimar Pacheco Araújo (UNINORTE), Maria Rosa Lozano Borras (UFAM) e Débora Teixeira Ohana (UFAM), pelas valiosas sugestões e avaliação na Aula de Qualificação. À Prof. Dra. Renata Maria Strozi Alves Meira (UFV), pelo apoio e sugestões para a realização do trabalho e recepção no Laboratório de Anatomia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa. Aos professores Oscar e Duncan do Laboratório de Citologia do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Amazonas por disponibilizar tempo e paciência para realização das fotos do trabalho. vi Aos técnicos Manoel, do Laboratório de Botânica Agroflorestal (LABAF) da Universidade Federal do Amazonas e Vânia, do Laboratório Anatomia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa. A querida Andréa Barroncas e sua mãe Socorro pelo apoio quando eu cheguei à Manaus. vii ASPECTOS ANATÔMICOS E ETNOFARMACOLÓGICOS DO CAULE E RAIZ DE Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek (CELASTRACEAE) Por Ressiliane Ribeiro Prata Resumo Maytenus guyanensis, conhecida popularmente por chichuá, possui ações analgésicas, antiinflamatórias, afrodisíacas e antireumáticas. Sendo assim foram estudados seus aspectos anatômicos e etnofarmacológicos a fim de se localizar sítios ou locais de produção da droga através dos testes microquímicos e traçar o perfil dos usuários e feirantes de produtos naturais nas feiras e mercados de Manaus-AM. Para análise anatômica do material coletado na Reserva Florestal Adolpho Ducke, foram selecionados 3 indivíduos e de cada um deles foram retirados fragmentos do caule e raiz de 1cm3. Fragmentos do caule foram incluídos em resina metacrilato para obtenção de cortes em micrótomo rotativo, os quais foram corados com azul de toluidina e montados em resina sintética. Seções do caule em crescimento secundário e da raiz foram obtidas com o auxílio de micrótomo de deslize e coradas com azul de astra e safranina. Os cortes histológicos do caule e raiz foram submetidos a testes microquímicos visando identificar a natureza química das substâncias secretadas. A investigação etnobotânica nas feiras e mercados foi realizada através de entrevistas, usando questionários com perguntas abertas e semi-estruturadas. A análise estrutural do caule e da raiz revelou-se de acordo com o registrado pela literatura para o gênero Maytenus. A periderme do caule origina-se na subepiderme, lenticelas estão presentes. A casca do caule secundário apresenta periderme desenvolvida constituída por felema espesso, seqüencialmente são observados o felogênio e feloderme. Córtex internamente rodeado por dois anéis esclerenquimáticos, sempre contínuo e composto por fibras e inúmeras células pétreas. Cilindro vascular com floema externo ao xilema, tecido floemático e xilemático entremeado com inúmeras fibras. O xilema secundário da raiz e do caule apresenta parênquima axial apotraqueal, raios multisseriados, heterogêneos, vasos solitários, de distribuição difusa, uniforme, seção circular, com parede delgada, pontoações intervasculares alternas e areoladas. O sistema floemático percorrido por grupos de células pétreas, células em processo de esclerificação, fibras e raios parenquimáticos. Medula homogênea formada de células parenquimáticas isodiamétricas e células pétreas. As estruturas do caule e da raiz apresentaram inúmeras células-pétreas e células em processo de esclerificação as quais possuem um lúmen denso que reagiu ao teste de alcalóides. Os testes microquímicos também revelaram a presença de amido, pectina e proteínas (somente no caule). Monocristais prismáticos estão presentes no parênquima radial da raiz e do caule. A pesquisa permitiu avaliar o perfil dos feirantes e usuários de plantas medicinais de Manaus-AM demonstrando que o comércio de fitoterápicos tem crescido nos últimos 10 anos através do aumento da procura de plantas medicinais. A abordagem etnofarmacológica realizada revelou que a espécie M. guyanensis não é comercializada e utilizada pelos feirantes, e sim uma outra espécie com o mesmo nome vulgar de chichuá, Salacia impressifolia. Contudo os informantes que conhecem as duas espécies afirmam que elas apresentam o mesmo uso terapêutico (relaxante muscular, reumatismo, impotência sexual e frigidez). O presente estudo vem enfatizar a importância da anatomia e da etnofarmacologia para o conhecimento das plantas medicinais. viii ASPECTS ANATOMICAL AND ETHNOPHARMACOLOGICAL OF STEM AND ROOT OF Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek (CELASTRACEAE) By Ressiliane Ribeiro Prata Abstract Maytenus guyanensis, known popularly for chichuá, possess analgesic, anti-inflammatory, aphrodisiac and anti-rheumatic actions. Here, its anatomical and ethnopharmacological aspects had been studied through the microchemical tests in order to locate the small farms where the drug is produced, and to trace the profile of the users and traders of natural products in the fairs and markets in Manaus-AM. Anatomical analysis of the material collected in the Forest Reserve Adolpho Ducke where conducted for 3 selected individuals, from which fragments of stem and root of 1cm3 had been removed. Fragments from stems were embedded in methacrylate resin for sectioning in a rotating microtome, stained with toluidine blue and mounted with synthetic resin. Sections from the stem in secondary growth and root were cut with slide microtome, and stained with astra blue and safranina. The histological cuts of stem and root were submitted to microchemical tests aiming the identification of the chemical properties of the secreted substances. The ethnobotanical aspects were studied through interviews carried in the fairs and markets of Manaus-AM, based on questionnaires with open and semi-structuralized questions. The structural analysis of stems and roots were in accordance with those showed in the literature available for the Maytenus genus. Periderm of stem arising in the sub-epidermis, lenticels is gifts. The bark of stem presented periderm developed constituted by a thick phellem, and subsequently to which the phellogen and phelloderm were observed. Vascular cylinder with phloem external to xylem, weaved phloematic and xylematic larded with innumerable staple fibres. The secondary xylem of the root and stem presented parenchyma axial apotracheal, multiseriates, heterogeneous rays, solitary vessels, of diffuse distribution, uniform, circular section, with thin wall, bordered and alternate intervascular pits. Cortex internally bounded by two sclerenchymatic rings, almost continuous and composed of fibers and innumerable stone cells. The phloem system has a group of stone cells, cells in process of sclerification, fibers and parenchyma rays. Homogeneous pith formed of isodiametric parenchyma cells and stone cells. Staple fibers and rays of the structures in stems and the root presented innumerable stone cells and cells in sclerification process, possessing a dense lumen reactive to alkaloids test. The microchemical tests also disclosed presence of starch, pectin and proteins (only in stem). Prismatic monocrystals were present in the radial parenchyma of roots and stems. The research on the profile of traders and users of medicinal plants in Manaus-AM revealed that the commerce of phytotherapics has grown in last the 10 years because of increasing search of medicinal plants. M. guyanensis is neither commercialized nor used for the traders, but instead another species bearing the same vulgar name of chichuá, Salacia impressifolia. Nevertheless, informers knowing both species affirmed that they are used in similar therapeutical treatments use (rheumatism, sexual impotence and frigidity). The present research emphasizes the importance of anatomical and ethnopharmacological aspects for the knowledge of medicinal plants. ix Lista de Figuras Figura 1 – Maytenus guyanensis em seu habita natural 14 Figura 2 – Mapa da Reserva Florestal Adolpho Ducke 15 Figura 3 – Exsicata de Maytenus guyanensis 16 Figura 4 – Seções da raiz de Maytenus guyanensis 22 Figura 5 – Seções transversais do caule de Maytenus guyanensis 24 Figura 6 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis 26 Figura 7 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis 27 Figura 8 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis em luz polarizada 28 Figura 9 – Seções transversais do floema de Maytenus guyanensis 29 Figura 10 – Seções transversais do floema de Maytenus guyanensis 30 Figura 11 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis 33 Figura 12 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis 35 Figura 13 – Seções transversais do caule de Maytenus guyanensis submetidos ao 37 teste de vermelho de rutênio Figura 14 – Seção transversal do floema de Maytenus guyanensis 39 Figura 15 – Faixa etária e sexo dos feirantes 41 Figura 16 – Comerciante de plantas medicinais 41 Figura 17 – Comerciante de plantas medicinais assinando o Termo de 42 Consentimento Livre e Esclarecido Figura 18 – Tempo que os feirantes trabalham nas feiras 43 Figura 19 - Tempo que os feirantes trabalham com plantas medicinais 44 Figura 20 – Plantas medicinais mais vendidas pelos feirantes 46 Figura 21 – Origem dos produtos comercializados 46 Figura 22 – Perfil dos usuários de plantas medicinais 47 Figura 23 – Faixa etária dos usuários de plantas medicinais segundo os feirantes 47 Figura 24 – Classificação dos informantes por sexo e faixa etária 48 Figura 25 – Tempo que os informantes utilizam plantas medicinais 49 Figura 26 – Uso terápico de chichuá 50 x Figura 27– Casca de Maytenus guyanensis e caule de Salacia impressifolia 51 Figura 28 – Embalagem de xixuá (Salacia impressifolia) comercializada em uma 52 das feiras xi Sumário AGRADECIMENTOS ............................................................................................. V RESUMO ............................................................................................................... VII ABSTRACT ..........................................................................................................VIII LISTA DE FIGURAS..............................................................................................IX 1. INTRODUÇÃO .....................................................................................................1 2. OBJETIVOS ..........................................................................................................3 2.1 GERAL ................................................................................................................3 2.2 ESPECÍFICOS .......................................................................................................3 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..............................................................................4 3.1 AS PLANTAS MEDICINAIS E A ETNOBOTÂNICA ....................................................4 3.2 FAMÍLIA CELASTRACEAE ....................................................................................6 3.2.1 Descrição botânica ......................................................................................6 3.2.2 Estudos anatômicos da família Celastraceae ...............................................7 3.2.3 Maytenus .....................................................................................................8 3.2.4 Maytenus guyanensis Klotzsch ex. Reissek.................................................10 3.3 SUBSTÂNCIAS ERGÁSTICAS E ESTRUTURAS SECRETORAS ENCONTRADAS NAS ESPÉCIES VEGETAIS.................................................................................................11 4. MATERIAIS E MÉTODOS................................................................................14 4.1 ÁREA DE COLETA ..............................................................................................14 4.2 IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL ..........................................................................15 4.3 ESTUDO LABORATORIAL...................................................................................16 4.3.1 Técnicas microscópicas .............................................................................16 4.3.2 Montagem de lâminas semi-permanentes de macerado do caule................17 4.3.4 Testes microquímicos.................................................................................17 4.3.5 Fotomicrografias e medições .....................................................................18 4.4 ESTUDO ETNOFARMACOLÓGICO .......................................................................18 4.4.1 Seleção da Área de estudo .........................................................................18 4.4.2 Escolha dos informantes ............................................................................19 4.4.3 Metodologia Qualitativa ............................................................................19 4.4.4 Metodologia Quantitativa ..........................................................................20 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO .........................................................................21 I. DESCRIÇÃO ANATÔMICA .....................................................................................21 1. Estrutura da raiz de crescimento secundário ..................................................21 2. Estrutura do caule ..........................................................................................23 II. ASPECTOS FARMACOGNÓSTICOS DE M. GUYANENSIS ...........................................33 III. ASPECTOS ETNOFARMACOLÓGICOS ...................................................................39 1. Perfil do comércio e comerciantes de plantas medicinais ...............................39 2. Perfil do usuário do chichuá...........................................................................48 xii 3. Chichuá não Chichuá .....................................................................................50 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................54 7. ANEXOS ..............................................................................................................60 1 1. Introdução A utilização das plantas como medicamento talvez seja tão antiga quanto o próprio homem, tornando-se difícil delimitar com exatidão as numerosas etapas que marcaram a evolução do uso destas plantas, já que a medicina esteve, por anos, associada às práticas mágicas, místicas e ritualísticas (Martins, et al., 1995). Silva (1995) afirma que hoje a flora mundial conta com milhares de espécies com uso terapêutico, sendo o Brasil um dos maiores fornecedores dessa matéria prima. Considerada uma das maiores florestas tropicais do planeta, a Amazônia está associada a uma rica e múltipla tradição folclórica no uso das plantas medicinais (Silva, 1995). A ocupação crescente da floresta amazônica tem um efeito direto sobre o que hoje se denomina de mudanças globais, evidenciadas pelas alterações climáticas e perda da biodiversidade. Mas a colonização por povos culturalmente estranhos à floresta dizimou inúmeros grupos étnicos. Com isto, perdeu-se o conhecimento adquirido ao longo do processo de ocupação do espaço amazônico com significativa diminuição da diversidade cultural da humanidade e perda irrecuperável do saber tradicional (Salati et al., 1998). Desta forma assegurar a conservação e evolução do saber tradicional é um princípio ético. E no centro do processo de desenvolvimento futuro da humanidade está o direito de sobrevivência e liberdade de estilo de vida às comunidades locais (Salati et al., 1998). A riqueza do conhecimento popular acerca do uso medicinal das plantas se origina tanto da necessidade de uma terapêutica alternativa pelo baixo poder aquisitivo e pelo difícil acesso à assistência médica como pela grande influência das comunidades indígenas da região (Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002). No estado da Amazonas o isolamento do caboclo no interior e o sistema de saúde que não atende a população, principalmente de baixa renda, favorecem o surgimento da prática do uso das plantas medicinais (Borrás, 2003). A medicina popular, consagrada pelo uso e costumes, continua resistindo às pressões dos produtos das poderosas indústrias químicas farmacêuticas. A resistência da medicina popular predomina nas localidades mais distantes dos centros urbanos, onde o progresso da 2 ciência e da tecnologia ainda não alcançou a intensa penetração verificada nas grandes cidades dos países desenvolvidos e dos periféricos (Silva, 1995). A carência de estudos sobre a vegetação brasileira leva a necessidade de se pesquisar as espécies vegetais da Amazônia dando enfoque ao estudo das plantas medicinais, sua importância, composição química, utilização e preservação. Produtos originários de plantas medicinais estão ocupando um lugar cada vez maior na terapêutica, uma vez que os efeitos colaterais são minimizados e estes possuem a mesma eficácia que drogas sintéticas. No entanto, o uso desenfreado pode levar a graves conseqüências, como a utilização de uma espécie que não possua o princípio ativo necessário ou que não tenha valor terapêutico preconizado, mas que possui o mesmo nome popular, havendo a necessidade de uma identificação segura das plantas, feita por botânicos morfologistas, sistematas ou taxonomistas (Correa Júnior et al.,1994). A indústria farmacêutica tem aproveitado bastante da etnociência dos índios em relação às propriedades farmacológicas das plantas amazônicas. A descoberta de princípios ativos, base para o desenvolvimento de novos medicamentos, advém de enquetes e pesquisas feitas com indivíduos que conhecem o poder curativo da flora regional (Salati et al., 1998). Como contribuição aos estudos farmacognósticos e anatômicos realizados com plantas medicinais na região Amazônica se fez necessária a pesquisa com Maytenus guyanensis já que trabalhos nesta área se restringem a estudos anatomia de forma geral com o gênero em trabalhos realizados por Solereder (1908) e Metcalfe & Chalk (1957), Duarte & Debur (2005); Gomes et al. (2005) e Joffily & Vieira (2005). O trabalho serve como subsídio às pesquisas fitoquímicas já realizadas com a casca de M. guyanensis já que pode-se localizar, através da anatomia vegetal, o local de produção da droga. Tendo em vista fornecer um melhor entendimento acerca da importância do estudo das plantas medicinais e para um maior conhecimento da utilização e comércio dessas plantas nos Mercados e Feiras de Manaus-AM, realizou-se o estudo anatômico do caule e raiz de M. guyanensis, destacando a localização do princípio ativo e suas propriedades terapêuticas. 3 2. Objetivos 2.1 Geral - Descrever aspectos anatômicos do caule e raiz de M. guyanensis Klotzsch ex Reissek (CELASTRACEAE) e identificar seu uso terapêutico na cidade de Manaus-AM. 2.2 Específicos - Caracterização anatômica e localização dos constituintes fitoquímicos através dos testes microquímicos; - Listar os usos mais comuns de M. guyanensis associado aos dados farmacológicos obtidos na literatura; - Descrever o perfil dos feirantes e usuários de M. guyanensis em Manaus-AM; - Analisar o comércio de M. guyanensis nos mercados e feiras de Manaus-AM em relação aos seus aspectos sócio-econômicos e culturais. 4 3. Revisão Bibliográfica 3.1 As Plantas Medicinais e a Etnobotânica Toda sociedade humana acumula um acervo de informações sobre o ambiente que a cerca, possibilitando interagir com ele para prover suas necessidades de sobrevivência. Neste acervo, inscreve-se o conhecimento relativo ao mundo vegetal com o qual estas sociedades estão em contato (Amorozo, 1996). A flora medicinal constitui um arsenal terapêutico de enorme importância. Já há vários séculos as plantas vêm sendo consideradas fontes medicamentosas, empregadas tanto em preparações tradicionais (chás, sucos, xapores, cataplasmas, tinturas, ungüentos) quanto, mais recentemente, na forma de princípios ativos puros (Corrêa et al., 1998). De acordo com Borrás (2003) o povo da Amazônia manteve viva a tradição do uso das plantas medicinais. A medicina tradicional é considerada em muitas regiões como a única forma de atendimento, sendo importante que este conhecimento difuso não se perca, mantendo assim a herança cultural adquirida através de métodos de “ensaio-e-erro”. A utilização ponderada e racional das plantas medicinais como suporte terapêutico pode ser considerada uma forma simples, de baixo custo e bastante eficaz de promover a saúde. Indubitavelmente, estes três fatores devem ser prioridade em qualquer sistema de saúde. Assim, as ervas têm extrema importância no contexto terapêutico mundial, mas especialmente em países com poucos recursos econômicos como o Brasil (Corrêa et al., 1998) A falta de acesso e, algumas vezes, de confiança em uma medicina curativa eficaz e a alta taxa de toxicidade dos medicamentos alopáticos, associadas ao alto custo dos mesmos, faz com que as pessoas, independente de renda ou classe social, voltem para o uso de “receitas” à base de plantas recebidas de gerações anteriores, muitas vezes com o auxílio de curandeiros, sem que as mesmas tenham sido testadas de forma científica (Jorge & Morais, 2003). A inter-relação direta entre pessoas de culturas viventes e as plantas do seu meio é estudada por uma disciplina denominada etnobotânica (Albuquerque, 2002). Harshberger (1896) apud Albuquerque (2002) considera que a etnobotânica pode auxiliar na elucidação da posição cultural das tribos que usam plantas para alimentação, 5 abrigo ou vestuário, e que tais investigações podem aclarar o problema da distribuição de plantas no passado. Amorozo (1996) define a etnobotânica como sendo o estudo do conhecimento e das conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do mundo vegetal, englobando tanto a maneira como o grupo social classifica as plantas, como os usos que dá a elas. Segundo Albuquerque (2002), a etnobotânica inicialmente era entendida como o uso de plantas por aborígines e implicava numa complexidade e diversidade de pesquisas. A partir de meados do século XX a etnobotânica começou a ser compreendida como o estudo das inter-relações entre povos primitivos e plantas, envolvendo o fator cultural e sua interpretação (Jorge & Morais, 2003). Atualmente, com base nos trabalhos já realizados, pode-se entender a etnobotânica como sendo o estudo das inter-relações (materiais ou simbólicas) entre o ser humano e as plantas, devendo-se somar os fatores ambientais e culturais, bem como a relação das plantas e dos usos que se faz delas (Jorge & Morais, 2003). Nesse contexto o entendimento atual ampliou a definição da etnobotânica estendendo seu campo tanto para o estudo das populações tradicionais quanto das sociedades industriais, no relacionamento expresso na inter-relação populações humanas/ambiente botânico (Albuquerque, 2002). Albuquerque (2002) afirma que um dos grandes objetivos da etnobotânica é investigar e estudar o uso das plantas com finalidades medicinais com o firme propósito de oferecer elementos práticos para outros investigadores nas áreas de fitoquímica e farmacologia, favorecendo a descoberta de novos medicamentos. A etnobotânica aplicada ao estudo de plantas medicinais, como vem sendo praticada modernamente, trabalha em estreita cumplicidade com outras disciplinas correlatas, como, por exemplo, a etnofarmacologia (Amorozo, 1996). Berlin (1992) apud Elisabetsky & Souza (2004) afirma que a etnofarmacologia está inserida no contexto da etnobiologia, e esta é entendida como uma disciplina devotada ao estudo, no mais amplo dos sentidos, do complexo conjunto de relações de plantas e animais com sociedades humanas do presente e do passado. Mais especificamente, a etnofarmacologia é o ramo que trata de práticas médicas, especialmente remédios, usados em sistemas tradicionais de medicina. De acordo com Elisabetsky & Shanley (1994), distingui-se investigações etnofarmacológicas de estudos etnobotânicos pelo grau e profundidade o qual as plantas medicinais são estudadas. Estudos etnobotânicos são tratados como esses que incluem plantas 6 medicinais somente como um parte do amplo foco de pesquisas em plantas econômicas em geral (fibras, frutos, madeiras, óleos). Investigações etnofarmacológicas focam especificamente o uso das plantas medicinais e trazem com elas o desafio de vencer e unir a extensa corporação de campos divergentes tais como botânica, química, farmacologia e antropologia. No Brasil 84% de todas as drogas são importadas. Além disso, 60% de todas as drogas processadas são consumidas por 23% da população, deixando a maioria do povo brasileiro com remédios caseiros baseados em plantas como a principal fonte de medicina (Elisabetsky & Shanley, 1994). As autoras afirmam ainda que esta figura inoportuna não é única no Brasil, pois 80% da população mundial conta diretamente com as plantas da natureza como sua principal fonte de cuidados com a saúde. Segundo Elisabetsky & Shanley (1994), a pressão evolutiva tem selecionado plantas com caminhos metabólicos que geram compostos com valor adaptativo. Esses compostos podem proteger as plantas de fungos, vírus, insetos e herbívoros predadores, ou ajudá-las a se reproduzirem pela atração dos polinizadores. A diversidade de espécies de plantas neste contexto pode ser vista como uma inestimável reposição de compostos químicos incomuns, dando metabólitos secundários, que são como impressão digital química das espécies. Esta é a base científica que explica a presença de compostos bioativos em plantas, eventualmente terapêuticos. Como estratégia para investigação de plantas medicinais, a abordagem etnofarmacológica consiste em combinar informações adquiridas junto a comunidades que fazem uso da flora medicinal com estudos químico-farmacológicos realizados em laboratórios especializados (Elizabetsky & Souza, 2004). 3.2 Família Celastraceae 3.2.1 Descrição botânica A ordem Celastrales inclui oito famílias botânicas, e apenas uma delas, a família Celastraceae, representa importante fonte de espécies medicinais, com inúmeras atividades farmacológicas já descritas (Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002). A família Celastraceae compreende 55 gêneros e aproximadamente 855 espécies (Judd et al., 2002). Predominantemente tropical e subtropical dos dois hemisférios e pouco 7 representada nas zonas temperadas (Ribeiro et al. 1999, Judd et al., 2002). Sendo muito bem representada na América Central e Antilhas da América do Sul, exceto para o grande gênero Maytenus (Gentry, 1993). As folhas de muitas plantas de Celastraceae são usadas na medicina tradicional como analgésico, antiinflamatório e antiulcerogênico dentre outras utilizações (Corrêa, 1984). Segundo Judd et al. (2002), Maytenus, Euonymus, Salacia e Hippocratea são considerados os maiores gêneros. Contendo, respectivamente 200, 200, 170 e 100 espécies. Os principais gêneros dessa família, que possuem espécies medicinais, são Celastrus e Trypterygium, ambos contendo espécies amplamente estudadas, com atividade antifertilidade masculina; Salacia e Cassine são também muito usadas; Austroplenkia, que inclui uma importante espécie vegetal do cerrado brasileiro, e Maytenus, gênero de grande valor medicinal (Di Stasi &Hiruma-Lima, 2002). Os representantes da família são árvores, arbusto ou lianas (Judd et al., 2002). Na América Central muitas Celastraceae tem folhas opostas, mas na América do Sul quase todas são alternas, simples, com estípulas caducas (Gentry, 1993; Ribeiro et al., 1999). A inflorescência é terminal ou axilar, geralmente cimosa, também racemosa, raro flores solitárias. As flores são hermafroditas, esverdeadas ou brancas, com 4-5 sépalas imbricadas ou raramente valvadas, livres ou conadas na base ou acima do meio; com 4-5 pétalas livres, imbricadas, raramente convolutas ou valvadas. Têm 4-5 estames, usualmente em séries, alternos com as pétalas, comumente presos no disco nectarífero ou abaixo da margem dele. O ovário é súpero ou quase ínfero, com 2-5 carpelos unidos; com estilete curto, espesso ou não, e estigma inteiro ou 2-5 lobulado. Tem um ou mais óvulos. O fruto é capsular, drupáceo, samaróide ou bacáceo. A semente é, em geral, com arilo de colorido vivo, com ou sem endosperma carnoso (Ribeiro et al., 1999; Judd et al., 2002). 3.2.2 Estudos anatômicos da família Celastraceae Trabalhos anatômicos de Celastraceae e para o gênero Maytenus se restringem aos estudos realizados por Solereder (1908), Metcalfe & Chalk (1957), Duarte & Debur (2005), Gomes et al. (2005) e Joffily & Vieira (2005). É importante salientar, nos trabalhos dos autores supracitados, a ocorrência de sacos secretores ou canais preenchidos com material granular, que é afirmado parecer-se com 8 borracha, no floema do caule assim como nos feixes vasculares das nervuras da folha em certos gêneros característicos. No caule jovem o córtex frequentemente aparece contendo células taniníferas, notavelmente em espécies de Cassine, Catha, Celastrus, Elaeodendron, Gymnosporia, Microtropis. Células solitárias estão presentes no córtex de espécies de Cassine, Elaeodendron, Maytenus, Microtropis (Metcalfe & Chalk, 1957). Medula geralmente homogênea, mas frequentemente heterogênea em Gymnosporia, Lophopetalum, Microtropis, Perrottetia, Polycardia e Pterocelastrus, às vezes contêm células pétreas em Kokkona e Maytenus; células taniníferas em espécies de Cassine, Catha, Celastrus, Elaeodendron, Microtropis, e Tripterygium. Células secretoras alongadas às vezes ocorrem no floema de espécies de Catha, Celastrus, Elaeodendron e Microtropis (Solereder, 1908; Metcalfe & Chalk, 1957). Nos raios do caule adulto ocorrem cristais solitários nas células comuns na maioria das espécies e grandes cristais ocorrem em Siphonodon celastrineus Griff.; depósitos escuros também estão presentes no caule de algumas espécies (Metcalfe & Chalk, 1957). Apesar dos dados anatômicos das espécies de Maytenus se restringirem aos trabalhos de Solereder (1908) e Metcalfe & Chalk (1957), Duarte & Debur (2005) realizaram um recente trabalho morfoanatômico com a folha e caule de M. ilicifolia. Destaca-se neste trabalho a presença de amiloplastos e compostos fenólicos no parênquima cortical, células pétreas presentes no anel esclerenquimático na camada interna do córtex. Nos raios medulares parenquimáticos podem aparecer amiloplastos e compostos fenólicos. Cristais prismáticos de oxalato de cálcio são vistos no córtex e na medula. Segundo Duarte & Debur (2005), a morfoanatomia do caule de M. ilicifolia em crescimento secundário corresponde ao modelo caulinar relatado para a família e o gênero Maytenus por Metcalfe & Chalk (1957). 3.2.3 Maytenus O gênero Maytenus Molina consiste de árvores e arbustos (Joly, 1993), freqüentemente utilizado na medicina tradicional e investigado principalmente por propósitos fitoquímicos e farmacológicos (Duarte & Debur, 2005). Usualmente apresenta folhas alternas coriáceas e com a base do pecíolo mais ou menos decorrente e ângulo-estriado. Enormes folhagens das espécies de planalto com folhas 9 inteiras tendem a ter a nervura secundária inconspícua (Gentry, 1993; Ribeiro et al., 1999). O tronco tem aspecto cilíndrico e base acanalada (Ribeiro et al., 1999). A inflorescência é axilar ou ramificada abaixo das folhas, usualmente fasciculadas, mas às vezes um pouco ramificada. O fruto tipicamente obovóide e quando separado pela metade, mostra a semente vermelhoarilada (Gentry, 1993). O gênero Maytenus apresenta alcalóides espermidínicos e sesquiterpênicos, auronas, chalconas, cumarinas, ácidos fixos, catequinas, fenóis simples, saponinas, quinonas e triterpenos (Revilla, 2000; Revilla, 2002b). González et al. (2001) apontaram em seu trabalho a existência de inúmeros compostos químicos nas espécies de Maytenus acentuando a presença de três novos dímeros triterpênicos que foram analisados para atividades antimicrobiana e citotóxica. Chávez et al. (1997) conseguiram isolar os primeiros modelos de triterpenos dammarano em M. macrocarpa. A atividade biológica destes dammarano tem ainda que ser avaliada, mas outros triterpenos semelhantes mostraram atividade fitohormonal e citotóxica. Chávez et al. (1998), em um trabalho posterior, isolaram outros triterpenóides friedelano de exsudato da casca de M. macrocarpa. As atividades dos compostos de M. aquifolium não são ainda conhecidas, contudo a presença de flavonóides, triterpenos e taninos pode ser estimada como uma possível atividade dos compostos sobre lesões gástricas pelo aumento de fatores protetores ou atividade antioxidante. Estes dados suportam o uso e a comercialização desta planta como antiulcerogênica e analgésica (Gonzalez et al., 2001). Pullen et al. (2003) em suas análises químicas com três espécies de Maytenus não detectaram a presença de maitenosídeos, contudo outros trabalhos já teriam confirmado sua presença em espécies do gênero, como M. ilicifolia. Muitos maitenisoides são altamente citotóxicos e têm sido usados em experiências clínicas assim como em sistemas experimentais designados a explorar sua potente atividade antitumoral. Em suas análises, Nuñez et al. (2005) identificaram cinco novos lupanos triterpênicos em M. cuzcoina e M. chiapensis, que mostraram atividade antimicrobiana e citotóxica. Jorge et al. (2004) salientaram de acordo com outros trabalhos que a presença de metabólitos fenólicos, assim como taninos condensados, flavonóides e triterpenos, podem justificar o uso de algumas espécies de Maytenus como remédios antiinflamatórios e antiulcerogênicos. Sousa et al. (1986) isolaram um novo alcalóide sesquiterpeno, nomeado de maiteína na raiz de M. guyanensis. Um mesmo composto encontrado por Sousa et al. (1986) foi 10 detectado por Macari et al. (2004) isolado do tronco e da raiz de M. guyanensis, o flavonóide 4-metilepigalocatequina. E ainda determinou-se na espécie M. guyanensis a presença de maitenina (inibidor de tumores), evoniato (isoflavonoides que tem atividades hormonais) e ácido tilendiamino tetraacético (Revilla, 2000; Revilla, 2002a). Borrás (2003) afirma que a presença de fenoldienonas, uma catequina e proantocianidinas na espécie estudada, corroboram as atividades biológicas atribuídas aos extratos da planta, principalmente como antiinflamatório. 3.2.4 Maytenus guyanensis Klotzsch ex. Reissek A espécie é originada da Amazônia e é conhecida como Chichuá, Xixuá, Chuchahuasi, Chucchu Huashu, Chuchuasi, Chuchasha e Tonipulmon (Ducke & Vasquez, 1994; Revilla, 2000; Revilla, 2002a; Revilla, 2002b; Borrás, 2003). Seus representantes são árvores de altura média (20-30 m), de terra firme (Revilla, 2000; Revilla, 2002a; Revilla, 2002b; Borrás, 2003). As folhas são oblongas lanceoladas ou elípticas, inteiras, acuminadas, coriáceas e lustrosas na face superior, de 10 a 20 cm de comprimento, 3 a 4 cm de largura, cartácea, veia central proeminente em ambas as faces, secundárias inconspícuas; ápice acuminado a cuspidado com pecíolo de 4 mm de largura, inflorescência axilar, flores numerosas, pentâmeras, diminutas, cálice colorido com dentes decíduos e pétalas obovadas de cor branca, o fruto é em forma de cápsula ovóide, sementes oblongas com arilo branco (Revilla, 2000; Revilla, 2002a; Revilla, 2002b). O tronco é cilíndrico com base acanalada. Ritidoma sulcado marrom-amarelado; desprendimento em placas papiráceas. (Ribeiro et al., 1999). M. guyanensis é utilizada como analgésico, antiinflamatório, afrodisíaco, para artrite, impotência, reumatismo e tumores (pele) (Borrás, 2003). Também é utilizada como relaxante muscular, contra resfriado, no pós-parto, antidiarréica, e para gripe, bronquite, hemorróidas, verminoses, lumbago, úlceras externas e usos ginecológicos. Como cosmético é utilizado contra erupções cutâneas e previne o câncer de pele (Revilla, 2002a). Na forma de tintura utiliza-se como relaxante muscular, para artrite e reumatismo; em decocção usa-se uma parte da casca de cerca de 5 cm em 2 litros de água. Para artrite e reumatismo, foi documentado o uso de uma xícara (café) 3 vezes ao dia, por uma semana (Borrás, 2003). A decocção dos galhos é considerada segundo Ducke & Vasquez (1994) como estimulante e tônico. 11 3.3 Substâncias ergásticas e estruturas secretoras encontradas nas espécies vegetais Substâncias ergásticas são produtos do metabolismo das plantas. Estas substâncias podem aparecer e desaparecer em diferentes tempos na vida da célula. Elas são reservas ou produtos resultantes das atividades celulares e são usualmente mais simples em estrutura que o corpo protoplasmático. Algumas das mais conhecidas substâncias ergásticas são carboidratos, celulose e amido; corpos protéicos; gorduras; e materiais minerais em forma de cristais. Elas incluem também muitas outras substâncias orgânicas, tal como taninos, resinas, gomas, borracha, e alcalóides, cuja natureza ou função ou ambos são imperfeitamente conhecidos. Substâncias ergásticas ocorrem nos vacúolos e nas paredes das células, e podem ser associadas com componentes protoplasmáticos das células (Esau, 1965). Carboidratos. O amido é uma substância de reserva constituída por moléculas de glicose, para formar um polímero linear com baixo grau de ramificação (amilose) ou de configuração helicoidal formando amilopectina, altamente ramificada (Poser, 2004). A celulose é encontrada ligada fortemente a outros constituintes da parede celular, sendo o principal constituinte das plantas (Mello & Filho, 2000; Bruneton, 1993 apud Poser, 2004). É a mais importante matéria prima farmacêutica, sendo empregada desde a confecção de compressas até derivados quimicamente modificados, como adjuvante na obtenção das mais variadas formas farmacêuticas. Pode ser ingerida através das frutas e verduras, sendo usada como laxante (Mello & Filho, 2000). Gomas são substâncias constituídas dos polissacarídeos heterogêneos que formam, com a água, soluções viscosas. Estão presentes em muitas plantas e é preciso perfurar partes da planta para que o produto exsude. São usadas como emulsificantes e estabilizantes (Mello & Filho, 2000). As mucilagens são polissacarídeos acídicos. São substâncias amorfas que colocadas na água dão soluções com alto teor de viscosidade. A ação terapêutica mais importante das mucilagens é a antiinflamatória das mucosas. São também emolientes e têm ação laxativa (Mello & Filho, 2000). Pectinas são macromoléculas glicídicas, constituintes da lamela média das paredes celulares do vegetal. São utilizadas especialmente como reguladoras de sistema gastrintestinal e, na indústria alimentícia, como estabilizante e gelificante, além de demonstrar eficácia no controle de glicemia, colesterolemia e na prevenção de doenças cardiovasculares (Poser, 2004). 12 Estudos de Poser (2004), em relação a outros trabalhos, afirmam que os polissacarídeos de origem vegetal emergiram como uma importante classe de produtos naturais bioativos nas últimas décadas. Atividades antitumoral, imunoestimulante, anticomplemento, antiinflamatória, anticoagulante, antiviral, hipoglicêmica e hipocolesterolemiante têm sido relatadas para uma grande variedade de polissacarídeos (Poser, 2004). Gorduras e substâncias relacionadas. Gorduras e óleos são extremamente distribuídos no corpo da planta, e eles provavelmente ocorrem em pequenas quantidades em todas as células das plantas (Esau, 1965). Mono e sesquiterpenos são as principais substâncias que compõem as misturas chamadas de óleos voláteis. Os triterpenos originam-se da ciclização do esqualeno, enquanto os esteróides podem ser considerados metabólicos dos triterpenos, uma vez que originam-se do cicloarteno, com a perda de três grupos metila. Dentre os triterpenos e esteróides de origem vegetal de importância estão as saponinas (Santos, 2004). Saponinas são substâncias orgânicas vegetais, de natureza glicosídica, com característica de ter forte ação tensoativa. Com a água, formam soluções espumógenas e diminuem a tensão superficial da água. As ações terapêuticas são de expectorante e facilitação da absorção de outras substâncias ativas, pelo organismo (Mello & Filho, 2000). Esse grupo de substâncias sempre tem sido de interesse farmacêutico, seja como adjuvante em formulações, componentes ativos em drogas vegetais, ou ainda, como matéria-prima para a síntese de esteróides (Schenkel et al., 2004). Possuem ação flavorizante, estomacal, carminativa anti-séptica, analgésica, antireumática, antiinflamatória (Mello & Filho, 2000). Os óleos voláteis são líquidos oleosos, voláteis, que dão aroma característico às plantas, distinguindo-se dos óleos fixos por sua volatilidade e por serem solúveis no álcool (Almeida, 1993). De forma geral, são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas (Simões & Spitzer, 2004). Taninos. Os taninos são substâncias de origem vegetal, não nitrogenadas, solúveis em água e álcool, e que formam precipitados com sais metálicos, proteínas e alcalóides. Quimicamente são derivados fenólicos unidos em geral a uma glicose, mas não podem ser considerados estritamente glicosídeos, pois a união entre o açúcar e o derivado fenólico tem a natureza de éster e não de um éter (Almeida, 1993). Segundo Mello & Filho (2000), os taninos possuem ações adstringentes, antiinflamatórias e hemostáticas. Cristais. Os depósitos inorgânicos nas plantas consistem principalmente de sais de cálcio e de anidridos de sílica. Entre os sais de cálcio o mais comum é o oxalato de cálcio, que 13 é encontrado na maioria das plantas. Oxalato de cálcio ocorre como sais mono- e trihidratado em muitas formas cristalinas. A ocorrência dos chamados cristais de areia resultam na formação de muitos pequenos cristais em uma célula (Esau, 1965). Alcalóides. São compostos nitrogenados farmacologicamente ativos e são encontrados predominantemente nas angiospermas (Henriques et al. 2004). Pelletier (1988) apud Henriques et al. (2004) define alcalóide como sendo uma substância orgânica, de origem natural, cíclica, contendo um nitrogênio em um estado de oxidação negativo e cuja distribuição é limitada entre os organismos vivos. São compostos que produzem intensa atividade fisiológica e, em dosagens terapêuticas, agem sobre o sistema nervoso central ou periférico (Mello & Filho, 2000). As células da plantas produzem muitas substâncias que parecem ser produtos não utilizáveis do metabolismo e que se tornam mais ou menos isolados do protoplasma vivo ou são totalmente removidas do corpo da planta. Exemplos de algumas substâncias são terpenos e compostos relacionados, taninos, e diferentes tipos de cristais. Representantes dos terpenos – hidrocarbonatos de vários graus de polimerização são os terpenos inferiores, como os óleos essenciais, e os terpenos superiores, os carotenóides, saponinas, e borracha (Esau, 1965). Estruturas secretoras externas. As substâncias secretadas podem permanecer no interior de células, cavidades internas ou canais; ou ainda, emergir das células secretoras superficiais à parte externa da planta. As estruturas secretoras externas apresentam vários formatos. Parte da própria epiderme é, às vezes, secretora ou existem apêndices secretores epidérmicos de vários graus de complexidade, ou ainda esses apêndices podem ser derivados tanto da epiderme, quanto das camadas epidérmicas. As estruturas secretoras relativamente diferenciadas formadas de muitas células são denominadas glândulas (Esau, 1976). Estruturas secretoras internas. As células secretoras são mais ou menos bem diferenciadas das células do parênquima fundamental e contém uma variedade de substâncias: bálsamos, resinas, óleos, taninos, mucilagens, gomas, cristais. Elas são chamadas de idioblastos secretores quando se diferenciam conspicuamente das células vizinhas no meio que eles estão dispersos (Esau, 1965). As células secretoras internas possuem grande variedade de conteúdos. As células secretoras, bem como canais e cavidades secretores, são úteis para fins de diagnóstico nos estudos taxonômicos (Esau, 1976). 14 4. Materiais e Métodos 4.1 Área de coleta Foram coletadas aleatoriamente amostras do caule adulto e raízes de 3 indivíduos de M. guyanensis (Figura 1) na Reserva Florestal Adolpho Ducke, localizada no km 26 da Estrada Manaus-Itacoatiara (AM-010) coordenadas 02o 53' S e 59o 58' W (Figura 2). Figura 1– Maytenus guyanensis em seu hábitat natural. RESERVA DUCKE 15 RESERVA DUCKE Figura 2 – Localização da Reserva Florestal Adolpho Ducke, na proximidade da cidade de Manaus-AM. 4.2 Identificação do material O material coletado foi identificado por comparação no acervo do Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. A exsicata de M. guyanensis, número 3739 identificada por S. Barrier, foi consultada no Herbário Parisiense do Museu Nacional de História Natural, em Paris-França (Figura 3). 16 Figura 3 – Exsicata de Maytenus guyanensis. 4.3 Estudo Laboratorial 4.3.1 Técnicas microscópicas Amostras do caule e raiz foram fixadas em formaldeído-ácido acético-álcool etílico 50% (FAA50) por 24 horas e estocadas em etanol 70% (Johansen, 1940). Posteriormente as amostras foram colocadas em solução de etilenodiamina a 10% por 15 dias para amolecimento. Partes de fragmentos mais amolecidos do caule foram desidratadas em etanol 85 % e 95% (2 horas em cada solução). As amostras foram submetidas a uma solução de pré-infiltração (etanol 95% e resina pura; 1v:1v), por um período de 4 horas, utilizando-se bomba de vácuo (Feder & O’brien, 1968). A infiltração do material foi feita em resina pura por mais ou menos 4 horas ou over night, também com auxílio de uma bomba de vácuo. A infiltração ficou completa quando o material apresentou-se levemente translúcido e afundou dentro da solução (Feder & O’Brien, 1968). De acordo com o fabricante a resina foi misturada com um polimerizador e as amostras foram emblocadas em fôrmas plásticas. Foram obtidos cortes de 5-8 µm de espessura feitos 17 em micrótomo rotativo Leica RM2145, com navalha descartável. Em seguida os cortes em lâminas foram estendidas em chapa pré-aquecida a 20 oC, corados com azul de toluidina por 10 minutos (Vidal, 1977) e montados em Permount. Das amostras do caule e raiz foram retirados corpos de prova com dimensão de 2 cm3, devidamente orientados, retirados de discos de diferentes tamanhos. Os corpos de prova, amolecidos por 15 dias em etilenodiamina 30%, foram submetidos a cortes em micrótomo de deslizamento, variando em espessura de 18 a 25 µm. Os cortes foram clarificados, desidratados em série etílica, corados com safranina e azul de astra (somente seções da raiz) para a montagem de lâminas permanentes. 4.3.2 Montagem de lâminas semi-permanentes de macerado do caule Partes da casca e fragmentos do caule foram submetidas ao processo de maceração pelo método de Jeffrey a base de ácido crômico 10% e ácido nítrico 10% (1:1). Os fragmentos obtidos foram imersos na solução até as células se soltarem facilmente uma das outras, ao serem manipuladas com um pincel ou estilete. Os fragmentos foram então lavados com água destilada até que cessassem de liberar a solução de Jeffrey (Johansen, 1940). No preparo das lâminas histológicas semi-permanentes os fragmentos do caule tratados com solução de Jeffrey foram corados com safranina e as partes da casca com azul de astra e posteriormente lavados com água destilada. O material corado foi então montado em gelatina glicerinada e procedeu-se a maceração dos fragmentos com um bastão de vidro, depois cobriu-se com lamínula (Johansen, 1940). 4.3.4 Testes microquímicos Os cortes do caule e da raiz foram submetidos a diferentes métodos de microquímica. Para detecção de radicais aniônicos e metacromasia, os cortes foram submetidos à coloração com azul de toluidina 0,025% de acordo com a metodologia de Vidal (1977). Para detecção de radicais catiônicos protéicos, os cortes foram submetidos à coloração com xylidine ponceau seguindo os métodos propostos por Berlyn & Miksche (1976). Para a detecção de substâncias pécticas, foram submetidos à coloração com vermelho de rutênio por 10 minutos e logo após, lavados em água destilada, desidratados em série etílica/xilólica e montadas em 18 Permout (Johansen, 1940). O cloreto de ferro III 10% foi utilizado para detecção de compostos fenólicos. Os cortes foram submetidos a este reagente durante 15 a 30 minutos e depois lavados rapidamente em água destilada e em seguida fez-se a montagem das lâminas com glicerina (Johansen, 1940). Para detectar a presença de lipídeo os cortes foram tratados com uma solução de sudam III durante 30 minutos à temperatura ambiente ou a 60ºC, depois se procedeu a uma lavagem com etanol 80% e água destilada (Pearse, 1980). O reagente lugol foi aplicado para detectar a presença de amido, com a aplicação do reagente por 5 minutos nas lâminas e lavagem posterior com água destilada (Kraus & Arduin, 1997). Para a detecção de alcalóides foi aplicado o reagente de Wagner diretamente nos cortes histológicos do caule e da raiz, de acordo com a metodologia de Ascensão (2004). 4.3.5 Fotomicrografias e medições As lâminas obtidas foram fotografadas com o auxílio de microscópio Olympus CX40, e máquina fotográfica digital Lumix, Panasonic, do Laboratório de Citologia, Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E também com o auxílio do fotomicroscópio Olympus AX70 do Laboratório de Anatomia Vegetal do Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa (UFV). As medidas de espessura de parede, diâmetro e comprimento de elemento de vaso foram alcançadas com o auxílio do Programa SigmaScan Image Analysis, Versão 3.0. 4.4 Estudo Etnofarmacológico 4.4.1 Seleção da Área de estudo Os Mercados e as Feiras de Manaus – AM já foram objetos de estudo de vários trabalhos na área de plantas medicinais (Borrás, 2003; Silva, 2004), desta forma estes locais podem contribuir na pesquisa etnofarmacológica, uma vez que há uso e comércio das plantas pela população local. As áreas existentes na cidade foram selecionadas de acordo com a relevância estabelecidas pela Secretaria Municipal de Abastecimento, Mercados e Feiras, que foram então divididas por Zonas: - Zona Sul: Feira da Panair, Mercado Municipal Adolpho Lisboa; 19 - Zona Leste: Feira do Produtor Zona Leste; Feira do Japiim - Zona Oeste: Mercado Modelo da Compensa; - Zona Centro-Sul: Feira Parque Dez. 4.4.2 Escolha dos informantes O estudo constou de dois tipos de informantes: os feirantes que comercializam o chichuá e os usuários da espécie. Os critérios estabelecidos para a escolha desses informantes foram: ter conhecimento de plantas que são utilizadas como recurso medicinal, serem residentes na cidade, terem disponibilidade em participar da pesquisa e ser adulto, segundo pressupostos metodológicos (Amorozo, 1996). 4.4.3 Metodologia Qualitativa Há vários métodos e técnicas que podem ser utilizadas em uma abordagem qualitativa, sendo importante a utilização de um roteiro, que serve como facilitador e orientador em uma conversa. Pode-se fazer uso de pré-testes, questionários e entrevistas, dependendo do propósito do entrevistador. É importante salientar que o material da investigação qualitativa é a palavra que se expressa na fala, revelando condições históricas, sócio-econômicas e culturais específicas de cada grupo estudado (Jorge & Morais, 2003). As entrevistas foram realizadas com o uso de roteiros na forma de questionários do tipo semi-estruturados com perguntas abertas e fechadas relativas aos dados pessoais dos informantes e o conhecimento das plantas medicinais, de como usar, quais as partes farmacógenas, que doença se cura com a planta (Anexo 1, 2 e 3) (Martin, 1995; Leitzke, 2003). As entrevistas abertas são as conversações ocasionais entre o entrevistador e o informante que pode revelar histórias de vida detalhadas. E a entrevista semi-estruturada possui muito mais flexibilidade que a entrevista formal estruturada, e são baseadas em torno de uma lista com tópicos ou questões que o investigador deseja saber (Cotton, 1996). Segundo De La Cruz Mota (1997) na entrevista direta semi-estruturada o entrevistado pode discorrer livremente sobre o tema proposto pelo pesquisador. 20 A entrevista serve como base de coleta de dados etnobotânicos, além de ser uma ferramenta de investigação (Alexiades, 1996). Para a realização das entrevistas os entrevistados assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4). Trata-se de documento pelo quais os sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestam a anuência de participação na pesquisa. Segundo Posey (1987) quanto mais aberta for a pergunta no questionário, maior é a liberdade do informante em responder segundo sua própria lógica e saber. A entrevista segundo Alexiades (1996) depende do contexto local e habilidades do entrevistador sendo assim deve ser realizada com respeito e sensibilidade. Além disso, um período de tempo deve ser estipulado para que haja uma confiança mútua resultando em melhores e maiores informações. As perguntas deverão ser simples, não muito curtas ou ambíguas. Conforme as Resoluções da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos (CONEP), do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (CEP-INPA) credenciado pela CONEP. 4.4.4 Metodologia Quantitativa A abordagem quantitativa de acordo com Minayo & Sanches (1993) apud Jorge & Morais (2003) atua em níveis de realidade, abarcando grandes aglomerados de dados, classificando-os e tornando-os inteligíveis através das variáveis. Isto é, avalia e analisa os dados primários recolhidos. No que se refere às plantas medicinais, esta análise tenta aferir o grau de importância que certas plantas têm pela freqüência e consistência de seu uso. No presente trabalho a aplicação de técnicas quantitativas permitiu avaliar dados como o perfil desses feirantes, homens/ mulheres, por que e quanto tempo trabalham com plantas medicinais. Os dados obtidos foram analisados através de freqüência absoluta e relativa. As tabelas e gráficos foram produzidas no programa Microsoft Office Excel. 21 5. Resultados e discussão I. Descrição anatômica 1. Estrutura da raiz de crescimento secundário A espécie apresenta camadas de crescimento distintas, delimitadas por faixas de parênquima marginal, distribuindo-se em intervalos regulares (Figura 4A). Vasos de distribuição difusa, uniforme, secção circular, com parede delgada; em média 2,44 µm de espessura, poros solitários, diâmetro tangencial de 20-29 µm (Figuras 4A e 4B). Embora Metcalfe & Chalk (1957) mencionem que os vasos das raízes para a família Celastraceae frequentemente contêm tilose, eles não foram observados nos vasos da raiz de M. guyanensis. Constatou-se a presença de elementos de vaso com e sem apêndices e esses quando presentes encontram-se em ambas as extremidades. As pontoações intervasculares são alternas e areoladas. O parênquima axial apotraqueal em seção transversal apresenta-se em faixas (Figura 4A). Os raios são multisseriados, com margens unisseriadas do mesmo comprimento ou mais longa que a parte multisseriada. Heterogêneos, compostos por células eretas marginais e centrais procumbentes, de 3 a 5 células de largura, predominando os de 3 células; altura variando de 12 a 23 células, predominando os de 22 células (Figuras 4B e 4C). Apresentam aproximadamente 259,61µm de altura e 56 células em média. Fibras libriformes longas (Figura 4B). Conforme Esau (1976), quando se compara raízes e caules velhos de árvores, constatase que eles se assemelham muito. Existem, no entanto, diferenças quantitativas na maioria dos casos, expressas pela grande proporção de elementos com paredes secundárias lignificadas na casca e no lenho do caule, ou em outras palavras, as raízes apresentam maior volume relativo de tecido parenquimático. De tal modo Fahn (1974) afirma que nas raízes com espessamento secundário as reservas de substâncias são estocadas como no caule, isto é, nas células parenquimáticas e fibras dos tecidos secundários, explicando assim a razão da raiz possuir mais tecido parenquimático do que o caule, sabendo que a raiz é uma estrutura de sustentação e reserva. Estas observações podem ser comprovadas pela quantidade de células parenquimáticas do raio em secção tangencial, que possui um número quase duas vezes maior 22 de células na raiz (56 células) (Figura 4B) em relação ao número de células do caule (30 células) (Figura 14A e 14B). Figura 4 – Seções da raiz em crescimento secundário de Maytenus guyanensis. A. Seção transversal. Camadas de crescimento (seta). Porosidade difusa. Vasos solitários. B. Seção tangencial. Raios heterogêneos multisseriados. C. Seção radial. Raios heterogêneos. Células eretas e procumbentes.Va- vaso. 23 2. Estrutura do caule A periderme das espécies da família Celastraceae origina-se nas camadas subepidérmicas (Metcalfe & Chalk,1957). Deste ponto em diante as células da camada subepidérmica sofrem divisões periclinais, produzindo células do felogênio em direção à periferia e feloderme em direção ao interior (Figura 5B). Estas observações corroboram as informações de Solereder (1908) e Metcalfe & Chalk (1957) para o gênero Maytenus. As lenticelas apresentam tecido de preenchimento formado por cerca de 20 camadas de células justapostas (Figuras 5A e 6A). Lenticelas são extensões limitadas caracterizadas pelo aumento de espaços intercelulares e compostas pelo felogênio da lenticela, pelo tecido de enchimento e pela feloderme da lenticela (Figura 5A) (Apezzatto-da-Glória & CarmelloGuerreiro, 2006). De acordo com Fahn (1974), por causa desta continuidade dos espaços intercelulares e daqueles tecidos internos do órgão axial, supõe-se que a função das lenticelas está relacionada com a troca de gases. A periderme desenvolvida é constituída por felema relativamente, espesso formado por cerca de 30 camadas de células tabulares, coloridas naturalmente de dois padrões de cores: marrom avermelhado e marrom escuro. Seqüencialmente, são observados o felogênio e uma feloderme com 4 fileiras de células com coloração natural castanha amarelada (Figuras 5C e 5D). Como descrito por Appezzato-da-Glória & Carmello-Guerreiro (2006), as células do felema, normalmente, são desprovidas de conteúdo visível, porém em alguns casos é possível observar acúmulo de conteúdo resinoso ou de compostos fenólicos. Em seção transversal, as células do felogênio apresentam-se com formato retangular, achatadas radialmente e arranjo compacto. O que pode ser observado em M. guyanensis. A feloderme consiste de células parenquimáticas ativas, semelhantes ao parênquima cortical e pode se distinguir das demais células pelo seu alinhamento com as células do felogênio (Figura 5D). O córtex apresenta células com formato arredondado (Figura 6A e 7C), internamente rodeado por fibras e inúmeras células pétreas. (Figuras 6A, 6B, 7A e 7B). 24 Fe Fl 20µm A Fo B 10µm Pe Fe Fo C 50µm D 50µm Figura 5 – Maytenus guyanensis. Seção transversal caulinar. A. Lenticela apresentando tecido de enchimento e felogênio (seta). B. Periderme. Camadas de felema (Fe), felogênio (Fl) e feloderme (Fo). C e D. Visão geral da periderme (Pe) em um estágio mais desenvolvido, camadas espessas de felema, felogênio (seta) e feloderme. Esclereídes com distinção entre paredes primárias foram evidenciadas pela luz polarizada (Figura 8C) e são usualmente encontrados no floema e no córtex. Pode ser observado que a parede secundária destas células é muito espessa, e numerosas camadas concêntricas e seqüência de pontoações podem ser usualmente distinguidas. De acordo com Esau (1976) a celulose é uma substância cristalina que reflete luz, podendo ser considerada anisótropa, encontrada nas paredes primárias e secundárias da célula, desta forma elas aparecem brilhantes em luz polarizada, já as substâncias pécticas são isótropas (não modificam a luz). No cilindro vascular as camadas de tecido floemático secundário são entremeadas com inúmeras fibras, células pétreas e raio parenquimático (Figura 6C e 7B). Células em processo de esclerificação com conteúdo também são observadas (Figura 7A e 8C). O xilema secundário mostra-se com uma a duas camadas de raios parenquimáticos medulares, fibras e elementos de vaso (Figura 6C e 7B). Duarte & Debur (2005) encontraram para M. ilicifolia as 25 mesmas características anatômicas aqui descritas para o córtex, presença de células pétreas e cilindro vascular. Em um estágio mais avançado de desenvolvimento o sistema floemático possui grupos de células pétreas, células esclerificadas, fibras e raios parenquimáticos (Figuras 9A, 9B, 10A e 10B). Pode ser visualizada uma camada mais interna do tecido floemático representada por elementos de tubo crivado não diferenciados, o que seria o floema funcional, grupos de células pétreas e poucas fibras de pequeno lúmen. A segunda camada consiste de muitas fibras, elementos de tudo crivado não colapsados, floema não funcional, e grupos de células pétreas (Figuras 9A e 10B). No floema externo ocorre dilatação dos raios, apresentando de 2 a 5 camadas de células, que sofrem gradativamente, em direção à periferia, divisão e expansão das células. Os raios dilatados confundem-se com as células parenquimáticas axiais também dilatadas, formando um tecido de arranjo desordenado. Este tecido de dilatação é formado por tecido parenquimático depositado pelos raios nos espaços criados com o crescimento em diâmetro (Figuras 10A e 11A). Algumas células radiais possuem uma coloração natural castanha avermelhada (Figura 5A). Monocristais prismáticos também foram observados (Figura 10B). 26 AE Co A Le 100µm Fi CP B 30µm F RX RF Fi Va C 20µm Figura 6 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis. A. Seção transversal. B. Detalhe do anel descontínuo esclerenquimático, composto de fibras (Fi) e células pétreas (CP). C. Detalhe do sistema vascular. AE- anel esclerenquimático; Cocórtex; F- floema; Fi- fibra; Le- lenticela; RF- raio do floema; RX- raio do xilema; Va- vaso. 27 Figura 7 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis. A. Seção longitudinal tangencial. Células esclerificadas (CE). B. Visão geral do caule. C. Células parenquimáticas do córtex (Co). AE- anel esclerenquimático; Am- amiloplastos; Lu- lúmen. 28 Fi Ra 100µm A Fi 50µm B CE 100µm C 30µm Figura 8 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis em luz polarizada. A. Seção longitudinal radial. Visão geral mostrando os raios (Ra) e fibras (Fi). B. Seção longitudinal tangencial. Monocristais prismáticos (setas) e fibras. C. Seção transversal. Detalhe de algumas esclerificadas (CE). 29 FNF FF Fi CE CP Figura 9– Seções transversais da casca de Maytenus guyanensis. A. Floema funcional (FF) e floema não funcional (FNF). B. Parte de um raio dilatado contendo células esclerificadas (CE), algumas dessas células estão preenchidas com conteúdo denso. CP- células pétreas. 30 Ra F CP 50µm A ETC B 10µm Figura 10 – Seção transversal da casca de Maytenus guyanensis. A. No floema (F) ocorrem grupos dispersos de células pétreas (CP). Na porção mais externa os raios (Ra) estão dilatados. B. Detalhe do floema com cristais (setas) e elementos de tudo crivado (ETC). 31 Próximas às células-pétreas aparecem células em processo de esclerificação, algumas das quais estão preenchidas com conteúdo (Figura 9B). Soffiatti & Angyalossy-Alfonso (1999) observaram em Eugenia uniflora uma esclerificação dos raios parenquimáticos que atravessam ou são adjacentes às esclereídes, já em E. cerasiflora esse fenômeno não foi observado, provavelmente porque a quantidade de esclerênquima é muito menor do que em E. uniflora. Para Esau (1965) o esclerênquima está entre os tecidos mais comumente encontrados no floema secundário, as esclereídes diferenciam-se a partir de células parenquimáticas e são de fácil reconhecimento, podendo se apresentar de várias formas: geralmente são células curtas, com paredes muito espessadas e polilameladas. As fibras floemáticas apresentam-se em pequenos grupos, tendo paredes espessas e lume reduzido (Figura 9B). As observações da casca de M guyanensis são similares à anatomia da casca de M. chuchuasha descrita por Metcalfe & Chalk (1957). Em uma fase mais desenvolvida o xilema secundário de M. guyanensis apresenta camadas de crescimento distintas, delimitadas por faixas de parênquima marginal, distribuindo-se em intervalos regulares (Figura 11A). Os vasos solitários são predominantes, com arranjo difuso uniforme (Figura 11A). Segundo Alves & Angyalossy-Alfonso (2000), entre as angiospermas tropicais, este tipo de arranjo é o mais freqüente, porém as autoras não encontraram evidências estatísticas que permitam relacionar esta característica com parâmetros ambientais. Contudo, afirmam que na região norte do Brasil, o clima tende a ser mais homogêneo, especialmente com respeito a temperatura, não sendo encontrados nas espécies vegetais desse ambiente vasos múltiplos, o que ao contrário ocorreria na região sudeste do Brasil, que possui inverno frio a moderadamente frio e seco, verão quente e chuvoso, possuindo mais oscilações climáticas e as espécies apresentando vasos múltiplos. Os vasos apresentam parede delgada, em média 2,51 µm de espessura, diâmetro tangencial de 26-29 µm, vazios. Elementos de vaso longos, com média de 494,5 µm de comprimento são encontrados. As observações corroboram o trabalho de Metcalfe & Chalk (1957), para o gênero Maytenus, pois os autores afirmam ocorrerem vasos pequenos, solitários, uniformes, não excedendo 33 µm de diâmetro. Constatou-se a presença de elementos de vaso com apêndices e esses se encontram em ambas as extremidades (Figura 11D). As pontoações intervasculares são alternas e placas de perfuração simples (Figura 11D). Alves & Angyalossy-Alfonso (2000) registraram, para a 32 flora brasileira, que 95% das espécies estudadas apresentaram placa de perfuração simples, relacionando este tipo de placa a ambientes secos e quentes. A espécie apresenta parênquima apotraqueal difuso, com parênquima axial em faixas marginais com mais de 4 células de largura (Figura 11A). Os raios são predominantemente multisseriados e variam de 2 a 3 células de largura, predominado os de 2 células, sua altura variando de 15 a 28 células, predominado os de 17 e 25 células. Os raios unisseriados são raros, de 8 a 12 células de altura. Os heterogêneos possuem células retas nas margens e centrais procumbentes (Figuras 11B e 11C). Os monocristais prismáticos estão presentes em células do parênquima radial (Figura 11C). Fibras libriformes de comprimento médio a moderadamente longo (Figuras 11D). No centro do caule, circundada pelo xilema, está a medula homogênea, formada por células parenquimáticas isodiamétricas e células pétreas. Estas descrições são concordantes com as observações de Solereder (1908) para o gênero Maytenus. Nos cortes longitudinais foi possível detectar a presença de monocristais prismáticos, de oxalato de cálcio, no parênquima radial (Figura 11C). Segundo Fahn (1974) o parênquima do xilema serve para estocar materiais, assim como amido e gorduras. Taninos, cristais e outras substâncias também são frequentemente encontradas em muitas destas células. Esau (1965) afirma que o oxalato de cálcio é o mais proeminente representante entre cristais nas plantas. Sendo assim, a formação de cristais de oxalato de cálcio é uma das maneiras de acumular cálcio nos tecidos das plantas. Além de possuírem a função de armazenar íon cálcio, eles podem evitar acumulação de oxalato tóxico, contribuir para o suporte mecânico e proteção contra animais herbívoros (Franceschi & Horner, 1980 apud Duarte & Debur, 2005). 33 100µm A 100µm B Fi Cr Cr C 50µm D 50µm Figura 11 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis. A. Seção transversal. Camadas de crescimento (seta) demarcadas por faixa de parênquima marginal. Porosidade difusa. Parênquima axial difuso. Vasos solitários. B. Seção radial. Raio multisseriado heterogêneo, células eretas e células procumbentes. C. Seção tangencial. Monocristais prismáticos (Cr) no parênquima radial. D. Células dissociadas. Fibras (Fi) e elementos de vaso com apêndices e placas de perfuração simples (setas). II. Aspectos farmacognósticos de M. guyanensis O conteúdo celular das células próximas às fibras xilemáticas da raiz possui grande quantidade de substâncias pécticas, evidenciadas pelo teste de vermelho de rutênio. O reagente de Wagner detectou a presença de alcalóides nas células parenquimáticas do raio. Também foram encontrados cristais de oxalato de cálcio no parênquima radial da raiz, do tipo monocristais prismáticos. Tanino é citado como abundante nas raízes em espécies de Celastraceae, conforme trabalho de Metcalfe & Chalk (1957), contudo não foi detectada a presença de compostos fenólicos na raiz de M. guyanensis. 34 No caule foi evidenciada a presença de amido na medula, células parenquimáticas do raio xilemático e no córtex (Figuras 12A, 12B e 12C). De acordo com Esau (1976) o amido é uma substância ergástica que ocorre no parênquima do córtex e da medula, nas células parenquimáticas dos tecidos vasculares, no parênquima das folhas crassas (escamas de bulbos), nos rizomas, tubérculos, frutos, cotilédones e no endosperma das sementes. Duarte & Debur (2004) trabalhando com M. ilicifolia encontraram amiloplastos no córtex. O amido é usado em farmácia para pulverizações e como veículo, neste caso usado como ligante e desintegrante em comprimidos. Além disso, tem muitos empregos comerciais, servindo de goma na fabricação de papéis e tecidos em lavanderia. Serve de matéria-prima para fabricação de xaropes, dextrose, dextrinas e adoçantes com alto teor de frutose (Robbers et al.,1997) além de estarem presentes na alimentação humana. Nas últimas décadas, polissacarídeos de origem vegetal emergiram como uma importante classe de produtos naturais bioativos. O emprego do amido na área farmacêutica, tanto na forma natural, como após modificações químicas e físicas, está limitado às formas farmacêuticas sólidas, como aglutinante, diluente ou material de carga e enchimento. Apesar de Jorge et al. (2004) confirmarem a presença de metabólitos fenólicos para algumas espécies de Maytenus e Duarte & Debur (2005) encontrarem em M. ilicifolia compostos fenólicos nos raios parenquimáticos e parênquima cortical, o teste de cloreto férrico não evidenciou a presença destes compostos no caule de M. guyanensis. Contudo o material fresco apresenta uma coloração natural acastanhada em algumas células do parênquima cortical. Duarte & Zaneti (2002) trabalhando com uma espécie de Crassulaceae, observaram numerosas células exibindo a mesma coloração apresentada por M. guyanensis, as quais reagiram ao teste de cloreto férrico, sugerindo que o conteúdo fenólico é de natureza tânica e comentam que, de acordo com Esau (1965) os compostos tânicos presentes no interior de idioblastos se oxidam tornando-se de coloração marrom a marrom-avermelhada. 35 Figura 12 – Estrutura do caule de Maytenus guyanensis. A. Raio (Ra) com amiloplastos. B. Células do parênquima medular (Pm) com grãos de amido. C. Detalhe de células do parênquima cortical (Pc) evidenciando os amiloplastos. D. Células com proteínas (seta) identificadas pelo teste xylidine ponceau. Em adição, Sant’Anna-Santos et al. (2006) afirmam que embora alguns testes para a detecção de fenóis em luz visível tenham resultados negativos, não se pode concluir, de modo absoluto, que esses compostos não existem. Os testes para compostos fenólicos são, geralmente, pouco específicos, havendo compostos como os flavonóides que, devido à sua grande labilidade, não são, na maioria das vezes, detectáveis senão em microscopia de fluorescência em luz ultravioleta. 36 Substâncias pécticas foram encontradas na parede celular das células parenquimáticas do córtex e nos raios floemáticos do caule M. guyanensis (Figura 13A e 13B). Pectina são macromoléculas glicídicas, constituintes da lamela média das paredes celulares do vegetal, abundantes em frutos, principalmente cítricos (Poser, 2004). Pode ser classificada como agente protetor e suspensor, e está presente em muitas fórmulas antidiarréicas. Como solução coloidal, tem a propriedade de conjugar toxinas e de intensificar as funções fisiológicas do tubo digestivo através de suas propriedades físicas e químicas. A eficácia da pectina no tubo digestivo deve-se em grande parte à sua ação coloidal (Robbers et al.,1997). Além destas funções na área farmacêutica as pectinas são utilizadas especialmente como regulares do sistema gastrintestinal e, na indústria alimentícia, como estabilizante e gelificante. A utilização regular de pectinas tem mostrado sua eficácia no controle de glicemia e colesterolemia e na prevenção de doenças cardiovasculares (Poser, 2004). O teste xylidine ponceau realizado nos tecido do caule identificou proteínas no lúmen das células pétreas presentes no córtex (Figura 12D). De acordo com Esau (1976, 1965) proteínas sólidas podem estar presentes como substâncias ergásticas se acumulando em vacúolos. Os vacúolos podem ser compartimentos de armazenagem dinâmicos, no qual íons, proteínas e outros metabólitos são acumulados e mobilizados posteriormente. As proteínas acumuladas como forma de reserva geralmente apresentam-se em concentrações reduzidas nos vacúolos de células maduras, entretanto, em células do endosperma de leguminosas e de gramíneas seus níveis tendem a aumentar (Appezzato-da-Glória & Carmello-Carneiro, 2006). Alcalóides foram detectados no parênquima radial do caule e da raiz. E também nas células esclerificadas presentes no tecido floemático secundário do caule (Figura 14). Este resultado positivo era esperado já que Sousa et al., 1986; Pullen et al., 2003 e Macari et al., 2004 mencionam a presença deste grupo de metabólito secundário para o gênero Maytenus. 37 Figura 13 – Seção transversal do caule de Maytenus guyanensis submetidos ao teste de vermelho de rutênio. A. Paredes celulares péctico-celulósicas das células parenquimáticas do córtex (seta preta). B. Raios floemáticos com paredes celulares péctico-celulósica (seta branca) 38 Os alcalóides são particularmente abundantes em fungos e plantas superiores, insetos, anfíbios e menos comum em mamíferos. Estão presentes em cerca de 4.000 espécies de plantas, sendo mais freqüentes em dicotiledôneas e menos em monocotiledôneas e gimnospermas (Castro et al., 2004). Estes compostos podem ocorrer em vários órgãos vegetais como sementes, caules subterrâneos, raízes, rizomas e casca. Eles são capazes de exercer uma gama de atividades fisiológicas Robbers et al.(1997). É importante ressaltar que o acúmulo de alcalóides nos vegetais ocorre em vários tipos de tecidos como: tecidos com crescimento ativo (tecido parenquimático), células epidérmicas e hipodérmicas, bainhas vasculares e laticíferos (Henriques et al., 2004). Em M. guyanensis os alcalóides foram detectados nas células parenquimáticas do raio. A presença de alcalóides pode ser assinalada em uma gama de atividades biológicas investigadas. Pode-se citar amebicida e emético, anticolnérgicos, anti-hipertensivos, antimalárico, antitumorais, antitussígenos, analgésico, depressor cardíaco, estimulante do sistema nervoso central (SNC), diurético, miorrelaxante, antiviral entre muitos outros. O uso de extratos vegetais contendo alcalóides como medicamentos, venenos e em poções mágicas pode ser traçado desde os primórdios da civilização (Robbers et al.,1997; Henriques et al., 2004). O trabalho de Elizabetsky (1992) apud Elizabetsky & Shanley (1994) demonstrou que de 73 gêneros identificados na literatura como “afrodisíacos” mais de 35% são conhecidos por conter alcalóides que podem ser responsáveis por efeitos no sistema nervoso central. Esta informação corrobora os dados da literatura já que a espécie em estudo é utilizada como afrodisíaca. As plantas normalmente desenvolvem uma série de metabólitos com funções complementares na defesa contra pragas e doenças. Muitos desses compostos, quando utilizados em doses adequadas convertem-se em medicamentos. Desse modo, produtos secundários envolvidos na defesa através da atividade citotóxica contra patógenos podem ser úteis como agentes antimicrobianos na medicina. Além disso, aqueles envolvidos na defesa contra herbivoria através de atividade neurotóxica podem ter efeitos benéficos no homem atuando como antidepressivos, sedativos, relaxantes musculares ou anestésicos (Briskin, 2000). 39 50µm Figura 14 – Seção transversal da casca de Maytenus guyanensis. Células secretoras esclerificadas com alcalóides (seta). Atualmente a função natural de muitos metabólitos secundários tem sido reavaliada, reconhecendo-se que estes são, de fato, essenciais para a existência dos vegetais. Os alcalóides devido a seu amargor e toxicidade atuam como repelentes de herbívoros. Porém não se pode afirmar que as plantas produzam tais substâncias apenas para sua proteção, pois se esse fosse o caso, plantas que não produzissem alcalóides teriam sido extintas. Outras hipóteses têm sido levantadas para tentar explicar a produção desses metabólitos (Henriques, et al., 2004). Compostos como polissacarídeos, proteínas e alcalóides foram encontrados em M. guyanensis. Esses compostos são encontrados em células esclerificadas e são farmacologicamente ativos o que pode vir a justificar o uso terapêutico da espécie. III. Aspectos etnofarmacológicos 1. Perfil do comércio e comerciantes de plantas medicinais Diferentes culturas humanas vêm absorvendo uma variedade de conhecimento e costumes adquiridos de sua relação com o ambiente. O uso de produtos naturais é o caso mais representativo desta variedade de conhecimento que provém de povos tradicionais como índios e populações ribeirinhas (Pinto & Maduro, 2003). Na Amazônia as plantas medicinais 40 servem como umas das principais formas de cuidados com a saúde para a maioria da população, em parte por causa de uma preferência cultural e também por causa do alto custo dos produtos farmacêuticos (Shanley & Luz, 2003). Como mencionado por Amorozo (2002) muitas sociedades tradicionais ou autóctones possuem uma vasta farmacopéia natural, em boa parte proveniente dos recursos vegetais encontrados nos ambientes naturais ocupados por estas populações, ou cultivados em ambientes antropicamente alterados. Em Manaus esta farmacopéia é comercializada nas inúmeras feiras e mercados, podendo-se reconhecer que os povos tradicionais e vendedores oferecem muitas informações etnofarmacológicas sobre as espécies medicinais (Figuras 16 e 17). A pesquisa realizada com 16 feirantes evidencia que as pessoas na cidade de Manaus procuram a cura utilizando plantas medicinais, através de chás, garrafadas, xarope entre outros. A média da faixa etária dos comerciantes das feiras e mercados corresponde a 45 anos, tendo uma variação entre 22 a 65 anos. Conforme a Tabela 1 e Figura 15, a faixa etária dos informantes que apresentou maior representatividade abrange de 56 a 61 anos, com 4 informantes (25%). A faixa etária com menor freqüência corresponde também a três categorias, 32 a 37 anos, 44 a 49 e 50 a 55 anos, tendo 1 informante cada categoria (6%). Do total das 16 entrevistas, 56% ocorreram entre o sexo feminino (9) e 44% ocorreram entre o sexo masculino (7), não havendo grande diferença entre os sexos. (Tabela 1 e Figura 18). Tabela 1 – Faixa etária e sexo dos feirantes. Faixa etária 20-25 26-31 32-37 38-43 44-49 50-55 56-61 62-67 Total Sexo fem 2 1 0 3 1 0 2 0 9 Sexo masc 0 1 1 0 0 1 2 2 7 F 2 2 1 3 1 1 4 2 16 f 13% 13% 6% 19% 6% 6% 25% 13% 100% 41 4 No. de informantes 3,5 3 2,5 2 Homens 1,5 Mulheres 1 0,5 0 20-25 26-31 32-37 38-43 44-49 50-55 56-61 62-67 Faixa etária Figura 15 – Faixa etária e sexo dos feirantes. Figura 16– Comerciante de plantas medicinais, próximo ao Mercado Adolpho Lisboa. 42 Figura 17– Comerciante de plantas medicinais, no Mercado Adolpho Lisboa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A Tabela 2 e Figura 18 evidenciam que 56% dos entrevistados trabalham nas feiras há 11 a 20 anos, enquanto que 6% trabalham há menos de um ano e 6% há 31 a 40 anos. Estes dados comprovam a importância das feiras e mercados de Manaus porque mostra que estas feiras existem há mais de 11 anos. E mesmo que 6% seja a menor taxa encontrada, ela representa que pelo menos uma pessoa e uma das feiras de Manaus existe há mais de 31 anos. Tabela 2 – Tempo que os feirantes trabalham nas feiras. Tempo (anos) <1 1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 Total F 1 3 9 2 1 16 f 6% 19% 56% 13% 6% 100% 43 60 Porcentagem 50 40 30 Freq. Rel. 20 10 0 <1 1_10 11_20 21_30 31_40 Tempo (anos) Figura 18 – Tempo que os feirantes trabalham nas feiras A Tabela 3 e Figura 19 mostram que o tempo que os feirantes trabalham nas feiras com plantas medicinais varia entre menos de 1 ano a 40 anos. Apesar desta grande variação, 56% das pessoas trabalham com plantas medicinais nas feiras durante um tempo que varia entre 1 a 10 anos. Assim, de acordo com esses dados a comercialização de plantas medicinais cresceu há 10 anos, e continua crescendo no último ano já que aproximadamente 20% dos feirantes trabalham com plantas medicinais há menos de 1 ano. Embora 20% dos feirantes comercializem plantas medicinais há menos de 1 ano, pode-se concluir que a população de Manaus utiliza esse recurso vegetal como forma terapêutica há mais tempo. Os informantes indicaram que decidiram trabalhar com plantas medicinais por causa da grande procura por essa forma alternativa de medicina. Fato também evidenciado pela maioria dos feirantes que trabalham há mais tempo no local, cerca de 11 a 20 anos, comercializando outros materiais, enquanto trabalham com plantas medicinais há 1 a 10 anos, conforme as Tabelas 2 e 3 e Figuras 18 e 19. Tabela 3 – Tempo que os feirantes trabalham nas feiras com plantas medicinais. Tempo que vendem plantas medicinais (anos) <1 1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 Total F 3 9 2 1 1 16 f 19% 56% 13% 6% 6% 100% 44 60 Porcentagem 50 40 Freq. Rel. 30 20 10 0 <1 1_10 11_20 21_30 31_40 Tempo (anos) Figura 19 – Tempo que os feirantes trabalham com plantas medicinais. À medida que o conhecimento tradicional se difunde e sofre interferência quando exposto a sociedade ocidental, cria-se uma nova visão de que estes conhecimentos podem então ser utilizados de forma lucrativa ou capitalista. No presente trabalho observa-se esta difusão através dos dados que apontam que os feirantes que trabalham há menos de 1 ano com plantas medicinais escolheram este ramo em virtude da grande demanda por estes produtos, e não a partir de um conhecimento que é passado de geração a geração. Dos entrevistados, 31% adquiriram o conhecimento com plantas medicinais através de parentes próximos, principalmente pais e avós. Para Amorozo (1996) em sociedades tradicionais, a transmissão oral é o principal modo pelo qual o conhecimento é perpetuado. O conhecimento é transmitido em situações, o que faz que a transmissão entre gerações requeira contato intenso e prolongado dos membros mais velhos com os mais novos. Ocorrerá um acúmulo de conhecimento à medida que os anos passam, de forma que os mais velhos tendem saber mais sobre assuntos de interesse vital para a comunidade e são considerados pelo seu saber. Os demais (69%) comercializam plantas medicinais sem reter o conhecimento e lêem no “rótulo” quando os usuários querem uma determinada espécie, não conhecendo o uso de cada uma das plantas. Contudo, alguns comerciantes têm um conhecimento embasado em fontes externas à cultura local, que pode ser adquirida através de livros e cursos. Amorozo (1996) alega que situações deste tipo proporcionam boa oportunidade para se estudar a difusão e a fixação de um novo conhecimento na comunidade. 45 Em um trabalho realizado no Estado de Roraima em feiras livres e bancas de rua, Pinto & Maduro (2003) concluíram que a cada dia mais pessoas estão adentrando neste ramo de comercialização levando a um sério questionamento sobre a saúde humana e os cuidados na oferta destes produtos de ordem popular, devido a algumas propriedades químicas ainda pouco conhecidas dos mesmos. Embora se tratando de produtos naturais, os ditos “remédios do mato” também necessitam ser analisados cientificamente para ser corretamente utilizado. Os produtos medicinais de origem popular podem se tornar uma alternativa ao desenvolvimento sustentado se conduzido de forma responsável e beneficiando, principalmente, as populações tradicionais que detêm a maior parte do conhecimento adquirido. Para Elisabetsky (2003) a perda da biodiversidade e o acelerado processo de mudança cultural acrescentam um senso de urgência no registro desse saber tradicional. E ainda afirma que “o Brasil não é apenas rico em diversidade de recursos genéticos; é um país rico em culturas, em gentes diferentes que tiveram e têm que tirar a vida com a mão. Ao fazer isso, manejam seu meio ambiente, conhecendo-o em detalhes e no todo de suas conexões e interrelações”. Então o respeito a essas relações e conhecimentos do homem com o meio que o cerca é fundamental para a manutenção cultural dos povos tradicionais. A Tabela 4 e a Figura 20 apontam as plantas medicinais mais vendidas nas feiras e mercados de Manaus, sendo que a unha-de-gato (Echinocloa colonum (L.) Link.), utilizada para inflamações uterinas, miomas e outros “males femininos” é planta citada mais vezes (32%) pelos feirantes e segundo eles, a mais procuradas pelos usuários. Em segundo está a uixi-amarelo (26%), procurada pelos mesmos usos que a unha-de-gato, e para outras inflamações. Tabela 4 – Plantas medicinais mais vendidas pelos feirantes. Plantas medicinais vendidas carapanaúba (Aspidosperma carapanauba Pichon.) uixi-amarelo (Endopleura uchi Cuatrec) unha-de-gato (Echinocloa colonum (L.) Link.) sara-tudo (Justicia sp. L.) cipó-tuíra (Calycobolus ferrugineus (Choisy)House) Total F 6 9 11 6 2 34 f 18% 26% 32% 18% 13% 100 46 sara-tudo 18% cipó-tuíra 6% carapanaúba 18% unha-de-gato 32% uixi-amarelo 26% Figura 20– Plantas medicinais mais vendidas pelos feirantes. A Figura 21 informa que a maioria dos feirantes não sabe a origem dos seus produtos que são comercializados (62%), isso ocorre porque eles compram os produtos de terceiros. Conforme os feirantes, as pessoas não reclamam dos preços e nenhum informante declarou haver problemas com produtos falsificados ou existir qualquer variação dos produtos comercializados. Matas da Outros Região estados 6% 13% Presidente Figueredo-AM 19% não sabem 62% Figura 21 – Origem dos produtos comercializados. Plantas medicinais como a Copaíba, Cumaru e Cabacinha foram os únicos produtos citados como aqueles que não existem mais ou que são difíceis de serem encontrados, não sabendo em geral os feirantes a razão disto ter acontecido. 47 Das observações feitas, as mulheres usam mais plantas medicinais que os homens (Figura 22). Este fato pode estar expressado pela planta mais vendida pelos feirantes (Figura 20), utilizada para “males femininos”. Para Amorozo (1996) existem parâmetros que podem separar plantas medicinais e seus usos através dos usuários e dentro deste parâmetro há diferentes domínios cognitivos a serem ocupados por um sexo ou outro. Assim, por exemplo, o conhecimento sobre remédios destinados a tratar problemas específicos do sexo feminino, ou de crianças, tenderá a ser mais profundo entre as mulheres do grupo. De acordo com os feirantes, os usuários que procuram mais plantas medicinais são os de faixa etária menor que 40 anos (Figura 23). No entanto 13% afirmam não ter variação entre idade dos usuários. homens 19% não varia 38% mulheres 43% Figura 22 – Perfil dos usuários de plantas medicinais. não varia 13% 40< 25% 40> 62% Figura 23– Faixa etária dos usuários de plantas medicinais segundo os feirantes. 48 2. Perfil do usuário do chichuá Dos 15 informantes entrevistados todos conhecem ou usam alguma planta para fazer remédio. A maioria tem o conhecimento e faz uso dessas plantas porque aprenderam com os pais, avós ou parentes e poucos são os que conhecem através de meios de comunicação como jornais, internet e televisão. Dos entrevistados, 5 eram do sexo masculino e 10 feminino (Tabela 5 e Figura 24). A idade dos informantes variou de 20 a 70 anos, sendo que a faixa etária predominante foi de 41 a 50 anos (33%) (Tabela 5 e Figura 24). As informações do presente trabalho estão de acordo com as informações relatadas no trabalho de Silva (2004) no qual a abordagem etnofarmacológica revelou que a faixa etária mais representativa foi de 40 a 49 anos, pertencente ao sexo feminino. Tabela 5 – Classificação dos informantes por sexo e faixa etária. Faixa etária Sexo fem 20-30 2 31-40 2 41-50 3 51-60 1 61-70 2 Total 10 Sexo masc Freq. Abs. 0 2 1 3 2 5 1 2 1 3 5 15 Freq. Rel. 13 20 33 13 20 100 No. de Informantes Sexo e idade dos informantes 5 4 3 Homens 2 Mulheres 1 0 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Faixa Etária Figura 24- Classificação dos informantes por sexo e faixa etária. 49 De acordo com a Figura 25 a maioria dos entrevistados (40%) enquadra-se na classe que utiliza plantas medicinais de 11 a 20 anos, sendo que apenas 7% utilizam plantas para fins fitoterápicos a menos de 10 anos. 13% 7% 1_10 13% 11_20 21_30 40% 31_40 41_50 27% Figura 25 – Tempo que os informantes utilizam plantas medicinais. Mais da metade dos informantes (60%) conhece o chichuá, mas alguns nunca o utilizaram. Os entrevistados que fazem uso da planta adquirem nas bancas das feiras e mercados. Entretanto a pesquisa etnofarmacológica com os comerciantes do chichuá revelou ser outra espécie comercializada e não M. guyanensis. Dessa forma os usuários entrevistados fazem o uso da outra espécie Salacia impressifolia (Miers) A. C. Sm. (Hippocrateaceae). Dos usuários, 40% (Figura 26) empregam a planta para reumatismo e 27% como afrodisíaco, sendo que a dosagem, método de aplicação, tipo de preparação, quantidade utilizada e quantidade de solventes usados são aqueles indicados na embalagem do produto comercializado. Apenas um usuário mencionou usar o chichuá misturado com outras plantas. E todos alegaram não haver efeitos colaterais. Yunes et al. (2001) afirmam que os fitoterápicos possuem menores riscos de efeitos colaterais considerando que os compostos ativos se apresentam em concentrações reduzidas nas plantas e são muito menores os riscos de efeitos secundários não desejáveis. Entretanto, esta opinião é polêmica, pois alguns pesquisadores opinam que a afirmação sobre menores efeitos colaterais não tem embasamento científico, porque a correlação dose-tempo, não a dose-efeito, não está delineada. 50 13% 40% 20% analgésico antiinflamatório afrodisíaco reumatismo 27% Figura 26 – Uso terápico do chichuá. 3. Chichuá não Chichuá A pesquisa etnofarmacológica revelou que a espécie comercializada nas feiras e mercados de Manaus não é M. guyanensis, conhecida como chichuá, e sim uma outra espécie S. impressifolia, que possui o mesmo nome popular da espécie em estudo. A família Hippocrateaceae hoje é incluída em Celastraceae como subfamília. A inclusão de Hippocrateoideae como subfamília de Celastraceae é reconhecida por todos os sistemas de classificação de angiospermas propostos nos últimos anos (Takhtajan, 1997; Judd et al., 2002; APG, 2003). Gomes et al. (2005) adotaram em seu trabalho, propostas atuais que reconhecem o grupo como subfamília Hippocrateoideae de Celastraceae. S. impressifolia é uma liana lenhosa, possui ramos jovens lisos, angulosos, lenticelados, lenticelas elípticas, com um sulco central, escassas. Ocorre em vertente e campinarana, no México, América Central e Norte da América do Sul (Ribeiro et al. 1999). Alguns feirantes conseguem distinguir M. guyanensis de S. impressifolia através de seus hábitos, árvore e liana, respectivamente. Outros não fazem nenhuma distinção das espécies, não reconhecendo diferenças porque adquirem o produto de terceiros ou porque não conhecem M. guyanensis. As espécies apresentam algumas semelhanças morfológicas como a presença de uma cor laranja forte na casca (Figura 27). Os feirantes que conhecem as duas espécies afirmam 51 que elas possuem as mesmas indicações terapêuticas, como tônico fortificante, relaxante muscular, reumatismo, impotência sexual, fraqueza, nervosismo, frigidez, bursite e dor nos ossos. A B Figura 27 – A. Casca de Maytenus guyanensis. B. Caule de Salacia impressifolia. Nomes populares, comuns, vulgares ou vernaculares são regionais e não recebem importância, de modo geral, nos trabalhos acadêmicos-científicos. Por outro lado, eles são úteis e importantes em trabalhos etnobotânicos podendo dar indícios sobre a utilização popular de uma espécie (Mentz & Bordignon, 2004) e muitas vezes revelar problemas do uso de espécies erradas por pessoas que não detém conhecimento cultural local das espécies nativas. Países tropicais, por exemplo, a Tanzânia ou a Colômbia, com cerca de 10000 e 30000 espécies, respectivamente, têm considerável número desconhecido pela ciência. Identificar todas as espécies de uma área é tarefa praticamente impossível. Em tais casos, o nome vernacular pode ser usado como referência, para depois ser substituído pelo nome científico. É então extremamente importante estar ciente do fato de que o mesmo nome vernacular é aplicado às vezes à espécie diferente. O mesmo nome popular pode ser dado a espécies de famílias relativamente distantes (Hedberg, 1993). Esse problema é ainda mais agravante na Amazônia não só pela sua megadiversidade mas também pelo contato direto que as diversas comunidades locais mantêm com a floresta fazendo com que exista uma gama de nomes vernaculares. 52 Durante as entrevistas, um dos feirantes comercializava o chichuá como M. guyanensis, no entanto o hábito cipó descrito na embalagem do produto induziu a reconhecer que era a espécie S. impressifolia que estava sendo comercializada (Figura 28). Este tipo de problema de identificação botânica surgiu a partir da intensidade do comércio de plantas medicinais, gerando problemas de ordem cultural e da saúde, já que as pessoas nem sempre conhecem a planta que vendem podendo confundir espécies aparentemente semelhantes, porém botanicamente diferentes, ocorrendo com freqüência que uma mesma planta seja conhecida por vários nomes vulgares, ou que um mesmo nome popular seja dado a várias espécies botânicas diferentes (Borrás, 2003). Diante disto vê-se a importância dos estudos etnofarmacológicos, para esclarecer, alertar e averiguar o conhecimento local sobre determinada espécie vegetal. Sugere-se que estudos posteriores anatômicos e microquímicos sejam realizados em S. impressifolia para que haja como complementação deste trabalho, uma comparação do uso e um destaque etnotaxonômico para espécies com nomes populares idênticos. Figura 28 – Embalagem de xixuá (S. impressifolia) comercializada em uma das feiras. 53 6. Conclusões A análise estrutural do caule e da raiz revelou-se de acordo com o registrado pela literatura para o gênero Maytenus. A periderme do caule origina-se na camada subepidérmica com lenticelas presentes. Córtex internamente rodeado por fibras e inúmeras células pétreas. Cilindro vascular com floema externo ao xilema, tecido floemático e xilemático entremeado com inúmeras fibras. A casca do caule secundário apresenta periderme desenvolvida constituída por felema espesso, seqüencialmente são observados o felogênio e feloderme. O xilema secundário da raiz e do caule apresenta parênquima axial apotraqueal, raios multisseriados, heterogêneos, vasos solitários, de distribuição difusa, uniforme, seção circular, com parede delgada, pontoações intervasculares alternas e areoladas. Medula homogênea formada de células parenquimáticas isodiamétricas e células pétreas. O sistema floemático é percorrido por grupos de células pétreas, células em processo de esclerificação, fibras e raios parenquimáticos. A análise estrutural e microquímica da raiz e caule de M. guyanensis revelaram compostos biologicamente ativos como alcalóides, que são armazenados em células esclerificadas, polissacarídeos e proteínas. Em virtude da presença desses metabólitos possivelmente assegura-se o valor terapêutico da espécie. A abordagem etnofarmacológica revela que a venda de plantas medicinais se faz presente nas feiras e mercados de Manaus e caracteriza-se por uma situação de crescimento que tem se intensificado nos últimos 10 anos já que o número de feirantes que trabalham com plantas com fins terapêuticos aumentou nesse período. Verificou-se que o conhecimento dos feirantes relativo a plantas medicinais é adquirido em proporções maiores através da oportunidade financeira e da demanda dessas plantas do que a partir de um conhecimento acumulado de gerações. Existem duas espécies diferentes com o mesmo nome vernacular de “chichuá”: M. guyanensis e S. impressifolia. M. guyanensis que apesar de ser conhecida por alguns feirantes e usuários, não é comercializada nas feiras e mercados onde foi realizada a pesquisa. No entanto os informantes que conhecem as duas espécies alegam que elas possuem o mesmo uso terapêutico, principalmente utilizadas para reumatismo e como afrodisíaca. 54 Referências Bibliográficas Albuquerque, U.P. 2002. Introdução a etnobotânica. Bagaço, Recife. 87pp. Alexiades, M.N. 1996. Collecting ethnobotanical data: an introduction to basic concepts and techniques. In: Alexiades, M. N. Selected guidelines for ethnobotanical research: a field manual. The New York Botanical Garden, New York. p. 53-96. Almeida, E.R. de. 1993. Plantas medicinais brasileiras – conhecimentos populares científicos. Hemus, São Paulo. 341pp. Alves, E.S.; Angyalossy-Alfonso, V. 2000. Ecological trends in the wood anatomy of brazilian species.1. Growth rings and vessels. IAWA Journal, 21(1): 3-30. Amorozo, M.C.M. 1996. A abordagem etnobotânica na pesquisa de plantas medicinais. In: Di Stasi, L. C. (Org.). Plantas medicinais: arte e ciência, um guia de estudo interdisciplinar. EDUSP, São Paulo. p. 47-68. Amorozo, M.C.M. 2002. Uso e diversidade de plantas medicinais em Santo Antônio do Laverger, MT, Brasil. Acta Botanica Brasílica, 16 (2): 189-203. Añez, R.B da S. 1999. O uso de plantas medicinais na comunidade do Garcês (Cáceres, Mato Grosso). Dissertação (mestrado). Instituto de Saúde Coletiva, Cuiabá. 156pp. APG (The Angiosperm Phylogeny Group). 2003. Na update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society, 141: 399-436. Appezzato-da-Glória, B.; Carmello-Guerreiro, S.M. 2006. Anatomia vegetal. 2ªed. Ed. UFV, Viçosa. 438pp. Ascensão, L. 2004. Métodos histoquímicos em vegetais. Apostila da Universidade Federal de Viçosa. 22pp. Berlyn, B. L.; Miksche, J. P. 1976. Botanical microtechnique and cytochemistry. Iowa State University Press, Iowa. 326pp. Borges, F.I. 2005. Morfo-anatomia de sementes e órgãos vegetativos em três estádios de desenvolvimento de Bauhinia monandra Kurz (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) como contribuição ao estudo farmacognóstico de plantas na região amazônica. Tese (doutorado). INPA/UFAM, Manaus. 149pp. 55 Borrás, M.R.L. 2003. Plantas da Amazônia: medicinais ou mágicas – Plantas comercializadas no Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Editora Valer/Governo do Estado do Amazonas, Manaus. 322pp. Briskin, D.P. 2000. Medical plants and phytomedicines. Linking plant biochemistry and physiology to human health. Plant Physiology, 124: 507-514. Castro, H.G. de; Ferreira, F.A; Silva, D.J.H. da; Mosquim, P.R. 2004. Contribuição ao estudo das plantas medicinais: metabólitos secundários. 2ªed. Visconde do Rio Branco. 113pp. Chávez, H.; Estévez-Braun, A.; Ravelo, A.G.; González, A.G. 1997. First exemples of dammarane triterpenes isolated from Celastraceae. Tetrahedron, 53(18): 6465-6472. Chávez, H.; Estévez-Braun, A.; Ravelo, A.G.; González, A.G. 1998. Friedelane triterpenoids from Maytenus macrocarpa. Journal of Natural Products, 61: 82-85. Corrêa, M.P. 1984. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. V.I. IBDF, Ministério da Agricultura, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro. p. 351. Correa Júnior, C.; Ming, L.C.; Scheffer, M.C. 1994. Cultivo de plantas medicinais, condimentares e aromáticas. 2ed. FUNEP, Jaboticabal, São Paulo. 162pp. Corrêa, A.D.; Siqueira-Batista, R.; Quintas, L.E. 1998. Plantas medicinais: do cultivo à terapêutica. Petrópolis, RJ. 246pp. Cotton, C.M. 1996. Ethnobotany: principles and applications. Roehampton Institute London, UK. p. 90-125. De La Cruz-Mota, M.G. 1997. Plantas medicinais utilizadas por raizeiros. Uma abordagem etnobotânica no contexto da saúde e da doença. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá. Di Stasi, L.C.; Hiruma-Lima, C.A. 2002. Plantas Medicinais da Amazônia e na Mata Atlântica. 2ed. UNESP, São Paulo, SP. 640pp. Duarte, M.R.; Zaneti, C.C. 2002. Morfoanatomia de folhas de bálsamo: Sedum dendroideum Moc. Et Sessé ex DC, Crassulaceae. Revista Lecta, 20 (2): 153-160. Duarte, M.R.; Debur, M.C. 2005. Stem and leaf morphoanatomy of Maytenus ilicifolia. Fitoterapia, 76: 41-49. Ducke, J.A.; Vasquez, R. 1994. Amazonian ethnobotanical dictionary. Boca Raton, Florida. p.114. Elisabetsky, E; Shanley, P. 1994. Ethnopharmacology in the brazilian amazon. Pharmacology and Therapeutics, 64: 201-204. 56 Elisabetsky, E. 2003. Etnofarmacologia. Ciência e Cultura, 5(3):35-36. Elisabetsky, E; Souza, G.C. 2004. Etnofarmacologia como ferramenta na busca de substâncias ativas. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5ºed. UFRGS/UFSC, Porto Alegre, Florianópolis. p.107-122. Esau, K. 1965. Plant anatomy. 2o. John Wiley & Sons, Inc., U.S.A. 767pp. Esau, K. 1976. Anatomia das plantas com sementes. Edgard Blücher, São Paulo. 293pp. Fahn, A. 1974. Plant anatomy. 2ª ed. Pergamon Press, Oxford. 611pp. Feder, N.; O'Brien, T. P. 1968. Plant microtechnique: some principles and new methods. American Journal of Botany, 55(1): 123-142. Gentry, A.H. 1993. A field guide to the families and genera of woody plants of Northwest South America (Colombia, Ecuador, Peru) with supplementary notes on herbaceous taxa. Conservation International, Washington. p.326-327. Gomes, S.M.A; Silva, E.A.M.; Lombardi, J.A.; Azevedo, A.A.; Vale, F.H.A. 2005. Anatomia foliar como subsídio à taxonomia de Hippocrateoideae (Celastraceae) no Sudeste do Brasil. Acta Botanica Brasilica, 19(4): 945-961. González, A.G.; Kennedy, M.L.; Rodríguez, F.M.; Bazzocchi, I.L.; Jiménez, I.A.; Ravelo, A.G.; Moujir, L. 2001. Absolute configuration of triterpene dimmers from Maytenus species (Celastraceae). Tetrahedron, 57: 1283-1287. Gonzalez, F.G.; Portela, T.Y.; Stipp, E.J.; Di Stasi, L.C. 2001. Antiulcerogenic and analgesic effects of Maytenus aquifolium, Sorocea bomplandii and Zolernia ilicifolia. Journal of Ethnopharmacology, 77: 41-47. Hedberg, I. 1993. Botanical methods in ethnopharmacology and the need for conservation of medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology, 38: 121-128. Henriques, A.T.; Limberger, R.P.; Kerber, V. A.; Moreno, P.R.H. 2004. Alcalóides: generalidades e aspectos básicos. In Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz, L.A.; Petrovick, P.R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5ºed. UFRGS/UFSC, Porto Alegre, Florianópolis. p. 765-791. Joffily, A.; Vieira, R.C. Anatomia foliar de Maytenus Mol. (Celastraceae), ocorrente no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Acta Botanica Brasílica 19(3): 549-561. Johansen, D.A. 1940. Plant microtechnique. Mcgraw-Hill Book Co. Inc., New York. 523pp. Joly, A.B. 1993. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. Nacional, São Paulo. 777pp. 57 Jorge, S. da S.A.; Morais, R.G.de. 2003. Etnobotânica de plantas medicinais. In: Coelho, M. de F.B.; Júnior, P.C.; Dombroski, J.L.D. Diversos olhares em etnobiologia, etnoecologia e plantas medicinais. Unicen, Cuiabá. p. 89-98. Jorge, R.M.; Leite, J.P.V.; Oliveira, A.B.; Tagliati, C.A. 2004. Evaluation of antinociceptive, anti-inflamatory and antiulcerogenic activies of Maytenus ilicifolia. Journal of Ethnopharmacology 94: 93-100. Judd, W.S.; Campbell, C.S.; Kellogg, E.A.; Stevens, P.F.; Donoghue, M.J. 2002. Plant systematics: a phylogenetic approach. 2ed. Sinauer Associates, Inc., USA. p. 339-340. Kraus, J.E.; Arduin, M. 1997. Manual básico de métodos em morfologia vegetal. EDUR, Rio de Janeiro. 198pp. Leitzke, R. de C. Z. 2003. Plantas usadas na medicina tradicional na cidade de Sorriso, Mato Grosso, Brasil. Dissertação (mestrado). Universidade Federal do Mato Grosso, Instituto de Saúde Coletiva, Mato Grosso. 85pp. Lucas, P.W.; Turner, I.M.; Dominy, N.J.; Yamashita, N. 2000. Mechanical defences to herbivory. Annals of Botany, 86: 913-920. Macari, P. de A.T.; Portela, C. N.; Celani, F. de B.; Pohlit, A.M. 2004. Isolamento de um flavonóide da casca de Maytenus guyanensis. XXVI Reunião anual sobre evolução, sistemática e ecologia micromoleculares. Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense. Martins, E.R.; Castro, D.M. de; Castellani, D.C; Dias, J.E. 1995. Plantas medicinais. UFV, Impr.Uni.,Viçosa, Minas Gerais. 220pp. Martin, G. J. 1995. Ethnobotany: a methods manual. Chapman & Hall, London. 268pp. Mello, E.C.C.; Filho, L.X. 2000. Plantas medicinais de uso popular no estado do Sergipe. UNIT, Aracaju. 384pp. Mentz, L.A.; Bordignon, S.A. de L. 2004. Nomenclatura botânica, classificação e identificação de plantas medicinais. In Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz, L.A.; Petrovick, P.R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5ºed. UFRGS/UFSC, Porto Alegre, Florianópolis. p. 211-228. Metcalfe, C.R.; Chalk, L. 1957. Anatomy of the dicotyledons. leaves, stems and wood in relation taxonomy with notes in economic uses. V. 2. Clarendon Press, Oxford. p.387-397. Nuñez, M.J.; Reyes, C.P.; Jiménez, I.A.; Moujir, L.; Bazzocchi, I. L. 2005. Lupane triterpenoids from Maytenus species. Journal of Natural Products, 68(7): 1018-1021. 58 Pearse, A.G.E. 1980. Histochemistry theoretical and applied. Vol.II, 4ed. Longman Group Limited. p. 441-1055. Pinto, A.A. da C.; Maduro, C.B. 2003. Produtos e subprodutos da medicina popular comercializados na cidade de Boa Vista, Roraima. Acta Amazonica, 33(2): 281-290. Poser, G.L.V. 2004. Polissacarídeos. In Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz, L.A.; Petrovick, P.R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5ºed. UFRGS/UFSC, Porto Alegre, Florianópolis. p. 497-517. Posey, D.A. 1987. Etnobiologia e ciência de folk: sua importância para a Amazônia. Tubinger Geographische Studien, n.95, p.95-108 Pullen, C.B.; Schmitz, P.; Hoffmann, D.; Meurer, K.; Boettcher, T.; Bamberg, D.V.; Pereira, A.M.; França, S. de C.; Hauser, M.; Geertsema, Wyk, A.V.; Mahmud, T.; Floss, H. G.; Leistner, E. 2003. Occurrence and non-detectability of maytansinoids in individual plants of the genera Maytenus and Putterlickia. Phytochemistry, 62: 377-387. Revilla, J. 2000. Plantas da Amazônia – oportunidades econômicas e sustentáveis. SEBRAE– AM/INPA, Manaus. p. 25-28. Revilla, J. 2002a. Apontamentos para a cosmética amazônica. SEBRAE–AM/INPA, Manaus. p.532. Revilla, J. 2002b. Plantas úteis da bacia amazônica. SEBRAE–AM/INPA, Manaus. p.418. Ribeiro, J. E. L. S.; Hopkins, M. J. G.; Vicentini, A.; Sothers, C.A.; Costa, M.A.S.; Brito,J. M.; Souza,M.A.D.; Martins,L.H.; Lohmann, L. G.; Assunção, P.A.; Pereira,E. C.; Silva, C. F.; Mesquita, M. R.; Procópio, L. C. 1999. Flora da Reserva Ducke - Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra firme na Amazônia Central. INPA-DFID, Manaus, 800 pp. Robbers, J.E.; Speedie, M.K.; Tyler, V.E. 1997. Farmacognosia e farmacobiotecnologia. Editora Premier, São Paulo. 372pp. Salati, E.; Santos, A. A.; Lovejoy, T.E.; Klabin I. 1998. Por que salvar a floresta amazônica. INPA, Manaus. 114 pp. Sant’ Anna-Santos, B.F.; Thadeo, M.; Meira, R.M.S.A.; Ascensão, L. 2006. Anatomia e histoquímica das estruturas secretoras do caule de Spondias dulci Forst. F. (Anarcadiaceae). Revista Árvore, 30(3):481-489. Santos, R.I. dos. 2004. Metabolismo básico e origem dos metabólitos secundários. In Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz, L.A.; Petrovick, P.R. 59 Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5ºed. UFRGS/UFSC, Porto Alegre, Florianópolis. p. 403-434. Schenkel, E. P.; Gosmann, G.; Athayde, M.L. 2004. Saponinas. In Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz, L.A.; Petrovick, P.R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5ºed. UFRGS/UFSC, Porto Alegre, Florianópolis. p. 711-740. Shanley, P.; Luz, L. 2003. The impacts of forest degradation on medicinal plant use and aplications for health care in eastern Amazonia. BioScience, 53(60): 573-584. Silva, J.D. 1995. Plantas medicinais – uma alternativa cultural, econômica e social da população carente do Amazonas. Monografia -Curso de Especialização para Agentes de Inovação e Difusão tecnológica. Universidade Federal do Amazonas, Manaus. 107pp. Silva, L.N. da. 2004. Aspectos anatômicos e etnofarmacológicos de Bonamia ferruginea (Choisy) Hallier f. (Convolvulaceae). Dissertação (mestrado). INPA/UFAM, Manaus. 87pp. Simões, C.M.O.; Spitzer, V. 2004. Óleos voláteis. In Simões, C.M.O.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Mello, J.C.P. de; Mentz, L.A.; Petrovick, P.R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5ºed. UFRGS/UFSC, Porto Alegre, Florianópolis. p. 467-495. Soffiatti, P.; Angyalossy-Alfonso, V. 1999. Estudo anatômico comparativo do lenho e da casca de duas espécies de Eugenia L. (Myrtaceae). Revista Brasileira de Botânica, 22 (2): 175-184. Solereder, H. 1908. Systematic anatomy of the dicotyledons II. Clarendon Press, Oxford. p. 874-880. Sousa, J.R. de; Pinheiro, J.A.; Ribeiro, E.F.; Souza, E.; Maia, J.G.S. 1986. A sesquiterpene evoninoate alkaloid from Maytenus guianenis. Phytochemistry, 25: 1776-1778. Takhtajan, A. 1997. Diversity and classification of flowering plants. Columbia University Press, New York. Vidal, B.C. 1977. Acid glycosaminoglycans and endochondral ossification: microespectrophotometric evaluation and macromolecular orientation. Cell Molecular Biological, 22: 45-64. Yunes, R.A.; Pedrosa, R.C.; Filho, V.C. 2001. Fármacos e fitoterápicos: a necessidade do desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitoquímicos no Brasil. Química Nova, 24(1): 147-152. 60 7. Anexos Anexo 1 – Roteiro de entrevista para obtenção dos dados relativos à planta a partir dos feirantes de Manaus-AM. (Modificado Añez, 1999) Informações gerais: Local da entrevista:............................................................................................................Data:....../....../...... Entrevistado:.................................................................................................................Idade:........................ Tempo que conhece e utiliza a planta:............................................................................................................ Utilização da planta: Parte usada:.................................................................................................................................................... Usa: seca ( ) fresca ( ) Para que usa? ................................................................................................................................................ Como prepara?.............................................................................................................................................. Quantidade da planta: .................................................................................................................................... Quantidade de água ou outro líquido: ............................................................................................................ Tempo de fervura: .............................infusão: ...............................maceração: ............................................ Usa esta planta junto com outras? Sim ( ) Não ( ) Qual(is)? ........................................................................................................................................................ Usa adoçar? Sim ( ) Não ( ) Adoçante? ........................................................................ quantidade: .......................................................... Usa: frio ( ) quente ( ) morno ( ) Dosagem (quantas vezes ao dia)..................................................................................................................... Quantos dias de uso?....................................................................................................................................... De que forma usa? oral ( ) tópica: pele ( ) emplastro ( ) mucosa ( ) cataplasma ( ) outros ( ) Usa para que idade? Criança ( ) Adulto ( ) Homem ( ) Mulher ( ) Mistura esta planta com medicamento de farmácia? Sim ( ) Não ( ) Esta planta provoca efeitos colaterais? Não ( ) Sim ( ) Quais? ............................................................................................................................................................ Contra-indicações?......................................................................................................................................... Informações botânicas e ecológicas: Nome vulgar:...............................................................................Habitat:...................................................... Período e estágio de desenvolvimento preferido pelo coletor:....................................................................... Características botânicas (altura, ramificação, odor, presença de látex):....................................................... 61 Anexo 2 – Roteiro de entrevistas para obtenção de dados relativos a comercialização de plantas medicinais a partir dos feirantes de Manaus-AM. Local da entrevista:.............................................................................Data:........................ Entrevistado:......................................................................Idade:............Sexo:( )M ( ) F Situação atual: Por que vende plantas medicinais?...................................................................................... Há quantos anos trabalho no local?..................................................................................... Há quantos anos trabalha com plantas medicinais?............................................................ Qual planta vende mais?..................................................................................................... Para qual uso ela é vendida?............................................................................................... Tem algum produto que era vendido e que não tem mais?................................................. Você saberia a razão disto ter acontecido?......................................................................... As pessoas reclamam dos preços?...................................................................................... Comercialização do chichuá: Em geral, qual a origem do produto?.................................................................................. Provém de terceiros? Por quê?............................................................................................ Como é extraído?................................................................................................................. Existe variação na qualidade do produto?........................................................................... Existe produto falsificado?................................................................................................. Como distinguí-lo de outros produtos?............................................................................... Qual quantidade de chichuá você vende por mês/ Kg?...................................................... Qual o preço/ Kg?............................................................................................................... Perfil dos compradores de chichuá: Quem compra mais? Homens ou mulheres?....................................................................... Qual faixa.etária?................................................................................................................ 62 Anexo 3 – Roteiro de entrevista para obtenção de dados relativos a utilização da planta a partir dos consumidores de Manaus-AM (Modificado Leitzke, 2003). Informações gerais: Local da entrevista:......................................................................................Data:........................ Entrevistado:..........................................................................Idade:...............Sexo: ( )F ( )M Usa ou conhece alguma planta para fazer remédio? ( ) Sim ( ) Não Com quem aprendeu sobre as plantas medicinais?...................................................................... Ensina o que sabe sobre plantas medicinais?................................................................................ Como repassa o conhecimento e para quem?............................................................................... A quanto tempo utiliza plantas medicinais?................................................................................. Você já utilizou o chichuá? ( ) Sim ( ) Não Onde esta planta é encontrada?..................................................................................................... Como você obteve informações sobre a utilidade da planta?....................................................... Parte utilizada da planta:............................................................................................................... Como você reconhece a planta?.................................................................................................... Uso terápico: ( )analgésico ( )antiinflamatório ( ) afrodisíaco ( ) artrite ( ) reumatismo ( ) Outros.............. Dosagem (quantas vezes ao dia):.................................................................................................. Duração do tratamento (Tempo/dias):.......................................................................................... Via de administração e método de aplicação:............................................................................... ( ) Cataplasma ( ) Mucosa ( ) Tópica ( ) Emplastro ( ) Banho ( ) Oral ( ) Outros............... Contraindicações:..................................................................................................................................... Tipo de preparação:....................................................................................................................... Quantidade de planta utilizada:..................................................................................................... Quantidade de solvente:................................................................................................................ Tempo de fervura:......................................................................................................................... Usa a planta junto com outras? Sim ( ) Não ( ) Qual (ais):........................................................ Forma de armazenamento do medicamento natural:.................................................................... Conhece alguém que se curou usando chichuá?........................................................................... Quais propriedades são observadas nas plantas? Aroma ( ) Sabor ( ) Som ( ) Textura ( ) Outro ( )................................................. 63 Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Título do Projeto: ASPECTOS ANATÔMICOS E ETNOFARMACOLÓGICOS DO CAULE E RAIZ DE Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek (CELASTRACEAE). Você (entrevistado) está sendo convidado para participar da pesquisa de plantas medicinais que trata de um estudo de Maytenus guyanensis (chichuá) que pretende resgatar o conhecimento popular quanto aos principais usos medicinais desta espécie. Este trabalho será realizado através de entrevistas. Você foi selecionado, por trabalhar (usar) esta planta e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu conhecimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação como pesquisador ou com a instituição. O objetivo deste estudo é resgatar o conhecimento popular sobre o chichuá, sendo assim de suma importância para a sociedade, pois há carência de informações úteis a população. Sua participação nesta pesquisa consistirá em fornecer informações sobre o chichuá no que se refere a utilização na medicina popular e se dispor a ser fotografado. O risco relacionado com sua participação é apenas o desconforto de ser entrevistado e fotografado. O benefício relacionado com a sua participação é que você estará contribuindo com informações que poderão ser úteis na pesquisa sobre esta planta. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação (informar, de acordo com o método utilizado na pesquisa, como o pesquisador protegerá e assegurará a privacidade). Você receberá um cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. ____________________________________________ Ressiliane Ribeiro Prata ([email protected]) INPA/UFAM (LABAF) 3647-4251 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo participar. Assinatura do Participante Voluntário DATA Impressão Dactiloscópica (p/ analfabeto) Livros Grátis ( http://www.livrosgratis.com.br ) Milhares de Livros para Download: Baixar livros de Administração Baixar livros de Agronomia Baixar livros de Arquitetura Baixar livros de Artes Baixar livros de Astronomia Baixar livros de Biologia Geral Baixar livros de Ciência da Computação Baixar livros de Ciência da Informação Baixar livros de Ciência Política Baixar livros de Ciências da Saúde Baixar livros de Comunicação Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE Baixar livros de Defesa civil Baixar livros de Direito Baixar livros de Direitos humanos Baixar livros de Economia Baixar livros de Economia Doméstica Baixar livros de Educação Baixar livros de Educação - Trânsito Baixar livros de Educação Física Baixar livros de Engenharia Aeroespacial Baixar livros de Farmácia Baixar livros de Filosofia Baixar livros de Física Baixar livros de Geociências Baixar livros de Geografia Baixar livros de História Baixar livros de Línguas Baixar livros de Literatura Baixar livros de Literatura de Cordel Baixar livros de Literatura Infantil Baixar livros de Matemática Baixar livros de Medicina Baixar livros de Medicina Veterinária Baixar livros de Meio Ambiente Baixar livros de Meteorologia Baixar Monografias e TCC Baixar livros Multidisciplinar Baixar livros de Música Baixar livros de Psicologia Baixar livros de Química Baixar livros de Saúde Coletiva Baixar livros de Serviço Social Baixar livros de Sociologia Baixar livros de Teologia Baixar livros de Trabalho Baixar livros de Turismo