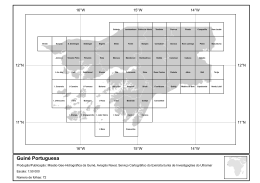

(Publicado em : Identidades, Memórias e Histórias em Terras Africanas. Org. Selma Pantoja. Brasília/Luanda, LGE/Nzila, 2006, p. 59-78). CAPÍTULO IV Dinâmicas e Assimetrias Afro-Atlânticas: a Agência Feminina e Representações em Mudança na Guiné (séculos XIX e XX) Philip J. Havik Introdução A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências tanto às “grandes mulheres” como às vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e a mobilidade, é tão típico da região. Nas últimas décadas, cresceu o número de publicações que nos transmitem esse imaginário, vindas, sobretudo, de áreas “anglo-africanas”. Em contrapartida, o reconhecimento da importância das relações de gênero, para uma melhor compreensão da história e da antropologia de sociedades africanas, tem sido bastante mais lento no espaço “luso- Texto baseado na comunicação apresentada no Congresso Luso-Afro-Brasileiro, realizado em Coimbra, entre os dias 16 e 18 de setembro de 2004. Manteve-se o Português de Portugal. Centro de Estudos Africanos e Asiáticos (CEAA), Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), Lisboa. africano”.1 Não faltam, porém, na rica documentação existente em arquivos portugueses e nos PALOP, exemplos de mulheres cujas vidas e carreiras deixaram rastos notáveis. O século XIX foi particularmente fértil nesse sentido, quando mulheres de armas, em Angola, Moçambique e Guiné, chegaram a acumular fortunas consideráveis em entrepostos e vilas à beira do Atlântico e do Índico.2 Seguindo as pistas por elas deixadas na documentação coeva, este ensaio pretende mostrar a dinâmica singular dos papéis que essas empresárias desempenharam na Guiné, numa época de grandes transformações. A sua atividade pioneira na passagem do comércio de escravos para as culturas de renda merece maior atenção, pois mostra a capacidade de mulheres africanas para gerir a mudança, numa fase crítica das relações afro-atlânticas (HAVIK, 2004). Anteriormente, elas haviam sido retratadas – ou melhor “demonizadas” – como traficantes e traidoras, todavia, a dada altura do século XIX, passaram a ser elogiadas como patriotas e pacificadoras. O facto de elas terem se tornado figuras poderosas e emblemáticas nas praças contribuiu decisivamente para que as frágeis e fragmentadas autoridades lusas lhes reconhecessem o papel de mediadoras legítimas. A essa notoriedade certamente não foram alheios os seus parceiros e sócios atlânticos, colocados em postos de relevo como governadores e oficiais de alta patente. O processo de recuperação económica e de ocupação de novas terras, por elas liderado numa zona de fraca implantação portuguesa, muito contribuiu para essa notável mudança de atitude que se verificou durante o século XIX. Se os homens, de origem portuguesa ou cabo-verdiano, parecem ter ficado, em uma primeira aproximação, com os louvores dessa recuperação, depois de uma leitura mais aprofundada das fontes arquivísticas, acumulam-se, contudo, sinais do papel fundamental das ñaras ou big women, que cresceram no meio comercial, nas ditas praças (de guerra) ou prasas (em Crioulo da Guiné) e nos entrepostos. O facto de essas mulheres de vulto haverem tido tanta influência – a qual conseguiram manter até a década de 1870 –, a ponto de controlarem uma grande fatia da exportação de culturas, como a do amendoim, destaca a Guiné de outras zonas da África Ocidental. O seu desaparecimento quase se confunde com o declínio da economia, a que essa zona esteve 1 Um exemplo de trabalhos recentes, que constituem excepções a regra, é o estudo de Benigna Zimba (2003) sobre as mulheres agricultoras do sul de Moçambique e a importância da sua produção para as trocas comerciais na região e em zonas vizinhas, baseado em fontes e entrevistas. 2 Ver: CAPELA (1995, p. 67-101); STAMM (1972); BROOKS (2003) e HAVIK (2004, p. 200-310). sujeita a partir dos anos 1880, quando as guerras interétnicas e coloniais acabaram com o boom económico e geraram conflitos insanáveis ao nível político, deixando marcas profundas nos povos do território. Em tais condições, agravadas pela imposição de um regime militar e pela introdução de leis coloniais, mulheres africanas perderam não somente visibilidade na documentação, mas também grande parte da capacidade de intervenção política e económica. O presente ensaio pretende analisar esse processo do ponto de vista antropológico – dando, muito resumidamente, um esboço das mudanças em questão – e oferecer algumas pistas para melhorar nossa percepção das relações de género em um contexto afro-atlântico. À medida que passamos em revista alguns aspectos da atuação de mulheres e de homens como empresários, mediadores e líderes políticos e culturais, surge a pergunta sobre como pode ser mais bem enquadrado o papel deles em uma fase de transição na África colonial. Para tentar respondê-la, destacamos as alterações que ocorreram na demografia e na estratificação social locais, no que diz respeito às representações das populações africanas, usando vetores como parentesco e género para dar relevo ao papel das mulheres nessas mudanças. Centrando as atenções nos portos afro-atlânticos, conferimos destaque à complexidade da interacção entre os vários atores e grupos, bem como para a dinâmica e a assimetria muito características das representações dos géneros nas fontes coevas. Conquanto os espaços costeiros de trocas comerciais e de intercâmbio cultural constituam um tema que atrai cada vez mais o interesse de historiadores e, ultimamente, de antropólogos de origem anglófona, ainda não foram devidamente abordados por estudiosos lusófonos, não obstante haja uma rica documentação nos arquivos dos países de língua portuguesa, a qual, produzida ao longo de séculos, permite uma investigação detalhada e comparativa, sob variadíssimos pontos de vista, desses lugares e dos seus habitantes. Além disso, o estudo de representações, numa perspectiva de gênero, exige sinergias multidisciplinares, que precisam ser estimuladas e reforçadas. Servindo-se do exemplo da Guiné, este ensaio pretende, por isso, não apenas identificar algumas lacunas na historiografia da África Ocidental, sobretudo na sua vertente “luso-africana”, mas também sublinhar a riqueza, infelizmente mal aproveitada, das fontes arquivísticas. Marcadores de mudança: parentesco e gênero O século XIX foi um período de grandes mudanças na África continental, as quais foram responsáveis pela formação de um clima de tensões sociais e políticas. O fim do tráfico de escravos e a introdução de culturas de renda criaram novos espaços de interação social, política e económica, sobretudo nas zonas costeiras, que foram as mais afectadas. A corrida para a África e as campanhas militares de ocupação aumentaram as tensões e os conflitos, provocando migrações em larga escala e transformações nas sociedades do interior (mais afastados do litoral), cuja autonomia política e sobrevivência foram postas em causa. A imposição de sistemas coloniais pela força teve implicações imensas para os povos do continente, que tiveram de se adaptar a novas realidades. A literatura sobre esses choques políticos, económicos e culturais tem conferido muita ênfase à luta de interesses entre os europeus, assim como à luta de interesses entre europeus e africanos, pelo controle dos recursos naturais e humanos do continente. No entanto, tem-se olhado pouco para as alianças e parcerias entre os diferentes grupos e atores. Na África Ocidental, até meados do século XIX, o palco dessas relações limitou-se, em grande parte, às prasas à beira-mar. Impossibilitados de ascender ao interior por via terrestre, europeus e americanos atlânticos dependiam do transporte fluvial, facilitado por extensas bacias hídricas, e, por conseguinte, de intermediários conhecedores da navegação dos rios e riachos e das populações ao seu redor. Os entrepostos que surgiram no litoral estavam, quase sempre, localizados nos estuários de rios ou estrategicamente posicionados ao longo destes. À interacção secular com o mundo atlântico, sucederam-se relações com comunidades dotadas de grande mobilidade, que se empregavam como “estafetas” entre a costa e o interior. Com o tempo, estas ganharam um grau de autonomia, tanto dos seus vizinhos africanos como dos atlânticos, e identidades muito próprias, passando a mediar as relações entre os “dois” lados, aos níveis económico e político. O enfoque sobre a expansão europeia fez com que as comunidades costeiras africanas fossem largamente esquecidas: destacaram-se principalmente os elementos europeus que por lá passaram e dos quais poucos, com efeito, se fixaram.3 O estudo das diásporas, neste caso atlânticas, destacou, por exemplo, a presença dos cristãos-novos, que, fugindo a Inquisição, se aventurarem pelo litoral africano a procura de novas oportunidades, tanto materiais como espirituais (BETHENCOURT, 2004). As pesquisas acerca do comércio de escravos, dirigido para a costa americana e para as Caraíbas, também não ajudaram a focar as populações africanas que habitavam as localidades litorâneas. Pouca atenção foi dada a questões demográficas, cujo estudo é essencial para se obter alguma idéia da estratificação social e da diminuta presença de europeus nesses postos avançados do “império”. É notável, contudo, o facto de que, nas ultimas décadas, um número cada vez maior de autores se distanciaram do eurocentrismo da expansão, o qual, tão enraizado, inclusive em Portugal, teimava em ver as possessões no “ultramar” como uma extensão de intervenções de cariz europeu.4 Por conseguinte, ainda falta situar tais povoações como comunidades afro-atlânticas, cuja vida e estratificação sociais tinham um carácter próprio, marcado pela sua função comercial, a qual as tornava pontos aglutinadores de populações de todos os quadrantes. Faltando definir, portanto, a especificidade dessas comunidades dispersas, que cresceram com o comércio transatlântico, pretendemos olhar para as relações sociais que marcaram a sua evolução na Costa da Guiné, sobretudo para as relações de género e de parentesco. Espaços de interacção orientados exclusivamente para as trocas comerciais, as prasas destacavam-se pela capacidade de assimilação e pela formação de novas práticas e de novas identidades, sem perder, contudo, as ligações com suas sociedades de origem. Como lugares de inserção e de integração de indivíduos e grupos de procedência africana ou atlântica, as prasas caracterizavam-se por um habitus e um status marcadamente fluido, que lhes permitiram engendrar instituições próprias para a defesa dos seus interesses. Essa “elasticidade” teve implicações importantes nas relações de género, proporcionando maior autonomia para mulheres das prasas, livres ou cativas, tanto em relação ao espaço africano como em relação ao atlântico. A dinâmica esteve muito ligada aos laços de parentesco que elas mantinham com os povos vizinhos do interior 3 Ver, por exemplo, BLAKE (1977); SILVA (1970, p. 25-40). Comparar, por exemplo, a abordagem seguida pelo primeiro projecto sobre a expansão portuguesa, de Baião, Cidade e Múrias (1937-1939), e a mudança de perspectiva na mais recente publicação sobre o tema, de Bethencourt; Chauduri (1998). 4 (passando por redes dominadas por outras mulheres) e às parcerias delas com atores atlânticos. As comunidades Kriston, que constituíam os núcleos principais das povoações em cujo seio o Kriol (o Crioulo Guineense) evoluiu, funcionaram como uma alavanca para a transmissão e acumulação de recursos estratégicos. A autonomia criada em torno das suas próprias instituições garantiu-lhes um espaço “livre”, em que conseguiam controlar e acumular os recursos materiais e humanos a que tinham acesso. A literatura recente, que se tem caracterizado por uma ênfase crescente em grupos “luso-africanos” ou “euro-africanos” (MARK, 2002; BROOKS, 2003), carece de uma definição clara da composição desse hipotético estrato. Embora a importância de tais grupos como mediadores haja sido identificada e a presença de mulheres neles seja referida, falta conceitualizar os laços que prendiam estas ao meio africano e dos quais elas se serviram para se afirmarem nos entrepostos comerciais e além. Ao nos debruçarmos sobre mulheres africanas das prasas e sobre homens atlânticos (vindos principalmente do arquipélago de Cabo Verde), percebemos sobressair a sua condição de intermediários e parceiros nas trocas afro-atlânticas (HAVIK, 1997). Não obstante, registram-se diferenças notáveis e, no caso das mulheres, imagens paralelas. Enquanto os homens em questão, todos oficiais militares, são retratados como chefes do casal, as mulheres aparecem primeiro como “esposas”, dedicadas aos respectivos “maridos” e, depois da morte destes, como mães de família viúvas, devotadas ao cuidado dos filhos órfãos. Porém, há nas fontes, ao mesmo tempo, um outro fio, paralelo, que as descreve como empresárias, gerindo casas de comércio, atuando como armadoras, como proprietárias de terras de cultivo (as chamadas “pontas”) e também como mediadoras de conflitos políticos na região. Apesar da desigualdade que permeia a documentação, a representação de géneros se caracteriza por uma assimetria assente numa aparente contradição entre elementos “europeus” e “africanos”. Foi precisamente essa simbiose entre imagens alheias e locais que conferiu relevo ao papel de mulheres cuja posição social extravasava os limites impostos ao género feminino “europeu” naquela época. Aliás, uma leitura cuidadosa das fontes nos ensina que a influência dos homens em terras africanas dependia das redes de parentesco em que “suas” mulheres estivessem inseridas e da habilidade delas para usá- las a seu favor. Neste sentido, é importante frisar que elas estavam ligadas a djorsons (ou linhagens) fundadores de sociedades africanas, que detinham autoridade política e espiritual sobre algumas áreas chaves para o negócio de escravos e as culturas de renda. Era nesse aspecto da sua genealogia que se baseavam seu protagonismo, sua mobilidade social nas prasas, seu domínio das redes clientelares, seu acesso a recursos nas mãos das sociedades do interior e sua autoridade cultural e espiritual. As “outras” mulheres, com raízes mais modestas, fossem elas livres ou cativas, apresentavam um percurso diferente, condicionado pelo meio em que estavam inseridas e as instituições a que estavam sujeitas. A ascendência das ñaras no “campo” dava-lhes uma posição privilegiada na “urbe” e vice-versa, numa interacção que valorizava os laços de parentesco, além de respeitar, e até venerar, o status da mindjer garandi. A liderança, resultante dos papéis de destacada representante de um djorson fundador e governante e de comerciante de sucesso, produzia um efeito multiplicador, não apenas para a pessoa em questão, mas também para seus filhos e parentes mais próximos. Esse processo deu lugar a (re)fundação de linhagens nas prasas, iniciadas pelas próprias ñaras, que, atualmente, ainda se conservam como líderes emblemáticas na memória familiar e colectiva. Devido à separação de espaços femininos e masculinos nas sociedades africanas, à mobilidade feminina e à importância de laços matrilineares nas zonas costeiras, essas mulheres conseguiram transpor a sua autoridade das prasas para o palco atlântico, ampliando-a e integrando-lhe elementos novos, “modernos”. A parceria dessas mulheres com homens alóctones não era, por isso, meramente pessoal, mas envolvia também a linhagem de que faziam parte. Para esta, as ñaras constituíam, tanto como para seus parceiros, um elo que conferia acesso a uma “outra” parte, ao “outro”. Naquela região, onde predominava a ausência de Estados (europeus ou africanos), de fronteiras bem definidas, de grupos sociais facilmente classificáveis, de actores individuais de relevo, essas mulheres conseguiram afirmar-se como personalidades, figuras indispensáveis para fazer avançar qualquer negócio e para mediar um conflito. As características específicas da zona em estudo, cortada por rios navegáveis e com acesso directo ao Atlântico, facultavam-lhes uma mobilidade invulgar. A sua integração nas comunidades Kriston, as quais, vocacionadas exclusivamente para o comércio, posicionaram-se como os parceiros principais dos interesses mercantis naquela zona, deu-lhes uma firme base institucional dentro das prasas. O facto de haverem sido precisamente mulheres das prasas que se destacaram na transição do comércio de escravos para as culturas de renda merece nossa atenção, pois reflete a importância delas nas comunidades à beira-mar e o seu papel (ainda pouco conhecido) nas redes de intercâmbio entre o interior, a costa e o Atlântico. Ao situarmos a agência feminina nessa osmose cultural de um dado contexto geográfico, apresentamo-la não somente como mediadora de tradições, mas, ao mesmo tempo, como uma força catalisadora e inovadora, cujo impacto foi enorme. Essa dinâmica ainda carece de estudo, bem como as mudanças profundas nas relações afro-atlânticas nos séculos XIX e XX. Um dos aspectos mais descurados é o da demografia dos entrepostos, charneiras das trocas comerciais do “império”, mas, aparentemente, esquecidos como núcleos populacionais. Fluxo e fixação: a demografia das prasas Quando nosso olhar se fixa sobre a costa ocidental africana, percebemos logo, pela localização dos centros populacionais, a sua herança histórica secular. O comércio atlântico criou uma rede de entrepostos no litoral, que obedeciam a critérios de acessibilidade marítima, fluvial e terrestre, nas suas ligações privilegiadas do interior ao oceano. De St. Louis a Freetown, de Lagos a Luanda, essas vilas à beira-mar funcionaram como pontos de encontro de interesses mercantis de variada estirpe, europeia, africana e atlântica. Só depois da abertura forçada de grande parte do continente, no final do Oitocentos, iniciou-se o crescimento desenfreado de grandes aglomerações no interior, como centros administrativos e comerciais na África Subsaariana. Havia, contudo, diferenças entre as sociedades em cujos territórios os entrepostos foram estabelecidos e que deixaram suas marcas na encruzilhada das culturas que vieram posteriormente. Existiram dessemelhanças nítidas entre os processos de interacção, ao nível dos laços de parentesco e das relações de gênero, conforme o carácter centralizado ou segmentário dos povos; a sucessão patrilinear, matrilinear ou bilinear de recursos e de posições; a virilocalidade ou a uxorilocalidade; a divisão sexual do trabalho etc. No caso da Guiné, a zona costeira era, em grande parte, dominada por povos segmentários, matrilineares e virilocais, que apresentavam alianças estruturantes entre linhagens, mas também entre mulheres e homens no exercício do poder na comunidade. O surplús feminino, a sucessão bilinear e a uxorilocalidade vigente nas prasas fizeram com que as mulheres livres tivessem um poder suplementar sobre o seu destino. Aproveitando essa margem de manobra, elas procuravam oportunidades de negócio, preferivelmente no comércio atlântico. Ao mesmo tempo, os homens vindos de fora, oficiais degredados e aventureiros atlânticos, tentavam enriquecer de todas as maneiras, tão rápido quanto possível, através do tráfico de escravos ou do comércio de produtos. Geralmente, o clima e o paludismo, além do álcool e das doenças venéreas, não lhes poupavam a vida, debilitando a sua condição física num curto espaço de tempo. Para aqueles oficiais nomeados para um lugar de destaque nos presídios, as ñaras foram parceiras estratégicas, que os ajudaram a consolidar sua influência no interior das prasas e a criar elos com as sociedades africanas ao seu redor. A documentação oferece muitos exemplos dessas ligações durante o período do século XVII ao XIX. Até o início do século XX, os enviados da metrópole para a Guiné eram, regra geral, degredados ou deportados políticos. A grande maioria era formada por homens. As mulheres, europeias ou vindas de outras regiões ultramarinas, constituíam um grupo insignificante. É obvio que esse fluxo humano constante deixou marcas profundas na estratificação social daquelas paragens. A movimentação de populações africanas de todos os quadrantes, atraídas pelo comércio afro-atlântico, incentivou um crescimento demográfico autônomo, quase sem intervenção europeia. Aliás, foi precisamente a ligação entre a Guiné e as Ilhas de Cabo Verde, que serviram, até meados do século XVII, como placa giratória do tráfico atlântico, que proporcionou uma dinâmica própria, “Sul-Sul”, à formação dessas povoações. Quando o arquipélago perdeu aquela função, entrando em declínio em termos económicos, crises cíclicas de fomes levaram muitos dos seus habitantes a tentar refazer a vida na costa. O encontro de crioulos, das Ilhas, com nativos do continente promoveu a aculturação dos primeiros, não obstante eles continuassem a manter laços com seus parentes insulares. Ao mesmo tempo, embora conservassem suas tradições em um ambiente multicultural, os migrantes vindos do interior do continente, que se instalaram no meio mercantil das prasas, passaram por um processo de ladinização. Todas essas circunstâncias criaram, na metrópole, uma imagem pouco favorável das praças fortificadas. O contingente masculino que nelas se fixara não inspirava muita confiança em Lisboa: além de incluir, a partir do século XV, cristãosnovos fugidos da Inquisição, era formado por aventureiros de toda estirpe, que tentavam fazer fortuna em terras alheias. Paralelamente à instalação de elementos marginais nas fronteiras do “império”, a presença de grande número de escravos nos entrepostos, mulheres na maioria, também contribuiu para imprimir uma imagem igualmente “marginal” às populações destes. Ademais, a população livre, na qual as mulheres também predominavam, representava um grupo dotado de uma força incontrolável, que constituía uma ameaça ao poder e aos negócios “exclusivos” da metrópole, precisamente por causa das suas ligações com as sociedades africanas. A posição destacada das mulheres neste estrato muito contribuiu para aprofundar o carácter negativo da constelação demográfica das prasas, aos olhos dos governantes portugueses. São também reveladoras as intenções dos governantes para com o modo de povoamento. Ao reservar outros destinos, que não a África, para mulheres reinóis, a metrópole revelava nitidamente que a relação entre as políticas ultramarinas e as de exclusão social passava por princípios baseados em (pre)conceitos (coevos) de gênero (PANTOJA, 2000; HAVIK, 2005). O facto de que a maioria dos degredados viesse das Ilhas de Cabo Verde mostra o carácter ténue dos laços entre a Guiné e a metrópole, sublinhando o papel atribuído às ilhas como intermediárias e reforçando a idéia de que havia uma hierarquia segundo a cor. Sem mulheres europeias ou das ilhas, como se pretendia manter esses “postos avançados” dentro da órbita do “império”? As respostas surgem através de dados demográficos, colhidos de um conjunto de referências, por sinal bastante dispersas. Para antes dos Setecentos, as informações existentes sugerem uma população muito instável, composta de uns poucos europeus, geralmente “ausentes”, e de alguns crioulos de Cabo Verde, além de africanos (geralmente designados como “cristãos”). O primeiro censo, realizado na década de 1730, mostra que a população dos presídios espalhados pelo litoral caracterizava-se pela quase ausência de europeus e de mestiços e pela presença maciça de africanos, cativos ou livres (tabela 1). Olhando para a demografia dos presídios à beira mar, como Cacheu e Bissau, nota-se que as mulheres constituíam a grande maioria da população. Na camada dos “pretos forros” e “cativos”, elas formavam um surplús feminino considerável, o qual, fundamental para perceber a sua importância no contexto local e regional, conferia um carácter muito especifico aos portos mercantis. Até a realização dos primeiros censos, a dimensão majoritária da população feminina havia sido simplesmente omitida pelas autoridades. Por mais de um século e meio, essa proporção dos sexos continuou a marcar as vilas à beira-mar. A situação não era exclusiva da Guiné, sendo comum aos principais centros populacionais de regiões tão distintas como Senegal, São Tomé, Angola e Madagascar, no século XVIII e na primeira metade do Novecentos (SACKUR, 1999; SOUSA, 1995; MOURÃO, 1997; BOIS, 1997). Não havendo, salvo raras excepções, uma política de povoamento nem de ocupação ou exploração, o elo entre a metrópole e as prasas da Guiné estava reduzido, praticamente, a nomeação de governadores. A ausência de um aparelho administrativo ou colonial deixou, para os que estavam no terreno, um vasto espaço de livre acção. Como demonstramos exaustivamente noutro lugar (HAVIK, 2004), a Guiné se destacou de outras regiões da África Ocidental, na medida em que mulheres das prasas conseguiram, graças ao vazio de poder, criar bases de grande poder econômico e político, que perduraram até o último quartel do século XIX, quando as autoridades lusas entraram em ruptura definitiva com as sociedades africanas. A ascendência de ñaras como Dona Rosa, Ña Aurélia e Ña Júlia esteve relacionada ao papel chave que elas desempenharam, nas primeiras décadas do século XIX, na transição do tráfico de escravos, já em declínio, para as culturas de renda, como a da mankara (palavra crioula da Guiné que significa amendoim). Numa fase em que se verificaram mudanças na divisão sexual do trabalho entre as povoações afro-atlânticas da região, por causa do ingresso de mão-de-obra masculina para as explorações agrícolas, os chamados pontas, as ñaras tornaram-se figuras centrais, cuja autoridade estendia-se muito além das prasas. No cume do seu poder, algumas dessas empresárias reuniram um conjunto impressionante de terras, imóveis, barcos e escravos, além de gerir casas de comércio com interesses espalhados por África Ocidental, Cabo Verde, Portugal e Brasil. Pouquíssimos dos seus conterráneos masculinos conseguiram igualá-las em poder e prestígio e, na maioria dos casos, eram quase sempre parentes ou descendentes seus.5 Se as camadas livres locais e sobretudo as ñaras haviam sido vistas, no passado, como obstáculos ao “exclusivo” do comércio da Coroa, agora, quando a presença portuguesa na região – seriamente ameaçada pelas nações rivais europeias – tornara-se muito fraca, os serviços delas estavam altamente cotados. Recorreram a elas não somente governantes nomeados por Lisboa, cuja permanência, curta, era quase sempre atribulada, mas também régulos, para lhes solicitar que mediassem conflitos cuja frequência muito aumentara na época do Novecentos. O clima cada vez mais tenso na região e nas zonas vizinhas de influência francesa obrigava as autoridades lusas a confiar os destinos das possessões a oficiais comerciantes, contrariamente às regras em vigor, que proibiam essa sobreposição de responsabilidades. Sempre usando o cargo como alavanca para seus negócios, os oficiais comerciantes aproveitavam o vazio de poder e a falta de fiscalização para se impor. A procura de produtos oleaginosos, como amendoim (mankara) e noz-de-palmeira (coconote), pela indústria europeia, criou um saída para a crise causada pela repressão ao tráfico de cativos. Mas esse tipo de solução dependia, forçosamente, da concessão de terras por parte das sociedades africanas, que ainda exerciam hegemonia sobre a região e não estavam dispostas a permitir a penetração europeia. As ñaras, devido a seus laços de parentesco, no interior, com as chefias das linhagens fundadoras, as quais também se ressentiam da forte queda nas receitas do tráfico, situaram-se na vanguarda da transição, através de “casamentos ao modo do país” com oficiais comerciantes bem colocados. Valendo-se de direitos sobre o usufruto de terras no arquipélago dos Bijagós – cujas comunidades, pelas tradições de uxorilocalidade, porventura constituíam uma excepção à regra entre os povos do litoral –, algumas ñaras fixaram-se em ilhas, com o consentimento explícito das chefias masculinas. A divisão do poder segundo o sexo naquelas sociedades permitiu a elas que 5 O caso mais emblemático é o de Honório Pereira Barreto, filho de Dona Rosa de Cacheu, que desempenhou várias vezes o cargo de governador da Guiné (HAVIK, 2004, p. 212-221). tivessem acesso a terras de cultivo muito cobiçadas. Quando as fontes fazem referência às cessões de terras ao Estado português, celebradas em tratados e cerimónias de posse, os nomes que surgem são os de régulos, oficiais, comerciantes e intérpretes, mas nunca os das ñaras, que haviam negociado os direitos em questão. Ou seja, apesar de evocarem bastante as qualidades dessas senhoras em termos gerais, quando chegam ao trabalho de fundo, as fontes escritas tendem a omitir a sua intervenção pessoal, concreta em cada caso. Estamos perante uma aparente contradição, que é inerente às próprias fontes: os laços de parentesco das ñaras eram tidos como úteis em termos políticos, mas suas ligações íntimas com oficiais, por não serem consideradas legítimas, terminaram sendo suprimidas ou marginalizadas. A partir dos anos quarenta do Oitocentos, a historiografia reinventou a imagem das ñaras em várias monografias, que as romantizam como bellas da Guiné,6 concubinas,7 esposas dedicadas,8 rainhas,9 mãe[s] de família civilizada[s].10 Desse modo, tentou-se, por um lado, domesticá-las, dando-lhes um estatuto “politicamente correcto” para a época, e, por outro, atribuir-lhes um estatuto “exótico tropical”. Uma faca de dois gumes, o mesmo mecanismo havia sido utilizado, com igual eficácia, nos tempos coloniais, para reduzir as mulheres africanas a seres duplamente inferiores, através do seu suposto servilismo ao poder masculino e dos seus dotes naturais. Contudo, se na época colonial fora possível simplesmente ignorar ou silenciar a presença de mulheres, as ñaras, sobretudo as mais poderosas, eram figuras incontornáveis. O facto de um governador incluir em um dos seus relatórios um esboço “biográfico” sobre uma delas, Ña Aurélia Correia, baseado em testemunhos orais, indica o prestígio de que esta mulher gozou na Guiné, mesmo depois da sua morte (CORREIA E LANÇA, 1890; BARCELLOS, 1899-1913, v.3). Seus parceiros masculinos, apesar das responsabilidades e do longo currículo de serviços militares, não tiveram direito a um tratamento semelhante. É curioso notar que a própria ascendência das ñaras criou as condições do seu declínio: a demografia das prasas se alterou segundo os novos padrões da divisão 6 Termo extraído de Lima (1844). Termo extraído de Valdez (1864, p. 353). 8 Termo extraído de Carvalho (1944, p. 32). 9 Termo extraído de Barcellos (1899-1913, p. 2). 10 Termo extraído de Mota (1959, p. 394). 7 sexual do trabalho nas pontas. Atraindo sobretudo homens, incentivados pelo anseio de obter os recursos para pagar o dote, as pontas cresceram em ritmo acelerado, a partir dos anos cinquenta do Oitocentos, equilibrando, ou até invertendo, a proporção vigente entre os sexos (tabela 2). O fim do tráfico de cativos na década de 1860 também reequilibrou a pirâmide demográfica, à medida que se estabelecia, embora muito lentamente, um mercado de trabalho nas prasas. A dispersão das heranças entre descendentes e parentes permitiu que homens acedessem recursos acumulados pelas ñaras, como terrenos, casas, barcos e clientelas. O colapso das culturas de exportação, por causa de conflitos armados, tanto regionais como coloniais, e a crise no mercado internacional, no último quartel do Oitocentos, produziu uma crise económica e política que perdurou até os anos 1920. A violência dessas mudanças bruscas foi tamanha, que as comunidades das prasas, assim como as suas relações com o interior, foram seriamente abaladas, ficando à mercê das vicissitudes da sobrevivência em um cenário de guerra aberta e prolongada. A ocupação militar e o estabelecimento do regime colonial, após 1915, limitaram as oportunidades para a população de origem africana, sobretudo para a parcela feminina, por meio de uma política, na qual o gênero teve um papel importante, baseada em (pre)conceitos de cor, parentesco e cidadania. O assunto, contudo, ultrapassa o alcance deste ensaio. Conclusões Quando as autoridades portuguesas conseguiram, em 1915, a tão desejada “pacificação” da parte continental da Guiné, iniciaram a construção de uma administração colonial no território recém ocupado. Não obstante, os alicerces da legislação portuguesa, contendo o gérmen da nova ordem colonial, já haviam sido estabelecidos. O código civil e penal da Guiné, as leis sobre o trabalho, o fisco, a função pública e a organização política foram introduzidos, estendendo-se então além das prasas, a quase todo o território. A população africana das prasas, inclusive a das comunidades Kriston, foi marginalizada com a reorganização do espaço urbano, sendo instalada em bairros e zonas nos arredores dos centros “civilisados”, como Bissau e Bolama. Um sistema de guias, bilhetes de identidade e matrículas fiscais visava controlar os movimentos dos “indígenas”, no contexto das circunscrições civis em que o território ficara dividido. Serviços e tribunais para “indígenas” e “civilisados” sublinharam uma diferenciação no tratamento da população, sujeita a direitos e deveres distintos. No tocante às relações de parentesco e de género, essas medidas tiveram um grande impacto sobre os habitantes da “Guiné Portuguesa”. O facto de as mulheres não serem reconhecidas como sujeitos jurídicos autónomos, estando sempre na dependência da autoridade de parentes masculinos (maridos, filhos, avôs e tios), fez com que estes monopolizassem as relações que elas mantinham com as instituições coloniais. Por exemplo, tanto as matrículas do imposto de palhota como os bilhetes de identidade estavam emitidos em nome do chefe masculino do agregado. A mulher precisava do aval do marido para fazer comércio, obter empréstimos e tratar quaisquer outras formalidades de carácter jurídico. Caso não fossem legalmente casadas ou viúvas – uma situação comum à quase toda a população nativa –, mulheres “indígenas” ficavam com um estatuto parecido com o dos menores, sendo muitas vezes agrupadas na categoria “mulheres e crianças”. A remuneração das mulheres era mais baixa do que a dos homens e a monetarização da economia dificultava o acesso delas a recursos pecuniários. Os homens africanos ficaram sujeitos a uma redefinição social, segundo a função e a lealdade ao novo regime. Os régulos, agora nomeados pelas autoridades, foram situados no degrau mais baixo da escala. Ao subordinarem-se ao poder instalado, as chefias ocuparam o nível inferior da hierarquia colonial, tornando-se os interlocutores principais dos administradores e dos chefes de postos. Apesar de as mulheres terem importantes responsabilidades sociais, políticas e religiosas, não lhes foi reconhecido um estatuto de autoridade ou de responsabilidade, excepto nas referências, sempre pejorativas, a feiticeiras. O fim da escravatura e a libertação dos cativos modificaram a imagem das populações: as mulheres foram classificadas como trabalhadoras, mas estavam subordinadas a uma tripla hierarquia masculina, formada pelos seus maridos, as chefias e as autoridades coloniais. A chegada da “modernidade” deixou-as num “limbo”, quase apagadas pelo discurso oficial. Em cada passo, lhes foi negado o direito à personalidade (personhood, em inglês), fossem parentas de chefias ou não. Sem poder discorrer sobre as transformações do período colonial, limitamosnos aqui a uma apreciação global dos vectores de mudança das representações. Por estar sujeito a alterações contínuas, o processo de demonização, deificação e domesticação do género feminino africano, na Guiné, foi tudo, menos linear. A imagem das mulheres como intriguistas e traidoras, como empresárias e embaixadoras, e, por fim, como nativos de segunda categoria, contém elementos emprestados do conceito de género oriundo da metrópole, mas também dos seus variantes endógenos. Os laços de parentesco, sempre mal compreendidos e descurados na documentação escrita, jogam um papel de relevo, como factores de desestabilização e de obtenção de concessões. O facto de as mulheres, em geral, só começarem a aparecer com alguma frequência nas fontes quando ficam viúvas, tornado-se, por conseguinte “chefe do casal”, nega a autonomia da mulher casada na “família”. As origens das mulheres africanas são omitidas, de maneira que nunca se percebe a sua ascendência, tampouco as datas de seu nascimento e de seu casamento. A linha feminina, que por ser africana era vista como potencialmente perturbadora para merecer o estatuto de patriota, permanece sempre obscura. No caso de ñaras que viveram com oficiais ultramarinos, as origens eram “embelezadas” para criar uma imagem de “senhoras”, com o cuidado de que não se oferecessem dados concretos que pudessem perturbar essa “mutação”. Olhando-se para os diferentes estratos sociais, percebe-se que esse fluxo de empowerment e disempowerment que afectou as mulheres não estava igualmente distribuído: enquanto as ñaras foram destacadas pelas fontes coevas, a maioria das mulheres africanas cristianisadas que viviam ao redor das prasas não tiveram direito a um tratamento privilegiado, sendo muitas vezes acusadas de contrabando, de rebelião ou de feitiçaria. A posição atribuída a homens africanos nos portos costeiros nesse período passa por um processo diverso, já que os grandes das comunidades Kriston foram geralmente tratados com alguma cautela e desconfiança por serem considerados prepotentes e guerreiros, sobretudo por terem autoridade sobre a massa dos grumetes que seguravam o comércio fluvial vistos como auxiliares voláteis. Se as autoridades portuguesas questionaram abertamente a lealdade destes dignatários, sobretudo em tempos de crise, as ñaras, sobretudo por causa da sua ligação afectiva e comercial a actores Euro-Atlânticos, que ainda por cima eram oficiais, podiam contar com uma atitude de benevolência. Ao mesmo tempo, as representações acerca da população no interior fora das prasas, sempre caracterizada como selvagem, também passaram por uma mudança notável. Se bem que os povos do interior, que resistiram a tão desejada expansão portuguesa, continuaram a ser estigmatizados como marginais ou simplesmente ignorados, os seus lideres ou régulos passaram, a seguir a pacificação, de gentios inimigos a combater, a interlocutores legítimos da massa “indígena”, na medida que foram integrados na estrutura administrativa. A única excepção a regra que quebrava o estatuto anónimo das mulheres dita gentias fora das áreas sob controlo europeu eram as rainhas das Ilhas Bijagós, descritas como matriarcas e mandonas, uma qualidade que quando misturada com o seu papel de comerciante nas prasas como no caso de Ña Aurélia, criou um mito que ainda perdura. Mesmo quando se opuseram ao domínio colonial português nos princípios do século XX, estas rainhas foram descritas em termos respeitosas pelas autoridades pela sua inteligência e valentia. Os homens vindos de fora, como os parceiros ou maridos destas ñaras, tiveram direito a uma apreciação globalmente positiva não obstante o facto de ao mesmo tempo serem titulares de altos cargos como governadores das prasas e grandes comerciantes de escravos. Nos poucos quilómetros quadrados de território formado por estes enclaves eles ditaram as regras deixando todos os outros na sombra. A politica portuguesa revela aqui uma forte dose de pragmatismo já que os únicos homens que foram vistos como defensores da causa lusa eram estranhos ao meio, oficiais portugueses e caboverdianos, cuja influência fora das palisadas dos entrepostos dependia inteiramente das suas alianças às ñaras. Tal facto reflecte a maneira pela qual essas mulheres “emprestaram” seu poder e prestígio aos parceiros e não o contrário, até o ponto de gerirem os seus negócios, mostrando bem as limitações dos homens Atlânticos em terras africanas. Embora, documentos coevos também sugerem que o preconceito racial, que se fez sentir progressivamente nas fontes oficiais desde os meados de oitocentos, não era linear quando misturado com o género feminino e a geopolítica colonial. O conceito de “transculturação”, focando a dinâmica protagonizada por grupos (aparentemente) periféricos e marginais, que reinventam identidades que lhes foram emprestadas por uma cultura “dominante”, parece-nos útil neste contexto (PRATT, 2001). Sempre associado a zonas de interacção social e de intercâmbio cultural, esse fenómeno sublinha processos – nem sempre visíveis à primeira vista – de assimilação e recriação, pelos próprios actores liminares, de um imaginário imposto pela metrópole. No caso em apreciação, o poder e a autoridade das mulheres numa região onde a implantação da metrópole era manifestamente fraca possibilitaram que o processo de marginalização do género feminino africano fosse invertido – se bem que temporariamente – em favor delas. Dito doutra maneira: a agência das próprias mulheres induziu uma alteração no padrão secular do imaginário europeu, obrigando os fazedores de imagens a adaptar sua escrita às realidades locais. No caso da África dita lusófona, poucos autores têm se preocupado em demonstrar a evolução das representações no contexto de transição da fase pré-colonial para a colonial. A falta de percepção da importância de parâmetros como parentesco e género também é lamentável, pois conduziu a um tratamento que privilegiou o estudo da expansão européia descurando a dinâmica africana. Alias, é lícito perguntar porquê, até recentemente – apesar da existência de documentação abundante em arquivos portugueses e nos PALOP, abrangendo um largo período histórico –, tão pouco foi feito no sentido de reverter esse quadro. Este ensaio pretendeu formular uma série de interrogações acerca do conteúdo de tais documentos e desvendar, com a ajuda da antropologia, o significado do discurso metropolitano em relação às suas possessões ultramarinas, em um período de grandes mudanças. Quais são, então, as imagens mais comuns de mulheres e de homens africanos que emanam da documentação no período em questão? E o que essas imagens nos transmitem a respeito das identidades sociais de mulheres e de homens africanos em um contexto local e regional? Qual a demografia dos núcleos populacionais? Como se estratificavam as representações, segundo padrões de parentesco e de género? E, por fim, como o imaginário se alterou ao longo dos tempos e qual o papel dos próprios actores africanos na mudança deste? Esperamos que o caso da Guiné sirva como exemplo e desafio para outras incursões na história desses aspectos, merecedores de maior destaque, dos vários cantos do “império”. Referências Bibliográficas BAIÃO, António; CIDADE, Hernâni; MÚRIAS, Manuel. História da expansão portuguesa no mundo. Lisboa: Ática, 1937-1939. 3 v. BARCELLOS, C. J. de Senna. Subsídios para a história de Cabo Verde e Guiné. Lisbon: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1899-1913. 7 v. BETHENCOURT, Francisco; CHAUDURI, Kirti. História da expansão portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 1998. 5 v. BETHENCOURT, Francisco; HAVIK, Philip J. A África e a Inquisição portuguesa: novas perspectivas. Revista Lusófona de Ciência das Religiões, Lisboa, n. 5/6, p. 21-27, 2004. BLAKE, John W. West Africa: quest for God and Gold, 1454-1578. London: Curzon, 1977. BOIS, Dominique. Tamatave: la cite dês femmes. Clio: Histoire, Femmes et Societés, Toulouse, n. 6, p. 61-86, 1997. Número spécial: Femmes d’Afrique. BROOKS, George E. Eurafricans. WESTERN Africa: commerce, social status, gender, and religious observance from the sixteenth to the eighteenth century. Athens, United States of America: Ohio University; Oxford: James Currey, 2003. CAPELA, José. Donas, senhores e escravos. Porto: Afrontamento, 1995. CORREIA E LANÇA, Joaquim. Relatório do governador da Guiné portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional, 1890. CARVALHO, H. A. Dias de. Guiné: apontamentos inéditos (1889/99). Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1944. HAVIK, Philip J. Comerciantes e concubinas: sócios estratégicos no comércio atlântico na costa da Guiné. In: MOURÃO, Albuquerque; AUGUSTO, Fernando; FERREIRA, Maria Odete. A dimensão atlântica de África. São Paulo: CEA-USP, SDG-Marinha, CAPES, 1997. p. 161-179. _____. Silences and soundbytes: the gendered dynamics of trade and brokerage in the pre-colonial Guinea Bissau region. Muenster: Lit Verlag; New Brunswick: Transaction 2004. _____. Entre o mar e a maldição: as degredadas na África ocidental (séc. XVII-XIX). In: COVA, Anne (Coord.). Em busca da história das mulheres. Lisboa: Universidade Aberta, 2005. No prelo. LIMA, J. J. Lopes de. Ensaio sobre a statística das Ilhas de Cabo Verde no mar Atlântico e suas dependências na Guiné portuguesa ao norte do Ecuador. Lisboa: Imprensa Nacional, 1844. MARK, Peter. Portuguese style and and Luso-African identity: pre-colonial Senegambia, sixteenth-nineteenth centuries. Bloomington: Indiana University, 2002. MOTA, A. Teixeira da. Um luso-africano: Honório Pereira Barreto. Separata de: Boletim da SGL, Lisboa, out./dez. 1959. MOURÃO, Fernando Albuquerque. A evolução de Luanda: aspectos sóciodemográficos em relação à Independência do Brasil e o fim do tráfico. A DIMENSÃO Atlântica de África. Actas... Rio de Janeiro: CEA-USP/SDG-Marinha/CAPES, 1997. p. 57-73. PANTOJA, Selma. A diáspora feminina: degredados para Angola no século XIX (18651898). Análise Social, v. 34, n. 151/152, p. 555-572, 2000. PRATT, Louise. Imperial eyes: travel writing and transculturation. London: Routledge, 2001. SACKUR, Amanda. The development of Creole society and culture in Saint-Louis and Gorée, 1719-1817. London, 1999. Tese de doutorado – SOAS, University of London. SILVA, Maria da Graça Nolasco da. Subsídios para o estudo dos lançados na Guiné. BCGP, Bissau, n. 25, 1970, p. 25-40. SOUSA, Maria Filomena Rodrigues Coelho Almeida de. A mulher na construção da história de S. Tomé e Príncipe (1770-1807). O ROSTO feminino da expansão português. Actas... Lisboa: CIDM, 1995. v. 1, p. 507-521. STAMM, Anne. La societé créole à St. Paul de Luanda dans les années 1838-1848. RFHOM, v. 59, n. 217, p. 578-610, 1972. VALDEZ, F. Travassos. África cccidental: noticias e considerações. Lisboa: Imprensa Nacional, 1864. ZIMBA, Benigna. Mulheres invisíveis: o género e as políticas comerciais no sul de Moçambique, 1720-1830. Maputo: Promédia, 2003.

Download