Anais do XVII Encontro de Iniciação Científica – ISSN 1982-0178 Anais do II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – ISSN 2237-0420 25 e 26 de setembro de 2012 CARESTIA, MERCADO E PROLETÁRIOS NO BRASIL NO SÉCULO XIX Bruna Aparecida S. Miguel Faculdade de História Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas [email protected] Resumo: Pesquisaram-se como os trabalhadores livres e cativos reagiram à carestia que alastrou pelos diversos centros urbanos do Brasil em meados do século XIX. Por meio de fontes primárias, secundárias e bibliográficas, buscou-se entender como os atacadistas (denominadas convênios) exerciam seu controle diante da distribuição alimentícia, pois quando se pensava que havia falta destas mercadorias, o que realmente acontecia era o contrário. Como resultados ficaram evidenciados os seguintes pontos: a carestia ocorreu em diversas plagas urbanas no Império; especialmente os homens livres, manifestaram-se de diversas formas contra a carestia; o mercado de consumo urbano estava regionalizado. Palavras-chave: História Regional;Trabalhadores; Carestia; Mercado; Brasil-século XIX Área do Conhecimento: História – História do Brasil – FAPIC/Reitoria Com o presente trabalho lançaremos nossos olhares para um Brasil da segunda metade dos oitocentos, em que o fenômeno da carestia dos gêneros alimentícios se alastrou pelas diversas províncias deste vasto império. Pensar seus condicionantes e algumas de suas consequências, bem como a reação dos trabalhadores – sejam eles livres ou cativos – a todo este momento de crise, é nosso objetivo. Nos tempos de carestia, mesmo em meio a abundancia, a população, sobretudo, os grupos menos abastados, enfrentavam dificuldades para saciar suas necessidades alimentícias. Mas não se restringindo a isso, pois o encarecimento afetou também outros setores como, por exemplo, o preço pago pelo aluguel e pela vestimenta. As receitas das famílias já não eram suficientes para cobrir suas despesas. A crise surtia efeito na rotina de vida das pessoas nos vários centros urbanos do país. Estava Profº. Dr. Artur J. R. Vitorino Política e Fundamentos da Educação Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas [email protected] estampado nas primeiras páginas dos jornais que circulavam pela Corte naquele momento, na edição de 23 de janeiro de 1858 do Jornal do Commercio, o redator manifestando-se sobre a situação de carestia, escreveu que: “O preço exagerado a que tem subido nestes ultimos dias a carne verde [carne fresca] augmenta de um modo tão lamentavel os soffrimentos que a carestia de todo os generos alimenticios impõe desde muito á população [...]”. E mais a frente no mesmo artigo, continua dizendo: Tudo tem crescido de preço, ao mesmo tempo que encarecem os generos alimenticios. Nós mal podemos explicar como vive um operário que ganha dous a tres mil réis por dia, e que tem de sustentar mulher e filhos. Calcula-se o que elle paga de aluguel pela casa em que mora, e ver-se-ha que o que lhe fica é bem pouco; é apenas o restrictamente indispensável para comer e vestir. [1] Nota-se que o artigo enfatizou a situação de carestia a qual se encontrava os operários de meados do século XIX. Cabe, porém, ressaltar, que a carestia não se deu unicamente naquele momento em especifico. Há estudos que constataram a existência de carestia também nos anos 1820-1830 no Rio de Janeiro. [2] A carestia dos gêneros básicos à vida avançava, e não somente no Rio de Janeiro, como já mencionado, mas também em diversas outras localidades do império, observou-se grande encarecimento de vários artigos necessários à vida: subiram os preços dos aluguéis; das vestimentas; dos serviços e da mão de obra escrava e; sobretudo, dos gêneros comestíveis. [3] Dificultando, assim, o acesso da população livre assalariada estes artigos. A partir desta breve exposição, que nos remetem a uma imagem da problemática que se alastrava naquele momento, quais seriam as razões para este fenômeno? Quais as consideráveis causas para a carestia? Anais do XVII Encontro de Iniciação Científica – ISSN 1982-0178 Anais do II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – ISSN 2237-0420 25 e 26 de setembro de 2012 Há um conjunto de fatores e demais elementos que se configuram num caráter explicativo para tal acontecimento. Dependendo da natureza da fonte, as causas da carestia se inclinavam para um ou para outro eixo de justificativa. De acordo com a interpretação de Artur Vitorino, era notado à época que a carestia era o resultado direto da escassez de braços escravos para trabalhar nas lavouras [4]. Este tipo de concepção inundou a opinião circulante entre os contemporâneos. De acordo com o Jornal do Comércio, um dos periódicos de maior destaque na corte, [...] a causa principal [da carestia] é permanente, e actuará amanhã, daqui a um, daquí á cinco annos, com força sempre crescente, e portanto o mal se agigantará com ella. Eis-ahi o que nos assusta. A carestia de quasi todos os generos alimenticios provém da diminuição do trabalho; a cessação do trafego de Africanos deixou os lavradores privados de unico meio que tinhão até então de haver braços para rotear seus campos... [5] Este artigo deixa explícito que a causa da carestia era a diminuição do trabalho, o qual, por sua vez, diminuiu em virtude da cessação do tráfico de escravos africanos e tudo isso acarretaria na redução da produção. Por meio de sua artilharia verbal, tenta convencer seu leitor de que não há solução imediata, sendo assim o “mal” vai aumentar cada vez mais. E vai assim, utilizando-se deste raciocínio explicando que é a diminuição de braços que agrava a situação de carestia. Contudo, a análise de fontes de outra natureza, verifica-se que estas questões apresentadas pelos contemporâneos nos periódicos sobre os prováveis determinantes para tamanha carestia, não atingiam ao cerne da questão. Contrariamente a estas afirmações, mas sem negá-las em absoluto, Sebastião Ferreira Soares, em suas Notas Estatísticas (1860), afirmou que a carestia não tinha como causa principal a cessação do tráfico de escravos; porque a agricultura não sofria por falta de braços que pudessem ser empregados nos trabalhos, e tampouco pela mortalidade dos escravos mortos devida a cólera, cujo surto ocorreu no Brasil em 1855. Tentando fornecer explicações às interpretações correntes, em linhas gerais Sebastião Ferreira Soares ressaltou que a sua incompatibilidade principal era devido ao fato de que os diversos escritos de sua época eram desprovidos de qualquer verificação pela estatística. Particularmente, ele considerava que a estatística era como uma bússola que aponta para o desvendamento dos problemas administrativos. E completando esta afirmação, concluía dizendo que sem esta importante ferramenta os escritores acabam criando uma falsa ideia dos fatos. [6] Para Sebastião Ferreira Soares, então, a produção agrícola brasileira caminhava, sim, pelas vias do progresso, pois os oito principais produtos nacionais indicados na pauta das exportações brasileiras tiveram seus índices acrescidos mesmo depois de interrompido o tráfico de escravo em 1850.[7] Conforme as explicações fornecidas pelo próprio autor: [...] por quanto é evidente que a exportação não teria augmentado se não houvesse maior producção; e conseguintemente tendo augmentado a producção, segue-se que não existe até ao presente falta de braços no paiz para se occuparem da agricultura, como se tem querido incutir no espirito publico, com o fim de fazer persuadir aos incautos que a cessação do trafico dos Africanos foi um mal para o paiz... [8] A cessação do tráfico de escravos não era o principal fator que desencadeava a alta dos preços dos comestíveis, caso consideremos a argumentação de Soares. Ou ainda: diante de tais exposições, notamos mais um vestígio de que o encarecimento dos diversos produtos não estava vinculado à falta destes nos postos de comércio, mas a sua gênese encontra-se numa outra esfera, e como já escrevia Sebastião Ferreira Soares havia uma causa latente à carestia: era o monopólio. Pensar a questão da elevação nos preços nos remete à análise dos diversos setores que circundam um produto, desde sua plantação/criação até a sua venda. E a explicação dada para a situação de carestia não se encontra ou ao menos não podia estar relacionada somente à esfera da produção, mas sim a presença de um outro fator: uma manipulação dos preços exercida pelos comerciantes atacadistas e importadores. Numa época em que os grandes lucros provinham da monopolização de mercadorias e de créditos, o desejo de enriquecimento rápido e a qualquer custo levou comerciantes atacadistas estabelecerem uma rede de relações, as quais foram denominadas na época como convênios. Na definição de Juliana Teixeira Souza, “Os convênios [...] eram acordos feitos entre grupos de comerciantes importadores ou atacadistas que dominavam um Anais do XVII Encontro de Iniciação Científica – ISSN 1982-0178 Anais do II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – ISSN 2237-0420 25 e 26 de setembro de 2012 determinado setor da rede distribuidora, com o objetivo de defender interesses comuns” [9], como por exemplo, o controle dos preços. Estas associações impediam a venda direta com os comerciantes varejistas. Tinham os negociantes papel de destaque, pois eles eram os responsáveis pelo controle da distribuição, auferindo grandes lucros pela especulação. Persistindo essa situação, enquanto que os negociantes e comerciantes de grosso trato continuavam aumentando sua margem de lucro, o povo sofria com os preços cada vez mais altos. Delineava-se, assim, uma situação bastante complexa: o problema do encarecimento desmedido se encontra diretamente ligado aos mecanismos de distribuição e arrecadação de mercadorias, os quais podem ser observados com o estabelecimento dos “convênios”. Partindo deste viés interpretativo, toda esta oscilação dos preços dos comestíveis pode ser entendida por meio da análise das práticas de monopolização das redes de abastecimento. Outra forte evidência é a comprovação por Sebastião Ferreira Soares de que mesmo com os depósitos dos armazéns da cidade cheios, a monopolização não permitia que os preços das mercadorias baixassem, ao contrário, continuavam abusivos. Resumindo: o ponto chave está na ação dos atacadistas, pois era o comercio de grosso trato que dotado de mecanismos de controle do mercado que agia com maior intensidade na manipulação da oferta de gêneros, visando sempre o lucro e os objetivos dos negociantes. A carestia surtia reflexos nos hábitos de toda a população. A necessidade e os obstáculos que se posicionavam dificultando o acesso aos gêneros básicos da vida, possivelmente impulsionaram ações que manifestassem descontentamento daqueles homens diante o quadro vigente. No município da Corte, datado de 8 de janeiro de 1858, os três principais jornais circulantes da época (Jornal do Commercio, Correio Mercantil e Diario do Rio de Janeiro) tiveram os seus compositores tipográficos simultaneamente paralisados. Os tipógrafos, em forma de protesto, se recusaram a trabalhar porque os seus pedidos de aumento salarial não foram concedidos pro aqueles três jornais. E no dia seguinte, nenhum exemplar do Jornal do Commercio, do Correio Mercantil e do Diario do Rio de Janeiro foi publicado e distribuído. Somente no dia 10, como forma de indenização, assim chamado pelos compositores tipográficos grevistas, é lançado o Jornal do Typographos. Um periódico de quatro páginas que circulou pelo Rio de Janeiro por mais ou menos dois meses (com este título até 12 de março). Este foi um dos episódios ocorridos nos tempos de profunda carestia, o qual ficou conhecido e passou a ser denominado como a Greve dos Tipógrafos. O motivo alegado é apresentado na primeira página do primeiro exemplar impresso do Jornal dos Typographos: Em dezembro de 1855, a carestia dos generos de primeira necessidade obrigou-nos a pedir o augmento de nosso ordenado [...] Em principio de dezembro de 1857, tendo esses generos conservado a mesma carestia, senão augmentado, e tendo se elevado os alugueis de casas, os feitios de todas as obras, e por consequencia de tudo quanto é necessário á existência; e considerando que nos era impossivel sustentar as nossas familias, e apparecermos nas officinas decentemente vestidos como é uso da nossa arte, por isso que temos de tratar, mais ou menos, com pessoas de certa posição social, pedimos augmento de ordenado, conforme fosse possivel ser nos dado. Nesse momento qualquer quantia seria aceita por nós, embora não satisfizesse nossas precisões. Porém, mandou-se-nos esperar para o principio do anno, e então tivemos em resposta não serião augmentados nossos salarios... [10] Conforme as alegações tomaram a decisão de paralisar as atividades nos jornais como forma de manifestação e em defesa do que lhes era o mínimo necessário para viver com dignidade. Pois tudo a sua volta havia aumentado de preço e seu ordenado se tornava pequeno demais diante das despesas da família. Além de não conseguiam suprir adequadamente as necessidades de sua família com a alimentação e moradia, outra indignação exposta pelos compositores tipográficos era a respeito da impossibilidade de se apresentarem nas oficinas “decentemente vestidos como é de uso” de sua profissão ou “arte” para usar a mesma palavra apresentada no artigo publicado. O cargo referido exigia certa preocupação com a vestimenta, e essa apreensão era oriunda de uma demarcação social, pois assim evitavam de serem confundidos com os demais trabalhadores livres pobres. Concluindo, a carestia acabou por envolver as diversas dimensões da vida dos trabalhadores não se restringindo apenas aos hábitos alimentares. Neste caso, a dignidade e o status social da classe tipográfica estavam também em jogo. Entretanto, apesar de se dedicarem nos primeiros exemplares a explicar e justificar a ação Anais do XVII Encontro de Iniciação Científica – ISSN 1982-0178 Anais do II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – ISSN 2237-0420 25 e 26 de setembro de 2012 tomada, assim como os demais jornais da época, tratavam de assuntos diversos do cotidiano. E não por menos, não poderiam deixar de tecer seu parecer sobre a situação de instabilidade dos preços das mercadorias e os reflexos disso sobre a população. Como já citado anteriormente, as interpretações publicadas pelos tipógrafos iam mais a fundo do que somente aos assuntos inclinados às causas dos trabalhadores. Continuando ainda a análise deste mesmo jornal, num âmbito mais abrangente, se referindo as causas de carestia, nos últimos parágrafos de seu artigo, o escritor publicou estas afirmações: Se o nosso mercado resente-se da falta de braços, e essa causa natural influe de modo directo no preço de certos generos, todavia outros ha que superabundão no mercado, existem amazenados, e são postos em carestia. A indole de nossas instituições não proporcionará um correctivo que, quando não cohiba tão infame especulação, pelo menos atenue seus resultados e tendências? O interesse sórdido de meia duzia de homens há de continuar a prevalecer em comparação aos de uma cidade? O que valem esses homens em comparação de um povo!? [11] Ao mesmo tempo em que, assim como diversos outros contemporâneos, consideram a falta de braços para se trabalhar na lavoura como a causa para o encarecimento de diversos gêneros, também chamam a atenção para um outro fator que é a existência de produtos que mesmo em grande quantidade nos estoques dos mercados continuam com os preços altos. Traz um novo elemento para o debate, deixando vestígios de que outros elementos também influenciavam e avolumavam a situação de carestia. Concluindo, a respeito das manifestações do grupo dos compositores tipográficos. A criação de um jornal próprio proporcionou aos acontecimentos que antes estavam somente na ordem particular (entre o proprietário e o patrão) passam para a dimensão pública. Além disso, passaram a fornecer ao público a sua versão dos acontecimentos, em destaque para o presente artigo a questão da carestia. Note que nem toda manifestação popular de protesto estava atrelada à organização de greves e/ou motins. Neste caso, apesar de se tratar de uma greve, esta se apresentou de forma bastante particular, sem barulho ou violência, e deixou como legado uma grande riqueza para a historiografia, o que na época surtiu como reflexo da manifestação: a criação de um jornal próprio. Os comentários dos homens do povo publicados nos jornais, além de tornar pública a sua visão, trazem muitas informações a se considerar quanto à interpretação do comportamento destes frente aos momentos de crise, o olhar dos tipógrafos para a sua causa e de seu grupo, mas também seu olhar sobre a própria crise em si. Além do Rio de Janeiro, na Bahia também foram encontrados indícios de reação por parte dos trabalhadores aos momentos de carestia. Para provar que não somente no Rio de Janeiro foram encontradas ocorrências, mas também em outras províncias do império. Os historiadores João José Reis e Márcia Gabriela D. de Aguiar escrevem sobre o motim ocorrido em 1858 na Bahia, o qual passou a ser identificado pela frase: “carne sem osso e farinha sem caroço”, um grito criado entre os manifestantes e repetido por muitas vozes, vozes de quem sofria com os preços abusivos da carne verde e da farinha de mandioca, cuja distribuição se encontrava monopolizada. [12] Estes dois casos - greve dos tipógrafos no Rio de Janeiro e motim na Bahia - nos forneceram vestígios de que estas inquietações surgidas reforçam a ideia de que a população não se manteve apática diante os acontecimentos de seu cotidiano. Como podemos notar diversos aspectos da vida de um operário foi afetado pela carestia. As manifestações da arraia miúda podem ser notadas na imprensa, nas conversas, nas organizações de greve e motins. Tratamos de dois exemplos maiores de possíveis reações, possibilitados oras pelas fontes, ora pela bibliografia publicada sobre o assunto. Entretanto, estes não são os únicos, existem diversos outros que, mesmo sem grandes vestígios documentais, certamente significaram muito na vida de um trabalhador. Muito já falamos da existência de uma forte carestia, sentida nas distintas áreas do império, que influenciou, incentivou e até determinou uma multiplicidade de reações entre a população afetada, diversas também foram as explicações fornecidas a estes momentos de crise e outros vários foram considerados culpados. Há outra questão que também se faz presente a todo este universo a que viemos escrevendo, aqui chamada de “questão dos estrangeiros”, discutiremos sobre a existência ou não de um conflito étnico no mercado do império do Brasil. Temos nas obras bibliográficas, historiadores como, por exemplo, Maria Beatriz Nizza, que Anais do XVII Encontro de Iniciação Científica – ISSN 1982-0178 Anais do II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – ISSN 2237-0420 25 e 26 de setembro de 2012 considera que os homens livres nacionais concorriam no mercado de trabalho com os estrangeiros, sobretudo, com os portugueses. Desta maneira, os conflitos surgiriam quando os primeiros se vissem em desvantagem em relação ao segundo. [13] Artur Vitorino em seu artigo “Mercado de trabalho e conflitos étnicos em meio a escravidão: portugueses e africanos no Rio de Janeiro, 18501870”, também escreve que nesse município os estrangeiros de origem lusitana sofreram com os desprezos dos nacionais, além de que eram sempre os alvos de hostilidades populares. No trecho destacado, diz que “o desembarque de muitos imigrantes portugueses na capital do império, principalmente a partir dos anos 1850 em diante, vai alimentar ainda mais o sentimento lusófobo que já existia em terras brasileiras” [14], e que para entendê-lo seria preciso analisar desde os tempos de colônia, mas neste momento nos concentraremos aqui na possibilidade de um conflito entre estes dois grupos nacionais. Encontramos vestígios de uma possível desvantagem. Na obra “Esboço, ou primeiros traços da crise commercial da cidade do Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1864”, de Sebastião Ferreira Soares, há uma tabela [cf.: Tabela 1] datada de 1864, com dados numéricos sobre a quantidade de casas de comércio, fabris e industriais administradas por nacionais ou estrangeiros, com destaque para os portugueses. [15] Sebastião Ferreira Soares argumenta dizendo que nos tempos de colônia o comercio no Brasil era exercido quase que exclusivamente pelos filhos da metrópole. Mas mesmo passados 42 anos desde sua independência política, o império do Brasil ainda concentrava em certas regiões a maioria das casas de comércio sendo encabeçadas por portugueses. O município da corte é um exemplo disso, pois para a data de verificação e montagem deste esboço, o autor contabilizou como sendo 1.373 nacionais e 4.813 portuguesas, estes primeiros estavam numa desvantagem de mais de 3.400 estabelecimentos, isso sem contabilizar as propriedades das outras nacionalidades. Situação semelhante também acontecia na província do Pará, o qual possuindo um total de 959 casas comerciais, sendo que 574 delas estavam nas mãos de portugueses, conforme observamos na tabela. Este fato, de acordo com a interpretação de Sebastião Ferreira Soares, indicava que o comércio brasileiro não havia se nacionalizado completamente. Provincias Municipio da Côrte Rio de Janeiro Bahia Pernambuco Rio Grande do Sul Maranhão Pará S. Paulo Minas Ceará Parahyba Alagôas Sergipe Espirito Santo Rio Grande do Norte Piauhy Paraná Santa Catharina Matto Grosso Goyaz Amazonas Soma Nacionaes Portuguezas Outras Nações Total 1.373 4.813 1.038 7.224 2.810 2.538 1.685 2.232 918 1.029 257 357 173 5.299 3.813 2.887 1.614 964 1.231 3.809 1.086 328 3.476 4.703 1.333 356 702 564 351 473 574 776 813 115 138 185 76 74 46 57 381 89 36 25 16 10 24 1.605 959 4.633 5.605 1.484 519 903 650 449 112 15 3 130 378 395 36 110 5 42 419 547 435 77 87 599 399 500 64 23 75 50 151 25 4 573 600 118 25.202 13.566 4.057 42.825 Tabela 1. Esboço, ou primeiros traços da crise commercial da cidade do Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1864 Ao que os estudos e fontes indicam, existiu um conflito entre portugueses e livres nacionais, mas que merecem melhor atenção. Aqui, nosso intuito foi o de apenas aguçar o leitor e sinalizar ainda que brevemente esta questão também inserida ao contexto da carestia dos gêneros alimentícios. Após a pesquisa e suas constatações, concluímos: a carestia sentida nas várias províncias do império do Brasil pode ser entendida, sobretudo, por meio da análise dos mecanismos de distribuição e arrecadação de mercadorias, cuja chave para o entendimento encontra-se na ação dos atacadistas. E esta carestia passou a afetar a vida dos trabalhadores, e não somente no que diz respeito a alimentação, mas diversas outras instâncias da vida, desembocando em inúmeras conseqüências. A terminar, a constatação de semelhantes acontecimentos em distintas áreas poderia estar relacionada ou ser um indício de uma interligação do mercado? Quando nos referimos ao comercio de gêneros alimentícios, Pedreira considera a criação de uma teia de abastecimento para a capital do im- Anais do XVII Encontro de Iniciação Científica – ISSN 1982-0178 Anais do II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – ISSN 2237-0420 25 e 26 de setembro de 2012 pério. Outro estudioso, Marcondes tece uma análise sobre o comércio interprovincial e ressalta a importância deste na integração de várias regiões. Todas estas observações a respeito da carestia, da história do abastecimento, das relações comerciais, das inquietações e das vozes do povo nos momentos de crise nos leva a dizer que o Rio de Janeiro era o centro de um comércio entre províncias e que especialmente nessa interrelação deslumbrava-se um mercado regionalizado e potencialmente intenso no sentido de configurar um mercado interno no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. REFERÊNCIAS [1] “A Carestia”, Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 23 jan. 1858 A grafia segue conforme o original. [2] CAMPOS, Pedro Henrique Pereira. Nos Caminhos da Acumulação: negócios e poder no abastecimento de carnes verdes para a cidade do Rio de Janeiro (1808-1835). Rio de Janeiro: Alameda Casa Editorial, 2010. p. 94. [3] Para uma análise dos gêneros alimentícios, ver: SOARES, Sebastião Ferreira. Notas estatisticas sobre a producção agricola e carestia dos generos alimenticios no Imperio do Brazil. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve e Comp. 1860. / Sobre o preço do escravo na Bahia (1780-1860). [4] VITORINO, Artur J. R. Carestia em meio à fartura: a fome como negócio no Brasil Urbano nos anos de 1850. IN: VIII Congresso Brasileiro de História Econômica e 9ª Conferencia Internacional de História de Empresas, 2009, Campinas, SP. VIII Congresso Brasileiro de História Econômica e 9ª Conferencia Internacional de História de Empresas, 2009. [5] “A Carestia”, Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 23 jan. 1858. [6] Sebastião defende fielmente a ideia de que sem a estatística não se pode concluir com exatidão sobre o progresso ou decrescimento produtivo do país. Para maiores esclarecimentos, ver: Introducção. IN: SOARES, Sebastião Ferreira. Notas estatisticas sobre a producção agricola e carestia dos generos alimenticios no Imperio do Brazil. Rio de Janeiro, Typ. Imp. E Const. de J. Villeneuve e Comp., 1860. [7] SOARES, Sebastião Ferreira. Notas estatísticas... op. cit... p. 123. [8] SOARES, Sebastião Ferreira. Notas estatisticas... op. cit. p. 121. [9] SOUZA, Juliana Teixeira. A Autoridade Municipal na Corte Imperial: enfrentamentos e negociações na regulação do comércio de gêneros (1840-1889). Tese de doutoramento, UNICAMP/IFCH, 2007. p.52. [10] “Os typographos das folhas diarias ao publico”. Jornal dos Typographos. Rio de Janeiro, 19 jan. 1858, p.1. [11] “O povo e a imprensa”. Jornal dos Typographos. Rio de Janeiro, 28 jan. 1858. [12] REIS, João José; AGUIAR, Márcia Gabriela D. de. Carne sem osso e farinha sem caroço: o motim de 1858 contra a carestia na Bahia. Revista de História, São Paulo, n. 135, dez. 1996. [13] SILVA, Maria Beatriz Nizza. Análise de Estratificação Social: o Rio de Janeiro de 1808 a 1821. São Paulo, USP, 1975, p. 98. [14] VITORINO, Artur J. R. Mercado de trabalho e conflitos étnicos em meio à escravidão: Portugueses e africanos no Rio de Janeiro, 1850-1870, Cadernos AEL, Campinas, 2009. p. 43. [15] SOARES, Sebastião Ferreira. Esboço, ou primeiros traços da crise commercial da cidade do Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1864. Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, 1865. p. 24.

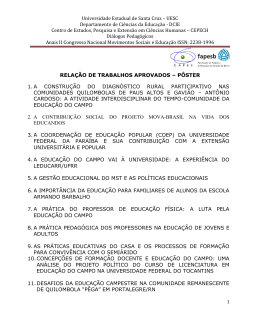

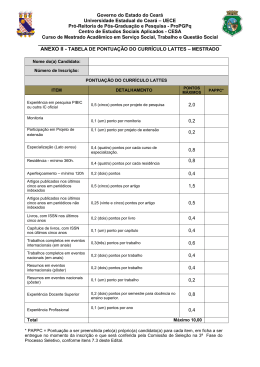

Download