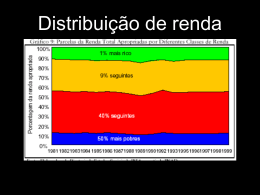

Resumo de “O mal ronda a terra: um tratado sobre as insatisfações do presente”, de Tony Judt O livro, lançado em 2010, foi escrito durante os últimos anos de vida do historiador, nos quais ele já sofria das degenerações resultantes do diagnóstico de uma esclerose amiotrófica lateral. Nele, Judt busca realizar uma crítica ao individualismo contemporâneo e suas influências no campo da política econômica, através das desregulamentações e do contínuo esvaziamento do espaço público promovido pela direita revolucionária atual. O autor defende então a luta de uma esquerda moderada pela manutenção das conquistas advindas do Estado de bem-estar social e da socialdemocracia, bem como o repensar de uma atuação mais ativa das esquerdas frente ao novo contexto de globalização em prol de uma maior igualdade. A seguir, passa-se a um resumo das principais ideias contidas no livro de acordo com cada capítulo. A introdução já vai ao âmago da questão de Judt, deixando para as outras partes da obra apenas a tarefa de esmiuçar os pontos críticos e lhes conferirem argumentações de autoridade e exemplificações. Destarte, o autor começa criticando o modo de vida atual, focado extensivamente na busca de bens materiais visando o interesse individual. Isto serve como pressuposto a futura crítica de que as escolhas das políticas públicas não devem olhar unicamente aos critérios de eficiência econômica, mas também aspectos sociais, de justiça, etc. Desta forma, o historiador inglês escreve: O caráter mercantilista e egoísta da vida contemporânea não é inerente à condição humana. Muito do que parece “natural” hoje em dia data dos anos 1980: a obsessão pelo acúmulo de riqueza, o culto da privatização e do setor privado, a crescente desigualdade entre ricos e pobres. E, acima de tudo, a retórica que acompanha esses conceitos: admiração acrítica pelos mercados livres de restrições, desdém pelo setor público, ilusão do crescimento interminável. (JUDT, 2011, p. 16) A seguir, Judt afirma a necessidade de se lutar contra tais questões. Para isso, faz questão de ressaltar as diferenças entre “liberais” e “sociais-democratas”: um liberal se oporia às interferências alheias na vida das pessoas, facultando aos indivíduos a maior quantidade possível de espaço para viver como bem entenderem. Já um socialdemocrata, além de compartilhar com os liberais a visão de tolerância cultural e religiosa, apoiariam a existência de políticas públicas, ou seja, atitudes coletivas, em função de um bem-comum. Ambos os grupos, em oposição aos conservadores, tenderiam a apoiar a taxação progressiva e o financiamento de bens públicos, estando a diferenças entre as duas visões no fato de o Estado, os impostos e os investimentos públicos consistirem em um „mal necessário‟ para os liberais, enquanto que para os sociais-democratas “uma boa sociedade embute desde o princípio um papel de destaque para o Estado e o setor público” (JUDT, 2011, p.18-19). Prosseguindo, o autor discorre sobre a atual conjectura política-econômica, caracterizada pela desestatização vigente nos últimos 30 anos e em suas consequências nefastas como a Crise econômica de 2008. Também comenta a incapacidade de o pensamento social-democrata propor medidas de acordo com os valores de uma esquerda igualitária, ao aderir e até mesmo por em prática políticas econômicas de direita. Judt termina o prefácio fazendo referências a atual deterioração econômica, bem como ao futuro. Segundo o historiador, estamos entrando em uma era de inseguranças econômicas, políticas e físicas. Estas são resultado das fortes mudanças em marcha no mundo e da incerteza quanto aos acontecimentos e tendem a gerar um sentimento de medo que contribui para solapar a confiança nas quais se assentam as sociedades civis. Disto resulta a necessidade de repensar o Estado, uma vez que: Toda mudança é um rompimento. Já vimos que o espectro do terrorismo é suficiente para tumultuar democracias estáveis. Mudanças climáticas trarão consequências ainda mais dramáticas. Homens e mulheres serão forçados a recorrer novamente aos recursos do Estado. Pedirão aos seus líderes e representantes políticos que os protejam: sociedades abertas mais uma vez serão pressionadas para se fecharem, sacrificando a liberdade em nome da “segurança”. A escolha não se fará mais entre o Estado e o mercado, mas entre dois tipos de Estado. Portanto nossa responsabilidade é reconceber o papel do governo. Se não o fizermos, outros o farão. (JUDT, 2011, p. 22) No primeiro capítulo, Judt preocupa-se com o aumento da desigualdade ocorrida nos últimos 30 anos, em especial nos EUA e no Reino Unido, em contraposição ao período anterior, caracterizado por avanços sociais que haviam diminuído a desigualdade nos países ricos. O historiador argumenta que a desigualdade é nociva à confiança entre as pessoas, bem como gera um nível de bem-estar menor, até mesmo para as camadas mais ricas. Para isto, ele apresenta uma série de estatísticas, que demonstram, em estudos entre países, que quanto maior é a desigualdade, menor é a mobilidade social e maiores são os problemas sociais, os homicídios e a incidência de doenças mentais. O autor retrata os porquês do pensamento que leva ao aumento da desigualdade na seguinte passagem: Agora retrocedemos às atitudes de nossos antepassados vitorianos. Mais uma vez acreditamos exclusivamente em incentivos, “esforço” e recompensa – assim como em punições para a carência. Nas explicações de Bill Clinton ou Margaret Thatcher, universalizar a assistência social e torná-la disponível a todos que dela precisassem seria imprudente. Se os trabalhadores não estivessem desesperados, por que trabalhariam? Se o Estado lhes paga para ficar em casa, que incentivo teriam para procurar emprego remunerado? Retrocedemos ao mundo duro e frio da racionalidade econômica esclarecida, explicitada pela primeira vez e com maior sucesso por Bernard de Mandeville em seu ensaio sobre economia política de 1732, The fable of the bees (A fábula das abelhas). Os trabalhadores, na visão de Mandeville, “nada têm que os estimule a servir a não ser suas necessidades, que é prudente aliviar, mas tolo satisfazer”. Tony Blair não teria dito isso tão bem. (JUDT, 2011, p. 36-37) Já no capítulo 2, o autor se ocupa em discutir as condições que propiciaram menor desigualdade no período anterior aos anos 1970. O autor põe como partida as duas grandes guerras mundias e a grande crise de 1929. Estas propiciaram o surgimento de Estados autoritários ou totalitários em detrimento da democracia na maior parte do mundo. As únicas exceções a esse quadro, além de pequenos e neutros países como Suíça e Suécia, foram o mundo anglófano do Atlântico norte e da Oceania. Destarte, o autor põe o surgimento da social-democracia como forma de impedir a volta dos sistemas autoritários, cujas ideias ainda se encontravam na mentalidade de grande parte das populações. Judt cita nominalmente Keynes como um dos intelectuais que mais se preocupou com tal desígnio (p. 50). Segundo Judt, Keynes chegou à conclusão que o novo momento histórico de incerteza que homens e mulheres viviam – em contraposição ao período anterior de estabilidade – e que resultava em surtos de pavor coletivo era a responsável pela corrosão da confiança e das instituições do liberalismo. Destarte, havia a necessidade de se mitigar tais incertezas e, diante da “familiaridade com os atrativos da autoridade centralizada e do planejamento abrangente para compensar as inadequações do mercado” (p. 52), opta-se por uma maior intervenção estatal. Disto decorrem os fundamentos do Estado da seguridade social. Judt então afirma a necessidade constatada de o Estado liberal proteger os interesses dos capitalistas, quer eles quisessem ou não, em razão do reconhecimento de sua incapacidade de fazer isso por si sós. O autor sustenta que o consenso foi facilitado em razão das circunstâncias desesperadoras da época, as quais levaram até mesmo os conservadores a concordarem com as novas práticas econômicas e garantias sociais implantadas. Afinal, quem não temia o ressurgimento do fascismo, olhava para a URSS com apreensão. Além disso, o historiador destaca um ponto importante quanto ao sucesso observado na aceitação do Estado democrático-liberal pela população: Além disso, foram a social-democracia e o Estado de bem-estar social que comprometeram as classes médias profissionais e comerciais com as instituições liberais, na esteira da Segunda Guerra Mundial. A questão tem certa importância: o medo e o descontentamento das classes médias deram origem ao fascismo. Vincular as classes médias à democracia novamente era de longe a tarefa mais importante que se apresentava aos políticos do pósguerra – embora não fosse das mais fáceis. Na maioria dos casos isso foi conseguido graças à magia do “universalismo”. Em vez de vincular os benefícios à renda – caso em que profissionais bem pagos e comerciantes bem-sucedidos poderiam reclamar com veemência por pagar impostos por serviços sociais que não lhes ofereciam muitas vantagens – ofereceu-se à “classe média” instruída a mesma assistência social e os mesmos serviços públicos destinados aos pobres: educação gratuita, tratamento médico barato ou gratuito, pensões públicas e seguro-desemprego. Como consequência, agora que grande parte das necessidades da vida eram cobertas pelos impostos, a classe média europeia se viu nos anos 1960 com mais recursos disponíveis do que em qualquer outra época desde 1914. (JUDT, 2011, 57-58) A seguir o autor passa a se referir a como a descrença pelas teorias econômicas liberais, após uma crise de proporções grandiosas cuja resposta exigiu práticas diversas do absenteísmo bem como de duas grandes guerras nas quais os Estados controlaram de modo taxativo e extensivo praticamente todos os campos econômicos das nações, levaram ao fortalecimento da ideia de regulamentação do mercado. A mudança mais óbvia foi a visão da necessidade de um planejamento econômico pelo Estado. Tal ideia era mais fortemente defendida pelos extremos do espectro político, em alusão ao comunismo e ao fascismo. Já entre os intelectuais: A defesa dos intelectuais pelo planejamento nunca foi muito forte. Keynes, como já vimos, considerava o planejamento econômico quase da mesma maneira como via a teoria do mercado puro: para dar certo, os dois exigiam dados perfeitos, algo impossível. Mas ele aceitou, ao menos no período da guerra, a necessidade de planejamento e controle a curto prazo. Para a paz do pós-guerra, ele preferiu minimizar a intervenção governamental direta, e manipular a economia por meio de incentivos fiscais e outros instrumentos. Mas, para que o esquema funcionasse, os governos precisavam saber o que pretendiam alcançar e, aos olhos de seus defensores, “planejamento” era isso. (JUDT, 2011, p. 62) Desta forma, o controle estatal de empresas produtivas não era algo de grande importância para os teóricos, embora fosse bem recebida em alguns casos específicos. Por exemplo, para os sociais-democratas escandinavos, cujo interesse maior era muito mais a taxação progressiva e o fornecimento de serviços sociais universais e abrangentes (p. 63). Por outro lado, os trabalhistas britânicos se tornaram grandes adeptos do conceito de propriedade pública, segundo Judt. A ideia predominante era de que o Estado deveria interferir de modo a alcançar os resultados que o mercado por si só não conseguiria. Assim, “naquela época não se levava a sério a possibilidade de o Estado extrapolar suas atribuições, prejudicando o mercado pela distorção de suas operações” (p. 65), como aquilo que os economistas conhecem como crowding out. Destarte: Pela mesma razão, o aumento de impostos não era considerado uma afronta, naquele tempo. Pelo contrário, taxas maiores para o imposto de renda progressivo eram tidas como recurso consensual para retirar o excesso de recursos dos privilegiados e improdutivos, transferindo-os para quem deles precisava ou poderia usá-los melhor. (JUDT, 2011, p. 65) A seguir, Judt lamenta-se do posterior desmantelamento das ideias acima citadas, sugerindo o quão estranhas elas seriam às novas gerações e passa, então, a tentar explicar quais seriam as características sociais que contribuíram à constituição do Estado de bem-estar social. Destarte, o autor passa a dar grande destaque ao conceito de “confiança” como de fundamental importância para a valorização do que é público. Argumenta que as pessoas só pagam impostos por confiarem que seus semelhantes também pagarão, que o dinheiro será bem investido pelas autoridades públicas. Há ainda a noção de um pertencimento a um “nós” inter-geracional, nas quais os impostos e gastos públicos realizados no passado produzem resultados no contemporâneo e os neste realizado impactarão o futuro. Posteriormente, o autor trata dos determinantes do nível de confiança: Existem muitas provas de que as pessoas confiam mais em quem tem muita coisa em comum com elas: não só religião e idioma, como também a renda. Quanto mais igualitária for uma sociedade, maior a confiança. E não se trata apenas de renda: onde têm vida e expectativas semelhantes, as pessoas costumam compartilhar o que podemos chamar de “perspectiva moral”. Isso torna bem mais fácil instituir mudanças radicais nas políticas públicas. Nas sociedades complexas ou divididas, a tendência é que a minoria – ou mesmo a maioria – seja forçada a fazer concessões, muitas vezes contra a sua vontade. Isso torna a elaboração de políticas públicas contenciosa e favorece uma abordagem minimalista da reforma social: melhor não fazer nada do que dividir as pessoas em grupos contra e a favor de um projeto controverso. (JUDT, 2011, p. 70) Destarte, o autor coloca como características comuns às sociedades de confiança o fato de elas serem bastante compactas e homogêneas, citando os países europeus nos quais o Estado de bem-estar social melhor se desenvolveu, como os escandinavos. Judt também comenta como a crescente inigualdade econômica e a maior imigração de grupos étnicos distintos nas sociedades europeias têm contribuído para solapar a confiança e, consequentemente, as instituições sociais de solidariedade. Comentando os resultados alcançados pelas políticas do Estado de bem-estar social, o autor argumenta as quase três décadas de pleno-emprego conquistadas, porém constata o aumento da carga tributária para financiar os gastos da social-democracia. Também constata quanto a melhor situação dos europeus-continentais em receber o auxílio-desemprego do que arranjar os empregos de baixos salários oferecidos por empresas como o Wal-Mart, comuns no Reino Unido e nos EUA. No capítulo 3, Judt trata a questão do desmantelamento do Estado de bem-estar social e do progressivo aumento do individualismo. Começa refletindo quanto aos sentimentos negativos decorrentes de algumas ações públicas mal planejadas como conjuntos de moradias populares instituídos em vários países e crescente insatisfação com a dependência da burocracia estatal: Mas o grande abismo do momento separava gerações. Para quem nasceu depois de 1945, o Estado de bem-estar social e suas instituições não serviam para solucionar dilemas anteriores: eram simplesmente as condições normais de vida – mais do que apenas maçantes. Os chamados baby boomers, que entraram na universidade em meados dos anos 1960, só conheceram um mundo de chances maiores, serviços médicos e educacionais generosos, perspectivas otimistas de mobilidade social e – acima de tudo, talvez – uma sensação de segurança indefinível mas onipresente. As metas das gerações anteriores de reformistas não interessavam mais a seus sucessores. Pelo contrário, eram vistas cada vez mais como restrições à autoexpressão e à liberdade individual. (JUDT, 2011, p. 85-86) Assim, ressalta-se o conflito entre gerações, que transcendia as questões de classe e de nacionalidade: no “final dos anos 1960, a brecha cultural que separava os jovens de seus pais era provavelmente a maior desde o início do século XIX” (JUDT, 2011, p. 86-87). Outra mudança importante é a progressiva perda de importância do operariado industrial, cuja força política era o principal sustentáculo da esquerda de ideário coletivo, que foi a principal responsável pela implantação da social-democracia. Destarte, estes não poderiam mais ganhar as eleições somente ouvindo os anseios daqueles. Os negros, os estudantes, as mulheres e os homossexuais ganhavam força nos movimentos políticos, formando a “nova esquerda”: Uma parte da juventude via as coisas de modo bem diferente. A justiça social não preocupava mais os radicais. A geração dos anos 1960 não se unia em torno dos interesses comuns, mas sim das necessidades e dos direitos de cada um. O “individualismo” – a afirmação da exigência pessoal de liberdade privada maximizada e irrestrita para exprimir desejos autônomos, que fossem respeitados e institucionalizados pela sociedade como um todo – tornou-se palavra de ordem da esquerda naquele momento. Cuidar “da própria vida”, “deixar rolar”, “fazer o amor e não a guerra”: não são metas sem atrativos, mas no fundo trata-se de objetivos privados, e não bens públicos. Como seria de se esperar, eles levaram à afirmação abrangente de que “o pessoal é político”. [...] Curiosamente, a nova esquerda permaneceu sensível aos atributos coletivos dos humanos que residiam em terras distantes, onde podiam se reunidos em categorias sociais anônimas como “camponeses”, “pós-coloniais”, “subalternos” e assim por diante. Em casa, porém, o indivíduo reinava supremo. (JUDT, 2011, p. 88-89) Na próxima seção do capítulo, intitulada “A vingança dos austríacos”, Judt fala de como tais mudanças na esquerda favoreceram em grande parte o recrudescimento das ideias da direita. Destarte, o governo passa a ser visto como problema, o Estado passa a ter a única função de determinar o melhor para o indivíduo e fornecer as condições para ele alcançar seus objetivos com o mínimo de interferência. Judt cita a importância fundamental dos autores austríacos, como a fonte intelectual na qual se embeberam os economistas da Escolha de Chicago. Segue-se a ideia de Judt quanto a Hayek: Aos olhos de Hayek e de seus contemporâneos, a tragédia europeia foi provocada pelos equívocos da esquerda: primeiro por sua incapacidade de atingir os objetivos propostos, depois graças ao fracasso em enfrentar o desafio da direita. Cada um deles, embora de modos diferentes, chegaram à mesma conclusão: o melhor – na verdade, o único – caminho para defender o liberalismo e a sociedade aberta era manter o Estado fora da vida econômica. Se a autoridade fosse mantida a uma distância segura, se impedissem que os políticos – por mais bem intencionados que fossem – se envolvessem com o planejamento, manipulação ou condenação dos negócios de seus concidadãos, os extremistas de esquerda ou direita poderiam ser contidos. (JUDT, 2011, p. 99) O planejamento era errado para Hayek por ser obrigado a se basear em cálculos e previsões essencialmente desprovidos de significado, e, portanto, de racionalidade. O planejamento não era um equívoco moral, e muito menos indesejável com base em algum princípio geral. Era simplesmente impraticável – e, se fosse coerente, Hayek teria reconhecido que o mesmo se aplica às teorias ditas científicas dos mecanismos de mercado. A diferença, claro, é que o planejamento exigia coerção, para funcionar como pretendido, e portanto conduzia diretamente à ditadura – o verdadeiro alvo de Hayek. A eficiência do mercado pode ser um mito, mas ao menos não implica coerção de cima para baixo. (JUDT, 2011, p. 102) Judt se ocupa de diferenciar as tentativas de diminuir o “poder econômico” do Estado bem como de suas iniciativas de uma condição de diminuição do Estado per se. Ele enfatiza o aumento do poder repressivo do Estado, através das instituições de repressão social. Assim, aumentam as privatizações, sob um argumento puramente técnico, de que a princípio as empresas seriam melhor geridas pela iniciativa privada e a economia, a longo prazo, teria um maior crescimento. A esse respeito, citando um estudo de Massimo Florio de 2006, Judt argumenta: O melhor estudo das privatizações britânicas conclui que a privatização por si provocou um impacto modesto no crescimento econômico a longo prazo – enquanto redistribuía regressivamente o patrimônio dos contribuintes e consumidores para os acionistas das empresas privatizadas. O único motivo para os investidores privados adquirirem empresas públicas aparentemente ineficientes é a eliminação ou redução de sua exposição ao risco, bancada pelo Estado. [...] Em condições privilegiadas, o setor privado se mostra tão ineficiente quanto o público – repartindo os lucros e transferindo os prejuízos para o Estado. (JUDT, 2011, p. 108-109) Para Judt, certos serviços são de natureza extremamente necessária, não podendo a sociedade ficar sem eles. Deste modo, empresas que prestassem tais serviços jamais seriam deixadas falir pelo Estado, caso passassem por problemas. Saber que suas empresas seriam salvas pelo Estado, conduz a uma inevitável situação de risco moral na condução de monopólios naturais por grupos privados. Assim, cada vez mais diminui o espaço público na sociedade, diminuindo também a força da coletividade: Essa redução da “sociedade” a uma fina membrana de interações entre indivíduos particulares é apresentada hoje como um projeto de libertários e defensores de mercados livres. Mas nunca devemos nos esquecer de que foi antes e acima de tudo o sonho dos jacobinos, bolcheviques e nazistas: se não há nada que nos une enquanto comunidade ou sociedade, então estamos completamente dependentes do Estado. Governos fracos ou desacreditados demais para agir através de seus cidadãos estão mais propensos a conseguir seus objetivos por outros meios: extorsão, sedução, ameaça e em último caso coerção para fazer com que as pessoas obedeçam. A perda de propósito social articulado por meio de serviços públicos na verdade aumenta os poderes irrestritos do Estado todo-poderoso. [...] Ao enfraquecer os serviços públicos e reduzi-los a uma rede de fornecedores particulares, começamos a destruir a estrutura do Estado. Quanto ao pó da individualidade, parece muito com a guerra de todos contra todos de Hobbes, na qual a vida de tantas pessoas tornou-se novamente solitária, pobre e muito revoltante. (JUDT, 2011, p. 116) Para concluir o terceiro capítulo, o autor busca estabelecer quais são os impactos desse absenteísmo público na vida social e econômica. Conclui que este, aliado ao individualismo que força os jovens cada vez mais a se importarem unicamente com o seu enriquecimento pessoal, conduz a uma espécie de “déficit democrático”. Assim, os cidadãos tendem a interferir cada vez menos no ambiente político, não regulando nem os bons nem os maus políticos e suas ações, conduzindo a perigosas perspectivas para um regime democrático: Se não respeitamos os bens públicos; se permitimos ou estimulamos a privatização dos espaços, recursos e serviços públicos; se apoiamos com entusiasmo a propensão de uma geração mais jovem a cuidar exclusivamente de suas necessidades, então não deveremos nos surpreender com a progressiva redução do engajamento cívico no processo público de tomada de decisões. Nos anos recentes se tem discutido muito o chamado “déficit democrático”. O declínio no comparecimento nas eleições locais e nacionais nos EUA, o desprezo cínico pelos políticos e pelas instituições políticas são consistentemente verificados em pesquisas de opinião – principalmente entre os jovens. Consagrou-se a noção de que “eles” farão o que quiserem, de qualquer modo – e cuidarão de melhorar suas vidas –, e não adianta perder tempo tentando influenciar o resultado das ações deles. A curto prazo, as democracias podem sobreviver a indiferença de seus cidadãos. Na verdade, costumava-se pensar que uma indicação de perigo iminente numa república bem-organizada era o excesso de entusiamos dos eleitores. Governar, supunha-se, deveria ser uma atividade deixada aos que foram eleitos com este objetivo. Mas o pêndulo andou muito na outra direção. (JUDT, 2011, p. 126-127) No quarto capítulo, Judt fala de como o marxismo manteve-se como um pano de fundo comum às diversas correntes de esquerda. A ideia de que a história caminha rumo ao progresso era um elemento de união e definição da esquerda: nós estamos do lado correto, já os conservadores estão do lado contra o fluxo natural da história. Assim, o fim da União Soviética teve grande impacto sobre as diversas correntes de esquerda. O autor deixa clara a dificuldade da esquerda em implantar no pragmatismo do dia-a-dia medidas de acordo com suas proposições ideológicas fundamentais. Deste modo: Essa era uma particularidade das políticas de esquerda. Mesmo que todos os regimes conservadores e reacionários do mundo implodissem amanhã, com sua imagem pública inapelavelmente maculada pela corrupção e incompetência, a política conservadora permaneceria intacta. A defesa da necessidade de “conservar” permaneceria tão viável quanto sempre foi. Para a esquerda, porém, a ausência de uma narrativa historicamente sustentada criava um vácuo. Só restava a política: do interesse, da inveja, da reeleição. Sem idealismo, a política se reduz a uma forma de contabilidade social, de administração cotidiana de homens e coisas. Os conservadores também conseguem lidar bem com isso. Mas, para a esquerda, é uma catástrofe. (JUDT, 2011, p. 135) A social-democracia, de uma forma ou de outra, é o discurso prosaico da política europeia contemporânea. Poucos políticos europeus, e menos ainda em posições influentes, divergem dos pressupostos básicos dos sociaisdemocratas a respeito dos deveres do Estado, por mais que discordem em termos de abrangência. Consequentemente, os sociais-democratas da Europa hoje não têm nada de especial a oferecer: na França, por exemplo, até a sua disposição de favorecer a propriedade estatal mal os distingue dos instintos colbertianos da direita gaullista. O problema hoje não está nas crenças políticas sociais-democratas, e sim em sua linguagem gasta. Desde o colapso da esquerda autoritária, a ênfase na “democracia” tornou-se profundamente redundante. Hoje somos todos democratas. (JUDT, 2011, p. 136) Na passagem acima, Judt deixa claro, de certo modo, o quanto a esquerda está sendo vítima de seu “sucesso passado”. As suas conquistas já foram incorporadas no discurso inclusive por partidos de direita e muitas vezes não são valorizadas pelos eleitores. Além disso, é notável a dificuldade da social-democracia em propor políticas públicas, consoantes com seus ideais, adaptados à nova realidade do século XXI. Infelizmente, o pragmatismo nem sempre é a melhor política. A grande conquista da social-democracia de meados do século XX – sua disposição para negociar até suas crenças centrais em nome do equilíbrio, tolerância, justiça e liberdade – hoje mais parece uma fraqueza: falta de coragem perante à nova situação. (JUDT, 2011, p.142) Na conclusão do quarto capítulo, Judt lança um apelo em prol de um novo pensamento a respeito de que rumos a sociedade, como conjunto, deve seguir. O autor argumenta que as situações não são condições inexoráveis às quais os homens não possuem nenhum poder. A economia não seria determinante por si só. A sociedade seria resultado em grande parte dos atos e ações humanas, ainda que em circunstâncias que lhes escapam em totalidade ao controle. Em consonância com o acima exposto, Judt começa o quinto capítulo de sua obra defendendo a importância fundamental da existência de divergência de opiniões em uma democracia. Argumenta que o conformismo, que cada vez mais se espalha pela população, é nocivo e deixa a tarefa da discussão dos rumos os quais a políticas públicas devem seguir acabam sendo cada vez mais pensados por grupos específicos e não pela coletividade. E, como qualquer aluno de economia sabe, muitos grupos de influência em variadas oportunidades acabam não decidindo em razão do bem-comum, mas de seus interesses específicos. Nas décadas mais recentes a dissidência passou a ser intimamente associada aos intelectuais: uma classe de pessoas inicialmente identificada com os protestos do final do século XIX contra o abuso de poder do Estado, e que em nossa época ganhou fama por falar e escrever contra a opinião pública majoritária. Uma pena que os intelectuais contemporâneos demonstrem um interesse reduzido na essência das políticas públicas, preferindo intervir ou protestar sobre tópicos eticamente definidos, nos quais as escolhas parecem mais claras. Isso deixou o debate sobre como devemos nos governar aos especialistas políticos e aos “think-tanks”, onde a opinião não convencional raramente encontra abrigo e onde o público costuma ser excluído. (JUDT, 2011, p. 149) No decorrer do texto, Judt exalta a falta de opinião formada da maioria da população a respeito de diversos temas, notadamente os econômicos. Afirma que isto é facilitado pela crescente linguagem técnica utilizada pelos agentes que se ocupam do assunto. Judt também afirma que o cada vez maior desinteresse dos jovens pela política, preferindo se concentrar em assuntos específicos, conduz a uma deterioração na qualidade dos políticos, que acaba por diminuir a qualidade das representações democráticas. Como proposta de política, o autor adverte que a desigualdade deve ser eminentemente combatida, colocando-se em uma definição de esquerda de acordo com Norberto Bobbio – para este, a direita se caracteriza pela defesa da desigualdade enquanto a esquerda é caracterizada pela ideia de igualdade. De todos os objetivos conflitantes e somente parcialmente reconciliáveis que podemos buscar, a redução da desigualdade deve vir em primeiro lugar. Em condições de desigualdade endêmica, todas as outras metas tornam-se mais difíceis de atingir. Seja em Nova Déli, seja em Detroit, os pobres e os permanentemente prejudicados não podem contar com a justiça. Não têm tratamento médico garantido e suas vidas portanto são reduzidas em duração e potencial. Eles não conseguem boa instrução, e sem isso perdem a esperança de um emprego minimamente seguro – e de participarem da cultura e da civilização de sua sociedade. Nesse sentido, acesso desigual a recursos de qualquer tipo – dos direitos humanos à agua – é o ponto de qualquer crítica progressista verdadeira do mundo. (JUDT, 2011, p. 170). No sexto e último capítulo, Judt trata de questões contemporâneas como a globalização, o controle estatal de monopólios naturais e as políticas de medo implantadas após os ataques terroristas de 2001. Ele se contrapõe a visão de muitos autores, como por exemplo Vito Tanzi, de que a globalização diminuiria a importância dos Estados nacionais. Argumenta que à medida que cresce a insegurança econômica, física dos indivíduos e em relação aos agentes externos ou às grandes corporações internacionais, estes se voltarão ao Estados nacionais a fim de buscar proteção. Em suma, para Judt, mesmo que a economia se internacionalize, a política permanece nacional. Este pensamento decorre da necessidade de proximidade para que exista a confiança necessária ao ato político. Quanto à ilusão de que a globalização enfraqueceria os governos, facilitando a ascensão de Estados corporativos dominados pelo mercado, nas quais as grandes corporações multinacionais dominariam a formulação das políticas econômicas internacionais: a crise de 2008 revelou que isso não passa de uma miragem. Quando os bancos vão à falência o desemprego aumenta brutalmente, quando é necessário adotar ações corretivas em larga escala, não existe “Estado do mercado corporativo”. Só o Estado que conhecemos desde o século XVIII. Ele é tudo que temos. (JUDT, 2011, p. 178) Contudo, assim como as instituições intermediárias da sociedade – partidos políticos, sindicatos, constituições e leis – restringiam o poder dos reis e tiranos, hoje o Estado pode ser a principal “instituição intermediária”, ocupando uma situação entre os cidadãos inseguros e impotentes e as corporações internacionais indiferentes e inconsequentes. O Estado – pelo menos o Estado democrático – retém uma legitimidade única aos olhos dos cidadãos. Só ele presta contas aos cidadãos. (JUDT, 2011, p.179-180) Diante de tal cenário, o autor afirma a necessidade de repensar o Estado a fim de capacitá-lo as novas funções que terá de desempenhar. O historiador afirma que liberdade econômica e um Estado intervencionista não são mutuamente excludentes, sendo possível de serem conciliados. Mas, diante do cenário de incerteza, o autor faz um alerta: Os norte-americanos e europeus ocidentais gostam de pensar que existe uma relação necessária entre democracia, direitos, liberalismo e progresso econômico. Mas, para a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, a legitimidade e a credibilidade de um sistema político residem não nas práticas liberais e formas democráticas, e sim na ordem e na previsibilidade. Um regime autoritário estável é mais desejável à maioria dos cidadãos do que um governo democrático precário. Até mesmo a justiça conta menos do que a competência administrativa e a ordem nas ruas. Se for possível ter democracia, melhor. Conforme as ameaças globais se acumularem, a atração pela ordem só crescerá. (JUDT, 2011, p. 199) Como homem de esquerda, Judt afirma que se esta não oferecer um discurso e uma prática coerentes com as necessidades de instituições públicas neste contexto de incerteza, outras instituições como religiões ou outros grupos de interesse o farão. Ainda, Judt faz uma interessante afirmação quanto ao radicalismo político: “A esquerda precisa preservar alguns aspectos. E por que não? Em certo sentido o radicalismo sempre teve a ver com a manutenção de um passado valioso” (p. 200). Quanto aos papeis desempenhados por esquerda e direita no cenário que se desenha, Judt afirma: Não costumamos associar a esquerda à cautela. No imaginário político da cultura ocidental, “esquerda” significa algo radical, destrutivo e inovador. A bem da verdade, porém, existe uma ligação próxima entre instituições progressistas e o espírito de prudência. A sensação de perda muitas vezes motivou a esquerda democrática: às vezes pelo passado idealizado, às vezes por interesses morais rudemente atropelados por vantagens privadas. Já os liberais da doutrina do mercado, nos últimos dois séculos, adotaram o ponte de vista irredutível de que a mudança econômica sempre vem para o bem. A direita herdou a ambiciosa ânsia modernista para destruir e inovar, em nome de um projeto universal. Desde a Guerra do Iraque, passando pelo desejo irrefreável de desmantelar o sistema de educação e serviços de saúde públicos, até o projeto de desregulamentação financeira que já dura décadas, a direita política – de Thatcher e Reagan a Bush e Blair – abandonou a associação do conservadorismo político com a moderação social que funcionou muito bem de Disraeli a Heath, de Theodore Roosevelt e Nelson Rockfeller. (JUDT, 2011, p. 202) Judt conclui seu livro reafirmando a ideia central: a social-democracia pode não representar um futuro ideal, mas, dentre todas as opções disponíveis, é a melhor. O autor advoga a tese de que os políticos nacionais sociais-democratas devam saber pensar além das fronteiras de seus países, sabendo postar-se diante dos novos desafios de um mundo economicamente globalizado: “há algo de profundamente incoerente em políticas radicais baseadas em aspirações de igualdade e justiça social que sejam surdas a desafios éticos mais amplos e ideais humanitários” (JUDT, 2011, p. 210). Em suma, Judt invoca as pessoas a serem menos egoístas, a refletirem e pensarem sobre o mundo em que vivem e, com base nisso, passarem a uma ação que busque melhorar a realidade social.

Download