Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Câmpus de Aquidauana

Curso de Matemática

Thales Fernando Vilamaior Paiva

O Teorema de Stokes em Variedades

Aquidauana

2011

Thales Fernando Vilamaior Paiva

O Teorema de Stokes em Variedades

Monografia apresentada ao Curso de Matemática

da UFMS, como requisito para a obtenção parcial

do grau de LICENCIADO em Matemática.

Orientador: Elias Tayar Galante

Mestre em Matemática - IMECC

Aquidauana

2011

Thales Fernando Vilamaior Paiva

O Teorema de Stokes em Variedades

Monografia apresentada ao Curso de Matemática

da UFMS, como requisito para a obtenção parcial

do grau de LICENCIADO em Matemática.

Aprovado em 03 de Novembro de 2011

BANCA EXAMINADORA

Elias Tayar Galante

Mestre em Matemática - IMECC

Adriana Wagner

Mestre em Matemática - UEM

Fábio Dadam

Doutor em Matemática - IMECC

À minha famı́lia e amigos,

ofereço.

Resumo

Neste trabalho discutimos o teorema de Stokes, tanto para aplicações em R3 quanto sua

generalização para variedades. Inicialmente, por meio da motivação fı́sica do cálculo do

trabalho, tratamos das integrais de linha e, posteriormente, das integrais de superfı́cie,

provando o teorema de Stokes para aplicações em R2 e R3 . Em seguida apresentamos

alguns requisitos para a generalização do teorema em variedades compactas orientáveis.

Palavras-chaves: Teorema de Stokes, Análise Vetorial, Variedades.

Abstract

In this work we discuss the Stoke’s theorem, for applications in R3 and its generalization

for manifolds. Initially, motivated by the physical calculus of work, we’ll discuss about

line integrals and, after, surface integrals, proofing the Stoke’s theorem for applications

in R2 and R3 . Following, we present some requirements for generalizations of theorem on

compact orientated manifolds.

Keywords: Stoke’s Theorem, Vector Analysis, Manifolds.

Agradecimentos

À Deus, por tudo.

À minha famı́lia, pelo apoio em todos os sentidos.

Aos meus amigos, em especial à “Santı́ssima Trindade”, composta pelos demais vértices Fernando da Silva Batista e Renan Maneli Mezabarba, da qual tenho o

privilégio de fazer parte.

Aos frequentadores da casa da Ismara e da Jéssyca, pela companhia, agradável

conversa e especialmente pelo ótimo café.

Ao orientador e amigo, professor Elias Tayar Galante, desde a escolha do tema

até as muitas sugestões e correções.

Aos professores Adriana Wagner e Fábio Dadam, por se disporem a fazer parte

da banca examinadora.

À professora Irene Magalhães Craveiro, por toda ajuda e incentivo desde o

inı́cio da graduação.

Em especial, à minha noiva, que muito privou-se de minha companhia em prol

do término deste trabalho.

A todos vocês, o meu muito obrigado!

Assim perguntamos, sem parar,

Até um punhado de terra

Cobrir a nossa boca

Mas isso será uma resposta?

Heinrich Heine.

Sumário

1 Integrais de Linha e o Teorema de Stokes

9

1.1

Integrais de linha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2

O Teorema de Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3

O Teorema de Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 Formas

9

31

2.1

Formas Alternadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2

Formas Diferenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3 Integração em Variedades

45

3.1

Variedades Diferenciáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2

Teorema de Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4 Conclusão e Estudos Posteriores

59

5 Apêndice A - Diferenciabilidade

60

6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn

64

Referências Bibliográficas

71

7

Introdução

Apresentamos neste trabalho um tratamento do teorema de Stokes, tanto para

aplicações em superfı́cies do R3 quanto sua generalizações em superfı́cies abstratas de

dimensões arbitrariamente grandes, chamadas variedades.

No capı́tulo 1 começamos introduzindo o conceito de integral de linha, motivado pelo cálculo do trabalho realizado por uma força ao deslocar uma partı́cula no

espaço. E em seguida, apresentamos os teoremas de Green, de Stokes e de Gauss.

Optamos por fazer um tratamento dos teoremas do capı́tulo 1 de forma independente das formas diferenciais, pois julgamos interessante fazê-lo do ponto de vista

do cálculo usual para duas e três variáveis, simplificando alguns resultados e tornando

possı́vel a apresentação dos teoremas sem muitos pré-requisitos.

No capı́tulo 2 iniciamos com uma pequena introdução à algebra das aplicações

multilineares, enfatizando em particular as aplicações alternadas, motivando muitos dos

resultados a respeito das formas diferenciais, que estabelecemos na sessão 2.2. Nomeamos

a sessão 2.1 por Formas Alternadas pelo fato de que consideramos apenas aplicações da

forma T : V ×· · ·×V → R, isto é, com contradomı́nio real. E em particular, tais aplicações

são comumente denominadas formas, na literatura consultada.

O capı́tulo 3 fecha o texto principal, apresentando duas sessões, onde a primeira

é dedicada ao conceito de variedade diferenciável, e a segunda dedicada ao teorema de

Stokes.

Mostramos na sessão 3.3 as considereações necessárias à respeito da integral

de uma k−forma em uma variedade diferenciável, para posteriormente fazer uso na demonstração do teorema de Stokes. Entretanto, a forma em que apresentamos o teorema

restrige-se apenas para o caso em que a variedade considerada é compacta e orientável, o

que facilita sua interpretação e também a demonstração. E um tratamento mais geral a

respeito do teorema para aplicações em variedades não compactas e com singularidades

pode ser encontrado na bibliografia consultada.

O texto consta ainda de dois apêndices, o primeito dedicado à uma pequena

8

revisão sobre diferenciabilidade de funções de várias variáveis, e o segundo sobre topologia

dos espaços euclidianos. O resultado mais importante no apêndide B se dá nas definições

e considerações a respeito dos espaços compactos, pois tais resultados são admitidos no

capı́tulo 3, principalmente quando tratamos das chamadas partições diferenciáveis da

unidade e variedades compactas, usadas na demostração do teorema de Stokes.

Apresentamos ainda ao final deste trabalho (capı́tulo 4) uma breve discussão

dos resultados obtidos e também dos estudos posteriores, motivado pelos resultados estudados na elaboração desta monografia.

9

1 Integrais de Linha e o Teorema de Stokes

Neste primeiro capı́tulo, faremos uma exposição dos mecanismos necessários

para o desenvolvimento, prova e aplicações do teorema de Stokes que, em alguns textos

é chamado de teorema fundamental do cálculo de muitas variáveis, pelo seu caráter de

generalização do teorema fundamental do cálculo (em uma variável).

Focaremos primeiramente na exposição do teorema para aplicações em R2 e R3

e, nos capı́tulos seguintes, iniciaremos a apresentação dos requisitos para sua generalização

em variedades.

Começaremos agora com o estudo das integrais sobre curvas no espaço, tradicionalmente chamadas de integrais de linha, e logo depois faremos o caso especial do

teorema de Stokes em R2 , chamado de teorema de Green e, finalmente, faremos o teorema

de Stokes para R3 . Ao longo deste capı́tulo baseamo-nos principalmente nas referências

[1, 10].

1.1

Integrais de linha

Quando p é uma partı́cula que se move ao longo de um segmento de reta no

espaço, com ponto inicial A e final B, e F é uma força constante, sabemos que o trabalho

realizado por F ao deslocar p ao longo de AB é dado por

W = F · AB,

(1.1)

onde “ · ” denota o produto interno.

Quando p se move ao longo de uma curva C, podemos aproximá-lo por uma

linha poligonal com vértices em C, dividindo o segmento por meio de uma partição regular,

para então usar a equação (1.1) e obter o Trabalho realizado no deslocamento da partı́cula

ao longo de C, e essa será nossa motivação para a definição de integral de linha.

Definição 1.1.1. Uma partição P de um intevalo fechado [a, b] é uma sucessão t0 , · · · , tn ,

onde a = t0 < · · · < tn = b. Neste caso P é dito de ordem n, pois separa [a, b] em

1.1 Integrais de linha

10

n subintervalos. Dizemos ainda que P é regular se para qualquer j = 1, · · · , n − 1,

tj+1 − tj =

b−a

.

n

Sejam,

F : R3 −→ R3

(x, y, z) 7→ F (x, y, z) = (F1 (x, y, z), F2 (x, y, z), F3 (x, y, z))

um campo vetorial1 , e C uma curva em R3 definida por σ(t) = (x(t), y(t), z(t)), t ∈ [a, b].

Dividimos o intervalo I = [a, b] por meio de uma partição regular de ordem n,

a = t0 < · · · < ti < · · · < tn = b,

e obtemos uma linha poligonal de vértices σ(ti ) = (x(ti ), y(ti ), z(ti )), i = 0, · · · , n − 1.

Como, para n grande, ∆ti = ti+1 − ti é pequeno, o deslocamento da partı́cula

de σ(ti ) até σ(ti+1 ) é aproximado pelo vetor ∆Si = σ(ti+1 )−σ(ti ), e F pode ser considerada

constante e igual a F (σ(ti )) no intervalo [ti , ti+1 ]. Supondo que σ seja de classe C 1 em

[a, b], então, pela definição de derivada, temos

σ 0 (ti ) =

σ(ti+1 ) − σ(ti )

∆Si

⇒ σ 0 (ti ) =

⇒ ∆Si ≈ σ 0 (ti )∆(ti ).

ti+1 − ti

∆ti

(1.2)

Portanto, o trabalho realizado para deslocar uma partı́cula de σ(ti ) até σ(ti+1 )

é aproximadamente

F (σ(ti )) · ∆Si ≈ (F (σ(ti )) · σ 0 (ti )) · ∆(ti ).

(1.3)

Assim, o trabalho W realizado pela força F para deslocar uma partı́cula ao

longo de C é

W = lim

n→∞

n−1

X

!

(F (σ(ti )) · σ 0 (ti ))∆ti

.

(1.4)

i=0

Se σ é de classe C 1 em [a, b] e o campo F (x, y, z) é contı́nuo em C, o limite

acima existe e é igual a

W=

Z

b

(F (σ(t)) · σ 0 (t))dt.

(1.5)

a

Façamos então a seguinte definição.

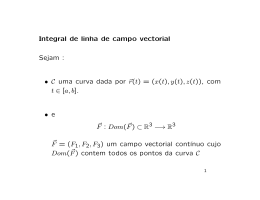

Definição 1.1.2. Consideremos uma curva C em R3 parametrizada por

σ(t) = (x(t), y(t), z(t)), t ∈ [a, b], onde σ é de classe C 1 , e

1

Um campo vetorial trata-se de uma aplicação F : U ⊂ Rn → Rn , que associa a cada n−úpla

(x1 , · · · , xn ) um vetor em Rn .

1.1 Integrais de linha

11

F (x, y, z) = (F1 (x, y, z), F2 (x, y, z), F3 (x, y, z)) um campo vetorial contı́nuo2 definido em

C. Definimos a integral de linha de F ao longo de C por

Z

b

Z

(F (σ(t)) · σ 0 (t))dt.

F · dr =

a

C

Lembrando que F = (F1 (x, y, z), F2 (x, y, z), F3 (x, y, z)) e σ(t) = (x(t), y(t), z(t)),

e usando suas componentes, a equação acima obtém a seguinte forma:

Z

Z b

F1 (σ(t))x0 (t)dt + F2 (σ(t))y 0 (t)dt + F3 (σ(t))z 0 (t)dt,

F · dr =

C

(1.6)

a

que comumente é simplificada para

Z

Z

F · dr =

F1 dx + F2 dy + F3 dz.

C

(1.7)

C

Se a curva C é fechada a integral de linha é denotada por

I

F · dr.

(1.8)

C

Podemos adaptar a definição (1.1.2) para uma integral de linha de função

escalar da seguinte forma.

Sejam f : R3 −→ R uma função real e C uma curva em R3 , definida pela

função

σ : I[a, b] −→ R3

t 7→ σ(t) = (x(t), y(t), z(t)).

Dividimos o intervalo I = [a, b], como feito anteriormente, por meio de uma

partição regular, obtendo uma decomposição de C em curvas Ci definidas em [ti , ti+1 ].

Supondo que σ(t) é de classe C 1 , e denotando por ∆Si o comprimento da curva

Ci , tem-se, pela fórmula do comprimento de arco

Z ti+1

∆Si =

||σ 0 (t)||dt.

(1.9)

ti

Pelo teorema do valor médio para integrais, existe ui ∈ [ti , ti+1 ] tal que ∆Si =

||σ 0 (ui )||(ti+1 − ti ) = ||σ 0 (ui )||∆ti , onde ∆ti = ti+1 − ti .

2

Um campo vetorial F será contı́nuo se cada função coordenada Fi for contı́nua.

1.1 Integrais de linha

12

Quando n é grande, ∆Si é pequeno e f (x, y, z) pode ser considerada constante

em Ci e igual a f (σ(ui )). Obtemos assim a soma de Riemann

n−1

X

f (σ(ui ))||σ 0 (ui )||∆ti .

(1.10)

i=0

Logo, se considerarmos f (x, y, z) constante em C, obtemos

! Z

n−1

b

X

0

lim

f (σ(ui ))||σ (ui )||∆ti =

f (σ(t))||σ 0 (t)||dt.

n→∞

(1.11)

a

i=0

Façamos então a seguinte definição.

Definição 1.1.3. Consideremos uma curva C em R3 parametrizada por

σ(t) = (x(t), y(t), z(t)), t ∈ [a, b], onde σ é de classe C 1 , e f (x, y, z) uma função real

contı́nua em C. Definimos a integral de linha de f ao longo de C por

Z

Z

Z b

f ds =

f (x, y, z)ds =

f (σ(t))||σ 0 (t)||dt.

C

C

a

Observação 1.1.1. Se f (x, y, z) = 1 obtemos simplesmente a fórmula do comprimento da

curva C

Z

Z

b

ds =

C

||σ 0 (t)||dt.

(1.12)

a

Suponha agora que uma partı́cula se mova ao longo de uma curva C, parametrizada por uma função σ(t), e que exista uma parametrização equivalente β(t) de C.

Veremos então a relação entre as integrais

Z

Z

F · dr e

Cσ

F · dr,

(1.13)

Cβ

onde Cσ é a parametrização de C por σ(t) e Cβ e a parametrização de C por β(t).

Definição 1.1.4. Sejam σ(t) (a ≤ t ≤ b) e β(t) (c ≤ t ≤ d) duas parametrizações de classe

C 1 de uma curva C. Dizemos que σ(t) e β(t) são parametrizações equivalentes se existe

uma função h : [c, d] → [a, b], bijetora e de classe C 1 , tal que β(t) = σ(h(t)), c ≤ t ≤ d. Se

h é crescente, dizemos que h preserva a orientação.

Teorema 1.1.1. Sejam σ(t) (a ≤ t ≤ b) e β(t) (c ≤ t ≤ d) parametrizações C 1 por partes

e equivalentes, isto é, existe h dada pela definição anterior. Se h preserva orientação,

então

Z

Z

F · dr =

Cβ

F · dr.

Cσ

1.1 Integrais de linha

13

Se h inverte a orientação, então

Z

Z

F · dr = −

F · dr.

Cβ

Cσ

Demonstração. Se σ(t) e β(t) são equivalentes, então existe h tal que β(t) = σ(h(t)), t ∈

[c, d]. Então

Z

Z

F ·dr =

d

Z

0

d

Z

0

F (β(t))·β (t)dt =

c

Cβ

d

F (σ(h(t)))·σ 0 (h(t))·h0 (t)dt.

F (σ(h(t)))·σ (h(t))dt =

c

c

Fazendo u = h(t) obtemos du = h0 (t)dt, e então

Z

h(d)

Z

F (σ(u)) · σ 0 (u)du.

F · dr =

Cβ

Portanto,

Z

Z

h(d)

b

Z

0

F · dr =

Cβ

h(c)

Z

0

F (σ(u)) · σ (u)du =

F (σ(u)) · σ (u) =

h(c)

a

F · dr,

Cσ

se h preserva a orientação (h é crescente), e

Z

h(d)

Z

0

a

F (σ(u)) · σ (u)du =

h(c)

Z

0

F (σ(u)) · σ (u)du = −

b

F · dr,

Cσ

se h inverte a orientação (h é decrescente).

Observe que o procedimento utilizado foi possı́vel pela forma com que se define

uma parametrização equivalente, isto é, por existir uma bijeção h : [c, d] → [a, b].

Por serem definidas em termos de integrais ordinárias, as integrais de linha

gozam de algumas importantes propriedades das integrais ordinárias, como a linearidade

e a aditividade, como segue:

Linearidade:

Z

Z

(aF + bG) · dr = a

C

Z

F · dr + b

C

G · dr.

(1.14)

C

Aditividade: Se C admite uma decomposição em um número finito de curvas C1 , · · · , Cn

então

Z

F · dr =

C

n Z

X

i=1

F · dr.

(1.15)

Ci

Vimos até agora que a integral de linha depende do caminho, isto é, da curva

C a qual estamos considerando. Passaremos a analisar em quais condições a integral de

1.1 Integrais de linha

14

linha depende apenas dos pontos inicial e final do caminho C. Veremos que isto está

relacionado com as caracterı́sticas do campo vetorial ao qual estamos considerando.

Antes de enunciar o teorema que nos dará uma condição para que a integral de

linha dependa somente dos pontos final e inicial, lembremo-nos do teorema fundamental

do cálculo, pois além de utilizá-lo na próxima demonstração, poderemos observar até certa

semelhança com o teorema em questão.

Teorema 1.1.2. (Teorema Fundamental do Cálculo). Sejam f uma função contı́nua

no intervalo fechado [a, b] e g uma função, com g 0 (x) = f (x) para todo x ∈ [a, b]. Então,

Z b

f (t)dt = g(b) − g(a).

a

Teorema 1.1.3. Seja F um campo vetorial contı́nuo definido num subconjunto aberto

U ⊂ R3 para o qual existe uma função real f tal que ∇f = F em U . Se C é uma curva

em U com pontos inicial e final A e B, respectivamente, parametrizada por uma função

σ(t), C 1 por partes, então

Z

Z

∇f · dr = f (B) − f (A).

F · dr =

C

C

Demonstração. Sejam A = σ(a) e B = σ(b) os pontos inicial e final de C, respectivamente.

Então, como

Z

Z

F · dr =

C

b

∇f (σ(t)) · σ 0 (t)dt

a

basta fazer g(t) = f (σ(t)), a ≤ t ≤ b e obtemos, pela regra da cadeia, que

g 0 (t) = ∇f (σ(t)) · σ 0 (t).

E finalmente, pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

Z

Z b

F · dr =

g 0 (t)dt = g(b) − g(a) = f (σ(b)) − f (σ(a)) = f (B) − f (A).

C

a

Definição 1.1.5. O campo vetorial F acima é chamado de campo vetorial conservativo,

ou campo vetorial gradiente, e f é dita uma função potencial 3 .

3

Este nome foi utilizado pela primeira vez pelo matemático George Green, em um trabalho publicado

em 1828.

1.2 O Teorema de Green

1.2

15

O Teorema de Green

O Teorema de Green4 trata-se de um resultado muito importante no estudo

das integrais de linha, pois as relaciona com uma integral dupla sobre a região limitada

pela curva a qual estamos considerando, da seguinte forma:

I

Z Z ∂F2 ∂F1

F1 dx + F2 dy =

−

dxdy.

∂x

∂y

∂D

D

(1.16)

Mas para a validade de (1.16) faz-se necessário supor a veracidade de duas

condições. Primeiro, é necessário que as funções F1 e F2 sejam integráveis. E em segundo lugar, temos condições impostas à natureza da região D e sua fronteira ∂D.

Será necessário que ∂D seja uma curva fechada simples, isto é, se parametrizada por uma função σ definida em um intervalo fechado [a, b], então σ(a) = σ(b). E

ainda, σ(t1 ) 6= σ(t2 ), para todo t1 6= t2 , onde t1 , t2 ∈ (a, b).

Curvas fechadas simples são usualmente chamadas de curvas de Jordan, em

homenagem ao matemáico francês Camille Jordan (1838-1922), um dos pioneiros nos

estudos referentes à curvas fechadas e arcos.[1]

Antes de enunciar o Teorema, façamos as seguintes definições:

Definição 1.2.1. Uma região D do plano xy é chamada de Região de tipo I se existem

ϕ1 e ϕ2 funções, tais que a região pode ser descrita da seguite forma:

D = {(x, y) ∈ R2 : a ≤ x ≤ b e ϕ1 (x) ≤ y ≤ ϕ2 (x)}.

Definição 1.2.2. Uma região D do plano xy é chamada de Região de tipo II se existem

ψ1 e ψ2 funções, tais que a região pode ser descrita da seguinte forma:

D = {(x, y) ∈ R2 : c ≤ y ≤ d e ψ1 (y) ≤ x ≤ ψ2 (y)}.

Definição 1.2.3. Uma região D do plano xy é dita simples se pode ser descrita como

uma região do tipo I e II, simultaneamente.

Definição 1.2.4. Dizemos que a fronteira ∂D, de uma região limitada D está orientada

positivamente se a região D fica à esquerda, ao percorrermos a fronteira ∂D.

Definição 1.2.5. Consideremos um campo vetorial F : U ⊂ R3 → R3 . F é de classe C 1

se todas as derivadas parciais

∂Fi

∂xj

das funções coordenadas de F são contı́nuas no conjunto

aberto U.

4

O teorema leva esse nome em homenagem ao matemático inglês George Green (1793-1841).

1.2 O Teorema de Green

16

Teorema 1.2.1. (Teorema de Green). Seja D uma região fechada e limitada do

plano xy, cuja fronteira ∂D está orientada positivamente e é parametrizada por uma

função C 1 por partes, de modo que ∂D seja percorrida apenas uma vez (∂D será uma

curva de Jordan). Se F (x, y) = (F1 (x, y), F2 (x, y)) é um campo vetorial de classe C 1 num

subconjunto aberto que contém D, então

Z Z I

∂F2 ∂F1

F1 dx + F2 dy =

−

dxdy.

∂x

∂y

∂D

D

Demonstração. Supomos primeiramente que D é uma região simples, isto é, D pode ser

descrita simultaneamente por uma região de tipo I e de tipo II.

Observe que temos válida a seguinte identidade:

Z Z Z Z

Z Z

∂F2 ∂F1

∂F2

∂F1

−

−

dxdy =

dxdy +

dxdy.

∂x

∂y

∂y

D

D ∂x

D

Sendo assim, se D é de tipo I, temos

Z Z

Z b Z ϕ2 (x)

∂F1

∂F1

−

dxdy =

−

dydx =

∂y

∂y

D

a

ϕ1 (x)

b

Z

b

Z

[F1 (x, ϕ1 (x)) − F2 (x, ϕ2 (x))] dx =

=

b

Z

F1 (x, ϕ1 (x))dx −

a

F1 (x, ϕ2 (x))dx =

a

a

I

=

F1 dx

∂D

De forma análoga, supondo agora D de tipo II, obtemos

Z Z

Z d Z ψ2 (y)

∂F2

∂F2

dxdy =

dxdy =

D ∂x

c

ψ1 (y) ∂x

Z

d

=

c

Z

d

Z

F2 (ψ2 (y), y)dy −

[F2 (ψ2 (y), y) − F2 (ψ1 (y), y)] dy =

c

I

=

F2 dy.

d

F2 (ψ1 (y), y)dy =

c

∂D

Portanto,

Z Z D

∂F2 ∂F1

−

∂x

∂y

I

dxdy =

F1 dx + F2 dy.

∂D

Se porém, D não é simples, então D pode ser descrita como uma soma de

S

regiões simples, isto é, D = ni=1 Di , onde cada Di é simples com fronteira ∂Di parametrizada por uma função C 1 por partes, e sendo assim, podemos aplicar o teorema de

Green a cada região simples, obtendo

Z Z n Z Z

n I

X

X

∂F2 ∂F1

∂F2 ∂F1

−

dxdy =

−

dxdy =

F1 dx + F2 dy.

∂x

∂y

∂x

∂y

D

Di

i=1

i=1 ∂Di

1.2 O Teorema de Green

17

Observe que se uma fronteira ∂Di é percorrida duas vezes, isto é, é parte da fronteira

comum a duas regiões, então pelo teorema 1.1.1 será em sentidos opostos, e os resultados

serão anulados, fazendo com que somente as partes que formam a fronteira ∂D sejam

consideradas, o que garante a validade do teorema.

Definição 1.2.6. Um subconjunto aberto U ⊂ R2 é dito um domı́nio se dois pontos

quaisquer de U podem ser ligados por uma poligonal totalmente contida em U.

Definição 1.2.7. Um subconjunto aberto U ⊂ R2 é dito simplesmente conexo se, para

toda curva fechada C em U , a região limitada por C está totalmente contida em U.

Teorema 1.2.2. Se z = f (x, y) é uma função de classe C 2 , então suas derivadas mistas

são iguais, isto é

∂ 2f

∂ 2f

=

.

∂x∂y

∂y∂x

Teorema 1.2.3. Seja F = (F1 , F2 ) um campo vetorial de classe C 1 definido num domı́nio

simplesmente conexo U ⊂ R2 . As seguintes condições são equivalentes.

1.

H

C

F · dr = 0, qualquer que seja a curva fechada C, C 1 por partes, contida em U

2. A integral de linha de F do ponto A até o ponto B independe da curva C 1 por partes,

contida em U que liga A a B.

3. F é um campo vetorial conservativo de alguma função potencial f em U.

4.

∂F2

∂x

=

∂F1

.

∂y

Demonstração. Faremos a demonstração mostrando que (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4) ⇒ (1).

(1) ⇒ (2). Sejam C1 e C2 dois caminhos C 1 por partes ligando A e B. Denotando por

Ci− o caminho Ci com a orientação contrária, temos que C = C1 ∪ C2− é fechada e C 1 por

partes, e assim, por (1) obtemos

I

Z

0=

F · dr =

C

Z

F · dr −

C1

Z

⇒

F · dr ⇒

C2

Z

F · dr =

C1

F · dr.

C2

(2) ⇒ (3). Provaremos a existência de f tal que

∂f

∂x

= F1 , para F2 segue-se analogamente.

Fixe (x0 , y0 ) ∈ U, e para cada (X, Y ) ∈ U defina

Z (X,Y )

f (X, Y ) =

F1 dx + F2 dy.

(x0 ,y0)

1.2 O Teorema de Green

18

Esta função está bem definida, pois de (2) decorre que a integral independe do caminho

que liga (x0 , y0 ) a (X, Y ).

Tomando agora ∆x → 0 temos

(X+∆x,Y )

Z

f (X + ∆x, Y ) − f (X, Y ) =

Z

(X,Y )

F1 dx + F2 dy −

(x0 ,y0 )

Z

F1 dx + F2 dy =

(x0 ,y0 )

(X+∆x,Y )

F1 dx + F2 dy.

=

(X,Y )

Novamente, esta última integral independe do caminho entre (X, Y ) e (X + ∆x, Y ), e

então podemos tomá-lo como sendo o segmento de reta que liga esses pontos (lembrando

que por hipótese a região é um domı́nio). Assim, como a coordenada y é constante, temos

Z

(X+∆x,Y )

Z

(X+∆x,Y )

F1 dx + F2 dy =

F1 dx.

(X,Y )

(X,Y )

Finalmente, pelo teorema do valor médio para integrais,

Z (X+∆x,Y )

F1 dx = ∆xF1 (x + t∆x, Y ),

(X,Y )

0 ≤ t ≤ 1. Logo,

f (X + ∆x, Y ) − f (X, Y )

1

=

∆x

∆x

Z

(X+∆x,Y )

F1 dx + F2 dy = F1 (X + t∆x, Y ),

(X,Y )

e tomando o limite quando ∆x → 0 obtemos

∂f

(X, Y ) = F1 (X, Y ).

∂x

(3) ⇒ (4). Se F = ∇f em U, então

∂f

∂x

= F1 e

∂f

∂y

= F2 , e ainda como F é de classe C 1

imediatamente f é de classe C 2 . Considerando então suas derivadas parciais de segunda

ordem obtemos

∂2f

∂y∂x

=

∂F1

∂y

e

∂2f

∂x∂y

=

∂F2

.

∂x

Logo,

∂F1

∂F2

=

.

∂y

∂x

(4) ⇒ (1). Basta aplicar o teorema de Green, pois como C é uma curva fechada em U ,

então pelo fato de U ser simplesmente conexo, segue que a região D limitada por C está

totalmente contida em U. Assim,

I

Z Z ∂F2 ∂F1

F1 dx + F2 dy =

−

dxdy = 0.

∂x

∂y

C

D

1.3 O Teorema de Stokes

1.3

19

O Teorema de Stokes

O Teorema de Stokes, que possui esse nome em homenagem ao matemático

irlandês G. G. Stokes (1819-1903), é uma extenção direta do teorema de Green, dado na

seção anterior. Ele relaciona a integral de linha de um campo vetorial F ao longo de

uma curva fechada C no R3 com a integral sobre uma superfı́cie S da qual C é bordo, da

seguinte forma:

Z Z

Z

(rotF · n)ds =

S

F · dr.

(1.17)

∂S

Mas antes de enunciar e provar esse teorema, estudaremos as chamadas integrais de superfı́cie, a fim de compreender os mecanismos necessários para a aplicação e

prova do Teorema de Stokes.

Relembraremos algumas maneiras de descrever uma superfı́cie:

Representação implı́cita: Podemos descrever uma superfı́cie como o conjunto dos

pontos (x, y, z) que satisfazem uma equação da forma F (x, y, z) = 0, por exemplo, a

esfera de raio 1 centrada na origem tem representação implı́cita x2 + y 2 + z 2 − 1 = 0.

Representação explı́cita: Quando temos uma representação implı́cita e é possı́vel

resolver essa equação para uma variável, isto é, z = F (x, y), y = F (x, z) ou x =

F (y, z) obtemos a chamada representação explı́cita da superfı́cie. Usando o exemplo

anterior e resolvendo a equação para z, obtemos as representações explı́citas z =

p

p

1 − x2 − y 2 e z = − 1 − x2 − y 2 .

Representação paramétrica: Consideremos uma função ϕ : D ⊂ R2 → R3 definida

num subconjunto D ⊂ R2 . A imagem de D por ϕ, ϕ(D), é dita uma superfı́cie

parametrizada, e sua representação paramétrica é

ϕ(u, v) = (x, y, z) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) e (u, v) ∈ D.

A função ϕ é de classe C 1 se x(u, v), y(u, v) e z(u, v) são de classe C 1 .

Suponhamos que uma superfı́cie S com representação paramétrica ϕ(u, v) =

(x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) ∈ D, seja diferenciável em (u0 , v0 ) ∈ D. Fixando u = u0 ,

obtemos uma função,

I ⊂ R → R3

v 7→ ϕ(u0 , v)

1.3 O Teorema de Stokes

20

que define uma curva v na superfı́cie. Se o vetor

∂ϕ

∂x

∂y

∂z

(u0 , v0 ) =

(u0 , v0 ), (u0 , v0 ), (u0 , v0 )

∂v

∂v

∂v

∂v

é não nulo, então ele é um vetor tangente a esta curva no ponto ϕ(u0 , v0 ).

Procedendo analogamente, definimos a curva u na superfı́cie, e então, se o

vetor

∂ϕ

(u0 , v0 ) =

∂u

∂x

∂y

∂z

(u0 , v0 ), (u0 , v0 ), (u0 , v0 )

∂u

∂u

∂u

é não nulo, ele é tangente à curva u em ϕ(u0 , v0 ).

Quando N (u0 , v0 ) =

plano gerado pelos vetores

∂ϕ

(u0 , v0 )

∂u

∂ϕ

(u0 , v0 )

∂u

e

×

∂ϕ

(u0 , v0 )

∂v

é não nulo, N (u0 , v0 ) é normal ao

∂ϕ

(u0 , v0 ).

∂v

Definição 1.3.1. (Plano Tangente). Seja S uma supefı́cie parametrizada por

ϕ : D ⊂ R2 → R3 . Suponhamos que

N (u0 , v0 ) =

∂ϕ

(u0 , v0 )

∂u

×

∂ϕ

(u0 , v0 )

∂v

∂ϕ

∂u

e

∂ϕ

∂v

sejam contı́nuas em (u0 , v0 ) ∈ D. Se

é não nulo, dizemos que S é regular em ϕ(u0 , v0 ) ∈ S.

Neste caso, definimos o plano tangente a S em ϕ(u0 , v0 ) = (x0 , y0 , z0 ) como sendo o plano

gerado pelos vetores

∂ϕ

(u0 , v0 )

∂u

e

∂ϕ

(u0 , v0 ),

∂v

cuja equação é dada por

N (u0 , v0 ) · (x − x0 , y − y0 , z − z0 ) = 0

Uma superfı́cie S = ϕ(D) é regular5 se é regular em todos os pontos.

Considere agora uma superfı́cie parametrizada

ϕ : D ⊂ R2 → R3

ϕ(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).

Por simplicidade, e sem perda de generalidade, suponha que D seja um retângulo,

e considere uma partição regular de D de ordem n da seguinte forma:

Para cada i, j ∈ {0, 1 · · · , n − 1}, seja Rij o retângulo de vértices (ui , vj ),

(ui+1 , vj ), (ui , vj+1 ) e (ui+1 , vj+1 ).

Para facilitar a notação, denotamos o vetor

∂ϕ

(ui , vj )

∂v

5

∂ϕ

(ui , vj )

∂u

por ϕvj .

Intuitivamente dizemos que uma superfı́cie regular não possui “bicos”.

por ϕui , e analogamente

1.3 O Teorema de Stokes

21

Seja ∆u = ui+1 − ui e ∆v = vj+1 − vj . Dessa forma os vetores ∆uϕui e ∆vϕvj

são tangentes à superfı́cie em ϕ(ui , vj ) = (xij , yij , zij ), e ainda, esses vetores formam um

paralelogramo Pij situado no plano tangente à superfı́cie em (xij , yij , zij ).

Relembrando que a área de um paralelogramo determinado por dois vetores u

e v é ||u × v||, observe que para n suficientemete grande, a área do paralelogramo Pij se

aproxima da área de ϕ(Rij ).

Portanto, a área da superfı́cie é aproximada por

An =

n−1 X

n−1

X

A(Pij ) =

n−1 X

n−1

X

i=0 j=0

||ϕui × ϕvj ||∆u∆v,

(1.18)

i=0 j=0

Fazendo n → ∞, a sequência An converge para a integral

Z Z ∂ϕ

∂ϕ

(u, v)dudv.

(u, v) ×

∂u

∂v

D

(1.19)

Feito isso, façamos a seguinte definição.

Definição 1.3.2. (Área de Superfı́cie). Seja S uma superfı́cie parametrizada por

ϕ(u, v), (u, v) ∈ D. Definimos a área A(S) de S pela fórmula

Z Z ∂ϕ

∂ϕ

dudv.

(u, v) ×

(u,

v)

A(S) =

∂u

∂v

D

Se S é decomposta por um número finito de superfı́cies, então sua área é dada pela soma

destas áreas, isto é

A(S) =

n

X

A(Si ), onde S =

i=1

n

[

Si .

i=1

Integrais de superfı́cie podem ser tratadas de forma analoga às integrais de

linha, pois possuem uma estreita ligação. Enquanto uma integral de linha trata-se de

uma integral sobre uma curva no espaço, integrais de superfı́cie podem ser interpretadas

como uma integral sobre uma superfı́cie no espaço. Veremos a seguir a definição de integral

de superfı́cie.

Definição 1.3.3. Seja S uma superfı́cie parametrizada por ϕ(u, v), (u, v) ∈ D, e f (x, y, z)

uma função real contı́nua definida em S. Definimos a integral de superfı́cie de f sobre S

por

Z Z

Z Z

Z Z

f ds =

S

f (x, y, z)ds =

S

∂ϕ ∂ϕ ×

f (ϕ(u, v))

dudv.

∂u

∂v

S

1.3 O Teorema de Stokes

22

Quando a superfı́cie S é definida explicitamente por uma equação da forma

z = g(x, y), onde (x, y) ∈ D então, sabendo que

i j

k

∂z

∂z ∂z

×

= 1 0 ∂x

(x, y)

∂x ∂y ∂z

0 1 ∂y

(x, y)

temos

Z Z

s

Z Z

f (x, y, g(x, y)) ·

f ds =

S

1+

S

∂g

∂g

j−

i,

= 1k −

∂y

∂x

2 2

∂g

∂g

(x, y) +

(x, y) dxdy.

∂x

∂y

Logo, se f (x, y, z) = 1 sobre S, a equação acima se reduz a

Z Z

Z Z ∂ϕ

∂ϕ

(u, v) ×

(u, v) dudv,

ds =

∂u

∂v

S

D

(1.20)

(1.21)

que é igual a área de S, e por essa razão o sı́mbolo ds pode ser interpretado como um

RR

elemento de área de superfı́cie, e a integral de superfı́cie

f ds é chamada de integral

S

de f com respeito ao elemento de área ds, estendida sobre a superfı́cie S.[10]

Seja S uma superfı́cie parametrizada, então à esta superfı́cie estão associados

dois campos contı́nuos de vetores unitários n1 e n2 :

n1 (ϕ(u, v)) =

∂ϕ

(u, v)

∂u

∂ϕ

|| ∂u (u, v)

×

×

∂ϕ

(u, v)

∂v

,

∂ϕ

(u, v)||

∂v

n2 (ϕ(u, v)) = −n1 (ϕ(u, v)).

(1.22)

(1.23)

Definição 1.3.4. Seja S uma superfı́cie parametrizada. Dizemos que S está orientada

se fixarmos sobre ela um campo de vetores normais unitários da forma n1 ou n2 .

Definição 1.3.5. Se F : S ⊂ R3 → R3 é um campo vetorial contı́nuo e n um dos campos

n1 ou n2 , denotamos por Fn = F · n a função escalar que a cada ponto de S associa a

componente do campo F na direção do vetor n.

Definição 1.3.6. Seja F um campo vetorial contı́nuo definido numa superfı́cie orientada

S parametrizada por ϕ(u, v), (u, v) ∈ D. Definimos a integral de superfı́cie de F sobre S

por

Z Z

Z Z

F · ds =

S

Z Z

(F · n)ds =

S

Fn ds.

S

Assim, pela definição de integral de superfı́cie de função escalar obtemos, para

o caso em que n = n1 ,

Z Z

ZZ

∂ϕ

∂ϕ

(F · n)ds =

[F (ϕ(u, v)) · n(ϕ(u, v))] (u, v) ×

(u, v) dudv =

∂u

∂v

S

D

1.3 O Teorema de Stokes

ZZ ∂ϕ

∂ϕ

=

F (ϕ(u, v)) ·

(u, v) ×

(u, v) dudv.

∂u

∂v

D

23

Observação 1.3.1. Se considerarmos n = n2 , então apenas mudaremos o sinal da integral

de superfı́cie acima.

Uma importante aplicação da integral de superfı́cie de um campo vetorial é

a interpretação do fluxo, ou taxa de escoamento por uma superfı́cie S, ao qual veremos

brevemente a seguir.

Suponhamos que um campo vetorial contı́nuo F : W ⊂ R3 → R3 represente

um campo de velocidade associado ao escoamento de um fluido em cada ponto da região

W. O fluxo ou taxa de escoamento por unidade de tempo pela superfı́cie S contida em W

é dado pela integral de superfı́cie de F sobre S.

De fato, se S é plana e F é um campo constante, então o volume de um fluido

que passa por S na unidade de tempo é (F · n) · (área de (S)). Portanto o fluxo é dado

por

φ = (F · n) · (área(S)).

(1.24)

Se S é uma superfı́cie não plana contida em W, a decompomos por meio de

curvas coordenadas da forma u = c1 , v = c2 , com c1 constante, e supomos que F é

constante em cada parte Sk de S assim formada. Aproximando S por paralelogramos

tangentes determinados pelos vetores

∂ϕ

∆u

∂u

e

∂ϕ

∆v,

∂v

obtemos que o fluxo por uma parte

Sk de S é aproximadamente

φk ≈ (F (ϕ(uk , vk )) · nk ) · (area(Sk )) ≈

∂ϕ

∂ϕ

≈ F (ϕ(uk , vk )) ·

(uk , vk ) ×

(uk , vk ) ∆u∆v.

∂u

∂v

E quando n → ∞, a sequência das somas

n X

∂ϕ

∂ϕ

F (ϕ(uk , vk )) ·

(uk , vk ) ×

(uk , vk )

∆u∆v

∂u

∂v

k=1

(1.25)

(1.26)

converge para o fluxo total de F pela superfı́cie S. Assim, o fluxo total φ pode ser obtido

pela integral de superfı́cie

Z Z

Z Z

∂ϕ ∂ϕ

F (ϕ(u, v)) ·

×

dudv =

F · ds.

∂u

∂v

S

D

(1.27)

Uma pergunta pertinente no estudo das integrais de superfı́cie é certamente

o comportamento de uma integral quando mudamos a parametrização da superfı́cie em

questão. Para respondermos essa pergunta, consideremos os seguintes resultados.

1.3 O Teorema de Stokes

24

Definição 1.3.7. Sejam ϕ1 (u, v), (u, v) ∈ D1 , e ϕ2 (s, t), (s, t) ∈ D2 , duas parametrizações

de uma superfı́cie orientada S. Dizemos que ϕ1 e ϕ2 são parametrizações equivalentes se

existe uma bijeção de classe C 1

G : D2 ⊂ R2 → D1 ⊂ R2

(s, t) 7→ G(s, t) = (u, v) = (u(s, t), v(s, t)) ,

tal que ϕ1 (G(D2 )) = ϕ2 (D2 ) = S, isto é, ϕ2 (s, t) = ϕ1 (u(s, t), v(s, t)), (s, t) ∈ D2 .

Definição 1.3.8. Considere uma aplicação definida por ϕ(s, t) = (u(s, t), v(s, t)), onde

u e v são funções de um subconjunto aberto U ⊂ R2 em R. Definimos o determinante

Jacobiano da aplicação ϕ por

∂(u, v)

= det

∂(s, t)

∂u

∂s

∂v

∂s

∂u

∂t

∂v

∂t

.

Teorema 1.3.1. Se ϕ1 (u, v) e ϕ2 (s, t) são parametrizaçãoes equivalentes de uma superfı́cie regular orientada então

Nϕ2 = Nϕ1

∂(u, v)

,

∂(s, t)

onde

Nϕ1 =

∂ϕ1 ∂ϕ1

∂ϕ2 ∂ϕ2

×

e Nϕ2 =

×

.

∂u

∂v

∂s

∂t

Demonstração. Se ϕ1 e ϕ2 são parametrizações equivalentes, então existe uma bijeção

dada pela definição (1.3.7) tal que

ϕ2 (s, t) = ϕ1 (u(s, t), v(s, t)).

Então6

∂ϕ2

∂ϕ1 ∂u ∂ϕ1 ∂v

=

+

,

∂s

∂u ∂s

∂v ∂s

∂ϕ2

∂ϕ1 ∂u ∂ϕ1 ∂v

=

+

.

∂t

∂u ∂t

∂v ∂t

Logo

Nϕ2

6

∂ϕ2 ∂ϕ2

∂ϕ1 ∂u ∂ϕ1 ∂v

∂ϕ1 ∂u ∂ϕ1 ∂v

=

×

=

+

×

+

=

∂s

∂t

∂u ∂s

∂v ∂s

∂u ∂t

∂v ∂t

∂ϕ1 ∂u

∂ϕ1 ∂v

∂ϕ1 ∂v

∂ϕ1 ∂u

=

−

=

∂u ∂s

∂v ∂t

∂v ∂s

∂u ∂t

As derivadas parciais foram obtidas usando a regra da cadeia.

1.3 O Teorema de Stokes

∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂ϕ1

∂u ∂v ∂v ∂u

=

−

−

=

∂u ∂v

∂v ∂u

∂s ∂t

∂s ∂t

∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂(u, v)

∂(u, v)

=

×

= Nϕ1

.

∂u

∂v

∂(s, t)

∂(s, t)

25

Teorema 1.3.2. Sejam ϕ1 (u, v), (u, v) ∈ D1 , e ϕ2 (s, t), (s, t) ∈ D2 , parametrizações

equivalentes de uma superfı́cie regular orientada S.

1. Se f é uma função escalar contı́nua definida em S, então

Z Z

Z Z

f ds =

f ds.

ϕ1 (D1 )

ϕ2 (D2 )

2. Se F é um campo vetorial contı́nuo definido em S, então

Z Z

Z Z

(F · n)ds =

(F · n)ds,

ϕ1 (D1 )

ϕ2 (D2 )

se os vetores normais Nϕ1 e Nϕ2 têm o mesmo sentido em cada ponto de S, e

Z Z

Z Z

(F · n)ds = −

(F · n)ds,

ϕ1 (D1 )

ϕ2 (D2 )

se os vetores normais Nϕ1 e Nϕ2 têm sentidos opostos em cada ponto de S.

Demonstração.

1. Pela definição (1.3.3) temos

Z Z

Z Z

∂ϕ1

∂ϕ

1

f ds =

f (ϕ1 (u, v)) (u, v) ×

(u, v) dudv.

∂u

∂v

ϕ1 (D1 )

D1

Como por ϕ1 e ϕ2 são parametrizações equivalentes, então existe uma função G

dada pela definição (1.3.7) tal que

Z Z

∂ϕ1

∂ϕ

1

f (ϕ1 (u, v)) (u, v) ×

(u, v) dudv =

∂u

∂v

D1

Z Z

∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂(u, v) dsdt.

f (ϕ1 (u(s, t), v(s, t))) ×

∂u

∂v ∂(s, t) D2

E finalmente, pelo teorema (1.3.1) obtemos a igualdade

Z Z

Z Z

∂ϕ2

∂ϕ

2

f (ϕ2 (s, t)) (s, t) ×

(s, t) dsdt =

f ds.

∂s

∂t

ϕ2 (D2 )

D2

2. Pela definição (1.3.6) temos

Z Z

Z Z

(F · n)ds =

ϕ1 (D1 )

F (ϕ1 (u, v)) ·

D1

∂ϕ1 ∂ϕ1

×

∂u

∂v

dudv =

1.3 O Teorema de Stokes

Z Z

∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂(u, v) =

F (ϕ1 (u(s, t), v(s, t))) ·

×

dsdt.

∂u

∂v ∂(s, t) D2

26

Portanto, se Nϕ1 e Nϕ2 têm o mesmo sentido, pelo teorema (1.3.1), a integral acima

é igual a

Z Z

F (ϕ2 (S, T )) ·

D2

Z Z

∂ϕ2

∂ϕ2

(s, t) ×

(s, t) dsdt =

(F · n)ds.

∂s

∂t

ϕ2 (D2 )

E se Nϕ1 e Nϕ2 possuem sentidos opostos, então

Z Z

∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂(u, v) F (ϕ1 (u(s, t), v(s, t))) ·

×

dsdt =

∂u

∂v ∂(s, t) D2

Z Z

Z Z

∂ϕ2

∂ϕ2

(F · n)ds.

(s, t) ×

(s, t) dsdt = −

=

−F (ϕ2 (s, t)) ·

∂s

∂t

ϕ2 (D2 )

D2

Definição 1.3.9. Considere um campo vetorial F = (F1 , F2 , F3 ) com derivadas parciais

definidas num subconjunto aberto do R3 . Definimos o campo vetorial rotacional de F por

i j k ∂F3 ∂F2 ∂F1 ∂F3 ∂F2 ∂F1

∂ ∂ ∂ rotF = ∇ × F = ∂x ∂y ∂z =

−

,

−

,

−

.

∂y

∂z ∂z

∂x ∂x

∂y

F1 F2 F3 Definição 1.3.10. Seja S uma superfı́cie parametrizada por ϕ(u, v), com (u, v) ∈ D. O

bordo ∂S de S é a curva de S correspondente por ϕ à fronteira de D.

Teorema 1.3.3. (Teorema de Stokes). Sejam S uma superfı́cie orientada, parametrizada por ϕ(u, v), (u, v) ∈ D, onde D é uma região fechada do plano uv, limitada por uma

curva C 1 por partes, e ϕ uma função de classe C 2 num subconjunto aberto de R2 contendo

D. Se F = (F1 , F2 , F3 ) é um campo vetorial de classe C 1 , definido num subconjunto aberto

de R3 que contém S, cujo bordo ∂S está orientado positivamente, então

Z Z

Z

(rotF · n)ds =

F · dr.

S

∂S

Demonstração. Consideremos S parametrizada por ϕ(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),

com (u, v) ∈ D, e ainda orientada com campo de vetore normais

∂ϕ

×

∂u

n = ∂ϕ

×

∂u

∂ϕ

∂v ,

∂ϕ ∂v

onde

∂ϕ ∂ϕ

×

=

∂u

∂v

∂(y, z) ∂(z, x) ∂(x, y)

,

,

∂(u, v) ∂(u, v) ∂(u, v)

.

1.3 O Teorema de Stokes

27

Pela fórmula da integral de superfı́cie temos,

Z Z

(rotF · n)ds =

S

Z Z =

D

∂F3 ∂F2

−

∂y

∂z

∂(y, z)

+

∂(u, v)

∂F1 ∂F3

−

∂z

∂x

∂(z, x)

+

∂(u, v)

∂F2 ∂F1

−

∂x

∂y

∂(x, y)

dudv,

∂(u, v)

E para completar a demontração basta verificar que

Z

Z Z ∂F1 ∂(z, x) ∂F1 ∂(x, y)

F1 dx =

−

dudv,

∂z ∂(u, v)

∂y ∂(u, v)

∂S

D

Z

Z Z

F2 dy =

∂S

D

−∂F2 ∂(y, z) ∂F2 ∂(x, y)

=

+

dudv

∂z ∂(u, v)

∂x ∂(u, v)

e

∂F3 ∂(y, z) ∂F3 ∂(z, x)

−

F3 dz =

dudv,

∂y ∂(u, v)

∂x ∂(u, v)

∂S

Z

pois somando estas três equações obtemos o teorema de Stokes. Provaremos apenas a

primeira identidade, pois as demais são análogas.

Supomos que h(t) = (u(t), v(t)), a ≤ t ≤ b é uma parametrização da fronteira

de D, orientada de modo que ϕ(h(t)) seja uma parametrização do bordo ∂S de S, orientado

positivamente. Assim,

Z

Z b

d

F1 dx =

F1 (ϕ(h(t))) (x(h(t))) dt =

dt

a

∂S

Z b

∂x

∂x

0

0

=

(h(t))u (t) +

(h(t))v (t) dt =

F1 (ϕ(h(t)))

∂u

∂v

a

Z

∂x

∂x

=

F1 (ϕ(u, v))

(u, v)du +

(u, v)dv =

∂u

∂v

∂D

Z

∂x

∂x

=

F1 (ϕ(u, v)) (u, v)du + F1 (ϕ(u, v)) (u, v)dv.

∂u

∂v

∂D

Como ϕ é de classe C 2 , podemos aplicar o teorema de Green a esta última integral,

obtendo

Z

Z Z F1 dx =

∂S

D

∂

∂u

∂x

∂

∂x

F1 (ϕ(u, v))

−

F1 (ϕ(u, v)) (u, v) dudv.

∂v

∂v

∂u

Mas,

∂

∂u

=

∂x

(F1 ◦ ϕ)

∂v

∂

−

∂v

∂x

(F1 ◦ ϕ)

=

∂u

∂

∂x

∂ 2x

∂

∂x

∂ 2x

(F1 ◦ ϕ)

+ (F1 ◦ ϕ)

− (F1 ◦ ϕ)

− (F1 ◦ ϕ)

=

∂u

∂v

∂u∂v ∂

∂u

∂v∂u

1.3 O Teorema de Stokes

28

∂

∂x

∂

∂x

(F1 ◦ ϕ)

−

(F1 ◦ ϕ)

=

∂u

∂v ∂v

∂u

∂F1 ∂x ∂F1 ∂y ∂F1 ∂z ∂x

∂F1 ∂x ∂F1 ∂y ∂F1 ∂z ∂x

+

+

−

+

+

=

∂x ∂u

∂y ∂u

∂z ∂u ∂v

∂x ∂v

∂y ∂v

∂z ∂v ∂u

∂F1 ∂x ∂z ∂x ∂z

∂F1 ∂x ∂y ∂x ∂y

−

+

−

=

−

∂y ∂u ∂v ∂v ∂u

∂z ∂v ∂u ∂u ∂v

−

∂F1 ∂(x, y) ∂F1 ∂(z, x)

+

.

∂y ∂(u, v)

∂z ∂(u, v)

Logo,

Z Z Z

F1 dx =

∂S

D

∂F1 ∂(z, x) ∂F1 ∂(x, y)

−

dudv,

∂z ∂(u, v)

∂y ∂(u, v)

o que garante a validade da primeira identidade. De forma análoga provam-se as outras

duas, concluindo a demonstração.

Observe que se a região S do teorema acima for uma região do plano xy, então

n = (0, 0, 1), e assim obtemos o teorema de Green, isto é,

ZZ ZZ

Z

∂F2 ∂F1

(rotF · n) · dr =

−

F · dr =

dxdy.

∂x

∂y

S

S

∂S

Como vimos, o Teorema de Stokes expressa uma relação entre uma integral de

superfı́cie e uma integral de linha sobre a curva que é o bordo da superfı́cie em questão.

O próximo teorema que iremos apresentar é o Teorema da divergência, ou Teorema de

Gauss, que relaciona uma integral tripla com uma integral de superfı́cie.

Definição 1.3.11. Seja W uma região limitada do R3 , tendo como fronteira uma superfı́cie ∂W. Diremos que ∂W está orientada positivamente se o vetor normal em cada

ponto de ∂W aponta para fora de W.

Definição 1.3.12. Seja F (x, y, z) = (F1 (x, y, z), F2 (x, y, z), F3 (x, y, z)) um campo vetorial de classe C 1 definido num subconjunto do R3 . O divergente de F,denotado por divF.

é definido por

divF (x, y, z) =

∂F2

∂F3

∂F1

(x, y, z) +

(x, y, z) +

(x, y, z).

∂x

∂y

∂z

Teorema 1.3.4. (Teorema de Gauss). Seja W uma região fechada e limitada de R3

cuja fronteira ∂W é uma superfı́cie orientada positivamente. Se F é um campo vetorial

de classe C 1 num subconjunto aberto de R3 que contém W, então

Z Z

Z Z Z

(F · n)ds =

divF dxdydz.

∂W

W

1.3 O Teorema de Stokes

29

Demonstração. Suponhamos que W seja uma região simples.Se F = (F1 , F2 , F3 ), podemos

escrever

Z Z Z

Z Z Z

divF dxdydz =

W

W

E por outro lado,

Z Z

Z Z

(F ·n)ds =

∂W

Z Z Z

Z Z Z

∂F1

∂F2

∂F3

dxdydz+

dxdydz+

dxdydz.

∂x

W ∂y

W ∂z

Z Z

[(F1 , 0, 0) · n] ds+

∂W

Z Z

[(0, F2 , 0) · n] ds+

∂W

[(0, 0, F3 ) · n] ds.

∂W

Portanto, para validar o teorema, basta provarmos as seguintes identidades

Z Z

Z Z Z

∂F1

dxdydz =

[(F1 , 0, 0) · n] ds

∂W

W ∂x

Z Z Z

Z Z

∂F2

dxdydz =

[(0, F2 , 0) · n] ds

W ∂y

∂W

Z Z

Z Z Z

∂F3

dxdydz =

[(0, 0, F3 ) · n] ds.

∂W

W ∂z

contudo, provaremos somente a última, pois as demais são análogas. Para tanto, descrevemos W como uma região do tipo I.

W = (x, y, z) ∈ R3 |f1 (x, y) ≤ z ≤ f2 (x, y) , (x, y ∈ D) .

Essa região é limitada inferiormente por uma superfı́cie S1 de equação z = f1 (x, y), com

(x, y) ∈ D e limitada superiormente por uma superfı́cie S2 de equação z = f2 (x, y), com

(x, y) ∈ D. Possivelmente, essa região também é limitada por uma porção de cilindro

gerada por uma reta paralela ao eixo z ao longo da fronteira de D, que denotaremos por

S3 . Assim,

Z Z Z

W

∂F3

dxdydz =

∂z

Z Z "Z

D

f2 (x,y)

f1 (x,y)

#

∂F3

dz dxdy =

∂z

Z Z

[F3 (x, y, f2 (x, y)) − F3 (x, y, f1 (x, y))]dxdy.

=

D

E ainda

Z Z

[(0, 0, F3 ) · n]ds =

∂W

3 Z Z

X

i=1

[(0, 0, F3 ) · n]ds.

Si

E como, em S3 o campo de vetores normais unitários é paralelo ao plano xy,

então (0, 0, F3 ) · n = 0, o que acarreta

Z Z

[(0, 0, F3 ) · n]ds = 0.

S3

1.3 O Teorema de Stokes

30

Observe agora que em S2 o campo de vetores normais que aponta para fora de

∂f2

∂f2

W é dado por N2 = − ∂x , − ∂y , 1 , já em S1 o campo de vetores normais que aponta

1 ∂f1

para fora de W é dado por N1 = ∂f

,

,

−1

. Portanto,

∂x ∂y

Z Z Z Z

[(0, 0, F3 ) · n]ds =

S2

∂f2 ∂f2

(0, 0, F3 (x, y, f2 (x, y))) · −

,−

, 1 dxdy =

∂x

∂y

D

Z Z

=

F3 (x, y, f2 (x, y))dxdy

D

e ainda

Z Z

Z Z ∂f1 ∂f1

,

, −1 dxdy =

[(0, 0, F3 ) · n]ds =

(0, 0, F3 (x, y, f1 (x, y))) ·

∂x ∂y

S1

D

Z Z

=

−F3 (x, y, f1 (x, y))dxdy.

D

Assim,

Z Z

Z Z

[(0, 0, F3 ) · n]ds =

[F3 (x, y, f2 (x, y)) − F3 (x, y, f1 (x, y))]dxdy,

∂W

D

o que garante a validade da identidade.

Para completar a demonstração, observe que se W não for uma região simples,

S

então podemos decompor W em uma união finita de regiões simples W = ni=1 Wi , e

usando o teorema de Gauss em cada região simples, obtemos

Z Z Z

divF dxdydz =

W

n Z Z

X

(F · n)ds.

∂Wi

i=1

E como os vetores normais exteriores à fronteira comum de duas regiões simples

são opostos, então as integrais de superfı́cie correspondentes são simétricas, e portanto se

cancelam. Assim,

n Z Z

X

i=1

∂Wi

ZZ

(F · n)ds =

(F · n)ds.

∂W

31

2 Formas

2.1

Formas Alternadas

Nesta sessão adaptamos o que é exposto por [11], fazendo uso de alguns resul-

tados obtidos em [5, 6].

Definição 2.1.1. Seja V um R-espaço vetorial, e denote por V k o produto cartesiano

V × · · · × V. Uma função T : V k → R denomina-se multilinear se para cada i, com

1 ≤ i ≤ k, verificam-se

T (v1 , · · · , vi + vi0 , · · · , vk ) = T (v1 , · · · , vi , · · · , vk ) + T (v1 , · · · , vi0 , · · · , vk );

T (v1 , · · · , avi , · · · , vk ) = aT (v1 , · · · , vi , · · · , vk ).

Uma função multilinear T : V k → R denomina-se um k-tensor ou tensor de

ordem k, e o conjunto de todos os tensores de ordem k, que denotaremos por Tk (V ), será

um espaço vetorial definindo as seguintes operações naturais, para S, T ∈ Tk (V )

(S + T )(v1 , · · · , vk ) = S(v1 , · · · , vk ) + T (v1 , · · · , vk );

(aS)(v1 , · · · , vk ) = a · S(v1 , · · · , vk ), para a ∈ R.

Definição 2.1.2. Tomando S ∈ Tk (V ) e T ∈ Tl (V ), definimos o produto tensorial S⊗T ∈

Tk+l (V ) por

S ⊗ T (v1 , · · · , vk , vk+1 , · · · , vk+l ) = S(v1 , · · · , vk ) · T (vk+1 , · · · , vk+l ).

O produto tensorial possui as seguintes propriedades1 :

1. (S1 + S2 ) ⊗ T = S1 ⊗ T + S2 ⊗ T

2. S ⊗ (T1 + T2 ) = S ⊗ T1 + S ⊗ T2

3. (aS) ⊗ T = S ⊗ (aT ) = a(S ⊗ T )

1

Sugerimos a leitura de [5] para as demonstrações.

2.1 Formas Alternadas

32

4. (S ⊗ T ) ⊗ U = S ⊗ (T ⊗ U )

Teorema 2.1.1. Sejam β = {v1 , · · · , vn } uma base de V , e β ∗ = {ϕ1 , · · · , ϕn } sua base

dual, onde ϕi (vj ) = δij . Então o conjunto de todos os produtos tensoriais de k fatores

ϕi1 ⊗ · · · ⊗ ϕik com 1 ≤ i1 , · · · , ik ≤ n

é uma base para Tk (V ), e ainda dim(Tk (V )) = nk .

Demonstração. Primeiramente, observe que

ϕi1 ⊗ · · · ⊗ ϕik (vj1 , · · · , vjk ) = δi1 j1 · · · δik jk .

Agora, se w1 , · · · , wk ∈ V , com wi =

T (w1 , · · · , wk ) =

n

X

Pn

j=1

aij vj , aij ∈ R e T ∈ Tk (V ), então

a1j1 · · · akjk T (vj1 , · · · , vjk ) =

j1 ,··· ,jk =1

Assim T =

Pn

i1 ,··· ,ik =1

n

X

T (vi1 ,··· ,vik )·ϕi1 ⊗· · ·⊗ϕik (w1 , ..., wk ).

i1 ,··· ,ik =1

T (vi1 , · · · , vik ) · ϕi1 ⊗ · · · ⊗ ϕik . E portanto ϕi1 , · · · ϕik geram Tk (V ).

Suponha agora que existam números ai1 ,··· ,ik tais que

n

X

ai1 ,··· ,ik · ϕi1 ⊗ · · · ⊗ ϕik = 0.

i1 ,··· ,ik =1

Aplicando ambos os membros da equação acima a (vj1 , · · · , vjk ) obtemos que aj1 ,··· ,jk = 0.

Portanto ϕi1 ⊗· · ·⊗ϕik são linearmente independentes. Segue também que dim(Tk (V )) =

nk .

Definição 2.1.3. Uma permutação de X é uma bijeção σ : X → X, ou seja, σ ∈ F(X),

onde F(X) denota o conjuto das aplicações de X em si mesmo, de forma que para cada

y ∈ X existe um único x ∈ X com σ(x) = y. Por ser uma bijeção, cada permutação σ

admite uma inversa σ −1 , definida pela condição

σ −1 (y) = x ⇔ σ(x) = y.

E naturalmente σ −1 ◦ σ = σ ◦ σ −1 = Id.

Observação 2.1.1. O conjunto das permutações de X munido da operação de composição

de funções forma um grupo, chamado de grupo das permutações de X, denotado por

S(X), e como sabemos, se X é um conjunto finito com k elementos, então o número de

permutações de X é k!, isto é, o número de elementos de S(X) é k!. Portanto, sendo o

conjunto Ik = {1, · · · , k} o conjunto dos inteiros de 1 a k, então denotando2 S(Ik ) por

Sk , teremos que |Sk | = k!.

2

Este grupo é chamado de grupo simétrico de k elementos.

2.1 Formas Alternadas

33

Definição 2.1.4. Uma permutação τ ∈ Sn , n ≥ 2, chama-se uma transposição quando

existem inteiros a 6= b em In tais que τ (a) = b, τ (b) = a e τ (i) = i para i 6∈ {a, b}. Quando

τ é uma trasposição, tem-se τ 2 = Id, isto é, τ −1 = τ.

Teorema 2.1.2. Toda permutação σ ∈ Sm pode ser escrita como um produto σ = τ1 · · · τk

de transposições.

Demonstração. Façamos por indução sobre m.

Se m = 2 o resultado é óbvio para qualquer permutação σ ∈ S2 . Supomos

então que o resultado esteja demonstrado para m − 1, com m > 2, isto é, qualquer

permutação σ ∈ Sm−1 é escrita como um produto de transposições. Temos assim que, se

por acaso, σ(m) = m, então a restrição de σ a Im−1 , σ 0 , é uma permutação, e pela hipótese

de indução temos que σ 0 = σ|Im−1 é tal que existem transposições τ10 , · · · , τk0 ∈ Sm−1 tais

que σ 0 = τ10 · · · τk0 . E como cada transposição τi0 ∈ Sm−1 se estende a uma transposição

τi ∈ Sm , com τi (m) = m, então teremos que σ = τ1 · · · τk .

Se porém for σ(m) = n < m, basta considerar uma transposição τ ∈ Sm , tal

que τ (n) = m, e assim teremos que τ σ(m) = m, e portanto τ σ = τ1 · · · τk , e pelo fato de

que τ = τ −1 , segue que σ = τ τ1 · · · τk

De fato, tal representação de uma transposição não é única, isto é, para uma

dada permutação podem existir várias formas de representá-la como um produto de transposições. Entretanto afirmamos que a paridade de k é única3 , ou seja, sendo σ = τ1 · · · τk ,

onde k é par, então qualquer outra representação será formada por um produto de n

fatores de transposições, com n também par. Isso nos permite a seguinte definição.

Definição 2.1.5. Diremos que uma permutação σ ∈ Sk é par quando ela for o produto

de um número par de transposições, e ı́mpar no caso contrário. Usaremos o sı́mbolo

sgn(σ) para representar o sinal, ou a paridade da permutação: sgn(σ) = 1 se σ for uma

permutação par e sgn(σ) = −1 se σ for ı́mpar.

De forma resumida temos

1 se σ é par

sgn(σ) =

−1 se σ é ı́mpar

3

Apesar de não demonstrarmos tal fato, sugerimos [6] como leitura complementar sobre permutações.

2.1 Formas Alternadas

34

Observação 2.1.2. Notemos que, sendo σ e ρ duas permutações, então sgn(σρ) = sgn(σ)sgn(ρ),

e em particular, sgn(σ −1 ) = sgn(σ). Além disso, quando τ é uma transposição, então

sgn(τ ) = −1.

Definição 2.1.6. Seja ω ∈ Tk (V ) um tensor de ordem k. Chamamos ω de alternado se,

para todo v1 , · · · , vk ∈ V, tem-se

ω(v1 , · · · , vi , · · · , vj , · · · , vk ) = −ω(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ).

Teorema 2.1.3. O conjunto de todos os tensores de ordem k alternados, denotado por

Λk (V ), é um espaço vetorial de Tk (V ).

Demonstração. Sejam ω, η ∈ Λk (V ), v1 , · · · , vk ∈ V e a ∈ R, então

(a · ω + η)(v1 , · · · , vi , · · · , vj , · · · , vk ) =

= a · ω(v1 , · · · , vi , · · · , vj , · · · , vk ) + η(v1 , · · · , vi , · · · , vj , · · · , vk ) =

= (−1) · a · ω(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ) − η(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ) =

(−1) · a[ω(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ) + η(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk )] =

= −a(ω + η)(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ).

Definição 2.1.7. Seja T ∈ Tk (V ). Definimos Alt(T ) por

Alt(T )(v1 , · · · , vk ) =

1 X

sgn(σ) · T (vσ(1) , · · · , vσ(k) ).

k! σ∈S

k

Teorema 2.1.4. Se ω ∈ Tk (V ), então Alt(ω) ∈ Λk (V ).

Demonstração. Seja τ uma transposição de i e j. Se σ ∈ Sk , seja σ 0 = σ · τ, então,

Alt(ω)(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vn ) =

=

1 X

sgn(σ) · ω(vσ(1) , · · · , vσ(j) , · · · , vσ(i),··· ,vσ(k) ) =

k! σ∈S

k

1 X

sgn(σ) · ω(vσ0 (1) , · · · , vσ0 (i) , · · · , vσ0 (j) , · · · , vσ0 (k) ) =

=

k! σ∈S

k

1 X

=

−sgn(σ 0 ) · ω(vσ0 (1) , · · · , vσ0 (k) ) = −Alt(ω)(v1 , · · · , vn ).

k! σ0 ∈S

k

2.1 Formas Alternadas

35

Teorema 2.1.5. Se ω ∈ Λk (V ), então Alt(ω) = ω.

Demonstração. Considere uma tranposição τ de i e j, e ω ∈ Λk (V ). Observe que

ω(vτ (1) , · · · , vτ (k) ) = sgn(τ ) · ω(v1 , · · · , vk ).

Pelo fato de que toda permutação é um produto de transposições, segue que

Alt(ω)(v1 , · · · , vk ) =

1 X

sgn(σ) · ω(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) =

k! σ∈S

k

=

1 X

sgn(σ) · sgn(σ) · ω(v1 , · · · , vk ) = ω(v1 , · · · , vk ).

k! σ∈S

k

Corolário 2.1.1. Se T ∈ Tk (V ), então Alt(Alt(T )) = Alt(T ).

Definição 2.1.8. Sejam ω ∈ Λk (V ) e η ∈ Λl (V ). Definimos a operação ω ∧ η ∈ Λk+l (V ),

chamada de produto exterior, como sendo

ω∧η =

(k + l)!

Alt(ω ⊗ η).

k!l!

Teorema 2.1.6. Sejam S ∈ Tk (V ), T ∈ Tl (V ). Se Alt(S) = 0, então Alt(S ⊗ T ) =

Alt(T ⊗ S) = 0.

Demonstração.

Alt(S ⊗ T ) =

X

1

sgn(σ)S ⊗ T (vσ(1) , · · · , vσ(k) , vσ(k+1) , · · · , vσ(k+l) ) =

(k + l)! σ∈S

k+l

=

X

1

sgn(σ)S(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) · T (vσ(k+1) , · · · , vσ(k+l) ).

(k + l)! σ∈S

k+l

Se σ ∈ G ⊂ Sk+l , onde G denota o conjunto das permutações de Sk+l que mantém todos

os k + 1, · · · , k + l fixos, então

=

X

1

sgn(σ)S(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) · T (vσ(k+1) , · · · , vσ(k+l) ) =

(k + l)! σ∈S

k+l

"

#

X

1

sgn(σ)S(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) · T (vk+1 , · · · , vk+l ) =

(k + l)! σ∈G

Alt(S) · T (vk+1 , · · · , vk+l ) = 0.

Se porém σ0 6∈ G, defina G · σ0 = {σ · σ0 : σ ∈ G}, e seja

vσ0 (1) , · · · , vσ0 (k+l) = w1 , · · · , wk+l ,

2.1 Formas Alternadas

36

então

X

1

sgn(σ) · S(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) · T (vσ(k+1) , · · · , vσ(k+l) ) =

(k + l)! σ∈G·σ

0

"

#

X

1

= sgn(σ0 ) ·

sgn(σ 0 ) · S(wσ0 (1) , · · · , wσ0 (k) ) · T (wk+1 , · · · , wk+l ) =

(k + l)! σ0 ∈G

= Alt(S) · T (wk+1 , · · · , wk+l ) = 0.

A demontração de que Alt(T ⊗ S) = 0 se faz de forma similar.

Teorema 2.1.7. Sejam ω ∈ Λk (V ), η ∈ Λl (V ) e θ ∈ Λm (V ), então Alt(Alt(ω ⊗ η) ⊗ θ) =

Alt(ω ⊗ η ⊗ θ) = Alt(ω ⊗ Alt(η ⊗ θ)).

Demonstração. Observe que

Alt(Alt(η ⊗ θ) − η ⊗ θ) = Alt(η ⊗ θ) − Alt(η ⊗ θ) = 0,

logo, pelo teorema anterior,

0 = Alt(ω[Alt(η ⊗ θ) − η ⊗ θ]) =

= Alt(ω ⊗ Alt(η ⊗ θ)) − Alt(ω ⊗ η ⊗ θ).

Então

Alt(Alt(ω ⊗ η) ⊗ θ) = Alt(ω ⊗ η ⊗ θ).

O caso Alt(ω ⊗ Alt(η ⊗ θ)) = Alt(ω ⊗ η ⊗ θ) se prova de forma similar.

Teorema 2.1.8. Sejam ω ∈ Λk (V ), η ∈ Λl (V ) e θ ∈ Λm (V ), então (ω ∧ η) ∧ θ =

ω ∧ (η ∧ θ) =

(k+l+m)!

Alt(ω

k!l!m!

⊗ η ⊗ θ).

Demonstração.

(ω ∧ η) ∧ θ =

=

(k + l + m)!

Alt((ω ∧ η) ⊗ θ) =

(k + l)!m!

(k + l + m)! (k + l)!

(k + l + m)!

·

Alt(ω ⊗ η ⊗ θ) =

Alt(ω ⊗ η ⊗ θ).

(k + l)!m!

k!l!

k!l!m!

De fato, o que acabamos de mostrar é que vale a associatividade

ω ∧ (η ∧ θ) = (ω ∧ η) ∧ θ = ω ∧ η ∧ θ.

(2.1)

2.2 Formas Diferenciais

37

E de forma geral, temos o produto de ordem superior

ω1 ∧ · · · ∧ ωr =

r

^

ωi .

(2.2)

i=1

Uma das principais razões de estudar as formas alternadas trata-se de analisar

a estrutura da função determinante, o que não faremos neste trabalho, pelo fato de o

mesmo ter outro objetivo. Os resultados apresentados até aqui serão suficientes para o

desenvolvimento do que se segue. Entretanto sugerimos a leitura das referências [5, 6, 9]

para estudos mais aprofundados sobre o tema.

2.2

Formas Diferenciais

Nesta sessão iremos definir as chamadas k−formas diferenciais em Rn , genera-

lizando a idéia que primeiramente apresentaremos para 1−formas em R3 . Os resultados

são adaptados principalmente pelo que é exposto pela referência [3].

Convencionaremos que a partir desta sessão, quando dissermos que uma aplicação

é diferenciável, estaremos nos fererindo à uma aplicação de classe C ∞ , e dessa forma não

devemos confundir o termo com seu significado no cálculo usual.

Definição 2.2.1. Considere p um ponto de R3 . O conjunto dos vetores q −p, para q ∈ R3 ,

será chamado espaço tangente de R3 em p, e será denotado por R3p .

Observação 2.2.1. Lembrando que o conjunto dos vetores e1 , e2 , e3 formam a base canônica

de R3 , e como podemos representar R3 por R30 , segue que o conjunto {(e1 )p , (e2 )p , (e3 )p }

forma uma base para o espaço tangente R3p , denotando um elemento v ∈ R3p por vp . Este

resultado será generalizado para um espaço tangente em Rn .

Definição 2.2.2. Um campo de vetores em R3 é um aplicação κ, que associa a cada ponto

p ∈ R3 um vetor κ(p) ∈ R3p . Podemos escrever κ como

κ(p) = a1 (p)e1 + a2 (p)e2 + a3 (p)e3 ,

onde a1 , a2 e a3 são funções de R3 em R.

Diremos que um campo vetorial κ é diferenciável se cada função ai : R3 → R,

i = 1, 2, 3, for diferenciável.

2.2 Formas Diferenciais

38

Para cada espaço tangente R3p podemos associar o seu espaço dual, denotado

por (R3p )∗ . Explicitamente,

(R3p )∗ = {ϕ : R3p → R | ϕ é linear}.

Teorema 2.2.1. Considere a base canônica {(e1 )p , (e2 )p , (e3 )p } de R3p . Defina a aplicação

xi por

xi : R 3 → R

x 7→ xi ,

para i = 1, 2, 3, onde x = (x1 , x2 , x3 ).

Nestas condições, o conjunto {(dxi )p ; i = 1, 2, 3} será a base dual de {(ei )p ; i =

1, 2, 3}.

Demonstração. De fato, basta observar que

1

∂xi

(dxi )p (ej ) =

=

∂xj 0

se

i = j;

se

i 6= j.

Definição 2.2.3. Uma forma exterior de grau 1 em R3 é uma aplicação ω, que associa a

cada ponto p ∈ R3 um elemento ω(p) ∈ (R3p )∗ . Pelo teorema anterior, podemos representar

uma forma exterior de grau 1 como

ω(p) = a1 (p)dx1 + a2 (p)dx2 + a3 (p)dx3 =

3

X

ai (p)dxi .

i=1

Omitindo (p) na expressão, obtemos simplesmente a forma ω =

Definição 2.2.4. Considere a forma exterior ω =

P3

i=1

P3

i=1

ai dxi .

ai dxi . Se cada aplicação ai : R3 →

R, i = 1, 2, 3, for diferenciável, ω é dita uma forma diferencial de grau 1.

Definição 2.2.5. Sejam ϕ1 , ϕ2 ∈ (R3p )∗ . Definimos a operação ϕ1 ∧ ϕ2 ∈ Λ2 (R3p )∗ por

(ϕ1 ∧ ϕ2 )(v1 , v2 ) = det (ϕi (vj )) .

O elemento (dxi )p ∧ (dxj )p ∈ Λ2 (R3p )∗ será denotado por (dxi ∧ dxj )p . Além disso, temos

em particular que (dxi ∧ dxj )p = −(dxj ∧ dxi )p , e (dxi ∧ dxi )p = 0.

Teorema 2.2.2. O conjunto {(dxi ∧ dxj )p ; i < j}, com i, j = 1, 2, 3, é uma base para

Λ2 (R3p )∗ .

2.2 Formas Diferenciais

39

Faremos a demonstração do caso geral deste teorema (teorema 2.2.3).

Definição 2.2.6. Um campo de formas bilineares ou forma exterior de grau 2 em R3 , é

uma correspondência ω que associa a cada p ∈ R3 um elemento ω(p) ∈ Λ2 (R3p ).

Pelo teorema (2.2.2) podemos escrever uma forma exterior ω como

ω(p) = a12 (p)(dx1 ∧ dx2 )p + a13 (p)(dx1 ∧ dx3 )p + a23 (p)(dx2 ∧ dx3 )p ,

ou simplesmente, por omissão de p, ω =

P

i<j

(2.3)

aij dxi ∧ dxj , i, j = 1, 2, 3, onde aij são

funções reais em R3 .

Definição 2.2.7. Quando temos a forma exterior ω =

P

i<j

aij dxi ∧ dxj , i, j = 1, 2, 3, e

cada aij é diferenciável, chamaremos ω de forma diferencial de grau 2 ou simplesmente

2−forma.

Até agora definimos o conceito de 1−forma diferencial e 2−forma diferencial.

Tais definições tiveram o intuito de nos familiarizar com os resultados e notações, para a

posterior generalização.

Definição 2.2.8. Considere p um ponto de Rn . O conjunto dos vetores q −p, para q ∈ Rn ,

será chamado espaço tangente de Rn em p, e será denotado por Rnp .

Lembrando que Λk (Rnp )∗ denota o espaço das formas alternadas de (Rnp )k em

R, isto é

Λk (Rnp )∗ = {ϕ : Rnp × · · · × Rnp → R | ϕ é k−linear e alternada},

observamos que, tomando elementos ϕ1 , · · · , ϕk ∈ (Rnp )∗ , então o elemento ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk

pertence a Λk (Rnp )∗ , onde por definição

(ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk )(v1 , · · · , vk ) = det (ϕi (vj )) , i, j = 1, · · · , k.

(2.4)

Observação 2.2.2. Em particular, note que (dxi1 )p ∧ · · · ∧ (dxik )p ∈ Λk (Rnp )∗ , i1 , · · · , ik =

1, · · · , n. Denotaremos este elemento por (dxi1 ∧ · · · ∧ dxik )p .

Teorema 2.2.3. O conjunto {(dxi1 ∧ · · · ∧ dxik )p ; i1 < i2 < · · · < ik ; ij ∈ {1, · · · , n}} é

uma base para o espaço Λk (Rnp )∗ .

2.2 Formas Diferenciais

40

Demonstração. Inicialmente, notemos que dxi1 ∧· · ·∧dxik são linearmente independentes,

pois tomando ai1 ,··· ,ik , i1 < i2 < · · · < ik , ij ∈ {i, · · · , n} de forma que

X

ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik = 0,

(2.5)

i1 <···<ik

e aplicando (2.5) aos vetores (ej1 , · · · , ejk ), j1 < j2 < · · · < jk , com jl ∈ {1, · · · , n}, temos

X

ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik (ej1 , · · · , ejk ) = aj1 ,··· ,jk ,

i1 <···<ik

e portanto ai1 ,··· ,ik = 0.

Devemos mostrar agora que para qualquer f ∈ Λk (Rnp )∗ , f é uma combinação

linear da forma

X

f=

ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik .

i1 <···<ik

Para tanto, basta tomar g ∈ Λk (Rnp )∗ , onde

g=

X

f (ei1 , · · · , eik )dxi1 ∧ · · · ∧ dxik .

i1 <···<ik

De fato, f (ei1 , · · · , eik ) = g(ei1 , · · · , eik ) para todos i1 , · · · , ik . Assim, fazendo f (ei1 , · · · , eik ) =

ai1 ,··· ,ik , obtemos a forma para f,

f=

X

ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik .

i1 <···<ik

Definição 2.2.9. Uma k−forma exterior em Rn é uma aplicação ω que associa a cada

p ∈ Rn , um elemento ω(p) ∈ Λk (Rnp )∗ .

Pelo teorema (2.2.3), podemos escrever uma forma exterior ω como

ω(p) =

X

ai1 ,··· ,ik (p)(dxi1 ∧ · · · ∧ dxik )p ,

(2.6)

i1 <···<ik

onde ij ∈ {1, · · · , n} e todos os ai1 ,··· ,ik são funções reais em Rn .

Definição 2.2.10. Quando uma k−forma exterior ω =

P

i1 <···<ik

ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik

é tal que, todas as funções aij : Rn → R são diferenciáveis, ω será dita uma k−forma

diferencial.

2.2 Formas Diferenciais

41

Denotando por I a k−úpla (i1 , · · · , ik ), então com o intuito de simplificar a

notação, podemos denotar uma k−forma diferencial ω por

ω=

X

aI dxI .

(2.7)

I

Por convenção, definiremos que uma 0−forma diferencial em Rn será uma

aplicação diferenciável f : Rn → R.

A partir de agora, por simplicidade, chamaremos uma k−forma diferencial

simplesmente por uma k−forma, e o nosso objetivo será definir algumas operações envolvendo tais formas, e estudar suas propriedades.

Definição 2.2.11. Sejam ω e η duas k−formas em Rn . Podemos definir a soma ω + η

como,

ω+η =

X

aI dxI +

X

I

bI dxI =

I

X

(aI + bI )dxI

I

Definição 2.2.12. Sejam ω uma k−forma e ϕ uma s−forma. Definimos o produto exterior de formas diferenciais ω ∧ ϕ como

ω∧ϕ=

X

aI bJ dxI ∧ dxJ ,

IJ

onde ω =

P

I

aI dxI , I = (i1 , · · · , ik ), com i1 < · · · < ik , e ϕ =

P

J

bJ dxJ , J = (ii , · · · , ij ),

i1 < · · · < ij .

Observação 2.2.3. De acordo com a definição de produto exterior, podemos ter uma

k−forma ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk , onde cada ϕi é uma 1−forma, para i = 1, · · · , k, lembrando

que ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk (v1 , · · · , vk ) = det(ϕi (vj ))

Teorema 2.2.4. Sejam ω uma k−forma, ϕ uma s−forma, e θ uma r−forma, então,

(i) (ω ∧ ϕ) ∧ θ = ω ∧ (ϕ ∧ θ);

(ii) (ω ∧ ϕ) = (−1)ks (ϕ ∧ ω);

(iii) ω ∧ (ϕ + θ) = ω ∧ ϕ + ω ∧ θ, se r = s.

P

aI dxI , I = (i1 , · · · , ik ), i1 < · · · < ik , ϕ =

J bJ dxJ ,

P

J = (j1 , · · · , js ), com j1 < · · · < js e θ = L cL dxL , L = (i1 , · · · , il ), com i1 < · · · < il .

Demonstração. Sejam ω =

P

I

(i)

!

(ω ∧ ϕ) ∧ θ =

X

IJ

aI bJ dxI ∧ dxJ

∧θ =

X

IJL

aI bJ cL dxI ∧ dxJ ∧ dxL =

2.2 Formas Diferenciais

42

!

X

=ω∧

bJ cL dxJ ∧ dxL

= ω ∧ (ϕ ∧ θ).

JL

(ii)

ω∧ϕ=

X

aI bJ dxi1 ∧ · · · ∧ dxik ∧ dxj1 ∧ · · · ∧ dxjs =

IJ

=

X

aI bJ (−1)dxi1 ∧ · · · ∧ dxik−1 ∧ dxj1 ∧ dxik ∧ · · · ∧ dxjs =

IJ

=

X

bJ aI (−1)k dxj1 ∧ dxi1 ∧ · · · ∧ dxik ∧ dxj2 ∧ · · · ∧ dxjs .

IJ

Procedendo indutivamente obtemos, pelo fato de J possuir s elementos,

ω∧ϕ=

X

bJ aI (−1)ks dxj1 ∧ · · · ∧ dxjs ∧ dxi1 ∧ · · · ∧ dxik = (−1)ks ϕ ∧ ω.

JI

(iii) Se r = s, a operação ϕ + θ está definida, e

ϕ+θ =

X

bJ dxJ +

J

X

cJ dxJ =

J

X

(bJ + cJ )dxJ .

J

Portanto,

ω ∧ (ϕ + θ) =

X

aI dxI ∧

I

=

X

X

X

aI (bJ + CJ )dxI ∧ dxJ =

IJ

J

aI bJ dxI ∧ dxJ +

IJ

(bJ + cJ )dxJ =

X

aI cJ dxI ∧ dxJ = (ω ∧ ϕ) + (ω ∧ θ).

IJ

Consideremos uma aplicação diferenciável f : Rn → Rm . Então f induz uma

aplicação f ∗ que associa uma k−forma em Rn à uma k−forma em Rm , pela seguinte

definição.

Definição 2.2.13. Sejam f : Rn → Rm uma aplicação diferenciável e ω uma k−forma

em Rn . Definimos a aplicação f ∗ ω por

(f ∗ ω)(p)(v1 . · · · , vk ) = ω(f (p))(dfp (v1 ), · · · , dfp (vk )),

onde p ∈ Rn , v1 , · · · , vk ∈ Rnp e dfp : Rnp → Rm

f (p) é a diferencial da aplicação f em p.

Observação 2.2.4. Por convenção, quando g é uma 0−forma, definimos a aplicação f ∗ (g)

como a composta g ◦ f.

Sejam f : Rn → Rm uma aplicação diferenciável, ω e ϕ k−formas em Rm e

g : Rm → R uma 0−forma. Assumiremos as seguintes propriedades, cuja demonstração

pode ser encontrada em [3].

2.2 Formas Diferenciais

43

(i) f ∗ (ω + ϕ) = f ∗ ω + f ∗ ϕ;

(ii) f ∗ (gω) = f ∗ (g)f ∗ (ω);

(iii) se ϕ1 , · · · , ϕk são 1−formas em Rm , então f ∗ (ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk ) = f ∗ (ϕ1 ) ∧ · · · ∧ f ∗ (ϕk ).

Definição 2.2.14. Seja g : Rn → R uma 0−forma, então a diferencial

n

X

∂g

dg =

dxi

∂xi

i=1

é uma 1−forma.

Definição 2.2.15. Seja ω =

P

I

aI dxI uma k−forma em Rn . A diferencial exterior dω,

de ω, é definida por

dω =

X

daI ∧ dxI .

I

Teorema 2.2.5. Sejam ω1 , ω2 k−formas em Rm e ϕ uma s−forma em Rm . Então,

(i) d(ω1 + ω2 ) = dω1 + dω2 ;

(ii) d(ω ∧ ϕ) = dω ∧ ϕ + (−1)k ω ∧ dϕ;

(iii) d(dω) = d2 ω = 0;

(iv) d(f ∗ ω) = f ∗ (dω), onde f : Rn → Rm é uma aplicação diferenciável.

Demonstração. Provaremos somente as afirmações (ii) e (iii)

(ii)

!

d(ω ∧ ϕ) = d

X

IJ

+

X

IJ

aI bJ dxI ∧ dxJ

=

X

d(aI bJ ) ∧ dxI ∧ dxJ =

IJ

aI dbJ ∧ dxI ∧ dxJ = dω ∧ ϕ + (−1)k

X

bJ daI ∧ dxI ∧ dxJ +

IJ

X

aI dxI ∧ dbJ ∧ dxJ = dω ∧ ϕ + (−1)k ω ∧ dϕ.

IJ

(iii) Assuma primeiramente que ω seja uma 0−forma, isto é, ω é uma função f : Rn → R

que associa cada ponto (x1 , · · · , xn ) ∈ Rn ao valor f (x1 , · · · , xn ) ∈ R. Então,

!

!

n

n

n

n

X

X

X

X

∂f

∂ 2f

∂f

dxj =

∧ dxj =

dxi ∧ dxj .

d

d(df ) = d

∂xj

∂xj

∂xi ∂xj

j=1

j=1

i=1

j=1

Pela hipótese de f ser uma 0−forma, segue que

∂2f

∂xi ∂xj

=

∂2f

∂xj ∂xi

(teorema 1.2.2). E como

dxi ∧ dxj = −dxj ∧ dxi , quando x 6= j, temos

X ∂ 2f

∂ 2f

−

dxi ∧ dxj = 0.

d(df ) =

∂x

∂x

∂x

∂x

i

j

j

i

i<j

2.2 Formas Diferenciais

Considere agora o caso em que ω =

44

P

I

aI dxI . Pela afirmação (i), podemos

restringir ao caso em que ω = aI dxI , com aI 6= 0. E por (ii), segue dω = daI ∧ dxI +

aI d(dxI ).

Mas observe que d(dxI ) = d(1) ∧ dxI = 0. Portanto,

d(dω) = d(daI ∧ dxI ) = d(daI ) ∧ dxI + daI ∧ d(dxI ) = 0,

lembrando que d(daI ) = d(dxI ) = 0.

45

3 Integração em Variedades

Neste capı́tulo iremos definir as variedades em Rn , e utilizar dos conceitos

estudados no capı́tulo anterior para estabelecer a noção de integral de uma k−forma em

Rn . Posteriormente, para a demonstração do teorema de Stokes, iremos definir a integral

de uma k−forma definida em uma variedade diferenciável.

3.1

Variedades Diferenciáveis

No capı́tulo 1 vimos o teorema de Stokes para aplicações em R2 e R3 , que nos

forneceu a seguinte identidade

Z Z

Z

F · dr,

(rotF · n)ds =

S

(3.1)

∂S

onde S é uma superfı́cie em R3 . Para a generalização deste teorema, precisaremos estender

o conceito de superfı́cie para dimensões maiores, que são as chamadas variedades.

Intuitivamente, uma variedade é a generalização de curvas e superfı́cies para

dimensões arbitrariamente grandes, e como a maioria dos conceitos matemáticos, sua

formalização não foi fruto da pesquida de apenas um, mas de vários matemáticos durante

muitos anos.