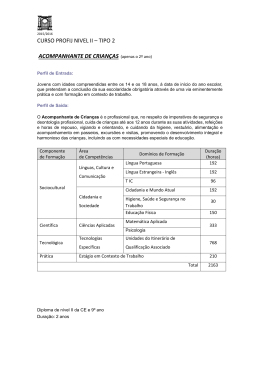

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA GIRLANE MAYARA PERES ESTRATÉGIAS PSICOSSOCIAIS UTILIZADAS POR FAMILIARES NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAL GERAL Palhoça 2011 GIRLANE MAYARA PERES ESTRATÉGIAS PSICOSSOCIAIS UTILIZADAS POR FAMILIARES NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAL GERAL Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, como requisito parcial à obtenção do título de Psicólogo. Área de Concentração: Psicologia e Saúde Orientadora: Ana Maria Pereira Lopes, Msc. Palhoça 2011 2 GIRLANE MAYARA PERES ESTRATÉGIAS PSICOSSOCIAIS UTILIZADAS POR FAMILIARES NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAL GERAL Este trabalho de Conclusão de Curso foi julgado e adequado à obtenção do título de Psicólogo e aprovado em sua forma final pelo curso de Graduação em Psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina. Palhoça, 24 de novembro de 2011. Professor e orientador Ana Maria Pereira Lopes, Msc. Universidade do Sul de Santa Catarina Prof. Saidy Karolin Maciel, Dra. Universidade do Sul de Santa Catarina Enf. Luizita Henckemaier, Msc. Hospital Universitário de Santa Catarina 3 AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar agradeço à minha família, que esteve comigo em todos os momentos, compartilhando experiências, sentimentos, emoções, vivências. Agradeço todo apoio e solidariedade. Ao meu esposo, Jeferson Rodrigues, pela compreensão, paciência, incentivo, acolhimento, cuidado que teve comigo e pelos longos e profundos debates que tivemos , a fim de me auxiliar nas análises. Jef, você é um grande homem. Aos meus pais, Carlos José Peres e Rogéria de Sousa Peres pelo carinho, apoio, confiança que em mim depositaram para a realização dessa graduação e pela torcida para que tudo desse certo em minha vida. Pai e mãe, obrigada pelo exemplo. Agradeço aos meus amigos, Lara de Bruchard Costa, Kariny Louise Moser, José Roberto Lacerda Silveira e Betânia Pedroso pelos sorrisos, palavras, ajudas, abraços, gargalhadas, visitas. Vocês proporcionaram momentos inesquecíveis. Agradeço à minha orientadora Ana Maria Pereira Lopes, pois esse trabalho também foi possível pela sua dedicação, persistência, habilidade, acolhimento, exigências e torcida. Com todo seu jeitinho, proporcionou aprendizagem, descobertas, amadurecimento e novas maneiras de observar o fenômeno humano. Aos meus amigos de orientação Patrícia Viríssimo e Everton Morfim Pelegrini, pelo apoio, trocas, descontrações e gargalhadas. Tive a sorte e a felicidade de ter vocês como companheiros de orientação. Foram momentos singulares. Agradeço, aos membros da banca Saidy Karolin Maciel e Luizita Henckemaier pela contribuição, e por terem acrescentado na construção de uma psicóloga. Gostaria de agradecer à secretária do curso, Lívia da Cruz, e a secretária do Serviço de Psicologia, Gabriela da Silva Schmidt, pelo apoio, ajuda, compreensão, pois sei que se esforçaram e possibilitaram que minha vivência durante o curso fosse inesquecível. Obrigada! Por fim, agradeço a todos que fizeram parte da minha vida durante esse período. Cada um, a seu modo, possibilitou a construção e o desenvolvimento de uma nova pessoa. 4 Família. Família... Todos temos, Dela viemos. Nela nascemos... Então crescemos. Para uns, a família é só o pai, para outros, só a mãe, muitos só têm o avô... Mas é família: sinônimo de calor! Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta... Outra, é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada... Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada... Família... Família é assim: lá não temos capa - nada nos escapa! Máscaras, como usar? Não, não dá prá enganar! Às vezes queremos fingir, mas isto é apenas mentir... E, é lá dentro de casa que surge, cresce, aparece, o lobo voraz, o urso mordaz, elefantes ferozes, (com trombas e tudo) leões velozes com unhas e dentes inclementes... Família... Família é lugar onde convivem os diferentes: um é risonho, outro tristonho; 5 um é exibido, outro inibido; um é calado, outro exagerado; um é cabeludo, outro testudo; um é penteado, outro descabelado... Família... Família é assim: nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. como a todos agradar? Mas entre todos os valores Cultivados entre nós Há algo como uma voz Muito enfática a dizer: Cultive a educação, faça lazer, haja afeição; dê carinho, tudo aos seus! Noélio Duarte 6 RESUMO A história do hospital caracteriza-se por uma centralidade corporal e orgânica das pessoas, não sendo encontrado neste espaço um projeto de consideração da subjetividade. Nesse processo, os familiares acompanhantes se fazem presentes, e ainda que esteja vigente uma Política Nacional de Humanização (PNH) no país, suas necessidades biológicas e psicológicas, não são alvo de consideração pelo hospital, sendo necessárias por parte destes a intensificação de estratégias para enfrentar sua permanência no Hospital . Assim, esse trabalho tem como objetivo geral caracterizar as estratégias psicossociais utilizadas por familiares no acompanhamento aos pacientes internados no Hospital Geral. Buscou-se, também, identificar o cotidiano dos acompanhantes, as formas de convivência com o sofrimento da pessoa internada, as atividades dos acompanhantes que propiciem bem-estar ao paciente e as condições físicas disponibilizadas pelo Hospital Geral. Foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo descritiva e exploratória, com entrevista semiestruturada com seis familiares acompanhantes de um Hospital Geral e, para a análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo. Os resultados indicam que algumas pessoas são prédispostas no seu sistema familiar a serem acompanhantes, e são definidas por corresponder ao padrão de funcionamento familiar. Em relação às estratégias psicossociais pelos acompanhantes, algumas ocorrem pela realização de atividades ocupacionais. As motivações que levam às escolhas dessas atividades são singulares a cada um, no entanto, o ambiente hospitalar limita as escolhas e possibilidades. Percebeu-se que as atividades que os familiares fazem para com o paciente estão relacionadas à atenção física, emocional e de prevenção de danos. Destaca-se a importância do acompanhante no hospital, que pode qualificar e dar suporte a permanência do paciente nesse espaço e auxiliar no enfrentamento de dificuldades. Todavia, ações convergentes à PNH no hospital, a partir dos entrevistados, ocorre de forma paulatina. Isso pode ocorrer devido à necessidade de mudar a cultura hospitalar e propor uma nova forma de se fazer a gestão do hospital enquanto um serviço de saúde encaminhado pela perspectiva biopsicossocial. Palavras-chave: Hospital Geral; estratégias psicossociais; família. 7 LISTA DE ABREVIATURAS AVC - Acidente Vascular Cerebral CEP- Comitê de Ética em Pesquisa DECS- Descritores em Ciência da Saúde ECA- Estatuto da Criança e Adolescente IBEG- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística PIB - Produto Interno Bruto PNH- Política Nacional de Humanização PNHAH - Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar MDS- Ministério do Desenvolvimento Social MS - Ministério da Saúde NOB- Norma Operacional Básica OMS- Organização Mundial da Saúde SC- Santa Catarina SUAS - Sistema Único de Assistência Social TCC- Trabalho de Conclusão de Curso UNISUL- Universidade do Sul de Santa Catarina UTI - Unidade de Terapia Intensiva 8 LISTA DE ILUSTRAÇÕES QUADRO 1: Cotidiano dos familiares acompanhantes na internação.....................................46 QUADRO 2: Convivência com o sofrimento do paciente durante a internação......................47 QUADRO 3: Atividades realizadas pelos familiares acompanhantes junto ao paciente..........48 QUADRO 4: Condições disponibilizadas pelo hospital aos familiares acompanhantes..........48 9 SUMÁRIO 1INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 11 1.1 PROBLEMÁTICA ............................................................................................................................... 12 1.2 JUSTIFICATIVA .................................................................................................................................. 15 2. OBJETIVOS........................................................................................................................ 23 2.1 OBJETIVO GERAL:............................................................................................................................. 23 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................................. 23 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................... 24 3.1 A HISTÓRIA DO HOSPITAL GERAL .................................................................................................... 24 3.2 A HISTÓRIA DO HOSPITAL GERAL NO BRASIL .................................................................................. 26 3.3 A HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR ....................................................................................................... 27 3.4 PSICOLOGIA HOSPITALAR ................................................................................................................ 31 3.5 ASPECTOS HISTÓRIOS DA CONSTRUÇÃO FAMILIAR ........................................................................ 34 3.6 FAMÍLIA BRASILEIRA NA CONTEMPORANEIDADE ........................................................................... 35 3.7 A FAMÍLIA FRENTE À HOSPITALIZAÇÃO ........................................................................................... 38 4. MÉTODO ............................................................................................................................ 42 4.1 TIPO DE PESQUISA ........................................................................................................................... 42 4.2 PARTICIPANTES OU FONTES DE INFORMAÇÃO ............................................................................... 42 4.3 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS......................................................................................................... 43 4.4 SITUAÇÃO E AMBIENTE ................................................................................................................... 43 4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ............................................................................................ 43 4.6 PROCEDIMENTOS ............................................................................................................................ 44 4.6.1 Da seleção dos participantes ou fontes de informação......................................................... 44 4.6.2 Contato com os participantes ............................................................................................. 44 4.6.3 Coleta dos registros de dados ............................................................................................. 45 4.6.4 Organização, tratamento e análise dos dados...................................................................... 46 5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ................................................................ 49 10 5.1 COTIDIANO DOS FAMILIARES ACOMPANHANTES NA INTERNAÇÃO............................................... 49 5.2 CONVIVÊNCIA COM O SOFRIMENTO DO PACIENTE DURANTE A INTERNAÇÃO ............................. 54 5.3 ATIVIDADES REALIZADAS PELOS FAMILIARES ACOMPANHANTES JUNTO AO PACIENTE ............... 60 5.4 CONDIÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO HOSPITAL AOS FAMILIARES ACOMPANHANTES ................. 65 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 74 REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 78 APÊNDICES ........................................................................................................................... 85 APÊNDICE A – REVISÃO BIBLIGRÁFICA DE LITERATURA .................................. 86 APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA ................................................. 89 ANEXOS .................................................................................................................................. 90 ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .................. 91 ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES ......................................................................................................................... 93 11 1INTRODUÇÃO Esta pesquisa está articulada ao Núcleo Orientado em Psicologia e Saúde e vinculado ao Estágio Obrigatório de psicologia em Hospital Geral. Este estágio foi desenvolvido no Imperial Hospital de Caridade no município de Florianópolis/SC, onde a Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) possui parceria para a realização do mesmo. Assim, a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) junto ao estágio obrigatório possibilita o desenvolvimento de aprendizagens, teorias, habilidades e experiências da pesquisadora/estagiária, visto que no hospital são realizados atendimentos individuais e em grupo com pacientes, familiares e acompanhantes. Os atendimentos distribuídos nos diversos setores como Unidade de Tratamento Intensivo, Unidade Coronariana, Unidade Oncológica, Clínica Médica entre outras, envolvem intervenções desde o pré e pós cirúrgico até o ritual de despedida e escuta qualificada com o objetivo de minimizar a ansiedade e sofrimento. Portanto, a partir de experiências pessoais e de estágio no hospital a pesquisadora optou pelo tema “Estratégias psicossociais utilizadas por familiares no acompanhamento de pacientes internados em Hospital Geral” por compreender que a atenção dada aos familiares pela instituição hospitalar precisa de aprimoramentos, sendo necessárias pesquisas sobre o tema. Compreender como os familiares criam estratégias psicossociais para permanecer no hospital pode auxiliar a gestão hospitalar, equipe de saúde e os próprios familiares a pensar nas formas de permanência no hospital do familiar. Além de auxiliar também na compreensão de que no hospital é necessário desenvolver prevenção do desenvolvimento de doenças e o cuidado de todos a partir das tecnologias de cuidado. Este projeto de pesquisa será apresentado em capítulos da seguinte forma: introdução contendo o tema da pesquisa, problemática e justificativa. No segundo capítulo serão apresentados os objetivos da pesquisa, subdivididos em objetivos geral e específicos. No capítulo seguinte o leitor encontrará a fundamentação teórica que se subdivide em seis subcapítulos: 1) A história do hospital geral, 2) A história do hospital geral no Brasil, 3) A humanização hospitalar, 4) Psicologia hospitalar, 5) Aspectos históricos da construção familiar, 6) Família brasileira na contemporaneidade e 7) Família frente à hospitalização. Neste capítulo também é apresentada a perspectiva para a análise dos dados, qual seja, a abordagem sistêmica. No quarto capítulo é apresentado o método da pesquisa com informações acerca do tipo de pesquisa, delineamento, participantes da pesquisa, local para a 12 coleta de dados, instrumento de coleta de dados, análise dos dados, entre outros. O capítulo seguinte compreende a apresentação e análise dos dados, o qual divide-se em quatro subcapítulos intitulados: 1) Cotidiano dos familiares acompanhantes na internação, 2) Convivência com o sofrimento do paciente durante a internação, 3) Atividades realizadas pelos familiares acompanhantes junto ao paciente e 4) Condições disponibilizadas pelo hospital aos familiares. Nesses capítulos encontrar-se-ão às categorias e subcategorias. 1.1 PROBLEMÁTICA Os primeiros registros sobre a existência de hospitais datam do século IV. Neles, as ações praticadas, tinham funções de caridade e cuidados vinculados à Igreja Católica. Após a Revolução Industrial, os hospitais iniciaram uma transição entre caridade e medicina hospitalar. Assim, surgiram grandes hospitais em toda a Europa com objetivos de terapêutica. Após a Segunda Guerra Mundial, os hospitais já representavam um espaço para examinar, investigar e tratar as condições de saúde da população, sendo considerados o centro do sistema de saúde (NETO, BARBOSA, SANTOS, 2008). No século XXI se estabeleceu uma centralização do modelo de atenção em saúde no hospital e que, consequentemente, propiciou uma série de dificuldades. Os principais problemas apresentados são a fragmentação e verticalização dos processos de trabalho, centralidade do trabalho nas práticas médicas e preparo inadequado para lidar com as dimensões subjetivas e sociais pela equipe e gestão. Destacam-se ainda o baixo investimento na qualificação dos trabalhadores, mecanização da relação trabalhador-paciente, distanciamento dos profissionais no contexto da formulação e acompanhamento das políticas públicas, entre outros (BRASIL, 2004). Dessa forma, em 2001, o Ministério da Saúde (MS), implementou nos hospitais o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) que visa mudar a forma de assistência às pessoas que utilizam os hospitais no Brasil. Esse programa tem como objetivos difundir uma cultura de humanização na rede hospitalar, melhorar a qualidade da atenção aos usuários dos hospitais, capacitar os profissionais, implantar iniciativas de humanização para beneficiar usuários e profissionais, articular as estratégias de humanização da rede de saúde, desenvolver indicadores de resultados ao tratamento humanizado e tornar as instituições mais harmônicas e solidárias (BRASIL, 2001). 13 Corroborando com a PNHAH foi criado, em 2004, pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Humanização (PNH), que define o conceito de humanizar: “ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho de profissionais” (BRASIL, 2004 p.6). Assim, a PNH é uma política que opera transversalmente em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir o direito dos usuários e familiares (BRASIL, 2004). Este direito, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) envolve a pessoa em todas as suas dimensões, como a biológica, social, psíquica, espiritual, entre outras. Destarte, a PNH pretende “olhar cada sujeito em sua especificidade, sua história de vida, mas também olhá-lo como sujeito de um coletivo, sujeito da história de muitas vidas” (BRASIL, 2004, p. 9). A PNH tem como diretrizes, nos hospitais, a garantia de continuidade de assistência, cuidados domiciliares após a alta hospitalar, equipe multiprofissional para atendimento dos pacientes, família e rede social, mecanismos de escuta para os pacientes, familiares e trabalhadores, acolhimento aos usuários, grupos de trabalho de humanização e garantia do paciente de ter visita aberta com a presença de acompanhante e de sua rede social. Assim, a PNH envolve toda a população existente no hospital. Entretanto, percebe-se que a família dentro da instituição hospitalar não é considerada pela PNH, PNHAH e MS, pois ela é citada de forma esparsa, indicando tão somente que serviços hospitalares devem incluir a família nas ações em saúde de acordo com cada instituição. Segundo Ferrari e Kaloustian (1994) família é o espaço para o desenvolvimento e proteção de seus membros. Ela que propicia a base afetiva e material com o objetivo de promoção de bem estar. É no núcleo familiar que são transmitidos educação, valores morais, éticos e humanitários, e aspectos culturais. Cada família tem uma dinâmica de funcionamento própria, caracterizada por um “sistema que troca materiais, energia ou informação com o seu ambiente” (ANDOLFI, 1996, p. 16). A família é um sistema formado por unidades, nela, ao ocorrer a modificação em uma das unidades, propiciará a mudança das outras, e a mudança dessas outras unidades refletirá na unidade primitiva. Assim, na medida em que a família é maior do que a soma das partes, já que existe o aspecto relacional, cada tipo de tensão seja intra-sistêmica ou intersistêmica irá repercutir “no sistema de funcionamento familiar e exigirá um processo de adaptação, isto é, uma transformação constante das interações familiares” (ANDOLFI, 1996, p. 20). Essa interação familiar pode ser percebida no âmbito hospitalar. Com o adoecimento de um de seus membros, a família modifica a sua forma de agir frente ao mundo 14 e na sua relação com a família. A família, como faz parte do sistema, também se modifica, alterando a relação entre as pessoas e tendo que se readaptar ao novo sistema. “Dessa forma, os papéis são reajustados conforme modificações das pessoas individuais, das condições internas, relacionais, e, às externas ao grupo como um todo” (ROMANO, 1999, p. 71). Portanto, frente à internação de uma pessoa, as necessidades adaptativas dependerão de como o evento se iniciou, dos recursos que essa família dispõe para lidar com essa crise e a valorização que fazem dessa internação (O’CONNOR, 1983 apud ROMANO, 1999). A hospitalização de um dos membros da família é um evento que gera estresse. Como o equilíbrio do sistema é interrompido pelas necessidades internas e pelas solicitações externas, a hospitalização é percebida como ameaçadora. Se o equilíbrio não é restaurado, tem-se uma crise. As estratégias adaptativas usadas e seu sucesso em restaurar o equilíbrio do sistema podem ser medidas pelas respostas individuais, tanto motora quanto afetivas (ROMANO, 1999, p. 73). Geralmente, a ansiedade da família ou do acompanhante familiar são devido a incerteza sobre o prognóstico, falta de privacidade e de individualidade, ambiente desconhecido e por vezes aterrorizante, separação física e/ou distância de casa sem amigos ou outro familiar, entre outros. Esse afastamento tem como conseqüências a mudança nos papéis da família, quebra das rotinas, sentimento de isolamento e de perda do controle (ROMANO, 1999). Nesse sentido, [...] os profissionais devem estar atentos para o fato de que os membros de uma família correm o risco de doenças físicas, diminuição da atenção, irritabilidade e comprometimento da sua capacidade de decisão. Dessa forma, pode estar comprometida a habilidade de entender políticas, rotinas e procedimentos do hospital que parecem lógicos e racionais para a equipe. Apesar de ser reconhecido por consenso o papel da família durante o processo do adoecer, não há uma profissão da saúde que tome como seu este tema. É de todos e de ninguém. A interação com a família é habitualmente vista como estressante, limitada e menos que satisfatória, devido à falta de tempo (porque a atenção primeira é cuidar do paciente) e também pela falta de formação e informação de como lidar com ela (DUNKEL, 1983 apud ROMANO, 1999, p. 74) Foucault (2006) afirma que o hospital é o lugar especializado das partes do corpo, em que a pessoa é vista fragmentada tanto pela equipe como por ela mesma. Assim, decorre da visão do autor, que pela natureza do hospital, muitas vezes a instituição se coloca em direção inversa à visão integral da pessoa, que abrange dimensões, dentre elas, a familiar. Além disso, o hospital é um lugar destinado ao tratamento e reabilitação, sendo as ações de promoção e prevenção da saúde menores dentro de seus objetivos. Logo, o familiar 15 acompanhante, que pode precisar de ações de cuidado pode não receber, já que no hospital o lugar para ele é reduzido, mas ampliado para a doença. Entretanto, o familiar é uma pessoa presente no hospital e que acompanha o paciente e está “internado” juntamente. Neste contexto, a inclusão da família no processo de cuidado do paciente, depende da forma como a instituição concebe e formula ações de acompanhamento hospitalar para a família. Depende também da maneira como a gestão do serviço de saúde integra a família dentro da organização do processo de trabalho da equipe, e como a equipe e família se relacionam no acompanhamento e cuidado ao paciente internado. Os aspectos psicossociais do paciente e familiar fazem-se presente no hospital e, logo, as pessoas devem receber atenção da equipe de saúde em relação a essas dimensões a fim de proporcionar o cuidado integral. O termo psicossocial surgiu da idéia de que às mudanças das pessoas e da sociedade ocorrem nos níveis físicos, psicológicos e sociais. E a partir disso, ocorreu transformação relacionada à prática-médica na tentativa de integração da dimensão social presente nas pessoas hospitalizadas. O temo psicossocial aparece como uma ruptura do modelo biomédico vigente ao incluir as dimensões psíquicas e sociais na complexidade humana (HALLIDAY, 1948). Logo, as estratégias psicossociais que as famílias utilizam neste contexto para vivenciarem o acompanhamento com o paciente permitem conhecer uma realidade que possibilite ao familiar ter uma melhor qualidade de vida e no cuidado do paciente. Assim, pergunta-se: quais as estratégias psicossociais utilizadas pelos familiares para acompanhar os pacientes internados no hospital geral? 1.2 JUSTIFICATIVA A política de Estado voltada para a Atenção à Saúde tem preconizado a inclusão da família no processo de acompanhamento e participação nas ações em saúde, tendo em vista que a família é co-participante do tratamento, desde diagnóstico ao tratamento da doença. Referente a isso, de acordo com a Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004), a equipe deve se importar com o vínculo aos usuários e familiares e garantir seus direitos, além de disponibilizar horário para atendimento à família e/ou à sua rede social. Entretanto, como se tratam de diretrizes, a implementação dessa política depende de cada realidade e política da instituição hospitalar, o que não garante atenção à família durante a internação do paciente. 16 Concomitante à PNH, as diretrizes da PNHAH (BRASIL, 2001) em relação à família apontam a criação de um sistema de apoio psicológico e social a usuários e familiares; implementação de formas de participação dos familiares dos usuários no cuidado e de apoio às suas necessidades, assim como orientação e acompanhamento. Todavia, espaços para a família ao acompanhamento e cuidado do paciente na internação hospitalar podem não ser universais como recomendado, necessitando de aprofundamentos a partir de realidades locais. É afirmado no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) no Art. 12 a permanência de tempo integral de um dos responsáveis pela criança, bem como cabe ao hospital proporcionar condições para a permanência desse cuidador. Semelhante ao ECA, o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) Art. 16, indica o direito do idoso em ter um acompanhante, o qual, legalmente, deve receber condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Na carta dos direitos aos usuários da saúde, no terceiro princípio, que assegura às pessoas atendimento acolhedor, tem-se escrito que o paciente tem “direito ao acompanhamento por pessoa de sua livre escolha nas consultas, exames e internações” (BRASIL, 2007, p. 5). Em 2005, foi implementado a Lei Estadual em Santa Catarina (SC, 2005), n. 13.324. Esta informa que se o paciente desejar, ele tem o direito ao acompanhante tanto nas consultas quanto nas internações. No entanto, é ausente nas diretrizes políticas da saúde sobre os direitos e deveres dos familiares dentro das unidades hospitalares. Dessa maneira, os familiares podem encontrar dificuldades para se empoderarem e criarem melhores estratégias psicossociais em relação ao acompanhamento do paciente no hospital. A relação paciente-família-equipe justifica-se, pois a família no processo de internação hospitalar, por vezes, encontra-se fragilizada, desabilitada de suas funções cotidianas, em desconforto tanto físico quanto psíquico. Este momento exige um atendimento com inclusão e atenção além de uma escuta qualificada em que o familiar sinta-se pertencente no processo saúde-doença-cuidado (PIERRE, 2006). A ausência da inserção da família na atenção em saúde pela equipe de saúde hospitalar tem como conseqüência a tensão, o conflito e a inexistência de vínculo entre o familiar e a equipe de saúde. Dessa forma, é necessário “pensar e articular espaços institucionais para analisar, refletir, discutir e exercitar modelos de assistência pautados na coordenação do processo de cuidar que incluam a família” (DELL’ACQUA, 2008, p. 118), já que o processo de humanização pauta a valorização dos sujeitos implicados no processo de bem estar do paciente e seu familiar. No entanto, para Foucault (1987) a disciplina e vigilância têm sido atributos que se destacam na prática hospitalar, pois o exercício de manter o controle sobre as ações das 17 pessoas internadas requer um modelo pautado em normas sem flexibilidade. Logo, a família seria um elemento de ameaça, porque influencia no êxito deste controle com o paciente. Por outro lado, quando a equipe compreende que a família deve ser incluída no processo de cuidado com a pessoa internada, o familiar contribui apenas com uma parcela de responsabilidade do próprio hospital promovendo em conjunto a recuperação do paciente/familiar (MARCON, et al, 2005). Na pesquisa de Moreno (2007) com enfermeiros, estes apontaram que quando a família está junto com paciente durante o processo de internação, há demonstração pelo paciente de maior adesão ao tratamento, o que aproxima a relação entre paciente-família no tratamento após a alta. Todavia, o “estar junto” do familiar nos cuidados em saúde no hospital para que qualifique ainda mais a adesão do paciente ao cuidado, faz com que, por um lado, o familiar contribua positivamente, mas por outro lado ele pode se sentir sobrecarregado. A sobrecarga familiar pode gerar estresse emocional repetido, podendo torná-lo doente e dependente como aquele de quem está sendo cuidado (BRITO, RABINOVICH, 2008). É importante neste contexto a reflexão que o familiar faz sobre seus sentimentos, emoções e ações no acompanhamento do paciente, pois esta análise implica na forma como o familiar se percebe e se posiciona em relação ao espaço que está inserido. Tendo em vista que o lugar onde o familiar se reconhece necessita de reflexão crítica para que novas estratégias psicossociais sejam propostas e a rotina não se torne uma dificuldade ainda mais no acompanhamento. Além disso, compreendendo as formas possíveis de vivenciar a situação, o familiar poderá criar suas próprias estratégias psicossociais para a permanência no hospital e, após alta hospitalar, inclusive para dar suporte ao paciente e a outros familiares. Portanto, pesquisar a forma como a família vivencia o acompanhamento e cuidado do paciente na situação de internação, a partir de sua perspectiva justifica-se, pois estas estratégias podem se tornar novas formas de cuidado pela equipe e melhorar a qualidade da assistência à famíliapaciente. Na busca por estudos que subsidiassem esse projeto foi feita uma pesquisa por meio dos radicais das palavras família e hospital no DeCS (Descritores em Ciência da Saúde) da biblioteca Virtual em Saúde, os quais foram acessados artigos nacionais indexados nas bases de dados scielo1 e bireme2. Em uma primeira tentativa, procurando por palavras no título e assunto, foram encontrados 589 artigos. 1 2 www.scielo.com.br www.bireme.com.br Destes, 559 foram descartados porque 18 apresentavam temas sobre hospital psiquiátrico, pré-natal, saúde mental na atenção básica, relação enfermeiro/paciente, relação da equipe de enfermagem, criança hospitalizada, violência doméstica, neoplasias, entre outros. Foram selecionados 30 artigos publicados entre 1997 e 2010 que encontravam-se próximos ao objeto da pesquisa3. Optou-se por manter os estudos de crianças acompanhadas, ainda que estes possuam direitos legais nacionais para o acompanhamento, enquanto que os adultos não. A permanência desse grupo populacional na pesquisa deu-se pelo fato de que acompanhantes de crianças também necessitam criar estratégias para a permanência no hospital. Os estudos de Pereira e Graças (2003), Beuter, Brondani, Szareski et al (2009), Leite e Cunha (2007), Valadares e Paiva (2010), Henckemaier (2002) destacam-se, pois as demandas que a família apresenta durante a internação hospitalar não é vista pela equipe de saúde como sua atribuição. Isso ocorre já que o foco da atenção está na pessoa doente e não no familiar, que está ali, conforme os autores, para auxiliar a equipe. Assim, percebe-se que os cuidados às famílias preconizados pela PNH (BRASIL, 2004) e PNHAH (BRASIL, 2001) podem não ser cumpridos. Isso pode ocorrer por vários motivos, dentre esses o não interesse do hospital na família, número insuficiente de profissionais para atender a demanda familiar, falta de capacitação dos profissionais, entre outros. Valadares e Paiva (2010) destacam que existem poucos estudos que apontam as estratégias da equipe de saúde em relação à inclusão da família como demanda. Entretanto há trabalhos voltados para a relação enfermagem e família. Henckemaier (2002) diz que a equipe de enfermagem está preparada para atender a patologia e não às pessoas que estejam internadas ou família. Este fato ocorre, dentre outros fatores, segundo Henckemaier (2002) e Moreno (2007) quando na formação profissional não há a sensibilização e/ou preparo do aluno/enfermeiro sobre a temática família, ficando estes profissionais com uma lacuna na formação. Consequentemente, caso os profissionais não busquem qualificação e/ou seja inexistente a educação em serviço pela gestão, terão dificuldades de atender o familiar ou sequer percebê-lo como parte do trabalho. Ainda sobre o preparo profissional, Monticelli e Boehs (2007); Tavares, Queiroz e Jorge (2006); Pinho e Kantorski (2004); Pinto, Ribeiro e Silva (2005); Escher e Cogo (2005); Moreno (2007); Silva (2008) Centa, Moreira, Pinto (2004) e Andraus, Minamissava, Munari (2004) afirmam que o hospital e a equipe de saúde, apesar de verem a família como demanda, não estão preparados para atendê-la. 3 Foi construída uma tabela contendo os seguintes tópicos: ano, autor, título para que se pudesse demonstrar a realidade das produções científicas referentes ao objeto de estudo (Anexo I). 19 Além do preparo profissional, Tavares, Queiroz e Jorge (2006) informam que a implementação da prática hospitalar que envolva o familiar encontra dificuldades relativas à organização dos serviços, políticas que apóiem mudanças necessárias, bem como a capacitação profissional e infra-estrutura hospitalar, já que, a instituição é caracterizada por estruturas rígidas e normativas. Corroborando com esse autor, Andraus, Minamissava, Munari (2004, p.207) dispõem que a equipe de saúde pouco valoriza as interações com a família e que a implementação de ações para a família encontra muitos “desafios de ordem operacional, em razão da infra-estrutura e da organização dos serviços, bem como das condições políticas, econômicas e culturais”. Além de constatar a necessidade do melhor preparo técnicocientífico dos profissionais de saúde para atender o familiar. Dessa forma, conclui-se que identificar as estratégias psicossociais dos familiares acompanhantes durante a internação pode auxiliar a equipe e hospital na capacitação dos profissionais de saúde e, assim, cumprir a PNHAH (BRASIL, 2001). Na perspectiva da família, os estudos de Escher e Cogo (2005) afirmam que o familiar acompanhante encontra, além das dificuldades do não reconhecimento da sua demanda de sofrimento, condições precárias de infra-estrutura. A identificação pelos familiares da forma como estes enfrentam as possíveis dificuldades em relação à infraestrutura, permite à gestão hospitalar pensar em formas de cuidar dessas pessoas nessa condição. Silva (2008) complementa que na prática institucional as informações prestadas pela equipe não superam as necessidades do familiar, gerando aflição e angústia. Centa, Moreira, Pinto (2004) afirmam, mesmo com as informações prestadas, os familiares sentem mais necessidade de informação, orientação, aconselhamento e apoio. Costa, Mombelli e Marcon (2009); Tavares, Queiroz e Jorge (2006); Crepaldi e Varella (2000); Pinho e Kantorski (2004); Pettengill (2005); Leite e Cunha (2007); Escher e Cogo (2005); Henckemaier (2002); Silva (2008); Montefusco, Bachion e Nakatani (2008) salientam em suas pesquisas, os sentimentos apresentados pelos familiares durante a internação. Costa, Mombelli e Marcon (2009, p. 321), em seu artigo sobre o acompanhamento das mães com crianças durante a internação hospitalar, apontam que o estado afetivo delas é demonstrado por sentimentos tais como “temor, ansiedade, desespero, impotência, saudade, solidão, preocupação, insegurança, medo, tristeza, entre outros”. Percebe-se que as pesquisas, em geral, apresentaram sentimentos dos familiares que possuíam crianças internadas, pessoas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e de familiares que alteram o cuidado com outros familiares, dividindo a responsabilidade. Entretanto, ainda são necessários estudos para 20 identificar sentimentos do familiar acompanhante de adultos que permanecem internados junto ao paciente no hospital. Escher e Cogo (2005) afirmam que o familiar acompanhante expressa vários sentimentos como o medo e insegurança de assumirem alguns cuidados e prazer e satisfação de poder estar ajudando no cuidado. Crepaldi e Varella (2000) afirmam que os familiares de crianças internadas demonstram vivenciar um estado de ansiedade generalizado não sabendo nomear o profissional que os atendeu além de lembrarem de informações fragmentadas das suas necessidades imediatas. Pettengill (2005) concluiu que, na internação de uma pessoa do núcleo familiar, a família sente sua autonomia ameaçada, ficando vulnerável já que são retirados seus poderes e as possibilidades de escolha, visto que têm que se submeterem à situação de internação. Leite e Cunha (2007) apontam quatro mudanças significativas nos familiares acompanhantes: a emocional, social, financeira e impacto nas atividades rotineiras. Complementando, Montefusco, Bachion e Nakatani (2008) informam que 100% dos familiares entrevistados demonstraram tensão devido ao papel de cuidador, 75% das famílias sentiram-se prejudicadas no que tange a comunicação verbal, 66% prejudicada a manutenção do lar, 66% apresentaram ter processos familiares prejudicados e 25% dos familiares alegaram que a interação social estava prejudicada. Henckemaier (2002, p.404) aponta que são constantes as experiências da equipe vividas com famílias nervosas, descontroladas e fragilizadas com a situação da doença, além de terem “de fazer parte de uma instituição cujo ambiente é sombrio, diferente e permeado de normas e rotinas a serem respeitadas a partir do momento da internação, também causa transtornos à vida familiar”. Costa, Mombelli e Marcon (2009, p. 318) afirmam que há, ainda, outras preocupações que advém dos filhos, esposo/esposa, trabalho e outras que se apresentam fora do ambiente hospitalar. Assim, a internação hospitalar constitui, por vezes, um fator conflitante para a família, visto que exige desta uma nova organização. “A família, então, defronta-se com duas tarefas: cuidar da criança doente e lidar com as emoções, a maioria das vezes inconscientes, que passam a transformar as relações entre seus membros”. Em relação às estratégias utilizadas pela equipe para o atendimento familiar Bomfim e Bastos (2007); Oliveira (2004); Soares e Leventhal (2008); Carneiro (2008); Gomes, Erdmann e Busanello (2010); Dell’Acqua (2008); Carvalho e Rossi (2006); Pinto, Ribeiro e Silva (2005), Pettengill e Angelo (2006) apontam que a instituição hospitalar e a equipe de saúde tem influência durante o acompanhamento do familiar e que devem apresentar às famílias alternativas psicossociais para melhorar a qualidade de vida e/ou 21 reforçar as já existentes. Em relação a isso, Bonfim e Bastos (2007) informam que esse objetivo deverá ser atendido com eficácia se a instituição tiver profissionais específicos para esse fim, como o psicólogo hospitalar. Pinto, Ribeiro e Silva (2005) informam que mesmo que a equipe não tenha conhecimento de como cuidar da família, esta última aciona os profissionais no intuito de minimizar seu sofrimento. Entretanto, a equipe de saúde deve estar atenta quando a manifestação do familiar apresenta-se por agressividade, medo, dificuldade de compreensão da situação, pois isto requer do profissional uma qualificação que desmistifique tais comportamentos. Assim, mesmo que a equipe esteja qualificada, esta qualificação deve vir ao encontro de como o familiar se organiza, estrutura e enfrenta a situação hospitalar, para posteriormente ter um atendimento pela equipe de saúde. Soares e Leventhal (2008, p. 327) identificaram as principais estratégias utilizadas pela equipe de enfermagem para o atendimento ao familiar como “manter diálogo, transmitir confiança técnica, compreender e respeitar o outro e respeitar as normas do hospital”. Carneiro (2008) informa algumas estratégias utilizadas pelo enfermeiro para o atendimento à família, salienta que o enfermeiro não precisa dispor de um tempo além do já disponibilizado e que o profissional deve fazer um bom uso das palavras proporcionando carinho, segurança e conforto, sendo a estratégia ouvir a pessoa, estar disponível e ter interesse pelo outro. Corroborando com Carneiro (2008), Gomes, Erdmann e Busanello (2010, p.146) dizem da importância da sensibilidade do enfermeiro em compreender os sentimentos dos familiares que vivenciam a internação, sendo que este deve estar alerta às necessidades e as novas demandas do familiar. A presença do familiar “requer que os profissionais de enfermagem realizem uma avaliação da unidade familiar com dados sobre seu ciclo vital, sua composição, uso dos recursos sociais, econômicos e pessoais, suas crenças e cultura”. Carvalho e Rossi (2006, p.252) dizem que a família precisa ter comunicação com a equipe, segurança emocional e serviço de apoio disponíveis. É necessário “que a própria equipe de saúde permita uma maior aproximação com os familiares para ouvi-los, conhecêlos, apoiá-los, explorar seus recursos e dificuldades, trocar saberes e ajudá-los”, além de auxiliarem no papel de cuidado da pessoa internada, minimizar seu sofrimento. Destaca-se o estudo de Oliveira (2004) por apresentar proximidade com o objeto de pesquisa. Este relata algumas estratégias de psicossociais dos familiares, contudo se refere a familiares de internados em UTI. Dentre os entrevistados, 94% dos familiares apresentam reavaliação positiva, sendo este um mecanismo de enfrentamento que está baseado nas estratégias aprendidas baseadas nas experiências de vida, 88% utiliza o suporte social, 84% 22 resolução de problemas, 78% auto-controle, 78% fuga-esquiva, 54% aceitação de responsabilidade, 32% confronto com a realidade e 30% afastamento do problema. Assim, é preciso que o profissional fique atento às formas de enfrentamento da família para dar o suporte necessário. Portanto, constata-se com esta revisão de literatura, que as estratégias psicossociais utilizadas pelas famílias que acompanham as pessoas internadas necessitam de pesquisas e produções que contribuam com a prática profissional em face da presença de famílias de pessoas internadas com vistas às políticas de humanização na internação. 23 2. OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GERAL: Caracterizar as estratégias psicossociais utilizadas pelos familiares para acompanhar os pacientes internados no Hospital Geral. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Descrever o cotidiano dos familiares durante o acompanhamento de familiar internado no Hospital Geral; • Identificar formas de convivência com o sofrimento do acompanhante familiar advindas da patologia do paciente durante a internação hospitalar; • Identificar atividades realizadas pelos familiares acompanhantes que propiciem bem-estar ao paciente; • Identificar as condições disponibilizadas pelo Hospital Geral aos familiares acompanhantes de pacientes internados. 24 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 3.1 A HISTÓRIA DO HOSPITAL GERAL Na Grécia Antiga, aproximadamente no século VI a.C., Hipócrates criou uma corrente na medicina, cujo objeto era a pessoa doente em sua totalidade, ou seja, observava aspectos como o temperamento da pessoa, ambiente em que ela estava inserida, aspectos sócio-culturais. Assim, a doença se manifestava a partir da reação global da pessoa, em que a terapêutica objetivava “restabelecer a harmonia da pessoa com seu ambiente e consigo mesma” (RIECHELMANN, 2002, p. 175). No entanto, no século I d.C., Galeno propôs outra corrente à medicina, a qual tinha como objeto a doença, vista como algo autônomo em relação à pessoa, sendo a terapêutica localizar a doença e extirpá-la (RIECHELMANN, 2002). Os primeiros registros de aparecimento do hospital no mundo ocorreram no século IV depois de Cristo. Estes funcionavam a partir da orientação religiosa cristã, que coordenava a organização interna, administração e o cuidado à pessoa. Muitos desses estabelecimentos eram conhecidos como “Casas de Deus” ou “Casas de misericórdia”, em que destacavam a “cura” espiritual em relação à física. Entretanto, tais hospitais desempenhavam também o papel de exclusão social, retirando a população enferma do convívio social e a acolhendo. Assim, o hospital representava um espaço exclusivo para pobres que apresentavam ameaça a coletividade (FOUCAULT, 1979). No final da Idade Média o modelo hospitalar vigente começou a passar por modificações políticas, econômicas e sociais conseqüentes da transição social da época. A assistência hospitalar começou a perder o enraizamento cristão, não sendo administrado exclusivamente pela Igreja, mas também pela cidade (ROSEN, 1980). A partir da Revolução Industrial surgiu um novo olhar à assistência hospitalar devido às transformações econômicas e sociais. Surgiram grandes hospitais gerais em toda a Europa e o foco estava nas pesquisas, experiências e modernização hospitalar (NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008). Nesse período, a orientação adotada para a reorganização era a vigilância e registro constante das pessoas que estavam internadas na instituição (FOUCAULT, 1979). O passo seguinte da história hospitalar consistiu na conquista médica do espaço na instituição, não sendo mais um espaço de caridade. Destarte, as pessoas que possuíssem qualquer patologia passaram a ir ao hospital em busca da cura, e o hospital ganhou o status de medicalizador. Essas foram às circunstâncias em que se formou o hospital moderno. Nele a 25 intervenção terapêutica orientou-se por uma nova perspectiva, qual seja, centrada no exame clínico do paciente. Em relação ao locus da medicina, lugar o qual Porter (2004, p. 165) faz analogia: “o hospital de hoje está para a medicina como a catedral para a religião e o palácio para a monarquia”. O médico tinha como dever ensinar às pessoas as regras de higiene e, em contrapartida, estes precisam respeitar em benefício da sua própria saúde e da dos outros. No entanto, as desordens do hospital, a dificuldade de tratar efetivamente os doentes e a precária vigilância médica fizeram do hospital um instrumento inadequado. Por isso, foram elaboradas duas novas propostas: ajustar o hospital em um espaço urbano, hospitais grandes para acolher uma população numerosa, os cuidados seriam agrupados a fim de facilitar o controle e ter menos gastos, ou construir hospitais pequenos, onde os doentes seriam melhor vigiados e os riscos de contágio seria menor. Outra modificação ocorreu no sentido da disposição interna do hospital, “de modo a torná-lo medicamente eficaz: não mais um lugar de assistência, mas lugar de operação terapêutica”. O controle estava fazia-se presente nos espaços sociais, exemplo disso são o suprimento dos fatores que o tornavam perigoso para os doentes como problemas de circulação de ar e lavagem da roupa de cama, sistemas de observação, anotações e registros (FOUCAULT, 1979, p. 205). O século XIX é marcado por um período de descobertas científicas da medicina, principalmente pelo surgimento de áreas como a medicina anatomoclínica, bioquímica e a microbiologia, que solidificaram a relação hospital e medicina moderna. A partir da incorporação de novos instrumentos e técnicas para a realização dos exames físicos a intervenção terapêutica orientou-se pela perspectiva centrada no exame clínico do paciente, observando sintomas e sinais apresentados. “A instituição hospitalar passa, então, a representar o espaço ideal para que os médicos examinem, tratem e investiguem essas condições mórbidas” (NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008, p. 674). O período que se segue à Segunda Guerra Mundial é, portanto, de difusão e radicalização de um determinado padrão de assistência à saúde, fundado no hospital moderno, organização idealmente projetada em edificações arrojadas, que abriga um grande número de leitos, que busca reunir o mais amplo e diversificado corpo de especialistas e concentrar o mais atualizado e completo parque de equipamentos (NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008, p. 676). Após a Segunda Guerra Mundial, os hospitais foram considerados os centros do sistema de saúde; estes, por sua vez, classificados de hospitalocêntrico. O hospital como centro consiste em um “modelo de atenção à saúde em que prevalece a hegemonia das 26 práticas hospitalares e curativas, em detrimento de práticas extra hospitalares, em especial de atenção primária4, tanto preventivas quanto curativas” (NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008, p. 677). 3.2 A HISTÓRIA DO HOSPITAL GERAL NO BRASIL A fundação do primeiro hospital no Brasil deu-se em 1543, na cidade de Santos, São Paulo, com o nome de Hospital de Todos os Santos, que posteriormente mudou para Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos (NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008). No Brasil, a explosão do desenvolvimento dos hospitais ocorreu, principalmente, nas décadas de 1940 e 1950, quando estes utilizam a maior parte dos recursos financeiros destinados à saúde. No entanto, este modelo de saúde baseado no hospital levou à crise no sistema econômico do país, visto que, os hospitais passaram a consumir grandes parcelas do PIB. Logo, no século XX, o âmbito da assistência médico-hospitalar possuía preocupação de ordem econômica e de racionalização dos gastos. Destarte, foi o início da “formulação de um novo modelo de organização do cuidado à saúde” criando um sistema integrado de serviço de saúde em que a atenção básica passa a ser o centro do sistema da saúde (NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008, p. 679). Assim, com as ações na Atenção Básica, o foco passou a ser a promoção da saúde e prevenção da doença, e quando necessário o atendimento ambulatorial, ou mesmo o hospitalar. Após a Constituição de 1988 uma série de práticas do poder executivo do setor saúde do Estado foi ofertada à população e com novas características como: o esforço por constituir serviços voltados à proteção, aos direitos humanos, à atenção integrada, interdisciplinar, transdisciplinar e intersetorial e a promoção à saúde. No entanto, essas novas práticas de cuidado, que inclusive foram tensionadas ao modelo de saúde hospitalar, são novidades no cenário de saúde e social. Por conseguinte, profissionais não se encontram preparados para essa forma de atendimento, além de predominar toda uma lógica hospitalar de saúde (NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008). Nessa nova reorientação, os hospitais deveriam fazer parte de um nível de atenção em saúde onde o paciente deve permanecer o menor tempo possível dentro da instituição, isso com o intuito econômico, e também de não afastá-lo de seu meio familiar e social 4 Em 1978, ocorreu a Conferência Internacional da Atenção Primária intitulada de declaração de Alma-Ata. Esta reafirma que a saúde é a principal meta do governo e que todas as pessoas têm direito, dando destaque a Atenção Primária em Saúde (ALMA- ATA, 1978). 27 (STOECKLE, 1995 apud NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008). Deslandes (2004) aponta algumas dificuldades psicossociais apresentadas pelos hospitais, destacam-se a deficiência do diálogo, a debilidade do processo comunicacional entre profissionais e usuários e entre profissionais e gestores, repercutindo de forma negativa no cuidado prestado. O desrespeito à palavra e a falta de troca de informações, a debilidade da escuta e do diálogo promoveriam a violência, comprometeriam a qualidade do atendimento e manteriam o profissional de saúde refém das condições inadequadas que não raro lhe imputam desgaste e mesmo sofrimento psíquico (DESLANDES, 2004, s/n.) É com base na crítica às instituições hospitalares como espaços de não cumprimento à integralidade foi implementado, em 2001, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) 3.3 A HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR Em 2001 foi implementado pelo Governo brasileiro o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) (BRASIL, 2001, p. 14), cujo objetivo refere-se à criação de uma nova cultura hospitalar, em que propõe uma nova forma de ser e fazer os serviços de saúde, seja ela o respeito à pessoa, melhores condições de trabalho aos profissionais, melhor qualidade no atendimento, capacitação dos profissionais para um novo conceito em saúde pautado pela humanização. Além desses, são também objetivos da PNHAH “conceber e implantar novas iniciativas de humanização dos hospitais que venham a beneficiar usuários e os profissionais de saúde”, fortalecer e articular as formas de humanização já existentes na rede de saúde, estimular a realização de parcerias de troca de experiências. A PNHAH também objetiva, desenvolver indicadores de resultados e incentivos ao tratamento humanizado e “modernizar as relações de trabalho no âmbito dos hospitais públicos, tornando as instituições mais harmônicas e solidárias”. No entanto, esse programa “depende da vontade política dos dirigentes [dos hospitais] em participar de ações efetivas e permanentes de transformação da realidade hospitalar” (BRASIL, 2001, p. 12). Geralmente emprega-se a noção de "humanização" para a forma de assistência que valorize a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, associada ao reconhecimento dos direitos do paciente, de sua subjetividade e referências culturais. Implica ainda a valorização do profissional e do diálogo intra e interequipes (DESLANDES, 2004, s/p.) 28 A proposta do MS é a criação de uma rede entre os hospitais públicos do país e de Grupos de Multiplicadores de Humanização Hospitalar. Esses grupos irão trabalhar com o intuito de treinamento e capacitação de pessoas que levarão o processo de humanização aos hospitais com apoio das Secretarias de Saúde. Além desses grupos, deverão ser formados Grupos de Trabalho de Humanização Hospitalar constituídos pelos próprios trabalhadores do hospital e são dispositivos para as mudanças institucionais como a cultura hospitalar e a promoção e respeito às pessoas. Eles deverão: difundir os benefícios da assistência humanizada; pesquisar e levantar os pontos críticos do funcionamento da instituição; propor uma agenda de mudanças que possam beneficiar os usuários e os profissionais de saúde; divulgar e fortalecer as iniciativas humanizadoras já existentes; melhorar a comunicação e a integração do hospital com a comunidade de usuários (BRASIL, 2001, p. 16). O processo de trabalho dos Grupos de Trabalho de Humanização Hospitalar se expressa em quatro planos: pedagógico, político, subjetivo e comunicativo. O primeiro contribui com a educação permanente, bem como a promoção de eventos educativos e treinamentos. O plano político dá-se pela realização da democratização das relações de trabalho, permitindo a expressão de todos os setores, ouvindo reclamações e críticas. O terceiro plano está relacionado aos trabalhadores, em que reflete com eles como e para que se trabalha em uma organização hospitalar. Por último, o plano comunicação, em que o grupo deverá criar fluxos de informação aos profissionais sobre o tema humanização (BRASIL, 2001). O processo de humanização é o rompimento da separação mente e corpo e a concepção de um novo paradigma, já proposto por Hipócrates, seja ele, o olhar para a pessoa como um todo, que valoriza os aspectos históricos, subjetivos, culturais e biológicos da pessoa que está sendo assistida. “Humanizar é garantir à palavra a sua dignidade ética”, ou seja, a dor e o sofrimento expressos pelas pessoas em palavras necessitam ser reconhecidas pelo outro (BRASIL, 2000). No entanto, ainda não são consensuais os contornos teóricos e mesmo operacionais do que se convencionou designar como humanização, sua abrangência e aplicabilidade não estão inteiramente demarcadas. Considerando a organização e estrutura física das instituições de saúde da rede pública, a formação biomédica, as relações de trabalho e sua lógica de produção, haveria espaço para mudanças estruturais e para a implementação de novos conceitos e práticas, voltados para a humanização da assistência (DESLANDES, 2004, s/p.)? 29 Para isso, Merhy (2002) propôs práticas de cuidado, as quais valem para todos os lugares onde se pensa em humanização. Na perspectiva de Merhy (2002), ele buscou compreender as tecnologias de cuidado, sendo elas a leve, leve-dura e dura. A tecnologia leve é a parte da relação entre a pessoa que recebe o cuidado e o profissional. A tecnologia levedura dá-se pelos saberes e conhecimentos técnicos, enquanto a dura está centrada nas máquinas e procedimentos. Dessa forma, uma tecnologia de cuidado complementa a outra, entretanto, a tecnologia leve deveria conduzir todo o trabalho, visto que a humanização depende do diálogo entre cuidador e cuidado (BRASIL, 2000); (DESLANDES, 2004). Assim, mesmo quando for necessário realizar uma intervenção de tecnologia dura, deve-se ser realizado a leve também. Conforme o Ministério da Saúde as tecnologias e os dispositivos organizacionais, sobretudo numa área como a da saúde, não funcionam sozinhos – sua eficácia é fortemente influenciada pela qualidade do fator humano e do relacionamento que se estabelece entre profissionais e usuários no processo de atendimento (BRASIL, 2001, p.5). Merhy (2002) utiliza a idéia do trabalho vivo que está ligado às três tecnologias e pautado na relação, produção de vínculo, acolhimento, conhecimento técnico, equipamentos, entre outros. Para exemplificar pode-se fazer referência ao trabalho do médico: a tecnologia dura deste profissional é o momento que ele medica, prescreve; a leve-dura é quando ele fala das relações que a pessoa pode ter com o consumo de sal; já a tecnologia leve é quando ele escuta a pessoa buscando suas possibilidades de compreensão e relação com a prática estabelecida. Portanto, se em um atendimento não passar pelas três tecnologias, e o profissional não se relaciona com a pessoa atendida, é considerado um trabalho morto. Desse modo, não há como realizar uma intervenção apenas com tecnologia dura, pois esta caracterizar-se-ia como violenta. Por exemplo, se uma pessoa chega a um serviço de saúde para ser atendida e o trabalhador não a olha, não explica qual o procedimento que será realizado, não informa, entre outros, isso pode ser considerado um tipo de violência. Concluise que a pura tecnologia dura no cuidado é violência. Tal como aponta Merhy (1999, p.3): o usuário sente-se “desinformado, desamparado, desrespeitado, desprezado, depreciado” Corroborando com Merhy (1999), Deslandes (2004. s/p.) diz que resgatar a humanização é ir contra a violência tanto física como psicológica “que se expressa nos ‘maustratos’, seja simbólica, que se apresenta pela dor de não ter a ‘compreensão de suas demandas e suas expectativas’ ouvidas e compreendidas”. Portanto, se a equipe de saúde entender esse 30 processo de cuidado, estará cuidando das pessoas. Em relação ao cuidado, o Ministério da Saúde aponta que, para os usuários a forma do atendimento, a capacidade demonstrada pelos profissionais de saúde para compreender suas demandas e suas expectativas são fatores que chegam a ser mais valorizados que a falta de médicos, a falta de espaço nos hospitais, a falta de medicamentos (BRASIL, 2001, p. 5) Assim, além da PNHAH o Ministério da Saúde desenvolveu a Política Nacional de Humanização, que abrange todos os níveis de atenção (PNH) (BRASIL, 2004). A PNH tem como intuito romper as barreiras do modelo centrado na técnica trazendo a transversalidade como princípio levando a mudanças da cultura vigente. Este último ponto é corroborado pelo PNHAH. Dessa forma, para a PNH, humanização envolve o cuidado as esferas da pessoa como garantir os direitos dos usuários e seus familiares, é estimular a que eles se coloquem como atores do sistema de saúde por meio de sua ação de controle social, mas é também ter melhores condições para que os profissionais efetuem seu trabalho de modo digno e criador de novas ações e que possam participar como co-gestores de seu processo de trabalho (BRASIL, 2004, p. 7). Portanto, a PNH planeja potencializar, mobilizar e autonomizar os atores sociais, pois poderão transformar a realizada existente na saúde. Para isso, como a PNHAH, a PNH tem como a rede de saúde uma estratégia para a implementação da política. Nela, devem participar todos os atores sociais como usuários, cidadãos, gestores, trabalhadores da saúde, trabalhadores da assistência social, entre outros. Essa rede tem como proposta “olhar cada sujeito em sua especificidade, sua história de vida, mas também de olhá-lo como sujeito de um coletivo, sujeito da história de muitas vidas”. Essa política tem como princípios norteadores a 1- Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização; 2- Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. 3- Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade. 31 4- Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS. 5- Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos (BRASIL, 2004, p. 10). Dessa forma, espera-se que tenham transformações em quatro marcas, a primeira é de que seja do conhecimento dos usuários os seus profissionais de referência, outra marca é a informação dos profissionais para com os usuários; a diminuição da fila e tempo de espera, e por último, a garantia de gestão participativa aos trabalhadores e usuários, bem como a educação permanente aos profissionais. É proposto pela PNH formas de implementação desta política tanto na Atenção Básica, Especializada como na Hospitalar. Em relação ao nível hospitalar, existem dois padrões de adesão: B e A (BRASIL, 2004). No padrão B para a implementação da política o hospital deve criar grupos de trabalhos de humanização, garantir a visita aberta ao usuário respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar, acolhimento aos usuários, escuta da população e trabalhadores, equipe multiprofissional para o atendimento à família e a rede social, mecanismos de desospitalização do usuário e garantia de assistência nos outros níveis de assistência com sistema de referência e contra-referência. Em relação ao padrão A, é acrescentado do padrão B a ouvidoria em funcionamento, existência de um conselho gestor local, acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso e educação permanente do tema de humanização (BRASIL, 2004). 3.4 PSICOLOGIA HOSPITALAR Um dos itens que se destaca para a efetivação da implementação da PNH e do PNAH é o atendimento multiprofissional. Em relação aos psicólogos, eles têm um papel no hospital que abrange a Psicologia Preventiva e de Tratamento. Nessas instituições, sua atuação abrange a psicologia clínica, social, organizacional e educacional, já que estar doente impede a pessoa de trabalhar, divertir-se, descansar, tira-o do convívio da família, dos amigos, cotidiano, logo, acaba isolando a pessoa. Entende-se que “cada um vive a sua dor; por mais que os outros se esforcem para compreendê-lo, ninguém sentirá o que ele sente. A experiência de estar doente é sentida de uma forma sempre única” (CAMPOS, 1995, p. 42). Portanto, o psicólogo trabalha no sentido de reconhecer e acolher essa dor. 32 Campos (1995) aponta algumas dificuldades que experienciou ao longo de sua carreira hospitalar. Refere-se à forma particular de cada pessoa adoecer e reincidir na doença, outras pessoas apresentavam-se eternas queixosas e, outras reagiam bem frente à cirurgia, mas ainda outras se mostravam infantilizadas diante do adoecimento. Em alguns momentos, a autora refere que alguns pacientes não sabiam ao certo o que estava acontecendo com eles, com os seus corpos, já alguns pacientes reagiam de forma negativa ao atendimento, outros negavam a doença. Dessa forma “o paciente queria não só ser visto e examinado como também ser ouvido, ser entendido na sua linguagem oculta e o atendimento psicológico fazia com que ele se percebesse melhor” (CAMPOS, 1995, p. 12). Diante do processo de adoecimento e recuperação da saúde, o paciente tem sua forma peculiar de entender o processo que está passando principalmente quando esse apresenta inúmeras dificuldades psicossociais, algumas delas são: “Ameaça à integridade narcísica” como o controle sobre seu destino, “medo de estranhos” como membros da equipe do hospital, outro paciente que esteja no quarto, “ansiedade de separação” de casa, da família do trabalho, animal de estimação, entre outros, “medo da perda de amor e aprovação” em que surge a partir de sentimentos de desvalorização devido a dependência de outras pessoas, “medo da perda de controle de funções adquiridas durante o desenvolvimento infantil” como a fala, marcha, esfíncter, “medo de perda de alguma parte do corpo” e ‘culpa e medo de retaliação” dos profissionais de saúde (PENNA, 1992, p. 367). Outras características hospitalares que refletem no paciente estão relacionadas à “invasão” do corpo, quando ele fica submetido ao tratamento, sente-se manipulado e invadido, sem muita oportunidade de opinar sobre si. Como conseqüência o paciente fica passivo ou agressivo, podendo demonstrar raiva durante a internação. Essas reações podem ocorrer, na maioria das vezes, pela dificuldade em aceitar não só sua doença, mas todo o processo de hospitalização e tratamento. São mecanismos de defesa que procurar preservar a integridade do seu eu (ISMAEL, 2005, p. 26) Campos (1995) identificou que a doença das pessoas está relacionada à sua história de vida e sua forma de se relacionar com o mundo. Logo, quando a pessoa está hospitalizada ela não trás apenas partes do seu corpo, ela está ali por inteiro, e deve ser atendida desse modo. Portanto, Freitas (1980) pontua que fenômenos psicossociais podem alterar a doença, afirmando que quando a pessoa apresenta estados de estresse ou depressão o organismo diminui a capacidade de reconhecer células ou órgãos que estão apresentando alguma patologia. Desse modo, o estresse é prejudicial ao bem-estar da pessoa. Em relação à 33 dimensão física, pode contribuir para o aumento da pressão arterial, doenças cardíacas, redução do sistema imunológico, modificações de neurosubstâncias, tendo como conseqüência alterações emocionais e cognitivas e aumentar a vulnerabilidade às infecções, cicatrização de ferimentos, entre outros (CAPITÃO, SCORTEGAGNA, BAPTISTA, 2005). Assim sendo, “esse é um dos motivos pelos quais quando o sentimento de culpa é muito intenso, é necessária ajuda psicológica para evitar que o estado emocional impeça de responder positivamente ao tratamento” (FREITAS, 1980, p. 45). Em relação à atuação do psicólogo no hospital, este deve realizar algumas ações assistenciais de forma individual ou grupal em “espaços reservados, junto ao leito do paciente ou em outros espaços hospitalares, conforme a pertinência do atendimento” (TONETTO; GOMES, 2007, p.44). No ambiente hospitalar o setting5 terapêutico é peculiar, visto as diferenças dos espaços para atendimento na clínica; o atendimento dá-se, muitas vezes, no quarto, pois o paciente pode estar acamado, caso haja outro paciente no mesmo quarto ou familiar, o psicólogo deverá ter o bom-senso da forma de conversar com o paciente e/ou familiar e o limite adequado para a intervenção. Um exemplo do atendimento hospitalar é dado por Ismael (2005, p.21). O médico entra no quarto para avaliar o paciente, ao mesmo tempo, a enfermeira chama o paciente para um raio X, a família não quer sair do quarto e temos de atender o paciente no meio de mais outros 10 em uma grande enfermaria, onde há a impossibilidade de se manter o sigilo. A atuação do psicólogo visa diminuir a ansiedade e estressores que estão presentes no paciente. Dessa forma, prestar informações desmistificando algumas crenças do paciente e possibilitar a autonomia deste ajuda o paciente a aumentar o controle da situação. Outra forma de atuação do psicólogo juntamente com outros profissionais, dá-se pelos grupos educativos cujo objetivo é o de conscientizar o paciente e sua família da doença e de formas de tratamento (ISMAEL, 2005). Nesse sentido, a orientação ao paciente e familiar tem como metas a prevenção e o tratamento (CAMPOS, 1995). Para Tonetto, Gomes (2007, p.44) a intervenção psicológica tem diversos objetivos como: Avaliar o estado emocional do paciente; esclarecer sobre dúvidas quanto ao diagnóstico e hospitalização; amenizar angústias e ansiedades em situações 5 Setting terapêutico é o espaço singular que se oferece à pessoa, o qual propicia vínculo e a possibilidade realizar o atendimento psicológico (WOLF, 2009). 34 desconhecidas; (...) preparar para a cirurgia; garantir adesão ao tratamento; auxiliar na adaptação à nova condição de vida imposta pela doença; (...) facilitar o enfrentamento de situações de morte e de luto. Nas unidades de internação, o psicólogo irá abordar o paciente e sua família sobre aspectos da descoberta da doença, história de vida do paciente, a relação dele com a doença, estressores que a hospitalização trouxe, entre outros. Para isso, o psicólogo deverá estar totalmente disponível à pessoa e promover a expressão do outro, ouvir sem críticas e mostrar a intenção de compreender o outro (ISMAEL, 2005). Portanto, o psicólogo deve fazer com que o paciente e/ou familiar perceba suas potencialidades, perceba suas atitudes e suas experiências, quando tiver, de hospitalizações anteriores, para fortalecer estratégias psicossociais de lidar com a internação e buscar diminuir o sofrimento. Destarte, a intervenção ajudará o “paciente a sentir-se compreendido, aceito e assistido como um todo, tomando consciência dos seus problemas, de seus medos, fantasias e perdas, refletindo o significado do ser adoecer” (CAMPOS, 1995, p.91). 3.5 ASPECTOS HISTÓRIOS DA CONSTRUÇÃO FAMILIAR Rudinesco (2003) afirma que há três grandes períodos na evolução da família, são eles: a família tradicional, família moderna e família contemporânea. Em relação à família tradicional, esta tinha com função a transmissão do patrimônio. Nessa época o casamento ocorria a partir do arranjo entre os pais, sendo que eram poucos considerados os desejos e gostos dos filhos. A família brasileira constitui-se a partir dos modelos da Europa, principalmente por Portugal, já que este colonizou o Brasil. Esta construção familiar brasileira deu-se pelo processo de formação econômica e social do país e da miscigenação racial. Em que o casamento ocorria pela aliança econômica e política. A família patriarcal desenvolve-se, principalmente, no período colonial. Fazia parte dela, além dos pais e filhos, parentes, afilhados e escravos. Nela ocorria uma divisão severa das funções, em que o homem era o dominador da família, pois estava ligado às funções militares e ao espaço público, logo era mais valorizado socialmente. Já, a mulher, era submissa ao marido e restringia-se ao âmbito privado da casa (COSTA, 1983). Desde o final do século XVIII a família construiu-se a partir do arranjo do noivado entre as duas partes, mulher e homem. O casamento, nesta época, tinha como 35 ideologia a intimidade e o amor do casal. No entanto, ambos fenômenos não eram desenvolvidas antes do casamento, assim, o casal não era preparado para a expectativa social. Outra fonte de sobrecarga emocional se deu pela domesticalização da mulher, as quais eram ensinadas para criarem seus filhos, serem companheiras do marido e executar tarefas domésticas (PONCIANO, 2002). A segunda fase, chamada de família moderna, ocorreu entre o final do século XVIII e meados do século XX. Em que se sobressaia o amor romântico. Entretanto, conforme Ariès (1981), ainda existiam problemas nas relações carnais entre os casais: quem, quando, como, onde se tocariam. Assim, a sexualidade tornou-se um grande problema, principalmente por não poderem ser expostos os desejos. Ponciano (2002) afirma que esses desejos carnais eram sanados a partir do casamento. Outra alteração que ocorreu a partir do século XVIII diz respeito à responsabilidade não só dos pais, mas também do Estado com relação às crianças. Da fase contemporânea, ou pós moderna, que ocorreu a partir do ano de 1960, adveio uma transição de valores, principalmente com a emancipação econômica e sexual da mulher. Então, ocorreu o início da inserção da mulher no mercado de trabalho, bem como sua responsabilidade para com o sustento da casa. Assim, outras formas de família, além da nuclear, foram aceitas socialmente (ARIÈS, 1981). 3.6 FAMÍLIA BRASILEIRA NA CONTEMPORANEIDADE Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (2006) revelou mudanças nas características da família brasileira. Em relação à região Sudeste, entre os anos de 1995 a 2005, o percentual de famílias com filhos diminuiu de 56,6% para 48,5% e das famílias chefiadas por mulheres cresceu 35% nesse período, mesmo nas famílias em que há presença do esposo. Esse índice ocorreu por vários fatores, dentre eles, as mudanças culturais e de papéis na família, em que ocorreu a idéia de “chefia compartilhada”. Além disso, no Brasil em 2005, havia seis milhões de pessoas morando sozinhas. Outra alteração no Brasil entre os anos de 1995 a 2005 deu-se pela diminuição do número de pessoas que compõe a família, “de 3,9 para 3,4 componentes no Nordeste e de 3,4 para 3,1 no Sudeste” (IBGE, 2006, s/p.). Entre os anos de 1995 e 2005, a população com 12 anos ou mais de estudo dobrou e a de ensino superior triplicou. “Esse aumento ocorreu particularmente na população feminina, que atualmente é maioria nas universidades, bem como representa 56,1% da 36 população” (IBGE, 2006, s/p.). No entanto, as estatísticas apresentaram que 92% das mulheres que possuem trabalho remunerado cuidam dos afazeres domésticos. Enquanto, os homens apresentaram apenas aumento de dois (2) pontos percentuais nessas mesmas tarefas. A análise desses indicadores mostra que ainda está longe uma divisão igualitária de tarefas entre homens e mulheres no ambiente doméstico: em média as mulheres gastavam 25,2 horas semanais nessas atividades contra 9,8 horas dos homens (IBGE, 2006, s/p.). Portanto, a partir das alterações econômicas, culturais e sociais, no século XXI desenvolveram-se várias formas de família algumas delas são: família nuclear constituída por pai, mãe e filho(s), família de recasamentos em que se forma novos casais. Nos recasamentos puderam ocorrer a união de duas pessoas ambos com filhos do primeiro casamento, ou apenas um com filho, ou ainda ambos sem filhos. Outra configuração é a família multinucleares, em que os “filhos transitam por casas de dois ou mais casamentos dos genitores”, família dissolvida, mas com a guarda compartilhada dos filhos, família uniparental, em que apenas uma pessoa do casal cria o(s) filho(s), família de casal homossexual com ou sem filhos, família de casais sem filhos, família de irmãos, entre outros (DAFLON, 2008, s/p.). O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) aponta três tipos de família, são elas: a família natural, família extensa e família substituta. A primeira constitui as pessoas formadas pelos pais, ou por um deles e seus descendentes. A família extensa ou ampliada corresponde aquela que vai além dos pais, filhos e do casal, englobando também os parentes próximos em que são mantidos vínculos e afetividade. Por último, a família substitutiva, que caracteriza-se pela adoção da criança ou adolescente por uma família mediante guarda, tutela ou adoção. A partir dessas mudanças sociais e culturais o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) aprimorou o termo família, referindo-se como “núcleo afetivo, vinculado por laços consangüíneos, de aliança ou afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero” e que tem como deveres a educação de criança e adolescentes, bem como a proteção de idosos e portadores de deficiência. A família é o núcleo social básico, a qual é o foco do programa do SUAS (BRASIL, 2005, p.17). Corroborando com o MDS, Minuchin (1982) descreve que a família possui dois objetivos: a proteção psicossocial de seus membros e a adaptação da cultura que estão 37 inseridos. Referente a isso, Ferrari e Kaloustian (1994) destacam que família é o espaço para o desenvolvimento e proteção de seus membros, sendo esta a que propicia base afetiva e material com o objetivo de promoção de bem estar. É no núcleo familiar em que são transmitidos educação, valos morais, éticos e humanitários, e aspectos culturais. No entanto, cada família tem uma dinâmica de funcionamento próprio caracterizada por um “sistema que troca materiais, energia ou informação com o seu ambiente” (ANDOLFI, 1996, p. 16). Destarte, a família é um sistema formado por unidades. A modificação em uma das unidades propiciará a mudança das outras, o que refletirá na unidade primitiva (ANDOLFI, 1996). Rosset (2007) complementa afirmando que na família existe um movimento contínuo de trocas entre os indivíduos que formam esse sistema. É dentro desse sistema que cada pessoa define uma forma específica e repetida de ser e reagir nas situações. Entretanto, algumas pessoas podem atribuir tarefas e funções de outro membro da família, assim, existem famílias que auxiliam os membros familiares de formas mais adequadas que outras, caracterizados por famílias funcionais ou não funcionais. Deste modo, em famílias funcionais cada pessoa sabe das suas funções, limites e espaço dentro da família, “quem é o marido, quem é a mulher, quem cuida de quem, quem faz parte de quais atividades”, formando subsistemas familiares (ROSSET, 2007, p.67). Um dos subsistemas familiares é o conjugal que tem como funções básicas: ser o refúgio para os estresses externos que os dois cônjuges sofrem no dia a dia; ser a matriz para contatos com outros sistemas sociais, criando a forma específica desse casal se relacionar com as famílias e com o social; possibilitar o desenvolvimento da intimidade e da sexualidade; favorecer aprendizagem, criatividade e crescimento, pois é a relação de maior intimidade que se tem (ROSSET, 2007, p.68). Outro subsistema é o parental que ocorre quando o casal engravida ou tem filho. Este subsistema diferencia-se do conjugal, pois o casal precisa além de apoiar um ao outro precisa, em consonância, desempenhar a tarefa de socializar a(s) criança(s). Tem como funções básicas a nutrição e controle e orientação dos filhos. O subsistema fraterno, ligado aos irmãos, tem como função o desenvolvimento social. No entanto, podem apresentar algumas disfunções tais como: a preferência de um dos pais por um dos filhos e ser alvo de crítica de seu cônjuge, brigas entre os pais que utilizam o filho como instrumento de ataque, pai e mãe unem-se e estão em intenso conflito com o filho, não possibilitando espaço para ele na relação conjugal, entre outros (ROSSET, 2007). 38 Rosset (2007) descreve as funções básicas da família, são elas a função materna, paterna, de aprendizagem e de historiador. A primeira está relacionada ao vínculo, afeto, cuidado, de ser continente e alimentador. Essa é uma função materna, mas não da mãe, ou seja, pode ser realizados por algum membro da família. A função paterna “significa lei, organização, estrutura, palavra, autoridade; está ligada ao crescimento; leva à aprendizagem e ensina regras e limites” (ROSSET, 2007, p. 69). Da mesma forma que a função materna, não é tarefa exclusiva do pai, e deve ser desempenhada por alguém do sistema familiar. A função de aprendizagem está relacionada à aquisição de conhecimentos e ocorre quando um membro da família critica outro e este aceita a crítica e reformula-se a partir dela. Por último, a “função de historiador contém a tarefa de passar história, raízes, base, continuidade; de fazer a ligação entre passado, presente e futuro” (ROSSET, 2007, p.70). A família busca por manter o equilíbrio, a homeostase, e para isso, depende da sua capacidade de adaptação que é dinâmica e interativa. Assim, frente a um evento que provoca crise, as alterações para a adaptação “dependerão de como o evento iniciou, dos recursos que essa família dispõe para lidar com essa crise e com a importância, a valorização que fazem desse acontecimento” (O’CONNOR, 1983 apud ROMANO, 1999, p. 72). Crise aqui é entendida como uma situação não habitual em que as respostas habituais são inadequadas para solucionar o problema. Portanto, a crise é o limite, já que “um sistema não pode permanecer em um estado de desequilíbrio: alguma solução deve ser encontrada” para retornar à homeostase (MOOS, 1984 apud ROMANO, 1999, p. 72). 3.7 A FAMÍLIA FRENTE À HOSPITALIZAÇÃO A hospitalização de um dos membros da família é uma situação que pode gerar crise à homeostase do sistema familiar. Isto ocorre devido ao interrompimento do padrão de funcionamento do sistema familiar visto às necessidades internas e as solicitações externas (ROMANO, 1999). Na crise, as estratégias adaptativas utilizadas sem sucesso para manter o equilíbrio podem ser dormir menos, com qualidade pior de sono, permanecer acordado ou dificuldade para dormir; redução ou aumento na ingestão de alimentos, mudanças no padrão alimentar (para pior); aumento do uso de cigarros, álcool e medicações autoprescritas ou “indicadas” em balcões de farmácia (como analgésicos, aspirinas, calmantes); ficar menos tempo vendo televisão e mais tempo conversando, rezando, visitando o paciente, esperando, lendo; sentimentos de abandono, menos valia, culpa, raiva. São manifestações universais de ansiedade (ROMANO, 1999, p. 73). 39 Essas respostas de ansiedade, que ocorrem pelo interrompimento do padrão de funcionamento do sistema familiar, podem aparecer devido aos estímulos da ansiedade, alguns deles são: súbito aparecimento da doença em um membro familiar, dúvidas do tratamento, prognóstico, medo de que o paciente sinta dor ou morra, falta de privacidade e individualidade tanto do paciente quanto do acompanhante, ambiente desconhecido, separação social seja do trabalho, casa, amigos, vizinhos, parentes, animais de estimação, entre outros. Logo, estes estressores levam a família e o paciente a mudanças nos papéis familiares, por exemplo, se a mãe está hospitalizada, alguém deverá realizar o papel dela dentro do sistema familiar. Outra alteração que ocorre a partir da mudança dos papéis familiares é a quebra de rotinas, já que estão tendo que se adaptar a uma nova situação, assim o familiar deve pensar nos cuidados às crianças, em outras pessoas que estão doentes, despesas extras. Isso pode provocar sentimentos de perda de controle e de isolamento. “Logo, paciente ‘incapacitado’ (mesmo que temporariamente) é igual à família incapacitada, ainda que disponha de potencial interno para reorganiza-se rapidamente” (ROMANO, 1999, p.74). Corroborando com Romano (1999), Moos (1984 apud ROLLAND, 1995, p. 378) descreve algumas atitudes práticas universais ligadas à doença tanto do paciente quanto da família, são elas: “aprender a lidar com a dor, incapacitação [...] aprender a lidar com o ambiente do hospital e com os procedimentos terapêuticos relativos à doença e estabelecer e manter bons relacionamentos com a equipe que presta cuidados”. Em relação à família, atitudes universais são criar um significado para o evento da doença que maximize a preservação de um sentimento de domínio e competência, entristercer-se pela perda da identidade familiar pré-enfermidade; buscar uma posição de aceitação da mudança permanente, mantendo um sentimento de continuidade entre seu passado e seu futuro; unir-se para conseguir a reorganização da crise a curto prazo e, perante a incerteza, desenvolver a flexibilidade no sistema, tendo em vista objetivos futuros (MOOS, 1984 apud ROLLAND, 1995, p. 378). Para Rolland (1995) as doenças podem apresentar-se de duas formas, uma gradual como o Parkinson, e outra de início agudo como o infarto e derrames. Cada uma dessas formas se apresentam de forma diferente para a família e o paciente, mesmo ambas requerendo o ajustamento, troca de papéis e manejo da família. As doenças de início agudo exigem da família a capacidade de se reestruturarem mais rapidamente e apresentam uma tensão maior quando comparadas com as doenças que pioram gradualmente. Para esse mesmo autor (ROLLAND, 1995), o curso das doenças pode ser dividido em três: progressiva, constante ou reincidente. A primeira, que tem como doenças a artrite, 40 Alzheimer, entre outros, progride ao decorrer do tempo. Logo, a pessoa e a família se defrontam com uma doença sem cura e que permanecerá ao longo da vida da pessoa. Deste modo, é preciso da família uma contínua adaptação de papéis, além dos cuidadores apresentarem crescente exaustão e o contínuo de acrescimento de tarefas. “Está em jogo a flexibilidade familiar, em termos de reorganização interna de papéis e da disposição para utilizar recursos externos” (ROLLAND, 1995, p.375). A doença de curso constante tem um início agudo, mas é estabilizada. Como exemplo de doença, tem-se o Acidente Vascular Cerebral (AVC), dano na medula espinhal provocando a paralisia, amputação de um membro do corpo, entre outros. Assim, depois do período inicial a pessoa apresenta algum déficit claro e permanente que leva a ela e a família a uma possível exaustão, mas sem tensão de novas demandas do papel de cada membro familiar (ROLLAND, 1995). Por último, a doença de curso reincidente, como asma, enxaqueca, que se faz presente em alguns momentos da vida da pessoa, podendo ser semanal, mensal, anual, sazonal, entre outras. Esse tipo de doença mantém a rotina da família. No entanto, esta sabe que a doença deverá aparecer novamente, e isso, pode causar ansiedade. Todavia, esse curso requer menos cuidados contínuos da pessoa e redistribuição dos papéis quando comparados com os outros dois cursos da doença (ROLLAND, 1995). Assim, além dos diferentes cursos da doença, os diferentes tipos de incapacitação que a doença implica na pessoa demandam à família diferenças nos ajustamentos específicos necessários para a família. Por exemplo, os déficits cognitivos e motores de uma pessoa, combinadas com um derrame, exigem uma redistribuição de papéis familiares muito maior do que no caso de uma pessoa que sofreu dano de medula espinhal, mas retém suas faculdades cognitivas (ROLLAND, 1995, p.377) Portanto, incapacitações das pessoas decorrentes de lesão medular ou AVC exercem maior influência no início da crise, quando a pessoa e os familiares estão se adaptando a nova situação. Já, nas doenças progressivas como esclerose múltipla e demência, permite à família maior tempo para preparar-se para as mudanças além de possibilitar ao ente da família com tal prognóstico, sua participação no planejamento familiar relativo à doença. Dessa forma, ser familiar e acompanhante é uma tarefa difícil e sofrida, visto que, apresentam expectativas, ansiedades, preocupações, entre outros sentimentos, bem como em relação à infra-estrutura, que por vezes, é um local sem condições adequadas e sem o mínimo 41 de conforto. No entanto, a permanência nos hospitais do acompanhante é percebida pelos familiares acompanhantes como importante para o paciente, pois este último pode ter a sensação de apoio e segurança (FRANCO; JORGE, 2002). 42 4. MÉTODO 4.1 TIPO DE PESQUISA A presente pesquisa se caracteriza como qualitativa, visto que compreende fenômenos a partir de especificidades de relações complexas que requerem aprofundamento de dados (MINAYO, 1999). A fim de responder ao objetivo geral e específico, a pesquisa foi delineada com caráter exploratório e descritivo. A pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos, com o objetivo de proporcionar uma visão geral acerca do que se pesquisa. Na perspectiva de uma pesquisa descritiva, buscou-se as características do fenômeno a ser pesquisado (GIL, 1999). Fenômeno sobre o qual existem poucas pesquisas e que precisa ter maiores informações ou “explorar uma realidade significa identificar suas características, sua mudança ou sua regularidade” (LEOPARDI, 2002, p.111). Dessa forma, descreveu-se as estratégias psicossociais utilizadas pelos familiares acompanhantes durante a internação do paciente no Hospital Geral. O delineamento da pesquisa foi o de campo. Esse tipo de pesquisa, para Gil (1999) possibilita o aprofundamento do fenômeno a ser estudado e ser fidedigno, visto que é desenvolvido no próprio local em que a população a ser estudada se encontra. Outra característica do estudo de campo dá-se pelo fato que esse delineamento estuda apenas um único grupo, neste caso, os familiares acompanhantes no Hospital Geral. 4.2 PARTICIPANTES OU FONTES DE INFORMAÇÃO Os participantes desta pesquisa foram seis familiares acompanhantes de pacientes em um Hospital Geral da Grande Florianópolis, em que os pacientes fossem atendidos pelo convênio SUS, ficassem, no mínimo três dias no hospital e permanecessem mais de seis horas diárias. Esse número de pessoas trouxe dados suficientes para a pesquisa chegando na saturação condizente com os objetivos de uma pesquisa de iniciação científica. Saturação é entendida pela repetição dos dados coletados pelos participantes da pesquisa, portanto, seis pessoas foram suficientes para a coleta de dados (FONTANELLA, RICAS, TURATO, 2008). 43 Pessoa P1 Idade Tempo de Patologia Idade Grau Paciente internação familiar parentesco 61 12 dias 29 Filha 69 Irmã Necrose de Sexo Tempo que Horas acompanha por dia F 10 dias 24h F 3 meses 12h escrotal P2 56 3 meses Câncer (seg-sex) P3 79 4 dias Trombose 54 Filha F 4 dias 12h P4 65 7 dias Cardio 60 Concunhada F 3 dias 24h P5 86 4 dias AVC 38 Neta F 3 dias 24h P6 83 7 dias Câncer 55 Filha F 7 dias 10h 4.3 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS O material utilizado para a coleta de dados foram gravador de voz, pilhas, caneta e o TCLE. Os equipamentos utilizados posteriores à entrevistas foram computador, folhas, caneta e impressora. 4.4 SITUAÇÃO E AMBIENTE Foi buscado junto ao hospital espaço para a entrevista. Este lugar foi adequado, ou seja, reservado, que propiciou sigilo e sem interrupção, além de estarem sozinhos pesquisador e entrevistado. Para isso, foi reservada a sala de professores, colocado aviso na porta e permanecendo, no lado de fora, a secretária para o caso de dúvidas de pessoas que quisessem entrar na sala. 4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada (Apêndice B) que abordaram aspectos da vivência do familiar acompanhante, como as dificuldades e as 44 estratégias psicossociais deste familiar. A entrevista semi-estruturada teve como objetivo auxiliar o pesquisador por meio de um roteiro e, além disso, facilitar a abordagem, pois é um claro norteador da entrevista (MINAYO, 2007). Durante a entrevista, a pesquisadora manteve postura flexível em relação ao roteiro, seguindo o fluxo da entrevista. Foi realizada uma entrevista piloto para certificar o instrumento de coleta de dados com a população correspondente a qual será pesquisada. O roteiro da entrevista permaneceu o mesmo, pois todas as perguntas foram necessárias durante a entrevista, perguntas foram feitas, quando necessário, apenas para possibilitar o maior desenvolvimento da resposta da pergunta já existente no roteiro da entrevista. Portanto, não foram acrescentadas perguntas no roteiro de entrevista. 4.6 PROCEDIMENTOS 4.6.1 Da seleção dos participantes ou fontes de informação. Os participantes foram familiares acompanhantes indicados pela equipe de saúde de pacientes internados pelo SUS. A indicação por estes profissionais ocorreu por fazerem parte da ala e saberem se existe algum familiar acompanhante no setor. A seleção também ocorreu pela disponibilidade e presença das pessoas na ala da enfermaria. 4.6.2 Contato com os participantes Com a concordância da instituição hospitalar, a pesquisadora se apresentou aos enfermeiros das alas conveniadas pelo SUS, explicando a pesquisa e mostrando a aprovação do Comitê de Ética e o projeto de pesquisa. Existindo familiares em potencial para a pesquisa, conforme o item 4.2, e a partir do encaminhamento da enfermagem, a pesquisadora deslocouse até o quarto encaminhado. No quarto encontrava-se o paciente e familiar acompanhante, assim, era apresentado o projeto de pesquisa para o familiar acompanhante, e com a concordância deste ocorreu o deslocamento para sala já preparada. No início da entrevista foram realizados esclarecimentos de que a pesquisa está correspondente aos ditames éticos, já que foi submetida e avaliada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisul (CEP-UNISUL), bem como sobre a pesquisa ter sido apresentada à 45 Coordenação do Hospital que autorizou a coleta de dados. A pesquisadora também informou que será mantido o sigilo da identidade, bem como que a participação é livre, podendo o participante desistir a qualquer momento. Nesse sentido, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A) no qual o entrevistado assinou as duas vias e entregou à entrevistadora, ficando uma cópia para ambos. A pesquisadora também explicou aos entrevistados que a entrevista seria gravada e que seus dados serão passados para o computador e, posteriormente transcritos, tendo contato com o material apenas a pesquisadora e o orientador. Desta forma, foi apresentado o Termo de Consentimentos para Fotografias, Vídeos e Gravações (ANEXO B). 4.6.3 Coleta dos registros de dados A coleta de dados foi realizada dentro dos moldes éticos com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do Termo de Consentimento para gravações e de acordo com a resolução CNS 196/96 do Conselho Nacional em Saúde (CNS). A pesquisadora foi ao campo, conversou com os enfermeiros e técnicos de enfermagem de algumas enfermarias e identificou os possíveis sujeitos da pesquisa, ou seja, familiares que sejam acompanhantes em um Hospital Geral da Grande Florianópolis. Em seguida, foi realizado contato com esses familiares na própria instituição hospitalar e feito o convite para a participação da pesquisa, durante o convite foi dito que tratava-se de um Trabalho de Conclusão de Curso, que a entrevista iria durar, aproximadamente, vinte minutos e que a pesquisadora informaria para a equipe de enfermagem que o paciente ficaria sozinho por alguns minutos. Foi perguntado também ao paciente se ele poderia ficar sozinho durante alguns minutos. Com a concordância do familiar e paciente a pesquisadora e familiar se deslocaram até a sala reservada e foi apresentado os objetivos e relevância da pesquisa bem como. Foram esclarecidas dúvidas que as pessoas apresentaram . Após as transcrições, as gravações foram salvas em um Compact Disc (CD) e apagadas do gravador e computador, ficando armazenadas com acesso restrito ao pesquisador e orientador. 46 4.6.4 Organização, tratamento e análise dos dados A organização dos dados ocorreu a partir das transcrições e escutas do material, possibilitando a identificação de dados que respondam à pergunta de pesquisa: Quais as estratégias psicossociais utilizadas pelos familiares para acompanhar os pacientes internados no hospital geral? A partir disso, os dados foram organizados em categorias centrais e subcategorias a posteriori para facilitar a compreensão dos objetivos da pesquisa (Quadro 1), (Quadro 2), (Quadro 3), (Quadro 4). Para isso foi realizado a decomposição do conjunto da mensagem a partir das unidades de registro que podem ser frases ou palavras-chave. Além disso, considerou-se também na análise o contexto do qual a mensagem fez parte. As categorias foram construídas a partir de idéias próximas (GOMES, 1994). Os dados foram analisados de acordo com os objetivos propostos para a pesquisa, bem como com o referencial teórico de sustentação da pesquisa. Os dados categorizados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Gomes (1994). Esta técnica possui duas funções, uma trata-se da verificação das hipóteses da pesquisa e a outra é a descoberta do conteúdo das falas que estão ocultos. A análise de conteúdo abrange três fases consecutivas. Na primeira, chamada de pré análise, é organizado o material a ser analisado, ou seja, a(s) unidade(s) de registro, unidade(s) de contexto(s), trechos e categorias. A segunda fase é a de categorizar, em que as falas com as mesmas idéias são unidas e colocadas na categoria, se necessário, poderão ser construídas outras categorias. Na fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, última fase, desvenda-se o conteúdo oculto que está na fala dos entrevistados (GOMES, 1994). Quadro 1 Categorização de análise – Cotidiano dos familiares acompanhantes na internação Categorias Subcategorias Motivos por acompanhar Disponibilidade de tempo Por ausência de outras pessoas Por solidariedade Licença do trabalho 47 Intimidade Mudanças na rotina Durante a internação Após alta hospitalar Compreensão de pessoas Do trabalho Do cônjuge Quadro 2 Categorização de análise – Convivência com o sofrimento do paciente durante a internação Categoria Subcategoria Acompanhar a pessoa com patologia Não aceitando normas hospitalares A partir da complexidade da doença Reorganização de aspectos da vida Compromissos anteriores à internação Organização emocional Recorrendo às crenças Realizando atividades Estudar Utilização de recursos audio-visuais Conversar Trabalhos manuais Ajudar as outras pessoas internadas Leitura Tem como objetivo passar o tempo 48 Quadro 3 - Categorização de análise: Atividades realizadas pelos familiares acompanhantes junto ao paciente Categoria Subcategoria Suporte emocional Ao paciente Preservação da saúde mental do paciente Cuidados realizados pelo acompanhante Possibilitados pelo vínculo Auxílio ao paciente Lazer para o paciente Nenhuma atividade Atividade de leitura Companhia Crochê Quadro 4 - Categorização de análise: Condições disponibilizadas pelo hospital aos familiares acompanhantes Categoria Subcategoria Condições de hotelaria Atenção hospitalar adequada Falta de infra-estrutura Atenção da equipe aos acompanhantes Orientação quanto a procedimentos Falta de atendimento psicológico ao acompanhante Tecnologia leve da equipe de saúde Política Nacional de Humanização Implementação da PNH Burocracia hospitalar Dificuldade de acesso à saúde 49 5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS Neste capítulo são apresentados os dados da pesquisa, bem como a sua descrição e análise, fundamentando com o referencial teórico levantado pela pesquisadora. Para responder ao objetivo geral da pesquisa, qual seja, caracterizar as estratégias psicossociais utilizadas pelos familiares para acompanhar os pacientes internados no Hospital Geral, o capítulo se divide em quatro subcapítulos intitulados: COTIDIANO DOS FAMILIARES ACOMPANHANTES NA INTERNAÇÃO, CONVIVÊNCIA COM O SOFRIMENTO DO PACIENTE DURANTE A INTERNAÇÃO, ATIVIDADES REALIZADAS PELOS FAMILIARES ACOMPANHANTES JUNTO AO PACIENTE e CONDIÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO HOSPITAL AOS FAMILIARES ACOMPANHANTES. Para realizar essa análise foram criadas categorias a posteriori que buscam responder aos objetivos da pesquisa. 5.1 COTIDIANO DOS FAMILIARES ACOMPANHANTES NA INTERNAÇÃO Este subcapítulo aborda três categorias e nove subcategorias de análise. Dessa forma, a partir da fala dos familiares entrevistados abordar-se-ão as mudanças que ocorreram no cotidiano dos acompanhantes durante a internação, bem como, os motivos de eles serem os acompanhantes. Em relação à primeira categoria, intitulada motivos por acompanhar, ela se subdivide em cinco subcategorias, são elas: disponibilidade de tempo, por ausência de outras pessoas, por solidariedade, licença do trabalho e intimidade. Percebe-se que os motivos por acompanhar variam, não sendo apresentado um que seja significativo em relação aos outros, visto que duas pessoas afirmaram ter disponibilidade de tempo, uma por ausência de outras pessoas para acompanhar, três por solidariedade, duas por licença do trabalho e uma por intimidade. Em relação à disponibilidade de tempo, as duas pessoas entrevistadas não possuem trabalho formal e estão em um momento da vida em que se dedicam mais à família. Relatam que as outras pessoas da família possuem responsabilidades formais com o trabalho e faculdade, não tendo as entrevistadas compromissos desse caráter. Dessa forma, concluíram que são as mais dispostas da família para estarem acompanhando o paciente na internação. 50 Percebe-se, contudo, que há um cuidado da pessoa que se coloca à disposição para o acompanhamento em relação às demais pessoas da família. Sobre isso, P4 diz: Pra ajudar a família, porque na família dela... ela só tem duas filhas e essas duas filhas... elas estudam trabalham, têm filhos né. Então é uma dificuldade pras filhas largarem tudo lá e virem pra cá. E eu como não tenho grandes compromissos, sou eu e meu marido em casa, daí eu venho (sic). Portanto, esse sistema familiar se organiza no sentido de continuar a homeostase, em que as filhas continuam a trabalhar exercendo suas atividades cotidianas. O sistema familiar elencou a pessoa que melhor possibilita a continuação desse sistema para ser acompanhante no hospital. Além da disponibilidade de tempo, outro motivo de ser acompanhante é por solidariedade, tanto ao paciente quanto a outro acompanhante. Em relação à solidariedade ao paciente, a acompanhante refere gostar de ajudar as pessoas e, por isso, fica no hospital. Como exemplo: E, além disso, eu ainda gosto de ajudar, na família eu sempre participo, não sou uma pessoa nova, mas o que eu puder fazer eu faço (sic). P4 Essa forma de pensar pode estar relacionada às crenças da pessoa ou padrão de funcionamento, forma repetitiva para agir nas situações da vida, sendo, na maioria das vezes, automática e inconsciente,apresentando-se na forma de ações, pensamentos, comunicação, entre outros (ROSSET, 2008). A solidariedade a outro acompanhante pode ocorrer devido ao vínculo e afeto que se tem com este, como na situação de P5 que diz: A minha mãe não ia agüentar sozinha [acompanhar], então, ai tive que fazer isso [pedir licença do trabalho para acompanhar]” (sic). Assim, percebe-se que, por vezes, o familiar pode estar acompanhando, não pela pessoa que está hospitalizada, mas por afeto a outro acompanhante e, por conseguinte, a um sistema familiar inteiro. Essa forma de lidar com a internação dessa família é a que causa menos prejuízo na sua reorganização e tendência a permanecer na homeostase. Nota-se uma preocupação também da família com aquela pessoa que é acompanhante, quando para protegê-la e cuidá-la estes fazem revezamento. Portanto, a família, nesse caso, cuida não só da pessoa internada, mas de todos os seus membros. O’connor (1983 apud ROMANO, 1999, p. 72) afirma que a família busca manter o equilíbrio, sua homeostase, e para isso, depende da capacidade de adaptação que é dinâmica e 51 interativa. Assim, frente a um evento que provoca crise, as alterações para a adaptação “dependerão de como o evento iniciou, dos recursos que essa família dispõe para lidar com essa crise e com a importância, a valorização que fazem desse acontecimento”. A intimidade entre paciente e acompanhante também é um motivo pelo familiar fazerse presente no hospital, como fala P1 Sou eu quem mais fico com ela porque ela pede. Eu e a outra filha. Tem neto, tem mais gente, mas ela prefere a gente, mas intimidade (sic). O paciente, durante a internação, pode vir a ter um acompanhante não próximo a ele e dividir um quarto de hospital com essa pessoa durante horas. Isto pode fazer com que ele tenha diversos sentimentos como insegurança, medo, vergonha, e não se sentir a vontade, pois vai estar se expondo ao outro. A pessoa internada pode preferir ficar sozinha a ter que sentir tais sentimentos. Portanto, não basta apenas ter alguém que acompanhe, mas sim que tenha intimidade para que possa acolher a pessoa hospitalizada. Pois, o ambiente hospitalar passa a ser um espaço de constante troca entre essas duas pessoas pelas próprias condições que a internação impõe. No entanto, pode ocorrer do paciente possuir poucos familiares. Assim, o motivo do acompanhamento é devido à ausência de outras pessoas. Estes acompanhantes, como não podem contar com a ajuda de outros familiares, precisam se ajustar à quebra de rotina e se reorganizar rapidamente, visto que, o paciente pode estar dependente deles. Dessa forma, o familiar pode, por vezes, ter sentimentos de perda de controle e de isolamento (ROMANO, 1999). Sobre a ausência de outras pessoas para acompanhar o paciente, P5 diz Porque ela só tem eu e a minha mãe. Não tem mais ninguém que possa cuidar dela (sic). P5 Para ilustrar, P5 em sua história acompanha sua avó de 86 anos, e segundo o Estatuto do Idoso, esta tem o direito de ter um acompanhante e, portanto, é obrigação da família estar presente ou utilizar outros recursos como a contratação de um cuidador para estar com o idoso (BRASIL, 2003). Assim, P5 precisou se reorganizar rapidamente. As pessoas também devem articular os compromissos para poderem permanecer no hospital, para isso, por vezes, é preciso que tenham licença do trabalho para acompanhar o paciente. Em relação a isso P1 fala 52 Eu consegui folga no meu trabalho, pedi uma licença lá e ai eu consegui acompanhar ele (sic). Para isso as pessoas precisam contar com as Leis, são elas o Estatuto da Criança e Adolescente, e o Estatuto do Idoso que dá o direito do acompanhamento em internação hospitalar. No caso do Estado de Santa Catarina há ainda a Lei n. 13.324 que dispõe sobre o direito dos pacientes em terem acompanhamento. No entanto, por vezes, as pessoas desconhecem seus direitos e dependem da compreensão de pessoas. Dessa forma, destaca-se a importância das pessoas conhecerem e se apropriarem de seus direitos, pois poderão fazê-los se cumprir e não ficarem submetidas ao sistema do local que está inserida, neste caso, o hospital. Ampliando a compreensão sobre as mudanças de cotidiano dos familiares acompanhantes, nas entrevistas, destacou-se que o familiar acompanhante precisa ter a compreensão de pessoas seja do trabalho e do cônjuge para conseguir se readaptar frente à nova estrutura apresentada. Em relação à compreensão de pessoas do trabalho, P5 diz se fosse problema mesmo seria o meu trabalho por eu estar afastada, mas nesse ponto está todo mundo entendendo que é uma situação complicada (sic). Em relação ao cônjuge, ela afirma: meu marido é tranqüilo em relação a isso, ele entende que só tem eu e minha mãe e ele sabe como eu sou com a minha avó (sic). P5 Assim, conclui-se que faz-se necessário que o acompanhante tenha uma rede que dê suporte a essa nova configuração do seu cotidiano a fim de que a pessoa consiga tanto ser acompanhante como se adaptar e resolver suas atividades cotidianas. Portanto, fica claro que para a pessoa se reorganizar a partir de um evento que gerou crise no sistema familiar é necessária a compreensão de outras pessoas. Para Sluski (1997, p.37) as fronteiras do sistema da pessoa não se limitam “à família nuclear ou extensa, mas incluem todo o conjunto de vínculos interpessoais do sujeito: família, amigos, relações de trabalho, de estudo, de inserção comunitária e de práticas sociais”, auxiliando nos processos psicossociais de enfrentamento de situações como doenças, morte, necessidades cotidianas, entre outras situações. Conclui-se que os familiares entrevistados parecem contar com a compreensão e apoio de pessoas da sua micro-rede social, ou seja, aquelas pessoas mais próximas. 53 Em relação às atividades cotidianas, ocorrem mudanças na rotina do familiar durante a internação por deixar de fazer algumas atividades realizadas antes como o trabalho, estudo, ficando em um ambiente estranho, dormindo fora de casa, se ausentando de sua rotina por um período em que não estava acostumada, ou seja, disponibilizando menos tempo para si. As mudanças na rotina durante a internação pode ser percebida na seguinte fala: Agora fico um pouco mais parada. Muda tudo né. A gente é acostumada a levantar cedo e trabalhar durante o dia todo, daqui a pouquinho a gente ta aqui parada. Há, como é difícil, demora pra passar. Sorte assim é que a gente desdobra com a outra irmã pra gente agüentar, se não é difícil. E ai a gente deixa a casa da gente, já vem pra casa dos outros, das outras pessoas. Muda tudo. Já faz 15 dias que eu to fora de casa. No fim se torna cansativo, vontade de ir pra casa (sic). P3 Uma das alterações que ocorre a partir da internação de uma pessoa é a quebra de rotinas, já que estão tendo que se adaptar à nova situação e vivenciar falta de privacidade e individualidade, ambiente desconhecido, separação social seja do trabalho, casa, amigos, vizinhos, parentes, animais de estimação, entre outros (ROMANO, 1999). Para Moos (1984 apud ROLLAND, 1995, p. 378), algumas atitudes da família para se adaptar são “aprender a lidar com a dor, incapacitação [...] aprender a lidar com o ambiente do hospital e com os procedimentos terapêuticos relativos à doença e estabelecer e manter bons relacionamentos com a equipe que presta cuidados”. Sobre as mudanças na rotina, percebeu-se que um familiar acompanhante fazia planos após a alta hospitalar do paciente. Expressada na seguinte fala: Eu tô pra acabar agora em novembro também parte das coisas do casamento ainda tá tudo atrasado, falta um monte de coisa pra vê. Lá eu já tava vendo tudo pela internet mesmo, mas agora eu não posso de jeito nenhum aqui (sic). P1 Conclui-se que ele assumiu responsabilidade com a pessoa que está internada, mas isso não o impossibilita de fazer planos futuros de continuidade de sua vida. Preocupando-se com o outro, mas consigo também. Os dados permitem afirmar que o cotidiano dos familiares acompanhantes são apoiados no fato de que algumas pessoas são pré-dispostas no seu sistema familiar a serem acompanhantes, por comprometer menos o padrão de funcionamento, continuar a homeostase, provocando menor crise na família. Tais características dos familiares acompanhantes contribuem para manter a homeostase do sistema e precisa ser alvo de cuidado pelo hospital. Percebeu-se também que todos os entrevistados acompanhantes eram do sexo feminino, caracterizando uma divisão de gênero. Possivelmente isto ocorre pela associação da mulher 54 com a função materna, no entanto, para Rosset (2007) essa função poderia ser de qualquer pessoa da família. Assim, nesse contexto, entre os membros da família, a mulher é a pessoa pré disposta a estar cuidando da pessoa hospitalizada. Acredita-se que PNH e/ou PNHAH precisaria discutir sobre a pré-disposição a fim de que ajudasse a família e o familiar em sua reorganização, no sentido de se ter ampliada a ideia de cuidado possível dentro do sistema familiar. 5.2 CONVIVÊNCIA COM O SOFRIMENTO DO PACIENTE DURANTE A INTERNAÇÃO Neste subcapítulo é possível observar como o familiar convive e cria estratégias para acompanhar o paciente no hospital. A partir da fala dos entrevistados foram criadas três categorias, que mostram as formas de conviver com o sofrimento, são elas: acompanhar a pessoa com patologia, reorganização de aspectos da vida e realizando atividades. A primeira categoria sobre a forma do familiar conviver com o sofrimento, se dá por acompanhar a pessoa com patologia, que diz respeito a ele participar do processo de adoecimento e interagir exercendo funções maternas como o cuidado ao outro, vínculo e afeto (ROSSET, 2007). Este ocorre, nesse contexto, de duas maneiras: não aceitando normas hospitalares e a partir da complexidade da doença. Em relação àqueles que acompanham não aceitando normas hospitalares é perceptível que o vínculo, afeto e crenças são superiores ao cuidado de si mesmo e às normas hospitalares, como diz P2, familiar que foi instruída pela equipe de enfermagem a não tocar em sua irmã, pois a mesma apresenta uma bactéria resistente e está em isolamento: Mas, eu toco nela, porque ela é minha irmã, não vou tocar na minha irmã? Sou obrigada a tocar nela. Como é que eu não vou tocar na coitada que ta ali daquele jeito (sic). Percebe-se que há empatia da irmã acompanhante para com a irmã paciente, e o tocar na irmã e arriscar-se pode ocorrer pela fidelidade e ligação simbólica entre elas. Dessa forma, não tocar tornaria menos genuína sua ligação, e o toque legitima o afeto. Nesse caso, a emoção se sobrepõe à razão, pois o familiar apresenta-se vulnerável devido ao estado da sua irmã. Portanto, há uma resistência em seguir às normas da equipe hospitalar. Percebe-se que há uma tentativa de prevenção da familiar por parte da equipe de enfermagem, no entanto, 55 questiona-se a forma que esse conteúdo foi passado à acompanhante e o monitoramento que é feito. Nesse sentido, (...) os profissionais devem estar atentos para o fato de que os membros de uma família correm o risco de doenças físicas, diminuição da atenção, irritabilidade e comprometimento da sua capacidade de decisão. Dessa forma, pode estar comprometida a habilidade de entender políticas, rotinas e procedimentos do hospital que parecem lógicos e racionais para a equipe (DUNKEL, 1983 apud ROMANO, 1999, p. 74). No entanto, para Foucault (1987) a disciplina e vigilância têm sido atributos que se destacam na prática hospitalar, pois o exercício de manter o controle sobre as ações das pessoas internadas requer um modelo pautado em normas sem flexibilidade. Logo, a família seria um elemento de ameaça, porque influencia no êxito deste controle com o paciente, e diante das normas parece não ser possível a inclusão desta na ação hospitalar. Assim, o rigor da disciplina acaba por trazer prejuízos aos sujeitos que fazerem parte da situação de internação, seja ele o paciente internado ou seu acompanhante. Destarte, talvez fosse necessária a intervenção nas crenças dos acompanhantes que apresentam tais comportamentos a fim de protegê-los ou clarear sua decisão entre tocar ou não na paciente e usar instrumentos como a luva para sua proteção. O acompanhamento da pessoa com patologia também ocorre a partir da complexidade da doença, quando doenças paralelas à patologia principal levaram a uma complexidade no tratamento. Isso pode ser percebido na seguinte fala: Teve [outras internações], já fez quimio, caiu cabelo, agora tem que fazer quimio de novo. Mas, ela não iniciou porque o pé dela está lesionado. (...) ela foi pra casa na quinta, domingo ela voltou pra cá com o pé todo inchado. Tinha uma coisa no pé. O pé todo assim, ficou preto, preto igual à beterraba. (...) Ai veio essa coisa do pé. No dá pra fazer quimio porque o pé não sara. Amanhã a médica vai olhar o pé dela pra poder fazer a quimio, enquanto não faz a quimio a doença tem se alastrado, está nos ossos, nos braços, nas pernas, em tudo. Sabe, dolorido, é bem dolorido (sic). P2 Percebe-se que devido às dificuldades em realizar os atendimentos fisiológicos aparecem incertezas e dúvidas quanto ao tratamento, prognóstico e a continuidade de existência do paciente, gerando sofrimento ao familiar. E, apesar desse sofrimento, ele tem que lidar com o sofrimento do outro que, talvez, esteja tão angustiado quanto ele. Assim, por vezes, ele acaba desconsiderando seus sentimentos para lidar com as emoções do familiar adoentado. No entanto, isso pode ter consequências para o familiar como o aparecimento de doenças. Para Filho (1992, p.97) todo o processo de adoecer tem sempre motivação a partir da história da pessoa, não acontecendo por acaso. Portanto, compreende-se “os processos de 56 adoecer, não como um evento casual na vida de uma pessoa, mas sim representando a resposta de um sistema, de uma pessoa que vive”. Dessa forma, as relações sociais como rompimento de laço familiar, privação de necessidades básicas, separação, entre outros, são aspectos que potencializam os efeitos psicossomáticos (FILHO, 1992). Portanto, mais uma vez parece ser necessário que o hospital tenha investimentos direcionados ao familiar a fim de evitar e prevenir o desenvolvimento de doenças nestes, visto que a crise influencia diretamente na saúde biopsicossocial da pessoa. Outra forma de conviver com a internação hospitalar é reorganizando aspectos da vida extra e intra-hospitalar, isso ocorre, por vezes, recorrendo às crenças, realizando cuidados aos compromissos anteriores à internação e organização emocional ocasionados pela internação. Portanto, uma das formas de enfrentar a internação hospitalar, as dúvidas frente à doença, a finitude da vida, o sofrimento é recorrendo às crenças, principalmente na sua fé em um poder superior. Em relação a isso P2 diz: A gente tem que deixar de olhar pra esse mundo, pra beleza desse mundo, nós temos que olhar para o brilho de Deus, pro brilho que ele nos concede e o que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, temos que nos apegar nesse ponto que estás agora porque aqui não vai ficar ninguém. (...) Eu tenho certeza que o amor remove montanhas, então Deus sabe cuidar de mim. (...) É ali que nós podemos chegar mais pertinho Dele, no sofrimento. Eu sempre digo: pessoa que não sofre não conhece a Deus, de verdade. (...) Só mesmo com Deus no coração pra poder suportar essas coisas (sic). A crença em um poder maior é uma forma de explicar o fenômeno que está acontecendo, ou seja, a doença acontece por algum motivo, mas que só um ente maior sabe, tornando-se inquestionável a doença, pois foi esse poder maior quem determinou. A fé que se tem nesse poder é o que possibilita suportar o momento de sofrimento, ou uma estratégia adaptativa para manter o equilíbrio e voltar à homeostase. Para Kübler-Ross (1997) a pessoa e a família, quando descobrem uma doença com possibilidades de finitude, passam por etapas como a negação da doença, raiva de ter a doença e de ter que sofrer, barganha tendo esperança de receber a cura de Deus, depressão, aceitação da doença e esperança, pois mesmo aceitando a doença, a esperança faz parte da condição humana. Apoiar efetivamente famílias nesses modos de defesa do sofrimento, inclusive compreendendo o processo de barganha, faz-se importante, haja vista que somente a partir daí, de um apoio real, oriundo do ambiente hospitalar é que se poderá perspectivar outros pontos de apoio, para além da barganha enquanto defesa empreendida. 57 Em relação aos cuidados de compromissos anteriores à internação, para P6, é necessário além de cuidar da mãe hospitalizada, prestar atendimento à sogra com 96 anos que mora com ela, sendo este um compromisso anterior. Sobre isso ela diz: Daí eu tenho a minha sogra que mora comigo, 96 anos também, ela quase não dorme à noite. Ai o meu marido vai atrás de uma empregada, mas daí não tem. Muitos problemas. (...) Mudou que eu to achando que eu to ficando cansada. E teve feriadão e teve 10 pessoas na minha casa de visita lá de Santos, da família do meu marido, e ai eu fico preocupada com elas, tem que fazer comida. Daí tu te preocupavas. Não tem como tu relaxar, eu não consigo dormir também. Eu tomo remédio pra dormir, eu tomo remédio pra pressão. Eu to fazendo tratamento para o esôfago. Vários problemas. Eu sou muito nervosa (sic). P6 Costa, Mombelli e Marcon (2009, p. 318) afirmam que há preocupações que se apresentam fora do ambiente hospitalar como as que advém dos filhos, esposo/esposa, trabalho e outras. Assim, a internação hospitalar constitui, por vezes, um fator conflitante para a família, visto que exige desta uma nova organização. A hospitalização, que como já fora dito, é uma situação que pode gerar crise à homeostase do sistema familiar, devido ao interrompimento do padrão de funcionamento do sistema, visto as necessidades internas e as solicitações externas (ROMANO, 1999). Na crise, as estratégias adaptativas utilizadas sem sucesso para manter o equilíbrio podem ser alterações do sono, alimentares, entre outros. A dificuldade de dormir e nervosismo, apresentado por P6, podem ser respostas de ansiedade, que ocorrem pelo interrompimento do padrão de funcionamento do sistema familiar. Percebe-se que tal sintoma estava pré disposto devido ao seu padrão de funcionamento, que se apresenta nos pensamentos, ações, crenças, na comunicação verbal, não verbal e no não dito. Portanto, sua forma de agir frente a essas situações é tendo insônia. No entanto, outros familiares podem apresentar outros sintomas, cada qual de acordo com suas crenças e padrões de funcionamentos (ROSSET, 2008). Marcon (2005) e Brito e Rabinoch (2008) citam que mudanças no nível emocional são vivenciadas pelas famílias que convivem com pacientes crônicos. Sentimentos como “temor, ansiedade, desespero, impotência, saudade, solidão, preocupação, insegurança, medo, tristeza, entre outros”. Henckemaier (2002, p.404) aponta que são constantes as experiências da equipe vividas com famílias nervosas, descontroladas e fragilizadas com a situação da doença, além de terem “de fazer parte de uma instituição cujo ambiente é sombrio, diferente e permeado de normas e rotinas a serem respeitadas a partir do momento da internação, também causa transtornos à vida familiar”. 58 Destarte, faz parte da reorganização de aspectos da vida a organização emocional. Sobre isso, os entrevistados dizem: No meu caso assim... tô tranqüila, tô passando... é cansativo né, a gente fica cansada tem toda aquela coisa de ... é tua parente, mexe contigo, com o teu emocional, é o desgaste físico, emocional, tudo junto (sic). P5 Tal tipo de sentimento ocorre, principalmente, devido ao súbito aparecimento da doença, dúvidas do tratamento, prognóstico, medo de que o paciente sinta dor ou morra, falta de privacidade e individualidade, tanto do paciente quanto do acompanhante, ambiente desconhecido, separação social seja do trabalho, casa, amigos, vizinhos, parentes, animais de estimação, entre outros (ROMANO, 1999). Diante desses sentimentos e da fala da entrevistada anterior, parece ser possível que, ao terem reconhecido os efeitos emocionais tais familiares passam a conviver melhor com eles - uma condição que parece precisar caber dentro do espaço hospitalar, seja direcionado aos pacientes internados ou às famílias acompanhantes. Para conviver com essas dificuldades são criadas estratégias psicossociais realizando atividades como estudar, conversar, utilizar recursos áudio-visuais, leitura, trabalhos manuais, ajudar outras pessoas internadas, sendo que essas atividades podem ocorrer com o objetivo de passar o tempo dentro do hospital. Em relação às estratégias, respectivamente os entrevistados dizem: Agora eu to estudando de novo pro vestibular. Agora eu quero fazer outra faculdade, então eu to estudando. Então eu trouxe a minha apostila que eu to fazendo cursinho lá em Chapecó, então eu trouxe ela junto comigo e uma revista de atualidade também (sic). P1 (...) ai tem ali... paciente com outro acompanhante daí a gente conversa e assim passa o tempo (sic) P5 Mas, assim, ver televisão, essa noite eu trouxe filme para ver no computador, coisas assim (sic). P5 Eu tô lendo. A moça que ganhou alta ontem emprestou três livros pra mim e eu já tenho a revista ali e mais outro livro. To lendo. Eu trouxe a bíblia de casa também, de vez em quando... mas enjoa, daí já largo. Um pouco de cada coisa, é isso pra passar o tempo (sic). P4 Tricô (...)Isso é bom porque te tira o pensamento da doença, faz pensar nos pontos que ta faltando que ta fazendo, então isso tudo é muito bom. É muito importante isso. Ajuda muito, ohh (sic). P2 59 Se tem outra pessoa que precisa de ajuda a gente ajuda. Como hoje de manhã a outra senhora foi fazer exame eu ajudei segurando a cadeira, o soro dela, sabe. Então, é isso que a gente está fazendo aqui (sic). P6 (...) É um passatempo. O tempo passa mais rápido. Então, se a gente fica sem fazer nada o tempo demora a passar, e se agente fizer alguma coisinha, as vezes, passa rápido (sic). P3 As motivações que levam às escolhas dessas atividades pelos acompanhantes são singulares a cada uma, no entanto, o ambiente hospitalar limita as escolhas e possibilidades. Visto que é um ambiente onde tem como regra a divisão de espaços. Portanto, é preciso que o acompanhante concilie uma atividade que lhe dê prazer com as possibilidades desse espaço, quase sempre um quarto dividido entre diversas pessoas. Assim, por um lado, o ambiente hospitalar propicia o desenvolvimento de atividades pré dispostas pelos acompanhantes, as quais ele pode sentir prazer, e por outro, ainda que propicie até mesmo certo compartilhamento de estratégias, faz com que estas sejam também restritas. Nessa direção de restrição, pode ser visto que a criação de estratégicas com o objetivo de passar o tempo se fez bastante presente entre os entrevistados. Portanto, conclui-se que o espaço hospitalar ao diminuir às possibilidades de estratégias, leva também ao ócio, que por sua vez pode trazer novos sofrimentos para a pessoa. Esse é um dos momentos da vida dos acompanhantes em que o hospital deve se posicionar e propor estratégias e possibilidades ao familiar, buscando cumprir as diretrizes da PNH. Isto poderia ocorrer por meio da realização de grupos de ajuda mútua, e disponibilização de atividades de livre escolha que possa açambarcar em maior nível possível as vontades pessoas. Relacionado ao cuidado com o familiar, faz-se necessário, sobretudo neste contexto, o apoio à reflexão por parte do familiar sobre seus sentimentos, emoções e ações no acompanhamento do paciente, pois esta análise implica na forma como o familiar se percebe e se posiciona em relação ao espaço que está inserido. Isto pode levar a novas estratégias psicossociais sejam propostas e a rotina não se torne uma dificuldade ainda mais no acompanhamento. Neste contexto, o apoio psicológico pode se voltar também ao luto que esse familiar passa. Tais lutos para além daquele que pode ser antecipatório à perda de um familiar, pode se referir às impossibilidades de realização de atividades e rotinas anteriores. Destarte, o psicólogo poderá auxiliar o familiar acompanhante a perceber-se como acompanhante, adaptar-se à nova condição imposta pela internação e enfrentar as situações 60 dessa permanência (TONETTO; GOMES, 2007). No entanto, é necessário que o hospital tenha espaços com atividades para o familiar acompanhante, conforme a PNH. 5.3 ATIVIDADES REALIZADAS PELOS FAMILIARES ACOMPANHANTES JUNTO AO PACIENTE Este subcapítulo descreve e analisa como os acompanhantes cuidam de seus familiares internados e as atividades que realizam para propiciar bem-estar a eles. Percebeu-se que estes cuidados estão relacionados à atenção física, emocional e de prevenção. Dessa forma, as atividades realizadas pelos familiares acompanhantes envolvem as ações de suporte emocional, cuidados realizados pelo acompanhante e lazer para o paciente. A primeira categoria intitulada suporte emocional elucida que o acompanhante, devido ao vínculo e afeto para com o paciente, realiza inúmeras atividades de apoio a este. Nelas, tenta proporcionar acolhimento, afeto, e dignidade à pessoa. Portanto, exerce a função materna que está relacionada ao vínculo, afeto, cuidado, de ser continente e alimentador (ROSSET, 2008). A relação de apoio em função do vínculo e cuidado estão presentes e divide-se em duas subcategorias intituladas ao paciente e preservação da saúde mental do paciente. Em relação ao suporte emocional ao paciente, P2 diz: Hoje foi um dia muito triste, que hoje ela soube que [o tumor] está nos ossos agora. Chorei muito com ela, acalentei, deixei ela. Até não quero demorar muito por que ela ta lá [sozinha] (sic). P2 Sobre esse cuidado, percebe-se que o acompanhante realiza com o paciente algo correspondente ao que foi designado como uma tecnologia leve por Merhy (2002). O autor indica acerca dos cuidados em saúde a necessidade do que chama de tecnologias leves, ou aquelas pautadas na relação. E nessa direção o familiar indica que escuta a pessoa, compreende o momento que está vivendo, acolhe, cria vínculo e possibilita que diminua os estressores que a pessoa internada pode apresentar. Tal necessidade de acolhimento pode estar relacionada ao tratamento e prognóstico, medo de sentir dor ou morrer, falta de privacidade e individualidade, medo de ambiente desconhecido, separação social, “medo da perda de amor e aprovação”, “medo da perda de controle de funções adquiridas durante o desenvolvimento infantil” como a fala, marcha, controle do esfíncter, “medo de perda de alguma parte do corpo” e ‘culpa e medo de retaliação” dos profissionais de saúde (PENNA, 1992, p. 367). 61 Portanto, faz-se necessário que os profissionais estejam atentos a essas dificuldades das pessoas internadas. Diante delas, a presença de um acompanhante pode minimizar esses medos e proporcionar bem–estar, uma vez que potencializado nessa direção. Segundo Merhy (1997), para o usuário, a necessidade de saúde, neste momento, está sendo representada e sentida como um problema que ele está vivenciando como sofrimento, ou risco de sofrimento, e que a pessoa “traduz” como uma questão de saúde a ser enfrentada com a ajuda de alguém. Nesse sentido, o processo de humanização pode estar sendo realizado pelos familiares, visto que reconhecem a dor e sofrimento expressos pela pessoa internada, garantindo a dignidade deles, bem como quando valorizam os aspectos históricos, subjetivos, culturais e biológicos da pessoa que está sendo assistida (BRASIL, 2000). Condição que, ao ter algum tipo de apoio e potencialização por parte do hospital, por meio das suas equipes de trabalho, poderia trazer novos elementos nas relações estabelecidas nesse espaço. Outra forma de cuidar da pessoa internada é a partir da preservação da saúde mental do paciente quando são realizadas ações pelo acompanhante para preservar o paciente de estressores, ansiedades e agressões próprias da hospitalização. Isto, por vezes, pode gerar a necessidade do acompanhante se posicionar frente à equipe e às normas hospitalares, como exemplifica P1 diante do pai que está com uma escara na parte escrotal, e provoca ao paciente sentimentos de vergonha e intimidação: Ainda mais que é uma doença bastante desconhecida, porque tem vezes que tem 5 ali no quarto, 5 meninas ali no quarto, enfermeira, técnico, vem tudo vê, não sei se é pra acompanhar a evolução, sei lá. (...) minha irmã veio e viu 5 meninas dentro do quarto, ela quase teve um treco, ela expulsou todas elas do quarto. A minha irmã mais velha, pois foi uma coisa bem chata, eu nunca tinha percebido isso, toda vez que vinha muita gente ali, ficava todo mundo olhando pra parte escrotal (sic). P1 Foucault (2006) afirma que o hospital é o lugar especializado nas partes do corpo, em que a pessoa é vista fragmentada tanto pela equipe como por ela mesma. Assim, decorre da visão do autor, que pela natureza do hospital, muitas vezes a instituição se coloca em direção inversa à visão integral da pessoa, que abrange dimensões subjetivas. Dessa forma, o hospital, por vezes, desconsidera a pessoa que está ali para ser atendida, colocando-a no papel de objeto de estudo. E como o hospital é um local que exerce poder sobre a pessoa esta pode não conseguir manifestar seus desejos e, nesse sentido, o familiar aparece, neste caso, protegendo o paciente da disciplina divisória imposta pelo hospital. Percebe-se que, por mais que o hospital tente implementar a PNH, há ainda uma dificuldade da mudança, estando enraizadas no familiar acompanhante, no paciente, e até 62 entre os profissionais, o conceito de hospital centralizado nas práticas médicas. No tocante à equipe, especificamente, esta centralização se dá por meio da mecanização da relação trabalhador-paciente e preparo inadequado para lidar com as dimensões subjetivas e sociais pela equipe de saúde (BRASIL, 2004). Portanto, a transformação da alteração desse conceito, assim como a implementação da PNH ocorre de uma forma muito tímida. Segundo Ferrari e Kaloustian (1994) família é o espaço para o desenvolvimento e proteção de seus membros. Ela que propicia a base afetiva e material com o objetivo de promoção de bem estar. Sobre isso P1 afirma que por tantos profissionais ficarem observando e cuidando do ferimento, o paciente fica preocupado e assustado querendo olhar a escara, como diz a fala a seguir: Eu até tentei pegar um espelho [para ele ver a escara no saco escrotal], mas eu acho melhor que até não, que agora ele está bem, vai que tem uma recaída, não sei se vai ser bom. Acho melhor não. Ele fala assim, se cabem 4 gases lá dentro como é que deve ta. Daí fico assim sem saber o que fazer. Nota-se a tentativa da acompanhante pela preservação da saúde mental do paciente, mas que apresenta dúvidas sobre a sua atuação. As questões sobre as atitudes do acompanhante quanto sua ação no hospital podem ser comuns, portanto, faz-se necessário que a equipe de saúde esteja preparada para esse tipo de atendimento e suporte, quando destacase a necessidade da qualificação do atendimento desses profissionais a fim de desenvolverem habilidades, tais quais, mecanismos de escuta para os pacientes, familiares e trabalhadores, acolhimento aos usuários, grupos de trabalho de humanização e garantir que o paciente tenha visita aberta com a presença de acompanhante e de sua rede social. Assim, justifica-se a necessidade de psicólogos estarem trabalhando nos espaços hospitalares e capacitando os outros profissionais, viabilizando a educação permanente dos profissionais. A educação vem ao encontro da PNH que, entre os seus princípios, afirma a realização do “Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade”, bem como a potenciação do cuidado às pessoas (BRASIL, 2004, p. 10). A partir da fala dos acompanhantes, compreendeu-se que os cuidados realizados pelo acompanhante são possibilitados pelo vínculo entre familiar e paciente. Conforme a fala de P1 Porque o meu pai é uma pessoa assim sempre foi muito independente pras coisas. Tem coisa que ele não aceita muito a ajuda. Ele toma antibiótico, tipo ele ta assim com diarréia, a gente já esperava porque vai matar o microorganismo, mas vai 63 destruindo a flora intestinal, daí eu já esperava a diarréia dele. Tipo, daí pra eu limpar primeiro ele não queria ajuda, e ia acabar... daí eu disse: olha pai seu curativo está bem complicado, que fica na parte escrotal, não pode deixar contaminar, você tem que me chamar pra você não prejudicar ainda mais a sua saúde, então me chama por favor. Então a mim ele chama. (...) Eu fui dormir na casa de uma amiga minha. Eu cheguei ele já tava todo defecado, ele tava num estado e ele não chamou ninguém pra ajudar ele (...) (sic). P1 Percebe-se que o paciente sente vergonha de ser cuidado na parte genital e para tal precisou sentir segurança, confiança e respeito pela outra pessoa. No entanto, acredita-se que as pessoas, em sua maioria, sentem-se constrangidas, mesmo que diante de profissionais. Assim, há necessidade da criação do vínculo entre paciente e profissional. Dessa forma, os acompanhantes precisam criar estratégias que possibilitem a aproximação do paciente e a minimização da sensação de desconforto e vergonha. Portanto, esse cuidado pode ter ocorrido, visto que foi possibilitado pelo vínculo. No entanto, questiona-se se os acompanhantes têm habilidades ou mesmo se devem realizar esse tipo de cuidado. Outra forma de cuidar ocorre através do auxílio ao paciente pelo acompanhante. Este auxílio ao paciente ocorre de várias maneiras, tais como ajudar o paciente a se alimentar, tomar banho, trocar de roupa, cobri-lo, levá-lo até o banheiro, caminhar com ele, realizar massagem, atividades de responsabilidades do paciente antes da internação, entre outros. Como relatam os entrevistados: Eu chego de manhã ela já está esperando pra tomar banho, ai eu levo ela no banheiro, dou banho nela, ai depois eu coloco ela na cama, eu faço uma massagem na perna dela, passo hidratante, lavo a cabeça, penteio o cabelo. Ai se a comida chega ou um lanchezinho dou pra ela. (...) A gente vai caminhar um pouquinho com ela lá no sol, mando ela colocar as mãozinhas no sol e fazer uma massagem que é bom né (sic). P6 Banho, alimentação, levar no banheiro. Todas essas partes. Ela faz tudo sozinha, mas tem que organizar, tem que ajeitar pra ela comer, ir ao banheiro. Ela senta sozinha, mas... tem que levar ela porque ela não tem como caminhar sozinha, ela está fraca assim, dessa forma (sic). P5 Eu vejo que o meu pai fica todo agoniado, pois agora minha mãe cuida de uma farmácia, meu pai cuidava de outra. Os dois são farmacêuticos, então a que ele cuida hoje está fechada e ai ele fica preocupado com as contas que tem pra pagar, daí a gente fica toda aflita também e as contas vão vencendo. (...)Ai meu Deus, tudo complicado pra gente. Então, acho, a parte mais aflita que a gente está sendo em relação a isso. Que eu vejo ele aflito e acabo ficando aflita junto com ele (sic). P1 Percebe-se que todos os entrevistados realizam auxílio ao paciente, mas podem estar contribuindo, ou não, para o bem-estar destes. Fica clara a importância do acompanhante no 64 hospital, pois sua ausência acarretaria o redimensionamento do número de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. No entanto, por vezes, a presença de acompanhantes é desconsiderada, questionada, ou indiferente pelo hospital. Na pesquisa de Moreno (2007) com enfermeiros, estes apontaram que quando a família está junto com o paciente durante o processo de internação, há demonstração pelo paciente de maior adesão ao tratamento, o que aproxima a relação entre paciente-família no tratamento após a alta. Todavia, o “estar junto” do familiar nos cuidados em saúde no hospital para que qualifique ainda mais a adesão do paciente ao cuidado, faz com que, por um lado, o familiar contribua positivamente, mas por outro lado ele pode se sentir sobrecarregado. Sugere-se pesquisas sobre a sensação e sentimentos do paciente em relação à presença de um acompanhante e a contribuição ou não da presença deles. E, também sobre qual a percepção da equipe de saúde em relação a presença de acompanhantes no hospital. O lazer para o paciente é outra atividade realizada pelos familiares que proporcionam bem-estar ao familiar internado. Entre os entrevistados foram identificados atividades como leitura, crochê, companhia. Apenas um acompanhante referiu realizar nenhuma atividade de lazer para o paciente. Em relação às ações, os entrevistados afirmaram: A gente conversa bastante, assim, sobre tudo. E agora eu estou estudando também ai... como ele está com muita dificuldade de ler, de vez em quando eu leio pra ele alguma coisa de atualidade (sic). P1 Mais a companhia, que daí as enfermeiras fazem tudo né. Mas a companhia pra gente ficar ao lado dela, vendo o que está acontecendo (sic). P3 Em relação às atividades realizadas junto ao paciente estas se referem àquelas possibilidades possíveis de serem realizadas dentro do hospital, tal quais as próprias atividades que são desenvolvidas pelo acompanhante para si mesmo. Além disso, nota-se que parte da rotina do acompanhante é a de realizar cuidados ao paciente, diante do que há de se ter avanços no sentido de se apoiar tal cuidado, não apenas zelando pela preservação da integridade física dos pacientes atendidos, preparando e informando tais familiares, como dos aspectos psicológicos envolvidos. Assim, há de se ter fortalecidos os vínculos em geral aí desenvolvidos entre paciente equipe e acompanhante. Tal cuidado, uma vez perspectivado pelo hospital, podem ser relacionados àquela função materna na família, e devem ser problematizadas pelo hospital a fim de que possam dar suporte aos familiares acompanhantes. Dessa forma, destaca-se, novamente, a importância da educação permanente aos profissionais 65 e da atuação dos psicólogos tanto com a equipe e paciente como com o familiar. No entanto, por vezes, há dificuldades do hospital em cumprir essa questão na PNH, entre elas, destacouse o enraizamento da mecanização da relação trabalhador-familiar e o preparo inadequado para lidar com as questões subjetivas. 5.4 CONDIÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO HOSPITAL AOS FAMILIARES ACOMPANHANTES Esse subcapítulo identifica, mais especificamente, como o hospital e equipe de saúde destinam cuidados aos acompanhantes. Esses cuidados podem ocorrer de várias maneiras como condições físicas, alimentares, de manipulação do paciente, tecnologia leve, entre outros. Para realizar a análise, foram criadas três categorias intituladas condições de hotelaria, atenção da equipe de saúde aos acompanhantes e condições disponibilizadas pelo hospital geral correspondente à Política Nacional de Humanização. A categoria condições de hotelaria ocorre, segundo às pessoas entrevistadas, de duas maneiras: pela atenção hospitalar adequada, e falta de infra-estrutura. Percebe-se destaque em relação à primeira subcategoria, atenção hospitalar adequada, haja vista que todos os entrevistados referiram ter atendimento com qualidade. Sobre isso, eles falam: Eu acho que o jeito que está, tá ótimo. (...) Eu nunca pude reclamar de hospital nenhum que eu fiquei até hoje. (...) [o que está bom?] O tratamento das pessoas, é a comida, o café, o ambiente é bom porque, assim, é um silêncio. Não tenho queixa nenhuma de nada, de nada. O que eu tenho pra te falar é que eu não tenho nenhuma queixa. Isso é bom, porque se a gente fosse maltratada eu ia dizer, mas não né, está tudo muito bom. A gente nem sabia que tinha comida pro acompanhante, que tinha lugar pra gente dormir e tem tudo isso (sic). P4 Nessa ala aqui, não sei como é nos outros, mas aqui assim tu fica muito a vontade, se tu quiseres deitar, se tu quiseres ficar sentada, ficar vendo televisão à noite toda, se tu quiseres... é muito à vontade assim. Não é aquela coisa assim, não é imposta às regras, assim... é uma coisa que você se sente bem a vontade (sic). P5 Percebe-se que os entrevistados encontram no espaço hospitalar o apoio para o objetivo maior que é o de cuidado do paciente, e portanto focam o cuidado nele, não alcançando reflexão sobre suas condições no espaço hospitalar. De certo modo, reproduzem as regras hospitalares como o silêncio, não questionamento e impossibilidade de fazer outras atividades. As escolhas afirmadas por P5 eram as de deitar, sentar e ver televisão à noite, no entanto, ele refere que o hospital o deixa à vontade. Portanto, pergunta-se: o que é estar à 66 vontade no espaço hospitalar? Que poder é esse que impossibilita às pessoas de terem vontade e de não perceberem isso? Nota-se que essas regras estão internalizadas nas pessoas, o que não as possibilita questionar, isso se dá pela própria construção do modelo hospitalar, e o que certamente tem decorrências para instalação de quaisquer políticas de humanização nestas instituições. Para Foucault (1979), na Idade Média, a orientação adotada era de vigilância e registro constante das pessoas no hospital, em que a palavra chave era controle. Controlavam-se as pessoas, os movimentos de locomoção, a disposição interna do hospital, a higiene, a forma da terapêutica, tudo estava sempre vigiado. Essa forma de poder possibilita que o hospital objetifique às pessoas, retirando a singularidade e subjetividade delas, pois todas devem reproduzir às ações da mesma forma, para padronizar o atendimento pela instituição e esta conseguir controlar e vigiar. Conclui-se também que, junto a esse processo de objetivação em consonância com as regras hospitalares, as pessoas não se apropriam da política enquanto direito, quando recebem alimentação e têm um espaço para dormir é visto como um favor e não como direito. Diante desse processo a percepção de uma garantidora destes e de mais direitos, 10.741 – O Estatuto do Idoso que no Art. 16, indica o direito do idoso em ter um acompanhante, o qual, legalmente, deve receber condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, e ainda a Lei 13.324, que no seu Art. 26, garante a permanência do acompanhante nas consultas e internações. Identifica-se que o que é de direito do familiar é visto por eles de uma forma assistencialista, como um favor que o hospital faz para ele. Isso fica claro na fala de P4: “Isso é bom, porque se a gente fosse maltratada eu ia dizer, mas não né, está tudo muito bom. A gente nem sabia que tinha comida pro acompanhante, que tinha lugar pra gente dormir e tem tudo isso (sic)”. Nesta percepção pode se fazer presente aquela relativa a ser o modelo hospitalar criado com função de tirar os moribundos da rua e exercer caridade. Os antigos hospitais eram conhecidos como “Casas de Deus” ou “Casas de misericórdia” e desempenhavam o papel de exclusão social, retirando a população enferma do convívio social e a acolhendo. Assim, o hospital representava um espaço exclusivo para pobres que apresentavam ameaça à coletividade (FOUCAULT, 1979). 67 Apesar de não questionarem as regras e o poder que o hospital exerce sobre eles, algum nível de questionamento sobre elas pode ser vista, timidamente, em uma fala sobre a falta de infra-estrutura hospitalar. Sobre isso, P2 diz: Eu tenho que sair prá fora até pra dar banho nela, porque não dá ali dentro. Não cabe. Então eu acho isso uma coisa muito grave. (...) Ontem o filho dela veio e ficou até meia noite, mas foi embora porque não dá pra dormir... os filhos dela são muito grandes. Como é que vão dormir ali? Dai tem que trabalhar o dia inteiro e a cama é muito pequena... não dá. O quarto também é pequeno. Não tem conforto, não tem conforto. Não tem conforto pra nenhuma pessoa pobre que está doente (sic). P2 Percebe-se que os casos apresentam singularidades, como o acompanhante, que é idoso, pela sua condição física, apresenta indisponibilidade física para acompanhar o paciente quando comparado com pessoas mais jovens. Cabe ao hospital singularizar o cuidado integral das pessoas, possibilitando bem-estar ao acompanhante. Nessa mesma perspectiva, Escher e Cogo (2005) afirmam que o familiar acompanhante encontra, além das dificuldades do não reconhecimento da sua demanda de sofrimento, condições precárias de infra-estrutura. Outro ponto que se destaca no discurso de P2 é que não há conforto para a pessoa sem provimentos econômicos. Assim, remete-se uma perspectiva de que o sistema de saúde, que pela Constituição é universal, tem sua vertentes diferenciadas para pessoas pobres, que no presente caso não tem o conforto necessário. Do mesmo modo, a equidade como um dos princípios do SUS, aqui pode vir sendo descumprida com os desiguais, para o paciente atendido, e com conseqüências para o seu acompanhante, ou seja, em termos legais está previsto que todos os cidadãos têm direito ao bem estar. Andraus, Minamissava, Munari (2004, p.207) dispõem que a equipe de saúde pouco valoriza as interações com a família e que a implementação de ações para a família encontra muitos “desafios de ordem operacional, em razão da infra-estrutura e da organização dos serviços, bem como das condições políticas, econômicas e culturais”. Além de constatar a necessidade do melhor preparo técnico-científico dos profissionais de saúde para atender o familiar. (BRASIL, 2001). Em relação ao bem estar do paciente, P2 diz: O que eu acho também é que a gente tem que sair daqui pra ir lá do outro lado fazer o exame. Podia ter tudo aqui dentro do hospital para que o doente não precise sair aqui de dentro. Se tem lá podia ter aqui, pra ter mais conforto pra pessoa que está doente. A minha irmã foi anteontem pra lá, fui junto com ela duas vezes, lá numa clínica, lá não sei aonde [fora do hospital] (sic). P2 A falta de algumas tecnologias hospitalares, relativas a equipamentos e procedimentos traz sofrimento e dor às pessoas. Como no caso da irmã de P2, que apresenta 68 tumores no corpo e estes provocam dores. O deslocamento da pessoa, para outros setores e ambientes fora do hospital, pode potencializar a dor. Portanto, para não ver seu familiar adoentado sofrer, P2 questiona a falta de tecnologias no hospital. Por outro lado, o hospital se articula na rede para suprir as necessidades da pessoa, neste caso, na realização de exames. Mas, questiona-se: quais os cuidados feitos nesse transporte? Qual o preparo dos profissionais para a realização desse transporte? Na condição de acompanhante todos esses questionamentos acerca da falta de infra-estrutura tem decorrências para sua função junto ao paciente, trazendo-lhe sofrimentos. Em relação ao preparo dos profissionais para o cuidado ao acompanhante, a categoria atenção da equipe aos acompanhantes destaca-se, principalmente no que tange a tecnologia leve da equipe de saúde, identificada nas seguintes falas: Os enfermeiros... as pessoas trabalham muito bem, elas tratam a gente muito bem, esse é o conforto que a gente tem no hospital (sic). P2 Com certeza [a equipe se preocupa com o acompanhante], hoje até eles me viram estudando sentada naquele sofazinho que serve de cama também, daí trouxeram uma cadeira. Acharam que eu estava meio torta. Daí eles dão alimentação, perguntam se está tudo bem. Bem bacana, com certeza que se preocupam também com o acompanhante (sic). P1 É assim... eles vêm, se preocupam, perguntam como é que agente está, como é que está se sentindo. Tem a menina que passa no quarto, de vez em quando, pergunta como é que a gente está se sentindo (sic). P3 Como já indicado, antes, a tecnologia leve é a parte da relação entre a pessoa que recebe o cuidado e o profissional, sendo que esta deve conduzir todo o trabalho. Não há como realizar uma intervenção apenas com tecnologia dura, ou aquela relativa aos equipamentos e procedimentos, pois esta caracterizar-se-ia como uma relação violenta. Caso, uma pessoa chegue em um serviço de saúde para ser atendida e o trabalhador não faça contato visual no atendimento, não explica os procedimentos e se valha de uma suposta autorização hospitalar para estabelecer contato com o corpo do paciente sem a sua aprovação, isto pode causar um agravo ao seu sofrimento, e portanto é uma violência. A violência psicológica se expressa nos maus tratos simbólicos que pode provar, no usuário, a sensação de desinformação, desrespeito, desprezo e depreciação (MERHY, 1999). Na fala de P3, o profissional se relaciona com a pessoa, a olha e a escuta, não realizando apenas os procedimentos hospitalares padronizados, portanto ele realiza um trabalho vivo, pautado na relação, produção de vínculo, acolhimento, conhecimento técnico, equipamentos, entre outros 69 (MERHY, 2002). Caso, ele apenas realizasse os procedimentos como injeção, verificação de pressão arterial, consulta médica e não tivesse cuidado com a pessoa, seria uma violência contra esta. No entanto, perguntar como a pessoa está se sentindo apenas para seguir um protocolo, percebendo a pessoa como um objeto, não está sendo utilizada a tecnologia leve, mas sim violência. Soares e Leventhal (2008, p. 327) afirmam a importância de “manter diálogo, transmitir confiança técnica, compreender e respeitar o outro”, ações que são chamadas por Mehry (2002) de tecnologia leve. Esse cuidado do profissional para com o usuário, ou seja, a tecnologia leve, precisa fazer parte dos procedimentos duros, ou daqueles que envolvem grande tecnologia, não precisando tal dispor de um tempo além do já disponibilizado. O profissional deve utilizar como estratégia ouvir a pessoa, estar disponível e ter interesse pelo outro (CARNEIRO, 2008). E essa postura de atenção disponibilizada ao paciente, por extensão, deve também ser voltada ao familiar. O interesse pelo outro e o cuidado da equipe pelas pessoas internadas é percebida na fala de P1, em que, pelo fato do enfermeiro olhar para ela e levar uma cadeira, possibilitou vínculo entre ambos. Portanto, faz-se importante a sensibilidade por parte da equipe de enfermagem em ter empatia pelo outro e compreender os processos e sentimentos dos familiares que vivenciam a internação, sendo que este deve estar alerta às necessidades e as novas demandas do familiar (GOMES, ERDMANN e BUSANELLO, 2010) O cuidado da equipe para com os acompanhantes perpassa também pela orientação quanto aos procedimentos. No entanto, informar à pessoa, o que na perspectiva de Merhy são as tecnologias leve-duras, ou tecnologias com médio grau de complexidade, também precisam ser acompanhadas das tecnologias leves, caso contrário constituem-se em apenas um protocolo hospitalar. Contudo, pode ser vista certa ausência dessa articulação entre tecnologias, que pode estar ligado apenas a racionalização de procedimentos, conforme a fala de P2: Eles disseram o que tem que fazer. Usar luva, passar álcool nas mãos, cuidar com a minha coluna, não tocar nela (sic). P2 O cuidado ocorre na relação entre as pessoas e desenvolve-se em tempo contínuo, e além das tecnologias “abre espaço para negociação e a inclusão do saber, dos desejos e da necessidade do outro” (PINHEIRO, 2009 p.113). Assim, não basta apenas informar os procedimentos, mas perceber a relação do acompanhante com a internação e os significados disso para ele. 70 Em relação aos atendimentos ao acompanhante, um entrevistado destacou a falta de atendimento psicológico ao acompanhante, conforme a fala: Assim, a parte vamos dizer emocional, a psicológica não. É mais você ali que vai lidando com as situações, vai interagindo com o médico, vai perguntando... com a equipe de enfermagem, se precisa de alguma coisa, mas assim, exclusivamente, nesse ponto, não (sic). P5 A atuação do psicólogo faz-se necessária, para estabelecer a expressão da dimensão subjetiva da pessoa. No entanto, para tal atuação é necessário que a enfermagem esteja capacitada para identificar, acompanhar e direcionar a demanda subjetiva para o profissional adequado. Entretanto, estas questões devem ser pactuadas em reuniões de equipes multiprofissionais, quando nas discussões dos casos clínicos. A atuação do psicólogo juntamente com outros profissionais pode ocorrer a partir de grupos educativos cujo objetivo é o de conscientizar o paciente e sua família da doença e de formas de tratamento (ISMAEL, 2005). Nesse sentido, a orientação ao paciente e familiar tem como metas a prevenção e o tratamento (CAMPOS, 1995). Contudo, uma certa indiferença das pessoas entrevistadas em relação aos aspectos emocionais que envolvem o acompanhamento pode ser visto nesse estudo. E isto pode ser relacionado às crenças que os atendimentos prestados no hospital são para o corpo e não para a pessoa doente, e muito menos para o seu familiar que está acompanhando, como fala P4: Não, porque eu vou na frente e já pergunto [para a equipe de saúde]. Se eles forem perguntar pra cada um que está aqui eles também não trabalham. Porque eles já vão ali pra visitar e vê como é que está o paciente. E daí se eles forem fazer mais pergunta pra todo mundo... não sei, eu penso desse jeito (sic). P4 Nota-se que a acompanhante afirma que os familiares não devem estar inclusos no atendimento da equipe, isso pode ocorrer devido a um senso comum que naturaliza a forma de interpretar a realidade vivenciada de que a equipe deve ser voltada ao cuidado do paciente. Portanto, o familiar desconsidera, por vezes, seus sentimentos, vivencias e foca no paciente. Essa é uma estratégia psicossocial do acompanhante para vivenciar a internação, que é potencializada pelo hospital. Assim, o psicólogo, nesse espaço, pode, inclusive, proporcionar, aos acompanhantes, percepções como estas, prestando informações, desmistificando algumas crenças e possibilitando maior autonomia do acompanhante, aumentando o controle da situação (ISMAEL, 2005). 71 A Política Nacional de Humanização, a partir da fala dos entrevistados, foi possível de ser identificada nas condições disponibilizadas pelo hospital aos familiares. Esta política pode ser discutida de três formas, são elas: implementação da PNH, burocracia hospitalar e dificuldade de acesso à saúde. A implementação da PNH no hospital, a partir dos entrevistados, parece ocorrer de forma ainda muito insipiente. Isso porque é necessário mudar toda a cultura hospitalar e propor uma nova forma de ser e fazer os serviços de saúde, seja ela o respeito à pessoa, melhor qualidade no atendimento, capacitação dos profissionais para um novo conceito em saúde pautado pela humanização. Sobre isso, os entrevistados relatam: Peguei um livro pra ler que a moça passou, deixou um livrinho aqui e estou lendo. (...) esse negócio do livro achei uma idéia muito interessante pra pessoa passar o tempo de estar oferecendo um livro. Eu nem sabia que existia aqui dentro. Então eu achei bem interessante... se preocupando com os pacientes, mas com os acompanhantes também. E assim, a gente se sente muito a vontade (sic). P5 Aqui eles deixam colherinha, deixam faca pra trás. Elas são muito carinhosa, muito gente fina com a gente, com as pessoas, com todo mundo, não só comigo. (...) Então, aquele eu já não gostei e era um hospital pequeno, era uma clinica, mas não me lembro. Assim, eles não deixavam nem uma faca pra gente descascar uma laranja, pro acompanhante não davam comida nada (sic). P4 Estar em um hospital retira, por vezes, a autonomia da pessoa e essa fica a mercê das regras e decisões institucionais. Portanto, ter empatia, reconhecer a necessidade do outro, sua subjetividade e singularidade faz parte do processo de humanização hospitalar. Processo que deve ser transversal e já fazer parte do hospital e não ser algo a ser implementado como novo. Esses pequenos atos como emprestar um livro e deixar um talher fizeram diferença na vivência desses acompanhantes de internação, pois o hospital validou e garantiu às necessidades da pessoa e expressos em tais ações, garantindo o vínculo. No entanto, faz-se a ressalva da necessidade de implementação de outras ações e atividades do hospital para com o acompanhante e paciente. É necessário “pensar e articular espaços institucionais para analisar, refletir, discutir e exercitar modelos de assistência pautados na coordenação do processo de cuidar que incluam a família” (DELL’ACQUA, 2008, p. 118), já que o processo de humanização pauta a valorização dos sujeitos implicados no processo de bem estar do paciente e seu familiar. No entanto, estão presentes no hospital o excesso de burocracia hospitalar como documentos para se fazer um exame ou cirurgia, o tempo de espera para saber um 72 diagnóstico, os erros dos profissionais em relação a procedimentos de tecnologia dura, a espera pelo atendimento médico, entre outros. Em relação a isso, os entrevistados dizem: Até agora a enfermeira veio e disse que o médico veio e preencheu uma guia pra fazer o pedido da angioplastia, ele já preencheu errado. Ela está esperando ele chegar que é pra ela levar lá pra eles autorizarem. Ver o horário que ela [a paciente] tem que entrar em jejum para ela fazer a cirurgia. Então, tudo demora. E a gente fica preocupada, porque não sei se ela vai fazer (sic). P6 A burocracia hospitalar e a falta de informação podem deixar os acompanhantes ansiosos e preocupados. Portanto, os profissionais devem atuar nesse sentido, criando estratégias junto com os pacientes e acompanhantes para minimizar a ansiedade. Os profissionais que atuam no hospital como enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, entre outros, devem atuar em consonância com a PNH e possibilitar que os processos burocráticos da internação não tragam mais sofrimento. Percebe-se isso na fala de P6 que possui dúvidas quanto aos procedimentos que serão adotados na mãe, diante dos quais, quiçá, alguns minutos que possibilitassem explicações do que estava acontecendo, pudessem minimizar a ansiedade do acompanhante. A subcategoria dificuldade de acesso demonstra a percepção que os entrevistados têm da gestão do Estado em relação à saúde, afirmando que estão descontentes e voltam a dizer que o SUS é assistência de saúde diferenciada para pessoas pobres economicamente, como dizem os entrevistados: Conforto, conforto no geral para os pacientes, porque quem é rico querida, sempre paga, mas o pobre não paga, o pobre não pode pagar. Ai fica esperando pela cirurgia (sic). P2 (...) dá vontade até de chorar, tu vê tanta coisa desse mundo que os políticos fazem. Não fazem uns hospitais bons, não tem um lugar adequado pra colocar um acompanhante do lado na hora do sofrimento. Não é fácil (sic). P2 O hospital em si, eu vou te falar o que os enfermeiros fazem o que podem, que é a profissão deles. Mas o hospital em si, o hospital até se preocupa, mas os que comandam é que não se preocupam, ou os lá de cima, o hospital não pode, eu não sei. Eu coloco mais a culpa nos governantes, os governantes que não fazem uma coisa adequada pra ter um hospital pra satisfazer o povo (sic). P2 Sobre isso Foucault (1979, p.194) afirma o crescente desenvolvimento de um mercado médico centrado nos exames, diagnóstico e terapêutica individual. A medicina não pode ser desassociada da organização “de uma política de saúde e de uma consideração das 73 doenças como problema político e econômico”. O autor sugere que o estado da saúde da população foi definido como objetivo político e dessa forma, o Estado iniciou movimentos de organização e controle sociais. No entanto, essa iniciativa não é restrita ao Estado, pois está espalhada em toda a sociedade. A lógica da política de governo não é apenas controle do Estado, todos a compartilham. E tem reflexo na organização da família e a utilização da medicalização como primeira instância. Assim, o bem-estar físico da população, a ordem e o enriquecimento são objetivos do Estado. no momento em que os procedimentos mistos de assistência são decompostos e decantados e, em que se delimita, em sua especificidade econômica, o problema da doença dos pobres, a saúde e o bem-estar físico das populações aparecem como um objetivo político que a ‘polícia’ do corpo social deve assegurar ao lado das regulações econômicas e obrigações da ordem (FOUCAULT, 1979, p. 197). A qualidade das ações e dos serviços dos SUS depende do desvelamento de uma luta que envolve um conflito de interesses entre o Estado através de seus governantes, o corporativismo profissional, movimentos sociais e sindicais e a organização dos usuários do SUS. Assim, as pessoas, que fazem uso do setor saúde, em especial o hospital, ao estarem esclarecidas dessa realidade, podem interferir com mais propriedade sobre essa mesma realidade. E, ao se apropriarem da política, podem questionar os gestores sobre as ações do hospital, fazendo-se cumprir seus direitos. Debates relacionados ao submetimento das pessoas às regras hospitalares e a não existência de espaços para os familiares parecem ser necessários de terem seu início, de modo que também acompanhantes possam desempenhar poder nesse espaço para que ele seja aumentado em sua capacidade de atuação pautada no singular e na integralidade. 74 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS O contexto histórico que envolve a Política de Estado voltada aos familiares que acompanham pacientes internados em hospital geral é recente, ao passo que esta prática faz parte da solidariedade e cooperação humana ao longo da história. Os familiares que vivenciam o acompanhamento de pacientes em uma instituição hospitalar referem queixas pelas condições estruturais do ambiente, agradecimento pelo cuidado da equipe, insatisfação com o modo operado pela gestão hospitalar e, principalmente, encontra-se uma ausência de consenso sobre quais os sentimentos e ações que envolvem as estratégias que esses mesmos familiares realizam no momento de acompanhar o paciente internado. Neste intuito, essa pesquisa objetivou caracterizar quais seriam as estratégias psicossociais utilizadas pelos familiares para acompanhar os pacientes internados no Hospital Geral e, para tanto, entrevistou-se seis familiares acompanhantes de pacientes internados em um Hospital Geral da Grande Florianópolis. Em relação ao cotidiano dos familiares durante o acompanhamento no Hospital Geral, identificou-se que os motivos que levam o familiar a estar como acompanhante ocorrem por: disponibilidade de tempo, ausência de outras pessoas, licença do trabalho e intimidade. Destaca-se que algumas pessoas são pré-dispostas no seu sistema familiar a serem acompanhantes, e assim são definidas por comprometer menos o padrão de funcionamento familiar, continuar a homeostase e provocando menor crise na família. No entanto, os familiares que acompanham precisam de compreensão de pessoas para conseguirem realizar as atividades anteriores e hospitalares, tais quais o cônjuge, parentes e de pessoas relacionadas ao trabalho. Assim, vê-se que é necessário que o acompanhante tenha uma rede de cooperação que dê suporte a essa nova configuração do seu cotidiano, a fim de que a pessoa consiga tanto ser acompanhante, como se adaptar e resolver suas atividades cotidianas. Ficou claro que para a pessoa se reorganizar, a partir de um evento que gerou crise no sistema familiar, precisa da compreensão de outras pessoas. Identificou-se que, no cotidiano dos familiares acompanhantes, ocorrem mudanças significativas, em que, por vezes, há um rompimento de todas as atividades realizadas anteriormente, ficando o familiar acompanhante disponível apenas para a pessoa internada. Algumas das atividades realizadas antes da internação eram: trabalhar, estudar, disponibilizar tempo para si, lazer, ficar em casa, dormir em casa, entre outros. Isto, porque, há familiares 75 que, por vezes, permanecem no hospital preocupados com os compromissos anteriores à internação. Assim, os familiares acompanhantes reorganizam aspectos da vida em relação aos compromissos anteriores e podem apresentar diversos sintomas que representam a ansiedade frente à internação e a reorganização da vida. Percebe-se que os sintomas apresentados pelos familiares estavam pré dispostos devido ao seu padrão de funcionamento, que se apresenta nos pensamentos, ações, crenças, na comunicação verbal, não verbal e o não dito, ou seja, cada familiar pode apresentar sintomas, cada qual de acordo com suas crenças e padrões de funcionamentos. Para conviver com o sofrimento, os familiares reorganizaram aspectos da vida relacionados a compromissos anteriores à internação, organização emocional e recorreram às crenças correspondentes à religião. Esses mecanismos são estratégias adaptativas para manter o equilíbrio e voltar à homeostase provocada pela crise do sistema familiar, devido à internação. Outras estratégias psicossociais para a convivência com a internação e sofrimento da pessoa internada ocorrem através de atividades como: estudar, ler, conversar, fazer trabalhos manuais, ajudar outras pessoas internadas, utilizar recursos áudio-visuais. Essas atividades são realizadas, por vezes, a fim de passar o tempo e possibilitar que seja mais agradável a permanência no hospital. As motivações que levam às escolhas dessas atividades pelos acompanhantes são singulares a cada um deles, no entanto o ambiente hospitalar limita as escolhas e possibilidades. Isto porque trata-se de um ambiente que tem como regra respeitar o espaço do outro, onde é preciso que o acompanhante concilie uma atividade que lhe dê prazer com as possibilidades dentro do quarto. Essas atividades podem ser utilizadas pelo hospital como proposta aos familiares que estão acompanhando, pois este pode ser um momento em que os familiares podem compartilhar sofrimento, e ser uma estratégia psicossocial para conseguir permanecer no hospital com melhor qualidade de vida. O hospital, a partir da Política Nacional de Humanização (PNH) deve utilizar esses recursos e ampliar a visão das pessoas para escolherem entre participarem ou não das atividades, pois, já que estão para acompanhar, talvez, alguns familiares recusem participar das atividades devido a crenças de não estar realizando um papel adequado de acompanhante. As atividades realizadas pelos familiares a fim de propiciar bem-estar ao paciente estão ligadas ao suporte emocional, cuidados manuais e possibilitar lazer. O familiar acompanhante realiza inúmeras atividades para a promoção de saúde e prevenção, sendo isso, 76 possibilitado pelo vínculo e afeto entre ambos. O familiar protege o paciente de agressões próprias da hospitalização. Assim, entende-se a importância do acompanhante no hospital, que pode ou não qualificar e dar suporte à permanência do paciente nesse espaço e para o enfrentamento de dificuldades. A identificação das condições disponibilizadas aos familiares acompanhantes revelaram que os familiares dessa pesquisa se colocam submetidos ao poder hospitalar e adaptados para reproduzirem as regras hospitalares como silêncio, não questionamento e impossibilidade de fazer outras atividades. Nota-se que essas regras estão internalizadas nas pessoas, o que não as possibilita questionar. Isso se dá pela própria constituição do modelo hospitalar. Essa forma de poder tem como objetivo pelo hospital de objetivar as pessoas, retirando a singularidade e subjetividade delas, pois todas devem reproduzir às ações da mesma forma, para padronizar o atendimento pela instituição e esta conseguir controlar e vigiar. Portanto, há uma retirada das possibilidades subjetivas das pessoas, que perpassa o controle quanto à sua forma de permanecer no hospital. No entanto, por outro lado, percebe-se que há a singularidade de cada acompanhante, assim, cabe ao hospital singularizar o cuidado às pessoas, possibilitando bem-estar ao acompanhante. Em relação à PNH esta é caracterizada pela tecnologia leve por parte da equipe, o profissional se relaciona com a pessoa, a olha e a escuta, não realizando apenas os procedimentos padrão, portanto ele realiza um trabalho vivo, pautado na relação, produção de vinculo, acolhimento, conhecimento técnico, equipamentos, entre outros (MERHY, 2002). Assim, a PNH foi percebida pela pesquisadora quando os acompanhantes têm por parte da equipe pequenos atos como: emprestar um livro, deixar uma faca para descascar uma laranja, trazer uma cadeira para estudar, entre outros. Esses pequenos atos fizeram diferença na vivência de internação dessas pessoas, pois o hospital validou e garantiu às necessidades da pessoa e expressos em tais ações, garantindo o vínculo. No entanto, faz-se a ressalva da necessidade de implementação de outras ações e atividades do hospital para com o acompanhante e paciente. Nota-se que, para um acompanhante, os familiares não devem estar inclusos no atendimento da equipe, isso pode ocorrer devido a um senso comum que naturaliza a forma de interpretar a realidade vivenciada de que a equipe é destinada ao cuidado do paciente. Portanto, o familiar desconsidera, por vezes, seus sentimentos e vivências, focando-se apenas no paciente. Essa é uma estratégia psicossocial do acompanhante para vivenciar a internação, que é potencializada pelo hospital. 77 Em relação às condições disponibilizadas pelo hospital aos familiares acompanhantes, estes relataram que estão satisfeitos. Contudo, percebeu-se que os entrevistados foram submetidos ao poder hospitalar, reproduzindo normas hospitalares, sem maiores posicionamentos. Dessa forma, percebeu-se que as regras e o modelo hospitalar estão internalizados e subjetivados nos acompanhantes, o que facilita ao hospital o cuidado às pessoas, pois padroniza o atendimento, além de possibilitar que este controle e vigie às pessoas. É importante mencionar que houve facilidades e limitações para a realização dessa pesquisa. Destacam-se como facilidades a comunicação com o hospital e enfermeiros das alas do Hospital Geral, que facilitaram a localização de participantes para a pesquisa. Houve ainda o facilitador destes participantes em contribuir com a concretização desta pesquisa e com o avanço científico. As limitações ocorreram no sentido de encontrar familiares acompanhantes que respondessem aos critérios de permanecer no hospital por mais de uma semana e por menos de um mês, estarem entre 30 a 60% do seu dia no hospital, terem entre 21 a 60 anos e serem do SUS. Dessa forma, diante da dificuldade, foi excluído o critério idade do familiar acompanhante e alterado o tempo de permanência no hospital para, no mínimo, três dias e mais de seis horas diárias, tendo como convênio o SUS. Sugere-se novas produções científicas sobre a sensação e sentimentos do paciente em relação à presença de um acompanhante e a contribuição ou não da presença deles, pois poderá justificar ou não a presença do familiar no Hospital e contribuirá para a percepção da importância da subjetividade no hospital, bem como para a implementação da PNH. Do mesmo modo, indica-se o desenvolvimento de pesquisas sobre a percepção da equipe de saúde em relação à presença de acompanhantes no hospital, para poder capacitá-los e possibilitar atendimento integral ao paciente e acompanhante. Além disso, sugere-se também pesquisas acerca da subjetivação do poder hospitalar sobre os pacientes e acompanhantes. 78 REFERÊNCIAS ALMA-ATA, Declaração. Conferência Internacional de Alma-Ata, Cazaquistão, 12 de setembro de 1978. Acesso em 25 mar, 2011. Disponível em: http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf ANDOLFI, Maurizio. A terapia familiar: um enfoque interacional. Campinas, SP: Editorial Psy, 1996. ANDRAUS, Lourdes Maria Silva; MINAMISAVA, Ruth; MUNARI, Denize Bouttelet. Desafios da enfermagem no cuidado à família da criança hospitalizada. Ciência, Cuidado e saúde. Maringá, v.3, n.2, p. 203-208, mai/ago, 2004. Disponívelem: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/5497/3479. Acesso em 25 abril 2011. ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. BEUTER, Margrid; BRONDANI, Cecília Maria; SZARESKI, Charline; LANA, Lettice Dalla; ALVIM, Neide Aparecida Titonelli. Perfil de familiares acompanhantes: contribuições para ação educativa em enfermagem. Rev. Min. Enferm. 13(1): p. 28-33, jan/mar, 2009. Disponível em: http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4c0e47a93ae90.pdf. Acesso em 25 abril 2011. BOMFIM, Arlete C.; BASTOS, Ana Cecília; CARVALHO, Ana M. A.; A família em situações disruptivas provocadas por hospitalização. Bras crescimento desenvolv hum. 17(1), p. 84-94, 2007. Disponível em: http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/rbcdh/v17n1/08.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 julho 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. Acesso em 07 mai 2011. BRASIL, Ministério da Saúde. Manual do PNHAH. Brasília. 2000. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do idoso e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm. Acesso em 07 mai 2011. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização. A humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 79 BRASIL. Norma Operacional Básica: NOB/SUAS. Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. Brasilia. 2005. Disponível em: http://www.servicosocial.ufsc.br/ferramentas/ferramentas/upload/arquivos/d/nov_versao_final .pdf. Acesso em 04 mai. 2011. BRASIL. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. 2.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. BRITO, Eliana Sales; RABINOVICH, Elaine Pedreira. A família também adoece!: mudanças secundárias à ocorrências de um acidente vascular encefálico na família. Interface – Comunic., Saúde, Educ., v.12, n.27, p. 783-794, out/dez 2008. CAPITÃO, Cláudio Garcia; SCORTEGAGNA, Silvana Alba; BAPTISTA, Makilim Nunes. A importância da avaliação psicológica na saúde. Aval. Psicol. [online]. 2005, v.4, n.1, p. 7582. Acesso em: 03 abr. 2011. Disponível em: http://pepsic.bvspsi.org.br/pdf/avp/v4n1/v4n1a09.pdf. CAMPOS, Terezinha Calil Padis. Psicologia Hospitalar: a atuação do psicólogo em hospitais. São Paulo: EPU, 1995. CARNEIRO, Taize Murutiba. Vivenciando o cuidar e o curar como familiar em um hospital. Rev. Bras. Enferm, Brasília: 61(3), p. 390-394, maio/jun, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n3/a19v61n3.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. CARVALHO, Fernanda Loureiro de; ROSSI, Lidia Aparecida Rossi. Impacto da queimadura e do processo de hospitalização em uma unidade de queimados sobre a dinâmica familiar: revisão de literatura. Ciência, Cuidado e Saúde. Maringá, v.5, n.2, p. 243-254, maio/ago, 2006. Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/ view/5088/3300. Acesso em 25 abril de 2011. CENTA, Maria de Lourdes; MOREIRA, Elaine Cristhine; PINTO, Magda N.G. H. R. A experiência vivida pelas famílias de crianças hospitalizadas em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Texto Contexto enferm. 13(3), jun/set, p. 444-451. 2004. Disponível em: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/714/71413317.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. 2ed. Rio de Janeiro: Campus, 1983 COSTA, Jaqueline Barreto da; MOMBELLI, Mônica Augusta; MARCON, Sonia Silva. Avaliação do sofrimento psíquico da mãe acompanhante em alojamento pediátrico. Estudos de psicologia, Campinas, 26(3), p. 317- 325, jun/set, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v26n3/v26n3a05.pdf. Acesso em: 25 abril. 2011. CREPALDI, Maria Aparecida; VARELLA, Patrícia Bittencourt. A recepção da família na hospitalização de crianças. Paidéia. Rib. Preto, ago/dez. 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/paideia/v10n19/05.pdf. Acesso: 25 abril 2011. DAFLON, Fábio. Famílias contemporâneas. 2008. Acesso em: 14 maio 2011. Disponível em: http://www.recantodasletras.com.br/artigos/1323550. 80 DELL’AQUA, Marcos Lourenço. Do acolhimento a desconsideração da família no cenário hospitalar pela enfermagem: a divergência de modelos assistenciais e o sofrimento no trabalho, como componentes intervenientes. 2008. 157p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Estadual Paulista. Botucatu. 2008. Acesso em 28 mar 2011. Disponível em: http://www.pg.fmb.unesp.br/projetos/11112008102738.pdf DESLANDES, Suely F. Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência hospitalar. Ciência & Saúde Coletiva. V.9, n.1. Rio de Janeiro, 2004. Acesso em 18 maio 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232004000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. ESCHER, Rafaela Bertoglio; COGO, Ana Luísa Peterson. Os familiares de pacientes adultos hospitalizados: sua participação no processo de cuidar na enfermagem. Rev. Gaúcha Enferm. Porto Alegre, 26(2), p. 242-251, ago, 2005. FERRARI, M.; KALOUSTIAN, S.M. Introdução. In: KALOUSTIAN, S.M. (Org.). Família brasileira, a base de tudo. São Paulo: Cortez; Brasília: Unicef, 1994. p.11-15. FILHO, Júlio de Mello. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artes Médica Sul, 1992. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987. FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 6ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. FRANCO, Maria Celsa; JORGE, Maria Salete Bessa. Sofrimento do familiar frente à hospitalização. In: ELSEN, Ingrid; MARCON, Sônia Silva; SANTOS, Mara Regina dos. O viver em família e sua interface com a saúde e a doença. Maringá: UEM, 2002. P. 181189. FREITAS, Sandra Moreira de Souza. A criança e a doença: depoimentos de uma psicóloga do hospital do câncer. Psicologia Atual. 1980. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ed. São Paulo: Atlas, 1999. GOMES, Romeu. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: tória, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. GOMES, Giovana Calcagno; ERDMANN, Alacoque Lorenzini; BUSANELLO, Josefine. Refletindo sobre a inserção da família no cuidado à criança hospitalizada. Rev. Enferm. UERJ: Rio de Janeiro, 18(1), p. 143-147, jan/mar, 2010. Disponível em: http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a25.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. HALLIDAY, J. L. Psychosocial Medicine – A study of the sick society. London: Medical Books, 1948. p.141-161. HENCKEMAIER, Luizita; Dificuldades ao cuidar da família no hospital. In ELSEN, Ingrid; MARCON, Sônia Silva; SANTOS, Mara Regina dos. O viver em família e sua interface com a saúde e a doença. Maringá: UEM, 2002. P. 403-420. 81 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese dos Indicadores Sociais 2005. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=774Acess o em: 14 mai. 2011. ISMAEL, Silvia Maria Cury. A inserção do psicólogo no contexto hospitalar. In: ISMAEL, Silvia Maria Cury. A prática psicológica e sua interface com as doenças. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. LEITE, Noélia Silva Ladislau; CUNHA, Sueli Rezende. A família da criança dependente de tecnologia: aspectos fundamentais para a prática da enfermagem no ambiente hospitalar. Esc. Anna Nery. v. 11, n.1, Rio de Janeiro, mar, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452007000100013. Acesso em: 25 abril 2011. LEOPARDI, Maria Tereza. Metodologia na saúde. 2ed.Florianópolis: UFSC/Pós graduação em enfermagem, 2002. MARCON, Sônia Silva. Et al. Vivência e reflexões de um grupo de estudos junto às famílias que enfrentam a situação crônica de saúde. Texto e contexto enfermagem. v. 14. Florianopolis, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072005000500015. Acesso em 28 mar 2011. MERHY, Emerson Elias. O ato de cuidar como um dos nós críticos “chaves” dos serviços de saúde. Campinas, 1999. Disponível em: http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/artigos-04.pdf. Acesso em: 05 mai 2011. MERHY, Emerson Elias. Saúde: cartografia do trabalho vivo em ato. São Paulo: Hucitec, 2002. MINAYO, Maria C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 1999. MINAYO, Maria C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10 ed. São Paulo: Hucitec, 2007. MINUCHIN, Salvador. Famílias: funcionamento & tratamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 18982. MONTEFUSCO, Selma Rodrigues Alves; BACHION, Maria Marcia; NAKATANI, Adélia Yaeko Kyosen. Avaliação de famílias no contexto hospitalar: uma aproximação entre o modelo calgary e a taxonomia de Nanda. Texto Contexto Enferm. Florianópolis, 17(1), p. 72-80, jan/mar, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n1/08.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. MONTILELLI, Marisa; BOEHS, Astrid Eggers. A família na unidade de internação hospitalar: entre o informal e o instituído. Esc Enferm USP. 41(3), P. 468-477, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n3/18.pdf. Acesso em 25 abril 2011. 82 MORENO, Vânia. A família do paciente em situação crônica de vida: a visão de enfermeiros de um hospital de ensino. Acta Sci Health Sci. Mariangá, v.29, n.2, p. 91-98, 2007. Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/1075/531. Acesso em 27 mar 2011. NETO, Francisco Campos Braga; BARBOSA, Pedro Ribeiro; SANTOS, Isabela Soares Santos. Atenção hospitalar: evolução histórica e tendências. In: GIOVANELLA, Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa, et al (Org.). Políticas e Sistemas de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. OLIVEIRA, Jennifer de França. Estratégias de enfrentamento (coping) dos familiares de pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Rev. Soc. Cardiol. Estado de SP, p. 49, jul/set, 2007. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nex tAction=lnk&exprSearch=471887&indexSearch=ID. Acesso em: 25 abril 2011. PENNA, Terezinha. Psicoterapias breves em hospitais gerais. In: MELLO, Júlio. Psicossomática Hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. P. 362-369. PETTENGILL, Myriam Aparecida Mandetta; ANGELO, Margareth. Vulnerabilidade da família: desenvolvimento do conceito. Rev. Latino AM Enfermagem. 13(6): p. 982-988, nov/dez, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v13n6/v13n6a10.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. PETTENGILL, Myriam Aparecida Mandetta; ANGELO, Margareth. Identificação da vulnerabilidade da família na prática clínica. Rev. Esc. Enfermagem da ESP. v.40, n.2. São Paulo, jun , 2006 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S008062342006000200018&script=sci_arttext. PEREIRA, Maria Isabel Marques; GRAÇAS, Elizabeth Mendes das. A co-existência com os familiares dos pacientes hospitalizados: experiência do enfermeiro no seu mundo-vida profissional. Ver. Min. Enf. 7(2): 93-101, jul/dez. 2003. Disponível em: http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4c1222440e3f9.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. PIERRE, C. O exercício da afetividade no relacionamento profissional de saúdedoente. [homepage on the Internet]. São Paulo: ADB; 2006. Acesso em: 28 mar 2011. Disponível em http://www.claricepierre.psc.br/artigos2.htm. PINHEIRO, Roseni. Cuidado em saúde. In: PEREIRA, Isabel Brasil. Dicionário da educação profissional em saúde. 2ed. Rio de Janeiro: EPSJV, 2009. PINHO, Leandro Barbosa; KANTORSKI, Luciane Prado. Refletindo sobre o contexto psicossocial de famílias de pacientes internados em unidades de emergência. Ciencia y enfermeria x(1): 67-77, 2004. Disponível em: http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v10n1/art08.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. PINTO, Júlia Peres; RIBEIRO, Circea Amália; SILVA, Conceição Vieira da. Procurando manter equilíbrio para atender suas demandas e cuidar da criança hospitalizada: a experiência 83 da família. Rev.Latino am enferm. 13(6), p. 974-981, nov/dez, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v13n6/v13n6a09.pdf. Acesso em: 25 abril 2011. PONCIANO, Edna Lúcia Tinoco. Família Nuclear e Terapia de Família: conexões entre duas histórias. Estudos e Pesquisas em Psicologia. v.2 n.2. 2002. Acesso em: 14 mai, 2011. Disponível em: http://www.revispsi.uerj.br/v2n2/artigos/Artigo%203%20-%20V2N2.pdf. PORTER, Roy. Das tripas coração. Rio de Janeiro: Record, 2004. RIECHELMANN, José Carlos. Medicina Psicossomática e Psicologia da Saúde: veredas interdisciplinares em busca do “elo perdido”. In: CAMON, Valdemar Augusto Angerami. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática clínica. São Paulo: Pioneira, 2002. ROLLAND, John. Doença crônica e o ciclo de vida familiar. In: CARTER, Betty; MCGOLDRICK, Monica. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a terapia familiar. 2ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. P. 373-391. ROMANO, Bellkiss Wilma. Princípios para a prática da psicologia clínica em hospitais. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. ROSEN, George. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a história da assistência médica. São Paulo: GRAAL, 1980. ROSSET, Solange Maria. Pais e filhos: uma relação delicada. Curitiba: Sol, 2007. RUDINESCO, E. A família em desordem. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2003. SANTA CATARINA. Assembléia Legislativa. Lei nº 13.324 de 20 janeiro de 2005. Dispõe sobre a fixação nas recepções dos hospitais privados e da rede pública do Estado, da Cartilha dos Direitos do Paciente. Disponível em: http://www.alesc.sc.gov.br/portal/imprensa/leitor_noticia.php?codigo=15432. Acesso em 07 mai 2011. SILVA, Fabíola Soares da. Dimensão imaginativa dos familiares de clientes internados em unidade de terapia intensiva: necessidades de acolhimento e informação sobre saúde. 2008. F.140. Dissertação (mestrado em Enfermagem) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1875. Acesso em 25 abril 2011. SLUZKI, Carlos E. A rede social na prática sistêmica. São Paulo: Casa do psicólogo, 1997. SOARES, Maria de Fátima. LEVENTHAL, Lucila Coca. A relação entre a equipe de enfermagem e o acompanhante da criança hospitalizada: facilidades e dificuldades. Ciência Cuidado e Saúde. 7(3), p. 327-332, jul/set, 2008. Disponível em: http://periodicos.uem.br /ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewFile/6503/3858. Acesso em: 25 abril 2011. TAVARES, Aurileide de Sousa Tavares; QUEIROZ, Maria Veraci Oliveira; JORGE, Maria Salete Bessa. Atenção e cuidado à família do recém-nascido em unidade neonatal: perspectivas da equipe de saúde. Ciência, Cuidado e Saúde: Maringá, v.5, n.2, p. 193-203, maio/ago. 2006. Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude /article/viewFile/5075/3294. Acesso em: 25 abril 2011. 84 TONETTO, Aline; GOMES, William. Competência e habilidades necessárias à prática psicológica hospitalar. Arquivos Brasileiros de psicologia. v. 59, n.1, 2007 VALADARES, Glaucia Valente; PAIVA, Raquel Silva de. Estudos sobre o cuidado à família do cliente hospitalizado: contribuições para a enfermagem. Rev. Rene. 11(3), p. 180-188, jul/set, 2010. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nex tAction=lnk&exprSearch=567458&indexSearch=ID. Acesso em 25 abril 2011. WOLF, Renata Marques. Sentimentos expressos no setting terapêutico. Acesso em: 07 nov. 2011. Disponível em: http://www.clinicacomtato.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=94:senti mentos-expressos-no-setting-terapeutico&catid=42:artigos&Itemid=65. 85 APÊNDICES 86 APÊNDICE A – REVISÃ BIBLIGRÁFICA DE LITERATURA Ano Autor Dalva Irany; 1997 GRUDTNER, CARDOSO, Daniela Eilert; FARIAS, Luciana Aparecida Muniz; BARCELLOS, Wanda Beatriz Elsen. 1998 DUPAS, Giselle; CALIRI, Maria Helena L. Maria; FRANCIOSI, Conceição 1998 FRANCO, Maria Celsa Título Acompanhando por vinte e quatro horas a sua criança: experiência de familiares em unidade de internação Percepções de enfermeiras de uma instituição hospitalar sobre a assistência prestada à família e à criança portadora de câncer Situaçäo do familiar que acompanha um paciente adulto internado em um hospital geral 2000 CREPALDI, Maria Aparecida; A recepção da família na hospitalização de crianças VARELLA, Patrícia Bittencourt 2001 NEMAN, Fabiana Augusto Experienciando a hospitalizaçäo com presença da família um cuidado que possibilita conforto 2002 HENCKEMAIER, Luizita Dificuldades ao cuidar da família no hospital 2003 PEREIRA, Maria Isabel Marques; A co-existência com os familiares dos pacientes GRAÇAS, Elizabeth Mendes das hospitalizados: experiência do enfermeiro no seu mundo-vida profissional 2004 PINHO, Leandro Barbosa de; Refletindo sobre o contexto psicossocial de famílias de KANTORSKI, Luciane Prado pacientes internados na unidade de emergência 2004 OLIVEIRA, Jennifer de França Estratégias de enfrentamento (coping) dos familiares de pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Maria Lourdes; 2004 CENTA, MOREIRA, Elaine Cristhine; PINTO, Magda Nanuck de Godoy; HOLFFING, Ribas 2004 ANDRAUS, Lourdes Maria Silva; MINAMISAVA, Ruth; MUNARI, Denize Bouttelet A experiência vivida pelas famílias de crianças hospitalizadas em uma unidade de terapia intensiva neonatal Desafios da enfermagem no cuidado à família da criança hospitalizada Myriam Vulnerabilidade da família: desenvolvimento do 2005 PETTENGILL, Aparecida Mandetta; ANGELO, conceito Margareth 2005 PINTO, Júlia Peres; RIBEIRO, Procurando manter o equilíbrio para atender suas Circéa Amália; SILVA, demandas e cuidar dacriança hospitalizada: a Conceição Vieira da experiência da família1 87 2005 ESCHERB, Rafaela Bertoglio; Os familiares de pacientes adultos hospitalizados: sua participação no processo de cuidar na enfermagem COGOC, Ana Luísa Petersen 2006 TAVARES, Aurileide de Sousa; QUEIROZ, Maria Veraci Oliveira; JORGE, Maria Salete Bessa 2006 CARVALHO, Fernanda Loureiro de; ROSSI, Lídia Aparecida Atenção e cuidado à família do recém-nascido em unidade neonatal: perspectivas da equipe de saúde Impacto da queimadura e do processo de hospitalização em uma unidade de queimados sobre a dinâmica familiar: revisão de literatura Identificação da vulnerabilidade da família na prática 2006 PETTENGILLI, Myriam Aparecida Mandetta; ANGELOII clínica Margareth 2007 BOMFIM, Arlete C; BASTOS A família em situações disruptivas provocadas por Ana Cecília; CARVALHO, Ana hospitalização MA 2007 MONTICELLI, Marisa; BOEHS, A família na unidade de internação hospitalar: entre o Astrid Eggert informal e o instituído 2007 LEITE, Noélia Silva Ladislau; A família da Criança Dependente de Tecnologia: CUNHA Sueli Rezende aspectos fundamentais para a prática de enfermagem no ambiente hospitalar 2007 MORENO, Vânia A família do paciente em situação crônica de vida: a visão deEnfermeiros de um hospital de ensino 2008 SOARES, Maria de Fátima; A relação entre a equipe de enfermagem e o LEVENTHAL, Lucila Coca acompanhante da criança hospitalizada: facilidades e dificuldades 2008 CARNEIRO, Taize Muritiba Vivenciando o cuidar e o curar como familiar em um hospital Marcos Do acolhimento a desconsideração da família no cenário hospitalar pela enfermagem: a divergência de modelos assistenciais e o sofrimento no trabalho, como componentes intervenientes Dimensão imaginativa dos familiares de clientes 2008 SILVA, Fabiola Soares da Dissertação internados em Unidade de Terapia Intensiva: necessidades de acolhimento e informações sobre saúde MONTEFUSCO; Selma Avaliação de famílias no contexto hospitalar: uma 2008 Rodrigues Alves, BACHION; aproximação entre o modelo calgary e a taxonomia da Maria Márcia; NAKATANI, nanda Adélia Yaeko Kyosen 2009 COSTA, Jaquilene Barreto da; Avaliação do sofrimento psíquico da mãe MOMBELLI, Mônica Augusta; acompanhante em alojamento pediátrico MARCON, Sonia Silva 2008 DELL’ACQUA, Lourenço Dissertação Margrid; Perfil de familiares acompanhantes: contribuições para 2009 BEUTER, BRONDANI, Cecília Maria; a ação educativa da enfermagem SZARESKI, Charline; LANA, Letice Dalla; ALVIM, Neide 88 Aparecida Titonelli 2010 VALADARES, Glaucia Valente; Estudos sobre o cuidado à famíla do cliente PAIVA, Raquel Silva de hospitalizado: contribuições para enfermagem 2010 GOMES, Giovana Calcagno; Refletindo sobre a inserção da família no cuidado ERDMANN, Alacoque Lorenzini; àcriança hospitalizada BUSANELLO, Josefine 89 APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA FICHA DEMOGRÁFICA Unidade de Internação Tempo que o paciente está internado: Idade do acompanhante: Você acompanhou ele durante todas essas __ semanas? Grau de parentesco com o paciente: Quantas vezes por semana você acompanha o paciente? Patologia do paciente: Quantas horas por dia você permanece no hospital com ele? Idade do paciente: ROTEIRO DA ENTREVISTA 1. Por qual motivo você é o acompanhante do seu/sua ___________?(preencher conforme item grau de parentesco) 2. Acontece revezamento? Se sim, com quem são feitos? Se não, por que? 3. Durante o acompanhamento, você realiza alguma atividade de cuidado ao paciente? Quais? 4. Durante o seu horário de acompanhamento você realiza alguma atividade com o paciente? Qual (is)? 5. Quais as atividades que você faz para passar o seu tempo? 6. Como era a sua rotina antes da internação? 7. Como está a sua rotina agora? 8. Houve alguma mudança? Qual(is)? 9. Em relação à infra-estrutura, ela é adequada? Se não, por que? 10. Além daquelas atividades que você já me falou, existem algumas outras atividades que você faz para sanar essas dificuldades? Se sim, quais? Se não, por que? 11. Você percebe que essas atividades que você realiza durante o acompanhamento são suficientes para minimizar seu sofrimento? Se sim por que, se não o que falta? 12. O hospital ou a equipe de saúde, durante o acompanhamento, já prestou algum atendimento ou cuidado em você? Se, sim qual(is)? 13. Você acha que o hospital se preocupa com o seu bem-estar? Por que? 14. O que o hospital poderia fazer para te ajudar? 90 ANEXOS 91 ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP UNISUL [email protected], (48) 3279.1036 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESLCARECIDO (TCLE) Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa que tem como título “Estratégias Psicossociais Utilizadas Pelos Familiares Para Acompanhar os Pacientes Internados No Hospital Geral”. A pesquisa tem como objetivo caracterizar estratégias psicossociais utilizadas pelos familiares para acompanhar os pacientes internados no Hospital Geral. É muito importante pesquisar a respeito desse assunto, pois a tarefa de cuidar de uma pessoa hospitalizada requer do familiar disposição física e emocional, já que estar em uma instituição hospitalar pode ser desgastante. Esta pesquisa será realizada com oito familiares acompanhantes neste Hospital Geral. As pessoas serão entrevistadas sendo que perguntas serão feitas sobre as dificuldades psicológicas, sociais e ambientais da permanência no hospital, bem como as possíveis estratégias criadas para minimizar essas dificuldades. A entrevista será gravada, durará cerca de vinte minutos e será feita num lugar onde você possa sentir-se à vontade para responder as perguntas. Depois o pesquisador fará a transcrição fiel da gravação evitando mudar o que você disser na entrevista. Você não é obrigado (a) a responder todas as perguntas e poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento (antes, durante ou depois de já ter aceitado participar dela ou de já ter feito a entrevista), sem ser prejudicado (a) por isso. A partir dessa pesquisa você estará contribuindo para a construção de conhecimentos acerca das estratégias que utilizadas para permanecer no hospital e cuidar do seu familiar adoentado. Como você, possivelmente, falará acerca de dificuldades psicossociais em relação à hospitalização de seu familiar e estratégias para conviver ou sanar essas dificuldades, poderá ocorrer desconforto durante a entrevista. Caso isso ocorra, é importante que diga isso a pesquisadora para que ela possa auxiliá-lo (a). 92 Você poderá quando quiser pedir informações sobre a pesquisa à pesquisadora. Esse pedido pode ser feito pessoalmente, antes ou durante a entrevista, ou depois dela, por telefone, a partir dos contatos do pesquisador que constam no final deste documento. Todos os seus dados de identificação serão mantidos em sigilo e a sua identidade não será revelada em momento algum. Em caso de necessidade, serão adotados códigos de identificação ou nomes fictícios. Dessa forma, os dados que você fornecer serão mantidos em sigilo e, quando utilizados em eventos e artigos científicos, assim como em campanhas de prevenção, a sua identidade será sempre preservada. Lembramos que sua participação é voluntária, o que significa que você não poderá ser pago, de nenhuma maneira, por participar desta pesquisa. Eu, _______________________________, abaixo assinado, concordo em participar desse estudo como sujeito. Fui informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador ________________________ sobre o tema e o objetivo da pesquisa, assim como a maneira como ela será feita, benefícios e os possíveis riscos decorrentes de minha participação. Recebi a garantia de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me traga qualquer prejuízo. Nome por extenso: _______________________________________________ RG: _______________________________________________ Local e Data: _______________________________________________ Assinatura: _______________________________________________ Pesquisador Responsável Ana Maria Pereira Lopes Telefone para contato: (48) 3279-1084 Outros Pesquisadores: Girlane Mayara Peres Telefone para contato: (48) 8409474 93 ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP UNISUL CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES Eu _____________________________________________________________ permito que os pesquisadores relacionados abaixo obtenham gravação de voz,de minha pessoa para fins de pesquisa científica, médica e/ou educacional. Eu concordo que o material e informações obtidas relacionadas à minha pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, a minha pessoa não deve ser identificada, tanto quanto possível, por nome ou qualquer outra forma. As gravações ficarão sob a propriedade do pesquisador pertinente ao estudo e sob sua guarda. Nome do sujeito da pesquisa e/ou paciente: ___________________________________________ _ ___________________________________________ RG: ___________________________________________ Endereço: Assinatura: __________________________________________ Pesquisador Responsável Ana Maria Pereira Lopes Telefone para contato: (48) 3279-1084 Outros Pesquisadores: Girlane Mayara Peres Telefone para contato: (48) 8409474Data Local onde será realizada a pesquisa: Hospital Geral Adaptado de: Hospital de Clínicas de Porto Alegre / UFRGS 94