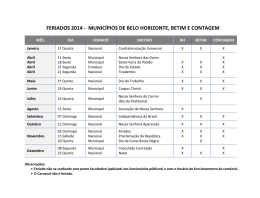

1 Vanderléia Canha A ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DA CURITIBA SETECENYISTA Monografia de fim de curso de História da Universidade Federal do Paraná, elaborada sob orientação do Prof. Magnus Roberto de Mello Pereira 1999 2 INTRODUÇÃO O Concelho Municipal é considerado uma instituição administrativa que teve papel relevante no processo de formação e consolidação do Estado Português. Nas relações entre o poder central (0 Estado) e poder local, o município representaria o palco das ações e realizações populares. O presente trabalho monográfico tem como objetivo analisar alguns aspectos da organização da Câmara Municipal de Curitiba, na segunda metade do século XVIII. Para tanto, primeiramente procurou-se fazer um breve resgate histórico da presença do município em Portugal, e de sua importância durante a consolidação do Estado Português, quando a Instituição serviu à Coroa em seu propósito de povoamento, disciplina dos moradores e enfraquecimento do poder dos nobres sobre a população. Em seguida buscou-se entender a transferência da instituição Municipal para as terras brasileiras. Edmundo Zenha e Joaquim Romero Magalhães foram basicamente os autores utilizados como referencial teórico, para ser entender a construção e organização do município em Portugal e no Brasil. O município, modelo de instituição administrativa, já conhecido em Portugal é implantado no Brasil durante o processo de colonização. Os municípios são fundados no Brasil é feito segundo as determinações estatais estabelecidas nas Ordenações reais. Se não por vontade da Coroa portuguesa pela própria permanência da tradição das instituições portuguesas entre os povoadores. Para a população da colônia a criação do município representaria, a justiça, e a ordem que o Estado, mesmo distante poderia por em prática na Colônia através de suas leis. 3 O funcionamento das Câmaras durante o Brasil Colonial é descrito a seguir. As Câmaras brasileiras neste período, deveriam ser organizadas de acordo com as Ordenações reais e tinham portanto as mesmas atribuições que as Câmaras portuguesas, já que a legislação que lhes regia era a mesma. Na segunda parte do trabalho, tendo ainda como referencial teórico, Edmundo Zenha e Joaquim Romero Magalhães, procurou-se compreender como se dava o processo de eleição dos oficiais da Câmara, quais eram as atribuições dos mesmos. E como processo de escolha dos oficiais poderia permitir a formação de uma oligarquia municipal. A Câmara municipal de Curitiba é o tema da terceira parte do trabalho. No qual buscou-se entender alguns aspectos da organização da Câmara Municipal principalmente em seu sentido político. A partir da leitura dos Provimentos de Correição do Ouvidor-geral Rafael Pires Pardinho, que em 1721 em visita à Curitiba, procura colocar a Câmara em correto funcionamento, da análise dos Autos de Posse e Juramento dos Oficiais, do período entre 1750 e 1800 e das Atas de Vereação da Câmara do período entre 1786 e 1790 observose que havia uma aparente falta de interesse no exercício dos cargos do Concelho o que poderia prejudicar os trabalhos da Câmara. Por outro lado, verificou-se também indícios de que apontam a influência pessoal como elemento importante na disputa dos cargos da Câmara Municipal. 4 CAPÍTULO I O MUNICÍPIO 1. O município português A instituição municipal é de suma importância na formação e consolidação do Estado Português. Muito presente na Península Ibérica, o Município1 sobrevive ao longo do tempo, como um conjunto de liberdades conquistadas pela população. Esse conjunto de liberdades que o município representa, ora restritas, ora ampliadas, depende das relações de poder em jogo, da própria relação entre o poder local, o município e poder central, o Estado. A gênese do município português divide os estudos em duas linhas teóricas distintas. A primeira, representada aqui por Edmundo Zenha, defende a idéia do município herdado da ordem Romana. A segunda localiza a origem do município no período das lutas cristãs para recuperar a Península Ibérica das mãos muçulmanas, é defendida por Maria Helena Cruz e Joaquim Romero Magalhães. Denominava-se município na antigüidade clássica, toda a cidade onde os habitantes possuíam os direitos de cidadão Romano. Roma cedia às regiões conquistadas o direito de manter a administração própria, podendo estender-lhes todos os direitos da cidadania romana, o que representava alguns benefícios e pesadas obrigações, entre elas o serviço militar. No período da República romana, o direito local contido no jus italiciun, foi generalizado beneficiando os conquistadores. Estes livravam-se de parte de suas responsabilidades, enquanto que os conquistados mantinham alguma independência administrativa. 1 O município é uma instituição administrativa que surge pela vontade de um poder que lhe é superior. Sua existência depende de um ato jurídico do Estado, a organização social comunitária só é considerada como Município na sua relação com um poder superior. Concelho, Vila e Cidade podem significar o mesmo que Município. 5 A centralização administrativa e reorganização do Estado ocorridas no período Imperial Romano, padronizam a Instituição municipal. Todos passam a possuir a Cúria: uma assembléia formada pelas pessoas mais importantes da cidade, entre os quais alguns distinguiam-se por suas capacidades ou riquezas. Esse grupo formava o conselho municipal. O corpo de decuriões encarregado da administração da cidade tinha mandato de um ano e suas funções eram administrativas e judiciárias. As funções dos Edis: “ conservação da paz interna do município, inspeção nos mercados, e a estimativa dos gêneros, o prover que não faltassem as subsistências, o promover o reparo dos edifícios públicos e privados o bom estado das vias de comunicação e enfim outros diversos ramos análogos da administração pública”2 As vantagens municipais passam a ter um sentido honroso, e as cidades conquistadas procuram obter a sua concessão, suportando os deveres implícitos a esta conquista. A autonomia do comércio local parecia compensar qualquer obrigação imposta. A intervenção do Imperador passa a ser mais sentida no município, assim como em todo o Estado, fazendo com que a organização municipal modifique-se. No século IV, a influência do “defensor”, funcionário do Império, que se torna o centro da administração, esvazia o sentido do município, que passa apenas cumprir as ordens do governo central, burocraticamente. Ao fim do Império o município recebe novo fôlego tornando-se novamente relevante durante período de organização dos reinos bárbaros. A Península Ibérica havia sido o local onde se estruturara um maior número de municípios. A Invasão Goda manteve o que sobrara da organização municipal que paulatinamente readquiriu o status que possuía até o Baixo Império. A invasão Árabe e a desorganização política, religiosa e administrativa gerada por esta, resultam em um novo momento na organização municipal, considerada por Maria Helena Cruz e Joaquim Romero Magalhães, como a origem do Concelho Medieval. Este 6 desenvolvido independentemente do município romano. A ausência dos senhores, que fugiram dos muçulmanos, propiciou aos servos uma sensação de liberdade, que os leva a considerar o coletivo no processo resolução de seus problemas cotidianos, dando origem à diferentes formas de organizar o local. As diversas vocações econômicas e as formas de apropriação do espaço interferem neste momento. Nos séculos IX e X, pode-se afirmar que as comunidades já se assumiam coletivamente, e como conseqüência disso, logo deveriam passar a escolher seus líderes. A organização comunitária na forma de concelhos foi utilizada pelos senhores para povoar suas terras, que necessitavam de gente para o trabalho e para proteção. Nos séculos seguintes desenvolveram-se diversos concelhos rurais diferenciados dos concelhos urbanos, os primeiros caracterizados por uma vida simples e forte coesão interna, os segundos organizados com maior complexidade econômica e administrativa. Ao fim do século XI, reconhece-se oficialmente a autonomia dos concelhos através dos forais. No processo de reconquista da Península Ibérica das mãos árabes, e do conseqüente fortalecimento real, o município recebe novo impulso. O repovoamento das terras obtidas com a expulsão moura fazia-se necessário e a região não era nada atrativa devido os trabalhos de reconstrução e defesa armada que deveriam ser executados. O rei incentiva o repovoamento desses espaços cedendo-lhes a carta de foral, que era o reconhecimento real da criação de novos municípios. Essa carta representava a liberdade procurada capaz tornar interessantes as terras recém - conquistada e a compensação aos encargos assumidos. O foral era o ato constitutivo do município, uma carta que garantia alguns benefícios, tais como: igualdade, inviolabilidade do domicílio, justiça e participação nas decisões locais. 2 ZENHA, Edmundo. O Município no Brasil 1532-1700. São Paulo. Ipê, 1940. Pg. 8. 7 Estes benefícios pareciam compensar os encargos trazidos pela defesa do território que a milícia municipal deveria realizar, permitindo que o Rei consolidasse sua defesa. A concessão de foral permitia ao rei retirar parte do incômodo poder mantido pelos Senhores feudais. Os membros das povoações elevadas a categoria de Vila tornam-se aliados do poder central e a relação monarca - súdito torna-se mais direta. Os nobres proprietários, para não permitir o despovoamento de suas terras, nada atrativas em relação às liberdades prometidas pelos municípios recém criados, passam a também ceder cartas de foral à aqueles que habitavam as suas terras, acabando por perder o controle exercido sobre eles, que tornaram-se também aliados do soberano. No processo de centralização política, colocado em prática após as guerras de reconquista, a criação de municípios garante ao rei, um espaço para fundar uma política feita em nome da nação. Porém, em alguns casos as concessões foraleiras só eram dadas após reivindicações populares. Acontece que nem sempre as necessidades do Estado correspondiam aos anseios da população. O incentivo dado aos municípios não resulta necessariamente em uma uniformidade dos mesmos. O desenvolvimento econômico, a experiência de organização comunitária e o tipo de concessão foraleira, determinam diferenças na organização local. Os concelhos urbanos, são mais complexos em sua estrutura que os concelhos rurais, e as regiões de vocação militar sentem mais a presença do rei através de seus funcionários do que qualquer outra região. Algumas funções e atribuições eram as mesmas nos diferentes tipos de concelhos. Os cargos de maior relevo dentro do município eram o alcaide, representante do poder central, participante da vida administrativa e judiciária da comunidade, trabalhando junto aos membros do concelho; os juizes eleitos dentre os homens-bons, com função jurídico - 8 administrativas. Os homens-bons, pessoas de destaque na comunidade pelo poder econômico ou pela competência no exercicio dos cargos administrativos, participam através de assembléia das principais questões da municipalidade, e os almotacés, que possuíam funções administrativas e fiscalizadoras. 3 A centralização política do Estado português consolida-se nos séculos XIV e XV. A máquina administrativa e judicial torna-se mais complexa, levando os municípios a se adaptarem a uma nova realidade: a burocracia organizada pelo governo central. Funcionários reais tornam-se comuns nos municípios, mesmo à revelia do povo. Passam a ser nomeados os juizes de fora, que retiram da câmara parte de suas funções judiciárias. O Rei é também representado pelo corregedor, funcionário presente em algumas regiões e que tem como funções fiscalizar a justiça, a vereação, o zelo dos magistrados locais e funcionários régios, julgar os feitos dos privilegiados, supervisionar a eleição dos oficiais concelhios, conhecer as rendas municipais e problemas internos das comunidades. Leis gerais inspiradas no Direito Romano são elaboradas com o intuito de homogeneizar o município e fazer sentir a presença real. As primeiras leis gerais datam de 1211, promulgadas durante o governo de Afonso II. Foram criadas para substituir a diversidade de leis próprias de cada concelho e legitimar a presença e atitudes da coroa, entre elas a imposição dos funcionários reais ao município, os juizes de fora e os corregedores. As leis gerais ganham mais eficácia ao serem compiladas na forma das “Ordenações Afonsinas”, em 1446. Através dessas leis , o município é reduzido a uma única forma. O concelho municipal é reduzido, o conjunto de homens-bons é substituído por alguns vereadores, “aqueles homens-bons que por motivo de sua riqueza tinham cavalos e seriam 3 ZENHA, Edmundo. O município no Brasil 1532-1700. São Paulo. Ipê, 1948. Pg.16. 9 afinal os mais aptos e melhores para administração concelhia”4. A assembléia passa então a escolher os magistrados locais. As funções camarárias tornam-se mais definidas: aos juizes cabe a jurisdição, limitada pelos funcionários reais. Aos vereadores as funções administrativas e os almotacés perdem muitas de suas funções tornando-se figuras de menos importância da câmara. As ordenações Afonsinas são logo substituídas pelas Ordenações Manuelinas (1521), que modificam a administração do reino de acordo com o sentido centralizante da política praticada, tentativa de ajuste às transformações por que passava o reino com a expansão marítima. Em 1603, as Ordenações Manuelinas são superadas pelas Ordenações Filipinas, novo estatuto da organização político administrativa do reino, que especificam as atribuições dos representantes do rei em todas as instancias: justiça, corte, município5. A autonomia municipal não é mais necessária para o projeto de centralização política do Estado. Vencido o nobre e o burguês, o município passa a incomodar. A legislação contida nas Ordenações Afonsinas busca retirar grande parte do poder local, reduzindo o município a funções administrativas. A eficácia da legislação no período é contestada por Maria Helena Cruz e Joaquim Romero Magalhães. A distância e a rede burocrática condicionaram o absolutismo e impedem a efetiva realização das ordens centrais, os direitos dos donatários e os privilégios senhorais persistem, sendo transferidos para as câmaras. A relação entre o rei e as câmaras é direta, sem intermediários que enfraqueçam a relação, não há hierarquia entre os municípios. A população tenta manter a todo custo suas conquistas. Não é tarefa fácil colocar em prática a centralização política, teorizada nas ordenações. A 4 Coelho, Maria Helena Cruz & MAGALHAES, Joaquim Romero . O poder concelhio; das origens às cortes constituintes. Notas de História Social. Coimbra: Centro de Estudos e Formação Autárquica, 1986, pg. 16. 5 FAORO, Raimundo. Os Donos do Poder, Formação do Patronato político brasileiro. Porto Alegre: Editora Globo, 1977. V.1, pg. 64 e seguintes. 10 efetivação do poder depende de prestígio e dos recursos financeiros do rei, não basta um corpo de leis para arrancar das comunidades sua autonomia. Os Iluministas6 consideram que os concelhos impediam a construção econômica do espaço nacional e apontavam problemas quanto aos privilégios camarários e o aproveitamento ilícito dos cargos. Porém, o despotismo iluminado não consegue eliminar a tradição da câmara municipal que continua a decidir em âmbito administrativo e judiciário. Em Portugal somente as inovações do início do século XIX, inspiradas no modelo francês modificaram profundamente o município que adota um outro modelo de organização. A justiça passa a ter magistrados próprios, a câmara legisla sobre aspectos econômicos, promove a agricultura e o comércio, a indústria e a saúde pública, a educação e assistência. Porém os verdadeiros poderes nestes domínios ficam a cargo do administrador geral dos distritos, de nomeação régia, o Prefeito. É com o liberalismo que o município será vencido, perdendo sua autonomia. 6 Grupo de pensadores dos séculos XVII e XVIII, que contestam o antigo regime. 11 2 . O Município no Brasil O município, modelo que havia servido ao poder central português, em seu propósito de povoamento, disciplina dos moradores e conseqüente enfraquecimento da nobreza será utilizado na colônia. Se não por vontade premeditada do poder central pela própria permanência da tradição das instituições portuguesas entre os povoadores: “Foi a gente comum quem transplantou para o Oriente e para o Brasil uma estrutura comunitária como a que existia nas Vilas e Cidades que haviam deixado em Portugal”.7 “Erguer a Vila”, significava fundar o município de acordo com o que legislava as Ordenações, o que compreendia em organizar a câmara municipal, erguer o pelourinho, delimitar o termo da Vila, enfim promover a organização da vida local. A criação de uma Vila, poderia ser determinada pelo poder central para reunir uma população que estava dispersa, o que facilitava o controle real ou poderia ser requisitada pela própria população, quando esta via a necessidade de organização comunitária. Dessa forma pode-se inferir que a gênese dos municípios brasileiros dependeu tanto dos interesses do poder central quanto das necessidades locais. Independente da força que a faz surgir no Brasil, a Instituição Municipal no novo mundo não é mero reflexo da sua correspondente na Europa. O município brasileiro possui características próprias que se formam no processo de colonização em que se insere. No Brasil colonial, o município mantém as funções político e jurídicas que havia perdido em certa medida na metrópole. A redução da instituição a funções administrativas, promovida pelas Ordenações Filipinas, não acontece neste período da história do município brasileiro. A falta de recursos financeiros das Vilas, não permite muitas realizações no campo 7 ROSSEL- WOOD. Fidalgos e Filantropos. A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 1550- 1755. 12 administrativo. São os colonos, principalmente aqueles em melhor situação econômica, que tomaram a iniciativa de construir com seus recursos as obras necessárias. Em alguns momentos a organização coletiva era imprescindível, visando proteger o colono que se via desamparado do poder central. A câmara municipal se torna o centro da atividade política reconhecida pela metrópole, onde o povoador poderia expressar-se e defender-se. O papel judiciário era reclamado, pela necessidade de “policiar a terra”, num período em que a justiça real era distante, cara e demorada. São as funções judiciária e política que incentivam e garantem o povoamento, pois asseguram a proteção procurada pelos colonos. O município brasileiro não é uma instituição nova, a legislação que lhe ampara é a mesma de Portugal. Algumas atribuições municipalistas, que haviam perdido seu sentido na metrópole, ressurgem no município brasileiro dos primeiros tempos. Segundo João Francisco Lisboa os seguintes poderes: “ taxar preços, até das próprias manufaturas do reino, curso e valor da moeda na terra, proviam sobre a agricultura, navegação e comércio, impunham e recusavam tributos, deliberavam sobre estradas, descimentos missões, paz e guerra com os índios, sobre a criação de arraiais e povoações. Prendiam e punham a ferros funcionários e particulares, faziam aliança política entre si, chamavam a sua presença e chegavam até a nomear e suspender os governadores.”8 No entanto, ao contrario do que o autor defende muitas dessas funções consideradas como próprias do município brasileiro eram comuns à qualquer câmara. A legislação que amparava a instituição municipal: as ordenações reais deveria ser respeitada tanto no Brasil quanto em Portugal. As largas funções que as câmaras brasileiras possuíam são próprias do período inicial da colônia. A criação das Vilas permitia ao Estado fixar a população e garantir os tributos e o recrutamento militar que necessitava. O número de moradores exigidos para a fundação dos municípios era pequeno: trinta ou cinqüenta chefes de família aproximadamente. Entre as diversas determinações para a 13 fundação dos municípios contida nos forais donatários, não encontra-se o número de moradores necessário, a escassa população colona não permitia tal exigência. O concelho municipal, governava em uma área determinada, o chamado Termo da Vila. Entre as Vilas deveria ser mantido um espaço mínimo de seis léguas, ficando para cada uma ao menos três léguas de termo, isso nas Vilas do interior. No litoral, era possível erguer vilas sem respeitar este limite de espaço. Haviam vilas que não possuíam as seis léguas entre elas, como por exemplo entre as vilas de São Vicente e Santos e outras que possuíam um termo maior como São Sebastião, que possuía um termo de seis léguas de cada lado. Eram no termo das Vilas que ficavam as grandes propriedades rurais características do período.9 Além do Termo, a vila possuía o Rocio, que era as terras que circulavam a Vila, destinada à utilização pública. Herança das terras comunais, utilizadas como pastagem para o gado e onde encontra-se lenha para o consumo familiar. Essas terras valorizavam-se constantemente e foram aos poucos invadidas por novas casas ali construídas ou pelos quintais que os moradores procuravam ampliar. Essa apropriação indevida das áreas comuns foi por vezes contestadas, sem resultado, porque logo restava ao rocio apenas a área fronteiriça à câmara que era conhecida como Largo do Rocio. Para o bom funcionamento do concelho municipal, era necessário um local para o encontro dos oficiais camarários. Nos lugares onde era possível a sua construção , o prédio do concelho era um dos mais importantes da vila. Apresentava-se com a seguinte arquitetura: um sobradão quadrado, com cadeia embaixo e dependências para edilidade em cima. Pelas janelas desses casarões é que se fornecia ao povo os comunicados importantes, saindo numa delas alguns dos camaristas e relatando os resultados das sessões. Nas Vilas mais pobres, onde não havia sido construído o prédio do concelho, as sessões eram feitas nas casas dos edis 8 Citado por MACHADO, Brasil Pinheiro. Problemática da Cidade Colonial Brasileira. História :Questões e Debates, Curitiba, junho 1985. Pg.13 14 ou em imóveis alugados. Os pertences do concelho consistiam em: bancos, mesas toscas, o precioso baú onde guardava-se os pelouros. Toda câmara tinha o dever de possuir um sino, que era utilizado para anunciar as sessões. As ordenações deveriam estar presentes em todas as câmaras, o que nem sempre acontecia. A falta deste documento era reclamada pelos oficiais. A câmara possuía ainda símbolos que atestavam sua importância: o pelourinho “uma coluna de pedra ou mesmo um poste de madeira, virilmente levantado na praça principal.”10, simbolizava a dignidade municipal, erguê-lo equivalia receber o estatus de Vila. Em algumas vilas fazia-se uso de um brasão de armas para representá-las. Para as procissões religiosas, que aconteciam em cada vila nos dias santos, a corporação municipal, apresentava-se com um estandarte, para distinguir os oficiais que eram obrigados a participar. Ainda entre as posses da câmara, estavam os livros de vereação “por onde perpassam não só os dias felizes e os dias nefastos como os dias iguais”,11 e os livros que completavam os registros camarários: Livros de notas, Livros de Registros, Livros de Correição, Livro de Receita e Despesas do senado. Nesses livros, o escrivão registrava o cotidiano da câmara. Esses registros são muito peculiares, devido à maneira de que cada escrivão se valia. Superando a alfabetização deficitária do período, os escrivães procuram relatar com riqueza de detalhes tudo o que se passava nas sessões das câmaras. Eram as pobres câmaras espalhadas pelo Brasil a instituição administrativa que melhor funcionava, no início da colônia, isso porque eram formadas pelos próprios moradores e sua ação era limitada ao seu termo. Sendo conhecida a população e o território as determinações eram realizadas, na sua maioria. As decisões vindas da metrópole ou de seus representantes da 9 ZENHA, Edmundo. O Município no Brasil 1532-1700. São Paulo. Ipê, 1948. Pg.8 ZENHA, Idem. Pg.50 11 COELHO, Virgínia Aníbal. Autonomias e despotismo: A Câmara e a Vila de Santarém no Reinado de D. José. Cadernos Culturais n.º4 - março de 1993. Santarém: Câmara Municipal de Santarém. 10 15 colônia, facilmente podiam se perder num território tão vasto e irregular. Assim o município colonial acumula muitos poderes: administrativos, jurídico e político. Era possível aos concelhos convocar as juntas, assembléia que deliberava sobre os assuntos graves da colônia, da qual participavam as altas patentes militares, as autoridades supremas da justiça e da fazenda, o bispo, e um representante da câmara, todos sob a presidência do governador.12 As câmaras podiam dirigir-se diretamente ao poder central: rei, governados geral e capitães-mores e faziam isso via correspondência, procurando se fazer ouvir, reclamavam, denunciavam e exigiam providências. O relacionamento entre o concelho e a metrópole, através de seus representantes, não é sempre amigável. A câmara tornava-se empecilho à aplicação das decisões centrais, quando não cumpriam as ordens que não lhe interessavam. O mesmo desdém mostrado aos poderes centrais eram aplicados ao Clero. A câmara intrometia-se nos negócios da Igreja podendo esta lhe aplicar sua costumeira punição, a excomunhão. O poder tributário exercido pelo município era realizado através da finta - imposto extraordinário - cobrado nas muitas horas de necessidade dos pobres concelhos. Era aceito na maioria das vezes pela população porque esta compreendia as carências do concelho municipal. Para cobrar a finta, segundo as Ordenações Filipinas era preciso a autorização superior. No Brasil pôr causa das dificuldades em se obter do Governador Geral ou do Corregedor a necessária autorização para as despesas urgentes, essa lei não foi regularmente observada. O povo era convocado para aprovar a cobrança da finta podendo aceitá-la ou não. Uma outra forma de arrecadação eram os rendimentos eventuais obtidos através coima , multa que se cobrava por qualquer infração às posturas municipais. Esses rendimentos nunca eram suficientes para cobrir os encargos camarários, recorria-se então à finta. 12 ZENHA, Edmundo. O município no Brasil 1532-1700. São Paulo. Ipê, 1948. Pg.113 16 A câmara direcionada empreendimentos individuais na área administrativa: construção e conservação de estradas, pontes, etc, realizadas pelos interessados, os próprios moradores da Vila construíam essas benfeitorias, já que a câmara não possuía recursos para isso. O poder municipal procurava defender os colonos, tanto quanto lhe era possível, dos tributos cobrados pelo governo metropolitano.13 Durante os dois primeiros séculos da colonização brasileira o município teve prestígio e poder e manteve-se como uma das principais instituições coloniais. A distância da coroa e as dificuldades no controle de um território vasto e irregularmente povoado permitiram que isso acontecesse. O alargamento dos poderes camarários, no entanto, não acontecem sem conflitos No embate entre Vilas e a Metrópole e seus representantes coloniais vitórias e derrotas vão acontecendo. O declínio da produção agrícola e a concomitante descoberta do ouro, em fins século XVII, modificam a situação privilegiada do município. O esteio econômico torna-se a mineração e o comércio. As vilas empobrecem e os senhores rurais, que formam a elite municipal têm seu poder político e econômico diminuídos. O estado colonial torna-se mais organizado e presente, através de seus funcionários, buscando controlar de perto seu achado precioso. A centralização efetiva do Estado Português, que reduz o município Português a uma Instituição meramente administrativa é sentida no Brasil. Os alargados poderes conquistado pelo colono brasileiro lhe são retirados, na medida em que o Estado se fortalece e se faz sentir em cada município pelos seus representantes. 13 ZENHA, Idem. Pg.126. 17 CAPÍTULO II 1- As Oligarquias Municipais A câmara municipal revelou-se ao longo do tempo uma importante instituição tanto em Portugal quanto no Brasil, necessária à organização do Estado e garantia de liberdades locais. Dela faziam parte um pequeno número de oficiais responsáveis pelo seu funcionamento. No século XVI, a participação de novos membros aos quadros da governança local é comum. Assim como a participação popular nas Assembléias convocadas pela Câmara. Aos poucos acontece a cristalização de um grupo social na governança local. Já no século XVII, segundo Joaquim Romero Magalhães, é um pequeno grupo que domina os governos municipais. Esse processo é uma resposta à recessão econômica vivida pelos portugueses na época. A abertura política , quanto ao ingresso nos cargos da Câmara Municipal vivenciada no século anterior é típica de um período de prosperidade. Até princípios do século XVII, ainda era corrente a participação do povo na assembléia que elegia os eleitores. A realeza reconheceu as forças locais e nelas se apoiou para o recrutamento militar, cobrança de impostos e justiça na falta de juizes de fora. O “povo miúdo” e os mesteres (ou artesãos) sofrem a pressão das oligarquias locais que, ao mesmo tempo em que os defendia em relação ao poder central, os excluía da participação do poder local. Reproduzia-se as relações com a monarquia distante. As câmaras tornam-se pequenos grupos fechados que detém o mando em um território fragmentado. Entre as câmaras não havia relação de subordinação. Perante a lei, os concelho 18 são iguais entre si, não há hierarquia entre as várias parcelas do território. Esta igualdade estabilizava as tensões locais e bloqueava os centros eventualmente mais dinâmicos. Os conflitos entre as partes que por ventura acontecessem, eram normalmente resolvidos, podendo o magistrado régio, em alguns casos, funcionar como mediador. As honras e proveitos conquistados pelas câmaras eram insistentemente defendidos. Quem ingressava no regime não queria seu fim, lutando contra o poder central ou contra grupos locais para defender-se e manter o status quo. Procurava-se lucrar com os cargos públicos interferindo no comércio, na sua regulamentação, visando a obtenção de honras e proveitos. As atribuições de cada cargo do concelho e a forma de escolhê-los foram modificadas ao longo do tempo, assim como o próprio município. As leis gerais, e suas posteriores compilações - as ordenações - definiam como deveria agir o corpo concelhio. As ordenações Manuelinas regulam o município no momento em que esta instituição era implantada no Brasil. Eram os Oficiais da Câmara no momento da criação dos municípios brasileiros os juizes ordinários, os vereadores, procurador, escrivão, entre outros. Os juizes ordinários eram os oficiais de maior importância do conselho municipal. Eram eleitos dois para servir a cada ano, o juiz mais velho e o juiz mais moço. Nas sessões da Câmara deveria estar presente ao menos um deles. Quando os dois estivessem impossibilitados de participar das audiências, seriam substituídos pelo vereador mais velho. A atividade desses juizes foi intensa no Brasil por causa da distância do poder central. Suas funções eram , entre outras: presidir as sessões da Câmara, julgar os furtos, os crimes de injúria verbal, os problemas referentes a imóveis e as multas impostas pelos almotacés que excedessem o valor de seiscentos mil réis. 19 Os juizes ordinários deveriam ainda substituir os juizes de órfãos nas Vilas onde não existia esse oficial. O juiz de órfãos tinha mandato de três anos, sua função referia-se a questões de herança e ao amparo de órfãos e viúvas. No início de sua gestão, os juizes ordinários deveriam inquirir sobre o procedimento de seus antecessores, realizando as chamadas janeirinhas. Processo no qual todo o procedimento dos oficiais que exerceram mandato no ano anterior seria analisado da maneira que precisavam as ordenações reais. Qualquer irregularidade cometida seria punida. Um juiz menor era escolhido para representar a câmara nas povoações distantes dentro do Termo da Vila. Dava-se a esse oficial a denominação de juiz vintenário ou pedânio, e ele exercia funções juriscionais de menor importância. O almotacé era um oficial de menor importância entre os oficiais ca Câmara, suas atribuições eram: cuidar da igualdade de pesos e medidas, taxar (tabelar) e distribuir mantimentos, estabelecer regras para o abate do gado, zelar pela limpeza da cidade e fiscalizar as obras de maneira que não prejudicassem as ruas e praças. Os almotacés eram escolhidos para a exercer a função por dois meses. Uma dupla de homens-bons era escolhida para o cargo da seguinte maneira: nos seis primeiros meses eram escolhidos os oficiais do ano anterior. Nos dois primeiros meses os juizes, depois seguidamente, os dois vereadores mais velhos e o vereador mais novo e o procurador. Nos outros seis meses os almotacés eram escolhidos entre os homens - bons. As assembléias dos homens-bons (aqueles com bens e prestígio na sociedade) que era convocada sempre que um assunto de maior importância surgia, foi por ação estatal substituída pelos vereadores. Os homens - bons passaram a participar somente das eleições. Eram três os vereadores escolhidos. Suas funções eram de caráter administrativo, apesar de participarem junto ao juiz de algumas determinações judiciárias feitas nas “Vereanças”. 20 Entre as atribuições dos vereadores estavam: participar das sessões da câmara, realizar a devassa sobre os oficias anteriores. Criar as leis de acordo com as necessidades do concelho. Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais, a conservação dos bens do concelho, o abastecimento da população. Procurar conhecer as necessidades da população promovendo o que fosse necessário para o bem viver da comunidade. Os vereadores seriam responsáveis por alguns documentos da Câmara, fiscalizando o seu uso. Quanto às despesas da Câmara, os vereadores deveriam cuidar para que antes do início das obras, fosse realizado o pregão (licitação), para que fosse dada a empreitada para quem oferecesse menor preço. As despesas do concelho deveriam estar bem especificada, caso contrário, os vereadores poderiam ser multados. Havendo necessidade de lançar a finta, um imposto extraordinário que poderia ser cobrado com a autorização real, os vereadores tomariam as providencias necessárias. O preço das mercadorias em circulação pela vila era determinado em Câmara. Deveriam contratar obras através de concorrências. Junto aos juizes designavam pessoas para cumprir alguns cargos, entre eles o do carcereiro do concelho. Um dos vereadores era responsável pela chave da arca dos documentos e pelouros, enquanto outra ficava com o escrivão. Entre suas atribuições estavam ainda a organização de procissões. Nos casos relevantes poderiam mandar à corte um representante da Câmara, o que era de certa maneira desaconselhado pelo poder central. Havia ainda a própria dificuldade financeira de fazer-se representado junto ao rei porque as despesas deveriam ser pagas pelo concelho. A representação poderia ser feita por algum “amigo da cidade, algum retornado à pátria, que se prontificava, sempre que lho pediam, de tratar junto a el rei sobre negócios de cujos pormenores ficava a par através de carta”.14 14 Zenha Edmundo. O município no Brasil 1532-1700. São Paulo. Ipê, 1948. Pg62 21 Outro importante oficial do concelho era o procurador. Participava das vereações e era através dele que chegavam à câmara os anseios populares. Encaminhava as discussões das reuniões e, ao final do mandato cabia-lhe preparar um relatório sobre o concelho. Tinha funções fiscalizantes, verificava o estado das casas, fontes, pontes, chafarizes, poços, calçadas, caminhos, requerendo à câmara os reparos necessários. Ao seu cargo ficavam as rendas do concelho. No Brasil o procurador possuía atributos ainda mais amplos do que aqueles das Ordenações Filipinas determinavam: era uma espécie de advogado do povo, mediador entre este e a câmara. É ele quem defende o colono em muitos momentos, o que lhe dá um caráter político. Além desses oficiais maiores, as câmaras contavam com o serviço de alguns funcionários: escrivão, tesoureiro e porteiro. O escrivão era fundamental a todas atividades camarárias, registrava tudo que se passava nas sessões, os trabalhos da almoçataria, as receitas e despesas do concelho, anotando tudo da maneira mais detalhada possível. O tesoureiro não era comum a todas as Vilas, nas regiões era comum procurador exercer as suas funções. Porteiro era o funcionário da câmara que fazia os pregões e lia junto ao pelourinho as determinações da edilidade. O processo de escolha dos oficiais, (juizes, vereadores e procurador) desenvolveu-se num sentido restritivo. No século XVII, somente “os naturais da terra e da governança dela, e os tivessem sido seus pais e avós”15 poderiam se candidatar a tais funções. No Brasil a exclusão reinós representa uma vitória dos colonos, pois garante a sua participação na política local. 15 MAGALHAES, Joaquim Romero. “Reflexões sobre a Estrutura Municipal Portuguesa e a Sociedade Colonial Brasileira”. In: Revista de História Econômica e Social. Lisboa, n.16, jul. - dez. 1985. Pg. 21 22 Os oficias do concelho exerciam seus cargos por um ano. As eleições eram trienais, realizadas antes que terminasse o mandato do último grupo. A eleição era indireta, os homens bons e o povo votavam em seis eleitores. Estes seis eleitores escolhiam os novos oficiais. O escrivão era quem tomava os votos, instruindo para que se votasse nos mais aptos. A apuração era feita pelo juiz da eleição que poderia ser o juiz de fora, quando existisse, o Corregedor ou o Ouvidor. Na falta destes, o vereador mais velho ou um dos vereadores. Feita a votação, os mais votados juravam sob os Santos Evangelhos escolher os homens mais qualificados ao exercício das funções que lhe seriam confiadas. Estes seis eleitores, estando separados em grupos de dois e incomunicáveis, votavam em listas diferentes para cada cargo: juizes, vereadores e procurador. Os oficiais eleitos serviriam cada grupo por um ano, nos três anos seguintes. Depois da votação, o juiz redigia uma ata, enumerando separadamente, os que haviam sido escolhidos para cada cargo, “fazendo-o de tal maneira que não servissem parentes no grau indicado, que os menos práticos no manejo das cousas públicas servissem com os de mais experiência nelas”.16 Era o que se chamava apurar a pauta, que seria assinada pelo juiz e lacrada. Com ela o corregedor ou o juiz da eleição conferiam os pelouros. “Relacionados todos os eleitos, separavam-se então os que deviam servir para cada ano no próximo triênio. Cada relação desta era um pelouro composto para cada cargo”.17 Os pelouros eram então colocados em um saco com repartições para cada cargo, junto com a pauta. Este saco era colocado em um cofre com três chaves distribuídas entre os vereadores, do ano anterior. Não havia uma ordem pré - determinada para que os oficiais eleitos cumprissem seus cargos, eram sorteados. Na época em que se deveria tirar os pelouros, chamava-se todos ao passo municipal e uma criança para realizar o sorteio, um menino de 16 ZENHA, Edmundo. O Município no Brasil 1532-1700. São Paulo. Ipê, 1948. Pg.80 23 sete anos “meterá a mão em cada repartimento e revolverá bem os pelouros, e tirará um de cada repartimento, e os que saírem nos pelouros serão oficiais e não outros”18 Quando um dos sorteados estivesse impedido de assumir o cargo, era feita uma nova eleição, mais simples, a chamada eleição de barrete: os próprios oficiais e alguns homens bons votavam escolhendo um substituto. A eleição de pelouro era considerada mais honrosa. Após as eleições eram requisitadas cartas de confirmação ao Corregedor, Ouvidor ou a quem tivesse poderes para tal. A lei mandava que somente com a carta de confirmação era possível o exercício do cargo. Nem sempre esta lei era obedecida no Brasil, pela própria de distância do poder central ou de seus representantes na colônia. Ao assumirem, todos os oficiais deviam dar juramento sobre os Santos Evangelhos. As eleições eram muitas vezes viciadas e fraudulentas. As reclamações sobre a falta de capacidade dos eleitos, das desordens e subornos que ocorriam chegavam ao poder central, que procurava coibir tais atitudes. As determinações reais não conseguiram inibir essas ilegalidades. No final do Século XVII é introduzida no Brasil, a figura do juiz de fora, numa tentativa de moralizar o processo eleitoral. A introdução do juiz de fora não modifica as eleições por completo, mas a presença do poder central se torna mais efetiva. A votação continua indireta, porém é o juiz de fora que indica quem exerce os cargos, substituindo o processo de desmembramento da pauta em pelouros. E o sorteio anual do qual saíam os nomes dos oficiais.19 Rio de Janeiro e Salvador foram as cidades que recebem o juiz de fora, nas outras regiões as eleições aconteciam segundo a tradição. Para limpar a pauta, os juiz de fora, Corregedor, Ouvidor, ou mesmo o juiz da eleição, seguiam as Ordenações, que determinavam que os cargos não poderiam ser ocupados por 17 18 ZENHA. Idem. pg. 80 ZENHA. Iden. Pg.81 24 parentes: “mesmo por afinidade a lei falava em quarto grau” 20 e a reeleição não poderia acontecer antes dos três anos. As duas determinações eram freqüentemente burladas e as condições das vilas brasileiras justificavam a irreverência. Nas pequenas vilas, por vezes faltavam homens qualificados para ocupar os cargos municipais, e antes dos três anos, nos quais não poderiam ser reeleitos para ocupar qualquer cargo, seus nomes constavam nas listas e pelouros. Quanto ao parentesco, a situação era muito semelhante, a ligação sangüínea entre os moradores era tamanha que dificultava o cumprimento da lei. Outra falta cometida pelas Câmaras Municipais era a tentativa de prolongar o tempo dos mandatos dos oficiais, adiando as eleições ou a posse do novo grupo, buscando aproveitar por mais tempo as vantagens que o cargo poderia render. Reclamações populares eram aconteciam neste momento.21 A fraude e o desrespeito legislação acontecia tanto dentro das Câmaras quanto entre as autoridades responsáveis pela administração colonial. Eram freqüentes as tentativas de capitães-donatários, governadores, vice-reis e corregedores de fraudar as eleições, colocando pessoas de sua influência nos cargos. Isso era feito no momento da apuração da pauta, os nomes que não agradavam a esses emissários da coroa eram vetados. Nomes alheios à elite local eram inseridos nas listas. Essas fraudes geravam forte contestação que era entendida pelos agentes da coroa como insubordinação. Os vícios do sistema eleitoral, praticados em nossas câmaras no período colonial não diminuem a importância de sua ação junto ao povo, que vivia disperso no imenso território e tinha a instituição como organizadora da vida colonial, devido às suas funções jurídicas e administrativas. 19 20 ZENHA . Iden. Pg.80 ZENHA. Idem. Pg.86 25 Os eleitores e os eleitos faziam parte de um grupo de homens seletos da localidade, os chamados “homens-bons.”22 Tradicionalmente, os homens-bons formavam um conselho que era consultado pela edilidade na resolução de problemas importantes, fossem eles administrativos ou jurídicos. Inicialmente participavam da assembléia dos homens - bons todos aqueles que possuíssem as qualificações necessárias. E estas dependiam da estrutura sócio econômica município. Fortuna, honra, saber, podiam ser a qualidade que caracterizava o homem-bom. O número de homens que faziam parte deste grupo também variava de município para município. A participação na assembléia dos homens-bons é aos poucos reduzida. Segundo Joaquim Romero Magalhães é a própria complexidade que a vida em comunidade passa a exigir o que faz com que a assembléia seja substituída por oficiais especializados na administração: os vereadores. De eleição direta onde todos votavam, passa-se a eleição indireta, através da escolha de seis eleitores que seriam responsáveis pela escolha dos oficiais. A qualificação de homem - bom não estava relacionada a título de nobreza ou fidalguia. Independentemente da origem, qualquer pessoa que se mostrasse necessária à vida municipal poderia participar como oficial camarário. Na prática, porém, o grupo de pessoas que exercem os cargos se torna cada vez mais fechado. Poucas pessoas circulam no poder. O poder municipal fica nas mãos de uma elite economicamente privilegiada, que busca o prestígio social que os cargos municipais representam. O sentido democrático que o município poderia expressar é limitado: 21 ZENHA. Idem. Pg. 87. Edmundo Zenha, defende idéia de continuidade do município romano formando o município moderno e conseqüentemente o município brasileiro. Assim a instituição dos homens - bons, é para ele, herdeira da Cúria Romana, instituição da qual faziam parte: “os homens notáveis da localidade que tomavam parte nas deliberações graves dos municípios e forneciam para as funções destes seus respectivos membros”. Obra citada, pg. 89 22 26 “O processo de escolha dos oficiais do concelho - Juizes, vereadores e procurador - desenvolveuse de tal modo no sentido restritivo que muito poucos eram, já no n século XVI, os homens com “qualidade e condição” para tais lugares. Nos princípios do século XVII ficaram mesmo reservados para aqueles que eram naturais da terra, e da governança dela, e o tivessem sido seus pais e avós. Determinou-se taxativamente que só podiam exercer os que pertencessem à “gente nobre da governança”. Instituiu-se, assim, a perpetuação do mando nas mesmas e poucas famílias.”23 Nos municípios brasileiros o poder será cristalizado nas mãos de poucos. A pequena população das vilas pode justificar esse processo em alguns momentos, mas é certo que uma vez no poder, todos procuravam manter-se com este status. A abertura política do período de fundação das Vilas, quando todos eram aceitos na governança desde que se apresentassem úteis à comunidade, não permanece em todo período colonial. Aos poucos as honras seduzem os colonos, que buscam a ascensão social à qual não tinham acesso em Portugal. Forma-se assim no Brasil uma oligarquia familiar, que busca reproduzir a fidalguia portuguesa. O município é a Instituição política à qual toda a população colonial tem acesso. O fato de o governo estar nas mãos de uma elite local diminui a tendência democrática que o município poderia exercer, mas não diminui sua importância como instituição que defende o povo frente ao poder central. 23 MAGALHÃES, Joaquim Romero. “Reflexões sobre a Estrutura Municipal Portuguesa e a Sociedade Colonial Brasileira.” In: Reviasta de História Econômica e Social. Lisboa, n16, jul. - dez. 1985. P. 21. 27 CAPÍTULO III O MUNICÍPIO EM CURITIBA. 1. Os Provimentos do Ouvidor Pardinho. A população instalada no Primeiro Planalto paranaense, que se origina à partir de grupos garimpeiros vindos principalmente de São Paulo e Paranaguá24 é elevada à categoria de Vila, em 1668, seguindo para tanto as determinações do Estado Português. Pode-se afirmar que a elevação à categoria de Vila é uma conquista do grupo de moradores ali instalados, já que é marcante a pressão feita pela população na fundação do Município de Curitiba. A primeira atitude no sentido de organizar-se tomada pelos moradores do planalto foi a ereção de uma capela, na década de 1650. Mais tarde, em 1668, “Gabriel de Lara, Capitão Mor de Paranaguá e Procurador do Donatário da Capitania tomou posse da povoação que estava surgindo nos Campos de Curitiba”.25 Agindo em nome do Donatário Marquês de Caiscais, Gabriel de Lara encontra no planalto, segundo Romário Martins “dezessete moradores representativos da sociedade que aí estava se constituindo, que lhe recorreram a instituição da Vila”26 Escolhe-se neste ano, como capitão - povoador à Matheus Leme e ergue-se o pelourinho. Mas não se completa a instalação do município curitibano, pois não é fundada a Câmara Municipal, o que somente acontece em 1693. É nesse ano que a população de Curitiba escreve ao Capitão Povoador Mateus Leme, pedindo a criação da justiça, devido a situações desagradáveis que vinham ocorrendo na sociedade local: 24 WACHOWICZ, Rui C. História do Paraná. 6º edição. Curitiba: Editora Gráfica Vicentina, 1988. P.61. A origem da população curitibana não será analisada no presente trabalho, que pretende compreender a organização da Instituição Municipal. 25 MARTINS, Romário. História do Paraná. 3º edição. Curitiba: Editora Guaíra. Pg. 207 26 Idem, pg. 207. 28 Senhor Capitão Povoador: - os moradores todos assistentes nesta povoação de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais que, atendendo no serviço de Deus e de Sua Majestade, que Deus o Guarde, paz, quietação e bem comum deste povo, e por ser hoje mui crescido por passarem de 90 homens, quanto mais crescer a gente vão fazendo mores desaforos, e bem viu nesta festa andarmos todos com armas na mão, apelorou-se dois ou três homens, e outros insultos de roubos como é notório e constando pelos casos que tem sucedido, e daqui por diante será pior por não haver a dita justiça na dita povoação, nos ocorremos a V. Mercê como capitão e cabeça dela, e por ser já decrépito e não lhe obedecerem, seja servido permitir a que haja justiça nesta dita Vila, pois nela a gente bastante para exercer os cargos da dita justiça que faz número de três povos. E pela Ordenação ordena sua Majestade que havendo trinta homens se eleja justiça, e demais que consta que V. Mercê por duas vezes procurou aos capitães - mores das capitanias de baixo lhe viessem criar justiça na dita povoação, sendo que não era necessário por ter havido já aqui justiça por algum tempo, criada pelo defunto capitão - mor Gabriel de Lara., que levantou pelouro em nome do marques de Caiscais; pelo que requeremos a Vmcê, pela parte de Deus de del - rei que visto o que alegamos e o nosso pedir ser justo e bem comum de todo este povo, o mande ajuntar e fazer eleição e criar justiça e câmara formada, para que assim haja temor de Deus e de el-rei e por as coisas em caminho.27 A população exige a criação do município porque este representava a justiça, a Ordem que a Coroa portuguesa, através de suas leis, poderia pôr em pratica na Colônia. Organizadas as já conhecidas instituições metropolitanas, a barbárie imposta pelas adversidades locais poderiam ser superadas. Em 1721, o Ouvidor - Geral Rafael Pires Pardinho em visita à Curitiba procurou por em correto funcionamento o Município, de acordo com o modelo português. Através de sua correição organiza o Concelho Municipal: “E sendo esta a primeira curreição que tem havido nesta Vila, lhes deixa com mais extensão estes capítulos, para que observando-as evitem as desordens em que até agora alguns tropeçam por ignorância, e os maliciosos, não tenham já a desculpa de ignorantes.”28 O Ouvidor em seus “Provimentos de Correição”, legisla sobre todo o cotidiano da câmara municipal, sempre de acordo com o que precisavam as Ordenações Filipinas. Estes dois documentos deveriam estar sempre presentes na Câmara e sua legislação deveria ser obedecida pelos oficiais. Inicialmente o Ouvidor toma posse da Vila em nome da Coroa: 27 Requerimento feito pelos moradores para a criação das justiças, in: R.I.H. de São Paulo, vol. XIII, 1908, citado por ZENHA, Edmundo. O Município no Brasil 1532-1700. São Paulo: Ipê, 1940. Pg. 32. 28 B.A M.C. V.1 p11 (Adotou-se a sigla B.A M.C. para designar Boletim do Archivo Municipal de Curityba.) 29 “Pelo que terão todos entendido d’aqui por diante, que esta Vila e tudo o mais que corre para o Sul, he da Coroa, e que seos moradores imediatamente san vassalos da coroa real, e que seos moradores imediatamente san vassalos da coroa sem reconhecerem algum donatário, como antigamente reconhecião do dito Marquêz.”29 Diversos assuntos são abordados pelo Ouvidor, que sistematiza nos provimentos qual seria a responsabilidade dos oficiais nas diferentes situações que lhes seriam apresentadas. Em suas deliberações o Ouvidor procura instruir os oficiais sobre a organização territorial e urbana da Vila, detalhando a responsabilidade dos oficiais nestes assuntos. A delimitação do termo e do Rocio da Vila são oficializados então. O ouvidor determina, no artigo 11, que o termo da Vila de Curitiba teria como limites: a Serra do Mar, que dividia os termos das Vilas de Curitiba e Paranaguá e o Rio Itararé que dividia os termos de Curitiba e Sorocaba. Ficando a região ao sul do rio Itararé e acima da serra do Mar sob a responsabilidade de oficias da Câmara de Curitiba.30 A demarcação do Rocio feita em 1693, pelos primeiros oficiais é confirmada pelo Ouvidor, que os orienta a registrar no Livro Tombo, quais eram os corretos limites do Rocio e lhes ordena que procedam de maneira correta quanto ao registro dos vizinhos do Concelho, chamando atenção sobre o modo incorreto que haviam feito até então. Ceder e fiscalizar as terras cedidas dentro dos limites seria responsabilidade dos oficias, que seriam acusados em correição se não agissem corretamente. Fora dos limites do Rocio não era jurisdição dos oficiais ceder terras devolutas31. Ainda no que se refere a ocupação do espaço, o Ouvidor afirma que os vereadores deveriam estar atentos e criar leis (posturas e acordãos), regulamentando as áreas onde seria possível aos moradores conseguir materiais para suas construções. Quanto à organização do espaço urbano, é determinado nos provimentos que as casas não poderiam ser construídas sem licença da Câmara, que as daria de acordo com algumas 29 30 B.A M. C. v. 1 p.11 B. A M. C. v.1 p. 13 30 regras: que fossem construídas de modo continuado e unidas umas às outras . Os quintais seriam demarcados tendo as testadas das casas como base. Os oficiais deveriam evitar que houvessem terrenos vagos ou casas abandonadas nos limites da Vila, as casa abandonadas e os terrenos em que não fosse construído algum benefício deveriam ser devolvidos ao concelho, que poderia cedê-los a outra pessoa.32 Os oficiais deveriam obrigar os moradores a limpar o rio que corre no meio da Vila, conservar suas pontes, ruas, cercados e pastos elaborando leis que garantissem esses feitos. Seriam ainda responsáveis pela fiscalização dos caminhos, pontes da Vila e do termo, obrigando os moradores à mantê-los limpos e aterrados, cada um cuidando da testada de sua fazenda, sob pena de multa para o concelho se o morador assim não fizesse. Nos bairros seriam nomeados cabos para concertar os caminhos.33 A abertura, a conservação dos caminhos e a regulamentação da passagem de animais, era obrigação dos oficiais que deveriam criar leis determinando como seriam feitas e que penas seriam cobradas se não fossem realizadas essas obras. O abastecimento da Vila seria observado pelos vereadores, que deveriam obrigar aos moradores a plantarem mantimentos necessários ao abastecimento da Vila. Os vereadores deveriam comprar e manter os padrões de pesos e medidas e balança. Esses pesos e medidas seriam usados para conferir os utilizados nas vendas, a cada seis meses ou a cada ano, dependendo do produto vendido. Os padrões do Concelho deveriam ser guardados na arca da Câmara e retirados somente para se fazer as aferições. As vendas seriam abertas mediante a licença dos oficiais e proibia-se as vendas nos sítios. Os almotacés fiscalizavam esses assuntos.34 31 B. A M. C. v.1 p. 18 e 19. B. A M. C. v. 1 p. 20 e 21. 33 B. A M.C. v.1 p. 22 e 23. 34 B. A M.C. v. 1 p.24 32 31 Seria permitido pelas Provisões que a Câmara cobrasse taxas sobre a entrada na vila ou no termo de bebidas e tecidos. Cobrando de acordo com o que estipulava o ouvidor. As pessoas deveriam dar entrada desses produtos junto ao escrivão. Quando isso não era feito no prazo de dois dias, ou se fosse feita a entrada de apenas parte do produto, a Câmara deveria multar e recolher os objetos. Caso contrário, os próprios juizes pagariam multa.35 Nenhuma pessoa poderia entrar ou sair da vila ou de seu termo com animais (gado e cavalgaduras) sem a licença da Câmara. Os oficiais deveriam incentivar a criação de animais na região não cedendo facilmente licença para que se retirassem animais do município, principalmente os animais mais jovens. Haveria multa para quem fosse apanhado sem a licença.36 O Ouvidor chama à atenção sobre o não pagamento dos quintos do ouro que estavam sendo retirados das velhas lavras, onde na época ainda se conseguia algum metal precioso. Reconhece que a falta de pagamento se deve ao fechamento da oficina de Paranaguá. Contudo, pede aos oficiais que façam cumprir as leis sobre o assunto. Seria obrigação do concelho tirar devassa sobre esse assunto e comunicar aos ouvidores gerais ou governadores os descobrimentos de ouro.37 Os oficiais deveriam proibir que fossem capturados indígenas para o trabalho escravo, e não poderiam permitir que lhes fossem vendidas armas. Na devassa geral, feita anualmente, deveriam atentar para esse assunto. Toda pessoa que chegasse à vila apresentando-se como oficial deveria mostrar sua patente ou ordem à Câmara, o que seria registrado em livro próprio, observando-se para que não excedessem os poderes que lhes eram determinados. 35 B. A M. C. v.1 p. 24 e 25. B. A M. C. v. 1 p. 26. 37 B. A M. C. v.1 p. 27 36 32 Os assuntos religiosos foram tratados nos Provimentos. É aconselhado aos oficiais que freqüentem o culto divino e guardem para que se promova referência e respeito aos párocos. Os oficiais deveriam assistir à Festa de Corpus Christi em corpo de Câmara levando o Estandarte do Concelho. Todos os moradores de uma légua ao redor da Vila seriam obrigados, sob pena de uma pataca, a assistir a procissão. E quem morasse nas ruas onde passaria a procissão deveria carpir, limpar e enfeitar com palmas e ramos a frente de suas casas, sob pena de multa. Assim seria feito em outras procissões: de Nossa Senhora da Luz, padroeira da Vila, em 8 de setembro, da Visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, do Anjo Custódio e de São Sebastião. A Câmara não poderia criar despesas com a realização das procissões.38 É determinado nos provimentos que o Oficiais deveriam acompanhar a realização de eleições para Capitão - Mor e capitão de Ordenança agindo de acordo com as deliberações do Ouvidor.39 Além de deliberar sobre o modo como deveriam os Oficiais proceder no que se refere à administração da Vila o Ouvidor discute ao organização política e a jurisdição que teriam os oficiais do Concelho Municipal. O Ouvidor prossegue descrevendo como deveriam proceder os oficiais quanto às atribuições jurídicas que possuíam. 2. Os Oficiais e as Eleições em Curitiba. 38 39 B. A M. C. v.1 p. 11 e 12. B. A M. C. v.1 p. 14 e 15. 33 Em seus provimentos o Ouvidor exige que os oficiais da câmara cumprissem os regimentos específicos de seus cargos, determinados nas Ordenações Filipinas. Os Juizes Ordinários seriam eleitos dois para servir em cada ano e pelo menos um deles deveria estar presente nas Vereações e audiências, despachando sozinho os feitos. Caso ambos estivessem impedidos de exercer o cargo por doença, ausência ou outro motivo que fosse considerado justo poderiam ser substituídos pelo vereador mais velho. Um homem-bom que houvesse participado da governança poderia ser recrutado para fazer a substituição de algum oficial. As principais obrigações dos juizes ordinários eram: tirar devassas40 particulares e as devassas anuais. Os ordinários que agissem de modo incorreto ou negligente seria condenado de acordo com sua ação. As condenações dos juizes seriam feitas na presença do corregedor ou do governador e segundo mais vozes, ou votos. As Ordenações Filipinas determinavam que deveriam ser feitas devassas “sobre as mortes, forças de mulheres que se queixarem que dormiram com elas carnalmente per força, fogos postos e sobre fugida de presos, quebrantamento de cadea, moeda falsa, resistência, 40 Devassa significava a inquirição de testemunhas pelo juiz para a informação de um delito e punição do delinqüente. 34 offensa de Justiça, cárcere privado, furto de valia...”41 Nesses casos os juizes deveriam tomar logo Auto, fariam as inquisições 41 necessárias e obrigariam as prisões dos réus. Se, por 35 36 negligência ou malícia os juizes não procedessem de modo correto os seus sucessores deveriam completar a devassa podendo incorrer na mesma culpa. O ouvidor completa com algumas informações detalhando nos provimentos como deveriam proceder os oficias principalmente quanto aos crimes graves que deveriam ser notificados à ouvidoria. As penas que seriam dadas aos juizes que não agissem como determina a lei também estão presentes nos Provimentos.42 Todos anos os juizes deveriam tirar devassa gerais, as chamadas janeirinhas. Essas devassas deveriam ser realizadas até dez dias depois da posse em Câmara do grupo de oficiais que serviriam naquele ano que deveriam terminá-la dentro de trinta dias perguntando às testemunhas sobre os assuntos que determinavam as Ordenações. Nessa devassa geral os oficiais iriam inquirir sobre como procederam os seus antecessores, procurando saber se cumpriram suas obrigações se aproveitaram do oficio recebendo algum benefício de sua posição e se favoreceram alguém. Os vereadores deveriam observar o seu regimento que era o título sessenta e seis do primeiro livro das Ordenações. Resumidamente tinham como obrigações: cuidar dos bens do concelho, colocar as rendas do concelho em pregão, cobrar as dívidas do concelho. Cuidar das despesas, para que não excedessem o que era estipulado em Lei. Cuidar para que os documentos da Câmara estivessem guardados na arca do concelho observando para que não fossem retirados irregularmente. Observar para que os chafarizes, fontes, caminhos fossem reparados. Deveriam fazer cumprir as posturas criadas em concelho, não permitindo que fossem contestadas. Poderiam tabelar os produtos necessários. As obras não poderiam ser realizadas, sem antes colocá-las em pregão para que fossem dadas a quem fizesse menor preço. Obras pouco custosas poderiam ser feitas por jornais. Poderiam lançar finta quando as rendas do 37 concelho não fossem suficientes, desde que tivessem ordem do corregedor. Deveriam cuidar para que as despesas do concelho fossem corretas e declaradas com clareza. Os vereadores deveriam comparecer à vereação duas vezes na semana as quartas e sábados. Não poderiam faltar sem justa causa e deveriam comunicar aos parceiros quando não pudessem comparecer. Em Curitiba, entre os anos 1786 e 1790, realizou-se em geral uma sessão da Câmara por semana, a maioria nas quintas e sextas feiras, mas poderiam acontecer em qualquer dia da semana. Algumas das atas não descrevem que assunto foi tratado na sessão da Câmara, contendo nelas apenas a assinatura dos oficiais, citando apenas: “não houve requerimento algum de que mandarão fazer este termo de vereança”43 Se necessário havia mais de uma sessão na semana mesmo em dias seguidos e em alguns meses aconteceram grande espaçamento entre as sessões. O procurador do Concelho em Curitiba, segundo os provimentos do Ouvidor serviria também de tesoureiro do Concelho, os regimentos dessas duas funções deveriam ser guardados por ele. Suas obrigações eram então: fazer os requerimentos para que concertos dos bens da Câmara fossem realizados. Dar conta de como ficam as coisas do concelho para que os novos oficiais saibam como estão as coisas e o que devem fazer. E, enquanto tesoureiro, receber todas as rendas do Concelho fazer as despesas que os vereadores mandassem. Não poderia receber ou despender coisa alguma sem a presença do escrivão da Câmara. Deveriam fazer o correto arrendamento das rendas do concelho que fossem cedidas. Deveriam arrecadar a terça parte das rendas do concelho que pertenceria à Coroa, guardando-a sem gastar nada sem ordem doa Câmara. 38 O escrivão da Câmara teria que exercer a função de escrivão da almocetaria, guardando os regimentos das duas funções cuidando para que as anotações fossem feitas de modo claro e nos livros próprios. O escrivão teria uma das três chaves da arca do concelho. “Também terá em seu poder o livro em que actualmente se escrevem os termos das vereasões, paraq’ estas se não deixem de fazer, quando falie algum dos officiaes que tem a chave da arca do concelho”.44 As eleições para os oficiais seriam realizadas de acordo com o que determinava as Ordenações Filipinas, no título LXVII, do primeiro livro. O ouvidor determina que fossem feitas as eleições em Curitiba sob as ordens do juiz mais velho. As eleições deveriam ser feitas no dia de Todos os Santos ( Primeiro de Novembro), os pelouros seriam abertos neste dia. Os nomes escolhidos seriam lançados no livro das eleições. Caberia ao escrivão: “com a Mayor brevidade a elle Ouvidor - Geral e seus sucessores para lhes mandar correr folha nesta ouvidoria, e passar cartas de confirmação dos juizes, e mandados para se dar posse aos mais oficiais sem que lhe não dará e hiram contenuando enquanto, que vem as cartas de confirmação , os que se acharem actuais.45 As eleições de Barrete poderiam ser realizadas em qualquer data de acordo com a necessidade. Assim como as eleições para os oficiais menores, que eram realizadas quando da necessidade de se fazer a substituição. As eleições para almotaçé e a posse dos mesmos era feita a cada dois meses, de acordo com a legislação (Ver anexo 3). Apesar de toda a legislação existente e da preocupação em se colocar a Câmara funcionando corretamente nem sempre isso aconteceu. Fosse por incompetência, negligência ou má - fé dos oficiais, alguns problemas corroboraram para que os trabalhos da Câmara não andassem com queriam os legisladores. Na segunda metade do século XVIII, observa-se nos Autos de Posse e Juramento dos Oficiais indícios de falta de interesse no exercício dos cargos da Câmara que acabariam por prejudicar o bom andamento dos trabalhos camarários, já que as faltas freqüentes e as diversas 39 eleições der barrete realizadas no período atrasando a posse dos oficiais e consequentemente atrasando a realização das devassas gerais que deveriam acontecer no início do ano. Entre os anos de 1750 a 1800, são feitas diversas eleições de Barrete. Essas eleições como já foi afirmado aconteceriam nos casos de falecimento, ausência, ou impedimento dos oficiais sorteados em pelouro. Para estar isento de cumprir o ofício o oficial deveria conseguir do Corregedor carta que confirmasse a liberação. Entre esses anos aconteceram eleições de barrete nos seguintes anos: em 1750, para juiz e procurador; em 1754, para procurador e vereador; em 1764 para procurador; em 1765, para vereador; em 1767, para procurador; em 1768, para juiz e procurador; em 1769, para juizes vereador e procurador; em 1770 para procurador; em 1772 para juiz; em 1773, para procurador; em 1775, para juiz e vereador; em 1776 para juiz e vereador; em 1777, para juiz; em 1778 para juiz; em 1780, juiz de órfãos; em 1783, para juiz; em 1784, para juizes; em 1787, para vereador; em 1790, para juiz; em 1792 juiz, vereador e juiz de órfãos; em 1793 vereador; em 1795, para juiz e procurador; em 1796, para vereadores ( vide no anexo 1). Nas atas são citados como motivos para impedimento do exercício dos cargos: “falecimento” e “prolongada moléstia.”46 Mas, na maioria dos casos, não é citado o motivo pelo qual o oficial foi liberado do cargo, declara-se apenas que a permissão havia sido dada pelo corregedor. Aparecem o uso dos seguintes termos: “que havia se livrado”, ou “que se livrou por despacho do corregedor”.47 O corregedor não liberava do ofício à todos os que lhe enviavam pedido. O Juiz-deÓrfãos eleito, no ano de 1759, pede afastamento por participar da Ordem Terceira, como ministro alegando ter nela muitas obrigações. Menciona também que os oficiais “o obrigavam violentamente a tomar posse e juramento”48. Suas reclamações não são aceitas pelo Ouvidor, e ele toma posse no dia 6/01. 40 Observa-se um aparente desinteresse no exercício dos cargos públicos, pois são freqüentes os pedidos de afastamento ao corregedor. Esses constantes pedidos prejudicavam os trabalhos da Câmara. Em alguns anos observou-se que até que todos os oficiais, do novo grupo que deveria servir, estivessem tomado posse e prestado juramento havia se passado até três meses, como em 1792, quando juiz e escrivão tomam posse somente em 4 de março. Outro indicativo de que a falta de interesse de alguns oficiais em cumprir seus cargos eram as faltas freqüentes. Em várias atas encontramos citações sobre as faltas dos vereadores, como em julho de 1786, exigindo que fossem tomadas providências e se condenassem os faltosos.49 As faltas dos vereadores chegaram a ser consideradas ato de rebeldia, talvez uma forma de demonstrar que não queriam cumprir seus mandatos. O que é negado em sessão de vereação onde alegam que: “faltas que tem havido entre os mesmos oficiais não são por rebeldia, mas antes algumas faltas por moléstias e causas justas e não se parece por esta razão seja obrigado a pagar aquela quantia que manda a lei.”50 O corregedor envia à Câmara, em 1795, uma carta onde mandava “cessar as desordens que os ditos camaristas andavam fazendo.”51Na mesma sessão se pede a condenação aos vereadores que haviam faltado, cobrando multas destes oficiais. Apesar das ordens do Corregedor não há indicações de que a Câmara tenha conseguido solucionar seus problemas. Por outro lado observou-se que alguns poucos oficiais exerceram seus cargos repetidas vezes52. Sendo eleitos em eleições de Pelouro ou Barrete, exercendo cargos até mesmo antes dos três anos de intervalo que a legislação determinava. No Auto de Posse e juramento dos oficiais do ano de 1762, encontrou - se indícios de disputa pelo poder local. Registrou-se que estando os oficiais reunidos em vereação, foi 41 apresentado aos oficiais pelo Licenciado Lourenço Ribeiro de Andrade um requerimento para que o ouvidor suspendesse a carta de confirmação de um dos juizes eleitos: o sargento - mor Simão Gonsalves de Almeida afirmando que houve irregularidade na eleição. Arma-se confusão dentro do Concelho e o tal licenciado é obrigado a retirar-se. A decisão foi entregue ao Ouvidor - geral. É eleito, então, Manoel de Sousa Castro para o cargo de juiz , homem que segundo nota de Francisco Negrão era protegido de Simão Gonsalves de Almeida. O Licenciado usa de seu prestígio para que haja a impugnação do mandato de Manoel de Souza Castro o que consegue realizar em 18 de outubro de 1762.53 Para explicar a contento quais seriam os motivos que levaram os oficiais do período a desejar “livrar-se” dos cargos de oficias do Concelho e entender os motivos que levavam a que outros participassem mais ativamente da Câmara Municipal seria interessante se fazer um estudo mais aprofundado sobre as questões econômicas e os interesse políticos que permeavam a questão. Mas é possível afirmar que no período os cargos de oficial não parecem despertar grande interesse já que são constantes os pedidos de afastamento feitos pelos escolhidos. Porém, não podemos descartar a idéia de que os Cargos do Concelho em Curitiba durante o a segunda metade do setecentos não representassem prestigio social. 42 CONCLUSÃO O município foi uma instituição importante para o Portugal no período em que se deu o processo de consolidação e expansão de seu Estado. Durante a colonização do território brasileiro municípios foram fundados por determinação do poder central, que procurava reunir a população dispersa e facilitar o seu controle e pela própria população quando sentiam a necessidade da organização comunitária para vencer as dificuldades impostas pelo novo mundo. A instituição Municipal já era conhecida pelos povoadores como forma de organização comunitária. A Vila de Nossa Senhora dos Pinhais de Curitiba foi fundada pela vontade do povo, que reivindicou a sua criação pelo papel judiciário que a Câmara representava. Porém não era somente as funções jurídicas da Câmara municipal que tornaram o Município uma instituição importante durante o período colonial suas funções políticas e administrativas lhe completavam. Em 1721, o Ouvidor-Geral Rafael Pires Pardinho, visita Curitiba visando colocar em correto funcionamento a Instituição Municipal. Em seus Provimentos de Corrieção legisla sobre todo o cotidiano da Câmara Municipal, sempre de acordo com o que precisam as Ordenações Filipinas. Estes dois documentos, os Provimentos do Ouvidor e as Ordenações Filipinas, deveriam estar presentas na Câmara e sua legislação deveria ser obedecida pelos oficiais. Em seus Provimentos o Ouvidor delibera sobre os aspectos que iriam compor as funções camarárias: administrativo, político e judiciário. Determinando detalhadamente como deveriam agir os oficiais, na administração da Vila, nas eleições e nas ações que julgavam. 43 Acontece que as determinações do Ouvidor e das Ordenações, eram por vezes desrespeitadas pelos oficiais, principalmente no que se refere ao processo de eleição. A eleição dos oficiais do Concelho que eram: dois juizes ordinários, os três vereadores e um procurador, eram realizadas a cada três anos e estes tinham mandato por um ano. Os eleitos deveriam ser aprovados por carta de confirmaçao do Ouvidor - Geral. Os oficiais que exerceram cargos no concelho Municipal, no período entre 1750 e 1800, burlaram algumas das determinações que deliveravam sobre as eleições, fazendo isso por aparente má fé ou pela própria impossibilidade de cumprir essas determinações, devido às características de Curitiba na época. Observa-se nas atas de veração tratam das eleições e posse dos oficiais que repetem-se os nomes dos oficiais constantemente, até mesmo antes de passar os três anos de intervalo entre os quis não era recomendado que uma pessoa estivesse entre os oficiais que exerciam os cargos do concelho. A demora para que alguns dos eleitos assumisse sua função, também foi verificada, como também o desinteresse de alguns em exercer a função, o que pode indicar que em Curitiba flatava homens - bons dispostos a se dedicar ao bem público. Por outro lado também se verifica que há interresse de gurpos em prolongar-se no poder adiando a tomada da posse dos novos oficiais que deveriam servir e que certos oficias exercem cargos do concelho durante vários mandatos, o que poderia ser entendido como a formação de um grupo influente na política municipal. Embora documentação demonstre que os cargos de oficial não são disputados na Curitiba setecentista não se pode afirmar que esses cargos não sejam considerados importantes enquanto meio de conquistar ou manifestar prestigio social. Para explicar a contento, quais seriam os motivos que levaram os oficiais do período a desejar “livrar-se” dos cargos de oficiais do Concelho e entender os motivos que levavam a 44 que outros participassem mais ativamente da Câmara Municipal seria interessante se fazer um estudo mais aprofundado sobre as questões econômicas e os interesses políticos que permeiam a questão. 45 BIBLIOGRAFIA COELHO, Maria Helena Cruz & MAGALHÃES, Joaquim Romero. O poder concelhio; das origens às cortes constituintes. Notas de História Social. Coimbra: Centro de Estudos e Formação Autárquica, 1986. COELHO, Virgínia Aníbal. Autonomias e Despotismo: A Câmara e a Vila de Santarém no Reinado de D. José. Cadernos Culturais n.º4. Santarém: Câmara Municipal de Santarém, março de 1993. FAORO, Raimundo. Os Donos do Poder, Formação do Patronato Brasileiro. Porto Alegre: editora Globo, 1977. MACHADO, Brasil Pinheiro. Problemática da Cidade Colonial Brasileira. História Questões e Debates. Curitiba, junho de 1985. MAGALHÃES, Joaquim Romero. Reflexões sobre a estrutura municipal portuguesa e a sociedade colonial brasileira. Revista de História Econômica e Social. Lisboa, n.16, jul.dez.1985. MARTINS, Romário. História do Paraná. 3ª edição. Curitiba: Editora Guaíra. Ordenações Filipinas. Livro I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. WACHOWICZ, Rui C. História do Paraná. 6ªedição. Curitiba: Editora Gráfica Vicentina, 1988 ZENHA, Edmund. O Município no Brasil 1532-1700. São Paulo: Ipê, 1948. Boletim do Archivo Municipal de Curitiba. 46 ANEXO 1 OFICIAIS DA CÂMARA ENTRE 1750 E 1800 Oficiais Qualific. Amaro Fernandes da Costa Antônio Alvares de Araújo Antônio dos Santos Teixeira Antônio Ferreira dos Santos Antônio Guedes de Carvalho Antônio João da Costa Antônio José da Silva Antônio José de Andrade Antônio José Ferreira Capitãomor P.97 Alferes Capitão Tenente Antônio José Teixeira Antônio Luís da Costa Antônio Malaquias da Silva Antônio Martins Lisboa Antônio Martins Lustosa Antônio Medeiros Chaves Antônio Ribeiro de ?? Cargo exercido e período54 P.50* V.54 V.62 J.68 J.77 J.1800 V.96* V.78 V.82 J.85 J.91 J.95* J.97 J.60 J.66 P.77 V.80 P.82 V.68 V.72 J.86 J.93 P.72 P.76 P.80 V.82 J.84* V.57 P.61 V.67 V.83 J.86 V.53 V.56 V.58 P.52 J.65 V.67 V.57 Tenente P.84 P.87 V.99 ***************************************************************************************** ********************************************************arrete. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ANEXO 2 DATAS DAS VEREAÇÕES: 1786-1790 1786 JANEIRO 1º sexta 02 sábado 07 quinta 14 quinta 15 sexta 21 quinta 28 sexta FEV. 04 quinta 11 quinta 18 quinta 25 quinta MARÇO 04 quinta 11 quinta 15 segunda 18 quinta ABRIL 1º quinta 06 quinta 09 domingo 18 terça 22 sábado 29 sábado MAIO 1º sábado 06 quinta 14 sexta 21 sexta 28 sexta JUNHO 03 quinta 10 quinta 17 quinta 24 quinta JULHO 1º quinta 08 quinta 15 quinta 21 quinta 29 quinta AGO. 5 quinta 12 quinta 19 quinta 26 quinta SET. 02 quinta 09 quinta 16 quinta 23 quinta 30 quinta OUT. 07 quinta 14 quinta 21 quinta 28 quinta NOV. 1º segunda 04 quinta 11 quinta 18 quinta 25 quinta DEZ. 02 quinta 09 quinta 16 quinta 22 quarta 30 quinta 31 sexta JANEIRO 1º sábado 06 quinta 13 quinta 14 sexta 28 sexta FEV. 04 sexta MARÇO 04 sexta 11 sexta ABRIL 1º sexta 08 sexta 15 sexta 22 sexta MAIO 06 sexta 13 sexta 20 sexta JUNHO 02 quinta 09 sexta 17 sábado 24 sábado 30 sexta JULHO 08 sexta 13 quarta 22 sexta AGOSTO 05 sexta 11 quinta 26 sexta SET. 02 sexta 08 quinta 23 sexta 30 sexta OUT. 07 sexta 14 sexta 21 sexta NOV. 1º terça 11 sexta 18 sexta 25 sexta DEZ. 02 sexta 04 dom. 16 sexta 20 terça 27 terça 28 quarta 1786 569 1788 JANEIRO 06 sexta 13 sexta 20 sexta 21 sábado 27 sexta FEV. 02 quinta 10 sexta 16 quinta 18 sábado 23 quinta MARÇO 1º sexta 08 sexta 15 sexta 24 domingo 25 segunda 29 sexta ABRIL 05 quinta 12 quinta 19 quinta MAIO 03 quinta 10 quinta 17 quinta 24 quinta 31 quinta JUNHO 07 quinta 14 quinta 17 dom. 21 quinta 28 segunda JULHO 05 quinta 06 sexta 27 sexta AGOSTO 02 quinta 03 sexta 09 quinta 15 quarta 18 sábado 24 sexta SET. 1º sábado 06 quinta 13 quinta 16 domingo OUT. 04 quinta 18 quinta NOV. 1º quinta 08 quinta 16 sexta 29 quinta DEZ. 1º sábado 14 sexta 28 sexta 31 segunda JANEIRO 07 segunda 10 quinta 17 quinta 24 quinta 30 quarta FEVEREIRO 07 quinta 14 quinta 17 domingo MARÇO 1º sexta 07 quinta 08 sexta 09 sábado 14 quinta 21 quinta 28 quinta ABRIL 11 quinta 18 quinta MAIO JUNHO 03 sexta 13 quin. 09 quinta 20 quinta 16 quinta 27 quinta 30 quinta JULHO 05 sexta 08 segunda 11 quinta 25 quinta 30 terça AGOSTO 08 quinta 15 quinta 18 domingo 22 quinta 29 quinta SET. 06 sexta 12 quinta 19 quinta 26 quinta OUT. 04 sexta 10 quinta 17 quinta 24 quinta NOV. 1º sexta 14 quinta 21 quinta 30 sábado 1789 DEZ. 09 segunda 26 quinta 30 segunda 570 1790 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 1º quarta 06 quinta 06 segunda 04 sexta 1º quinta 05 quinta 02 quinta 20 quinta 13 segunda 10 quinta 08 quinta 13 sexta 09 quinta 21 sexta 20 segunda 24 quinta 15 quinta 19 quinta 16 quinta 27 quinta 26 domingo 22 quinta 26 quinta 23 quinta 29 quinta 30 quinta JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMB 03 quinta 07 quinta 04 quinta 09 quinta 1º sábado 04 quinta 10 quinta 22 sexta 10 quarta 16 quinta 06 quinta 11 quinta 17 quinta 28 quinta 18 quinta 23 quinta 12 quarta 18 quinta 24 quinta 25 quinta 19 quarta 28 dom. 27 sábado 27 quinta 30 terça 31 quarta 31 quarta 571 ANEXO 3 ALMOTACÉS 1786 1790 1786 Janeiro e fevereiro: Francisco Xavier Pinto e Antônio Guedes Carvalho Março e Abril: Manoel Gomes de Oliveira e Antônio Francisco Guimarães Maio e Junho: Manoel Gonçalves de Almeida e Domingos Fernandes Cortes Julho e Agosto: Paulo de Chaves de Almeida e João Pereira Setembro e Outubro: Antônio José da Silva e Antônio Xavier Ferreira Novembro e Dezembro: Thomás José de Almeida e Manoel José Barbosa 1787 Janeiro e Fevereiro: Antônio José de Andrade e Antônio José Teixeira Março e Abril: João Francisco Corrêa Francisco Bueno de Lacerda Maio e Junho: José de Freitas Saldanha e Ignácio de Sá Souto Maior Julho e Agosto: Manoel José Barbosa e Manoel Gonsalves de Almeida. Setembro e Outubro: Antônio Xavier Ferreira e Antônio de Andrade do Espírito Santo. Novembro e Dezembro: João Antônio Pinto e Miguel de Almeida Paes. 1788 Janeiro e Fevereiro: Miguel Ribeiro Rybas e Antônio José da Silva. Março e Abril: Francisco Roiz Seixas e Bras Alves Natel. Maio e Junho: José L************************************************************************** *************************************************************************** *************************************************************************** *************************************************************************** *************************************************************************** *************************************************************************** ***************************************************************é de Almeida. Setembro e Outubro: 572 Novembro e Dezembro: 1790 Janeiro e Fevereiro: Brás Domingues Velloso e José Antonio Vieira. Março e Abril: Maio e Junho: Antonio Alves e Francisco Paes Seixas. Julho e Agosto: Antonio Xavier Ferreira e Miguel Roiz Seixas. Setembro e Outubro: Francico Alves Pinheiro e Gabriel Narciso Bello. Novembro e Dezembro: Francisco Pereira da Cruz e Joachim dos Santos Pereira.