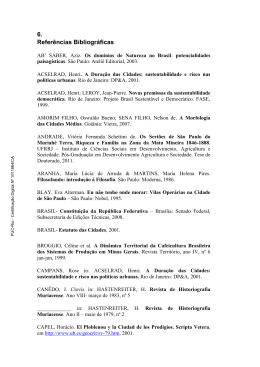

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Roberta Coelho Conceição Silva Responsabilidade Social Empresarial no Brasil: um estudo sobre a produção acadêmica na área de conhecimento do Serviço Social, no período de 2000 a 2012 Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Serviço Social da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Serviço Social Orientador: Profa. Inez Terezinha Stampa Rio de Janeiro Agosto de 2013 Roberta Coelho Conceição Silva PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Responsabilidade Social Empresarial no Brasil: um estudo sobre a produção acadêmica na área de conhecimento do Serviço Social, no período de 2000 a 2012 Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de PósGraduação em Serviço Social do Departamento de Serviço Social do Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada. Profa. Inez Terezinha Stampa Orientador Departamento de Serviço Social – PUC-Rio Profa. Lobélia da Silva Faceira UNIRIO Prof. Márcio Eduardo Brotto Universidade do Grande Rio Profa. Mônica Herz Vice-Decana de Pós-Graduação do Centro de Ciências Sociais – PUC-Rio Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2013 Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador. Roberta Coelho Conceição Silva PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Graduou-se em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2003). Especializou-se em Administração e Planejamento de Projetos Sociais pela Unigranrio (2007). Tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase em estudos sobre a saúde do trabalhador. Ficha Catalográfica Silva, Roberta Coelho Conceição Responsabilidade Social Empresarial no Brasil: um estudo sobre a produção acadêmica na área de conhecimento do Serviço Social, no período de 2000 a 2012 / Roberta Coelho Conceição Silva ; orientador: Inez Terezinha Stampa. – 2013. 212 f. ; 30 cm Dissertação (mestrado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Serviço Social, 2013. Inclui bibliografia. 1. Serviço social – Teses. 2. Responsabilidade social empresarial. 3. Serviço social. 4. Refilantropização da “questão social”. I. Stampa, Inez Terezinha. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Serviço Social. III. Título. CDD: 361 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Dedico essa dissertação ao meu filho, Rafael, que chegou iluminando a minha vida, enchendo-a de amor e renovando minha esperança de lutar por um mundo mais justo. Agradecimentos Agradeço primeiramente a Deus, pela oportunidade de aprofundar os meus estudos e minhas reflexões, contribuindo para a melhoria do meu exercício profissional. Especialmente ao meu marido, Ignacio, grande incentivador do meu ingresso no mestrado, pelo companheirismo, apoio e compreensão ao longo do curso. Aos meus pais, Edinor e Elizabeth; minha irmã, Débora, minha avó, Marina e ao PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA meu sobrinho, Gabriel, por sempre apoiarem minhas escolhas, com amor e dedicação. À minha amiga e fiel companheira, assistente social Ursula Branco. Sua leveza tornou nossas tardes e noites de estudo muito mais agradáveis, o que foi fundamental para a conclusão de mais esta importante etapa da minha vida profissional. À minha orientadora, Inez Stampa, pela atenção, paciência, respeito, compreensão nos momentos difíceis e profissionalismo! Seu carinho e dedicação foram essenciais para a minha permanência e conclusão deste trabalho. Aos professores Márcio Eduardo Brotto e Lobélia Faceira, que participaram da minha banca de qualificação, cujas sugestões contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do presente trabalho. Aos professores do Mestrado, pelo aprendizado oferecido nas disciplinas e pela oportunidade de adquirir novos conhecimentos. A todos aqueles familiares e amigos que, de alguma forma, participaram e me auxiliaram nesse processo, em especial a Flávia e a Érica. Resumo Silva, Roberta Coelho Conceição; Stampa, Inez Terezinha. Responsabilidade Social Empresarial no Brasil: um estudo sobre a produção acadêmica na área de conhecimento do Serviço Social, no período de 2000 a 2012. Rio de Janeiro, 2013. 212p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ao lado da retração do Estado no campo das políticas sociais, a partir da perspectiva do projeto neoliberal, no Brasil nos anos 1990, ocorreu a ampliação do campo da prestação de serviços sociais pela sociedade civil e, principalmente, por grandes corporações empresariais. Com base nesta premissa, esta dissertação PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA analisa o movimento da chamada responsabilidade social empresarial no Brasil, no período de 2000 a 2012, numa abordagem que privilegiou o olhar específico da área de conhecimento do Serviço Social. O debate acerca da responsabilidade social empresarial, iniciado no Brasil na década de 1990, vem crescendo ao longo dos últimos anos e suscitando discussões no meio acadêmico sobre a importância da garantia dos direitos e a necessidade de enfrentamento das injustiças e desigualdades sociais, tendo como pano de fundo as novas relações entre o empresariado brasileiro, o Estado e a sociedade civil. Para viabilizar tal estudo, no tratamento metodológico foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com especial atenção aos artigos publicados em revistas científicas disponíveis online, no período definido para a pesquisa, buscando, com isso, refletir como o debate sobre o tema vem avançando ou retrocedendo, com foco nas análises da área de conhecimento do Serviço Social. Os principais resultados da pesquisa indicam que o olhar da área de conhecimento do Serviço Social para a responsabilidade social das empresas, na maioria dos artigos analisados, porta o discurso de que a "crise do Estado" e de sua ineficiência de gestão se fortalece ao mesmo tempo em que é repassada para a sociedade, via solidariedade e filantropia, a responsabilidade pelo atendimento das demandas sociais resultantes da “questão social". Assim, é reforçado o caráter excludente do modelo de sistema capitalista vigente no país, onde o direito social vem sendo substituído, de forma cada vez mais ampla, pela benesse. A chamada responsabilidade social das empresas se insere nesse contexto e segue na contramão dos direitos sociais, o que focaliza o atendimento das demandas sociais no campo da benesse, da filantropia. Palavras-chave Responsabilidade social empresarial; Serviço Social; Refilantropização da PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA “questão social”. Abstract Silva, Roberta Coelho Conceição; Stampa, Inez Terezinha (Advisor). Business Social Responsibility in Brazil: a study about the academic production in the knowledge area of Social Work, from 2000 to 2012. Rio de Janeiro, 2013. 212p. MSc. Dissertation – Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Beside the retraction of the State in the field of social policies, from the perspective of the neoliberal project, in Brazil in the 1990s, occurred the expansion of the field of social service provision by civil society and, especially, by large business corporations. Based on this premise, this thesis analyzes the movement of so-called business social responsibility in Brazil, in the period from PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 2000 to 2012, into an approach that privileged the specific look of the knowledge area of Social Service. The debate about business social responsibility, started in Brazil in the 1990s, has been growing over the last few years and raising the academic discussions about the importance of safeguarding the rights and the need to confront the injustices and social inequalities, having the backdrop of fund the new relations between Brazilian business, the State and civil society. To make possible such study, on the methodological treatment was performed a literature search, with special attention to the articles published in scientific journals available online, in the period defined for the research, seeking thereby reflecting how the debate on the subject comes forward or backward, focusing on the analysis of the knowledge area of Social Service. The main results of the research indicate that the look of the knowledge area of Social Service for business social responsibility, in most of the articles analyzed, has the speech that the "crisis of State" and its inefficient management is strengthened at the same time it is passed on to society, through solidarity and philanthropy, the responsibility for meeting the social needs resulting from the "social question". Thus, is reinforced the exclusionary character of the capitalist system model in the country, where the social right has been replaced, in an increasingly wider, by boon. The so-called business social responsibility is within this context and goes against the social rights, which focuses on meeting the demands in the field of social boon, philanthropy. Keywords Social responsibility of businesses; Social Work; Social question and PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA philanthropy. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Sumário Introdução 14 1. A reforma do Estado brasileiro 21 1.1. Os efeitos da reestruturação produtiva no Brasil 21 1.2. A “contra-reforma” do Estado brasileiro 27 2. A refilantropização da “questão social” 35 2.1. Filantropia, assistencialismo e assistência social 39 2.2. A intervenção do empresariado brasileiro na “questão social” 44 2.3. A gestão do homem e a gestão do social 51 3. Responsabilidade social empresarial: o olhar da área de conhecimento do Serviço Social 55 3.1. A concepção da função social das empresas 56 3.2. O movimento da responsabilidade social empresarial no Brasil 62 3.3. Reflexões sobre os dados coletados na pesquisa bibliográfica 73 4. Considerações Finais 133 5. Referências Bibliográficas 136 6. Anexos 145 6.1. Anexo 1 – Atualização do WebQualis da Área de Serviço Social – Ref. 2009 e 2010 145 6.2. Anexo 2 – Atualização do WebQualis da Área de Serviço Social – Ref. 2011 173 6.3. Anexo 3 – Relação completa classificação periódicos da área de Serviço Social 2013 179 Lista de Siglas ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social BM - Banco Mundial BPC - Benefício de Prestação Continuada CAEFE - Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear CBAS - Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais CCQs - Círculos de Controle de Qualidade CIBs - Comissões Intergestores Bipartite PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA CIT - Comissão Intergestores Tripartite CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social CNEAS - Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social CNECV - Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida CNI - Confederação Nacional da Indústria CNSS - Conselho Nacional de Serviço Social COEP - Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida CORDE - Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência CUT - Central Única dos Trabalhadores DASP - Departamento Administrativo do Serviço Público ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente ES - Economia Solidária ENPESS - Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social FMI - Fundo Monetário Internacional GIFE - Grupo de Institutos Fundações e Empresas IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas INPS - Instituto Nacional de Previdência Social INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social IOS - International Organization for Standardization IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IS – Incubadoras Sociais LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome MERCOSUL – Mercado Comum do Sul NOB/SUAS - Norma Operacional Básica do Suas OMC - Organização Mundial do Comércio ONG’s - Organizações Não-Governamentais OSCIP’s - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSFL - Organizações Sem Fins Lucrativos OS’s - Organizações Sociais PAEG - Programa de Ação Econômica do Governo PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA PASE - Pesquisa Ação Social das Empresas PBQP - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade PCI - Programa de Competitividade Industrial PIB - Produto Interno Bruto PNAS - Política Nacional de Assistência Social PND - Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República PRODIDE - Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência PT- Partido dos Trabalhadores PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul RSE - Responsabilidade Social Empresarial SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SESI - Serviço Social da Indústria SUAS - Sistema Único de Assistência Social SUS – Sistema Único de Saúde TCC - Trabalho de Conclusão de Curso UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro UFBA - Universidade Federal da Bahia UFES - Universidade Federal do Espírito Santo UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora UFMA - Universidade Federal do Maranhão UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina UNB – Universidade de Brasília PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina Introdução Esta dissertação de mestrado se insere na linha de pesquisa Trabalho, Políticas Sociais e Sujeitos Coletivos, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC–Rio, e tem por objeto de estudo o debate realizado no âmbito da área de conhecimento do Serviço Social acerca do movimento da responsabilidade social empresarial, através dos programas sociais desenvolvidos por empresas, como parte da redefinição das práticas empresariais no Brasil, a partir dos anos 1990, desencadeada no contexto da reestruturação produtiva e da reforma do Estado. Cabe destacar que adotei um recorte temporal para o estudo, do período de 2000 a 2012 e me detive apenas no olhar específico da área de PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA conhecimento do Serviço Social sobre o tema. O desejo de pesquisar as ações sociais do empresariado emergiu durante a minha inserção no campo de estágio supervisionado, em 2002, em Furnas Centrais Elétricas S.A, ocasião em que decidi realizar um estudo de caso sobre o Programa de Responsabilidade Social da empresa, resultando em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em 2003. Desde então, desenvolvo meu exercício profissional como assistente social em empresa. Em 2006, para aprofundar o estudo sobre o tema, iniciei uma especialização em Administração e Planejamento de Projetos Sociais, com foco nos programas de responsabilidade social empresarial. De 2006 a julho de 2012 atuei, dentre outras atividades, diretamente na coordenação do Programa de Responsabilidade Social da Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear - CAEFE, o que contribuiu para reacender o desejo de continuar estudando o tema e buscar algumas possíveis respostas para as minhas inquietações. Assim, em 2011, ingressei no programa de pós-graduação stricto sensu oferecido pelo Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, direcionando-me à linha de pesquisa acima mencionada. Além dos motivos supracitados, considero que se trata de um assunto ainda pouco estudado no âmbito do Serviço Social, porém, muito vasto e rico para ser explorado, sobretudo se for considerada a crescente preocupação do 15 empresariado com o desenvolvimento de programas sociais, como mostra uma recente pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea sobre a ação social das empresas no Brasil. A segunda edição da Pesquisa Ação Social das Empresas (Pase), realizada pelo IPEA em 2006, coordenada por Anna Peliano, revelou que 69% das empresas privadas brasileiras realizam ações sociais em benefício da comunidade. São aproximadamente 600 mil empresas desenvolvendo trabalhos voluntários. Em 2004, elas aplicaram em ações sociais cerca de R$ 4,7 bilhões, o que correspondia a 0,27% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro daquele ano. De acordo com a referida pesquisa, a principal dificuldade apontada pelos empresários para investir em ações sociais foi a questão financeira: 62% disseram que a falta de dinheiro é o maior empecilho. Uma parcela menor PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA reclamou da ausência de incentivos governamentais (11%). É pequena a proporção de empresas que não atuam porque nunca pensaram nessa possibilidade ou porque acreditam que esse não seja o seu papel (5%). Além disso, à medida que venho me aproximando do tema, ao longo dos últimos anos, diversas questões, curiosidades e descobertas foram surgindo, como, por exemplo: pensar o que leva uma empresa a investir em programas sociais; questionar se há ou não uma desresponsabilização por parte do Estado em função dessas iniciativas empresariais; refletir sobre a mobilização das ações voluntárias dos empregados e da sociedade, enfim, abordar elementos que suscitam um grande desejo de buscar análises e respostas possíveis. No entanto, nesta dissertação me propus a conhecer e problematizar o que apontam os estudos sobre a responsabilidade social empresarial no Brasil, no período de 2000 a 2012, sobre o olhar da área de conhecimento do Serviço Social. Como o movimento teve seu marco, no Brasil, no início dos anos 1990, decidi por pesquisar a partir de 2000, entendendo que uma década depois, algumas reflexões e análises mais consolidadas já teriam sido produzidas, possibilitando uma maior apreensão sobre os reais interesses do empresariado. A delimitação do tempo objetivou garantir o estudo do material produzido e publicado utilizando os seguintes periódicos da área de Serviço Social1, disponíveis online: Argumentum (Ufes), Caderno CRH (UFBA), Em Pauta (Uerj), Katálysis (UFSC), Libertas (UFJF), O Social em Questão (PUC-Rio), Praia 1 Os periódicos são avaliados pelo Qualis Periódicos da Capes, da Área de Serviço Social (o que significa que contêm produção do Serviço Social registrada no processo de avaliação da Capes), mas não necessariamente são editados por Programas e/ou Faculdades de Serviço Social. 16 Vermelha (UFRJ), Revista de Políticas Públicas (UFMA), Ser Social (UnB), Serviço Social e Sociedade (Ed. Cortez), Temporalis (ABEPSS) e Textos & Contextos (PUC-RS). A pesquisa realizada utilizou as seguintes palavras chaves como critério de busca: responsabilidade social empresarial, responsabilidade social, responsabilidade social corporativa, responsabilidade social das empresas, empresa-cidadã, refilantropização, “terceiro setor” e filantropia. Tais revistas foram selecionadas, pois além de estarem disponíveis online, o que facilita e agiliza a pesquisa, são revistas bem conceituadas e qualificadas pelo WebQualis Capes2, como veremos melhor no terceiro capítulo deste estudo. Além disso, busquei apreender os possíveis dificultadores e os possíveis avanços do movimento da responsabilidade social para a sociedade, do ponto PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA de vista da garantia dos direitos sociais, bem como identificar os possíveis resultados do movimento da responsabilidade social empresarial no período mencionado. O trato metodológico desta dissertação se deu através de uma pesquisa exploratória, com coleta de dados baseada em uma pesquisa bibliográfica relacionada ao tema da responsabilidade social empresarial, adotando um recorte temporal do período de 2000 a 2012, como já mencionado. A pesquisa bibliográfica foi a metodologia escolhida para este estudo, pois a importância atribuída à revisão crítica de teorias e pesquisas no processo de produção de novos conhecimentos não é apenas mais uma exigência formalista e burocrática da academia. É um aspecto essencial à construção de objetos de pesquisas e, como tal, deve ser tratada, se quisermos produzir conhecimentos capazes de contribuir para o desenvolvimento teórico-metodológico na área do 2 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. A estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma indireta. Dessa forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos. A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. Note-se que o mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas, pode receber diferentes avaliações. Isto não constitui inconsistência, mas expressa o valor atribuído, em cada área, à pertinência do conteúdo veiculado. Por isso, não se pretende com esta classificação que é específica para o processo de avaliação de cada área, definir qualidade de periódicos de forma absoluta. O aplicativo que permite a classificação e consulta ao Qualis das áreas, bem como a divulgação dos critérios utilizados para a classificação de periódicos é o WebQualis. Fonte: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis>. Acesso em 10 jan. 2013. 17 Serviço Social e, também, para a mudança de práticas que já se evidenciaram inadequadas ao tratamento de problemas com que se defronta a profissão na atualidade. O processo de revisão bibliográfica requereu a elaboração de uma síntese pautada em diferentes tópicos, capazes de criar uma maior compreensão sobre o conhecimento. Nesse sentido, a revisão da literatura constituiu-se em um primeiro passo para a construção do conhecimento científico, pois é através desse processo que novas teorias surgem, bem como são reconhecidas lacunas e oportunidades para o surgimento de pesquisas num assunto específico. Ingram et. all. (2006) lembram que a revisão da literatura não é uma espécie de sumarização, envolvendo, ainda, a organização e a discussão de um assunto de pesquisa. Pelos estudos realizados anteriormente, em meu Trabalho de Conclusão PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA de Curso e na especialização3, observo que o discurso das empresas sobre os programas de responsabilidade social, em geral, se situam no contexto da afirmação de um compromisso empresarial que consiste em contribuir para melhorar a condição humana, articulando seu ambiente interno e externo, promovendo ações e iniciativas voltadas para a cidadania e o desenvolvimento humano, visando uma sociedade mais justa, sustentável, solidária, em equilíbrio com a natureza. Contudo, observa-se que a prática, muitas das vezes, não condiz com o discurso das empresas. Leituras realizadas apontam que esse compromisso foi instituído na medida em que as empresas passaram a introduzir novas políticas e sistemas de gestão, sobretudo a partir dos anos 1990, como o Sistema de Qualidade Total e o Programa ISO 90004 que, além da melhoria da performance e 3 Trabalho de Conclusão de Curso, denominado: Responsabilidade Social Empresarial: um estudo de caso do setor energético, UERJ/2003 e o Trabalho Final da Especialização que se tratou da análise do Projeto de Cuidador Social de Furnas Centrais Elétricas S.A, Unigranrio/2008. 4 A expressão ISO 9000 designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o seu tipo ou dimensão. A sigla "ISO" refere-se à denominação de igualdade, pois o sistema prevê que os produtos detenham o mesmo processo produtivo para todas as peças. Apesar disso, muitas pessoas confundem com a denominação da própria organização, porém não se atentam que a sigla da entidade é IOS International Organization for Standardization, organização não-governamental fundada em 1947, em Genebra, e hoje presente em cerca de 162 países. A sua função é a de promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada e não ISO, como a da norma. Esta família de normas estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos internos, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores, num processo contínuo de melhoria do sistema de gestão da qualidade. Aplicam-se a campos tão distintos quanto materiais, produtos, processos e serviços. A adoção das normas ISO é vantajosa para as organizações uma vez que lhes confere maior organização, produtividade e credibilidade - elementos facilmente identificáveis pelos clientes -, aumentando a sua competitividade nos mercados nacional e internacional. Os processos organizacionais necessitam 18 resultados empresariais, relacionamento das também empresas incorporavam com a uma sociedade, nova face à forma de mobilização desencadeada por campanhas de caráter pluriclassista em torno das sequelas da “questão social” brasileira. Essa nova postura não trata apenas de reiterar a imagem "humanista" e "voluntarista" das empresas, quando estas realizam investimentos para que o trabalhador deixe os seus "problemas sociais" do lado de fora da mesma, evitando, assim, que haja interferência na produção. Ao que parece, os investimentos da empresa em projetos sociais extrapolam os seus “muros”, pautando-se na busca de maior produtividade, compromisso e dedicação dos seus empregados. Por um lado, parece claro que continua sendo interessante para o capitalismo que as empresas mantenham benefícios e serviços sociais para que PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA o trabalhador não se desgaste ainda mais com os seus "problemas sociais", pois certamente suas preocupações afetam seu desempenho no trabalho e diminuem a sua produtividade. Por outro lado, contudo, a mobilização dos empregados em torno dos “problemas sociais do país”, acrescida às ações institucionais para eles direcionadas, parece resultar na definição de um novo desenho da estratégia empresarial: o desenvolvimento econômico associado ao “espírito comunitário”. Observa-se que a partir dos anos 1990, as empresas modificaram o discurso acerca da sua função social, ou seja, elas começam a indicar que deixam de estar limitadas à busca incessante do lucro e incorporam iniciativas voltadas ao desenvolvimento social que passaram a configurar a chamada responsabilidade social corporativa ou responsabilidade social empresarial, tema do estudo aqui apresentado. Dessa forma, esta dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro abordei o esgotamento do padrão de acumulação que marcou o período expansionista do segundo pós-guerra e, a partir daí, o desencadeamento de uma ampla reorganização da produção, dos mercados em nível mundial e também uma generalização das políticas neoliberais, cujo ser verificados através de auditorias externas independentes. O Brasil está no grupo dos países que mais cresceram em número de certificações (dados de 2010), com aumento de 4.009 certificações, logo atrás da Itália (8.826), Rússia (9.113) e China (39.961) que lidera o grupo. Fonte: Pesquisa ISO9001 (2010). Disponível em <http://www.iso.org/iso/page_not_found?pathinfo=http://www.iso.org/iso/survey2010.pdf>. Acesso em 25 mar. 2013. 19 enfoque incidiu no desmonte dos mecanismos keynesianos que conformaram os Estados de bem-estar-social nos países centrais. Considerando as particularidades brasileiras, delimitou-se a instauração de um novo modo de organização da produção, baseado na racionalização e na flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e padrões de consumo. Este modelo, denominado de toyotismo, pautado na flexibilização da produção, na introdução de novas tecnologias e estratégias de gestão, trouxe como resultados no Brasil a desregulamentação das relações de trabalho e a precarização das condições de trabalho, aumentando os níveis de desemprego e eliminando direitos trabalhistas e sociais. Dentro do contexto de reorganização dos modos de organização da produção e da crítica ao modelo estatal de gestão social, a “responsabilidade social empresarial” surge como uma nova configuração alternativa de PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA intervenção do empresariado nas sequelas da “questão social” no Brasil. Tal intervenção se situa no âmbito da reforma do Estado Brasileiro, ou contrareforma, como denominam alguns autores como Behring (2002), que toma o chamado “terceiro setor” como ator fundamental no desenvolvimento social do país. Agora o “cidadão”, em tese, pode contar com os serviços comunitários e com uma extensa rede de solidariedade social, na qual se incluem várias instituições: entidades filantrópicas, entidades de direitos civis, movimentos sociais, organizações não governamentais, instituições religiosas, agências de desenvolvimento social, órgãos autônomos da administração pública descentralizada, fundações e institutos sociais de empresas – todas integradas no conceito difuso de “terceiro setor”. No segundo capítulo é apresentada uma breve recapitulação histórica e política do Brasil, passando pelos diferentes conceitos de filantropia, assistencialismo e assistência social, chegando à refilantropização da “questão social”. E, também, às modificações efetuadas nos conteúdos do processo e relações de trabalho, ao tempo em que se altera a concepção da função social das empresas face à crítica da ineficiência do “Estado omisso” em resolver as múltiplas expressões da “questão social” brasileira. Assim, as empresas assumem uma nova postura, a da “empresa-cidadã”, baseada no resgate dos princípios éticos e morais, como uma estratégia de mercado. A análise desenvolvida considera que a disseminação das ações sociais empresariais pode implicar ou reforçar a retração da esfera pública e a 20 fragilização da própria noção de cidadania pautada em direitos garantidos pelo conjunto de leis e instituições que expressam o funcionamento do Estado. Nesta perspectiva, mesmo que estas ações sejam revestidas de “boas intenções”, elas não têm necessariamente as melhores consequências. No terceiro capítulo apresento as reflexões sobre os discursos e práticas subjacentes aos programas de responsabilidade social desenvolvidos pelas empresas, sobre o olhar da área de conhecimento do Serviço Social, entre os anos 2000 e 2012. Como me referi anteriormente, realizei uma pesquisa em doze revistas acadêmicas que disponibilizam artigos online, totalizando 21 (vinte e um) artigos estudados. O foco da análise consistiu em identificar se houve avanços ou retrocessos nesse período, além de pontuar quais os resultados e/ou vantagens que as empresas obtêm com a realização de tais ações sob o ponto de vista dos seus PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA reais interesses. Foi possível observar que, além das preocupações com o “bem comum”, as empresas possuem interesses que as levam a realizar ações sociais que, em tese, beneficiam aos empregados e à sociedade como um todo, pois geram “um bem-estar corporativo”; reforçam a imagem da empresa no mercado consumidor; estimulam a satisfação dos empregados que, consequentemente, se tornam mais produtivos; e lhe propiciam angariar os incentivos de natureza tributária-fiscal dados pelo Estado. Diante das novas condições econômicas e políticas existentes, as empresas precisam se manter em sintonia com o mercado e, para isso, não podem se posicionar como uma organização fechada, isolada, e sim desenvolver formas de integração com os “clientes internos” (funcionários, acionistas) e “externos” (fornecedores, clientes, instituições públicas e privadas etc.), estabelecendo “parcerias” com os diversos setores da sociedade para o desenvolvimento de programas sociais. Em geral, são programas voltados para a educação, saúde, cidadania, meio ambiente, e se dão de diversas maneiras, de acordo com a cultura e interesses estratégicos da organização. Nas considerações finais, busquei indicar se tais vantagens são propulsoras das ações sociais da empresa ou se existem outras variáveis explicativas a serem consideradas em torno das questões que nortearam a investigação do objeto de estudo que resultou nesta dissertação de mestrado. 21 1 A reforma do Estado brasileiro Enquanto o Brasil enfrentava uma grave crise e as contradições da chamada “década perdida” (1980), nos países centrais eram implementadas estratégias que buscavam responder à crise capitalista por meio de dois movimentos sincronizados: a reestruturação da produção e dos mercados e a reforma do Estado. E são os efeitos destes movimentos, principalmente em PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA nosso país, que apresentaremos a seguir. 1.1. Os efeitos da reestruturação produtiva no Brasil O processo de recomposição do capital visa reestruturar o padrão produtivo e recuperar os patamares de acumulação do período anterior com a restauração do seu ciclo reprodutivo. As iniciativas do capital, nessa direção, pautaram-se na modificação “dos padrões tecnológicos, seja aumentando a produção de mais valia, seja superando os obstáculos sociopolíticos que afetam a produtividade da força de trabalho” (Mota, 1995, p.66). No âmbito do mercado, houve a ampliação e reorganização da esfera da circulação, ou seja, novas possibilidades de escoar a produção (novos nichos de mercado), enquanto que no âmbito político, ideológico e social, há a desregulamentação dos mecanismos institucionais, de modo que o mercado passaria a regular a economia, substituindo o Estado. Uma das saídas encontradas, portanto, localiza-se na retração dos gastos públicos e transferência das ações estatais para o capital privado, numa política neoliberal introduzida, a partir dos anos 1980, por Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos. No Brasil, esse movimento se evidencia em 1989 com o chamado Consenso de Washington, que teve como foco os problemas verificados nos países devedores: o crescimento da dívida externa, o débil desempenho 22 econômico e o agravamento da “questão socia””. Isto significa que o fracasso das medidas de ajuste macroeconômico, para promover a estabilização da economia, levou os organismos internacionais a estruturarem um projeto que reinstaurasse a “ordem econômica e política”, através do um novo modelo de desenvolvimento, a ser adotado pelos países periféricos. A concepção de “questão social” está enraizada na contradição entre capital e trabalho e de acordo com Iamamoto (1998, p.27), esta pode ser apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. O Consenso de Washington apregoava a união entre estabilização e crescimento econômico, reconhecendo como inevitável a renegociação do PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA pagamento da dívida, para que os países devedores pudessem “respirar” financeiramente e recuperar o desenvolvimento, através da aplicação das medidas de ajuste. Tais medidas pautaram-se na desregulação dos mercados financeiros, abertura comercial irrestrita, privatização das empresas estatais (visando eliminar a crise fiscal), redução dos gastos governamentais, depreciação da taxa de câmbio (visando ganhos de receita com o incremento das exportações) e redução do nível de tributação. O governo, diante do esgotamento da “estratégia estatizante”, buscou redimensionar o Estado descentralizando suas funções, com ênfase na redução dos custos, na qualidade e na produtividade, a serviço do “cidadão-cliente”. Nesse sentido, a reforma do Estado brasileiro diz respeito ao reordenamento das relações entre Estado, sociedade e mercado, de modo que Estado deixaria de ser o principal responsável pelo desenvolvimento econômico e social, transferindo para o setor privado as atividades que possam ser controladas pelo mercado. E isso resultou na adoção de políticas voltadas para a privatização das empresas estatais e para a descentralização do Estado, transferindo para o setor público não-estatal os serviços considerados “nãoexclusivos do Estado” como saúde, educação, cultura etc. Foi a partir do governo Collor (1990-1992) que houve uma maior inserção subordinada às condições da nova ordem internacional e ao receituário de ajustes veiculados pelos organismos internacionais, que implicou na abertura e 23 liberalização dos mercados, conjuntamente aos processos de integração econômica e comercial de caráter multilateral, como a construção do Mercosul5. A tentativa de redefinição da política industrial do país se ergueu frente às exigências de incorporação de novas tecnologias, novos esquemas de produção e estratégias gerenciais, como requisitos indispensáveis para que o país pudesse enfrentar os desafios do mercado globalizado. O início da estratégia de modernização produtiva do governo Collor concentrou-se nas diretrizes das políticas industrial e de comércio exterior, plasmadas no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), no Programa de Competitividade Industrial (PCI), na nova Lei de Informática e num conjunto de medidas complementares anunciadas ao longo de 1990 e 1991. Tais programas congregavam iniciativas voltadas para a reestruturação da indústria brasileira, dispondo sobre prioridades setoriais, indicando ações PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA estratégicas destinadas àqueles ramos de grande importância nas exportações, bem como aos chamados setores geradores e difusores de inovação e progresso técnico. Colocavam a qualificação gerencial e tecnológica como requisitos fundamentais e apregoavam a subordinação dos trabalhadores à elevação dos níveis de produtividade das empresas. Na passagem dos anos 1980 para os 1990, portanto, a premente necessidade de inserir a economia brasileira na nova divisão internacional do trabalho produziu alterações na ação do empresariado quanto ao mercado, preços e oportunidades de investimento e também profundas mudanças na estrutura e métodos das empresas que configuram o novo paradigma produtivo. Robôs, máquinas de comando numérico, novas formas de organização e gestão da produção e do trabalho, sistemas computadorizados de controle na indústria de processos contínuos, automação de escritórios e automação bancária começaram a ser introduzidos no país e a modificar os locais de trabalho, despertando a atenção do movimento sindical que, fortalecido, buscava consolidar as bases de organização nos locais de trabalho e na sociedade civil. Isto significa que a produção brasileira voltou-se para o mercado externo, justamente no momento em que se aprofundavam as características da 5 O Mercosul, como é conhecido o Mercado Comum do Sul (em castelhano: Mercado Común del Sur, Mercosur), é a união aduaneira (livre-comércio intrazona e política comercial comum) de cinco países da América do Sul. Em sua formação original, o bloco era composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em virtude da remoção de Fernando Lugo da presidência do Paraguai, o país foi temporariamente suspenso do bloco. Esse fato tornou possível a adesão da Venezuela como membro pleno do Mercosul a partir do dia 31 de julho de 2012, inclusão até então impossível em razão do veto paraguaio. 24 acumulação flexível, revelando o atraso do país em relação aos padrões das economias centrais. A acumulação flexível ou o toyotismo diferencia-se do fordismo nos seguintes aspectos: a produção visa atender às exigências individualizadas do mercado consumidor, diferentemente da produção em série e em massa; fundamenta-se nos trabalhos em equipe (“times de trabalho”), com multivariedade de funções, com o trabalhador polivalente, distinguindo-se do trabalhador especializado; o princípio do toyotismo é o just-in-time, que é o melhor aproveitamento possível do tempo, ou seja, produzir o que será consumido sem estocar (kanban); a estrutura horizontalizada, oposta à verticalidade do fordismo, em que é priorizada a atividade-fim e o restante é terceirizado; são organizados Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), onde os trabalhadores são reunidos em grupos para discutirem seu trabalho, seu PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA desempenho, objetivando aumentar a produtividade das empresas. No mundo do trabalho, as novas tecnologias associadas a um complexo conjunto de inovações organizacionais, envolvendo desde os modelos participativos até os novos métodos de controle do fluxo de informações na produção, foram introduzidas pelo empresariado para promover a racionalização do trabalho. Como resultado desta racionalização, as qualificações e competências do trabalho, adstritas à execução de tarefas do modelo fordistataylorista foram parcialmente desestruturadas. Os capitalistas introduziram novas formas de consumo da força de trabalho que não se limitavam a explorar a força física dos trabalhadores, e sim passavam a explorar sua capacidade psíquica, seus dotes organizativos, sua inteligência, tendo em vista o desenvolvimento da tecnologia microeletrônica e a incorporação de novas formas de gestão do trabalho. O trabalhador especializado que fora adestrado para desempenhar uma única e mesma tarefa é transformado num trabalhador polivalente capaz de realizar uma variada gama de operações no processo de trabalho. Tais inovações, mediadas por mudanças de ordem técnica, mas amparadas em práticas essencialmente políticas, compõem o quadro geral das mudanças na produção, que impactaram a organização do trabalhador coletivo, fragilizando suas formas institucionais de representação e luta. De acordo com o balanço da reestruturação no Brasil, feito por Baltar, Dedecca e Henrique (1996), no setor automobilístico observa-se uma modernização da cadeia produtiva, com a introdução de novos equipamentos e 25 métodos organizacionais. Paralelamente, ocorre a transferência de atividades secundárias para empresas de menor porte (terceiras) e uma concentração das empresas contratadas pelas multinacionais. Os setores com maior presença das empresas estatais, como o siderúrgico e o químico, passam pelo processo de privatização que vem transferindo o controle acionário das empresas para grupos nacionais consorciados ao capital financeiro. Por conseguinte, a gestão privada dessas empresas tem concentrado seus esforços num processo de racionalização que inclui o enxugamento do quadro de pessoal. Quanto ao setor produtor de bens de capital, onde prevalecem os grandes grupos nacionais, verifica-se um processo de desverticalização e uma redução importante dos mercados operados por esses grupos, além de associações, fusões e venda de divisões para grupos internacionais. Ocorre também uma PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA rápida racionalização com focalização produtiva, acompanhada de uma forte redução do número de empregados. Somam-se a isso as mudanças no setor financeiro, que tem passado também por inovações tecnológicas, terceirizações e mudanças patrimoniais; a difusão do uso da informática, que atinge o emprego formal no setor de serviços e também no comércio; a retração do emprego público, devido ao endividamento do Estado, causando maiores impactos no assalariamento formal. Enfim, essas experiências marcam a transição do padrão fordistakeynesiano para outro padrão de acumulação que se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo e seus efeitos afetam rapidamente o trabalhador com a desorganização do mercado de trabalho, a precarização do emprego (trabalho temporário, parcial e terceirizado), o desemprego estrutural, a desregulamentação dos direitos trabalhistas, a heterogeneidade da classe trabalhadora (elite e precarizados), a expansão do mercado informal, a crise do sujeito coletivo com o enfraquecimento do sindicalismo e sua conversão para um sindicalismo de empresa. Estas consequências são intensificadas pelos efeitos das terceirizações, quais sejam: menor remuneração do trabalhador; redução ou perda dos direitos sociais; precarização das condições de trabalho (aumentando o número de doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho) que refletem o surgimento de regimes de contrato de trabalho flexíveis promotores de uma maior subordinação 26 do trabalhador às necessidades das empresas, além da diminuição do emprego regular em favor do trabalho em tempo parcial ou temporário. É possível perceber que o empresariado se aproveitou da grande quantidade de mão de obra excedente - desempregados ou subempregados - e do enfraquecimento do poder dos sindicatos para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. A atual tendência dos mercados é empregar cada vez mais trabalhadores que são facilmente demitidos e sem custos para a empresa. Como destaca Harvey (1993), a desvalorização da força de trabalho sempre foi a resposta instintiva do capital à queda da taxa de lucros. Portanto, os trabalhadores atualmente estão alocados em dois grupos: o primeiro refere-se aos que trabalham em tempo integral, mas podem ser facilmente substituídos pelo grande exército industrial de reserva; e o segundo, agrupa os trabalhadores subcontratados e temporários, os quais não possuem segurança no emprego, PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA nem direitos aos benefícios da seguridade social. Isto se agrava pela fragilidade da organização sindical, que inviabiliza a luta por melhores salários e melhores condições de trabalho e de vida. Nos anos 1990, a estagnação da economia, em conjunto com o tipo de reordenamento da produção adotado, reforçou o caráter excludente da industrialização brasileira, contribuindo para a constituição de um mercado de trabalho desorganizado, desregulado, com uma forte estrutura informal, que deixou várias parcelas da força de trabalho sem garantias institucionais. No contexto da reestruturação produtiva, é possível verificar a permanência dos altos índices de desemprego e a utilização cada vez maior da subcontratação em substituição à contratação direta da mão de obra, gerando maior instabilidade e precariedade da ocupação. Há, portanto, o agravamento da desigualdade social no país, com baixa absorção de segmentos ao mercado de trabalho e com um mercado consumidor restrito e selecionado, que não permite o acesso das massas a um novo padrão de vida, nem aos benefícios proporcionados pelo “processo de modernização”. Trata-se, então, de um processo de reestruturação produtiva que no Brasil assume uma lógica retrógrada, gerando implicações, não só para a organização da produção, mas também para as políticas públicas e para a ação sindical e cujos indicadores reafirmam o seu caráter conservador pela ausência de alterações nos níveis salariais e de renda, no conteúdo e nas relações de trabalho. 27 1.2. A “contra-reforma” do Estado brasileiro Dada a incapacidade do mercado se auto-regular, a intervenção do Estado surgiu, então, como um mecanismo capaz de garantir a demanda efetiva e o pleno emprego, para dar sustentação a dinâmica da produção e ao consumo em massa. O chamado Estado de Bem-Estar Social (ou Welfare State) assumiu um novo papel, baseado nas políticas keynesianas dirigidas para as áreas de investimentos públicos, para garantir o crescimento da produção. O trinômio do Welfare State era: o pleno emprego, a universalização da seguridade social (assistência médica, educação, habitação etc.) e assistência social para os desvalidos (crianças, idosos, desempregados, inválidos). PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA O Estado passou a intervir na mediação dos interesses do capital e do trabalho, através de pactos corporativos entre os grandes sindicatos de trabalhadores e do patronato. Deste modo, “o problema da configuração e uso próprios dos poderes do Estado foi resolvido depois de 1945. Isso levou o fordismo à maturidade como regime de acumulação acabado e distintivo” (Harvey, 1993, p.125). É possível afirmar, deste modo, que no período de 1945 a 1973, chamado de “30 anos gloriosos”, o fordismo se manteve praticamente intacto. E isso possibilitou aos países capitalistas avançados elevar o padrão de vida e conter temporariamente as tendências de crise do sistema. A expansão da economia brasileira, no entanto, mostrou sinais de esgotamento no âmbito do chamado “choque do petróleo”. A crise do petróleo de 1973 pode ser considerada como um "sintoma da crise" do fordismokeynesianismo, visto que as bases da crise já estavam postas no período de expansão e foram responsáveis por uma situação de superacumulação de capital. Neste caso, o aumento dos preços do petróleo foi apenas um catalisador do ciclo recessivo que se instalou entre 1974-1975 (Mota, 1995, p.53). Apesar da modernização conservadora do período autocrático proporcionar um grande desenvolvimento das forças produtivas com um significativo salto tecnológico, ela também causou o aumento da concentração de renda, logo, a intensificação da desigualdade social, a pauperização da maioria da população e a precarização das condições de vida. A reprodução das 28 contradições do modelo adotado levou a economia brasileira a enfrentar um novo ciclo recessivo no início dos anos 1980. Com isso, “a partir dos anos 80, a sociedade brasileira [...] experimentou uma profunda e prolongada crise econômica que persiste até os dias atuais” (Mota, 1995, p.99). Apesar dos problemas econômicos e sociais que vinham se acumulando, entretanto, houve conquistas no campo político com o processo de democratização no país que rompeu com o padrão autoritário instaurado na ditadura militar. Nesse processo, houve o fortalecimento dos movimentos popular e sindical, resultando na criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), na construção do Partido dos Trabalhadores (PT), nos levantes dos movimentos reivindicatórios e na formação de um “novo sindicalismo”. É importante ressaltar que, embora haja controvérsias quanto à ocorrência de rupturas em relação ao velho sindicalismo (sindicalismo estatal – corporativista PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA da era Vargas), o termo novo sindicalismo foi utilizado para destacar o movimento sindical brasileiro do final da década de 1970 até o final da década de 1980. Como vimos anteriormente, enquanto o Brasil enfrentava uma grave crise e as contradições da chamada “década perdida”, nos países centrais eram implementadas estratégias que buscavam responder à crise capitalista por meio de dois movimentos sincronizados: a reestruturação da produção e dos mercados e a reforma do Estado. Como resultado das estratégias de enfrentamento da crise capitalista mundial e da adoção das políticas neoliberais no Brasil, o Estado, que até então era o principal ator do desenvolvimento econômico e social, se retrai. Com a reforma administrativa, o Estado tem seu papel diminuído, em virtude da redução dos gastos sociais o que, consequentemente, tem levado, por um lado, ao sucateamento das políticas públicas e, por outro, à sua transferência para a iniciativa privada. As empresas, que até o fim do regime autoritário priorizaram manter serviços sociais destinados aos seus próprios empregados, passaram a assumir, na transição da década de 1980 para a de 1990, outra abordagem da “questão social”, propondo-se a intervir diretamente nas suas sequelas, tendo em vista a “ineficiência do Estado” na gestão dos problemas sociais do país e, com isso, reforçando a necessidade do reordenamento das esferas pública e privada na promoção do desenvolvimento social. 29 É, portanto, no âmbito da propagação do ideário neoliberal e da desarticulação do padrão histórico de resposta às sequelas da “questão social”, via reforma do Estado Brasileiro, que o empresariado passou a conferir outro tratamento às expressões da “questão social” no Brasil. O neoliberalismo pode ser considerado uma reação teórica e política ao keynesianismo que se configurou, sobretudo, nos países da social democracia europeia. Contrapõe-se à intervenção do Estado que, por meio do financiamento público da economia pôde gerar demanda efetiva, manter o controle das flutuações da economia e incrementar as políticas sociais, articulando um sistema de proteção social. Este sistema de proteção social implicou no financiamento de parte dos custos da reprodução da força de trabalho e na estabilização política da relação salarial fordista. Este intervencionismo estatal, no entanto, propiciou a politização dos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA conflitos sociais e serviu como mecanismo legitimador da resistência dos trabalhadores pelo reconhecimento das demandas e interpelações da classe operária – quer pela ampliação da rede assistencial, quer pela oposição às condições de trabalho, à racionalização e às pressões por produtividade – enfraquecendo o vínculo da reprodução material com o salário. Os neoliberais atribuíram a crise econômica ao poder excessivo dos sindicatos e concentraram suas pressões sobre os salários e sobre os gastos sociais do Estado, culpabilizando-os pela redução dos níveis de lucros das empresas e pela inflação. As proposições neoliberais, nesse sentido, se estruturam por meio de uma forte disciplina orçamentária associada à busca da estabilidade monetária e à reforma fiscal, na perspectiva de diminuir a intervenção do Estado na regulação econômica, desmontar os direitos sociais e romper com o poder sindical. A formulação da estratégia neoliberal foi incorporada ao programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) a que os países inadimplentes tiveram que submeter-se. No cenário em que o quadro geral das relações internacionais é marcado por uma disputa no interior dos países centrais e em que se verifica o processo de globalização da economia, os países latino-americanos tornaram-se provedores de capital para os centros hegemônicos, sob a forma de pagamento da dívida externa. As medidas de ajuste global que são implementadas no contexto da globalização financeira e produtiva, comandadas pelo Consenso de Washington, vêm sendo socializadas, via intervenção das organizações multilaterais e de 30 cooperação internacional, ultrapassando os limites de um programa de ajuste econômico, afirmando-se, sobretudo, como um instrumento capaz de conferir uma racionalidade política, cultural e ética da ordem burguesa. As políticas neoliberais, apregoadas no Consenso de Washington, foram introduzidas no Brasil pelo governo Collor e aprofundadas no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e caracterizaram-se pela desregulamentação dos direitos constitucionais, pelo desmonte do setor produtivo estatal e, sobretudo, pela privatização do Estado. A argumentação para a privatização é a de que o Estado deve se concentrar “nos aspectos ‘sociais’ (marginais) e ‘políticos’ (formais), e deixar a área empresarial (econômica) na órbita [...] do ‘livre’ mercado” (Montaño, 2001, p.61). Tais políticas definiram como metas: a estabilidade monetária através da redução da inflação e juros altos para atrair o capital externo, privilegiando o PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA capital financeiro; as privatizações das empresas estatais, pois acreditavam que o mercado era quem tinha que “cuidar” das empresas e não o Estado; a flexibilização das relações de trabalho, seguidas das reduções dos direitos trabalhistas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); a mercantilização da seguridade (saúde e previdência) e a focalização da assistência na pobreza. O modelo neoliberal prevê a redução do Estado a tal ponto que retira do mesmo a responsabilidade de tentar atingir a suposta igualdade e justiça social. As políticas sociais estatais passam a ser focalizadas, isto é, dirigidas, de forma segmentada, aos indivíduos que apresentam carências concretas; e precarizadas, pois são reduzidas em quantidade e qualidade, sem cobertura suficiente e sem recursos. Esta focalização da assistência implica na seletividade dos serviços, que devem atender prioritariamente aos mais necessitados, com base numa ampla mobilização da sociedade em prol do combate à exclusão social no país, encarnada, por exemplo, no Programa Comunidade Solidária. Este programa se contrapõe aos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e prega a institucionalização do trabalho social voluntário; a filantropia empresarial e uma série de outras iniciativas da sociedade para a prestação de serviços sociais à comunidade. Sendo assim, o novo trato à “questão social”, contido no projeto neoliberal, significa a coexistência de três tipos de respostas: 1. A precarização das políticas sociais públicas, ou seja, a manutenção num nível marginal das políticas fornecidas gratuitamente pelo Estado; 31 2. A privatização da seguridade e das políticas sociais, pela remercantilização dos serviços, uma vez que estes são transformados em mercadorias e, consequentemente, oferecidos ao mercado consumidor, para aqueles que possuem poder aquisitivo; 3. A refilantropização da assistência, pautada numa rede de solidariedade social, na qual se incluem várias instituições: entidades filantrópicas, entidades de direitos civis, movimentos sociais, organizações não governamentais, instituições religiosas, agências de desenvolvimento social, órgãos autônomos da administração pública descentralizada, fundações e institutos sociais de empresas – todas integradas no conceito difuso de “terceiro setor”. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Como afirma Montaño: Na medida em que amplos setores da população ficarão descobertos pela assistência estatal (precária e focalizada) e também não terão condições de acesso aos serviços privados (caros), transfere-se à órbita da sociedade civil a iniciativa de assisti-la mediante práticas filantrópicas e caritativas. É neste espaço que surgirá o chamado “terceiro setor”, atendendo à população excluída ou parcialmente integrada (2001, p.65-66). Como vimos anteriormente, a Reforma do Estado diz respeito ao reordenamento das relações entre Estado, sociedade e mercado, caracterizando-se pelo deslocamento do núcleo dinâmico do desenvolvimento social para o setor privado, ou melhor, para o chamado “terceiro setor”: (O “terceiro setor”) é composto por organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-governamental, dando continuidade às práticas tradicionais de caridade, da filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil (Gife, apud Rico, 1998, p.27). As Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL) são as que possuem os maiores investimentos, pois são financiadas pelas empresas privadas, pelos subsídios governamentais e pelas agências internacionais de fomento. Já as Organizações Não-Governamentais (ONGs), são organizações da sociedade civil de interesse público, compostas por grupos de pessoas que se unem e trabalham para atender determinados segmentos, mas nem sempre os representam. De acordo com Gohn: 32 Não é possível entender o papel dos diferentes tipos de conselhos que existem atualmente no Brasil se não entendermos a reforma do Estado e as novas figuras jurídicas que essa reforma contempla. Organizações Sociais (OS´s) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP´s) são exemplos dessas formas. As Organizações Sociais foram criadas por lei em maio de 1998 para reestruturar o aparelho do Estado em todos os níveis. No nível federal, parcelas do próprio Estado poderão deixar de fazer parte do aparelho estatal e se tornar prestadoras de serviços públicos, ou parte das atividades do Estado passarão a fazer parcerias com entidades do chamado “terceiro setor” (leia-se: ONGs, organizações e associações comunitárias ou filantrópicas e outras entidades sem fins lucrativos). Como foi dito, não são todas ou quaisquer organizações não governamentais que podem ser consideradas parte do “terceiro setor”, e sim aquelas com o perfil do novo associativismo civil dos anos 1990. Um perfil diferente das antigas organizações dos anos 1980, que tinham fortes características reivindicativas, participativas e militantes. O novo perfil desenha um tipo de entidade mais voltada para a prestação de serviços, atuando de acordo com projetos, dentro de planejamento estratégico, buscando parcerias com o Estado e empresas da sociedade civil (2011, p. 354-355). É possível considerar, portanto, que a intervenção social do empresariado PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA por meio de suas Fundações – tomadas no discurso empresarial como espaços privados, porém com fins públicos - move-se nesse espaço associativista. No âmbito da abordagem da cidadania empresarial, a “questão social” deixa de ser objeto específico da atuação do Estado - antes considerado o ator privilegiado para tal fim - e passa a ser também foco da ação dos empresários, como parte da formação de outra cultura alinhada aos novos padrões de organização da produção e dos mercados, inaugurados pelos grupos empresariais no contexto da reestruturação produtiva e da crítica neoliberal ao modelo estatal de gestão social. De acordo com Martinelli (apud Ashley, Coutinho e Tomei, 2000, p. 8-9), a perspectiva de evolução da empresa é classificável em diferentes estágios, a saber: a empresa unicamente como um negócio, instrumento de interesses para o investidor, que em geral não é um empresário, e sim um “homem de negócios” com uma visão mais imediatista e financeira dos retornos de seu capital; a empresa como organização social que aglutina os interesses de vários grupos de stakeholders - clientes, funcionários, fornecedores, sociedade (comunidade) e os próprios acionistas – e mantém com eles relações de interdependência. Estas relações podem estar refletidas em ações reativas (resolução de conflitos) ou pró-ativas, tendo para cada grupo de stakeholders uma política clara de atuação e a empresa-cidadã que opera sob uma concepção estratégica e um compromisso ético, resultando na satisfação das expectativas e respeito dos parceiros. Com base nos mesmos autores: 33 [...] no estágio empresa-cidadã, a empresa passa a agir na transformação do ambiente social, sem se ater apenas aos resultados financeiros do balanço econômico, buscando avaliar a sua contribuição à sociedade e se posicionando de forma pró-ativa nas suas contribuições para os problemas sociais. A empresa classificável como empresa-cidadã possuiria objetivos sociais e instrumentos sociais, os quais não deveriam ser confundidos com práticas comerciais com objetivos econômicos. Desta forma, sua atuação agregaria uma nova faceta ao seu papel de agente econômico: a de agente social. Ela passaria a disponibilizar, com as devidas adaptações, os mesmos recursos aplicados em seu negócio, em prol da transformação da sociedade e do desenvolvimento do bem comum (Martinelli apud Ashley, Coutinho e Tomei, 2000, p.9). Cabe ressaltar, que na passagem das políticas estatais para o “terceiro setor”, ocorre o esvaziamento da dimensão política da cidadania e da conquista dos direitos sociais. Basta considerar que na teoria política clássica, a cidadania representa o exercício dos direitos civis, políticos e sociais, tendo por fundamento os princípios da “igualdade de oportunidades” e da “justiça PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA distributiva”, mediados pela ação do Estado. De acordo com Marshall (1967) a cidadania é composta pelos direitos civil, político e social. O direito civil contempla o plano da liberdade individual: liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento e fé, o direito à propriedade, de estabelecer contratos válidos e o direito à justiça. O direito político refere-se à participação no exercício do poder político, como membro de um organismo investido da autoridade política ou como representante eleito pelos membros de tal organismo. O direito social corresponde ao mínimo de bem-estar econômico e segurança, assim como o direito de participar, por completo, na herança social e civilizatória de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. A expansão da intervenção do Estado nas sociedades capitalistas, deste modo, configurou um campo de luta política que desvelou o estatuto da cidadania na sociedade burguesa como portador de uma tensão entre emancipação e regulação social, entre o interesse particular e o interesse geral. Os direitos de cidadania, portanto, são atravessados pela contradição entre as classes fundamentais nas relações sociais de produção. Isso significa que a exigência da igualdade e da universalidade confronta-se com a existência da livre iniciativa do mercado, pautada nos mecanismos de oferta e procura e, deste modo, a intervenção do Estado e a ordem democrática apresentam tensões que podem afetar a lógica do capitalismo. Sendo assim, segundo Behring (2002, p.197), dado o retrocesso da seguridade social brasileira, 34 [...] se está diante de uma contra-reforma do Estado, que implica um profundo retrocesso social, em benefício de poucos. Esta caracterização relaciona-se ao abandono das possibilidades de ruptura com a heteronomia e de uma redemocratização política e econômica inclusiva dos trabalhadores e da maioria da população brasileira. E vincula-se ainda à recusa de caracterizar como reforma processos regressivos [...]. No contexto de uma contra-reforma, portanto, o Estado ocupa uma posição mais distante do mediador civilizador vislumbrado pelos clássicos da política [...], passando a cuidar prioritariamente das condições gerais e de reprodução do capital e dos excessos cometidos, no cenário de barbárie que se instaura com o comando do mercado livre. Os direitos de cidadania, então, se constituíram como direitos, mediante o reconhecimento e a proteção do Estado. Assim, a busca de soluções privadas para problemas de ordem pública, reduz e inviabiliza o pleno exercício da cidadania. Além disso, essas políticas são focalizadas, ou seja, destituídas do caráter universalista; e não pactuadas, isto é, o empresariado não tem nenhuma obrigação na execução de tais ações sociais e, assim, pode deixar de exercê-las PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA a qualquer momento, diferentemente do Estado, como veremos no próximo capítulo. 35 2 A refilantropização da “questão social” Para chegarmos à reflexão sobre a refilantropização da “questão social”, abordaremos os conceitos de filantropia, assistencialismo e assistência social enquanto política pública, mas antes, faremos uma breve recapitulação histórica e política do Brasil, para entendermos como os avanços e retrocessos dos direitos sociais se deram, resultando no movimento da responsabilidade social empresarial. No governo de Eurico Gaspar Dutra (1945-1951), deve-se destacar a apresentação do Plano Salte, em maio de 1948, elaborado pelo Departamento PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Administrativo do Serviço Público (Dasp) com base em estudos realizados durante o Estado Novo, que indicou um conjunto de obras públicas destinadas a resolver os problemas dos setores de saúde, alimentação, transporte e energia. Até o início dos anos 1950, portanto, o papel do Estado manteve-se restrito às modalidades então existentes da regulação das atividades econômicas e setoriais. A orientação da política federal foi deslocada na direção de uma intervenção econômica mais efetiva, no início de segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954), com a colocação em prática de um conjunto de medidas que visavam garantir o aumento de produção de bens de consumo, o alargamento do mercado interno, para uma melhor distribuição de renda e aumento da renda nacional, mediante maior intervenção do Estado na economia, nos setores de infraestrutura e na consolidação da indústria de base. A partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), verificou-se um novo impulso no crescimento da economia brasileira, seguindo a estratégia desenvolvimentista, sendo a principal base da industrialização brasileira o recurso ao capital externo. Os primeiros anos da década de 1960 assistiram ao início de um ciclo econômico depressivo, caracterizado pela acentuação das contradições do modelo de crescimento acelerado implantado no período anterior. Obras consideradas básicas pelo governo foram interrompidas e a inflação causava forte pressão sobre os salários. Verificou-se igualmente a paralisação dos 36 investimentos privados, fato atribuído às condições específicas da crise econômica, bem como ao temor da desestabilização política, que então se anunciava. No contexto de aguda crise econômica e política, em abril de 1964, um golpe político-militar depôs o presidente da República João Goulart e levou à eleição indireta, do general Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), iniciando-se o ciclo dos governos militares, e o período da ditadura militar que foi de 1964 a 1985. Os governos autocráticos procederam à retomada e à consolidação do modelo implantado nos anos 1950, com medidas de política econômica pautadas pela intensa centralização das decisões e pelo fornecimento do Executivo Federal. No âmbito do planejamento, o Programa de Ação Econômica do Governo (Paeg), apresentado ao Congresso em agosto de 1964 por Roberto Campos, PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA então ministro extraordinário para o planejamento e coordenação econômica, sistematizou a política econômica do governo de Castelo Branco até 1967. O Paeg fixou como objetivos acelerar o ritmo do crescimento econômico, conter o processo inflacionário, assegurar uma taxa de expansão da oferta de empregos, atenuar os desníveis econômicos regionais e setoriais e corrigir a tendência a déficit descontrolado na balança de pagamentos. O acelerado processo de desenvolvimento econômico, entre 1968-1974, caracterizou o período denominado “milagre brasileiro”, quando se registraram índices inéditos de crescimento da economia brasileira, de cerca de 11% ao ano, e foram realizados vultosos investimentos em obras de infraestrutura. As questões políticas, econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento econômico e do ciclo dos governos militares foram intensificadas na primeira metade da década de 1980. De acordo com estudo de Guimarães (1977), na década de 1970, é possível observar uma forma de articulação de interesses que confrontou as elites estatais com demandas genéricas do empresariado, implicando no fortalecimento do setor privado da economia como um todo, como é o caso da demanda por “transferência”. Por meio desta demanda, importantes setores empresariais passaram a reivindicar ao Estado o repasse de parcelas das atividades econômicas das empresas estatais para as empresas privadas, criando as bases consensuais para o processo de privatização que seria levado à cabo nos anos 1990. 37 O esgotamento do regime militar se tornou evidente em 1985, no bojo de um amplo movimento de redemocratização do país. No início dos anos 1980, o crescimento econômico estagnou em toda a América Latina levando a maioria dos países a rever suas políticas econômicas e sociais. Acentuava-se a dependência em relação ao endividamento externo, iniciando um longo período de recessão, marcado pela insolvência e perda de credibilidade internacional, inflação, redução dos investimentos, agravamento dos desníveis produtivos e tecnológicos, deterioração do mercado de trabalho e a diminuição dos níveis de renda. No quadro político, o início da década de 1980 assistiu à uma intensa mobilização popular em torno da campanha pelo retorno das eleições diretas para a presidência da República. Em seguida, foram iniciadas as articulações que levariam, em janeiro do ano seguinte, à eleição da chapa formada por PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Tancredo Neves e José Sarney, apresentada no Colégio Eleitoral pela frente de oposição denominada Aliança Democrática. Com a morte do presidente eleito, tomou posse José Sarney (1985-1990), marcando a consolidação do processo de transição democrática no país, com o retorno de um civil à presidência da República. A década “perdida” marcou um período em que emergiram novos protagonistas no cenário político, alterando as regras e as bases de sustentação da ditadura militar. O processo de redemocratização do país, acompanhado de novas práticas e formas de organização teve como desdobramento o aprofundamento da diferenciação e da complexidade crescente das entidades de representação, tanto do empresariado industrial, como das classes trabalhadoras. O modelo econômico colocado em prática desde os anos 1930, baseado na industrialização por substituição de importações, havia chegado ao seu limite. O grande tripé do nacional-desenvolvimentismo latino-americano – intervenção estatal, capitais nacionais e endividamento externo – perdeu sua sustentação, configurando a necessidade de uma reorganização dos mecanismos de poder, desde os instrumentos de controle estatal e novas formas de relacionamento com os agentes do capitalismo internacional até o plano das alianças de classe (Tavares, 1975). No movimento de incorporação da programática neoliberal paralelamente ao desenvolvimento da nova economia global verificam-se mudanças nas práticas empresariais no Brasil. Tais mudanças, processadas na transição da 38 década de 1980 para a de 1990, evidenciam um conjunto de inovações, sobretudo, no âmbito da difusão das propostas e pensamento empresariais. A crítica do empresariado ao intervencionismo estatal contribuiu para tornar a postura antiestatista preponderante, delineando uma ruptura em relação às fases anteriores da modernização capitalista, ou seja, de indutor e condutor do desenvolvimento, o Estado passou a ser encarado como o principal entrave para o desenvolvimento de um novo ciclo de crescimento. Estatismo, nacionalismo e intervencionismo, foram estigmatizados e substituídos pela trilogia mercado, livre iniciativa e internacionalismo (Diniz, 2002, p.56). A redução da presença do Estado na economia, o estímulo à competição em atividades até então monopolizadas por empresas públicas, como o desmonte dos mecanismos de regulação da produção social e o ataque aos direitos sociais, conquistados na Constituição de 1988, entraram na ordem do PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA dia dos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, bem como na agenda política do empresariado. Ao colocar na ordem do dia das entidades associadas o debate sobre a responsabilidade de cada empresa e instituição no combate à miséria, o Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (Coep) propõe uma mudança na cultura das organizações. Nesse sentido, estimula a ação conjunta entidade/empregados e a adoção de práticas administrativas que contribuam na construção da cidadania. De acordo com Cheilub e Locke (2002, p.277) o principal problema dos argumentos que sustentam essas ações é que elas partem do princípio de que todos os atores sociais envolvidos nessa complexa rede de “solidariedade social” são beneficiados e que há, em decorrência, um ganho líquido e certo para a sociedade, sem se levar em consideração a dimensão pública e política dessas ações. Tais ações, portanto, se processam num vácuo político e social. A seguir, conceituaremos filantropia, assistencialismo e assistência social para entendermos como as mudanças citadas resultaram na refilantropização da “questão social”, configurando assim um retrocesso nos direitos sociais conquistados na Constituição Federal de 1988. 39 2.1. Filantropia, assistencialismo e assistência social Com base em Sposati (2008), conseguiu-se um acordo entre sociedadeEstado-mercado, na década de 1940, para fazer nascer a proteção social de cidadania para todos, garantida por serviços públicos custeados pelo orçamento estatal, cuja receita decorre do pagamento de impostos e taxas pelo conjunto dos cidadãos. No Brasil, essa proteção social só chegou, e com modificações, em 1988 pela sanção da nova Constituição (Sposati, 2008, p.8-9). Durante os anos 1970, a corrente do neoliberalismo político, econômico e social, iniciada por Tatcher, na Inglaterra, foi desfazendo as conquistas sociais dos anos 1950. Esta corrente também chegou ao Brasil logo depois da Constituição de 1988, pelas mãos do presidente Collor que gerou impedimentos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA para o avanço das conquistas sociais. Em 1990, ele impediu que a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) fosse promulgada e vetou seu nascimento (Sposati, 2008, p.10). Aldaíza Sposati afirma, ainda, que: Em 1985 o I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República particulariza a assistência social como política pública, reconhece o usuário como sujeito de direitos, sugere que seja ampliada sua participação e realiza a ruptura com a leitura caritativa e tutelar com que a assistência social era tradicionalmente gerida (2008, p. 30-31). O direito à assistência social é dever do Estado, independente da capacidade contributiva do indivíduo. A assistência social enquanto política pública é reconhecida como direito e compõe o tripé da seguridade social (saúde, previdência social e assistência social), conforme artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Algumas leis regulamentadoras são aprovadas nos anos subsequentes, tais como: • 1989 – Lei 7.853, da Pessoa Portadora de Deficiência6; • 1990 – Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)7; 6 Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 7 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 40 • 1990 – Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde8; • 1990 – Lei 8.142, Sistema Único de Saúde (SUS)9. Foi apenas em dezembro de 1993 que a Loas se tornou lei (Lei nº 8.742). E, com isso, surge a necessidade de se rediscutir alguns conceitos, como filantropia, assistencialismo e assistência social, que particularmente interessa a este estudo. De acordo com Garcia (2004), a definição mais corrente de filantropia é a que a concebe como amor à humanidade, altruísmo, humanitarismo: “Na história brasileira, a filantropia e a caridade se ocuparam preferencialmente de ações voltadas para os pobres, o que as aproximou também em termos valorativos” (p.12-13). Segundo Rico (1998, p.26), a questão da filantropia empresarial vem nos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA colocar a pertinência da discussão sobre o que é o “terceiro setor”, bem como sobre sua área de abrangência: público, porém privado, como veremos adiante. Como afirma Sposati (1995), o assistencialismo tem sempre um sujeito – público ou privado – e um sujeitado. Este fica com uma dívida de favor pelo bem/serviço recebido. Na realidade brasileira [...] o assistencialismo é característico de certas formas de ação política, marcadas pela corrupção, pelo clientelismo (Sposati apud Vieira, 2000, p.124-125). Como visto anteriormente, a assistência social se trata de uma política pública, não contributiva. Ela é proteção social básica e especial. É ato de direito e, como tal, é obrigação para a coletividade e ao indivíduo. Em 1995, FHC “substitui a desejada regulação do dever do Estado e direito do cidadão na assistência social por uma ‘nova relação solidária’, que manteve a opção reforçadora do neoliberalismo pela subsidiariedade” (Sposati, 2008, p. 69). Em 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), é criado o Ministério da Assistência Social e a então ministra Benedita da Silva assume a pasta. Sposati (2008, p.77-84) sugere algumas recomendações, na tentativa de assegurar que tal ministério tenha robustez e garanta direitos na trilha da inclusão. 8 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 9 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 41 A primeira recomendação, erguer pilares sustentadores da política pública de assistência social, tais como: instaurar a relação rede/sistema onde a completude não é individual, mas resultada da relação de intercâmbio e divisão conjunta do trabalho, resultados e direitos dos direitos dos usuários; o segundo pilar é o sistema único de cobertura, descentralizado, territorializado, com porta de entrada única para todos os usuários, e não para cada entidade; o terceiro pilar é de serviços permanentes e continuados e o quarto pilar é o pacto federativo da assistência social, que opere por um fluxo ascendente onde a gestão nacional opere sob o caráter democrático e reconheça as forças que possui. A segunda recomendação, dar caráter substantivo a assistência social. É preciso parar de transgredir a constituição e levá-la a sério. Ela não é elixir de pobre. Ela é proteção social básica e especial. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA A terceira é estabelecer para o usuário o poder de ter direitos: materializar que direitos são esses da assistência social. Afinal é direito a quê? Quando ocorre? A quem se dirige? Podemos caracterizar dois grupos de direitos: direito à subsistência, que supõe satisfazer as necessidades básicas e o direito à proteção social básica e especial. A quarta recomendação de Sposati, romper o caráter inconcluso da aplicação da Constituição brasileira quanto aos direitos sociais, e a quinta, romper com o vínculo entre a assistência social e a noção residual de pobreza que não alcança a cidadania; é preciso adotar por base as noções de necessidade, de risco, de vulnerabilidade social demandatárias de garantia às seguranças de proteção social, recomenda Sposati (2008). Criado a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social e previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social (Suas) teve suas bases de implantação consolidadas em 2005, por meio da sua Norma Operacional Básica do Suas (NOB/Suas), que apresenta claramente as competências de cada órgão federado e os eixos de implementação e consolidação da iniciativa. O Sistema Único de Assistência Social é um sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele prevê a articulação dos esforços e recursos dos três níveis de governo para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. 42 Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Sistema é composto pelo poder público e sociedade civil, que participam diretamente do processo de gestão compartilhada. Em julho de 2010, 99,7% dos municípios brasileiros já estavam habilitados em um dos níveis de gestão do Suas. Do mesmo modo, todos os Estados, comprometidos com a implantação de sistemas locais e regionais de assistência social e com sua adequação aos modelos de gestão e co-financiamento propostos, assinaram pactos de aperfeiçoamento do Sistema. O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. O Suas engloba também a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma articulada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. Também gerencia a vinculação de entidades e organizações de assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social (Cneas) e concedendo certificação a entidades beneficentes, quando é o caso. A gestão das ações e a aplicação de recursos do Suas são negociadas e pactuadas nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Esses procedimentos são acompanhados e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e seus pares locais, que desempenham um importante trabalho de controle social. As transações financeiras e gerenciais do Suas contam, ainda, com o suporte da Rede Suas, sistema que auxilia na gestão, no monitoramento e na avaliação das atividades. De acordo com Rico (1998, p.30), o contexto neoliberal, explica-se pelo fato de ressuscitar o liberalismo econômico, onde o Estado tem um papel diminuto, enxuto, para enfrentar os dilemas das questões sociais postas e, portanto, necessita das parcerias com o mercado e com a sociedade civil para viabilizar programas de enfrentamento à exclusão social. Não se pode esquecer 43 que é intrínseco ao modelo, o desemprego, o sucateamento da mão de obra. Aí reside uma grande contradição. Como já foi dito, Montaño (1999) afirma que o novo trato à “questão social”, contido no projeto neoliberal, significa a coexistência de diferentes tipos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA de respostas. Vejamos: Por um lado, a precarização da seguridade e das políticas sociais estatais. Significa a manutenção destas políticas sociais e assistenciais, fornecidas gratuitamente pelo Estado, num nível marginal. Por outro lado, a privatização da seguridade e das políticas sociais e assistenciais, seguindo dois caminhos: a remercantilização dos serviços sociais. Estes [...] são transformados em ‘serviços mercantis’, em mercadorias, sendo transpassados para o mercado e vendidos ao consumidor como uma nova forma de apropriação da mais valia do trabalhador e a refilantropização das respostas à “questão social”. Na medida em que amplos setores da população ficarão descobertos pela assistência estatal (precária e focalizada) e também não terão condições de acesso aos serviços privados (caros), transfere-se para a órbita da sociedade civil a iniciativa de assisti-la mediante práticas filantrópicas e caritativas. É neste espaço associativista que surgirá o chamado “terceiro setor” atendendo a população excluída ou parcialmente integrada (Montaño,1999, p.65-66). A ideia de refilantropização faz referência a um movimento que sugere retrocesso na configuração política do campo assistencial - já que anula o direito, reeditando a ideia de serviços prestados por agentes altruístas -, embora também pudesse ser interpretada simplesmente como a hegemonia de um padrão assistencial que não se ausentou por completo do modelo em uso no Brasil (Garcia, 2004, p.16-17). Todavia, na passagem das políticas estatais para o “terceiro setor” desenvolve-se um verdadeiro processo de esvaziamento da dimensão de conquista e de direitos das políticas sociais. É claro que deve haver uma crescente e ativa participação da sociedade civil, porém, sem que isto signifique uma substituição da responsabilidade estatal (e do capital) com a “questão social”, sob os princípios de universalização, distributivismo e incondicionalidade das políticas sociais, consideradas como direitos de cidadania, o que configura a preservação de verdadeiras conquistas históricas obtidas pelas classes trabalhistas (Montaño, 1999, p.71-72). A filantropia empresarial, portanto, como uma proposta de intervenção social que conjuga a ideia de responsabilidade social com a crítica à ineficiência do Estado, se apresenta como protagonista de um novo modelo de intervenção, como pretendo demonstrar, a seguir. 44 2.2. A intervenção do empresariado brasileiro na “questão social” De acordo com Cappelin, Giuliani, Morel e Pessanha (2002, p.255-256), no país sempre prevaleceram duas crenças de natureza diferente, porém interdependentes: PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA A primeira assume o Estado como a entidade incumbida de implementar um projeto distributivo e de dar respostas à “questão social”. Isto é, ao Estado cabe principalmente estruturar e satisfazer as demandas da coletividade quanto à educação, à saúde e à segurança e também pôr em ato políticas de desenvolvimento capazes de reduzir as disparidades sociais. Resulta desta crença que aos empresários cabe somente produzir e dar emprego. [...] A segunda crença se funda na convicção de que produzir significa automaticamente desenvolver. Quanto mais a economia de um país cresce, tanto mais sua população vai aumentando o nível de educação, renda e de participação no consumo, e assim melhorando a qualidade de sua vida. Na trajetória histórica do país, é possível verificar que o empresariado não se sentiu responsabilizado pelas questões advindas do social. Sua posição era a de que ao investir na geração de empregos, sua parte já estava sendo feita. Apesar de o empresariado intervir, no âmbito fabril, na formação e reprodução do trabalhador, através da criação das vilas operárias desde os primórdios da industrialização no país, a partir da desagregação do Estado Novo e o término da Segunda Guerra Mundial, tais iniciativas foram unificadas com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Social da Indústria (Sesi). De acordo com Iamamoto e Carvalho (1998, p.135), a criação dessas instituições, pelo empresariado, representa uma adaptação à nova fase de aprofundamento do capitalismo sob uma conjuntura política diferenciada e sua adesão às novas formas de dominação e controle do movimento operário, onde a procura do consenso se sobrepõe à simples coerção. A Confederação Nacional da Indústria (CNI), através do Sesi, se dispõe a proporcionar assistência social e melhores condições de habitação, nutrição, desenvolvendo o esforço de “solidariedade” entre empregados e empregadores. O empresariado se propõe a intervir nos problemas sociais relativos à força de trabalho industrial, deixando ao Estado a gestão dos problemas que ultrapassam o âmbito fabril ou que não se referem aos trabalhadores alocados nas empresas. 45 O Sesi foi oficializado em 1946 e teve como atribuição estudar, planejar e executar medidas que contribuíssem para o bem estar do trabalhador na indústria. Constituiu-se como a primeira instituição com recursos e sob direção do empresariado, cujo objetivo era a prestação de serviços de assistência e o desenvolvimento de relações industriais não apenas dentro de um âmbito delimitado, mas visando atingir uma parcela importante da população urbana – o trabalhador e sua família. Como afirmam Iamamoto e Carvalho (1998, p.277) o Sesi se configurou como uma resposta do empresariado à nova conjuntura e correlação de forças que surgem com a restauração da ordem democrática, favorecendo o ressurgimento do movimento operário. Partindo de uma ampla base técnica e ideológica de sustentação convergente com as novas diretrizes do pensamento social católico, sua criação está relacionada com a inauguração da chamada PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA “paz social”, vinculada à preservação do bem comum e à harmonização entre capital e trabalho. Depois da criação dessas grandes instituições, o padrão assistencial adotado pelo Estado e pelas corporações empresariais somente sofreu alterações a partir da vigência de outro padrão de industrialização e acumulação introduzido pelo regime autoritário. Segundo Mota (1995), neste período é possível observar mudanças no âmbito das políticas sociais por meio da expansão seletiva de alguns serviços, que permitiu ao poder estatal funcionalizar as demandas existentes de acordo com seu projeto de inserção subalterna e dependente do país na dinâmica de internacionalização capitalista. Há a retomada da seguridade própria das empresas subvencionadas pelo Estado, em consonância com a expansão do sistema público de proteção social que passou a ser unificado no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), atual Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Mesmo assim, a intervenção do empresariado continuou restrita aos serviços e benefícios destinados a sua própria força de trabalho. A partir da década de 1980, no entanto, esta postura do empresariado começa a se modificar, pois segundo Rico (1998), o empresariado, que historicamente se mostrou avesso à “questão social”, por entender que fazia parte da responsabilidade do Estado, passa a abandonar suas práticas caritativas pontuais, desviando seu interesse para ações de investimento, visando o desenvolvimento social e o estímulo à cidadania. 46 É possível situar esta mudança no contexto de constituição de uma “cultura da crise” que, de acordo com Mota (1995), consiste na ideia de que ela atinge igualmente toda a sociedade, independente da condição de classe dos sujeitos, restando como saída, consensos e sacrifícios de todos. Esta cultura foi forjada no bojo das medidas de ajuste global que são implementadas no contexto da globalização financeira e produtiva, comandadas pelo Consenso de Washington e socializadas, via intervenção das organizações multilaterais e de cooperação internacional. Desse modo, o projeto neoliberal traz, no seu cerne, um ideário político, cujo objetivo é estabelecer um consenso quanto às mudanças necessárias para a superação da crise econômica. Seu pilar está na propagação de que a crise afeta indistintamente o conjunto da sociedade e, por isso, todos os países devem reagir de modo uniforme, à nova ordem. Sendo assim, não restaria outra PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA alternativa senão adaptarem-se e subordinarem-se acriticamente a este processo, buscando apenas políticas sociais e/ou do mercado de trabalho adaptativas e exclusivamente compensatórias. É nesse circuito que o discurso empresarial, sobre o tratamento dado às desigualdades no Brasil, passou a adquirir os contornos das políticas de ajuste “recomendadas” pelas agências multilaterais como o Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC), conclamando a participação de todos na busca do desenvolvimento sustentável e na administração da pobreza, frente à suposta diminuição da capacidade de intervenção do Estado e do enfraquecimento de seu papel regulador. Mas, ao mesmo tempo em que o discurso empresarial se encaixa na doutrina liberalizante e privatizante dos organismos internacionais, ele também aparece associado às novas práticas organizativas derivadas dos movimentos sociais ditos populares que, pautadas no voluntarismo político, tomaram a “solidariedade” como o pilar do exercício da cidadania em oposição ao poder tutelar do Estado. Neste caso, o empresariado se alia e encampa as bandeiras dos movimentos sociais de natureza policlassista, que se tornaram expoentes no cenário nacional pela defesa de um suposto interesse geral da sociedade em denunciar a exclusão social no país, como também, abraça as causas sociais e ambientais das organizações não-governamentais emergentes, cujas práticas 47 “autônomas” de natureza “comunitária” constituiriam, em tese, uma “nova esfera pública não-estatal” (Pereira & Grau, 1999, p.16-17). É no contexto de retração do Estado que as pessoas físicas e jurídicas passam a ser conclamadas a intervir nas sequelas da “questão social”, isto é, como o Estado não tem condições de responder ao conjunto de problemas econômicos, sociais e ecológicos, recorre-se às parcerias com o mercado e com a sociedade. Essa parceria, segundo Gusmão (2000, p.97), “deve envolver a solidariedade de ONG’s e populares, sindicatos, universidades, igrejas e empresas.” O Estado perde a primazia no trato da “questão social”. No discurso empresarial os investimentos em programas sociais contribuem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, para a melhoria da imagem da empresa perante a sociedade, para o cumprimento da sua função social, do ponto de vista ético e moral e, de fato, é possível observar PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA que o empresariado tem ampliado seu envolvimento no desenvolvimento de ações sociais. Em uma pesquisa promovida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) sobre a ação social do empresariado, realizada no período de 1999 a 2000, com cerca de 1,8 mil empresas de todas as regiões brasileiras, os dados apontam que, em relação ao atendimento às comunidades, as empresas do Sudeste são as que mais investem (67%), enquanto as empresas do Sul aparecem em último lugar com 46%. Já no atendimento aos empregados, esse percentual se altera, as empresas do Nordeste investem 78%, as do Sudeste, 63% e as do Sul, em último lugar novamente, 60%. E a porcentagem de quem não realiza nenhuma atividade voltada para a sociedade é baixa, mas significativa, 34% no Sul e 16% no Sudeste (a mais baixa). A chamada cidadania empresarial pressupõe uma concepção de empresa como co-responsável pelo bem-estar da comunidade. Mas não podemos esquecer, como destaca Cheilub e Locke (2002), que as empresas não podem ser obrigadas a assumir responsabilidades que vão além de suas obrigações legais e de seus interesses econômicos imediatos. Sendo assim, diferentemente das ações de caráter estatal, a intervenção do empresariado se configura como uma ação não pactuada, não assegurada para aqueles que dela usufruem. No contexto da reestruturação produtiva, as empresas vêm modificando as suas formas de gestão, pois agora é interessante para elas que o trabalhador esteja realmente envolvido com os objetivos da empresa e, para isso, desenvolvem os programas de qualidade total, os Círculos de Controle de 48 Qualidade, buscam uma maior qualidade de vida de seus empregados. E estes programas envolvem de tal maneira o trabalhador, que ele se compromete com as metas e objetivos da empresa. Os trabalhadores vão consentindo essas mudanças, ao mesmo tempo em que se difunde a “cultura da crise”, onde, ao passo que todos são afetados, todos precisam contribuir. E com este discurso, as empresas pregam que a “sobrevivência dos trabalhadores depende da sobrevivência da empresa e que os resultados positivos quanto à lucratividade, serão revertidos em recompensas (salariais e extra-salariais), em melhores condições de vida e no desenvolvimento do país como um todo” (Cesar, 2002, p.2). Paralelamente, as empresas colocam a necessidade de conscientização quanto à importância da cidadania, sob a égide da solidariedade. A solidariedade entre os trabalhadores é desejável e necessária, mas precisamos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA estar atentos a essa difusão de solidariedade “como remédio para os males sociais, políticos e econômicos” (Gusmão, 2000, p.95). O empresariado difunde a ideia de responsabilidade social corporativa, como uma forma de compatibilizar investimentos sociais e a eficácia da produtividade/lucratividade, como meio de fortalecer sua imagem institucional na sociedade, ao mesmo tempo em que enfraquece a da gestão estatal. Nesta direção, a crítica ao modelo estatal de gestão social por parte do empresariado é bastante incisiva. Na literatura empresarial existente sobre o tema da responsabilidade social é frequente a ideia de que diante da incompetência do Estado na busca de soluções inovadoras para os problemas sociais, os empresários “mais eficientes”, chamaram para si o exercício da responsabilidade social. Nessa perspectiva, o Estado aparece como malfeitor e responsável pela crise econômica e social no país. Como afirma Srour (1998, p.48-49): O fiscalismo exacerbado desestimulou os investimentos privados, esmorecendo os novos empreendimentos. A eficiência e a competitividade foram solapadas pelos altos custos dos encargos sociais e pela rigidez das relações de trabalho. A amplitude e a diversid2ade das funções assumidas pelo Estado levou a uma grave crise fiscal, exigindo o seu enxugamento. O custeio dos programas sociais estancou o crescimento econômico e, com isso, constituiu uma legião de desempregados. Por todos esses motivos, o modelo de gestão estatal foi posto em questão e novas propostas surgiram visando imprimir traços gerenciais e empresariais à gestão pública. 49 A empresa surge como o “modelo” da eficiência administrativa, articulando suas dimensões econômica e social e desempenhando múltiplas funções integradas, dentre as quais, passa a ganhar evidência aquelas destinadas a atender às expectativas dos funcionários, clientes, fornecedores e da comunidade e que se voltam também para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável. Assim, a atuação empresarial passa a não incidir somente sobre a força de trabalho ativa, o aumento da produtividade, mas também, sobre os contingentes “excedentes” em situação de “risco social” ou marginalizados econômica e socialmente, penetrando no terreno das funções sociais historicamente assumidas pelo Estado. A chamada “responsabilidade social empresarial ou corporativa”, portanto, é uma das práticas adotadas pelo empresariado a partir dos anos 1990, que PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA expressa a redefinição das relações entre Estado, mercado e sociedade. Cabe destacar que existem critérios para a escolha dos projetos que serão investidos pelas empresas, que podem variar de acordo com a afinidade institucional, ou seja, em função do interesse da empresa em atuar sobre uma determinada problemática social ligada direta ou indiretamente às suas atividades. É possível verificar que, paralelamente à viabilização dos programas sociais, as empresas difundem a importância dos trabalhos voluntários. Esse incentivo ao voluntariado está inscrito num contexto institucional, em que se exige cada vez mais a participação do empregado no processo produtivo, cobrando inclusive, um maior envolvimento do funcionário com as metas, com a qualidade e com a lucratividade da empresa. A ação voluntária, neste caso, parece adquirir um caráter “compulsório”. O fato é que, ao realizarem seus programas com ou sem a participação “voluntária” de seus empregados, as empresas assumem a condição de empresa-cidadã. Para Cesar (2008, p.305-306): A “empresa-cidadã” é aquela que: fomenta o desenvolvimento social local e regional, alavancando a economia por meio de incentivo à geração de empregos e negócios; desenvolve ações de sustentabilidade, realizando campanhas de conscientização social para a promoção da cidadania; e assume a responsabilidade de gerir programas de voluntariado, estabelecendo parcerias com escolas, hospitais, postos de saúde, grêmios recreativos, centros esportivos etc. 50 Rico (1998) enfatiza que a “empresa-cidadã” se propõe a colaborar com o Estado no que se refere à implementação de políticas e programas sociais, pois reconhece a incapacidade atual do mesmo em enfrentar sozinho os problemas sociais. Nesse formato associativista de resposta às sequelas da “questão social”, a chamada “nova lei da filantropia” e suas propostas de alteração dos requisitos de concessão dos incentivos e subsídios governamentais, tem sido alvo de debates, pois, segundo Gomes (1999, p.93), a questão da filantropia ou das entidades filantrópicas tem sido problematizada, em geral, pela via do acesso ao subsídio público, por meio de isenções fiscais. Isso significa que a entidade enquadrada como filantrópica passa a ser dispensada de recolher ao INSS a contribuição social sobre a folha de salário dos seus empregados. O Estado concede algumas isenções, como forma de PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA garantir a participação das entidades como co-executoras das políticas públicas, ou seja, há um financiamento público para a execução das ações assistenciais dessas entidades. Além disso, cabe destacar que o termo filantropia não parece adequado para qualificar a ação social do empresariado. Como afirmam Iamamoto e Carvalho (1998, p.139-140), o assistencialismo empresarial apresenta uma diferença essencial com relação ao comportamento tradicional das elites (da Primeira República) voltadas para as obras de benemerência e caridade. Enquanto para estas a filantropia e o assistencialismo representavam um ônus derivado de sua posição social, que implicavam um custo real de redistribuição para o seu sistema de dominação política e social, para a burguesia industrial as práticas assistenciais estão subordinadas a uma racionalidade que não comporta nenhum sentido de redistribuição. Atualmente a propagação da solidariedade por parte do empresariado traz acoplada a desobrigação do Estado em relação às políticas sociais, passando sua responsabilidade para as várias entidades embutidas no chamado “terceiro setor”. O Estado subsidia o “terceiro setor” para que este realize ações que são de sua responsabilidade, ou seja, ele repassa o fundo público para que a iniciativa privada “faça o social”, em nome do desenvolvimento sustentável. É possível observar que a intervenção social do empresariado - nas suas modalidades interna (voltada para os empregados e dependentes) e externa (voltadas para a comunidade) - é uma realidade crescente no Brasil e vem assumindo um papel relevante no atual contexto sócio-político. Por mais 51 comprometidos e “conscientes” das suas responsabilidades, ao que tudo indica, os empresários possuem interesses que ultrapassam os princípios “éticos” de seus investimentos sociais. A importância desse aspecto consiste na afirmação de que no sistema capitalista, o “fazer o social” por parte do empresariado sempre se efetivou no sentido exato e limitado dos seus interesses. Seria, portanto, “otimista” demais, julgar que a empresa possa assumir a responsabilidade de controlar os efeitos que decorrem do seu próprio funcionamento ou que a dinâmica da competitividade e as “virtudes” do mercado no mundo contemporâneo possam reverter a degradação da condição salarial e o aumento da exploração da força PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA de trabalho. 2.3. A gestão do homem e a gestão do social Os novos padrões de competitividade vêm demandando das empresas mudanças no processo de produção para que possam sobreviver num contexto "menos protegido" econômico e politicamente. Essas demandas representam profundas mudanças de ordem tecnológica e nos sistemas de gestão e, em especial, no que se refere às políticas de recursos humanos. Isso significa que para tornarem-se efetivamente competitivas as empresas buscaram definir estratégias gerenciais comprometidas com a melhoria de sua atuação no mercado. Nesse sentido, o reordenamento do processo de produção e a redefinição das estratégias de gerenciamento tornaram-se fundamentais para o alcance das metas projetadas no processo de reestruturação. Isto implica afirmar que as políticas de recursos humanos, tal como se configuram hoje, refletem as mudanças no contexto econômico-político-social e, consequentemente, as alterações no processo e nas relações de trabalho. Em outras palavras, significa que a gestão de recursos humanos passou a integrar a estratégia competitiva no que toca ao estabelecimento e definição de políticas necessárias à consecução das metas de qualidade e produtividade, bem como de um novo padrão de relacionamento entre empresa-empregado e empresa-sociedade. 52 As mudanças no padrão de acumulação desencadeadas com a introdução da produção flexível impôs o uso intensivo de recursos tecnológicos associados a inovações organizacionais sustentadas nos sistemas participativos, ou seja, as mudanças no processo produtivo oriundas da transformação da base técnica e da organização do processo de trabalho trouxeram mudanças no perfil da força de trabalho em relação à sua qualificação e comportamento produtivo, exigindo polivalência, qualificação e cooperação. As mudanças apontadas repercutiram necessariamente no plano da qualificação da força de trabalho e no controle do processo produtivo, exigindo uma redefinição da estratégia de gestão principalmente no que diz respeito a relação de emprego mais duradoura e aos níveis de educação, formação e qualificação, enquanto requisitos básicos para a criação de um tipo de trabalhador multifuncional engajado em equipes integradas às metas de PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA produtividade. Se no modelo de organização da produção frequentemente associado ao padrão taylorista/fordista, a estrutura organizacional é extremamente hierarquizada, com ênfase no controle rígido do processo produtivo pautado na especialização e no desempenho individual, a nova concepção postula a diminuição dos níveis hierárquicos com a aproximação entre o fazer e o pensar, e o controle com base no trabalho em equipe, na polivalência funcional e no desempenho grupal. Nesses moldes as relações de trabalho assentam-se na interdependência, na confiança mútua, no diálogo, na negociação, na busca da convergência de interesses e, sobretudo, na participação dos trabalhadores. As principais alterações observadas nas políticas de recursos humanos que se referem à relação empresa-empregado, portanto, se inscrevem basicamente no âmbito da qualificação/estabilização da força de trabalho e no estabelecimento do comprometimento dos trabalhadores - qualificados e estabilizados - com os objetivos da empresa. Estas alterações refletem uma marcante inflexão nas políticas de gerenciamento da força de trabalho que ganha visibilidade na década de 1990, onde se verifica a manutenção das políticas sociais empresariais clássicas que demarcaram a década de 1980, juntamente com a introdução de políticas de incentivo à produtividade da força de trabalho, de métodos de gerenciamento participativo que buscam o envolvimento do trabalhador concomitante ao aumento da preocupação empresarial com o treinamento da força de trabalho (Cardoso, 1993). 53 Concomitante à introdução de novos padrões de competitividade que vêm demandando das empresas mudanças no processo de produção, as empresas se veem compelidas a buscar novas formas de relacionamento com a sociedade, num contexto de retração do Estado para que possam sobreviver econômica, política e socialmente. Isto implica que para tornarem-se efetivamente competitivas as empresas buscaram desenvolver programas sociais, internos e externos, como estratégia de legitimidade frente à necessidade de melhoria de sua atuação no mercado. A princípio, as empresas que desenvolvem algum tipo de programa de ação social acabam estreitando laços e adquirindo um maior envolvimento dos empregados e conseguindo uma maior aceitação por parte da comunidade na qual está inserida e da sociedade como um todo. Implica também em reconhecer a representatividade de associações e PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA entidades de classe, encarando-as como parceiras no trato de questões de natureza coletiva; em remunerar o trabalho com um salário justo e compatível com os valores de mercado, o nível de desempenho e o desenvolvimento pessoal; em conceder benefícios que atendam a todo o núcleo familiar vinculado economicamente ao empregado, favorecendo ao equilíbrio emocional necessário ao pleno desenvolvimento da capacidade produtiva. Além disso, a gestão participativa preocupa-se em possibilitar o crescimento pessoal e profissional de seu quadro funcional, em clima de liberdade e respeito; estimular o autodesenvolvimento, considerando-o como fator relevante para a evolução funcional; em criar condições para a manutenção de um estado de educação permanente, estabelecendo ações e procedimentos para o aperfeiçoamento técnico e social da empresa; em atuar nos aspectos ligados à saúde dos empregados e seus dependentes, considerando que a manutenção do bem-estar físico, mental e social é indispensável à plena dedicação ao trabalho e, por conseguinte, fator de aumento da produtividade. Busca, igualmente, proporcionar as condições necessárias à manutenção da segurança e higiene nos ambientes de trabalho, procurando evitar ou minimizar situações penosas, insalubres ou perigosas; favorecer a integração social na empresa, estimulando a participação em projetos culturais, atividades físicas e recreativas; prestar orientação social, como forma de obter maior produtividade e zelar pela preservação da sua Fundação de Previdência e Assistência Social, como meio de garantir ao empregado, quando se aposentar, condições dignas de sobrevivência. 54 No entanto, toda essa preocupação não se resume ao “público interno”, isto é, os trabalhadores, mas também abarca o “público externo”: a comunidade e a sociedade. O desenvolvimento de ações sociais voltadas para esses dois públicos é o que se denomina responsabilidade social empresarial, como já apontado anteriormente. E, para finalizar, o apoio à alocação de recursos de publicidade e patrocínio para projetos de natureza social e de projetos culturais, através das Leis de Incentivo à Cultura, voltados para comunidades carentes; a adoção de normas de seleção de fornecedores que incluem critérios relativos à efetivação de seu compromisso social, atendida a legislação vigente e o apoio à criação de programas de redução de perdas, desperdícios e aproveitamento de resíduos e de materiais usados, por meio de técnicas de reciclagem e de sua inclusão em nova cadeia produtiva, possibilitando a elaboração de novos produtos a serem PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA utilizados por comunidades de baixa renda. Diante do exposto, é possível afirmar que novos ventos sopram no mundo dos negócios, provenientes das mudanças societárias em curso, pois como afirmam Cappellin, Giuliani, Morel e Pessanha (2002, p.258): As mudanças desta última década (1990), a rápida liberalização da economia, as reformas estruturais e a reorganização do mercado face à globalização têm levado o mundo empresarial a repensar os modelos de produção, os mecanismos de gestão e de regulação institucional, incentivando os empresários a buscar novos modelos e alternativas. Nestes novos modelos estão incluídos os programas que buscam “compensar” a reforma neoliberal do Estado e seu progressivo desinvestimento na “questão social”, e ao mesmo tempo, dotar o empresariado de uma legitimidade capaz de reafirmar a centralidade da empresa como ator capacitado para assumir o desafio de articular estrategicamente o desempenho econômico com o desenvolvimento social. No próximo capítulo será abordado o olhar do Serviço Social sobre o movimento da responsabilidade social empresarial, com base na pesquisa bibliográfica realizada no período de 2000 a 2012, bem como as reflexões sobre os dados coletados. 55 3 Responsabilidade social empresarial: o olhar da área de conhecimento do Serviço Social As modificações efetuadas nos conteúdos do processo e relações de trabalho alteram a concepção da função social das empresas face à crítica da ineficiência do “Estado omisso” em resolver a “questão social” brasileira. Assim, as empresas assumem uma nova postura, a da “empresa-cidadã”, baseada no resgate dos princípios éticos e morais, como uma estratégia de mercado. Acreditamos que a disseminação das ações sociais empresariais pode implicar ou reforçar a retração da esfera pública e a fragilização da própria noção PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA de cidadania pautada em direitos garantidos pelo conjunto de leis e instituições que expressam o funcionamento do Estado. Nesta perspectiva, mesmo que estas ações sejam revestidas de “boas intenções”, elas não têm necessariamente as melhores consequências. Dessa forma, cabe indagar, se além das preocupações com o “bem comum”, as empresas possuem interesses que as levam a realizar ações sociais que, em tese, beneficiam aos empregados e à sociedade como um todo. Estudos tais como o de Cesar (2008) indicam que essas ações sociais geram “um bem-estar corporativo”, reforçam a imagem da empresa no mercado consumidor, estimulam a satisfação dos empregados que, consequentemente, se tornam mais produtivos e propiciam aos empresários angariar incentivos de natureza tributária-fiscal concedidos pelo Estado. Diante das novas condições econômicas e políticas existentes, as empresas precisam se manter em sintonia com o mercado e, para isso, não podem se posicionar como uma organização fechada, isolada, e sim desenvolver formas de integração com os “clientes internos” (funcionários, acionistas) e “externos” (fornecedores, clientes, instituições públicas e privadas etc.), estabelecendo “parcerias” com os diversos setores da sociedade para o desenvolvimento de programas sociais. Em geral, são programas voltados para a educação, saúde, cidadania, meio ambiente, e se dão de diversas maneiras, de acordo com a cultura e interesses estratégicos da organização. Dentro do contexto de reestruturação dos modos de organização da produção e da crítica ao modelo estatal de gestão social, a responsabilidade 56 social empresarial surge como uma nova configuração alternativa de intervenção do empresariado nas sequelas da “questão social” no Brasil. Tal intervenção se situa no âmbito da reforma do Estado Brasileiro, que toma o chamado “terceiro setor” como ator fundamental no desenvolvimento social do país, como visto anteriormente. 3.1. A concepção da função social das empresas O conceito de responsabilidade social corporativa vem sendo bastante PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA difundido no meio empresarial em nível internacional. De acordo com a organização Business for Social Responsibility10, a ação social empresarial possui benefícios bastante abrangentes que incluem, por exemplo, um maior acesso ao capital de risco. O Social Investiment Forum11 registra que, em 1997, mais de US$ 1 trilhão foram confiados a fundos norte-americanos que os direcionaram para programas vinculados ao meio ambiente e à responsabilidade social empresarial, sendo que em 1995, os investimentos giravam em torno de US$ 639 bilhões apresentando, portanto, um considerável crescimento (Srour, 2000, p.263). No Brasil, é possível observar um movimento cada vez maior das empresas no sentido de arcar com responsabilidade em relação a seus clientes, funcionários, fornecedores, acionistas, meio ambiente e a comunidade onde atuam. A concepção que vem sendo difundida é a de que a responsabilidade social das empresas não deve ficar restrita aos projetos sociais voltados para as comunidades localizados no seu entorno, nem tampouco limitar-se às doações financeiras ou privilegiar projetos cujos resultados e retorno seriam imediatos. Trata-se de mobilizar a empresa em prol do desenvolvimento econômico-social do país com base em parcerias articuladas com organizações da sociedade civil e com o governo, em torno de iniciativas sociais pautadas na cidadania e na solidariedade. 10 11 Fonte: <http://www.bsr.org/>. Acesso em 15 jul. 2013. Fonte: <http://www.socialenterprise.org.uk/>. Acesso em 15 jul. 2013. 57 Nesta concepção, o compromisso social das empresas com o bem-estar da comunidade e da sociedade como um todo é um princípio da chamada “empresa-cidadã”, cuja responsabilidade implica em prover a sociedade de meios para a melhoria da qualidade de vida da população e estabelecer políticas em relação a cada um de seus parceiros, operando com uma concepção estratégica revestida de um sentido ético. Como afirmam Cappellin, Giuliani, Morel e Pessanha: PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Na busca de eficiência e excelência empresarial, parece não ser mais satisfatória a tradicional alquimia do cálculo custo-benefício com o aumento da produtividade e a ampliação das vendas no mercado. Os critérios de avaliação do sucesso empresarial começam a incorporar dimensões que estão para além da organização econômica e que dizem respeito à vida social, cultural e à preservação do meio ambiente. [...] Esta perspectiva está saindo do mundo das utopias para se afirmar como uma referência prática, não só nos países mais desenvolvidos, como também no Brasil (2002, p.255-256). Em suma, a responsabilidade social empresarial é tomada como a inserção num projeto nacional, em que as empresas assumem um papel social e não somente econômico, passando a compartilhar com o Estado a função de promover o desenvolvimento social. Esta representação parece romper com a “crença” de que cabe ao Estado estruturar e responder às demandas da coletividade e estabelecer políticas voltadas para a redução das disparidades sociais, enquanto aos empresários cabe somente produzir e gerar empregos. É no âmbito da matriz comunitarista do liberalismo, como afirma Vianna (1978, p. 254-257), que a cidadania passa a ser vista sob a ótica da compatibilização do indivíduo e de seu interesse particular com uma ordem comunitária entre o capital e o trabalho. A empresa é tida como um órgão da coletividade, portadora de uma função social, cujo objetivo é a realização do bem comum, não se confundindo, porém, com uma peça do Estado. O pressuposto é que a “empresa-cidadã” precisa estimular a participação de funcionários em trabalhos voluntários que gerem benefícios para a empresa, para os empregados e para a sociedade. Desse modo, os funcionários ganhariam porque têm a oportunidade de sentirem-se úteis à sociedade e de atuarem como agentes multiplicadores da ação de cidadania. No discurso empresarial, o voluntariado possibilita ao profissional o desenvolvimento de novas habilidades. 58 É possível verificar que através do estímulo ao trabalho voluntário dos seus empregados as empresas pretendem tornar o empregado mais produtivo, pois a possibilidade de ajudar ao próximo, de fazer o bem, fazem-no sentir orgulho da empresa em que trabalham. Vê-se, então, que é incorporada a lógica meritocrática dos programas de qualidade que articula-se ao conceito de remuneração variável. Isto significa que a participação e intervenção do funcionário no “processo de mudança”, seja através da revisão de rotinas para a diminuição de custos ou de sua ação social voluntária, é valorizada, de modo que ele perceba e receba os resultados de seu empenho, ou seja, a recompensa vem como consequência e não como premissa. Dentro desse contexto, essas recompensas adquirem nova conotação. Se antes tais remunerações eram sujeitas às regras e tributações de natureza PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA salarial, hoje as vantagens oriundas desses prêmios são consideradas variáveis por que são os resultados da empresa que determinam, num dado momento, a forma de conceder, os períodos de concessão e os critérios de elegibilidade. "Assim, enquanto os benefícios e serviços clássicos que compõem as políticas sociais empresariais possuem um caráter extensivo a todos os trabalhadores da empresa, a remuneração variável é extremamente seletiva, excludente e meritocrática" (Cardoso, 1993, p.13-14). Portanto, a tendência do sistema de incentivos ou remunerações variáveis é torná-lo cada vez mais vinculado à consecução dos resultados do trabalho e aos resultados empresariais a nível global e, deste modo, vem compor o conjunto de estratégias gerenciais que buscam flexibilizar as relações de trabalho para obter a adesão do trabalhador em torno dos objetivos da empresa e alcançar uma maior eficiência produtiva, ampliando também a sua responsabilidade social. O fato é que, apesar dos empregados não perceberem, quando esses trabalhos sociais são realizados, o reconhecimento é feito à empresa, associando os resultados do mesmo à sua marca. Esta tentativa de vincular a marca da empresa à sua responsabilidade social tem levado as empresas a concentrarem sua atuação em um tema específico, ao contrário de pulverizarem seus investimentos sociais em diversas áreas. Espera-se com este direcionamento dos recursos para uma determinada área social, a mobilização dos empregados através de um amplo debate sobre a “causa social escolhida” e, 59 em geral, associada aos negócios da empresa, que passa a ser abraçada por todos. Além dos investimentos em programas sociais externos, as empresas desenvolvem ações internas que buscam o consenso dos empregados em torno da qualidade dos produtos e serviços e também em torno da chamada cidadania empresarial. Trata-se de uma intervenção pautada numa dupla lógica - a da lucratividade/rentabilidade e a do desenvolvimento social - que articula “o ambiente social exógeno ao meio endógeno das empresas”, instaurando uma “nova” visão da capacidade empreendedora dos empresários. Esta visão possui o atributo de ampliar os vínculos comerciais e econômicos dos empresários e, sobretudo, de estabelecer consensos, ao tempo em que fortalece o papel da “empresa-cidadã”. Isso implica dispor de empregados treinados e capacitados, trabalhando PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA em prol da consolidação de uma cultura de qualidade que estabelece políticas para toda a rede de relacionamentos da empresa, desde o seu cliente até a comunidade em que atua. A política da qualidade tende, portanto, a deixar de referir-se exclusivamente às melhorias necessárias e/ou ações corretivas para eliminar desperdícios ou perdas e aos resultados almejados na produção e passa a abarcar o controle dos processos da empresa como um todo e seus impactos sobre a sociedade. Nesse circuito, a gestão de recursos humanos passa a ter uma prioridade fundamental. Nada pode ser realizado a não ser com as pessoas, dentro do conceito de gerência participativa. Os empregados devem conhecer suas metas individuais e possuir autonomia no desempenho de suas atividades, num clima de confiança. Para tanto, o treinamento passa a ter uma importância vital, não somente em capacitação profissional, mas também na gestão de processos, produtividade e conhecimento do negócio. A gestão participativa requer maior participação dos empregados “colaboradores” não só no processo de produção mais também na promoção do accountability12 junto à sociedade, para um melhor atendimento das demandas do “cidadão-consumidor”. O instrumento que integra o demonstrativo das ações sociais internas e externas realizadas pela empresa é o balanço social. 12 Accountability é um termo da língua inglesa, sem tradução exata para o português, que remete à obrigação de membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados. Outro termo usado numa possível versão portuguesa é responsabilização. Assim, é um conceito da esfera ética com significados variados. 60 O balanço social é um documento publicado anualmente, reunindo um conjunto de informações sobre as atividades desenvolvidas por uma empresa, em promoção humana e social, dirigidas a seus empregados e à comunidade onde está inserida. Neste sentido, é um instrumento valioso para medir como vai o exercício de responsabilidade social em seus empreendimentos. Uma maneira de dar transparência às suas atividades com vistas à melhoria da qualidade de vida da sociedade. É um mecanismo de construção de vínculos mais estreitos entre a empresa e a sociedade. A principal função do balanço social é tornar pública a responsabilidade social das empresas. Isto faz parte de uma política de promoção do accountability para o público em geral, para os consumidores, para os acionistas e investidores. O pressuposto do balanço social é o de que a empresa que cumpre seu PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA papel social atrai mais consumidores e assegura sua perenidade. Assim sendo, sua principal finalidade é dar publicidade às ações das empresas, com base em parâmetros uniformes, que permitam aos consumidores, investidores e a sociedade em geral, realizar comparações e, assim, nortear suas escolhas. De acordo com o modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), o balanço social deverá conter os seguintes indicadores: 1.Base de cálculo; 2. Indicadores sociais internos; 3. Indicadores sociais externos; 4. Indicadores ambientais; 5. Indicadores do corpo funcional; 6. Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial; 7. Outras informações13. É possível observar, portanto, que o balanço social funciona como um instrumento de divulgação da “inserção cidadã”, sob o pretexto de atrair consumidores. Sendo assim, as empresas-cidadãs devem ser as protagonistas de mudanças na sociedade ao agregar preocupações sociais aos seus planos. Participar de um projeto social implica fortalecer a imagem da empresa diante dos consumidores que, ao buscarem adquirir determinado produto, passariam a levar em consideração os valores que balizam a conduta da empresa. Além disso, fortalece a adesão dos empregados em relação aos objetivos e metas empresariais. Essas representações confluem com o ideário neoliberal da reforma do Estado brasileiro, que aponta a estruturação e o funcionamento do denominado “terceiro setor” como sendo a principal base de uma “nova ordem social” e cujo 13 Fonte:<http://www.ibase.br/pt/>. Acesso em 18 jul. 2013. 61 estabelecimento está relacionado, em primeiro lugar, com a falta de condições do Estado “enxuto” em confrontar os desafios do desenvolvimento equitativo e sustentável e, em segundo lugar, com a quebra da dicotomia entre as esferas privada e pública, onde a primeira significa “negócios e lucro” e a segunda “Estado e governo”. O “terceiro setor”, deste modo, aparece como locus privilegiado para a canalização das expectativas de melhores serviços sociais, que antes eram direcionadas para o Estado provedor e regulador. A chamada “inserção cidadã” do empresariado parece, nesse sentido, corroborar com as medidas governamentais de fortalecimento das iniciativas sociais da sociedade civil, considerada parceira indispensável do Estado na mobilização de recursos humanos e materiais para o enfrentamento de desafios nacionais como o combate à pobreza, à desigualdade e à exclusão social, e cuja potencialidade e notoriedade serviu de “fonte inspiradora” do Programa PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Comunidade Solidária (Cardoso, 1997, p.9). A função social da “empresa-cidadã” colocada nestes termos parece encobrir sua função e respectivos interesses econômicos, reiterando o processo de desresponsabilização do Estado. Cabe relembrar aqui, que essas ações desenvolvidas pelas empresas são muito pontuais, ou seja, elas desenvolvem nas áreas que lhes são convenientes e ainda, durante o período que desejarem, uma vez que não possuem obrigação de desenvolvê-las. Isso implica afirmar que a chamada responsabilidade social das empresas vem reforçando a transferência das responsabilidades do Estado para o mercado ou para o chamado “terceiro setor”, conclamando a participação da sociedade na gestão das políticas sociais, como forma de ampliar o caráter democrático da esfera pública. Com efeito, a busca de soluções privadas para problemas de ordem pública, ao contrário, vem debilitando o efetivo exercício da cidadania, desconfigurando o campo do direito positivo e das obrigações pactuadas, agenciado pelo Estado. Dessa forma, entendo que há uma tendência à refilantropização das expressões da “questão social”, resultando no retorno ao caráter voluntarista, fragmentário, diminuto da assistência e dos serviços sociais, o que configura um retrocesso das conquistas sociais expressas na Constituição de 1988, que, em sua maioria, nem chegaram a sair do papel devido às políticas neoliberais instituídas no país na década seguinte, conforme indicado em capítulos anteriores. 62 Montaño (1999, p.73) afirma que não é o caso do Serviço Social evoluir (ou “involuir”) em filantropia e sim de o espaço prático-ocupacional do Serviço Social ser substituído pelo aumento da filantropia. Não é uma atividade prática (o Serviço Social) que se transforma (de profissional/estatal para voluntarista/particular) e sim uma atividade prática (o Serviço Social) que é paulatinamente substituída por outra diferente (a ação filantrópica). A seguir, buscarei demonstrar, a partir dos artigos produzidos e publicados nos periódicos examinados, como essas mudanças vêm se apresentando e sendo tratadas na área de conhecimento do Serviço Social. Farei, então, PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA reflexões sobre os dados coletados na pesquisa bibliográfica anunciada. 3.2. O movimento da responsabilidade social empresarial no Brasil Nesta dissertação me propus a conhecer e problematizar o que apontam os estudos sobre a responsabilidade social empresarial no Brasil, no período de 2000 a 2012, sobre o olhar da área de conhecimento do Serviço Social. Como o movimento teve seu marco, no Brasil, no início dos anos 1990, decidi por pesquisar a partir de 2000, entendendo que uma década depois, algumas reflexões e análises mais consolidadas já teriam sido produzidas, possibilitando uma maior apreensão sobre os reais interesses do empresariado. O trato metodológico para a elaboração desta dissertação se deu através de uma pesquisa exploratória, com coleta de dados baseada em uma pesquisa bibliográfica relacionada ao tema da responsabilidade social empresarial, com o recorte temporal supracitado. A pesquisa bibliográfica foi a metodologia escolhida para este estudo, pois a importância atribuída à revisão crítica de teorias e pesquisas no processo de produção de novos conhecimentos não é apenas mais uma exigência formalista e burocrática da academia. É um aspecto essencial à construção de objetos de pesquisas e, como tal, deve ser tratada, se quisermos produzir conhecimentos capazes de contribuir para o desenvolvimento teórico-metodológico na área do Serviço Social e, também, para a mudança de práticas que já se evidenciaram inadequadas ao tratamento de problemas com que se defronta a profissão na atualidade. 63 A delimitação do tempo objetivou garantir o estudo do material produzido e publicado utilizando periódicos científicos qualificados pela Capes na área do Serviço Social. Neste sentido, foram consultadas 12 revistas, disponíveis online na ocasião da coleta dos dados: Argumentum (Ufes), Caderno CRH (UFBA), Em Pauta (Uerj), Katálysis (UFSC), Libertas (UFJF), O Social em Questão (PUCRio), Praia Vermelha (UFRJ), Revista de Políticas Públicas (UFMA), Ser Social (UnB), Serviço Social e Sociedade (Ed. Cortez), Temporalis (ABEPSS) e Textos & Contextos (PUC-RS). A pesquisa realizada usou as seguintes palavras chaves como critério de busca: responsabilidade social empresarial, responsabilidade social, responsabilidade social corporativa, responsabilidade social das empresas, empresa-cidadã, refilantropização, “terceiro setor” e filantropia. Como dito anteriormente, tais revistas foram selecionadas, pois além de PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA estarem disponíveis online, o que facilita e agiliza a pesquisa, são revistas bem conceituadas e qualificadas pelo WebQualis Capes14, como detalhamos no quadro abaixo: Quadro 1 - Periódicos pesquisados e classificação no WebQualis Capes 15 Título do Periódico ISSN Katálysis (UFSC) 1414-4980 A1 Serviço Social e Sociedade (Ed. Cortez) 0101-6628 A1 Caderno CRH (UFBA) 0103-4979 A1 Textos & Contextos (PUC-RS) 1677-9509 A2 Ser Social (UnB) 1415-6946 A2 Em Pauta (UERJ) 1414-8609 A2 Argumentum (UFES) 2176-9575 A2 14 Estrato Área(s) de avaliação Serviço Social, Filosofia/Teologia; Saúde Coletiva; Economia e História Serviço Social, Psicologia, Educação, História; Administração, Ciências Contábeis e Turismo; Geografia e Filosofia/Teologia Serviço Social, Sociologia, História, Saúde Pública, Administração Serviço Social Serviço Social, Sociologia e Psicologia Serviço Social, Sociologia; Planejamento Urbano e Regional/Demografia e História Serviço Social, Psicologia, Educação, História; Administração, Ciências Contábeis e Turismo; Geografia Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. As planilhas Qualis pesquisadas encontram-se nos anexos 1 e 2 e a classificação das revistas pesquisadas encontra-se no anexo 3, com atualizações de março de 2013 (correspondentes a avaliação trienal do período 20092011). Pesquisa realizada em abril de 2013 no site: <www.qualis.capes.gov.br>. 15 Avaliação correspondente à área de Serviço Social. 64 Revista de Políticas Públicas (UFMA) 0104-8740 A2 Temporalis (ABEPSS) 2238-1856 B1 O Social em Questão (PUC-Rio) 1415-1804 B2 Libertas (UFJF) 1980-8518 B2 Praia Vermelha (UFRJ) 1414-9184 B5 e Filosofia/Teologia Serviço Social, Psicologia, Educação, História; Administração, Ciências Contábeis e Turismo; Geografia e Filosofia/Teologia Serviço Social, Sociologia; Planejamento Urbano e Regional/Demografia e História Serviço Social, Psicologia; História; Administração, Ciências Contábeis e Turismo; Geografia e Filosofia/Teologia Serviço Social, Sociologia, História, Saúde Pública, Administração Serviço Social, Sociologia; Planejamento Urbano e Regional/Demografia e História Fonte: WebQualis Capes, março de 2013. Sistematizado pela autora. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C – este último com peso zero. Note-se que o mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas, pode receber diferentes avaliações. Isto não constitui inconsistência, mas expressa o valor atribuído, em cada área, à pertinência do conteúdo veiculado. Por isso, não se pretende com esta classificação, que é específica para o processo de avaliação de cada área, definir qualidade de periódicos de forma absoluta. O estrato indicado no quadro 1 corresponde a avaliação trienal do período 2009-2011 (os critérios de avaliação adotados podem ser consultados nos anexos 1 e 2). Para melhor situar o leitor, considero relevante situar as linhas de pesquisa e/ou política editorial de cada uma das revistas, bem como citar a que universidade, curso, programa, universidade, entidade ou editora estão vinculadas, antes de apresentar os trabalhos examinados para este estudo. Revista Textos & Contextos (PUCRS): A revista Textos & Contextos (Porto Alegre) é um periódico que tem na “questão social”, enquanto expressões de desigualdades e resistências, seu eixo articulador, sendo seu objetivo o de contribuir para a construção de conhecimentos em Serviço Social, e em campos correlatos do saber, com ênfase nos eixos relativos às políticas sociais, direitos humanos e processos 65 sociais, bem como o trabalho e formação em Serviço Social. Direciona-se, portanto, a pesquisadores, docentes, discentes e profissionais da área do Serviço Social e áreas afins. Seu editor é Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Atualmente classificada como A2. Revista Temporalis (ABEPSS): A Temporalis, revista criada em 2000 e editada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), se destina a publicação de trabalhos científicos sobre temas atuais e relevantes no âmbito do Serviço Social, áreas afins e suas relações interdisciplinares. São considerados ainda os trabalhos apresentados nos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) que tenham sido recomendados por pareceristas como PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA significativos para a Revista (os autores desses trabalhos serão comunicados sobre tal indicação e consultados sobre o interesse e a disposição de ampliar e desenvolver o artigo, segundo as normas de publicação e prazos estabelecidos pela Revista). Atualmente classificada como B1. Revista Katálysis (UFSC): A Revista Katálysis, editada pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Curso de Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é um periódico científico, semestral, arbitrado, indexado, de circulação nacional, com penetração em países de língua hispânica e em Portugal, voltado para assistentes sociais e profissionais de áreas afins, professores, pesquisadores e para os segmentos da sociedade civil e política, comprometidos com a construção de uma sociedade justa, participativa e radicalmente democrática. Tem o objetivo de socializar produções atuais e relevantes do conhecimento, relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, do âmbito das Ciências Sociais, em especial do Serviço Social. Espera, assim, contribuir com o debate crítico e analítico que, através da publicação de ensaios, pesquisas científicas, experiências, conferências, entrevistas, resenhas de livros e comunicações, possibilitem uma melhor apreensão da realidade no contexto das temáticas: cidadania, democracia, qualidade de vida, inclusão/exclusão social, organizações da sociedade civil e globalização, bem como possam contribuir para a transformação desta realidade. Atualmente classificada como A1. 66 Revista O Social em Questão (PUC-Rio): A Revista O Social em Questão é a publicação oficial do Programa de Pósgraduação do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). De periodicidade semestral, a revista tem como missão publicar debates, análises e resultados de pesquisa sobre temas considerados relevantes para as áreas de Serviço Social e afins e está aberta a temas interdisciplinares das Ciências Sociais. Os principais públicos-alvo são os profissionais da área, professores, pesquisadores e representantes de movimentos sociais e políticos de áreas correlatas. O objetivo deste veículo é contribuir com a produção de conhecimento, o debate acadêmico e a capacitação docente nas áreas de Serviço Social e afins, e com a construção de agendas em diversas instâncias da sociedade, com PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA vistas a influenciar a construção de políticas públicas que busquem a redução das desigualdades sociais. Cada edição focaliza um tema previamente definido pelo Conselho Editorial. Reserva-se, ainda, em cada edição, uma seção para temas livres. Atualmente classificada como B2. Revista Praia Vermelha (UFRJ): É uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujo objetivo é constituir-se num instrumento de interlocução com outros centros de pesquisa da área de Serviço Social e Ciências Sociais, procurando colocar em debate as questões atuais, particularmente aquelas relacionadas à nova face da “questão social” na sociedade brasileira. Atualmente classificada como B5. Revista Em Pauta (UERJ): A revista Em Pauta - Teoria social e realidade contemporânea é um veículo de divulgação científica da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Os temas de publicação da revista gravitam em torno das áreas de concentração do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (Mestrado e Doutorado): Políticas Sociais e Trabalho. A Revista é espaço de debate e difusão da produção acadêmica resultante de pesquisas científicas, ensaios, resenhas, traduções e expressões culturais concernentes à teoria social e realidade contemporânea. Simultaneamente é 67 espaço de intercâmbio de ideias produzidas em diversos contextos e continentes, condizente com a precípua natureza da instituição universitária. Nessa perspectiva, a Revista Em Pauta afirma-se como um veículo editorial profundamente sintonizado com os processos sociais que adensam a realidade nacional, latino-americana e internacional, e atento aos seus desdobramentos conjunturais. A Revista se constitui em espaço de troca de ideias e críticas produzidas em diversos contextos e continentes, além de ser canal de debate e interlocução sobre os fundamentos, experiências e demandas da profissão. O foco de atenção da Revista está voltado, portanto, para a compreensão de determinações e contradições socioculturais que envolvem a esfera da política e o mundo do trabalho, com destaque para as lutas sociais no Brasil e nos países hispano-americanos, em seus embates por políticas públicas, liberdade e PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA democracia. São lutas e processos que circunscrevem a profissão na América Latina e exigem respostas teóricas, políticas, éticas e novas formas interventivas. Atualmente classificada como A2. Revista SER Social (UnB): De acordo com a política editorial, a Revista SER Social se destina a publicação de trabalhos científicos sobre temas atuais e relevantes no âmbito do Serviço Social, da Política Social, áreas afins e suas relações interdisciplinares. Cada edição focaliza uma unidade temática, previamente definida pelo Colegiado da Pós-Graduação em Política Social do SER/IH/UnB, tendo em vista sua importância dentro do contexto social contemporâneo e artigos de temas livres, pertinente ou afins à política social, recebidos mediante fluxo contínuo, entrevistas, resenhas, debate e ensaio. A revista publica trabalhos nos idiomas Português, Espanhol, Inglês e Francês (estes dois últimos com versão simultânea em Português). Atualmente classificada como A2. Caderno CRH (UFBA): Caderno CRH é uma publicação quadrimestral de ciências sociais, organizada e editada pelo Centro de Recursos Humanos - CRH, em co-edição com a Editora da Universidade Federal da Bahia - EDUFBA, que reúne textos inéditos, de reconhecido interesse acadêmico e atualidade das ciências sociais, na forma de artigos, ensaios bibliográficos e resenhas críticas de livros recém publicados. 68 O Centro de Recursos Humanos é um órgão suplementar da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, de caráter interdisciplinar, voltado para a pesquisa, o ensino complementar e a extensão universitária na área das ciências sociais, criado em 1969, com a ambição de pensar criticamente a natureza e o caráter do desenvolvimento brasileiro e suas especificidades e heterogeneidades regionais, sintonizado com o melhor da reflexão das ciências sociais nacionais. Atualmente classificada como A1. Revista Serviço Social e Sociedade (Editora Cortez/SP): Desde sua criação, em setembro de 1979, a revista Serviço Social e Sociedade apresenta uma política editorial pautada pela diretriz de dar voz à produção acadêmica e profissional dos assistentes sociais e de pesquisadores de áreas afins, repercutindo também o desenvolvimento sociopolítico do Serviço PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Social e o pensamento de suas entidades representativas. O periódico nasceu na conjuntura do final do regime militar no Brasil, quando muitos movimentos sociais e populares questionavam o Estado autoritário e clamavam por liberdades democráticas. Momento também de fortes mobilizações sindicais que levaram às grandes greves do ABC paulista e à fundação do Partido dos Trabalhadores e da CUT. É a primeira Revista de circulação nacional na área do Serviço Social, mantendo-se como um importante periódico de consulta obrigatória de professores e estudantes universitários, de pesquisadores e profissionais que buscam sintonizar-se com o debate de grandes questões nacionais e internacionais que incidem no Serviço Social e nas ciências humanas e sociais. Seu objetivo é dar visibilidade à produção acadêmica e profissional de assistentes sociais e de pesquisadores de áreas afins, bem como contribuir com o debate e o aprofundamento crítico e analítico da teoria social, enfocando, preferencialmente, temas que dizem respeito à realidade brasileira e latinoamericana. A periodicidade é trimestral. Atualmente classificada como A1. Argumentum (UFES): É uma publicação semestral vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). De natureza acadêmica, possui caráter interdisciplinar e propõe-se a publicar pesquisas, artigos e discussões nos eixos Política social, Estado e Sociedade e suas 69 diversas interações. Também abre espaços a outros trabalhos de relevância para a temática. Atualmente classificada como A2. Revista de Políticas Públicas (UFMA): A Revista de Políticas Públicas (RPP) é uma publicação acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), de periodicidade semestral, destinada a publicar trabalhos científicos produzidos por pesquisadores brasileiros e de outros países, quando considerados relevantes para o avanço teórico-prático das Políticas Públicas. Encontra-se em circulação desde 1995. Tem o objetivo de promover e disseminar a produção do conhecimento, o debate e a socialização de experiências acadêmicas, mediante a publicação de artigos, ensaios, resenhas e entrevistas, assim como criar mecanismos de intercâmbios científicos do PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Programa com outros programas de pós-graduação e instituições de pesquisa no Brasil e no exterior. Atualmente classificada como A2. Libertas (UFJF): A revista Libertas é uma publicação semestral da Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Seu objetivo é estimular o debate e o intercâmbio de ideias no âmbito brasileiro e internacional, com ênfase na realidade latino americana. Destina-se à publicação de trabalhos sobre temas atuais e relevantes do Serviço Social e das Ciências Sociais e Humanas. Atualmente classificada como B2. Reitero, então, que realizei uma pesquisa em 12 (doze) revistas acadêmicas, avaliadas pela área de Serviço Social segundo os critérios Qualis Periódicos Capes, e que disponibilizaram artigos online, no período de 2000 a 2012, totalizando 21 (vinte e um) artigos estudados, conforme relaciono a seguir: I) Revista Textos & Contextos (PUC–RS): disponível online a partir de 2000. 1. Responsabilidade Social das empresas: a contraface da sociedade civil e da cidadania. SIMIONATTO, Ivete; PFEIFER, Mariana. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 5, ano V, nov. 2006. 70 2. Responsabilidade Social das empresas no Brasil: reprodução de posturas de novos rumos? ALESSIO, Rosemeri. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 2, ano II, dez. 2003. 3. Transformações no mundo do trabalho, economia solidária e sua relação com incubadoras sociais. GUIMARÃES, Gleny T. D.; MACIEL, Cleverton e EIDELWEIN, Karen. Revista Virtual Textos & Contextos Porto Alegre, v. 6, nº 1, p.19-33, jan/jun. 2007. 4. Cotidiano profissional do assistente social: exigências profissionais, identidade e autonomia relativa nas ONG’s. DUARTE, Janaína Lopes do Nascimento. Revista Virtual Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 9, nº 1, p. 6676, jan/jun.2010. 5. Reciclando a cidadania em rede interdisciplinar. FORESTI, Andréa Jaeger; SULZBACH, Andreza; FORTES, Heloisa Schneider; ALVES, Marilize PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Pacheco; OLIVEIRA, Simone Barros de e SILVA, Tiane Alves da. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 6, ano V, dez. 2006. 6. Organizações da sociedade civil de interesse público: espaço de enfrentamento da questão social através de políticas sociais? MARTINELLI, Tiago. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 5, ano V, nov. 2006. 7. As ferramentas de gestão social utilizadas pelas organizações que prestam serviços sociais à comunidade e pertencem à microrregião do extremo oeste do Estado de Santa Catarina. WIECZYNSKI, Marineide e ANDREOLLA Elisiane. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 4, ano IV, dez. 2005. II) Revista Katálysis (UFSC): disponível online a partir de 2000. 1. Responsabilidade Social Corporativa e direitos humanos: discursos e realidades. MATHIS, Adriana de Azevedo e MATHIS, Armin. Revista Katálysis, jun.2012, v.15, nº 1, p.131-140. 2. Ética, Serviço Social e “responsabilidade social”: o caso das pessoas idosas. CARVALHO, Maria Irene Lopes B. de. Revista Katálysis, dez.2011, v.14, nº 2, p.239-245. 3. Mídia e direitos humanos: tensionamentos e problematizações em tempos de globalização neoliberal. CRUZ, Fábio Souza da. Revista Katálysis, dez. 2011, vol. 14, nº 2, p.182-190. III) de 2010. Revista O Social em Questão (PUC-Rio): disponível online a partir 71 1. A insurgência da memória: a assistência no Rio de Janeiro da Primeira República. RANGEL, Rosângela Faria. O Social em Questão – Ano XIII – nº 24 – jul/dez. 2010. IV) Revista Em Pauta: disponível online de a partir de 2007. 1. “Telhado de vidro” nas ONG´s: enfrentamento da “questão social” e desafios ao Serviço Social. NASCIMENTO, Janaína Lopes do. Em pauta, Rio de Janeiro (RJ), v.9, nº 27, p.91-105, jul.2011. V) Revista Ser Social (UnB): disponível online a partir de 1998. 1. Deficiência e cuidado: por quê abordar gênero nessa relação? GUIMARÃES, Raquel. Revista Ser Social, Brasília, v.10, nº 22, p.213-238, jan/jun.2008. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 2. Infância, adolescência e “terceiro setor” no Distrito Federal. COÊLHO, Ailta Barros de S. R.; MATIAS, Ana Paula G.; ASSUNÇÃO, Cristiane Rodrigues; GONÇALVES, Dimas C.; PAIXÃO, Eleuza Rodrigues; REIS, Maristela Alves dos; SANTOS, Marlene de Jesus S. Revista Ser Social, Brasília (DF), nº 9, p.277-312, 2001. 3. A Previdência Social no Governo Lula – os desafios de um governo democrático e popular. MARQUES, Rosa Maria. Revista Ser Social, Brasília nº 11, p. 9-28, 2002). 4. A ação dos trabalhadores na consolidação da Assistência Social como direito. BEHRING, Elaine Rossetti. Revista Ser Social, Brasília, nº 12, 2003. VI) Caderno CRH (UFBA): disponível online a partir de 2000. 1. As empresas em sociedades contemporâneas: a responsabilidade social no Norte e no Sul. CAPPELLIN, Paola e GIFFONI, Raquel. (Cad. CRH, Salvador, vol.20, nº 51, p.419-434, dez. 2007). 2. Crítica social e responsabilização empresarial: análise das estratégias para a legitimação da produção siderúrgica na Amazonia Oriental. CARNEIRO, Marcelo Sampaio. (Cad. CRH [online], ago 2008, vol.21, nº 53, p. 321-333). 3. O “ativismo social” empresarial e o seu viés antidissensual. BARBOSA, Attila Magno e Silva. (Cad. CRH, ago. 2009, vol. 22, nº 56, p.325-343). VII) 2010. Revista Serviço Social e Sociedade: disponível online a partir de 72 1. O Serviço Social e a “responsabilidade social das empresas”: o debate da categoria profissional na Revista Serviço Social & Sociedade e nos CBAS. MENEZES, Franciane Cristina de. (Serviço Social & Sociedade, São Paulo, nº 103, p.503-531, jul/set 2010). 2. Estado da arte do social: uma perscrutação às práticas de responsabilidade social empresarial. SILVEIRA, Sandra da Silva. (Serviço Social & Sociedade, São Paulo, nº 103, p.532-553, jul/set. 2010). VIII) Revista Praia Vermelha (UFRJ): disponível online a partir de 2006. Nenhum texto encontrado. IX) Revista Temporalis (ABEPSS): disponível online a partir de 2012. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Nenhum texto encontrado. X) Revista Argumentum (UFES): disponível online a partir de 2009. Nenhum texto encontrado. XI) Revista Libertas (UFJF): disponível online a partir de 2001. Nenhum texto encontrado. XII) Revista de Políticas Públicas (UFMA): disponível online a partir de 1995. Nenhum texto encontrado. É importante destacar que alguns dos textos não abordam especificamente a questão da responsabilidade social empresarial, o que justifica as diferentes abordagens no próximo item. O foco da análise consistiu em identificar se houve avanços ou retrocessos nesse período, principalmente no campo dos direitos sociais, além de pontuar quais os resultados e/ou vantagens que as empresas obtêm com a realização de tais ações sob o ponto de vista dos seus reais interesses. A seguir, apresentarei os dados coletados e as reflexões sobre os mesmos, dando ênfase à área de conhecimento do Serviço Social. 73 3.3. Reflexões sobre os dados coletados na pesquisa bibliográfica Como referido anteriormente, a situação das políticas sociais no país se agravou, principalmente a partir dos anos 1990, por conta de um discurso de crise, resultando na contra-reforma do Estado. As políticas sociais passam a ser focalistas e precárias no enfrentamento da “questão social”. Além disso, o incremento das políticas neoliberais resulta também na privatização, seja através da mercantilização, principalmente das políticas de saúde, previdência e educação, seja através do “terceiro setor”, assumindo atribuições do poder público, em detrimento do Estado. Diante do discurso de ineficiência do Estado em gerir as políticas públicas há uma transferência para a iniciativa privada dos investimentos sociais. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Sendo assim, a ação reguladora do Estado diminui, aumentando, consequentemente, o estímulo à solidariedade. A sociedade civil e o “terceiro setor” são chamados a intervir nas expressões da “questão social”, através dos trabalhos voluntários e das parcerias. O apelo à filantropia não é novidade no Brasil. Ocorre desde a década de 1930 e ganha novo fôlego na década de 1990, com um movimento denominado refilantropização. Ou seja, o “terceiro setor” passa a executar ações sociais, contando com o auxílio governamental, via parcerias e/ou deduções de impostos devidos ao Estado (subsídios fiscais), respaldadas por leis federais. Chamo a atenção exatamente para o fortalecimento da postura clientelista e para o esvaziamento da noção de direitos sociais e de cidadania, decorrentes dos programas e projetos sociais realizados pelas empresas denominadas “cidadãs”. O objetivo principal desta pesquisa consistiu em analisar de que forma a literatura produzida pela área de conhecimento do Serviço Social tem abordado a responsabilidade social empresarial, tema tão atual quanto complexo e polêmico. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica, através do exame de artigos publicados pela área de conhecimento do Serviço Social em periódicos científicos avaliados pelo Qualis Periódicos da Capes, durante o período de 2000 a 2012, e que estivessem disponíveis online, conforme já informado no item anterior. 74 A seguir, apresento, de forma mais detalhada, a revista online pesquisada, com seus respectivos textos. Os dados selecionados para a análise foram o título do artigo, o resumo e as palavras-chave (dos que disponibilizaram). Cabe esclarecer que embora esteja destacando estes elementos, a análise requereu leitura analítica e fichamento de cada trabalho encontrado. Após a apresentação dos artigos por cada periódico, apresentarei breves reflexões sobre o tema e abordagens adotadas, dando ênfase a algumas citações, extraídas dos próprios artigos. I) Revista Textos & Contextos (PUCRS): 1. Responsabilidade Social das empresas: a contraface da sociedade civil e da cidadania. SIMIONATTO, Ivete e PFEIFER, Mariana. Revista Virtual Textos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA & Contextos, nº 5, ano V, nov. 2006. Resumo: O artigo tem como objeto o estudo das mudanças que vêm ocorrendo nas relações entre Estado e sociedade civil e sua manifestação específica nas propostas articuladas em torno da responsabilidade social das empresas. Parte-se da hipótese de que estas práticas vêm contribuindo para a formação de consensos que fortalecem a hegemonia do capital na atualidade, mediante a redução do papel do Estado e o fortalecimento da esfera privada como setor de regulação social. Este cenário indica mudanças nas relações entre Estado e sociedade civil, uma vez que a responsabilidade social das empresas manifesta-se como uma nova proposta de sociabilidade e de resposta às expressões da “questão social”. Por fim, identifica-se que os serviços sociais oferecidos através da responsabilidade social fortalecem o campo do voluntariado, da solidariedade e das instituições do “terceiro setor”, precarizam o trabalho do Assistente Social com rebatimentos na esfera da cidadania e dos demais valores e princípios que sustentam o projeto ético-político da profissão. Palavras-chave: Sociedade civil. Responsabilidade social. Cidadania. Como abordei anteriormente, o discurso neoliberal prega que o Estado é ineficiente e ineficaz e que, portanto, a sociedade civil e as empresas estão mais aptas para intervir nas expressões da “questão social”, através das parcerias. Alguns autores vêm afirmando que a responsabilidade social empresarial está a serviço do projeto neoliberal, no sentido de reforçar a hegemonia do capital. Assim sendo, é necessário que tenhamos a atenção voltada à garantia dos direitos sociais e de cidadania, uma vez que estes tendem a ser 75 substituídos, no âmbito das empresas, pelo discurso da caridade, da filantropia e do favor. No bojo desse novo processo de construção hegemônica do capital, materializa-se o neoliberalismo como doutrina econômica e política dos anos de 1990, articulando a formação de um consenso universal acerca do capitalismo como “fim da história”. Portanto, do ponto de vista político, afirma-se a exacerbação da livre regulação dos mercados e acentua-se a crítica e a desqualificação dos mecanismos anticrise keynesianos. O ajuste estrutura-se, portanto, tendo por alvo o desmantelamento dos diretos sociais como expressão do exercício da cidadania no marco da democracia burguesa, o que é desencadeador de alterações nas relações entre Estado, sociedade civil e mercado (p.4). No interior desse discurso, fortaleceu-se a dicotomia entre “público” e PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA “privado”, atribuindo-se ao público tudo o que é ineficiente, aberto ao desperdício e à corrupção, ficando o privado reconhecido como a esfera da eficiência e da qualidade. Cristalizou-se, assim, uma cultura anti-Estado, necessária para fundamentar a necessidade de privatizar bens e serviços de natureza pública, apropriados pelas empresas privadas como fontes de novos lucros. Os fundamentos dessa matriz neoconservadora indicam claramente a mercantilização dos direitos sociais e sua instrumentalização pela racionalidade econômica, a retração do Estado de direito conquistado pela luta das forças democráticas, o retrocesso na construção da democracia e no exercício da cidadania (p.5). Interessa registrar que, na redefinição do Estado, presente na proposta brasileira de reforma, a descentralização operada pelo programa de publicização atinge diretamente as políticas sociais públicas. Esse mecanismo consagra o repasse, para as organizações públicas não-estatais e privadas, de serviços considerados “não-exclusivos”, compreendidos como áreas que não devem envolver o exercício do poder do Estado, mas que devem, sim, continuar sendo fomentadas por ele, como saúde, educação, cultura e pesquisa científica. (...) Efetua-se a negação da política voltada às decisões de natureza coletiva, justificada por um discurso que retira a necessidade de existência do Estado, acusando-o de ineficaz, burocratizado e responsável pelo déficit público (p.6). Ou seja, as empresas recebem recursos públicos para investir em ações sociais, em geral, de acordo com seus interesses e voltadas para um público 76 específico, focalizado, quando esta verba deveria garantir políticas sociais públicas a todos os cidadãos. Para seguir a análise, é importante demarcar ainda que a entrada em cena da responsabilidade social coincide com o momento histórico em que os movimentos sociais demandam por cidadania. Impulsionada pelo processo de socialização da política, a sociedade organiza-se em movimentos reivindicatórios e políticos, valorizando questões como o meio ambiente, a igualdade racial e de gênero, os direitos das crianças e dos adolescentes, da terceira idade, entre outras questões. No Brasil, observavam-se os movimentos de construção democrática e participativa que culminaram com a Constituição de 1988. A cidadania fortaleceu-se para além da garantia de direitos civis e políticos, ampliando os direitos sociais em termos de universalidade e democracia no âmbito da esfera pública estatal (p.12). PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Ocorre que muitos destes direitos sociais conquistados não chegaram a ser efetivados, pois com o incremento das políticas neoliberais e da contrareforma nos anos 1990, o Estado optou por realizar cortes justamente nas políticas sociais. A provisão da cidadania se desarticula da exclusiva responsabilidade do Estado e torna-se um predicado da empresa, pela afirmação da responsabilidade social como modalidade de prestação de serviços sociais. Cabe ressaltar que as ideias de “direito e dever”, tal qual ocorre na cidadania estatal, nesta nova lógica é esvaziada e, contraditoriamente, esculpida na iniciativa espontânea, benevolente, gratuita e premeditada do domínio privado em sua luta pela manutenção da hegemonia. Deste modo, a cidadania oferecida pela responsabilidade social das empresas representa um retrocesso, uma cidadania exaurida do verdadeiro sentido da cidadania política. Consiste em uma cidadania concedida, todavia não conquistada e legítima de direito. Não é construída socialmente com a participação política da sociedade civil, mas dependente das opções e preferências de cada organização empresarial em particular e que, fundamentalmente, não altera a ordem de desigualdade e exclusão inerente ao atual estágio do capitalismo (p.12-13). Na lógica da responsabilidade social das empresas capitalistas, revestemse de importância e expandem-se os projetos de voluntariado voltados às comunidades. Segundo seus propositores, as empresas socialmente responsáveis devem encorajar o trabalho voluntário entre seus funcionários, exaltando sentimentos de compaixão, altruísmo, benevolência, caridade e 77 humanidade. Igualmente, os incentivos ao voluntariado extrapolam os muros das organizações empresarias, seduzindo outros grupos à sua adesão como forma de expressão da cidadania. Isto é, a lógica admite uma articulação entre cidadania e voluntariado, onde ser cidadão é ser voluntário. A concepção de cidadania é transmutada, sendo posto ao cidadão um papel ativo consubstanciado no dever de “colocar a mão na massa”, desenvolvendo ações sociais de próprio punho, onde a cidadania vincula-se a um exercício resultante da opção/decisão individual, praticada com incentivo e/ou através da empresa (o que, entre outras coisas, favorece o vínculo da identidade pessoal com a empresa) (p.16-17). A cidadania engendrada no voluntariado e na solidariedade infiltra-se no modo de pensar e agir dos diferentes estratos sociais, universalizando o comportamento político, cultural e social que leva os sujeitos a PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA responsabilizarem-se pela execução de ações de enfrentamento da “questão social”, o que favorece o desmonte do Estado e beneficia a noção de solidariedade em detrimento da concepção de direito (p.17). O conteúdo social da hegemonia, expresso nos contornos da responsabilidade social, leva as massas ao consenso ativo, pois aderem ativamente ao discurso da responsabilidade social, aos projetos das empresas, às propostas de voluntariado e de solidariedade. Em contrapeso, torna-as passivas em relação aos direitos construídos na esfera pública estatal e, portanto, conformistas na arena da política mais ampla, ou seja, na construção de projetos coletivos capazes de introduzir alterações na ordem vigente (p.19). Isso não significa, no entanto, um congelamento da prática profissional, mas exige que o exercício profissional não perca de vista o compromisso com os valores democráticos, com a defesa e a ampliação da esfera pública, dos direitos historicamente subalternizadas, conquistados atuando no pelos trabalhadores fortalecimento de e uma pelas camadas sociedade civil comprometida com um projeto de sociedade humano, igualitário e emancipador (p.19). 2. Responsabilidade Social das empresas no Brasil: reprodução de posturas de novos rumos? ALESSIO, Rosemeri. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 2, ano II, dez. 2003. Resumo: Os processos de globalização e reestruturação do setor produtivo evidenciam, dentre outras coisas, aumento dos problemas de ordem social em 78 suas tradicionais e novas formas. Nesse contexto, a responsabilidade social das empresas vem sendo questionada e impõe novos desafios gerenciais aos negócios, trazendo a emergência de medidas de enfrentamento para os problemas sociais, pois já não é mais possível conviver com o paradoxo de importantes inovações tecnológicas de um lado e a degradação da vida humana de outro. O atual momento vivido na sociedade capitalista mundial suscita um repensar dos valores universais que regem a vida em sociedade, numa perspectiva de desenvolvimento econômico e social sustentável para as futuras gerações e também junto ao Serviço Social, cujo objeto de intervenção é a questão social. Palavras-chave: Responsabilidade social. Serviço Social. O artigo em destaque apresenta a seguinte questão: o que realmente PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA motiva as empresas a adotarem um comportamento responsável na gestão dos negócios? Não mais permanecer indiferente frente à gravidade dos problemas sociais que assolam a humanidade, assumindo um compromisso social que contribua para a construção de uma sociedade mais justa, para a consequente sustentabilidade dos negócios e do planeta ou somente interesses econômicos, privados e comerciais, de melhora da imagem pública, valorização da marca, ou seja, somente sustentabilidade do próprio negócio (p.3). Segundo a autora, é possível compreender a responsabilidade social na filosofia como a responsabilidade individual e o livre arbítrio pela realização ou não de um ato, em função de antever as consequências sociais que poderão ocorrer; mas, uma vez realizado, esse ato deve ser assumido por quem o realizou, sejam indivíduos ou empresas (p.4). Ora, sabemos que essas ações sociais desenvolvidas pelo “terceiro setor” são subsidiadas por recursos públicos, através de renúncias e/ou isenções fiscais, o que nos faz acreditar que essa “ineficiência” do Estado não passa por questões econômicas. Em seguida, a autora acrescenta que a contribuição das empresas na área social visa retornos financeiros e de sustentabilidade do próprio negócio, além da melhoria da imagem pública, a valorização da reputação e das ações da empresa, o aumento da motivação e produtividade dos empregados, o que, segundo ela, revela o caráter controverso e ambíguo da RSE. Posteriormente, enfatiza que a filantropia é uma forma de ação social também necessária, mas é preciso clareza para perceber que esta ajuda tem 79 caráter compensatório, emergencial, pontual e paternalista. Como já abordamos nesta dissertação, a ideia é oposta à universalização dos direitos sociais proposta na Constituição de 1988. A autora considera que houve avanços em relação a essa nova postura do empresariado, ao mesmo tempo em que reforça a importância das empresas assumirem um compromisso, ou uma co-responsabilidade no enfrentamento das expressões da “questão social” do nosso país, o que sabemos tratar-se de um dever do Estado e não do “terceiro setor”. Considera, ainda, que a RSE é mais que um modismo, porque requer um novo modelo de relações sociais no âmbito do exercício da responsabilidade de cada indivíduo, inclusive empresas, assumindo como um compromisso social que deva abranger toda a sociedade, buscando articular diferentes interesses para um mesmo objetivo comum – que também é a razão de ser do Serviço PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Social, profissão que agrega valores humanos e sociais voltados para uma visão integradora e humanizadora das relações sociais – o de contribuir para uma postura de maior co-responsabilidade no enfrentamento dos problemas sociais e no desenvolvimento social do país, que efetivamente poderá resultar na construção de uma sociedade mais justa, social e economicamente responsável e sustentável (p.8-9). Entendo que as empresas estão motivadas a esta nova prática buscando ampliar sua margem de lucros e não por uma preocupação com um compromisso social que deva abranger toda a sociedade. Pelo contrário, ao realizarem projetos e programas sociais voltados para os seus interesses mercadológicos, atuam de forma seletiva, focalista, ou seja, voltadas para determinado público-alvo, sem a dimensão da universalidade no acesso, além de não terem a obrigatoriedade de manter tal ação, podendo ocorrer a descontinuidade do projeto/programa a qualquer momento. 3. Transformações no mundo do trabalho, economia solidária e sua relação com incubadoras sociais. GUIMARÃES, Gleny T. D.; MACIEL, Cleverton e EIDELWEIN, Karen. Revista Virtual Textos & Contextos Porto Alegre, v. 6, nº 1, p.19-33, jan/jun. 2007. Resumo: As transformações contemporâneas nas relações de trabalho e no processo produtivo de acumulação do capital exigem que se pense em alternativas para os trabalhadores que se encontram fora do mercado de trabalho formal. Nesse sentido, as incubadoras sociais, geralmente implantadas 80 por universidades, têm procurado voltar suas ações para trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de desenvolver empreendimentos de geração de trabalho e renda na perspectiva da economia solidária. Palavras-chave: Incubadora social. Economia solidária. Responsabilidade social. Os autores afirmam, com base em Harvey (1993), que o advento da reestruturação produtiva acarretou uma série de transformações nas relações de trabalho, tais como: o desemprego estrutural e a transição de um modo de produção e organização do trabalho taylorista-fordista para o modelo da acumulação flexível. Tal modelo vem se caracterizando pela desregulamentação, flexibilização e precarização das condições de trabalho e dos direitos trabalhistas, colocando à margem do mercado de trabalho formal um PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA contingente de trabalhadores de diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade. Junto a isso, novas exigências de qualificação técnica e pessoal são feitas aos trabalhadores como condição de possibilidade de (re)ingresso no mercado de trabalho (p.19-20). A necessidade de se pensar em alternativas de inserção no mundo do trabalho, diante das transformações advindas no processo de acumulação do capital (que ocorre cada vez mais pela via da mais-valia relativa, em detrimento da absoluta) tem contribuído para o surgimento de inúmeras iniciativas de organização dos trabalhadores dentro de espaços conhecidos como incubadoras tecnológicas e sociais, assim como através de associações e cooperativas dentro da perspectiva da Economia Solidária (ES). As ações no campo da ES têm se apresentado não somente como possibilidade de geração de trabalho e renda, mas também como outra forma de organização e de relações de trabalho, fundamentadas nos princípios do cooperativismo (p.20). A partir da última década do século XX, o panorama empresarial, tanto no âmbito nacional quanto internacional, tem destacado a iniciativa das empresas ao implantar e executar práticas que atendam não só a questões tecnológicas, mas também a expressões da “questão social”, através de ações como responsabilidade social empresarial, voluntariado, ou através da implantação de incubadoras sociais, atendendo as necessidades de comunidades ao desenvolver projetos de geração de trabalho e renda. Na maioria das vezes, são as grandes empresas e as multinacionais que desenvolvem ações de responsabilidade social, pois estão preocupadas em 81 transmitir uma imagem de organização voltada para o social; essas ações, no entanto, muitas vezes são concebidas através da dimensão da solidariedade ou do voluntariado e quantificadas através do balanço social (p.21). Que as empresas vêm realizando ações sociais é fato, mas discordo do discurso de preocupação com as expressões da “questão social”. Primeiro porque essas expressões são fruto das relações capitalistas (capital versus trabalho) e, segundo, porque as empresas através do desenvolvimento de programas e projetos sociais reforçam a hegemonia capitalista, buscando aumentar sua margem de lucros, além da melhoria da sua imagem, na intenção de manter e aumentar o mercado consumidor de sua marca e/ou produtos. De acordo com os autores, as incubadoras sociais (IS) podem ser definidas, de acordo com seu objetivo e função, em: tradicional, de base tecnológica, mista, cultural, social, de agronegócios e setorial. Dentre as PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA possibilidades, interessa destacar o trabalho desenvolvido pelas IS que voltam suas ações para comunidades com baixa renda e nível de escolaridade, ou seja, para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, na medida em que lhes são reconhecidos, porém não lhes são garantidos os direitos de saúde, educação, moradia e renda, capazes de promover condições dignas de existência (p.21-22). Ou seja, uma vez que o Estado deixa de garantir políticas sociais públicas, as entidades do “terceiro setor”, as empresas, as incubadoras sociais, a sociedade civil, através da realização de parceiras, utilizando recursos públicos, desenvolvem ações voltadas para a saúde, educação, moradia etc, mas de forma seletiva, focalista, excludente, oposta à universalidade proposta na Constituição de 1988. Ao se observar o processo de formação de uma incubadora social é possível identificar que muitas decorrem de iniciativas do campo público estatal, como no caso das incubadoras criadas e mantidas por universidades públicas, porém outras se constituem a partir da iniciativa de universidades particulares. Em ambos os casos, a existência de parcerias com o setor privado (empresas), assim como com organizações não-governamentais de caráter público acaba sendo uma necessidade para o processo de incubação dos mais variados empreendimentos (p. 22). No entanto, reafirmamos que não podemos perder de vista a legitimidade do Estado em ser o responsável por manter políticas públicas para tal atendimento, e não repassar tal ação de maneira completa ao “terceiro setor”. 82 Mas, ponderam os autores, o papel da empresa, através da responsabilidade social, não deve ser entendido como uma substituição da responsabilidade do Estado em atender as demandas sociais através das políticas públicas (p.24). O trabalho desenvolvido por incubadoras sociais encontra-se vinculado à concepção de cidadania, uma vez que se volta para a capacitação técnica de comunidades de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, com vistas ao desenvolvimento de projetos de geração de trabalho e renda. Apresenta-se como uma proposta concreta de inclusão social que visa à inserção de pessoas nas relações de trabalho no mercado, aproveitando ideias originais à comunidade local na qual se insere a incubadora, através de redes coletivas (p.26). Dessa forma, convoca as empresas a desenvolverem ações que visem PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA atender as necessidades da população, dentro de um movimento contraditório onde, ao mesmo tempo em que contribuem na geração da desigualdade social, as empresas devem desenvolver ações que visem justamente combater a desigualdade (p.30). Sendo assim, os empreendimentos incubados não devem ser pensados apenas como atividades populares (de corte e costura, marcenaria, pintura, padaria, artesanato etc.), uma vez que correm o risco de apenas reproduzir a divisão sociotécnica do trabalho. Dessa forma, permanece o desafio de criar incubadoras sociais que resgatem, valorizem e promovam a cultura, o saber e os direitos de uma classe já espoliada pelo capital, de forma que as propostas de geração de trabalho e renda estejam associadas a uma tecnologia de ponta a serviço do social (p.32). 4. Cotidiano profissional do assistente social: exigências profissionais, identidade e autonomia relativa nas ONG’s. DUARTE, Janaína Lopes do Nascimento. Revista Virtual Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 9, nº 1, p. 6676, jan/jun.2010. Resumo: A reestruturação do capital determinou um conjunto de mudanças no padrão de respostas à “questão social”, desencadeando um processo expansivo de precarização, mercantilização e refilantropização do atendimento de necessidades sociais, a partir da transferência de responsabilidades do Estado para o âmbito do mercado e do “terceiro setor”. Neste sentido, as ONGs se expandem como espaço sócio-ocupacional relevante 83 para o Assistente Social, materializando limites, desafios e possibilidades objetivas de trabalho. O objetivo deste artigo é elucidar algumas indicações de análise sobre o cotidiano da atuação profissional do Assistente Social em ONGs, com foco no debate sobre as exigências profissionais, a identidade e a autonomia nestas organizações. Nas considerações finais, destacam-se alguns aspectos fundamentais para alimentar ações críticas, inovadoras e ousadas, em sintonia com o Projeto Ético-Político-Profissional do Serviço Social, tais como: qualificação teórico-metodológica, direcionamento ético-político do trabalho profissional, rompimento com as unilateralidades presentes no cotidiano e o domínio do instrumental técnico-operativo. Palavras-chave - Questão social. ONG. Serviço Social Nas últimas décadas, as ONGs, em decorrência das mudanças no padrão PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA de respostas à “questão social”, da sua inserção na lógica da privatização das politicas sociais e das contradições da sociedade civil, adensam-se e se apresentam como ‘lócus’ importante de atuação para o assistente social, materializando limites, desafios e possibilidades objetivas de trabalho (p. 67). Conforme já mencionado, no contexto de reestruturação do capital temos a contra-reforma do Estado e o incremento do neoliberalismo, resultando nas privatizações, precarizações das relações trabalhistas e consequente perda dos direitos trabalhistas. A autora afirma que é no contexto de mercantilização e refilantropização que o “terceiro setor” ganha fôlego, fundamentado na ideologia da solidariedade e na proposta de aliança entre as classes sociais (p.68). A mercantilização pode ser observada principalmente na saúde e na educação, uma vez que o Estado deixa de investir nessas políticas públicas transferindo-as ao mercado, aos que podem pagar por tais “serviços”. Observase que as políticas saem da esfera do direito e passam a ser oferecidas aos consumidores “clientes”. Embasadas pelo discurso de ineficiência do Estado, as empresas, tidas exatamente como exemplo de eficiência, são chamadas a intervir nas expressões da “questão social”. Uma vez perdida a dimensão de cidadania, não foi difícil para as empresas voltarem a assumir posturas de favor, de benesse, resultando no que se convencionou chamar de refilantropização. Destaca a autora que o “terceiro setor” pode ser compreendido como um fenômeno funcional ao processo de reestruturação do capital e que está inserido 84 nas contradições da sociedade capitalista contemporânea, representando interesses da classe dominante e, portanto, caracterizando-se como estratégia de consenso e hegemonia (p.68). Acrescenta que o “terceiro setor” se desdobra em duas dimensões: (a) na contribuição com o processo de redimensionamento do Estado, minimizando a intervenção deste no enfrentamento das expressões da “questão social”; e (b) na promoção de um clima de aliança e igualdade entre as classes sociais, dimensão esta que obscurece o conflito e fragiliza a luta e a resistência dos trabalhadores (p.70). Sendo assim, observo o reforço da ideia de ineficiência estatal em detrimento da eficácia privada, justificando a transferência da responsabilidade com o social, por parte do Estado, para o “terceiro setor”, via parcerias. A autora destaca, também, que os assistentes sociais vivenciam PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA intensamente as tendências de precarização e exploração do trabalho, por meio de situações de instabilidade e insegurança, polivalência, terceirizações (não só nas ONGs, mas também em outros espaços do “terceiro setor”), bem como novas demandas e competências profissionais se impõem, articuladas às exigências do capital mundializado (p.69-70). Nesse sentido, situamos o assistente social enquanto trabalhador, que vende sua força de trabalho e está tão exposto à exploração capitalista quanto os outros trabalhadores. Ressaltamos que essas modificações no mundo do trabalho reforçaram o desemprego estrutural, a precarização do trabalho, as perdas de direitos trabalhistas, além de tirar dos trabalhadores a dimensão de classe, diminuindo a capacidade de organização e resistência dos mesmos, resultando no enfraquecimento dos sindicatos. Esse contexto, que abala a identidade de classe dos trabalhadores, materializa-se na tendência contemporânea de desregulamentação e desprofissionalização no mercado de trabalho, útil e funcional à lógica de reordenamento do capital (p.72). 5. Reciclando a cidadania em rede interdisciplinar. FORESTI, Andréa Jaeger; SULZBACH, Andreza; FORTES, Heloisa Schneider; ALVES, Marilize Pacheco; OLIVEIRA, Simone Barros de e SILVA, Tiane Alves da. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 6, ano V, dez. 2006. Resumo: Este texto tem por objetivo evidenciar o processo de constituição da ONG REDECRIAR, diretamente vinculada ao Projeto “Reciclando a 85 Cidadania em Rede Interdisciplinar”, examinando os elementos que nele estão imbricados. O primeiro elemento se refere ao chamado “terceiro setor”, o qual se configurou como espaço de intervenção profissional, viabilizando a articulação de conhecimentos interdisciplinares, norteados por princípios éticos e políticos, que buscam garantir a universalidade das políticas sociais públicas. O segundo elemento a ser examinado é o Desenvolvimento Sustentável que se conformou como tema central das ações planejadas por abarcar, em seu conceito, o equilíbrio entre as questões ambientais, sociais e econômicas. Esta conformação determinou a efetividade da proposta, ao delinear o conteúdo das intervenções, direcionado a um público-alvo coletivo. Nessa perspectiva, a implementação dos pressupostos metodológicos do Trabalho, em Redes Sociais, constitui-se como terceiro elemento imbricado no processo de constituição da REDECRIAR, corroborando com a reciclagem – aproximação prática de um novo conceito – da PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Cidadania, efetivado por um grupo de profissionais do Serviço Social, Biologia e Nutrição. Palavras-chave: Cidadania. Desenvolvimento sustentável. Interdisciplinaridade. Questão social. Preservação ambiental. A identidade brasileira, aliada ao modelo caritativo de atendimento às sequelas da “questão social”, historicamente construídos, foram legitimando a cultura do individualismo, da troca de favores, do clientelismo e da prática assistencialista. O espaço para as desigualdades sociais resultantes da acumulação do capital foi se ampliando à medida que a perspectiva de direitos públicos se reduzia no curso da história (p.2). Como já abordado, trata-se de um movimento extremamente contraditório, pois as empresas capitalistas, responsáveis pelas desigualdades sociais, fruto da relação de exploração capital versus trabalho, são chamadas a intervir nas expressões da “questão social”, através dos programas de responsabilidade social corporativa, exatamente com o discurso de preocupação com o aumento da desigualdade. De acordo com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 86 culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Segundo as autoras, o conceito de desenvolvimento sustentável deve ser entendido não apenas como uma categoria econômica, pois o mesmo remete ao conceito de cidadania e direitos humanos quando determina que haja eficiência econômica sem deixar de lado fatores de justiça social e de respeito ao meio ambiente (p.6). Lembro que o Relatório Brundtland propôs a seguinte definição: “O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder às delas” 16. As autoras acrescentam, ainda, que buscando ferramentas metodológicas que apreendam as questões que se colocam na atualidade frente aos novos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA espaços ocupacionais, a interdisciplinaridade passa a ser compreendida, não como sinônimo de sobreposição de diferentes disciplinas no mesmo lugar, mas como diferentes áreas de conhecimento articuladas, operando na perspectiva de atingir um objetivo comum frente às expressões da “questão social” (p.8). Os pressupostos metodológicos do trabalho em redes sociais se configuram no estabelecimento de relações igualitárias, no fortalecimento dos vínculos entre os sujeitos e instituições que participam da mesma teia, na livre circulação de informações e na articulação das diferentes atribuições institucionais (p.10). Em seguida abordam a aplicabilidade das ferramentas metodológicas, no caso específico do projeto REDECRIAR, sobre o qual não iremos nos deter aqui. Por fim, reforço o entendimento de que é dever do Estado garantir o acesso às políticas sociais públicas a todos os cidadãos e não das entidades do “terceiro setor”. 16 Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987. Este documento, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (da ONU), faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21, as quais reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. O relatório aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. Fonte: <http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/2294>. Acesso em 12 ago. 2013. 87 6. Organizações da sociedade civil de interesse público: espaço de enfrentamento da questão socia” através de políticas sociais? MARTINELLI, Tiago. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 5, ano V, nov. 2006. Resumo: O artigo apresenta o contexto brasileiro a partir da década de 1990, período de implementação das políticas econômicas de recorte teórico neoliberal, dinamizando a discussão através de indicadores que demonstram a realidade social, desencadeando na discussão das relações entre Estado, Mercado e Sociedade Civil. Discute-se o reordenamento institucional das relações sociais através das “novas” organizações, surgidas no Estado democrático sob a égide da economia do mercado. Situa-se o debate nas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) como possibilidade de enfrentamento à “questão social” através de políticas sociais. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Palavras-chave: “questão social”. Políticas sociais. “terceiro setor”. Conforme já indicado, no período transitório de regimes de governos das décadas de 80 e 90 do século XX, deu-se a implementação de políticas econômicas de recorte neoliberal. Consequentemente, sob a égide da economia de mercado, o surgimento de organizações que supririam as demandas da “questão social”. Concomitantemente, houve a implementação de um sistema de proteção social com uma série de politicas sociais. Em 1999, consolida-se a aprovação da Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), sendo um meio para efetivar parcerias entre o setor público e o privado (p.2). Em vista da conjuntura societária, surgem novas possibilidades demandadas pela “questão social” e, junto disso, a necessidade de efetivação das propostas da contra-reforma do Estado, descentralizando o que antes era de responsabilidade do mesmo para as organizações da sociedade civil. Sob essa perspectiva, desencadeia-se a discussão das relações entre Estado, mercado e sociedade civil (p.2). O autor cita Couto (2004), ressaltando que é na dicotomia das conquistas sociais e no processo de implementação das políticas econômicas de recorte neoliberal que as políticas sociais retomam seu caráter liberal residual, em que “a questão da garantia dos direitos volta a ser pensada na órbita dos civis e políticos, deixando os sociais para a caridade da sociedade e para a ação focalizada do Estado” (p.5). 88 Nesse sentido, o Estado torna-se mínimo para o social e máximo para o capital. Além disso, observa-se um enorme retrocesso no sentido de termos políticas públicas focalizadas, em detrimento à universalização proposta na Constituição de 1988. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) foram concebidas no Brasil como instrumento de viabilização e implementação de políticas públicas, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, e instituídas pela Lei 9.790/9917, mais conhecida como Lei do “terceiro setor” (p.9). O que caracteriza a qualificação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) é que são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos; atender aos objetivos sociais e às normas estatutárias previstas na referida lei, que apresenta algumas “inovações”, como o termo de parceria, sendo este um instrumento jurídico para a realização de parcerias unicamente PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA entre o poder público e a Oscip para o fomento e execução de projetos. Esta “parceria” surge em concomitância ao processo de retração do Estado e das privatizações das politicas sociais. (p.10). Portanto as políticas sociais devem ser geridas pela sociedade civil, onde o foco de promoção dos direitos e ampliação da cidadania deve estar voltado aos setores públicos, onde os serviços devem ser oferecidos pelo Estado. É este, obrigado por lei a prestar tais serviços, independente das áreas (educação, assistência social, saúde, previdência social, entre outros). Deve ter-se em mente que estes serviços são financiados por cada cidadão consumidor que está direta ou indiretamente inserido em uma sociedade de consumo (p.11). Contudo, o “terceiro setor” não pode ser considerado o principal meio de efetivação das políticas sociais, mas sim mais um espaço de discussão a disputas sociais, a fim de questionarem o seu próprio papel na sociedade, estando proposto aos princípios da universalidade, sem restringir serviços a um grupo específico. Segundo o autor, verifica-se, de um lado, a interferência e a participação direta do Estado nas atividades econômicas do país, principalmente nos setores produtivos e financeiros. De outro, uma sociedade de cidadãos excluídos e desamparados, aos quais não são garantidas políticas eficazes. Diante disso, surge uma sociedade civil organizada capaz de reivindicar a garantia de direitos e fortemente vinculada à ideia da constituição das políticas sociais enquanto 17 Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. 89 provedoras de direitos. Configura-se, assim, uma sociedade com perspectivas na consolidação dos direitos sociais, civis e políticos, visando à promoção integral da cidadania, vislumbrando um mundo mais justo e igualitário (p.12-13). A meu ver, esta visão de sociedade civil organizada é idealizada. Seria, sem dúvida, excelente que as organizações do “terceiro setor” estivessem realmente preocupadas com as causas humanitárias, com a garantia dos direitos, com a promoção da cidadania, de forma universal. Mas, o que temos observado, na grande maioria dos casos, são organizações que visam ao lucro e que usam recursos públicos para oferecer serviços que deveriam ser garantidos pelo Estado a todos os cidadãos, enquanto políticas públicas, e não a um grupo seleto e sob a forma de benesse, favor ou filantropia. De acordo com o artigo analisado, um dos desafios que se coloca é de como programar políticas sociais inovadoras e de caráter universal, incluindo PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA estas instituições. Busca-se saber como vêm se dando os processos de regulação dessas entidades por parte do estado; a participação destas nos conselhos de políticas públicas; os meios de controle social; a busca por processos deliberativos e não só consultivos nas instancias governamentais; e principalmente a maneira como os usuários dos serviços são envolvidos nos processos institucionais (p.14). Portanto, conclui o autor, as Oscip’s só podem ser espaços de enfrentamento à “questão social” através das políticas públicas, com estes preceitos, na continuidade e composição cada vez mais democrática dos processos societários, na busca constante da equidade e da justiça social, visando à universalidade dos acessos aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais (p.14). A meu ver, isso é dever do Estado. 7. As ferramentas de gestão social utilizadas pelas organizações que prestam serviços sociais à comunidade e pertencem à microrregião do extremo oeste do Estado de Santa Catarina. WIECZYNSKI, Marineide e ANDREOLLA Elisiane. Revista Virtual Textos & Contextos, nº 4, ano IV, dez. 2005. Resumo: O presente artigo aborda resultados de uma pesquisa de iniciação científica que teve como objetivo identificar e relatar quais são as ferramentas da gestão social utilizada pelas organizações que prestam serviços sociais e pertencem à microrregião do extremo oeste do Estado de Santa Catarina. O tipo de pesquisa foi de natureza quali-quantitativa, com o uso de questionários semi-estrutrados, amostragem por acessibilidade e um universo de 90 30 ONGs, cujos sujeitos foram os gestores dessas organizações. Constatou-se que nenhuma das organizações pesquisada utiliza plenamente as ferramentas da gestão social. O não uso das ferramentas – planejamento, organização, direção e controle/avaliação – comprometem a eficiência, a eficácia e a efetividade dos programas e projetos que vem sendo desenvolvidos por elas. Sugere-se a elaboração de um projeto de extensão e/ou de filantropia, no qual o Curso de Serviço Social da Unoesc – São Miguel do Oeste possa prestar assessoria e consultoria no que tange à gestão social de ONGs. Palavras chave: Organizações. Gestão social. Serviço Social. As autoras indicam que na sociedade atual, com o fenômeno da globalização, a organização do sistema produtivo segue as regras do método toyotista, que visa ao aumento da produtividade através da intensificação PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA tecnológica, especialmente desespecialização dos da robótica trabalhadores, cujos e da microeletrônica; elementos norteadores da se consolidam na flexibilização e na polivalência nos processos de trabalho (p.2). Ou seja, a reestruturação produtiva, expressa na passagem do fordismo/taylorismo para o toyotismo ou acumulação flexível, caracteriza-se pela flexibilização da produção, flexibilização da força de trabalho, através das subcontratações, terceirizações, trabalhos temporários, isto é, da perda dos direitos trabalhistas, além do desemprego estrutural. O que vai além do aumento do emprego de mais tecnologia e avança pela forma de organização e gestão do trabalho. Além disso, registra-se que a globalização possibilitou o maior acesso às informações em um menor tempo possível. O acesso desigual aos bens e serviços que o sistema capitalista impõe à sociedade gerou o aumento da pobreza, da violência, de doenças e da poluição ambiental, além de conflitos religiosos, étnicos, sociais e políticos (p.3). Nesse contexto, acabar com a miserabilidade sofrida pela população mundial e pela maioria dos brasileiros é um dos principais desafios na atualidade (p.3). Tal problemática, durante as últimas décadas do século XX, foi entendida como responsabilidade única e exclusiva do Estado. Porém, com a desarticulação entre as políticas de desenvolvimento econômico e as políticas sociais, as quais permeiam a condução do sistema produtivo capitalista, as organizações privadas, e em maior porcentagem, as pertencentes ao “terceiro setor” (ONGs, Associações, Fundações e Institutos) passaram a envolver-se na 91 elaboração e na execução de programas e projetos sociais, tendo em vista a busca de alternativas para atender as demandas postas à área social (p.3). Considero importante o envolvimento e as ações propostas pelo “terceiro setor”, no sentido de enfrentar as expressões da “questão social”, mas reitero que isso é dever do Estado. Assim sendo, tais instituições podem desenvolver programas ou projetos sociais, mas sem o compromisso com a universalidade no acesso. Em geral, propõem ações voltadas para grupos específicos, focalizados, segmentando as políticas sociais. Mas, é bom lembrar, que em meio a esses processos de parcerias, sabese que as relações sócio-históricas da sociedade brasileira, no que tange ao desenvolvimento de projetos sociais, em sua grande maioria, atrelam-se indiscriminadamente a práticas assistencialistas, paternalistas e com o uso “politiqueiro” por parte de muitos gestores públicos. São, portanto, desprovidas PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA de uma ótica de direito social e de cidadania. Cabe salientar, também, que, em muitas situações, tanto nas organizações privadas como nas ONGs que atuam na área social, elas são providas de pouco e/ou de nenhum instrumento técnico adequado para a consolidação de propostas que atendam aos critérios mínimos de eficiência, eficácia e efetividade nos projetos e programas sociais (p.4). Entende-se, acima de tudo, que o profissional de Serviço Social está diretamente envolvido com as mais diversas manifestações das expressões da “questão social”, as quais fazem parte do cotidiano de trabalho das organizações sociais. Por isso, o assistente social deve sentir-se compelido, juntamente com os vários segmentos da sociedade brasileira, em proporcionar sua contribuição por meio de seus conhecimentos teóricos, no sentido de construir políticas públicas que venham ao encontro das necessidades dos processos de gestão social em concomitância às organizações sociais que prestam serviços sociais à comunidade (p.4). Essa dinâmica contemporânea vivenciada na área social traz à tona um grande dilema para o Serviço Social, que, ao longo do desenvolvimento sóciohistórico da profissão, sempre desenvolveu uma ação predominantemente interventiva, situada no âmbito da prestação de serviços sociais, previstos pelas políticas sociais públicas e privadas. No entanto, com a atuação cada vez mais acirrada das organizações não-governamentais, na área social, o assistente social está diante do desafio de redefinir seu exercício profissional no interior das organizações sociais, interligando ações de caráter executivo de projetos e programas sociais com as ações de um gestor social (p.8). 92 Destaco que a importância do profissional de Serviço Social está se atualizando constantemente, diante da velocidade das mudanças no mundo contemporâneo, bem como a necessidade de ser um profissional engajado com o projeto ético-político da profissão, no sentido de ser criativo e propositivo no enfrentamento das questões e desafios que lhes são postos cotidianamente sem, contudo, deixar de lembrar que a profissão vive o antigo dilema de buscar um projeto societário comprometido com as classes trabalhadoras, mas que esbarra no fato de situar-se numa sociedade capitalista. Ademais, o assistente social é um trabalhador como os demais, sujeito à exploração e precarização das condições de vida e de trabalho. Na sequência, as autoras apresentam os resultados da pesquisa realizada com organizações que prestam serviços sociais à comunidade e pertencem à microrregião do extremo oeste do Estado de Santa Catarina. Não nos deteremos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA aos detalhes da pesquisa por ser muito específica. Nas considerações finais, afirmam que diante da constatação de que nenhuma das organizações pesquisadas utiliza as ferramentas da gestão social (planejamento, direção, organização e controle/avaliação), ressalta-se uma preocupação com o futuro e a sustentabilidade das ONGs, pois, ao não se utilizarem de tais funções gerenciais essenciais, correm o risco de perder o foco de atuação nas ações que desempenham, agravando assim a eficiência, a eficácia e a efetividade de seus projetos, além de não conseguirem obter o indicador impacto na vida das pessoas, público-alvo de suas ações. Essa situação acarreta a perda de credibilidade das ONGs junto às agências de fomento, junto à comunidade onde atuam e comprometem a sua existência (p. 13-14). É importante refletir também sobre o alto índice de voluntários atuando nas ONGs. Cabe afirmar que os papéis e as funções do voluntariado estão tomando um direcionamento equivocado e preocupante junto as ONGs pesquisadas. Primeiro porque as pessoas voluntárias tornam-se, e, são vistas por muitas ONGs como mão-de-obra barata. E, segundo porque não conseguem articularse em uma perspectiva de atuação cidadã junto à ONG que estão inseridos, visando propiciar maior legitimidade e um caráter mais político de sua intervenção. Ou seja, é fundamental que as pessoas voluntárias percebam o quanto o seu envolvimento é importante para contribuir efetivamente com a organização, no que tange à pressão junto aos órgãos públicos, para a 93 elaboração e implementação de políticas públicas para os usuários das organizações não-governamentais (p.14). Nesse contexto, entende-se que uma das funções do assistente social na gestão de ONGs está em fortalecer o papel do Estado, fazendo com que ele integre as forças econômicas e humanas das organizações privadas e das organizações da sociedade civil, a fim de atender as demandas sociais que se apresentam na atualidade, bem como aumentar esforços para coibir a setorialização das políticas públicas na área social (p.16) – que é o que se tem observado com essa transferência das políticas sociais para o “terceiro setor”. Além das políticas serem fragmentadas, seletivas, focalizadas, essas instituições não têm o dever de garanti-las, podendo deixar de investir nos projetos sociais a qualquer instante, de acordo com os seus interesses, deixando os cidadãos sem o serviço ou benefício. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Os assistentes sociais precisam atuar na perspectiva da garantia dos direitos sociais e não reiterando posturas clientelistas, paternalistas, assistencialistas. II) Revista Katálysis (UFSC): 1. Responsabilidade Social Corporativa e direitos humanos: discursos e realidades. MATHIS, Adriana de Azevedo e MATHIS, Armin. Revista Katálysis, jun.2012, v.15, nº 1, p.131-140. Resumo: O presente artigo realiza uma análise, a partir de uma perspectiva crítica, sobre o processo de criação e consolidação dos parâmetros mundiais sobre Responsabilidade Social Corporativa (RSC) na relação com os direitos humanos, na Europa e no Brasil, no atual estágio do capitalismo globalizado. Como recurso teórico-metodológico fundamenta-se, no plano internacional, em um conjunto de normas jurídicas existentes sobre a responsabilidade social corporativa e os direitos humanos nas empresas transnacionais. No plano nacional, a pesquisa tem como referencial teóricometodológico um levantamento bibliográfico concernente ao conceito de RSC nos novos padrões de capitalismo periférico, inseridos no contexto da globalização. Palavras chave: Responsabilidade social. Direitos humanos. Capitalismo. 94 A desresponsabilização do Estado e o chamamento à participação da sociedade civil na resolução dos problemas sociais estavam presentes na proposta de “Reforma do Estado” brasileiro, do governo Fernando Henrique Cardoso, nos idos dos anos 1990, que preconizava a redução da interferência estatal na economia e na orientação das políticas públicas sociais e transferia a responsabilidade da prestação de serviços sociais para os “setores públicos não estatais” ou “setores privados com fins lucrativos” conhecidos como “terceiro setor” (conjunto de entidades públicas não estatais, mas regido pelo direito civil público) (p.132-133). Tratou-se, na verdade,e de uma contra-reforma, como nos referenda Behring (2002). O reflexo das mudanças provocadas pela globalização de cariz neoliberal e pelo processo de reestruturação produtiva se faz sentir, particularmente, na gestação e construção de uma nova cultura empresarial associada aos novos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA padrões do capitalismo que reforçam e reordenam a esfera pública e privada na prestação de serviços sociais e investem no exercício da RSE (p.133). Em síntese, dentre as normas estabelecidas pela ONU registram-se as seguintes: a) obrigações gerais relativas ao respeito e proteção aos direitos humanos; b) direito à igualdade de oportunidade e tratamento não discriminatório; c) direito à segurança das pessoas; d) direito dos trabalhadores (particularmente com relação à proibição de formas de trabalho compulsório que vão contra os direitos humanos internacionais, assim como a corporação deve prover trabalho seguro e saudável ambientalmente e a remuneração deve levar em conta as necessidades dos trabalhadores); e) respeito à soberania nacional e os direitos humanos; f) obrigações com respeito à proteção ambiental; g) implementação de cláusulas gerais relativas à operacionalização e monitoramento por organismos credenciados, bem como, avaliação dos impactos das atividades das empresas (p.134). Na maioria dos países da Comunidade Europeia, independentemente do setor de atuação empresarial, o conceito de Corporate Social Responsibility assume, pelo menos, três perspectivas: a) a da responsabilidade social dos negócios; b) a da sociedade e do Estado; e c) a dos stakeholders (acionistas, empregadores, fornecedores, sociedade e governo) (p.135). No Brasil, a preocupação com a discussão e a implementação acerca do conceito de responsabilidade social pelas empresas, seguindo as recomendações internacionais, datam da década de 1990, quando se observam, por parte do empresariado brasileiro, uma mudança na visão e na forma de sua 95 intervenção social na realidade, rediscutindo e redefinindo o seu papel no processo de desenvolvimento e apostando na visão da empresa como agente de mudança social (p.135). Desse modo, apresentam-se os programas, projetos e o discurso de responsabilidade social empresarial com o intuito de suprir a inoperância do papel do Estado na condução de políticas sociais de qualidade. E, nesse sentido, constata-se um reordenamento das políticas públicas que compreende: a combinação de políticas econômicas direcionadas para o crescimento econômico sustentado e não inflacionado e políticas sociais eficazes para a produção da equidade e desenvolvimento humano (p.135-136). Na literatura analisada identificam-se, pelo menos, três tipos de práticas de responsabilidade social, listadas a seguir: a) as assistencialistas e filantrópicas, relacionadas às obrigações legais e que defendem práticas desconectadas das PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA atividades organizacionais da empresa (exemplo: doações de alimentos); b) as de SER, que não se restringem ao assistencialismo e a filantropia e que estão relacionadas com a reputação e a imagem da empresa, difundidas através de um código de conduta onde prevalecem determinados valores morais defendidos pela empresa; c) as de RSE que estão relacionadas a uma maneira de fazer negócio, aproveitando oportunidades, produzindo soluções inovadoras, gerando valor para os acionistas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável (p.136). Parece evidente que as empresas passam a adotar projetos de responsabilidade social a partir do momento em que a sociedade passa a exigir uma postura diferenciada por parte do empresariado, particularmente no que diz respeito à exploração do trabalho e à questão do meio ambiente. Diante desse quadro, as corporações começam a ser alvo de fiscalizações por parte da sociedade, que exige mais transparência de sua atuação e publicização dos resultados de suas ações (p.136). Concomitantemente, criou-se uma série de instrumentos de comunicação usados pelas empresas para tornar pública a sua atuação na RSE, tais como: balanço social, relatórios, prêmios, certificações, auditoria social e outras ações afirmativas. Nesse sentido, destaca-se a importância do balanço social, responsável pela publicação anual de um conjunto de informações sobre a empresa que englobam projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos chamados stakeholders (p.136). 96 A publicação anual do balanço social permite, ainda, que as empresas realizem suas prestações de conta, com ética e transparência, é o que indicam as autoras. E, no que se refere às ações empresariais, podem-se citar as seguintes: a) as ações voltadas para o público interno da empresa, relacionadas à assistência, educação, saúde e segurança dos empregados e dependentes; e b) as ações externas dirigidas para as demandas sociais da comunidade, materializadas através de doações, apoio, patrocínio, projetos e programas sociais (p.137). No plano internacional, a discussão sobre a RSE das empresas transnacionais, no que se refere à observância dos direitos humanos nas suas atividades, enfatiza o dever dos Estados nacionais na garantia dos direitos humanos tratados como direitos universais e, ao mesmo tempo, exige das empresas um papel mais proativo na implementação e no cumprimento dos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA direitos humanos. No entanto, sem atribuir às empresas a mesma responsabilidade legal de um Estado nacional (p.137). 2. Ética, Serviço Social e “responsabilidade social”: o caso das pessoas idosas. CARVALHO, Maria Irene Lopes B. de. Revista Katálysis, dez.2011, v.14, nº 2, p.239-245. Resumo: Este texto analisa a relação da ética com o Serviço Social considerando o princípio da responsabilidade social na intervenção com pessoas idosas. Problematiza esse princípio segundo vários autores, que o colocam em posições distintas e reporta-se a um caso como exemplo de uma intervenção profissional com uma pessoa idosa. A reflexão sobre o caso leva em conta essas duas dimensões de análise (uma mais normativa e outra mais hipotética e prospectiva). Por último, debate as decisões técnicas e os seus efeitos nas pessoas idosas e na profissão do Serviço Social. Palavras-chave: Ética. Serviço Social. Responsabilidade social. Pessoas idosas. A ética faz parte da natureza do Serviço Social. No artigo analisado, este é entendido como uma prática social que se desenvolve com relativa autonomia de critérios e, consequentemente, com responsabilidade social. Esta remete para a solidariedade social junto aos sujeitos, aos seus direitos individuais, junto à humanidade, aos seus direitos coletivos, prospectivos e de bem-estar (p.240). 97 A intervenção do Serviço Social é orientada tanto por princípios éticos, autonomia e direitos sociais, como por normas deontológicas onde a responsabilidade social, o bem-estar das populações, ganha relevo (p.240). A ética incide no valor da imagem e do prazer, implicando a introdução de novos conceitos como a markética18, a bioética e a ética verde. A markética define-se como a ética do lucro aplicado a causas sociais. A bioética refere-se à organização de conselhos de ética, como é o caso do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida19. Também se tem tornado comum o exercício de uma ética verde ou ética ecológica. Esta abordagem enfatiza como ideal moderno a subordinação das ações dos indivíduos às regras racionais e coletivas e sua justificação por elas (p.241). A questão da ética ganha relevância no contexto da RSE. As empresas consideradas socialmente responsáveis são aquelas que atuam de maneira ética PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA e transparente com todos os públicos envolvidos (interno e externo). O artigo em análise aborda especificamente o caso das pessoas idosas. Não aprofundarei o debate por não ser este o fobjeto desta dissertação, mas aproveito para refletir o quanto a focalização das políticas sociais vem resultando na fragmentação dos usuários/cidadãos. Ao invés de pensarmos na política de assistência social, por exemplo, como um todo, pensamos cada vez mais setorialmente, ou seja, a política de assistência social voltada para os idosos, para os deficientes etc. Dentro dessa categoria, pensamos nos idosos com determinado valor de renda per capta, e assim por diante. Essa fragmentação muitas das vezes nos faz perder a noção do todo. Faz-nos sentir indivíduos isolados e não pertencentes a uma classe social. O Estado busca reduzir os investimentos em políticas sociais com o discurso de redução de gastos, transferindo para a esfera privada tal responsabilidade, mas não podemos perder de vista que muitos dos direitos sociais conquistados são frutos de lutas de classe. E, sendo assim, não podemos permitir que os mesmos sejam transmutados em favor, em caridade. 18 Markética = Marketing + Ética. Marketing e ética andam juntas quer os empresários, diretores de marketing e clientes queiram ou não. A ética está nas pessoas e não nos negócios. Esta é a definição do Sebrae (http://blogs.pr.sebrae.com.br). 19 O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) é um órgão consultivo independente, que tem por missão analisar os problemas éticos suscitados pelos progressos científicos nos domínios da biologia, da medicina ou da saúde em geral e das ciências da vida. Disponível em: <http://www.cnecv.pt/historial.php>. Acesso em 10 jul. 2013. 98 3. Mídia e direitos humanos: tensionamentos e problematizações em tempos de globalização neoliberal. CRUZ, Fábio Souza da. Revista Katálysis, dez. 2011, vol. 14, nº 2, p.182-190. Resumo: Este artigo traz reflexões sobre algumas problemáticas envolvendo a mídia tradicional brasileira e a questão dos direitos humanos, no cenário da globalização neoliberal. Parte da abordagem dos dois elementos deste estudo na atualidade para apontar fatores que, agindo sobre eles, ajudam a moldar uma determinada conjuntura. Adotando uma postura crítica, histórica e dialética, faz uma intersecção entre os veículos brasileiros de comunicação de massa tradicionais e os direitos humanos, com o propósito de problematizar questões sobre ambos e apontar possíveis saídas. Como conclusão, não pretende generalizar resultados a partir da pesquisa bibliográfica utilizada, mas, sim, detectar tendências e possibilidades com base em uma amostra significativa PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA de dados. Palavras-chave: Mídia; Direitos humanos; Globalização neoliberal; Crítica; Responsabilidade social. O capitalismo global – ou neoliberalismo – agrava as contradições sociais em todos os setores e isso se dá mais fortemente “nos países dependentes, periféricos, atrasados, do terceiro mundo” (Ianni, 1995, p. 144 apud CRUZ, 2011, p.183). Com a globalização, os produtos se desterritorializam. Ocorre, por conseguinte, uma descentralização da mão de obra. Consequentemente, há uma redução do emprego regular: os trabalhadores “efetivos” são substituídos pelos temporários, informais, subcontratados, o que acaba ocasionando também o enfraquecimento dos sindicatos (Harvey, 1992; Martín-Barbero, 2002). Ao contrário dos tempos de outrora, agora, a estabilidade dos empregados não é mais assegurada. Além disso, outros fatores se agravam com esse processo, tais como a falta de habitação, saúde e educação, a miséria, o narcotráfico e a violência em todas as suas formas (García Canclini, 1995, 2011, p.183). A partir desse cenário, definitivamente, hoje, os meios de comunicação de massa consistem no principal ou, na pior das hipóteses, em um dos principais agentes de mediação da sociedade em tempos de globalização. Através de textos, sons e imagens, a cultura midiática corrobora, assim, os laços sociais, ao mesmo tempo em que fornece elementos de homogeneização de discursos e identidades (p.183). 99 Entendo, portanto, que a mídia atua fortemente na formação de consensos, em consonância com as forças hegemônicas da sociedade. Assim sendo, a mídia tem a pretensão de homogeneizar as informações, sem incentivar as reflexões. E o mundo é assim: o cenário é competitivo e altamente discriminatório. Diferenças de gênero, classe, raça etc., muitas vezes não são respeitadas. Nessa realidade, são as forças hegemônicas que decidem quem está dentro e quem está descartado do jogo. Quem não se encaixar no sistema estará fora e entregue à própria sorte. Consequentemente, aumentam a fome e a miséria. Recrudesce a violência. Instaura-se a crise (p.187). Vimos anteriormente que o discurso – naturalizado na sociedade – da universalidade dos direitos humanos é, na verdade, excludente, podendo ser funcional, assim, a uma manobra dos setores hegemônicos visando à PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA manutenção das assimetrias sociais. Além disso, muitas vezes, ela descontextualiza o tema omitindo informações importantes em suas produções. Assim, constatamos que, ao ocultar as causas reais das desigualdades, os veículos de comunicação de massa prestam um desserviço à sociedade e, ao mesmo tempo, sustentam a expansão irrestrita de acumulação de capital em tempos de globalização, orientada pela agenda neoliberal, universalizando o fundamento ético-político liberal e individualista (p.188). Ter responsabilidade social no ato de informar não significaria engajar-se nos movimentos sociais, levantando a bandeira de suas causas e fazendo um trabalho panfletário. Tampouco significa manter-se ao lado das forças hegemônicas da sociedade. Significa trânsito e conduta livres. Livres de qualquer força (agente/ator) social. Condutas livres e objetivas, pois o que está em jogo é o serviço prestado ao cidadão (p.188). No Brasil, grande parte dos veículos de comunicação massiva são órgãos a serviço de uma ideologia: a neoliberal. São empresas que servem como caixa de ressonância das forças hegemônicas. Para isso, produzem diariamente informações padronizadas recheadas de elementos sensacionalistas, carregadas de estereótipos e preconceitos de todo tipo, desvios, omissões e unilateralidades discursivos (p.188). Por sua vez, a mídia tradicional brasileira deveria mostrar a sua outra face. Uma face realmente comprometida com a sociedade, mais verdadeira, mais progressista e democrática. Que contextualize e problematize a complexa 100 questão dos direitos humanos no cenário neoliberal global (p.189), enfatiza o autor do artigo. Dar voz e vez às minorias, aos grupos sociais que lutam por uma vida mais digna, consiste em lançar mão de uma bilateralidade discursiva, em dispensar espaços iguais tanto aos “normais” quanto aos “anormais”, os “diferentes”. Agir desta maneira denotará uma preocupação com a sociedade civil. Demonstrará que a mídia tradicional brasileira é livre para exercer a sua real função: informar ética e democraticamente a sociedade (p.189). Os veículos de comunicação massiva brasileiros necessitam, portanto, informar sem discriminar e, também, sem ignorar a discussão de fundo relativa aos direitos humanos, a de que todo e qualquer cidadão tem direito à sua existência e ao seu desenvolvimento e a utilizar as mais variadas estratégias com a finalidade de alcançar os bens que asseguram a dignidade. Não há mais PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA espaço para o superficial. Não há mais espaço para a banalização de questões sérias. Não há mais espaço para a simplificação de assuntos complexos (p.189). Portanto, reiteramos a importância da ética nas relações sociais. Diante das mudanças ocorridas no mundo em função do incremento das políticas neoliberais, somadas à reestruturação no modo de produção capitalista, faz-se necessário garantir os direitos humanos. Nesse sentido, os meios de comunicação em massa apresentam-se como um veículo importante, desde que não sejam portadores de um discurso hegemônico e que possibilitem o acesso à informação de maneira ética, democrática, incentivando o respeito às diversidades e a manutenção dos direitos dos cidadãos. III) Revista O Social em Questão (PUC-Rio): 1. A insurgência da memória: a assistência no Rio de Janeiro da Primeira República. RANGEL, Rosângela Faria. O Social em Questão – Ano XIII – nº 24 – jul/dez. 2010. Resumo: Esse texto integra a linha de pesquisa “Assistência Social no Brasil: história e realidade atual” do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-Rio. O presente estudo busca contribuir para uma revisão histórica acerca da constituição da assistência social no Rio de Janeiro. Parte-se do pressuposto que o saber jurídico desempenhou um importante papel na construção do ideário social do chamado “Brasil Moderno”, como também 101 impulsionou uma reformulação na concepção de assistência no contexto da Primeira República, quando a filantropia, em sua “atuação modernizadora”, ganhou força como alternativa para o enfrentamento da “questão social”. Palavras-chave: Assistência; Filantropia; Primeira República. A década de 1930 constitui-se como marco inaugural da história oficial, relacionada à organização social da profissão e à fundação das primeiras escolas de Serviço Social e a sua incorporação ao espectro das profissões de nível superior (p.116). A partir da década de 1970, o movimento de reconceituação marcou uma nova fase na historiografia do Serviço Social. A reconceituação, ao caracterizarse como um movimento de ruptura e crítica à concepção assistencialista até então predominante na formação e atuação profissional, também PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA “reconceitualiza” a história profissional. Nesse período, o Serviço Social é reconhecido na divisão sócio-técnica do trabalho, situando-se no processo de reprodução das relações sociais na sociedade capitalista (Iamamoto; Carvalho, 1986, p.117). Isso impulsionou uma reformulação na concepção de assistência no contexto da Primeira República, quando a filantropia ganhou força como alternativa para o enfrentamento da “questão social” (p.118). Na sequência, a autora indica que a nova escola penal não só contribuiu para a naturalização da desigualdade social e para a exclusão da cidadania de grande parte da população, como implementou novas formas de controle social, pondo em questionamento a eficácia da assistência caritativa para responder às demandas impostas pelas profundas transformações políticas, econômicas e sociais que ocorreram com o fim do sistema escravista e a introdução do trabalho livre (p.122). Os problemas sociais gerados pela pobreza urbana impediam a marcha do progresso: a “questão social” colocou a assistência filantrópica na ordem do dia, pois as consequências da “modernização a qualquer custo” precisavam ser “saneadas” com a introdução de uma nova forma de intervenção no social (p.123). A filantropia, assentada em uma racionalidade cientificista, pode assim ser entendida, grosso modo, como a laicização da caridade cristã. O que se verifica é uma substituição de uma lógica confessional por uma lógica filantrópica, a qual se ancorava no conhecimento racional dos problemas sociais, opondo-se, assim, 102 ao mero voluntarismo caritativo. O gesto filantrópico encontra sentido na ideia de “utilidade social”. Dessa forma, as estratégias de controle social tornam-se objeto da filantropia (p.123). A gestão filantrópica tinha como preocupação modernizar o atendimento caritativo. Entretanto, as ideias de solidariedade e justiça relacionadas à modernidade mesclavam-se aos valores cristãos da caridade (p.124). A gestão filantrópica se configurou, assim, sob o estatuto da tutela: aos pobres impossibilitados de se transformarem em força de trabalho assalariada não restava outra alternativa senão a filantropia (p.125). As práticas filantrópicas se estabeleciam por meio de uma troca desigual, onde a relação do pobre com o seu benfeitor encontrava-se aquém da esfera do direito (p.125). A recusa em fazer da assistência uma questão de direito tinha como PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA contrapartida a filantropia como forma de regulação dos problemas sociais (p.126). Na década de 1930, as instituições filantrópicas de assistência passaram a ter seu funcionamento regulado pelo Estado, na categoria de entidades de utilidade pública. O processo de regulação se iniciou em 1931 com a criação da Caixa de Subvenções a instituições filantrópicas. Em 1935 a Caixa de Subvenções é extinta e substituída por um conselho de caráter consultivo, vinculado ao próprio presidente da República, que ampliou o universo de instituições beneficiadas, incluindo as de saúde e educação (p.129). No entanto, a primeira grande regulação estatal só ocorreu com a criação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) que consolidou, via filantropia, a estratégia de aliança do Estado com as organizações privadas de assistência social, sendo a subvenção social o mecanismo inaugural da relação do Estado com a filantropia. Nessa subvenção foram incluídos diferentes mecanismos de transferência de recursos públicos para o setor privado, sendo o CNSS o órgão responsável por arbitrar tais subsídios (p.129). A filantropia instaurou um complexo tutelar, onde seus beneficiários continuaram sendo objeto de ações de cunho moralizante, conformando-se, assim, um processo de desqualificação dos pobres e de naturalização da desigualdade social. Paulatinamente, esse ideário filantrópico vai sendo incorporado aos programas e instituições oficiais, não mais se restringindo à iniciativa de particulares, tendo como base a perspectiva de uma “incapacidade 103 dos beneficiários de prover seus recursos” e conduzir sua vida autonomamente (p.130). Diante do exposto, correlaciono o artigo analisado com o tema do estudo para abordar a refilantropização da “questão social”. Como já me referi diversas vezes nesta dissertação, o Estado “mínimo” reduz os gastos com políticas sociais, transferindo para a iniciativa privada tal responsabilidade. Assim, as empresas passam a investir em ações sociais, com o discurso de que precisam “ajudar” no enfrentamento das expressões da “questão social”. Essas ações são materializadas através de programas e/ou projetos sociais, voltados para o público interno e externo ou através das doações, campanhas. E essa intervenção das empresas, isenta da obrigação de garantir direitos, passa pela questão da benesse, da caridade. Nesse sentido, afirmamos que há uma refilantropização, ou seja, o retorno da filantropia. Com isso, temos o PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA esvaziamento dos direitos conquistados, traduzidos agora no favor. IV) Revista Em Pauta (UERJ): 1. “Telhado de vidro” nas ONG´s: enfrentamento da “questão social” e desafios ao Serviço Social. NASCIMENTO, Janaína Lopes do. Em Pauta, Rio de Janeiro (RJ), v.9, nº 27, p.91-105, jul. 2011. Resumo: A dinâmica societária contemporânea tem alterado as relações entre Estado e Sociedade, com sérias implicações à garantia de direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora, a partir do movimento de precarização e privatização das políticas sociais. No Brasil, após 1990, as ONGs, inseridas na lógica contraditória do “terceiro setor”, tornam-se uma das protagonistas no processo da contrarreforma do Estado, caracterizando a fragilidade política e social, ou melhor, o “telhado de vidro” no enfrentamento da “questão social”. É diante dessa conjuntura que o presente artigo objetiva problematizar alguns desafios postos aos Assistentes Sociais nas ONGs. Ressalta-se que é no conjunto das determinações sócio-históricas atuais que se constituem e reconstituem limites e possibilidades de atuação em tempos de crise do capital; dentre os desafios, enfatiza-se o atendimento de demandas versus as necessidades sociais dos usuários e a relação de “parceria” que se estabelece entre ONGs e Estado no âmbito da “questão social”. Palavras-chave - “Questão social”; “terceiro setor”; ONG; Serviço Social 104 O Serviço Social como profissão que intervém diretamente na tensão entre o capital e o trabalho, no processo de enfrentamento da “questão social”, não se encontra descolado das determinações societárias, uma vez que estas incidem na dinâmica dos espaços sócio-institucionais, nos projetos profissionais, nas condições de trabalho e na atuação profissional. Portanto, o assistente social sofre os impactos da lógica e da ampliação do “terceiro setor” na conjuntura de retrocesso de direitos sociais e transferência de responsabilidades da órbita do Estado para a órbita das chamadas “organizações da sociedade civil” (p.92). Com o objetivo central de garantir os padrões de acumulação e manutenção da sua hegemonia, o capital reorganiza relações e funções sociais para o Estado, a sociedade civil e o mercado, redefinido as dimensões politica, econômica, cultural e ideológica da vida social e tornando exponenciais as PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA contradições entre as classes (p.93). O Brasil, a partir da década de 1990, sob o comando do capital financeiro e do neoliberalismo, integra-se à ordem econômica mundial, com redefinição de estratégias de acumulação e dos padrões de regulação do Estado, no qual minimiza consideravelmente a intervenção estatal na área social, apelando para a participação da chamada sociedade civil na execução de políticas sociais e abrindo espaço para o capital financeiro internacional (p.93). Como elemento central desse processo, a contrarreforma do Estado (BEHRING, 2003) estabelece um contínuo desmantelamento das políticas sociais, a partir da desresponsabilização e desfinanciamento da proteção social no Brasil, com destaque para a seguridade social, que inaugura novo quadro de respostas às expressões da “questão social”: a precarização e a privatização (p.93-94). A precarização, especialmente da assistência social, com a focalização, desconsiderando a garantia do acesso à política social a todos os cidadãos; e a privatização, principalmente através da mercantilização da saúde, da educação. Assim, a conjuntura de retração dos investimentos na área social, aliada ao tratamento privado e precarizado da “questão social”, segue a lógica neoliberal de redução do Estado para o trabalho e ampliação para o capital (p.94). O tratamento contemporâneo da “questão social”, no Brasil, contribuiu para despolitizar seu reconhecimento e enfrentamento como expressão das relações de classe, uma vez que retira do Estado a responsabilidade histórica pelas 105 sequelas sociais originárias do modo de produção capitalista (p. 95). É neste contexto que o “terceiro setor” e a sociedade civil são chamados a intervir. Na verdade, o “terceiro setor” é marcado por uma funcionalidade na conjuntura contemporânea, que se desdobra em duas dimensões: a) na contribuição com o processo de redimensionamento do Estado, minimizando a intervenção deste no enfrentamento das expressões da “questão social”; e b) na promoção de um clima de aliança e igualdade entre as classes sociais, dimensão essa que obscurece o conflito e fragiliza a luta e a resistência dos trabalhadores (p.96). As “parcerias” constituem o mecanismo pelo qual as ONGs executam e garantem sua atuação na “questão social”, bem como o Estado viabiliza sua proposta de redução com o social via publicização. Na proposta de contrarreforma do Estado, a publicização é o caminho legal que possibilita a PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA parceria entre Estado e organizações sociais, especialmente as ONGs (p.97). As condições materiais da crise estrutural do capital, ou seja, no sentido das suas reais repercussões na vida social, condicionam à alternativa burguesa de deflagração da “cultura da crise” (Mota, 2000), cultura esta que sustenta a contrarreforma do Estado e viabiliza a funcionalidade das ONGs ao processo de reestruturação do capital (p.98). Segundo Mota (2000), a cultura da crise é a ideia de que a crise afeta igualmente toda a sociedade, independente da classe social, exigindo, assim, consensos e sacrifícios de todos. É imprescindível recuperar que a desigualdade social é resultado do embate entre as classes no capitalismo e, portanto, as ONGs e outras instituições, por meio de ações/intervenções, não podem resolver plenamente as expressões da desigualdade social (p. 99). A abrangência da atuação nesses espaços sócio-ocupacionais é limitada, as condições estruturais são pequenas, os recursos disponíveis são escassos, os projetos são bem delimitados e, por último, o objetivo ou a função social dessas organizações não é atender a amplitude das necessidades sociais, como garantia de um direito social (p.99-100). O dever de garantir esse acesso cabe ao Estado. Os assistentes sociais que têm sua atuação profissional em ONGs não precisam negar a intervenção, ou mesmo desqualificá-la, mas ter clareza de que tal espaço sócio-ocupacional tem limites (como todos os outros) e que sua função social é assumir um novo padrão de respostas às expressões da 106 “questão social”, desonerando o capital dessa tarefa e, assim, privilegiando o projeto neoliberal (p.101). Acreditamos que um dos maiores desafios para os assistentes sociais que concretizam seu exercício profissional nas ONGs é ultrapassar o imediatismo e a aparência que definem o cotidiano, bem como superar a necessidade de respostas imediatas às necessidades sociais. Não estar atento às contradições e aos limites (im)postos pela conjuntura de reestruturação do capital leva a uma legitimação do projeto hegemônico neoliberal, contribuindo para obscurecer a luta de classes no século XXI e para fortalecer o consenso e a adesão da classe trabalhadora aos interesses do capital. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA V) Revista Ser Social (UnB): 1. Deficiência e cuidado: por que abordar gênero nessa relação? GUIMARÃES, Raquel. Revista Ser Social, Brasília, v.10, nº 22, p.213-238, jan/jun.2008. Resumo: Um estudo realizado na Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência (Prodide), órgão do Ministério Público, dividiu-se em duas etapas: pesquisa documental, com a análise de 48 processos, e pesquisa etnográfica, com o acompanhamento de 21 sessões de atendimentos da Prodide. Os resultados mostraram que as mulheres são as principais figuras que exercem o papel do cuidado de pessoas deficientes e que a ausência ou inexistência da figura feminina como cuidadora do/a deficiente na família, gera, em muitos casos, a responsabilidade do Estado em cuidar. Os dados apontam a necessidade de se considerar a desigualdade de gênero na elaboração de políticas sociais no âmbito da deficiência e de se incluir mulheres cuidadoras como sujeitos passíveis de ter acesso a direitos sociais básicos. Palavras-chave – cuidado; gênero; deficiência; justiça social O artigo buscou analisar o cuidado, não como uma condição para sobrevivência, mas como uma questão de justiça social e um princípio ético que rege a vida em sociedade. O estudo buscou analisar o cuidado além das fronteiras da responsabilidade feminina e familiar, adentrando a esfera pública e, também, como responsabilidade do Estado e da sociedade (p.215). 107 O cuidado como condição de vida humana deve ser entendido não apenas como um problema familiar, mas, sobretudo, como uma “questão social” e política (p.222). A família é a instituição que frequentemente executa e se responsabiliza pelo cuidado, no entanto, quando as relações familiares não existem ou se configuram como uma ameaça à pessoa, a responsabilidade é transferida para o Estado (Santos, 2003, p.224). O cuidado, quando analisado no contexto familiar ou nas relações sociais mais próximas do deficiente, é geralmente, exercido por mulheres. Para muitas dessas mulheres que cuidam e para o círculo social à sua volta, o cuidado é algo natural. (p.226-227). A naturalização do cuidado como uma tarefa de mulheres ocorre, frequentemente, em instituições hospitalares por equipes que lidam diariamente PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA com os pacientes (p.229). Segundo Tronto (2007), o cuidado deve ser exercido por todos a fim de melhorar o convívio social e contribuir para a construção de uma sociedade democrática. No entanto, não haverá democracia enquanto as relações de cuidado não forem relações de igualdade. Dessa forma, não se deve negligenciar as relações de desigualdade, especialmente de gênero, que envolvem o exercício do cuidado. É preciso repará-las, desconstruindo a naturalização do cuidado como uma tarefa feminina e implementando políticas públicas que abranjam as cuidadoras de deficientes (p.230). O Estado intervém nos casos de deficientes em situação de vulnerabilidade social por duas razões: para delegar o cuidado para si ou terceiros e para compartilhar o cuidado com a família (p. 230), por intermédio do BPC. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) consiste em uma transferência de renda para idosos ou pessoas com deficiência grave, no valor de um salário mínimo por mês. Só podem receber o benefício famílias cuja renda mensal per capta seja inferior a um quarto de salário mínimo, e, no caso das pessoas deficientes, a deficiência deve ser incapacitante para a vida independente e para o trabalho. O BPC é financiado pelo Fundo Nacional de Assistência Social e as transferências independem de contribuições prévias para o sistema de seguridade social (p.233). Fica registrado então mais um exemplo claro de focalização das políticas públicas. O Estado que deveria garantir o direito a todos os cidadãos 108 necessitados, cria critérios de seleção para o recebimento do benefício, excluindo alguns cidadãos, e transferindo o direito para a esfera do favor, da caridade, da filantropia. O entendimento do BPC como uma política individualizada não permite que as cuidadoras de deficientes sejam protegidas pela lei. Se elas deixam o trabalho fora do lar para cuidar da pessoa deficiente, o Estado não garante sua proteção (p.233). Sendo assim, fica evidenciada a necessidade de uma política social pública voltada para as pessoas cuidadoras de deficientes, uma vez que as mesmas ficam impossibilitadas de se inserirem no mercado de trabalho, pois são requisitadas em tempo integral pelos deficientes, mas em contrapartida, precisam de uma renda para a subsistência. Embora haja, em alguns casos, uma tentativa do Estado em proteger a PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA pessoa deficiente em situação de vulnerabilidade, por outro sua atuação é legalmente limitada e, nesses casos, o deficiente fica a mercê de ações caritativas de terceiros (p. 234) – saindo da esfera do direito para a esfera da filantropia, do favor. É preciso compreender o cuidado como uma prática útil e necessária para o convívio social e para a construção de uma sociedade democrática. 2. Infância, adolescência e “terceiro setor” no Distrito Federal. COÊLHO, Ailta Barros de S. R.; MATIAS, Ana Paula G.; ASSUNÇÃO, Cristiane Rodrigues; GONÇALVES, Dimas C.; PAIXÃO, Eleuza Rodrigues; REIS, Maristela Alves dos; SANTOS, Marlene de Jesus S. Revista Ser Social, Brasília (DF), nº 9, p.277-312, 2001. Resumo: Este artigo trata da expansão do “terceiro setor”, verificada nas duas últimas décadas. Esta expansão pode ser atribuída a duas diferentes ordens de razões: a) a adoção de um conjunto de prescrições que datam dos anos 1940, que segundo Anderson (1996, p. 9) constituem uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de Bem-Estar Social; b) a transferência do atendimento das demandas sociais ao chamado “setor público não estatal”, ou “terceiro setor”, sob o argumento de que este é, supostamente, o espaço propício à realização plena da “cidadania”. Palavras-chave: não informado. O artigo tem como eixo teórico o debate contemporâneo sobre a retração do Estado e a responsabilização da sociedade civil, através das 109 organizações do “terceiro setor”, denominadas organizações não- governamentais (ONG’s), na prestação de serviços públicos, com ênfase na questão da infância e adolescência (p. 278). Nesse contexto de retraimento do Estado no que concerne à prestação de serviços sociais, forjam-se as condições para a transferência do atendimento das demandas sociais ao chamado “setor público não-estatal” ou “terceiro setor”, sob o argumento de que este seria supostamente o espaço propício à realização da cidadania, em contraponto a um aparelho estatal rígido, burocratizado, incapaz de possibilitar aos seus cidadãos e exercício da autonomia e da participação na gestão de serviços (p.279). Segundo Cardoso (1997, p.8) o “terceiro setor” assim se denomina por constituir-se uma esfera que não é Estado (primeiro setor, o público), nem é mercado (segundo setor, o privado), sendo, pois, composto pelo universo das PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA instituições filantrópicas dedicadas à prestação de serviços sociais, as entidades de defesa de direitos, as múltiplas experiências de trabalho voluntário, assim como a filantropia empresarial (p. 283). No Brasil, a questão do repasse de recursos públicos a entidades sem fins lucrativos, e, portanto, do “terceiro setor”, seja através de isenções fiscais, seja de forma direta, remonta às primeiras décadas do século XX (p.285). A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre as isenções a essas entidades, prescreve em seu Artigo 195, parágrafo 7º: “são isentas da contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atenderem os requisitos estabelecidos em lei” (p. 286). A Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) traz uma definição de entidades em seu Artigo 3º, nos seguintes termos: “Considera-se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos” (p.287). A Lei nº 9.73220, de 11 de dezembro de 1998, conhecida como Lei da Filantropia, em seu Artigo 55, inciso III, define entidade beneficente e de assistência social, como aquela que “promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência” (p.287). 20 Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências. 110 Finalmente, a promulgação da Lei nº 9.790, de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip’s), propõe-se a abarcar o amplo espectro das entidades, desta vez pela definição “sem fins lucrativos” (p.287). Registra-se no Brasil, nos últimos anos, um crescimento considerável da filantropia empresarial, incentivada pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), o qual estimula a ação filantrópico-empresarial com iniciativas bastante inovadoras como: a empresa amiga da criança, selo de combate ao trabalho infantil, dentre outras. Todas elas, diga-se, associadas à construção de uma imagem de respeitabilidade das empresas patrocinadoras, bem como, em absoluta consonância com as possibilidades legais de dedução (p.291). PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Assim como as entidades do “terceiro setor”, a atuação do voluntariado também demanda um marco legal específico, em função da natureza própria da atividade voluntária, razão pela qual foi promulgada a Lei nº 9.60821, de 18 de fevereiro de 1988, a qual define o serviço voluntário, assim como em que circunstância poderá ser desenvolvido (p.291). Em seguida, os autores abordam questões específicas da pesquisa realizada no Distrito Federal, sobre as quais não nos deteremos aqui. Nas considerações finais, os autores pontuam que a pesquisa permite afirmar que se tratando do “terceiro setor” e sua relação com o Estado, sobretudo no que tange à questão do fundo público e sua transferência para as entidades, há ainda muito a ser feito, pois é visível a dificuldade das entidades de obterem financiamento público. Nesse contexto, é inevitável a responsabilização da sociedade civil, que atende aos apelos tanto na perspectiva de oferta de mão de obra voluntária, como também assumindo o financiamento dos serviços prestados através de doações e contribuições financeiras (p. 309). A afirmativa acima parece favorecer a desresponsabilização do Estado de assumir as políticas sociais públicas, transferindo-as para o “terceiro setor”, via recursos públicos. Acreditamos que tal transferência resulta na não garantia de acesso aos direitos sociais e mais, na transmutação dos mesmos em favor. 21 Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. 111 3. A Previdência Social no Governo Lula – os desafios de um governo democrático e popular. MARQUES, Rosa Maria. Revista Ser Social, Brasília nº 11, p. 9-28, 2002). Resumo: Este artigo trata dos principais problemas que o Governo Lula irá enfrentar em relação à Previdência Social. O primeiro deles é resgatar a concepção de proteção social prevista na Seguridade Social, não permitindo que seu superávit continue a ser utilizado como elemento do resultado primário das contas do governo exigido pelo FMI. O segundo é inverter a trajetória do mercado de trabalho dos últimos dez anos, o que determinou a redução do nível da arrecadação das contribuições. O terceiro é defender o princípio da solidariedade presente no regime de repartição da Previdência Social, e o quarto é enfrentar a complexidade que envolve qualquer proposta de reforma do regime dos servidores ou de sua aproximação ao regime dos trabalhadores do setor PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA privado. Palavras-chave: não informado. A previdência social foi pensada pelos constituintes para ser parte integrante da seguridade social e que essa última foi criada enquanto rede de proteção para a sociedade brasileira (p.12). Ressaltamos que o tripé da seguridade social é composto pela previdência social, saúde e assistência social. Dessa maneira, considerando o conceito de seguridade social, é absolutamente inadequado tratar isoladamente as contas da previdência social. Se o conceito de seguridade social é incorporado, o resultado deficitário antes apresentado se transforma no seu contrário. Em 1999, por exemplo, a previdência social - isoladamente – registrou déficit equivalente a 1% do PIB, mas a seguridade social apresentou superávit de R$ 16,3 bilhões, correspondendo a 1,7% do PIB. Em 2001, adotando-se o mesmo critério, o superávit da seguridade social aumentou para R$ 32,1 milhões, cerca de 2,6% do PIB, quando a previdência social registrou – isoladamente – déficit de 1,08% do PIB (p. 13-14). A preocupação em acentuar o déficit da previdência social e em omitir a existência de um superávit significativo na seguridade social tem por objetivo o fato de o país estar voltado unicamente para a produção desse excedente. Vale destacar, além disso, que esse martelar constante sobre o déficit previdenciário já teve suas consequências. Atualmente, até mesmo políticos de partidos de esquerda consideram que o sistema é deficitário e que precisa ser realizada uma 112 reforma. Tal compreensão, como visto anteriormente, contraria a ideia de tratar o social como um todo, no interior da seguridade social. Observou-se, até o momento, que a seguridade social registra superávit não desprezível e que os problemas financeiros da previdência social são fundamentalmente reflexo da política econômica desenvolvida ao longo de todo esse período em que o país é refém da dívida externa (p. 21). Sabe-se, desde a divulgação dos resultados do censo de 1991, quando pela primeira vez ficou evidente que a população brasileira estava ficando cada vez mais velha e crescendo mais lentamente, que os reflexos sobre as despesas com benefícios em manutenção se farão sentir, pois o tempo de permanência do aposentado no sistema, recebendo aposentadoria, tende a aumentar (p. 26). Isso significa que, do ponto de vista “contábil/financeiro”, não há razões para as campanhas que clamam por reformas. Porém, mais do que isso, o artigo PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA buscou resgatar os princípios que fundamentam o sistema de repartição, mostrando como ele foi desenhado para ser um instrumento de distribuição de renda. Como vimos, o Estado minimiza sua intervenção nas políticas sociais. Nesse sentido, afirmar que a previdência social é deficitária é um bom argumento para justificar o não investimento em políticas sociais. Este discurso faz parte da política neoliberal que desqualifica o Estado e o público, em detrimento do privado. 4. A ação dos trabalhadores na consolidação da Assistência Social como direito. BEHRING, Elaine Rossetti. Revista Ser Social, Brasília, nº 12, 2003. Resumo: O presente artigo debate os desafios da construção da política de assistência social, considerando a cultura política brasileira secular e a contrareforma do Estado nos anos 90. Estes são elementos que vêm obstando a seguridade social no país. Na sequência o artigo analisa o papel dos trabalhadores no campo da assistência, tendo em vista a perspectiva da acessibilidade aos direitos e a necessidade de uma nova cultura institucional, ética e política, voltada para o público. Nesse sentido, coloca-se um novo perfil de trabalhadores da área. São articuladores que fortalecem a construção de uma reforma democrática do Estado, na qual se insere a assistência como política de seguridade. Palavras-chave - Contra-reforma Neoliberalismo. Ffilantropia. do Estado. Seguridade social. 113 O artigo destaca de início, uma cultura política marcadamente antidemocrática e antipública, e que atravessa o Estado e a sociedade brasileira, do Oiapoque ao Chuí, mesmo considerando particularidades regionais. No campo do enfrentamento das expressões da “questão social”, essa cultura manifestou-se historicamente por ações que oscilaram entre o assistencialismo, a tutela e o favor de um lado, e a repressão de outro, diga-se pela distância em relação à ideia de direito. O liberalismo e seu mix com o escravismo que gerou nossa forma “à brasileira” (p. 40). O drama crônico brasileiro exprimiu-se, desta vez, por meio do projeto neoliberal, fundado na macroeconomia do Plano Real, conduzido por FHC, no qual as expressões da “questão social” foram “enfrentadas” por meio de políticas focalizadas e compensatórias, afastando-se do conceito constitucional de seguridade ou ignorando-o solenemente (p.41). PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Nesse contexto, o Estado se retraiu, deixando de investir em políticas sociais, alegando ser necessário reduzir os custos, transferindo para a iniciativa privada a responsabilidade de enfrentar as expressões da “questão social”, decorrentes exatamente da relação de exploração do capital. Com isso, as políticas perdem seu caráter universal, passando a ser focalizadas, isto é, destinada apenas a um grupo previamente selecionado. Como direito gratuito e não contributivo, o direito assistencial não se vincula a qualquer tipo de contribuição, e as entidades, mesmo privadas, que o viabilizam não podem auferir lucros (p.45). Uma nova condição ético-política da assistência social requisita uma nova mentalidade entre os trabalhadores e também entre os governantes/gestores (p.48). Uma contribuição importante para pensar o perfil desse novo trabalhador voltado para a coisa pública, numa reforma democrática do Estado (e da sociedade) no Brasil pode ser encontrada em Nogueira (1998). Este autor sistematiza suas formulações em contraposição a duas tendências. Primeira, a do senso comum alimentado pela mídia e que formou uma opinião pública negativa sobre os trabalhadores dos serviços públicos, operação que fez parte da construção de um processo de deslegitimação dos serviços públicos e da organização sindical dos servidores, um componente central na contra-reforma do Estado dos anos 1990, a qual objetivou o ajuste fiscal e as privatizações. Segunda, a do ceticismo e desânimo dos trabalhadores, que gerou e gera um clima de ausência de compromissos, de alheamento para com as questões substantivas e dispositivos legais, ou de outro lado, uma atitude meramente 114 corporativa em torno tão somente das condições de trabalho, ou seja, sem responsabilidade com o público (p.50). A ética tem o papel de educar os sentidos e orientar as escolhas na busca de melhores soluções e valores, num mundo sacudido por contradições. A agudização das expressões da “questão social” (no final do século XX), mais do que nunca para a autora, reivindica que a ética esteja imbricada ao exercício profissional dos que com elas lidam em seu cotidiano. A cotidianidade, no entanto, pressiona pelo fatalismo, o imediatismo, o senso comum e o culto da ação pela ação, sendo um território eminentemente contraditório (p.52-53). Nesse sentido, a socialização das informações referentes aos direitos coloca-se como central para o fortalecimento dos usuários (SILVA, 2000, p. 130), tanto individual quanto coletivamente. Nessa direção, aponta a prioridade para o trabalho com grupos e o fortalecimento da dimensão coletiva. Outro aspecto PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA importante e que envolve a questão ética é a relação criteriosa e transparente com os recursos públicos, que se impõe aos gestores/trabalhadores (p. 55). Os trabalhadores são, portanto, imprescindíveis e estratégicos na consolidação da política de assistência social, dentro de uma reforma democrática do Estado, tal como preconizada na Constituição de 1988, no seu conceito de seguridade social, e pela Loas. No entanto, a possibilidade histórica desse profissional de articulação vincula-se à combinação entre valorização dos trabalhadores, com melhores condições de vida e trabalho, e o redirecionamento das políticas públicas, particularmente a da assistência social, reduzida nos anos FHC a ações compensatórias e focalizadas, muitas vezes implementadas a partir de ações alienadas, reiterativas, repetitivas, enfim, cotidianas, bem distantes da ideia de práxis que orienta o perfil aqui delineado, que atua na perspectiva do direito; ou pior, por leigos voluntários sem coordenação técnica consistente. VI) Caderno CRH (UFBA): 1. As empresas em sociedades contemporâneas: a responsabilidade social no Norte e no Sul. CAPPELLIN, Paola e GIFFONI, Raquel. Cad. CRH, Salvador, vol.20, nº 51, p.419-434, dez. 2007. Resumo: Neste artigo a difusão do lema da responsabilidade social é resgatada pela analise de três percursos internacionais: EUA, Brasil e União Europeia. No primeiro caso, a vasta literatura sociológica americana relata as 115 preocupações e as pressões de diferentes atores sociais dirigidas às empresas americanas, ao longo dos anos 1960. No Brasil, as primeiras elaborações provêm de associações empresariais nos meados dos anos 60 e se ampliam justo quando a sociedade, no fim dos anos 1990, demanda prosseguir na direção a integrar o compromisso da aplicação das normas e direitos do trabalho. Na União Europeia, o lema da responsabilidade social é introduzido nos finais dos anos 1990 envolvendo o compromisso de fazer retroagir a alta taxa de desemprego estrutural. Na última seção, a análise comparativa internacional sugere recompor o quadro dos diversos conteúdos da responsabilidade social a partir da grande questão que está em debate nas sociedades: recompor o compromisso de fortalecimento do vínculo de emprego como fonte de cidadania social. Palavras chave: Responsabilidade social. Empresas. Empresas na PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA sociedade. Brasil e empresas. Cultura empresarial. Nos EUA, a sinergia que permitiu a introdução do lema da responsabilidade social foi fomentada pelas pressões políticas e pelas críticas públicas aos negócios das grandes corporações (p.420). Essas diversas formas de pressão, exercidas sobre as empresas nos EUA, nos anos 1960-1977, evidenciam o ajuste das práticas das empresas no que diz respeito à configuração e à composição de seus empregados; à defesa dos direitos humanos no seu interior e (ou) nas sociedades onde comercializam seus produtos; à escolha dos mercados consumidores; e à escolha privilegiada de clientes internacionais. Assim, o círculo de atores e instituições que sugerem a RSE é um cenário que não é prefixado. Ao contrário, ele se expande e se articula com a agenda nacional, de acordo com a capacidade de mobilização de grupos e setores organizados, bem como em função de sua vitalidade em proporcionar a formação de porta-vozes que interpretem as exigências dispersas na sociedade (p.423). Se o interesse mundial empresarial pela responsabilidade social parece apresentar-se com mais ênfase na década de 1990, no Brasil, a emergência desse lema tem início nos anos 1960, quando algumas associações empresariais introduzem valores e princípios éticos como componentes da gestão da empresa. Mas se constitui como parte da posição que critica a atitude 116 tradicional do empresariado, até então profundamente marcada por comportamentos autárquicos e autoritários (p.423). Nos anos 1990, a década em que as empresas buscavam reestruturar-se para aumentar sua competitividade no mercado internacional, alguns diretores – e especialistas em gestão de empresas – associaram as iniciativas de responsabilidade social da empresa com propostas para racionalizar (reduzir) custos, aumentar as vantagens competitivas e administrar os riscos e a reputação de suas empresas. As repercussões internacionais de alguns indicadores sociais (incidentes de trabalho, trabalho infantil, trabalho forçado, entre outros), ao proporcionarem uma imagem desfavorável, levaram algumas empresas brasileiras a priorizar seu envolvimento em algumas áreas específicas, entre as quais a pobreza, a violência, a educação e a proteção ao meio ambiente. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA A responsabilidade social da empresa tornou-se, assim, parte de uma estratégia mais ampla de legitimidade, uma maneira de limpar a imagem maculada dos empresários e das empresas, considerados por muitos como responsáveis pela concentração da riqueza e pelo caráter cada vez mais especulativo dos investimentos financeiros. Em outras palavras, muitas empresas e seus dirigentes brasileiros utilizaram-se do lema da responsabilidade social da empresa para restabelecer a confiança dos trabalhadores – aqueles que tinham permanecido empregados – após as significativas fusões, reestruturações e modernizações internas para aumentar sua competitividade e, sobretudo, consolidar a fidelidade dos consumidores e a aceitação da coletividade. Numa época de mercados de trabalho flexíveis e de desregulamentação dos custos da mão-de-obra, a responsabilidade social permite às empresas amenizar os efeitos desses processos (p.424). Ou seja, por trás do discurso de preocupação com o social e da necessidade de “ajudar” o Estado a enfrentar as expressões da “questão social”, está uma estratégia das empresas, buscando garantir legitimidade, melhoria da sua imagem, fidelidade dos seus consumidores, com o intuito de manter e/ou ampliar sua margem de lucros. No fim dos anos 1990, em uma nova conjuntura política, as iniciativas empresariais de responsabilidade social aumentaram o leque de entendimento desse lema. Nesse momento, é ampliada a parceria entre Estado e sociedade, estimulando-se o desenvolvimento do chamado “terceiro setor”. Inspiradas no 117 modelo norte-americano, muitas empresas privadas (nacionais e multinacionais), no Brasil, abraçaram essa política, aumentando o número de fundações empresariais, financiando organizações sem fins lucrativos e instituindo departamentos de responsabilidade social nas empresas (p.425). Em decorrência das políticas neoliberais e da contra-reforma do Estado brasileiro, temos uma série de mudanças no mundo do trabalho, tais como: aumento de desemprego estrutural, aumento das subcontratações, necessidade do trabalhador tornar-se polivalente, perda dos direitos trabalhistas etc. Assim sendo, as empresas passam a investir na responsabilidade social com o intuito de minimizar os impactos negativos, além de atrair os trabalhadores, que se sentem bem por atuarem em uma empresa preocupada com o “bem comum”. Além disso, algumas instituições aproveitam para incentivar o trabalho voluntário. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Quanto ao trabalho voluntário, preocupa o fato de, na maioria das vezes, ser requisitado como mão de obra barata e, também, pelo fato de, por mais boa vontade que a pessoa possa ter, não necessariamente ela tem o conhecimento técnico para desempenhar tal função, tirando o posto de trabalho de um profissional apto. Parece claro que há uma preocupação em chamar a atenção da empresa, a fim de que ela aprimore a capacidade de somar suas funções, renovando seu envolvimento na recuperação dos elos sociais de reciprocidade na sociedade contemporânea. O emprego, nesse contexto, é apontado como a questão central. As empresas, como agentes econômicos, são solicitadas a transformarem-se em espaços em que essa meta é adotada como parte da responsabilidade social. Entre os exemplos de ações a serem promovidas, são citadas: estimular e incentivar o aumento da qualificação dos trabalhadores; oferecer fontes de trabalho referentes ao controle de acidentes, criar um ambiente seguro e capaz de proteger física e psicologicamente quem nele trabalha; proporcionar a igualdade de oportunidades entre os sexos no acesso à ascensão e à carreira. Essas metas de responsabilidade não isolam a empresa do contexto social, mas, justamente por solicitarem um aprofundamento de seu papel social, recuperam os vínculos, as conexões institucionais, isto é, solicitam o envolvimento em respeito às regras e às normas legais que foram pactuadas, juntamente às instâncias reguladoras: o Ministério do Trabalho, as Prefeituras, 118 as entidades de representação de interesses, dos trabalhadores, dos empregadores, dos consumidores (p.427-428). As perspectivas, as políticas e as redes institucionais não parecem ser uniformes quanto à proposta da responsabilidade social nos EUA, no Brasil e na União Europeia, apontam as autoras. Se, por um lado, as dinâmicas da globalização ampliam esse lema, por outro, os estímulos de adesão não homogeneízam os entendimentos que acabamos de relatar. Com efeito, a difusão de iniciativas de responsabilidade social é parte do ajuste do comportamento empresarial nos EUA. No Brasil, constitui-se como uma pluralidade de iniciativas encampadas diretamente pelas empresas até o início dos anos 2000. E, na União Europeia, é uma solicitação central das instâncias multilaterais que estimulam as empresas a responderem à atual crise do emprego. Esses exemplos constituem três portas de entrada para a PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA problemática da responsabilidade social (p.431). No Brasil, as motivações – os moventes – do lema da responsabilidade social da empresa ocorrem com o ajuste e a renovação dos sentidos e dos conteúdos programáticos em períodos distintos. No momento inaugural, entre os anos 1960 a 1980, esse é um lema que se difunde, em âmbitos empresariais associativos bastante restritos, mas ativos, que buscam, inicialmente, conquistar a legitimidade na sociedade – que se preparava para recuperar as dinâmicas democráticas –, pela introdução de valores éticos nas orientações empresariais. No segundo momento, entre 1990 e 2002, são as próprias empresas como agentes e atores sociais que encampam a proposição. A diretriz mais em voga é a de realizar práticas e programas de filantropia assistencial. Nessa conjuntura, a autonomia da empresa privada, com ampla margem discricionária, aproveita a reforma do Estado de 1994, desprestigia a rede de reciprocidade social entre emprego e empresas, e se direciona para o apoio a iniciativas do “terceiro setor”, o qual desenvolve programas de assistência social. Isso é possível porque, após os anos 1994, inaugura-se, de acordo com as diretrizes constitucionais, a divisão das competências do Estado, no que tange à seguridade social. A prerrogativa de assistência social pública para a população situada à margem da integração ao emprego é ampliada até pelo envolvimento do “terceiro setor”. As empresas denominam, como práticas de responsabilidade social, vários programas de assistência a essas populações, os quais vêm sendo desenhados com procedimentos de frágil diálogo público (p.431-432). 119 Nesse contexto, parece claro que a plataforma de maximização dos lucros, fomentada pelo maior poder dos investidores na gestão das empresas, fez alentar a agenda do desenvolvimento e bem-estar. É justamente essa tentativa política de reaproximar os desafios do crescimento do bem-estar que evidencia o quanto é explícito o desejo, por parte das diretrizes da União Europeia, de reordenar os processos que têm reduzido a coesão social: a expansão internacional das privatizações e a liberalização do mercado (p.432-433). O lema de responsabilidade social sugerido na União Europeia acentua o fomento de emprego de qualidade, a ampliação de cuidados contra práticas não discriminatórias de recrutamento, a salvaguarda dos direitos trabalhistas, o aprimoramento da profissionalização, a modernização dos processos de produção, a parceria e o diálogo social de desenvolvimento local. No contexto brasileiro, essas metas parecem pouco enfatizadas. As PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA práticas filantrópicas nem sempre conseguem superar o imediatismo das proposições assistenciais e corrigir seu instável e irregular alcance social (p.433). É interessante acompanhar e detalhar, tendo como pano de fundo o contexto internacional, a maneira como as instituições econômicas brasileiras se dispõem a alterar sua cultura autocrática, redefinindo-se entre os muitos atores sociais que, na sociedade contemporânea, inovam sua responsabilidade no seio da regulação social pública. 2. Crítica social e responsabilização empresarial: análise das estratégias para a legitimação da produção siderúrgica na Amazônia Oriental. CARNEIRO, Marcelo Sampaio. Cad. CRH [online], ago 2008, vol.21, nº 53, p. 321-333. Resumo: Neste artigo discutimos o processo de adoção de práticas de responsabilidade social Responsabilidade Social Empresarial (RSE) por empresas siderúrgicas na Amazônia Oriental. Nele descrevemos as estratégias desenvolvidas pelas empresas para legitimar sua atuação face às críticas relativas ao uso de trabalho escravo na produção de carvão vegetal. Os resultados obtidos mostram que a partir da ação da crítica social uma parcela importante dessas empresas foi levada a assumir o compromisso da erradicação do trabalho escravo na sua cadeia produtiva, expresso pela constituição do Instituto Carvão Cidadão e pela adoção de um processo de auto-certificação. Segundo nossa abordagem, a adoção de práticas de RSE em campos econômicos submetidos a forte contestação social deve ser entendida com um 120 processo de responsabilização social, no qual dois aspectos se destacam: a atuação da crítica social e a capacidade de reação das empresas, segundo as diferentes dotações de capital (financeiro, tecnológico, simbólico) que cada uma delas dispõe. Palavras chave: Ação social. Responsabilidade social das empresas. Trabalho escravo. Indústria siderúrgica. Amazonas Oriental. A criação do Instituto Carvão Cidadão22 representa um marco nessa nova orientação por parte das empresas siderúrgicas de Carajás, pois a atuação do Instituto vem permitindo a essas empresas a passagem de uma posição defensiva para a de atores exemplares no combate ao trabalho escravo (p.330). Parece inacreditável falarmos de trabalho escravo em pleno século XXI, mas sabemos que, infelizmente, ainda é uma realidade em nosso país. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Na filosofia da responsabilidade social a preocupação com a postura ética, transparente deve se dar em toda a cadeia produtiva. Nesse sentido, as empresas se preocupam em verificar se em algum momento do processo, algum de seus fornecedores diretos ou indiretos está utilizando mão de obra infantil ou trabalho escravo, por exemplo. Em 2006, o governo paraense promoveu uma revisão nos incentivos fiscais concedidos para as siderúrgicas, avaliando os compromissos adotados e os efetivamente realizados (p.332). Nessa revisão, três empresas (Siderúrgica Ibérica, Cia. Siderúrgica do Pará, e Usina Siderúrgica Marabá) perderam os incentivos fiscais por não terem investido suficientemente em fontes sustentáveis para produção de carvão vegetal e pela existência, no caso das duas últimas, de ocorrências de trabalho escravo na cadeia de abastecimento desse insumo (p.332). Segundo a hipótese de investigação proposta no artigo analisado, o elemento crítico central para a compreensão dessa evolução é a atuação dos diversos atores engajados na luta pela erradicação do trabalho escravo na produção de carvão vegetal. De acordo com esse argumento, a assinatura por parte das empresas da “Carta-Compromisso pelo fim do trabalho escravo na produção de carvão vegetal e pela dignificação, formalização e modernização do 22 O Instituto Carvão Cidadão (PA) tem como objetivo promover a responsabilidade social, garantir a ética, a paz e a cidadania, possibilitando a dignidade do trabalhador da cadeia produtiva do ferro gusa do Polo Industrial de Carajás. Fonte: <http://www.carvaocidadao.org.br/missao/>. Acesso em 12 ago. 2013. 121 trabalho, na cadeia produtiva do setor siderúrgico” e a criação do Instituto Carvão Cidadão constituíram-se numa resposta a essa atuação (p.333). Vale ressaltar, sob o risco de cairmos numa interpretação idealista, que esse novo comportamento empresarial ocorreu num contexto de forte elevação do ferro gusa no mercado mundial, portanto, de melhoria de rentabilidade dessas empresas, que, ademais, beneficiam-se de importantes subsídios governamentais, na forma de isenções e incentivos fiscais (p.333). Sabe-se que muitas das empresas que investem em programas e projetos sociais os fazem com o intuito de angariar incentivos fiscais. Os autores, no entanto, enfatizam: “podemos dizer que estamos diante de um processo de responsabilização social, no qual as empresas são pressionadas a assumir responsabilidades (que elas inicialmente rejeitaram) por conta da atuação de ONGs, dos movimentos sociais e do aperfeiçoamento da PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA regulação do Estado” (p.334,) o que nos faz entender a responsabilidade social como um ajuste, uma adequação das empresas às novas formas de atuar no mercado. . O “ativismo social” empresarial e o seu viés antidissensual. BARBOSA, Attila Magno e Silva. Cad. CRH, ago. 2009, vol. 22, nº 56, p.325-343. Resumo: Este trabalho consiste em uma análise da responsabilidade social empresarial (RSE) como um meio de supressão da política e esfera de manifestação do dissenso. A atuação de organizações como o GIFE (Grupo de Institutos Fundações e Empresas) e do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social tem contribuído significativamente para a legitimação das ações de RSE como fontes produtoras de soluções para problemas sociais. Nesse sentido, entendemos que o fundamento ideológico dessa situação encontra-se em um discurso que visa a minimizar o papel do Estado como agente promotor de desenvolvimento social e atribuir aos pobres, como indivíduos, a responsabilidade pela permanência ou não na condição de pobreza. Tais práticas promovem o envolvimento dos beneficiados nas soluções de seus problemas, o que parece ser positivo do ponto de vista da criação de uma esfera de tomada mais democrática de decisões, todavia é preciso ter em mente que os saberes desses beneficiados só são considerados a partir de um esvaziamento do caráter de posturas efetivamente dissenssuais. Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial. Ativismo social empresarial. Sociedade civil. Novo associativismo civil. Dissenso. 122 O associativismo civil, principalmente das ONGs, não apresenta posturas efetivamente contra-hegemônicas, mas apenas corretivas dos danos causados pela lógica do capitalismo global. Ao mercado interessa um tipo de inserção social que ocorra pela via dos acessos ao crédito e ao consumo, e não pela via do exercício de uma cidadania crítica no contexto de uma esfera pública realmente ampliada. Desse modo, o Estado não é operacionalizado para promover igualdade e justiça social, mas sim para gerenciar necessidades não contempladas e carências não suprimidas de indivíduos convertidos em uma massa estatisticamente seccionável e quantificável (p.325). Isso posto, falar em RSE pode parecer descabido, mas não o é, pois ela é apresentada pelo discurso de diversos atores sociais como um dos caminhos possíveis para a construção de novas formas de promoção de cidadania e de inserção social, não mais centradas na figura do Estado, mas sim nas chamadas PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA parcerias intersetoriais. Um tipo de cidadania que elide a figura do Estado como esfera pública em que a vida em comum pode ser pensada e o converte em simples esfera de gestão de carências e necessidades de uma massa global de indivíduos que passa a ser gerida por um conjunto de técnicas que os reduz a simples estatística (p.326). Ante esse quadro, nossa hipótese é de que as ações de RSE estão inscritas no conjunto de técnicas de gestão operacionalizadas para o atendimento de necessidades e carências locais, e não para a viabilização de uma condição plena de cidadania, como alardeia o discurso que sustenta essa lógica (p.326) - até porque, quem pode garantir a cidadania plena é o Estado. No começo da década de 1990, iniciou-se no Brasil um intenso debate no âmbito do mercado e da sociedade civil sobre a importância das ações sociais de RSE na constituição do que seria uma nova forma de pensar programas de inserção social e de defesa de direitos à cidadania. Nessa época, soou bastante inusitado que empresas capitalistas estivessem se propondo a atuar em projetos sem fins lucrativos. Porém, com o passar dos anos, ações desse tipo tornaramse corriqueiras (p.326) – apesar de termos clareza dos interesses empresariais. Tal tendência é atribuída pelo meio empresarial à crise do Estado Providência e à consequente perda de capacidade de o Estado investir sozinho na área social. Por pressões da sociedade civil, as empresas se veriam impelidas a contribuir para a produção de respostas aos problemas sociais e ambientais que afetam as realidades onde estão inseridas. 123 O argumento é o de que, em não agindo assim, elas correm o risco de ter seus produtos e serviços boicotados pelos consumidores, uma vez que, em um mundo em que o acesso às informações tem sido mais fácil a possibilidade de eles adotarem uma postura mais cônscia e reativa às eventuais ações empresariais que produzam externalidades negativas para a sociedade. Essa seria uma variável a ser considerada no planejamento estratégico das empresas (p.329). Segundo o autor do artigo aqui apresentado, os fatores cruciais para o fortalecimento da aliança entre Estado, mercado e “terceiro setor” são o grau de empoderamento atribuído para cada um dos setores e a conscientização de que todos são igualmente importantes para o estreitamento de uma relação pautada na confiança. Assim, ao Estado caberia incentivar e regular as ações socialmente PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA responsáveis; ao mercado, disponibilizar o seu know how em ferramentas de gestão na execução e avaliação dos projetos, visando a otimizar os resultados; e às organizações do “terceiro setor”, indicar os problemas sociais nos quais se deve investir, assim como incentivar a prática de ações de voluntariado. Isso porque, nessas áreas, considera-se que elas estejam qualificadas, mais especificamente as ONGs que, de modo intencional, passam a ser identificadas pelos atores do mercado como sinônimo de sociedade civil, isto é, como organizações capacitadas para uma interlocução técnica legítima, esvaziada de conteúdos “políticos” (p.329). Seguindo uma linha de pensamento que considera o “ativismo social” das empresas vinculado à lógica hegemônica do capitalismo global, Paoli (2002) entende a RSE como um tipo questionável de promoção de cidadania. Ela inicialmente faz referência ao quadro político e econômico brasileiro dos anos de 1990, em que o Estado brasileiro, devido à implementação de políticas de inspiração neoliberais, passou a fragilizar-se na sua função de investir em políticas públicas de proteção e garantia dos direitos sociais. A partir desse quadro, ela faz referência ao surgimento relativamente recente de um tipo de “sociedade civil” que inicialmente emergiu mais fortemente pela via dos movimentos sociais autônomos e politizados, em que o mote era o ativismo político pela cidadania e justiça social, e que, nos diais atuais, teria tido sua força deslocada para um ativismo civil voltado para a solidariedade social (p.333). O que temos observado é que essa transferência das políticas sociais da órbita do Estado para a órbita da iniciativa privada tem resultado no 124 esvaziamento da noção de direitos, assim como da promoção da cidadania. Tem-se o retrocesso à filantropia, à benesse. A configuração de um campo fértil para a disseminação de ações sociais de “associativismo civil” e de RSE é indicada como uma saída “possível” para a crise do Estado brasileiro. Ante esse quadro, as ações individualizadas de solidariedade social de cunho pragmático, voltadas fundamentalmente para a superação de carências e de necessidades localizadas, sobrepõem-se às ações coletivas de engajamento político que objetivam a consolidação de direitos sociais que possam dar forma a uma comunidade política constituída de sujeitos sociais ativos e não de indivíduos que se convertem em meros receptáculos da racionalidade instrumental do mercado (p.334). O que parece ocorrer é que, nos dias atuais, estamos vivendo sob a égide de uma forma de sociabilidade que se afasta cada vez mais das ideias de PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA igualdade e justiça social como configuradoras de um mundo comum para todos aqueles que não conseguem acessar o “bem estar social” oportunizado pelo mercado. Por isso, tais cidadãos são impelidos a se sujeitar, com frequência, aos serviços públicos precários e de má qualidade oferecidos pelo Estado e ao desmantelamento de todo um conjunto de direitos sociais ligados ao emprego formal – como conquistas da classe trabalhadora no decorrer do século XX –, decorrentes da imposição de uma agenda política de inspiração neoliberal que dá suporte ao modelo de acumulação flexível capitalista (p.340). Dito doutro modo, as ações de RSE não se expressam como política, no sentido de reconhecerem cidadãos dotados de direitos, mas sim como gestão, uma vez que aquilo que elas reconhecem são clientelas carentes de assistência. VII) Revista Serviço Social e Sociedade (Editora Cortez/SP): 1. O Serviço Social e a “responsabilidade social das empresas”: o debate da categoria profissional na Revista Serviço Social & Sociedade e nos CBAS. MENEZES, Franciane Cristina de. (Serviço Social & Sociedade, São Paulo, nº 103, p.503-531, jul/set 2010). Resumo: O objetivo deste texto é contribuir para o debate acerca da responsabilidade social das empresas dentro do Serviço Social. Por trás de projetos sociais, fundações sociais e patrocínios, tem um nítido interesse de classe - é uma estratégia de hegemonia. Nossa pesquisa foi motivada pelo fato 125 de que a área de "responsabilidade social das empresas" mostra-se como um novo campo de atuação para os assistentes sociais e faz-se necessários conhecer quais são seus reais objetivos. Palavras-chave: Política social. Serviço Social. Assistência social. “terceiro setor”. Responsabilidade social das empresas. A situação das políticas sociais e a sua forma de condução histórica no país (ineficiente, ineficaz e caracterizada por burocracia excessiva) se agravou de forma contundente, principalmente a partir dos anos 1990, no governo FHC, que empreendeu a contrarreforma do Estado (cf. Behring, 2003), amparado num discurso de “crise”. A submissão do país a uma orientação macroeconômica externa ficou bem nítida com a política social direcionada a uma prática apenas focalista e precária PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA no enfrentamento da “questão social”. Enquanto o desemprego estrutural e o empobrecimento da população se ampliaram em níveis alarmantes, intensificando a ocorrência de condições de trabalho precarizadas e sem vínculo empregatício, a ação reguladora do Estado ia diminuindo, passando a estimular a solidariedade e construindo modalidades de parcerias no que era para ser da sua responsabilidade para com o social (p.504). Assim, “recrutado” pelo próprio Estado no processo de contra-reforma, o “terceiro setor” é chamado para intervir na “questão social”, por meio do programa de publicização e, particularmente pelo programa Comunidade Solidária. Num contexto histórico de ações paliativas e pontuais, a iniciativa privada foi incentivada pelo Estado a atuar no campo da prestação de serviços sociais (p.504). No entanto, esse apelo à filantropia não é novidade no Brasil. A parceria entre Estado e sociedade civil já vem sendo costurada desde a década de 1930 e intensificada ao longo dos anos, oscilando entre ampliações e retrações, como busco demonstrar ao longo desta dissertação. Nos anos 1990, com a retração do Estado no investimento em políticas sociais públicas, essa parceria se renova e a iniciativa privada assume algumas ações sociais, fortalecendo uma postura clientelista. Reforçando o discurso da ineficiência do Estado o “terceiro setor” atua por meio da refilantropização, nas expressões da “questão social”. 126 Para isso, podem contar até com o auxílio governamental, via parcerias, tendo as ONGs como “pontes” e/ou via deduções de impostos devidos ao Estado, respaldadas por leis federais (p.505). Essa busca pelo consenso está presente nos discursos favoráveis à atuação privada nos atendimentos sociais como forma de ajudar o Estado, o qual já não conseguiria dar conta das mazelas sociais devido a uma crise financeira, a uma burocracia excessiva, aliada a altos índices de desemprego, a uma miséria crescente e à violência, que se tornou um problema crônico. Assim, conforme o discurso dos empresários, seria necessária a participação de todos para a diminuição dessas “desigualdades sociais”. Aí reside o discurso do consenso, ao se declarar que todos têm sua parcela individual de responsabilidade e que devem atuar juntos para o “bem comum” (p.507). Além do apoio de todos, difunde-se a cultura da crise que de acordo com PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA Mota (2000), consiste na ideia de que a crise atinge igualmente a todos e que para soluciona-la é preciso sacrifícios e consensos. Mas é essencial destacar que a RSE, enquanto estratégia de acumulação, se apoia em discursos de “cidadania empresarial”, mas está comprometida com seus objetivos reais que aparecem mascarados por “intenções humanísticas” e pretensamente desinteressadas financeiramente (p.507). A RSE adotou discursos de defesa da cidadania, da democracia, da participação social, da solidariedade e da parceria para o enfrentamento da “questão social” como uma estratégia ideológica, visando facilitar a ampliação de seus níveis de acumulação. Assim, o termo cidadania foi banalizado e aparece de forma genérica em seu discurso, tanto como democracia e solidariedade. A expressão “cidadania empresarial”, largamente utilizada para demonstrar as ações de preocupação social dos empresários, serve apenas para legitimar seu discurso, uma vez que a palavra cidadania assume grande peso na cultura brasileira, dadas as lutas e resistências por seu alcance, principalmente na história mais recente do país. Em relação à pesquisa realizada pela autora, destacamos alguns pontos: No grupo de empresários pesquisado a solidariedade é apontada como a mola propulsora que impulsiona o empresariado. Assim, solidariedade se apresentaria como mais politicamente correto do que o termo caridade, já que existe a necessidade de os empresários adequarem o discurso aos novos tempos. Ressaltam a necessidade de construção de um “novo pacto social”, com a responsabilização de todos, trabalhando de forma cooperativa. 127 Esse “novo pacto social” incluiria também mudanças na legislação trabalhista, onde os empresários consideram que existam “resquícios paternalistas”, que precisam ser suprimidos, se adequando ao novo século. Outro ponto ressaltado pelos autores se refere às críticas feitas pelos empresários à incapacidade de gestão social e econômica do Estado, seguidas da celebração da filantropia empresarial e do voluntariado, como uma opção (p.515). Já em outro artigo analisado pela pesquisa (Groppo, 2007) os autores ressaltam o paradoxo presente entre a “irresponsabilidade social” do capital (demissões, subcontratações, automação etc.) e o discurso da responsabilidade social. Mas, para o autor estudado, essa contradição é apenas aparente; “Ela é um veículo para outros fins: os mesmos que as tornam, no que é mais crucial em suas atividades — a produção e os serviços — socialmente irresponsáveis, a PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA saber: o lucro e a acumulação” (p.517). Segundo a sua análise, na RSE a solidariedade foi transformada em mercadoria, ou seja, pode ser quantificada. Seu valor de troca passa a ser medido com o auxílio dos “indicadores”, que buscam mensurar o quanto as empresas seriam “socialmente responsáveis”. Para ele, a RSE constrói simulacros da solidariedade, deslegitima direitos sociais, tem uma intervenção nos efeitos sociais do neoliberalismo socorrendo “os excluídos sem permitir sua real integração” (p.517-518). Baseando-se num discurso de Estado mínimo, que necessita do auxílio de outros setores atuando como parceiros, inclusive as empresas, via responsabilidade social, vão se desenhando alianças de classe, onde “a marca registrada das ações do capital neste campo caracteriza-se por tratar a “questão social” e ambiental como ‘externalidade’ da dinâmica inerente ao processo de produção e reprodução social” (Mota et al., 2007, p. 5). Para os autores de tendência crítica, a filantropia empresarial não tem condições de substituir o Estado no atendimento das demandas sociais. Em última instância, serve fielmente aos interesses neoliberais: atendimento de demandas sociais pela via do mercado e achatamento do Estado para o social, enquanto este último se amplia para interesses privados mercantis (p.524-525). O discurso de “crise do Estado” e de sua ineficiência de gestão se fortalece ao mesmo tempo em que é repassada para a sociedade, via solidariedade e filantropia, a responsabilidade pelo atendimento das demandas sociais resultantes da “questão social”. Assim, se reforça o caráter excludente do 128 modelo de sistema capitalista implantado no país aonde o direito social vem sendo substituído, de forma cada vez mais ampla, pela benesse. A chamada “responsabilidade social das empresas” se insere nesse contexto exercendo um papel segmentador e segue na contramão dos direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora (p.525). Focaliza o atendimento das demandas sociais no campo do “não direito”, da benesse, da filantropia. Sua glorificação pela sociedade e pelo próprio Estado só contribui para que se esvazie a percepção dos direitos sociais existentes e que podem ser acionados — inclusive judicialmente, quando violados ou negados pelas instituições públicas estatais (p.525). Gostaríamos de ressaltar que isso não significa que o profissional deva recusar-se a ocupar esse espaço de atuação profissional. Afinal, enquanto trabalhador, necessita vender sua força de trabalho. Mas não deve também PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA nutrir ilusões quanto à possibilidade de as práticas sociais das empresas serem a solução para o pauperismo em que se encontra grande parcela da população e nem deve se enganar, acreditando que o mercado está comprometido realmente com a superação da desigualdade social. O trabalho, embora tenha um discurso de construção da cidadania, se restringe a uma prática assistencialista, que busca o consenso entre classes antagônicas, ou mesmo de “enquadramento” ou cooptação do “usuário”, já que nesse campo não existe espaço para “sujeitos de direito” — existem usuários de serviços privados. Nessas ações não existe nenhuma garantia de atendimento; o público-alvo é escolhido de acordo com a imagem que a empresa pretende passar aos consumidores; suas ações são paliativas e superficiais, já que as empresas precisam mostrar resultados rápidos para ganhar visibilidade e garantir seus lucros. Seus atendimentos, por serem privados, não se constituem em “direitos sociais”, ao contrário do que ocorre no Estado. Estão inscritas no campo do “não direito”, contribuem para o paternalismo nos atendimentos e para a refilantropização da assistência social — mesmo que seus adeptos rejeitem o rótulo da “filantropia” por ser facilmente associado com a caridade ou com igrejas de modo geral (p.525-526). A tão divulgada “cidadania empresarial” se sustenta apenas no nível da propaganda, e isso fica bem nítido quando analisamos os discursos de seus defensores, nos quais em nenhum momento a concentração de renda existente na mão de uma minoria é colocada em discussão. Fala-se em “desigualdade 129 social” e em “pobreza”, mas nunca em redistribuição da renda e nem da riqueza produzida socialmente. As ações caritativas tradicionais não foram abandonadas. Foram revisitadas, revisadas e articuladas numa “filantropia estratégica”, mesmo que apresente uma nova roupagem e ideologicamente tenha um alcance muito maior (p.526). Segundo Iamamoto (1998, p. 142), “a luta pela efetivação da democracia e cidadania é indissociável da ampliação progressiva da esfera pública”, ou seja, apesar do que tem sido apregoado pelas empresas, não há como construir e consolidar espaços democráticos recorrendo ao mercado, que tem uma lógica própria, que é, sem dúvida, privatista — de lucratividade (p.526-527). Assim, embora mantenha um discurso supraclassista e apolítico de “cidadania social” e preocupação desinteressada com as “desigualdades sociais”, as ações das empresas “socialmente responsáveis” têm um caráter de PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA classe, que objetiva tornar mais fácil seu processo de acumulação de capital e de controle social (dessa vez via consenso), sempre buscando a consolidação da hegemonia burguesa. 2. Estado da arte do social: uma perscrutação às práticas de responsabilidade social empresarial. SILVEIRA, Sandra da Silva. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, nº 103, p.532-553, jul/set. 2010. Resumo: Inventariar as práticas de natureza social empreendidas pelo empresariado brasileiro é o objetivo deste ensaio, que tem como fonte empírica o relatório social de uma empresa de grande porte, situada na região metropolitana de Porto Alegre (RS). A hipótese central e transversal da análise é a de que a responsabilidade social empresarial não se reveste de uma "nova" lógica e prática, mas apenas reedita antigas práticas assistencialistas, tanto como estratégia para cooptar a força de trabalho, como para disseminar e legitimar, mercadologicamente, a marca da empresa. Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial. Ativismo social. Relatório social. Para a autora do artigo importa destacar que, do ponto de vista jurídico, são três as modalidades de organizações privadas prestadoras de serviços e/ou repassadoras de produtos sociais, conforme a legislação brasileira: a) as organizações filantrópicas (área da saúde, educação e assistência social); b) as organizações sociais, constituída por empresas “híbridas” (privadas, porém 130 mantidas com recursos e supervisão públicas), a exemplo do sistema S: Sesi, Sesc, Senac; e c) as organizações da sociedade civil de interesse público — Oscip’s. Esses três marcos legais integram o Plano de Reforma do Estado Brasileiro, em curso desde 1990, e que tem por fundamento a desestatização da área social, operada pela transferência de grande parte da execução das políticas sociais do Estado para agentes do setor privado (p.533). Como já enunciado, a reforma implicava, entre outras medidas, a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho pela via das privatizações, das terceirizações e da publicização - este último processo implicando a transferência dos serviços sociais e científicos para o setor público não estatal (Bresser, 1999, p.539). Mas, sob o discurso da solidariedade, mantém-se intacta a natureza individualista e competitiva do empresariado, uma vez que, em última (ou PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA primeira?) instância, o que sempre esteve presente foi o interesse do controle da produtividade da força de trabalho. Por outro lado, cabe novamente destacar que essas práticas sociais se revestem ainda da áurea da filantropia, guardando especial apreço à lógica da “ajuda” (p.540). Volto a enfatizar que essa postura de ajuda solidária do empresariado reforça a cultura clientelista, do favor, em detrimento dos direitos sociais conquistados na Constituição de 1988. Os anos 1990 notabilizaram-se pelo crescimento e o aprofundamento das práticas fundadas sob o paradigma da responsabilidade social, tendo em vista: a) o reconhecimento do agravamento dos problemas sociais no Brasil e de que as empresas não podem se eximir dessa responsabilidade; b) o reconhecimento de que práticas sociais e rentabilidade não são excludentes; c) o reconhecimento da importância da imagem da empresa como promotora da ética, do bem comum e da cidadania; d) o princípio de que o Estado não detém conhecimento e domínio suficiente das tecnologias de gestão, e que, portanto, não intervém de forma competente no âmbito social — produção de bens e serviços, redistribuição de renda e poder; e) o reconhecimento da importância da comunicação com a sociedade (produção e divulgação de informações, prêmios, selos, redes de interação) (p.541). Alguns pontos indicados acima são questionáveis. Dizer que as empresas investem na responsabilidade social porque reconhecem suas responsabilidades no agravamento dos problemas sociais não é verdadeiro, até porque continuam reproduzindo as relações desiguais entre capital versus trabalho. Acredito que a 131 ideia seja minimizar os efeitos negativos dessa afirmativa. Além disso, desqualificar o Estado faz parte da estratégia neoliberal, com o intuito de fortalecer o “terceiro setor”. Da mesma forma, é possível sublinhar que os investimentos sociais não têm por fundamento o enfrentamento às desigualdades sociais, até porque tal intenção exigiria medidas efetivas, como a de ampliação da oferta de postos de trabalho com suas correlatas proteções sociais, perspectiva esta na contramão da expansão material do capital hoje, que necessita menos do trabalho vivo do que do produzido pelas complexas tecnologias da informação e da automação. E mesmo quando da necessidade de ocupação do fator trabalho, a opção tem sido pelas formas mais precarizadas de contratação, como aquelas que regem os contratos terceirizados (p.551-552). Isso posto, parece claro que o discurso de “ajuda” ao Estado no PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA enfrentamento das expressões da “questão social” não é verdadeiro, além de ser extremamente contraditório, uma vez que as próprias empresas, através das relações capitalistas, proporcionam exatamente o aumento das desigualdades. Portanto, se a alternativa são medidas como o aumento dos postos de trabalho, a garantia dos direitos trabalhistas, o que observamos em tempos de medidas neoliberais e contra-reforma do Estado, é exatamente o oposto. Após a apresentação e exame dos 21 artigos localizados na busca realizada, cabe lembrar que não encontrei nenhum artigo nas revistas online Temporalis, Praia Vermelha, Argumentum, Libertas e Revista de Políticas Públicas, para o recorte temporal da pesquisa. Assim, dos 12 periódicos pesquisados, 7 (58,33%) continham artigos que atendiam aos critérios de busca e 5 (41,67%) não retornaram nenhum resultado para a busca. Considera-se que como os periódicos ainda estão em fase de indexação (alguns já bastante avançados no processo), o retorno pode ter sido dificultado por essa limitação. O resultado obtido me parece insatisfatório do ponto de vista da atenção que a área de conhecimento do Serviço Social tem dado ao tema, se considerado o recorte temporal adotado (2000 a 2012). Contudo, para o estudo realizado, os dados são razoáveis, pois foram localizados 21 artigos em 7 veículos, com uma média de 3 artigos por revista (que possuem edições semestrais), e que trabalham cada número com um dossiê temático, embora a maioria tenha sessão livre. Não obstante, considera-se que o tema, pela sua 132 complexidade e implicações para as políticas públicas e sociais, merece mais atenção da categoria. Mas, pelo que pude observar nos artigos analisados, as políticas sociais não estão sendo tratadas como políticas públicas, uma vez que são transferidas para o “terceiro setor” através das parcerias, sendo respondidas via responsabilidade social empresarial. Apesar do uso de recursos públicos para a realização de tais ações sociais, as mesmas são esvaziadas da noção de direitos, passando a ser consideradas favor, benesse, filantropia. Além disso, as empresas realizam seus programas e projetos sociais de acordo com os seus interesses mercadológicos, atingindo a um público reduzido, selecionado, focalizado, oposto da ideia de universalidade das políticas públicas e podem deixar de realizar esses investimentos a qualquer momento, sem nenhum compromisso com os cidadãos, usuários, pois a obrigatoriedade de PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA garantir os direitos sociais é do Estado e não das empresas. É importante destacar que as palavras-chave utilizadas como critério para a pesquisa envolveram conceitos diversos, o que ampliou a busca dos artigos, mas, em contrapartida, apresentou conteúdos para além do que me propus a estudar nesta dissertação. Assim sendo, acredito que o aprofundamento de alguns conceitos e categorias de análise, bem como os vários possíveis cruzamentos entre os artigos poderão resultar em outros estudos futuros. 133 4 Considerações Finais O tema da responsabilidade social das empresas tem provocado um grande interesse tanto no meio empresarial como no meio acadêmico. Este interesse está expresso nos vários artigos que vêm sendo publicados, nas propagandas veiculadas pela mídia e nas diversas premiações que são conferidas às empresas consideradas socialmente responsáveis. Apesar dessa mobilização em torno do tema, ainda são poucas as abordagens críticas que analisem as dimensões econômicas, políticas e ideológicas da chamada “responsabilidade social corporativa”, foi o que nos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA indicou a revisão bibliográfica realizada. Esta dissertação, ao se debruçar sobre esta temática, tomando por base o olhar da área de conhecimento do Serviço Social, teve como objetivo contribuir para o debate sobre o assunto, buscando compreender as dimensões implicadas na ideia e nas práticas de responsabilidade social, bem como alguns possíveis avanços ou retrocessos do movimento da responsabilidade social empresarial, mais especificamente no período de 2000 a 2012. Considero que o Serviço Social vem se posicionando de maneira crítica em relação ao tema, consciente de tratar-se de uma forma hegemônica do capital, por trás de um discurso humanista, de solidariedade, de preocupação e engajamento com as expressões da “questão social”. Ao que tudo indica ainda não há, na literatura especializada, um consenso sobre as definições e modelos de responsabilidade social corporativa. Porém, parece que a posição considerada pelos empresários como a “mais progressista” é aquela que toma a responsabilidade social empresarial como uma forma de atuação que se baseia no interesse da própria empresa, levando em consideração os atores não imediata e diretamente relacionados com suas atividades produtivas. Esta posição, por um lado, sustenta que é do interesse das empresas a realização de ações sociais diversas. Tais ações trazem benefícios para a imagem da empresa, melhorando sua posição de competitividade no mercado. Nessa linha, sustenta que a responsabilidade social empresarial é uma 134 importante ferramenta gerencial que as empresas devem utilizar numa economia globalizada e num mercado instável. Ocorre que tal intervenção possui “riscos” políticos relacionados com o fato de que a disseminações dessas ações e sua intermediação ou provisão por agentes privados, parecem implicar na redução da esfera pública e na fragilização da própria noção de direitos de cidadania enquanto direitos universais e positivos, mediados pelo Estado. É necessário, portanto, introduzir a dimensão política neste debate, posto que essas ações têm consequências não apenas para a própria empresa ou para grupos “beneficiados” diretamente por ela, mas para a sociedade como um todo, influindo nas relações de poder na sociedade e na correlação de forças entre as classes e entre estas e o Estado. Esta dimensão está relacionada à ampliação do poder que tal intervenção PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA social produz, acrescentando-se ao domínio econômico que as empresas possuem. Sendo assim, pode haver um fortalecimento do poder das corporações capitalistas, na medida em que elas passam a ser vistas como promotoras do bem-estar social. Em decorrência, pode haver também uma diminuição do poder e autonomia de outros atores sociais, como por exemplo, o Estado; os sindicatos dos trabalhadores. Há indicações na literatura de que as empresas que adotam essa postura “socialmente responsável” auferem maiores benefícios que as que não o fazem, o que certamente as motiva a realizarem ações sociais. No entanto, cabe destacar que as mesmas não possuem nenhuma obrigação legal que torne compulsória a adoção dessas ações. Isso significa que elas somente são incorporadas pelas empresas se, de algum modo, se traduzirem em benefícios diretos ou indiretos e resultados mediatos ou imediatos para suas atividades e de acordo com seus propósitos. Para além da tradicional busca de aumento da produtividade do trabalho que justifica os investimentos em ações sociais internas voltadas para os seus próprios empregados, as empresas buscam se engajar em projetos sociais comunitários que possam reverter ganhos para o seu desempenho econômico e, ao mesmo tempo, fortalecer sua posição política. Como indicam Cappellin, Giuliani, Morel e Pessanha (2002), tais ações buscam reafirmar a centralidade da empresa como ator capacitado a assumir o desafio de articular estrategicamente o desempenho econômico com o empenho social. Isto implica que a complexidade das ações sociais das empresas mostra 135 uma forma de intervenção que pode vir a exercer uma forte influência política sobre a sociedade. Considerando o exposto e, levando em consideração as características e peculiaridades de cada empresa, é possível identificar as motivações pontuais que impulsionam as empresas a desenvolverem ações sociais. Num primeiro plano está situado o chamado “marketing social” que implica na melhoria da imagem da empresa, da marca e dos seus produtos e serviços. A empresa passa a ser mais admirada pelos clientes atuais e potenciais, que desenvolvem atitudes favoráveis em relação aos seus serviços. Além disso, a empresa procura através de uma ampla divulgação por meio da mídia, contribuir para modificar a imagem do empresariado preponderante na sociedade, como sendo um segmento fraco, dependente do Estado, destituído de visão pública. Num segundo plano está a busca do consenso e o fortalecimento do PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA compromisso dos empregados com os objetivos corporativos. Os empregados ao perceberem que trabalham numa empresa que se preocupa com o bem-estar social sentem-se mais motivados e melhoram seu desempenho no trabalho. Além do aumento dos níveis de satisfação interna e melhoria do clima organizacional, o reconhecimento de que a empresa tem uma função social, baseado em princípios que remetem à inauguração da chamada “paz social”, funciona como um meio de estimular a cooperação das classes em iniciativas promotoras do bem-estar, reforçando a solidariedade entre empregados e empregadores. Por fim, e retornando ao olhar da área de conhecimento do Serviço Social, parece fundamental que diante do quadro apresentado os assistentes sociais estejam atentos e atuem na perspectiva da garantia de direitos e da cidadania e não na reiteração de condutas clientelistas, tutelares, de favor, de filantropia. 136 5 Referências Bibliográficas ALESSIO, R. Responsabilidade Social das empresas no Brasil: reprodução de posturas de novos rumos? Revista Virtual Textos & Contextos, n.2, ano II, dez. 2003. AMARAL, A. S. do. Reestruturação do capital, fragmentação do trabalho e Serviço Social. In: MOTA, A. E. (Org.). A nova fábrica de consensos. São Paulo: Cortez, 1998. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, E.; GENTILI, P. (Orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do trabalho. São Paulo: Cortez, 1995. ____. Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999. ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: Saraiva, 2002. ____. COUTINHO, R. B. G.; TOMEI, P. A. Responsabilidade social corporativa e cidadania empresarial: uma análise conceitual comparativa. Enanpad, set/2000. Disponível em: <http://www.agenda21empresarial.com.br/arquivo/1260083712.375arquivo.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2012. BALTAR, P. E. de A., DEDECCA, C. S.; HENRIQUE, W. Mercado de trabalho e exclusão social no Brasil. In: OLIVEIRA, C. E. B de e MATTOSO, J, E. L (Orgs.) Crise e trabalho no Brasil: modernidade ou volta ao passado? São Paulo: Scritta, 1996. BARROS, M. N. F. de.; SUGUIHIRO, V. L. T. A interdisciplinaridade como instrumento de inclusão social: desvelando realidades violentas. Revista Virtual Textos & Contextos, n. 2, ano II, dez. 2003. BARROS, R. P. de; HENRIQUES, R.; MENDONÇA, R. Desigualdade e pobreza no Brasil: retrato de uma estabilidade inaceitável. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v.15, n. 42, fevereiro/2000. BEHRING, E. R. A contra-reforma do Estado no Brasil. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ/ESS, 2002. 137 BEHRING, E. R. A ação dos trabalhadores na consolidação da Assistência Social como direito. Revista SER Social, Brasília, v. 0, n. 12, mar. 2010. BORON, A. A. Os novos Leviatãs e a pólis democrática: neoliberalismo, decomposição estatal e decadência da democracia na América Latina. In: BRAGA, R. A Restauração do capital: um estudo sobre a crise contemporânea. São Paulo: Xamã, 1996. BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm>. Acesso em 10 jan. 2013. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA ____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 10 jan. 2013. ____. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 10 jan. 2013. ____. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 10 jan. 2013. ____. Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9608.htm>. Acesso em 17 jul. 2013. ____. Lei no 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm>. Acesso em 10 jan. 2013. ____. Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome. Disponível em: <www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas> 138 BSR. The Business of a better wolrd. <http://www.bsr.org/>. Acesso em 15 jul. 2013. Disponível em: BURAWOY, M. A transformação dos regimes fabris no capitalismo avançado. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 13. São Paulo, Vértice, dezembro/1990. CAPPELLIN, P.; GIFFONI, R. As empresas em sociedades contemporâneas: a responsabilidade social no Norte e no Sul. Cad. CRH, Salvador, v.20, n. 51, dez. 2007. CAPPELLIN, P.; GIULIANI, M. G.; MOREL, R.; PESSANHA, E. As organizações empresariais brasileiras e a responsabilidade social. In: KIRSCHNER, A. M.; GOMES, E. R.; CAPPELIN, P. Empresa, empresários e globalização. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Faperj, 2002. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA CARDOSO, I. C. da C. Reestruturação Industrial e proteção social na transição dos anos 80 aos 90. Rio de Janeiro: Uerj/FSS, 1993. Mimeo. CARNEIRO, M. S. Crítica social e responsabilização empresarial: análise das estratégias para a legitimação da produção siderúrgica na Amazônia Oriental. Cad. CRH [online], 2008, v.21, n. 53, p. 321-333. CARVALHO, J. M. de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. CARVALHO, M. I. L. B. de. Ética, Serviço Social e “responsabilidade social”: o caso das pessoas idosas. Revista Katálysis, dez. 2011, v.14, n. 2, p.239-245. CASTRO, A. A. Curso de revisão sistemática e metanálise. São Paulo: LED-DIS/Unifesp, 2006. Disponível em: <http://www.virtual.epm.br/cursos/metanalise>. Acesso em: 21 set. 2012. CESAR, M. de J. Serviço Social e reestruturação industrial: requisições, competências e condições de trabalho profissional. In: MOTA, A. E. (Org.). A nova fábrica de consensos. São Paulo: Cortez, 1998. ____. Responsabilidade Social: novo ethos do discurso empresarial. In: Anais ENPESS. Juiz de Fora: ABEPSS, 2012. ____. “Empresa-cidadã” - uma estratégia de hegemonia. São Paulo: Cortez, 2008. CHEILUB, Z. B. e LOCKE, R. M. Valores ou interesses? Reflexões sobre a responsabilidade social das empresas. In: KIRSCHNER, A. M.; GOMES, Eduardo R.; CAPPELIN, P. (Orgs.). Empresa, empresários e globalização. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Faperj, 2002. 139 CIMM. Relatório Brundtland. Disponível em: <http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/2294>. Acesso em: 12 ago. 2013. CLARKE, S. Crise do fordismo ou crise da social democracia? Lua Nova, n. 24. Revista de Cultura e Política. São Paulo, Marco Zero, setembro/1991. COÊLHO, A. B. de S. R.; MATIAS, A. P. G.; ASSUNÇÃO, C. R.; GONÇALVES, D. C.; PAIXÃO, E. R.; REIS, M. A. dos; SANTOS, M. de J. S. Infância, adolescência e “terceiro setor” no Distrito Federal. Revista SER Social, Brasília, v. 0, n. 9, fev. 2010. COEP. Rede Nacional de <www.coepbrasil.org.br> 2013. Mobilização Social. Disponível em: PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA – CNECV. Disponível em: <http://www.cnecv.pt/historial.php>. Acesso em: 10 jul. 2013. CORIAT, B. Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e organização. Rio de Janeiro: Tevan/UFRJ, 1994. CRUZ, F. S. da. Mídia e direitos humanos: tensionamentos e problematizações em tempos de globalização neoliberal. Revista Katálysis, dez. 2011, v. 14, n. 2, p.182-190. DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Socioeconômicos. Disponível em: <www.dieese.org.br>. 2013. Estudos DINIZ, E. Reformas econômicas, elites empresariais e democracia no Brasil. In: KIRSCHNER, A. M.; GOMES, E. R.; CAPPELIN, P. Empresa, empresários e globalização. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Faperj, 2002. DUARTE, J. L. do N. Cotidiano profissional do assistente social: exigências profissionais, identidade e autonomia relativa nas ONG´s. Revista Virtual Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 9, n. 1, p.66-76, jan/jun. 2010. FORESTI, A. J.; SULZBACH, A.; FORTES, H. S.; ALVES, M. P.; OLIVEIRA, S. B. de; SILVA, T. A. da. Reciclando a cidadania em rede interdisciplinar. Revista Virtual Textos & Contextos, n. 6, ano v, dez. 2006. GARCIA, J. O negócio do social. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. GOHN, M. da G. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação, v.16, n.47, maio-ago 2011. 140 GOMES, A. L. A nova regulamentação da filantropia e marco legal do “terceiro setor”. Revista Serviço Social e Sociedade, n. 61. São Paulo: Cortez, novembro/ 1999. GUIMARÃES, G. T. D.; MACIEL, C.; EIDELWEIN, K. Transformações no mundo do trabalho, economia solidária e sua relação com incubadoras sociais. Revista Virtual Textos & Contextos, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p.19-33, jan/jun. 2007. GUIMARÃES, R. Deficiência e cuidado: por quê abordar gênero nessa relação? Revista SER Social, Brasília, v.10, n. 22, p.213-238, jan/jun.2008. GUSMÃO, R. A ideologia da solidariedade. Revista Serviço Social e Sociedade, n. 62. São Paulo: Cortez, março / 2002. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. IAMAMOTO, M. V.; CARVALHO, R. de. Relações sociais e serviço social no Brasil. São Paulo: Cortez, 1983. ____. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998. INGRAM, L. et all. Writing a literature review and using a syntesis matrix. Disponível em: <http://www.ncsu.edu/tutorial_center/writespeack>. Acesso em: 11 nov. 2012. INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES SOCIAIS E ECONOMICAS. Disponível em: <http://www.ibase.br/pt/>. Acesso em: 18 jul. 2013. INSTITUTO CARVÃO CIDADÃO (PA) Disponível em: <http://www.carvaocidadao.org.br/missao/>. Acesso em 12 ago. 2013. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. <www.ipea.gov.br> 2013. Disponível em: INSTITUTO ETHOS. Disponível em: <www.ethos.org.br> 2013. KAMEYAMA, N. Ética empresarial. Revista Praia Vermelha, Rio de Janeiro, n. 11, 2004. LAURELL, A. C. (Org.). Estado e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo: Cortez, 2002. 141 MARQUES, R. M. A Previdência Social no Governo Lula – os desafios de um governo democrático e popular. Revista SER Social, Brasília, v. 0, n. 11, mar. 2010. MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967. MARTINELLI, T. Organizações da sociedade civil de interesse público: espaço de enfrentamento à questão social através de políticas sociais? Revista Virtual Textos & Contextos, Porto Alegre, n. 5, ano v, Nov. 2006. MATHIS, A. de A.; MATHIS, A. Responsabilidade Social Corporativa e direitos humanos: discursos e realidades. Revista Katálysis, jun. 2012, v.15, n. 1, p.131-140. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA MELO NETO, F. P.; FROES, C. Responsabilidade Social & Cidadania Empresarial: a administração do “terceiro setor”. 2ª edição. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2002. MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto e Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, out./dez. 2008. MENEZES, F. C. de. O Serviço Social e a “responsabilidade social das empresas”: o debate da categoria profissional na Revista Serviço Social & Sociedade e nos CBAS. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 103, p.503-531, jul/set 2010. MONTAÑO, C. Das "lógicas do Estado" às "lógicas da sociedade civil": Estado e “terceiro setor” em questão. Revista Serviço Social e Sociedade, n. 59. São Paulo: Cortez, março/1999. ____. “terceiro setor” e “questão social” na Reestruturação do Capital. O Canto da Sereia. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: PPGESS, UFRJ, 2001. ____. “terceiro setor” e “questão social”: crítica ao padrão emergente de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2007. MOTA, A. E. Cultura da crise e seguridade social: um estudo sobre as tendências da previdência e da assistência social brasileira nos anos 80 e 90. São Paulo: Cortez, 1995. ____. O feitiço da ajuda: as determinações do Serviço Social na empresa. São Paulo: Cortez, 1998. 142 MOTA, A. E. AMARAL, A. S. do. Reestruturação do capital, fragmentação do trabalho e Serviço Social. In: MOTA, A. E. (Org.). A nova fábrica de consensos. São Paulo: Cortez, 1998. NASCIMENTO, J. L. “Telhado de vidro” nas ONG´s: enfrentamento da “questão social” e desafios ao Serviço Social. Revista Em Pauta, Rio de Janeiro (RJ), v.9, n. 27, p.91-105, jul.2011. NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992. NOGUEIRA, M. A. As possibilidades da política. Ideias para a reforma democrática do Estado. 1ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA PAOLI, M. C. Empresas e responsabilidade social: os enredamentos da cidadania no Brasil. In: SANTOS, B. de S. (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. PEREIRA, L. C. B.; GRAU, N. C. (Orgs.). O público não-estatal na reforma do Estado. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. POCHMANN, M.. Brasil o país dos desiguais. Le Monde Diplomatique, Ano 1, n. 3, outubro de 2007. POLIT, D. F; BECK, C. T. Using research in evidence-based nursing practice. In: POLIT, D. F.; BECK, C. T. (Ed.). Essentials of nursing research. Methods, appraisal and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. RANGEL, R. F. A insurgência da memória: a assistência no Rio de Janeiro da Primeira República. O Social em Questão – Ano XIII – n. 24 – jul/dez. 2010. RICO, E. de M. O empresariado, a filantropia e a “questão social”. Revista do Serviço Social e Sociedade, n. 58, São Paulo: Cortez, 1998. SADER, E.; GENTILI, P. (Orgs.). Pós-neoliberalismo II: Que Estado para que democracia? Petrópolis: Vozes, 1999. SCHIEFELBEIN, E.; CARIOLA, P. Investigación y políticas educativas em Améric latina: sínteis de reunión de expertos. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, n. 165, p.265-277, maio/ago, 1989. SCIENTIFIC ELECTRONIC <www.scielo.org> 2013. LIBRARY SEBRAE. Markética = Marketing <http://blogs.pr.sebrae.com.br>. + ONLINE. Disponível em: Ética. Disponível em: 143 SENNETT, R. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2011. SICAPES. Sistema Integrado Capes. Qualis. <www.qualis.capes.gov.br>. Acesso em: abr. 2013. Disponível em: SILVA, M. O. da S. e. Pobreza, desigualdade e políticas públicas: caracterizando e problematizando a realidade brasileira. Revista Katálysis, Florianópolis, v.13, n. 2, p.155-163, jul/dez 2010. SILVA, R. C. C. Responsabilidade Social Empresarial: um estudo de caso do setor energético. Trabalho de Conclusão de Curso. UERJ, 2003. PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA SILVEIRA, S. da S. Estado da arte do social: uma perscrutação às práticas de responsabilidade social empresarial. Serviço Social & Sociedade, São Paulo: Cortez, n. 103, p.532-553, jul/set. 2010. SIMIONATTO, I.; PFEIFER, M. Responsabilidade Social das empresas: a contraface da sociedade civil e da cidadania. Revista Virtual Textos & Contextos, n. 5, ano v, Nov. 2006. SOCIAL ENTERPRISE UK. <http://www.socialenterprise.org.uk/>. Acesso em 15 jul. 2013. SPOSATI, A. A menina Loas: um processo de construção da assistência social. 4ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008. SROUR, R. H. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1998. ____. Ética empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 2000. TAVARES, M. da C. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. VIANNA, L. W. Liberalismo e sindicato no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. VIEIRA, A. C. de S. Assistencialismo e profissionalização: a trajetória do Serviço Social. In: FLICKINGER, H.(Org.). Entre caridade, solidariedade e cidadania: história comparativa do serviço social Brasil/Alemanha. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, Oxford, v. 52, n. 5, p. 546553, Dec. 2005. 144 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA WIECZYNSKI, M.; ANDREOLLA, E. As ferramentas da gestão social utilizada pelas organizações que prestam serviços sociais à comunidade e pertencem à microrregião do extremo oeste do Estado de Santa Catarina. Revista Virtual Textos & Contextos, n. 4, ano IV, dez. 2005. 145 6 Anexos PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 6.1. Anexo 1 – Atualização do WebQualis da Área de Serviço Social – Ref. 2009 e 2010 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 146 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 147 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 148 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 149 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 150 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 151 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 152 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 153 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 154 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 155 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 156 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 157 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 158 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 159 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 160 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 161 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 162 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 163 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 164 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 165 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 166 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 167 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 168 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 169 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 170 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 171 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 172 173 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 6.2. Anexo 2 – Atualização do WebQualis da Área de Serviço Social – Ref. 2011 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 174 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 175 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 176 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 177 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 178 ueueu 179 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 6.3. Anexo 3 – Relação completa classificação periódicos da área de Serviço Social 2013 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 180 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 181 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 182 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 183 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 184 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 185 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 186 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 187 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 188 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 189 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 190 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 191 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 192 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 193 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 194 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 195 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 196 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 197 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 198 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 199 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 200 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 201 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 202 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 203 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 204 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 205 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 206 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 207 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 208 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 209 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 210 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 211 PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111913/CA 212