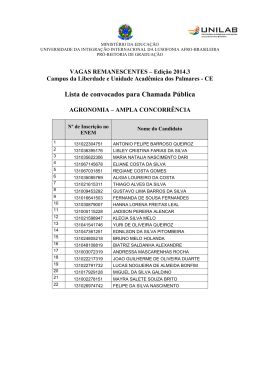

Um certo olhar para o céu Professor parte da sabedoria popular da turma de EJA sobre a Lua e ensina astronomia Divulgação/Fundação Victor Civita Mariana Mandelli O céu poluído de São Paulo esconde mais que estrelas, planetas e satélites. Em meio a tais elementos astronômicos, é possível enxergar, mesmo sem ver, fotografias e memórias de infância. Quem olha bem garante: São Jorge está lá, você não vê? Se não nasceu no interior, não teve uma infância no campo ou parentes que contavam “causos” relacionando natureza e fantasia, talvez você não entenda mesmo... O fato é que, para muitos habitantes da metrópole paulistana, o firmamento – em especial, a Lua – abriga lendas, recordações familiares e traços da cultura popular. Mesmo que raramente desviemos nosso olhar do chão de cimento para o céu escondido. Partindo dessa inestimável sabedoria popular, o professor Felipe Bandoni, de 33 anos, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo (USP) na área de biologia, montou um projeto de ensino de astronomia para sua turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Santa Cruz, um dos mais respeitados da rede particular de São Paulo. A escola oferece o curso há quatro décadas, gratuitamente. O grupo de Felipe estuda os conteúdos referentes ao 7º e 8º anos do Ensino Fundamental e é formado por estudantes de 17 a 62 anos de idade, que não frequentaram a escola ou não completaram os estudos na idade correta. O projeto garantiu a Felipe o prêmio Professor Nota 10, concedido anualmente pela Fundação Victor Civitaa dez educadores que se destacam por seu trabalho em sala de aula. Entre os vencedores deste ano, Felipe ainda foi escolhido Educador do Ano, em cerimônia realizada no último dia 15 de outubro, na Sala São Paulo (leia mais aqui). Na turma de Felipe, encontram-se pedreiros, faxineiras, porteiros, entre outros. Alguns foram alfabetizados há dois anos. A maior parte nasceu fora da capital e traz consigo lembranças das cidades interioranas de origem. “Por isso, eu quis resgatar a experiência inicial dos alunos com a natureza e explorar essa conexão”, descreve Felipe. O projeto existe desde 2009, Ano Internacional da Astronomia, data em que se comemorou os 400 anos das observações de Galileu Galilei. A ocasião motivou o professor a inserir o tema no currículo e a usar a diversidade de saberes dos alunos a favor do ensino de ciências. Felipe partiu dos valores afetivos da turma para tratar de conceitos como satélites, planetas, estrelas, corpos luminosos, corpos iluminados, movimentos de rotação e translação, sistemas geocêntrico e heliocêntrico e noções de observador e de referencial. Em oito aulas, o professor desenvolveu uma sequência didática que teve seu momento mais empolgante no dia em que os alunos puderam observar a Lua através de um telescópio. Antes, porém, Felipe envolveu a turma numa intensa missão que casou ciência e memória, racional e emocional. Questão de respeito Para sensibilizar e diagnosticar os saberes prévios dos estudantes, Felipe promoveu uma contação de histórias. Em primeiro lugar, mostrou um vídeo em que um homem narrava um conto de lobisomem. A prosa suscitou nos alunos o interesse pelo tema e a vontade de se manifestar. Muitos afirmaram que também já tinham ouvido “causos” parecidos em suas cidades de origem. Ainda explorando a linguagem dos vídeos, Felipe exibiu a cantora Maria Bethânia interpretando “Lua Branca”, de Chiquinha Gonzaga, canção na qual são retratadas de maneira poética as fases da Lua. Empolgados e então cheios de histórias pessoais para contar, os alunos narraram lembranças em depoimentos que misturavam noções diferentes dos efeitos da Lua na vida social, como a influencia em relacionamentos amorosos, colheitas e plantações, pesca e marés, corte de cabelo e nascimento de bebês, entre outros exemplos. “Pedi para eles contarem o que sabiam e ouvimos de tudo, de lobisomem a São Jorge”, recorda-se. “Alguns não quiseram participar no início, mas aos poucos foram se soltando.” A segunda aula foi dedicada à escrita dos relatos orais dos alunos. Antes da atividade, Felipe pediu que a turma pensasse no ambiente, no tempo e nos personagens das histórias que iriam passar para o papel. Os estudantes também tiveram de ressaltar se acreditavam no “causo” que estavam redigindo. “A escrita e a reescrita são fundamentais na EJA”, destaca o professor. “O curioso foi que eu percebi que eles estavam se abrindo nesses relatos. Alguns que não quiseram falar em público diziam para mim: ‘Professor, estou escrevendo algo aqui, mas não mostra para ninguém, ok?’ Eram histórias que vinham do íntimo deles”, lembra-se. Felipe tinha planejado, nessa etapa, começar a ensinar os conteúdos científicos. Mas as histórias e, principalmente, as dúvidas dos alunos em relação à Lua e à existência de São Jorge pediram um ajuste de rumo. Na terceira aula, Felipe deu ênfase no trabalho de reescrita dos textos, de modo a pontuar questões de coerência, ortografia, concordância e coesão. “Eles adoram as aulas de escrita e, principalmente, de reescrita. Não da correção, exatamente, mas dos caminhos que aponto para a melhora”, afirma o docente, que também incentivou que os alunos trocassem os textos entre si. “A gente percebe pessoas que têm muita dificuldade de escrever com muita vontade de tentar e fazer.” Lua, a protagonista O debate em torno das lendas sobre a Lua foi tão rico a ponto de Felipe optar por seguir no tema. Para explorar dados e fenômenos científicos relacionados ao nosso satélite natural, ele valeu-se de aulas expositivas, nas quais explicou sobre as fases, o relevo e a influência da Lua em fenômenos sociais. Felipe usou imagens para mostrar a relação entre Terra, Sol e Lua, e pediu a leitura de artigos científicos. Aos poucos, a turma acrescentou novos saberes ao próprio repertório. Dessa vez, saberes científicos. Ficaram sabendo, por exemplo, que as estrelas não são estáticas no céu, que se movem tanto quanto Sol e Lua. E que todos esses movimentos são aparentes, pois resultam da rotação da Terra. Ou seja, tudo uma questão de referência. Alguns mitos, de fato, foram quebrados. A quantidade de nascimentos, por exemplo, não guarda relação alguma com as fases da Lua. E as manchas não são mensagens, mas formas do relevo do satélite. Observação A quinta aula foi, para grande parte dos alunos, a mais especial. Quase apoteótica. Felipe pediu um telescópio emprestado a um colega e levou os alunos para observar a Lua através do instrumento. A experiência de duas horas não trouxe somente o conhecimento dos conteúdos científicos previstos. A tradição popular, as experiências de vida, as histórias de infância e as memórias afetivas voltaram à tona, emocionando a turma e também o professor. “Olhar para o céu é uma coisa que eles não faziam há tempo. Na cidade grande, a vida deles é outra. Foi um momento de muita nostalgia, de saudade de lugares em que viveram, da família e da época de criança”, relata Felipe. O professor ressalta que a organização da atividade é um tanto quanto complicada: depende do clima e da logística para trazer e montar o instrumento. Para enriquecer ainda mais o processo de observação, na sexta aula Felipe “criou” um céu artificial: com a ajuda de um software de projeção, fez do teatro da escola um verdadeiro planetário. Foi o momento de abordar temas como os eclipses e o movimento retrógrado dos planetas e, principalmente, de revelar aos estudantes como os cientistas enxergam o céu. Mais textos. De volta à sala de aula, Felipe escolheu dois textos para submeter à turma: um científico e outro de cultura popular. O objetivo era que os alunos apontassem neles elementos próprios de cada gênero. Um trazia noções de cultura popular, narrando como uma avó conta à neta a comunicação que a Lua estabelece com as pessoas por meio das manchas. O outro relatava os processos de formação das crateras lunares – ou seja, uma abordagem da ciência sobre o mesmo tema. Com a participação da turma, Felipe levantou critérios de análise dos dois textos e pediu aos alunos que descrevessem aspectos próprios de cada um. O exercício permitiu que a classe percebesse as diferenças entre a transmissão oral da tradição popular e a criticidade de uma publicação científica, sem desmerecer uma ou outra. Na última aula do projeto, chegou a hora da avaliação. O professor solicitou que a turma comentasse diálogos que tratavam da Lua. A meta era perceber se os alunos, individualmente, conseguiam passar para a linguagem escrita ideias transmitidas oralmente. “Ao comparar o primeiro texto com o segundo, notei o quanto melhoraram”, conta Felipe. Para o professor, a maior satisfação foi perceber que a turma valorizou o conhecimento transmitido sem deixar de lado a importância de suas crenças populares. “Alguns alunos, que falavam de São Jorge, vinham até mim após as explicações cientificas e diziam: ‘Professor, sabe aquela história que você me contou? Eu já espalhei para todo mundo’”, lembra-se. “É uma responsabilidade enorme, mas é muito positivo saber que eles confiam no que eu falo. Eu me orgulho do fato de ter conseguido estabelecer uma comunicação de igual para igual com eles. Uma aluna me contou que seu primo era lobisomem. Ouvir esse tipo de coisa serviu para que eu fugisse dos meus preconceitos e da concepção de que ela era inocente e acreditava em folclore.” Felipe ressalta que a EJA é um eterno embate entre o conhecimento popular desses alunos mais velhos e o conhecimento acadêmico, dualidade que ele soube aproveitar no projeto. “A EJA é um choque cultural”, define. “É como se o aluno estivesse num labirinto e o professor, observando de cima, dissesse: ‘vai por ali que é mais interessante’.” Trajetória Felipe nunca quis ser professor. Desde pequeno, sabia das dificuldades enfrentadas pelos docentes – sua avó é da primeira turma de normalistas de Itararé (SP). Os pais também são professores. Hoje, sua mãe trabalha na secretaria estadual de Educação de São Paulo, enquanto o pai é diretor em uma unidade pública e leciona em outra particular. “Quando você termina os estudos, a última coisa em que você vai pensar é em ser professor. Eu não queria porque sabia das dificuldades”, conta. Mas acabou escolhendo Ciências Biológicas na hora de prestar Fuvest e entrou na USP direto do Ensino Médio – “na época, o vestibular ainda não era tão concorrido”, segundo ele. Os pais aceitaram, apesar de não ficarem satisfeitos. Fora de casa, chegou a ouvir comentários como: “Mas você é tão esperto... por que vai fazer Biologia?”. Logo após concluir a graduação, em 2002, seguiu para o mestrado na área de fisiologia e comportamento animal, ao mesmo tempo em que cursava a licenciatura. Os seminários, apresentações e monitorias que a pós-graduação exigia despertaram em Felipe o gosto por ensinar – ele diz que “contraiu o vírus” da docência, vocabulário típico de biólogo. Os primeiros alunos de Felipe foram, ironicamente, professores da universidade. “Nessa época se falava muito de genética, por conta de procedimentos de clonagem. Os professores que estavam na ativa não conheciam nada da área e pediam ajuda para nós, jovens”, lembra. Os colegas da licenciatura, apaixonados por Educação, também colaboraram para que a vontade de ensinar crescesse cada vez mais. Alguns trabalhavam com EJA. Uma frase da professora de política educacional sobre o tema também nunca saiu de sua cabeça. “Ela disse que a EJA era a Educação mais revolucionária que existe”, recorda-se. Após a licenciatura e o mestrado, chegou a prestar concurso para lecionar na rede estadual paulista, para desgosto dos pais. Mas um colega estava deixando uma escola particular e indicou Felipe para ocupar sua vaga. Lá, durante três anos, deu aulas em turmas dos ciclos I e II do Fundamental. Mas a vontade de estudar – ou de encerrar um ciclo, como ele classifica – falou mais alto e Felipe resolveu fazer seu doutorado em evolução na USP. Passou um ano na Europa estudando crânios de macacos. “Quando terminei, em 2009, tive a certeza de que não queria ser cientista. É muito investimento para pouco retorno, porque me incomodava bastante o fato de existirem umas dez pessoas no mundo que leriam e que entenderiam a minha pesquisa”, reflete. Doutorado finalizado, a EJA ressurgiu na vida de Felipe: um colega que dava aulas no Santa Cruz falou de uma vaga. “Foi um timing perfeito”, lembra. Na primeira aula, foi bem acolhido e sentiu generosidade dos alunos. “Eu me lembro de estar no carro, voltando para casa depois do primeiro dia de trabalho, e pensar: ‘Como eu fiquei tanto tempo sem dar aula? Fiquei rindo à toa”. Mas engana-se quem pensa que ser um educador na EJA é um mar de rosas. “Não foi difícil. É difícil. É desafiador: cada turma que eu pego, eu começo do zero”, diz. Atualmente, Felipe só leciona na EJA do Santa Cruz. Ele gosta de lembrar que, no decorrer da vida acadêmica, foi premiado diversas vezes: sua iniciação cientifica recebeu como melhor bolsista e o doutorado foi reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). “Ser professor não foi minha última opção de carreira. Não foi o que me restou. Eu escolhi isso para minha vida.”

Download