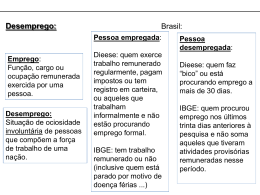

Ana Filipa Pinto À Rasca Retrato de uma geração Eles estão aqui José Vegar Eles não são invisíveis, nós é que os desconhecemos ou evitamos reparar. Eles são a geração, entre os 18 e os 39 anos, mais bem preparada e educada das últimas décadas em Portugal, mas também a que é forçada ao pior projecto de vida das últimas décadas. Nós somos aqueles com mais de 40 anos que, com maior ou menor êxito, com maior ou menor brilhantismo, com maior ou menor solidez, temos um percurso pessoal e profissional estabilizado, e pelo menos algumas coisas com que contamos neste mundo em vertigi‑ nosa mudança. Entre eles e nós existe, temos de o admitir, esta enorme, vincada e permanente fronteira. Na verdade, eles são uma multidão heterogénea e dis‑ persa, despojada de quase todas as armas que nós fomos adquirindo, forçada a uma luta permanente pela sobrevi‑ vência e uma estranha e confusa nova espécie de clandestinidade pessoal e profissional, que compreendemos mal, que não conseguimos pensar, quanto mais encaixar. Eles lutam continuamente pela sobrevivência porque não conseguem trabalhar, ou só conseguem trabalhar de modo fragmentado e precário. A partir daqui, deste nó fundamental, são encer‑ rados na tal nova espécie de clandestinidade, um conceito tão apropriado como qualquer outro, porque, mais uma vez, não percebemos «que vida é a deles». Não desenham um projecto pessoal, porque sabem que o trabalho pode acabar a qualquer momento. Não conseguem abandonar a casa familiar, e isso 7 impede‑os de construir a sua família. Vão estando por aqui, em círculos permanentes, sem que saibamos, eles e nós, onde e como e principalmente porquê. Ou então, resistem, resistem dos mais inventivos modos, criando do zero, e de modo original, emprego, actividade, ganho, rendimento. E aí deparam‑se com uma sociedade e um Estado arcaicos, que nem sequer entende o que eles fazem, quanto mais apoiá‑los, seja a nível empresarial, ou através de incentivos fiscais. Um dos grandes problemas desta questão fundamen‑ tal para todos nós, que é política, económica e social, e que interfere tanto com a competitividade de Portugal como com várias justiças elementares, é que nós sabemos que eles estão aqui, mas não sabemos quem eles são. As estatísticas disponíveis dizem‑nos pouco, e logo aqui percebemos que, antes de tudo o mais, este é um problema de conhecimento. Sabemos pelo Instituto Nacional de Esta‑ tística (ine) que, em 2001, tínhamos 3 milhões e 826 mil por‑ tugueses entre os 15 e os 39 anos. Sabemos, também pelo ine, agora já com dados do pri‑ meiro trimestre de 2011, que temos 4 milhões e 866 empre‑ gados, e 688 mil desempregados. Sabemos, novamente pelo ine, que 22,4 dos desemprega‑ dos tem menos de 25 anos, e que 75 mil desempregados têm formação superior. Sabemos ainda, agora procurando conhecer a população empregada entre os 18 e os 39 anos, que 4,7% daqueles que trabalham mediante contratos denominados como «falsos recibos verdes» são detentores de cursos superiores. E que 55% dos contratos de trabalho não permanente são celebrados com profissionais com menos de 24 anos. E que 1 em cada 3 dos assalariados até aos 34 anos tem um contrato de trabalho não permanente. 8 Pouco mais sabemos. E sem um conhecimento rigoroso do fenómeno não há acção. Assim, esta é antes de tudo o mais uma questão política, que começa na necessidade de dar prioridade a obter conhecimento e acaba na necessidade de a começar a resolver, pelo menos. Não sabemos muito, mas os dados quantitativos existen‑ tes servem no mínimo para intuirmos que esta é também uma questão económica decisiva para o futuro de Portugal. Se temos uma enorme multidão de profissionais qualifica‑ dos a quem não é dado incentivo, mesmo quando «inven‑ tam» trabalho e rendimento, estes pouca vontade sentirão para produzir mais e melhor. E, finalmente, eles são um enorme problema multisso‑ cial. Pelo pouco que sabemos, percebemos que a clandestini‑ dade a que a todo o momento e em que todas as dimensões os forçamos privam‑nos, na maior das vezes, de lutar e con‑ seguir tudo aquilo que nós consideramos ser elementar para uma vida. A extraordinária investigação da jornalista Ana Filipa Pinto, que não poderia pertencer mais a esta geração, é prin‑ cipalmente um esforço de revelação. Primeiro, e através do cruzamento dos escassos dados sólidos existentes, para nos revelar quem é esta geração e por que razões estruturais, económicas e sociais foi ela empurrada para a estranha clan‑ destinidade onde circula. Depois, e mais importante, para nos levar à intimidade de dezenas de membros forçados e assumidos desta gera‑ ção. Página a página, partilhamos os objectivos e sonhos que eles levantaram, chocamos nós também com as suas desilu‑ sões pessoais e profissionais permanentes, entramos nesse estranho mundo da permanência forçada na casa dos pais ou nos apartamentos de amigos, e fazemos com eles as via‑ gens dos sonhos que teimam em não eliminar. Dos 500 mil 9 manifestantes do 12 de Março aos acampados do Rossio, de Barcelona e de Madrid, a indignação e a revolta contaminam cada vez mais os membros desta geração. A investigação de Ana Filipa Pinto detecta casos extraordinários de resistência, engenho e força de vontade, mas, inevitavelmente, revela uma realidade comum a tantos, feia e triste, feita de sonhos esmagados, oportunidades elimina‑ das e, principalmente, vazios contínuos, criados pela inca‑ pacidade de agir e pelo desconhecimento total do que vai acontecer. Chegamos ao fim deste texto com uma certeza. Eles estão aqui, e nós temos de fazer alguma coisa. 10 À Rasquinha Para um conhecimento rigoroso de uma geração Cresceram convencidos de que a crise «estava quase» a acabar. Estudaram, socializaram entre umas minis, uns quantos festivais e uns tantos cigarritos. Ainda tinham tempo. Tomaram decisões, desenharam planos, ainda que a lápis. Ponderaram vontades e riscos e alguns aprenderam a cozinhar uma «licenciatura à Bolonhesa». Outros só lhe sentiram o cheiro e houve quem optasse por um menu dife‑ rente. E os pais lá iam dizendo, em tom de final feliz: «Isto vai passar!» Estavam todos tão «concentradíssimos» nesta doce ilusão que parecem ter deixado o tempo passar demasiado depressa. Quase se suspeitou que também ele tivesse sido alvo de cortes. Enquanto isso, e repetindo para si mesmos na mesma mensagem, lá iam pagando a propina na espe‑ rança de que o futuro passaria por ali. (Afinal a bolsa tinha sido indeferida.) E as fotocópias. E os livros. E a mensalidade da Internet porque é necessária. E o «moche» e o «extrava‑ ganza» e o «tag». E a televisão por cabo com SportTV e Tele‑ Cine, porque já ninguém vive sem isto. E a prestação da casa e do carro porque tem de ser. E a mesada e a carta de condu‑ ção porque ele merece. E a ida em Erasmus porque é impor‑ tante para o currículo. E a viagem de finalistas porque «todos vão». Isto pensando sempre: «Está quase.» De repente, o curso acaba. Sai então mais uma fornada para o mercado de trabalho. Assim, benzem‑se pastas e pede‑se o milagre da multiplicação dos postos de trabalho. 11 Recebem 180 ects em tom de grande conquista e um selo branco que custa uma simpática e redondinha centena de euros. E, enquanto isso, ecoa: «Ah, agora a licenciatura já não vale nada.» Arranca a pesquisa de mestrados, pós ‑graduações e afins. Para os pais são «só» mais dois anos. Para eles são «ainda» mais dois anos. E entretanto lá vão dizendo «Está quase», em voz alta e entre dois palavrões, ao mesmo tempo que se reencaminha o octogésimo segundo currículo sem «não», nem «sim». Só «nins». Não têm expe‑ riência nem oportunidade. E as bolsas da fct e os estágios profissionais não chegam para todos. E é nesse momento que surge aquele espírito empreendedor (um conceito girís‑ simo, cheio de classe e altamente na moda). Os projectos atropelam‑se, as ideias parecem estar a assistir ao concerto de Slipknot. E, no fim de tudo, desistem à beira do balcão da repartição de finanças mais próxima ou esmagados pela burocracia preenchida a caneta preta e fotocopiada, a cores, vezes sem conta. Deixam de pensar no que queriam, começam a exigir apenas o que precisam. Uma casa própria é miragem e até o quarto alugado sem janelas reclama o fim de muitas regalias. Ficar em casa dos pais é solução a termo incerto – um pouco ao estilo dos afamados contratos e que acaba por compro‑ meter o seu desenvolvimento pessoal, segundo David Cairns, investigador na área da sociologia, o qual sublinha que estes jovens, por não terem oportunidade de se torna‑ rem independentes tanto em termos económicos como em termos sociais, «não têm capacidades práticas: como loca‑ lizar uma casa? Como manter um orçamento?, por exem‑ plo. Estes aspectos podem contribuir para a manutenção de uma expectativa acerca da qualidade de vida. Assim sendo e devido a esta circunstância, não interessa ter apenas um emprego mas sim um emprego fantástico; não só uma casa, 12 mas uma casa enorme num sítio como o Estoril. Ou seja, muitas pessoas não têm esta experiência de luta». No entanto e não esquecendo as diferenças culturais, acrescenta ainda que o mundo está a «portugalizar‑se» e que começa a ser normal, em países como a Inglaterra e a Irlanda, um jovem permanecer em casa dos pais até aos 30 anos. E, por momentos, todos começam a questionar se estará mesmo quase. Tudo acaba envolto entre outras expectativas que se compram e vendem avulso na feira Outlet, com des‑ contos até 70%. Têm 20, 30 ou até 40 anos e deixaram de querer ver o telejornal às 20 horas e o mesmo de sempre a cada dia que passa. Alguns não querem saber de política, limitam‑se a actualizar a página inicial do Facebook para perceber o que se passa e a ler a última do FB Leaks, arru‑ mam os sonhos na estante e fazem um pouco de tudo para enganar a espera. Outros fazem a sua própria revolução indi‑ vidual e partem ou reinventam certezas. Outros ainda que‑ rem acreditar que vale a pena esperar. Esperar pela bolsa, pelo emprego, pelo ordenado, pela entrada para os quadros, pelo contrato, pela solução, pelas novas eleições, pelas deci‑ sões do fmi, pela mudança, para uns impossível, para outros, inevitável. Um «está quase» adiado de curso em curso, de recibo verde em recibo verde (cor irónica!), de contrato em contrato, de call center em call center, de 500 em 500 euros, de dia em dia tentando manter a confiança no pacote de açú‑ car que diz «hoje é o dia». E pronto. Parece que é mesmo assim que o sketch dos Gato Fedorento se torna tão, tão real que deixa de ter piada. Sonharam ser diferentes, descobrir a cura para este mal nacional que não deixa possibilidade para anticorpos, levar o nome do país ao topo dos rankings que não apenas os que revelam que apresentamos um dos mais elevados índices de infelicidade e de insatisfação. São estes os «parvos» que 13 «estudaram e são escravos» e a quem foram tirados todos os «planos B» possíveis, a quem dizem que «luta é alegria». Sujeitam‑se a falsos recibos verdes, a serem considerados mão‑de‑obra barata ou, até mesmo, gratuita, acumulam estágios curriculares na esperança de ficarem e vão tentando pensar que ainda são jovens, que ainda têm muito por viver, que há quem esteja em situação pior, que tudo pode ser enri‑ quecedor mesmo deixando os bolsos vazios. Entre os 15 e os 39 anos, de acordo com os censos de 2001, são 3 826 486. Jovens que correm o risco de ter de juntar os trocos que vão encontrando nos bolsos das calças e que já nem pedem o extracto da conta à ordem. Não têm pé‑de ‑meia, conta poupança ou mealheiro. Vão gastando. Não acreditam que venham a ter reforma. Encaram com serie‑ dade as contas de água, luz e gás e a despesa no supermer‑ cado é uma incógnita diária. No fundo, os pais continuam a ser os seus melhores fiadores e, mesmo assim, não há banco que lhes conceda empréstimos. Sobra‑lhes o banco de jar‑ dim onde gravaram e guardaram juras e promessas que afi‑ nal não podem cumprir. Foram o maior investimento, o depósito das esperanças e, agora, vivem enrascados. Uma condição que não se limita à independência, em euros, que tarda em chegar. Se uns não têm «onde cair mortos», outros não têm por que estar vivos. Convivem, à mesa de jantar, com a frustração, a revolta, a sede de justiça, com o novo ditado «tenho de deixar para amanhã o que queria ter feito hoje». Tudo isto devido, talvez, a um sistema de relações de tra‑ balho que, de acordo com Pedro Portugal, académico portu‑ guês dedicado ao estudo do mercado laboral, dada a rigidez da sua legislação, tende a proteger quem tem emprego e a dificultar a entrada nesse mesmo mercado: «A duração média de uma situação de desemprego em Portugal ronda os 14 dois anos. Somos o país da ocde onde a situação de desem‑ prego é mais longa […]. Cria‑se um problema brutal do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista eco‑ nómico.» E, no dia em que se anuncia uma queda de 1,8% do número de inscritos nos centros de emprego face ao pas‑ sado mês de Março, o próprio governo admite o aumento do desemprego de longa duração, conforme o noticiado, a 17 de Maio, pela rtp. Um humor negro que já nem os núme‑ ros perdoa. Pedro Portugal sublinha ainda que, para além do desem‑ prego, «há uns anos atrás, os contratos a prazo eram uma porta de entrada, um degrau, ou seja […] no fim do contrato a prazo, havia uma probabilidade de pelo menos 50% pas‑ sarem para o contrato definitivo, o que é uma coisa razoável. […] Nos últimos anos passámos para uma probabili‑ dade entre os 10% e os 20%. O contrato a prazo já não é uma porta de entrada, é uma situação de permanência: passam de um contrato a termo para outro contrato a termo, de um contrato a termo para recibos verdes, de recibos verdes para contrato a termo e não saem dali. Este é que é o drama». E quando a conversa foge para o desconhecido e as pala‑ vras assustam, os portugueses nem sempre optam por per‑ guntar: «Como assim?» Entre a ausência de resposta e a resposta indesejada, são muitas as vezes em que se escolhe o silêncio. «Flexibilização» é uma dessas palavras que ecoa nas consciências e provoca suores frios. Raquel Freire, cineasta, activista associada a causas diversas e uma das mobilizado‑ ras da Geração à Rasca, acredita que temos assistido a uma aplicação errónea do que são os ideais da «flexissegurança», defendendo que esta não poderia ser uma solução porque «essas medidas de flexibilização (falando da Europa Ociden‑ tal, nomeadamente do sul do continente, e não do Norte da Europa) estão a ser aplicadas como uma forma, apenas e só, 15 de fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais precárias. Isto porque não se pode escolher: ou aceitas um trabalho, seja lá em que condições for, ou vais para a rua. […] Para se conseguir ter a flexibilização do trabalho, tem de ser feita uma distribuição mais justa da riqueza, algo que temos no Norte da Europa mas não em Portugal». Quanto a razões que justifiquem esta «evolução» rela‑ tivamente às relações laborais, Pedro Portugal explica que «nos países em que há uma maior protecção ao emprego e uma menor possibilidade de despedimento existe sempre esta dificuldade e as ofertas são geradas a um ritmo muito mais lento. E, depois, as pessoas não rodam o suficiente para encontrar o emprego onde são mais produtivas e mais feli‑ zes. […] É como os namorados: em geral, é preciso experi‑ mentar, conhecer». Um problema «crónico» do nosso país, o qual, segundo o especialista em economia do trabalho, não promove a rotação nem segue o modelo do «sapato da Cin‑ derela» que por muitos pés foi experimentado até encontrar o certo. A acrescentar a esse, Pedro Portugal refere ainda que «este período dos 30 anos até à crise financeira, ao qual os economistas gostam de chamar the great moderation, foi caracterizado por ciclos económicos que não tinham uma grande amplitude, não havendo grandes flutuações ao nível da taxa de desemprego, o que justificava a ausência de medo em contratar». No entanto, «com a crise financeira e com a recessão brutal, os economistas perceberam que havia termi‑ nado a great moderation […]. De repente, os empregadores perceberam que haveria uma maior volatilidade na procura dos seus produtos, portanto têm muito mais dificuldade em garantir um emprego». Assim, em Portugal, acrescenta o economista, «quando se passa para um contrato defini‑ tivo tal implica quase um casamento para toda a vida. Basi‑ camente, aquilo não pode ser desfeito a não ser por razões 16 disciplinares muito graves. Portanto, a partir do momento em que há a percepção de que a economia pode voltar a cor‑ rer mal outra vez, os indicadores vão agitar muito mais e aí tendem a renovar os contratos a prazo e a não se sair desse estado porque os empregadores não se querem comprome‑ ter com um emprego a 20, 30 anos». Luís Menezes Leitão, advogado, especialista em Direito Laboral e professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, recorda que «a nossa legislação do trabalho assenta num sistema bastante rígido desde a Revolução de 1974, mas deve dizer‑se, e em bom rigor, que tal já vinha desde o tempo de Marcelo Caetano». Este quadro histórico, para Menezes Leitão, é agravado pelo facto de estarmos actualmente «perante um défice de efectividade porque a maior parte das empresas contratam ilegalmente os trabalhadores ou a termo, o qual, segundo a lei, só é possível com base numa justificação específica, exis‑ tindo sempre necessidades temporárias da empresa». Na verdade, aponta o advogado, «o que sucede, no entanto, é que a empresa contrata a termo, diz que tem necessidades temporárias e, como ninguém controla se as necessidades são ou não temporárias, o trabalhador lá será contratado a termo». Esta é, defende o professor catedrático, «uma situação bastante prejudicial para os trabalhadores e para os jovens, pois as empresas não renovam depois o contrato a termo e, mesmo havendo um limite para a renovação desses contra‑ tos, estes não passam a definitivos após esse período. Ter‑ minam um contrato e chamam um novo, ou seja, no fundo, para manter esta situação de precariedade». A isto, o especialista junta «os falsos recibos verdes, situações em que não existe subordinação jurídica, ou seja, em que a pessoa é um trabalhador independente […] e o que 17 se sucede é que se está sujeito a horário de trabalho, sujeito a local de trabalho, sujeito a ordens de um empregador mas em recibo verde, o que é uma situação ilegal. Mas é também, muitas vezes, a maneira de as pessoas serem contratadas, porque se não quiserem recibos verdes a resposta é “tenha paciência mas não contrato ninguém”». Perante este cenário, Menezes Leitão defende que «esta‑ mos a assistir ao que eu chamo de “défice de efectividade” da legislação laboral. Uma legislação laboral relativamente rígida mas que só é aplicada a alguns casos. Nesta situação, aos trabalhadores mais antigos e que conseguem manter esses contratos antigos». A rigidez laboral desencadeou, segundo Menezes Leitão, «um outro fenómeno: antigamente, havia um único para‑ digma de contrato de trabalho. […] Agora cada vez têm sur‑ gido mais novos tipos de contratos de trabalho e cada vez mais precários […]. Temos uma legislação de trabalho muito rígida mas que só é aplicada a alguns felizardos, os happy few, aqueles que de facto beneficiam do tal contrato de tra‑ balho definitivo. Aos que entram agora no mercado de trabalho ninguém lhes dá um contrato de trabalho definitivo, o que gera precariedade e leva a um problema de grande inse‑ gurança». Os dados comprovam que a história tem evoluído real‑ mente neste sentido e, de acordo com um artigo do jornal Público de 28 de Março de 2011, «no início de 1998, um em cada cinco assalariados de idades até 34 anos tinha um con‑ trato de trabalho não permanente. Doze anos depois, é já um em cada três». Uma tendência que sai reforçada quando fala‑ mos de jovens com idades até aos 24 anos, pois «em 1998, era um em cada três. Hoje, são quase três em cada cinco (55% dos contratos)». A insegurança contratual cresce a olhos vistos e a contratação a prazo começa a ser regra e não excepção. 18 Um cenário de precariedade que «parece penetrar mais entre os jovens universitários. […] Em 1998, quatro em cada cinco assalariados universitários tinham contratos permanentes. Mas, doze anos depois, desceram para três em cada quatro». Uma evolução que em nada se confunde com progresso e melhoria sendo que, ao nível dos falsos recibos verdes, a realidade também não é sorridente, pois o número «quase duplicou em 12 anos, e de forma marcada entre os detento‑ res de cursos superiores. De um em cada quatro falsos reci‑ bos verdes em 1998 passou‑se para dois em cada cinco em 2010. O que explica que, entre os universitários assalariados, tenha crescido o peso dos falsos recibos verdes – de 2,8% para 4,7% do total». Uma circunstância que parece deixar o país corado. Se assim não fosse, não seria necessário dis‑ farçar a realidade através de letras microscópicas que traem o objectivo dos censos da população, realizado durante o primeiro trimestre de 2011, e parecem apelar a algum sen‑ tido de humor: «Se trabalha a “recibos verdes” mas tem um local de trabalho fixo dentro de uma empresa, subordinação hierárquica efectiva e um horário de trabalho definido deve assinalar a opção “trabalhador por conta de outrem”.» Fala‑ mos de um regime em que os trabalhadores, apesar de cum‑ prirem horários, terem posto fixo e uma chefia hierárquica, assumem a posição de prestadores de serviços tendo de fazer descontos para a Segurança Social das entidades patronais. Para piorar, esses mesmos descontos não asseguram qual‑ quer protecção em caso de desemprego, sendo que, devido à ausência de vínculo contratual, tal possibilidade acaba por pesar ainda mais nos pensamentos de quem se levanta dia‑ riamente para ir trabalhar nestas condições. Trabalhar a recibo verde é mau. Estar desempregado é ainda pior. E a verdade é que, de acordo com um artigo do Diário Económico (11 de Março de 2011) baseado em estudos 19 do ine, o número de diplomados desempregados subiu 16% em 2010. No ano passado, os licenciados no desemprego chegaram perto dos 64 mil: «De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (ine), a economia portu‑ guesa terminou 2010 com 63 800 licenciados no desemprego. O número representa uma subida de 16% face ao ano ante‑ rior e 10,6% do total de desempregados no país – de acordo com o ine, Portugal terminou o ano passado com 602 600 pessoas no desemprego. Mais: o aumento do ano passado interrompeu uma tímida recuperação verificada em 2008 e 2009 – anos em que o desemprego entre os diplomados recuou.» Quanto à perspectiva do Instituto do Emprego e Formação Profissional (iefp), também não é animadora, pois, segundo a entidade, o desemprego entre os diploma‑ dos não dá sinais de retrocesso: em Janeiro deste ano, esta‑ vam inscritos nos centros de emprego 50 205 licenciados, 1% a mais do que em Dezembro de 2010. A imprensa revela ainda mais dados implacáveis. Segundo o noticiado pelo Jornal de Negócios, a 16 de Feve‑ reiro de 2011, «são quase 100 mil os jovens sem emprego. […] Muitos destes jovens nem sequer chegaram a entrar no mercado de trabalho. Dados do ine revelam que havia, no final de 2010, 63,5 mil portugueses desempregados à pro‑ cura do primeiro emprego. Parte destes terá um nível de escolaridade completo, ou até ensino superior. O número de desempregados com licenciatura, ou superior, era de 63,8 mil, tendo chegado a 75 mil no quarto trimestre, um aumento homólogo de 37,5%». Já em termos globais, em 2010, a taxa de desemprego total correspondia a 10,8%. O relatório de estatísticas do emprego do ine, relativo ao 3.º trimestre de 2010, refere que «o aumento trimestral da população desem‑ pregada ocorreu essencialmente nos seguintes grupos popu‑ lacionais: mulheres, indivíduos dos 15 aos 34 anos e com 45 20 e mais anos, indivíduos com nível de escolaridade completo correspondente ao ensino secundário e pós‑secundário e ao ensino superior, indivíduos à procura de primeiro emprego e à procura de novo emprego provenientes dos serviços e indi‑ víduos desempregados à procura de emprego há 12 e mais meses». Os dados do Instituto indicam ainda que o peso dos jovens desempregados com idades inferiores a 25 anos equi‑ vale a 22,4 %. Ano novo, vida nova. Ou talvez não. Em 2011, os núme‑ ros não nos deixam mais felizes. «A taxa de desemprego em Portugal atingiu um novo máximo histórico de 12,4% da população activa no primeiro trimestre do ano, revelou hoje o ine», assim dá conta o jornal Público no dia 18 de Maio de 2011. Este valor representa «uma subida abrupta face ao ante‑ rior recorde de 11,1% registado para o período de Outubro a Dezembro do ano passado, mas esta variação deve ser lida com cautela, pois resulta em grande parte de uma mudança no método do ine para estimar o desemprego, cujo primeiro resultado é precisamente o do primeiro trimestre». O artigo acrescenta ainda que este valor «resulta também da dete‑ rioração da actividade económica na sequência das medi‑ das de austeridade que entraram em vigor no início do ano (como a redução salarial na função pública) e perspectivas mais negativas das empresas face ao futuro. Utilizando o seu novo método de recolha, o ine estimou a população empre‑ gada em 4,866 milhões de pessoas e a população desempre‑ gada em 688,9 mil pessoas. Pelo método antigo, estes valores são de respectivamente 4,956 milhões e 633,3 mil pessoas». Assim sendo, «os dados mais recentes revelados pelo Euros‑ tat, relativos a Março, colocavam o desemprego português como o décimo mais elevado da eu e o sexto da zona euro. A Espanha continuava a ser a campeã, com 20,7% em Março». Já no jornal Metro do dia 19 de Maio, aparece indicado que 21 a taxa de desemprego entre os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos também ascendeu para os assustadores 27,8%. Neste mesmo artigo fica ainda salva‑ guardado que o ine sublinhou a impossibilidade de serem efectuadas comparações directas com os dados anteriores, que apontavam para uma taxa de 23% no que toca a jovens desempregados, dada a mudança verificada ao nível do método utilizado. Quanto a futuros e rankings, ainda de acordo com um artigo do jornal i, publicado a 16 de Dezembro de 2010 acerca do mais recente relatório da Organização para a Coopera‑ ção e Desenvolvimento Económico sobre o mercado labo‑ ral global, «o desemprego entre os mais novos vai atingir os 18% em 2011 e os 17% em 2012 na ocde, ou seja, mais do dobro da taxa de desemprego total (o desemprego afectava 8,6% de jovens e adultos em Outubro de 2010). Na Europa, a taxa de desemprego jovem será ainda mais elevada: pode chegar aos 21% em 2011 e aproximar‑se dos 20% em 2012». Acrescenta ainda que a geração dos 15 aos 24 anos será a mais afectada pela falta de criação de emprego e pela preca‑ riedade laboral, estimando‑se que «os jovens têm hoje quase duas vezes mais probabilidades de ficar no desemprego do que os trabalhadores adultos». No que toca a Portugal, este relatório não poupa nas más notícias e alerta que «o desem‑ prego jovem […] vai ultrapassar os 20% até 2012, valor duas vezes superior à taxa de desemprego entre os adultos. Portu‑ gal terá na altura referida uma taxa de desemprego naquela faixa etária na ordem dos 21,1% (contra 16,1% em 2007): um em cada cinco portugueses entre os 15 e os 24 anos estará desempregado». As notícias nacionais dramáticas são confirmadas por outros organismos credíveis. O Banco de Portugal, no seu relatório anual, publicado em Maio de 2011, garante, de 22 modo implacável, que a recessão prolongada em 2011 e 2012 «será acompanhada de uma contracção sem precedentes do rendimento disponível real das famílias e de novos aumentos da taxa de desemprego». Neste contexto, Raquel Freire afirma que «estivemos 20 anos convencidos de que éramos Europa de primeira e não percebemos que isto nos ia acontecer. E quem vai pagar a factura são todas as gerações. Mas há uma geração que a paga especialmente, porque é a geração que deveria come‑ çar a sua vida agora e não o está a conseguir. É a que tem e ganha consciência e é a que decide agir e dizer: mas isto não chega e estamos a andar para trás». Um «andar para trás» que Raquel acredita passar pela perda de direitos conquista‑ dos no passado e pela percepção de que muitos deles estão «vazios». Assim sendo, afirma José Machado Pais, sociólogo, com trabalho de décadas sobre os jovens e o mercado laboral, «esta é uma geração muito qualificada e instruída, que está colocada numa encruzilhada. Não vê como é possível con‑ cretizar os seus objectivos pessoais e profissionais, porque as expectativas que tem são muito altas e são todas frustradas. Têm um curso universitário, têm competências, mas não as conseguem concretizar. Deste modo, são também aquilo que se chama uma “geração sandwich”, formada por indivíduos em situação híbrida. Por exemplo, têm autonomia de vida, mas dependem financeiramente da família». Já David Cairns, também investigador ligado à área da sociologia, refere que esta fase de transição para a idade adulta é sempre compli‑ cada e controversa, sendo que as dificuldades enfrentadas por estes jovens não diferem muito daquelas que gerações passadas também superaram. Na sua opinião, «a diferença prende‑se com o futuro. Uma das perguntas do Eurobaro‑ meter 88 estava relacionada com o medo do desemprego 23 no futuro e em Portugal é mais alto que em todos os outros países da Europa». Um medo que deriva também de «uma impotência que impossibilita a tomada das principais deci‑ sões que caracterizam este período – […] é necessário locali‑ zar o primeiro emprego, sair de casa dos pais, formar família. E a verdade é que muitos jovens encaram isto como impos‑ sível de realizar. É muito difícil desenhar um plano para o futuro», acrescenta. O investigador acredita que o facto de os jovens não con‑ seguirem imaginar o futuro é a diferença face a gerações do passado, sendo este sentimento o principal impulsionador de toda esta agitação social associada à Geração à Rasca. Aliás, Eliana Vilaça, psicóloga clínica, designa esta gera‑ ção como aquela que tem «sangue na guelra». Explica que «o mercado de trabalho está muito agressivo», distinguindo duas atitudes possíveis perante ele: «A postura mais depres‑ siva, que leva a pessoa a uma atitude mais queixosa, mais dependente, desenvolvendo sentimentos de incapacidade; e depois há a postura mais agressiva, que é a pessoa mais con‑ fiante, que entra na competição, que quer fazer valer as suas capacidades.» Acrescenta ainda que, «neste momento, pes‑ soas com uma atitude mais depressiva têm muito mais difi‑ culdades porque também existem menos apoios: os apoios sociais diminuem, os pais também não podem ajudar tanto porque também estão em dificuldades… Obriga a que a pes‑ soa vá buscar dentro de si capacidades para se autonomizar e procurar soluções alternativas». Eliana Vilaça explica ainda que, «quando saímos da faculdade ainda estamos muito agarrados aos nossos pais e ainda temos pouca confiança de que somos capazes de fazer alguma coisa sozinhos. Portanto, a maturidade, o sen‑ timento de capacidade e de autonomia ainda estão muito frágeis». Convicta de que, hoje em dia, «a adolescência não 24 acaba aos 18», esclarece que a saída da adolescência pode ser determinada «como o momento em que se entra para o mercado de trabalho, em que se assume mais responsa‑ bilidades […], há ali coisas que já estão resolvidas ao nível da personalidade. […] E acontece que isso pode ser viven‑ ciado, por um lado, com uma imensa capacidade (“Ah, agora vou poder fazer tudo à minha maneira”), por outro, com um medo enorme (“Agora sou eu que estou a tomar conta de mim, como é que isto vai ser”). […] É como sair do ninho para uma selva cheia de predadores.» Neste contexto de incerteza e insegurança, «as pessoas estão muito mais preocupadas com as saídas profissionais e não tanto com o facto de fazerem algo de que gostam. Já não vão atrás de um sonho. Vão atrás de uma oportunidade. E a orientação vocacional tem de ter isso tudo em conta: entre personalidade, escolhas, gostos e aptidões… Tal só é possí‑ vel conversando e compatibilizando vontades e necessidades dos jovens, dos pais dos jovens e do mercado de trabalho». Segundo a psicóloga, com experiência com esta popula‑ ção, «os desejos dos pais influenciam mais ou menos consoante o jovem. Influenciam sempre, mas o jovem tem de ter dentro de si uma motivação. Depois há as expectativas, que também têm um peso enorme. É possível articular tudo por‑ que, a não ser que haja um dom para uma área, nós conse‑ guimos adaptar‑nos a algo diferente dentro da área da qual gostamos. […] E é uma coisa que está muito mais presente: a realidade mais objectiva do mercado de trabalho». Assim sendo, aos psicólogos cabe o papel de mediado‑ res, de gestores de expectativas. Eliana Vilaça esclarece que a própria orientação vocacional se adaptou às novas exi‑ gências do mercado de trabalho, pois «os testes servem apenas para nos dar alguns dados. O que nós procura‑ mos, acima de tudo, é promover a reflexão», não deixando 25 esmorecer o diálogo, o questionamento e, acima de tudo, a noção de real. No entanto e independentemente de crises existenciais de uma economia que não quer sair do armário, «a resposta vem sempre de dentro da pessoa». Por isso mesmo, é impor‑ tante conseguir balancear planos, convicções e feitios, per‑ sonalidades: «Por vezes, uma pessoa tem uma paixão tão grande por uma área e uma personalidade tão determinada, competitiva, competente… que eu estou certa de que ela vai encontrar o seu lugar no mercado de trabalho. Porque a pai‑ xão também interfere de uma forma significativa.» Para esta especialista, «o importante é que a pessoa des‑ cubra que tem capacidade dentro dela». Ou, ainda mais determinante, a capacidade «de capacitação». A psicóloga sublinha que, «mesmo que se mantenha a dependência, deve lutar‑se pela autonomia» e aplaude estes enrascados, pois, embora o presente não esteja de feição, «são pessoas que estão em movimento, em acção, e que estão a organizar coisas criativas». Segundo a psicóloga, «é uma Geração à Rasca, mas uma geração à rasca que sabe que vai ser capaz, apesar de as coi‑ sas não estarem fáceis, que precisa de alguns apoios, mas que está a lutar, que está determinada a mudar isto». Em tom de justificativo desta mesma agitação, para além do contexto familiar e das influências socioeconómicas e cul‑ turais que diferenciam a atitude de um jovem, André Freire, politólogo e professor no iscte, refere ainda que é nesta fase do ciclo de vida, coincidente com o surgimento de inúmeras responsabilidades e com uma maior integração social e no mercado de trabalho, que se tende a verificar o «despertar» mais aceso para todas estas questões de foro político. Isto porque só a partir dali se passará a ser um alvo directo de decisões que irão condicionar o futuro, o dia‑a‑dia. 26 Com o futuro «hipotecado» e outrora silenciosos, querem agora gritar pacificamente até que os oiçam. Entre pudores postos de parte e níveis de vontade recarregados, clicaram em «vou participar» e juntaram‑se sob a forma de uma só causa. «Estávamos a discutir a situação, a nossa, a dos nossos amigos e conhecidos, e chegámos à conclusão de que, de facto, ou estávamos todos desempregados ou em situação precária […] e desse debate surgiu a vontade de fazermos algo. Então foi criada uma página no Facebook. Inicialmente seria, penso eu, uma forma de discutirmos, entre nós, pos‑ síveis soluções e propostas. Mas passados três dias tínhamos mais de duas mil pessoas a dizer que sim, que iam sair à rua connosco no dia 12 de Março.» Nas palavras e na memória de Paula Gil, foi assim que começou a história. Uma história que, de acordo com Alexandre de Sousa Carvalho, um outro rosto da organização, começou graças não à música em si, mas à reacção suscitada no outro lado, no público que ouvia os Deolinda, que chorava, ria e aplaudia, que, boquiaberto, determinou que seria «o tempo certo para avançar», pois, «de repente, toda a gente percebeu que andávamos todos a pensar no mesmo […], houve uma espécie de tomada de consciência colectiva», remata Pedro Santos, também envol‑ vido no movimento. E, ainda nas palavras de Alexandre de Sousa Carvalho, este era e é um dos principais objectivos, ou seja, «colocar certos aspectos em causa», suscitar a reflexão e, acima de tudo, o questionamento. Como refere Pedro Santos, «não podemos andar, na nossa vida, sempre a questionar tudo e mais alguma coisa, pois seria esquizofrénico. Mas o que nós queremos é que as pessoas perguntem mais vezes “porquê?” – por que está cá o fmi, por que chegámos a este estado das contas públicas, por que achamos que todos os políticos são corruptos. E, se 27 calhar, vamos chegar a uma altura em que iremos perceber que muitas coisas só acontecem porque nós deixamos que aconteçam». Sem mudanças optimistas à vista, «só havia uma forma desta geração reagir, que era sair para a rua e voltar às bases da democracia», afirma Raquel Freire, uma das mobiliza‑ doras deste movimento e também um dos rostos das con‑ testações estudantis dos anos de 1990 – aqueles que ficaram conhecidos como Geração Rasca pela boca do jornalista Vicente Jorge Silva. «Daí surge a expressão Geração à Rasca, que é uma tentativa de te apropriares de um insulto e de fazeres com que ele seja a tua bandeira.» E, apesar das dife‑ renças, talvez haja, acima de tudo, muito em comum entre estes enrascados, agora unidos: «Os sonhos não se cumpri‑ ram, as promessas não se cumpriram. Porque, ao chegarmos ao patamar acima da nossa vida que é o mercado de traba‑ lho, encontramos outra luta.» Afinal, acrescenta Pedro Santos, «podíamos dizer que começou com as taxas de desemprego de 10,6 % em Dezem‑ bro, com o código contributivo que teve a sua aplicação em Janeiro, foi muita coisa que muitas pessoas foram sentindo degradar‑se nos últimos anos… A instabilidade política, a dívida a crescer, os vários pec’s… Quer dizer, tanta coisa que puxou e fez com que as pessoas se sentissem cada vez mais frustradas e desiludidas e revoltadas com o rumo que este país estava a tomar, com o próprio rumo que a sua vida estava a tomar […]. Há todo um país que se começa a degra‑ dar económica e socialmente e foi tudo isso» que obrigou as conversas a extravasarem as mesas de café e a avançarem para a rede social. Começar pela web, segundo João Labrincha, outro orga‑ nizador do movimento do 12 de Março, justifica‑se pelo facto de a Internet ser «um espaço de liberdade e de comunicação 28 […] com um potencial gigante», capaz de ajudar a chegar aonde dificilmente se chegaria. Sem planos de acção, deram por si a definir turnos, de forma a garantirem a «omnipre‑ sença» no Facebook e conseguirem dar uma resposta, em tempo útil, a todas as solicitações. «24 sobre 24 horas» – foi essa a estratégia que, volta e meia, deu origem a um grupo de pessoas, alheio ao núcleo da organização, o qual garantia o cumprimento de todas as regras daquele espaço que dis‑ pensava filtros. Uma febre, um vício e, pelos vistos, um instrumento de intervenção. David Cairns sublinha o papel que a Internet exerce ao ser uma ferramenta comum e partilhada de media‑ ção da realidade, sendo que o seu uso em massa «demonstra uma mudança ao nível das preferências e tem características específicas – por exemplo, mais rápido, mais inclusivo […] –, mas seria mais estranho se os jovens começassem a utilizar o telégrafo ou o pombo‑correio. Assim, tal é mais um reflexo da realidade actual do que uma mudança». André Freire destaca ainda que estamos perante uma sociedade mais escolarizada, que, ao recorrer à Internet e a outros meios, será mais exigente, reforçando a construção da sua cidadania. Eis o poder da educação, nomeadamente num momento em que «qualquer pessoa o pode fazer» – um lema do mundo cibernauta que delega nas mãos de comuns mortais o direito de, por exemplo, criar um qualquer evento no Facebook que, posteriormente, correrá o risco de ser divulgado por todo o mundo. O politólogo acrescenta que falamos de ferramentas que possibilitam «vias de comuni‑ cação baratas, simples e eficazes e isso facilita muito a vida de organizações inorgânicas e, pelos vistos, foi um elemento fundamental». Neste novo mundo globalizado, Raquel Freire sublinha ainda, a par da Internet, o surgimento das viagens low cost – 29 duas grandes invenções que, segundo ela, por permitirem a mobilidade a um baixo custo e tendo surgido no sistema de capitalismo financeiro, foram usadas contra o próprio sis‑ tema. Por diluírem fronteiras, estas ferramentas que levam a crer que «tudo o que se está a passar no mundo é potencial‑ mente divulgável» consumam a grande conquista da demo‑ cracia: a informação. E da rede social para as ruas, verificou‑se então o enten‑ dimento e a identificação com a mensagem que norteava aquele projecto que «não descambou» e que conseguiu fazer valer o seu cariz pacífico: «Havia milhares de crianças, cente‑ nas de carrinhos de bebé, centenas de idosos… E não houve um único multibanco que tivesse sido vandalizado… Até as ruas ficaram limpas!», comenta o grupo orgulhoso que per‑ sonificou o início de uma mudança que não deixou rasto de destruição. Com ou sem rasca, muitos optaram por fazer um pas‑ seio diferente naquele sábado à tarde. Assistiu‑se à «cons‑ ciencialização de que agir também passa por nós», acredita Paula Gil. E foi no dia 12 de Março que deram o primeiro «ar da sua graça», sendo que, nas palavras de Raquel Freire, «só seria preciso alguém começar e a partir daí seria imparável». «É a cidadania a funcionar. Decidiram fazer qualquer coisa, tomar nas suas mãos. […] Eu acho que este movi‑ mento é uma assunção de responsabilidades da cidadania.» – assim é descrito o movimento por André Freire, defensor de que, apesar do seu arranque «inorgânico», se o mesmo con‑ tinuar a avançar incrementando a sua «visibilidade social», este movimento continuará a ser assunto do dia e obrigará o sistema político a encará‑lo, a dar‑lhe atenção. «É, em si mesmo, um acto político», conclui o politólogo. Um acto que veio contrariar o complexo de inferioridade que, tantas vezes, prepondera. 30 Afirma Freire que «as pessoas às vezes não participam, em abstracto, ou participam menos porque têm a sensa‑ ção de que a sua acção não é eficaz, não produz efeito. Ora, perante o sucesso de uma determinada acção levada a cabo por pessoas que estão numa situação comum, com proble‑ mas comuns e que se predispuseram a actuar, é natural que tal estimule outros menos envolvidos». Uma situação «comum» sintetizada num documento, o qual esteve acessível a todos que ponderaram alinhar nesta luta. «Estamos aqui, hoje, porque não podemos continuar a aceitar a situação precária para a qual fomos arrastados.» – Assim dita o manifesto que antecedeu e alimentou aquela tarde de gritos revoltados. Gritos que foram gravados em folhas A4 e, posteriormente, entregues ao então Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, o qual, segundo um artigo do Jornal de Negócios e uma vez questionado acerca das motivações deste movimento, apenas respondeu «todos os protestos têm algumas razões». Este documento, excerto da História, está agora ao alcance de todos no arquivo da Biblioteca da Assembleia da República. Deu‑se assim corpo ao desespero que ilustra o país, demonstrando‑se que não se pretende «demonizar» nada nem ninguém. Na voz de Paula Gil, as razões pelas quais se querem fazer ouvir giram apenas em torno de interesses que nada mais são do que direitos, tais como: «um emprego digno e justo» e uma «democracia participativa». Isto porque, como remata André Freire, «não podemos simplesmente dizer que está tudo mal e que os cul‑ pados são eles. Em democracia, “eles” são “nós”. Logo, a res‑ ponsabilidade é de todos nós». Raquel Freire chama‑lhe «jovem precária». Portugal aprendeu a chamar‑lhe democracia, sem medo, há apenas 37 anos, «depois de uma noite infernal» em que a ignorância de uns foi a estratégia de outros. Uma democracia que deveria 31 chegar ao trabalho, ao ensino, a cada pedaço de quotidiano e que, sendo tão jovem, assiste ainda à edificação da «cons‑ ciência social». No entanto, a cineasta, que foi parte da génese deste actual momento de revolta, reconhece que o país ainda tem muito medo das «coisas novas». Coisas novas como este movimento, que, sem esquerda nem direita, tende a cons‑ ciencializar e a deslindar os contornos da «despartidarização da política». Mas, apesar da tolerância face à desconfiança do outro, Raquel não deixa de apontar o quão saturante é a desculpa do «ai coitadinhos, nós tivemos fascismo durante tanto tempo! Vamos acordar! Já chega! Temos mesmo de conseguir avançar em termos de democracia. E avançar nes‑ ses termos são movimentos como o 12 de Março que lutam por essa democratização da vida em geral […]. A política agora faz‑se na rua com os cidadãos». Corroborando esta ideia, André Feire afirma que «os par‑ tidos são entidades muito fechadas sobre si próprias, muito oligarquizadas», acrescentando que «existe um problema de ligação entre os eleitores e os eleitos», algo que reforça o papel dos movimentos sociais capazes de propor alternativas nesse jogo que não é de sorte nem apresenta limite de «apostas». Foi espontaneamente que nasceu e cresceu este movi‑ mento, cheio de vontade de saltar do armário. Pessoas de todo o país e, inclusive, a viverem no estrangeiro «chegaram ‑se à frente» e engrossaram este dia que ficou destacado no calendário e na agenda de muitos como «apartidário, laico e pacífico». E, nessa tarde em que 500 mil andaram pelas ruas de todo o país, perdeu‑se a noção do que seria «uma Gera‑ ção à Rasca». A definição do movimento surgiu em honra e memó‑ ria de um passado não muito distante, que também obri‑ gou a juventude a erguer o tom de voz e a mostrar o rabo e o descontentamento. E, passado pouco mais de uma década, 32 as duas gerações agem como sendo uma só: a enrascada. Raquel Freire define esta geração como «a que tem acesso ao saber – e saber é poder! […] A melhor maneira de man‑ ter o povo calado é a ignorância. A partir do momento em que garantes acesso à educação, as pessoas deixam de ser tão facilmente manipuladas e começam a questionar a demo‑ cracia em todos os sentidos da nossa existência […] e esse questionamento é uma tarefa para a vida […] é perceber que a democracia és tu que a fazes». José Machado Pais acrescenta ainda que a Geração à Rasca «é um conceito complexo, que obriga a entender várias questões. Uma tipologia possível é a de distinguir entre gera‑ ções biológicas, demográficas e sociais. As primeiras têm a ver com a reprodução natural. As segundas com a substi‑ tuição, devido aos nascimentos. As terceiras, muito latas em termos etários, são aquelas que ganham protagonismo por efeitos históricos e por definirem novos rumos socie‑ tários. Esta é claramente uma geração social. Por efeito de uma circunstância histórica não há coincidência, neste caso, entre a geração demográfica e a geração social». Se os filhos se vêem à rasca para arranjar um emprego, os pais à rasca se vêem porque não podem fazer muito mais para além de porem mais um prato na mesa. Como sublinha André Freire, «os pais estão a perceber que não são capazes de dar aos filhos tudo aquilo que tiveram. Portanto, há uma espé‑ cie de downgrade geracional». Uma impotência que leva ao questionamento de escolhas, reformas, pec’s, decisões e por que nada mudou. Ou melhor, até mudaram. As estatísticas provam isso mesmo. Resta saber qual seria o rumo suposto: se para melhor, se para pior. Não se percebeu lá muito bem. De acordo com Machado Pais, este «fenómeno» deve‑se a uma «causa estrutural, que é histórica e profunda: o nosso país sempre teve, desde 1930, uma estratégia de contenção 33 do desemprego baseada em estruturas produtivas familiares, pequenas, e com baixos custos salariais. A democratização do ensino permitiu obter muitos profissionais qualificados, mas a estrutura produtiva manteve‑se a mesma. É arcaica e não consegue absorver mão‑de‑obra qualificada, tirando alguns clusters específicos». A diversidade complica e enriquece. Entre reivindicações e estados de espírito tão diferentes, «havia uma aura no ar, […] um manto de esperança», descreve Pedro Santos. Nem a chuva varreu aquela sede de palavras, palavras que eram de ordem, que entupiram ruas e libertaram gargantas e consciências, provando que a vontade não fica afónica e que mui‑ tas gerações andavam cansadas de estar caladas. De acordo com o olhar de Raquel Freire, a realidade superou, mais uma vez, a ficção. Por um futuro, por um emprego, pelo fim dos falsos reci‑ bos verdes, por curiosidade ou só mesmo para ver como era, pela sua reforma, pelo aumento do salário mínimo, pelo pai, pela filha, com a avó, num carrinho de bebé, dançando, cantando, rindo, chorando, aplaudindo, gritando ou, até mesmo, em silêncio, ninguém ousou imaginar que as vozes e as palavras tão bem se fundissem numa só mensagem sem bolinha no canto superior ou ar de desenho animado. Não havia limite de idade, aliás, não havia quaisquer limi‑ tes que visassem asfixiar aquilo que Raquel Freire afirma ter sido uma «das maiores provas de democracia […]. Foi uma lição gigante de democracia para os nossos governantes. […] Uma revolução de consciências». Como explica João Labrin‑ cha, este dia demonstrou às pessoas que elas não estão sozi‑ nhas, que «a democracia não morre no voto». Citando Paula Gil, foi uma «catarse colectiva». Da vontade de quatro amigos espoletou esta manifesta‑ ção que agora se reflecte noutras iniciativas diversificadas. 34 Tão diversificadas quanto as pessoas que se juntaram nas ruas. O m12m é um desses frutos. Segundo a descrição da organização, patente na página do Facebook, «é um movi‑ mento informal, não hierárquico, apartidário, laico e pací‑ fico que defende o reforço da democracia em todas as áreas da nossa vida […]». No fundo, pretende dar continuidade e levar mais longe os ideais que estiveram na génese de todo este projecto, ou seja, reforçar a democracia e chamar as pes‑ soas para junto dela, para dentro dela, promovendo o debate, o «porquê», a participação activa sob todas as formas con‑ templadas na Constituição, acreditando que «a responsabili‑ zação e a transparência dos actos dos decisores públicos são a base de uma democracia saudável». A espontaneidade de outrora ganha agora contornos convictos em acções como a Iniciativa Legislativa de Cida‑ dãos, «uma proposta de lei contra a precariedade laboral, em colaboração com os Precários Inflexíveis, ferve, Inter‑ mitentes do Espectáculo e do Audiovisual e com os orga‑ nizadores do Protesto da Geração à Rasca no Porto», a «convocação de uma Assembleia Popular (não deliberativa) decorrente do Fórum das Gerações – 12/3 e o Futuro, a «aus‑ cultação dos vários partidos políticos […] sobre as mais diferentes temáticas, entre outras». E, volta e meia, surgirá, nas páginas dos jornais, algo como: «Movimento que orga‑ nizou Geração à Rasca agenda acção surpresa para dia de arranque de campanha.» Assim noticiou o jornal i no dia 12 de Maio de 2011. Rate me foi o nome desta acção de rua que deixou suspense no ar. O comentário de um dos orga‑ nizadores, João Labrincha, acabou por aguçar ainda mais a curiosidade: «Houve um maestro (agência de rating) que te avaliou e te mandou fazer o que ele quis, não pudeste ques‑ tionar… Até um determinado momento… Em que deixaste de aceitar…» 35 Apresentar propostas ainda está nas mãos dos governa‑ dos desiludidos com o incumprimento do afamado «con‑ trato social». No entanto, são muitas as vezes em que as propostas são substituídas por uma troca de culpas, em plena assembleia. E, como em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão, será que os próprios jovens também terão culpas a declarar? Poder‑se‑ão alegar escolhas impon‑ deradas, nomeadamente no que toca aos cursos? Conforme o noticiado pelo jornal Público, a 6 de Maio de 2011, a área de Línguas e Humanidades vai ficando cada vez mais ameaçada. Um artigo que vem reforçar um outro do Jornal de Negócios do dia 15 de Abril do mesmo ano. Este último arranca com uma frase de Pedro Portugal, o qual afirma que os cursos não são todos iguais, apesar de continuarem a ser uma boa aposta. Segundo o economista, «neste momento, há cursos que não são nada boa ideia mesmo com uma grande voca‑ ção», defendendo que deverá existir uma maior orientação dos estudantes acerca do que se passa nas diversas áreas de formação. No entanto, acrescenta ainda que, independente‑ mente da escolha, um curso superior é sempre um trunfo que garante «múltiplas valências», ressalvando também que a qualidade dos profissionais continua a ser, em todas as áreas, sinónimo de, mais cedo ou mais tarde, se alcançar o lugar merecido. Segundo informações presentes na base de dados pordata, da Fundação Francisco Manuel dos San‑ tos, em 2010, 1 065 000 indivíduos, residentes em Portugal e com 15 e mais anos, tinham o ensino superior completo, continuando a acreditar que faz sentido procurar o canudo. Falamos de um valor equivalente a 11,8% da população con‑ tabilizada (9021,4 milhões). E, neste âmbito, o economista considera que as faculdades «estão mais bem preparadas para fazer a inserção profissional dos jovens, estes interfaces com as empresas», demonstrando um interesse em integrar 36 a sociedade civil. Mas, apesar de reconhecer o valor dos esforços e das iniciativas, não deixa de apontar que tal «não cria postos de trabalho necessariamente», pois «é fácil levar o burro à fonte, mais difícil é fazê‑lo beber». Isto porque, para além dos entraves inerentes à própria economia nacio‑ nal, «o mercado de trabalho é mesmo um mercado: tem oferta, tem procura e tem preço. E esse preço é o salário. Ou seja, taxas de desemprego muito altas querem sempre dizer que o salário subiu um bocadinho acima do que seria o dese‑ jável […]. E nos próximos anos vamos assistir à inflação a comer os salários, os quais evoluirão muito mais modera‑ damente […]». Pedro Portugal sublinha então que, em Por‑ tugal, assiste‑se a problemas que derivam também de um ajuste dos salários, no final dos anos de 1990, o qual ultra‑ passou as reais capacidades dos empregadores. No entanto e contra apelos à redução dos salários, Raquel Freire relembra que é em Portugal que se verifica um dos salários mínimos mais baixos da União Europeia e às maiores diferenças entre esse salário mínimo e o salário máximo registados: «Quando vamos a uma cadeia de supermercados, entre o caixa e o gerente encontramos a maior diferença de salários de toda a União Europeia. Ou seja, já tens uma desigualdade social enorme e ainda vais cortar no que ganha menos.» Tostão a tostão, um artigo do Diário Económico (11 de Março de 2011), refere que «de acordo com os últimos dados disponíveis, o salário médio pago aos recém‑licenciados ronda os 1200 euros, muito por culpa dos cursos de enge‑ nharia (cujo salário médio ronda os 1500 euros), já que na maioria dos outros cursos não chega a mil euros». E os números do iefp não deixam dúvidas: «De todos os traba‑ lhadores que se licenciaram em Informação e Jornalismo ao longo da última década, quase um décimo estava inscrito num centro de emprego. Uma percentagem que cai para 37 2% quando a licenciatura é da área da matemática estatística.» Apesar dos números, as regras são cada vez mais excepções e já nada se confunde com dogmas. Números contaminados pela precariedade e que assustam. Mas o que assusta ainda mais é mesmo a sua ausência na conta bancária. É o pro‑ longamento deste sentimento de «corda bamba» que mais desmotiva quem só pede uma oportunidade para começar. Pedro Portugal conta que as dificuldades sempre existiram para os jovens que enfrentam o momento de transição e que «a novidade prende‑se com o facto de mesmo os jovens empregados não conseguirem chegar ao que chamamos de mercado de insiders, continuando a rodar nos outsiders». No entanto, não deixa de sublinhar que os jovens que mais pesam na estatística são aqueles que não apresentam níveis elevados de qualificação. Ou seja, os jovens licenciados apre‑ sentam uma «vantagem permanente que existe em todas as economias […] e que em situações mais difíceis ainda se torna mais evidente». Neste âmbito e partindo do pressuposto de que, contra estatísticas, a licenciatura ainda é uma vantagem, o econo‑ mista, também professor na Universidade Nova de Lisboa, considera que os mais qualificados sempre podem optar por explorar novas paragens. Ir em busca de um futuro além‑fronteiras, na sua perspectiva, pode ser negativo a curto prazo, pois implica um brain drain. No entanto, sal‑ vaguarda que, a longo prazo, pode significar a criação de uma networking, «uma coisa belíssima» para o jovem e para o país. E quando o cenário que, diariamente, desfila no telejornal não muda, já tem cheiro a velho, a bolor, a mofo, muitos são, efectivamente, os que pensam em partir. Mas nem tudo é fácil. Não é como noutros tempos em que bastava fazer girar o globo e apontar, à toa, um destino. Apesar da vontade de 38 procurar outras paragens, outros telejornais, David Cairns acredita que, «economicamente, sair de cá pode ser uma boa ideia. Mas, psicologicamente, tal pode ser mais difícil por causa da família, dos amigos, da cultura, do futebol, da qualidade do café. A cultura portuguesa é muito forte, tem muita intensidade. Num país como Inglaterra não há uma cultura como esta, não é tão substancial. Aqui temos mui‑ tas pequenas coisas que podem fazer muita diferença lá fora. É muito difícil morar fora desta zona de conforto». No entanto e apesar de David Cairns não acreditar num grande «êxodo», já são muitos os que não hesitam perante a proposta e a miragem de se safarem deste país que atrai, repele e confunde. Trocam então o café de qualidade a 55 cêntimos por uma qualidade de vida sem preço. Mas, dispensando previsões, por enquanto, muitos ainda andam por cá, seja esta uma zona de conforto ou nem por isso. Viu‑se, aliás, no dia 12 de Março. E esses que superaram a porta de casa e do temor também superaram a fronteira de uma zona de conforto que sussurrava «vai antes às com‑ pras». «As pessoas estavam ávidas de vir para a rua», foi o que sentiu a organização da manifestação Geração à Rasca. Aquela que tantos questionou sobre tantas coisas, que obri‑ gou o mundo a olhar para este «jardim» sem se fixar nas praias do Algarve, que obrigou o próprio país a olhar para si mesmo e a repensar‑se. Mais ou menos jovens, mas todos à rasquinha, cansaram ‑se de acreditar que «estava quase» e perceberam que pode‑ riam fazer e ser parte desse «quase» que muito se anseia: «Sentimos que estamos a ser ouvidos agora», afirma Raquel Freire. Gritaram e agitaram dogmas, provaram a veracidade e a aplicabilidade de um dos norteadores do movimento – uma frase da autoria de José Saramago: urge «fazer de cada cidadão um político». Atrás deles, da frase e do ideal foram 39 500 mil e mais uns trocos. Coisa pouca. Repetindo Pedro Santos, «o dia 12 de Março foi a conversa de café que saiu do café […] e, pelos vistos, havia muita gente com vontade de sair do café». Afinal de contas, cafeína em excesso também faz mal. E é sempre bom arejar ideias. 40

Baixar