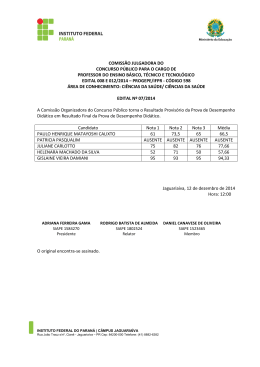

POLÍTICAS PÚBLICAS E DINÂMICA TERRITORIAL RURAL DA MICRORREGIÃO DE JAGUARIAÍVA – PR. Junior Cesar Gonçalves dos Santos Celbo Antônio Ramos da Fonseca Rosas INTRODUÇÃO O modelo de desenvolvimento adotado para o setor agropecuário, a partir da década de 1960, resultou num processo de concentração extrema. É nesse contexto que a dinâmica territorial da mesorregião geográfica centro oriental paranaense se relaciona diretamente com as políticas públicas, dimensionando o setor rural e concentrando as ações do capital no processo econômico local (CUNHA 2003), principalmente na microrregião geográfica de Jaguariaíva, composta pelos municípios de Arapoti, Jaguariaíva, Piraí do Sul e Sengés. Para Müller (1994), essa tendência ocorreu com a concentração dos ativos, da produção, da produtividade, da qualidade dos produtos, do poder econômico, do comando em redes de produção e distribuição. A microrregião de Jaguariaíva - PR destaca os reflexos das mudanças das políticas públicas sobre a dinâmica da agropecuária, em um enfoque territorial, está na particularidade do processo econômico em relação ao conjunto do estado do Paraná, pois concentra uma diversidade de estabelecimentos rurais, juntamente com a inserção do capital nesse espaço geográfico, mantendo, de certa forma, a tendência às formações fundiárias concentradas, se comparada a outras regiões do estado. Para analisá-los, compreendeu-se o processo de formação histórica e a caracterização de tal região, diante do contexto do desenvolvimento territorial rural, através das políticas públicas voltadas à agricultura de base familiar. Para que isso ocorresse, foram levantados dados de fontes secundárias oficiais para caracterizar a formação de tal região. Para a compreensão desse recorte espacial, baseado em regionalizações propostas por entidades públicas que realizam pesquisas e censos sobre diferentes segmentos da economia e sociedade paranaense e brasileira, buscaram-se as informações de duas entidades que forneceram uma boa parte dos dados à pesquisa, que foram o IBGE (federal) e o IPARDES (estadual). Além destas entidades tradicionais no levantamento e disponibilização de informações estatísticas, buscou-se levantar informações em bancos de dados específicos como os relacionados aos segmentos da saúde, segurança e educação. Nesse contexto, verificou-se a necessidade de materiais de fonte secundária para oferecer suporte científico e quantitativo para a análise dos resultados, que passaram a servir de base ao procedimento qualitativo na descrição e análise das informações referentes ao espaço rural nessa região. Portanto, os principais materiais utilizados foram os órgãos oficiais, e o método foi o descritivo analítico, pois primeiramente buscou-se a descrição das principais características da região, para posteriormente analisá-las. DESENVOLVIMENTO O período compreendido entre meados da década de 1940 e início da década de 1970, refletiu um aumento considerado das economias e fluxos financeiros mundiais, com atuação direta dos Estados no planejamento e regulação de políticas vinculadas às atividades produtivas. (HESPANHOL, 2008). O Estado, nesse momento, se caracterizava como centralizador, objetivando ações economicistas, com pouca participação social. Um Estado com perfil Keynesiano. (BOISIER, 2002, 1989) Enquanto tal Estado direcionava as condições do espaço agrário brasileiro, diversos camponeses lutavam pela posse e permanência na terra, criando movimentos sociais reivindicando a participação nesse Estado que se demonstrava elitista. Tal abordagem ganhou destaque nos países desenvolvidos na década de 1990, tendo como enfoque a valorização das potencialidades locais, das famílias, da diversidade produtiva, cultural, e ambiental, envolvendo a sociedade local na busca por soluções de seus problemas, como a produção agropecuária, o acesso e resistência em suas terras, a comercialização dos seus produtos, fortalecendo desta forma as economias locais. Já nos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos, a ação do Estado se vinculou à complementação de interesses do capital privado, criando infraestrutura básica para a entrada de multinacionais, inclusive no campo, com os pacotes tecnológicos da Revolução Verde, diante do processo de modernização conservadora do campo. No final da década de 1980 e no decorrer da década de 1990, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial interviram em países como o Brasil a aderirem a política neoliberal, abrindo seu mercado, controlando os gastos públicos, privatizando suas estatais, deixando-os a cargo da iniciativa privada. Porém, os resultados de tais políticas não atingiram os resultados esperados. (STIGLITZ, 2002). Os espaços rurais, nesse contexto, serviam como palco das ações e interesses do capital privado especulativo, com interesses na permanência da estrutura fundiária concentrada, e a ineficácia prática de políticas públicas direcionadas à agricultura campesina e o seu modo de vida familiar, em uma complexidade diversa e em constante transformação. O camponês atual é, ao mesmo tempo uma mistura de fazendeiro, burguês e proletariado, tentando resistir aos interesses do capital em agir diretamente no campo, e expropriar suas terras e manipular suas escolhas. (VERGÉS, 2011). Ele vive da organização familiar, e as vezes pode contratar algum trabalhador ou vender sua própria força de trabalho, pois o seu interesse é a sua resistência e existência enquanto família e classe social. Em contraposição ao neoliberalismo, mas a ele associado em alguns aspectos, surgiam ações de valorização da diversidade regional, buscando o desenvolvimento através das potencialidades locais. As experiências positivas de desenvolvimento rural na Europa, especialmente, fizeram com que os organismos internacionais, principalmente o Banco Mundial, passassem a valorizar o território como abordagem analítica, forçando os países subdesenvolvidos a adotarem tal perspectiva, mas sem considerar as diferenças entre os lugares, uma vez que em países como o Brasil, a diversidade regional, as desigualdades socioeconômicas, e a participação social é pouco expressiva, dificultando a aplicação de tal abordagem. (SEPÚLVEDA et al, 2005); (BRANDÃO et al, 2005). O território como abordagem geográfica, em suas diversas tendências e formas de análise, representa atualmente um conceito central nas divisões de áreas estagnadas econômica e socialmente, além de uma tendência nas conceituações de políticas públicas direcionadas ao espaço rural. A aplicação dessas políticas resulta em diversas formas de resistência dos excluídos, produzindo constantes conflitos pelo território, tanto no plano material quanto no imaterial. (FERNANDES, 2008). O desenvolvimento das forças produtivas do capital no espaço rural modificou as relações de produção e sociais, principalmente no que tange às famílias camponesas que vivem da produção nesse espaço. Longe de serem empreendedoras, mesmo que por necessidade, tais famílias buscam alternativas às constantes dificuldades de produção, sobrevivência e reprodução enquanto classe social heterogênea, devido a diversos motivos de caráter interno e externo. Alguns problemas externos são políticas públicas federais, estaduais ou municipais direcionadas e segregadas, ineficazes e instáveis; discriminação da agricultura camponesa pelas políticas macroeconômicas; serviços extensionistas ineficientes ou insuficientes; dificuldades de inserção no mercado e concorrência desleal de produtores capitalizados; burocratização do crédito rural; incorporação de áreas rurais com a especulação imobiliária, dentre outros. Tais problemas não estão no controle e alcance das famílias que sobrevivem no espaço rural, e impedem e dificultam a sua manutenção e desenvolvimento produtivo e social na economia local. Já os problemas internos, estão ligados, via de regra, à preparação das famílias para administrar e empreender em seus estabelecimentos, a organização da produção, gestão de recursos e busca de alternativas à produção agropecuária específica; manutenção do tradicionalismo, sem abertura para novas práticas e tecnologias apropriadas, aumentando seus rendimentos por área e animais; agregar valor ao produto, dentre outros. Vale ressaltar que, os problemas citados não abrangem todo universo da agricultura camponesa, mas representa uma parcela significativa das famílias deste espaço. Tais problemas afetam diretamente a permanência do homem no campo, assim como alavanca os conflitos no/pelo território, pois o objetivo desses grupos é a sobrevivência. Nos territórios rurais selecionados pelo governo federal, de acordo com suas características socioeconômicas, muitos interesses divergentes e conflitos não são levados em consideração, pois os investimentos são priorizados em ações ligadas à agricultura familiar e movimentos sociais. (SCHNEIDER E TARTARUGA, 2005). Isso significa que as políticas públicas, diante do montante direcionado à agricultura camponesa (indicadas pelo governo de agricultura familiar), são incapazes de atender e dinamizar a produção agropecuária da maioria dessas pessoas. Um de nossos objetivos é justamente a compreensão da ação dessas políticas no território centro-sul do Paraná. RESULTADOS E/OU CONSIDERAÇÕES Com relação à população: Jaguariaíva: 32.606; Piraí do Sul: 23.424; Sengés: 18.414 e Arapoti: 25.855 (IBGE, 2010), totalizando uma população de 100.299 habitantes, e o IDHM mais bem apresentado é do município de Jaguariaíva, e o pior de Sengés, de acordo com a Figura 1. Figura 1 – Cartograma da Microrregião de Jaguariaíva – PR (IDHM) Fonte: IBGE, 2010. Org.: Santos, 2014. O povoado de Jaguariaíva teve início a partir do transporte de mulas ao longo do caminho de Viamão, que se estende do Rio Grande do Sul até Sorocaba – SP, do século XVIII até o final do século XIX, conhecida atualmente como rota dos tropeiros. A vila foi um local de descanso das tropas e tropeiros, à margem esquerda do rio Jaguariaíva, e foi elevado à categoria de cidade em 1908. A região de Jaguariaíva faz parte do Território Rural de Ponta Grossa e se caracteriza principalmente pela exploração patronal, com exceção de Piraí do Sul. Devido a grande extensão territorial dessa região, a análise se torna mais abrangente, e percebe-se que no município de Arapoti, existe uma significativa produção moderna de grãos, pautado no agronegócio. Em 24 de Dezembro de 1915 foi criado o Distrito Policial de Sengés e elevado a Distrito Judiciário no ano de 1917. Em pouco tempo avolumou-se a sua população de modo que em 1927 já apresentava condições para a vida política e autonomia administrativa. Em virtude de petição dos seus habitantes, pelo Decreto-Lei Estadual 269, de 08 de Fevereiro de 1934, foi criado o Município de Sengés, sendo instalado a 1° de Março daquele ano. Prefeitura Municipal de Sengés. IBGE (2014). Já o povoamento da localidade onde hoje se encontra o Município de Piraí do Sul foi iniciado em princípios do século XVII, numa gleba de propriedade do Padre Lucas Rodrigues França. Em 1872 foi criado a Freguesia de Pirahy, sob a invocação do Senhor Menino Deus e, em 1881, foi elevado à categoria de vila. Pelo Decreto Lei nº 199, de 30 de dezembro de 1943, que fixa a Divisão Administrativa e Judiciária do Estado do Paraná, considera Piraí na categoria de município e altera-lhe o nome para Piraí-Mirim. Pela Lei Estadual nº 2, de 11 de outubro de 1947, foi modificada a denominação para Piraí do Sul. Prefeitura Municipal de Piraí do Sul. IBGE (2014). As origens históricas de Arapoti estão ligadas às das fazendas Jaguariaíva e Capão Bonito. Estrategicamente localizado nos Campos Gerais seu território foi ocupado por aventureiros, sertanistas e tropeiros desde o início do século XVII. A Lei Municipal n.º 02, de 8 de outubro de 1908, criou o Distrito Judiciário de Cerrado, primeiro nome do lugar. O Decreto-Lei n.º 2.556, de 18 de dezembro de 1933, alterou a denominação de Cerrado para Cachoeirinha. Em 7 de março de 1934, Cachoeirinha passa a ser Distrito Administrativo de Jaguariaíva. O Decreto-Lei Estadual n.º 199, de 30 de dezembro de 1943, alterou a denominação de Cachoeirinha para Arapoti. O município de Arapoti foi criado através da Lei Estadual n.º 253, de 26 de novembro de 1954, com território desmembrado de Jaguariaíva, e instalado em 18 de dezembro de 1955. Prefeitura Municipal de Arapoti. IBGE (2014). No início do século XVII, bandeirantes paulistas e tropeiros de gado fizeram as primeiras penetrações na região que constitui o território de Jaguariaíva. O nome da cidade é referência ao Rio Jaguariaíva que corta o município e consta em antigos mapas cartográficos. O coronel Luciano Carneiro Lobo em 1795 adquiriu a fazenda Jaguariaíva, propriedade rural que deu origem ao atual município. Em 15 de setembro de 1823 um Alvará Imperial elevou a Fazenda Jaguariaíva à categoria de Freguesia. Freguesia criada com a denominação de Jaguariaíva, por alvará de 15-09-1823 e lei de São Paulo n.º 7, de 06-09-1845, no município de Castro. Elevado à categoria de vila com a denominação de Jaguariaíva, por lei provincial n.º 423, de 24-04-1875, desmembrado de Castro. Sede na povoação de Jaguariaíva. Constituído do distrito sede. Instalado em 26-06-1876, a Lei Provincial nº 717 de 09/12/1882, revogou as duas leis anteriores, voltando Jaguariaíva a sua situação primitiva, mais tarde, em virtude da Lei nº 15 de 21/05/1892, o município de Jaguariaíva passou terra do mesmo nome, pertencendo a comarca de São José da Boa Vista. Elevado à condição de cidade, por lei estadual n.º 811, de 05-05-1908. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito sede. Prefeitura Municipal de Jaguariaíva. IBGE (2014). Possui área territorial de 1.456,401 km², ITCG (2014). O clima da região de Jaguariaíva, de acordo com a classificação de Köppen (1948), se caracteriza por ser de uma zona sempre úmida e clima temperado (Cfb), com temperatura média dos meses mais quentes em 22oC. Com relação à geologia, seu território está sobre o segundo planalto paranaense, e a parte sul no primeiro planalto. Outro fator marcante na ocupação da região de Jaguariaíva foi que, em 1853, de acordo com Hartung (2005), a população era formada por 41% de escravos. Isso estabelece o que Ianni demonstrou na década de 1960, que o Paraná, nos séculos XVII, XVIII e XIX era fundamentada na força de trabalho escrava. O lugar onde se encontra o atual município, sede da região, se situa na mesorregião geográfica Centro Oriental do Paraná, denominada Sertão de Cima. Atualmente, tal região possui um parque industrial de papel e celulose. Na porção norte do município, devido à topografia mais propícia, a produção agrícola é mais diversificada. Já a porção sul se caracteriza por possuir uma diversidade de produtores de base familiar, produzindo milho, feijão, trigo e soja, com uso de tecnologias, juntamente com a criação bovina leiteira. Outro fato marcante dessa região é a produção florestal, cultivada em pequenos e grandes estabelecimentos rurais. (EMATER, 2006). A silvicultura foi uma estratégia incentivada pelos municípios e técnicos como alternativa à produção, devido aos latossolos e cambissolos de baixa fertilidade da região, com presença de alumínio e cascalho, favorecendo o a erosão. Nesse sentido, a plantação de Pinus serviu como alternativa de renda e caracterizou a produção agrícola do município e região, formando diversas indústrias relacionadas à extração de madeira e confecção de móveis e celulose. O maior problema dessa atividade está relacionado com a perda da diversidade natural, e desagregação dos solos, além da dizimação da fauna regional. Atualmente, a região de Jaguariaíva possui aproximadamente 20% da área reflorestada do estado do Paraná, fornecendo matéria-prima para diversas grandes e pequenas empresas de celulose da região. A empresa Vale do Corisco é detentora de aproximadamente 90% de todas as vendas de madeira da região, criando um monopólio do processo de concentração de capital. De acordo com Berger e Padilha (2007), o mercado mundial de produtos provenientes de florestas gira em torno de US$ 132 bilhões, sendo um negócio de alta lucratividade no cenário capitalista, correspondendo a 2% do PIB mundial. No estado do Paraná, 20% do PIB é proveniente dos produtos florestais. De acordo com o IPARDES (2008), as indústrias relacionadas à produção florestal correspondem a 25 a 50% da população ocupada na região de Jaguariaíva, demonstrando a supervalorização do setor. Porém, convém ressaltar que a maioria desses empregos corresponde a uma forma de apropriação da força de trabalho pelo capital, direcionando a concentração do capital e da expropriação da força de trabalho pelo capital. Outro problema da produção resulta no processo de produção, pois os resíduos industriais e da matéria-prima são um problema ambiental considerável pouco divulgado. Como exemplo, temos os resíduos do carvão em decorrência da queima. Com relação às políticas públicas para o setor, o Plano de Nacional de Florestas (PNF) é que atua na gestão de florestas públicas. Outras iniciativas como o “Mercado de Carbono”, “Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação – REDD”, assim como outros meios de “Pagamentos por serviços ambientais”, ainda possuem pouca representação, e são apropriados pelo capital privado, caracterizando uma apropriação indevida dos recursos naturais. Embora possa ser considerada uma proposta avançada, quando aplicada à agricultura familiar, as riquezas naturais são geralmente constituídas como moeda de troca pelos especuladores. Essa tendência ao desenvolvimento econômico baseado no crescimento econômico, de acordo com Lima (2004), ocorreria a partir do uso intensivo do capital, diminuição da mão de obra e ampla utilização dos recursos naturais. Nesse sentido, o desenvolvimento estaria ligado diretamente a uma ideologia industrial, conforme argumenta Costa (1997). Ainda para Lima (2004), as políticas públicas e os investimentos para a área de reflorestamento no Brasil, prevaleceram a formação de uma economia regional, beneficiando as grandes empresas do setor. Mesmo assim, de acordo com o mesmo autor, o Estado e o próprio setor não perceberam o impacto causado na sociedade e nos recursos naturais após tais investimentos. Em Abril de 2000, o Governo Federal criou, através do Decreto nº 3420, o Plano Nacional de Florestas, que objetiva a diminuição do desmatamento ilegal, além da importação de madeiras, visando o fortalecimento da produção interna. De acordo com Scarpinella (2002, p. 60), os objetivos do PNF são: a) estimular o uso sustentável de florestas nativas e plantadas; b) fomentar as atividades de reflorestamento, notadamente em pequenas propriedades rurais; c) apoiar as iniciativas econômicas e sociais das populações que vivem em florestas; d) reprimir desmatamentos ilegais e extração predatória de produtos e subprodutos florestais; e) promover o uso sustentável das florestas de produção seja nacionais, estaduais, distritais ou municipais; f) ampliar os mercados interno e externo de produtos florestais; g) valorizar os aspectos ambientais, sociais e econômicos dos serviços e dos benefícios proporcionados pelas florestas públicas e privadas; h) estimular a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas florestais. Mesmo assim, a fiscalização é um dos maiores problemas na aplicação de tais políticas, e a formação de uma base ideológica que rompe com o paradigma economicista, são necessários para a formação de uma nova concepção de formação econômica regional e ampliação do acesso aos recursos econômicos e naturais. REFERÊNCIAS BERGER, R e PADILHA, J. B. Administração estratégica da produção e padilha. Curitiba, UFPR / DERE, 2007. BOISIER, S. 2001: la odisea del desarrollo territorial em América Latina. La búsqueda del desarrollo territorial y de la descentralización. In: Seminários de sectores sociales. Nudos críticos y alternativas. Perú: Lima, 2002. BRANDÃO, Carlos Antonio et al. Estratégias de desenvolvimento e construção do espaço supra-local: os novos arranjos institucionais. In: XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em planejamento urbano e regional. ANPUR: Salvador, 2005. COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. CUNHA, L. Desenvolvimento territorial e desenvolvimento rural: o caso do Paraná tradicional. Seropédica: 2003. (tese de doutorado). EMATER. Disponível em <www.emater.pr.gov.br> Acesso em 22 maio 2014. FERNANDES, B. M. Entrando nos territórios do território. In PAULINO. E. T.; FABRINI, J. E. Campesinato e territórios em disputa. São Paulo: Expressão Popular, 2008. HARTUNG, M. Muito além do céu: escravidão e estratégias de liberdade no Paraná do século XIX. In: Revista TOPOI, v. 6, n. 10, jan-jun. 2005. P. 143-191. HESPANHOL, A. N. Modernização da agricultura e desenvolvimento territorial. In: 4º Encontro nacional de grupos de pesquisa – ENGRUP. São Paulo: 2008. P. 370-392. IBGE. Disponível em <http://www.ibge.gov.br> Acesso em 20 jun. 2014. IPARDES. Disponível em <http://www.ipardes.gov.br> Acesso em 15 jun. 2014. LIMA, Artur Wilson Ramos de Santana. Subsídios para um sistema de gestão ambiental de projetos de reflorestamento com Eucalyptus ssp na Região do Litoral Norte do Estado da Bahia. 2004. 179 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) – Universidade de Brasília, Brasília, 2004. MULLER, G. Competitividade e integração econômica e social: Para uma gestão regional das questões agrárias e agroindustriais. Rascunho. Araraquara, 32: 1-49, 1994. SCHNEIDER, Sérgio; TARTARUGA, Iván G. Peyré. Do território geográfico à abordagem territorial do desenvolvimento rural. In: Jornadas de Intercambio y Discusión: el desarrollo rural en su perspectiva institucional y territorial, FLACSO, Buenos Aires, 2005. SEPÚLVEDA, Sergio; ECHEVERRI, Rafael; RODRIGUES, Adrián. El enfoque territorial del desarrollo rural: retos para la reducción de la pobreza. In: Seminario Reducción de la pobreza rural en Centroamérica: Fortalecimento de servicios técnicos, empresariales y financieros, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 2005. STIGLITZ, J. A Globalização e seus Malefícios. São Paulo: Futura Editora, 2002. VERGÉS, A. B. Os novos camponeses. São Paulo: Cultura acadêmica, 2011.

Download