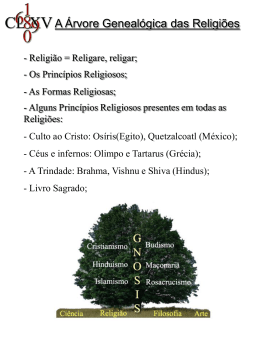

UMA HISTÓRIA DE DEUS DE KAREN ARMSTRONG COMO INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DAS RELIGIÕES. Eduardo Basto de Albuquerque [email protected]. Nesta comunicação vou tratar dos pressupostos teóricos e metodológicos da obra de Karen Armstrong intitulada Uma História de Deus sob a ótica do historiador que trabalha com o fenômeno religioso. E a maneira de preâmbulo, realizarei uma série de reflexões acerca do campo das disciplinas históricas que tratam da religião. Observar e interpretar a religião do outro é tão antigo quanto o conhecimento histórico. E lembremos que o saber histórico abrangeu e incluiu durante muitos séculos tudo o que separamos hoje em várias disciplinas das Ciências Humanas. A divisão decorreu da ampliação dos objetos e da complexidade metodológica empregada no seu tratamento. Assim, o saber histórico até quase a segunda metade do século XIX, englobava a sociologia, a antropologia, a economia, a religião, a política e é claro, a história e que hoje apelidamos de ‘tradicional’. Mas gostaria de reafirmar o que distingue o saber histórico de outros saberes organizados em campos e disciplinas é pressupor o tempo como o fundamento de onde partem todas as suas reflexões e análises. Sem o tempo não há historiador. Breve ou curto e longo ou muito longo, é sempre das malhas do tempo de onde todo historiador parte para realizar suas análises. A História das Religiões ganhou impulso no século XIX. Os seus estudos se inseriam no quadro das concepções evolucionistas, naturalistas e positivistas predominantes e foi marcada por duas posturas teóricas e metodológicas fundamentais ora se combinando ora se opondo. A primeira, considerava legítima a pesquisa histórica fundada em documentos que comprovassem todo raciocínio e toda conclusão obtida pelo historiador. A segunda postura é a que tentava abstrair os dados empíricos, às vezes sem ignorá-los, e buscando alcançar algum resultado para além deles. A pretensão maior era abranger na História das Religiões as mais diferentes formas de experiência religiosa contidas nos mitos, nos ritos e nos símbolos e para tanto, se aplicava abordagens ancoradas na perspectiva sociológica, antropológica, econômica e psicológica onde diminuísse o privilégio do evento político e dos indivíduos predominante no pensamento historiográfico. Ademais, tais concepções debateram o lugar de cada religião numa escala ascendente composta por etapas a ser superadas, variando sua nomenclatura mas classificando-as em naturalismo, politeísmo e monoteísmo. O embate previa também o fim do monoteísmo e o triunfo da crescente secularização com o predomínio do ateísmo militante e a vitória do anti-clericalismo. Este panorama intelectual não gerou somente a História das Religiões e sim também outras modalidades de abordagens historiográficas das religiões. Vou simplificar e afirmar que hoje há duas grandes perspectivas no tratamento histórico das religiões: uma a da História das Religiões e outra a da História Religiosa. A História da Igreja, tanto católica como das demais denominações cristãs e a abordagem da religião nas histórias nacionais, são tributárias das orientações da História das Religiões e da História Religiosa. Quando a História das Religiões se desenvolveu no século XIX, estava mais preocupada com as origens e os períodos mais antigos das religiões, o seu método era voltado para determinar a precisão dos textos religiosos, buscava a comparação dos discursos sagrados e a comparação entre as experiências religiosas através de seus mitos, ritos, símbolos e instituições. Esta preocupação com os textos escritos das religiões se mantém ainda hoje, como uma das características da História das Religiões, como exemplifica algumas coleções publicadas por editoras como a Routledge ou a Penguin Books, para citar duas inglesas. O que, aliás, não é distante da historiografia política tradicional. 2 A comparação das religiões proporcionou o desenvolvimento de várias teorias sobre a origem e expansão das religiões Na desde o terceiro quartel do século XIX, houve uma reação ao exagero com as especulações sobre as origens e uma espécie de retorno ao empírico. Coincidentemente, em termos cronológicos, é quando a História das Religiões se distinguiu da antropologia e da sociologia. Portanto a História das Religiões tem uma identidade antiga e fóruns internacionais, como os congressos da Associação Internacional de História das Religiões à qual está filiada a Associação Brasileira de História das Religiões que congrega estudiosos brasileiros. A História das Religiões conta como seu traço epistemológico e metodológico fundamental e distintivo, a comparação entre religiões, estas consideradas como sendo constituídas por grandes conjuntos reunidos de elementos comuns que permitem aglutiná-los sob a designação de cristianismo, judaísmo, budismo etc. Na introdução à coleção francesa Mana- Introduction à l'Histoire des Religions em 1949, René Dussaud (1949, p. V) diz expressamente: A História das Religiões não se confunde, com efeito, nem com a história das cidades ou dos Estados, nem com a das instituições propriamente ditas. Ela, sobretudo se distingue pelo método com o qual deve abordar as religiões. O método histórico estrito não pode ser suficiente para estudar as crenças e suas formas sistematizadas que são as mitologias, nem para dar conta dos ritos orais ou manuais. Na bibliografia após este texto seus tópicos permitem auferir qual a dimensão que se dava ao seu campo de estudos: mito, mitologia, magia, religião e magia, mística, misticismo, sagrado, o mal, o diabo, cosmogonia, cosmologia, o sol, lua, estrelas, céu, águas e mitos aferentes, terra, pedras sagradas, concepção de tempo, tempo sagrado, espaço sagrado, orientação, sexo e sexualidade, pai, mãe, matriarcado, gêmeos, realeza, símbolos, simbolismo, clero, culto, ritos de passagem, sacrifício, prece, pecado e sua expiação, morte, imortalidade da alma e a salvação. Enfim, se a bibliografia não esgota todas as possibilidades ela ambiciona abarcar o máximo possível de fenômenos e métodos para lidar com a complexidade do campo religioso, dando uma dimensão formidável à História das Religiões (Dussaud, 1949, p. XVII-LXIII). Esta extensão abrangente e ambiciosa da História das Religiões foi retomada por Mircea Eliade, talvez o mais popular dos historiadores das religiões, mostrando que não era uma inclinação de escola, mas diretriz para a disciplina. Ele disse originalmente em 1959: Quer lhe agrade ou não, o historiador das religiões não terminou sua obra quando reconstituiu a história de uma forma religiosa ou quando desembaraçou seu contexto sociológico, econômico ou político. Deve ainda compreender o significado, quer dizer que deve identificar e iluminar as situações e as posições que induziram ou tornaram possível o aparecimento ou o triunfo desta forma religiosa num momento particular da história". Isso constitui a verdadeira função cultural do historiador das religiões (1978, p.18). Em 1976, ao encerrar a coleção História das Religiões da Encyclopédie de la Pléiade, Michel Meslin retoma e delineia a História das Religiões: Depois destas análises dos fatos religiosos distribuídos nas mais diversas culturas do homem, a História das Religiões pode se apresentar como uma disciplina solidamente constituída na sua autonomia, que demonstra a possibilidade de um conhecimento empírico de uma sacralidade viva, obtida através estudos rigorosamente científicos de todas as formas religiosas conhecidas desde as origens da humanidade até nossos dias (1982, p.355). E para captar cada experiência religiosa o "método comparativo da história" seria o adequado, conclui o autor (Meslin, 1982, p.414), reafirmando a tendência mais que secular da comparação como fundamento metodológico da disciplina História das Religiões. 3 Falei das dimensões da História das Religiões num período de quase cem anos. Quero frisar que ela tem sido praticada com objetivos muito dispares: seja para reafirmar a superioridade de uma religião sobre as demais, seja para demonstrar que a religião é parte de um passado a ser ultrapassado pela razão, seja para demonstrar que a religião é parte de um sistema de opressão e de poder, seja para simples conhecimento acadêmico das religiões ou para reivindicar a perenidade da experiência religiosa. Há muitas orientações teóricas e historiográficas. Deixo de mencionar os autores mais antigos e fico só com alguns como Georges Dumézil, Mircea Eliade e Karen Armstrong, autora conhecida e muito traduzida no Brasil e em quem centrarei mais de perto minhas indagações e voltarei. Mas a História das Religiões é uma perspectiva do tratamento acadêmico histórico da religião. Há outra que se caracteriza pelo enfoque especifico de uma religião e por não realizar a comparação entre as religiões. É também tão antiga quanto a História das Religiões e a historiografia tradicional a confinava nas relações Igreja e Estado ou Religião e Estado. Contudo, com as transformações historiográficas ocorridas nos últimos oitenta anos ela ganhou novas dimensões. É a que em geral é a mais desenvolvida nos cursos de História no Brasil. Designo-a de História Religiosa como o fez o historiador Dominique Julia no seu balanço historiográfico das pesquisas da História Nova que tratam de algum modo a religião (Julia, 1976, p.106-136). Contrariamente à tese de René Dussaud, Julia argumenta que não há métodos específicos para o estudo do fenômeno religioso (Julia, 1976, p.109). É o contexto histórico onde se insere a religião que é essencial para compreendê-la. Daí a necessidade de abordá-la se valendo de uma série de disciplinas. Dominique Julia completa afirmando que os historiadores não mais atribuem um domínio diferente e específico para o objeto "religião" e seu estatuto é o de qualquer outro objeto e como todo objeto histórico é também construído pelo historiador. Esta perspectiva teórico-metodológica pode desenvolver aspectos históricos de uma ou mais religiões, analisando a atuação de sujeitos individuais ou coletivos, de grandes personagens ou líderes religiosos, personagens populares ou de instituições religiosas, mas evitando a comparação. A História Religiosa pode se preocupar com a inserção social de uma religião específica num determinado tempo. Muitos historiadores ensaiaram em seus estudos tratamentos inovadores ante a História da Religiões como Marc Bloch em Os Reis Taumaturgos (1999), Jacques Le Goff em O Nascimento do Purgatório (1985), Ginzburg em seus trabalhos sobre a feitiçaria (1988, 1991), Keith Thomas em Religião e o declínio da magia (1991), para mencionar alguns entre os mais conhecidos entre nós. Sinteticamente, poder-se-ia afirmar que se trata de uma perspectiva diferente da História das Religiões, e seu traço mais marcante seria o valor do contexto como elemento básico de explicação dos problemas religiosos dos homens. Depois desta distinção entre campos historiográficos gostaria de tratar de outra problemática: poderemos separar tão nitidamente em dois campos a abordagem da religião na história? A historiografia da História das Religiões ficou imune aos questionamentos da História Religiosa? Para responder tais analiso Karen Armstrong em seu livro Uma história de Deus. Vivendo em nossa época autora dispõe de instrumentos bibliográficos decorrentes das duas maneiras qur examinei. O subtítulo já indica o quadro delimitador de sua obra que almeja abarcar quatro milênios de busca do judaísmo, cristianismo e islamismo da compreensão de Deus. O livro contém 460 páginas, glossário, notas para cada capitulo, sugestões de leituras e índice remissivo. O tratamento das religiões é histórico e o seu fio condutor é a cronologia, onde o marco inicial são as primeiras idéias sobre Deus. A autora divide seu texto numa introdução e 11 capítulos designados por temas: no começo, um único Deus, uma luz para os gentios, a Trindade e o Deus cristão, a Unicidade no Islã, o Deus dos filósofos, o Deus dos místicos, o Deus para os reformadores, o Iluminismo, a morte de Deus e o capitulo final que indaga sobre o futuro de Deus. 4 Na introdução fixando os parâmetros iniciais, a autora esboça elementos biográficos e mostra a relação entre sua escrita e sua vivencia religiosa, confessando que em criança teve crenças religiosas, mas “pouca fé em Deus”. Suas memórias infantis apontam um retrato construído pela educação religiosa de um credo assustador. Ao crescer compreendeu que havia na religião algo além do medo e almejando alcançar Deus, entrou numa ordem religiosa católica. Infelizmente, por mais que se esforçasse não alcançava o que almejava: “Jamais tive um vislumbre de Deus descrito pelos profetas e místicos” (p.8) e que termina por seu abandono da vida de religiosa católica. Sua busca não se encerrou e voltou-se para a leitura e a participação em programas de televisão sobre os primórdios do cristianismo e a experiência religiosa. Não se formou em história e sim em letras. Por vezes, se indagava se por suas “visões e êxtases” serem efeitos da sua epilepsia, isto também poderia ter acontecido com os santos. No entanto, ficou convencido por seus estudos sobre a “história da religião” que os seres humanos eram animais espirituais e através da adoração aos desuses homens e mulheres se reconheceram como humanos. Propõe três questões metodológicas: a primeira se a história da idéia e experiência de Deus no judaísmo, cristianismo e islamismo seria a da projeção das necessidades e desejos humanos, refletindo os anseios sociais em cada etapa do seu desenvolvimento. Apesar disto se confirmar também percebeu que “em vez de esperar que Deus descesse das nuvens, eu deveria criar um sentido dele para mim .... um sentido importante Deus era produto da imaginação criadora” (p.9-10), tema que procurara desenvolver no livro. Uma segunda, é que o livro não seria uma história da realidade do próprio Deus, mas uma história de como a humanidade O percebeu desde Abraão até hoje. Tal idéia humana de Deus tem uma história para cada grupo e em vários momentos do tempo. Cada geração cria sua idéia de Deus do mesmo modo que também cria sua noção de ateísmo (p. 10-11). Deste modo, afirma que não pretende uma história da evolução da idéia de Deus de um determinado ponto avançado para um conceito final, mas uma história da “impressionante semelhança nas idéias do divino propostas por judeus, cristãos e muçulmanos” , e que cada expressão do tema universal é diferente, devido a habilidade e criação da imaginação (p.11). A terceira questão metodológica é que o critério para aferir a validade da idéia de Deus é a sua funcionalidade histórica ou seja, se funciona na transcendência do mundo material e não a sua coerência racional. E isto abre o leque para experiências religiosas consideradas como naturais, como as budistas. Esta transcendência não é limitada pela linguagem conceitual corrente, é uma espécie de concordância das grandes religiões. As minhas leituras do livro identificam três eixos estruturais que organizam a exposição e expressam o que é entendido por história de Deus. O primeiro dos eixos utilizado pela autora em vários momentos e fala das condições contextuais históricas para sinalizar que as mudanças religiosas se processam com as sociais, políticas e econômicas. No entanto este tipo de ilação só é explorada para esboçar uma perspectiva de alguns grandes momentos históricos. O primeiro deles é de 800 a 200 a. C., abrangendo do Grécia ao Extremo Oriente, período que houve a criação de novas ideologias e sistemas religiosos e que refletem as novas condições econômicas e sociais, com o surgimento de uma classe mercantil. O poder se transfere das mãos do rei e do sacerdote, do palácio e do templo para o mercado. Isto propiciou um florescimento intelectual e cultural e o desenvolvimento da consciência social, tornado-se visível a desigualdade e a exploração. Cada região criou maneiras diferentes para lidar com as mudanças e seus problemas: taoísmo e confucionismo na China, hinduísmo e budismo na índia, racionalismo filosófico na Europa, no Irã surgiu Zoroastro e em Israel os profetas desenvolveram versões do monoteísmo: “Por mais estranho que pareça, a idéia de ‘Deus’, como as outras grandes da época, desenvolveu-se numa economia de mercado, num espírito de agressivo capitalismo” (p.38). Se afirma um Deus único que substitui a multiplicidade anterior. A nova ética advinda das religiões era a de misericórdia, justiça e equidade para enfrentar os desafios sociais. Se análise deste momento frisa sua abrangência em termos espaciais, ela se restringe no seguinte. O segundo momento histórico é o colapso da civilização no Ocidente com o ocaso do Império Romano, afetando a espiritualidade cristã, a imagem da razão arrastada para baixo pelos caos 5 das paixões em tudo semelhante a Roma fonte da ordem rebaixada pelas tribos bárbaras, daí a imagem, como em Agostinho de um Deus implacável (p. 131). O terceiro momento advém do século XVI quando o Ocidente inicia um processo industrial, acarretando um novo tipo de sociedade e novo ideal de humanidade, afetando o papel de Deus. Pela primeira vez na história o Ocidente não podia mais ser ignorado pelo resto do mundo porque ele invadia todos os espaços e exigia atenção. Armstrong argumenta que as civilizações anteriores dependiam da agricultura e a idéia de Deus Único se desenvolveu nas cidades. Já a industrialização trouxe mudanças nas relações mútuas entre os homens e revendo sua relação com a realidade ultima chamada de Deus (p.295-6). Ela não se debruça em colocar a nossa época separadamente. O segundo eixo que organiza as idéias da autora é o recurso à comparação de concepções e de expressões de experiências religiosas. Somente me deterei em alguns exemplos. Armstrong compara a morte em sacrifício de Cristo com o ideal budista do bodhisattva que também se dispõe a adiar a iluminação para poder encaminhar os sofredores para ela. Mas ela aponta também a diferença: Cristo era o único mediador entre a humanidade e o absoluto, enquanto o bodhisattva era uma aspiração adiada para o futuro (p.97). Outro exemplo é quando afirma que na contemplação do absoluto, as idéias e experiências são semelhantes: “O senso de presença, êxtase e temor diante de uma realidade – chamada nirvana, o Uno, Brahma ou Deus – parece ser um estado da mente e uma percepção natural e interminavelmente buscada pelos seres humanos” (p.114). Um derradeiro exemplo é o da comparação entre Cristo no monte Tabor que representa para a cristandade ortodoxa a humanidade deificada, o Buda que encarna a iluminação para toda a humanidade e o imã muçulmano transformado pela sua receptividade a Deus (p.184). O terceiro eixo organizador dos seus argumentos é a resposta religiosa que pode retirar de suas pesquisas sobre história e religião, quando indaga se a idéia de Deus prosperará no futuro. Seu argumento é que a idéia de Deus como pessoa foi paulatinamente afastada desde o Velho Testamento e o Corão. A doutrina da Trindade desenvolvida no cristianismo sugeriu que Deus estava alem da personalidade (p.389). A pós-modernidade também rejeita a idéia de Deus como legislador, governante ou Ser Supremo. As provas racionais da existência de Deus também não mais funcionam e esta tentativa só levou ao ateísmo. A autora afirma só restar a experiência dos místicos que insistiram por séculos que Deus não é outro Ser, mas uma experiência subjetiva que estaria na base do Ser. Esse Deus seria abordado através da imaginação e expresso de muitos meios, mas dispensando e indo além dos conceitos (p.395-6). Karen Armstrong encerra argumentando que a história de Deus deve ser estudada para trazer algumas lições e advertências se quisermos criar uma fé vibrante porque os seres humanos não enfrentam o sem sentido (p.399). Esta rápida abordagem de Uma história de Deus permite se indagar qual é a relação dela com a História das Religiões e a História Religiosa. K. Armstrong se vale do contexto histórico como um grande quadro compreensivo para entender mudanças religiosas, mas ele não determina as mudanças e não seriam explicações de mudanças sociais que explicariam transformações religiosas. A comparação não é um instrumento de interpretação do fenômeno religioso, mas uma espécie de estratégia para melhor compreendê-lo, exceto quando encaminha para generalizações para afirmar que as buscas da humanidade são comuns. Se uma das ambições da História das Religiões é buscar a “estrutura” comum nos fenômenos religiosos que perpassam espaços e tempos diferentes, suas conclusões sobre idéias comuns sobre Deus soam muito superficiais. O envolvimento com os discursos que expressam as experiências religiosas podem induzir a enganos porque deixa de ressaltar as profundas diferenças. Se a História das Religiões como afirmei, lida com abstrações como o cristianismo, judaísmo etc. de modo a classificar as experiências religiosas tal procedimento não pode eliminar as diferenças culturais e históricas onde estas tais experiências são produzidas. E este ponto é 6 a grande limitação do livro de Armstrong e apesar de ser uma história temática, ela elimina as preocupações dos historiadores seja da História das Religiões seja da História Religiosa, não há discussão sobre a documentação utilizada e citada, não há discussões metodológicas de nenhum gênero, enfim, a autora apesar de se valer de autores consagrados ignora as conquistas e os limites dos dois campos que tratam historicamente das religiões. Para concluir, gostaria de relembrar alguns pontos. A abordagem histórica dos fenômenos religiosos nota sempre suas mudanças. Há muitas maneiras para fazer isto. Há pesquisadores que consideram ser mais construtivo estudar as religiões no seu próprio contexto histórico e cultural mas, esquecem, por outro lado, que este contexto é construído pelo historiador, é uma seleção para inserção de outra seleção. Ademais, tal construção tem sido apontada pelos historiadores da historiografia, segue certas tendências culturais. Mesmo com estes senões, há quase dois séculos se procura traços comuns entre as religiões. Não posso deixar de apontar que causa mal estar quando alguns pesquisadores localizam e interpretam semelhanças, mas as caracterizam de maneira diferente de outros pesquisadores e não há nenhum consenso. Outros, lembro, tentam comparar religiões ambicionando caracterizar a religião em si como fenômeno. Enfim, outros dizem que é possível ser agnóstico e estudar as religiões. Muitos intelectuais cultivadores das Ciências Humanas contemporâneas ficam perplexos com a fragilidade das antigas barreiras positivistas às disciplinas humanísticas e como elas foram ultrapassadas. Penso que devemos retomar o ponto de vista inaugural do historiador. Se nossas escolhas podem ser muitas e tantas vezes arbitrárias, pensarmos em termos históricos sobre a religião pode aumentar a nossa compreensão sobre ela devido as variedades e as multiplicidades do fenômeno religioso no tempo e no espaço e, concomitantemente, por oferecer uma pitada de humildade aos vários modelos que construímos para entendê-las, dadas as dificuldades de entendê-las como totalidade.

Download