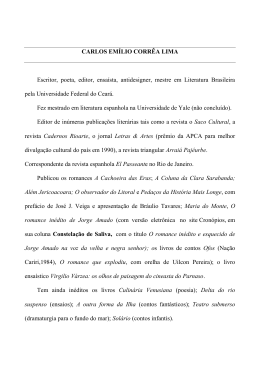

DAVID MOURÃO-FERREIRA: JOGOS DE AMOR, JOGOS DE ESCRITA Janaina de Souza Silva Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas (Literatura Portuguesa) da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Doutora em Letras Vernáculas. Orientadora: Profa Cerdeira da Silva Doutora Teresa Co-orientadora: Profa Doutora Cleonice Serôa da Motta Berardinelli Rio de Janeiro Fevereiro de 2011 DAVID MOURÃO-FERREIRA: JOGOS DE AMOR, JOGOS DE ESCRITA Janaina de Souza Silva Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira da Silva Co-orientadora: Cleonice Serôa da Motta Berardinelli Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas (Literatura Portuguesa) da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Letras Vernáculas (Literatura Portuguesa). Aprovada por: _______________________________________________________________ Presidente, Profa Doutora Teresa Cristina Cerdeira da Silva – UFRJ/Vernáculas _______________________________________________________________ Co-orientadora, Profa Doutora Cleonice Serôa da Motta Berardinelli – UFRJ/Vernáculas _______________________________________________________________ Profa Doutora Mônica do Nascimento Figueiredo – UFRJ/Vernáculas _______________________________________________________________ Profa Doutora Maria Theresa Abelha Alves – CNPq/Uefs _______________________________________________________________ Profa Doutora Sofia Maria de Sousa Silva – UFRJ/Vernáculas _______________________________________________________________ Profo Doutor Edson Rosa da Silva – UFRJ/Neolatinas _______________________________________________________________ Profa. Doutora Luci Ruas Pereira – UFRJ/Vernáculas, Suplente _______________________________________________________________ Profa Doutora Cláudia Maria de Souza Amorim – UERJ, Suplente Rio de Janeiro Fevereiro de 2011 2 Silva, Janaina de Souza. David Mourão-Ferreira: jogos de amor, jogos de escrita - Rio de Janeiro: UFRJ/ Letras, 2011. xi, 247f.: il.; 31 cm. Orientador: Teresa Cristina Cerdeira da Silva Tese (doutorado) – UFRJ/ Letras/ Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, 2011. Referências Bibliográficas: f. 241-248. 1. David Mourão-Ferreira . 2. Trabalhos em prosa. I. Silva, Teresa Cristina Cerdeira. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, PósGraduação em Letras Vernáculas. III. Título. RESUMO David Mourão-Ferreira: jogos de amor, jogos de escrita Janaina de Souza Silva 3 RESUMO DAVID MOURÃO-FERREIRA: JOGOS DE AMOR, JOGOS DE ESCRITA Janaina de Souza Silva Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira da Silva Co-orientadora: Cleonice Serôa da Motta Berardinelli Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, Instituto de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Letras. Este trabalho procura estabelecer relações entre duas obras em prosa do escritor David Mourão-Ferreira: Os amantes e Um amor feliz. Levando em consideração que esses livros se articulam ainda com outras obras do autor, acredita-se que este conjunto forma um universo literário muito particular em que os temas do amor e da reflexão sobre a escrita se revelam como estruturantes do fazer literário. Palavras-chave: Mourão-Ferreira, obras em prosa, amor, escrita, fazer literário. Rio de Janeiro Fevereiro de 2011 4 ABSTRACT DAVID MOURÃO-FERREIRA: JOGOS DE AMOR, JOGOS DE ESCRITA Janaina de Souza Silva Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira da Silva Co-orientadora: Cleonice Serôa da Motta Berardinelli Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, Instituto de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Letras. This thesis seeks to establish links between two works in the prose written by David Mourão-Ferreira. For doing this, it takes into consideration that the books Os amantes and Um amor feliz articulate with other books of the same author, forming a very special universe in which the themes of love and reflection of written discourse show themselves as structuring factors of literary work. Key-Words: Mourão-Ferreira, prose written, love, write, literary work. Rio de Janeiro Fevereiro de 2011 5 RÉSUMÉ DAVID MOURÃO-FERREIRA: JOGOS DE AMOR, JOGOS DE ESCRITA Janaina de Souza Silva Directeur de thèse: Teresa Cristina Cerdeira da Silva Co-directeur de thèse: Cleonice Serôa da Motta Berardinelli Résumé de la Thèse de Doctorat presentée au Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, de la Faculté des Lettres de L‟Université Fédérale de Rio de Janeiro – UFRJ, faisant partie des exigences académiques pour l‟obtention du diplôme de Docteur ès Lettres, Cette thèse cherche à établir les rapports entre deux oeuvres en prose de l‟écrivain portugais David Mourão-Ferreira, Os amantes e Um amor feliz, partant de l‟idée qu‟elles maintiennent aussi des articulations avec d‟autres œuvres de l‟auteur. Bref, nous tenons à considérer que cet ensemble constitue un univers particulier où les thèmes de l‟amour et de la réflexion sur l‟écriture se révèlent les axes structurants de toute la production littéraire de l‟auteur. Mots-clés: Mourão-Ferreira, oeuvres en prose, amour, écriture, production littéraire. Rio de Janeiro Fevereiro de 2011 6 A Guilherme Asthon Nunes, pela cúmplice partilha de nossas histórias – in memoriam. A Adriano da Silva Martins, pelas horas supremas de um amor feliz. 7 AGRADECIMENTOS Diante do fim de uma tese de doutorado penso nas horas em que fiquei diante da tela do computador ou mesmo em uma biblioteca escrevendo, pesquisando, pensando... Sei que cada minuto valeu muito a pena, pois contribuiu para o meu amadurecimento intelectual e pessoal. Nessa estrada que optei por trilhar, não faltaram apoio e incentivo de muitos amigos, para os quais deixo aqui registrada minha eterna gratidão. A Héllen de Souza Dutra, que me apresentou ao poeta e contista David Mourão-Ferreira: pelo nosso encontro, pela nossa história, que poderia ser um filme sobre uma amizade que criou raízes, deu frutos, e que hoje me dá tanto orgulho. Aos amigos de sempre – Alessandra Magalhães, Cíntia Bravo de Souza, Eliana Gomes da Silva, Luis Fernando de Moraes, Soraya Ferreira, Bruna Ferreira, Daniele Rose Laurindo, Beatriz Lima, Luciana Messeder, Camille Tesche, que, mesmo de longe, incentivaram e apoiaram minhas escolhas. Aos amigos novos, nascidos de um encontro inesquecível na cidade de Angra dos Reis: pela camaradagem, pelas discussões, pelo papo prazeroso, pela alegria de estar junto, por aturarem meu mau-humor em tempos difíceis. A eles agradeço nomeando cada um: Paula Vaz de Toledo e Eduardo Barcellos, Cristiane Britto, Ricardo Jacob, Renata Marques, Sergio Felipe de Moraes, Filipe Mattoso, Alexandre Ferreira, André Luis, Ana Cristina da Silva Duarte, Regina Gabriele e Silvana dos Anjos. Aproveito para agradecer também a Jane Aparecida Marcelino, diretora da Escola Tereza Pinheiro de Almeida, em Angra dos Reis. Esta, que foi uma das pessoas mais generosas que conheci, em 8 muito contribuiu para a realização deste trabalho, principalmente no que diz respeito ao apoio logístico que me permitiu transitar com certa serenidade no trecho Angra-Rio. Aos amigos antigos, mas sempre presentes, sempre atentos, sempre dispostos a estender a mão: Cecília G. B. Moreira, pelo incentivo, pelo acompanhamento, pela cobrança, pela alegria que tenho de ser sua amiga; Irene Ernest, pelo auxílio na tradução do francês para o português; João Canossa, pela firme e inabalável decisão de acolher minhas demandas e pela imensurável liberdade concedida sem a qual seria impossível completar esta tese. E a todos os integrantes da Editora Fiocruz, casa onde me sinto feliz e segura, que acolheu uma nova e inexperiente aluna recém-saída da graduação, transformando-me numa profissional qualificada e realizada. A meus pais e a minha irmã, Jacqueline, pelo amor infinito e pela força que me manteve firme. A meu futuro esposo, Adriano, pela paciência, pelo estímulo, pelo silêncio que sempre veio no momento adequado e de modo muito consciente. A Alexandre Louzada: pelos diálogos profícuos, pela escuta, pela palavra, pela força que vem me dando em alguns anos de estrada percorrida. À Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a todos os professores do setor de Literatura Portuguesa daquela instituição, pois foram as aulas ministradas por eles que me ofereceram a inspiração para continuar neste caminho. Em especial agradeço aos professores Sergio Nazar David e Cláudia Maria de Souza Amorim, mais do que professores, meus amigos e 9 incentivadores. Obrigada pela mão amiga, pelo ouvido e por toda força que deram na minha trajetória. À Universidade Federal do Rio de Janeiro que me recebeu de braços abertos. A Mônica Figueiredo, em especial, pela alegria que foi assistir a suas aulas, pelo seu brilhantismo intelectual sempre unido a uma escancarada e prazerosa dose de leveza e descontração e pelos seus braços abertos a uma “recém-chegada-intrusa” em suas aulas, pelo diálogo nascido na banca de Mestrado, com sua excelente arguição, e aqui retomado. A Maria Theresa Abelha pela leitura atenta do meu texto e pelas indicações do caminho a seguir na fase da qualificação. A Sofia Maria de Sousa Silva e a Edson Rosa da Silva pelo tempo a esta tese concedidos. À Fundação Calouste Gulbenkian, pelo interesse na minha pesquisa, pela bolsa a mim concedida, pela confiança no meu trabalho. Sem esse apoio teria sido muito difícil continuar escrevendo e pesquisando. Às duas pessoas sem as quais esta tese ficaria à beira do impossível: Cleonice Serôa da Motta Berardinelli, pela mão amiga que me trouxe consigo para a UFRJ e pela confiança, e a Teresa Cristina Cerdeira da Silva, mão que junto à minha produziu o texto que aqui se faz presente. Agradeço principalmente pela sua generosidade em me aceitar novamente como orientanda, em comigo embarcar num diálogo incessante, pelo jogo mental travado ao longo desses últimos anos. A essas duas mulheres, meus mitos inabaláveis, minha eterna gratidão! 10 SUMÁRIO 1. Introdução.............................................................................................12 2. Uma Ponte para o Infinito: Os amantes e outros contos.................31 2.1. Recorrências Obsessivas da Estruturação Formal..........................34 2.1.1. A experimentação da escrita..................................................40 2.1.2. Os descaminhos do fantástico................................................73 2.1.3. Nas sendas de Mnemósina....................................................84 2.1.4. Jogos de espelho: ecos formais para a construção de uma unidade narrativa.............................................105 2.2. Recorrências Obsessivas da Dimensão Referencial ......................120 2.2.1. Mulher e enigma...................................................................125 2.2.2. A magia das cidades.............................................................133 3. Um Amor Feliz: ode ao amor e à escrita............................................139 3.1. David Mourão-Ferreira: cavaleiro da Távola Redonda.....................144 3.2. Um Amor Feliz: contextualização.....................................................154 3.3. O Jogo Mental: narração e modernidade.........................................168 3.3.1. Fernão e David: fragmentos de um auto-retrato.......................171 3.3.2. Marcas do lírico e intratextualidade: caminhos que se encontram...............................................................189 3.3.3. David e a tradição: jogos intertextuais......................................206 3.4. Onde o Amor e a Escrita se encontram...........................................216 4. Conclusões...........................................................................................233 5. Bibliografia...........................................................................................240 11 1. Introdução (...) só escrevendo me sinto viver em plenitude; (...) só escrevendo consigo tomar consciência do sentido da própria vida; (...) só escrevendo é que melhor descubro o que nela existe de fascinante, o que nela existe de essencial; (...) só escrevendo – através da língua que emprego, das estruturas de pensamento a que recorro, das coordenadas do imaginário que se me impõem – é que mais me enraízo na comunidade a que pertenço e na cultura em que me integro; (...) só escrevendo, enfim, é que por vezes me antecipo mesmo ao que ulteriormente a vida me faz encontrar ou acaba por me 1 oferecer. David Mourão-Ferreira A epígrafe que abre esta introdução é o trecho de uma entrevista publicada no Jornal de Letras Artes e Ideias com o autor David MourãoFerreira, em 1982. Já a essa época David Mourão-Ferreira era um escritor consagrado e um crítico altamente respeitado dentro e fora de Portugal. O trecho da entrevista interessa aqui porque se trata da fala de um autor sobre o que, para alguns, pelo menos para aqueles que escrevem, é uma relação essencial: escrita e vida. Qualquer escritor, em prosa ou poesia, fala sempre sobre a vida, sobre a realidade em que vive, sobre a comunidade a que pertence, sobre a imprevisibilidade e as incongruências dos seres e dos acontecimentos. Fala sobre tudo isso não de um modo simploriamente especular, mas, na dimensão do ficcional, a partir da criação de personagens, de cenas, de enredos, de todo um teatro de linguagem em que, para usar a metáfora pessoana, a vida é uma espécie de “terraço” aberto para “outra coisa ainda”2 a que David MourãoFerreira chama de “coordenadas do imaginário”, aquelas que são as 1 2 Entrevista concedida a PRAÇA (1982, p. 2-4). PESSOA. “Isto” (1999, p. 101). 12 fundadoras da escrita literária. Abarcar a vida nessas “coordenadas do imaginário” faz parte do ato de fazer literatura. Como afirma o teórico Jacques Rancière no livro Políticas da escrita (1995, p. 7): Escrever é o ato que, aparentemente, não pode ser realizado sem significar, ao mesmo tempo, aquilo que realiza: uma relação da mão que traça as linhas ou signos com o corpo que ela prolonga; desse corpo com a alma que o anima e com os outros corpos com os quais ele forma uma comunidade; dessa comunidade com sua própria alma. O ofício do crítico, por vezes, em muito se aproxima da tarefa do escritor, pois que escrever a respeito de uma obra literária é, também, estabelecer, com objetivos diversos, correlações, pontes imaginárias, falando da linguagem com a linguagem. Leyla Perrone-Moisés, no livro Texto, crítica e escritura (1978), afirma que ao crítico foram atribuídas, tradicionalmente, as funções de explicar, informar e tornar didáticos os textos de caráter literário. Desafiador, o trabalho da crítica, pelo menos da boa crítica, era interpretar o trabalho do escritor, ser um “prosseguimento da atividade criadora” (PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 11), mostrar o que há na obra de sedutor, de provocador, de questionador. Quanto mais provocadora a obra, mais difícil a tarefa do crítico. Todavia, a função do crítico, assim como o trabalho do escritor, como bem indica Leyla Perrone-Moisés, transfigurou-se com o passar dos anos. Aquilo que aparentemente parecia simples começou a se tornar mais complexo. Papéis que pareciam muito bem delimitados começaram a ser questionados. Foi assim que a tarefa do crítico tornou-se muito mais complementar que necessária e exclusivamente exegética, e a literatura, 13 dantes preocupada com os modos de representação do real, passou a voltarse para si mesma e a tratar cada vez mais da sua relação com a linguagem. A distinção entre escritor e crítico existia enquanto se distinguia escrever e ler como duas atividades separadas. Essa distinção, de base teológica, pressupunha a representatividade do signo dado à decifração. O escritor lia o livro do mundo, escrito por Deus; na etapa seguinte, o escritor tomava o lugar de Deus e o crítico, o de leitor. Ora, os textos contemporâneos não preexistem à sua escritura, somente são escritos à medida que o escritor lê os possíveis da linguagem e outros prosseguem essa leitura. (Perrone-Moisés, 1978, p. 12) Neste momento estou justamente no lugar do crítico, este lugar delicado que é o frente a frente com a obra literária. Se a literatura mudou, caberia perguntar como essa mudança encontrou eco no trabalho do crítico. Que ousadias lhe são permitidas para imbricar seu texto no texto que lê? Afinal, qual seria a tarefa do crítico diante da obra literária nos dias de hoje? Talvez, como sugere Perrone-Moisés (1978, p. 12-13), a tarefa da crítica seja mesmo a de tomar o texto literário como “pré-texto para uma nova aventura de linguagem”. E a minha primeira inserção aqui é justamente a de alguém que se propõe a escrever acerca de um autor e de sua obra a partir deste viés: assumindo os riscos de uma aventura prazerosa, que implica perder-se pelo labirinto da linguagem ficcional, reconhecendo-a eroticamente como um corpo sensível a penetrar, o que é mais que uma metáfora poética: é uma aposta de que o texto é tecido e de que há ali, no seu corpo, na sua tessitura, fios a desvendar, que não se acabam nunca e estão sempre no lugar movente das leituras a que se expõe. 14 O que proponho aqui é oferecer caminhos para uma leitura possível da obra de David Mourão-Ferreira. Diante de tal obra, sinto-me como Pandora diante da caixa. Como refere o mito, incitada pela curiosidade, Pandora abre a caixa que fora um presente de Zeus ao irmão de Prometeu. No entanto, o presente era, na verdade, um engodo, e o ato inconseqüente e incontestavelmente curioso permite que da caixa saiam todos os males que viriam assolar a humanidade: este foi o fim daquilo que ficou conhecido como a Idade de Ouro. Quando me deparei com a obra de David Mourão-Ferreira, vi que estava também diante de uma espécie de caixa, e que os demônios da obra – aqueles que, em vez de trazerem o mal e a degradação, me incitam na viagem através dos enigmas desafiadores da escrita, os mesmos que despertam o prazer da leitura – os demônios da obra, repito, uma vez libertos, não me deixariam em paz sequer por um momento ou pelo menos até a conclusão desta pesquisa. Aceitei o desafio, e cá estou diante do primeiro: escrever a introdução da tese que intitulo David Mourão-Ferreira: jogos de amor, jogos de escrita. Começo justificando o título escolhido. O que move este trabalho, a princípio, é entender as relações entre amor e escrita em dois textos em prosa do autor. O tema explorado por excelência na produção literária de David Mourão-Ferreira é o amor, mas tal constatação não comprova grande perspicácia crítica, tendo em vista que em todas as suas obras, sejam elas em prosa ou em poesia, lá está a força de Eros sempre a delinear-se, bastando observar os títulos dos livros que constituem o corpus deste trabalho: o 15 primeiro, datado de 1968 – ano significativo, do ponto de vista histórico –,3 e acrescido de mais três contos numa segunda edição de 1974, intitulado Os amantes e outros contos; o segundo, publicado em 1986, cujo título não menos insinuante é Um amor feliz. No texto “David Mourão-Ferreira: mar, palavra e memória”, Eduardo Prado Coelho (1972a, p. 263), um dos críticos que mais reconheceram a importância da obra do autor, que sobre ela se debruçou a fim de atribuir-lhe a devida deferência, coloca a questão, num tom irônico de quem assume uma evidência: Que a temática predominante em David Mourão-Ferreira é a do amor; (...) que não só o amor, mas também certos aspectos que o imitam (as circunstâncias económicas, a „moralina‟ estabelecida, o esquecimento, o equívoco, o envelhecimento) aparecem como motivações de quase todos os poemas de David Mourão-Ferreira; (...) quem não o sabe? Afirmar simplesmente que o amor é um dos grandes temas de David Mourão-Ferreira seria certamente tangenciar o óbvio. Entretanto, aliar amor e escrita, fazer do amor aquilo que move a escrita, a ponto de atribuir-lhe um certo ritmo, uma atmosfera de segredo, um clima de perdição que beira o fantástico, já apresenta, a meu ver, um saldo significativo. Ousar afirmar, ainda mais, que é justamente no campo da prosa, a partir do tema do amor, que o autor português produz um salto expressivo em termos de modernidade técnica, indo de encontro à afirmação de seu principal crítico, de que “(...) a sua 3 Refiro-me à relevância desse ano levando em consideração o movimento estudantil francês que repercutiu em todo o mundo, deixando claro o desejo de uma maior liberdade política, sexual e ideológica. O maio de 68 entrou para a História como um marco que conduziu à ampliação dos direitos da mulher, dos trabalhadores, da juventude etc. 16 modernidade é extremamente discreta, mais sugerida do que praticada, e que há nele o culto do clássico, do equilíbrio, da aceitação das regras (...) em vez da transgressão, da libertação no interior das formas e não pela destruição das formas” (COELHO, 1972a, p. 263), pode significar um ganho ainda mais consistente. Afinal, que escrita sobre o amor é esta? Será mesmo que a presença deste tema não esconderia ainda outras vertentes de leitura para os textos do autor? Por estes mesmos caminhos que têm início nas tramas de Eros, é possível sem grande dificuldade chegar-se a outras questões também importantes nos textos davidianos. Uma delas é a memória. Não se trata somente de uma memória afetiva, que movimenta os personagens, que emerge onírica e fantasmaticamente, corroborando para a construção discursiva; há também, mesmo que de modo não muito explícito, uma memória histórica, que diz respeito à influência do coletivo na vida de cada um dos personagens; além disso, há uma memória poética, que revela que o universo da escrita davidiana, além de estabelecer um diálogo entre as obras do autor, está impregnada da influência da tradição, não de modo crítico e predatório, mas de modo seduzido e amistoso, acolhedor, sem prescindir de um exercício de metamorfose e recriação. A modernidade transformadora desse trabalho com a tradição se encontra mesmo na relação metapoética que o autor estabelece com obras anteriores e com obras do seu tempo. Nesse sentido, os textos dialogam com outros gêneros, como o dramático (teatro e o cinema) e o lírico (poemas), além de trabalharem com um leque de referências contemporâneas numa perspectiva intertextual. 17 Ao ler a poética davidiana não será difícil encontrar aquilo que Eduardo Prado Coelho chamou de “recorrências obsessivas” da obra. Lá estão o amor, a memória, o jogo, este último de modo tão explícito que um dos livros do autor se intitula mesmo Jogos de espelhos, coletânea de aforismos sobre o amor, a mulher, o sujeito da escrita e sobre o próprio fazer textual. Tais escritos (e aqui falo da obra do autor como um todo, incluindo, portanto, e especialmente, a poesia) remetem muitas vezes à própria biografia de David Mourão-Ferreira, o que nos conduz a uma evidente questão teórica sobre os limites da presença autoral, sobre os impasses da autobiografia e as estratégias de negociação com a técnica de exposição do sujeito na obra de arte. David Mourão-Ferreira foi um homem do mundo, um cosmopolita, mas nem por isso menos português, tendo em vista que em sua poética é possível reconhecer uma relação ambivalente mas freqüente com Portugal, em especial com a cidade de Lisboa. Amou várias mulheres, casou-se duas vezes... No entanto, não será por uma superficial e injustificada especulação sobre a vida do autor que se encontrará o melhor veio para a leitura dos seus textos. Quero antes ir buscar neles o que, independentemente da vida, mas ainda assim ligado à realidade que nos cerca, aí se constrói em termos da relação entre homem e mulher; da mulher como enigma a ser decifrado em uma busca desenfreada; da instalação de muitas narrativas no espaço de uma Europa quase mítica, extremamente feminina. Ou, para além disso, quero ressaltar o que há – em especial nos contos – de aparentemente distante da realidade palpável, objetiva, referencial, com a inserção de muitas dessas histórias no arenoso e movediço terreno da escrita fantástica. 18 Não seria difícil encontrar coincidências outras que permitissem uma aproximação entre a obra e a biografia do autor: o gosto pelo mar, como afirma José Martins Garcia, entre outros críticos, poderia ser atribuído à sua feliz infância passada em Lisboa: “A água, o rio, o mar, a infância à beira do Tejo, a sedução da praia, da nuvem, da gaivota, um quase-lendário avô açoriano [são] heranças que se irão refletir na aventura artística da David Mourão-Ferreira” (GARCIA, 1980, p. 21). A complexificação da questão da escrita poderia estar ligada inextricavelmente ao seu papel como escritor, compositor, crítico, professor, conferencista. No entanto, parece que a justificativa para tais procedimentos excede em muito a simplicidade de uma resposta unívoca. Na verdade, importa talvez pouco saber ao certo o que há de real e de ilusório nos jogos entre realidade e ficção tão caros à boa literatura. Interessa antes lidar com as estratégias de linguagem que permitem misturar tudo, esbatendo as fissuras na colagem de elementos heteróclitos nascidos da verdade descoberta ou da realidade inventada. Invenire, como lembra inteligentemente o ensaísta e crítico Helder Macedo,4 é a origem etimológica de descobrir (vir para dentro – invenire) e de inventar. Desse modo, o que este trabalho almeja é igualmente “inventar relações na „realidade‟ da obra (assim como a obra inventa relações na „realidade‟ do mundo)” (PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 31-32). Assumo então que minha tarefa será, assim como a do escritor, mais inventiva do que didática, menos tradutora do que criadora. À medida que escreve o autor inventa. À medida que escreve, recorda ou redescobre o que aconteceu, ou, como afirma o próprio David Mourão- 4 GIL; MACEDO. Viagens do olhar (1978). 19 Ferreira na epígrafe que abre esta introdução, antecipa aquilo que virá. Escrever é ato criativo e memorativo na sua essência. No papel em branco são reinventadas, mesmo que inconscientemente, as memórias, as aspirações e inquietações do escritor. Diante dessa constatação, fica difícil ignorar o fato de que nas malhas da ficção existem vestígios biográficos que até podem sugerir respostas para alguns dos enigmas textuais. Mais do que isto: torna-se pouco produtivo deixar de recorrer ao contexto histórico da escrita, às questões culturais com as quais o autor está lidando, à sua inserção no tecido social, elementos que, enfim, parecem ser uma via conseqüente quando o que está em pauta é a crítica de uma obra. No caso da produção literária de David Mourão-Ferreira, a força da autoria parece ser pressuposto para a sua compreensão. As muitas facetas da obra inteira mantêm um diálogo constante, como que a acenar para uma questão que, tornada evidente no corpus textual, ultrapassa-o, conduzindo-nos pelas algo discutíveis veredas biográficas que não nos permitem esquecer que o autor era também um ensaísta, um professor de teoria literária, ou seja, um homem cuja experiência com a literatura não se limitou à escrita ficcional, mas envolveu igualmente o contato reflexivo com outras obras, outros autores e muitas das teorias em voga à época de sua inserção na Academia. Em O demônio da teoria, no capítulo que trata da questão da autoria, Antoine Compagnon (2001) remete às duas vertentes da crítica que há anos vivem um embate no que diz respeito ao papel desempenhado pelo autor no tratamento da obra literária. A primeira é a mais antiga, ligada aos estudos filológicos, e procura identificar o sentido da obra com a intenção do autor. Para 20 a filologia, um texto deve significar aquilo que está no seu contexto primeiro, no contexto de seu nascimento. Ou seja, a significação de uma obra deve estar ligada às suas condições de origem. Desse modo, a História viria em auxílio da crítica para contribuir no resgate da reconstrução da intenção autoral. Segundo tal linha teórica, “um texto não pode querer dizer, ulteriormente, o que não podia querer dizer originalmente” (COMPAGNON, 2001, p. 60), tanto para o autor quanto para seus primeiros leitores. A segunda vertente crítica, mais moderna, veiculada a partir das reflexões de Maurice Blanchot5 e tornada amplamente conhecida principalmente a partir da publicação do texto de Roland Barthes, cujo título – muito evidente – é “A morte do autor”, vai de encontro à vertente filológica, defendendo uma desvinculação radical entre autor e obra, e apontando, por fim, o leitor como critério da significação literária. O que acontece de fato a partir do estruturalismo francês, para o qual a figura de Barthes se torna uma espécie de ícone, é que se caminha a passos largos do estruturalismo à desconstrução, ou seja, a noção de texto (tecido, textura, cruzamento de fios, de linguagens) se sobrepõe à noção de obra (conjunto da produção de um determinado autor). Barthes parecia ousar a radicalização de sua proposta quando afirmava que o nascimento do leitor deveria ter que ser gerado a partir da morte do autor. O texto se torna independente da autoridade autoral para multiplicar suas significações nascidas da recepção, ou seja, da leitura. É claro que aqui não há somente um problema sobre a relação autoria e obra; há também um impasse sobre o melhor critério para ler um texto, e isso 5 BLANCHOT. O espaço literário (1987). 21 envolve a tarefa do crítico, pois se pressuponho que a obra só pode ser entendida a partir da intenção autoral e do contexto histórico e cultural ao qual o autor pertence, recaio numa visão excessivamente historicista e redutoramente biográfica, além do que descarto o meu próprio horizonte interpretativo, ou seja, meu papel, como crítico, também fundador de uma atividade de leitura. Em contrapartida, se opto por uma segunda via, de caráter notoriamente apolítico – uma vez que ignorar a intencionalidade do autor e seu papel reconhecidamente importante dentro da obra é o mesmo que abdicar de pensar sobre a relação da “mão que traça as linhas”, para lembrar a expressão anteriormente citada de Rancière, com o seu redor, durante a confecção de um texto –, descarto todas as questões ligadas à autoria e procuro unicamente compreender o texto independentemente do momento de sua produção, a partir unicamente da ótica da leitura. Desse modo, como alerta Antoine Compagnon, não há obra que se sustente em face de tantas leituras e constantes redefinições. Ao considerar as questões levantadas por Antoine Compagnon na sua revisitação e no seu balanço da crítica literária, pergunto qual seria a melhor metodologia para trabalhar com uma poética tão obsessivamente espelhada, na qual o sujeito da escrita aparece tão presentemente no texto, muitas vezes, mesmo que coincidentemente, misturando elementos biográficos a elementos ficcionais, e na qual muitas vezes circulam e migram de uma obra para outra os mesmos temas, conjecturas, modos de dizer que se assemelham e impelem a que se estabeleça uma correlação entre eles? 22 É a partir do balanço teórico feito por Antoine Compagnon que se tecem as considerações desta tese. Parto da idéia de que as obras de David MourãoFerreira dialogam entre si numa espécie de jogo de espelhos, para seguir a metáfora do autor, de tal modo que uma auxilia na compreensão da outra. Por conta disso, apesar de privilegiar duas obras em prosa como vetores desta pesquisa – Os amantes e outros contos, reatualizada numa segunda edição com acréscimos em 1974, e o romance Um amor feliz, de 1986 –, não posso me abster de recorrer constantemente à produção poética do autor e até mesmo às declarações por ele concedidas como elementos que subsidiarão o trabalho de leitura e compreensão dos textos. De acordo com Antoine Compagnon, as vertentes críticas filológica e estruturalista não são mutuamente excludentes, mas, ao contrário, complementares: elas conduzem a uma nova forma do círculo hermenêutico, ligando pré-compreensão e compreensão, e postulam que, se o outro não pode ser integralmente desvendado, pode, ao menos, ser um pouco compreendido. (Compagnon, 2001, p. 80) Opto, portanto, por uma terceira via como prerrogativa para a leitura que aqui será feita acerca dos contos e do romance de David Mourão-Ferreira. Nesse sentido, o método das “passagens paralelas”, referido por Compagnon, funcionará como modo producente de investigação textual, já que pressupõe como critério para interpretação de um texto não somente a pertinência da “intenção do autor” (tendo-se, contudo, em mente que a sua real intenção ao escrever uma obra jamais poderá ser de todo elucidada), mas também a “coerência desta intenção”, oferecida por meio da comparação entre os textos. 23 Recorrer ao método das passagens paralelas é necessariamente, quaisquer que sejam nossos preconceitos contra o autor, a biografia, a história literária, aceitar uma presunção de intencionalidade, isto é, de coerência, intenção, não significando, evidentemente, premeditação, mas intenção em ato. Assim, o método das passagens paralelas permanece o instrumento por excelência da crítica da consciência, da crítica temática, ou da psicocrítica: trata-se sempre, a partir de passagens paralelas, de detectar uma rede latente, profunda, subconsciente ou inconsciente. (Compagnon, 2001, p. 77 – grifo meu) Caberia ainda retomar aquilo que Antoine Compagnon chama de “intenção em ato”, e talvez nada melhor para isso do que trazer como exemplo o aforismo davidiano, pertencente ao livro Jogos de espelhos: “Só enquanto escreve é que geralmente vai sabendo o que de facto deseja escrever” (2001b, p. XLVI). O que desejo tornar claro é que esta pesquisa não procura evidentemente chegar a conclusões sobre o que o autor quis dizer – suprema ingenuidade ou suprema pretensão crítica! – nem sequer sobre o que o autor premeditou antes do processo de escrita, já que ele mesmo afirma que só o saberá à medida que escreve. Minha proposta aqui é a de compreender as obras a partir daquilo que nelas é matéria ficcional, que bem pode ultrapassar a premeditação, que pode escapar ao autor, e que ao mesmo tempo sinaliza para aquilo que elas têm em comum, o que não deixa de fazer pressentir a presença autoral como um gesto de escrita que se faz grafado como camada do significante: A intenção do autor não implica uma consciência de todos os detalhes que a escritura realiza, nem constitui um acontecimento separado que precederia ou acompanharia a performance, conforme a dualidade falaciosa do pensamento e da linguagem. (Compagnon, 2001, p. 91) 24 Desse modo, escolho um lugar intermediário: ao mesmo tempo que recorro ao contexto histórico e a alguns dados relacionados à vida do escritor, como os que aparecem nas declarações oferecidas por ele em entrevistas, por exemplo, ou os textos de cunho literário e crítico por ele escritos, privilegio meu lugar de leitora que tem como objeto o texto – corpo oferecido à investigação –, procurando formular indagações, desprendendo-me, muitas vezes, da questão intencional de modo a abrir para a questão interpretativa, pois que “(...) não há leitura literária que não atualize também as significações de uma obra, que não se aproprie da obra, que até mesmo a traia de maneira fecunda (...)” (COMPAGNON, 2001, p. 93). Para tal, convocarei, toda vez que se fizerem presentes ecos estruturais ou referenciais e também poemas do autor que funcionarão como base para interpretação das obras em prosa, investindo naquilo que já fora tangenciado por Maria Lúcia Lepecki no texto “Espaços e horizontes”: “(...) no contato com a ficção narrativa de David Mourão-Ferreira, é obrigatória aquela recepção em que se registram as importantíssimas incidências poéticas do discurso” (LEPECKI, 1997, p. 278). Dos evidentes diálogos entre a produção literária de David MourãoFerreira, tendo sempre como corpus de análise as duas obras em prosa eleitas como objeto desta pesquisa,6 partiu a idéia de trabalhar as presenças obsedantes da construção narrativa, quer no nível do discurso (estratégias de linguagem que se repetem, como a auto-referencialidade; os exercícios de construção da figura do narrador; a consciência de ultrapassagem de barreiras 6 A escolha pelo trabalho com as obras em prosa se deu porque a crítica a essas obras no Brasil é escassa, embora David Mourão-Ferreira seja escritor amplamente conhecido. Justamente devido ao fato de sua poesia ter dado origem a excelentes trabalhos críticos, acredito ser importante fazer o caminho inverso: mostrar a riqueza de sua prosa e sua inegável ligação com a obra poética. 25 entre o realismo e o fantástico; a importância da memória como eixo estruturador para a construção ficcional etc.), quer no nível da referência ou mais propriamente da temática (a questão da mulher como enigma e os jogos eróticos que através do feminino se impõem; a presença das cidades e a insistência em uma espacialidade urbana e contemporânea; a recorrente indagação sobre o fazer ficcional etc.). Assim, no capítulo “Uma ponte para o infinito”, que trata do livro Os amantes e outros contos, procuro analisar as narrativas enfocando primeiramente as “recorrências obsessivas da estruturação formal”, o que conduz a um estudo sobre as técnicas narrativas empregadas pelo autor. Destaco o fantástico e o papel da memória como aspectos recorrentes e importantes no que diz respeito à própria estrutura lingüística de cada um dos contos. Além disso, volto-me para a questão dos jogos textuais que entrelaçam as histórias tornando clara a preocupação autoral em construir uma correlação entre elas, tudo isso sem esquecer o inequívoco espelhamento de alguns temas presentes nos contos e em obras que já não se encontram mais no campo da prosa davidiana. No tópico seguinte – “Recorrências obsessivas da dimensão referencial” – elegi, do meu ponto de vista, dois temas extremamente significativos no que diz respeito à obra de David Mourão-Ferreira como um todo. Por serem correlatos, tais temas permitem uma aproximação dos contos à obra poética do escritor ao mesmo tempo que oferecem uma passagem para o estudo do romance Um amor feliz. São eles a mulher e as cidades. O núcleo da atenção no capítulo seguinte será o romance, partindo do pressuposto de que é nessa obra que David Mourão-Ferreira intensificará a 26 questão que, de quando em quando, aquece o debate teórico, qual seja, a dialética autor/narrador e autor/obra de arte. No capítulo em que os contos são analisados, torna-se evidente que a obra do autor se constrói a partir de uma constante realocação de elementos estruturais e temáticos. Tal reordenação revela uma necessidade latente de voltar-se para o passado a fim de construir o novo. Nesse sentido, o capítulo em que Um amor feliz é trabalhado também se baseia em um retorno. Volto-me primeiramente para o início da carreira do autor, tendo em vista que é justamente ali, quando de sua participação na revista Távola Redonda, que se delineiam muitas das características que se prolongarão e se consolidarão nas obras do artista. Em seguida, a partir dos temas mulher e cidade, procuro tecer correlações entre a protagonista do romance, as mulheres dos contos e também aquelas sempre referidas em sua obra poética. A presença da mulher conduzirá a um outro topos não menos importante e sedutor que também emerge na obra romanesca e que diz respeito à relação entre o feminino, a Beleza e a arte. Em outras palavras, nesse capítulo também procuro demonstrar como a partir de uma ficção que aparentemente tem como objetivo falar sobre um tema já bastante recorrente – as relações amorosas extraconjugais – o autor nos conduz a uma outra via de leitura, como se o texto fosse mesmo um palimpsesto que esconde sentidos sobre camadas de sentido: repensar a escrita, a arte, enfim, o próprio fazer artístico – reflexões estas já presentes e constatáveis em 1968, quando da publicação do livro de contos. 27 Poder-se-ia já aqui afirmar que David Mourão-Ferreira pertence a um momento bastante importante da literatura portuguesa nos meados do século XX. É a época em que os autores se distanciam do discurso excessivamente marxista e pedagógico do neo-realismo. Ao escrever acerca da produção literária de José Cardoso Pires e Augusto Abelaira, Maria Lúcia Outeiro Fernandes faz uma constatação sobre esses escritores que também pode servir à leitura da obra de David Mourão-Ferreira. (...) [estes] podem ser incluídos numa geração de ficcionistas que, em meados dos anos cinqüenta, começa a pôr em questão a confiança na força da palavra crítica, apoiada na autoridade do materialismo dialético, que tinha sido a principal característica do Neo-Realismo da década anterior. (Fernandes, 2007, p. 293) Embora distanciado do discurso acirradamente marxista comum à geração neo-realista, a cidade e as relações sociais que se estabelecem no espaço urbano também serão trabalhadas na obra do autor. A análise do romance também tem como objetivo demonstrar como, tal e qual os contos, a obra como um todo não descuida, como alguns poderiam precipitadamente julgar, de um diálogo com o tempo e conseqüentemente com a História e a política, uma vez que estão em cena a todo tempo, em maior ou menor grau, a representação crítica das “convenções, ou seja, os sistemas de comunicação, de comportamento, de representação e de percepção do mundo, em vigor na sociedade portuguesa contemporânea” (FERNANDES, 2007, p. 295), e a reflexão sobre como tais convenções “(...) atuam nos jogos de poder e de manipulação entre as classes e os indivíduos” (FERNANDES, 2007, p. 295). 28 O livro de Antoine Compagnon – O demônio da teoria – funcionou como um guião teórico deste trabalho, porque tem a faculdade de apresentar com clareza a história da crítica literária no século XX, fazendo um balanço das suas tendências tantas vezes contraditórias. Não poderia deixar de incluir na bibliografia de minha eleição alguns dos livros de Roland Barthes, principalmente, Sade, Fourier e Loiola, Fragmentos de um discurso amoroso, O prazer do texto, Crítica e verdade e Aula. No que diz respeito a David Mourão-Ferreira, já aludi aqui ao fato de que a metodologia de estudo visa à evidenciação do diálogo intratextual da sua poética. No entanto, é importante ressaltar que igualmente importantes para o encaminhamento deste estudo são os textos críticos de Eduardo Prado Coelho (refiro-me ao posfácio do livro de contos, também ao prefácio da obra poética e aos artigos publicados em O reino flutuante) e os livros de José Martins Garcia, Helena Malheiro e Vasco Graça Moura, respectivamente intitulados David Mourão-Ferreira; a obra e o homem, Os amantes ou a arte da novela em David Mourão-Ferreira e David Mourão-Ferreira ou a mestria de Eros. Como se trata de um escritor pouco estudado no Brasil, foram também fundamentais os artigos reunidos em uma coletânea em homenagem ao autor na Colóquio Letras e outros que não fizeram parte deste número especial mas que foram igualmente publicados em diferentes números do referido periódico. Foi nesta revista, sobretudo, que me deparei com múltiplos olhares sobre a escrita de David Mourão-Ferreira e constatei a importância da obra deste autor para os estudos de literatura contemporânea. Por isso não poderia deixar de citar aqui nomes importantes que figuram entre os colaboradores da revista, 29 entre eles, Edson Rosa da Silva, José Carlos Seabra Pereira, Urbano Tavares Rodrigues, Maria Lúcia Lepecki, Maria Alzira Seixo, Maria Fernanda de Abreu, Teresa Martins Marques, Luci Ruas e Teresa Cristina Cerdeira da Silva. 30 2. Uma Ponte para o Infinito: Os amantes e outros contos PONTES Que importam pontes imponderáveis unindo sombras galgando escarpas compondo um todo articulado de ombros com ombros braços com braços se vem a noite enregelar-nos pôr-nos defronte desta verdade de nem as pontes recuperarem braços sem ombros ombros sem braços David Mourão-Ferreira Inicio este capítulo sobre Os amantes e outros contos7 repleta de indagações a respeito dos temas que me fizeram desejar mergulhar no universo da escrita davidiana – uma escrita sobre o amor, as formas que esse amor pode assumir; uma escrita sobre a literatura e a sua relação com o mundo; sobre o fazer literário e a experiência da escrita. Antes mesmo de chegar aos temas que me são tão caros, é necessário atentar para o fato de que a leitura de um texto literário exige do leitor uma atenção voltada para a sua dupla dimensão: a primeira, formal, leva-o a não descuidar da opacidade da linguagem, do peso que ela, enquanto literatura, tem necessariamente; a segunda, referencial, leva-o a projetar-se no mundo que reaparece no texto, desenhado em linguagem; ou, para ficar mais claro no 7 A partir daqui as referências do livro serão inseridas no texto com a sigla AC. 31 que diz respeito ao texto davidiano: a primeira dimensão remete à compreensão da estruturação dos textos não só como unidades isoladas, mas como um tecido em que convivem, coabitam, modos de dizer, de organizar, de espelhar o mesmo e o diverso; a segunda dimensão diz respeito ao conteúdo, aos temas como elementos recorrentes, constituindo aquilo que entendo como um exercício referencial, uma espécie de jogo de espelhos que fundamenta toda a obra do autor. Julgo que Os amantes e outros contos8 é todo ele construído por “pontes do imponderável”, “compondo um todo articulado”, em que o fantástico coabita9 com o real; o narrativo, com o dramático e também com o lírico. E da consciência desta cópula nasce a minha proposta de leitura do texto davidiano, leitura repleta de inquietações, de questionamentos, tendo em vista que, assim como no poema que serviu como epígrafe a este capítulo, me pergunto: o que posso “recuperar” desse “todo articulado”? Até que ponto a ficção de David Mourão-Ferreira não procura sempre me colocar, enquanto leitora, diante da impossibilidade de tudo ler e, enquanto crítica, de tudo dizer sobre a escrita ficcional? 8 O livro foi primeiramente publicado em 1968 com o título Os amantes: continha cinco contos (“Nem tudo é história”, “O viúvo”, “A boca”, “Amanhã recomeçamos” e “Os amantes”). À segunda edição, intitulada Os amantes e outros contos, são acrescidas três narrativas ficcionais (“Agora que nos encontramos”, “Trepadeira submersa”, “Ao lado de Clara”). O primeiro conto a ficar pronto é “O viúvo”, datado de 1962. A disposição da segunda edição ficou a critério do próprio autor e não é feita com base em critérios cronológicos, o que me faz desconfiar de uma intenção nesta nova disposição. Desse modo, acredito que aquilo que David Mourão-Ferreira afirma sobre a organização dos seus livros de poemas também é válido para os de ficção: “Em geral, um livro de poesia não é para mim um amontoado, uma soma de poemas: tem de ser uma estrutura, ou, dizendo doutra maneira, tem de ser um organismo em que as diversas composições respondam umas às outras (...)” (Somai, 1997, p. 27). Ver também a esse respeito Garcia (1980, p. 178, 179, 193; s.d., p. 58-84). 9 Posteriormente o termo coabitar ganhará um significado mais extenso no que diz respeito à minha leitura da obra davidiana. 32 Este capítulo se dividirá em duas grandes partes tomando por base as formulações que dizem respeito, aliás, a uma questão já elaborada por Eduardo Prado Coelho (1981) em “Quando depois do sol não vem mais nada”, o posfácio do livro de contos de David Mourão-Ferreira. Na primeira, ressaltarei as referências da estruturação formal da coletânea de contos, dando início à análise dos modos de dizer que constituem o discurso do escritor português; ou seja, faço uma leitura que enfoca, principalmente, mas não exclusivamente, elementos da estruturação formal, como a questão da instância narrativa, problematizada e complexificada à medida que se entra no universo de Os amantes, revelando que a escrita dos contos está intimamente relacionada com uma experiência de escrita que está muito mais próxima das modernas técnicas narrativas que surgem por volta dos anos 70 do que das técnicas ditas tradicionais de narração. A seguir, procuro demonstrar que tanto o fantástico quanto a questão da memória são temas estruturantes dessa obra, porque indispensáveis para a construção formal da matéria narrada. Para finalizar, ressalto a importância da repetição espelhada como elemento edificador da obra com base na metáfora dos jogos de espelho, tão cara ao autor. Já na segunda parte, escolho trilhar o caminho das narrativas de Os amantes procurando enfocar dois temas que, na minha opinião, ligam a obra em prosa à toda a poética davidiana, e se constituem, em alguma medida, como espelhos que se refletem: a mulher e as cidades. 33 2.1. Recorrências Obsessivas da Estruturação Formal O conto tem de nascer ponte, tem de nascer passagem, tem de dar o salto que projete a significação inicial, descoberta pelo autor, a esse extremo mais passivo e menos vigilante e, muitas vezes, até indiferente, que chamamos leitor. Cortázar − grifo meu Para falar do conjunto harmonioso que é Os amantes, urge pôr em relevo alguns aspectos estruturais da obra responsáveis pela construção da singularidade que a caracteriza. Escrever um conto é tarefa específica, que exige da parte do escritor, como lembra Julio Cortázar (1974) – que refletiu sobre ele e experimentou a aventura de escrevê-lo –, um projeto de economia que faz da matéria narrada “ponte” entre uma idéia e o leitor. Como gênero, o conto é caracterizado por uma certa resistência à sistematização, o que significa que seria difícil arrolar aqui as suas características, tentando estabelecer categorias definidas, e procurando, a fórceps, reduzir a análise a regras e métodos racionalmente explicáveis. Com David Mourão-Ferreira, sobretudo, o que está em questão é o conto moderno, cujos limites são voluntariamente imprecisos, cambiantes, em contínua e salutar metamorfose sistêmica. Além disso, a modernidade trouxe consigo a eclosão de uma multiplicidade de estratégias, técnicas literárias e temas que conduzem as narrativas pelos caminhos os mais diversos, tornando praticamente impossível a tarefa aristotélica de reduzir a uma só fórmula todas as variáveis que fazem parte das narrativas modernas. 34 Segundo Julio Cortázar (1974, p. 149), trata-se de um gênero de difícil definição, (...) esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos, e, em última análise, (...) secreto e voltado para si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo literário. Ainda assim é possível, no que diz respeito aos contos davidianos, tentar localizar algumas “recorrências obsessivas” em sua estruturação formal, capazes de lhes conferir, senão uma singularidade, uma certa identidade que os liga à arte do seu autor. Por isso não pretendo estabelecer uma classificação para esses contos, antes, “no máximo cabe falar de pontos de vista, de certas constantes que dão uma estrutura a esse gênero tão pouco classificável” (CORTÁZAR, 1974, p. 150). De acordo com Nádia Batella Gotlib (2006, p. 17 – grifos do original), “o que faz o conto (...) é o modo pelo qual a história é contada”. E aqui o modo como as histórias são contadas remete diretamente ao autor e às múltiplas funções que este desempenhou na aventura da escrita. Seria interessante insistir no fato de que, antes de ser contista, David Mourão-Ferreira fora poeta; por conta disso, seus contos também se firmam como narrativas cuja face poética – de economia, de concentração de linguagem, de produção de imagens, de ritmo frasal – jamais poderia ser ignorada, e talvez seja este um primeiro aspecto que mereça aqui ser lembrado, pois que é justamente esta característica que me permitirá pensar sobre as correlações, como muito bem assinala Julio Cortázar, fraternais, entre os contos davidianos e sua poesia. Há também que se levar em consideração que David Mourão-Ferreira é um poeta que fala sobretudo de amor em verso e em prosa. Portanto, o que se 35 tem nessas narrativas que falam de amor e de amantes não deixa de ser em larga medida poesia de amor, verbalizada numa erótica textual disfarçada pelo véu aparente do pragmatismo da prosa. Entrar em Os amantes e outros contos é cair no arenoso terreno da prosa poética. Digo prosa, porque o que se tem é uma narrativa, com personagens, diálogos, clímax etc; digo poética, porque mesmo dentro desta linguagem aparentemente mais acessível, o que se tem é um apelo à “disfunção”: assim como na poesia, relembrando Octavio Paz, a linguagem de Os amantes em alguma medida “se desvia do seu fim natural: a comunicação” (PAZ, 1994, p. 13). Os contos que compõem Os amantes têm como característica principal a idéia de coabitação. Mas o que será que isso significa quando o que está em questão são os modos de dizer e de produzir um texto? Tecer modos de dizer e fazê-los conviver dentro de um mesmo livro parece ser um desafio autoral aqui perfeitamente atingido. Possivelmente em virtude de suas várias facetas ligadas ao mundo literário, tendo-se ocupado não apenas da produção, mas também da reflexão a respeito da literatura e dos novos caminhos que à época estavam a se delinear, David Mourão-Ferreira coloca em prática e em convívio diferentes modos de construção discursiva. O que há, neste “pequeno livro”, é mesmo uma espécie de exercício do discurso – palavra que significa, etimologicamente, “correr para diversas partes”, “tomar várias direções” (HOUAISS, 2005). Daí que também a linguagem erótica presente no universo da prosa davidiana não assuma o perfil de uma linearidade: aqui a linguagem diz, repete, corre para vários lados, “serpenteia”, como diria Octavio Paz (1994, 36 p. 13): “os significados congelam-se ou dispersam-se; de uma forma ou de outra, negam-se”. Vale ressaltar que este exercício do discurso guarda intrínseca relação com a nova proposta literária do tempo de sua produção (anos 60-70 do passado século XX), cuja principal característica era a consciência da inviabilidade de uma escrita totalizante, totalitária, como aquela por vezes presente nos textos da geração neo-realista. E assim se dispõem os contos: o primeiro, “Nem tudo é História”, é construído em primeira pessoa num constante flashback, que conduz o leitor a uma viagem fantástica que diz respeito ao próprio passado do protagonista; “O viúvo”, segundo conto do livro, utiliza o discurso indireto livre mesclado a diálogos entre as personagens; “Agora que nos encontramos”, terceiro conto, é uma espécie de solilóquio contínuo a inundar as breves páginas e o breve tempo de vida que resta ao destinatário desse discurso. A seguir, tem-se “A boca”, narrativa fantástica que coloca o leitor em face da intensa e ao mesmo tempo angustiante relação erótica entre Rainer e Rossana; o quinto conto, “Trepadeira submersa”, volta a uma primeira pessoa que, no entanto, alterna a sua voz com a recuperação da fala de outra personagem num uso abundante do discurso indireto livre que tenta tornar mais leve a sua dicção pela ausência do verbo dicendi. Essa disposição intercalando diferentes modos de narração parece sugerir uma pretensão de exercitar os modos variados da escrita, e de não deixar o leitor “acomodado” com uma única estrutura enunciativa, buscando 37 colocar em cena modos variados do fazer textual.10 Para além disso, a flutuação narrativa é uma marca dos textos contemporâneos que prescindem de um eixo para sua edificação. Desse modo, penso que a elaboração do narrador nos contos davidianos diz respeito a uma insistente valorização do leitor como produtor de significados, ao mesmo tempo que se constrói, de modo artificioso e consciente, através da quebra do grande paradigma da obra como verdade emitida pelo autor (tradicionalmente representado a partir da imagem do narrador clássico que na obra de David Mourão-Ferreira será exaustivamente desconstruído e, por que não dizer, muitas vezes destruído).11 Em “Amanhã recomeçamos”, o próprio ato de narrar é repensado, e mesmo complexificado, uma vez que já no próprio título do conto − que, na minha opinião, é uma espécie de divisor de águas deste conjunto − é explicitada a idéia de reinício. Por isso acredito que de modo muito apropriado Helena Malheiro formula, com base nesse conto, a seguinte afirmação a respeito das narrativas de Os amantes: “Todas as novelas de Os amantes terminam por uma porta aberta sobre a noite da imaginação. Todas serão a expressão criadora de um „amanhã recomeçamos‟” (1984, p. 30). O tema da narrativa corrobora esta afirmação, pois que se trata de um fazer e refazer de histórias, de um desafio travado entre contadores, em que parece a todo tempo estar em jogo a arte de narrar, de convencer e, principalmente, de criar. Após este conto, todo ele construído em diálogos, eliminando assim o que seria a 10 Helena Malheiro (1984, p.31-35) no segundo capítulo do seu livro intitulado “A estrutura narrativa” procura demonstrar que todas as narrativas do livro se encaminham para uma primeira pessoa que por vezes “se oculta atrás do narrador”. 11 Helena Malheiro utiliza o conceito de “novelas-átomo” para classificar as narrativas do livro. De acordo com a estudiosa da obra davidiana, “a novela-átomo não será mais do que uma novela-instante atemporal” (1984, p. 28). Tal conceituação diz respeito a um tipo de narrativa que valoriza os “instantes” em contraposição à valorização do enredo da história e que ao mesmo tempo se situa “numa atemporalidade e num espaço cíclico imaginário” (1984, p. 29). 38 instância narrante, a própria categoria do narrador será cada vez mais problematizada. É o que acontece nos contos que se seguem − “Ao lado de Clara” e “Os amantes”. Ao lado da questão do narrador, também outras categorias discursivas canônicas, como a noção de tempo e de espaço, são amplamente problematizadas ao longo do livro. Helena Malheiro afirma que nas narrativas de Os amantes há um “tempo devorador” que “arrasta consigo o homem a uma velocidade vertiginosa” (1984, p. 51). Tal fato se torna muito explícito à medida que se entra no universo dos contos. Neles o que se tem são personagens perdidas num labirinto espácio-temporal, imersas em viagens que mesclam o passado e um presente sempre angustiante. Pode-se dizer que há um fio condutor que une todas essas narrativas no que tange à estruturação do discurso – a idéia de desconstrução, de desvio, ou, como prefere chamar José Martins Garcia (1980, p. 186), de “destruição”: Criação. Destruição. O binômio, indispensável à actividade artística, só é perigoso quando entregue aos Vândalos. Estes fazem incidir todo o peso no segmento destrutivo. Quanto aos artistas, o facto de destruírem traz implícito o projecto reorganizativo: nova composição, nova distribuição de elementos, modificações estruturais, combinatórias inusitadas. Neste caso o afã destrutivo é ainda trabalho criador. Outra questão que parece ser importante no que diz respeito aos contos em geral e muito particularmente aos contos davidianos é que, como afirma Ricardo Piglia, eles procuram sempre contar “duas histórias”: uma história explícita e uma história secreta que caberá ao leitor atento averiguar. Segundo Ricardo Piglia, “a arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Um relato visível esconde outro secreto, narrado de 39 modo elíptico e fragmentário” (PIGLIA, 2004, p. 89-90). Sendo assim, parto também já do pressuposto de que os contos do livro guardam sempre uma segunda história fragmentada que aos poucos vai sendo oferecida ao leitor. Se, ao longo da leitura que proponho retorno a este tema, prefiro, nesta fase inicial, voltar-me para aquilo que, nos contos, mais chama a atenção em termos de estrutura: a relação com a linguagem, com a edificação do discurso e a problematização dos conceitos tradicionais das narrativas. 2.1.1. A experimentação da escrita Porque te vou erguendo ó torre de papel Se cada vez comigo a sós menos me entendo David Mourão-Ferreira Trabalho artístico. Trabalho criativo. Os contos que constituem Os amantes são exemplo, como afirmara José Martins Garcia, de que destruir pode significar recomeçar, reconstruir, rearticular. Parto, nesse sentido, de uma visão de conjunto para atentar para o fato de encontrar aí uma obsessão em problematizar algumas das categorias mais tradicionais do discurso: o narrador e seu papel dentro dos contos, o espaço da narração e a temporalidade. Ao mesmo tempo, ao encaminhar a leitura para uma apreensão das micro-estruturas da narrativa, evocando necessariamente aquilo que Eduardo Prado Coelho (1981) chama de “elementos itinerantes”, o que novamente sou levada a constatar é a existência de uma compulsão pela quebra de fronteiras do discurso, como se cada conto nunca se fechasse inteiramente e deixasse em aberto a possibilidade de se ver recuperado, pela repetição de sintagmas 40 próprios, num corpo alheio. É o que dirá Eduardo Prado Coelho no posfácio da obra davidiana: Que o autor não altere, mas repita, o que está na sua liberdade de inventar, é qualquer coisa que não é já realismo mas ilusionismo textual: tal como um pormenor (...), um pormenor à deriva na superfície do texto aviva a irredutibilidade do texto às várias histórias que nele transparecem e se desenham (...) (o acidental de uma história pode ser o essencial da outra história ou da história-outra que as abrange) (...) Chamaremos a esses pormenores deslocáveis de narrativa para narrativa elementos itinerantes. (Coelho, 1981, p. 167) Essa estrutura de repetição, no entanto, ao contrário do que se poderia supor, não entedia o leitor, mas revela, ao contrário, que neste livro se trava um desafio à interpretação, um jogo em que o leitor, mais do que um mero ledor e descobridor das recorrências sintagmáticas, atua como produtor de significados nunca oferecidos a priori. No conto “O viúvo”, o que chama a atenção – e isso também se poderá verificar em outros contos, como “Nem tudo é História” – é justamente o fato de que a narrativa se inicia in medias res – “Voltou a tocar a campainha” –, como se apontasse a todo tempo para a existência de uma falha, de uma supressão, para algo que escapou à percepção do leitor, justamente por não estar ali, ou ainda para uma ausência de explicação do sentido da cena que só a posteriori se esclarecerá: não se assiste ao início da ação, à chegada, à primeira vez em que o personagem toca a campainha, não se descreve o ambiente, mas apenas como em close as janelas cerradas: Voltou a tocar a campainha. Desta vez, já um toque insistente, mal-humorado, em dois tempos consecutivos: de chamada, de 41 protesto. Recuou três passos, a sondar o efeito: nada! Nem uma réstia de luz nas janelas cerradas... Tudo escuro por dentro. (AC, 1981, p. 43) Nesse sentido, poderia afirmar que os contos são em geral introduzidos por esta idéia de que falta algo, como aquela parte de um quebra-cabeça incompleto, que ainda (ou nunca) será dado à montagem. A introdução do discurso indireto livre – “nada! Nem uma réstia de luz nas janelas cerradas... Tudo escuro por dentro” – cria uma evidente ambigüidade que distancia o discurso do modelo esperado de uma narrativa clássica, pois, mesmo sem a introdução de qualquer marca lingüística no texto, ocorre uma alteração da perspectiva do narrador. Tinha deixado acesos os faróis do carro, a perscrutarem a frontaria do hotel. Mas vinha de mais longe – do meio do mar – a luz intermitente que por instantes banhava o edifício, que lhe aclarava, a espaços o rosto impenetrável. Do meio do mar? Devia ser o farol das Berlengas.12 (AC, 1981, p. 43 – grifos meus) O discurso indireto livre diz respeito a esta aproximação do narrador onisciente clássico do interior do personagem, mas o que importa ressaltar aqui é que, em face dessa aproximação, o ângulo de visão do narrador (sua onisciência) torna-se restrito, e apenas os pensamentos de Adriano, o protagonista são enfocados. É como se ele cedesse seu posto de observador privilegiado para adotar o ponto de vista restrito do personagem. E, ao aceitar esse foco da consciência de Adriano, assume também o ritmo que essa consciência imprime. A quebra da objetividade e do distanciamento verificada 12 Trata-se do único dos contos davidianos que se passa com toda certeza em Portugal. O Arquipélago das Berlengas é composto por três grupos de ilhéus: Berlenga Grande e recifes adjacentes, as Estelas e os Farilhões. 42 em face da pergunta emitida por Adriano em solilóquio – “Do meio do mar?” – revela uma evidente subversão em relação ao modelo tradicionalmente arquitetado com base na existência de um narrador-observador, em terceira pessoa, que relata à distância, como um demiurgo que tudo sabe sobre os fatos. O conto será construído, na verdade, com base nesses pensamentos do personagem, que de forma repentina vêm à tona, impossibilitando a onisciência narrativa a respeito dos acontecimentos. De acordo com Helena Malheiro (1984, p. 32), (...) este narrador longe de ser um narrador impessoal, omnisciente, como na maior parte das narrações clássicas escritas na terceira pessoa, observa através dos olhos das suas personagens, limitando seu relato ao que podem ouvir ou sentir os seres que descreve. Percebe-se já, nesse que é o mais antigo dos contos pertencentes ao livro (1962), o sistemático desmonte do modelo tradicional de narrativa produzido pela mescla dos diferentes tipos de discursos (solilóquios, diálogos) e também pela sutil disposição de determinados elementos lingüísticodiscursivos que levam o leitor a defrontar-se com as sensações internas do personagem: Pelas paredes, as mesmas estampas: mapas antigos e gravuras de caça. Mas o balcão da portaria tinha mudado de lugar: dezassete, dezoito anos antes, era logo à entrada, do lado direito; presentemente ocupava a parede do fundo, quase à ilharga da escada que conduzia ao segundo piso. A meio da escada, uma lâmpada mortiça. Ah! As luzes do carro... (AC, 1981, p. 44 – grifos meus) 43 Sabe-se desde logo, justamente pela sutil inserção da palavra – “mesmas” –, que se trata de um retorno, tornado evidente logo a seguir pela indicação temporal: “dezassete, dezoito anos antes”. Aos poucos é possível perceber que este é um regresso ao passado, ao lugar onde o personagem passara a sua adolescência.13 E o momento presente desse retorno será demarcado, não pelo narrador, como se esperaria de uma narrativa tradicional, mas pelo porteiro do hotel: “– Nem parece que estamos em Dezembro! (...) – Muito menos na véspera de Natal” (AC, 1981, p. 47). A data assume assim um simbolismo todo especial: pois Natal, quer como carga semântica, quer como etimologia, sugere as idéias de nascimento e renascimento. O Natal é um período também obsessivamente lembrado na poesia de David Mourão-Ferreira, com toda uma série de poemas escritos anualmente e posteriormente recolhidos na coletânea Cancioneiro de Natal: “Cala-te, vento velho! É o Natal que passa, a trazer-me da água a infância ressurrecta” (“Natal à Beira-Rio”, 2001a, p. 221 – grifos meus). Mas neste conto, assim como em boa parte dos poemas davidianos sobre o Natal, a data funciona, não raro, alegoricamente, como o tempo da angústia, da melancolia, da morte, do peso de uma ausência, ou como o eco de uma quase traição milenar. Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto num sótão num porão numa cava inundada Vai nascer esta noite, à meia-noite em ponto dentro de um foguetão reduzido à sucata Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto numa casa de Hanói ontem bombardeada (...) (“Litania para este natal”, 2001a, p. 226) 13 Aquilo que é feito no conto “Nem tudo é história” também é um regresso à infância, mas não através de um deslocamento concreto em termos de espaço. Assim, o que se tem aqui é uma repetição do tema (retorno). O retorno ao passado é um tema constante nas narrativas deste livro. 44 Natal ambientado em tempo de guerra, de injustiça. Época em que a fraternidade cristã é posta de lado em nome de jogos de poder. Tempo de abandono, de terror; tempo noturno; momento em que até mesmo o anúncio daquilo que poderia ser compreendido como uma chegada redentora vem acompanhado de uma cobrança: “Vai nascer esta noite, à meia-noite em ponto/ para nos pedir contas do nosso tempo” (“Litania para este natal”, 2001a, p. 226). Como bem assinala Vasco Graça Moura (1978a, p. 26-27 – grifos do original), a angústia existencial em David Mourão-Ferreira não se manifesta apenas a propósito do amor. O estar no mundo, a degradação da cidade, a ruína dos corpos, as amargas „prospérites du vice‟, a guerra, [são] alguns temas que surpreenderiam os que, por ouvir dizer, sejam propensos a acreditar que David MourãoFerreira só escreve poemas eróticos impróprios para consumo de tantas morais vitorianamente revolucionárias (...) Na poesia, o escritor aponta a data cristã ironicamente aliada a uma ótica capitalista, moderna, que corrompeu, de modo nada sutil, o significado primeiro do Natal, que era de renascimento e de renovação. A palavra poética denuncia que até mesmo a “estrela prometida” sucumbiu aos desígnios do mercado consumista, e o pão, que numa concepção cristã era símbolo do amor repartido entre os homens, agora é vendido, numa clara relação de troca, de consumo, de subjugação às leis capitalistas onde time is money, onde não há lugar para antigos preceitos de fraternidade, caridade ou mesmo de autoreflexão. 45 (...) Eis que surge no céu a estrela prometida Mas é para apontar mais um supermercado onde se vende pão já transformado em cinza para que o ritual seja muito mais rápido (“Natal up-to-date”, 2001a, p. 228) No conto “O viúvo”, trata-se de uma volta do personagem central ao local onde crescera, na época do Natal, que ironicamente para ele anuncia – à distância de um ano – a morte da pessoa amada. Daí que palavras como “jazigo”, “morte”, “silêncio” ressoem ao longo do conto cristalizando um sentimento latente de desânimo, de melancolia, de angústia. E é justamente da água (do mar) – um dos “elementos itinerantes” a que se refere Eduardo Prado Coelho (1981) – que vem o passado “ressurrecto” que Adriano não pode esquecer. Este é um homem que aparece marcado pela proximidade do mar, e o discurso explicitará este fado ao descrevê-lo “como se tivesse passado a noite no bojo de um navio” (AC, 1981, p. 47), quase sempre nauseado – “Adriano sente-se, de súbito, vagamente nauseado” (AC, 1981, p. 48) – nesse trajeto de retorno que poderia até dizer-se de fuga. Segundo Helena Malheiro, “quanto mais as personagens se lembram e falam do seu passado, ao ponto de o fazer invadir o „écran‟ do texto, mais forte se torna o rumor do mar, mais esse rumor se torna angustiante e belo” (1984, p. 95), e é justamente isso que ocorre ao longo das páginas desse conto. É importante ressaltar a perspicácia do escritor quando da elaboração dos elementos itinerantes. Num texto que brinca o tempo todo com a ambiguidade é de clara importância a constante movimentação (mudança de significado, aumento ou diminuição da valoração) de tais elementos dentro da narrativa. Essa oscilação se encaixa perfeitamente naquilo que parece ser o 46 projeto deste livro: a recusa a uma absolutização ou a um aprisionamento de significados. Aqui tem-se um exemplo claro: o mar, símbolo para história portuguesa, cujo significado heróico foi aprisionado durante anos a uma mitologia saudosista excessivamente trabalhada pela literatura, assume aqui novos significados totalmente desatrelados desse enraizamento cultural. E o heroísmo cede lugar à melancolia. Na linha dos ecos de enunciação e dos objetos simbólicos que se repetem obsessivamente nos textos de David Mourão-Ferreira, ganha evidente estatuto indicial a alusão às luvas, outro importante “elemento itinerante”, cuja primeira aparição se dera já no conto “Nem tudo é História” (aquele que o autor escolhera para ser o primeiro conto do livro em sua 2ª edição). Esse lugar inflado de significação especial é garantido em primeira instância pela estratégia da repetição e, em segunda instância, pelo fato de essas luvas funcionarem, especialmente no conto “O viúvo”, como um quase fetiche, uma vez que marcam, de modo concreto, a presença da poderosa pessoa ausente que é Paula: “já não sabia ao certo se eram aquelas as luvas que a Paula lhe oferecera” (AC, 1981, p. 44). As luvas são, nesse caso, o índice que conduz à “segunda história”, que será relatada posteriormente por Adriano. Nesse sentido, o conto pode ser realmente visto como uma história que esconde outra, como afirmara Ricardo Piglia (2004), e perversamente o objeto de fetiche é introduzido com o objetivo de representar metonimicamente uma ausência. E está ali para mostrar que, mais do que um retorno nostálgico ao lugar da infância, o conto trata de um momento atual de intensa melancolia na vida do indivíduo. Adriano é um 47 perfeito representante do melancólico descrito por Juan-David Nasio: um “eu (...) esquartejado entre um amor que faz o ser desaparecido reviver, e o saber de uma ausência incontestável” (NASIO, 1997, p. 30). Segundo Julio Cortázar (1974, p. 152), “o contista trabalha com um material [qualificado como] significativo”. Não se trata, pois, do simples retorno de um homem à terra natal. Este tema aparente vai aos poucos cedendo espaço a um outro que, desde o título, diz respeito aos efeitos do estado de viuvez em que se encontra o personagem, uma viuvez simbólica, intimamente relacionada à sua condição de homem em desamparo que perdeu o amor e com ele a capacidade de enxergar a vida com olhos de alegria e de esperança. De acordo com Freud, no texto intitulado “Luto e melancolia”, a melancolia se caracteriza por um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade, e uma diminuição dos sentimentos de autoestima a ponto de encontrar expressão em auto-recriminação e autoenvilecimento, culminando numa expectativa delirante de punição.14 É justamente nesse estado em que Adriano se encontra. De certa forma, sente-se culpado pelo acidente que Paula sofrera logo após o rompimento da relação. Por isso, despaisado em qualquer lugar que esteja, volta para o local das experiências da juventude e procura por Rita, uma antiga amiga com quem vivera também uma relação amorosa no passado, na esperança inútil de livrarse do sofrimento ocupando o vazio afetivo que sente em face da perda da amante. 14 FREUD, Sigmund. “Luto e <www.spectrumgothic.com.br/gothic/luto.htm>. 48 melancolia”. Disponível em: Segundo Teresa Cristina Cerdeira da Silva (2005, p. 423) “contorná-lo [o sofrimento] é (...) a única estratégia de sobrevivência”. No entanto, Adriano, apesar de tentar, ainda não está no momento de se desvencilhar do sentimento que o liga a seu objeto amoroso. De acordo com Juan-David Nasio, “essa ruptura [a perda] (...) suscita (...) um sofrimento interior, vivido como dilaceramento da alma, como um grito mudo que jorra das entranhas” (1997, p. 25). Justamente por ainda estar preso ao sentimento que o unia à amante declara-se “viúvo” no formulário que preenche à chegada ao hotel. É o seu modo de viver o luto simbólico. Trata-se de um grito mudo que não se dá em termos concretos, e sim sob a forma dessa declaração a respeito do estado civil. À experiência que prende o indivíduo ao objeto da perda, fazendo-o viver de modo fantasmagórico essa relação amorosa, conduzindo o personagem numa espécie de náusea delirante que implica a culpabilização de si e de outros pela ausência imposta pela morte, damos, com Freud, o nome de melancolia, ou como categoriza Juan-David Nasio, luto patológico.15 Nessa viagem em que Adriano retorna ao lugar onde outrora vivera, surge uma mulher, Rita – “figura quase fabulosa” (AC, 1981, p.49) que o conhece intimamente. E caberá a ela – em generosidade amorosa – deixar claro para o seu interlocutor a importância de experimentar até o fim a experiência da falta, metaforicamente explicitada na consciência da importância simbólica das luvas que não poderiam ser desvinculadas da sua função de 15 Importante saber que Freud não faz uma distinção entre luto e luto patológico, mas sim entre luto e melancolia. Freud encara o luto de modo positivo, como uma travessia necessária para a reestruturação do eu. A melancolia, de acordo com Freud, seria justamente isso que JuanDavid Nasio denomina luto patológico, ou seja, “uma onipresença psíquica do outro morto”, um apego que “paralisa a vida da pessoa enlutada durante vários anos” e prossegue mesmo até a sua morte (Nasio, 1997, p. 29). 49 fetiche, agora que o objeto amoroso não estava mais presente. Em outras palavras, o personagem não deveria ignorá-las porque este seria um falso caminho para neutralizar a dor. E comenta “– São essas as luvas que a Paula te ofereceu. Vê-se bem pelo modo como lhes [sic] pegaste...” (AC, 1981, p. 72). Há, pois, aqui um outro discurso amoroso em elipse, no qual Rita se revela afetuosamente expectante na consciência absoluta de que o lugar do amor e da dor pertenciam – ao menos naquele momento – inteiramente a Paula. De certo modo, ela impede que Adriano alivie o luto da morte da amada revivendo com ela uma relação passada que é a todo tempo sugerida ao longo das páginas do conto. Rita percebe, numa consciência muito seniana, que não valeria a pena fazer de uma experiência passada uma muleta transitória, como a repetir que: “nunca sai certo o momento a que se volta” (SENA, 1977, p. 8586). De fato, a conversa com ela obriga o protagonista a viver o luto, a reconhecer a perda, a deixar de inventar desculpas transcendentes e culpados ocasionais, para um desígnio do Destino: “O Destino... Como havia eu de o ter reconhecido, sob o aspecto idiota de um play-boy” (AC, 1981, p. 66). Tem-se aqui, assim como em “Nem tudo é História” e em todos os contos que pertencem ao conjunto de Os amantes, a imagem forte e envolvente da figura feminina. David Mourão-Ferreira, segundo Vasco Graça Moura, “liberta a mulher de sua condição de objecto instrumentalmente submetido” (1978a, p. 15) e submissível. Rita surge em “O viúvo” como uma ouvinte atenta e amorosa que tem a consciência de seu lugar ao lado de Adriano e que a todo momento procura demarcar sua posição presente de amiga, quase analista de um sujeito em crise, que ouve e pontua, e não de 50 amante. Ela reconhece em Adriano o homem viúvo que ele declarara ser na ficha do hotel. Ela incita-o a verbalizar a dor. Ela o lê como quem interpreta um texto. Percebe que Adriano, ao procurá-la, deseja esquivar-se do sofrimento, mas sabiamente demarca seu lugar como a preservá-lo, mas também como a preservar-se: “– O futuro... O presente... O passado... Estou a concluir que sou eu o teu passado” (AC, 1981, p. 67). Desse modo, como afirma Vasco Graça Moura (1978a, p. 15), o amor na obra de David Mourão-Ferreira “é sempre um lúcido envolvimento a dois, lúcido inclusivamente quanto às limitações e fragilidades recíprocas”. E o amor em penumbra neste conto, insinuado a todo o tempo, não é o de Adriano por Paula, mas sim o de Rita por Adriano: sentimento generoso que faz com que a mulher apaixonada, mas nem por isso menos lúcida, opte pela condição de cúmplice da dor numa inigualável entrega de si ao outro. Assim, o amor em “O viúvo” também pode ser visto em termos de “fraternidade, solidariedade e responsabilidade rigorosamente assumidas” (MOURA, 1978a, p. 33). Se, como adiante será visto, no conto “Nem tudo é História” as luvas aparecerão como vestimenta de uma mulher enigmática, simbolizando, em face do rasgão que o protagonista consegue enxergar, a marca e os efeitos da violência na sua vida, em “O viúvo” elas assumem uma outra significação que diz respeito ao que poderia ter sido a vida de Adriano se tivesse decidido assumir sua relação com Paula. Segundo Helena Malheiro, “as luvas são o símbolo de tudo o que foi e de tudo o que poderia ter sido, e trazem com elas a vida e a morte” (1984, p. 41). De qualquer modo, tornam concreto um passado que se deseja recuperar ou reformular. Eduardo Prado Coelho afirma que elas 51 “(...) são a dádiva de Paula no momento da ruptura, metonímia de tudo que foi e sobretudo de tudo que não foi, do futuro que passou sem nunca ser passado” (1981, p. 168), e que talvez por isso mesmo invada com tanta força o momento presente da vida do protagonista. O primeiro parágrafo do conto enuncia que “tudo está escuro por dentro”, e nesta expressão há mais que a escuridão do hotel onde Adriano chega, pois há também uma escuridão interior do próprio homem-viúvo. E aqui seria impossível não aludir a Julio Cortázar (1974, p. 152) e àquilo que ele afirma ser uma característica de uma boa narrativa breve, como o conto: a noção de limite que o contrapõe ao romance, a capacidade [autoral] de ser “incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras frases”. Ou seja, a aptidão para condensar através de uma única expressão uma duplicidade ou uma multiplicidade de significados. A postura do protagonista é a de alguém melancólico, para quem a vida já não tem mais importância. Sentir-se invadido pela morte gera no personagem um estado de melancolia, entendido aqui tal como o definiu Freud; e é este estado patológico de incapacidade de socialização que o faz projetar no mundo que o rodeia a mesma sombra invasora da morte. Nesse sentido é que se podem entender as palavras de Adriano: “– Pois olha: estou a falar sério. Tenho a impressão de que morreram, em Lisboa, todas as pessoas minhas conhecidas. Por isso mesmo vim até aqui... à procura do único ser vivo que conheço” (AC, 1981, p. 56). Adriano antevê em Rita a possibilidade de continuar vivendo. De certo modo, ela não deixa de sê-lo; afinal, foi “seu passado”, e de algum modo ele, 52 mesmo confuso, mesmo vivendo a dor de uma perda, procura por Rita para sentir-se vivo. Ironicamente é através desse encontro que Eros se coloca no seio da narrativa. Tal fato se concretiza no texto de modo muito sutil: através da luz e da sombra que o farol, ícone da solidão que se embrenha por toda ilha, continuamente joga nos rostos dos protagonistas. – São estas as luvas que a Paula te ofereceu. Vê-se bem pelo modo como lhes pegaste... Ficou por um instante iluminada. Foi a passagem do Facho das Berlengas (...) (AC, 1981, p. 72) De acordo com Octavio Paz, Eros é a divindade que comunica a obscuridade com a luz. Eros é duplo: é dia e é noite. Para Paz (1994), expressar o poder de Eros é dom do artista e do poeta. E assim o vemos neste conto de David Mourão-Ferreira. Eros é presença constante, é possibilidade, latência, assim como as luzes do farol que estão sempre indicando a possibilidade de ver em meio à escuridão. E ali mesmo onde parece existir apenas uma ligação entre dois amigos ele se faz presente, introduzindo, a partir da luz que ilumina o rosto de Rita, a possibilidade de um futuro para Adriano, de libertação da melancolia que o envolve. O conto se passa num espaço delimitado,16 entretanto todo o discurso impele o leitor a uma viagem entre o espaço concreto e o espaço abstrato (o interior do protagonista), que diz respeito às lembranças de Adriano, à sua vida ao lado de Paula, à sua mocidade ao lado de Rita; portanto, novamente subverte-se a tradição, uma vez que supostamente em uma narrativa em 16 O fato de o espaço onde se desenvolve a narrativa ser uma ilha é sintomático. A ilha pode ser vista como símbolo de solidão remetendo ao estado em que se encontra Adriano. Ele mesmo é um homem-ilha, cercado pelas águas do mar, nauseado, náufrago. 53 terceira pessoa é o narrador o responsável pela demarcação dessa mudança de espaços, e aqui serão os diálogos que conduzirão o leitor nesse deslocamento espacial, que só falsamente é um deslocamento linear – concretizado, em termos de verossimilhança, no Hotel e na casa da amiga Rita. Esse jogo com a referencialidade espacial17 é potencializado quando inicio a leitura de outra narrativa – “A boca” (conto de 1967) – e quando estabeleço com a anterior articulações sintagmáticas relevantes. Neste conto, a questão do espaço é explorada, num primeiro momento, colocando em cena toda uma atmosfera cosmopolita, caoticamente referencializada a partir de uma desenfreada e alucinante dispersão territorial. Viram-se pela primeira vez à saída da Cinemateca. Era sem dúvida ao fim da tarde; era talvez em meados de Outubro. Conversaram sobre os filmes a que esperavam assistir no dia seguinte e foram depois jantar a um pequeno restaurante perto da Grand‟ Place: tacitamente ambos escolheram, como sobremesa, um êxtase comum e silencioso diante das opulentas fachadas cobertas de ouro. Logo a seguir perderam-se, entontecidos de nardo e de jasmim, por entre as labirínticas ruelas do Barrio de Santa Cruz. Só voltaram a orientar-se quando a uma esquina divisaram, soturna e esbelta nas suas ameias, a inconfundível torre do Palazzo Vecchio. Então encaminharam-se para o centro: uma espessa e ruidosa multidão atravancava, àquela hora, os passeios da Kurfürstendamm, as esplanadas da Via Veneto, as imediações da Place Pigalle. E logo nessa noite ele a acompanhou a casa – que era uma espécie de mansarda, muito sofisticada e quase luxuosa, a dois passos da Piazza di Spagna, a dois passos de Saint-Sulpice. E logo nessa noite dormiram juntos. (AC, 1981, p. 93) A intensa relação de sedução que principia à saída da Cinemateca se estende metaforicamente, pela força desmesurada que a caracterizará, por 17 Devo novamente chamar a atenção para o fato de que no conto “Nem tudo é História” se encontra presente este jogo com a categoria do espaço narrativo. Na verdade, penso que esta narrativa fora escolhida como a primeira do livro justamente porque nela se encontram espalhadas várias das problematizações que serão exercitadas ao longo dos outros contos. 54 toda a Europa, como convém a um encontro de dois nomes próprios de origem tão diversa quanto a germânica e a italiana. Só nesse primeiro parágrafo há toda uma construção narrativa que desestabiliza a noção tradicional de espaço, conduzindo o leitor através de alternadas praças, ruas, cidades – todas cartões postais europeus. Essa sucessão espacial absolutamente vertiginosa, tão freqüente na obra de David Mourão-Ferreira, garante-lhe uma marca essencialmente cosmopolita. O escritor foi, sem sombra de dúvida, um assimilador requintado da cultura européia, o que facilmente se pode perceber na sua produção poética. Ao reelaborar em um conto toda uma flutuação espacial que mescla, com vertigem fantástica, lugares conhecidos da Europa, além de referências literárias e culturais,18 o escritor põe em funcionamento todo um conhecimento adquirido ao longo da vida a serviço da construção literária: O poeta maneja com peculiar insistência e perícia todos os recursos da cultura ocidental e do complexo „aparelho retórico‟ que ela tem vindo a elaborar. Tal insistência apóia-se nos mitos, nas personagens, nas obras, nas situações, nas paisagens, nos modos (...) que juncam essa cultura e são como que uma espécie de „informação genética‟ da nossa sensibilidade (...) (Moura, 1978a, p. 59) “Era sem dúvida ao fim da tarde. Era talvez em meados de Outubro”; “perderam-se”; “Só voltaram a orientar-se”; estes são pequenos índices utilizados na construção inicial do conto. Na verdade, o que está em jogo, neste momento, é a própria capacidade de leitura em vista da desnorteante discursividade que apela para a brusca mudança de espaços, levando os 18 O entontecimento provocado pelo nardo e pelo jasmim é uma alusão ao poema “Flor de Ventura”, de Almeida Garrett. Ver GARRETT, Almeida. Folhas Caídas e outros poemas (1943). 55 protagonistas a “perderem-se”, assim como devido a uma intencional não precisão temporal (“fim da tarde”, “talvez em meados de Outubro”), que notadamente deixam o leitor também perdido diante de uma pretensa onisciência narrativa (“sem dúvida”) colocada lado a lado com expressões dubitativas (“talvez”), como se a acenar para a própria parcialidade concedida ao narratário numa evidente ironia que diz respeito à própria desorientação provocada pela escrita. Edson Rosa da Silva, em fina leitura do conto, aponta para essa “geografia cósmica” que coloca o leitor diante da impossibilidade de definir o espaço da narração: “indefinível ou inapreensível, pois é exactamente por não se deixar apreender que o texto exige uma busca sempre recomeçada” (SILVA, 1981, p. 26). A questão da desorientação faz do corpo discursivo um “puzzle” cujas partes a serem conectadas estão elas mesmas em incessante deslocamento, permitindo, desse modo, diferentes leituras. Esse princípio de desorientação que rege o dis-curso davidiano diz respeito à concepção do autor sobre matéria narrada: nada na obra de David Mourão-Ferreira parece absoluto, nada será dado ou oferecido como já pronto. Além disso, essa construção narrativa está intimamente relacionada ao modo moderno de conhecer a partir de estilhaços, configurando-se como uma metáfora do próprio fazer literário que se apresenta. No prefácio de Os amantes, o escritor português fala da sua opção por um novo processo narrativo para o livro, distanciando-o, dessa forma, de Gaivotas em Terra, publicado anteriormente: 56 Persistir numa linha anteriormente „ensaiada‟ (...) não passaria, em primeiro lugar, de reincidir num processo relativamente seguro, que já deixou de ser dinâmico como uma aventura para se tornar estático, passivo como um simples molde... (...) seria viver na ilusão de ainda ser o „outro‟ que utilizou determinado processo... Não! Não me resigno a escrever como já outros escreveram, mesmo que esses „outros‟ tenham sido eu. (AC, 1981, p. 18) A busca incessante por uma nova experiência discursiva é justamente aquilo que parece unir todos os contos ou poderia mesmo dizer que é o que parece caracterizar boa parte da obra poética do autor. Em Os amantes convivem o novo e o velho, a tradição e a ruptura. E, nesse sentido, a epígrafe que abre este tópico, extraída do livro Matura idade, auxilia no entendimento de que o autor procurou realizar aqui experimentos com a linguagem, erguendo, sob a “torre de papel”, novos modos de dizer que o conduzissem a uma nova experiência – que apontasse para o mesmo e também para o diferente –, talvez, contudo, mais madura, como se a própria experiência do escritor em relação à escrita estivesse obrigatoriamente submetida a um eterno devir – “se cada vez comigo a sós menos me entendo”, “mesmo que estes „outros‟ tenham sido eu”. Como afirma Eduardo Prado Coelho (1981) em evidente evocação barthesiana, as narrativas de Os amantes são refinadas experiências nas quais convivem a “limpidez” da história e o “irredutível” da escrita, aquilo que “flui” e aquilo que “trava”, a assinalar que, com David Mourão-Ferreira, nunca se está diante de um texto transparente, mas de uma opacidade que funda justamente o processo de escritura. Se o texto é no fluir de uma história o que de dentro a trava; se a facilidade do contar se embaraça no empolado do tecido que conta; se existem sempre determinados elementos (...) que bloqueiam a evidência de uma história – torna-se necessária a pesquisa do que 57 no texto é irredutível à narrativa, e lhe resiste: porque aí insiste o que arqueia o texto para o outro lado da sua demasiada nitidez. É aí que o óbvio se desconcerta, e outra orquestração se impõe. (Coelho, 1981, p. 166) Em “A boca”, o princípio de desorientação impele o leitor a uma viagem que também o conduz a espaços deslizantes e imaginários e a tempos imprecisos, como aquele em que duas novas mulheres emergem – as irmãs Agnes e Eurydice. Todo esse novo espaço já não mais simplesmente europeu mas miticamente europeu assim como novas personagens – note-se a cuidadosa escolha dos nomes das personagens femininas – repentinamente vêm à tona através das recordações de Rainer: “Era então que vagamente ele se recordava de uma ilha onde passara férias consecutivas, de uma ilha que de tempos a tempos desaparecia, que de tempos a tempos voltava à superfície” (AC, 1981, p. 97). Rainer é a face do sujeito angustiado, perdido diante de uma relação já em avançado estado de degradação. Edson Rosa da Silva afirma que a “fragmentação do espaço em que se vive implica a fragmentação daquele que aí vive, que por isso, não se conhece integralmente” (SILVA, 1981, p. 26). Nesse sentido, a narrativa se comporta de modo tão descentrado quanto o protagonista inserido nas tramas do texto. E não são poucas as alusões a essa fragmentação, a essa desorientação, que não é só externa ao indivíduo (e explicitada no nível do enunciado), mas principalmente interna e sutilmente sugerida – escrita exigente que requer um leitor atento aos pormenores: Rainer “tropeça”; ele e Rossana “já não são agora o que tinham sido durante a noite”; o beijo da namorada se assemelha a uma “mordaça”, fazendo Rainer “perder os sentidos”. 58 Numa outra via de leitura, também é possível entender esta narrativa como uma metáfora da própria questão da poética davidiana que alia a todo tempo, como apontam inúmeros críticos, a tensão/mescla entre clássico e moderno. Rossana é a mulher européia, representa a modernidade; Agnes e Eurydice são a memória, o retorno, o apego à tradição, a impossibilidade de total desprendimento em relação ao modelo, que, sub-repticiamente se introduz no gesto da escrita.19 Desse modo, me afastaria um pouco da afirmação de Eduardo Prado Coelho, em uma das primeiras análises que faz do conto no livro O reino flutuante, referindo-se à estrutura da narrativa: “Quanto „A boca‟, devemos reconhecer que, aí, o processo é demasiado evidente para chegar a perturbar o leitor, e será fácil considerar que tudo aquilo se reduz a um exercício de estilo” (COELHO, 1972b, p. 276). “A boca” é possivelmente o conto em que mais claramente se faz notar a desconstrução dos espaços, os bruscos deslocamentos, a emergência repentina da memória como mola que impulsiona uma novidade no campo da discursividade. Além do espaço, o tempo da narração é extremamente ambíguo, tendo em vista que, como afirma Urbano Tavares Rodrigues sobre o conto davidiano (1997, p. 120), todo o discurso narrativo é percorrido por referências culturais, que vão balizando o andar do tempo: um livro de Freud, outro de Teilhard de Chardin, o diário de Cesare Pavese, a Histoire d‟O, uma biografia de Lenine, uma peça de Peter Weiss, um adágio de Albinoni (...). 19 Helena Malheiro (1984, p. 58) opõe as personagens atrelando-as ao seguinte simbolismo: Rossana simboliza a “vellha Europa” e Eurydice simboliza “a pureza do solo inicial, a terra grega de origem, a mãe-amante, o mar-sol”. 59 Em contrapartida, algumas construções discursivas, irônica e paradoxalmente, apontam para a não-mudança, para a permanência: “Quando julgou voltar a si, já a Terra tinha rodado um bom pedaço. Só a casa de Rossana conservava uma teimosa fixidez” (AC, 1981, p. 96); “Agnes, a dona da estalagem, nunca passava dos trinta anos” (AC, 1981, p. 97). Isso vai ao encontro da análise de Edson Rosa da Silva (1981) que vê em Rainer um sujeito em busca de “ordenação”. Talvez a flutuação entre tempos e espaços seja uma alusão à crueldade do andar do tempo, que impele o sujeito a seguir em frente, impedindo a fixação de momentos felizes, revividos somente através da memória. Novamente o mar aparece como elemento que permite juntar o passado de Rainer e seu presente. É este mesmo mar que fecha a narrativa, e é este mesmo mar que conduz o leitor à outra história dentro da história de amor em primeiro plano. Mar e ilha são elementos indissociáveis e junto deles surge a figura de Eurydice, silenciosa, ou melhor, silenciada pela violência, vítima da História que novamente se insinua nas linhas do discurso: “A irmã de Agnes chamava-se Eurydice. Era bastante mais nova; e era muda: tinha perdido a fala, em pequena, durante a guerra, quando uma granada explodira no edifício onde então habitavam” (AC, 1981, p. 99). Desse modo, não só existe aí um “elemento itinerante” de enorme importância dentro da obra poética davidiana – o mar, mar das recordações que possibilita ao leitor ver Rainer inserido num passado, neste caso um passado amoroso – como também existe um tema itinerante: a guerra, a História. Há como que uma mescla, estabelecida através do fantástico, entre o real e o ficcional. E na verdade não é a primeira vez que 60 se condensam a História e os deslocamentos espaciais na poética davidiana, basta pensar nos primeiros versos do poema intitulado “Historical sense”, que faz parte do livro Do tempo ao coração, escrito entre 1962-1966: Adormeci em Roma E despertaram-me em Cuba Houve no meio disto a bomba de Hiroxima Tudo está afinal gravado nesta ruga Que tu ontem a tarde ainda não descobriras (“Historical sense”, 2001a, p. 206) Roma e Cuba são muito mais que cidades referenciais: são cidades metafóricas, que remetem a um tempo histórico claramente datado: a guerra, a bomba, a revolução, inscritas no corpo do sujeito (a ruga) e no corpus textual. Desse modo, percebe-se que os contos davidianos fazem parte de um projeto maior, que é histórico em sendo poético, que é poético sem deixar de ser histórico. Eurydice é o passado amoroso que invade o presente: “(...) Eurydice, lentamente, se desfazia do roupão de banho em que vinha envolvida. E devagar vai-se encurtando a distância entre os dois, devagar vem avançando a redoma de silêncio” (AC, 1981, p. 100). Por isso, as recordações de Rainer estão atreladas a um discurso altamente poético. Nesse sentido, ele assemelha-se ao próprio Orfeu. Assim como Orfeu olha para trás a fim de tentar ver Eurydice, Rainer volta-se para o passado; assim como Orfeu canta seu amor por Eurydice, Rainer exalta o momento de gozo dos amantes, assumindo de uma vez por todas a voz narrativa: “Tôdalas aves do mundo d‟amor cantavan... O sol rebenta: é uma laranja. Abre-te, Sésamo! Abre-te, mundo! (…) Agora, sim, talvez sim: l‟amor che move il sole e l‟altre stele... Não 61 pares, não pares! (...)” (AC, 1981, p. 100). Interessante pensar que, ao assumir a voz narrativa, Rainer reproduz o mesmo processo inicial de superposições, só que dessa vez através de um discurso que mescla diferentes línguas num hino de amor. O escritor constrói a partir da imprecisão temporal e espacial um texto tensionado, conciso e ao mesmo tempo imerso em uma atmosfera lírica que invade com força a matéria narrada: “(...) já tudo é pouco se não for tudo, já tudo é nada se não for muito mais” (AC, 1981, p. 99). Acho que assim fica respondida de modo afirmativo a pergunta de Helena Malheiro a respeito das narrativas pertencentes a Os amantes: não seriam essas histórias a “expressão consumada da poesia ou mesmo até um outro nível de linguagem poética? Poderá a arte da novela reencontrar a arte do poema, permitindo inclusivamente transportá-la ou reinventá-la talvez?” (MALHEIRO, 1984, p. 1718). Na viagem que faço através das narrativas deste livro cuja experimentação da linguagem é a marca do trabalho criativo do escritor, chego ao conto “Ao lado de Clara” (escrito em 1974). Num primeiro momento, o leitor pode ser levado a pensar que se trata de uma enunciação antecipada de acontecimentos por vir na vida do destinatário do discurso. Quanto ao emissor do enunciado, pode-se dizer que ele em nenhum momento se revela, deixando apenas ao longo do texto pistas que permitem inferir algumas respostas a respeito da sua identidade. Esta narrativa é possivelmente uma das mais complexas do livro, tendo em vista o desnorteamento causado pela falta de marca referencial evidente 62 que identifique sobre o sujeito emissor do discurso, juntamente com a utilização de uma forma verbal ambígua, que, sendo gramaticalmente um futuro, tem, no entanto, um sentido claramente imperativo. O próprio início da narração remete para a idéia de continuidade, como se a história já tivesse tido um princípio, antes mesmo do primeiro parágrafo que concretiza, na página, o começo do texto: “E ficarás de longe a observálas: Gorella, no papel de Ippolita, debruçar-se-á sobre o pescoço de Clara, depois de cuidadosamente lhe amarrar os pulsos atrás das costas” (AC, 1981, p. 131). O conto tem início com uma conjunção aditiva – “E” – à qual logo sucede um verbo – ficarás. A voz narrativa está totalmente eclipsada por detrás de um discurso causador de instabilidade: trata-se de uma “onisciência estranha”, pois que não é um conhecimento acerca de fatos passados, como em “O viúvo”, ou como em “A boca”, mas de uma onisciência em relação a algo ainda não concretizado, a uma possibilidade, a uma espécie de por vir. Por isso mesmo o tempo verbal utilizado confronta o princípio de verossimilhança da narração: trata-se de um futuro “subjacentemente dubitativo” (GARCIA, 1980, p. 197) e não de uma forma do passado como convém a quem conta algo já acontecido. Essa duplicidade do tempo verbal, como declara Eduardo Prado Coelho, remete o leitor para uma “extratemporalidade”, que conduz a uma incessante repetição do mesmo: “um futuro tanto mais irónico quando relata o que se passa no fim de mundo, no limiar de não haver futuro algum, e um futuro que se torna intemporal e assume o aspecto do irrecusavelmente repetitivo” (COELHO, 1981, p. 173). Ou seja, trata-se de uma história em que as cenas se repetem, numa circularidade infinita. 63 Os jogos de cena permitem repensar o texto em termos de construção da discursividade. Nesse sentido, poder-se-ia afirmar que David MourãoFerreira terá sido um autor extremamente atento a respeito da literatura que se fazia nos anos 70 do século XX, uma vez que em “Ao lado de Clara” trabalha com técnicas narrativas extremamente modernas. De acordo com Samira Nahid de Mesquita (2006, p. 38), No século XX, as grandes mudanças de concepções, valores, o advento de importantes fatos sócio-históricos e de novas teorias e descobertas, como a Teoria da Relatividade, a Física quântica, a desestruturação do átomo, a Psicanálise, a razão dialógica, o „novo espírito científico‟, afetarão a construção da obra de arte em geral e da literatura em particular. Novos procedimentos seguem e revelam uma nova concepção estética. Esta se expressa através de um discurso elíptico, fragmentado, carregado da tensão dialética entre a dispersão e a unificação do sentido, entre a ordem e a desordem, a medida e a desmedida. “Ao lado de Clara” é feito com base nessa elipse, nessa fragmentação. Texto labiríntico que carrega consigo os princípios de “desordem” discursiva e de “dispersão” de sentidos. O conto é composto a partir de cenas que se repetem em diferença, já que a narrativa evolui, como já foi sugerido por Helena Malheiro (1984), numa espécie de retomada de círculos fechados em que cada cena remete à anterior em variação metafórica: em todas elas, dois amantes e um voyeur ocupam lugares diversos, mas similares. Todo esse jogo remete à relação intersemiótica entre literatura e cinema – tema que será efetiva e exaustivamente 64 trabalhado pela ficção contemporânea. Therezinha Barbieri (2003),20 no livro Ficção impura, lembra que muitas são as similaridades estruturais encontradas entre a literatura contemporânea e o cinema. Vale acompanhar a enumeração da autora acerca de algumas delas: (...) recusa à linearidade, [a] fragmentação do discurso, [a] atomização do tempo, [a] relevância do ponto de vista, [a] diversidade de vozes narrativas, [a] falta de homogeneidade semântica, [a] dissonância de elementos justapostos e [a] desordem na seqüenciação dos episódios (...) (Barbieri, 2003, p. 24) Já em voga desde fins do século XIX, e finalmente consolidado ao longo do século XX, o cinema repercute significativamente no mundo moderno impregnando com as suas estratégias discursivas a literatura subseqüente: invadida pela era da imagem, nossa cultura passa a ser dominada pelos meios audiovisuais. É isto que Nicolau Sevcenko afirma ter sido “(...) o nascimento de um dos empreendimentos mais prósperos do século XX: a indústria do entretenimento” (2004, p. 74). A obra de David Mourão-Ferreira, tendo tido ele próprio um envolvimento com um dos meios de comunicação das massas – em 1964, ele “começa a realizar e a apresentar os programas „Música e Poesia‟, na Emissora Nacional de Radiofusão, e „Hospital das Letras‟, na Radiotelevisão Portuguesa” (FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 1996) –, foi sentida e pensada em termos de construção discursiva a que não faltaram contaminações da rádio e da televisão. De acordo com Sevcenko, “É interessante considerar como alguns dos mais eminentes pioneiros da arte moderna (...) se deram conta do 20 A autora tece, a partir da análise da prosa de ficção dos anos 70, 80 e 90 no Brasil, considerações acerca do jogo intersemiótico, chamado por ela de “contágio de linguagens”, entre cinema e literatura contemporânea. 65 extraordinário potencial artístico do cinema”. De fato, o que as narrativas do autor português contidas em Os amantes demonstram é que ele percebeu e funcionalizou técnicas cinematográficas articuladas à palavra discursiva. “Ao lado de Clara” é um texto que exige atenção especial do leitor. Mesmo fragmentada, a narrativa permite constatar, ainda que parcialmente, algo acerca da realidade apresentada a partir da construção ficcional. Nesse sentido, é importante perceber que não prescinde da apresentação de personagens que não conseguem escapar da atmosfera trivial e vazia que muitas vezes invade o meio artístico; tal atmosfera não dispensa momentos de promiscuidade e a possibilidade de encontros furtivos. Clara de alguma forma, mesmo sendo uma atriz, não se deixa contaminar por esse ambiente. Por isso, atrai o olhar do dramaturgo. Embora o discurso narrativo não aprofunde as questões internas de nenhum dos personagens-atores não deixa de revelar algo sobre elas, como a superficialidade e a banalização das relações interpessoais daquele meio, a degradação moral ou mesmo a opção pela solidão diante da artificialidade dos vínculos estabelecidos. O discurso se constrói como um movimento de câmera. A cada início de parágrafo, o leitor se depara com diferentes cenários e muitas vezes também são feitos closes, que, em sua maioria, ora remetem para os momentos em que Clara e o dramaturgo estão juntos, ora remetem para os movimentos e para a sensualidade de Clara, sempre aludindo à vulnerabilidade dele diante da personagem. Mais ainda: diante das diferentes cenas que se sucedem ao longo do texto, facilmente percebe-se que todas procuram enfocar a importância do olhar, como se as cenas construídas indicassem que 66 contemplar/reparar é necessário para se chegar ao entendimento. O que lembra a epígrafe, anos adiante, do livro de outro autor português: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.21 E ficarás de longe a observá-las (AC, 1981, p. 131 – grifo meu) (...) E verás sempre, no banco traseiro do enorme De Soto negro, de antes -da guerra, o mesmo grupo de duas mulheres de meia-idade, estreitamente enlaçadas, enquanto no banco da frente, todo encolhido, um homenzinho lívido e calvo, que se parece com Giorgio, viciosamente as espreita (...) (AC, 1981, p. 133 – grifos meus) Contemplarás então, por alguns minutos, o grupo escultórico das duas ninfas que se entrelaçam, que parecem estar prestes a bejar-se na boca (...) e mais abaixo, agachado por detrás de um tronco, o vulto do sátiro que as espreita. (AC, 1981, p. 135 – grifos meus) (...) e agora, para a esquerda, por uma ilusão de perspectiva, parecerão tocar-se, na convergência do Viale com aquela avenida que ainda não terá nome, as empenas das duas igrejas, tão dessemelhantes, de Santa Ippolita e de Santa Clara. (AC, 1981, p. 135 – grifos meus) Feito o desafio, cabe ao leitor enredar-se na trama textual, construir significados a partir das possibilidades oferecidas pelos significantes, caminhar pelo jogo interdiscursivo da intricada trama que se apresenta. Therezinha Barbieri, ao analisar o discurso narrativo moderno, surpreende a articulação daquilo que pareceria uma “arbitrária [superposição] de retalhos heteróclitos”. De certo modo, a autora chama a atenção do leitor da obra de arte moderna – seja ela literária ou cinematográfica – para o fato de a fragmentação ser ainda uma aposta de construção, uma estrutura e não um emaranhado de restos dispersos: 21 Saramago, José. Ensaio sobre a cegueira. 8.ed. Lisboa: Caminho, 1995. Epígrafe retirada do Livro dos Conselhos. 67 O que olhado de fora parece uma superposição um tanto arbitrária de retalhos heteróclitos, visto mais de dentro funciona como articulação de membros desconjuntados. A descontinuidade do discurso narrativo deixa à mostra, na recorrência de suas múltiplas fraturas, reminiscências, clichês automatizados (...) (Barbieri, 2003, p. 61) Verifica-se em “Ao lado de Clara” que o discurso apela para a visualidade e reproduz na ficção uma variada gama de olhares: aquele que observa vê, além da cena, um espectador, que também espreita – talvez uma ilusão de perspectiva do dramaturgo que, apaixonado desde a primeira cena pela atriz, anseia revê-la encenando o mesmo ainda uma vez mais; nesse sentido, trata-se de um olhar embriagado, sugestionado, que exaustivamente busca a repetição, por isso não consegue realmente conhecer, decifrar o enigma que Clara representa. No entanto, os significados da narrativa são tão flutuantes quanto a própria construção ficcional. Helena Malheiro, numa leitura bastante atenta, remete ao fato de que neste conto é colocado “em cena” o desejo “homossexual” a partir de um intrincado “jogo de transferências do palco para a realidade e da realidade para o palco” (1984, p. 65), o que também pode ser entendido como motivo de fascínio para o homem extasiado diante do enigma e da beleza que representa a relação entre duas mulheres. Assim, o que novamente emerge é a idéia do jogo; a sugestão para um ato de leitura não positivista e nesse sentido uma leitura que prazerosamente se situe na fronteira entre a busca pelo conhecimento e a compreensão de que nada é absoluto na escrita que se apresenta; enfim, uma leitura que pactua com esta linguagem tão próxima à linguagem cinematográfica. Lembro novamente as palavras de David Mourão-Ferreira quando se referiu à construção de dois contos, sendo um deles “Ao lado de Clara”: “Dois 68 dos novos contos (...) eram, aliás, muitíssimo mais longos em duas versões primitivas. Num caso e noutro, o que precisamente me interessou foi reduzi-los ao essencial” (AC, 1981, p. 23). Nesse sentido, a linguagem davidiana é a linguagem do essencial, da utilização precisa e cirúrgica dos verbos e das construções sintáticas. Tudo isso conduz ao entendimento de que, estruturalmente, não só os contos davidianos, mas, de modo mais ampliado, também os contos modernos trabalham no sentido da profundidade, da verticalidade e não da horizontalidade que tudo procura explicar. Como afirma Julio Cortázar (1974, p. 152) O contista sabe que não pode proceder acumulativamente, que não tem o tempo por aliado; seu único recurso é trabalhar com a profundidade, verticalmente (...). O tempo e o espaço do conto têm de estar como que condensados, submetidos a uma alta pressão espiritual e formal (...). E assim podemos adiantar que já essas noções de significação, de intensidade e de tensão hão de nos permitir, como se verá, aproximarmo-nos melhor da própria estrutura do conto. Tais noções de significação, intensidade e tensão, que, como afirma Julio Cortázar, podem ser vistas como aspectos invariáveis que ajudam a caracterizar o conto como gênero, assumem aspecto singular ao longo das narrativas davidianas. Em Os amantes as narrativas aludem não só a uma significação individual, mas muitas vezes também histórica, política e socialmente bem definida, sendo que o tratamento de tais temas é norteado por uma intensidade que diz respeito às problematizações de ordem estrutural e existencial que permeiam as histórias; à recorrência de notações referenciais que nunca 69 abolem a relação com matéria poética; à própria efervescência da Arte; enfim, à tensão constante que mantém em suspensão o leitor. Tal tensão está intimamente relacionada à perspicaz utilização de expressões, enunciados e outros tantos recursos lingüísticos − como o recorrente reaparecimento de determinados objetos (luvas, mar) de evidente carga alegórica – e utilizo aqui o conceito benjaminiano que dimensiona alegoria e símbolo pela carga de novidade metafórica do primeiro termo e a expectativa institucionalizada do segundo –, além da complexificação de diferentes categorias do discurso – narrador, personagem, tempo, espaço – que, ao mesmo tempo que imprimem um ritmo novo à linguagem, conferem ao discurso uma singularidade que, como afirma Julio Cortázar, aponta para as escolhas daquele que está mesmo antes da enunciação: o autor, neste caso um David Mourão-Ferreira que não pode elidir suas próprias marcas referenciais de criador e crítico de literatura. O que está antes é o escritor, com a sua carga de valores humanos e literários, com a sua vontade de fazer uma obra que tenha sentido; o que está depois é o tratamento literário do tema, a forma pela qual o contista, em face do tema, o ataca e situa verbal e estilisticamente, estrutura-o em forma de conto, projetando-o em último termo em direção a algo que excede o próprio conto. (Cortázar, 1974, p. 156) Outra das questões mais sedutoras no nível da dimensão estrutural diz respeito à presença de uma atmosfera onírico-fantástica na obra, já que a criação de tal atmosfera obsedante, dominando a construção da maior parte dos contos que constituem este pequeno livro, não é mero acaso, mas parece nascer de uma opção deliberada do autor. Ao dizê-lo, não faço senão ratificar a leitura de Eduardo Prado Coelho no posfácio da obra, que aponta a lógica 70 interna que estrutura os contos, afastando a possibilidade de o livro vir a ser uma mera reunião aleatória de textos dispersos, não apenas no que concerne à sua unidade temática, mas ainda no que tange às alianças no nível do significante: imagens recorrentes, objetos obsedantes, ecos de frases, enfim, ruínas de um texto no outro. Mas afinal, qual a importância da introdução do elemento fantástico nesta coletânea de contos cujo título Os amantes é extremamente significativo? Poderia primeiramente arriscar uma afirmação pouco consistente pelo fato mesmo de se fundar numa relação primária de causa e efeito: o livro seria constituído por narrativas de cunho fantástico porque o autor preferiu afastar-se de discursos excessivamente realistas, como aqueles que predominaram no realismo oitocentista, ou, mais tarde, no neo-realismo do século XX. A vantagem de localizar o desvio da norma realista na modernidade de David Mourão-Ferreira não é, no entanto, inteiramente suficiente para sustentar uma hipótese fragilmente causalista. Também poderia supor que a criação deste clima onírico-fantástico diz respeito a uma influência surrealista na obra do autor. Afinal, David MourãoFerreira, que nasce em 1927, mesmo não tendo feito parte do movimento surrealista – cujas “tendências esotéricas e [d]a vontade de estabelecer comunicação entre a realidade e o sonho” se fizeram sentir no meio artístico português (CESERANI, 2006, p. 58) – leu as obras de muitos dos que viveram mais de perto essa experiência que, afinal, é tardia em Portugal, acontecendo por volta dos anos 40, como alguns importantes representantes como Mário Cesariny, Herberto Helder, Alexandre O‟ Neill, entre outros. 71 Lanço ainda uma terceira hipótese que, sem eliminar as anteriores, me parece mais convincente: de que a trama fantástica diz respeito a uma opção pelo exercício da escrita, pela literatura; pela construção de um mundo alternativo, mas não por isso menos contestador. É o próprio autor quem afirma: “O que tentei n‟ Os amantes – não sei se bem ou se mal – foi uma certa coabitação do poético e do narrativo e até do real e do fantástico ou do quasefantástico, pelo menos com uma maior predominância do imaginário” (SOMAI, 1997, p. 46 – grifo meu). Aqui talvez seja oportuno relembrar algo que poderá auxiliar na tentativa de compreensão dos textos que constituem esta obra: trata-se de narrativas de coabitação, palavra esta que remete às idéias de cópula, convívio, ligação, vínculo. Um livro cujo título é Os amantes obviamente fala sobre o amor e os diversos modos de discursar sobre este tema. Talvez o amor seja mesmo o fio condutor que liga todos esses contos tornando possível o projeto de escritura. Todavia, não pretenderia afirmar que a leitura do livro me oferece tão somente uma linha temática que procura expor as diversas formas que o amor pode assumir, pois, como afirma Roland Barthes (2000, p. 82-83), “mesmo que [se] discorresse sobre o amor durante um ano, só poderia esperar pegar o conceito „pelo rabo‟: por flashes, fórmulas, surpresas de expressão, dispersos pelo grande escoamento do Imaginário (...)”. Muito menos posso pretender justificar a presença do fantástico pela via da temática amorosa, pois existem nesse livro vários modos de falar de amor, e eles não precisam, necessariamente, ser intermediados por uma escrita que apele para o fantástico. 72 Mas ainda posso pensar: se se trata de narrativas de coabitação, nada melhor que a escolha do fantástico, gênero da hesitação, vinculado ao real e ao imaginário ao mesmo tempo, para a estruturação dos contos. Partindo da clássica definição proposta por Todorov – “o fantástico ocupa o tempo [da] incerteza (...)” (1970, p. 148) –, quero lê-lo como lugar da ambigüidade (da escrita e da leitura que se faz), da hesitação, lugar das respostas não definitivas, “noite que nos põe defronte” da impossibilidade do encontro de verdades absolutas; gênero que coloca em evidência a parcialidade de toda e qualquer interpretação. 2.1.2. Os descaminhos do fantástico Digamos do fantástico que ele é essa íntima desarrumação que se inscreve na lisura de uma página: uma prega, uma ruga, uma cicatriz, um erro, um r que se encrava na história narrada e a arrasta para os terrenos da perturbação. (...) Não é o que está visivelmente para o lado de lá, mas o que desloca fronteiras (...) Eduardo Prado Coelho A função do sobrenatural é subtrair o texto à ação da lei, e por esse meio, transgredi-la. Tzvetan Todorov A primeira narrativa de Os amantes e outros contos intitula-se “Nem tudo é história”. Inicia-se com o relato do narrador, em primeira pessoa, a respeito de uma ação repetitiva e inexplicável: Noites e noites a fio, quase de madrugada, desenrolava-se a mesma cena. Um grande automóvel preto – um carro americano de antes da 73 guerra, talvez um De Soto dos anos trinta – parava de repente ao pé de mim. (AC, 1981, p. 31 – grifos meus) Desde o primeiro parágrafo alguns elementos e ações insólitas criam uma ambiência que, se não pertence ao campo do fantástico, ao menos parece fazer parte do domínio daquilo que Tzvetan Todorov classifica como estranho. Segundo o teórico, o fantástico pressupõe uma hesitação que ao final será solucionada ou no nível da enunciação (quando o personagem oferece ou não uma explicação plausível para os acontecimentos narrados) ou no nível da interpretação (quando o leitor decide se os fatos narrados têm ou não uma interpretação admissível). “Se ele [personagem ou leitor] decide que as leis da realidade permanecem intactas e permitem explicar o fenômeno descrito”, chega-se ao domínio do “estranho”. Caso contrário, ou seja, não acreditando que os fatos narrados sejam facilmente explicáveis pelas leis desse mundo, chega-se ao terreno do maravilhoso (TODOROV, 1970, p. 156). No conto em questão, os artifícios de desinstalação que “subtra[em] o texto à lei” do mundo são a incongruência temporal (um carro dos anos 30) e a reiteração inexplicável da ação: repetidas vezes, na hora já do sono avançado (quase de madrugada), um carro pára à frente de um homem. Esta idéia de iteração é facultada por expressões (“noites e noites a fio”), pela utilização do verbo no imperfeito (parava). Mais adiante o personagem indica que dentro do carro há uma mulher, misteriosa, cujo rosto não se revela; o leitor saberá também que ela o convida a entrar no carro, e que eles passam a viajar juntos num percurso, sempre o mesmo, “com pequenas variantes” (AC, 1981, p. 31). Esta entrada do texto acha-se repleta de elementos que se encaminham na direção da ambientação de uma história fantástica. O fato de a ação insólita 74 acontecer “noites e noites a fio” coloca o leitor diante de uma dúvida que diz mesmo respeito à própria fundamentação do fantástico: realidade ou sonho? Além disso, pode-se dizer que se apresenta na narração aquilo que alguns teóricos denominam “objeto mediador”, ou seja, um objeto que, com sua concreta inserção no texto, se torna o testemunho inequívoco do fato de que o personagem-protagonista efetivamente realizou uma viagem, entrou em uma outra dimensão de realidade (...) (Ceserani, 2006, p. 74). Neste caso, tal objeto seria o De Soto negro, que serve de meio de transporte para o narrador-protagonista da história, e, deve-se salientar, o conduz para dentro daquilo que ele mesmo designa como sendo uma “cena”, o que novamente impele a leitura para uma variante da pergunta primeira: representação ou realidade? Mais ainda: tal hesitação entre a realidade e o sonho é justamente demarcada a partir da introdução de um modalizador muito recorrente neste conjunto narrativo de Os amantes: o “talvez”, elemento causador de dúvida que ecoa no texto como um sinalizador da insegurança e da incerteza do narradorpersonagem em face dos fatos narrados. Trata-se ainda de um ambiente noturno e nebuloso, no qual as pessoas não se deixam ver, mantendo-se envoltas num clima de mistério: nem a mulher que está no carro, nem o motorista, nem mesmo o narrador. Não será a primeira vez que será representada na obra davidiana a imagem da mulher como uma espécie de enigma a ser decifrado; também não será a primeira vez que se tem a imagem do homem inerte diante do feminino – talvez daquilo que ele esteja sempre a tentar compreender, e, nesse sentido, decifrar. 75 No entanto, neste momento, procuro chamar a atenção para aquilo que de modo repetitivo, assim como a viagem que se faz noite após noite, aparece no conto: a obscuridade, a névoa – características de um clima propício ao fantástico, ao não-elucidável. Como enfatiza Ceserani (2006, p. 77), “a ambientação preferida pelo fantástico é aquela que remete ao mundo noturno”. Acrescento a estas infrações da lei, o processo de transmutação, metamorfose, uma vez que o carro no qual o protagonista é conduzido transforma-se, ao longo do discurso, em uma espécie de submarino, ao mesmo tempo que toda uma ambientação marítima invade a narrativa, sempre em forma de cenas que se justapõem: Mais me intrigava aliás o próprio carro, que parecia ter estado debaixo de água – ou ter sido fabricado no fundo do mar –, embora não aparentasse, na carroçaria, nenhum vestígio de humidade. Mas o capot faiscava, na sombra, como o dorso de um cetáceo; o flanco fusiforme dos faróis denunciava não sei que secreto comércio com os peixes (...). (AC, 1981, p. 31) Já se entreabriam, mais para além, outras ondas cor de chumbo; já um segundo anfiteatro ia surgindo; (...) Outro lago, mais outro, mais outro ainda: sempre em forma de anfiteatro. Vinte, quarenta, cem, trezentos lagos. (AC, 1981, p. 34) Tanto a imagem da noite quanto a imagem da água – ambas somadas à idéia de cena/cenário que é diversas vezes reiterada pelo narrador – conduzem ao terreno do onírico – que poderia igualmente ser visto como domínio do inconsciente –, corroborando, deste modo, a manutenção da dúvida que instaura o clima fantástico no discurso. Segundo Todorov (1970, p. 148), 76 Num mundo que é bem o nosso, tal qual o conhecemos, (...) produzse um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mundo familiar. Aquele que vive o acontecimento deve optar por uma das soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, um produto da imaginação, e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são. Ou então esse acontecimento se verificou realmente, é parte integrante da realidade; mas nesse caso ela é regida por leis desconhecidas para nós. (...). O fantástico ocupa o tempo dessa incerteza. Os espaços percorridos pelo De Soto negro são introduzidos ao longo da narração de modo inusitado, desestabilizando a linearidade verossímil, conjecturável, tão peculiar às narrativas realistas: O pianista saltou então para cima do piano e rompeu, em voz monocórdica, num discurso incoerente que talvez fosse um requiem. Chegava, por fim a hora do cinema. (AC, 1981, p. 36) Essa mudança brusca de espaços também é comum nos textos cujo elemento fantástico está a delinear-se. Não menos comum é a atmosfera lúgubre, pesada, enevoada, que se apresenta. A própria palavra requiem é introduzida como um elemento auxiliar na elaboração deste ambiente; ali se apresenta para enfatizar o clima noturno e a idéia de morte que permeiam todo o conto. Na verdade, são inúmeros os índices do inexplicável que aos poucos vão sendo espalhados pela narrativa: imprecisão temporal e espacial, escuridão, vazio: “Por vezes, rolávamos longamente através de ruas desertas – ou que pareciam desertas, por causa do nevoeiro –, e eu percebia que já estávamos fora da cidade” (AC, 1981, p. 32); clandestinidade, visão bloqueada, inversão da dinâmica realista: “Traiçoeiramente, a coberto da névoa, o mar tinha chegado até junto de nós” (AC, 1981, p. 33); apreensão confusa: “A 77 seguir tornou-se tudo muito confuso” (AC, 1981, p. 36); dados insólitos: “Os três homens, ao entrarem, vinham vestidos à paisana; e saíam fardados” (AC, 1981, p. 36); dados referenciais apresentados sob o modo da ficção: “E começava a correr, no écran, um frenético filme de actualidades – sem legendas, sem música, sem comentários, sem qualquer espécie de fundo sonoro” (AC, 1981, p. 36). Todos esses momentos insólitos convergem, evidentemente, para uma cena final, na qual os contextos histórico e familiar finalmente aparecerão para auxiliar o leitor na elucidação de alguns pormenores. Torna-se necessário ressaltar, então, que o foco da narrativa já mudara. Aquilo que antes parecia uma narração feita tendo como interlocutor principal o leitor passa a ser, subitamente, uma narração cujo destinatário deixa de ser identificável, causando uma estranha confusão entre aquela que é a personagem misteriosa (tu-mulher), a quem o narrador também se dirige – “Traiçoeiramente, a coberto da névoa, o mar tinha chegado até junto de nós. Estremecias, num súbito arrepio” (AC, 1981, p. 33) –, e aquele que lê (tu-leitor), para quem é tentador lançar pistas sobre o modo de melhor percorrer o universo desta escrita – “É preciso inventar? Ou contar a verdade? Só o que invento me comove; só a verdade te emociona. Teremos então de deitar à sorte” (AC, 1981, p. 38). Insinua-se, assim, que a contrapartida do título – “nem tudo é história” – é o seu avesso – “nem tudo é ficção”, de tal modo que os limites entre invenção e verdade se tornam necessariamente negociáveis para permitir a comoção de um e a emoção do outro, num pacto que se funda na imprecisão. 78 Desse modo, a narrativa coloca em cena a questão da ambigüidade, da hesitação. O discurso fantástico não diz necessariamente respeito a uma atmosfera lúgubre – em que hesito diante da visão de um objeto ou de uma forma que se delineia; nem sequer somente a espaços que se deslocam de modo repentino ou inexplicável; ou a uma impossibilidade de opção pelo real ou pelo imaginário; ele diz, sobretudo, respeito a uma ênfase contínua na ambigüidade do próprio discurso literário, ao desafio travado entre aquele que conta e aquele que lê, nas leis do acaso que muitas vezes regem a interpretação (“temos de deitar a sorte”): A narrativa fantástica carrega consigo esta ambigüidade: há a vontade e o prazer de usar todos os instrumentos narrativos para atirar e capturar o leitor dentro da história, mas há também o gosto e o prazer de lhe fazer recordar sempre que se trata de uma história. (Ceserani, 2006, p. 69) Nesse sentido, o fantástico, como bem assinala Tzvetan Todorov, “representa a quinta-essência da literatura, na medida em que o questionamento do limite entre real e irreal, característico de toda literatura, é o seu centro explícito” (2003, p. 176). Será esta – possivelmente – a proposta que se coloca neste conto de abertura do livro e em todos os outros que a ele sucedem. Um desafio à interpretação. Um convite ao gozo da própria linguagem. A escolha do fantástico significa, no limite, um desejo, como bem observa Eduardo Prado Coelho, de inserir, na trama da escrita, uma “cicatriz”, uma “ruga”, que ao mesmo tempo que perturba, fascina; ao mesmo tempo que me aproxima da história (deslumbramento de qualquer leitor diante do novo), me afasta dela para o espaço da surpresa. 79 Na procura por uma apreensão deste mundo oscilante do fantástico – que seja coerente na sua própria incoerência –, retorno novamente ao tema da coabitação, pois que nesta narrativa – assim como em outras que fazem parte deste conjunto de contos – o real e o fantástico, e também a História e a história, convivem, apontando insistentemente para um modo de transgredir silenciosamente a lei, para um modus operandi lingüístico que funciona como uma “trapaça salutar”, a começar pelo título que, ao fim da narrativa, aponta para a sua própria ambigüidade, deixando já claro para o leitor o projeto que ali se insinua e que efetivamente se concretiza nos contos seguintes. Pois é o próprio narrador quem afirma “Muito mais tarde, agora mesmo, noites e noites a fio... Nem tudo é História na vida de uma pessoa. E todavia, bem o sei, também a História pesa muito” (AC, 1981, p. 39). Ora, diante dos fatos narrados ao fim do conto, em que o “écran” da História invade com a sua crueldade, com a sua violência o tempo do dispêndio, que é o tempo de Eros, posso inferir que tal história diz também, diz talvez, sobretudo, respeito ao peso que a própria História – duas vezes assinalada neste pequeno trecho com maiúsculas – teve na vida do personagem-narrador. A atmosfera é de sonho, mas ao longo dessa estrada onírica apresentase a crueldade dos elementos da realidade: a identificação do motorista do carro com o próprio pai – “Não havia dúvida nem engano possível: eram os olhos cinzentos, o maxilar quadrado, a pele tisnada, as grossas sobrancelhas do meu pai” (AC, 1981, p. 38) –, homem que até determinado momento guiou os passos do filho; o assassinato de caráter político do pai – “Era exatamente a mesma expressão que surpreendi nos outros – os da Gestapo – naquela tarde, 80 durante a Resistência, em que o vieram buscar; e em que o feriram a tiro, quando ele tentara resistir-lhes” (AC, 1981, p. 38) –, fato que marcou evidentemente a infância do menino, a ponto de retornar, fantasmaticamente, mais tarde, em forma do sonho (história narrada). E, num curto espaço de tempo, ainda são oferecidos mais dados, quando o narrador confessa ter sido o assassinato do pai a segunda vez em que “a História intervinha na sua existência”. A primeira vez, datada de 6 de fevereiro de 1934,22 fora quando nasceu em meio a um motim na praça da Concórdia (França), mesmo dia em que morre a sua mãe. Por isso talvez essa mulher que não se deixa ver possa ser assumida alegoricamente como a própria História que exerce decisiva influência sobre a vida do narrador; mulher cujas luvas permitem antever a presença de um rasgão, de uma mão que se revela coberta de sangue (signos da violência); de um homem que se curva (o pai) e lhe beija as mãos (signo da impotência); de um narrador que tenta compreender a relação existente entre aquela aparição feminina e a sua própria vida, o que aponta para uma questão ontológica – quem sou eu?23 Enigma a ser decifrado, a mulher que ali está não se revela – onde está seu rosto? –; também a História não está aí para se revelar, está aí para ser inquirida, para ser construída. Também não se revela o narrador “não conseguirás ver o meu rosto” (AC, 1981, p.39), mantendo-se anônimo, assim como também é anônima a história de tantos outros para quem a influência da 22 Nesta data, ocorreu, na França, a Revolta das Ligas, uma marcha contra o governo. Interrogação que já nessa época, como bem assinala Roland Barthes (2003, p. 29 – grifos do original), já é também questão da literatura: “Nossa sociedade, fechada por enquanto numa espécie de impasse histórico, só permite à sua literatura a pergunta edipiana por excelência: quem sou eu?”. 23 81 História fora decisiva, porque tantas vezes à beira da catástrofe. 24 Como bem assinala Helena Malheiro, este será um dos contos em que David MourãoFerreira “critica a violência, a guerra e a injustiça do combate desigual” (1984, p. 74). Não posso deixar de assinalar que a opção de David Mourão-Ferreira pelo estabelecimento da ficção em uma atmosfera fantástica abre infinitas possibilidades de interpretação para a história narrada. Desse modo, aquilo que ofereço é apenas uma das muitas interpretações que podem ser feitas com relação ao conto em questão. A esse respeito, gostaria de lembrar as palavras de Eduardo Prado Coelho: (...) essa coerência é sempre iminente e sempre adiada, travada por um vazio, um nada, que se interpõem, uma iniludível castração, uma figura de morte que impede qualquer totalização do que é por definição do domínio do interminável: o morrer, o escrever. Donde, qualquer comentário deverá ser um discurso fracturado. (AC, 1981, p. 170) Desse modo, a partir da análise aqui empreendida, caberia perguntar até que ponto não seria esta despreocupação do autor com a História que está a desenrolar-se não só em Portugal, mas em toda a Europa apenas aparente. Prefiro, pessoalmente, apostar numa outra vertente do olhar: Os amantes e outros contos não caracterizam unicamente um conjunto de oito narrativas alheias à História, enfocadas apenas no tema do amor e do erótico. Talvez o seu título traidor aponte para esta idéia; talvez a atmosfera onírico-fantástica também confunda os sentidos do leitor, levando-o a considerar apenas os 24 José Martins Garcia (1980, p. 183-186) faz, pela via da psicanálise, uma excelente leitura deste conto. 82 jogos de amor e de escrita que aqui se impõem com uma força avassaladora. Mas já este que é primeiro conto do livro parece anunciar o que vem adiante, ao apontar para a idéia de que lá, no interior da linguagem, está a História a ser contada, a ser pontuada, de modo latente, a ser questionada e averiguada a partir de um discurso (o fantástico) que, paradoxalmente para as visões compartimentadas, muito tem de ilusório. Afinal, aludindo à etimologia, 25 o verbo latino invenire é ao mesmo tempo vir para dentro, logo, conhecer, mas que também gerou a palavra inventar, o que nos leva a concluir que conhecer e inventar podem ser dois modos de fazer História. Recorro, ainda uma vez, à idéia de transgressão presente nas palavras de Tzvetan Todorov na epígrafe que abre este item do trabalho, e também à afirmação de Ceserani (2006, p. 62)26 que declara ser o fantástico “uma forma de oposição social subversiva, que se contrapõe à ideologia dominante no período histórico em que se manifesta”. Quero com isso acreditar ter o autor optado não por uma literatura de combate, não por uma literatura engajada, como fora a escolha de muitos de seus contemporâneos, amigos e escritores, mas por uma literatura que, ao lado de muitas outras já esvaziadas de significado em face da própria repetição da receita militante, se coloca como uma alternativa, em primeiro plano, pela valorização da literatura, e, em segundo plano, pela contestação ao status quo. Como afirmara David MourãoFerreira em entrevista, 25 GIL, Fernando; MACEDO, Helder. Viagens do olhar. Porto: Campo das Letras, 1978. A afirmação de Ceserani é feita com base na leitura, de influência bakhtiniana, de Rosemary Jackson. In: Fantasy: the literature of subversion. 26 83 (...) Não foi por um gosto vão do cosmopolitismo que situei o entrecho, ou a acção, dalguns desses contos fora de Portugal. É que Portugal ainda não tinha realmente, nesta altura, dimensão para ser um lugar onde esses textos se passassem. Esses textos eram em si próprios actos libertários e actos de rebeldia. O próprio sonho eranos vedado aqui, e foi também por isso que segui esse caminho do sonho nOs amantes. (Somai, 1997, p. 47 – grifos meus) Ou seja, a opção pelo fantástico na obra davidiana também diz respeito a um caminhar na contramão (a um descaminho), em direção a uma heterodoxia que acena para novas possibilidades de transgressão. 2.1.3. Nas sendas de Mnemósina27 Ah!, se no escuro nos apanhas – Ó Mnemósina, Rainha! – és o relâmpago, és a chama que nos faz ver a própria vida Ó Mnemósina, Rainha, instigadora da Grande Obra, brincas connosco às escondidas mas tens a Morte em tuas órbitas David Mourão-Ferreira A memória é um apanágio do ser humano que lhe permite comungar com outros um destino coletivo e recuperar em fragmentos as suas próprias experiências vividas no passado. Ou seja, é aquilo que nos torna históricos e é também o que nos torna indivíduos, pois se compartilhamos de uma memória coletiva que nos irmana, possuímos, em contrapartida, uma memória individual que nos firma como dissemelhantes, como seres únicos. 27 Na mitologia grega, Mnemósina era a deusa da memória responsável por gerar todas as outras nove musas responsáveis pela inspiração do saber e da arte (Calíope, Clio, Érato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Tália, Terpsícore e Urânia). Curiosamente a memória surge na poesia davidiana como a Rainha, o que pode revelar uma consciência de que a literatura (uma das formas que a arte pode assumir) é caminho para o conhecimento. 84 Ao relembrar as palavras de Eduardo Prado Coelho – escritas para o prefácio da obra poética de David Mourão-Ferreira –, quando este se refere à coletânea de poemas In Memoriam Memoriae, de 1962 – “no centro da obra de David Mourão-Ferreira, a Memória” (COELHO, 2001) –, percebe-se o lugar fundamental que os jogos mnenônicos ocupam na criação da obra davidiana, o que me permite ampliar o espectro desta afirmação, produzindo a partir dela um atalho de reflexão para a análise que ora se faz. Acredito que a deusa da memória seja a inspiradora do conjunto da obra deste autor, desempenhando um papel importantíssimo, uma vez que, na poesia, esta é exaltada a ponto de a respeito dela construir-se um conjunto de poemas, e na prosa é na maioria das vezes a partir do movimento que se faz em direção ao passado que o texto se constrói. Faz-se necessário retornar às palavras de Eduardo Prado Coelho no prefácio da obra poética: “A memória, para David Mourão-Ferreira, sustenta-se de dois excessos, o da fixidez e o da diluição” (2001, p.8), pois ao mesmo tempo que é mármore duro, eterno, é também mármore mole, fluido, mar intempestivo: “Mármore capaz de tudo,/ de tudo recolher/e transmudar em nada (...)”; “Luta de corpo a corpo/ no interior do corpo/ Monólogo do Tempo/ no interior da alma./ Monólogo monótono/ com saltos inesperados!/ Monólogo no mármore/ mais mole de que há memória” (“In Memoriam Memoriae”, 2001a, p. 186); “És a chave, és a trave (...) (“In Memoriam Memoriae”, 2001a, p. 187). É chave para seguir as trilhas dos contos de amor; é chave para construção dessa escrita que beira o fantástico à medida que invade as páginas do texto, trazendo à tona objetos, fragmentos metonímicos desorganizados, e por isso 85 mesmo desnorteantes, de momentos passados. Em outro texto – “David Mourão-Ferreira: mar, palavra, memória” –, o crítico português (1972a, p. 271) afirma que a memória “(...) fixa sempre parte do que passou, e sempre o que não foi o essencial: são objectos dispersos, nos quais, por uma ironia ardilosa, se grava a ausência de tudo o que se esquece”. Penso então nas luvas, objeto recorrente dentro do conto “O viúvo”, cuja importância é justa e ironicamente marcar a ausência da mulher perdida. O mecanismo da recordação leva-nos a fixar, de tudo o que se passou (e sempre foi o amor), um objecto parcial que parecia insignificante, tal como o Desejo nos leva a desejar num objecto parcial a totalidade que, inacessivelmente, a cada instante, se nos propõe. (Coelho, 1972b, p. 271) Nesse universo de mulheres enigmáticas, inacessíveis, imersas na obscuridade da noite, onde o desejo se delineia como busca desenfreada pela união, pelo amor, pela completude, se insinua Mnemósina, a deusa de olhos verdes, “(...) um verde que não é de esperança, nem de escarro,/ mas de lago, de lodo, de limo delinqüente”, e o que emerge dessa memória, que além de chave também é trave, é justamente a impossibilidade, o desvio: atalho para a escrita sobre o amor. De acordo com Lúcia Castello Branco (1994), no livro A traição de Penélope, muitas foram as teorias construídas a respeito da memória. O que muitos críticos sustentaram durante anos foi a certeza de que haveria um tempo linear, e que a memória seria um santuário protegido onde o passado se manteria intacto. Nesse sentido, a memória seria capaz de resgatar o passado em sua plenitude. A psicanálise demonstrou, contudo, ao longo de mais de um 86 século, que, longe de ser o santuário da integridade do passado, a memória, ao contrário disso, é sempre lacunar. E na trilha da pesquisa psicanalítica outros saberes também se reestruturaram cientificamente, como foi o caso da História, cujos esteios tinham sido no século XIX, quando ela se institui como ciência, o conhecimento mais ou menos totalizador do passado. A memória não recupera o passado em sua integridade, ela pressupõe antes de tudo a reordenação, através da linguagem, daquilo que se quer lembrar. Assim sendo, o tempo mnemônico se debate com o tempo do presente, seja do sujeito que relembra, seja do sujeito que, ao relembrar, escreve/narra sobre seu passado, resgatando de maneira incompleta aquilo que o tempo levou. As teorias modernas deixaram já há muito a visão de cunho estritamente biológico, que considerava a memória um conjunto de representações estáticas. Ao reavaliarem seu estatuto, perceberam que a questão da memória está intrinsecamente ligada à constituição do homem como ser social, histórico e às suas formas de viver e de conviver, logo está ligada a escolhas, a seleções, sejam elas conscientes ou inconscientes. Ao estudar a memória, não se poderia, portanto, deixar de pensar na correlação entre memória e linguagem, e no fato de que esta relação pressupõe rasura, seleção, reordenamento. Ou seja, a imagem que o poeta David Mourão-Ferreira constrói a respeito da memória, atribuindo a ela um duplo papel, desvelando o binômio que marca o surgimento de qualquer lembrança, parece ir ao encontro dessas conclusões das modernas teorias em que a memória é o lugar do fixo e do móvel, da eternidade e da fugacidade, da 87 filtragem e da seleção através da disposição anímica do sujeito que a ela recorre: A Memória vive fascinada por determinados objetos, sabendo que eles são apenas simulacros duma verdade rasurada, tal como o Desejo se absorve num objecto para depois descobrir que o verdadeiro objecto é sempre um outro – desvio permamente e interminável, itinerário metonímico de um segredo que continuamente se oculta para nos solicitar, e nos solicita para melhor se dissimular. (Coelho, 1972a, p. 271-272) Lúcia Castello Branco (1994, p. 25), no que diz respeito à memória, ao retorno ao passado através da escrita, afirma que (...) enquanto um dos gestos implica uma retroação, um movimento em direção ao que já não é, outro gesto, simultaneamente e subliminarmente, como um trabalho silencioso e invisível, se dá. Este, inevitavelmente, caminha em direção ao que ainda não é, a uma instância futura que no entanto é presentificada no momento em que se constrói: a representação verbal, a linguagem. Compreender a memória sem considerar esses dois gestos, esses dois movimentos, é recair, ingenuamente, na ilusão de uma captura do real, de uma construção fossilizada do passado e de uma falsa inteireza do sujeito que efetua a rememoração. É desconhecer que o tempo, apesar da linearidade que lhe é atribuída, constrói-se de descontinuidades, saltos e rupturas, que é em meio aos interstícios desses deslocamentos, em meio às brechas que se abrem nas malhas desse tecido, que se dá o processo da memória. O que procuro entender é como se dá a relação entre memória e escrita nas histórias pertencentes a Os amantes. E o que se pode primeiramente afirmar é que a memória, como elemento recorrente nas narrativas, assume essa forma dupla à qual remete o autor em seus poemas. Pois o que se tem no livro é justamente uma atmosfera limítrofe com o fantástico, facilitando, por isso mesmo, a brusca emersão de imagens, lugares, pessoas, momentos pertencentes à memória do indivíduo, que retornam de modo desordenado e 88 muitas vezes enigmático, como que segredado; outras vezes o leitor terá diante de si uma “construção fossilizada”, de instantes, momentos, flashes da vida de um personagem cuja complexidade jamais poderá ser mensurada ou mesmo decifrada. A escrita de David Mourão-Ferreira promove saltos em diferentes espaços sem estabelecer entre eles um continuum. A memória representada pelos sujeitos da narração ao longo das histórias é responsável em alguma medida por essa facilidade de alternância dos espaços e das cenas, pois é “na linguagem que pretende descrever, criar a continuidade almejada, que essa continuidade se rompe (...)” (BRANCO, 1994, p. 29). A verdade, como afirma Eduardo Prado Coelho, está rasurada, e a continuidade por essa “secreta viagem” na prosa-poética davidiana pressupõe a aceitação desse fato: o texto é a representação da inquietação da palavra, que, assim como o homem, empreende sua busca eterna. David Mourão-Ferreira foi um intelectual que vivenciou a Era pósutópica, marcada pelos efeitos do capitalismo e as conseqüências das guerras mundiais. No contexto português, vivenciou os efeitos nocivos da ditadura, da guerra colonial e também as contradições do pós-25 de Abril. Nos contos de Os amantes, retrata-se uma memória pertencente a sujeitos estilhaçados, fragmentados. Desse modo, ao mesmo tempo que o autor insere na trama ficcional o gesto de rememoração dos sujeitos (retorno ao passado), mostra igualmente (na enunciação que se realiza) a impossibilidade de a escrita trazer o passado de modo inteiro, ordenado. 89 O tempo mnemônico (passado) se debate com o tempo presente do sujeito que relembra, e, ao fazê-lo, escreve/narra seu passado, resgatando de maneira incompleta aquilo que o tempo levou. De acordo com Vasco Graça Moura, a “memória” é uma “confrontação do presente angustiado com símbolos da esperança ou os vestígios de diferentes eras, que é portanto consciência de um desfasamento” (1978a, p. 48). Nesse sentido, entendo que o surgimento da memória como elemento estruturante das narrativas de Os amantes diz respeito à necessidade de recordação dos sujeitos fragmentados em vista de um presente sempre adverso; à busca constante pela ordenação de si. E o narrador comporta-se muitas vezes como um processador de vários tipos de memória: a coletiva, a individual, a real e a ficcional, desorganizando a pretensão de encontrar uma única chave de leitura para os textos. Apesar de ter já experienciado essa trajetória de retorno ao passado em contos como “Nem tudo é História”, no qual parecem convergir, a determinada altura, as memórias individual e a coletiva, ou mesmo em “O viúvo”, cujas questões do apego ao passado e da culpa em face de escolhas não feitas e de decisões adiadas parecem mergulhar o sujeito no vazio do presente sem futuro aparentemente possível, interessa-me aqui repensar sobretudo o conto “Agora que nos encontramos”, de 1973, onde se assiste a uma forçosa viagem de volta ao passado, àquilo que a memória preservou. No conto em análise, de modo singular, Mnemósina, Eros e Thanatos estão dispostos num entrelaçamento já evidente nos poemas de David MourãoFerreira, como aquele que nos serve de epígrafe; nos diferentes versos dedicados à deusa Memória o poeta sempre procura estabelecer essa 90 correlação. E mil vezes fará as variações acerca de tal tema: “(...) Tens na carne incorpórea, de memória, mil corpos”; “(...) brincas connosco às escondidas/ mas tens peçonha em tuas unhas...”; “brincas connosco às escondidas/ mas tens veneno em tuas garras...” (MOURÃO-FERREIRA, 2001a, p. 185, 188, 189). Em “Agora que nos encontramos” o diálogo em que a segunda pessoa nunca responde ocupando unicamente o lugar de destinatário do discurso parece acontecer cerca de 20 anos após o primeiro encontro na vida dos protagonistas. É a narradora – marcada, desde o início, como uma figura feminina – quem assinala o momento presente a partir da evocação ao passado do homem a quem se dirige: “Há vinte anos? Aos vinte anos era diferente” (AC, 1981, p. 78). Será esta mulher, cuja semelhança com as figuras femininas que aparecem nos contos está justamente em não se revelar facilmente, em manter o mistério em torno de si – “Hoje em dia quando me dispo diante de alguém, é principalmente para ver se me escondo. Ou se me esqueço. Ou se me disfarço” (AC, 1981, p. 78) –, quem conduzirá o outro personagem em uma viagem através das reminiscências – de lugares, de encontros, de mulheres – através das quais ele se viu em face do desejo. Já aqui pode o leitor ver-se diante dos domínios de Eros, mas não só porque este sujeito, que ouve o discurso, é conduzido a lembranças de encontros amorosos distintos. Na verdade, o próprio discurso dessa “estranha Afrodite” – para utilizar-me de um termo oferecido por Costa Lima no texto “A indesejada das gentes” (2002) – é carregado de erotismo, pois ao mesmo 91 tempo que conduz o homem a uma viagem já por si só sedutora através da sua própria história, faz, desse discurso através do “mar da memória”, motivo para, no presente, criar uma ambiência erótica da narração, que a incita a tocá-lo, envolvê-lo, ao mesmo tempo que se despe aos poucos em uma clara atitude de quem está a se revelar. Revelação que é a do corpo, da identidade, da própria escritura onde sobejam palavras como “descalçar”, “desfazer”, “conhecer”, onde o discurso diz as ações que fazem contrastar a imobilidade dele e as carícias feitas por ela, numa atitude de mulher dominadora. Já reparaste como escureceu, aqui dentro, depois de o comboio ter passado? Agora, imagina, até me resolvo a descalçar as luvas: (...) E toco-te os joelhos (sentes?) assim por cima dos cobertores, do lençol e dos cobertores, mas a película de noite que me envolve os dedos atravessa e desfaz todos esses tecidos. Conheço finalmente a forma dos teus joelhos, e muito melhor do que tivesses a vê-los. É bom saber, por outro lado, que não conseguirás fazer nenhum movimento brusco. E que permanecerás aí, estendido, enquanto continuo a acariciar-te. (AC, 1981, p. 79 – grifos meus) Esse duplo movimento – o tocar e o despir-se – dá a tônica da enunciação: sabe-se que há algo para ser revelado, e isto diz respeito à identidade da estranha mulher – que, como o leitor concluirá mais tarde, é a própria morte a “vagar nas órbitas” de Mnemósina. Assim, a narração sustenta o fluxo da memória, pois que será esta narradora a única a falar, a única afinal a aparentemente deter o conhecimento absoluto do outro: “Porque há de espantar-te o pormenor com que sei de tudo isto?” (AC, 1981, p. 81). Aos poucos o homem será de todo rodeado por esta figura feminina – pelo seu toque, pela sua atitude ativa e condutora –, que sobre ele se debruça para possuí-lo. Posse amorosa e mortal. 92 Os dedos da mulher, envoltos pela “película de noite”, também conferem a ela e às palavras que profere um tom noturno que, se ajuda à ambiência erótica, faz enveredar o texto pelas sendas imprecisas e sombrias da morte. A escuridão parece aos poucos invadir a narrativa – “Já reparaste como escureceu, aqui dentro” (AC, 1981, p.79) –, por oposição à rememoração de um verão na praia, que, aos poucos, seguindo o caminho da ausência de luz, acentua a incapacidade do outro, sua impossibilidade presente de perceber o mundo: “Não estremeças. Não te assustes. Este comboio, a esta hora, todas as noites aqui passa. Não; daí não o vês... (...)” (AC, 1981, p. 78). Nessa viagem mnemônica sucedem-se cenas marcadas todas pelo erotismo e pela tangência da morte nas quais o que está em jogo é a própria questão do erotismo como necessidade de transpor os limites descontínuos que lhe foram impostos, vinculando-se assim à visão batailliana que aproxima essas duas experiências radicais da busca do homem pela continuidade perdida. Isso diz respeito a todos os momentos em que o sujeito-ouvinte do discurso é levado a relembrar seus gestos à procura da tão almejada continuidade ilusoricamente obtida a partir do contato erótico, fugaz e superficial com os corpos de outras mulheres. Se para Bataille, todo anseio do ser “traz em si a passagem à continuidade” (1987, p. 14), não menos verdade será afirmar que o abismo que separa os seres descontínuos – a consciência da falta – é fonte de prazeres, de vertigem, de fascínio, de pulsão. Do personagem masculino, cujo conhecimento é concedido a partir do discurso rememorativo conduzido pela mulher, sabe-se que é guiado por este fascínio, atraído por esse abismo. 93 Talvez, para ele, a busca tenha sido uma questão mais importante do que o próprio encontro. Mas ao mesmo tempo, como afirma o filósofo francês, “este abismo, num sentido, é a morte, e a morte é vertiginosa, fascinante” (1987, p. 13): eis pois os domínios de Thanatos se insinuando ao longo da narrativa e assumindo a forma de uma persona, a máscara da morte. Mostrando-se tão próxima, tão íntima, ela, mulher misteriosa, vai pontuando com absurda clareza e estranho conhecimento todos os detalhes em que o desejo e, conseqüentemente, o contacto do sujeito-ouvinte com a morte se fizeram presentes. Segundo José Martins Garcia (1980, p. 194), “seria necessário ser o alter ego de um homem para se conhecer tão pormenorizadamente certas cenas – as quais decorrem, normalmente, sob o mando da intimidade”. De certo modo, a história contada coloca os leitores defronte de uma questão primordial do erotismo e da memória: a sua intrínseca relação com a morte. Como afirma Helena Malheiro, “as imagens duma vida são muitas vezes as armas da sua morte” (1984, p. 97). Em cada um dos momentos em que é convocada a memória do indivíduo, está a morte a rondá-lo, a se insinuar. Em contrapartida, essa rememoração que o leitor identificará pouco a pouco como a que antecede a morte, recupera aquele conceito de sabedoria que só é concedido ao fim da vida, na experiência limítrofe em que as memórias do passado levam o sujeito à última anamese. Nesse sentido, todo o conto é uma metaforização da questão erótica por excelência, se entendermos que para conhecer é preciso quebrar o limite dos corpos: o erotismo está ligado, desse modo, à violência e conseqüentemente à morte. 94 Como afirma Eduardo Prado Coelho (1981, p. 174), “toda a narrativa se modula segundo os gestos de um strip-tease textual”. Esse desnudamento, como diria Bataille, revela que há no erotismo uma força que escapa ao controle do sujeito – “É então, que de repente tudo voa pelos ares”. Segundo Bataille (1987, p. 18), “(...) o que está em jogo, no erotismo, é sempre uma dissolução das formas constituídas. (...) dissolução dessas formas de vida social, regular, que fundam a ordem descontínua das individualidades definidas nós somos”. O primeiro desnudamento se dá a partir da violação de um espaço social definido – o vagão público de um trem; mas como o homem não chega a ultrapassar a posição do voyeur diante da mulher que se despe, no momento do descarrilamento ele apenas tangencia a morte, escapando à violência que o marca sem o aniquilar. A rapariga, no vagão-restaurante, começa lentamente a desabotoar a blusa, não deixando nem por um momento, de te fixar a direito nos olhos. (...) E a rapariga, ali defronte, três ou quatro mesas mais adiante, tem já a blusa inteiramente aberta. (...) E parece-te, além disso, que toda ela se mantém muito mais hirta do que tu, que muito menos se desconjunta a cada solavanco do comboio. É então, de repente, que tudo voa pelos ares. (AC, 1981, p. 79-80) Aos poucos, o leitor entenderá que é a morte a figura feminina que guia o discurso, que convoca a memória e que faz a revelação final: “(...) agora não vês nada; não há nada. Mas talvez este nada seja tão ilusório como o tudo que sempre procuraste no corpo de tantas mulheres” (AC, 1981, p. 90 – grifos do original). De acordo com Helena Malheiro (1984, p. 67), 95 (...) em „Agora que nos encontrámos‟, a mulher narradora, saída das trevas, é a Morte que vem buscar a sua presa a um quarto de hospital e que assume sucessivamente as feições de todas as mulheres que o moribundo cobiçou, para descobrir no fim, no meio de estrondosas gargalhadas de troça, „a caricatura da ilusão do próprio desejo‟. Sexo e aniquilamento, desejo e morte. Com este antagonismo se remata a novela, opondo agora o nada da morte à sede de absoluto contida no desejo. Se o livro abre um espaço movediço onde aquele que escreve se debate com a morte, como afirma Eduardo Prado Coelho (1981), fica claro neste conto, que, em termos de representação literária, o autor faz uma nova experimentação, uma vez que, curiosamente, quem guia o personagem em sua trajetória através das memórias é a própria morte. Neste conto, não só o autor, através da experiência da escrita, se debate com a morte, como também nos obriga a isso: a nós leitores, que figuramos como receptores da escritura, e ao personagem do conto, que figura como receptor ficcional do discurso. Desse modo, em uma clara ilusão textual regida por uma escrita que toca o fantástico, ou seja, o domínio do estranho, do inexplicável, a morte assume a discursividade, e eis que fica-se diante dela cara-a-cara, em inevitável confrontação. Ao deparar-se metaforicamente não mais com o corpo de uma mulher, mas com um esqueleto que vinha até então assumindo todas as formas nas quais o seu desejo se insinuara ao longo da vida, o protagonista percebe que a busca não o conduzira a lugar algum. Os momentos em que o desejo se infiltrou em sua vida foram tão ilusórios quanto sua procura voluptuosa e desenfreada que se transformara em aventura através dos mais diferentes corpos de mulher. Tudo o que vira fora a promessa do amor que obviamente 96 não se concretizou, assim como conclui o sujeito-lírico do poema “Soneto do amor difícil”: “A praia abandonada recomeça/ logo que o mar se vai, a desejálo:/ é como nosso amor somente embalo/ enquanto não é mais que uma promessa...” (2001a, p. 73). Esse retorno pode também ser entendido, de certo modo, como a trajetória do sujeito hospitalizado e agônico diante da angústia que representa literalmente “a experiência da memória, o ato de reviver o desaparecido (e, portanto, o descontínuo), de enfrentar a morte” (BRANCO, 1994, p. 28). Acompanhando a aparição esquelética da morte, vêm a relativização do nada, do tudo, a certeza da ambivalência das relações assumidas em vida, da fragilidade do ser, da constante ilusão que tanto o tudo quanto o nada representam. O nada diz respeito a uma situação-limite, abstrata, qual seja, a experienciação da finitude; já o tudo está no domínio do concreto, do corpo, e ambos, neste momento final da narrativa, se imiscuem para mostrar que o Absoluto não passa de uma ilusão, prolongada através das inúmeras experiências que perpassam a vida do personagem agora imobilizado numa cama de hospital. As mulheres tornam-se assim símbolos desse eterno deslocamento, dessa eterna errância em busca da totalidade. Totalidade que escapa sempre e que ironicamente chega com a morte numa hora em que – depois de tê-la tangenciado tantas vezes – parece incongruente, em situação aparentemente fácil de ser superada, o que dilui por completo a luta pessoal contra a sua inevitabilidade, acentuando a fragilidade da lógica humana diante da sua força feita também do absurdo. Para acentuar esse absurdo é a mulher/morte quem afirma: “Desta vez, pelo contrário, não é caso para 97 preocupações. Uma úlcera! Uma úlcera no estômago! Só se fosses muito piegas é que estarias inquieto por uma coisa tão simples” (AC, 1981, p. 81). No mesmo ano em que fora publicado “Agora que nos encontramos”, David Mourão-Ferreira também publica “Trepadeira submersa”, um daqueles contos que, segundo ele mesmo, fora “reduzido ao essencial” (AC, 1981, p. 23 – grifos do original). Sendo o tema da memória a preocupação fundamental e o eixo destas reflexões, não poderia deixar de acenar para o fato de que este conto funciona como uma espécie de espelho do outro anteriormente analisado, pois também aqui o leitor será conduzido através de uma espécie de monólogo, que coloca em evidência ecos de duas memórias trazidas à tona através da narração de um dos personagens, que, assim como no conto anterior, só se revelará progressivamente, através de pequenos índices só inteiramente evidenciados no último parágrafo do conto, como uma discípula apaixonada por sua professora. Como afirma Casarin (2006, p. 260): (...) só há ali o eco de uma das vozes. Não existe diálogo em discurso direto, e só o discurso indireto, que narra o que lhe teria sido dito, dá ao texto o efeito de a fala de uma personagem estar contida dentro da outra. Chama a atenção o fato de que a aluna, apesar de ser colocada como a narradora, limita-se em larga medida a relatar outra fala, a de sua mestra, o que justifica uma hipótese de discurso em que o sujeito que rememora, o dono da narração, endereça a si própria, por deleite próprio, a anamnese. Também não se pode deixar de mencionar a brevidade e a sutileza das relações afetivas que se revelam na narrativa. Se esta aponta para a memória de uma relação amorosa, tal como se revela ao fim do conto, seu início remete 98 a uma memória histórica que diz respeito à própria formação de Portugal – sua consolidação como país independente no século XIII; sua passagem pela Inquisição no século XVII; sua consciência do atraso no século XIX; sua inconformidade com a perda do sonho colonialista, já no século XX. Tudo isto relatado em um parágrafo elíptico, cujo efeito fundamental é caracterizar o modus vivendi dos membros da família da professora, para os quais essas datas são menos referenciais que simbólicas a ponto de servir-lhes como definidora da personalidade: a velhice do avô é metaforicamente a origem de Portugal; a avó, citadina, está ligada à produção feminina no século XVII, com marcas palacianas francesas e o veículo literário das cartas tão caras à época; os pais, instalados no século XIX, vivendo em quartos separados, têm a carga das relações afetivas dos romances tão divulgados nesse período até porque se fixam em tempos diversos, ela às vésperas do liberalismo, mas sem experimentá-lo, ele com as marcas do Ultimatum, entre o saudosismo do mar português e a pré-visão das crises futuras que incluiriam o fim da monarquia e a guerra de 14; enfim, o irmão, muito mais novo, era um exemplo da crise colonial, da guerra, do destino imposto às colônias africanas condenadas à “idade da pedra” por discutíveis relações de poder impostas por Portugal. Que o avô paterno, já muito velho, vivia na província em pleno século XIII. Que a avó materna, também viúva, mas habitando em Lisboa, ninguém a arrancava do século XVII, onde o mais decotadamente vivia, em francês, escrevendo a várias amigas íntimas, espalhadas pelos quatro cantos do mundo, longas epístolas no mais puro estilo de Madame de Sévigné. Que os pais, esses, havia muito que se tinham instalado no século XIX, se bem que ocupassem ambos, naquela casa, quartos separados e distantes: o da mãe com os relógios parados em 1830; e o do pai, um pouco atravancado entre a guerra franco-prussiana e a guerra dos bóeres, tinha contudo uma varanda sobre o mar, de onde ele, nos dias de sol, e através de um óculo datado de 1891, procurava distinguir, no 99 horizonte, a queda da Monarquia, os antecedentes da guerra de 1418, a muito possível e pacata loucura dos nos 20. Que finalmente, do único irmão que tinha, bastante mais novo, e que estava destacado em África, lhe chegavam de avião, todas as semanas, as mais frescas notícias da Idade da Pedra. (AC, 1981, p. 103) Em um único parágrafo há um entrecruzamento, no qual se encontram imiscuídas as memórias coletiva de um país e a memória íntima, familiar, da professora, ironicamente de História, por quem a discípula-narradora é apaixonada. Mas fica claro que tal alusão à memória coletiva do país é uma pista falsa – embora possam ser estabelecidas correlações entre o ambiente em que a professora foi criada e suas atitudes posteriores. Do ponto de vista da estruturação formal, o texto se constrói a partir da utilização de blocos de orações subordinadas de onde está sempre ausente a oração principal que conteria o sujeito do verbo dicendi, e, nesse sentido, referem falas de uma personagem (no caso, a professora de História) que aparecem no discurso indireto de outra personagem (a estudante). Tais blocos aparecem em parágrafos alternados: Que o avô paterno, já muito velho, vivia na província (...) Que sim, que tinha percebido, desde o início, todo o interesse que eu mostrava em lhe falar a sós. (...) Que tinha vivido naquela casa em criança (...) Que, pronto, a respeito dela, já eu sabia agora o mais importante. (...) Que também ela, aos dezoito anos, tinha escrito poemas, mas em prosa (...) Que já se esquecia de me dizer outra coisa. (...) Que não lhe parecia ser preciso dizer mais nada. (...) Que lhe deixasse, apesar de tudo, os versos que lhe entregara. (...) (AC, 1981, p. 103,104,105,106,107) Esses blocos são separados por outros blocos descritivos que dão conta da imagem da professora e do espaço físico do seu apartamento cuja visão 100 aparece altamente erotizada, feita de cores, de calor, de pele arrepanhada, enfim, de uma utilização intensa de todos os sentidos. Os olhos, afinal, eram azuis; as mobílias escuras. E o vestido, vermelho, ficava bem com estes dois tons (...) E o mar ao fundo, entre duas palmeiras. (...) A mão direita levantou, distraída, de cima da secretária, uma faca de papel. (...) As mãos tinham retirado, debaixo do pesa-papéis, um pequeno maço de folhas onde reconheci a minha letra. (...) (AC, 1981, p. 103,104,105,106,107) Penélope de novos tempos, a discípula é responsável pela tessitura das memórias de seus encontros com a mestra, encontros íntimos que não se dão no espaço de uma sala de aula e sim no apartamento da professora, sugerindo já aí uma ligação bastante pessoal entre as duas. Na exposição da aluna, aparecem suas descobertas de sujeito apaixonado; sua escrita de certo modo é um gesto de quem não se permite esquecer; de quem efetua o gozo a partir do relato, do recolhimento e seleção das lembranças. A realização amorosa não se concretiza, pois que se trata de uma relação interdita em face dos escrúpulos sociais e das convenções, mas o sentimento é claramente correspondido. Desse modo, a palavra exposição, anteriormente utilizada, possui aqui toda uma gama de significações, tendo em vista que o verbo alude para as questões do colocar-se à mostra, do tornar visível e, ao mesmo tempo, guarda relação com a idéia do aventurar-se (mesmo que através da escrita reveladora), com a idéia de correr riscos, indicando, que, ao contrário da atitude racionalmente passiva de uma em face do deslumbre da paixão adolescente da outra, o que se tem a partir do relato da jovem narradora é uma 101 atitude ativa, corajosa, destemida, contrária àquela experimentada pela mestra, que opta pela recusa, pelo afastamento de quem aprendeu o peso do contrato social, apesar de deixar explícita a sua afetividade. Que não era capaz, de qualquer modo, de se transformar em mártir ou em profeta, de se exibir como um Sócrates de saias a corromper a juventude, de abolir por completo a moral corrente que fingia seguir para não arranjar problemas. (AC, 1981, p. 107) O que fica latente neste conto é a abundância das palavras em face da ausência do Outro: Eros28 presentificado em uma relação nada tranqüila – “(...) a voz, em contrapartida, insistia em vibrar pequenas chicotadas” (1981, p. 104) –, transgressora, socialmente não-aceita. Se a recusa da professora se dá no nível do encontro dos corpos – pois que está atrelada às convenções sociais e pouco disposta a se expor em uma sociedade altamente repressora –, não se dará no nível da identidade dos afetos em linguagem, sendo ambas as personagens capazes de produzir em seus poemas, como que em sintonia, a metáfora de uma trepadeira submersa. Era o modo de a mestra confessar sua atração, revelando ter sido no passado o que a jovem é no presente: Que também ela, aos dezoito anos, tinha escrito poemas, mas em prosa, inspirados por uma pessoa amiga lá de casa. Que em todos esses poemas a tal pessoa aparecia invariavelmente comparada, ora a uma torre, ora a uma árvore. Que o seu próprio desejo, por sua vez, em relação à torre, em relação à árvore, surgia obsessivamente transfigurado na imagem de uma trepadeira submersa. (...) Que lhe deixasse, apesar de tudo, os versos que lhe entregara. Que lhe deixasse pelo menos, aqueles em que se falava de uma trepadeira submersa. (AC, 1981, p. 106-107) 28 Eros é filho de Poros (abundância) e Pênia (penúria). Jeanne Marie Gagnebin o caracteriza como um “ser intermediário sempre em falta e nunca sem recursos” (2005, p. 47). 102 Fica assim visível aos olhos do leitor que a paixão entre a professora e a estudante é intensamente correspondida, apesar de não efetivada. A relação que afinal as duas mantêm não acontece em termos concretos, mas simbólicos, a partir da imagem da trepadeira submersa (metáfora do desejo), que dá título ao conto e que curiosamente é imagem recorrente nos poemas escritos pela jovem aluna e também pela professora, quando da sua juventude: No poema intitulado “Despojo”, o sujeito-lírico fala de uma relação amorosa tolhida pelo medo: “Já depois de colhido/ pela mão do segredo/ O amor foi cortado/ com a faca do medo (...)” (2001a, p. 75). “Trepadeira submersa” é um conto permeado pela intensidade da “atitude lírica” (SEIXO, 1997, p. 288) da narradora, que expõe não só a questão do amor/desejo entre duas mulheres, mas traz também para a cena de modo muito sutil o tema da repressão, do medo e conseqüentemente do caráter secreto, clandestino, do ocultamento da relação homoerótica. Como assinala Maria Alzira Seixo, os contos de David Mourão-Ferreira estão repletos de “sujeito[s] rigorosamente afirmado[s] num sistema de valores em processo de reflexão ou constituição” (SEIXO, 1997, p. 291) – esta é a imagem da mestra que parece decidida a não assumir as conseqüências da relação com uma pessoa do mesmo sexo, muito mais nova, e com quem vivera a relação professora-aluna. Interditos demasiados numa sociedade repressora (lembre-se que o conto data de 1973). No investimento na temática homoerótica o conto ganha muito justamente pela contenção, pelo cuidado e a delicadeza imiscuídos e representados ficcionalmente a partir da criteriosa utilização das palavras, pertencentes a um discurso que apela, como bem fez questão de assinalar 103 Eduardo Prado Coelho (1981), para a necessidade de uma releitura, já que o efeito surpresa obriga necessariamente a reconsiderar os índices que se acumulam sutilmente ao longo da narrativa. Para além dos significados eróticos, os significantes ganham em serem analisados como produtores de sentido: a presença do vermelho, por exemplo, escapa à mera descrição do vestido, e a linguagem impregnada de desejo da aluna provoca um efeito expressionista que faz contaminar de vermelho toda a cena. E não era só o meu rosto que me parecia ter ficado tão vermelho como o vestido que ela trazia, como o próprio pesa-papéis: era também o mar, era também a água do aquário, eram também as lombadas de todos os livros. (AC, 1981, p. 106) Como assinala Maria Alzira Seixo (1997, p. 294): o erotismo vem centrar-se de modo muito forte no conto por duas razões: em primeiro lugar, a conversa que a professora vai ter com a aluna no final do ano não se destina (...) a desdramatizar a situação e integrá-la na banalidade a que pertence, mas, pelo contrário a sublinhar a excepção que, aos olhos da moral vigente, constitui, e a manifestar a atracção da própria professora por essa situação de excepção. Fundidas ao discurso mnemônico da discípula as lembranças da professora desempenham função fundamental neste conto: a de efetivar, através da linguagem, da escrita, a união interdita convencionalmente. A memória aqui se aproxima da imagem de uma trepadeira, uma vez que para se constituir precisa colar-se a uma outra, que por seu lado está submersa, não 104 visível, de todo irrecuperável, através de único e ambíguo discurso que visa a fixar, a manter na lembrança. Dessa forma, os contos analisados vão ao encontro de um dos argumentos desta tese: a memória, assim como o fantástico, exerce papel estrutural nas narrativas que constituem Os amantes e outros contos. Ela aparecerá muitas vezes fragmentada, estilhaçada, inapreensível, como que a apontar para a fugacidade da vida, para a efemeridade e a complexidade dos próprios seres; outras vezes surgirá agonicamente, tentando fixar-se, como que a revelar o caráter inolvidável das coisas, das pessoas, dos momentos, como uma forma de resistir ao esquecimento.29 2.1.4. Jogos de espelho: ecos formais para a construção de uma unidade narrativa a escritura goza de uma liberdade produtiva ao mesmo tempo que se submete a uma lembrança (reprodutiva). Leyla Perrone-Moisés A literatura engrena o saber no rolamento da reflexividade infinita: através da escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber, segundo um discurso que não é mais epistemológico, mas dramático. Barthes A primeira epígrafe foi retirada de um livro de 1978, no qual Leyla Perrone-Moisés remete à noção de escritura. Ao tratar fundamentalmente do 29 Num belíssimo texto intitulado “No reino de Mnemósina”, Héllen Dutra faz uma análise bastante inteligente do conto “O viúvo” e refere ao caráter duplo da memória sutilmente marcado no texto a partir da “(...) intercalação de texto e vazio, vislumbrada na configuração em sete partes”, concretizando “na enunciação esta presença / ausência em que repousa o discurso mnemônico” (Dutra, 2007, p. 102). 105 novo papel da crítica na contemporaneidade, a autora faz alusão ao conceito de escritura como algo compartilhável entre críticos e escritores. Na verdade, Perrone-Moisés visa mesmo a chegar nesta confluência entre crítica e escrita, ressaltando as figuras de críticos-escritores, como Roland Barthes, Maurice Blanchot e Michel Butor. Retomando de Barthes a noção de escritura, a autora levou-me a pensar sobre a própria escrita de David Mourão-Ferreira, uma escrita que goza de uma “liberdade produtiva” comprometida não raro com estratégias da memória, com lembranças que tornam o discurso espelhado, não só em termos da presença recorrente de objetos, cores e imagens, que podem adquirir novos significados quando de sua inserção nas diferentes histórias, mas também em termos da insistência em temas, que só de modo aparente foram exaustivamente trabalhados. Retomo por isso o conceito de “elementos itinerantes” (COELHO, 1981) porque eles funcionam como balizadores dos jogos estruturais do autor. Repetidos aqui e ali ao longo das histórias, geram um movimento constante de reaparição de objetos, que migram e ressurgem, logo a seguir, conformando desse modo, como já disse Eduardo Prado Coelho, todo um “ilusionismo textual” que conduz o real a um “limite que o irrealiza” (COELHO, 1981, p. 167). A reflexão de Prado Coelho põe em questão conceitos aparentemente opostos, mas que, neste caso, pelas estratégias de linguagem e construção, tendem a se aproximar, talvez mesmo a se inverter. O realismo valorizava a descrição de detalhes, de objetos que na sua singularidade deviam ser excessivamente descritos por um certo gosto – nunca devidamente alcançado 106 – de apropriação do real. No texto de David Mourão-Ferreira, diz o crítico, os objetos itinerantes não estão lá por mero gosto do detalhe. Eles adquirem uma presença de tal modo obsedante que permite por vezes até mesmo a intuição do insólito, desrealizando-se como objeto referencial e adquirindo uma saudável dimensão alegórica. Esse “ilusionismo textual” diz respeito ao fato de tais objetos assumirem importância singular de modo que nunca são os mesmos, apesar de percorrerem as diferentes histórias. Como bem explicita o crítico português, são objetos que estão “à deriva”, e que, apesar de repetitivos, impelem o leitor a uma nova leitura, a uma nova interpretação. Daí a referência ao conceito da alegoria benjaminiana, tendo em vista que tais objetos não são símbolos, mas figuras em constante metamorfose. Ou seja, o jogo especular produzido pelo autor não procura de modo algum congelar significados, muito pelo contrário, por mais repetitivos que pareçam ser, tais elementos sempre se configuram em uma nova dimensão da escrita, impelindo para um contínuo deslizamento de significados. Segundo Helena Malheiro, que entende a presença dos elementos itinerantes como um dos temas estruturantes do livro, a constante reaparição desses objetos “representa a fuga insuspeita de um pormenor que nos escapa e que reencontramos em vários textos. O autor repete em vez de reinventar” (1984, p. 40). No entanto, prefiro uma nova formulação: o autor repete ao mesmo tempo que reinventa, tendo em vista que a repetição pura e simples redundaria num vazio empobrecedor, o que não acontece em Os amantes. O que se vê ao longo das oito narrativas é que cada reaparição de um elemento itinerante implica uma ressignificação, como a já aludida luva, que pode ser a 107 marca da violência na vida de um indivíduo (“Nem tudo é história) para logo adiante assumir o lugar da presença/ausência (“O viúvo”) e logo adiante sinalizar para um jogo de sedução e morte, como em “Agora que nos encontramos”. Portanto, na sua escritura, o autor reproduz (o já dito) ao mesmo tempo que produz (o novo). De acordo com Roland Barthes (2005, p. 28-29), uma das forças da literatura está justamente em (...) jogar com os signos em vez de destruí-los, em colocá-los numa maquinaria da linguagem cujos breques e traves de segurança arrebentaram, em suma, em instituir no próprio seio da linguagem servil uma verdadeira heteronímia das coisas. A questão da repetição neste conjunto de contos também se dá em outros níveis. Há repetição de palavras, de cores, de imagens.30 Nesse sentido, existe toda uma erótica textual obsessiva que se reproduz ao infinito. Há todo um teatro de linguagem que confere às oito narrativas uma unidade, uma homogeneidade, poder-se-ia dizer mesmo uma sintonia, de certo modo anunciadas pelo autor no prefácio do livro: “De todas as obras que até agora publiquei, talvez nenhuma outra tenha seguido o seu curso e „escolhido‟ o seu mundo com tão discreta segurança como este pequeno livro” (AC, 1981, p. 20). Ao falar sobre sua opção por inserir, a partir da segunda edição, três novos contos,31 David Mourão-Ferreira enfatiza uma vez mais a unidade, a correlação entre eles: “(...) os três contos agora incluídos inserem-se quanto a 30 O livro de Helena Malheiro (1984) faz um mapeamento dessas reincidências no discurso davidiano. 31 Os contos inseridos foram “Agora que nos encontramos”, “Ao lado de Clara” e “Trepadeira submersa”. 108 mim, no espírito, na atmosfera, da maioria dos outros cinco que constituíam a primeira edição (...)” (AC, 1981, p. 22). Chama a atenção o fato de o autor português referir-se ao livro como se este tivesse uma existência totalmente independente da sua – como se não tivesse um Pai, mesmo quando se sabe que ele existe, uma vez que ele opta por uma ordenação, alocando as narrativas a partir de uma escolha subjetiva, que diz respeito à sua concepção do livro como uma espécie de organismo vivo cujas partes se completam. O livro „escolheu‟ seu mundo, „escolheu seu percurso‟, „escolheu‟ sua concretude, uma vez que não foi reeditado, foi editado pela segunda vez com acréscimos (tornando-se, portanto, um novo livro e exigindo, portanto, uma nova leitura), trazendo para a sua unidade mais três contos que em tudo se ajustaram ao clima, à proposição da obra: “Livre, livro: diante dessa semelhança, logo em pequeno desconfiou que não seria por acaso” (MOURÃO-FERREIRA, 2001b, p. XIV). Ao falar desse caráter independente de sua obra, David Mourão-Ferreira assemelha-se àquele que Roland Barthes chama de um escritor de fruição, uma vez que o texto de fruição é aquele que põe em estado de perda [mesmo que seja de um Pai], aquele que desconforta (...), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores,de suas lembranças, faz entrar em crise a sua relação com a linguagem. (Barthes, 2002, p. 20) Uma necessidade: desorientar o leitor através de um jogo especular que forma e deforma o universo representacional e ao mesmo tempo refletir sobre esse processo, uma vez que se o “livro é livre”, facilmente chega-se à 109 conclusão de que livres também são os signos e conseqüentemente os significados produzidos em face de sua constante reaparição. No livro Jogo de espelhos: reflexos para um auto-retrato, David Mourão-Ferreira novamente retoma o tema da repetição (talvez já mais consciente da importância desse aspecto de seu trabalho), tendo em vista que a obra é composta por aforismos, e, segundo o autor, em seu prefácio, divide-se em duas partes que se refletem mutuamente: Da sedução e das sedutoras e Auto-retrato: primeiros traços. Do livro, diz David Mourão-Ferreira (2001b, p. 7): Eis, num só, dois livros. Mas ambos magros, quase reduzidos ao osso. (...) Melhor vê-los como dois espelhos, por acaso reunidos na mesma sala. Diferentes, pois, os objectos que reflectem; e sobretudo, o modo como neles se registam os reflexos respectivos. O que não quer todavia dizer que os dois espelhos se encontrem de costas um para o outro. Daí o jogo. O jogo de espelhos. Se não estão de costas um para o outro os espelhos se refletem, deixando claro que se trata novamente, só que agora numa relação explícita, da repetição. Apesar de serem posteriores à publicação de Os amantes, os aforismos contidos em Jogo de espelhos (cuja primeira edição é de 1993) permitem uma correlação com este volume de contos, pois que se trata de um livro em que por um lado o autor fala sobre a sedução – e aí eu poderia supor que fala não só sobre a questão do feminino, mas também da literatura, já que o texto é igualmente um corpo que seduz – e por outro fala sobre si e sobre sua relação com a questão da escrita (assim como faz no prefácio do livro de contos). No aforismo pertencente ao primeiro livro de Jogos de espelho, tem- 110 se: “Timidez e audácia, em saborosas e inconscientes proporções, podem fazer da sedução uma inexcedível obra-prima” (2001b, p. LXIV – grifos meus). Sobre Os amantes, David Mourão-Ferreira igualmente mencionara, no prefácio à segunda edição, a discrição (característica do tímido) e a segurança (característica do audacioso) como qualificativos do livro de contos. Não cabe aqui investigar a respeito da existência ou da inexistência de um projeto existente a priori, mas de apontar para o fato de que em algum momento esse inconsciente deixou de sê-lo, ficando clara para o autor essa característica obsessivamente espelhada da sua escrita e de sua obra, o que justifica sua decisão de inserir mais três contos no universo de Os amantes. Na verdade, creio que as novas narrativas foram incluídas porque o autor percebeu nelas características que permitiriam lê-las na linha dos outros que já faziam parte daquele universo: a ambigüidade, a capacidade de ressignificação dos signos, o jogo imagético, o inserção do elemento fantástico, a quebra aos moldes tradicionais da narração, com a utilização da memória para a edificação do discurso, e o erotismo pensado como transgressão e resistência ao status quo. O fato de distribuir os contos, nessa segunda edição, em uma ordem que se afasta da ordem cronológica, também chama a atenção e impele à reflexão. José Martins Garcia (s.d.) afirma que a escolha da disposição dos contos nessa nova edição diz respeito à “perda da Alegria” na obra do autor. Prefiro seguir outra trilha e pensar que, ao redispor os contos em uma nova na ordem, David Mourão-Ferreira levou em consideração não só a temática dos textos, mas também a estrutura de cada um. É assim que se vai de um texto em primeira pessoa (“Nem tudo é História”) até “Os amantes”, conto em que o 111 narrador machadianamente já está morto, com a única diferença de que só ganha consciência de sua morte ao longo da história. Desse modo, a disposição das narrativas diria respeito a uma vontade intrínseca de fazer com que os textos gozassem de uma liberdade cada vez maior em relação à figura paternal do narrador e de construir as histórias nas quais a repercussão das outras artes, como o cinema, o teatro e a fotografia, se fizesse sentir de forma a contribuir para a escrita literária. No que tange à temática, os contos parecem ter sido dispostos visando à errância amorosa. “Nem tudo é História” é o primeiro conto porque o amor ali só é vivenciado simbolicamente através da relação entre o protagonista e a mulher no carro (sua mãe). Tal relação não é vivida em face da morte prematura da mulher, mas é trazida à tona pelo inconsciente atormentado do rapaz. Entretanto, como avisa o narrador, nem tudo é História. As verdades são muitas, e os mistérios, principalmente os do amor, muitas vezes indecifráveis: “(...) em tudo o que neste livro se conta, há a história contada e o que a excede, e que é simultaneamente margem da história e história de outra margem incontável” (COELHO, 1981, p. 165). É preciso aceitar o jogo. É preciso aceitar o incontável, o indecifrável, o que há de irrealizável e intangível nos encontros de amor, por isso a perda do amor em “O viúvo”; a contingência da vida e a fidelidade da morte em “Agora que nos encontramos”; o desnorteamento em “A boca”; o amor que não respeita as convenções em “Trepadeira submersa”; a exigência da convivência e do enfrentamento com uma aguda alternância de papéis em “Amanhã recomeçamos”; a perturbação amorosa que impede uma efetiva aproximação em “Ao lado de Clara”. Chega- 112 se assim ao final do livro com outra história que conta igualmente com um pano de fundo histórico, mas o que marca a trama não é o conflito, as armas, a revolta, o que fica é a escrita que envolve os leitores numa atmosfera altamente lírica: “Instala-se o firmamento nas tuas entranhas (AC, 1981, p. 143); “E finalmente deito-me a teu lado. Não sei bem se ao teu lado ou se dentro de ti” (AC, 1981, p. 159). Nesse sentido, lembro a afirmação de José Martins Garcia de que o percurso escolhido pelo autor é a caminho do interior da mulher. Parece um percurso de retorno, retorno à infância, à proteção do ventre materno: “Infância, casa do ser, que só pela memória comovida se recria na e a despeito da consciência do que de ilusório existe no processo, pois para sempre se perdeu” (MOURA, 1978a, p. 35). Dimensão utópica que sutilmente se insinua no limiar da morte: “Não vê a Morte como um ponto final: antes como dois pontos. Talvez precedidos de reticências” (MOURÃO-FERREIRA, 2001b, p. CIX). O jogo, a repetição e o espelhamento são marcas do vanguardismo do autor em relação à produção literária da sua época. Ler a obra de David Mourão-Ferreira é, por isso mesmo, consentir-se entrar em um universo onde nada é estável, tudo resvala para “uma outra coisa ainda”. Ler Os amantes é compactuar com o jogo, aceitar a ambiguidade e o constante desvio do metatexto diante de qualquer tentativa de absolutização da interpretação. O que me faz evocar a afirmação de Umberto Eco no livro Seis passeios pelos bosques da ficção: (...) a narrativa de vanguarda muitas vezes tentou não só frustrar nossas expectativas enquanto leitores, como ainda criar leitores que 113 esperam ter inteira liberdade de escolha em relação ao livro que estão lendo. E essa liberdade é possível precisamente porque – graças a uma tradição milenar, que abrange narrativas que vão desde os mitos primitivos até o moderno romance policial – os leitores se dispõem a fazer suas escolhas no bosque da narrativa acreditando que algumas delas serão mais razoáveis do que outras. (Eco, 1994, 14) E também cabe lembrar a formulação do próprio personagem-narrador do primeiro conto do livro: Aí tens um caso, um enredo, uma história com letra pequena. Não me perguntes se é verdadeira ou se foi inventada. Estarás com lágrimas nos olhos? Estarei com lágrimas nos olhos? Felizmente que daí, do lugar onde te encontras – se por acaso aí te encontras, se alguma vez aí estiveste – não conseguirás ver o meu rosto, nem permitirás que eu veja o teu. (AC, 1981, p. 39) Desse modo, a instabilidade dos espaços, a compressão ou suspensão do tempo, a inverossimilhança de algumas cenas, o diálogo com outras artes fazem parte das características que constituem todo um teatro da linguagem cuidadosamente dirigido pelo autor. Ao leitor basta (...) se apropria[r] daquele olho ágil que focaliza o personagem e passa e passa, com este, a deslocar-se prazerosamente nesse cenário móvel, desenraizado de tudo, (...), privado de objetivos e de referenciais que pudessem servir de norte, jogo de uma representação em crise, igualmente partilhada por leitor e escritor. (Barbieri, 2003, p. 59) Nada é constante, não há caminho único a ser seguido, nada é absoluto. As narrativas são cadenciadas pelo movimento repetitivo das ondas; o mar, tão exaltado na cultura portuguesa, símbolo mítico da grandeza, da saudade, torna-se aqui, num afastamento sintomático da ruptura em relação ao 114 canônico, uma metáfora da solidão, caminho para o onírico, marca do transbordamento da própria linguagem: Traiçoeiramente, a coberto da névoa o mar tinha chegado até junto de nós (“Nem tudo é História”, AC, 1981, p. 33); (...) São ambos envolvidos pelo barulho das ondas (“O viúvo”, AC, 1981, p. 72); Mas assim nua, à torreira do sol, sempre a entrar e a sair da água, devia ser eu com toda a certeza (“Agora que nos encontramos”, AC, 1981, p. 77); E veio depois o Verão, com terraços de luz, com terraços de luz abertos sobre o mar (“A boca”, AC, 1981, p. 100); E não era só o meu rosto que parecia ter ficado tão vermelho (...): era também o mar, era também a água do aquário (...) (“Trepadeira submersa”, AC, 1981, p. 106); (...) Quero deixar de ouvir o mar (“Amanhã recomeçamos”, AC, 1981, p. 128); Seguirás a pé, evidentemente, ao longo da alameda que bordeja o rio, entre o infindável renque de choupos e a muralha vermelha do Castelvecchio (“Ao lado de Clara”, AC, 1981, p. 132); Começa o mar a castigar-te os flancos e a resumir, em poucos minutos, uma sonâmbula evolução de muitos milênios, convertendo em pedra o que era peixe (“Os amantes”, AC, 1981, p. 143). O discurso lírico infiltra-se nas malhas dos textos de Os amantes. Manifestação do David-poeta, possibilidade de a literatura se aproximar do sublime e de o leitor deleitar-se com a sutileza de um discurso que associa o belo e o poético. Numa atmosfera enevoada, onde “despontavam” línguas de areia, está envolto o protagonista de “Nem tudo é História”; lá já se diz que a “invenção comove” e que é necessário “reaprender a chorar”, assim como em “Amanhã recomeçamos”, cuja lei da fantasia e do eterno inventar segue de barco num desafio travado e aceito pelos amantes. Em “O viúvo”, “tudo está 115 escuro por dentro” de Adriano; ele, que está quieto e em culpa, se “queda” e “soletra o ruído das ondas”; mas eis que mesmo “afundando-se” na poltrona, há uma presença constante: o sol, que “teimava” em iluminar o mundo [de Adriano]. Num erótico clima onde os tons de vermelho marcam o discurso de sedução da misteriosa mulher cujos cabelos têm a dimensão da “noite”, nasce “Agora que nos encontramos”. Ali, o lírico e o erótico estão visivelmente em contato: “Mas no próprio momento em que falavas dos meus olhos (...) olhavas-me fixamente para o desenho do peito”; “(...) E mesmo nesse instante em que estavas a perder os sentidos, ainda os teus olhos procuravam meu peito” (AC, 1981, p. 82). Rainer e Rossana estão “entontecidos de nardo e de jasmim”, numa narrativa que apela para os cinco sentidos: o olfato, mas também a visão, o paladar, o tato, a audição... A mulher parece “extremamente apetecível”, os beiços de Rainer sentem a tepidez da anca de Rossana. Ao mesmo tempo, ele canta seu amor em várias línguas, “segreda, como se houvesse descoberto um ouvido na anca de Rossana” (AC, 1981, p. 95). A estudante enamorada escreve para resistir ao esquecimento do amor. Novamente o vermelho é cor fundamental para consolidar a atmosfera homoerótica de “Trepadeira submersa”. O arrebatamento da jovem aluna é notado pela professora e confessado no nível do discurso: “Que eu abusava muito das maiúsculas e dos pontos de exclamação” (AC, 1981, p. 106 – grifos meus). As repetições morfológicas no texto que marcam a intensidade e a reciprocidade do sentimento ao mesmo tempo inserem na prosa o canto e o ritmo da poesia: “Que também ela me achava amorosa, amorosa, amorosa”; “Que me pedia, pelo amor de Deus, para eu tentar esquecer – depressa, 116 depressa – tudo aquilo que nem me tinha dito” (AC, 1981, p. 107 – grifos meus). Ou seja, é preciso além da agilidade do olhar, da aceitação da ambigüidade, a sensibilidade para encontrar as marcas que dizem respeito a essa contaminação lírica presente nas oito narrativas de Os amantes, que são também as marcas do autor-poeta que David Mourão-Ferreira predominantemente foi. Ao ler as narrativas, não fica difícil perceber que o espaço narrativo “torna-se (...) um poema em potência”. Desse modo “a prosa não é mais do que o desenvolvimento de um germe poético tornado núcleo da novela” (Malheiro, 1984, p. 138). Os contos possuem uma estrutura que tangencia outras linguagens que caminham pari passu com o literário: a fotografia, o teatro, o cinema. O próprio discurso narrativo alude a termos como “anfiteatro”, “platéia”, “écran”, “cenário”, “imagem”, “peça”, “cena”, “álbum” etc., e o autor trabalha regularmente referenciando outras artes: “Rossana, entretanto, falava-lhe de um artigo que lera nessa tarde, a respeito da alusão e da citação como elementos de estrutura no cinema de vanguarda” (AC, 1981, p. 98); “mas tu e Clara permanecerão na zona da sala a que ele chama a platéia” (AC, 1981, p. 136). “Chego a pensar que ficarei soterrado sob o estranhíssimo aluvião de tantas imagens da minha vida” (AC, 1981, p. 154). As narrativas sugerem sempre a idéia da falta de um início, de uma origem, o que implica muitas vezes entendêlas como um filme já iniciado. Há todo um leque de recursos que evidenciam uma apropriação intersemiótica eficazmente aproveitada na construção discursiva: o recurso do flashback; a duplicação ou a rápida alternância dos 117 espaços sugerindo a idéia de um corte de cena (quebra da linearidade) muito comum no cinema moderno; a suspensão temporal e a flutuação narrativa que muitas vezes impelem para uma focalização do sujeito do discurso e da sua movimentação ou estaticidade dando a idéia do close cinematográfico; o dialogismo acentuado também é uma marca fílmica; a cromaticidade aludida a todo tempo na trama textual apela para uma idéia de visualidade, que é intrínseca à linguagem cinematográfica etc. Mais do que isso: é preciso reconhecer a inteligência do autor em trabalhar exaustivamente a partir de uma perspectiva intertextual utilizando clichês que foram, muitos deles, inspiradores de filmes – o homem que sozinho chega a um hotel, os amantes que se encontram em frente à lareira acesa, o dramaturgo que se apaixona pela inteligente e misteriosa atriz, o casal que se vê sozinho dentro de um barco etc. –,32 inovando-os, travestindo-os nas histórias que farão parte desse novo universo. Note-se que até mesmo o espaço, quando referenciado, pode remeter a lugares que igualmente serviram como cenário para grandes filmes – é o que acontece em “A boca”, assim que os amantes saem, ironicamente, da Cinemateca. Nesse sentido, em Os amantes ocorre o mesmo que Umberto Eco sinalizou quando da sua análise do filme Casablanca. Em penumbra, “os clichês falam entre si e celebram uma festa do reencontro” (ECO, 1984, p. 268). É a arte que imita e alude às outras artes, que se propõe, ao mesmo tempo que se constrói, a interrogar-se sobre sua própria capacidade de 32 Agradeço a excelente leitura que Maria Theresa Abelha fez do texto apresentado para a qualificação desta tese. Foi justamente a partir da fina percepção da professora em relação à desconstrução dos clichês ao longo das histórias que constituem Os amantes que dei empreendimento à ampliação da análise do discurso de David Mourão-Ferreira. 118 adaptação diante da eclosão de técnicas e de procedimentos que uma vez em voga podem contribuir para uma reformulação da própria literatura. Torna-se assim o texto teatro da linguagem: discurso dramático, reflexivo, relembrando a epígrafe barthesiana. Texto diabolicamente autônomo, livre; ao mesmo tempo, comprometido com o uso estético da escrita, com a época de sua produção, com a literatura e sua especificidade. E por detrás de tudo isso, ou deveria dizer acima de tudo?, o jogo de espelhos. Ao discorrer sobre os espelhos, em um excelente ensaio, Umberto Eco (1989) sinaliza para a função deste objeto como um demarcador das fronteiras entre o imaginário e o simbólico. À primeira vista, o espelho funcionaria como um tradutor das imagens refletidas. Daí vem toda uma mitologia repleta de histórias que aludem ao objeto como um símbolo do conhecimento-revelador. Nesse caso, como argumenta o teórico italiano, “ele diz a verdade de modo desumano, como bem sabe quem – diante do espelho – perde toda e qualquer ilusão sobre a própria juventude (...). O espelho não interpreta os objetos” (ECO, 1989, p. 17). Como prótese do olho, ele é apenas um canal a serviço da inteligência humana. Todavia, como canal manipulado em relação ao refletido, é capaz de produzir processos semióticos. Nesse sentido, por detrás do canal (o espelho) pode haver uma manipulação capaz de fazer com que a partir das imagens refletidas se produza toda uma mise-enscène, todo um jogo produtor de sentidos. Gosto de pensar em David Mourão-Ferreira como um perito, um inteligente manipulador de espelhos, uma vez que sua obra se constrói a partir de relações especulares, o que se confirma em face da presença dos já 119 aludidos elementos itinerantes, das cenas que simulam uma repetição, dos caracteres definidores das personagens que parecem migrar de uma história para a outra e finalmente do constante diálogo com os medias, em especial o cinema, que trabalham com questões tão caras à literatura como o modo de utilização da imagem, a relação com outro, a ilusão, a fantasia, a imitação. 2.2. Recorrências Obsessivas da Dimensão Referencial A obsessão que o vincula [o escritor] a um tema privilegiado, que o obriga a redizer o que já disse, por vezes com o poder de um talento enriquecido (...) ilustra essa necessidade em que aparentemente se encontra de retornar ao mesmo ponto, de voltar a passar pelos mesmos caminhos, de preservar no recomeço do que para ele jamais começa, de pertencer à sombra dos acontecimentos, não à sua realidade, à imagem, não ao objeto, ao que faz com que as próprias palavras possam tornar-se imagens, aparências – e não signos, valores, poder de verdade. Blanchot Se a repetição e a questão do jogo especular são características importantes para entender a estruturação dos contos em Os amantes, não menos importante é perceber que toda obra do autor (aí incluídas a prosa e a poesia) se desenvolve também a partir de obsessões temáticas – motivos retomados em diferentes momentos da sua vastíssima obra. Entendo por tema aquilo que se constitui como o assunto, o conteúdo mesmo de uma obra. Por exemplo, uma obra em prosa, como os contos de David Mourão-Ferreira, tem no seu eixo estrutural a questão da memória, no entanto, esta não se constitui um tema, tendo em vista que ela não se concretiza como assunto trabalhado 120 no decorrer das narrativas,33 mas sim como elemento indiscutivelmente importante para elaboração da trama. Já o amor é uma temática cara ao autor, pois em verso e prosa David Mourão-Ferreira procura falar das formas que o amor pode assumir; coloca-se desse modo como assunto inesgotável, fio condutor que permite avançar na direção de outros temas a este ligados. Elegi dois temas que me parecem recorrentemente desenvolvidos e repensados na obra davidiana, incluindo a narrativa. O primeiro deles é a mulher. A questão do feminino é cuidadosamente trabalhada em cada um dos contos. Até mesmo o homossexualismo representado em Os amantes é feminino. Tudo isso é o que leva muitos leitores e até mesmo críticos a acreditarem que a obra davidiana é unicamente alicerçada sobre as bases do erotismo. Não vou aqui negar essa afirmação, tendo em vista que o relacionamento amoroso é sem sombra de dúvida um tema exaustivamente trabalhado na poética do autor. Contudo, lembro que esta tese procura também desmitificar essa crença e apostar numa leitura que entende ser o amor a presença primeira, a mais evidente característica da obra de David MourãoFerreira. E como presença primeira inegavelmente conduz a uma intensa e apaixonada escrita sobre o sexo-outro – a mulher. Sobre a poesia davidiana, afirma Urbano Tavares Rodrigues, em texto intitulado “David Mourão-Ferreira: um esteta do amor e da morte”: “A mulher, como objecto do desejo, cantado em todo o esplendor da sensualidade e da contemplação estética, mas também como via para o conhecimento da totalidade do ser, atravessa toda a poesia de David” (RODRIGUES, 1997, p. 33 Não é o que ocorrerá no conjunto de poemas intitulado In memoriam memoriae. Já ali a memória se constitui como um tema sobre o qual o poeta discorrerá. 121 122). E ainda Helena Malheiro também lembrará que “(...) o autor atribui uma importância primordial à mulher, que toma sempre parte activa na vida e na morte”.34 Na obra poética de David Mourão-Ferreira são inúmeros os versos dedicados à mulher – vejam-se poemas cujos próprios títulos são dedicatórias, como aqueles que se encontram no livro A secreta viagem e Tempestade de verão, intitulados, respectivamente, “Een Lied voor Margheretha” e “A Isadora Duncan”35 – como se o sujeito-lírico estivesse sempre numa eterna demanda do feminino, na verdade, demanda e oferta. Enigma a ser decifrado, mãe, amante, musa inspiradora, face oculta da morte... São múltiplas as mulheres que se afiguram na obra davidiana, enfocadas com a adoração de Orfeu diante de Eurídice, diante do desejo de completude. Do mesmo modo, nessa relação com o feminino, o sujeito-lírico assume várias facetas que reaparecerão também na obra em prosa: filho, órfão, amante, viúvo... O homem é aquele que desce aos infernos em busca da Mulher. Nesse sentido, a obra davidiana é um canto de fidelidade, pois nela se constata que a mulher é sempre mote para glosa, é condição para criação. “Se há coisa perfeitamente clara na obra de David Mourão-Ferreira”, afirma Vasco Graça Moura, “é que ele concebe o amor e o prazer como tensão estabelecida entre dois sujeitos, que dele e nele devem encontrar-se e encontrar o prazer e a dor numa „cúmplice partilha‟” (1978a, p. 15 – grifos do original). Eu diria que, na obra davidiana, o amor e a mulher não se inserem exatamente no que chamaríamos de urdidura romântica, assim entendida 34 David Mourão-Ferreira ou „A secreta viagem‟. Disponível em: <www.geocities.com/ail_br/asecretaviagem.html?200630>. 35 Poema que particularmente chama a atenção por fazer dedicatória a uma bailarina norteamericana cuja personalidade revolucionária foi importantíssima para a constituição do ballet moderno. 122 como aquela que concebe o amor como o encontro idealizado de seres complementares. Em contrapartida, parecem habitar um estágio anterior àquele concebido pelo patamar de pós-modernidade, onde os “amores líquidos”, para utilizar a expressão tão bem cunhada por Zygmunt Bauman (2004), implodem sujeitos já extremamente estilhaçados em um mundo altamente fragmentado e individualista, de onde se ausentaram os projetos comuns. Procuro tentar uma terceira via para compreensão do amor e da mulher na obra davidiana: talvez o que a obra aponte seja antes a existência de sujeitos em eterna busca, já tendo, contudo, ultrapassado o arroubo juvenil efêmero, incessante e insaciável. Desse modo, embora não siga a linha de Vasco Graça Moura que aposta numa compreensão do amor como uma “fidelidade ao efêmero”, concordo com o crítico quando este aponta o amor como uma espécie de caminho para o conhecimento: “Mas se o amor é o meio de (tentar) atingir a pedra filosofal da vida e do mundo, necessário é renovar as experiências vividas. Porque não há verdadeira vida humana sem experiência humana” (1978a, p. 15). Nesse sentido, o amor e o desejo seriam igualmente sede de conhecimento e via para a criação poética. É o que diz, aliás, Maria Rita Kehl a respeito da sexualidade como investimento psíquico. A atividade sexual propriamente dita não é simplesmente ocupação do corpo. É também linguagem, investigação, criação de significados, troca simbólica; também é, para além do aspecto orgânico da pulsão – e a pulsão faz o limite entre o orgânico e o psíquico – herdeira legítima do desejo de saber. (Kehl, 1990, p. 379 – grifos do original) Com David Mourão-Ferreira, em se tratando do amor, a aposta não é exatamente no transitório, no saldo numericamente significativo, pois a partilha 123 pressupõe cumplicidade, parceria, desejo e gozo compartilhados numa sede de absoluto: “Ninguém nos venha em socorro/ Ninguém nos deslace os braços” (“Romance de Pompéia”, 2001a, p. 298). Mas essa sede de absoluto nunca saciada não elimina a demanda já que está na demanda a sede de conhecimento. O amor que “voga à deriva” é também aquele que “cai numa armadilha” (“Às escuras o amor”, 2001a, p. 214), que é o próprio desejo de ser um só. Nesse sentido, o que a obra davidiana encena é a própria incapacidade de os amantes se desvencilharem do engano do amor. Cada uma das relações é entremeada pelo racional (a consciência de que não há absoluto) e o irracional do amor (a incapacidade de não pensar cada encontro como o último – a conquista da pedra filosofal): “Por isso se morre da sede de um absoluto só fugazmente entrevisto” (MOURA, 1978a, p. 16), e por isso a relação amorosa é vivida eticamente em plenitude, em fantasia de absoluto, em adoração, em anseio por saciedade. Também as cidades, na maior parte das vezes antropomorfizadas em mulheres, se revelam na obra davidiana como motivadoras para a construção poética. E dessas cidades-mulheres, desses “lúcidos lugares”, fazem-se poemas que são romances, onde os amantes se encontram, onde se antevê amor e erotismo, onde o “órfico ofício” encontra material para a criação. No que diz respeito aos contos de Os amantes, as cidades são muitas, mas nem sempre nomeadas. Tal fato correlaciona-se à atmosfera fantástica e por isso mesmo misteriosa das narrativas. Mas, têm-se em “O viúvo” índices que permitem constatar que o conto passa em Portugal; já outra história – “A boca” – encena uma verdadeira viagem, dessa vez pelos lugares europeus que 124 figuram como pano de fundo para a conturbada relação amorosa entre Rainer e Rossana. “Ao lado de Clara” trabalha a partir da perspectiva de um homem em constante anseio e desejo de amor num alucinante passeio pelas ruas de Roma. Em “Os amantes”, como se verá adiante, confirma-se a epígrafe pessoana (Álvaro de Campos) que abre o romance das cidades em Órfico ofício: “A minha Pátria é onde não estou”. Talvez possa complementar, à maneira de David Mourão-Ferreira: é onde a mulher está, é onde está o amor. 2.2.1. Mulher e enigma Imiscuídas no clima fantástico de Os amantes, as mulheres assumem, em todos os contos, uma face enigmática e ao mesmo tempo sedutora. Todas se encontram cobertas pela aura de mistério que dá o tom às narrativas. Em “Nem tudo é História”, a personagem feminina envolta numa atmosfera onírica assume as faces de mãe e de amante. Aceitar o desafio de com ela viajar de carro é o mesmo que andar pelos corredores escuros do inconsciente. Não menos perturbadoras são as figuras femininas que se apresentam no conto “O viúvo”. Rita tem uma caracterização totalmente ambivalente: mãe, mulher, amiga. Ela reconhece no amigo um órfão, mas ao mesmo tempo a narrativa sugere uma relação íntima demais entre os personagens para que se possa ver esta mulher unicamente como uma espécie de mãe de Adriano. Ela é a casa, espécie de refúgio, para onde o homem retorna em busca de abrigo. Elza é a mulher do presente, mas tão desimportante na vida do protagonista que logo após ser nomeada tem sua imagem desvanecida ao longo das páginas 125 em que Adriano evoca sua relação com Paula. Em “Agora que nos encontramos” a mulher por detrás da máscara é a morte que sedutoramente envolve o paciente nos seus últimos momentos. “Trepadeira submersa” encena uma relação entre duas mulheres e em “Ao lado de Clara” não é concretizada a relação afetiva entre os dois personagens principais que assistem, en mise en abyme, a outras experiências da afetividade como o voyeurismo e o homoerotismo feminino. No primeiro, tem-se a questão do desejo e da introjeção de uma repressão social, enfim, do medo de enfrentamento de uma relação homoerótica; no segundo a homossexualidade fica em um segundo plano, pois o que se torna questão é a paradoxal obscuridade que a mulher, cujo nome aponta para as idéias de não ambigüidade e transparência, representa para o homem apaixonado. Finalmente em “Os amantes”, narrativa que fecha e ao mesmo tempo dá título ao livro, tem-se uma história de amor recíproco e trágico. Envolto em uma aura lírica, o conto final percorre as referências históricas de uma época ao mesmo tempo que, de modo sutil e gradativo, se associa a uma estratégia de construção que toca o fantástico tantos são os indícios do inverossímil que permeiam as cenas anteriores ao reconhecimento da morte do protagonista. Novamente o fantástico se concretiza aí em termos de subversão lingüística propiciando a encenação do amor entre a mestiça e o soldado rebelde, que é o sujeito do discurso. Inicia-se a narrativa com o encontro dos amantes. Espalhados por toda parte os elementos que configuram a ardência da paixão que os envolve, o 126 erotismo dos corpos, que, quando juntos, traçam uma espécie de bailado celebrativo do sentimento recíproco: Arde, a meio da lareira, um fogo torcido de raízes secas. O teu corpo nas minhas mãos, diante do lume, vai servindo de modelo ao movimento das chamas. Com certeza de que a ti própria te surpreende o bailado que improvisas, o caleidoscópio das figuras que inventas, das súbitas formas em que te expandes e multiplicas, em que te anulas e te recompões. (AC, 1981, p. 141) A história segue este percurso, que é de recomposição e ao mesmo tempo de anulação, aniquilamento.36 A recomposição se faz em termos discursivos, pois que toda a enunciação é de certa forma uma declaração de amor incondicional do soldado. Amor que afastou o casal em vida, mas que é recuperado, recomposto, no nível do discurso: (...) Os teus terrores pareciam ter envenenado por completo as últimas semanas de nossa ligação. Talvez a culpa tenha sido minha: fui imprudente em te haver dado a entender a conjura em que estava comprometido. Mas precisava que tu soubesses que era por ti, sobretudo por ti, que eu decidira contribuir para libertar a gente da tua raça, a gente da tua mãe. (AC, 1981, p. 142) Apesar de não haver muitas referências explícitas, permeia a narrativa a idéia de que o soldado é participante de uma rebelião cujo principal objetivo é combater o colonialismo português em África. Nesse sentido, o conto é extremamente bem elaborado justamente por colocar na boca de um soldado português toda a indignação com o absurdo da exploração em terras africanas: 36 José Martins Garcia no seu livro David Mourão-Ferreira: a obra e o homem estabelece uma correlação entre o primeiro e o último conto do livro: “Não foi certamente por acaso que David Mourão-Ferreira desrespeitou o critério cronológico aquando da organização destes contos. Optou por outro critério, possivelmente interessado em abrir e fechar um ciclo” (1980, p. 193). Tal ciclo, segundo o crítico, diz respeito ao homem que figura no primeiro conto como um narrador que está ao lado da mulher e que no último está dentro dela. 127 (...) Como o ouro sugado à raça da tua mãe veio afinal recair sobre vocês! Não te esqueças do que eu sempre te dizia: que permaneças, pelo sangue, solidária com a raça dos oprimidos; que não te deixes acorrentar, pelo dinheiro, à raça dos teus opressores... Não hesites em negar o teu pai. (AC, 1981, p. 143-144) A indignação dele não é suficiente para uni-los até mesmo porque tornase evidente no conto a difícil relação entre a mulher amada e a família à qual pertence: trata-se da filha mestiça, nascida do amor entre raças diferentes. Poder-se-ia supor que a incapacidade de voltar às costas para sua família aliada à incisiva discordância do amado em face da opressão exercida pelos portugueses – verificada mesmo através do discurso dele que é notadamente incisivo, cáustico – tenha sido um dos motivos para o afastamento do casal. Mas mesmo a separação dos dois não propicia o esquecimento um do outro. Na verdade, o que se faz em termos de ficção fantástica é o retorno do amado à casa que representa a própria mulher; espécie de reconciliação simbólica entre os amantes. Ela é “noite que à noite o procura”, nas entranhas dela “instala-se o firmamento”. E o encontro dos dois é inúmeras vezes descrito em termos poéticos em contraposição à violência e à crispação peculiares ao discurso do soldado quando se refere à luta assumida. (...) Estou já de novo a olhar-te nos olhos, a sorver lentamente a leve crispação da tua boca. Começa o mar a castigar-te os flancos e a resumir, em poucos minutos, uma sonâmbula evolução de muitos milênios, convertendo em pedra o que era peixe, desfazendo em areia o que foi pedra, incorporando cada vez mais o pó no volume das suas águas... (...) morrem aves nos pântanos da Lua, sob a luz que da Terra lhe enviamos. Não sei se principias a gemer, se é a lenha mais alto a crepitar. Luzes, luzes! Luzes soltas no meio da escuridão... Instala-se o firmamento nas tuas entranhas. (AC, 1981, p. 143) 128 As incidências do discurso poético são aqui importantes porque através delas verifica-se a incomensurabilidade do amor entre o soldado e a mestiça, cuja durabilidade é daquelas que convertem “em pedra o que era peixe, e cujos limites inapreensíveis confundem a experiência pessoal e a desmesura do cosmos, entranhas e firmamento indiscerníveis. Nesse sentido, o prazer orgástico é capaz de aproximar estrelas longínquas, assim como as raças distantes e desirmanadas, capaz de fazer incidir as luzes em meio a escuridão, o que pode ser lido como a paixão a iluminar a violência do mundo. O arrebatamento do discurso amoroso é aquele que mais se faz sentir em contraposição ao discurso rebelde: “(...) és a única mulher com quem eu gostaria de morrer” (AC, 1981, p. 145); “Nunca pensei que tanto nos tivéssemos confundido, que tanto houvéssemos procurado ser um só” (AC, 1981, p. 149). Entretanto, o amor é aniquilado por forças exteriores. Desse modo, a libertação da amada mencionada pelo narrador – “principias a libertarte” (AC, 1981, p. 144) – só ocorrerá através da morte – pois que a jovem se suicida após saber da morte do soldado – e em termos discursivos, uma vez que, através do fantástico, subvertem-se as regras de verossimilhança para que se possa reencenar o amor e a união do casal enfim liberto: “E finalmente deito-me a teu lado. Não sei se bem a teu lado ou se dentro de ti” (AC, 1981, p. 159). Nesse sentido, procuro complementar a afirmação de José Martins Garcia que encontra em “Os amantes” o final de um ciclo no que tange à posição do narrador. Para o autor, o narrador que, no conto de abertura do livro, está ao lado da mulher, passa, em “Os amantes”, para o seu interior. 129 Acredito, desse modo, que todos os contos se configuram como uma caminhada que conduz a este interior: a mulher é passagem para o inconsciente, é enigma para decifração, é amiga que possibilita a continuidade da caminhada, é amante que morre pelo outro... Ela é caminho de partida e local de chegada. Diante da Mulher o homem sempre se encontrará em atitude de devoção: Já estou ajoelhado ao pé de ti. Agora compreendo que se compare à cor do ébano a cor de cabelos como os teus, que se compare à cor do âmbar a cor que tem a tua pele. E digo „âmbar‟, para ver se te acordo; e digo „ébano‟ para ver se te comovo. Olho-te os beiços e digo „morango‟. Olho-te os peitos: e digo „noite‟, „roda da noite‟ a cada um. Olho-te o sexo: repito „noite‟, uma vez mais. (AC, 1981, p. 158) A mulher já não é aquela eterna heroína romântica, condicionada pelo arrebatamento da paixão e incitada pelos impedimentos do mundo. Como afirma Eduardo Prado Coelho (1981, p. 178), “Das mulheres ficar-nos-á a memória de sua inacessibilidade”, sua aura de mistério, de enigma: veja-se que apenas se sugere, mas em momento algum é revelado o motivo das escolhas dessas mulheres. As mulheres na obra do autor não são submissas, e se entram no jogo da submissão é de modo inteiramente consciente que jogam como artifício de sedução. Elas se “expandem” e se “multiplicam”, se “anulam” e se “recompõem”, fazem parte do jogo de espelhos. São evocadas no sonho (“Nem tudo é História”), na memória (“A boca”), na ausência (“Os amantes”). São relembradas no momento de desespero (“O viúvo”), são independentes (“Ao lado de Clara”), são cúmplices (“Amanhã recomeçamos”), são fonte de 130 conhecimento (“Trepadeira submersa”) e são caminho para a morte (“Agora que nos encontramos”). Nesse sentido, reitero minha afirmação de que o relacionamento amoroso dentro da obra davidiana é uma proposta eticamente comprometida em termos de conhecimento e de troca de experiências. Segundo Maria Rita Kehl, “mesmo sabendo que a natureza última do desejo é da categoria do impossível, do absoluto, do interdito – que são três maneiras de dizer a mesma coisa –, não é assim que se dá nossa experiência cotidiana como sujeitos desejantes” (1990, p. 363). Os sujeitos, ao se envolverem, se entregam à relação amorosa, assumem aquilo que a psicanalista chama de “fome de mundo”: “A alegria da fome (...) não é a antecipação da hora em que não teremos mais fome, hora grau zero da alegria, mas a própria alegria de desejar, de ter desejos e enunciá-los, ou, como se diz, de viver por eles” (1990, p. 366). É por isso que os amores, pelo menos ao longo das narrativas de Os amantes, são amores desejados. Veja-se o afloramento do inconsciente e a necessidade de ser amado referenciados no primeiro conto do livro. Segue-se a isso não a desistência de tudo, mas a necessidade de recomposição pessoal para um possível reaprendizado amoroso em “O viúvo”. “Agora que nos encontramos” também encena essa eterna busca, essa “fome de mundo” nunca saciada nos vários encontros amorosos fugidios vividos pelo sujeito. Ou seja, embora deixe evidenciada a questão da busca, a narrativa está na contramão das outras, uma vez que a regente da ação é a morte, radicalização do impulso erótico na continuidade absoluta. 131 Todas as outras personagens femininas existentes são igualmente alvo do desejo (masculino ou feminino), e em verdade o que torna tão interessante a leitura do livro de contos é o modo diferenciado como o amor percorre todas as histórias e nelas se insinua. Ao mesmo tempo que está ligado ao desejo, o amor também se relaciona ao saber. Apesar de não tratar especificamente dos contos aqui analisados, Vasco Graça Moura entende que na poética de David MourãoFerreira, “o amor, para que seja um modo de revelação, deve conhecer vários estádios: o desejo, a ausência, a consumação, o erotismo, a crueldade, a decepção, o adeus, a intuição do tempo e da morte” (MOURA, 1978a, p. 39). Desse modo, não se pode deixar de pensar que as mulheres representadas no universo da prosa davidiana são também o caminho que conduz o sujeito à aquisição de conhecimento. Múltiplas, as mulheres representadas em Os amantes possuem, contudo, algo em comum: o que se viu uma vez ali será visto novamente em outra história. Daí o jogo de espelhos, daí a eterna errância, que, nas palavras de Roland Barthes, é marca da fatalidade amorosa: Apesar de que todo amor é vivido como único e que o sujeito rejeite a idéia de repeti-lo mais tarde em outro lugar, às vezes ele surpreende em si mesmo uma espécie de difusão do desejo amoroso; ele compreende então que está destinado a errar até a morte, de amor em amor. (Barthes, 2000, p. 130) 132 2.2.2. A magia das cidades Dizia anteriormente que, em Os amantes e outros contos, as cidades são muitas, mas se encontram diluídas ou con-fundidas dentro da atmosfera de sonho que reveste as histórias. A marcação espacial, apesar de muitas vezes incluir a nomeação, rejeita, por vezes, pela fusão fantástica, a individuação da cena, de modo que ouso dizer que a cidade, assim como a mulher, constitui-se muitas das vezes como enigma, como domínio do ilegível, do inapreensível; outras, como extensão dos personagens e do traçado que desenham ao longo da própria história, aquilo que Italo Calvino assinala como o “emaranhado das existências humanas” (CALVINO, 1990, p. 85), e que se contrapõe ao traçado geométrico de qualquer cidade. Veja-se o conto “Ao lado de Clara”, no qual o percurso labiríntico pelas ruas de Roma se confunde a todo tempo com a perturbação do protagonista, fascinado e embriagado pelo desejo e pela impossibilidade de sua realização. Os personagens de Os amantes se deslocam em espaços fragmentários, cambiantes, cujas fronteiras são difíceis de precisar. A maioria dos contos recorre ao procedimento do constante deslocamento espacial, apontando para aquilo que poderia chamar de desenraizamento dos personagens, pois que não há, a não ser em “O viúvo”, uma alusão à pertença ao local onde se desenrolam as histórias. Nos deslocamentos pelos diferentes espaços de Os amantes não há exatamente uma flanerie, há sim uma viagem aos domínios do inconsciente. 133 Não posso me furtar a assinalar que embora o espaço predominantemente europeu se delineie ao longo de muitos dos contos, a obra davidiana não deixa de remeter a lugares remotos, idílicos, quase que „parados‟ no tempo. A geografia da obra é regulada por um saber que diz respeito à concepção de cada uma das personagens e à própria cartografia afetiva, a uma errância também autoral pela Europa. Os espaços e conseqüentemente as cidades na obra davidiana são os lugares percorridos e transcritos na atmosfera desse outro “sentimento dum Ocidental” (VERDE, 1982). Nas poucas páginas que constituem Os amantes, é possível senão ver, pelo menos entrever, “Madrid, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o mundo!”. Em “Nem tudo é História” só é possível verificar primeiramente os espaços do inconsciente que aos poucos vão cedendo o lugar ao momento final, tendo em vista que se trata de um instante-revelador, no qual poderá o leitor finalmente chegar a uma interpretação acerca dos motivos que conduzem o protagonista nessa viagem onírico-fantástica. Nesse sentido, o pequeno café em Saint-Germain, onde o pai do protagonista é assassinado a tiros, e a rua, onde desmaia a mãe antes de ele nascer, se configuram como locais de morte, como no poema “Romance de Granada”, em que o eu-lírico se vê diante das “carpideiras” do vento que vêm em busca do poeta (Frederico García-Lorca), voz que insistentemente em vida lutou contra o conservadorismo do governo espanhol. De qualquer forma, tanto o protagonista do conto quanto o personagem homenageado no poema são vítimas da violência que tomou conta de suas vidas. E as cidades se configuram, ao final de cada um desses 134 textos, como os lugares onde só resta o “odor de fuzilamentos” (“Romance de Granada”, 2001a, p. 291). Em “O viúvo” a história se passa numa ilha em Portugal, imagem que remete à própria figura de Adriano, o homem-ilha em estado de eterna viuvez. O fato de este ser o único conto a ter uma ilha em Portugal como local para o desenrolar das ações não parece de todo inusitado pois em uma entrevista já referida ao longo deste trabalho o autor anuncia que a escolha de um espaço para o desdobramento das ações em Os amantes dizia respeito à busca de uma dimensão de sonho que, à época da escrita, não existia em Portugal. Desse modo, David Mourão-Ferreira sinaliza, assim como Cesário Verde já constatara há um século de distância, o desagrado em face desse sentimento de melancolia tão peculiar à atmosfera portuguesa. Ao contrário de Cesário, que faz de sua melancolia pressuposto para a escrita de seu poema, David Mourão-Ferreira opta por representar a maioria das ações fora de Portugal, num espaço europeu, sintonizado com a modernidade já então por muitos vivenciada. Nesse sentido, a escolha de uma ilha em Portugal para ser o espaço da ação ficcional em “O viúvo” parece alinhada à “soturnidade”, à “melancolia” e “à constante maresia” que circundam a vida do protagonista. Constrói-se, em “A boca”, toda uma geografia imaginária, e por isso mesmo altamente poética, para dar conta da dimensão de sonho que envolve a relação de Rainer e Rossana. O arrebatamento da paixão que os une é acompanhado pelos saltos imaginários, de cidade em cidade. Rossana é, para Rainer, a mulher devoradora, que o faz “perder os sentidos”, a mulher cosmopolita, que o faz perder-se em diferentes espaços. Eurydice, na sua 135 “redoma de silêncio”, apesar da aparência e do gesto, também possui a voracidade peculiar às mulheres fatais, uma vez que, “devagar avança” em direção ao homem passivo e, como afirma o narrador, “expectante”. Nesse texto, as mulheres e suas identidades se confundem com o local ao qual pertencem. Rossana é a européia, mulher urbana, culta, cosmopolita, por isso mesmo, estar ao seu lado é o mesmo que viajar por toda Europa. Já Eurydice é a mulher-ilha, silenciosa, enigmática, que remete aos primórdios míticos da civilização. Ambas se tornam gigantescas diante de Rainer assim como cidades podem se tornar deslumbrantes e desnorteadoras diante do olhar estonteado do viajante. Poderia mesmo lembrar Anastácia, cidade evocada por Italo Calvino no livro As cidades invisíveis: “A cidade aparece como um todo no qual nenhum desejo é desperdiçado e do qual você faz parte, e, uma vez que aqui se goza tudo o que não se goza em outros lugares, não resta nada além de residir nesse desejo e se satisfazer” (CALVINO, 2004, p. 16). E como ambas as mulheres têm a força de uma cidade sedutora, como ambas são a mesma força diante do masculino, poderia mesmo lembrar um poema de David Mourão-Ferreira sobre a cidade de Éfeso: “Dizes coisas peremptórias/ mas quase sempre inexactas/ ó corpo que és só o sósia/ de outro que trago na alma” (“Romance de Éfeso”, 2001a, p. 309-310). Desse modo, a boca que se encontra na anca de Rossana, metáfora do desejo, é a mesma que conduz Rainer até a outra lembrança, “corpo sósia”, que é Eurydice, mulher ausente, mas viva na memória do protagonista. Em contraposição a essa Europa de sonho, de estonteante e imponente presença, está Lisboa, cidade em que, para Adriano, morreram todas as 136 pessoas suas conhecidas. Nesse sentido, a alusão melancólica a Lisboa dialoga com a presença dessa cidade no poema “Numa Lisboa assassinada”, lugar onde o protagonista, “se esconde das pessoas com quem cruza”, onde “se sepulta sob os escombros de um futuro” que parece de todo perdido, onde os “sonhos são procurados em vão”.37 Essa alusão a uma Lisboa tão lúgubre e melancólica vai ao encontro muitas das vezes daquilo que se conhece da cidade mais citada poeticamente no universo davidiano, face de muitas outras faces, onde Tejo e desejo deveriam sempre fazer rima. Contudo, o que se faz notar em Os amantes é a quase ausência dessa cidade, um silêncio por isso mesmo quase perturbador. Se Lisboa está presente em “O viúvo” não é de modo positivo, assim como acontecerá em muitos dos poemas do escritor, nos quais é retratada como “cidade triste do fado” (“Romance da Beira-Tejo”, 2001a, p. 27), cuja atmosfera é preferencialmente noturna; mundo em que a lua, ícone do romantismo e porta de entrada para um possível erotismo que poderia se configurar nas páginas de Os amantes, se transforma em “holofote da ilusão/pelo turismo alugado” (“Fado para a lua de Lisboa”, 2001a, p. 133). Em Os amantes, assim como na obra poética davidiana, uma crítica dura se faz pela ausência aqui e pela presença insistente lá da “capital encarcerada” – e por isso apenas referida de modo distante no espírito onírico que emerge em Os amantes –, da “capital decapitada” (“Capital”, 2001a, p. 112), tão próxima do tempo obscuro de ditadura em que David Mourão-Ferreira viveu. 37 O poema pertence ao livro Os ramos e os remos, publicado em 1985. É constituído de três estrofes. Transcrevo aqui a primeira delas: “Porquê o sono/ que nunca durmo/ De que me escondo/Com quem me cruzo/ Sob que escombros/de que futuro/me reencontro/ou me sepulto/Que mar ao longe/Que ruas sulco/Por onde rondo/Que céu Que burgo/este que em sonhos/em vão procuro” (2001a, p. 346). 137 Essa mesma cidade, metáfora de Portugal, é representada no romance Um amor feliz (1986), a ser analisado no próximo capítulo. Não se trata da mesma Lisboa dos tempos da ditadura repudiada e por isso quase invisível em Os amantes, e sim de uma cidade pós-revolução, mas nem por isso menos melancólica aos olhos do narrador do romance. Sinal de que a mudança dos tempos não coincidiu com uma mudança eficaz dos rumos das mentalidades... É o que se verá no capítulo a seguir. 138 3. Um Amor Feliz: ode ao amor e à escrita O modo de praticar as obsessões é o seguinte: fazê-las alcançar a unidade de uma obsessão mestra, constituí-las em mito básico. Porque é necessário o mito como uma forma concreta e orgânica. Forma da vida, não ilustração mental ou ideológica. Ele corresponde a uma experiência íntima e simultaneamente objectiva. O poder de tornar as obsessões, que são experiências enérgicas do mundo exterior e interior, em formas tendentes a dispor-se numa forma fundamental, isso é o acto por excelência poético. Dele deriva uma visão pessoal do mundo, visão decerto radical, intuitiva, uma Weltanschauung, com a ordem interna de uma cosmogonia. Herberto Helder A epígrafe extraída da obra Photomaton & Vox, de Herberto Helder, remete ao “ato poético por excelência”; ato que se origina da disposição de obsessões em uma forma reconhecível, forma estética, que se poderia entender como estilo, modus operandi lingüístico, que torna única a obra e seu autor. Chama a atenção, no trecho que serve de epígrafe para abertura deste capítulo, esse duplo aspecto do ato criador: uma “experiência” que engloba de modo concomitante a objetividade e a subjetividade. Interessa-me aqui em particular esta afirmação, pois que remete a uma questão – já pontuada na introdução desta tese e aqui retomada – que Antoine Compagnon (2001) assinala como uma das mais controversas dos estudos literários: o papel do autor e sua relação com a obra de arte. No livro Demônio da teoria, no capítulo cujo tema é “o autor”, o teórico francês trabalha a partir da oposição entre duas correntes que marcaram as tendências da teoria literária no século XX: uma mais antiga, relacionada ao historicismo, que, a fim de entender melhor a obra, extrapolava as fronteiras do texto em si para, a partir de fatores exógenos, como o contexto histórico no 139 qual o autor está inserido, sua ideologia, seus laços sociais, políticos etc., tentar entendê-lo e explicá-lo. A outra corrente, mais moderna, em voga principalmente a partir dos anos 60 e no decorrer da década seguinte, desapegou-se totalmente de tais fatores exógenos, estipulando que um texto só deveria ser interpretado a partir do seu corpo físico, da sua textualidade. Ou seja, para esta corrente, o autor deveria ser destituído de paternidade em relação ao texto – já que ela “simbolizava o humanismo e o individualismo que a teoria literária queria eliminar dos estudos literários” (COMPAGNON, 2001, p. 48) – quando o que estivesse em discussão fosse a significação de determinada obra. Antoine Compagnon realiza um longo percurso que vai dos estudos historicistas até as teorias estruturalistas e pós-estruturalistas, fazendo um balanço das variadas correntes da teoria literária. De acordo com o crítico, no que tange à autoria, o historicismo aposta na “intencionalidade” autoral e na importância que os elementos exógenos, como os contextos social e político, possuem na construção da obra literária. O teórico francês acena, nesse caso, para o perigo de se querer reduzir a interpretação de uma obra às relações que ela mantém com o contexto em que originalmente fora produzida, o que seria de todo impossível até pelo simples fato de o referido contexto já não ser inteiramente recuperável. Portanto, analisar uma obra levando em consideração a tão questionada intencionalidade autoral e o contexto em que tal obra foi escrita requer uma busca consciente, no corpo textual e na obra do autor, de elementos que conduzam a uma interpretação que possa efetivamente ter esteios seguros no nível do significante. 140 Em contrapartida, se a corrente moderna dos estudos literários por um lado percebeu o perigo existente ou o que haveria de redutor numa interpretação do texto a partir da hipótese de seu contexto original, por outro radicalizou essa postura, destituindo o autor de qualquer paternidade em relação à obra, desvinculando pois a obra criada do sujeito que a cria. Como sublinha Antoine Compagnon, sua contribuição para os estudos literários estaria sobretudo no reconhecimento fundamental do lugar do leitor como produtor de significados. Após um balanço dessas teorias, o crítico aponta com insistência o paradoxo de que as correntes modernas e radicais nunca conseguiram de todo eliminar o lugar do autor nos estudos literários. Quando estas remetem, por exemplo, ao método das passagens paralelas, de que fazem uso razoavelmente freqüente, revelam uma contradição intrínseca, pois, dirá o crítico, “quando, para esclarecer uma passagem obscura de um texto, prefere(m) outra passagem do mesmo autor a uma passagem de outro autor, testemunha(m), junto aos mais céticos, a persistência de uma certa fé na intenção do autor” (COMPAGNON, 2001, p. 68). Desse modo, o que o texto de Antoine Compagnon parece reintroduzir é justamente o fato de que a história da teoria literária nunca efetivamente aboliu de todo a importância do autor, compreendendo que o ato da criação é precedido, como afirma Herberto Helder, de uma experiência íntima, de uma Weltanschauung, que se torna objetiva a partir do momento em que passa a se organizar dentro de uma racionalidade ordenada, a que se pode chamar de cosmogonia da obra. 141 Ao lançar um olhar atento para a obra davidiana, vejo-me obrigada a retornar ao debate, e sou levada a concluir que o autor português, tendo vivido historicamente a confluência de ambas as tendências teóricas, nunca deixou de reivindicar seu lugar de autor no campo da ficção, fazendo da questão um jogo delicado que se delineia nas páginas de seus contos e de seu romance. Com David Mourão-Ferreira, por exemplo, os jogos de amor que se encontram em sua ficção dizem respeito não só ao endeusamento do corpo feminino e dos jogos eróticos, experimentados ou imaginados pela instância autoral, mas também se constituem como via de acesso para uma teorização da questão da escrita e do lugar do autor, concebendo também o texto e o trabalho criativo com ele como um jogo erótico inerente a um outro tipo de amor – referente não mais à mulher mas sim à escrita. Tanto os jogos de amor quanto os jogos de escrita estão presentes na sua obra de modo obsessivo, caracterizando-se como marcas indeléveis de seu fazer literário. Neste capítulo, começo portanto por relembrar o início da trajetória do autor, David Mourão-Ferreira, no cenário literário português, quando da publicação da revista Távola Redonda. Acredito que a sua participação como um dos editores dessa revista terá sido importante para seu percurso como escritor, uma vez que muitas formulações e posicionamentos do grupo de artistas que nela se reuniam podem ser revisitados quando da leitura de suas obras. Desse modo, não recuso o fato de que recolho fatores exógenos que me podem conduzir a um melhor entendimento da obra. O contexto histórico à época em que o autor português começa a se firmar entre outros tantos nomes 142 na literatura portuguesa é de suma importância. É o que se percebe quando o que está em jogo é a descrição (ou a opção pela supressão) do tempo em que os personagens estão inseridos, ou mesmo a descrição do temperamento e do posicionamento de cada um desses personagens em relação a esse mesmo tempo. Nesse sentido, julgo que tanto o livro de contos Os amantes quanto o romance Um amor feliz são modos de expressão da época em que foram escritos. E por isso, na minha própria entrada crítica no universo romanesco davidiano, através da leitura de Um amor feliz, não escondo privilegiar, num primeiro momento, essas relações da história pessoal e do contexto da produção apontando como o autor, na referida obra, não abre mão de tecer um minucioso desenho da sociedade e da política portuguesa já após o fim do sonho revolucionário vivido no 25 de Abril. A leitura feita no capítulo anterior sobre Os amantes, assim como a que aqui será feita sobre Um amor feliz, considerou, portanto, de um lado, a recolha de aspectos históricos ligados à produção da obra e à formação do autor e, de outro, a minha inserção de leitora no tempo presente, que escreve com um afastamento de cerca de vinte anos em relação à confecção da obra, e, com isso, o meu lugar de produtora de novos significados em face do texto lido. Assim, retomo Antoine Compagnon quando se refere à formulação de HansGeorge Gadamer no que diz respeito aos pressupostos para a interpretação de um texto: Toda interpretação é (...) um diálogo entre passado e presente, ou uma dialética da pergunta e da resposta. A distância temporal entre o intérprete e o texto não precisa ser preenchida, nem para explicar nem para compreender, mas com o nome de fusão de horizontes torna-se um traço inelutável e produtivo da interpretação: esta, como 143 ato, por um lado, faz o intérprete ter consciência de suas idéias antecipadas, e por outro, preserva o passado no presente. A resposta que o texto oferece depende da questão que dirigimos de nosso ponto de vista histórico, mas também de nossa faculdade de reconstruir a questão à qual o texto responde, porque o texto dialoga igualmente com sua própria história. (Compagnon, 2001, p. 64) Apesar de o foco deste capítulo ser Um amor feliz, voltarei sempre que julgar oportuno ao livro Os amantes e outros contos e também a outras obras do autor português numa aposta evidente na validade do método das passagens paralelas. Como já havia sinalizado, iniciarei minha viagem pelo romance a partir da crítica social que, mesmo não sendo a mola propulsora do livro, assume importância particular no que se refere à constituição do caráter de Fernão, personagem principal do romance. Em seguida, discutirei os aspectos da obra que mais a aproximam da modernidade e que denunciam a sintonia da obra davidiana com as questões do seu tempo. Refiro-me à questão da auto-referência; à insistência do autor na produção de elementos intratextuais; à opção pela prosa poética e pela intertextualidade como valorização e reavaliação da tradição; e ao próprio jogo especular entre amor e escrita que, dentro do romance, acabam por se constituir como reflexos um do outro. 3.1. David Mourão-Ferreira: cavaleiro da Távola Redonda Embora já tendo publicado diversos artigos e poemas em jornais e revistas,38 só em 1950, quando passa a dirigir e a editar, com António Manuel 38 Nesse sentido, o livro David Mourão-Ferreira: a obra e o homem, de José Martins Garcia, é de suma importância, tendo em vista que oferece uma biografia bastante detalhada do escritor. 144 Couto Viana e Luiz de Macedo, a revista de literatura Távola Redonda, David Mourão-Ferreira inicia o caminho que o conduzirá à conquista de um lugar merecido nos estudos de literatura portuguesa. De acordo com António José Saraiva e Óscar Lopes (2001, p. 1.064), a revista representava uma das “formas de reacção contra a tendência de realismo social”. Todavia, é importante assinalar que, convivendo com diferentes estéticas e concepções sobre o fazer literário, os editores optaram por um não comprometimento com a escrita de um conteúdo programático de defesa de um determinado posicionamento estético e/ou político: “Não há (...) no fascículo 1 de Távola Redonda um texto propriamente manifestário, programático” (MARTINHO, 1996, p. 105). Ao contrário disso, a Távola procurou constituir-se em espaço de reflexão e de aceitação das diferentes estéticas, prescindindo de uma opção valorativa por tal ou qual orientação literária. Ao fazer uma síntese dos traços característicos da década em Portugal, Fernando J. B. Martinho, no livro Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50, cuja dedicatória é feita a David Mourão-Ferreira, aponta o afastamento em relação ao neo-realismo enquanto tendência hegemônica do período anterior, devendo, a respeito dos que se situam na continuidade desse movimento, falar-se antes de uma evolução, que responde a novas condições socioculturais (...) [e] a valorização do poético (...). Quanto à atmosfera mental (...), pode-se dizer que o cepticismo perante as utopias, o pessimismo, por um lado, e a acentuação da singularidade, da individualidade, frequentemente derivando para as formas extremas de solipsismo, por outro, é que lhe dão o tom. (Martinho, 1996, p. 16) A partir da leitura do livro descobri que David Mourão-Ferreira “Em 1942, (...) frequenta (...) o Colégio Moderno e é no jornal a cargo dos estudantes do referido colégio – Gente Moça – que publica os seus primeiros artigos” (1980, p. 21). Também é a partir da leitura desse livro que descubro quando e onde o autor publica seus primeiros poemas, ano que coincide com sua entrada no curso de Filologia Românica da Faculdade de Letras de Lisboa: “Em 1945, (...) publica seus primeiros poemas na revista Seara Nova (n. 927, de 19-5-45) (...)” (1980, p. 22). 145 Esse afastamento do neo-realismo, no entanto, não significa que os novos rumos assumidos pelos escritores dessa década, em particular David Mourão-Ferreira, serão de total distanciamento das questões sociais. Será antes a sinalização para a necessidade de uma nova abordagem dessas questões. Nesse sentido, repito aqui, mais uma vez, que a escrita davidiana justamente por se afastar de uma linguagem moralizante e pedagógica se coloca de modo ubíquo, com o olhar voltado ao mesmo tempo para o futuro – em termos de preocupação com a estética, ou seja, com a literatura e o fazer literário –, e para o passado, pois que não prescinde e reconhece o valor da tradição. Ao mesmo tempo, a obra do escritor possui traços daquela “atmosfera mental” mencionada por Fernando J. B. Martinho. Exemplo disso é a valorização do poético e da individualidade que se constitui marca importante no que diz respeito à sua obra. A década de 50 em Portugal e no mundo é marcada pela repressão em países onde dominava a ditadura, pela crise colonial, pelo perigo atômico, pela guerra fria. Tudo isso é sentido e vivido pelo poeta. De acordo com Fernando J. B. Martinho (1997, p. 169), “isso justifica a presença na sua lírica dos anos 50 de uma poesia apocalíptica, que, aliás, e como seria de prever, se transforma (...) num topos geracional”. No entanto, a história muda e com ela o artista. Nos anos 60 o retorno do sonho marxista de revolução e liberdade justifica em alguma medida a “atmosfera de sonho” do livro Os amantes, referida pelo próprio autor como uma opção consciente.39 Na década de 70 o vento promissor de um 25 de Abril regado a cravos vermelhos e a promessas de um 39 Ver o tópico intitulado “Os descaminhos do fantástico” no capítulo anterior desta tese. Nele, há uma citação retirada de entrevista de David Mourão-Ferreira (Colóquio Letras, 145-146, p. 47). 146 novo país seria, para ele, ainda cedo para escrever um romance, mas de qualquer modo a produção artística e intelectual do autor sobressaiu principalmente no campo da crítica. Em 80, a desilusão e a tristeza em face da edificação de uma democracia frágil e de um governo corruptível serão alvo de uma arrebatada visão crítica. Beatriz Berrini, no artigo intitulado “A importância de ser Távola Redonda”, acentua o caráter diversificado da revista, nascida após fecundos debates entre os escritores que nela publicaram: Colocando-se contra as exigências autoritárias do movimento neorealista, a Távola foi a princípio imaginada sobre outra denominação: Arame Farpado. O título seria acompanhado de uma epígrafe de Afonso Lopes Vieira, da Nova Demanda do Graal, que fazia alusão às pessoas que entram na poesia como rinocerontes num jardim. A intenção polémica era por demais evidente e percebeu-se a necessidade de ultrapassar tal atitude. Foi António Manuel Couto Viana quem propôs Távola Redonda – denominação de imediato aceita por todos que viam na revista um espaço aberto que rejeitava hierarquias e imposições limitadoras: espaço plural, espaço livre, espaço poético. (Berrini, 1985, p. 6) A metáfora da mesa redonda, onde todas as diferenças entre os sujeitos (escritores) podiam conviver, era evidente. Eclética desde a sua primeira publicação, a revista contemplou os mais variados nomes artísticos pertencentes aos mais diferentes posicionamentos estético-ideológicos tornando-se, como constata Beatriz Berrini (1985), de modo paradoxal, uma revista extremamente “revolucionária” devido ao seu caráter agregador. Ao longo do artigo, a autora defende uma filiação nítida da Távola ao movimento de Presença: “Parece-me flagrante a intenção de manter os liames poéticos com o passado – o que se faz através da via presencista (...)” (BERRINI, 1985, 147 p. 12 e 13). Ou seja, no que diz respeito à geração de 50, Beatriz Berrini acena como característica para a existência de um “vacilar entre a tradição e a revolução” (p. 12) – o que ratifica uma tendência particular de evocação da tradição, que se configura como topos recorrente na obra de David MourãoFerreira. Para além disso, a afirmação a respeito da conexão entre Távola e Presença acena para a revalorização do lirismo, característica marcante da cultura portuguesa em geral e da obra de David Mourão-Ferreira em particular. Ainda há que se levar em consideração que se o entendimento de modernidade para alguns se faz em termos de ruptura, não serão “todos os grupos da geração de 50 (...) que compreenderão a modernidade do mesmo modo. Os poetas que se reúnem em Távola Redonda, por exemplo, fazem dela um entendimento em termos de equilíbrio” (MARTINHO, 1996, p. 103). Desse modo, a relação com a Presença acena para uma opção de retomada, rearticulação. Ao mesmo tempo não simboliza a total recusa dos valores neo-realistas em voga, mas sim um redimensionamento destes. Fernando J. B. Martinho aponta justamente para este caminho diferente trilhado pelos editores da revista, lembrando que a relação entre Presença e Távola assinala a necessidade do resgate de valores deixados de lado pelos neo-realistas em nome de um projeto ideológico mais contundente. Quanto ao „magistério de certos presencistas‟, é ele comum a diversos autores que (...) põem em causa o grupo que detém o poder simbólico no campo literário, i.e., o grupo neo-realista, em nome dos valores tradicionais na esfera ideológica. Como já tivemos oportunidade de observar, a rejeição a determinados valores implica, em geral, o enaltecimento de outros (...), frequentemente os que a geração neste momento contestada pôs de parte. Os poetas da Presença tinham sido precisamente o alvo privilegiado dos ataques neo-realistas por concentrarem as suas atenções nos problemas do 148 „eu‟ ou nos grandes conflitos metafísicos, e assim se alhearem das questões que agitavam o mundo dos homens e da conseqüente necessidade de transformação. São eles, pois, que, em larga medida, vão servir de modelo aos que por cepticismo ou posição ideológica olham com suspeição as preocupações sociais do neorealismo, e trazem à boca da cena as tensões interiores ou uma dramática relação com o divino. (Martinho, 1996, p. 104) Fernando J. B. Martinho, que realiza, no seu texto, um balanço dos textos e dos autores que publicaram no periódico, acredita que mesmo não admitindo a existência de um conteúdo programático, a revista se posiciona “contra” a geração neo-realista a partir do momento em que valoriza a preocupação com os aspectos estéticos da obra. Embora concorde com o crítico a respeito da constatação da pouca importância votada aos aspectos estéticos pelos neo-realistas da primeira hora, acrescentaria que essa aparente recusa de comprometimento estético pode indicar, por parte dos integrantes da Távola, a necessidade de uma rearticulação estética dos valores sociais. Desse modo, a metáfora da mesa redonda e do lugar igual que ocupam os artistas-cavaleiros, a meu ver, é muito bem pensada dentro do projeto da revista, tendo em vista que indica não a reação a este ou àquele movimento, mas sim a aceitação da variedade e da alteridade. De acordo com as próprias palavras de David Mourão-Ferreira, em entrevista ao Diário Popular (apud MARTINHO, 1996, p. 110), acerca desse posicionamento: – Claro que se toma posição. Mas uma posição adentro do campo estético, note-se. Fartos de confusões andamos todos nós! E, mesmo assim, preferiremos, em vez de uma posição polémica, uma atitude de crítica serena e compreensiva. (...) 149 O panorama político e literário português àquela época era o mais incerto possível, ficando os escritores muitas das vezes à deriva diante dos inúmeros caminhos a seguir: Alguns poetas pautavam suas composições pelos rumos ideológicos no Neo-Realismo. Outros tentavam libertar a poesia de cerceamentos a ela estranhos, afirmando-a livre e despojada, recuperando desta forma os liames vitais com a tradição. Outros, ainda, deixando-se seduzir pelas recentes descobertas poéticas, vozes novas e novos caminhos, acolhiam efectiva e afectivamente, com entusiasmo e sem preconceitos, poemas de outros continentes e/ou línguas. Sem mencionar raros e sensíveis espíritos, atentos a sugestões inovadoras: a conjunção da palavra com a imagem, a desestruturação do discurso, da frase, e mesmo, da palavra; a invasão da poesia pelo sonho e pela loucura, os recônditos e sufocados instintos libertos. Um fervilhar surdo, vital, águas prestes a romper os diques, as amarras das naus enfim soltas para as insuspeitadas navegações da poesia – percursos inaugurados (alguns) pela poesia dos heterónimos pessoanos, ainda não de todo assimilados, e pelas demais vozes do orfismo, e de outros movimentos poéticos ecuménicos. (Berrini, 1985, p. 15 – grifos meus) A geração Távola Redonda poderia ser ingenuamente vista como inconstante, volúvel, inconsciente, pouco séria. No entanto, não à toa reuniu 20 números e durou quatro anos (1950-1954). Ao contrário do que se poderia supor, a revista entrou para a história da literatura em Portugal como representante de uma geração extremamente consciente da importância da poesia e da relação entre escrita e literatura. Ao mesmo tempo, agrupou em torno de si escritores oriundos de diversas gerações e nacionalidades – ou seja, abriu as portas para o novo, para o Outro, uma vez que em suas páginas concretizaram-se também outras vozes africanas e brasileiras –, voltou-se para a tradição reconhecendo o seu valor e procurando nela as representações mais fecundas de sensibilidade estética, como o lirismo amoroso – uma das 150 heranças mais importantes da literatura portuguesa –, e a voz pessoana, passo fundamental para conscientização da importância do lugar do „eu‟ no trabalho com a escrita. Muitas dessas características sobreviveram na obra de David Mourão-Ferreira, o que permite concluir que sua atuação na Távola foi experiência imprescindível para o desenvolvimento de toda sua obra. O afastamento consciente da fórmula militante neo-realista; a valorização do poético e sua filiação ao lirismo português, o que se evidencia na forma e no conteúdo de toda sua obra; a realocação de sua literatura dentro de um contexto europeu e não exclusivamente português; a experimentação de recursos narrativos pouco tradicionais e ao mesmo tempo a insistência em articular palavra e imagem, foram todas experiências iniciadas ou pelo menos antevistas no trabalho por ele iniciado como um dos cavaleiros da Távola Redonda. David Mourão-Ferreira foi um dos autores mais atuantes da revista, tendo sido dele a idéia de criar um periódico, como se pode inferir da leitura de Fernando J. B. Martinho (1996, p. 153): Quando historiamos (...) a fundação de Távola Redonda, não deixamos de nos referir ao bom acolhimento que, em Lisboa, em 1949, António Manuel Couto Viana e Luiz de Macedo dispensaram à idéia apresentada por David Mourão-Ferreira com vista à criação de um „jornal de poesia‟. Soube assim trazer para sua obra a tradição e a inovação – coabitação imprescindível para o nascimento de uma poética inovadora. Não é difícil entender o motivo de alguns críticos de sua geração não reconhecerem a existência de um projeto político na poética de David Mourão- 151 Ferreira, uma vez que à primeira vista muito da sua obra parece ter recebido influência direta do seu posicionamento como diretor da Távola, que afinal “não [foi] um periódico criado para provocar escândalo, sacudir o burguês bem instalado na vida, abrir insuspeitados horizontes à poesia” (BERRINI, 1985, p. 12). Além disso, Eros se engendra com força avassaladora na obra do escritor, o que com alguma freqüência pode gerar uma leitura de sua obra que considere unicamente os jogos de amor. Fato é que são inúmeros os artigos e livros que colocam o „amor‟ como centro da obra davidiana e não como uma das facetas da mesma: um dos caminhos possíveis no labirinto da escrita do autor. Se Beatriz Berrini refere a um constante oscilar entre tradição e revolução quando o assunto são os poetas da Távola, Fernando J. B. Martinho aponta no mesmo sentido para a integração David Mourão-Ferreira a um grupo de poetas que “procurou conciliar os valores da tradição e os valores da modernidade” (MARTINHO, 1996, p. 142-156). Essa alternância, ou deambulação – que mais me parece opção conscientemente assumida do que oscilação de um sujeito indeciso entre tradição e revolução, em outras palavras, um outro modo de referir a modernidade – se presentifica em toda a obra davidiana, quer quando penso nos jogos de amor como um traço da tradição que permanece e caracteriza boa parte de sua obra, quer quando penso no seu posicionamento como autor e intelectual que, à medida que faz literatura, coloca em cena toda uma reflexão acerca do próprio fazer literário. 152 Embora não siga uma fórmula militante de cunho social-marxista para falar sobre sociedade portuguesa,40 a produção davidiana não deixa de demonstrar e de afirmar a todo tempo a importância da questão histórica na constituição da obra literária, fato este que pode ser constatado, na prosa, a partir da construção de personagens em quem o peso da história influencia de modo inegável sua trajetória, mas também na poesia, pois que na obra poética do autor existem inúmeros poemas em que a questão histórica está evidentemente delineada. Fernando J. B. Martinho assinala, a esse respeito, a importância que a própria poesia de David Mourão-Ferreira confere à “condição histórica do sujeito” (MARTINHO, 1996, p. 152).41 Nesse sentido, o cavaleiro manteve-se fiel ao projeto da revista: na poesia, o peso da tradição clássica, o gosto pelo fazer poético, mesclados a um projeto moderno;42 na prosa, a tradição e modernidade se mesclam, expressas através do intertexto, da alusão, da crítica social, das influências de diferentes escolas literárias que a todo tempo aparecem na obra. Para além disso, David 40 José Martins Garcia conforma, no livro David Mourão-Ferreira: a obra e o homem, o relacionamento do poeta David com vários escritores neo-realistas, como, por exemplo, Alves Redol, que promove a circulação clandestina de um poema intitulado “À Liberdade”. O poema era de autoria de David Mourão-Ferreira e funcionou como apoio à campanha a favor do general Humberto Delgado. Ver Garcia (1980, p. 28). A própria vida do autor foi influenciada por vários dos acontecimentos políticos ocorridos entre 1950 até fins da década de 70. 41 “(...) tal como já acontecia em Tempestade de verão, a condição histórica do sujeito, situado num país onde imperam o medo e a repressão, não deixa de ter reflexos em alguns textos, designadamente em „Fado para a lua de Lisboa‟ e „Litania de sombra‟. No primeiro, o poeta transpõe para uma forma poética tradicionalmente vocacionada para tratar os temas do amor, da paixão e do fatum, preocupações de um teor completamente diferente, com as quais, sem deixar de parte um ou outro lugar comum do género escolhido, como o da marginalidade boémia noturna, veementemente denuncia, por via de um motivo igualmente tradicional no fado, o motivo da lua, um estado de coisas na cidade que faz lembrar o „Santo Ofício‟ que no passado a desfigurou (...). No segundo, o eu lírico inscreve-se num „nós‟, no conjunto daqueles que, no país, se sentem „fora de tudo‟, à margem da História, „perdidos‟, e que não podem senão estar „contra‟ os que impuseram limites à liberdade (...)” (Martinho, 1996, p. 152-153). 42 Gastão Cruz em “O conceito de modernidade e a poesia portuguesa contemporânea” defende que alguns dos postulados da modernidade são, além da “renovação formal”, a “experimentação lingüística”, esta, sem sombra de dúvidas, uma das marcas dos textos davidianos (Cruz, 1999, p. 15). Em outro artigo do mesmo livro Gastão Cruz afirma já no título: “David Mourão-Ferreira, mestre de poesia” (Cruz, 1999, p. 96). 153 Mourão-Ferreira oferece, através das inovações em termos de técnica narrativa e do intratexto – jogo de espelhos, que se articula de maneira produtiva e fecunda transformando-se em marca registrada do autor –, caminhos para pensar sobre o sujeito da escrita e suas funções nesses tempos de sujeitos estilhaçados, de futuro incerto e ao mesmo tempo de pluralidade tão fecunda, a que chamamos modernidade. 3.2. Um Amor Feliz: contextualização Tanto o livro de contos quanto o romance de David Mourão-Ferreira sofreram as influências dos períodos históricos em que estão inseridos. Embora aparentemente desconectada do mundo à sua volta, por uma espécie de desnorteamento que o clima fantástico e algo surrealista dá a obra, a própria atmosfera de subversão e de libertação em Os amantes e outros contos parece estar embriagada da força e do “renovo” dos movimentos contestatórios dos anos 60.43 A crítica privilegiou no livro a aura de sonho, de non sense, de devaneio, que excede os próprios limites e deixa muitas vezes a questão política e social como pano de fundo ou, para melhor dizer, como a ponta de um iceberg que exige do navegante, no caso o leitor, a destreza para observar sua extensão. No que tange ao romance, o narrador interrompe sua história de amor para, em vários momentos, fornecer ao leitor o retrato de um tempo em que a Revolução de Abril em Portugal já era fato consumado, mas os caminhos a 43 Basta lembrar que na Europa foi a época dos movimentos estudantis e do aparecimento de partidos socialistas e comunistas em várias democracias européias. Ver Sousa Santos (2001, p. 26-27). 154 trilhar ainda pareciam obstaculizados em face de um descompasso em relação ao restante da Europa e de uma fragilidade democrática que parecia longe de chegar ao fim. Ou seja: na obra romanesca, a crítica política e social é mais dura e mais visível, a ponto de se tornar uma espécie de oponente em relação ao amor que se quer narrar. Um amor feliz é publicado em 1986 e o entrecho da ação se passa por volta da mesma época: “(...) naquela tarde do fim de Julho deste ano sem graça de mil novecentos e oitenta e picos (...) (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 93). Boaventura de Sousa Santos afirma que foi nesse período que “a solidez e a radicalidade do capitalismo ganhou ímpeto para desfazer o marxismo no ar e desta vez para o desfazer aparentemente com grande facilidade e para sempre” (SOUSA SANTOS, 2001, p. 29). Apesar de se construir fundamentalmente intramuros (o espaço dominante é um atelier de costas viradas para o mundo), o romance não deixa de enfocar o tempo histórico, retratando de modo muito particular os monetaristas dos anos 80. A obra trata de uma relação amorosa extraconjugal entre um escultor e uma misteriosa e estonteante mulher que surge em sua vida. Paralelamente, desenha um articulado e irônico quadro sobre a alta sociedade lisboeta no pós 25 de Abril. A primeira imagem da cidade de Lisboa que aparece no livro é a de um espaço enevoado, revelador de um universo dissimulado e superficial, descrito pelo narrador-personagem da história de modo depreciativo e escarnecedor: Depois da memorável sessão de fados para estrangeiro ouvir e esquecer, para estrangeiro não entender, para estrangeiro garantir 155 que sim, que se extasiou, tínhamo-nos arredado um pouco, no último andar daquele hotel pseudocosmopolita, para o vão dessa janela de onde mal se via uma Lisboa sujamente espectral, toscamente iluminada, a tiritar de desemprego, de expedientes e de salários em atraso, sob um esfarrapado capote de nevoeiro. (David MourãoFerreira, 1987, p. 18 – grifos meus) A ótica do protagonista-narrador encaminha o leitor pela degradada atmosfera lisboeta, na qual os fados cantados para os turistas se revelam sem sentido, na qual as construções beiram o falso cosmopolitismo que se detecta pelo aspecto sujo das ruas, visível apesar da péssima e tosca iluminação citadina. Descrita a cidade sem qualquer tentativa de compor um retrato ameno, o protagonista revela, com certa veemência verbal evidenciada na escolha sintagmática – “pseudocosmopolita”, “sujamente espectral”, “toscamente iluminada”, “a tiritar de desemprego”, “esfarrapado casaco de nevoeiro” –, as questões sociais existentes por detrás do ambiente degradado: o desemprego, os salários em atraso, enfim, as desigualdades sociais ressurgidas agora não mais da violência ditatorial, mas, paradoxalmente, dos tempos de uma cantada liberdade da nova roupagem política, enfim, tudo o que não é dado a apresentar em forma de espetáculo para o turista de passagem. A descrição da cidade feita pelo narrador-personagem se assemelha, desse modo, a uma outra representação feita pelo eu-lírico do poema “Fado para uma lua de Lisboa” (2001a, p. 134). Os elementos curiosamente coincidem: a tosca iluminação, neste caso, é oferecida pela lua, antigo símbolo romântico, que ao invés de iluminar amantes, de ser inspiração para apaixonados, irradia sua luz sobre as sombras de uma cidade corrompida, 156 habitada pela escória – “prostitutas, proxenetas, silhuetas de pederastas” (2001a, p. 134). Ó Lua, espelho do chão que andas no céu pendurado, holofote da ilusão pelo turismo alugado, não ilumines em vão os sulcos do empedrado! Implora o eu-lírico para que esta mesma lua não se transforme meramente num infame “passatempo de turistas” (2001a, p. 134), como o próprio fado, esvaziado de sentido, se transformara. A lua é convocada a retratar, manter na memória, o triste espetáculo oferecido, numa clara evidenciação de que “passar ao lado” do estado de coisas não é uma opção eticamente aceitável. Ó Lua, guarda o retrato de tudo, tudo a que assistas! Não queiras passar ao lado da desgraça que visitas! Nem queiras ser infamado passatempo de turistas! O olhar crítico e sarcástico de Fernão – nome do narrador que, afinal, só quase ao fim do romance será revelado – igualmente recusa-se à obliquidade, recaindo sobre a camada social da burguesia da qual também faz parte: Tratava-se do primeiro grande jantar oferecido por um desses casais de diplomatas latino-americanos que misteriosamente conseguem já ter entrado em relações, seis meses depois de aqui terem chegado, com todas as pessoas – mesmo todas, pensam eles – que se lhes afigura indispensável conhecer em Lisboa. Um daqueles casais que devem dar-se ao pacientíssimo trabalho, semanas a fio, de 157 criteriosamente agrupar esses manequins em alegóricas parelhas, conjugais ou não, para que do modo mais adequado eles representem, sei lá, a Política, a Literatura, a Diplomacia e a Técnica, a Economia e o Foro, a Música e a Indústria, a Televisão, os Transportes, o Turismo, o Teatro, o Toureio. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 22 – grifo do autor) Desse modo, o leitor é introduzido na atmosfera de luxo e de artifícios à qual pertencem os futuros amantes. Através de Fernão, retrata-se uma sociedade que sobrevive em meio a relações cordiais e superficiais, jantares em que se torna importante, mais do que o indivíduo (espécie de manequim ou fantoche), a sua máscara social, mera fantasia de um instável equilíbrio aparentemente imperturbável. Nesse romance, não importa muito saber o nome de muitos dos personagens, sendo nomeados apenas aqueles com os quais o protagonista estabelece alguma identificação. Por exemplo, os nomes de Floripes e de Niassa são importantes, pois ambos são resquícios de uma Lisboa que, embora já não seja mais real, Fernão não deseja esquecer. A primeira relembra o que Lisboa tem de provinciano e de humilde singeleza; o segundo é a face oposta que relembra uma cidade tumultuada, revolucionária – a Lisboa dos artistas, dos pensadores da cultura e da política. O atelier do escultor se configura, nesse sentido, como um lugar à parte dentro da corrompida capital decapitada (“Capital”, 2001a, p. 187). É ali que se desenrolam as principais cenas do seu romance com Y. Esse espaço é muitas vezes descrito como um dos poucos lugares de autenticidade, de verdade e de intimidade compartilhada pelos amantes. O lado de fora – e lembro aqui do comentário semelhante de Adriano sobre Lisboa após a morte de Paula, no conto “O viúvo”, – o lado de fora, repito, está coberto de “cinza” e até mesmo a 158 primavera é “incolor”, e o personagem, embriagado de paixão, recusa-se a pertencer a esse “universo descolorido”: Só confusamente me apercebia do que entretanto lá no exterior se passava: novos rios lamacentos de velhas palavras; novas bombas que explodiam, novos atentados que se perpetravam; novas manigâncias, novas crises, novas misérias, novas catástrofes, novos recontros ou novas batalhas em várias zonas do planeta; e, um pouco por toda a parte, longe ou perto da nossa porta, à frente desses órgãos pomposos, fatalmente ridículos e mais ou menos nefastos que se chamam os governos das nações, ora se assistia ao eclipse de algum parlapatão em favor de outro parlapatão, quando não apenas de um parlapatinho, ora, pelo contrário, como é sempre mais freqüente, ao crepúsculo de algum parlapatinho em benefício imediato de algum novo ou já experiente parlapatão. Mas tudo isto, por mais que aos olhos ocasionalmente me saltasse, rompendo das parangonas dos jornais (que por hábito quase nunca leio) ou até da vítrea pantalha de qualquer televisor (que por higiene evito contemplar), pertencia irremediavelmente a um universo descolorido e que desde há muito já eu próprio recusara pertencer e em que sobretudo não podiam ter lugar nem os olhos nem a voz nem os gestos nem o corpo da Y. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 42) No atelier, espaço do amor, não existe pois lugar para os acontecimentos terríveis do entorno. Nesse sentido, como afirma Mirella Márcia Longo (2002, p. 164), A arte de amar inclui a destreza com que cada amante consegue impedir que sua história pessoal – e com ela a história social presente em nossos traumas – irrompa no quarto, projetando sobre o leito a sua inevitável seqüência de sombras. Trata-se de um momento político especialmente grave, uma vez que após o sonho do 25 de Abril sobreveio uma época de inconstância política, temor e desconfiança em relação ao porvir. Os caminhos a trilhar ainda eram confusos, e a imagem do futuro não se podia enxergar, até mesmo porque o sonho marxista havia findado sem deixar evidência de parâmetros outros que o 159 substituíssem adequadamente. De acordo com Kenneth Maxwell (1999, p. 15), a Revolução de Abril “foi espetacular no seu poder psicológico e, no entanto, limitada na sua capacidade de reordenar a sociedade”. É através do olhar desse narrador aparentemente “desantenado” – já que não tem por gosto ler os jornais ou assistir à TV – que é oferecido o retrato da cidade de Lisboa e de boa parte do mundo, configurados como crepusculares, descoloridos, irremediavelmente em crise. Segundo Suely Fadul Villibor Flory, em estudo intitulado O leitor e o labirinto, “desenha-se, no desenrolar da diegese ficcional, o quadro de uma sociedade fragmentada, onde o homem em crise encontra-se retesado entre a essência e a aparência, vivendo, numa mentira consentida, o seu „amor feliz‟”. (1997, p. 59). O amor desse modo parece também ser uma via de escape que afasta o indivíduo dos fatos, dos acontecimentos que se desenrolam no entorno. No entanto, a fuga total da realidade é da ordem do impossível, e quando o protagonista descreve tal realidade é sempre de modo irônico e agressivo, deixando claro para o leitor como o meio em que vive o incomoda e o faz infeliz. É assim que já na primeira conversa que tem com a futura amante, resolve dizer a ela aquilo que lhe vai na alma e não meramente jogar conversa fora como faz com as diversas mulheres que encontra nas reuniões que freqüenta: Em vez de logo a convidar a visitar o meu atelier (...) surpreendime (...) pela primeira vez exprimi em voz alta, falando com ela, tudo quanto acabava de descobrir em matéria de alegorias (...). Desta vez nem era bem disso que se tratava. Qualquer coisa de mais espontâneo: uma simples necessidade de manifestar o que 160 nesse instante estava a sentir; e de manifestá-lo, precisamente, à única pessoa que ali me parecia feita da matéria dos deuses e se me afigurava também um completo ser humano. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 25) Se “nem tudo é História” neste romance, não faltam momentos importantes em que ela aparece para dar conta ao leitor da vida do personagem. Desse modo, o narratário caminha através das lembranças afetivas de Fernão – quando, por exemplo, são relembrados os momentos vividos ao lado da babá, carinhosamente chamada de Tá – e até são evocados instantes em que a História interferiu na vida do personagem – como o da morte de seu pai. É impossível dissociar a cidade de Lisboa de todas essas lembranças. A cidade em larga medida será o pano de fundo dos relatos do protagonista. (...) mais tarde, sempre através da Tá, é que vim a saber o resto: que essa farda branca, embora fosse da Marinha, tinha acabado por bater-se em terra firme, numa sarrafusca aí pelos inícios dos anos Trinta; mas com tão pouca sorte que uma bala perdida a tinha apanhado, mesmo em cheio, a uma esquina do Largo do Rato. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 46) Assim como a História é relembrada, também a História do presente é retratada, História das angústias e ansiedades daqueles que assistiram à edificação da ditadura e à queda do regime salazarista e que se viram diante de um quadro de inconstância política e de vivaz corrupção. Constou-me, também por essa altura, que mais uma vez o País se encontrava à beira da bancarrota. Um velho amigo meu (...) envioume um florido postal (...) a garantir-me que não lhe parecia ainda o caso para grandes festejos. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 45) 161 O narrador-personagem mantém a mesma opinião, ao longo de todo o romance, no que se refere ao momento político em que se encontra Portugal. O “temperamento de anarca”, sempre procurando manter-se distante de posicionamentos demasiado ideológicos, e o constante deboche da sociedade, marcado pelo tom sarcástico e agressivo, são o reflexo de um profundo descontentamento com os novos rumos traçados pelo país após a Revolução. O personagem assume desse modo um tom narrativo que ora pende para o lirismo amoroso, quando relata seu romance com Y, ora pende para a amargura, o pessimismo e uma inatividade resoluta quando se refere à sociedade com a qual é obrigado a conviver: De regresso ao meu cadeirão, mal-humorado, e olhando de novo aqueles oligarcazinhos de meia tigela, que bebiam e comiam de tudo com tão boa boca, avidamente metidos até ao gasganete em negociatas de batatas ou de batotas, em tráficos de terrenos ou de terrores, acudiu-me a conclusão de não ser por acaso que „poder‟ e „podre‟, em português, se escrevem fatalmente com as mesmas letras. (...) (Mourão-Ferreira, 1987, p. 98) Espaço privilegiado dentro da poética davidiana, a cidade de Lisboa comparece neste romance como metonímia de um Portugal em crise. Mas também pode-se constatar que o mundo está em crise: “(...) os sessenta e quatro dentes do locutor de serviço tinham feito radiosas aparições para muito radiosamente anunciar renovadas matanças no Chade, no Líbano, no Irão, no Iraque (...)” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 184). Ou seja, o romance na verdade traça um painel do mundo contemporâneo, onde os valores de solidariedade, humanidade e até mesmo a possibilidade de uma comoção 162 coletiva gerada a partir de um ato indigno são substituídos pela ganância, o individualismo e a resignação diante do caos. Para além da sociedade lisboeta da qual faz parte, com seus jogos de poder revelados e criticados no desenrolar da trama, aparece também um narrador que refere sempre a Europa, principalmente a Itália, e a América, metonimicamente representada pela cidade de Nova Iorque. Itália: espaço de fuga, de renascimento, talvez até vislumbre de um recomeço possível; Nova Iorque, cidade igualmente sedutora e cosmopolita. Ambas se configuram assim como um modo de ultrapassar a pequenez que repulsa. (...) E ambos estávamos de acordo sobre o ponto mais importante: que apenas em Roma ou em Nova Iorque, para não falarmos senão de grandes cidades, nos agradaria viver por muito tempo. (MourãoFerreira, 1987, p. 26) Roma torna-se, por um lado, a imagem-ícone da possibilidade de um futuro em comum para os dois amantes (o nome da cidade é proferido até mesmo para atenuar as sombras da realidade que se projectam ameaçadoramente sobre o casal). No entanto, o olhar crítico e sagaz de Fernão e suas memórias de outros casos amorosos impedem, por outro lado, de ver essa cidade sempre de um modo idealizado. Lembra o escultor que lá fora o lugar de fuga quando da primeira crise conjugal e da aparição repentina da esposa em seu encalço; recorda também que lá fora o espaço de um caso conturbado com a brasileira Xô. É importante pensar nesse aspecto extremamente importante do romance davidiano. Como acentua Graça Moura a “poesia só encontra modelos imperfeitos” (1978, p. 62) e, acrescento, lugares imperfeitos. Lisboa é, 163 nesse sentido, um excelente exemplo de lugar inapropriado para viver a alegria originária de um relacionamento amoroso. Através dos poemas da amiga poetisa de Fernão evidencia-se esse caráter pouco acolhedor da cidade lisboeta: Como é triste Lisboa em tempos de amores vivos! (...) Antes mortos amores que não poder vivê-los entre a raiva dos muros e o rancor das pessoas (Mourão-Ferreira, 1987, p. 274) Na obra poética de David Mourão-Ferreira também se pode verificar postura semelhante. Apesar da aparente serenidade, a capital portuguesa é o lugar onde o eu-lírico está preso a um “tempo desolado”, condenado a viver só, longe da mulher que ama (“Romance da Beira-Tejo”, 2001a, p. 27). No romance, o narrador vive momentos de intenso sofrimento, quando da partida inesperada de Y. Fernão perambula pelas ruas da cidade, abandonado, perdido, desolado em busca de informações sobre o paradeiro da amante, mas “diante do [seu] aspecto esbodegado, os interlocutores mais colaborantes [o] despediam (...) polidamente como se (...) fosse um vendedor de tapetes (...)” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 173). Veneza, embora seja a cidade romântica com ares de “paraíso”, onde a poetisa – principal interlocutora, espécie de confidente e cúmplice do narradorpersonagem – vive sua história de amor, torna-se também amarga lembrança de um momento findo, convertido na imagem de uma gôndola, que, diante do 164 tumulto que Lisboa representa, passa a ser um peso carregado nas costas (transportamos aos ombros, pelas ruas, uma gôndola): Somos os retornados de um paraíso efêmero onde aliás só vivemos durante uma semana, como se tivéssemos ido ao cinema ali da esquina da Europa ver um filme curto de mais. O nome desse filme, ou desse paraíso, não podemos dizê-lo. Só aqui dentro, um ao outro, um com o outro. Mas este quarto já não suporta que lhe chamemos Veneza: Começou por despeito a minguar (....) Então a cidade toda começou também diminuindo A gôndola já não cabe em nenhuma rua, em nenhuma avenida, em nenhuma praça, o próprio Tejo tornou-se do tamanho de um bidê de zinco a transbordar de água suja. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 275) Metaforicamente a água suja que transborda na cidade impede a durabilidade dos amores. A mulher do pediatra e Fernão, artistas, espíritos livres, compartilham o sentimento de estarem ali encarcerados. A cidade do Tejo é a na maioria das vezes retratada como uma barafunda onde os problemas do cotidiano se misturam às controvérsias políticas, à corrupção e a todos os tipos de mazelas que se opõem ao amor, impedindo a sua conservação, ou mesmo a sua adequação a esse novo espaço. (...) a Informação 2 começa a falar, não sei se para me distrair ou se porque o assunto está de facto na ordem do dia, no tal caso do tráfico de divisas. (...) o nosso amigo ameríndio estará afinal inocente de todo; outros estrangeiros que nem pertencem ao Corpo Diplomático, esses, sim, é que terão abusado da sua confiança e da 165 sua boa-fé; e por outro lado, no próprio Governo, não faltam figurões altamente comprometidos. „É como lhe digo‟, conclui ela. „No mar de merda de corrupção que o País se transformou, só há de vir ao de cima a ponta mais cândida do iceberg‟. (...) (Mourão-Ferreira, 1987, p. 219-220) São justamente os “problemas externos”, relacionados a negociatas políticas ocorridas no Portugal democrata que – no nível da referência mais explícito – afastarão Y de Fernão, obrigando-a a optar pela permanência ao lado do marido e da filha quando for denunciada a corrupção em que este último estava envolvido. (...) saltaram-me aos olhos, noutras páginas do semanário, nada menos que dois artigos sobre o escândalo, (...) do chamado tráfico de divisas. (...) A reportagem dava mesmo os nomes (...) O segundo desses quatro nomes era o do marido da Y. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 254-255) Do mesmo jeito que Lisboa serve como cenário para o encontro dos amantes, é também ali, naquela cidade, naquele círculo social, que surge toda uma desordem imperativa do afastamento de ambos. Ao referir os temas recorrentes na obra do autor, Arnaldo Saraiva e Oscar Lopes discorrem sobre “a atração eufórica ou fatal de Lisboa” (1997, p. 117). A cidade portuguesa “comparece em inúmeros de seus textos em prosa ou em poesia, e até na poesia hoje incluída em À guitarra e à viola, que Amália popularizou (Lisboa amada e odiada, luminosa e enigmática, gaiata e decapitada (...)”. No romance, como em toda a poética de David MourãoFerreira, as referências a Lisboa são muitas das vezes referências ambivalentes. A modernidade do romance insere como estratégia essa ótica 166 oscilante que se traduz ora em um comentário crítico, ora em uma alusão de caráter íntimo e pessoal. Nos momentos em que a crítica cessa, depara-se o leitor com a nostalgia, a lembrança de uma Lisboa inexistente, mas não de todo esquecida: Às oito e meia já me encontrava em Lisboa. Abandonada a Marginal, enfiei o carro um tanto ao acaso, a seguir a Algés, por umas ruazinhas de Pedrouços que ainda teimam em permanecer – questão de instinto ou de esquecimento – nos arrabaldes da cidade e do próprio século. (...) Houve uma, então, miraculosamente arredada de qualquer bulício, de qualquer prosápia, que decidiu acolher-me nessa manhã com uma simplicidade muito limpa, entre cor de chá e cor-de-rosa, de quem acabasse de sair do banho. Ao Largo da Princesa apeteceu-me chamar-lhe Largo da Deusa. Um chafariz, ali ao pé, embora sem pinga de água, pareceu-me que tinha recuperado, naquele instante, uma alegria de viver desde há muito perdida. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 114) Para o narrador-personagem, essa Lisboa, querida, ainda viva em memória, também pode ser encontrada no convívio com algumas das personagens secundárias do romance: a empregada fofoqueira, Floripes, e sua filha faladeira, Zu, e também Niassa, o bom amigo, pintor e dramaturgo. Personagens que ao longo da obra aparecem como referências/resistências de um lugar passado, conhecido, que teima em deixar-se sumir de todo: “Como se ouvi-la [a Zu] fosse ter a certeza de que uma certa Lisboa, já tão difícil de encontrar, não desaparecera por completo com a morte do Niassa” (MOURÃOFERREIRA, 1987, p. 222). 167 3.3. O Jogo Mental: narração e modernidade David Mourão-Ferreira conhece bem seu aparato lingüístico e trabalha com a palavra de modo muito particular. Algumas de suas construções frásicas ecoam em várias de suas obras, confirmando, assim como os objetos que migram de um conto para outro em Os amantes, que o trabalho de intratextualidade na obra do autor é uma constante, uma quase obrigatoriedade auto-imposta, uma necessidade que se traduz em repetição, alusão, reutilização eficaz. Em Um amor feliz o jogo com a auto-referência é também articulado a partir da auto-representação, pois que faz parte do meio a que pertence Fernão, protagonista da obra, um outro personagem, professor e poeta, cujo nome é o mesmo do autor do romance. David surge como um personagem aparentemente secundário, que, na verdade, exercerá papel simbólico na trama. Ele é o amante da poetisa, mulher do pediatra, ela própria com “relações especialíssimas” com Fernão, sendo sua confidente e cúmplice, ambos “castos e corruptos” (“Inscrição sobre um rio”, 2001a, p. 39), unidos a partir de um “pacto de auxílio mútuo” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 16). A auto-representação ocorrerá de modo sofisticado em vários níveis da narração, uma vez que também os poemas marcados pela presença de Eros, cuja autoria é atribuída ao longo do livro à interlocutora – a poetisa –, nada mais são que os exercícios de escrita do autor, David Mourão-Ferreira. Desse modo, irradiam-se dados biográficos do autor do romance para outros personagens cuja profissão está intimamente ligada à escrita. Esse exercício 168 de edificação das personae autorais diz respeito à importância dada à instância autoral na construção da obra literária, o que me leva a perguntar se a significação de um texto deverá mesmo, como afirmara Roland Barthes, em 1968, no clássico ensaio “A morte do autor”, estar atrelada somente ao leitor, tendo este ganho de ser pago com a morte autoral, ou, se não será mais proveitoso fazer convergir a crítica histórica e a crítica textual. Cabe lembrar que um dos aspectos desta tese leva justamente em consideração o fato de que será no romance, justamente por meio desse laborioso trabalho de construção das personae literárias, que o escritor intensificará a discussão acerca da importância do sujeito da escritura.44 Quando se trata de David Mourão-Ferreira e da modernidade de sua obra narrativa não se deve esquecer que a sua escrita se faz a partir da reordenação e da constante re-alocação dos elementos que constituem um universo particular cuidadosamente construído. A relação com a palavra é imagética – o “afundar-se na cadeira” (de Adriano, personagem do livro de contos, e de Fernão, o narrador-personagem do romance) – é justamente a representação da vulnerabilidade. “À torreira do sol” é o lugar no qual os amantes desejam estar libertando-se da penumbra onde normalmente se encontram. Y é a letra que melhor representa a imagem da mulher de braços abertos para o ser amado, obsessão esta que já se delineava anos antes e que se insinua nas páginas do conto “Beatriz e o cãozinho de trela” do livro As quatro estações, publicado em 1980, o que justificaria uma hipótese, a ser 44 Leyla Perrone-Moisés (1978, p. 41) aponta que a noção de escritura na teoria barthesiana sofre de O grau zero da escrita até O prazer do texto um constante deslocamento. Neste último já há uma visão mais “amistosa” da figura autoral: “o que se ressalta é a travessia da escritura pelas pulsões inconscientes, a inscrição, no texto, do próprio corpo do escritor”. 169 demonstrada com maior profundidade mais adiante, de que Y – como construção do feminino – é a culminância de um processo. A função determinante da palavra-imagem permite perceber que Fernão, protagonista do romance, é um escultor preocupado com a questão da Beleza, mas não somente. Ele é um artista cuja relação com a poesia é imprescindível para que o texto em prosa se concretize como ode, canto de amor. Nesse sentido, o texto está prenhe de elementos intratextuais, constituindo um universo em que a marca do poeta e de sua pena é de suma importância, evidenciando a penetração do lírico no discurso em prosa. A migração da palavra e da imagem (elementos intratextuais) assim como a utilização da prosa poética serão temas a serem desenvolvidos em um dos tópicos que se seguem. Faz ainda parte da modernidade narrativa desse romance, a presença de todo um aparato cultural refletido num jogo intertextual que põe em cena textos de autoria diversa. Privilegiarei na leitura a revisitação da tradição cultural portuguesa expressa a partir da constante alusão a um dos seus mais admirados poetas, Fernando Pessoa, sobretudo na figura de um dos seus heterônimos mais acentuadamente marcados pela modernidade – Álvaro de Campos. Para além de Pessoa, a intertextualidade estará presente de modo evidente ao longo da obra já a partir das próprias epígrafes que denunciam a íntima relação do escritor português com a cultura européia, mais notadamente a francesa e a italiana. Nesse sentido, a escolha das epígrafes que abrem o romance é sintomática de toda uma estrutura de pensamento que se faz aí presente. Retomadas ao longo da narrativa, funcionam como norteadoras de 170 um projeto de escrita. Por isso debruçar-se sobre elas torna-se imprescindível, e é o que farei ao tratar dos jogos intertextuais. 3.3.1. Fernão e David: fragmentos de um auto-retrato No retrato que me faço – traço a traço – às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore... (...) E desta lida, em que busco – pouco a pouco – minha eterna semelhança, no final que restará? (...) Mário Quintana Em Um amor feliz a estratégia do jogo de espelhos é levada ao limite a partir da construção de um discurso auto-referencial. Embora já presente em outras obras, esse discurso ganha no romance um aprofundamento autocrítico, irônico e reflexivo, característica do árduo ofício de um artista que a todo tempo está a pensar no trabalho que realiza.45 A questão da constante interpenetração de elementos autobiográficos na história ficcional é o aspecto principal dessa auto-referência que no romance será aprofundada, inserindo o leitor num labirinto. A princípio, o leitor acreditará que tem diante de si unicamente a narração de uma história de amor; no 45 No livro Auto-representação em David Mourão-Ferreira, Ana Sofia Calado chama a atenção para o fato de que outras obras do escritor anteriores ao romance também possuem essa característica da auto-referência: “E aos costumes disse nada”, do livro Gaivotas em terra, e “O cachimbo do santo‟, do livro Duas histórias de Lisboa. Acrescento ainda a aparição rápida e bastante secundária de um personagem chamado David no conto “Os amantes”, pertencente a uma das obras aqui trabalhadas. De acordo com Ana Sofia Calado, o próprio ficcionista “reconhece-as como „uma espécie de piscar de olho ao romance, que não escrevera por considerar que este „exige uma grande soma de experiência existencial‟ e que ele próprio „ainda não estava devidamente preparado para tal” (Calado, 2004, p. 89). 171 entanto acabará descobrindo, pelos caminhos a que o romance o conduzirá, que a cena amorosa não vale apenas por si, mas é também via de acesso para uma reflexão metatextual que se estende aos vários elementos constitutivos do universo romanesco. A memória é o fio condutor da história, o que acentua ainda uma vez mais a importância desse aspecto da obra. O narrador em primeira pessoa dá estofo a esse processo mnemônico que coloca em cena um sujeito ficcional capaz de (...) pensar a própria vida em termos de história – disso decorrendo naturalmente que os textos são cada um ao seu modo formas de biografia (o que não equivale a serem biografia) – mas [de colocar] em campo, de modo quase obsessivo a interação social do sujeito de fala. (Lepecki, 1997, p. 278 – grifos meus) A afirmação de Maria Lúcia Lepecki já permite entender que a obra davidiana, ao se fundar na memória, sempre revela uma espécie de biografia. Em Um amor feliz, o ludismo biográfico ganha dimensão ainda mais profunda, tendo em vista que as formas de biografia se espalham incidindo, inclusive, sobre personagens do romance. O narrador é Fernão, um escultor casado, com uma vida repleta de pequenas frustrações: o pai morre assassinado e logo em seguida a mãe se casa novamente. O surgimento de um novo homem na vida da mãe é o ponto de partida para o definitivo afastamento entre mãe e filho. Anos mais tarde, Fernão se casa, e, ao longo dos anos, cada vez mais a esposa, uma bemsucedida pediatra, passa a ocupar o lugar vazio da mãe. O casamento de aparências sobrevive em meio a muitas traições. A narrativa se constitui 172 também do relato que Fernão faz sobre suas outras diversas histórias de amor, entre as quais a mais recente e – como ele crê – especial frente às demais, o encontro com Y, que surge, já no início da história, como a mulher mais perfeita que o escultor já conhecera. O encantamento por ela é absoluto. Fernão faz a rememoração da história de amor que constituirá o cerne do seu romance para uma destinatária especial: a mulher de um pediatra amigo de trabalho de sua esposa. Essa mulher também tem um caso extraconjugal – e esse é o ponto de partida de um jogo, uma brincadeira, um ardil diabolicamente inserido na trama romanesca, que leva à construção de um auto-retrato, um aspecto da auto-referência que implode as fronteiras entre o real e o ficcional. Das diversas biografias inseridas na trama, Maria Fernanda de Abreu chama a atenção para a destinatária, definida pela estudiosa como o “tu”, que ganha “lugar privilegiado na escrita romanesca” (ABREU, 1999, p. 425). Legitimado o papel da mulher como parceira indispensável e cúmplice da escrita que se quer fazer (ou da história que se quer contar, como bem ensina o conto “Amanhã recomeçamos”), essa personagem é a primeira a assumir o papel de um duplo do narrador, sendo incluídos em seus dados biográficos fragmentos da biografia do próprio David Mourão-Ferreira, autor do romance. Urbano Tavares Rodrigues é quem atenta para essa ardilosa mescla de elementos intra e extradiegéticos: Uma das razões do encantamento que nos provoca a leitura de Um amor feliz reside na astúcia com que David Mourão-Ferreira mobiliza as instâncias narrativas, estabelecendo uma viva e estimulante relação intra-diegética narrador-narratário. De resto, a mulher a quem o enunciador se dirige e com a qual cria laços de ambígua 173 camaradagem cerebral e sensual é, por sua vez, autora de poemas, alguns deles muito belos e, na sua vertente heteronímica, bem dignos do outro David, o de cá de fora, exterior ao universo diegético. (Rodrigues apud Abreu, 1999, p. 426) No nível da ficção, ergue-se primeiramente a imagem desse tudestinatária como um duplo do próprio narrador, tamanhas e tantas as semelhanças entre ambos. Como bem assinala Maria Fernanda de Abreu, são essas afinidades que os aproximam e que mais tarde permitirão o aprofundamento da questão auto-referencial no romance, aquilo que a estudiosa portuguesa denomina jogo de espelhos, num diálogo consciente fundado no resgate do título de uma das obras davidianas. Do primeiro encontro do homem-narrador com a mulher a quem ele na maior parte das vezes se dirigirá nasce um pacto, uma aliança. Tornam-se cúmplices na busca por aquilo que consideram um amor feliz. O fato de essa destinatária ser uma poetisa gera um tecido ou um corpo textual de construções híbridas e tipicamente modernas. Na urdidura da trama, é oferecido ao leitor um leque de semelhanças entre a destinatária e Fernão, como lembra Maria Fernanda de Abreu: (...) ela é uma poetisa que encontra no narrador-escultor um bom receptor para os seus poemas. (...) ambos são casados com pediatras que trabalham juntos, ambos têm relações amorosas com outras pessoas casadas. (ABREU, 1999, p. 426) É interessante perceber como o romance aos poucos vai conduzindo e complexificando a leitura desde a apresentação desse duplo feminino que primeiramente apresenta ligeiros traços em comum com Fernão até o aprofundamento da relação entre os personagens que passam a ser 174 percebidos como mais do que simples amigos, já que entre eles há uma inegável atração. Logo em seguida, a relação se torna mais complexa, e os laços intra e extradiegéticos, como bem sinalizou Urbano Tavares Rodrigues, começam a se revelar: já saberá o leitor que a destinatária do discurso é uma artista e já poderá inclusive ver na trama textual os poemas de sua autoria, tão semelhantes aos do próprio David Mourão-Ferreira; além disso, poderá testemunhar diversos momentos em que o discurso por vezes prioriza questões ligadas ao fazer poético e à escrita. Desse modo, surgirão na trama capítulos que, ao invés de se centrarem sobre a questão amorosa – aquilo que, a princípio, parecia ser o tema principal do romance –, estão prioritariamente voltados para a reflexão sobre o processo de criação que envolve toda escrita. No vínculo entre Fernão e a amiga-poeta, percebe-se pois que a relação com as letras também ganha espaço dentro da obra, sendo este elo um dos principais aspectos que unirá os amigos em íntima cumplicidade narcísica. Após o aprofundamento da personagem feminina com quem Fernão estabelece diálogo, outro personagem, o amante da poetisa, um dos pontos nodais do romance, vai progressivamente sendo desenhado, “traço a traço”. A primeira menção é logo no início da trama, quando Fernão e a amiga falam de suas ligações extraconjugais: „Só uma pergunta... Posso?‟ „Claro que pode‟. „Sobre a pessoa em que você está a pensar... Muito mais nova que você?‟ „Uns vinte anos. Parece-lhe muito? Parece-lhe de mais?‟ „Nem por sombras. De maneira nenhuma‟. „E no seu caso?‟ 175 „Uns vinte e tantos mais velho do que eu. (...)‟ (Mourão-Ferreira, 1987, p. 20) Mais adiante, o misterioso amante é caracterizado por um objeto que é a marca registrada do escritor David Mourão-Ferreira: o cachimbo.46 Observado por Fernão, o personagem, que a princípio é visto apenas de longe, é assim descrito: “(...) é então que se coloca de perfil, que retira do bolso das calças um cachimbo, logo depois uma caixa de fósforos. Não é preciso mais nada para eu o reconhecer, para finalmente saber de quem se trata” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 75). Também mais nada é necessário dizer para que o leitor conscientemente reconheça o jogo de espelhamento proposto. Desse modo, aos poucos, o outro duplo de Fernão, criação ficcional muito mais complexa, vai sendo introduzido na malha narrativa aumentando a expectativa do leitor em relação ao momento do enfrentamento de ambos. Várias são as circunstâncias em que o duplo masculino é referenciado no romance. No entanto, astuciosamente cria-se em torno dessa personagem todo um jogo de mistérios, de tal modo que ela aparecerá “sempre de costas” (p. 74), “hesitando diante de umas poças de água que ficaram a descoberto”, fazendo-o desviar do caminho (p. 74). Outras vezes, o próprio Fernão se desvia, evitando o encontro: “será melhor que vocês não me vejam aqui” (p. 79). Dado sintomático do estranhamento das relações interpessoais entre Fernão e David (nome que só se revela a posteriori), que se explica pela dupla via da inveja, mais superficial, e do incômodo do reflexo, psicanaliticamente mais profundo, é o fato de o retrato do outro (David) ser oferecido unicamente 46 Ver as inúmeras fotos do autor catalogadas e publicadas (FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 1996). 176 através do discurso do narrador-personagem (Fernão), que assume um claro sentimento de hostilidade em relação àquele outro homem que possui espaço privilegiado na vida da poetisa. Depois do 25 de Abril, com aquela sina de lhe terem cabido, como se diz, umas quantas responsabilidades políticas (quem as não teve?, quem as teve de maneira responsável?), dificilmente lhe perdoei, com este meu temperamento de anarca, tê-lo visto para aí misturado, à ilharga de pavõezinhos mais recentes, com uma frandulagem de falhados, de ambiciosos e de charlatães, que a gente já conhecia de ginjeira há quase trinta anos, que já desde essa altura não podia tomar a sério, e que ele tinha mesmo obrigação de avaliar muito melhor do que eu. Um dia, em nome de um dos tais, aliás o mais balofo – cujas arrotadas predilecções em matéria artística sempre me tem provocado uma explosiva mistura de vômitos e de vontade de rir – , até caiu na esparrela de me convidar para já não sei que almoço ou jantar „oficial‟, que reuniria a fina flor da intelligentzia lusa, e em que tive, como é evidente, o grandíssimo gosto de não pôr os pés. Nessa fase, se nos topávamos nalgum vernissage ou nalguma embaixada (também não sou nenhum santo, também tenho as minhas fraquezas), tornávamo-nos logo, diante um do outro, perfeitamente invisíveis. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 77) De modo ambivalente, o narrador não renuncia a manter o leitor informado sobre as semelhanças entre ele e o misterioso amante da amigapoeta também tornadas evidentes em sintagmas denunciadores de intimidade: “charlatães, que a gente já conhecia de ginjeira há quase trinta anos”, ou ainda: “Devemos ser da mesma idade” (p. 76); “(...) devemos algumas vezes ter andado à caça (pobres caçadores caçados!) em certas coutadas relativamente próximas” (p. 76). As pequenas semelhanças assinaladas ao início darão lugar, posteriormente, a um longo cotejo de gostos em comum: Depois, enquanto demoradamente subíamos o Chiado, chegamos a faiscantes conclusões. Apesar de sermos diferentes como duas gotas de água – uma de água doce, outra de água salgada –, não deixávamos de ter, para além do entusiasmo pelo Savinio, vários outros gostos comuns: a Itália, toda ou quase toda, absoluta, 177 envolvente, abusiva, (...); as mulheres que sim, as mulheres que não (...); a música do Vivaldi, do Mozart, do Brahms; o sossego afrodisíaco de certos hotéis de luxo durante a estação baixa; o Alentejo, o Alentejo, o Alentejo; alguma Espanha como prolongamento e ampliação do Alentejo; alguma França como o contrário disso mesmo; os filmes do Visconti e do Bergman, uns quantos de Fellini, dois ou três do Truffaut; os táxis de Londres (...) as árvores do Buçaco, as praias do Nordeste do Brasil, umas tantas do Jónio, outras do Egeu, o penhasco de Marvão; algumas ilhas, alguns lagos; duas telas de um pintor triestino dos anos Vinte, chamado Piero Marussig; a obra toda do Stendhal (não: nem toda); um outro recanto do litoral algarvio (...); as esculturas do Giacometti; aquelas livrarias, em Greewich Village, (...); a polpa da prosa de Fernão Lopes, as garras da prosa de um Rabelais; a Foz do Arelho de há quarenta anos; e uma Lisboa que também já não existe; e um Portugal que nunca existiu; e uma Europa que jamais existirá. (Mourão-Ferreira, 1985, p. 266-267) Assinala-se dessa maneira todo um rol de gostos peculiares que representam também a visão de mundo da obra do autor David MourãoFerreira: desde o gosto por Alberto Savinio e Stendhal, referidos já na epígrafe, até a preferência por uma Europa (Itália, França, Espanha) tão feminina e irreal quanto a Lisboa, terra natal, cujo luminoso passado fora de todo perdido, mas que nem por isso é menos amada. O desnudamento de aspectos do universo autoral dentro do romance tem uma funcionalidade que aos poucos se tornará mais visível: levantar uma discussão sobre os difusos limites entre realidade e ficção. Este é o “mais seguro modo de felicidade”, como referido na epígrafe de Savinio – o “jogo mental”: entra-se na narrativa seguindo uma pista dada pelo narrador, que é a da história de amor entre Y e Fernão, mas a escrita dessa história, que, ainda lembrando Savinio, está no campo das “hipóteses”, implica o aparecimento de uma outra, que é a da construção do romance e de todos os elementos envolvidos nesse processo: autor, narrador, história, personagens. Desse modo, a persona autoral é introduzida na narrativa para auxiliar na 178 discussão sobre a complexidade que envolve toda e qualquer elaboração artística, mas introduz-se sinuosamente, através dos espelhamentos ficcionais que – e me refiro aqui a uma teatralização – dramaticamente cria. O autor como dramatis persona astuciosamente inserida na trama romanesca colabora para afastar de modo eficiente a aposta numa leitura em que o pacto com a ficção se fundaria numa óbvia verossimilhança em relação à biografia, porque não sendo velada a construção do duplo tudo vira jogo e ficção. O leitor encontra-se in ludos,47 um terreno onde a fantasia e o logro estão a todo tempo a rodear aqueles que o percorrem e onde a irrealidade se coloca ardilosamente próxima ao cotidiano. Assim, pode-se inclusive pôr em xeque o conceito de “amor feliz” (já que os amores felizes não têm história, como em algum momento afirmará o próprio protagonista, ou só podem existir no campo da hipótese, como já acena a epígrafe) na consciência de que nada além de uma “história” (uma ficcionalização) é oferecido ao narratário: “A autoreflexão da narrativa atual por ser autoconsciente produz como resultado a desmistificação de seus processos diante [do] leitor” (BRODBECK, 2006, p. 57), que se verá diante de uma história em que os processos tradicionais de construção ficcional estão definitivamente abalados e em que essa espécie de reavaliação biográfica, tantas vezes auto-irônica, torna-se uma constante: E houve épocas, você me desculpe, em que tive a sensação de que o seu amigo colaborava em demasiados jornais, fazia demasiadas conferências, participava em demasiados colóquios, em demasiadas mesas-redondas, e simultaneamente comparecia a demasiadas 47 Lembro aqui a palestra do professor Antonio Carlos Secchim sobre a poesia de Ferreira Gullar proferida no II Congresso Internacional da Cátedra Jorge de Sena realizado no ano de 2010 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nela o professor alude à etimologia da palavra ilusão, que significa in ludos, ou seja, “no jogo”. 179 recepções, demasiadamente dando a impressão de ser pau para toda colher – não sei se como álibi ou como pretexto de o ser também para toda a mulher. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 76-77) A aparição do espelho articula duas questões. A primeira diz respeito ao surgimento de um personagem, David, que deve ser visto e entendido no duplo registro do fragmento de um auto-retrato e de parte de uma realidade dada. A segunda diz respeito a uma problematização a respeito da própria história de amor narrada, que contém ingredientes do insólito, como já se constatara ser uma tônica de Os amantes. Ana Sofia Calado (2004, p. 75), ao estudar o jogo de espelhos, alude à etimologia do verbo reflectere, que significa voltar para trás, virar. Esse movimento de reflexão, de reavaliação, invade a ficção romanesca a partir do desdobramento do eu-narrador em um outro-autor-personagem, arte do fingimento, da dissimulação, mesclada a uma boa dose de imaginação amplamente consciente sobre as possibilidades representativas da literatura. O que a auto-representação deixa claro é justamente o total controle da ficção perversamente edificada a partir da elaboração de variadas máscaras (pois que há outros desdobramentos lúdicos importantes ao longo do discurso) da instância autoral. A relação autor-narrador é, desse modo, revisitada em termos metafóricos. (...) se me afigurou que sim, que o seu amigo seria capaz de viver aquela incrível coincidência com a naturalidade com que eu estava a vivê-la. Mais ainda: que teremos também, em matéria de vida e de ficção (onde acaba uma?, onde começa a outra?), provavelmente a mesma intrínseca disponibilidade. Quem o diria! (Mourão-Ferreira, 1987, p. 215) 180 O auto-retrato é um aceno para a importância da “mão que traça as linhas” (RANCIÈRE, 1995, p. 7) na elaboração ficcional, de modo que escritor e leitor têm resgatada a sua importância no pacto em que se funda toda a escrita e interpretação. Funciona também como denúncia de que a máscara inserida na trama romanesca é o resultado de uma pequena morte do autor David Mourão-Ferreira, que obviamente transforma sua própria vida em matéria para fazer literatura. Desse modo, o que Teresa Cristina Cerdeira da Silva afirma a respeito da poesia davidiana também pode ser dito sobre sua prosa que “joga voluntariamente um jogo duplo, [com] criação e recriação, superposição de dois níveis, espécie de dupla exposição textual, [texto] exigente a piscar contratualmente para o leitor através de uma sofisticada estratégia [narrativa]” (2000, p. 82). Fica claro então que o personagem David já não pode mais corresponder unicamente à imagem que se tem do autor. Equivale a um outro – a quem, aliás, é roubado o sobrenome – elaborado e ficcionalizado para só assim entrar no universo romanesco. Como afirma Maria Fernanda de Abreu, o encontro e a conversa entre ambos [Fernão e David] ganha uma função metafórica que parece a única via possível para dar conta do mecanismo da escrita narrativa ficcional em que o autor parece ainda deter o poder do projecto de escrita mas em que há-de submeter-se aos poderes desencadeados pelo processo narrativo-ficcional ou pelo menos dialogar com ele (...) (Abreu, 1999, p. 430) Ponto relevante para a composição do auto-retrato é a presença daquilo que Maria Fernanda de Abreu, evocando o conceito barthesiano que aparece no livro Sade, Fourier, Loiola, de 1971, chama de biografemas. No prefácio, o crítico francês enuncia, guardadas as devidas proporções, uma espécie de 181 “regresso do autor”.48 Chama a atenção, no entanto, a formulação barthesiana acerca do trabalho da crítica e daquilo que poderia ser desenvolvido a partir da leitura de uma obra. (...) Se fosse escritor, e morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse, pelos cuidados de um amigável e desenvolto biógrafo, a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: „biografemas‟, em que a distinção e a mobilidade poderiam deambular fora de qualquer destino e virem contagiar, como átomos voluptuosos, algum corpo futuro, destinado à mesma dispersão!; em suma, uma vida com espaços vazios, como Proust soube escrever a sua, ou então um filme, à moda antiga, onde não há palavras e em que o fluxo da imagens (esse flumen orationis, em que talvez consista a „porcaria‟ da escrita) é entrecortado, como salutares soluços, pelo rápido escrito negro do intertítulo, a irrupção desenvolta de um outro significante (...). (Barthes, 1971, p. 14) Isto que o crítico francês teoriza é, no romance davidiano, posto em funcionamento, uma vez que o escritor assume a morte e a função de biógrafo de si mesmo. Ou seja, a própria vida autoral é utilizada como elemento parodístico, matéria a partir da qual se faz literatura. Desse modo, fragmentos de biografia se irradiam ao longo do texto misturando conscientemente realidade e ficção. Roland Barthes oferece, no livro A câmara clara, uma definição para seu neologismo: 48 “O prazer do texto também comporta um amigável regresso do autor. O autor que volta não é por certo aquele que foi identificado pelas nossas instituições (...) nem sequer é o herói de uma biografia. O autor que sai do seu texto e entra na nossa vida não tem unidade; é um simples plural de „encantos‟, o lugar de alguns pormenores subtis, e todavia fonte de vivos clarões romanescos, um canto descontínuo de amabilidades, em que, não obstante, lemos mais seguramente a morte do que a epopéia de um destino; não é uma pessoa (civil, moral), é um corpo” (1971, p. 14). Este texto é escrito três anos após o famoso ensaio de Barthes “A morte do autor”. Ao que parece aqui o crítico modaliza seu discurso assumindo uma postura bem menos radical em relação à importância do escritor como construtor da obra. 182 (...) Gosto de certos traços biográficos que, na vida de um escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias; chamei esses traços de „biografemas‟; a Fotografia tem com a História a mesma relação que o biografema com a biografia. (1984, p. 51) Também David Mourão-Ferreira, escritor e crítico, discorre, em entrevista, sobre sua relação com o passado e as implicações desse vínculo no seu fazer literário. Nesse sentido, a biografia surge narcisicamente como objeto de sedução. Comunga desse modo o autor português com o gosto barthesiano pelo passado biográfico. Roland Barthes reconhece o encanto de certos traços autorais, transformando-o em conceito; David utiliza esse encanto como tema para criação: „no que respeita à minha narrativa creio que ela se nutre muito do passado, (...) em termos autobiográficos, mais ou menos disfarçados (...). Desde logo, no sentido em que a vida necessariamente informa e interfere na obra – quando viagens realizadas constituem pontos de reflexão e catarse de episódios vivenciados. Contudo, esses elementos não sofrem uma mera transposição para o universo ficcional, são antes profundamente trabalhados num processo criativo em que memória e imaginação se fundem para dar lugar a uma outra realidade‟. (Mourão-Ferreira apud Calado, 2004, p. 89) Acredito que David Mourão-Ferreira coloca no romance uma questão teórica bastante importante que diz respeito a uma reivindicação do espaço do autor nos estudos literários – e isso se pode ver pelo modus operandi ficcional davidiano, pelas declarações que dá e até mesmo pela sua produção não ficcional (incluindo aí suas crônicas, seus trabalhos críticos etc.) –, pois que a obra se faz a partir do autor (de sua vivência, de sua memória, de suas relações). Ou seja, a obra literária não tem sua origem num vazio; ao contrário disso, terá sempre o seu fio de Ariadne necessariamente ligado à experiência 183 do autor como sujeito histórico, e à elaboração psíquica dessa experiência. No que tange à construção ficcional de Um amor feliz, pode-se observar que esse processo de reconstrução de si – através de múltiplos espelhamentos – parece ter sido gestado durante boa parte da ficção do autor quando da aparição de personagens que, não sendo „o autor‟, são no mínimo fragmentos de sua vida elaborados pela via do imaginário, realocados no domínio do ficcional. Desse modo, a morte autoral apregoada por Roland Barthes, se entendida como uma “morte simbólica”, adquire, na obra davidiana, o valor de um processo criativo, elaboração fecunda, invenção e reflexão: está aí o caminho que conduz ao campo da criação artística, da produção da obra de arte. “(...) O autor entra na sua própria morte, a escritura começa” (2004, p. 58)”, dizia Barthes em 1968. Este “entrar na própria morte” pode ser entendido de vários modos, não significando necessariamente uma recusa do seu lugar no campo literário. Desse modo, ao inventar um David, a obra-última do autor se insere dentro de um processo de criação complexo, típico dos romances contemporâneos. Linda Hutcheon, em Poética do pós-modernismo: história, teoria e ficção, afirma que quando se trata de literatura, “as fronteiras mais radicais que já se ultrapassaram foram aquelas existentes entre a ficção e a não-ficção e – por extensão – entre a arte e a vida” (HUTCHEON, 1988, p. 27). Nesse sentido, pode-se entender que, ao construir seu único romance, David MourãoFerreira deu um grande salto em termos de técnica narrativa. É claro que esse procedimento já se delineava em obras menos extensas, como os contos. No entanto, parece encontrar no romance o gênero que lhe permitirá ampliar as 184 fronteiras entre o real e o ficcional, transformando aquilo que poderia ser uma simples história de amor narrada em primeira pessoa num texto autoconsciente, ou, como entenderia Linda Hutcheon (1984), num texto narcísico, ou seja, um texto que utiliza seu próprio estatuto metaficcional como objeto de sedução49 e que faz desse objeto parte importante da escrita literária. Também Roland Barthes, no seu livro Crítica e verdade, reflete sobre a evolução da literatura e dos escritores no sentido de pensar a própria ficção e seus mecanismos de construção como possíveis de serem contemplados no ato da escrita: Durante séculos nossos escritores não imaginavam que fosse possível considerar a literatura (...) como uma linguagem, submetida, como qualquer outra linguagem, à distinção lógica: a literatura nunca refletia sobre si mesma (às vezes sobre suas figuras, mas nunca sobre o seu ser), nunca se dividia em objeto ao mesmo tempo olhante e olhado; em suma, ela falava mas não se falava. Mais tarde provavelmente com os primeiros abalos da boa consciência burguesa, a literatura começou a sentir-se dupla: ao mesmo tempo objeto e olhar sobre esse objeto, fala e fala dessa fala, literaturaobjeto e metaliteratura. (Barthes, 2003, p. 28) O capítulo XLIV do romance é, nesse sentido, fulcral: ali são encenados enfim o encontro e a conversa entre Fernão (narrador-personagem) e David (máscara autoral). E o assunto debatido entre os dois nada mais é do que uma reflexão sobre o gênero romanesco e sobre a literatura, incluindo o tratamento irônico de temas que eram uma questão nos anos 80, como o fim da literatura, o fim da história e outras catástrofes apocalípticas que hoje certamente até 49 Linda Hutcheon (1984) assim define a metaficção narcísica, procurando desvincular tal denominação de uma leitura psicanalítica: “„Metaficção‟ é ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui em si mesma comentários sobre sua própria identidade narrativa e/ou lingüística”. “„Narcisista‟ (...) não tem sentido pejorativo, mas principalmente descritivo e sugestivo” (Tradução livre). 185 perderam grande parte do seu impacto mediático: “(...) Alguns de vocês dizem que [o romance] é um gênero que vai morrer, ou que já morreu... Mais uma razão para eu comparecer ao enterro, pelo menos à missa de sétimo dia” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 264). Ora, essa metafórica “missa de sétimo dia”, que é o desenrolar do próprio romance, é a proposta de Fernão para uma escrita que já é uma realidade ficcional diante dos olhos do leitor. Desse modo, o narrador-personagem acena para a recusa da morte do gênero romanesco, que resiste em tempos modernos e cria novos mecanismos de sobrevivência, como o hibridismo textual, a intertextualidade, a intratextualidade, a autorepresentação etc. Trata-se, como afirmaria Roland Barthes (2003, p. 28), “de um jogo perigoso com a sua própria morte” que não passa na verdade de uma brincadeira com os possíveis da literatura. É Fernão quem incita a curiosidade de David a respeito daquilo que está a escrever, fazendo-o indagar: “„Fala-me lá do teu romance‟... Tenho a certeza de que estás a escrever um. Direi mesmo o‟” (...) (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 267 – grifos do original). Tal referência cabe, aliás, perfeitamente à biografia autoral: Um amor feliz é, afinal, “o” romance do autor David Mourão-Ferreira. A partir da convocação do David-persona passa Fernão a contar a história do romance já tornado realidade diante dos olhos atentos do leitor. (...) „Imagina também que até resolvo colocar-te, no romance em causa, como simples comparsa, como personagem de secundaríssima ordem, que é o que tu mereces‟. „Apaixonante‟. „Não deites foguetes antes do tempo. Olha que sou muito capaz de te tratar um bocado à bruta‟. „Não duvido‟. „E até de inventar coisas comprometedoras a teu respeito‟. 186 „Nalgumas ninguém acreditará. Quanto a outras, haverá sempre factos para desmenti-las‟. „Posso dar por exemplo à tua vida uma grande volta, que talvez não consigas assumir‟. „Veremos‟, ameaçou ele. Reacendendo o cachimbo, safadamente acrescentou: „Deste-me uma ideia... Imagina tu, já que tanto gostas de imaginar coisas, que vou de facto escrever esse romance, de que és protagonista e narrador, e sou eu quem lá te põe a falar de mim como secundaríssimo comparsa...‟ „Que estás tu para aí a dizer? Sabes que mais? Acho é que já estamos um pouco bêbados‟. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 268) O diálogo cartesianamente construído produz uma desorientação habilmente inserida na ficção para confundir e instigar. Afinal, a embriaguez de ambos os personagens é da pura ordem do ficcional. Nesse sentido, a discussão acerca do romance é racionalmente explicitada deixando o leitor em perdição em relação ao texto que está a ler. De quem é ele, afinal? De Fernão, que inclui David como personagem secundaríssimo? De David, que faz de Fernão um narrador e que o põe a falar de si como “secundaríssimo comparsa”? O que esse leitor poderá ter como certeza é tão somente a autoria real: a do autor português David Mourão-Ferreira. Quando ao mais terá que saber que Fernão e David são espelhos de si próprios e também do autor, mas espelhos quebrados, retorcidos, sem obrigação de restituir uma imagem completa. De acordo com Ana Sofia Calado, (...) esta irônica representação de si através do espelho de Fernão e de David constitui, afinal, uma forma superior de auto-análise: não se furtando às previsíveis acusações de narcisismo, [o autor] opta por afrontá-las e até agudizá-las. (2004, p. 109) 187 Para além de narcísica, a questão do espelho é principalmente lúdica, quando se nota que as personagens, sem exceção, debatem-se num intrincado jogo em que o reflexo, o duplo e a repetição são a regra fundamental: a mulher de Fernão é o duplo da mãe do protagonista; o pediatra é o duplo da mulher de Fernão, exercendo inclusive a mesma profissão; Zu é o duplo de Floripes, além do fato de todas as mulheres amadas por Fernão serem variantes de um mesmo objeto de desejo. Nesse sentido, o lúdico como fundamento da criação é um dos pontos norteadores da narrativa e incita o leitor a participar do seu jogo de espelhos deformantes. Analisar até que ponto os fragmentos desse espelho se articulam gerando uma cosmogonia, que é o universo poético davidiano, marca de seu criador, é um dos princípios que nortearam esta pesquisa. Para tal seria interessante observar mais um aspecto que caracteriza esse universo: a inevitável contaminação do discurso lírico que invade o campo da narração romanesca constituindo-o como prosa poética. 188 3.3.2. Marcas do lírico e intratextualidade: caminhos que se encontram (...) a história da poesia é inseparável da do amor Octávio Paz A opção por duas das obras em prosa para constituir o corpus deste trabalho encontrou uma interface feliz com a poesia. Na obra de David MourãoFerreira, seja nos contos, seja no romance, prosa e poesia se entrelaçam. Pode-se mesmo aventar que a obra em prosa não prescinde do lírico confirmando o que a maioria dos críticos reconhece – David Mourão-Ferreira é, sobretudo, um poeta. Até mesmo Fernão, o narrador do romance, ao invés de exaltar a escrita em prosa – forma por ele escolhida para contar sua história de amor – em solilóquio conclui: “Paz na terra aos homens de boa-fé! Glória nas alturas aos poderes da poesia!” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 158). Se, como afirma Octávio Paz (1994), poesia e amor estão interrelacionados,50 talvez isso explique a onipresença de ambos em todas as obras do autor português, mesmo aquelas em prosa, incluindo aí evidentemente romance. A prosa está certamente mais próxima da linguagem racional e quotidiana, o que poderia levar a concluir que estaria mais afastada do rigor formal – que envolve todo um conhecimento das regras e das técnicas versificatórias – e da intensa subjetividade que marcam a poesia. Contudo, aquilo a que se assiste diante da linguagem eleita em Os amantes e outros contos e também em Um amor feliz me leva a acreditar que a instância narrativa tensiona a linguagem funcional da prosa a fim de trazer à tona a 50 Ao discutir sobre o conceito em Platão, o primeiro filósofo do amor, Paz afirma: “a história da poesia é inseparável da do amor” (Paz, 1994, p. 40). 189 subjetividade e muitas vezes a desmesura da linguagem do sujeito apaixonado, o que consequentemente deságua na expressão lírica. Lembro que um dos aforismos do livro Jogo de espelhos diz que “mais o empolga uma por vezes onírica obediência aos poderes mágicos da linguagem que o propósito de acordadamente os domesticar” (MOURÃO-FERREIRA, 2001b, p. XLIII). Nesse sentido, sua prosa se assume como escrita intimamente relacionada a Eros, portanto, ligada a uma subjetividade e a uma experiência mnemônica que, transformadas em discurso, transgridem as regras de uma linguagem funcional, domesticada, indo ao encontro do arrebatamento comum ao poético. Em Um amor feliz, a paixão de Fernão por Y é narrada nos termos dessa transgressão e desse arrebatamento. Nesse sentido, as marcas da prosa-poética romanesca surgem como descrição “da explosão”, das “sensações contraditórias”, da “mistura das memórias”; da sequência de “frases insensatas”, da “cúmplice partilha [das] histórias”, como refere o “Soneto do cativo” (2001a, p. 98) do mesmo autor:51 51 Se é sem dúvida Amor esta explosão de tantas sensações contraditórias; a sórdida mistura das memórias, tão longe da verdade e da invenção; o espelho deformante; a profusão de frases insensatas, incensórias; a cúmplice partilha nas histórias do que os outros dirão ou não dirão; se é sem dúvida Amor a cobardia de buscar nos lençóis a mais sombria razão de encantamento e de desprezo; não há dúvida, Amor, que te não fujo e que, por ti, tão cego, surdo e sujo, tenho vivido eternamente preso! 190 (...) o que me sufocava era a lembrança dos seus gestos espontâneos mas executados como que au ralenti; e não só a garganta mas também todos os poros me ficavam de súbito obstruídos pela inesperada evocação dos demorados jogos de seus dedos, dos sinuosos e absortos percursos da sua boca, das inúmeras marcas derramadas que toda a sua pele tinha deixado à superfície e no interior da minha. Pela primeira vez sentia eu o corpo a gemer em segredo, a uivar em silêncio, com exasperantes saudades de outro corpo. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 188 – grifos meus) A partir das lembranças de Fernão, o leitor embarca nessa viagem, aventura pela linguagem que, mesmo em prosa, não se permite racional, partilhando da embriaguez do narrador, de sua angústia, de seu contentamento, de seu deslumbre e mesmo de sua exasperação. Daí as deambulações pelos domínios do onírico (gestos au ralenti); as enumerações descritivas até dos menores gestos da amada a que não faltam o ritmo ternário, a surpresa de um decassílabo – “pela primeira vez sentia eu” –, as enumerações de sintagmas paralelos (“gemer em segredo” / “uivar em silêncio”), o valor dos evidentes paradoxos. Com essas estratégias ganham intensidade poética as divagações acerca do amor; a confusão de sentimentos que vão do entusiasmo à melancolia em face da ausência do outro corpo, visto como parte de um único ser como já dissera em poesia – “Quem foi que à tua pele conferiu esse papel / de mais que tua pele ser pela da minha pele” (“Pele”, 2001a, p. 201). É por isso que me permito aqui pensar numa prosa-poética romanesca e em tudo que a envolve, como as construções de linguagem nem sempre obedientes ao fluxo da prosa, as relações semânticas inesperadas, as técnicas e os temas abordados, realizando um trabalho comparativo sobre alguns desses procedimentos. Será pois fundamental sinalizar não apenas o que há 191 de requintado e elaborado em termos de linguagem e de técnica, mas também algumas das recorrências temáticas e estratégias de linguagem que repercutem em eco na poética davidiana num trabalho intratextual, dentre as quais destaquei a elaboração imagética das descrições; a questão do olhar que insiste no desnudamento do outro; a utilização da metonímia como figura de linguagem largamente utilizada; e o culto ao amor e à mulher. Um dos aspectos que chamam a atenção e que vêm confirmados no espelhamento entre as obras do escritor português é a elaboração sofisticada da palavra com o objetivo de construir uma imagem própria e consequente. No caso de Um amor feliz, o narrador, antes mesmo de nomear a protagonista, opta pela descrição poética dos movimentos realizados pelo corpo feminino, porque afinal o nome não preexiste à descrição, mas, porque se trata de ficção, é um complemento desse olhar: Deitada de través em cima do largo divã, os seus braços tomam de súbito a postura de dois ramos oblíquos, na quase pânica expectativa de sentir-se adorada. Devagar os vai depois estreitando, até que ficam inteiramente estirados para trás; mas já as pernas entretanto começaram a reproduzir, em posição inversa, o grafismo da mesma letra. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 11) Essa descrição sugestiva da futura letra através da qual será reconhecida a personagem central é construída a partir do foco no bailado lento e sinuoso do corpo que, largado sobre o divã (que mais tarde o leitor saberá ser do atelier), levanta os braços e vagorosamente os abaixa para com as pernas repetir o mesmo movimento. A visão do protagonista é de modo inequívoco a de um escultor atento ao corpo e ao molde que este mesmo corpo sugere através dos movimentos que executa. 192 Tal descrição do movimento corporal é bastante conhecido na obra de David Mourão-Ferreira. No conto “Os amantes”, por exemplo, será primeiramente descrito o corpo que serve de “modelo ao movimento das chamas” a crepitar na lareira e que assume variadas formas num “bailado” de improviso executado em função das diversas posições assumidas por aquela cujo corpo está nas mãos do amante.52 Na poesia davidiana, são inúmeras as vezes em que o corpo feminino é desnudado pelo olhar masculino que, através da descrição, transmite seu deslumbramento diante dos ora simples, ora inusitados movimentos, tantas vezes involuntária e inconscientemente articulados. O romance não fugirá à regra: Chegar, deitar-se: por vezes os dois actos sucedem-se e encadeiamse com tal rapidez como se entre ambos não decorresse, hesitante ou cegamente precipitada, aquela operação, um tanto mágica à força de tão simples, de primeiro se descalçar, de logo em seguida se despir. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 11) O desenho do corpo de Y dá início à aventura do romance, à aventura do olhar que transmite, através do gozo da escrita, a descrição do objeto observado, sob a forma de linguagem poética. O encadeamento entre dois movimentos – o chegar e o deitar – reflete a visão desse narrador que exalta a coreografia silenciosa e “mágica”, onde ações habituais e simples, como o descalçar e o despir, não passam despercebidas e se configuram como merecedoras da atenção poética que privilegia, entre duas concisas coordenações (economia frasal), a importância da chegada da mulher e a 52 Ver Os amantes e outros contos, 1981, p. 143. 193 relevância do ato de deitar com os braços levantados, na “pânica expectativa” de receber o abraço do amado. O olhar masculino em relação a seu objeto de desejo é aqui de suma importância. O sentido da visão é sempre exacerbado em Um amor feliz, de modo que, ao se referir à mulher que ama, muitas e muitas vezes Fernão fala dos seus olhos. O olhar do apaixonado aqui abarca muitos significados. Primeiramente é invasor, o olhar do voyeur, como refere Renato Janine Ribeiro, no ensaio “Os amantes contra o poder”, 53 na medida em que “arranca prazer do objeto que ele devassa” (1988, p. 443), mas também é, e assim o leitor entenderá ao longo da narração, limitado, uma vez que o admirador, deslumbrado, muitas vezes deixa de ver – “um olho que se deslumbra (cegase) e além disso declara o seu amor, como poderá ainda decifrar o outro?” (1988, p. 443). Na narrativa romanesca, são inúmeras as cenas em que se pode testemunhar a incompletude, a parcialidade, desse olhar: Esse lado esquerdo do automóvel, se bem que quase a três quartos, e com o capot em grande parte oculto pelo tejadilho, era precisamente o que se encontrava mais exposto na minha direção. Mas, como disse, as condições de visibilidade estavam bem longe de ser ideais. Podia dar-se até o caso de estar alguém à direita de Y, (...) – mas quem? –, simultaneamente escondido pelos seus cabelos e pelo encosto do assento. (...) Devo ter passado uns bons dez minutos a tentar descortinar alguma coisa (...). (Mourão-Ferreira, 1987, p. 58-59) É justamente essa impossibilidade de tudo ver, de tudo saber, essa visibilidade prejudicada, parcial, esse descortinamento vetado que conferem maior poder à amante. Metaforicamente esse trecho comprova o que Fernão e 53 In: NOVAES, Adauto. O olhar (1988). 194 os leitores sabem sobre a protagonista – quase nada. Y não se deixa revelar de todo; mantém um enigma capaz de fazer com que o amante se sinta cada vez mais envolvido pela sua aura de mistério; capaz de fazer com que o leitor mantenha o interesse pelo romance até sua última página. Em Um amor feliz estamos diante de uma história de amor e assim a entenderemos com Octávio Paz, quando procede à diferenciação entre amor e erotismo os diferencia nos seguintes termos: O amor é atração por uma única pessoa: por um corpo e uma alma. O amor é escolha; o erotismo, aceitação. (...) Sem erotismo não há amor, mas este atravessa o corpo desejado e procura a alma no corpo, e, na alma, o corpo. A pessoa inteira. (1994, p. 34) Nesse sentido, as descrições de Y, quando feitas pela via da comparação, sempre procuram colocá-la num patamar mais elevado que o das outras mulheres; Y é uma escolha, descrita através de seus predicados de alma além de seus atributos físicos: Todas as mulheres que em mais de quarenta anos conheci não tinham sido senão caricaturas, quando muito esboços do que passara a ser um retrato perfeito; e o que havia de melhor em algumas delas não mais do que pedras soltas de não sei que puzzle só agora completo. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 168) Os encontros entre os amantes são relatados em celebração pelo narrador, que, ao descrever Y no ato de amor, ultrapassa o que seria uma caricata descrição física, remetendo sempre aos parceiros do jogo amoroso como se fossem partes de um único corpo. Prova disso são as inúmeras vezes em que Fernão coloca em funcionamento toda uma máquina de linguagem – 195 jogos metafóricos e metonímicos, rimas internas e aliterações – que poeticamente exalta os encontros clandestinos no atelier. Raízes, ramos, folhas, frutos. E a gruta; e o grito. Nem tratamos, desta vez, de sequer alcançar o divã. Bastou-nos, defronte do espelho, o escasso rectângulo desse tapete. E dificilmente percebo como conseguimos, no fim, içarmo-nos até esta poltrona. Encontramo-nos, no entanto, muito mais despertos do que supúnhamos: sentimo-nos leves, límpidos, alados, lúcidos, como depois de uma trovoada. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 66) Das aliterações contidas no pequeno trecho chamam a atenção todas as que misturam a idéia do reencontro arrebatado dos amantes – cuidadosamente apresentado a partir da escolha de palavras com r, letra vibrante, repetido em palavras intimamente relacionadas metafórica e literalmente ao ato amoroso, como gruta e grito – com a mansidão provocada pelo prazer depois de saciado o desejo – marcada pelo aparecimento de vocábulos que apelam, a partir da utilização de palavras proferidas com a letra l, para a idéia languidez e de leveza. Ou seja, a palavra poética é obrigatória nos momentos em que o amante refere a amada, e ela emerge contrapondo-se à ironia sarcástica que Fernão sabe tão bem utilizar quando refere ao mundo exterior. Da errância por este corpo feminino em especial surge a escrita de mil outros corpos muitas vezes representados pela via metonímica. Igualmente ressoam, nos contos e também nos poemas, as reincidências de um sujeito que tenta resgatar do puzzle, formado por mãos, pernas, seios, bocas e ancas, uma totalidade da ordem do inalcançável: “Dormes? Não dormes? Que importa, se a boca da tua anca não adormece! Ela e eu continuamos de vigília (...)” (MOURÃO-FERREIRA, 1981, p. 99). Na poesia metonimicamente as 196 imagens se rearticulam num complexo jogo de superposições picassianamente desenhado: “Apenas uma boca (“A Boca A tua boca / Apenas outra A outra tua boca” As Bocas”, 2001a, p. 267). Dos encontros que tem com Y, Fernão privilegia momentos de segredo, de íntima ligação, de intensa plenitude, e na descrição produzida utiliza-se por vezes da metonímia como figura de linguagem privilegiada: “Segredo-lhe estas palavras com a boca a subir-lhe pelas espáduas até a nuca, e da nuca até a concha do ouvido” (MOURÃOFERREIRA, 1987, p. 65). A boca em muitos momentos é eleita como zona erógena preferida, através da qual se atingem outros sentidos do corpo como o paladar, o tato, a audição. Também através dela melhor se profere a palavra poética, que, mesmo permanecendo viva numa leitura silenciosa, adquire valores de musicalidades só atingidos através do ato de proferi-la. Para além do mais, como lembra o soneto do autor, há “a boca” e “as bocas”, o que multiplica as zonas erógenas do corpo feminino. Apenas uma boca A tua boca Apenas outra A outra tua boca É Primavera E ri a tua boca de ser Agosto já na outra boca Entre uma e outra voga a minha boca E pouco a pouco a polpa de uma boca Inda há pouco na popa em minha boca É já na proa a polpa de outra boca. Sabe a laranja a casca de uma boca Sabe a morango a noz da outra boca Mas que sabe entretanto a minha boca Que apenas vai sentindo em sua boca mais rouca do que a boca a minha boca mais louca do que a boca a tua boca. (Mourão-Ferreira, 2001a, p. 267) 197 Fernão peregrinou insistentemente pelo conhecimento de variadas mulheres e transformou-se num “bom aluno”, pelo menos bom o suficiente para diferenciar mulheres “que existem” daquelas que “se limitam (...) a tão-só se mostrarem presentes” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 87). Como se trata de um livro em que a memória é fio condutor da narração, sucedem-se muitos momentos em que este D. Juan, ao recordar, opta pela descrição a partir da via da metonímia, por vezes indicando um sonho, onde pode parecer comum a mistura de imagens – “Outra vez você com a cara da Zu, com o corpo da Zu. Mas a voz é sua; os cigarros são seus; o jeans também” (MOURÃOFERREIRA, 1987, p. 228) –, por vezes indicando o desejo focado em uma determinada parte feminina que lhe salta aos olhos (...) duas diferentes imagens constantemente me dançavam diante dos olhos (...) duas diferentes promessas de duas diferentes felicidades (...). Uma (...) era dos olhos dessa estrangeira ou meia estrangeira que tinha conhecido na semana anterior. A outra – desculpe! -, a outra dizia respeito às suas nádegas. (MourãoFerreira, 1987, p. 29) Todas as descrições de Y dão a entender que Fernão, o inquieto escultor sempre em busca da Beleza, está perto do fim da procura, tendo em vista que a amante é um intrincado de elementos em perfeição que não separam o corpo da densidade da alma: “(...) nenhuma outra mulher, antes de eu conhecer a Y, se me afigurou simultaneamente tão bela e tão simples, nem tão sensível na sua inteligência nem tão inteligente na sua sensualidade” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 41) Tal perfeição poderia existir? Poderia ser ela apenas fruto da imaginação? Ou a opção por esse tipo de descrição remete para o simbolismo que guarda esta figura feminina? 198 Beleza; simplicidade; sensibilidade; sensualidade; inteligência. E a inteligência mais profunda, bastante mais viva do que a sua discrição deixaria supor. (...) Claro que não é a existência desses ou doutros atributos o que verdadeiramente importa: antes a certeza ou a ilusão que nós próprios temos da sua existência. E o certo é que nenhuma outra mulher, antes de eu conhecer a Y, se me afigurou simultaneamente tão bela e tão simples, nem tão sensível na sua inteligência, nem tão inteligente na sua sensualidade. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 41) A escrita de Fernão impede que seja concretizada uma imagem de Y, que, assim como Helena, a mítica personagem de Homero, nunca também fora descrita. A elaboração das frases oferece o abstrato, o que está “à beira do impossível”, a partir da utilização contínua de substantivos ou de adjetivos cuja função não é a de detalhar fisicamente a mulher amada, retratando-a. É necessário reconhecer que a narrativa se encaminha para a total obsessão do sujeito apaixonado, para o crescimento de sua atração, de seu desejo, para a exarcebação de sua subjetividade, que, ao mencionar o objeto de adoração, explode em louvor arrebatado, e que, mesmo ao descrever, isenta-se da objetividade: “Os olhos, enormes, inexcedivelmente bem talhados, mais que verdes, mais que azuis, na zona do inverossímil, já à beira do impossível” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 21). Esses olhos especialíssimos vão aos poucos sobrepujando todas as incidências discursivas metonímicas referentes aos corpos de outras mulheres, e Y passa a ocupar todos os pensamentos do narrador: “Apenas sei de uma coisa: (...) deixava de pensar nas suas nádegas. Só ficava a pensar nos olhos da Y” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 31). De acordo com Renato Janine Ribeiro, “(...) olhar alguém nos próprios olhos está carregado, para nós, de uma idéia de veracidade, limpidez e 199 honestidade. O encontro dos olhares é garantia de um mundo limpo, no qual o belo e o bem coincidem” (1988, p. 443). Embora importantes para colocar a relação dos amantes na esfera da reciprocidade, da sinceridade, nem sempre o olhar de Y corresponderá ao de Fernão. É isso que se vê no capítulo XII, quando se oferecem as primeiras pistas de que a relação entre os personagens começa a entrar numa crise, que, como se verá, origina-se de fora para dentro, do mundo para o par amoroso. Para Fernão, contudo, nada mudara, e é por isso que os sinais de afastamento da amante não são imediatamente para ele uma realidade. Ao contrário do que se pode imaginar, o distanciamento de Y funciona para fomentar ainda mais sua paixão, e ele obsessivamente a deseja. Tal obsessão chega ao nível da contemplação. Nesse sentido, Y efetivamente deixa de ser uma simples mulher, torna-se deusa, torna-se mito. E o amor é exaltado claramente em louvor religioso por um amante em evidente “deslumbramento”. Num capítulo Fernão dirá mas a Y que tenho agora na minha frente é exactamente a mesma Y luminosa de todos os outros dias (...), espantadamente agradecida, como sempre acontece, ao deslumbramento como sempre a recebo, e enternecedoramente correspondendo, como sempre, ao modo como sempre os meus olhos mergulham nos seus olhos (...) (Mourão-Ferreira, 1987, p. 61 – grifos meus) para um pouco mais à frente concluir o que no capítulo anterior sentira já como “o odor enjoativo de um começo de podridão” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 60). Y já dá os primeiros sinais de sua esquiva. O mundo ao qual pertencem os amantes não é aquele onde “o belo e o bem coincidem”, a não ser na leitura inocente a apaixonada do narrador, que insiste em retratar a cumplicidade 200 entre os amantes. Na verdade, Y torna-se cada vez mais distante, mais inalcançável, mais enigmática. Prova disso é que, ainda no capítulo XII, já desvia seu olhar. Ou seja, naquele instante começam a ser oferecidas pistas de que algo não vai tão bem: “„Ah! Obrigada‟, murmura a Y, sem me olhar, mas não podendo, por mais tempo, fingir que não vê a taça que levanto à altura do seu queixo” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 62 – grifos meus). Será interessante relembrar como amor e religião na obra davidiana se relacionam. A mistura entre erotismo e religião conduz a obra de David Mourão-Ferreira para o caminho da transgressão. De acordo com Octávio Paz (1994, p. 40), há no Ocidente uma clara oposição entre amor e religião. Afirma o crítico, no capítulo intitulado “Eros e Psiquê”, do livro A dupla chama, que No Ocidente, o amor desabrochou frente à religião, fora dela e até mesmo contra ela. O amor ocidental é o filho da filosofia e do sentimento poético que transfigura em imagem tudo o que toca. Por isso para nós o amor tem sido um culto. (grifos do original) O capítulo do livro de Octávio Paz é importante para esta leitura justamente porque sinaliza para outro dos aspectos da poética davidiana, que é a apologia do sentimento amoroso a ponto de este se transformar numa espécie de culto, numa reverência prestada ao corpo, ao erotismo, ao desejo. O escritor sempre iluminou imagens de diferentes mulheres ao longo de sua obra, como se a aventura do amor e a da escrita fizessem parte de um esquema complexo em que o movimento da elaboração poético-discursiva obedece à sinuosidade dos jogos amorosos. A viagem empreendida nas malhas do texto davidiano, como teoriza Vasco Graça Moura, não é feita de modo solitário, pois que, como lembra o crítico, no poema “Inscrição sobre as 201 ondas”, já o eu-lírico anuncia que seus sentidos reagem “a cada vulto”, na busca pela revelação do “segredo”. E é justamente essa reação a cada vulto que leva a obra ao sistemático rompimento dos clichês costumeiros das relações amorosas. A habitual triangulação amorosa é na obra do autor por vezes de tal modo complexificada que conduz ao surgimento de mais um ou dois parceiros nos jogos eróticos. Nos contos “O viúvo”, “Ao lado de Clara”, “Agora que nos encontrámos” ou “A boca”, a formação de pares amorosos alternados dá muitas vezes às cenas um caráter de reduplicação na diferença. Mesmo em Um amor feliz é desde o início pactuado um triângulo entre Fernão, Y e a poetisa, entre Fernão, Y e a esposa; entre a poetisa, David e Fernão; entre a poetisa, David e o marido. Penso, contudo, que a inserção triangular dos jogos de amor na trama romanesca não corresponde simplesmente a uma exaltação ética do adultério e da fugacidade das relações, mas uma evidenciação de que o peso da convenção – no caso a matrimonial – pode ser, como todas as demais convenções, um motivo que desencadeia o desastre amoroso. A obra davidiana aponta para aquilo que a convenção e o tempo degradam, transformando o desejo em ruínas, em morte. O amor não pode prescindir da subversão, da contramão, da indiferença às regras socialmente estabelecidas. Essa ideologia amorosa vai de encontro a toda uma teorização religiosa do Ocidente, que vê o matrimônio como opção para a eternidade. A obra davidiana não parece estar à procura de eternidade ou modelos perfeitos, pois o gozo da busca é verdadeiramente o que importa. Situa-se, assim, frente à 202 religião ao mesmo tempo que se utiliza do discurso religioso para se colocar na contramão do processo. É emblemático, nesse sentido, o poema “Re(li)gata” (2001a, p. 215), em que as idéias de religião e de aventura amorosa através do corpo se unem para a construção da imagem poética. Quando em lugar de feltro é barro de Outubro o calor interior das coxas habitadas Quando a língua é um barco avançando no escuro de um canal de Corinto entre pardas escarpas Quando o cheiro do Mar se desdobra em veludo Quando irrompe na boca o mistério das algas Quando em baixo o teu pé a triturar-me o surdo perímetro do sexo encontra a madrugada Quando mais aproxima a náutica do culto Quando mais o altar se mostra navegável Quando mais eu descubro e restauro e misturo na crista litoral de súbito ampliada o ritual do grito o ritual do cuspo e vês que ninguém mais mereces esta homenagem é que enfim te possuo é que enfim te reduzo a uma luva uma esponja uma deusa uma nave Refere Teresa Cristina Cerdeira da Silva (2000, p. 87-88) que já no título do poema se insinua o desvio, o entrelaçamento entre o sagrado e o profano. “O título reúne claramente o barco e o amor, a heresia de um altar para a amada, de uma „religião‟ que se vive na navegação do corpo, na regata”. O sujeito-lírico dá por iniciada sua homenagem ao corpo feminino através uma cerimônia erótica em que o grito e o cuspo são componentes ritualísticos essenciais. Nesse sentido, a deusa a que se presta homenagem não se encontra num altar, afastada e indiferente à adoração; ao contrário, seu corpo é percorrido como se ele mesmo fosse um “altar navegável”, adorado a partir do contato físico, reverenciado em face de sua exposição ao outro. 203 Na prosa, também são freqüentes as incidências poéticas discursivas em que sagrado e profano se encontram. Em Um amor feliz, Fernão descreve o “religioso furor” com o qual assiste a Y, tratada como deusa, transformar-se, no espaço do atelier, em “comovedora bacante”, e trata de “liturgia” o ato erótico da união dos corpos dos dois amantes em “delírio”: O deslumbramento, a renovada surpresa, de vê-la entrar aqui no atelier, luminosa e plácida, como se fosse uma deusa que só por engano anda vestida. O júbilo de assistir, minutos depois, nesse divã, nesta poltrona, à sua rápida metamorfose em comovedora bacante, quase aterrada por assim se descobrir. O religioso furor, mas também a lucidez, de ser eu próprio a provocar essa metamorfose, de participar activamente na liturgia desse delírio. O orgulho, enfim, de melhor ainda lhe contemplar, depois do auge, o grande corpo devastado, e todavia renascido. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 12). A relação entre este trecho em prosa e o poema é explícita. Além da constante mescla de elementos religiosos e eróticos, tem-se aqui igualmente a descrição de momentos diversos do ato amoroso, que vai da nudez da deusa até a sua completa devastação, ou “redução”, para logo em seguida chegar-se ao seu renascimento que se dá pela via do prazer, do encontro com o outro. O olhar do homem é também o daquele que, em “júbilo”, cultua, contempla, percorre, descobre, ou seja, caracteriza-se como o olhar explorador, navegador, orgulhoso de sua descoberta, de sua conquista, da sua capacidade de metamorfosear outro corpo, fazendo dele ao mesmo tempo “esponja” e “nave”. O entrecruzamento de religião e erotismo não é novo. Georges Bataille afirmava que “não há exemplos onde melhor apareça a significação da 204 transgressão do que os encontrados na exuberância do cristianismo e do budismo, que mostram a forma como ela se realiza” (1987, p. 65). O que David Mourão-Ferreira faz é caminhar em sentido contrário e dar ao erotismo uma dimensão religiosa a partir da criação poética; concebe que há algo de divino e demoníaco na relação entre os corpos e concebe ao mesmo tempo que a escrita poética é a melhor forma de expressão desse paradoxo. Confirma assim aquilo que Bataille, em 1957, quando da publicação de O erotismo, declara em termos filosóficos: “A poesia conduz ao mesmo ponto como cada forma do erotismo: conduz à indistinção, à fusão dos objetos distintos. Ela nos conduz à eternidade, à morte, e pela morte, à continuidade” (1987, p. 23). Octávio Paz também remete à relação intrínseca entre erotismo e poesia: A relação entre erotismo e poesia é tal que se pode dizer, sem afetação, que o primeiro é uma poética corporal e a segunda uma erótica verbal. Ambos são feitos de uma oposição complementar. A linguagem – som que emite sentido, traço material que denota idéias corpóreas – é capaz de dar nome ao mais fugaz e evanescente: a sensação; por sua vez, o erotismo não é mera sexualidade animal – é cerimônia, representação. O erotismo é sexualidade transfigurada: metáfora. (...) A imagem poética é abraço e realidades opostas e a rima é cópula de sons; a poesia erotiza a linguagem e o mundo porque ela própria, em seu modo de operação, já é erotismo. (Paz, 1994, p. 12) Na obra de David Mourão-Ferreira, o erotismo é uma constante, por isso seria impossível pensar numa prosa que não estivesse intimamente relacionada com a poesia de modo a compor uma “erótica verbal”. A mulher é parceira indispensável dos jogos eróticos, dos jogos de amor, por isso é também indispensável a sua presença para a construção do texto poético. Se 205 como afirma Octavio Paz, erotismo e amor constituem a “dupla chama da vida” (1994, p. 7), a mulher, sempre presente na obra de David Mourão-Ferreira como imagem refletida no espelho, será o duplo que alimentará e tornará possível o feliz encontro com a escrita. Do corpo feminino ao corpo textual – essa é a grande viagem que se faz nesses jogos que de amor também se configuram como jogos de escrita. 3.3.3. David e a tradição: jogos intertextuais E porque há de ser assim, se a ilusão de „criar‟ nunca passa da perseguição ou até do encontro do que já está „criado‟? David Mourão-Ferreira Ao analisar “Re(li)gata”, Teresa Cristina Cerdeira da Silva (2000) entende o poema como uma “aventura” davidiana “ao lado do canto” camoniano. Essa aventura é o diálogo com Camões – um dos poetas portugueses que mais de amor falou –, através da elaboração poética que não renuncia à distância dos anos e que faz dessa mesma distância caminho para a construção do novo. Nesse sentido, Teresa Cerdeira da Silva indica que o trajeto parodístico trilhado por David Mourão-Ferreira é extremamente moderno, pois “a paródia (...) é fundamentalmente a ousadia de dialogar com objetos da sedução” (2000, p. 82-83). De fato, como navegante da tradição, o escritor de Um amor feliz não se absteve de revê-la e de reiventá-la, e com engenho e arte escreveu sua obra que é uma ousada e feliz experiência da escritura. No tecido textual, a pena marca o moderno a partir do diálogo e da reinvenção do modelo: “A 206 contemporaneidade não silencia e marca a sua distância, sem negar o seu fascínio” (SILVA, 2004, p. 84). A partir desse fascínio por Camões chego ao fascínio por Fernando Pessoa, o super Camões, poeta moderno que não poderia deixar de figurar no texto davidiano. Porque se o encontro com Camões é imprescindível, tendo em vista que é ele, sem sombra de dúvida, o autor mais importante da aventura lírico-amorosa portuguesa, o resgate de Pessoa é fundamental, pois este é por excelência o poeta da modernidade, o poeta performativo, que se assume como máscara, como outros, muitos, e que através da construção textual coloca em cena todo um teatro da linguagem essencial para a leitura do texto poético, a „casa do ser‟ – assim lembra Cleonice Berardinelli (2004). Ora, ao ousar figurar-se como personagem do próprio romance, David Mourão-Ferreira se assume como herdeiro da tradição moderna heteronímica de desdobramento do sujeito, que encontra em Fernando Pessoa seu maior arauto. Mas não é só no nível da auto-representação que é possível sentir a influência pessoana na escrita de Um amor feliz. Fernando Pessoa é evocado em momentos diversos, principalmente sob a máscara daquele que é reconhecido como o mais moderno de seus heterônimos: Álvaro de Campos. Acredito que a aparição de trechos dos poemas de Campos ao longo da trama esteja relacionada a uma semelhança no modo como ambos (Campos e Fernão) sentem e vêem o mundo a sua volta. Campos é aquele que denuncia euforicamente os paradoxos da civilização moderna. Fernão é o sujeito angustiado em face de um mundo já sem expectativas de um futuro promissor. 207 Em um texto crítico datado de 1963, David Mourão-Ferreira delineia um retrato dos heterônimos em Pessoa: Seja como for, nós podemos encará-los sob outra perspectiva: Alberto Caeiro, na medida em que se desejava um simples homem da natureza (...), inteiramente desligado dos valores da cultura, pretendeu sobretudo ser; Álvaro de Campos, sem ir tão longe na recusa dos valores culturais, esforçou-se principalmente por sentir de acordo com os ritmos do mundo moderno; e Ricardo Reis, por seu turno, não mais desejou que viver segundo o ensinamento de todas as culturas, sintéticamente recolhidas numa sabedoria própria. Em suma: uma arte de ser, uma arte de sentir, uma arte de viver. (Mourão-Ferreira, 1966, p. 179 – grifos do original) A dita “arte de sentir”, de que Álvaro de Campos é arauto, é a que mais se aproxima daquilo que Fernão demonstra ser sua filosofia de vida. Afinal, toda a ironia do narrador diz respeito a um modo de ver e de sentir a realidade que o cerca e o seu interior é atormentado por uma angústia existencial que lhe é inerente. No entanto, diferente de Campos, Fernão parece perceber que o sentir também diz respeito ao desejo. Desse modo, além da escrita, atribui importância à dimensão do amor como possibilidade de sobreviver em meio a uma realidade em que tudo o desagrada. De acordo com Antoine Compagnon, o intertexto é uma atividade de corte e colagem através da qual o sujeito constrói “um mundo à [sua] imagem, um mundo onde [ele se] pertenç[e], e é um mundo de papel” (2007, p. 11). O mundo de Fernão, o sujeito que escreve, que ergue ficcionalmente o seu mundo diante do papel, está muito próximo ao do sujeito-lírico do poema “Tabacaria”. Ao falar de Campos, Cleonice Berardinelli resume como algumas das características do heterônimo “a ironia, o sarcasmo, o recurso à palavra pesada, até mesmo obscena, a angústia existencial, e, com certa freqüência, a 208 reflexão sobre poetas e poesia, sobre a própria poesia” (2004, p. 234). Aqui a ensaísta fala de Campos, mas poderia muito bem estar-se referindo a Fernão, pois as analogias são indiscutíveis: ambos compartilham de uma visão angustiada da realidade permeada por uma destruidora ironia que corrói, que beira ao sarcasmo, que desnuda tudo que vê: “À beira do balcão, lá para o fundo, apenas uma empregada, absorta e bonitinha, com o ar angélico de que preferiria comer chocolates („come chocolates, pequena; come chocolates!) ao fadário de estar ali aviando livros” (MOURÃO-FERREIRA 1987, p. 124 – grifos do original). Indo um pouco adiante, compartilham (Fernão e Campos) o gosto pelo fumo, capaz de “libertar todos os pensamentos”: “Deixar-me ficar aqui na varanda a beber mais um uísque, a fumar mais um cigarro. „Enquanto o destino mo conceder, continuarei fumando‟” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 110 – grifos do original). O diálogo com a obra pessoana é sintomático da relevância da poesia deste autor para as gerações imediatamente posteriores e das quais David Mourão-Ferreira faz parte. Em inúmeros textos críticos o escritor de Um amor feliz referencia a importância dos poetas de Orpheu para construção da modernidade literária em Portugal: Em Março de 1915, muito poucas pessoas, certamente, terão sequer suspeitado que esse primeiro número da revista Orpheu assinalava o início de uma nova época na história da poesia portuguesa – e que pelo menos três de seus colaboradores viriam a ser os vultos tutelares da poesia do futuro. E hoje, à distância de cinquenta anos, todos seremos unânimes em reconhecer que os padrões exemplares e as melhores garantias de modernidade do nosso lirismo são, continuam a ser, as obras de Fernando Pessoa, de Mário de Sá-Carneiro, de José de Almada Negreiros. (MourãoFerreira, 1966, p. 168) 209 David Mourão-Ferreira chega mesmo a citar aspectos de linguagem surgidos na geração de Orpheu e retomados na sua escrita e na de muitos de seus contemporâneos: “a forma livre de certos poemas, a ilogicidade de certas imagens, o carácter insólito de certas construções sintáticas (...)” (MOURÃOFERREIRA, 1966, p. 168). Chama a atenção que em “Tabacaria”, o poema mais evocado ao longo do romance, há uma nítida inadequação entre a consciência do eu-lírico em relação à inconsciência dos outros (ali representados pela pequena que come chocolates e pelo homem da tabacaria); a mesma inadequação é experenciada por Fernão, para quem o atelier se configura num espaço que demarca uma fronteira entre o seu interior e o “mundo lá fora”. É ali que Y se firma como a possibilidade de fuga, de criação. Após o longo capítulo em que surge a personagem Floripes em conversa com o escultor, segue-se a abertura de um outro em que o narrador escreve para sua amiga poetisa, lembrando um trecho do poema de Álvaro de Campos. Você precisa de conhecer a Floripes. (...) Ouve-se a Floripes (...) e sente-se a necessidade de logo a seguir – como complemento – se ler ou se reler qualquer coisa de semelhantemente substancial. Olhe que não estou a brincar. Mesmo no caso da Floripes. Dessa vez abri ao acaso as Poesias do Álvaro de Campos, e já você acabou de saber o que me caiu em sorte. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 73) O irônico narrador remete à falta de substancialidade da empregada, motivo pelo qual a ironia pessoana é evocada, já que Floripes é um sintoma da “realidade plausível”, que “repentinamente cai” em cima do escultor. Um dos 210 outros momentos em que o poema é evocado trata do encontro casual entre Fernão, que está angustiado em face da demora de Y, e o marido de um dos seus antigos casos amorosos – Octaviana. Assim o narrador o descreve: Lá estava ele agora, com quatro quintos de pêlo na superfície do corpo – dois terços de sobrancelhas para um só de testa –, erecto como um gorila amestrado à beira da piscina, e cumprimentando-me de longe com tanto afecto quanto respeito, muito iluminadamente desvanecido pelo extraordinário facto de alguém se encontrar atento às palavras de sua mulher. Tive então ganas de lhe gritar „Adeus ó Esteves‟, embora ele se chamasse Tavares ou Torres ou Tovar ou Teixeira, só para ver se o universo, mercê desse grito, se me reconstruía enfim „sem ideal nem esperança‟ – e se o próprio dono da casa também sorria. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 103) A alusão ao “Esteves sem metafísica”, que figura ao final do poema pessoano, diz respeito justamente a essa invasão do mundo real acachapante nos pensamentos de Fernão, que está em contraponto com ele: impregnado de metafísica (como o heterônimo pessoano), impregnado de amor, e por isso distante da realidade que o cerca. Assim como o heterônimo, Fernão reage a esses vultos “da realidade plausível” de modo extremamente sarcástico e agressivo. Espera cumplicidade – “só pra ver se o dono da casa também sorria” –, mas tem consciência do motivo da angústia que lhe vai na alma e sabe que deve vivê-la na solidão. O amor entre Fernão e Y em dada altura começa a se degradar. Começa a evidenciar-se que o dito amor feliz corresponde a uma ilusão necessária, sem a qual, contudo, a vida se torna de um cinza insuportável. É o próprio Fernão quem anuncia a relação entre título do livro e o plano da ilusão, quando confessa, ao fim de sua escrita: “Nem eu chegava a saber o que seria melhor para manter viva a ilusão de um amor feliz” (MOURÃO-FERREIRA, 211 1987, p. 299). Mas já antes dava sinais de que esse amor está mais relacionado com a busca do que com a conquista em si; com um estado de espírito predisposto ao jogo amoroso (in ludos) e a todas as artimanhas daí decorrentes: “Claro que não é a existência desses ou doutros atributos o que verdadeiramente importa: antes a certeza ou a ilusão que nós próprios temos da sua existência” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 41). Se o romance fala de amor, e de um conceito muito especial de “amor feliz”, que vai na contramão da aparente obviedade do sintagma quando utilizado pelo senso comum, parece de suma importância retornar às epígrafes que abrem o romance, pois, como afirma Antoine Compagnon, a epígrafe é a “citação por excelência” (2007, p. 35), caminho mais natural da intertextualidade. A inserção desses fragmentos, recortes, coloca em cena o desejo do sujeito que escreve de “manter uma relação privilegiada” (2007, p. 43) com determinados livros e autores. No caso de Um amor feliz, os eleitos foram Stendhal e Savinio. Dispostas as epígrafes em claro jogo quiasmático, ambos os autores relembram a importância da Europa na obra de David Mourão-Ferreira, metonimicamente aqui representada na escolha por um autor francês e outro italiano. Ao mesmo tempo, o conteúdo das epígrafes faz menção aos jogos de amor e de escrita inseridos no texto davidiano e que inspiraram o título desta tese. De acordo com Antoine Compagnon, o recorte de uma frase, ao contrário de significar sua morte, funciona como uma intimação. As epígrafes vagueiam, movimentam-se sozinhas (COMPAGNON, 2007, p. 36), ganham 212 vida e apelam para que se lhes retire um significado já não mais o primeiro, mas sim um outro, ligado à nova obra onde elas ancoraram. A primeira das epígrafes, retirada de Stendhal, juntamente com a segunda, retirada de Alberto Savinio, apresentam dois pontos de vista sobre o amor. De Sthendal, em De l‟Amour, fica antes o saldo temático do amor como modo da felicidade e de uma certa ironia sobre a devoção amorosa como fato inescapável por ser concebida como uma espécie de ordem divina: “ne pas aimer, quand on a reçu du ciel une âme faite pour l‟amour, c‟est se priver soi et autrui d‟un grand bonheur”. Ao mesmo tempo que a frase do escritor italiano coloca o sentimento amoroso como uma possibilidade, uma proposição, o escritor francês reflete sobre a fatalidade amorosa. O amor é, na visão de Stendhal, algo a que não se pode renunciar. O desejo de alcançar a grande felicidade é prerrogativa para o nascimento de um amor feliz. Desse modo, as epígrafes dialogam entre si, e a de Stendhal mantém relação estreita com o romance, pois que vai justamente ao encontro do pensamento de Fernão, o protagonista, espécie de D. Juan que se recusa a deixar de viver uma história de amor. Vistas separadamente as duas primeiras epígrafes simulam uma antítese, própria do quiasmo, já que o recorte feito do texto de Savinio obriga pensar no amor como algo inacessível, inalcançável, uma hipótese pouco provável, justamente por ser desmedida: “L‟amore propriamente non existe. È una ipotesi, una grande, una smisurata ipotesi”. Aponta para aquilo que há de imensurável no amor, aquilo que o torna ficção, que o impede de concretizarse, ilusão feliz de um sujeito desejante. Quando relembradas as palavras do 213 protagonista, já a certa altura de sua narração, justamente no momento em que conta a sua decisão de escrever – “Os amores felizes não têm história” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 53) –, as palavras recortadas de Savinio ganham maior sentido e fazem o leitor começar a desconfiar do tanto de ilusório contido nas palavras do escultor e talvez do tanto de quimérico contido na própria imagem de mulher que ele procura construir. Nesse sentido, a ilusão, a hipótese desmesurada, é vista positivamente como aquilo que impele o sujeito ao amor. Fora do campo da ilusão (e também da ficção), o envolvimento amoroso seria impensável. Desse modo, a ilusão é fator indispensável não só para o início, mas também para sobrevivência do amor (e a continuidade da escrita). O outro par de epígrafes funciona do mesmo modo que o primeiro. Dessa vez o primeiro texto recortado é o de Savinio – “Il più sicuro modo di felicità è il movimento mentale: il „gioco‟mentale” – e diz respeito ao jogo mental como o modo mais seguro de atingir a felicidade. Aponta, nesse sentido, para aquilo que se insinua ao longo de toda a narrativa: a elaboração criativa (o jogo mental) como via para a realização subjetiva. Pode-se dizer que esta epígrafe está a meio caminho entre a questão do amor e da produção artística, o que é, aliás, uma das vias de compreensão desse romance só aparentemente mundano. Fernão de fato ama Y, mas também salta aos olhos o modo que ele encontra para exprimir esse amor: escrever um romance. Trata-se, portanto, para ele, de reverter a experiência em imagem, em puro gozo mental. Cabe então a pergunta sobre até que ponto a escrita sobre o amor satisfaz o sujeito apaixonado, preenchendo a falta do objeto desejado. 214 De Sthendal é enfim a última epígrafe, em que a questão diz respeito ao ofício do escritor, ofício fatal que, mesmo quando não perfeitamente concebido, ultrapassa de longe os valores mesquinhos da mundanidade burguesa: “Le vrai métier de l‟animal est d‟écrire un roman dans un grenier, car je préfère le plaisir d‟écrire des folies à celui de porter un habit brodé qui coûte huit cents francs”. Stendhal alude, como Savinio, à questão da escrita; no entanto de modo bastante diverso, já que o trecho citado diz respeito a uma íntima opção pela escrita e a um jeito autêntico de escrever, fundamentalmente fora das convenções. Assim como no primeiro par de epígrafes, este outro par apesar de manifestar idéias supostamente antitéticas também se complementa, tendo em vista que ambas as epígrafes apontam para o ofício do escritor e para aquilo que ele considera importante na elaboração do seu texto: a criatividade, o movimento mental, a insana busca pela realização, pela perfeição, a despeito de quaisquer convenções ou juízos de valor que possam ser feitos a respeito dessa escrita. Fernão conduz a narrativa até o seu final em diálogo constante com as epígrafes, uma vez que sua busca, sua ilusão, concretizam-se em frases, texto, romance, obra realizada, que fala do amor, da sua ficcionalidade, da sua capacidade de movimentar o indivíduo num mundo de estranha mundanidade. Ao mesmo tempo, o narrador está sempre a falar sobre como esse amor pode ser vivido em termos de satisfação, de escolha artística – através da escrita que se faz sobre ele: “só a Beleza e o amor da Beleza, por mais psicóticos que sejam ou mais fora de moda que pareçam, conseguem afinal empolgar-me e 215 fazer-me pairar acima do mundo” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 299). Essa busca incessante pelo Belo, pela perfeição, é afinal o que caracteriza o ofício de todos que lidam com a Arte de um modo geral, e com a escrita, de um modo particular. Se essas leituras aparecem, enfim, desenvolvidas no romance, só servem para sinalizar que o ato de escrever de David Mourão-Ferreira é sempre, e antes de tudo, um diálogo com a cultura universal. 3.4. Onde o Amor e a Escrita se Encontram Um amor feliz foi o único romance escrito por David Mourão-Ferreira. Esse fato poderia fazer os mais apressados suporem que a demora para produção romanesca fosse indicativa de uma certa esquiva por parte do autor para se empenhar em tal empreitada, já que fora sempre mais reconhecido e admirado pela poesia e pela narrativa curta. Contudo, a obra pode lucrar com esse lugar de único romance e por aí mesmo de romance-único, pois se constitui como fim de um processo. Nesse sentido, a teoria das passagens paralelas ofereceu os instrumentos necessários para a busca, na escrita do autor, daquilo que entendi serem as marcas de uma técnica, de um modo de pensar e de um fazer literário. Lá está a sua escrita obsessiva, retomando sempre os mesmos temas, recorrendo às mesmas imagens, uma escrita auto-reflexiva, em constante errância em busca do sentido da Beleza. A partir dessas linhas medulares procurei entender o romance como sendo resultado da confluência das referências anteriores advindas da poesia, dos contos, dos textos críticos, de um texto aforístico de cariz autobiográfico, como Jogos de espelho, que dá 216 bem conta não apenas de uma imagem reiterada, mas de uma técnica de espelhamento estrutural: cenas paralelas, imagens similares, personagens masculinos que se dobram, personagens femininas especulares. Errar em busca da palavra, de um projeto maior, de um modelo ou de um desejo nunca passíveis de apropriação definitiva, afirma-se como gozo, como extremo contentamento para aqueles que da palavra fazem o seu ofício, que dela retiram o alimento que lhes é necessário para a vida em ficção. Um amor feliz parece a culminância de todo esse processo de espelhamento que vem de há muito na obra do artista. Traz, a partir da história de amor entre Fernão e Y, todos os elementos já presentes em outras obras do autor. Primeiramente o acareamento entre narrador e autor; a mulher como destinatária, ouvinte, cúmplice de uma escrita cujo tema é o amor. O que se percebe a partir disso é que a escrita de David Mourão-Ferreira se dirige insistentemente a um Outro, ao diverso e ao mesmo tempo tão próximo, pois que algumas de suas personagens em muito se lhe assemelham no gosto pela literatura, pela invenção, pelo relato. Com bastante propriedade, o romance novamente acentua a capacidade alusiva e metonímica de alguns objetos que surgem aqui e ali e marcam a presença feminina, como será o caso do xaile branco de Y – espécie de ícone ou de objeto fetiche que acentua a transparência da personagem, reforçando a sua imagem diáfana, sua inapreensibilidade. Recupera o gosto pela poesia, que se insere na narração romanesca e acentua seu hibridismo – marca de um texto que busca a mudança constante daquilo que só supostamente parece ser a repetição do mesmo e que faz da tradição o prelúdio da escrita e não um viés a ser 217 mimetizado para sua edificação. Para além disso, reforça o fundamento de uma angústia sempre presente: o correr do tempo – isto que conduz Fernão, ao sentir o peso dos anos, a admirar a juventude de Y a ponto de deixar-se seduzir por ela e de contemplá-la como uma deusa a que o tempo não pode destruir. Poderia arrolar ainda muitos elementos que aproximam o romance davidiano de sua obra como contista. No entanto, vou ater-me aqui apenas a uma das personagens femininas do romance, que, apesar de não descrita em pormenores físicos que a exponham e a reduzam à imagem de uma mulher comum, configura-se como a mais envolvente da narrativa romanesca. Confluência de atributos de excelência de muitas outras mulheres, Y é a imagem do desejo transformado em palavra, ou melhor, em letra, em incógnita, em enigma. Lembro as palavras de Eduardo Prado Coelho, quando se refere a uma outra mulher, Eurydice, personagem do conto “A boca”: “Dizer o nome não é, afinal, o acto de amor, mas o prelúdio. Porque o verdadeiro amor é aquele que, feito de nudez, se faz mudez, e não diz o nome mas apenas o silêncio dele” (COELHO, 1972b, p. 280 – grifos do original). Se no princípio era o verbo, Y poderia vir a ser o verbo feito carne, mas já que se encontra no plano da ficção, é ela a projeção de um desejo convertida em personagem, logo, em novo verbo. Em um conto intitulado “Beatriz e o cãozinho de trela”, publicado em 1980 (As quatro estações), seis anos antes do romance, posso mesmo antever sua origem: Chamava-se Ivone. Mas era grande como uma árvore de alto porte, e tão majestosa, e tão exuberante no gesto de erguer os braços no 218 ar, que só podia imaginar-se o seu nome escrito com Y. (MourãoFerreira, 1982, p. 53)54 E é assim que a figura feminina reaparece, anos depois, em Um amor feliz: “Deitada de través, em cima do largo divã, os seus braços tomam de súbito a postura de dois ramos oblíquos, na quase pânica expectativa de sentirse adorada” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 11). Ressalto o eco entre as duas obras: os braços erguidos das duas personagens, nem sequer demasiado distanciadas pela época de seu surgimento ficcional, ambas a evocar os galhos de uma árvore, ambas caracterizadas pela sua majestade e exuberância... Uma delas se chama Ivone com I. Mas lá mesmo onde parece estar o erro, encontra-se já a reformulação (“só podia imaginar-se o seu nome escrito com Y”), o fio de Ariadne que liga esta mulher à outra, que assumirá importância maior na obra do autor. Gestada a partir da criação de muitas outras mulheres, Y assemelha-se a todas as outras e ao mesmo tempo a nenhuma outra. É “prelúdio”, criação em processo, “mudez e nudez”, repetição e inovação, pensamento e busca pela perfeição convertidos em personagem: (...) E o certo é que nenhuma outra mulher, antes ou depois de eu conhecer a Y, se me afigurou simultaneamente tão bela e tão simples, nem tão sensível na sua inteligência, nem tão inteligente na sua sensualidade. Acompanhando tudo isto, como fundo sonoro de tudo isto: o volume, o timbre, a altura de sua voz, toda ela em tom de sépias, com aquele irresistível pendor para o sussurro, o murmúrio, o segredo, a confidência, situando-se muitas vezes na fronteira indecisa entre o silêncio e a palavra. Frequentemente me assalta, a 54 É importante assinalar que ao final do romance são registradas a data de início e de fim da escrita: “Lisboa (e outros lugares) de 18 de março de 1982 a 31 de agosto de 1986” (MourãoFerreira, 1987, p. 299). Entenda-se desse modo que o romance foi um processo, uma lenta construção que teve seu término no ano de 1986. 219 seu lado a suspeita e o pânico de que estou a ficar surdo. Talvez esteja. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 41) Vasco Graça Moura afirma que David Mourão-Ferreira se afasta da tradição, pois não “mitifica uma figura real de mulher até ela se tornar uma persona a-temporal da obra” (1978, p. 9). No entanto, em Um amor feliz, a imagem de Y, a descrição que dela se faz, tudo que diz respeito a ela, corrobora uma idéia de mitificação da imagem feminina. Se há algo que é desmitificado no decorrer da obra é o amor-paixão e sua idéia de felicidade eterna, pois que Fernão, o sujeito apaixonado, viverá, ao longo do romance, todos os momentos que conduzem à degradação do amor. Mas Y é imanência e transcendência, é corpo amado e imagem fluida que está sempre prestes a escapar ao domínio do palpável. Simbolizada por uma das letras que tradicionalmente nomeiam a incógnita matemática, Y é “única” e ao mesmo tempo “inúmera”.55 Mistura de deusa e de bacante, une o sagrado e o profano, a transparência e o mistério, por isso se firma como uma espécie de mito ou ideal do feminino. Ao mesmo tempo passiva, pois que retratada logo no início da narração como aquela que se coloca pronta para receber o homem, e ativa, já que mais tarde ficará claro que ela é que dá início à aventura amorosa. Como afirma Teresa Moura Guedes, aqui, no romance, o mito (...) quer-se reconhecido, e Y afirma-se como encarnação literária da „Mulher‟, que, com maiúscula e tudo, é afirmada pelo narrador como sendo o „centro do centro, o eixo da vida, a porta do céu ou do inferno‟ (...). (1987, p. 82). 55 Ver poema intitulado “Inúmera” (Mourão-Ferreira, 2001a, p. 201). 220 Retoma assim o autor aspectos da tradição literária, mais especificamente no que diz respeito à relação amorosa representada nas cantigas de amor do século XII, que estão na origem da cultura portuguesa. A começar pelo segredo do nome da senhora, que é, em geral, casada, e pela postura do homem, eterno vassalo, refém do amor. Além disso, é justamente a concretização da relação entre os “adultos adúlteros” que dará início à aventura da escrita, portanto, tem-se aqui o amor como alimento necessário à criação poética. No entanto, esse retorno da tradição é marcado com um astucioso toque de modernidade – capacidade daqueles que sabem utilizar-se sabiamente do passado para a construção do novo. Se assim não fosse, a vassalagem de Fernão não se misturaria a uma imagem donjuanesca. Fernão é refém do amor atual, mas não deixa também de ser um sujeito que deseja outras mulheres (não se pode esquecer a sua ambígua relação com a poetisa, amiga eleita para destinatária de seu discurso), que relata suas aventuras amorosas com prazer. Desse modo, o leitor é conduzido por um mar de memórias de outros corpos, de outras mulheres, num emaranhado de idas e vindas, de chegadas e despedidas, viagens e retornos. Ao longo das páginas do romance, o que se vê é o desnorteamento do protagonista diante de Y, que não se deixa nunca aprisionar e envolver inteiramente. Fernão estaria, como ele mesmo supõe, surdo, cego, enlouquecido, e por isso mesmo seu discurso se coloca na fronteira entre o verossímil e o inverossímil. Subversivamente, coloca-se em cena uma mulher no comando da relação amorosa, alterando de modo significativo aquilo que é comumente visto como um posicionamento feminino tradicional. A mulher 221 assume o lugar da conquistadora e não a posição passiva e estranhamente contemplativa que em geral ocupa, ou que muitos preferem julgar que ela deve ocupar. Aprendizagem dolorosa é esta que se faz a partir de um amor que logo se coloca em estado de desmoronamento. Y é inapreensível, é mito. Mas a solicitação de uma ruptura com a fantasia atinge o gosto da relação secreta, e é justamente o que provoca o início do afastamento entre os amantes. A convocação do mito para um outro terreno, como o do cotidiano seria de todo impossível para esta que é magnificamente irreal, oniricamente erguida para afastar o peso do tempo, da morte, da ruína. O tempo dos amantes é curto, mas intenso. Fernão se deixa envolver de tal modo pela relação que passa a desejar uma vida a dois. Ao mesmo tempo, torna-se ansioso, inseguro, ciumento, passando a ocupar, muito femininamente, o lugar da espera: “Mais de meia hora: comecei a sentir-me inquieto” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 58). Em Fragmentos de um discurso amoroso, Roland Barthes afirma que “a identidade fatal do enamorado não é outra senão: sou aquele que espera” (2000, p. 147 – grifos do original). Fernão ocupa de modo inegável esse lugar. Nesse sentido, Y ocupa um lugar eqüidistante, mas muito outro: o lugar do poder: “Fazer esperar: prerrogativa constante de todo o poder (...)” (Barthes, 2000, p. 148). De qualquer modo, cabe entender que não se trata de um poder vingativo ou perverso. Na sua suavidade e na sua inconstância, Y passa a ocupar esse lugar. 222 À medida que aumenta a insegurança de Fernão, diminui o comprometimento de Y, que passa a ser vista, pelos olhos do apaixonado narrador, como uma “deusa triste” que ritualisticamente caminha ao seu encontro (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 59). Os sinais do fim da relação começam, vagarosa e dolorosamente, a se insinuar: “É inevitável concluir (por que raio isso me há-de inquietar?) que tudo quanto existe entre nós acaba de entrar numa nova estação” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 62). Mas Y mantém o mistério, segue em seu jogo de sedução, não responde à solicitação do amante de viverem juntos, mas também não põe fim ao relacionamento, coloca-o tão somente em estado de suspensão, o que incita o apaixonado a prosseguir, a dedicar-se e a exaltar cada vez mais essa ligação clandestina. Y o faz reviver a perdida juventude, traz-lhe um novo sopro de vida, a ponto de este, ao ouvir uma música romântica, fazer das palavras ali proferidas espelho de si mesmo: “Ligo então o motor do carro; logo a seguir o rádio. Uma velha canção do Sinatra: You make me feel so Young” (MOURÃOFERREIRA, 1987, p. 123). Acrescente-se ao gozo refinado de aludir a uma canção conhecida, o interesse no jogo entre juventude e mulher amada – Young / Y – o que justifica a utilização da maiúscula inesperada no adjetivo do título da canção: fazer-se Young é, enfim, fazer-se Y, pois sua juventude tem uma origem factual: a descoberta da mulher amada. Essa imagem de mulher construída na zona fronteiriça entre o verossímil e o inverossímil é mote para o canto de Fernão, o protagonista. Poder-se-ia dizer que Y é motor que move o sujeito apaixonado, que o impele a aventurarse na escrita desse romance que se encontra diante de nossos olhos e que 223 mais tarde será descrito para David, personagem que é máscara do próprio autor, numa espécie de ajuste de contas com as partes imprescindíveis do processo literário – autor e leitor. É essa relação que faz com que Fernão, apesar da idade, ainda se sinta vivo, jovem, feliz. Só com Y o escultor/escritor consegue escapar do meio das aparências frívolas em que vive. E se Y é o objeto de desejo da história narrada, este mesmo peso terá a escrita, que é igualmente fonte de prazer, desejo latente, assumindo facetas por vezes muito próximas da misteriosa mulher que invade a vida daquele que se apresenta escultor, mas, aos poucos, revela uma não menos importante ocupação, que exige, para atingir o ápice orgástico, não só o encontro amoroso, mas também o embate com as palavras. E depois, ou antes, como se já isto não bastasse, aquela necessidade de uma espécie de orgasmo, de repetido orgasmo, que tanto existe no desejo de atirar umas palavras contra as outras como na fúria de fundir ou de confundir uns quantos materiais de natureza muito diversa. Talvez eu também saiba, a respeito da primeira dessas tarefas, um pouco mais do que você julga. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 19) Y é inserida já na primeira página do romance. Sub-repticiamente a escrita também vai-se introduzindo como tema importante da trama, aparecendo sob a forma supostamente desinteressada de uma crítica, que muitas vezes o escultor dirige aos poemas de sua cúmplice no adultério e principal destinatária de seu discurso Por que será que apenas agora, quase à beira de outro Natal, como o seu livro de novo aqui à mão e tendo-o já relido por várias vezes, me renasce o desejo de dizer-lhe o que logo nessa ocasião 224 me apetecia ter dito? Não aprecio por aí além, e isso já não é novidade para si, o título que você lhe deu: parece-me, por um lado, inutilmente provocatório e, por outro, injustamente limitativo (...). (Mourão-Ferreira, 1987, p. 27) Ou mesmo surgindo sob a forma de uma aparente e inocente vontade de registro de seus encontros com Y, o que o conduzirá, posteriormente, durante a leitura de seus apontamentos, a momentos de excitação muito próxima daquela que sentira em situações já passadas, momentos que só existem em face da memória registrada em uma pequena e farfalhuda agenda. Foi por essa altura que adoptei o hábito de sumariamente ir apontando, em certas manhãs, episódios da véspera ou da antevéspera, cenas, frases, réplicas, farrapos de conversas. Tratei mesmo de trazer lá de casa (...) uma daquelas farfalhudas agendas de propaganda de produtos farmacêuticos, que abundantemente oferecem à minha mulher por alturas do Natal (...). Esta, ao menos, por enquanto salva das chamas, sempre me está a ser agora de relativa utilidade. Mas, de cada vez que a consulto, em busca de algum pormenor colhido quase em flagrante, o que mais me impressiona é ainda hoje sentir, como que não sei quê de físico, o estado de ansiedade em que tomei muitos desses apontamentos; e sentir também, como não sei quê de insólito, a constante presença da Y – das suas palavras, das suas reticências, dos seus gestos, quase dos seus silêncios ou da sua pele (...) (Mourão-Ferreira, 1987, p. 43) Y está, assim, intimamente ligada à escrita, pois surge a partir dos registros de Fernão que escreve para a poetisa, deixando-a a par de sua aventura amorosa e também trocando com ela juízos de valor sobre a arte, a escrita, o fazer literário. O sujeito apaixonado registra mesmo os gestos e até alude aos silêncios da amante. Esse detalhamento de pormenores dos encontros amorosos colabora para acentuar a instância poética do discurso que leva mesmo à suspeita de que Y possa ser apenas uma ficção, e de que, ao fim e ao cabo, nunca tenha tido efetivamente existência: 225 (...) Tão imóvel e tão hierática de repente se tornou que doravante se me afigura possível, não que se evole ou desapareça de um momento para o outro, como há pouco eu temia, mas que pelo contrário ali fique de pedra até à consumação dos séculos, para me sufocar com a visão de que está presente. De que está presente – mas não existe. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 85) Nesse sentido, é preciso assinalar que Um amor feliz explora com muita eficiência a relação entre o leitor e a verossimilhança ficcional. Uma vez que não compactua totalmente com os mecanismos tradicionais do “contar uma história”, o autor cria um narrador-protagonista que impele o leitor a manter-se desconfiado, em estado de alerta. Obviamente tudo que ali se lê é da ordem do ficcional, mas nesse caso há como que uma intencionalidade explícita de fazer com que esse ficcional se revele sempre, de expô-lo, de desnudá-lo a tal ponto que a referência tenda a desaparecer. Umberto Eco, no clássico livro Seis passeios pelos bosques da ficção, relembra que “aceitar tacitamente um acordo ficcional” (ECO, 2001, p. 81) é norma básica para dar início à leitura de uma obra de ficção. O leitor atento da obra davidiana deverá reconhecer que a aceitação do acordo implica identificar na história o que há nela de auto-invalidação: “existem coisas como ficções que se auto-invalidam – quer dizer, textos de ficção que demonstram sua própria impossibilidade” (ECO, 2001, p. 87). O que não significa que, ao demonstrar sua impossibilidade, o texto perca sua função e que se deva fechar o livro e nunca mais retomar à leitura; ao contrário, o que se deseja com esta autodenúncia-de-si é justamente incitar o leitor a não só se envolver com a história de amor, mas também a reconhecer as relações metatextuais ali presentes. Se na obra de David não estão definitivamente rompidos os laços com o modo tradicional de se contar uma história, a narrativa do autor apela para uma 226 sensação voluntária de desconforto: “As coisas parecem mais fáceis quando se trata de verdades ficcionais. No entanto, até um mundo ficcional pode ser tão traiçoeiro quanto o mundo real” (ECO, 2001, p. 99). Em Um amor feliz o autor mescla dois caminhos: o primeiro é explícito e limita-se ao espaço confortável da narração de uma história de amor e à crítica de um mundo cujos elementos extradiegéticos denunciam o estado do Portugal na década de 80; o segundo é sutil e insinua-se ao longo do texto problematizando a relação com o texto ficcional. O tema da escrita se introduz, aliás, na narrativa, de vários modos: no plano da história de amor, da trama ficcional, o texto escrito aparece algumas vezes para desestabilizar o sujeito na forma de pequenos bilhetes que ameaçam o mundo clandestino construído por Fernão: (...) nem liguei a importância ao facto de um dia me ter aparecido, já no lusco-fusco, depois de sair do atelier certo papel dobrado em dois, muito bem entalado num dos pára-brisas do meu automóvel. Multa de estacionamento indevido? (...) Tratava-se afinal de uma cretina ou enigmática mensagem. Rezava textualmente assim: „Ainda está a tempo de evitar um escândalo. Deixe de brincar com o fogo. É uma pessoa amiga a avisá-lo‟. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 44) No plano da relação complexa entre homem e ficção, a escrita surge como desafio, acolhendo na ficção elementos do mundo real, tais como a figura do autor. Aceito a existência de Y até o momento em que Fernão também começa a oferecer pistas de sua possível ficcionalidade. Aceito a existência da história narrada até David, um personagem especialista em literatura, afirmar que tal história, com tal personagem feminina, seria da ordem do impossível: 227 Caí a seguir, na imprudência de sumariamente lhe descrever a principal figura feminina. Tive apesar de tudo o bom senso de lhe dizer que a tinha apenas imaginado, (...): „Uns olhos mais que verdes, mais que azuis... Estrangeira, sim. Ou meia estrangeira... Uma autêntica personificação da Beleza‟. E fui por ali adiante, travejando cenas, carreando pormenores, bosquejando o comportamento da protagonista. Em dada altura, o seu amigo soltou uma insultuosa gargalhada: „Mas a quem julgas que estás a „vender‟ uma personagem assim? Pelo que me dizes, ou representas a senhora cruamente como sendo uma psicótica, pelo menos neurótica, ou ninguém vai acreditar numa figura tão inefável... O pior é que pela tua maneira de a descrever já percebo que não serás capaz dessa crueza. Falaste nela com demasiada emoção...‟ E pousando-me os dedos no braço: „Desculpa lá a gargalhada de há pouco‟. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 270) Nesse socrático diálogo entre as duas instâncias masculinas da história, fica claro que é o ato de escrever que está sendo analisado; a capacidade de criação de Fernão, que de fato já constrói seu romance desde a primeira página do livro (incluindo-se aí a elaboração da personagem feminina de maior destaque). A ironia, proferida através da “insultuosa gargalhada”, e a complacência de David, expressa logo em seguida através do pedido de desculpas, são ao mesmo tempo crítica e aprovação, e também aplauso, pois que David sabe que a obra de um escritor sempre se encaminha no sentido da busca pela Beleza, pois que Y já é verdade ficcional construída dentro do romance. E se Y é metáfora do jogo entre amor e escrita que se faz dentro da obra, pois que a escrita também é o “algo presente”, mas que de fato “não existe”; se ela é aquela que ficará ali “estática” até a “consumação dos séculos” para apreciação de sua Beleza, mas ao mesmo tempo é móvel, é inapreensível, sedutoramente esquiva, também Fernão é metáfora do criador, do escritor-escultor, que busca de 228 modo incessante relacionar-se amorosamente com a palavra; sua espera pela amante também não deixa de ser uma metáfora da própria espera do texto por vir. Os momentos de digressão da escrita correspondem de modo exato a um estado de suspensão propositalmente inserido na trama romanesca para que se sinta o passar do tempo com maior lentidão, a mesma lentidão de que Fernão se ressente e de que reclama quando se demora a amante. Desnuda-se assim uma outra relação de desejo subjacente à relação de amor, e é nela que se reconhecem os jogos textuais propostos por David Mourão-Ferreira. Y é escrita, portanto, é palavra e sedução. Todos os seus atributos se confundem e se insinuam como uma grande aventura ficcional que une amor e escrita e os coloca no mesmo patamar. “As horas supremas de um amor feliz”, desse modo, podem não encontrar no relacionamento amoroso sua consumação, mas a elaboração, pela via do imaginário, acerca desses momentos nos quais a recordação transforma-se projeto, em ficção, em poema, em turbilhão de palavras que sedutoramente provocam e fazem sonhar, talvez se aproxime em muito daquilo que se poderia imaginar como o Desejo transformado em objeto de contemplação estética: uma história, várias histórias, várias histórias dentro de uma história, metamorfose do desejo, ode triunfal do amante, concretização da obra – talvez o romance único, “fecundado de amor”, que David “gostaria de ter escrito”. (...) mesmo que eu pudesse, mesmo que eu soubesse, nunca este seria porventura um romance que eu gostaria de ter escrito. É de toda maneira um daqueles livros que mais me fazem sonhar sobre a maravilha que deve ser escrever um livro: a invenção dentro da memória; a memória dentro da invenção; e toda essa cavalgada de uma grande fuga, todo esse prodígio de poligâmicas núpcias, secretas e arrebatadas, com a feminina multidão de palavras: as que 229 se entregam, as que se esquivam; as que é preciso perseguir, seduzir, ludibriar; as que por fim se deixam capturar, palpar, despir, penetrar e sorver, assim proporcionando, antes de se evaporarem, as horas supremas de um amor feliz. Não há matéria mais carnalmente incorpórea; nem outra mais disposta a por amor ser fecundada. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 229) No centro da discussão entre Fernão e David, a problematização sobre a construção de uma personagem feminina que ganha contornos de Absoluto. Y é metáfora do Amor, da Mulher, da escrita diabólica que, ao mesmo tempo, desnorteia e seduz o leitor incitando-o a prosseguir até a última página do romance. Alguns capítulos antes, Fernão já afirma ser o Amor o centro do mundo. Capaz de afastar o peso da realidade que se impõe com força avassaladora e com crueldade voraz, o Amor é caminho que leva à redenção; o Amor é aquilo que move o sujeito apaixonado e também a escrita: Bastava (...) contemplar essa tecnocasta de videirinhos muito penteadinhos ou com barbinhas bem aparadinhas, esses muito satisfeitos asnos besuntados de Piz Buin (...) todos esses podengos do Poder a esburgarem os ossos de um país já sem ossos, e deliciadamente entretidos em corruptas campanhas de campanário ou garganteadas guerrilhas de gabinete, para também imediatamente se adivinhar que jamais poderia ter passado, por detrás daquelas testas carenciadas de recheio, a hipótese, o lampejo, sequer a suspeita de que só o Amor é o centro do Mundo. A Mulher – para eles nunca Rainha, muito menos Deusa – apenas a conseguiriam situar como num arrabalde; e, nesse arrabalde apenas lograriam entendê-la como um armazém (...), quando muito um parque de diversões. Que ela seja, pelo contrário, o centro do centro, o eixo da vida, a porta do céu ou do inferno, a chave de tudo, a redenção do nada – eis o que decerto resultaria incompreensível para esses testículos sem alma, para estas almas sem testículos. (Mourão-Ferreira, 1987, p. 98) Colocados em lados opostos, Poder e Amor estão ligados, respectivamente, à realidade do cotidiano e à fantasia – ilusão necessária para que se mantenha o equilíbrio do sujeito em tempos pós-utópicos. Quando as 230 utopias de pátria, revolução, liberdade já foram rompidas, e o homem se vê diante da dura realidade dos jogos de interesse que corroem os sonhos do coletivo e do humanismo regenerador, resta ao sujeito ou o ceticismo e o isolamento ou a dura consciência da realidade e a não desistência, materializada na busca individual pela felicidade. O intrincado jogo de Um amor feliz une amor e escrita, afirmando-os como aposta para uma possibilidade de afastar-se, de transcender o amesquinhamento mundano tão rejeitado e criticado por Fernão. Como confirma Luci Ruas, “a narrativa desenvolve-se como se, a qualquer momento, uma ruptura radical pudesse revolucionar esse mundo estereotipado e banal” (RUAS, 1995, p. 381). Ao final do romance, a escrita será colocada em cena sob a forma de uma carta de Y.56 Nela poderia haver a possibilidade de redenção ou a confirmação de dissolução do amor. No entanto, com ela entre as mãos, indeciso sobre seu próximo gesto, Fernão tece reflexões, acerca de si mesmo e de seu amor à Beleza, em lugar de simplesmente abri-la, possivelmente porque as duas hipóteses estariam afinal fadadas à morte: morte pelo fim do amor ou então morte pela manutenção do amor temporalizado, exposto aos desgastes do tempo. Orfeu definitivamente sem Eurídice, carta perdida como realidade sensível. Fernão recusa a referência e opta pela ficção, pela Beleza, pela manutenção do desejo, como a ouvir de longe que “não quer nunca o 56 Não posso deixar de pensar que esta é também uma metonímia de outra carta, que é o próprio romance. Afinal, este se ergue como uma grande carta com o relato sobre o percurso de um homem em extrema solidão e suas memórias dos momentos felizes vividos ao lado de Y. Guarda em si aspectos da vida deste sujeito: sua infância, seus relacionamentos amorosos, suas inquietações, seu percurso, no espaço de duas estações. 231 desejo o desejado porque nunca falte onde sobeja”:57 “Mas só a Beleza e o amor da Beleza, por mais psicóticos que sejam ou mais fora de moda que pareçam, conseguem afinal empolgar-me e fazer-me pairar acima do mundo” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 299). Novamente remete ao seu amor pelo Absoluto, à necessidade que tem de afastar-se da superficialidade da vida mundana. Seria assim a escrita do romance, a criação de personagens tão complexas e incompletas como Y, um modo de fugir à pequenez, à degradação inerente ao mundo real? Seria o ficcional tão necessário à vida quanto a própria realidade circundante? Evoquese aqui um trecho do conto que abre o livro Os amantes, em que o narrador confessa: “só o que invento me comove”. E somos levados a entender que sim. O romance termina e a carta não é afinal aberta. Fica aparentemente em suspenso o desenlace da trama. Ou não, porque afinal só assim a ilusão de um amor feliz felizmente se mantém: não se desfaz com um rompimento definitivo e não acena para um possível reencontro, que, com o passar dos anos poria fim à fantasia destruindo desse modo o amor. Afinal, as certezas acabam com as ilusões, e as ilusões são imprescindíveis para que se mantenham vivos os jogos de amor que através da escrita eternizam os amantes. Fica para o leitor somente a concretude da página, a história do romance. Um romance que se faz ode ao amor e à capacidade existente de, em tempos de pós-utopias, ainda conseguir fazer disso literatura. Camões, Luiz Vaz de. “Pede o desejo, Dama, que vos veja”. Camões: 200 sonetos. Porto Alegre: L&PM Pocket, 1999, p. 81. 57 232 4. Conclusões Conduzida nessa aventura prazerosa, que é ao mesmo tempo crítica e criativa, chego, finalmente ao final da jornada. Sinto-me como a personagem feminina de “Amanhã recomeçamos”, que explicita a mesma necessidade, depois da longa viagem – na qual “o contar” é condição para o embarque –, de descer do barco, pisar em terra firme. Entrar na obra de David Mourão-Ferreira é um pouco disso: a embriaguez causada pela relação com as palavras, as frases, o discurso; a consciência de que “navegar é preciso”, mas retornar é igualmente necessário. O retorno é uma marca da narração davidiana, assim como o inebriamento provocado pelos enlaces e desenlaces narrativos criados pelo artista. Urbano Tavares Rodrigues afirma que “há um eu saturado de vida e de seiva que percorre a maioria das páginas do David, nelas depositando atrevidamente, em estado de graça pagã, as flores do desejo e do gozo” (1999, 671 – grifo do original). Tal afirmação que precede a análise do texto poético Matura idade serve de atalho para se pensar igualmente a obra narrativa do autor português como um todo, pois que também nela desejo e gozo se fazem presentes, sendo ponto de partida e ponto de chegada. Ponto de partida porque é a partir da escrita sobre o desejo que se constroem os textos prenhes de erotismo e de lirismo amoroso; ponto de chegada porque ao final o que resta em forma de narração é a lembrança desse desejo, o tributo a ele, a palavra inebriante que sedutoramente serpenteia convocando o leitor a produzir sentidos. Nas narrativas, são também retratados sujeitos que se não 233 estão “saturados de vida”, estão à procura deste inebriamento. De fato o que se vê tanto nos contos quanto no romance são indivíduos em busca constante: pela identidade, pelo enlace amoroso, pela palavra palatável. Essa busca desconhece os valores convencionais, por isso torna-se transgressão, afirmação de um eu “desconcertado” diante de um mundo que tem usos e costumes tantas vezes questionáveis. Assim, entendo que uma das características modernas que marcam a literatura davidiana é justamente a encenação desses sujeitos que incessantemente buscam a realização, a despeito das convenções, das regras pré-estabelecidas, das certezas que se desfazem como castelos de areia. Afinal, como bem indaga ao Fernão, já nas últimas páginas do romance, “que certezas podia eu ter?” (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 299). Fernão é em larga medida a representação do homem moderno: consciente das incertezas, mas não cético e desventurado em face de tal constatação. Fernão resiste e continua a aventura, mantém a ilusão e sabe que esta é a única via para realização pessoal. É guiado por aquilo que Maria Rita Khel denomina “fome de mundo”. Por isso deixar de amar ou de criar seria o mesmo que chegar ao “grau zero da alegria”, ou seja, à total anulação do sujeito desejante.58 Roland Barthes, em sua famosa aula inaugural realizada no Colégio de França, afirma que a literatura tem três forças; uma delas “consiste em jogar com os signos em vez de destruí-los” (2005, p. 28). Nas narrativas davidianas, acompanha-se o jogo, o reaproveitamento dos signos, a ressignificação criativa. Nesse sentido, constituem-se os textos de uma linguagem que ao 58 “O desejo da realidade”, texto de Maria Rita Khel (1990, p. 363), foi invocado no capítulo 2 desta tese. 234 mesmo tempo “teima” e “se desloca”, ou seja, uma linguagem que se quer jogo e que se afirma como tal. Ao narrar sujeitos que não esmorecem diante das incertezas e que buscam a realização pessoal, David Mourão-Ferreira ao mesmo tempo coloca em cena todo um mundo de incertezas, de solidez desfeita no ar. Desse modo, aquilo que poderia ser entendido unicamente como uma literatura prenhe de individualismo e erotismo acaba sendo visto e entendido também como uma forma de resistência à desilusão e como uma forma de denúncia do real estado das coisas. “A História também pesa muito”, mesmo quando não se faz dela cenário único para o desenrolar das ações das personagens. Das narrativas e do romance, pode-se dizer que constituem exercícios da palavra, do discurso, sendo assim obras extremamente modernas, tendo em vista seu hibridismo. Nelas se encontram em constante diálogo o lírico, o narrativo e o dramático. A obra davidiana assume-se narrativa quando coloca em cena um eu que converte a memória em discurso; mas ainda é também lírica, uma vez que o discurso não prescinde de poeticidade, de musicalidade e da representação do amor em suas variadas formas. É igualmente uma obra dramática, tendo em vista que procura construir cenas e cenários, cristalizar imagens e principalmente trabalhar com o foco no discurso dialogado – representação de um eu que se dirige insistentemente a um outro. Desse jogo em que o erotismo é trabalhado exaustivamente e a mulher se constitui presença imprescindível para a criação artística, também nasce a reflexão sobre a escrita que se faz e a relação igualmente erótica que há no 235 trabalho do escritor com a palavra. Assim como o corpo feminino é exaltado, o texto também se constitui corpo a ser percorrido e desvendado. Ou seja, a própria relação do criador com sua matéria-prima, tão bem metaforizada em Um amor feliz, constitui o reflexo no espelho, a outra via de acesso para se compreender a obra do autor. Se erotismo e desejo estão presentes na obra, não menos presente é a reflexão sobre o texto que a partir desses elementos é construído. Essa questão, se não é de todo explicitada, ao menos se insinua ao longo das narrativas por meio das reflexões desse narrador, que está sempre, como afirma Maria Lúcia Lepecki (1984, p. 277), “em interlocução”, dirigindo-se a um “tu”, que é ao mesmo tempo intradiegético (as mulheres) e extradiegético (os leitores). Assim como erotismo está intimamente relacionado com o termo transgressão, assim também são as relações amorosas presentes na obra davidiana. Ali não se encontra amores perfeitos; todos estão à margem: são impróprios, escusos, indevidos e ao mesmo tempo recobertos pela dignidade do esforço, do sofrimento, da busca pela felicidade que legitima e justifica qualquer desvio. Também o texto é transgressor, na medida em que não evita repetir modelos da tradição, mas os retoma, conferindo a eles uma elaboração própria, marca do artista moderno que não se conforma com o estabelecido, mas reconhece a importância do passado para a construção do presente. Nesse sentido, é bom lembrar que o autor permanece fiel ao projeto da revista Távola Redonda, que fez dele escritor conhecido dentro e fora de Portugal. A revista se caracterizou pela sua preocupação com a questão estética e pela sua recusa em renegar o valor da tradição. Nasce em um 236 momento conturbado da história portuguesa, no qual os textos de caráter notadamente marxista, marcados pelo combate à ditadura, proliferam-se de modo muito acirrado, descuidando-se, muitos deles, com o fazer literário. Cabe, desse modo, aludir à importância que a memória assume na vida e nos textos do autor. Não renegar a tradição e a ela voltar é um exercício da memória; não renegar a relação do autor com sua obra também. O texto davidiano é marcado pela consciência de que a memória é fio condutor para elaboração artística. Como afirma Teresa Cristina Cerdeira da Silva, “o discurso da memória é fundamentalmente um discurso amoroso” (2000, p. 639), e todas as relações construídas no campo ficcional recorrem à memória de um narrador que amorosamente relata sua história. Ou seja, o texto muitas vezes encena essa percepção de que a memória é imprescindível para a construção artística. Não se pode perder de vista o quanto de ficcional que já reside no próprio ato de voltar-se para o passado na esperança de tentar resgatá-lo. David Mourão-Ferreira tem essa consciência de que “das gavetas da memória o passado não surgirá sempre o mesmo” (SILVA, 2000, p. 649), mas faz dessa memória ponto de partida para a construção de um texto em que a reminiscência determina a própria atitude lírica que invade a narrativa conferindo a ela dados da realidade extradiegética, tornando-a por isso mesmo labirinto que conduz ao fantástico, ao onírico, ao histórico, ao biográfico. Foi justamente essa força autoral que ganha espaço incontestável dentro da ficção que me fez optar pela análise do texto davidiano a partir da teoria das passagens paralelas tão bem ressuscitada por Antoine Compagnon no livro O demônio da teoria. A teoria das passagens paralelas diz respeito a 237 uma busca pela conexão entre os textos de um autor, aquilo que alguns chamam de coerência da intenção, ou seja, diz respeito a um modus operandi que reiteradamente se explicita na ficção, permitindo que um texto ilumine e ajude a compreender o outro justamente a partir daquilo que têm em comum. Só desse modo, pude finalmente entender que a obsessão que marca a obra davidiana diz respeito a um estilo, a um modo de ver e de compreender o mundo ao redor. Esse mundo que David Mourão-Ferreira vê tem espaço geográfico indefinido, por isso o cosmopolitismo de suas obras, a negação ou a multiplicação dos espaços, a recusa a manter-se em um Portugal cinzento e pouco inspirador, a ilusão com uma Europa quase mítica, quase real. Esse mundo também é regido pelo amor como busca incessante, como celebração da vida. Reconhece que este não é eterno, mas ao invés de dele se desviar, de temê-lo, segue-se em sua direção de modo quase desesperado, afinal, é ele que torna possível o enfrentamento das adversidades, ou mesmo a fuga, sendo a ilusão necessária para se continuar vivendo. Assim como o amor à mulher, o amor à escrita também é uma marca dessa ficção, a ponto de ser ela metáfora dentro do romance; a ponto de as múltiplas possibilidades de criação ficcional serem também uma constante dentro do livro de contos aqui estudado. Nesse sentido, a obra do autor é extremamente moderna, pois além de conter os ingredientes indispensáveis na elaboração de uma história, também se constrói a partir de uma linguagem que fala e reflete sobre si mesma, ou seja, amor e escrita são faces de uma mesma moeda, reflexos no espelho, temas indispensáveis para a criação artística. 238 Apesar de seu aparente narcisismo, a obra davidiana encontra caminho para falar sobre a realidade à sua volta. Nesse sentido, ao pensar nos contos e no romance, não posso deixar de lembrar o que neles há de imbricamento entre história e ficção. Se amor é fantasia, ilusão, há também o seu avesso, algo que a isso se contrapõe. É o peso da História que não deixa de se insinuar em todas as narrativas do autor. Nesse sentido, acredito que o caráter heterodoxo da obra davidiana não se revela a partir de um discurso panfletário, mas sutilmente se insinua a partir de uma crítica contundente e feroz à moral vigente e também à sociedade reacionária da qual faz parte. Assim, por mais que se pense em uma única via de leitura para seus textos, não se pode descuidar daquilo que neles há de subjacente, anunciando um outro caminho a ser trilhado. A obra de David Mourão-Ferreira joga com a palavra disseminando sentidos outros, criando novos modos de dizer e de fazer literatura, e nisso consiste seu caráter libertário, pois a palavra não está presa a um único sentido ou a uma única intenção. Como afirma Roland Barthes (2005, p. 17), “as forças de liberdade que residem na literatura não dependem do estado civil, do engajamento político do escritor, (...) nem mesmo do conteúdo doutrinal de sua obra, mas do trabalho de deslocamento que ele exerce sobre a língua”. Desse modo, o trabalho com a linguagem se faz jogo consciente de suas possibilidades e de suas limitações, mas não deixa de se constituir como aventura prazerosa pelas tramas do texto. 239 5. Bibliografia Teórica BARBIERI, Therezinha. Ficção impura: prosa brasileira dos anos 70, 80 e 90. Rio de Janeiro: Eduerj, 2003. BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. ______. Sade, Fourier, Loiola. Lisboa: Edições 70, 1999. (Coleção Signos) ______. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortênsia dos Santos. 15.ed. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 2000. ______. O prazer do texto. 3.ed. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2002. ______. Crítica e verdade. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. ______. Aula. 8.ed. Trad. e posfácio Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Editora Cultrix, 2005. BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987. BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. BERARDINELLI, Cleonice. Fernando Pessoa: outra vez te revejo. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2004. BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. ______. O livro por vir. Trad. Leyla Perrone-Moysés. São Paulo: Martins Fontes, 2005. BRANCO, Lúcia Castello. A traição de Penélope. São Paulo: Annablume, 1994. BRODEBECK, Jane. “Transgredindo a norma: um estudo comparativo de Perdido no túnel do terror, de John Barth, Anotações sobre Macedônio num diário, de Ricardo Piglia e Tema del traidor y del héroe, de Jorge Luis Borges”. Línguas e Letras, v. 7, n 13, 2006, p. 51-66. CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 240 ______. “Exatidão”. In: ______. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. CAMÕES, Luis Vaz de. “Pede o desejo, Dama, que vos veja”. Camões: 200 sonetos. Porto Alegre: L&PM Pocket, 1999, p. 81. CESERANI, Remo. O fantástico. Trad. Nilton César Tridapalli. Londrina: Editora UFRP, 2006. COELHO, Eduardo Prado. Os universos da crítica. Lisboa: Edições 70, 1982. COELHO, Jacinto Prado. Originalidade da literatura portuguesa. Lisboa: Biblioteca Breve, 1983. v. 1 (Série Literatura) COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura senso comum. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. ______. O trabalho da citação. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. 1 reimpr. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. CORTÁZAR, Julio. Valise de cronópio. São Paulo: Perspectiva, 1974. ECO, Umberto. “Casablanca ou o renascimento dos deuses”. In: ______. Viagem na irrealidade cotidiana. 4.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. ______. Sobre os espelhos e outros ensaios. Trad. Beatriz Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. ______. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. FERNANDES, Maria Lúcia Outeiro. A arte da espreita: a narrativa portuguesa contemporânea. In: BUENO, Aparecida de Fátima et al. (Orgs.). Literatura Portuguesa: história, memória e perspectivas. São Paulo: Alameda, 2007. FREUD, Sigmund. “Luto e Melancolia”. Disponível em: <www.spectrumgothic.com.br/gothic/luto.htm>. Acesso em: 22 jul. 2008. GAGNEBIN, Jeanne Marie. Sete aulas sobre linguagem, memória e história. Rio de Janeiro: Imago, 2005. GARRETT, Almeida. Folhas caídas e outros poemas. Lisboa: Livraria Clássica, 1943. 241 GIL, Fernando; MACEDO, Helder. Viagens do olhar. Porto: Campo das Letras, 1978. GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do conto. 11.ed. São Paulo: Ática, 2006. (Série Princípios, 2) HERBERTO, Helder. Photomaton & Vox. Lisboa: Assírio e Alvim, 1979. HOUAISS. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 1.0. 2005. (CDROOM) HUTCHEON, Linda. Narcissistic narrative: the metafictional paradox. New York/London: Methuen, 1984. ______. Poética do Pós-Modernismo: história, teoria, ficcção. Rio de Janeiro: Imago, 1988. KHEL, Maria Rita. “O desejo da realidade”. In: NOVAES, Adauto. (Org.). O Desejo. São Paulo, Rio de Janeiro: Companhia das Letras, Funarte, 1990. LEPECKI, Maria Lúcia. O romance português contemporâneo na busca da História e da historicidade. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. LIMA, Luis Costa. Por que a literatura? Petrópolis: Vozes, 1966. ______. “A indesejada das gentes”. In: ______. Intervenções. São Paulo: Edusp, 2002. MARTINHO, Fernando J. B. Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50. Lisboa: Edições Colibri, 1996. MAXWELL, Kenneth. A construção da democracia em Portugal. Trad. Carlos Leone. Lisboa: Editorial Presença, 1999. MESQUITA, Samira Nahid de. O enredo. 4.ed. São Paulo: Ática, 2006. (Série Princípios, 36) NASIO, Juan-David. O livro da dor e do amor. Trad. Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. PAZ, Octavio. A dupla chama: amor e erotismo. Trad. Wladyr Dupont. São Paulo: Siciliano, 1994. PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Editora Ática, 1978. (Ensaios 45) PESSOA, Fernando. “Isto”. In: ______. Ficções do interlúdio. 1.reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 242 PIGLIA, Ricardo. Formas breves. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. RANCIÈRE, Jacques. Políticas da escrita. Trad. Raquel Ramalhete. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. REIS, Carlos. “A ficção portuguesa entre a Revolução e o fim do século”. Scripta, Belo Horizonte, v.8, p. 15-45, 2º sem. 2004. RIBEIRO, Renato Janine. “Os amantes contra o poder”. In: NOVAES, Adauto. et al. (Orgs.). O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 433444. SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. 8.ed. Lisboa: Editorial Caminho, 1995. SENA, Jorge de. O físico prodigioso. Lisboa: Edições 70, 1977. SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. 6 reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. SOUSA SANTOS, Boaventura de. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2001. STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais de poética. 3.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. 2.ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1970. ______. Introdução à literatura fantástica. 2.ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003. VERDE, Cesário. O livro de Cesário Verde. Lisboa: Paisagem Editora, 1982. Sobre David Mourão-Ferreira ABREU, Maria Fernanda de. “Um amor feliz ou o labiríntico jogo de espelhos de um Narrador à procura do Autor”. In: RIBEIRO, Cristina Almeida et al. (Orgs.). Letras, sinais – para David Mourão-Ferreira, Margarida Vieira Mendes e Osório Mateus. Lisboa: Departamento de Literaturas Românicas, Faculdade de Letras de Lisboa. Cosmos, 1999. BERRINI, Beatriz. “A importância de ser Távola Redonda”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 87, p. 5-16, set. 1985. 243 BRITO, Marília Regina. David Mourão-Ferreira: um monumento de palavras. Revista da UFP, Recife, v. 1, n. 2, maio, 1998. CALADO, Ana Sofia. Auto-representação em David Mourão-Ferreira. Lisboa: Departamento de Literaturas Românicas, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 2004. CARVALHAL, Tania Franco. “Lisboa: a cidade visível de David MourãoFerreira”. Via Atlântica, São Paulo, n. 2., p. 234-240, jul.1999. CASARIN, Carolina. “Trepadeira submersa: um jogo erótico do mundo feminino de David Mourão-Ferreira. Metamorfoses, Rio de Janeiro, n. 7, p. 259-265, 2006. COELHO, Eduardo Prado. “David Mourão Ferreira: mar, palavra e memória”. In: ______ O reino flutuante. Lisboa: Edições 70, 1972a. p. 263-272. ______. “David Mourão-Ferreira: leitura de Os amantes”. In: ______. O reino flutuante. Lisboa: Edições 70, 1972b. p. 273-282. ______. “Escreviver”. In: ______. O reino flutuante. Lisboa: Edições 70, 1972c. p. 283-289. ______. “Quando depois do sol não vem mais nada”. In: MOURÃO-FERREIRA, David. Os amantes e outros contos. 3.ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1981. ______. Prefácio. In: MOURÃO-FERREIRA, David. Obra poética: 1948-1988. 4.ed. Lisboa: Editorial Presença, maio, 2001. COSTA, Gustavo Machado. Ressonâncias órficas em „Os quatro cantos do tempo‟ de David Mourão-Ferreira. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria/Rio Grande do Sul, 2008. Disponível em: <www.cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2108>. CRUZ, Gastão. A poesia portuguesa hoje. Lisboa: Relógio D‟Água Editores, 1999. DUTRA, Héllen. “No reino de Mnemósina”. In: MUNIZ, Márcio; SEIDEL, Roberto (Orgs.). Novos nortes para a literatura portuguesa. Universidade de Feira de Santana / Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa e Diversidade Cultural, 2007. 244 GARCIA, José Martins. David Mourão-Ferreira: a obra e o homem. 1.ed. Lisboa: Editora Arcádia, 1980. GARCIA, José Martins. David Mourão-Ferreira: narrador. Lisboa: Vega, s.d. GUEDES, Teresa Moura. “O mito auto-afirmado de Um amor feliz”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 97, p. 80-83, maio 1987. FLORY, Suely Fadul Villibor. O leitor e o labirinto. São Paulo: Arte & Ciência, 1997. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. David Mourão-Ferreira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian Serviço de Bibliotecas e Apoio à Leitura, 1996. (Orientação de Vasco Graça Moura e Coordenação de Natalina Oliveira do Carmo) LEPECKI, Maria Lúcia. “Espaços e horizontes”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 145-146, p. 277- 285, jul.-dez. 1997. LONGO, Mirella Márcia. “Até as mãos sangrarem...: a oscilante identidade discursiva de O complexo de Van Gogh”. Via Atlântica, São Paulo, n. 5 out. 2002. MALHEIRO, Helena. Os amantes ou a arte da novela em David MourãoFerreira. Vila da Maia: Imprensa Nacional Casa da Moeda, maio, 1984. ______. David Mourão-Ferreira ou „A secreta viagem‟. Disponível em: <www.geocities.com/ail_br/asecretaviagem.html?200630>. MARTINHO, Fernando J. B. “Para um retrato do poeta quando jovem: eros, tempo, poesia”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 145-146, p. 159-172, jul.-dez. 1997. MOURA, Vasco Graça. David Mourão-Ferreira ou a mestria de Eros. Póvoa de Varzim: Brasília Editora, 1978a. ______. “O amor e o Ocidente na obra de David Mourão-Ferreira”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 37, p. 13-23, maio 1978b. PEREIRA, José Carlos Seabra. “Indagação do fluido: duvidávida – vetores temáticos e imaginários da obra poética de David Mourão-Ferreira”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 145-146, p. 127-156, jul.-dez. 1997. 245 PRAÇA, Afonso. “„David Mourão-Ferreira: „Em tudo que faço é fundamental o prazer‟” Jornal de Letras, Artes e Idéias, Ano I, n. 25, 2 a15 de fev. 1982, p. 2-4. RODRIGUES, Urbano Tavares. “David Mourão-Ferreira e a Europa: um esteta do amor e da morte”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 145-146, p. 120-124, jul.dez. 1997. ______. “A Matura Idade e o sol múltiplo de David Mourão-Ferreira”. In: BRILHANTE, Maria João; MORÃO, Paula; AMADO, Teresa. (Orgs.). Letras, sinais: para David Mourão-Ferreira, Margarida Vieira Mendes e Osório Mateus. Lisboa: Edições Cosmos, 1999. RUAS, Luci. “Um amor feliz, de David Mourão-Ferreira”. In: SANTOS, Gilda; FERNANDES, Jorge; SILVA, Teresa Cristina Cerdeira (Orgs.). Cleonice: clara em sua geração. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995. SARAIVA, António José; LOPES, Óscar. “Segunda metade do século: poesia”. In: _____. História da literatura portuguesa. 17.ed. Porto: Porto Editora, 2001. SEIXO, Maria Alzira. “Os dedos quentes de julho: leitura de um conto de David Mourão-Ferreira”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 145-146, p. 288-303, jul.dez. 1997. SILVA, Teresa Cristina Cerdeira. “David Mourão-Ferreira: na poesia amorosa, uma aventura ao lado do canto”. In: ______. O avesso do bordado. Lisboa: Editorial Caminho, 2000. ______. “Eros contra melancolia”. Revista Camoniana, São Paulo, v. 17, 423435, 2005. SILVA, Edson Rosa da. “A boca: um conto-puzzle de David Mourão-Ferreira”. Colóquio Letras, Lisboa, n. 63, p. 25-31, 1981. SOMAI, Graziana. Entrevista. Colóquio Letras, Lisboa, n. 145-146, p. 7-80, jul.dez. 1997. 246 Obras do autor MOURÃO-FERREIRA, David. Hospital das letras. Lisboa: Guimarães Editores, 1966. ______. Os amantes e outros contos. Posfácio Eduardo Prado Coelho. 3.ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1981. ______. As quatro estações. 2.ed. Posfácio José Martins Garcia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1982. (Coleção autores de língua portuguesa) ______. Um amor feliz. 2.ed. Lisboa: Presença, 1987. ______. Obra poética: 1948-1988. 4.ed. Lisboa: Editorial Presença, maio, 2001a. ______. Jogo de espelhos. 2.ed. Lisboa: Editorial Presença, maio., 2001b. 247