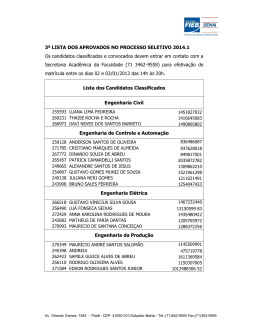

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE JULIANA APARECIDA DA SILVA PEDRAS DE CALCUTÁ: UMA ABORDAGEM DO GROTESCO EM CAIO FERNANDO ABREU Campo Grande/MS 2013 1 JULIANA APARECIDA DA SILVA PEDRAS DE CALCUTÁ: UMA ABORDAGEM DO GROTESCO EM CAIO FERNANDO ABREU Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de PósGraduação em Letras, da Universidade Estadual de Mato Grosso, Unidade Universitária de Campo Grande, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Letras. Área de concentração: Linguagem: Língua e Literatura Orientador: Prof. Dr. Danglei de Castro Pereira Campo Grande/MS 2013 2 C872c Silva, Juliana Aparecida da. Pedras de Calcutá: Uma abordagem do grotesco em Caio Fernando Abreu / Juliana Aparecida da Silva. Campo Grande: [s.n.], 2013. 156f.; 30cm Orientador(a): Danglei de Castro Pereira Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Campo Grande. 1. Literatura – pesquisa. 2. Crítica. 3. Autores. I. Título CDD - 340.1 3 JULIANA APARECIDA DA SILVA PEDRAS DE CALCUTÁ: UMA ABORDAGEM DO GROTESCO EM CAIO FERNANDO ABREU Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de PósGraduação em Letras, da Universidade Estadual de Mato Grosso, Unidade Universitária de Campo Grande, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Letras. Área de concentração: Linguagem: Língua e Literatura COMISSÃO EXAMINADORA _______________________________________________ Prof. Dr. Danglei de Castro Pereira - Presidente Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS _______________________________________________ Profa. Dra. Márcia Maria de Medeiros (UEMS) - Titular Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS _______________________________________________ Profa. Dra. Rosana Cristina Zanelatto Santos (UFMS) – Titular Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS _______________________________________________ Prof. Dr. Ravel Giordano Paz - Suplente Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS _______________________________________________ Profa. Dra. Zélia R. Nolasco dos Santos Freire - Suplente Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS Campo Grande/MS, 21 de Junho de 2013. 4 À minha filha Ana Clara. 5 Aos meus avós, base de tudo, fortaleza presente desde sempre. Exemplos de garra, força e vida; Ao meu orientador, Prof. Dr. Danglei de Castro Pereira, por toda dedicação, paciência e gentileza. Pelos momentos de troca e principalmente pelo apoio quando tudo parecia ir na contramão; Ao meu sempre namorado, Leandro Beia, por dividir as noites de pesquisa, por ouvir as lamentações e, principalmente, por me lembrar de que ainda vale a pena; À minha filha, que cresceu e nasceu praticamente junto com esta dissertação e fez tudo ter mais sentido; Às professoras Rosana Zanelatto e Márcia Medeiros, que participaram do processo de qualificação do meu texto. Obrigada pelas referências, pelos encaminhamentos e por terem contribuído tanto para minha pesquisa; Aos professores da Graduação em Letras da UFMS, onde tudo começou, minha eterna gratidão pela introdução ao mundo da leitura e da pesquisa; Aos professores do Mestrado em Letras da UEMS, que durante minha gravidez e depois me apoiaram e me auxiliaram na conclusão das disciplinas, mostrando-se sempre acessíveis para sanar dúvidas ou atender a alguma solicitação; Aos colegas que partilharam comigo todos os momentos de angústia e de alegria, e que durante minha licença maternidade deixaram-me a par de tudo o que ocorria durante as aulas; Ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 6 O que elas não sabiam de si era tão assustador que me sentia como se tivesse violado uma sepultura fechada havia vários séculos. A maldição cairia sobre mim: ninguém me perdoaria jamais se soubesse que eu ousara. Caio Fernando Abreu 7 SILVA, J. A. da. Pedras de Calcutá: uma abordagem do grotesco em Caio Fernando Abreu. 2013. 162 f. Dissertação (Mestrado em Letras). Área de concentração: Linguagem, Língua e Literatura; Linha de pesquisa: Historiografia literária. Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Campo Grande, Campo Grande/MS, 2013. RESUMO Nesta pesquisa discutimos os conceitos de grotesco e de sublime relacionando-os com o efeito da ironia na obra de Caio Fernando Abreu. Outro aspecto relevante para o trabalho foi a apresentação de reflexões sobre aspectos estruturais da narrativa em Caio Fernando Abreu e, neste percurso, explorar como o autor lida com o grotesco nos contos de Pedras de Calcutá, corpus do estudo. Desta forma, abordamos o conceito do grotesco como procedimento estético dentro dos limites da narrativa de Caio Fernando Abreu. Durante o levantamento da fortuna crítica do autor notamos a ausência de uma pesquisa abordando a utilização do grotesco como ferramenta estética para retratar o contexto histórico da época em que a obra foi produzida. Acreditamos que relacionar a narrativa de Abreu com o contexto histórico vai além de elencar os quadros de tortura ou citação direta às atrocidades cometidas durante o regime militar brasileiro. Seguimos a linha teórica de Mikhail Bakhtin (2010), tendo como suporte a obra A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelai. Traçamos também uma breve linha histórica da narrativa até chegar a narrativa moderna, onde localizamos a obra de Caio Fernando Abreu, utilizando as teorias de Anatol Rosenfeld (1996), analisamos ainda o narrador com o auxílio das teorias de Walter Benjamin (1994) e Gerárd Genette (1995). Assim buscamos o objetivo de analisar os contos selecionados identificando na obra de Caio Fernando Abreu as marcas da narrativa moderna e o grotesco como ferramenta para a construção de uma crítica ao período histórico, além de uma vasta reflexão do impacto do regime militar na visão do autor e na construção de seus personagens. Palavras-chave: grotesco; narrativa moderna; conto; Caio Fernando Abreu; Pedras de Calcutá. 8 SILVA, J. A. da. Pedras de Calcutá: uma abordagem do grotesco em Caio Fernando Abreu. 2013. 162 f. Dissertação (Mestrado em Letras). Área de concentração: Linguagem, Língua e Literatura; Linha de pesquisa: Historiografia literária. Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Campo Grande, Campo Grande/MS, 2013. ABSTRACT The objective of this research was explorer how Caio Fernando Abreu uses transpasser elements of narrative tradition in some short-stories of the book Pedras de Calcutá. To do so, we’ll discuss some concepts about grotesque and sublime, to point out his contributions in the context of the 20th Century’s narrative. Another important point in this research was show some reflections about structural aspects of Abreu’s narrative, and, in this route, to examine how the author uses the grotesque in this context. That way, we’ll raise the concept of grotesque like an aesthetic procedure inside the ceilings of Caio Fernando Abreu’s narrative. During the survey about the critical fortune of the writer we noted the absence of a research about the use of grotesque as an esthetic tool to portray the historical context in which period was produced his books. We believe that relate Abreu`s narrative with the historical context goes beyond to list some pictures of torture or a direct citation about atrocities committed during part of the military dictatorship in Brazil. We followed Mikhail Bakhtin’s (2010) line, supported by his book A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o context de François Rabelai. We also draws a short historical timeline of narrative until modern narrative, where we locate Caio Fernando Abreu`s production using Anatol Rosenfeld’s (1996) theories, we analyse the narrator with Water Benjamin (1994) and Gerárd Genette’s (1995) theories. Consequently, we search the purpose to review in the short-stories identifying marks of modern narrative and the grotesque like a tool for a building of a critical about the political period, in addition a vast reflection about the impact of the military regime under Caio Fernando Abreu’s view and in the construction of his characters. Key-words: grotesque; modern narrative; short-story; Caio Fernando Abreu; Pedras de Calcutá. 9 SUMÁRIO RESUMO ........................................................................................................................... 08 ABSTRACT ....................................................................................................................... 09 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 11 Capítulo I – Caio Fernando Abreu: uma breve apresentação............................................. 13 1.1. Considerações preliminares sobre a obra de Caio Fernando Abreu ............ 14 Capítulo II – Presença do grotesco em Caio Fernando Abreu .......................................... 30 2.1. Considerações sobre a narrativa moderna ..................................................... 37 2.2. O narrador: preliminares ............................................................................... 46 Capítulo III – Os mergulhos em Pedras de Calcutá........................................................... 64 Considerações Finais ......................................................................................................... 85 Referências .......................................................................................................................... 88 Anexos .............................................................................................................................. 91 1. Mergulho I ............................................................................................................92 2. Holocausto ............................................................................................................94 3. Joãozinho & Mariazinha ....................................................................................... 98 4. Até oito, a minha polpa macia .............................................................................105 5. Rubrica ................................................................................................................ 108 6. Divagações de uma marquesa ............................................................................. 114 7. O inimigo secreto ................................................................................................ 118 8. Paris não é uma festa ........................................................................................... 122 9. Mergulho II ......................................................................................................... 128 10. Caçada ............................................................................................................. . 129 11. Gerânios ............................................................................................................ 133 12. Garopaba mon amour ....................................................................................... 138 13. Uma história de borboletas ............................................................................... 145 14. O poço ............................................................................................................... 154 15. Pedras de Calcutá ............................................................................................. 158 10 INTRODUÇÃO Ao escolher Caio Fernando Abreu como objeto de estudo desta pesquisa, a identificação com sua obra e com suas escolhas estéticas foi fundamental, assim como o interesse pelo contexto histórico onde acontece sua produção literária. Não é possível discutir ou analisar os textos de Caio Fernando Abreu sem relacioná-los com o momento histórico em que foram produzidos, nem tampouco com o sentimento de uma geração que, mesmo a contragosto do autor, leva sua obra como representação máxima de um período onde a esperança por um futuro próspero foi abafada por um clima de autoritarismo, abusos e tortura. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma reflexão sobre os textos da coletânea de contos Pedras de Calcutá, relacionando-os com o momento histórico de sua produção e explorando a utilização de procedimentos narrativos como a descrição do espaço e dos personagens, o posicionamento do narrador, a focalização e a utilização do ‘podre’, do ‘feio’ ou ‘asqueroso’ como elementos constitutivos da narrativa. A escolha de Pedras de Calcutá como corpus de estudo justifica-se tanto pela profundidade crítica de seus contos, pela experimentação estética, quanto pelo valor dessa obra na produção de Caio Fernando Abreu. No primeiro capítulo faremos uma breve apresentação do autor, na qual traçamos, cronologicamente, sua produção e importância no cenário da literatura nacional. Além disso, fazemos uma sucinta contextualização histórica para a obra Pedras de Calcutá. No segundo capítulo apresentamos um breve estudo sobre as características da narrativa moderna com base em algumas considerações de Anatol Rosenfeld, Affonso Ávila e Octavio Paz, estabelecendo paralelos entre a narrativa moderna e a narrativa realista do século XIX. Apoiados nas teorias de Mikhail Bakhtin, Victor Hugo, Muniz Sodré, Raquel Paiva e Mary Russo, traçamos um quadro do grotesco através do tempo, verificando suas origens e 11 teorias, para em seguida discutir algumas possibilidades interpretativas presentes nos contos em estudo. Ainda nesse capítulo estudamos o ensaio O Narrador, de Walter Benjamin, no qual encontramos suporte para as análises presentes no segundo e terceiro capítulos. No terceiro capítulo apresentamos a análise dos contos “Mergulho I”, “Holocausto”, “Joãozinho & Mariazinha”, “Até oito a minha polpa macia”, “Rubrica”, “Divagações de uma marquesa”, “O inimigo secreto”, “Paris não é uma festa”, “Mergulho II”, “Caçada”, “Gerânios”, “Garopaba mon amour”, “Uma história de borboletas”, “O poço” e “Pedras de Calcutá”. Discutimos como Caio Fernando Abreu aproxima-se da modernidade ao utilizar o grotesco como fonte estética em sua narrativa e, neste percurso, compreender aspectos da tradição moderna na narrativa do autor. Ainda nesse capítulo, verificamos como o autor utiliza o grotesco em sua obra, levando em conta considerações de Mary Russo (2000), Muniz Sodré (2002) e Raquel Paiva (2002). Por fim apresentaremos as considerações finais do estudo, procurando pensar sobre o papel do grotesco na literatura de Caio F. Abreu, na utilização desse recurso juntamente com a ironia para tecer uma crítica acerca do momento histórico da sua produção, além de apresentar uma reflexão sobre os personagens e as marcas da tradição moderna na obra de Caio Fernando Abreu. 12 CAPÍTULO I Caio Fernando Abreu: uma breve apresentação Caio Fernando Abreu nasceu em Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul, em 1948, e morreu em Porto Alegre em 1996. Autor de uma produção literária que tem o conto como gênero predominante, embora tenha escrito romances e peças de teatro, Caio Fernando Abreu tem sua estreia literária em 1966, ainda bem jovem, com a publicação do conto “O Príncipe Sapo” na revista Cláudia. Seu primeiro romance foi Limite Branco, escrito em 1967 e publicado em 1970, em meio aos conflitos sociais e políticos decorrentes da ditadura militar no Brasil. No mesmo ano ele publica uma coletânea de contos, Inventário do Irremediável, que recebeu o Prêmio Fernando Chinaglia. Já nos primeiros contos é nítido que os escritos de Caio vão além de meras reflexões amorosas ou filosóficas, fazendo alusão ao período autoritário de tempos de repressão, com personagens transtornados que vivem situações limites, como é o caso do personagem do conto “Garopaba Mon Amour”, que descreve uma sequência de tortura. Pela manhã sentaram sobre a rocha mais alta, cruzaram as pernas, respiraram sete vezes, profundamente, e pediram nada para o mar batendo na areia. - Conta. - Não sei. (Tapa no ouvido direito.) - Conta. - Não sei. (Tapa no ouvido esquerdo.) - Conta. - Não sei. (Soco no estômago.) Os homens estavam parados no topo da colina. O mais baixo tirou do bolso alguma coisa metálica, o sol arrancou um reflexo cego. Quando começaram a descer, percebeu que era um revólver. Soube então que procuravam por ele. E não se moveu. (ABREU, 2007a, p. 95) Em 1975, Caio segue sua produção literária com a publicação de O ovo apunhalado; em 1977 publica Pedras de Calcutá; e em 1982, Morangos Mofados, considerada a obra 13 mais conhecida do autor. Triângulo das Águas, uma trilogia de novelas1, foi lançado em 1983 e conquistou o Prêmio Jabuti em 1985; Os dragões não conhecem o paraíso, em 1988. Seu segundo e último romance foi publicado em 1990, Onde andará Dulce Veiga, adaptado em 2007 para o cinema pelo diretor Guilherme Almeida Prado. Ovelhas Negras, de 1995, foi sua última obra publicada em vida e levou o Prêmio Jabuti no ano seguinte. Após a morte do escritor, foram publicadas suas crônicas em Pequenas epifanias e seus contos em Estranhos estrangeiros, ambos em 1996. Caio Fernando Abreu em suas obras retrata não só o caos, a desilusão e a dor presentes no período da ditadura militar brasileira. Sua proposta não é pintar um quadro retratando as atrocidades do período, mas sim traçar uma análise profunda do aspecto comportamental, dos estragos causados pelo regime não somente na estrutura política e econômica do país, mas no âmbito ético, nas relações pessoais e no sentimento do indivíduo que busca seu lugar no mundo. Caio faz o retrato de uma geração lutando pela redemocratização de seu país, por entre sonhos e utopias, fracassos e desilusões. 1.1. Considerações preliminares sobre a obra de Caio Fernando Abreu Caio Fernando Abreu teve a maior parte de sua obra produzida no período em que o Brasil passou por uma severa ditadura militar e apesar de seus textos serem, em sua maioria, voltados à introspecção, refletem e relacionam-se profundamente com a realidade e o momento histórico de sua produção. O conflito íntimo das personagens, sua relação com o exterior, a busca incessante por respostas ou por uma identidade são temáticas recorrente 1 Nossa intenção não é analisar ou julgar o gênero textual da obra Triângulos das Águas, portanto seguimos a classificação descrita na fortuna crítica do autor. 14 devida a influência dos acontecimentos históricos que permeavam o momento de produção das obras somados ao estado de espírito de Caio Fernando Abreu que além de escrever sobre seus próprios conflitos misturava-os ao caos de valores e crença da época. Heloísa Buarque de Hollanda (2004) faz um retrato da geração de artistas da década de 70, onde podemos incluir Caio Fernando Abreu, que iniciou sua produção literária nessa década. Uma geração que estava de certa forma latente, recusando os pressupostos do engajamento populista e vanguardistas e mais exposta à influência pós- tropicalista, sem contudo identificar-se com essa tendência. A segunda geração que notamos já não tem sua informação marcada pelos limites dos debates dos anos 60: trata-se de uma geração que começa a tomar contato com a produção cultural e a produzir no clima político dos anos 70, quando a universidade e, de resto, o processo cultural apresentam condições bastante diversas daquelas que marcaram a década anterior. (HOLLANDA, 2004, p. 99) Hollanda afirma que a década de 70 contou com momentos decisivos para o processo de formação político-cultural brasileiro. Entre eles a autora cita o que ela chama de segundo golpe, quando “instala-se definitivamente a repressão política da direita organizada pelo Estado e marca a abertura de um novo quadro conjuntural onde a coerção política irá assegurar e consolidar a euforia do ‘milagre brasileiro’” (2004, p. 100). Hollanda explica que tal momento facilitou a entrada do capital monopolista internacional e estreitou os laços da dependência econômica e cultural do país. O Brasil passou então a viver um momento ufanista, com o Estado construindo grandes obras, monumentos e estradas. Boris Fausto (2012) em História Concisa do Brasil justifica o crescimento econômico do Brasil no período da ditadura militar com a abertura de crédito e o controle de preço para refrear a inflação, o que talvez tenha contribuído para a sensação de progresso e tranquilidade para o povo brasileiro, principalmente a classe média, que viu então uma oportunidade para saciar seus desejos de consumo. “O período chamado ‘milagre’ estendeu-se de 1969 a 1973, combinando o extraordinário crescimento econômico com taxas relativamente baixas de inflação” (FAUSTO, 2012, p. 268) 15 No campo cultural a censura fica cada vez mais violenta, dificultando e impedindo a circulação de manifestações com caráter crítico. Não são apenas os militantes políticos os perseguidos, a partir de então professores, intelectuais e artistas passam a ser enquadrados à legislação coercitiva do Estado, tendo muitas vezes que deixar o país e seguir rumo ao exílio. Porém, o autoritarismo e a violência foram maquiados pelo surto de expansão econômica. Maria Hermínia Tavares de Almeida e Luiz Weis (1998), no artigo Carro-zero e Pau-de-arara: o cotidiano da oposição de classe média ao regime militar, dividem o período em três partes: do AI (Ato Institucional) ao AI-5 (1964 – 1968), do AI-5 ao início da abertura (1969 – 1974) e a longa transição que levou o Brasil ao governo civil (1975 – 1984). Os autores afirmam que na primeira fase da ditadura estabelecida no Brasil a sociedade, principalmente a classe média, acreditava que o golpe foi um retrocesso político, porém que seria transitório e passageiro, uma vez que estaria fadado ao fracasso. O segundo período foi um pouco mais agitado, com o aumento da repressão do regime militar, porém, com o poder de compra dado à classe média, os excessos cometidos pelo governo foram abafados. Durante a transição para o governo civil, a violência diminuiu consideravelmente, porém não se extinguiu. “É, por excelência, o tempo da tortura, dos alegados desaparecimentos e das supostas mortes acidentais em tentativas de fuga” (ALMEIDA e WEIS, 1998, p. 332) Na obra Brasil: Nunca Mais, publicada pela Arquidiocese de São Paulo, a tortura é considerada peça essencial para o desenvolvimento e a manutenção do regime repressor imposto pelos militares no Brasil a partir de 1964. A tortura não era apenas uma ferramenta para arrancar das vítimas uma declaração ou confissão, tornou-se uma forma de divulgar amplamente o poder dos militares. Não se tratava apenas de produzir no corpo da vítima, uma dor que a fizesse entrar em conflito com o próprio espírito e pronunciar o discurso que, ao favorecer o desempenho do sistema repressivo, significasse sua sentença condenatória. Justificada pela urgência de se obter informações, a tortura visava imprimir à vítima a destruição moral pela ruptura dos limites emocionais que se assentam sobre 16 relações afetivas de parentesco. Assim, crianças foram sacrificadas diante dos pais, mulheres grávidas tiveram seus filhos abortados, esposas sofreram para incriminar seus maridos. (ARQUIDIOCESE, 2011, p. 41) Diante de tantas atrocidades, Caio não permaneceu na posição de espectador, foi também vítima da repressão, no sentido mais amplo da palavra, pois além de ter seus textos censurados – muitos deles foram modificados ou mesmo abandonados, pois o autor não conseguia publicá-los – sofreu perseguição política, sendo procurado e perseguido pelo DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) em 1968. Em tempos de AI-5, mesmo participações ocasionais eram suficientes para que o serviço de segurança do regime marcasse e perseguisse uma pessoa. Com Caio não foi diferente: ele afirmou ter recebido um telefonema da redação da Veja, dizendo que oficiais do DOPS estavam procurando por ele. Decidiu, então, sumir por uns tempos, e foi se esconder na Casa do Sol, sítio da amiga Hilda Hilst, em Campinas. (CALLEGARI, 2008, p. 42) Refugiado no sítio da escritora Hilda Hilst e, lá escreveu boa parte dos textos que compõe sua primeira coletânea de contos, O Inventário do Irremediável. Tinha já alguns contos escritos: faltava agora organizá-los, revisá-los fazer daquela massa informe uma obra coerente. E foi isso que fez, durante a pequena temporada que passou na Casa do Sol. Dali sairia com um livro praticamente pronto: O Inventário do irremediável, republicado depois como Inventário do ir-remediável, irremediavelmente influenciado por Clarice Lispector, na época a escritora favorita de Caio, quase uma obsessão. (CALLEGARI, 2008, p. 42) Em 1970, Caio Fernando Abreu publica o livro Inventário do Irremediável, no qual solidão e medo aparecem como temáticas centrais dos contos. No mesmo ano, Abreu publicou o romance Limite Branco, em que a personagem em busca de sua identidade questiona os próprios valores e da sua família, formando lentamente, ao longo da narrativa, sua personalidade. Na introdução de Limite Branco, Ítalo Moriconi posiciona-se perante o primeiro romance de Caio F. Abreu: Limite Branco mostra que a década de 1970 literária no Brasil começou nos anos 1960, começou na adolescência. Eis aqui um romance de adolescência. E de tão perfeito que é, de tão bem construído, arrisco-me a dizer que se posiciona como um clássico no gênero em nossa literatura recente. Assim como seus antecedentes diretos na grande geração modernista, os prosadores pós-modernistas surgidos entre o final dos anos 60 e meados dos 70 foram pródigos na produção de relatos sobre a infância e sobre o tornar-se adulto. No interior dessa vertente, o primeiro romance de Caio Fernando Abreu distingue-se por ser um romance sobre adolescência escrito por um quase ainda adolescente, um pós-adolescente. Caio tinha apenas dezenove 17 anos quando escreveu Limite Branco. Não se trata aqui, portanto, de uma evocação da adolescência, mas de uma despedida dela, trata-se de uma escrita em concomitância. Na prosa ficcional desse primeiro Caio, a literatura quer nascer em contiguidade imediata com o viver e o ponto de vista do narrador se estrutura em contiguidade imediata com o da pessoa física do autor. O personagem Maurício é um alter ego de Caio. (MORICONI, 2007, p. 7) Ao afirmar que o personagem de Limite Branco é o alter ego de Caio, Moriconi expõe uma impressão que temos ao ler a maior parte da obra do autor, a convivência entrelaçada de vida e obra, onde aspectos ficcionais e reais relacionam-se simultaneamente. O crítico afirma que Caio Fernando Abreu bebe diretamente na fonte dos modernistas, porém, ao invés de deter-se aos relatos juvenis ou memórias da infância, Caio cria um romance enquanto ainda é jovem e transforma sua narrativa numa espécie de despedida da juventude, da adolescência. No prefácio de Limite Branco, Caio Fernando Abreu explica que esse é um romance sobre a adolescência do final da década de 60 e, apesar de ter sido produzido entre o golpe militar e a instauração do AI-5, o contexto histórico quase não afeta o livro. Limite Branco (que originalmente não se chamava assim: foi rebatizado por Hilda Hilst, a quem devo ainda a bela epígrafe e tantas coisas mais) é um romance de e sobre um adolescente no final dos anos 60. Naquela transição, no Brasil, entre o golpe militar e o fatal AI-5, um pouco antes do psicodelismo (sic) e do sonho hippie mudarem os comportamentos. O momento histórico em que se passa mal aparece no livro: ele é intimista, voltado quase exclusivamente para dentro. E óbvio, com todas ingenuidades que a visão de mundo de um autor e um personagem adolescentes (ou pouco mais que isso) podem conter. (ABREU, 2007b, p. 15) Em 1973 após viver entre Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, o autor segue exilado (por opção) na Europa, retornando em 1984. Em 1975, O Ovo Apunhalado é publicado repleto de alegorias para criticar a sociedade e suas mazelas. Pedras de Calcutá foi lançado em 1977, trazendo imagens enigmáticas e com uma estrutura fragmentada que apresenta os problemas da sociedade e dos indivíduos enquanto seres humanos repletos de medos e cobertos de culpa. O conteúdo do livro traz uma espécie de biografia de uma geração, descrevendo a frustração de ver o sonho da revolução morrer lentamente. O indivíduo em Pedras de Calcutá é o estrangeiro totalmente estranho a tudo e todos a sua 18 volta, buscando incansavelmente um modo de estar no mundo, um mundo que já não é o mesmo de tempos atrás, repleto, agora, de ideais esfacelados. Podemos identificar os cacos desse mundo no conto “Holocausto”. Há nem pouco tempo atrás um pensamento cruzou minha mente, talvez a mente de todos: creio que quando esta última chama apagar um de nós terá de jogar-se ao fogo. (...) Não nos falaremos, não nos olharemos dentro dos olhos. Apenas um de nós treze fará o primeiro movimento, se jogará ao fogo, aquecerá os outros por mais alguns momentos, depois se tornará cinza, e depois mais um, e outro mais. Como um ritual. Uma ciranda, daquelas em que uma criança entra dentro dessa roda, diz um verso bem bonito, diz adeus e vai embora. Apenas já não somos crianças e desaprendemos a cantar. As cartas continuam queimando. Eu tentei pensar em Deus. Mas Deus morreu faz muito tempo. Talvez se tenha ido junto com o sol, com o calor. Pensei que talvez o sol, o calor e Deus pudessem voltar de repente, no momento exato em que a última chama se desfizer e alguém esboçar o primeiro gesto. Mas eles não voltarão. Seria bonito, e as coisas bonitas já não acontecem mais. (ABREU, 2007a, p. 22) Na década de 1980, o autor publica obras de grande repercussão: Morangos Mofados e Triângulo das Águas, e continua a saga de personagens repletos de dúvidas e angústias, nadando contra a corrente e burlando as regras impostas pela sociedade que preza a moral e os bons costumes. Com Morangos Mofados, Caio atinge seu auge, tendo oito edições de seu livro tiradas em sequência e um grande sucesso com a crítica. Entretanto, o rótulo de porta-voz de uma geração perdurou, passando a ser um grande chamativo para as vendas do livro, mas talvez um peso para o autor, que se negava incorporar esse ícone representativo. Naquele momento, início de uma nova década, talvez fosse tempo de olhar para trás e rever o momento que passara, refletindo e tomando uma posição sobre ele. Porém, não foi essa a postura adotada por Caio em Morangos Mofados, apesar de toda melancolia e frustração que pairava no ar, pela dor de uma geração que perdeu as esperanças de uma revolução que jamais chegaria. O autor traz em seus contos cenas e emoções de uma época, como quem descreve uma fotografia. Mesmo sendo um livro carregado de tristeza e decepções, ao final, no último conto, homônimo da obra, vemos ressurgir a esperança, apesar das ilusões perdidas. 19 Poderia talvez ser internado no próximo minuto, mas era realmente um pouco assim como se ouvisse as notas inicias de A sagração da primavera. O gosto mofado de morangos tinha desaparecido. Como uma dor de cabeça, de repente. Tinha cinco anos mais que trinta. Estava na metade, supondo que setenta fosse sua conta. Mas era um homem recém-nascido quando voltou-se devagar, num giro de cento e oitenta graus sobre os próprios pés, para deslizar as costas pela sacada até ficar de joelhos sobre os ladrilhos escuros, as mãos postas sobre o sexo. Abriu os dedos. Absolutamente calmo, absolutamente claro, absolutamente só enquanto considerava atento, observando os canteiros de cimento: será possível plantar morangos aqui? Ou se não aqui, procurar algum lugar em outro lugar? Frescos morangos vivos vermelhos. Achava que sim. Que sim. Sim. (ABREU, 2005d, p. 148 – 149) Ao afirmar que estava na metade da vida: “Tinha cinco anos mais que trinta. Estava na metade, supondo que setenta fosse sua conta”, o narrador reacende a esperança, e ao olhar para o canteiro de cimento, considerando que ali pudessem crescer “frescos morangos vivos vermelhos”, ele cria o desenlace adequado para uma obra densa, finalizando com a imagem de um homem adulto recém-nascido: “Mas era um homem recém-nascido quando voltou-se devagar [...]”. Triângulo das Águas e Morangos Mofados foram escritos na mesma década. O primeiro apresenta três novelas, já o segundo é composto por contos. Além disso, a temática explorada em ambos difere-se totalmente: Morangos Mofados apresenta um realismo que as novelas de Triângulos das Águas não têm. Morangos tem um realismo que as novelas do Triângulo não buscam, até por ser um livro construído sobre uma estrutura astrológica, sobre os arquétipos dos três signos do elemento água. A primeira novela, Dodecaedro, se refere ao signo de Peixes; a segunda, O marinheiro, a Escorpião. A terceira, Pela noite, a Câncer. O excesso de palavras do livro, em contraste com os contos mais diretos de Morangos, é uma escolha de Caio: ele busca esse jorro de água, esse fluxo de palavras. Por todas essas diferenças, O triângulo das águas causou estranheza. Mas assim que o livro foi sendo absorvido, e as comparações com Morangos sendo deixadas de lado, a situação melhorou: o livro ganhou o prêmio Jabuti, um dos mais prestigiados do país. (CALLEGARI, 2008, p. 105) Com o país tentando reestruturar sua democracia, e em um período pós ditadura, em 1988 Caio F. Abreu lança Os Dragões não Conhecem o Paraíso. Para Callegari (2008) essa é a melhor obra do autor; são treze contos que apresentam uma unidade temática, esclarecida por Caio na introdução, que é basicamente o amor. Em todos os contos podemos 20 observar os temas recorrentes em sua obra: o estranhamento, a solidão e a dor. A escrita de Caio está mais madura e logo Os Dragões não Conhecem o Paraíso cai nas graças da crítica e ele ganha o segundo prêmio Jabuti. Se o leitor quiser, este pode ser um livro de contos. Um livro com 13 histórias independentes girando sempre em torno de um mesmo tema: amor. Amor e sexo, amor e morte, amor e abandono, amor e alegria, amor e memória, amor e medo, amor e loucura. Mas se o leitor também quiser, este poder ser uma espécie de romance-móbile. Um romance desmontável onde essas 13 peças talvez possam completar-se, esclarecer-se, ampliar-se ou remeter-se de muitas maneiras umas às outras, para formarem uma espécie de todo. Aparentemente fragmentado mas, de algum modo, suponho completo. (ABREU, 1988, p. 4) Apesar de não escrever explicitamente acerca dos problemas e mazelas sociais e políticas, o autor denuncia o sistema repressor responsável pela privação de sonhos, de ideais e da liberdade de toda uma geração. Caio desmitifica a visão de identidade única estabelecida pela sociedade, a idealização do homem pleno e satisfeito, e denuncia a fragmentação do indivíduo, como podemos conferir no trecho do conto “Os sobreviventes”, presente na obra Morangos Mofados. Quanto a mim, a voz tão rouca, fico por aqui mesmo comparecendo a atos públicos, pichando muros contra usina nucleares, em plena ressaca, um dia de monja, um dia de puta, um dia de Joplin, um dia de Teresa de Calcutá, um dia de merda enquanto seguro aquele maldito emprego de oito horas diárias para poder pagar essa poltrona de couro autêntico onde neste exato momento vossa reverendíssima assenta sua preciosa bunda e essa exótica mesinha-de-centro em junco indiano que apoia nossos fatigados pés descalços ao fim de mais outra semana de batalhas inúteis, fantasias escapistas, maus orgasmos e crediários atrasados. (ABREU, 2005d, p. 25) Heloísa Buarque de Hollanda (2004), em Impressões de Viagem, afirma que a fragmentação passa a ser uma constante nas obras artísticas depois da década de 60, considerando-a um procedimento alegórico característico da modernidade, um artifício que recolhe partes do real, dando-lhes uma nova significação, manifestando-se como forma do artista apreender o mundo. Mais do que uma observação do mundo, onde sujeito e objeto estariam mais ou menos delimitados, a fragmentação é sentida a nível das próprias sensações mais imediatas. O binômio Arte/Sociedade começa a se confundir com uma postura vitalista que definirá o binômio Arte/Vida. Mais do que um procedimento literário, a fragmentação, nesse grupo, é um sentimento de mundo, uma forma de comportamento. (HOLLANDA, 2004, p. 90 – 91) 21 Mesmo referindo-se ao momento político em suas obras, Caio não era militante, nem participava ativamente de movimentações e protestos contra o regime. Callegari (2008), em Caio Fernando Abreu: inventário de um escritor irremediável, afirma que o autor chegou a frequentar, quando se mudou para São Paulo, algumas reuniões e passeatas da oposição, porém nunca se mostrou completamente engajado2. Novato em São Paulo Caio chegou a frequentar passeatas e reuniões de oposição à ditadura; mas sempre sem se comprometer demais, sem levar o credo político às últimas consequências. Politicamente, sua influência era muito mais dos tropicalistas, como Gil e Caetano – que ele sempre fez questão de afirmar que adorava – que de qualquer outro movimento cultural esquerdista do país. Ele preferia a maneira irônica, ambígua e debochada de protestar, e fez parte da turma que achava que “festa” e “subversão” podiam estar ligadas, e que a revolução era individual, de comportamento. (CALLEGARI, 2008,p. 41 – 42) No conto “O ovo”, presente no livro Inventário do Irremediável, podemos identificar uma alegoria do regime militar e do sentimento sufocante de que nada podia ser feito, mesmo sabendo que a população unida é mais forte. Só ontem cheguei a conclusão de que se trata de um enorme ovo. Que estamos todos dentro dele. Mas é um ovo que diminui cada vez mais, cada vez mais, nós vamos ser todos esmagados por ele. Não sei por que os homens não se armam de paus e pedras para furar a parede. Seria muito fácil, a casca de um ovo é tão frágil. (ABREU, 1995a, p. 37) Após passar por uma trajetória de sofrimento, prisão e solidão e descobrir como funcionava o sistema, o personagem de “O ovo” conclui que não há como escapar. Eu não sei. Tenho tanto medo. Estou esperando, cansei de escrever, a vela está quase apagando. Vou deitar. Estou ouvindo o rumor do ovo se aproximando cada vez mais. É um barulho leve, leve. Quase como um suspiro de gente cansada. Está muito perto. Tão perto que ninguém vai me ouvir se eu gritar. (ABREU, 1995a, p. 37) Ainda que permanecesse, de certa forma, ausente do cenário contestador e revolucionário, Caio após voltar do exílio e reiniciar sua atividade literária, publicando crônicas em revistas e jornais, passa a ser visto como uma espécie de porta-voz da geração de 2 Não é objetivo do nosso trabalho discutir ou analisar o engajamento do autor. Compreendemos, no entanto, que esse é um aspecto importante na temática do autor. 22 1970, o que em seu ponto de vista era uma responsabilidade grande demais para carregar. Em crônica publicada na revista Paralelo, Caio Fernando Abreu afirma: Acontece que não sou [porta-voz] e não quero assumir esse papel, porque – estou usando o máximo de, desculpem, sinceridade – não sirvo nem pra porta-voz de mim mesmo. Nos últimos tempos tenho me movimentado com dificuldade dentro dos meus escombros-de-dentro, por uma série de razões demasiado pessoais para serem trazidas ao baile (trata-se de um baile?) ando com uma autocrítica violentíssima e não consigo, simplesmente não consigo pensar organizadamente (?) ou ter ideias claras ou/e precisas sobre as coisas, quaisquer que sejam. Eu disse: quaisquer. Nas cartas que tenho escrito ou nos meus rabiscos solitários (e vis, talvez) no meio da noite, acabo sempre caindo na mais lamentável das auto-lamentações: dói, tudo dói, DÓI PRA CACETE, meu irmão; como uma nevralgia psico-espiritual (!), parece que alguma peça importante para o meu funcionamento simplesmente quebrou, e eu não sei o que fazer, e tenho consciência de quanto isso parece ridículo e juvenil, só não estou mais a fim de fingir que tudo-bem, você me entende?, e é isso mesmo eu sou, esse “ter nascido me estragou a saúde” ambulante e crônico. (CALLEGARI, 2008, p. 73 – 74) Abreu dispõe de recursos temáticos ligados ao contexto histórico do qual emerge e os aborda em situações tensivas ao explorar o cenário social e explorar a linguagem e a voz narrativa, utilizando tais recursos para construir sua crítica social sem a preocupação de referenciar o tom de crítica de maneira exaustiva. Em O ovo apunhalado, por exemplo, muitos contos têm o foco na discussão dos problemas sociais como a opressão produzida pelo próprio homem a seus semelhantes, a dificuldade de interação social, a solidão e as crises existenciais dos sujeitos que buscam sua identidade. No prefácio de O ovo apunhalado, Caio explica as dificuldades que passou para conseguir publicar seu livro. Mas fiquei pensando que – quem sabe? –, mesmo com todas as falhas e defeitos, este Ovo talvez sirva ainda como depoimento sobre o que se passava no fundo dos pobres corações e mentes daquele tempo. Amargo, às vezes violento, embora cheio de fé. Essa mesma que me alimenta até hoje, e que me faz ser capaz – como neste momento – de ainda me emocionar ouvindo Beatles cantarem coisas como “all you need is love, love, love”. Terminada a revisão, fica uma certeza não sei se boa ou meio suicida de que, apesar de tudo, não arredei um pé das minhas convicções básicas. Na época foi difícil publicá-lo. Da primeira edição, foram cortados alguns trechos considerados “fortes” pela instituição cultural que o co-editou. Foram também eliminados três textos “imorais”, que não incluí nesta porque tornariam o livro ainda mais repetitivo do que ele já é. (ABREU, 2008, p. 5) 23 Ao declarar que não arredou os pés de suas convicções básicas, Caio deixa claro sua aversão ao sistema político adotado pelo governo militar e conclui mostrando-se consciente do perigo de tais convicções, ainda que os tempos fossem outros. No conto homônimo do livro, assim como em “Um mar mais longe que eu vejo”, os personagens foram perseguidos, torturados e sentem uma imensa dificuldade em verbalizar precisamente suas lembranças traumáticas, o que nos remete a Walter Benjamin (1994) e sua teoria acerca do narrador e o empobrecimento da narrativa, que será melhor abordada no segundo capítulo. Em “O ovo”, o autor faz referência direta aos militares, tratando-os como soldados da brigada, além disso, podemos perceber que o personagem principal acredita que apenas tornando-se militar poderia dar-se bem na vida, sendo esse o único modelo de sucesso disponível. A construção e apresentação dos personagens são feitas com uma mescla de traços reais e ficcionais, um tanto quanto absurdos, distantes da realidade, mostrando uma linguagem viva, decorrente da habilidade literária do autor, apresentando muitas vezes um tom pessimista, demonstrando a proliferação de conflitos intensificados pela ausência de um desfecho feliz para os personagens dos contos. Um exemplo desse processo é o conto “Red roses for a blue lady”, presente no livro Ovelhas Negras, que narra a história de um rapaz sentado em uma praça, aparentemente apenas passando o tempo, quando um sujeito desconhecido o convida a praticar sexo oral. Após a relação o desconhecido oferece a ele um vaso com rosas; o rapaz leva as rosas e dá de presente à sua mãe, que morre logo em seguida, pois as rosas eram carnívoras. A morte da mãe é anunciada no início do conto, porém, sem identificar a causa e somente após narrar toda a história, o personagem principal explica o motivo de sua mãe estar morta. Tem uma história que talvez explique melhor essa coisa de ficar dentro, ficar fora. Outro dia numa dessas praça já era quase noite e não havia mais ninguém, um cara pediu para me chupar o pau. Ele pediu dum jeito muito educado e tudo, era um cara 24 bem vestido, de barba, com um turbante colorido na cabeça, parecia um indiano. Bom, eu pensei, se ele quer tanto chupar o meu pau eu vou mesmo deixar, porque isso não me tira pedaço nenhum e eu posso continuar dentro de mim mesmo sem nem prestar muita atenção no que ele está fazendo. [...] ele tirou do bolso de dentro do casaco uma muda de roseira muito pequena e disse assim “toma, leva de presente para a tua mãe”. Isso foi na segunda-feira passada, eu saí dali e levei imediatamente para a minha mãe, depois fui para a minha outra casa e não voltei mais lá. O que eu quero dizer, mas acho que os senhores não compreendem mesmo, é que não tenho culpa nenhuma. A única coisa que fiz foi dar aquela muda de presente para a minha mãe, como ele disse, porque achei que ela ficaria feliz, e ficou, e eu também fiquei quando vi que ela ficou. Ele parecia um sujeito decente, bem vestido, educado, parecia estrangeiro, talvez indiano com aquele turbante colorido. Como é que eu podia saber que aquelas rosas eram carnívoras? (ABREU, 2002, p. 161 – 167) A preferência do autor por frases curtas, construção de personagens anônimos, períodos coordenados, o tratamento do sujeito como objeto e sua impossibilidade de satisfação pessoal são artifícios linguísticos e composicionais que trazem o contexto social para a estrutura interna dos contos de uma maneira sutil, porém marcante o que pode ser visto no excerto do conto “Terça- feira gorda”, de Morangos Mofados. Mas vieram vindo, então, e eram muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me levantasse. Ele ficou no chão. Estavam todos em volta. Ai-ai, gritavam, olha as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa entre as outras caras dos homens. A boca molhada afundando no meio duma massa escura, o brilho de um dente caído na areia. Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com meu corpo, mas sem querer estava sozinho e nu correndo pela areia molhada, os outros todos em volta, muito próximos. Durante a narrativa não temos informações ou caracterização dos personagens. Sabemos apenas que são dois rapazes que se conheceram recentemente e estão namorando em uma praia. As frases curtas descrevem a chegada dos agressores e a agressão em si, que é narrada em discurso indireto. A falta de informações sobre os personagens ou sobre o contexto da história é compensada pelos indícios dados pelos artifícios linguísticos e composicionais comentados anteriormente. Ao escolher dois homossexuais e colocá-los em uma situação de agressão, Caio Fernando Abreu constrói sua crítica a uma sociedade repressora e à condição marginalizada em que os dois personagens vivem. O fato de não 25 terem nomes pode significar uma forma de universalizar aqueles dois sujeitos, deixando-os descaracterizados para que não representem apenas determinado grupo ou indivíduos. Em carta datada de 04 de março de 1970, destinada a Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu expressa sua relação de repulsa e de inconformidade diante do cenário político-social da época: As coisas realmente não andam boas. Parece que quanto tudo começa a degringolar não há o que segure. Primeiro no plano político: a portaria do ministério sobre censura de livros me deixou besta. Não pensei que chegássemos a tanto, é a degradação completa, o medievalismo e a inquisição reinstaurados. A seguir, a perseguição dos hippies, como se fossem criminosos ou cães hidrófobos. Cada dia, quando abro o jornal, tenho um novo choque e uma revolta que se acumula e, logo após, uma terrível sensação de inutilidade. [...] Porto Alegre sempre foi uma cidade nazista, cheia de grupos de defesa familiar e coisas do gênero: tudo isso repercute aqui da maneira mais alvissareira (do ponto de vista deles) possível. Os lugares onde costumo ir, bares onde se reúne gente de teatro e outros desgraçados, estão cheios de espiões – não se tem a menor segurança para falar sobre qualquer assunto menos “familiar”. (ABREU, 2005a, 293 – 294) No conto “O Poço”, do livro Pedras de Calcutá, Caio Fernando Abreu cria uma alegoria para representar os presos políticos da ditadura. O personagem presencia a captura de um grupo vestido de branco, conhecido como descontentes. Essas pessoas são sugadas por um camburão e desaparecem. No dia seguinte, chocado com a cena vista, ele decide também vestir-se de branco e esperar pelo comando-geral na mesma esquina do dia anterior. Após ser sugado, o narrador descreve todo processo e a eliminação das pessoas que acontece no fundo de um poço forrado de lâminas e serpentes, o que justifica o título do conto. Na noite seguinte, vesti-me de branco como eles e parei na mesma esquina da Rua X. À mesma hora tornei a ver a luminosidade crescendo aos poucos até expandir-se por toda a rua. Saí do meu lugar escondido e parei sob o poste. [...] Investigou-me devagar, enquanto eu apertava os olhos, ofuscado pelo brilho. Pouco depois, vi as comportas abrirem-se: o mesmo vento de ontem envolveu aos poucos meu corpo. Senti-me flutuando no ar, gritei, mas nenhum som saiu de minha boca. [...] Quando meu corpo transpôs as aberturas de metal, houve ainda algum tempo em que flutuei no escuro, sugado pelo vento que diminuía lentamente. Até que meus pés tocaram alguma coisa macia, que mais tarde percebi ser outro corpo. Acomodei-me ao lado dele, toquei-o com os dedos, de leve. Era uma jovem, creio, a julgar pelos cabelos compridos e a pele muito lisa, sem indícios de barba. [...] Pelos movimentos de seu ombro percebi que ela chorava. Abracei-a, então, e permanecemos juntos até que as comportas tornaram a se abrir e novos corpos caíram sobre nós. Eram muitos. [...] frequentes solavancos nos afastam uns dos outros, nos emaranham como fios de 26 uma teia soprada pelo vento. Mal posso distinguir a mim mesmo dos outros. [...] Agora o carro pára. [...] As comportas se abrem dando passagem a uma luz acinzentada. Vejo os rostos pálidos dos meus companheiros. [...] Eles temem. Eu também temo. Abaixo de nós vejo o poço cheio de lanças pontiagudas onde se entrelaçam serpentes. Do poço até as comportas uma rampa inclinada. [...] Não resisto mais. Ao passar, alguém se agarra em mim, carregando-me junto. Vamos abraçados, nossas costas roçando doloridamente pela superfície escorregadia da rampa. [...] Lá embaixo, as cobras e as lanças. Venenosas, agudas. Abraço com força o meu camarada e fecho os olhos como se gritasse. Como se pudesse gritar. (ABREU, 2007a, p. 113 – 114) Nesse trecho podemos observar o momento em que o narrador protagonista é sugado para dentro do carro-recolhedor. Aqui é possível caracterizar o acontecimento de um tipo de uniformização que subtrai a individualidade do narrador, bem como dos outros seres humanos sugados pelo mesmo carro: “nos emaranham como fios de uma teia soprada pelo vento. Mal posso distinguir a mim mesmo dos outros.” (ABREU, 2007a, p. 114). Essa uniformização acontece para devolver o equilíbrio aos personagens e ao contexto em que estavam deixando de destoar das outras pessoas, uma vez que, ao vestirem-se de branco, os ‘descontentes’ desafiavam o sistema vigente, sendo rapidamente subtraídos dele e colocandoos novamente no lugar de sujeito despersonalizado, reestabelecendo a ordem na qual todos devem seguir um padrão comportamental para que possam sobreviver. “Vamos abraçados, nossas costas roçando doloridamente pela superfície escorregadia da rampa.” (ABREU, 2007a, p. 114 – 115). Após narrar sua captura e a de seus companheiros, o narrador apresenta, no desfecho do conto, uma visão positiva que é acentuada pela focalização zero e a presença de um narrador autodiegético3, capaz de aproximar o leitor de sua experiência de violência e dor, dando uma espécie de testemunho do que viveu em um tom confessional que parece sublimar a violência sofrida em um percurso de apresentação objetiva, quase resignada, “Abraço com 3 As nomenclaturas ‘focalização zero’ e ‘narrador autodigético’ serão melhor esclarecidas adiante, quando faremos o levantamento dos teóricos utilizados nas análises. 27 força meu camarada e fecho os olhos como se gritasse. Como se pudesse gritar”. (ABREU, 2007a, p. 115) Heloisa Buarque de Holanda em um texto publicado no Jornal do Brasil em 1982, e usado como apresentação da edição de 2005 do livro Morangos Mofados, afirma que Caio Fernando Abreu tinha plena consciência sobre o que escrevia e do que falava: Não há dúvidas de que Caio fala da crise da contracultura como projeto existencial e político. Do resgate sofrido pela utopia de um mundo alternativo centrado na recusa selvagem da racionalidade e resgatado pelos princípios do prazer e pela realidade espontânea do aqui e agora. Em Morangos Mofados a viagem da contracultura é refeita e checada em seu ponto nevrálgico: a questão da eficácia do seu “sonhoprojeto”. Como diz o personagem em “Transformações”: “Alguma coisa explodiu, partida em cacos. A partir de então, tudo ficou mais complicado. E mais real”. O que absolutamente não impede que o autor não abandone o “direito adquirido” da percepção plástica e sensorial própria da trip da contracultura, percepção que informa mesmo os contos que não se referem diretamente a “velhas histórias coloridas”, como “Sargento Garcia”, “Aqueles dois” e “Terça-Feira Gorda”. (HOLANDA, 2005d, p. 10) A espontaneidade presente nas narrativas de Caio Fernando Abreu pode ser justificada como o resgate da filosofia da contracultura. Segundo Heloisa Buarque de Hollanda, seus contos remetem a um ambiente cercado pelo terror do regime militar, porém existe neles ainda uma aura da percepção plástica e resquícios da contracultura. Antonio Candido no ensaio A Nova Narrativa, publicado na obra A Educação pela Noite e Outros Ensaios (1989), afirma que o período da ditadura militar caracteriza-se pela existência de uma variedade de formas literárias nas quais técnicas e recursos de linguagens diferentes mesclam-se, construindo narrativas marcadas por forte sentido de oposição, expresso não somente na revolta contra o regime político, mas também na quebra dos padrões tradicionais de composição literária. A literatura da época encontra-se marcada pela relação entre o ambiente repressivo e o efeito revolucionário das vanguardas da época. Talvez esteja aí mais um traço dessa literatura recente: a negação implícita sem afirmação explícita da ideologia. Estas tendências podem ser ligadas às condições do momento histórico e ao efeito das vanguardas artísticas, que por motivos diferentes favoreceram um movimento duplo de negação e superação. A ditadura militar – com a violência repressiva, a censura, a caça aos inconformados – certamente aguçou por contragolpe, nos intelectuais e artistas, o sentimento de oposição, sem com isso permitir a sua manifestação clara. Por outro lado, o pressuposto das vanguardas era 28 também de negação, como foi entre outros o caso do tropicalismo dos anos 60, que desencadeou uma recusa trepidante e final dos valores tradicionais que regiam a arte e a literatura, como bom-gosto, equilíbrio, senso das proporções. (CANDIDO, 1989, p. 212) O conto brasileiro passa então a ganhar destaque, relacionando-se com os elementos de vanguarda, tendo sua produção expandida por nomes como Clarice Lispector, Autran Dourado, Caio Fernando Abreu e Otto Lara Resende. Antonio Candido afirma que a partir de então as narrativas longas, planejadas e estruturadas deixam de ser preferência dos escritores e a opção pelo conto cresce, pois assim o autor poderia atingir e manter a tensão da violência, do insólito e da visão fulgurante. Ao mesmo tempo, nos vemos lançados numa ficção sem parâmetro críticos de julgamento. Não se cogita mais produzir (nem de usar como categoria) a Beleza, a Graça, a Emoção, a Simetria, a Harmonia. O que vale é o Impacto, produzido pela Habilidade ou a Força. Não se deseja emocionar nem suscitar a contemplação, mas causar choque no leitor e excitar a argúcia do crítico, por meio de textos que penetram com vigor mas não se deixam avaliar com facilidade. (CANDIDO, 1989, p. 214) No próximo capítulo apresentamos um levantamento histórico da utilização do grotesco como recurso estético, além de algumas considerações a respeito das teorias de Gerard Genette sobre focalização e a de Walter Benjamin sobre o narrador, relacionando-as com os contos selecionados da obra Pedras de Calcutá. 29 CAPÍTULO II Presença do grotesco em Caio Fernando Abreu Antes de iniciarmos a investigação dos contos da obra Pedras de Calcutá (2007a), é pertinente apresentar algumas considerações sobre o conceito de grotesco, bem como características da narrativa moderna. Segundo Bakhtin (1993), no fim do século XV, com escavações feitas em Roma, descobriu-se um tipo de pintura ornamental que até então era desconhecida. Foi chamada de grottesca, palavra derivada do substantivo italiano grotta (gruta). Essas pinturas eram livres de formas vegetais, animais ou humanas e confundiam-se entre si, mas sua principal característica era a inovação dentro de suas especificidades. Eram muito próximas estilisticamente, mas, no conjunto, apresentavam pequenas nuances que as diferenciavam, dando-lhes características próprias, mesmo na aparente proximidade. O processo de superação estética via confronto e utilização do disforme superava as fronteiras estabelecidas pela arte clássica, então em franca expansão. A reorganização dos limites formais é, neste sentido, o que surpreendeu os contemporâneos na época das escavações. Essa era a característica fundamental deste motivo ornamental romano que até então parecia ser novidade, mas havia sido utilizado em todas as etapas da Antiguidade e continuou existindo na Idade Média e no Renascimento segundo Bakhtin (2010). O termo grotesco pode ser compreendido, então, seguindo as considerações de Bakhtin (2010), como tensivo em relação aos padrões clássicos e existentes desde a Antiguidade de forma subterrânea, ofuscados pelo conceito do belo clássico. Segundo Victor Hugo (2010), o grotesco antigo era tímido, passava despercebido, contudo não deixava de 30 fazer-se presente. Mas é no contexto moderno que ele se apresenta com força total numa sobreposição com o sublime, construindo assim o que chamou Victor Hugo (2010) de “gênio moderno” e que pode ser interpretado como um dos momentos no qual o grotesco e o belo convivem em certa harmonia e podem ser apreciados sem muito distanciamento. Para Hugo (2010) a grande inovação consistia exatamente em contrapor harmoniosamente os opostos (belo/feio, sagrado/profano) de forma que um não fosse apagado pelo outro, de um modo que ambos pudessem ser valorizados ao mesmo tempo, o que traria como resultado uma realidade mais próxima do natural, distanciada da idealização comum no período clássico. Na Idade Média e no Renascimento o belo permanece como uma qualidade objetiva, independente da relação com os homens. O belo passa a assumir o papel de valor estético com um artigo de Kant (1993), Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, publicado em 1764. Nele, Kant pondera que o belo pode ser definido como um objeto de prazer universal, deixando de ser objetivo, pois dependerá sempre da percepção subjetiva do leitor ou espectador. Esta mudança de perspectiva avaliativa produz o feio ou disforme como fonte de representação do impuro e do imperfeito, distanciando completamente os conceitos de belo e o que seria seu oposto, o feio/disforme. Entretanto, pensar o grotesco como contrário do belo é algo problemático, pois tanto no sublime como no grotesco encontramos fontes de ironia, o que aproximaria os dois num objetivo estético comum. Sodré comenta que: O feio (tradicionalmente identificado ao “mau”, assim como o belo era tido como “bom”), por sua vez, não é um simples contrário do belo, porque também se constitui em um objeto ao qual se atribui uma quantidade estética positiva. Ou seja, se retirarmos do belo um traço positivo que o constitui como tal (por exemplo, a proporção ou a harmonia), não produzimos automaticamente o feio. Esta última qualidade tem seu modo específico de ser, requer uma produção particular, que não é o puro negativo do belo. Assim, um objeto pode causar repulsa ou estranhamento do gosto e não ser necessariamente feio. (SODRÉ, 2002, p. 19) 31 A partir dessas considerações, podemos inferir que o termo grotesco nem sempre é diretamente associado em consequência do feio, embora, muitas vezes, utilize-se de traços disformes como elemento de construção. Da segunda metade do século XVII em diante, houve um progressivo distanciamento de ritos e espetáculos carnavalescos de compleição popular. Foi nesse período que o termo grotesco foi substituído por outros termos como “arabesco” e “burlesco”, podendo ser compreendido como tudo que “contém um elemento corporal e material nitidamente marcado e exagerado”. (BAKHTIN, 2010, p. 31). Na época pré-romântica e no começo do Romantismo o grotesco ressurge com um novo sentido. Ele serve, a partir de então, para expressar uma visão de mundo subjetiva e individual, muito diferente da visão assumida séculos antes. Além disso, representa uma reação contra o sublime clássico do século XVIII. Ao contrário do que acontecia na Idade Média e no Renascimento, o grotesco romântico retrata uma espécie de carnaval vivido pelo indivíduo em sua solidão e isolamento, sendo assim, o riso não desaparece, mas se atenua assumindo um tom irônico e, por vezes, sarcástico. Muecke (1995) traça uma pequena trajetória histórica da ironia e indica que esse conceito não surgiu em um lugar específico, sempre existiu, porém sem ser nomeado ou classificado. Segundo o autor, a Grécia foi um dos primeiros lugares a registrar pesquisas acerca do assunto. Sócrates teria sido o primeiro a fazer referência à ironia, dando-lhe o nome de eironeia. O primeiro registro de eironeia surge na República de Platão. Aplicada a Sócrates por uma de suas vítimas, parece ter significado algo como “uma forma lisonjeira, abjeta de tapear as pessoas”. Para Demóstenes, um eiron era aquele que, alegando incapacidade, fugia de suas responsabilidades de cidadão. Para Teofrasto, um eiron era evasivo e reservado, escondia suas inimizades, alegava amizade, dava uma impressão falsa de seus atos e nunca dava uma resposta direta. (MUECKE, 1995, p. 31) No final do século XVIII e começo do século XIX, Muecke afirma que a ironia assumiu significados diversos, porém não foram deixados de lado os significados antigos. 32 Para o crítico, o que aconteceu foi uma “transformação tão radical do conceito de ironia quanto foi o Romantismo da visão de mundo dos séculos anteriores” (MUECKE, 1995, p. 31). O autor de Ironia e o Irônico considera a literatura um campo vasto para observar e praticar a ironia e defende que a função básica desse recurso é corretiva, ou seja, ela serve para restabelecer o equilíbrio da vida quando tudo é levado a sério demais ou nos mostrar alguma tragédia quando, por ventura, não estamos levando seriamente a vida. Muecke acredita que, nesse caso, o papel da ironia é estabilizar o instável, mas também desestabilizar o excessivamente estável. Esse aspecto pode ser identificado no conto “Joãozinho & Mariazinha”, o terceiro da obra Pedras de Calcutá, em que a ironia permeia todo diálogo entre dois desconhecidos que fingem se conhecer. Esse recurso conserta, por vezes mentalmente, outras durante o diálogo, o equilíbrio da situação em que estão os dois personagens que fogem do desconforto de talvez ter sua mentira desmascarada. Foi só no elevador, apertando o botão do sétimo andar, que lhe ocorreu que não conhecia nenhuma Maria (conhecia muitas Marias, mas nenhuma em especial). [...] - Boa noite – ele disse. E antes de poder conter-se: - Eu sou amigo do Paulo. - Paulo ? – (Mas ele também não conhecia nenhum Paulo, ou conhecia vários, como todo mundo, nenhum em especial.) – Claro, o Paulo. E como vai ele? (ABREU, 2007a, p. 24 – 25) Podemos perceber nas observações feitas pelo personagem que, ao verbalizar as mentiras que cria durante a narrativa, mentalmente ele ironiza a situação, afirmando que conhece vários Paulos e Marias, mas não o Paulo e Maria em questão. Nesse mesmo conto, a ironia também pode ser notada no contexto da narrativa, no momento em que o personagem decide tocar a campainha de alguém aleatoriamente em um edifício; é atendido pela pessoa, mente sobre sua identidade, consegue que a pessoa o receba em seu apartamento e, audaciosamente, mantém um diálogo relativamente longo com alguém 33 completamente desconhecido, que também mente sobre conhecer a pessoa que tocou a campainha. - A Maria está? - É ela mesma – ouviu uma voz feminina e sorridente saindo distorcida pelos orifícios do aparelho. [...] - Boa noite – ele disse. E antes de poder conter-se: - Eu sou amigo do Paulo. - Paulo? – (Mas ele também não conhecia nenhum Paulo, ou conhecia vários, como todo mundo, nenhum em especial.) – Claro, o Paulo. E como ele vai? [...] - Vai bem, vai muito bem. – A voz continuava dizendo coisas que ele não pretendia dizer. – Passou no exame, está muito contente. [...] - Que ótimo – a mulher sorriu novamente. – Não quer sentar? (ABREU, 2007a, p. 24 – 25) Muecke afirma que uma das definições possíveis para a ironia é “dizer alguma coisa de uma forma que ative não uma, mas uma série infindável de interpretações subversivas” (MUECKE, 1995, p. 48). O autor afirma que essa definição substitui a velha crença de que a ironia é apenas dizer algo querendo dar a entender o contrário. O conceito de ironia defendido por Muecke pode ser relacionado ao tom assumido pelo grotesco romântico, tornando-se mecanismo de reflexão ao retratar as angústias do indivíduo, que no conto “Joãozinho & Mariazinha” pode ser traduzida pela extrema solidão do ser humano que busca companhia no desconhecido, aceitando uma situação que beira o absurdo, talvez somente para ter companhia em uma noite fria. Após a época romântica, a ironia continua aliada ao grotesco e no século XX ressurge, dividindo-se em duas linhas principais: grotesco modernista e grotesco realista. Bakhtin (2010) estabelece a diferença entre as duas linhas, afirmando que o primeiro segue as tradições do grotesco romântico, com influência das diversas correntes existencialistas, enquanto o segundo retoma o grotesco existente na cultura popular e carnavalesca, mas de forma irônica e não apenas cômica. 34 Em Do grotesco e do sublime, prefácio de Cromwell, escrito em 1827, Victor Hugo (2010) considera que na Antiguidade o grotesco não seria inexistente, porém era apenas uma figura à qual não era destinada a devida atenção; já nos novos tempos, o autor afirma estar o grotesco por toda parte. Põe ao redor da religião mil superstições originais, ao redor da poesia, mil imaginações pitorescas. É ele que semeia, a mancheias, no ar, na água, na terra, no fogo, estas miríades de seres intermediários que encontramos bem vivos nas tradições populares da Idade Média; é ele que faz girar na sombra a ronda pavorosa do sabá, ele ainda dá a Satã os cornos, os pés de bode, as asas de morcego. (HUGO, 2010, p. 31) Na Idade Média, o grotesco teve seu contraponto, o sublime, e ambos ocuparam grande espaço nas artes. Doenças, deformidades, ridículo, vícios e crimes eram remetidos ao grotesco, enquanto toda moral cristã e seus conceitos de encanto e pureza relacionavam-se ao sublime. Hugo demonstra ainda que o grotesco na Idade Média não se restringia às artes, tomando espaço também na arquitetura, onde as fachadas das catedrais emolduram figuras monstruosas, assustadoras e disformes, que lembravam aos fiéis o que poderia acontecer aos desviantes da verdadeira fé. Sagrado e profano são constantes no cenário medieval. Bakhtin (2010) afirma que esses dois aspectos coexistiam na consciência dos homens e se refletiam nas páginas de manuscritos dos séculos XIII e XIV, em especial nos que relatavam a vida dos santos. Os homens da Idade Média participavam igualmente de duas vidas: a oficial e a carnavalesca, e de dois aspectos do mundo: um piedoso e sério, o outro, cômico. Esses dois aspectos coexistiam na sua consciência, e isso se reflete claramente nas lendas que narram a vida dos santos. Na mesma página, encontram-se lado a lado iluminuras piedosas e austeras, ilustrando o texto, e toda uma série de desenhos quiméricos (mistura fantástica de formas humanas, animais e vegetais) de inspiração livre, isto é, sem relação com o texto, diabretes cômicos, jograis executando acrobacias, figuras mascaradas, sainetes paródicos, etc., isto é, imagens puramente grotescas. E tudo isso, repetidos, numa única e mesma página. (BAKHTIN, 2010, p. 83) Victor Hugo considera que para os “modernos” o grotesco tem um papel mais amplo, pois por encontrar-se em todos os lugares acaba criando de um lado o disforme e o 35 horrível, e de outro o cômico e o bufo. Ao mesmo tempo em que ele eleva a importância da deformidade no grotesco, Hugo observa o essencial papel do belo. O sublime sobre o sublime dificilmente produz um contraste, e tem-se necessidade de descansar de tudo, até do belo. Parece, ao contrário, que o grotesco é um tempo de parada, um termo de comparação, um ponto de partida, de onde nos elevamos para o belo com uma percepção mais fresca e mais excitada. (HUGO, 2010, p. 42) Hugo define o “pensamento moderno” a partir da junção do grotesco com o sublime, transgredindo assim a tradição clássica e propondo uma estética capaz de repensar os valores clássicos sobre o belo, aproximando-o do extravagante, do feio, do incongruente, destruindo assim o bom gosto instaurado pelo pensamento clássico. Ele pontua que primeiramente o que era exigido da arte era um tipo de aprimoramento da natureza embora, como já comentado, o grotesco tenha imperado, ainda que timidamente, em várias instâncias do período clássico. No pensamento moderno, o belo deve se unir ao disforme para caracterizar a ironia e o humor. Para Victor Hugo, o torpe, o disforme são as mais ricas fontes da natureza e suas possibilidades de representação são múltiplas, enquanto o belo permite somente uma. Hugo propõe que se reunirmos os dois (belo e grotesco) teremos então muito mais possibilidades. Ele afirma ainda que a beleza pregada na Antiguidade exauriu-se, o sublime sobre o sublime não produz contrastes e com o tempo torna-se repetitivo; já o grotesco carrega em si a responsabilidade de levar os olhos humanos a uma percepção mais fresca e excitada do belo. O escritor francês exemplifica, dizendo que “a salamandra faz sobressair a ondina; o gnomo embeleza o silfo” (HUGO, 2010, p.33) e pondera, por fim, que o contato com o disforme possibilitou ao sublime moderno algo de mais puro, superior ao belo antigo. Seu objetivo é demonstrar que ao lado do grandioso e do belo está o feio e o disforme, ocupando semelhante categoria hierárquica entre os valores instaurados tradicionalmente pela arte e que o disforme está muito mais próximo das paixões e da natureza humana. Caio 36 Fernando Abreu não deixa de lado o grotesco e imprime em alguns contos exemplos claros do grotesco qualificado por Hugo, como em “Caçada”. Inundado de mijo, a loura travestida masturbando o negro alto de angorá dourada no blazer, presságio de viagem, recompôs meticuloso enquanto a náusea rolava garganta abaixo para cair fundo no estômago, âncora dourada, a bainha das calças mergulhada no mijo cobrindo o sujo dos mosaicos, olhou desamparado o cano subindo da privada à caixa, os dedos das mãos de unhas esmaltadas e um anel desses de diploma aumentando o descascado da parede verde gosma, verde visgo, a palma úmida da mão enterrada na gosma verde viva da parede. (ABREU, 2007a, p. 71) Para contextualizar dentro da tradição literária a produção de Caio Fernando Abreu, no próximo tópico esclarecemos alguns pontos a respeito da narrativa moderna, tomando como ponto de partida o gênero romance, para em seguida comentar aspectos do conto literário, gênero utilizado por Caio no conjunto de textos de Pedra de Calcutá. 2.1. Considerações sobre a narrativa moderna O gênero romance passou por transformações históricas relacionadas a diferentes contextos. Na Idade Média, o vocábulo “romance” referia-se à língua vulgar, em seguida ganha um significado literário, passando a denominar as composições de cunho narrativo, em versos, próprias para serem recitadas e lidas. Em Reflexões sobre o Romance Moderno, Anatol Rosenfeld (1996) estabelece alguns recursos utilizados em obras artísticas, artes plásticas e textos literários no século XX e procura com isso demonstrar o desligamento do romance das formas determinadas no passado clássico. Para tanto, Rosenfeld postula duas hipóteses que explicam o questionamento proposto por ele. Começando pela definição do Zeitgeist, que seria um espírito de determinada época, presente em todas as épocas e em todas as culturas, diferenciando-se com variações nacionais. No romance moderno, segundo Rosenfeld, uma forma de exprimir o Zeitgeist é observar a ênfase dada na perspectiva, até então uma técnica adotada no ambiente cinematográfico. 37 Para o teórico a exploração desse recurso deve-se à perda da noção de totalidade que circundava até então o mundo e o homem, de forma que passamos a ter versões de fatos e não mais o fato. Desse modo, a busca do romance moderno se justifica como “uma nova visão do homem e da realidade” (ROSENFELD, 1996, p.97) para então denunciar a “precariedade da posição do indivíduo no mundo moderno” (ROSENFELD, 1996, p.97). Segundo o autor, Os indivíduos – quase totalmente desindividualizados – são lançados no turbilhão de uma montagem caótica de monólogos interiores, notícias de jornal, estatísticas, cartazes de propaganda, informações políticas e meteorológicas, itinerários de bonde – montagem que reproduz, à maneira de rapidíssimos cortes cinematográficos, o redemoinho da vida metropolitana. (ROSENFELD, 1996, p. 95) Sendo assim, o indivíduo passa a ser uma espécie de extensão do mundo e do momento em que vive, o que o caracteriza como qualquer outro indivíduo de qualquer outro lugar, relacionando-o à experiência da sociedade como um todo. A segunda hipótese estabelecida por Rosenfeld é o fenômeno da desrealização, ou seja, no romance moderno não há mais a crença no realismo e, consequentemente, uma negação da imitação. A arte como fiel retrato da realidade desaparece, quebra-se o pacto com a coesão, adotando- se a perspectiva como novo método, deixando-se de lado a linearidade e a cronologia. Para Rosenfeld as obras literárias do século XX seriam mais figurativas e dariam uma ideia de descontinuidade, o que produziria paradoxalmente maior realismo, pois não conseguimos apreender nossas próprias experiências de maneira integral e muito menos conseguimos apreender a experiência do outro, como o romance do século XIX nos fazia crer. Assim, a desrealização se caracteriza pela eliminação da ilusão de espaço e quebra com a ideia de continuidade temporal, na tentativa de representar o fluxo de consciência com a própria subjetividade da personagem, desfazendo, assim, a concepção de personagem nítida e com características finalizadas e totalmente compreensíveis para o leitor. Valorizam-se, a partir de então, os estados íntimos da personagem. Rosenfeld compara esse processo com a pintura moderna. 38 Reconhecemos, no processo descrito, muitas analogias com a pintura moderna. À abolição do espaço-ilusão corresponde a do tempo cronológico. Isso implica uma serie de alterações que eliminam ou ao menos borram a perspectiva nítida do romance realista. Espaço, tempo e causalidade foram “desmascarados” como meras aparências exteriores, como formas epidérmicas por meio das quais o senso comum procura impor uma ordem fictícia à realidade. Neste processo de desmascaramento foi envolvido também o ser humano. Eliminado ou deformado na pintura, também se fragmenta e decompõe no romance. Este, não podendo demiti-lo por inteiro, deixa de apresentar o retrato de indivíduos íntegros. Ao fim, a personagem chega, p. ex. nos romances de Beckett, a mero portador abstrato – inválido e mutilado – da palavra, a mero suporte precário, “não-figurativo”, da língua. O indivíduo, a pessoa, o herói são revelados como ilusão ou convenção. Em seu lugar encontramos a visão microscópica e por isso não- perspectívica de mecanismos psíquicos fundamentais ou de situações humanas arquetípicas. (ROSENFELD, 1996, p. 102) Para Rosenfeld, na arte pictórica a emergência das artes não figurativas foi um importante acontecimento, pois, ao abolir a perspectiva, os pintores deixaram de criar a ‘ilusão’ de realidade estabelecida e cultuada no Realismo e, consequentemente, de verdade absoluta, tão presente nas representações realistas. Com o questionamento desse espaço realista, temos o total abalo da ideia de continuidade temporal, ou seja, a ordem cronológica é descartada, fazendo com que passado, presente e futuro fundam-se numa mesma concepção, ou pelo menos, torna-se muito difícil delimitar as esferas temporais separadamente. À abolição do espaço-ilusão corresponde a do tempo cronológico. Isso implica uma série de alterações que eliminam ou ao menos borram a perspectiva nítida do romance realista. Espaço, tempo e causalidade foram “desmascarados” como meras aparências exteriores, como formas epidérmicas por meio das quais o senso comum procura impor uma ordem fictícia à realidade. Neste processo de desmascaramento foi envolvido também o ser humano. Eliminado ou deformado na pintura, também se fragmenta e decompõe no romance. (ROSENFELD, 1996, p. 85) A representação do homem no romance moderno também se distingue do que até então era considerado no realismo. A terceira hipótese defendida por Anaton Rosenfeld diz respeito à situação do homem e do mundo no romance moderno. O ensaísta reafirma que, apesar de não serem tão evidentes como as ocorridas na pintura, as transformações no romance são consideráveis e elege como primeiro aspecto a ser discutido a eliminação do tempo/espaço no romance moderno, quando afirma que os “relógios foram destruídos” (ROSENFELD, 1996, p.74) a partir do momento em que os autores como Joyce, Proust, Gide 39 e Faulkner desfazem a ordem cronológica em seus romances, misturando passado, presente e futuro, o que reafirmaria a teoria de desrealização defendida por Rosenfeld. O homem não vive apenas “no” tempo, mas que é tempo, tempo não-cronológico. A nossa consciência não passa por uma sucessão de momentos neutros, como o ponteiro de um relógio, mas cada momento contém todos os momentos anteriores. Em cada instante, a nossa consciência é uma totalidade que engloba, como atualidade presente, o passado e, além disso, o futuro, como um horizonte de possibilidades e expectativas. (ROSENFELD, 1996, p. 82) O autor pontua, ainda, que a dificuldade de aceitação do público para com as obras modernas acontece justamente por conta da desrealização, da desmaterialização do tempo e espaço, o que dificulta a aproximação da realidade empírica a qual estamos acostumados. Tal aspecto contribui para o valor inovador do ponto de vista estético do romance moderno, pois afasta a visão de realidade do senso comum, atribuindo a esse conceito um significado mais profundo e mais próximo do real. O monólogo interior e o fluxo de consciência são recursos utilizados na desrealização do romance moderno, possibilitando uma ‘revisitação’ do passado sem as facilidades do flashback que, segundo Rosenfeld, não exige esforço por parte do leitor, além disso, trata a cena recordada como mera lembrança. Para o autor, os efeitos do passado, ressurgido num fluxo de consciência, são muito mais próximos do real do que se fossem apenas relembrados e narrados no pretérito, pois permitem ao personagem mesclar fragmentos atuais de objetos e pessoas com fatos ocorridos anteriormente. Além disso, ensejam uma espécie de “re-experimentação” do que foi vivido. Rosenfeld explica que a fusão dos níveis temporais, que vem à tona no romance moderno por meio do fluxo de consciência dos personagens, leva a narrativa a um outro patamar, no qual o narrador, que até então nos apresentava “a personagem no distanciamento gramatical do pronome “ele” e da voz do pretérito” (ROSENFELD, 1996, p.83-84), 40 desaparece e a consciência do personagem se manifesta e dá ao leitor a oportunidade de aproximar-se e conhecer melhor o sujeito que lhe fala. No realismo, contamos com um narrador que ocupa a posição de um potente microscópio com capacidade de mapear o indivíduo e a sociedade, opondo-se como sujeito mediador ou intermediário do corpo da diegese. Com as transformações do romance moderno esse narrador assume o papel de uma espécie de porta-voz que submerge na corrente psíquica do personagem e ocupa qualquer posição que lhe pareça menos fictícia que as ‘tradicionais’. O narrador moderno focaliza apenas uma parte do indivíduo com uma lente de aumento, o que o torna capaz de captá-lo em sua essência enquanto sujeito, ou seja, um ser embaçado, escorregadio e mal delineado, apagando assim a imagem tradicional de personagem finalizado comum ao romance realista. Rosenfeld associa tais transformações ao contexto histórico dos próprios autores, que perambulam por um mundo caótico, em constante transformação, e abalado por movimentos coletivos que, agregados à ação do próprio homem, passam a significar uma ameaça a si mesmo. Mas sem dúvida se exprime na arte moderna uma nova visão do homem e da realidade ou, melhor, a tentativa de redefinir a situação do homem e do indivíduo, tentativa que se revela no próprio esforço de assimilar, na estrutura da obra-de-arte (e não apenas na temática), a precariedade da posição indivíduo no mundo moderno. A fé renascentista na posição privilegiada do indivíduo desapareceu. (ROSENFELD, 1996, p. 97) A respeito da construção do personagem no romance moderno, Rosenfeld explica que seus contornos bem delimitados e claros no romance convencional se desfazem e são substituídos por um personagem apresentado em foco muito aproximado, geralmente com ampliação de alguns mecanismos psíquicos que fazem o leitor perder a capacidade de conhecê-lo integralmente e seu caráter já não pode “ser elaborado de modo plástico, ao longo 41 de um enredo em sequência casual, atrás de um tempo de cronologia coerente” (ROSENFELD, 1996, p. 85). Esses mecanismos psíquicos podem ser observados e identificados como a angústia e o desajuste dos personagens perante o contexto em que vivem e até mesmo em relação a si mesmos, tal como podemos observar em Pedras de Calcutá (2007a) no conto Holocausto, no qual em um momento de reflexão em meio a uma situação caótica em que o espaço e o corpo do narrador e dos personagens se deterioram gradualmente, o narrador procura sentimentos como compaixão, tolerância, amizade ou amor nos olhos dos companheiros de confinamento, como se encontrá-los fosse sua última esperança de pertencer ou sentir-se parte daquele contexto. Assim, o indivíduo construído e acabado sem nenhuma possibilidade de mudança se desfaz, sendo revelado como nada mais que ilusão ou mera convenção. Antonio Candido, em seu ensaio A personagem do romance, expõe o caminho percorrido pelos autores na construção de seus personagens, esclarecendo as transformações ocorridas entre o romance clássico e moderno. A marcha do romance moderno (do século XVIII ao começo do século XX) foi no rumo de uma complicação crescente da psicologia das personagens, dentro da inevitável simplificação técnica imposta pela necessidade de caracterização. [...] poderíamos dizer que a revolução sofrida pelo romance no século XVIII consistiu numa passagem do enredo complicado com personagem simples, para o enredo simples (coerente, uno) com personagem complicada. (CANDIDO, 2004, p. 56) Acerca da perspectiva construída a partir do posicionamento do narrador, Rosenfeld observa que na narrativa moderna o foco narrativo não está mais presente fora da narrativa, ele está profundamente envolvido nela, sem qualquer tipo de distância, o que dá ao fato narrado um tom opaco e caótico, pois quanto mais o narrador estiver envolvido na situação, utilizando recursos como a visão microscópica e a voz do presente, mais confusos ficam os contornos que até então, na tradição realista, apareciam definidos e constantes. 42 O narrador, ente humano como suas figuras, participa das mesmas estruturas coletivas: não as inventa. Os mecanismos psíquicos são os mesmos em todos os seres humanos: ele mesmo os vive. Não descreve a psicologia individual de Fulano ou Sicrano que, de fato, não pode conhecer; descreve processos fundamentais de dentro da personagem que se confunde com o narrador no monólogo interior. (ROSENFELD, 1996, p. 93) Em Pedras de Calcutá (2007) podemos observar no conto “Gerânios” o posicionamento do narrador e a utilização do foco narrativo como intensificadores do caos presente na narrativa, que acontece na primeira pessoa e desenrola-se como um discurso ininterrupto sobre assuntos diversos e muitas vezes desconexos, como aponta o trecho: “[...] Ruth casar-se com esse armênio gerâneo Ascânio é nome de motorista de caminhão, se eu usasse longas saias varreria o chão com a espessa barra bordada” (ABREU, 2007a, p.81). Além disso, o grotesco permeia o discurso, alternando-se imagens equilibradas na contraposição às imagens agressivas como em: “Apanha algumas pétalas caídas sobre a madeira e tritura-as entre os dedos sem parar de falar, espera qualquer coisa como um sumo grosso entre as unhas, esperma quente de homem: as pétalas partem-se secas em poeira [...]” (ABREU, 2007a, p.81). No trecho citado, a contraposição é expressa pela ideia das pétalas esmagadas, “trituradas”, porém é mesclado ao grotesco na referência ao “esperma quente de homem”, o que provoca um sentido disfórico na relação com a beleza das pétalas na contraposição à ideia de fragilidade e isolamento do personagem metaforizado pela espera de algo mais amplo do que a passividade que vivida Nádia Battella Gotlib, em Teoria do conto, traça um parâmetro para caracterizar a diferença fundamental entre o conto tradicional e o moderno, afirmando que no modo tradicional a ação e o conflito permeiam toda narrativa, alcançando o clímax do conto com uma crise e a resolução final, enquanto no modo moderno a narrativa desestrutura esse esquema e “fragmenta-se numa estrutura invertebrada” (GOTLIB, 2008, p. 29), tal qual o 43 romance moderno detalhado e comentado anteriormente com base nas considerações de Rosenfeld. Com a complexidade dos novos tempos, e devido em grande parte à Revolução Industrial que vai progressivamente se firmando desde o século XVIII, o caráter de unidade da vida e, consequentemente, da obra, vai se perdendo. Acentua-se o caráter da fragmentação dos valores, das pessoas, das obras. E nas obras literárias, das palavras, que se apresentam sem conexão lógica, soltas, como átomos (segundo as propostas do Futurismo, a partir sobretudo de 1909). Esta realidade, desvinculada de um antes ou um depois (início e fim), solta neste espaço, desdobra-se em tantas configurações quantas são as experiências de cada um, em cada momento destes. (ROSENFELD, 1996, p. 29) Julio Cortázar (2008), em seu ensaio “Alguns aspectos do conto” presente na obra A valise de Cronópio, numa tentativa de delimitar o gênero conto, atribui a ele a seguinte definição: “[um] gênero de tão difícil definição, tão esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos, e, em última análise, tão secreto e voltado para si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo literário” (CORTÁZAR, 2008, p. 148). Em Os Gêneros Literários, Yves Stalloni (1997) aponta que um dos elementos essenciais do conto é a conservação da brevidade dos relatos, conservando assim a fugacidade das cenas. Gilberto Mendonça Teles em Retórica do Silêncio diferencia o conto do romance, afirmando que o primeiro está mais próximo à literatura oral, além disso, ele estabelece um paralelo entre o conto e a poesia, afirmando que eles têm em comum “o lado mágico do universo” (TELES, 1989, p. 332), enquanto com o romance o conto partilha a criação do “simulacro da realidade social” (TELES, 1989, p. 332). Para Teles quanto mais o conto se aproxima da poesia, em termos de abordagem estrutural, mais ele poderá se enquadrar ao que o autor chama de conto moderno. [...] se o conto tradicional reafirma o logos, a lógica do discurso comum, através das “leis”da verossimilhança, o conto moderno, este que se produz no discurso poético, “escancha os planos da lógica”, reafirma a lógica do texto e estabelece uma relação interna entre pelo menos dois tipos de discurso: o da linguagem comum e o da linguagem poética – um negando o outro e, ao mesmo tempo, afirmando-se esta negação, não para confundir o leitor com expedientes verossímeis, mas para confirmar-se perante ele como uma autêntica obra literária. (TELES, 1989, p. 334) 44 Telles (1989) estabelece para o conto uma estrutura unitária, em que as unidades de ação, de tempo e de lugar são definidas pelo que seria a função oral de uma história curta, não podendo se delongar, limitando assim as ações dos personagens. Para ele a influência da oralidade na construção do conto enquanto gênero narrativo acontece quando dela os escritores retiram não só o material, a temática, mas também a estrutura em si, estabelecendo novas formas literárias. Edgar Allan Poe (2001) em Filosofia da Composição mostra passo a passo a construção de seu poema narrativo “O corvo” e estabelece um paralelo entre poesia e conto, afirmando que o primeiro preza a beleza enquanto o conto deve ter suas bases na verossimilhança. Telles afirma que, a partir do texto de Poe foi possível estabelecer uma separação didática entre conto tradicional e conto moderno, e explica que o tradicional acontece na esfera da verossimilhança e o moderno confunde as duas esferas, da verossimilhança e da beleza, que estaria relacionada à poesia. A brevidade das narrativas contísticas não está relacionada à dimensão do texto, uma vez que alguns são relativamente extensos; ela está presente nos momentos narrados. Em “Paris não é uma festa” e “Joãozinho & Mariazinha” temos o relato de um diálogo breve entre dois personagens; “Caçada” e em “Divagações de uma marquesa” apresentam-se como uma sequência de pensamentos, muitas vezes desconexos, sem qualquer marcação temporal, porém, num fluxo contínuo que nos leva a crer que o tempo foi reduzido. No conto “Divagações de uma marquesa”, que se inicia no chá das cinco, “A marquesa tomou seu chá às cinco horas” (ABREU, 2007a, p. 40), o leitor acompanha os pensamentos e as divagações do personagem e, ao final do conto, percebemos que ela ainda está sentada tomando chá: “A xícara bonita, com alguns pastores e florzinhas azuis – admirava sem emoção, indicador e 45 polegar segurando firme a asa” (ABREU, 2007a, p. 43), o que no leva a crer que pouco tempo se passou. Tais elementos estão presentes nos textos de Caio Fernando Abreu e colaboram para reforçar a ideia de reorganização de elementos da tradição na narrativa moderna. No conto “Mergulho I” a descaracterização do sujeito como indivíduo é explícita, pois o sujeito (gota) integra-se ao todo (massa de água), como podemos perceber no trecho: “Não passava de uma gota na imensa massa de água, que descia das outras casas inundando as ruas” (ABREU, 2007a, p. 18). No mesmo conto podemos identificar o afastamento da realidade quando lentamente o personagem percebe sua metamorfose de ser humano à gota d’água. “Mergulho I” é um conto breve e objetivo, com focalização externa e narrador onisciente que conduz à reflexão, relatando objetivamente a transformação e aflição do personagem. A construção da narrativa moderna caracteriza-se também pela utilização e escolha do narrador, que conforme a focalização, esclarecida no tópico seguinte com base nas teorias de Gerárd Genette, pode alterar completamente o ponto de vista do leitor e sua percepção da história. 2.2. O narrador: preliminares Em O narrador, Walter Benjamin (1994) estabelece dois tipos básicos de narradores: os que contam histórias de seu povo sem nunca terem saído de seu vilarejo, intitulado pelo autor de “camponês sedentário”(BENJAMIN, 1994, p. 198-199), e o “marinheiro comerciante” (BENJAMIN, 1994, p. 198-199), que desfruta de uma vasta coleção de histórias catalogadas na memória durante suas viagens e aventuras. O camponês sedentário é caracterizado por ele como o sujeito que conta as histórias das tradições de onde vive, recuperando o tempo ao contar, pois em sua narrativa há vestígios não somente de 46 relatos de sua geração, ou que ele tenha vivido, mas também histórias catalogadas durante várias gerações e épocas. Já o marinheiro comerciante, em contrapartida, recupera o espaço ao narrar sobre os lugares por onde andou. A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. “Quem viaja tem muito que contar”, diz o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses dois grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos dizer que um é exemplificado pelo camponês sedentário, e outro pelo marinheiro comerciante. (BENJAMIN, 1994, p. 198-199) Gérard Genette (1995), em Discurso da Narrativa, faz a distinção entre os tempos na narrativa, classificando-os como tempos da história, da narrativa e da narração, além do tempo de leitura, que é exterior ao discurso literário. Proponho, sem insistir nas razões aliás evidentes da escolha dos termos, denominarse história o significado ou conteúdo narrativo (ainda que esse conteúdo se revele, na ocorrência, de fraca intensidade dramática ou teor factual), narrativa propriamente dita o significante, enunciado, discurso ou texto narrativo em si, e narração o acto narrativo produtor e, por extensão, o conjunto da situação real ou fictícia na qual toma lugar. (GENETTE, 1995, p. 25) Para o autor a sequência da narrativa é duas vezes temporal, uma vez que há o tempo da narrativa e o da coisa contada, além da velocidade da narrativa que se configura “pela relação entre uma duração, a da história, medida em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, e uma extensão: a do texto, medido em linhas e em páginas” (GENETTE, 1995, p. 87). Partindo desse pressuposto, Genette distingue dois recursos narrativos: anisocronia e isocronia. A primeira tem a ver com a velocidade dada à narrativa, refere-se a toda alteração, no discurso, da duração da história, alterando assim o tempo de leitura. Já a isocronia é chamada pelo autor de grau zero, ou seja, uma narrativa de velocidade igual, com duração idêntica da duração da história e a extensão narrativa. (GENETTE, 1995, p. 85 – 86) 47 A respeito da perspectiva narrativa, ou seja, a escolha de um ponto de vista restritivo, ou ainda, o foco narrativo, Genette adota o termo focalização e utiliza-se da teoria de Tzvetan Todorov para estabelecer suas considerações sobre as diferentes possibilidades de focalização dentro de uma narrativa. O primeiro tipo estipulado por Genette é a narrativa não focalizada ou focalização zero, na qual o narrador é um personagem; esse tipo, segundo ele, é o mais comum nas narrativas clássicas. A focalização interna apresenta-se subdividida em fixa, quando a narrativa passa pelo ponto de vista de apenas um personagem; variável, quando o personagem focal muda durante a narrativa; ou múltipla, que Genette ilustra com exemplos dos romances epistolares, nos quais o mesmo evento pode ser evocado segundo o ponto de vista de vários personagens. Segundo Genette, a focalização externa acontece quando “o herói age à nossa frente sem que alguma vez sejamos admitidos ao conhecimento dos seus pensamentos ou sentimentos” (1995, p. 188), ou seja, quando o narrador ignora os pensamentos do herói. Porém, ele alerta para que não seja confundido esse tipo de focalização com o romance de intriga ou aventura, em que o autor não diz de um momento para outro tudo o que sabe. Genette pondera ainda que não podemos definir um tipo de focalização e pensar que ela permanecerá constante por toda obra. Ao analisar os contos presentes na obra Pedras de Calcutá, levamos em consideração a teoria de Gérard Genette, que aponta três tipos de narradores: heterodiegético, homodiegético e autodiegético. O primeiro possui conhecimento total dos fatos e pode ou não revelá-los; os outros dois têm um tipo de visão limitada em relação às personagens envolvidas na trama, sendo que o homodiegético está na trama narrada, porém não é o protagonista, é apenas um personagem que participa e conta os fatos do seu ponto de vista, e o autodiegético, 48 além de participar da história, é o herói da trama, sendo o personagem principal que narra suas próprias experiências. A maioria dos contos de Pedras de Calcutá tem narradores heterodiegéticos, que conhecem todo o decorrer da trama e revelam aos poucos os detalhes, dando pistas sobre as personagens e situações narradas. No conto “Sim, ele deve ter um ascendente em peixes”, podemos identificar o narrador heterodiegético logo no início da narrativa, quando temos uma sequência de acontecimentos que traçam a rotina do personagem principal e que nos fazem perceber que o narrador tem um vasto conhecimento acerca do personagem e de sua vida. Aquela noite, à hora de costume, ao voltar para casa Ele virou várias vezes a chave na fechadura e não conseguiu abrir a porta. Fazia frio, Ele estava com dor de barriga: não tinha agasalho e, por razões que o psiquiatra ainda não descobrira, só conseguia frequentar o próprio banheiro. Ele morava sozinho e só tinha aquela chave. Ele deu algumas voltas na calçada, olhou para cima com se acreditasse em Deus, e tentou novamente. Ele tentou mais de dez vezes, mas não conseguiu abrir a porta. Afastouse um pouco para pensar e, olhando para a casa, concluiu que talvez não fosse aquela. Mas. Ele não se enganava: nunca. E tentou reorganizar os detalhes na memória: o gramado seco que fora jardim um dia entre o muro baixo e descascado e a porta de madeira escura. E o muro não era tão baixo nem tão descascado nem a grama tão seca nem tão escura a madeira da porta. (ABREU, 2007a, p. 55) No conto “Holocausto”, o narrador é autodiegético, sendo ele o personagem central da história, narrando suas experiências no que, num primeiro momento, parece ser um tipo de cativeiro. O conto apresenta a degradação de seres humanos fadados a viver em um lugar aparentemente abandonado e em condições insalubres. É preciso falar também nos outros. E na casa. Eu estava tão absorvido pelo que acontecia em meu próprio corpo que nada em volta me parecia suficientemente real. A casa, os outros. Quando percebi que eles existiam – e eram muitos, doze, treze comigo -, já meu corpo estava completamente tomado. E temi que me expulsassem. Não tínhamos luz elétrica, o sol tinha-se ido havia algum tempo, os dias eram curtos e escuros, dormíamos muito e, quando acendíamos aquelas longas velas que costumávamos roubar das igrejas, a chama não era suficiente para que pudéssemos ver uns aos outros. E também havia muito tempo não nos olhávamos nos olhos. (ABREU, 2007a, p. 20) Nesse conto o narrador fala das manifestações e das impressões que tem acerca do próprio corpo: “Eu conseguia localizar a dor e orientava três de meus dedos, indicador, médio, polegar, as extremidades unidades, até aquele ponto latejante” (ABREU, 2007a, p.19). Seu 49 foco está reduzido a si mesmo e com o decorrer da narrativa o foco se expande: “É preciso falar também nos outros. E na casa.” (ABREU, 2007a, p.20) e passa a observar tudo ao seu redor, percebendo a deterioração de seu corpo, de seus companheiros e do ambiente onde estavam. Em “Uma história de borboletas”, podemos, seguindo ainda as teorias de Genette, identificar o narrador homodiegético, que é aquele que participa da história e, embora possa apresentar onisciência, não é o protagonista. Nesse conto o narrador conta em tom confessional a história da internação de seu companheiro, André, em uma instituição psiquiátrica. André não opôs resistência nenhuma. Às vezes chego a pensar que ele sempre soube que, de uma forma ou outra, fatalmente acabaria assim. Portanto, coloquei-o num taxi, depois desembarcamos, atravessamos o pátio e, na portaria, o médico de plantão nem sequer fez muitas perguntas. Apenas nome, endereço, idade, se já tinha estado lá antes, essas coisas – ele não dizia nada e eu precisei ir respondendo, como se o louco fosse eu e não ele. Pensei até que, se André não estivesse realmente louco e eu dissesse que sim, bastaria isso para que ficasse por lá durante muito tempo. Mas a cara dele não enganava ninguém – sem se mover, sem dizer nada, aqueles olhos parados, o cabelo todo em desordem. (ABREU, 2007a, p. 103) A loucura, nessa narrativa, abre espaço para um novo universo de percepções que possibilitam ao narrador uma maior capacidade de enxergar o mundo, proporcionando- lhe uma visão mais aprofundada das pessoas e das situações ao seu redor. Ao deixar André no hospício e caminhar de volta para casa, o narrador começa a perceber que, como uma herança ou lembrança de seu companheiro, seu olhar é como o de André. “Quando percebi, estava olhando as pessoas como se soubesse alguma coisa delas que nem elas mesmas sabiam” (ABREU, 2007a, p.105). Em “Uma história de Borboletas”, a loucura não é um artifício apenas para marginalizar o sujeito, afastando-o do convívio social. Ela também estabelece uma crítica aos padrões de normalidade, pois abre outras perspectivas e reflexões, traduzidas na forma de o narrador enxergar quando percebe que está enlouquecendo. A insanidade possibilita- lhe uma 50 análise das dimensões mais profundas do ser humano, pois o sujeito torna-se livre de qualquer julgamento, como se a loucura o libertasse das amarras exigidas pelo padrão comportamental da sociedade, o que no conto acontece quando o narrador percebe que não seria jamais perdoado, por conseguir enxergar como André, e precisa fugir, pois acredita que todos os outros sabem que ele não é mais como eles e desejam caçá-lo. E não conseguia evitar ver e sentir atrás e além dos sujos bichos brancos, então soube que todos eles na rua e na cidade e no país e no mundo inteiro sabiam que eu estava vendo exatamente daquela maneira, e de repente também já não era mais possível fingir nem fugir nem pedir perdão ou tentar voltar ao olhar anterior – e tive certeza de que eles queriam vingança, e no momento em que tive certeza disso, comecei a caminhar mais depressa para escapar [...] (ABREU, 2007a, p. 106) Levando em consideração a teoria de Genette (1995) a respeito da focalização, podemos identificar em “Uma história de Borboletas” a focalização interna fixa, quando toda narrativa passa por somente um ponto de vista, no caso, do narrador. Ao contar a trajetória de André, o narrador nos apresenta a sua versão dos fatos, numa visão unilateral da história, fazendo muitas vezes comentários que expressam sua opinião ou reflexão sobre os acontecimentos. “Pensei até que, se André não estivesse realmente louco e eu dissesse que sim, bastaria isso para que ficasse por lá durante muito tempo” (ABREU, 2007a, p.103). A ironia acontece quando, depois de contar como foi horrível o processo de enlouquecimento e, principalmente, de internação, o narrador percebe que após voltar para casa e encontrar o apartamento vazio da presença de André, ele também começa a retirar borboletas dos cabelos e é levado ao mesmo hospício pelos vizinhos. Em “Pedras de Calcutá”, o narrador pode ser identificado como o marinheiro comerciante de Benjamin, pois em cada conto temos o retrato de uma situação diferente, ambientada em cenários distintos. A maioria dos contos é narrada em terceira pessoa, o que possibilita uma visão panorâmica dos ambientes e situações, tal como no conto “Paris não é uma festa”, no qual o narrador é heterodiegético e sua focalização é interna fixa, uma vez que 51 no decorrer do conto, além de narrar os acontecimentos, revelam-se aos poucos traços da personalidade e pensamentos do personagem. Ficou meio irritada quando bateram à porta e olhou com desânimo para o monte de papéis e livros esparramados sobre a mesa. Eu tinha pedido que ninguém incomodasse, pensou. Olhou pela janela, indecisa. Mas quando bateram pela segunda vez ela suspirou fundo e disse numa voz seca: - Entre. (ABREU, 2007, p. 49) No inicio de “Paris não é uma festa” o narrador não deixa claro que tipo de relação existe entre os personagens, e a ironia marca a tensão no diálogo travado entre os dois personagens. “Afinal, esse cara fica dois anos fora e volta dizendo essas coisas. Pra saber disso posso ler qualquer guia turístico. – O quê? – Disse que pra saber disso posso ler qualquer guia turístico. – É verdade. Você pode.” (ABREU, 2007a, p.51). No decorrer do conto, o narrador ambienta o leitor, esclarecendo que se trata de um diálogo entre escritor e editor, que o escritor passou dois anos viajando pela Europa e o editor, com seu retorno, precisa informá-lo de que sua obra não será publicada. A tensão criada pela ironia e a expectativa da editora em saber notícias da viagem, ou então ao menos ter uma conversa um pouco mais animada, existe durante toda narrativa e é alimentada pelo tom monótono do escritor, que restringe suas respostas ao lugar comum e informações pontuais, sem mais delongas em seu discurso. - Então – disse -, tenho tanta coisa para perguntar que nem sei por onde começar. Fale-me de lá... Ele não disse nada. Estava começando a ficar nervosa. - Paris, por exemplo, fale-me de Paris. - Paris não é uma festa – ele disse baixo e sem nenhuma entonação. - É mesmo? – ela conteve a surpresa. – E que mais? Conte... Ele terminou o café, estendeu a xícara até a mesa e cruzou as mãos. - Mais? Bem, tem a Torre Eiffel... Ela sorriu, afetando interesse. (ABREU, 2007a, p. 50) Em contos como “Mergulho I” e “Joãozinho & Mariazinha”, o narrador mantémse impassível, não interrompe a história para ponderar ou tecer qualquer espécie de julgamento, apenas narra o que está observando, uma vez que as histórias acontecem no tempo presente. Isso acontece no trecho do conto “Joãozinho & Mariazinha”: 52 Ela ajeitou uma das mechas do cabelo. Ele encaminhou-se para a porta. Estendeu a mão para abrir. Mas ela foi mais rápida. Antes que ele pudesse completar o gesto ela estava do seu lado, e muito próxima. Tão próxima que sentiu contra o pescoço um bafo morno de cigarro e conhaque. As costas de sua mão esquerda roçaram a fazenda do vestido comprido. Quente, macia. Bastava menos que um gesto. Mas ela já abria a porta: [...] (ABREU, 2007, p. 28-29) O estudo da focalização com base na teoria de Gerard Genette é importante, uma vez que identificar e classificar as narrativas como “narrativa em primeira pessoa” ou “terceira pessoa” não nos mostra realmente a identidade do narrador, considerando que a forma verbal empregada no texto não é suficiente para esclarecer ou explicitar qual é a posição em que a instância narrativa situa-se, podendo estar no interior ou no exterior do texto, o que pode mudar drasticamente o modo como acontece a narração de um fato. Walter Benjamin (1994) discorre ainda acerca da possibilidade da morte da narrativa, já que é cada vez mais raro encontrar pessoas dispostas e aptas para narrar uma história. Benjamin elenca uma série de hipóteses que colocaram a arte da narrativa oral em risco. Uma delas é a invenção do romance, diretamente vinculado ao livro e à leitura solitária. O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o romance da narrativa (e da epopeia no sentido estrito) é que ele está essencialmente vinculado ao livro. A difusão do romance só se torna possível com a invenção da imprensa. A tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma natureza fundamentalmente distinta da que caracteriza o romance. O que distingue o romance de todas as outras formas de prosa – contos de fadas, lendas e mesmo novelas – é que ele nem procede da tradição oral nem a alimenta. Ele se distingue, especialmente, na narrativa. O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. (BENJAMIN, 1994, p. 201) Além da invenção do romance, para Benjamin, com o tempo as pessoas perderam a capacidade de intercambiar experiências, o que tornaria cada vez mais difícil a habilidade de narrar, uma vez que o exercício de trocar experiências, contar casos seria “a fonte a que recorrem todos os narradores” (BENJAMIN, 1994, p. 198). Benjamin cita como exemplo a volta dos combatentes da guerra que retornavam calados e mais pobres de experiências comunicáveis, contrariando as expectativas dos que aguardavam sua volta, pois esperavam 53 ansiosamente uma série de histórias e casos. Benjamin acredita que esse processo de empobrecimento narrativo é contínuo. O indivíduo isolado, que não troca, nem conta sua experiência nos remete à caracterização do herói romanesco criada por Georg Lukács no ensaio A Teoria do Romance. O autor considera que o herói do romance, diferentemente do herói da epopeia, é problemático, uma vez que ao invés de carregar em si a responsabilidade de todos, representando o conjunto social do qual faz parte, luta incessantemente contra o vazio presente nas estruturas sociais de um mundo que não mais lhe pertence, onde seu lugar e seu papel não estão mais definidos. A representatividade do herói da epopeia só tem sentido dentro do conjunto de valores sociais em que foi criado, sendo impossível para o herói romanesco conseguir significação para os mesmos valores. Para o Lukács, o herói do romance é o indivíduo que não deseja simplesmente viver, consentindo e subordinando-se ao vazio presente nas estruturas do mundo e seu contexto social. Seu papel é justamente lutar contra isso e tentar encontrar-se em meio à tormenta, enfrentando suas dores íntimas e particulares, destacando-se como indivíduo, mas ao mesmo tempo narrando, questionando e sentindo o que seria passível a qualquer ser humano. O herói da epopéia nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre considerou-se traço essencial da epopéia que seu objeto não é um destino pessoal, mas o de uma comunidade. E com razão, pois a perfeição e completude do sistema de valores que determina o cosmos épico cria um todo demasiado orgânico para que uma de suas partes possa tornar-se tão isolada em si mesma, tão fortemente voltada para si mesma, a ponto de descobrir-se como interioridade, a ponto de tornar-se individualidade. Quando a vida, como vida, encontra em si um sentido imanente, as categorias da organicidade são as que tudo determinam: estrutura e fisionomia individuais nascem do equilíbrio no condicionamento recíproco entre parte e todo, e não da reflexão polêmica, voltada sobre si própria, da personalidade solitária e errante. Portanto, o significado que um acontecimento pode assumir num mundo de tal completude é sempre quantitativo: a série de aventuras na qual o acontecimento é simbolizado adquire seu peso pela importância que possui para a fortuna de um grande complexo vital orgânico, de um povo ou de uma estirpe. (LUKÁCS, 2000, p. 67) Outra possibilidade para o declínio da arte da narrativa cogitada por Benjamin seria o excesso de informação que se espera encontrar em uma história. Segundo ele, todo fato 54 precisa ser explicado minuciosamente, o que empobrece a narrativa, pois a deixa encharcada de informações e retira tudo o que poderia ser surpreendente para o leitor. A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção. Porém esse processo vem de longe. Nada seria mais tolo que ver nele um “sintoma da decadência” ou uma característica “moderna”. Na realidade, esse processo, que expulsa gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com toda uma evolução secular das forças produtivas. (BENJAMIN, 1994, p. 200-201) Benjamin esclarece que em uma narrativa o extraordinário e o miraculoso devem ser narrados com maior exatidão, porém o contexto psicológico em que acontece a ação não é definido pelo narrador, assim o leitor consegue a liberdade de interpretar a história narrada. Dessa forma, a narrativa consegue atingir uma amplitude inalcançável somente pela explicação do fato. Essa liberdade cedida ao leitor, que enriquece a narrativa, pode ser identificada nos contos de Caio Fernando Abreu, pois, na maioria deles, o narrador apenas conta a história sem fazer objeções, intromissões ou julgamentos. No conto “Inimigo Secreto”, o narrador nos apresenta a história de um senhor que recebe várias cartas no espaço temporal de seis meses com tipos diversos de chantagens e ameaças, porém durante toda narrativa o leitor tem apenas as informações cedidas pelo narrador, que são extremamente básicas. “O envelope não tinha nada de especial. Branco, retangular, seu nome e endereço datilografados corretamente do lado esquerdo, sem remetente.”(ABREU, 2007a, p. 45). Dia após dia o suspense acerca do autor das cartas cresce tanto para o personagem quanto para o leitor, já que o narrador limita-se a uma descrição concisa e algumas vezes restrita apenas ao conteúdo das cartas, como no trecho IV do conto: Fumava cada vez mais, sobretudo às terças e quintas. As cartas se acumulavam na terceira gaveta da escrivaninha: “E o Hélio? Lembra do Hélio, seu ex-sócio? Desde que você conseguiu a maior parte das ações com aquele golpe sujo e o reduziu a nada dentro da companhia, ele começou a beber, tentou o suicídio e esteve internado três vezes numa clínica psiquiátrica.” E: “Então você se sentiu orgulhoso de si mesmo no jantar que os funcionários lhe ofereceram no sábado passado? Talvez não se sentisse tanto se pudesse ver no 55 espelho a sua barriga gorda e os seus olhinhos de cobra no decote de dona Leda. Depois que você se foi, ela riu durante meia hora e foi para a cama com o Jorginho do departamento de compras.” E: “E o fracasso sexual com sua mulher no domingo? Será que minhas cartas o têm perturbado tanto? Ou será apenas que você está ficando velho e brocha?” (ABREU, 2007a, p. 46-47) O narrador conduz o leitor sem dar margem às interpretações definitivas, pois somente na última carta o mistério é desfeito. Até mesmo sobre as reações e os sentimentos do personagem que recebe as cartas o leitor não sabe muito. A esposa ao lado notou a palidez. E ele sufocou um grito, como nos romances. Mas não era nada, disse, nada, talvez a carne de porco do jantar. Foi à cozinha tomar sal de frutas. Leu de novo e quebrou o copo sem querer. Voltou para o quarto, apagou a luz e, no escuro, fumou quatro cigarros antes de conseguir dormir. (ABREU, 2007a, p. 45) Durante a narrativa o leitor deve supor tanto a respeito de quem envia as cartas como precisa imaginar a angústia desse personagem ao ser questionado tão intimamente por cartas ocultas. Benjamin diferencia a narrativa da informação, não somente a informação acerca dos fatos narrados, mas a informação como único objetivo de um texto. Ele afirma que apesar de sermos bombardeados por informação somos extremamente pobres de histórias surpreendentes, o que não acontece na narrativa de Caio Fernando Abreu, que como no conto Inimigo Secreto surpreende a cada final, deixando muitas vezes o leitor surpreso com um desfecho totalmente inesperado: Suportou seis meses. Uma tarde, pediu à secretária um envelope branco, colocou papel na máquina e escreveu: “Seu verme, ao receber esta carta amanhã, reconhecerá que venci. Ao chegar em casa, apanhará o revólver na mesinha-decabeceira e disparará um tiro contra o céu da boca.” Acendeu o cigarro. Depois bateu devagar, letra por letra: “Cordialmente, seu Inimigo Secreto.” Datilografou o próprio nome e endereço na parte esquerda do envelope, sem remetente. Chamou a secretária e pediu que colocasse no correio. Como vinha fazendo nos últimos seis meses. (ABREU, 2007a, p. 48) Para Walter Benjamin, somente a narrativa desvinculada de explicações jornalísticas e análises psicológicas minuciosas dos personagens e/ou situações pode ser capaz de dar à história a entonação necessária para que o leitor (ou ouvinte no caso das narrativas 56 orais) possa, durante a leitura, livrar-se de si próprio e acompanhar o desenrolar do enredo livre de qualquer vínculo com sua realidade. Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em evitar explicações. [...] O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. (BENJAMIN, 1994, p. 203) No conto “Joãozinho & Mariazinha” os personagens são apresentados lentamente no decorrer da narrativa, porém sem qualquer análise psicológica; podemos construir a imagem desses personagens pela descrição de seus atos, alguns pensamentos e falas. O conto começa com um rapaz que, no meio de uma noite fria, toca o interfone de um apartamento perguntando sobre a Maria, mas logo somos alertados pelo narrador, heterodiegético em focalização onisciente, que o rapaz além de não ter consciência nenhuma do que fazia, não conhecia nenhuma pessoa que morasse naquele prédio. Quanto teve consciência do que fazia, seus dedos já haviam apertado o botão do porteiro eletrônico. Não conhecia aquele prédio nem ninguém que morasse ali. Também não conhecia a rua e se acontecesse algo, como um policial perguntar oque-fazia-ali-àquela-hora, não saberia responder. Sabia que era noite, que era domingo, e não estava sequer um pouco bêbado. Sabia também que não sentia nada especial, nem mesmo uma vaga vontade de aventura. Mas soube disso tudo muito tarde, pois seus dedos (uns dedos um tanto grossos e meio avermelhados que, vistos agora, pareciam estranhamente independentes) já havia apertado o botão, e sua voz (uma voz também estranhamente independente, também grossa e como que avermelhada pelo frio) perguntava: - A Maria está? (ABREU, 2007a, p. 24) Os personagens conversam amenidades como o tempo ou sobre um amigo em comum, que na verdade não existe e ambos têm consciência disso. O ambiente onde acontece a narrativa é descrito minuciosamente, dando a oportunidade para leitor criar a imagem desse espaço: “Havia um abajur aceso a um canto, um sofá de plástico [...]”(ABREU, 2007a, p. 25). Já a respeito dos personagens não é tão fácil ter uma informação exata entregue pelo narrador. A mulher se afastou para que entrasse. Havia um abajur aceso a um canto, um sofá de plástico avermelhado imitando couro, duas poltronas iguais, uma mesinha com cinzeiros e nenhum quadro nas paredes. 57 - Vai bem, vai muito bem. – A voz continuava dizendo coisas que ele não pretendia dizer. – Passou no exame, está muito contente. – Viu as cortinas um pouco encardidas e, além delas, o bloco de edifícios tapando a visão. Acrescentou: - Está até pensando em trocar o carro por um mais novo, deste ano. (ABREU, 2007a, p. 25) Assim, o narrador consegue envolver o leitor, desenrolando lentamente a trama que está sendo construída por dois personagens que não se conhecem, mas que compactuam numa mentira inventada talvez para diminuir o vazio de ambos, a solidão e o sentimento do homem moderno, cercado de tanta informação e faminto por contato humano. Ele saiu. O corredor de mosaicos gelados. - Volte quando quiser – ela sorriu. Ele deu alguns passos em direção ao elevador. Ela continuava na porta. Antes de entrar no elevador ainda se voltou para encará-la mais uma vez. E não conseguiu conter-se. - Não conheço nenhum Paulo – disse. - Eu também não – ela sorriu. Ela sorria sempre. Ele apertou o botão do térreo. Conseguiu segurar a porta um momento antes que se fechasse, para gritar: - Eu não me chamo João. - Eu também não me chamo Maria – julgou ouvir. Mas não tinha certeza. Difícil separar a voz sorridente do barulho de ferros do elevador. Rangendo, puxando para baixo. Na porta do edifício, tornou a apertar o botão do porteiro eletrônico: - Escuta – perguntou-, você não tem um rádio despertador? - Claro que sim. Na minha cabeceira. O riso chegou distorcido através dos pequenos orifícios do aparelho. - E tenho também uma garrafa de vinho. Mas agora é muito tarde. (ABREU, 2007a, p. 29) Para que a narrativa sobreviva e seja repetida é preciso haver concisão e evitar as análises psicológicas. Segundo Benjamin, isso facilita a memorização, pois quanto mais o narrador utilizar a naturalidade, melhor será para o leitor gravar na memória e assimilar à sua própria experiência para então repeti-la. Esse processo, apesar de cada dia mais raro, garante a sobrevivência da narrativa. Em Pedras de Calcutá, mesmo apresentando personagens em situações limites, complicadas ou, algumas vezes, absurdas, o autor não utiliza o recurso da análise psicológica para compô-las. No conto “Uma história de Borboletas”, temos dois personagens complexos, vivendo uma situação difícil, porém o autor opta pelo narradorpersonagem com focalização interna para caracterizar tanto um quanto outro, abandonando a necessidade de discursos acerca das características psicológicas de cada um. 58 Nas narrativas de Pedras de Calcutá, a utilização de vocabulário cotidiano e expressões coloquiais, além da estrutura narrativa simples, ainda que totalmente alheia à cronologia ou à linearidade, está presente e é visível na maioria dos contos, porém isso não os tornam simplistas, superficiais ou rasos de conteúdo. Os personagens são apresentados sem um prólogo com análises minuciosas acerca de suas personalidades. O leitor entra em contato com seu universo aos poucos como em “Inimigo Secreto”. Durante o desenrolar da história é comum apenas inferências e índices narrativos associados à descrição do espaço e à caracterização externa de personagens e situações. O conto “Mergulho I” não oferece informações detalhadas sobre o personagem, mas durante a narrativa podemos encontrar ‘pistas’ que ajudam na caracterização desse sujeito. “Pensou que fosse o jato de água da torneira aberta e não ligou muito: sempre esquecia portas, janelas e torneiras abertas pelas casas e banheiros por onde andava.” (ABREU, 2007a, p. 17). Nesse trecho percebemos o sutil traço de personalidade que se complementa com comentário como “como todos os dias” (ABREU, 2007a, p. 17), que designa a rotina presente no dia a dia do personagem e considera a existência de algumas memórias particulares: Então fechou a torneira para ouvir, como todos os dias, o silêncio meio azulado das manhãs, com os periquitos cantando na varanda e os rumores diluídos dos automóveis, pouco ainda. Mas o barulhinho continuava. Fonte escorrendo: água clara de cântaros, bilhas, grutas e ele achou bonito e lembrou (um pouco só, porque não havia tempo) remotos passeios, infâncias, encantos, namoradas. (ABREU, 2007a, p. 17) A concisão facilita a memorização do conto “Mergulho I” e a sucessão dos fatos, apresentados linearmente, possibilita ainda mais a reprodução da história que não tem como objetivo apenas transmitir as informações a respeito da possível inundação do personagem, ou então emitir um relatório dos fatos, e sim transportar o leitor para outro universo e possibilitar que ele mescle suas experiências com as narradas no conto para então traduzir ou produzir um 59 sentido para o que foi lido, um trabalho artesanal de construção das significações implícitas inferidas pelo leitor do conto em uma postura que se aproxima do que Benjamin (1994) compreende como um dos aspectos da [...] narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no campo, no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em-si” da coisa narrada como uma informação ou relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. (1994, p. 205) A simplicidade se repete no conto “Paris não é uma festa”, no qual o narrador relata o encontro de duas pessoas após a visita de uma delas à Europa. Os dois personagens principais que dialogam durante a narrativa não têm nome, apenas a moça que serve o cafezinho é chamada pelo nome de Ana, porém não há revelação de qualquer característica física ou psicológica de nenhum dos personagens. O narrador segue construindo um ambiente desconfortável em que identificamos a total falta de intimidade ou afinidade entre os dois, numa tentativa desajeitada de tentar manter um diálogo durante a cena. A narrativa é construída por gestos simples: “remexeu alguns papéis sem muita vontade” (ABREU, 2007a, p. 50), e pensamentos corriqueiros: “Vai chover, pensou sem emoção” (ABREU, 2007a, p. 50), sem maior complexidade ou elaboração. As frases curtas dão o ritmo à narrativa, estabelecendo pausas entre os gestos dos personagens, além de colaborarem para a criação de um certo tipo de ansiedade e tensão junto ao leitor, que talvez esteja esperando mais ação do que realmente acontece durante e ao término do conto. Soltou o botão e ficou olhando para ele. Mas ele não dizia nada. Remexeu alguns papéis sem muita vontade. O silêncio estava ficando incômodo. Tornou a olhar pela janela. Vai chover, pensou sem emoção, vendo o céu escurecer lá fora. Ele tinha acendido um cigarro e fumava devagar, as pernas cruzadas. O silêncio pesou um pouco mais. Se alguém não disser alguma coisa agora, ela pensou, vai ficar tudo muito difícil. E abriu a boca para falar. Mas nesse momento a porta abriu-se para a moça com os dois cafés, sem açúcar. (ABREU, 2007a, p. 50) O ritmo monótono e o clima desconfortável entre os personagens seguem até o fim do diálogo, que culmina na conclusão, após várias tentativas de provar o contrário “- Está quase na hora de sair. Se você esperar mais um pouco, posso te dar uma carona.” (ABREU, 60 2007a, p. 52), que ambos sofreram grandes transformações durante o período que permaneceram afastados “- Você mudou – ela disse. – Tudo mudou.” (ABREU, 2007a, p. 5354) e tentar uma reaproximação ou uma interação um pouco mais íntima seria inútil. O narrador deixa lacunas quando se ausenta de comentários e descrições excessivas, cabendo ao leitor tirar suas próprias conclusões a partir de suas experiências pessoais, percebendo talvez que o clima de tensão entre os personagens pode ser causado por uma provável relação amorosa no passado. Para Benjamin, a narrativa é a transmissão de informações significativas e que só pode estar completa se estiver unida à experiência do ouvinte, produzindo assim uma nova experiência. O teórico alemão afirma que o leitor de um romance é solitário: enquanto o leitor de poesia pode declamá-la em voz alta, o do romance “se apodera ciosamente da matéria de sua leitura” (BENJAMIN, 1994, p.214). Segundo o autor, o leitor quer devorar a experiência narrada para assim saciar sua fome e preencher sua vida com algum alimento. O romance não é significativo por descrever pedagogicamente um destino alheio, mas porque esse destino alheio, graças à chama que o consome, pode dar-nos o calor que não podemos encontrar em nosso próprio destino. O que seduz o leitor no romance é a esperança de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro. (BENJAMIN, 1994, p. 214) Na conclusão de seu texto a respeito do narrador, Benjamin cita novamente a comparação do narrador ao artesão, que com sua matéria prima (sua própria experiência e a dos outro) tece as mais belas peças artesanais. Ele expõe mais uma vez a importância da experiência como produto da sabedoria encontrada nas narrativas. O narrador figura entre os mestre e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. (BENJAMIN, 1994, p. 221) 61 Caio Fernando Abreu, em contos como “Holocausto”, “Aconteceu na Praça XV” e “Divagações de uma marquesa”, apresenta narradores que estão completamente fragmentados, ou por perdas constantes, pelo sentimento de vazio, ou ainda por presenciarem situações traumáticas. Podemos observar esse aspecto na organização do texto, muitas vezes com frases curtas e ausência de parágrafos, informações aparentemente desconexas, falta de linearidade e fluxo de consciência. É o caso de “Aconteceu na Praça XV”: [...] ela continuou, só caso contigo se tu também tiver um dote ponderável. Ele acendeu um cigarro e ela outro e ele viu que ela havia mudado para Continental com filtro e que antigamente era Minister, Minister, gola rolê preta, olheiras e festivais de filmes nouvelle vague no Rex ou no Ópera, e ele odiava Godard, só gostava do trecho onde Pierrot Le Fou sentava numa pedra e Ana Karina vinha caminhando pela praia gritando que se há de fazer, não há nada a fazer, rien à faire e assim por diante, até chegar em primeiro plano, e então ele lembrou e disse que tinha as obras completas de Sartre, Simone e Camus, e ela fez hmmmmmm, é uma boa oferta, e se ela lembrava que tinha sido posta para fora da aula de introdução à metafísica depois de dizer que estava mergulhada na fissura ôntica, o nome científico da fossa. E logo em seguida ele quis falar duma passeata em que tinha apanhado dentro da catedral, e já fazia tempo, todos gritando o-povo-organizado-derruba-a-ditadura-nais-pãomenos-canhão [...] (ABREU, 2007a, p.76) Nesse conto o personagem apresentado inicialmente é um homem que faz um trajeto até a Praça XV, quando inesperadamente uma personagem feminina aparece e a focalização interna fixa apresenta ao leitor a junção dos dois universos, narrados por apenas um sujeito que enxerga sem participar, um narrador heterodiegético: “Inesperadamente, ela chegou por trás e afundou os dedos no seu cabelo, coçando-lhe a cabeça como fazia antigamente. Ele voltou-se e afundou os dedos nos seu cabelo, coçando-lhe a cabeça como fazia antigamente.” (ABREU, 2006a, p. 75). A narrativa acontece em apenas dois parágrafos com discurso indireto, numa espécie de fluxo contínuo de informações a respeito dos personagens e do meio político-cultural em que vivem. Os dois personagens fazem, no segundo e último parágrafo do conto, citado anteriormente, uma enumeração desordenada de uma série de acontecimentos reais dos quais participaram ou acompanharam, tais como a nouvelle vague, “gola rolê preta, olheiras e festivais de filmes nouvelle vague no Rex ou no Ópera, e ele odiava Godard, só gostava do trecho onde Pierrot le fou [...]” (ABREU, 2007a, p. 76), e a 62 ditadura militar brasileira, “todos gritando povo-organizado-derruba-a-ditadura-mais-pãomenos-canhão”(ABREU, 2007a, p.77). A perspectiva narrativa é permitida a partir da escolha da focalização do narrador, seja a primeira ou a terceira pessoa, o que determina a focalização como sendo interna ou externa e dependendo do foco escolhido, a visão ofertada ao leitor pode variar. Além disso, a focalização permite a mediação da quantidade de informação narrada, bem como apresenta o recorte das situações e dos personagens. Nos contos de Pedras de Calcutá, a focalização é intercalada entre externa e interna, porém mesmo sendo externa, a escolha do narrador heterodiegético consegue aproximar o leitor da intimidade dos personagens, além de descrever com prioridade os ambientes e situações. Ao concluir nossas considerações acerca da narrativa moderna e do narrador, passamos no próximo capítulo às análises dos contos selecionados da obra Pedras de Calcutá. 63 Capítulo III Os mergulhos em Pedras de Calcutá Ao abrir a primeira parte da obra Pedras de Calcutá, temos o conto “Mergulho I”, cujo personagem, ao início do dia, enquanto escova os dentes, percebe um barulho estranho de água e após procurar pelo banheiro descobre que o barulho vem do chão. Entre detalhes e delírios, o personagem se dá conta, repentinamente, de que se tornou água, apenas mais uma gota que compõe, juntamente com seus vizinhos, um rio que corre pelas ruas da cidade, aumentando seu volume conforme mais gotas saem escorrendo dos portões das outras casas. Na segunda parte, temos como introdução o conto “Mergulho II” com um personagem que há três noites tem o mesmo sonho. Na primeira noite sonha que o navio começa a afundar, na segunda sonha que o navio continua afundando e a água já alcança sua cintura, porém, somente na terceira noite o navio afunda. De certa forma, essas duas narrativas ilustram o sujeito construído por Caio na maioria dos contos de Pedras de Calcutá. A diluição inevitável para formar algo maior e homogêneo, o dilaceramento físico que pode ser uma metáfora para o sujeito moderno perante uma sociedade em pleno processo de modernização, com transformações urbanas, industriais e sociais, e ao mesmo tempo presa a um regime político conservador e repressor. Como no conto “Rubrica”, em que o narrador autodiegético é incomodado enquanto folheava o jornal pela presença de uma garota que inicia um diálogo, esperando que o narrador lhe dê atenção. 64 Durante o diálogo, além das falas dos dois personagens, o narrador, que é um dos personagens, nos permite conhecer suas próprias reflexões acerca da situação e aleatoriamente cita trecho das manchetes do jornal que tem nas mãos, fazendo com que o leitor situe-se historicamente e consiga construir melhor a ambientação do conto. Ela parou, mas ficou com a boca bem aberta. E não era muito agradável ver aquela massa rosada e viscosa no meio da saliva. Eu suspirei. Ainda-falta-redemocratizaro-país, eu li. Achei melhor continuar sendo objetivo: - Escuta, tu não quer ir ali naquela carrocinha de cachorro-quente e me trazer uma coca-cola? Ela demorou um pouco, me olhando bem antes de perguntar, na maior inocência: - O quê? Eu falei: - Tá legal. Esquece. Torturado-até-a-morte-o-professor-de-sociologia, foi aí que me dei conta de que ela já tinha sentado no degrau bem embaixo do meu. Fiquei com vontade de me putear por ter permitido que a situação chegasse àquele ponto. Ela estava cheia de intimidades. (ABREU, 2007a, p. 35 – 36) O que parece uma narrativa banal constituída pela ansiedade da garota solitária às voltas com o desinteresse do rapaz torna-se mais profunda quando observamos os personagens como resultantes de duas narrativas diferentes, fundidas no mesmo conto. Ocorreria uma sobreposição de enredos, o que contribuiria para a construção de um enredo maior no qual a sintonia temática gira em torno do isolamento e da solidão dos personagens. Estes parecem buscar uma sintonia que no decorrer da narrativa percebe-se impossível. No excerto citado o rapaz interrompe os devaneios da menina e pede a ela que busque uma cocacola. A intromissão é tão repentina que o susto traduz-se na pergunta: “O quê?” e surge então uma oportunidade de início de diálogo logo quebrada pela fala do narrador “Tá legal. Esquece.” (ABREU, 2007a, p.36). E o conto retoma seu ritmo inicial, no qual dois personagens permanecem lado a lado, mas distantes, uma vez que existe pouca interação e, praticamente, não dialogam ao longo da narrativa. Embora não faça muitas referências diretas ao regime militar, Caio traça relatos em que transparecem sentimentos e reflexões resultantes do sistema opressor responsável pela privação dos sonhos, ideias e esperanças de liberdade de uma geração. Exemplo disso no 65 conto “Rubrica” é o silêncio durante o diálogo, que representa um certo distanciamento e apatia que atingem os personagens. Para tanto, o autor utiliza recursos como a metáfora do silêncio e da solidão e imagens que culminam em um clima de poucas esperanças. Com esses elementos constrói o mundo interior e exterior de personagens marcadas pela falta de perspectiva, pela apatia e, sobretudo, por um sentido de distanciamento e dificuldade de interação com o meio em que vivem. No conto “Garopaba Mon Amour”, o personagem-narrador descreve um encontro entre amigos na praia de Garopaba, num clima característico da juventude da década de 70 e 80. Há referências à liberdade sexual e à busca pela transcendência espiritual aparecem em um contato com a natureza em cenas quase bucólicas. Esse espaço bucólico contrasta com a sensação de vigília que percorre os personagens de uma forma velada como, por exemplo, na referência aos olhares ‘esverdeados’ e a um estado de distanciamento das origens na referência aos ‘ciganos’ e às fitas coloridas referenciadas no conto. Em volta já ruídos de pandeiros com fitas coloridas, assobios de flautas, violas e tambores. O vinho corre, os cigarros passam de mão em mão. Nos olhamos dentro dos olhos esverdeados de mar, nos achamos ciganos, suspiramos fundo e damos graças por este ano que se vai nos encontramos vivos e livres e belos e ainda (não sabemos como) fora das grades de um presídio ou de um hospício. Por quanto tempo? Não há mais ruídos de pandeiros, nem fitas coloridas esvoaçam ao vento, nem sopros de flautas se perdem em direção à costa invisível da África. Não corre mais o vinho por nossas bocas secas, nossos dedos de unhas roídas até a carne seguram o medo enquanto os homens revistam as barracas. Nos misturamos confusos, sem nos olhar nos olhos. Evitamos nos encarar – por que sentimos vergonha ou piedade ou uma compreensão sangrenta do que somos e do que tudo é? [...] (ABREU, 2007a, p. 96 – 97) A narrativa leve e poética dos sonhos e das ideias de uma juventude é cortada por reflexões como “[...] nos encontra vivos e livres e belos e ainda (não sabemos como) fora das grades de um presídio ou de um hospício” (ABREU, 2007a, p.96). Tais marcações nos preparam para a leitura dos momentos de tortura a que os personagens serão submetidos. O silêncio retorna, marcado pela ausência da festa e da alegria, de instrumentos musicais e risos. A falta de esperança e a incerteza no futuro são expressas no questionamento retórico: “Por 66 quanto tempo?”; os olhos, que antes se encontravam numa espécie de diálogo silencioso, agora se evitam e os personagens nem sabem ao menos descrever seus sentimentos, num misto de vergonha e piedade, sentindo a dor de ser quem são e viverem naquele instante da história. Os personagens de “Garopaba Mon Amour”, assim como muitos presentes na obra de Caio Fernando Abreu, apresentam-se como párias de um sistema político repressor, preconceituoso e autoritário. No conto “O Poço”, é possível identificar uma alegoria aos presos políticos do período da ditadura militar brasileira. O narrador descreve o momento em que é capturado em uma esquina e jogado em um ‘poço’, juntamente com outras pessoas. Ao narrar o processo de queda, o personagem livra-se de sua individualidade e integra, junto com os companheiros de queda, uma massa humana composta por partes do corpo, “[...] meus membros dormentes se confundem com os membros dos demais. Como se fôssemos um único organismo, composto de inúmeros braços, pernas e cabeças [...]” (ABREU, 2007a, p. 114) Porém, antes do fim da queda, o sentimento de integridade é restituído ao personagem quando, aflito, agarra-se a outro corpo e caí abraçado a ele no emaranho de cobras no fundo do poço. Agora o carro para. Minhas unhas raspam o metal do fundo. Dentro do silêncio, um silêncio maior se faz. Alguém passa a mão no meu rosto, como se quisesse despedirse. As comportas se abrem dando passagem a uma luz acinzentada. Vejo os rostos pálidos dos meus companheiros. Parecem crianças. Não: parecem seres de outro mundo, um mundo futuro. Ou um mundo que não foi possível. Eles temem. Eu também temo. Abaixo de nós vejo o poço cheio de lanças pontiagudas onde se entrelaçam serpentes. Do poço até as comportas, uma rampa inclinada. Um vento começa a sugar-nos para o poço. Tento segurar-me no chão do carro, minhas unhas se estraçalham contra a aspereza do metal, meus dedos estão ensanguentados, meu corpo exausto. Outras carnes roçam a minha, bocas, seios, braços, olhos. Guardo nos dedos um punhado de cabelos que não são meus. Não resisto mais. Ao passar, alguém se agarra em mim, carregando-me junto. Vamos abraçados, nossas costas roçando doloridamente pela superfície escorregadia da rampa. Por cima de nós, um céu cinzento. Lá embaixo, as cobras e as lanças. Venenosas, agudas. Abraço com força o meu camarada e fecho os olhos como se gritasse. Como se pudesse gritar. (ABREU, 2007a, p. 114 – 115) O autor traz para as narrativas de Pedras de Calcutá o clima tenso de terror ao tratar temas como a espera pela morte, a hesitação, a loucura e a paranoia causada pelo medo 67 comum nos tempos sombrios da ditadura militar brasileira, e utiliza o grotesco como recurso para tratar sobre esses temas. Ainda em “Garopaba mon amour” conseguimos identificar essa abordagem: Paredes caiadas de um branco sujo. O chão de cimento com restos de vômito, merda e mijo. O homem caminha para o fio com a bandeira do Brasil dependurada. Não quero entender. Isso deveria ser apenas uma metáfora, não essa bandeira real, verdeamarela que o homem joga para um canto ao mesmo tempo que seus dedos desencapam com cuidado o fio. Depois caminha suavemente para mim, olhos postos nos meus, um sorriso doce no canto da boca de dentes podres. Da parede, um general me olha imperturbável. (ABREU, 2007a, p. 99) As paredes caiadas e sujas e os restos orgânicos dialogam com a presença concreta da bandeira real, criando uma ironia no ambiente pré-tortura. A figura do general imperturbável e as referências ao torturador são apresentadas por um narrador autodiegético, segundo a classificação de Genette, que compõe a cena de forma a ampliar o sentido imediato da tortura de um indivíduo a uma perspectiva mais ampla, que dialoga com o contexto histórico delineado no conto. A resignação do narrador, que aparenta certa tranquilidade diante do torturador, que caminha suavemente e com um sorriso doce na face em conjunção com as imagens orgânicas e o cenário nauseante, formam um contraste entre tranquilidade e desespero e, por isso, funcionam como ironia diante da iminente agressão ao apresentar detalhes da tortura entendida como rotina. Para criar esse clima ameno associado à tortura do narrador em primeira pessoa, ocorre o fluxo de consciência e a utilização de imagens em um processo de ambientação descritiva que chocam o leitor como na ambientação da sala de tortura suja e repleta de restos orgânicos no chão. “O chão amanhece juncado de latas de cerveja copos de plástico papéis amassados pontas de cigarro seringas manchadas de sangue latas de conserva ampolas vazias vidros de óleo de bronzear bagas bolsas de couro foto-novelas tamancos ortopédicos.”(ABREU, 2007a, p. 95) 68 Do fluxo de consciência organizado pela expressão dos pensamentos do personagem e das descrições e comentários irônicos como “não é uma metáfora”, chega-se à ironia como mola construtora do discurso e, em nosso entendimento, conseguida pela focalização do grotesco. Os quadros visuais contribuem para a presença de traços grotescos, o que nos remetem a Bakhtin (2010), pois o grotesco, por ele representado pelo carnaval, ao contrário da festa oficial, significa o triunfo de uma espécie de libertação temporária da verdade dominante e do regime vigente. Uma abolição provisória das relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. As figuras grotescas constituídas de formas exageradas ou expressas pela exposição exacerbada do corpo e partes humanas elaboram, conjuntamente com o contexto dos contos, uma crítica ao sistema político hostil marcado pelo autoritarismo militar, agravada pela aparente naturalidade do narrador ao relatar as torturas e situações insustentáveis descritas nos contos em discussão. Tal naturalidade gera a presença de traços irônicos na narrativa. Um exemplo desse processo é que mesmo após descrever sessões de tortura o narrador apresenta um desfecho, ainda que em forma de delírio, surpreendente, pois traz à narrativa uma certa suavidade e delicadeza como na descrição que segue: “Os olhos secos. Não encontraria Mar. Não choraria. Vai entendendo cada vez mais. Chega bem perto agora. É um ser de espuma nos cantos da boca. Olhos em brasa. Quase toca os cascos rachados. Eu estou satisfeito por encontrar você, sussura.” (ABREU, 2007a, p. 101) Segundo Antonio Candido (2004) os personagens da narrativa moderna são apresentadas de modo fragmentado, enquanto o enredo é construído de forma simples como um dia na vida de uma pessoa comum que acorda ouvindo um barulho estranho ou uma pessoa que tem o sonho repetido por três noites consecutivas. Antes de atingir o patamar de entrada ele ainda pensou que seria bom, agora, não ser mais regato, nem fonte, nem lago, mas rio farto, caminhando em direção à rua, talvez o mar. Mas quando as ondas mais fortes rebentaram a porta de entrada pra 69 inundar o jardim, ele se contraiu, se distendeu e cessou, inteiro e vazio. Não passava de uma gota na imensa massa de água, que descia das outras casas inundando as ruas. (ABREU, 2007a, p. 18) A fragmentação referida no ensaio de Antonio Candido pode ser percebida em “Mergulho I” quando a personagem, durante seu processo de diluição, demonstra espanto ao dar-se conta de que dedos não mais existiam para ajudá-lo a agarrar-se ao corrimão da escada. E no processo de aceitação, que acontece antes da chegada ao patamar de entrada da casa, ele se convence que talvez seja melhor mesmo “não ser mais regato, nem fonte, nem lago” (ABREU, 2007a, p.18) e a ideia de transformar-se em um todo novamente passa a agradá-lo e seu desejo é agregar-se às outras gotas e juntas integrarem um ‘rio farto’ ou até mesmo o mar. Porém, quando seu desejo de ser inteiro está prestes a ser concretizado no encontro com o fluxo de água corrente na rua, numa brusca retomada de consciência, ele atina para o fato de que em momento algum deixou seu estado anterior, que apesar de ser parte agora de algo maior e completo, sua situação não é diferente de antes, pois agora ele não passa de “uma gota na imensa massa de água” (ABREU, 2007a, p.18), retomando assim a posição do personagem fragmentado e incompleto defendido por Candido. O segundo conto da primeira parte do livro Pedras de Calcutá é intitulado “Holocausto”, narrado em primeira pessoa, que traz a história de um indivíduo que vive em uma casa, aparentemente abandonada, e narra sua convivência degradante com mais doze pessoas que definham lentamente com chagas e piolhos. O narrador personagem conta a história ao mesmo tempo em que ela acontece, fazendo algumas considerações para relatar o início dos acontecimentos. Apesar de não haver marcações temporais claras, podemos identificar no início do conto uma espécie de referência temporal quando o narrador relaciona a passagem do tempo com a claridade do sol e a dor em seus dentes. Havia sol naquele tempo e apenas um dente doía. No começo, apenas um. Eu conseguia localizar a dor e orientava três de meus dedos, indicador, médio, polegar, as extremidades unidas, até aquele ponto latejante. Eu inspirava fundo. E quando expirava, alguns raios saíam das extremidades dos dedos e atravessavam a pele dos 70 maxilares e a carne das gengivas para ir ao encontro do ponto exato. Depois de alguns minutos eu suspirava, os músculos se soltavam, as pernas e os braços se distendiam e minha cabeça afundava na grama, o rosto voltado para o sol. Agora ficou escuro e todos os dentes doem ao mesmo tempo. (ABREU, 2007a, p. 19) Mary Russo (2000) classifica o grotesco como recurso literário após o final do século XIX como duas categorias distintas: carnavalesco e estranho. A autora explica que apesar de distinguir essas duas categorias é preciso observar que ambas não se distanciam tanto a ponto de tornarem-se pólos completamente opostos, apenas diferentes, e tal diferença consiste no fato de que o grotesco carnavalesco está extremamente vinculado ao “conteúdo reprimido do inconsciente político, como aqueles conteúdos culturais ocultos que por sua abjeção consolidaram a identidade cultural burguesa” (RUSSO, 2000, p. 21). O estranho relaciona-se com a psique, o interior, o mundo introspectivo, individualizado e até mesmo fantasiado, numa espécie de “projeção cultural de um estado interior” (RUSSO, 2000, p. 21). No texto de Caio Fernando Abreu, deparamo-nos com a segunda categoria instituída por Russo (2000), em que o sujeito embarca numa análise introspectiva de toda situação que o cerca, descrevendo seu estado nos mínimos detalhes, utilizando-se de imagens grotescas para constituir os quadros: Um pouco antes, não sei, ou mesmo durante ou depois, não importa – o certo é que um dia houve também as bolhas. Apareciam primeiro entre os dedos das mãos, pequenas, rosadas. Comichavam um pouco e, quando eu as apertava entre as unhas libertavam um líquido grosso que escorria abundante entre os dedos, até pingar no chão. Daqueles vales no meio das falanges, elas escalaram os braços e atingiram o pescoço, onde se bifurcaram pelas pernas, alcançaram os joelhos e os pés, onde se detiveram, tornavam-se maiores e comichavam ainda com mais intensidade. Minhas unhas crescidas dilaceravam a frágil pele rosada que escamava, transformando-se em feridas úmidas e lilases. A princípio o sol fazia com que secassem e cicatrizassem. Mas depois ele se foi. E agora nada mais as detém. (ABREU, 2007a, p. 20) A escolha do grotesco nesse contexto auxilia na caracterização do ambiente e até mesmo na marcação do tempo dentro da narrativa, uma vez que o personagem mede a passagem do tempo a partir da mutação de suas feridas e chagas. O ambiente, num primeiro momento, nos remete a uma casa abandonada e difícil para a permanência humana. As 71 dificuldades e a fome obrigam treze pessoas a conviver em um espaço degradado. Aos poucos a descrição do espaço degradado encontra pontos de resistência na progressiva desumanização dos personagens. À medida que a narrativa avança os homens se veem destituídos de traços de humanidade. “Trocamos nossos piolhos, nossas bolhas. Se nos beijássemos trocaríamos também os grandes animais sangrentos das nossas bocas.” (ABREU, 2007a, p.22-23) A partir do momento em que consumidos pela sujeira e feridas, deixam de perceber a si e aos outros, embarcam lentamente em um estado introspectivo que, paradoxalmente, leva a uma reflexão sobre sua humanidade. Somente há uma semana – como fazia muito frio e precisássemos de lenha para a lareira – fomos obrigados a queimar os móveis do andar de cima. As chamas enormes duraram algumas horas. Creio que movido pela esperança de que a luz e o calor pudessem amenizar a dor e secar as feridas, aproximei-me lentamente do fogo. Estendi as mãos e, quando olhei em volta, havia mais dozes pares de mãos estendidas ao lado das minhas. Os doze pares de mãos estavam cheios de feridas úmidas e violáceas. Todos viram ao mesmo tempo, mas ninguém gritou. Eu gostaria de ter conseguido olhá-los no fundo dos olhos, de ter visto neles qualquer coisa como compaixão, paciência, tolerância, ou mesmo amizade, quem sabe amor. Não tenho certeza de ter conseguido. Na verdade não sei se não estarei cego. Há feridas em torno de meus olhos, as sobrancelhas e os cílios fervilham de piolhos. Os dentes fizeram meu rosto inchar tanto que os olhos se estreitaram e recuaram até se tornarem quase invisíveis. Suponho que os olhos de todos eles também estejam assim. Suponho também que seus pensamentos tenham sido iguais aos meus, porque quando a última madeira estalou no fogo e se consumiu aos poucos, fazendo voltar o fio e a escuridão, aproximamo-nos lentamente uns dos outros e dormimos todos assim, aconchegados, confundidos. Pela noite julguei ter escutado alguns gemidos. E fiquei pensando se era mesmo verdade que ainda sofríamos. (ABREU, 2006a, p. 21) Apesar de cada indivíduo trancar-se isoladamente numa espécie de cárcere mental, aos poucos, durante a narrativa, percebemos pequenas tentativas de o narrador convencer-se da permanência de um lastro de sensibilidade que, no entanto, é problematizado ao longo da narrativa como, por exemplo, a confusão causada pela aproximação entre os personagens no momento do frio, da dor e do sofrimento. Um exemplo desse processo ocorre quanto acabam as velas e os móveis que mantinham a claridade e o calor. Os moradores decidem queimar os livros, as cartas e todos os objetos que possuíam. 72 O narrador do conto mostra-se abalado ao ter que queimar uma fita azul, que fora presente de uma menina no parque. Ao perceber de súbito o sentimento que o surpreendeu, ele busca consolo e amparo na mão mais próxima para um simples toque, mas ela se esquiva enojada, obrigando-o a segurar e contentar-se com a própria mão. Essa variação entre um sentido de afetividade entre os personagens na narrativa e o processo gradativo de desumanização cria a tensão do conto. Na noite seguinte queimamos todos os móveis do andar de baixo. Nas noites posteriores queimamos os móveis deste único andar que resta. Como o frio não terminou, queimamos depois as paredes, as escadas, os tapetes, os objetos do banheiro, da cozinha, os quadros, as portas e janelas. Chegou um momento em que precisamos queimar também os livros e as nossas roupas. Consegui localizar um movimento interno em mim no momento em que queimei aquela fita azul. Eu a guardava fazia muito tempo. Foi uma menina de cabelos vermelhos que a jogou para mim, um dia, no parque, como quem joga um osso a um cão faminto. A minha mão estremeceu quando a lancei ao fogo. Tive vontade de gritar e tentei segurar a mão mais próxima. Mas ela recuou como se tivesse nojo, então segurei minha própria mão e fiquei sentindo entre os dedos a umidade das feridas. (ABREU, 2007a, p. 21) No conto “Holocausto” o grotesco não se apresenta como motor ou centro para toda narrativa, sendo utilizado somente como artifício para a construção do ambiente e a descrição da degradação que impera no lugar. Além disso, os aspectos abordados pelo grotesco nesse conto nos levam a observar a narrativa de um ponto de vista diferente do normal, pois ao dar voz ao narrador que sofre e vive dentro da história, heterodiegético, segundo Genette (1995), Abreu possibilita que o leitor tenha uma visão dos fatos sem nenhum tipo de filtro e as imagens dos corpos e das sensações quase animalescas que são apresentadas podem ser relacionadas ao que Bakhtin chamou de rebaixamento, entendido como uma adaptação de todos os sentimentos e ações que até então eram consideradas sublimes ou sagradas em direção ao plano material e corporal. A esse fenômeno estético Bakhtin dá o nome de Realismo Grotesco e afirma que tal recurso estético é muito utilizado nas narrativas modernas, como entendemos ser o caso do conto “Holocausto”. 73 O princípio material e corporal é percebido como universal e popular, e como tal opõe-se a toda separação das raízes materiais e corporais do mundo, a todo isolamento e confinamento em si mesmo, a todo caráter ideal abstrato, a toda pretensão de significação destacada e independente da terra e do corpo. O corpo e a vida corporal adquirem simultaneamente um caráter cósmico e universal; não se trata do corpo e da fisiologia no sentido restrito e determinado que têm em nossa época; ainda não estão completamente singularizados nem separados do resto do mundo. [...] O traço marcante do realismo grotesco é o rebaixamento, isto é, a transferência ao plano material e corporal, o da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal e abstrato. (BAKHTIN, 2010, p. 17) Em “Holocausto”, como pondera Bakhtin, o corpo não está separado do mundo, uma vez que a degradação dos corpos dos personagens caminha juntamente com o triste estado deteriorado do ambiente em que elas vivem. No início do conto, quando a única situação a incomodar o narrador eram os piolhos que se proliferavam sem controle, ainda era possível perceber para além do cárcere em que ele estava condicionado, pois em determinado momento existia a possibilidade de jogar os piolhos “pela janela, sobre a rua, a grama” (ABREU, 2007a, p.20), porém, conforme a narrativa se desdobra, os espaços se encurtam e o foco do narrador concentra-se cada vez mais em seu próprio corpo e pensamentos. Percebemos a limitação do foco narrativo quando uma semana após o início dos acontecimentos o personagem restringe-se a observar os pares de mãos dos companheiros. “Estendi as mãos, e quando olhei em volta, havia mais doze pares de mãos estendidas ao lado das minhas.” (ABREU, 2007a, p.22) O ‘ao redor’ agora se limita até onde seu campo de visão e percepção vai, pois aos pouco a claridade vai ficando mais escassa e a possibilidade de visualizar qualquer coisa que seja torna-se mais difícil. O título do conto antecipa o final trágico e inevitável. Segundo Houaiss (2007), holocausto era um tipo de sacrifício praticado pelos antigos hebreus em que a vítima era inteiramente queimada. Após jogar ao fogo todos os móveis disponíveis na casa, algumas cartas e lembranças pessoais dos personagens, o narrador faz uma previsão do que então seria inevitável. Para manter os outros aquecidos, aos poucos cada um deveria atirar-se na fogueira para que o fogo não se extinguisse. “Apenas um de nós treze fará o primeiro movimento se 74 jogará ao fogo, aquecerá os outros por alguns momentos, depois se tornará cinza, e depois mais um, e outro mais. Como um ritual.” (ABREU, 2007a, p.22) Os primeiros parágrafos do conto são marcados pela descrição do corpo e das feridas do narrador, porém, em determinado momento ele decide que “é preciso falar também nos outros. E na casa.”(ABREU, 2007a, p.20) e justifica-se afirmando estar tão absorvido pelos acontecimentos em seu próprio corpo que todo o resto não lhe parecia real. Ao descrever a casa, a característica mais marcante é a luz. A claridade, a princípio, vinha da luz solar, porém, o sol não mais aparecia. Recorrer às longas velas da igreja foi uma saída encontrada pelos personagens, mas a claridade não era suficiente e a única saída foi fazer uma fogueira com os móveis da casa. Com o calor e a maior iluminação, o narrador consegue enfim perceber seus companheiros e surpreende-se ao notar que, ao contrário do que pensava, as feridas estavam em todas as mãos. A casa é apresentada aos poucos, principalmente, no momento do desmonte, quando todos os cômodos foram esvaziados para que a fogueira pudesse ser alimentada. “[...] queimamos depois as paredes, as escadas, os tapetes, os objetos do banheiro, da cozinha, os quadros, as portas e as janelas” (ABREU, 2007a, p.21). Já os personagens são caracterizados pelas feridas que evoluem na mesma velocidade das do narrador, “Nossos corpos estão muito próximos. Trocamos nossos piolhos, nossas bolhas. Se nos beijássemos trocaríamos também os grandes animais sangrentos das nossas bocas” (ABREU, 2007a, p.2223). Além disso, os sentimentos e expectativas do narrador em relação aos demais são os únicos indícios de humanidade que ele disponibiliza a respeito de seus companheiros. Não existe manifestação ou expressão a não ser as reflexões apresentadas pelo narrador. Em “Uma história de borboletas”, sétimo conto da segunda parte da obra Pedras de Calcutá, podemos identificar a representação do grotesco no tema explorado nessa narrativa. 75 A loucura4 é eixo central que, a princípio, distancia os dois personagens principais, mas que no final é o motivo mais forte que os une. O conto inicia com a reflexão do narrador a respeito de seu companheiro que, em sua opinião, enlouqueceu. Os dois primeiros parágrafos assemelham-se a um pedido de desculpas ao leitor, no qual o narrador explica que não se sente totalmente à vontade em julgar André, seu companheiro: “[...] como se estivesse perfeitamente seguro não só da minha própria sanidade, mas também da minha capacidade de julgar a sanidade alheia.” (ABREU, 2007a, p.102). E justifica a escolha do lugar de internação, afirmando que não foi a primeira opção e sim a única possível. Pensei em levá-lo para uma clínica, lembrava vagamente de ter visto no cinema ou na televisão um lugar cheio de verde e pessoas muito calmas, distantes e um pouco pálidas, com o olhar fora do mundo, lendo ou recortando figurinhas, cercadas por enfermeiras simpáticas, prestativas. Achei que André seria feliz lá. E devo dizer ainda que gostaria de vê-lo feliz, apesar de tudo o que me fez sofrer nos últimos tempos. Mas bastou uma olhada no talão de cheques para concluir que não seria possível. Optei então pelo hospício. Sei, parece um pouco duro dizer isso assim, desta maneira tão seca: então-optei-pelo-hospício. As palavras são muito traiçoeiras. Para dizer a verdade, não optei propriamente. Apenas: 1º) eu tinha pouquíssimo dinheiro e André menos ainda, isto é, nada, pois deixara de trabalhar desde que as borboletas começaram a nascer entre seus cabelos; 2º) uma clínica custa dinheiro e um hospício é de graça. Além disso, esses lugares como aquele que vi no cinema ou na televisão ficam muito retirador – na Suíça, acho - , e eu não poderia visitá-lo com tanta frequência como gostaria. (ABREU, 2007a, p. 102) Após o pequeno diálogo introdutório com o leitor, o narrador inicia a descrição do processo de internação de André e registra suas impressões sobre o fato. Quando os enfermeiros levam André para dentro do hospício, o narrador expressa seu incômodo frente ao olhar do companheiro “Eu me sentia mal com esse olhar, porque era um olhar muito... muito sábio, para ser franco. Completamente insano, mas extremamente sábio.” (ABREU, 2007a, p.103). Bakhtin revela que como tema do grotesco a loucura deixa de ser uma “alegre paródia do espírito oficial, da gravidade unilateral, da verdade oficial” (BAKHTIN, 2010, 4 Nossa intenção é retomar no futuro o estudo temático da loucura como desdobramento do grotesco, conforme teoria de Mikhail Bakhtin na obra A Cultura Popular na Idade Média: o contexto de François Rabelais; aspecto que, neste momento, foge ao escopo deste trabalho. 76 p.35), como era pregada no grotesco popular do Renascimento, e passa então a figurar com “tons sombrios e trágicos do isolamento do indivíduo” (BAKHTIN, 2010, p.35). A loucura de André, explorada durante toda narrativa com a descrição de seu processo de enlouquecimento até sua internação, revela que não existe nenhum traço de euforia, fala ou gestos exacerbados. A loucura desse personagem é silenciosa; em momento algum ele tem voz ativa na narrativa, salvo um trecho de Lao Tsé que André cita como uma despedida para seu companheiro “Só se pode encher um vaso até a borda. Nem uma gota a mais”(ABREU, 2007a, p.110), podemos perceber que a voz de André se constrói através dos silêncios criados durante a narrativa de seu companheiro. A metáfora criada para a loucura nesse conto são borboletas que surgem nos cabelos cacheados de André, as quais ele retira delicadamente com a ponta dos dedos e liberta-as para que voem livres. A intensidade de suas reações diante desse fenômeno é estabelecida pela cor das borboletas. Num gesto delicado, apanhava-a pelas asas, entre o polegar e o indicador, e jogava-a pela janela. Essa era das azuis – costumava dizer; ou essa era das amarelas ou qualquer outra cor. Em seguida saía para o telhado e ficava repetindo uma porção de coisas que eu não entendia. De vez em quando aparecia uma borboleta negra. Então tinha violentas crises, assustava-se, chorava, quebrava coisas, acusava-me. (ABREU, 2007a, p. 106 – 107) Ao sair do hospício, o narrador observa o mundo de uma forma diferente, ele suspeita que seu olhar tenha ficado tanto tempo somente na companhia de André que tenha se transformado: “[...] eu tinha a impressão de que o meu próprio olhar tinha se tornado como o dele.[...] Quando percebi, estava olhando para as pessoas como se soubesse alguma coisa delas que nem elas mesmas sabiam. Ou então como se as transpassasse.” (ABREU, 2007a, p.105) Esse é o início de seu próprio processo de enlouquecimento, que culmina quando ele sente um comichão entre os cabelos e retira, frente ao espelho, uma borboleta azul. E sem 77 perceber, vai para cima do telhado aconselhar sua borboleta, antes de libertá-la, como fazia André: - É assim mesmo – eu disse. – O mundo fora da minha cabeça tem janelas, telhados, nuvens, e aqueles bichos brancos lá embaixo. Sobre eles, não te detenhas demasiado, pois correrás o risco de transpassá-los com o olhar ou ver neles o que eles próprios não veem, e isso seria tão perigoso para ti quanto para mim violar sepulcro seculares, mas, sendo uma borboleta, não será muito difícil evitá-los [...] (ABREU, 2007a, p. 108) Bakhtin afirma que a loucura é característica do grotesco, pois possibilita “observar o mundo com um olhar diferente, não perturbado pelo ponto de vista ‘normal’, ou seja, pelas ideias e juízos comuns” (BAKHTIN, 2010, p.35). Em “Uma história de borboletas”, Caio Fernando Abreu consegue captar a dinâmica da sociedade em que seus personagens estão inseridos. Com esse novo olhar descrito por Bakhtin, ele utiliza a loucura como artifício para que seus personagens deixem cair a máscara que carregam para viver em sociedade e assumam, ainda que dentro do hospício, sua própria normalidade, registrando sua percepção de mundo sem regra ou filtro. Eram bichos brancos e sujos. Quando as transpassava, via o que tinha sido antes delas – e o que tinha sido antes delas era uma coisa sem cor nem forma, eu podia deixar meus olhos descansarem lá porque eles não precisavam preocupar-se em dar nome ou cor ou jeito a nenhuma coisa – era um branco liso e calmo. Mas esse branco liso e calmo me assustava e, quando tentava voltar atrás, começava a ver nas pessoas o que elas não sabiam de si mesmas, e isso era ainda mais terrível. O que elas não sabiam de si era tão assustador que me sentia como se tivesse violado uma sepultura fechada havia vários séculos. A maldição cairia sobre mim: ninguém me perdoaria jamais se soubesse que eu ousara. (ABREU, 2007a, p. 105) A loucura também assombra a personagem do conto “Divagações de uma marquesa”, no qual o narrador heterodiegético descreve as visões e os pensamentos de uma velha dama que delira em meio ao luxo, lamentando e construindo imagens que beiram o horror, porém a fascinam. O tédio de uma vida burguesa contribui para as cenas imaginadas pela marquesa, que vão desde o desejo de assistir a um flagra cotidiano pela janela até a imagem de um mundo destruído pela espuma dos rios, que encurrala e mata lentamente as pessoas. [...] procurava um resto de chá no fundo do bule ou se perdia em pequenas ações, como acender outro cigarro ou escovar cem vezes os cabelos ou lixar cuidadosamente as unhas. Depois, ou mesmo durante, mas nunca antes: a marquesa 78 pensava na espuma dos rios. [...] Roxa, verde, a espuma crescia sobre os rios, depois o vento soprava amontoando-a em grandes blocos que levava pelas ruas. A espuma chocava-se contra portas fechadas, depositava-se sobre vidraças, a madeira e o cimento, corroía-os lentamente. A espuma avançava enquanto as pessoas buscavam o fundo de suas próprias casas, até ficarem encurraladas contra a última parede. Então a espuma tocava macia suas peles, aos poucos roía em roxo e verde a carne, os músculos, os próprios ossos. E nada restava daquelas pessoas. Nem mesmo poeira que o vento soprasse. (ABREU, 2007a, p. 40 – 41) Sodré e Paiva (2002), na obra O império do grotesco, afirmam que a literatura brasileira é muito rica em casos de utilização do grotesco, porém não foi ainda devidamente explorada. Os autores consideram que na literatura nacional o viés do grotesco mais encontrado é a abordagem irônica das situações trágicas. Em “Divagações de uma marquesa”, a ironia é apresentada ao fim de uma história bizarra e trágica relembrada pelo personagem que relata uma situação extremamente estranha com leveza, como se narrasse algo corriqueiro e comum. No início o narrador conta uma memória da marquesa, uma determinada situação que alguém havia contado a ela, porém do desfecho da história a personagem não se lembra e acaba inventando, dando um toque irônico ao transpor a situação narrada para o momento em que estava vivendo, colocando em sua sala uma gaiola com os restos mortais de um sagui. Era uma vez dois saguis presos numa gaiola. Até que um dia um começou a roer a cauda do outro. Então o dono dos saguis retirou da gaiola o de cauda semidevorada e no dia seguinte o sagui antropófago tinha começado a devorar a própria cauda. Não sabia como terminava a historia, talvez acabasse aí mesmo com reticências. Mas a marquesa não conseguia segurar o pensamento, e em breve tinha dentro da sala uma gaiola com os ossos de um sagui devorado por si mesmo. Talvez restassem os olhos, arriscava, fosforescência, dentes saciados, um pequeno estômago repleto de si mesmo. (ABREU, 2007a, p. 43) Após contar a história dos saguis, o narrador afirma que “a marquesa fascinava-se de horror”, o que nos remete a Sodré e Paiva (2002), que afirmam que “um objeto pode causar repulsar ou estranhamento do gosto e não ser necessariamente feio” (SODRÉ, PAIVA, 2002, p.19). Ainda que a história seja absurda, a reflexão presente na última frase, “um pequeno estômago repleto de si mesmo” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p.19), pode ser relacionada à angústia do personagem desse conto, que ao redor está repleto de luxo, objetos, pessoas, porém em si é vazio e passa horas em delírio, pulando de uma história ou invenção para outra, 79 tentando evitar ter que encarar a si mesmo. “A marquesa suspirava, esmagada pelo difícil de pensar em si mesma”. (ABREU, 2007a, p.42) Mary Russo (2000) associa o grotesco estranho com a experiência particular de cada personagem, sendo a projeção de um estado interior, como vemos no conto “Divagações de uma marquesa”: A xícara bonita, com alguns pastores e florzinhas azuis – admirava sem emoção, indicador e polegar segurando firmes a asa, dedo mínimo suspenso no ar. “Se eu fosse uma personagem de romance antigo”, pensava, “agora jogaria a xícara, ou melhor, a taça ao chão.” O autor certamente saberia tirar algum efeito: [...] (ABREU, 2007a, p. 43) O grotesco descrito por Russo também pode ser identificado no conto “Até oito, a minha polpa macia”, com focalização interna fixa. O narrador autodiegético nos leva a uma espécie de excursão pelo cenário da narrativa, como se estivéssemos dentro da mente do personagem, olhando tudo ao redor com os olhos dele e ouvindo ininterruptamente seus pensamentos. “Devia começar a usar óculos, prender o cabelo, cores mais discretas, marrom, cinza, gelo. Brigitte Bardot tem quarenta anos, eu adoro vermelho. Mas. Abre portas, a sacada sobre o gramado” (ABREU, 2007a, p.30). Nesse conto podemos perceber a desrealização teorizada por Rosenfeld (1996), uma vez que não existe marcação temporal nessa narrativa “A primavera, o vento, esperei tanto por essa margarida, e veja só. Atrofiada. Aleijada. As pedras frias do chão da cozinha, rolar nua nesse chão [...]” (ABREU, 2007a, p.31). Além disso, o fluxo de consciência desconstrói a personagem, atribuindo a ela um turbilhão de sentimentos e pensamentos desconexos “A escada serve para subir e descer, a janela para abrir e fechar: o corpo serve só para doer, dolorir, vinte e nove anos, quase trinta, que horror, eu não resistirei, depois trinta e um, aí as cores discretas, aí os trabalhos caseiros, e eu que adoro vermelho” (ABREU, 2007a, p.33), colocando-a como uma espécie de extensão do mundo em que vive. O caos instala-se quando ao leitor não é dada mais a oportunidade de acompanhar linearmente os acontecimentos 80 narrados ou a sequência mental da personagem. Não existe sequência, as frases são dispostas conforme acontecem na mente do personagem, a narrativa se torna uma espécie de câmera que filma todos os detalhes de um ambiente, tudo o que acontece é focado na mesma filmagem, no mesmo instante. Um chá, um chá às vezes resolve, funcho, capim-cidró, macela. Deve ter lua cheia hoje, fico meio enlouquecida. Inspirar, expirar, contando até oito. Papai, eu estou louca pirada que nem Tiamelinha, acho tudo uma farsa, roubaram minha alegria, papai. Durmo durmo durmo batem na porta mas nunca é ninguém, aconteceu alguma coisa comigo, eu não era assim, esses calores, quem sabe alguns trabalhos caseiros? Cozinhar costurar bordar tricotar, essas coisas. Você não quer voltar a estudar? Era tão inteligente, parecia até que tinha uma certa queda para história. Joana Angélica, Maria Quitéria, Anita Garibaldi, essas machonas todas. (ABREU, 2007a, p. 31 – 32) No conto “Caçada” o narrador descreve a busca de um personagem pelo prazer em uma noitada na boate: “A pista novamente cheia, esbarrou sem querer na bichinha esfogueteada, colhendo glórias frenesi de aplausos” (ABREU, 2007a, p.71). O título do conto caracteriza a ação do protagonista que durante toda narrativa observa e age como um caçador, em busca de sexo ou companhia, em plena atividade. Viu primeiro a medalha, corrente dourada confundida entre os pêlos do peito, camisa laranja janela desvendando a selva onde se perderia, viu depois, antes de descer os olhos pela linha vertical dos pequenos botões brilhantes, ultrapassar o cinturão de couro para deter-se no volume realçado pela calça branca muito justa esticada contra coxas que imaginou espessas como o peito (denso matagal úmido) para onde novamente subia os olhos (rijos mamilos atrás do pano), o móvel pomode-adão, o azulado da barba e miúdos olhos vivos (verdes?) sob grossas sobrancelhas negras unidas sobre um brusco nariz, e então um brilho de dentes, riso/convite, por trás dos beiços vermelhos. (ABREU, 2007a, p. 70) A narrativa acontece em um espaço não muito bem definido, mas que podemos supor, por conta do contexto, que seja uma boate de um grande centro: “Ultrapassaram os táxis estacionados, a malícia contida dos motoristas e uma quase madrugada querendo brotar por trás da cartolina dos edifícios, as duas filas de coqueiros [...], e depois a rua verde-vermelho” (ABREU, 2007a, p.72). Não existe uma marcação explícita do tempo, porém os acontecimentos são narrados em ordem cronológica, ocorrendo primeiro a identificação do objeto da caçada: “Viu primeiro a medalha, corrente dourada confundida entre os pelos do 81 peito” (ABREU, 2007a, p.70). Em seguida vem a aproximação: “e de repente seu nariz quase dentro do espesso matagal (aspirar o cheiro, senti-lo enrijecer o meio das pernas oscilantes)” (ABREU, 2007a, p.70); depois o convite para sair: “a espessura cálida palpitante brasa sob o céu estrelado da boca, arfou agora já: vamos sair?” (ABREU, 2007a, p.72); e o desfecho: “e de repente as silhuetas destacadas da massa de folhagem e de repente o cerco e de repente o golpe, suspeita confirmada” (ABREU, 2007a, p.72). Podemos supor que toda ação não tenha durado mais que algumas horas. Nesse conto Abreu transcende com a estrutura tradicional do conto, com personagens, tempo e espaço delimitados, quando utiliza o recurso de fluxo de consciência do protagonista mesclado à fala do narrador, fazendo com que o leitor possa ter uma visão mais próxima da visão do protagonista aproximado à focalização do narrador e que tem sua fala mesclada com a dele, dando assim a impressão de identificação. O narrador pode ser identificado, segundo a teoria de Genette, como autodiegético e utiliza a focalização interna fixa, em que o ponto de vista considerado é apenas do narrador. Três passos, mediu, entupido de álcool, fumo, decibéis e corpos, tem fogo, pode me dizer as horas, qualquer coisa assim, mas o mulatinho cortou o impulso, saiote pregueado, camiseta do flamengo, a bola de futebol numa das mãos, a outra na cintura, deslocando cheiros, gim, suor, esmegma, lux, patchuli, inesperada barreira entre o alvo e a mira. (ABREU, 2007a, p. 70) O caráter grotesco dessa narrativa é insinuado no tratamento dado às descrições referentes ao corpo e na relação íntima e sexual entre os personagens. “[...]o cheiro acre das virilhas” (ABREU, 2007a, p.70), “o peito (denso matagal úmido)” (ABREU, 2007a, p.70). O processo de animalização não é tão explícito como em Holocausto, mas a narrativa demonstra no jogo de sedução estabelecido ao longo do conto um processo latente de sexualidade impregnado nas descrições dos corpos dos personagens no texto. A respeito do corpo grotesco, Bakthin pondera: Em oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está separado do resto do mundo, não está isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, 82 franqueia seus próprios limites. Coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre ao mundo exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo sai para o mundo, através de orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz. (BAKHTIN, 2010, p. 23) No conto em discussão podemos identificar tal consideração de Bakhtin em vários momentos, tanto na descrição do lugar feita pelo narrador quanto pelas sensações expressas pelo protagonista. O rebaixamento aqui se dá ao aproximar o desejo carnal dos sentidos animalescos como os cheiros, o gosto pela violência e a ambiguidade da caçada sugerida. Ajoelhar-se entre as pernas abertas, o ruído do fecho, narinas escancaradas para o cheiro acre das virilhas, mijo seco, talco, sebo, esperma dormido, salivas alheias, tremor dos dedos trazendo à tona finalmente o fruto, palma da mão feito bandeja expondo o banquete à sede que a língua ávida procura saciar como um cão inábil e dedos que devassam vorazes saliências reentrâncias bruscos músculos cabelos até os mamilos onde se detêm, carícia e ódio, e de repente as silhuetas destacadas da massa de folhagens e de repente o cerco e de repente o golpe, suspeita confirmada. (ABREU, 2007a, p. 72 – 73) Ao final o protagonista é brutalmente espancado, como se tivesse se tornado a caça e caído em uma armadilha. Na descrição da cena aparecem pequenos lampejos de pensamentos do protagonista que mesmo sentindo dor declara sua busca desesperada por algum tipo de, podemos supor pelo contexto, afeto. Mas antes de a pedra fechada na mão baixar com força contra seu queixo espatifando os dentes e o rosto afundar as folhas apodrecidas sobre a poça de lama da chuva da tarde, âncora dourada, teve tempo de ver, presságio de viagem, e antes de o sangue gotejar sobre a blusa branca, um pouco antes ainda de os estilhaços de imagens e vozes e faces cruzarem seu cérebro em todas as direções, cometa espatifado, chuva sangrenta de estrelas, teve tempo de pensar, ridiculamente, e sabia que era assim, que só queria, como uma dor ainda mais aguda, e tanto que chegou a gemer, pelo que estava pensando, não pelo punho fechado muitas vezes contra a barriga, só queria, desesperadamente, um pouco de. Ou: qualquer coisa assim. (ABREU, 2007a, p. 73) Os finais trágicos não ausentam da narrativa o tom poético característico de Caio Fernando Abreu, por exemplo, quando o personagem de “Holocausto” precisa queimar a fita azul que guardava com carinho: “A minha mão estremeceu quando a lancei ao fogo. Tive vontade de gritar e tentei segurar a mão mais próxima” (ABREU, 2007a, p.22). E nesse trecho podemos retomar a fala de Victor Hugo (2010), que chama de gênio moderno a capacidade de relacionar e harmonizar o sublime e o grotesco numa mesma narrativa, como no conto 83 “Holocausto” em que, em meio ao clima de desolação e desespero, o personagem retorna a sua condição humana e lamenta ter que jogar a fita ao fogo. Em Pedras de Calcutá as atrocidades, as estranhezas e as situações bizarras não afastam momentos poéticos ou de expressão sentimental, na verdade conduzem a esses momentos. Como em “Recuerdos de Ypacaraí” em que temos a ideia lúdica e infantil de fugir com o circo, a construção lírica da vida totalmente livre de percorrer as cidades, apresentando-se com a trupe circense em paralelo à verdadeira e pouco romântica realidade dos que trabalham naquele local: “Aquele solaço tava me doendo na cabeça e aquele cheiro de bosta quente e suor de cavalo, catinga de macaco, de leão e de gente me dava vontade de vomitar”. (ABREU, 2007a, p.87) Nos contos de Pedras de Calcutá podemos identificar a busca desesperada pela humanidade dentro de uma sociedade que oprime o sujeito, levando diferentes personagens em direção ao desconforto com o mundo, de certa forma, como contraste com o grotesco, que se torna, então, um meio para expressar sentimentos e desejos. Entendemos o grotesco como desdobramento de uma atitude irônica que, por vezes, tece uma crítica, ainda que velada, a um contexto histórico e social no qual conceitos como humanidade e individualismo são deixados de lado. 84 CONSIDERAÇÕES FINAIS Nos contos examinados, Abreu nos apresenta sujeitos que vivem ou enfrentam situações extremas, permeadas ou não do grotesco. Tais situações levam seus personagens a sentimentos de solidão, melancolia, desolamento e criam uma situação onde fica explícita a dificuldade de o sujeito construir relações interpessoais consistentes, relacionar-se consigo e com o meio. Apesar de ser influenciado pelo contexto histórico social do período de sua produção, Caio Fernando Abreu não aborda diretamente esse tema em seus textos; a construção de seus personagens e as situações a que são sujeitados não são meros reflexos do que acontecia no Brasil das décadas de 70 e 80. O autor concentra-se no indivíduo excluído e/ou marginalizado, como podemos notar nos contos “Holocausto”, “Uma história de borboletas” e “Garopaba Mon Amour”, e como recurso para a caracterização dos personagens Abreu utiliza a fragmentação da linguagem e do enredo, a análise introspectiva e desconstrução da ilusão realista, além do grotesco como ferramenta para descrever e criticar o regime político vigente na época e aqueles que circulavam nesse universo. Na descrição histórica do período em que produziu seus contos Caio F. não explora exclusivamente as atrocidades das torturas, nem faz dessas imagens quadros representativos do que queria denunciar ou expurgar. O grotesco em sua obra não é óbvio como quando 85 falamos em torturas do período de ditadura militar; é sutil e certeiro, traçando uma dura crítica que se não se distancia do que aconteceu e também não se fixa somente no ficcional. Alguns contos fazem referência direta à tortura, como “Rubrica”, “Aconteceu na praça XV”, “Garopaba mon amour” e “O poço”, outros, porém, relatam o período histórico refletido em personagens que sofrem calados, carregados de angústias, dilacerados e encarcerados dentro de suas próprias casas ou suas mentes. O grotesco também aparece na obra de Caio Fernando Abreu nas descrições do corpo humano impregnado de desejos sexuais, exalando cheiros e fluídos corporais. As descrições das paixões carnais feitas por Caio nos remetem às teorias bakhtinianas de bathos, o grotesco relacionado com os baixos sentimentos e sensações carnais. Em “Mergulho I”, a transformação do personagem em gota e depois em parte de um rio que escoa das casas vizinhas para um grande rio no meio da rua caracteriza uma situação absurda que nos remete ao grotesco romântico de Bakhtin e nos traz uma reflexão sobre o desejo do sujeito moderno integrar-se de alguma forma, ainda que para isso precise, literalmente, se esvaziar de si e, mesmo assim, ao final de tudo, descobrir-se solitário. O conto “Joãozinho & Mariazinha” é o retrato das relações, ou “não-relações”, modernas. Ao forjar uma situação de intimidade, visitando uma completa desconhecida, o personagem expõe a necessidade humana de contato ainda que seja por uma forma absurda. O ápice acontece quando ao leitor é revelado que a personagem que recebe a visita, além de não conhecer o visitante, ainda compactua com a encenação, fechando o conto com ironia, o que também nos remete ao que Bakhtin chamou de grotesco romântico. O mesmo acontece no conto “Paris não é uma festa”, em que um escritor visita sua editora após um período na França. O diálogo cortado, a falta de intimidade e a estranheza marcam essa narrativa. 86 Para finalizarmos este trabalho, faz-se pertinente retomar nosso objetivo principal, que era identificar na narrativa de Caio Fernando Abreu a utilização do grotesco como recurso para construção tanto da narrativa quanto dos personagens, caracterizando assim pontos de inovação formal dentro dos limites da narrativa contemporânea. Ao abordarmos os contos de Pedras de Calcutá procuramos delimitar, com o auxílio das teorias propostas neste estudo, a representação do grotesco como fonte de contestação e de crítica da realidade imediata, relatando personagens em situações extremas onde o desejo de retornar ao humano, ou ao que até então era considerado como tal, é explícito. 87 REFERÊNCIAS ABREU, Caio Fernando. Caio Fernando Abreu 3D: o essencial da década de 1970. Rio de Janeiro: Agir, 2005a. ______. Caio Fernando Abreu 3D: o essencial da década de 1980. Rio de Janeiro: Agir, 2005b. ______. Caio Fernando Abreu 3D: o essencial da década de 1990. Rio de Janeiro: Agir, 2005c. ______. Inventário do ir-remediável. Porto Alegre: Sulina, 1995a. ______. Limite branco. Rio de Janeiro: Agir, 2007b. ______. Morangos Mofados. Rio de Janeiro: Agir, 2005d. ______. Onde andará Dulce Veiga? Rio de Janeiro: Agir, 2007c. ______. Ovelhas negras. Porto Alegre, Sulina, 1995b. ______. O ovo apunhalado. Rio de Janeiro: Agir, 2008. ______. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. ______. Triângulo das águas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. ______. NUNES, Luís Artur; BREDA, Marcos (org.). Teatro completo. Rio de Janeiro: Agir, 2009. ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de; WEIS, Luiz. Carro-zero e Pau-de-arara: o cotidiano da oposição de classe médica ao regime militar. In: NOVAES, Fernando; SCHWARCZ, Lilia Mortitz (org.). Contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. ÁVILA, Affonso. O modernismo. São Paulo: Perspectiva, 2007. ARQUIDIOCESE de São Paulo. Brasil: Nunca Mais. Petrópolis: Vozes, 2011. 88 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 7ª ed. Trad. Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitex, 2010. BENJAMIN, Walter. O narrador. In: Magia e técnica, arte e política – Obras escolhidas. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. (V.1). BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3ª ed. São Paulo: Cultrix, 1989. CALLEGARI, Jeanne. Caio Fernando Abreu: inventário de um escritor irremediável. São Paulo: Seoman, 2008. CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In: ______. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2004. ______. A nova narrativa. In: ______. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Editora Ática, 1989. COELHO, Eulália Isabel. Jogo do imaginário em Caio F. Caxias do Sul, RS: Educs, 2009. COMPAGNON, Antoine. O demônio da Teoria: literatura e senso comum. Trad. Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Belo Horizonto: Ed. UFMG, 2010. CORTÁZAR, Julio. Alguns aspectos do conto. In: ______. Valise de Cronópio. Trad. Davi Arrigucci Junior e João Alexandre Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2008. DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. Versão 2.0. São Paulo: Objetiva, abr. 2007. DIP, Paula. Para sempre teu, Caio F. – cartas, memórias, conversas de Caio Fernando Abreu/ Paula Dip. Rio de Janeiro: Record, 2009. FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. FORSTER, Edward Morgan. Aspectos do Romance. Trad. Sérgio Alcides. São Paulo: Globo, 2004. GENETTE, Gerard. Discurso da narrativa. Trad. Fernando Cabral Martins. Lisboa: Vega, 1995. GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do conto. São Paulo: Série Princípios. Ática, 2006. HOLANDA, Heloísa Buarque. Impressões de viagem. CPC, Vanguarda e Desbunde: 1960/1970. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2004. HOLANDA, Heloísa Burque. In: ABREU, Caio Fernando. Morangos Mofados. Rio de Janeiro: Agir, 2005d. HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime: tradução do Prefácio de Cromwell. Tradução, prefácio e notas Célia Berretini. São Paulo: Perspectiva, 1988. KANT, Immanuel. Observações sobre o sentimento do belo e do sublime; Ensaio sobre as doenças mentais. Trad.Vinícius de Figueiredo. Campinas: Papirus, 1993. 89 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. Trad. José Marcos M. de Macedo. São Paulo: Editora 34, 2000. MORICONI, Ítalo. In: ABREU, Caio Fernando. Limite branco. Rio de Janeiro: Agir, 2007. MUECKE, D. C. Ironia e o Irônico. Trad. Geraldo Gerson de Souza. São Paulo: Perspectiva, 1995. POE, Edgar Allan. A filosofia da composição. Trad. Léa Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2011. REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de Teoria da Narrativa. São Paulo: Ática: 1988. REUTER, Yves. A análise da narrativa: O texto, a ficção e a narrativa. Trad. Mario Pontes. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002. ROSENFELD, Anatol. Reflexões sobre o romance moderno. In: ______. Texto/ contexto. São Paulo: Perspectiva, 1996. RUSSO, Mary. O grotesco feminino. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. SODRÉ, Muniz; PAIVA, Raquel. O império do grotesco. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. STALLONI, Yves. Os gêneros literários. Trad. Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Difel, 1997. TELES, Gilberto Mendonça. Retórica do Silêncio I: teoria e prática do texto literário. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro: apresentação dos principais poemas, manifestos, prefácios e conferências vanguardistas, de 1857 até hoje. Petrópolis: Vozes, 1986. 90 ANEXOS 91 Mergulho I O primeiro aviso foi um barulhinho, de manhã bem cedo, quando ele se curvava para cuspir água e pasta de dentes na pia. Pensou que fosse o jato de água da torneira aberta e não ligou muito: sempre esquecia portas, janelas e torneiras abertas pelas casas e banheiros por onde andava. Então fechou a torneira para ouvir, como todos os dias, o silêncio meio azulado das manhãs, com os periquitos cantando na varanda e os rumores diluídos dos automóveis, poucos ainda. Mas o barulhinho continuava. Fonte escorrendo: água clara de cântaros, bilhas, grutas — e ele achou bonito e lembrou (um pouco só, porque não havia tempo) remotos passeios, infâncias, encantos, namoradas. Quando se curvou para amarrar o cordão do sapato é que percebeu que o barulhinho vinha do chão e, mais atentamente curvado, exatamente de dentro do próprio pé esquerdo. Tornou a não ligar muito; achou até bonito poder sacudir de quando em vez o pé para ouvir o barulhinho trazendo marés, memórias. Quando foi amarrar o cordão do sapato do pé direito, 92 voltou a ouvir o mesmo barulhinho e sorriu para as obturações refletidas no espelho: dois pés, duas fontes, duas alegrias. Ao abotoar as calças, sentiu o umbigo saltar exatamente como uma concha empurrada por uma onda mais forte e, logo após, o mesmo barulhinho, agora mais nítido, mais alto. Sentou na privada e acendeu um cigarro, pensando na feijoada do dia anterior. Antes de dar a primeira tragada, passou a mão pelo pescoço, prevenindo a áspera barba a ser feita, e o pomo-de-adão deu um salto, umbigo, concha, como se engolisse ar em seco, e não engolia nada, apenas esperava, o cigarro parado no ar. Ergueu-se para olhar a própria cara no espelho, as calças caídas sobre os sapatos desamarrados, e abriu a boca libertando uma espécie de arroto. Foi então que a água começou a jorrar boca afora. Primeiro em gotas, depois em fluxos mais fortes, ondas, marés, até que um quase maremoto o arrastou para fora do banheiro. Espantado, tentou segurar-se no corrimão da escada, chegou a estender os dedos, mas não havia dedos, só água se derramando degraus abaixo, atravessando o corredor, o escritório, a pequena sala de samambaias desmaiadas. Antes de atingir o patamar de entrada ele ainda pensou que seria bom, agora, não ser mais regato, nem fonte, nem lago, mas rio farto, caminhando em direção à rua, talvez ao mar. Mas quando as ondas mais fortes rebentaram a porta de entrada para inundar o jardim, ele se contraiu, se distendeu e cessou, inteiro e vazio. Não passava de uma gota na imensa massa de água, que descia das outras casas inundando as ruas. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 17-18) 93 Holocausto Havia sol naquele tempo e apenas um dente doía. No começo, apenas um. Eu conseguia localizar a dor e orientava três de meus dedos, indicador, médio, polegar, as extremidades unidas, até aquele ponto latejante. Eu inspirava fundo. E quando expirava, alguns raios saíam das extremidades dos dedos e atravessavam a pele dos maxilares e a carne das gengivas para ir ao encontro do ponto exato. Depois de alguns minutos eu suspirava, os músculos se soltavam, as pernas e os braços se distendiam e minha cabeça afundava na grama, o rosto voltado para o sol. Agora ficou escuro e todos os dentes doem ao mesmo tempo. Como se um enorme animal ferido passeasse, sangrando e gemendo, dentro de minha boca. Levo as duas mãos ao rosto, continuamente. Inspiro, expiro. Mas nada mais acontece. Antes, antes ainda, foram os piolhos. Eu sentia alguns movimentos estranhos entre meus cabelos. Mas naquele tempo eram tantos pensamentos novos e incontroláveis dentro da minha 94 cabeça que eu não sabia mais distingui-los daqueles outros movimentos, externos, escuros. Até o dia em que alguém tocou nos meus cabelos eu julguei que apenas dentro havia aquelas súbitas corridas, aquele fervilhar. Ainda havia sol, então, e esse alguém puxou para fora, entre as pontas unidas de três dedos, aquela pequena coisa branca, mole, redonda, que ficou se contorcendo ao sol. Desde então, alertado, passei a separar a sua ebulição daquela outra, a de dentro. E por vezes eles desciam por meu pescoço, procurando os pêlos do peito, dos braços, do sexo. Quando não me doíam os dentes e quando havia sol, às vezes eu os comprimia devagar entre as unhas para depois jogá-los pela janela, sobre a rua, a grama. Alguns eram levados pelo vento. Os outros se reproduziam ferozmente, sem que eu nada pudesse fazer para de tê-los. Um pouco antes, não sei, ou mesmo durante ou depois, não importa — o certo é que um dia houve também as bolhas. Apareciam primeiro entre os dedos das mãos, pequenas, rosadas. Comichavam um pouco e, quando eu as apertava entre as unhas, libertavam um líquido grosso que escorria abundante entre os dedos, até pingar no chão. Daqueles vales no meio das falanges, elas escalaram os braços e atingiram o pescoço, onde se bifurcaram em dois caminhos: algumas subiram pelo rosto, outras desceram pelas pernas, alcançaram os joelhos e os pés, onde se detiveram, na impossibilidade de furar a terra. À medida que avançavam, tornavam-se maiores e comichavam ainda com mais intensidade. Minhas unhas crescidas dilaceravam a frágil pele rosada que escamava, transformando-se em feridas úmidas e lilases. A princípio o sol fazia com que secassem e cicatrizassem. Mas depois ele se foi. E agora nada mais as detém. É preciso falar também nos outros. E na casa. Eu estava tão absorvido pelo que acontecia em meu próprio corpo que nada em volta me parecia suficientemente real. A casa, os outros. Quando percebi que eles existiam — e eram muitos, doze, treze comigo —, já meu corpo 95 estava completamente tomado. E temi que me expulsassem. Não tínhamos luz elétrica, o sol tinha-se ido havia algum tempo, os dias eram curtos e escuros, dormíamos muito e, quando acendíamos aquelas longas velas que costumávamos roubar das igrejas, a chama não era suficiente para que pudéssemos ver uns aos outros. E também havia muito tempo não nos olhávamos nos olhos. Somente há uma semana — como fazia muito frio e precisássemos de lenha para a lareira — fomos obrigados a queimar os móveis do andar de cima. As chamas enormes duraram algumas horas. Creio que movido pela esperança de que a luz e o calor pudessem amenizar a dor e secar as feridas, aproximei-me lentamente do fogo. Estendi as mãos e, quando olhei em volta, havia mais doze pares de mãos estendidas ao lado das minhas. Os doze pares de mãos estavam cheios de feridas úmidas e violáceas. Todos viram ao mesmo tempo, mas ninguém gritou. Eu gostaria de ter conseguido olhá-los no fundo dos olhos, de ter visto neles qualquer coisa como compaixão, paciência, tolerância, ou mesmo amizade, quem sabe amor. Não tenho certeza de ter conseguido. Na verdade não sei se não estarei cego. Há feridas em torno de meus olhos, as sobrancelhas e os cílios fervilham de piolhos. Os dentes fizeram meu rosto inchar tanto que os olhos se estreitaram e recuaram até se tornarem quase invisíveis. Suponho que os olhos de todos eles também estejam assim. Suponho também que seus pensamentos tenham sido iguais aos meus, porque quando a última madeira estalou no fogo e se consumiu aos poucos, fazendo voltar o frio e a escuridão, aproximamo-nos lentamente uns dos outros e dormimos todos assim, aconchegados, confundidos. Pela noite julguei ter escutado alguns gemidos. E fiquei pensando se era mesmo verdade que ainda sofríamos. Na noite seguinte queimamos todos os móveis do andar de baixo. Nas noites posteriores queimamos os móveis deste único andar que resta. Como o frio não terminou, queimamos depois as paredes, as escadas, os tapetes, os objetos do banheiro, da cozinha, os quadros, as 96 portas e as janelas. Chegou um momento em que precisamos queimar também os livros e as nossas roupas. Consegui localizar um movimento interno em mim no momento em que queimei aquela fita azul. Eu a guardava fazia muito tempo. Foi uma menina de cabelos vermelhos que a jogou para mim, um dia, no parque, como quem joga um osso a um cão faminto. A minha mão estremeceu quando a lancei ao fogo. Tive vontade de gritar e tentei segurar a mão mais próxima. Mas ela recuou como se tivesse nojo, então segurei minha própria mão e fiquei sentindo entre os dedos a umidade das feridas. Hoje é o dia em que não temos mais nada para queimar. Havia ainda algumas cartas antigas, e são elas que estão queimando agora. Estamos olhando as chamas e pensando que cada uma pode ser a última. Há bem pouco um pensamento cruzou minha mente, talvez a mente de todos: creio que quando esta última chama apagar um de nós terá de jogar-se ao fogo. Quando pensei nisso, minha primeira reação foi o medo. Depois achei que seria bom. Os piolhos morreriam queimados, as bolhas rebentariam com o calor, o fogo cicatrizaria todas as feridas. Os dentes não doeriam mais. Não nos falaremos, não nos olharemos dentro dos olhos. Apenas um de nós treze fará o primeiro movimento, se jogará ao fogo, aquecerá os outros por alguns momentos, depois se tornará cinza, e depois mais um, e outro mais. Como um ritual. Uma ciranda, daquelas em que uma criança entra dentro dessa roda, diz um verso bem bonito, diz adeus e vai embora. Apenas já não somos crianças e desaprendemos a cantar. As cartas continuam queimando. Eu tentei pensar em Deus. Mas Deus morreu faz muito tempo. Talvez se tenha ido junto com o sol, com o calor. Pensei que talvez o sol, o calor e Deus pudessem voltar de repente, no momento exato em que a última chama se desfizer e alguém esboçar o primeiro gesto. Mas eles não voltarão. Seria bonito, e as coisas bonitas já não acontecem mais. 97 Apertei minhas fontes com aqueles três dedos unidos. Então tentei pensar que não estava mais aqui. E disse para mim mesmo: estive lá, faz algum tempo. Como se já tivesse passado. Mas não passou. Ainda estou aqui. Talvez daqui a pouco eu chore, ou grite, ou saia correndo no escuro. Nossos corpos estão muito próximos. Trocamos nossos piolhos, nossas bolhas. Se nos beijássemos trocaríamos também os grandes animais sangrentos das nossas bocas. Talvez eu não chore nem saia correndo. Talvez apenas afaste esses braços e pernas que enredam meus movimentos e faça o primeiro gesto em direção ao fogo. Daqui a pouco. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 19-23) Joãozinho & Mariazinha Quando teve consciência do que fazia, seus dedos já haviam apertado o botão do porteiro eletrônico. Não conhecia aquele prédio nem ninguém que morasse ali. Também não conhecia a rua e se acontecesse algo, como um policial perguntar o-que-fazia-ali-àquela-hora, não saberia responder. Sabia que era noite, que era domingo, e não estava sequer um pouco bêbado. Sabia também que não sentia nada especial, nem mesmo uma vaga vontade de aventura. Mas soube disso tudo muito tarde, pois seus dedos (uns dedos um tanto grossos e meio avermelhados que, vistos agora, pareciam estranhamente independentes) já haviam apertado o botão, e sua voz (uma voz também estranhamente independente, também grossa e como que avermelhada pelo frio) perguntava: — A Maria está? 98 — É ela mesma — ouviu a voz feminina e sorridente saindo distorcida pelos orifícios do aparelho. Foi só no elevador, apertando o botão do sétimo andar, que lhe ocorreu que não conhecia nenhuma Maria (conhecia muitas Marias, mas nenhuma em especial), que poderia não ter entrado, não ter aberto a porta do elevador, não ter apertado o botão. Mas novamente era muito tarde. O elevador subia, a fórmica amarela doendo um pouco nos olhos. Quando abriu a porta, uma réstia de luz no corredor orientou-o até o apartamento. E, ainda então, poderia ter voltado. Da mesma forma que os dedos e a voz, agora eram suas pernas, independentes, carregando-o para a porta e para a mulher que o cumprimentava sorrindo: — Boa noite — ele disse. E antes de poder conter-se: — Eu sou amigo do Paulo. — Paulo? — (Mas ele também não conhecia nenhum Paulo, ou conhecia vários, como todo mundo, nenhum em especial.) — Claro, o Paulo. E como vai ele? A mulher se afastou para que entrasse. Havia um abajur aceso a um canto, um sofá de plástico avermelhado imitando couro, duas poltronas iguais, uma mesinha com cinzeiros e nenhum quadro nas paredes. — Vai bem, vai muito bem. — A voz continuava dizendo coisas que ele não pretendia dizer. — Passou no exame, está muito contente. — Viu as cortinas um pouco encardidas e, além delas, o bloco de edifícios tapando a visão. Acrescentou: — Está até pensando em trocar o carro por um mais novo, deste ano. — Que ótimo — a mulher sorriu novamente. — Não quer sentar? Ele sentou numa das poltronas. O plástico frio. Agora controlava os gestos, cruzando as pernas devagar e olhando a mulher pela primeira vez. Devia ter um pouco mais de trinta anos. Talvez seja uma espécie de puta de classe, pensou, acostumada a receber visitas a esta hora. Tirou com cuidado o maço de cigarros do bolso do casaco. 99 — Fuma? Ela apanhou um cigarro. Ele remexeu nos bolsos à procura de fósforos. Não encontrou. Ela apanhou sorrindo (sorria muito) um enorme isqueiro de acrílico roxo transparente de cima da mesinha e acendeu os dois cigarros, primeiro o dele. — Acho que é muito tarde — ele disse. — Você tem horas? — Não. Ela tornou a sorrir, olhando os próprios pulsos. — Eu também não. Faz uns cinco anos que deixei de usar. Achava neurotizante demais, nunca conseguia ficar num lugar muito tempo, sempre querendo saber se era muito tarde. Ele fez um movimento para a frente com o tronco, estendeu o braço para bater a cinza do cigarro. Ela se adiantou e empurrou o cinzeiro. Depois sentou-se à frente dele. — Agora peguei uma certa prática — continuou. — Esteja onde estiver, seja que hora for, sou sempre capaz de adivinhar. Quer ver? Ele fez que sim com a cabeça, querendo achar divertido. Grave, ela fechou os olhos, fingindo concentração. — Meia-noite e vinte. — Pode ser — ele disse. — Não tem como confirmar? — Só ligando o rádio. Ele pensou que ela fosse levantar para apanhar o rádio (devia haver um, provavelmente de pilhas). Mas ela não se moveu. — Eu tinha vontade de ter um daqueles rádios com relógio junto, você conhece? Ele fez que não com a cabeça. 100 — É assim: você coloca o despertador para uma determinada hora e escolhe uma rádio. Aí, na hora que você escolheu, em vez de o despertador fazer trrrrrriiiiiimmmm!, o rádio liga automaticamente e começa a tocar música. — Deve ser bom. — É maravilhoso. Mas pode coincidir justamente com uma propaganda, aí não é tão bom assim. Mas acho que tem umas rádios que só tocam música, não é? — Não sei. Nunca ouço rádio. — Eu também não. Queria um desses — repetiu. — Mas é tão caro. Acho que é coisa importada. Japonesa, americana. Aqui não tem disso. — Suspirou. — Bebe alguma coisa? — O quê? — Perguntei se você bebe alguma coisa. — Pensei que você ainda estivesse falando do rádio. — Não estou falando mais disso — ela tornou a sorrir, distraída. — Agora estou falando de bebidas. Tenho conhaque, uísque e cachaça. Devia ter vinho, com esse frio. Você não acha que eu devia ter vinho? — Não sei. Talvez. — Pois é, mas não tenho. — De repente a voz soou meio seca. — O que você prefere? — Conhaque — ele disse. E ficou olhando enquanto ela se levantava para ir à cozinha. Tinha movimentos mansos, o cabelo escuro um pouco desalinhado, usava um vestido comprido, de uma fazenda que ele imaginou quente e macia. Olhou em volta, rápido, como se não quisesse ser apanhado de surpresa. Não havia quase nada para olhar. O sofá, as poltronas, a mesinha (tampo branco de fórmica, pernas de madeira), as cortinas, a porta para a cozinha, a 101 porta para o corredor e a porta para dentro. Quando voltou a cabeça, ela estava novamente à sua frente, com os dois copos de conhaque. Ele bebeu. — Está ótimo — disse. — Esquenta um pouco, não é? — Esquenta. — Você está com frio? — Ele ia dizer que não, que já não estava, mas ela não prestou atenção. — Estava olhando pela janela antes de você chegar e imaginando o frio que deve estar lá fora. As ruas estão vazias, não estão? — Estão. — E deve haver uma pequena camada de gelo em cima dos automóveis estacionados, não é? — Acho que sim, não prestei muita atenção. — E quando a gente fala, deve sair uma fumacinha pela boca, assim, veja. — Ela tragou o cigarro, depois o apagou e soprou a fumaça devagar, para cima. — Só que lá fora é ar condensado, não fumaça. — Riu. — Aprendi no colégio. — É assim mesmo — ele concordou. E apagou o cigarro. Ela parou de falar. Ou louca, ele pensou. Ou puta ou louca. Mas ela era discreta e mansa, os cabelos caindo em mechas desalinhadas sobre a testa, o rosto um pouco gasto, as sobrancelhas depiladas e arrumadas em arco. As unhas sem pintura, roídas — observou, enquanto ela levava novamente o copo à boca, depois tornava a sorrir, os dentes irregulares, mas claros e parecendo naturais. Moveu-se incômodo na poltrona. Se ela não dissesse nada no próximo momento, não saberia como agir. Ela pareceu adivinhar. Pousou o copo sobre a mesa e perguntou: — Como é mesmo o seu nome? 102 — João — mentiu, a voz brotando antes de qualquer pensamento. — É um nome simpático. Meio antigo, você não acha? Ninguém mais se chama João, hoje em dia. Os meninos costumam se chamar Marcelo, Alexandre, Fabiano, essas coisas. As meninas são Simone, Jacqueline, Vanessa. Leio sempre aquelas participações de ascimento no jornal, é o que mais gosto de ler. Ele não disse nada. — Há cada vez menos Marias — ela continuou. — E cada vez menos Joões e Paulos. Exceto nós, claro. Quer mais um conhaque? Foi então que ele começou a sentir como um perigo rondando. Ela avançara o busto em direção a ele. De repente teve certeza: ela também estava mentindo. Pensou em perguntar, mas a certeza foi tanta que não era preciso. Além disso, a desconfiança de que uma pergunta assim fizesse desabar — o quê? Levantou-se. — Acho que vou andando. Ela não disse nada. — É muito tarde. Ela continuou sem dizer nada. — Tenho que trabalhar amanhã cedo. Ela ajeitou uma das mechas do cabelo. Ele encaminhou-se para a porta. Estendeu a mão para abrir. Mas ela foi mais rápida. Antes que ele pudesse completar o gesto ela estava do seu lado, e muito próxima. Tão próxima que sentiu contra o pescoço um bafo morno de cigarro e conhaque. As costas de sua mão esquerda roçaram a fazenda do vestido comprido. Quente, macia. Bastava menos que um gesto. Mas ela já abria a porta: — Dizem que se o visitante abre ele mesmo a porta, não volta nunca mais. Ele saiu. O corredor de mosaicos gelados. 103 — Volte quando quiser — ela sorriu. Ele deu alguns passos em direção ao elevador. Ela continuava na porta. Antes de entrar no elevador ainda se voltou para encará-la mais uma vez. E não conseguiu conter-se. — Não conheço nenhum Paulo — disse. — Eu também não — ela sorriu. Ela sorria sempre. Ele apertou o botão do Térreo. Conseguiu segurar a porta um momento antes que se fechasse, para gritar: — Eu não me chamo João. — Eu também não me chamo Maria — julgou ouvir. Mas não tinha certeza. Difícil separar a voz sorridente do barulho de ferros do elevador. Rangendo, puxando para baixo. Na porta do edifício, tornou a apertar o botão do porteiro eletrônico: — Escuta — perguntou —, você não tem um rádio-despertador? — Claro que sim. Na minha cabeceira. O riso chegou distorcido através dos pequenos orifícios do aparelho. — E tenho também uma garrafa de vinho. Mas agora é muito tarde. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 24-29) 104 Até oito, a minha polpa macia Sobe, desce escadas; fecha, abre janelas; as escadas acabam na porta do quarto, as janelas se abrem sobre a parede cinza do edifício em frente. Qualquer dia entra janela adentro, ninguém pode fazer coisa alguma. Jogada na cama, dedilha o tédio abaixo do umbigo: inspirar contando até oito, segurar a respiração contando até oito, expirar contando até oito, segurar a respiração contando até oito. Mais uma vez, outra mais. Sete vezes. Con-cen-tra-ção. Hare Krishna. Krishna Hare. (Lulu casou com Jaime, lua-de-mel em Foz do Iguaçu. Betinha ganha três milhões por mês, secretária executiva. Norminha se forma psicóloga este ano.) Seis-seteoito. Honeymoon. Até a moça gorda da farmácia, empregadosa, você pode discar pra mim? Tenho horror de telefone. Alô? É da Rádio ltaí? Aqui é a Dorvalina do Menino Deus, queria oferecer pro Jorge do 9º. batalhão "Daria tudo pra você estar aqui", com Wanderley Cardoso. Tudo. Tudinho. Ah. Até o espelho, meu Deus, o cabelo já não tem o mesmo brilho, e essas 105 marquinhas nos cantos dos olhos quando sorri? fora o que não aparece, os seios, meu Deus, os seios despencando, gordurinhas nas dobras da cintura, tenho vinte e nove anos, e mais, e mais: as outras marcas, as de dentro. Devia começar a usar óculos, prender o cabelo, cores mais discretas, marrom, cinza, gelo. Brigitte Bardot tem quarenta anos, eu adoro vermelho. Mas. Abre portas, a sacada sobre o gramado, pelo menos essa grama verde batida de sol, na casa ao lado alguém ouve música italiana: sapore di sale sapore di mare roberta ascoltami mio cuore, tanto tempo, meu Deus como a gente se trai nessas memórias. Mas a margarida. Desce para o jardim, o vento Norte, a casa quieta, sábado de tarde, abriu! é a primeira desta primavera, pólen solto no ar. Observa bem de perto. A margarida não é igual às outras margaridas. A margarida tem uma pétala encravada no centro, por que você não abriu para fora como as outras? ficar aí nesse centro amarelo: a margarida atrofiada, a margarida aleijada. O vento Norte joga os cabelos na cara, os homens da construção ao lado, assim pode observá-los melhor entre os fios, melhor, ninguém suspeita. Novembro novembro. O calção branco, as coxas fortes, os pêlos da barriga afundando no volume dentro do calção branco: Densidades Inimagináveis. O pensamento espástico. Sabe o que é espástico? É o que tem uma deficiência nervosa qualquer, eu também não sei direito: o espástico joga pernas & braços em todas as direções, sem o menor controle. Ah. Menina, o que foi que aconteceu com você? O que foi que fizeram com você? Eu não sei, eu não entendo. Roubaram a minha alegria, Tiamelinha quando foi pra clínica só dizia isso: roubaram a minha alegria, é tudo uma farsa, aquele olho desmaiado, é tudo uma farsa, roubaram a minha alegria. A primavera, o vento, esperei tanto por essa margarida, e veja só. Atrofiada. Aleijada. As pedras frias do chão da cozinha, rolar nua neste chão, qualquer dia faço uma loucura, faz nada, você está nessa marcação faz mais de dez anos. Mais de dez anos. A gente se entrega nas menores coisas. O cabelo enorme de Luzinha, você tá marcando, garota. (Jaime Jaime Jaime, como é que você foi casar com a 106 Lulu, com aqueles dentões? Vai ser horrível, não vai dar certo.) Um chá, um chá às vezes resolve, funcho, capim-cidró, macela. Deve ter lua cheia hoje, fico meio enlouquecida. Inspirar, expirar, contando até oito. Papai, eu estou louca pirada que nem Tiamelinha, acho tudo uma farsa, roubaram a minha alegria, papai. Durmo durmo durmo, batem na porta mas nunca é ninguém, aconteceu alguma coisa comigo, eu não era assim, esses calores, quem sabe alguns trabalhos caseiros? cozinhar costurar bordar tricotar, essas coisas. Você não quer voltar a estudar? era tão inteligente, parecia até que tinha uma certa queda para história. Joana Angélica, Maria Quitéria, Anita Garibaldi, essas machonas todas. Papai, meu pai, quero lamber o suor do meio das coxas daquele moço de calção branco da construção aí da frente. Desculpe, é o meu pensamento espástico, a lua cheia, não sou dessas, papai. Agora já não dá mais, Luzinha, troppo tarde, se continuo assim vou parar numa clínica ou tento o suicídio. Tenta nada, você não tem coragem, e tentar pra quê? pra chamar a atenção dos outros? pra dizer como-sou-infeliz-ninguém-me-entende? Bobeira, garota, você quer, arrumo umas pancas aí numas bocas e você sai dando. Tem tudo que quer e fica aí se queixando, parece uma tia velha solteirona, queria ver você dar duro, trabalhar oito horas por dia, sustentar mãeentrevada-&-pai-alcoólatra, trabalhar, quem sabe? Você não sabe datilografia estenografia inglês correspondência? Secretária executiva, nas férias você vai pro Rio, Montevideu, Buenos Aires, com o tempo pode ir até a Paris fazer compras. Socorro. Um tiro no ouvido. Pior, pior ainda: envelhecer devagarinho, secar feito passa sem que ninguém tenha cravado os dentes na minha polpa macia. Poesia, quem sabe escrever sonetos soluciona? À tardinha a sombra dos mamoneiros se reflete na parede cinza do edifício em frente. Mas isso não dá um poema. À tardinha. Inspirar, expirar. Hare Rama. Rama Krishna. Rubras cascatas no céu, Luzinha é quem tem razão, sair dando por aí, mas Tiamelinha foi pra clínica de puro desgosto, Luzinha toma droga, pega qualquer macho. Bem que ela faz. Cala a boca, menina, quer matar 107 seu pai do coração? A escada serve para subir e descer, a janela para abrir e fechar: o corpo serve só para doer, dolorir, vinte e nove anos, quase trinta, que horror, eu não resistirei, depois trinta e um, aí as cores discretas, aí os trabalhos caseiros, e eu que adoro vermelho. (Jaime Jaime Jaime, você não devia ter feito isso comigo), tomar banho e ficar na sacada sem olhar os pêlos molhados de suor do peito do moço da construção em frente, esperando o quê? esperando quem? Aqui-e-agora, Luzinha me empresta cada livro, aqui-e-agora, esses pássaros idiotas sobrevoando essa ilha de loucos, aqui-e-agora, não consigo mais ler essa porcaria, espástica, es-pás-ti-ca, proparoxítona é que tem acento na antepenúltima? o póster de Burt Reynolds, que vontade, Densidades Inimagináveis, nem lembro mais, venha comigo, aqui-eagora, cinco-seis-sete-oito: por favor, por favor POR FAVOR : crave seus dentes na minha polpa maciaaaaaaaaaaaah. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 30-33) Rubrica Fazia horas que ela rondava por ali. Horas não digo, mas uns bons quinze minutos, porque eu já tinha fumado um cigarro inteiro e lido todo um jornal. Todo não, só as manchetes. Mas já tinha folheado um jornal inteiro. Acho que fiquei de saco meio cheio de continuar fingindo que não estava vendo ela, e dei uma olhada. Ela foi se chegando. Eu tornei a baixar os olhos para o jornal. América-Latina-dominada-pelo-militarismo. Eu tinha um ar muito ocupado. Mas ela ficou ali bem pertinho e daí eu olhei bem pra ela, como quem diz tá certo, admito que você tá mesmo aqui — e daí? Ela remanchou um pouco, fez umas bocas mascando mais o chiclete, puxou uns fios do cabelo louro, e eu olhando duro pra ela. Agora você tem que dizer alguma coisa, eu pensei. E senti que ela entendeu perfeitamente, porque depois de algum tempo perguntou com muito cuidado: — Sabia que o meu pai era artista? 108 Eu continuei olhando pra ela, sem dizer nada. Ela completou: — Ele nasceu na Alemanha... Eu acendi outro cigarro — o negrinho do carro de pipocas ficou todo assanhado e levantou o polegar direito pra mim. Eu também levantei o polegar direito pra ele, depois fiquei meio puto porque quando ele me pedia as vinte assim eu não conseguia fumar direito. Fumar atentamente, quero dizer. E o cimento do degrau tava me esfriando a bunda. — Como é o teu nome? — perguntei, e fiquei ainda mais puto porque agora ela não ia mais largar do meu pé. Mas já tinha perguntado. Era muito tarde. Ela disse: — Adriana. Eu traguei bem forte e joguei a fumaça assim meio na cara dela, de pura sacanagem. Ela nem piscou: — Adriana com a. Na minha aula tem uma guria que é Adriane com e. Eu não pude me conter: — Então o teu nome vem primeiro na chamada. Ela arregalou os olhos: — Como é que tu sabe? Ácido-arsênico-caiu-no-mar-próximo-ao-Japão, eu li pela décima vez no jornal aberto. O negrinho tornou a levantar o dedo. Me dava um ódio. Cheguei a meio que me engasgar com a fumaça. Ela perguntou: — Hein? Eu rosnei: — Hein o quê? Ela recuou: — Nada, ué. 109 Foi então que resolvi ser bem objetivo: — Adriana, é o seguinte... Ela esperou, meio suspensa. Mascou mais o chiclete. No canto da boca apareceu uma coisa rosada que eu não sabia se era língua ou chiclete gosmento de tanto mascar. — Você quer parar de mascar tanto esse chiclete? Ela parou, mas ficou com a boca bem aberta. E não era muito agradável ver aquela massa rosada e viscosa no meio da saliva. Eu suspirei. Ainda-falta-redemocratizar-o-país, eu li. Achei melhor continuar sendo objetivo: — Escuta, tu não quer ir ali naquela carrocinha de cachorro-quente e me trazer uma CocaCola? Ela demorou um pouco, me olhando bem antes de perguntar, na maior inocência: — O quê? Eu falei: — Tá legal. Esquece. Torturado-até-a-morte-o-professor-de-sociologia, foi aí que eu me dei conta de que ela já tinha sentado no degrau bem embaixo do meu. Fiquei com vontade de me putear por ter permitido que a situação chegasse àquele ponto. Ela estava cheia de intimidades. Intimidade que eu tinha dado a ela. Eu, com estes olhos que a terra há de comer. Ia jogar o cigarro no chão e apagar com o calcanhar do tênis, mas me lembrei do negrinho na hora exata. Só que ele já tava do meu lado. Olha aqui, eu pensei dizer, me enche demais o saco que tu fique tirando a sustância do meu cigarro desse jeito. Mas não disse nada. Imposto-sobrecombustível-vai-atingir-outra-vez-o-consumidor, o vento virava as páginas do jornal. O vizinho de cima passou e eu tive que me arredar um pouco. Enquanto eu me dava conta de 110 que a bunda já tava meio dormente, ele me olhava como se eu fosse um tarado total por estar ali de prosa com uma guriazinha. Ela disse: — Eu também já fui artista. Esperou um pouco. Confissão-não-foi-suficiente-para-esclarecer-homicídio, pisquei. Ela continuou: — Sabe aquelas bicicletas de uma perna só? — Perna não, roda. Quem tem perna é cavalo. Mordeu a unha do indicador: — Pois é. Roda. Sabe? — Sei — eu disse, mais para colaborar com ela. Ela se entusiasmou tanto que chegou a levantar um pouco no degrau sujo. Aí eu aproveitei e insisti: — Tem mesmo certeza de que você não quer buscar uma coca-cola? Ela fez que não ouviu. — Eu andava nas costas do meu irmão. — Que barato — eu disse. Ela ficou entusiasmadíssima com o meu comentário: — Eu fazia assim com as mãos, ó. Fez uns bailados com as mãos no ar, depois ficou olhando pra mim e esperando o que eu ia dizer. Apunhalou-sete-vezes-a-mulher-ao-surpreendê-la-nua-com-a-vizinha. — Era da minha tia. — O quê? — eu resolvi perguntar, senão ela não ia acabar nunca com aquela história. Ela resmungou: — O circo, ora. A minha mãe falou que eu não devia ficar de valde enquanto ela trabalhava. 111 Eu ia perguntar o que a mãe dela fazia, tinha que ter um jeito de apressar aquilo. Ela parece que percebeu, porque foi dizendo bem em cima do meu pensamento: — Ela se amarrava no trapézio pelo cabelo e fazia também assim, ó, com as mãos. Foi ela quem me ensinou a fazer igual. Tem um cabelo triforte. Eu ia acender outro cigarro, mas daí me lembrei do negrinho. Tinha umas cinco pessoas na carrocinha e ele tava triocupado. Se eu acendesse agora e ficasse fumando meio mocoseado ele não ia sacar nada. Só se visse a fumaça, mas já tava quase escuro. Demorei muito pensando nisso, e quando fui acender ele já tava desocupado de novo. Eu recém tinha tirado o maço do bolso e ele já tinha levantado o polegar direito. Epidemia-de-raiva-emeningite-no-interior. Tornei a guardar o maço. Tava cercado de demônios. Já tinha acendido a luz no poste da esquina e eu continuava seco por uma coca-cola. — Escuta aqui, Adriane — eu disse, carregando no e. Ela corrigiu, muito séria: — AdrianA. Com a. — Tá bem — eu falei. — Olha, se... Mas ela parecia possuída. Ou possessa, não sei a diferença. Baixou a cabeça: — Daí "eles" queimaram tudo e levaram meu pai. — "Eles" quem, ora? E levaram pra onde? Ela furou a terra com a ponta do sapato: — Não sei. Ninguém sabe. — Mas o que ele fazia? — eu insisti. — Não sei. Acho que nada. Só lia uns livros lá. — Bem-feito — eu disse. 112 Ela fez uma enorme bola de chiclete. Mas não parecia prestar atenção, nem quando a bola explodiu e ficou toda grudada em volta da boca e na ponta do nariz. — E os bichos? — eu perguntei. — Não tinha nem bicho nesse circo fajuto? Me olhou com desprezo: — Não era fajuto. Eu ri: — Mas e os bichos? — Claro que tinha, né. Era um baita circo. Pensei que ela ia falar mais, mas parou de repente. Esfregou o chão com o bico do sapato. Um sapato branco, velho, com uma presilha rebentada em cima. Quadrilha-rouba-questões-evende-ao-Supletivo, eu li acho que pela última vez, porque já tava quase muito escuro. Ela disse: — O elefante a gente deu pro jardim zoológico. — Deu ou vendeu? — eu perguntei bem em cima. Ela não respondeu. — Escuta — eu disse. — A tia ficou com o ouriço. — O quê? Ela esclareceu: — Era um ouriço ensinado, o nome dele era Paulinho. Eu fiquei com os macacos, o Chico e a Chica. Mas a mãe deu eles porque eram muito bagaceiros e ela achava que podiam dar mau exempro. — Exemplo — eu ia corrigindo. Mas foi aí que a mãe dela saiu de dentro da carrocinha de cachorro-quente. Acho que era a mãe dela, porque tinha cabelos muito fortes. Pelo menos de longe e meio no escuro parecia. Eu tava sentado no degrau e a carrocinha tava do outro lado 113 da rua. E já tinha escurecido. A mãe dela botou uma mão na cintura, levantou a outra no ar e gritou Adriana, vem tomar banho. Ou vem jantar, Adriana. Eu não conseguia ouvir direito. Ela levantou. Eu olhei de novo pro jornal, mas já não conseguia ler mais nada. Tava escuro pra caralho. Ela disse: — Então tiau. Eu não respondi. Ela saiu correndo na direção da carrocinha. Eu dei um tapa num mosquito xaropento, essa hora eles começam a chegar, mortos de fome. Ou sede, sei lá. Olhei de novo pro negrinho. Ele tava meio encolhido de frio, mas triantenado nas minhas vinte. O degrau tinha gelado completamente a minha bunda. Acho que vou subir, me pelar todo, olhar o pôster da Sandra Bréa e bater uma boa punheta, pensei. Mas não consegui ficar de pau duro. Resolvi acender outro cigarro de qualquer jeito. Levei a mão no bolso pra apanhar o maço. Mas o negrinho não levantou o polegar direito. Acho que aquele papo tinha me brochado completamente. Merda, eu disse. Ou só pensei em dizer. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 34-39) Divagações de uma marquesa A marquesa tomou seu chá às cinco horas. Depois, como de hábito, colocou a xícara sobre a mesa e ficou olhando pela janela. Pela janela a marquesa não via muita coisa: o cimento do viaduto invadindo o bloco de edifícios no lado oposto da rua cobria quase toda a visão. Restavam pequenas frestas entre as paredes de cimento, cinco ou dez centímetros de rio, mas tão longe que era impossível sentir seu cheiro, o cheiro podre do rio. Por cima a marquesa via o céu, um céu quase sempre rosado de sujeira, algumas estrelas à noite, poucas, vesgas; por baixo a rua, os carros que passavam, mas era desinteressante ver carros passando e pessoas tão pequenas que a marquesa não podia desvendar seus rostos, atribuir-lhes passados, desgraças e futuros, como antigamente. A marquesa gostava de pessoas? Achava que sim, 114 quando estava sozinha achava ardentemente que sim, mesmo aquelas do bloco de edifícios na calçada oposta, que espiavam a sua vida por entre as frestas das persianas, como se ela andasse sempre nua. A marquesa também espiava a vida das pessoas do outro lado, mas espiava sem curiosidade de ver, um que outro rapaz saindo do banho, cabeça molhada, um homem beijando uma mulher, nunca ninguém se masturbando ou fazendo amor ou injetando algo na veia ou tentando o suicídio com navalha. Então a marquesa olhava desinteressada, procurava um resto de chá no fundo do bule ou se perdia em pequenas ações, como acender outro cigarro ou escovar cem vezes os cabelos ou lixar cuidadosamente as unhas. Depois, ou mesmo durante, mas nunca antes: a marquesa pensava na espuma dos rios. Imaginava-a roxa. No máximo verde. Ou roxa e verde ao mesmo tempo. (Roxos tinham sido os panos cobrindo estátuas na Semana Santa; verde era o podre avançando nos cadáveres.) Roxa, verde, a espuma crescia sobre os rios, depois o vento soprava montoando-a em grandes blocos que levava pelas ruas. A espuma chocava-se contra portas fechadas, depositava-se sobre vidraças, a madeira e o cimento, corroía-os lentamente. A espuma avançava enquanto as pessoas buscavam o fundo de suas próprias casas, até ficarem encurraladas contra a última parede. Então a espuma tocava macia suas peles, aos poucos roía em roxo e verde a carne, os músculos, os próprios ossos. E nada restava daquelas pessoas. Nem mesmo poeira que o vento soprasse. Quando chegava nesse ponto, os músculos das espáduas da marquesa se enrijeciam — e pensava então no seu passeio pelas ruas, sábado à tarde, que seu repertório não era muito. Mas pensar no passeio levava-a à Cidade Baixa, e, na esquina de uma das ruas da Cidade Baixa, à farmácia. E na farmácia (a marquesa caminhava devagar na rua. Havia poucos automóveis. Aos sábados era fácil atravessar as ruas sem olhar muito para os lados nem sentir dor nos ouvidos. A marquesa caminhava descuidada. Às vezes chegava a comprar flores e até mesmo 115 uma maçã, a mais vermelha que conseguisse encontrar. E ia assim, as flores apertadas junto ao peito, esfregando a maçã contra o vestido, lentamente, porque alguém lhe dissera que as maçãs — não somente as maçãs, mas também as goiabas, as pêras e os pêssegos, mas deixara de comprar pêssegos desde que soubera do veneno por trás da casca veludosa — mas enfim, embora, as maçãs, as frutas: alguém dissera que só gostavam de ser comidas assim, num ritual. A marquesa caminhava. Prepararia o ritual ao chegar em casa, colocando as flores no vaso de louça, acendendo velas e dizendo sorridente à maçã: "Um dia meu corpo servirá de adubo para muitas macieiras crescerem". A marquesa. Tão distraída vinha que não chegava a perceber quando começava a acontecer a cena da farmácia. Assim: quando tomava consciência de si e do que a cercava, já estava dentro do que acontecia. E o que acontecia, dentro da farmácia)... era um homem com uma arma na mão e um crioulo forte, vestido de branco. Percebia mais o crioulo como uma mancha escura dentro de outra mancha, clara. Rapidamente: aquelas manchas escura e clara que eram o crioulo recuavam, móveis, enquanto o homem apontava a arma e disparava. O crioulo caía primeiro para trás, contra uma prateleira de remédios, depois ele e os remédios caíam juntos sobre o balcão e de algum lugar entre aquelas manchas nascia uma outra, vermelha, que escorria em direção aos pés da marquesa enquanto muita gente corria e a empurrava e gritava muito alto e segurava o homem com a arma que tornava a disparar e uma coisa quente passava zunindo junto a seus cabelos. Perdia-se depois entre o barulho das motocicletas, a poeira seca das ruas e as vibrações coloridas dos televisores atrás das persianas abaixadas. Um tempo depois, não sabia quanto, de mãos vazias, a marquesa estava novamente em casa. A marquesa suspirava, esmagada pelo difícil de pensar em si mesma sem maçã nem flores, e tornava a olhar pela janela e ratos. (Eram ratos na rua, no ônibus, na praça, ratos trocadores correndo de toca em toca com seus objetos presos entre os dentes arreganhados. A 116 marquesa lembrava: alguém dissera, talvez aquele mesmo do ritual, que outro alguém colocara alguns casais de ratos a se reproduzirem num determinado espaço. Depois de algum tempo os ratos tornavam-se agressivos, entredevoravam-se, enlouqueciam, comiam os próprios filhos, mantinham relações homossexuais, alguém dissera, os ratos. E os sagüis.) Era uma vez dois sagüis presos numa gaiola. Até que um dia um começou a roer a cauda do outro. Então o dono dos sagüis retirou da gaiola o de cauda semi-devorada e no dia seguinte o sagüi antropófago tinha começado a devorar a própria cauda. Não sabia como terminava a história, talvez acabasse aí mesmo com reticências. Mas a marquesa não conseguia segurar o pensamento, e em breve tinha dentro da sala uma gaiola com os ossos de um sagüi devorado por si mesmo. Talvez restassem os olhos, arriscava, fosforescência, dentes saciados, um pequeno estômago repleto de si mesmo. A marquesa fascinava-se de horror e ia até a quitinete encher o bule para fazer mais chá. Mas a água sempre acabava nas torneiras e ela precisava sair à rua para buscar água mineral, chegava a colocar a chave no bolso e os dedos no trinco da porta. Quando os dedos se fechavam em torno do trinco para iniciar o movimento de baixá-lo, a marquesa pensava rapidamente, e por ordem: 1) na espuma; 2) na farmácia; 3) nos ratos; 4) nos sagüis. E recuava, a marquesa ia recuando contra a janela de vidro. Poderia imaginar também bolhas ou ratos escorregando por baixo da porta, mas preferia sentar na cadeira junto à janela e comprimir o rosto contra o vidro, olhando para além da grade. Mas fora, fora só havia caixas e caixas de cimento, latas transbordantes de lixo, automóveis zunindo, espuma sobre os rios, tiros nas farmácias, sagüis entredevorados. Bebericava com nojo dois dedos de água. açucarada e fria no fundo da xícara. A xícara bonita, com alguns pastores e florezinhas azuis — admirava sem emoção, indicador e polegar segurando firmes a asa, dedo mínimo suspenso no ar. "Se eu fosse uma personagem de romance antigo", pensava, "agora jogaria a xícara, ou 117 melhor, a taça ao chão." O autor certamente saberia tirar algum efeito: a) dos cacos espalhados pelo assoalho, talvez um último raio de sol brincando na coroa de flores da pastora; b) ou então faria com que ela olhasse fixamente para um quadro na parede: em algum lugar, numa praia deserta e distante, uma onda batia forte contra um rochedo, espalhando espuma em todas as direções; c) ou faria com que o marquês, devia haver um marquês qualquer naquela ou nesta história, entrasse de repente para possuí-la sobre tapetes persas, jogando as inúmeras saias sobre a baixela de prata; d) ou que enchesse sôfrega a seringa, procurando a veia, enquanto um rock tocasse na vitrola; e) ou apenas gritasse muito alto, durante muito tempo, até ficar rouca e muda, sem ninguém ouvir. Qualquer coisa, a marquesa pediu, encolhendo-se contra a última parede da gaiola, qualquer coisa aqui, agora — antes do ponto final. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 40-44) O inimigo secreto Para Mario Bertoni I O envelope não tinha nada de especial. Branco, retangular, seu nome e endereço datilografados corretamente do lado esquerdo, sem remetente. Guardou-o no bolso até a hora de dormir, quando, vestindo o pijama (azul, bolinhas brancas), lembrou. Abriu, então. E leu: “Seu porco, talvez você pense que engana muita gente. Mas a mim você nunca enganou. Faz muito tempo que acompanho suas cachorradas. Hoje é só um primeiro contato. Para avisá-lo que estou de olho em você. Cordialmente, seu Inimigo Secreto”. 118 A esposa ao lado notou a palidez. E ele sufocou um grito, como nos romances. Mas não era nada, disse, nada, talvez a carne de porco do jantar. Foi à cozinha tomar sal de frutas. Leu de novo e quebrou o copo sem querer. Voltou para o quarto, apagou a luz e, no escuro, fumou quatro cigarros antes de conseguir dormir. II Dois dias depois veio o segundo. Examinando a correspondência do dia localizou o envelope branco, retangular, nome e endereço datilografados no lado esquerdo, sem remetente. Pediu um café à secretária, acendeu um cigarro e leu: “Tenho pensado muito em sua mãe. Não sei se você está lembrado: quando ela teve o terceiro enfarte e ficou inutilizada você não hesitou em mandá-la para aquele asilo. Ela não podia falar direito, mas conseguiu pedir que não a enviasse para lá. Queria morrer em casa. Mas você não suporta a doença e a morte a seu lado (embora elas estejam dentro de você). Então mandou-a para o asilo e ela morreu uma semana depois. Por sua culpa. Cordialmente, seu Inimigo Secreto”. Abriu a terceira gaveta da escrivaninha e colocou-o junto com o primeiro. Pediu outro café, acendeu outro cigarro. Suspendeu a reunião daquele dia. Parado na janela, fumando sem parar, olhava a cidade e pensava coisas assim: “Mas era um asilo ótimo, mandei construir um túmulo todo de mármore, teve mais de dez coroas de flores, ela já estava mesmo muito velha”. III Alguns dias depois, outro. Com o tempo, começou a se estabelecer um ritmo. Chegavam às terças e quintas, invariavelmente. O terceiro, que ele abriu com dedos trêmulos, dizia: “Você lembra da Clélia? Tinha só dezesseis anos quando você a empregou como secretária. Cabelo claro, fino, olhos assustados. Logo vieram as caronas até a casa em Sarandi, os jantares à luz de velas, depois os hoteizinhos em Ipanema, um pequeno apartamento no centro 119 e a gravidez. Ela era corajosa, queria ter a criança, não se importava de ser mãe solteira. Você teve medo, não podia se comprometer. Semana que vem faz dois anos que ela morreu na mesa de aborto”. IV Fumava cada vez mais, sobretudo às terças e quintas. As cartas se acumulavam na terceira gaveta da escrivaninha: “É o Hélio? Lembra do Hélio, seu ex-sócio? Desde que você conseguiu a maior parte das ações com aquele golpe sujo e o reduziu a nada dentro da companhia, ele começou a beber, tentou o suicídio e esteve internado três vezes numa clínica psiquiátrica.” E: “Então você se sentiu orgulhoso de si mesmo no jantar que os funcionários lhe ofereceram no sábado passado? Talvez não se sentisse tanto se pudesse ver no espelho a sua barriga gorda e os seus olhinhos de cobra no decote de dona Leda. Depois que você se foi, ela riu durante meia hora e foi para a cama com o Jorginho do departamento de compras.” E: “E o fracasso sexual com sua mulher no domingo? Será que minhas cartas o têm perturbado tanto? Ou será apenas que você está ficando velho e brocha?” V Com cuidado, a mulher insinuou que devia procurar um psiquiatra. Ele desconversou, falou no tempo e convidou-a para ir ao cinema. A terceira gaveta transbordava. Além das terças e quintas, depois de um mês as cartas passaram a vir também aos sábados. E, depois de dois meses, todos os dias. Tentava controlar-se, pensou em não abrir mais os envelopes. Chegou a rasgar um deles e jogar os pedaços no cesto de papéis. Depois viu-se de quatro, juntando pedacinhos como num quebra-cabeça, para decifrar: “Você tem observado seu filho 120 Luiz Carlos? Já reparou na maneira de ele cruzar as pernas? E o que me diz do jeito como penteia o cabelo? Não é exatamente o que se poderia chamar um tipo viril. Parece que faz questão de cada vez mais parecer-se com sua mulher. Talvez tenha nojo de parecer-se com você”. VI “Há quanto tempo você não tem um bom orgasmo?” “E aquele seu pesadelo, tem voltado? Você está completamente nu sobre uma plataforma no meio da praça. A multidão em volta ri das suas banhas, da sua bunda mole, obrigam-no a dançar com um colar de flores no pescoço e jogam-lhe ovos e tomates podres.” “Uma farsa, essa sua vida, O seu casamento, a sua casa em Torres, a sua profissão — uma farsa. E o pior é que você já não consegue nem fingir que acredita nela.” “Pergunte à sua mulher sobre um certo Antônio Carlos. E, se ela lhe disser que a mancha roxa no seio foi uma batida, não acredite.” “Quando criança você não queria ser marinheiro?” VII Suportou seis meses. Uma tarde, pediu à secretária um envelope branco, colocou papel na máquina e escreveu: “Seu verme, ao receber esta carta amanhã, reconhecerá que venci. Ao chegar em casa, apanhará o revólver na mesinha-de-cabeceira e disparará um tiro contra o céu da boca”. Acendeu um cigarro. Depois bateu devagar, letra por letra: “Cordialmente, seu Inimigo Secreto”. Datilografou o próprio nome e endereço na parte esquerda do envelope, sem remetente. Chamou a secretária e pediu que colocasse no correio. Como vinha fazendo nos últimos seis meses (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 45-48) 121 Paris não é uma festa Ficou meio irritada quando bateram à porta e olhou com desânimo para o monte de papéis e livros esparramados sobre a mesa. Eu tinha pedido que ninguém incomodasse, pensou. Olhou pela janela, indecisa. Mas quando bateram pela segunda vez ela suspirou fundo e disse numa voz seca: — Entre. À primeira vista quase não o reconheceu. Tinha deixado a barba crescer e usava uns enormes óculos escuros. As roupas também eram diferentes. Coloridas, estrangeiras. E o 122 cabelo mais comprido. Hesitou entre beijá-lo, estender a mão ou apenas sorrir. Afinal, havia tanto tempo. Como ele não fazia nenhum movimento, limitou-se a sorrir e a permanecer onde estava, atrás da grande mesa cheia de papéis e livros em desordem. — Então é você mesmo — disse. — Welcome, não é assim que se diz? — Indicou a poltrona em frente à mesa. — Deve ter coisas sensacionais para contar. — Esperou que ele sentasse, acomodando lentamente as longas pernas. — Um cafezinho, quer um cafezinho autenticamente brasileiro? — Riu alto, fingindo ironia. — Garanto que por lá não tinha essas coisas. — Apertou o botão do telefone interno. — Ana, por favor, traga dois cafés. — Voltouse para ele. — Ou você prefere chá? Ouvi dizer que os ingleses tomam chá o tempo todo. Você deve estar acostumado... — Café — ele disse. — Sem açúcar. — Ana, dois cafés. Um sem açúcar. Soltou o botão e ficou olhando para ele. Mas ele não dizia nada. Remexeu alguns papéis sem muita vontade. O silêncio estava ficando incômodo. Tornou a olhar pela janela. Vai chover, pensou sem emoção, vendo o céu escurecer lá fora. Ele tinha acendido um cigarro e fumava devagar, as pernas cruzadas. O silêncio pesou um pouco mais. Se alguém não disser qualquer coisa agora, ela pensou, vai ficar tudo muito difícil. E abriu a boca para falar. Mas nesse momento a porta abriu-se para a moça com os dois cafés, um sem açúcar. — Obrigada, Ana. Esperou que ela saísse. Depois mexeu o líquido escuro com a colherinha de prata. Algumas gotas pingaram no pires. — Então — disse —, tenho tanta coisa para perguntar que nem sei por onde começo. Fale- me de lá... Ele não disse nada. Estava começando a ficar nervosa. 123 — Paris, por exemplo, fale-me de Paris. — Paris não é uma festa — ele disse baixo e sem nenhuma entonação. — É mesmo? — ela conteve a surpresa. — E que mais? Conte... Ele terminou o café, estendeu a xícara até a mesa e cruzou as mãos. — Mais? Bem, tem a torre Eiffel... Ela sorriu, afetando interesse. — Sim? — ... tem Montmartre, tem o Quartier Latin, tem o boulevard Saint-Michel, tem o Café de Flore, tem árabes, tem... — Isso eu sei — ela interrompeu delicadamente. E, quase sem sentir: — E Londres? — Londres tem Piccadilly Circus, tem Trafalgar Square, tem o Tâmisa, tem Portobello Road, tem... — A Torre de Londres, o Big Ben, o Central Park — ela completou brusca. — Não — ele explicou devagar. — O Central Park é em Nova York. Em Londres é o Hyde Park. Tem bombas, também. O tempo todo. Ah, e árabes. — Pois é — ela amassou uma folha de papel. Depois desamassou-a, preocupada. Seria algo importante? Não era. Acendeu um cigarro. — E Veneza tem canais, Roma tem a via Veneto, Florença tem... — Eu não fui à Itália — ele interrompeu. — Ah, você não foi à Itália. — Ela bateu o cigarro nervosamente, três vezes. — Mas à Holanda você foi, não? Lembro que mandou um cartão de lá. E o que tem lá? Tulipas, tamancos e moinhos? — Tulipas, tamancos e moinhos — ele confirmou. — E árabes também. — (Mas afinal o que está havendo?) — E putas na vitrine. 124 —O quê? — É. Em Amsterdã. Elas ficam numa espécie de vitrine, as putas. — Interessante. — Interessantíssimo. Ela ficou um pouco perturbada, levantou- se de repente e foi até ajanela. As nuvens estavam mais escuras. Vai mesmo chover. Olhou-o por cima do ombro. Afinal, esse cara fica dois anos fora e volta dizendo essas coisas. Pra saber disso posso ler qualquer guia turístico. — O quê? — Disse que pra saber disso posso ler qualquer guia turístico. — É verdade. Você pode. Odiava aquelas nuvens escurecendo aos poucos. Na rua as pessoas apressavam o passo, algumas olhavam para cima, outras faziam sinais para os táxis. Voltou-se para ele, que examinava os papéis e livros em cima da mesa. — Eu tenho muito trabalho — ela disse. E arrependeu-se logo. Ele podia pensar que ela estava insinuando que estava muito ocupada, que não tinha tempo para ele, que... — Eu já vou indo — ele disse, erguendo-se da poltrona. — Espere — a voz dela saiu um pouco trêmula —, eu não quis dizer... — Claro que você não quis dizer. — Ele tornou a sentar. Ela voltou à mesa. Ficou de pé ao lado dele. Mas era como se não o conhecesse mais. Acendeu outro cigarro. — Está quase na hora de sair. Se você esperar mais um pouco, posso te dar uma carona. — Você tem carro agora? — É. Eu tenho carro agora... — E se você fizer qualquer comentário irônico, pensou, se você ousar fazer qualquer... 125 — Você subiu na vida — ele disse. Ela concordou em silêncio. Cruzou os braços. Começava a sentir frio. Ou era aquele ar carregado de eletricidade? Pensou em vestir o casaco no encosto da cadeira. Mas não se moveu. O silêncio tinha crescido de novo entre as paredes. Podiam ouvir o barulho das máquinas de escrever na sala ao lado. E alguém perguntando as horas numa voz estridente. E um telefone tocando. — Escute — ela disse de repente. — Nós temos muito interesse em publicar o seu livro. Ele não se moveu. — É um livro.., muito forte. — Acendeu outro cigarro. — Mas a nossa programação para este ano já está completa — acrescentou rapidamente. — Além disso, há a crise do papel, você sabe, tudo subiu muito, as vendas caíram, tivemos também um corte de verba, eles estão mais interessados em publicar livros didáticos ou então autores que já tenham um público certo ou... Teve a impressão de que ele não estava ouvindo. Descruzou os braços, endireitou o corpo. O frio tinha passado. Perguntou: — Você deve ter trazido muito material novo, não? — Não — ele disse. E olhou em volta como se tivesse acabado de chegar. — É legal aqui. Dá pra ver o rio, as ilhas. Você deve gostar de ficar aqui. — É, eu gosto, mas... Ele tinha levantado e dava alguns passos pela sala, detendo-se para olhar os quadros e os livros. — Daqui a pouco vai começar a chover — ela observou. Ele olhou pela janela sem interesse. — Quer mais um café? Ele não respondeu. 126 — Se você quiser eu posso chamar a Ana, está pronto, na garrafa térmica, é só chamar, eu... — Acendeu outro cigarro. — Você está fumando demais — ele disse. — E muito café estraga os nervos. — Você acha? É que às vezes fico meio louca com esse monte de trabalho e não tenho bem certeza se... Pensou em queixar-se um pouco. Mas ele parecia não ouvi-la. Continuava a andar de um lado para outro entre os livros, os quadros, as poltronas. Às vezes estendia a mão mas, como se mudasse de idéia no meio do gesto, continuava a andar sem tocar em nada. Dava-lhe a impressão de que ele estava andando havia horas. Sentiu uma pontada na cabeça. Deve ser o cigarro. Ou o café. E tornou a olhar pelajanela. As nuvens tinham escurecido completamente. Agora, ela pensou apertando as mãos, agora vem uma ventania, um trovão, um raio, depois começa a chover. Fechou os olhos para depois abri-los lentamente. Mas não tinha acontecido nada. E ele continuava a andar de um lado para outro. — Você está muito nervoso — ela disse sem pensar. Ele parou em frente à janela e tirou os óculos. Os olhos, ela viu, os olhos tinham mudado. Estavam parados, com uma coisa no fundo que parecia paz. Ou desencanto. — Eu estou muito calmo — ele disse. Mas não eram só os olhos e o rosto sem barba, não eram só aquelas roupas bizarras, estrangeiras, nem as duas pulseiras e o anel de pedra roxa, não era só o cabelo mais comprido... — Você mudou — ela disse. — Tudo mudou. Ele tornou a colocar os óculos. Ela pensou em pedir-lhe para fechar a janela. Mas não disse nada. Amassou de novo aquele papel, não tinha importância, não tinha mesmo 127 importância alguma. Os pingos grossos molhavam os livros e os papéis em desordem. Por trás dele tinha começado a chover. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 49-54) Mergulho II Na primeira noite, ele sonhou que o navio começara a afundar. As pessoas corriam desorientadas de um lado para outro no tombadilho, sem lhe dar atenção. Finalmente conseguiu segurar o braço de um marinheiro e disse que não sabia nadar. O marinheiro olhou bem para ele antes de responder, sacudindo os ombros: "Ou você aprende ou morre". Acordou quando a água chegava a seus tornozelos. Na segunda noite, ele sonhou que o navio continuava afundando. As pessoas corriam de outro para um lado, e depois o braço, e depois o olhar, o marinheiro repetindo que ou ele 128 aprendia a nadar ou morria. Quando a água alcançava quase a sua cintura, ele pensou que talvez pudesse aprender a nadar. Mas acordou antes de descobrir. Na terceira noite, o navio afundou. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 69) Caçada Viu primeiro a medalha, corrente dourada confundida entre os pêlos do peito, camisa laranja janela desvendando a selva onde se perderia, viu depois, antes de descer os olhos pela linha vertical dos pequenos botões brilhantes, ultrapassar o cinturão de couro para deter-se no volume realçado pela calça branca muito justa esticada contra coxas que imaginou espessas como o peito (denso matagal úmido) para onde novamente subia os olhos (rijos mamilos atrás do pano), o móvel pomo-de-adão, o azulado da barba e miúdos olhos vivos (verdes?) sob grossas sobrancelhas negras unidas sobre um brusco nariz, e então um brilho de dentes, 129 riso/convite, por trás dos beiços vermelhos. Três passos, mediu, entupido de álcool, fumo, decibéis e corpos, tem fogo, pode me dizer as horas, qualquer coisa assim, mas o mulatinho cortou o impulso, saiote pregueado, camiseta do flamengo, a bola de futebol numa das mãos, a outra na cintura, deslocando cheiros, gim, suor, esmegma, lux, patchuli, inesperada barreira entre o alvo e a mira. No centro da pista, sobre o praticável azulado pela luz do spot, a voz dublada da cantora como se saísse da própria e delicada garganta da bichinha, gogó saliente mal disfarçado pela fita de veludo, procurou novamente o brilho de dentes, seca cintilação da alça do pivô no canino esquerdo, cabeças despenteadas, bundas aperfeiçoadas pelas calças justas quase sempre brancas, aparecer na luz negra, né, meu bem, agudos cotovelos contra seu ventre faminto repleto de uísque e cerveja e gases: sob o spot, o travesti: nós-gostamos-devocê: todo mundo agora: nós-gostamos-de-você: olhar fundo nos olhos de qualquer macho, brejeira a boca no abrir/fechar mastigando promessas insondáveis, insinuar de delícias, fechadura revelando nudez: nós-gostamos-de-você. Uma tontura crescendo como ou junto com qualquer coisa como um nojo, quase tombar, não houvesse o anteparo de corpos, bebi demais, um arroto, lábios venenosos junto a seu ouvido, queridinha, não vai entrar numa de fazer porquinho aqui em cima da boneca vai, banheiro ao fundo, primeira à direita, como de costume. A pista novamente cheia, esbarrou sem querer na bichinha esfogueteada, colhendo glórias frenesi de aplausos, você esteve ótima, meu bem, maior barato, batida sincrônica de percussão guitarras yeah yeah e de repente seu nariz quase dentro do espesso matagal (aspirar o cheiro, senti-lo enrijecer o meio das pernas oscilantes) e outra vez, rítus, convite, contração nervosa, alça metálica: oi, quanta animação: pessoal fica endiabrado no sábado: como? endiabrado, sábado, ah: escuta, no banheiro e já volto: OK espero aqui. Inundado de mijo, a loura travestida masturbando o negro alto de âncora dourada no blazer, presságio de viagem, recompôs meticuloso enquanto a náusea rolava garganta abaixo 130 para cair fundo no estômago, âncora dourada, a bainha das calças mergulhada no mijo cobrindo o sujo dos mosaicos, olhou desamparado o cano subindo da privada à caixa, os dedos das mãos de unhas esmaltadas e um anel desses de diploma aumentando o descascado da parede verde gosma, verde visgo, a palma úmida da mão enterrada na gosma verde viva da parede. E novamente a secura, esfarelou a tinta e como um tropel contraiu a garganta para depois expandi-la num jato espesso de pequenos amargos fragmentos cavalos derramados dos lábios, e outra vez, partículas entre os dentes, e outra mais, espuma, lâmina, âncora dourada, e outra ainda. Soluçou seco, o lenço chupando o molhado frio da testa, e novamente a âncora dourada do blazer, dedos hábeis, passou mal, meu bem, delimitada fronteira com o turbilhão, mergulhou nas vagas em braçadas hesitantes até a coluna onde antes de localizar a cintilância da (calça e arribar exausto náufrago julgou ver duas sombras se afastando em cochichos disfarçados e como uma suspeita, mas o cheiro de mata, lavanda e suor, trópico ardido, cebola crua, o fio dourado são Jorge ou são Cristóvão é o do menino nas costas? enredar-se em cipós, a língua atenta à possibilidade de visitar regiões imponderáveis, afundar em poças lamacentas até quase afogar-se em gozo de unhas farpadas, a espessura cálida palpitante brasa sob o céu estrelado da boca, arfou agora já: vamos sair? Ultrapassaram os táxis estacionados, a malícia contida dos motoristas e uma quase madrugada querendo brotar por trás da cartolina dos edifícios, as duas filas de coqueiros onde lixou as palmas das mãos, e depois a rua verde-vermelho e depois o parque e depois a grama molhada verde sobrenatural do mercúrio (umidade através das solas dos sapatos), acender dois cigarros, estender a mão jogando fora o fósforo para colher devagar o rijo fruto, aqui não, nego, muito claro (a voz mais rouca), esgar no canto da boca fumaça alça metálica, conheço um lugarzinho especial, recanto chinês. Avançaram pelo escuro cada vez mais denso até o pequeno templo, missa, ritual, liturgia secreta, ariscas silhuetas entre as folhagens, irmãos de 131 maldição tão solitários que mesmo nos iguais há sempre um inimigo, contraponto de grilos, gemidos e suspiros leves como folhas pisadas numa dança, dentro não, muita bandeira, aqui no canto. Ajoelhar-se entre as pernas abertas, o ruído do fecho, narinas escancaradas para o cheiro acre das virilhas, mijo seco, talco, sebo, esperma dormido, salivas alheias, tremor dos dedos trazendo à tona finalmente o fruto, palma da mão feito bandeja expondo o banquete à sede que a língua ávida procura saciar como um cão inábil e dedos que devassam vorazes saliências reentrâncias bruscos músculos cabelos até os mamilos onde se detêm, carícia e ódio, e de repente as silhuetas destacadas da massa de folhagens e de repente o cerco e de repente o golpe, suspeita confirmada. Mas antes de a pedra fechada na mão baixar com força contra seu queixo espatifando os dentes e o rosto afundar as folhas apodrecidas sobre a poça de lama da chuva da tarde, âncora dourada, teve tempo de ver, presságio de viagem, e antes de o sangue gotejar sobre a blusa branca, um pouco antes ainda de os estilhaços de imagens e vozes e faces cruzarem seu cérebro em todas as direções, cometa espatifado, chuva sangrenta de estrelas, teve tempo de pensar, ridiculamente, e sabia que era assim, que só queria, como uma dor ainda mais aguda, e tanto que chegou a gemer, pelo que estava pensando, não pelo punho fechado muitas vezes contra a barriga, só queria, desesperadamente, um pouco de. Ou: qualquer coisa assim. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 70-73) 132 Gerânios Não, não tem a menor importância, sacode a cabeça e ajeita os gerânios no vaso com movimentos rápidos, longe de mim essa idéia, apenas você sabe como Ruth é nervosa, e depois de tudo o que passou realmente não é de admirar. Apanha algumas pétalas caídas sobre a madeira e tritura-as entre os dedos sem parar de falar, espera qualquer coisa como um sumo grosso entre as unhas, esperma quente de homem: as pétalas partem-se secas em poeira, gotejam lentamente sobre o assoalho encerado na manhã anterior. Manhã ainda, os cristais retinem sob os raios de sol, mas você sabe, a ideia foi dela, Ruth casar-se com esse armênio gerânio Ascânio é nome de motorista de caminhão, se eu usasse longas saias varreria o chão 133 com a espessa barra bordada, tão original sempre, Ruth, disse-lhe uma vez que parecia uma égua no cio, talvez estivesse enganada, talvez tenha estado sempre enganada, mas aquela pele morena cheirando a sal, os olhos meio verdes de tanta luz, e o cheiro, não sei se você chegou alguma vez a reparar no cheiro dela. Era verdadeiramente obsceno, Roberto dizia sempre, tão sensível, Roberto, às vezes chegava a refugiar-se no banheiro quando Ruth assava feito um bazar oriental, e vomitava, chegava a vomitar, não que tivesse nojo; não sei se você alguma vez chegou a reparar nisso, também não era nojo, Roberto tinha uma incapacidade total para adaptar-se a coisas assim animais, como Ruth, portanto não me surpreendeu o rompimento, a fuga com Ariel, era realmente inevitável, é verdade que sofri um pouco, sobretudo depois que a surpreendi com o armênio no sofá da sala, e isso conto apenas para você. Fico tão cansada às vezes, e digo para mim mesma que está errado, que não é assim, que não é este o tempo, que não é este o lugar, que não é esta a vida. E fumo, então, fico horas fumando sem pensar absolutamente nada: disseram-me uma vez que os discos voadores costumam aparecer ao crepúsculo, mas nunca consegui ver um, me pergunto se eles só se mostram para quem de certa forma está preparado, os tais escolhidos, e confesso que fico um pouco ofendida ao supor que não seja uma das escolhidas, você me entende? Claro, é preciso julgar a si próprio com o máximo de rigidez, mas não sei se você concorda, as coisas por natureza já são tão duras para mim que não me acho no direito de endurecê-las ainda mais. Ruth havia desabotoado as calças do armênio e estava debruçada sobre ele, não me peça detalhes, naturalmente não chego aos extremos de delicadeza de Roberto, se você insistisse em saber eu não vomitaria, mas me custa contar, apenas isso, me dilacera, é uma questão de respeito próprio, você não acha? Mamãe também ficava furiosa na hora do jantar, não dizia nada, claro, com a educação que teve mamãe jamais-jamais desceria a ponto de fazer qualquer comentário agressivo sobre aquela situação profundamente desagradável, mas retirava-se para 134 seu quarto e Roberto e eu íamos colocar lenços embebidos em água-de-colônia sobre suas têmporas enquanto o armênio comia na mesa da sala, a camisa sempre esabotoada, as gotas de suor pingando dos pêlos sobre o arroz, a salada, a carne, como um sal, um sol. Pobre mamãe: sentava-se na sua poltrona favorita e cruzava as pernas muito digna, uma vez a surpreendi esfregando as pernas até deitar a cabeça no espaldar da poltrona, os olhos fechados, suspirando. Ficara muito solitária depois da morte de papai, Roberto e eu compreendíamos perfeitamente essas coisas, embora não falássemos sobre elas, e nada fazíamos, apenas Ruth ironizava, não ironizava propriamente, você a conhece bem, mas fazia aquelas caras, aquelas bocas, dizia aquelas frasezinhas, depois saía a correr de conversível com o armênio. Afasta os cabelos da testa ampla com ambas as mãos e fixa os olhos na porta, vazios, medrosos, uma princesa no deserto, exilada de sua tribo, depois traça riscos nervosos nos braços da poltrona, descabelada, uma mulher das cavernas: escuta ávida o rumor da máquina decepando a grama além das janelas. Foi Roberto, coitado, quem precisou tomar conta de todos os negócios depois da morte de papai. Ruth? Não. Antes do armênio houve o grego Dmitri, entregador de gelo, antes do grego um colega de escola, Helmut, filho de alemães, eu também não entendo bem, sempre essa mania de estrangeiros, deve ser uma forma de escapismo, Roberto ficava ofendido com isso e a chamava de judia, chamava muitas vezes de judia, até que a palavra perdesse o sentido e nem mais ele se sentisse ofendendo-a nem mais ela se sentisse ofendida, mesmo porque ela não era judia, nenhum de nós, você sabe, mamãe sempre teve uma preocupação incrível com isso, chegou a pagar um advogado para rever toda a nossa árvore genealógica. Não dou importância a essas coisas, mas havia brões, uma dama de companhia de Isabel, a Redentora, Ruth dizia também que uma escrava nagô, qualquer coisa assim, ela era meio negra, meio puta, com aquele cheiro, aquela mania de se esfregar em todos os homens, tão deprimente, até em Ariel, coitadinho, tão indefeso com aquele olho desbotado, o 135 melhor amigo de Roberto, foi ele quem teceu aquele xale azul-marinho que mamãe gostava tanto, um talento, um doce, Ariel, o armênio, um dia, tenho até vergonha de contar, você me perdoe, coisas assim tão íntimas, mas você é praticamente da família, não tem importância, acho, meu Deus. Mostra, o gesto largo, e entre dois suspiros, a mão no seio, alguma coisa se passou comigo desde aquela vez, não fui mais capaz de acreditar nos homens, uma vez provei da boca de Ruth, você talvez não creia, mas tinha mesmo gosto de sal, passei devagar a língua no meio de seus beiços, ela acordou e ficou me olhando, só depois de muito tempo é que fui perceber que ela estava ali acordada, me olhando, e eu não senti nada, veja a complexidade da alma humana, como dizia Roberto, nesse tempo eu andava assim observando as minhas sensações, Roberto tinha me aconselhado, então eu não sentia nada, podia fazer as coisas mais audaciosas sem sentir nada, bastava estar atenta como estes gerânios, você acha que um gerânio sente alguma coisa? quero dizer, um gerânio está sempre tão ocupado em ser um gerânio e deve ter tanta certeza de ser um gerânio que não lhe sobra tempo para nenhuma outra dúvida, era horrível, eu sentia o cheiro do armênio o dia todo, pela casa inteira, um cheiro grosso de macho, um cheiro quase de animal, na minha pele, no meu quarto, nos meus lençóis, nos meus cabelos, na minha alma, na boca de Ruth. Roberto trazia sempre incenso junto com os cigarros, havia uns de sândalo, outros de benjoim, almíscar, alfazema, rosamusgosadaíndia, mas nada atenuava o cheiro do armênio na cozinha, nas panelas, no banheiro, nas paredes, nas mãos de Ariel, nos seios de Ruth: Ruth despia-se na minha frente e mostrava as manchas roxas dos dentes e das unhas do armênio, mamãe encontrava os pêlos do peito do armênio boiando na sopa, aquele olho verdeazulado, em todos os cantos, na fumaça dos cigarros: Roberto e eu ficávamos de olhos inchados e não conseguíamos mais rir nem inventar historinhas como antes: em todas as visões estavam Ruth e o armênio, a nudez morena, suarenta, de Ruth, e o armênio entre os sacos de arroz e açúcar no armazém de papai. 136 Mas longe, muito longe de mim essa idéia de matá-los, embora já não tivéssemos paz dentro desta casa e mesmo no campo, para onde fugíamos nos fins de semana, Roberto e Ariel rolavam no meio da grama enquanto eu fumava olhando para os dois e sabendo do terrível que era Roberto procurar com náusea o corpo áspero do armênio no corpo branco de Ariel que procurava o cheiro do armênio no cheiro de pinho do peito de Roberto. Mamãe não resistiu muito tempo, ai, fico esperando a volta de umas tardes sem pirâmides, sem triângulos, sem cabalas, de umas noites sem signos nem pentagramas, de uns crepúsculos sem discos voadores, e vou procurando pelas manhãs de cortinas ao vento apenas coisas como cortinas ao vento e o dia caminhando ao encontro de si mesmo no outro lado do mundo, mas já não encontro paz desde que mamãe morreu e após o enterro Roberto e Ariel fugiram para o Oriente, deixando-me sozinha com os dois, tenho medo do ranger de meus dentes e desta solidão nas entranhas, não sei por que lhe digo tudo isto, por favor, fique mais um pouco, desdobra-se agora e parece quase verdadeira embalando seus fantasmas parada no meio da sala, não sei sequer seu nome, e pouco importa, fico à espera de que abram a porta do quarto: no sétimo dia de siroco a casa estará cheia de gerânios e dessas flores morenas e esguias como beduínos, com cheiro de deserto, deixarei preparadas as facas, os sacrários, Ariel mandou-me amuletos do Nepal, tomaremos chá, embalarei Ruth nos meus braços e depois terei muito cuidado ao depositá-la entre os sacos de açúcar para libertar a mão direita, estendê-la em direção ao armênio e tocá-lo tão fundo que por um instante ele se dissolva e fique oscilando ao vento exatamente como estes gerânios — você está vendo? (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 81-85) 137 Garopaba mon amour ao som de "Simpathy for the Devil'' Em Garopaba o céu azul é muito forte. Não troveja quando o Cristo é colocado na cruz. Emanuel Medeiros Vieira, "Garopaba meu amor” Foram os primeiros a chegar. Durante a noite, o vento sacudindo a lona da barraca, podiam ouvir os gritos dos outros, as estac as de metal violando a terra. O chão amanheceu juncado de latas de cerveja copos de plástico papéis amassados pontas de cigarro seringas mnchadas de sangue latas de conserva ampolas vazias vidros de óleo de bronzear bagas bolsas 138 de couro fotonovelas tamancos ortopédicos. Pela manhã sentaram sobre a rocha mais alta, cruzaram as pernas, respiraram sete vezes, profundamente, e pediram nada para o mar batendo na areia. — Conta. — Não sei. (Tapa no ouvido direito.) — Conta. — Não sei. (Tapa no ouvido esquerdo.) — Conta. — Não sei. (Soco no estômago.) Os homens estavam parados no topo da colina. O mais baixo tirou do bolso alguma coisa metálica, o sol arrancou um reflexo cego. Quando começaram a descer, percebeu que era um revólver. Soube então que procuravam por ele. E não se moveu. Mais tarde não entenderia se masoquismo ou lentidão de reflexos, ou ainda uma obscura crença no inevitável das coisas, conjunções astrais, fatalidade. Por enquanto não. Estava ali no meio das barracas desarmadas e os homens vinham descendo a colina em direção a ele. Havia o mar atrás, algumas rochas. E baías e matas cheias de gatos selvagens e clareiras com raízes arrancando da terra escuras substâncias para transmutá-las através do tronco em flores vermelhas, escancaradas feito feridas sangrentas na extremidade dos galhos. Talvez não houvesse mais tarde agora, pensou ali parado enquanto os homens continuavam descendo a colina em direção a ele e o silêncio dos outros à sua volta gritava que estava perdido. 139 O vento sacode tanto a barraca que poderia arrancá-la do chão, soprá-la sobre a baía e nos levar pelos ares além das ruínas de Atlântida, continente perdido de Mu, ilha da Madeira, costas da África, ultrapassar o Marrocos, Tunísia, Pérsia, Turquia... (Mar, o mundo é tão vasto, você consegue imaginar o Afeganistão? de manhã cedo acordar epensar olhando o teto: estas tábuas deste teto deste quarto foram retiradas duma árvore plantada aqui, nunca pensei que um dia dormiria embaixo dos pedaços de uma árvore afeganistanesa. Até o Nepal, Mar, o vento nos levaria para depositar-nos na praça mais central de Katmandu.) — Se eu seguir em frente, seu veado, você pode descansar. Se eu dobrar à direita, seu filho da puta, você pode começar a rezar. Pra onde você acha que eu vou, seu maconheiro de merda? — Pra onde o senhor quiser. Eu não sei. Não me importa mais. Em volta há ruídos de pandeiros com fitas coloridas, assobios de flautas, violas e tambores. O vinho corre, os cigarros passam de mão em mão. Nos olhamos dentro dos olhos esverdeados de mar, nos achamos ciganos, suspiramos fundo e damos graças por este ano que se vai e nos encontra vivos e livres e belos e ainda (não sabemos como) fora das grades de um presídio ou de um hospício. Por quanto tempo? Não há mais ruídos de pandeiros, nem fitas coloridas esvoaçam ao vento, nem sopros de flautas se perdem em direção à costa invisível da África. Não corre mais o vinho por nossas bocas secas, nossos dedos de unhas roídas até a carne seguram o medo enquanto os homens revistam as barracas. Nos misturamos confusos, sem nos olhar nos olhos. Evitamos nos encarar — por que sentimos vergonha ou piedade ou uma compreensão sangrenta do que somos e do que tudo é? —, mas, quando os olhos de um esbarram nos olhos do outro, são de criança assustada esses olhos. Cão batido, rabo entre as pernas. Mastigamos em silêncio as chicotadas sobre nossas costas. E os corações de vidro pintado estalam ainda mais alto que as ondas quebrando contra as pedras. 140 — Conta. — Não sei. (Bofetada na face esquerda.) — Conta. — Não sei. (Bofetada na face direita.) — Conta. — Não sei. (Pontapé nas costas.) Mar veio correndo pelo calçamento antigo na frente da igreja, os braços estendidos em direção a ele. Os morros, os barracos dos pescadores, a casa onde dormiu dom Pedro, o calçamento na frente da igreja. Recusava-se a pisar nos paralelepípedos, os pés nus acomodavam-se melhor ao redondo quente das pedras antigas, absorvendo vibrações perdidas, rodas de carruagem, barra rendada das saias de sinhás-moças, solas cascudas dos pés dos escravos. Mar veio correndo sobre as carruagens, as sinhás-moças, os pés cascudos e pretos. Nos chocaremos agora, no próximo segundo, nossos rostos afundados nos ombros um do outro não dirão nada, e não será preciso: neste próximo abraço deste próximo segundo para onde corro também, os braços abertos, nestas pedras de um tempo morto e mais limpo. Aqui, agora. Quando os olhos de um localizaram os olhos (metal azul) do outro, a mão do homem fechou-se sobre seu ombro — e tudo estava perdido outra vez. Pouca-vergonha, o dente de ouro e o cabo do revólver cintilando à luz do sol, tenho pena de você. Pouca-vergonha é fome, é doença, é miséria, é a sujeira deste lugar, pouca-vergonha é falta de liberdade e a estupidez de vocês. Pena tenho eu de você, que precisa se sujeitar a esse emprego imundo: eu sou um ser humano decente e você é um verme. Revoltadinha a 141 bicha. Veja como se defende bem. Isso, esconde o saco com cuidado. Se você se descuidar, boneca, faço uma omelete das suas bolas. Se me entregar direitinho o serviço, você está livre agora mesmo. Entregar o quê? Entregar quem? Os nomes, quero os nomes. Confessa. O anel pesado marca a testa, como um sinete. Cabelos compridos emaranhados entre as mãos dos homens. A cadeira quase quebra com a bofetada. Quem sabe uns choquezinhos pra avivar a memória? Just as every cop is a criminal And all tbe sinnerssaints As heads are tails just call me Lúcifer Cause I'm in need of some restraint So if you meet me have some courtesy Have some simpathy and some taste Use all your well-learned politesse Or I’ll lay your soul to waste Mar, ainda não te falei de ontem. Talvez não haja mais tempo. Não sei se sairei vivo. Ontem lavamos na fonte os cabelos um do outro. Depositamos a vela acesa sobre o muro. Pedir o quê, agora, Mar? Se para sempre teremos medo. Da dor física, tapa na cara, fio no nervo exposto do dente. Meu corpo vai ficar marcado pelo roxo das pancadas, não pelo roxo dos teus dentes em minha carne. — Repete comigo: eu sou um veado imundo. — Não. (Tapa no ouvido direito.) — Repete comigo: eu sou um maconheiro sujo. — Não. 142 (Tapa no ouvido esquerdo.) — Repete comigo: eu sou um filho da puta. — Não. (Soco no estômago.) Luiz delira com malária no quarto. Minerva decepa com gestosprecisos a cabeça e a cauda dos peixes. Os gatos rondam. Jair está no mar pescando. Ou na putaria, ela diz. O sono dentro dos barcos, a bóia dura machucando a anca (não te tocar, não pedir um abraço, não pedir ajuda, não dizer que estou ferido, que quase morri, não dizer nada, fechar os olhos,mouvir o barulho do mar, fingindo dormir, que tudo está bem, os hematomas no plexo solar, o coração rasgado, tudo bem). Os montes verdes do Siriú do outro lado da baía. Estar outra vez tão perto das pessoas que não ser si-mesmo e sim o ser dos outros, sal do mar roendo as pedras, espinhos cravados na carne macia do tornozelo. Curvo-me para o punhado de algas verdes na palma de tua mão. E respiro. Paredes caiadas de um branco sujo. O chão de cimento com restos de vômito, merda e mijo. O homem caminha para o fio com a bandeira do Brasil dependurada. Não quero entender. Isso deveria ser apenas uma metáfora, não essa bandeira real, verde-amarela que o homem joga para um canto ao mesmo tempo que seus dedos desencapam com cuidado o fio. Depois caminha suavemente para mim, olhos postos nos meus, um sorriso doce no canto da boca de dentes podres. Da parede, um general me olha imperturbável. Sleeping-bags, tênis e jeans estendidos sobre a grama. Os livros: Huxley, Graciliano, Castañeda, Artaud, Rubem Fonseca, Galeano, Lucienne Samôr. O morro de bananeiras e samambaias gigantescas. À noite os gatos selvagens saem do mato e vêm procurar restos de peixe na praia. Tua mão roçou de leve meu ombro quando os microfones anunciaram Marly, a mulher dos cabelos de aço e sua demonstração de força capilar. A Roda da Fortuna gira muito 143 depressa: quando estamos em cima os demônios se soltam e afiam suas garras para nos esperar embaixo. A platéia aplaude e espera mais uma acrobacia. (Gilda arremessa no ar a outra barra presa pelo arame.) Os dentes arreganhados do horror depois de cada alegria. Colhemos cogumelos pelos montes e sabemos que o mundo não vale a nossa lucidez.Depois da grande guerra nuclear, um vento soprando as cinzas radioativas sobre os escombros de Sodoma e Gomorra e a voz de Mick Jagger esvoaçando pelos desertos. Pleased to meet you Hope you guess my name Is the nature of my game But what’s puzzlin' you Is the nature of my game Clama por Deus, pelo demônio. As luzes do mar são barcos pescando, não discos voadores. Com Deus me deito com Deus me levanto com a graça de Deus e do Espírito Santo se a morte me perseguir os anjos hão de me proteger, amém. Invoca seus mortos. Os que o câncer levou, os que os ferros retorcidos dos automóveis dilaceraram, os que as lâminas cortaram, os que o excesso de barbitúricos adormeceu para sempre, os que cerraram com força nós em torno de suas gargantas em banheiros fechados dos boqueirões & praças de Munique. E vai entendendo por que os ladrões roubam e por que os assassinos matam e por que alguns empunham armas e mais além vai entendendo também as bombas e também o caos a guerra a loucura e a morte. Cruza a pequena ponte de madeira até a praia. A igreja. A casa onde dormira dom Pedro. A colina. Não há mais ninguém no topo da colina. O vento espalha o lixo deixado pelas barracas. Tenta respirar. As costelas doem. Meu pai, precisava te dizer tanto. E não direi nada. Melhor que morras acreditando na justiça e na lei suja dos homens. Mar adentro: dias mais 144 tarde encontrariam suas órbitas de olhos comidos pelos peixes transbordando algas e corais. (Sentimos coisas incontroláveis, Mar: amor narcótico, amor veneno matando para sempre células nervosas, amor vizinho da loucura, maldito amor de mis entrañas: viva la muerte.) Os olhos secos. Não encontraria Mar. Não choraria. Vai entendendo cada vez mais. Chega bem perto agora. É um ser de espuma nos cantos da boca. Olhos em brasa. Quase toca os cascos rachados. Eu estou satisfeito por encontrar você, sussurra. Enterra os dedos na areia. As unhas cheias de ódio. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 95-101) Uma história de borboletas André enlouqueceu ontem à tarde. Devo dizer que também acho um pouco arrogante de minha parte dizer isso assim - enlouqueceu -, como se estivesse perfeitamente seguro não só da minha sanidade mas também da capacidade de julgar a sanidade alheia. Como dizer então? Talvez: André começou a comportar-se de maneira estranha, por exemplo? ou : André estava um tanto desorganizado; ou ainda: André parecia muito necessitado de repouso. Seja como for, depois de algum tempo, e aos poucos, tão levemente que apenas ontem à tarde resolvi tomar essa providência, André - desculpem a minha audácia ou arrogância ou empáfia ou como queiram chamá-la, enfim: André enlouqueceu completamente. 145 Pensei em levá-lo para uma clínica, lembrava vagamente de ter visto no cinema ou na televisão um lugar cheio de verde e pessoas muito calmas, distantes e um pouco pálidas, com o olhar fora do mundo, lendo ou recortando figurinhas, cercadas por enfermeiras simpáticas, prestativas. Achei que André seria feliz lá. E devo dizer ainda que gostaria de vê-lo feliz, apesar de tudo o que me fez sofrer nos últimos tempos. Mas bastou uma olhada no talão de cheques para concluir que não seria possível. Então optei pelo hospício. Sei, parece um pouco duro dizer isso assim, desta maneira tão seca: então-optei-pelo-hospício. As palavras são muito traiçoeiras. Para dizer a verdade, não optei propriamente. Apenas: 1º) eu tinha pouquíssimo dinheiro e André menos ainda, isto é, nada, pois deixara de trabalhar desde que as borboletas nasceram em seus cabelos; 2º) uma clínica custa dinheiro e um hospício é de graça. Além disso, esses lugares como aquele que vi no cinema ou na televisão ficam muito retirados - na Suíça, acho -, e eu não poderia visitá-lo com tanta freqüência como gostaria. O hospício fica aqui perto. Então, depois desses esclarecimentos, repito: optei pelo hospício. André não opôs resistência nenhuma. Às vezes chego a pensar que ele sempre soube que, de uma forma ou outra, fatalmente acabaria assim. Portanto, coloquei-o num táxi, depois desembarcamos, atravessamos o pátio e, na portaria, o médico de plantão nem sequer fez muitas perguntas. Apenas nome, endereço, idade, se já tinha estado lá antes essas coisas - ele não dizia nada e eu precisei ir respondendo, como se o louco fosse eu e não ele. Ah: nem por um minuto o médico duvidou da minha palavra. Pensei até que, se André não estivesse realmente louco e eu dissesse que sim, bastaria isso para que ele ficasse por lá durante muito tempo. Mas a cara dele não enganava ninguém, sem se mover, sem dizer nada, aqueles olhos parados, o cabelo todo em desordem. 146 Quando dois enfermeiros iam levá-lo para dentro eu quis dizer alguma coisa, mas não consegui. Ele ficou ali na minha frente, me olhando. Não me olhando propriamente, havia muito tempo que não olhava mais para nada, seus olhos pareciam voltados para dentro, ou então era como se transpassassem as pessoas ou objetos para ver, lá no fundo deles, uma coisa que nem eles próprios sabiam de si mesmos. Eu me sentia mal com esse olhar, porque era um olhar muito... muito sábio, para ser franco. Completamente insano, mas extremamente sábio. E não é nada agradável ter em cima de você, o tempo todo, na sua própria casa, um olhar desses, assim trans-in-lúcido. Mas de repente seus olhos pareceram piscar, mas não devem ter piscado - devo esclarecer que, para mim, piscar é uma espécie de vírgula que os olhos fazem quando querem mudar de assunto. Sem piscar, então, os olhos dele piscaram por um momento e voltaram daquele mundo para onde André havia se mudado sem deixar endereço. E me olharam os olhos dele. Não para uma coisa minha que nem eu mesmo via, através de mim, mas para mim mesmo fisicamente, quero dizer: para este par de órgãos gelatinosos situados entre a testa e o nariz, meus olhos, para ser mais objetivo. André olhou bem nos meus olhos, como havia muito não fazia, e fiquei surpreso e tive vontade de dizer ao médico de plantão que era tudo um engano, que André estava muito bem, pois se até me olhava nos olhos como se me visse, pois se recuperara aquela expressão atenta e quase amiga do André que eu conhecia e que morava comigo, como se me compreendesse e tivesse qualquer coisa assim como que uma vontade de que tudo desse certo para mim, sem nenhuma mágoa de que eu o tivesse levado para lá. Como se me perdoasse, porque a culpa não era minha, que estava lúcido, nem tampouco dele, que enlouquecera. Quis levá-lo de volta comigo para casa, despi-lo e lambê-lo como fazia antigamente, mas havia aquele monte de papéis assinados e cheios de x nos quadradinhos onde estava escrito solteiro, masculino, 147 branco, coisas assim, os enfermeiros esperando ali do lado, já meio impacientes . tudo isso me passou pela cabeça enquanto o olhar de André pousava sobre mim e sua voz dizia: — Só se pode encher um vaso até a borda. Nem uma gota a mais. Então vim embora. Os enfermeiros seguraram seus braços e o levaram para dentro. Havia alguns outros loucos espiando pela janela. Eram feios, sujos, alguns desdentados, as roupas listradinhas, encardidas, fedendo. Pensei que o médico ia colocar a mão no meu ombro para depois dizer coragem, meu velho, como tenho visto no cinema. Mas ele não fez nada disso. Baixou a cabeça sobre o monte de papéis como se eu não estivesse mais ali, dei meia volta sem dizer nada do que eu queria dizer, que cuidassem bem dele, não o deixassem subir no telhado, recortar figurinhas de papel o dia inteiro, ou retirar borboletas do meio dos cabelos como costumava fazer. Atravessei devagar o pátio cheio de loucos tristes, hesitei no portão de ferro, depois resolvi voltar a pé para casa. Era de tardezinha, estava horrível na rua, com todos aqueles automóveis, aquelas pessoas desvairadas, as calçadas cheias de merda e lixo, eu me sentia mal e muito culpado. Quis conversar com alguém, mas me afastara tanto de todos depois que André enlouquecera, e aquele olhar dele estava me rasgando por dentro, eu tinha a impressão de que o meu próprio olhar tinha se tornado como o dele, e de repente já não era mais uma impressão. Quando percebi, estava olhando para as pessoas como se soubesse alguma coisa delas que nem elas mesmas sabiam. Ou então como se as transpassasse. Eram bichos brancos e sujos. Quando as transpassava, via o que tinha sido antes delas, e o que tinha sido antes delas era uma coisa sem cor nem forma, eu podia deixar meus olhos descansarem lá porque eles não se preocupavam em dar nome ou cor ou jeito a nenhuma coisa, era um branco liso e calmo. Mas esse branco liso e calmo me assustava e, quando tentava voltar atrás, começava a ver nas pessoas o que elas não sabiam de si mesmas, e isso era ainda mais terrível. O que elas não sabiam de si era 148 tão assustador que me sentia como se tivesse violado uma sepultura fechada havia vários séculos. A maldição cairia sobre mim: ninguém me perdoaria jamais se soubesse que eu ousara. Mas alguma coisa em mim era mais forte que eu, e não conseguia evitar de ver e sentir atrás e além dos sujos bichos brancos, então soube que todos eles na rua e na cidade e no país e no mundo inteiro sabiam que eu estava vendo exatamente daquela maneira, e de repente já não era mais possível fingir nem fugir nem pedir perdão ou tentar voltar ao olhar anterior . e tive certeza de que eles queriam vingança, e no momento em que tive certeza disso, comecei a caminhar mais depressa para escapar, e Deus, Deus estava do meu lado: na esquina havia um ponto de táxi, subi num, mandei tocar em frente, me joguei contra o banco, fechei os olhos, respirei fundo, enxuguei na camisa as palmas visguentas das mãos. Depois abri os olhos para observar o motorista (prudentemente, é claro). Ele me vigiava pelo espelho retrovisor. Quando percebeu que eu percebia, desviou os olhos e ligou o rádio. No rádio, uma voz disse assim: Senhoras e senhores, são seis horas da tarde. Apertem os cintos de segurança e preparem suas mentes para a decolagem. Partiremos em breve para uma longa viagem sem volta. Atenção, vamos começar a contagem regressiva: dez-nove-oito-sete-seis-cinco... Antes que dissesse quatro, soube que o motorista era um deles. Mandei-o parar, paguei e desci. Não sei como, mas estava justamente em frente à minha casa. Entrei, acendi a luz da sala, sentei no sofá. A casa quieta sem André. Mesmo com ele ali dentro, nos últimos tempos a casa era sempre quieta: permanecia em seu quarto, recortando figurinhas de papel ou encostado na parede, os olhos olhando daquele jeito, ou então em frente ao espelho, procurando as borboletas que nasciam entre seus cabelos. Primeiro remexia neles, afastava as mechas, depois localizava a borboleta, exatamente como um piolho. Num gesto delicado; apanhava-a 149 pelas asas, entre o polegar e o indicador, e jogava-a pela janela. Essa era das azuis . costumava dizer, ou essa era das amarelas ou qualquer outra cor. Em seguida saía para o telhado e ficava repetindo uma porção de coisas que eu não entendia. De vez em quando aparecia uma borboleta negra. Então tinha violentas crises, assustava-se, chorava, quebrava coisas, acusava-me. Foi na última borboleta negra que resolvi levá-lo para o lugar verde, e mais tarde, para o hospício mesmo. Ele quebrou todos os móveis do quarto, depois tentou morder-me, dizendo que a culpa era minha, que era eu quem colocava as borboletas negras em seus cabelos, enquanto dormia. Não era verdade. Enquanto dormia, eu às vezes me aproximava para observá-lo. Gostava de vê-lo assim, esquecido, os pêlos claros do peito subindo e descendo sobre o coração. Era quase como o André que eu conhecera antes, aquele que mordia meu pescoço com fúria nas noites suadas de antigamente. Uma vez cheguei a passar os dedos nos seus cabelos. Ele despertou bruscamente e me olhou horrorizado, segurou meu pulso com força e disse que agora eu não poderia fingir que não era eu, que tinha me surpreendido no momento exato da traição. Era assim, havia muito tempo, eu estava fatigado e não compreendia mais. Mas agora a casa estava sem André. Fui até o banheiro atulhado de roupas sujas, a torneira pingando, a cozinha com a pia transbordando pratos e panelas de muitas semanas, a janela de cortinas empoeiradas e o cheiro adocicado do lixo pelos cantos, depois resolvi tomar coragem e ir até o quarto dele. André não estava lá, claro. Apenas as revistas espalhadas pelo chão, a tesoura, as figurinhas entre os cacos dos móveis quebrados. Apanhei a tesoura e comecei a recortar algumas figurinhas. Inventava histórias enquanto recortava, dava-lhes profissões, passados, presentes, futuros era mais difícil, mas dava-lhes também dores e alguns sonhos. Foi então que senti qualquer coisa como uma comichão entre os cabelos. Aproximeime do espelho, procurei. Era uma borboleta. Das azuis, verifiquei com alegria. Segurei-a entre 150 o polegar e o indicador e soltei-a pela janela. Esvoaçou por alguns segundos, numa hesitação perfeitamente natural, já que nunca antes em sua vida estivera sobre um telhado. Quando percebi isso, subi na janela e alcancei as telhas para aconselhá-la: — É assim mesmo. — eu disse. — O mundo fora de minha cabeça tem janelas, telhados, nuvens e aqueles bichos brancos lá embaixo. Sobre eles, não se detenha demasiado, pois correrá o risco de transpassá-los com o olhar ou ver neles o que eles próprios não vêem, e isso seria tão perigoso para ti quanto para mim violar sepulcros seculares, mas, sendo uma borboleta, não será muito difícil evitá-lo: bastará esvoaçar sobre as cabeças, nunca pousar nelas, pois pousando correrás o risco de ser novamente envolvida pelos cabelos e reabsorvida pelos cérebros pantanosos e, se isso for inevitável, por descuido ou aventura, não deverás te torturar demasiado, de nada adiantaria, procura acalmar-te e deslizar pra dentro dos tais cérebros o mais suavemente possível, para não seres triturada pelas arestas dos pensamentos, e tudo é natural, basta não teres medos excessivos. trata-se apenas de preservar o azul das tuas asas. Pareceu tranqüilizada com meus conselhos, tomou impulso e partiu em direção ao crepúsculo. Quando me preparava para dar volta e entrar novamente no quarto, percebi que os vizinhos me observavam. Não dei importância a isso, voltei às figurinhas. E novamente começou a acontecer a mesma coisa: algo como borbulhar, o espelho, a borboleta (essa era das roxas), depois a janela, o telhado, os conselhos. E os vizinhos e as figurinhas outra vez. Assim durante muito tempo. Já não era mais de tardezinha quando apareceu a primeira borboleta negra. No mesmo momento em que meu indicador e polegar tocaram suas asinhas viscosas, meu estômago contraiu-se violentamente, gritei e quebrei o objeto mais próximo. Não sei exatamente o que, sei apenas do ruído de cacos que fez, o que me deixa supor que se tratasse de um vaso de 151 louça ou algo assim (creio que foi nesse momento que lembrei daquele som das noites de antes: as franjas do xale na parede caído sobre as cordas do violão de André quando rolávamos da cama para o chão). Pretendia quebrar mais coisas, gritar ainda mais alto, chorar também. Se conseguisse, porque tinha nojo e nunca mais . quando ouvi um rumor de passos no corredor e diversas pessoas invadiram o quarto. Acho que meu primeiro olhar para elas foi aquele que tive antigamente, cheguei a reconhecer alguns dos vizinhos que nos observavam sempre, o homem do bar da esquina, o jardineiro da casa em frente, o motorista do táxi, o síndico do edifício ao lado, a puta do chalé branco. Mas em seguida tudo se alargou e não consegui evitar de vê-las daqueles outros jeitos, embora não quisesse, e meu jeito de evitar isso era fechar os olhos, mas quando fechava os olhos ficava olhando pra dentro do meu próprio cérebro . e só encontrava nele uma infinidade de borboletas negras agitando nervosamente as asinhas pegajosas, atropelando-se para brotar logo entre os cabelos. Lutei por algum tempo. Tinha alguma esperança, embora fossem muitas mãos a segurar-me. Ao amanhecer do dia de hoje fui dominado. Chamaram um táxi e trouxeram-me para cá. Antes de entrar no táxi tentei sugerir, quem sabe aquele lugar de muito verde, pessoas amáveis e prestativas, todas distantes, um tanto pálidas, alguns lendo livros, outros cortando figurinhas. Mas eu sabia que eles não admitiriam: quem havia visto o que eu via não merecia perdão. Além disso, eu tinha desaprendido completamente a sua linguagem, a linguagem que também tive antes, e, embora com algum esforço conseguisse talvez recuperá-la, não valia a pena, era tão mentirosa, tão cheia de equívocos, cada palavra querendo dizer várias coisas em várias outras dimensões. Eu agora já não conseguia permanecer em apenas uma dimensão, como eles, cada palavra se alargava e invadia tantos e tantos reinos que, para não me perder, preferia ficar calado, atento apenas ao borbulhar das borboletas dentro do meu cérebro. 152 Quando foram embora, depois de preencherem uma porção de papéis, olhei para um deles daquele mesmo jeito que André me olhara. E disse-lhe: — Só se pode encher um vaso até a borda. Nem uma gota a mais. Ele pareceu entender. Vi como se perturbava e tentava dizer, sem conseguir, alguma coisa para o médico de plantão, observei que baixava os olhos sobre o monte de papéis e a maneira indecisa com que atravessava o pátio, para depois deter-se ao portão de ferro, olhando para os lados, depois se foi, a pé. Em seguida os homens trouxeram-me e enfiaram uma agulha no meu braço. Tentei reagir, mas eram muito fortes. Um deles ficou de joelhos no meu peito enquanto o outro enfiava a agulha na veia. Afundei num fundo poço acolchoado de branco. Quando acordei, André me olhava dum jeito totalmente novo. Quase como o jeito antigo, mas muito mais intenso e calmo. Como se agora partilhássemos o mesmo reino. André sorriu. Depois estendeu a mão direita em direção aos meus cabelos, uniu o polegar ao indicador e, gentilmente, apanhou uma borboleta. Era das verdes. Depois baixou a cabeça, eu estendi os dedos para seus cabelos e apanhei outra borboleta. Era das amarelas. Como não havia telhados próximos, esvoaçavam pelo pátio enquanto falávamos juntos aquelas mesmas coisas, eu para as borboletas dele, ele para as minhas. Ficamos assim por muito tempo até que, sem querer, apanhei uma das negras e começamos a brigar. Mordi-o muitas vezes, tirando sangue da carne, enquanto ele cravava as unhas no meu rosto. Então vieram os homens, quatro desta vez. Dois deles puseram os joelhos sobre nossos peitos, enquanto os outros dois enfiavam agulhas em nossas veias. Antes de cairmos outra vez no poço acolchoado de branco, ainda conseguimos sorrir um para o outro, estender os dedos para nossos cabelos e, com os indicadores e polegares unidos, ao mesmo tempo, com muito cuidado, apanhar cada um uma borboleta. Essa era tão vermelha que parecia sangrar. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 102-110) 153 O poço "Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo o mais." Clarice Lispector, A Legião Estrangeira Toco de leve num joelho e lembro: eu estava na esquina da rua X quando vi os carros se aproximarem. Mas não sabia qual sua função exata; todas as vezes que perguntara sobre isso, observei que as pessoas evitavam responder. Percebia apenas que sentiam medo. Supunha que em determinados círculos pudessem explicar-me para que serviam aqueles enormes carros vermelhos, chamados carros-recolhedores, mas chegara havia pouco do 154 interior e ainda não tivera acesso a nenhum círculo, exceto o da pensão onde morava, composto exclusivamente de velhos, viúvas e solteironas. Minha reação mais natural foi, portanto, sentir medo como eles. Como todos. Encolhi-me na entrada de um edifício onde, devido às sombras da noite e da iluminação escassa, julgava que eles não poderiam me ver. À parte o medo, achei bonito o carro. Quando o vi surgindo no começo da rua, varando a névoa, todo vermelho e luminoso, não pude deixar de pensar que se tratava de uma das coisas mais belas que já havia visto. Quase não havia ruído: a sua chegada era anunciada pela iluminação excessiva — além de dois grandes faróis dianteiros, havia uma série de luzes fortíssimas na parte superior e posterior do carro. Eu não podia ver os condutores, as portas não se abriam nunca e o brilho das luzes não permitia ver seus rostos. Adivinhei, porém, que usavam os uniformes do comando-geral. E encolhi-me ainda mais, indeciso entre o medo, o fascínio e a curiosidade. De onde estava, podia vê-los aproximar-se lentamente, os faróis giravam devassando os antos escuros da rua, e surpreendi-me ao perceber que ela não estava deserta como eu supunha. Em cada canto revelado pelos faróis havia um grupo de pessoas, silenciosas e sem movimentos. Todas elas usavam as roupas brancas dos descontentes. As luzes batiam em seus rostos tornando-as sobrenaturais, apenas o rosto pálido e a veste branca recortados contra a escuridão. Eram belas, tão belas quanto o carro-recolhedor. Uma guinada súbita faz com que o joelho onde estou apoiado se esquive num movimento brusco. Os solavancos não permitem que eu o encontre novamente. Estendo as mãos para o vazio à minha frente e procuro — até encontrar dois ombros sobre os quais me debruço. Os ombros não se movem. Não se escuta nenhum som: alguma coisa foi feita para que o silêncio se estabelecesse assim absoluto aqui dentro. Também não há janelas nem luzes. Da esquina onde estava, olhei as pessoas brancas subitamente desnudadas. O carro parou e um feixe mais intenso de luz projetou-se sobre elas. No momento em que essa luz incidiu sobre seus corpos, 155 pareceram paralisadas. Em seguida duas comportas abriram-se nos lados do carro expelindo uma espécie de vento que sugava as pessoas. Observei que elas não lutavam nem gritavam, embora suas bocas se abrissem e seus braços ensaiassem alguns movimentos descontrolados. Flutuavam por um instante no ar gelado da noite, perdidas naquela estranha dança, agarradas umas às outras, até penetrarem pelas comportas escancaradas como bocas. As comportas fechavam-se e o carro voltava a andar, parando mais adiante, quando os faróis tornavam a repetir os mesmos movimentos. Da minha esquina, julguei compreender uma porção de coisas. Quase todas as coisas: as lágrimas de minha mãe quando decidi vir embora para a capital e os olhos assustados das pessoas que eu inquiria sobre os carros-recolhedores. Compreendi mais, e tão subitamente que se tornou impossível transformá-lo em palavras: apenas as imagens atravessavam meu cérebro como flechas superpostas, confundidas. E eu não sabia distinguir o fim de uma descoberta do começo de outra, tão interligadas estavam todas. Deixei de sentir medo e saí de meu esconderijo. No mesmo instante, o farol-mestre analisou meu corpo. Eu vestia roupas comuns, calças e camisa escuras, não brancas. Percebendo isso, o farol imediatamente se voltou para outro lado. Lentamente, abandonei a esquina. Um ar gelado bateu no meu rosto. Dei alguns passos tontos, olhei para cima e vi o edifício de vidro estendido em direção ao céu. À minha frente desdobrava-se a rua que havia pouco eu julgara deserta. Não entendia bem por quê, mas tive certeza de que tinha-me tornado, também, um descontente. Meu corpo oscila tocando outros corpos. Nenhum se esquiva. Todos me sustentam como se me apertassem a mão. Na noite seguinte, vesti-me de branco como eles e parei na mesma esquina da rua X. À mesma hora tornei a ver a luminosidade crescendo aos poucos até expandir-se por toda a rua. Saí de meu lugar escondido e parei sob o poste. Como na noite anterior, um facho de luz nasceu do carro-recolhedor projetando-se sobre mim. Investigou-me 156 devagar, enquanto eu apertava os olhos, ofuscado pelo brilho. Pouco depois, vi as comportas abrirem-se: o mesmo vento de ontem envolveu aos poucos meu corpo. Senti-me flutuando no ar, gritei, mas nenhum som saiu de minha boca. Tentei segurar-me no poste, mas o vento cada vez mais forte me obrigava a abrir os dedos e, cada vez mais, a flutuar. Então penetrei pela comporta aberta. Quando meu corpo transpôs as aberturas de metal, houve ainda algum tempo em que flutuei no escuro, sugado pelo vento que diminuía lentamente. Até que meus pés tocaram alguma coisa macia, que mais tarde percebi ser um outro corpo. Acomodei-me ao lado dele, toquei-o com os dedos, de leve. Era uma jovem, creio, a julgar pelos cabelos compridos e a pele muito lisa, sem indícios de barba. Tentei falar, perguntar quem era, para onde estavam nos levando — mas, embora abrisse a boca e sentisse a garganta vibrando para dar passagem à voz, nenhum som se ouviu. Pelos movimentos de seus ombros, percebi que ela chorava. Abracei-a, então, e permanecemos juntos até que as comportas tornaram a se abrir e novos corpos caíram sobre nós. Eram muitos. Várias vezes o carro-recolhedor parou, e de cada vez novos e novos corpos entravam. Já não conseguíamos mais nos movimentar. Perdi-me da jovem, tentei estabelecer ligação com uma outra pessoa ao meu lado, mas os freqüentes solavancos nos afastam uns dos outros, nos emaranham como fios de uma teia soprada pelo vento. Mal posso distinguir a mim mesmo dos outros. Faz muito tempo que estamos aqui: meus membros dormentes se confundem com os membros dos demais. Como se fôssemos um único organismo, composto de inúmeros braços, pernas e cabeças, harmonizados por um pensamento comum. Agora o carro pára. Minhas unhas raspam o metal do fundo. Dentro do silêncio, um silêncio maior se faz. Alguém passa a mão no meu rosto, como se quisesse despedir-se. As comportas se abrem dando passagem a uma luz acinzentada. Vejo os rostos pálidos dos meus companheiros. Parecem crianças. Não: parecem seres de um outro mundo, um mundo futuro. 157 Ou um mundo que não foi possível. Eles temem. Eu também temo. Abaixo de nós vejo o poço cheio de lanças pontiagudas onde se entrelaçam serpentes. Do poço até as comportas, uma rampa inclinada. Um vento começa a sugar-nos para o poço. Tento segurar-me no chão do carro, minhas unhas se estraçalham contra a aspereza do metal, meus dedos estão ensangüentados, meu corpo exausto. Outras carnes roçam a minha, bocas, seios, braços, olhos. Guardo nos dedos um punhado de cabelos que não são meus. Não resisto mais. Ao passar, alguém se agarra em mim, carregando-me junto. Vamos abraçados, nossas costas roçando doloridamente pela superfície escorregadia da rampa. Por cima de nós, um céu cinzento. Lá embaixo, as cobras e as lanças. Venenosas, agudas. Abraço com força o meu camarada e fecho os olhos como se gritasse. Como se pudesse gritar. (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 111-115) Pedras de Calcutá À sua frente: uma senhora gorda com duas meninas pela mão, a do lado direito de vestido azul e carpins brancos, a do lado esquerdo de vestido rosa e carpins laranja; às suas costas: um pedreiro sem camisa, o tronco reluzente de suor, empurrando um carrinho-de-mão cheio de cal contra sua bunda, pedindo-lhe que se apressasse; do lado direito: como uma cerca de ferro com um cartaz desses que dizem "Atenção: homens em obra", ou coisa assim; do lado esquerdo: um outdoor que visto de muito perto, por sobre o ombro, limitava-se a grânulos muito salientes, talvez um par de lábios vermelhos entreabertos; por cima: o sol como um ovo frito sem clara num céu lavado de janeiro; por baixo: os buracos da calçada; em 158 volta, além ou longe ou mesmo perto: o rumor dos automóveis, escapamentos abertos, motocicletas, caminhões. E a grande merda escondida atrás de tudo, quando fechava a porta do apartamento sobre as costas das visitas, e então olhava os pratos sujos e a geladeira vazia, os cinzeiros cheios, os restos de presenças pelos cantos, e tinha pensado em pedir para qualquer um, um pouco mais, uma conversa qualquer, as pequenas estocadas rechaçando aproximações: os olhos circundados pela carne um tanto flácida, um tanto escura, que via no espelho depois. Da porta, olhava. E lavava pratos como quem suspira, verificava a água das plantas tocando nas pequenas folhas, enveredava pelo pouco espaço disponível ainda com a tontura de alguns goles a mais levando a mente para lugares inesperados. E a grande mentira das janelas escancaradas sobre os paredões, ou a televisão ligada e um olho após o outro escorregando para uma espécie de sono, e o visgo, então, ou um cigarro — havia es demais na sua vida, como se uma ação gerasse outra ou desse continuidade às anteriores, num ciclo sem fim, como uma passarela lisa onde escorregava amável, ao ritmo dos vivaldis que escolhia especialmente para os vinhos brancos. Tinha vontade de vomitar, e não vomitava. Vontade de gritar e não gritava. Gentil, amável, tolerante e sem sexo, os patins dominando a lisa passarela, em gestos graciosos como os de um trapezista após o salto, mas nunca mortal a ponto de qualquer queda não ser prevista ou amparada por uma sólida rede de amenidades, e a grande merda, e o indisfarçável medo emboscado nas paredes do apartamento, e os inúteis cuidados, e a cama vazia no fundo do quarto, os dedos ansiosos, o ruído dos carros filtrado pelas paredes, a campainha em silêncio, algum livro e depois o poço viscoso. Algum cigarro, nenhum ombro, alguma insônia, nenhum toque, um último acorde de violino, e depois o sono, e depois. 159 À sua frente: a senhora gorda olhou para trás sem dizer nada, enquanto a menina de vestido azul e carpins brancos dizia que iam chegar atrasadas e a menina de vestido rosa e carpins laranja repetia que estava cansada; às suas costas: o tronco reluzente do pedreiro deixou escapar uma gota de suor que escorregou por entre os mamilos escuros para acompanhar o fio de pêlos da barriga, ultrapassar o umbigo para despencar calça adentro, pedindo-lhe que se apressasse; do lado direito: a cerca de ferro, a cerca de ferro, a cerca de ferro e a placa que não conseguia ler porque o movimento não permitia que se detivesse; do lado esquerdo: talvez lábios entreabertos, talvez um par de nádegas, talvez o interior rosado de pernas escancaradas, talvez o canto de um olho, retículas graúdas e um roxo ao fundo que o ombro lentamente ia deixando para trás; por cima e por baixo: o sol, o chão e pés inchados pelo calor e em volta os ruídos, a luz demasiado clara ferindo a retina, o chão irregular contra a sola dos sapatos, nem além nem longe mas demasiado perto em cheiros e tonturas de formas em movimento passando passando passando. Não entendia direito, mas era tão bonito que acompanhava com o dedo, palavra por palavra, enquanto a chuva caía — he is always intoxicated with the madness of ecstatic love, um pensamento maligno em direção às visitas fugitivas, bem feito, a chuva desmancharia penteados e mancharia panos — he is always intoxicated... —, quem sabe um chá? mas voltava às folhas para encontrar a gôndola dourada e sempre aquela figura com o colar de flores brancas, a estranha luz em volta da cabeça, como era mesmo? áurea, diziam e ria, superior, aura, corrigia mentalmente, e mais atrás a vegetação, algumas palmeiras e plantas inidentificáveis, mas sempre tão verdes, uma torre ao fundo, os mantos brancos e alaranjados, e de repente o prego cravado entre os olhos, tão nitidamente que piscava, num outro lugar, de um outro jeito, onde pudesse soltar um gemido ao invés de um sorriso amável, os dedos ganhando vida própria em direção ao segredo adormecido, mas as vegetações, ou virar o 160 disco, ou despejar o cinzeiro na privada, puxar a descarga, voltar-se para o espelho e beijá-lo com dentes e unhas, como era mesmo — he is always intoxicated with the madness... —, o cortejo avançava em direção contrária a seus passos, era mentira: virar a página como quem puxa a descarga, mas o prego, como se a privada resolvesse agir de modo contrário, ao invés de tragar, devolvendo a merda sobre a louça verde até o corredor, até a porta do quarto e a beira da cama, onde encolhia os pés, sem proteção — sem proteção alguma encolhia os pés enquanto a merda subia e podia distinguir os grãos de milho de ontem, os nacos duros de cenoura de hoje, um violino, um poço, um dedo de unha roída e um despertador amarelo marcando sempre a mesma hora. À sua frente: a senhora gorda parou, enxugando a testa, sem dar atenção (viscosa, atingia os tornozelos) à menina de vestido azul e carpins brancos repetindo que iam chegar atrasadas e a menina de vestido rosa e carpins laranja estourava uma enorme bola de chiclete; às suas costas: o pedreiro chegou tão perto (envolvia os joelhos, macia) que pôde sentir o cheiro de carne suada; do lado direito: conseguia ler, agora, assim "Proibido Ultrapassar (feito mãos de palmas molhadas, circundando o sexo) a Cerca"; do lado esquerdo: talvez um horizonte, talvez o interior de um cravo (chegava ao umbigo, grânulos miúdos depositando-se no orifício), talvez uma funda garganta aberta; por baixo: o sol arrancando reflexos de um escarro esverdeado, uma lata vazia (atingia o peito, acariciava os mamilos) de cerveja e um prego enferrujado; em volta: sombras velozes, bolsas, cores, cotovelos, testas contraídas (suavemente, subia devagar pelo pescoço alcançando o queixo), pernas e bundas; por cima: ergueu a cabeça com sede, como o último impulso de um afogado, e antes de a massa marrom cobrir seus olhos ainda pôde ver a longa esteira branca de um avião a jato cortando o céu. O cheiro era insuportável mas, com as narinas apertadas, sem saber por quê, com alívio, teve certeza absoluta de que aquele avião estava indo para Calcutá. 161 (ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007a. p. 129-132) 162