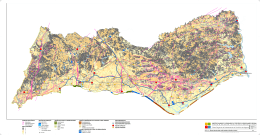

UNIÃO DINÂMICA DE FACULDADE CATARATAS FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE PROBLEMAS EROSIVOS NO ENTORNO DO CÓRREGO CASCALHEIRA: COMODORO - MT PRISCILA PAIVA RIBEIRO Foz do Iguaçu - PR 2010 PRISCILA PAIVA RIBEIRO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE PROBLEMAS EROSIVOS NO ENTORNO DO CÓRREGO CASCALHEIRA: COMODORO - MT Trabalho Final de Graduação apresentado à banca examinadora da Faculdade Dinâmica de Cataratas – UDC, como requisito parcial para obtenção de grau de Engenheiro Ambiental. Orientador: Prof. Dr. Handrey Borges Araujo Foz do Iguaçu – PR 2010 TERMO DE APROVAÇÃO UNIÃO DINÂMICA DE FACULDADES CATARATAS DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE PROBLEMAS EROSIVOS NO ENTORNO DO CÓRREGO CASCALHEIRA: COMODORO - MT TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE BACHAREL EM ENGENHARIA AMBIENTAL Acadêmica: Priscila Paiva Ribeiro Orientador: Prof. Dr. Handrey Borges Araujo Conceito Final Banca Examinadora: Prof(ª). Ms. Bruna Vielmo Camargo Prof(ª). Ms. Paula Vergili Perez Foz do Iguaçu, 08 de Dezembro de 2010. IV À minha maravilhosa família – meus pais, Ana e Wilson por sempre fazerem com que eu me sentisse a salvo, segura e amada o bastante para enfrentar qualquer desafio ou ir atrás de qualquer sonho; meu filho Cristopher Ryan pela ausência nos momentos primordiais de sua formação e por me fazer enxergar um mundo melhor através de seus olhos; minha irmã Jéssica pelo ombro amigo, e pelas longas conversas, por me fazer rir e me deixar chorar quando precisei fazê-lo. V AGRADECIMENTOS Em tempos em que quase ninguém se olha nos olhos, em que a maioria das pessoas pouco se interessa pelo que não lhes diz respeito, só mesmo agradecendo àqueles que percebem nossas indecisões, desânimos, suspeitas, tudo o que nos paralisa, e gastam um pouco da sua energia conosco, insistindo. Agradeço primeiramente a Deus, por estar sempre a frente de tudo em minha vida, por me mostrar sempre o caminho certo a seguir. Foi preciso muito estímulo de várias pessoas para que este projeto se tornasse uma realidade, André Weschenfelder, Sec. de Planejamento Luiz Machado, Engª Agrônoma Alessandra Hoffman, Eng° Florestal Valdinei de Araújo Campos. Sinto uma enorme gratidão para com todos vocês, por terem compartilhado comigo seus pensamentos e suas experiências e a partir deste, termos criado um grandioso vínculo de amizade. Ao Prof. Dr. Fernando Ximenes de Tavares Salomão, do Departamento de Geologia Geral da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, pela preocupação em esclarecer as minhas dúvidas, e me incentivar a não deixar de dar continuidade aos meus projetos e estudos. Ao meu orientador Handrey Borges Araujo, pela disposição em me orientar e corrigir minhas falhas no decorrer do projeto. Ao Coordenador e Prof. Mártin, por sempre me socorrer nos momentos difíceis do curso. Ao meu grande amigo Mauricio Guedes, pelo apóio e incentivo nos momentos de descrença, pelas imensuráveis demonstrações de carinho e respeito a mim dedicados; e com isso tornar os meus dias ainda melhores. À minhas grandes amigas Engenheiras de longa data, Patrícia Evelyn da Silva, Alessandra Tomasi e a Advogada Danielle Caroline da Silva, pela amizade, companheirismo e cumplicidade nos momentos em que seriam ainda mais difíceis sem a constante presença de vocês. E aos professores que durante todo o curso compartilharam conosco seus conhecimentos, e partilham agora de mais uma conquista na grande caminhada da vida. A todos vocês o meu muito obrigada. VI “Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da Natureza. A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde, e a verdadeira saúde é impossível sem rigoroso controle da gula. Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle. Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza.” (Mahatma Gandhi) VII SUMÁRIO RESUMO.................................................................................................................X ABSTRACT............................................................................................................XI 1 INTRODUÇÃO....................................................................................................12 2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................14 2.1IMPACTOS AMBIENTAIS.................................................................................14 2.1.1 Conceito de impacto ambiental.................................................................14 2.1.2 Avaliação do Impacto Ambiental (AIA).....................................................15 2.1.3 Legislação disciplinadora da AIA..............................................................16 2.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL...........................................................................17 2.3 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.............................17 2.4 Erosão Urbana.................................................................................................18 2.4.1 Conceitos......................................................................................................18 2.4.2 Formas de erosão quanto aos agentes e à origem dos processos.......19 2.4.2.1 Geológica ou natural..................................................................................19 2.4.2.2 Erosão hídrica ou pluvial............................................................................19 2.4.2.3 Erosão antrópica........................................................................................20 2.4.3 Formas de escoamento das águas pluviais no perímetro urbano................20 2.4.3.1 Laminar......................................................................................................20 2.4.3.2 Em sulcos...................................................................................................21 2.4.3.3 Por ravinas.................................................................................................22 2.4.3.4 Por voçorocas............................................................................................22 2.5. AÇÕES ANTRÓPICAS DE IMPACTO NEGATIVO AO MEIO FÍSICO URBANO E SUAS CONSEQUÊNCIAS.................................................................23 2.5.1 Tipos de ações e conseqüências..............................................................23 2.5.1.1 Remoção da cobertura vegetal..................................................................23 2.5.1.2 Aterros sanitários e lixões..........................................................................24 2.5.1.3 Loteamentos em desacordo com o Plano Diretor......................................25 2.5.1.4 Ocupação de áreas de risco......................................................................26 2.5.1.5 Falta de drenagem das águas pluviais......................................................27 VIII 3 MATERIAL E MÉTODO.....................................................................................29 3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA.......................................................................29 3.1.1 Localização de Comodoro (MT).................................................................29 3.2 Metodologia do Diagnóstico Ambiental.......................................................30 3.2.1 Área de abrangência do estudo.................................................................30 3.2.2 Espacialização da área de influência direta.............................................35 3.2.3 Espacialização da área de influência indireta..........................................36 3.2.4 Aspectos físicos..........................................................................................36 3.2.4.1 Clima..........................................................................................................36 3.2.4.2 Precipitação Pluviométrica.........................................................................37 3.2.4.3 Solos..........................................................................................................37 3.2.4.4 Relevo........................................................................................................38 3.2.4.5 Hidrologia...................................................................................................38 3.2.4.6 Vegetação..................................................................................................38 3.2.5 Aspectos antrópicos...................................................................................39 3.2.5.1 Ocupação do solo urbano..........................................................................39 3.2.5.2 A economia................................................................................................39 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO..........................................................................40 4.1Reconhecimento dos processos erosivos.........................................................40 4.1..1 Ações emergenciais complementares.....................................................47 4.1.2 Ações recomendadas.................................................................................48 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................50 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................51 ANEXO...................................................................................................................55 IX LISTA DE FIGURAS Figura 1: Localização da cidade de Comodoro e indicação do córrego Cascalheira.............................................................................................................29 Figura 2: Vista aérea do lado sudeste da cidade, demonstrando o assoreamento do córrego Cascalheira...........................................................................................31 Figura 3: Água do Córrego Cascalheira contendo grande quantidade de sedimentos em suspensão, durante precipitação no mês de janeiro de 2010........................................................................................................................31 Figura 4: Córrego Cascalheira com bancos de areia, proveniente das erosões...................................................................................................................32 Figura 5: Vista aérea da maior voçoroca do entorno do córrego Cascalheira.............................................................................................................32 Figura 6: Área do córrego Cascalheira totalmente sedimentada...........................33 Figura 7: Estrutura de escoamento rompida durante a precipitação de janeiro de 2010........................................................................................................................34 Figura 8: Córrego Cascalheira, próximo a nascente..............................................34 Figura 9: Dejetos de madeira no interior da erosão...............................................35 Figura 10: Localização do córrego Cascalheira, com as linhas pretas identificando o trajeto do escoamento das águas pluviais para o surgimento das erosões...................................................................................................................40 Figura 11: Sulcos com declive favorecendo a instalação de processos erosivos..................................................................................................................41 Figura 12: Barramento impedindo o escoamento de água no interior da ravina......................................................................................................................42 Figura 13: Barramentos favorecendo o escoamento concentrado da água de chuva......................................................................................................................42 Figura 14: Interior da Erosão Feagro......................................................................43 Figura 15: Erosão Setor Industrial I sendo aterrada com serragem.......................44 Figura 16: Erosão propriedade do Sr. Jonas Piovezan..........................................44 Figura 17: Descaracterização do curso d‟água pelo lançamento de resíduos e instalação de processos erosivos...........................................................................45 Figura 18: Erosão “Buracão”, rompimento da estrutura de drenagem...................46 X RIBEIRO, Priscila Paiva. Diagnóstico ambiental de problemas erosivos no entorno do córrego Cascalheira: Comodoro - MT. Foz do Iguaçu, 2010. Trabalho Final de Graduação - Faculdade Dinâmica de Cataratas. RESUMO O presente trabalho consiste em identificar e analisar os processos erosivos existente no vale do córrego Cascalheira e periferia da cidade de Comodoro (MT). A área de estudo constitui-se na análise dos fenômenos erosivos em área urbana, tendo como objetivo a avaliação e identificação das causas destes fenômenos. Buscou-se também fazer um levantamento de dados sobre o relevo, caracterizado nas áreas de ocorrência por solos arenosos, de maior erosividade. O trabalho está embasado nos resultados obtidos através de mapeamento e levantamento fotográfico, que possibilitaram a elaboração do mapeamento das áreas de susceptibilidade à erosão. O estudo aborda inicialmente as teorias que versam sobre impactos ambientais e a importância dos estudos ambientais como instrumentos no planejamento e implantação de empreendimentos. Na sequência abordou-se os processos erosivos, a problemática do mau uso do solo, o dimensionamento e conseqüências desses processos, apontando para técnicas recomendadas por especialistas que podem ser adotadas preventivamente. Em seguida mostra os dados levantados em campo, com abordagem dos principais pontos erosivos verificados no entorno do vale do córrego Cascalheira e limites da cidade, e finalizada com recomendações e um plano de recuperação de áreas degradadas para atenuar o problema de erosão que ameaça a infraestrutura urbana. Palavras-chaves: Solo - Águas pluviais – Voçoroca. XI RIBEIRO, Priscila Paiva. Diagnostic ambiente the Problem erosive in the Cascalheira Stream: Comodoro - MT. Foz do Iguaçu, 2010. Project to Completion of course work - Faculdade Dinâmica de Cataratas. ABSTRACT The present work consists of identifying and analyzing the erosive processes existing in the Cascalheira Stream valley and in the periphery of the city of Comodoro (MT). The study area is on the analysis of erosion phenomena in urban areas, aiming at evaluating and identifying the causes of these phenomena. One also searched to make a data-collecting on the relief, characterized in the areas of occurrence for sandy soils, higher erosivity. The work is based upon the results gotten through mapping and photographic survey, which allowed for the creation of the mapping of susceptibility to erosion. The study it approaches initially the theories that deal with environmental impacts and the importance of environmental studies as tool in the planning and the implementation of enterprises. Following it approached the processes of erosion, the problematic one of misuse of land, the design and consequences of these processes, pointing to the techniques recommended by experts which can be preventively adopted. After it shows the data raised in field, addressing the main points of erosion observed in the Cascalheira Stream valley and in the city, and concludes with recommendations to mitigate the erosion problem that threatens the urban infrastructure. Word-keys: Soil - Rainwater - Soil erosion. 12 1. INTRODUÇÃO Assim como qualquer outro fenômeno no âmbito de estudo do solo, a erosão provocada pela ação do escoamento superficial das águas pluviais, também é estudada do ponto de vista das atividades antrópicas no meio ambiente. Os problemas decorrentes da ocupação indiscriminada das áreas ciliares por pastagens e agricultura, contribuem em inúmeras consequências ambientais, tais como: acelerando o processo de erosões às margens dos rios, assoreamento dos mesmos, alterando a qualidade da água e trazendo conseqüências que se não sanadas a tempo podem se tornar irreversíveis na microbacia em que está esteja inserida. Isto vem ocorrendo devido à falta de fiscalização das entidades, ou mesmo da falta de sensibilização da população, que ainda não tem dimensão sobre os benefícios da preservação das matas ciliares bem como o desconhecimento dos instrumentos legais que constituem para a preservação e manutenção deste ambientes naturais. A atividade antrópica incorreta no solo sempre deixa marcas negativas, ocasionando o seu desequilíbrio. A ocupação inadequada do solo causa degradações, dentre elas, a erosão, que em alguns casos chega a comprometer completamente, prédios e obras de infraestrutura, com graves reflexos econômicos e sociais. Para agravar ainda mais o problema, não houve a preocupação com a preservação de cobertura vegetal e o devido cuidado com a drenagem das águas pluviais, resultando em processos erosivos que comprometem significativamente a infraestrutura da cidade. Os processos erosivos em Comodoro, pela gravidade que representam à cidade, são o objetivo do estudo. A drenagem urbana não se limita aos aspectos puramente técnicos restritos à engenharia, mas compreende o conjunto de todas as medidas a serem tomadas que visem atenuar os riscos e os prejuízos decorrentes da água pluvial sobre a superfície. Com o solo urbano desprotegido, aliado ao escoamento inadequado das águas pluviais tem provocado um aumento alarmante no número de ravinas e voçorocas. Nas erosões já existentes, verifica-se uma grande quantidade de lixo e dejetos de madeira jogados pela população, agravando ainda mais o quadro e, 13 devido à suas dimensões, na última temporada de chuva (dezembro/2009 a maio/2010) chegou a ser motivo de decretação de “situação de emergência” pela administração municipal. A partir do exposto, este estudo teve como objetivo realizar um diagnóstico ambiental da área degradada no entorno do Córrego Cascalheira, focado para problemas erosivos, visando propor medidas de contenção e recuperação garantindo a proteção de nascentes existentes e do ecossistema local através de proposta técnica de manejo conservacionista de solos e recuperação de áreas degradadas, justificado pela importância deste rio para o abastecimento de água para o município de Comodoro que foi concebido da perspectiva da análise da erosão hídrica, buscando apoio em estudos que elegeram as variáveis envolvidas no fenômeno. 14 2. REFERENCIAL TEÓRICO 2.1. IMPACTOS AMBIENTAIS 2.1.1. Conceito de impacto ambiental Impacto Ambiental pode ser entendido como um desequilíbrio provocado por uma determinada ação antrópica ou decorrer de acidentes naturais que provoquem qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: I) a saúde, a segurança e o bem-estar da população;(II) as atividades sociais e econômicas; III) a biota; IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V) a qualidade dos recursos ambientais (Resolução do CONAMA n.º 001 de 23/01/86). A mesma Resolução qualifica os impactos em positivo e negativo, conforme Inciso II do Art. 6º, “análises de impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médios e longos prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais”. Na terminologia do Direito, Custódio (1988) define impacto como „choque‟ ou „colisão‟ de substâncias (sólidas, líquidas ou gasosas), de radiações ou de formas diversas de energia, decorrentes da realização de obras ou atividades, com danosa alteração do ambiente natural, artificial, cultural ou social”. A atuação dos indivíduos decorre do sistema de crenças e valores da sociedade que, para Capra (2006) “transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais, e demandam uma estrutura sistêmica, que está sendo formulada por indivíduos, comunidades e organizações, de acordo com novos princípios”. A satisfação das desenvolvimento econômico necessidades do homem conjugada com ao longo do tempo, tem sido marcada por desigualdades históricas entre nações, entre regiões dentro de um mesmo país e 15 entre grupos populacionais (Prata, 1994). Atender as necessidades da população crescente em todos os lugares do mundo tem sido também um processo pelo qual indivíduos, comunidades e grupos sociais interagem coletivamente, com o objetivo de melhorar as suas condições de vida numa percepção da realidade e de como conduzir as ações do homem perante a natureza. 2.1.2. Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) O papel da AIA é de monitorar e melhor prevenir os impactos ambientais como um instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do programa, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles considerados (MILARÉ, 2005). A avaliação de impacto permite que certa questão seja compreendida num contexto proteção e preservação do ambiente na implantação de qualquer atividade ou obra efetiva ou potencialmente degradadora. “Esta análise se faz necessária para se antever os riscos e eventuais impactos ambientais a serem prevenidos, corrigidos, mitigados e/ou compensados quando da instalação e operação de uma atividade” (MILARÉ, 2005). Os procedimentos de avaliação devem “garantir adoção das medidas de proteção do meio ambiente, determinada no caso de decisão da implantação do projeto, capazes de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles considerados” (MOREIRA, 1990). A avaliação de impactos, por sua complexidade, deve ser mais proativa, dinâmica, de forma ampla e não só restrita, cujos “procedimentos devem garantir a adoção das medidas de proteção do meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do projeto” (MOREIRA, 1990). A AIA como instrumento de política ambiental, se no controle sistemático pelo poder público formado por um “conjunto de procedimentos capaz de assegurar, 16 desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a adoção das medidas de proteção do meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do projeto” (MOREIRA, 1990). 2.1.3. Legislação disciplinadora da AIA A AIA foi introduzida em nosso direito pela Lei 6.803, de 02/07/1980, que Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Mas foi a Lei nº 6.938/81 que definiu os mecanismos de formulação e aplicação. A Aia foi elevada à categoria de instrumento da política nacional de meio ambiente, como expressa o artigo 9º: “São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (...); III - a avaliação de impactos ambientais”. A Lei 6.938/81 prevê a Avaliação de Impacto Ambiental-AIA e uma série de outros instrumentos complementares e inter-relacionados, como por exemplo: a) o zoneamento ambiental, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e a criação de unidades de conservação, que condicionam e orientam a elaboração de estudos de impacto ambiental e de outros documentos técnicos necessários ao licenciamento ambiental; b) o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, que exige a elaboração de EIA/RIMA e/ou de outros documentos técnicos, os quais constituem instrumentos básicos de implementação da AIA; O uso da AIA como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente foi materializado com a Resolução CONAMA nº 006/1987, instituindo o licenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente aquelas nas quais a União tenha interesse relevante, como a geração de energia. 17 2.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL O Diagnóstico Ambiental deverá retratar a atual qualidade ambiental da área de abrangência dos estudos, indicando as características dos diversos fatores que compõem o sistema ambiental atual, de forma a permitir o pleno entendimento da dinâmica e das interações existentes entre o meio físico, biótico e socioeconômico, bem como a fragilidade ambiental com a inserção do empreendimento, de acordo com a seqüência apresentada a seguir. 2.3. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS (PRAD) A implantação ou recomposição de mata ciliar requer emprego de técnicas adequadas que serão definidas em função da avaliação detalhada das condições do local. Desta avaliação, depende a seleção das espécies, método de preparo do solo, calagem, adubação, técnicas de plantio, interação entre genótipo e o ambiente, o que pode originar comportamento diferenciado de uma mesma espécie quando plantada em locais diferentes, em função da variação de alguma característica do sítio e, portanto devem-se evitar extrapolações de resultados de crescimento de um local para outro (BOTELHO, 1995). De acordo com o código florestal (Lei n.º 4771/65), a largura da faixa de mata ciliar a ser preservada está relacionada com a largura do curso d‟água. A tabela 1 representa as dimensões das faixas de mata ciliar em relação à largura dos rios, lagos, etc. 18 2.4. EROSÃO URBANA 2.4.1. Conceitos Segundo Carvalho (2006). “o termo erosão provém do latin (erodere) e significa corroer. Nos estudos ligados às Ciências da Terra, o termo é aplicado aos processos de desgaste da superfície terrestre (solo ou rocha) pela ação da água, vento, gelo e de organismos vivos, além da ação do homem. O processo erosivo depende de fatores externos, como o potencial de erosividade da chuva, as condições de infiltração, escoamento superficial, declividade e comprimento do talude ou encosta e desagregabilidade e erodibilidade do solo. A evolução da erosão ao longo do tempo depende de fatores como as características geológicas e geomorfológicas do local, presença de trincas de origem tectônica e evolução físicoquímica e mineralógica do solo”. Os processos de erosão são, basicamente, alterações do solo pelo uso nas suas várias formas, que “consiste em um conjunto de processos pelos quais os materiais da crosta terrestre são desagregados, dissolvidos ou desgastados e transportados de um ponto a outro pelos agentes erosivos” (VILAR, 1987 E VILAR; PRANDI, 1993). Considerando como estudos de erosão aqueles que envolvem a determinação de perdas de solo e água por erosão, “os condicionantes relativos ao meio físico (rochas, relevo, solos, cobertura vegetal, clima) assumem papel preponderante não só para o seu entendimento, como também para a delimitação de áreas que apresentam suscetibilidades e riscos variáveis à medida que elas variam no resultado da combinação desses condicionantes. As rochas, por exemplo, fornecem material de origem para os solos, os quais vão variar em função da natureza e estrutura litológicas.” Em geral, há correspondência entre solos e rochas (ou sedimentos recentes, inconsolidados) e relevos associados (SALOMÃO, 2005). 19 2.4.2. Formas de erosão quanto aos agentes e à origem dos processos 2.4.2.1. Geológica ou natural A erosão geológica ocorre em áreas que não há ações antrópicas, e “decorre de fenômenos naturais como uma ocorrência normal dos processos de modificação da crosta terrestre, que são perceptíveis somente no decorrer de longos períodos de atividades de desagregação, decomposição, transporte e deposição de materiais de rochas e solos. A erosão geológica, ou natural, é o desgaste da superfície da Terra por água, gelo, vento, ou outro agente natural, sob condições de meio ambiente natural em termos de clima e vegetação, sem perturbações provocadas pelo homem, sendo possível estabelecer o ciclo dessa erosão.” (CAMARGO et. al., 2004), É uma ocorrência normal dos processos de modificação da crosta terrestre “que consiste nos processos normais de modificação da crosta terrestre, sendo reconhecida somente no decorrer de longos períodos de atividade” (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993) 2.4.2.2. Erosão hídrica ou pluvial É a erosão causada pelo impacto da chuva que decorre de uma “série de transferências de energia e materiais, geradas por um desequilíbrio de sistema água, solo, cobertura vegetal, que resulta numa perda progressiva de solo, sendo mais efetiva onde a água de precipitação não pode ser infiltrada” (MAFRA, 1999). O impacto das gotas de chuva no solo constitui uma das contribuições da precipitação sobre a erosão do solo, porque “a principal função das gotas de chuva é a de destacar partículas do solo, e a principal função do escoamento superficial é a de transportar materiais destacados do solo” (ELLISON, 1947). Esta ação da chuva através do impacto das gotas de água sobre o solo, “influencia a erosão do solo de três formas: a) desprendem partículas de solo no 20 local que sofre o impacto; b) transportam, por salpicamento, as partículas desprendidas; c) imprimem energia, em forma de turbulência, à água de escoamento superficial” (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). 2.4.2.3. Erosão antrópica A erosão antrópica decorre da ação direta do homem sobre o solo, pela “ocupação de áreas impróprias para a urbanização, como morros de acentuada declividade gera deslizamentos de solo, com conseqüências no âmbito social, econômico e ambiental. A erosão acelerada (ação antrópica) pode ser laminar ou em lençol, quando causada por escoamento difuso das águas das chuvas resultante na remoção progressiva dos horizontes superficiais do solo; e erosão linear, quando causada por concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando em incisões na superfície do terreno na forma de sulcos, ravinas e voçorocas” (OLIVEIRA, 2004). Esta erosão se caracteriza por sua rapidez e alto poder de destruição do solo, em decorrência do “processo de desprendimento e arraste das partículas do solo causado pela água e vento, cuja origem está ligada principalmente à ocupação das terras pelo homem” (GUERRA, 1995). 2.4.3. Formas de escoamento das águas pluviais no perímetro urbano 2.4.3.1. Laminar Erosão laminar é “aquela que se caracteriza pela separação e arrastamento das partículas superficiais do solo. Esse tipo de erosão se dá em camadas finas e uniformes” (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). É o processo de escoamento laminar que “consiste na remoção de delgadas camadas de solo e, portanto, não se fazendo notar sua ação com 21 facilidade. Origina-se do escoamento superficial disperso pela encosta, não se concentrando em canais. Ocorre, quase sempre, sob condições de chuva prolongada, quando a capacidade de infiltração do solo é excedida. O aumento da turbulência do fluxo de água provoca uma maior capacidade erosiva. Esse tipo de erosão tende a ocorrer com maior facilidade em solos com baixo poder de coesão” (GUERRA, 1995). A duração e a intensidade também são características importantes, diretamente relacionadas ao volume da chuva, e “sua ação erosiva depende da distribuição pluviométrica, mais ou menos regular, no tempo e no espaço, e por meio do escorrimento da enxurrada. Chuvas torrenciais ou pancadas de chuvas intensas, como tromba-d'água, constituem a forma mais agressiva de impacto da água no solo. Durante esses eventos a aceleração da erosão é máxima” (GUERRA, 1995). 2.4.3.2. Em sulcos O escoamento em sulcos caracteriza-se pela formação de canais sinuosos, resultantes da concentração da enxurrada em alguns pontos do terreno, que “ocorre em pequenas irregularidades do terreno, nas quais a enxurrada se concentra, levando à formação de filetes que se escoam seguindo aproximadamente a linha de maior declividade da encosta” (FOURNIER, 1960). De acordo com Vieira (1998), “a partir do momento em que a água começa a percorrer caminhos preferenciais na superfície do solo, provocando fissuras de até 50 cm de maneira progressiva (de montante a jusante) estas são chamadas de sulcos”. Ocorre em áreas inclinadas, onde inúmeros canais aleatórios ocorrem em pequena faixa do terreno, e “se constitui a segunda fase evolutiva do processo físico da erosão hídrica do solo, que é marcada pela mudança da forma do escoamento. De difuso, sobre a superfície do solo, na fase inicial da erosão entre sulcos, tal processo concentra-se, na segunda fase, em pequenas depressões da superfície do solo chamadas de sulcos de erosão. Quando isso ocorre, a lâmina de escoamento desenvolve maior tensão de cisalhamento pelo aumento de espessura, elevando, portanto, a capacidade do escoamento em desagregar o solo. Em condições naturais, esses pequenos canais ocorrem de forma espaçada e aleatória, formando 22 uma rede de canais que pode desagregar e transportar grande quantidade de solo (CANTALICE, 2005). 2.4.3.3. Por ravinas As ravinas são formas erosivas resultantes do aprofundamento dos sulcos devido ao fluxo concentrado de águas pluviais, quando “o canal formado não é funcional e seu talvegue é intermitentemente aprofundado, atingindo inicialmente os horizontes inferiores do solo e, em seguida, a rocha mãe” (FOURNIER, 1960). Esse escoamento em sulcos no estágio inicial forma as ravinas e em estágios mais avançados, “uma ravina pode evoluir para um canal de água permanente, desembocando em um rio; quando isto ocorre, em geral a ravina já evoluiu para uma voçoroca” (GUERRA, 1995). No processo de formação de ravinas a maior parte da água que escoa em superfície está concentrada em canais bem definidos e o “reconhecimento do desenvolvimento de ravinas é de grande importância prática na conservação dos solos, e a não distinção entre situações onde as ravinas podem se estabelecer ou não, contribui para uma menor capacidade de predição da ocorrência de tais processos” (GUERRA, 1995). A formação da ravina acontece com maior facilidade em solos onde não há proteção necessária, e “é característica das superfícies desprovidas de vegetação, onde houve o desmatamento, ou em áreas pouco vegetadas. São estas as terras de agricultura, áreas que sofreram a ação das queimadas, áreas de pastoreio ou de expansão agrícola, ou áreas onde a vegetação foi seriamente perturbada ou eliminada” (BIGARELLA, 2003). 2.4.3.4. Por voçorocas As voçorocas correspondem à ação combinada das águas do escoamento superficial e subterrâneo, “pode ser formada através de uma passagem gradual da erosão laminar para sulcos e ravinas cada vez mais profundas ou então, 23 diretamente a partir de um ponto de elevada concentração de água sem a devida dissipação de energia, em forma de U com o fundo plano” (CRISTOFOLETTI, 1979). As voçorocas podem ser entendidas como uma erosão em sulcos e ravinas de maiores proporções, “são características erosivas relativamente permanentes nas encostas, possuindo paredes laterais íngremes e, em geral, fundo chato, ocorrendo fluxo de água no seu interior durante os eventos chuvosos. Em alguns casos, podem atingir o lençol freático. Podem se originar da intensificação do processo de ravinamento, tanto no sentido vertical como horizontal, concentrando grandes volumes de fluxo das águas do escoamento superficial e do escoamento subsuperficial. Embora a origem da formação da voçoroca possa variar o processo, de forma geral, é uma conjugação da ação do escoamento superficial das águas pluviais e do escoamento subsuperficial” (GUERRA, 1995). As feições erosivas do terreno podem determinar as formas das voçorocas que “variam em função do material que constitui o solo, pois, se os diferentes horizontes do solo forem de consistência uniforme, as paredes da voçoroca são relativamente verticais, e se o material for muito friável, estará sujeito a freqüentes desmoronamentos. Por outro lado, quando o material do subsolo ou de horizontes mais profundos for mais resistente que o horizonte superficial, as voçorocas tendem a apresentar paredes em forma de “V” (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). 2.5. AÇÕES ANTRÓPICAS DE IMPACTO NEGATIVO AO MEIO FÍSICO URBANO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 2.5.1. Tipos de ações e consequências 2.5.1.1. Remoção da cobertura vegetal A degradação do solo e o aumento de processos erosivos decorrem do “desenvolvimento urbano altera a cobertura vegetal provocando vários efeitos que alteram os componentes do ciclo hidrológico natural. Com a impermeabilização do 24 solo através de telhados, ruas, calçadas e pátios, a água que infiltrava, passa a escoar pelos dutos, aumentando o escoamento superficial. O volume que escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas, com a urbanização, passa a escoar no canal, exigindo maior capacidade de escoamento das seções” (TUCCI; BERTONI, 2003). Os autores destacam que “devido à substituição da cobertura natural ocorre uma redução da evapotranspiração, já que a superfície urbana não retém água como a cobertura vegetal e não permite a evapotranspiração das folhagens e do solo. Apesar disto, as superfícies urbanas geradas pelas cidades são aquecidas e nas precipitações de baixa intensidade pode ocorrer maior evaporação”. 2.5.1.2. Aterros sanitários e lixões O aterro sanitário é associado à coleta seletiva de lixo e um tratamento baseado em técnicas sanitárias para em evitar os aspectos negativos da deposição final do lixo. Segundo Mól e Santos (2003), o aterro sanitário é uma área devidamente projetada por engenheiros e que tem por objetivo reduzir ao máximo o volume do lixo e cobri-lo periodicamente com uma camada de terra. Essa área é isolada e impermeabilizada, evitando-se a contaminação das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume (líquido escuro e malcheiroso resultante da decomposição do material orgânico). De acordo com o IBGE (2000), “lixão ou Vazadouro a céu aberto disposição final do lixo pelo seu lançamento, em bruto, sobre o terreno sem qualquer cuidado ou técnica especial. Vazadouro em áreas alagadas - disposição final do lixo pelo seu lançamento, em bruto. As regras gerais sobre o controle ambiental encontram-se na Lei n.° 6.938/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, e define “poluidor como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividades, acusadoras de degradação ambiental, ou seja, pela alteração adversa das características do meio ambiente, que, no caso dos resíduos sólidos de saúde, são traduzidas por disposição inadequada em aterros ou lixões, podendo causar a contaminação do solo e água por agentes patogênicos” (BARTOLI, 1997). 25 Apesar das vantagens, instalação de aterros sanitários deve planejada e associada à implantação da coleta seletiva e de uma indústria de reciclagem, porque “os aterros sanitários contaminam as águas subterrâneas pelo processo natural de precipitação e infiltração. Deve-se evitar que sejam construídos aterros sanitários em áreas de recarga e procurar escolher as áreas com baixa permeabilidade. Os efeitos da contaminação nas águas subterrâneas devem ser examinados quando da escolha do local do aterro (TUCCI; BERTONI, 2003). 2.5.1.3. Loteamentos em desacordo com o Plano Diretor Os loteamentos devem, antes de tudo, cumprir o objetivo da política de desenvolvimento urbano fixado no artigo 182 da Constituição Federal: “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.” Tem-se no plano diretor um “instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”, regulamentado no artigo 40, Lei 10.257/01, que abrange o “planejamento, a política do solo, a urbanização, a ordenação das edificações, enfim, as relações entre Administração e administrados e o conjunto de medidas estatais técnicas, administrativas, econômicas e sociais que visam ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade”. Para Tucci e Bertoni (2003), “o Plano Diretor de Drenagem Urbana tem o objetivo de criar os mecanismos de gestão da infra-estrutura urbana relacionado com o escoamento das águas pluviais e dos rios na área urbana da cidade. Este planejamento visa evitar perdas econômicas, melhoria das condições de saúde e meio ambiente da cidade dentro de princípios econômicos, sociais e ambientais definidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Os loteamentos ilegais ou em desacordo com um plano diretor, são problemas graves para qualquer área urbana, por não existir qualquer tipo de planejamento urbano ou de impacto ambiental e também aqueles que não foram aprovados pelo poder público. “O ordenamento urbanístico ficou ao sabor de improvisações e de pressões locais. Constatava-se a tensão entre o interesse 26 privado e o interesse público, isto é, a posição do loteador e os interesses atuais e futuros da humanidade” (SILVA, 2004). 2.5.1.4. Ocupação de áreas de risco Áreas de risco têm relação direta com a possibilidade de ocorrência de fenômeno, natural ou induzido, em áreas de vulnerabilidade natural, com conseqüências socioeconômicas e ambientais sobre determina local ou comunidade. Figueiredo (1994) define áreas de risco como “aquelas sujeitas às ocorrências de fenômenos de natureza geológica-geotécnica e hidráulica que impliquem na possibilidade de perda de vidas e ou danos materiais. Esses locais são, predominantemente, ocupações de fundo de vales sujeitos a inundações e solapamento, ou encostas passíveis de escorregamentos e desmoronamentos devido às altas declividades”. Segundo Tucci e Bertoni (2003), “quando a população ocupa áreas de risco, os impactos são freqüentes. Essas condições ocorrem, em geral, devido às seguintes ações: como no Plano Diretor Urbano da quase totalidade das cidades da América do Sul, não existe nenhuma restrição quanto ao loteamento de áreas de risco de inundação, a seqüência de anos sem enchentes é razão suficiente para que empresários loteiem áreas inadequadas; invasão de áreas ribeirinhas, que pertencem ao poder público, pela população de baixa renda; ocupação de áreas de médio risco, que são atingidas com freqüência menor, mas que quando o são, sofrem prejuízos significativos. Esse tipo de ocupação territorial combinada com fenômenos meteorológicos gera conseqüências trágicas e muito disso se deve ao acelerado processo de urbanização, essencialmente, à falta de moradia. Segundo Tucci e Bertoni (2003), os principais impactos sobre a população são: prejuízos de perdas materiais e humanas; interrupção da atividade econômica das áreas inundadas; 27 contaminação por doenças de veiculação hídrica como leptospirose, cólera, entre outras; contaminação da água pela inundação de depósitos de material tóxico, estações de tratamentos entre outros. Para silva (2004), a falta de moradia “transcende o interesse particular do Município a estruturação básica de um loteamento. Apontar as mesmas condições mínimas de sanidade para todas as comunidades da Nação é tarefa que se fazia improrrogável, pois, do contrário, propiciavam-se num mesmo país pontos de convulsão social e lugares inabitáveis, mas se sobrevive à duras penas. De outro lado, a continuação da manifesta diferença das exigências urbanísticas para lotear concorria para aumentar as desigualdades regionais e estimulava a concorrência entre cidades, possibilitando que poderosos loteadores só investissem onde menos se exigisse. 2.5.1.5. Falta de drenagem das águas pluviais O sistema de drenagem das águas pluviais em áreas urbanas é inerente ao processo de urbanização, e é entendido como o “conjunto de medidas que tem por objetivo minimizar os riscos a que as populações estão sujeitas, diminuir os prejuízos causados por inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável” (PORTO et al., 2002). A drenagem urbana tem uma relação direta com o esgotamento sanitário, uma vez que, em todas as cidades as redes de drenagem são interligadas com sistemas de esgotos domésticos e industriais. “A ausência do planejamento urbano municipal tem sido uma das principais causas do surgimento de problemas urbanos nas áreas social, econômica e ambiental” (CAMPOS, 2001). Não existem soluções padronizadas, cada núcleo urbano tem suas peculiaridades e os problemas surgem a partir de erros de implantação e execução de projetos de infraestrutura, frequentemente projetados sem considerar os impactos sobre a drenagem. “É necessário observar que próximo a uma drenagem, exista um complexo sistema associado às chuvas, que envolve escoamento superficial, infiltração, recarga de aqüífero, alimentação dos principais cursos d‟água através de 28 linhas de drenagem, que são fatores que compõem o ciclo hidrológico” (CHASSOT, 1999). À medida que a cidade se urbaniza, ocorre a impermeabilização das superfícies. “Com a impermeabilização do solo através de telhados, ruas, calçadas e pátios, a água que infiltrava, passa a escoar pelos condutos, aumentando o escoamento superficial. O volume que escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas, com a urbanização, passa a escoar no canal, exigindo maior capacidade de escoamento das seções” (TUCCI; BERTONI, 2003). 29 3. MATERIAL E MÉTODOS 3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 3.1.1. Localização de Comodoro (MT) O estudo foi desenvolvido na cidade de Comodoro (MT), localizada no Noroeste do Estado de Mato Grosso, na divisa com o Estado de Rondônia e fronteira com a Bolívia, que se situa nas coordenadas UTM L: 197743.80 m e E: 8487009.37 m (Figura 1), com área territorial de 21.743,362 Km² (IBGE, 2002), nas Microrregiões do alto Guaporé e Parecis, a 640 km da Capital do Estado, Cuiabá. Figura 1: Localização da cidade de Comodoro e indicação do Córrego Cascalheira. Fonte: Google Earth, 2010. De acordo com o Censo/2010, a população total do município é de 18.108 habitantes o município limita-se: ao Norte, com o município de Juína (MT); a Noroeste com o município de Vilhena (RO); a Oeste, com os municípios de Colorado d‟Oeste e Cabixi (RO) e faz fronteira com a Bolívia; ao Sul, com os municípios de 30 Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) e, ao Leste, com os municípios de Campos de Júlio e Sapezal (MT) (IBGE, 2010). 3.2. METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Na metodologia adotada foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, revistas especializadas, dissertações, teses e artigos relacionados ao tema, assim como levantamentos de campo em toda a área objeto de estudo do córrego Cascalheira, com mapeamento registros fotográficos dos locais atingidos. Dessa forma, efetuou-se um diagnóstico da área com a identificação dos principais problemas relacionados à drenagem urbana, com enfoque aos processos erosivos. Também foi possível identificar as ações emergenciais implantadas pela Prefeitura Municipal de Comodoro junto ao MT Regional, bem como propor novas medidas de controle. A elaboração do diagnóstico foi realizada com levantamento “in loco”, documentado com relatórios e fotografias das áreas objeto do trabalho, com identificação dos pontos críticos. 3.2.1. Área de abrangência do estudo A área de abrangência do estudo situa-se na parte sudeste da cidade (Figura 2), no bairro Setor Industrial I, região do centro de convenções ou Feagro e entorno do córrego Cascalheira, para onde flui quase a totalidade da água pluvial daquela região urbana, que tem provocado avassalador desastre ecológico devido às inúmeras voçorocas que se formaram a partir da declividade da cidade, convergindo para o córrego Cascalheira (Figuras 3 e 4). 31 Figura 2: Vista aérea do lado sudeste da cidade, demonstrando o assoreamento do córrego Cascalheira. Figura 3: Água do Córrego Cascalheira contendo grande quantidade de sedimentos em suspensão, durante precipitação no mês de janeiro de 2010. 32 Figura 4: Córrego Cascalheira com bancos de areia, proveniente das erosões. A falta de cobertura vegetal e o manejo inadequado do solo são fatores determinantes para a ocorrência da erosividade do solo que é altamente arenoso, portanto, propício à erosão (Figuras 5 e 6). Figura 5: Vista aérea da maior voçoroca do entorno do córrego Cascalheira. 33 Figura 6: Área do córrego Cascalheira totalmente sedimentada. No desenvolvimento do presente trabalho adotou-se a seqüência de etapas dos trabalhos desenvolvidos visando e caracterização do meio físico da área estudada, mediante avaliação e especificações das unidades geotécnicas, que contemplam as seguintes fases: análise das informações produzidas em levantamento e reconhecimento e identificação das ocorrências erosivas. Para a realização deste estudo foi definida a temática da drenagem urbana diante da realidade e dos problemas enfrentados pela cidade de Comodoro. Adotou-se então o vale do córrego Cascalheira e entorno (com todos os pontos geográficos). Como área a ser estudada, uma vez que se trata de uma região que vem sofrendo constantemente com problemas relacionados com as águas pluviais, dando origem a sulcos, ravinas e voçorocas (Figura 7). 34 Figura 7: Estrutura de escoamento rompida durante a precipitação de janeiro de 2010. Figura 08: Córrego Cascalheira, próximo a nascente. A elaboração do diagnóstico foi realizada com levantamento “in loco”, documentado com relatórios e fotografias das áreas objeto do trabalho, com identificação dos pontos críticos. As etapas que se seguiram referem-se a análise dos dados coletados e a partir deles foi elaborado o plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD). 35 3.2.2. Espacialização da área de influência direta O local em estudo sofreu influências do manejo inadequado do solo e o lançamento de dejetos, principalmente de madeiras, (Figura 09) oriundos das madeireiras locais, que comprometeram toda evasão da água pluvial da parte sudeste da cidade, afetando os imóveis do entorno, influenciando de forma direta o meio físico, pois, o assoreamento do córrego com areia e entulhos tem reflexos sócio-econômicos diretos nas propriedades locais. Figura 09: Dejetos de madeira no interior da erosão. Os reflexos sócio-econômicos resultam da diminuição da atividade das madeireiras do local que tiveram suas atividades paralisadas pelo grande volume de terras deslocadas pela erosão que, consequentemente, tem reflexos na oferta de empregos, além de comprometer o capital investido pelos proprietários. Ocorre também o comprometimento de uma grande quantidade de moradias no entorno das grandes voçorocas, pois ficaram com a estrutura totalmente comprometida, além de correrem o risco de serem atingidas pelas enxurradas e sofrerem destruição total. 36 3.2.3. Espacialização da área de influência indireta Com a destruição total da flora natural, as conseqüências são a desertificação e a compactação do solo, agravando cada vez mais o problema erosivo, pondo em risco, inclusive, a sobrevivência do próprio córrego Cascalheira, o que afetaria toda fauna e flora do entorno do córrego em toda sua extensão. Diante das observações e abordagens no decorrer do estudo, que se considera a combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos, os quais reagem dialeticamente uns sobre os outros, constatou-se que, se não forem adotadas medidas urgentes de contenção da erosão, a situação do local vai ser incontornável, trazendo prejuízos incalculáveis para toda a comunidade e administração pública de Comodoro, devido ao avançado processo de deterioração do solo pela grande quantidade de solo removido em cada enxurrada que se verifica no entorno do córrego Cascalheira. O sistema precário de escoamento das águas pluviais que são lançadas sem qualquer canalização após ultrapassarem o limite da pavimentação das ruas, é fator agravante, pois enquanto persistir esta forma de vazão das águas e se não houver medidas para solucionar o início do problema, não haverá obra de infraestrutura que solucione a área de maior impacto pelas voçorocas. 3.2.4. Aspectos físicos 3.2.4.1. Clima O município de Comodoro está localizado na região tropical e é influenciado pelo efeito moderador da temperatura do ar causada pelas águas que cortam e cercam a região. Seu clima é caracterizado por apresentar uma homogeneidade espacial e sazonal da temperatura média do ar, o mesmo não ocorre em relação à precipitação pluviométrica, que apresenta uma variabilidade temporal, e em menor escala espacial, devido aos diferentes fenômenos atmosféricos que atuam no ciclo anual da precipitação (SIPAM, 2007). 37 A temperatura média anual do município é de 24,6ºC, com valores máximos que podem chegar até 35ºC no período mais seco e valores mínimos que podem chegar até 5ºC devido à penetração de massas de ar polar (SIPAM, 2007). 3.2.4.2. Precipitação pluviométrica A precipitação média anual é de 2183 mm e no decorrer do ano ocorrem duas estações bem distintas: estação chuvosa com seis meses de duração, compreendida entre os meses de outubro a abril e estação seca, onde as chuvas são escassas. Durante o período chuvoso o volume de precipitação acumulado corresponde a aproximadamente 88% da precipitação média anual, enquanto que no período seco corresponde a aproximadamente 3%. Os meses de maio e setembro podem ser considerados como meses de transição, não estando dentro dos períodos chuvoso e seco (SIPAM, 2007). A umidade relativa do ar média anual é de aproximadamente 71% com variabilidade média ao longo do ano entre o período chuvoso e seco. Durante o período seco os valores de umidade relativa do ar diários podem chegar a menos de 20% (SIPAM, 2007). 3.2.4.3. Solos Boa parte dos terrenos que ocorrem no perímetro urbano de Comodoro têm formas de relevo caracterizadas por colinas e fundo de vales com solos essencialmente arenosos (Neossolos Quartzarênicos), e consequentemente muito erodíveis. Em uma parte da área urbana observou ocorrência de solos pouco erodíveis constituídos por Latossolos Vermelhos (EMPAER, 2009) 38 3.2.4.4. Relevo A predominância é de relevo plano a suavemente inclinado e ondulado, característico da região do cerrado mato-grossense, onde existe grande quantidade de pequenos vales e riachos, sendo que este é o seu principal manancial e corta o município no sentido oeste-sudeste. (EMPAER, 2009) 3.2.4.5. Hidrologia O Córrego Cascalheira, que nasce dentro no Bairro Jardim Mato Grosso e integra a área erosiva objeto do presente trabalho, tem uma extensão aproximadamente de 8,5 Km, e deságua no rio mais próximo denominado Rio Margarida onde este abastece a Vila de Nova Alvorada, que localiza-se a 18Km da cidade de Comodoro-MT. O município é banhado por grande quantidade de rios, dentre eles destacamos: o Guaporé, o Juína, o Camararezinho, o Camararé, o Piolho, o Cabixi, o Vermelho, o Novo, o Primavera, o Vinte de Setembro, o 12 de Outubro, o Prata, o Margarida, além de inúmeros córregos e grande quantidade de pequenas nascentes (PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO, 2010). 3.2.4.6. Vegetação O município de Comodoro é caracterizado por ter uma vegetação rasteira, predominando as gramíneas, sendo que a vegetação anterior era constituída pela Floresta Latifoliada Tropical, com predomínio das essências florestais conhecidas vulgarmente como peroba, guarantã, pau d´alho, cabreúva, ipê e outras espécies encontradas em toda a região. 39 3.2.5. Aspectos antrópicos 3.2.5.1. Ocupação do solo A Cidade de Comodoro desenvolveu-se ao longo da rodovia BR 174, sem planejamento e ordenamento territorial. Não houve a preocupação com a proteção da nascente do córrego Cascalheira que forma um divisor de águas no perímetro urbano. A zona mais desenvolvida da cidade situa-se na parte mais alta e foi a primeira a receber os benefícios da pavimentação, por conter a maior concentração populacional (PLANO DIRETOR MUNICIPAL, 2007). A conseqüente impermeabilização do terreno deu origem à intensificação do escoamento superficial, passando o fluxo a assumir a características de enxurrada, escoando para os terrenos com declividade acentuada, tendo como conseqüência, a erosão. Com a urbanização ocorreu à remoção da cobertura vegetal e destruição da camada superficial do solo, expondo este aos efeitos da erosão hídrica (PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO, 2010). 3.2.5.2. A economia A agropecuária é o setor mais significativo da economia municipal. A Agricultura não chega a ser expressiva no contexto estadual em área plantada e em valor da produção. A pecuária de corte e leite é a atividade de maior representação social e econômica para o município (IBGE, 2010). No setor mineral, o município, que se situa dentro da Província Mineral do Guaporé, apresenta grande potencial mineral, com destaque para o ouro, o níquel. A Província Mineral do Guaporé estende-se desde a porção meridional do Estado de Rondônia até o sudoeste do Estado do Mato Grosso (MME, 2006). O comércio de produtos e serviços do município conta com estabelecimentos de pequeno porte, sem grande expressão regional. O Setor Industrial conta com pequenas indústrias, tais como laticínios, cerâmicas e móveis de madeira (IBGE, 2010). 40 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 4.1. Reconhecimento dos processos erosivos O levantamento e reconhecimento da área atingida pelas ocorrências erosivas na cidade de Comodoro foram realizados no dia 04 de fevereiro de 2010. A degradação do solo e, por conseqüência, a quebra do equilíbrio natural entre o solo e o ambiente, produziu graves prejuízos ao meio ambiente, comprometendo parte do perímetro urbano que se localiza no entorno do córrego Cascalheira. O levantamento concentra-se na área do Setor Industrial I e entorno do córrego Cascalheira (Figura 10), a imagem mostra o trajeto do escoamento das águas pluviais com maior concentração. Figura 10: Localização do córrego Cascalheira, com as linhas pretas identificando o trajeto do escoamento das águas pluviais para o surgimento das erosões. Fonte: Google Earth, 2010. As erosões observadas estão instaladas apenas nos terrenos constituídos por solos de caráter arenoso. Nessas áreas de solos muito erodíveis, a remoção da 41 vegetação do fundo de vales favoreceu o desenvolvimento da ação erosiva, e ao longo das vertentes a ocupação urbana por meio de arruamentos promove o escoamento superficial das águas de chuva desenvolvendo processos erosivos na forma de sulcos, ravinas e voçorocas. As ações emergenciais colocadas em prática pela Prefeitura foram adequadas, minimizando em parte o processo erosivo no local, destacamos: Execução de alguns terraceamento em torno das erosões para evitar que as águas de chuvas que escoam ao longo das vertentes atinjam o interior das erosões, e que a energia de escoamento dessas águas sejam contidas. Em alguns locais os terraços construídos apresentam sulcos com declive favorecendo o escoamento concentrado das águas de chuva ao longo desses sulcos (Figura 11), o que promove ação erosiva. Esse tipo de terraceamento não deve ser implementado. Figura 11: Sulcos com declive favorecendo a instalação de processos erosivos. Aterramento de parte das erosões em locais de risco de acidentes atingindo residências e ruas. Parte desse aterramento vem sendo realizado por pó de serragem, que julgamos não ser conveniente especialmente por favorecer a produção de gases inflamáveis proveniente da decomposição da madeira, colocando em risco os moradores locais e animais. Sugerimos o recobrimento desse pó por uma camada de material terroso de pelo menos meio metro de espessura a fim de minimizar os riscos de acidentes. 42 Barramento com terra no interior das erosões executados com máquina de esteira, desempenhando função impeditiva ao avanço erosivo através do barramento do escoamento da água no interior da erosão. Na execução desses barramentos com máquina pesada deu origem a carreadores transversais ao ramo principal da erosão (Figuras 12 e 13), que favorecem o escoamento concentrado das águas de chuva podendo dar origem a ramos laterais da erosão, sendo necessária a execução de murundus transversais em meia lua ao longo desses carreadores. Figura 12: Barramento impedindo o escoamento de água no interior da ravina. Figura 13: Barramentos favorecendo o escoamento concentrado da água de chuva. 43 Foram identificadas e analisadas cinco ocorrências erosivas de grande porte (ravinas e voçorocas), que serão apresentadas a seguir com suas respectivas descrições individuais e complementações das medidas emergenciais, fruto das observações de campo e avaliação conjunta realizada junto aos profissionais da prefeitura. 1. Erosão Feagro: Inicialmente se desenvolveu ao longo do córrego Cascalheira em conseqüência do desmatamento da mata ciliar e ocupação com pastagem sem prática conservacionista (ausência de terraceamento). Nesse local com o aprofundamento de uma ravina houve a interceptação do lençol freático, dando origem à erosão interna por fenômeno de piping, que acelera a ação erosiva e permite o avanço remontante da erosão. Com a ocupação urbana e arruamentos especialmente da Rua Espírito Santo ocorreu o favorecimento do escoamento concentrado das águas de chuva ao longo dessas ruas, conduzindo essas águas em direção ao local da ocorrência erosiva instalada na margem do vale do córrego Cascalheira, dando origem a ravinas profundas e intensificando ainda mais a ação erosiva (Figura 14). Figura 14: Interior da Erosão Feagro. 2. Erosão Setor Industrial I (Serraria Luiz Colla): A origem do processo erosivo se deu pelo escoamento concentrado das águas de chuva ao longo da Rua Espírito Santo e ruas que se dirigem a ela como exemplo a Av. Mato Grosso. O agravamento dessa ravina ocorre com a interceptação do aquífero freático dando origem a erosão interna por fenômeno de piping. Próximo das construções da antiga serraria a 44 erosão se apresenta na forma de ravina, nesse local observou-se a existência de aterramento com pó serragem (Figura 15). Figura 15: Erosão Setor Industrial I sendo aterrada com serragem. 3. Erosão em propriedade rural do Sr. Jonas Piovezan: Observa-se na propriedade um caminho que permite o acesso a veículos e pedestre, que se dirige ao vale do córrego Cascalheira, esse caminho favoreceu o escoamento concentrado das águas de chuva dando origem a uma erosão por ravina que já atingiu o aqüífero freático (Figura 16). Entretanto não se observa ainda ativação de erosão interna por piping, mas ela está intensificada por águas que escoam ao longo da encosta, onde há ocupação por pastagem desprovida de terraceamento. Figura 16: Erosão propriedade do Sr. Jonas Piovezan. 45 4. Erosão no fundo de vale de um afluente do córrego Cascalheira no Bairro Jardim Mato Grosso, onde se observa ocorrências de carvoarias: Esse fundo de vale encontra-se com intensa deposição de sedimentos por assoreamento, proveniente de processos erosivos verificados desde o início da ocupação por desmatamento desse local. No fundo de vale há ocorrência de resíduos de serrarias, domésticos, de poda e borracharias, dando origem a desconfiguração e processos erosivos ao longo do curso d‟água (Figura 17). Figura 17: Descaracterização do curso d‟água pelo lançamento de resíduos e instalação de processos erosivos. 5. Erosão em fundo de vale conhecida como “Buracão”: Ocorrência de processos erosivos e de assoreamento ao longo do vale de um curso d‟água que se dirige ao córrego Prata. O intenso processo erosivo e de assoreamento origina-se com a recepção de toda água de chuva proveniente de boa parte da cidade, onde há obras de drenagem instaladas, e também pelo escoamento superficial de ruas que se dirigem para esse vale. Foi possível constatar o sub-dimensionamento das obras de drenagem existentes, acarretando sobrecarga dessas estruturas, ocasionado o rompimento de tubulações e bueiros (Figura 18). As conseqüências são os alagamentos periódicos que afetam as residências e outras benfeitorias nas proximidades do vale assim como a transição de pessoas e carros. Esse fundo de vale submetido por esses processos erosivos e de assoreamento atravessa a BR 174, por meio de bueiro celular, nesse local se observa ação 46 erosiva na base do aterro da rodovia colocando em risco a estabilidade da plataforma por onde os carros passam. Figura 18: Erosão “Buracão”, rompimento da estrutura de drenagem. 4.1.1. Ações emergenciais complementares As ações emergenciais devem ser limitadas a esse período chuvoso nas erosões do Centro de Convenções ou da Feagro, Setor Industrial I e “Buracão”, por serem as que apresentam riscos eminentes à estrutura urbana, especialmente edificações e arruamentos. Sendo que na erosão “Buracão” não se tem necessidade de outras medidas emergenciais além das tomadas pela Prefeitura. Em complementação às ações emergenciais executadas até então pela Prefeitura nas erosões da Feagro e Setor Industrial I sugerimos: 1. Execução de terraceamento ao longo das ruas com espaçamento que desfavoreça o escoamento concentrado das águas de chuva, e acoplando-se a cada lombada caixas de acumulação das águas de chuvas. As lombadas devem ser feitas de tal maneira que permitam a retenção das águas de escoamento ao longo das ruas, e condução das mesmas por caixa laterais. Essas caixas de retenção de água devem ser semanalmente desassoreadas e as lombadas conservadas até que região seja contemplada com obras permanentes de drenagem urbana. 47 2. Execução de murunduns no entorno das erosões impedindo o escoamento concentrado das águas de chuva em direção ao interior das erosões. Esses murunduns são feitos em meia lua, de maneira a impedir que as águas retidas sejam lançadas para o interior das erosões, e devem ser executados em pelo menos três linhas. É importante ressaltar que a nível emergencial não se deve implantar ações nos trechos das erosões onde se observa surgência de água com ocorrência de erosão interna por fenômenos por piping. 4.1.2. Ações recomendadas para a contenção da erosão e recuperação das áreas degradadas. A contenção definitiva dos processos erosivos no perímetro urbano de Comodoro exige a implantação de sistemas de drenagem urbana com estruturas eficientes de captação, condução e dissipação da energia das águas de chuva. Para tal recomenda-se: 1. Elaboração de projetos executivos de drenagem na totalidade da área urbanizada. Ajustando a infra-estrutura de drenagem existente. A partir desse projeto definir as prioridades das obras de drenagem, unindo a eficiência com o menor custo. 2. Concomitantemente à elaboração do projeto de drenagem urbana deve-se traçar outros planos de contenção das ocorrências erosivas e um plano de prevenção à erosão urbana. 3. Execução das medidas e obras necessárias a contenção e prevenção de erosões urbanas. Esses estudos e projetos podem ser desenvolvidos sob responsabilidade de equipe técnica da Universidade Federal de Mato Grosso, sendo necessária a participação de profissionais pertencentes à prefeitura, reais conhecedores das necessidades locais. Recomenda-se que essa parceria seja implementada por meio de Convênio/Pesquisa entre a Prefeitura de Comodoro e a Fundação UNISELVA. A falta de um projeto adequado que levam em conta as especificidades do meio físico, as condições sociais e econômicas da cidade e a intensa ocupação dos terrenos e a destruição ou o entupimento da rede de galerias agrava ainda mais 48 os problemas causados pela erosão. “Com base no diagnóstico da unidade e seu entorno, serão estabelecidos os objetivos específicos de manejo da área e, em seguida, uma gradação de uso através do zoneamento” (TOMAZ FILHO; CAMILO, 2005). Tomaz Filho e Camilo (2005) recomendam que todo plano de recuperação deve: 1. Definir a área (perímetro) destinando-a ao uso publico; 2. Estabelecer norma de ocupação da área, com as devidas instalações, apoio e lazer, com enfoque na integração construção-natureza; 3. Avaliar o estado encontrado e sugerir eliminação de esgotos urbanos e clandestinos e outros fatores incorretos existentes. Segundo os mesmo autores “toda vez que se tentar conter algum processo erosivo deve-se primeiramente desviar as águas de superfície. Se não for possível e preferível não fazê-lo, caso contrario dar-se-a inicio a um novo voçorocamento”. Dessa forma, com base no diagnóstico da unidade e seu entorno, serão estabelecidos os objetivos específicos de manejo da área e, em seguida, uma gradação de uso através do zoneamento. Posteriormente, são identificadas as áreas estratégicas nas quais serão propostas as linhas de ação nos diferentes temas programáticos e a elaboração de um projeto. Para a implantação das ações, será estabelecido um cronograma físicofinanceiro onde serão detalhados os custos prováveis para as ações propostas, permitindo uma estimativa do custo total ou parcial para a implementação do Plano de Manejo, identificando ainda fontes potenciais de financiamento, num horizonte de cinco anos (TOMAZ FILHO; CAMILO, 2005). Neste processo a cobertura vegetal tem um importante papel de impedir ou amenizar a ação erosiva, causada pela água de chuva e outras vezes pelo próprio homem. Se essas áreas estiverem desprovidas de vegetação, a água da chuva, que escorre em forma de enxurrada vai carregando a terra podendo provocar o aparecimento de voçorocas. A recuperação de matas ciliares, a recomposição da vegetação e a proteção dos recursos hídricos não implicam que novas áreas possam ser degradadas, mas a recuperação das áreas degradadas existentes. O ideal é que todo e qualquer tipo de atividade humana seja bem planejada, possibilitando um menor dano ao meio ambiente. 49 A partir de um planejamento, as áreas degradadas terão mais condições de serem recuperadas e serem preservadas a partir da sua recomposição, amparadas pela legislação ambiental, que deverá exercer sua função e proteger os recursos naturais. 50 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante do exposto, conclui-se que os problemas relacionados à drenagem urbana, são reflexos da urbanização descontrolada, que torna a ocupação do solo pouco permeável, que com um grande volume de escoamento superficial no solo das águas pluviais tornando-o suscetível à erosão. A minimização destes problemas só é viável com uma maior atuação por parte do poder público em conjunto com a população. De uma forma geral, o controle desses problemas pode ser feito através de medidas estruturais tais como canalizações, obras de detenção e/ou retenção, canais de desvio com áreas de infiltração, e a implantação efetiva do Plano Diretor do município, pondo fim às ocupações irregulares. Necessário se faz um trabalho constante de limpeza da rede de drenagem das águas pluviais integrado a um trabalho de educação ambiental junto à população, evitando assim, o lançamento de resíduos sólidos nas ruas que possam comprometer o funcionamento da rede de esgotamento da água. Com relação aos processos erosivos instalados, anteriormente mencionados, faz-se necessário a implantação de dissipadores de energia, a fim de reduzir a velocidade com que as águas pluviais são conduzidas, evitando assim que as voçorocas se aprofundem cada vez mais, além de evitar o surgimento de novas. Dessa forma, o sistema de drenagem urbana de águas pluviais provocará menos impactos ao meio ambiente como um todo, proporcionando uma melhor qualidade de vida para as pessoas relacionadas de forma direta ou indireta, além de reduzir gastos com os constantes danos causados a particulares e à infraestrutura da cidade. Afinal, o atendimento a direitos fundamentais está intimamente relacionado com a solução para os problemas ocasionados e decorrentes das ocupações irregulares e do mau uso do solo. Ademais, é necessário educar, informar e alterar práticas de produção e consumo, reconhecer as formas simples nas relações humanas com o meio ambiente. Enfim, é resgatar o elo perdido entre o homem e a natureza. 51 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANDRADE, M. M. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2004. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 6. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002. BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Cientifica: um guia para a iniciação cientifica. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006. BARTOLI, Daniel; OLIVEIRA, A.C. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Controle de Infecção. Vol.8, n.33, jul/ago/set 1997. BENJAMÍN, Antonio Herman de Vasconcellos. Os princípios do estudo de impacto ambiental como limites da discricionariedade administrativa. Vol. 317. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1992. BERTONI, José; LOMBARDI NETO, Francisco. Conservação do solo. Ícone, São Paulo, 1993. BIGARELLA, João José. Estrutura e Origem das Paisagens Tropicais e Subtropicais. V.3. Florianópolis: HFSC, 2003. BITTENCOURT, Marcus Vinícius Corrêa. Estudo do impacto ambiental. 17/04/2006. Disponível em: <http:/./www.advogado.adv.br/artigos/2006/...estudodoimpacto ambiental.htm.>. Acesso em: 26 sete. 2010. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. DOU 05/10/1988. BOTELHO, Rosangela Garrido Machado. Erosão e Conservação dos Solos: Conceitos Temas e Aplicações. 4. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. __________. Decreto nr. 99.274, de 069/06/1990. Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. D.O.U de 07/06/1990. __________. Lei 6.938, 31/08/1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. DOU 02/09/1981. __________. Lei 10.257, 10/07/2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. D.O.U. de 11/07/2001. __________. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 001, 23/01/1986. DOU: 17/02/1986. 52 __________. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 006, 16/09/1987. DOU: 22/10/1987. __________. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 009, 03/12/1987. DOU: 05/07/1990. __________. MME – Ministério de Minas e Energia. Projeto Guaporé. 10/2006. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/.>. Acesso em: 05 out. 2010. CAMAPUM de CARVALHO, J.C., et al. Processos Erosivos no Centro Oeste Brasileiro. Editora FINATEC, 2006. CAMARGO, Plínio Barbosa de; SCHULTZ, Harry Edmar; SILVA, Alexandre Marco da. Erosão e hidrossedimentologia em bacias hidrográficas. São Carlos, SP: Rima, 2004. CAMPOS, Carlos Vaz. Análise das Redes de Infra-Estrutura e Vazios Urbanos com Uso de Geoprocessamento. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2001. CANTALICE, José Ramon Barros. Manejo e conservação do solo e da água. In: Revista Brasileira de Ciência do Solo. Rev. Bras. Ciênc. Solo vol. 29 nº 4 Viçosa Jul/Ago. 2005. Disponível em: <http:/ /www.scielo.br/scielo.php?pid=S010006832005000400012&script=sci_arttext>. Acesso em: 02 out. 2010. CHASSOT, Attico; CAMPOS, Heraldo. Ciência da Terra e Meio Ambiente – Diálogos para (inter)ações no Planeta. São Leopoldo, RS: Ed. Unisinos, 1999. CHRISTOFOLETTI, Antonio. A analise da densidade de drenagem e suas implicações geomorfologicas. Geografia, v. 36, nº 8, 1979. CUSTÓDIO, Helita Barreira. Avaliação de impacto ambiental no direito brasileiro. Revista de Direito Civil. Vol. 45. São Paulo, 1988. ELLISON, W.D. Soil erosion studies part Agricultural Engineering, v. 28, n.4. EMPAER – Empresa Mato-Grossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural S/A. 2010. FIGUEIREDO, Ricardo Brandão. Engenharia Social: Soluções para áreas de risco. São Paulo. Makron Books, 1994. FOURNIER, F. (1960) Climat et erosion. Paris, Press Universitaires de France apud NISHYAMA, L. (1995) Erosão do solo: uma visão integrada dos fatores e processos que condicionam o seu desenvolvimento. Seminários Gerais em Geotecnia(833). São Carlos. Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo, 95 p. GIL, Antonio Carlos. Pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. GUERRA, Antonio José T.; CUNHA, Sandra R. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos, 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. 53 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resolução nº 05, de 10/10/2002. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 04 out. 2010. INTERMAT. Rede geodésica de alta precisão – mato grosso: Localização dos marcos e coordenadas. 22/04/2005. Disponível em: <http://www.intermat.mt.gov.br/ arquivos/A_d7547434e0c0f1459d020ce4e1fa0c4eRede%20Geodesica%20de%20M ato%20Grosso%20-%20Reduzido.pdf.>. Acesso em: 04 out. 2010. LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. MAFRA, N.M. C. (Orgs. Guerra, A.J.T.; SILVA, A.S. da E BOTELHO, R.G. M. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil. Rio de Janeiro, 1999. Erosão e planificação de uso do solo. In: Erosão e conservação dos solos: conceitos, formas e aplicações. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2005. MÓL, Gérson de Souza; SANTOS, Wilson Luiz Pereira dos. Química e sociedade: a ciência, os materiais e o lixo. São Paulo: Nova Geração, 2003. MOREIRA, Iara Verocai Dias. Vocabulário básico de meio ambiente. Rio de Janeiro: Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, 1990. PLANO DIRETOR MUNICIPAL; Prefeitura Municipal de Comodoro – MT; 2007. PRATA, Pedro Reginaldo. Desenvolvimento Econômico, Desigualdade e Saúde. Caderno de Saúde Pública. v.10, n.3. Rio de Janeiro jul./set. 1994. PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO – MT, Sec. de planejamento, Sec. de turismo e meio ambiente; 2009. SALOMÃO, Fernando Ximenes de Tavares. Controle e Prevenção dos processos erosivos. In: GUERRA, Antonio Jose Teixeira; SILVA, Antonio Soares da; BOTELHO, Rosangela Garrido Machado. Erosão e Conservação dos Solos: Conceitos Temas e Aplicações. 4. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2009. SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. SIPAM – Sistema de Proteção da Amazônia. Centro Técnico e Operacional. Diagnóstico climático para o município de Comodoro (MT). Porto Velho, 2007. TOMAZ FILHO, Gilberto; CAMILO, Ilton Batista. Projeto de recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável: Município de Comodoro/MT. Comodoro, MT, 2005 TUCCI, Carlos E. M.; BERTONI, Juan Carlos. Inundações Urbanas na América do Sul. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2003. 54 VIEIRA, Antonio Fábio Guimarães. Erosão por voçorocas em áreas urbanas: o caso de Manaus (AM). Florianópolis: Departamento de Geografia da UFSC (Dissertação de Mestrado), 1998. VILAR, O.M. (1987) Formulação de um modelo matemático para a erosão dos solos pela chuva. Tese(Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. p.196 apud NISHYAMA, L. (1995) Erosão do solo: uma visão integrada dos fatores e processos que condicionam o seu desenvolvimento. Seminários Gerais em Geotecnia(833). São Carlos. Escola de Engenharia de São Carlos. USP, 95 p. VILAR, O.M. & PRANDI, E.C. (1993) Erosão dos solos. In: CINTRA, J.C.A.: ALBIERO, J.H. (Eds.). Solos do interior de São Paulo. São Carlos. Cap. 7, p.177-206 apud NISHYAMA, L. (1995) Erosão do solo: uma visão integrada dos fatores e processos que condicionam o seu desenvolvimento. Seminários Gerais em Geotecnia (833). São Carlos. Escola de Engenharia de São Carlos. USP. 55 ANEXO 56 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD). 1. INFORMAÇÕES GERAIS Propriedades: 17 propriedades no entorno do Córrego Cascalheira. Área total aprox.: 28.400m², ou seja, 2,84 hectares Área de APPD: Área total. Município: Comodoro – MT. Proprietários do Entorno: Assis Duarte, Carlos Borges, Cleide Noé de Oliveira, Clotilde Stumpf, Euzébio Jonas Piovezan, Ezequiel Torres, João Batista Pereira Monteiro, Josemar Rodriguês dos Santos, Juliano Jonk, Lúcia Dambrós, Luiz Fritch, Marcelo Boff, Edinilsom Ferraz Piovezan, Paulo Valter Ribeiro, Silvano dos Santos, Valdomiro Antônio da Silva, Valdecir Vermelho. 2. CARACTERIZAÇÃO ATUAL DA ÁREA A SER RECUPERADA A área que se encontra degradada refere-se à área de preservação permanente (APP) 28400m², ou seja, 2,84 hectares. A mesma foi degradada para que pudesse desenvolver a pecuária. Atualmente as áreas degradadas estão em fase de plano de recuperação, possuindo vegetação de pequeno porte como gramíneas, ervas e arbusto. Os impactos causados com a degradação das áreas foram graves, o solo manteve-se instável pela presença das ações erosivas. Verifica-se um grande potencial regenerativo da área degradada próximas a vegetação nativa remanescente, provocada pela dispersão de material propagativo oriundo desta vegetação. Diante dessa situação, conforme as características locais, a recuperação ambiental poderá acontecer naturalmente através da sucessão ecológica, um fenômeno que envolve gradativas variações na composição específica e na estrutura de determinadas comunidades florísticas e faunísticas, 57 após perturbações ou não. Alem da recuperação natural, vamos enriquecer a área com espécies nativas. Apesar de apresentar tais características, são indiscutíveis a importância, a necessidade e a legalidade em se ter e manter as áreas de Preservação Permanente intacta dentro dos padrões exigidos pela Legislação Ambiental. 3. FORMA DE ISOLAMENTO DA ÁREA A SER RECUPERADA Segue demonstração de como será isolada a presente área, devido ao fato de ser uma área de pecuária, será feito cercas de arame farpado ou liso, ficando dessa forma impossibilitado o trafego de animais. Área de Pastagem 3m 50 m Limite do aceiro Cerca de Isolamento Área de Revegetação Curso d‟água 50 m Área de Revegetação 3m Área de Pastagem Figura 01 – Layout do Programa de Recomposição Florística e da cerca de isolamento. 4.PLANO DE RECUPERAÇÃO 4.1. MEDIDA (S) DE REVEGETAÇÃO UTILIZADA (S) A - ( X ) Plantio de Mudas B - ( X ) Semeadura C - ( X ) Condução de Revegetação Natural 58 4.2. JUSTIFICATIVA DAS MEDIDAS UTILIZADAS Na recuperação da área degradada referente à APP serão utilizados basicamente dois tipos de medidas de revegetação: o plantio de mudas e a condução da regeneração natural. Não obstante tal fato é indiscutível a participação da forma de revegetação local a partir de sementes. Por razões óbvias, envolvendo fatores como a taxa de pegamento de mudas com a técnica correta será mais ágil no local degradado, o plantio de mudas associado com a condução da regeneração natural (revegetação natural) seria os mais apropriados. Em relação à revegetação natural, pode-se dizer que toda ela será aproveitada e conduzida. Os aceiros contra fogo e a vedação/isolamento da área evitando pisoteio do gado ou o transito de máquinas, fará com que a regeneração natural se estabeleça com êxito. O plantio de mudas complementará este processo, preenchendo falhas e atenuando os processos erosivoss e possíveis áreas descobertas de mudas naturais. Todavia é bom sempre lembrar que a demanda por mudas de espécies nativas para atendimento das necessidades dos PRAD‟s é grande, onde através dessa necessidade será implantado em uma das propriedades um viveiro florestal para uma grande produção de mudas nativas. Devido a este fato, será lançado mão de um terceiro processo, como comentado no primeiro parágrafo deste tópico, o do plantio através da semeadura de sementes. A colheita de sementes de espécies nativas e o seu cultivo no viveiro florestal parece ser também um procedimento correto e até mais aceitável pelo pessoal da propriedade que o próprio plantio de mudas, portanto não se abrirá mão deste procedimento para favorecer a revegetação do local do plano. 4.3 – PRINCIPAIS ESPÉCIES DE MUDAS UTILIZADAS Serão produzidas no viveiro florestal da propriedade mudas de todas as espécies florestais nativas existentes na região, uma vez que serão selecionadas as árvores matrizes porta sementes, porém, segue abaixo o quadro das principais espécies a serem utilizadas 59 Nome Popular Nome Cientifico Açoita-cavalo Grupo Ecológico P Luehea divaricada Caju CL Anacardium occidentale Pau pombo CL Tapirira obtusa Embauba P Cecropia sp Embireira P Guazuma ulmifolia Figueira CL Ficus sp Genipapo Genipa americana CL Ingá Inga sp CL Ipê-amarelo Tabebuia serratifolia CS Ipê-roxo Tabebuia sp. CS Itauba Guarea sp P Jambolão Syzygium cumunii CL Jangada Apeiba hissuta P Jatobá Hymenaea courbaril CL Jequitibá Cariniana estrellensis CS Mutamba Guazuma ulmifolia P Hancornia speciosa CL Piqui Caryocar brasilliense CL Para-Tudo Tabebuia sp CS Pata-de-vaca Bauhinea forficata CL Pau d‟óleo Copaifera langsdorfii CS Pente-de-macaco Apeiba tibourbou P Mangaba Xixá Sterculia chicha CL Quaresmeira Miconia sp P Tarumã Vitex montevidensis CS Legenda: P = Pioneira; CL = Clímax exigente de luz; CS = Clímax Tolerante à sombra. 4.4 - MODELO DE REVEGETAÇÃO PROPOSTA O sistema de revegetação será de duas modalidades: induzida e natural. O sistema induzido será realizado através do plantio de mudas ou sementes. O 60 sistema natural será feito através da condução da regeneração natural e, portanto, a menos que seja feito uma interferência, o módulo de espécies no mesmo é de certa forma imprevisível. A lista de espécies a serem utilizadas no plantio é apresentada na tabela 4.3. 4.5 COLETA DE SEMENTES E VIVEIRO FLORESTAL As sementes serão coletadas na propriedade através da seleção das árvores matrizes porta sementes, onde após a seleção dessas matrizes serão identificadas e catalogadas para a coleta na época ideal. Após as sementes coletas serão destinadas ao viveiro para a produção de mudas, viveiro este que contará com todos os requisitos necessários para que as mudas cresçam com quantidades e qualidades até serem aptas a irem a campo. 4.6 TÉCNICAS DE PLANTIO E CONDUÇÃO A - Mudas e sementes: Aquisição de mudas: produção própria Sementes: coletadas na própria propriedade Forma de Plantio das mudas: Manual Forma de Replantio das mudas: Manual Forma de semeio das sementes: Manual. Coveamento: 20cm x 20cm x 40 cm. Semeadura: Quebra de dormência seguida de plantio em covas simples de 2 a 5 cm de profundidade. Espaçamento: 3m x 2m Número de mudas usada no plantio: 109.232,48 árvores 61 B - Estratégias de manutenção do plantio: Irrigação: o plantio deverá ser realizado em época chuvosa. Adubação: A adubação terá as seguintes características: Tipo: Químico granulado Formulação: N.P.K. (4:14:8). Dosagem: 80 g/planta Forma de aplicação: Manual Local: na cova, abaixo do sistema radicular das mudas. Época: plantio para as mudas será no período chuvoso C - Controle de Pragas e Doenças: Monitoramento por observação direta e periódica (mensal) e eliminação por meio biológico e /ou mecânico, preferencialmente. D - Limpeza: Por coroamento manual ao redor das mudas, e das mudas produzidas por plantio de sementes, de três em três meses, num período de dois anos. 62 4.7 - QUANTIDADES DE MUDAS A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO DE PRAD. Área 2,84 hectares --(m²) 28.400m² Espaçamento utilizado -- 6,00 Quantidade de mudas por ha -- 400 Quantidade total de mudas -- 13.1426 4.8. OUTRAS MODALIDADES DE RECUPERAÇÃO Condução da regeneração natural como comentado. As mudas regeneradas serão conduzidas. As mudas regeneradas serão mantidas por 01 a 02 anos em sua totalidade e depois selecionadas de acordo com sua posição no local e ordem secional e sofrerão coroamento manual neste período para evitar concorrência com ervas invasoras ou indesejáveis, da mesma forma que será feito com as mudas plantadas ou produzidas por sementes. 63 5. CRONOGRAMA FÍSICO PARA 5 ANOS OBS: Contar a partir da assinatura do TAC. ATIVIDADE PARA 5 ANOS ATIVIDADES - ANO 01 02 03 04 05 Seleção e Identificação das árvores Matrizes Portas-semente Implantação do Viveiro Florestal X X X X X Manutenção do Viveiro Florestal X Aquisição de sementes e produção de mudas Isolamento da área X X X X X X X X X X X X X X X X Abertura covas e limpeza do solo por coroamento (40 cm de raio) Plantio de mudas ou sementes (em covas) de espécies nativas X Condução do plantio efetuado na área: - Replantio -Tutoramento - Adubação - Controle de X X X pragas e doenças - Coroamento/Limpeza Vistoria na área/Laudo Técnico/Relatório de Atividades X X OBS: Como a propriedade já dispõe de aproximadamente 3 mil mudas, será efetuado o plantio das mesmas no primeiro ano dentro do período chuvoso.