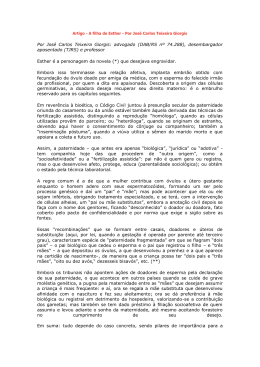

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA PÂMELLA SANTOS DA SILVA POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PELO CONCEBIDO POR REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA Palhoça 2012 PÂMELLA SANTOS DA SILVA POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PELO CONCEBIDO POR REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA Monografia apresentada ao Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Direito. Orientadora: Profa. Gisele Rodrigues Martins Goedert, Msc. Palhoça 2012 PÂMELLA SANTOS DA SILVA POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PELO CONCEBIDO POR REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado à obtenção do título de bacharel em Direito e aprovado em sua forma final pelo Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina. Palhoça, 07 de novembro de 2012. ____________________________________ Profa. Orientadora Gisele Rodrigues Martins Goedert, Msc. Universidade do Sul de Santa Catarina ____________________________________ Prof. Universidade do Sul de Santa Catarina ____________________________________ Prof. Universidade do Sul de Santa Catarina TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PELO CONCEBIDO POR REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo aporte ideológico e referencial conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade do Sul de Santa Catarina, a Coordenação do Curso de Direito, a Banca Examinadora e o Orientador de todo e qualquer reflexo acerca desta monografia. Estou ciente de que poderei responder administrativa, criminalmente em caso de plágio comprovado do trabalho monográfico. Palhoça, 07 de novembro de 2012. ____________________________________ PÂMELLA SANTOS DA SILVA civil e Dedico esta pesquisa aos meus pais Josemeri e Valério, e a minhas irmãs, por todo o incentivo e ajuda recebidos durante a faculdade. AGRADECIMENTOS A Deus, primeiramente, por ter me concedido saúde, discernimento e sabedoria necessária para conclusão deste curso. Ao meu pai, por todo suporte dado ao longo da minha vida, sempre me apoiando e desejando um futuro promissor. À minha querida mãe, por ser essa mulher guerreira em que me espelho, e que mesmo nos momentos difícies esteve do meu lado me ajudando da maneira que pode. Eu te amo. À minha orientadora, Professora Gisele Rodrigues Martins Goedert, pelos conselhos, informações e auxílio oferecidos, sem os quais este trabalho não se tornaria realidade. Às minhas amadas irmãs Priscilla e Patrícia, que me apoiaram e aconselharam em todos os momentos de dificuldade ao longo do curso. Por fim, e não menos importante, às minhas queridas amigas e companheiras Ana Luíza, Nathália, Priscila e Roberta que me encorajaram e me fizeram acreditar que seria possível conciliar todas as atividades em um semestre só. RESUMO Trata a pesquisa monográfica sobre a possibilidade de o filho, gerado a partir das técnicas de reprodução assistida heteróloga, ou seja, aquelas em que são utilizadas sêmen de terceiro doador estranho ao casal, ingressar com ação de investigação de paternidade perante esse doador para obter a verdade a respeito da sua origem genética, levando em consideração os princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana, solidariedade familiar, igualdade, afetividade e paternidade responsável, bem como o conflito com o instituto do anonimato do doador de gametas e o direito ao conhecimento da ascendência genética. O presente estudo se mostra necessário eis que, após o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e posteriormente o Código Civil de 2002, a concepção de família foi ampliada e surgiram novos arranjos familiares. Todavia, a legislação infraconstitucional não acompanhou o espírito da Carta Magna, deixando de regular os direitos dos membros dessas novas espécies familiares. Diante disso, faz-se necessário o estudo aprofundado a respeito do instituto da filiação, dos princípios pertinentes, da reprodução humana assistida, desde seu surgimento até chegar às técnicas disponíveis atualmente, do direito à intimidade do doador de gametas e do direito ao conhecimento da origem genética, circunstância que gera polêmica entre os doutrinadores, por tratar-se de situação que carece de legislação específica que a regularmente. Palavras-chave: Investigação de paternidade. Reprodução assistida heteróloga. Anonimato. Origem genética. LISTA DE SIGLAS CC/2002 – Código Civil de 2002 CFM – Conselho Federal de Medicina CRFB/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 10 2 DIREITO DE FILIAÇÃO ..................................................................................... 12 2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FILIAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ......................................................................................................... 12 2.2 CONCEITO DE FILIAÇÃO .............................................................................. 15 2.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATINENTES AO DIREITO DE FAMÍLIA . 16 2.3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana ............................................. 16 2.3.2 Princípio da solidariedade familiar ........................................................... 18 2.3.3 Princípio da igualdade ............................................................................... 18 2.3.4 Princípio da afetividade ............................................................................. 19 2.3.5 Princípio da convivência familiar .............................................................. 20 2.3.6 Princípio da proteção integral a crianças e adolescentes ..................... 21 2.3.7 Princípio da paternidade responsável e planejamento familiar ............. 22 2.4 FILIAÇÃO BIOLÓGICA E FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA ................................... 23 2.4.1 Filiação biológica ....................................................................................... 23 2.4.2 Filiação não biológica ................................................................................ 24 2.4.2.1 Filiação socioafetiva .................................................................................. 24 2.4.2.2 Filiação adotiva .......................................................................................... 25 2.5 RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO ............................................................... 26 2.5.1 Reconhecimento voluntário ...................................................................... 27 2.5.1.1 Possibilidades de reconhecimento voluntário............................................ 27 2.5.2 Reconhecimento forçado .......................................................................... 29 2.5.3 Posse de estado de filiação........................................................................ 30 3 REPRODUÇÃO ASSISTIDA: PRINCIPAIS ASPECTOS .................................. 32 3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA ................................................................................ 32 3.2 CONCEITO ...................................................................................................... 33 3.3 A FILIAÇÃO POR PRESUNÇÃO NA REPRODUÇÃO ASSISTIDA ................ 34 3.4 TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA ............................................................ 37 3.4.1 Inseminação artificial ............................................................................................. 38 3.4.1.1 Inseminação artificial homóloga ............................................................................ 38 3.4.1.2 Inseminação artificial heteróloga ........................................................................... 39 3.4.2 Fertilização in vitro ................................................................................................ 40 3.4.2.1 Transferência de gametas para as trompas (GIFT) ............................................. 41 3.4.2.2 Transferência de zigoto para as trompas (ZIFT) ................................................... 42 3.5 BASES CONSTITUCIONAIS PARA UM DIREITO À REPRODUÇÃO ASSISTIDA .. 42 3.6 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ......................................................................................... 45 3.6.1 Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1.957, de 2010 ....................... 45 3.6.2 Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005 ................................................................. 46 3.6.3 Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996 .................................................................. 47 3.6.4 Projetos de Lei ....................................................................................................... 48 3.6.4.1 Projeto de Lei n. 90, de 1999 ................................................................................ 48 3.6.4.2 Projeto de Lei n. 1.184, de 2003 ........................................................................... 49 3.6.4.3 Projeto de Lei n. 4.686, de 2004 ........................................................................... 50 3.6.4.4 Projeto de Lei n. 7.701, de 2010 ........................................................................... 50 4 INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E O DIREITO DE FILIAÇÃO NA REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA ................................................................. 52 4.1 REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA ........................................................... 52 4.2 DIREITOS DA PERSONALIDADE ............................................................................. 53 4.3 DIREITO AO CONHECIMENTO DA ORIGEM GENÉTICA ..................................... 56 4.4 DIREITO AO ANONIMATO DO DOADOR DE GAMETAS ....................................... 58 4.5 CONSENTIMENTO INFORMADO ............................................................................. 59 4.6 INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E O DIREITO DE FILIAÇÃO ........................ 60 4.6.1 Investigação de paternidade: aspectos gerais ................................................... 61 4.6.2 Investigação de paternidade na reprodução assistida heteróloga ................... 62 4.7 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL ............................................................... 67 5 CONCLUSÃO ................................................................................................................ 71 REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 73 10 1 INTRODUÇÃO O art. 1597, incisos III, IV e IV do Código Civil de 2002 reconheceram outras espécies de filiação além da oriunda pela relação sexual e pela adoção, acolhendo, desse modo, a filiação proveniente das técnicas de reprodução medicamente assistida, com fulcro não só no vínculo sanguíneo, mas também na paternidade socioafetiva, baseado na vontade de ser pai/mãe. O tema deste trabalho monográfico tratar-se-á da possibilidade de o filho, oriundo das técnicas de reprodução assistida heteróloga, ou seja, quando é utilizado sêmen de doador anônimo, ingressar com ação de investigação de paternidade perante esse doador, a fim de saber sua origem genética. A escolha do tema se justifica por ser a fertilização artificial um método de concepção que vem se popularizando entre as pessoas que encontram dificuldades para realizar o sonho da maternidade e da paternidade, em razão de problemas de infertilidade e esterilidade. Mas, se por um lado, a reprodução assistida representa o desenvolvimento da área biomédica, por outro, gera questionamentos preocupantes em várias áreas do conhecimento, pois o rápido progresso da ciência no campo da procriação deu origem ao desequilíbrio entre a utilização das técnicas e a legislação vigente, demonstrando que o ordenamento jurídico é omisso diante das novas descobertas. Sendo assim, apresentar-se-á o seguinte problema de pesquisa: Existe a possibilidade do filho, concebido por reprodução assistida heteróloga, vir a investigar a paternidade biológica do doador do material genético? Diante disso, embora a prática dos métodos de fertilização artificial heteróloga não seja obstada pelo ordenamento jurídico pátrio, observa-se que a matéria gera muita polêmica, tendo em vista que a legislação civil atual é dissonante no que diz respeito à filiação e, consequentemente, aos efeitos jurídicos decorrentes dela. Desponta, diante disso, uma questão difícil de ser solucionada, pois o § 6º, do art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não faz distinção entre os filhos, garantindo, assim, tratamento igualitário independente da origem da filiação ou do vínculo entre os genitores. Para o desenvolvimento da pesquisa em tela, adotar-se-á o método de abordagem dedutivo, pois inicialmente será analisado o direito de filiação e a 11 reprodução medicamente assistida, para, finalmente, adentrar no direito de investigação de paternidade do concebido por reprodução assistida heteróloga. Utilizar-se-á o método de procedimento monográfico e, no tocante à técnica, elegerse-á a bibliográfica, em que foram tomadas como fonte primária de estudo as doutrinas, Constituição Federal e Código Civil, e como fonte secundária, as decisões judiciais. Assim, diante da problemática exposta, o trabalho monográfico apresentado, muito embora esteja longe de ser considerado como conclusivo, tem como objetivo geral verificar a possibilidade de o filho, concebido por meio das técnicas de reprodução assistida heteróloga, ingressar com ação de investigação de paternidade perante o doador de material genético. Dessa forma, o presente estudo desenvolver-se-á em três capítulos. O primeiro destinar-se-á a conceituação do instituto da filiação, sua evolução histórica, espécies e os princípios pertinentes ao assunto. No segundo capítulo tratar-se-á dos principais aspectos da reprodução medicamente assistida, desde sua evolução até as técnicas disponíveis atualmente, apontar-se-á, também, as bases constitucionais para um direito à reprodução assistida, e a legislação aplicável à matéria. No terceiro e derradeiro capítulo desenvolver-se-á um estudo aprofundado a respeito da proteção dos direitos da personalidade, do direito ao conhecimento da origem genética, direito ao anonimato do doador de gametas e o posicionamento doutrinário sobre a possibilidade de investigação na reprodução assistida heteróloga. 12 2 DIREITO DE FILIAÇÃO Iniciando-se a presente pesquisa, discutir-se-á, neste capítulo, a evolução histórica da filiação, seus princípios norteadores, quais sejam: dignidade da pessoa humana; solidariedade familiar; igualdade; afetividade; convivência familiar; proteção integral a crianças e adolescentes; e, paternidade responsável e planejamento familiar, a distinção de filiação biológica e filiação socioafetiva e o reconhecimento da filiação. Para realizar essa tarefa, serão tomadas como base a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 (Código Civil). Também serão utilizadas algumas das principais contribuições teóricas sobre esse tema, com ênfase para as obras de Eduardo de Oliveira Leite, Fábio Ulhoa Coelho, Sílvio de Salvo Venosa, Maria Helena Diniz, Paulo Lôbo, Rolf Madaleno e Carlos Roberto Gonçalves. 2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FILIAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO O Código Civil de 1916 dava ênfase à família legítima, ou seja, aquela oriunda do casamento regular, simplesmente ignorando os direitos daqueles que descendessem de relações extramatrimoniais, conforme explica Sílvio de Salvo Venosa (2004, p. 276). Roberto Senise Lisboa (2006, p. 346) elucida que este código adotava a tendência do início do século, classificando a filiação como legítima e ilegítima, sendo “legítimo aquele concebido em decorrência das justas núpcias, isto é, do casamento regular” e ilegítimo “aquele não originário das justas núpcias, isto é, concebido fora da relação conjugal”. Em estudo sobre o assunto, Fábio Ulhoa Coelho (2009a, p. 145) consigna que somente eram considerados filhos de verdade, aqueles gerados dentro do casamento, existindo, assim, uma “[...] hierarquia entre os filhos, em que se privilegiava o portador da herança genética do homem e mulher casados”. 13 Conforme leciona Roberto Senise Lisboa (2006, p. 346) o Código Civil de 1.916 classificava os filhos em “[...] filhos legítimos, filhos legitimados, filhos adotivos e filhos ilegítimos”. Como já exposto anteriormente, filhos legítimos eram aqueles derivados do casamento regular. Como expõe Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 286) “[...] eram os que procediam de justas núpcias”. Já os filhos oriundos fora do casamento, eram chamados de ilegítimos, sendo divididos em naturais ou espúrios, este último sendo subdividido em adulterinos e incestuosos (COELHO, 2009a, p.145). Na concepção de Roberto Senise Lisboa (2006, p.346), filho natural era o “[...] nascido de pais sem qualquer impedimento para contrair casamento entre si, à época da concepção”. No mesmo norte, dispõe Fábio Ulhoa Coelho (2009a, p. 145) que filhos naturais são aqueles providos de uma relação em que os pais não estavam desimpedidos para o casamento, ou seja, eram viúvos ou solteiros. Para Maria Helena Diniz (2002a, p. 394) filhos espúrios eram os descendentes de um homem e mulher impedidos matrimonialmente, sendo classificados como adulterinos os “[...] que nascem de casal impedido de casar em virtude de casamento anterior, resultado de um adultério [...], e incestuosos os “[...] nascidos de homem e mulher que, ante parentesco natural, civil ou afim, não podiam convolar núpcias à época de sua concepção”. (DINIZ, 2002a, p. 394). Os filhos espúrios podiam ser “[...] adulterinos, se o impedimento resultasse do fato de um deles ou de ambos serem casados, e incestuosos, se decorresse do parentesco próximo, como entre pai e filha ou entre irmão e irmã”. (GONÇALVES, 2009, p. 286). Continuando o estudo da classificação dos filhos no Código Civil de 1.916, este destinava um capítulo à legitimação, que era “[...] o reconhecimento da filiação, feito conjuntamente ou em separado, pelos genitores do filho concebido de uma relação ilícita”, [...] porém posteriormente regularizada pelo casamento válido e eficaz”. (LISBOA, 2006, p.346). Nesse passo, urge transcrever o art. 352 que dizia: “Os filhos legitimados são, em tudo, equiparados aos legítimos”. Este artigo tinha o condão de conferir aos filhos havidos anteriormente as núpcias, os mesmos direitos dos filhos legítimos, 14 como se houvessem sido concebidos após o casamento (GONÇALVES, 2009, p. 286). Por último, dentro desta classificação, temos os filhos adotivos que eram resultantes do procedimento de adoção, mas que não podiam ser tratados igualmente aos filhos legítimos, não tendo seus direitos equiparados a estes, “[...] pois tinham direito, na herança, apenas à metade da quota destes últimos”. (COELHO, 2009a, p.145). Atualmente, a origem da filiação não tem mais relevância, independendo ser o filho havido dentro do casamento ou não, vigora no novo texto constitucional o princípio da igualdade entre os filhos, abrangendo também os adotados (LISBOA, 2006, p. 347). Corroborando com esse entendimento, José Afonso da Silva (1995, p. 775, apud BLIKSTEIN, 2008, p. 45) afirma que “[...] ficaram banidos da legislação civil expressões como filhos legítimos, filhos naturais, filhos adulterinos, filhos incestuosos. Para denominar a filiação, permaneceu a expressão filhos”. Assim, em 1988, com a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988), a igualdade entre todos os filhos foi estabelecida, conforme dita o art. 227, § 6º: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [...] § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. (BRASIL. 1988). Para Daniel Blikstein (2008, p. 44), “[...] o referido texto legal foi corroborado pela Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1.992 (lei que revogou o art. 337 do Código Civil), que dispõe sobre a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento”. Nesse sentido, elucida Regina Beatriz Tavares da Silva (2010, p. 1586): A Constituição da República de 1988, no art. 227 § 6º, em preservação da dignidade da pessoa humana, colocou, definitivamente, fim às desigualdades entre os filhos e, por conseguinte, entre relações de parentesco diversas, estatuindo que “Os filhos, havidos ou não da relação 15 do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. Assim, como não se pode mais classificar os filhos em legítimos e ilegítimos, naturais, espúrios, adulterinos e incestuosos, a classificação que existia, na redação anterior, quanto ao parentesco legítimo ou ilegítimo passou a ser inconstitucional. No mesmo norte argumenta Maria Helena Diniz (2002a, p. 20-21) que: [...] consagrado pelo nosso direito positivo, que (a) nenhuma distinção faz entre filhos legítimos, naturais e adotivos, quanto ao nome, pátrio poder e sucessão; (b) permite o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento; (c) proíbe que se revele ao assento do nascimento à ilegitimidade simples ou espuriedade e (d) vedações as designações discriminatórias relativas à filiação. O Código Civil de 2002 (CC/2002), em seu artigo 1.596, também pôs fim a essa distinção entre filhos legítimos ou ilegítimos, recepcionando o disposto no texto constitucional mencionado quando afirma: “Os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” (BRASIL, 2002). 2.2 CONCEITO DE FILIAÇÃO Elucida Paulo Lôbo (2011, p. 216) que filiação é a relação de parentesco entre duas pessoas, uma gerada da outra, sendo chamada de paternidade aquela derivada do pai e maternidade aquela derivada da mãe, “[...] filiação procede do latim filiatio, que significa procedência, laço de parentesco dos filhos com os pais, dependência, enlace”. Corrobora com esse entendimento Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 285), conceituando filiação como “[...] a relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau e linha reta, que liga uma pessoa àquelas que a geraram, ou a receberam como se estivesse gerado”. Por outro lado, Roberto Senise Lisboa (2006, p.344), dispõe que filiação não se funda apenas no laço sanguíneo, mas também, no vínculo constituído entre o sujeito e seus pais, pouco importando o meio de sua formação. Explica Eduardo Oliveira Leite (2005, p. 206) que se a filiação não é baseada em laços sanguíneos, usa-se a expressão laços jurídicos, que nasce no terreno da afetividade, sendo uma relação que se constrói na convivência de pais e 16 filhos, biológicos ou não, sendo que “[...] a verdade legal-afetiva sobrepõe-se à verdade biológica”. (LEITE, 2005, p. 206). Diante disso, tratar-se-á a seguir dos princípios que norteiam o direito de família. 2.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATINENTES AO DIREITO DE FAMÍLIA Com a promulgação da CRFB/1988, o direito brasileiro teve um dos seus maiores avanços que “[...] é a consagração da força normativa dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, superando o efeito simbólico que a doutrina tradicional a eles destinava”. (LÔBO, 2011, p. 57). Os princípios constitucionais “vêm em primeiro lugar e são as portas de entrada para qualquer leitura interpretativa do direito”. (PEREIRA, 2006, p. 24 apud DIAS, 2007, p. 56). Determina Maria Berenice Dias: “É no direito das famílias em que mais se sente o reflexo dos princípios eleitos pela Constituição Federal, que consagrou como fundamentais valores sociais dominantes.” (DIAS, 2007, p. 57). Tais princípios “não podem distanciar-se da atual concepção da família dentro da sua feição desdobrada em múltiplas facetas”. (DIAS, 2007, p. 57). Diante do exposto, demonstrar-se-á a seguir alguns dos princípios que norteiam o direito de família, em especial os que regem o direito de filiação. 2.3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental, segundo dispõe o art. 1º, III da CRFB/1988. Esse princípio “[...] é um macroprincípio do qual se irradiam todos os demais: liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade, uma coleção de princípios éticos”. (DIAS, 2007, p. 59). Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2008, p. 70) define o princípio da dignidade da pessoa humana como o núcleo da ordem constitucional, “[...] irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, não apenas no que tange aos atos e às 17 situações envolvendo a esfera pública dos atos estatais, mas também todo o conjunto de relações privadas que se verificam no âmbito da sociedade”. Dispõe, ainda, que: No âmbito do planejamento familiar, o princípio em tela deve não somente ser aplicado no sentido de garantir o exercício desse direito pelo casal, como também na proteção daquele que poderá vir a nascer, e o conflito entre essas duas perspectivas deve ser solucionado, em regra, em favor desse último. (GAMA, 2008, p. 70). Na mesma esteira Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 7) dispõe que o princípio da dignidade da pessoa humana é baseado no dever geral de respeito e proteção, constituindo “[...] a base da comunidade familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente da criança e do adolescente (CF, art. 227)”. Nesse passo, urge transcrever o que dispõe o caput deste artigo: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, grifo nosso). Guilherme Calmon Nogueira da Gama afirma que: De se notar que, à luz do art. 1º, inciso III, da Constituição de 1988, dignidade da pessoa humana deve ser acompanhada da necessidade que as demais pessoas e a comunidade respeitem sua liberdade e os seus direitos, de modo a permitir o resguardo e a promoção dos bens indispensáveis ao desenvolvimento da personalidade humana. Na esfera da entidade familiar, incumbe a todos os seus integrantes promover o respeito e a igual consideração de todos os demais familiares, de modo a propiciar uma existência digna para todos e de vida em comunhão de cada familiar com os demais. (GAMA, 2008, p. 71). Kant (1986, p. 77, apud Lôbo, 2011, p. 60) diferencia a dignidade pelo que tem ou não preço, discorre que “[...] quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade”. 18 2.3.2 Princípio da solidariedade familiar O princípio da solidariedade também está previsto na CRFB/1988 em seu art. 3º, inciso I, in verbis: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...].” (BRASIL, 1988). O princípio da solidariedade guarda relação com os “[...] valores éticos do ordenamento jurídico. A solidariedade surgiu como categoria ética e moral, mas que se projetou para o universo jurídico na representação de um vínculo que compele à oferta de ajuda ao outro e a todos.” (GAMA, 2008, p. 74). No mesmo norte, leciona Paulo Lôbo (2011, p. 63) que esse princípio fundamental decorre da “[...] superação do individualismo jurídico, que por sua vez é a superação do modo de pensar e viver a sociedade a partir do predomínio dos interesses individuais, que marcou os primeiros séculos da modernidade, com reflexos até a atualidade”. Este princípio reflete, e muito, nas relações familiares. Em estudo sobre o tema, Maria Berenice Dias (2007, p. 64) dispõe que: Ao gerar deveres recíprocos entre os integrantes do grupo familiar, safa-se o Estado do encargo de prover toda a gama de direitos que são assegurados constitucionalmente ao cidadão. Basta atentar que, em se tratando de crianças e de adolescentes, é atribuído primeiro à família, depois a sociedade e finalmente ao Estado (CF 227) o dever de garantir com absoluta prioridade os direitos inerentes aos cidadãos em formação. Conforme o artigo 226, § 8º, o Estado tem de prover a proteção e assistência da família e seus integrantes, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Flávio Tartuce e José Fernando Simão (2008, p. 32) salientam que o princípio da solidariedade “[...] também implica em respeito e consideração mútuos em relação aos membros da entidade familiar”. 2.3.3 Princípio da igualdade O princípio da igualdade está previsto na CRFB/1988 em seu art. 5º, que dispõe: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 19 do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...].” (BRASIL, 1988). Com o advento da CRFB/1988, o direito de família sofreu grandes mudanças, umas delas referente ao papel do homem nas relações familiares. Foi retirado o autoritarismo paterno e a subordinação até então existentes no âmbito familiar. A Carta magna trouxe, portanto, uma igualdade entre esses membros, não sendo mais tolerado qualquer tratamento discriminatório (MADALENO, 2008, p. 21). Nesta senda, Maria Berenice Dias (2007, p. 63) menciona que: Atendendo à ordem constitucional, o Código Civil consagra o princípio da igualdade no âmbito do direito das famílias. A relação de igualdade nas relações familiares deve ser pautada não pela pura e simples igualdade entre iguais, mas pela solidariedade entre seus membros, caracterizada da mesma forma pelo afeto e amor. O art. 1.596 do CC/2002 e o art. 227, § 6º da CRFB/1988, com a mesma redação, prevê a igualdade entre os filhos, dispondo que: “Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” (BRASIL, 2002; BRASIL, 1988). No mesmo norte, além da igualdade entre os filhos, o CC/2002 prevê a igualdade entre os cônjuges e os companheiros, especificamente no art. 1.511 que descreve: “O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.” (BRASIL, 2002). Presente também no art. 226, § 5º da Constituição Federal, in verbis: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.” (BRASIL, 1988). 2.3.4 Princípio da afetividade Paulo Lôbo (2011, p. 70) conceitua o princípio da afetividade como aquele que “[...] fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão da vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico”. Conforme José Sebastião de Oliveira (2002, p. 233): 20 Os integrantes das famílias, não obstante a intensa liberdade com que mantêm seus relacionamentos buscam cada dia mais o fortalecimento da reciprocidade dos seus sentimentos. Essa amálgama dos laços familiares é representado pela afetividade. Essa razão não vem de nenhuma estrutura legislativa codificada. Realmente, o Direito não tem o poder de criar afetividade. Sentimentos naturais não decorrem de legislação, mas da vivência cotidiana informada pelo respeito, diálogo e compreensão. O afeto é apontado, atualmente, como o principal fundamento das relações familiares, consagrado como um direito fundamental, mesmo que não constando literalmente a palavra na CRFB/1988, pode-se dizer que o afeto decorre da valorização constante da dignidade humana (DIAS, 2007, p. 67). Pode-se encontrar o princípio da afetividade implícito na CRFB/1988, a exemplo dos seguintes dispositivos: a) todos os filhos são iguais, independente de sua origem (art. 227, §6º); b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de direitos (art. 227, §§5º e 6º); c) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, §4º); d) a convivência familiar (e não a origem biológica) é prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente (art. 227). (LÔBO, 2011, p. 71). O princípio da afetividade se diferencia do afeto, pois este se trata de fato psicológico, porquanto pode ser presumida quando esse faltar na realidade das relações familiares. A afetividade é dever imposto aos pais para com os filhos e destes em relação àqueles, mesmo que não haja amor e afeto entre eles (LÔBO, 2011, p. 71). O afeto não tem sua origem na ciência, mas sim nos laços afetivos e na solidariedade entre os membros que compõe a família, derivando, portanto, da convivência familiar, não tendo relação com os laços sanguíneos (DIAS, 2007, p. 68). 2.3.5 Princípio da convivência familiar O princípio da convivência familiar está previsto expressamente no caput do art. 227 da CRFB/1988, no caso das crianças e adolescentes, trata-se de um princípio constitucional exclusivo do Direito de Família (GAMA, 2008, p. 85). 21 A convivência familiar é, nas palavras de Paulo Lôbo (2011, p. 74) “[...] a relação afetiva diuturna e duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de parentesco ou não, no ambiente comum”. Como observa o mesmo autor, a convivência familiar: Supõe o espaço físico, a casa, o lar, a moradia, mas não necessariamente, pois as atuais condições de vida e o mundo do trabalho provocam separações dos membros da família no espaço físico, mas sem perda da referência ao ambiente comum, tido como pertença de todos. (LÔBO, 2011, p. 74). Os membros da família, mesmo que distantes, consideram o ambiente familiar um local de “[...] refúgio seguro e privado, em que todos se sentem recíproca e solidariamente acolhidos e protegidos, notadamente as pessoas dos familiares vulneráveis, como as crianças e os idosos”. (GAMA, 2008, p. 85). 2.3.6 Princípio da proteção integral a crianças e adolescentes Este princípio também está previsto no caput do art. 227 da CRFB/1988, in verbis: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988) Essa proteção é regulamentada pela Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “[...] que traz normas de conteúdo matéria e processual, de natureza civil e penal, e abriga toda a legislação que reconhece os menores como sujeitos de direito”. (DIAS, 2007, p. 65). Em estudo sobre o tema Tartuce e Simão (2008, p. 39) elucidam que na esfera civil, essa proteção pode ser compreendida como o princípio de melhor interesse da criança, e está previsto, implicitamente, em dois artigos, quais sejam os arts. 1.583 e 1.584 do CC/2002 (alterados pela Lei n. 11.698, de 13 de junho de 2008), que trata da guarda, in verbis: 22 Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. [...] § 2o A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e segurança; III – educação. § 3o A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: [...] II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. [...] § 5o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (BRASIL, 2002). Com as alterações advindas, ocorreu uma completa inversão de prioridades, antes quando havia uma separação de casal, por exemplo, os interesses dos filhos não eram relevantes, hoje qualquer decisão deve ser tomada levando em consideração o melhor interesse da criança ou adolescente (LÔBO, 2011, p. 75). Elucida, ainda, que: O princípio do melhor interesse ilumina a investigação de paternidade e filiações socioafetivas. A criança é o protagonista principal, na atualidade. No passado recente, em havendo conflito, a aplicação do direito era mobilizada para os interesses dos pais, sendo a criança mero objeto da decisão. O juiz deve sempre, na colisão da verdade biológica com a verdade socioafetiva, apurar qual delas contempla o melhor interesse dos filhos, em casa caso, tendo em conta a pessoa em formação. (LÔBO, 2011, p. 76). No tocante a ação de investigação de paternidade e ao instituto da filiação socioafetiva, estes serão posteriormente estudados. 2.3.7 Princípio da paternidade responsável e planejamento familiar O princípio da paternidade responsável significa que o pai, biológico ou afetivo, deve exercer para com seus filhos, desde sua concepção, “[...] os meios para o pleno desenvolvimento de suas faculdades físicas, psíquicas e intelectuais”. 23 Assim, responsabilizando-se pelas obrigações e direitos advindos com o seu nascimento (LISBOA, 2006, p. 49). Este princípio possui estreita ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana e com o planejamento familiar, o qual deve ser exercido de forma igualmente responsável, conforme art. 226, § 7º da CRFB/1988, in verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. (BRASIL, 1988). Planejamento familiar é o direito que os cônjuges, ou conviventes, têm de decidir livremente a respeito da formação da família, em especial sobre “[...] a constituição, limitação e aumento da prole”. (LISBOA, 2006, p. 49). Referente à constituição, limitação e ao aumento da prole, o planejamento familiar deverá se orientar por ações preventivas e educativas relacionadas com o acesso à informação e às técnicas e os meios de regulação de fecundidade humana. O Estado não poderá intervir em qualquer das decisões dos representantes da entidade familiar, tanto para concepção ou contracepção, garantindo o acesso aos métodos cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, assegurada sua liberdade de opção (LISBOA, 2006, p. 50). 2.4 FILIAÇÃO BIOLÓGICA E FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA Atualmente a filiação se classifica em filiação biológica e não biológica. Esta última subdivide-se em filiação socioafetiva e adotiva. Tal classificação serve apenas para delimitar a extensão do conceito, haja vista seus direitos e deveres serem semelhantes (COELHO, 2009a, p. 146). Ver-se-á adiante cada um deles. 2.4.1 Filiação biológica 24 A filiação é biológica quando o filho possui a herança genética do pai e da mãe identificados no registro de nascimento, sendo estes os doadores dos gametas utilizados na geração do filho. Logo, a filiação biológica é natural “[...] se a concepção resultou de relações sexuais mantidas pelos genitores, ou da técnica de reprodução assistida homóloga”. (COELHO, 2009a, p. 148). O mesmo autor elucida que a forma natural não é a única para se prover um filho biológico, pois “também pertence a essa categoria a filiação quando a concepção ocorre in vitro. Desde que os gametas tenham sido fornecidos por quem consta do registro de nascimento da pessoa como seu pai e sua mãe [...]”. (COELHO, 2009a, p. 146). O critério biológico da filiação vem sofrendo modificações decorrentes da própria mutabilidade social e da noção de família, surgindo à necessidade do reconhecimento com base não apenas nos laços sanguíneos, mas sim no critério da afetividade (LISBOA, 2006, p. 345). 2.4.2 Filiação não biológica A filiação é não biológica, se o filho não porta a herança genética de seu pai ou sua mãe, incluindo também a forma de filiação em que apenas os gametas de um dos genitores foram utilizados para sua concepção, sendo conhecido como reprodução assistida heteróloga (COELHO, 2009a, p. 147). Para Paulo Luiz Netto Lôbo (2004) a filiação não biológica é considerada um “estado de filiação ope legis”, fundado, portanto, no art. 227 da CFRB/1988 e nos arts. 1.593, 1.596 e 1.597 do CC/2002, sendo: filiação não-biológica em face de ambos pais, oriunda de adoção regular; ou em face do pai ou da mãe que adotou exclusivamente o filho; e filiação não-biológica em face do pai que autorizou a inseminação artificial heteróloga. (NETTO LÔBO, 2004). Ver-se-á a seguir as espécies de filiação não biológica. 2.4.2.1 Filiação socioafetiva 25 Rolf Madaleno (2008, p. 372) conceitua a filiação socioafetiva como uma: [...] nova estrutura da família brasileira que passa a dar maior importância aos laços afetivos, e aduz já não ser suficiente a descendência genética, ou civil, sendo fundamental para a família atual, a integração dos pais e filhos através do sublime sentimento da afeição. De forma inovadora, o CC/2002, ao se pronunciar acerca das formas de se estabelecer as relações de parentesco, trata em seu art. 1.593 que dispõe: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem.” (BRASIL, 2002). Lívia Ronconi Costa (2011) elucida que na expressão “outra origem” do art. 1.593 se encontra a filiação socioafetiva, sendo uma relação que decorre de uma verdade aparente, sem levar em consideração o vínculo biológico ou civil, mas apenas o convívio afetivo. Nesta senda, Luiz Roberto de Assumpção (2004, p. 53) esclarece que: A família sociológica é aquela em que existe a prevalência dos laços afetivos, em que se verifica a solidariedade entre os membros que a compõem. Nessa família, os responsáveis assumem integralmente a educação e a proteção das crianças, que, independentemente de algum vínculo jurídico ou biológico entre eles, criam, amam e defendem, fazendo transparecer a todos que são os seus pais. Vale ressaltar que na filiação socioafetiva existem duas verdades. Uma ligada à verdade biológica, em que o filho não porta a herança genética do pai ou da mãe, e por outro lado a verdade socioafetiva, que se constitui na manifestação do afeto e cuidados comuns a qualquer filiação, preponderando nessa espécie de filiação à verdade socioafetiva (COELHO, 2009a, p. 160). 2.4.2.2 Filiação adotiva A filiação adotiva é aquela estabelecida pela adoção, sendo um processo judicial “[...] que importa a substituição da filiação de uma pessoa (adotado), tornando-a filha de outro homem, mulher ou casal (adotantes)”. (COELHO, 2009a, p. 162). 26 A adoção é regida pela Lei n. 8.069/90 (ECA) quando o adotado tem até doze anos incompletos, ou entre doze e dezoito anos. Passados dezoito anos, a adoção rege-se pelo CC/2002 em seus arts. 1.618 a 1.628 (COELHO, 2009a, p. 162). Na mesma esteira, Maria Helena Diniz (2002a, p. 423) conceitua de modo amplo a adoção como sendo: [...] ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que, geralmente lhe é estranha. Para haver a adoção é levado em consideração o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, por isso a posição de filho será definitiva para todos os efeitos legais, e cria verdadeiro laço de parentesco entre o adotado e a família que o adotou (DINIZ, 2002a, p. 424). 2.5 RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO O CC/2002 traz, em seus arts. 1.607 a 1.617, o tema reconhecimento de filhos, antes tratado pela Lei n. 8.590/1992, que estabelecia a lei de investigação de paternidade, que se encontra parcialmente em vigor, no que tange a matéria processual (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 334). No mesmo norte, Maria Helena Diniz (2002a, p. 395) dispõe que reconhecimento de filho é ato declaratório, pois com sua confirmação gera efeitos jurídicos após instituir o vínculo de parentesco entre pai e filho. Em estudo sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho (2009a, p. 171) discorre: O reconhecimento de filhos é ato ligado essencialmente à filiação biológica. Não pode ter por objeto a instituição de filiação adotiva ou sócio-afetiva. Tem lugar quando o registro de nascimento de filho não confere com a verdade biológica de sua concepção, por parte da mãe ou do pai [...]. Nessa senda, importante mencionar que o reconhecimento é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser praticado contra os pais e seus herdeiros, sem quaisquer limitações (DINIZ, 2002a, p. 399). 27 A seguir estudar-se-ão as possibilidades de reconhecimento de filhos. 2.5.1 Reconhecimento voluntário O reconhecimento de filho é voluntário, também chamado de perfilhação, quando por manifestação dos pais, ou por um deles, é declarado conforme a lei, a vontade de ter certa pessoa como seu filho (DINIZ, 2002a, p. 395). O reconhecimento é ato personalíssimo dos genitores, não podendo ser realizado por avós ou tutores, gerando efeitos pela simples manifestação da vontade, se feito por um dos pais, o outro a ele não pode se opor (GONÇALVES, 2009, p. 308). Os filhos gerados dentro do casamento não necessitam ser reconhecidos, pois o casamento pressupõe as relações sexuais dos cônjuges e fidelidade da mulher, o filho gerado deste matrimônio tem por pai o marido da sua mãe. Caracterizando, portanto, a presunção pater is est quem iustae nuptiae demonstrant, “presume-se filho o concebido na constância do casamento”. (GONÇALVES, 2009, p. 306). Quando se trata da maternidade, o art. 1.608 do CC/2002 regulamenta nos seguintes termos: “Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo, ou das declarações nele contidas.” (BRASIL, 2002). Esta norma é utilizada em casos extraordinários, devida à regra de mater semper certa est, ou seja, maternidade é sempre certeza (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 334). O filho não é favorecido com a presunção de paternidade quando havido fora do casamento, por mais que entre pai e filho “[...] exista o vínculo biológico, falta o vínculo jurídico de parentesco, que só surge com o reconhecimento”. (GONÇALVES, 2009, p. 306). 2.5.1.1 Possibilidades de reconhecimento voluntário O reconhecimento voluntário será feito conforme art. 1.609 do CC/2002: 28 Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: I - no registro do nascimento; II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. (BRASIL, 2002). No registro de nascimento, os genitores, em conjunto ou separadamente, perante o oficial de Registro Público, podem comparecer ao cartório e proceder ao registro do filho em nome de ambos. Caso este filho já esteja registrado em nome de um genitor, o outro poderá reconhecê-lo mediante pedido da parte ou averbação por determinação judicial (GONÇALVES, 2009, p. 309). De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2009a, p. 172), o filho registrado sem menção ao nome do pai poderá ser reconhecido mediante escritura pública ou escrito particular, arquivando este instrumento e lançando o nome do pai no assento de nascimento. No fato de haver falsidade dos dados fornecidos, “[...] a alteração do registro depende de ordem judicial, ou seja, pressupõe processo em que seja produzida a prova de que o genitor ou genitora voluntariamente reconheceu o filho”. (COELHO, 2009a, p. 172). Eduardo de Oliveira Leite (2005, p. 230) alega que o reconhecimento por testamento, ou ato de última vontade, é válido e irrevogável, se o testador indica determinada pessoa como seu filho, ele assume a condição de herdeiro e herda a legítima. Se houver a revogação do testamento, este não atinge o reconhecimento do filho, pois “[...] uma vez realizado passa a integrar o âmbito da tutela jurídica do perfilhado, convertendo-se em direito subjetivo deste”. (LEITE, 2005, p. 230). Este entendimento está previsto no art. 1.610 do CC/2002. E por fim, dentro dessas possibilidades, o reconhecimento pode ser feito por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém (GONÇALVES, 2009, p. 311). Em estudo sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 311) elucida: O ato no qual se dá a manifestação voluntária de reconhecimento de filho pode resultar de qualquer depoimento em juízo prestado pelo genitor, incidentalmente e tomado por termo, ainda que a finalidade desse depoimento seja outra, como por exemplo, a de reduzir o valor da pensão 29 alimentícia paga a outros filhos, como pode decorrer ainda de qualquer manifestação dos autos, seja na contestação, seja nas alegações finais ou nas razões de recurso. O juiz, diante do reconhecimento manifestado, encaminhará certidão ao cartório de Registro Civil, para que seja providenciada a averbação no registro de nascimento do filho. No próximo item ver-se-á a outra possibilidade de reconhecimento de filhos. 2.5.2 Reconhecimento forçado O reconhecimento forçado, judicial ou coativo, é aquele em que, não possível o reconhecimento voluntário, o filho pode a partir de um processo de investigação de paternidade obter a decisão judicial da verdade biológica de sua concepção (LISBOA, 2006, p. 352). Em estudo sobre esta ação, elucida Maria Helena Diniz (2002a, p. 406): A investigação de paternidade processa-se mediante ação ordinária movida pelo filho (legitimidade ad causam), ou seu representante legal (legitimidade ad processam), se incapaz, contra seu genitor ou seus herdeiros ou legatários, podendo ser cumulada com a de petição de herança, com a de alimentos e com a de anulação de registro civil. A investigação de paternidade é direito personalíssimo e indisponível, conforme dispõe o art. 27 do ECA: “O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça.” (BRASIL, 1990). Ainda que a investigação de paternidade seja imprescritível, o filho pode a qualquer tempo propô-la, mesmo que os efeitos patrimoniais do estado da pessoa prescrevam, por esta razão preceitua a Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal (STF): “É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança.” (GONÇALVES, 2009, p. 317). Logo, Gonçalves (2009, p. 317) explica que o filho pode intentar a ação, para se fazer reconhecer, sem ter, contudo, direito à herança. Nessa senda, havendo dúvidas quanto à filiação, o interessado pode ingressar em juízo para investigar sua paternidade biológica, por ter o direito a sua identidade genética. Nessa ação, bastante difícil é a questão das provas da filiação, 30 devendo-se contar com indícios e presunções. Além do exame de DNA, que é a solução mais confiável, temos a prova baseada na posse do estado de filiação, que será tratado no próximo item (DINIZ, 2002a, p. 409). 2.5.3 Posse de estado de filiação Denomina-se posse de estado de filiação, quando a pessoa não dispõe de meios de comprovação formal do registro de nascimento, podendo demonstrar por outros métodos a existência do vínculo de filiação, quais sejam: a reputatio, ou seja, a aparência social de existência de uma relação de filiação entre um ascendente e um descendente; a nominatio, caracterizada pela adoção do apelido ou do patronímico da família perante terceiros; e a tratactus, revelada externamente pelo tratamento dispensado entre o que aparenta ser ascendente e o descendente. (LISBOA, 2006, p. 345) A posse de estado de filiação atribui àquela situação em que “[...] uma pessoa desfruta do status de filho em relação à outra pessoa, independentemente dessa situação corresponder à realidade legal”. (LÔBO, 2011, p. 236). O CC/2002, em seu art. 1.605 (antigo art. 349 do Código Civil de 1.916), dispõe que: Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito: I - quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente; II - quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. (BRASIL, 2002). Em estudo sobre o assunto, Daniel Blikstein (2008, p. 53) discorre que se não comprovada pelas formas descritas neste artigo, “[...] a paternidade pode ser verificada pelos meios de prova existentes no processo civil, tais como: prova testemunhal, prova documental e prova pericial ou científica”. Essas provas são complementares aos dois requisitos presentes no artigo antecedente, não cumulativos. Considera-se começo de prova por escrito, proveniente dos pais, quaisquer documentos que evidenciem a relação de filiação, “[...] como cartas, autorizações para atos de benefícios de filhos, declaração de 31 filiação para fins de imposto de renda ou de previdência social, anotações dando conta do nascimento do filho”. (LÔBO, 2011, p. 237). Nesse diapasão, ainda destaca que: O estado de filiação compreende um conjunto de circunstâncias que solidificam a presunção da existência de relação entre pais, ou pai e mãe, e filho, capaz de suprir a ausência do registro do nascimento. Em outras palavras, a prova da filiação dá-se pela certidão do registro do nascimento ou pela situação de fato. Trata-se de conferir à aparência os efeitos de verossimilhança, que o direito considera satisfatória. (LÔBO, 2011, p. 237). No inc. II trata de “veementes presunções de fatos já certos” (BRASIL, 2002), que corresponde aos chamados “[...] filhos de criação, enquadráveis na filiação socioafetiva.” (LÔBO, 2011, p. 237). Pois pai é aquele que “[...] além de emprestar o nome de família, o trata como sendo verdadeiramente seu filho perante o ambiente social”. (LÔBO, 2011, p. 237). Em suma, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2008, p. 411) faz um apanhado geral a respeito da posse do estado de filho: É espécie de filiação socioafetiva (ex: “filho de criação”), sendo a paternidade encarada como relação psicoafetiva existente na convivência duradoura e presente no ambiente social, capaz de assegurar ao filho não só um nome de família, mas sobretudo afeto, dedicação, cuidado e abrigo assistencial. Não houve expressa disposição normativa que cuide da posse do estado de filho, mas a noção da parentalidade e de filiação socioafetiva se fundamenta em princípios constitucionais, notadamente o da afetividade, a permitir o reconhecimento da posse do estado de filho implicitamente (arts. 1.593,1605 e 1606, CC). Diante do exposto, no próximo capítulo tratar-se-á da presunção de paternidade, contida no art. 1.597 do CC/2002 e da reprodução assistida, e seus principais aspectos. 32 3 REPRODUÇÃO ASSISTIDA: PRINCIPAIS ASPECTOS Neste capítulo discutir-se-á a evolução histórica da reprodução assistida, as presunções de paternidade, as principais técnicas de reprodução assistida, as bases constitucionais para um direito à reprodução humana assistida e, a fundamentação legal aplicável. Para realizar essa tarefa, serão tomadas como base a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 (Código Civil) e as normas dispostas no Conselho Federal de Medicina. Também serão utilizadas algumas das principais contribuições teóricas sobre esse tema, com ênfase para as obras de Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Eduardo de Oliveira Leite, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, Paulo Lôbo, Rolf Madaleno, Carlos Roberto Gonçalves, Maria Helena Machado e Reinaldo Pereira e Silva. 3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA Conforme Maria Helena Machado “relatos históricos demonstram, em todas as gerações, fatos que revelam a grande preocupação do homem, diante da necessidade de garantir a perpetuação da sua espécie”. (MACHADO, 2006, p. 28). Segundo Gustavo Pereira Leite Ribeiro (2002, p. 283) após a Segunda Guerra Mundial houve um “[...] progresso técnico e científico nos domínios da biologia e da genética, pelo qual o homem passa a interferir diretamente em processos até então monopolizados pelas leis da natureza, como a reprodução humana”. Acrescenta Belmiro Pedro Welter (2003, p. 216) que: “A primeira experiência de reprodução humana medicamente assistida, em meados do século XVIII, ocorreu em peixes e, em seguida, com mamíferos, mas em 1799, houve o primeiro caso conhecido de reprodução assistida em seres humanos [...].” Este primeiro caso foi realizado pelo médico e biólogo inglês John Hunter, “[...] através do depósito de uma amostra de sêmen no ambiente intravaginal. No século XIX, o americano Willian Pancoast realizou a primeira inseminação artificial utilizando sêmen de doador com sucesso”. (RIBEIRO, 2002, p. 284). 33 Paulo Lôbo (2011, p. 224) declara o maior avanço científico: “Em 1963 registrou-se a primeira inseminação com sêmen humano congelado, tendo havido sucesso em 1978, com o nascimento do primeiro “bebê de proveta” (Louise Brown) na Inglaterra. No Brasil, o primeiro “bebê de proveta” nasceu em 1984, no Paraná.” (LÔBO, 2011, p. 224). Maria Helena Machado ao discorrer a respeito do panorama histórico da inseminação artificial assevera que “a partir de 1980 o nascimento dos bebês inseminados artificialmente deixou de se constituir em acontecimento raro e passou a fazer parte, normalmente, da forma terapêutica no tratamento dos problemas de esterilidade”. (MACHADO, 2006, p. 31). Com o advento da CRFB/1988, essa não vislumbrou, especificamente, a respeito das técnicas de reprodução assistida, porém “[...] algumas disposições constitucionais abraçam temas ligados à matéria, como direito à saúde (art. 6º 196), ao meio ambiente (art. 225), à liberdade científica (arts. 5º, IX, e 218), ao planejamento familiar (art. 226, § 7º) entre outros”. (KRELL, 2006, p. 98). No mesmo entendimento, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2003, p. 999) elucida: O direito à reprodução deve ser reconhecido no âmbito da Constituição Federal de 1988 como direito fundamental, a partir da consideração dos direitos à vida, à liberdade e à saúde, e, em se verificando a impossibilidade da liberdade procriativa por circunstâncias relativas à esterilidade do casal – ou de um deles – ou à grande probabilidade de transmissão de doenças hereditárias à prole, incumbe ao Estado fornecer recursos educativos e científicos para o exercício do direito ao planejamento familiar. Nessa senda, Olga Jubert Gouveia Krell (2006, p. 105) alega que “[...] o direito à proteção da família, previsto no caput do art. 226 da CF de 1988, contempla também o direito ao uso das técnicas de reprodução assistida (A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado)”. 3.2 CONCEITO No entendimento de Maria Helena Machado (2006, p. 20) “como obstáculo à realização do profundo desejo de filiação que é inato ao homem, tem-se a esterilidade e a infertilidade frustando [sic] essa necessidade humana de se multiplicar e se perpetuar pela procriação”. 34 Para Tycho Brahe Fernandes: “As técnicas de reprodução assistida são avanços biotecnológicos que tanto permitem contornar os problemas de esterilidade quanto solucionar alguns de infertilidade.” (FERNANDES, 2000, p. 52). Importante salientar que esterilidade “se caracteriza pela impossibilidade de ocorrer a fecundação numa situação irreversível”, e a infertilidade “é a incapacidade de ter filhos vivos, sendo possível a fecundação e o desenvolvimento do embrião ou feto, equivalendo à hipofertilidade”. (MACHADO, 2006, p. 20-21). Gustavo Pereira Leite Ribeiro (2002, p. 286) conceitua fecundação como: [...] processo biológico constituído por uma sequência de eventos que começa com a união do gameta masculino (espermatozóide) com o gameta feminino (óvulo) e termina com a fusão dos núcleos destes dois gametas e a mistura dos seus cromossomos, formando uma nova célula, que pode ser denominada embrião. As espécies de reprodução assistida visam favorecer a eficácia da fecundação, porém o ser humano não exerce o controle direto da união desses gametas, podendo tais métodos restar frustrados, uma vez que para o desenvolvimento do embrião é necessário a fixação no útero da mulher (RIBEIRO, 2002, p. 287). Tratar-se-á a seguir das presunções de filiação contidas no CC/2002. 3.3 A FILIAÇÃO POR PRESUNÇÃO NA REPRODUÇÃO ASSISTIDA O direito sempre se valeu de presunções, haja vista a dificuldade em se atribuir a paternidade ou maternidade a alguém. Elas têm a finalidade de determinar o momento exato da concepção, definir a filiação e afirmar a paternidade, com direitos e deveres decorrentes (LÔBO, 2011, p. 219). Paulo Lôbo (2011, p. 219) discorre sobre os tipos de presunções sendo: A presunção pater is est quem nuptia demonstrant, impedindo que se discuta a origem da filiação se o marido da mãe não a negar; A presunção mater semper certa est, impedindo a investigação de maternidade contra mulher casada. A maternidade manifesta-se por sinais físicos inequívocos, que são a gravidez e o parto, malgrado a manipulação genética se tenha encarregado de pôr dúvidas quanto a origem biológica; A presunção de paternidade atribuída ao que teve relações sexuais com a mãe, no período da concepção; 35 A presunção de exceptio plurium concubentium, que se opõe à presunção anterior, quando a mãe tiver relações com mais de um homem no período provável da concepção. A expressão latina “[...] mater semper certa est et pater is est quem nuptia demonstrant, que pode ser resumida da seguinte forma: a maternidade é sempre certeza, a paternidade é presunção. É fundamental ressaltar que essa máxima perdeu relevância prática”. (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 317). O art. 1.597 do CC/2002 traz as presunções de paternidade, in verbis: Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. (BRASIL, 2002). Esses incisos demonstram que a filiação não precisa, necessariamente, ser oriunda da conjunção carnal, mas que também deve ser considerada a filiação além deste aspecto biológico, o que nos remete ao aspecto da afetividade, em proveito de uma paternidade de intenção (LEITE, 2005, p. 204). Os dois primeiros incisos do art. 1.597 do CC/2002 consistem nos períodos mínimo e máximo de gestação viável. O inc. I cita o prazo de cento e oitenta dias a contar do estabelecimento da convivência conjugal, e não da celebração do casamento, haja vista pessoas que se casam por procuração, por exemplo (GONÇALVES, 2009, p. 288). Nesse primeiro caso, a paternidade não pode ser contestada quando “[...] o marido, ao casar, tinha conhecimento da gravidez da sua mulher; quando o suposto pai assistiu, por si ou por intermédio de procurador, à lavratura do registro de nascimento, sem contestar a paternidade”. (LISBOA, 2006, p. 351). O inc. II, por sua vez, prevê o filho nascido trezentos dias posterior á dissolução da sociedade conjugal, logo haverá presunção de que o filho é do primeiro marido, se nascer dentro dos trezentos dias a contar do falecimento do marido, após esses trezentos dias presume-se ser do segundo marido (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 318). 36 Em matéria de filiação, o CC/2002 trouxe uma grande novidade quanto aos efeitos da reprodução assistida, em especial no que tange a presunção de concepção. Esta mudança está presente nos incs. III, IV e V do art. 1.597, que enfrenta a questão tão complexa da fecundação fora da relação sexual, permitindo o desenvolvimento do ser humano fora do corpo da mulher, ou seja, no laboratório (LEITE, 2005, p. 204). O inc. III do art. anteriormente citado refere-se aqueles nascidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. A palavra fecundação “[...] indica a fase de reprodução assistida consistente na fertilização do óvulo pelo espermatozoide. A fecundação ou inseminação homóloga é realizada com sêmen originário do marido”. (GONÇALVES, 2009, p. 291). No caso de falecido o marido, para que seja presumida sua paternidade, a mulher ao se sujeitar a uma das técnicas de reprodução assistida utilizando o sêmen do falecido, é necessário que esteja na condição de viúva e que haja autorização escrita do marido para que se utilize seu material genético após sua morte (GONÇALVES, 2009, p. 291). O inc. IV do art. 1.597 do CC/2002, presume a paternidade daqueles havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, resultantes de concepção artificial homóloga. “Esses embriões são aqueles decorrentes da manipulação genética, mas que não foram introduzidos no ventre materno, estando armazenados em entidades especializadas, em clínicas de reprodução assistida.” (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 319). Será admitida a concepção de embriões excedentários apenas se estes originarem de fecundação homóloga, ou seja, gametas do pai e mãe casados ou em união estável. Por conseguinte, está proibida a utilização desses embriões por homem e mulher que não sejam os pais genéticos, em virtude de o Brasil não ter acolhido o uso de útero alheio, conhecido como barriga de aluguel (GONÇALVES, 2009, p. 292). O último inciso trata da presunção dos filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, ou seja, material genético de terceiro, e não do marido, para que haja a fecundação do óvulo na mulher. Conforme a lei menciona, a única exigência é que tenha a prévia autorização do marido, caso contrário não haverá a presunção de paternidade (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 319). 37 De acordo com Maria Helena Diniz (2002a, p. 380) essa presunção visa fazer com que o marido não venha desconhecer a paternidade que assumiu voluntariamente ao autorizar a inseminação artificial heteróloga, portanto tal paternidade não terá vínculo sanguíneo, ponderando-se o vínculo afetivo, ou seja, a filiação socioafetiva. Com a anuência do marido, este será o pai legal da criança concebida, não podendo impugnar a paternidade, salvo se provar que houve infidelidade por parte da mulher (LEITE, 2005, p. 206). O art. 1.597, V, do CC/2002, pode apresentar a presunção relativa e a absoluta, dependendo do caso concreto (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 320): Muitas vezes poderá ocorrer falsidade dessa autorização do marido, sendo mais seguro percorrer o caminho de que a presunção é relativa (iuris tantum). Mas, no caso em que não há dúvida quanto a essa autorização do marido para a inseminação heteróloga, a presunção deve ser visualizada como absoluta (iure et de iure), o que veda o comportamento contraditório do esposo, que, se arrependendo da autorização concedida, não quer registrar o filho nascido da reprodução assistida. (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 320). O Enunciado 105 do CJF/STJ da I Jornada de Direito Civil, esclarece os termos utilizados nos incs. III, IV e V do art. 1.597, quais sejam, respectivamente, “as expressões ‘fecundação artificial’, ‘concepção artificial’ e ‘inseminação artificial’, devendo ser interpretadas como técnicas de reprodução assistida, consideradas espécies do mesmo gênero (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 321). Diante dos elementos expostos, estudar-se-á a seguir as principais técnicas de reprodução assistida. 3.4 TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA Leo Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine descrevem as técnicas de reprodução assistida (TRA) como “[...] o conjunto de técnicas que auxiliam o processo de reprodução humana”. (2005, p. 295). No mesmo norte, Reinaldo Pereira e Silva (2002, p. 53) conceitua essas técnicas como “[...] um conjunto de procedimentos em reprodução humana no qual o 38 aparato biomédico interfere de alguma forma, ora manuseando gametas, ora manipulando pré-embriões”. As principais técnicas de reprodução assistida são “a inseminação artificial; a fertilização ou fecundação in vitro (FIV); a transferência de gametas para as trompas (GIFT); e a transferência de zigoto para as trompas (ZIFT)”. (CAMARGO, 2003 apud MADALENO, 2011, p. 505). 3.4.1 Inseminação artificial Silvia da Cunha Fernandes (2005, p. 28, apud Madaleno, 2008, p. 387) discorre sobre a inseminação artificial: representa a união do sêmen ao óvulo por meios não naturais de cópula, objetivando a gestação diante da deficiência pelo processo reprodutivo normal. É a introdução do esperma masculino diretamente no útero da mulher, ausente o ato sexual. A inseminação ou a introdução do sêmen no útero feminino em procedimento laboratorial não garante a fecundação, porque o óvulo e o espermatozóide podem não se fundir. É dos procedimentos mais simples, com poucos recursos tecnológicos, onde os espermatozóides do marido (inseminação homóloga) ou de um banco de esperma (inseminação heteróloga) são coletados, selecionados, preparados e transferidos para o colo do útero. A inseminação artificial pode ser homóloga ou heteróloga. 3.4.1.1 Inseminação artificial homóloga Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2003, p. 724) conceitua a inseminação artificial homóloga como uma técnica que não envolve ato sexual, em que os gametas utilizados para a reprodução são do próprio casal, ou seja, sêmen do marido e óvulo da mulher e, desse modo, a criança gerada portará a herança genética de ambos. Esta técnica é indicada para casos de anomalias masculinas e alterações orgânicas femininas, exemplos: [...] disfunções sexuais que impedem a ejaculação no lugar adequado, anomalias de plasma seminal (escasso ou excessivo volume de espermatozóide), ou diante da impossibilidade de fertilidade pelos tratamentos esterilizantes recebidos como: vasectomias, cirurgias, esterilizações por radioterapias e quimioterapias, tendo o varão a possibilidade de fecundar através do sêmen congelado, anteriormente. É 39 indicada nos casos de alterações orgânicas femininas, como: esterilidade cervical, vaginismo, malformação do aparelho genital. (MACHADO, 2006, p. 36). A eficácia da gravidez mediante essa técnica está fundada em dois parâmetros, um masculino e outro feminino, quais sejam: o sêmen adequado para a fertilização deve ser no mínimo 3,5 milhões de espermatozoides móveis após a capacitação; e o parâmetro feminino é que a anatomia pélvica assegure a integridade funcional das trompas de falópio (SILVA, 2002, p. 56). No inc. III do art. 1.597 do CC/2002 que trata de inseminação homóloga, a cláusula ‘mesmo que falecido o marido’, dispõe que só poderá utilizar o sêmen deste, se o houver autorização expressa do uso após seu falecimento. Observa-se que “[...] sem tal autorização, os embriões devem ser eliminados, pois não se pode presumir que alguém queira ser pai depois de morto”. (DIAS, 2007, p. 330). 3.4.1.2 Inseminação artificial heteróloga De acordo com o entendimento de Rolf Madaleno (2008, p. 392), inseminação artificial heterológa é aquela em que é utilizado o sêmen de um terceiro, ou seja, um doador estranho ao casal, “sendo imprescindível o expresso consentimento do parceiro.” (MADALENO, 2011, p. 392). No mesmo norte, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2003, p. 724) acrescenta que essa técnica pode ocorrer tanto na doação de espermatozoides, como na doação de óvulos, em virtude de o homem ou a mulher estarem impossibilitados de fornecerem os próprios gametas. Ensina ainda: [...] É importante notar que no caso das técnicas de reprodução assistida heteróloga, é possível a ocorrência de três seguintes situações: a) o emprego do óvulo da mulher (esposa/companheira) solicitante, que vai ser fertilizado por sêmen de terceiro-doador; b) o emprego do óvulo de terceiradoadora, que será fertilizado pelo sêmen do homem (marido/companheiro) solicitante; c) emprego do óvulo de terceira-doadora, que será fertilizado pelo sêmen de terceiro-doador. Nas duas primeiras alternativas, a criança a nascer carregará metade da informação genética do casal, não havendo qualquer informação genética do casal, daí a necessidade das duas primeiras serem consideradas assemelhadas à doação unilateral, enquanto que a terceira será assemelhada à doação bilateral [...]. (GAMA, 2003, p. 725). 40 A manifestação, expressa no art. 1.597, V do CC/2002, do marido/companheiro corresponde a uma adoção do filho, pois demonstra o desejo de se tornar pai. Porquanto esta “[...] autorização não pode ter duração infinita [...], separado o casal, é necessário reconhecer a possibilidade de revogação do consentimento, contanto que ocorra antes da implementação do embrião no óvulo da mulher”. (DIAS, 2007, p. 332). Assim, a I Jornada de Direito Civil nos traz o Enunciado 104 com o objetivo de nos nortear quando nos deparamos com esse método de reprodução assistida (VILAS-BÔAS, 2011), in verbis: 104 – Art. 1.597: no âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o emprego de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade (ou eventualmente pelo risco da situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa (ou implícita) da vontade no curso do casamento. O nascimento de uma criança oriunda da inseminação artificial heteróloga, determina que a paternidade “não terá base biológica, mas sim fundamento moral em prestígio à relação socioafetiva posteriormente estabelecida entre os dois (chamada desbiologização, ou seja, a substituição da ligação genética pela ligação afetivo-psicológica)”. (RAPOSO E SILVA, 2002, p. 315). Essa desbiologização da paternidade se caracteriza por vincular a filiação não apenas pelo liame biológico, mas também pela relação de afeto, base da filiação socioafetiva. 3.4.2 Fertilização in vitro De acordo com Maria Helena Machado (2006, p. 39) a fertilização in vitro consiste “[...] em permitir o encontro entre o óvulo e os espermatozóides fora do corpo da mulher, e depois de um a três dias mais tarde, em colocar no útero dessa mesma mulher, o embrião obtido, para que ele possa ali se desenvolver”. Raquel de Lima Leite Soares Alvarenga (2004, p. 232) elucida que essa técnica tem por finalidade que “[...] os espermatozóides fecundem os óvulos fora do corpo da mulher, quando não há a possibilidade de realização deste processo em seu lugar natural, a trompa de Falópio”. 41 A mesma autora continua o estudo e dispõe: [...] é realizado em laboratório, mantendo óvulos e espermatozóides em uma placa de Petri com meio de cultivo (líquido que simula o fluido tubárico) e sob o controle de condições ambientais como temperatura, umidade, concentração de oxigênio, gás carbônico, entre outras. As pacientes que se beneficiam da FIV são mulheres cuja função de ambas as tubas uterinas tenha sido irreversivelmente prejudicada. Além de contornar as tubas lesadas, a FIV pode ser indicada, com bons resultados, para pacientes com outras causas de infertilidade, como a endometriose, distúrbios ovulatórios, fatores masculinos e na infertilidade sem causa aparente. (ALVARENGA 2004, p. 233). Nesse procedimento pode ser utilizado tanto o sêmen do marido, quanto o sêmen de um doador anônimo, ou seja, fertilização homóloga ou heteróloga, respectivamente (MADALENO, 2011, p. 514). Importante salientar que as fertilizações in vitro “[...] dão origem aos denominados embriões excedentes, ou seja, aqueles que concebidos em laboratório não chegam a ser implantados no útero”. (BARBOZA, 2004, p. 227). Maria Helena Machado (2006, p. 40) relata que: “Não existe limite biológico conhecido para o tempo de duração da conservação de um embrião. O embrião congelado poderá permanecer por cinco, dez anos ou séculos em hibernação.” 3.4.2.1 Transferência de gametas para as trompas (GIFT) Conhecida também como a transferência intratubária de gametas (GIFT, sigla em inglês), sendo: [...] idealizada pelo médico argentino Ricardo Ash, consiste [...] na captação dos óvulos da mulher, através de laparoscopia, e o esperma do homem, colocando-os ambos os gametas em uma cânula especial, devidamente preparados, introduzindo-os em cada uma das Trompas de Falópio, lugar onde se produz naturalmente a fertilização. (OMMATI, 2001, p. 948, apud WELTER, 2003, p. 220). Essa transferência possibilita a fecundação in vivo, ou seja, o sêmen é introduzido no organismo da mulher no exato momento em que seus óvulos são captados por laparoscopia e reintroduzidos diretamente na Trompa de Falópio, e não para o útero, o que torna o processo de fecundação mais natural (MACHADO, 2006, p. 47). 42 De acordo com Rolf Madaleno (2011, p. 514), a GIFT é uma variante da fertilização in vitro, porém como já dito anteriormente acontece in vivo, e “tem maior aceitação sob o aspecto ético e religioso” por acontecer de forma mais natural do que as outras técnicas de reprodução humana assistida. 3.4.2.2 Transferência de zigoto para as trompas (ZIFT) A transferência de zigoto para as trompas (Zibot Intra Fallopian Transfer) consiste na retirada de óvulos da mulher para fecundá-lo na proveta, com sêmen do marido ou de outro homem, para depois introduzir um ou mais em suas trompas, este óvulo fecundado chama-se zigoto (WELTER, 2003, p. 221). Esse método é o mais artificial dentre os outros, pois o embrião, depositado no interior do corpo da mulher, sofre anteriormente uma divisão celular encontrando com duas a oito células, isso tudo acontece in vitro (HATEM, 2002, p. 198). Necessário que se tenha as trompas saudáveis, pois serão colocadas nelas os embriões entre vinte e quatro e quarenta e oito horas depois da fecundação que se dá em laboratório, combinando “[...] as vantagens da fertilização in vitro com as da transferência de gametas”. (LOYARTE; ROTONDA, 1995, p. 127 apud MADALENO, 2011, p. 515). De acordo com Roberto Senise Lisboa (2006, p. 370), “os zigotos não introduzidos no organismo feminino são congelados e conservados nessa condição até que o casal delibere a respeito”. 3.5 BASES CONSTITUCIONAIS PARA UM DIREITO À REPRODUÇÃO ASSISTIDA Com “o rápido progresso da ciência no campo da procriação, criou uma desarmonia com as legislações existentes, demonstrando a grande lacuna no ordenamento jurídico diante das novas descobertas”. (MACHADO, 2006, p. 15). Conforme elucida Olga Jubert Gouveia Krell (2006, p. 98), a CRFB/1988 não possui normas específicas em relação às técnicas de reprodução humana assistida e destaca: 43 No tocante às TRHA, vislumbra-se um apanhado de normas e princípios constitucionais que podem fornecer respostas jurídicas – possibilidades e limites – e ofertar respaldo legal para um possível direito à reprodução humana assistida. Como não há menção expressa do referido direito, ele deve ser construído através da interpretação sistemática dos direitos fundamentais à vida, (art. 5º, caput), à saúde e ao de constituir uma família, baseado no direito fundamental ao planejamento familiar, sempre amparados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da república (art. 1º, III). (KRELL, 2006, p. 98). Afirma, ainda, que no art. 226 da CRFB/1988 que estabelece a respeito da proteção da família, esse “[...] contempla também o direito ao uso das técnicas de reprodução assistida (A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado)”. (KRELL, 2006, p. 105). Salienta que: O texto constitucional silencia quanto à possibilidade de existência de uma família originária das TRHA, isto é, composta por pai, mãe, que impossibilitados de gerar seus próprios filhos, recorrem ao auxílio do artifício. Só há que se falar em proteção à entidade familiar se esta for devidamente constituída. Em conseqüência, é possível construir um direito do homem e da mulher à reprodução, seja ela natural ou artificial, enquanto expressão do direito de constituir uma família. (KRELL, 2006, p. 105). Diante dessa falta de legislação específica, “parece-nos que o eventual estatuto da reprodução humana assistida deve valer-se da moderna técnica legislativa de utilização de cláusulas gerais e principiológicas, abandonando a tradicional técnica do tipo regulamentar”. (RIBEIRO, 2002, p. 292). Segundo Costa (1998, p. 29 apud RIBEIRO, 2002, p. 292) cláusula geral significa: [...] do ponto de vista da técnica legislativa, constitui uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura intencionalmente aberta, fluida, ou vaga, caracterizando-se pela ampla extensão do seu campo semântico. Essa disposição é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um mandato (ou competência) para que, à vista dos casos concretos, crie, complemente ou desenvolva normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos cuja concretização pode estar fora do sistema. Ressalta-se que a utilização dessas cláusulas gerais e principiológicas “[...] valoriza o papel do intérprete e aplicador do direito, que deverão dar conteúdo a tais cláusulas, através de um processo argumentativo e específico para cada caso concreto”. (RIBEIRO, 2002, p. 292). 44 Porém, tais cláusulas não servem para solucionar todos os problemas advindos da prática da reprodução humana assistida, “[...] mas proporcionam condições necessárias para a criação da norma jurídica aplicável diante das peculiaridades de um caso concreto”. (RIBEIRO, 2002, p. 293). Quanto aos princípios constitucionais, o da liberdade tem ligação com o uso das técnicas de reprodução assistida, visto que “[...] seria possível reconhecer nela a faculdade que toda a pessoa possui de autodeterminar-se fisicamente, o que incluiria a sua própria reprodução”. (SANCHEZ, 1994, p. 48 apud KRELL, 2006, p. 103). Como base constitucional da construção de um direito ao uso dessas técnicas, pode ser chamada à baila o art. 226, § 7º da CRFB/1988, que dispõe: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. (BRASIL, 1988). De acordo com o entendimento de Olga Jubert Gouveia Krell (2006, p. 106), o direito ao planejamento familiar, consagrado na Carta Magna, concedeu ao homem e à mulher a titularidade de direitos reprodutivos, podendo planejar sua família como bem entenderem. Para a concretização do direito ao planejamento familiar, o texto constitucional é bem claro ao exigir a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, que devem ser associados ao princípio do melhor interesse da criança, em que a criança ou adolescente se torne um sujeito de direitos, merecedores de tutela do ordenamento jurídico (GAMA, 2003, p. 457). Assim, “no Direito brasileiro, um direito fundamental à reprodução assistida, passa, necessariamente, pela análise de outros direitos fundamentais positivados no texto da CF de 1988, na base dos quais pode ser construído tal direito”. (KRELL, 2006, p. 102). Portanto, “o desejo compreensível de gerar seus próprios filhos com o fito de constituir família com prole, aliado ao planejamento familiar adequado às 45 necessidades do casal, é fator elementar que justifica o pretenso direito fundamental à reprodução assistida”. (KRELL, 2006, p. 109). 3.6 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL O CC/2002 traz uma abordagem superficial no que tange a reprodução humana assistida. Em seu texto trata, tão somente, a respeito da presunção de filiação. Quanto às normas dessa matéria, estas devem ser reguladas por leis especiais, devida a suas constantes modificações e descobertas no campo da genética como também pelo fato dos códigos serem caracterizados pela estabilidade de leis (MADALENO, 2011, p. 505). 3.6.1 Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1.957, de 2010 Embora ainda escassa qualquer regulamentação brasileira a respeito da reprodução humana assistida, salienta Rolf Madaleno (2011, p. 507) que a única fonte normativa está disciplinada na Resolução n. 1.957, do Conselho Federal de Medicina (CFM), de 15 de dezembro de 2010, e publicada no Diário Oficial da União, de 06 de janeiro de 2011. Conforme entendimento de Leo Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine (2005, p. 300) essa resolução traz as normas éticas para utilização das técnicas de reprodução assistida, partindo da necessidade de se superar a infertilidade humana. Tais técnicas “[...] somente poderão ser aplicadas com a função de auxiliar a resolução de questões de infertilidade da pessoa, permitindo a procriação quando outras tentativas tenham se mostrado ineficazes ou ineficientes”. (GAMA, 2003, p. 807). Essa resolução também prevê: [...] a inviolabilidade e a não-comercialização do corpo humano, exige a gratuidade do dom e que a prática da doação de material reprodutivo seja anônima, devendo ser ainda respeitado o segredo médico. Indica a necessidade de observação do chamado “consentimento informado” para participação de mulheres em programas FIV. (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2005, p. 301). 46 O CC/2002 não exige a autorização escrita, mas a Resolução n. 1.957 do CFM menciona que “[...] será sempre obrigatório o consentimento informado das pessoas submetidas às técnicas de reprodução assistida, mediante preenchimento e a assinatura de formulário especial autorizando a inseminação artificial”. (MADALENO, 2011, p. 512). Outro ponto importante é sobre o anonimato do doador de gametas, que não consta em nenhum artigo de lei, porém constitui obrigatoriedade nessa Resolução (SILVA, 2002, p. 318). Quanto ao anonimato do doador de gametas, este será abordado cautelosamente no próximo capítulo. 3.6.2 Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005 Em dois de março de 2005, foi aprovada a Lei n. 11.105 que revogou a Lei da Biossegurança n. 8.974/1995 regulamentando “[...] a pesquisa de célulastronco de embriões e a comercialização de produtos transgênicos”. (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2005, p. 301). Em seu art. 1º encontram-se suas atribuições, in verbis: Art. 1º Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. (BRASIL, 2005). Estabelece em seu art. 5º que: Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de célulastronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; ou II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento. § 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. § 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus 47 projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. § 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. (BRASIL, 2005). Esta lei veio “[...] conferir segurança às atividades relacionadas com engenharia genética, a fim de garantir segurança à saúde humana, animal e do meio ambiente”. (BEZERRA, 2011). 3.6.3 Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996 As técnicas de reprodução humana assistida são alcançadas pela Lei n. 9.263 de 12 de janeiro de 1996, pois regulamenta o direito ao planejamento familiar que declara expressamente: “Art. 1º O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto nesta Lei.” (BRASIL, 1996). No mesmo sentido, Heloisa Helena Barboza (2004, p. 230) afirma que: O direito ao planejamento familiar encontra-se regulamentado pela Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que expressamente o declara direito de todo cidadão (art. 1º), incluindo ‘a assistência à concepção e contracepção’, devendo ser oferecidos para o exercício do planejamento familiar ‘todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção’ (arts. 3º, parágrafo único, I, e 9º). Nesse âmbito, é possível afirmar que o direito ao planejamento familiar possui duas faces: [...] ora é fundamento constitucional à contracepção e a esterilização, ora é fundamento constitucional ao direito de procriar artificialmente com fins terapêuticos, isto porque, repita-se, o direito ao planejamento familiar está intimamente vinculado às funções humanas reprodutivas que abrangem, além da contracepção, a própria concepção, seja ela natural ou não. (KRELL, 2006, p. 107). Declarado esse direito de reproduzir ou não, importante mencionar que “[...] ao se reconhecer o direito à procriação é indispensável que se considerem os direitos fundamentais do filho, (BARBOZA, 2004, p. 231). E, ainda, declara que: também internacionalmente reconhecidos”. 48 Não se trata de um direito absoluto, estando sempre limitado pelos direitos da criança por nascer, fundamentalmente por seu direito à dignidade e à formação de sua personalidade no seio de uma família com dupla imagem de genitores, paterna e materna [...]. (BARBOZA, 2004, p. 231). Para Olga Jubert Gouveia Krell (2006, p. 106), a Lei n. 9.263/1996 regulamentou o que estabelece o art. 226, § 7º, porém essa “[...] norma, contudo, não constitui base suficiente para fundamentar também o direito à procriação assistida, visto que o texto legal não menciona as TRHA”. 3.6.4 Projetos de Lei Diante da escassa legislação no que tange as técnicas de reprodução assistida, tramitam no Congresso Nacional projetos referentes à matéria, ver-se-á a seguir alguns dentre os mais importantes. 3.6.4.1 Projeto de Lei n. 90, de 1999 O Projeto de Lei n. 90, de 1999 defendido pelo Senador Lúcio Alcântara trouxe várias inovações, sendo o projeto mais avançado no processo legislativo a respeito da reprodução medicamente assistida. Por ter sido objeto de várias deliberações a redação original já foi alterada duas vezes resultando em dois substitutivos (CÂNDIDO, 2007). Hoje se encontra na secretaria de arquivo. O primeiro substituto do Projeto de Lei n. 90/1999 vedava a mulheres solteiras e a casais homossexuais o direito a utilizar as técnicas de reprodução humana assistida, admitia, portanto, apenas a casados e a conviventes (DINIZ, 2002b, p. 482). Porém, o segundo substituto estabeleceu a inclusão dessas mulheres sem cônjuge ou companheiro, por força do art. 3º, IV da CRFB/1988, vedando qualquer tipo de discriminação e do art. 5º da mesma codificação que estabelece o princípio da igualdade (BARBOZA, 2004, p. 245). Por outro lado, esse projeto admitiu: [...] que a criança possa, pessoalmente ou por meio de representante legal, obter todas as informações sobre o processo que a gerou, inclusive a identidade civil do doador, no momento em que completar a maioridade, ou 49 antes desse termo, havendo óbito de ambos os pais (art. 6º, § 2º). (DINIZ, 2002b, p. 520). O projeto apresentou o direito ao conhecimento da ascendência biológica sob dois prismas: a) em favor da intimidade, determinando que “os estabelecimentos que praticam a RA estarão obrigados a zelar pelo sigilo da doação, de modo a impedir que doadores e beneficiários venham a conhecer reciprocamente suas identidades, bem como as informações sobre a criança gerada a partir do material doado”; e b) em favor da verdade genética, assegurando que “apenas a criança terá acesso, diretamente ou por meio de um representante legal, a todas as informações sobre o processo que a gerou, inclusive a identidade civil do doador, obrigando-se o estabelecimento responsável pelo emprego da RA a fornecer as informações solicitadas. (SILVA, 2002, p. 321). O projeto e seus substitutivos estabeleceram a obrigatoriedade de registros para utilização dos métodos de reprodução medicamente assistida e de dados sobre o doador de material genético para caso de necessidade de informações aos médicos (CÂNDIDO, 2007). Também “previu duas possibilidades ao ser gerado: este poderá requerer a identificação do doador ou apenas a revelação dos dados acerca do doador para o médico”. (CÂNDIDO, 2007). 3.6.4.2 Projeto de Lei n. 1.184, de 2003 O Projeto de Lei n. 1.184, de 2003, tem como autoria o Senado Federal, assim, foi encaminhado pelo Senador José Sarney, presidente do Senado Federal à época, sendo que apensado a esse projeto de lei existem outros nove (VILASBÔAS, 2011). Art. 16. Será atribuída aos beneficiários a condição de paternidade plena da criança nascida mediante o emprego de técnica de Reprodução Assistida. § 1º A morte dos beneficiários não restabelece o poder parental dos pais biológicos. § 2º A pessoa nascida por processo de Reprodução Assistida e o doador terão acesso aos registros do serviço de saúde, a qualquer tempo, para obter informações para transplante de órgãos ou tecidos, garantido o segredo profissional e, sempre que possível, o anonimato. § 3º O acesso mencionado no § 2º estender-se-á até os parentes de 2º grau do doador e da pessoa nascida por processo de Reprodução Assistida. Art. 17. O doador e seus parentes biológicos não terão qualquer espécie de direito ou vínculo, quanto à paternidade ou maternidade, em relação à pessoa nascida a partir do emprego das técnicas de Reprodução Assistida, 50 salvo os impedimentos matrimoniais elencados na legislação civil. (BRASIL, 2003). Esse projeto de lei encontra-se na Câmara dos Deputados, sendo classificado como prioridade na tramitação. 3.6.4.3 Projeto de Lei n. 4.686, de 2004 O projeto de lei n. 4.686, de 2004 também foi apensado ao Projeto de Lei n. 1.184, de 2003. Esse projeto introduz o art. 1.597-A ao CC/2002, “[...] assegurando o direito ao conhecimento da origem genética do ser gerado a partir de reprodução assistida, disciplina a sucessão e o vínculo parental, nas condições que menciona”. (BRASIL, 2004). Está aguardando parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde 23 de maio de 2011. 3.6.4.4 Projeto de Lei n. 7.701, de 2010 O Projeto de Lei n. 7.701/2010 que se encontra apensado também ao Projeto de Lei n. 1.184/2003 foi proposto pela deputada Dalva Figueiredo e tem como objetivo estabelecer o prazo máximo para a realização da fecundação post mortem e a obrigatoriedade da autorização expressa do marido para sua realização (VILAS-BÔAS, 2011), apresentando assim, a introdução do seguinte artigo: Art. 1.597-A. A utilização de sêmen, depositado em banco de esperma, para a inseminação artificial após a morte do marido ou companheiro falecido, somente poderá ser feita pela viúva ou ex-companheira com a expressa anuência do marido ou companheiro quando em vida, e até trezentos dias após o óbito. (BRASIL, 2010b). O projeto apresenta como justificativa: [...] o art. 226, § 7º da CRFB/1988 argumentando que o planejamento familiar é de responsabilidade do casal, e não apenas de uma das pessoas envolvidas. Assim, é necessário que haja uma autorização expressa do marido para que ocorra a inseminação artificial e que prevalece o prazo de 300 dias após o óbito, haja vista que se devem preservar também os interesses hereditários desse filho. (VILAS-BÔAS, 2011). 51 Esse projeto encontra-se em regime de tramitação com prioridade na Câmara dos Deputados. Diante dos elementos expostos, no último e derradeiro capítulo, verificarse-á se existe a possibilidade de o filho concebido por meio das técnicas de reprodução assistida heteróloga ingressar com ação de investigação de paternidade perante o doador de material genético. 52 4 INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E O DIREITO DE FILIAÇÃO NA REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA Neste capítulo tratar-se-á do principal objeto de estudo do presente trabalho, qual seja: a possibilidade de investigação de paternidade na reprodução assistida heteróloga, levando em consideração aspectos do direito de personalidade, origem genética, consentimento informado, investigação de paternidade e o direito de filiação, além do posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. Para realizar essa tarefa, serão tomadas como base a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002 (Código Civil) e jurisprudências pertinentes. Também serão utilizadas algumas das principais contribuições teóricas sobre esse tema, com ênfase para as obras de Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Paulo Luiz Netto Lôbo, Olga Jubert Gouveia Krell, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, Paulo Lôbo, Rolf Madaleno e Belmiro Pedro Welter. 4.1 REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA A reprodução assistida heteróloga é aquela em que as técnicas, tanto a inseminação artificial, como a fertilização in vitro, são utilizadas sêmen de terceiro doador, estranho ao casal, porém sempre com a autorização do marido ou companheiro. Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral e Daiane Ferreira Camarda (2012) elucidam: No Brasil não existem normas que regulamentem a matéria em comento, gerando complexos problemas, vez que a Resolução do CFM, nada mais é que um regulamento interno, dotado de princípios gerais que devem ser seguidos pela classe médica, não esclarecendo e muito menos solucionando problemas inerentes à ordem jurídica. Em estudo sobre o assunto Paulo Lôbo (2011, p. 225) elucida: “Por linhas invertidas, a tutela legal desse tipo de concepção vem fortalecer a natureza fundamentalmente socioafetiva, e não biológica, da filiação e da paternidade.” A filiação advinda do uso das técnicas de reprodução assistida heteróloga assemelha-se a filiação biológica, pois as duas “[...] constituem vínculos de filiação 53 originários; a diferença, entretanto, se dá quanto ao elemento constitutivo (fundamental) desse vínculo: na fecundação heteróloga pela vontade livre e manifestada, na filiação clássica pela conjunção carnal”. (KRELL, 2006, p. 161). Nessa senda, a reprodução assistida heteróloga é “[...] irrevogável no que pertine aos vínculos parentais originários, tal como ocorre nos casos de procriação carnal”. (GAMA, 2003, p. 1014). Surgem, portanto, alguns questionamentos jurídicos e morais, tais como: A impugnação da paternidade conduzirá o filho a uma paternidade incerta, pela impossibilidade de se a estabelecer, devido ao segredo profissional médico e ao anonimato do doador de sêmen inoculado na mulher. Negação ao filho do direito à identidade, pois o doador ficará incógnito: apenas a equipe médica saberá da procedência do material fertilizante, em razão do segredo profissional. Isso não poderia trazer graves repercussões psicológicas à criança? Não teria o filho o direito de conhecer sua origem ou de ter acesso à identidade de seu pai genético? [...] Seu direito ao pai e à identidade genética não seriam maiores do que o dever de sigilo? Havendo reivindicação do filho assim gerado, a garantia do anonimato deveria prevalecer? Possibilidade de haver conflito de paternidade, pois a criança terá dois pais, um jurídico e outro genético. O institucional será o marido da mãe, que anuiu na inseminação cum semine alieno; o genético será o doador do elemento viril fertilizante, que não será responsável juridicamente pelo ser que gerou. Como solucionar esse conflito? (DINIZ, 2002b, p. 484, 487). Com o emprego das técnicas de reprodução assistida heteróloga em que se é possível procriar sem a contribuição genética de um dos cônjuges ou companheiro, se faz imprescindível estabelecer critérios para solucionar os consequentes efeitos jurídicos gerados com a referida técnica no que diz ao direito à identidade, ao direito de conhecimento à origem genética e ao direito ao anonimato do doador de gametas (CABRAL; CAMARDA, 2012). 4.2 DIREITO DE PERSONALIDADE O CC/2002 proclama a ideia de pessoa e de direitos da personalidade, porém não os define. Nas palavras de Miguel Reale (2004), “[...] pessoa é o valorfonte de todos os valores, sendo o principal fundamento do ordenamento jurídico; os direitos da personalidade correspondem às pessoas humanas em cada sistema básico de sua situação e atividades sociais”. Ressalta, ainda, que: “O importante é saber que cada direito da personalidade corresponde a um valor fundamental, a começar pelo do próprio 54 corpo, que é a condição essencial do que somos, do que sentimos, percebemos, pensamos e agimos.” (REALE, 2004). Para Fábio Ulhoa Coelho (2009b, p. 183) os direitos de personalidade são absolutos, ou seja: “[...] qualquer pessoa que lhe tenha ofendido direito da personalidade, pode o titular demandar proteção jurisdicional em razão de sua natureza absoluta.” Além de absolutos, esses direitos são vitalícios e imprescritíveis (COELHO, 2009b, p. 183). De acordo com Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto (2009, p. 98), a CFRB/1988 “[...] consagrou em seu texto o reconhecimento de que a pessoa é detentora de direitos inerentes à sua personalidade, entendida esta como as características que a distinguem como ser humano, ao mesmo tempo em que integra a sociedade e o gênero humano”. Continuando o estudo, enfatiza Fábio Ulhoa Coelho (2009b, p. 182) que os direitos da personalidade são protegidos constitucionalmente, e são “[...] essenciais às pessoas naturais, porque não há quem não os titularize: direito ao nome, à imagem, ao corpo e suas partes, à honra etc.”. Silvio Romero Beltrão (2005, p. 50) argumenta que os direitos da personalidade tem como base o fundamento ético da dignidade da pessoa humana, como elemento essencial à própria existência da pessoa. O direito à vida é “[...] reconhecido como o direito mais essencial entre os essenciais, uma vez que sem a vida não há existência da pessoa e do próprio direito da personalidade. O caráter essencial da vida faz com que nenhum outro bem exista separadamente deste”. (CUPIS, 1959, p. 94 apud BELTRÃO, 2005, p. 101). Esse direito é garantido desde o nascimento com vida até a morte da pessoa humana, não importando o modo com que foi gerado, ou seja, o tipo de parto, concepção ou a gestação. Direito esse protegido pela Carta Magna (MONTEIRO; FRANÇA PINTO, 2009, p. 101). Convém citar aqui o art. 2º do CC/2002 que dispõe: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” (BRASIL, 2002). Os direitos da personalidade classificam-se em: direitos físicos, direitos psíquicos e direitos morais (BITTAR, 2000, p. 17 apud BELTRÃO, 2005, p. 97): 55 Os direitos físicos da personalidade tem correspondência com os componentes materiais da estrutura humana, como a integridade física, compreendendo o corpo como um todo: os órgãos, os membros, a imagem. Os direitos psíquicos da personalidade são elementos intrínsecos da pessoa, sua integridade psíquica, compreendendo: a liberdade, a intimidade, o sigilo. Os direitos morais dizem respeito aos atributos valorativos da pessoa na sociedade, como seu patrimônio moral, compreendendo: a identidade, a honra, as manifestações do intelecto. (BELTRÃO, 2005, p. 97, grifo nosso). Outro direito da personalidade que convém trazer à baila é o direito à intimidade, disposto no art. 21 do CC/2002, in verbis: “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.” (BRASIL, 2002). De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2009b, p. 193): “Privacidade e intimidade devem ser tomadas como expressões sinônimas.” Esse direito “[...] leva em consideração a autonomia da pessoa humana, como a liberdade de tomar decisões sobre assuntos íntimos e revela-se como garantia da independência a inviolabilidade da pessoa [...]”. (BELTRÃO, 2005, p. 129). A CRFB/1988 também protege o direito à intimidade. Encontra-se em artigos que “[...] tratam da inviolabilidade do domicílio, da correspondência e das comunicações em geral, como representação da paz e sossego da pessoa na qualidade de elemento essencial à garantia da intimidade”. (BELTRÃO, 2005, p. 130). Como exemplo do direito à intimidade ter-se-á o direito ao anonimato do doador de material genético, em casos de técnicas de reprodução assistida heteróloga (CUNHA; FERREIRA, 2008). Para destacar outro direito da personalidade, qual seja o da identidade, retomar-se-á a questão da reprodução assistida heteróloga, bem como a adoção, que estabelece uma relação socioafetiva entre pais e filhos, já que inexiste vínculo biológico entre eles (MOREIRA FILHO, 2002). Essa filiação, portanto, estabelece-se não apenas em face do liame biológico, mas principalmente em face do vínculo socioafetivo, que atende ao princípio do melhor interesse da criança, da dignidade da pessoa humana e também da paternidade responsável (MOREIRA FILHO, 2002). Como forma de explicar o direito à identidade, Silmara Chinelato em entrevista feita por José Roberto Moreira Filho, responde ao questionamento acerca 56 do temor que sofreriam os pais socioafetivos ante a possibilidade de o filho buscar a sua origem genética, leciona: O ‘direito à identidade genética’ não significa a desconstituição de paternidade dos pais socioafetivos. Hoje, enfatiza-se a importância da paternidade socioafetiva e a denominada ‘desbiologização’ da paternidade. E o filho só conheceria os pais biológicos se quisesse. O que não se pode é negar o direito de personalidade à identidade e fazê-lo crescer sob uma mentira, como alertam os psicólogos. Um simples exame de tipo sanguíneo pode destruir toda a fantasia de que a criança é filha biológica de um casal. (CHINELATO, 2002 apud MOREIRA FILHO, 2002, grifo nosso). Corroborando com esse entendimento, leciona Paulo Lôbo (2011, p. 227) que o direito da personalidade abrange o direito a origem genética, ou seja, o direito à identidade, não se resume, portanto, apenas ao nome. Selma Rodrigues Petterle (2007, p. 89) elucida: [...] o direito à identidade genética é um direito de personalidade que busca salvaguardar o bem jurídico-fundamental “identidade genética”, uma das manifestações essenciais da personalidade humana, ao lado do já consagrado direito à privacidade e do direito à intimidade. Desse modo, o estado de filiação, que decorre dos laços afetivos e convivência entre pai e filho, constitui fundamento essencial da atribuição de paternidade ou maternidade. Não guarda relação com o fato de a pessoa conhecer sua origem genética. Sendo situações distintas, a primeira natureza de direito de família e a segunda de direito da personalidade (NETTO LÔBO, 2004). Diante dos direitos da personalidade pertinentes ao tema de pesquisa, ver-se-á a seguir os aspectos gerais do direito ao reconhecimento da origem genética. 4.3 DIREITO AO CONHECIMENTO DA ORIGEM GENÉTICA É possível “[...] que alguém possa pretender tão apenas investigar a sua ancestralidade, buscando sua identidade biológica pela razão de simplesmente saber-se a si mesmo”. (HIRONAKA, 2001). Certo que cada ser humano “[...] se vê no mundo em função de sua história, criando uma auto-imagem e identidade pessoal a partir dos dados 57 biológicos inseridos em sua formação, advindos de seus progenitores”. (ALMEIDA, 2003, p. 79). Diante disso, não se pode negar a pessoa humana o direito ao conhecimento da origem genética, “[...] ela existe e faz parte da história individual de cada homem que nasce, contribuindo para a perpetuação da espécie humana e da continuidade da vida no planeta [...]”. (ALMEIDA, 2003, p. 83). Em relação às técnicas de reprodução humana assistida, Maria Helena Diniz (2002b, p. 511) demonstra algumas sugestões de lege ferenda para um anteprojeto, uma delas, trata-se da “[...] estipulação do direito do filho em obter informações sobre os doadores, até atingir a idade nupcial”. A esse respeito já dispõe a resolução n. 1.957/2010 do CFM: IV-3 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. (BRASIL, 2010a). Em estudo sobre o tema, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2003, p. 907) salienta que: [...] o direito à identidade pessoal deve abranger a historicidade pessoal e, aí inserida a vertente biológica da identidade, sem que seja reconhecido qualquer vínculo parental entre as duas pessoas que, biologicamente, são genitor e gerado, mas que juridicamente nunca tiveram qualquer vínculo de parentesco. O objeto da tutela do direito ao conhecimento da origem genética é assegurar o direito da personalidade, no que tange ao direito à vida e sua consequente proteção, advindos da necessidade de cada pessoa humana saber o histórico de saúde de seus parentes e pai biológico (NETTO LÔBO, 2004). Ressalta-se que não há necessidade de se atribuir a paternidade a alguém para se ter o direito da personalidade de conhecer, por exemplo, o pai biológico em um processo que foi gerado por doador anônimo de sêmen, ou do que foi adotado (NETTO LÔBO, 2004). “São exemplos como esses que demonstram o equívoco em que laboram decisões que confundem investigação da paternidade com direito à origem genética”. (NETTO LÔBO, 2004). No mesmo norte Vercellone (1993 apud RAPOSO E SILVA 2002, p. 315): 58 [...] nega a possibilidade do doador de esperma tornar-se pai do nascido, mas permite ao filho, ao atingir a maturidade, conhecer a pessoa de cujo corpo proveio o sêmen que participou de sua própria criação, e, portanto, é responsável pelo seu nascimento e por seus caracteres genéticos. Paulo Lôbo (2011, p. 228) continua o estudo e alega que: “O estado de filiação deriva da comunhão afetiva que se constrói entre pais e filhos, independentemente de serem parentes consanguíneos. A verdade em matéria de filiação colhe-se do viver e não em laboratório.” Nesse diapasão, para que seja possível o direito ao conhecimento da origem genética por pessoa gerada por meio de reprodução assistida heteróloga, ou seja, com sêmen de doador anônimo (LÔBO, 2011, p. 228), a resolução n. 1.957/2010 do CFM dispõe em sua seção IV, 4, que: “As clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem manter, de forma permanente, um registro de dados clínicos de caráter geral, características fenotípicas e uma amostra de material celular dos doadores.” (BRASIL, 2010a). 4.4 DIREITO AO ANONIMATO DO DOADOR DE GAMETAS No Brasil, devido à escassa legislação a respeito da reprodução humana assistida, a resolução n. 1.957/2010 do CFM que disciplina sobre esse método conceptivo, orienta, mesmo que administrativamente, o sigilo do doador (MACHADO, 2006, p. 119). O anonimato encontra-se na seção IV, 2 e 3, in verbis: 2 - Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e viceversa. 3 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. (BRASIL, 2010a). No entendimento de Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2003, p. 903): “O anonimato dos pais naturais – na adoção – e o anonimato da pessoa do doador – na reprodução assistida heteróloga - se mostram também necessários para permitir a plena e total integração da criança na sua família jurídica.” Por outro lado, Maria Helena Diniz (2002b, p. 125) assevera que: 59 O nascituro tem, em caso de fertilização assistida, o direito à identidade, que lhe vem sendo negado ante a exigência do anonimato do doador do material fertilizante e do receptor do material genético, mas é preciso esclarecer que o anonimato não significa que se lhe deva esconder tudo, pois nada obstará que se lhe revelem os antecedentes genéticos do doador, quando atingir a idade nupcial, para evitar incesto, daí a obrigatoriedade do registro de dados dos partícipes do processo de reprodução assistida e da criação de mecanismos de controle estatal de avaliação das doações feitas em bancos de sêmen e óvulos. Diante disso, importante salientar que “[...] o sigilo do doador de material genético poderá ser afastado em benefício da proteção a interesses de maior relevância”. (RAPOSO E SILVA, 2002, p. 316). Contudo, o anonimato do doador de sêmen gera discussões a respeito da possibilidade jurídica de o mesmo ser quebrado para que se estabeleça a origem genética da pessoa oriunda via reprodução assistida heteróloga, uma vez que tal possibilidade entra em conflito com o direito à intimidade do doador, que teria sua identidade revelada (CABRAL; CAMARDA, 2012). 4.5 CONSENTIMENTO INFORMADO Consentimento informado denomina-se, de acordo com Sandra Lima Alves Montenegro (2004, p. 189), como a “[...] aceitação para o tratamento, que deve ser manifesta após prévia e adequada informação ao (s) usuário (s) das técnicas” de reprodução humana assistida. Tem-se como um documento de cunho obrigatório, assim tratado pelo Código de Ética Médica e pela resolução n. 1.957/2010 do CFM. Desse modo, “[...] as partes e o médico registrarão a troca de informações no intuito de esclarecer as características do procedimento médico e tecer os limites desse procedimento, a fim de que haja a emissão da vontade racional do casal anuindo com a técnica adotada”. (MONTENEGRO, 2004, p. 193). Nessa senda, a resolução supramencionada dispõe: I-3 - O consentimento informado será obrigatório a todos os pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida, inclusive aos doadores. Os aspectos médicos envolvendo as circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, assim como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica proposta. As informações devem também atingir dados de caráter biológico, jurídico, ético e econômico. O documento de consentimento informado será expresso em formulário especial e estará completo com a concordância, por 60 escrito, das pessoas submetidas às técnicas de reprodução assistida. (BRASIL, 2010a) Em estudo sobre o tema, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2003, p. 1014) explica: Consumados os fatos e atos necessários a reprodução assistida heteróloga, com a concepção, a gravidez e o nascimento da criança, desde a concepção, é inadmissível que a pessoa revogue o consentimento anteriormente manifestado, pois os vínculos já se estabeleceram. Como se trata de vínculo originariamente estabelecido, o raciocínio jurídico deve ser o mesmo daquele que é adotado na procriação carnal com a nuança de que na reprodução assistida não houve relação sexual, mas a vontade associada ao êxito do procedimento médico como substituto da conjunção carnal. Daí a impossibilidade jurídica de a pessoa revogar a vontade anteriormente manifestada. Ressalta-se que “[...] a manifestação inequívoca de vontade associada ao êxito da técnica de reprodução assistida e à convivência do casal substitui a relação sexual. A manifestação de vontade também serve como elemento de prova da coabitação do casal à época da concepção”. (GAMA, 2003, p. 999). Quanto ao parentesco derivado desse método, “[...] sabe-se que a criança é biologicamente filha do doador de sêmen e não do pai jurídico”. (BARBOZA, 2004, p. 246). Portanto, o consentimento após a concepção deveria ser expressamente irrevogável, em prol da criança gerada mediante essa técnica (BARBOZA, 2004, p. 246). No mesmo norte, o art. 1.597, V, do CC/2002 procurou prevalecer o fator socioafetivo ao biológico, mas “para que isso fosse possível, deveria ter especificado que o consentimento para a inseminação artificial heteróloga fosse por escrito e irrevogável”. (DINIZ, 2002b, p. 485). 4.6 INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E O DIREITO DE FILIAÇÃO Analisar-se-á, nesse momento, a possibilidade de o filho, gerado por meio das técnicas de reprodução assistida heteróloga, ingressar com ação de investigação de paternidade diante do pai biológico, ou seja, o doador de sêmen, tendo em vista os institutos já mencionados, quais sejam: o direito ao conhecimento da origem genética, o anonimato do doador e a proteção dos direitos de personalidade. 61 4.6.1 Investigação de paternidade: aspectos gerais A ação de investigação de paternidade é prevista pela Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1992. Tem por finalidade a “[...] busca do reconhecimento do estado de filiação do filho”. (BLIKSTEIN, 2008, p. 103). Essa ação, “[...] por sua natureza declaratória e por envolver estado de pessoas, não está sujeita a prazos decadenciais, sendo um direito indisponível do investigante”. (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 340). Poderá ter “[...] caráter condenatório e/ou constitutivo se, eventualmente, for cumulada com outro pedido, como o de alimentos, por exemplo”. (BLIKSTEIN, 2008, p. 103). O filho investigante é quem possui legitimidade ativa para ingressar com a investigação de paternidade. Sendo menor (absolutamente incapaz) esse deverá ser representado, ou assistido, caso tenha entre dezesseis e dezoito anos (relativamente incapaz), normalmente pela mãe, também cabe ao filho maior de idade devida sua capacidade plena (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 342). O art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.560/1992 estabelece também a possibilidade de o Ministério Público ingressar com tal ação, “[...] tendo legitimação extraordinária” (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 342) senão vejamos: § 4° Se o suposto pai não atender no prazo de trinta dias, a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. (BRASIL, 1992). Em estudo sobre o tema, Paulo Lôbo (2011, p. 265) elucida: A ação não tem mais como finalidade atribuir a paternidade ou a maternidade ao genitor biológico. Este é apenas um elemento a ser levado em conta, mas deixou de ser determinante. O que se investiga é o estado de filiação, que pode ou não decorrer da origem genética. Do contrário seria mais fácil e rápido deixar que os peritos ditassem sentenças de filiação. Afirma, ainda, que o estado de filiação supõe a convivência familiar disposta no art. 227 da CRFB/1988, sendo comprovada pela estabilidade da relação afetiva entre pais e filhos (LÔBO, 2011, p. 266). E determina que: “A verdade real da filiação não é dada exclusivamente pela biologia, devendo o juiz considerar o conjunto probatório. Se não houver provas, a recusa ao exame de DNA não pode ser considerada suficiente para confirmação da paternidade.” (LÔBO, 2011, p. 266). 62 Destarte o exame de DNA não imputa paternidade ou filiação a ninguém, haja vista serem apenas conceitos jurídicos, imputa a confirmação ou não da origem genética, ou seja, o genitor biológico, que pode ser, por exemplo, um doador anônimo de sêmen (LÔBO, 2011, p. 266). 4.6.2 Investigação de paternidade na reprodução assistida heteróloga Ter-se-á como análise de Belmiro Pedro Welter (2003, p. 143): A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e o Código Civil de 2002 modernizaram, socializaram e humanizaram o Direito de Família, pois todos os filhos são legítimos, independentemente da origem (adotado, incestuoso, bastardo, legítimo, ilegítimo, legitimado, natural, espúrio, adulterino, artificial, laboratorial, entre outras designações humilhantes), podendo investigar ou contestar a paternidade biológica, não importando se os pais são casados, conviventes, separados, divorciados, viúvos ou solteiros [...]. Giuliano D’Andrea (2005, p. 39) dispõe que “ao filho tido por inseminação artificial (tanto homóloga, do marido ou convivente, quanto heteróloga, de terceiro, desde que autorizada pelo marido ou convivente art. 1.597, III, IV e V, do CC) é assegurado pleitear investigação de paternidade”. Rolf Madaleno (2011, p. 479) constata duas demandas de investigação de paternidade, quais sejam: Existem [...] duas espécies distintas de demandas de investigação de paternidade ou de maternidade; onde uma objetiva a instituição do vínculo jurídico da paternidade ou da maternidade com a filiação, cujo provimento jurídico acarreta todos os efeitos legais, com provimento dos direitos sucessórios, alimentos, se for o caso, e outras implicações pertinentes à personalidade, como o direito ao uso do nome da família de origem e o estabelecimento de novos vínculos parentais, ou seja, é o direito à vida familiar; e existe o direito ao reconhecimento da ascendência genética com matiz constitucional. Esse é o direito à vida íntima, que não se confunde com o direito à vida familiar, porque esse filho socioafetivo já tem família, nome, vínculos, alimentos e herança dos seus pais que sabe serem socioafetivos. Entretanto, pode querer conhecer seus ascendentes genéticos, apenas reconhecer sua ascendência familiar. Nas palavras de Cecília Cardoso Silva Magalhães Resende (2009) devido ao anonimato do doador de sêmen, ou seja, o pai biológico, o marido ou companheiro que autoriza sua mulher a realizar tal método conceptivo, desenvolve a 63 paternidade socioafetiva em relação à criança que vai nascer, pois não possui os mesmos caracteres genéticos. Em estudo sobre o tema Reinaldo Pereira e Silva (2002, p. 318) declara: Nada impede, portanto, que o filho concebido mediante as tecnologias da infertilidade, desde que seja do seu interesse, proponha contra os supostos doadores de gametas ação de investigação de paternidade e/ou maternidade. Duas são as motivações jurídicas para tanto: em primeiro lugar, porque o conhecimento da ascendência biológica é um direito garantido a todos os filhos, sem qualquer exceção, pelas prerrogativas de indisponibilidade e de imprescritibilidade dos interesses envoltos em sede familiar; e, em segundo lugar, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. No mesmo norte, Maria Berenice Dias (2007, p. 332) elucida: “Apesar da proibição de identificação dos proprietários do material genético, não há como negar a possibilidade de o fruto de reprodução assistida heteróloga propor ação investigatória de paternidade para identificação da identidade genética, ainda que o acolhimento da ação não tenha efeitos registrais.” O estado de filiação é determinado tanto pelo vínculo biológico, quanto pelo não biológico, ter-se-á como exemplo desse, a adoção, a posse do estado de filiação e a as técnicas de reprodução assistida heteróloga. Desse modo, os filhos oriundos dessas formas, ou seja, adotados, tratados como filho ou gerado por meio de métodos assistidos, o estado de filiação tem valor socioafetivo (NETTO LÔBO, 2004). Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 328) assegura que “[...] se a mulher se submeter à inseminação artificial e engravidar, [...] não se poderá negar ao filho o direito de investigar a paternidade (ECA, art. 27). Se a mulher for casada e a inseminação feita sem a permissão do marido, pode este negar a paternidade”. A criança gerada a partir dos métodos de reprodução assistida heteróloga, pode ingressar com ação de investigação de paternidade somente com intuito de investigar a identidade do pai biológico, ou seja, o doador de gametas, por ter o direito de personalidade à identidade genética e também para se prevenir de doenças hereditárias e evitar uniões incestuosas (RESENDE, 2009). No mesmo sentido, Olga Jubert Gouveia Krell (2006, p. 186) demonstra que: 64 No tangente à especialidade da fecundação artificial heteróloga, o anonimato do doador pode ser quebrado, assim como o anonimato do pai biológico na adoção por ação de estado, que garanta ao filho o direito à personalidade e ao conhecimento da sua origem genética, para poder verificar doenças hereditárias e evitar impedimentos matrimoniais. Em relação aos “efeitos patrimoniais e alimentares, a investigação de paternidade não é admitida em desfavor do doador, até porque se fosse, não haveria ninguém disposto a doar pelo medo de ser sujeito passivo de milhares de ações do tipo”. (REZENDE, 2009). No mesmo sentido leciona Paulo Luiz Netto Lôbo (2004), todo ser humano “tem direito fundamental, na espécie direito da personalidade, de vindicar sua origem biológica para que, identificando seus ascendentes genéticos, possa adotar medidas preventivas para preservação da saúde e, a fortiori, da vida”. Esse direito é caracterizado como “individual, personalíssimo, não dependendo de ser inserido em relação de família para ser tutelado ou protegido. Uma coisa é vindicar a origem genética, outra a investigação da paternidade”. (NETTO LÔBO, 2004). O estado de filiação define a paternidade, seja ela biológica ou socioafetiva, como exemplo ter-se-á a inseminação artificial heteróloga, disposta no art. 1.597, V, do CC/2002, que ratifica a tese de não depender a filiação da relação genética do filho e do pai. Porém, o filho gerado a partir dessa técnica, pode vindicar os dados genéticos de doador anônimo de sêmen, para fins de direito da personalidade, mas não poderá fazê-lo com finalidade de atribuição de paternidade, visto que a ação de investigação de paternidade é inadequada para isso (NETTO LÔBO, 2004). Certo que a imputação da paternidade biológica não determina a paternidade jurídica. Importante salientar que nenhuma legislação atribui à paternidade àqueles que doam material genético aos bancos de sêmen (NETTO LÔBO, 2004). Destarte que “[...] a identidade genética não se confunde com a identidade da filiação, tecida na complexidade das relações afetivas, que o ser humano constrói entre a liberdade e o desejo”. (NETTO LÔBO, 2004). Vislumbra-se a impossibilidade do doador de material genético tornar-se pai jurídico da criança gerada a partir de métodos medicamente assistidos, nesses casos, o fator biológico “[...] não deverá ser considerado, o que conduz à 65 obrigatoriedade de se buscar outro fundamento para o estabelecimento da filiação”. (GAMA, 2003, p. 473). Nessa senda, a busca da origem biológica exerce papel fundamental para atribuição da paternidade e do estado de filiação, quando ainda não constituído. Todavia, se no caso concreto a filiação não biológica ser comprovada em prol da convivência familiar e das relações afetivas (art. 227, CRFB/1988), a origem biológica não prevalecerá (NETTO LÔBO, 2004). Flávio Tartuce e José Fernando Simão (2008, p. 326) indagam a possibilidade de o filho, gerado por meio de reprodução humana assistida heteróloga, investigar a paternidade do doador de sêmen, pleitear alimentos ou mesmo ter direitos sucessórios para com esse. E respondem: O entendimento majoritário da doutrina é aquele consubstanciado no Enunciado 111 do CJF/STJ: “A adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao adotado e à criança resultante de técnica conceptiva heteróloga; porém, enquanto na adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus parentes consanguíneos, na reprodução assistida heteróloga sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material fecundante.” Conforme o enunciado, “as respostas às indagações formuladas serão todas negativas: não haverá direito a alimentos em relação ao pai biológico; a ação será improcedente; não haverá direitos sucessórios”. (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 327). Em consonância com o exposto, Fábio Ulhoa Coelho (2009a, p. 174) admite que o filho gerado a partir das técnicas de reprodução assistida heteróloga não tem nenhum direito a ingressar com ação de investigação de paternidade. Ressalta-se, porém, que o doador que forneceu o material genético ao banco de sêmen possui o direito à intimidade, ou seja, ao sigilo, sendo esse direito protegido constitucionalmente, presente no art. 5º, X, da CRFB/1988 (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 327). Por exemplo, “imagine-se o caso em que um homem fornece material a um banco de sêmen e o fato narrado ocorre por cinco vezes e de forma sucessiva. Esse homem, assim, terá cinco novos filhos? Pelo enunciado do CJF transcrito, a resposta é não mais uma vez”. (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 327). Nesse sentido, o pai biológico, qual seja o doador do material genético, mesmo que conhecido, não terá responsabilidades patrimoniais nem alimentares 66 perante a criança oriunda das técnicas de reprodução assistida. Tais questões serão tratadas perante o pai socioafetivo (REZENDE, 2009). Por outro lado, um argumento cabível para ingressar com ação de investigação de paternidade seria com base nos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente, da proteção integral, da igualdade entre os filhos (art. 227, § 6º, da CRFB/1988) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/1988). Desse modo, eventual ação seria procedente e o filho teria direitos sucessórios e alimentares em relação ao pai biológico (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 327). Elucida, ainda, que: Pois bem, fazendo ponderação entre os direitos fundamentais (dignidade do pai biológico X dignidade do filho abandonado), ficamos com a primeira dignidade. Isso porque o segundo entendimento coloca em descrédito a teoria da paternidade socioafetiva, pois valoriza sobremaneira o vínculo biológico, quando esta não é a tendência. Entendemos que, se quebrado o sigilo quanto ao suposto pai, a ação de investigação de paternidade até pode ser julgada procedente, mas somente para declarar que o pai biológico o é. Porém, o vínculo anterior não é aniquilado, não havendo qualquer direito do filho em relação àquele que forneceu o seu material genético. (TARTUCE; SIMÃO, 2008, p. 327). Belmiro Pedro Welter (2003, p. 172) estabelece e adota a ideia da possibilidade de o filho gerado por meio dos métodos conceptivos não naturais de ingressar com ação de investigação de paternidade contra o pai biológico, porém, postulando apenas três efeitos jurídicos, quais sejam: Se já estabelecida a filiação socioafetiva, tanto na reprodução humana natural quanto na medicamente assistida, ao filho assiste o direito de ajuizar ação de investigação de paternidade biológica, mas postulando apenas três efeitos jurídicos: 1. Por necessidade psicológica para conhecer (ser) a origem biológica; 2. Para observar os impedimentos matrimoniais; 3. Para preservar a saúde e a vida do filho ou dos pais biológicos, em caso de doenças genéticas graves, pois, em certas circunstâncias, pode-se tornar indispensável a revelação do terceiro doador de sêmen ou óvulo [...]. (WELTER, 2003, p. 172). Salienta-se que se a relação socioafetiva não estiver estabelecida, os filhos biológicos ou não biológicos, poderão ingressar com a ação de investigação de paternidade pleiteando todos os efeitos jurídicos decorrentes dela, ou seja, nome, herança, etc. Caso contrário, abrangerá apenas os efeitos anteriormente citados (WELTER, 2003, p. 181). 67 Quanto ao efeito jurídico da necessidade psicológica de conhecer a origem genética, essa é defensável, em vista que “[...] a intimidade do pai não é mais forte que o direito do filho de ter assegurado, [...] o seu direito à cidadania ampla e à própria dignidade pessoal decorrente do reconhecimento”. (MARTINS, 2000, apud WELTER, 2003, p. 181). Menciona-se que a possibilidade de conhecer a origem genética “[...] é um direito e não um dever, assim, a criança não sentindo nunca a necessidade de conhecer suas origens não pode ser obrigado a conhecê-las, podendo permanecer, se assim desejar, na ignorância a respeito de sua ascendência”. (CÂNDIDO, 2007). Impedimentos matrimoniais tratam-se de “[...] interditos de ordem sexual, sendo o principal deles a proibição do incesto [...], que diferencia a sociedade humana dos animais, em habitando na sociedade a aversão ao incesto, deve ser assegurado ao filho o direito à investigação de paternidade biológica”. (WELTER, 2003, p. 184). Quanto à preservação da vida e da saúde do filho e dos pais biológicos em caso de doenças genéticas graves: Deve-se aplicar, nesses casos, os princípios da prioridade e da prevalência absoluta em favor dos filhos, não se discutindo na investigação da paternidade [...] sobre quem são os pais biológicos nem sobre a prevalência, ou não, do anonimato, já que é um direito prevalente da pessoa o conhecimento de sua origem genética. (ALMEIDA, 2000, apud WELTER, 2003, p. 186). Diante dessas hipóteses é fato que o direito da criança de conhecer sua origem genética, se for de sua vontade, deve prevalecer em relação ao direito à intimidade do doador de sêmen, pois o desconhecimento da ascendência genética pode interferir na vida do indivíduo, gerando-lhe graves sequelas morais, além dos casos de possíveis incestos e doenças hereditárias (CUNHA; FERREIRA, 2008). 4.7 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL Quanto à supremacia do vínculo socioafetivo em relação ao vínculo genético, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considera: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO PELO AUTOR DE FILHO ALHEIO 68 COMO PRÓPRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE NÃO SER PAI BIOLÓGICO DA REQUERIDA, TENDO REGISTRADO-A COMO SUA FILHA POR TER SIDO INDUZIDO A ERRO PELA GENITORA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. EXEGESE DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. IRREVOGABILIDADE DO ATO REGISTRAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 8.560/92 E ARTIGO 1.609, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - O dispositivos legais da codificação atual viabilizam a manutenção dos vínculos de parentesco mesmo quando se verifica a ausência entre pai e filho de relação biológica. A paternidade, a maternidade e os estreitos e verdadeiros laços familiares se formam pela atenção continuada e pela convivência social; perde relevância a consaguinidade, pois o que ganha importância e significado para manter a relação jurídica de parentalidade é a posse de estado de filho. Deste modo, mostra-se impossível o "arrependimento" pelo registro voluntário de criança com a qual sabia não manter vinculação biológica. Não existe em nosso ordenamento "divórcio de filiação”. Nesse viés, ainda que a paternidade atribuída ao autor (por ato próprio) tenha como fundamento inicial um ilícito civil e penal, após a consolidação da situação socioafetiva não há como ser desconstituído o registro civil da requerida, a não ser por vontade do pai biológico de vê-la reconhecida como filha, ou ainda, em face do pedido da própria filha (tudo mediante apreciação equitativa do juízo cível competente). (BRASIL, 2011a, grifo nosso). Outra jurisprudência, do mesmo tribunal, que ratifica esse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA FILIAÇÃO PELA NULIDADE DO ASSENTO DE NASCIMENTO. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO E CONSCIENTE DA PATERNIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. REALIZAÇÃO DE TESTE DE PATERNIDADE POR ANÁLISE DE DNA. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE SÓLIDO VÍNCULO AFETIVO POR MAIS DE 23 ANOS. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É irrevogável e irretratável a paternidade espontaneamente reconhecida por aquele que tinha plena consciência de que poderia não ser o pai biológico da criança, mormente quando não comprova, estreme de dúvidas, vício de consentimento capaz de macular a vontade no momento da lavratura do assento de nascimento. A filiação socioafetiva, fundada na posse do estado de filho e consolidada no afeto e na convivência familiar, prevalece sobre a verdade biológica. (BRASIL, 2011b). Encontram-se na CRFB/1988 vários fundamentos do estado de filiação, que não se resume apenas à filiação biológica, senão vejamos: 69 a) Todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 6º); b) A adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º); não é relevante a origem ou existência de outro pai (genitor) d) O direito à convivência familiar, e não a origem genética, constitui prioridade absoluta da criança e o do adolescente (art. 227, caput). e) Impõe-se a todos os membros da família o dever de solidariedade, uns com os outros, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, e todos com relação aos idosos (arts. 229 e 230). (NETTO LÔBO, 2004). Antes da promulgação da CRFB/1988, em relação ao conflito entre a filiação biológica e a não biológica, ou seja, socioafetiva, essa resultante da convivência familiar e do afeto, a prática do direito prevalecia para a primeira, em prol do interesse dos pais biológicos, e dificilmente contemplando os interesses do filho (NETTO LÔBO, 2004). O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente veio impor a predominância do interesse desse filho, que norteará o julgador, o qual, no caso concreto, decidirá o melhor futuro, se é com os pais biológicos ou socioafetivos. Dessa forma, deve ser ponderada a convivência familiar, e a relação de afeto, pois são prioridades absolutas (art. 227, da CRFB/1988). (NETTO LÔBO, 2004). O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 127.541/RS), o qual em acórdão inédito decidiu que uma pessoa vinculada à outra pela adoção poderia investigar a sua paternidade com base nos dados biológicos, podendo esse caso ser utilizado por analogia aos filhos gerados por meio das técnicas de reprodução humana assistida, in verbis: ADOÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. POSSIBILIDADE. Admitirse o reconhecimento do vínculo biológico de paternidade não envolve qualquer desconsideração ao disposto no artigo 48 da Lei 8.069/90. A adoção subsiste inalterada. A lei determina o desaparecimento dos vínculos jurídicos com pais e parentes, mas, evidentemente, persistem os naturais, daí a ressalva quanto aos impedimentos matrimoniais. Possibilidade de existir, ainda, respeitável necessidade psicológica de se conhecer os verdadeiros pais. Inexistência, em nosso direito, de norma proibitiva, prevalecendo o disposto no artigo 27 do ECA. (BRASIL, 2000). Importante destacar o art. 48 do ECA que dispõe: “O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo 70 no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos.” (BRASIL, 1990). A filiação oriunda da reprodução assistida heteróloga e da adoção se aproximam juridicamente pelo fato de que “[...] ambos constituem modelos de parentesco civil não natural, que não se fundam na relação carnal entre homem e mulher, o que permite uma comparação e possibilidade de extensão das normas relacionadas à adoção para a reprodução assistida heteróloga”. (KRELL, 2006, p. 157). Diante do exposto, “[...] a analogia é perfeitamente cabível naquilo que se refere ao sigilo do procedimento médico e ao anonimato das pessoas envolvidas, inclusive a do doador”. (GAMA, 2003, p. 904). Nos casos da adoção, posse de estado de filho e dos métodos de reprodução medicamente assistida, constata-se que “[...] o fundamento biológico se revelou insuficiente para abranger todas as possibilidades de definição da paternidade”. (GAMA, 2003, p. 997). Portanto, diante dos elementos trazidos, quais sejam: direito à vida, intimidade, identidade, o anonimato do doador de gametas, direito ao conhecimento da origem genética e consentimento informado, verifica-se que o doador do material fecundante será, tão somente, sob o prisma biológico considerado pai da criança nascida por meios de reprodução assistida heteróloga, mas não poderá ser considerado seu pai, haja vista não terem estabelecido nenhum vínculo jurídico. 71 5 CONCLUSÃO A filiação natural é aquela decorrente do vínculo sanguíneo, logo a filiação civil é aquela que não decorre da consanguinidade, tendo por base outros fundamentos que não seja o biológico, visto que esse elemento se tornou insuficiente para abranger todas as possibilidades de definição de paternidade, como por exemplo, a filiação adotiva e a filiação oriunda da reprodução assistida heteróloga, vislumbrando-se a filiação com base no afeto. Os efeitos que são gerados com o nascimento daqueles advindos por meio de técnicas de reprodução assistida heteróloga (inseminação artificial e fertilização in vitro) são diferentes e mais delicados se comparado com os gerados de forma natural, pois envolvem a filiação socioafetiva desse filho perante o marido, bem como a curiosidade ou a necessidade de conhecer a origem biológica que nem sempre poderá ser revelada, pelo fato do doador estar em anonimato. Certo é que, com amparo legal da Constituição da República Federativa do Brasil, todos têm o direito de saber a verdade sobre sua descendência genética. É exatamente por esse fator, que não se pode proibir o direito de conhecer de quem se foi gerado. Assim como, também, aquele que buscou um banco de sêmen, com o intuito de ajudar às pessoas com dificuldades férteis, não pode ter sua identidade revelada. A paternidade socioafetiva que existirá deve ser levada a sério, pois o parentesco civil também tem o mesmo amparo legal do parentesco consanguíneo. O consentimento do marido à sua esposa em autorizar que ela insemine material genético de um terceiro anônimo deve ser dotado de certezas, pois futuramente, ele não pode ser desfeito. O presente trabalho buscou apresentar alguns dos posicionamentos doutrinários acerca da utilização das técnicas de reprodução assistida relativos às questões levantadas sobre a filiação e a possível identificação do doador de gametas. Foram elaborados alguns projetos de lei referentes à matéria, com o objetivo de preencher as lacunas existentes no Código Civil. A questão da reprodução assistida é assunto que gera discussões tanto no campo da medicina como no âmbito jurídico, principalmente quando se trata da aplicação das técnicas com terceiro doador do material genético e que não há 72 legislação proibindo a utilização das técnicas. Apesar dos benefícios obtidos nessa área, o legislador foi atingido de surpresa e mostrou-se despreparado para acompanhar as transformações tendo em vista a ausência de regulamento em nosso país no que tange ao uso dessas técnicas. Portanto, verificou-se que a criança gerada a partir dos métodos de reprodução assistida heteróloga somente poderá ter acesso à identidade de seu pai biológico, quando já estabelecida a paternidade socioafetiva, em casos de necessidade psicológica, para observar os impedimentos matrimoniais, estiver sofrendo risco de grave moléstia hereditária, ou tão somente para saber sua origem, e nada mais. Os efeitos da real paternidade, ou seja, a socioafetiva, serão dados ao pai que o criou e que autorizou previamente que a sua esposa utilizasse sêmen de um doador anônimo. Ressalta-se, assim, a resposta do problema de pesquisa, ratificando a possibilidade de o filho, oriundo das técnicas de reprodução assistida heteróloga, ingressar com a ação de investigação de paternidade somente nesses casos demonstrados acima. Com o avanço da utilização das técnicas de reprodução humana assistida, em especial a heteróloga faz-se cada vez mais necessária à criação de uma legislação específica que regulamente essas técnicas, haja vista, que tal situação envolve a participação de um terceiro doador anônimo, surgindo um conflito entre direitos de personalidade, qual seja o direito à intimidade desse doador e o direito ao conhecimento da origem genética, que será feita pela ação de investigação de paternidade. Diante da lacuna do ordenamento jurídico e a divergência doutrinária perante a aplicação das técnicas de reprodução assistida heteróloga e seus consequentes efeitos jurídicos, cabe aos operadores do direito socorrerem-se aos princípios constitucionais aplicando-os aos casos concretos, sempre em prol dos interesses da criança ou do adolescente. 73 REFERÊNCIAS ALMEIDA, Maria Cristina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003. ALVARENGA, Raquel de Lima Leite Soares. Considerações sobre o congelamento de embriões. In: CASABONA, Carlos María Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes (Coords.). Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 229-246. ASSUMPÇÃO, Luiz Roberto de. Aspectos da paternidade no novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2004. BARBOZA, Heloisa Helena. Reprodução assistida e o novo código civil. In: FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Bioética, biodireito e o código civil de 2002. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 225-249. BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo código civil. São Paulo: Atlas, 2005. BEZERRA, Carlos Vitor Andrade. Breves considerações acerca do julgamento no STF sobre a possibilidade de pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias humanas. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/20702>. Acesso em: 28 out. 2012. BLIKSTEIN, Daniel. DNA, paternidade e filiação. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. BRASIL. Código Civil (2002). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 25 jul. 2012. BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução n. 1.957, de 2010a. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm>. Acesso em: 27 ago. 2012. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 23 ago. 2012. BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 10 jul. 2012. BRASIL. Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8560.htm>. Acesso em: 27 set. 2012. BRASIL. Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm>. Acesso em: 04 set. 2012. 74 BRASIL. Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 27 ago. 2012. BRASIL. Projeto de Lei n. 90, de 1999. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=1304>. Acesso em: 10 out. 2012. BRASIL. Projeto de Lei n. 1.184, de 2003. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=11827 5>. Acesso em: 10 out. 2012. BRASIL. Projeto de Lei n. 4.686, de 2004. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=27381 6>. Acesso em: 10 out. 2012. BRASIL. Projeto de Lei n. 7.701, de 2010b. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=48425 1>. Acesso em: 10 out. 2012. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 127.541. Relator: Min. Eduardo Ribeiro. Brasília, DF, 10 de abril de 2000. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199700254 518&dt_publicacao=28-08-2000&cod_tipo_documento=1>. Acesso em: 10 out. 2012. CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; CAMARDA, Daiane Ferreira. Intimidade versus origem genética: a ponderação de interesses aplicada à reprodução assistida heteróloga. 2012. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/797>. Acesso em: 19 set. 2012. CÂNDIDO, Nathalie Carvalho. Reprodução medicamente assistida heteróloga: distinção entre filiação e origem genética. 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/10171>. Acesso em: 10 out. 2012. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, famílias; sucessões. v. 5. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009a. ______. Curso de direito civil, parte geral, volume 1. 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009b. COSTA, Lívia Ronconi. Notas sobre filiação. 2011. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/791>. Acesso em: 18 ago. 2012. CUNHA, Karla Corrêa; FERREIRA, Adriana Moraes. Reprodução Humana Assistida: Direito à Identidade Genética x Direito ao Anonimato do Doador. 2008. Disponível em: <http://www.lfg.com.br/topico/440_biodireito-.html>. Acesso em: 26 set. 2012. D’ANDREA, Giuliano. Noções de direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2005. 75 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v.5: direito das coisas. 18. ed. aum. e atual. de acordo com o novo código civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2002a. ______. O estado atual do biodireito. 2. ed. aum. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406 de 10-01-2002). São Paulo: Saraiva, 2002b. FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: aspectos do direito de família e do direito das sucessões. Florianópolis: Diploma Legal, 2000. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. ______. Princípios constitucionais de direito de família: guarda compartilhada à luz da lei nº 11.698/08: família, criança, adolescente e idoso. São Paulo: Atlas, 2008. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume VI: direito de família. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. HATEM, Daniela Soares. Questionamentos jurídicos diante das novas técnicas de reprodução assistida. In: FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima (Coord.). Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 185-222. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Se eu soubesse que ele era meu pai... (1). 2001. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/13>. Acesso em: 25 set. 2012. KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil: princípios éticos e jurídicos. Curitiba: Juruá, 2006. LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito civil aplicado, volume 5: direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil, volume 5: direito de famílias e das sucessões. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida: aspectos éticos e jurídicos. Curitiba: Juruá, 2006. MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2008. ______. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 76 MONTEIRO, Washington de Barros; FRANÇA PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro. Curso de direito civil, v. 1: parte geral. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. MONTENEGRO, Sandra Lima Alves. Consentimento informado: regras gerais da conduta estabelecidas por meio de comitês de bioética para reprodução humana assistida. In: CASABONA, Carlos María Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes (Coords.). Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 189-206. MOREIRA FILHO, José Roberto. Direito à identidade genética. 2002. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/2744>. Acesso em: 20 set. 2012. NETTO LÔBO, Paulo Luiz. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 2004. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/4752>. Acesso em: 18 set. 2012. OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de Bioética. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Edições Loyola, 2005. PETTERLE, Selma Rodrigues. O direito fundamental à identidade genética na constituição brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. RAPOSO E SILVA, Isabel Cristina. Inseminação artificial heteróloga e união entre pessoas do mesmo sexo: um estudo à luz da expressão “entidade familiar” trazida pela constituição de 1988. In: In: FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima (Coord.). Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 305-328. REALE, Miguel. Os direitos da personalidade. 2004. Disponível em: <http://www.miguelreale.com.br/artigos/dirpers.htm>. Acesso em: 18 set. 2012. REZENDE, Cecília Cardoso Silva Magalhães. As questões jurídicas da inseminação artificial heteróloga. 2009. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/21725>. Acesso em: 29 set. 2012. verificar RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite. Breve comentário sobre aspectos destacados da reprodução humana assistida. In: FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima (Coord.). Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 283-303. SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação cível n. 2007.018852-5. Relator: Des. Denise Volpato. Laguna, 26 de agosto de 2011a. Disponível em: <http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/avancada.jsp?q=&cat=acordao_&radio_campo= ementa&prolatorStr=&classeStr=&relatorStr=&datainicial=&datafinal=&origemStr=&n uProcessoStr=&categoria=acordao#resultado_ancora>. Acesso em: 20 set. 2012. SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 2011.005050-4. Relator: Des. Fernando Carioni. Lages, 10 de maio de 2011b. Disponível em: 77 <http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/avancada.jsp?q=&cat=acordao_&radio_campo= ementa&prolatorStr=&classeStr=&relatorStr=&datainicial=&datafinal=&origemStr=&n uProcessoStr=&categoria=acordao#resultado_ancora>. Acesso em: 20 set. 2012. SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações político-jurídicas sobre o estatuto da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002. TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil, v. 5: família. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008. TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Código civil comentado. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. v. 6. VILAS-BÔAS, Renata Malta. Inseminação artificial no ordenamento jurídico brasileiro: a omissão presente no código civil e a busca por uma legislação específica. 2011. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/734>. Acesso em: 04 set. 2012. WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.