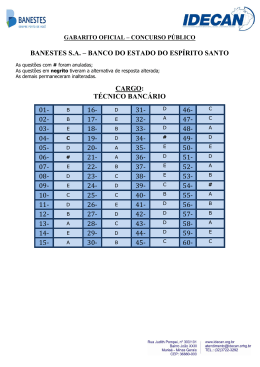

Pulsional Revista de Psicanálise 60 60 Pulsional Revista de Psicanálise, ano XIII, no 130, 60-69 O sonho do analista Como se fala com crianças autistas? Mira Wajntal O artigo discute e ilustra a peculiar transferência no atendimento das crianças com manifestações autísticas. Esta transferência remete o analista para uma sensorialidade de imagens não humanizadas durante o tratamento, que devem ser reconhecidas como dado clínico e dotadas de um valor de comunicação. Este reconhecimento é a chave para o sucesso da clínica com crianças autistas. A autora o denominou o sonho do analista. Consiste em sonhar com uma possibilidade para a criança, mesmo antes de sua constituição. Palavras chaves: Autismo, transferência, psicanálise, psicanálise de criança T he article discusses and ilustrate the peculiar transference during the treatment of children with autistic manifestations. This tranference takes the psychoanalyst to a non-humanized sensoriality of images during the treatment, that should be recognized as clinical data and having a communicational value. This recognition is the key to clinical succes with autistic children. The author called it the psychoanalyst’s dream. It consists in dreaming of a possibility for the child, ever before its formation. Key words: Autism, transference, psychoanalysis, child Psychoanalysis F oi em um grupo do setor de Psicoterapia Intensiva do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, de Recife, coordenado pela psicanalista Valéria Aguiar e pela fonoaudióloga Liliane Longman, que tive a oportunidade de travar contato com Solano, 12 anos. Ele permanecia a maior parte do tempo ao lado do lixo, gritando e des- pedaçando seu conteúdo. Depois jogava tudo para cima, fazendo com que pedaços de papéis e de sacos plásticos descessem, planando, sobre ele. A cena era angustiante e de difícil manejo. Apesar de tentarmos várias intervenções, nada interrompia Solano, que se repetia incessantemente. Em uma das várias tentativas, Liliane lhe O sonho do analista... disse: “Eh, Solano! Você não sai deste cantinho. Cantinho de Solano.” “Plantio de Solano?”, perguntei, com espanto, pois assim havia compreendido a fala de Liliane, que logo me corrigiu: “Cantinho de Solano.” A sala estava uma balbúrdia, cena típica de um Hospital-Dia Infantil: crianças gritando, correndo de lá para cá, atirando coisas, chorando. Encontrava-me sentada em uma cadeira bem distante de Solano. Resolvi ino meu comentário: “Que engraçado, eu entendi plantio de Solano. Você está fazendo um plantio de Solano, Solano?” Do outro lado da sala, Solano interrompeu sua atividade e começou a me olhar. Convidei-o: “Olha, Solano, se você quiser conversar sobre plantio de Solano, tem um lugar aqui.” Puxei uma cadeira para o meu lado. Ele imediatamente ocupou o lugar. Não permaneceu muito tempo e logo saiu. Chamei-o de volta, ele veio e se foi. Estabeleceu-se um verdadeiro jogo. Quando ele permanecia alguns segundos ao meu lado, mostrava-lhe o balanço das folhas lá fora, dizia-lhe serem parecidas com o “plantio de Solano”. Ele ficava muito atento. No final do grupo, hora de arrumar tudo para guardar, Valéria retirou a cadeira que era o lugar de falar sobre “plantio de Solano”. Ele ficou muito angustiado, gritou. Eu disse a Valéria que aquela cadeira não podia sair dali, pois era o lugar dele. Ele se acalmou e voltou a ocupar o lugar. 61 * * * Quando discuto a clínica do autismo, freqüentemente sou interpelada por meus interlocutores com a mesma pergunta: “Como se fala com autistas?”. É uma questão curiosa, que parece encerrar todos os mistérios desta clínica e trazer em seu âmago a dificuldade de se sustentar a transferência nestes casos. Considero este diálogo com Solano particularmente interessante. Uma vez que apenas fazia um estágio, não sabia nada sobre sua história, não tinha qualquer informação a seu respeito. Mesmo assim, nosso diálogo comportava um traço que considero essencial na minha clínica com crianças autistas: o analista tem que sonhar. Trata-se de um sonho, baseado em uma concepção do que venha a ser a manifestação autística, que aposta na possibilidade de obter-se uma resposta, mesmo que a criança sempre sinalize o contrário. A análise das representações da infância vem se mostrando campo fértil nos estudos que interrogam como a posição subjetiva parental imprime-se no corpo do sujeito e delineia-se como representação. Vemos que esta posição parental comporta, sempre, uma ambigüidade em relação ao novo ser: se, por um lado, os pais temem que o filho seja ameaça à sua supremacia, por outro, apostam nele todas as expectativas de sua continuidade. 62 Dito de outra maneira; a entrada deste novo ser na ordem edípica constitui, para os pais, verdadeira ameaça mitopoiética de serem substituídos ou superados, mesmo que esta ameaça seja, como nos ilustra Volich (1996), em “Olhares de criança”, uma interrogação diária presente no olhar silencioso, mas decidido, do filho: “Quem é você?”. Em geral, a virulência deste temor acaba por ser descentrada pelo próprio narcisismo parental, pelo desejo de continuidade e perpetuação. A clínica do autismo, de saída, instiganos diretamente a pensar o que motiva a recusa dos antepassados em doar um lugar de pertinência à criança, mesmo que clivado pela ambigüidade. Sabemos que a entrada no mito edípico ou familiar é dádiva que nos faz pertencer à ordem humana, incluindo o sujeito numa história, numa tradição. O temor dos pais de reingressarem na estrutura edípica, impede-os de ver o filho como seu semelhante, como aquele que dará continuidade à linhagem e, portanto, a seus anseios. Em outras palavras, o desejo de perpetuação da linhagem, para esta criança, não vigora o necessário para recalcar este temor. Diferentemente das crianças que se apropriam dos elementos da cultura para elaborarem suas novelas familiares e expressarem suas vivências por jogos Pulsional Revista de Psicanálise que podem ser, inclusive, muito primitivos, a criança autista presentifica estes elementos e seus respectivos objetos gerando, em quem a vê, a nítida sensação de estar, por exemplo, diante de um noticiário, de um rádio, de uma televisão, de um cachorro ou mesmo de uma determinada ação – por exemplo, o pular. Tanto no jogo simbólico como na manifestação autística, os discursos e atributos da cultura têm alguma identidade com a história parental. No entanto, em vez da criança autista ser agente de seu jogo, ela é apanhada por este discurso, como que “discursada por ele”, e privada do espaçamento imaginário próprio da construção narcísica. Talvez esta privação seja, justamente, não se ver enredada em uma narrativa parental, a partir de uma imagem unificadora, na qual um outro servirá como laço para a construção identitária restando, para tanto, apenas os discursos disponíveis na cultura. Mesmo assim, as demandas dos discursos da cultura podem ser recebidas, pela criança, como excludentes, visto que, muitas vezes, são uma convocação ao lugar que esta deveria ocupar na rede do narcisismo familiar, reiterando e repetindo única e exclusivamente esta falta.1 Nestas sutilezas é que 1. Em “Psicose e autismo na infância: uma questão de linguagem”, A. Jerusalinsky ressalta que, no autismo, “... a ausência de uma inscrição coloca a criança a respeito da demanda do Outro, a receber essa demanda na posição da repetição da exclusão.” E, mais adiante, ressalta que, para o autista, “... cada palavra carrega seu próprio apagamento”. O sonho do analista... podemos encontrar as vicissitudes da sintomatologia autística. Assim, a clínica do autismo é marcada por esta dupla exclusão, que encena a questão do reconhecimento, do exílio da ordem humana para o sujeito. Resta, como enigma, decifrar que sorte de desejo gera tal “horror” sob esta sensação que recusa à criança a chance de ver-se identificada e, posteriormente, identificar-se como semelhante. Não é incomum o comportamento de crianças autistas provocar, nos profissionais que delas se ocupam, a desconfortável impressão de estarem diante de máquinas e animais. Mesmo os mais habituados são acometidos por este estranhamento e podem, inclusive, rejeitar estas imagens como dado clínico, pelo temor de se verem identificados com “o horror desta imagem parental fragilizada”. Geralmente dotada de conteúdos expurgados da novela mítica familiar, que não puderam ser absorvidos, via simbólico, na história geracional, esta imagem parental invasora repete-se na transferência. Veremos que este expurgo ocorre nas constelações familiares em que não se pode suportar o reconhecimento de privações ou faltas. Assim, estas impressões vividas na transferência, “repetições induzidas”, como as denomina B. Penot (1997), são um determinismo repetitivo, do qual o analista se vê capturado, mas também constituem o caminho de acesso aos elementos represen- 63 tacionais falhos na construção fantasmática. Creio que, no autismo, encontramos construções ainda mais primitivas, marcadas por representações nãohumanas, ilustradas brilhantemente no relato de Frances Tustin em “A perpetuação de um erro”, sobre a sensação de uma mãe ser uma “nãopessoa” após o nascimento de seu filho autista. Curiosamente, tendemos a desfazer esta sensação de estar diante de uma coisa não humana, na medida que somos invadidos por fantasias antropopáticas. Isto é, mesmo que reconheçamos ser a unidade conquistada por este sujeito marcada por representações inumanas, tendemos a humanizá-las. Será neste movimento transferencial que poderemos procurar as chaves do sonho, necessárias para promover a escuta analítica com as crianças autistas. Para tanto, o analista terá que supor algo para seu analisante sem, com isto, estar simplesmente inventando, dando sentidos aleatórios de acordo com as próprias fantasias, ou interpretando à luz de conteúdos preestabelecidos, muitas vezes, pela própria cultura analítica. Ou seja, o analista tem que sonhar que sempre haverá um interlocutor nas mais bizarras estereotipias, ecolalias ou mesmo automutilações. Terá que sonhar com um outro antes mesmo de sua constituição. Toda dificuldade reside em se poder lapidar, de todas as imagens e impressões que a criança autista gera Pulsional Revista de Psicanálise 64 em torno de si, o que possa lhe servir como um mito fundador, que a enganche numa tradição. Convido-os a refletir como estas construções foram possíveis em algumas passagens de casos atendidos por mim: * * * Logo que entrou na sala, Róbson Francisco, oito anos, dirigiu-se à lousa e ficou desenhando um ônibus. Parecia alheio a tudo. Não respondia quando chamado, tinha um constante balanceio corporal. Quando angustiado, mordiase e estapeava-se. Possuía calos nas mãos de tanto se morder. Chamava atenção por apenas repetir o que ouvia, em geral, do rádio ou da TV e, especialmente, por perguntar insistentemente desde as entrevistas iniciais: “Quem matou Jorge Tadeu?”. Apesar de seu comportamento repetitivo, cheio de estereotipias e balanceio corporal, tinha uma habilidade fenomenal para desenhar, e domínio da linguagem escrita e oral. Seu primeiro nome, Róbson, não era considerado por sua família, pois havia sido dado por seu pai, Jorge, que sumira logo em seguida ao seu nascimento. Francisco, escolha da família materna, era o que preferiam. Como sua mãe morrera no parto, ele fora criado pelas tias e avós maternos, mas principalmente pela tia Alcione. Veio de uma família na qual, em duas gerações anteriores, todos os filhos haviam morrido e, há três gerações, todas as mães haviam manifestado psicose puerperal a partir da quinta gestação – tanto sua mãe como sua avó eram as caçulas, isto é, geradas após estes episódios de suas respectivas mães. Parecia haver uma linha de “nãolugares” para esta criança. Apesar desta história tão trágica, a escuta analítica lhe possibilitou apelar por um reconhecimento, lançando mão de elementos da cultura de mídia. Assim que Róbson nasceu, Alcione, preocupada com o sobrinho que não tinha mãe, conseguiu, na vizinhança, mulheres que se dispuseram a amamentá-lo durante o dia e a doar leite para as mamadeiras da noite. Nos primeiros meses de vida, Róbson teve episódios de rejeição gástrica ao leite, que foi substituído por leite de soja. Ele não falou ou pronunciou uma palavra até os três anos. Na sua primeira infância, enquanto tia Alcione costurava, ele passava o dia ao seu lado, ao pé da máquina, com balanceios e estereotipias. Ela jogava as sobras dos tecidos no chão, cujas bordas tinham letras impressas, que eram utilizadas por ele para brincar. Alfabetizou-se manuseando estas inscrições dos retalhos deixados pela tia. Certa vez, durante um passeio de ônibus, começou a ler todos os anúncios que via e descobriram que ele falava e lia. O mesmo se deu com sua habilidade para desenhar: seu primo mais novo, V., ganhou uma lousa e ele começou a copiar tudo que via, especialmente ônibus. O sonho do analista... Após a montagem da sua história familiar frente à notada pergunta: “Quem matou Jorge Tadeu?”, questionamos Róbson se ele queria saber de que havia morrido sua mãe e se teria ou não culpa da morte dela. Pela primeira vez, Róbson parou com suas estereotipias e olhou fixamente para as terapeutas.2 Perguntar “quem matou” parecia o equivalente a enlaçar sua angustiante dúvida sobre as causas de todas estas mortes na família. Seria ele culpado da morte de sua mãe? Afinal, nunca se havia comemorado seu nascimento e sucessivos aniversários. Esta parada permitiu-nos explicitar que na família dele todos os varões morriam. Imediatamente, a tia associou esta fala ao fato da mãe de Róbson saber que teria um filho homem. “Teria ela, então, preferido morrer a vê-lo morto?”, perguntamos. O tema das sucessivas mortes na família, que o angustiava profundamente, acabou por levá-lo a fazer um apelo: “Deus me livre desta Linha Direta!” e, depois, a solicitar que eu o ajudasse, dizendo: “Vai cair tudo, Mira. Ajuda!” A pergunta sobre a sua possível culpa pela morte da mãe enganchou Róbson, pela primeira vez, explicitamente, na sua história familiar, abrindo-lhe uma clareira, um espaço que lhe configurou uma imagem de identidade, oculta até 65 então, a qual ele, mais que rapidamente, repudiou, clamando para que Deus o livrasse daquela linha direta. Neste caso, ao sonho do analista, que mais se parecia com um pesadelo, cabia reconhecer o analisante como portador de um nome e de uma narrativa negados até então. A partir da construção desta imagem de horror, Róbson passou a criar com desenhos, slogans e músicas, o seu mundo. Destaco a evolução de seu grafismo: os ônibus antes desenhados como que vistos de frente e sem rodas (Fig. 1), Fig. 1 Fig. 2 2. Co-terapia com a psicanalista Tânia Mara B. Parro iniciada em 27.4.92. Forma de atendimento adotada por orientação do supervisor da instituição. Pulsional Revista de Psicanálise 66 como se o espectador estivesse debaixo, muito próximo ao seu pára-choque, mudaram de posição. Passaram a ser desenhados lateralmente, adquiriram rodas e perspectivas. (Figs. 2 e 3) Fig. 5 Fig. 3 Então ele começou a desenhar roupas soltas, depois a primeira figura humana, a qual chamou de espelho ao colocá-la diante de si. Por fim, os ônibus começaram a ter motorista, cobrador e passageiros. Fig. 4 Paralelamente, começou a referir-se como um terceiro e a expressar seus sentimentos: “Dói!” Quando lhe perguntávamos o que, apontava o que doía ou, por vezes, ia mais além e respondia: “O coração”. Até hoje não sei da narrativa de Solano, mas ambos diálogos comportam este movimento em comum, tão essencial à clínica do autismo, no qual um analista se vê acometido por imagens/idéias que, quando comunicadas ao analisante, têm um efeito surpreendente. De colorido distinto foi o atendimento de Karem3, nove anos, apaixonada por lâmpadas. Desde que a vi, esta paixão se impôs como enigma. Veio encaminhada ao Hospital-Dia, por uma unidade especializada em avaliação audiológica, com a queixa de ser impossível estabelecer contato com ela. Transformava qualquer objeto em lâmpada. 3. Caso publicado em “O eu e as formações patológicas: um exemplo à luz do fascínio pela o imagem”, in Boletim de Novidades da Livraria Pulsional, n 91, nov/96, São Paulo. O sonho do analista... Criava, sem palavras, imagens a partir das quais conduzi seu processo analítico. Apesar de sua aparente surdez, quando eu lhe falava com admiração sobre suas lâmpadas, do meu interesse em saber mais sobre elas, respondia prontamente. Situação completamente oposta de quando fazia qualquer pergunta sobre sua história ou família. Na ocasião, ela residia em uma casa especializada no abrigo de crianças abandonadas e vítimas de maus-tratos. Nos seus primeiros dias no HospitalDia, ela fazia qualquer peripécia para obter uma lâmpada. Providenciada uma para compor sua caixa de brinquedos, ficou estabelecido que esta só poderia ser utilizada dentro da sala. Com este arranjo, a lâmpada foi incorporada à análise. Neste dia, Karem deitou-se, encolhida em posição fetal, abraçada à lâmpada, sobre uma trava de sustentação debaixo da mesa (2cm x 80cm), e ficou girando em torno de si, parecendo flutuar com a lâmpada, como se fosse um bebê dentro de uma barriga. Esta imagem, assim como todas as outras que surgiram durante seu atendimento, eram expressas, por mim, em voz alta, em gestos e construções plásticas. Foi impossível separá-la de seu bebêlâmpada e ela o levou. Quando retornou, encontrou balões para trabalharmos na sessão. Além de utilizá-los como lâmpada, iniciou um jogo de encostá-los, cheios, entre o seu rosto e o meu, para, em seguida, esvaziá-los fazendo com que nossas 67 faces se encontrassem. Enquanto isso, eu narrava seus gestos, procurando dar expressão afetiva ao que ocorria – “Juntou! Separou!”, “Estou recebendo um beijo?” – como se dá em uma brincadeira corriqueira com crianças muito pequenininhas. Como ela não havia trazido sua lâmpada de volta, saiu à procura de uma nova. Dei-lhe e ela a vestiu com a bexiga, trazendo novamente seu bebêlâmpada para a sessão. Fez uma experiência: encheu o balão com a lâmpada dentro, jogou-o; a lâmpada se quebrou. Não omiti em nada o meu susto e preocupação. Todas estas imagens construídas e explicitadas nas suas sessões possibilitaram um espantoso aumento de repertório. Começou a compor famílias-lâmpadas, utilizando-se dos pedaços de bexigas para fazer os membros menorzinhos. Uma vez, muito frustrada pelo fato de eu não compreender que ela queria passear no parque com as outras crianças do hospital, bateu-se com a lâmpada até espatifá-la, ferindo sua mão. Com a ajuda da enfermeira Neuza de Jesus Duque, prestamos-lhe os primeiros socorros. Karem construiu uma lâmpada, em torno de sua mão machucada, com toalhas de papel, gazes e esparadrapo, ostentando-a junto a seu rosto, gesto já conhecido nas nossas conversas/lâmpadas. Em seguida, passou a chorar, apontando seus dentes e dando a entender que sentia dor. Fizlhe um bochecho de água com sal e 68 Neuza ensinou-a como bochechar. Após todos estes cuidados, Karem ficou muito satisfeita e tranqüila. Nos encontros seguintes, a família-lâmpada passou a ser comparada à família de bonecas da caixa lúdica. Até então, era observado e relatado um total desinteresse de Karem por bonecas e outros brinquedos, utilizando-os apenas como mais um material para construir lâmpadas. Cada vez mais ela foi se socializando e ampliando seus recursos comunicativos. Por fim, começou a emitir sons suspirados, que ainda não podiam ser distinguidos como gemidos ou falas, parecendo os balões que se esvaziavam, fazendo com que nossos rostos se encontrassem. É muito interessante observarmos, neste processo de Karem, o destacamento de um atributo que parecia ser parte de seu corpo, ou rudimentos de representantes deste que foram se duplicando de família-lâmpada à família de bonecas; da angústia de ter sido excluída do grupo que iria para o parque passear à angústia da ferida na mão – marca corporal. A restauração destas feridas condensaram-se no curativo-lâmpada-mão, feito no próprio corpo, contemplando não só seu desamparo, como sua dor; fazendo emergir um pedido tomado em eu e endereçado a um outro. Aliás, todos os deslocamentos realizados por esta menina ocorreram após um movimento de duplicação 4. Ver o texto citado. Pulsional Revista de Psicanálise entre seu corpo e o meu, sua lâmpada e meus óculos, resultando numa visível construção de identidade.4 Vemos, nos dois exemplos, como as imagens construídas no processo analítico propiciaram à criança um lugar de pertinência inaugurado por edificações de imagens corporais. É evidente que estas aquisições estão longe de se equivalerem ao que deveriam ser os atributos doados pelo narcisismo parental e inscritos nos primeiros meses de vida, mas é inegável que moveram representações posteriores a estas experiências precoces, alargando não só as possibilidades vivenciais como as representações do sujeito. Embora o “autismo” de Karem, diferentemente do apresentado por Róbson, possa ser considerado apenas como circunstancial, em ambos, o sonho do analista vem enlaçá-los justamente no corpo, fazendo surgir um apelo de dor, angústia ou desamparo que estava emudecido. Podemos pensar num grito que, tendo encontrado um anteparo, finalmente ecoou, sem que este som se equivalha ao seu próprio desaparecimento. BIBLIOGRAFIA BERLINCK, M.T. “O sonho como lugar de experiência”, in Boletim de Novidades da Livraria Pulsional, no 97, maio/97, São Paulo. O sonho do analista... ____ . “Função e campo da transferência na psicanálise”, in Boletim de Novidades da Livraria Pulsional, no 72, abr/95, São Paulo. FIGUEIREDO, L.C.“Escutar, recordar, dizer. Encontros heideggerianos com a clínica psicanalítica”. São Paulo: Escuta/Educ, 1994. FREUD, S. (1891). “Projeto de uma psicologia”, tradução e comentários de Gabbi Jr. O.F., Rio de Janeiro: Imago, 1995. ____ . (1914). “Introdução ao narcisismo”, tradução de Luís Fernando Lofrano de Oliveira, Max de Araújo Götze, Sofia Scneider. Edição não comercial, dedicada exclusivamente aos membros da Associação de Porto Alegre. GARCIA-ROZA, L. A. Introdução à metapsicologia freudiana – 1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. JERUSALINSKY, A. “Psicose e autismo na infância – uma questão de linguao gem”, in Boletim APPOA, ano IV, n 9, nov/93. Porto Alegre: Artes Ofícios. LAZNIK-PENOT, M.-C. “Seria a criança psicótica ‘carta roubada’?”, in Psicanálise de criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. ____ . “Por uma teoria lacaniana das pulsões”, in Dicionário de Psicanálise – Freud & Lacan. Salvador: Ágalma, 1994. ____ . O que a clínica do autismo pode ensinar aos psicanalistas. Salvador: Ágalma, 1994. PENOT, B. “Um destino familiar funesto”, in Boletim de Novidades da Livraria Pulsional, no 95, mar/97, São Paulo. 69 ____ . “O estranhamento não é fantasma”, in Boletim de Novidades da Livraria Pulsional, no 95, mar/97, São Paulo. ____ . “Trabalhar psicanaliticamente com vários terapeutas em instituição terapêutica”, in Boletim de Novidades da Livraria Pulsional, n o 95, mar/97, São Paulo. TUSTIN, F. “A perpetuação de um erro”, tradução de Paloma Vidal, in Letra Freudiana, ano XIV, no 14, Rio de Janeiro, Revinter, 1995. VOLICH, R. M. “Olhares de criança”, in Boletim de Novidades da Livraria Pulsional, no 88, mar/96, São Paulo. Visite a papelaria da Livraria Pulsional. Promoção de “Volta às aulas” Rua Dr. Homem de Mello,351 05007-001 São Paulo, SP Fonefax: (11) 262-8345 3675-1190 3865-8950 e-mail: [email protected]

Baixar