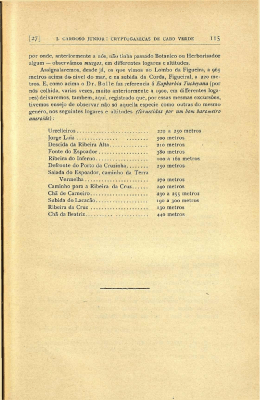

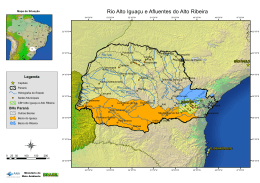

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA PAULO RENATO ARAÚJO DIAS INSTRUMENTOS, TÉCNICAS E VISÕES DE MUNDO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JOÃO SURÁ: ALTERIDADE COMO RESERVA DE POSSIBILIDADES. DISSERTAÇÃO CURITIBA 2009 PAULO RENATO ARAÚJO DIAS INSTRUMENTOS, TÉCNICAS E VISÕES DE MUNDO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JOÃO SURÁ: ALTERIDADE COMO RESERVA DE POSSIBILIDADES. Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Orientador: Prof. Dr. Gilson Leandro Queluz CURITIBA 2009 “Os mais velhos dos velhos de nossos povos nos falaram palavras que vinham de muito longe, de quando nossas vidas não eram, de quando nossa voz era calada. E caminhava a verdade nas palavras dos mais velhos dos velhos de nosso povo. E aprendemos em suas palavras que a longa noite de dor de nossa gente vinham das mãos e palavras dos poderosos, que nossa miséria era riqueza para uns quantos, que sobre os ossos e o pó de nossos antepassados e de nossos filhos se construiu uma casa para os poderosos, e que nessa casa não podia entrar o nosso passo, e que a abundância de sua mesa se enchia com o vazio de nossos estômagos, e que seus luxos eram paridos por nossa pobreza, e que a força de seus tetos e paredes se levantava sobre a fragilidade de nossos corpos, e que a saúde que enchia seus espaços vinha da morte nossa, e que a sabedoria que ali vivia de nossa ignorância se nutria, que a paz que a cobria era guerra para a nossa gente” ENRIQUE DUSSEL Dor escrevo num soco única palavra tem ela três letras depois da pancada e esse grunhido não faz um poema é ele o gemido da minha pena Liria Porto AGRADECIMENTOS São tantos e tão especiais... A dissertação que agora se apresenta resultou de um trajeto atribulado, algo do qual fui recebendo o maior apoio e estímulo de muitos. Neste sentido, os méritos que ela possa ter, devem-se aos contributos das pessoas que durante, a sua elaboração, me proporcionaram testemunhos de vários géneros. Foram eles que a tornaram possível, expressando por isso a todos a minha mais profunda gratidão. Um agradecimento em especial a Professora Clemilda Santiago Neto que é historiadora e Especialista em Educação Patrimonial que – entre os anos de 2004 e 2007 – visitou todas as comunidades tradicionais negras e quilombola existente no meio rural em alguns municípios paranaense, como integrante do Grupo de Trabalho Clóvisl Moura. Foi graças a seu espírito aguerrido, de colocar o “pé no barro”, que nos possibilitou conhecer e pesquisar a comunidade João Surá. Agradeço a Comunidade João Surá em geral que me acolheu de braços abertos, e me proporcionou uma adaptação incrível, sem esquecer da aprendizagem e conhecimentos que acumulei, em especial ao Presidente da Comunidade Antonio Andrade. A todos aqueles que entrevistei, pela confiança em prestarem seus depoimentos, a doação dos seus tempos. Muito obrigada por possibilitarem essa experiência e gratificante, da maior importância para meu crescimento como ser humano e profissional. Aos Professores de minha banca de qualificação, Prof. Dr. Ricardo Cid Fernandes (UFPR), a Profa. Marília Gomes de Carvalho (UTFPR) e ao Prof. Dr. Agostinho Mario Dalla Vechia (UFPEL) pelas excelentes contribuições e observações construtivas que possibilitaram na sistematização de meu texto final. È uma alegria muito grande poder rever o Professor Agostinho que ministrou a disciplina de Sociologia, nos anos 80, no Seminário São Francisco de Paula em Pelotas-RS, e que na ocasião me fez ampliar o olha e a ver o mundo criticamente. Passados todos esses anos, seus ensinamentos e testemunho de vida continuam balisando meus passos na minha formação acadêmica e em minha atuação profissional como Professor. Se cheguei até aqui é porque suas aulas continuam ecoando ainda hoje. Gostaria de destacar o papel desempenhado neste trajeto pelo meu Orientador, o Prof. Dr. Gilson Queluz. Agradeço ao professor a consideração e confiança em mim depositada de ter incentivado, quando lhe procurei para apresentar uma sugestão de pesquisa ao Programa, a trabalhar nessa temática. Mas devo-lhe mais, e estou-lhe mais reconhecido ainda, pelo alento, força e paciência durante o meu amadurecimento intelectual durante a elaboração dessa pesquisa que me conseguiu transmitir, sem os quais, estou seguro, não teria chegado ao fim. O meu agradecimento vai, também, para o conjunto de docentes do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE), o meu obrigado pelos saberes que me foram transmitidos, mas, sobretudo, pelo tempo a que os obriguei, em parte involuntariamente, a esperar por esta dissertação. À incansável secretária do PPGTE, Lindamir Casagrande que com sua simpatia e atenção, sempre esteve à disposição para sanar qualquer dúvida. O meu reconhecimento, feito com amizade, vai também para os meus colegas Julio Vann, Janaina, Jovana, Elaine, Élio (IN MEMÓRIAN) Fernando, Fabiana, Elaine, Pablo. Agradeço também, aos intransponíveis apoios, motivação, incentivo, orações, companheirismo, de quem devo, pelas muitas razões profissionais e pessoais que os próprios bem conhecem, a Leni de Oliveira, que ao longo desta minha época especial de vida e de trabalho estava lá para dizer: “não desista”, “qual é não vai desistir na reta final!”. À minha família, em especial aos meus irmãos Fabiane e Jorge Luis, mesmo longe recebia apoio e incentivo. Ao Gustavo Henrique de Oliveira Dias e Rafael Dias, meus filhos, pelos sacrifícios e ausências do pai que sei que sentiram, sempre entenderam minhas dificuldades durante a elaboração desta dissertação e o seu atribulado trajecto a obrigaram. Devo agradecer também ao Diretor da Escola Estadual Ottilia Homero da Silva, na pessoa do João Batista, que durante sua gestão, foi compreensível quando necessite ausentar-me da escola para realizar pesquisa de campo na Comunidade João Surá. E a Direção do Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia na pessoa do Diretor Prof. Eduardo Kardush, da Vice Diretora a Professora Ana Olímpia, da Coordenadora Maria do Socorro e a Professora Silvana Hasse Pedagoga, nos momentos finais da dissertação foram tolerantes das minhas responsabilidades, sem prejuízo das mesmas. E aos meus alunos da disciplina de História que possibilitaram o amadurecimento da análise sobre o IDH e as comunidades quilombolas no Paraná. Quero expressar o meu carinho especial à Liliana Porto, pelas trocas de pontos de vista, entre os quais os científicos, como só ela sabe fazer e analisar, e por todas a forças que me deu, nos bons e os maus momentos deste processo. Nos momentos que este pesquisador mais precisava conversar lá esta você a caminhante inseparável para ajudar a sistematizar as idéias. Quero expressar o meu mais profundo agradecimento, pois sei, agora melhor do que nunca, o quanto foram importantes nossas conversas. Ao amigo Gustavo Gava que foi fundamental nos momentos em que “navegar era preciso”. Para que os bons momentos sempre nos continuem a compensar... as coisas menos boas devemos escrever onde o vento do esquecimento e o perdão se encarreguem de passar e apagar a lembrança. Por outro lado, quando nos acontece algo de grandioso, devemos gravar isso na pedra da memória e no coração onde vento nenhum em todo o mundo possa apagar (final de uma lenda árabe). Para além destas palavras escritas, espero encontrar melhor forma e melhor momento para dizer a todos o quanto estou agradecido e o quanto sinto que, a todos, devo um bocadinho deste trabalho. SUMÁRIO INTRODUÇÃO .................................................................................................. 10 1. PRESSUPOSTOS E CATEGORIAS. A ANALÉTICA E SEU POTENCIAL PARA EFETIVA COMPREENSÃO DA ALTERIDADE .............................. 12 1.1 A CRÍTICA AO EUROCENTRISMO: CONSTRUINDO UMA PRESPECTIVA LATINOAMERICANA ......................................................................................................... 16 1.2 A ANALÉTICA DUSSELIANA COMO MÉTODO ............................................................... 24 1.3 ANALISE DA ANALÉTICA EM DUSSEL ........................................................................... 33 2. COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS: UMA TENTATIVA DE INSTITUÍ-LAS .................................................................. 44 2.1 A LUTA PELA TERRA ....................................................................................................... 54 2.2 A LUTA DOS AFRO-DESCENDENTES POR RECONHECIMENTO E DIREITOS COLETIVOS NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL .......................................................... 66 3. VALE DO RIBEIRA E A PRESENÇA AFRICANA ..................................... 79 3.1 VALE DO RIBEIRA .......................................................................................... 79 3.2 VALE DO RIBEIRA TERRITÓRIO DA CIDADANIA: UM PROCESSO DE INCLUSÃO SOLIPSISTA ............................................................................. 109 4. MODOS ALTERNATIVOS E RESERVA DE POSSIBILIDDES: O CASO DE ADRIANÓPOLIS – MINERADORA PLUMBUM VERSUS COMUNIDADE JOÃO SURÁ ..................................................................... 124 4.1 INSTRUMENTOS, TECNOLOGIA E RELAÇÕES SOCIAIS – ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS .......................................................................................................................... 124 4.2 ADRIANÓPOLIS: A PRESENÇA DE ALTERNATIVAS DISTINTAS DE PRODUÇÃO E FORMAS DE VIDA .............................................................................................................. 130 5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ................................................................. 161 REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA .................................................................... 162 RESUMO Este texto tem como objetivo analisar de que maneira a comunidade quilombola João Surá – Adrianópolis/PR, existente há mais de 200 anos, permite a seus membros uma reserva de possibilidades frente ao modelo desenvolvimentista capitalista. Reserva esta, por sua vez, que só se efetiva na medida em que a comunidade encontra-se aberta e capaz de responder a novos contextos sociais, bem como interagir de maneira flexível com a sociedade local, regional e nacional. Conhecer os saberes tecnológicos e a visão de mundo deste grupo, bem como compreender de que maneira eles se relacionam e organizam o espaço do trabalho e as relações sociais, se mostra interessante – não só com o objetivo de análise de um caso específico, mas também tendo em vista a atual configuração sócio-econômica brasileira e os reflexos do modelo capitalista excludente em situações que a ele não se subordinam. O exemplo da relação da comunidade João Surá com a terra e seus instrumentos de trabalho será contrastado com a presença regional, por cinco décadas, da mineradora Plumbum. O texto a ser apresentado pretende desenvolver essas análises utilizando algumas categorias do filósofo Enrique Dussel, especialmente a partir do método analético, bem como o conceito de instrumentos, a fim de compreender como as comunidades quilombolas permitem a manutenção da autonomia do grupo frente a seus processos produtivos e garantem a continuidade do modelo de relações sociais internamente valorizados. Para tanto, irá considerar de maneira crítica a discussão em torno da “pobreza” e a produção dos índices oficiais que são utilizados como base para sua definição (principalmente PIB e IDH). Também, a partir do relato dos processos de trabalho adotados pelos membros da comunidade, buscará relacioná-los com as técnicas utilizadas, o modelo de uso da terra, os valores locais e as relações sociais comunitárias. É neste sentido que propomos pensar a comunidade como reserva de possibilidades. Ou seja, como alternativa aberta a seus membros, que podem responder a contextos de produção e consumo mais amplos, sem ficarem tão vulneráveis quanto trabalhadores assalariados que não possuem vínculos comunitários. Palavras chave: Possibilidades. Instrumentos, Analética, Pobreza, Reserva de ABSTRACT The aim of the present paper is to analize the way with wich João Surá, a two hundred years old quilombola community from Adrianópolis/PR, endows its members with a sort of economy of possibilities that allows them to face the capitalistic developmental model. However, this very economy of possibilities may only work as long as both the quilombola community opens itself to respond to new social contexts and also interact in a flexible way along with local, regional and national society. The interest in understanding this community’s worldview and technological knowing as well as understand the manners they relate to each other and organize the labour space and their social relations, leans over two points: first, it constitutes an specific case to be object of analysis. The second point focuses on the community non-subjection both to the present Brazilian’s economic and social conditions, and their non-subjection to the reflections of the excluding capitalistic model in some conditions. The example of João Surá community’s relationship with the land and its work implements, shall be contrasted with the regional presence, for five decades, of the miner Plumbum. In order to comprehend how quilombolas communities allow the maintenance of group autonomy with their own productive processes and assure the continuity of an internally valued social relationship model, the text to be presented here shall conduct the analysis taking some categories used by the philosopher Enrique Dussel, specially the analetic method and the concept of instruments. To accomplish with the objective, the paper shall take critically the discussion on “poverty” and the production of official poverty index, which are used as the fundament to its characterization (mostly PIB and IDH). In addition, starting from the group’s discourse on the work processes adopted by the members of the community, the present work shall try to relate them to the utilized technique, to the model of land usage, to local values and social relationships. It shall be in this way that we propose to understand the community as a stock of possibilities, that is to say, as an alternative opened to its own members that are able to answer to wider context of production and consumption without being as much vulnerable as any other worker that does not have a link with a community. INTRODUÇÃO Quilombo não pertence somente ao passado escravista. Tampouco se configura como um grupo isolado, no tempo ou no espaço. Em uma das mais importantes comunidades remanescentes de quilombo do Paraná, denominada João Surá, seus moradores, apesar de marginalizados, mantêm relações sóciopolíticas e econômicas significativas tanto com seu entorno quanto no contexto regional mais amplo há mais de 200 anos. De acordo com O´Dwyer (2000), “essas comunidades não são resíduos ou resquício arqueológicos, nem grupos isolados de uma população extremamente homogênea” (:14). Para a autora, quilombos surgem novamente ou são descobertos, contemporaneamente, com uma nova 'resignificação'. Suas organizações e formações históricas são diversas, como: terras herdadas de quilombos/escravos fugidos e seus descendentes; doações de senhores ou ordens religiosas; terras conseguidas do Estado em troca de participação em guerras; ou ainda inúmeras migrações de não brancos livres e libertos e suas famílias antes do período da emancipação e pós-emancipação. Os objetivos de nossa pesquisa resultaram de nossa reflexão do contexto da comunidade e a fala de seus membros. Nossa perspectiva inicial era pesquisar, na comunidade João Surá, os saberes tecnológicos e visão de mundo, mas essa perspectiva sofreu uma ginada quando começamos a refletir sobre o que a comunidade colocava. Passamos a considerar as alternativas ao modelo desenvolvimentista a partir de comunidades tradicionais. Nossa preocupação neste trabalho não está centrada em realizar uma pesquisa etnográfica, mas sim questionar e repensar as premissas totalitárias do padrão desenvolvimentista capitalista/exploratório/predatório, analisando as conseqüências do industrialismo e a visão de progresso embutida em tal lógica, além de perceber como se constrói o discurso da “carência”, “pobreza” e do “atraso” no caso da história econômica do Vale do Ribeira e da comunidade João Surá. Ressaltaremos, portanto, outras possibilidades de 11 compreender a relevância, eficácia e distinção de saberes e organizações tecnológicas, a partir de padrões alternativos comunitários, e como as comunidades quilombolas permitem aos seus membros uma reserva de possibilidades frente ao modelo desenvolvimentista capitalista. Não que as comunidades sejam fechadas em si mesmas ou isoladas, idéia corrente no senso comum; ao contrário, elas estão o tempo todo interagindo com a sociedade local, regional e nacional e o exemplo disso são as migrações: não se tem nenhuma dessas comunidades que não tenha uma migração intensa para os grandes centros urbanos, ou para centos urbanos locais. A questão que nos move é: como essas comunidades permitem aos seus membros a possibilidade, inclusive, de saída e retorno? Destacamos a existência de referências etnográficas importantes sobre a comunidade em questão, tais como o relatório antropológico realizado pelo Prof. Ricardo Cid Fernandes e equipe (2007), a monografia de Andréia Oliveira Cambuy (2006) sobre o perfil alimentar do grupo e o segundo fascículo da Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais – Série Paraná (2009). Acrescentese, ainda, que devido ao lugar central ocupado por João Surá dentro do quadro de comunidades quilombolas do estado – ela foi “eleita” pelos agentes externos como uma espécie de “modelo” dos grupos do gênero no Paraná –, tem sido palco de inúmeras pesquisas, intervenções estatais e de ONGs, o que deve aumentar um número de trabalhos já existentes em período próximo. Este excesso de pesquisas levou, inclusive, a comunidade a oferecer resistência à entrada de qualquer pesquisador. Tanto é verdade, que não foi possível entrevistar o presidente da associação comunitária local, Sr. Antonio Pereira, apesar de ter sido ele quem possibilitou o primeiro contato e indicou os entrevistados para a realização das entrevistas. Devido a essa saturação de pesquisadores, Antônio Carlos estava ocupado atendendo ao Estado ou demais entidades nos vários momentos de ida a campo. O contato que tivemos com ele só foi possível quando da festa dos 200 anos da comunidade, ao final do dia, em sua residência. Só então, através de conversas informais, obtivemos ricas informações. 12 Para chegar até a comunidade foram(são) necessários a conjugação de vários fatores. Por exemplo, o tempo bom e a máquina da Prefeitura de Adrianópolis ter passado para dar condições de trafegabilidade. Isto principalmente no trecho entre Porto Novo e a comunidade – já que na estrada que liga Adrianópolis ao Bairro Porto Novo, a 30 km da cidade de Adrianópolis, metade do caminho da sede municipal até João Surá, a patrola passa com freqüência. Tanto é verdade que quando precisamos chegar até a comunidade João Surá tomamos o ônibus de “linha” que vai até Porto Novo e depois um táxi para percorrer mais 30 km de estrada de terra em péssimas condições. Os moradores da comunidade João Surá, quando têm que se deslocar até Adrianópolis, ou vão a cavalo ou têm que contar com o serviço de táxi do bairro vizinho Porto Novo. Nós constatamos essa realidade as quatro vezes que fomos até a comunidade. Infelizmente, não foi possível estar na comunidade com a freqüência desejada, visto que as condições da estrada nos impossibilitaram. O meu primeiro contato com a comunidade João Surá se deu na festa de comemoração dos 200 anos da comunidade, que aconteceu no dia 11 de Outubro de 2007. Nesse dia, estava marcada uma série de atividades, tais como: a inauguração da unidade de inclusão digital; o Telecentro; a apresentação da biblioteca rural Arcas das Letras e a apresentação, pelo INCRA e UFPR, do relatório antropológico, primeira etapa do processo de regularização fundiária da comunidade João Surá. A festa, a cargo do governo do Estado, não saiu como planejada. Para o dia da festa, a comunidade João Surá estava contando com a presença de mais de mil participantes, entre membros de comunidades quilombolas do lado do Paraná e de São Paulo. Por questões políticas, esse número não se concretizou. Fora estes problemas políticos, que diminuíram o número de participantes a festa transcorreu normalmente. Ficamos uma semana na comunidade, o que nos possibilitou conhecer um pouco do seu dia-a-dia. Nos dias 17 a 19 de dezembro de 2007 começamos a realizar a primeira etapa das entrevistas como os moradores da comunidade. Todos eles foram escolhidos por 13 Antônio Carlos. Conforme se desocupavam de suas atividades na comunidade me procuravam para realizar as entrevistas. Nome do Colaborador Data Entrevista da Data de Nascimento Antônio Aparecido de Matos 18/12/07 01\01\1956 Clarinda Andrade de Matos 18/12/07 30\07 \1959 Gislene Neves Galvão Pereira 19/12/07 30\12\1998 Carla Fernanda Galvão Pereira 19/12/07 17 anos Cassiane Aparecida de Matos 19/12/07 25 anos Joana Andrade Pereira 19/12/07 27\10\1935 Vitor Andrade de Matos 19/12/07 04\19/1948 João Martinho de Andrade Pereira 22/05/08 11/11/1963 Benedita Pereira de Freitas 22/05/08 31/10/1922 As entrevistas com os mais jovens da comunidade se deram através do convite que fizemos. Foram feitos contatos com outros jovens da comunidade, mas somente Carla, Gislene e Cassiane aceitaram o convite para a entrevista, o que possibilitou a percepção da visão de mundo e o modo de organização da comunidade em relação a um grupo específico, em geral menos considerado. Como ressaltamos, o objetivo do texto não é, contudo, abordar a dinâmica interna da comunidade, sua organização social e visão de mundo. Propomos, isto sim, pensar os processos produtivos da comunidade, a partir de seu contraste com a atuação da mineradora Plumbum S. A. Para fazer essas relações utilizaremos algumas categorias do filósofo e teólogo Enrique Dussel, especialmente a partir do método por ele proposto, a analética, bem como de seu conceito de instrumentos, a fim de compreender como as comunidades quilombolas permitem a seus membros uma reserva de possibilidades frente ao modelo desenvolvimentista capitalista. Para tanto, ocupou lugar de destaque a reflexão em torno de pesquisa bibliográfica sobre as temáticas que se apresentarão nos capítulos I, II, III e IV. No segundo momento, fomos até a comunidade quilombola João Surá, com objetivo de perceber como a comunidade pensa as questões colocadas pela reflexão; para isso foi utilizado um modelo de entrevista semi estruturado. O que nos possibilitou 14 compreender como a comunidade produz seus artesanatos e vive da agricultura de subsistência, bem como, compreender de que maneira eles se relacionam e organizam o espaço do trabalho e as relações sociais – não só visando à análise de um caso específico, mas também tendo em vista uma reflexão mais ampla sobre a atual configuração sócio-econômica brasileira e os reflexos do modelo capitalista excludente em situações que a ele não se subordinam. O texto a ser apresentado pretende desenvolver a reflexão em torno da tecnologia/Instrumentos empregada pelo grupo, seu papel produtivo e sua influência não somente na garantia da subsistência, mas na reprodução de um modelo de sociabilidade e relação com o meio ambiente diferenciado. Para tanto, irá, a partir do relato dos processos de trabalho adotados pelos membros da comunidade, relacioná-los com as técnicas utilizadas, o modelo de uso da terra, os valores locais e as relações sociais comunitárias. Com a intenção de tornar claras as etapas percorridas, esta dissertação foi estruturada da seguinte maneira. No primeiro capítulo, buscaremos a configuração de uma abordagem em que se optou pelo ponto de vista do método da Filosofia da Libertação, para um reconhecimento de um ethos cultural latinoamericano que nos auxiliará na compreensão da comunidade; a totalidade, na perspectiva eurocêntrica se mostra como âmbito fechado, e negação da alteridade e a exterioridade, como abertura possível ao outro. Para isso adotamos a analética de Enrique Dussel, que parte do outro enquanto livre, rompendo com a relação solipsista. O segundo capítulo está dedicado, justamente, a uma análise breve sobre a trajetória da formação dos quilombos no Brasil e na América do Sul, a luta pela terra e o processo de titulação individual, no passado, responsável, entre outros fatores, pela expropriação do território, e a luta pelos direitos coletivos. No terceiro capítulo são examinadas as discussões sobre o desenvolvimento e a visão de progresso embutida na sua lógica, e como se constituí o discurso da “carência” e da “pobreza”. Para tanto, exploraremos a maneira pela qual são produzidos e interpretados os índices que medem o desenvolvimento (PIB, IDH, Gini), que não levam em consideração a riqueza 15 ambiental da região e os saberes das comunidades tradicionais – dentre elas as quilombolas. E, finalmente, o capítulo quatro é dedicado à análise das estratégias de identificação dos sujeitos-atores envolvidos na situação da pesquisa, de modo a destacar suas particularidades. Destaca como há uma tendência recorrente a se pensar o contexto brasileiro e latino-americano através de um discurso que é construído a partir da perspectiva colonialista dominadora. Neste, aspectos valorizados por tal perspectiva são tomados como a base de avaliação da situação contemporânea de grupos e regiões que se destacam exatamente por se distinguirem do modelo dominante de produção, organização social e visão de mundo – como é o caso de comunidades rurais tradicionais e, dentre elas, das comunidades quilombolas. A partir desta crítica, realizada de maneira tão contundente por Enrique Dussel, propomos, neste capítulo, a inversão de tal perspectiva, tomando como exemplo a relação da comunidade João Surá com a terra e seus instrumentos de trabalho, e contrastando-a com a presença regional, por cinco décadas, da mineradora Plumbum – fechada por seu desrespeito a normas básicas de preservação ambiental, e que deixou como herança toneladas de rejeitos contaminados, um patrimônio edificado hoje abandonado e grande número de trabalhadores desempregados. E por fim, analisaremos os instrumentos e as técnicas do grupo levando em conta as relações sociais que a sustentam, sem veiculá-las como atrasadas ou isoladas. Nas considerações finais buscaremos retomar algumas reflexões aqui esboçadas e consolidar certas demonstrações feitas ao longo do trabalho. 1. PRESSUPOSTOS E CATEGORIAS. A ANALÉTICA E SEU POTENCIAL PARA A EFETIVA COMPREENSÃO DA ALTERIDADE Nossas vítimas nos conhecem pelas chagas e pelos ferros: é isso que torna irrefutável o seu testemunho. Basta que elas nos mostrem o que fizemos delas para que conhecemos o que fizemos de nós.(...) Eles são os pioneiros, vocês os enviaram, além-mar, eles os enriqueceram; vocês os preveniram: se eles derramassem sangue demais, vocês os desaprovariam – só para constar.1 1.1 A CRÍTICA AO EUROCENTRISMO: CONSTRUINDO UMA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA Eduardo Galeano, escritor uruguaio, ao escrever sua obra intitulada As veias abertas da América Latina,2 denuncia as mazelas e o subdesenvolvimento em que estão submetidos diversos países latino-americanos. O livro foi escrito na turbulência de um período em que as ditaduras militares fundamentadas em interesses imperialistas norte-americanos se instalavam no poder: Brasil (1964), Chile e Uruguai (1973) e Argentina (1976). O livro se inicia com a chegada acidental de Colombo à América no final do século XV, a partir daí relata a ação predadora dos colonizadores ibéricos, nas terras recém-descobertas. Segundo o autor, a conquista não se efetuou somente pelo uso recorrente da violência, mas também por técnicas sutis que favoreciam o domínio sobre os nativos, “os indígenas foram derrotados também pelo assombro”. (1991, p. 28) 1 FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Trad. Enilce Albergaria Rocha, Lucy Magalhães. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2005. p 30. 2 GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina., Rio de Janeiro. 33ª Edição, Paz e Terra, 17 A prata extraída de Potosí trouxera a desgraça para os indígenas através do uso da mita (Os homens eram sorteados, e em geral trabalhavam quatro meses, recebendo um pagamento. Cumprido o prazo, deveriam retornar à comunidade, que por sua vez deveria enviar um novo grupo de homens. Segundo Galeano, a cada dez que iam trabalhar no sistema de mita, é provável que somente dois retornassem); ostentando uma falsa riqueza hispânica, encheu os cofres dos vizinhos europeus, proporcionando o acúmulo de capitais que financiaram o posterior desenvolvimento industrial destes. As minas se esgotaram e Potosí foi “evacuada”, para trás ficaram “oito milhões de cadáveres de índios” (Galeano, 1991, p. 40) as igrejas e um legado de miséria que ainda assolava os bolivianos. De acordo com Galeano, a herança da colonização transmitida para os índios foi o trabalho semi-escravo em latifúndios e a desapropriação da terra. Os crimes contra os índios eram freqüentes, o contato com o homem branco continua sendo, para os indígenas, o contato com a morte (...) ocorre que quanto mais ricas são estas terras virgens mais grave é a ameaça que pende sobre suas vidas; a generosidade da natureza os condena à espoliação e ao crime (1991:60) Segundo Galeano, outro exemplo de ascensão e declínio econômico ocorreu em Vila Rica no Brasil. A extração aurífera ocasionou desordenado aglomerado populacional, fantasiou o luxo do Estado português e quitou as dívidas deste com a Inglaterra, que acumulando o metal em seus cofres arcou quando necessário com as despesas da Revolução Industrial. Assim como Potosí, Vila Rica se exauriu, e o esgotamento das minas trouxe consigo o abandono e a pobreza da região. Restando-lhe vestígios das igrejas e as obras de Aleijadinho. Por terem enriquecido a Europa à custa de sua falência, às regiões referidas foram marcos de como “os metais arrebatados aos novos domínios coloniais estimularam o desenvolvimento europeu e pode-se até mesmo dizer que o tornaram possível”. (1991:35) Para o autor, a base do sistema colonial na América se constituiu através da escravidão. A própria negociação de carne humana possibilitou 18 ganhos, além de ter sido fundamental para a aquisição de lucros futuros, uma vez que o cultivo da cana-de-açúcar e algodão se efetivarem a partir do trabalho escravo. Ao ciclo da cana procederam outros: a borracha Amazônica, as plantações de cacau em Salvador-BA, o algodão nordestino e o café sulista, todos ocorridos em meados do século XIX e no decorrer do século XX, embasados na exploração dos recursos naturais e da mão-de-obra barata, proporcionando enormes vantagens para as empresas norte-americanas e européias. Tal situação não se concretizava somente no Brasil. Em toda a América Latina a exploração de minerais e produtos agrícolas tornava-se fundamental para a acumulação de capitais e para o próprio desenvolvimento econômico dos países estrangeiros, inicialmente dos países europeus (principalmente a Inglaterra) e depois dos Estados Unidos. A dependência dos países desenvolvidos em relação aos minerais dos subdesenvolvidos se dava porque a tecnologia existente “não encontrou maneira de prescindir dos materiais básicos que a natureza, e só ela, proporciona”, (1991:148) e de forma tão abundante na América Latina. Além de monopolizar a comercialização dos diversos minerais latinoamericanos, os países desenvolvidos interferiam ativamente na política dos mesmos. A esse domínio dos produtos primários nos países latino-americanos, seguiu, posteriormente o incentivo à industrialização. Ou melhor, ocorreu uma nova forma de se adquirir mais lucros na América Latina, através da instalação de empresas multinacionais. Em todos os países do continente estas se proliferaram, arrastando os dólares produzidos (devido à mão-de-obra barata e aos incentivos governamentais locais) para os centros e poder do sistema capitalista. A instalação de tais empresas se dava no contexto de um discurso desenvolvimentista, criando a ilusão de que o crescimento econômico do país beneficiaria a todos, quando na realidade havia mais “náufragos que navegantes”. O discurso do livre - cambismo também foi constantemente utilizado pelos grandes países capitalistas como argumento para o desenvolvimento. Assim, por exemplo, a Inglaterra pós Revolução Industrial apoiou declaradamente o fim do pacto colonial sobre as colônias latino-americanas, ao mesmo tempo em que 19 atuou no sentido de evitar que as ex-colônias caíssem sob o domínio dos norteamericanos e dos franceses; ou que, nas lutas pela independência, as idéias socialistas se propagassem. O comércio livre, tão efusivamente defendido pelos ingleses, correspondia, na verdade, à necessidade de novos mercados para o escoamento da produção de suas indústrias. Ou seja, “a independência abriu às portas à livre concorrência da indústria já desenvolvida na Europa”, (1991:191) aniquilando as incipientes indústrias locais que se desenvolviam no Brasil, na Bolívia, no Chile, no Peru, no Paraguai, etc. Um aspecto importante ressaltado por Galeano é o de que tanto a Inglaterra como os Estados Unidos exportavam de livre comércio e de livre concorrência, porém para o consumo alheio, uma vez que a política interna de ambos se pautava pelo protecionismo, necessário para a afirmação da economia nacional. O contexto mundial pós Segunda Guerra foi marcado pelo aumento de multinacionais norte-americanas na economia dos países latino-americanos, o que provocou a desnacionalização industrial nos países em que estas se instalavam, seja pela falência e fechamento das empresas nacionais que não suportavam a concorrência, seja pela venda das mesmas às multinacionais que chegavam. Tais corporações utilizavam os incentivos fiscais dos Estados das regiões em que se alojavam “para acumular, multiplicar e concentrar capitais” (1991:245). O crescimento da industrialização, portanto, nos países latino-americanos, não alterou a desigualdade no mercado mundial, não modificou o quadro da divisão internacional do trabalho, nem a falta de investimento dos países latinos na criação de tecnologia própria. Imbuído desse “mal estar” Frantz Fanon (1925-1961) engaja-se com os argelinos na luta pela libertação do país que sofria o jugo colonial francês desde 1830. O que ocorreu no ano seguinte de sua morte em 1962. Utilizando os conceitos de alienação desenvolvidos por Hegel e Marx, Fanon (2005) analisa os mecanismos de dominação na formação da consciência do povo colonizado, destacando os dois pólos antagônicos na situação colonial: o colonizador e o 20 colonizado. Escreve: “O colono e o colonizado são velhos conhecidos. E, na verdade, o colono tem razão quando diz que “os” conhece. Foi o colono que fez e continua a fazer o colonizado. O colono tira a sua verdade, isto é, os seus bens, do sistema colonial” (:52). Este antagonismo é para Fanon um mundo cortado por dois. Escreve: A zona habitada pelos colonizados não é complementar à zona habitada pelos colonos. Essas duas zonas se opõem, mas não a serviço de uma unidade superior. Regidas por uma lógica puramente aristotélica, elas obedecem ao principio de exclusão recíproca: não há conciliação possível, um dos termo é demais. A cidade do colono é uma cidade sólida, onde as latas de lixo transbordam sempre de restos desconhecidos, nunca visto, nem mesmo sonhados. Os pés do colono nunca se mostram, exceto talvez no mar, mas nunca se está bastante próximo deles. Pés protegidos por sapatos fortes, enquanto as ruas da sua cidade são limpas, lisas, sem buracos, sem pedriscos. A cidade do colono é uma cidade de brancos, de estrangeiros. A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a aldeia negra, a medina, a reserva é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Ali, nasce-se em qualquer lugar, de qualquer maneira. Morre-se em qualquer lugar, de qualquer coisa. (...) a cidade do colonizado é uma cidade agachada, uma cidade de joelhos, uma cidade prostrada. O olhar que o colonizado lança sobre a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de inveja. Sonhos de posse (:54). Ora, essa realidade argenilana se entendeu por toda a América Latina. Como a periferia sofre a objetivação, a coisificação e a negação do seu ser. E como o principio da dominação se estabelece na prática. É na prática que o paciente sofre a ação do agente: fome, dor, frio a inferioridade. A conseqüência da dominação é a violência. É a visão da totalidade que se impõe à negatividade dos que estão fora do âmbito do seu ser. É na violência que presidiu o arranjo do mundo colonial, que ritmou incansavelmente a destruição das formas sociais indígenas, demoliu sem restrições os sistemas de referencias da economia. A violência com a qual se afirmou a supremacia dos valores brancos, a agressividade que impregnou o confronto vitorioso desses valores com os modos de vida ou de pensamento dos colonizados fazem, nos dizer de Fanon: “que o colonizado tenha um riso irônico quando se evocam diante dele esses valores. No contexto colonial, o colono só se detém em seu trabalho de exaustão do colonizado quando esse reconhece em alta e inteligível voz a supremacia dos valores brancos” (:60.) 21 Segundo Fanon, a afetividade do colonizado é mantida à flor da pele, “como uma chaga viva que foge do agente cáustico” (:74). Ela esgota-se no fenômeno da dança e da possessão. Fanon percebe que é no circulo da dança que o relaxamento muscular do colonizado, durante a qual a agressividade mais aguda, a violência mais imediata são canalizadas, transformadas, escamoteadas. Em horas fixas, em datas fixas, homens e mulheres se encontram em lugar determinado, e sob o olhar sério da tribo, se lançam numa pantomima de aparências desordenada, mas na verdade muito sistematizada, na qual, por múltiplas vias, denegações da cabeça, curvaturas da coluna, movimento para trás de todo o corpo, decifra-se facilmente o esforço grandioso de uma coletividade para exorcizar-se, libertar-se, expressar-se, libertar-se, expressar-se.Tudo é permitido...nesse circulo. O montículo a onde se subiu como que para ficar mais perto da lua, a manter pra onde se deslizou como que para manifestar a equivalência da dança e da ablução, da lavagem, da purificação, são lugares sagrados. Tudo é permitido, pois na realidade, as pessoas só se reúnem para deixar que a libido acumulada, a agressividade impedida, jovem vulcanicamente. Execuções simbólicas, cavalgadas figurativas, assassinatos múltiplos imaginários, é preciso que tudo isso saia. Os maus humores escorrem, ruidosos como correntes de lava. (..) Essa desagregação da personalidade, esses desdobramentos, essas dissoluções comprem uma função econômica primordial na estabilidade do mundo colonizado. Na ida, os homens e as mulheres estavam impacientes, inquietos, com os nervos à flor da pele. Na volta, a calma, a paz, a imobilidade voltam à aldeia (:74-75) À medida que compreende a força que lhes negava o ser explodia em fúria. Entendia que o trabalho do colono é tornar impossível até seus sonhos de liberdade. Ele descobre o real, que dá movimento a sua práxis. Fanon mostrou o caminho, foi porta-voz dos combatentes, reclamou união, a unidade do continente africano contra todas as discórdias e todos os particularismos. Fanon conduz a população colonizada na compreensão das artimanhas da colonização. Explica que entre os métodos empreendidos pelo colono é a alienação colonial que tinha o objetivo de convencer os indígenas de que o colonialismo devia arrancá-los das trevas. Para o colonizado o papel do colono era mantê-lo longe da barbárie e da animalização. É importante assinalar o papel que assume, nesse fenômeno de maturação, a história da resistência colonial à conquista. As grandes figuras do povo colonizado são sempre as que dirigiram a resistência nacional à invasão. 22 Segundo Fanon, o colonizado à medida que compreendia a força que lhes negava o ser explodia em fúria. Colocou-se como porta voz, mostrou o caminho para a unidade do continente africano contra todas as discórdias e todos os particularismos. Fanon conduz a população colonizada na compreensão das artimanhas da colonização. Explica que entre os métodos empreendidos pelo colono é a alienação colonial que tinha o objetivo de convencer os indígenas de que o colonialismo devia arrancá-los das trevas. Para o colonizado o papel do colono era mantê-lo longe da “barbárie” e da “animalização”. Para Fanon é o colonizador quem tem feito e continua a fazer o colonizado. O colonizador tira sua verdade, isto é, seus bens, do sistema colonial. O colonizado introjeta a dominação vivendo um complexo em que passa a negar-se. Nossas vítimas nos conhecem pelas chagas e pelos ferros: é isso que torna irrefutável o seu testemunho. Basta que elas nos mostrem que fizemos delas para que conheçamos o que fizemos de nós. Isso é útil? Sim, pois a Europa está em grande perigo de explodir. Mas, dirão vocês ainda, vivemos na Metrópole e reprovamos os excessos. É verdade: vocês não são colonos, mas não são melhores que eles. Eles são os seus pioneiros, vocês os enviaram, além-mar, eles os enriqueceram; vocês os preveniriam – só para constar. Da mesma forma, um Estado, qualquer que seja, mantém no estrangeiro uma horda de agitadores, de provocadores e espiões, que não reconhece quando são pegos. Vocês, tão liberais, tão humanos, que levam o amor da cultura até o preciosismo, fingem esquecer que tem colônias e nelas massacra-se em seu nome. (:30) Assim como Fano e Eduardo Galeno, Rubim Santos Leão de Aquino (1981) é um dos co-autores de A história das sociedades: das sociedades modernas aos dias atuais e História das sociedades americanas. Carioca de 1926 sempre esteve ligado a movimentos políticos e sociais. Durante a ditadura foi preso e processado. Mais tarde pertenceu ao Comitê brasileiro pela Anistia e ao grupo Tortura Nunca Mais. Colaborou, também, nos livros Presos políticos e Brasil uma história dinâmica. No prefácio do livro História das sociedades americanas os autores deixam claro sua tentativa de fugir à visão tradicional e acrítica imperante em muitas obras de História da América, cujas páginas volta-se para o culto a indivíduos heroificados e incensados como se deuses fossem. Aquino, chama a 23 atenção que o essencial, que é a ação das forças sociais e econômicas, tem sido ignorado em alguns livros de história. Quando o nome América apareceu, pela primeira vez, no mapa de Waodseemüller, identificando a parte do globo que viria a ser chamado de Novo Mundo, configurava uma unidade geográfica sem fronteiras. Um dos fatores de diferenciação é a diversidade étnica e cultural das sociedades americanas. Trezentos anos de Colonização desencadearam um processo migratório que se prolonga até nossos dias (AQUINO:1981). Para Aquino, brancos, negros e índios distribuem-se desproporcionalmente de uma região para outra, tanto que se pode falar de uma América branca, (a Anglo-Saxônica e os países do Prata), uma América índia (os países andinos), uma América hispano-índia (as áreas centro-americanas e o Paraguai) e uma América negra (parte das Antilhas), sem esquecer os países de mestiçagem multicultural, como o Brasil. É nesta parte do mundo que, nos dias atuais, se desenvolve um processo agudo de lutas populares. O cenário em que se desenvolvem as lutas de classes na América Latina forjou-se ao longo de três séculos de exploração colonial e de um período menos longo, porém mais predatório, de dominação européia e, depois, norte-americana. O latifúndio, a monocultura de exportação e as formas pré-capitalistas de exploração da mão-deobra ainda constituem considerável parcela da realidade agrária de muitos países latino-americanos. A industrialização, concentrada em alguns setores de interesse do capitalismo internacional e realizada tardiamente, em uma época em que a economia mundial já se encontrava dominada pelo grande capital monopolista, não permitiu um desenvolvimento autônomo, e tornou os países latino-americanos extremamente, dependentes dos pólos econômicos mundiais, e, conseqüentemente, das flutuações e crises do capitalismo internacional (:02) Sabemos que a discussão do percurso das idéias de um pensamento hegemônica no Brasil, em muitos casos, foi utilizado para justificar a subjetividade do povo negro e moldar o racismo. Portanto, para melhor apreensão da realidade complexa e multifacetada do continente americano, é necessário compreender os 24 conflitos entre exploradores (Europa) e explorados (América Latina) sem a neutralidade intelectual. Para isso, na América Latina desponta a figura do filósofo, Enrique Dussel. Este pensador é considerado um dos principais articuladores da filosofia da libertação que, a partir da década de sessenta, tem construído junto com outros filósofos latino-americanos a ressignificação de categorias oriundas do pensamento europeu e da tradição judaico-cristã. Sua principal crítica dirige-se às ideologias que ocultam a situação de pobreza em que vivem milhões de seres humanos situados na periferia mundial. Nas últimas décadas, a tarefa dusseliana tem concentrado esforços em construir uma arquitetura política atraindo a atenção dos pesquisadores sobre questões angustiantes na esfera pública. O ponto de partida de Dussel tem sido o esforço pessoal na construção de uma “filosofia política crítica” que de certo modo possa refletir a situação dos países pobres e periféricos do assim chamado sistema-mundo (América Latina, Ásia e África). 1.2 A ANALÉTICA DUSSELIANA COMO MÉTODO Não são poucos os estudos existentes sobre a história do Continente latino-americano. No entanto, a maioria é especializada em determinados temas: política, cultura, economia, relatos de vida de povos etc. bem como escritos com a única preocupação de se contar a história, sem analisá-la em seus detalhes e relacionando-a com outros fatos e conjunturas. São vários os historiadores, poetas e pensadores que se propuseram a escrever sobre a trajetória de nosso continente sem o medo de propor análises para os problemas enfrentados pelo território: pobreza crônica da população, economia agrária, subdesenvolvimento, tecnocentrismo, instabilidade social. Destaque-se: Leopoldo Zea, Enrique Dussel, Salazar Bondy, Arturo Roig, Rodolfo Kursch e tantos outros que elaboraram filosoficamente sobre temas pertinentes à práxis de libertação. 25 A “filosofia da libertação” da qual Enrique Dussel se constitui expoente, e quem optamos adotar seu método analético para analisar a comunidade João Surá, é o resultado de um acúmulo coletivo de reflexões sobre várias questões sociais, econômicas e culturais a partir de diversos autores situados em diversas regiões da América Latina: Mesmo guardando idéias gerais, ainda que elucidativas, Enrique Dussel, demonstra sensibilidade e iniciativa ao elevar para um palco de discussões maior um assunto já abordado por Galeano e Fanon: América Latina. Enrique Domingo Dussel Ambrosini nasceu na Argentina, a 24 de dezembro de 1934, num pequeno povoado (La Paz) a 150 km de Mendonza. Estudou filosofia na Universidade Nacional de Cuyo/Mendonza (1953-1957). Um marco fundamental para se entender o pensamento dusseliano é sua estada em Israel. Dussel viveu em Nazaré (1959-1961), na comunidade fundada pelo sacerdote católico francês Paul Gauthier. Trabalhando como carpinteiro na construção civil, estudou hebraico e árabe. Descobriu na carne a opressão do pobre, o que provocou em Enrique Dussel uma mudança do horizonte (ZiMMERMANN, 1987:28). Dussel volta da Europa definitivamente em 1967. A experiência de dez anos em solo europeu rendeu para Dussel uma consciência amadurecida do que é ser latino-americano e, acima de tudo, descobriu-se latino-americano. É difícil classificar todos os escritos de Enrique Dussel. Todavia, suas maiores produções encontram-se na área de história, teologia e filosofia. Pensador crítico principalmente da história, da filosofia e da teologia. Busca uma nova consciência desde o efetivo ser latino-americano. Esta consciência é o fundamento primeiro de sua ética da libertação (:29) Mesmo fora do continente latino-americano, nunca deixou de acompanhar os acontecimentos marcantes e decisivos da vida latino-americana, como a Revolução Cubana. Participou de muitas Seminários, Debates e Semanas de Estudos Latino-Americanos realizados na Europa, sendo que alguns destes eventos o próprio Dussel ajudou a organizar, como, por exemplo, a Semana Latino Americana em 1964 (ALVES, 2005:13). 26 Dussel compreende a história em dois lados: o universal e o particular. A compreensão da história universal, segundo o pensador Argentino, tem a origem nos povos primeiros às complexas sociedades modernas. Este horizonte histórico o faz mover-se por toda a história da humanidade em seus principais períodos. O outro lado de compreensão da história é o particular. História de povos, tribos, cidades, estados, a trajetória ímpar de cada cultura. Esta compreensão das histórias particulares articula-se na compreensão da história universal e vice-versa. Tal forma possibilita localizar a América Latina – particular – dentro de um horizonte histórico – universal. Assim, também cada um dos países latino-americanos (particulares) dentro de um horizonte histórico (universal). Dussel descobre o totalitarismo subjacente na filosofia grega européia, e os males que tal filosofia causa ao mundo. Dussel relê a América Latina com outros olhos: os olhos do outro, do pobre, da alteridade, da exterioridade. A partir da leitura de Lévinas, a categoria centro vai estar relacionada com a totalidade, e a categoria periferia com a alteridade. Quando se fala na América Latina, na visão centro(Sul) / periferia(Norte), freqüentemente se pensa em um todo, como um grupo humano sem cultura aproveitável, nada se podendo aprender desse grupo, povo sem ciência ou tecnologia, vasta área subdesenvolvida, uma massa involuida de homens servis, povos atrasados, dependentes, analfabetos, submundo, subcultura, incapazes, selvagens. Esta forma de compreensão heleno-eurocêntrica impossibilita conceber um pensamento além destas margens, pois fundamenta-se sempre em si-mesma. Dussel, desvela as culturas Asiático-afro-mediterrâneo cobertas por um véu de unidade eurocêntrica. É desta razão soberba, ego-centrica-européia, total, acabada, prepotente que surge a modernidade. O ego moderno europeu como centro e fim da História Universal, como observa Dussel no capítulo três de seu livro: Oito Ensaios Sobre Cultura Latino-americana e Libertação (2002). Este povo, o Norte, Europa (para Hegel sobretudo Alemanha e Inglaterra), tem assim um “direito absoluto” por ser o “portador” do 27 Espírito neste “momento de seu Desenvolvimento”. Diante de cujo povo todo outro povo “não tem direito”. É a melhor definição não só de “eurocentrismo”, mas também da própria sacralização do poder imperial do Norte e do Centro sobre o Sul, a Periferia, o antigo mundo colonial e dependente (:22) A tarefa de Dussel consistiu, na elaboração de categorias filosóficas capazes de permitir aos homens e às mulheres latinoamericanas se autocompreenderem, através da análise dos núcleos centrais das culturas humanas: a erótica, a pedagógica, a política, a econômica, as ciências e as religiões. O ponto de partida do método da Filosofia da Libertação é o reconhecimento de um ethos cultural latinoamericano (sistema de valores pensados e vividos; os valores presentes nos estilos de vida práticos, nos hábitos e nos costumes), constituído pôr heranças históricas de elementos das culturas indígenas e negras, das culturas árabes-semitas, das culturas indoeuropéias e da cultura da cristandade colonial européia. Trata-se, para Dussel, de filosofar sobre esse ethos, nele e a partir dele; de ser capaz de, vivendo e conhecendo-o, re-conhecê-lo e nele reconhecer a possibilidade de formulação de um discurso original3 e crítico (:38) Ao partir do ethos dos povos latinoamericanos, o filósofo compreende seus valores e se compromete com o resgate da vida dos oprimidos. A essa filosofia importa compreender os valores, a religiosidade e a sabedoria dos distintos povos que tecem nosso ser afrolatinoamericano. Apesar de os europeus terem dominado esse continente pelas armas e pela imposição dos elementos de sua cultura, trata-se de reconhecer que esse domínio não se realizou de modo absoluto. Na América Latina, apesar do predomínio generalizado de elementos da cultura européia, sobrevive, conservado e sempre reinventando o ethos das maiorias oprimidas que marcaram a nossa cor e o nosso sangue (:39) Ante a impossibilidade de expressar-se dentro do sistema categorial herdado da Europa e dos Estados Unidos, a partir de uma categoria que permita por em questão o “todo”, ao mesmo tempo, afirmar a peculiaridade, a alteridade, a realidade distinta latino-americana. Tal categoria é a da “exterioridade”, que 3 Aqui a palavra origem tem o sentido não o novo, mas aquilo que lida com as origens. Ver: GOMES, Roberto. Critica da razão tupiniquim, 10 ed. São Paulo: FTD, 1990. 28 sempre se joga ao nível da práxis, nível da ação humana ética, “Além” do horizonte da totalidade do sistema estabelecido, seja ele qual for, existe sempre “o outro” que pode interpelá-lo desde a exterioridade. De maneira que, contra Parmênides, sempre nos propusemos a afirmar: o ser (o sistema) é; o não-ser (além do sistema) não é. A realidade do outro (aqui a comunidade João Surá) além do sistema de dominação, além do ser, da totalidade vigente, é um intento buscar os pressupostos que nos auxiliarão na proposição de uma nova categoria, por isso buscamos a filosofia da libertação, que nos auxiliará na compreensão do ethos da comunidade. É um olhar que parte do macro para compreender o micro. As categorias chaves, também aqui, são as da totalidade e a exterioridade. Totalidade, segundo Zimmermann (1987) na perspectiva eurocêntrica se mostra como âmbito fechado, eterna repetição do mesmo, princípio originante e justificador da dominação, da conquista, da afirmação do ser como absoluto e, conseqüentemente, como princípio da negação da alteridade. Exterioridade, como abertura possível ao outro, não absolutização do ser, princípio metafísico da alteridade. (:61) O mito da modernidade oficializou somente a Europa como sujeito histórico nestes 500 anos, a Ásia, África e América Latina não participam da história, não existem, são o não-ser. Os países deste continente, segundo Alves (2005), não possuem economia sólida e estável. Prevalece a liberdade daqueles que possuem o grande capital. A economia desses países se constrói em torno dos países aos quais devem sempre tomar dinheiro emprestado. Fundos e grupos financeiros internacionais ditam como e a quem a economia latino-americana deve favorecer, como atuar, onde aplicar seus recursos. (des)Organização econômica que gera uma desconfiguração humana extrema e inaceitável. Os países latino-americanos ainda não possuem maior estabilidade e independência política. Toda ação por uma política de fortalecimento interno e regional é prejudicada pelos órgãos competentes do capitalismo globalizante (FMI, Banco Mundial, Banco Central dos EUA, Bolsas de Valores, Órgãos diplomáticos etc.). Nos países da América Latina, 29 ainda não há coalizão, coesão política interna, e muita menos externa, que viabilizasse uma integração continental A frágil organização político-econômica concorre para a manutenção dos poderes em torno de interesses privados. As políticas de desenvolvimento científico-tecnológico, agrário, industrial, urbano, educacional mantêm-se sob controle das grandes nações inviabilizando seu desenvolvimento e mantendo, com isso, as veias abertas da América Latina (:07) Temos na América Latina um modelo de democracia em construção que ainda não deu conta da questão dos pobres, que permite a destruição do meio ambiente, dos ecossistemas e o esgotamento dos recursos naturais. Por certo, uma democracia que beneficia alguns desfavorece a muitos. Milhares de pobres cada vez feitos pobres e, pouquíssimos ricos, cada vez mais ricos. Outro aspecto é a troca de tecnologias por matéria-prima privilegia somente algumas grandes empresas, fragilizando as médias e pequenas para o mercado internacional. O capital estrangeiro se fixa como fluxo explorador de riquezas para os países ricos. O produto nacional é barateado e considerado inapto para a competição internacional, prática culturalmente aceita à mais de 500 anos de colonialismo. Questões intrinsecamente ligadas à constituição do não ser latino-americano. Ao contrário, ser latino-americano é tornar-se consciente de sua realidade agredida. Enrique Dussel busca, por meio de seu método, evidenciar a construção, por parte das grandes nações, de que o continente latino-americano está fadado a não mais desencilhar-se do eterno retorno do atraso. As faces que mostram o continente latino-americano não possuem apenas cunho abstrato e universal, mas atingem concreta e diariamente milhões de pessoas. Nossos problemas vêm desde o início da colonização, a qual constitui por si só um problema ético de primeiro grau. América Latina, terra de índios negros mulheres, idosos e crianças; camponeses, operários e escravos, sobre os quais se constroem estradas e prédios que afrontam a justiça. Esta descrição não pode ser apagada de nossa memória (:08) 30 Enrique Dussel rele a história latino-americana preferencialmente pela senzala, indiscutivelmente daqueles que estão além do sistema. Esta leitura, ao reverso da história oficial, assume a vitima dando-lhe nome, rosto e voz. Dentre tantos outros pensadores que trabalharam com ética da libertação, optamos por Enrique Dussel na elaboração de nossa pesquisa na Comunidade João Surá. Dentre as obras de Dussel, a que auxiliará em nossa construção metodológica é a Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão publicada no México em 1998 e traduzida no Brasil, pela editora Vozes, em 2000, que constitui, em nossa opinião, o mais importante esforço de crítica ao pensamento da tradição ocidental. É uma obra que propõe um discurso ético mais abrangente, com a pretensão de fazer a crítica do sistema-mundo globalizado, a partir do pressuposto de que essa totalidade denominada globalização ao mesmo tempo em que constrói sua identidade – as revoluções do capital tecnológico e do mercado financeiro no sentido do predomínio do capital fictício como viam Marx, produz também o seu outro, ou seja, a exclusão material4 da grande maioria da humanidade, agora denominadas, vitimas do sistema-mundo. A filosofia da libertação de Dussel possui como ponto de partida a ética da libertação. O conteúdo material desta ética é a vítima (quilombolas5, faxinais, caiçaras, posseiros, trabalhadores rurais, indígenas etc.). O método da Filosofia da Libertação nos oferece instrumentos reflexivos para a construção da crítica às cadeias que há séculos dominam os latinoamericanos, travestidas de belas ciências, filosofias profundas e tecnologias avançadas. Será a denuncia do caráter fetichista e fetichizante dessas sabedorias elaboradas em outros contextos e a serviço dos projetos de violência colonial, e opressora, perante as quais a maioria dos latino-americanos é considerada ignorante. O ponto de partida do método da Filosofia da Libertação é o 4 Em alemão, Material (co “a”) significa “material”, como “contendo (Inhalt)” oposto a “formal”; enquanto ImateriallI (com “e”) significa “material” de matéria física, oposto, p.ex., a “material” ou “espiritual”. O “materialismo” de Marx, obviamente, é Material (com “a” ):, já que a sua problemática é a de ser formal (Habermas) ou material (o segundo principio de Rawls). Nunca o usarei como momento formal (neste casos usarei válido). Ver: DUSSEL. Enrique. Para uma ética da libertação latino-americana. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola / Unimep, 1977. 5º vol. pp. 637-638. 5 Objeto de nossa Pesquisa em especial a Comunidade João Sura – de Adrianópolis/ PR. 31 reconhecimento de um ethos cultural latino-americano (sistema de valores pensados e vividos; os valores presentes nos estilos de vida práticos, nos hábitos e nos costumes), constituído pôr heranças históricas de elementos das culturas indígenas e negras, das culturas árabes-semitas, das culturas indoeuropéias e da cultura da cristandade colonial européia. Trata-se, para Dussel, de filosofar sobre esse ethos, nele e a partir dele; de ser capaz de vivendo e conhecendo-o, reconhecer a possibilidade de formulação de um discurso original e crítico. Ao partir do ethos dos povos latinoamericanos, o pensador compreende seus valores e se compromete com o resgate da vida dos oprimidos. A essa filosofia importa compreender os valores, a religiosidade e a sabedoria dos distintos povos que tecem nosso ser afro-latino-americano. (1991:29) Apesar de os europeus terem dominado esse continente pelas armas e pela imposição dos elementos de sua cultura, “com tiros de arcabuz, golpes de espada e sopros de peste, avançavam os implacáveis e escassos conquistadores (...).” (1991:30). Trata-se de reconhecer que esse domínio não se realizou de modo absoluto. Na América Latina, apesar do predomínio generalizado de elementos da cultura européia, sobrevive, conservado e sempre reinventado o ethos das maiorias oprimidas que marcaram a nossa cor e o nosso sangue. Para cumprir seu projeto, o Método da Filosofia da Libertação deve, então, realizar-se em duas dimensões críticas importantes e complementares: a ético-antropológica e a histórica. Na dimensão ético-antropológica, a Filosofia da Libertação visa resgatar o ser dos comportamentos assumidos pelos povos latinoamericanos em suas lutas de resistência e libertação. Os movimentos latino-americanos têm conseguido deter os piores efeitos das políticas econômicas e sociais aplicadas nos anos noventa, que geraram crise, pobreza e a privatização e transnacionalização de nossas sociedades. O fortalecimento que têm registrado nos últimos anos os movimentos sociais latino-americanos e convergência solidária entre os povos americanos e europeus dá vários exemplos: os movimentos camponeses e sua luta pela soberania alimentar; os povos indígenas que defendem o território e os recursos e os trabalhadores e sua ação por salários dignos e direitos sociais. Luta 32 das mulheres e suas mobilizações contra a impunidade e a luta de emigrantes latino-americanos que vivem nos Estados Unidos, e exigem o reconhecimento de seus direitos; combate a criminalização das lutas dos movimentos sociais no mundo; luta das Centrais Sindicais; as lutas dos índios, quilombolas, movimento negro urbano, faxinais, caiçaras, posseiros, trabalhadores rurais, indígenas e das suas organizações de associações comunitárias, rádios comunitárias, movimentos sociais dos operários e dos lavradores, das mulheres e o MST; “piqueteros” na Argentina, na América Central os povos originários Quéchuas, aymaras, mapuches, indígenas de Chiapas, Sonora e Yucatan, no México o Zapatistas, movimento organizado dos Catadores/as de Materiais Recicláveis, e de todos os grupos vítimas desse modelo capitalista que, de forma organizada, propõem um outro modelo de sociedade. Suas lutas têm nos ensinado importantes lições de fraternidade, de prática da justiça, de exercício do poder, de cooperação, de educação comunitária e de sabedoria compartilhada. Esse resgate passa, inicialmente, pela construção de um discurso crítico dos projetos de conhecimento e de práticas políticoculturais etnocêntricos, que submetem um povo ao outro, um ser humano ao outro, quando uns vivem às custas da morte dos outros. As teorias das ciências, das morais, das políticas, das pedagógicas, das econômicas, das eróticas, principalmente, que dão justificativa ´racional´ a esse projeto de dominação devem ser desmistificadas teoricamente e combatidas politicamente. Por essa dimensão que se deve afirmar a eticidade de nosso discurso, e fazer a crítica ética de toda forma de conhecimento pretensamente ´neutro´. Para tanto, deve construir um método ou adotar métodos que lhe permitam construir categorias superadoras das categorias e dos métodos etnocêntricos europeus, principalmente aqueles que até hoje justificam as relações de dominação amorais, imorais e antiéticas exercidas sobre os povos da América Latina. Na dimensão histórica, a Filosofia da Libertação visa resgatar o profundo sentido das culturas afro-latinoamericanas que se gestaram ao longo de muitos séculos. Não significa estudar o folclore, reivindicar direitos autorais sobre eventos hoje culturalmente importantes, mas demonstrar como os negros nos 33 trouxeram uma civilização, valores, religiosidade e sabedorias próprias. Contar a história do massacre desses povos, a história de suas lutas e resgatar o que sobrou. Sabendo essa história, encontraremos nossas raízes, nossa ancestralidade cultural, que é parte de nossa identidade de hoje, e da daí tiraremos os motivos da luta que devemos empreender para nos libertar dos novos colonizadores que hoje nos oprimem com coca-cola, satélites, espionagem e tecnologias de ponta como alavanca do desenvolvimento mas, que não passa de controle consentido. Segundo Enrique Dussel, o Método da Filosofia latinoamericana terá sua originalidade ao se fundar sobre um projeto ético-antropológico interpretante do ser do homem latinoamericano. Esse projeto só poderá ser realizado se constituir sobre novas bases metodológicas e históricas. Será necessário ao pensamento latinoamericano ultrapassar os modelos metodológicos norteamericanos e europeus que geram a alienação do homem latinoamericano. Tais métodos são métodos ideológicos alienantes, etnocentricos. Também será necessário superar a concepção historiográfica européia no sentido crítico, dessa ruptura com a visão de mundo eurocêntrica. Eis por que Dussel diz que a Europa, lugar geopolítico e cultural, desde o século XVI, mantém uma relação de domínio político econômico e de segregação sócio-cultural sobre a América Latina e a África, impossível de ser mantida caso esses Continentes compreenda seu próprio ser, seu poder geopolítico e suas riquezas espiritual e material – ocultas sob a ideologia conservadora colonialistas. 1.3 ANÁLISE DA ANALÉTICA EM DUSSEL A articulação das categorias trabalhadas por Dussel (1982), permitiu-lhe a elaboração do método analético, que tem na negação o princípio da afirmação ética por excelência. Tal afirmação situa-se na base do empenho do autor de 34 romper com a dialética, caminho que considera insuficiente para promover a Ética da Libertação. Cabe agora expor os pressupostos, bases e desenvolvimento do método dusseliano. A releitura da tradição ocidental e a busca de nova abordagem de temas filosóficos sem dúvida representam tanto o esforço como os resultados de Enrique Dussel. No entanto, para além desses aspectos de seu percurso, o filósofo empenhou-se na elaboração de um método que traduz como sua contribuição por excelência. “A partir da ‘Alteridade’, surge um novo pensar, não já dialético, mas analético e, aos poucos, penetramos no desconhecido para a filosofia moderna (:08). O ponto de partida do método analético é a análise da dialética na tradição ocidental. De Aristóteles, passando por Descartes, Kant, Hegel e Marx, Dussel propõe a analética como ponto de apoio metafísico que supera a dialética ontológica. Assim, o método da Ética da Libertação dusseliana é analético, e, ao romper a totalidade ontológica fechada, permite a irrupção da exterioridade, ou seja, do outro como realidade primeira, anterioridade (de inspiração levinasiana). A analética desvela e anuncia que a dialética não é suficiente para responder ao apelo do outro e romper o horizonte fechado da totalidade. No entanto, não se propõe a levar ao esquecimento a dialética, pelo contrário, busca assumi-la e completá-la, conferindo-lhe valor. Afinal, a analética, em função de sua categoria fundamental de exterioridade, não consiste apenas em uma concepção teórica. Constitui-se como opção ética e práxis histórica concreta, uma vez que: “A característica do método analético é ser intrinsecamente ético e não meramente teórico, como o discurso ôntico das ciências ou ontológico da dialética”(1995:202). Contra a lógica que não aceita a exterioridade, Dussel propõe a analética, isto é, tenta organizar um discurso a partir da liberdade do outro; nesta lógica o outro apresenta-se como alteridade quando irrompe como o estranho, o diferente, o distinto, o pobre, o oprimido, aquele que está á beira do caminho, fora do sistema e mostra seu rosto sofredor e grita por justiça. A analética tem origem 35 não na ordem estabelecida da totalidade, mas no outro. É por isso que no aspecto metodológico, Dussel, partindo de Marx e da tradição semita propõe uma nova formula metodológica: o Método Ana-dialético.6 Trata-se de uma metodologia distinta e superadora dos procedimentos e categorias etnocêntricas da modernidade européia. Ao princípio da identidade (lógico e ontológico) que milenarmente funda o pensamento europeu. O pressuposto desse método é o caráter eminentemente ético, para além da dimensão lógica, em outras palavras, de que antes de ser lógico deva ser justo. A justiça guarda uma relação fundamental frente ao discurso do outro. Realiza-se numa comunidade de falantes; é uma ação dialogal. Segundo Dussel (1986), o pensador deve, então, reconhecer seu ponto de partida e seu fim, não como reflexão solipsista (do latim "solum, «só, deserto» +ipse, «mesmo» +ismo" é a posição filosófica caracterizada pela tese de que apenas minha própria experiência é real.), numa pretensa busca solitária da verdade, mas no ato dialogal comunitário, interpretante da palavra do outro, a partir do seu acolhimento. Trata-se agora de um método (ou do domínio explícito das condições de possibilidade) que parte do outro enquanto livre, como um além do sistema da totalidade); que parte, então, de sua palavra, da revelação do outro e que com-fiado em sua palavra, atua, trabalha, serve, cria. O método analético é a passagem ao justo crescimento da totalidade desde o outro e para serví-lo criativamente. A verdadeira dia-lética tem um ponto de apoio Ana-lético (é um movimento Ana-lético). (:196-197) A história na pele latino-americana convence Enrique Dussel que não basta uma arqueologia do saber, sendo imprescindível uma epistemologia na qual o conhecimento contribua decisivamente para a transformação da realidade, e esta influa diretamente sobre o conhecimento. Esta epistemologia nos conduz à Filosofia da Libertação, cujo princípio é a ética da libertação. Indaga Dussel (1997): A conversão ao pensamento Ana-lético ou meta-físico é exposição a um penar popular, o dos outros, o dos oprimidos, o do Outro fora do 6 Consultamos o Dicionário de Filosofia, de José Ferrater Mora, a obra homônima de Nicola Abbagnano e vários dicionários de língua portuguesa, não encontrando referências à analético, analética, método analético ou termos afins. Entendemos que a não utilização de uma terminologia clássica seja bastante justa a uma filosofia não clássica, bem como o é a criação de seus próprios métodos. 36 sistema; é ainda um poder aprender o novo. O filósofo Ana-lético ou ético deve descer de sua oligarquia cultural acadêmica universitária para saber-ouvir a voz que vem do além, desde o alto (aná) desde a exterioridade da dominação (:203). Dussel (1986) é um dos sistematizadores daquilo que poderíamos chamar de filosofia latino-americana. O conhecimento da história, da teologia, da filosofia e de outras ciências possibilitou a Dussel a árdua tarefa de germinar na América Latina uma filosofia que iluminasse a realidade deste povo. Dussel foi capaz de desvelar problemas éticos encobertos há mais de 500 anos: Por sua vez, a filosofia latino-americana agora pode nascer. Só poderá nascer se o estatuto do homem latino-americano for descoberto como exterioridade metafísica em relação ao homem do Atlântico Norte (europeu, russo e americano). A América não é da forma européia como consciência. Tampouco é da América Latina seja ouvida. A América Latina é o filho da mãe ameríndia dominada e do pai hispânico dominador. O filho, o outro, oprimido pela pedagogia dominadora da totalidade européia, incluído nela como bárbaro, o bon sauvage, o primitivo ou subdesenvolvido. O filho não respeitado como outro, mas negado enquanto ente conhecido (cogitatum dos “Institutos para a América Latiana”). O que a América Latina é vive-o o povo simples dominado em sua exterioridade do sistema imperante (:210-211.) O discurso filosófico dusseliano constitui-se de um processo de critica e desconstrução da filosofia totalitária dos centros de poder sem provocar antagonismo entre as duas correntes filosóficas, sabendo que uma não vive sem a outra: A filosofia latino-americana, que tende a interpretação da voz latinoamericana, é um momento novo e analógico na história da filosofia humana. Não é nem um novo momento particular do Todo unívoco da filosofia abstrata universal; também não é um momento equívoco ou auto-explicativo de si mesma. Desde sua dis-tinção única, cada filósofo e a filosofia latino-americana, retomam o “semelhante” da filosofia que a história da filosofia lhe entrega; mas ao entrar no círculo hermenêutico desde o nada distinto de sua liberdade, o nível de semelhança é analógico.7 O pensamento filosófico dusseliano da libertação percorre todos os períodos da história da filosofia, dialogando com os principais filósofos de cada 7 DUSSEL. Enrique. Para uma Ética da libertação latino-americana. Vol II p. 215. 37 tempo. Em sua obra Método para uma filosofia da libertação, Dussel toma a dialética como eixo central da constituição ocidental: A dialética, como veremos, é um método (do grego metáhódos) ou um caminho, um movimento radical e introdutório àquilo que as coisas são. O método dialético é o próprio início. A questão tem sido posta por todos os grandes filósofos. Contudo, serão tantas as dialéticas quantos sejam os sentidos radicais do ser. Distintas são as dialéticas porque distintas são as épocas em que foram formuladas na história do pensar. De todos os modos, porém, todas as dialéticas partem de um factum (de um fato), de um limite ex aquo, ou ponto de partida. A partir desse factum, a dialética se lançará numa ou outra direção. De acordo com o sentido do ser (o sentido determina a direção) e por isso bem diferente será o ponto de chegada, o para-onde (ad quem) do movimento dialético. Em todos os casos – e importa indicá-lo expressamente -, o ponto de partida é o mesmo: para uns se denomina “consciência natural” (por exemplo, Hegel ou Hussel: natürliche Bewusstsein) ou “atitude natural” (a fenomenologia). Para outros, “opinião transmitida” (ta éndoxa, em Aristóteles) ou o meramente “opinável” (dóxa platônica); por último, “compreensão existencial” (o nível ôntico ou existenziell de um Heidegger), para citar alguns exemplos. (1986:17) A analética rompe a relação solipsista entre – fundamento, fundamento – ente: Trata-se agora de um método (ou do domínio explícito das condições de possibilidades) que parte do outro enquanto livre, como um além do sistema da totalidade; que parte, então, de sua palavra, da revelação do outro e que com-fiado em sua palavra, atua, trabalha, serve, cria. O método dia-alético é a expansão dominadora da totalidade desde si; a passagem da potência para o ato de “o mesmo”. O método ana-lético é a passagem ao justo crescimento da totalidade desde o outro e para “servi-lo” criativamente. A passagem da totalidade a um novo momento de si mesma é sempre dia-lética; tinha, porém, razão Feuerbach ao dizer que “a verdadeira dialética” (há, pois uma falsa) parte do diálogo do outro e não do “pensar solitário consigo mesmo”. A verdadeira dialética tem um ponto de apoio ana-lético (é um movimento ana-dia-lético); enquanto a falsa, a dominadora e imoral dialética é simplesmente um movimento conquistador: dia-lético.8 Dussel acrescenta ao conceito de alteridade levinasiano: Esta ana-lética não leva em conta somente o rosto sensível do outro (a noção hebraica de basar, “carne”, indica adequadamente o ser unitário inteligível-sensível do homem, sem dualismo de corpo-alma)[...] Cada rosto no face-a-face é igualmente a epifania de uma família, de uma classe, de um povo, de uma época da humanidade e da própria humanidade com um todo, e ainda mais, do outro absoluto. O rosto do 8 DUSSEL, Enrique. Método para uma filosofia da libertação: superação analética da dialética hegeliana. Trad. Jandir João Zanotelli. São Paulo: Loyola. p. 196. 38 outro é um aná-logos; ele é a “palavra” primeira e suprema, é o dizer em pessoa, é o gesto significante essencial, é o conteúdo de toda significação possível em ato. 9 A tarefa da originalidade do pensamento de Dussel (1986) é: O rosto do pobre índio dominado, do mestiço oprimido, do povo latinoamericano é o “tema” da filosofia latino-americana. Este pensar analético, que parte da revelação do outro e pensa sua palavra, é a filosofia latino-americana, única e nova, a primeira realmente pós-moderna e superadora da europeidade. Nem Schellin, nem Feuerbach, nem Marx, nem Kierkegaard, nem Levinas puderam transcender a Europa. Nós nascemos fora, e a temos sofrido.10 (:197) Em sua obra Filosofia da libertação na América Latina, Dussel já começa a amadurecer sua ética da libertação, desenvolvendo um pensamento cuja objetividade e centralidade é a América Latina. Faz filosofia a partir da América Latina, desenvolvendo conceitos desde a realidade concreta. O método dialético nos conduz à compreensão de um determinado mundo, que possui sentido e valor para quem dele participa. Porém num determinado horizonte ontológico ou dialético eu só nomeio o já conhecido “o ser”. O estranho o “não ser” “não é”. Para Dussel, esta é uma falsa dialética, carente de uma analética. É o momento da superação da dialética, é radicalmente ético e material. A dialética grego-europeu totalizado em si-mesmo, traz para o bojo os latinos-afro-brasileiros, como o si-mesmo grego-europeu. Esta dialética ou ontologia não é ética, pois sacrificou o outro (alteridade) que estava mais além (ana), encobrindo. Porém, o método ana-lético superou a dialética grega-européia a partir da Ameríndia. Segundo Zimmermann (1987), o pensamento dusseliano se distingue por três fazes ontológicas: A fase ontológica, do início (1961) até 1969; A fase metafísica, de 1968 até 1976; A fase mais concreta, de 1976 até hoje. Nelas Dussel tenta destruir criticamente todo o pensamento ontológico da filosofia ocidental desde os gregos até Heidegger. A “fase metafísica” compreende aquela 9 DUSSEL, Enrique. Método para uma filosofia da libertação: superação analética da dialética hegeliana. Trad. Jandir João Zanotelli. São Paulo: Loyola. 1986 p. 197. 10 DUSSEL. Op., cit., p. 197. 39 em que Dussel, partindo da categoria de Exterioridade, inspirado por Ricoeur e Lévinas, descobre a metafísica como a relação veri-ficante do pensar o mundo (que) se funda, em última análise, no ôntico: a relação de homem a homem, homem que enfrenta outro homem como um rosto que transcende toda a contemplação mundana veritativa, como uma liberdade a parir da qual surge, desde o mistério, uma palavra que revela o imprevisível. Claudenir Alves (2005), propõe uma quarta fase coincidindo com o pensamento crítico marcado pela realidade da globalização da exclusão. O nível de profundidade e de critica é maior, concernente ao terceiro mundo. A razão, tal como a modernidade a forjou, é insuficiente, pois devemos mergulhar, assinala Alves, nas situações extremamente desconfiguradas da humanidade nas quais surge a vítima. Segundo Alves , o processo de produção de vítima é mais radical. Assume escalas globais, principalmente a partir da década de 1990. Acentua-se o abismo entre países ricos e pobres. Assim descreve Alves: A fome e a miséria tomam maior volume em todo o globo, assim como o desemprego e a destruição do meio ambiente; configura-se um mercado internacional, inaugura-se a cultura da comunicação. A quarta fase do pensamento dusseliano inicia-se após o ciclo dos escritos centrados em torno dos cincos volumes de Para uma ética da libertação latinoamericana. Nestes, o método analético rompe com a ontologia do centro. 11 A reflexão filosófica da libertação, iniciada por Dussel, parte das vitimas. Para reconhecer as vítimas é preciso destotalizar-se do pensamento centro gregoeuropeu e norte-americano. O método ana-lético permite ao pensador colocar em seu horizonte de sentido um mais além do si mesmo (centro), desvelando o outro (ameríndio e negro). Se para os gregos toda a ontologia da totalidade, a guerra, é origem de tudo, para Dussel e para o pensamento da filosofia da libertação,12 a origem da guerra é a injustiça é a negação do ser do outro. Dussel em seu método denuncia a ontologia clássica que abarca tudo na totalidade para que o uno aconteça 11 ALVES, Claudenir Módolo. Dissertação para obtenção de título de Mestre Pela PUC – São Paulo. Ética da libertação a vítima na perspectiva Dusseliana. 2005. 12 Perspectiva semelhante é adotada por Frantz Fanon 2005. 40 porque o que é diferente, isto é, não idêntico à totalidade, deve ser eliminado, arrastado para o mesmo, refutado e submetido. Na trajetória de elaboração do seu livro Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão Dussel não vê mais o pobre e sim a vítima. Dussel nessa obra, chama de “sujeito negado” a vítima, dominada pelo sistema ou excluída, a subjetividade humana concreta, empírica, viva, se revela, aparece com “interpelação” em última instância: é o sujeito que já não-pode-viver e grita de dor. Assim descreve. Segundo Dussel esta categoria “vitima” pode ser utilizado nos mais diversos continentes e situações, pois a vítima é aquela que de uma forma ou de outra está excluída do “sistema-mundo” (quarta fase do seu esquema). Para ele a vitima poderá estar localizada nos subúrbios de Paris, nos bairros periféricos de Nova York ou em paupérrimas regiões da África. É a vulnerabilidade da corporalidade sofredora – que O pensamento dusseliano avança no sentido de uma síntese de toda a sua anterior atividade teórica e prática. Dussel (2002) já não apenas considera a América Latina, mas olha para a “vitima” em todo o planta Terra, também este vitimado pelo desequilíbrio ecológico. É aí que sinaliza a substituição da categoria “pobre” pela categoria “vitima”. Quando a vítima emite um “juízo de fato crítico” (em última instância, um enunciado descritivo sobre a vida ou a morte da vítima) diante do sistema, irrompe inevitavelmente como dissenso um discurso uma enunciação, uma interpelação como “ato de fala” que se opõe á consensualidade da validade intersubjetiva da comunidade dominante. Em geral, esse dissenso não é ouvido; é negado, excluído. (:470). Dussel percebe os limites que a categoria “outro-pobre” se impõe: Um “absolutamente Outro” seria, nesta Ética, algo como uma tribo amazônica que não tivesse tido nenhum contato com a civilização atual, hoje praticamente inexistente. A liberdade do Outro – seguindo, nesse aspecto, a Merleau-Ponty – não pode ser uma incondicionalidade “absoluta”, mas sempre uma quase-incondicionalidade de referida ou “relativa” a um contexto, a um mundo, á facticidade. Nesta Ética o Outro não será denominado metafórica e economicamente sob o nome de “pobre”. Agora, inspirando-nos em W. Benjamin, o denominarei “a vítima” – noção mais ampla e exata. (:16-17) 41 Dussel chama a atenção que o marco ou contexto último desta ética é o processo de globalização; infelizmente, porém, e simultaneamente, esse processo é exclusão das grande maiorias da humanidade: as vítimas do sistema-mundo. Globalização-exclusão quer indicar o duplo movimento no qual se encontra presa a Periferia mundial: por um lado, segue Dussel, a pretensa modernização dentro da globalização formal do capital (principalmente em seu nível financeiro – capital fictício, nos diz Marx); mas por outro lado, a exclusão material e o discurso formal crescente das vítimas desse pretenso processo civilizador (:17). Com as inovações provocadas pela globalização, com raízes calcadas no sistema capitalista: o mercado financeiro comanda e absorve em si tudo o que é produzido material e culturalmente, estabelecendo sentido e valor; pesquisas científicas para finalidades tecnológicas indicadas pelo mercado; modos de produção adquirem feições globais; os meios de comunicação com dimensões planetárias atropelam as histórias locais provocando massificação. Essa gigantesca transformação global do novo rearranjo do sistema capitalista, que ainda não desvelou-se, não intenciona incluir a todos, pois sabemos de sua natureza excludente. Possui uma ética da morte; é o que analisa Dussel (2002): Esta é a globalização de um sistema formal performativo (o valor que se valoriza, o dinheiro que produz dinheiro: D-D, fetichismo do capital) que se ergue com critério de verdade, validade e factibilidade, e destrói a vida humana, pisoteia a dignidade de milhões de seres humanos, não reconhece a igualdade e muito menos se afirma como re-sponsabilidade da alteridade dos excluídos, e aceita só a hipócrita exigência jurídica a respeito de cumprir o dever de pagar uma dívida internacional (fictícia) das nações periféricas pobres, ainda que pereça o povo devedor: fiat justitia, pereat mundus.É um assassinato em massa; é o começo de um suicídio coletivo (:573.) Todos esses problemas mencionados até aqui têm nos constituído como não-ser latino-americano, vitimas prostradas, inertes. A luz do método dusseliano buscaremos evidenciar que a tese da não reação, que não ecoa gritos ensurdecedores; que não reivindica seus direitos arrancados, que no entanto, sua face é oculta por não serem bem nascidos são jogados a invisibilidade e convertidos em um instrumento impessoal (o escravo “sem alma” de Aristóteles, 42 ou o operário/agricultor sem direitos que vendem seu trabalho ao capital impessoal das Sociedades Anônimas internacionais salvacionistas) não passe de instrumento de dominação por parte das nações desenvolvidas. São considerados eles nas políticas públicas, no assistencialismo, para pagar a conta, nos projetos de inclusão, nos pleitos e não fazem parte do nós nos direitos, na distribuição dos lucros das Bolsas de valores, na participação dos lucros das empresas, na construção da nação etc. Buscaremos com o método da filosofia de Dussel, romper com a idéia do imobilismo e da vitimização. Há uma reação constante ao modelo capitalista a que são submetidos, por meio da organização dos movimentos sociais a que pertencem. Através da resistência insurgiram-se conquistando, do sistema capitalista, a abolição da escravatura, que hoje, século XXI, continuam pela efetivação da verdadeira abolição. Liberdade e Terra. Porém, na América Latina e no Brasil estamos repletos de exemplos de resistência ao modelo capitalista, hoje, mundializado através do sistema-mundo. É nesse contesto que pesquisamos a comunidade João Sura, dentre as 86 comunidades quilombolas do Estado do Paraná,13 como um caso concreto de 200 anos resistindo à opressão dos governos que vêm se alternando no poder, e estendendo sobre as comunidades negras, hoje comunidades quilombolas, ontem quilombos, uma cortina que os ocultou da historiografia e cartografia paranaense. 13 Esse número é resultado das pesquisas do (GTCM) Grupo de Trabalho Clóvis Moura. Foi criado em homenagem ao sociólogo negro – um dos mais importantes intelectuais do país – e com o objetivo de fazer a ponte entre o Governo do Estado e as comunidades quilombolas. 2. COMUNIDADES REMANESCENTES TENTATIVA DE INSTITUÍ-LAS. DE QUILOMBOS: UMA O Movimento Negro tem agora a tarefa de transferir a luta reivindicatória dos negros nas ruas para dentro do governo. E toda a estratégia e toda a cultura institucional do estado brasileiro é eurocêntrica. Participar do estado significa (pelo menos no momento atual) exercer essa perspectiva eurocêntrica e, evidentemente, branca. Assim, esta é a primeira prova da capacidade das lideranças negras de resistirem à assimilação ao eurocentrismo, ou paralelamente, ao branqueamento mental-institucional. Até no campo da gestão e da administração, todo o modelo de relações interpessoais e de avaliação de desempenho está montado a partir de padrões práticos de sociologia e psicologia ocidentais, marcadamente norte-americanos. A pressão passa a ser maior para o negro, portanto, porque, para desempenhar-se “bem” na esfera de governo, ele deve renunciar a certos aspectos e estilos de conduta e de comunicação aprendidos na sua interação, senão exclusiva, pelo menos concentrada, com membros da comunidade negra.1(CARVALHO, 2004:06) A ausência de estudos sobre a cultura afro-brasileira em formação já era observado por Silvio Romero (1888, que demonstra o lugar ocupado pela alteridade negra no pensamento social brasileiro, simultaneamente mão-de-obra e objeto de estudo, nunca sujeitos , alertava: É uma vergonha para a ciência do Brasil que nada tenhamos consagrado de nossos trabalhos ao estudo das línguas e das religiões africanas. Quando vemos homens, como Bleek, refugiarem-se dezenas e dezenas de anos nos centros da África somente para estudar uma língua e coligir uns mitos, nós que temos o material em casa, que temos a África em nossas cozinhas, como a América em nossas selvas, e a Europa em nossos salões, nada havemos produzido neste sentido! É uma desgraça. Bem como os portugueses estanciaram dois séculos na Índia e nada ali descobriram de extraordinário para a ciência, deixando aos ingleses a glória da revelação do sânscrito e dos livros bramínicos, tal nós vamos levianamente deixando morrer os nossos negros da Costa como inúteis, e iremos deixar a outros o estudo de tantos dialetos africanos, que se falam em nossas senzalas! O negro não é só uma 1 CARVALHO, José Jorge. Bases para uma aliança negro-branco-indígenacontra a discriminação étnica e racial no Brasil. Série Antropologia 355, Brasília: Universidade de Brasília / Departamento de Antropologia. 2004 p. 06 44 máquina econômica; ele é antes de tudo, e malgrado sua ignorância, um objeto de ciência. Apressem-se os especialistas, visto que os pobres moçambiques, benguelas, monjolos, congoscabindas, caçangas... vão morrendo. O melhor ensejo, pode-se dizer, está passado com a benéfica extinção do tráfico. Apressem-se, porém, senão terão de perdê-lo de todo. (ROMEIRO, 1888:10-11) O alerta de Sílvio Romero referente à negligência e à prática discriminatória que se adotavam com o africano e seus descendentes demonstra que os cientistas não tratavam essas populações com a preocupação teórica devida, na medida em que não os viam como parte da história oficial da nação. Romero com sua visão escravista, não os vê como sujeitos: “temos o material em casa” e “o negro não é só uma máquina econômica; ele é antes de tudo, e malgrado sua ignorância, um objeto de ciência” estabelece o lugar do negro na sociedade oitocentista “temos a África em nossa cozinha” revela um modelo de sociedade, “e a Europa em nossos salões”. Para que essa população continuasse alijada da história oficial, Rui Barbosa, em dezembro de 1890, após a Proclamação da República, já abolida a escravidão, na época Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e presidente do Tribunal do Tesouro Nacional, em nome do Ministério da Fazenda, autorizou a queima de todos os papéis,2 livros de matrícula e documentos relativos à escravidão nas repartições do Ministério, com o objetivo de eliminar os comprovantes de natureza fiscal que pudessem ser utilizados pelos ex-senhores para pleitear a indenização junto ao governo da jovem República, já que a Lei de Maio de 1888 havia declarado extinta a escravidão, sem reconhecer o direito de propriedade servil. O ato de Rui Barbosa como expressão concreta do apagamento simbólico a que a analética faz referência. Esta foi uma medida que gerou satisfação aos setores progressistas e foi recebida com entusiasmo patriótico pela imprensa brasileira. Não se têm notícias sobre quantos documentos foram queimados exatamente. É importante destacar que este ato gerou, no decorrer da história, discussões. Em torno da ação de Rui Barbosa em mandar queimar os documentos, questionou-se se essa 2 Ver: Fundação Casa de Rui Barbosa seite www.casaruibarbosa.gov.br. 45 ação foi justa ou não. Lacombe e Eduardo Silva (1988) ao escrever em o livro “Rui Barbosa e a queima dos arquivos” questionam a acusação reiterada a Rui Barbosa. .(LACOMBE et al.,1988). O fato é que muitos documentos de valor histórico foram eliminados, acabando com fontes sobre a imigração de africanos no Brasil. O continente africano, além de ser o berço da humanidade, é também o das civilizações (FONSECA, 2004, p. 60), muito embora essa afirmação possa ser contestada pela definição de civilização e pela situação geográfica dada pela New Columbia Encyclopedia, isso porque, a história eurocêntrica é essencialmente uma história relacionada a uma região ( Europa) e um tempo específicosúltimos : [...] é aquele complexo de elementos culturais que primeiro apareceram na história humana, entre 8 mil e 6 mil anos passados. Nessa época, baseada na agricultura, criação de gado e metalurgia, começou a aparecer a especialização ocupacional extensiva nos vales dos rios do sudoeste da Ásia (Tigre e Eufrates). Apareceu lá também à escrita, bem como agregações urbanas bastante densas que acomodavam administradores, comerciantes e outros especialistas. (NASCIMENTO, 1975: 565) Ao longo da história, as contribuições das diversas nações africanas para o desenvolvimento cultural, econômico, político, científico e tecnológico da humanidade são vastas e complexas, muito embora o reconhecimento desse fato seja prejudicado pela perspectiva preconceituosa que o Ocidente europeu-norteamericano e sua área de influência cultural e científica nutrem em relação a esse continente. Essa cultura do norte da África tem sido extremamente importante para toda a humanidade até os dias de hoje, particularmente pelos conhecimentos que ainda revela. Exemplo como o conhecimento dos dogons,3 no Mali,4 em relação à astronomia é antigo. Há dados que informam que eles conheciam, desde há cinco 3 Um grande mistério cerca a vida dos dogons, povo de ascendência egípcia, ao que se acredita. Depois de saírem da Líbia, há milênios, fixaram-se na falésia de Bandiagara, no Mali ( áfrica Ocidental), levando consigo informações sobre o cosmo que remontam ao Egito pré-dinástico, anterior a 3200 a. C. 4 A República do Mali está localizada no noroeste da África, sua capital é Bamaco. O norte de Mali fica no deserto do Saara. No centro e sul do País se concentra a maior parte da população. Ver o site: www. Mulheresnegras.org/africa.html. 46 ou sete séculos antes da Era Cristã, o sistema solar, a Via Láctea com sua estrutura espiral, as luas de Júpiter e os anéis de Saturno. Já compreendiam que o universo é habitado por milhões de estrelas e que a Lua era deserta e inabitada, sendo refletida pelo sol à noite (SOUZA e MOTTA, 2003; NASCIMENTO, 1996). Somente na década de 1970 o Brasil entra em contato com os estudos a respeito da África. Isso se dá, novamente, por intermédio da literatura, com a coleção de autores africanos publicada pela editora Ática, em 1979, que lançava no Brasil Vida verdadeira de Domingos Xavier, de José Luandino Vieira, e Os flagelados do vento leste, de Manuel Lopes. Essa coleção foi extremamente importante por trazer elementos da África, contexto do fim da ditadura militar e em um período em que o movimento negro estava ressurgindo enquanto força política na sociedade nacional, e ainda porque retratava países, nações e etnias africanas com sua prosa, seus contos e suas poesias, também inspiradas em nossa literatura. (SOUZA, 2008:65.) Em 1982, a editora Ática, com a participação política e financeira da Unesco, editou a célebre coletânea História Geral da África. Ki-Zerbo (1982), coordenador do primeiro volume da coletânea, interpreta esse momento histórico: Durante muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie ocultaram ao mundo a verdadeira história da África. As sociedades africanas eram vistas como sociedades que não podiam ter história. De fato, havia uma recusa a considerar o povo africano como criador de culturas originais que floresceram e se perpetuaram através dos séculos por caminhos próprios, e que os historiadores são incapazes de apreender a menos que abandonem certos preconceitos e renovem seus métodos de abordagem. (:1) No início do século XX, salvo algumas exceções, os estudos científicos que tinham o africano como centro da pesquisa eram realizados por brancos com mentalidade escravista e colonialista, que não levavam em conta nas suas pesquisas, o continente africano como o berço da humanidade conforme apontado por Silvio Romero. Encontramos o olhar discriminador de Nina Rodrigues (1975), que via o africano quase como uma criança, um ser de consciência pré-lógica, enfim, inferio .Aderiu às teorias social-darwinistas, deterministas raciais e 47 eugenistas européias. Dedicou-se com afinco á investigação do passado e das culturas das comunidades africanas e afro-brasileiras. Rodrigues deixou evidente sua visão do quilombo como um projeto restauracionista, no sentido de que os fugitivos almejavam restaurar a África no Brasil. De outro lado, Gilberto Freyre, (1933) defendia que na construção de uma sociedade harmônica, o negro deve permanecer “no seu lugar”, como vimos em Romero que“ temos a África em nossas cozinhas “, com isso a “Democracia racial” é possível. Incansável defensor da superioridade racial e cultural do colonizador, Freyre definiu o passado escravista brasileiro como um quase paraíso tropical de relações harmoniosas entre escravizadores e trabalhadores escravizados (FIABANI, 2005:60). A história dos africanos e da África, na perspectiva erocentrica que caracterizou a construção da história nacional, era revestida de grandes silêncios, lacunas imensas, estando sendo recomposta aos poucos pelos estudos sociológicos e antropológicos. Porém, a maioria era embasada no legado de Nina Rodrigues e Gilberto Freyre. É o que passaremos, a partir daqui, considerar abordagens sobre quilombo no Brasil. Edson Carneiro (1944), com o livro o Quilombo dos Palmares, editado em 1946 no México, já que muitos editores brasileiros não ousaram fazê-lo, tem a preocupação de contar a história dos africanos e afro-brasileiros,uma vez que o autor era inimigo declarado do Estado Novo e buscava publicar um livro que tratava das lutas e da resistência negra no Brasil. Carneiro atribuiu a fuga dos africanos ao relaxamento da vigilância dos senhores e a atrelou à decadência econômica. Por sua vez, segundo o autor, no auge da produção de açúcar, café, ouro, teriam diminuído as fugas e o quilombos. Quanto à ocupação do território, declarou que o quilombo constituiu, uma lição de aproveitamento da terra, tanto pela pequena propriedade quanto pela policultura, ambas desconhecidas na época (FIABANI, 2005:72). Em nosso País, esse livro foi publicado em 1947 por 48 Caio Prado Júnior, dono da Editora Brasiliense. Esse livro abordava a realidade colonial brasileira, não tratava das questões próprias da África. Já no regime militar diante do quadro de inexistência das liberdades civis no país, os intelectuais brasileiros tiveram que procurar caminhos diferentes para suas produções. As escolhas para lidar com os militares tiveram múltiplas formas. Nesse período de ditadura, Palmares tornou-se um importante símbolo social no Brasil. Os autores que analisaram o Quilombo dos Palmares, a partir deste período, enfatizaram as particularidade próprias, discutindo o caráter violento da escravidão, e a não-passividade do negro frente à autoridade. Nesse contexto insere-se o francês Benjamim Péret,5 surrealista nascido em 1889, um dos primeiros a aderir ao Partido Comunista francês, em 1926. Vindo ao Brasil em 1929, Péret se interessa pelos temas brasileiros, em particular no que se refere aos cultos afro-brasileiros. Seguia as pegadas do pensador alemão Walter Benjamin e sua história dos vencidos. Por conta disso, Palmares foi visto como episódio da luta dos homens por sua liberdade. Péret colocou a liberdade como o combustível para as fugas dos cativos. Corrigiu a definição de Carneiro que estabeleceu a fuga como ato negativo. Contrariou a historiografia que defendeu os feitos dos colonizadores. Para o autor, os quilombolas parlmarinos eram sujeitos da emancipação. No que se refere à forma como era explorada a terra, escreveu que “os primeiros negros instalados nos Palmares devem ter lavrado a terra em comum”. (FIABANI, 2005:82). Segundo Péret, citado por Fiabani, os recursos do quilombo inteiros não eram provavelmente todos postos em comum, isso não impedia que existisse uma grande solidariedade. Para ele, Péret, no mocambo a propriedade não era individual. E sua produção era coletiva. Para a época, Péret representava um salto de qualidade entre as pesquisas feiras até a década de 1950. No tocante à escravidão e ao quilombo chama a atenção Fiabani, foi o primeiro a identificar claramente a luta dos 5 PÉRET, Benfamin. O quilombo dos Palmares? Edição e introdução: MAESTRI & PONGE, Roberto. Porto Alegre: EdUFRGS, 2002. 49 quilombolas como uma luta de classes. Colocou a liberdade como o combustível para as fugas dos cativos. O historiador Clóvis Moura (1959) nesse período, baseando-se em documentos contemporâneos ao quilombo pernambucano e nas obras de Edison Carneiro e Arthur Ramos, pretendia restaurar a verdade histórica e social desfigurada por inúmeros estudiosos. Para ele, a historiografia anterior teria se enganado ao não valorizar a luta negra contra a opressão branca, criando um mito de harmonia social, baseado no mando branco e na obediência do negro. Enquanto a maioria dos estudiosos da escravidão pertencente à geração do autor direcionava seus estudos para desvendar o lado etnográfico e folclórico do problema do negro, Moura dirigiu seus pesquisas para o campo histórico, a fim de explicar uma série de fatos relacionados com a atual situação do negro no Brasil. Ele negou a visão culturalista e viu o negro no passado como trabalhador escravizado e explorado. Importante chamara a atenção que Moura vai construir o quilombo dos Palmares como “modelo palmarino” no Brasil e definir Palmares como única forma fundamental de resistência, como fenômeno inerente à escravidão. De acordo com suas pesquisas quando o negro passa a resistir e a lutar contra o sistema opressor, recuperava sua dignidade humana. Deixava de ser um escravo, propriedade de seu senhor, para tornar-se o negro heróico. O quilombo dos Palmares, construído por Moura, parece ultrapassar o tempo da sociedade colonial; torna-se um exemplo de luta a ser seguido no Brasil da ditadura. Simboliza a liberdade e o fim das explorações das classes sociais. Sua obra significou um salto epistemológico na compreensão do passado brasileiro. A historiadora Emília Viotti da Costa 1966 publicou Da senzala à colônia, um dos mais importantes trabalhos da historiografia brasileira sobre a escravidão. A obra analisa prioritariamente o cativeiro em São Paulo, indicou a escravidão como componente essência no processo de produção de riquezas e a violência como mediadora do conflito entre escravistas e trabalhadores escravizados (FIABANI, 2005:93). 50 Viotti aponta como um exemplo paulista, um fator importante que fez com que se impedisse a formação de quilombos numerosos. Segundo a autora teria sido o avanço das lavouras de café sobre as terras não cultivadas. Dessa forma, as matas foram diminuindo, dificultando a formação de novos redutos. Em 1976, Décio Freitas,6 durante o período comandado pelos militares, foi obrigado a abandonar o país. Em 1964, o historiador marxista deixou o Brasil para viver no Uruguai, iniciando suas investigações sobre Palmares, em 1965, durante o exílio. Inspirando-se nas análises de Moura, estuda Palmares a partir das relações entre base e superestrutura próprias do marxismo. Em obras como Palmares: A guerra dos escravos, o escravo surge como proletário débil, sem força por falta de coesão social e organização coletiva e pelo baixo nível de progresso técnico. Para Freitas, simultaneamente o quilombo se aproximaria da Ilíada grega, e as lutas dos palmarinos contra os bandeirantes, da Guerra de Tróia. Os autores citados apresentam, como traços comuns, a construção do Quilombo dos Palmares como um espaço de luta pela liberdade dos oprimidos. Dentro de um contexto histórico marcado pela ditadura militar e pelos movimentos em defesa dos direitos civis, Palmares configurou-se com símbolo de um mundo livre. Como observamos anteriormente, há uma forte tendência na historiografia brasileira, de contruir um “modelo palmarino” que enfoca somente uma resistência ativa, com base no enfrentamento direto. No fim da ditadura militar, no processo de criação de novos partidos políticos e novo vigor dos movimentos sociais, inclusive o negro, aparece em 1987, a edição no Brasil de Fluxo e refluxo: do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos, de Pierre Verger, originariamente publicado em Paris (França) em 1968, e em Ibadan (Nigéria) em 1976. Após esse momento, muitos artigos e livros de historiadores e cientistas sociais foram publicados focalizando a África, revelando o que o Brasil e a América tinham de influências culturais e sociais da África. Eles, geralmente, demonstraram histórias de 6 FREITAS, Décio. Palmares: A guerra dos escravos Rio de Janeiro: Gaal, 1978. 51 conexões, de continuidades, de permanências, de rupturas e de tradições permanentemente traduzidas. Em meio à abertura do século XXI, no exato momento em que o país, para projetar-se mundialmente, luta pela conquista dos grandes avanços tecnológicos, a nação brasileira vê-se obrigada a retroceder há pelo menos três séculos de sua história para reconhecer que a grande herança deixada por Zumbi está em descompasso com o “progresso”. Dizem os estudiosos, como Edson Carneiro, que os quilombolas escolhiam as mais belas e exuberantes áreas as terras mais férteis para o plantio, os espaços mais estratégicos para a defesa. É fato que a cada dia descobrimos, morando em terras muito cobiçadas, centenas de filhos enjeitados que, na eminência de perder o pouco que ainda lhe resta, ou de ganhar a herança que julgavam perdida, se identificam como herdeiros constituindo assim, outras formas de resistência que não só o “modelo palmarino”. São os quilombolas que, deixados na contramão do progresso, surgem como fantasmas do passado para cobrar o que Zumbi sonhara para seu povo: liberdade, igualdade, direito à diferença e direito à terra entre outros direitos. Quilombolas, assim, passaram a ser chamados os remanescentes de quilombos, que, antes da constituição de 1988, eram conhecidos por alguns antropólogos, como os moradores de mocambos e das terras de pretos (ARRUTI, 2006). Objetos de pesquisas acadêmicas, os quilombolas figuravam como um grupo de negros que moravam em lugares de difícil acesso e que preservavam as tradições africanas, consideradas, assim como eles próprios, em extinção. E agora, como reconhecê-los? Reconhecer a existência dos quilombolas é aceitar a história de resistência de um povo, mas ao mesmo tempo o fracasso do Estado, que respaldado pelo mito da democracia racial e aliado à ideologia do branqueamento mantinha a expectativa de que, com o passar do tempo, este grupo esqueceria suas origens. E então, reconhecer os quilombos é enxergar, do lado avesso do progresso tecnológico, científico e econômico como uma estratégia variada de resistência., é perceber a “exclusão” como que não estando abarcado na totalidade eurocentrica, não é visto, por parte desses grupos, 52 Tal questão nos remete ao debate sobre a formação do povo brasileiro, realizado, de forma contundente, na década de 30, quando a classe dirigente formada por políticos, educadores e outros grupos influentes idealizaram o perfil do povo brasileiro. Em 1938, ao rejeitar a obra do escultor Celso Antonio, que representava o homem brasileiro, “um caboclo, homem das matas, de raça, mestiça”, o então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, dirigiu aos antropólogos e intelectuais nacionalistas, a seguinte questão: Como será o corpo do futuro homem brasileiro, não do homem vulgar ou inferior, mas do melhor exemplar da raça? Os cientistas estavam todos de pleno acordo Edgar Roquete Pinto, diretor do Museu Nacional de Antropologia, desaconselhou a escolha de quaisquer tipos raciais que, em sua opinião, mais cedo ou mais tarde desapareceriam. Em vez disso, a figura deveria ser branca, de expressão mediterrânea, para enfrentar o fenótipo para qual a ‘evolução morfológica dos outros tipos raciais do Brasil’ tenderia. O Jurista Francisco Oliveira Viana concordou, replicando que a escultura deveria refletir:‘não só os tipos brancóides, resultantes da evolução arianizante dos nossos mestiços, como também representantes de todas as raças européias aqui afluentes, sejam os colonos aqui fixados, sejam os descendentes deles’ (D’ Àvila, 2006:49). A fase do País agrário, sustentado pelo trabalho escravo deveria desaparecer, cedendo lugar à sociedade urbana e industrializada. Foi dentro desta perspectiva que os políticos paulistas defenderam, com veemência, a proposta imigrantista: “Nós queremos os americanos como paulistas novos, como paulistas adotivos, homens prestimosos, que acolheram a província como sua pátria, e queremos alemães como trabalhadores, homens produtivos, e que venham aqui labutar. Tanto uns como outros, os receberemos com o mesmo entusiasmo” (AZEVEDO, 1987:145). O sonho do desaparecimento, se fosse verdade essa afirmação nossa pesquisa seria inviabilizada porque a comunidade João Surá não estaria mais lá, e a falta de políticas públicas para a “inserção” desta população negra no processo de “desenvolvimento” talvez tenha favorecido o complexo estado de preservação dos espaços quilombolas, porém não sem conflitos. A Comunidade João Surá permanece no mesmo lugar há mais de 200 anos, apesar dos constantes movimentos migratórios, pressão de fazendeiros, donos de indústrias, e, às vezes 53 do próprio governo que ocupa as terras quilombolas para construção de parques, barragens e usinas, a exemplo do que ocorreu com as comunidades do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, e as do Maranhão, que foram vítimas da construção da Base de Alcântara. Não raro as áreas quilombolas e indígenas são transformadas em Áreas de Preservação Ambiental, deixando a população nativa sem a mínima possibilidade de prover seu sustento. Os quilombos não são apenas frutos de resistência ao processo de escravidão. Alguns quilombos, conforme Almeida (2002) se formaram em virtude da ocupação de áreas abandonadas pelos grandes proprietários de terra, em razão da queda no mercado internacional de produtos como o algodão e o açúcar. Outros, por terras doadas ou deixadas por herança. Todavia, a forma de aquisição de espaço, conquistado ou doado, não altera a raiz histórica e cultural que lhes é comum: todos os quilombolas são descendentes de africanos trazidos para o Brasil para trabalharem como escravos. Essas variadas formas de resistências dos quilombos, antigas terras de pretos, e dos Movimentos Sociais foi responsável para que na elaboração da Constituição de 1988, suas histórias e lutas fossem consolidadas.. Em 2003, segundo a Fundação Cultural Palmares, tínhamos 743 comunidades identificadas. Hoje a mesma fundação anuncia que estamos perto de 2000 7 . (embora pesquisadores apontem um número superior) O reaparecimento das comunidades quilombolas derruba antigas concepções que restringem aqueles territórios à espaços de negros fugidos. Lopes (1987) afirma que quilombo é um conceito próprio dos africanos bantos que vem sendo modificado através dos séculos. Significa acampamento do guerreiro na floresta, sendo entendido ainda em Angola como divisão administrativa Quilombo pode ser caracterizado como um fenômeno encontrado em todos os lugares das Américas onde houve escravidão. Na América Espanhola recebeu o nome de palemques ou cumbes, maroons na América Inglesa e, na francesa, grande marronage (:27-28). Mas, se para o branco escravizador o quilombo significava fuga, para o escravizado significava liberdade. Se para o senhor significava desordem, para os 7 Ver site: http://www.palmares.gov.br/ Acessado 12/06/09. 54 escravizados tinha o sentido de nova ordem para quem trabalhava de graça e sob maus tratos. E se significava negação ao trabalho para os fazendeiros, para os quilombolas significava resistência. Quando Zumbi idealizou o Quilombo de Palmares, não pensava apenas em fugir, queria libertar seu povo da escravidão e transformar o Brasil em uma nação livre Edson Carneiro afirma que: “O Quilombo de Palmares foi um estado negro à semelhança dos muitos que existiram na África, no Século 17, um estado baseado na eletividade do chefe ‘mais hábil ou mais sagaz’, ‘de maior prestígio e felicidade na guerra ou no mando” (CARNEIRO, 1988:32). Portanto, quilombos seriam muito mais que um simples agrupamento de negros fugidos como quis forjar a historiografia brasileira. Hoje, para muitos, a expressão quilombola ou comunidade remanescente de quilombos significa falsa identidade e apropriação indevida de terras. Mas para os grupos que permaneceram resistindo ao isolamento que a sociedade brasileira lhe impôs, pós-abolição, a posse da terra é um direito legítimo. A identidade dos quilombolas é com a terra, e neste sentido a terra não é somente uma extensão geográfica, e, sim, um território cultural. Por exemplo, ao mudar o fator externo as comunidades mudam seu fator identitário. A área é dinâmica o grupo não troca porque sabe que não vai encontrar outras condições naturais para eles reproduzirem suas necessidades. O que desmente a visão dominante que os grupos se movimentam pela necessidade do estomago e se pagar ou oferecer terras em outra localidade todo mundo larga o que tem e vai embora. Não tem sido assim. 2.1 A Luta Pela Terra Desde o Brasil colônia diversas propostas de Reforma Agrária foram apresentadas por pensadores reformistas, como o padre João Daniel (1770), José Arouche de Toledo Rendon (1788), Luís dos Santos Vilhena (1798-1802) e José Antônio Gonçalves chaves (1817). A esses homens que pretendiam transformar a estrutura fundiária brasileira, entretanto, a Coroa nunca deu ouvidos (JOBIM, 1983:08) 55 Desde Canudos, que acabou em 1897, a agitação pela terra emergiu tanto no Contestado, em Santa Catarina, de 1912 a 1916, como no Juazeiro do Padre Cícero, em 1913. movimentos desse tipo, em zonas miseráveis do país a princípio criam esperança, criam empregos, criam até esmolas, por isso atraem toda a espécie de gente de áreas extensas do interior, e acabaram por originar uma coletividade (...). Depois de uma abolição que foi a última do mundo, não partiu o Brasil para um programa intensivo, nem de distribuição de cultura, nem de distribuição de terra (CALLADO, 1976, p. 67) Toda essa história, escreve Octavio Ianni (1984) fica pela metade, ou pelo menos incompleta, ...se não descobrimos as idéias que expressam, simbolizam ou amarram a trama dos interesses, contraponto das forças sociais em jogo. Há uma argamassa ideológica que cimento os blocos de poder, ajuda a construílos, reconstruí-los, explicar as suas mudanças. Há sempre construções ideológicas do povo brasileiro (...) para evitar-se uma revolução social (:255) Segundo Ianni, a democracia nunca consegiu chegar ao campo, nem como ensaio, apenas como promessa. O pouco que se fez em 120 anos de República em favor da democracia no campo, foi e continua a ser, nos dias atuais, tão-somente o resultado da luta dos trabalhadores rurais sem-terra, do operariado rural e das chamadas das ocupações de terras. A violência no campo tem sido contínua e crescente nos últimos anos. O processo das chamadas ocupações de propriedades rurais tem desencadeado, por conseguinte, forte repressão do aparelho estatal, constituindo-se em permanente foco de tensão. Por todos os Estados da Federação, de distintas formas, surgem conflitos entre, de um lado, grandes empresas nacionais e multinacionais, grileiros e fazendeiros e, de outro, posseiros, sem terra, pequenos lavradores, indígenas e agora quilombolas. Violência de toda a ordem se comete contra esses últimos para expulsá-los da terra. Violência que envolve “Desde jagunços e pistoleiros profissionais até forças policiais, oficiais de justiça e até juízes. Não raro observa-se a anomalia gravíssima da composição de forças de jagunços e policiais para executar sentenças de despejo” (MARTINS, 1982, p. 42). 56 Em nosso país é bastante arraigada a idéia de que o processo histórico brasileiro ocorreu de forma pacífica, sem rupturas violentas ou graves confrontos sociais. Esse mito, que identifica a sociedade brasileira com a imagem daquela em que tudo ocorre de forma não-violenta. Segundo Vita (1989) Não resiste, porém, a um confronto com o processo histórico real. Quando analisamos fenômeno sociais como a dominação pessoal, os movimentos messiânicos, as reações de classes dominantes e do Estado que suscitaram, e o cangaço, o que se revela é algo oposto: a violência como um dos marcos distintos do mundo social brasileiro (:85) Essas imagens baseiam-se em alguns mecanismos ideológicos por meio dos quais se dá a conservação da mitologia. Marilena Chauí, ao escrever sobre o mito da não-violência brasileira, chama a atenção para três tipos de mecanismos em que se constitui o mito.8 Podemos pensar o mito da não-violência como um tipo de discussão criticado pela analética. O primeiro mecanismo é o da exclusão: afirma-se que a nação brasileira é não-violenta e que, se houver violência, esta é praticada por gente que não faz parte da nação (mesmo que tenha nascido e viva no Brasil). O mecanismo da exclusão produz a diferença entre um nós-brasileiros-não-violentos e um elesnão-brasileiros-violentos. "Eles" não fazem parte do "nós". O segundo é o da distinção: distingue-se o essencial e o acidental, isto é, por essência, os brasileiros não são violentos e, portanto, a violência é acidental, um acontecimento efêmero, passageiro, uma "epidemia" ou um "surto" localizado na superfície de um tempo e de um espaço definidos, superável e que deixa intacta nossa essência nãoviolenta. O terceiro é jurídico: a violência fica circunscrita ao campo da delinqüência e da criminalidade, o crime sendo definido como ataque à propriedade privada (furto, roubo e latrocínio). Esse mecanismo permite, por um lado, determinar quem são os "agentes violentos" (de modo geral, os pobres e, entre estes, os negros) e legitimar a ação da polícia contra a população pobre, os negros, as crianças de rua e os favelados. A ação policial pode ser, às vezes, 8 Ver Portal da Fundação Perseu Abramo – Uma nova cultura política do país. Contra a violência, por Marilena Chauí. Publicado no dia 31/03/2007 Siet: http://www2.fpa.org.br/portal Acessado dia 5/4/2009 57 considerada violenta, recebendo o nome de "chacina" ou "massacre" quando, de uma só vez e sem motivo, o número de assassinados é muito elevado. No restante das vezes, porém, o assassinato policial é considerado normal e natural, uma vez que se trata da proteger o "nós" contra o "eles". Finalmente, o último mecanismo é o da inversão do real, graças à produção de máscaras que permitem dissimular comportamentos, idéias e valores violentos como se fossem nãoviolentos. Assim, por exemplo, o machismo é colocado como proteção à natural fragilidade feminina, proteção que inclui a idéia de que as mulheres precisam ser protegidas de si próprias, pois, como todos sabem, o estupro é um ato feminino de provocação e sedução; o paternalismo branco é visto como proteção para auxiliar a natural inferioridade dos negros, os quais, como todos sabem, são indolentes e safados; a repressão contra os homossexuais é considerada proteção natural aos valores sagrados da família e, agora, da saúde e da vida de todo o gênero humano ameaçado pela Aids, trazida pelos degenerados, etc. Segue a Chaui: Muitos indagarão como o mito da não-violência brasileira pode persistir sob o impacto da violência real, cotidiana, conhecida de todos e que, nos últimos tempos, é também ampliada por sua divulgação e difusão pelos meios de comunicação de massa. Ora, é justamente no modo de interpretação da violência que o mito encontra meios para conservar-se. Se fixarmos nossa atenção ao vocabulário empregado pelos mass media, observaremos que os vocábulos se distribuem de maneira sistemática: fala-se em chacina e massacre para referir-se ao assassinato em massa de pessoas indefesas, como crianças, favelados, encarcerados, sem-terra; fala-se em indistinção entre crime e polícia para referir-se à participação de forças policiais no crime organizado, particularmente o jogo do bicho, o narcotráfico e os seqüestros; fala-se em guerra civil tácita para referir-se ao movimento dos sem-terra, aos embates entre garimpeiros e índios, policiais e narcotraficantes, aos homicídios e furtos praticados em pequena e larga escala, mas também para referir-se ao aumento do contingente de desempregados e habitantes das ruas, aos assaltos coletivos a supermercados e mercados, e para falar dos acidentes de trânsito; fala-se em fraqueza da sociedade civil para referir-se à ausência de entidades e organizações sociais que articulem demandas, reivindicações, críticas e fiscalização dos poderes públicos; fala-se em debilidade das instituições políticas para referir-se à corrupção nos três poderes da república, à lentidão do poder judiciário, à falta de modernidade política; fala-se, por fim, em crise ética. Essas imagens têm a função de oferecer uma imagem unificada da violência. Chacina, massacre, guerra civil tácita e indistinção entre polícia e crime pretendem ser o lugar onde a violência se situa e se realiza; fraqueza da sociedade civil, debilidade das 58 instituições e crise ética são apresentadas como impotentes para coibir a violência. As imagens indicam a divisão entre dois grupos: de um lado, estão os grupos portadores de violência, e de outro, os grupos impotentes para combatê-la. No Brasil a violência não é percebida ali mesmo onde se origina e ali mesmo onde se define como violência propriamente dita, isto é, como toda prática e toda idéia que reduz um sujeito à condição de coisa, que viola interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetua relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do que isto, a sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas porque está cega ao lugar efetivo de produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira, que, em sua violência cotidiana, reitera, alimenta e repete o mito da não-violência. O exemplo da guerra civil tácita vem se reproduzindo ao longo da história do Brasil. Um exemplo central para a estrutura de exclusão na propriedade brasileira foi a questão da terra com exemplificação é a falência do sistema sesmarial. Foi suspensa através da Resolução nº 76, de 1822, determinou que a única maneira de aquisição do domínio territorial no Brasil passou a ser a posse por ocupação. Com o advento da Lei de Terras (Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850), que extinguiu o princípio da doação e inaugurou o da compra para a aquisição de terras devolutas, o acesso à terra foi paulatinamente dificultado ao homem comum. Essa Lei estabelecia, por outro lado, obrigações para o dono de sesmaria. Se essas obrigações não fossem cumpridas, a doação ficava anulada e a terra devia ser devolvida, daí o nome devolutas, passando as mesmas a fazer parte da propriedade dos Estados e da União (AJUP/FASE, 1986:04). Podemos verificar que esse modelo favoreceu a monopolização da propriedade da terra por fazendeiros, e latifundiários, a Lei de Terras, em seus 23 artigos, bloqueou a propriedade imobiliária aos imigrantes trabalhadores e aos escravos alforriados e induziu os trabalhadores rurais a venderem sua força de trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar, nas plantações de café, na criação de gado e em outras atividades ao longo dos ciclos econômicos que se sucederam 59 A Lei da Terra de 1850, feita para disciplinar o acesso à terra, também veio para impedir ou dificultar a posse da terra por parte da população pobre e principalmente dos imigrantes que viriam ao Brasil para atender às exigências do processo de substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre nas zonas cafeicultoras do país. Ellen Woortmann e Klaas Woortmann (1997) no livro intitulado O Trabalho da Terra, observa que a partir da promulgação da Lei de Terras, que instituiu a propriedade privada mercantil, intensificaram-se as disputas. Os sitiantes9 eram posseiros e não proprietários, termo reservado aos fortes, os antigos criadores e os atuais pecuaristas. Para os sitiantes, os direitos sobre a terra não passavam pelo cartório, mas derivavam do trabalho. Era a terra de trabalho, segundo Ellen, expressão essa que encerra um conjunto de significados morais. Foi a Ausência de propriedade formal das terras por parte dos camponeses fez com que se configurasse um processo de expropriação e de limitação do acesso às soltas. Privatizadas estas últimas pelos proprietários, os sítios foram reduzidos em tamanho e a utilização, pelos camponeses, de boa parte das terras passou a ser possível apenas por meio do arrendamento. (:19). Ellen observa no estado de Sergipe a reação das autoridades locais aos novos tempos trazidos pela Lei de Terras. Eles percorreram não o campo para buscar vestígios de terras devolutas, ou terra de uso comum, mas sim os cartórios. E assim as terras de ereus (herdeiros), os quinhões em comum foram deslegitimados. Utilizados, para isso, não só a força dos papéis para a expropriação, mas a violência direta das armas. O termo soltas muda de significado, passando a designar terras não cultivadas – soltas de criar gado – no interior das propriedades pecuaristas. As terras soltas, de símbolo de liberdade, tornam-se símbolo de subordinação. Ellen analisa que sitiantes do Nordeste do Brasil, foram obrigados a cercar seus 9 A palavra sítio tem vários significados para os camponeses da região. Em seu sentido mais abrangente, ela designa um território fundado por um ancestral, ao qual têm direito os descendentes, segundo critérios de parentesco e desde que nele exerçam o trabalho. em sentido mais restrito, designa uma parcela de terá da qual se é dono pelo trabalho exercido e onde se localiza a casa, lugar da família. (WOORTMANN, 1997, p. 19) 60 roçados para protegê-los do gado dos criadores e ainda proibidos de retirar madeira ou fazer roçado nas imediações das fazendas de criação. As cercas de madeira, cerca de fracos, eram testemunhas de que o gado dos fortes continuava ameaçando as roças. Essa prática se estendeu em todos os lugares, pondo fim nas terras soltas. Equivalentes às largas do Brasil Central e aos faxinais do Sul, eram de uso comum e nelas podiam-se constituir, pelo trabalho, novos sítios. O espaço camponês encolhe significativamente, mas as soltas continuam a povoar a memória, como condição de ser liberto. (:23) Com o fim do tráfico de trabalhadores escravizados em 1850, os cafeicultores paulistas temiam pela falta de braços nos cafezais. Fez-se necessário aprisionar a terra a fim de implementar o trabalho livre. Com efeito, a existência simultânea de terras livres e trabalhadores libertos ou imigrantes implicava em um contexto que inviabilizaria o trabalho assalariado, tendo em vista que este trabalhador teria como estratégia possível a opção pela sobrevivência como campesinato autônomo. Não se caracterizaria, portanto, pela dupla liberdade que Marx define como fundamental para que a força de trabalho precise ser vendida no mercado, qual seja, a liberdade não só para fazê-lo – sendo o trabalhador liberto de vínculos tradicionais de controle da mão-de-obra – mas também a liberdade (ou seja, privação de posse) dos meios de produção. O controle do acesso à terra juntamente com o fim da escravidão se torna, portanto, uma condição necessária para a manutenção da dominação da elite brasileira. César Benjamin (1998) identifica na base do processo histórico que deu origem ao nosso Direito Agrário, a exclusão: Diversas e novas regiões foram ocupadas pela grande propriedade muito antes da sua ocupação produtiva, o que gerou padrão social e econômico excludente a milhares de trabalhadores rurais. Registre-se ainda que a grande propriedade rural tornou-se também reserva de valor para empresas industriais e bancárias sem vocação agrícola (...) De um lado, estão os que utilizam a propriedade como instrumento para diversas formas de exploração, rentismo, especulação e poder discricionário, inclusive no que diz respeito ao acesso privilegiado a recursos públicos. De outro, estão os trabalhadores sem terra, os pequenos produtores deslocados para áreas marginais ou espremidos pelo capital comercial e financeiro, os migrantes e os que sobrevivem no garimpo ou nas periferias urbanas (:82-84) 61 Segundo o autor, nem o rico nem o pobre teriam acesso livre à terra, já que deveriam pagar por ela. O plano e o espírito que nortearam a elaboração da Lei de Terras de 1850 eram claríssimos. Mantém-se, portanto, o monopólio do acesso a ela. Mesmo que o preço fosse irrisório, os camponeses pobres do Brasil do Oitocentos dificilmente teriam recursos para pagar pela terra e menos ainda para pagar as despesas legais inerentes ao processo de requerer e legitimar os terrenos. Se a lei de 1850 dificultava a vida do lavrador pobre, não fazia o mesmo para os latifundiários. Além destes possuírem o capital necessário à regularização fundiária, as fraudes eram comuns, muitas vezes com o consentimento oficial. Os lavradores pobres, de todas as origens, não possuíam os recursos para subornar autoridades e pagar despesas judiciais. Fiabani (2005) sublinhou que um expediente usado era o de comprar terras de supostos posseiros, que muitas vezes não passavam de meros peões dos fazendeiros. A Lei de Terras de 1850 (...) permitia a compra de terras de um posseiro que tivesse ocupado uma área de forma mansa e pacífica antes daquela data. Caso o posseiro não tivesse feito o registro obrigatório em 1855, bastava pagar uma multa irrisória e assim garantia a propriedade do imóvel (:354). Num país essencialmente agrícola, a privação do acesso à terra de qualquer segmento da população gera exclusão e condições de vida precárias como conseqüência direta. Os lavradores nacionais, até a vigência da Lei, eram auto-suficientes. Com a retirada de seu meio de produção, se constituíram em grupo fundamental para a transição do trabalho escravizado para o trabalho livre. Ou seja, exército rural de reserva de produtores despossuídos dos meios de produção necessários para garantirem sua subsistência. Mário Maestri (2002) ressalta que a Lei de Terras não implicou, contudo, no fim do campesinato no Brasil. No interior das fazendas agrícolas e pastoris, homens livres continuaram a produzir, com a licença dos proprietários. Esses produtores contribuíam com a força de trabalho nas épocas de pique da produção mercantil. No restante do ano, produziam produtos de subsistência, 62 entregando parte dessa produção aos proprietários, conforme o acordo que haviam estabelecido. Sem o amparo legal, suas famílias viviam em isolamento relativo, nos latifúndios, gozando de um frágil direito de uso da terra que exploravam. Vemos, portanto, que o impacto da Lei de Terras não se fez sentir imediatamente por todo o território nacional. Como caboclos, posseiros, intrusos etc., esses moradores precários dos latifúndios foram comumente expulsos da terra que ocuparam no momento do avanço das fronteiras agrícolas mercantis por suas regiões, bem como pelo desenvolvimento da tecnologia que restringiu a necessidade da mão-de-obra. Mais comumente, nem chegaram a vislumbrar a possibilidade da legalização das posses que exploraram, quando assegurada pela lei de 1850. Fabiani, no texto já citado, destaca que, em algumas fazendas, proprietários entregaram, em vida ou por testamento, pedaços de terras para que fossem cultivados pelos trabalhadores escravizados. Após a abolição, mesmo não legalizada a propriedade, essas terras transformaram-se em ponto de atração para outros afro-descendentes. Comumente, a doação de terras aos trabalhadores escravizados era feita a toda a coletividade. No entanto, a ocupação e o uso da terra fizeram-se das duas formas: familiar ou coletiva. Após a abolição, essas comunidades deram origem a um campesinato negro que tendeu a se fechar sobre si, como já haviam feito os caboclos, em relação às vilas e aos latifúndios, garantindo-lhes certa estabilidade. Porém com o avanço da grande propriedade, as terras ocupadas pelos caboclos foram brutalmente invadidas, e eles, obrigados a abandonarem suas posses. Após a abolição, ex-escravos, caboclos e índios transformados em posseiros, cativos que haviam recebido terras, quilombolas que haviam resistido aos escravistas etc. passaram a ser pressionados pelo avanço da economia mercantil. O racismo e agora a falta de representação política, a ausência de conhecimento legal, a baixa renda monetária, a prática de línguas e padrões não oficiais da língua nacional etc. foram fenômenos que, associados à falta de experiência histórica com a propriedade da terra e a uma forma de produção que 63 estabelecia frágeis vínculos com ela, dificultaram as possibilidades de legitimação das terras detidas por essas comunidades, fazendo com que várias delas desaparecessem. Infelizmente na realidade brasileira, os representantes das elites nacionais, destacando-se aqueles diretamente vinculados ao latifúndio ou, mais contemporaneamente, à agroindústria, trabalharam (e assim seguem) no sentido de impedir qualquer tentativa de reforma nas leis que envolvessem a grande propriedade fundiária. Para agravar a situação, os marginalizados não conseguiram centralizar suas ações num objetivo único. Os índios lutaram pela demarcação de seus territórios; os sem-terra mobilizaram para serem assentados; as comunidades negras rurais foram expropriadas da maior parte de seus territórios e não tiveram suas reivindicações atendidas. José Maurício Arruti (2007) descreve um processo de expropriação recente – ocorrido nas décadas de 1960-1970 – que é significativo para a análise a ser realizada no decorrer do texto. É mais um exemplo de como tais processos podem ser revestidos por uma legalidade, como ocorreu no pós-1850. Analisa o caso da Comunidade Quilombola de Cangume, destacando como o processo de regularização fundiária de suas terras, concluído pelo Governo de São Paulo em 1966, será fundamental na perda do território do grupo – que não é total devido ao registro de uma gleba de área comum, “o patrimônio”. Cangume é o nome de um antigo bairro rural do município de Itaoca – SP, Vale do Ribeira, fronteira com o Paraná, reconhecido oficialmente em 2003, como comunidade remanescente de quilombo. Segundo o autor na década de 1960, o Cangume tinha o dobro da população atual e 40 vezes o território de hoje: cerca de 70 famílias em pouco mais de 1.300 hectares. O avanço econômico sobre o Vale do Ribeira, iniciado na década de 1940 com base na extração de minério, levou à abertura de estradas e, conseqüentemente, a uma rápida valorização das terras da região. Chegaram os fazendeiros de gado e começaram a alterar o padrão de pequenos apossamentos familiares. Processo semelhante ao descrito pelo autor pode ser também identificado no Paraná, no mesmo período, afetando inclusive a comunidade João Surá, onde as terras eram 64 trabalhadas de forma coletiva, com base na solidariedade entre famílias extensas que se revezavam sobre território de uso comum, foram fragmentadas. Arruti destaca que esse fato provocou a inserção da área em um feroz mercado de terras. O autor observa que a regularização das terras do Cangume foi o maior instrumento de sua expropriação territorial em um curto período de anos. Todas as glebas individuais foram vendidas para criadores de gado vindos de Minas Gerais e do Paraná. Buscamos este exemplo porque apresenta dinâmica próxima àquela vivida pela Comunidade João Surá no lado do Paraná, e evidencia como processos legais, a princípio garantidores de direitos, mas que têm como lógica a propriedade privada individual, podem ser instrumentos de negação de formas de apropriação de um território de uso comum e, ao fragmentá-lo, o tornam suscetível de expropriação por sua inserção no mercado de terras. Assim, no caso de Cangume, como se evidencia pela análise do relatório que subsidia a atribuição dos títulos individuais de propriedade aos membros da comunidade, um momento específico da dinâmica de distribuição dos direitos de posse do grupo é tomado como definitivo. Este processo tem conseqüências sérias: primeiro, retira da normatização e controle coletivos a possibilidade de regulamentar o uso das terras; segundo, inviabiliza os processos de atribuição de novos direitos a membros da comunidade que mudam sua condição social (como no caso dos casamentos), bem como fixa uma lógica que funciona a partir da sua flexibilidade; terceiro, impõe uma nova lógica, mercadológica, à relação com a terra, que provoca sua perda pelos membros da comunidade em prazo de cerca de uma década – devido a eles não conseguirem dominar esta nova lógica. Ao sintetizar seu texto, abordando suas segunda e terceira partes, o autor afirma: Paradoxalmente, foi possível mostrar de que maneira a fidedignidade da descrição documental [do processo de regularização fundiária] implicou, primeiro, em uma falsificação da realidade e, segundo, na sua destruição. Isto porque, ao dar forma fixa a algo dinâmico, aquela descrição tornou-se a melhor fonte sobre uma realidade que ela contribuiu para dissolver exatamente por ajudar a fixar. Na terceira e última parte, o texto converteu-se em uma crônica: uma descrição processual de um tempo contínuo e definido. Foi possível, então, reconstituir a forma pela qual o modelo de uso comum descrito em termos normativos na primeira parte e detalhado historicamente na segunda, foi dissolvido e substituído por um novo modelo, o do mercado de terras. A descrição volta-se, assim, sobre um momento dramático, no 65 qual a regularização fundiária, que deveria ser ferramenta de reconhecimento dos direitos possessórios dos moradores do bairro, por não admitir outro modelo de reconhecimento que não o baseado na propriedade privada, de fato não reconheceu mas, ao contrário, desrespeitou tais direitos. A excepcionalidade do caso está em duas características: primeira, este desrespeito não precisou recorrer à violência e ilegalidade rotineiras às situações de expropriação, ficando por conta da simples instalação do mercado de terras; segunda, esse mesmo processo permitiu uma única exceção, na verdade uma irregularidade que se tornou uma brecha no interior do novo modelo e que não lhe permitiu chegar às últimas e previsíveis conseqüências, a titulação de uma das glebas “em comum” (2007:259). O processo descrito por Arruti nos possibilita fazer uma discussão sobre os processos de titulação individual, onde ele percebe que todo esse contexto que vai possibilitar uma expropriação das terras de forma “legítima”, isto é, uma tentativa de instituí-las. Segundo o autor, quando você dá a terra, você dá a partir de lotes individuais quando a lógica da comunidade é o uso comum. Na medida em que eu atribuo os lotes individuais, eu mudo a lógica da distribuição daquele território. Porque aí os sujeitos individuais passam a ser a instância decisiva do processo do uso do território e não existe mais a instância do uso coletivo. Arruti afirma que trinta anos após se titular todos os membros da comunidade, nenhum deles é mais detentor de seus lotes individuais. As únicas pessoas que permanecem residem na pequena área de titulação coletiva, o patrimônio. Documentos indicam que processo semelhante ocorreu no Vale do Ribeira paranaense, atingindo Adrianópolis e especificamente João Surá. Embora não seja possível, pelas informações disponíveis, indicar todas as conseqüências do processo de titulação individual das terras, evidencia-se sua contribuição no encolhimento territorial da comunidade, bem como na redução dos processos de trabalho coletivo. E, se em João Surá a titulação não implicou na perda total dos membros da comunidade de seus lotes individuais – o que reforça a idéia de resistência do grupo frente ao modelo desenvolvimentista, que discutiremos a seguir –, é presente na memória a diminuição significativa de seu território nas últimas décadas (cf. Fernandes, 2007). É necessário ressaltar que as comunidades quilombolas possuem sua dinâmica, embora muitas vezes ela seja percebida como lenta, ou mesmo inexistente, por agentes externos que têm como 66 modelo o avanço intenso e irrefletido da modernidade. Os quilombos não são ilhas de preservação. Essas comunidades quilombolas mantêm a sua tradição de olho no futuro, e em consonância com o seu presente. Há entre eles um movimento constante para romper a camisa-de-força imposta por alguns políticos, antropólogos e outros pesquisadores, que querem simplificar e restringir a dinâmica e a complexidade da história cultural dessa população, tentando constituí-las como imersas no passado. 2.2 A Luta dos Afro-Descendentes por Reconhecimento e Direitos Coletivos na América Latina e no Brasil Quando falamos em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos nós já estamos sendo um agente divulgador do discurso da competência de uns, aliado à incompetência de outros. Ninguém pode produzir um discurso, ou falar qualquer coisa em qualquer tempo, em qualquer lugar, de maneira universal, nem desconsiderar os contextos históricos em que as falas são produzidas. Outrossim, eurocentricamente a América Latina é coberta por um véu de unidade. Dentro desta centralidade o povo latino-americano, na visão centro/periferia, freqüentemente é pensado como um todo, como um grupo, povo sem ciência ou tecnologia, vasta área subdesenvolvida, uma massa involuída de homens servis, atrasados, dependentes, analfabetos, submundo, sub-cultura, incapazes, selvagens, sendo a expressão máxima deste imaginário a atribuição de antropofagia. Esta estrita e tradicional visão ideológica imposta à América Latina ao longo de mais de quinhentos anos de colonização tende a nos fazer crer e aceitar a idéia de que este espaço se constitui como uma região obscura, que somos reflexos do outro. Nas palavras de Domingos Magalhães (2008): Cada povo tem sua história própria, como cada homem seu caráter particular, cada árvore seu fruto específico, mas esta verdade incontestável para os primitivos povos, algumas modificações, contudo, experimenta entre aqueles cuja civilização apenas é um reflexo da civilização de outro povo. Então, como nas árvores enxertadas, vêm-se pender dos galhos de um mesmo tronco frutos de diversas espécies. E, posto que não degenerem muito, os do enxerto brotaram, contudo algumas qualidades adquirem dependentes da natureza do tronco que 67 lhes dá o nutrimento, as quais os distinguem dos outros frutos da mesma espécie. Essa cultura da alienação ao outro tem perpassado as diversas sociedades latino americanas. O Brasil, como vimos no texto acima, não foi diferente. A construção da ausência de um povo brasileiro marca diversos setores nacionais: educação, cultura, política, economia, etc. Pelo olhar da elite há uma cultura nacional hegemônica consubstanciando o poder. Nesse sentido, Marilena Chauí (2008) observa que: Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é determinada pelo predomínio do espaço privado (ou os interesses econômicos) sobre o público e, tendo o centro na hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades, que reforçam a relação mando-obediência. Esse olhar contaminado não consegue catalisar a multiplicidade ou a polifonia social. Segue: (...) vivemos numa sociedade que transforma toda diferença social em desigualdade natural, e toda desigualdade social em diferença natural. Quero dizer: as diferenças sociais são transformadas em desigualdades naturais e as desigualdades sociais são transformadas em diferenças naturais (Chauí, 2008). O discurso eurocêntrico da modernidade fez com que a diferença específica da América, sua colonialidade, se diluísse tal como formulada pelo discurso eurocêntrico. Esse discurso não consegue ver a colonialidade que lhe é constitutiva e, assim, não vê as clivagens, a opressão e a tragédia que lhe são coetâneas. Deste modo, continua-se oferecendo modernidade para superar as mazelas da modernização num ciclo vicioso que, mais do que como farsa, se reproduz ampliadamente como capital por meio de injustiças, devastações e tragédias nesse sistema-mundo moderno-colonial que nos governa Para nós, latino-americanos e caribenhos, o encontro das diferenças é, diferentemente dos discursos pós-modernos, como salientou Marilena Chauí, tensão, resistências, tragédias e reinvenção permanente da vida em circunstâncias que exigem de cada um de nós agir-pensar a modernidade por 68 quem a sente enquanto exclusão social, sendo uma de suas formas a expulsão das terras, e, ao mesmo tempo, tem que falar a língua dominante com outro sentimento porque a modernidade chega com a “mão santa” da chibata ou com o glifosato da Monsanto. Não olvidemos que o agronegócio da soja, “reflorestadoras” de pinus e eucalipto e donos de madeireiras de hoje são tão moderno-coloniais como o foi, ontem, o do açúcar com seus engenhos. O Estado do Paraná é um exemplo especialmente rico deste processo. Nele assistimos, nas últimas décadas, a uma violência assustadora no campo – marcada por assassinatos, incêndios, expulsões criminosas, e que pode ser evidenciado ainda hoje através do crescimento assustador da ação das milícias armadas contra várias comunidades quilombolas, que são impedidos de maneira brutal de permanecer em seus territórios. Embora, como já indicamos antes, haja estratégias muito mais sutis e “legais” de realizar a expropriação territorial – que, nem por isso, são menos violentas e geradoras de exclusão social. Juliet Hooker (2006) publicou artigo onde analisa disparidades por grupos afro-latinos durante as recentes iniciativas de reformas relacionadas à cidadania multicultural na América Latina e o alto grau de desigualdade racial e de discriminação contra populações afro-descendentes e indígenas. A despeito das medidas constitucionais e estatutárias que proíbem a discriminação racial na maioria dos países da região. Segundo a autora, nas décadas de 1980 e 1990, além da proscrição legal do racismo, vários países latino-americanos implementaram reformas visando à cidadania multicultural, as quais estabeleceram alguns direitos coletivos para os grupos indígenas. Mas em relação aos afro-descendentes não ocorreu o mesmo. A autora identificou alguns direitos coletivos obtidos com essas reformas: reconhecimento formal de subgrupos étnicos ou raciais específicos e da natureza multicultural das sociedades nacionais; reconhecimento do direito 69 consuetudinário10; status oficial para a língua de minorias em regiões em que estas predominam; e garantia de educação bilíngüe. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela asseguraram pelo menos um e, em muitos casos, todos esses direitos coletivos no direito constitucional. Além disso, assinala Hooker, todos esses países ratificaram a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (1989). O Brasil o fez em junho de 2002, através do Decreto Legislativo nº 143, assinalado pelo presidente do Senado Federal. Esta Convenção reconhece como critério fundamental os elementos de auto-identificação étnica. Nos termos do art. 2º, tem-se: A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser tida como critério fundamental para determinar os grupos aos quais se aplicam as disposições desta Convenção.” Para além disso, o art. 14 assevera o seguinte em termos de domínio: Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam.” Sublinhando o direito de retorno às terras de que foram expulsos, o art.16 aduz que: “sempre que for possível, esses povos deverão ter o direito de voltar a suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que motivaram seu translado e reassentamento. (Almeida, 2005: 04) Dos quinze países latino-americanos que implementaram algum tipo de reforma visando à cidadania multicultural, somente Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras e Nicarágua estenderam alguns direitos coletivos aos afrodescendentes. Mas mesmo nos casos em que obtiveram esses direitos, em quase nenhum país os afro-descendentes foram contemplados da mesma maneira que os povos indígenas. 10 Segundo a autora é o direito que surge dos costumes de uma certa sociedade, não passa por um processo de criação de leis como no Brasil onde os poderes legislativo e executivo criam leis, emendas constitucionais, medidas provisórias etc. No direito consuetudinário, as leis não precisam necessariamente estar num papel ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformam-se nas leis. (como direito público oficial; direitos de propriedade coletiva especialmente em relação à terra). 70 Conforme a autora, apenas um pequeno subconjunto de afrodescendentes – em geral comunidades rurais que descendem de escravos foragidos – conquistou direitos coletivos durante as mencionadas reformas. No Brasil, as comunidades rurais de descendentes de escravos foragidos, conhecidas como quilombos, têm direitos comunais sobre a terra. Na Colômbia, as comunidades negras ribeirinhas da costa do Pacífico e os raizais de língua inglesa (população que ocupa o arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina, possessão colombiana situada uns duzentos quilômetros a leste da Nicarágua) conquistaram direitos coletivos à terra e à preservação de suas culturas tradicionais com a Lei 70, de 1993, que, em princípio, estendia tais direitos para além da costa do Pacífico, já que seus artigos fazem referência a todos os afrocolombianos e garantem os direitos à terra das comunidades negras que vivem em circunstâncias similares àquelas da região do Pacífico. A Constituição equatoriana de 1998 reconhece aos afroequatorianos os seguintes direitos concedidos aos povos indígenas, “na medida em que sejam aplicáveis”: direito a desenvolver e fortalecer a identidade espiritual, cultural e as tradições lingüísticas, direito à propriedade coletiva das terras comunais, direito a opinar sobre a exploração dos recursos naturais encontrados nessas terras e a participar dos benefícios derivados da exploração, direito a conservar suas formas de organização social e governo e à propriedade intelectual sobre o conhecimento tradicional e à educação bilíngüe. Em Honduras, Guatemala e Nicarágua, os afro-descendentes têm os mesmos direitos que os grupos indígenas; em Honduras e na Guatemala, isso significa direito à propriedade coletiva da terra e à educação bilíngüe e, na Nicarágua, todos os elementos do modelo multicultural. (:90-91) Apesar de a grande maioria dos afro-descendentes estar excluída das recentes reformas que asseguraram direitos coletivos, somente o Brasil e a Colômbia estão tentando elaborar outros meios legais para combater o racismo, como a legislação relativa aos direitos civis. Para Hooker, a literatura sobre política racial na América Latina tende a enfatizar o reduzido nível de identificação grupal entre os afro-descendentes e o caráter predominantemente urbano de seus movimentos políticos. Há muito tempo a América Latina é considerada uma região com níveis relativamente baixos de identificação racial e étnica entre os afro-descendentes. Uma importante tendência na literatura sobre o tema enfatizou, assim, a explicação dessa ausência de identificação racial grupal entre os afro-descendentes da região quando comparada a outras áreas do mundo com grande população de negros, como os 71 Estados Unidos; enfatizou ainda o papel desempenhado pelas instituições políticas, incluindo estruturas estatais supostamente apolíticas, como as agências censitárias, na constituição de padrões de identificação racial entre os afrodescendentes e, portanto, de comportamento político destes. Na concepção da autora, não se trata de negar que em muitos países da região os movimentos políticos dos afro-descendentes foram principalmente urbanos ou que tais movimentos tenderam a não se organizar para obter direitos como a propriedade coletiva da terra, ao passo que os indígenas têm uma longa história de luta pela terra. Trata-se, sim, de apontar que, se examinarmos a variedade de movimentos afro-descendentes em toda a América Latina, veremos que há afro-descendentes no campo que se mobilizam para conquistar direitos coletivos para suas comunidades e, assim, é preciso explicar por que eles não foram tão bemsucedidos quanto os indígenas na obtenção de tais direitos. Em certos países da região, como Brasil, Colômbia, Equador, Honduras e Nicarágua, populações rurais de afro-descendentes lutaram por direitos à terra comunal, controle sobre recursos naturais, autonomia territorial ou política e reconhecimento cultural. De fato, os casos em que essas populações ganharam o reconhecimento como grupos distintos com direitos coletivos próprios, em particular os relativos à terra ou à autonomia territorial, foram, em geral, aqueles em que a existência de comunidades rurais de descendentes de escravos foragidos e livres possibilitou a articulação das lutas em torno de uma retórica similar à dos povos indígenas. Hooker interpretou que o Estado e a opinião pública dos países latinoamericanos foram, assim, mais sensíveis a demandas dos portadores da identidade indígena do que da afro-descendente, e às reivindicações formuladas em torno da diferença cultural ou etnicidade (indígena) do que às vinculadas a raça ou racismo (negritude). Para a ciência social e o senso comum, a raça se refere a diferenças fenotípicas entre grupos de pessoas, ao passo que a etnia denota diferenças culturais. Na maioria dos casos, considera-se que os afrodescendentes carecem de “etnicidade” e que, portanto, não mereceriam os direitos coletivos; é somente nos casos em que raça e etnicidade coincidem que eles são capazes de reivindicar direitos coletivos. (: 99) 72 Um importante fator do êxito na conquista de direitos coletivos é, portanto, a habilidade dos grupos minoritários de formular demandas em termos adequados à lógica segundo a qual esses direitos são considerados justificados pelo regime de cidadania multicultural, lógica que implica a posse de uma identidade cultural distinta. Como muito bem observou José Maurício Arruti, acima citado. Hooker aponta, em sua análise, que se o movimento dos indígenas foi bem sucedido, isto se deveu em parte a certos atributos que o imaginário nacional associa ao povo e à cultura indígena – mas não aos afro-descendentes. A autora escreveu: “em relação à Nicarágua, há vários tipos de racismo contra o mestizo e diferem os modos pelos quais os índios e os negros são representados como marginais inferiores” (2006: 100). Algo similar nos parece se estender à América Latina, onde negros e índios foram caracterizados como o outro, localizados em espaços liminares da nação e inseridos de forma distinta. Os afro-descendentes permanecem invisíveis em grande parte das narrativas nacionais de mestizaje latino-americanas e, portanto, seu lugar na comunidade política nacional é mais ambíguo. Mesmo nos casos em que são reconhecidas as raízes culturais africanas da cultura nacional, como no Brasil e em Cuba, é difícil sustentar a especificidade da cultura negra quando ela é identificada à cultura nacional. Noutros casos em que os afro-descendentes conquistaram alguns direitos, como no Brasil e no Equador, esses grupos foram incorporados não à categoria afro-descendente como um todo, mas à de comunidades negras rurais, que ocupam uma posição similar à dos índios, já que são vistas como grupos culturalmente distintos. É assim problemática a distinção nítida entre política racial e étnica pressuposta em muitos estudos que enfatizam apenas os movimentos indígenas. Esses estudos presumem que os afro-descendentes podem ser excluídos da análise da política étnica na América Latina porque constituiriam um grupo racial enquanto os índios formariam um grupo étnico. O que está sendo pressuposto, no entender da autora, é que os afro-descendentes se vêem como 73 sujeitos raciais e não reivindicam a posse de identidade étnica ou direitos coletivos com base nesta. Segundo a autora, os negros não são vistos como portadores de uma cultura “tradicional” ou ancestral. Assim, com a introdução das reformas de cidadania multicultural, o que mudou não foi, necessariamente, o conjunto de atributos associados ao povo indígena, mas o valor dado a eles: hoje, a posse de uma cultura ancestral não é mais marca de “atraso”, mas de possibilidade de preservar essa cultura por meio de direitos coletivos especiais. Nesse sentido, argumenta Hooker, a maioria das explicações para o menor êxito dos afro-descendentes em comparação aos índios na conquista de direitos coletivos tende a enfatizar as supostas diferenças entre os dois grupos, sem analisar o papel do Estado na criação da disparidade. Negligencia-se, assim, o fato de que as instituições estatais e as preferências das elites nacionais e da opinião pública desempenham um papel na determinação da capacidade dos grupos de conquistar direitos coletivos. No entender da autora, as conseqüências das disparidades de êxito entre os grupos podem gerar divisões entre os que conseguem e os que não conseguem alcançar suas reivindicações. Cabe portanto, uma critica às políticas de reconhecimento baseadas apenas na diferença cultural. O que pode levar os grupos afro-descendentes e indígenas, para efeito de mobilização política, ao tema do reconhecimento cultural, e não da luta contra a discriminação racial. Para enfrentar essa disparidade entre afro-descendentes e indígenas, objeto de análise do artigo do Hooker, mas que pode ser estendido ao movimento social como um todo, pensamos que além das políticas de reconhecimento cultural, para enfrentar tais injustiças é fundamental a implementação de uma abordagem forte de direitos civis. É o que começa a ocorrer no Brasil. A saber, medidas de ação afirmativa para cargos públicos e educação superior (atingindo essencialmente o ambiente urbano) foram recentemente introduzidas ao lado da legislação existente que protege os direitos comunais relativos à terra dos povos indígenas e das comunidades quilombolas (predominantemente rurais), por meio de debates iniciados na década de 1980 e que culminaram na promulgação da 74 Constituição de 1988. Hooker ressalta ainda como, a partir da Constituição de 1988, ganham espaço as “populações tradicionais”, no caso dos negros particularmente aquelas a que se refere o “Artigo 68”, conhecidas, desde então, como “comunidades remanescentes de quilombos”. Com efeito, no dia 20 de novembro de 2003 (Dia Nacional da Consciência Negra), o reconhecimento público do número inexpressivo de titulações realizadas funcionou como justificativa para uma ação governamental específica. Nesta mesma data, o presidente Lula assinou o Decreto nº 4.887, regulamentando o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos. Esse ato do Poder Executivo teria correspondido, portanto, à necessidade de uma intervenção governamental mais acelerada e ágil, condizente com a gravidade dos conflitos envolvendo as comunidades remanescentes de quilombos, o que exigia alguma resposta do governo federal. Nesse mesmo período, entretanto, os interesses contrários ao reconhecimento e à titulação das comunidades quilombolas tiveram uma atuação ágil, tanto dentro quanto fora da burocracia governamental. Pode-se registrar a ação de interesses contrários ao reconhecimento das comunidades quilombolas em conflito na esfera jurídica ou em casos de contestação das titulações já efetuadas, com famílias de remanescentes de quilombos sendo despejadas de suas terras, por força do deferimento de pedidos de liminares em ações de reintegração de posse movidas por supostos proprietários. Tem-se uma Ação Direta de Inconstitucionalidade referida ao Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, perpetrada pelo Partido da Frente Liberal (PFL). O hoje DEM tenta impugnar o uso da desapropriação na efetivação do art. 68, bem como se opõe ao critério de identificação dos remanescentes de quilombos pela auto-atribuição, com o objetivo de restringir ao máximo o alcance do dispositivo. Porém, atendendo a reivindicações dos movimentos sociais, dispositivos infraconstitucionais foram reforçados. A legislação vigente se mostra, portanto, em consonância com o que estabelece a Convenção 169 da OIT. 75 Da mesma forma, como assinala Hooker, em 1996, a Corte Constitucional Colombiana: ampliou o escopo dos direitos coletivos para além das pequenas populações raizais e ribeirinhas da costa do Pacífico, argumentando que, embora nem todos os afro-colombianos satisfaçam os critérios da definição restrita de comunidade negra como uma cultura tradicional ribeirinha, eles merecem tais direitos por serem vítimas de “marginalização social” (:107) A autora, quando em suas considerações, sugere ainda que uma das conseqüências potencialmente negativas da vinculação dos direitos coletivos à diferença cultural é que isso pode levar os grupos indígenas e afro-latinos a privilegiar, como fundamento para a mobilização política, temas relacionados ao reconhecimento cultural, em detrimento dos temas centrados na discriminação racial, como a ação afirmativa que é uma exceção na América Latina. Em sua opinião, é crucial que as lutas dos movimentos sociais latinos americanos sejam estudadas simultaneamente. Não obstante, analisar as comunidades quilombolas fora da conjuntura latino-americana traz o risco de não se compreender a ambígua intersecção de raça e etnicidade, que não são facilmente enquadradas na categoria “reconhecimento cultural”. Historicamente, nenhum fator isolado contribuiu mais para esta desigualdade quanto a distribuição desigual das terras. Apesar da crescente urbanização e da perda de poder político das elites rurais em muitos países da região, o problema da distribuição de terras ainda não foi resolvido. Muitos dos processos de reforma agrária não foram plenamente implementados devido às sucessivas crises econômicas, políticas e sociais ocorridas na região durante o século XX. A maior parte dos países latino-americanos ainda possui altos índices de concentração territorial, conferindo à região a característica de pior no mundo em termos de distribuição justa de terras. Este é um fator chave na marginalização de segmentos vulneráveis da população, tais como os povos indígenas e afrosdescendentes. 76 Em virtude do alto grau de concentração de terras é que foi realizado um estudo para o Programa sobre Assentamentos Humanos das Nações Unidas – UM-HABITAT, por Letícia Marques Osório(2009), abrangendo aspectos da legislação e dos sistemas de posse de terra no Brasil, Colômbia, México e Nicarágua. Este trabalho apresenta tendências e desafios comuns aos países da América Latina no que diz respeito à reforma da legislação, à posse da terra, ao déficit de moradias e à reforma urbana, debatendo algumas das principais diferenças na região, a partir da perspectiva da legislação e da política. Ao traçar o perfil de desigualdade do Continente, Osório observa que, desde a década de 1960, a América Latina se caracteriza por figurar como a liderança mundial em desigualdade, não somente no que se refere à distribuição de renda, mas também nos aspectos relativos a educação, saúde, moradia, serviços públicos, trabalho, tratamento policial e judicial e participação política. Apesar da ocorrência de uma pequena melhoria entre as décadas de 1960 e 1970, os níveis de desigualdade na região mantiveram-se praticamente estáveis entre as décadas de 60 e 90. E nenhum fator contribuiu mais para acentuar esta desigualdade quanto a distribuição das terras. A autora aponta que muitos dos processos de reforma agrária não foram plenamente implementados devido às sucessivas crises econômicas, políticas e sociais ocorridas na região durante o século XX. E a maior parte dos países latino-americanos confere à região a característica de pior no mundo em termos de distribuição de terras. A autora observa que os Códigos Civis da América Latina estabelecem uma distinção entre propriedade e posse. Na tradição da Lei Civil, a propriedade é um "direito real" reconhecido especificamente como um direito fundamental e básico, formando a pedra angular do sistema de reconhecimento legal do direito sobre a propriedade. A posse, por sua vez, pode ser distinta da propriedade, pode ser acessada através de diferentes formas e pode portar seus próprios conjuntos de diferentes direitos. Estão incluídos no Código, entre outros direitos de 77 propriedade, o direito de uso, o direito de ocupação, o direito de passagem e o usucapião.11 As Constituições nacionais na América Latina não garantem o direito universal à terra a todas as pessoas assim como garantem a relação ao direito à propriedade. Entretanto, as Constituições nacionais geralmente provêm regulamentações específicas quanto ao direito à terra de grupos específicos como os povos indígenas, comunidades afro-descendentes e aqueles vivendo em assentamentos informais, urbanos ou rurais. Ao se referir à equidade étnica, as comunidades afro-descendentes na América Latina, nos últimos anos, assinala Letícia, apresentaram demandas e empregaram estratégias para alcançar o direito à terra e aos recursos naturais. Em consonância com a proposta de Juliet Hooker, previamente considerada, de abordar as disparidades entre afro-descendentes indo além das políticas de reconhecimento cultural, mas lutando também pela implementação de uma abordagem de direitos civis, Letícia igualmente analisou os afrosdescendentes: esses, segundo ela, têm buscado se representar de maneira semelhante aos indígenas, como povos que mantêm uma identidade única e tradições culturais na relação com seus territórios. Estas representações têm servido de base para a demanda não apenas por direitos individuais, mas por direitos coletivos como sujeitos sociais distintos: direito à preservação cultural e lingüística e direitos coletivos e comunais sobre a terra e os recursos naturais. 11 Os textos completos dos artigos constitucionais referentes aos Direitos à Moradia podem ser consultados no Website: http://www.unhabitat.org/unhrp/pub. UN-Habitat/ROLAC O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) é a agência da ONU responsável por promover o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável dos assentamentos humanos, tendo como meta principal assegurar moradia adequada para todos e todas. O UN-Habitat tem como missão coordenar e harmonizar as atividades relativas aos assentamentos humanos dentro do sistema das Nações Unidas, facilitar a troca de experiências e informações sobre moradia e desenvolvimento urbano-ambiental em nível mundial, prestar assistência técnica aos governos nacionais e autoridades locais, bem como assessorá-los no que tange às políticas públicas de combate à pobreza urbana. O Escritório Regional para América Latina e o Caribe do UN-Habitat (ROLAC) foi estabelecido no Rio de Janeiro em 1996 para fortalecer os laços de cooperação com os governos nacionais e subnacionais da região. Na região, o ROLAC está presente em diversos países, através de seus coordenadores nacionais, atuando em diferentes áreas programáticas e utilizando seu know-how para apoiar as atividades dos governos locais e nacionais, por meio de prestação de assistência técnica, gestão do conhecimento, advocacy das normas para a sustentabilidade urbana e ajudando a construir parcerias estratégicas para o combate à pobreza urbana. O escritório Regional para América Latina e o Caribe pode ser acessado no Sites:www.unhabitat-rolac.org 78 Muitas legislações de países latino-americanos têm modelado o reconhecimento dos direitos econômicos, sociais e culturais dos afrosdescendentes de acordo com o paradigma indígena dos direitos étnicos e multiculturais. Entretanto, os afros-descendentes não são reconhecidos como indígenas, o que muitas vezes lhes colocam em uma posição frágil ou ambígua para demandar direitos coletivos. A questão da desterritorialização destes grupos provocada pelo sistema colonial escravista é normalmente vista como uma perda, na medida em que eles não seriam os “originais” habitantes do território, e esta desterritorialização implicaria em uma necessária mudança e deslegitimação de sua luta na perspectiva de alguns segmentos. Estes, motivados por uma visão da tradição como fixa, vinculada irremediavelmente a um passado e sempre “em vias de extinção”, realizam como que um segundo processo de violentação destes grupos, que toma o primeiro processo como justificativa. Cabe, portanto, refletir sobre os processos de resposta de grupos específicos ao contexto de dominação e as formas de resistência por eles adotadas – resistências estas que são muitas vezes silenciosas e não perceptíveis para os dominadores, garantindo assim a eficácia de suas estratégias. O caso da comunidade quilombola João Surá, a ser analisado a seguir, é um exemplo importante deste processo. 3. VALE DO RIBEIRA E A PRESENÇA AFRICANA “Sr. R.1 eu sou só uma criança, mas eu te dou um conselho que pena que vocês não entenderam, vocês plantam pinus e quando você terminarem, você só pensam em dinheiro agora e depois você vão pegar e largar o dinheiro e vão viver de quê? Só de dinheiro? Não vai ter nada para vocês comerem, beber porque o pinus estraga nossa água e nossa terra boa para plantar nossos alimentos pra comer e no mercado não vai ter mais nada para comer você sabem que lá na fábrica eles levam para fabricar transformar em papel, você só vão viver de dinheiro? Vocês vão comer folha de pinus? Vocês vão comer terra? Vocês não vão viver e nem seus filhos não vão viver. Eu teria orgulho de vocês deixassem de plantar pinus, ai sim agente poderia viver bem, tomar a água e a comida seria muito melhor. Dinheiro não, nós podemos conseguir com o trabalho, com o pinus se ganha dinheiro sim, mas não comida, água...”2 (Gislene Neves Galvão Pereira, entrevista realizada dia 19/12/2007) 3.1 1 Vale do Ribeira O Sr. R. atua como capataz em uma das fazendas vizinhas da Comunidade; preferimos não mencionar seu nome, por isso resolvemos chamá-lo de Sr. R. 2 A realização de transcrições é sempre muito delicada. Por um lado, uma transcrição muito literal, com todas as repetições e pequenas supressões de letras, geram uma exotização do grupo. Em outras palavras, a dinâmica do discurso oral é distinta do discurso escrito; além disso, o padrão escrito é tomado como sendo o ideal em nossa sociedade. Assim, transformar o discurso oral em escrito sem considerar este aspecto traz a citada exotização e, em certa medida, estigmatização do falante como incapaz de dominar o português “padrão”. Por outro lado, a opção de transformação da fala do outro em muito próxima à fala tida como “geral”, através de sua “correção” gramatical e ortográfica, não permite que se perceba que aquilo que está sendo dito está em outro registro, distinto do “geral”. Tendo em vista que este não é um texto relacionado a reflexões linguísticas, optou-se por realizar uma transcrição que tente responder aos dois problemas mencionados, sem “corrigir” a fala do outro, mas também sem manter características que são comuns à oralidade e que poderiam exotizá-lo e estigmatizá-lo. 80 O objetivo deste capítulo é incluir nesta discussão uma tentativa de se repensar o desenvolvimento, analisando as conseqüências do industrialismo e a visão de progresso embutida em tal lógica; percebendo como se constrói o discurso da “carência’ e da ‘pobreza” no caso da evolução econômica do Vale do Ribeira. Localizada no sul do estado de São Paulo e norte do estado do Paraná, o Vale abrange a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá. A região possui uma rede hidrográfica 3 bastante densa que vai em direção ao Oceano Atlântico pelo Rio Ribeira do Iguape. Esta forma rios encaixados e movimentados, produzindo um cenário típico da região. Na área próxima ao núcleo urbano da região metropolitana de Curitiba, encontram-se as nascentes dos principais rios formadores do Rio Ribeira, como o Capivari e o Rio Açungui. Estas nascentes estão localizadas nos municípios de Colombo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Campo Largo e Rio Branco do Sul. Tais rios têm seu uso outorgado para a produção de energia e abastecimento urbano. Ao mesmo tempo, de acordo com a legislação Estadual dos Recursos Hidricos, parte desta região está incluída 3 Ver site: http://www.valedoribeira.ufpr.br/vale.htm acessado 27/07/2009. 81 na Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu e Alto Ribeira, para fins de planejamento e de uma ação integrada. Mapa do Território do Vale do Ribeira – PR/SP Sua área de 2.830.666 hectares abriga uma população de 481.224 habitantes (Censo Demográfico 2000) e inclui integralmente a área de 31 municípios (9 paranaenses e 22 paulistas). Existem ainda outros 21 municípios no Paraná e 18 em São Paulo que estão parcialmente inseridos na bacia do Ribeira. A Região do Vale do Ribeira no Estado do Paraná é composta pelos municípios de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçú, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná, sendo a maior concentração dos habitantes na área rural (com exceção de Itaperuçú e Rio Branco do Sul, que se aglomeram na área urbana). A densidade populacional média da região é relativamente baixa, com 139,89 hab./km². Os municípios da região têm suas economias atreladas à agricultura familiar e à extração mineral, vegetal e animal, formando assim aglomerações rurais com perfil comunitário e baseadas em trabalho familiar. 82 A Região do Vale do Ribeira do Estado de São Paulo é composta pelas seguintes cidades: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguapelha, Comprida, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá Juquitiba Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, São Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí Localizado numa faixa que abrange desde municípios próximos à capital paulista até quase as cercanias de Curitiba, e no litoral desde proximidades de Peruíbe (ponto mais ao norte) até as proximidades de Paranaguá (ponto mais ao sul), o Vale do Ribeira comporta uma multiplicidade de tempos e espaços simultâneos, nas representações dos vários sujeitos que hoje vivem ou atuam lá. Como bem define Odair Paiva (1993), Convivem nesta região posseiros, pequenos proprietários, companhias mineradoras, reflorestadoras, agroindústrias, barragens, reservas florestais, terras não discriminadas (devolutas), “trabalho escravo”, comunidades negras (remanescentes de quilombos), entre outras (: 3). O Vale, nos últimos anos, vem sofrendo grandes problemas quanto à exploração de suas riquezas, sob pena de degradação ambiental significativa. A região possui a maior cobertura vegetal do Estado de São Paulo (mais de 60% do seu território), envolvendo desde a floresta tropical até os mangues. Dos 1,7 milhão hab. De sua área física total, 1,2 milhões são ocupados por uma área contínua de remanescentes do Ecossistema da Mata Atlântica. A área restante é apta para o cultivo, com restrições. O Ribeira possui, ainda, diversas categorias de unidade de Preservação Ambiental, que englobam cerca de 75% das terras da região. Dos cerca de 17.100 km2, aproximadamente 58% são abrangidos por áreas institucionalmente protegidas (cf. SANCHEZ, 1984). Além disto, nas áreas restantes é aplicada a legislação genérica do Brasil, em especial o Código Florestal (Lei 4771/65) e o Decreto da Mata Atlântica (750/93). Isto implica em restrições ao uso das áreas consideradas de preservação permanente (topos de morros, faixas marginais de cursos d´água e nascentes, etc.) e das recobertas por florestas primárias ou sucessoras (“capoeiras”). Deste modo, na Região do Vale do Ribeira, o meio 83 ambiente interfere diretamente sobre os diversos setores da economia, exigindo a busca do equilíbrio entre a produção e a conservação dos recursos naturais. Como conseqüência, entre outros aspectos, da presença significativa de áreas de preservação ambiental, a região destaca-se por grande diversidade ecológica. Seus mais de 2,1 milhões de hectares de florestas equivalem a aproximadamente 21% dos remanescentes de Mata Atlântica existentes no Brasil, transformando-a na maior área contínua desse importante ecossistema em todo o País. Nesse conjunto de áreas preservadas são encontradas não apenas florestas, mas importantes remanescentes de restingas - são 150 mil hectares - e de manguezais - 17 mil hectares. Em contraste com este valioso patrimônio ambiental, o Vale do Ribeira, segundo dados governamentais, tem sido historicamente uma das regiões mais pobres dos estados de São Paulo e Paraná. Seus municípios possuem índices de desenvolvimento humano (IDH) inferiores às respectivas médias estaduais, assim como os graus de escolaridade, emprego e renda de suas populações, entre outros indicadores, são tradicionalmente menores do que os de outras populações paulistas e paranaenses. A busca por empregos e oportunidades - na área de educação, por exemplo, praticamente não existem opções de curso superior – estimula a migração de parte da população economicamente ativa e jovem para outras regiões. A região do Vale do Ribeira foi uma das primeiras zonas a serem desbravadas no Brasil. Apesar de ter ficado à margem dos principais ciclos econômicos, ela teve relativa importância nos primórdios da mineração. As primeiras notas a respeito da ocupação da região datam de 1531, com Martin Afonso de Souza. Ele havia partido do Rio de Janeiro e ancorou pela primeira vez em frente à ilha de Cananéia, onde seriam fundadas mais tarde duas comunidades pioneiras: Cananéia e Iguape. Esses dois portos serviam ao escoamento de ouro da região da Serra de Paranapiacaba e base de controle da navegação na região. Era por Iguape, fundada por espanhóis em 1537 e situada em terras dos índios tupiniquins, que passavam as embarcações que se dirigiam 84 ao continente. Cananéia, vila dos Tupis, foi colonizada por portugueses que se dedicavam à produção de gêneros alimentícios (cf. BUENO, 1998). A história da ocupação mostra que a mesma é resultado de uma matriz comum, com origens nas atividades mineradoras, cujo início se deu nessa região, onde foi fundada, em 1635, a primeira casa de fundição de ouro do país: a Oficina Real de Fundição de Ouro (Agência de Desenvolvimento da Mesorregião Vale do Ribeira-Guaraqueçaba, 2002). Inicialmente, a ocupação do território se limitou a acompanhar a linha litorânea, como podemos acompanhar no mapa acima, uma vez que o vale estava situado nos limites previstos pelo Tratado de Tordesilhas. A economia local, baseada principalmente na pesca, coleta e lavouras de subsistência, era comum a toda a capitania. O primeiro impulso verificado na economia ocorreu no século seguinte ao do início da ocupação com a mineração. A memória coletiva sobre o tempo da mineração colonial é, evidentemente, difusa. Existem, entre os membros da comunidade João Surá, memórias específicas que alimentam narrativas sobre os garimpos e a extração de ouro, sendo que o próprio nome da comunidade expressa tal associação, como conta D. Joana: chama João Surá porque tinha um homem, parece que ele veio de fora, aí ele saiu a pescar aqui na cachoeirona aqui do Rio Prado e aí desandou n’água. Alguns contam que ele estava caçando ouro. E que o nome dele era João Surá. E por causa disso ficou João Surá (Entrevista realizada 19/12/2007). Já D. Clarinda, ao contrário, contesta a versão de D. Joana e de tantos outros na comunidade. Segundo ela: João Surá antigamente... a gente não sabia as pessoas falavam pra gente o que era João Surá e quem era João Surá. Antigamente as pessoas chamavam de Rio Pardo mas depois a gente foi estudando na escola aí a gente via falar no João Surá, João Surá e ficou uns falam João Surá e outros João Surra e nós daqui da Comunidade chamamos de João Surá. João Surá porque um homem que descia o Rio Pardo aí (ela aponta em direção ao Rio) e a cachoeira logo aqui perto, a água era bem mais não é igual agora, e o homem foi descer com a canoa ali e ela afundou com ele e ele morreu ali e não se sabe o que aconteceu com ele. E daí puseram o nome de cachoeira João Surá. E daí ficou João Surá e a comunidade João Surá. Tem uma história que um homem deu uma entrevista falou que esse homem era garimpeiro e que caiu na 85 cachoeira e morreu. Nós não aprovamos essa história (Entrevista realizada dia 18/12/2007). Percebemos que a comunidade João Surá surgiu no contexto histórico da mineração colonial no Alto Vale do Ribeira. A ocupação do território começou a se direcionar ao sul, acompanhando a faixa litorânea e chegando a Paranaguá, no sentido sudoeste, subindo as corredeiras do Ribeira e Açungui até os Campos de Curitiba. O historiador Romário Martins (1995) informa que, provavelmente, a entrada dos primeiros homens brancos na porção ocidental da Serra do Mar, chamada então “Sertão de Paranaguá”, deve ter ocorrido na região meridional do Ribeira, por onde passava o caminho pré-cabralino de Peabiru. Este caminho ligava São Vicente ao Rio Paraná, se estendia por cerca de 200 léguas e tinha um ramal para o sul até o Campo dos Biturunas (Palmas) e para o Tape, no Rio Grande do Sul. O ciclo do ouro no Vale do Ribeira teve início com a descoberta do metal na região do médio Ribeira, onde foram encontradas as primeiras jazidas auríferas do Brasil. A região experimentou um papel econômico relativo nos séculos XVII e XVIII, com destaque para Iguape – porto de escoamento do metal. Mais tarde houve um período de estagnação na atividade mineradora, seguido de uma importante retomada através de mineradores paulistas no alto Ribeira. Na região de Apiaí o ouro encontrado era o de aluvião, e teve grande importância na continuidade da ocupação da zona. O escoamento da produção, dessa vez, passou a ser na direção de Sorocaba, via Itapetininga. Após a descoberta do ouro, o passo seguinte foi da chegada do fisco. Em 1647 chegaram os primeiros grupos de povoadores: o de Eleodoro d’Ébano, com a administração das minas; a seguir o de Balthazar Carrasco dos Reis e Mateus Martins Leme, em 1661; depois o de Salvador Jorge Velho que, entre 1678 e 1680, movimentou as lavras do Ribeirão e de Nossa Senhora da Cachoeira na região do Açungui. Na região compreendida pelo Vale do Açungui teriam se formado, em meados do século XVII, arraiais mais ou menos estáveis, como Arraial Queimado 86 (Bocaiúva), Borda do Campo (Atuba, Vilinha, Vila dos Cortes), Arraial Grande (São José dos Pinhais), Barigui e Tidiquera (Araucária) (cf. COMEC, 1999). A forma de ocupação do território brasileiro ao longo dos séculos foi constantemente definida em função dos interesses mercantis da Europa. Esse processo sempre visou o estabelecimento de grandes estruturas e unidades de produção. As atividades exportadoras continuamente se apresentaram como um setor privilegiado da economia, e sua dinâmica foi pautada pela produtividade e rentabilidade. Dessa forma, a economia de subsistência vinculada à atividade mineradora também sempre foi vista como um setor da economia de exportação. A formação dos pequenos núcleos populacionais tinha como objetivo a procura por metais preciosos: ouro e prata. Já o deslocamento rumo ao interior foi facilitado pela navegabilidade da bacia do Ribeira. Assim, os primeiros povoados se estabeleceram orientados pelo rio Ribeira e seus afluentes, e nesse sentido os contatos e as trocas de mercadorias eram realizadas utilizando os rios. Lentamente, algumas estradas surgiam, mas eram os rios os principais condutores dessa gente. Cabe aqui um parêntese sobre o Rio Ribeira, devido a sua fundamental importância para o estabelecimento dos núcleos rurais e urbanos do Vale e para a configuração socioeconômica e cultural dos povos formadores do Vale do Ribeira. À medida que novos povoados se estabeleciam pela região, multiplicava-se o número de habitantes situados em toda a sua extensão e pelos seus afluentes, principalmente o rio Juquiá e Jacupiranga, intensificava-se o movimento comercial e, principalmente, o trânsito pelo Porto da Ribeira. Era nesse porto que se realizava todo o intercâmbio de mercadorias entre o litoral sul paulista e a região da “Serra Acima”, compreendidas pelas vilas de Itapetininga, Itapeva, Faxina, Apiaí, Iporanga e Xiririca (cf. ALMEIDA, 1945). Durante o séc XVII, as pequenas descobertas de ouro não mudaram de maneira marcante a vida do Vale do Ribeira. Somente no séc. XVIII foram encontradas minas mais valiosas, e a mineração dominou a economia local. A descoberta de novas minas, por sua vez, foi acompanhada por um crescimento na população negra (cativa, fugida e liberta). Segundo as análises de 87 Arruti (2003), o último quartel do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX registram um aumento na população de famílias escravas. No contexto da Villa de Apiaí, em 1809 e 1816, os escravos com vínculos familiares representavam respectivamente 41% e 45,5% da população cativa, sendo de 3,3 a média de filhos para as famílias assim formadas. Segundo o autor, a escravidão na região contrastava radicalmente com os dados sobre a escravidão no século XVIII, quando os plantéis eram formados, em sua maioria, por solteiros. De acordo com Fernandes, a participação da população escrava no total dos habitantes da região apresenta um pequeno crescimento proporcional em relação aos valores referentes ao final do século XVIII. O Mappa do Movimento da População da Villa de Xiririca (1856) apresenta um total de 195 nascimentos, dos quais 47 (ou 24,1%) eram de escravos. Além de manter uma participação expressiva na população regional, muitos escravos no século XIX eram nascidos na própria região. Estudos de demografia histórica registram uma elevada proporção de população negra (cativa ou liberta) na região (cf. VALENTIN, 2006). Mesmo considerando que tais estudos analisam as dinâmicas populacionais do período que se iniciava no final do século XVIII, é possível reconhecer as dimensões da população negra na região do vale do rio Ribeira em períodos anteriores. Com efeito, Valentin (2006) afirma que em Iguape, no ano de 1798, a população de cativos totalizava 937 indivíduos, ou 21,8% do total de habitantes. Mapas elaborados por Leonardo Marques (2006) inventariando o percentual de população não-branca no Paraná em 1872 (Fig. 3), 1890, 1940 (Fig. 4) e 1950 demonstram como, no final do séc. XIX, a proporção de não-brancos é significativa – havendo vários municípios em que ultrapassa os 60%, e sendo as áreas em que esta é inferior a 20% relativamente restritas. Quadro que se modifica na primeira metade do séc. XX, quando estes percentuais se tornam reduzidos. A área de número 17 (Arraial Queimado), que engloba o que hoje corresponde ao município de Adrianópolis, na década de 1870, possuía uma presença de não brancos maior que 60%. 88 Figura : Percentual de não-brancos no território do atual Paraná em 1872 A relevância populacional, a natividade da população escrava, o relativo grau de autonomia proporcionado pela atividade mineradora, a diversificação da produção e o fortalecimento das vias de comunicação que integravam o Caminho das Tropas e os cursos dos rios Ribeira e Pardo, permitiam certa mobilidade na inserção destas famílias escravas na economia do Alto Vale do rio Ribeira. (cf. FERNANDES, 2007). No século XIX, com o recuo da mineração aurífera como principal atividade econômica da região, Iguape passa a produzir arroz de maneira significativa, vivendo um momento de grande prosperidade. As barcaças tornamse o meio mais utilizado para o transporte deste produto, como haviam sido da população que, nos séculos anteriores, adentrou o interior em busca de ouro. Outros povoados surgidos em conseqüência da mineração, como Porto dos Pilões, Ivaporunduva e Sete Barras, vão se integrando à cultura do arroz e garantindo a produção para abastecimento do mercado regional (além da subsistência) não só deste produto, mas ainda de milho, feijão, mandioca, aguardente e rapadura. 89 Na medida em que surgiam novos povoados e intensificava-se a produção e troca de mercadorias entre eles, aumentava a necessidade de meios de transporte mais eficientes, pois as canoas e barcaças já não davam conta do intenso movimento. O rio Ribeira e seus afluentes constituíam-se nos únicos canais de transporte da população e escoamento da produção, que era levada rio abaixo em barcos e canoas até um ponto próximo ao Porto da Ribeira, em Iguape, de onde era transportada em mulas até o porto de Iguape. Dessa forma, na metade do século XIX (1848-1854), começam a ser usadas embarcações a vapor, que eram mais rápidas, maiores e mais seguras. Com um movimento cada vez mais intenso no Porto do Ribeira, principalmente devido à alta produção de arroz de Iguape, surge, por volta de 1827, o projeto de abertura de um canal partindo desse porto (Ribeira) chegando ao Porto de Iguape, com objetivo de eliminar o trajeto feito no lombo de mulas. No início da década de 1890 foi construído o canal, conhecido como Valo Grande, que tinha por objetivo facilitar o transporte de mercadorias através de canoas, evitando o tráfego de carroças pela pequena estrada existente. Seu término data do ano de 1860 e foi a primeira grande obra hidráulica do Estado de São Paulo. O canal tinha uma abertura inicial de 4 metros e em poucos anos, devido à erosão, chegou a 300 metros de largura, e vinte de profundidade, drenando cerca de 2/3 das águas do Rio Ribeira levando à obstrução do Porto de Iguape. A questão do Valo Grande foi, e ainda é muito importante para a região porque, se por um lado constituiu um canal de drenagem para uma grande zona, por outro acabou por inviabilizar o Porto de Iguape, decretando a decadência econômica de Iguape e da região. Esse canal, a princípio, tinha apenas quatro metros de largura. Contudo, acabou sendo incrivelmente alargado pela força e volume das águas do rio, que terminou por assorear as barras de Icapara, do Ribeira e o próprio porto de Iguape, impedindo a passagem de barcos maiores. No fim do século XIX, a produção do então internacionalmente famoso “arroz de Iguape” já sofria concorrência do arroz de outras regiões e, no início do século XX, havia diminuído bastante. 90 (...) o Valo Grande foi fechado com terra em 1978, trazendo uma rápida recuperação ao ecossistema local, mas como toda barragem, acabou responsabilizada por grandes enchentes na região. Em 1991, um acordo entre prós e contras decidiu pela construção de uma barragem formada por uma ponte e comportas (que seriam abertas na época de chuvas). Acontece que somente a ponte foi construída e até hoje o Valo permanece aberto e causando danos ambientais, com prejuízos principalmente para a pesca.4 Mesmo com a expansão do povoamento, o Vale do Ribeira ainda era a região mais despovoada, tanto do lado do estado de São Paulo como do Paraná, no final do séc XIX. Tal fato estimulou a fundação de algumas colônias de migrantes europeus, no Estado de São Paulo, principalmente austríacos, alemães, italianos, irlandeses, ingleses, ucranianos e russos. Acabaram se estabelecendo principalmente em Cananéia, Pariquera-Açu, Juqiá e Jacupiranga. (cf. ÂNGELO & SAMPAIO, 1995). A imigração de maior vulto deu-se no início do séc XX (em 1912) com os japoneses, e teve grande influência econômica e cultural. Em 1918 a migração passa a ser promovida pela Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (KKKK) que lhe dá um caráter organizado. Através de doação de terras, pelo governo do estado, e pela aquisição de outras, a KKKK as vende na forma de lotes de 10 alqueires (em torno de 24 hectares). O colono japonês cultivava para sua subsistência os produtos da região, introduzindo modificações nas técnicas de plantio. Sem dúvida, eles foram responsáveis pelo grande impulso à cultura comercial do arroz e do chá. Com a proibição do tráfico de escravos, os grandes fazendeiros de São Paulo absorveram a mão de obra escrava para o trabalho nos cafezais, com isso entra em decadência a produção dos alimentos básicos como o feijão, o milho e a mandioca, gerando uma grande crise de abastecimento. No Paraná, predominava a extração da erva-mate e o trabalho da pecuária nas fazendas. O Paraná reivindicou, por sua vez, junto ao governo imperial a criação de grandes colônias voltadas à produção de alimentos, com o objetivo de resolver o problema de falta de alimentos. A partir de 1859 ocorreu a criação da colônia 4 Ver site: http://www.socioambiental.org/website/parabolicas/edicao38 - acessado em 18/6/2009) 91 Assunguí, com pequenas propriedades, localizada a 109 quilômetros de Curitiba, no Vale do Ribeira. A colônia Assunguí era composta de franceses, ingleses, italianos, alemães, espanhóis e suecos. Seu núcleo corresponde hoje ao município de Cerro Azul. Sem infra-estrutura para escoar a produção, muitos imigrantes procuraram trabalho na capital, abandonando o local. A província do Paraná enfrentou as mesmas inquietações existentes em todo o império do Brasil: preencher os chamados “vazios” existentes nessas terras com laboriosos braços estrangeiros, de preferência com braços europeus. Os meios aplicados para conseguir esses trabalhadores, entretanto, foram muitos e iam desde mitos perpetrados para legitimar a presença estrangeira em terras americanas, até a utilização de mecanismo legais propostos pelo governo, como as leis que incentivavam a imigração. Ao se falar de imigrantes, é válido ressaltar do que estamos falando. Caio Prado Jr. (1975) destaca que: (...) pode-se considerar toda a história brasileira como um fenômeno de imigração. A maioria da população existente no Brasil é de imigrantes, sejam eles europeus e africanos. Aqui, o ponto que sustenta essa afirmação é uma questão de cronologia e de contexto histórico. Quando falamos de imigrantes, estamos nos referindo a um termo específico de europeus vindos durante o século XIX e começo do século XX, por motivos totalmente diferentes dos portugueses e africanos que vieram para o Brasil em períodos anteriores (:233). Povoar o Brasil Meridional consistiu em tarefa orientada segundo uma escolha do governo imperial, influenciado pela idéia de que a “imigração” estava ligada á “civilização” e ao “embranquecimento” do Brasil. No caso da Província do Paraná, encontramos uma série de chamarizes aos imigrantes que, de uma maneira geral, foram também uma constante em outras províncias. O sertão – um espaço construído historicamente e que possui uma série de atribuições específicas e históricas, o chamado vazio demográfico – foi o atrativo utilizado no Paraná. A própria idéia de vazio foi mudando e se reconstruindo ao longo do tempo. Uns acreditavam que este vazio era realmente a inexistência de qualquer tipo de povoamento; outros consideravam não relevante que essas terras já fossem ocupadas por índios, faxinalenses, bairros negros etc. Segundo Laura Antunes Maciel (1997), neste caso o vazio é a ausência de brancos colonizadores. 92 Os índios faziam parte da paisagem local, assim como os animais e as árvores. A colonização teria o sentido de povoar esses vazios: (...) a ausência de uma população disciplinada, habituada ao trabalho ordenado e regular, com moradia fixa, capaz de tomar em suas mãos a defesa do território contra os interesses dos países vizinhos. A própria estabilidade das fronteiras nacionais seria mais facilmente conseguida caso naquelas regiões predominassem a agricultura e a criação de gado (1997:127). Uma pergunta sintetiza esta perspectiva: se não havia “ninguém” ocupando esses espaços e o número de pessoas na província era pouco, por que não povoá-la com imigrantes? Conforme Odair Paiva (1993), nas décadas de 1930 e 1940 a política de colonização acirra os problemas fundiários na região, na medida em que grande parte das terras consideradas devolutas e destinadas aos novos colonos já estavam, na verdade, ocupadas por pequenos posseiros, muitos dos quais foram obrigados a desocupá-las. Nas palavras do autor, “a reordenação fundiária proposta pela Secretaria na região não possuía qualquer interesse no sentido de manter naquelas áreas os antigos pequenos produtores” (:179). Num processo de "grilagem oficial”, apenas pequenos posseiros foram prejudicados, sendo que os grandes produtores de banana em terras consideradas devolutas nunca foram desapropriados. Oficialmente, o projeto visava incentivar o desenvolvimento de pequenas propriedades através do cultivo de banana. No entanto, o que se pretendia era criar um espaço para absorver uma preocupante massa de mão-de-obra desempregada na capital paulista, em função da decadência do café. Essa colonização oficial teve muito poucos resultados. Aos colonos não foram dadas condições de se manterem na terra, e nos dias de hoje a colônia não existe mais na memória das pessoas do lugar. No entanto, o Estado atingiu o objetivo de povoar terras "devolutas" instalando grandes proprietários inseridos na produção para o mercado. Ainda conforme Paiva, embora tenha sido efêmera enquanto resultados, a colonização oficial contribuiu para a perpetuação de uma estrutura que, no plano regional, manteve a hegemonia dos grandes bananicultores, seja pela desestruturação - nas áreas onde se instalou - de grande parte de formas outras de ocupação da terra, e também por não ter contribuído 93 para a fixação e o crescimento dos pequenos produtores ali instalados (1993: 180). Geraldo Müller (1980) nos mostra que a intensificação do processo de incorporação do Vale à produção de mercado ocorre nas décadas de 1940/50 com a ampliação do cultivo de banana e chá. No caso da banana, devido ao aumento da demanda pelos trabalhadores da indústria paulistana por causa do baixo preço da fruta, e também devido à demanda de Montevidéu e Buenos Aires. Esse processo foi acelerado na década de 1960 com a construção da rodovia BR-102, atual Régis Bittencourt. O mesmo autor também nos fala da especulação fundiária deflagrada com o início da construção dessa rodovia e conseqüente valorização de terras no Vale. Por essa época, inúmeros imóveis foram adquiridos por empresas paulistas da construção civil, siderúrgicas, metalúrgicas, imobiliárias, empresas agrícolas e comerciais. Nas palavras de Müller: a especulação fundiária na Baixada, como em todo o Vale, mostra-se como mecanismo que permite incorporar terras sem aproveitá-las nem povoá-las, configurando a mais acabada manifestação de cunho primitivo do modo como as terras caem sob o domínio do acicate da lei do valor. (1980: 82). Os projetos imigratórios não tiveram, contudo, sucesso no aumento significativo da densidade populacional do Vale. Esta característica, aliada a outras como seu caráter montanhoso, presença de cavernas e grandes extensões de Mata Atlântica, levou a que o Vale fosse escolhido, na segunda metade do século XX, como local de treinamento do grupo de guerrilheiros de Carlos Lamarca. Habitado por população pobre e que, provavelmente, seria sensível ao discurso revolucionário, conforme escreve Queiroz (1992), “a região da Juréia foi o lugar que Lamarca escolheu para se esconder e preparar a revolução” (:73). O receio de que a região fosse alvo de novos focos guerrilheiros fez o Estado investir pesado em novos “projetos de desenvolvimento” em fins da década de 1960 e na década de 1970 (cf. ZAN, 1986; MARTINEZ, 1995). Diversos programas foram implantados no Vale com o objetivo não só de “desenvolver a região”, mas também de “livrá-la do atraso e do isolamento”: aumento da produtividade agrícola, o estabelecimento de empresas agropecuárias, indústrias de 94 transformação da banana e outras frutas, mineração, implementação da pesca, cultivo de cacau e de seringueira. Dentre os projetos de desenvolvimento, houve também a ameaça de instalação de usinas atômicas na área da Juréia. Maria Cecília Martinez (1995) nos diz que as culturas caipira e caiçara do Vale foram, nas últimas décadas do século passado, consideradas o motivo do atraso econômico devido a seus modos de produção e comercialização, que não se enquadravam nos moldes capitalistas. Portanto, o que se queria era substituir tanto as pequenas propriedades rurais quanto o latifúndio tradicional improdutivo por uma classe média rural de tipo empresarial. Havia, para que a região se tornasse atraente ao capital privado, a necessidade de implementar os setores de transportes, de comunicações e de energia. Uma série de obras foi realizada para beneficiar setores privados com o uso de verbas públicas. Com exceção da banana e do chá, que já estavam implantados desde os anos trinta, nenhum desses projetos conseguiu de fato industrializar o Vale. Na década de 50 do séc. XX, a agricultura do Vale entra em sua fase capitalista, com o cultivo sendo realizado em terras de propriedade privada e com o uso da mão-de-obra assalariada. Muitos dos colonos japoneses foram adquirindo terras dos posseiros e os transformando em empregados, diaristas ou meeiros (cf. ÂNGELO & SAMPAIO, 1995). Nesse período, a quase total ausência de estradas e a retração da importância do Rio Ribeira como via de transporte contribuíram para um isolamento geográfico, econômico e social de região no interior do estado, levando a que se voltasse sobretudo para a agricultura de subsistência. Conforme José Roberto Zan (1986), com a decadência da agricultura comercial, o Vale mergulhou num período de estagnação econômica que se estendeu pelas décadas de 10, 20 e 30 do século atual [passado]. (...) O não empenho dos poderes públicos, no sentido de reaparelhar o sistema de transportes da Baixada, acabou por inviabilizar a agricultura comercial. Conseqüentemente, a maior parte da população refluiu para a economia de subsistência (:26-29). Foram várias as tentativas de implantação de “projetos de desenvolvimento” no Vale após a decadência da agricultura comercial. Em 95 síntese, os principais ciclos econômicos que se instalaram no Vale do Ribeira ao longo da história foram: a exploração aurífera, a partir do século XVII, e de outros minérios até décadas recentes, e as culturas do arroz, do café, do chá e da banana. Estes ciclos transformaram o Vale do Ribeira em fornecedor de recursos naturais de baixo custo, explorados sem qualquer respeito ao patrimônio ambiental e cultural e sem geração de benefícios para a população residente. As atividades mineradoras no Alto Vale do Rio Ribeira perderam impulso a partir da segunda metade do século XVIII. A partir desse período surgem descobertas das jazidas de chumbo no Vale do Ribeira ocorreram no município de Iporanga em 1832 (cf. LEONARDOS, 1934). Segundo Bauer (apud DAITX, 1986b), os primeiros indícios já eram conhecidos no Morro do Chumbo no final do século XVIII, no entanto, somente a partir de 1857 obteve-se o conhecimento do valor desta jazida além de outras localizadas nas regiões de Agudos, Agudinho, e Agudos Grandes, e cabeceira do Ribeirão Taquarussu. Em Adrianópolis, município paranaense localizado na região do Vale do Ribeira, a empresa Plumbum, pertencente ao grupo Trevo, se instalou no ano de 1937 e passou a desenvolver atividades metalúrgicas na planta da usina em 1945, sendo responsável, até o ano de 1954, por todo o minério de chumbo produzido no Brasil. Funcionou no período de 1945 a 1995 5. No período de atuação das minas e da Plumbum, foram processadas aproximadamente três milhões de toneladas de minério, gerando cerca de 2.780.000 toneladas de rejeitos. No início os resíduos eram lançados diretamente no rio Ribeira sem tratamento, mais tarde passaram a ser depositados no entorno da usina. A emissão atmosférica de material particulado sem tratamento até a década de 1980, quando foi implantado o uso de filtro manga, propiciou a deposição de contaminastes em grande extensão, como abordaremos no capítulo seguinte. 5 GOVERNO DO PARANÁ. Programa de apoio à população carente do Alto Ribeira – Pro-Ribeira – Diagnóstico e propostas de ação. Curitiba: Secretaria de Estado do Planejamento/Coordenadoria de Ação Regional-CAR/Fundação Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social IPARDES, 1980. 96 Outro aspecto que contribuiu para a tentativa de “desenvolver” o Vale do Ribeira foi a construção, na década de 1960, da rodovia BR-102, atual Régis Bittencourt6. No Brasil, no entender de Pereira, o planejamento governamental inicia-se no primeiro Governo Vargas, ganha impulso no Governo Juscelino Kubitschek e nos Governos Militares. Esses são momentos em que o planejamento estatal atuou de “forma efetiva” com investimentos em infraestrutura de transportes, energia e comunicações, que são fatores importantes na atração e reprodução de capital pela via da industrialização, que posteriormente estendeu-se à modernização da agricultura. A relação entre indústria e modernização da agricultura resulta na urbanização do país. A junção desses três fatores influenciou a política de transportes, mas no decorrer dessa política ocorre a evolução, priorização e concentração na estrutura rodoviária. Diante disso, o autor afirma que o governo de Juscelino Kubistchek aproveitou a conjuntura da economia internacional e criou bases para a atração do capital internacional. Além disso, implantou uma legislação cambial favorável à atração de capital de risco e investiu em infra-estrutura que se tornou suporte para a implantação do parque industrial do país, apesar do endividamento provocado. Percebe-se que a aliança entre capital externo, elite nacional e Estado fez concentrar os investimentos em um único modal de transporte, deixando os outros modais a mercê da política instaurada por este “projeto desenvolvimentista”. Como vimos, a implantação dos “projetos de desenvolvimento” exigia meios de transportes para articulação das redes materiais pelos territórios. Influenciada pela industria automobilística, a política de transportes brasileira centralizou seus investimentos na modalidade rodoviário. O Estado e a elite nacional faziam o discurso de promover a integração interna da economia brasileira, mas o privilegiamento do modal rodoviário desequilibrou as matrizes de transportes, elevou os custo econômicos e sociais. 6 Ver artigo de PEREIRA, Luiz Andrei Gonçalves; LESSA, Simone Narciso e CARDOSO, Antônio Dimas. Planejamento e Transporte Rodoviário no Brasil. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social – PPGDS / UNIMONTES. Disponível em: http://www.unimontes.br/coloquiointernacional/arquivos/131luizandreigoncalvespereira.pdf Acesso em 27 de julho de 2009. 97 O mesmo autor também nos fala da especulação fundiária deflagrada com o início da construção dessa rodovia e conseqüente valorização de terras no Vale do Ribeira. Por essa época, inúmeros imóveis foram adquiridos por empresas paulistas da construção civil, siderúrgicas, metalúrgicas, imobiliárias, empresas agrícolas e comerciais. Foi seguindo essa diretriz básica, que Furtado (1972) qualificou de “mito do desenvolvimento econômico”, que foram implementadas as políticas de desenvolvimento nos países atrasados, tendo como fio condutor a idéia de progresso como algo essencialmente tanto positivo quanto inevitável. Reportando-se aqui especificamente ao caso brasileiro, a experiência nos mostra que embora a economia tenha crescido a taxas altas no período do pós-guerra (de 1945 a 1980, o PIB brasileiro cresceu a uma taxa média de 7% a.a.), o mesmo não pode ser verificado quanto à melhoria das condições de vida de seus habitantes - pelo menos, a sua maioria - que viu (concomitantemente à construção de um imenso e até alguns anos relativamente moderno parque industrial) seu poder de compra ser diluído no decorrer do tempo, a ponto de ver o Brasil ser considerado, nos anos 90, um dos países mais desiguais do mundo em termos de distribuição de renda. Tal constatação, independente da análise dos pormenores e das condições que conduziram a tal situação, apenas nos salienta o diagnóstico que já se tornou um lugar-comum: de que desenvolvimento e crescimento econômico são dois conceitos inteiramente diferentes, assim como são ambos diferentes de melhores condições de vida da população em geral e de preservação ambiental responsável. Vale a pena apresentar parte da “Carta de Curitiba”, elaborada, em setembro de 1978, durante o 1º Simpósio Nacional de Ecologia, transcrita por Genebaldo Dias: Os modelos desenvolvimentistas da atual sociedade de consumo e, muito especialmente, o modelo brasileiro, são modelos absurdos, porque insustentáveis, isto é, suicidas. Estes modelos repousam no esbanjamento orgástico de recursos limitados e insubstituíveis. Eles significam a destruição sistemática de todos os sistemas de sustentação da vida na Terra. (2003: 486) 98 É possível perceber que com o passar do tempo a “Carta de Curitiba”, produzida aqui, caiu no esquecimento; isso porque o Estado do Paraná adotaria o modelo único de desenvolvimento criticado no Simpósio. Neste, José Lutzenberger (1985), responsável pela palestra de encerramento, chamava a atenção para que a sociedade observasse outros sistemas que tinham como paradigma a preservação do ambiente e da condição humana. Aqui deixo uma sugestão que me parece muito importante: que politólogos e sociólogos de visão se aprofundem no estudo da Ecologia e examinem detidamente o funcionamento dos sistemas naturais intactos, enquanto os houver. Suspeito que acabarão por descobrir modelos extremamente relevantes para a condição humana. Ali não existem estruturas de poder central, hegemonias, dominação. O que existe é constelação de equilíbrios. Progresso, ali, é esmero de equilíbrio (:102) . A perspectiva e as preocupações expressas no Simpósio podem ser vistas como resultado de um contexto internacional. Com efeito, a partir das décadas de 1960 e 1970, a preocupação com o meio ambiente passa a ser ventilada na esfera de organismos internacionais. Constatação básica desta linha de raciocínio é a noção de que industrialização não é sinônimo de desenvolvimento. Assistimos paralelamente à incidência das altas taxas de crescimento, um inchaço das grandes metrópoles, um aumento assustador da criminalidade, da poluição, etc. Em decorrência principalmente da urbanização rápida e forçada ocorrida no país, em virtude do modelo industrializante. A questão que se coloca então, basicamente, é: tivemos uma prática de atividade econômica depredatória (desenvolvimento, crescimento econômico), que paralelamente ao fato de ter conseguido modernizar as bases da economia, trouxe consigo uma série de distorções, concentrando renda e gerando, em alguns casos, exemplos gritantes de retrocesso nas condições de vida de parcelas significativas da população, e o que é pior, dilapidando seu próprio habitat. Por outro lado, tal caminho de “desenvolvimento”, que é excludente, que tira o direito da população local a seguir com seu modo de vida, tem como resultado encurralar suas atividades de agricultura familiar. Estes agricultores familiares, comunidade quilombolas e tradicionais que utilizam a terra como terra de trabalho, e não de 99 exploração, precisam reproduzir-se enquanto agricultores repondo a força de trabalho familiar. Sendo assim, quanto mais o capital expande e domina o campo, mais difícil se torna a reprodução social na propriedade familiar. Pois com os constantes endividamentos contraídos, a renda da terra não fica em suas mãos, mas em mãos de empresas urbanas: bancos, cooperativas, e intermediários; e a produção de alimentos baratos aumenta o lucro das empresas urbanas, pois a reprodução da força de trabalho do operário também fica mais barata. Infelizmente as políticas governamentais impõem um modelo de desenvolvimento que privilegia a agricultura patronal (excludente), que concentra ainda mais as terras nas mãos de poucos – aumentando os conflitos por terra –, e colocam cada vez mais a integração com o capital como única opção para os agricultores familiares. (cf. FERNANDES, 2001). Então para que os agricultores continuem na terra (terra de trabalho) a resistência às pressões do capital é imprescindível. Conforme afirma Martins (1986): “Já não há como separar o que o próprio capitalismo unificou: a terra e o capital; já não há como fazer para que a luta pela terra não seja uma luta contra o capital, contra a expropriação e a exploração que estão na sua essência” (:177). Nesse sentido, surge a nossa discussão específica sobre o caso do Vale do Ribeira: como pensar a conjugação de fatores como sua reconhecida riqueza natural, a presença expressiva de comunidades tradicionais na região e, simultaneamente, seu baixo nível de desenvolvimento, segundo dados governamentais? Uma questão relevante que permeia este trabalho é de que para a comunidade João Surá – e outras tantas comunidades ali situadas – há possibilidade de terem seu espaço e visão de mundo como uma alternativa. Um modelo de produção/reprodução que consiga não dilapidar o meio ambiente, e que possa gerar uma melhor condição e qualidade de vida para seus habitantes. O "desenvolvimento" – expansão capitalista em moldes industriais –, no século XX, parece chegar com mais determinação ao país. Não para o Vale especificamente, mas ainda assim dá-se nesta fase a abertura de novas vias de comunicação terrestre. Como vimos, com a abertura da BR-116, nos anos 60, o Vale passa a ter ligação direta com as capitais dos estados de São Paulo e 100 Paraná, o que apesar de facilitar sobremaneira o escoamento da produção regional, trouxe também a agudização da luta pela posse da terra e a especulação imobiliária. O planejamento estatal delineado e executado na região não conseguiu, ser bem sucedido na implantação do modelo desenvolvimentista proposto, uma vez que a criação de infra-estrutura para a exploração de seus recursos naturais (minério, madeira, peixes...), em benefício de alguns grupos econômicos privados, não alcançou todos os impactos esperados (cf. MULLER, 1980). Ainda hoje, aspectos fundamentais como saúde, educação e saneamento estão longe de atingirem padrões verificados nas demais áreas do estado, o que traz consigo primordialmente a existência de uma grande população de baixa renda, segundo esse modelo desenvolvimentista (embora os índices de IDH no centro do estado sejam mais baixos que no Vale do Ribeira). Fonte: http://www.aenoticias.pr.gov.br/modules/news/article.php?storyid=40821 População e índices de desenvolvimento humano – Vale do Ribeira 101 Município/Estado População (2000) IDH médio (1991) IDH médio (2000) Adrianópolis (PR) 7.007 0,613 0,683 Cerro Azul (PR) 16.352 0,568 0,684 Ribeira (SP) 3.506 0,623 0,678 Iporanga (SP) 4.562 0,632 0,693 Eldorado (SP) 14.134 0,683 0,733 Estado do Paraná 9.563.458 0,711 0,787 Estado de São Paulo 37.032.403 0,778 0,820 (500.000) 0,727 0,799 Vale do Ribeira Fontes: IBGE e PNUD Para compreender a discussão a seguir, é necessária uma reflexão sobre os aspectos a partir dos quais estes índices são produzidos. O IDH-M é elaborado com base nos indicadores de educação (alfabetização e taxa de freqüência escolar), longevidade e renda da população. O que pretendemos colocar aqui é que a eleição de tal índice como central para avaliar a situação dos municípios brasileiros parece caminhar no sentido da reedição da lógica industrializante. Os índices que medem o desenvolvimento (PIB, IDH, Gini, IPEA, FGV) não levam em consideração a riqueza ambiental da região e os saberes das comunidades tradicionais – dentre elas as quilombolas. A análise dos fatores educação e renda exemplificam o que queremos dizer. Em primeiro lugar, tomar a renda como índice implica considerar somente a produção que é voltada para o mercado, resultando em renda monetária. Em outras palavras, se desconsidera a produção tradicional, que muitas vezes é consumida pelo próprio grupo familiar ou comunidade, sem passar por trocas que envolvam dinheiro. Além disso, só há valorização da educação formal neste modelo, ignorando os processos não formais de transmissão de conhecimento característicos das comunidades tradicionais. Só um tipo de saber é considerado – o saber técnico-científico da sociedade mais ampla –, e os saberes dos grupos são transformados em um não saber. Cabe retomar, aqui, a discussão dusseliana em torno do modelo eurocêntrico de interpretação do real, que não somente molda a maneira pela qual se dá a construção da história oficial da América Latina – “apagando” 102 acontecimentos e processos significativos na configuração do presente, como tão bem ilustrado simbolicamente pelo ato de Rui Barbosa de queimar os arquivos da escravidão –, mas também orienta a perspectiva de futuro considerada legítima. O cálculo do IDH, os aspectos por ele valorizados como sinais de “riqueza” e “desenvolvimento”, a imposição de um modelo uniforme de “progresso” – baseado em formas de produção, consumo e relações sociais que têm por base características próprias ao modo de produção capitalista industrial – e a tentativa de, de maneira irrefletida, aumentar tais índices para todos – o que é tomado como diminuição (claramente positivada) da pobreza – fazem com que também um projeto de futuro do Estado e das elites seja imposto como “o” único projeto possível. Como conseqüência, encontramos o discurso que vê a diversidade sempre sob o risco do desaparecimento, pois que irremediavelmente condenada pela expansão inevitável e valorizada do “progresso”. Em suma, como já ressaltava Dussel, a diversidade é negada, e há um esforço sistemático de arrastar o outro para o mesmo. É a esta perspectiva, como se explicitará no capítulo seguinte, que a analética se contrapõe como método, a fim de reconhecer e dar voz a possibilidades distintas e igualmente legítimas de ser e viver – que têm, inclusive, um potencial de resistência frente ao modelo dominador único. Nesse sentido, o economista Ladislau Dowbor escreveu um artigo denominado O debate sobre o PIB: estamos fazendo a conta errada.7 Nele o autor demonstra que o cálculo do PIB não leva em conta os interesses da população e os impacto ambientais. No Brasil, a discussão entrou com força recentemente, em particular a partir do cálculo do IDH e sua valorização na elaboração de políticas públicas. Dowbor se pergunta: como dizer que a economia vai bem, ainda que o povo vai mal? Então a economia serve para quê? Qual o sentido de se considerar a produção sem levar em conta os objetivos e conseqüências de tal produção? As limitações do PIB são apresentadas por ele através de exemplos: (...) é que quando o navio petroleiro Exxon Valdez naufragou nas costas do Alaska, foi necessário contratar inúmeras empresas para limpar as costas, o que elevou fortemente o PIB da região. Como pode a 7 Todas as citações estão disponíveis http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=15977 30/08/09. no Acessado site: dia 103 destruição ambiental aumentar o PIB? Simplesmente porque o PIB calcula o volume de atividades econômicas, e não se são úteis ou nocivas. O PIB mede o fluxo dos meios, não o atingimento dos fins. Na metodologia atual, a poluição aparece como sendo ótima para a economia, e o IBAMA vai aparecer como o vilão que a impede de avançar. As pessoas que jogam pneus e fogões velhos no rio Tieté, obrigando o Estado a contratar empresas para o desassoreamento da calha, contribuem para a produtividade do país. Isto é conta? O autor amplia sua crítica considerando o fato de o PIB, ao calcular a riqueza, não considerar que parte dela é “produzida” a partir da redução dos estoques de bens naturais. Segue: Mais importante ainda, é o fato do PIB não levar em conta a redução dos estoques de bens naturais do planeta. Quando um país explora o seu petróleo, isto é apresentado como eficiência econômica, pois aumenta o PIB. A expressão “produtores de petróleo” é interessante, pois nunca ninguém conseguiu produzir petróleo: é um estoque de bens naturais, e a sua extração, se der lugar a atividades importantes para a humanidade, é positiva, mas sempre devemos levar em conta que estamos reduzindo o estoque de bens naturais que entregaremos aos nossos filhos. A partir de 2003, por exemplo, não na conta do PIB mas na conta da poupança nacional, o Banco Mundial já não coloca a extração de petróleo como aumento da riqueza de um país, e sim como a sua descapitalização. Isto é elementar, e se uma empresa ou um governo apresentasse a sua contabilidade no fim de ano sem levar em conta a variação de estoques, veria as suas contas rejeitadas. Não levar em conta o consumo de bens não renováveis que estamos dilapidando deforma radicalmente a organização das nossas prioridades. Em termos técnicos, é uma contabilidade grosseiramente errada. As reflexões de Dowbor tratam de explicitar um conceito de desenvolvimento que contemple o padrão de qualidade de vida regional, não reeditando as passagens de uma lógica, que se consegue melhorias em termos de taxa de crescimento econômico, traz consigo a dilapidação do meio ambiente e não leva em consideração a vida do cidadão comum e das comunidades ali inseridas. A maturação dessa crítica a esse modelo de desenvolvimento, que no campo é marcado por uma expansão produtiva baseada no tripé veneno-adubotrator, pode permitir o repensar e fortalecer as experiências micro-locais e fortalecer seus arranjos tradicionais e costumes de uso da terra. Os dados sócio-econômicos que mostram as regiões, através de indicadores de renda, precisariam ser compreendidos à luz das especificidades regionais, pois os dados gerais – como PIB agrícola, renda per capita, taxa de 104 analfabetismo, escolaridade, e conseqüentemente IDH – não são capazes de revelar uma parte desse rural complexo, escondem outras e tornam necessária a interpretação da pobreza, bem como repensar os programas de desenvolvimento homogêneos, que não levam em conta os sistemas de gestão comunitária (que governa, partilha e conserva recursos, com base no conhecimento do meio, na espacialidade comum e em acordos familiares, permitindo que, na região, o uso intenso do solo conviva com a maior cobertura percentual de vegetação nativa manejada além dos limites da revolução verde). Mas é um equívoco desconhecer os processos de dominação e expropriação das comunidades quilombolas e tradicionais em geral, afirmando que vivem na abundância; seria um engano tão grande quanto supor que estavam no paradoxo da pobreza. Pobreza é um conceito impreciso para definir sua condição, porque confunde estas com outras populações – particularmente aquelas que não dispõem de recursos naturais para reprodução – e elide os mecanismos específicos que reproduzem a situação de exclusão. Nesse sentido, o exemplo do ocorrido com o Vale do Jequitinhonha – que vai sendo constituído como pobre ao longo da segunda metade do século XX, até atingir a denominação corrente de “Vale da Miséria” – ajuda a pensar o contexto do Vale do Ribeira, eleito como “Vale da Pobreza” regional. Com efeito, no Vale do Jequitinhonha, os regimes agrários peculiares e os baixos níveis relativos dos indicadores sócio-econômicos fizeram com que a região fosse considerada, pelo poder público, uma das mais pobres do Brasil. Por isso, vários governos orientaram para lá programas de “desenvolvimento rural”. Mas esses esforços não produziram bons resultados. No início do séc. XX, com a abertura de estradas que deslocam as rotas comerciais do Rio Jequitinhonha (processo muito semelhante ao que ocorreu no Vale do Ribeira, como vimos), e o desenvolvimento da produção de gêneros alimentícios no sul da Bahia e outras regiões vizinhas, o Vale passa a enfrentar um período de retração de seu comércio e de dependência externa. Dependência esta que irá se agravar com a integração regional ao mercado mais amplo – responsável tanto pela redução da competitividade dos produtos locais quanto 105 pelo aumento da necessidade de renda monetária por parte da população. Assim também o Vale do Ribeira durante um longo período foi rota do caminho das Tropas e é importante saber em que momento ele deixa de ser um eixo importante, do ponto de vista econômico, para se tornar um local de carência. Como a idéia de progresso e de desenvolvimento é uma idéia linear, parece que o Vale do Ribeira não somente nunca foi “desenvolvido”, mas também que outras regiões vão avançando e ele vai ficando para trás. É curioso pensar que, em geral, o discurso da carência – e tanto no caso do Vale do Jequitinhonha quanto do Vale do Ribeira ele ocorre – apaga o passado regional, bem como antecede a implantação de um modelo capitalista de produção. Porque aí, ao invés de se reconhecer a diferença entre o modelo que lá está e o modelo que vai ser implantado, o discurso oficial afirma que o que lá existe é um “não modelo”, e, portanto, será implantado o grande e redentor modelo de desenvolvimento uniformizante. De acordo com Ricardo Ribeiro (1993), os discursos locais sobre a região hoje designada “Vale do Jequitinhonha” são marcados, no início do séc. XX, pelo tema da valorização do “orgulho sertanejo” – baseado na idéia de uma vida saudável, simples, vinculada a valores como dignidade, honra, trabalho e honestidade. Já com relação aos discursos externos, não há uma identificação da área pelas autoridades públicas estaduais e nacionais como se destacando nem por atributos claramente positivos nem excessivamente negativos. Até a década de 1950, a região é concebida como parte do Norte/Nordeste mineiro (uma definição muito mais fluida e que não impulsionava qualquer tipo de proposta de ação governamental ou projeto modernizante específico). É somente após este período que o Vale passa a ser visto pelo Estado como unificado e distinto das regiões limítrofes, e ao mesmo tempo definido através da carência – de recursos, escolarização, emprego, etc. – definição esta que norteará todos os projetos do Estado para a região, e que servirá de instrumento dos políticos regionais para conseguir verbas e benefícios externos. Nas palavras de Ribeiro: Aos poucos, os discursos dos políticos sobre o Jequitinhonha foram abandonando o orgulho sertanejo, para assumirem o ponto de vista modernizador, que examina a região a partir de fora, e 106 recomenda a ação do Estado para redimi-la do atraso, da ignorância, da pobreza, etc. Desta forma, o Estado, que desde meados da década de 1960 vem atuando de forma mais sistematizada na região, tem sido o principal impulsionador do “progresso” que luta para redimir o Vale de sua pobreza, que no entanto parece ser-lhe tão inerente como a seca e, assim, resistir a todas as investidas. O que não é de todo ruim, pois a pobreza do Jequitinhonha continua a render-lhe novos estudos, planos e verbas, que certamente irão beneficiar capitais da região ou vindos de fora e políticos locais, que poderão sempre usar a pobreza como forma de reafirmação regional, como seus antepassados usavam o vigor sertanejo (apud PORTO, 2007:62). No caso do Vale do Ribeira, há algumas distinções, mas o processo de forma mais ampla é semelhante. Também aqui se vincula o discurso da necessidade e inevitabilidade do desenvolvimento regional a uma carência constitutiva do Vale – que, curiosamente, como já indicamos, não se encaixa nem mesmo na definição de carência do próprio Estado, pois que não possui os índices mais baixos de IDH do Paraná. O avanço do capitalismo é, então, tomado como tendo um certo caráter “redentor”, pois que vai retirar o Vale desta situação de carência a que hoje se encontra “condenado”. Fica, então, mais simples desconsiderar a população tradicional que o ocupa e a questão ambiental, pois que o modelo desenvolvimentista único se constrói como auto-evidente. Nesse sentido é que nos perguntamos quando é que o Vale do Ribeira se torna o grande problema, mesmo fazendo parte da região Metropolitana. Ao contrário do Vale do Jequitinhonha, que está lá no sertão, o Vale do Ribeira é local onde passam uma boa parte dos caminhos fundamentais para o trânsito regional, uma região povoada desde o início da formação do Paraná. Como isso tudo vai resultar em um Vale que é tido como da pobreza? Se você tinha o Vale como passagem de produtos importantes, que geravam desenvolvimento de um comércio e circulação de dinheiro? Provavelmente, o Vale do Ribeira não era tido como problemático no início do século XX, quando se inicia a expansão para o Norte do estado. Naquele momento, provavelmente esse discurso da carência – e do “vazio” – era atribuído ao Norte. O resultado foi a expansão capitalista para o norte do Estado. Em algum momento o Vale do Ribeira passa a ser pensado como lugar de carência, e sem história. O que não é verdadeiro, conforme demonstrado acima. 107 Novamente tal processo é ilustrado pelo caso do Vale do Jequitinhonha, em que a partir da nova imagem se coloca a necessidade do Estado (e até mesmo de entidades não governamentais) de agir no sentido de mitigar as conseqüências da situação de carência absoluta e garantir a possibilidade de desenvolvimento capitalista da economia regional – a única alternativa que eliminaria definitivamente os problemas a ela atribuídos. Citando Moura: a insistência com que a questão social do Vale do Jequitinhonha é centralizada na elevação dos níveis de renda evidencia como uma aliança entre rótulos e números quer imputar atributos negativos a uma sociedade, tais como ausência de atividade econômica significativa, fraco dinamismo dos atores envolvidos, tradicionalismo, de modo que a expansão de atividades fundadas no lucro capitalista se tornem o remédio par excellence para o desenvolvimento, trazendo, enfim, vida para onde supostamente existem apenas um povo moribundo e uma terra agonizante (MOURA, 1988:5). Essa citação é importante porque ela é capaz de ilustrar um processo mais amplo, se aproximando em muito da construção do ideário de “pobreza” e “carência” imputados ao Vale do Ribeira. Usando os critérios para identificar os índices de pobreza, do próprio sistema capitalista, entre os municípios da região Sul com pior IDH,8 estão listado os municípios paranaenses de: Curiúva, Itaperuçu, São Jerônimo da Serra, Mariluz, Godoy Moreira, Rio Bonito do Iguaçu, Cândido de Abreu, Ventania, Rosário do Ivaí, Santa Maria do Oeste, Guaraqueçaba, Laranjal, Reserva, Imbaú, Mato Rico, Doutor Ulysses e Ortigueira. O IDH dessas 17 cidades varia entre 0,620 e 0,675. Frisamos que estamos utilizando esses índices apenas para contra argumentar o discurso do Estado. Mas ninguém rotula essas regiões, onde estão localizadas essas cidades de “região da pobreza”, porque nelas a expansão do modelo capitalista é intensa. 8 Ver: Paraná tem as cidade com pior IDH da região online.com.br/editoria/especiais/news/37383/ acessado dia 24/09/2009. Sul http://www.parana- 108 A imagem do Vale Jequitinhonha descrita pode ser comparada com aquela construída para o Vale do Ribeira e o centro paranaense, que, até então espaços de produção autárquica, passaram a competir em termos de custos e produtividade em mercados que se tornaram nacionais. As especificidades regionais se tornavam redundâncias desnecessárias à medida que mercados se integravam e autarquias desapareciam, o local ficava subordinado ao nacional e essas regiões deveriam efetivamente ser classificadas como pobres em termos relativos e absolutos, porque a partir da comparação ao dinamismo de outras regiões, sua sociedade rural se tornaria os resquícios de um passado que persistia. O que justificaria o modelo modernizador e desenvolvimentista. Para assumirem o ponto de vista modernizador, apontado por Ribeiro, recomenda-se a ação do Estado, que seria capaz de redimi-las do atraso, da ignorância, da pobreza, etc. No caso do Vale do Jequitinhonha, de acordo com Ribeiro, os dados sócio-econômicos precisariam ser compreendidos à luz das especificidades regionais, pois dados gerais – como IDH, PIB agrícola, renda per capita, taxa de analfabetismo, escolaridade – indicam não somente pobreza, mas a existência de um rural complexo, com forte base comunitária, onde a família extensa domina as terras de grotas, estabelece áreas privativas e de uso comum e, ao mesmo tempo, define regras de gestão de terras e recursos. É um rural de comercialização reduzida, produção diversificada e população relativamente envelhecida, marcado pela cultura local. Os sistemas produtivos são, basicamente, auto-suficientes: usam a força da terra e o manejo da vegetação para repor a fertilidade dos solos e a população rural satisfaz grande parte de suas necessidades alimentares com produção autônoma – comendo feijão de si mesmo, como definem –, o mercado nacional de bens agrícolas não determina sua pauta produtiva e os programas modernizadores esbarram nos costumes, na cultura e nos regimes agrários. Tanto no Vale do Jequitinhonha como no Vale do Ribeira, para se rebater esse discurso da carência se constrói, no entanto, um outro discurso que é o da riqueza “cultural” – como, por exemplo, no Vale do Ribeira com as comunidade quilombolas ali situadas. São vistas como um museu vivo que podem 109 contar a história da região. Atribui-se valor a elas por situá-las no passado, e não a partir do reconhecimento de sua contemporaneidade. Ao se falar das comunidades, sempre se fala de uma forma romantizada: um povo que realiza suas festas, um povo possuidor de uma cultura rica. Essas visões românticas são problemáticas, por expressar a diferença como distância temporal segundo as perspectivas externas da compreensão de mundo dos moradores locais. Em síntese, para rebater esse discurso da carência, elabora-se um novo discurso também delicado, pois que não coloca em questão o anterior. Ressalta-se a idéia de um quilombo romantizado. O que, em geral, se lembra quando se fala em quilombo é de Palmares – que, além de ser deslocado no passado, implica em um modelo de resistência marcado pela luta. Os demais quilombos pensados a partir do modelo palmarino. Além disso, se constrói uma visão romantizada de grupo coeso e harmônico, que nunca corresponde aos grupos reais, acabando por fragilizar esses grupos quando querem reivindicar o direito a distinção. O discurso da tradição é idealizado, e toda mudança é descaracterização de algo idealizado, não se fala do contexto real anterior ou atual. Fala-se de uma idealização do passado. Então, constrói-se uma idéia de que as comunidades estão sempre desaparecendo, porque se nega a agência desses grupos. E para que elas tenham qualquer conquista política, elas têm que se adaptar a esse ideal do que supostamente seriam elas no passado. 3.2 Vale do Ribeira Território da Cidadania: um processo de inclusão solipsista Como vimos, o combate à “pobreza” não somente impõe um modelo único de realidade, mas também transforma-se numa questão instrumental, cujo objetivo é viabilizar reformas econômicas orientadas ao mercado. Caberia ao Estado o papel de inserir no mercado especificamente aqueles indivíduos que estão fora dele – os pobres -, interferindo o mínimo possível na livre concorrência. Várias são as iniciativas governamentais como o SIT – Sistema de Informações Territoriais – que disponibilizam dados sobre os Territórios Rurais 110 organizados por tema, tais como: Demografia e Aspectos Populacionais, Economia, Saúde, Educação e outros. A partir daí são estimulados programas, em parceria com os estados e municípios, apoiado pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social, como estratégia central do Programa Fome Zero. E um desse programas é o do Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local – CONSAD VALE DO RIBEIRA. Este assim se define no site oficial: O CONSAD VALE DO RIBEIRA tem por finalidade executar as atividades previstas no Acordo de Programa de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local, e tem como objetivos principais planejar e executar atividades destinadas a instituir e ampliar as ações de Segurança Alimentar e Nutricional e de promoção do Desenvolvimento Local dos municípios que o integram, mediante a prestação de serviços ou o incentivo às atividades de outras entidades, buscando atuar em cooperação com os demais entes públicos e privados, mediante a celebração de parcerias e convênios para: Estimular a cooperação intermunicipal e a elaboração de estudos e pesquisas que contribuam para a promoção do desenvolvimento local; Representar as entidades que o integram perante entes públicos e privados, nacionais e estrangeiros, visando a formalização de parcerias e convênios para a obtenção de recursos que serão alocados aos programas de segurança alimentar e nutricional e de promoção do desenvolvimento local; Promover o desenvolvimento econômico e social sustentável e o combate à pobreza; Preservar, defender e conservar o nosso meio ambiente, especialmente a fauna, flora, os recursos hídricos e promover o desenvolvimento sustentável; Promover ações para o fortalecimento do cooperativismo, associativismo e da economia solidária, principalmente das entidades sociais integrantes do Consad; Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais. (http://www.idesc.org.br/consad.asp acessado em 01/11/2009). A proposta do projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)9 busca articular a ação destes ministérios na região do Vale do Ribeira. Além do MDS que, através do CONSAD, vem liberando recursos para apoio ao desenvolvimento 9 local. Programas como o Programa Nacional de É interessante observar que o “desenvolvimento” – que parece um termo óbvio – está presente na denominação de dois dos três ministérios envolvidos, bem como nos programas específicos por eles desenvolvidos. 111 Desenvolvimento Territorial, do MDA, têm apoiado a agricultura familiar, financiando projetos que são “pactuados como prioritários pela comunidade local” (governos e sociedade civil do território). Por outro lado, o MMA apresenta a proposta de apoiar a construção de uma importante ferramenta - a AGENDA 21, aqui denominada de Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável – visando o “desenvolvimento sustentável” do Vale do Ribeira. Diante desta realidade o Governo do Estado do Paraná (que tem quatro de suas regiões apontadas no SIT como fazendo parte de área de abrangência para atuação do Governo Federal), como estratégia para o “desenvolvimento”, foi logo – por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do abastecimento (SEAB), a Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-PR), Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR), Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Conselho de Desenvolvimento do Território Cantuquiriguaçu (CONDETEC) e a Organización de Lãs Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) – elaborando documentos com intuito de apontar “saídas” para essas regiões. Os municípios apontados pelo SIT são os que, simultaneamente, possuem os IDHs baixos e uma população tradicional significativa10. A saber, nessas regiões de atuação do Estado, estão localizados grupos como: quilombolas, sem terras, faxinalense e indígenas, que ao longo dos anos vêm lutando contra as ações desenvolvimentistas governamentais, que não levam em conta sua alteridade. Prova disso são os discursos, os planos de atuação que têm como objetivo arrastar esses grupos para si-mesmo, homogeneizando-os, uniformizando-os junto a esse modelo único desenvolvimentista a serem desenvolvidos nesses territórios. 10 Como já indicamos, e fica claro pela superposição do mapa do estado que indica o IDH dos municípios e aquele que traz a distribuição das comunidades tradicionais, esta simultaneidade não resulta de uma coincidência. Ao contrário, a existência de grupos que não estão totalmente inseridos no modo de produção capitalista – e que, portanto, produzem para o auto-consumo, bem como transmitem conhecimento de maneira não formal – pressiona o IDH para baixo, tendo em vista que este é um índice que define o grau de adequação a este modo de produção e o sucesso adquirido. 112 Como podemos verificar nos mapas abaixo, há uma coincidência, no Paraná, das regiões com maior concentração de comunidades tradicionais – indígenas, quilombolas, faxinalenses – e daquelas incluídas nos Territórios da Cidadania. Novamente, podemos observar o vínculo da construção de um discurso desenvolvimentista com um processo de eliminação da diversidade. Por outro lado, evidencia-se também a resistência de tais grupos ao modelo imposto, pois, como vimos no caso do Vale do Ribeira, apesar dos inúmeros projetos públicos de “desenvolvimento”, a área não foi, até o momento, incorporada totalmente ao modelo externo que tenta se impor. 112 113 SIT – Sistema de Informações Territoriais IDH – “baixos” Fonte: http://sit.mda.gov.br/mapa.php?menu=imagem&base=2 114 Chama a atenção no documento elaborado para o Território da Cidadania Cantuquiriguaçu/PR, (2004) e que não é diferente do Vale do Ribeira, é a forma de como o Estado os aniquila por meio de suas abordagens. É o que lemos logo na introdução do documento “Território Cantuquiriguaçu –PR. Estratégia para o Desenvolvimento”, elaborado em cooperação Técnica com a Organización de Lãs Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FA, que vem trabalhando desde 2001, no sentido de rever o quadro de “carências socioeconômicas na região”. Segue o documento: Para operacionalizar esse processo, concebeu-se um conjunto de atividades com o intuito de que a própria população pudesse tomar contato com sua realidade e propor diretrizes e estratégias para promover as mudanças necessárias no sentido de estabelecer uma nova trajetória para o Território. (CONDETEC, 2004:03) Mudanças essas que não levam em conta as formas de vida adotadas por esses grupos, pois que o que necessitam é de uma nova trajetória – em outras palavras, um modelo de desenvolvimento que não aquele adotado por essas comunidades. Além disso, o outro não tem nada a dizer, pois que reduzido a uma condição de desfavorecimento. O texto continua, afirmando que o objetivo desse plano é o de estabelecer diretrizes para a formulação de programas e projetos estratégicos para os municípios – individualizados ou em conjunto –, visando criar soluções para os problemas e potencializar as condições favoráveis que o Território apresenta. Além disso, o plano foi concebido para ser o instrumento de um processo permanente de leitura de ambiente, interno e externo ao Território, de tal forma que pudesse orientar a tomada de decisão dos gestores públicos e privados. Tais documentos, produzidos pelo Governo Federal (SIT) juntamente com estados e municípios, mapeando as regiões do Brasil como estratégia de “redução da pobreza”, tomam como base o calculo do IDH-E (Educação), IDH-L (Longevidade) e o IDH-R (Renda), definindo como focos aquelas regiões em que tais índices são considerados baixos (são definidos como baixos aqueles entre 0 e 0,5, médios entre 0,5 e 0,8, e altos entre 0,8 e 1). Se não alcançarem os índices médio ou alto, essas regiões são “convidadas” a aceitar as políticas públicas para “estimular e 115 potencializar as condições favoráveis que o Território apresenta”, com a criação de novas “oportunidades” para que esses grupos possam obter renda. Assim, com mais renda, o indivíduo poderia ultrapassar a “fronteira” da pobreza e, dessa forma, ser considerado um não-pobre, um não-ser. Acresce que hoje, no Brasil como um todo, as regiões com baixo IDH estão, no discurso do Estado, prontas para receber a tomada de decisão dos gestores públicos e privados. Expressões “politicamente corretas” e de conteúdo indefinido – como cidadania, sustentabilidade, integração, qualidade de vida – são utilizadas como estratégias para que o modelo de desenvolvimento proposto não seja questionado. Tanto é verdade que o documento para o “desenvolvimento” de Cantuquiriguaçu prossegue nesse sentido, o que se explicita no capítulo que trata das Diretrizes e programas para o desenvolvimento do Vale do Ribeira. São algumas delas: • Resgate da cidadania e garantia de acesso às políticas públicas; • Geração de postos de trabalho e renda; • Educação e alfabetização de jovens e adultos; • Capacitação em todos os níveis e setores; • Atração e retenção de profissionais das mais diversas áreas; • Integração intersetorial dentro dos municípios e na região; • Parcerias e consórcios intermunicipais; • Parcerias com entes externos à região (Governos Federal, Estadual e organizações não-governamentais - ONGs); • Fomento à agroindustrialização; • Otimização no uso da infra-estrutura e recursos regionais (ferroeste, usinas, aeroporto, lagos e rodovia BR 277). (CONDETEC, 2004:05) O programa se diz direcionado às questões relacionadas com a qualidade de vida e cidadania. Destacando os seguintes temas: • Cidadania: regularização da situação como cidadão (documentação pessoal, cadastro na Previdência Social pública, carteira de trabalho, etc.). Deverão somar-se a esta ação outras que enfatizem e estimulem o crescimento das pessoas como cidadãs, com informações sobre deveres e direitos, papel das entidades e formas de participação, acesso a cultura e lazer e organização comunitária. • Regularização fundiária: apoio à legalização fundiária e acesso à documentação das áreas ocupadas (agricultores familiares, indígenas, e populações afetadas por alagamentos artificiais) e regulamentação do uso do solo urbano e rural. 116 • Informação e comunicação: apoio à implantação de sistemas de informação, formação e comunicação (rádios comunitárias, jornais, telefonia, internet e outros) em todos os níveis e setores. • Segurança alimentar: conjunto de ações que buscam garantir a oferta e o acesso aos alimentos em quantidade e qualidade necessária às populações do Território. • Saúde: destacam-se projetos de orientação nutricional e de saúde preventiva para toda a população, de saneamento básico no meio rural e urbano e ações de promoção de medidas de prevenção, manejo e controle da qualidade dos alimentos, previstas e enquadradas na legislação sanitária. • Educação: projetos de alfabetização de adultos e erradicação do analfabetismo funcional, inclusão digital, alimentação escolar e valorização das escolas nas comunidades e núcleos rurais e formação profissional em todos os níveis. • Habitação: melhoria das condições habitacionais com construção e reforma de moradias urbanas e rurais, implantação de sistemas de abastecimento de água e saneamento básico e projetos de eletrificação e telefonia. • Adequação ambiental das propriedades familiares: envolve projetos que resgatam o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida das populações. Nesse sentido, deve prever sistemas de pagamentos por prestação de serviços ambientais, em bacias hidrográficas previamente selecionadas, para agricultores familiares para os quais a implantação de áreas de preservação ou de reserva legal comprometem a renda familiar, contribuindo para a manutenção do seustatus de pobreza. (CONDETEC, 2004:06-07) Termos como “cidadania” e “pobreza” estavam e estão multiplicando-se com rapidez nos discursos que temos acompanhado e se faz necessário debruçar sobre eles. A noção de cidadania é um referencial de conquista de humanidade, através daqueles que sempre lutam por mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, e não se conformam frente às dominações. No discurso corrente de políticos, comunicadores, dirigentes, educadores, e uma série de outros agentes que, de alguma maneira, se mostram preocupados com os rumos da sociedade, está presente a palavra cidadania. Notamos uma superexploração de um vocábulo, que acaba ganhando denotações desviadas do seu sentido. O problema da cidadania decorre das interpretações usuais que diversos teóricos utilizam. Nota-se que o conceito é denso de implicações e representações, nem sempre correspondendo a postulações rigorosas, porquanto ora tem sido tratado como nacionalidade, ora trazido em si juízos de valor, aparecendo associado 117 ao aspecto positivo da vida social do homem, em contraste com a negatividade da não-cidadania, isto é, a marginalidade. Etimologicamente, cidadão é o habitante da cidade, o termo assumiu um sentido social e político à medida que os habitantes da cidade se emanciparam do domínio feudal, sob o qual continuavam a viver os servos da gleba à procura de outras oportunidades de vida e sobrevivência. O direito diz que cidadão é aquele que goza dos direitos civis e políticos, do qual é considerado no desempenho dos seus deveres como um membro ativo. Ferreira (1993), por exemplo, conclui que não é possível visualizar a cidadania como um em “si”, pois ela lhe confere uma individualidade pela qual revela o ser político do homem obscuro na participação dos assuntos da pólis. Sendo assim, a cidadania se reveste de um caráter de provisoriedade e historicidade, parece, portanto, ser fruto da explicação conceitual da visão de homem e pólis do pensador que a pensa, assumindo uma conotação individual e subjetiva. Para Dussel, a definição conceitual de cidadania está diretamente ligada ao sistema do direito vigente. “Decir que existe um cuerpo de derechos vigentes, es lo mismo que indicar que son los derechos del grupo en el poder. El poder dominante impone su derecho como el derecho de la totalidad social” (DUSSEL, 1981:49). Portanto, um corpo de direitos emerge de um determinado projeto e inclui necessariamente interesses de um grupo social. Por outro lado, a noção de cidadania que advém do modelo liberal passa a ser um dogma universal, negando o ser humano que não possui meios de produção, que é considerado, portanto, o não-ser. É a questão do outro que não tem sido digno de conquista da cidadania. Dussel procura superar o Estatuto liberal de cidadania, cuja origem é burguesa, centrada no sujeito(eu) considerado individualmente por outro Estatuto, alicerçado na perspectiva da alteridade, como ser distinto. Pensar o outro não é algo tão fácil, mais difícil é colocar-se sob sua perspectiva. A modernidade, inaugurando a nova sociedade da democracia burguesa, vinculou a cidadania aos direitos de liberdade de pensamento, de religião, de comércio, de produção, de propriedade privada. Individualizando a pessoa, alienando-a dos outros pares, a burguesia pôde limitar o alcance da cidadania. 118 As idéias acima exposta evidenciam que a cidadania não se dá por decreto. A cidadania não pode ser visualizada como algo dado. Segundo Ferreira ela se permite ver, notar, conceituar, quando é vivida, exercida pelo cidadão. Cidadania significa a luta pela busca da liberdade, da construção diária da liberdade no encontro com o outro, no embate pelos espaços que permitam a vivência plena da dignidade humana, como é o caso da comunidade pesquisada. A cidadania exige que as pessoas não sejam objetos da ação das políticas públicas, mas sim sujeitos que têm voz e que podem intervir nas ações a eles dirigidas. É preciso estar atento para que as políticas que vêm sendo adotadas nos “Territórios da Cidadania” não construam uma totalidade na qual o outro desaparece como algo mais que apenas objeto. Como vimos no capítulo I, a totalidade, na perspectiva eurocêntrica, se mostra como âmbito fechado, eterna repetição do mesmo, princípio originante e justificador da dominação, da conquista, da afirmação do ser como absoluto e, conseqüentemente, como princípio da negação da alteridade. Enquanto a exterioridade, como abertura possível ao outro, não absolutização do ser, princípio metafísico da alteridade. Isso só é possível através do método analético superador da europeidade. Ver além, mais alto. Não ver o outro com os olhos do IDH, a partir de noções como: “carência”, “pobreza”, “adequar” “conjuntos de ação”, “apontar alternativas”, “capacitar” (os incapacitados), “promover desenvolvimento sustentável” (como se os saberes tradicionais das comunidades e grupos pertencentes a esses territórios não importassem). Buscar compreender sua visão de mundo. O discurso da “carência” é o discurso da dominação, da supressão, uma espécie de véu superposto ao real. Por conta de resolver os baixos índices o Governo do Paraná reativa, no ano de 2005, o Instituto de Terras e Cartografia do Paraná (o hoje conhecido ITCG),11 extinto em 1991, para promover a “inclusão” fazendo um levantamento cartográfico do Estado. Segundo o Secretário Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: “A regularização fundiária no Estado será um grande desafio. Ela 11 Ver site Paraná Online: ITC vai priorizar projetos em municípios de baixo IDH http://www.paranaonline.com.br/editoria/especiais/news/138381/ Acessado dia 15/08/2009. 119 permitirá que possamos fazer a inclusão social, principalmente das famílias que possuem o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no estado, como aquelas que habitam o Vale da Ribeira, por exemplo”12. De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente da época, Luís Eduardo Cheida, o Paraná tinha cerca de 300 mil hectares de terras sem titulação. E o problema era mais grave na região do Vale do Ribeira, que possui um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado. "Para estas famílias, não ter propriedade de terra gera muitos problemas econômicos. Elas não têm acesso a programas governamentais, não podem receber recursos. Regularizando estas áreas faremos com que o estado se desenvolva com menos desigualdade social", disse Cheida. O que percebemos é como as autoridades governamentais, e não só elas, vão assimilando o discurso salvacionista proveniente do outro lado do Atlântico. E segue: ”Além de dar continuidade ao projeto de regularização fundiária no Vale do Ribeira, o instituto está desenvolvendo o primeiro projeto de apoio a inclusão social e ao desenvolvimento sustentável no meio rural paranaense, com o apoio do “Banco Mundial”, (grifo nosso) que contempla cerca de 121 municípios”. Esta fala do Secretário é importante para entender de que maneira um discurso aparentemente positivo de garantia de direitos dá sustentação à expropriação das terras de forma legitima – possibilitando ao Estado, inclusive, se esquivar da questão do direito coletivo das comunidades tradicionais, como é o caso das quilombolas. Vejamos o depoimento de D. Joana, da comunidade João Surá, que exemplifica bem essa realidade ao abordar a questão da produção de rapadura e de como era feito o escoamento da produção. Meu pai fazia muita rapadura e era tudo aqui. Cada casa tinha uma moenda e só vendiam para Barra do Turbo porque aquele tempo era só estrada de tropa e quando vinha de burrada pra comprar rapadura tudo mundo fazia um mês inteirinho fazia até trinta cargueiro. Então quando vinha aquela burrada tudo carregado com cargueiro eles paravam aqui no terreiro (ela aponta para o pátio como se estivesse avistando as cargas) do meu genro onde o meu irmão mora ali, que o meu falecido tinha um mangueirão era onde as burradas ficavam. Eles vinham buscar as rapadura 12 Lembre-se a discussão sobre o caso de Cangume, abordada no capítulo anterior, em que a regularização fundiária é o grande mecanismo para inserir as terras controladas por comunidades tradicionais no mercado capitalista de terras. 120 que a gente fazia e levavam para Barra do Turbo. E quando eles paravam de plantar cana iam plantar arroz, milho na lavoura. Então assim que era nossa vida. Nós fazia rapadura o dia inteiro e quando era tarde o pai tinha uma mesa grande e enchia de rapadura. E daí ele ia à roça trazer um cesto de milho para depois molar o facão bem molado para poder passar naquelas cabeças do milho, enquanto isso, nós íamos tirando a paia boa do milho e botando no cesto para empilhar a rapadura e ele amarrava bem amarrado e depois ele pinchava tudo encima do fogão oitenta maço de rapadura. Oitenta maço de rapaduras é um cargueiro. E a fumaça do fogão é que conserva a rapadura e quando os tropeiro vinha buscar a rapadura tava sequinha, colocava no lombo dos burro e assim era nossa vida e no outro dia de novo. (Entrevista com D. Joana realizada no dia 19/12/2007). Mas não foi só a construção de estradas que fez com que o Vale do Ribeira perdesse seu lugar econômico, devido à mudança na rota para o escoamento de sua produção; a região perde poder com a comercialização de seus próprios produtos, pois a concorrência com os produtos industrializados leva a que os produtos artesanais não tenham preços competitivos. Além disso, aumenta a necessidade de renda monetária dos moradores locais, pois a inserção no mercado e o acesso à tecnologia exigem manutenção com dinheiro. Como conseqüência, os grupos perdem autonomia, na medida em que se necessita de energia elétrica, de água tratada, de objetos comprados. Uma coisa interessante acontece com as crianças das escolas quilombolas que precisam assistir aulas fora das comunidades, em geral nas cidades ou povoados próximos. Porque quando isso ocorre, elas vão ser colegas de meninos(as) da cidade, e além da discriminação que vão sofrer, exige-se da comunidade um consumo mais alto. Porque a criança não pode ir mais descalça para a escola, vai ter que ter sapato, material escolar diferenciado para poder ter algum tipo possibilidade de convivência e condições mínimas de igualdade com os seus colegas da cidade. Em defesa da escola quilombola, o grande argumento que vai ser utilizado é o de que eles vão ter que se deslocar para uma distância grande, o que exigirá sacrifício, etc. Mas é importante também ter em mente que, se você joga os alunos estudar na cidade, aumenta-se o consumo daquelas famílias, aumentando a necessidade de consumo você aumenta a necessidade de renda monetária (que é um dos critérios utilizado para construir os índices de IDH), e quando se aumenta a necessidade de dinheiro, conseqüentemente, cria-se o consumo. Em outras 121 palavras, uma pressão por adequação a um universo externo de consumo vai ter como conseqüência prática a elevação dos índices de IDH, embora isto não indique necessariamente a melhoria das condições de vida daquelas crianças (muitas delas vão enfrentar o preconceito resultante de sua condição diferenciada nas escolas da cidade). Assim, chega um momento em que a pressão por dinheiro é tão grande que acaba inviabilizando a manutenção de um padrão que é muito elevado para a existente produção de subsistência para trocas regionais, que não estão tão inseridas dentro do mercado. Não se pode esquecer que, ao chegar a luz, chega também a conta. O acesso ao mercado e à tecnologia tem um custo monetário para mantêlo. E na medida em que aquele grupo passa a se inserir nesse universo que os projetos de “inclusão” propõem, ele passa a ter que responder com a geração de dinheiro, que é muito difícil dentro da lógica de produção existente. Isto pressiona as pessoas a se adaptarem a outra lógica de produção, voltada para o mercado e com custo inicial significativo, o que também as impulsiona para recorrerem a linhas de financiamento. O que acontece com as linhas de financiamento para o pequeno produtor do Governo Federal, é que mesmo a baixo custo, elas supõem uma lógica que é a lógica da produção para a venda. Você financia para possibilitar a pessoa a produzir e por sua vez ela vai vender sempre com um ganho em relação ao que gastou. O que está implícito é que ela vai poder honrar seus compromissos bancários. No entanto, acontece muitas vezes nesses casos que esse dinheiro que seria usado supostamente pra produzir bens que seriam vendidos acaba sendo utilizado segundo a lógica da própria comunidade – para possibilitar a produção de subsistência, por exemplo. E com isto vai gerando uma situação de dívida em que a única forma de paga-lá é a venda de terra. Dessa forma, o governo desapropria de forma legal e aparentemente legitima. E o que é mais cruel, a legitimação se dá porque pela atribuição de incompetência ao outro. Os grupos que vêm resistindo a esse modelo desenvolvimentista do Banco Mundial estão em maior quantidade no Centro-Sul do Estado do Paraná 122 Os governos, ao se referirem a esses grupos da resistência, possuidores da agência do sujeito, os classificam como detentores de IDH baixo. Isto é, os que necessitam ser “incluídos”, os que necessitam entrar na ciranda financeira para se constituírem cidadãos. Estão impossibilitados de formular suas demandas em termos adequados à sua lógica, que implica a posse de uma identidade cultural distinta. A cultura e tradição desses grupos são vistas por essas políticas exógenas como marcadas por “atraso” e não são percebidas por meio de direitos coletivos ancestrais. Aqui o que se vê é a ação do Estado de localizar esses grupos para aplicar os indicadores uniformizadores (IDH), sem ter a preocupação de conhecer sua visão de mundo. Cabe perguntar, no entanto, em que medida estas formas alternativas de vida e produção podem ser vistas não como símbolo do “atraso” e do desaparecimento inevitável, mas sim como a possibilidade de inserção no mundo de uma maneira diferenciada. No caso da comunidade quilombola de João Surá, propomos que sua existência há mais de 200 anos, conjugada com sua abertura para o mundo externo dominante e flexibilidade frente a ele, permite que ela seja vista como uma reserva de possibilidades, que pode ser acionada por seus membros em momentos distintos, a fim de lhes garantir uma condição diferenciada frente ao modelo de desenvolvimento capitalista homogeinizador. À análise deste contexto dedicamos o capítulo seguinte, utilizando a analética dusseliana como método que possibilita construir a abordagem proposta. 4. MODELOS ALTERNATIVOS E RESERVA DE POSSIBILIDADES: O CASO DE ADRIANÓPOLIS – MINERADORA PLUMBUM VERSUS COMUNIDADE JOÃO SURÁ A essa distância só os escravos podem imaginar o quanto são fétidos esses navios onde os homens acorrentados gastam sua vida remando. Eles entram e saem das esplêndidas cidades de Herculano e Pompéia, centros de férias para ricos patrícios. Os férteis vales da Campânia são cortados pelas estradas, bem calçadas por grandes pedras, que levam a Cápua e Nola. Olhar esta paisagem de dentro da cratera é como do inferno contemplar o paraíso. Mas esse inferno era um lugar de liberdade e os vales paradisíacos, quando vistos de perto, revelavam-se o verdadeiro inferno (Vitor Civita – Grandes Personagens da História Universal). 4.1 Instrumentos, Tecnologia e Relações Sociais – Algumas Reflexões Teóricas Vimos, nos capítulos anteriores, como há uma tendência recorrente a se pensar o contexto brasileiro e latino-americano através de um discurso que é construído a partir da perspectiva colonialista dominadora. Neste, aspectos valorizados por tal perspectiva são tomados como a base de avaliação da situação contemporânea de grupos e regiões que se destacam exatamente por se distinguirem do modelo dominante de produção, organização social e visão de mundo – como é o caso de comunidades rurais tradicionais e, dentre elas, das comunidades quilombolas. A partir desta crítica, realizada de maneira tão contundente por Enrique Dussel, propomos, neste capítulo, a inversão de tal perspectiva, tomando como exemplo a relação da comunidade João Surá com a terra e seus instrumentos de trabalho, e contrastando-a com a presença regional, por cinco décadas, da mineradora Plumbum – fechada por seu desrespeito a normas básicas de preservação ambiental, e que deixou como herança toneladas de rejeitos contaminados, um patrimônio edificado hoje abandonado e grande número de trabalhadores desempregados. O contraste com a Plumbum se faz importante porque, além de estarem na mesma região, vários membros da 124 comunidade a deixaram, temporariamente, para trabalhar na mineradora. No entanto, quando esta faliu e fechou as portas, não se viram em uma situação de total vulnerabilidade – como vários de seus demais colegas, que precisaram partir para destinos desconhecidos a fim de reconstruir suas vidas – por possuírem um local para onde retornar, a comunidade. É neste sentido que propomos pensar a comunidade como uma reserva de possibilidades. Ou seja, como alternativa aberta a seus membros, que podem responder a contextos de produção e consumo mais amplos, sem ficarem sujeitos ao desamparo que, os chamados por Marx “trabalhadores livres”, enfrentam quando estes contextos entram em colapso. A analética dusseliana coloca-se, portanto, como o método que orientará esta análise. Ao propor que sejam considerados não somente aqueles que se inserem na totalidade – tomada como dada e inquestionável – mas também os que estão fora dela, o método de Dussel quebra com concepções marcadas pela pressuposição de que há um único caminho a seguir, e que os demais sempre devem ser concebidos como “arrastados” para este caminho único. Em outras palavras, tal método constrói-se a partir da recusa de que as diferenças precisam ser pensadas como inseridas no processo de sua dissolução; ao contrário, considera-as alternativas relevantes tanto para se compreender o mundo quanto para definir os rumos a serem por ele (ou por grupos dentro dele) seguidos. A fim de nos esquivarmos das armadilhas que a visão eurocêntrica nos coloca, retomamos a discussão do termo “instrumentos”, realizada por Dussel, para refletir sobre os artefatos utilizados pelos membros da comunidade na realização de suas tarefas. Neste sentido, o que vamos perceber com relação à reserva de possibilidades representada pela comunidade é que duas coisas a garantem: primeiro, a posse da terra, que mesmo restrita na atualidade, ainda permite condições mínimas para produção de subsistência; depois, a presença de uma técnica – que pode ser descrita como “rudimentar” – baseada em instrumentos acessíveis (muitas vezes construídos pela própria comunidade, com recursos locais extraídos do ambiente) e a possibilidade do apoio mútuo e do trabalho coletivo. Para Dussel (1977), o homem, quando considera as coisas, não as vê simplesmente como elas são, mas projeta nelas algo que não está nelas e as transforma em instrumentos. A tal ponto isto é verdade que os paleontólogos sabem 125 que um fóssil é humano quando, junto dele, são encontrados instrumentos. Os instrumentos, por sua vez, têm algumas características relevantes: eles se aprimoram ao longo da história; eles são universais – no sentido de que podem ser manipulados por membros de culturas distintas; eles são parte de um sistema de instrumentos, um está ligado a outros, amarrado a outros e todos constituem um sistema. A utilização desses instrumentos se dá por acumulação, isto é, um homem passa a outro, mas este, por sua vez, produz algo novo, inventa novos processos que também vão passando de mão em mão. Isto é, vão-se acumulando, vão crescendo quantitativamente. Este sistema de instrumentos é então um fator "objetivo", que rodeia o homem até esmagá-lo, assim como ocorre neste momento em nossa civilização. Tanto esse lustre como estas paredes ou uma mesa, por exemplo, são partes do sistema instrumental a que chamamos de civilização. (DUSSEL, 1977: 71) É interessante observar, neste trecho, que embora Dussel reconheça uma acumulação histórica no sistema de instrumentos – que vai sendo modificado ao longo do tempo, e se torna mais complexo –, o autor também afirma que os instrumentos, na civilização atual, “rodeia[m] o homem até esmagá-lo”. (1977:71) Desta maneira, não toma a complexificação e diversificação dos instrumentos como algo essencialmente positivo, algo que podemos observar nas idéias de “progresso”, “avanço tecnológico” e outras semelhantes, que estão diretamente vinculadas ao modelo desenvolvimentista. Para compreender tal afirmação, é necessário acompanhar Dussel em seu raciocínio, quando afirma que, se os instrumentos são sistemáticos e acumulativos, também os valores se dão em sistema. Ou seja, é de algum modo uma visão sistemática, uma visão do mundo. A acumulação valorativa é, contudo, diferente da que se dá com a civilização, porque a acumulação dos instrumentos é meramente quantitativa, enquanto que a acumulação das visões ou de valoração do mundo é qualitativa. Por sua vez, há uma distinção radical no modo de transmissão. Podemos transmitir os instrumentos de forma impessoal, enquanto que ao falar de transmitir os valores e as atitudes, já não se trata propriamente de transmissão, mas de comunicação. Quer dizer, pode-se aprender a utilizar os instrumentos de um grupo sem necessariamente fazer parte dele. Porém, é necessário fazer parte dessa comunidade e identificar-se com seu "modo de vida" (até compreender sua língua e 126 ter afinidade com sua história, etc.), para que se possa realmente viver esses valores e adotar essas atitudes. De tal modo que, propriamente, os instrumentos podem ser transmitidos, enquanto que as atitudes e os valores não. Acrescente-se, ainda, que são estes valores e atitudes que vão definir de que maneira serão utilizados e qual a importância adquirida pelos instrumentos. Eles, em si, não dizem do mundo em que se inserem. No entanto, há uma tendência a se pensar os instrumentos como os grandes definidores da realidade do mundo – o que podemos atribuir à perspectiva capitalista de fetichização da mercadoria e de valorização da tecnologia como sinal de desenvolvimento, ambas estratégias de imposição de um modelo que se pretende único. A adoção de formas de produção e instrumentos mais rudimentares não é normalmente interpretada como uma opção, e sim como atraso. Marília Carvalho (1997), contudo, ressalta o caráter restrito desta perspectiva. Nas palavras da autora: Assim, na mesma medida em que não se pode falar em tecnologia sem considerar as transformações sociais que estão ao mesmo tempo provocando e favorecendo seu desenvolvimento, também não se pode analisar a sociedade sem que se leve em consideração as transformações tecnológicas que estão ocorrendo dentro dela. Ou seja, sociedade e tecnologia são fenômenos indissociáveis e as transformações que ocorrem num deles altera, reciprocamente, o outro. [...] A tecnologia depende, pois da sociedade para a sua existência e o seu desenvolvimento (:71). A autora ressalta, portanto, a impossibilidade de se pensar tecnologia como algo independente, deslocado de seu contexto. Contrariando a ideologia de um determinismo acerca da necessidade do desenvolvimento tecnológico moderno para todas as culturas, independente de suas particularidades, Carvalho aponta, ainda: A intensidade das transformações mais recentes faz perder de vista o caminho trilhado pelos antepassados que teve início há mais de 40 mil anos. [...] O ser humano vive nas modernas sociedades industriais, 0,36% de toda sua história, enquanto que mudanças tecnológicas mais significativas que vêm revolucionando a vida sobre a face da Terra não representam mais do que 0,13% em toda a história da humanidade. É importante lembrar também que não foi toda a humanidade que se incorporou a esse último processo de transformações sociais. Existem povos em diferentes partes do mundo que seguiram outro caminho 127 histórico e que não se encaixam nas características sociais de uma sociedade industrial moderna, de moldes ocidentais (:73). No mesmo sentido, Queluz (2000) enfatiza a necessidade de se compreender as relações da tecnologia com a cultura, a política, a religião, que, segundo este autor, são esferas decisivas em seu desenvolvimento. A análise crítica ao ’imperativo tecnológico‘, isto é, à ideologia de que não há desenvolvimento fora dos padrões estabelecidos pela lógica da cientificidade moderna e do uso dos aparatos tecnológicos, pressupõe a desvinculação da evolução histórica e social das invenções técnicas da época e contexto social em que ocorre. Não são a técnica e seus instrumentos, de forma isolada, que determinam o grau de complexidade de uma cultura e sua evolução, mas sim um conjunto de fatores complexos e correlatos, entre os quais também está a técnica. Propomos, portanto, estender a argumentação de Marília Carvalho não somente para outras culturas e sociedades, mas também para grupos específicos dentro da nossa própria sociedade – que se autodenominam como povos e comunidades tradicionais. Será que o investimento em tecnologia sofisticada seria sinônimo de transformação social positiva, e sua presença no interior das comunidades possibilitaria tirá-las do “atraso” e da “pobreza” em geral a elas atribuído – por mecanismos como os do índice de IDH, discutido no capítulo anterior? A simples “modernização” de formas de produção, a mudança de padrões de vida e consumo, seria em si mesma capaz de atender às expectativas dos membros destas comunidades? Em que medida sua inserção no modo de produção capitalista representa um ganho, ou uma perda de autonomia e um aumento da vulnerabilidade de seus membros? Como os membros das comunidades tradicionais lidam com a sociedade exterior, e qual a flexibilidade delas para este exterior? Estamos sugerindo que as comunidades sejam percebidas não como prisioneiras de um passado estagnado, mas como portadoras de uma historicidade e compostas por sujeitos que possuem agência e que, orientados por concepções e visão de mundo específicas, pautam suas ações no presente e resistem ao processo de mera assimilação a um modelo dominante. As palavras de Ivone Gallo, 128 ao abordar a Guerra do Contestado, são aqui bastante ilustrativas do que apontamos: A visão de que as sociedades ditas tradicionais almejam a imutabilidade e o isolamento apresenta-se como uma hipótese pouco provável e que, de outro modo, aparece-nos mais como uma justificativa para endossar o abandono a que o interior é relegado pelas classes dominantes. Na maioria das vezes, não atentamos para o fato de as populações sertanejas recusarem, não a tecnologia, pois simplifica a vida e alivia a carga de trabalho cotidiana, mas o autoritarismo, a exploração do trabalho, a violência, a miséria (GALLO, 2008:129). Com efeito, se analisarmos o modelo desenvolvimentista não a partir de seus próprios critérios, mas a partir de seus impactos para grupos específicos, observamos que, no mundo rural, os municípios que possuem o IDH alto (principalmente nos casos em que este crescimento é rápido), na sua grande maioria, são marcados por um quadro delicado: migração para os grandes centros, trabalhadores substituídos pelas avançadas máquinas, condições básicas de sobrevivência comprometidas, produtos desejados de consumo (ou mesmo os que compõem a cesta básica) com um custo muito acima das condições financeiras de parte significativa da população. Antes de passarmos à discussão específica da comunidade João Surá, faremos, ainda, uma última observação. Se a inserção no mercado capitalista já traz dificuldades para os membros das comunidades tradicionais em geral – pois que normalmente cabem a eles os lugares na base da pirâmide social –, esta situação é mais delicada para quilombolas. Nestes casos, à ausência de domínio dos aspectos garantidores de ocupação de posições mais favorecidas na sociedade exterior – como, por exemplo, escolaridade formal –, se somam as desvantagens provocadas pela discriminação racial em nosso país. Embora não devamos aqui nos prolongar no tema, citamos as inúmeras desigualdades analisadas no Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil; 2007-2008, organizado por Marcelo Paixão e Luiz Carvano.(2009). Neste, os autores destacam a condição desfavorecida da população negra no país com relação a fatores como mortalidade, condições materiais de vida, acesso a escolaridade e inserção no mercado de trabalho, acesso a poder institucional e políticas públicas. No caso da população negra rural, 129 portanto, poder recorrer à comunidade como estratégia para enfrentar esta situação de desfavorecimento – como reserva de possibilidades – é algo fundamental. 4.2 Adrianópolis: a presença de alternativas distintas de produção e formas de vida Fonte: SOS Mata Atlântica O atual município de Adrianópolis era originalmente conhecido como Epitácio Pessoa. Em 1939 foi elevado à categoria de distrito com o nome de Paranaí1 e, em 1960, foi desmembrado de Bocaiúva do Sul, recebendo a denominação atual – resultante da importância do então dono da mineradora Plumbum, Adriano Seabra da Fonseca. Localiza-se no Nordeste do Estado do Paraná, na divisa com o Estado de São Paulo, pertence à Região Metropolitana de Curitiba (distância da capital de 133 km). Articula-se com a Região Metropolitana de 1 A denominação é atribuída ao local do município, divisa entre São Paulo e Paraná. Segundo dizem, o Sr. Alcides Batista Dias, um dos primeiros desbravadores da região, quando perguntado sobre onde era o Paraná respondia “aí”. A denominação Paranaí ficou, então, até 1960, quando o local recebe a denominação de Adrianópolis. Ver site: http://www.afolhadeadrianopolis.com.br/curiosidades-sobre-o-municipio/ 130 Curitiba por aspectos administrativos e por fluxos econômicos. Mesmo assim, por estar no limite dos Estados do Paraná e São Paulo, estabelece importantes ligações com municípios paulistas. A área do município é de 1.349 km2, de acordo com os dados do IBGE. Tabela 202 - População residente por sexo e situação do domicílio Município = Adrianópolis – PR Sexo = Total Variável Situação do domicílio Total População residente (Pessoas) Urbana Ano 1970 1980 11.540 11.122 2000 8.935 7.007 1.058 1.589 1.613 Rural 10.708 10.064 7.346 5.394 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 População residente (Percentual) Urbana Rural Fonte: IBGE - Censo Demográfico 832 1991 7,21 9,51 17,78 23,02 92,79 90,49 82,22 76,98 A população total apresentou, segundo os dados dos últimos quatro Censos Demográficos, retração significativa. Esta, contudo, se deu somente na zona rural – em que reduziu para a metade no intervalo de 30 anos, enquanto a população urbana praticamente duplicou. Ainda assim, há um predomínio significativo de população rural – 76,98% da população em 2000 (este percentual era de 92,79% em 1970). Desta população, quase a metade é de negros (5,48% pretos e 41,79% pardos). Estes, por sua vez, apresentam uma proporção de residentes na zona rural muito maior que os brancos (destes 32,50% são moradores urbanos, enquanto entre os negros este percentual é de apenas 12,09% – 11,39% dos pretos e 12,19% dos pardos). Tal quadro é coerente com a presença significativa de comunidades quilombolas rurais no município. Como se pode perceber pelo mapa abaixo, elaborado pelo ITCG/PR com base nos trabalhos do GT Clóvis Moura2, este é dos municípios com maior número de comunidades quilombolas identificadas no Paraná. 2 O GT Clóvis Moura é um grupo intersecretarial do Governo do Estado do Paraná, fundado em 2004, que teve um papel crucial na identificação das comunidades quilombolas paranaenses atualmente conhecidas e reconhecidas pelo Estado. 131 Fonte: http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/ADRIANOPOLIS.pdf 132 O processo de territorialização negra no Mesoregião do Vale do Ribeira está articulado, inicialmente, com a expansão das frentes de mineração em Cananéia, Iguape e Paranaguá, nos séc. XVII-XVIII. Desde meados do XVII até o descobrimento das jazidas auríferas em Minas, a extração de ouro foi a atividade predominante desenvolvida pelo empreendimento colonial na região. Para lá se deslocavam os colonizadores em posse de africanos escravizados. A mineração abria espaços para a libertação de escravizados que garimpavam clandestinamente e, ao guardar o produto de seu trabalho, reuniam recursos seja para a compra futura de sua liberdade, seja para garantir condições de fuga. Com o encerramento das atividades da Casa de Fundição de Iguape, ocorreu um descenso da mineração e um gradual incremento da agricultura de subsistência, com o cultivo de cana, mandioca, café, feijão, milho. Posteriormente, a monocultura do arroz no Alto Vale do Ribeira se instala, havendo o predomínio da utilização de mão de obra escravizada. A região, contudo, manteve áreas significativas de agricultura de subsistência – o que possibilitou a criação de espaços de liberdade tanto pela fuga quanto pela fixação de negros livres e libertos que ali chegavam, garantindo a territorialização desses sujeitos em quilombos, estabelecendo-se como campesinato autônomo. Tal processo se intensificou com a crise do sistema escravista e a abolição em 1888. A partir desta territorialização negra, surgiram comunidades nas proximidades que se autodeclaram remanescentes de quilombos no municípios de Adrianópolis (João Surá, Porto Velho, São João, Córrego das Moças, Córrego do Franco, Três Canais, Praia do Peixe e Sete Barras). Segundo Lima (2000, 2002), a migração de não brancos livres e libertos para regiões de baixas densidade demográfica e ocupação territorial, é um processo que caracteriza o comportamento desta população no Brasil como um todo, entre os séculos XVIII e XIX. A tentativa de fugir à estigmatização provocada pela sinonímia estabelecida no Brasil entre negros e escravos – que não garantia aos negros, mesmo livres, um tratamento muito distinto daquele dirigido aos escravos – levava a que optassem pelo estabelecimento, em regiões “marginais” 133 da colônia, em territórios onde pudessem se constituir como campesinato autônomo. Neste sentido, é importante ressaltar que a constituição de quilombos, a partir da “resistência à opressão sofrida”, não resulta necessariamente da fuga de escravos – como a definição de senso comum tende a conceber. Boa parte desta resistência se dá pela retirada do ambiente discriminatório, como recusa a ocupar os lugares mais baixos da pirâmide social da época (mesmo que estes lugares não fossem diretamente definidos pela condição de escravos). Refugiaram-se, para tanto, no interior de matas, vales, rincões e chapadas. Durante muitos anos, essas localidades foram se constituindo como uma garantia para a comunidade negra salvaguardar sua autonomia, sua liberdade, seu modelo de vida. Invisíveis para o Estado, tiveram nesta invisibilidade uma forma de proteção. A invisibilidade pública destas comunidades começa a ser quebrada a partir da Constituição de 1988, em que o Art. 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias afirma: Art. 68 – Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Desde então, as comunidades passam a ser sujeitos coletivos de direito, e a implementação de tais direitos uma questão estatal. No entanto, se através deste artigo e de sua regulamentação reconhece-se a especificidade destas comunidades, tal reconhecimento não se dá acompanhado de uma valorização da diversidade que a considere importante em si mesma, como capaz de oferecer caminhos alternativos de pensamento e ação para a sociedade mais ampla. Ao contrário, muitas vezes o resultado do reconhecimento de tais comunidades é uma expectativa (e exigência) dos agentes externos de que permaneçam imutáveis no tempo e no espaço. Como se houvesse um reconhecimento da historicidade de nossa sociedade, mas não das comunidades tradicionais. Ou, ainda, em vários casos o reconhecimento estatal vem acompanhado de uma percepção do grupo como “carente”, como público prioritário de políticas públicas de mitigação da pobreza – e, conseqüentemente, a 134 diversidade é pensada como expressão desta pobreza (lembramos aqui, novamente, a discussão sobre IDH elaborada no capítulo anterior). Das 32 comunidades paranaenses certificadas pela Fundação Palmares como remanescentes de quilombo – ou seja, com a chancela estatal de sua existência –, mas que ainda não apresentam suas terras tituladas, está a Comunidade Remanescente de Quilombo do Bairro João Surá, que localiza-se no município de Adrianópolis, nas margens do Rio Pardo – que divide os Estados do Paraná e São Paulo. A configuração geográfica da região, com suas serras e vales encaixados e entrecortados por rios sinuosos, dificultava seu acesso e a tornava espaço propício para a territorialização de escravizados fugidos ou libertos no século XIX. Segundo Fernandes (2007), no Relatório Antropológico Comunidade Remanescente de Quilombo João Surá, esta se localiza a oeste do município, a 60km da sede municipal. Abrigava, no momento da pesquisa, 114 pessoas, divididas em 38 famílias (69 homens e 45 mulheres). A maior parte é constituída por maiores de 18 anos (73 pessoas); seguida daqueles entre 07 e 18 anos de idade (28 pessoas); e menores de 6 anos (13 pessoas). De acordo com relatos da comunidade, a população era composta, no passado, por cerca de 300 famílias. O contato com a comunidade João Surá nos permitiu destacar e compreender alguns dos elementos que contribuem para a gradual evasão dos seus habitantes, dentre eles: o processo contínuo de expropriação de terras sofrido pela comunidade desde o século passado; as limitações de uso dos recursos naturais após a criação do parque das Lauráceas; a atuação da indústria de “reflorestamento” (plantio de pinus e eucalipto) na região, através da concentração de terras, conjugada ao uso inapropriado do solo e da água; ausência do serviços públicos básicos; escolarização uniformizadora voltada para o espaço urbano; migração para trabalho em outros locais e regiões. Os moradores da comunidade se dividem em três núcleos habitacionais – Poço Grande, Guaracuí e João Surá. Concentram-se no terceiro deles, a “sede”(onde focamos nossa pesquisa), que é constituída em torno da escola de ensino fundamental, da Igreja, do centro comunitário e do cemitério. A atual área 135 da comunidade é, segundo relatos de moradores locais, muito menor que aquela controlada pela comunidade no passado. Segundo Fernandes (2007), o processo de expropriação aproxima-se daquele enfrentado pela comunidade do Cangume, descrito no capítulo anterior. Também no caso de João Surá e das comunidades da região, a titulação individual de lotes provocou a quebra da dinâmica territorial marcada pelo uso comum. O autor afirma que, a princípio, segundo a memória dos moradores locais, a regularização fundiária realizada pelo INCRA na década de 1960 teria sido considerada como a segunda liberdade – sendo a primeira a própria formação da comunidade. No entanto, o processo teve desdobramentos inesperados pelos quilombolas, principalmente devido ao crescimento do mercado de terras regional e à utilização de artifícios por pessoas de poder para garantir a propriedade de áreas de uso dos membros de João Surá. A expropriação foi tão grave que Fernandes chega a afirmar que talvez, nos duzentos anos de sua existência, João Surá nunca teve sua sobrevivência tão ameaçada como nas últimas décadas (FERNADES, 2007). Um relato do Sr. João Murato, publicado no relatório 2005-2008 do GT Clóvis Moura (2008), ilustra a maneira como é lembrada a ação do INCRA no município, e como a retirada de terras dos negros era uma prática. Este senhor, a pessoa mais idosa da comunidade Porto Velho, afirma que: “O INCRA, quando veio em 1940 para medir a terra, quis tirar os negros do local para colocar outras pessoas no lugar e dizia ainda que os solteiros não podiam ter terras, mas somente os casados (...)” relata João Murato que conta também que “tinha uma plantação de cana-deaçúcar no seu terreno na época que o INCRA passou a terra para outra pessoa” e que este exigiu que a cana fosse retirada; “perdi, além do terreno, toda a plantação da cana”. Conta também que para obter o título da terra, tinha que, além de pagar ao INCRA, roçar toda a estrada, caso contrário o terreno que restava seria tomado (:57). A memória do Sr. João Murato sobre o processo de titulação é significativa, não somente por refletir o contexto enfrentado também pelos moradores de João Surá, mas ainda pelos aspectos que mobiliza. Assim, evidencia-se a arbitrariedade do órgão estatal, bem como a posição desprivilegiada dos negros no processo. E, ainda, como esta ingerência do Estado 136 representou uma perda da autonomia dos membros da comunidade, que vem junto com a perda do território. Mas, como apontamos, o processo de regularização também insere terras que antes eram coletivas no mercado de terras. Ouvimos relatos na comunidade João Surá, como o de D. Joana que explicita como as terras eram trabalhadas em comum, e como esta lógica foi quebrada pela ação do INCRA: De primeiro todos trabalhavam como uma só terra não tinha divisão de terra. Porque meu pai morava mais aqui por baixo quando nós queríamos trabalhar meu pai atravessa aqui o outro lado do rio com a canoa...(o rio em questão é o Rio Pardo) no tempo que eu era criança menina de uns 14 anos já conhecia serviço não é? Eu e meu irmão e essa outra irmã minha nos travessa o rio e trabalhava aqui no outro lado do rio e onde meu pai dizia que ia fazer uma capoeira, fazer uma roça, não tinha problema. Então era tudo comum. De uns tempo pra cá que o INCRA entrou, então cada um tinha sua terra. Agora aqui do riberão pra cá já é outra terra. Então depois que o Antonio Carlo começou a trabalhar aqui, pra resolver documento da Associação para não atravessar o rio pra cá. Não é? Então falta o Governo devolver as terras tomadas. A partir de então, o trabalho deixou de ser a base para a garantia da posse do território, e foi necessário resistir às pressões dos fazendeiros, na tentativa de obrigá-los a venderem suas terras por valores irrisórios. Segundo a mesma D. Joana, falando da ação de um desses fazendeiros: se ele quiser passar aqui em casa conversar comigo, mas não pra negócio de terra e depois que meu véio morreu ele veio umas pá de vez ai em casa pra compra a terra. Quando foi um dia o Antônio Carlos não tava, ele chegou em casa e falou: “Olha eu vim aqui falá pra ocê que suas crianças trocaram o marco da terra lá... e mudaram pro lado do meu.” Aí eu falei: “Não Seu ....as minhas criança não fazem uma coisa dessa. A gente não tem precisão de tirar as terra de ninguém”. Aí ele disse: “Não eu quero o titulo da terra pra eu tirar um número para por no meu porque eu vou comprar essa terra. Eu falei: “Não senhor, eu não vou vender a terra, não vou vender a terra porque é uma palavra que meu véio falou para o Senhor, eu falo que não é pra vender” e aí ele começou a me atacar e aí eu mandei chama a Cassiana ali que ele queria tirar o número lá pra passa no dele. Aí a Cassiana pegou lá o titulo da terra e mostrou pra ele... ele entrou até dentro do quarto meu (ao falar disso dona Joana aumenta o tom da voz como se estivesse revivendo aquele dia) pra ele pegar o título pra ele tirar o número e passar para o dele. Eu falei pra ele: “Pois é como o senhor quer tirar o número do documento nosso pra passar no seu... mas eu vou dizer pra senhor que nunca mais venha aqui em casa compra terra... eu não vendo, eu já falei, eu não vendo e não vendo . Se o senhor quiser vir aqui em casa conversar e tomar um café com minha família pode vir, 137 mas pra terra não me venha mais aqui em casa.” Nunca mais voltou aqui em casa. Ele falou pra mim: “Era isso que queria saber.” Ele falou para mim, não é. E ele saiu porta fora e foi embora. (Entrevista realizada dia 19/12/2007) E afirma, ainda: As pessoas que não venderam as terras, principalmente eu, e mais sete, não vamos vender nossos 10 alqueires. Nós sete não vendemos as terras, o resto tudo venderam para o fazendeiro. Eu jurei para o fazendeiro que não viesse aqui em casa comprar terra que eu não ia vender (Entrevista dia 19/12/2007) É a resistência de pessoas como D. Joana que permite que a comunidade persista – e esta não é uma resistência simples, quando se considera o tipo de pressão que pessoas em condição de mando podem fazer em contextos como estes. E que possibilita que a comunidade comemore, como o fez no dia 11 de outubro de 2007, 200 anos. Isto não implica, contudo, que seus habitantes estejam lá, “relativamente isolados”, desde há dois séculos. Ao contrário, vários dos atuais habitantes já experimentaram, em algum momento na vida, a migração para fora – seja para estudar ou, principalmente, trabalhar. Muitas vezes, esta migração se dá para regiões relativamente distantes e com perfil muito distinto, como a cidade de São Paulo ou Curitiba. Em outros casos, a migração é mais restrita, para núcleos urbanos ou áreas rurais da região. A pressão demográfica interna, a expropriação das terras da comunidade, as dificuldades de acesso a serviços públicos, como vimos, fazem com que esta migração seja, em muitos casos, uma necessidade para a sobrevivência da comunidade. Neste contexto, a existência de uma mineradora no local, a Plumbum, se mostrava uma alternativa importante para os quilombolas de João Surá (bem como das outras comunidades da região), pois permitia que a migração se desse para região próxima de seu território. Como relata Dona Clarinda: O meu marido e eu vivemos um pouco fora da Comunidade e a gente viu que a vida lá fora, para gente que não tem estudo, é difícil e resolvemos ficar aqui no nosso lugar mesmo. A gente foi trabalhar na Plumbum, lá enquanto tava tocando era mais difícil mas era melhor que aqui, lá tinha escola para as crianças estudarem também tinha saúde com médico particular da firma, atendia muito bem. Depois a firma fechou as portas (...) por conta do meio ambiente ela começou a degradar demais o rio Ribeira, muita poluição daquela matéria que eles foram trazendo, como não tinha onde por e daí foi prejudicando a saúde 138 das pessoas com chumbo no sangue. E os operários estavam todos doentes. A Secretaria da Saúde, na época, foi para cima e fizeram parar. Quando fechou a gente pensou em ir para Curitiba e achamos melhor voltar para cá. (entrevista realizada dia 18/12/2007). Na fala de D. Clarinda, alguns aspectos importantes se destacam. Em primeiro lugar, a saída para trabalhar na Plumbum resulta de um cálculo em termos das perdas e benefícios que poderia trazer para o casal. Ou seja, era uma opção. Mas não uma opção definitiva, como fica claro no decorrer da fala. Enquanto permanecer lá foi uma estratégia interessante, eles lá ficaram. No entanto, no momento em que a empresa fecha as portas, D. Clarinda e o marido pensam em ir para Curitiba, mas decidem retornar para João Surá, onde estão até hoje. Atualmente, o casal é dono de comércio local, tem um fusca que transporta as pessoas para a cidade, e D. Clarinda faz comida para os trabalhadores das plantações de pinus e eucalipto da região. Assim, conseguem sobreviver sem ter que se submeter novamente à migração, que ela mesma reconhece ser muito dura para aqueles que “não têm estudo” (e, acrescente-se, provêm da zona rural e são negros) como eles. A relação da Plumbum – grande empresa mineradora que exerceu suas atividades por 50 anos, e cujo dono dá nome à cidade de Adrianópolis, mas que também deixou como herança desempregados, um resíduo tóxico significativo e um patrimônio abandonado, e a comunidade João Surá – quilombola, com mais de dois séculos de existência, que resistiu a todos os processos de expropriação e dominação a que tentaram submetê-la, mas através de flexibilidade e abertura ao mundo exterior – é um caso exemplar para pensarmos a questão do modelo único desenvolvimentista e suas conseqüências, bem como das alternativas que as comunidades tradicionais representam a seus membros – a reserva de possibilidades que constituem. Desta maneira, quebramos a lógica colonizadora de pensamento, tentando perceber as conseqüências da expansão capitalista a partir daqueles que são vitimados por ela. E como, para estes, não estar totalmente submetidos ao capitalismo, possuir um espaço de autonomia e identidade, garante uma condição de vida melhor e mais digna. 139 Iniciamos pela Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda. e pelo que representou no período em que atuou na cidade. Pertencente à multinacional Penarroya, a mineradora explorou a região de Adrianópolis e extraiu dali fortuna próxima a US$ 226,8 milhões em ouro, prata e chumbo. No entanto, como ressalta Ladislau Dowbor em seu artigo sobre o PIB, citado no capítulo anterior, esta extração não foi pensada como uma dilapidação do patrimônio local, mas sim como produção de riquezas e geração de empregos para o município. As fotos abaixo trazem imagens deste período de “glória”, que era marcado não somente pelo ganho financeiro da própria empresa, mas também pelo ambiente por ela produzido. Escolas, desfiles, uma vila urbanizada, cantina bem servida, acesso a saúde, uniformização, todos benefícios (alguns já narrados por D. Clarinda) que se explicitam nas imagens3: Foto 1: Vila da Plumbum em seu auge 3 Essas fotos da mineradora Plumbum foram cedidas pelo Ex-Prefeito de Adrianópolis Sr. José Carlos Santos (Sukita) ao morador Carlos Augusto Costa Santos, de Adrianópolis que é aluno desse pesquisador no CEEP Newton Freire Maia. 140 Foto 2: Entrega dos primeiros uniformes Foto 3: Dia de Festa – 04 de Dezembro 141 Foto 4: Escola da Plumbum Foto 5: Cantina da Plumbum O funcionamento da empresa conjugava a extração de ouro, prata e principalmente chumbo com o refino do minério de chumbo produzido nas minas de Panelas, Canoas e Barrinhas. Segundo José Guilherme Franchi (2004) as 142 condições técnicas em que a atividade mineral se desenvolveu, de 1945 a 1995, foram quase sempre rudimentares e praticamente sem controle dos impactos ambientais advindos. O controle só foi exercido nos últimos anos da produção, de forma parcial e ineficiente, como resultado da pressão de órgãos ambientais. Ao falir, em 1995, a empresa virou as costas e deixou para trás uma montanha de 347 mil toneladas de lixo tóxico, que ainda contamina o meio ambiente e as pessoas do lugar. Além disso, ao longo do período em que funcionou, foi lançada na atmosfera uma grande quantidade de material particulado rico em chumbo, que se depositou na superfície dos solos adjacentes. Transcorridos mais de dez anos, ainda permanecem o passivo ambiental que foi deixado para trás e os riscos de contaminação por chumbo a que estão sujeitas as populações locais. Não é esta, contudo, a percepção que as imagens e o nome da cidade passam. Através delas podemos imaginar um cotidiano marcado pela padronização, planificação do espaço da vila, valorização de atividades cívicas e de um ideal de urbanidade e modernização. Além disso, seria inimaginável pensar nas comunidades quilombolas dando nome à cidade, mas Adriano Seabra da Fonseca o faz. Por outro lado, a empresa consagra, ao fechar, o descompromisso que possuía com o local – já explicitado pelo sistemático desrespeito à legislação ambiental. Desrespeito que é fácil ter, quando o lugar em que se realiza a atividade produtiva não é também local de vida cotidiana e referência de identidade para aqueles que o definem. Em outras palavras, uma comunidade não pode se dar ao luxo de explorar seus recursos naturais de forma indiscriminada, ou desrespeitar regras mínimas de preservação ambiental, ou ainda interromper seu processo produtivo e deslocar suas atividades para outras regiões. A comunidade não possui capital, e sim território. Seu objetivo não é o lucro, mas sua sobrevivência como comunidade – e conseqüentemente de seus membros. O compromisso coletivo pauta sua lógica (embora seja necessário reconhecer que conflitos e perspectivas discordantes façam parte desta avaliação dos parâmetros para o bem comum). 143 Novamente imagens traduzem bem o quadro deixado pela Plumbum, pois se evidencia o abandono do patrimônio da empresa e o lixo abandonado por ela: Foto 6: Visão externa da Plumbum na atualidade Foto 7: Rejeitos da mineração 144 Foto 8: Crianças brincando na pilha de rejeitos O chumbo pode ser absorvido por qualquer via, dependendo da forma de exposição. No organismo, o metal entra na circulação sanguínea e tem sua carga corpórea determinada pela exposição concomitante dessas distintas vias. O órgão-alvo mais sensível ao chumbo é o sistema nervoso central. Portanto, o CDC (Centro para o Controle da Doença) considera como suspeitos de exposição anormal ao chumbo os casos de sinais de alterações neurológicas em crianças pequenas. Para avaliar cientificamente os riscos e as conseqüências deixadas pelas atividades de mineração, ocorridas durante 50 anos em Adrianópolis, Gabriela Di Giulio (2006) realizou abrangente pesquisa intitulada Paisagens Geoquímicas e Ambientais do Vale do Ribeira sobre a exposição humana e ambiental ao chumbo. Nesta a autora analisa pesquisas realizadas pela UNICAMP e outras instituições na região, os impactos que estas tiveram na mídia e no dia-adia da população local, além de como a equipe da universidade se relacionou com os habitantes da região e os informou de seus resultados. O material das pesquisas da UNICAMP foram coletados em duas comunidades de Adrianópolis – Vila Mota e Capelinha – situadas nas proximidades da refinaria. A autora afirma, com base em Lammoglia, que face às concentrações de chumbo em solo, há risco potencial de efeito adverso à saúde humana, havendo necessidade de ação 145 imediata na área e adoção de medidas visando à minimização das vias de exposição. Dados mais recentes (2004-2005) dessa pesquisa, resultantes da análise de certos alimentos consumidos pelas populações, revelaram que, com exceção do leite e milho, as concentrações de chumbo em ovos e em várias espécies de verduras e de legumes, colhidos nas hortas das comunidades próximas da refinaria, excedem os limites estabelecidos pela legislação brasileira, contribuindo para a contaminação humana por chumbo. Também foram realizados estudos na região pela Secretaria de Saúde do Paraná e pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Com o decorrer das pesquisas realizadas em Adrianópolis, a mídia foi informada sobre o problema de uma possível contaminação por chumbo. Literalmente, da noite para o dia, a cidade viu seu nome ser divulgado em todo o País, já que a primeira matéria sobre a possível contaminação humana por chumbo em Adrianópolis foi divulgada no Jornal Nacional, da TV Globo. Na noite de 28 de fevereiro de 2001, o telejornal mostrou a notícia intitulada “Chumbo contamina moradores de uma cidade do Paraná”. Relatos de moradores locais coletados por Di Giulio mostraram uma resistência aos pesquisadores e aos resultados divulgados: Na época que veio o pessoal da outra universidade não gostei do jeito que fizeram o trabalho. Fiquei brava mesmo porque colocaram na mídia uma imagem muito negativa da nossa cidade (...) Elas ficaram quatro meses aqui, iam todos os dias na Vila Mota dar remédio para as crianças, elas se empenharam. Mas colocaram na mídia uma coisa muito doida, não precisava. Naquele momento, não precisávamos” (Antonia Dalva Sanches Dias, moradora, apud Di Giulio, p. 93) (A pesquisa) foi importante, porque assim a gente fica sabendo o que está acontecendo no lugar (...) Eu fiz exame, mas diz que meu sangue estava normal. Os pesquisadores vieram trazer os resultados, explicaram, deixaram uma folha, entendi. Eu toparia participar de uma nova pesquisa, mas estou querendo me mudar para Bocaiúva. Aqui é ruim porque não tem serviço. Eu faria exame de novo, mas não tem problema. Eu já fiz exame três vezes depois que parou a firma e não tenho problema nenhum” (Abraão Cláudio, morador e ex-funcionário apud Di Giulio, p. 94) Pode-se perguntar se esta resistência não se relaciona com a quebra do ideal representado pela Plumbum e consolidado ao longo dos seus cinqüenta 146 anos: a possibilidade de acesso a uma modernidade que não ocorreu, e que deixou conseqüências nefastas – em termos concretos, pela necessidade de fazer exames constantes, das crianças consumirem remédios, pelo fim dos postos de trabalho; mas também simbólicos, na medida em que a cidade passa a ser vista como local de contaminação. Contaminação também com conseqüências materiais, pois segundo o vice-prefeito da cidade, a produção de Adrianópolis era de alimentos. Quando saiu no jornal, os consumidores habituais teriam começado a recusar a garapa. O leite não teve esse problema porque não tinha uma marca dizendo que era de Adrianópolis. Também as pessoas que procuravam emprego em Curitiba não foram aceitas, porque achavam que elas poderiam estar contaminadas por chumbo. Outro depoimento importante citado pela autora é de um ex-funcionário que assim analisa o caso: Tinha esse mundo de coisa ao lado da estrada, do outro lado a escória do forno. Tiraram isso. Acho que aquilo era uma coisa feia. Se tivesse que contaminar, durante o tempo que a firma despejava aquilo ali, já tinha contaminado tudo. Essa escória e o resíduo do minério, quando cheguei aqui, iam tudo para o rio Ribeira. Cada tipo de veneno, rapaz do céu. Aquele veneno era tão desgraçado que fazia virar espuma. Cansei de ver colocar uma gota daquele veneno numa cobra viva e ela nem se mexia mais. (apud: DI GIULIO, 2006:108). Ao exemplo da Plumbum, podemos contrapor a comunidade João Surá. Partimos da maneira como ela é localmente vista e retratada pelos poderes municipais locais. Neste caso, há uma ênfase no caráter rudimentar dos processos produtivos da comunidade, que aparecem como sendo uma expressão de um “passado” (e não só eles, mas a comunidade como um todo é algo “do passado” e que corre risco de perder sua identidade devido a uma “fragmentação”) – opondo-se ao contexto da Plumbum previamente apresentado, que mesmo quando degrada o meio ambiente é, sem questionamento, algo do presente. Assim, a página que a descrevia no site da prefeitura, hoje desativada, é a seguinte: 147 Fonte: FERNANDES, 2007: 08 148 Vale a pena analisar como a comunidade é representada através das informações que eram veiculadas pela prefeitura. Na primeira imagem aparece o Sr. Vitor Andrade de Matos, que é um dos artesãos da comunidade, com um cesto de tipiti, seu nome, contudo, não é mencionado; logo depois são apresentadas imagens de beiju e farinha de mandioca ao fogo, mas em nenhum momento há qualquer explicação de que esse é um dos processos de produção da farinha de mandioca, ou se explicita porque são estas as imagens que são atribuídas à comunidade Joâo Surá. Subliminarmente, os objetos surgem como uma tentativa de resgatar uma imagem da comunidade que valorizaria sua cultura, mas em que esta apareceria como essencialmente rudimentar e idealizada. Seus membros, suas práticas cotidianas e rituais, sua concepção de mundo, sua territorialidade, nenhum destes elementos aparecem nesta representação oficial. O texto fala da comunidade, onde está localizada, diz que a população foi recentemente reconhecida como remanescentes de quilombolas pela Fundação Palmares. Segue. Com este reconhecimento, a comunidade ganha mais visibilidade perante as políticas públicas, tendo assim mais acesso a projetos. Além do que esta valorização contribui na reconstrução de uma identidade que foi fragmentada durante um período histórico e repassa a importância da cultura negra para as gerações vindouras (GOMES JR, 2008). Do mesmo modo, o livro “Paraná Negro” (2008) reforça a idéia de atraso quando, em seu capitulo intitulado Tecnologia, apresenta um serrote. E descreve: “As comunidades negras tradicionais mantiveram os traços de ancestralidade que parecem práticas remotas ou tecnicamente atrasadas, mas são a essência do que possibilitou aos quilombos atravessarem o século 20” (GOMES JR., 2008:81). Não há, contudo, um questionamento efetivo sobre o que está sendo denominado como atraso técnico, nem os motivos pelos quais estas práticas aparentemente remotas seriam a essência do que “possibilitou aos quilombos atravessarem o século 20”. 149 As tecnologias dos vários grupos são apresentadas como sendo os objetos desenraizados do contexto, retomando o discurso de recuperar as “riquezas culturais” – embora sem deixar claro o que se concebe como riqueza cultural, nem porque aqueles instrumentos em si seriam expressão de tal riqueza. Ao deslocar os instrumentos das relações sociais e das visões de mundo destas comunidades, eles adquirem força na afirmação indireta do “atraso”, mesmo que isto não seja dito explicitamente. O passo para a postura de que esses grupos têm que consumir a tecnologia sofisticada, de forma pouco crítica, a fim de fazer a assepsia do atraso é muito pequeno. Aciona-se o discurso do moderno. A opção a esta postura é geralmente outra que também não permite a visão da comunidade em seu conjunto. Neste caso, se constrói uma perspectiva em 150 que a tecnologia é sempre uma ameaça para as legitimas características do grupo. Neste caso, recusa-se sua historicidade, e o tradicional é tomado como permanente e estático. Sahlins (1997), ao criticar tal perspectiva, a descreve nos seguintes termos: Se eles não fazem mais ‘isso’, então não são mais eles mesmos, ao passo que, se os colonizadores não fazem mais o que faziam há duas décadas trata-se de um exemplo reconfortante do progresso ocidental. Em um caso, diversidade e mudança conotam inautenticidade; no outro, são o selo da verdadeira civilização ocidental” (:68). Para não retratar a tecnologia como sendo atrasada, optamos fazer as discussões do atraso a priori, com objetivo de desconstruir a idéia de que a comunidade é dinâmica e flexível. Não se deve desenvolver uma postura acrítica e arbitrária frente ao desenvolvimento da tecnologia e suas influências sobre o cotidiano de João Surá. Pelo contrário, urge o desenvolver da atitude oposta, isto é, aquela vinculada a um desejo de compreender as dimensões de tal constructo humano e de suas interferências no modo como é organizado o existir da comunidade, enquanto seres racionais, sociais e produtores de cultura. É nesse olhar analético (ver além do dado, do feito, do fato, da totalidade) que perpassa a relação da dimensão social com a produção tecnológica que se pode vislumbrar um desenvolvimento científico humanizado e gerador de ações comunicativas entre os diversos atores sociais. As relações sociais no interior da Comunidade João Surá e a divisão do trabalho são marcadas pela sociabilidade coletiva. Neste caso, a utilização de técnicas que se baseiam em instrumentos simples, possuídos por boa parte dos membros da comunidade, que também dominam seu uso, é fundamental. Um dos trabalhos que é bem característico da comunidade é o sistema de “troca de dias”. Neste caso, alguns membros trabalham para um outro durante um dia, e em um momento posterior de “precisão” têm seu dia de trabalho retribuído. Este sistema permite que, nas atividades em que é necessário realizar rápido o trabalho, seja possível contar com auxílio dos demais sem necessitar, para tanto, despender recursos financeiros. Acrescente-se que só é possível a troca de dias porque os 151 membros da comunidade compartilham um saber semelhante com relação às técnicas de produção. D. Clarinda, ao comentar sobre o mutirão, revela: Antigamente era mais e eu lembro muito o meu vô, meu pai, as vizinhada tudo aí antigamente que tinha muito mais gente, então eles trabalhavam na semana no serviço deles e no sábado faziam mutirão e ali reunia as pessoas e quando era de madrugada levantava, fazia um café, cozinhava arroz, feijão, carne, aquela comilança e daí juntava as pessoas e ia tudo para roça e quando era uma carpida, nossa era coisa mais linda era aquela fila de gente na roça trabalhando. Quando era época de colher arroz era a coisa mais linda. A gente ia cortando de cachinho assim e aí fazia aquela pilha era a coisa mais linda de arroz e quando era no outro sábado ia para o meu pai e no outro era do meu vô, outro era do cunhado dele e assim ia, era sempre sábado. Era lindo mesmo, eu mesmo tenho saudade disso (ela expressa um sorriso ao relembrar esse período da história dos mutirões). Hoje tem, mas não é igual como antigamente, agora é bem pouco, mas não é igual a antigamente (entrevista realizada dia 18/12/2007). Uma outra atividade que era importante e que ocupou um lugar privilegiado na economia da comunidade foi a fabricação de rapadura. Esta possibilitava tanto o consumo próprio quanto a comercialização local e regional. Nas palavras de D. Joana: cada casa tinha uma moenda e só vendiam para Barra do Turvo porque aquele tempo era só estrada de tropa e quando vinha de burrada pra comprar rapadura todo mundo fazia um mês inteirinho fazia até trinta cargueiro (entrevista realizada 19/12/2007). Esta produção apresenta as mesmas características da anterior. Com um investimento relativamente baixo, pois parte dos instrumentos necessários para sua produção podem, ser confeccionados pela própria comunidade, com matéria-prima do ambiente, a rapadura possui uma durabilidade alta e um potencial de comercialização elevado. Além disso, é um alimento também passível de consumo pela própria família, que também é a mão-de-obra básica da produção. 152 Figuras extraídas de FERNANDES, 2007 :66 D. Joana explica como era feita a embalagem das rapaduras: Nós fazia rapadura o dia inteiro e quando era tarde o pai tinha uma mesa grande e enchia de rapadura. E daí ele ia na roça e trazia um cesto de milho e daí ele molava o facão bem molado e passava naquelas cabeças de milho e nós tirando a palha do milho e botando no cesto para empaiá a rapadura e ele amarrava bem amarrado e depois ele pinchava tudo encima do fogão pra conservar a rapadura para quando os tropeiro vinham buscar a rapadura estava sequinha, nós colocava no lombo do burro e assim era nossa vida e no outro dia de novo (entrevista realizada dia 19/12/2007) Figura: processo de produção de rapadura (FERNDADES, 2007:67) Essa organização do espaço-ambiente, que corresponde a um padrão tradicional camponês de reprodução social e de percepção do ambiente, tende a uma forma de economia auto-sustentada. Nesses espaços, são constituídos microespaços de comercialização de produtos locais, que fazem com que se tenha acesso a recursos financeiros sem a necessidade do assalariamento: a venda das rapaduras, como podemos verificar, dava e continua a dar uma certa autonomia ao grupo frente ao sistema dominante. O depoimento da D. Joana, ao falar da venda de rapadura para o mercado externo, põe em cheque a idéia de isolamento e invisibilidade. Demonstra como a comunidade é conhecida e reconhecida localmente, e como é através das diversas relações com o mundo exterior – 153 inclusive por migrações relativamente longas, relações comerciais e de trabalho, como vimos – que garante suas condições mínimas de reprodução. À diferença do que ocorre no universo de representações da produção moderna, o trabalho não pode ser pensado em si. Além do trabalho, devem ser consideradas as relações das pessoas com os instrumentos. Chama a atenção o que dizem os Woortmann (1997) sobre a relação com os instrumentos no contexto do movimento do trabalho. Segundo os autores, não basta falar dos instrumentos de trabalho em si mesmos, quando se descreve o processo de trabalho, pois eles não são apenas meios de produção material, mas também meios de produção simbólica. Se os meios de trabalho, seguem os autores, expressam as forças produtivas, expressam também as forças ideológicas. A relação com os instrumentos é a constituição e expressão de saberes do grupo. D. Joana nos conta que, quando era pequena, seu pai a ensinou a ler na casca de palmito. “Foi assim, que aos pouquinho que ele sabia e ensinou para os netos e assim foi indo”. Ela segue: Porque antigamente as pessoas que não sabia ler e a escrever não se apertavam. Disserto fazia falta, só que a cabeça da pessoa sabia administrar as coisa, e então as coisa tudo passava e hoje em dia não. Tá tudo deferente as coisas. Eu mesma pra mim aprender a ler e a escrever, agora, por causa de minha idade, eu acho assim difícil, porque as palavra agora tá tudo deferente do tempo de dante. Não é. Tem coisa que minhas crianças perguntam pra mim aí eu não sei nem respondê, tem coisa que eu falo para eles também não sabem responder. Eu acho que a leitura hoje em dia (ela carrega de expressão ao dizer esta frase) é muito importante porque as coisas são deferente, a gente de idade é bom aprender (entrevista realizada no dia 19/12/2007). A educação dos filhos, como podemos observar, se dava no espaço da agricultura. A criança realizava suas experiências de produção no local de trabalho, desenvolvia suas habilidades no manejo dos instrumentos que a tornariam apta, no futuro, a participar das atividades produtivas, sem pôr em risco a produção do grupo. Desta maneira se garantia a reprodução do grupo sem a necessidade de processos formais de ensino-aprendizagem. Com o modelo de ensino que adotamos na sociedade brasileira, os saberes dos mais velhos são destituídos. Como diz D. Joana, “tem coisa que minhas crianças perguntam pra mim aí eu não sei nem responde, tem coisa que eu falo para eles também não sabem responder”. 154 O saber agora está nas escolas. Antigamente o espaço da roça, para os pequenos e mais jovens, era o espaço do aprendizado. Era assim que se construíam e transmitiam os saberes e a visão de mundo. O processo de trabalho consiste, neste universo, em mais que uma tecnologia. É um modelo de ordenamento do mundo que também ordena as pessoas. O processo do trabalho, o manejo dos instrumentos produz alimentos (que são muito valorizados, existe uma diferença significativa entre o alimento próprio e aquele produzido pelo mundo exterior) e relações sociais. Este saber, contudo, é sistematicamente desvalorizado pelo modelo desenvolvimentista, através da denominação da comunidade como possuidora de práticas remotas ou tecnicamente atrasadas. Outra forma é quando se valoriza apenas o conhecimento formal, dizendo que os novos conhecimentos estão nas escolas técnicas ou agrícolas. A experiência do grupo como um todo, transmitida de geração a geração, é transformada de saber coletivo em idiossincrasias. Outro instrumento que demonstra a racionalidade da opção por técnicas simples e de baixo custo como forma de manutenção da autonomia do grupo frente a seus processos produtivos e possibilidade de manutenção do modelo de relações sociais internamente valorizado, e que é muito utilizado na comunidade, é o burro. Segundo Sr. João Pereira, o instrumento, usado para prensar massa de mandioca ralada, é valorizado por não ser necessário ficar em cima apertando, você pode largar lá e no outro dia a mandioca está sequinha (entrevista realizada no dia 22/05/08) A matéria-prima utilizada é toda ela local: um tronco de madeira acoplado a uma árvore, com peso de pedra na extremidade servindo de alavanca para pressionar a massa no tipiti4. 4 Tipiti significa no Tupi: tipi – espremer, ti - líquido 155 Fotos 9 e 10: Sr. João Pereira preparando o burro. O tipiti, por sua vez, é um cesto utilizado para prensar a massa da mandioca depois de ralada, no processo de produção da farinha de mandioca. Após a mandioca ser manualmente ralada, a massa resultante é colocada no tipiti, levado para o burro para se realizar a prensa, por cerca de quatro horas, fazendo sair toda a água da mandioca. Desta água se produz o polvilho, através de sedimentação. A 156 massa seca será utilizada para produção de farinha. Esta é, então, peneirada e colocada no forno, mexendo até secar. Para se fazer a farinha deve-se torrar esta massa num tacho em cima do fogão à lenha, fogo brando, por cerca de uma hora e meia “sem parar de mexer”, utilizando-se uma espécie de “pá de pau”. O rendimento é: para cada lata da massa de mandioca retirada do burro, se faz a metade da farinha. (FERNANDES, 2007:86) Foto 11: Sr. Vítor, artesão, com tipiti fabricado por ele mesmo Fabricação da mandioca (GOMES JR., 2008: 86) A fabricação do polvilho também é um processo simples: o líquido extraído da mandioca permanece por alguns dias ao sereno, fermentando, e produz 157 o denominado polvilho azedo. Posteriormente, a água é escorrida e a massa secada ao sol. Em seguida, a massa compacta resultante é quebrada com as mãos e passada na peneira, formando um pó branco que é utilizado na preparação de vários alimentos. O resíduo da peneira, a goma, é novamente peneirado em uma peneira de furos grandes, sendo que a parte grossa, que fica na peneira, é separada para ser torrada e servida como alimento das criações, e a parte fina utilizada de duas maneiras: na produção da farinha, quando torrada, ou na produção de beiju, misturado-se a outros ingredientes. A produção conjunta de farinha de mandioca e polvilho é um processo importante para a comunidade. Ambos, principalmente a farinha, são muito consumidos. A primeira, destaca Cambuy (2006), como acompanhamento de feijão cozido e carne assada, ou como taiada. Também é comercializada por alguns, porém em pouca quantidade e a um reduzido número de pessoas, normalmente vizinhos e visitantes. Vemos, portanto, como um processo de produção simples, de baixo custo, permite aos moradores a produção de um alimento valorizado localmente, com potencial de comercialização e durabilidade alta. E, o que temos ressaltado ao longo do texto, garantindo sua autonomia produtiva e auto sustentabilidade. A descrição acima das atividades produtivas da Plumbum e dos membros da comunidade João Surá, e principalmente as imagens apresentadas, são um exemplo significativo da perspectiva eurocêntrica de compreensão da realidade – na medida em que os processos produtivos mais simples e que exigem menos recursos, possibilitando autonomia àqueles que os realizam, são vistos como “atrasados”, enquanto o “progresso” passa pela complexificação e pelo controle do processo produtivo por poucos. No entanto, curiosamente, esta percepção não se sustenta se analisamos em detalhes o caso em questão. Com efeito, passado aqui é a Plumbum, que, após cinqüenta anos de atividades, deixou um rastro de poluição ambiental, degradação, desemprego e patrimônio abandonado. Já a comunidade João Surá continua presente após mais de duzentos anos de existência, garantindo uma parcela de autonomia – inclusive pela manutenção de técnicas de produção mais simples e de menor custo – e 158 fornecendo a seus membros alternativa para enfrentar o lugar desprivilegiado a que normalmente são submetidos quando se inserem no processo capitalista de produção. É a diversidade como reserva de possibilidades, que, se levada a sério, permite pensar também novas alternativas para a sociedade como um todo. Não se pode, contudo, desconsiderar o poder do sistema dominante, e como, através do discurso desenvolvimentista, ele continua pressionando a comunidade João Surá a se integrar aos modelos capitalistas de produção. E, como conseqüência, a se desintegrar. Como destaca Fernandes (2007), atualmente uma das ameaças à identidade coletiva, à relação com o espaço e à organização comunitária que trazem coesão aos três núcleos da comunidade João Surá é o avanço da monocultura do pinus. Este traz consigo degradação ambiental, através da derrubada e destruição dos biomas locais, bem como do intenso uso de adubos químicos, empobrecendo e contaminando o solo e comprometendo a disponibilidade regional de água. Agrotóxicos utilizados em seu plantio contaminam os rios Ribeira e Pardo. O resultado, destaca o autor, é significativa redução de disponibilidade de terras e água, que comprometem a produção alimentar e colocam em risco a autonomia – e mesmo continuidade – da comunidade. D. Clarinda, em mais um trecho de entrevista, ressalta os problemas causados pela monocultura de pinus – que é vista por alguns como uma espécie de repetição da história da Plumbum no município – bem como pela presença das grandes propriedades de criação de gado: Isso é um negócio bem difícil, é uma coisa que a gente não esperava que iria acontecer com a gente. Porque tinha uma época que eles vieram e plantaram eucaliptos, cortaram e deixaram a terra degradada. Onde era mato acabou com o eucalipto, e como se não bastasse agora vem o pinus, e ai não sabe o que vai acontecer com a gente. As fontes vão secando, o rio está secando mesmo, nossas águas, nossos córregos, nossas fontes e cabeceira d´àgua, tá tudo plantado de pinus e onde não dá para plantar tem fazenda de boi. Que nem onde eu trabalho lá na roça, tem uma fonte água boa e gostosa, mas tá acabando nossa água por causa da fazenda de boi o fazendeiro usa tudo por causa do capim e a mata vai acabando tudo e a água vai secando. Nós aqui desse lado do Paraná tem gente já sofrendo em conseqüência, a terra já esta ficando cansada, você planta já não dá como antigamente que dava bem feijão, milho, arroz e hoje... Mesmo assim o que a gente sabe para fazer a terra ficar forte não consegue, dá um sol e torra tudo, planta arroz quando é meio dia o arroz tá queimado. (...) Nossa terra estava ficando para o 159 fazendeiro. Foram plantando, desmatando tudo, foram acabando com nossa floresta, com nosso meio de vida. A gente viu que ia virar só boi. Para passarmos no meio da fazenda era um deus nos acuda, eu enfrento esse problema até hoje porque ir na minha roça tem que atravessar no meio da fazenda por entre de duzentos a quatrocentos bois, é bicho feio. Porque eu moro aqui no João Surá no Paraná, só que minha roça onde eu trabalho, que era do meu sogro, é no Estado de São Paulo. Tenho, com isso, de atravessar a fazenda para chegar na comunidade “Praia Grande”, só que minha mãe tem terra aqui no Paraná também que está cercada lá no meio da fazenda. Esses tempos atrás era fazenda de boi agora é pinus, antes era o boi que cercava a gente para ir até a terra nossa e agora é pinus que está invadindo tudo. (...) a vizinha nossa que o pinus tá acima da cabeceira da água dela, ela disse que tá sendo água chega assim no meio do dia, quando passa uns cinco a seis dias já não tem água nem pra dá pros porco dela que tem que pegar água da torneira pra dá para a criação dela. O córrego que era utilizado para lavar roupa e girar o monjolo não dá mais (entrevista realizada 22/05/2007). É preciso destacar, contudo, que a comunidade não permanece “fechada” a este novo contexto – como não o fez no contexto anterior da Plumbum. D. Clarinda mesmo, já indicamos, prepara e vende comida para os trabalhadores das empresas “reflorestadoras”, e vários jovens de João Surá têm no pinus uma alternativa de trabalho. Não que esta tenha sido uma escolha do grupo, as condições que têm que enfrentar são definidas por um contexto de força externa. Mas, frente a ele, novamente a comunidade vai responder através de opções possíveis. E, com sua flexibilidade, tentar sobreviver no quadro de ameaças que precisa cotidianamente enfrentar. 5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Ao longo deste texto, buscamos traçar um caminho em que os processos concretos e cotidianos de uma comunidade quilombola do interior do Paraná – a comunidade João Surá – e suas relações com o contexto local e regional, nos possibilitaram pensar questões mais amplas relativas a modelos de dominação-subordinação-resistência presentes na América Latina e a possibilidades distintas de inserção em tais modelos. Para tanto, partimos de uma reflexão sobre o histórico de constituição do continente e de como se dá, ao longo dele, a tentativa de imposição de um único modelo legítimo, não somente de produção, mas também de vida e concepção de mundo. Vimos, portanto, como se deu, por um lado, uma dominação efetiva, através da imposição do modo de produção colonial-capitalista, submetendo os povos latinoamericanos a uma subordinação concreta, e provocando o extermínio de grupos e povos. Esta dominação, contudo, não é somente material: há também uma dominação simbólica, em que o outro desaparece dos discursos (poderíamos identificar aqui uma forma diferenciada de extermínio) ou só é lido na lógica do mesmo; em outras palavras, em que a diversidade é negada como possibilidade, sendo vista ou como um resquício do passado em vias de extinção, ou como uma inadequação no presente. A fim de realizar esta reflexão, a critica de Dussel foi, para nós, um caminho fundamental. Segundo este autor, faz parte da legitimidade ideológica da dominação a idéia de arrastar o outro para o mesmo, processo através do qual é construída a negação e invisibilização da alteridade. A dominação é algo concreto e que se impõe através de formas diretas de domínio, mas também é suportada simbolicamente através desse lugar que é atribuído ao outro como não-ser. Fazse necessário, portanto, sistematizar, definir e formular categorias com base em uma práxis latino-americana, construídas de maneira critica e contraposta a todo o conteúdo absorvido da filosofia greco-européia. Não se estabelece apenas sobre um reproduzir pensamentos, mas esquadrinhar e fundamentar as próprias bases 161 do pensamento latino-americano, fundado na vivência cotidiana e assim rompendo com paradigmas formais e pré-estabelecidos. O ponto de partida do método da Filosofia da Libertação é o reconhecimento de um ethos cultural latino-americano, constituído por heranças históricas de elementos das culturas indígenas e negras. Dussel denuncia que, no modelo por ele analisado, apenas podemos compreender o que é passado. O que está classificado, logo o que é. Não compreendemos o que está em movimento. Sua proposta para sobrepor o movimento dialético totalizante é o Método analético, que o autor define como sendo a passagem de uma simples pressuposição da possibilidade única da totalidade para o reconhecimento de uma diversidade que se encontra além desta totalidade. Nesta lógica, o outro se apresenta como alteridade quando irrompe como o estranho, o distinto, o pobre, o oprimido, aquele que está à beira do caminho, fora do sistema. Cabe retomar, aqui, a discussão dusseliana em torno do modelo eurocêntrico de interpretação do real, que não somente molda a maneira pela qual se dá a construção da história oficial da América Latina – “apagando” acontecimentos e processos significativos na configuração do presente, como tão bem ilustrado simbolicamente pelo ato de Rui Barbosa de queimar os arquivos da escravidão –, mas também orienta a perspectiva de futuro considerada legítima. Como conseqüência, encontramos o discurso que vê a diversidade sempre sob o risco do desaparecimento, pois que irremediavelmente condenada pela expansão inevitável e valorizada do “progresso”. Em suma, como já ressaltava Dussel, a diversidade é negada, e há um esforço sistemático de arrastar o outro para o mesmo. É a esta perspectiva que a analética se contrapõe como método, a fim de reconhecer os que estão além da Totalidade ontológica e dar voz a possibilidades distintas e igualmente legítimas de ser e viver – que têm, inclusive, um potencial de resistência frente ao modelo dominador único. Um dos mecanismos atuais de construção deste modelo único, analisado no Capítulo III, é a elaboração contemporânea das noções relacionadas de “pobreza” e “carência”, utilizadas de maneira corrente para definir a condição 162 das comunidades quilombolas do Paraná. Em primeiro lugar, o uso destas noções abarca em um mesmo conjunto populações muito distintas – não somente comunidades tradicionais, mas também grupos rurais e, principalmente, urbanos que não dispõem de meios próprios e autonomia relativa em seu processo de reprodução, sendo dependentes exclusivamente da inserção no mercado capitalista. Além disso, ao serem utilizados dados sócio-econômicos padronizados na definição da “pobreza” – como PIB, renda per capita e IDH –, aspectos importantes destes grupos rurais são desconsiderados (entre outros, processos próprios de produção e consumo que não passam pelo mercado, bem como de transmissão de conhecimentos não formalizados no espaço escolar). Novamente é possível identificar uma tentativa de ocultamento, e mesmo soterramento da alteridade, provenientes de uma negação das possibilidades que modelos alternativos, definidos por configurações diferenciadas de produção e organização social, trazem àqueles que compartilham tais espaços de diversidade. Elabora-se, em síntese, o discurso coercitivo dominante que, a fim de impedir a emergência real das reservas de possibilidades das comunidades tradicionais, busca arrastálas a uma única dimensão de “desenvolvidas” (detentoras de IDH alto) ou “se desenvolvendo” (com IDH baixo). Concentra-se, portanto, a imensa diversidade dessas comunidades em uma única dimensão chamada “(sub)desenvolvimento”. No entanto, se consideramos concretamente os processos de dominação e as possibilidades de inserção desses grupos “marginais” dentro deles, tais possibilidades marcam sempre um lugar desprivilegiado, se dão em condições sociais desfavoráveis. Nesse sentido as comunidades quilombolas são um exemplo importante: caso consideremos as alternativas de inserção de seus membros no mercado capitalista de mão-de-obra, podemos observar que estes sempre ocupam posições da base da pirâmide social – definidas pela baixa escolaridade, ruralidade, caracterização racial, etc. Essa “inserção” ou “inclusão”, que é construída não só como óbvia, mas também positiva, só se mantém assim positivada quando pensada a partir do lugar de dominação. Neste sentido, a inversão do olhar proposta por Dussel nos permite questionar esta evidente 163 positivação. E, ainda, perceber como os processos de resistência a essa “inserção” são freqüentes, embora muitas vezes sutis. Tais processos sutis nos fazem repensar a resistência, não mais como excessivamente ativa (isto é, caracterizada pelo enfrentamento da luta direta, como o que aconteceu com Palmares e que passou a ser um modelo único de resistência). As comunidades apontam a existência de outras alternativas que não só o enfrentamento ativo. Propomos, portanto, a mudança do olhar, tentando, como aponta Dussel, pensar a partir do lugar exterior à totalidade, da perspectiva daqueles definidos como não ser. É pensar como esses grupos enfrentam um sistema que é opressor, assimilativo, excludente, e apesar dessa opressão eles não são dobrados, e com isso vão constituindo estratégias para debilitar o poder – ou, pelo menos, para garantir a seus membros uma condição diferenciada de enfrentamento deste poder. A comunidade João Surá exemplifica, como vimos, a construção de estratégias de resistência marcadas pelo não confronto explícito com o entorno, mas, ao contrário, por uma flexibilidade a ele – através da inserção no modelo dominante sem que esta dilua a identidade e as particularidades do grupo, bem como de manutenção, em seu território, de processos de produção que garantam sua autonomia. Neste sentido, a distinção entre assimilação e inserção nos permite explicitar melhor o que queremos dizer. Quando nos referimos à assimilação, estamos comumente abordando processos em que os sujeitos são diluídos na totalidade, perdendo sua identidade, referências específicas, visão de mundo particular. Em outras palavras, os assimilados tornam-se o mesmo. Este não é, contudo, o caso abordado neste texto. A comunidade quilombola João Surá, apesar dos contatos constantes de seus membros com o exterior, dos processos migratórios que marcam a trajetória de vida de seus membros, das pressões sofridas para a perda de seu território e sua forma de vida, não foi, contudo, assimilada. O que não implica em que não tenha se inserido no contexto mais amplo, no mercado capitalista de mão-de-obra e consumo. A inserção, porém, não pressupõe diluição. Não há um “original” sempre em vias de desaparecimento, mas sim respostas concretas a situações contemporâneas. 164 Estas respostas podem indicar mudanças que sejam consideradas como “perdas”, mas, na medida em que conseguem manter parâmetros definidores de identidade e territorialidade para os membros de João Surá, garantem a eles a reserva de possibilidades de que tratamos longamente no decorrer do texto. Em síntese, comunidades quilombolas (e tradicionais de maneira geral) não são grupos isolados, perdidos no passado, sempre em risco de desaparecimento. São comunidades contemporâneas, portadoras de historicidade, dinâmicas. Apesar de não ser possível desconsiderar os processos de pressão sofridos por eles, em vários casos conseguem responder a tais contextos através de sua inserção neles. Inserção, contudo, que não implica em assimilação, mas sim na garantia do que denominamos sua “reserva de possibilidades” – diferencial relevante quando se considera o destino daqueles que, partindo de um universo semelhante ao dos atuais quilombolas, são meramente assimilados. Eles estão inseridos? Estão. O processo de dominação não permite a eles a autonomia total; mas essa inserção se dá numa autonomia relativa, pois é mantida tanto na esfera concreta do território e do domínio de técnicas de produção próprias quanto na esfera simbólica da identidade. Mantém-se o espaço e uma maneira particular de lidar com ele. Por isso a questão da técnica e da terra é tão relevante. Porque se esses grupos são totalmente desapropriados do território ou do saber que garante sua reprodução relativamente autônoma, essa reserva de possibilidade diminui. A garantia de direitos territoriais coletivos se coloca, assim, como uma conquista necessária à manutenção da diversidade tanto material quanto simbólica; bem como na manutenção de perspectivas alternativas para o nosso próprio mundo. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ABBAGNANO, Nicolau. 2000. Dicionário de Filosofia, São Paulo: Martins Fontes. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA MESORREGIÃO VALE DO RIBEIRA – GUARAQUEÇABA. 2002. Impasses e Desafios da Mesorregião Vale do Ribeira/Guaraqueçaba, Curitiba: [s.e.]. AJUP/FASE. 1986. Discriminatória de terras públicas, Rio de Janeiro: Apoio Jurídico Popular/ FASE, Julho. (Coleção Socializando Conhecimento nº 1). ALMEIDA, Alfredo Wagner de. 2002. Os quilombos e as novas etnias in O’DWYER, Eliane Cantarino (org). Quilombos – identidade étnica e territorialidade, São Paulo: FGV. ALMEIDA, Alfredo Wagner de. 2005. O Direito Étnico à Terra. Orçamento e Política Socioambiental in Publicação do Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc. Ano IV, 13 Junho de 2005. ALMEIDA, Antonio Paulino de. 1945. O Ribeira de Iguape in Revista do Arquivo Municipal, ano X, v. CII. São Paulo. ALVES, Claudenir Módolo. 2005. Ética da Libertação: a Vítima na Perspectiva Dusseliana, Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica/SP. ÂNGELO, Sueli e SAMPAIO, Plínio de A. 1995. Políticas Públicas, Agricultura e Desmatamento no Vale do Rio Ribeira de Iguape in Políticas Públicas, Agricultura e Desmatamento no Brasil – Estudo de Caso nº 5. Instituto de Pesquisas Ambientais. AQUINO, Rubim Santos Leão de. 1981. História das Sociedades Americanas. Rio de Janeiro: Livraria Eu e Você. ARRUTI, José Maurício. 1997. A Emergência dos “Remanescentes”: Notas para o Diálogo entre Indígenas e Quilombolas in Mana, vol. 3, n. 2, Rio de Janeiro: PPGAS/Museu Nacional. ARRUTI, José Maurício. 2007. Uso Comum, Regularização Fundiária e Mercado de Terras in Prêmio Territórios Quilombolas – 2ª. Edição, Brasília: MDA. AZEVEDO, Thales de. 1966. Cultura e situação racial no Brasil, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. BARRETO, Nelson Ramos. 2007. A Revolta Quilombola: Guerra Racial, Confisco Agrário e Urbano, Coletivismo, São Paulo: Artpress. BECKER, Howard S. 1994. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais, São Paulo: Hucitec. 166 BENJAMIN, César et alli. 1998. A Opção Brasileira, Rio de Janeiro: Contraponto. BOSI, Alfredo. 1992. Dialética da Colonização, São Paulo: Companhia das Letras. BUENO, E. 1998. Náufragos, Traficantes e Degredados: As Primeiras Expedições ao Brasil, 1500-1531. Rio de Janeiro: Objetiva. CAMBUY, Andréia O. S. 2006. Perfil Alimentar da Comunidade Quilombola João Surá: Um Estudo Etnográfico. Monografia de conclusão de Graduação apresentada ao Departamento de Nutrição do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. CARNEIRO, Édison. 1988. O Quilombo dos Palmares, São Paulo: Nacional. CARVALHO, José Jorge. 2004. Bases para uma aliança negro-branco-indígina contra a discriminação étnica e racial no Brasil. Série Antropologia 355, Brasília: Universidade de Brasília / Departamento de Antropologia, disponível em http://vsites.unb.br/ics/dan/Serie355empdf.pdf. CARVALHO, Maria Celina P. 2006. Bairros Negros do Vale do Ribeira: Do Escravo ao Quilombo, Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNICAMP. CARVALHO, Marília G. 1997. Tecnologia, Desenvolvimento Social e Educação Tecnológica in Revista Educação e Tecnologia, vol. I, Curitiba: CEFET-PR. CARVALHO, Marília G. 1998. Tecnologia e Sociedade in Tecnologia e Interação, Curitiba: CEFET-PR. CHAUI, Marilena. 2000. Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. CHAUÍ, Marilena. Contra a Violênica [online], disponível na http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=3467, 27/12/2008. internet acesso em em COMEC – COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. 1999. Planejamento Regional - Região Metropolitana de Curitiba. Curitiba. CONDETEC – CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO CANTUQUIRIGUAÇU. 2004. Território Cantuquiriguaçu - Paraná: Estratégia para o Desenvolvimento, Curitiba. COSTA, Emília Viotti. 1985. Políticas de Terras no Brasil e nos Estados Unidos in Da Monarquia à República. Momentos decisivos. São Paulo: Ciências Humanas. DAITX, E. C. 1996. Origem e evolução dos depósitos sulfetados tipo-perau (Pb-ZnAg), com base nas jazidas Canoas e Perau (Vale do Ribeira, PR). Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista. Rio Claro. 167 Decreto Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, http://www.cfh.ufsc.br/~nuer/documentos/decreto4887.htm. disponível em DI GIULIO, Gabriela Marques. 2006. Divulgação Cientifica e Comunicação de Risco – Um Olhar sobre Adrianópolis, Vale do Ribeira. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas. DIAS, Genebaldo Freire. 2003. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. São Paulo: Gaia. DIWAN, Pietra. 2007. Raça Pura: Uma História de Eugenia no Brasil e no Mundo. São Paulo: Contexto. DUSSEL, Enrique. 1977. Oito Ensaios Sobre Cultura Latinoamericana e Liberatação. São Paulo: Paulinas. DUSSEL, Enrique. 1977. Para uma Ética da Libertação Latino-Americana, vol. V. São Paulo: Loyola/Unimep. DUSSEL, Enrique. 1982. Para uma Ética da Libertação Latino-Americana, vol. I. São Paulo: Loyola/Unimep. DUSSEL, Enrique. 1986. Método para uma Filosofia da Libertação: Superação Analética da Dialética Hegeliana. São Paulo: Loyola. DUSSEL, Enrique. 1987. Ética Comunitária: A Libertação na História. Petrópolis: Vozes. DUSSEL, Enrique. 1995. Filosofia da Libertação - Crítica à Ideologia da Exclusão. São Paulo: Edições Paulinas. DUSSEL, Enrique. 2002. Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão. Petrópolis: Vozes. FANON, Frantz. 2005. Os Condenados da Terra, Juiz de Fora: UFJF. FABIANI, Ademir. Mato, palhoça e pilão: o quilombo, da escravidão às comunidades remanescentes (1532-2004). 1 ed. São Paulo Expressão Popular, 2005. FERNANDES, Bernardo Mançano. 1997. Formação, Espacialização e Territorialização do MST in Stédile, João Pedro. (org.) A Reforma Agrária e a Luta do MST. Petrópolis: Vozes FERNANDES, Florestan. 1978. A Integração do Negro na Sociedade de Classes, São Paulo: Ática. FERNANDES, Ricardo Cid et alli. 2007. Relatório Antropológico – Comunidade de Remanescentes de Quilombo João Surá, Curitiba: Convênio UFPR/INCRA. FERREIRA, Nilda Tevês. 1993. Cidadania. Uma Questão para a Educação. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 168 FIGUEIREDO, B. R. 2005. A Contaminação Ambiental e Humana por Chumbo no Vale do Ribeira (SP-PR) in Revista Eletrônica ComCiência, SBPC/LABJOR. FLEISCHER, R. A. 1976. A Pesquisa de Chumbo no Brasil in Anais do 29o Congresso Brasileiro de Geologia Ouro Preto: SBG. FOUCAULT, Michel. 2003. Microfísica do Poder, Rio de Janeiro: Graal. FRANCHI, J. G. 2004. A Utilização de Turfa como Absorvente de Metais Pesados: O Exemplo da Contaminação da Bacia do Rio Ribeira de Iguape por Chumbo e Metais Associados. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Geoquímica e Geotectônica da USP. FREITAS, Décio. 1978. Palmares: A Guerra dos Escravos, Rio de Janeiro: Graal. FURTADO, C. 1972. O Mito do Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Civilização Brasileira. GALEANO, Eduardo. 1991. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra. GALIZONI, Flávia M. 2000. A terra construída: família, trabalho, ambiente e migrações no Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP. GALLO, Ivone C. D’Ávila. 2008. Profetismo Popular na Guerra do Contestado in ESPIG, Márcia J., MACHADO, Paulo P. A Guerra Santa Revisitada. Novos Estudos sobre o Movimento do Contestado, Florianópolis: UFSC. GANCHO, Cândida Vilares et alii. 1995. A Posse da Terra, São Paulo: Ática. GARCIA JR, Afrânio Raul. 1989. O Sul: Caminho do Roçado. Brasília/São Paulo: EdUnB/Marco Zero. GOMES JR., Jackson et alli. 2008. Paraná Negro, Curitiba: UFPR/PROEC. GOVERNO DO PARANÁ. 1980. Projeto Integrado de Apoio ao Pequeno Produtor Rural – Pro-Rural. Curitiba: Secretaria de Estado da Agricultura. GT CLÓVIS MOURA – RELATÓRIO 2005-2008. 2008. Terra e Cidadania. Terras e Territórios Quilombolas, Curitiba: ITCG. GUIMARÃES, Valéria. 2007. Resíduos de Mineração e Metalurgia: Efeitos Poluidores em Sedimentos e em Espécie Biomonitora – Rio Ribeira de Iguape-SP, Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geoquímica e Geotectônica da USP. HAMPATE BÂ, A. 1982. A tradição Viva in KI-ZERBO, Joseph et alli. História Geral da África, vol. I, São Paulo/Paris: Ática/UNESCO. HOBSBAWM, Eric. 2004. A Era das Revoluções – 1789-1848, São Paulo: Paz e Terra. 169 HOOKER, Juliet. 2006. Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na América Latina in Tempo Social, v. 18, n. 2, São Paulo: USP. IANNI, Octavio. 1984. Origens Agrárias do Estado Brasileiro, São Paulo: Brasiliense. IPARDES. 2000. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – 2000 Anotações sobre o Desenvolvimento do Paraná, Curitiba: IPARDES. IPARDES. 2003. Vale do Ribeira: Referências da Dinâmica Regional, Curitiba: IPARDES. JOBIM, Leopoldo. 1983. Reforma Agrária no Brasil Colônia, São Paulo: Brasiliense. JORGE, W. Chumbo contamina crianças no Vale do Ribeira, disponível em http://intra.cprm.gov.br/prata/chumbo.pdf, acessado em 22/07/2009. LACOMBE, Américo J., SILVA, Eduardo, BARBOSA, Francisco A. 1988. Rui Barbosa e a Queima de Arquivos. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. LAMMOGLIA T., FIGUEIREDO B. R., SAKUMA A. M., BUZZO M.L., OKADA I.A., KIRA C. S. 2005. Ocorrência de chumbo em alimentos e solos no Alto Vale do Ribeira in Anais do X Congresso Brasileiro de Geoquímica, Porto de Galinhas. LATOUR, Bruno. 1994. Jamais Fomos Modernos, São Paulo: Ed. 34. LE GOFF, Jacques. 1990. História e Memória. Campinas: Edunicamp. LEIRIA, Maria Lúcia. Quilombo – Decreto Nº 4887/2003 relatório [online], disponível em http://www.trf4.gov.br/, acessado em 05/01/2009. LIBÂNEO, João Batista. 1995. Ideologia e Cidadania, São Paulo: Moderna. LIBERA, Alain de. 1999. Pensar na Idade Média, São Paulo: Ed. 34. LIMA, Carlos A. M. 2000. Pequena Diáspora: Migrações de Libertos e de Livres de Cor in LOCUS: Revista de História, v. 6, n. 2, Juiz de Fora: EDUFJF. LIMA, Carlos A. M. 2002. Sertanejos e Pessoas Republicanas Livres de Cor em Castro e Guaratuba (1801-1835) in Estudos Afro-Asiáticos, ano 24, n. 2, Rio de Janeiro: Centro de Estudos Afro-Asiáticos. LOPES, Helena T., SIQUEIRA, José Jorge, NASCIMENTO, Beatriz. 1987. Negro e Cultura Negra no Brasil, Rio de Janeiro: UNIBRADE/UNESCO. LUTZEMBERGER, José. 1985. Ecologia: Do Jardim ao Poder, Porto Alegre: L&PM. MACIEL, Laura Antunes. 1998. A Nação por um Fio. Caminhos, Práticas e Imagens da “Comissão Rondon”, São Paulo: EDUC. MAESTRI FILHO, Mário J. 1984. O Escravo Gaúcho: Resistência e Trabalho, São Paulo: Brasiliense. 170 MAESTRI FILHO, Mário J. 2002. A Aldeia Ausente: Índios, Caboclos, Escravos e Imigrantes na Formação do Campesinato Brasileiro, Passo Fundo: UPF. MAGALHÃES, Domingos J. G. Discurso Sobre a História da Literatura da Brasil. [online], disponível em http://pt.wikisource.org/wiki/Discurso_sobre_a_Hist%C3%B3ria_da_Literatura_do_Bra sil acessado em 27/12/2008. MALINOWSKI, Bronislaw. 1978. Argonautas do Pacífico Ocidental, São Paulo: Abril Cultural. MARQUES, Leonardo. 2006. Entre Dívidas e Migrações: O Pós-Abolição no Paraná (1888- 1950), Monografia de conclusão do Curso de História da UFPR. MARTINEZ, Maria Cecília. 1995. A Ação Governamental e a Resistência Camponesa no Vale do Ribeira - 1968/1986, Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. MARTINS, José S. 1982. Expropriação e Violência. A Questão Política no Campo, São Paulo, Hucitec, 1982. MARTINS, José S. 1986. Os Camponeses e a Política no Brasil, Petrópolis: Vozes. MARTINS, Romário. 1995. História do Paraná, Curitiba: Travessa dos Editores. MARTIUS, Carl F. P. von. 1982. Como se Deve Escrever a História do Brasil in O Estado de Direito entre os Autóctones do Brasil, São Paulo: Edusp. MILLER, Joseph C. 1997. A Dimensão Histórica da África no Atlântico: Açúcar, Escravos e Plantações in MOURÃO, Fernando A. A. (org.). A Dimensão Atlântica da África, São Paulo: Centro de Africanos da Universidade de São Paulo (CEA-USP)/ SDG Marinha/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). MOURA, Clóvis. 1959. Rebeliões da Senzala: Quilombos, Insurreições, Guerrilha, São Paulo: Zumbi. MOURA, Margarida M. 1988. Os Desclassificados do Ouro, Rio de Janeiro: Zahar. MÜLLER, Geraldo. 1980. Estado, Estrutura Agrária e População. Ensaio Sobre Estagnação e Incorporação Regional in Cadernos CEBRAP, n. 32, Petrópolis: Vozes. NASCIMENTO, Abdias. 1980. O Quilombismo, Petrópolis: Vozes. NASCIMENTO, Elisa L. 1996. Introdução às Antigas Civilizações Africanas in Sankofa: Matrizes Africanas da Cultura Brasileira. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro. NOBRE, Marcos, REGO, José Márcio. 2000. Conversas com Filósofos Brasileiros, São Paulo : Ed. 34. 171 NOZOE, Nelson. 2006. Sesmarias e Apossamento de Terras do Brasil Colônia [online], disponível em http://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A024.pdf, acessado em 11/11/2009. O´DWYER, Eliane C. 2000. Revista Palmares, n. 5, Brasília/DF. O`DWYER, Eliane C. (org.). 2002. Quilombo: Identidade Étnica e Territorialidade, Rio de Janeiro: EdFGV. OSÓRIO, Leticia M. Acesso à Terra e Legislação na América Latina. [online] disponível em http://www.editoramagister.com/doutrina_ler.php?id=347&page=1, acessado em 05/01/2009. PAIVA, Odair da Cruz. 1993. Intervenção Governamental e Reordenação Fundiária: A Ação da Secretaria da Agricultura no Litoral Sul e Vale do Ribeira de Iguape nas décadas de 1930 e 1940, Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNICAMP. PAIXÃO, Marcelo, CARVANO, Luiz (org.). 2009. Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil; 2007-2008, Rio de Janeiro: Garamond/LAESER. PÉRET, Benfamin. 2002. O Quilombo dos Palmares? Porto Alegre: EdUFRGS. PORTO, Liliana. 2007. A Ameaça do Outro: Magia e Religiosidade no Vale do Jequitinhonha/MG, São Paulo: Attar Editorial. QUEIROZ, Ruben Caixeta. 1992. Atores e Reatores na Juréia: Idéias e Práticas do Ecologismo, Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UNICAMP. QUELUZ, Gilson L. 2000. Concepções de Ensino Técnico na República Velha (19091930), Curitiba: CEFET-PR. RAMOS, Arthur. 1934. O Negro Brasileiro, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. RAMOS, Arthur. 1942. A Aculturação Negra no Brasil, São Paulo: CEN. RAMOS, Arthur. 1946. As Culturas Negras no Novo Mundo. São Paulo: Companhia Editora Nacional. RIBEIRO, Ricardo F. 1993. Campesinato: Resistência e Mudança – O Caso dos Atingidos por Barragens no Vale do Jequitinhonha, Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFMG. RICARDO, Carlos Alberto (org.). 2000. INCRA – O Livro Branco da Grilagem de Terras no Brasil, Brasília: INCRA/Instituto Socioambiental. RIVAS, Alicia Herrera. 1984. Crise da Justiça Judiciária in Cadernos de Assessoria Jurídica da CPT – jan/abr (Seminários 1), Rio de Janeiro: CPT. RODRIGUES, Nina. 1988. Os Africanos no Brasil. São Paulo/Brasília: Nacional/EdUnB. 172 SAHLINS, Marshall. 1997a. O “Pessimismo Sentimental” e a Experiência Etnográfica: Por que a Cultura não é um “Objeto” em Vias de Extinção – Parte I in Mana, vol. 3, n. 1, Rio de Janeiro: PPGAS/Museu Nacional. SAHLINS, Marshall. 1997b. O “Pessimismo Sentimental” e a Experiência Etnográfica: Por que a Cultura não é um “Objeto” em Vias de Extinção – Parte II in Mana, vol. 3, n. 2, Rio de Janeiro: PPGAS/Museu Nacional. SÁNCHEZ, L. E. 1984. Mineração ou Preservação no Alto Vale do Ribeira/SP, Ciências da Terra. SANTOS, Boaventura. 2007. La Reinvención del Estado y el Estado Plurinacional, Cochabamba: Boliva. SANTOS, Gislene A. 2004. Mulher Negra, Homem Branco: Um Breve Estudo do Feminismo Negro, Rio de Janeiro: Pallas. SANTOS, Milton. 2007. O Espaço do Cidadão, São Paulo: EDUSP. SCHWARCZ, Lilia Moritz. 1987. Retrato em Branco e Preto: Jornais, Escravos e Cidadãos em São Paulo no Final do Século XIX, São Paulo: Companhia das Letras. SCHWARCZ, Lilia Moritz. 1993. O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil 1870-1930, São Paulo: Companhia das Letras. SCHWARCZ, Lilia Moritz. 1994. O Complexo de Zé Carioca. Sobre uma Certa Ordem da Mestiçagem e da Malandragem in Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 29, São Paulo: ANPOCS. STEIN, Ernildo. 2002. A Consciência da História: Gadamer e a Hermenêutica in Caderno Mais – Folha de São Paulo, 24/03/02, disponível em http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/gadamer.htmhttp://www.cpisp.org.br/comunidades/html/br asil/sp/ribeira/ribeira_historia.html acessado dia 27/12/2008. VALENTIN, Agnaldo. 2001. Nem Minas, nem São Paulo: Economia e Demografia na Localidade Paulista de Apiaí (1732-1835), Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da USP. VANSINA, J. A Tradição Oral e sua Metodologia in KI-ZERBO, Joseph et alli. História Geral da África, vol. I, São Paulo/Paris: Ática/UNESCO. VERGER, Pierre. 1987. Fluxo e Refluxo: Do Tráfico de Escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos — do Século XVII a XIX, São Paulo: Corrupio. VITA, Álvaro. 1989. Sociologia da Sociedade Brasileira, São Paulo: Ática. WOORTMANN, Klaas, WOORTMANN, Ellen. 1997. O Trabalho da Terra, Brasília: EdUnB. 173 ZAN, José Roberto. 1986. Conflito de Terra no Vale do Ribeira. Estudo Sobre Pequenos Posseiros em Luta Pela Terra no Município de Sete Barras, Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP. ZIMMERMANN, Roque. 1986. O Não-Ser: Uma Abordagem Filosófica a partir de Enrique Dussel, São Paulo: Vozes. 1986.