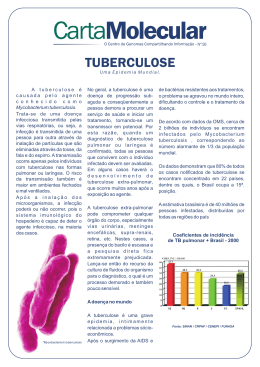

Universidade Castelo Branco Atualiza Associação Cultural Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Análises Clínicas SABRINA DE SOUZA RIBEIRO TUBERCULOSE: UM PANORAMA SOBRE UMA DOENÇA AINDA NÃO ERRADICADA Salvador/Ba 2010 SABRINA DE SOUZA RIBEIRO TUBERCULOSE: UM PANORAMA SOBRE UMA DOENÇA AINDA NÃO ERRADICADA Monografia apresentada à Universidade Castelo Branco e Atualiza Associação Cultural, como exigência do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Análises Clínicas. ORIENTADORA: Profª Sandra Portela Salvador/Ba 2010 R484t Ribeiro, Sabrina de Souza Tuberculose: um panorama sobre doença ainda não erradicada / Sabrina de Souza Ribeiro. – Salvador, 2010. 31f.; 30 cm. Orientador: Profesora Msc. Sandra Portela Monografia (pós-graduação) – Especialização Lato Sensu em Análises Clínicas,Universidade Castelo Branco, Atualiza Associação Cultural, 2010. 1. Análises clínicas 2. Tuberculose 3. Mycobacterium tuberculosis 4. Serviço de saúde I. Portela, Sandra II. Universidade Castelo Branco III. Atualiza Associação Cultural IV. Título. CDU 616-091 Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Adriana Sena Gomes CRB 5/1568 SABRINA DE SOUZA RIBEIRO TUBERCULOSE: UM PANORAMA SOBRE UMA DOENÇA AINDA NÃO ERRADICADA Monografia para obtenção do grau de Especialista em Análises Clínicas. Salvador, maio de 2010 EXAMINADOR: Nome:__________________________________________________ Titulação:________________________________________________ PARECER FINAL: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ AGRADECIMENTOS Agradeço especialmente à minha família pelo apoio incondicional desde o início da minha jornada acadêmica. Agradeço também à minha orientadora Profª Sandra Portela, pela paciência e dedicação ao seu ofício. Aos meus queridos colegas que foram meus companheiros nessa jornada e dos quais sentirei muita falta. RESUMO Este trabalho é uma revisão de artigos científicos que tratam sobre o panorama atual da tuberculose no Brasil e no mundo, enfatizando também aspectos clínicos da doença e principalmente suas implicações na saúde pública. A tuberculose é uma doença que ainda mata muitas pessoas, apesar de todos os recursos quimioterápicos disponíveis nos dias atuais. Vários fatores concorrem para o aumento da morbimortalidade da doença, como as subnotificações, abandono do tratamento e dificuldades de acesso ao serviço público de saúde. É uma doença ainda negligenciada e estigmatizada. A exposição laboral dos profissionais de saúde ao agente causador da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis,é um fato que precisa ser mais discutido. A epidemiologia da doença ainda está diretamente ligada ao estado de desenvolvimento econômico e social de um país. Níveis de morbimortalidade são maiores em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento que em países desenvolvidos. A elevação das taxas de co-infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e o bacilo causador da tuberculose, o M.tuberculosis, também determina desafios que impedem a redução da incidência da tuberculose. Esta revisão teve como objetivo, alertar para os riscos que a tuberculose ainda oferece, traçando um panorama ao longo da história, destacando características importantes da transmissão, patogenia, tratamento, mas principalmente, fazendo um paralelo com as condições sociais de países onde a doença não foi erradicada. Palavras-chave: tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, HIV, saúde pública. SIGLAS TB – Tuberculose M. tuberculosis – Mycobacterium tuberculosis BK – bacilo de Koch HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida BCG - bacilo de Calmette-Guérin PPD – pure pretein derivative OMS – Organização Mundial da Saúde DOTS – Tratamento Diretamente Observado PCT – Programa de Controle da Tuberculose WHO – World Health Organization SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 07 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 09 2.1 HISTÓRICO 2.2 DOENÇA 2.3 Mycobacterium tuberculosis 2.4 SINAIS E SINTOMAS 2.5 DIAGNÓSTICO 09 09 10 11 11 2.5.1 Exames bacteriológicos 2.5.2 Cultura do Bacilo de Koch 2.5.3 Exame Radiológico do Tórax 2.5.4 Prova Tuberculínica 2.5.5 Exame Anátomo-Patológico 2.5.6 Exame Bioquímico 2.5.7 Exame Sorológico e Biologia Molecular 11 12 12 13 13 14 14 2.6 TRATAMENTO 2.7 TUBERCULOSE MULTIRRESISTENTE 2.8 TUBERCULOSE-HIV/AIDS 2.9 TUBERCULOSE EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE 2.10 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA TUBERCULOSE 14 16 18 19 21 METODOLOGIA 22 5.1 TIPO DE ESTUDO 5.2 COLETA DE DADOS 22 23 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 24 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 25 REFERÊNCIAS 26 3 1 INTRODUÇÃO A tuberculose (TB), cujo agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis, que foi identificado em 1882 por Robert Koch, é uma doença infecto-contagiosa, que permanece entre as principais enfermidades que acometem a humanidade. Trata-se de uma doença infecciosa com as maiores taxas de mortalidade em nível mundial, em adultos, juntamente com a infecção pelo vírus da Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA/AIDS). Também se apresenta com grandes repercussões sócio-econômicas, pois acomete predominantemente a população adulta e produtiva (RAVIGLIONE et al.,1995). O Brasil este entre os 21 países em desenvolvimento que contribuem com cerca de 80% dos casos novos de TB que ocorrem em todo o globo (WHO, 1999). Vários eventos contribuíram para o atual panorama da TB no mundo: O advento da infecção pelo HIV; a deterioração das condições sócio-econômicas de parte da população mundial; a elevação da taxa de abandono do tratamento; o aparecimento da multi-resistência (RAVIGLIONE et al.,1995). Recentemente, a OMS passou também a considerar como relevante o risco ocupacional entre profissionais de saúde com atividades assistenciais de controle da TB em países em desenvolvimento (WHO, 1999). A TB pode acometer diferentes sítios do organismo humano, porém o pulmão é o órgão mais freqüentemente envolvido. A importância da doença pulmonar decorre da forma de transmissão da TB, que ocorre por via aérea e é inter-humana, através da inalação do agente causador, eliminado no meio ambiente pelo doente com TB pulmonar, com baciloscopia positiva (BETHLEM,1995). O diagnóstico precoce da TB é importante para que a resposta terapêutica ao uso de antimicrobianos seja satisfatório, principalmente nos indivíduos imunossuprimidos, como aqueles co-infectados pelo HIV (OLIVEIRA,H.B et al.,2004). Ademais, o diagnóstico precoce da TB pulmonar interrompe o ciclo de transmissão da doença e auxilia, portanto, no controle da endemia. As políticas de controle da TB através da estratégia DOTS proposta pela OMS desde 1993 enfatizam: a) necessidade de compromisso político governamental a fim de garantir a imersão da questão da TB nas agendas das autoridades ligadas direta ou indiretamente à saúde; b) detecção de casos prioritariamente a partir da baciloscopia em pelo menos 70% dos casos estimados de TB pulmonar bacilífero (utilizando o resultado positivo da baciloscopia no escarro espontâneo); c) aumento nas taxas de cura acima de 85% com a adoção do tratamento medicamentoso de curta duração contendo rifampicina e isoniazida sob DOT; d) provisão regular dos medicamentos; e) sistema de notificação de casos de TB adequado para o monitoramento das atividades de controle (WHO, 1999). A OMS, ainda, destaca a importância da dimensão organizacional e de desempenho dos serviços de saúde, ao afirmar que o problema não está nas formas de detecção e tratamento, mas, sim, na forma de organização dos serviços de saúde para detectar e tratar os casos de TB (PCT) (WHO, 1999). A escolha deste tema foi relevante no que diz respeito à importância da tuberculose na saúde pública do Brasil. Segundo nota da Folha de São Paulo (2010) “O Brasil ocupa hoje 0 15° lugar no ranking dos 22 países que concentram mais de 80% da mortalidade mundial por tuberculose, engrossando as estatísticas com 6000 óbitos anuais”. Essa monografia tem como objetivo analisar as produções científicas sobre o quadro da tuberculose no Brasil. 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 2.1 Histórico A tuberculose (TB) no Brasil, assim como no mundo, vem de longo e transcendente impacto, principalmente nos finais do século XIX e início do século XX, quando morriam metade dos indivíduos acometidos. Sua causalidade só pode ser firmada com a descoberta de Robert Koch, em 1982, do agente causador Mycobacterium tuberculosis. Porém, o advento do tratamento eficaz da quimioterapia teve que esperar por mais meio século. A TB é parte da história da sociedade Brasileira, um agravo que se somou ao conjunto de fatores de retardo do desenvolvimento social e econômico do país desde o início da colonização. (REV. SAÚDE PÚBLICA, p. 50-58). 2.2 Doença A Tb é uma doença infecto-contagiosa, cujo agente etiológico é o M. tuberculosis. A TB pode acometer diferentes órgãos, sendo o pulmão o local mais freqüente, mesmo após o advento da infecção pelo HIV, que determinou o aumento das formas extrapulmonares (HOPEWELL,1994). A transmissão é aérea, ela ocorre a partir de um paciente portador da TB pulmonar ativa. Ao tossir, espirrar ou falar, os bacilos presentes na secreção pulmonar, são atomizados em gotículas microscópicas (gotículas de Pflügge), que após sofrerem vaporização, permanecem em suspensão no ar. Essas gotículas podem ser aspiradas por uma pessoa sadia, ultrapassar os mecanismos de defesa, e iniciar a partir daí, o processo patológico. Cerca de 5% dos indivíduos infectados, desenvolverão a doença no período de dois a cinco anos. Nos demais casos, o bacilo ficará em estado de dormência podendo reativar-se tardiamente, de acordo com as condições imunitárias do hospedeiro. A imunidade na TB é imediada pelo sistema imunológico celular, principalmente através dos fagócitos mononucleares e linfócitos T (BETHLEM, 1995). 2.3 Mycobacterium tuberculosis O Mycobacterium tuberculosis pertence à família Micobacteriaceae. É um dos componentes do complexo M. tuberculosis, juntamente com o Mycobacterium bovis, o Mycobacterium bovis BCG, o Mycobacterium microti e o Mycobacterium africanum. Os bacilos dessa família possuem uma parede celular com elevado conteúdo lipídico. São resistentes à ação de agentes químicos, mas sensíveis aos agentes físicos, como a radiação ultravioleta e ao calor. As espécies são identificadas com base nas suas características fisiológicas, bioquímicas e de crescimento. Auxiliam na identificação das espécies, os estudos sobre a estrutura antigênica, a sensibilidade a agentes químicos, a susceptibilidade a micobacteriófagos e a análise das sequências de DNA (ROSSETTI, 1997). O M. tuberculosis é o principal responsável pela TB em seres humanos. Dentre os membros do complexo M. tuberculosis, o M. africanus é associado à TB na África (BETHLEM, 1995). O M. tuberculosis é um bacilo imóvel que não forma esporos, não produz toxinas, aeróbio restrito e cujo único reservatório é o ser humano. É um microorganismo considerado parasita intracelular facultativo, sendo capaz de sobreviver no interior de células fagocitárias. É também uma micobactéria álcool-ácido resistente aos corantes e, de crescimento lento, com o tempo de geração de 18 a 20 horas, sendo necessárias várias semanas para que as colônias tornem-se visíveis no meio de cultura (BETHLEM, 1995). 2.4 Sinais e Sintomas Depois de instalada a doença, a pessoa infectada manifesta os seguintes sintomas: Tosse persistente que pode ser associada à produção de escarro; O escarro pode ser sanguinolento; Suor noturno; Perda de apetite; Perda de peso; Fraqueza. 2.5 Diagnóstico O diagnóstico precoce da TB é importante para que a resposta terapêutica ao uso de medicamentos seja satisfatória, principalmente em pacientes imunossuprimidos, como aqueles infectados pelo HIV. Neste grupo, o tratamento medicamentoso precoce resulta em menor morbi/mortalidade (THEUR et al.,1990). Ademais, o diagnóstico precoce da TB pulmonar, interrompe o ciclo de transmissão da doença e auxilia, portanto, no controle da endemia. O diagnóstico da Tb deverá ser fundamentado nos seguintes métodos: Exames específicos (baciloscopia e cultura); Radiológico; Prova tuberculínica; Anátomo-patológico (histológico e citológico), sorológico, bioquímico e de biologia molecular. 2.5.1 Exames bacteriológicos A baciloscopia direta do escarro é o método prioritário, porque permite descobrir a fonte mais importante da infecção, que é o “doente bacilífero”. Por ser um método simples e seguro, deve ser praticado em todos os serviços de saúde que dispunham de laboratório. A baciloscopia direta deverá ser indicada para todos os sintomáticos respiratórios (indivíduo com tosse e expectoração por quatro semanas e mais). Também é utilizada para acompanhar, mensalmente, a evolução bacteriológica do paciente durante o tratamento. 2.5.2 Cultura do Bacilo de Koch A cultura é indicada para suspeito de tuberculose pulmonar persistente, negativos ao exame direto, e para o diagnóstico de formas extra-pulmonares, como meníngea, renal, pleural, óssea e ganglionar. Também está indicada a solicitação desse exame nos casos de suspeita de resistência bacteriana às drogas, acompanhado do teste de sensibilidade. 2.5.3 Exame radiológico do tórax Está indicado nas seguintes situações: Comunicantes de todas as idades sem sintomatologia respiratória; Suspeitos de tuberculose extra-pulmonar; Portadores de HIV. O exame radiológico desses grupos permite a seleção de portadores de imagens suspeitas de tuberculose, sendo indispensável o exame bacteriológico para o diagnóstico correto. 2.5.4 Prova tuberculínica Indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose em pessoas não vacinadas com BCG. A prova tuberculínica positiva, isoladamente, indica apenas contato e não necessariamente tuberculose doença. Nas pessoas vacinadas com BCG, pode-se ter dificuldade na sua interpretação, uma vez que a vacina pode torná-na positiva. A tuberculina usada no Brasil é o PPD- Rt23, aplicada por via intradérmica, na dose de 0,1 ml equivalente a 2UT (unidade tuberculínica), na parte anterior do antebraço esquerdo, com seringa tipo tuberculínica de 1,0ml. Deve-se evitar a aplicação quando houver lesões no local de aplicação. A leitura deverá ser realizada de 72 a 96 horas após a aplicação, com régua milimetrada padronizada. O resultado, expresso em milímetros, é interpretado da seguinte forma: 0 a 4 mm – não-reator 9não infectados ou anérgicos); 5 a 9 mm – reator fraco (infectados pelo BK ou vacinados com BCG); 10 mm e mais – reator forte (infectados pelo BK, doentes ou não, ou vacinados com BCG). Todos os indivíduos infectados pelo HIV devem ser submetidos à prova tuberculínica. Nesses casos considera-se reator aquele que apresenta induração maior ou igual a 5 mm e, não reator, aquele com induração de o a 4mm. 2.5.5 Exame anátomo-patológico (histológico e citológico) Sempre que possível, nas formas extra-pulmonares, deve-se realizar biópsia. No material colhido será feito o exame direto, a cultura e o exame anátomo-patológico, para identificar o M. tuberculosis ou processo inflamatório granulomatoso compatível com a tuberculose. 2.5.6 Exame Bioquímico Os exames bioquímicos são mais utilizados em casos de tuberculose extra-pulmonar, principalmente no derrame pleural, derrame pericárdico e meningoencefalite tuberculosa. 2.5.7 Exame sorológico e de Biologia molecular Esses novos métodos são úteis para o diagnóstico precoce da tuberculose, contudo, a sensibilidade, especificidade e valores preditivos variáveis, aliados ao alto custo e complexidade, os inviabilizam como exames de rotina, ficando seu uso restrito a alguns centros de pesquisa. 2.6 Tratamento Os fundamentos da quimioterapia da tuberculose, poliquimioterapia e longo tempo de tratamento, baseiam-se em características do bacilo (BK), na farmacologia, em estudos experimentais e em ensaios terapêuticos. As características importantes do BK para a quimioterapia são: Aerobiose restrita Como o oxigênio é fundamental para o metabolismo dos bacilos, eles modulam seu comportamento de acordo com a tensão do gás no local da lesão. Considerando a patogenia da TB, há, quase sempre, três ambientes distintos de lesão concomitantes: intracelular, intracaseoso e intracavitário. No interior dos macrófagos, onde o pH é ácido e o oxigênio é rarefeito , o BK deprime seu metabolismo , retardando seu ritmo de duplicação. Dessa forma, o esquema medicamentoso deve conter fármacos que atuem tanto no pH ácido como no neutro, em altos ou baixos teores de oxigênio e em qualquer grau de atividade metabólica bacteriana (PULMÃO RJ, 2007, p. 2131). Multiplicação lenta A ação do medicamento se dá quando o bacilo está metabolicamente ativo, multiplicando-se. Dessa forma, nas situações adversas, nas quais ele deprime seu metabolismo, o medicamento não pode agir. Esse fato é determinante na cronicidade da doença e do longo tempo da quimioterapia. Mutantes resistentes O BK sofre mutações ao acaso, gerando cepas resistentes a um ou mais dos quimioterápicos empregados no tratamento da TB. Quadro 1 - Tipos de resistência do Mycobacterium tuberculosis. Resistência natural: por mutação genética ocorrida ao acaso. Resistência adquirida: por seleção de bacilos resistentes gerados por quimioterapia inadequada, irregularidade na tomada dos medicamentos, ou por abandono prematuro do tratamento. Resistência primária: transmissão de bacilos resistentes para pessoas sem tratamento anterior. Multirresistência: resistência a mais de um medicamento. No Brasil chama-se multidroga-resistência (MDR), a resistência à RPM, à INH e a uma ou mais das drogas que compõem os esquemas padronizados. Pulmão RJ (2007) Quadro 2 - Medicamentos efetivos sobre o Mycobacterium tuberculosis, padronizados no Brasil. Rifamicina(R) Capreomicina (CM) Isoniazida (I) Tiossemicarbazona (T) Pirazinamida (Z) Kanamicina (K) Etambutol(E) Morfazinamida (M) Estreptomicina (S) Ofloxacino (OFX) Etionamida(Et) Terizidona (TZ) Cicloserina (CS) Clofazimine (CLF) Ácido paraminossalicílico (PAS) Pulmão RJ (2007) 2.7 Tuberculose Multirresistente A era da quimioterapia, presumidamente, efetiva da tuberculose iniciouse em 1952 com a incorporação da estreptomicina (SM). Desde então, vêm surgindo cepas do Micobacterium tuberculosis resistentes a vários fármacos, comprometendo tanto o resultado do tratamento como programas de controle da doença. A definição de tuberculose multirresistente adotada no Brasil é diferente daquela proposta pelo Centers of Disease Control (CDC), nos EUA, em 1992,aceita na maior parte dos países. Nessa, basta haver demonstração de resistência à rifampicina e isoniazida. No Brasil, tuberculose multirresistente (TBMR) foi definida como resistência in vitro à rifampicina e isoniazida e a uma terceira droga, pelo menos, dentre aquelas pertencentes aos esquemas padronizados em nosso país. Recentemente, foi proposta uma nova denominação para as formas multirresistentes da tuberculose – XDR. Essa sigla, que significa tuberculose extensivamente resistente (Extensively drugresistant tuberculosis), vem sendo aplicada para uma forma relativamente rara de tuberculose resistente a quase todas os fármacos usados para tratar a doença,incluindo a rifampicina e a isoniazida, as fluoroquinolonas e, pelo menos, uma das três injetáveis (amicacina, kanamicina ou capreomicina). Na maior parte das vezes, a TBMR é resultado do uso incorreto dos medicamentos para o tratamento da doença, seja por irregularidade na tomada, seja por dose ou por esquema inadequado, ou por interrupção prematura. Os mecanismos biológicos de resistência das bactérias aos quimioterápicos advêm das mutações cromossômicas que podem acontecer ao acaso. Assim, a emergência da resistência a uma droga representa a sobrevivência de bactérias que sofreram mutações ao acaso, não uma mudança causada por exposição ao medicamento. Por exemplo, mutações causando resistência à INH ou à RMP ocorrem, habitualmente, em uma a cada 108 a 109 replicações do bacilo. Dessa forma, a possibilidade de mutação espontânea causando resistência a ambas RMP e INH seria de uma em cada 1016 replicações. No entanto, esse modelo não tem valor quando a quimioterapia é inadequada. Seja por monoterapia, por ingestão errática dos medicamentos, pela omissão de um ou mais dos medicamentos que compõem o esquema terapêutico, por dose subótima, por falha na absorção ou por número insuficiente de medicamentos no esquema prescrito, cepas sensíveis tornam-se resistentes a múltiplas drogas em meses. O principal preditor de bacilos MDR é a história de tratamento incorreto. Infelizmente, em parte das vezes, o tratamento inadequado é fruto de falhas do Sistema de Saúde, que não possibilita o esclarecimento ao paciente sobre sua doença e sobre a importância da tomada regular da medicação pelo tempo estabelecido, ou permite falhas no fornecimento dos medicamentos. Certamente, a política de tratamento ambulatorial, iniciada ao final da década de 60, embora correta, propiciou o desenvolvimento de níveis crescentes de resistência bacteriana. Nas décadas de 50 e de 60, quando o tratamento da tuberculose era prioritariamente hospitalar, o acompanhamento próximo do tratamento assegurava taxas maiores de esquemas adequados, de regularidade na tomada dos medicamentos e de adesão, e a proporção de resistência adquirida era menor. Tornar o tratamento ambulatorial permitiu a expansão das ações de controle da tuberculose, aumentando a cobertura populacional, mas possibilitou, também, índices maiores de irregularidade terapêutica e de abandono. A estratégia DOTS (Direct Observed Treatment Strategy), proposta pela Organização Mundial da Saúde nos últimos anos, visa, principalmente, assegurar a tomada adequada dos medicamentos e reduzir as taxas de abandono e de resistência bacteriana. O fenômeno da multidrogaresistência vem impulsionando a pesquisa para o desenvolvimento de novos medicamentos. Dessa forma, derivados quinolônicos, da ansamicina e da pirazinamida vêm sendo avaliados em ensaios terapêuticos. Ao mesmo tempo, antigos medicamentos, como a ciclosserina, a terizidona, a capreomicina e o ácido paraminossalicílico, vêm sendo testados e reincluídos no arsenal terapêutico contra a tuberculose. O tratamento de um doente MDR é difícil e caro. São utilizados múltiplos medicamentos, de alto custo, com grande potencial de efeitos indesejáveis. Mais ainda, o doente MDR, em geral, tem um histórico de tratamento irregular e de abandono, o que torna necessário conduzir a terapêutica de forma supervisionada. Isso representa dispor de ambiente próprio, com normas de biossegurança que reduzam o risco de contaminação dos profissionais de saúde, e fazer o doente comparecer, periodicamente, para testemunhar a tomada da medicação. A maior parte dos estudos indica que o esquema medicamentoso deve ser composto por, pelo menos, 4 drogas com sensibilidade demonstrada in vitro, e, pelo menos, duas nunca usadas, sendo uma injetável, como aminoglicosídeo ou derivado polipeptídeo, e uma quinolona oral, por um período mínimo de 18 a 24 meses. Na maior parte das vezes, é utilizada a associação de aminoglicosídeo (estreptomicina, amicacina) ou derivado polipeptídeo (capreomicina) injetável, com drogas orais tais como: ofloxacino ou levofloxacino, etionamida, protionamida, rifampicina, isoniazida. A associação com tiosemicarbazona, pirazinamida, etambutol, ciclosserina,terizidona, capreomicina, amicacina,canamicina, clofazimina, viomicina, pirazinamida, estreptomicina e ácido para-aminosalicílico também é viável em determinadas situações. As taxas de cura, definidas como o tempo de negativação bacteriológica, sem sinais de doença, após a alta, são baixas e, em geral, ficam em torno dos 25 a 45% (GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2002). Além de “ressuscitar” velhos medicamentos, a TBMR fez com que a cirurgia da tuberculose voltasse a ter papel de destaque. Apesar de pouco freqüentes, lesões limitadas têm indicação cirúrgica, desde as condições do doente permitam (WARRENER P et a., 2007). 2.8 Tuberculose- HIV/AIDS A sinergia entre tuberculose e o “novo” patógeno, o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é responsável pelo aumento da morbidade nos pacientes com AIDS (BLOOM,1998, p. 338). Em 1981, quando o primeiro caso de AIDS foi diagnosticado, estimavase que um terço da população mundial estava infectada pelo M.tuberculosis. Até então, a grande maioria das infecções pelo BK permaneciam latentes no hospedeiro, à custa de uma resposta imune celular eficaz. No entanto, a disseminação da infecção pelo HIV no mundo, levou a alterações nos mecanismos de defesa que o homem dispõe contra o agente causal da tuberculose, tornando-se a infecção pelo HIV, o maior fator de risco para a progressão da infecção latente pelo M.tuberculosis (SHAFER RW et al.,1996, p. 683). Dos indivíduos infectados pelo M.tuberculosis, mas não pelo HIV, 90% não chegarão a apresentar tuberculose ao longo da vida (indivíduos assintomáticos). A possibilidade de que estes indivíduos assintomáticos evolua para doentes, diminui progressivamente com o tempo após contato inicial com o bacilo (HARRIES A et al., 2005). A soropositividade para HIV incrementa a susceptibilidade à infecção por M.tuberculosis e o risco de progressão para doença tuberculose. Tanto na infecção recente quanto na latente, o risco aumenta à medida que a imunossupressão se estabelece (REID A et al.,2006). A TB pode ocorrer em qualquer fase da infecção por HIV, seja na fase assintomática ou quando já estabelecida a AIDS. “O risco de que um indivíduo não-infectado por HIV desenvolva tuberculose ao longo da vida é de 5% a 10%, alcançando 50% entre os infectados por HIV.” (BRASILIAN JOURNAL OF INFECT DISE, 2002). A infecção pelo HIV é considerada hoje, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da TB ativa, devido ao comprometimento da resposta imunológica do paciente (KERR-PONTES et al., 1997). A susceptibilidade para TB depende da produção de citocinas pelos linfócitos T-helper (Th). Os linfócitos Th1 são os responsáveis pela produção de interferon, e, portanto, pela resposta imune principal contra o M.tuberculosis. Já os linfócitos Th2 produzem interleucina- 4 e 10, não contribuindo na imunidade contra o BK. No paciente com HIV ocorre uma redução justamente do Th1,e,portanto, há uma maior susceptibilidade à TB nesses pacientes quando comparada à dos pacientes com sorologia negativa para o HIV (HAVLIR, 2005). 2.9 Tuberculose em Profissionais de Saúde O risco de contaminação dos profissionais envolvidos no cuidado dos pacientes com TB, um problema há muito esquecido ou minimizado, volta à discussão na atualidade. A mesma polêmica do início do século passado traz à tona a seguinte questão: Os profissionais de saúde apresentam um risco mais elevado de infecção por M.tuberculosis e de adoecimento do que a população geral? Nos diferentes locais onde o cuidado ao paciente com TB foi implantado, os profissionais de saúde são descritos como populações especialmente expostas ao risco de contrair essa infecção e adoecer quando em presença de indivíduos com a doença (RUFFINO-NETTO, 2002, p. 51). Um estudo realizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi demonstrada uma taxa de viragem tuberculínica de 9,2% entre os profissionais de saúde, superior aos 4% encontrados em uma favela do Rio de Janeiro (SOUZA et al., 1997). Resultado semelhante foi encontrado em um estudo feito com estudantes de medicina no Hospital Ferreira machado, em Campos. Em um estudo realizado no Hospital Universitário de Vitória (ES), os técnicos de enfermagem tiveram uma prevalência maior em relação a outros profissionais, talvez por estarem em contato prolongado com o paciente com TB, enquanto prestadores de assistência. Um levantamento feito na Turquia mostrou uma prevalência maior entre a equipe de enfermagem (HOSOGLU S. et al., 2005). Resultado semelhante foi encontrado em nosso estudo, pois, ao agrupar os dados das categorias que compõem a equipe de enfermagem no Brasil, encontramos altos percentuais. Apesar das diferenças significativas de prevalência e incidência de infecção, quando comparadas ao início do século passado, ainda assim há que se considerar que os valores encontrados nesses estudos recentes apontam o maior risco destes profissionais. Estudos feitos em países desenvolvidos demonstraram que o rico de adoecimento por TB entre profissionais de saúde, é menor que o da população geral, diferentemente dos países subdesenvolvidos e ou em desenvolvimento. Isto se dá por conta de programas eficazes de controle da TB nesses países desenvolvidos (RATIO, 2000). 2.10 Representações Sociais da Tuberculose A tuberculose é uma doença que aparece representada de maneira ambígua em diferentes momentos da história. Até meados do século XIX, o tuberculoso trazia uma áurea de excepcionalidade, de romantismo até (PRAZ, 1996). Até meados do século XX, quando a eficácia do tratamento quimioterápico ainda não era uma realidade, a doença (TB) gerava sentimentos diversos quanto à sua superação, representados de variáveis formas, tanto em nível individual como coletivo. Doença moral, a TB era vista como o resultado inevitável de uma vida dedicada a excessos, portanto, em desacordo com os padrões socialmente aceitáveis, embora apresentando contornos distintos de acordo com a época. Após meados do século XX se inicia um processo de desmistificação da tuberculose e da figura do tuberculoso. O advento da quimioterapia e o investimento de políticas de saúde ajudaram nesse processo. Contudo, a doença ganha novos contornos mais dramáticos por caracterizar sintomas evidentes de miséria social. A tuberculose é uma enfermidade que tem cura, por que então mata tanto até hoje, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil? Infelizmente a TB está associada à fome, à incapacidade de provir recursos mínimos para sua própria sobrevivência ou da família (MENDES, 1998). No Brasil, especificamente, não havendo perspectiva, em curto prazo, de melhoria nas condições de vida da população, a política de combate à doença depende do diagnóstico precoce e do tratamento bem sucedido como estratégias para controlar a endemia. Entretanto, as deficiências do Sistema Único de Saúde têm ajudado a comprometer as estatísticas oficiais: no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa de incidência é de 99/100.000 habitantes; o percentual de cura é de 65%, e a taxa de abandono atinge 30% em alguns municípios (RUFFINO-NETTO, 1999). Com esses números, esse estado se destaca no cenário nacional por responder por cerca de 20% dos casos do país e deter nove municípios prioritários pelo Ministério da Saúde (MS), aonde as metas de controle da doença não vêm sendo alcançadas. Dentre as referidas metas, a redução da taxa de abandono tem grande importância para o sucesso das ações governamentais. Assim, a identificação de mecanismos que aumentem a adesão à quimioterapia tem fator decisivo na melhoria da epidemiologia da TB em nosso meio. 3 METODOLOGIA 3.1 Tipo de estudo Trata-se de um estudo bibliográfico descritivo, que analisa a tuberculose em sua implicações clínicas como doença e como reflexo da situação da saúde pública, presentes em artigos encontrados nas bases de dados da saúde. A pesquisa bibliográfica “ [...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 2002, p.45) e segundo Marconi e Lakatos (2002) este tipo de pesquisa pode propiciar um exame do tema sob um novo enfoque, chegando a novas conclusões, não sendo desta forma a repetição do que já foi dito ou escrito. A principal vantagem deste tipo de estudo, segundo Gil (2002), é permitir uma ampla cobertura sobre o assunto pesquisado. No entanto, é importante saber sobre a qualidade das fontes de dados para que a pesquisa não repita informações equivocadas. Desta forma, o levantamento de dados foi efetuado somente através de bases de dados confiáveis, de reconhecimento internacional. 3.2 Coleta de dados O levantamento de artigos e outros estudos publicados foi realizado via internet nas seguintes bases de dados: SciELO – Scientific Eletronic Library Online. “É uma biblioteca virtual piloto que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros com base hospedada na Fapesp.” (GIL, 2002, p.74, grifo do autor). PubMED: é uma service da National Library of Medicine (NLM) que inclue mais de 17 milhões de referências do MEDLINE e outros jornais científicos (PUBMED, 2007). Google acadêmico – pesquisa avançada: classifica os resultados da pesquisa segundo a relevância. A tecnologia de classificação leva em conta o texto integral de cada artigo, o autor, a publicação em que o artigo saiu e a freqüência com que foi citado em outras publicações acadêmicas. Passado a fase da coletânea de dados envolvendo o assunto em destaque, procedeu-se a leitura dos textos e resumos, com posterior ordenamento dos mesmos, segundo o grau de relevância para o estudo, efetivando-se dessa forma a montagem do trabalho. Os artigos foram obtidos na íntegra através do próprio site ou através do link para as revistas online. Os descritores para o levantamento de artigos foram: tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, HIV/AIDS, tratamento da tuberculose pulmonar, saúde pública, epidemiologia da tuberculose no Brasil, diagnóstico da tuberculose. Não foi necessária a aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de uma pesquisa bibliográfica. 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO Dos 30 artigos analisados, mais da metade apresentou o objetivo de estudo proposto. Eles se referem à tuberculose no Brasil, alguns focando determinadas regiões do país, como também fazem um paralelo com outros países, sejam eles desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Dentre os artigos aproveitados, 5 tiveram como objeto de estudo, a história da doença desde a descoberta do seu agente causador, o M. tuberculosis. Outros 15 deram foco nos aspectos clínicos da doença, como patologia, diagnóstico, vacina e tratamento. O diagnóstico e o tratamento foram pontos bem explorados nestes artigos, sendo também bastante analisados nesta revisão bibliográfica. A tuberculose multiresistente foi um tema bastante analisado em 3 artigos. Esse ponto foi tratado com bastante relevância, por ser conseqüência de alguns fatores que se tornam temas também muito importante a serem analisados, como: abandono do tratamento, tratamento errôneo. Ficou bastante enfatizada também em alguns artigos a questão da coinfecção tuberculose - HIV/AIDS e o risco de contrair a doença pelos profissionais de saúde que lidam diretamente com o cuidado de pacientes infectados. As estatísticas analisadas também em alguns artigos deixaram claro que a não erradicação da tuberculose é um reflexo da situação sócio-econômica de países em que essa doença ainda persiste com altos índices. Portanto, diante dos artigos analisados sobre um panorama da tuberculose, observamos que esta é uma antiga enfermidade que ainda é carregada de estigmas e que apesar dos avanços na farmacoterapia, nas técnicas de diagnóstico, é uma doença que ainda acomete muitas pessoas e tem alto índice de mortalidade. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante dos artigos analisados ficou claro que a tuberculose é uma enfermidade que o homem enfrenta há muito tempo e que apesar de toda a evolução da quimioterapia, ainda não foi erradicada. Vários fatores concorrem para o panorama atual da doença e todos eles levam a um só “agente” determinante: a situação sócio-econômica dos países onde essa doença não foi erradicada. No início do século passado, entendiam-se as mortes por esta doença. Ainda não se tinham recursos farmacológicos suficientes para o tratamento, mas e hoje? Hoje, a tuberculose tem cura. Apesar de o tratamento ser longo, se levado à risca, o paciente ficará curado. Infelizmente esse longo tempo de tratamento leva muitas vezes ao abandono do mesmo. Isso acontece muito nos países em que o serviço público não é eficiente. Nesses casos o que acontece são as sub-notificações, que levam ao não conhecimento real da epidemiologia da doença. A adesão ao tratamento representa um desafio no controle da tuberculose. O que precisa ser feito é aumentar os fatores de proteção, como nível de informação sobre a doença, reconhecimento do uso correto dos medicamentos, estratégias de cuidados ao doente buscando reduzir os índices de abandono. Portanto, conclui-se que são complexos os fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose. Percebe-se que a obtenção do sucesso terapêutico vai além da eficácia farmacológica, existindo dificuldades relacionadas ao paciente, ao tratamento empregado e à operacionalização dos cuidados nos serviços de saúde, fator este mais preponderante para a não erradicação da doença. REFERÊNCIAS BERTOLLI FILHO C. História social da tuberculose e do tuberculoso: 19001950.Rio de Janeiro: Editora Fiocruz;2001. Disponível em:<http://www. scielo.br/pdf/hcsm/v11n3/11.pdf>. Acesso em: 04 de abril. 2009. BLOOM BR, Small PM. The evolving relation between humans and Mycobacterium tuberculosis.N Engl J Med 1998;338:677-8. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v30n2/v30n2a11.pdf>. Acesso em: 13 de maio.2009. BRUDNEY K, DOBKIN J. A tale of two cities: tuberculosis control in Nicaragua and New York City. Semin Respir Infect.1991;6(4):261-72. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1810005>.Acesso em:12 de jan.2010. Campanha Nacional contra a Tuberculose. A quimioterapia da tuberculose pulmonar em saúde pública. Rev Serv Nac Tuberc. 1960;4:289-306. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v41s1/6489.pdf>. Acesso em 10: de set. 2009. CASTELO FILHO. et al. II Consenso Brasileiro de Tuberculose: Diretrizes Brasileiras para Tuberculose 2004. J Bras Pneumol.2004;30(Supl 1):57-86. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034- 8910200700080 0014&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 06 de junh.2009. Comissão Técnica da Campanha Nacional Contra a Tuberculose. Quimioterapia. Rev Div Nac Tuberc.1972;16:64. Disponível em:<http://www. scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800008>. Acesso em: 10 de maio. 2009. Coordenação Nacional de Pneumologia Sanitária. Manual de Administração/Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Bol Pneumo Sanit.1996;4(1:7-56).Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800012>. Acesso em: 12 de fev.2009. FERREIRA SM, SILVA AM, BOTELHO C. Noncompliance with treatment for pulmonary tuberculosis in Cuiabá, in the State of Mato Grosso - Brazil. J Bras Pneumol.2005;31(5):427-35. Disponível em:<http://www.scielo.br/sciel.php?s cript=sci_arttext&pid=S1806-37132009001000009>.Acesso em: 10 de abril .2009. Fundação Nacional de Saúde. epidemiológica.Brasília:Fundação Tuberculose: Nacional de Guia de vigilância Saúde;2002. Disponível em:<.http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tuberculose.pdf>. Acesso em:08 de jan .2009. GARCIA GF, CORRÊA PCRP, MELO MGT, SOUZA MB. Prevalência da infecção pelo HIV em pacientes internados por tuberculose. J Pneumol. 2000;26(4):189-93. Disponível em:<.http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180637132006000100011&script=sci_arttext>. Acesso em: 04 de mar.2009. LAGUARDIA J, DOMINGUES CMA, CARVALHO C. et al. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): desafios no desenvolvimento de um sistema de informação em saúde. Epidemiol Serv Saude. 2004;13(3):13546. Disponível em:<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid =S0034-89102009000400019>. Acesso em: 30 de maio.2009. LIMA MB, MELLO DA, MORAIS AP, SILVA WC. Estudo de casos sobre abandono do tratamento da tuberculose: avaliação do atendimento, percepção e conhecimentos sobre a doença na perspectiva dos clientes (Fortaleza, Ceará, Brasil). Cad Saúde Pública. 2001;17(4):877-85. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102007000200006&script=sci_a ttext>. Acesso em: 14 abri.2009. LIMA MM, BELLUOMINI M, ALMEIDA MMMB, ARANTES GA. Coinfecção HIV/tuberculose: necessidade de uma vigilância mais efetiva. Rev Saúde Pública.1997;31(3):217-20. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php ?pid=S180637132006000500009&scrip=sci_arttex>. Acesso em: 17 feve. 2010. MACIEL EL. Infecção por Mycobacterium tuberculosis em estudantes de enfermagem: um estudo de incidência através do Teste PPD [dissertation]. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro;1999. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806- 3713200900100012>. Acesso em: 06 de agos.2009. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. Manual técnico para o controle da tuberculose: cadernos de atenção básica. Brasília (DF):MS;2002. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_controle_tuberculose.pdf>. Acesso em: 10 de jan.2010. OLIVEIRA HB, MOREIRA FILHO DC. Abandono de tratamento e recidiva da tuberculose: aspectos de episódios prévios, Campinas, SP, Brasil, 1993-1994 Rev Saúde Pública, 2000;34(5):437-43. Disponível em:<http://bases .bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/onlne/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&ba se=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=274909&indexSearch=ID>.A cesso em: 12 de março.2010 Organização Mundial de Saúde (OMS). Cuidados inovadores para condições crônicas: componentes estruturais de ação: relatório mundial. Brasília;2003. Disponível em:<http://www.who.int/diabetesactiononline/abou t/iccc_exec_summary_port.pd>f. Acesso em: 26 de Nov.2009. PAIXÃO LMM, GONTIJO ED. Perfi l de casos de tuberculose notificados e fatores associados ao abandono, Belo Horizonte, MG. Rev Saúde Publica. 2007;41(2):205-13.DOI:10.1590/S0034-89102007000200006.Disponível em : <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102009000600011&script =sci_arttext>. Acesso em: 01 de maio 2009. PENNA MLF. Estratégias de controle da tuberculose: da descoberta do bacilo aos nossos dias.CadIMS.1988;2(2):117-46. Disponível em:<http ://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800013 >. Acesso em: 01 de dez.2009. RAITIO M, TALA E. Tuberculosis among health care workers during three recent decades. Eur Respir J. 2000;15(2):304-7. Disponível em:<http://www scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132008000800011>. Acesso em: 03 de set.2009. RAVIGLIONE MC, PIO A. Evolution of WHO policies for tuberculosis control, 1948-2001. Lancet.2002; 359(9308):775-80. Disponível em:<http://www.scielo .br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034-89102007000800013>. Acesso em: 11 de julho .2009. ROSEMBERG J. Tuberculose, aspectos históricos, realidades, seu romanticismo Disponível e transculturação. Bol Pneum Sanit. 1999;7(2):5-29. em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-371320080003000 06&script=sci_arttext. > Acesso em: 22 de junho.2009. RUFFINO NETTO A, VILLA TCS, organizadores. Tuberculosis Treatment DOTS implementation in some regions of Brazil. Background and regional features. Brasília: OPAS;2007. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v 43n3/248.pdf. >Acesso em: 04 de maio.2009. RUFFINO NETTO A. Tuberculose: a calamidade negligenciada. Rev Soc Bras Med Trop.2002;35(1):51-8. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo .php?pid=S0037-86822002000100010&script=sci_arttext&tlng=es> Acesso em: 14 de set. 2009. RUFFINO NETTO A. Programa de controle da tuberculose no Brasil: situação atual e novas perspectivas. Inf Epidemiol SUS. 2001; 10(3): 129-38. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034-89 102007000800 012> Acesso em 12: de dez.2009. RUFFINO NETTO A. Impacto da reforma do setor saúde sobre os serviços de tuberculose no Brasil. Boletim de Pneumologia Sanitária 7:7-18, 1999. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-3586200000040000 1&script=sci_ar ttext> Acesso em: 12 de abri.2009. RUFFINO NETTO A. Tuberculosis: the negleted calamity [Article in Portuguese]. Rev Soc Bras Med Trop. 2002;35(1):51-8. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S1806-37132009000 100012 > Acesso em: 09 de maio.200. SANTOS J. Resposta brasileira ao controle da tuberculose. Rev Saúde Pública.2007;41(Supl 1):89-94.Disponível em:<http://www.scielosp.org/pdf/ rsp/v41s1/6546.pdf> Acesso em: 08 de maio.2009. Secretaria do Estado de Saúde. Dados epidemiológicos do Programa estadual de controle da tuberculose (PCT). SES. Campo Grande, 2007. Disponível em:<http://www.opas.org.br/prevencao/site/UploadArq/ProgramaTB .pdf> Acesso em: 20 de abril.2010. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. SBPT.II Consenso Brasileiro de Tuberculose: Diretrizes Brasileiras para Tuberculose 2004. J Bras Pneumol.2004;30(Supl1):S2-S56. Disponível em:<http://www.jornaldepne umologia.com.br/portugues/artigo_detalhes.asp?id=1290>. Acesso em:18 de mar.2009. TRAVASSOS CMR, CASTRO MSM. Determinantes e desigualdades sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2008. p. 215-43. Disponível em:<http://www.scielos.org/pdf/rsp/v43n5 /265.pdf>. Acesso em: 20 de janei.2009. WHO. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis.Geneva; 200. Disponível em:<http;//www.who.int/topcs/tubérculo sis/em/>Acesso em: 15 dezem. 2009.

Download