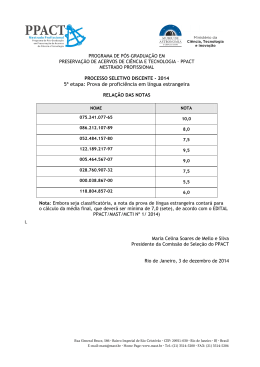

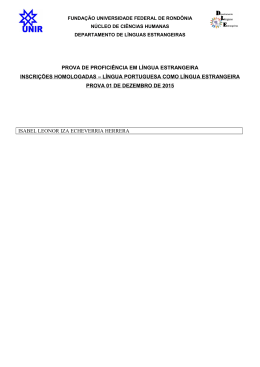

PARECE, MAS NÃO É! UMA PROPOSTA PARA A INTERPRETAÇÃO DA IRONIA NA LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA Fernanda S. C. Rodrigues (Centro de Línguas/FFLCH/USP - [email protected]) Greice de Nóbrega e Sousa (CEFET/SP - [email protected]) Marcos Maurício Alves da Silva (UNICAPITAL - [email protected]) Eu me interesso pela linguagem porque ela me fere ou me seduz. Roland Barthes Introdução Este trabalho tem como principal objetivo buscar alguns caminhos que nos levem à compreensão da ironia em língua estrangeira, já que a concebemos como um lugar privilegiado no trabalho de interpretação. Como tentaremos mostrar, o texto irônico pode nos servir de maneira crucial para despertar a consciência crítica do sujeito-leitor frente à automatização de determinadas estratégias de leitura. Percorreremos um caminho que trará, paralelamente às colocações acerca dos aspectos teóricos que nos serviram de base, a descrição do desenvolvimento da atividade didática que apresentamos como proposta de trabalho em sala de aula para a interpretação desse aspecto particular do discurso, a ironia. De modo fundamental, este texto apoia-se teoricamente em três bases: a primeira é a concepção de interpretação de Eni Orlandi (2004), vinculada à vertente francesa da Análise do Discurso; a segunda são os aspectos referentes à construção do(s) sentido(s) pelo aprendiz durante seu processo de leitura em língua estrangeira, de Pietraróia (1997 e 2001); a terceira e última é o conceito de ironia desenvolvido por Brait (1996). Para completar este quadro, ainda nos servimos da tipologização textual de Ciapuscio (1994) e do contraste entre texto de prazer e de fruição de Barthes (2002). Para iniciar nossa reflexão, parece-nos necessário esclarecer alguns aspectos relativos ao curso em que foi realizada a atividade de leitura que apresentaremos a seguir, de modo a configurar as condições de produção (Orlandi, 1999: 30) em que a mesma aconteceu: trata-se do curso de Espanhol Instrumental1 oferecido pelo Centro de Línguas (CL) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), que está dividido em dois módulos semestrais de 60 horas cada. O primeiro, Espanhol Instrumental – Nível 1, 1 Gostaríamos de comentar que a qualificação “instrumental”, que aparece no nome de muitos cursos oferecidos pelo CL/FFLCH/USP, vem sendo criticada interna e externamente já há algum tempo. No entanto, por questões burocráticas e para efeitos de melhor “entendimento” por parte de nosso público-alvo, optou-se por manter esse adjetivo que, do nosso ponto de vista, já não reflete a posição teórica por nós adotada diante das questões que envolvem os processos de ensino-aprendizagem da leitura em língua estrangeira. Freqüentemente, temos nos referido a tal processo como “lecto-compreensão”, tomando o vocábulo do espanhol – lectocomprensión – utilizado em cursos da Universidade de Buenos Aires e difundido entre nós pela Profa. Estela Klett, em palestras e cursos realizados na USP em 2005 e 2006. 1 tem como foco a compreensão do texto escrito em diferentes níveis, objetivando proporcionar ao estudante uma competência na leitura tanto de textos que circulam em sua vida cotidiana – tais como folhetos diversos, propagandas, artigos jornalísticos e matérias de revistas – como também de textos curtos acadêmicos – com extensão de até dez páginas, tais como resumos e pequenos artigos científicos. Já no segundo semestre do curso, no Espanhol Instrumental – Nível 2, além de ampliar a capacidade de compreensão de textos escritos, incluindo textos mais longos e complexos no que diz respeito ao conhecimento estritamente lingüístico em espanhol, também temos o objetivo de desenvolver no aprendiz a competência para a compreensão de textos orais, para que ele possa, por exemplo, assistir a palestras e conferências nesta língua estrangeira dentro de sua área específica de estudos ou atuação. As reflexões que aqui sintetizamos foram motivadas por uma atividade que elaboramos e desenvolvemos em sala, nos anos de 2005 e 2006, para a terceira aula do Espanhol Instrumental – Nível 1, portanto, num momento em que os aprendizes estão ainda num período que poderíamos chamar de “familiarização”, seja com os textos em si, seja com a própria língua estrangeira e suas especificidades, já que não apenas estão entrando em contato, muitos pela primeira vez, com o espanhol, mas também com o processo de aprendizagem que envolve a utilização consciente de estratégias que o levarão à compreensão da leitura. As primeiras estratégias para a compreensão de textos Nas primeiras aulas do curso, desenvolvemos atividades diversas que despertam o aluno para a questão da tipologia textual. Num primeiro momento, nossa idéia é a de estimular o uso da consciência com relação aos gêneros e tipos discursivos como fator que colabore positivamente para a compreensão de textos na língua estrangeira. Neste sentido, a conceituação de gêneros e tipos discursivos apresentada por Ciapuscio (1994) nos serve de base. A partir do que explicita como tendo sido desenvolvido pela lingüística francesa na revista Langue Française de 1987, a autora diferencia os dois conceitos da seguinte maneira: “os gêneros se relacionam com uma dimensão histórico-cultural mais geral que inclui a competência sobre os tipos discursivos; estes últimos se referem a uma dimensão estritamente lingüística” (idem: 25; tradução e destaques nossos). Seguindo essa definição, podemos dizer que nas duas primeiras aulas do curso, tentamos estimular no aprendiz o reconhecimento de diferentes gêneros discursivos, apresentando textos variados como formulários, folhetos de propaganda, cartazes, cartões postais, poemas, cartas, contos curtos, fragmentos de textos dramáticos, resumos de textos científicos, entre outros. Exploramos, para trazer à consciência do aluno as chamadas estratégias descendentes ou de alto nível, “que partem de um sentido geral, de um modelo mental ativado sobre um determinado texto para chegar à sua estrutura, suas palavras, seus elementos de base”, diversos aspectos que compõem a forma desses textos, como sua disposição 2 gráfica na página, a presença de figuras, fotos ou outros desenhos, o tipo e tamanho de letra que utilizam, a presença ou ausência de títulos e sub-títulos, entre outros. Nesse modelo de abordagem do texto escrito, algumas atividades como as de antecipação, inferência e ativação de conhecimento de mundo são consideradas fundamentais porque deverão orientar “a construção de representação em todos os níveis”. Apenas num segundo momento, quando exploramos aqueles textos cuja forma pode ser menos característica e, portanto, de antecipação difícil, chegamos ao desenvolvimento das estratégias ascendentes ou de baixo nível, “as que partem das palavras e frases para chegar ao sentido global do texto” (Pietraróia, 2001: 23-24). Isto acontece, de modo exemplar, quando os alunos entram em contato com o texto do Anexo 1: ao passar os olhos pelo texto disposto na página, utilizam-se das estratégias descendentes que aprenderam para antecipar seu gênero e quase imediatamente dizem que é um texto com instruções; ao lê-lo, alguns dizem que se trata de um texto filosófico, enquanto outros acham que é um texto religioso; apenas depois de uma leitura atenta e do uso das estratégias ascendentes, chegam a perceber uma falha nessa antecipação que efetuaram e passam a considerá-lo um poema em prosa. E é justamente quando a antecipação dos alunos começa a “falhar” em relação ao gênero ou ao tipo discursivo com o qual estão se deparando, que começamos a desenvolver o trabalho que aqui nos interessa descrever com mais detalhes. Portanto, podemos dizer que imediatamente após essa conscientização, julgamos necessário operar uma espécie de desconstrução do uso isolado das estratégias mencionadas, para relativizar os efeitos de sua utilização em vez de convertê-las em uma estratégia compensatória na qual o aluno poderá tentar se apoiar para cobrir eventuais faltas tanto no conhecimento estritamente lingüístico no idioma estrangeiro quanto na compreensão das realidades sócio-históricas, políticas e econômicas do contexto em que se insere o texto lido. A automatização da utilização dessas estratégias de modo a permanecer na superficialidade do texto pode levar o aluno a uma compreensão equivocada do mesmo, ou seja, à construção de sentidos pouco pertinentes para o texto lido (idem: 125). É o que tentaremos demonstrar com a descrição da atividade que aqui propomos. O descobrir da ironia Concordamos com Orlandi (2004), quem afirma que o texto é “multidimensional, enquanto espaço simbólico”, que “ele ‘parte’ em muitas direções, em múltiplos planos significantes”, mas que, no entanto, apesar de poder tomar diferentes direções significativas, “há um regime de necessidade que ele obedece”. Graças a esse regime, a construção dos sentidos de um texto por um sujeito-leitor se dá a partir da ligação de sua materialidade com sua exterioridade, a memória (op.cit., idem: 13-14). Isto significa dizer que, se por um lado, consideramos que as estratégias ascendentes e descendentes que apresentamos acima podem e devem 3 ser utilizadas conscientemente pelo leitor para dar início ao processo de compreensão de um texto que está sendo lido, por outro lado, acreditamos que são insuficientes para dar conta da interpretação na concepção que dela fazemos, não como um “mero gesto de decodificação, de apreensão do sentido”, nem tão pouco “livre de determinações” (idem: 67). Assim, com o intuito de desestabilizar uma possível automatização na utilização das estratégias mencionadas, ascendentes e descendentes – o que poderia restringir à superficialidade a compreensão do texto –, e desejando fazer com que o aluno chegue à formulação do que Orlandi chama “gesto de interpretação (idem: 17), propomos, na terceira aula do curso, a análise de dois textos cujo gênero, seguindo o que foi apresentado nas aulas anteriores e usando as estratégias já referidas, é idêntico: constituem-se em propagandas oficiais do Governo da Cidade de Buenos Aires (Gob BsAs), Argentina. Esta é, pelo menos, a apressada conclusão à qual chegam os aprendizes após um breve e superficial contato com os textos. Ambas as propagandas foram veiculadas em Buenos Aires em julho de 2004: a primeira delas (Anexo 2) apareceu na parte de trás da capa – portanto, já no interior da revista – do número 40, Ano 1, da revista TXT; a segunda (Anexo 3), era a contra-capa do jornal Barcelona, número 29, Ano 1 – naquele momento parte integrante do mesmo número da referida revista2. Inicialmente, apresentamos uma propaganda oficial do Governo e exploramos tanto a estratégia descendente – a partir da tipologia e das marcas gráficas textuais, enfatizando, por exemplo, a presença do logotipo do governo e o tipo de letra utilizada, entre outras características –, quanto a estratégia ascendente – perguntando a quem se destina a propaganda, elaborando questões sobre seu vocabulário e a estrutura de algumas de suas frases etc. Este primeiro texto trata de difundir um subsídio para ex-combatentes da Guerra das Malvinas e possui uma discursividade bastante característica de um informativo do Governo que cumpre, ao mesmo tempo, o papel de propaganda institucional. Está dirigido, enquanto informativo, aos ex-combatentes da Guerra das Malvinas e seu título, “Un reconocimiento. Un derecho” cria um efeito de sentido de “seriedade” entre o enunciador e o leitor. A quantidade de informação sobre o subsídio criado para esses ex-combatentes confirma seu caráter informativo oficial. O vocabulário que apresenta, como subsidio mensual, conscriptos, oficiales, beneficiarios, requisitos, também confirma a direção da interpretação que o aluno vai tomando ao ler o texto, ou seja, a caracterização do mesmo no gênero “propaganda” de uma sub-classe “oficial”, “institucional”. As referências a datas, lugares e horários também dão indícios que fazem com que o aluno chegue a uma interpretação que confirma duas primeiras impressões para identificar o texto e “enquadrá-lo” em um determinado gênero. É freqüente que os alunos tenham dúvidas quanto ao vocabulário do texto apresentado que, muitas vezes, não conseguem ser resolvidas apenas pelo 2 Atualmente, o jornal Barcelona já não integra a revista TXT, possui edições próprias quinzenais, publicadas às quintas-feiras. 4 contexto, ou seja, com o uso de algumas estratégias de inferência lexical como, por exemplo, a observação da classe gramatical à que pertencem os vocábulos ou de suas palavras vizinhas. Este fato nos leva a comprovar que a consciência com relação ao gênero do texto que estão lendo pode direcionar a compreensão de um vocábulo, sem, no entanto, ser realmente suficiente para sua correta interpretação. Neste sentido, Pietraróia coloca que “nos bons leitores, o processo de decodificação é mais rápido do que a intervenção do contexto”, enquanto que os leitores fracos permitem que “o contexto influencie de modo negativo a leitura”, pois sua lentidão no reconhecimento do sentido das palavras ativa mais facilmente seu conhecimento do contexto, podendo levá-lo a uma inferência equivocada (op.cit., 2001: 24-25). O trabalho com esse primeiro texto nos serve, portanto, como uma forma de testar a validade das estratégias que, até o momento, foram abordadas no curso. No entanto, ele é particularmente importante para que possamos introduzir este outro olhar sobre a interpretação que aparentemente entrará em conflito com o que foi anteriormente abordado, mas que tenta fazer com que o aluno perceba as reais dimensões da questão da compreensão de leitura em língua estrangeira. Passamos, assim, a trabalhar com a segunda propaganda que apresentamos aos alunos, cuja estrutura tipológica é muita parecida àquela do primeiro texto, que acabamos de descrever. Utilizando as mesmas estratégias descendentes de leitura, os alunos identificam o logotipo oficial do Gobierno de Buenos Aires, a disposição do texto na página, o tipo de letra, o vocabulário utilizado, e constroem sua interpretação desse outro texto como pertencendo também ao gênero “propaganda” de sub-classe “oficial”. Logo após a leitura rápida estimulada entre os alunos, começamos a exploração desta “propaganda” perguntando, como tínhamos feito com os textos anteriores, sobre os aspectos tipológicos que os levaram a explicitar a aproximação deste segundo texto com o primeiro e a resposta imediata foi: o logotipo do Gobierno de Buenos Aires (Gob BsAs) que, segundo os alunos, configura, ao mesmo tempo, o enunciador e a “oficilidade” dessa propaganda. Passamos, então, a perguntar quem poderia ser o destinatário para quem foi escrito esse texto e quais os objetivos de sua veiculação – incitamos, nesse momento, uma comparação com o texto anterior. Aqui, os alunos começam a comentar que “este texto é estranho” e tentam solucionar, ao menos temporariamente, essa sensação de estranheza a partir de duas estratégias consecutivas: primeiro, perguntam sobre o vocabulário do texto (palavras que poderiam ser “transparentes”, passam a incomodá-los e desestabiliza sua interpretação); em seguida, dão início a uma série de comparações que tentam dar conta de aspectos sócio-históricos e culturais, afirmando que, “no Brasil, o Governo não falaria algo ‘desse jeito’ ”. E é neste momento que, baseados no que diz Barthes, identificamos este segundo texto como um texto de fruição, “aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem” (2002: 20-21). 5 A partir das questões e comentários dos alunos, esse desconforto frente ao texto aumenta visivelmente e faz-se sentir até mesmo em sua postura física nas cadeiras, nos movimentos das mãos e dos olhos, nas interjeições murmuradas entre os dentes. A cada pergunta sobre o vocabulário – que eles vêm tentando inutilmente compreender a partir de estratégias de inferência já aqui mencionadas – e a cada descoberta, o impacto parece ser maior diante da desestabilização no uso das estratégias descendentes que até aquele momento vinham utilizando com sucesso para alcançar uma adequada compreensão dos textos lidos. O vocábulo cuit, por ser o maior alvo das perguntas, parece determinante nesse processo de desestabilização. Os alunos não conseguem inferir seu significado com as ferramentas que utilizaram anteriormente e passam a desconfiar dessa palavra, que “não parece ser próxima nem da língua espanhola nem da portuguesa”. Depois de errarem por vários significados, a explicação cabe ao/à professor(a): CUIT, termo usado para o registro de contribuintes, é a sigla de Código Único de Identificación Tributaria, uma espécie de CPF do Brasil3. O significado de cuit desencadeia uma série de perguntas com as quais os alunos se questionam acerca da pertinência daquela primeira inferência sobre o gênero e o tipo de texto a partir das antecipações que foram efeito da análise superficial de sua forma e de alguns elementos iconográficos. “Essa propaganda é séria?” ou “é real isso?”, “é de verdade?”, são algumas das indagações que aparecem. Novas possibilidades de interpretação para a propaganda vão se configurando a partir dos sentidos que se constroem para o slogan “Cada pobre con su cuit”. E a partir daí, todos os demais vocábulos sofrem o mesmo processo de desestabilização, passam a ser reinterpretados e outras direções para a compreensão do texto começam a surgir. Neste momento, algumas opiniões divergentes começam a surgir entre os alunos e tem início um interessante debate no qual alguns explicitam que acreditam na impossibilidade de “uma propaganda verdadeiramente oficial ser assim” enquanto outros, no entanto, insistem em sua inferência inicial e argumentam, fundamentando-se ainda nas estratégias descendentes, que “tem aqui o símbolo do Governo, você não vê?”. Um misto de alívio e recusa se percebe entre os alunos, pois se sentem aliviados por esta não ser uma propaganda governamental – a idéia de algo assim “tão forte, tão direto” lhes é muito chocante –, mas, ao mesmo tempo, se recusam a aceitar o fato de que “se deixaram enganar” pela superficialidade do texto, principalmente por seus aspectos formais. Vamos, assim, desenvolvendo a interpretação até que, finalmente, chegamos juntos à conclusão de que esta segunda propaganda é uma paródia de textos oficiais divulgados pelo governo de Buenos Aires. Nela, a ironia desempenha um papel fundamental nessa espécie de transtorno que provoca nos alunos a dificuldade de sua compreensão, a construção de sentidos pertinentes durante o trabalho de interpretação. 3 O número de CUIT é um número de onze dígitos que o Estado designa aos contribuintes da Argentina. Compõe-se de dois dígitos arbitrários, somados aos oito dígitos DNI – Documento Nacional de Identidad – mais um dígito verificador. 6 O procedimento irônico, segundo Brait, coloca em ação conceitos como “subjetividade, intersubjetividade, interação, conhecimentos compartilhados, conivência” (1996:105), aspectos que exigem do sujeito-leitor um posicionamento frente aos conhecimentos que sua leitura mobiliza que vão muito além do nível estritamente lingüístico da superficialidade textual e que lhe exigirão colocar em funcionamento, durante seu trabalho de interpretação, seus valores pessoais ou culturais socialmente compartilhados, que constituem um imaginário coletivo ao qual o enunciador se remete. “O conteúdo, portanto, estará intersubjetivamente assinalado por valores atribuídos pelo enunciador, mas apresentados de forma a exigir a participação do enunciatário, sua perspicácia para o enunciado e suas sinalizações, por vezes extremamente sutis” (ibdem). Neste sentido, a autora afirma que o enunciador “qualifica o enunciatário como capaz de perceber o índice e participar da construção da significação irônica” (id.:50). A partir dessas colocações de Brait, podemos identificar de modo mais claro alguns dos aspectos que configuram a dificuldade da construção de sentidos na interpretação de um texto irônico em língua estrangeira, que nosso exemplo tentou demonstrar: por um lado, temos um enunciador que, ao construir seu texto, cria um enunciatário ideal, produto de seu imaginário, que deve compartilhar com ele uma série de conhecimentos sócio-históricos, políticos e culturais que lhe permitirão compreender os índices da ironia que se produz, além, é claro, de possuir conhecimentos lingüísticos suficientes para identificar tais índices – no caso da propaganda que analisamos, claramente, um falante de espanhol como língua materna ou com competências muito próximas às de um nativo argentino, morador da cidade de Buenos Aires; por outro lado, ao propor o trabalho com este texto, colocamos na posição de enunciatários alunos, em sua maioria estudantes universitários brasileiros, que, até o momento em que se desenvolve a atividade que descrevemos, possuem um conhecimento do espanhol apenas incipiente e não estão inseridos no mesmo contexto do enunciador. Esse descompasso é, em grande medida, o responsável pelos problemas com os quais os estudantes de uma língua estrangeira têm que se enfrentar ao lerem um texto em que a ironia é utilizada. A modo de conclusão Nossa estratégia teve, e tem, realmente o objetivo de ser impactante, e um fim claro: despertar a atenção de nossos estudantes para a necessidade de operar a construção dos sentidos de um texto a partir de uma leitura que coloque em funcionamento, simultaneamente, tanto as estratégias e conhecimentos que desenvolvemos ao longo do curso – aqui incluídos seus conhecimentos lingüísticos adquiridos dentro e fora dele – quanto seus saberes outros, todos e diversos, que serão convocados durante o processo do trabalho de interpretação. Com essa atividade, propomos, portanto, (re)construir a produção dos sentidos da ironia em língua estrangeira a partir de uma desconstrução de práticas de leitura que muitas vezes limitam o acesso dos leitores a toda a complexidade que o trabalho da interpretação lhes exige. 7 Bibliografia Barthes, R. (2002). O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva. Brait, B. (1996). Ironia em perpectiva polifônica. Campinas: Ed. da Unicamp. Ciapuscio, G.E. (1994). Tipos textuales. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones Ciclo Básico Común. Orlandi, E.P. (1999). Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes. _____________. (2004). Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Campinas: Pontes. Pietraróia, C.M.C. (1997). Percursos de leitura: léxico e construção do sentido na leitura em língua estrangeira. São Paulo: Annablume. _____________. (2001). Questões de leitura: aspectos práticos e teóricos da leitura em francês língua estrangeira. São Paulo: Annablume. 8 Anexo 1 La voz del diablo Todas las Bíblias o códigos sagrados han sido la causa de los siguientes errores: 1. Que el hombre posee dos principios reales de existencia, a saber: un Cuerpo y un Alma. 2. Que la Energía, llamada Mal, proviene sólo del Cuerpo, y que la Razón, llamada Bien, sólo provine del Alma. 3. Que Dios atormentará al Hombre durante la Eternidad por haber seguido sus Energías. Pero los siguientes Contrarios a los anteriores son verdaderos: 1. El Hombre no tiene un Cuerpo distinto de su Alma, porque lo que llamamos Cuerpo es una porción del Alma percebida por los cinco Sentidos, o sea, los principales conductos del Alma en esta época. 2. La Energía es la única vida, y procede del Cuerpo; y la Razón es el límite o circunferencia exterior de la Energía. 3. La Energía es la Delicía Eterna. William Blake. Las Bodas del cielo y del infierno 9 Anexo 2 10 Anexo 3 11

Download