Índice

1.

Um enigma, duas respostas, nenhuma conclusão

2.

Porquê um barco de cana?

3.

Ao encontro dos índios na Floresta dos Cactos

4.

Com beduínos e budumas no coração da África

5.

Com os monges negros na nascente do Nilo

6.

No mundo dos construtores de pirâmides

7.

Em pleno Atlântico

8.

Descendo a costa africana até ao cabo Juby

9.

Dominados pelo mar

10.

Rumo à América

11.

Seis mil quilómetros num barco de papiro

Epílogo

CAPÍTULO 1 --- Um enigma, duas respostas, nenhuma conclusão

Uma cana tremula ao vento. Apanhamo-la.

Flutua. Aguenta o peso duma rã.

Duzentas mil canas tremulam ao vento. Um enorme prado ondula, tal como os campos de trigo, ao

longo da costa.

Ceifamo-lo. Atamos as canas em feixes, como espantalhos de trigo. Os feixes flutuam. Vamos para

bordo. Um russo, um africano, um mexicano, um egípcio, um americano, um italiano e eu, um

norueguês, com um macaco e algumas galinhas a cacarejar. Largamos em direcção à América.

Estamos no Egipto. Areia movediça, secura e calor, é o Sara.

0 nosso amigo Abdullah garante que as canas flutuarão até lá. Lembro-lhe que a América fica

bastante longe. Em sua opinião, os Americanos não gostam de pessoas de pele escura, mas eu

tranquilizo-o dizendo-lhe que está enganado. Ele não sabe onde fica a América, mas havemos de lá

chegar, se o vento continuar favorável. Estaremos seguros sobre as canas enquanto as cordas não

cederem. E ele repete, enquanto as cordas aguentarem. Mas aguentarão?

Senti que me sacudiam o ombro e acordei. Era Abdullah. «São três horas», disse. «Vamos

recomeçar o trabalho.» O sol queimava através da lona da tenda. Levantei-me e espreitei por uma

abertura na porta de entrada. O calor seco e a luz deslumbrante do sol chegaram até mim. Sol, sol,

sol. A extensão de areia empapada de sol encontrava-se com o mais bonito azul que Deus criou, um

céu limpo de nuvens descobrindo-se na tarde soalheira sobre aquele mar de areia cinzento-dourada.

Contra o céu erguia-se uma fila de três pirâmides grandes e duas mais pequenas que mais pareciam

dentes de tubarão. Estavam ali, imóveis e inalteráveis, desde o tempo em que o homem fazia parte

da natureza e era produto dela. Em frente, numa baixa de terreno, jazia qualquer coisa sem tempo

definido, construída ontem, construída há dez mil anos, um barco no meio da areia, uma espécie de

arca de Noé encalhada no deserto do Sara, longe das algas e da rebentação. Ao lado, dois camelos

tasquinhavam. Que tasquinhavam eles? Enfeites do barco, talvez. «O barco de papel.» Era feito de

papiro. As canas douradas estavam atadas em molhos, que, unidos uns aos outros, tomavam a

configuração dum navio, com proa e ponte à popa, erguida no céu azul como a Lua em quarto

crescente.

Abdullah já se dirigia para lá. E dois buduma, negros como carvão, de vestes brancas a flutuar ao

vento, trepavam para bordo, enquanto os egípcios de trajos coloridos batiam os molhos de canas de

papiro. Havia muito trabalho a fazer. «Bot! Bot!», gritava Abdullah. «Mais canas!» Cambaleei para

fora, para a areia quente, como se tivesse despertado dum sono de mil anos. Afinal, eles

trabalhavam para mim; fui eu que tive a ideia absurda de reviver a arte de construir os navios que o

faraó Quéope e a sua geração começaram a abandonar. Nessa época foram construídas as

poderosas pirâmides que ali se erguiam como uma cadeia de montanhas, escondendo o nosso

inoportuno estaleiro do maelstròm do século XX que deslizava pelas ruas da turbulenta cidade do

Cairo, ao fundo, no outro lado do verde vale do Nilo.

Fora das tendas, o nosso mundo reduzia-se a areia. Areia quente, pirâmides, mais areia e

gigantescas pilhas de canas, secas pelo sol, canas quebradiças e combustíveis que os homens

agora arrastavam até aos negros de pele oleosa, sentados à luz do luar, a atar vergastas de corda

com a ajuda das mãos, dos dentes e dos pés nus. Estavam a construir um barco - um barco de

papiro. Chamavam-lhe, em língua buduma, um kaday e faziam-no seguros de si. Os dedos e dentes

ágeis apertavam os nós à volta das canas como só grandes peritos seriam capazes. «Um barco de

papel» - diziam os membros do Instituto do Papiro, no vale do Nilo. Nessa zona, punham as canas

dentro de água e batiam-nas até se transformarem em papel rugoso, para mostrar aos turistas e

cientistas o material onde os eruditos mais antigos do mundo pintavam as suas memórias

hieroglíficas.

Uma cana de papiro é o caule maleável duma planta cheia de seiva que qualquer criança pode

dobrar e esmagar. Depois de seca, quebra como um fósforo e arde como papel. No chão, a meus

pés, estava uma cana de papiro, seca como uma mecha, barbaramente torcida e partida em

ziguezagues. De manhã um velho árabe, indignado, arremessara-a ao chão, depois de a passar

várias vezes entre os dedos, cuspindo e apontando com desdém. «Essa coisa», disse ele, «isso nem

segura um prego; como se poderia fixar um mastro numa coisa assim?» O velho era um construtor

naval experiente que chegara de autocarro de Port Said para fechar connosco o contrato para os

mastros e restante equipamento para o barco que estávamos a construir. Ficou tão furioso que

apanhou o autocarro seguinte e foi para a costa. Estaríamos a fazer troça de um homem experiente

e honesto, ou as pessoas agora ignoravam por completo o que é necessário para construir uma

embarcação decente? Foi inútil tentar explicar-lhe que víramos muitos barcos iguais ao nosso

pintados nas paredes das câmaras funerárias dos antigos construtores de pirâmides, aqui no

deserto. No fim de contas, nessas sepulturas também havia pinturas de homens com cabeças de

pássaros e serpentes com asas! Qualquer pessoa percebe que uma cana é uma haste maleável

onde não é possível espetar pregos, nem parafusos. Óptimo para uma meda de feno! Um barco de

papel. Obrigado pelo bilhete de regresso.

E esta? Os barcos precisam de mastros. Os nossos três amigos negros do lago Chade, em pleno

coração da África, afirmavam que o construtor era um idiota; com certeza nunca vira um kaday a

valer, pois são sempre feitos com aquelas canas. Por outro lado, nunca tinham visto mastros nos

kaday... e para quê? Quando se pretende deslizar sobre a água usam-se remos. O lago Chade era

grande, o mar não podia ser maior, afirmavam eles. Estoicamente imperturbáveis, continuaram a

bater e a juntar os papiros em molhos. Era a sua especialidade. O árabe de Port Said era um

gabarola ignorante que nunca vira um kaday!

Subi novamente para a tenda e procurei na pasta os desenhos e fotografias dos modelos de barcos

do antigo Egipto e as pinturas de parede. Não havia espigões nos barcos de papiro. Uma placa

grossa e larga estava amarrada por cordas, no topo dos feixes de canas onde o mastro seria

colocado. A base do mastro estava enfiada no bloco de madeira sólida e fixa também por meio de

cordas. Afastei os desenhos para o lado e deitei-me de costas sobre um montão de cordas e lonas

empilhadas a todo o comprimento de um dos lados da tenda. Ali estava mais fresco e eu podia

pensar. Em que estava eu realmente empenhado? Que motivos tinha para pensar que aquela

embarcação poderia ser utilizada fora do delta do Nilo? Queria convencer-me de que as minhas

suspeitas se baseavam tanto na intuição como em factos concretos.

Os meus argumentos eram completamente diferentes quando decidi construir a jangada Kon-Tiki,

com cepos de balsa. É verdade que nunca vira madeira de balsa até então, nunca manobrara uma

embarcação, nem largara uma jangada, mas conhecia a teoria e as provas científicas irrefutáveis. A

partir daí chegara a conclusões lógicas. Desta vez não tinha nada disso. Antes de me aventurar a

navegar com a Kon-Tiki conseguira acumular dados suficientes para encher um volumoso

manuscrito. Esses dados, para minha grande satisfação, eram a prova evidente de que um ramo da

mais antiga civilização do Peru chegara às ilhas da Polinésia antes de os viajantes da Ásia terem

alcançado a costa leste do Pacífico. A jangada de balsa era a embarcação mais parecida com os

barcos conhecidos no Peru e por isso eu concluí que era navegável. Se assim não fosse, como

teriam os Peruanos chegado à Polinésia? Não tinha qualquer outro motivo para acreditar nas

possibilidades da jangada de balsa, mas provou-se que a conclusão estava certa.

Agora o problema era diferente. Não se conhecia qualquer teoria acerca da hipótese de os antigos

egípcios terem levado a sua civilização até ilhas distantes ou continentes. Outros, além de mim,

aceitavam e defendiam a tese de que a avançada cultura dos construtores de pirâmides egípcios

chegara à América tropical muito antes de Colombo. Eu não conhecia esta teoria: nunca descobrira

provas concludentes a seu favor, mas não tinha, por outro lado; provas em contrário. Sentia-me

fascinado pelo dilema, mas não descortinava solução adequada. Faltavam muitas peças ao puzzle

descoberto pela ciência. O estudo sério sobre a possível ligação entre as antigas culturas do Egipto e

do México revelava muitas lacunas quanto a cronologia, contradições inexplicáveis e a passagem

dum oceano dez mil vezes maior que o Nilo.

Em tempos primitivos, os antigos egípcios serviam-se apenas de barcos feitos de feixes de canas de

papiro para as viagens por mar. Mais tarde, começaram a construir navios maiores, de pranchas de

madeira atarraxadas umas às outras, vulneráveis no alto mar, mas adequados ao transporte e ao

comércio nas águas calmas do Nilo. A umas centenas de metros da minha tenda, o meu amigo

egípcio, Ahmed Joseph, entretinha-se a reconstruir um dos magníficos barcos de madeira do faraó

Quéope. Os arqueólogos descobriram que, de cada um dos lados daquela enorme pirâmide, estava

soterrado um navio: quatro grandes navios, ao todo, jaziam ali, hermeticamente preservados.

Estavam em câmaras vedadas ao ar, cobertas por grandes blocos de pedra. Aberto o primeiro fosso,

apareceram centenas de troços de madeira de cedro, empilhados uns sobre os outros, em tão bom

estado como quando ali foram colocados, há quatro mil e seiscentos anos, cerca de dois mil e

setecentos anos a. C. Agora, o curador-chefe do Egipto, Ahmed Joseph, enfiava corda nova nos

milhares de buracos por onde dantes passava fio de cânhamo. Resultado: um barco com quarenta e

três metros de comprimento, de linhas perfeitas e elegantes. Nem os Viquingues foram capazes de

imaginar um navio tão gracioso e proporcionado quando, alguns milénios mais tarde, começaram a

aventurar-se pelo mar alto.

Nota-se uma diferença essencial entre os dois tipos de barcos: os Viquingues construíam os seus

navios para suportar os embates da calema dos oceanos, enquanto que os barcos de Quéope

serviam só para as cerimónias de pompa nas águas calmas do Nilo. Mas a madeira usada e gasta,

onde as cordas fizeram sulcos, indicava que o barco de Quéope navegara de facto e não tinha sido

apenas o «barco do Sol» construído para a derradeira viagem do faraó. E, no entanto, o seu casco

de linhas próprias para as correntes oceânicas ter-se-ia desintegrado ao primeiro encontro com as

ondas do mar. Isto era, na verdade, surpreendente. O traçado do navio fora executado com toda a

perfeição para viagens através do oceano. O casco curvando graciosamente para cima, de proa e

popa muito altas, possuía todas as características dos navios para travessia oceânica, desenhados

para se manterem quer na rebentação quer nas vagas mais gigantescas. Este o enigma. Talvez a

chave dum mistério ainda não desvendado. Um faraó que viveu há cerca de cinco mil anos nas

praias calmas do Nilo construiu um navio que na prática só suportava o encrespado sereno do rio,

segundo linhas arquitectónicas nunca ultrapassadas pelos países mais avançados na arte da

navegação. O seu frágil navio de rio era igual ao modelo criado por construtores navais oriundos de

povos com vastas e sólidas tradições marítimas.

Nesta altura surgiram as hipóteses. Só podia haver duas. Ou este modelo transatlântico fora

aperfeiçoado por marítimos egípcios da brilhante geração que desenvolveu a escrita, a construção

de pirâmides, as múmias, a cirurgia do cérebro e a astronomia; ou os construtores navais do faraó

treinaram em outros países. Os factos convergem para esta última possibilidade. Não há cedros no

Egipto; o material do barco de Quéope veio das florestas de cedros do Líbano. No Líbano viviam os

Fenícios, construtores navais experimentados que velejaram no Mediterrâneo e parte do Atlântico.

Biblo, porto principal e a mais antiga cidade do mundo, importava o papiro do Egipto porque foi o

maior centro de produção de livros em tempos remotos. Donde a palavra Byblos, ou Bíblia, que

significa livro. Durante a construção da pirâmide de Quéope as trocas comerciais entre o Egipto e

Biblo eram frequentes. Por isso, os construtores navais de Quéope poderiam ter-se inspirado lá para

a execução daquele desenho tão bem delineado. Talvez.

Contudo, sabemos pouco ou nada sobre o aparecimento dos barcos de madeira fenícios. A única

coisa certa é que não era provável terem a forma de papiro, visto o papiro ser importado do Egipto,

porque não existia no Líbano. E assim chegamos ao nó do problema. O barco do faraó Quéope era a

cópia fiel dum barco de papiro. Tal como todos ou outros grandes navios de madeira representados

no tempo dos faraós do Egipto. Feito de papiro, com todas as propriedades características dos

grandes navios, proa e popa lançadas para cima, mais altas que as do modelo viquingue, para

aguentar a rebentação e o mar encapelado, além da pequena ondulação do Nilo. Por consequência,

foi o barco de papiro que serviu de modelo para os barcos de madeira e não o contrário. O desenho

do barco de papiro já era muito conhecido quando os primeiros faraós mandaram pintar nas paredes

das sepulturas os seus míticos antepassados, os deuses. O deus-sol e os homens-pássaros,

lendários antepassados do primeiro faraó, não aparecem representados como passageiros, nos

navios de madeira dos Fenícios, nem nas jangadas, nem nas barcaças de rio, mas sim nos barcos a

remo, feitos de papiro, exactamente do mesmo estilo em que os construtores do faraó Quéope os

imitaram nos mais minuciosos pormenores, incluindo a popa curva, com a forma de cálice da flor do

papiro, à ponta.

Para se construir um barco como o dos Egípcios, no tempo em que a cultura mediterrânica se

alicerçava nas margens do Nilo, não eram necessários o machado, nem a habilidade dum

carpinteiro. Bastavam uma faca e algumas cordas. Por esse processo trabalhavam os meus amigos

africanos, Mussa, Omar e Abdullah, ali perto, no sopé das pirâmides de Quéope, Quéfreme e

Miquerino. Estavam a fazer o barco de papiro com o mesmo desenho dos que havia pintados nas

paredes das sepulturas à nossa volta, no sítio que escolhêramos para nossa construção, em pleno

deserto de areia.

Porquê? Que pretendia eu demonstrar? Nada. Não pretendia provar coisa alguma. Estava muito

mais interessado em descobrir. Descobrir se um barco como aquele poderia navegar no mar.

Descobrir se era verdade, como diziam os peritos, que os Fenícios vieram até ao Nilo colher o papiro

porque os Egípcios não sabiam como sair do delta do Nilo em barcos de cana. Descobrir se os

antigos egípcios teriam sido marítimos antes de se tornarem escultores, faraós e múmias. Descobrir

se um barco de cana resistiria a uma viagem por mar de duzentas e cinquenta milhas, a distância do

Egipto ao Líbano, e se poderia ir mesmo mais longe, de um continente a outro. Em resumo, queria

saber se um barco assim chegaria à América.

E porquê? Porque ninguém sabe quem primeiro alcançou ,a América. Colombo, dizem os livros da

escola. Mas Colombo não descobriu a América. Ele redescobriu-a. Colombo era um homem muito

inteligente e corajoso que navegou para o desconhecido porque tinha a firme convicção de que a

Terra é redonda e, portanto, nunca encontraria o fim. Colombo marca uma reviravolta na história;

modificou o tipo de vida do mundo inteiro, fez nascer nações poderosas e foi responsável pela

proliferação de arranha-céus onde antes só havia matas e plantas enfezadas. Mas não descobriu a

América. Foi o primeiro a mostrar ao mundo o caminho para a América, mas só lá chegou no ano

1492 d. C.

Quando se descobriu a América? Ninguém sabe. O primeiro homem que chegou a terras americanas

não conhecia os métodos de calcular o tempo. Não tinha calendário. Não sabia escrever. Os seus

conhecimentos geográficos eram tão reduzidos que não se apercebeu de ter atingido um continente

novo, onde nenhum ser humano aparecera até àquele momento.

O primeiro representante da Homo sapiens a dar à costa na América era caçador e pescador

nómada, sem pátria, que ocupava o tempo, como os seus antepassados, a percorrer as costas

geladas da Sibéria setentrional. Um belo dia encontrou-se na margem leste do estreito de Béringue,

coberto de gelo, sem suspeitar que só as feras tinham errado por ali antes dele. Não sabemos se o

descobridor da América atravessou a pé as águas geladas, ou se a remo, com os toscos apetrechos

de pesca numa jangada, através da desértica planície de gelo ou das passagens de neve. Sabe-se

apenas que o primeiro homem a morrer em solo americano nasceu na Ásia setentrional. Também se

sabe que o descobridor da América desconhecia a agricultura e a arquitectura; não sabia da

existência dos metais, nem da tecelagem. Cobria-se com peles de animais selvagens ou cortiça

descascada; as suas armas e ferramentas eram ossos e pedras; era um autêntico homem da idade

da pedra.

A ciência nada sabe de concreto acerca da época em que os descendentes dos primeiros

descobridores da América se expandiram para sul, através do Alasca, e para norte, centro e sul da

própria América. Uns pensam que a colonização do Novo Mundo começou por volta dos quinze mil

anos a. C, enquanto outros defendem, com a mesma convicção, que esse espaço de tempo deveria

ser o dobro, pelo menos. Porém, todos estão de acordo em que o primeiro passo dado em direcção à

América veio da parte norte do Árctico e que só instrumentos rudimentares da idade da pedra eram

usados pelos bandos desorganizados de selvagens, cujos numerosos descendentes se tornariam

conhecidos no mundo actual através das diversas tribos dos aborígenes índios americanos.

A estreita passagem entre a Ásia setentrional e o Alasca esteve sempre aberta para o homem a

atravessar e muitas das recentes descobertas indicam que os primitivos grupos de famílias se

movimentavam para trás e para diante, nas duas direcções, entre a Sibéria e o Alasca. A cadeia das

ilhas Aleutas e a corrente do Japão, para sul, serviram de ponte aos barcos que largavam para o

mar. Dentro da América, desde o Alasca, a norte, até à terra do Fogo, ao

sul, as novas gerações instalavam-se em cabanas de gelo, wigwams, choupanas ou cavernas,

conforme o clima e a natureza variavam, à medida que caminhavam para o sul. Grande número de

tribos de índios, muito diferentes entre si, começaram a aparecer como consequência dos

casamentos entre componentes de grupos isolados e novas migrações. Não só se diferenciavam

pelo tipo de cara e pela constituição física, como falavam línguas não aparentadas e praticavam

estilos de vida nada semelhantes.

Depois chegou Colombo. Em 12 de Outubro de 1492 desembarcou em S. Salvador, nas índias

Ocidentais, com o estandarte e a cruz e, na sua esteira, seguiam Cortês, Pizarro e todos os outros

conquistadores espanhóis. Ninguém pode roubar a Colombo a glória de ter revelado a América aos

povos que ainda não se tinham arriscado pelo Árctico dentro. Mas os Europeus esquecem com

facilidade que havia milhares de não-europeus à espera deles, em terra. E no continente, atrás das

ilhas onde ele fundeou, impérios capazes de grandes proezas esperavam, igualmente, a visita vinda

do outro lado do oceano. Os eruditos contaram aos Espanhóis que, em tempos idos, ali tinham

chegado homens de pele branca e barba, portadores dos segredos da civilização. A chegada dos

Espanhóis não causou surpresa no México, nem no Peru; não foram recebidos como

«descobridores», mas sim como protagonistas de mais uma travessia sobre o oceano. Travessia

essa que se sabia já ter sido efectuada por homens cultos que visitaram os seus antepassados nos

alvores da história tradicional.

Na verdade, esta parte da América já não estava habitada por caçadores e pescadores primitivos,

como os que desceram dos campos gelados da Sibéria. Pelo contrário, naquelas zonas tropicais,

nada estimulantes, cujos ventos alísios e fortes correntes oceânicas levaram os Espanhóis a terra,

havia homens instruídos que possuíam livros de papel feitos por eles próprios e estudavam história,

astronomia e medicina. Inventaram um sistema para ler e escrever. Tinham escolas e observatórios

científicos. Os seus conhecimentos de astronomia e geografia eram tão espantosos que calculavam

com precisão os movimentos dos corpos celestes, as posições do equador, da enclítica e dos

trópicos e distinguiam as estrelas fixas dos planetas. O sistema de calendário era muito mais perfeito

do que o usado na Europa no tempo de Colombo e começavam a sua cronologia perfeitíssima, ano

Maia no 0, pelo ano 3113 a. C. do nosso calendário. Os médicos convertiam em múmias pessoas

importantes com a destreza de profissionais, onde o clima permitia essa conservação, e, tal como os

antigos egípcios, praticavam a trepanação, ou cirurgia do crânio, sem matar o doente, operação

desconhecida dos cirurgiões europeus até muito depois de Colombo. Escribas e leigos viviam lado a

lado, em sociedades urbanas

17

bem planeadas, onde havia estradas empedradas, aquedutos e esgotos, mercados, campos para

desporto, escolas e palácios. A população urbana não vivia em tendas, nem em choupanas;

fabricava blocos em forma de tijolos feitos de argila seca misturada com palha, exactamente o

processo usado na Mesopotâmia e no Egipto, para a construção de casas funcionais, de dois ou

mais andares, dispostas em ruas bem traçadas. Os edifícios principais tinham vestíbulos com

colunatas que suportavam o tecto, e as paredes eram decoradas com artísticos relevos e frescos,

pintados a cores duradouras e de rara beleza. O tear era aparelho de uso comum; a fiação e a

tecelagem tão bem aplicadas que os Espanhóis encontraram tapeçarias e capotes muito mais bem

executados que os conhecidos na Europa. Habilidosos oleiros, modelavam cântaros, travessas,

jarros e canecas, onde figuravam animais e pessoas dedicadas a toda a espécie de actividades.

Este trabalho igualava, para não dizer que ultrapassava, o melhor património da cultura clássica do

Velho Mundo. Os joalheiros locais já trabalhavam o ouro e a prata em filigrana e embutidos, de tal

maneira que os Espanhóis, extasiados, puxaram da espada e perderam o domínio de si e a

consciência do que faziam, perante o que tinham «descoberto». Pirâmides em andares, de tamanho

descomunal; templos construídos sobre pilares e gigantescos monumentos monolíticos de reissacerdotes erguiam-se acima dos telhados de tijolo, enquanto estradas rectilíneas, condutas de água

feitas pela mão do homem e grandes pontes suspensas davam um cunho especial à paisagem.

Viam-se muitos terrenos irrigados artificialmente e muitas eiras cheias de inúmeras variedades de

raízes cortadas, cereais, vegetais, frutos, ervas medicinais e outras plantas de cultivo. Até a planta

do algodão tinha sido transformada, do seu estado selvagem inaplicável, numa espécie de aspecto

semelhante ao do linho e cultivada em grandes quantidades. A lã e o algodão eram fiados, tintos e

tecidos em fios mais finos e rede mais fechada que os de qualquer fábrica da Europa anterior às do

séculoXX.

Ao chegarem, os Espanhóis pensaram ter circum-navegado o mundo e terem atingido alguma das

assombrosas civilizações da longínqua índia. Todos os povos que os receberam, sem atender ao

aspecto físico ou à cultura, passaram a ser conhecidos, daí em diante, por «índios», nome que se

manteve para sempre nas línguas europeias, mesmo depois de os Espanhóis reconhecerem o seu

erro e terem percebido que entraram na corrida para um mundo novo.

Quem descobriu quem? Os que estavam de pé a assistir à chegada dos navios do lado oriental do

horizonte ou os que estavam nos conveses e, à medida que a terra emergia da neblina, reconheciam

as pessoas na praia? Informado da chegada dos Espanhóis pelos seus mensageiros e escuteiros, o

rei sacerdote 101 receber os recém-chegados num elegante liteira com leques e chapéu de sol.

Também ele, como os espanhóis acabados de chegar, tinha ideias confusas e preconcebidas sobre

aqueles que ia conhecer. O povo acreditava que ele descera do Sol, trazido por homens brancos

barbudos, iguais aos que acabavam de repetir a visita àquelas terras. O acontecimento merecia ser

festejado. Os músicos tocavam flautas e trombetas, batiam em tambores e badalavam campainhas

de prata. Chegou com escolta e um exército de muitos milhares de homens. Os seus escuteiros

encontraram um punhado de espanhóis, que, da praia, se dirigiam para a capital.

A cena foi a mesma à chegada ao poderoso reino dos Astecas, no México, e ao gigantesco império

dos Incas, na América do Sul. Um punhado de espanhóis, de pele branca e barba, venceu dois

grandes impérios sem disparar um único tiro. E tão-somente porque os escribas e sacerdotes das

praias onde eles fundearam possuíam registos hieroglíficos, uns, e tradições religiosas verbais, os

outros, que contavam que homens brancos, de barbas, limam trazido a civilização aos seus

antepassados antes de partirem, levando a nova cultura para regiões desconhecidas. Mas

prometeram voltar. Em nenhuma das tribos de índios americanos havia homens com barbas. Esta

característica peculiar era comum a todos os descendentes da raça de cabelo castanho-dourado,

oriunda do norte do Áctico. Os espanhóis «descobertos» pelos índios de terra que tinham barbas e

pele branca; eram em pequeno número e foram calorosamente recebidos, ao regressarem ao México

e ao Peru, pelos poderosos monarcas do seu tempo.

O resto do mundo mal vislumbrou o conteúdo das grandes civilizações do Novo Mundo antes de elas

desaparecerem tão abruptamente como se tornaram conhecidas. Importantes centros culturais

pegavam uns com os outros, como pérolas de um colar, entre os reinos dos Astecas e dos Maias, a

norte, e o reino Inca, a sul, mas nunca se expandiram além dessa área geográfica. A civilização

aborígene americana nunca passou além-trópicos para zonas da América onde o clima tem incitado

os homens dos nossos dias a grandes empreendimentos industriais. Cristóvão Colombo levantou a

cortina aos contemporâneos, mas os seus descendentes depressa a tornaram a descer. Passadas

algumas décadas, as palpitantes civilizações da América esfarelavam-se em ruínas, deixaram de

exercer o seu poder e, de certo modo devido à destruição e à integração, por outro lado, foram

adquirindo novos aspectos. Isso levou os Europeus a acreditarem tacitamente que são eles os

autores de tudo quanto é positivo cheire a cultura, enquanto os aspectos exóticos e obscuros são a

herança da era pré-colombiana. Todos ganhámos esta convicção porque os conquistadores,

famintos de ouro, com a cruz por álibi, desceram a cortina tão depressa que ninguém teve tempo

para avaliar, em toda a sua extensão, o que tinha sido descoberto do outro lado do globo.

Que se passava, de facto, no México e no Peru antes de Colombo e seus continuadores apareceram

na América? Seria o homem da idade da pedra, ignorante e selvagem, originário da tundra do

Árctico, o único responsável pelas plantações encontradas pelos Espanhóis? Ou teriam os seus

descendentes, que habitavam as costas, sido visitados por viajantes desconhecidos que navegavam

no Atlântico sem bilhete de regresso, talvez na aurora dos tempos, muito antes de a civilização se ter

expandido da África e da Ásia Menor até às costas da Europa não civilizada?

Era este, sem dúvida, o enigma. A resposta, um não. Com certeza, não. Possivelmente, não.

Possivelmente... Senti um rolo de corda a magoar-me as costas e pus-me de pé, pouco à vontade,

na tenda. Possivelmente... A pergunta atormentava-me. Instalei-me melhor sobre as cordas. Não

encontrava uma saída e não servia de nada magicar. Simplesmente, os mesmos pensamentos

voltavam-me ao espírito. Se as antigas civilizações da América se tinham desenvolvido no México e

no Peru, os arqueólogos poderiam localizar os sítios por onde, a pouco e pouco, elas passaram. Mas

as escavações efectuadas no México e no Peru levaram à descoberta de centros de civilização já em

avançada maturidade, que mais tarde variaram conforme as influências locais. Não se descortinava

um início claro em todo este emaranhado. Portanto, a resposta era óbvia: importação. Se a

civilização começou de repente e sem sofrer evolução local, não podia ter deixado de ser importada.

Infiltração pelo mar. Sem dúvida nenhuma. Porém, ao tempo em que as grandes civilizações

começavam a progredir no Novo Mundo, talvez alguns séculos antes de Cristo, culturas

correspondentes estavam, desde há milhares de anos, extintas nas zonas relevantes do Velho

Mundo. No Egipto, por exemplo. Considerado este aspecto, a resposta não me parecia tão evidente.

Sentia os pratos da balança parados.

Então, construir um barco de papiro, para quê? Os meus pensamentos flutuavam de novo, via

América, e penetravam no Pacífico. Lá, sentia-me em terreno conhecido. Naquelas paragens,

dedicara todo o meu tempo a investigar e a trabalhar no campo. Só há quatro anos, durante uma

visita turística ao Egipto, descobri os barcos de cana pintados nas paredes do Vale dos Reis.

Reconheci logo aquele tipo de barco. Em linhas gerais, era semelhante aos que os construtores de

pirâmides, do norte do Peru, pintavam nos potes de cerâmica quando a sua civilização nasceu na

América do Sul, muito antes de a Polinésia ser habitada. Os barcos de cana grandes, representados

no Peru, tinham dois conveses. No primeiro, viam-se muitos cântaros para água e outras cargas, e

bem como filas de pessoas de pequena estatura. No segundo, via-se, normalmente, a representação

terrestre do deus-Sol e o sacerdote-rei, maior que os seus companheiros, rodeado de homens de

cabeça de pássaro, que, em certas pinturas, puxavam por cordas para ajudar o barco a deslizar na

água. Nas sepulturas do Egipto estavam, também, pintados o deus-Sol, o sacerdote-rei, conhecido

por faraó, imponente no seu barco de canas, acompanhado por pessoas minúsculas, enquanto os

míticos homens de cabeça de pássaro rebocavam o barco.

Os barcos de cana e os homens de cabeça de pássaro apareciam sempre juntos, por qualquer razão

inexplicável. Já os encontrara, também, no longínquo Pacífico, na ilha da Páscoa, onde a máscara

do deus-Sol, os barcos de cana com velas e homens de cabeça de pássaro constituíam um trio

inseparável nas pinturas de parede e nos baixos -relevos da antiga aldeia de Orongo, local das

cerimónias de gala e onde até existia um observatório solar. Ilha da Páscoa, Peru, Egipto. Três

estranhos paralelos tão longe uns dos outros. Eram a prova evidente de que os homens devem ter

chegado, independentemente, às mesmas coisas em lugares muito afastados entre si. Notámos com

estranheza que o povo aborígene da ilha da Páscoa chamava Ra ao Sol. Ra era o nome do Sol nas

centenas de ilhas da Polinésia. Não podia ser simples coincidência. No antigo Egipto, o Sol

chamava-se, também, Ra: Era a palavra mais importante na antiga religião egípcia: fia, o Sol, o deusSol, o ascendente dos faraós. Aquele que navegava em barcos de cana, acompanhado por homens

com cabeça de pássaro. Na ilha da Páscoa, no Peru e no antigo Egipto construíam -se gigantescas

estátuas monolíticas, da altura de prédios, em honra dos sacerdotes-reis do deus-Sol na Terra.

Naqueles três lugares cortavam-se blocos de pedra do tamanho de vagões de caminho de ferro, em

talhadas que se sobrepunham umas sobre as outras, formando pirâmides em degraus cujos

desenhos eram fundamentados na astronomia, de acordo com os movimentos do Sol. Tudo isto em

honra de um comum antepassado, o Sol, fia. Haveria alguma ligação, ou seria pura coincidência?

Antigamente, quando as velas ainda dominavam o mar, era do conhecimento geral que os povos

civilizados mais amigos se deslocavam com uma facilidade quase impossível de imaginar. E porque

não, se Magalhães, o capitão Cook e tantos outros velejaram à volta do mundo uma vez ou duas, só

com a ajuda do vento? Depois inventámos os motores e os jactos. À medida que o mundo se tornava

mais pequeno para as gerações em crescimento, ganhámos a impressão de ele ter sido, outrora,

muito maior e os oceanos intransponíveis, antes de Colombo.

Para todos nós, o ano 1492 foi um ano mágico. Colombo descobre a América. O mundo torna-se

redondo. Até essa data, a Terra era direita e o mar plano, portanto, tudo o que flutuasse ao sabor das

correntes ou fosse impelido pelo vento deveria necessariamente atingir a extremidade. Sabemos

hoje que o mundo já era redondo antes de Colombo, não perfeitamente redondo, mas um pouco

como um ovo. Em qualquer caso, todo e qualquer objecto transportado para longe, ao sabor das

correntes oceânicas, desapareceria da nossa vista.

Nem sequer uma cana podia flutuar sobre as águas e penetrar no desconhecido, antes de 1492.

Depois de Colombo ter arredondado o nosso planeta, nada podia despenhar-se nas margens. Tudo

aquilo que flutuasse através do Atlântico apareceria em terra do outro lado, em novas costas que iam

surgindo, ou nas ilhas onde o próprio Colombo fundeara, ou na longa costa tropical mesmo atrás

delas. Colombo navegou como um S. Pedro, de Chaves na mão para abrir o Novo Mundo. Depois

apareceram milhares de caravelas e outras embarcações à vela mais pequenas e muitos

aventureiros do século XX até têm atravessado o Atlântico em pequenos barcos de borracha,

anfíbios e caiaques. Colombo patenteou o Atlântico. Antes dele, só se chegava à América a pé

descalço ou de mocassinas, através do gelo coberto de neve que se estende pela aridez interminável

da Sibéria e do frio agreste do Árctico. Ali, ninguém podia semear algodão ou construir cidades de

casas de tijolo. Contra isto não havia argumentos. Que razão teria impelido os emigrantes vestidos

de peles a cultivar o algodão, a fiá-lo e tecê-lo, à medida que desciam para o clima sereno e quente

dos trópicos, quando folhas de palmeira bastariam para esse efeito? Como é que, naquela zona

tórrida, lhes ocorreu misturar palha com argila para fazerem construções de tijolo e viverem em casa

boas? Aqui divergem as opiniões. Aqui nasceu o cisma entre os que procuram respostas.

O inglês Percy Smith defende, sem reservas, que os povos da antiguidade deram a volta ao mundo.

Verificou que o tipo de culturas do México e do Peru tinham tanto em comum com a civilização do

antigo Egipto que não pode haver dúvidas quanto a possíveis contactos transoceânicos. Quando

descobriu as mesmas semelhanças na ilha da Páscoa e nas da Polinésia, que ficavam mais ao

alcance da costa do Peru, pegou na régua e no planisfério e traçou uma linha começando no Egipto,

via mar Vermelho, oceanos Índico e Pacífico, até à Polinésia e sul da América. Por este trajecto,

escreveu ele, chegaram os adoradores do Sol à América. Via ilha da Páscoa.

Outros investigadores consultaram o globo e abanaram a cabeça. A viagem do Egipto à ilha da

Páscoa não significava nada. A ilha da Páscoa ficava mais perto do Egipto rumo à América do que

rumo à índia. O globo representa o pacífico como um hemisfério completo, abrangendo metade da

circunferência. Logo, se os Egípcios navegassem duas mil e quinhentas milhas para leste,

dificilmente chegariam à índia e ainda teriam metade do mundo para atravessar até à ilha da Páscoa.

Por outro lado, se os antigos sul-americanos tivessem navegado duas mil e quinhentas milhas para

oeste da costa, já teriam certamente descoberto a ilha da Páscoa. Com a jangada Kon-Tiki,

construída pelo antigo modelo inca, nós fizemos quatro mil e trezentas milhas para oeste da costa sul

da América e atingimos a ilha da Páscoa a meio caminho da nossa viagem.

Ilha da Páscoa. A ilha habitada mais isolada do mundo. Avista-se da costa do Peru, mas não do delta

do Nilo. Ilha da Páscoa. Naquela massa informe de lava, rodeada pelo mar, quase um milhar de

pedras colossais, representando figuras humanas, erguiam as cabeças ao céu quando os Europeus,

eventualmente, chegaram àquelas praias e «descobriram» a ilha em 1722. Chama-se «ilha da

Páscoa» porque um holandês que viajava da América do Sul tropeçou nela num Domingo de

Páscoa. Alguns séculos antes, os Polinésios, ao chegarem lá nas suas canoas côncavas,

chamaram-lhe o «umbigo do mundo». Encontraram a ilha habitada por marinheiros antigos que já

tinham esculpido barcos de cana, com mastros e velas, no peito de algumas das gigantescas

estátuas de pedra ali existentes. Aqueles barcos em forma de foice também estavam representados

nas paredes da aldeia onde se realizavam as cerimónias mais antigas, juntamente com símbolos do

Sol e homens de cabeça de pássaro. No local dessas cerimónias, adoravam e admiravam o Sol,

conhecido por Ra. Toda a população da ilha se reunia anualmente para o culto do homem -pássaro.

Nadavam para ilhotas de pássaros afastadas da praia, acompanhados por pequenos barcos de

cana. Esta tradição manteve-se até os missionários começarem a cristianização, em 1868.

Barcos de cana na ilha da Páscoa. Neste ponto os meus pensamentos deixaram de vaguear. Uma

coisa era certa. Para mim, os barcos de cana nasceram ali. No entanto, geograficamente falando, foi

talvez lá que a sua história terminou.

Muito antes de visitar a ilha da Páscoa, já eu os conhecia. Servira-me deles para me deslocar no

lago Titicaca, nos altos Andes, quando estive a estudar os monólitos de pedra com formas humanas,

abandonados nas planícies à volta daquele grande mar interior, pelos Sul-Americanos.

Impressionou-me a sua capacidade de carga. Talvez tivessem sido utilizados para transportar blocos

de muitas toneladas, através do lago até Tiahuanaco, cidade em ruínas. Mas estudara aquele tipo de

barcos por mera curiosidade. Quem, como eu, já leu a história do Império Inca, sabe que os barcos

de cana do lago Titicaca são o remanescente das embarcações pré-colombianas que percorriam as

costas do Peru, no Pacífico, quando os Espanhóis lá chegaram. De facto, nesse tempo, eram vistos

mais para norte, no México e na Califórnia. O mais pequeno tinha o desenho duma tromba de

elefante. Só aguentava o peso de um único homem, que apoiava o peito sobre ele enquanto nadava.

O maior que os Espanhóis encontraram levava uma tripulação de doze homens. Os colonos uniamnos, dois a dois, para o transporte, por mar, de gado e cavalos. No Peru, os barcos de cana eram tão

antigos como as jangadas de balsa; tão antigos como a civilização pré-inca, pois os primeiros

construtores de pirâmides da costa do Peru, o povo Mochica, já os incluíam na sua arte pictórica

versátil.

Quando resolvi construir a jangada Kon-Tiki tive por onde escolher. No antigo Império Inca havia três

tipos de barcos para navegação marítima. Jangadas de barrotes de balsa vindos das selvas do

Equador; barcos de cana feitos de totora, uma cana selvagem que crescia nos lagos das montanhas

e era cultivada, por irrigação, ao longo de toda a costa deserta do Pacífico; e barcaças flutuantes

formas por dois sacos de pele de foca, entumecidos e unidos por meio de barras cruzadas como um

arado.

Não me foi difícil optar. O ar tinha tendência a escapar através dos sacos de pele de foca depois de

estarem no mar alguns dias. índios acompanhavam-nos a nado para os assoprarem, a intervalos

regulares. Não me senti tentado. Mas também não tinha muito fé nos barcos de cana. É normal

pensar-se que as canas e a palha são muito frágeis. Recorremos a elas, em sentido figurado,

quando tudo o resto falhou. Ninguém se aventura pelo mar fora, sobre canas ou qualquer outro pé de

flor, de livre vontade. Assim raciocinei naquela altura e todos concordaram. Se estávamos dispostos

a tentar a aventura, teria de ser numa jangada de balsa, uma prancha sólida, de madeira leve e lisa.

Foi o que fizemos. Para grande surpresa nossa, descobrimos que a jangada era espantosamente

boa para navegar: O barco de canas ficou posto de lado e esquecido por algum tempo.

CAPÍTULO 2 --- Porquê um barco de cana?

Passou-se na ilha da Páscoa. Sentia-se a ressaca na costa leste. Quatro irmãos velhos, de pele

enrugada como folhas de tabaco, deslizavam aos solavancos pela praia e transportavam para á

rebentação um pequeno barco com o feitio duma banana. O sol dançava sobre as ondas do oceano

azul e coloria de dourado o barco-banana. Os quatro homens empurraram, com ligeireza, o barco

sobre as cristas espumosas e saltaram para bordo, rodopiando os remos, mesmo a tempo de evitar

uma onda a desfazer-se. Hoop-la! Como um see-saw, balançou sobre a onda seguinte e mais outra,

até chegar à calema, em pleno mar. Por dentro, estava tão seco como antes de as ondas lhe

passarem por cima. Toda a água que saltou para dentro, escoou imediatamente através das

inúmeras fendas do fundo. À popa e à proa, o barco curvava, formando duas pontas semelhantes a

dois focinhos, para cortar melhor a água. Os homens pareciam transportados por um cisne dourado.

Era a primeira vez, desde há cem anos, que um barco de cana era lançado ao mar na ilha da

Páscoa. Foi feito pelos mais velhos da ilha para conhecermos o tipo de barco usado pelos seus

antepassados para a pesca no mar alto. Era uma miniatura de outros maiores, copiados das

ilustrações de épocas auras passadas. Mas era incomparavelmente maior que os barcos para um só

homem, em forma de colmilho, os pora, usados pelos ilhéus para as competições entre homenspássaros até ao aparecimento do cristianismo, no fim do século passado. Foi um momento solene

para os nativos da ilha. Os quatro pescadores batiam os remos fora da enseada num barco que ali todos eles sabiam pelas histórias mais antigas - significava o mesmo que o Mayflower para o

americano médio ou o viquingue para nós, os do Norte. A pequena embarcação balançou sobre a

onda como uma rede de descanso A tripulação, sempre seca, mantinha-se em equilíbrio e aparecia

mais abaixo, mais acima ou de lado, conforme a direcção das ondas. Enquanto os quatro corpos

escuros, sobre o barco dourado, rodeavam o ponto onde estávamos a reconstruir a primeira das

gigantescas estátuas derrubadas na ilha da Páscoa, muitas pessoas em terra murmuravam,

emocionadas, que o passado começava a ressuscitar.

Para mim, porém, o que ressurgiu foi o barco outrora usado muito para além do lado oriental do

horizonte. Havia uma semelhança impressionante entre estes barcos e os do lago Titicaca, e ainda

mais com os barcos de cana, de forma de lua em quarto crescente, dos tempos pré-incas, que o

antigo povo Mochica pintava com tanto realismo na cerâmica descoberta na costa do Pacífico da

América do Sul. Eu próprio já fora impelido para fora, numa jangada, por causa daquela massa de

água sempre em circulação. Uma suspeita nasceu.

Lá em cima, na cratera do extinto vulcão Rano Raracu, seis homens enfiavam um tubo de aço de

sete metros e sessenta de comprido na orla do pântano. A nossa volta, no alto das paredes da

cratera, jaziam muitas pedras gigantescas inacabadas, testemunhas do trabalho interrompido pelo

escultor. Algumas tinham sido minuciosamente restauradas, excepto a parte de trás, que esta ainda

inserida na rocha que constituía a parede da cratera. Estavam deitadas com os olhos fechados e as

mãos cruzadas sobre o peito, numa petrificada e gigantesca versão da Bela Adormecida. Outras

tinham sido separadas da parede e postas em pé para o escultor poder aperfeiçoar as costas

rugosas, que deviam ficar arqueadas, airosas e elegantes como tudo o resto. Estas estátuas

enormes erguiam-se espalhadas ao acaso à volta das galerias rochosas, algumas cobertas até ao

queixo por terra desmoronada.

Lábios finos cerrados, estendiam-se em todas as direcções, como se estivessem a apreciar o que os

seis anões de carne e osso pretendiam fazer com o tubo de aço, na margem do lago de cratera.

O espigão de aço penetrou, pouco a pouco, na lama encharcada. A chuva e milhares de anos de

sedimentação tinham transformado o fundo a profunda cratera morta num lago azul espelhado onde

o céu se reflectia de tal maneira que pequenas nuvens brancas impelidas pelo vento pareciam

deslizar à superfície e desapareciam por entre as canas verdes, num movimento contínuo de leste

para oeste. Três destes lagos de cratera, cheios de água da chuva e cercados por canas altas, eram

os únicos depósitos de água daquela ilha. Deles bebiam os ilhéus desde que, depois de queimarem

as primitivas florestas, cobriram as encostas com ervas e fetos, por onde os regatos, pouco a pouco,

deslizavam e desapareciam, penetrando no solo de lava porosa.

Muito aprendemos a partir dessa lama extraída com o tubo de aço, sobre a destruição de outros

tempos. O tubo comprido tinha na ponta uma lâmina giratória e uma pequena cavidade com uma

tampa que abria para permitir a entrada de lama, barro ou areia, conforme o tipo de solo que

queríamos estudar. Quanto mais funda era a sondagem, mais penetrávamos no passado. A orla do

pântano era como um livro fechado, com a primeira página no fundo e a última no cimo. A camada

mais baixa era de lava solidificada e resíduos das lavas vulcânicas do tempo em que a ilha surgiu do

fundo do oceano como um jacto de fogo. Acima desse leito estéril, havia argila e lama que foram

penetrando pela borda da cratera do vulcão extinto. Com o andar dos tempos, quantidades sempre

crescentes de pó de flores, o pólen, vieram misturar-se à lama dos leitos superiores. Estudando a

estratificação dessas diferentes qualidades de pólenes, um perito seria capaz de nos dizer qual a

ordem por que a erva, os fetos, os arbustos ou as árvores apareceram na ilha recém-nascida,

trazidos pelas correntes, pelo vento, pelos pássaros ou pelo homem.

As características dos pólenes variam de planta para planta. Vistos ao microscópio, assemelham-se

a fruto raros e a bagas de desenhos e tipos pouco vulgares.

O investigador esconde-se atrás de muitos nomes: alguns dizem-se paleobotânicos para escapar à

curiosidade das outras pessoas. Classificam grãos de pólen com a mesma perfeição com que outros

identificam impressões digitais. Enchemos tubos de vidro numerados com pequenas amostras do

solo, para seguirem para o investigador de plantas no laboratório de Estocolmo. Assim, viemos a

saber alguma coisa sobre o passado da ilha da Páscoa, sobre a origem dos primitivos, misteriosos

escultores que construíram os gigantescos monumentos da ilha, sem serem vistos, a coberto da

escuridão da história.

A sondagem dos pólenes revelou que a ilha - «descoberta» pelos Europeus, árida e estéril, onde só

selvagens viviam em campos de batata-doce, no meio de pedreiras e monumentos descomunais do

passado - estivera, outrora, coberta por florestas e palmeiras dançarinas, onde, actualmente, estão

crateras em forma de cone. Nesta verdura virgem desembarcaram pedreiros habilidosos muitos anos

antes de os Europeus conhecerem o Pacífico. Os pedreiros pegaram o fogo às florestas. O fumo e

as partículas de fuligem caíram sobre os lagos de antigos vulcões e depositarem-se no fundo

juntamente com o último pólen de palmeiras e árvores florestais, que começaram a desaparecer. Os

recém-chegados queimaram a floresta para semear grandes campos de batata-doce americana, o

seu regime alimentar básico. Queriam espaço para construir casas de pedra e grandes praças para

templos erigidos em plataformas sucessivas de blocos trabalhados, parecidos com as estruturas

religiosas do antigo Peru e as mastabas do Egipto. Destruíram as palmeiras e romperam a turfa e a

terra das encostas vulcânicas, para terem acesso à rocha firme que o escultores converteram em

blocos polidos, próprios para construção e para estátuas monolíticas de falecidos reis-sacerdotes.

Ninguém pensou em aproveitar as árvores caídas como material de construção. Os primeiros

povoadores da ilha da Páscoa estavam acostumados a trabalhar com a rocha, mas não com a

madeira. A pedra era a matéria-prima tradicional. Blocos pesadíssimos, da altura de casas, eram

transportados de um lado ao outro da ilha e esculpidos em monólitos ou içados uns sobre os outros e

meticulosamente ajustados às paredes megalíticas orientadas para o Sol, como nunca no mundo se

viu igual, excepto no Peru, no México ou entre os antigos povos adoradores do Sol, do Mediterrâneo,

no lado oposto do globo.

Mas os investigadores que perfuraram o solo ainda tinham mais para conta. Os primeiros

povoadores não só destruíram a vegetação natural da ilha como substituíram algumas das espécies

exterminadas por plantas de cultivo que só podiam ter atravessado o oceano pela intervenção

humana. A batata doce americana veio do Peru para a ilha da Páscoa e para a vizinha Polinésia,

antes de Colombo chegar à América. Nós já sabíamos isto porque, até hoje, aquela planta foi a

alimentação básica dos ilhéus da Páscoa, que lhe chamam kumara, nome dado à mesma planta na

Polinésia e entre as populações aborígenes de vastas áreas do antigo Império Inca. Mas nas nossas

amostras de terra havia indícios de outra planta muito mais importante para uma nação marítima.

A cana. A cana de totora.

As camadas superiores de lama, depois de queimadas as florestas, ficaram amarelas do pólen das

canas de totora, misturado com uma rede de pedaços rijos de pés de cana. Quantidades

surpreendentes de fibras de canas definhadas constituíam um tapete flutuante sobre quase todo o

lago da cratera. O pólen de uma planta aquática estava misturado com esta borraceira nas camadas

baixas, contendo lama e cinza - sinal indiscutível da chegada do homem. Antes disso não havia

pólen de plantas de água fresca. Até à vinda dos escultores de pedra, nada fora semeado nos lagos

de cratera da ilha da Páscoa: os vulcões extintos estavam cheios de água da chuva.

Outra indicação para os investigadores: impressões digitais na lama. Não era difícil compreender que

as duas plantas de água fresca tivessem sido trazidas pelo homem. Ambas eram espécies úteis:

uma, um dos principais materiais para construção; a outra, uma planta medicinal. Nenhuma delas

pode ser transplantada pelas correntes oceânicas, pelos pássaros ou pelo vento; só pelos seus

próprios rebentos. Pegaram e desenvolveram-se nos três lagos vulcânicos daquela ilha tão isolada

porque alguém trouxe os bolbos vivos, atravessando o oceano salgado, e ali os plantou. Agora

estávamos na pista. Qualquer daquelas espécies crescia unicamente no continente americano. A

cana totora (Scirpus totora) era uma das plantas mais importantes para as populações aborígenes,

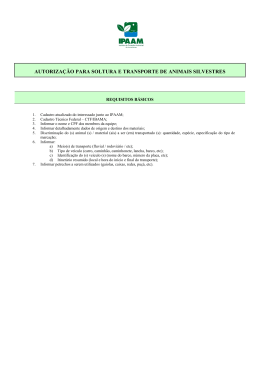

fixadas ao longo da costa deserta do Império Inca. Era cultivada pelos povos do litoral do Peru em

campos de regadio e utilizada para a construção de barcos pequenos, ou grandes, e para a

manufactura de telhados de casas, de mastros, cestos e corda. A outra planta de água - Polygonum

acuminatum - era um remédio muito usado pelos índios da América do Sul. Os habitantes da lha da

Páscoa serviam-se de uma e de outra para os mesmos fins.

Com um pedaço de totora leve e seca pelo sol, na mão, eu observava os quatro velhos polinésios

balanceando sobre as ondas, no mar alto, com a mesma indiferença com que andariam a trote, em

terra, na sua ilha rochosa. Desde há muito, eu sabia que um dos grandes mistérios da botânica do

Pacífico era descobrir como esta planta americana aparecera em três lagos de cratera, escondidos

na mais isolada e distante ilha do mundo Encontrei uma solução muito simples. Talvez que os

antigos viajantes do Peru não tivessem chegado às ilhas do Pacífico em jangadas de balsa. Pelo

menos, dois ou três tipos mais antigos de embarcações marítimas poderiam ter cruzado o oceano.

Talvez tivessem importado também o processo de construir barcos de cana e até tubérculos vivos

para continuarem as velhas tradições, servindo-se dos mesmos materiais.

Enquanto arrastávamos o barco com a forma de lua em quarto crescente para a praia, as minhas

dúvidas dissiparam-se. Estava certo de que as mais antigas populações da ilha da Páscoa tinham

herdado dos velhos construtores de pirâmides do Peru, terra-mãe das suas canas, a arte de construir

aqueles barcos tão curiosos.

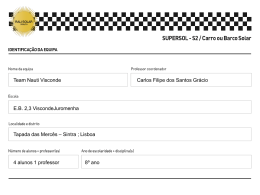

Cinco anos mais tarde, participei no congresso mundial da Universidade do Havai, sentado em frente

de uma grande mesa-redonda, com os mais proeminentes arqueólogos do Pacífico. Cinco anos

durante os quais colegas especialistas nos mais diversos ramos da ciência analisaram todo o

material recolhido das escavações efectuadas na ilha da Páscoa. Esqueletos e ferramentas de

pedra, amostras de sangue, pólen e carvão das fogueiras, todos tinham a sua história para contar

aos cientistas espicaçados pela curiosidade de saber o que acontecera na ilha: quem ali estivera,

quando e donde, muito antes de os que seguiram a esteira de Colombo terem indicado, aos da

nossa raça, o caminho para estas ilhas remotas do Pacífico, via América.

Os resultados da expedição à ilha da Páscoa foram apresentados pelos meus colaboradores

presentes no congresso. Todos nós, sentados àquela mesa, estávamos dispostos a assinar um

documento científico, chamado conclusão do congresso. O texto declarava que, juntamente com o

Sudoeste asiático e ilhas adjacentes, a América do Sul fora a primeira pátria dos mais antigos povos

e culturas das ilhas do Pacífico. Não me repugnava assiná-lo. Na realidade, foi para chamar a

atenção para a praticabilidade deste conjunto misto de colonos que me aventurei a navegar do Peru

até às ilhas polinésias numa jangada de balsa. Muito antes de tentar a minha viagem na Kon-Tiki, já

eu suspeitava desta origem bilateral da cultura polinésia. Adquiri essa ideia vivendo um ano, como

um polinésio entre polinésios, na solitária ilha Fatou-Hiva, do grupo das Marquesas. Ali, a ressaca

batia as costas de leste e, nuvens e mar, dia e noite, corriam e rolavam sempre na mesma direcção,

vindos da América do Sul. A conclusão foi lida aos três mil estudante do Pacífico reunidos no

plenário e aprovado por unanimidade. Deixei o X Congresso Científico sobre o Pacífico com o

mandato de prosseguir as escavações nas ilhas do Pacífico, visando concretamente a América do

Sul. Pela primeira vez, toda a costa da América do Sul foi incluída como zona arqueológica de

interesse no conjunto da arqueologia oceânica. Abriu-se a passagem entre o Peru e a Polinésia. O

Pacífico passou a ter dois lados.

Porém, o barco de cana caiu, mais uma vez, no esquecimento. Tempos depois tornou a vir a público

inesperadamente e por motivo imprevisto. Um conhecido antropologista da Universidade da

Califórnia declarava na revista técnica Antiguidade Americana (Janeiro de 1966) que os barcos de

cana do antigo Peru eram muito parecidos com os do antigo Egipto. Dizia, ainda, que o barco de

cana não era a única característica comum às duas civilizações. O artigo continha uma lista de nada

menos que sessenta características importantes, de natureza pouco vulgar, comuns à cultura do

antigo Egipto e à da costa leste do Mediterrâneo e que, por outro lado, figuravam nas civilizações

pré-colombianas do Peru. O barco de cana era só uma das sessenta rubricas incluídas na lista.

Ora, é norma, entre os cientistas, interpretar uma característica, duas ou mesmo três, que surgem

em zonas muito afastadas, como simples coincidência resultante da livre evolução ao longo de linhas

paralelas. Os seres humanos são tão semelhantes em qualquer parte do mundo que é normal terem

noções equivalentes. Mas, se aparece um grupo de muitas e variadas semelhanças de natureza tão

especial que não haja equivalentes fora de duas zonas geográficas bem definidas, então pode

admitir se a hipótese de contactos entre esses dois centros culturais. A lista de sessenta confrontos

culturais específicos pertencia à última categoria. Nesta conformidade, soou o alarme: caminhar com

prudência. Não fui o único a. ficar surpreendido. Não porque a lista não tivesse valor e interesse.

Tinha, com certeza. Mas fora elaborada por um isolacionista. O autor defendia, com insistência, a

teoria a favor do total isolamento da América antes de Colombo: só o gelo, a norte, poderia ter

proporcionado a passagem a seres humanos. Contudo, era ele quem acabava de publicar uma lista

que faria inveja a Percy Smith e aos difusionistas da sua escola: sessenta semelhanças culturais

invulgares entre o antigo Peru e o Egipto.

Esta lista iria provocar conclusões. Era isso o que se pretendia. O autor do artigo concluía que,

estando o Egipto situado na África e o Peru na América, há dois continentes e todo o oceano entre

eles. Duas culturas onde as canas serviam para a construção de barcos não podiam ter comunicado

entre si através do oceano porque os barcos de cana não navegavam no mar alto. Por

consequência, as sessenta semelhanças entre as duas culturas teriam surgido independente umas

das outras e não resultavam, necessariamente, de contactos mútuos. A lição para o leitor: os

difusionistas que acreditavam que a América recebera inspiração do outro lado do oceano antes de

1492 deviam desistir de procurar mais semelhanças, porque aquela lista atestava bem que, em

última análise, elas nada provavam.

Os difusionistas reagiram energicamente. Não podiam engolir o raciocínio. Continuavam convencidos

de que o México e o Peru tinham recebido impulso pelo mar. Mas que mar? Em que navios? Não

concordavam com a tese exposta. A discussão não estava terminada. Não se encontrara ainda

resposta satisfatória.

No mesmo ano, os organizadores do trigésimo sétimo congresso pró americano resolveram

convidar representantes das duas doutrinas contendentes para um duelo científico. Todos os anos

este congresso reúne estudantes de todo o mundo, dedicados ao estudo da população aborígene

americana. Desta vez, ia realizar-se na Argentina e pediram-me para convidar oradores para o

simpósio, pró e contra o contacto transoceânico com a América antes de Colombo.

A assembleia estava reunida. As portas fechadas. O autor dos sessenta pontos semelhantes foi

convidado, mas não apareceu. Difusionistas defensores do contacto apresentaram-se em força, com

oradores dos quatro continentes. Os isolacionistas estavam também em grande número, mas só na

assistência. A táctica deles foi deixar os outros falar, para, a seguir, apresentarem os seus

argumentos. Mantiveram se sempre na defensiva; na atitude deliberada de deixar aos que

acreditavam na travessia do oceano antes de Colombo, a responsabilidade das provas. Os

difusionistas possuíam fortes argumentos, mas poucas provas. Logo, afirmavam os isolacionistas,

nunca se cruzaram os oceanos.

As sagas islandesas, muito bem descritas pelos historiadores viquingues anteriores a Colombo,

foram um dos temas de discussão. Ninguém pode negar que os viquingues noruegueses se fixaram

na Islândia e, mais tarde, em toda a costa sudoeste da Gronelândia, onde viveram continuamente

durante cerca de quinhentos anos antes de Colombo içar a vela. Da sua passagem ficaram um sem

número de quintas com anexos, cemitérios, dezasseis igrejas, dois mosteiros e uma residência

episcopal que mantinha ligação com o trono papal, via comunicações marítimas com a Noruega.

Esta colónia pré-colombiana da Gronelândia pagava taxas ao rei da Noruega.

A distância, pelo Atlântico Norte, desde a Noruega até às colónias escandinavas na Gronelândia, era

tão grande como a que vai da África ao Brasil pelo Atlântico Sul. Desde a Gronelândia até à costa do

continente americano, era um pulo sem importância de quase duzentas milhas, mas ainda ninguém o

tentara - argumentavam os isolacionistas.

Porém, as antigas sagas dos Viquingues falam disso como um facto consumado. Dizem que Bjarni

Herjolfsson foi o recordista da travessia total do Atlântico porque o navio se desviou da rota devido

ao nevoeiro. Em vez de desembarcar em qualquer porto da costa onde foi parar, virou por de avante

e regressou à Gronelândia. O barco dele foi comprado por Leif Ericsson, filho do descobridor da

Gronelândia, Eric, o Vermelho, que cerca do ano 1002 se fez à vela, partindo das colónias da

Gronelândia para o sudoeste, com trinta e cinco homens. Leif e os seus homens foram os primeiros a

pôr os pés na nova costa, a que deram o nome de Vinland, lá construíram casas e passaram o

Inverno até regressarem novamente à Gronelândia. O irmão,

Thorvald Ericsson, tez a mesma travessia no ano seguinte e instalou--se nas casas abandonadas por

Leif. Dois anos mais tarde foi morto pelos nativos, que o atingiram com uma flecha quando fazia uma

viagem de reconhecimento do mato. Os trinta homens que o acompanhavam enterraram-no em

Vinland e voltaram para a Gronelândia.

Thornfinn Karlsefni e sua mulher, Gudrid, fizeram outra tentativa acompanhados de grande número

de pessoas que enchia dois navios. Freydis, a filha de Eric, o Vermelho, ia com eles e desta vez os

emigrantes levavam também algum gado. Snorri, o filho de Gudrid, nasceu lá, mas os crescentes

ataques dos índios, os Skraelings, tornaram a vida insuportável naquelas paragens. Depois de

muitas lutas sangrentas, os colonos abandonaram as suas quintas e voltaram para a Gronelândia e

para a Europa. As sagas manuscritas relatavam factos prosaicos sem conta. Continham descrições

pormenorizadas das costas e das derrotas das viagens. Não havia dúvidas. Os Viquingues

descobriram Vinland e lá tentaram fixar-se durante os primeiros dez ou quinze anos depois do ano

1000.

Mas onde ficava a Vinland? Como se poderia ter a certeza de que Vinland ficava no continente

americano? Estas as perguntas formuladas, desde há anos, pelos isolacionistas. Então apareceu a

notícia sensacional. O congresso podia apresentar provas.

Em Lanse aux Meadows, no extremo norte da Terra Nova, encontraram-se provas irrefutáveis de que

os Viquingues aportaram e permaneceram lá durante algum tempo cerca do ano 1000. Debaixo da

turfa, descobriram se as terraplenagens das fundações de um grupo de casas de estilo

característico. Foi possível identificar as datas das diferentes épocas dos fragmentos de madeira

carbonizada e conferiram-se os resultados por meio de análises radiocarbónicas. Exactamente como

referiam as sagas dos Viquingues, as casas tinham sido habitadas por volta do ano 1000 a. C. Os

índios nada sabiam sobre o ferro. Contudo, encontraram se pregos de ferro, de portas, naquela zona

e ferro de forjas primitivas. Os índios do Norte não conheciam a tecelagem. Debaixo da turfa

apareceu, ainda, uma roda de tear, de esteatite, típica da Escandinávia.

Estas descobertas foram efectuadas pelo notável norueguês, perito sobre a Gronelândia, Helge

Ingstad, que previu onde elas estariam situadas, estudando, sob o ponto de vista geográfico e

prático, os antigos documentos islandeses. As escavações foram orientadas por sua mulher, a

arqueóloga Anne Stinge Ingstad, coadjuvada por eminentes arqueólogos americanos. Estes os

factos científicos. Contra eles ninguém poderia protestar. E, de facto, não apareciam mais objecções.

Os Viquingues estiveram na Terra Nova. Alcançaram a América atravessando o Atlântico e

descreveram esses acontecimentos antes de mais ninguém. Mas, diziam os isolacionistas, chegaram

e partiram, sem deixar outros traços que não fossem algumas muralhas cobertas de erva. A sua

visita não influenciou o curso da história, foram repelidos pelos índios selváticos do Norte, cujo tipo

de vida ancestral nem sequer chegou a ser influenciado. Contavam as sagas que os Viquingues se

limitaram a dar-lhes faixas de pano vermelho antes de as lutas e as matanças acabarem com o

comércio.

Os Viquingues nunca estiveram livres de perigo na América. Mas é inegável que, pelo Norte do

Árctico, ela foi alcançada, tanto a partir

de leste como de oeste, antes de Colombo ter atravessado as latitudes tropicais.

Relativamente à cintura tropical, os isolacionistas tinham a batalha ganha. Ela era o ponto nevrálgico

do campo de batalha. Não se conheciam provas tangíveis de portagens no México anteriores às dos

Espanhóis. As descrições, escritas ou verbais, do povo aborígene do México foram tomadas menos

a sério que as sagas dos Viquingues. As igualdades culturais, sempre em número crescente,

identificadas pelos difusionistas continuavam a ser rejeitadas com impressionante leviandade.

Defendia se que as afinidades culturais nos dois lados do oceano eram, sem dúvida, estudos com

interesse, mas não provas. Os isolacionistas continuavam cépticos quanto ao mar, quando acabou o

duelo sobre a cintura tropical. Dois grandes oceanos defendiam a sua posição. Tinham um

argumento importante a seu favor. A travessia do oceano exigia uma embarcação navegável.

Parecia lógico que quem quer que tivesse vindo da África, por mar, e permanecido na América o

tempo suficiente para ensinar os índios a construir com tijolos e a escrever sobre papel lhes tivesse

também ensinado a construir embarcações marítimas. Nenhum marinheiro atravessava o Atlântico

com arquitectos e astrónomos capazes de edificarem pirâmides sem trazer, ao mesmo tempo, as

suas tradições na construção naval. Dois mil e setecentos anos a. C. já os Egípcios construíam

barcos de madeira, de casco côncavo, conveses e cabinas, feitos de pranchas trabalhadas, mas os

índios nunca tinham ouvido falar em cascos feitos de pranchas. Na América, até Colombo lá chegar,

só se construíam barcos de cana, vários tipos de barcaças flutuantes, jangadas e canoas feitas de

peles ou de troncos de árvores escavados. Isto era tão evidente como indiscutível.

Barcos de cana, jangadas e pirogas era tudo quanto a velha América possuía. Outra insistência. A

jangada de balsa provou ser navegável, mas só partindo da América, pois antes dos Espanhóis

chegarem não havia árvores de balsa em mais parte nenhuma do mundo. Canas, canas das mais

variadas espécies, cresciam por toda a parte, até no Nilo.

«Ivone, temos de voltar aos Andes e observar outra vez os barcos de cana dos índios», disse para a

minha mulher. Os Ingstads foram connosco, para provarem que não só os Viquingues sabiam

construir barcos elegantes. No dia em que o congresso terminou, seguimos de avião para La Paz, na

Bolívia, e no dia seguinte estávamos perto do azulíssimo lago Titicaca, no telhado do mundo, 3812 m

acima do nível do mar, rodeados por cumes cobertos de neve que se erguiam ainda a mais 1800 ou

2700 m de altitude contra o infinito azul. Atrás de nós, no planalto, jaziam as ruínas da mais poderosa

capital pré-inca da América do Sul, o antigo centro cultural de Tiahuanaco, que englobava a pirâmide

Acapana, já devastada, paredes megalíticas e estátuas gigantescas de sacerdotes-reis esculpidas

em pedra.

No lago, alguns índios aimarás manobravam para diante e para trás, enquanto pescavam,

aproveitando a brisa forte. À distância, só se viam as velas enfunadas. Quase todos os barcos

tinham velas de lona esfarrapada, mas alguns, mais fiéis à tradição, serviam-se de uma esteira

grande, de canas de totora dourada, presa em dois mastros separados que uniam no topo. Três

navegavam suavemente na nossa direcção e, quando se aproximaram, pudemos ver os índios de

barretes às riscas multicolores a espreitar por detrás da vela, à medida que ia aparecendo por sobre

as ondas o desenho do barco. Soberbo. Que perícia de construção! Cada palha estava colocada

com tal precisão que a simetria e a elegância de linhas eram perfeitas. Os molhos, muito bem

azorragados, davam a ideia de barcaças inchadas ou barrotes dourados dobrados como os bicos

dos tamancos, a vante e a ré. Cortaram a água a grande velocidade e avançaram por uma clareira,

entre as canas, direitos à praia, onde ficaram encalhados enquanto os índios passavam a vau para

terra com o peixe pescado.

Neste mar interior constroem-se ainda hoje centenas de barcos deste tipo característico. Já os pais e

os avós dos índios aimarás e quechuas os construíam com a mesma perfeição. Eram exactamente

assim há quatrocentos anos, quando os Espanhóis chegaram e descobriram as ruínas abandonadas

de Tiahuanaco - plataformas em degraus, pirâmides e colossos de pedra -, vestígios que os antigos

aimarás diziam ter sido abandonados na alvorada dos tempos pelo povo Viracocha. Este povo era

constituído por homens brancos, de barba, cujo rei se chamava Contici-Viracocha e era o

representante do Sol na Terra. O povo Viracocha fixou-se, primeiro, na ilha do Sol, no lago Titicaca.

Diz a lenda que foram eles os primeiros construtores de barcos de cana. Os homens brancos

barbudos apareceram com uma flotilha de barcos de cana aos índios nativos, que, naquela época,

desconheciam o culto do Sol, a arquitectura e a agricultura. Estas lendas, escritas pelos Espanhóis

há quatrocentos anos, ainda são conhecidas dos índios que vivem nas margens do lago. Muitas

vezes me chamaram «Viracocha», palavra que ainda hoje significa «homem branco».

Não sabia em que acreditar. Olhava, estupefacto, os blocos enormes, de cinquenta a cem toneladas

de peso, esculpidos com maestria e unidos até à fracção de milímetro, ao mesmo tempo que

admirava, lá em baixo, os elegantes barcos de cana navegando sobre as ondas, tal como quando

carregavam os gigantescos blocos vindos de Capia, o extinto vulcão na praia do lado oposto. Não via

motivo para duvidar de que esta civilização desaparecida estivesse, de certo modo, relacionada com

os outros centros culturais mais antigos da América, descobertos pelos Europeus em estado de

abandono, cobertos de vegetação, espalhados pelas florestas tropicais desde o México até este

planalto ventoso e partilhado, actualmente, pelo Peru e pela Bolívia. Antes das descomunais

estruturas pré-incas de Tiahuanaco terem desabado em ruínas, aqui estivera instalada a capital de

um dos mais poderosos impérios do mundo, cuja influência abrangeu toda a extensão geográfica

desde o Peru até ao Equador, Bolívia, Chile, Brasil e Argentina. A arte e a religião da capital do

interior, perto do lago da montanha, irradiaram pelas mil e quinhentas milhas da costa e fragmentos

de cerâmica, provenientes da cabotagem em Tiahuanaco, foram encontrados nas ilhas Galapos, a

seiscentas milhas da costa. Enquanto efectuavam as descobertas da ilha da Páscoa adquiri a

certeza de que a cultura ali existente veio daqui, em eras pré polinésias.

Mas onde estavam as canas? Aqui, na América? Ou no outro lado do Atlântico? Quem tinha razão,

os isolacionistas ou os difusionistas? Nem os argumentos de uns, nem os dos outros, foram

convincentes durante o congresso. Como líder do simpósio, tomei uma posição neutral. Mas

apercebi-me de que, uns e outros, subestimavam as possibilidades do antigo barco, que continuava

a navegar sobre as ondas azuis do lago Titicaca. O barco de cana não teria sobrevivido ao contacto

com as culturas europeias durante quatrocentos anos, se fosse de qualidade inferior.

Admite-se que os barcos de madeira só eram conhecidos num dos lados do Atlântico, mas os de

cana eram vistos nos dois. Não era esta uma das sessenta semelhanças recolhidas? A arte de

construir barcos de cana era herança tão antiga do Egipto como do Peru. E só destes dois lugares do

globo? Não. Assim descobri uma brecha na lógica: os barcos de cana hão estavam tão isolados

como os outros cinquenta e nove pontos comuns da lista. Ninguém tentou estudar a sua distribuição.

Mas eu captei alguns indícios. Por exemplo em tempos, os marítimos do México, os das ilhas do

Mediterrâneo e os da costa marroquina do Atlântico, abaixo de Gibraltar, navegavam neles. O salto

de Marrocos ao México não era tão assustadoramente absurdo como a distância entre os outros dois

pontos, Egipto e Peru.

Decidi construir um barco de cana.

CAPÍTULO III --- Ao encontro dos índios na Floresta dos Cactos

A costa. Vislumbrei o mar por entre gigantescos cactos. Um mundo imaginário. Sentindo-me

minúsculo, inclinei a cabeça para trás para observar os cactos verdes e pontiagudos, que se

elevavam muito acima de mim e mais Pareciam tubos de órgãos e braços de castiçais, num mundo

vegetativo densíssimo e cheio de protuberâncias. Denso e altíssimo.

Caminhava sobre uma crosta de areia calcinada e seca, sem ervas, sem outras flores além das

vermelhas e amarelas, que apareciam por entre as copas tecidas com os tendões dos cactos. Estava

no mundo dos cactos. No terreno, intercaladas com estes gigantes, enxameavam todas as espécies

de plantas de picos: globulares, tubiformes e articuladas. À luz do sol-poente algumas davam a ideia

de pratos e talheres fazendo prestidigitação; outras assemelhavam-se a solas de sapatos velhos

cravejadas de pregos; outras, pontas de arame farpado ou caudas de gatos a abanar. Uma floresta

calma e silenciosa. Nem se ouvia o sussurrar das folhas das árvores de pau-ferro, cheias de nós,

retorcidas, como que a evitar o contacto com as puas dos seus ubíquos vizinhos, espalhadas aqui e

além, nas alamedas de cactos.

Uma lebre do deserto saltou, silenciosa, das sombras dos cactos para o sol da tarde, ergueu as

orelhas compridas e olhou à sua volta antes de dar novo salto e desaparecer. Cruzando o rasto da

lebre, apareceu precipitadamente uma tâmia listrada e fina, parou, ficou imóvel, de cauda no ar,

depois rebolou outra vez como uma bola de picos e penetrou na floresta encantada. Na bifurcação

mais alta de uma planta, com o feitio de um candelabro de três braços, erguida acima de todas as

outras, descobri uma águia imóvel. Não se mexeu até eu me aproximar do tronco. Então abriu as

asas sem fazer o menor ruído, e deslizou suavemente sobre a floresta. Não foi a águia que se

mexeu, eu e a floresta é que resvalámos para trás, enquanto ela ficou suspensa na abóbada azul do

céu antes de desaparecer da minha vista. Só a andar, eu ouvia as minhas solas de cabedal

estalarem a crosta da terra e penetrarem nos buracos invisíveis feitos na areia pelos ratos, cobras e

outros bichos do deserto.

De repente, a perturbar aquela quietude sepulcral, apercebi-me de um som muito fraco, mas que

exerceu sobre mim o efeito ameaçador do rugido de um leão. Era como se ouvisse fósforos

sacudidos dentro de uma caixa meio cheia. Pareceu-me um aviso de terror hipnótico, feito pelo

esperanto da natureza. Mesmo que nunca tivesse visto uma cobra cascavel, aquele ruído discreto

ter-me-ia posto de sobreaviso. Pronto para atacar, língua pendida e olhos fulminantes, o animal

chocalhava a cauda, de ponta retorcida e erecta. Era um tremor seco e em frenesi, que mais parecia

o bater de argolas de plástico. Na esperança de sair vitorioso do campo de batalha, olhei com

desespero à minha volta, à procura de um pau ou um ramo de árvore. Mas naquele lugar só havia

cactos, de ramos carnudos e espinhosos, que quebravam como pepinos, quando eu batia no animal

flexível e escorregadio. Por fim, com um cacto seco, fibroso e rijo, consegui que a cobra ficasse

insensível e, antes de ela voltar a si, a batalha estava ganha, embora a ponta da cauda continuasse

a rabear durante algum tempo.

O nosso objectivo era descobrir construtores de barcos naquela terra de cactos. Nem uma árvore

onde pudéssemos trepar para descortinar o caminho. O meu amigo mexicano, Ramon Bravo, virou à

esquerda e enfiou por entre os cactos, esperando descobrir alguns pedregulhos donde avistássemos