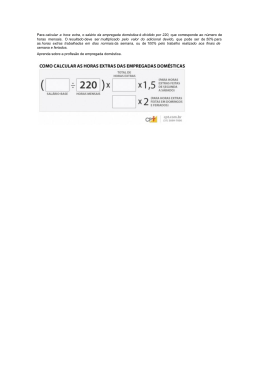

PUNIR OU EDUCAR? O USO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Andrea Catalina León1 Fabiana Mascarenhas2 Gabriela Stellet3 Juliane Genovez4 Juneflower Franco5 Delton R. S. Meirelles6 Resumo: A presente pesquisa, a partir da revisão bibliográfica e teórica da literatura nacional e estrangeira sobre o tema da Justiça Restaurativa, da análise de decisões judiciais, relatos de pessoas envolvidas em casos de violência doméstica, e dos debates legislativo-jurisprudenciais sobre a limitação imposta pela Lei Maria da Penha ao uso de instrumentos processuais conciliatórios, objetiva demonstrar que o instituto da justiça restaurativa é uma alternativa capaz de trazer resultados eficientes nos casos de violência doméstica contra as mulheres. Inclusive dialogando com o contexto latinoamericano, sobretudo na Colômbia, procurando enxergar a questão sob uma ótica comparativa. Tendo em vista que, ao contrário da lógica adversarial estabelecida pelo processo judicial, o cerne da justiça restaurativa está em restabelecer o diálogo entre os envolvidos, onde o mediador é apenas um facilitador, não tendo posição de comando, a justiça restaurativa possibilita um verdadeiro acesso à Justiça, direito constitucional que não restringe à judicialização das lides, pois tem como escopo o alcance da justiça em seu significado essencial. Mediante o estabelecimento de critérios que confiram senso às medidas estabelecidas em cada caso, segundo as necessidades e interesses das partes envolvidas, e sem deixar de lado a perspectiva de gênero, o processo judiciário passa a constituir uma oportunidade transformadora. Assim, evidencia-se que um enfoque 1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora do LAFEP/UFF ([email protected]). 2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense PPGSD/UFF, linha de pesquisa: Acesso à justiça e crítica das instituições político-jurídicas; bolsista CAPES. Pesquisadora do LAFEP/UFF ([email protected]). 3 Bacharelanda em Direito na Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora do LAFEP/UFF ([email protected]). 4 Bacharelanda em Direito na Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora do LAFEP/UFF ([email protected]) 5 Bacharelanda em Direito na Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora do LAFEP/UFF ([email protected]). 6 Coordenador de graduação e professor adjunto do Departamento de Direito Processual da Universidade Federal Fluminense (SPP/UFF) e do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD/UFF). Coordenador do Laboratório Fluminense de Estudos Processuais (LAFEP/UFF). Doutor em Direito (UERJ). ([email protected]) restaurativo, e não só punitivo, está mais perto da transformação real dos padrões sócioculturais que naturalizam a violência contra as mulheres cotidianamente, em contraposição à política criminal de intervenção punitiva estatal, que impede o surgimento de mudanças reais nas normas sociais. Palavras-chave: Violência doméstica, Justiça restaurativa, mediação. Introdução O presente artigo tem por finalidade verificar qual seria o procedimento mais adequado para casos de violência doméstica, modalidade de conflito essencialmente sensível e cada vez mais judicializável, haja vista sua tipificação expressa na Lei nº 11.340/2006. A questão central versa sobre o procedimento a ser utilizado nos casos em que se configura a violência doméstica. A despeito de haver um estímulo a métodos alternativos nas políticas judiciárias (inclusive no campo penal), em que práticas pedagógicas e pacificadoras sejam aliadas ao sistema repressivo criminal tradicional; a chamada “Lei Maria da Penha”, ao atender o clamor popular por punições mais rigorosas para companheiros que agridem mulheres, veio por impedir seu processamento pelos Juizados Especiais Criminais. Diante disto, verifica-se se o sistema jurídico-normativo brasileiro (incluídas as políticas judiciárias criminais) admitiria a chamada “Justiça Restaurativa” como opção para recompor o vínculo entre agressor e ofendida, ou se tal método seria incompatível com o proposto pela Lei nº 11.340/2006. Para tanto, faz-se necessário analisar primariamente o crescente reconhecimento da violência doméstica como conflito merecedor de maior tutela estatal, seja no plano de políticas públicas, seja na ampliação do acesso à Justiça. Neste tema, o acesso pode ser entendido não apenas como a judicialização e rigor punitivo, como também no reconhecimento de um sistema compositivo em que a restauração do equilíbrio familiar e social se torne prioritário. 1. A violência doméstica deve ser punida 1.1. A tendência de adaptar a legislação nacional aos institutos internacionais que versam sobre direitos humanos No ano de 1993, em Viena, a Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos reconheceu formalmente a violência contra as mulheres como uma violação aos direitos humanos, sendo declarado que “A violência contra as mulheres é uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres que conduziram à dominação e à discriminação contra as mulheres pelos homens e impedem o pleno avanço das mulheres...” Desde então, os governos dos paísesmembros da ONU e as organizações da sociedade civil têm trabalhado para a eliminação desse tipo de violência, que já é reconhecido também como um grave problema de saúde pública, sendo discutido mundialmente. A partir daí, muitos programas governamentais e mesmo iniciativas privadas passaram a ser desenvolvidos, como a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995), que estabelece que a violência contra a mulher é “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”, representando um marco para a luta dos direitos das mulheres e o combate à violência doméstica. Nesse sentido, organizações de direitos humanos ao redor do mundo vêm unindo forças no combate à violência doméstica, promovendo iniciativas que impulsionam a adoção de políticas públicas que recriminam qualquer tipo de discriminação e reconhecem o valor e o papel da mulher na sociedade, permitindo que participem em igualdade de condições para a construção de uma sociedade mais igualitária. Em 2008, foi lançada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a campanha “UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres”, com a principal finalidade de prevenir e eliminar a violência contra as mulheres e meninas em todas as partes do mundo. Nas palavras do Secretário, “a violência contra as mulheres nunca é aceitável, nunca é perdoável, nunca é tolerável”. A campanha já foi implementada principalmente nas regiões onde os índices de violência contra a mulher são mais alarmantes, como na África, Ásia-Pacífico, América Latina e CaribeA plataforma de mobilização social chamada “Diga NÃO – UNA-SE” registrou quase 1 milhão de atividades realizadas pela sociedade civil e pessoas de forma individual em todo o mundo. O Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa da Organização Mundial da Saúde, em janeiro do ano de 2011, publicou um documento relatando que a questão representa uma prioridade urgente de saúde pública, além de resultar em um alto custo para o Estado: em 2002, a OMS do Canadá informou que o gasto anual com tratamento de mulheres vítimas de agressão no âmbito familiar chegou ao equivalente de um bilhão de dólares. A UNIFEM (Entidade das Nações Unidas para Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres), agência da ONU Mulheres, criada a partir da iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas e o Fundo para o Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher da ONU, reconhece que a “violência contra mulheres é talvez a mais vergonhosa violação dos direitos humanos”, e inclusive acredita no impacto da violência contra a mulher para as empresas, e atualmente contam com o apoio de mais de 120 empresas líderes. Dessa forma, o que há hoje em dia é uma rede de combate à violência doméstica, somando-se iniciativas de diversas áreas. Há também o programa da ONU “Rede de Homens Líderes”, projeto que faz parte de uma campanha criada pelo Secretário Ban Ki-moon que pretende servir de inspiração para homens ao redor do mundo no combate à violência contra as mulheres convocando governos, sociedade civil, organizações nãogovernamentais, jovens, setor privado, mídia e as Nações Unidas para tomarem medidas para resolver o problema. Ao longo dos anos, o Brasil vem adaptando a legislação e as políticas públicas no sentido de prevenir e erradicar a violência doméstica. Em 2006, a criação da Lei Maria da Penha foi uma grande conquista nessa luta. Sua essência, seus institutos e objetivos serão discutidos a seguir. 1.2. A “Lei Maria da Penha” como resposta brasileira A necessidade de se combater e punir a violência contra a mulher tomou maior proporção mundial com o “Caso Maria da Penha”, uma biofarmacêutica brasileira agredida por muitos anos pelo seu marido, um professor colombiano que, por duas vezes, tentou matá-la. Na primeira vez, atirando ao simular um assalto e, na segunda, tentou eletrocutá-la. Como resultado de tais agressões, Maria da Penha ficou paraplégica e apenas nove anos após o ocorrido, seu agressor foi condenado a oito anos de prisão. Por meio de recursos jurídicos, ficou preso por dois anos. Diante de tamanha omissão por parte do Estado brasileiro, organizações de Defesa dos Direitos Humanos seguindo o disposto no artigo 12 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher que prevê que: Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade não-governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, poderá apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições referentes a denúncias ou queixas de violação do artigo 7º desta Convenção por um Estado Parte, devendo a Comissão considerar tais petições de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para a apresentação e consideração de petições. Uma vez aceita a denúncia pela OEA, foi determinado o julgamento do agressor e a elaboração de uma legislação específica relativa à violência contra a mulher. Produto de organizações não-governamentais como a Feministas Advocacy, Agende, Themis, Cladem/Ipê, Cepia e CFemea nasce o anteprojeto de lei para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em março de 2004 tal projeto foi apresentado à Secretaria de Políticas para as Mulheres, que criou um Grupo de Trabalho Interministerial para elaborar um projeto de lei versando sobre mecanismos de combate e prevenção à violência doméstica contra a mulher. Na Câmara dos Deputados, o projeto original foi alterado por meio de resultado de um amplo debate, através de inúmeras audiências públicas ao redor do país. O substitutivo foi aprovado e culminou na Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como a “Lei Maria da Penha”. Dentre as novidades advindas no diploma legal, as que obtiveram maior repercussão no mundo jurídico foram no tocante à representação (disciplinada no artigo 16 da lei 11.340/06) e quanto ao afastamento da incidência da Lei 9.099/95 aos casos de violência doméstica, devidamente disciplinada em seu artigo 41. Outras novidades foram a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência cível e criminal; a devolução à polícia judiciária a prerrogativa investigatória (art. 10); e a inserção de mais uma hipótese de prisão preventiva (acréscimo do inciso IV ao artigo 313 do Código de Processo Penal7). A prerrogativa de tais novidades inscritas no referido diploma legal se baseia na necessidade do Estado em garantir as liberdades fundamentais e o pleno desenvolvimento da mulher, erradicando, assim, a violência contra a mulher tanto na esfera pública quanto na privada. O maior rigor na punição dos agressores advém da forma como era tratada a violência contra a mulher antes da edição da Lei Maria da Penha, o agressor se via “livre” de maiores punições, pois ao pagar uma multa ou cestas básicas, o caso era arquivado. O tratamento diferenciado à mulher também se justifica a partir da premissa de que a mulher é tida, na maioria dos casos, como parte hipossuficiente na relação conjugal, desta forma, a mulher se via “obrigada” a realizar 7 Posteriormente revogado pela Lei nº 12.403, de 2011. qualquer tipo de acordo com o agressor nos Juizados Especiais Criminais (que possuíam, anteriormente à Lei 11.340/06, competência para julgar esses casos), dando, assim, sensação de impunidade e de constante terror à mulher que se via oprimida numa relação completamente opressora. A lei também é uma forma de efetivar o disposto no artigo 226, §8º da Constituição Federal, que prevê assistência do Estado à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Depreende-se, assim, que a Lei Maria da Penha é, de fato, uma avanço em nossa sociedade de modo que garante a autonomia e a emancipação da mulher que por muitas vezes se via coibida por situações opressoras que feriam diretamente seu pleno desenvolvimento. A ideia da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, fazia com que a violência se tornasse invisível. Em 2007, foi criado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher pela Secretaria Especial de Política para as Mulheres que tem como áreas estruturantes: 1) A Consolidação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, incluindo a implementação da Lei Maria da Penha; 2) Combate à exploração sexual e ao tráfico das mulheres; 3) Promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão; 4) Promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e enfrentamento à feminização da AIDS. Pode-se constatar que, desde o caso Maria da Penha, aumentou-se o rigor à forma com que o Estado preserva a integridade da mulher. É chegada a hora de resgatar a cidadania feminina. Para isso, é necessário haver mecanismos de proteção que coloquem a mulher a salvo do agressor. Como ressalta MARIA BERENICE DIAS, Só assim ela terá coragem de denunciar sem temer que sua palavra não seja levada a sério, que sua integridade física nada valha e que o único interesse do juiz seja, como forma de reduzir o volume de demandas em tramitação, não deixar que se instale o processo. A Justiça deve, sim, botar mais do que a colher na briga entre marido e mulher, deve colocar-se na posição de pacificadora, o que significa muito mais do que forçar acordos e transações. Deve impor medidas de proteção como a frequência a grupos terapêuticos, única forma de conscientizar o agressor de que o LAR é um Lugar de Afeto e Respeito8. Por outro lado, como lembra ALESSANDRA DE ANDRADE RINALDI, “a Lei Maria da Penha além de apresentar-se como resultado de uma luta explícita contra esse modelo, promove um espaço alternativo: uma espécie de dominação garantida “artificialmente”, pois ao tratar de forma diferencial a mulher, em função de toda a sua história de opressão, a lei em questão promove, na esfera jurídica, uma espécie de inversão dos pólos de valoração nas relações de gênero”9. 8 A Colher da Justiça – Maria Berenice Dias. Disponível em: www.mariaberenice.com.br Violência e Gênero – A Construção da mulher como vítima e seus reflexos no Poder Judiciário: a Lei Maria da Penha como um caso exemplar. Página 22. 9 Além de inflacionar o Judiciário por conta dos inúmeros casos trazidos a apreciação do Judiciário, segundo dados do CNJ, a Lei Maria da Penha têm aumentado o número de processos instaurados para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, houve crescimento de 106,7% segundo levantamento junto aos Juizados e Varas Especializadas, os dados englobam desde a abertura de inquéritos à instauração de ações penais e de medidas protetivas. Foram instaurados 332.216 procedimentos desde a criação da Lei Maria da Penha até julho de 2010, em dezembro de 2011 os números chegaram a 685.905 casos, ou seja, 106,7% de aumento. As prisões em flagrante aumentaram em 171% e as preventivas em 162%. Numa pesquisa sobre o tema realizada pelo Instituto Avon, 54% dos entrevistados não confiam na proteção jurídica e policial nos casos de violência doméstica, cabendo salientar que o artigo 41 representa uma restrição ao direito fundamental de liberdade, pois ao submeter o tratamento mais gravoso – reclusão – e vexatório enquanto meio para reduzir a prática de violência doméstica, reduz a condição humana a meio, com o objetivo de atingir o referido fim10. 1.3. A “Lei” como resposta uruguaia 2. É possível recompor o lar abalado? Ao longo do trabalho foi exposta a função da Lei Maria da Penha na legislação brasileira. A importância do Estado ao proteger vítimas da violência doméstica é indiscutível, contudo, a partir desse momento, passamos a uma reflexão sobre a efetividade da punição nos casos de violência doméstica. Quando veda a aplicação do que coloquialmente chama de “penas de cesta básica”, bem como “prestação pecuniária” e o de multa substitutiva (art. 17), ou quando declara inaplicável a lei nº 9.099, de 26.set.95 (art. 41), ou quando eleva a pena máxima da lesão corporal doméstica (para retirar-lhe a condição de menor potencial ofensivo – art. 44), a lei faz uma opção retributivistaaflitiva que recusa o sofrimento penal ou patrimonial [...]11 (BATISTA, Nilo, “Só Carolina não viu” – violência doméstica e políticas criminais no Brasil, página 11). Podemos extrair da passagem acima que a Lei Maria da Penha se propõe a recusar qualquer espécie de pena moral ou patrimonial, privilegiando o “sofrimento penal físico” 12; entretanto, ela também não faz menção de como reeducar os agressores. Percebe-se, portanto, que punir é o objetivo principal dessa legislação, e que a reparação dos danos é esquecida. Nem sempre a jurisdição estatal é eficiente para solucionar os conflitos domésticos. Isso porque a família é uma instituição jurídico-social que demanda uma atenção especial no que tange às tensões decorrentes de seus relacionamentos. Diante deste quadro, a introdução dos meios alternativos de resolução de conflitos poderia ser extremamente válida para solucionar questões dessa natureza. Ao se aplicar as medidas protetivas nos casos de aplicação da Lei Maria da Penha têm-se a proteção imediata da mulher agredida, mas não a causa da agressão. 10 Pesquisa do Instituto Avon (http://www.institutoavon.org.br/wpcontent/themes/institutoavon/pdf/iavon_0109_pesq_portuga_vd2010_03_vl_bx.pdf) 11 BATISTA, Nilo, “Só Carolina não viu” – violência doméstica e políticas criminais no Brasil, pág. 11. 12 Idem acima. Nesse caso, seria mais apropriado refletir sobre o real motivo da agressão por um instituto apropriado e, após tal descoberta, aplica-se a pena. Indubitavelmente, a Lei Maria da Penha consiste em um grande avanço do nosso país no que tange os direitos humanos. Entretanto, cabe distinguir a natureza agressiva de cada caso particular. Não se pode generalizar, ou igualar agressores pontuais que passavam por problemas pessoais no momento da agressão àqueles que usavam a violência de modo permanente. Por isso a necessidade de singularizar os casos e entender as motivações dos agressores antes de se estabelecer uma pena. Nessa perspectiva, o presente trabalho atenta a possibilidade de distinguir a punição dos agressores nos casos de violência doméstica de acordo com as circunstâncias que envolveram cada delito. Assim, tendo em vista a eficácia, coerência e justiça das punições previstas pelo ordenamento jurídico, introduzimos o conceito da justiça restaurativa como um método apto a cumprir os preceitos institucionais e as garantias individuais. A nosso ver, a justiça restaurativa pode ser qualificada como um instrumento eficaz para a resolução de casos que envolvem violência doméstica, uma vez que permite que questões íntimas sejam resolvidas pelos próprios agentes – agressor e vítima – e concede aos mesmos o papel ativo na resolução de seus conflitos particulares. O objetivo da justiça restaurativa é minimizar os danos morais causados à vitima pelo agressor; contudo, nos processos corriqueiros, costuma-se priorizar o ‘castigo’, a punição pelo delito cometido e esquecer o constrangimento causado à vítima. Desse modo, a justiça restaurativa pretende compreender o motivo da agressão para ajudar a vítima a se restabelecer após o trauma e o infrator a se ressocializar. Nessa esteira, podemos perceber a ineficácia do direito penal na resolução dos conflitos, uma vez que tende a se focar apenas no infrator e na pena, deixando a vítima em segundo plano. Sobre a ineficácia do sistema penal afirma ANDRADE, 1996: Quando deveria ser forte, o sistema é fraco. Ineficaz, porque não protege a mulher, prevenindo os crimes. Injusto, porque não escuta o interesse da vítima, não compreende a violência sexual, não entende a transformação das relações de gênero. Inócuo, pois dá à vítima titularidade de ação (art. 225 do Código Penal brasileiro) e, no processo, tira-lhe o direito de coparticipação [...]. 13 Por esses motivos incentivamos a expansão dos modelos informais ao tradicional de resolução de conflitos. A justiça restaurativa seria um modelo ideal, que atenderia às necessidades das vítimas da violência doméstica. É valido ressaltar que “a violência intrafamiliar não abre espaços para a libertação” 14. Trata-se um trauma que abala a família e pessoas próximas, como amigos e vizinhos; logo, não apenas a vítima deve receber amparo, mas também aqueles ligados a ela. Nesse sentido, a formulação de penas criativas não previstas na legislação penal seria bem-vinda, já que atenderiam, efetivamente, às necessidades de cada casal para se reestabelecerem ou, pelo menos, para minimizarem os danos causados ao outro. Uma decisão interessante nesse aspecto foi uma proposta na Flórida, EUA, onde um juiz 13 SANTIN, Janaína Rigo; GUAZZELLI, Maristela Piva; CAMPANA, Joziele Bona; CAMPANA, Liziane Bona. A Violência Doméstica e a Ineficácia do Direito Penal na Resolução dos conflitos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Página 166. 14 SANTIN, Janaína Rigo; GUAZZELLI, Maristela Piva; CAMPANA, Joziele Bona; CAMPANA, Liziane Bona. A Violência Doméstica e a Ineficácia do Direito Penal na Resolução dos conflitos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Página 159. condenou o acusado de violência doméstica a mandar flores e levar sua mulher para passear15. Sendo assim, o uso da justiça restaurativa pode ser uma forma de restaurar o lar abalado. A restauração não significa apenas reunir novamente o casal, mas também criar um meio em que ambos possam ter uma convivência pacífica, juntos ou separados. Essa interação é de extrema importância, uma vez que a violência doméstica não envolve apenas o agressor e o agredido, mas também familiares, como os filhos, que não devem ser afastados de um ou de outro, salvo casos em que o próprio corra risco. 2. Justiça restaurativa: um caminho possível? A justiça restaurativa consiste num procedimento de consenso voluntário e informal que tem como objetivo a reintegração social da vítima e do infrator por meio da utilização de técnicas, como a mediação e a conciliação. As primeiras experiências com características restaurativas ocorreram por volta dos anos 70 nos países da tradição da Common Law. Essas experiências têm apresentado resultados extremamente positivos, tanto para as vítimas, como para os infratores. As vítimas são beneficiadas na medida em que conseguem perceber que a justiça está sendo feito e que os danos que sofreram estão sendo reparados. Já para os infratores, além contribuir para a ressocialização dos mesmos, pesquisas mostram, também, que os índices de reincidência desses foram reduzidos. Esse sistema alternativo de resolução de conflitos é bem recepcionado devido a ineficácia do sistema criminal de justiça tradicional. A sensação de impunidade, de frustração e a inexistência de mecanismos que atendam às necessidades emocionais das vítimas contribuem para o sucesso da justiça restaurativa. Podemos destacar como características da justiça retributiva a indiferença do Estado com os casos que julga, o uso dogmático do direito penal, a estigmatização dos infratores, dentre outras. Os processos correm de modo unidimensional, guiados pelos profissionais do direito, que muitas vezes se esquecem da posição das vítimas nos mesmos. Por outro lado, a justiça restaurativa possui uma abrangência, uma dimensão social muito mais ampla; englobando meios alternativos e críticos ao direito. O procedimento corre de modo compartilhado, abrangendo não só profissionais do direito, mas levando também em consideração as vítimas direta e indireta das infrações cometidas. Devido ao divergente andamento dos procedimentos em questão, ao passo que a justiça retributiva culmina na discriminação do infrator, a restaurativa busca como seu resultado a reparação do dano causado pelo infrator, sua responsabilização e reintegração da vítima e do acusado. Nessa esteira, a implantação da justiça restaurativa possibilita a criação de um novo direito penal, mais preocupado com a inclusão social e com a dignidade, tanto das vítimas quanto dos infratores. A inclusão da sociedade nesse procedimento é extremamente benéfica, já que a mesma também é parte interessada na restauração da ordem jurídica. Nos Estados Unidos, a experiência da justiça restaurativa tem sido bem aceita nos casos de crimes sexuais. O projeto de pesquisa que oferece uma alternativa à justiça criminal convencional é chamado RESTORE. 15 http://extra.globo.com/noticias/bizarro/juiz-manda-acusado-de-agressao-domestica-nos-eua-comprarflores-levar-mulher-para-passear-3918919.html Diversos fatores contribuem para a insatisfação da justiça convencional nos casos de crimes sexuais. A trivialização desses crimes, a ausência de recursos para a investigação dos mesmos, os resultados insatisfatórios que acabam causando desapontamento e traumatizam as vítimas são alguns deles. A justiça restaurativa surge, portanto, como um encontro que permite que a vítima expresse o impacto do crime, que se sinta parte envolvida no caso e possa perceber os resultados consequentes dos casos. Por esses e outros motivos as vítimas consideram esse meio alternativo de justiça uma experiência satisfatória, justa e útil. Acredito que nesse ponto haja a possibilidade de analogia com o tema em questão. Se os resultados são positivos para as vítimas de violências sexuais, também poderiam ser nas questões que envolvem a violência doméstica. Dessa maneira, a ocorrência de crimes que violassem a dignidade, a honra de mulheres, criaria a obrigação por parte os infratores de tentar corrigir o mal que fizeram as mesmas. Percebe-se, portanto, que a justiça restaurativa se foca no futuro, na possibilidade da não reincidência, na tentativa de reparação do dano e na assistência da vítima. Além do mais, transmite a impressão de que a sociedade está retomando o controle da resolução de conflitos que foi atribuído ao Estado. No Brasil, o procedimento restaurativo não é formalmente previsto em lei. Contudo, brechas no sistema jurídico criam a possibilidade de sua aplicação. As inovações da Constituição de 88 aliadas à Lei 9.099/95, se interpretadas à luz do Princípio da Oportunidade, legitimam a justiça restaurativa. 2.1. Conciliação na Colômbia 2.1.1. A Lei 1257 de 2008 na Colômbia: o avanço mais recente em torno ao enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres Conforme a tendência global de adaptar a legislação nacional às instituições internacionais de proteção dos Direitos Humanos das mulheres, o Estado colombiano, além da legislação já existente em torno à violência doméstica (chamada na Colômbia de “violência intrafamiliar”), adotou a Lei 1257 de 2008, que estabelece medidas integrais de sensibilização, prevenção, atenção, proteção e sanção das diferentes formas de violência e discriminação contra as mulheres, tomando como referência principal a definição de “discriminação” e “violência contra a mulher” contida na Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção Belém do Pará). Inspirada pelos artigos 1º e 2º da Convenção Belém do Pará e 1º da CEDAW esse último aclarado pelo Comitê CEDAW mediante a Recomendação Geral n° 19 para definir a violência como uma forma de discriminação-, a Lei 1257 de 2008 estabelece no seu artigo 2º que: Por violência contra a mulher entende-se qualquer ação ou omissão, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, econômico ou patrimonial, por sua condição de mulher, assim como a ameaça de serem feitos tais atos, a coação ou a privação arbitrária da sua liberdade, tanto no âmbito público como no âmbito privado16. 16 Tradução ao português, dos autores deste artigo. Em seguida, no artigo 3º, a Lei define o conceito de “dano contra a mulher”, explicando os diferentes tipos de violência, não reduzidos à sua manifestação física, e fazendo mais visível o aclarado pelo Comité CEDAW: a violência baseada no sexo é aquela dirigida contra a mulher porque é mulher ou que afeta-a em forma desproporcionada17. Além, a Lei 1257 de 2008 avança em estabelecer os diferentes âmbitos nos quais as agressões podem ter ocorrência: tanto na esfera privada como na esfera pública. Aliás, a violência no âmbito familiar contra a mulher, deixa de ser considerada como um assunto privado subtraído à intervenção estatal, e, mesmo que a Lei não a defina expressamente como uma violação de direitos humanos, à medida que estabelece como critério de interpretação o conteúdo dos Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos, assim se entende, a partir do reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos, e conforme a afirmação que está na base da Convenção Belém do Pará: “a violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais e limita total ou parcialmente a observância, gozo e exercício de tais direitos e liberdades”. Dessa forma, a evolução legislativa na Colômbia nessa matéria, que desemboca no marco de proteção integral conteúdo na Lei 1257 de 2008, encaixa-se na descrição que sobre os avanços legislativos na Região expõe a Campanha do Secretário Geral das Nações Unidas para pôr fim à violência contra as mulheres na América Latina e que faz referência a duas fases18: em um primeiro momento (última década no século XX), a criação de leis especiais para sancionar a violência no âmbito familiar, em geral, entendendo que a mulher é um dos sujeitos mais afetados por essa forma de violência, mas não voltadas especificamente à proteção dos direitos das mulheres19. Depois (finalizando a primeira década no século XXI), visibiliza-se a tendência de criação de leis especiais chamadas “de segunda geração”, referidas especificamente à “violência contra a mulher”, não à violência doméstica ou familiar em geral, resgatando a visão da mulher como sujeito de direitos, não subordinada, para merecer proteção, a um papel de gênero dentro do seu núcleo familiar, mudando portanto o paradigma da proteção prevalente do núcleo familiar sem consideração aos direitos individuais dos sujeitos que a conformam, e introduzindo medidas integrais de prevenção e atenção, além da sanção. O Estado colombiano integrou-se ao grupo de países que ingressaram nessa segunda fase de avanços legislativos, através da criação da Lei 1257 de 200820. 17 Recomendação Geral n° 19, parágrafo 6. Ver essa descrição e a evolução em cada país, no site da Campanha: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=9 9. 19 Praticamente todos os países latinos americanos adotaram leis para combater a violência doméstica ou no âmbito familiar, antes de finalizar o século XX, a exceção de Paraguai e Uruguai, que o fizeram até no início do século XXI (anos 2000 e 2002 respetivamente). 20 Fazem parte dessa segunda fase até agora: Brasil (Lei Maria da Penha, 2006), Costa Rica (Lei de penalização da violência contra as mulheres, 2007), México (Lei geral de acesso das mulheres a uma vida livre de violência, 2007), Venezuela (Lei Orgânica sobre o direito das mulheres a uma vida livre de violência, 2007), Guatemala (Lei contra o femicídio e outras formas de violência contra a mulher, 2008), Colômbia (Lei 1257 de 2008, pela qual se estabelecem normas de sensibilização, prevenção e sanção das formas de violência e discriminação contra as mulheres, se reformam os Códigos Penal, de Procedimento Penal e a Lei 294 de 1996 de violência intrafamiliar), e Argentina (Lei de proteção integral para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra as mulheres nos âmbitos em que desenvolvam suas relações interpessoais, 2009). 18 Porém, a adoção da lei especial, não implicou derrogar a legislação anterior sobre a violência intrafamiliar, somente sua reforma parcial, operando a Lei 1257 de 2008, como a legislação substancial prevalente no tratamento dos casos de violência doméstica, que envolverem uma mulher como a vítima da agressão, mesmo que os procedimentos da legislação adjetiva anterior conservem sua estrutura original na maior parte. As leis anteriores que regulamentaram a violência intrafamiliar, desenvolvendo os preceitos constitucionais21 foram: a Lei 294 de 1996 cujo intuito principal foi prevenir remediar e sancionar a violência intrafamiliar, tipificando-a por sua primeira vez como delito, ao lado de outras condutas (o maltrato que conduz a lesões pessoais, o maltrato mediante restrição da liberdade física e a violência sexual entre casais). A violência intrafamiliar e o maltrato mediante a restrição da liberdade física foram retomadas no novo Código Penal (Lei 599 de 2000, artigos 229 e 230), e depois, nas leis 1142 de 2007 e 1257 de 2008. Aliás, a Lei 294 de 1996, reformada parcialmente pelas Leis 575 de 2000 e 1257 de 2008, estabeleceu o procedimento de medidas protetivas sob a competência das “Comisarías de Familia”22, vigente até agora. As principais reformas introduzidas pela Lei 1257 de 2008, sobre a legislação anterior, são23: (i) Acrescentamento da definição do núcleo familiar: segundo o artigo 34 da Lei 1257 de 2008, as medidas protetivas previstas nela, serão aplicadas também às pessoas que coabitem ou que tenham coabitado (não é exigível a convivência atual)24. (ii) Autoridades competentes no âmbito do procedimento administrativo de adoção das medidas protetivas: derrogou-se a competência dos juízes de paz e dos conciliadores em equidade25.Por conseguinte, somente as “comisarías de familia” e os juízes cíveis municipais (onde aquelas não existirem), são competentes para tramitar as solicitudes de medidas protetivas em casos de violência doméstica contra as mulheres. (iii) Medidas protetivas procedentes: quanto à violência intrafamiliar, a Lei 1257 de 2008 adicionou algumas medidas protetivas que visibilizam com maior acento, a vulnerabilidade, desigualdade ou assimetria de poder nas relações de gênero, que com frequência as mulheres afrontam no contexto familiar, em relação aos homens26. 21 O artigo 42 da Constituição Política da Colômbia de 1991, dispõe que: “qualquer forma de violência na família considera-se destrutiva da sua harmonia e unidade, e será sancionada confirme à lei”. 22 Instituições semelhantes às Delegacias de Mulheres no Brasil. 23 Uma explicação mais detalhada sobre as mudanças introduzidas pela Lei 1257 de 2008, com referências jurisprudenciais, pode ser consultada em: RAMÍREZ, Claudia Cecília, “Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contras las mujeres, herramientas para su aplicación e implementación”, Corporación SISMA Mujer, Bogotá, 2010. Disponível em: http://www.sismamujer.org/sites/default/files/publicaciones/Ley%201257%20de%202008%20sobre%20n o%20violencias%20contra%20las%20mujeres%20%20Herramientas%20para%20su%20aplicación%20e%20implementación.pdf. 24 Porém, somente foi pela jurisprudência constitucional (sentença C-029 de 2009 da Corte Constitucional), que se introduziram na definição do núcleo familiar, para os efeitos do procedimento de medidas protetivas, as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo (entre mulheres). 25 Desapareceu o parágrafo que estabelecia, no artigo 4º da Lei 294 de 1996, a possibilidade de acudir diante do Juiz de Paz e do Conciliador em Equidade, a fim de obter, através da sua mediação, que cesse a violência, maltrato ou agressão, ou que seja evitada se for iminente. Com esse objetivo, estava prevista uma audiência de conciliação. O Juiz de Paz ou o Conciliador em Equidade tinham a atribuição, se as partes aceitarem, de solicitar a outras instituições, profissionais ou pessoas qualificadas, assistência para o agressor, para as partes e o grupo familiar. 26 Por exemplo, a proibição do agressor realizar qualquer ato de alienação, transferência ou gravame sobre os bens da sua propriedade, se houver sociedade conjugal ou patrimonial vigente; decidir provisionalmente o regime de visitas e guarda se houver filhos; e a ordem para a Polícia de acompanhar à (iv) Por fim, a Lei estabelece o encaminhamento obrigatório para a “Fiscalía”27dos casos que envolvem condutas constitutivas do delito de violência intrafamiliar, para serem investigados e julgados penalmente. No entanto, a Lei não modifica os procedimentos já existentes, tanto para a adoção das medidas protetivas (considerado na Colômbia como um procedimento administrativo) quanto no âmbito do julgamento penal. Também não modifica as competências (a exceção da derrogação de competência dos Juízes de Paz e dos Conciliadores em Equidade, no contexto das medidas protetivas), nem cria novas instancias ou autoridades especiais que atuem em forma preferente em relação às autoridades ordinárias. Ela se serve da organização administrativa e judiciária pré-existente, sem introduzir mudanças nos procedimentos ou competências. Somente, os decretos governamentais que a desenvolvem, introduzem algumas especificações necessárias para garantir sua aplicação efetiva, dentro dos procedimentos comuns. Assim, pode-se concluir que essa Lei especial contem, sobretudo, normas de natureza substantiva, não adjetiva, trazendo, mesmo assim, algumas implicações práticas de difícil tratamento, e que geram questionamentos diversos, no âmbito dos mecanismos de composição civil e de justiça restaurativa, como se apresentará neste trabalho. 2.1.2. Colômbia: a Lei 1257 de 2008 e suas implicações quanto à aplicação dos mecanismos de composição civil e de justiça restaurativa Visando compreender qual é, na Colômbia, o estado atual da questão em torno à aplicação dos mecanismos de composição civil e de justiça restaurativa em casos de violência intrafamiliar, escolhemos, para os efeitos deste trabalho, a análise de duas instituições, sob a ótica da lei especial adotada para o enfrentamento à violência contra as mulheres: a conciliação (como mecanismo alternativo de resolução de conflitos presente nos âmbitos civil e penal), e a mediação (como mecanismo de justiça restaurativa no âmbito penal). São quatro as questões que se evidenciam nesse campo: Em primeiro lugar, pode-se afirmar que a influenza das instituições internacionais de Direitos Humanos inclui um repúdio quase automático da conciliação, ao entendê-la como uma forma de banalização e de impunidade da violência contra as mulheres, além de considerá-la inaplicável no contexto da violência de gênero, tendo em vista a estrutura desigual e assimétrica de poder que comumente envolvem as relações entre mulheres e homens no contexto doméstico. Encontram-se alguns exemplos a partir do conteúdo de relatórios de órgãos internacionais: O relatório sobre a “Violência contra a Mulher, suas causas e consequências”, da Relatora Especial da ONU, e especialmente na sua adição decorrente da sua missão à Colômbia no ano 2001, expressa28: vítima até o seu lugar de domicílio, para garantir o seu reingresso, quando ela tivesse tido que sair da sua casa para proteger sua integridade ou segurança. 27 Chama-se de “Fiscalía” na Colômbia, a instituição responsável da investigação penal das condutas tipificadas como delitos, de acusar aos processados diante do Juiz Penal, e de velar pelos interesses e direitos das vítimas durante o processo penal. 28 E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de março de 2002, versão em espanhol, parágrafo 103. Disponível em: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/b521d9e86d919e41c1256b9d00533cfb/$FILE/G021132 0.pdf. A Relatora Especial expressa suma preocupação pelo atual grau de impunidade por violações dos direitos da mulher, sobretudo as que têm ocorrência devido ao conflito armado na Colômbia ou que fruto daquele, são agravadas. Além, expressa preocupação pelo tratamento que recebe a mulher no sistema de justiça penal e pela baixa porcentagem de condenas em casos de violação ou outras formas de violência baseada em gênero. O fato de não investigar, julgar, e punir aos responsáveis das violações e outras formas de violência baseada em gênero, tem contribuído a um contexto de impunidade que perpetua a violência contra a mulher, inclusive a violação e a violência intrafamiliar. É indispensável que os casos de violência baseada em gênero sejam investigados e que os autores compareçam diante a Justiça. O relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),“Acesso à Justiça para as Mulheres Vítimas de Violência nas Américas”(2007)29, no seu parágrafo n° 161, manifesta: Entre outras deficiências e perigos, a CIDH tem expressado a sua preocupação pelo fato de uma diversidade de órgãos do poder Judiciário promover principalmente o uso da conciliação durante o processo de investigação, como forma de resolver delitos de violência contra as mulheres, sobretudo a intrafamiliar. Reconhecese internacionalmente que a conciliação em casos de violência intrafamiliar não é recomendável como método para resolvê-los. Um grão número de especialistas e organismos internacionais tem identificado os perigos do uso da conciliação como método para resolver casos de violência, sobretudo de violência doméstica. Têm manifestado que, ao estabelecer esse delito conciliável, o delito torna-se objeto de negociação e transação entre a vítima e o seu agressor. A conciliação assume que as partes envolvidas se encontram em igualdade de condições de negociação, o qual, pelo geral não acontece no âmbito da violência intrafamiliar. Em vários países tem ficado claro que os acordos decorrentes da mediação acrescentam o risco físico e emocional das mulheres pela desigualdade nas relações de poder entre a vítima e o agressor. Os acordos geralmente não são cumpridos pelo agressor e deixam por fora as causas e as consequências da violência em si mesma. Por sua vez, o relatório da CIDH sobre “Standards jurídicos ligados à igualdade de gênero e aos direitos das mulheres no Sistema Interamericano de Direitos Humanos: Desenvolvimento e aplicação” (2011)30, o qual analisa o nível de impacto das recomendações e decisões do sistema interamericano, na jurisprudência nacional dos países americanos, ligada à igualdade de gênero e aos direitos das mulheres, cita como exemplo uma decisão de um tribunal venezuelano que, invocando os standards do 29 OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 de janeiro de 2007, original em espanhol. Disponível em: http://www.cidh.org/women/acceso07/indiceacceso.htm. O trecho citado neste trabalho é traduzido pelos autores. 30 OEA/Ser.L/V/II.143, Doc. 60, 3 de novembro de 2011, original em espanhol. Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ESTANDARES%20JURIDICOS.pdf. SIDH, declarou “sem lugar” uma solicitude de homologação do “acordo transacional”, como “medida alternativa para a solução de conflitos”, em um caso de violência física e psicológica contra uma mulher31. Essa influenza inspira a discussão diante do estabelecimento, como requisito para iniciar a ação penal, da apresentação da denuncia pela vítima e o esgotamento de uma etapa de conciliação pré–processual. O delito de violência intrafamiliar foi considerado na legislação processual penal colombiana, como delito de ação penal privada, até a criação da Lei 1142 de 200732, momento no qual foi eliminado esse caráter e tornou-se delito de ação penal pública incondicionada. Assim, não seria necessária a denuncia da vítima, qualquer pessoa poderia denunciar atos de violência intrafamiliar contra uma mulher, e a etapa de conciliação não seria um requisito de procedibilidade da ação penal, procedendo de ofício a investigação e o julgamento desse delito, tornando-se improcedente a desistência da vítima. A natureza pública da ação nesses casos foi reforçada em virtude da adoção da Lei 1257 de 2008, a qual estabeleceu que os direitos das mulheres são direitos humanos, e portanto sua vulneração mediante atos de violência (incluída a doméstica e familiar), constitui uma violação de direitos humanos. Assim, se impus a premissa de tais direitos e os danos produzidos por causa da sua vulneração, serem inegociáveis e indisponíveis pela própria vítima33. No entanto, uma nova lei de segurança e convivência cidadã, no ano 201134, retrocedeu incluindo mais uma vez (sem motivação nenhuma) o delito de violência intrafamiliar na lista de delitos de ação penal privada35. Tal situação produz uma profunda rejeição nos setores feministas e alguns setores governamentais36, que levaram ao Congresso a aprovar uma modificação nessa lei, para excluir o delito de violência intrafamiliar e torná-lo novamente de ação penal pública. 31 Conforme essa decisão (Sentença da “Corte de Apelaciones” com competência em violência contra a mulher do Circuito Judicial Penal da Circunscrição Judicial da Área Metropolitana de Caracas, Expediente n° CA-801-09-VCM, 12 de agosto de 2009), citada no parágrafo 128 do relatório da CIDH, “declara-se SEM LUGAR a solicitude de homologação do acordo transacional [...] porquanto os tipos penais de violência física, violência psicológica e ameaça, são de ação pública [...], portanto não prospera medida alternativa para dirimir a controvérsia que se suscite, por aplicação imediata da Constituição, [...] conforme à Convenção Americana sobre Direitos Humanos [...], a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a mulher, [...] Conferência Mundial dos Direitos Humanos e Programa de Ação de Viena [...], Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar a Violência, Convenção Belém do Pará, [...] é por isso que esses delitos são de ação pública e não procede medida alternativa para a solução de conflitos nessa matéria” (tradução ao português feita pelos autores deste trabalho). 32 Lei de Segurança e Convivência Cidadã. 33 Antes da criação da Lei 1257 de 2008, em aplicação da Lei 1142 de 2007, e invocando a Convenção Belém do Pará, uma sentença da Corte Suprema de Justiça da Colômbia (Sala Penal) já o interpretava assim: sentença de 30 de janeiro de 2008, processo n° 28921. Pode ser consultada em: http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=htt p%3A%2F%2Fwww.usergioarboleda.edu.co%2Fderecho_penal%2Fjuris-28921(30-0108).doc&ei=VtZmUJi8FpDQ9ATCy4DoAg&usg=AFQjCNGQCw-J8iGr5qlCT_dixpAsQWOKw&sig2=-oPltixvEm7uSOrMGtKb0Q). 34 Lei 1453 de 2011. 35 Na Colômbia, chamam-se de “delitos querellables”. 36 Ver, por exemplo, o comunicado das Instituições do Ministério Público (Procuradoria Geral da Nação e Defensoria do Povo) e das delegadas das organizações de mulheres que integram o Comité de Seguimento da Lei 1257 de 2008, publicado o dia 16 de setembro de 2011, em: http://www.procuraduria.gov.co/portal/MinisterioPublico_y_organizaciones_de_mujeres_solicitan_al_Congreso_establecer_como_delitos_no_querellables _la_violencia_intrafamiliar_y_la_inasistencia_alimentaria.news. Assim, encontra-se atualmente vigente a Lei 1542 de 2012, cuja exposição de motivos deixa claros os argumentos principais da rejeição anterior: a natureza de delito de ação penal privada implicaria um descumprimento das obrigações estatais de investigar e sancionar todas as formas da violência contra as mulheres com a devida diligência, decorrentes da Convenção Belém do Pará; constituiria uma omissão do dever estatal de intervir eficazmente em casos de violência doméstica; deixa de lado as realidades femininas presentes nesses casos, de dependência econômica e afetiva e de ameaça e intimidação, o qual impede o seu acesso de jure e de fato à justiça; a conciliação obrigatória colocaria à mulher em situação de desvantagem, porquanto o medo de ser abandonada ou agredida novamente, tem um papel definitivo na vontade da mulher, conduzindo-a a aceitar negociações e acordos não favoráveis e que não restabelecem seus direitos, mantendo a sua desigualdade em relação ao seu agressor. Algumas organizações de mulheres37, aliás, se referem à banalização da gravidade da violência contra a mulher, quando o Estado deixa que o caso seja resolvido pelas partes, abstendo-se de intervir, como se fosse um assunto privado – familiar, não público – social. E concordam com o argumento do contexto de desequilíbrio de poder e de afetação psicológica, no qual se comete o delito de violência intrafamiliar, que míngua a autonomia e capacidade da mulher para participar livremente numa conciliação. Não parece razoável, dizem, esperar que as mulheres, nessas condições, tenham a capacidade de obter acordos favoráveis e justos com os seus agressores. O medo diminui a sua vontade de sair do quadro de violência, e essas implicações psicossociais, pelo geral, não estão presentes no espaço da conciliação; portanto, é errado impor como primeiro passo, a conciliação. Além, mencionam como um dos maiores obstáculos, a cultura patriarcal e os estereótipos prejudiciais de gênero que estão imersos nas crenças dos próprios operadores que conduzem ou facilitam as conciliações, o qual termina em acordos que reforçam tais estereótipos e prejuízos, e que permitem a continuidade do ciclo de violência, favorecendo inclusive contextos prévios de delitos mais graves como o homicídio. Assim, o delito de violência intrafamiliar é um delito de ação penal pública, que não depende da denuncia da vítima e não exige uma etapa de conciliação prévia, como requisito de procedibilidade da ação penal. Assim, a conciliação não é obrigatória no âmbito penal. No entanto, no campo civil, quanto ao procedimento de medidas protetivas em casos de violência contra a mulher no âmbito familiar, sob a competência das “comisarías de familia”, a conciliação subsiste como uma das etapas do procedimento. Somente foi derrogada a competência dos Juízes de Paz e dos Conciliadores em Equidade, porém, o procedimento previsto na Lei 575 de 2000, sob a responsabilidade das “comisarías”, continua vigente, prevendo uma fase de conciliação, antes de adotar a medida protetiva definitiva. O que vale a pena ser ressaltado, é que a Lei 1257 de 2008 (artigo 8.k) introduz o direito da mulher vítima, “a decidir voluntariamente se pode ser confrontada com o seu agressor em qualquer dos espaços de atenção e nos procedimentos administrativos, judiciais, ou de outro tipo”. Assim sendo, ainda que o discurso por trás da Lei 1257 de 2008 rejeite as práticas alternativas de resolução de conflitos, e promova a sua derrogação, baseado no 37 CORPORACIÓN HUMANAS, “Aportes para el acceso a la justicia de las mujeres en Colombia”, Série “Acceso a la Justicia”, Bogotá, 2011, pp. 115 e seguintes. Disponível em: http://www.humanas.org.co/archivos/Aportesjusticia4.pdf. argumento da desigualdade e da autonomia minguada da mulher por causa do contexto de violência, a instituição da conciliação no âmbito civil continua vigente, e a Lei resgata a dimensão da autonomia da mulher em situação de violência, como sujeito capaz de decidir ou escolher se acudir ou não à audiência de conciliação e de manifestar se tiver ou não vontade de conciliar. Isso teria implicações também no campo penal, embora o delito de violência intrafamiliar tivesse permanecido como delito de ação penal privada e tendo em vista que o único campo de procedência da conciliação não é a conciliação “pré – processual” (nos casos de delitos de ação penal privada, até antes da formulação de imputação)38. Aliás, o Código Processual Penal colombiano, inclui outras formas de procedência da conciliação, vigentes para todos os delitos (sem consideração à natureza da ação penal pública ou privada): a conciliação extraprocessual (antes da audiência preparatória, diante de um centro de conciliação), e a conciliação no incidente de reparação integral, esta última, como mecanismo específico de justiça restaurativa, cujo intuito principal é a reparação do dano produzido pelo delito e diminuir as consequências da pena. Além, desde a criação da Lei 1142 de 2007 (primeira lei que estabeleceu o delito de violência intrafamiliar como de ação penal pública), o mesmo Código Processual Penal já tinha previsto a possibilidade (todavia vigente) de levar a cabo a conciliação, para os delitos de ação penal pública39. Por fim, um campo que com frequência deixam de lado os setores que se opõem aos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, para os casos de violência doméstica, na Colômbia, é a subsistência da mediação, de qualquer forma, como mecanismo de justiça restaurativa40. Em aplicação desse instituto, um terceiro neutral, particular, ou servidor público designado pelo Fiscal Geral da Nação ou seu delegado, promove e estimula o intercambio de opiniões entre a vítima e o imputado ou acusado, a fim de que confrontem seus pontos de vista, e, com sua ajuda, consigam solucionar o conflito. Segundo o artigo 524 do Código Processual Penal, a mediação procede desde a formulação de imputação e até antes do início do julgamento oral, para os delitos de ação penal pública cujo mínimo de pena não exceda os cinco anos de prisão, sempre que o bem jurídico protegido não supere a esfera pessoal do prejudicado, e a vítima, e o 38 Assim se afirma, a partir do conteúdo do artigo 4º do decreto 4799 de 2011, que regulamenta o exercício desse direito: “As autoridades competentes estão obrigadas a informar às mulheres vítimas sobre o seu direito a não serem confrontadas com o agressor. Esse direito, consagrado no artigo 8.k da Lei 1257 de 2008, inclui o direito a manifestar diante da “Fiscalía General de la Nación”, diretamente, por escrito, ou mediante o seu representante judicial, a sua intenção de não conciliar. Da mesma forma, inclui o direito a participar ou não, em qualquer procedimento ou diligência administrativa, civil ou penal, diante de qualquer autoridade competente, onde esteja presente o agressor. A manifestação da mulher vítima de não conciliar, entender-se-á esgotada a etapa de conciliação e o processo continuará. No trâmite de medidas protetivas, esse direito será garantido em relação à etapa de conciliação diante da autoridade competente”. (Os autores deste trabalho traduzem o dispositivo citado). 39 Artigo 37 da Lei 906 de 2004: “A investigação oficiosa não impede aplicar, quando necessário, os efeitos próprios da querela, em busca do benefício e reparação integral da vítima” (tradução dos autores deste trabalho). 40 Uma explicação detalhada sobre essa matéria, se encontra em: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, “Manual de Procedimientos de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio”, 2009, “Sección 12”. Disponível em: http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/03/spoa.pdf. imputado ou acusado, aceitem expressa e voluntariamente submeter o caso à uma solução de justiça restaurativa. Para os delitos com pena superior a cinco anos, a mediação é considerada para conferir alguns benefícios durante o trâmite do processo penal, ou relacionados com o quantum da pena ou o cumprimento da sanção. Por conseguinte, é claro que para o delito de violência intrafamiliar continua vigente a possibilidade de aplicar o mecanismo de justiça restaurativa da mediação, durante o trâmite do processo penal. A partir da anterior análise, poder-se-ia concluir que: Mesmo que seja tentada uma interpretação contrária, na Colômbia permanecem vigentes os institutos da conciliação e da mediação para o delito de violência intrafamiliar. Não é a existência, em si mesma, dos institutos da conciliação e da mediação, o que é criticado e rejeitado, senão sua imposição como etapa obrigatória e sua operação prática em casos de violência doméstica. O que se questiona, em realidade, é que o espaço da conciliação, na prática, funcione como um campo tanto de coação para a mulher intimidada e não pronta para negociar, quanto de reprodução dos estereótipos e prejuízos que justificam a violência contra as mulheres no âmbito familiar, além de considerar que carecem de poder transformador e de real potência preventiva de atos mais graves de violência, gerando, portanto, maiores riscos para a segurança e integridade das mulheres. Por conseguinte, o desafio se foca maiormente na necessidade de avançar na reflexão, não tanto sobre a procedência desses mecanismos, quanto sobre a construção de uma teoria da justiça restaurativa que resulte válida e eficaz em casos de violência doméstica contra as mulheres, sem esquecer a perspectiva de gênero que permite analisar as assimetrias de poder presentes nas relações de gênero e que ajudam a compreender os atos de violência como processos e não só como eventos isolados. Essa reflexão deveria poder influenciar e promover mudanças da forma de funcionamento desses mecanismos, na prática, incluindo a necessária transformação de crenças e atitudes dos operadores, que terminam reforçando os prejuízos de gênero que justificam a violência e que tornam ineficazes os mecanismos alternativos de resolução de conflitos e de justiça restaurativa, em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres, em cumprimento dos Standards internacionais de direitos humanos. Conclusão A violência doméstica é um mal, um mal silencioso que ganhou maior cuidado das autoridades brasileiras após a crueldade relatada no caso Maria da Penha. O novo instituto legal, além de alterar o rito dos casos de violência doméstica, afasta, ainda, a competência dos Juizados Especiais Criminais, criando varas especializadas para julgar esses casos. Sendo assim, ficam proibidas penas de pagamento de cestas básicas, multa ou prestação pecuniária aos acusados, devendo ser, tão somente, a reclusão, o resultado da agressão à mulher. Pretende-se demostrar através do presente artigo que a reclusão não é a melhor solução para os casos de violência doméstica, tendo em vista que esta não recupera o equilíbrio anterior ao cometimento do delito. O que se tem como prerrogativa é o bem estar emocional e o equilíbrio a ser restaurado dentro do ambiente familiar. A violência doméstica deve sim ser punida, mas o que se quer trazer à luz é que a retirada do diálogo entre as partes pode comprometer um ambiente de convívio comum e, ainda, aumentar o sentimento de raiva e vingança entre as partes. É notório que muitas mulheres, por medo ou vergonha, não apresentam queixa contra seus agressores, muitas das vezes por coação do companheiro ou para não comprometer a família ao pensar nos filhos que teriam a figura de um pai recluso presente todo o tempo. Não se quer desvirtuar o objetivo da Lei Maria da Penha ou dizer que a violência doméstica não tenha de ser punida, muito pelo contrário, o que se quer apresentar é uma solução alternativa à reclusão que, acreditamos, ser muito mais eficaz, qual seja, a Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa, ao contrário da lógica adversarial do sistema penal, procura restabelecer, de modo informal e, através de técnicas como a mediação e a conciliação, o equilíbrio entre as partes, o direito restaurador adota os erros causados pela infração como posição de referência ou ponto de partida, enquanto o direito penal se apóia na infração, e o reabilitador sobre o indivíduo delinqüente (SLAKMON e PINTO, pág. 168, 2005). A justiça restaurativa busca recuperar o lado subjetivo após o cometimento de um delito, quais sejam, as dimensões simbólicas, psicológicas e materiais. O que, por sua vez, não acontece quando temos a reclusão como resultado direto da violência doméstica, pois, muitas das vezes, a situação é agravada quando o agressor é preso, tendo em vista o sentimento de vingança e a instabilidade gerada dentro do ambiente doméstico. Queremos apresentar um olhar diferenciado aos casos de violência doméstica, em detrimento do olhar indiferente do Estado, que não se preocupa em recuperar o agressor mas, tão somente, em apresentar uma resposta ao delito, sem sequer questionar as conseqüências advindas de todo esse processo frio e meticuloso que não se importa com o que vem após a condenação do agressor. A justiça restaurativa traz, assim, um lado mais humano e preocupado com a dignidade de ambas as partes envolvidas num processo, por isso acreditamos que essa seja a melhor resposta para os casos de violência doméstica. O importante é que o agressor veja que cometeu um erro e assim caminhe para uma possível solução junto à vítima, através do diálogo e de facilitadores caminhando à uma futura resposta construída por ambos. No entanto, a partir de um diálogo comparativo (neste caso, trazendo a experiência colombiana), é possível depreender que não existe uma incompatibilidade real entre o objetivo a ser atingido mediante leis especiais de enfrentamento à violência contra as mulheres e os institutos da justiça restaurativa; pelo contrário, o fim perseguido nessas leis, precisa ainda avançar em uma teoria e prática da justiça restaurativa que, servida da perspectiva de gênero, seja capaz de dar resposta eficaz aos conflitos envolvidos nos casos de violência doméstica e de produzir as transformações sociais necessárias para prevenir esta grave forma de violência, além da intervenção punitiva estatal. Bibliografia Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424 Disponível http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4424LF.pdf em: - AMB debate o papel do Judiciário no combate à violência de gênero. Jusclip. Disponível em:http://jusclip.com.br/amb-debate-o-papel-do-judiciario-no-combate-aviolencia-de-genero/ - AMORIM, Maria Stella de; LIMA, Roberto Kant de e BURGOS, Marcelo Baumann. Juizados Especiais Criminais Sistema Judicial e Sociedade no Brasil. Ed. Intertexto. - BATISTA, Nilo. “Só Carolina não viu” – violência doméstica e políticas criminais no Brasil. Disponível em: http://www.crprj.org.br/publicacoes/jornal/jornal17nilobatista.pdf - CAMPOS, Carmem Hein de. Tensões entre Criminologia Feminista e Criminologia Crítica. Editora Lumen Juris, 2011. (Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/69962706/Campos-Carvalho-Tensoes-entre-CriminologiaFeminista-e-Criminologia-Critica) - “Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres en América Latina”. Disponível em: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&i d=109&Itemid=99 - COELHO, Camila. I FONAVID: Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Disponível em: http://www.esmesc.com.br/upload/arquivos/8-1260872717.PDF - Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), “Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas em las Américas”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 de janeiro de 2007. Disponível em: http://www.cidh.org/women/acceso07/indiceacceso.htm. - “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación”, OEA/Ser.L/V/II.143, Doc. 60, 3 de novembro de 2011. Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ESTANDARES%20JURIDICOS.pdf. - Comitê CEDAW, Recomendação Geral n° 19. http://pdhj.org/unt/documents/CEDAW%20RG%2019_p.pdf Disponível em: - Congreso Internacional sobre Principio de Oportunidad en Materia Penal. La Plata, Argentina. 5 al 7 de septiembre de 2002. - Constitución Política de Colombia. Convenção de Belém do Pará. Disponível http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/m.Belem.do.Para.htm em: - Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW). Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.h tm - COOMARASWAMY, Radhika. “Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias”, ONU, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de marzo de 2002. Disponível em: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/b521d9e86d919e41c1256b9d00533cfb /$FILE/G0211320.pdf - CORPORACIÓN HUMANAS, “Aportes para el acceso a la justicia de las mujeres en Colombia”, Serie “Acceso a la Justicia”, Bogotá, 2011. Disponível em: http://www.humanas.org.co/archivos/Aportesjusticia4.pdf. - Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-029 de 2009. Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm - Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, sentencia de 30 de enero de 2008, expediente n° 28921. Disponível em: http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC AQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.usergioarboleda.edu.co%2Fderecho_penal%2Fj uris-28921(30-01-08).doc&ei=VtZmUJi8FpDQ9ATCy4DoAg&usg=AFQjCNGQCwJ8iGr5qlCT_dixpAsQ-WOKw&sig2=-oPltixvEm7uSOrMGtKb0Q). - DEBERT, Guita Grin; GREGORI, Maria Filomena e OLIVEIRA, Marcella Beraldo de. Gênero, família e gerações: Juizado Especial Criminal e Tribunal do Júri. Pgu/ Núcleo de Estudos de Gênero – UNICAMP, 2008. - Fiscalía General de la Nación de Colombia, “Manual de Procedimientos de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio”, 2009, Sección 12. Disponível em: http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/03/spoa.pdf. - FREIRE, Tatiane e CAVALCANTI, Hylda. Agência CNJ de Notícia. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/19156:procedimentos-instaurados-pela-lei-maria-dapenha-cresceram-mais-de-100 - Notícias STF. Supremo julga procedente ação da PGR sobre Lei Maria da Penha. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=199853&caixaBus ca=N - Procuraduría General de la Nación de Colombia, comunicado de prensa de 16 de septiembre de 2011. Disponível em: http://www.procuraduria.gov.co/portal/MinisterioPublico_y_organizaciones_de_mujeres_solicitan_al_Congreso_establecer_como_delito s_no_querellables_la_violencia_intrafamiliar_y_la_inasistencia_alimentaria.news. - RAMÍREZ, Claudia Cecilia. “Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contras las mujeres, herramientas para su aplicación e implementación”, Corporación SISMA Mujer, Bogotá, 2010. Disponível em: http://www.sismamujer.org/sites/default/files/publicaciones/Ley%201257%20de%2020 08%20sobre%20no%20violencias%20contra%20las%20mujeres%20%20Herramientas%20para%20su%20aplicación%20e%20implementación.pdf. - RINALDI, Alessandra de Andrade - “Violência e Gênero – A construção da mulher como vítima e seus reflexos no Poder Judiciário: A Lei Maria da Penha como um caso exemplar”. Disponível em: http://www.estacio.br/publicacoes/direitovivo/pdf/Artigo_Menezes.pdf - SANTIN, Janaína Rigo; GUAZZELLI, Maristela Piva; CAMPANA, Joziele Bona e CAMPANA, Liziane Bona. A violência doméstica e a ineficácia do Direito Penal na resolução dos conflitos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, 2007. Disponível em: ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/download/1752/1449 Secretaria de Políticas para as Mulheres. Disponível http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-asulheres/lei-maria-da-penha/breve-historico em: - SLAKMON, C., R. De Vitto, e PINTO, R. Gomes, Justiça Restaurativa. org., 2005. (Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD). - Superior Tribunal de Justiça. Informativo nº 0501. 1º a 10 de Agosto de 2012. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/infojur/toc.jsp?livre=maria+da+penha&b=INFJ&thesaurus =JURIDICO

Download