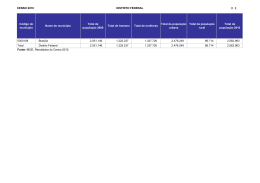

A MÃE NO BANCO DOS RÉUS Mariana Sbaraini Cordeiro ([email protected]) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Tolefo/PR (UTFPR) Resumo: Talvez uma das questões mais paradoxais na vida da mulher do século XXI esteja centrada na maternidade, pois a mãe ainda sofre as imposições sociais que exigem dela total abdicação, enquanto corporificação do mito do amor materno. Ela é aquela que conquistou o seu lugar na sociedade, principalmente no mercado de trabalho, mas que no seu ambiente doméstico ainda cumpre a sua dupla jornada. É esse conflito que simboliza a vida da mulher contemporânea e parece não haver conciliação possível entre a maternidade e o trabalho. E ainda, se ser mãe não é mais o ápice da vida feminina, então qual lugar a maternidade ocupa? Levando em consideração esse dilema feminino, procura-se entender aqui, por meio de um percurso histórico, como a maternidade chegou a essa encruzilhada: ou a mulher trabalha ou ela é mãe. Pode parecer contraditório, mas em pleno século XXI, em meio a tantas conquistas feministas e tantos adventos tecnológicos, a maternidade ainda é julgada pelos moldes franceses do século XIII. Ao investigar as razões para tal julgamento, busquei compreender como foi instaurada a aura de sacralidade em torno da maternidade. Para isso, encontrei justificativas históricas e sociais que contribuíram para a construção desse arquétipo em trabalhos como os de Elizabeth Badinter e Mary Del Priore. Como uma maneira aprofundar a questão, busquei resultados censitários do IBGE para compreender melhor o papel da mulher dentro do lar, principalmente como mãe, e como ele foi se alterando ao longo da história brasileira e sua importância para o cenário político do país. Palavras-chaves: Maternidade; Instinto Materno; Feminismo; Gênero. Introdução Pode parecer contraditório, mas em pleno século XXI, em meio a tantas conquistas feministas e tantos adventos tecnológicos, a maternidade ainda é julgada pelos moldes franceses do século XIII. A mulher ainda deve se enquadrar a um modelo único previsto pela idealização em torno de si: ser mãe e uma boa mãe. O primeiro quesito, ser mãe, ainda é considerado por muitas mulheres na tentativa de se sentirem “normais”. E quando seus filhos nascem, outra questão irá persegui-las pelo resto de suas vidas devido ao rol de atribuições que a mulher tem de ter para ser considerada uma “boa” mãe. Esse predicativo já variou muito ao longo da história: seja entregar seu filho às amas de leite logo ao nascer, ou se entregar totalmente a ele hoje. Elisabeth Badinter, em entrevista a uma revista brasileira, afirma que o “pensamento predominante no século XXI é de que há nobreza na dor do parto e que a mãe é sempre aquela que sofre” (2011, p.17). A mãe contemporânea para ser considerada boa deve seguir à risca a seguinte lista: não trabalhar fora; ter um parto normal sem anestesia; evitar o uso de fraldas descartáveis; preferir o uso de mamadeiras de vidro; postergar a ida da criança para a escola o quanto puder; não ter uma babá, pois é a mãe que deve zelar pelo seu filho; enfim, a lista das obrigações maternas é imensa. Ao considerar esses itens iniciais para ser considerada uma boa mãe, a mulher de hoje ou desistirá de ser mãe ou levará seu empreendimento à frente, mas é fatídico Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.664 que irá se frustrar. Essa mãe prescrita por essa nova onda de mulheres que querem retornar a um passado ufanista do tempo de suas avós irá viver culpada para o resto de sua vida, pois é impossível, em pleno século XXI, viver assim. Se as conquistas feministas romperam com o patriarcado, essas mesmas feministas estão criando a era do “filiarcado” ao transferir para a criança o centro de sua vida e por acreditarem que isso é imprescindível para ser uma mãe boa. Badinter vê nisso “um efeito direto da cobrança pela maternidade perfeita [...]. Na eminência de ficarem reféns de tantas exigências, muitas simplesmente desistem de se tornar mães” (2011, p.20). O desejo de se ter um filho pode ser biológico ou culturalmente despertado, no entanto, independente de suas raízes, há sérias consequências. Uma delas e a que deixa marcas mais profundas na vida da mulher-mãe de hoje é a culpa. Se a permanência do mito da maternidade continua a enaltecer as características de uma boa mãe, cada vez mais será crescente o número de mães que se culparão por não serem tão boas assim. A imagem da “mãe ideal está sempre presente na arte, na poesia, na ficção, nos filmes” (FORNA, 1999, p.18), mas na vida real é cada vez mais normal a mãe se achar mais parecida à madrasta pintada nos contos infantis. Simone de Beauvoir já previa que isso iria acontecer: mas o que faz a dificuldade e a grandeza do amor materno é o fato de que não implica uma reciprocidade [...]; mas a mistificação começa quando a religião da maternidade proclama que toda mãe é exemplar. Porque o devotamento materno pode ser vivido numa perfeita autenticidade; mas o caso é raro, na realidade. De costume, maternidade é um estranho compromisso de narcisismo, de altruísmo, de sonho, de sinceridade, de má-fé, dedicação e cinismo. (1980b, p.280) A mãe má, aquela que foge da imagem ideal, sempre existiu, fruto das ideias culturais nas quais a mulher é inserida. Beauvoir já o sabia quando escreveu: “Não há mãe ‘desnaturada’, posto que o amor materno nada tem de natural: mas precisamente por causa disso há mães más” (1980b, p.291). Ao estudar a mulher ao longo dos tempos e em contextos tão diversos, é possível vislumbrar quanto o contexto cultural criou imposições que ditaram padrões de maternagem a serem seguidos. Esse dom natural, e que muitas começaram a perceber que não o tinham, foi enaltecido pela psicanálise. Freud e aqueles que seguiram sua teoria como John Bowlby e D.W. Winicott difundiram amplamente qual deveria ser a competência da boa mãe. O ideal por eles pregado mostra que as funções da maternidade devem durar, mais ou menos, até o fim da vida de seus filhos: “a maternidade bem-sucedida significa produzir um adulto equilibrado e que se deu muito bem na vida” (FORNA, 1999, p.15). Logo, é possível concluir que a mãe perfeita é aquela que se anula totalmente em prol do seu filho para o resto de sua vida. Más eram as madrastas, as mães solteiras, as divorciadas, todas as que se desviavam do padrão construído a partir do mito. Devido a isso, na década de 1960, as feministas repudiaram a imagem da maternidade. Aminatta Forna aponta que o repúdio à maternidade fez com que as lutas feministas ignorassem por completo tudo que se relacionasse ao tema, focando toda a sua energia em aumentar as possibilidades profissionais das mulheres, acreditando ser esse o caminho para alcançar a tão sonhada independência econômica. Isto resolvido, a maternidade seria uma consequência dentro daquele sistema. Havia, porém, uma corrente feminista um tanto distinta que fazia questão em acentuar as diferenças entre homens e mulheres e voltaram a enaltecer a maternidade, ou a característica biológica de gerar a vida, como uma superioridade Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.665 moral e social da mulher em relação ao homem. Na luta para que fossem atingidos os seus objetivos, as feministas não levaram em consideração o papel que a mulher já desempenhava dentro de casa. Daí, as conquistas no espaço público entrarem diretamente em conflito com a vida da mulher que tinha filhos. Por isso, a “instituição [...] da maternidade, que obriga a mulher a ser mãe, é de certa forma o calcanhar de Aquiles do feminismo moderno” (FORNA, 1999, p. 20). Beauvoir já questionava a ideia da mãe perfeita, e que se ela existisse de fato não poderia ser constituída isoladamente dentro do seio familiar. Muitos seriam os agentes em cena que contribuiriam para que ela viesse a existir e pudesse permanecer sã em meio a tantas exigências: “A relação da mãe com os filhos define-se no seio da forma global que é a sua vida; depende de suas relações com o marido, com o passado, com suas ocupações e consigo mesma; é um erro nefasto tanto quanto absurdo pretender ver no filho uma panacéia universal” (BEAUVOIR, 1980b, p.290). A mesma autora compartilha com H. Deutsch a ideia de que a mulher se realiza com a condição de que ela faça tal escolha livremente e que de fato a deseje. Para ela, somente a “mulher equilibrada, sadia, consciente de suas responsabilidades é a única capaz de se tornar uma ‘boa mãe’” (BEAUVOIR, 1980b, p.290). E Elisabeth Badinter contribui para essa conclusão afirmando que “[m]ães são naturalmente imperfeitas, como é inerente à própria espécie humana” (2011, p.20). Entendido que o mito do amor materno permanece, faz-se necessário buscar compreender como a mulher-mãe, a sociedade e suas produções culturais têm contribuído para que ele continue a ditar as regras de um jogo ultrapassado, mas que ainda há jogadores dispostos a jogá-lo. Mãe, mostra a tua cara! Em um momento que o ser humano vive a busca por uma individualização, que razões ainda justificariam a necessidade da família existir? Mesmo dentro desse contexto de caos familiar fruto da instabilidade das relações aparentes, por que ainda a sociedade expressa o desejo de constituir uma família? Em muitos lugares pelo mundo, independente da sexualidade ou de serem pais solteiros, o desejo por uma família está em alta. Féres-Carneiro, Ponciano e Magalhães mostram uma preocupação em relação aos pensamentos negativos sobre a família: “Como a idéia da transmissão geracional, a hipótese do declínio do grupo familiar deve ser relativizada. Desde que não se eleja somente o critério biológico, a família continua a existir como um grupo efetivo, independentemente de sua configuração” (2007: 24). Talvez, essa seria uma visão muito otimista quando se afirma que a família não corre risco de se extinguir. Mas de alguma forma as mudanças sempre ocorreram e a estrutura familiar constituída por pais e filhos parece transcender o tempo. Ela acaba sendo um organismo que se transforma, mas a sua essência permanece. Considerada como uma forma de perpetuar o patrimônio, uma união fundada no amor romântico, ou apenas uma união formal entre pessoas que buscam somente o deleite de relações sexuais, a família continua sendo a instituição mais antiga e a que melhor representa os ideais sociais de uma nação. Isso pode ser comprovado quando o foco do IBGE é saber aspectos da família muito mais do que somente contar o número da população. Buscar saber como ela é constituída, suas mudanças em cada década, a representação econômica de cada um desses núcleos já seriam argumentos suficientes para destacar que a família é a base da nação brasileira. Analisar os dados dessa Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.666 pesquisa possibilita também conhecer a evolução na história do Brasil, pois ela acaba refletindo as influências diretas dos processos de urbanização, as mudanças de comportamento, as consequências sociais dos programas do governo e a saúde econômica do cidadão. A família representa muito para uma nação em ascendência econômica, pois é ela “acima de tudo, a instituição a que é atribuída a responsabilidade por tentar superar os problemas da passagem do tempo tanto para o indivíduo como para a população” como afirmou Elza Berquó em A história da vida privada no Brasil (1998, p.414). A Constituição Federal de 1988 testifica como a instituição familiar é importante quando o Estado assume ser o seu maior protetor, de acordo com o Art.226: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Hoje, muito mais do que uma simples necessidade de reposição, a família acaba sendo a primeira instituição social a sentir e a refletir as ações tomadas pelos gestores do país. A história da família revela uma classificação de acordo com as mudanças econômicas, sociais e culturais, as quais foram sentidas sobremaneira pela mulher. Antes da modernidade, tal instituição era marcada pela submissão feminina ao seu pai e que depois era transferida para o marido, se viesse a se casar. Nesse contexto o que prevalecia não eram os sentimentos e sim, uma função moral. A família moderna foi marcada por duas transformações também ditadas pelas mudanças de comportamento feminino. A primeira delas concerne à redução do número de filhos, o que só foi possível quando a mulher passou a ter autonomia sobre seu corpo, decidindo, por exemplo, se gostaria de ter filhos. Aquela ideia de “que se faziam várias crianças para conservar apenas algumas” (ARIÈS, 2006, p.21) havia sido superada. Outra transformação importante foi com relação à intimidade resultando numa “família saturada de emoções” (FÉRES-CARNEIRO, PONCIANO & MAGALHÃES 2007, p. 27) – uma estrutura familiar pautada na liberdade de escolha e na igualdade entre seus membros e marcada profundamente pelo sentido de individualismo. Se antes a família era marcada por um conflito de gerações, na família moderna passa a prevalecer a busca por um diálogo, o que reflete não mais uma imposição de valores morais, mas há nesse momento uma negociação entre os membros. Ainda, de acordo com as autoras citadas, a família que elas denominam de pós-moderna seria aquela que exacerbaria tudo que foi construído na modernidade e agora o que prevalece é o indivíduo feliz em detrimento da família. Porém, essa nova configuração familiar reflete receios como a eliminação da figura paterna, do “naufrágio” da autoridade e o ilimitado poder materno. Ainda que a família tenha se modificado tanto, ela parece continuar prevalecendo como um ideal, uma estrutura de pai, mãe e filhos muito presente e celebrada pela sociedade. Dois mundos, o público e o privado, são possíveis de serem vislumbrados na configuração moderna de família. Um olhar para o passado, para a formação da família, buscando suas singularidades só é possível se pesquisas sobre esse assunto conseguirem adentrar as paredes que cercam e separam as pessoas umas das outras. Uma vez que o público é visível e conhecido de todos, as influências das ações desse ambiente atingiram diretamente a composição do privado, a zona “obscura e maldita” a que se refere Michelle Perrot na introdução da obra História da vida privada (2009, p.7). Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.667 A mãe em números Há muito tempo que o censo brasileiro não se preocupa somente em obter resultados quantitativos, mas, sim, investiga quais as mudanças culturais, sociais e econômicas que afetam diretamente a sociedade. O núcleo da pesquisa do IBGE sempre foi a residência, logo a família, e é ali que os indícios das mudanças no comportamento do brasileiro acabam influenciando o foco das pesquisas censitárias nos anos seguintes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que a família tem sofrido as mudanças em um período de tempo muito menor do que antigamente e os novos arranjos familiares são os exemplos mais notórios dessa transformação. Assim, aquele modelo tradicional representado pela formação de pai, mãe e filhos há muito que tem sido alterado: pais solteiros, mães solteiras, avós e netos, filhos adultos ainda morando com os pais, idosos em novos relacionamentos, homossexuais com ou sem filhos e muitas outras formas. Essa mudança acelerada da estrutura familiar tem despertado interesse de estudo de diversas áreas que viram nessa situação um campo repleto de possibilidades de pesquisa. Os dados dos censos não só revelam um olhar mais apurado sobre a importância das conquistas feministas ao longo da história, como também as mudanças de comportamento da família, logo o da mãe, decorrentes de acontecimentos históricos, econômicos, sociais e demográficos resultando na família que se concebe hoje (NASCIMENTO, 2006). As informações do primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, revelam pouco sobre a vida em família em tempos de Brasil Colônia. As mulheres representavam 48% da população e não foi contabilizado o número de uniões estáveis entre os escravos, já que estes não se uniam oficialmente nem pela Igreja nem pela união civil, fato que explicaria o número alto de solteiros. É nesse momento que a família vai de mudança para os primeiros aglomerados urbanos e o que se vê não é apenas uma nova constituição física da família, como também uma nova configuração dos papéis no seu interior. A ida para a cidade permitiu um deslocamento do poder do pai, e tal poder centralizado na sua figura acabou sendo influenciado por outros valores sociais, uma vez que era muito maior a convivência entre famílias com costumes diferentes ali. Eni de Mesquita Samara aponta diversas modificações acarretadas pela urbanização sobre o poder patriarcal; entre elas, a forma de comércio incentivada pelo ambiente urbano propiciou aos filhos homens estabelecer seus próprios comércios. Desse modo, impôs novas “barganhas matrimoniais, baseadas em seus anseios e valores, não mais dependendo exclusivamente de seus pais e da concessão de dote por parte da família da noiva” (SAMARA, 1997, p12). A autora aponta que a forma de comércio estimulada na cidade originou novas formas de sociedades entre pessoas que não necessariamente precisavam ser parentes. O enfraquecimento dos laços consanguíneos não só afetou o comércio como também os matrimônios, pois a desobrigação de manter os resultados econômicos entre familiares propiciou o aumento de outro modelo de união baseado em sentimentos. Assim, do marido passou a ser exigido que tivesse condições financeiras para sustentar sua nova família. Uma vez que a preocupação principal de um casamento era econômica e não afetiva, os deslizes cometidos por maridos infiéis criaram a lei do silêncio, o que era visto não deveria ser lembrado. Philippe Ariès afirma que antes a “família era uma Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.668 realidade moral e social, mais do que sentimental” (2006, p.158), por isso a infidelidade tinha outro peso nas relações maritais. Foi desse tipo de comportamento que muitos filhos ilegítimos foram gerados. Somente com a transferência para a cidade que as famílias foram se tornando redutos bem menores e os hábitos puderam ser vigiados mais de perto. No entanto, foi só com o casamento romântico, aquele em que se casava por amor, que as contravenções do marido passaram a ter a importância de hoje. Eni de Mesquita Samara credita ainda ao pequeno número de mulheres da elite e alfabetizadas outro reflexo da diminuição do poder patriarcal. Outra mudança significativa diz respeito à legislação criminal que passou a responsabilizar o indivíduo que cometera um crime e não mais a sua família, como era costume, pois a transferência do poder paterno para o Estado tirou da mão daquele o direito de infligir qualquer tipo de pena sobre seu filho; daí em diante, o Estado passou a ser o responsável por imputar a pena que melhor lhe aprouvesse. Antonio Candido evidencia a urbanização como elemento chave para as transformações das instituições patriarcais. Consequentemente, aquele espaço possibilitou as primeiras lutas pela igualdade entre os sexos, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, aumento das técnicas de controle de natalidade, aumento do número de desquites. O mesmo autor afirma que alguns costumes daquele período permaneceram entre nós, com certa tolerância ao adultério por parte dos homens e questões referentes a tabus como o da perda da virgindade (1951, p.23) que era justificada para diferenciar a menina de “família” das prostitutas que encontraram em solo brasileiro um lugar próspero para seus “negócios”. Michelle Perrot lembra que a transição da mulher de dentro de casa para as ruas da cidade colocou frente a frente dois tipos distintos: a que irá pela primeira vez habitar as ruas e a que já circulava por elas, a “depravada, debochada, lúbrica, venal” (1998, p.7). E desse encontro surge a explicação por que os homens foram tão relutantes em abrir a porta de suas casas: “A mulher pública constitui a vergonha, a parte escondida, dissimulada, noturna, um vil objeto, território de passagem, apropriado, sem individualidade própria” (PERROT, 1998, p.7). No entanto, para a mulher foi uma grande conquista, pois ali teria a sua primeira oportunidade de trabalho assalariado, liberdade de ir e vir e o rompimento com o regime patriarcal. Samara afirma que “todas estas ocorrências conduziram ao enfraquecimento do patriarcalismo e ao fortalecimento do individualismo” (1997, p.12) o que marcará o fim da família tradicional e o nascimento da família moderna. Logo depois da proclamação da República, o segundo censo de 1890 mostrou ainda uma superioridade masculina e passou a se preocupar com a legitimidade dos filhos. A transferência da família para os primeiros centros demandou uma consideração pelas diferenças sociais, culturais e econômicas. Se na senzala, o negro não tinha liberdade, foi na cidade que ele sentiu mais essas divergências. Livre, porém, pobre. A pobreza passa a marcar indignamente muitos escravos alforriados e, como consequência, a sua marca cultural passou a ser o elemento que o excluía socialmente. A cidade vai ser a responsável pelas marcas da segregação não só do homem ex-escravo, mas da nova família. Essa nova forma de agrupamento foi muito mais sentida pelos negros do que pelos donos de fazenda que transferiram para a cidade a sua sede. Não fazendo apologia à forma de vida que os escravos viviam nas fazendas, mas a cidade não será o seu ideal de liberdade por muito tempo. Marcada pela pobreza e a exclusão social, essa nova família é a que primeiramente sentirá as mudanças no papel Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.669 de mãe, uma vez que esta terá que se deslocar do lar para conseguir sustento. Pobre e precisando trabalhar, a mãe negra arranjou novos meios de organizar sua família, pois seus filhos, que antes podiam ficar sob seus olhos enquanto trabalhava na casa-grande ou em outros afazeres que a fazenda exigia, agora não contavam com essa supervisão constantemente. Profissões como as de lavadeira, arrumadeira, babá serão as mais exercidas por essas mulheres. A mãe negra na cidade foi a primeira representante das lutas feministas que seriam pregadas muito tempo depois. Muitas serão as chefes de família, principalmente aquelas com filhos bastardos de seus ex-senhores. Segundo Arlindo Mello do Nascimento, foi nesse período que houve grande interesse do Governo em saber se os filhos eram legítimos, ilegítimos, legitimados ou expostos (filhos abandonados nas rodas) (2006, p. 6). Não é difícil pensar que essa nova estrutura familiar acabou gerando os problemas sociais das primeiras cidades e perpetuados até hoje. A sua nova condição social não lhe deixara alternativa em um contexto sem métodos contraceptivos e em que o homem, no caso o branco, ainda se sentia no direito de se aproveitar da situação feminina da ex-escrava. Quanto à mulher branca, só aparentemente nada mudara com a ida para a cidade. Apesar de economicamente estável e contar ainda com a ajuda das negras, que agora recebiam pagamento por isso, seu modo de vida também sofreu significativas mudanças. Com uma proposta inusitada, para ver além do pano de fundo oficial da história da mulher brasileira, Maria Cristina Castilho Costa (1988) mostra que o conceito de mulher frágil surge no contexto urbano e que a imagem apresentada pela história oficial não condiz com os retratos femininos feitos naquela época. Ela também afirma que tal discrepância entre o que era narrado e o que era representado pelos artistas despertaram uma curiosidade: a realidade da mulher não condizia em nada com a imagem de austeridade e severidade que apareciam nos retratos, ou seja, a história oficial representa apenas o discurso dominante daquele período, o produzido pelos homens. Se ela era realmente uma sinhazinha inútil, a pose para o retrato poderia vir a ser o desejo de como a mulher gostaria de ser vista: uma mulher cheia de responsabilidades, soberana e poderosa. A mesma pesquisadora ainda salienta que as que posavam para os retratos eram, em sua grande maioria, já avançadas em idade, que olhavam diretamente para o observador e cuja imagem de austeridade era ainda mais evidenciada pelas vincas de suas rugas. A contraposição desse estudo é encontrada nos romances da época que em nada representavam a imagem dessa mulher forte, chefe de família. Porém, projetos historiográficos apontados por Castilho Costa trazem fortes evidências de que a imagem de sinhazinha só surgiu graças à urbanização, já no final do século XIX. No período das grandes fazendas, outro tipo de mulher viveu entre nós, muito mais próxima ao de uma matriarca. Durante as longas ausências dos maridos que viajavam para cuidar de seus negócios econômicos e políticos, em torno de seis a oito meses, a fazenda e todos os seus afazeres ficavam ao encargo da mulher. Num tipo de sociedade matriarcal altamente produtiva, a mulher cuidava além da educação dos filhos pequenos, dos doentes da casa-grande e da senzala, também dos negócios de produção, porque ali era uma localidade autossustentável. Moinho, produção de telhas e outros produtos para a manutenção das construções, óleo e também a cozinha, a costura, tudo ficava sob os comandos da mulher que gerenciava os negócios da família, em parceria com o seu marido. Era uma administração a quatro mãos que em nada condizia com a Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.670 imagem de uma mulher improdutiva. Muitas foram aquelas que tão logo ficavam viúvas, seus filhos mais velhos passavam a assumir os negócios do pai quando não iam estudar na capital ou no exterior. Assim, a permanência de sua propriedade continuava a depender exclusivamente dela. Um ponto comum entre as famílias naquele contexto se deve à posição da mulher enquanto esposa. Nas distintas e distantes localidades que compunham o cenário brasileiro, é possível encontrar uma mulher que “aceitava” as relações extraconjugais do marido com as índias ou com as escravas, como pode ser atestado com a leitura do trecho de Cassiano Ricardo: [ela] manteve o lar, soube perdoar as faltas que corriam por conta do sertão e se tornaram comuns, enfeitou a vida mundana e religiosa com a nota de seu prestígio, diligenciou a manutenção da casa na ausência do bandeirante, enviou a este os recursos que muito insucesso de bandeira tornou prementes. (apud SOUZA E BOTELHO, 2001, p.11) Mesmo que a imagem da mulher daquele tempo fosse a de um ser conivente com esse tipo de relação, ela porém não se assemelha a uma imagem de mulher inútil e esbanjadora retratada ainda hoje. Pelo contrário, como se pode verificar com o mesmo trecho de Cassiano Ricardo, a mulher estava à frente dos negócios privados da família. Alceu Amoroso Lima confere à mulher mineira um papel ainda de maior destaque, denominando-as como patrimônio moral da civilização brasileira e acentua-lhe o “jeitinho” feminino de tomar decisões: “o homem manda, sem dúvida, mas a mulher é que quase sempre decide [...], mansamente [...], na sombra” (SOUZA E BOTELHO, 2001, p.15). A concepção da imagem feminina por Amoroso Lima mostra em Minas Gerais uma forma de gerenciamento do lar muito próxima do ideal que habita o imaginário coletivo sobre como viria a ser uma sociedade matriarcal. Maria Cristina Castilho Costa (1988) analisa como o deslocamento geográfico acabou refletindo no deslocamento da identidade feminina no país, afetando, de certo modo, também o homem. Primeiramente, a urbanização separou os poderes que regiam a fazenda: a mulher e o marido. É aqui que a imagem da mulher que passa os dias lendo é mais condizente com a história contada, já que aquela que sobre si carregava toda a gerência de suas terras passa literalmente a não ter mais o que fazer. O encargo da educação dos filhos passou gradativamente para a escola e os cuidados dos doentes para os hospitais. A mesma autora afirma que todas as tarefas femininas passaram para a administração pública, e “destituída de suas funções e de seu reino ela passa a ficar alienada e deixa de partilhar das decisões e do poder” (1988, p.11). Castilho Costa conclui que a partir desse momento os olhos não são mais firmes ao encarar o observador. A transferência da família para a cidade não acabou com o sistema rural estabelecido previamente no Brasil, que continuou marcado pelos grandes latifúndios dificultando a permanência do ex-escravo na zona rural. Se a ele não agradava a ideia de continuar a trabalhar para o seu antigo “dono”, a cidade era a única saída. Antes das inovações da Revolução Industrial, que chegariam ao país tempos depois, os empregos para os ex-escravos eram bem reduzidos. Com a industrialização chegam os imigrantes europeus, majoritariamente italianos e alemães, que irão se juntar com a grande massa de homens livres. Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.671 O censo de 1900 não revelou outro interesse além do de contabilizar população que crescera 18%. O próximo ocorreu só em 1920 e foi possível averiguar as mudanças através de uma pesquisa bem mais ampla. Não somente a população quase duplicara como o número de mulheres já representava um valor expressivo de 49,5% do total de habitantes. O contexto da cidade propiciou o questionamento sobre a nova organização familiar: quais mudanças foram acarretadas pelo espaço da cidade, sobremodo, na “construção” da mãe urbana? Portanto, é relevante pensar que dessa mãe foi exigido outro papel em função da necessidade do novo contexto. Em 1940, o censo foi marcado pelo Estado Novo, e como aponta Nascimento, “[e]ra preciso conhecer a realidade de um Estado totalitário, de um país que se industrializava a passos largos embalado pela substituição das importações” (2006: 7). Já era possível perceber a influência do processo de urbanização na população, atestado pelo interesse em saber o número de habitantes da zona rural e da zona urbana. Esta última, ainda, foi dividida em urbana e suburbana. A forma de união dos casais foi relevante para esse censo que passou a considerar o número de pessoas separadas ou desquitadas. Os divorciados também aparecem mesmo que ainda a lei do divórcio não tivesse sido aprovada no país, entretanto foram contabilizados aqueles que o conseguiram através de leis internacionais. As mulheres representavam a metade da população e ultrapassariam o número de homens no censo seguinte de 1950. Então, a novidade foi a distinção entre afazeres domésticos das demais ocupações remuneradas. A mãe desta década viveu em um país onde não havia nenhum tipo de política pública que se preocupasse com assuntos referentes à maternidade. Ela, até este momento, gerava filhos sem consultas pré-natais, sem obstetras, o que imperava eram as parteiras e, consequentemente, a criança não contava com médicos pediatras. A mulher continuava a cumprir seu destino biológico enquanto a “natureza” permitia. Mesmo sendo mãe durante o governo Vargas, quando as primeiras ideias de políticas públicas de saúde e assistência à maternidade e à infância começaram a ser esboçadas, a mulher da década de 1950 ainda não se beneficiava dos avanços implementados pelo poder público. Tal panorama começou a se diferenciar na década seguinte. Os dados censitários de 1960 já permitem ter uma visão ao mesmo tempo ampla e profunda das circunstâncias que afetavam a mulher nos mais diversos aspectos, sobretudo a sua função materna. As mães, agora, podiam contar com uma preocupação maior do Estado com relação às questões reprodutivas, mesmo que ainda o foco fosse a função materna e não a mulher propriamente dita. De acordo com Ana Paula Vosne Martins, as mulheres, principalmente as grávidas e pobres, continuavam a ser vistas pelos médicos não como “indivíduos marcados pela miséria, pelo abandono ou pelo estigma de uma gravidez fora do casamento, mas criaturas toscas, ignorantes, culpadas pela sua condição e de seus filhos” (2004, p.23). Na época do censo de 1960, imperava a lei do destino da fêmea, esta deveria ser cuidada para “povoar a terra”. Os resultados revelam que as mulheres representavam 50,05% da população brasileira e desse total, 53% habitavam a zona rural do país. A faixa etária com maior número de mulheres casadas era das que tinham entre quinze e dezenove anos, fator que ia diminuindo nas faixas etárias seguintes e poucas se declaravam separadas. Desse total de mulheres, apenas 0,12% chegavam a ter um curso superior e 35,7% eram mães. O auge da maternidade se dava entre 35 e 39 anos, quando as mulheres tinham em média de 5 a 9 filhos em 40% dos lares brasileiros. Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.672 Outro dado curioso é o que se refere às mães economicamente ativas – 18% das mulheres com mais de quinze anos. Dentre estas, 37% tiveram filhos em oposição aos 66% das mães que não trabalhavam. Os filhos vivos das mães que tinham alguma renda representavam menos de 10% do total de filhos do Brasil nesta década. Comparando o índice de mortalidade dos filhos das mães que trabalhavam com aquele das que ficavam em casa, chegou-se a um resultado que no mínimo intrigante. Mesmo sendo pequena a diferença, a mortalidade dos filhos das mães economicamente ativas era 2,1% superior ao da mortalidade das crianças cujas mães não trabalhavam fora – 27,1% e 25% respectivamente. Uma diferença ínfima em dados estatísticos, mas que revela um indicativo da qualidade de vida desses pequenos. Essa diferença permaneceria na mesma proporção quando um maior número de mães trabalhadoras aumentasse? Hoje, 43,6% das mulheres declaram ser economicamente ativas, um aumento de 30% comparando a 1960; e a taxa de mortalidade infantil no país é de 2,06%, revelando que o aumento do número de mães economicamente ativas também contribuiu para a redução do índice de mortalidade. Claro que não foi somente esse o fator responsável, um conjunto de ações como melhora no saneamento básico, assistência médica e qualidade de vida colaboraram, mas a diminuição no número de filhos foi crucial para a diminuição do índice de mortalidade infantil. O mais importante neste censo foi o aumento dos problemas sociais, reflexos de um processo de urbanização na era JK. O êxodo rural aparece como a principal causa do desemprego assim como também a migração para os grandes centros, contribuindo para uma aglomeração de pessoas sem renda e sem moradia, intensificando a marginalização nas grandes cidades. Enfim, o país ainda era considerado essencialmente agrícola, 50,05% da população ainda estava na zona rural, mas o número já revelava que na próxima pesquisa isso iria se inverter pela primeira vez na história do país e que tal diferença seria cada vez mais acentuada. Com relação ao casamento, verificou-se que além das uniões formais, as consensuais passaram a ser contabilizadas. As cidades, grandes, íntimas e heterogêneas como uma constelação de trajetórias, retinham no seu submundo um mesmo anseio: a mulher lutava no público por uma liberdade para buscar emprego, voz política e social e no privado havia, pela primeira vez, uma mãe clamando pela individualidade que lhe fora tirada desde o parto do seu primeiro filho. A próxima descrição da população brasileira aconteceu no auge da ditadura militar e foi denominado o censo do milagre econômico. As mulheres continuaram ser a maioria, mas as mudanças no perfil da sociedade brasileira foram poucas. A urbanização mostrou ser a tendência para a nação, e era de se esperar que os problemas acarretados por ela tendessem a aumentar. Mesmo tendo o privilégio de ver de perto as maravilhas desse processo, o Governo fechou os olhos para as mazelas dessa nova sociedade urbana e não demorou muito para que todos passassem a sofrer com os problemas sociais. O perfil das mulheres consideradas economicamente ativas se constituía de trabalhadoras mais novas, ainda solteiras e sem filhos, marcadas pelas principais mudanças não só no mercado de trabalho, como também na família dos anos de 1970. Outro fator de grande relevância foi a legalização do divórcio em 1977 que, juntamente com os avanços científicos na área de contracepção, marcaram definitivamente o surgimento da mulher e mãe que se tem conhecimento hoje. Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.673 Se a cidade como representação da espacialidade concreta é um terreno competitivo de luta, assim também o é na espacialidade do privado onde as máscaras caem e todos ali devem aceitar o outro não pelo que é, mas pelo poder que representa. Nesse caso, o homem tem a imagem do provedor, a santa imagem de guardião, mas que, no limite das fronteiras entre o privado e o público, ele não consegue sustentar por mais tempo dois papéis tão distintos – o de algoz e o de salvador. Essa fronteira, com o passar do tempo, acaba por se tornar cada vez mais um espaço relativo uma vez que a mulher, que antes se sentia uma estrangeira em sua própria “terra”, com as conquistas feministas consegue vencer barreiras consideradas intransponíveis. E foi com o trabalho, antes conhecido como o que dignificava o homem, que a mulher encontrou sua maneira de ter dignidade. Agora assalariada, suas conquistas mudaram a paisagem urbana e, como consequência, a privada. A partir de 1980, o censo demográfico passou a ser subdividido por temas específicos devido aos avanços das pesquisas acadêmicas que passaram a influenciar diretamente os interesses da pesquisa censitária; assim novos enfoques sobre a família foram agregados e passou-se a buscar informações sobre os indicadores essenciais da estrutura e da real situação tanto econômica quanto social do Brasil. As famílias passaram a ser representadas como nuclear, estendida e composta e a maior mudança trazida por esse censo foi o interesse sobre o chefe da casa, quando a mulher pôde ser considerada chefe da família mesmo na presença do homem. Antes, a chefia feminina só era reconhecida na ausência do homem, quando moravam sozinhas ou quando moravam com filhos. No início dessa década, Danda Prado já apontava novas possibilidades para os arranjos familiares em seu livro O que é família: a) A família criada em torno a um casamento dito ‘de participação’– trata-se aí de ultrapassar os papéis sexuais tradicionais. b) O casamento dito ‘experimental’ – que consiste na coabitação durante algum tempo, só legalizando essa situação após o nascimento do primeiro filho. c) Outra forma de família seria aquela baseada na ‘união livre’. d) A família homossexual, quando duas pessoas de mesmo sexo vivem juntas, com crianças adotivas ou resultantes de uniões anteriores, ou, no caso de duas mulheres, com filhos por inseminação artificial. (1981, p. 19-22) Esse decênio foi marcado pela transição do regime da ditadura militar para a democracia, resgatando o papel formal da cidadania com a promulgação da Constituição Federal em 1988. Ela teve crucial importância não só por ter ampliado e consolidado os direitos, mas também ampliou os direitos individuais e sociais e consolidou a cidadania das mulheres no espaço público e na vida familiar, assegurou os direitos das mulheres nos campos: da saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva; da segurança; da titularidade da terra e do acesso à moradia; do trabalho, renda e da Previdência Social; do acesso aos direitos civis e políticos. Além disso, reconheceu as questões relativas à discriminação racial no Brasil. (FALÚ, 2006, p13) Devido ao fato das relações sexuais não serem mais atreladas somente à reprodução, a “década do corpo”, como passou a ser chamada, terminou com o arranjo tradicional de família – casal com filhos – em acentuada queda, antecipando a tendência atual de casais sem filhos. Dez anos depois, o censo de 1991 apontou que as consequências da legalização do divórcio e da chegada da pílula na década de 1970 permitiram uma visível antecipação da idade da primeira relação sexual e uma inversão nos papéis tradicionais do homem como provedor e a mulher como a cuidadora do lar. Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.674 Importante ressaltar que essa mudança no comportamento feminino foi fortemente influenciada pelo novo perfil da família nos grandes centros urbanos que contribuíram para uma desagregação familiar. A educação formal do mesmo modo se mostrou despreparada para trabalhar com essa reforma sexual advinda não só com o acesso aos métodos contraceptivos como também com a revelação de fatos antes “proibidos” na programação televisiva. O senso de 1996 trouxe informações relevantes quanto ao perfil da mulher entre 15 e 49 anos e que viviam em união estável em relação ao uso de métodos contraceptivos. Os dados revelaram que 76,7% delas usavam algum tipo de método, entre eles figuravam a esterilização feminina, 40,1 % e a pílula, 20,7%. Apenas 23,3% das mulheres não recorriam a nenhuma das opções e o número de esterilização masculina já figurava nos resultados, mas ainda com um valor pouco expressivo, apenas 2,4%. As análises do IBGE atestam que desde a década de 1960, devido ao advento da pílula, houve uma pronunciada queda da taxa de fecundidade e a tendência é que em 2040 o país atinja o chamado crescimento zero da população. O censo do início do século XXI revelou uma população feminina muito diferente, mais atuante e necessária para a economia do lar, e, desde então, a mulher passou a configurar como um agente econômico relevante para a sociedade capitalista brasileira. Também, os resultados refletiram em um esforço deliberado de se romper com esquemas que reforçavam e perpetuavam discriminantes de gênero de acordo com Nascimento (2006, p.10). Uma das ações para atenuar as diferenças de gênero foi a mudança do termo chefe para responsável pela família. A necessidade de atribuir um vocábulo novo comprova que as conquistas feministas da década de 1960 demoraram a configurar uma ação emblemática na vida de qualquer brasileira, e não só mais restringida àquelas com um bom nível de escolaridade e socioeconômico. As mulheres passaram a ser responsáveis por 26% dos domicílios brasileiros, sendo que nas regiões Sudeste e Nordeste esse número já era maior. O censo mostrou não só uma desaceleração do crescimento e menor fecundidade como também uma diminuição na taxa de mortalidade infantil e no número de filhos por família, reflexo direto de todas as mudanças ocorridas já mencionadas. Isso propiciou o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e uma maior dedicação na sua preparação profissional. Em 2000, os lares ocupados por uma pessoa sozinha aumentaram 64%, os divórcios triplicaram e os casamentos legais diminuíram 12%. A maior novidade ficou a cargo do número de mulheres que criavam seus filhos sozinhas, este cresceu 53% em relação à pesquisa anterior. Outra mudança que já vinha despontando como tendência era com relação ao modelo de família vigente, confirmada pelo expressivo número daquelas em que um dos pais estava ausente, 19,4%. As advogadas Samantha Buglione e Virgínia Feix descrevem a situação da mulher a partir dos dados do relatório elaborado pela Themis a pedido da Organização Interamericana de Direitos Humanos nos anos de 1998 a 2000, pautada principalmente no censo da década anterior. As autoras afirmam que o fato do número dos lares chefiados por mulheres ter crescido muito, ele também pode representar que houve uma feminilização da pobreza, “principalmente pela omissão masculina nas responsabilidades paternas. A separação do casal, geralmente, significa para o homem o fim de qualquer obrigação com os filhos” (2011) Outra alteração foi que um em cada quatro domicílios tinha três gerações morando juntas, caracterizando o alto custo da primeira moradia, o retorno dos filhos descasados à casa Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.675 dos pais e o aumento da expectativa de vida do brasileiro já evidenciado em outros censos. Os resultados do censo realizado em 2010 evidenciam, ainda mais, as mudanças decorrentes do novo ou talvez maior papel da mulher na sociedade. As conquistas do mercado de trabalho revelam que o espaço privado não mais lhe pertence exclusivamente e que assim é possível encontrar novos arranjos como já apontara Nascimento: Atualmente as famílias são formadas por diversas estruturas: por exemplo, há mães solteiras com seus filhos; pais com filhos adotivos; famílias formadas por casais que já tiveram outros casamentos com filhos e decidiram ter outros filhos dessa união; temos ainda famílias formadas por um casal e um ‘animal de estimação’ e, também, se questiona se podemos considerar família o solteiro adulto que vive sozinho. (2006, p.11) Uma análise geral da situação e das mudanças ocorridas com a mulher mostra que as transformações sobre as taxas de natalidade no Brasil são marcantes e tendem a repetir o padrão dos países desenvolvidos, porém em um ritmo mais lento. Comparativamente, aqui o nível de escolaridade feminina tem uma estreita relação com a redução não só da taxa de fecundidade como também de mortalidade infantil. Os dados do IBGE revelam que menos de 50% das mulheres com mais de oito anos de estudo teriam mais que dois filhos, enquanto uma mulher com até três anos de estudo, a mesma probabilidade seria de 90%. O censo mostra que as mães com maior escolaridade têm seus filhos mais tarde, em média por volta dos 27 anos de idade. O SIS – Síntese de Indicadores Sociais – revelou uma acentuada queda de fecundidade em todas as regiões do país e em todos os grupos sociais, independente da renda, cor e nível. O que mudou nesse último censo foi a idade das mães mais novas, a média com que as mulheres têm filhos também é influenciada pelo grau de instrução, quanto menos instruída mais nova a mulher se torna mãe. Sobre os dados revelados no último censo, o Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, analisou que a grande demanda feminina pelos afazeres domésticos é a responsável pelos prejuízos sentidos por todos os membros da família, porém com maior ênfase pelos filhos. Juntamente com a ausência ou a menor presença da figura paterna, devido ao novo lugar da mãe, a educação das crianças estaria muito comprometida. A nova maternidade propiciou que a mulher priorizasse suas ambições antes de pensar nos filhos, não significando que eles ficaram em segundo plano ou que ela os amasse menos. Entretanto, foi entendendo que a felicidade do filho também dependia da sua, a nova mãe passa a buscar uma realização pessoal como mulher para melhor desempenhar sua função de mãe. Sobre essa inversão de prioridades, Elisabeth Badinter afirma que o “individualismo e o hedonismo próprios à nossa cultura tornaram-se os principais motivos para a nossa reprodução, mas às vezes, também para a sua recusa” (2011, p.10). A mesma autora ressalta que para a maioria das mães a conciliação entre os deveres maternos e a realização pessoal ainda constituem uma barreira que não foi transposta mesmo com todos os avanços e liberdades conquistas pelas mulheres. Conclusão Independente de sua classe econômica, a mulher não deixou de sofrer de Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.676 alguma forma as pressões impostas à mãe da modernidade. Economicamente, raras são as exceções em que mulher não precisa trabalhar para ajudar o sustento da casa. Se por um lado, as demandas sociais empurraram a mulher para o mercado de trabalho, o que lhes garantiu um acesso ao espaço público, tal acesso foi, sem dúvida, uma conquista determinante para a mulher. Por outro, elas passaram a ser protagonistas de uma jornada dupla, às vezes tripla, de trabalho. No século XXI, temos uma mulher perdida em sua liberdade perguntando-se: “Qual é o meu espaço?”. Certamente, o espaço urbano foi conquistado por elas, mas é na territorialidade de sua própria casa que ela não se encontra; querendo alcançar novas perspectivas que ela busca fixar-se. A dicotomia filho/trabalho passou a ser um peso muito grande e são espaços simbólicos que ela procura preencher, todavia o fracasso de tal empreitada tem refletido na sociedade. Se o mundo mudou, as ideologias da maternidade também são mutáveis e continuam a exercer, talvez outras, pressões para que as mulheres se adaptem ao modelo em voga da boa mãe (BADINTER, 2011, p.38). De fato, elas conseguiram um espaço cativo no mercado de trabalho, porém continuam atreladas à dura rotina doméstica, a mesma realizada por suas avós, as quais, não se sentiam realizadas com a experiência da maternidade e não tinham espaço para confessar “tal crime”. Referências: ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. BADINTER, Elisabeth. O conflito: a mulher e a mãe. Rio de Janeiro: Record, 2011. BEAUVOIR, Simone de. O segundo Sexo: Fatos e Mitos. Vol.1. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1980a. ––––. O segundo sexo: A experiência vivida. Vol. 2. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1980b. BERQUÓ, Elza. Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica. Fernando A. Novais & Lilia Moritz Schwarcz, orgs. Contrastes da intimidade contemporânea. Vol. 4 de História da vida privada no Brasil. 4vols. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.p. 411-437. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. BUGLIONE, Samantha & Virgínia Feix. As mulheres à margem no ano 2000. Disponível em http://www.social.org.br/relatorio2000/relatorio016.htm. Acesso em28/05/2011. CANDIDO, Antonio. The Brazilian Family. T. Lynn Smith & Alexander Marchant, orgs. Brasil, portrait of half a continent. New York: Dryden, 1951. p.291-311. COSTA, Maria Castilho Costa. O que estas severas senhoras têm a nos dizer? O Mulherio. São Paulo, ano VIII, n. 39,p. 10 e 11, abr/maio de 1988. FALÚ, Ana. Avanços e desafios. Ford Foundation. O progresso das mulheres no Brasil. Brasília: UNIFEM, 2006.p.7-9. FÉRES-CARNEIRO, Terezinha, Edna L. T. Ponciano & Andréa S. Magalhães. Família e casal: da tradição à modernidade. Ceneide Maria de Oliveira Cerveny, org. A família em movimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.p.23-36. FORNA, Aminatta. Mãe de todos os mitos: como a sociedade modela e reprime as mães. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. IBGE. Censo Demográfico de 1960 – Resultados do universo. Disponível em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-20RJ/CD1960/ Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.677 CD_1960_Brasil.pdf. Acesso em agosto de 2011. IBGE. Aumento da escolaridade feminina reduz fecundidade e mortalidade infantil. Disponível em http://ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/ noticia_visualiza.php? id_noticia=580&id_pagina=1. Acesso em agosto de 2011. IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira – 2010. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/ estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_ 2010.pdf. Acesso em agosto de 2011. MARTINS, Ana Paula Vosne. O Estado, as mães e os filhos: políticas de proteção à maternidade e à infância no Brasil na 1ª metade do século XX. Rio de Janeiro: Departamento de História da UFP, 2004. NASCIMENTO, Arlindo Mello do. População e família brasileira: ontem e hoje. Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú- MG – Brasil, de 18 - 22 de Setembro de 2006. Disponível em http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_476.pdf. Acesso em julho de 2011. PRADO, Danda. O que é família. São Paulo: Brasiliense, 1981. PERROT, Michelle. Mulheres públicas. São Paulo: UNESP, 1998. ––––. Introdução. Philippe Ariès& Georges Duby.Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Vol.4 de História da vida privada. 5 vols. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.7-12. RICARDO, Cassiano. Marcha para Oeste. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959. SAMARA, Eni de Mesquita. A família no Brasil: história e historiografia. História Revista, Goiânia, v. 2, p. 7-21, jul./dez. 1997. WEINBERG, Monica. A mãe perfeita é um mito (Entrevista com Elisabeth Badinter). Veja, São Paulo, vol. 44, n. 29, p. 17, 2011. Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História – LHAG/UNICENTRO, p.678

Download