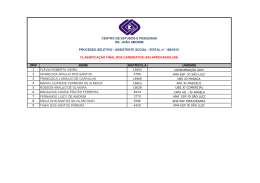

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS M ESTRADO EM GEOGRAFIA FLÁVIA SILVA DE SOUZA. FORMAÇ ÃO E CONS OLIDAÇÃO DE C ENTRALID ADES LÚDICAS NO COTIDIANO DAS ÁREAS POPULARES DE S ALVADOR-BA. SALVADOR 2009. 1 FLÁVIA SILVA DE SOUZA. FORMAÇ ÃO E CONS OLIDAÇÃO DE C ENTRALID ADES LÚDICAS NO COTIDIANO DAS ÁREAS POPULARES DE S ALVADOR-BA. Dissertação ap resentada ao Programa de PósGraduação em Geo grafia da Universidade Federal da Bahia, como um dos requisitos p ara obtenção do título de Mestre em Geografia. Orientador: Dr. Angelo Szanieck Perret Serpa SALVADOR 2009. 2 S725 Souza, Flávia Silva de. Formação e consolidação de centralidades lúdicas no cotidiano das áreas populares de Salvador-ba. / Flávia Silva de Souza. _ Salvador, 2008. 141f. Orientador: Prof. Dr. Angelo Szaniecki Perret Serpa. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-graduação em Geografia, Instituto Geociências, Universidade Federal da Bahia, 2009. 1. Subúrbio – Salvador Ba - Ludicidade. 2. Paripe (Salvador, Ba). 3. Plataforma (Salvador, Ba). 4. Periperi (Salvador, Ba). 5. Espaço público. I. Serpa, Ângelo Szaniecki Perret. II. Universidade Federal da Bahia. Instituto Geociências. III. Título. CDU 911. 375.632(813.8) 3 Dedico este trabalho a todas as pessoas que auxiliaram p ara o seu acontecer, em esp ecial aos moradores dos bairros de Parip e, Perip eri e Plataforma. 4 AGRAD ECIMENTOS Para a conclusão do presente trabalho contei com o ap oio incond icion al de p essoas bastante relevantes p ara minha v ida p essoal e profissional. Primeiramente agrad eço a minha família, p ois esta é a base elementar p ara o meu crescimento enquanto p essoa. Agradeço aos meus amigos Nei Cláudio e Nilton M agalhães e, também a minha irmã R aiane dos Santos e as minhas p rimas Jarilma Souza e Janari Souza p or me acomp anharem nos momentos de caminh adas e nos trabalhos de camp o. Agradeço também a minh a amiga Cláudia p or compartilhar comigo imp ortantes momentos de discussões e reflexões teóricas sobre as nossas temáticas. Sou muito grata a todas as p essoas que contribuíram de alguma maneira p ara a conclusão deste trabalho. As p essoas que doaram um minuto do seu temp o p ara refletir sobre suas p róp rias p ráticas cotidianas e sua relação co m os “seus” bairros. Meus sinceros agradecimentos ao p rofessor Wendel Henrique e p rofessora Ana Fani Alessandri Carlos p or fazerem p arte da minha banca d e avaliação. Agradeço também a Cap es, pela concessão de bolsa d e mestrado para o desenvolvimento da presente dissertação. E, um agrad ecimento esp ecial ao ap oio, p arceria e a comp reensão de An gelo p or me aco mpanhar desde o inicio do meu caminhar acadêmico. 5 RES UMO Nas grandes cidades existe uma valorização seletiva de determin adas áreas, nas quais há investimentos nos espaços livres de edificação, em esp ecial naqueles voltados para o entretenimento, sendo, p ortanto, espaços criados na p ersp ectiva da “visibilidade”, como estratégias id eoló gicas dos grup os que detêm o p oder. Nas áreas pop ulares, há p ouco investimento nos esp aços livres de edificação, e qu ando isso ocorre os equip amentos existentes possuem uma curta durabilidade, devido à baixa qualidad e dos materiais, à falta d e manutenção e por atender a uma d emand a de p op ulação expressiva. A p artir da comp reensão d estas questões buscou-se analisar as relações cotidianas p resentes no contexto dos esp aços livres de edificação existentes nas áreas p opulares de Salv ador – BA, trabalhando o conceito de centralidades lúdicas como p ossibilidade de co mp reendê-los, a p artir de sua essencialidade e de seus conteúdos. A centralidad e lúdica caracteriza-se p ela recup eração de um conteúdo original e vital qu e p ode apontar a existência do jogo lúdico na constituição do esp aço urbano. Na tentativa de observar e analisar os conteúdos inerentes aos esp aços livres op tou-se p or estudar os bairros de Parip e, Perip eri e Plataforma. Investigou-se nestes bairros até que p onto estes esp aços livres, onde conteúdo e forma são pares de uma intrínseca relação, aind a p ersistem no contexto da cidade e, mais p recisamente, no contexto de “seus” bairros p op ulares. Como resultado foi possível verificar que a p resença de esp aços livres dotados de um conteúdo significativo p ara seus usuários ainda persiste no cotidiano dos três bairros analisados, nos quais a autenticidad e de comp ortamentos ainda resiste, mas alguns indivíduos não comp reendem a potencialid ade destas ações. Logo, a comp reensão do v ivido e exp erenciado, tratada a p artir do lúdico, se bem trabalhada, é um caminho interessante p ara o estabelecimento de um imp ortante diálogo cap az de sup erar as formas hierárquicas vigentes na sociedade atual. Este diálo go pode ser realizado de maneira orgânica entre os habitantes das áreas p op ulares da cidade e os instrumentos e as políticas de p lanejamento urbano. Palavras – cha ves: Espaços Livres de edificação, Cotidiano, Centralid ade Lúd ica. 6 ABSTRACT In the great cities there is a selective app reciation of certain areas, in which there is inv estment in op en building areas, esp ecially those directed for the entertainment, and sp aces created in the "visibility’s” p ersp ective as ideological strategies of group s that has p ower. In the p op ular area, there are few investments in op en building areas, and when such investments do occur the structures, that exist are of short durability , due to low quality materials, the lack of maintenance and serving significant p op ulation demands. By understanding these questions, one seeks to analy ze daily life in relation p resented in the context of the op en building areas that exist on the pop ular areas of Salvador – BA, workin g on the p layful centralities as p ossibilities to understand them, from its essences and its contents. The play ful centrality is characterized by the recovery of an original and vital content that can indicate the existence of the play ful game in the formation of urban sp ace. In the attemp t to observe and an aly ze the inherent contents of the free sp aces we chose to study the neighborhoods of Parip e, Periperi and Plataforma. Inv estigated in these neighborhoods to what p oint theses open sp aces, where contents and forms are p airs of intrinsic relationship s, still p ersist in the context of the city , and more p recisely , in the context of “its” pop ular neighborhoods. As a result it was possible to verify that the p resence of free sp aces endowed with significant content for its users still p ersist in daily in one of the three neighborhoods analy zed, where the behavior authenticity still resist, but some individuals do not realize the p otential of these actions. Therefore, understanding that which is lived and exp erien ced, from a p lay ful p ersp ective, if well worked, is an interestin g way to establish an imp ortant dialogu e capable of overcomin g the hierarchical forms current in the actual society . This dialo gue can be realized through organic interaction b etween the inhabitants of pop ular areas in the city and the instruments and p olicies of urban p lannin g. Keywords: Op en Buildin g Areas, Daily Life, Play ful Centralities. 7 LIS TA DE ILUS TRAÇÕES Figura 01 – M apa de localização das áreas de estudo...............................................................15 Figura 02: Igreja de São Braz em Plataforma.......................................................................... 32 Figura 03: Igreja de Nossa Senhora de Escada........................................................................ 33 Figura 04: Placa na lateral da Igreja d e Nossa Senhora d e Escad a.......................................... 33 Figura 05: Cap ela de São Tomé............................................................................................... 34 Figura 06: Igreja de Nossa Senhora do Ó................................................................................ 35 Figura 07: Trecho Ferroviário.................................................................................................. 37 Figura 08: Ponte Ferroviária.................................................................................................... 37 Figura 09: Ruínas da FATBRAZ.............................................................................................39 Figura 10: Fábrica da IMBASA em Parip e............................................................................. 40 Figura 11: Fábrica da COCISA em Parip e.............................................................................. 40 Figura 12: Avenida Afrân io Peixoto........................................................................................41 Figura 13: Plataforma v ista da Ribeira.................................................................................... 42 Figura 14: Distribuição da p ropriedade dos terrenos no bairro de Plataforma........................ 43 Figura 15: Vista da Baía d e Todos os Santos...........................................................................45 Figura 16: Parip e...................................................................................................................... 46 Figura 17: Distribuição da p ropriedade dos terrenos de Parip e............................................... 48 Figura 18: Praia d e Tubarão em Parip e.................................................................................... 49 Figura 19: Periperi. M aquete elaborada p or Yuri d e São José Peixoto (24 anos), morador de Perip eri..................................................................................................................................... 51 Figura 20: Distribuição da p ropriedade dos terrenos em Perip eri........................................... 53 Figura 21: Canal do Rio Paraguari........................................................................................... 54 Figura 22: Castelo em Perip eri................................................................................................. 56 Figura 23: M ap a de Axialid ade – RA XVII- Subúrbio Ferroviário......................................... 62 Figura 24 - M apa de Axialidad e de Plataforma....................................................................... 64 Figura 25 – M apa de Axialidade de Perip eri........................................................................... 65 Figura 26 – M apa de Axialidade de Parip e.............................................................................. 66 Figura 27 - Localização dos espaços livres de edificação em Plataforma e seus resp ectivos 8 usos........................................................................................................................................... 68 Quadro 01: Plataforma - Eixos integrados de alta con ectividade............................................ 69 Quadro 02 - Plataforma – Eixos integrados de baixa conectividade....................................... 70 Quadro 03: Plataforma – Eixos segregados com alta e baixa con ectividad e........................... 72 Figura 28 - Localização dos espaços livres de edificação em Parip e e seus resp ectivos usos. 74 Quadro 04: Paripe – Eixos Integrados de alta e baixa con ectividad e...................................... 75 Quadro 05: Paripe – Eixos segregados de alta e baixa conectividade..................................... 78 Figura 29 - Localização dos espaços livres de edificação em Perip eri e seus resp ectivos usos........................................................................................................................................... 79 Quadro 06: Periperi – Eixos Integrados de alta e b aixa conectivid ade.................................... 80 Quadro 07: Periperi – Eixos Segregados de alta e baixa con ectividad e.................................. 83 Figura 30: Esp aço da Praça Ilha Quadrad a.............................................................................. 88 Figura 31: bancos imp rovisados na Praça................................................................................ 88 Figura 32: baralho na Praça Ilha Quadrada.............................................................................. 90 Figura 33: Alunos do colégio Carlos Barros............................................................................ 91 Figura 34: Futebol na Rotula................................................................................................... 92 Figura 35: O Quadrado............................................................................................................ 93 Figura 36: Amarelinha no chão do Quadrado.......................................................................... 94 Figura 37: Comerciantes na Praça da Revo lução..................................................................... 96 Figura 38: Praça d a Revolu ção................................................................................................ 96 Figura 39: Parquinho F. C........................................................................................................ 97 Figura 40: Idosos e crianças no final da tarde.......................................................................... 97 Figura 41: São João no Parquinho F. C................................................................................... 98 Figura 42: Praia d e Periperi......................................................................................................99 Figura 43: Praia d e Periperi ...................................................................................................100 Figura 44: Praça d a Xita.........................................................................................................101 Figura 45: Bancos da Praça da Xita........................................................................................102 Figura 46: Caminhadas matinais em Parip e............................................................................103 Figura 47: M oradores enfeitam a Rua em Paripe...................................................................104 Figura 48: M oradores enfeitam a Rua em Periperi................................................................ 104 Figura 49: Jovens jo gando futebol na Ru a em Plataforma.................................................... 106 9 Figura 50: Crianças brincando na Rua em Periperi............................................................... 106 Figura 51: Percurso do cortejo da Lavagem de São Braz.......................................................109 Figura 52: A fanfarra faz os ajustes no som...........................................................................109 Figura 53: As p essoas se aglo meram na p orta da igreja do matadouro..................................110 Figura 54: Baiana................................................................................................................... 111 Figura 55: Baianas seguem o p ercurso...................................................................................111 Figura 56: M oradores acomp anham o cortejo....................................................................... 112 Figura 57: Lav agem d as escadas da Igreja d e São Braz.........................................................113 Figura 58: O banho de ch eiro..................................................................................................113 Figura 59: M ega Folia de Parip e............................................................................................ 114 Figura 60: Parada Gay de Paripe............................................................................................ 119 Figura 61: Integrantes da Parada Gay em cima do trio.......................................................... 120 Figura 62: Fogu eira armad a na Rua Dr. Almeida.................................................................. 122 Figura 63: M oradores montam a fogu eira p ara o dia da esp ada............................................ 123 Figura 64: As p essoas correm das esp adas............................................................................ 124 Figura 65: Jovens tocam a esp ada.......................................................................................... 125 10 S UMÁRIO 1 – Introdução......................................................................................................................... 12 1.2 – Objetivo........................................................................................................................... 16 1. 2. 1 – Geral........................................................................................................................... 16 1. 2. 2 – Esp ecíficos............................................................................................................... 16 1. 3 - Revisão Biblio gráfica................................................................................................... 17 1.4 - Referencial Teórico-Conceitual....................................................................................... 23 1.5 - Procedimentos M etodológicos......................................................................................... 27 2 – A constituição da cida de de S alvador e sua expansão para o S ubúrbio Ferroviário.............................................................................................................................. 31 2.1 – Plataforma....................................................................................................................... 42 2.2 – Parip e.............................................................................................................................. 46 2.3 – Perip eri............................................................................................................................ 51 3 – Compreendendo os espaços livres existentes nos bairros de Paripe, Periperi e Plataforma.............................................................................................................................. 58 3.1 - Entendendo os espaços livres de edificação em Plataforma............................................ 67 3.2 - Caracterizando os esp aços livres de edificação em Paripe.............................................. 74 3.3 – Comp reendendo esp aços livres de edificação em Perip eri............................................. 79 4 – Os espaços livres de edificação: identificação de possíveis centralidades lúdicas nos bairros de Paripe, Periperi e Plataforma............................................................................. 86 4.1 – Os esp aços livres de edificação e a o corrência de eventos p opulares em Parip e, Perip eri e Plataforma........................................................................................................................... 107 4.1.1 – A Lavagem d e São Braz em Plataforma.....................................................................108 4.1.2 – As Festas p op ulares de Parip e................................................................................... 114 4.1.2.1 – O M ega Folia de Paripe...........................................................................................114 4.1.2.2 – A Caminhada Parip e-Bonfim..................................................................................116 11 4.1.2.3 – A Parada Gay do Subúrbio......................................................................................118 4.1.3 – Os Eventos p op ulares de Perip eri............................................................................. 120 4.1.3.1 - O Suburdança.......................................................................................................... 120 4.1.3.2 - A Guerra de Esp adas............................................................................................... 121 5 - Considerações finais....................................................................................................... 126 Referências............................................................................................................................ 132 Apêndice a............................................................................................................................. 137 Apêndice b............................................................................................................................ 139 Apêndice c............................................................................................................................. 140 Apêndice d............................................................................................................................ 141 12 1 – INTRODUÇÃO Atualmente observa-se n as grandes cidad es um p rocesso de diminuição dos esp aços livres de ed ificação 1 e um dos fatores p ara essa redução é o marcante interesse do cap ital hegemônico em transformar o solo urbano em mercadoria. Como resultado deste p rocesso ocorre uma valorização seletiva de determinadas áreas das cidades, nas quais há investimentos nos esp aços livres de edificação, em especial naqueles voltados p ara o entretenimento, sendo, portanto, esp aços criados na p ersp ectiva da “visibilidade”, como estratégias id eoló gicas dos grup os que detêm o p oder. Nas áreas p op ulares2 , há p ouco investimento nos espaços livres de edificação, e quando isso ocorre os equip amentos existentes p ossuem uma curta durabilidade, devido à baixa qualidade dos materiais, à falta de manutenção e p or atender a uma demanda de pop ulação exp ressiva3 . A organização dos esp aços livres nas áreas p op ulares das cidades se dá a p artir de processos inerentes a estes lugares. De acordo com Serp a (2001), estes esp aços encontram-se organ izados em uma hierarqu ia morfoló gica e funcional, fruto da consolidação de áreas mais centrais, em geral dotadas de vários tip os de serviços e atividad es comerciais, nas quais ocorre um uso acentuado de alguns esp aços livres, como p raças e largos. Porém, há também áreas menos centrais, ond e se localizam esp aços livres mais isolados, como terrenos b aldios e até algumas ruas. Neste contexto, as p olíticas públicas ap licadas às áreas pop ulares são, muitas vezes, limitadas aos esp aços mais centrais, em d etrimento daqueles mais isolados morfolo gicamente. A p artir da observação destes p rocessos, é p ossível p erceber que as intervenções urbanísticas ap licadas às áreas p op ulares desconsideram suas p articularidades e também sua dinâmica cotidiana. Segundo Corn ely (1980), é um p lanejamento urbano (dito) racion al, baseado 1 Correspond e àquel es espaços marcados pela ausência de áreas edi ficadas que con figurem ambientes cobertos e fech ados, a exemplo de ruas, praias, praças, terrenos baldios, parques, áreas verd es, campos de futebol, dentre outros. A inter-relação entre estes espaços con figura a fo rmação de um Sistema de Espaços Livres d e Edi ficação (QUEIROGA; ROBBA; MACEDO et al., 2006). 2 Envolve as peri ferias geográfi cas (aqu elas distantes do centro) e so ciais (as que possuem condições in feriores e/ ou precárias nos serviços de saúd e, de educação e na in fra-estrutura urb ana, em comparação com as áreas com altos níveis de renda) e também os bairros populares (áreas que, em geral, abrigam uma população de baixo poder aquisitivo e baixo capital escolar). 3 Fato comprovado em relatório de p esquisa realizado po r Souza (2006 ), no qual foi an alisado o uso e/ou a apropriação das praças públicas centrais em bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador - Ba. 13 em métodos quantitativos e numa interp retação mecan icista das questões sociais. Esta visão imp lica em um agravamento dos p roblemas sociais e urbanos existentes nestes lugares. A compreensão destas questões e o interesse em buscar uma leitura mais p róxima das realid ades sociais compuseram a escolh a do tema desta dissertação. O objetivo aqui foi analisar as relações cotidianas presentes no contexto dos esp aços livres de edificação existentes nas áreas pop ulares de Salvador - BA. Para op eracionalizar o presente objetivo, p artiu-se do entendimento dos esp aços livres de edificação co mo um subsídio metodológico de análise dessas relaçõ es sociais e, a p artir daí inserir na discussão o conceito de centralidades lúdicas 4 como um caminho cap az de p ermitir a observação e a leitura d a essencialidade e dos conteúdos que dão existência a esses espaços. A centralidade lúd ica caracteriza-se p ela recup eração de um conteúdo original e vital que p ode ap ontar a existência do jo go lúdico na constituição do espaço urbano. Este conteúdo é desenvolvido a partir de uma busca p ela diversão e p elo descanso que é inerente aos ind ivíduos e estes a sup eram através dos processos de ludicidade. Deste modo, a centralidad e lúdica tem a imp licação de restituir o sentido da obra trazido p ela arte. Na p erspectiva das relações p resentes nos esp aços livres, é necessário comp reendê-las socialmente, p romovendo uma articulação entre as diferenças e contradiçõ es que aí se p rocessam, amp liando sua qualificação e ap ropriação (LEFEBVR E, 2001). Na tentativa de observar e analisar os conteúdos inerentes aos esp aços livres foi esco lhida u ma área p op ular de Salvador, lo calizada na Região Administrativa do Subúrbio Ferroviário (RA XVII). Em virtude da grand e extensão desta área 5 e p ela necessidade de uma atenção detalhada e minuciosa p ara alcan çar o lúdico nos esp aços livres de ed ificação, tornou-se imp rescindível trabalhar ap enas com três núcleos de ocup ação antiga: Parip e, Perip eri e Plataforma (figura 1). A Região Administrativa na cidade de Salv ador é uma unidade de planejamento utilizada como base p ara p olíticas p úblicas pontuais e muitas vezes distanciadas dos contextos mais p articulares e vividos, não atendendo as verdadeiras necessidades desses lugares. A constituição dessa p roblemática, a d efinição do tema e o recorte espacial geraram questões que acomp anharam todo o processo de construção d esta dissertação. A primeira delas 4 Refere-s e à busca por restituir o “ sentido da obra” trazido pela arte e p ela filosofia (...) pôr a apropri ação acima do domínio” (LEFEBVRE, 2001, p. 132-133). 5 De acordo com os d ados da Secretári a Municipal do Planejamento, Urb anismo e M eio ambient e, a RA XVII é a segunda maior em extensão, apresent ando uma área de 2, 684 ha. (SEPLAM, 2005). 14 estava na linha central desta discussão, na busca p or entender como os indivíduos constroem os processos de ap rop riação e ludicidade nos espaços livres existentes nas áreas de Parip e, Perip eri e Plataforma. E também: como se configura o sistema de espaços livres de edificação nas áreas pop ulares estudadas? Partindo da afirmativa de Lefebvre (2001) sobre a ocorrência da centralidad e lúdica no contexto das grand es cid ades, em espaços raros, intersticiais, tornou-se imp ortante as seguintes indagações: Será que o lúdico existe e p ersiste nos esp aços livres de edificação p resentes nas áreas p opulares estudadas? Será que as relações construídas nos contextos dos espaços livres de edificação os consolidam como Centralidades Lúd icas p ara as áreas analisadas? Para resp onder estas questões optou-se p or buscar uma ap roximação dos esp aços vividos e exp erenciados p or seus habitantes, como é o caso de Parip e, Perip eri e Plataforma6 , introduzindo, nesta expectativa, o conceito de bairro. Neste caso, o bairro é então o lugar das relaçõ es sociais e constitui-se p ara os seus moradores em u m espaço sentido e viv ido. Uma relação que dep ende d a maneira como cad a ind ivíduo ou grup o social in corp ora os seus signos e significados. Para Serp a (2007a), o bairro não é um recort e estático, congel ado no tempo e no espaço da cidad e. Ele é estável, mutante, refl exo e condição d a tram a de relações so ciais que ali se espacializa. Também não está isolado dos outros bairros, articulando-se em rede com outras áreas da cidade (p. 40). Pretendeu-se com esta an álise a busca p or um caminho que p ermita o entendimento destes esp aços a p artir do lúdico, p rocurando identificar sua multip licidad e de usos e conteúdos, 6 O Grupo Espaço Livre de Pesquisa-Ação atua n as áreas populares de Salvador-Ba, visando à produção de subsídios técnicos para o planejamento, disponibilizando informaçõ es colhidas e sistematizadas junto às localidades pesquisadas (Plataforma, Paripe, Periperi, Pirajá, Cajazeiras, São T omé de Paripe, Ribeira, Curu zu, Boca do Rio e Itapoan). Os trabalhos des envolvidos foram voltados para o resg ate d a história o ral, distribuição do comércio e serviços e do transporte público, além da caracteri zação dos seus esp aços centrais de lazer. Há também, nestes trabalhos, o interesse de superar a noção centro-peri feria, compreend endo as áreas de estudo a partir das di feren ças e não das desigu aldades. O proj eto conta também com uma interessante cartografi a temática (mapas de d ensidade demográfi ca, limites, renda, dentre outros) e de um acervo fotog ráfi co sobre os referidos bairros (ver: www. esplivre. ufb a. br). São áreas que possuem um número signi ficativo d e habitantes e a renda da maiori a da população é de 1 a 3 salários mínimos (SERPA, 2001, 2007). 15 tratando-os como centralidades móveis e n ão hierarquizadas, numa tentativa de ap ontar possibilidades para a interação entre os habitantes do lugar e os instrumentos e p olíticas de planejamento urbano. Figura 1: Mapa de localização das áreas de estudo. Fonte: CONDER – IBGE – 2000. 16 1.2 – Objetivos 1. 2. 1 - Geral: Analisar o p apel que os esp aços livres de edificação – p rodutos ou não de intervenções urbanísticas – desemp enham no esp aço urbano, nos bairros de Paripe, Perip eri e Plataforma. O interesse p rincip al é investigar como os indivíduos desenvolvem, co letivamente, relaçõ es cotidianas com estes espaços livres, através do lúdico. 1. 2. 2 - Específicos: Identificar e analisar como se p rocessam os usos coletivos nos espaços livres estudados considerando: quem usa, quando usa, porque usa e co mo usa. Identificar e avaliar o sistema de esp aços livres de ed ificação, a p artir de sua configuração e p ossibilidade de acessibilidade dos ind ivíduos aos mesmos; Analisar o tip o de articulações físicas e simbólicas que estes esp aços p ossuem em sua constituição, considerando o lúdico como uma p ossibilidade de rep ensar o conceito de centralidad e; Analisar as manifestações p op ulares existentes nestas áreas, observando como o lúdico se reflete na constituição das mesmas. 17 1. 3 - REVIS ÃO BIBLIOGRÁFICA Considera-se de fund amental imp ortância p ara o caminhar da p resente análise ap ontar as discussões já realizadas sobre o conceito de centralidade e comp reender como os esp aços livres de edificação vêm sendo trabalhados no contexto dos estudos acadêmicos. Recup erar tais reflexões é a ch ave p ara a construção de um diálo go entre os div ersos autores destas temáticas e a fundamentação teórica aqu i elaborada. Vários autores realizaram trabalhos sobre a questão dos espaços livres de edificação no esp aço urbano. Dentre eles, se encontra a abordagem de Kev in Ly nch ao elaborar a “teoria p ara a boa forma urbana” (1981), enunciando critérios p ara criação d e esp aços livres de qualidade. Tais critérios são: Vitalidade: Grau em que a forma ap óia as funções human as vitais; dimensão ligada diretamente ao nosso bem estar físico; Senso: Grau em que o assentamento é p ercebido, comp reendido e estruturado mentalmente em termos espaciais e temporais; Congruência: Cap acidade da forma e dos esp aços ap oiarem ações, comp ortamentos e atividades sociais e humanas; Acesso: Possibilidade de alcan çar outras pessoas e todos os lugares do assentamento; Controle: Grau em que os habitantes controlam a produção, o uso e a gerên cia do ambiente urbano; Eficiência: Relação custo-benefício de criar e manter o assentamento; Justiça: Forma pela qual os benefícios ambientais são distribuídos pela p opulação. Tais critérios permitem uma melhor qu alificação dos esp aços livres d e edificação, v isando a um melhor uso p or p arte do morador do lu gar. Já nos trabalhos de Holanda e Gobbi (1988), é possível en contrar análises sobre as tip ologias da forma urbana do Distrito Federal e suas relações com o uso dos esp aços abertos de uso coletivo, tomando como b ase o método da sintaxe esp acial. Este método corresp onde a um conjunto de técnicas basead as em p rogramas de comp utador que fornecem as bases para o cruzamento de dados, possibilitado a partir de algu mas categorias sintáticas, como: a axialidade (integração dos esp aços convexos p or eixos ou linhas axiais); a p rofundidade média d as linh as (média das distâncias esp aciais); a relativa assimetria do sistema axial (indica a integração ou segregação entre as linhas); a conectividade das linhas axiais (ind ica o número de con exões de cada linha do sistema); e a axialid ade da trama (ind ica a relação entre o número de ilhas espaciais e o número de linhas da fração) (HOLANDA; GOBI, 1988). A utilização deste método 18 possibilita uma identificação prévia das áreas integrad as e segregad as dentro da morfolo gia urbana, no entanto, é imp ortante a comp rovação em campo destas p ossíveis centralidades e segregações morfo ló gicas. Alguns estudos desenvolvidos p or Del Rio (1990) p ermitem comp reender a evolução dos debates acadêmicos na esfera do planejamento urbano, em esp ecial nas áreas de arquitetura e urbanismo. As princip ais mudanças começaram a se concretizar a partir dos anos 1960. O autor aborda as transformações na construção dos esp aços livres na Europ a e enfoca a p articip ação comunitária n a gestão urbana, visto que havia u m descontentamento quanto à construção destes projetos. Desenvolve um trabalho discutindo temáticas sobre o desenho urbano, lançando prop ostas metodológicas que v isam à qu alid ade no p rocesso de p lanejamento. É imp ortante citar também os trabalhos realizados no Laboratório da Paisagem d a FAUUSP, desde 1994, visando um estudo teórico e metodológico sobre os sistemas de esp aços livres nas cidades brasileiras. Nestes sistemas encontram-se contemp lados todos os tipos de esp aços livres - ruas, quintais, p átios, p raias, p arques, p raças etc. - envolvidos por uma interrelação de d ep endência configurad a pela hierarquia entre eles. Qualqu er alteração em um deles pode alterar, p ortanto, todo o sistema (QUEIROGA; ROBBA; MACEDO et al., 2006). Nos estudos de Silvio Soares M acedo (1995), p odem ser encontradas definições para os esp aços livres de edificação. De acordo com o autor há certa confusão ao se definir alguns termos como espaços livres de edificação, áreas verdes, espaços verdes e áreas de lazer. Para ele, os limites entre estes termos devem ser considerados e, deste modo, as áreas v erdes, esp aços verdes e áreas de lazer se constituem como tipos de esp aços livres. Na tentativa de esclarecer as referid as denominações, o autor elabora uma tip ologia, na qual trabalh a os esp aços verdes como áreas onde há p resença de vegetação com determin ado valor social, como “áreas de p rodução de alimentos, de conservação ou preservação ou de v alor estético/cu ltural” (p . 16). Já as áreas verd es são definid as sob os mesmos critérios que os esp aços verdes, sendo também consideradas “toda e qualquer área onde p or um motivo qualquer exista vegetação” (p . 16, 17). A questão é o mau emp rego do termo p or parte dos agentes hegemôn icos, que costumam dar o mesmo sentido p ara praças, parques, canteiros centrais e rotatórias. O autor consid era qu e p ara se defin ir u ma área verde é necessário trabalhar alguns critérios como localização, acessibilid ade e o sup orte físico sobre o qual esta se desenvolve. Quanto às áreas de lazer, estas são destinadas ao lazer ativo (brincadeiras, encontros), contemp lativo (valor paisagístico) e alternativo (esp aços não 19 direcion ados p ara o lazer). Lo go, o autor ap onta p ara a tendência atual de escassez desses esp aços livres de edificação e a dificuldad e de se construir esp aços p ara o lazer que não envolvam um gasto p úblico sign ificativo. Serp a (2007b) realizou uma série d e p esquisas sobre a configuração dos esp aços livres de edificação em bairros nobres e p eriféricos das cidades de Salvador, São Paulo e Paris. Nestes trabalhos, o autor mostra também como os esp aços p úblicos construídos nas cidades contemporâneas atendem a uma ideolo gia que é imp osta pelo p oder p úblico, servindo ap enas para “multip licar o consumo e valorizar o solo urbano nos lo cais onde são aplicadas” (p . 21). Todos esses autores p rocuraram estudar como se constituíram os esp aços livres de edificação no contexto de grandes metrópoles, em uma tentativa de comp reendê-los na persp ectiva dos interesses do cap ital. Neste estudo os esp aços livres de edificação foram trabalhados como uma ferramenta op eracional e metodoló gica que permitiu visualizar e identificar as possibilidades de ocorrên cia d e conteúdos “novos” e cotidianos. Eles foram entendidos como p ossíveis centralidades, numa tentativa de sup erar as diversas acep ções já discutidas sobre este conceito. É notório que o conceito de Centralidade foi e continua sendo amplamente discutido na ciência geo gráfica p or diversos autores. No entanto, os p rimeiros estudos foram introduzidos p or Walter Christaller em 1933. O autor foi p ioneiro ao enunciar a Teoria d as Localid ades Centrais – desenvolvida p ara os p aises industrializados - contextualizando a questão da centralid ade a p artir da dinâmica do sistema cap italista em u m recorte region al, que p romoveu uma nova organização esp acial da sociedade. Trata-se, p ortanto, de um quadro teórico sobre a di ferenciação dos núcleos de povoamento, no que se refere à importância que apresentam enqu anto lugares de distribuição de produtos industrializados e serviços (CORRÊA, 1997, p. 41). A Teoria das Localidades Centrais abarca, sobretudo, a formação de redes de cidades hierarquizadas na d istribuição do comércio e dos serviços e a estrutura espacial sobre a qual se processam as relações sociais (CORRÊA, 1997). Segundo Corrêa (1997), nos p aises subdesenvolvidos, a formação de centralid ades se processa de forma d iferen ciada e p ode ser comp reendida através da influência de redes hierarquizadas, que promovem transformações na organ ização socioeconômica das socied ades. O autor destaca três grandes temáticas no contexto 20 dos p aíses subdesenvolvidos: a formação das redes dendriticas 7 ; os mercados p eriódicos 8 e a teoria dos dois circuitos da econo mia 9. Essas temáticas p odem subsidiar estudos e p esquisas, a partir da análise de asp ectos estruturais e econômicos, exp ressos nas medid as de alcance esp acial máximo (alcance) e alcan ce esp acial mínimo (limiar). A utilização dessas medidas mostra que algumas centralidades atraem p essoas de áreas mais distantes, enquanto outras só atraem os moradores das localid ades do entorno. Nesta abordagem, o alcan ce esp acial máximo refere-se à distância máxima que os consumidores/ usuários se dispõem a p ercorrer p ara obter determinado produto ou serviço. O alcan ce esp acial máximo p ossui exp ressividade dentro das áreas onde “os consumidores efetivamente deslo cam-se p ara a localidade central visando à obtenção de b ens e serviços” (CORRÊA, 1997, p .57). Sua eficácia d ep ende de um baixo custo de transp orte e, assim, a demanda d e p opulação é amp liada. O alcance esp acial mínimo corresp onde à quantidade mínima de consumidores/ usuários necessários p ara que um serviço ou p roduto p ossa ser oferecido p or uma centralidade. A existência d e um circuito inferior em qualquer nív el d a hierarquia urbana ind ica um alcance esp acial mín imo reduzido p ara o circuito superior, já que as atividad es oferecid as p elo p rimeiro não atraem usuários de áreas mais distantes. A renda da p op ulação é o p rincip al elemento que justifica o d esenvolvimento de ativid ades co merciais e de serviços em áreas mais ab astadas do centro da cid ade e, neste sentido, o alcance esp acial mínimo v ai consolidar as centralidades do circuito sup erior nessas áreas (CORRÊA, 1997). 7 Desenvolve-se a partir da fundação de uma cidad e (primaz) estratégica e excentricamente localizada em face de uma futura hinterlândia. Concentra as principais fun ções econômicas e políticas, trans form ando-se em um núcleo amplo em relação aos dem ais centros do entorno. Apresenta um número variado de pequ enos centros e se caracteriza pela ausênci a de centros intermediários intersticialmente localizados (CORRÊA, 1997). 8 São núcleos de povoamento pequenos que periodicamente se trans formam em localidades centrais. Representam uma form a de sincronização espaço-temporal das atividades humanas (CORRÊA, 1997). 9 É resultado da modernização tecnológica e do incremento de atividades terci árias nos paises subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. São desenvolvidos os conceitos de circuito superior e circuito inferior (SANT OS, 2004). O primeiro é m arcado por um alto nív el de modernização tecnológica, express a na presença d e ban cos, estabelecimentos modernos e indústrias exportado ras. O s egundo resulta e depende indiretamente da modernização tecnológica inerente ao circuito superior. “ No circuito inferior as atividad es de serviços são cri ados antes de tudo para a população e para as outras atividades que, regularment e, não têm acesso aos serviços do circuito superior” (SANT OS, 2004, p. 350). A ocorrên cia dos dois ci rcuitos da economia nas cidades dos pais es subdesenvolvidos se produz de form a contígua e fragmentada. Há um incremento cada di a maior d e atividad es comerciais e de serviços sofisticados ao lado da ampliação do número de atividades mais simples. Além da inserção de filiais de redes de 21 Já nos escritos de Castells (1983) a noção da centralidad e é tratada como u ma questão-ch ave das rel açõ es e articulaçõ es entre os elementos da estrutura urb ana, mas, investida inteiramente pela ideologia, ela tende a tornar-se o revel ador mais seguro da concep ção das rel ações cidad e/ sociedad e (p.271). Nos trabalhos de Sp ósito (2004) obtêm-se uma imp ortante contextualização acerca do desenvolvimento dos estudos sobre a questão centro-p eriferia na estruturação do esp aço urbano. A autora trabalha com as questões da concentração urbana e da exp ansão da p eriferia na constituição do processo de urbanização. M uitos elementos consolidaram esta diferen ciação entre as áreas, dentre eles uma valorização seletiva das áreas centrais e a exp ansão p ara os arredores das cidades, constituindo, assim, as p eriferias. Esta tendência p ôde ser notada em várias cidad es do Brasil, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo. O que se verificou aind a no sécu lo XIX foi a recup eração de áreas centrais e u m distanciamento e ab andono das áreas periféricas. A autora aponta que no século XX houve uma acentuação da estrutura esp acial urb ana, reforçando a noção de centro-p eriferia. Com base na releitura de alguns autores tais como Reynaud (1993), Santos (1981), Castells (1983) e Lefebvre (1983), definidores d e várias acepções para o conceito de centralid ade, a autora afirma que toda nova centralidad e que se exprime no interior da cidade traduz novos níveis de polaridade, como nós de fluxos mat eriais e imateriais, e novos conteúdos simbólicos, que exprimem escolhas mesmo que contraditórias, da sociedade que produz e se aprop ria dos centros. Se o centro pode ser d elimitado, a partir de critérios que estabeleçam níveis de densidade d e atividades comerciais e de serviços, por exemplo, a centralidade n ão está contida em limites, porque ela pode se expressar no nível intra-urbano, não se define apenas n essa es cala e pode mud ar, no tempo e no espaço, de forma muito rápida (Spósito, p. 276-277). E aind a, concord ando co m Carlos (2001, p. 23-27), Sp ósito afirma que a centralidad e tende a ser cada v ez mais fu gaz e rara. Para Carlos (2001) a questão da centralidade tem uma intrínseca relação com as mudanças do esp aço urbano da metróp ole, no qual ainda há uma acentuação da centralidade comércio centrais se disseminando por áreas com um perfil inferior d e desenvolvimento econômico, nas quais a atuação do circuito inferio r é mais expressiva. 22 administrativa e de organização p olítica, ao lado de uma crescente construção de novos centros (culturais, religiosos, simbó licos, financeiros, econômicos, serviços, etc.), resultando em uma polinucleação da metrópole. Para a referid a autora, a questão d a centralidad e diz resp eito à constituição d e lugares como ponto d e acumulação e atração de fluxos, centro ment al e social que se define pela reunião e pelo encontro. É uma forma nela mesma vazia que demand a um conteúdo, ou seja, as relaçõ es práticas, os objetos, os atos e as situações (p.177). Essa constituição de novos lugares origina a no ção de centralidad e móvel, esp aços monofuncionais, resultado da flu idez das ativid ades econômicas no esp aço urbano. Este fato contribui então para d estacar alguns centros em detrimento d e outros, p orém seguem a mesma lógica imp osta pela construção de espaços definidos p elo valor de troca, voltados basicamente para os interesses do mercado. Entretanto, neste mesmo contexto urbano existe a p ossibilidad e de ocorrência daqueles espaços raros e marcados p elo imp revisto, baseados no valor de uso e na aprop riação. Lefebvre aborda em seu livro “O Direito à Cidad e” (2001), já nos últimos cap ítulos, a formação das centralidad es lúdicas no contexto da sociedade cap italista atual, afirmando qu e a sociedade do consumo desenvolv e centros de lazeres e de p razeres subordinados a uma p rodução industrial e comercial de “cultura”, neste ínterim o jogo e o lúdico perdem seu lugar na sociedade. Para o autor, os p rojetos que desconsideram o jo go lúdico (esp aços qualitativos) nada mais são que esp aços gerados “numa esquizofrenia que se cobre de véus do rigor, da cientificidade e da racionalidade” (LEFEBVRE, 2001, p . 133). Pensar o esp aço enquanto uma centralidad e lúdica é promover uma articulação entre as diferenças e as contradições que se processam em um esp aço social, estimulando, assim, uma amp liação d a qualificação do mesmo. (...) pôr a arte ao serviço urb ano não signifi ca d e modo algum en feitar o espaço urb ano com objetos de arte, na realidade, os tempos-espaços torn am-se obra d e que a arte passada é reconsiderad a como fonte e modelo de apropriação do espaço e do tempo (LEFEBVRE, 2001, p.133). 23 Logo, é n ecessário refletir novos sentidos e novas p ossibilidades p ara a no ção d a centralidad e no contexto urbano. O interesse não é abandon ar as diversas acep ções do conceito, mas buscar o diálo go com o novo, com o diferente. Serp a (2008) contribui p ara estas reflexões quando ap onta para necessidade d e construir um p ensamento voltado p ara as Centralidades Lúdicas, p ois estas seriam estabelecidas a p artir das formas de rep rodução da vida, gerando uma diversidad e de conteúdos. Ainda para este autor é fundamental elaborar p ersp ectivas futuras para a cidade e a sociedad e urbana, a p artir de uma lógica n ão hierarquizada, na qual a qu alid ade dos conteúdos se sobrep õe às quantificações. Neste caminhar p retende-se construir um aporte teórico e metodoló gico que p ossibilite combinar as questões aqui ap resentadas e a tentativa de dialo gar a lin guagem acadêmica com a lin guagem daqueles que são p rodutores e transformadores dos seus esp aços vividos e exp erien ciados, os esp aços da vida cotidiana. 1.4 - REFERENCIAL T EÓRICO-CONCEIT UAL A p resente análise busca trabalhar com o conceito de centralid ades lúdicas - enunciado por Lefebvre (2001) - nos bairros p op ulares de Salvador-Ba. Pretende-se estabelecer um diálo go entre a discussão já traçada pelo autor e a caracterização do sistema de esp aços livres de edificação existentes nestas áreas, a p artir de dados emp íricos. Ambiciona-se trabalhar estes esp aços a p artir de seus conteúdos, condição e reflexo das relações que ocorrem entre os diferentes grup os sociais que hab itam os bairros de Parip e, Perip eri e Plataforma. Para tanto, torna-se imp rescindível um d iálo go coerente entre a imp ortância de se considerar o espaço geográfico em uma p erspectiva subjetiva, a p artir da essência dos fenômenos a serem estudados, juntamente co m um viés mais objetivo da realid ade social. Pois, de acordo com Cosgrov e (2003), o mundo v ivido é dotado d e uma série de produções simbólicas e, deste modo, as relações human as devem ser analisadas a p artir de “uma un idade de u m modo de produção como um modo de vida, isto é, simbolicamente constituído” (p . 123). Assim, entendese a realid ade social como uma materialid ade rep leta de conteúdo simbólico, p odendo ser, assim, pensados os espaços livres de edificação. 24 Segundo Relp h (1979) o mundo vivido é marcado p or ambigü idades, co mprometimentos e significados refletidos nas relações cotidianas. Numa p erspectiva geo gráfica, o mundo vivido é constituído de inumeráveis formas, p orque os modos e p rop ósitos se modificam, mas também têm propriedades comuns com outros esp aços, porque h á uma referên cia humana comum, porque nossas inten ções e exp eriên cias possuem consistência e porqu e há similaridades na aparência e o contexto. Em resumo, os espaços geográfi cos que experenciamos são únicos e não úni cos, persistentes porém mutáveis, part e de nós, porém ap arte de nós – isso nós sabemos e não há contradição (RELPH, 1979, p.12). Lefebvre (2001) afirma que o rigor científico e a racionalidad e excessiva têm reduzido os significados do mundo vivido e afirma que tais significados precisam ser identificados e analisados. Para este autor, o imaginário social arrumado (pel a ideologia, pela publicidade), bem como a triste realidad e dos “ hobbies” e da “ criatividade” miniaturizad a fecham os horizontes (...). O problema é restituir a festa trans formando a vida quotidiana (p. 128). Para o referido autor (1973), a vid a cotidiana está intrinsecamente ligada às p ráticas dos indivíduos e se caracteriza co mo uma cotidianidad e d efinida p or uma ap rop riação indiv idual e coletiva do esp aço. É na p erspectiva do cotidiano que ocorre a autenticidade das criações dos estilos e das formas de vida que se envolvem em gestos e palavras correntes com a cultura. No lugar onde o correm as rep etições de gestos e de ações, ocorre também a renovação. O cotidiano é marcado p ela influ ência do que é global, mas caracteriza-se pela p resença do viv ido, das relaçõ es individuais e coletivas, dos hábitos e das condutas. O cotidiano se constitui então como um campo e uma renov ação simultânea, uma etap a e um trampolim, um momento composto de momentos (n ecessidad es, trab alho, diversão - produtos e obras passividade e cri atividade - meios e finalidades, etc.), interação dialética da qual seria impossível não partir para realizar o possível (a totalidade dos possíveis). (LEFEBVRE, 1991, p. 20). Para Santos (2006), o mundo atual é caracterizado p or contextos distintos, p orém relacionados. Assiste-se a uma marcante fixação da racionalid ade universal e uma crescente tentativa de homogeneizar e limitar os lu gares a modelos defin idos. Ao p asso que no cotidiano 25 ocorre a p ossibilidade de atos múltip los, esp ontâneos e flexíveis, compondo “o mundo da heterogeneidad e criadora” (p . 127). Por que, então, trabalhar com a no ção de cotidiano nesta análise? Porque o cotidiano é uma referência sócio-espacial do desenrolar da vid a, onde afloram sentimentos que convergem ou se distanciam do ap ego a esta realid ade. Em Parip e, Perip eri e Plataforma é visível a construção destes processos. As relações de solidariedade e amizade são presentes, mesmo com certo declín io, resultante de uma crescente individu alização e reco lhimento da socied ade. Aind a assim, é p ossível notar os encontros casuais, o bate pap o, o desenrolar d a vid a cotidiana, o qu e Lefebvre (1973) chama de cotidianid ade, ou seja, a ocorrência de gestos e comp ortamentos que se rep etem ao mesmo temp o em que se constroem atitudes autênticas que lhe conceb em uma identidade. Além disso, acredita-se que os conteúdos dos esp aços livres existentes nos bairros de Parip e, Perip eri e Plataforma, são construídos dia ap ós dia, a p artir de relações intencionais com estes espaços ou simp lesmente p or ap ego e p reocup ação com os mesmos. Alcançando o cotidiano pode ser p ossível identificar a o corrência de p rocessos lúdicos nos esp aços livres de ed ificação dos bairros estudados, a p artir de uma observação minu ciosa de ações e comportamentos. Os espaços livres de ed ificação aqui trabalh ados corresp ondem àqueles esp aços marcados p ela ausência de áreas edificadas. A p reocup ação desta análise é sup erar a ideia da forma urbana meramente funcional, pois este tip o de abordagem tende a configurar esp aços desigu ais e h ierárqu icos. Convém, p ortanto, entender a forma urbana dialeticamente, p ois ela suscita algu mas características. Um esp aço livre qualquer p ode ser p alco de uma diversidade de ações e é semp re um espaço de atração p ara o acontecer d e qu alquer atividad e. No entanto, esses conteúdos p odem desap arecer, devido ao aprisionamento das ações em estruturas p rojetadas, hierarquizadas. Para sup erar tal situação é necessário tentar uma atitude mais utóp ica, imagin ando esp aços tomados pelo improviso e ap ropriados p or atos e construções exp ressivas, caracterizadas p ela p ossibilidade do lúdico (LEFEB VRE, 2004). Na medida em que o u rbano se realiza criando sua obra (morfologia, estrutura u rban a, lugares model ados e moldados, espaço ou espaços ad equados), a ap ropriação volta à cena, sobrepuja as opressõ es e subordin a o imaginário ao estilo e à obra: pelo monumento e na festa. Desd e ent ão a vida urban a devolv e à atividad e lúdica (ao jogo) sua importância perdida, suas condições de possibilidades. O movimento em direção à restituição da festa se acusa desde que haja vida urban a. Paradoxalmente, o lúdico e o jogo, restituindo-se, contribuem para s e restituir o valor de uso, o uso dos lugares e dos tempos, situando-os acima do valor de troca (LEFEBVRE, 1991, p. 201-202). 26 Deste modo, os esp aços onde há a presença do lúdico constituem-se enquanto esp aços de sociabilidad e, dos contrastes, conteúdos e reflexo da ap rop riação humana. Segundo Lefebvre (2001), “o esp aço lúdico coexistiu e coexiste ainda com esp aços de trocas e de circulação, com o esp aço político, com o esp aço cultural” (p .133). O autor aborda a necessidade d e id entificar lúdico no contexto dos esp aços livres de edificação, afirmando que o lúd ico ainda p ersiste nos interstícios da sociedade de consumo dirigida. Estes conteúdos devem ser p ensados através das atividades esp ortivas, teatrais, de cinema, nas brincadeiras de crianças e adolescentes, nos parques de diversões e nos jogos co letivos. De acordo com Ly nch (1981), o lúdico como p arte constitutiva do homem e, consequentemente, do esp aço pode ser construído a p artir dos significados que são ap reendidos na vivên cia dos habitantes, através da “análise do conteúdo das lendas, dos mitos, das artes e d as poesias” (p .139), caracterizando, assim, esp aços não-sup erficiais. Para Serp a (1995), o lúdico é algo muito p resente na vida dos indivíduos, entretanto as crianças facilitam a sua v isibilidade, p ois, brincando se ap ropriam de um p edaço d e mundo real e podem se desenvolver física e esp iritualmente, p or isso p recisam de esp aços p ropícios ao jo go lúdico. Entretanto, os esp aços construídos p elo planejamento urbano p riorizam ap enas o movimento das crianças e acabam inibindo o imaginário infantil. Nas áreas pop ulares, as crianças ocup am tantos os esp aços livres de ed ificação mais centrais, quanto os esp aços livres que se encontram mais segregados morfo lo gicamente e estabelecem relações lúdicas com os mesmos, através das brincadeiras e dos jogos infantis. O lúdico p ode ap arecer nos lugares ond e a sociabilidad e e o encontro se definem p ela existência de relações afetivas e conflituosas. No âmbito dessas relações, uma p luralidade de usos se estabelece e, concordando com Ly nch (1981), os esp aços p ensados a p artir dessa p luralidade dos usos terão uma qualidad e, resultante da interação entre as similaridades e as diferen ças que se processam nos mesmos. Este uso e/ou ap rop riação se constitui a p artir da intervenção p or p arte daqueles que convivem diariamente com os seus esp aços livres de edificação. M acedo (1995) afirma que existe uma multip licidade d e usos muito expressiva e que muitos destes usos ocorrem em esp aços que não foram construídos p ara tal fim. “Estes são, p or muitas vezes, mais variados que os encontrados em esp aços destinados a jogos e a recreação como setores de p arques e p raças” (p. 22). Assim, ap onta a rua que, muitas vezes, acaba se 27 constituindo enquanto esp aços de lazer e qu e p ossibilita vários tipos de usos como jo gar bola, pular corda, além dos encontros informais e dos jo gos. Para Lefebvre (2001), a centralid ade lúdica se constitui como uma maneira de comp reender os esp aços a p artir dessa p luralidade de usos, ap ontando p ara uma comp lexidade que deve ser articulada, abrangendo contrastes e diferenças e “imp ulsionando na direção da qualidad e que imp lica e sobre-determina as quantidades” (p . 133). Os contrastes e diferenças são parte da essência humana e, como tal, caracterizam a ação social dos indivíduos, o lúdico p ode, portanto, ap ontar p ara esta idéia, p ois se baseia na satisfação e no p razer de d esenvolver determinada atitude. A essência lúd ica é dialética, ou seja, as pessoas em seu movimento cotidiano buscam interesses div ersos, p rincipalmente no encontro co m o outro, que p ode ser agradável p ara ambos ou p ara ap enas uma das p artes. Deste modo, a observação de ações e co mp ortamentos no contexto dos espaços livres de edificação se constitui como uma possibilidade de trabalh á-los a p artir da ocorrência de manifestações origin ais da esp ontaneidade, do imp roviso e da criatividade, buscando subverter o quadro atual da nossa socied ade. 1.5 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS A metodologia aqu i aplicada fo i p aulatinamente elaborada no decorrer do trabalho de camp o, porém inscreve-se em um ap orte teórico-metodológico baseado na leitura e interp retação dos lugares a partir de suas diferenças, conteúdos e significados. Portanto, considerou-se o conceito de b airro como um caminho para refletir e comp reender o mundo viv ido dos indivíduos. A p artir da ideia d e bairro como um imp ortante recorte esp acial p ara se aproximar das relaçõ es cotidianas mais diversas, é que foram trabalh adas as áreas de estudo. Foram escolhidos os bairros de Parip e, Perip eri e Plataforma e já no contexto dessas áreas buscou-se, como primeiro p asso do trabalho de camp o, a identificação dos espaços livres de edificação existentes. A p artir de caminhadas p elos três bairros, foi encontrada uma div ersidade de esp aços livres que vão desde terrenos baldios, p raças imp rovisadas, imp ortantes esp aços centrais, até as praias. Todos foram fotografados e distribuídos em um mapa de localização p ara 28 cada bairro. A fotografia se tornou p ara esta análise uma imp ortante ferramenta de camp o, p ela possibilidade de observação das ações momentâneas e con cretas, sugerindo uma p ossível rep resentação destes espaços livres. Na p esquisa de camp o foram identificados onze esp aços livres de edificação em Plataforma, sendo oito co m intervençõ es urbanísticas e três com intervenções realizadas p ela pop ulação local; em Parip e foram encontrados onze esp aços livres de edificação, sendo que apenas um resultou de intervenções da p op ulação local; e, em Periperi foram identificados doze esp aços livres de edificação, todos com algum tip o de intervenção por p arte do p oder p úblico. O passo p osterior foi a realização de um p equeno esboço de identificação dos usos, p or meio de conversas p reliminares com os moradores do entorno imediato aos esp aços livres e também com os seus usuários, a p artir da ap licação de questionários. O número d e questionários ap licados teve como base a tabela de amostragem contida no livro “Quantificação em Geografia” (GERARDI; SILVA, 1981), na qual é ap resentada uma amostra a p artir do número de hab itantes do lugar e aponta que p ara uma pop ulação de 01 milhão de habitantes, uma amostra de 384 qu estionários seria representativa. Assim, esta amostra poderia ser ap licada para toda área do Subúrbio Ferroviário (RA XVI, onde se lo calizam os bairros p esquisados), p ois esta ap resenta um contingente p opulacional de 262.219 habitantes (dado de 2000). Logo, p ara esta amostra, optouse p or distribuir quinze questionários por esp aço livre de edificação identificado, com o intuito de construir um p anorama geral dos p rincip ais usos em cada b airro. Foi também confeccionada uma cartografia digital com base no p rograma ARCGIS 9.2 e no método da sintaxe esp acial, p roposto p or Bill Hillier (1984), um aporte operacional que permitiu a identificação dos p rincip ais eixos de integração e segregação morfoló gica dos bairros estudados. Este método p rocura p roduzir uma análise bidimensional da estrutura espacial urban a basead a no sistema de espaços abertos (não edi ficados) existentes em cad a fração estudada, bem como a su a integração por eixos de circulação (SERPA, 2001, p.17). Daí a elaboração de dois map as imp ortantes para a comp reensão morfoló gica dos três bairros: o map a de convexid ade p ermitiu localizar as ilhas esp aciais (esp aços edificados) e os esp aços convexos (esp aços livres). Cruzando as informações obtidas neste map a com o trabalho de camp o, foi p ossível elaborar uma relação dos esp aços livres existentes e sua localização. No 29 map a de axialid ade, an alisa-se a conectividade das linh as axiais, defin indo eixos integrados / bem conectados, eixos integrados / mal con ectados, eixos segregados / bem con ectados e eixos segregados / mal con ectados. Com este map a conclui-se que, em uma av aliação morfoló gica, os esp aços livres de edificação encontram-se em certa p osição de hierarquia, ou seja, há esp aços localizados nos eixos mais integrados do sistema dos bairros, lo go d e maior circulação d e pessoas e há os que se localizam em eixos mais segregados. Os mapas de convexidade/axialid ade serv iram co mo um instrumento metodoló gico p ara estabelecer uma hierarquização morfo ló gica cap az de au xiliar na ap roximação dos esp aços livres de edificação das áreas estudadas. A sua compilação foi basead a nos levantamentos de camp o e, posteriormente, a sua descrição significou uma p ossibilidade de p ensar as questões aqui tratadas. Deste modo, a morfologia urbana serviu co mo ponto de p artida p ara a comp reensão das diferentes estruturas e processos inerentes a estes esp aços. Para alcançar o lúdico que p ersiste nestes esp aços livres se fez necessário uma abordagem mais qualitativa p ara a p resente p esquisa, buscando como subsídio op eracional as entrevistas. Para Gaskel (2007), a entrevista constitui-se como um caminho d e ap roximação d as relaçõ es entre os indivíduos e seus contextos. Permite também a apreensão de crenças, atitudes, valores e motivações em relação ao comp ortamento de p essoas em meios sociais p articulares. Deste modo, trabalha-se com uma seleção de entrevistados e, nesta p esquisa, esta seleção atende a alguns critérios, tais como distribuição dos entrevistados p or faixas-etárias, sexo e forma como estes se ap rop riam dos esp aços livres de edificação. A caracterização dos usos e a p articipação das p essoas na constituição dos esp aços livres permitiram a escolha daqueles esp aços mais p róximos do cotidiano das pessoas, p ara os quais foram aplicadas as entrevistas. As entrevistas não tiveram roteiros fechados e acabados, algumas perguntas se repetiram no decorrer das mesmas, p orém houve outras que atendiam ao p erfil de cada entrevistado. Assim, optou-se p or realizar dezesseis entrevistas com aquelas p essoas que tornaram os espaços livres de edificação 10 p arte da sua viven cia e exp eriência e, co m o au xilio das entrevistas, buscou-se obter dados diretos sobre a dinâmica d estes esp aços, avaliando sua constituição como centralidades lúd icas. 10 Foram identificados oito espaços livres de edi ficação no contexto dos três bairros, que apres entaram características marcant es do vivido e da apropriação coletiva. 30 Nos três bairros se observou ainda a p resença de grup os sociais ligados à p rática de atividades culturais d iversas, tais como grup os de dança afro, cap oeira, hip hop, teatro, eventos escolares, festas p op ulares, como carnavais fora d e época, festas religiosas, dentre outros. Muitas vezes essas atividades são desenvolvidas em esp aços livres de edificação, geralmente em praças, largos e ruas. Foram, portanto, sujeitos imp ortantes na ap rop riação destes esp aços. Através de entrevistas com os seus agentes atuantes, buscou-se alcançar um sentido individual e coletivo de cada atividade, consid erando sua história, sua identidade, sua p eriodicidade e sazonalidad e e a presença do lúdico em sua constituição. 31 CAPIT ULO 2 – A CONS TITUIÇÃO DA CIDADE DE SALVADOR E S UA EXPANS ÃO PARA O S UBÚRB IO FERROVIÁRIO. A forma urbana d e uma cidade evolu i a dep ender d e uma série d e características e processos que vão desde a sua ocup ação inicial até a urbanização aplicada a mesma. No caso da maioria das cidad es brasileiras a constituição morfológica resultou inicialmente do interesse dos portugueses em ocup ar a área mais litorânea. A escolha p or ocup ar o litoral se deveu a necessidade d e ligar a colônia à metróp ole, além de ser uma tentativa de proteção do território. Para alcançar esses objetivos os p ortugueses se p reocup aram com escolha do sitio urbano e também com a potencialidad e da natureza, com seus rios e baias, relevo acidentado e o próp rio litoral. Para M arx (1980) o resultado desta ocup ação definiu características marcantes para as cidades brasileiras mais antigas, p ois estas são, em geral, irregu lares, p olinucleares, tendendo semp re à linearidade (...) foi assim desde a su a origem, combatendo e derrotando as tentativas para ord ená-la de outra fo rma, algumas significativas. Manteve estas características com o passar dos séculos e apesar do advento de outras necessidad es e aspiraçõ es. Novos traçados urbanos surgiram, mas se des envolveram de modo tradicional. O desenho urbanístico atual – ou sua falta – reflete, viva e cl aramente, uma maneira d e conviver indisciplinada e condescendente, forjad a nos tempos da colônia (p. 23-24). A cidade de Salvador se insere nesta descrição, p ois, ainda de acordo com M arx (1980), foi uma cid ade fundada tradicionalmente sobre um relevo acidentado, no entanto a sua forma inicial apontava p ara um asp ecto reticulado em seu centro, uma característica ainda identificada atualmente. Em seus arredores essa constituição n ão ap resentava esta regularidade e os becos e vielas se ajustavam e ainda se ajustam à top ografia da cidad e. Em sua morfolo gia inicial, Salv ador tinha uma p raça quadrada na qu al se lo calizava a Casa dos Governadores, a Casa da Vereança e a cadeia e daí se p rolongav am às ruas lon gitudinais, a Direita do Palácio ou dos Mercadores (conhecid a atualmente como Rua Ch ile) e as ru as transversais do Tira Chap éus e d as Vassouras, ao sul o acesso a praia era feito pela Igreja Nossa Senhora d a Conceição, e ao norte pela ladeira da Fonte do Pereira. O local onde a estrutura da cidade foi construída serviu como uma estratégia de proteção, p ois daí se avistava a Baia de Todos os Santos, um dos p rincip ais acid entes geo gráficos do Estado da Bahia. A Baía de Todos os Santos foi p alco de uma das p rincip ais invasões 32 estrangeiras na cidade. Os holandeses ocup aram a cidade e a do minaram p or 11 meses; neste período, imp lantaram novas estruturas em Salvador como “baluartes, trincheiras e o rep resamento do rio das Trip as em torno da atual Baixa de Sap ateiros” (ANDRADE; BRANDÃO, 2006, 3637), além da destruição d e v ários casarios e igrejas. Em 1625, a cidade foi reconquistada e nov as invasões voltaram a acontecer na Baía de Todos os Santos, com a ch egada das trop as de Mauricio de Nassau (1638) em Salvador, ap ós ter conquistado vitórias em Fortaleza e em Sergip e. A 8 de abril N assau dirigiu a exp edição que comandav a p ara a ensead a d a Ribeira, um braço de mar fechado, onde estab eleceu um acampamento defronte d as capel as de São Braz e d e Nossa Senhora de Escada. D ali mesmo bombardeou inutilmente a cidade do Salvador, visto que as balas se perderam no mar ou não atingiram o centro urbano (T AVARES, 2001, p.144). Percebe-se já nesta ocasião da história da cidade de Salvador a expansão para os bairros do Subúrbio, com destaque n este momento p ara as Igrejas de São Braz (figura 02), localizada no bairro de Plataforma, e a Igreja de Nossa Senhora de Escada, localizada no bairro de Escada. Este fato demonstra que estas áreas são bastante antigas e trazem até hoje as marcas desse p assado. Figura 02: Igreja de São Braz em Plataforma (foto: Flávia Souza). De acordo co m informações dos membros da igreja, a C ap ela de São Braz foi construída pelos jesuítas no século XVII, p or volta de 1637. A p rincíp io esta cap ela era de taip a e com telhado de p alhas de palmeira, construída p róxima a uma aldeia indígen a. Em 1638, um ano dep ois de sua construção, serviu então de abrigo p ara os invasores holand eses. 33 Situação semelh ante aconteceu co m a Igreja Nossa Senhora de Escada (figura 03), considerada uma das primeiras cap elas de p edra erguidas no Brasil, a igreja foi construída no século XVII, no alto de uma p equena colina no b airro de Escada. Figura 03: Igreja de Nossa Senhora de Escada (Foto: Flávia Souza). É uma igreja co m imp ortante valor arquitetônico, p or ap resentar um estilo ainda colonial. Possui, até hoje, em sua lateral, uma p laca original (figura 04), indicando a o cup ação da igreja em 16 d e abril de 1638 por M auricio de Nassau e sua trop a. A igreja de Nossa Senhora de Escada fo i recentemente tombad a p elo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e p assa p or um p rocesso de recup eração. Figura 04: Placa na lateral da Igreja de Nossa Senhora de Escada (Foto: Flávia Souza). 34 Observa-se que as igrejas tiveram um p ap el imp ortante na constituição da cidade d e Salv ador. Além das Igrejas de São Braz e Nossa Senhora de Escada já citadas, destacam-se a Igreja d e Nossa Senhora da Graça (1535), Igreja d e Nossa Senhora da Ajuda (1579), Igreja de Nossa Senhora da Conceição (1587), estas são marcos na p aisagem da capital baian a e permanecem em seus lugares de origem, registrando este p eríodo histórico. Vale ressaltar que as Igrejas de São Braz e a de Nossa Senhora de Escada rep resentam um valor histórico e simbólico para os moradores das áreas onde se localizam, p orém não estão inserid as, como as d emais, no circuito turístico da cidad e de Salv ador, p elo fato de estarem localizadas em bairros p op ulares. No contexto do Subúrbio, existe ainda a Igreja de Nossa Senhora do Ó, em Paripe, e a Cap ela de São Tomé, em São Tomé de Parip e, que datam também do século XVII. A capela de São Tomé (figura 05) foi construída no p eríodo das ativid ades da comp anhia de Jesus no Brasil e está localizada no alto do monte, de ond e se tem uma bela v ista da Baía de Todos os Santos e da enseada d e Aratu. Esta cap ela v em sofrendo algu mas reformas nos últimos anos, mas ainda encontra-se em estado precário d e conserv ação. As missas não são mais feitas p eriodicamente, existindo, p orém, um grup o de mulheres que tenta manter a igreja aberta p ara a celebração de 11 missas, realização de velórios, batizados e casamentos . Figura 05: Capela de São Tomé (foto: Flávia Souza). 11 Info rmaçõ es obtidas em trabalho de pesquisa realizado pel a autora no ano de 2004, no bairro de São Tomé de Paripe. 35 A p aróquia Nossa Senhora do Ó em Parip e (figura 06) é uma das igrejas mais antigas de Salv ador. Construída do inicio do século XVI, destacou-se em mu itas atividades em prol da comunidad e. A p aróquia Nossa Senhora do Ó teve muita atuação no bairro através de enfermeiras, que além de cuid ar da saúde da pop ulação, ofereciam cursos de enfermagem, cortecostura, pastoral da gestante, manicure, dentre outros (SOUZA, 2005). Figura 06: Igreja de Nossa Senhora do Ó (Foto: Flávia Souza). As igrejas foram, p ortanto, marcos da ocup ação inicial da cap ital baiana se distribuindo por vários p ontos da cidade e particip ando da vid a da p op ulação de forma marcante. Tiveram um pap el sign ificativo na constituição histórica dos bairros do Subúrb io e destacam-se até hoje no cotidiano dos hab itantes locais. São, portanto, marcos referen ciais e simbólicos que trazem em sua forma o legado suburbano. Para Santos (1959), a forma urbana de Salv ador, p rincip almente em relação à formação inicial de seus bairros centrais, resultou de três imp ortantes p eríodos. O p rimeiro deles diz resp eito à construção da cidade no p rimeiro Governo Geral, nesta ocasião as ruas se distribuíam de maneira regular, semp re acomp anhando a top ografia, e as p raças tinham grandes extensões, a exemp lo da Praça do Palácio. O segundo p eríodo data do inicio do sécu lo XVII, onde a cidade continua crescendo e se conformando em um caráter lin ear a p artir das possibilidades do sitio urbano tanto p ara a Cidade Alta quanto p ara Cidade Baixa, sendo que na C idade Baixa as ruas se distribuíam de man eira tortuosa e as praças eram p equenas. A falta de um p lanejamento urbano 36 foi a marca d este p eríodo. E, p or fim, o terceiro p eríodo, a p artir do final do século XIX, coin cide com o desenvolvimento das funçõ es urbanas e a introdução do sistema de transp ortes, neste momento velhas formas são alterad as e novas formas v ão surgindo, como alargamento de ru as, nivelamento de ru as antigas, ab ertura de Praças, aterramento de várias extensões do Porto produzindo avenidas largas e a introdução de mod ernos imóveis. São, p ortanto, p eríodos que caracterizaram a constituição morfoló gica heterogênea d a cidad e, em esp ecial a evo lução d e sua área central. Ainda segundo Santos (1959), a divisão entre Cidade Alta e Cidade Baixa rev elav a um caráter funcion al d iferenciado para a cid ade de Salvador no início de sua formação até o p rocesso de estagnação que marcou o final do século XIX. A Cidade Baixa rev elav a a função p ortuária e comercial de atacado ou “ grossista”, enquanto a Cidade Alta era a morada da maioria da pop ulação e ap resentava um comércio mais varejista ou de “retalho”. As funções eram diferentes, mas é p ossível notar a centralidade d estes dois p lanos da cidade. O destaque p ara a Cid ade B aixa, ainda no século XVI, esteve relacion ado justamente à existência do Porto, p ois este era a saída para exp ortação da cana de açúcar p lantada nas imediações da cidade de Salv ador e também p ara a entrada dos escravos trazidos da África. Essa relação com a metrópole já definia a cidade como uma metróp ole regional e este caráter vai se consolidar até o fin al do sécu lo XIX. Em meados do século XIX, a Bahia encontrava-se na frente em relação ao desenvolvimento ferroviário do Brasil. São construídos vários trechos, dentre eles, o trecho em direção ao Rio São Fran cisco, seguindo o traçado das estradas de gado e sob o co mando da Viação Férrea Fed eral Leste Brasileiro. São construídas as estradas de ferro de Santo Amaro, Nazaré e Cachoeira co m recursos p róprios resultantes dos p ortos do recôncavo (SANTOS, 1959). Também sob o comando da Viação Férrea Leste Brasileiro é construído o trecho Ferroviário C alçada - Parip e, em 28 de junho de 1860, segu indo as margens da B aía de Todos os Santos. Através deste trecho é que se inicia a expansão urbana de Salvador em direção ao Subúrbio. O trecho Ferrov iário Calçada – Paripe com 13,7km d e extensão p ermitiu a acessibilidade d a p op ulação suburbana a outras p artes da cidade, visto que antes da linha férrea só havia u ma estrada de chão de d ifícil acesso. Neste p eríodo esta área d a cidade era marcada pela p resença de fazendas que foram posteriormente loteadas p ara a consolidação dos bairros, em esp ecial os três an alisados n este estudo: Paripe, Periperi e Plataforma. A p op ulação p assou então a se dirigir p ara o centro da cidade p ara obter os p rodutos e tudo era transp ortado no trem (figura 37 07). O trem era também um meio de transp orte p ara viagem, p ois até a década de 1970 o trajeto percorrido ia até Simões Filho e Map ele, este p ercurso foi desativado em decorrência da estagnação do transp orte ferroviário. Figura 07: Trem do Subúrbio (Foto: Flávia Souza). Entre os anos de 1936 e 1943, o trecho ferroviário p assou p or algumas modificações significativas como a dup licação das linh as, a construção da p onte de São João sobre a enseada do Cabrito (figura 08) e a eletrificação, quando foram substituídas as locomotivas a vap or p elas locomotivas elétricas. Figura 08: Ponte Ferroviária no São João do Cabrito (Foto: Flávia Souza). 38 Atualmente o trecho ferrov iário Calçada–Parip e é administrado p ela CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos). Nota-se então que a construção da ferrov ia no Subúrb io registra uma ép oca importante de expansão dos bairros e caracteriza-se como um marco histórico e geo gráfico no cotidiano de sua pop ulação. Ap ós a construção dos referidos trechos ferroviários no interior do Estado da Bahia, u m conjunto de elementos provoca um enfraquecimento do p ap el de Salvador (final do século XIX) como metróp ole region al, dentre eles pode ser destacado: término do trabalho escravo, o cultivo da cana de açúcar ainda com técnicas rudimentares e o início do processo de industrialização, princip almente no estado de São Paulo. Neste p eríodo, a agricultura cacaueira ganha d estaque, mas não o suficiente p ara favorecer o desenvolvimento econômico da cidad e, no entanto, o Porto de Salvador era o p rincip al exportador de cacau p ara o exterior (SANTOS, 1959). Assim, exatamente quando o Brasil se en caminhav a para a industrialização, Salvador se ressentia d a falta de capitais disponíveis para continuar os tímidos esforços feitos no domínio da indústria têxtil no fim do século anterior. A cidad e continuava fiel a seu antigo papel de porto e cidade comercial (SANT OS, 1959, p. 43). Entretanto, neste mesmo p eríodo, ocorre o advento da indústria têxtil n a Bah ia e durante algum temp o se configurou como importante p ólo econômico p ara o Estado. Segundo Tavares (2001), existiam oito fábricas de tecidos em Salvador: São Salv ador, M odelo, Conceição, Nossa Senhora da Penha, São Carlos, Queimado, São Braz e Bonfim. Essas indústrias eram administradas p ela União Fabril, Companhia Progresso Industrial da Bahia e Emp ório Industrial do Norte, no caso desta última destaca-se o pap el de Luiz Tarquínio como p ioneiro ao construir fábricas de tecidos com máquinas modern as e as vilas op erárias com áreas de lazer e escolas no bairro da Boa Viagem. De acordo com Silv a e Fonseca (1992) a existência da via férrea e a pop ulação que já se estabelecia na península de Itap agip e foram fatores que prop iciaram a instalação d a Fábrica d e Tecidos São Braz (FATBRAZ) em Plataforma. M as uma vez ap ontando o crescimento de Salvador em direção ao Subúrbio Ferrov iário. A Fábrica de Tecidos São Braz era de prop riedade do industriário João Almeida Brandão, que iniciou suas instalações a p artir de 1851, com a construção de uma usina que mais tarde se transformaria em fábrica já p or volta de 1875. A Fábrica São Braz possuía aproximad amente 10 mil metros quadrados revestidos p or edificações em estilo inglês. Segundo 39 Serp a e Garcia (2001), mais tarde a FATBRAZ foi comp rada p ela família Martins Catharino. De prop riedade da fábrica os M artins Catharino passaram a “explorar a mão d e obra local e também as terras, com um contrato verbal do tip o enfiteuse” (p . 241), no qual a família p odia cobrar os alu gueis dos imóv eis. A p artir da fábrica o bairro começou a se estender com o crescimento do comércio lo cal, com a instalação de armazéns e construção de algumas p raças, consolidando Plataforma como bairro op erário e residen cial. Ao final da décad a de 1950, a fábrica de tecidos São Braz (figura 09) en cerra seu fun cionamento, em virtude, d a decadên cia da indústria têxtil no Nordeste, devido à concorrên cia dos estados do Sudeste do p aís. Figura 09: Ruínas da FATBRAZ (Foto: Flávia Souza). O fechamento da fábrica São Braz já retratava um quadro que estava se estabelecendo n a cidade de Salv ador desde o inicio do século XX. A cidade não ap resentava mais o mesmo crescimento econômico dos séculos anteriores e como já citado essa redução resultava das crises no sistema agrícola e da concorrên cia com os estados do Sudeste. De acordo com Silva e Fonseca (1992) a cidade p assou p or p roblemas econô micos, mas continuou sua exp ansão urbana a p artir de seu núcleo histórico in icial, seguindo u ma forma linear na direção do Subúrbio Ferroviário e em direção ao Dique do Tororó. Neste contexto, os bairros do Subúrbio Ferroviário p assaram a se consolid ar enquanto área de moradia p ara uma p opulação atraída pelo baixo v alor dos terrenos. No caso de Plataforma, essa ocup ação se dá com mais força com a criação da Fábrica São Braz; Parip e e Perip eri, ap esar de serem nú cleos antigos, tiveram uma ocup ação mais tardia. Esta ocup ação tardia também está relacion ada co m a expansão 40 econômica da Bahia, já na segund a metade do século XX, com a instalação do Centro Industrial de Aratu (CIA) e do Comp lexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), visto que gerou p rocessos migratórios p ara os bairros do Subúrbio. É deste p eríodo também a instalação da Indústria de Mamona (IM BASA) (figura 10), uma indústria de beneficiamento de mamona que p roduzia matérias p rimas e p rodutos p ara várias indústrias do Estado, e a Comp anhia de Cimento Salvador (COCISA) (figura 11), que durante décadas esteve entre imp ortantes fábricas de cimento do Nordeste, ambas localizadas em Parip e. Figura 11: COCISA em Paripe (Foto: Flávia Souza). 41 Atualmente, ambas não ap resentam nenhum tip o de funcionamento, mas durante a sua existência absorveram um nú mero significativo de moradores e d emonstram também um período de p rodução industrial no bairro de Parip e. Alguns membros de associação d e moradores locais têm alguns p rojetos voltados para atividades de recreação e lazer na área das duas fábricas, mas ambas são de p rop riedade p articular. Outro fator bastante relevante p ara a consolid ação dos bairros do Subúrbio Ferroviário foi a construção da Avenid a Afrânio Peixoto, mais conhecida co mo Avenida Suburban a (figura 12), na décad a de 1970. Esta nova via d e acesso p ossibilitou o incremento pop ulacional e amp liou as condições econômicas, p rincip almente quanto ao transp orte rodoviário, ao co mércio e aos serviços. Figura 12: Avenida Afrânio Peix oto (Foto: Flávia Souza). É necessário agora entender co mo Plataforma, Periperi e Parip e foram se configurando em seu asp ecto morfológico e co mo a vida cotidian a se d esenvolvia neste contexto. Observa-se a partir do que foi relatado até aqui como a exp ansão de Salv ador deixou marcas no Subúrbio Ferroviário e caracterizou um p rocesso de crescimento e estagn ação tamb ém desta área da cidade. Con cordando com Carlos (2001), a cidade, como materi alidade, produto social e histórico, produ zido no decurso da constituição do processo civilizatório, contempla um mundo objetivo que só tem existência e sentido a partir e pelo sujeito. Como produto histórico, traz marcas da construção pass ada, revelando uma multiplicidade de tempos e, com isso, as 42 possibilidades futuras do processo de reprodução (p.41). Em Parip e, Perip eri e Plataforma esses tempos foram se sobrep ondo e consolidando as formas e estruturas urbanas existentes, e também as relações cotidian as que, muitas vezes, os tornam semelh antes. Porém, um olhar mais ap roximado p ara essas realidad es sociais p ode mostrar as p articularidades de cada um desses lu gares, ap reendendo, assim, a sua identidade. Os moradores destas áreas convivem diariamente com dificuldad es financeiras, estruturais, sociais, econômicas, educacionais, mas, ainda assim, há aqueles que, através de p equenos trabalhos, buscam conservar a história e o que restou de um p assado mais p romissor, porém difícil. A p artir da consolidação dos asp ectos estruturais, morfológicos, sócio-econômicos e das exp eriên cias p articulares e coletivas dos indivíduos, estes bairros p assaram a ser esp aços do desenrolar da vida cotidiana e das inúmeras p ossibilidades que esta pode fornecer, sendo produzida p or situações de apego e sociabilidade, ao lado do conflito e do não-diálogo. O resultado da interação destas duas situações é uma vida cotidiana semp re em movimento. 2.1 - Plataforma... Figura 13: Plataforma vista da Ribeira (Foto: Flávia Souza). Plataforma foi o p rimeiro bairro do Subúrbio a ap resentar um núcleo p op ulacional consolidado ainda no século XIX, fato que decorreu, co mo já citado anteriormente, da introdução 43 da indústria têxtil na B ahia e da imp lantação da FATBRAZ no bairro. As terras do bairro eram de prop riedade de um fazendeiro chamado Antônio Oliveira de Carv alhal e, p osteriormente, passaram p ara as mãos da Comp anhia Progresso e União Fabril d a Bahia, detentora da maioria dos terrenos do bairro e resp onsável pela instalação da Fabrica de Tecidos São Braz, a p artir da qual o bairro começou a crescer pop ulacionalmente. Apenas um p equeno trecho era de prop riedade da emp resa Barroco En g. Inc. LTDA (figura 14). Figura 14: Distribuição da propriedade dos terrenos no bairro de Plataforma. Fonte: CONDER - Cadastro de Terras públicas, 1981. 44 Com um sitio ín greme em qu ase toda sua extensão, a ocup ação de Plataforma se deu de forma irregu lar, acompanhando a topografia; os p rimeiros núcleos se formaram a p artir da planície nas p roximidades da praia, começando daí a se estender p ara os morros. A vila operária foi construída p róxima à Fábrica ocup ando a área d as Ruas Almeid a Brandão e Úrsula Catharino. De acordo com Garcia (2007), há p oucos relatos sobre o p rocesso de formação da vila, mas, ao que p arece sua construção ocorreu d e maneira informal, sendo consolid ada p elos trabalhadores da fábrica, com a construção de casas com materiais rudimentares. Já no século XX ap resentava uma moradia ainda precária caracterizando uma área de ocup ação informal, marcada princip almente pelo controle da União Fabril. Do binômio trabalho-moradi a, que marca especialmente este bairro ao longo de sua história, decorreram con flitos capital-trabalho, que, no en cerramento das atividades fabris, trans fo rmaram-se em con flitos de terra e d e moradi a, que várias gerações dos moradores conh eceram muito de perto. A empresa falida no seu ramo de atividade principal (têxtil) trans formou-s e em empresa imobiliária e, desse modo, os conflitos trabalhistas trans formaram-se em con flitos imobiliários (...). Desse modo, o crescimento do bairro no capitalismo industrial tem sua estrutura fundiária de g randes glebas retidas nas mãos d a família Luiz M artins Catharino Gordilho, sobre regime de en fiteuse ou aforamento (GARCIA, 2007, p. 253). O fechamento da FATBRAZ em 1959 gerou um qu adro de estagn ação no b airro, n ão condizente com o p eríodo de exp ansão do comércio, das hab itações e de sua característica industrial. A p opulação já sofrida p assou a sofrer ainda mais com a falta de assistência p or p arte dos p oderes p úblicos e com o aumento das dificuldades, devido à falta de trabalho, à questão do transp orte realizado através da via ferrov iária e do transp orte marítimo na travessia PlataformaRibeira, a questão da renda e da moradia. Estes p roblemas são marcantes no bairro até hoje. A construção da Avenida Suburbana na década d e 1970 p rop iciou um novo eixo d e ocup ação p ara Plataforma, teve início a p artir daí um setor comercial importante p ara o bairro, conhecido p op ularmente como Luso. Além d e área comercial, o Luso é hoje o p rincip al trecho de circulação do transp orte rodoviário do b airro, p ois p or ele p assam as linhas que saem dos bairros de Parip e, Alto de Coutos, Fazenda Coutos, Mirantes e Colinas de Perip eri, Perip eri, Rio Sena e Terezinha p ara diversas p artes da cid ade. Para Garcia (2007), este novo trecho acabou isolando a parte histórica e central de Plataforma, p ois há p ouca circulação de ôn ibus dentro do bairro, e, portanto, não se dirige para u m número significativo d e bairros da cidade. Assim, quem reside nas p artes mais próximas à p raia p recisa caminhar longas d istâncias para usar este transp orte. No interior do bairro, a circu lação do transp orte rodoviário se dá p ela Rua Antônio Balbino em 45 direção à Praça São Braz e daí segue p ela Ru a Vo lta do Tanque até o final de Linha de Plataforma. O p ercurso aladeirado co m p asseios curtos da Rua Antônio Balbino ap onta p ara a ocup ação irregular do bairro e, em seu trajeto, existem várias transversais com escadarias que dão acesso as áreas do M abaço de cima e de baixo e a Rua da Areia. Quase toda a extensão do bairro é marcada p ela presença de becos e vielas, alguns p avimentados sem p asseios p ara os p edestres e outros ainda sem p avimentação. As áreas mais esp açosas do bairro encontram-se justamente no Largo onde se localiza o p rincip al núcleo comercial, co m açou gu es, sup ermercados de p equeno porte, bares e restaurantes, a Praça e a Igreja d e São Braz. O outro núcleo, como já citado, é o trecho da Avenida Suburb ana (Luso), onde se encontram supermercados de maior porte, casas de materiais de construção, farmácias, casas de móveis, confecções e calçados. Em relação às op ções p ara a diversão da p opulação p ode-se citar a Praça São Braz, que apesar de p equena, é um imp ortante atrativo p ara os moradores, e a Praia do Alvejado, muito utilizada p ara o banho e a mariscagem. Ainda restam no bairro áreas de vegetação nas p artes mais altas do morro e em alguns p ontos mais isolados. Plataforma é um bairro que p ode p rop orcionar uma interessante contemp lação da Baía d e Todos os Santos, a depender do p onto de vista de quem observa (figura 15). Figura 15: Vista da Baía de Todos os Santos (Foto: Flávia Souza). A reativação da travessia Plataforma-Ribeira também se tornou uma p ossibilidade d e 46 diversão p ara a pop ulação do bairro, pois aos domingos o movimento nas barcas aumenta. Além disso, há no b airro o Cine-Cultural d e Plataforma com seções d e cinema, apresentações de teatro e dança e o clube R ecreativo, onde acontecem shows com freqüência; vale citar também os eventos religiosos como a p rocissão e a lavagem de São Braz e as festas p op ulares nos p eríodos de carnaval e São João. No contexto de seu p assado histórico restaram como registros desse tempo as ruínas da FATBRAZ, a Igreja d e São Braz, o cine-cultural d e Plataforma, a estação ferroviária Almeida Brandão e o terminal marítimo Plataforma-Ribeira, todos consolidando a origem da ocup ação e a exp ansão do bairro, caracterizando um movimento de tempos sobrep ostos que identificam este lugar. 2.2 - Paripe... Figura 16: Paripe (Foto: Flávia Souza). Parip e teve seu sítio inicial marcado p ela presença de várias fazendas de p rop riedade particular. Boa parte das terras era de p rop riedade da Fazenda M eireles I, II, III, se estendendo pelas atuais ruas João Martins, Almirante Tamandaré e Eduardo Dotto. As p rimeiras ocupações ocorreram na fazenda Meireles II, a p artir da construção d a Igreja e do Cemitério Nossa Senhora 47 do Ó. Atualmente o cemitério encontra-se em sua localização de origem, p orém a Igreja d e Nossa Senhora do Ó está localizada n a p arte mais central do bairro. Com a introdução do sistema ferroviário, o bairro começou a se desenvolver a p artir da construção das p rimeiras casas comerciais, escolas e resid ências sempre nas proximidad es da Baía de Todos os Santos. Os p roprietários da Fazenda Meireles iniciaram então o loteamento da p arte mais p lana do bairro. Os loteamentos tinham uma p lanta lin ear e regular, p orém a p artir da Praça João Martins, como ponto focal, as ruas seguiam um traçado radio concêntrico em forma de “meialua”, co m ruas e p asseios largos, desenho que p ermanece até hoje. Segundo Silva e Fonseca (1992), na década de 1930, os loteamentos da Fazenda M eirelles I, II, III p assaram p or uma série de transformações relativas à venda e ao fracionamento de lotes até chegar ao comando da Emp resa de Carnes Verdes d a Bahia Ltda. Esta, de posse dos terrenos, cedeu uma p arte p ara a Marinha, p ara construção de casas destinadas aos seus serv idores, criando assim o Conjunto Habitacional Almirante Tamandaré (figura 17). Até hoje alguns moradores das imediações da Rua Eduardo Dotto pagam alu guéis dos imóveis à família João M artins. De acordo com informaçõ es da SEPLAM (1998) e de alguns moradores mais antigos do bairro, a Emp resa Carnes Verdes tinha um interesse de lotear a área para atender um p úblico de classe média e classe média-alta, p ois neste período Parip e já atendia uma p op ulação que saía do centro de Salv ador em busca de descanso e tranqüilidade, além de ap roveitar a b eleza d a Baía d e Todos os Santos e as grandes áreas de vegetação. O p rojeto não foi consolidado. Outros setores do bairro também eram d e p rop riedade p articular, a exemp lo das fazendas do Sr. Cristóvão, onde se lo caliza hoje a área denominada Tubarão, e a fazenda da Senhora M aria Mascarenhas, nas p roximidad es do final de linha da Cocisa. Além d isso, havia, no bairro, terrenos p ertencentes ao Governo do Estado da Bahia, a exemp lo das áreas de ocup ação informal, denominad as de B ate Coração, Terra p ara Todos e Nova Canaã (Figura 17), estas áreas foram ocup adas em meados da década de 1970 e foram marcadas por um traçado irregular (CONDER, 1981). Esta ocup ação decorreu, dentre outros fatores, da valorização das áreas centrais de Salv ador, juntamente com os processos migratórios, em virtude da imp lantação do CIA/COPEC, a Indústria de Mamona e a Comp anhia d e Cimentos Salvador, além da construção da Avenida Afrânio Peixoto (Avenida Suburbana) na década d e 1970. Teve-se então um incremento pop ulacional sign ificativo p ropiciando não só o crescimento de Paripe, mas também d e Perip eri e 48 Plataforma. O aumento p op ulacional e a falta de interesse do p oder p úblico em estabelecer políticas p úblicas p ara sanar, p rincip almente, as questões de habitação p rop iciaram o crescimento dos p roblemas estruturais, sociais e econô micos do bairro. Figura 17: Distribuição da propriedade dos terrenos de Paripe. Fonte: CONDER – Cadastro de Terras Públicas, 1981. M esmo sendo um bairro estruturado inicialmente em loteamentos e, p osteriormente, a 49 partir de áreas de ocup ação informal, Parip e possui uma infra-estrutura urbana ainda deficiente. Ap esar da p avimentação de algu mas ruas, há ainda muitas áreas sem asfaltamento e com esgotos correndo a céu ab erto, na frente das casas. O sistema de esgotamento sanitário criado p elo Programa Bah ia Azul não sup orta a quantidade de água e, em temp os de chuvas, as saídas de esgoto transbordam, trazendo sérios transtornos p ara a p op ulação; várias ruas ficam alagadas em decorrência das en xurradas que vêm das p artes mais altas do bairro. Parip e foi um bairro que cresceu bastante em termos de áreas residenciais e comerciais, e, p or este motivo, restaram p oucos espaços livres de edificação, p rincip almente aqueles voltados para a diversão da p op ulação. Existem ap enas algu mas p raças, campos de futebol, p raia e alguns esp aços vazios. Este fato ap onta p ara uma fragilidade do bairro em relação às p oucas op ções que a p op ulação tem p ara se div ertir, muitas vezes essa p rocura se restrin ge à p raia (figura 18). Entretanto, p ara aqueles que têm uma “sobra” do orçamento familiar, os bares e os restaurantes são as opções viáveis, princip almente nos finais de semana. Figura 18: Praia de Tubarão em Paripe. Foto: Flávia Souza. O comércio é dinâmico, p ois oferece uma diversidad e de produtos p ara os moradores. Atualmente existem no bairro três supermercados, três lojas de móveis e eletrodomésticos, lojas 12 de calçados , uma agência bancária (Itaú), lojas d e p rodutos de informática, vários restaurantes e 12 As lojas de móveis e calçados existentes no bai rro também podem ser encontradas nas partes centrais da cid ade, a exemplo das lojas Insinuante e Maia e as lojas de calçados Nunes e Borges Calçados. 50 bares, locadoras, farmácias, salões de beleza e o Centro de Abastecimento construído na década de 1990 para retirar os feirantes que ocup avam as ruas nas imediações da estação do trem. É imp ortante citar também a questão do transporte rodoviário, p rincip al meio de locomoção dos moradores p ara outras p artes da cidade. A circulação do transp orte rodoviário se dá p elas p rincipais ruas do bairro : trecho da Afrânio Peixoto, Rua Eduardo Dotto, Iriguaçu, Avenida São Luiz e Rua Almirante Tamandaré. Além disso, o bairro conta com três finais de linha localizados em Tubarão, COCISA e Escola de M enores. Ap esar de ser um dos meios de transp orte mais utilizado, a p op ulação sofre com os longos trajetos p ercorridos, os atrasos e a 13 grand e lotação nos horários de pico . Acompanhando a sua constituição histórica é p ossível notar em Parip e alguns marcos referenciais consolid ados no cotidiano de seus habitantes, p ossuindo tanto um conteúdo material quanto simbólico, dentre eles é imp ortante citar a Igreja de Nossa Senhora do Ó, o Centro de Abastecimento, o transp orte ferroviário, o Cemitério do Ó e a Praia d e Tubarão. Os eventos culturais já marcaram imp ortantes momentos para a pop ulação do bairro, vale citar o p eríodo d as festas juninas, no qual as p essoas se dirigiam às casas de amigos e p arentes p ara comemorar, brincar perto da fogu eira e saborear as comidas da ép oca, ho je esse contato está se perdendo e em algumas p oucas ruas, os moradores se juntam p ara colocar os enfeites e comp artilhar com os outros viz inhos a alegria do São João, uma forma de p reservar um pouco do que já foi esta festa para o bairro. Atualmente se destaca no bairro a caminhada Parip e-Bonfim, realizada p ela Igreja Católica, a Parad a Gay, e o Mega Folia de Parip e, e uma atenção maior vai ser dad a a esses eventos no quarto cap ítulo desta dissertação. Percebe-se, assim, um bairro construído morfoló gica e socialmente a p artir de uma série de p rocessos inerentes à sua forma de ocup ação inicial, ao descaso dos poderes p úblicos e às relaçõ es entre os indivíduos que, mesmo enfraqu ecid as, ainda p ersistem. 13 Os dados colhidos na Superintendênci a de T ransportes Públicos mostram que Paripe conta com 22 linhas d e ônibus. O bairro é servido apenas po r três empresas de ônibus: a Prai a Grand e, a Boa Vi agem e a Litoral Norte. A maioria dos usuários do transpo rte público é morador de Paripe e d e Fazenda Coutos e boa part e del es classi fi ca o transporte como regul ar, apontando defici ências como: espera no ponto, assalto, preço da passagem, entre outros. Muitos acreditam que a solução para os problemas do transporte rodoviário seria a criação de novas linhas, o aumento da quantidade de ônibus e a inserção de outras empresas no bairro (SOUZA, 2005). 51 2.3 - Periperi... Figura 19: Periperi. Maquete elaborada por Yuri de São José Peixoto (24 anos), morador de Periperi. (Foto: Flávia Souza). Considerado um dos bairros mais estruturados do Subúrbio Ferroviário, em relação aos serviços de assistência à p opulação, Perip eri - diferente de Paripe e Plataforma - teve uma ocup ação mais recente, a p artir do século XX. O b airro d e Perip eri era marcado p ela p resença de brejos p or toda sua extensão e p or terrenos particulares de p rop riedade de Laura Rodrigues da Costa, herdeira d a família Visco (figura 20). A grande área de brejo p ossuía uma v egetação rasteira desenvolvid a em áreas alagadiças, e, segundo informações de Romen il José Fontes (70 anos), p residente do Centro Espírita Cruz da Redenção, esta vegetação existia em abundância e se chamav a Perip eri, daí a origem do nome do bairro. A área era atravessada em quase toda sua extensão, p elo Rio Paragu ari com sua nascente no Barreiro, no bairro de Fazenda Coutos. Este rio foi durante muitos anos fonte de alimentação para a pop ulação ocup ante da área, atualmente o rio se distribui p or um trecho canalizado. Porém, neste p eríodo, o bairro não contava com um contingente p opulacional sign ificativo, havia ap enas um p equeno aldeamento indígena e uma colônia de p escadores. A construção do trecho ferroviário Calçada-Parip e, em 1860, iniciou um lento p rocesso de ocup ação, consolid ado a p artir de 1920, com a chegada das p rimeiras oficinas de conserto e 52 manutenção de vagões e locomotivas da ép oca; além disso, foi construída no local uma olaria para a fabricação de tijo los. Segundo Raimundo Nunes (54 anos), p escador, artista p lástico e morador de Perip eri, há ainda n a Baía de Todos os Santos, nas p roximid ades do bairro, nav ios naufragados co m os tijolos fabricados nesta olaria. As oficinas e as olarias marcam o início da ocup ação p op ulacional no bairro de Perip eri, p ois as p rimeiras casas construídas p ertenciam a seus op erários. De acordo com Fonseca e Silva (1992), estes op erários começaram a construir casas no sentido linear nas p roximid ades da linh a férrea, originando também a denomin ada Rua da Estação. É através dessa incipiente atividade que a população do núcleo começa a crescer e novas atividades são inserid as no local – como é o caso do balneário – p rovocando sua expansão. D evido a est es fatores, não tardou para que a p refeitura, através d e um plano urbanístico, intervisse, mudando o traçado das ruas e colo cando-as sempre p aral elas à primeira (SILVA; FONSECA, 1992, p.71). O bairro, até a década d e 1940, receb ia a pop ulação do centro de Salvador, qu e vinh a veranear, fazer piqueniques co m a família, ap roveitar o belo litoral, marcando, assim, um asp ecto bucólico com características de cidade de interior. Muitos moradores são bastante saudosistas desse p eríodo de lenta ocup ação do bairro, p ois acreditavam na p ossibilidade do bairro crescer a partir deste contexto, com casas organizadas n a p roximidade da p raia e assim guardar também essa característica interioran a, sem problemas estruturais e sociais como os que acontecem atualmente. A consolidação de sua forma urbana atual se deu a p artir dessa p arte mais p lana nas proximidad es do litoral, enquanto que os morros foram o cupados p osteriormente. Como era uma grand e área de brejo, vários aterros foram realizados p ara conformar um terreno que ho je se distribui de maneira regu lar e lin ear com ruas transp assando o bairro de um lado a outro, a exemp lo da Rua Carlos Gomes. Já o crescimento pop ulacional se dá ap ós a década de 1940, acomp anhando as cond ições v igentes na cidade de Salvador. O sistema ferroviário já ap resentava um p rocesso de estagnação e as causas p ara esse crescimento p op ulacional era o avanço industrial instaurado aos p oucos em Salv ador e no Recôncavo Baiano, a partir da exp ansão da 14 Região Metrop olitana de Salvador. Em 1969, foi construído, p ela Urbis (figura 20), o p rimeiro Conjunto habitacional deno minado d e Dom Eu gên io Sales e já no final da década de 1970 e 14 A HABIT AÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A (URBIS), é uma sociedade de economia mista, constituída por tempo indeterminado, nos termos da lei estadual nº 2.114 de 04/01/1965 (Fonte: http://www.urbis.ba.gov.br). 53 início da década de 1980 foram imp lantados os Conjuntos habitacionais de Mirantes e Colinas de Perip eri (CONDER, 1981). Figura 20: Distribuição da propriedade dos terrenos em Periperi. Fonte: CONDER – Cadastro de Terras Públicas, 1981. 54 A p op ulação que não foi incorp orada a estes p rojetos p assou ocup ar áreas insalubres do bairro, nas p roximid ades do Rio Paraguari (figura 21). De acordo com Yuri d e São José Peixoto (24 anos), morador desta área do bairro, o Rio Paragu ari tinha uma extensão muito grande e atravessava toda a área de brejo. As primeiras ocup ações nestas imediaçõ es eram em p alafitas e quando chovia os alagamentos tomavam grandes p rop orções alcançando a p arte da frente do bairro. Na d écada de 1990 começou a obra d e macro-dren agem do canal do Rio Paraguari, a área de brejo foi aterrada e o rio canalizado, segundo informações dos moradores, dep ois da obra, os alagamentos diminuíram. O canal tem um aspecto ainda insalubre, margeado p or ruas estreitas e por muitas residências, às v ezes o mal-cheiro é grande e alguns moradores se qu eixam p or causa dos dejetos jogados no rio p or outros moradores da vizinhança. Figura 21: Canal do Rio Paraguari. (Foto: Flávia Souza) Com a construção da Aven ida Suburban a, em 1970, inicia-se a exp ansão do b airro d e Perip eri, p rop iciando não só um crescimento social e econômico, mas também cultural. Data deste p eríodo o auge dos clubes Flamen guinho e Esp orte Clube Perip eri, com seus marcantes bailes d e carnaval e a comp etição co m clubes famosos de Salv ador, co mo o B ahiano de Tênis no bairro da Graça e a Associação Atlética no bairro da Barra (A tarde, 19/06/1999). Os moradores mais saudosistas relatam essa ép oca com orgulho p orque o bairro se destacav a com seus belos bailes de carn aval e muitas vezes ganhava p rêmios por sua organização. Além dos carn avais, os clubes receberam imp ortantes nomes da música p op ular e um dos momentos mais citados p elos 55 moradores foi a v inda de Roberto Carlos p ara cantar no Esp orte Clube Perip eri. Atualmente, assim como aconteceu com outros clubes na cid ade de Salvador, os dois Club es já não têm tanto destaque como no p assado, os bailes de carnaval foram substituídos p or trios elétricos, como é o caso do Perifolia. O São João também é marca d e um p assado mais unido e de uma p opulação que tratava a festa como uma op ortunidade de comp artilhar e se divertir com amigos, p arentes e vizinhos. Atualmente, esta festa também foi coop tada p elos agentes hegemônicos e o São João atual é realizado co m trio elétrico e com o chamado “Arrastão do Barão”, o qu e para os moradores descaracteriza o verdadeiro p ap el da festa. É imp ortante citar também a criação do Instituto Araketu, em 08 de Março de 1980; segundo Vera Lu cia Lacerda da Silva (61 anos) presidente do bloco e do Instituto Araketu, foi difícil fundar e manter, p orque a p op ulação do Subúrbio n ão acred itava no sucesso do b loco. O bloco deu certo, tomou dimensões p ara além do bairro e é o único até hoje coord enado p or uma mulh er. Já o Instituto Araketu foi fundado em 13 de maio de 1997 e atua co m cursos p rofissionalizantes, trabalhos de serigrafia, futebol, basquete e cap oeira. Assim, além dos atuais Perifolia e Arrastão do Barão, o correm também, no bairro, o Suburdança, a Parada Gay e a Guerra de Esp adas, estes últimos serão trabalhadas com mais detalhe no quarto cap ítulo desta dissertação. Em relação ao comércio e serviços, o bairro conta atualmente co m duas agências bancárias (Caixa Econômica e Brad esco), sup ermercados, lo jas de calçados e confecçõ es e a feira livre qu e se estende p or toda Rua Frederico Costa, também ch amad a de Rua d as Pedrinhas. A feira acontece n a rua e os comerciantes oferecem frutas, verduras, folh as de todos os tip os, CD’s, DVD’s, lanches, dentre outras coisas. Nas ruas transversais, em direção às Praças da R evolução e do Sol também existe um exp ressivo comércio d e confecçõ es, sup ermercados e bares. Os moradores se sentem bem servidos em relação ao comércio e tamb ém aos serviços, 15 princip almente pela p resença do SAC (Serv iço de Atendimento ao Cidadão). Na constituição morfológica do bairro existem alguns espaços livres de edificação de grand e extensão como a Praça do Sol e a Praça d a Revolução, consideradas como os p rincip ais esp aços de lazer p ara a p op ulação do bairro e também do entorno. Existem também alguns camp os de futebol, um estádio em estado de declínio e a p raia localizada em um ponto de difícil acesso, pois fica ap ós o muro da estação de trem e é necessário atravessar a linha férrea p ara 15 O SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão é um sistema integrado de serviços públicos cri ado pelo governo do Estado da Bahia a partir d e 1995, com o objetivo de melhorar a prestação dos servi ços públicos (Fonte: http://www.sac.ba.gov.br). 56 visitar a p raia. Há algumas barracas na p raia e nos finais de semana o movimento é grande. No entanto, os espaços mais freqüentados são os b ares e restaurantes próximos à Praça da Revolução. A circulação do transporte p úblico ocorre p elas ruas p rincipais se distribuindo p elas ruas Frederico Costa, Dr. Almeid a e Rua da Glória. O bairro conta co m um final d e linh a p elo qual passam as linhas que se dirigem p ara o C amp o Grande, o Itaigara e a Lap a. Porém, a maioria dos ônibus que circulam p or dentro do bairro vem de M irantes de Periperi; são12 linhas se dirigindo para Ribeira, Ondina, Imbuí - Boca do Rio, Itaigara, CAB (Centro Administrativo da Bahia) e Alto de Coutos. A Avenida Suburbana é também um imp ortante eixo de circu lação, p or onde passam as linhas que saem dos bairros de Paripe, Base Naval, Fazenda Coutos e Alto de Coutos. Com o p rocesso da ocup ação histórica e estrutural, alguns referenciais são p artes da vida cotidiana e u m dos mais característicos é a Estação Ferroviária, tratada como um marco do crescimento do bairro. Vale citar também a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Perip eri construída na década de 1940, o Estádio de futebol, o C lube Flamen guinho e o Esp orte Clube Perip eri, a Praça da Revo lução e a Praça do Sol, o Colégio Estadual Humberto Alencar Castelo Branco, o Colégio Co mercial, o Instituto Araketu e o Castelo (figura 22), construído p or Ailton Rodrigu es Santana, morador do bairro, co m o objetivo de “realizar o sonho das p essoas”: e o esp aço funciona também como bib lioteca. Figura 22: Castelo em Periperi (Foto: Flávia Souza). 57 Tem-se aqui então uma série d e características de um bairro qu e cresceu sem planejamento e, p or isso, as transformações ao lon go do tempo configuraram em muitas dificuld ades p ara a p opulação de Perip eri, no entanto, as relaçõ es cotidianas se d esenvolvem e acomp anham a dinâmica do b airro. A constituição morfoló gica e estrutural dos bairros de Plataforma, Parip e e Perip eri, como p ôde ser visto, resultou de p rocessos diferenciados, caracterizando a forma como os esp aços livres de edificação restantes nestas áreas estão distribuídos atualmente. Neste contexto, uma atenção mais detalhada será dad a à lo calização e distribuição dos espaços livres p ara cada bairro, observando co mo os usos p roduzidos definem a existência dos mesmos. 58 CAPIT ULO 3 – COMPREEND ENDO OS ESPAÇOS LIVRES EXIS TENT ES NOS BAIRROS DE PARIPE, PERIPERI E PLAT AFORMA. A dinâmica dos esp aços livres de edificação nas áreas p op ulares de Salvador decorre, princip almente, da maneira como tais áreas foram ocup adas e articuladas pelos seus habitantes e pelos p oderes públicos. A p artir de tais articulações, os espaços livres se configuram e, com o decorrer do temp o, são dotados de sentidos e significados dados a p artir da maneira como são utilizados p ela próp ria sociedade no decurso dos diferentes momentos da vida cotidiana. São, portanto, esp aços livres ap ropriados coletivamente p or determinados grup os sociais e, deste modo, desemp enham um imp ortante pap el no esp aço urbano, p ois p ossibilitam ações human as como encontros casuais, circulação, d iversão e d escanso. Assim, um espaço livre qualquer – com ap licação de intervençõ es urbanísticas ou não pode favorecer inúmeras p ossibilidades de usos que dep endem, p rimariamente, dos interesses de seus usuários, ou seja, a imp ortância de um esp aço livre u ltrap assa o seu asp ecto material. Essa imp ortância é refletida na cap acidade das p essoas em transformar seu esp aço, a p artir de situações cotidianas geradoras d e adequações e transformações d esta forma física. Esta id eia aponta para uma imp ortante discussão já traçada p or M ilton Santos em seu livro a “Natureza do Esp aço”, no qual há uma busca em definir alguns conceitos e, dentre eles, a noção de formaconteúdo. Para o referido autor não há como sep arar ou hierarquizar a d ialética que envo lve estrutura (essên cia, totalidad e nua), pro cesso, função, fo rma s egundo um movimento linear, ou de uma maneira unívoca pois, de uma lado, a estrutura necessita da fo rma para tornar-s e existênci a e, de out ro lado, a fo rma conteúdo tem um pap el ativo no movimento do todo social (SANT OS, 2006, p. 126). Da mesma maneira, Lefebvre (2001) ap onta p ara a necessidade d a relação entre forma e conteúdo numa p ersp ectiva de se comp reender o esp aço urbano a p artir de u ma “concep ção formal e d e uma d ialética do conteúdo” (p .115). No espaço urb ano sempre o corre algo. O vazio, a ausên cia de ação, só podem ser aparentes; a neutralidad e não passa de um caso limite; o vazio (uma praça) atrai; ele tem sentido e esse fim. Virtualmente qualquer coisa pode ocorrer n ão importa onde (...) daí o caráter fascinante do esp aço urb ano: a centralidade sempre possível (LEFEBVRE, 1991, p.121). 59 Sendo assim, os esp aços livres dev em ser comp reendidos dialeticamente, p ois há uma relação intrínseca entre a sua base material e as ações p roduzidas p ela vontade humana. Enquanto base material um esp aço livre de edificação é definido como todo esp aço não ocupado p or bases edificadas ou áreas cobertas e fech adas. Para Queiro ga, Robba e M acedo (2006), os esp aços livres existentes no contexto das cidades encontram-se organizados em um sistema definido a partir da interação e da relação entre os elementos morfológicos e sociais do conjunto. Deste modo, o sistema de espaços livres de uma cidade é o conjunto de todos os espaços livres de edi ficação existentes na malh a urbana, sua distribuição, suas conexões e suas interrelaçõ es funcionais e hierárquicas. Portanto, o sistema de espaços livres engloba todos os espaços livres d e edi fi cação, ou seja, abarca todos os vazios que envolv em os cheios (volumes edi ficados ) e que estão conectados pela atmos fera e tem uma rel ação d e dependência hierárquica (...). A formação de um sistema de espaços livres pode ser totalmente projetada, parcialmente projet ada ou decorrente da somatória d e interven ções locais, isto é, a existência de um sistema d e espaços livres não p resume a existência d e um planejamento e um controle efi caz sobre este (QUEIROGA; ROBBA; MACEDO et al., 2006, p.7). No contexto dos bairros de Paripe, Perip eri e Plataforma – áreas geo gráfica e socialmente distantes do centro da cidade de Salv ador - essa hierarquia é resultante do asp ecto morfoló gico consolid ado nestes bairros - como já exp licitado no cap itulo II - a p artir das características de sua top ografia, dos interesses particulares dos donos dos terrenos e das condições sócio-econômicas que marcaram a cid ade d e Salv ador ao longo de seu desenvolvimento. Com base nestas características, estabeleceram-se bairros essencialmente residenciais e comerciais com uma significativa o cup ação de suas áreas, restando alguns esp aços livres de edificação em sua morfologia urbana. No entanto, mesmo na escala do bairro, p ercebe-se a existência d e uma v alorização para algumas áreas em detrimento de outras. Em geral, os esp aços livres existentes nas áreas mais centrais desses bairros p assam p or uma estruturação de sua forma, com inserção d e brinquedos e ban cos, enquanto aqueles localizados em áreas menos visíveis do bairro recebem, em geral, assistência d e intervençõ es locais. Entretanto, nestes espaços livres são desenvolvidas as atividades lúdicas e/ou de lazer e aqui é n ecessário fazer dialo gar estas duas ideias, uma v ez que, em alguns momentos, torna-se clara a d istinção entre estes termos, mas em outros momentos ou contextos são termos 60 semelhantes. Comp reendendo o lúdico ou as atividad es lúd icas como algo que naturalmente faz p arte das necessidades do individuo, é p ossível afirmar uma forte ligação deste termo com a evolução humana e suas p ráticas sobre o esp aço, ou seja, desde os primórdios da humanidade existiam atividades refletidas em jo gos e brincad eiras. No entanto, o fato de ser uma necessidade humana não p ermitia uma atitude reflexiva sobre a mesma, era, p ortanto, p arte da vida. A ideia de lazer se aproxima também da esfera da necessidade, mas é uma ideia muito relacionada à p ersp ectiva da indústria e à luta p or temp o livre do trabalhador industrial. Para Dumazedier (1976), a ideia d e lazer acomp anha os p rocessos de industrialização e urb anização e está relacionada à necessidade d e o indivíduo entregar-se a seu tempo livre de man eira esp ontânea e criativa, semp re na busca p or descanso, diversão e entretenimento e envolvimento social voluntário e, neste sentido, lazer e lúdico se ap roximam. Entretanto, na persp ectiva da sociedade moderna, o lazer tem um p otencial valor de troca. Para Lefebvre (2001) não há duvida n enhuma de qu e a soci edade dita de consumo esbo ça essa direção. Centros de lazeres, “sociedades de lazeres”, cidades de luxo e de p razeres, lugares de férias demonstram isso com eloqüên cia (com uma retórica particul ar, legível n a publicidade) (p.132). Deste modo, observa-se qu e a id eia de lazer fo i coop tada p elos agentes hegemôn icos, que a deturp am e a ap risionam na esfera do desejo e do consumo, in ibindo assim a cap acidade criativa dos indiv íduos. Daí a imp ortância d e se recup erar a id eia do lúdico no contexto d essa sociedade cad a vez mais p resa ao que é p rogramado, manipulado e instituído. Mas, é p ossível afirmar que tanto as atividad es mais esp ontâneas quanto as ativid ades p rogramadas se inscrevem no cotidiano das áreas p op ulares de Salvador e, mais p recisamente, em seus espaços livres de edificação. Para tentar dialo gar estas atividades lúdicas e/ou de lazer com a id entificação dos esp aços livres e com o asp ecto morfológico dos três bairros, optou-se p or trabalhar com o Método da Sintaxe Espacial como suporte operacional cap az de p ossibilitar, inicialmente, uma leitura das características esp aciais destes bairros. O M étodo da Sintaxe Esp acial foi desenvolv ido a p artir das p esquisas de Holanda & Gobbi (1988) e é definido como um sup orte técnico capaz de analisar uma variedade de configuraçõ es esp aciais, buscando integrar “as formas do esp aço e as relações sociais que aí 61 ocorrem” (Holanda e Gobbi, 1988, p .101). São técnicas basead as em p rogramas de co mputador cap azes de fornecer as bases p ara o cruzamento de uma diversidade de dados. O p rograma utilizado nesta dissertação foi o axial 3, p ois este p ermite trabalhar co m a axialidade d a malha urbana e neste caso “a axialidade refere-se à maior extensão p ossível de ser atingid a em uma dimensão, dentro de um sistema d e espaços abertos” (Holanda e Gobbi, 1988, p .108). Com base nesta categoria sintática foi possível realizar uma leitura do sistema morfoló gico da RA XVII - Subúrb io Ferroviário com o objetivo de cruzar as informações do map a de axialidad e p ara o Subúrbio com o map a de axialidad e para cada b airro, observando assim as diferenças entre eles. A elaboração do map a p ermitiu identificar a relativa assimetria do sistema, identificando os p rincip ais eixos de integração e segregação morfo ló gica no contexto do Subúrbio Ferroviário. Vale citar que a integração e segregação morfológica do sistema são rep resentadas no map a p or cores diferentes: a cor vermelha indica um eixo integrado com alta conectividad e; a cor rosa rep resenta um eixo integrado com baixa con ectividad e; a cor verde indica um eixo segregado com alta conectividade; e a cor azul corresp onde a um eixo segregado com baixa conectividade. Deste modo, pôde ser realizada a seguinte d escrição: a RA X VII – Subúrbio Ferroviário apresenta vários trechos integrados com baixa conectividade em quase toda sua extensão, localizando-se nas áreas dos bairros de Parip e, Fazenda Coutos, Perip eri e em alguns trechos do bairro de Itacaranha. Quanto maior a extensão e a con ectividad e da linha se têm um sistema integrado. Se essa conexão abran ger o maior número p ossível de linhas axiais tem-se um trecho integrado de alta e baixa conectivid ade, como é o caso dos trechos localizados nos bairros de Parip e, Fazenda Coutos e Periperi, bairros onde a constituição estrutural se estabeleceu a p artir de loteamentos. Se abran ger um trecho com p oucas con exões entre as linh as se tem um trecho segregado co m alta e baixa conectividad e co mo é o caso dos bairros de São Tomé de Parip e e Plataforma (figura 23). 62 Figura 23: Mapa de Ax ialidade – RA XVII- Subúrbio Ferroviá rio. 63 O map a de axialid ade p ara o Subúrbio Ferrov iário (figura 23) p ermitiu comp reender a caracterização morfoló gica dos bairros aí localizados de uma maneira gen eralizada, uma leitura baseada em uma menor escala cartográfica, abran gendo todos os bairros. Uma leitura mais aproximad a da escala cartográfica p ara o bairro p ermitiu relacion ar pontos divergentes no asp ecto morfoló gico. Os mapas de axialidade p ara a RA XVII – Subúrb io Ferroviário e para Parip e, Perip eri e Plataforma, p ermitiram uma p révia co mp reensão do sistema morfológico na área que se p retende trabalhar, em geral os eixos de integração corresp ondem na escala do bairro àqueles esp aços dotados de comércio e serviços e onde há circu lação do transp orte p úblico, lo go se constituem como esp aços centrais na hierarquia morfo ló gica do bairro e os esp aços livres aí inseridos também são os mais freqüentados e reconhecidos p elos moradores do bairro e do entorno. Já os eixos segregados corresp ondem no bairro àqu eles espaços que foram frutos de ocupação informal e, p ortanto, menos centrais. Assim, para comp reender o sistema morfológico dos bairros em estudo foi necessária a amp liação da escala cartográfica, trabalhando a axialid ade no contexto dos mesmos. A morfolo gia interna dos bairros de Parip e, Perip eri e Plataforma apresenta-se de man eira distinta, pois foi construída em temp os-esp aços diferenciados. Um map eamento mais ap roximado na escala do bairro p ermite algumas conclusões sobre a estrutura que numa escala cartográfica menor não seria p ossível. Assim, o bairro d e Plataforma ap arece no map a de axialidade para o Subúrb io co m trechos consideráveis de segregação morfoló gica, o que p ode ser decorrente de sua característica top ográfica e de sua ocup ação informal, com relevo ín greme diferen ciando-o dos bairros de Parip e e Perip eri, que ap resentam uma top ografia mais p lana e estruturada, p ossibilitando assim uma maior conexão do sistema. No mapa de axialid ade p ara Plataforma a morfolo gia se ap resenta de maneira diferenciada (figura 24). 64 Figura 24 - Mapa de Ax ialidade de Plataforma. Observa-se na figura 24 que os trechos de segregação diminuem e ap arecem trechos integrados de alta conectivid ade. Os trechos Integrados distribuem-se nas proximidad es da Praça São Braz e do final d e linha d e Plataforma. O b airro ap resenta grande p arte de sua extensão com trechos integrados com b aixa conectivid ade e alguns p oucos trechos com segregação morfoló gica. Em Perip eri a distribuição dos eixos de integração e segregação em seu sistema morfoló gico p ouco se distancia de sua configuração no contexto do map a de axialid ade p ara o Subúrbio. A princip al diferença é a ocorrência exp ressiva de eixos integrados de baixa conectividad e rep resentados p ela cor rosa, no map a de axialidade p ara o Subúrb io. No entanto, na escala do bairro, Perip eri ap resenta em sua configuração eixos integrados de alta conectividade, princip almente nas p roximidades d as Praças da Revolu ção e do Sol e no trecho da Avenida 65 Suburbana. A partir do map a de axialidad e (figura 25) é p ossível notar que a configuração do terreno atende as formas in iciais de o cup ação e que os eixos segregados, marcados no map a p elas cores azul e verde no sistema, encontram-se na área ocup ada recentemente pelo Conjunto Residencial Urbis. Ao mesmo temp o em que ap resenta um traçado d e ruas linear, a área do Conjunto residencial Urbis não p ossui uma fácil acessibilidade para aqueles que desejam se dirigir até ela. Figura 25 – Mapa de Axialidade de Periperi. O map a de axialidade para o bairro de Parip e (figura 26) ap resenta os mesmos trechos de integração e segregação que apareceram no map a de axialidade p ara o Subúrbio Ferroviário. No contexto do bairro observa-se qu e as áreas nas p roximidades d a Praça João M artins, onde o 66 formato é radiocon cêntrico, tem toda sua extensão marcada p or eixos integrados d e b aixa conectividad e e as áreas de integração co m alta conectividade se lo calizam nas áreas de circulação do transp orte p úblico, nas ruas Eduardo Dotto e Almirante Tamandaré, que d ão acesso aos dois finais de linha do bairro. Os eixos segregados nas cores azul e verde no map a de axialidade encontram-se nas áreas de ocup ação informal criadas há aproximadamente vinte anos. Figura 26 – Mapa de Axialidade de Paripe. Esta leitura morfoló gica, tanto na escala do Subúrbio Ferroviário, quanto na escala dos bairros, p ermitiu algumas breves reflexões que justificam a relação entre a morfolo gia e os esp aços livres presentes nestas áreas. A existência de espaços livres de edificação tem uma relação direta com a p ersp ectiva morfológica, já que estes esp aços existem a p artir de 67 determinados interesses, muitas vezes p odem ser destinados às atividades de lazer ou são ap enas abandonados p or um processo de p lanejamento inadequado ou até mesmo frutos da ausên cia desse p lanejamento. A p artir da comp reensão e da interp retação dos mapas de axialidade e os levantamentos de camp o p osteriores foi p ossível elaborar uma relação entre a lo calização dos esp aços livres em eixos integrados e segregados em u m contexto morfoló gico e seus div ersos usos. A ideia de axialidade p ermite p erceber a facilidade de acesso das p essoas aos esp aços livres dentro do sistema do bairro e d aí já é p ossível afirmar que os esp aços livres lo calizados nos trechos mais integrados do sistema são acessíveis tanto p ara os moradores do bairro quanto p ara moradores de outros bairros, indep endente de uma relação cotidian a com os mesmos. Já os esp aços mais segregados não são, em geral, acessíveis p ara os moradores de outros bairros a não ser que haja interesses p essoais que os levem a se dirigir a estes esp aços. No entanto, a ocorrência de usos não difere muito quando o esp aço é integrado ou segregado, o que acontece é uma quantidade maior de pessoas utilizando os esp aços mais centrais, em relação aos esp aços mais segregados. Nesta p ersp ectiva, optou-se p or construir quadros-síntese relacionando localização, características p rincip ais, acessibilidad e, usos, dias e horários de usos e ocorrência de manifestações nos esp aços livres de ed ificação identificados nesta dissertação. 3.1 Entendendo os espaços livres de edificação em Plataforma Os levantamentos de camp o permitiram a id entificação dos esp aços livres de ed ificação presentes em Plataforma, p ara os qu ais foram ap licados questionários cap azes de apontar os seus princip ais usos. Verificou-se, então, que os usos de um mesmo esp aço p odem ser os mais diversos, semp re atendendo os interesses de quem vai se dirigir a eles (figura 27). 68 Figura 27: Localização dos espaços livres de edificação em Plataforma e seus respectivos usos. 69 Em Plataforma foram id entificados dois espaços livres nos trechos caracterizados como integrado com alta con ectividad e: a Praça São Braz e o Final de Linh a de Plataforma, caracterizados no quadro 01. Espaço livre de edificação PRAÇA SÃO BRAZ Característi cas Gerais Acessibilidade Usos No entorno imediato encontram -se mercados, bares, o Clube Recreativo, o Cine-teatro e a Igrej a de São Braz. Largo de Platafo rma Centralidade no bairro. Acesso difí cil para quem vem de outros bairros. - Encontro com os amigos; - Namoro; - Partidas de dominó e baralho; - Comícios e shows; - Lugar de passagem e de descanso; - Aluguéis de brinquedos, como a cama elástica e as motos; - Barracas de lanches; - Carros de som. Largo de Platafo rma Centralidade no bairro. Acesso difí cil para quem vem de outros bairros. - Encontro com os amigos - Namoro - Partidas de dominó e baralho - Lugar de passagem e de descanso - Barracas de lanches - muito utilizado pelos alunos do Colégio Estadual de Platafo rma. Estrutura física: - Bancos e mesas de cimento; - Coreto (área criada para ev entos musicais); - Algumas árvores de pequeno e médio porte; - T rês mastros para hastear as bandeiras em períodos cívicos; - Ponto de ônibus; - Escadari as que ligam a Praça à Igreja. FINAL DE LINHA DE PLATAFORMA No entorno imediato encontram -se restaurantes, bares e o Colégio Estadual de Platafo rma. Estrutura física: - Bancos; - Canteiros; - Árvores; - Ponto de ônibus. Dia e horário de maior utilização Durante semana: fim de tarde e à noite Final de semana: o dia inteiro, porém com maior fluxo de pessoas à noite. Ocorrência de manifestações culturais Durante a semana: fim de tarde e à noite Final de semana: maior fluxo de pessoas à noite. Não há ocorrência. Quadro 01: Plataforma - Eixos integrados de alta conectividade - Rodas de capoeira - Procissão e Lavagem de São Brás. 70 A Praça São Braz e o final d e linh a de Plataforma ap resentam em seu asp ecto morfoló gico algumas diferenciações, uma vez que a Praça São Braz é destinada às atividades de lazer da p op ulação do bairro e o final de linha é destinado à utilização do transp orte público, porém este não é o seu uso exclusivo co mo foi p ossível notar no quadro acima. Em ambos ocorrem usos rep etidos cotidianamente p elos moradores. Mas, o fato da Praça São Braz ser o princip al esp aço de lazer do bairro define alguns usos que só acontecem n ela, como os co mícios, os shows e os alugueis de brinqu edos. Já no quadro 02 é p ossível verificar que alguns dos esp aços livres existentes nos eixos integrados de baixa conectividade no bairro de Plataforma não foram resultado de intervençõ es do p oder p úblico, no entanto uma série de usos acontece ali. Espaço livre de edificação LUSO - TRECHO DA AVENIDA SUBURBANA PRAIA DO ALVEJADO OU PRAIA DE PLATAFORMA Características Gerais Acessibilidade Usos - Segmento comerci al com concentração e diversidade de estabelecimentos - Forte circulação do transporte coletivo e particular. - Boa acessibilidade área de contato entre vários bairros do Subúrbio. - Ir às compras - Frequentar bares e as barracas de churrasco localizad as no ponto de ônibus - Acessar o transporte público. - Insere-se na borda da ensead a do Cabrito e localiza-s e nas proximidades da FATBRAZ e da linha Ferroviária -A praia possui refletores e um bar que promove algumas festas - Diminuição do número de usuários, após a instalação do T erminal Hidroviário Platafo rma – Ribeira. Complicada pela necessidade de atravess ar a linha ferrovi ária para ter acesso à prai a. - Banho de mar - Pesca - Mariscagem. Dia e horário Ocorrência de de maior manifestações utilização culturais T odos os dias Caminhada da semana e Paripe – fin ais de Bonfim. semana: em todos os horários úteis. Durante a semana: ocorre com mais frequ ência a pesca e a mariscag em Nos finais de semana ocorre com mais freqü ência o banho de sol e mar. Não há ocorrência. 71 PRAÇA FREITAS CAMPO DE FUTEBOL FATBRA Z PARQ UE INFANTIL - TERMINAL MARÍTIMO PLATAFORMARIBEIRA RUA ALTO DO SERTÃO - Localiza-se nas proximidades da praia e da FATBRAZ, na Rua da Feirinha (Úrsula Catharino) Estrutura física: - A praça toma toda a extensão da rua - T em bancos de cimento com cerâmica - Bancos de madeira colocados por moradores do entorno. Acesso difícil para quem vem de outros bairros, devido à distância do Luso. - Parada para descanso - Conversar com amigos. - T omar cerv eja - Colocar roupas para secar no varal improvisado na praça. Durante o dia é local de passagem e de descanso. Nos finais de semana é local de tomar cervej a e conversar com os amigos, em especial, à noite. Não há ocorrência Extensa área aberta com piso de areia nas imediações da FATBRAZ. Recentement e o terreno foi fechado por uma empresa chamad a Nouvelles Vagues. - Jogar fut ebol Final semana: - Mesmo com o aos sábados fech amento do pela manhã. terreno, as pessoas ainda jogam futebol neste local, porque abriram passagens para acess ar o campo. Não há ocorrência. - Parque implantado no interior do T erminal Marítimo - Estrutura física: Bancos de cimento Escorregadei ra Balanço. Acesso difícil para quem vem de outros bairros pelo Luso. Acesso facilitado para quem usa o transporte ferrovi ário. - Encontrar amigos - Olhar as crianças brincando nos equipamentos de lazer Final de semana: domingo à tarde. Não há ocorrência. - Rua pavimentada. - Na parte mais larga da rua há um campo de fut ebol demarcado no chão, definindo traves e meio de campo. Acesso facilitado pela proximidade com a Avenida Suburbana. - Conversar com os amigos e vizinhos nas portas das casas - Jogar fut ebol. Final de Não há semana: o uso ocorrência. aumenta e as partidas de fut ebol acontecem aos domingos de manhã. 72 RUA DA AREIA - Rua sem pavimentação - Difícil acesso de veículos. Acesso difícil para quem vem de outros bairros. - Crianças jogam futebol, empinam pipa, jogam gude e brincam de pega-pega. Os adultos costumam jogar bola. Esses usos são freqü entes durante a semana e nos fin ais de semana. Não há ocorrência. Quadro 02 - Plataforma – Eix os integrados de baix a conectividade A ap ropriação de determin ados esp aços, como ruas, p or exemp lo, reflete a falta de u m planejamento voltado para a questão do lazer e a necessidade de descanso do individuo. Para Plataforma foram identificadas as Ruas da Areia e do Alto do Sertão, mas, é comum nos bairros pop ulares de Salvador, as ruas serem tomadas p or pessoas que colocam cadeiras nas p ortas de suas casas e ligam o som dos carros p ara se d ivertir. Ao mesmo temp o, as ruas em Plataforma se configuram, acomp anhando seu relevo ín greme, o que p ode p roduzir espaços livres de difícil acessibilidade p ara quem não é do b airro. Segundo Lynch (1997), o computador humano perturb a-s e com longas sucessõ es de d esvios ou curv as graduais ambíguas que, no fim, acabam produ zindo mudanças direcionais d e maior vulto (LYNCH, 1997, p. 107). Logo, entende-se que em Plataforma o asp ecto das ruas p ode confund ir aqu eles que n ão têm conhecimento do seu contexto morfoló gico e mesmo para alguns moradores do bairro, a dep ender de onde residam, alguns esp aços livres de edificação sempre serão de difícil acessibilidade. Esta acessibilidad e tende a ficar cada vez mais restrita aos moradores do entorno imediato, p rincip almente se o esp aço livre estiver localizado nos eixos mais segregados do sistema do bairro, como é o caso da Praça do M abaço de Baixo e da Praça da Xita, tratadas no quadro 03. Espaço livre de edificação Característi cas gerais Acessibilidade física Usos PRAÇA DO MABAÇO DE BAIXO Estrutura física: - Aparelhos de ginástica - Árvores de médio porte Acesso difí cil para quem vem de outros bairros - T omar cerveja - Bater papo - Jogar dominó e baralho - Passar o tempo Dia e horário de maior utilização Final de semana: qualquer horário Ocorrência de Manifestações culturais Não há ocorrência 73 - Uma escorregad eira e balanços instalados em piso de areia - Mesas margead as por bancos. PRAÇA DA XITA - Espaço construído a partir de intervençõ es locais - Os moradores das proximidades limpam, podam as árvores e consertam os bancos - Bancos foram instalados numa área que foi proveniente de um deslizamento de terra - Não há iluminação - Na parte de trás da praça é possível avistar a Baía de T odos os Santos. - Usar os brinquedos e equipamentos de ginástica. Acesso difí cil para quem vem de outros bairros. - É utilizado por crianças e por adultos que costumam jogar dominó e baralho - Os religiosos costumam ficar sentados neste espaço até a hora da igreja abrir - Descans ar no horário de almoço antes de retornar ao trabalho - À noite acend em uma pequena fogu eira para utilizar o espaço. Durante a semana e nos fin ais de semana. Não há ocorrência. Quadro 03: Plataforma – Eix os segregados com alta e baix a conectividade A p artir da identificação d estes esp aços livres de edificação foi possível p erceber que Plataforma é um bairro com poucos esp aços p ara o lazer da p op ulação. Muitos dos que foram identificados aqui não foram p lanejados e trabalhados p elos poderes p úblicos e, em v irtude disso, há uma concentração de p essoas e, conseqüentemente, de usos na Praça São Braz. Neste caso, muitos desses usos já são p ré-defin idos p elos p rojetores do esp aço, ao passo que em outros esp aços sem estruturação p révia o uso indep ende da forma e na verdade o tip o de uso é definido pelos indivíduos, quando p recisam se distrair. Assim, um esp aço livre sem estruturação, como a Praça da Xita, a Rua Alto do Sertão e a Praça Freitas, p odem ser palco de inúmeras atividad es que, p ara serem concretizadas, requerem um p ouco de imaginação p or p arte de seus usuários. Isso não quer dizer que um espaço normatizado e p lanejado imp eça p or comp leto a cap acidade criadora do indivíduo. Há aqu eles qu e praticam usos diferentes do que foi p revisto como é o caso dos carros de som na Praça São Braz, uma p rática que n ão agrad a a todos, mas que imp õe um uso que não foi p rojetado p ara este esp aço livre voltado p ara o lazer da pop ulação. 74 3.2 Caracterizando os espaços livres de edificação em Paripe A figura 28 ap onta p ara localização dos esp aços livres de edificação p resentes em Parip e e a identificação dos seus usos princip ais. Figura 28: Localização dos espaços livres de edificação em Paripe e seus respectivos usos. 75 A maioria dos esp aços livres id entificados localiza-se nos eixos integrados com alta e baixa conectividade no sistema do bairro. No qu adro 04 é possível v erificar as suas p rincip ais características. Espaço Livre de Edificação PRIMEIRA RÓTULA DE PARIPE SEGUNDA ROTULA DE PARIPE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO PRAIA DE PARIPE Característi cas Gerais Acessibilidade Usos Dias e horários de maior utilização Durante a semana: em todos os turnos. Ocorrência de Manifestações culturais - Festas religiosas - Festas de escolas - Mega Folia de Paripe - Parada gay - Caminhada ParipeBonfim. - Localiza-se no trecho da Avenida Suburbana - Importante área comerci al do bairro - Estrutura física: Um monumento que indica a entrada do bairro e da Avenida Suburbana Algumas árvores e bancos - Espaço livre voltado para circulação de veículos. Acesso facilitado pela proximidade com a Avenida Suburbana. Utilizado pelos alunos do Colégio Carlos Barros nos horários da manhã e da tarde Usos: - jogar bola e empinar pipa; - Parada para o descanso das compras; - Namoro; - Encontro de amigos. - Marca o fim da Avenida Suburbana em Paripe - Retorno de veículos Acesso facilitado pela proximidade com a Avenida Suburbana Utilizado por vendedores ambulantes em datas comemorativas como dia das mães, natal, dia das crianças, etc. Durante a semana e durante o dia. Acesso facilitado pela proximidade com a Avenida Suburbana Estacionamento para carros - Ponto para lavadores de carros. - Vendedores de salgados, frutas, verduras, DVD’s, bolsas etc. Durante a semana e durante o dia. - Festas religiosas; - Festas de escolas; - Mega Folia de Paripe; - Parada gay; - Caminhada ParipeBonfim. Espaço de instalação dos camarotes da Mega Folia de Paripe. - Espaço externo do Centro de Abastecimento - Localiza-se nas proximidades da Estação Ferroviária, mas o Acessibilidade parcial pela necessidad e de atravess ar O principal uso é a pesca. Os pescadores saem à noite e retornam de madrugada Não há ocorrências. 76 PRAIA DE TUBARÃO PRAÇA JOÃO MARTINS acesso à prai a é realizado por ruas. - Não possui refletores e os bares encontramse na rua e não na praia - É um atracadouro de barcos - Há traves na praia demarcando um espaço para o futebol. algumas ruas para alcançar a praia - Final da Rua Eduardo Dotto - Veri fica-se a presen ça de refletores e muitas barracas de praia na rua e na arei a - Nos Finais de semana tem o transito complicado pelo aumento de veículos e pedestres. Boa acessibilidade, visto que o percu rso é por uma rua direta, do centro do bairro até T ubarão - T omar banho de praia - Conversar e tomar cervej a com os amigos - Namorar - Jogar bola - “ Disputar som” de carro Aumento expressivo nos fin ais de semana Não há ocorrência Área marcada pela presen ça de restaurantes, sorveterias, bares, pizzari as e algumas barracas de lanches diversos. - Estrutura física: Extensão de 2 4.259,65 m Playground infantil. Árvores, mesas e bancos, os arcos e um grande banco que margeia toda uma área aberta. Brinquedos alugados (cama elástica, escorregad eira e as motos). Boa acessibilidade, devido à localização na parte central do bairro. Praticantes de skate. Pratica do dominó O bate papo entre amigos Comércio de roupas (shopping chão) O uso mais evidenciado é com relação à diversão para as crianças, devido à presen ça do playground, as mães aproveitam este momento para convers ar. Durante a semana, o uso é diário, pois os maiores freqü entadores são crianças e adolescent es voltando da escola. Nos finais de semana, o movimento se intensifica, principalmente à noite. Neste horário, encontram -se pessoas de todas as idades. - Festas religiosas; - Festas de escolas; - Mega Folia de Paripe; - Parada gay. 77 PRAÇA OSCAR MARBACK FINAL DE LINHA DA COCISA FINAL DE LINHA DA ESCOLA DE MENORES PRAÇAS DE ESPORTES - Localiza-se no Conjunto Almirante T amandaré - É uma praça local e os passantes/usuários são os moradores de suas proximidades - Poucas casas comerci ais de importância local - Estrutura física: Bancos e árvores. Boa acessibilidade, devido à localização na parte central do bairro. Utilizada pelas crianças que brincam de pega-p ega e por pessoas que fi cam na praça no final da tarde aproveitando a sombra, em geral idosos. Espaço de descanso, distração e encontro de amigos. Finais de semana e à noite Não há ocorrência. Atende linhas de ônibus que se dirigem para Ribeira, Barra, Pituba e Aeroporto. Boa acessibilidade: principal eixo de circulação do transporte. - Aguardar o transporte público. - Lanchar nas barracas de vendedores ambulantes. T odos os dias, nos horários úteis. Não há ocorrência. Atende as linhas que vão para Barroquinha e Rodoviária; T em bancos e mesas; Presença de um módulo policial. Boa acessibilidade: principal eixo de circulação do transporte. - Conversas entre amigos - Lanchar nas barracas de vendedores ambulantes. T odos os dias, nos horários úteis. Não há ocorrência. - Junto com a Praça João Martins e a Praia de T ubarão são as principais áreas de lazer. Boa acessibilidade. Integrantes das escolinhas de fut ebol para crianças e alguns campeonatos e partidas de fut ebol. Não tem dias especí ficos, mas nos sábados de manhã sempre tem algumas partidas. Não há ocorrência. Quadro 04: Paripe – Eix os Integrados de alta e baix a conectividade Os esp aços livres de edificação localizados em Paripe ap resentam, em sua maioria, uma marcante acessibilidade e alguns deles, co mo é o caso da Praça João Martins, das Praças de esp orte e da p raia de Tubarão, se configuram co mo princip ais atrativos p ara as necessidades de lazer dos moradores do bairro. As ruas localizadas nas p artes mais baixas do bairro ap resentam 78 certa regularidade, segundo Lynch (1997), “as ruas retas têm uma clareza direcional” e mesmo que tenham “algumas curvas bem defin idas nunca perdem sua direção b ásica” (p .107). Daí é possível comp reender porque os esp aços livres identificados em Paripe se caracterizam p or uma boa acessibilidade, facilitada pela sua organização morfo ló gica. Entretanto, o bairro n ão apresenta essa estruturação em todo o seu conjunto. Também foi identificado um esp aço livre de edificação nos trechos segregados de alta e baixa conectividade, as características desse esp aço será ap resentada no quadro 05. Espaços livres de Edificação PRAÇA “ILHA Q UADRADA” Característi cas Gerais Acessibilidade Usos - Praça improvisada, criada a partir de intervenções dos moradores. - A praça possui um pé de amêndoa e bancos de madeira que margeiam a árvore e um espaço aberto usado para o fut ebol - É uma área predominantemente residenci al e se constitui como um espaço muito utilizado pelos moradores do entorno imediato. Acessibilidade parcial pela necessidad e de atravess ar algumas ruas para alcançar o espaço, mas são ruas lineares. - Partidas de dominó e baralho, o descanso, a parad a para olhar o movimento e o namoro à noite. Dias e horários de maior utilização Durante a semana, no fim da tarde, ocorrem as partidas de baralho. No final de semana o espaço é usado para o bate papo e para tomar cerveja. Ocorrência de Manifestações culturais Não há ocorrência. Quadro 05: Paripe – Eix os segregados de alta e baixa conectividade A Praça Ilh a Quadrad a retrata a cap acidade da p op ulação em criar alternativas de lazer. É um esp aço de imp ortância local, mas se caracteriza p ara alguns moradores como extensão da casa, constituindo a vida cotidiana. A falta de alternativas de lazer voltadas p ara as necessidades da p op ulação gera u ma con centração de usuários nos esp aços livres dotados de infraestrutura mínima, co mo play ground e bancos p ara descansar, neste caso a Praça João M artins, acaba sendo um esp aço atrativo p ara aqueles p ais que não possuem renda p ara buscar outro tip o de diversão. 79 3.3 Compreendendo os espaços livres de edificação em Periperi Na figura 29 verifica-se a distribuição dos esp aços livres de ed ificação em Perip eri, observa-se que boa p arte desses esp aços encontra-se nas p rincip ais vias de circu lação do b airro. Figura 29: Localização dos espaços livres de edificação em Periperi e seus respectivos usos. 80 Dos três bairros analisados nesta dissertação, Perip eri é o único onde, no momento de sua constituição e planejamento inicial, se p riorizou a criação de espaços destinados ao lazer, a exemp lo das Praças da Revo lução e do So l, amb as com grand es dimensões em relação às dimensões da Praça João M artins em Parip e e da Praça São Braz em Plataforma. A maioria dos esp aços identificados no trabalho de camp o encontra-se localizada nos eixos integrados de alta e baixa conectividad e e suas p rincip ais características p odem ser visualizadas no quadro 06. Espaços livres de Edif icação PRIMEIRA RÓTULA DE PERIPERI SEGUNDA RÓTULA DE PERIPERI PRAÇA LIONS INTERNATIONAL PRAÇA DA REVOLUÇÃO Características Gerais Acessibilidade Usos Dias e horários de maior utilização - Ponto de táxi e Durante o dia as moto-táxi atividades são - Lava-jato comerciais e à noite nos finais - M ovimento de semana esse de pessoas nos mesmo espaço bares e na rua fi ca movimentado devido à presen ça dos bares. Ocorrência de Manifestações culturais Caminhada Paripe-Bon fim. - Localizad a no trecho da Avenida Suburbana, nas proximidades do Clube Flamenguinho e da Clínica Clisur - Área de circulação de veículos. Boa acessibilidade devido à proximidade da Avenida Suburbana - Localizad a na entrada da Rua da Glória - Área de circulação de veículos e maior movimento de pessoas nas parad as de ônibus. Boa acessibilidade devido à proximidade da Avenida Suburbana. - T er acesso ao transporte público - Comprar frutas e verduras. O movimento é maior durante o dia. Caminhada Paripe-Bon fim. Localizad a na Avenida Suburbana ao lado da igreja Católica da Imaculad a Conceição. Boa acessibilidade devido à proximidade da Avenida Suburbana. Namoro Partidas de dama Estacionamento Crianças que brincam de pega-p ega. O movimento é maior durante a semana e durante o dia. Não há ocorrência. Nas proximidades encontram -se inúmeras casas comerci ais, casas bancárias e clínicas Boa acessibilidade devido à proximidade da Avenida Suburbana Parada para o descanso debaixo do pé de tamarineiro; Sentar nos bancos para olhar o Movimento expressivo durante as tardes dos dias da semana, aumentando no fin al de semana, Grupos de Capoeira Perifolia Arrastão do Barão. Suburdança 81 Extensão: 10. 641,00 m². Estrutura física: Pista de patinação Playground infantil Espaço para eventos Espaço de Estar Algumas poucas árvores de médio porte Barracas de alimentos e bebidas. PRAÇA DO SOL Localizad a no interior do bairro no final da extensa Rua da Glória. No seu entorno encontra-se alguns mercados, muitas residênci as, escolas e a quinta delegacia de policia. Estrutura física: 2 8 mil m Quadra poliesportiva pavimentada em concreto, com alambrado e iluminação com refletores; Equipamentos de ginástica; Pista de patinação; Parque infantil; Relógio do sol; Mesas rodead as de bancos e bancos isolados. Boa acessibilidade, devido à conexão entre as ruas. movimento; Praticantes de skate; Lazer particular com aluguéis de motocicletas, escorregad eira e pula-pula; “ Disputas” de carros de som; Projetos como Radio Sociedade nos Bairros; Comícios eleitorais; Passear de bicicleta; Conversar com grupos de amigos; Local de passagem. principalmente à noite Futebol na quadra esportiva Uso do parque infantil; Parada para convers ar ou descans ar nas mesas; O relógio do sol tem um aspecto contemplativo. Uso mais expressivo durante o dia e nos final de semana Não há ocorrência. 82 PARADA DE ÔNIBUS RUA FREDERICO COSTA RIO PARAGUARI FINAL DE LINHA DE PARIPERI Localiza-se na principal via comerci al do bairro (Rua das Pedrinhas) Apresent a bancos que margeiam árvores Banca de revista Frete de Kombi. Boa acessibilidade, devido à conexão entre as ruas. - Espera do transporte Público - Pessoas que descans am no intervalo do trabalho Uso mais expressivo durante o dia e durante a semana Não há ocorrência. Localiza-se na Rua Beira Rio. Rio canalizado margeado por ruas e residênci as nos dois lados. Boa acessibilidade, devido à conexão entre as ruas. Brincar de bicicleta Pular corda Brincar de pegapega Pessoas ficam sentadas nas portas de casa Forte movimento de pessoas e crianças no retorno da escola. Uso mais expressivo durante o dia e durante a semana. Não há ocorrência. Localizado na Rua Doutor Almeida, uma área residenci al e comerci al, parad a de ônibus da linha Periperi Campo Grande e de passagem da linha Mirantes Periperi – Itaigara. Bancos. Roda de cimento no chão destinado a capoeira. Boa acessibilidade, devido à conexão entre as ruas. Espera de ônibus. Uso mais expressivo durante o dia e durante a semana. Guerra de espadas de Periperi. Quadro 06: Periperi – Eix os Integrados de alta e baix a conectividade Em Perip eri, assim como acontece em Parip e, há maior co municação entre as ruas permitindo uma acessibilid ade exp ressiva ao sistema do bairro, justamente por isso, a maior p arte 83 dos esp aços identificados en contram-se nos trechos integrados d e alta e b aixa conectividade, entretanto, alguns esp aços têm uso mais corrente p or sua localização mais central e p ela característica de área de lazer. Nos trechos segregados de alta e baixa con ectividad e foram identificados quatro espaços livres de ed ificação qu e serão apresentados no quadro 07. Espaços livres de Edificação PARQ UINHO F. C. (PRAÇA PROFESSOR ADROALDO RIBEIRO COSTA) PRAIA DE PERIPERI QUADRADO NO CONJUNTO HABITACIONAL URBIS TERRENO DA LINHA FERROVIÁRIA Características Gerais Acessibilidade Usos Dias e horários de maior utilização Durante a semana e nos finais de semana. Ocorrência de Manifestações culturais Localizado no centro do bairro. T em alguns bancos, algumas árvores e um coreto. Área de acesso complicado, pois é margead a por pequenas ruas sem muita conexão. Partidas de dominó Jogar gude Empinar pipa Idosos passam o tempo sentado nos bancos Sambas de roda (partido alto). Localizad a após a linha ferroviári a. Necessidade de atravess ar a linha férrea para acessar a praia Futebol (quadra improvisada) Frescobol. Mariscag em T omar sol Pratica de atividades físicas Namorar Serestas nos fin ais de semana nas barracas de praia. Durante a semana e nos finais de semana. Não há ocorrência. Base de cimento quadrad a. O conjunto habitacional fica distante da Suburbana e das ruas principais do bairro, a acessibilidade é parcial. Crianças praticam uma variedad e de brincadei ras, entre elas: empinar arraia e jogar gude. Durante a semana. Não há ocorrência. Após a linha há muitas residências, localiza-s e o Instituto Araketu e o acesso à praia. Acessibilidade dificultada pela existência de um muro que separa a linha férrea da Avenida Suburbana Movimento expressivo de pessoas que se dirigem a praia e as suas casas e também por Durante a semana e nos finais de semana. Não há ocorrência. Não há ocorrência. 84 quem usa o transporte ferrovi ário e campo de fut ebol no terreno da linha Quadro 07: Periperi – Eix os Segregados de alta e baix a conectividade No bairro de Perip eri, as Praças do Sol e da Revolu ção são considerad as p ela maioria dos usuários como importantes áreas de lazer p ara a pop ulação e, p or isso, é p ossível identificar uma rep etição de usos como os que ocorrem na Praça São Braz, p rincip almente aqueles ligados à comercialização de brinqu edos, uma vez que os equip amentos instalados na construção das Praças não resistem à falta d e manutenção, à exp osição às cond ições intemp éricas (sol, chuva, etc.) e ao uso constante. Como ocorre em Plataforma e em Parip e, os brinquedos p rivados acabam sendo os maiores atrativos do esp aço, ap ontando para uma p rática de d iversão privada que caracteriza a sociedade atual. Os demais esp aços livres têm sua imp ortância mais localizada, porque, em geral, são utilizados p elos moradores que residem nas proximidades desses esp aços, se ap ropriando dos mesmos, não só em relação ao uso, como também, em relação ao cuidado com o esp aço livre. No entanto, as Praças João M artins, da Revolução, do So l e São Braz p odem ser consideradas espaços da rep rodução de u ma sociedade de consumo difundid a, não nos mesmos moldes ocorridos nos esp aços mais centrais da cid ade, mas nos moldes de esp aços de consumo dirigido, que muitas vezes inibem a imaginação dos indivíduos. Para Lefebvre (2001), os arquitetos constroem esp aços baseados em um funcionalismo exacerb ado, o qual não lev a em consideração a percep ção e a vivência dos hab itantes do lugar, e esta é a realidade p resente na construção dos esp aços centrais localizados nos bairros pop ulares da cidade de Salvador. O asp ecto morfológico desses esp aços caracteriza as tendências do p aisagismo moderno que, segundo M acedo (1995), p roduz espaços geometrizados, aos quais, em geral, são ap licados equip amentos p ara p ráticas esportivas e p lay ground infantil. Observou-se nesta abordagem d escritiva dos esp aços livres aqui apresentados a ocorrência de alguns usos, rep resentando o que Carlos (2001) denomina de rep rodução de esp aços homogêneos e presos ao ritmo metropolitano. Para a referid a autora, 85 as atividades p roduzidas no cont exto do lazer ab rem a perspectiva de refl exão d a contradição: entre espaço de consumo e consumo de espaços, que surge no próprio desenvolvimento do processo de reprodu ção capitalista com a g eneralização do espaçomercado ria. A reprodu ção, no momento atual, realiza-se por meio d a programação da vida cotidiana – como possibilidade de instauração do cotidiano - que surg e invadida pelo mundo da mercadoria, produtora da uni fo rmidade sob a forma d as ap arên cias diferen ciada d as coisas e g erado ra do tempo de lazer como organi zação da soci edad e de consumo (CARLOS, 2001, p.180). Entretanto, é possível notar também que muitos dos esp aços aqui identificados não são marcados p or intervenções p úblicas, mas sim p or intervenções locais, p or p arte daqueles que desejam ap enas um esp aço de estar, onde uma div ersidade d e usos p ode surgir sem uma defin ição pré-estabelecida, nesta persp ectiva vale destacar alguns esp aços livres rep resentativos como é o caso da Praça Ilha Quadrada em Parip e, a Praça da Xita em Plataforma, a p raia de Perip eri, algumas ru as dos bairros, dentre outros, são esp aços livres imp ortantes que ainda resistem nos esp aços mais residuais da cidade. 86 CAPIT ULO 4 – OS ES PAÇOS LIVRES DE EDIFICAÇÃO: ID ENTIFICAÇÃO DE POSS ÍVEIS CENTRALIDADES LÚDICAS NOS BAIRROS DE PARIPE, PERIPERI E PLAT AFORMA. O conceito de centralidade possui uma característica marcante no âmbito dos estudos acadêmicos, p rincip almente aqueles estudos voltados p ara o entendimento da configuração urbana e da hierarquia dos lu gares. Tem-se, p ortanto, inúmeras acepções acerca deste con ceito e, dentre elas, a ideia trabalhada por Lefebvre (2001) de co mpreender o esp aço urbano a p artir de centralidad es lúdicas, ou seja, comp reendê-lo a p artir da recup eração d e algo inerente ao ser humano: o jo go lúdico. Foi assim nos p rimórdios da humanidade, mas, as transformações das técnicas e o crescimento das informações acabaram inib indo a capacidad e humana d e realizar atitudes esp ontâneas. O estudo do lúdico é cad a vez mais marcante nas p esquisas desenvolv idas na área d a educação. Os trabalhos desenvolvidos são direcionados p ara o res gate da ludicidad e dos alunos e tentativas de aguçar a criatividad e do p rofessor, para, assim, enriquecer a relação ensinoaprendizagem, uma v ez que a estrutura escolar tradicional enfraqu eceu essa relação. Vale citar as pesquisas realizadas p elo GEPEL – Grup o de Estudos e Pesquisa em Educação e Lud icid ade da Universidade Federal da Bahia. O grup o elabora ensaios em edu cação e ludicidade e os artigos publicados buscam maneiras de d ialo gar estes dois conceitos. No entanto, na Geografia e no Planejamento são raros os estudos que estejam interessados em compreender a dinâmica do esp aço urbano, na tentativa deste resgate da criatividad e e da esp ontaneidade hu manas. Nas p olíticas d e planejamento urbano h á justamente o contrário; o desenvo lvimento de critérios e projetos rep etidos inseridos em qualquer lu gar, sem uma p reocup ação direta co m os ind ivíduos. Os indivíduos, p or sua vez, criam suas p róp rias condições p ara obter o bem-estar e no que tan ge os esp aços livres, eles são, em mu itos casos, seus p róprios p rojetistas. Como destaca Lefebvre (2001) a realidade urb ana, no p róprio âmago d e sua deslo cação, persiste e se d ensi fica nos centros de d ecisão e de informação. Os habitantes (quais? Cabe às p esquisas e os pesquisadores encontrá-los!) reconstituem centros, utilizam certos locais a fim de restituir, ainda que irrisoriamente, os encontros. O uso (o v alor de uso ) dos lugares, dos monumentos, das diferen ças, es capa às exigên cias da troca, ao v alor d e troca. É um grande jogo que se está realizando sob nossos olhos, com episódios diversos cujo sentido nem sempre ap arece. A satisfação de necessidad es element ares n ão consegu e matar a 87 insatisfação dos desejos fund amentais (ou do desejo fundament al). Ao mesmo tempo que lugar d e en contros, converg ência das comunicações e d as in formações, o urbano se torna aquilo que ele sempre foi: lugar do desejo, desequilíbrio permanente, sede da dissolução das normalidades e coações, momento lúdico e do imprevisível (LEFEBVRE, 2001, p. 79). Como pôde ser notado nos cap ítulos anteriores e também co m b ase nesta assertiva d e Lefebvre (2001), o objetivo desta dissertação foi associar esta outra maneira de entender a centralidad e a p artir da dinâmica dos esp aços livres distribuídos nas áreas pop ulares da cidad e de Salv ador. Esta tentativa de associação teve como característica p rincip al co mp reender as relaçõ es desenvolvidas pelos indivíduos nos esp aços livres identificados, observando como o lúdico se reflete nas ações e atitudes cotidianas. Lo go, o lúdico aqui é entendido como algo que faz p arte da vida e como p arte da dinâmica human a, o lúdico p ode ser notado em vários momentos do cotidiano, é a brincadeira, mas é também v ivência, é conhecer e se relacion ar com o outro, é estar na rotina e ao mesmo temp o p erceber mudanças. São atitudes e ações human as do cotidiano ocorridas sem um p rocesso de reflexão p or parte de quem as desenvo lve e que fazem p arte do acontecer cotidiano. Um cotidiano qu e, segundo Lefebvre (1973), é a substância do homem, a matéria humana o que lhe permite viver, resíduo e totalidade no tempo, seus desejos, suas capacidades, suas possibilidades, suas relações essenciais com os bens e com os outros humanos, seus ritmos, através dos quais é possível pass ar de uma atividad e delimitada a outra totalment e distinta, seu tempo, seu espaço, ou seus espaços, seus con flitos (p.88). Deste modo, observar o cotidiano das relações desenvolv idas nos esp aços livres muitas vezes dá a sensação de atitudes rotineiras, ou seja, p arece que ali semp re vão ocorrer as mesmas coisas. Tal fato p ode ser verificado em alguns esp aços livres identificados na p esquisa de camp o e descritos nos quadros construídos no cap itulo três desta dissertação. Entretanto, é p ossível verificar atitudes e ações novas, refletidas em um comp ortamento criativo, e a imp ortância do encontro mútuo. Algumas p essoas dão uma imp ortância significativa aos esp aços livres de edificação, seja ele um largo, uma p raça imp rovisada ou mesmo a rua. Assim, é importante citar alguns esp aços livres de edificação encontrados nesta dissertação e que fazem p arte da vida d as p essoas. Um deles é a Praça Ilha Quadrada (figura 30), localizada no Conjunto Almirante Tamandaré em Parip e. 88 Figura 30: Espaço da Praça Ilha Quadrada (Foto: Flávia Souza). Como já citado anteriormente, corresp onde a um esp aço livre utilizado como um pequeno camp o de futebol e um p é d e amêndoa cercado de b ancos d e madeira (figura 31), construído a p artir de iniciativas dos moradores da área. Figura 31: bancos improvisados na Praça (Foto: Flávia Souza). De acordo co m o idealizador da Praça Ilha Quadrad a, Sr. M ario Liberato, ela fo i construída a p artir da n ecessidad e de se ter u m lu gar para o descanso e o b ate p ap o dos vizinhos. 89 O p rimeiro p asso foi p lantar a amêndoa e, p osteriormente, foram adicionados os bancos. Segundo o senhor M ario a p raça foi criada de maneira co letiva e ho je tem uma importância significativa para os seus usuários: Eu tinha umas t abuas aí, comprei os pregos e improvisei o assento da praça com essas tabuas e cham ei inclusive os meninos d aqui que m e ajudaram e hoje a praça é uma realidad e. Eu convidei os garotos daqui p ra fazermos a pracinha, fazer os b anquinhos e falei com o p essoal em geral p ra conservar a própri a árvore e os b ancos porque sem a árvore não t em porque existir o banco, porque é árvore que d á a sombra pras pessoas... Até as pessoas que vão passando e tal, hoje é uma realidade, passam, sentam, descansam um pouco e segue viagem e fim de semana, geralmente você pode vim aí que sempre tem alguém sent ado ali, bat endo papo e tudo mais, às vezes até bebendo no fim d e semana e hoj e nós, eu mais uns quatro, cinco aposent ados da redondeza usamos a p raça até como um ponto de encontro, um point. Hoje é o point daqui pra nós brincarmos nosso baralho toda tarde, começar uma diversão zinha, um lazer. É p ossível verificar n este depoimento o quão significativa é a existência da Praça p ara o desenrolar de algumas ações destas p essoas. A Praça Ilha Quadrada p ode ser considerad a, mais que um esp aço livre qu alquer. Para alguns moradores, é u ma extensão da casa. Um esp aço onde o acesso é realizado em todos os momentos do dia, p rincip almente ao acordar de manh ã e senti-lo como p arte de seu cotidiano. É tão significativa que qualquer alteração é p ercep tível, logo, consolida-se como esp aço de fundamental imp ortância p ara o uso coletivo e o cuidado com o esp aço livre defin irá sua existência p or mais temp o. A Praça Ilha Quadrada p ode ser em si mesma um esp aço p itoresco, p ossibilitando a intimidade e a ocorrência de hábitos orgânicos. Pode, p ortanto, ser considerado um esp aço lúdico, pois as poucas possibilidades de p ráticas rep etidas dão lugar a outras p ráticas. Ainda de acordo com o Sr. M ário, o lúd ico está p resente na p raça p or que p ermite p rincip almente o en contro com o outro: O lúdico na praça ainda é essa convivênci a de vizinhos, do dia-a-dia e no momento, estamos imbuídos em permanecer a praça, porqu e nós começamos a bater p apo, coisas simples, essas coisas p rimitivas, essas coisas antigas de vi zinho pra vizinho no sentido de amizade, de respeito, de admiração e a obrigação no geral de cada um se respeitar, todos se cumprimentarem e cada um viver a sua vida. Agora sempre o objetivo no momento, independente d a vida social, é manter a nossa p racinha, pra nós de qualqu er maneira termos nossa diversão, diversão n a verd ade no sentido falado, porque é o nosso point, nosso lazer. (...) É a coisa p rimitiva, aquela coisa... O lúdico é estar aqui falando com amigo, trocando idéias, dizendo coisas qu e são minhas intimas e tá aqui no vento numa boa. O lúdico eu acho que no fundo, no fundo, é essa simplicidade toda, dessa coisa primitiva, desse barroco das casas em geral. E o lúdico é ess a simplicidade de nós passarmos um pelo outro e nos cumprimentarmos e respeitar a metodologia de cada um . 90 As atitudes lúdicas p odem ser as mais diversas e têm uma relação direta com satisfação daqueles que p rocuram de alguma maneira p raticá-las. No caso da Praça Ilha Quadrada, os moradores esp eram a realização de alguma interven ção p ública, mas há também uma preocup ação em p ermanecer com as características de esp aço pitoresco e simp les, sem as atividades automáticas dos p arques infantis, semp re igu ais, imp lantados nos espaços de lazer centrais. É observável nos discursos dos moradores do entorno a imp ortância da vegetação p ara descanso e p ara sombra, condições muito valorizadas p or quem usa o esp aço. Um espaço sem a estrutura das p raças centrais p ermite determinados usos que, em geral, não ocorrem lá. Por ser uma p raça mu ito local, as p essoas ficam bem à vontade, a praça faz p arte da rotina do dia. Então, as p essoas sentam-se nas p ortas das casas e ficam conversando co m quem está do outro lado da praça. As crianças brincam de bo la ou de casinh a e há aqu eles que jo gam baralho ou dominó (figura 32) como uma p ratica de todos os dias. Figura 32: Baralho na Praça IlhaQ uadrada (Foto: Flávia Souza). As p raças centrais das áreas de estudo são freqüentadas p or grup os que produzem atos rep etidos, em alguns momentos do dia é possível encontrar as pessoas jogando dominó ou baralho, mas a saída de casa p ara a p raça central é uma necessidad e p ensada em busca do lazer, exige, algumas vezes, uma organização e também algu m dinheiro. No espaço local acontecem coisas semelh antes ao momento de descanso dentro de casa, mas a possibilidade do encontro leva 91 as p essoas a saírem d e casa p ara dialo gar ou simp lesmente p ara brincar. Estas ocasiões p ermitem o desenvolvimento de uma série de p otencialidades como a criatividade, o encontro, a cooperação mútua e a satisfação p essoal. Situação u m pouco semelhante ao qu e acontece na Praça Ilha Quadrad a ocorre n a Primeira Rótula de Paripe e, como o nome já diz, corresp onde a um retorno de acesso a maior parte das ruas do bairro e é também onde se localiza um monumento rep resentativo da Avenida Suburbana. No período da imp lantação do monumento, foram colocados alguns b ancos, p asseios para a p assagem de p edestres, mudas de p lantas e algumas árvores. Nos moldes trabalh ados no cap ítulo anterior, baseando-se na leitura morfológica da axialidade, esta Rótula se localiza em uma centralid ade no contexto do bairro e p ode também ser considerada uma centralid ade lúd ica para aqueles que usam o esp aço p ara desenvolver suas brincadeiras. Todas as tardes crianças e adolescentes se reúnem p ara jogar futebol. Em geral, eles residem nas intermediações d a Rótula. Os alunos do colégio Carlos B arros (figura 33) também usam o esp aço para futebol, devido à falta de quadras esp ortivas na escola. Para eles, o esp aço é lúdico, pois p ermite o bem-estar de cad a um, p ela exp ectativa de fazer o go l ou imp edir que o adversário faça o gol, no fin al cad a atitude individual co mp leta o coletivo com a vitória ou a derrota. O lúdico é isso, a condição indiv idual d e obter uma determinada satisfação que p ermitirá, ou não, uma p osterior satisfação coletiva, p ois o lúdico é u ma característica inerente ao indivíduo, mas este é sempre um ser social. Figura 33: Alunos do colégio Carlos Barros (Foto: Flávia Souza). 92 Assim, a falta de um esp aço destinado ao futebol e a p roximid ade com a residên cia dos usuários, em geral crianças e adolescentes do sexo masculino, p ermite um uso exp ressivo da Rótula para tal fim (figura 34). Na área ond e os meninos jogam bola a v egetação já não cresce mais e mesmo quando a Prefeitura coloca p lacas anunciando suas obras no lugar do “camp o de futebol”, os meninos usam a placa como trave. É u m esp aço vital para as p artidas de futebol e para as brincadeiras, como empinar p ipa e jogar gude. Figura 34: Futebol na Rotula (Foto: Flávia Souza). Além do p ap el como camp o de futebol, a Primeira Rótula d e Parip e se constitui como um imp ortante esp aço livre de circu lação e p assagem de pedestres. M as, é também o esp aço princip al de ocorrência dos eventos p op ulares do bairro, em esp ecial a Caminhad a Parip e-Bonfim que há dez anos marca a saíd a da ro maria neste local. Todos os p articip antes se aglo meram na Rótula na hora marcada e co meçam os louvores p ara então darem in ício à caminhada. Lo go, é marcante a imp ortância desta Rótula para o d esenvolvimento das ativid ades de algumas crianças, adolescentes e adu ltos. Em Perip eri também foi id entificado esp aços livres que p ossuem certa vitalidade e destaque no cotidiano dos moradores. Dentre eles, está o espaço livre deno minado de Quadrado 93 ou Largo da Urbis (figura 35). De acordo com os moradores do entorno, a id eia d e fazer uma intervenção no Largo da Urbis se deveu a uma série de incidentes ocorridos e qu e incomodavam a p op ulação, a exemp lo das manobras p erigosas realizadas com carros no lo cal. Esp erava-se, inicialmente, a construção de um coreto com bancos, mas foi construído, na realid ade, um quadrado de cimento - daí o motivo da denominação - com p equenas escadas e refletores. Figura 35: O Q uadrado (Foto: Flávia Souza). Ap ós a intervenção os moradores lo cais p lantaram um p inheiro qu e hoje causa um p ouco de discórdia entre os vizinhos. Alguns querem retirar o p inheiro co m receio que este caia e outros não querem retirar a árvore, mas todos reclamam da n ecessidad e da p oda. Foi feito também um desenho de “amarelinha” (figura 36) no chão do quadrado, mu ito utilizado p elas crianças nas férias. Acontecem várias tip os de usos no “Quadrado”, atendendo, p rincip almente, o público infantil. As crianças brincam de p ega-pega, de p ular cord a e emp inar p ip a e, às vezes, os meninos fazem certas brincad eiras que incomodam os vizinhos, como jo gar barro uns nos outros. 94 Figura 36: Amarelinha no chão do Q uadrado (Foto: Flávia Souza). Para os moradores é um esp aço imp ortante, pois p ermite várias brincad eiras, co mo p ode ser verificado no dep oimento de Dona M aria da Purificação : Eu não t enho n ada contra o L argo da Urbis (Quadrado), só é ruim quando a turma começa a bagunçar ou ficam horas namorando, mas não me incomoda, quando começam a bagunçar a gente reclama e eles p aram e eu fi co mais dentro d e casa só saio assim no fin al da tard e. O quadrado é muito bom porque t em crian ça p ra brin car e as pessoas podem sentar pra conv ersar e olhar o movimento. Pra cuidar do espaço de vez em quando eu tô varrendo, m as a turma não gost a das coisas muito limpas. O pessoal n ão sabe cuidar e eu só uso prá olhar a garotada b rincar e as meninas brin cam muito de amarelinha qu ando estão d e férias. Mas eu acho que se tivesse mais cuidad a servi a para as pessoas vim pra conversar e fazer suas brincadeiras. Os moradores citam tamb ém a imp ortância deste esp aço livre no p assado, em esp ecial nos momentos festivos como o São João, no qual aconteciam quadrilh as juninas, eram construídas fogueiras e todos se divertiam com mu ita alegria. Nos dep oimentos percebe-se um saudosismo e também um p ouco de tristeza, p ois muitos dos moradores e p articip antes destes momentos já foram embora do b airro ou faleceram. O morador Nilton M agalhães relata bem esse período e fala da imp ortância do “Quadrado” hoje e o sentido do lúdico : O quadrado passou a s er um ponto de t erapi a e d e reflex ão e da brincadeira. Brincar d e empinar arrai a, ponto de descontração. É um espaço da rua e nos sáb ados e domingos é um lugar d e maior con centração e o n amoro à noite. No pass ado fo ram feitos shows e 95 antes da ex ecu ção foi feito o arraiá. T eve um São João que marcou po rque tev e banda e os moradores antigos at é hoje comentam. Ness e caso o lúdico pra mim é um momento de descontração, é uma terapi a. As pessoas que sorriem e que brincam não têm problemas de co ração e o qu adrado é um esp aço simples mais é importante p ela presen ça do poder público. Percebe-se então qu e o “Quadrado” é u m esp aço livre p resente na vida dos moradores do seu entorno, seja p ela esp erança de uma melhor intervenção p or p arte do p oder p úblico, seja pela vontade de contemp lação e p elo cuidado com a limp eza do espaço p ara que ele p ossa ser de uso de todos. Em Perip eri também foi p ossível delinear relaçõ es de ap ego e d e viv ência cotidiana co m a Pra ça da Revolução. A dep ender do interesse de quem utiliza o esp aço livre ele p ode ser mais que uma condição material. Um olhar mais interessado p ode visualizar até ações d iferenciad as em um esp aço livre central, como é o caso da Praça d a Revolução em Perip eri. A Professora Celeste Natividade (moradora de Periperi) elaborou uma interessante descrição dos momentos de movimentação e das relaçõ es cotidianas p resentes na praça: A Praça da Revolução é o local onde acontece tudo. Eu escrevi at é um texto sobre a Praça “ as mudanças que ocorrem no decorrer do dia”. Então de manhã você tem uma população qu e caminha que tá ali por uma questão de s aúde. Mais tarde: oito, nove horas, começam a circular os jovens que se deslocam pras es colas e os trabalhadores que vão saindo do bairro para outros lugares. No cairzinho da tarde você já tem os aposentados que vêm conv ersar, trocar idéias, caminhar um pouquinho e as crianças que brincam, do outro lado você t em skatistas e os meninos que gostam da bol a. Seis horas, aí é muvuca total, (risos) aí já é outro tipo de tribo. Então a Praça é esse lugar que reún e tribos é só o sol ir mudando que as tribos também vão mudando. Então tem essa coisa do lazer, do encontro. Vale mencion ar também que muitos comerciantes (figura 37) utilizam a p raça co mo meio para ampliar a rend a familiar, no entanto esses comerciantes p assam mais horas do seu dia na Praça da Revolução do que em casa. Então a p raça acaba se tornando o lugar d a vivência e d as exp eriên cias cotidianas. No momento da venda h á o dialo go, a simp atia e o interesse de agradar o cliente. Um exemp lo disso é o Sr. Carlos, vendedor d e batata-frita, que já trabalha na Praça da Revolução h á 15 anos e a considera u m espaço vital p ara obter a sua renda e alimentar sua família. O Sr. Carlos p assa a maior p arte de sua v ida na Praça, chega p ela manh ã e só vai embora às 23h00min. Para ele, a p raça é uma fonte de trabalho, mas quando os amigos (muitos já aposentados) chegam à p raça no final da tarde é a hora de trocar idéias e de se div ertir com as conversas e as brincadeiras. 96 Figura 37: Comerciantes na Praça da Revolução (Foto: Flávia Souza). Para a v endedora d e doces Vilza Costa, a Praça da Revolu ção é quase a sua moradia, p ois em todas as suas atividades cotidianas, seja p ra ir ao mercado ou a feira ou para p egar o ônibus, a Praça é seu lu gar de passagem, d e viv ência e d e lazer. A Praça da Revo lução (figura 38) é também p alco de inúmeras festas p opulares que acontecem no bairro, atendendo o seu p ap el princip al: esp aço p ara eventos. É, também, o esp aço livre utilizado p elos integrantes do Suburdança p ara realização d e suas atividades, é o esp aço onde acontecem as festas junin as, comícios, micaretas e, em geral, a maioria das ativid ades de lazer que “vêm de fora” p ara a Suburbana, utilizam a Praça da Revo lução como esp aço p rincip al. Figura 38: Praça da Revolução (Foto: Flávia Souza). 97 Ainda em Perip eri foi id entificad a a Praça Professor Adroaldo Ribeiro Costa, denominação recebid a na última reforma, mas p ara os moradores o nome do esp aço livre de edificação é Parquinho F. C. (figura 39 e 40), isto p orque este esp aço livre fez p arte da infân cia de muitos moradores da área, hoje com mais de trinta anos. No passado este esp aço livre era marcado p ela p resença de um parque infantil com escorregadeira, balanço e uma tartaruga grande de enfeite, usada p elas crianças como brinqu edo. Figura 39: Parquinho F. C. (Foto: Flávia Souza). Figura 40: Idosos e crianças no final da tarde (Foto: Flávia Souza). 98 Atualmente, a estrutura do Parquinho F. C. é diferente, foram colocados alguns bancos, refletores e u m coreto. Durante a semana o espaço livre é u ma área de estar momentânea, pois as pessoas sentam, descansam e dep ois vão embora. À tarde o quiosque é ocup ado pelos jogadores de dominó, uma p rática que acontece todos os dias. Nos dep oimentos dos moradores foi p ossível verificar que o Parquinho F. C. é p arte integrante d a vida das pessoas residentes em seu entorno imed iato. Há até certa confusão quando se fala em Parquinho, ora relacion a-se com o espaço livre, ora refere-se à comunidad e. O dep oimento de Jane Gonçalves p ermite ilustrar esta afirmação: Eu gosto do parquinho porque nasci aqui e me criei junto com os moradores antigos. As pessoas daqui fest ejam até aniversário no Parquinho, é uma espécie de família. Estamos unidos no parquinho. No p eríodo das festas juninas os moradores do entorno do Parquinho realizam o “Forró do Parquinho”, com apoio e parceria dos moradores locais que colaboram com R$ 10,00 p ara comp rar os enfeites que serão colocados no local. O forró junino já acontece há quatro anos e semp re tem a p articip ação de todos p ara a ornamentação d a Praça, com enfeites juninos (figura 41) e p intura dos p ostes; a banda de forró é de Perip eri. Figura 41: São João no Parquinho F. C. (Foto: Flávia Souza). 99 O gosto em realizar e p articip ar da festa se reflete no envolvimento de todos, seja na arrumação ou na diversão. Para os idealizadores, a festa e o esp aço livre são imp ortantes porque as p essoas se liberam de suas obrigações p ara brincar e ap roveitar o momento numa esp écie de retorno à infância. Na praia de Periperi (figura 42) também ocorre usos variados, durante o dia acontecem atividades p ara além do banho d e mar e sol, tais co mo sentar p ara conversar com amigos com roup as convencionais, dar b anho em animais, and ar de b icicleta, entre outras. M as, a p raia tem uma característica de esp aço de festas, p ois as p essoas que ficam na área da Primeira Rótula de Perip eri se aglo meram também nas imed iaçõ es da linha férrea e d a praia e há também as serestas nos bares. É uma imp ortante área de lazer no bairro, mas as condições de limp eza e cuidado são precárias, além disso, o acesso é dificultado p ela necessidade de atravessar a linha férrea p ara chegar à p raia. Figura 42: Praia de Periperi. (Foto: Flávia Souza). M esmo com todas estas dificuldades, a p raia, em cidades litorâneas, é sempre um esp aço interessante p ara o desenvolvimento de p ráticas de lazer e/ ou lúd icas. Para os moradores, a p raia de Perip eri p recisa ser cuidad a, p elo asp ecto público que tem, e, p or isso, reclamam d a falta de incentivo p or parte dos p oderes p úblicos e da falta conscientização p or p arte dos moradores, princip almente aqueles que moram nas p roximid ades da praia. Alguns moradores buscam a 100 melhor maneira d e se relacionar com a p raia, mesmo com os p roblemas, como é o caso de Raimundo Nunes, quando ele afirma que: Minha relação direta com a praia de Periperi é fazer o seguinte: como eu gosto do mar, eu gosto, admiro, mas ao mesmo tempo fico triste porqu e eu vejo a falta d e fiscalização dos poderes públicos que não fiscalizam. Porque ali é um local público onde a Marinha devia ter a responsabilidade d e assumir. Porque você v ê invasão na praia, você v ê as pessoas jogando lixo na prai a, você vê animais d efecando na praia, detrito, esgoto qu e melhorou ago ra com o Bahia Azul e tem muita invasão de cas as o cupando a p raia, barraca d e praia, as pessoas montando casa pra morar, isso me entristece muito. A praia devia ser um lugar mais fiscalizado, mas é isso, eu gosto do mar e vou. Pra mim é bom, é ótimo, sempre que eu posso, eu vou. Geralment e bem cedo, quatro horas, cinco ho ras da manhã, agora no verão eu saio daqui quatro e meia, cinco horas, quando dá seis e meia tô voltando, mas pra nad ar, dá uma corrida, uma n atação. Eu nado um pouquinho, corro uns dez quilômetros, depois eu nado aí volto correndo, uma hora, duas horas e meia e esse é meu cotidiano na prai a. Prá pescar, uma vez por seman a, uma pesca assim de esporte. Este é um p roblema recorrente em toda orla da Baía de Todos os Santos no Subúrb io Ferroviário: falta de assistência, de cuidados e de p reocup ação com este imp ortante esp aço livre. Pois, p ara uns, é o esp aço p ara namorar, beber, conv ersar, ou mesmo co meter atos que prejudiquem outras p essoas, p raticar esp ortes, p escar, mas, também, é o espaço de insp iração, de reflexão e uma fonte de energia p ara alcançar a calma e o b em-estar (figura 43). Figura 43: Praia de Periperi. (Foto: Flávia Souza). 101 Em Plataforma foi identificado um esp aço livre de edificação com características semelhantes ao que acontece nos esp aços citados nos demais b airros. É o caso da Praça da Xita, um esp aço que se originou de um deslizamento de terra e no local onde a terra foi acumulada os moradores lo cais imp rovisaram uma praça com ban cos de madeira e algu mas árvores, e aqu i é imp ortante observar que a vegetação tem um p ap el exp ressivo na criação desses esp aços (figura 44). Os moradores se p reocup am em preservar e cu idar d as árvores, p ois o princip al uso da p raça é ap roveitar a sombra e a p ossibilidade de descanso, no retorno das escolas ou no descanso do trabalho ou até na esp era p ara a abertura da igreja. Figura 44: Praça da Xita (Foto: Flávia Souza). É um esp aço livre de edificação com p ouca visibilidade, mas é p resente na vida de quem o usa p ara qualquer atividade (figura 45). As pessoas cuidam ap enas p ara p reservar, e, no caso da Praça da Xita, este p reservar tem o único intuito de p ermanecer com um espaço de estar agradável e p úblico. Quando os bancos quebram, os moradores do entorno imediato p rocuram consertar colocando novas madeiras, mas o p rincip al foco é o cuidado com as árvores. É um esp aço livre mu ito utilizado p or moradores do entorno imediato, lo go é um esp aço local, p or isso, é considerado co mo algo imp ortante p ara a busca p elo lazer. A Praça da Xita p ode ser considerada u m exemplo de particip ação das p essoas, não da localid ade co mo um todo, mas algumas p essoas p reocup adas com a questão do bem-estar urbano, sem saber, na realid ade, que estão exercendo este p apel. 102 Figura 45: Bancos da Praça da Xita (Foto: Flávia Souza). Nos três bairros é imp ortante citar também a importância da Rua para o desenvolvimento de uma diversidade de açõ es. Foi possível verificar a p artir das observações de camp o e do d iálogo com os moradores, que os lu gares mais distantes do centro do bairro, as ru as mais estreitas, onde não há u ma movimentação mu ito grande d e veículos, são, em geral, p alco de ações in erentes às p ráticas cotidianas, esp aços que dão novos ares às brin cadeiras e ao bate-p ap o. Nestas ruas há o jo go lúd ico refletido em atividades como jogar dominó, baralho ou dama, jo gos comp artilhados entre jogadores, observadores e p assantes. Há os torcedores, h á os que se sentem camp eões e os que p erdem p assam e deixam o recado sobre a p róxima jo gada e a revanche. São atividades p raticadas por várias horas, em geral, p or ap osentados, donos de estabelecimentos comerciais, estudantes, dentre outros, e se observa as mentes concentradas no jogo, quando termina a p artida, as obrigaçõ es cotidianas são retomad as. Existem também outras atividades p raticadas cotidianamente e, a dep ender das relações que se estabelecem, p odem ser lúdicas e/ou d e lazer como é o caso das caminhadas matinais (figura 46) comuns aos três bairros analisados nesta dissertação. Todos os dias p ela manhã bem cedo, ou p ela tarde, as ru as de Parip e, Perip eri e Plataforma são tomad as p or homens, mulheres e crianças de várias id ades p ara suas caminhad as. O p ercurso é feito p elas ruas princip ais dos bairros ou nas praças centrais. Em Parip e as p essoas caminham desde a Primeira Rotula até a praia de Tubarão, onde existe uma mini academia improvisada na qual as pessoas ensinam umas 103 as outras a melhor maneira d e se exercitar. É, p ortanto, uma atividade realizada p ela necessidade da saúde, mas, enquanto caminham, as p essoas conversam sobre p roblemas familiares, se cump rimentam e um anima o outro p ara a caminhad a ficar mais interessante. Vale ressaltar que as caminh adas matinais fazem p arte de um hábito de classe média, mas observa-se uma disseminação desta p rática também nas áreas pop ulares da cidad e. O diálogo entre os que se conhecem é b astante descontraído e acaba sendo uma maneira de continuar a praticar a caminhad a, uma atividad e p ara cuidar do corp o e da saúde, mas que pode também ser um momento onde o lúdico transp arece na satisfação p essoal e no encontro com o outro. Figura 46: Caminhadas matinais em Paripe (Foto: Flávia Souza). Nos momentos de festas p op ulares, como o São João, p arte das ruas dos três bairros são tomadas p or enfeites como band eirolas, p alhas de coqueiros e fo gueiras, um momento onde os moradores das referid as ruas se un em para comp rar e colocar os enfeites com o ob jetivo de obter um p ouco de diversão no p eríodo junino (figuras 47 e 48). 104 Figura 47: Moradores enfeitam a Rua em Paripe (Foto: Flávia Souza). Figura 48: Moradores enfeitam a Rua em Periperi (Foto : Flávia Souza). Atualmente as tradições juninas vêm aos p ouco p erdendo suas características tradicionais tanto na capital, quanto no interior, mas, ainda assim, muitas pessoas p referem sair da cidade p ara contemp lar os festejos juninos no interior. No entanto, quem fica na cidade considera a importância d e enfeitar as ruas para manter as tradições jun inas. M as, p or que isso 105 ainda acontece? A resposta p ara esta questão p ode ser encontrada no dep oimento da Professora Celeste Natividade, a segu ir: O São João era muito bom, as pessoas visitavam as casas umas das outras “ Ah! Vem aqui comer uma canjica e tal”. Eu até hoje, eu mesmo me pendu ro lá nos postes d a minha rua e eu d ecoro a rua, porque assim minha mãe já tá com oitenta e um anos, quer dizer já fica em cas a, pelo menos tem que ter um pouco d e aleg ria dos tempos idos, então a fogu eira, eu p rocuro p res ervar esses rituais de família prá não perder a tradição, porque senão vo cê perde. Então essas coisas eu sinto saudade, isso realment e não foi preserv ado. Logo, muitas p essoas, que não querem sair, buscam manter um p ouco das tradições da festa p or p erto. Algumas ruas ficam cheias de crian ças soltando fogos ou brincando de p egar, as fogueiras queimam até altas horas e em muitas resid ências se conserv a a culinária do p eríodo. É, portanto, um momento de sociabilid ade imp ortante, resistindo às inúmeras mudanças na questão do lazer cada v ez mais comercial, no qual p redomina o valor de troca. As ruas de um bairro ou de uma cidade são, p ortanto, esp aços de p ossibilidades: do desenvolvimento das mais diversas relaçõ es, do contato com o outro e de muitas intencionalidades (figuras 49 e 50). Concordando com Carlos (2001), no uso do espaço, é possível apreender o imprevisto, a improvisação, o espontâneo, que criam os pontos de referenci a d a cidade, onde a multidão improvisa a festa, a reunião, superpondo-se à rotina no igual e no repetitivo. Dessa feita as ru as, praças e avenidas, com suas marcas particul ares e identi ficado ras, marcam o convívio e apresentam modos diferen ciados de apropri ação. As ruas podem ser um elem ento importante a partir do qual se pod e pens ar o lugar d a exp eriên cia, da rotina, dos con frontos, conflitos e dissonâncias. No panorama das ruas lê-se a vida cotidian a – seu ritmo, suas contradições, sentimentos de estranhamento como fo rmas de alienação, formas como se trocam mercado rias, modo como a solidão desponta, a art e da sobrevivên cia, suas delimitações (p. 36). As ruas dão vida às atividades do cotidiano, conferem identidad e aos lu gares, p odendo ser consideradas a base material sobre a qual a vida acontece, p ois é a p ossibilidade da circulação, do ir e vir e do estar com o outro, em uma variedade d e situações p revistas e imp revistas. 106 Figura 49: Jovens jogando futebol na Rua em Plataforma (Foto: Flávia Souza). Figura 50: Crianças brincando na Rua em Periperi (Foto: Flávia Souza). Deste modo, os esp aços livres trabalhados aqui podem ser definidos como esp aços lúdicos, nos quais são visíveis a questão da sociabilidade, conflitos, conteúdos e reflexo da atividade humana. Canda (2004) afirma que: Os espaços lúdicos são diversi ficados. A cada canto, observa-s e uma criança que pula sozinha, brinca com um animal ou em grupo. O adulto, em seu estar-no-mundo, apres enta suas fo rmas de brincar com outros sujeitos nas relações interpessoais. E tem-se tons, sons, música, cheiros, cores... Expressam sentimentos através das brincadeiras, 107 elaboram jogos soci ais, imitam, riem, distraem-se e ap rendem com a convivênci a. E, nesse processo de aprendizag em espontânea, apresent am-se pens ando, sentindo e agindo plenamente. Em diversos espaços e tempos, os sujeitos situam-se no mundo em forma de brincadei ras d e corpo, de adivinhações, de racio cínio. Brincar é um p rocesso cultural e está present e em toda forma de cultura. Viver é constatar essa possibilidade vivente e expressar-se d e forma lúdica e em presen ça única d e cad a ser-no -mundo na inter-relação com o outro (p.125). Assim, mais uma vez, é p ossível afirmar que todo e qualquer esp aço livre de edificação pode ser um espaço onde o lúdico floresce a p artir das necessidad es de brin car e a p artir daí o esp aço ganha conteúdo, numa imp ortante relação dialética. O resultado dessa relação é a p rovável consolidação de centralidad es lúdicas. 4.1 – Os espaços livres de edificação e a ocorrência de eventos populares em Paripe, Periperi e Plataforma. Nos bairros de Parip e, Perip eri e Plataforma aind a p ersistem alguns ev entos p opulares marcantes, p ois envolvem organizadores, integrantes, p articipantes e os moradores dos bairros de forma direta e indireta. Os eventos p op ulares citados nesta dissertação referem-se àqueles realizados, p rioritariamente, em esp aços livres d e ed ificação. Há, p ortanto uma relação intrínseca entre a ocorrência de determinada manifestação p opular e a existência de u m esp aço livre de edificação p ara seu acontecimento. Já é uma realidade no âmb ito do grupo Esp aço Livre de Pesquisa-Ação da Universidad e Federal da Bahia, a busca p or comp reender a o corrência de manifestações culturais nos bairros pop ulares de Salvador, daí a p ossibilidade d e afirmar que, em geral, mu itas dessas manifestações ocorrem a p artir de p arcerias com comerciantes, p olíticos, mas, p rincip almente, p elo interesse dos seus organizadores e integrantes. Para Serp a (2007b), nos bairros populares d a cidad e, muitas vezes à margem de qualquer subsidio ou lei d e apoio a cultura, mani festações populares “ alternativas” vão surgindo ou “ teimosamente” persistindo (p. 143). É p ossível verificar tamb ém uma mudança n a maneira de se realizar as man ifestações pop ulares, acomp anhando também as transformações das sociedades ao lon go dos anos. A cidade 108 muda, os bairros também mudam. Nos dep oimentos dos moradores esta realidade é evid ente, p ois as mudanças são marcantes e muitos não sabem co mo p romover uma “nova” forma de fazer a festa p op ular nos moldes dos temp os idos. O saudosismo é uma característica desses dep oimentos, uma vez que essas p essoas são levadas a recordar como eram as festas p op ulares e a p ercep ção de como foram alteradas ao lon go dos anos, como fo i o caso dos antigos carnav ais e as festas juninas. Em Parip e, Perip eri e Plataforma as manifestações p op ulares do p assado tinham uma característica familiar, ond e as relações d e vizinhança eram fundamentais para o desenrolar d as mesmas. Como p ôde ser visto no capitulo dois desta dissertação, Perip eri, p or exemp lo, era o palco de imp ortantes bailes de carnaval e estes tinham uma particip ação fundamental no cotidiano dos moradores dos bairros nos dias que aconteciam. Hoje, o carn aval e as festas junin as ganh aram um caráter comercial também nos bairros pop ulares da cidade. De acordo com Castro (2009), as festas p op ulares se transformaram ao longo dos séculos e, a p artir da década de 1950, ganh aram u ma dimensão turística e mercantilizada. Esta é uma realidade dos bairros p op ulares, entretanto, busca-se nesta análise comp reender como estas festas se desenvolvem; como se dá a relação dos organizadores e particip antes com os demais moradores dos bairros; o que muda no cotidiano das pessoas no dia da festa; a imp ortância d e um esp aço livre de edificação p ara sua ocorrência; e co mo o lúdico transp arece nas açõ es e comp ortamentos das p essoas que particip am da festa. Assim, as festas pop ulares aqui analisadas foram a Lavagem de São Braz em Plataforma; a M ega Folia, a Parada Gay e a Caminhada Parip e-Bonfim em Parip e; e a Guerra de Esp adas e o Suburdança em Perip eri. 4.1.1 – A La vagem de São Braz em Plataforma A Lavagem d e São Braz acontece todo ano no último do min go do mês de janeiro. O cortejo sai no início da manhã da Igreja do M atadouro localizada no São João do Cabrito em direção a Igreja de São Braz (figura 51). Antes do cortejo é realizada uma missa na Igreja do Matadouro e aos p oucos as p essoas vão se aglomerando em frente à igreja. 109 Figura 51: Percurso do cortejo da Lavagem de São Braz. A fanfarra que acomp anha o cortejo faz, inicialmente, alguns ajustes no som com algumas músicas (figura 52) e as p essoas já começam a se animar. Figura 52: A fanfarra faz os ajustes no som (foto: Flávia Souza). 110 Os integrantes da fanfarra costumam particip ar de outras lavagens ou d e outros eventos em Salv ador e no interior da Bahia. Para eles o sentido de p articip ar da Lav agem de São Braz é a possibilidade d e se divertir, beber e tamb ém fazer p arte de um evento religioso, pois, é significativa a imp ortância de homenagear algu m santo e se dirigir até a igreja p ara iniciar a Lavagem da escada num ato de dramatização; u ma realidade qu e ocorre em grande p arte do Estado da Bahia. Ao chegar o horário marcado p ara a saíd a do cortejo as baianas e os p articip antes começam a se aglomerar na porta da igreja (figura 53) e a fanfarra inicia as músicas que irão acomp anhar a caminh ada até a igreja. Figura 53: As pessoas se aglomeram na porta da igreja do matadouro (Foto: Flávia Souza). A indumentária das baianas também é interessante, são roup as brancas com saias longas e os jarros de flores com água benta (figura 54). Vale ressaltar também a p resença de homens vestidos de baianas numa animação muito grand e, além também d e crianças, adolescentes e idosos com as vestimentas. O carro de som anun cia a saída do cortejo e solicita a colaboração para o acontecimento da lavagem. 111 Figura 54: Baiana (Foto: Flávia Souza). O cortejo segue p elas ruas do São João do Cabrito em direção a Praça São Braz, p onto final dos festejos. A fanfarra acompanha todo o caminho junto ao balanço das baianas e “baianos” (figura 55) muito felizes e animados, um momento de alegria qu e contagia e acaba p or desp ertar a curiosidade das p essoas nos lugares p or onde p assa. Figura 55: Baianas seguem o percurso (Foto: Flávia Souza). 112 A manhã do dia 25/01 /2009 marcou uma p arada no cotidiano corriqueiro dos moradores de Plataforma, pois muitas p essoas ocup aram as janelas, lajes, ruas transversais, p ara contemp lar e p articipar, mesmo que indiretamente, da animação dos p articip antes da Lavagem (figura 56). A alegria de estar no cortejo ap arecia no rosto dos integrantes e as p essoas deixav am o momento de satisfação p enetrar em seus corp os e demonstravam isso dançando e cantando. Ações que caracterizam um co mp ortamento lúdico coletivo, envolvendo a din âmica corp oral, o contato mútuo e o desejo da p ermanên cia d a festa. Figura 56: Moradores acompanham o cortejo. (Foto: Flávia Souza). O cortejo toma toda a Praça São Braz para dar início à lav agem d a escad a da igreja. Antes da chegada do cortejo, os capoeiristas se apresentam na Praça e os fo gos são lançados p ara anunciar a chegad a do cortejo em homenagem ao santo padroeiro de Plataforma. In icia-se a Lavagem das escadas e mu itas p essoas ap roveitam para tomar o banho de cheiro (figuras 57 e 58), inclusive p olíticos locais. As baianas então ocupam a igreja e logo depois a fanfarra pára de tocar e se disp ersa, vão p ara bares da região p ara continuar a festa. 113 Figura 57: Lavagem das escadas da Igreja de São Bra z (Foto: Flávia Souza). Figura 58: O banho de cheiro (Foto: Flávia Souza). A lavagem de São Braz é um evento local com características semelh antes a outros eventos que acontecem na cidade de Salvador co mo a Lavagem do Bonfim. Entretanto, é um evento com p articip ação de boa p arte dos moradores da localid ade e algumas p oucas p essoas de outros bairros do entorno e o lúdico é algo marcante, p ois a alegria e a fé são as características princip ais da festa de São Braz em Plataforma. 114 4.1.2 – As festas populares de Paripe 4.1.2.1 – O Mega Folia de Paripe O p ercurso da M ega Folia de Paripe (figura 59) segue por vários trechos do bairro, saindo da Primeira Rótula de Parip e em direção a Praça João M artins. Neste p ercurso os trios elétricos se organizam para an imar as pessoas com uma diversidad e de músicas. Em geral, a saída dos trios acontece no final d a tarde e aos poucos as ruas do bairro são tomadas p or pessoas disp ostas a dançar, cantar, se d ivertir com amigos e, também, trabalhar. É uma festa que acontece em dois dias consecutivos, são instaladas barracas e camarotes no p ercurso e as band as tocam até de madrugada. Durante o p ercurso as p essoas fazem questão de acomp anhar o trio que faz duas paradas; uma na Primeira Rótula e outra na Praça João M artins. As p essoas ap roveitam bem os momentos na rua ao som dos trios e muitas coisas acontecem, até mesmo brigas. Figura 59: Mega Folia de Paripe (Foto: Flávia Souza). Segundo os integrantes do Grup o M ega Folia de Parip e, a festa p ossui um caráter social, visando à geração de emp rego, renda e lazer. A festa já é realizada há quatro anos e tem também o objetivo de permitir a p articip ação de cantores locais em um esp aço artístico e aberto, uma possibilidade p ara os artistas do bairro mostrarem seu trabalho, já que nem semp re o esp aço 115 artístico da cid ade está aberto p ara novos artistas. Por isso, os organizadores esperam que esta Mega Folia se torne uma micareta do Subúrbio e, p ortanto, esteja integrada à agenda cultural da cidade de Salvador. Para os organizadores, o M ega Folia tem o p ap el de identificar e dar op ortunidades a novos talentos da música; espera-se também que u m dia esses talentos ganhem a cidade e o p aís. Para Adailson Neves, integrante do Grup o Mega Folia, a festa é uma manifestação cultural porqu e é assim uma expressão, é uma criação, nascem estilos vindos da comunidade, das ocupações, acaba s endo uma mani festação cultural porque trabalha com co res, com formas, com expressões, com linguagens e essa cois a é natural, tem que acontecer p ra fazer nascer e ela não dev eria mudar, o que falta no Mega Folia é patrocínio, como quase tudo é patrocínio e talvez aí sej a a g rand e ess ência d a manifestação cultural, porque quando você tem dinheiro, costuma trazer de fora, mandar fazer as coisas e as vezes a falta de dinheiro faz com que você crie, né e essa criação vai surgindo, vai surgindo coisas típicas, coisas n aturais d aqui do lugar. Eu gostaria qu e ultrapassasse as fronteiras do bairro e qu e ficasse muito preso mesmo a comunidade d e Lobato a Paripe, não recebess e muito público de fora, pra não perder a cara porque já existe o carnav al de Salvador. Queríamos o Micareta do Subúrbio, o público do Subúrbio é su fici ente pra lotar o espaço e de fora gostaríamos que viesse mais apoio e artistas, mas o adentramento de pessoas de fora do subúrbio será sempre bem vindo. Percebe-se, assim, uma festa com características mistas, p ois reflete em alguns momentos traços de outras festas pop ulares com o mesmo p orte, mas traz em si características essenciais do bairro. Antes de acontecer, a festa é marcada p ela exp ectativa dos organizadores, dos jov ens cantores e da comunidade. Há aqueles que aguard am a hora da festa começar, se arrumam e vão para a rua, outros ocup am os bares p ara p oder assistir a festa à vontade e h á aqu eles que ocup am suas lajes e ch amam a família para contemp lar a festa. Para Camargo (1992) as festas s ão ocasiões de encont ro afetivo e, sobretudo p ara adoles centes e jovens, o momento privilegiado da paquera. Mas, mesmo para estes e, sobretudo para cri anças, adultos e idosos, de ambos os sexos, a festa é o exercício pleno do imaginário. Numa festa todos s ão ato res. T odos entram no faz-d e-cont a. Vestem-s e roupas especi ais, quando não a fantasia pura e simples. T odos procuram transmitir uma parcela especial e que imaginam a melhor de suas próprias personalidades. É um momento lúdico, p ois, p ermite, p ara muitos, horas de bem estar, de alegria, de diversão, de expressão e criatividad e e a ru a é o espaço que p ermite essas açõ es. Para a M ega Folia, a rua tem um significado imp ortante, p ois segundo os organizadores é um esp aço grand e e central, onde se lo calizam as princip ais casas co merciais do bairro (algu mas p atrocinadoras do evento), tem ilumin ação e é mais seguro. O lúdico ap arece em pequenos gestos e ações como brincadeiras entre grupos de amigos, 116 o namoro, o bate p ap o e, p rincip almente, a dança. Segundo Adailson Nev es, o lúd ico n a festa, se origina das composições musicais, tem a forma tranqüila das pessoas. A transparên cia, a liberdade, a perform ance, a criatividade espont ânea ali naquela hora, nada programado, as pessoas andam, bebem, dançam, falam, às vezes falam sem pensar, gritam, cantarolam, tudo isso. Então isso acaba acontecendo no Mega folia e festa é uma coisa lúdica, a gente organiza, mas no dia que é alegria e que é música acab a sendo uma expressão que ninguém imagina, pode até ter violência, mas é lúdico, mesmo tendo a violência. A M ega Folia de Parip e se concretiza como uma festa onde p ode ocorrer uma varied ade de açõ es e comp ortamentos. Neste caso, se imbricam o valor de troca e o valor de uso, caracterizando o asp ecto comercial e lúdico de um mesmo ev ento p opular. 4.1.2.2 – A Caminhada Paripe-Bonfim A idéia de se fazer uma caminhad a de Paripe ao Bonfim surgiu de um p edido do Pap a João Paulo II p ara que fosse realizada uma peregrinação com o objetivo de comemorar os do is mil anos de nascimento de Cristo. Como o santuário mais p róximo d e Parip e é a Igreja do Bonfim op tou-se p or fazer uma romaria de Parip e até o Bonfim. Para o Padre Edmilson Oliv eira, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ó, a caminhada significa u m mo mento de evan gelização e as p essoas p articip am pela exp ectativa da fé e da realização de um milagre. À p rincíp io houve uma resistência p or p arte dos fiéis p orque o p ercurso é muito grand e, são dezessete quilômetros de Parip e ao Bonfim, p assando pelos bairros de Perip eri, Plataforma, Lobato, Largo de Roma e Bonfim. M as, ainda assim, a p rimeira caminhada aconteceu no ano de dois mil e já está p restes a completar dez anos. Em geral, se tem um público ap roximado de três a quatro mil p essoas, p ois a caminhada sai de Parip e com mu itos fiéis, mas esse número aumenta com a particip ação dos fiéis de Periperi, Plataforma e Lobato. A caminhada sai d a Primeira Rótula de Paripe com os fiéis acomp anhados p or um trio elétrico e no p ercurso são feitas saudações a todos os temp los católicos do Subúrbio, a exemplo do mosteiro em Coutos e a Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Periperi. A única p arada da caminhada acontece no Luso em Plataforma, durante quinze minutos p ara o descanso e o lanch e. A caminhada Parip e-Bonfim, co mo dito anteriormente, reflete uma busca p ela fé e p elo desejo de alcançar alguma graça. Para Creuza Maria dos Santos, a Caminhada tem um 117 significado esp ecial em sua v ida, mesmo com a questão da distância, é semp re um momento único p ara quem acompanha a vigília. Pra mim ela significa muita coisa, eu acho que eu já consegui muita graça com a caminhada. Muitas vezes eu imaginava assim, não vou porque dói as pernas. Quando você começa a caminhar até ali em Periperi dói mesmo, mas depois n ão dói mais é tão rápida que parece que você não tá and ando mais até o Bonfim. Eu acho que todo mundo que vai mesmo porque gosta, porque alguma graça já alcançou, é fé. T ambém nós saímos daqui com policiais, saímos com ambulânci a, saímos com a SET , vai policial a paisana, vai policial fard ado, não vamos daqui pra lá de corpo aberto, andando pelo meio da rua porque ninguém é doido. Sempre vai policiais, fora os policiais que tem na igreja. É isso quem vai é que sabe contar como é bom, porque quando você começa a and ar você começa a s e sentir muito bem. Eu volto e chego em casa e vou pro colégio, porque no sábado eu tô trabalhando. As p essoas vão p ara a Caminhad a Parip e-Bonfim p ela fé e p ela p ossibilidade de ter algum p edido atendido, mas os anos com mu ita chuva são semp re p reocup antes p ara acontecer a caminh ada, a decisão de sair é quase na hora e as p essoas temem ir debaixo de chuva. Todavia, há anos em que não dá p ra fugir da chuva, mesmo porque o p eríodo de Pentecostes é depois da Páscoa, no p eríodo do outono, e as chuvas semp re acontecem; quando chov e o número de fiéis diminui. A p ossibilidade d a chuv a também é uma exp ectativa no dia da caminhada. Este dia é para muitos um momento de ansiedade, de trabalho e de fé. Segundo Creuza M aria dos Santos é um dia cheio de exp ectativa: Pra mim é um dia d e corre-co rre, porque eu saio da missa d e manh ã e aí já v enho pra casa fazer alguma coisa e vou e volta qu ando deito pra d escans ar j á são s eis horas, pra sete horas já tá levant ando. Pra mim é um dia muito corrido, então altera muito, porque eu penso assim: hoje eu tenho que descansar bastant e pra mais tarde caminhar e é um dos dias que eu não descanso, eu deito mais eu não consigo dormir. É um momento religioso e de fé, mas no percurso da Caminhada algumas p essoas se soltam: louvam, dançam, cantam p ara tornar o caminho mais curto e p ara deixar a caminhad a um ato agradável e não um ato de penitência. Ainda de acordo co m Creuza M aria dos Santos: É um grande lazer daqui pra lá, você se distrai muito porque daqui pra lá você canta, você dança cada um com um tipo diferent e, um dança de um jeito, outro dança de outro, já tem uns que vão duros daqui até lá, porque tem pessoas que vão andando mesmo nem mexe o corpo. Mas eu n ão vou dura não, se eu não mexer o corpo d aqui at é lá eu n ão agüento não. Mas tem pessoas que é muito religiosa que acha que nem o som do trio pode e vai com aquela coisa e religião não é isso e o pad re diz: qu em canta reza duas vezes. Quando você tá cantando, você tá rezando e a música distrai, você d escontrai, pula, dança, dá uma carrerinha pra subir a ladeira prá estimular as pessoas e pra mim 118 isso é uma grande diversão. Pode-se inferir, p ortanto, que qualquer evento no qu al o indiv íduo esteja disposto a particip ar inteiramente reacende uma série de sentimentos guardados no correr do dia-a-dia. Na hora do evento tem-se, então, a p ossibilidade de deixar transparecer suas vontades, seus anseios e até um pouco de liberdad e. 4.1.2.3 - A pa rada gay do S ubúrbio (Paripe) A p arada Gay de Parip e, como toda parada gay , tem como objetivo uma necessidade de reivindicação p ara alcançar os direitos básicos de qualquer ser humano e, p rincip almente, a cidadan ia e a integração do homossexual n a socied ade co mo um cidadão. Para o idealizador da Parada Gay de Parip e, Sandro Costa, esta não se constitui como uma manifestação cultural, mas, sim, como um ato de reiv indicação de u m grup o que se sente excluído e subtraído de seus direitos, p ela necessidade de resp eito ao p róximo, seja qual for a sua op ção p essoal de vida. A parada Gay surge, então, a p artir de um quadro d e preconceito contra o segmento gay . Sandro Costa aponta o porquê esta atividade acontece e p ermanece: Esse ano a Parad a Gay completa cinco anos. Ela foca o subúrbio porque em Salvador a maioria das mortes dos gays é no subúrbio, então isso me idealizou e eu juntei com uns amigos meus pra gente fazer p ra mostrar isso, porque só dizer qu e tem um índice, só os gays sabem, mas a sociedade não sabe que a maioria das coisas contra o gay é no subúrbio e nas áreas p eri féricas, mas no subúrbio é maior. T á acont ecendo três paradas no subúrbio: uma em Paripe, uma em Periperi e outra em Plataforma. A d e Paripe aqui que é da Rotula do Bompreço que é o T odo Dia e vem pra Praça João Martins; a de Periperi é na Rotula da Praça da Revolução; e em Platafo rma na Praça (São Braz) também. A Parad a gay, na v erd ade é um mani festo dos homossexuais, por ser gay e os gays serem mais aleg res, então fi ca um a coisa m ais colorida, mais divertida, mas da mesma forma que é um movimento na rua, que é um dos únicos movimentos de rua que é organizado que não é de briga e n ão ch ega na rua “ umbora fazer uma p arad a ago ra” e para a rua. Não! Tem data marcad a, tudo direitinho, organizado e alegre, porque o gay é alegre. A questão da alegria é característica no mo mento da Parad a. Quando o trio passa chama a atenção e a curiosid ade d e muitas p essoas. O evento é contemp lado p or todos e, p ara brincar e particip ar, os jovens usam roupas femininas e p rocuram aco mp anhar o trio com suas brincadeiras 119 e com muita alegria. A Parada Gay por si só é alegre e colorida (figura 60), há uma intensa animação p or parte de quem está em cima do trio e também d aquelas que estão no chão. A pop ulação do bairro fica sempre na exp ectativa p ara qualquer evento que p ossa acontecer, seja qual for. No caso da Parada Gay a expectativa não é só de quem quer brincar, mas, também, de senhoras, p essoas relacionad as aos organ izadores do ev ento, que não são gay s e até pessoas religiosas. Figura 60: Parada Gay de Paripe (Foto: Flávia Souza). A p articip ação da p op ulação é mesmo exp ressiva, de forma direta e indireta, e essa particip ação é p ossível por ser um evento que acontece na ru a. O acontecer na rua tem u m sentido para os organizadores do evento, p ois um número relevante de pessoas terá acesso, seja no ônibus, nas janelas das casas, nas lajes ou atrás do trio. É um evento que traz em si uma man eira lúdica de man ifestação e reivind icação, refletida na alegria, nas exp ressões e nas cores (figura 61). Sendo na rua a Parad a Gay esp era mais visibilidad e e, com isso, ter o ap oio da sociedad e na busca p elos seus direitos, p orque com mais pessoas p articipando, maior será a p ossibilidad e de amp liação do resp eito ao p róximo e a cond ição d e conquistar um espaço p róp rio na sociedade. 120 Figura 61: Integrantes da Parada Gay em cima do trio (Foto: Flávia Souza). 4.1.3 – Os Eventos populares de Periperi 4.1.3.1 - O S uburdança O grup o Suburdan ça – M obilização Artística no Subúrb io Ferroviário se originou com o objetivo de integrar o saber artístico dos integrantes do grup o com a p op ulação do bairro de Perip eri, através de uma aula pública. A intenção é difund ir a cultura afro cada vez mais distante das p essoas. É uma aula p ública ond e se busca a p articip ação de todos; p essoas renomad as como 16 mestres da dança, a exemp lo do M estre King , com associações de moradores, grupos de escolas e os moradores. Os idealizadores do grup o Suburdança são ex-p rofessores e alunos do Instituto Araketu e formaram este grup o com intuito de p assar a dança p ara o maior número p ossível de p essoas, visando ao resgate da cap acid ade artística de cada ind ivíduo. Carlos Santos Pereira (Neguinho), um dos idealizadores do grupo Suburd ança, exp lica qu al é o objetivo de d esenvolver esta atividade: 16 Esse é o nome profissional de Marcio Jeová Neumann, pro fessor de capo eira há 25 anos e fundador do Centro Cultural Aprendizes – Rio de Janeiro. Fonte: http://centroculturalaprendizes.com. 121 Na verd ade, com o Suburdança a g ente não queria que a comunidad e viesse até a gente, a gente queri a ir prá comunidad e. É por isso que quando a gente fala que foi pro curar as praças e não encont rou aí torna-se um elem ento que difi culta o que a gente já pode fazer que seria desenvolver uma arte que pudesse atingir o maior número de pessoas. Ao invés de só cinco, como não qu eremos dá aula em escol a fechad a, queremos ir pra rua, se aparecer dez, cinqüenta, cem, a gente se vira e dá a aula. A gente não quer cinco porqu e é con fortáv el pra mim dá aula a cinco pesso as, não! A gente realmente quer vinte, trinta, quarenta, cinqüenta porque é a nível de in formação, não é nível de formação, porque ninguém é débil mental de achar que em uma aula você vai formar ninguém, nem em um ano, nem que fosse a aula todo ano, fi ca di fícil você fo rmar alguém e a gent e não tem estrutura pra isso e aí é qu e a g ente ia ter que ter um a serie d e estruturas prá isso que a gente não tem. E a inform ação? Como é que a gente ia in formar? Se você ta na rua você já é o comercial, as pessoas já lhe vê, os passantes já lhe vê e aí fica assim tentado a fazer e aí vem e olha “ pôxa! A aula é legal, será qu e dá pra fazer?” isso assim a questão de tá na ru a já propí cia a p essoa ficar tocada e querer realment e fazer. E se você n a verdad e já disponibiliza a eles querendo realmente “ pôxa! Venha é fácil eu lhe ajudo” puxa o pé dele, puxa um braço, a pessoa já vem fazendo. Quando a gente quer ir prá rua, a gente quer ir prá ru a fazer parte dess e todo que está na rua. Então a questão de mobilizar que é mobilização do Subúrbio Ferroviário é trazer realment e indivíduos que mobilizem e não indivíduos que querem se apresentar. A ideia dos integrantes do grup o é prop orcionar aos moradores, não só de Perip eri, mas de qualquer lu gar no Subúrbio que tenha um esp aço p ara a atividade acontecer, um momento de exp ressão, talvez gu ardada e esquecida, p rincip almente, p ela influência do lazer co mercial e da difusão das tecnologias. É a p ossibilidade de encontrar muitos talentos guardados e mostrar valores através da dan ça. Além do fato festivo dessa con fraterni zação, a aula objetiva também explorar as mais diversas vertentes, estilos e fusõ es da dança afro d esenvolvidas nos últimos tempos por esses profissionais, buscando um intercâmbio de conhecimentos e ao mesmo tempo resgatar a identidade cultural d a comunidad e atrav és do resumo desse discurso cinético (GRUPO SUBURDANÇA – MOBILIZAÇÃO ART ÍSTICA NO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO, 2007). A p erspectiva do grupo faz de alguma maneira a p opulação sair d a rotina, pelo fato de se ver de rep ente fazendo p arte de uma dança e sendo observados p or outras pessoas. É um momento diferente, a Praça ou qualquer outro esp aço se torna essencial para a visibilidade de imp ortantes ações. 4.1.3.2 - A Guerra de Espa das A Guerra de Esp adas é um festejo junino com raízes consolidadas em várias cidades do 122 interior, p rincipalmente na cidade de Cruz das Almas, tanto que a cidade se insere no roteiro turístico junino, tomando dimensões em escala nacional. Para Castro (2009), é uma festa comercial co m tendências à esp etacularização, mas também é uma festa onde uma série de características transp arecem in clusive a “irreverên cia lúdica”. A Guerra de Esp adas de Perip eri p ode ser consid erada uma rep rodução do qu e ocorre em Cruz das Almas, p orém em menores p rop orções esp aciais e estruturais. A festa é realizada na Rua Dr. Almeida e já tem uma tradição no b airro, p ois todos os anos, no dia d e São Pedro (29 de junho), a rua fica rep leta de p essoas “tocando as esp adas” 17 e mu itas p essoas correndo p ara olhar de p erto ou fugindo da esp ada. A Rua Dr. Almeida é ornamentada co m grand es fo gueiras (algumas arrumadas co m madeiras e outras imp rovisadas com mesas de sinuca velhas), tudo p ara tornar a rua o esp aço ideal p ara a gu erra (figuras 62 e 63). As informações não foram p recisas, mas alguns esp adeiros afirmam que a guerra já acontece há mais de trinta anos e vem sendo p assada de p ai p ara filho. Figura 62: Fogueira armada na Rua Dr. Almeida (Foto: Flávia Souza). 17 A espada é um artefato pirotécnico simples qu e varia de 10 a 30 centímetros de comprimento, apresentando um diâmetro que pode variar de 3 a 8 centímetros, feito atrav és da mistura de pólvora, enxo fre, barro e limalha de ferro prensados em um pedaço de b ambu; possui um pequeno orifí cio em uma das extremidades que impulsiona o artefato de fo rma errant e quando ocorre a combustão, produzindo uma luminosidade e um barulho característicos. Com a queima da pólvora ocorre o deslocamento em alta velocidad e no sentido horizontal ou vertical. T odas as espadas são entornadas por um barbante espesso, mas, algumas delas apresent am algumas peculiaridades, como cores brilhantes, ou emitem uma sonoridad e di ferenci ada (CAST RO, 2009, p. 17). T ocar a espada é lan çar este artefato no chão ou segurar na mão até que termine a pólvora. 123 Figura 63: Moradores montam a fogueira para o dia da espada (Foto: Flávia Souza). Há uma p rep aração e exp ectativa p ara o dia da festa. A p opulação residente nas proximidad es do local das esp adas coloca madeirites nas p ortas p ara p roteger as casas, p orque a esp ada se desloca a longas distâncias e co m muita força, podendo danificar as estruturas das residências. Algumas p essoas criticam o evento, p ois temem algum acidente p or p roblemas de seguran ça e a necessidade de um espaço adequado p ara sua p rática. Para os esp adeiros, esta também é u ma situação p reocup ante, mas o prazer de “tocar a esp ada” fala mais alto. Segundo Edson, esp adeiro há vinte anos: Pra mim é a melhor tradição qu e existe dentro de Salv ador, infelizmente aind a existe uma cert a resistênci a, talvez porqu e seja aqui dentro do Subúrbio, mas é a motivação de Salvador a Gu erra de esp adas, até porqu e os ad eptos não são só daqui da Suburbana, eu conheço pessoas que vêm de vários pontos da cidade prestigiar a nossa b rincadeira, a nossa tradição, porém ainda existe assim uma barreira pelas p essoas que acham qu e não é legal, porqu e se qu eima e se machuca, mas eu v ejo tanta gente em Cruz das Almas e em Cachoeira passando p ela mesma situação, mas é uma tradi ção, vai quem gosta realmente e todos que vão já sabem a possível conseqüência. A Guerra de Esp adas é algo marcante na vida dos esp adeiros. Às vezes é até difícil entender o motivo de tanta emoção em “tocar esp adas”, mas o p róprio esp adeiro define que “só sabe quem toca”. É uma p rep aração longa e a emoção irá durar ap enas alguns segundos, mas p ara cada espadeiro este momento é ún ico. As p essoas que tocam esp ada há mu ito tempo têm 124 inúmeras histórias p ara contar e, em geral, in centivam outras p essoas da família a p articipar, daí ser uma tradição semp re p assada adiante. Para evitar os p roblemas recorrentes relacionados às Guerras de Esp adas, os esp adeiros de Perip eri p rocuram estabelecer algumas regras e exigên cias p ara este exercício. Assim, exigem que os “tocadores” estejam p rotegidos com calças, luvas, botas e cap acetes, mas nem semp re estas exigências são atendid as e muitas p essoas tocam em outros esp aços do bairro. Ap esar de inadequad a, a rua Dr. Almeid a já é há muitos anos o palco da Guerra de Espadas de Perip eri. No início da tarde e à noite a rua fica tomada p or p essoas envolvidas p or uma sensação de p razer coletivo. As p essoas se entregam co m toda sua corp oreidade em um instante de agitação (figura 64). Figura 64: As pessoas correm das espadas (Foto: Flávia Souza). Concordando com C astro (2009), a irreverência lúdica é evidente, p ois apesar de todos os riscos, quem mais assiste e p articip a da guerra são as crianças. Algumas delas se divertem muito e “tocam fogos” de menores dimensões. De acordo com os espadeiros, é uma relação direta com a aventura e com a brincadeira. Para Jutair, espadeiro há sete anos, a Guerra d e Espadas é um momento para se envolver de corp o, alma e esp írito e, p or isso, tem um significado exp ressivo, até a queimadura é imp ortante. Os esp adeiros almejam uma visib ilid ade maior p ara a Guerra assim como já acontece n a Guerra de Esp adas de Cruz das Almas. Ainda de acordo com Castro (2009), em Cruz das Almas, 125 a gu erra é marcada p or uma série d e transformações ao longo dos anos e ho je p ouco se vê d as características originais da festa, a exemp lo da relação familiar na p rática de “tocar a esp ada”. É um evento que ainda p ossibilita o lúdico e a reinv enção, ap esar da comp lexidade das ações. No caso de Perip eri, é u m momento muito marcante, onde conflitos, expectativas, p razer e adrenalina se unem em u ma coisa só e todas as sensações se refletem numa relação direta com o esp aço, realizada através do uso (figura 65). Figura 65: Jovens “tocam” a espada (Foto: Flávia Souza) Por tudo que foi identificado e dito até aqui, ap ontamos p ara uma dificuld ade: co mo comp reender e definir novas p ossibilidades p ara a realidad e urban a através do lúdico ? A resp osta é comp lexa, mas comp reender co mo o lúdico ap arece nos esp aços livres de edificação caracteriza-se como u ma maneira d e fazer dialo gar açõ es e objetos, produzindo inúmeras possibilidades de p ensar as relações ocorridas no espaço urbano de forma mais rica, associandoas às p ráticas de p lanejamento urbano, ap roximando-se d a realidade social e p riorizando uma particip ação mais efetiva dos indivíduos. Isto seria, sem dúvida, um avanço na constituição de condições menos desiguais e h egemôn icas nas áreas pop ulares das cidades e metrópoles. 126 5 - CONS IDERAÇÕES FINAIS As discussões realizadas nesta dissertação possuíram um caráter investigativo, pois se buscava identificar a presença do lúdico no contexto dos esp aços livres de edificação, p ara, assim, afirmá-los como p ossíveis centralidades lúdicas. Um esp aço definido como centralidade lúdica aponta para a presença de um conteúdo, convertido em ações e atitudes humanas, um conteúdo cap az de resgatar o valor d e uso na dinâmica urbana. Inicialmente, a co mp reensão do lúdico foi comp lexa e, p ortanto, difícil d e op eracionalizar, p or este motivo optou-se p ela observação das atividades associados ao p razer individual ou coletivo nos esp aços livres de edificação. Neste caso esp ecifico os espaços livres de edificação serv iram como um caminho mais p alp ável e menos abstrato para a efetivação dos objetivos da p esquisa. O lúd ico é aqu i tratado como algo relacionado ao jo go, ao p razer e dotado de sentidos múltip los. Vários autores citados na p resente discussão, tais como Lefebvre, Carlos e Serp a, já analisaram o p otencial das transformaçõ es da sociedade atual, onde tudo ou quase tudo se converte em mercadorias. O avanço tecnoló gico p ermitiu ricas transformações p ara a sociedade, mas travou as atitudes mais originais dos ind ivíduos. É cada dia mais difícil encontrar nesta sociedade cap italista atitudes e comp ortamentos autênticos, fato já constatado p or Lefebvre desde a décad a de 1960. No entanto, o p róp rio autor ap onta em seus estudos a p ossibilidade de se construir uma sociedad e urban a menos desigu al e hegemôn ica, a p artir das relaçõ es mais simp les; a p artir do homem e d e sua cap acidade em se socializar e co mp artilhar as vivências e exp eriên cias adquirid as. O lúdico ap arece então co mo uma p ossibilidad e de p ensar o urbano a partir da reinvenção dos lu gares. A comp reensão dos esp aços livres de edificação p ara além de sua forma física se consolidou como uma maneira de alcançar os momentos onde os indivíduos se liberam das suas obrigações cotidian as, ap roveitando o temp o livre para o lazer ou p ermitindo o surgimento do lúdico. É n este momento que ações inesp eradas p odem acontecer, p rincipalmente quando um esp aço livre é parte integrante do convívio familiar. As p essoas se ap rop riam deste esp aço assim como se ap rop riam de seus bens materiais, mas essa ap rop riação não remete, em muitos casos, a uma relação de prop riedade, mas sim ao cuidado e à p reocupação com a manutenção do esp aço. 127 Os p rojetos são rudimentares, vale citar a Praça Ilha Quadrada em Parip e, um esp aço que resultou do interesse dos moradores em construir algo p ara o lazer, além da Praça da Xita em Plataforma, construída com materiais simples, semp re p riorizando a vegetação e sua sombra. Porém, quem assume esses p rojetos cuida e se sente resp onsável pela existência destes esp aços. Neste caso, o “público” é realmente de todos, p elo menos naqueles esp aços que são considerados p elos moradores como u ma extensão da casa. A tentativa desta dissertação foi justamente investigar até que p onto estes esp aços livres, onde conteúdo e forma são pares de u ma intrínseca relação, ainda p ersistem no contexto da cidade e, mais precisamente, no contexto de “seus” bairros p op ulares, já que estes também são envolvidos e influen ciados p elo global, mesmo que de forma segregacion ista e contraditória. Os esp aços livres dotados de um conteúdo significativo p ara seus usuários ainda p ersistem no cotidiano dos três bairros analisados. Constata-se também um esforço p ara qu e este conteúdo seja cada vez mais reconh ecido e, a p artir desse reconhecimento, alcance outras p essoas e influencie outros lugares. No caminhar desta discussão foi realizada uma leitura da realidad e histórica dos bairros aqui an alisados. Foi possível verificar no cap ítulo dois desta dissertação como cada bairro desemp enhou uma determinada e importante função na cidad e de Salvador. Atualmente, são bairros com características de um p assado significativo - devido à fun ção industrial no contexto da cidade - e um p resente onde a p rincip al fonte de renda é o comércio. O cotidiano é dinâmico porque as p essoas tomam as ruas na busca de realizar suas atividades, por isso é difícil, p elo menos durante o dia, encontrar bairros vazios e sem mov imento. No capitulo três foi realizado um levantamento dos esp aços livres p ara cada bairro, nos quais foram observados e delineados os p rincip ais usos, a partir do diálogo co m os usuários. A construção dos quadros – síntese e dos p ôsteres serviu como ap orte metodológico com o intuito de facilitar a comp reensão das áreas. Este capítulo foi voltado p ara a caracterização dos esp aços livres como um imp ortante resultado do trabalho de camp o. Esta construção mais técnica permitiu a identificação dos possíveis esp aços livres onde as exp ressões do lúdico foram mais visíveis e p alp áveis. Os esp aços livres que mais se ap roximavam da p ersp ectiva do lúdico foram trabalhados no cap itulo quatro como um caminho p ara a ap rop riação onde se p ossa observar a p ossibilidade do “novo” e a formação d e centralidades lúd icas. Buscou-se neste cap itulo descrever a essência 128 das relações sociais associadas ao lúdico através da busca p ela realização do p razer. A p rincíp io o que se observa na p erspectiva de cada ind ividuo quando este se disp õe a p rocurar a sua satisfação é um comp ortamento ético, de resp eito ao p róximo. Entretanto, a satisfação do p razer nem semp re segue conv enções e p rincíp ios exigidos p ela sociedade. Na p ersp ectiva deste estudo, a observação d e camp o foi voltada p ara atitudes esp ontâneas da alegria e do resp eito ao outro, já que se comp reendeu o lúdico como algo que se realiza socialmente. Mas vale citar a p resença dos conflitos em algumas atividad es lúdicas coletivas, como é caso dos jogos clássicos (baralho, dominó, damas, etc.). M uitas vezes os jogadores se indisp õem e não aceitam a vitória do outro. Em alguns casos a rev anche resolve, mas em outros p ode até enfraquecer uma amizade. Este exemp lo mostra que nem semp re as atividades lúdicas p ossuem uma p erspectiva p ositiva e que o encontro com o outro também é dotado de conflitos. A transubjetividade é dialética. A observação das mais variad as ações foi u m procedimento metodoló gico imp rescindível na tentativa de se ap roximar do cotidiano e das inúmeras ações que ocorrem no dia a dia das p essoas, definindo, assim, a dinâmica destes bairros. O dia a dia é, então, uma sucessão de ações, as quais são influenciadas p or outras ações, caracterizadas p or uma ideia de homogeneização dos lu gares, uma marca da sociedad e atual, co mo afirma Relp h (1979): o mundo vivido perde seus signi ficados para os objetos, comodidad es e rotinas da vida diária numa socied ade comerci al e burocrática. Mercado rias são adquirid as não por causa do seu valor intrínseco, mas por causa dos seus valores de troca ou porque estão na moda; elas são produzidas não pela habilidade, mas pela aplicação mecânica do trabalho; a vida torn a-se uma sucessão d e rotina, uma atuação em papeis convenientem ente adotados (p. 3). Esta ideia é real, mas é p ossível verificar ainda nas relações cotidian as nuances que “quebram” e, em muitos casos, se distanciam desta homogeneização. O cotidiano p ermite e revela a p otencialidad e do vivido, constitui-se de momentos dinâmicos que não p odem ser simp lesmente universalizados. Para Lefebvre há u ma qu alid ade n as práticas do dia a d ia, ou seja, é uma cotidianeid ade que se ap roxima da esfera da vida, algo que a universalid ade da técnica tenta cada vez mais dominar e, aos p oucos, disseminar e influen ciar até mesmo os comp ortamentos. Entretanto, mesmo que “sem querer”, sem refletir, a esfera da vida se recup era e ap onta p ara a imp ortância das diferenças no convívio humano. E a condição humana de criar e imagin ar situações diferentes transp arece no esp aço do desenvolvimento da vida. 129 Imaginar é algo muito corrente no comp ortamento humano, mas, co mo dito anteriormente, esse p oder de imaginar tem sido amortecido p or situações semp re p rontas e arranjad as e co m objetivos muitas vezes p recisos, em muitos casos se tem a intenção d e controlar as manifestações esp ontâneas dos indivíduos. Os resultados identificados nesta dissertação apontaram p ara esses dois caminhos, princip almente no que diz respeito ao lazer e/ou ao lúdico: de um lado, assiste-se o desenvolvimento cada v ez mais controlado destas atividades, amp lia-se o numero de bares, em geral cheios nos horários em que as p essoas procuram diversão; p or outro lado, ainda encontra-se a disp osição por p arte de algumas p essoas de mostrar que o bairro p ode rep resentar o coletivo, seja em ações desenvolvidas em espaço livres desconhecidos até para o contexto do bairro, seja em u m evento p op ular ou até mesmo em um esp aço livre central. Nos três bairros estudados, a autenticidade de co mportamentos ainda resiste, mas alguns indivíduos não comp reendem a p otencialid ade destas açõ es. Ap enas as fazem p ara p ermitir um caminh ar cotidiano mais agradável e caracterizado por açõ es individuais, qu e em muitos casos visam ao co letivo. M uitos dos esp aços livres identificados aqui p artiram de ações indiv iduais e, posteriormente, a p articip ação de todos foi estabelecida, seja no uso ou no cuidado com o esp aço. Boa p arte dos usos estabelecidos nos esp aços locais se caracteriza pela p ossibilidad e da particip ação de muitos. Como citado no cap ítulo quatro desta dissertação, há uma coletividade que p ratica determinados usos, mas há também uma co letividad e que se emp olga e p articip a, mesmo que ind iretamente. Daí a necessidade de d esenvolver estudos que apontem p ara a identificação d estes contextos mais próximos do cotidiano das p essoas. Existe uma ideia geral do distanciamento e da auto-segregação das p essoas, mas, p rincip almente nos esp aços livres, alguns usos são semp re coletivos. Certamente, as p olíticas de p lanejamento urbano seriam mais bem sucedidas, se estas atitudes cotidianas mais simp les fossem consideradas, p ensando-se na dinâmica e nos interesses dos grupos que realmente usufruem d estes p rojetos. A compreensão do vivido e exp erenciado, tratada a partir do lúdico, se bem trabalhada, é um caminho interessante p ara o estabelecimento de um importante diálo go cap az de superar as formas hierárquicas vigentes na sociedade atual. Este diálogo p ode ser realizado de man eira orgân ica entre os habitantes das áreas p op ulares da cidade e os instrumentos e as p olíticas de planejamento urbano. Para Serpa (2007c) esta discussão é imp rescindível, princip almente para as reflexões geo gráficas e as p olíticas de p lanejamento, ambas não devem desconsiderar o p ap el de 130 trabalhar e desenvolver estudos na p ersp ectiva dos esp aços livres de edificação que aind a restam na cidad e. Segundo o referido autor: Isso coloca p ara ambas as áreas do conh ecimento uma agenda de pesquisa que busque qualifi car os encontros e as tro cas na cidade contemporân ea, s e d ebruçando sobre a densidade de ocorrên cia das mani festações culturais nos espaços livres e refletindo sobre a ad equação entre forma e conteúdos urb anos. É necessário quali ficar nossas analises e nossos levantamentos, dando visibilidade àquilo qu e está oculto para a produção e o consumo cultural de massa (p. 282). Acredita-se, assim como Serpa (2007c), que a compreensão e o res gate da imp ortância do lúdico n a vida d as pessoas p odem se constituir em um primeiro p asso p ara refletir o esp aço urbano sob novas p erspectivas e p ossibilidades. Não é u ma tarefa fácil, p ois o lúd ico n a vid a d as pessoas faz p arte do ser no mundo de cada um e o acesso a este lúdico requer cuidado e atenção para ações e co mp ortamentos, além do contato direto e da particip ação das p essoas em ap ontar suas vontades e necessidades. É na verdade uma p arceria que p recisa ser construída e consolidada, p ois este diálo go requ er confiança e respeito mútuos. Para Carlos (2001), este diálogo se baseia em um desafio na p erspectiva de se refletir o urbano como u ma construção humana e, sendo desta maneira, em uma série d e açõ es p assíveis de observações teórico-metodológicas. Á geografi a está posto o desafio de pensar a cidade em sua perspectiva espaci al, isto é, a necessidade da produ ção de um conhecimento que dê cont a da constru ção de uma teo ria da prática socioespacial u rbana como des afio para desv endar a realidade urb ana em sua totalidade, e d as possibilidades qu e se des enham no horizont e para a vida cotidiana n a cidade, o que significa pensar o processo de reprodu ção do espaço urbano em suas várias dimensões (p. 361). É ainda um desafio p ara os estudiosos do esp aço urbano estabelecer esta comunicação entre o conhecimento cientifico e os contextos vividos e exp erenciados p elos indivíduos na cidade. Con cordando com Souza (2003), esta comunicação é n ecessária, mas as transformaçõ es na cidade só serão p ossíveis a p artir de atitudes autênticas e coletivas, insp iradas em bases democráticas e distantes de ações imp ostas e tecnocráticas. Cabe aqui uma imp ortante indagação: p ode o lúdico, algo tão abstrato e inerente aos indivíduos, ap ontar p ara conteúdos capazes de alcançar açõ es mais efetivas no esp aço urbano? No lugar da reun ião e do en contro, o caráter p úblico transparece e se concretiza como possibilidades d e ações e, d entre elas, ap arece a invenção lúdica, como uma construção capaz de 131 definir esp aços de ap rendizagem, coletivos e un idos a p artir de determin ado objetivo. Será este um caminho p ara o uso p úblico e p olítico? Partir da escala do bairro foi uma tímid a tentativa para encontrar atitudes humanas que se convertam em ações com significados voltados p ara o uso p úblico. Neste sentido a centralidad e lúdica, realmente p ode se estabelecer, construída através d e conteúdos múltip los inseridos no espaço urbano. Para enriquecer os objetivos traçados inicialmente na p esquisa, é necessário, p ortanto, estabelecer uma imbricação d e escalas geo gráficas com o intuito de fazer dialo gar os p rocessos identificados nas áreas analisadas com a p ersp ectiva da cidade. A temática da constituição do lúd ico no esp aço urbano ainda é p ouco difundida e o presente estudo ap ontou p ara alguns sup ortes teóricos e metodológicos capazes de chegar a esta comp reensão. No entanto, é ainda necessária a amp liação das discussões teóricas e metodoló gicas para alcançar maiores possibilidades d e defin ir futuras abordagens referentes ao tema e responder as inúmeras questões e dúvidas que restaram na construção deste trabalho. 132 REFERÊNCIAS ANDRADE A. B. e BRANDÃO, P. R. B. Geografia de S alvador. Salv ador: EDUFBA, 2006. ARENDT, H. A Condição Humana. 10ª Edição. São Paulo: Editora Forense Universitária, 2000. Aqui começou Plataforma. Bahia hoje, caderno 1, p .3, 12/12/1994. BAUER, M . W; GASKEL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. 6ª edição. Petróp olis: Vozes, 2007. CAM ARGO, L. O. L. O que é lazer. 3ª edição. São Paulo : Editora Brasiliense, 1992. CANDA, Cilene Nascimento. Ap render e brincar: é só começar!. In : PORTO, Bernadete de Souza (org.). Educação e Ludicidade: ensaios 3. Ludicidade: onde acontece? Salvador: UFBA. Faculdade de Educação, Pro grama d e Pós-Graduação em educação, GEPEL; Secretaria da Cultura e Turismo, 2004, 248 p . CARLOS, A. F. A. Espa ço-tempo na Metrópole: A Fragmentação da Vida Cotidiana. São Paulo: Contexto, 2001. CARLOS, A. F. A. O lugar no/do mundo. São Paulo: Labur Ed ições, 2007. CARLOS, A. F. A. O consumo do Es paço. In: CARLOS, A. F. A. (org.) Novos caminhos da Geografia. São Paulo : Contexto, 2005. CARLOS, A. F. A. Espa ço-tempo na Metrópole: A Fragmentação da Vida Cotidiana. São Paulo: Contexto, 2001. CASTELLS, M . A Questão Urbana. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1983. CASTRO, J. R. B. Dinâmica territorial das festas juninas n a área urban a de Amargosa, Cacho eira e Cruz das Almas – BA: esp etacularização, especificidades e reinven ções – 2009. CONDER/BNH. Cadastro de terras públicas - Sistema Fundiário da RMS . 1981. CORNELY, S. A. S ubsídios sobre Planejamento Participativo. Artigo extraído da Série Planejamento 3. Brasília: M EC, Secretaria Geral, 1980. CORRÊA, R. L. Trajetórias Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. COSGROVE, D. Em direção a uma Geografia Cultural Radical: Problemas da Teoria. Côrrea, R. L.: Rozendah l, Z. (org,s). In: Introdução a Geo grafia Cultural. Rio de Jan eiro: Bertrand Brasil, 2003. 133 DAM IANI, A. L. O lugar e a produção do cotidiano. In: CARLOS, A. F. A. (org.) Novos caminhos da Geografia. São Paulo: Contexto, 2005. DUM AZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Persp ectiva, 1976. 333 p . DEL RIO, V. Introdução ao Desenho Urbano no Processo de Planejamento. São Paulo: Pini Editora, 1990. Estrada de ferro foi o inicio. A tarde, Salvador, p .13, 28/07/2007. FONSECA, A. A. M .; SILVA, S. C. B. M .. Periferia: A Produção do Subúrbio Ferroviário de Salv ador: os exemp los de Paripe e Perip eri. Veracidade. Revista do Centro de Planejamento Municipal. Salvador-BA, Ano 2, n 4, 1992. FUNDAÇÃO GREGORIO DE MATOS. Parip e/ São Tomé de Parip e. Disp onível em: http ://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendo cu ltura. FUNDAÇÃO GREGORIO DE MATOS. Perip eri. Disp onível em: Plataforma. Disp onível em: http ://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendo cu ltura. FUNDAÇÃO GREGORIO DE MATOS. http ://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendo cu ltura. GARCIA, A. S. Segregação Racial em Plataforma: da senzala a bairro operário-popular. SERPA, A (org.). In: C idade Pop ular: trama d e relações socio-esp aciais. Salvador: Edufba, 2007. GERARDI, Lucia Helena d e Oliveira; SILVA, Bárbara-Christine M. Nentwig. Quantificação em Geografia. São Paulo: DIFEL, 1981. GOM ES, P. C. da C. A Condição Urbana: Ensaios de Geopolítica da Cidade. 2ª edição. Rio de Janeiro: B ertrand Brasil, 2006. HOLANDA, F.; GOBBI, C. Forma e Uso do Es paço Urbano – Estudos de casos assistidos por computador. Brasília: Instituto de Arquitetura e Urbanismo-UNB, 1988. http ://www.sac.ba.gov.br http ://www.urbis.ba.gov.br http ://www.p aripe.net http ://www.saobento.org/M osteiro_Graça Invasões tiram tranqüilidad e de Perip eri. A tarde, caderno lo cal, p .4, 07/02/2002. LEFEBVR E, H. O Direito à Cidade. 4ª edição. São Paulo : Centauro, 2001. LEFEBVR E, H. A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Ed. UFM G, 2004. LEFEBVR E, H. A Vida Cotidiana no Mundo Moderno. São Paulo: Editora Ática S.A, 1991. 134 LEFEBVR E, H. De lo rural a lo urbano: historia, ciencia, sociedad. 2ª edição. Barcelona, 1973. LEFEBVR E, H. La Revolución Urbana. M adri: Alianza Editorial, S.A., 1970. LYNCH, K. A Boa Forma da Cidade. Lisboa, Portugal: Ediçõ es 70, 1981. LYNCH, K. A Imagem da Cida de. Rio de Janeiro : Edições 70, 1997. MACEDO, S. S. Esp aços Livres. Paisagem e Ambiente - Ensaios, São Pau lo, n. 7, p . 15-56, 1995. MATTEU, C. A. (org.). Ludicidade e desenvolvimento humano: ensaios 04. Salvador: Universidade Federal da B ahia. Faculdad e de Edu cação. Gepel, 2007. MARX, M . Cidade Brasileira. São Pau lo: M elhoramentos: Editora d a Universid ade de São Paulo, 1980. Missa marca os 306 anos do bairro de Plataforma. Correio da Bahia, Aqui Salvador, p .2, 26/04/2004. Perip eri lamenta o declínio do Subúrb io. A ta rde, caderno local, p .6, 19/06/1999. Perip eri vive o mais comp leto abandono. A ta rde, imob iliário, p .18, 04/02/1995. PORTO, B. S. (org.). Educação e Ludicida de: ensaios 03. Salv ador: Univ ersidade Federal da Bahia. Faculd ade de Edu cação. Programa de Pós-Graduação em Edu cação. Gep el; Secretária de Cultura e Turismo, 2004. QUEIROGA, E.; ROBBA, F.; MACEDO, S. S. et al. Esp aços livres e esp acialid ades da esfera de vida p ública: uma p roposição conceitual p ara o estudo de sistemas de esp aços livres urbanos no país. In: 1º Colóquio do Projeto Quapá/ Sistemas de Esp aços Livres e a Construção da Esfera Pública Contemporânea no Brasil, 1., São Paulo, 2006. Anais... São Paulo: FAUUSP, 2006, CD ROM . RELPH, E. As Bases Fenomenológicas da Geografia. In: Geografia, Vol. 4, N. 7, p . 1-25. Rio Claro: UNESP, abril de 1979. SANTOS, M . O Centro da Cidade de Salvador – Estudo de Geografia Urbana. Salvador: publicações da Universid ade da B ahia, 1959. SANTOS, M . O espaço dividido. 2ª edição. São Pau lo: EDUSP, 2004. SANTOS, M . Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 13° ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. 135 SANTOS, M . A Natureza do Espa ço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4ª edição. São Paulo: Editora da Univ ersidade d e São Paulo, 2006. SANTOS, J. L. J.; SERPA, A. A produção espacial do comércio e dos serviços nas periferias urbanas: um estudo de caso em S alvador. GEOUSP - R evista da Pós-Graduação em Geografia, São Paulo-SP, v. 8, p. 45-65, 2000. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, M EIO AM BIENTE E DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO (SEPLAM). Informações básicas das Regiões Administrativas. S alvador, 2005. http ://www.sep lam.salvador.ba.gov.br/. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL. Elaboração d e projetos de En genharia. Programa de urbanização do S ubúrbio Ferroviário de Salvador. R elatório in icial. Setembro, 1998. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Informações sistematizadas de bairros de baixa renda. Vol. II. Informações gerais de Paripe, 1983. SERPA, A. Como pre ver sem imaginar? O papel da imaginação na produção do conhecimento geográfico. SERPA, A. (org.). In: Esp aços Culturais: vivências, imaginações e rep resentações. Salvador: Edufba, 2008. SERPA, A. O bairro como discurso: limites e possibilidades. SERPA, A (org.). In: Cidade Pop ular: trama de relações sócio-esp aciais. Salvador: Edufba, 2007a. SERPA, A. O Espaço Pú blico na Cidade Contemporânea. São Paulo: Contexto, 2007b. SERPA, A. A Cidade e o Urbano: Discutindo o Conceito de C entralidades Lúdicas. Es paço & Geografia - Revista do Dep artamento de Geografia da Universidade d e Brasília, Brasília – DF, v.10, n°1, p . 271-284, 2007c. SERPA, A. (org.) Fala, Periferia! Uma reflexão sobre a produção do espaço periférico metropolitano. Salvador: PROEX/EDUFBA, 2001. SERPA, A. Dimensões de Performance de Projetos Paisagísticos Contemp orâneos na Orla Marítima de Salvador, Bah ia. Paisagem e Ambiente - Ensaios, São Paulo, nº13, p 29-48, dez. 2000. SERPA, A. Aprop riação do Esp aço Urbano p ela Criança: A imp ortância do jogo lúdico. Paisagem e Ambiente - Ensaios, São Paulo, nº8, p 177-210, dez. 1995. 136 SERPA, A. M orfologia urbana e ap ropriação social dos esp aços livres de edificação em áreas de urbanização p opular: Tendências ap ontadas pela aplicação do M étodo de Sintaxe Esp acial na escala do bairro. In: Simp ósio Nacional de Geo grafia Urbana, 6., 1999, Presidente Prudente-SP. Anais... Presidente Prudente-SP: UNESP/AGB, 1999. p . 447-452. SPÓSITO, M . E. B. O chão em pedaços: urbanização, economia e cidades no Estado de S ão Paulo. Tese (Livre Docên cia) - Universidade Estadual Pau lista, Faculd ade d e Ciências Tecnologia. Presidente Prudente: [s.n], 2004. a SOUZA, F. S. Caracterização e apropriação social de três espaços públicos centrais, em bairros po pulares de Salvador. Salvador: PIBIC/CNPq, UFBA, 2006. Relatório final de pesquisa. SOUZA, F. S. Caracterização S ocioeconômica e Cultural de um bairro po pular em Salvador: o Caso de Paripe, no S ubúrbio Ferroviário de S alvador. Salvador: PIBIC/CNPq, UFBA, 2005. Relatório final de p esquisa. SOUZA, F. e SERPA, A. Caracterização S ocioeconômica e Cultural de um bairro popular em S alvador: o Caso de Paripe, no S ubúrbio Ferroviário de S alvador. In: SEM INÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA (XXIV SEMEP), 24., Salvador, 2005. Resumos... Salvador: Universidade Federal da B ahia, 2005. p. 229-229. SOUZA, F. e SERPA, A. Cultura e Identidade em dois bairros populares de S alvador: estudos de Caso nos bairros do Curuzu e de São Tomé de Paripe. In: SEM INÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA (XXIII SEMEP), 23, Salvador, 2004. Resumos... Salvador: Universidade Federal da B ahia, 2004. p. 241-241. SOUZA, M. L. O Bairro Contemp orâneo: Ensaio de Abordagem Política. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 51, nº2, p. 140-172, 1989. SOUZA, M . L. Mudar a Cidade: Uma introdução crítica ao planejamento e à gestão a urbanos. 2 edição. Rio d e Janeiro : Bertrand Brasil, 2003. TAVARES, L. H. D. História da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2001. TISUKO, M . K. (org.). O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thompson Learnin g, 2002. WEBBER, S. In dústria têxtil na Bahia – o apogeu no século XIX e tendências atuais. Disp onível em: http ://www.desenbahia.ba.gov.br/recursos/news/video. Acesso em 06 fev de 2009. 137 APÊNDIC E A: QUESTIONÁRIO 1- Nome_____________________________________________________ 2 - Faixa etária:( )10 a 20; ( ) 20 a 30; ( ) 30 a 40 ; ( )40 a 50; ( ) 50 a 60; ( ) > 60. 3 - Sexo ( )F ( )M 4 - Com que freqüên cia vem a este esp aço livre? ( ) Semp re. ( ) Às vezes. ( ) Raramente. 5 - Para que utiliza este esp aço? ( ) Namorar ( ) Jogar Bola ( ) Descansar ( ) Vê amigos ( ) Brincar ( ) Passar o tempo ( ) Lê ( ) Vender ( ) Outros____________________________________________________________________ 6- Qual o nome deste esp aço livre? ______________________________________________________________________________ 7- Como é viver cotidianamente com este esp aço livre? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 8 - Quais os dias e horários de maior mov imento? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 9 - Em sua op inião, o que é lazer? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 10- Quais os equip amentos de lazer existentes neste esp aço? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 11 - Como você classifica a qualidad e destes equip amentos de lazer? ( ) Excelente. ( ) Boa ( ( ) Péssima ( ) Ruim ) Regular 12 - Você acha qu e a criação deste esp aço atende as necessidades da pop ulação? ( ) Sim ( ) Não 13 - No caso de resp osta negativa, qu ais as p rincip ais deficiências deste esp aço? ______________________________________________________________________________ 138 14 – O que você entende p or lúdico? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 15 – Qual a imp ortância deste esp aço livre p ara o desenvo lvimento de suas atividades lúdicas? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 139 APÊNDIC E B: ENTREVISTAS 1 - Nome: 2 - Idade: 3 - Qual é o nome d este esp aço livre? 4 - Como é viver cotidianamente com este espaço livre? 5 - Qual a imp ortância deste espaço livre p ara o desenvo lvimento de suas atividades de div ersão? 6 - Quais são os dias e horários de maior mov imento de p essoas no esp aço livre? 7 - Quais são os p rincipais usos que ocorrem neste espaço livre? 8 - Algum membro d a sua família usa o esp aço livre? Com quais objetivos? 9 - Você freqüenta outros esp aços livres no bairro ou na cid ade? Quais? 10 - Que tip o de intervenção você esp era que seja feita neste esp aço livre? 11 - Você faz algo p ara manter este espaço livre? 12 - Quais as atividades mais inusitadas que você já viu acontecer n este esp aço livre? 13 - O que você entende p or lúdico? 14 - Este esp aço livre p rop orciona atividades lúd icas? 15 - Nas suas ações cotidianas, quando o lúd ico ap arece? 16 - Você v ê acontecer conflitos de usos neste esp aço livre? 140 APÊNDIC E C: ENTREVISTA De onde surgiu a idéia de construir esta Praça? A p op ulação do entorno também cuida d a p raça? Como são contornados os conflitos? Outros moradores cuidam da limp eza da Praça? Quais os usos acontecem na Praça? O que você entende p or lúdico? Você acha qu e a Praça permite o lúdico? Você acha qu e uma p raça mais central p ermite o lúdico ? Como é viver cotidianamente com esta p raça? Qual o raio de alcance dessa p raça? Quais os horários de maior movimento? E os dias? Quem usa mais, homens ou mulheres? E as crianças? E da sua família, algu ém utiliza a p raça? E os idosos? Você v ai p ra outro esp aço livre do bairro ou da cidad e p ara p rocurar diversão? E da cid ade de Salvador? Você tem algum p rojeto p ara p raça? Você já pensou em fazer algo diferente nesta praça? Você já viu acontecer algum uso nesta p raça que lh e chamou atenção? Como p oderia ser p ensada essa p raça para estimular a criatividade d as p essoas? Você acha qu e os moradores do entorno reconhecem a p raça co mo deles também? Tem quantos anos que você começou o p rojeto dessa p raça? Foi isso que te levou a investir no p rojeto da Praça. Quando foi que vocês colocaram mais bancos? Existem conflitos em relação a horários de uso, p or exemp lo? Existem aquelas p essoas que vem sempre no mesmo horário utilizar a p raça? Qual a imp ortância da Praça p ara o desenvolv imento de suas atividades lúdicas? 141 APÊNDIC E D: ENTREVISTA COM OS PARTICIPANTES DE EVENTOS POPULARES 1 - O que é (nome do evento p op ular)? 2 - Como e quando surgiu? 3 - O que ela significa pra você? 4 - Quem são as p essoas que fazem p arte? 5 - O que se p retende alcançar com este evento p op ular? 6 - Este evento pop ular é uma manifestação cultural? 7 - Como funciona este evento p op ular atualmente, você gostaria de mudar alguma coisa? 8 - Este evento pop ular é reconhecido pelos moradores do bairro e d a cid ade? 9 - Você acha que os moradores do bairro gostam deste evento p op ular? 10 - Você gostaria qu e este evento p opular ganh asse visibilidade p ara cidade? Por quê? 11 - Como este evento pop ular altera o seu cotidiano? 12 - Como este evento pop ular altera o cotidiano dos moradores do bairro? 13 - Você se considera um agente transformador? 14 - Este evento p op ular atua como algo transformador p ara vida do bairro? 15 - O que é cultura? 16 - O que é lazer? 17 - Qual o esp aço livre de edificação utilizado p ara a realização d este evento p op ular? 18 - Qual a imp ortância deste esp aço livre d e edificação p ara a realização deste evento p op ular? 19 - O que é lúdico ? 20 - Como o lúdico ap arece neste evento p op ular?