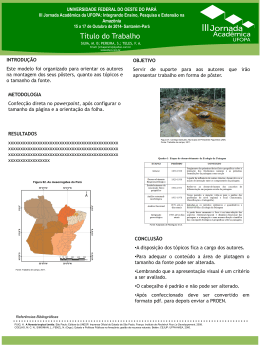

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientação para políticas de desenvolvimento 1 Universidade da Amazônia ANTÔNIO CORDEIRO DE SANTANA (COORD.) DAVID FERREIRA CARVALHO FERNANDO ANTÔNIO TEIXEIRA MENDES GISALDA CARVALHO FILGUEIRAS MARCEL DO NASCIMENTO BOTELHO ROSANA TIE KITABAYASHI IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientação para políticas de desenvolvimento Belém UNAMA 2010 2 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: ORIENTAÇÕES PARA POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL © 2010, UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA REITOR Antonio de Carvalho Vaz Pereira VICE-REITOR Henrique Guilherme Carlos Heidtmann Neto PRÓ-REITOR DE ENSINO Mário Francisco Guzzo PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO Núbia Maria de Vasconcellos Maciel SUPERINTENDENTE DE PESQUISA Ana Célia Bahia EXPEDIENTE EDIÇÃO: Editora UNAMA COORDENADOR: João Carlos Pereira SUPERVISÃO: Helder Leite NORMALIZAÇÃO: Maria Miranda FORMATAÇÃO GRÁFICA: Elailson Santos “Campus” Senador Lemos “Campus” Quintino “Campus” Alcindo Cacela “Campus” BR Av. Senador Lemos, 2809 Trav. Quintino Bocaiúva, 1808 Av. Alcindo Cacela, 287 Rod. BR-316, km3 66035-190 - Belém-Pará 66060-902 - Belém-Pará 67113-901 - Ananindeua-Pa 66120-901 - Belém-Pará Fone: (91) 4009-7100 Fone: (91) 4009-3300 Fone geral: (91) 4009-3000 Fone: (91) 4009-9200 Fax: (91) 4009-7153 Fax: (91) 4009-3349 Fax: (91) 3225-3909 Fax: (91) 4009-9308 Catalogação na fonte www.unama.br S 232i Santana, Antônio Cordeiro de Identificação e caracterização de arranjos produtivos locais nos Estados do Pará e do Amapá, no período 2000 a 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local / Antônio Cordeiro de Santana (Coord.); David Ferreira Carvalho; Fernando Antonio Teixeira Mendes; Gisalda Carvalho Filgueiras; Marcel do Nascimento Botelho; Rosana Tie Kitabayashi. – Belém: UNAMA, 2010. 171 p. ISBN 978-85-7691- 095-4 1. Arranjo produtivo local – Pará e Amapá. 2. Política de desenvolvimento local. I. Carvalho, David Ferreira. II. Mendes, Fernando Antonio Teixeira. T. III. Filgueiras, GisaldaCarvalho. IV.Botelho, Marcel do Nascimento. V. Kitabayashi, Rosana Tie. VI. Título. CDD: 338.6 3 Universidade da Amazônia Sumário 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 8 2 REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................... 13 2.1 ESTUDOS PIONEIROS SOBRE AGLOMERADOS ...................................... 20 2.2 CONCEITO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL .............................. 23 2.2.1 Estruturação das atividades ............................................................ 26 3 METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE APL ........................................ 30 3.1 INDICADORES ESTATÍSTICOS ................................................................. 31 3.1.1 Índice de concentração normalizado .............................................. 33 3.2 A TÉCNICA DE COMPONENTES PRINCIPAIS .......................................... 33 3.2.1 Cálculo dos pesos para o índice de concentração ......................... 37 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS ..................................................................... 39 4.1 ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO ....................................... 39 5 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS APL IDENTIFICADOS NA PESQUISA ....... 46 5.1 APL DE PESCA E AQUICULTURA ............................................................ 48 5.1.1 Introdução ........................................................................................ 48 5.1.2 Localização do APL de pesca e aquicultura ..................................... 51 5.1.3 Traços gerais ..................................................................................... 51 5.1.4 Estratégia de mercado ..................................................................... 52 5.1.5 Capital humano e social ................................................................... 54 5.1.6 Tecnologia ......................................................................................... 56 5.1.7 Infraestrutura ................................................................................... 57 5.1.8 Parcerias ............................................................................................ 58 5.2 APL DE COURO E DERIVADOS NO ESTADO NO PARÁ ............................ 59 5.2.1 Introdução ........................................................................................ 59 5.2.2 Localização do APL de couro............................................................ 60 5.2.3 Traços gerais ..................................................................................... 60 5.2.4 Estratégia de mercado ..................................................................... 61 5.2.5 Capital humano e social ................................................................... 62 5.2.6 Tecnologia ......................................................................................... 63 4 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 5.2.7 Infraestrutura ................................................................................... 64 5.2.8 Parcerias ............................................................................................ 64 5.3 APL DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E SILVICULTURA NO PARÁ E NO AMAPÁ .... 64 5.3.1 Introdução ........................................................................................ 64 5.3.2 Localização do APL de exploração florestal e silvicultura do Pará e do Amapá ........................................................................................ 67 5.3.3 Traços gerais do APL de exploração florestal e silvicultura ............ 68 5.3.4 Estratégia de mercado ..................................................................... 70 5.3.5 Capital humano e social ................................................................... 71 5.3.6 Tecnologia ......................................................................................... 73 5.3.7 Infraestrutura ................................................................................... 74 5.3.8 Parcerias ............................................................................................ 75 5.4 APL DE MADEIRA E MOBILIÁRIO NOS ESTADOS NO PARÁ E NO AMAPÁ .... 76 5.4.1 Introdução ........................................................................................ 76 5.4.2 Localização do APL de madeira e mobiliário no Pará e no Amapá . 77 5.4.3 Traços gerais ..................................................................................... 78 5.4.4 Estratégia de mercado ..................................................................... 79 5.4.5 Capital humano e social ................................................................... 80 5.4.6 Tecnologia ......................................................................................... 82 5.4.7 Infraestrutura ................................................................................... 83 5.4.8 Parcerias ............................................................................................ 83 5.5 APL DE AGROINDÚSTRIA VEGETAL NO PARÁ E NO AMAPÁ ................. 84 5.5.1 Introdução ........................................................................................ 84 5.5.2 Localização do APL de agroindústria vegetal ................................. 87 5.5.3 Traços gerais ..................................................................................... 87 5.5.4 Estratégia de mercado ..................................................................... 88 5.5.5 Capital humano e social .................................................................. 88 5.5.6 Tecnologia ......................................................................................... 90 5.5.7 Infraestrutura ................................................................................... 90 5.5.8 Parcerias ............................................................................................ 91 5.6 APL DE LAVOURA TEMPORÁRIA NO PARÁ E NO AMAPÁ ...................... 91 5.6.1 Introdução ........................................................................................ 91 5.6.2 Localização do APL de lavoura temporária no Pará e no Amapá .. 93 5.6.3 Traços gerais ..................................................................................... 94 5.6.4 Estratégia de mercado ..................................................................... 95 5.6.5 Capital humano e social .................................................................. 96 5 Universidade da Amazônia 5.6.6 Tecnologia ......................................................................................... 97 5.6.7 Infraestrutura ................................................................................... 98 5.6.8 Parcerias ............................................................................................ 98 5.7 APL DE LAVOURA PERMANENTE NO PARÁ E NO AMAPÁ ..................... 99 5.7.1 Introdução ........................................................................................ 99 5.7.2 Localização do APL de lavoura permanente no Pará e no Amapá ... 100 5.7.3 Traços gerais ................................................................................... 100 5.7.4 Estratégia de mercado ................................................................... 102 5.7.5. Capital humano e social ................................................................ 103 5.7.6 Tecnologia ....................................................................................... 104 5.7.7 Infraestrutura ................................................................................. 106 5.7.8 Parcerias .......................................................................................... 106 5.8 APL DE AGROINDÚSTRIA ANIMAL NOS ESTADOS NO PARÁ E NO AMAPÁ ... 106 5.8.1 Introdução ...................................................................................... 106 5.8.2 Localização do APL de agroindústria animal no Pará e no Amapá ... 108 5.8.3 Traços gerais ................................................................................... 108 5.8.4 Estratégia de mercado ................................................................... 109 5.8.5 Capital humano e social ................................................................. 110 5.8.6 Tecnologia ....................................................................................... 112 5.8.7 Infraestrutura ................................................................................. 112 5.8.8 Parcerias .......................................................................................... 113 5.9 APL DE PECUÁRIA NO PARÁ E NO AMAPÁ .......................................... 114 5.9.1 Introdução ...................................................................................... 114 5.9.2 Localização do APL de pecuária no Pará e no Amapá .................. 116 5.9.3 Traços gerais ................................................................................... 117 5.9.4 Estratégia de mercado ................................................................... 118 5.9.5 Capital humano e social ................................................................. 120 5.9.6 Tecnologia ....................................................................................... 121 5.9.7 Infraestrutura ................................................................................. 123 5.9.8 Parcerias .......................................................................................... 124 5.10 APL DE EDUCAÇÃO NO PARÁ E NO AMAPÁ ....................................... 124 5.10.1 Introdução .................................................................................... 124 5.10.2 Localização do APL de educação no Pará e no Amapá ............... 126 5.10.3 Traços gerais ................................................................................. 127 5.10.4 Estratégia de mercado ................................................................. 129 5.10.5 Capital humano e social ............................................................... 131 6 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 5.10.6 Tecnologia ..................................................................................... 133 5.10.7 Infraestrutura ............................................................................... 134 5.10.8 Parcerias ........................................................................................ 135 5.11 APL DE TURISMO ECOLÓGICO NO PARÁ E NO AMAPÁ ..................... 135 5.11.1 Introdução .................................................................................... 135 5.11.2 Localização do APL de turismo ecológico no Pará e no Amapá ...... 137 5.11.3 Traços gerais ................................................................................. 137 5.11.4 Estratégia de mercado ................................................................. 140 5.11.5 Capital humano e social ............................................................... 142 5.11.6 Tecnologia ..................................................................................... 144 5.11.7 Infraestrutura ............................................................................... 145 5.11.8 Parcerias ........................................................................................ 148 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 149 REFERÊNCIAS ............................................................................................ 153 SOBRE OS AUTORES ................................................................................. 166 7 Universidade da Amazônia 1 INTRODUÇÃO E sse trabalho empregou uma metodologia pioneira para a identificação, mapeamento e caracterização de aglomerações produtivas nos 143 municípios do Estado do Pará e nos 16 municípios do Estado do Amapá, relativo ao período de 2000 a 2005, com base nos dados de emprego formal do Registro Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e das estatísticas de produção municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os dados preliminares do Censo Agropecuário de 2006. Adicionalmente, fez-se um levantamento das instituições governamentais e não-governamentais que operam nos locais eleitos pela metodologia, bem como os projetos de pesquisa em inovação tecnológica e de gestão, atrelados aos Arranjos Produtivos Locais (APL) de interesse da pesquisa. Os estados do Pará e Amapá apresentam potencial na formação de aglomerações produtivas de empresas envolvendo elos das cadeias produtivas de produtos agrícolas (destaque para os grãos e fruticultura), produtos de madeira e mobiliário, pecuária de corte e leite, pesca (artesanal e industrial) e turismo ecológico, bem como as agroindústrias de processamento de produtos vegetal, madeira, animal e couro. Foram eleitos esses produtos por estarem vinculados às áreas de concentração da pós-graduação da Universidade da Amazônia (UNAMA) e da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), contemplando uma das âncoras do desenvolvimento local com evidente evolução e reconhecimento atualmente, que é a formação de capital humano e o desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) para conhecer, intervir e desenvolver a Amazônia. No caso da agricultura, os grãos (soja, milho e arroz) estão produzindo uma mudança rápida no cenário da economia agrícola dos estados do Pará e Amapá em vários aspectos: aumento da demanda por terra, implantação de novo padrão tecnológico de alta produtividade, gestão eficiente de produto e processo, grandes empreendimentos nas áreas de fornecimento de insumos e distribuição de produto (Bunge e Cargil, por exemplo), demanda por capital 8 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local humano de alta habilidade. Este é um cenário que foge completamente ao tradicionalismo extrativista vivenciado na região amazônica durante séculos e que exige conhecimento para a formação de recursos humanos adequados a essa nova especificidade e desenho de políticas de desenvolvimento local. Providências neste sentido dever ser tomadas, sendo que tudo deve iniciar com estudos técnicos e científicos, para que não se corra o risco de uma generalizada exclusão do produtor rural e do empresário da Amazônia desse processo de desenvolvimento cuja trajetória está em curso. Na pecuária, a dinâmica está sendo orientada pela erradicação das doenças como a aftosa e brucelose, implantação de rastreabilidade, melhoria genética dos rebanhos, visando aumentos de produtividade com manejo de rebanho e de pastagens. Animais precoces e criados em regime de pasto sem uso de agroquímicos prejudiciais à saúde e em sistemas de baixo impacto (silvipastoril, rotação lavoura-pecuária, pastoreio rotacional, consórcio de pastagem com leguminosas) sobre o meio ambiente são requisitos fundamentais, que qualificam a demanda dos consumidores nacionais e, sobretudo, os consumidores internacionais. Estes novos sistemas de produção pecuária sustentáveis exigem nova orientação na formação dos profissionais de Ciências Agrárias, Economia e Administração, assim como dos produtores, empresários e dos formuladores de política pública, cuja ação deve ter base nas características socioeconômicas, culturais e edafoclimáticas dos territórios. Tais sistemas estão sendo viabilizado pela exigência do mercado internacional de carne e de boi vivo, que exigem qualidade total da produção, redução dos impactos ambientais e melhoria na qualidade de vida das populações locais. Na área florestal, envolvendo a produção madeireira e não-madeireira, a trajetória do desenvolvimento local está assentada nos planos de manejo florestal sustentáveis nas empresas madeireiras ou manejo florestal comunitário sustentável nas comunidades rurais extrativistas e nos assentamentos. Há, também, a produção de madeira cultivada para produção de celulose no Pará e a produção de cavaco no Amapá. O objetivo é criar o selo verde de qualidade ambiental (atender aos requisitos da série ISO 14.000) e evoluir para a cadeia de custódia, visando incorporar o selo social, mediante ação junto às comunidades do entorno dos projetos. Esta racionalidade tende a resultar em menor impacto sobre o meio ambiente e preservar a floresta. A atividade de pesca e aquicultura anda na mesma direção, em que a preocupação dos impactos sobre o estoque de recursos pesqueiros dos estados do Pará e Amapá, assim como da região amazônica, está sob vigilância dos órgãos governamentais e não-governamentais. Em função da ameaça real da ação predatória das indústrias pesqueiras, foram estabelecidos períodos de 9 Universidade da Amazônia defeso para as espécies mais capturadas, como medida de assegurar o crescimento econômico sustentável dessas espécies. Paralelamente, estimula-se a produção do pescado em cativeiro, utilizando os avanços tecnológicos para a produção eficiente e agregação de valor ao produto final, segundo os gostos e preferências dos consumidores. Esta área exige resposta, em curto espaço de tempo, para uma exploração sustentável e comercialização com selo social, uma vez que envolve grande contingente de comunidades pobres, que sobrevivem da pesca na Amazônia. O turismo ecológico também se apresenta em evolução contínua e necessita de conhecimento dos pontos fracos e, sobretudo, da identificação das oportunidades para orientar o esforço para ampliar seu desenvolvimento. Atualmente, várias fazendas da ilha do Marajó já estão engajadas à programação turística do Estado do Pará. Esta integração de atividades favorece as cadeias produtivas do turismo e da pecuária local. O conhecimento gerado nesta pesquisa servirá de base para orientar a formação acadêmica e profissional de estudantes da UNAMA, UFRA e Universidade Federal do Pará (UFPA) nesta área do conhecimento. A atividade agroindustrial tem por fundamento a estruturação das cadeias produtivas em dados locais nos estados do Pará e Amapá, em função da disponibilidade de matéria-prima, infraestrutura instalada, disponibilidade de capital humano, organização social, ação institucional e acesso a tecnologia e aos mercados consumidores. A identificação dos municípios, onde tais atividades se adensam, torna-se em ponto de observação para estudos de maior aprofundamento e operação de políticas para o desenvolvimento local sustentável com base na aglomeração de micro, pequenas e médias unidades produtivas nos elos de cadeias produtivas com potencial para se transformar em Arranjos Produtivos Locais (APL)1. Por suposto, um território socialmente construído conta com o funcionamento de um conjunto de empresas, com ou sem interação direta com as instituições públicas e privadas, que desenvolvem os processos interativos por meio de pessoas e organizações. O conjunto de empresas desse APL, ao aumentar suas produções e exportações comerciais de bens e serviços para outras regiões, tende a reforçar e a difundir os efeitos de encadeamento para trás e para frente e de realimentação às empresas aglomeradas. Além disso, à medida que os níveis da renda e do emprego elevam-se, este efeito keynesiano pode atrair mais famílias que contribuem para o aumento do 1 Arranjos Produtivos Locais (APL) são formados por conjuntos de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo território e vinculados a uma atividade ou setor econômico, que apresentam vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem, mesmo que incipientes. 10 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local consumo e mais empresas que realizarão mais investimentos produtivos e estimula o governo a realizar investimentos públicos em capital social e infra-estrutura básica. Em conseqüência, outras empresas podem ser atraídas, particularmente as empresas do setor serviços, para atender a crescente demanda das empresas, dos governos e das famílias do território do aglomerado e das regiões do entorno. Nesse contexto, os APL constituem um tipo especial de aglomerado que tem como núcleo básico elos de uma cadeia produtiva integrada, de preferência por um conjunto de micro, pequenas e médias empresas em dado local, com ligações de encadeamento para trás e para frente de graus de aprofundamentos diversos (em torno de um negócio lucrativo gerador de emprego e renda) e vínculos colaterais (com instituições governamentais e nãogovernamentais prestadoras de serviços) e comerciais com fornecedores e clientes, cujo conjunto seja capaz de gerar uma variedade de sinergias positivas para os agentes envolvidos e para a sociedade local. Atualmente, os formuladores de políticas públicas não conhecem os territórios onde esses aglomerados de unidades produtivas ou empresas estão se configurando em APL potenciais e, por isso, as tentativas de operacionalizar políticas de desenvolvimento local sustentável não têm atingido o êxito esperado. Da mesma forma, não se conhece portanto, quais os pontos de estrangulamentos ao desenvolvimento local (fruto da ação institucional, disponibilidade de capital humano e capital social, capital produtivo, histórico cultural das comunidades, dotação de fatores naturais etc.) e tampouco as oportunidades que os APL e/ou cadeias produtivas podem aproveitar, a partir desses locais. Igualmente, as instituições de ensino, por desconhecerem as exigências do mercado de trabalho, formam profissionais com pouca aptidão para operar neste cenário local, como revelado em pesquisa na UFRA sobre o perfil do profissional de Ciências Agrárias, atuando no Estado do Pará. Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa foi identificar os locais, nos estados do Pará e Amapá, onde existem concentrações de atividades setorialmente especializadas e caracterizá-las de acordo com o potencial de mercado e comercialização, capacidade de gerar emprego e redistribuir renda, inovação tecnológica e de gestão empresarial, disponibilidade de capital humano e organização do capital social, ação institucional, sustentabilidade ambiental e grau de enraizamento das atividades socioeconômicas, bem como contribuir para a elaboração de políticas de desenvolvimento local. O referencial teórico utilizado na pesquisa está vinculado aos postulados do desenvolvimento endógeno, levando em conta o poder que as aglomerações produtivas gestadas em diversos locais da Amazônia possam criar refe- 11 Universidade da Amazônia rências, a partir da dotação de fatores, do aporte de conhecimento tácito sobre tecnologias e inovações e dos aspectos organizacionais com base na cultura dos agentes e conduzir uma trajetória de desenvolvimento local sustentável, a partir da combinação dessas forças com ações exógenas de política econômica, industrial e de orientação para mercados nacional e internacional. A unidade de análise foi o conceito de APL em função da abertura para incorporar diversos tipos de aglomerações em diferentes estádios de desenvolvimento. Como a economia regional apresenta-se diversificada e difusa por diversos municípios ou microrregiões dentro dos estados da Amazônia Legal, essa abordagem de APL permite que se compreenda e análise a trajetória de crescimento desequilibrada que está em curso e não conseguiu dar conta da convergência dos níveis de renda per capita traçados no bojo dos modelos neoclássicos implantados na Amazônia. O projeto está organizado em três seções além desta introdução. A primeira apresentou o referencial teórico sobre o conceito de APL e sua adequação à área de estudo, que é composta pelos estados do Pará e Amapá. Na segunda, desenvolveu-se a metodologia de análise empregada no agrupamento de variáveis para representar atividades com potencial de evoluir para APL no Pará e Amapá. A terceira seção apresentou os resultados gerados no modelo estatístico para a identificação dos APL, bem como a caracterização de cada APL, segundo os traços principais de mercado, capital humano e social, tecnologia, infraestrutura e parcerias. Ao final, encerrou-se a pesquisa com as considerações finais. 12 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 2 REFERENCIAL TEÓRICO N esta seção, é apresentado o fundamento teórico do conceito de APL e a forma de agregação das atividades produtivas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), de forma a tornar o conceito de APL potencial em regiões atrasadas e/ou de fronteira agrícola como os estados do Pará e Amapá. Todavia, cabe ressaltar que os APL potenciais não se constituíram ainda em APL completos. Trata-se de meros embriões estruturais em diferentes estádios de formação, pois as articulações entre os agentes e destes com as instituições públicas e privadas não são suficientemente desenvolvidas para caracterizar um sistema produtivo local. Todavia devem servir de base para ações governamentais que visem a apoiá-los de forma a transformá-los em APL efetivos e criar referências para um processo de desenvolvimento local sustentável. Antes de referendar os estudos sobre aglomerações empresariais referenciadas em dado local, apresentam-se as ideias clássicas de Weber, ChristallerLösch e Marshall (RICHARDSON, 1986) sobre aglomerações empresariais. Weber (1909) ofereceu uma teoria geral da localização das atividades econômicas. A teoria do custo mínimo, como mais tarde foi denominada, ao assumir que a empresa deve, ao escolher o local para se instalar, leva em conta o nível da demanda e o preço que pode remunerar seus custos. Assim, a localização ótima é aquela que minimiza os custos totais, incluindo a produção e a comercialização. Evidentemente, esta teoria desconsiderava a existência das interações entre as empresas e que a localização sofre influências da pressão das demais empresas sobre a demanda. Outra proposição clássica sobre a localização industrial encontra-se no estudo das áreas de mercado para as quais as empresas orientam sua produção. Esse enfoque é conhecido como modelo Christaller-Lösch. Christaller (1966), em seu conhecido modelo do lugar central, utilizou o conceito de economias de aglomeração para estabelecer uma hierarquia de tamanho dos centros urbanos 13 Universidade da Amazônia que servem para explicar a organização concêntrica das áreas metropolitanas. Em função das economias de escala, existe um espectro mínimo de mercado para a oferta dos diferentes bens e serviços. Mesmo assim, há um limite máximo para o tamanho do mercado que se forma a partir da existência dos custos de transporte. No centro do mercado relevante haverá um centro urbano-pólo em que já coexistiram todos os tipos de bens e serviços. Muitos ao redor se ligam a um conjunto de centros urbanos pequenos, que se dirigem ao mercado central para adquirir aqueles bens e serviços que requerem valores elevados, muitas vezes supridos pelas áreas adjacentes, sob a influência dos grandes mercados na produção dos bens e serviços a custo menor. Lösch (1954) põe ênfase nas variações espaciais da demanda, considerando um mundo de custo uniforme e obtenção dos benefícios da concentração espacial independente da situação inicial. Sendo assim, as economias das aglomerações industriais dão lugar a uma dispersão intraindustrial e, simultaneamente, a uma concentração territorial. Essas idéias clássicas foram todas superadas diante do modelo apresentado por Marshall para explicar a localização espacial de aglomerações industriais. Esse modelo será apresentado sucintamente, a seguir. Marshall (1982), a partir das ideias de Adam Smith, acerca de que o crescimento econômico é um processo endógeno de acumulação e investimento, deu uma contribuição seminal para a análise econômica da localização industrial. Marshall propôs que a concentração de indústrias especializadas se dava por meio do conceito de economias externas. Afirmou que os padrões de localização industrial perduram por longo prazo, já que as empresas obtêm vantagens de sua proximidade. Assim, Marshall concebeu a história industrial de um território como elemento decisivo na formação de economias externas e da concentração de empresas de uma mesma indústria em um território. A interação de empresas próximas cria uma atmosfera industrial que facilita a difusão de inovações tecnológicas de produção, a cooperação entre empresas, a formação de mercado de mão de obra especializada, que pode ser compartilhada de modo a ampliar o mercado local para fornecedores. As economias externas permitem a organização da indústria de forma alternativa, e igualmente vantajosa, à produção em grande escala. Marshall define as economias externas como as que dependem do desempenho geral da indústria e economias internas que dependem dos recursos próprios das empresas, de sua organização e da eficiência gerencial. Na perspectiva marshalliana, quando um determinado local tem um mercado estável de mão de obra especializada, capaz de se adaptar às mudanças tecnológicas que acompanham a indústria, dispõe de um mercado de bens intermediários, cuja expansão assegura um processo de crescimento e de divisão do trabalho dentro da indústria local, e a produção ocorre em processo 14 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local contínuo e espontâneo de difusão do conhecimento sobre inovação de processo, produto e organização, o conjunto da indústria alcança rendimentos crescentes externos ou economias externas localizadas, embora os rendimentos de cada uma das empresas sejam decrescentes. O modelo marshalliano mantém os pressupostos de competitividade e despreza os de convexidade. As empresas são tomadoras de preço, uma vez que os aumentos de demanda não resultam em aumento de preços, apenas do número de ofertantes. Com efeito, as economias externas explicam tanto a localização quanto o crescimento econômico das regiões. A especialização de um território diante da competitividade explica-se em função das vantagens absolutas que dependem da disponibilidade e qualidade das economias externas locais, que constituem um ativo intangível associado à cultura e à história industrial do território. Em resumo, Marshall explicou a localização industrial em função da existência de três tipos de economias externas que caracterizam o entorno produtivo e social do território. a) A disponibilidade de uma oferta de mão de obra local preparada para a realização das atividades de manufatura do território pressupõe uma economia externa para as empresas em termos de qualificação especializada e de custo dos salários. A concentração localizada de empresas de uma mesma indústria cria um mercado de trabalho para trabalhadores qualificados, que favorece tanto os interesses dos empresários quanto dos trabalhadores. Além disso, tende a diminuir a incerteza do desemprego, dado que as demandas de trabalho das empresas não estão necessariamente correlacionadas, o que favorece ganhos para trabalhadores. b) Se existe um grande mercado local é possível que apareçam empresas fornecedoras de insumos e bens de capital especializados (comerciais e não-comerciais) e mais eficientes na produção. O tamanho do mercado torna-se elemento-chave para atrair empresas especializadas em atividades complementares. A eficiência depende do tamanho do mercado (escala de produção do sistema produtivo local) e não da escala individual de produção das empresas. O modelo industrial derivado da existência dessas economias externas é descentralizado, ou seja, as empresas do território realizam todas as transformações necessárias até que se chegue ao produto final (verticalização setorial), o que permite o desenvolvimento de relações entre empresas com base no princípio da complementaridade produtiva. Isso pressupõe que as empresas mantêm conexões produtivas e comerciais para frente e para trás com as empresas locais. 15 Universidade da Amazônia c) O conhecimento e informação sobre as inovações produzidas em dado setor torna-se ativo intangível do território de influência das empresas locais. A adoção e difusão de avanços tecnológicos e organizacionais permitem gerar uma dinâmica competitiva que incrementa a taxa de inovação tecnológica e de gestão do território, reforçando sua competitividade e trajetória de crescimento socioeconômico. Finalmente, Marshall explica a localização industrial por meio do conceito de distrito industrial. A concentração de empresas especializadas em atividades complementares permite a formação de distritos industriais, uma vez que as empresas buscam maximizar seus fluxos de caixa, criam um sistema social e produtivo que favorece toda indústria. Para as empresas localizadas no território, o entorno atua como um bem coletivo, uma vez que as economias externas beneficiam apenas o desenvolvimento do tecido empresarial do local. Dessa forma, uma nova empresa ao se instalar em dado território, passa a desfrutar da cultura criada pelo sistema produtivo local e, por sua vez, a contribuir com o bem-estar coletivo. Contudo, se uma empresa deixa o distrito industrial não poderá manter as vantagens obtidas no local, uma vez que as economias externas não são móveis. Ainda na idéia do distrito industrial, Becattini (1979) ampliou a noção de economias externas, ao incluir os aspectos referentes a custo dos insumos ou da difusão de tecnologia e as instituições sociais e empresariais do território. A partir dessa nova interpretação teórica, Becattini interpreta a localização das atividades produtivas nos âmbitos locais e do crescimento econômico do território. Como resultado, constatou-se que há maior proteção diante de crises econômicas em geral dos distritos industriais no Norte e Centro da Itália, em que predominam as pequenas e médias empresas. As vantagens da localização de um distrito industrial derivam de um amplo conjunto de externalidades que estão associados à: a) especialização de empresas em uma fase de produção possibilita que se obtenha um equilíbrio em condições de competitividade e rendimentos crescentes. Nesse caso, incorpora-se a análise da especialização empresarial. b) atmosfera industrial local, como definida por Marshall. c) existência de externalidades associadas à formação e existência de um mercado de trabalho especializado. Não é apenas uma melhor oferta de trabalho como destacou Marshall, mas um mercado em que os trabalhadores especializados estão suficientemente preparados para adaptaremse rapidamente às mudanças de demanda e aos avanços tecnológicos. 16 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Com efeito, o distrito industrial de Becattini (1979) inclui um conjunto de fatores sociais e culturais básicos para sua formação, resultante da ética do trabalho, da família e da reciprocidade, atuando em todos os aspectos principais da vida das pessoas que fazem parte do distrito. A existência de um distrito implica que os valores que prevalecem entre os membros, incluindo as instituições, fomentam a dinâmica empresarial, a difusão de conhecimento e, por extensão, a introdução de inovações tecnológicas e a cooperação entre os membros de uma mesma comunidade. As empresas especializam-se em uma das diferentes fases do processo produtivo de modo a que os encadeamentos horizontais e verticais entre diferentes empresas de uma cadeia produtiva tornam-se contínuo. A flexibilização das tecnologias abre espaço para tornar possível a combinação de maior nível de eficiência com estabelecimentos de menor tamanho. Assim, para se obter economias de escala não é necessário apenas crescer, pois basta simplesmente dispor de tecnologias apropriada, que não é obrigado ocorrer dentro da própria empresa, mas na indústria. Finalmente, a existência de um grande número de micro, pequenas e médias empresas cooperando entre si dota o sistema industrial de uma maior flexibilidade entre mudanças na demanda, o que constitui uma vantagem comparativa com respeito às grandes empresas, especialmente quando se trata de mercados com uma alta instabilidade. De fato, grande parte dos mercados de um distrito industrial, sobretudo quando se trata de commodities e/ou de produtos agropecuários e florestais como os tratados nesta pesquisa, apresenta oscilações determinadas por sazonalidade da produção, mudanças cambiais que influenciam as funções de oferta e demanda. O avanço na teoria da aglomeração empresarial, o conceito de economias externas de Marshall ganhou novos desenvolvimentos com os aportes que surgiram entre a nova geografia econômica e as economias de aglomeração. Assim, Scitovsky (1954) introduziu um avanço ao conceito de economias externas, ao fazer uma distinção entre economias externas pecuniárias e nãopecuniárias. As primeiras obedecem às inter-relações entre empresas que fazem operações comerciais no mercado e obtêm redução de custo de insumos, de modo a produzir deslocamentos no fluxo de caixa. As economias externas não-pecuniárias ou tecnológicas são identificadas com a difusão de conhecimentos entre empresas que se aninham na função de produção, mas não captam o mecanismo de preço. Assim, as economias externas pecuniárias são relevantes em condições de concorrência pura, que predominam nas economias em desenvolvimento. No caso desta pesquisa, os estabelecimentos empresariais que operam no elo de produção e algumas do elo de processamento 17 Universidade da Amazônia industrial das cadeias produtivas de agricultura, pecuária e exploração florestal se enquadram nesse perfil. Por outro lado, as economias externas tecnológicas operam em função da existência de fluxos de informação entre as empresas e são comuns apenas nas economias desenvolvidas. Realmente, as aglomerações empresariais situadas nos elos de processamento industrial da Amazônia não desfrutam desse tipo de economia. As economias estáticas são estáticas e as economias tecnológicas, dinâmicas, dado que o fluxo de conhecimento tende a fluir de maneira constante. Entretanto, Krugman (1991) argumenta que é muito difícil distinguir entre esses tipos de economias externas e que se aplicam apenas quando existem rendimentos constantes à escala e concorrência pura. Na presença de rendimentos crescentes e mercados imperfeitos, que são o motor do desenvolvimento das aglomerações produtivas, o conjunto de economias externas significativas deve ser considerado como mais importante do que a simples distinção entre economias externas pecuniárias e tecnológicas. Do mesmo modo, quando os efeitos externos são negativos, chamados de deseconomias externas ou externalidades negativas, têm efeitos opostos aos apresentados. Geralmente, os efeitos externos positivos geram uma força de atração para o território, enquanto que os efeitos negativos atuam como forças repulsivas para os agentes que quiserem entrar no aglomerado. Krugman denominou essas forças como centrípetas e centrífugas, respectivamente. Vinculando, por fim, as ideias da localização empresarial aos postulados teóricos sobre desenvolvimento econômico e crescimento endógeno, para dar sustentação a uma trajetória de crescimento sustentável a partir de um território, há necessidade de que existam conexões empresariais e setoriais. Essa idéia de desenvolvimento foi difundida entre os anos de 1940 a 1960. Os argumentos dessa época eram de que os países pobres se caracterizavam por contrastes combinados por baixos níveis de desenvolvimento porque não eram capazes de gerar economias externas tecnológicas. Portanto, nenhuma empresa introduziria inovações tecnológicas, se o resto das empresas continuasse utilizando técnicas tradicionais, dado que a causa principal do reduzido tamanho do mercado é a insuficiência de investimentos, de acordo com a teoria do big push postulada por Rosenstein-Rodan (1943). Esta linha teórica foi retomada por Myrdal (1957) e Hirschman (1958), que estudaram o crescimento e a localização em relação à existência de efeitos externos de caráter cumulativo. Myrdal propôs que a organização espacial dos recursos é o resultado de uma causalidade cumulativa e circular, com efeitos de eficiência dinâmica. Hirschman estudou os efeitos cumulativos por meio das conexões intersetoriais para frente e para trás do processo produtivo. Esses autores sugeriram a possibilidade de se introduzirem mudanças 18 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local na localização empresarial como alternativa para desencadear forças aglomerativas que incrementem a produtividade, eficiência e, portanto, a taxa de crescimento da economia regional e/ou nacional. Uma fonte importante de economias externas são as conexões ou encadeamentos entre as atividades econômicas dentro de uma área geográfica relativamente delimitada. Uma empresa é, pois, apenas uma pequena parte de um complexo sistema de produção unido por encadeamentos diretos e indiretos e em múltiplas direções, entre várias unidades produtivas (HIRSCHMAN, 1958; SANTANA, 2004). As economias externas são transmitidas para cada empresa por meio da rede de interconexões com outros elementos do sistema. A essas economias externas, geograficamente localizadas, que são geradas dentro de um distrito industrial e que exercem esta força de atração, chama-se de economias de aglomeração. O desenvolvimento recente da teoria do crescimento demonstra que, na presença de retornos crescentes e de externalidades geograficamente localizadas, foram constatadas experiências de crescimento da atividade produtiva e de concentração territorial (CAMPI; DUCH, 1998; KRUGMAN, 1991; 1995; FINGLETON et al., 2005). As economias externas de aglomeração reduzem os custos de produção de uma determinada área, o que justifica a concentração de empresas e a construção de um processo de crescimento. Romer (1986; 1990) propôs que o crescimento é um processo endógeno em que os rendimentos crescentes são obtidos em função do conhecimento acumulado que, por sua vez, depende do estoque de capital. Estabeleceu, adicionalmente, que o conhecimento é um bem de capital com produtividade marginal crescente. Assim, o crescimento depende basicamente dos conhecimentos acumulados por parte dos agentes maximizadores de benefícios com visão de futuro ou empresários empreendedores. Esse conhecimento, que só será produzido na medida em que forem realizados investimentos, gera externalidade suficiente para melhorar a produtividade e explicar o crescimento em longo prazo. A literatura atual sobre crescimento endógeno e localização utiliza o entorno do aglomerado empresarial, que opera em competição imperfeita e rendimentos crescentes, para explicar os ganhos de eficiência derivados da acumulação de conhecimentos e da estrutura e dimensão do mercado local. As aglomerações empresariais por suposto facilitam a fluidez de informações, permitindo uma fetilização de idéias e conhecimento de caráter acumulativo que beneficia os agentes de um mesmo território em razão da proximidade. Este conhecimento pode ser adquirido sem custo, ou seja, produz interação fora do sistema de preços. Em uma economia que produz externalidades, o 19 Universidade da Amazônia equilíbrio é sub-ótimo, por isso a ação governamental é decisiva para o suprimento de recursos que possibilite o alcance do ótimo social. Em síntese, as economias de aglomeração podem ser divididas em economias de localização e economias de urbanização. As economias de localização são externas às empresas, porém são internas à indústria ou setor, enquanto que grande parte das economias de urbanização é externa às empresas e à indústria, porém são internas ao território. As primeiras podem associar-se à especialização, uma vez que são específicas de setores industriais concretos, contanto que surjam da interação de muitas atividades dentro da mesma aglomeração, como reflexo das vantagens da diversificação ou do volume de idéias cruzadas e/ou atividades. As economias de localização podem derivar-se da especialização de comunicação que promovem a inovação e de serviços públicos específicos, entre outros. As economias de urbanização, de caráter interindustrial, surgem de infraestrutura e dos efeitos do tamanho do mercado local, com a presença ou não dos encadeamentos industriais. Nesta pesquisa, adotou-se um conceito de aglomeração empresarial fundamentado apenas no conjunto de empresas formais, com a clareza de que, nessas aglomerações, as forças que geram as externalidade econômicas estão apenas latentes no local. A metodologia utilizada para identificar os municípios onde essas aglomerações empresariais estão em diversos graus de formação e desenvolvimento capta apenas os efeitos das economias de localização. O objetivo é reunir informações para caracterizar as aglomerações produtivas identificadas nos aspectos das relações de mercado, tecnologia, infra-estrutura, parcerias e formação de capital humano e social. Este último é considerado como o esteio principal da produção de economias externas de localização e de urbanização. A seguir apresenta-se o conceito de arranjo produtivo local, caso específico de distrito industrial, adaptado às condições de regiões em desenvolvimento. 2.1 ESTUDOS PIONEIROS SOBRE AGLOMERADOS O foco da análise na economia espacial, centrada em dado território2, tem raízes no trabalho dos economistas clássicos (mais evidente no estudo da renda da terra de Ricardo), no notável trabalho de von Thünen e Weber (abordagem do abastecimento de cidades por agricultores do seu entorno) e na 2 Território, segundo Llorens (2001), compreende a heterogeneidade e a complexidade do mundo real, suas características ambientais específicas, os atores sociais e sua mobilização em torno das diversas estratégias e projetos e a existência e o acesso aos recursos estratégicos para o desenvolvimento produtivo e empresarial. 20 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local escola neoclássica com o magnífico trabalho de Marshall (economias externas geradas a partir dos distritos industriais), culminando no século passado com o ganho de notoriedade da geografia econômica, ciência regional e economia urbana (FUJITA et al., 2002)3. Todavia, o interesse mais detido de cientistas políticos, professores das escolas especializadas em negócios, sociólogos econômicos e economistas sobre a economia em espaços geográficos (geografia econômica, economia regional e teoria do desenvolvimento) vêm crescendo apenas nos últimos 20 anos (SANTANA; SANTANA, 2004). Nesse movimento, o espaço territorial deixou de ser visto apenas como um suporte para localização de fatores produtivos, numa ótica de desenvolvimento econômico exógeno, que buscava equilibrar economias de aglomeração (forças centrípetas) com as deseconomias de aglomeração (forças centrífugas), assumindo papel ativo na formação dos mecanismos de retorno crescente que explicam o desenvolvimento (KRUGMAN, 1991; SCHMITZ, 1999; PORTER, 1999; CASSIOLATO et al., 2000; CARVALHO, 2000; COSTA; ANDRADE, 2007; SANTANA, 2008a). O que muda na nova abordagem das economias locais é que as análises saltam de um movimento mecanicista e estático para uma perspectiva mais qualitativa e dinâmica das mudanças tecnológicas, enfatizando-se o papel da competitividade sistêmica, cooperação, inovação, empreendedorismo, difusão de informação, cultura em pequenos negócios, flexibilidade, adaptabilidade e muitos outros fatores que interagem no ambiente local (KRUGMAN, 1991; DESROCHERS, 1998; SCHMITZ, 1999; BARQUERO, 1998). Assim, um local pode ser considerado mais dinâmico do que outro para integrar processos coletivos formais e informais essenciais à produção de fluxo permanente de inovações, cuja evolução salta dos comportamentos maximizadores de equilíbrio para um processo natural de seleção em que são premiadas algumas decisões e outras castigadas, dentro de um mecanismo evolucionário de condutas adaptativas (NELSON, 1997; CASSIOLATO et al., 2000; NELSON, 2006). O território funciona como um espaço que favorece o desencadeamento de um conjunto de relações intencionais e não-intencionais, tangíveis e intangíveis, comercializáveis e não-comercializáveis, que movem o processo de aprendizagem e de construção de competências - que se incorporam e evoluem de forma acumulativa, de modo a resultar em eficiências coletivas. Quando essas forças interagem e passam a dar forma e coesão a um conjunto de empresas ou indústrias diferentes, porém com grau de complementaridade 3 Fujita, Krugman e Venables (2002) apresentam um resumo elucidativo das obras referidas de Von Tünen [1966 (1826)] The isolated state; Weber, A. (1909) Under don standart der industrien; Marshall, A. [1982 (1920)] Princípios de economia. 21 Universidade da Amazônia no todo ou em alguns elos das cadeias produtivas, de forma a gerar um tecido dinâmico e sinérgico de ações internas – formando as redes de ligação com fornecedores, clientes e instituições correlatas, tem-se aí o conceito de aglomerado econômico ou cluster industrial. Fica evidente, portanto, que o foco do conceito de aglomerações empresariais locais ou cluster é voltado para uma concentração espacial de empresas setorialmente especializadas, com predominância de micro e pequenas empresas, fruto de um processo histórico de desenvolvimento, gerado no espaço socioeconômico, cultural e político local (SCHMITZ; NADVI, 1999; SCHMITZ, 1999; PORTER, 1999; HOWELL, 2000; DESROCHERS, 1998; CARVALHO, 2000; LLORENS, 2001; BRITTO; ALBUQUERQUE, 2002; SANTANA, 2004a; 2005; 2008a). É grande a importância que esse tipo de aglomerações produtivas desperta nos países e regiões em desenvolvimento, que convivem com elevado desemprego, baixo nível educacional, ambiente institucional enviesado para o grande empreendedor, baixa renda per capita, baixa capacidade inovativa e ambiente macroeconômico instável. Elas se demonstrado como referência de estruturachave para programas de desenvolvimento que permitam incluir pobres, gerar e distribuir renda, criar capacidade para desenvolver o capital humano e social, assegurar sustentabilidade ambiental e reduzir as desigualdades regionais (PORTER, 1999; CASSIOLATO et al., 2000; FUJITA et al., 2002; DINIZ; LEMOS, 2005). Neste sentido, além das vantagens comparativas relativas à dotação dos fatores de produção, a teoria moderna dos aglomerados adiciona as vantagens competitivas resultantes do aproveitamento das externalidades do ambiente dadas pela presença das vantagens locacionais e a inclusão de ganhos privados e sociais, o que tende a reforçar a importância dos capitais coletivos existentes nos APL e também a capacidade de governança dessas organizações complexas. Os distritos industriais modernos, conhecidos na literatura especializada como clusters industriais marshallianos, são sistemas produtivos industriais localizados em distritos pertencentes a algum município ou microrregião de um Estado (MARSHALL, 1982; FUJITA et al., 2002). A principal característica dos distritos industriais é a presença de agrupamentos de micro, pequenas e médias empresas (MPME) que se especializam na produção de bens em diferentes etapas da cadeia produtiva e, freqüentemente, em torno de uma indústria dominante. Em geral, as pequenas e médias empresas da comunidade local devem estar articuladas a uma empresa líder por meio de uma extensa rede de negócios. As MPME dos distritos industriais geram fluxos de investimentos e de comércio de bens e serviços. Tal estrutura produtiva distrital acaba aprofundando a divisão técnica e social do trabalho, de forma compartilhada com diferentes atividades especializadas, inclusive com a de mão de 22 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local obra especializada do mercado de trabalho e do estoque de conhecimento no mercado de informação (MARSHALL, 1982; MARKUSSEN, 1994; PORTER, 1999; WILLIAMSON, 2002; CASSIOLATO; LASTRES, 2003; SANTANA; SANTANA, 2006; DINIZ; LEMOS, 2005; SANTANA; 2008a) O Brasil, deliberadamente, com base no sucesso comercial e econômico das pequenas e médias empresas dos distritos industriais da região Emilia-Romagna, na Itália, do Vale do Silício, nos Estados Unidos, de diversas regiões da União Europeia, assim como o sucesso nas exportações brasileiras, resolveu implantar programas e ações de política de fortalecimento da industrialização territorializada, tendo como meta a política de desenvolvimento local sustentável, com base no conceito de APL. No interior da política nacional de desenvolvimento industrial, a política industrial de desenvolvimento local foi transformada no programa de desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais do governo Lula, a cabo dos Ministérios de Ciência e Tecnologia, da Integração Nacional e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Observa-se que o foco territorial do desenvolvimento se vale da contribuição de postulados com origem em diversas abordagens teóricas sobre o desenvolvimento. Barquero (1998; 2001) diz que o desenvolvimento local emprega os seguintes conhecimentos teóricos, segundo as teorias do desenvolvimento: da Grande Teoria do Desenvolvimento (com seus enfoques regionais e evolucionistas), utilizam-se as economias pecuniárias e tecnológicas, a formação de redes de empresas e o conhecimento local; da Teoria Territorialista, absorve-se a noção de espaço econômico e as ações vindas de baixo para cima; da Teoria da Dependência, utilizam-se os conceitos de dependência tecnológica e do conhecimento e as trajetórias próprias de desenvolvimento de cada região; da Teoria Dualista, leva-se em conta a oferta de mão de obra barata e abundante, industrialização com base na cultura local, valorizando atividades artesanais, comerciais e a capacidade de poupança de base agrícola. Com efeito, não se deve definir, a priori, uma linha teórica para embasar uma análise por meio do conceito de APL, uma vez que internaliza aspectos fortes de cada teoria. Por isso, a pesquisa empregou e aprofundou os aspectos de interesse buscados em referenciais teóricos diferenciados de acordo com o grau de maturidade dos arranjos produtivos, segundo o local onde foi identificado. 2.2 CONCEITO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL O conceito de sistema e arranjo produtivo local (APL) é fundamentado na visão evolucionista sobre inovações tecnológicas e de gestão, envolvendo tudo que deriva do processo institucional de produção e difusão tecnológica e 23 Universidade da Amazônia do movimento dinâmico que ocorre no seu entorno por conta dos encadeamentos produtivos intra e interempresas, das transações comerciais via mercado ou via rede hierárquica, da dinâmica do mercado de trabalho e da ação coletiva e voluntária protagonizada pelos atores em busca da realização de objetivos comuns. De forma sistêmica, combina as principais raízes teóricas do desenvolvimento econômico. Em tese, um APL pode ser caracterizado por concentrações geográficas de empresas setorialmente especializadas (com ênfase nas micro e pequenas), onde a produção de um bem ou serviço tende a ocorrer verticalmente desintegrada e em meio a sólidas relações interempresas (mercantis e não-mercantis, competitivas e cooperativas) a montante e a jusante na cadeia produtiva (SCOTT, 1988; FERREIRA, 1996; LASTRES et al. 1998; SCHMITZ; NADVI, 1999; SCHMITZ, 1999; PORTER, 1999; HOWELL, 2000; LLORENS, 2001; BRITTO; ALBUQUERQUE, 2002; SUZIGAN et al., 2001; 2003; SANTANA, 2004a; SANTANA; SANTANA, 2004). Nesse ambiente geográfico, em geral, são encontrados: a) Serviços especializados de apoio à produção e comercialização, principalmente para mercados distantes e ao desenvolvimento de inovações tecnológicas de produto, processo e gestão (envolve engenharia de design; marketing de vendas; logística; informação sobre mercado, preço, custo, venda e pós-venda e finanças; organização produtiva e social). b) Redes de instituições públicas e privadas, que dão sustentabilidade às ações dos agentes, tanto de representação quanto de autoajuda, principalmente nos aspectos da formação de mão de obra, regulação de base legal das empresas, desenvolvimento e difusão de tecnologia apropriada. c) Identidades socioculturais, relacionadas ao histórico comum dos membros da sociedade local, visando a trabalhar lideranças empresariais, política e sindical e a gerar um ambiente de solidariedade e confiança mútua. A sua dinâmica de funcionalidade e evolução é atingida ao se atender a um conjunto de condições necessárias e outro de suficiência. As condições necessárias ao desempenho competitivo do APL são (SANTANA, 2005): a) A existência de uma concentração de empresas (ênfase nas micro e pequenas), especializadas em dado bem ou serviço, ou setor da economia, em uma dada escala geográfica (local, município, microrregião ou mesorregião). 24 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local b) Organizações sociais estruturadas e operando ativamente no local (contribui para a formação, articulação e evolução do capital social para o APL). c) Mercado de trabalho estruturado para atender às especificidades das atividades que se desenvolvem no APL (formação e desenvolvimento de capital humano para o APL). d) Estoque de ciência, tecnologia e inovação (C, T & I), contemplando a produção e difusão de inovações tecnológicas apropriadas para as atividades locais do APL. e) Infraestrutura produtiva e de comercialização em operação no local, envolvendo estradas, transporte, portos, estruturas de armazenamento e as unidades de processamento e distribuição, ou seja, a logística de mercado. Essas ações per si podem não assegurar desempenho competitivo sustentável ao conjunto do APL. Para isso, precisa-se atender a uma condição de suficiência que envolve a ação conjunta e voluntária protagonizada no âmbito do APL, com vistas ao alcance de objetivos em nível da coletividade de empresas e demais atores, para produzir eficiência coletiva em que o resultado da diminuição nos custos. Combinada com aumento de produtividade, resulta da ação de todos e galgar as economias de aglomeração4. Nos estados do Pará e Amapá, como no resto da Amazônia, não há aglomerações produtivas que atenda a essas condições em seu conjunto, porém há sinais de identidade coletiva no entorno dos elos de várias cadeias produtivas. As atividades com potencial para se promover convergências em termos de expectativas de desenvolvimento de APL estão nas fases iniciais de organização e desenvolvimento dos APL (fase embrionária e fase de crescimento). Não se tem APL na fase de maturidade ou de pós-maturidade. Esses estágios serão contemplados na caracterização dos APL. Assim, é útil adotar o conceito de APL proposto pela Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist), coordenada pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de que os sistemas locais de produção e inovação “referem-se a conjuntos de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo território, que apresentam vínculos consistentes de articulação, interação, cooperação e aprendizagem. Incluem não apenas empresas – produtoras de bens e serviços finais, fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de serviços, distribui4 Economia de aglomeração diz respeito à redução dos custos pelo fato de empresas similares estarem localizadas na mesma área. Essas empresas ou unidades produtivas podem ser relacionadas como competidores na mesma indústria, por utilizar os mesmos insumos e matérias-primas, ou produtoras para as demais industriais. 25 Universidade da Amazônia doras, clientes, etc. e suas formas de representação e associação – mas também outras instituições públicas e privadas à formação e treinamento de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e engenharia, promoção e financiamento”. Além disso, para contemplar os arranjos locais, ainda não inteiramente constituídos e que certamente domina o cenário da Amazônia, a RedeSist adotou o conceito operacional de arranjos produtivos locais (APL) para incluir as “aglomerações produtivas cujas articulações entre os agentes locais não é suficientemente desenvolvida para caracterizá-las como sistemas”5. Com efeito, Cassiolato e Lastres (2003, p.31) propõem que, “onde houver produção de qualquer bem ou serviço, haverá sempre um arranjo em seu torno, envolvendo atividades e atores relacionados à sua comercialização, assim como o fornecimento de matérias-primas, máquinas e demais insumos”, abrindo espaço para se trabalhar, dentro desse conceito de APL, as atividades com potencial de evoluir para a consolidação dos arranjos produtivos locais que estão sendo formados nos municípios do Estado do Pará. Nos estados do Pará e Amapá, algumas atividades como a produção de grãos empresarial são recentes e ganharam forte impulso, a partir de 2003, com a implantação de várias empresas à jusante da produção (armazenamento, beneficiamento e comercialização) e outras à montante (fornecedores de insumos, bens de capital e apoio financeiro), ainda desarticuladas, mas que caminham para a formação de um agricluster ou APL agrícola. Outras atividades como a exploração de produtos madeireiros e não-madeireiros, pecuária de corte e de leite também caminham para a organização. Assim, a preocupação neste trabalho é identificar os locais onde um conjunto de atividades desse tipo está presente com maior grau de especialização, relativamente à economia dos municípios paraenses. A partir daí, orienta o emprego do portfólio de metodologias para o apoio à formação e desenvolvimento competitivo dos APL nos locais identificados. No item a seguir será estruturada a agregação de atividades agrícolas, pecuária, florestal, madeireira, agroindustrial, educação e turismo ecológico com potencial de desenvolvimento nos estados do Pará e Amapá. 2.2.1 Estruturação das atividades A fonte básica dos dados de emprego do Registro Anual de Informações Sociais (RAIS), para 2005, refere-se ao trabalho formal registrado em dezembro de 2005. Os dados de emprego são distribuídos em 615 e 223 classes 5 RedeSist, http://www.ie.ufrj.br/redesist/. Cassiolato et al. (2001); Lastres et al. (1998). 26 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local de atividade produtiva por município, respectivamente no Pará e Amapá, conforme Classificação Nacional da Atividade Econômica (CNAE). Como um APL contempla várias classes empresariais, esta abrangência de classes permitiu fazer uma agregação de acordo com as atividades produtivas indicadas como APL em outros estudos desenvolvidos na Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA, 2003; SANTANA, 2004a; 2005). As atividades eleitas, que apresentam grau de aglomeração em dado município e com potencial de desenvolvimento e de transformação em APL, objeto de estudo dessa pesquisa, são apresentadas na Tabela 1. Na Tabela 1, observa-se que cada APL contempla um ou mais elos das atividades de uma mesma cadeia produtiva. Por exemplo: no APL de lavoura temporária, conforme a CNAE, são agregadas as atividades produtivas de grãos, mandioca e olericultura e, no APL de Lavoura Permanente, foram agregadas frutas e culturas industriais. Da mesma forma, o APL da pecuária contempla a pecuária de corte e de leite, ovino, caprino, aves e suínos. Dessa forma, trabalha-se mais próximo do conceito de APL que, estruturado com base no conceito de sistemas produtivos e da indústria de Marshall, contempla diversas classes de atividade produtiva em dado local, com ações complementares, uma vez que atuam em um ou mais elos de uma cadeia produtiva. Tabela 1. Descrição dos APL potenciais, como resultado da agregação de várias classes de atividade do CNAE para os municípios dos estados do Pará e Amapá. APL potencial Descrição das atividades correlatas do APL APL de Lavoura Temporária Produção de lavouras temporárias (grãos, hortaliças, mandioca, fibras etc). APL de Lavoura Permanente Produção de lavouras permanentes (frutas, culturas industriais). APL de Pecuária Pecuária de corte, leite, aves, suínos, ovinos e caprinos etc. APL Exploração Florestal Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados. APL de Pesca Pesca, aquicultura e serviços relacionados. APL de Agroindústria Animal Abate e preparação de produtos de carne e de pescado, laticínios, ração. 27 Universidade da Amazônia APL de Agroindústria Vegetal Processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes, óleos e gorduras etc. APL de Couro Curtimento e outras preparações de couro, calçados e artigos diversos. APL Madeira e Mobiliário Desdobramento de madeira, fabricação de produtos de madeira, celulose, artefatos, papel e editoração etc. APL Educação Ensino infantil e fundamental, ensino médio e superior, e ensino profissional. APL Turismo ecológico Agências de viagens, restaurantes, hotéis, alojamentos temporários, transporte. Fonte: Brasil (2006); Santana (2004). A pesquisa diferencia-se dos demais textos que tratam do assunto, em função de agregar diversas atividades complementares e/ou correlatas, em vez de aplicar os métodos diretamente a um único produto. O agrupamento de atividades pertencente a uma mesma classe ou de classe produtiva diferente e cujas ações se complementam de forma horizontal e/ou vertical, de acordo com os elos das cadeias produtivas, robustece o método por torná-lo mais aderente ao conceito, ao mesmo tempo em que pode funcionar como filtro de atividades migratórias, quando se considera a dinâmica temporal. Nos estados do Pará e Amapá, o arroz, a exploração madeireira e a pecuária servem de exemplo de ações que migram na direção do avanço da fronteira agrícola. O emprego é uma variável econômica importante, como reveladora das aglomerações empresariais formais dos municípios investigados nos estados do Pará e Amapá. Esta variável mantém forte correlação com o capital humano, capital social, utilização e difusão de inovações tecnológicas, escala de produção, aglomeração empresarial e crescimento econômico. Portanto, serve como fator síntese para esse conjunto de variáveis. Além disso, é a única variável atualizada e disponível para todos os municípios dos estados do Pará e Amapá e para um grande número de atividades e setores econômicos. O emprego também pode funcionar como força de atração, visto que, quanto maior a concentração de emprego em uma atividade específica, situada em dado local, maior tende a ser sua força para atrair mais atividades econômicas. Esses dados, embora sejam os mais recentes disponíveis, não captam o grosso 28 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local das transformações produtivas que estão em curso há muito tempo nos estados do Pará e Amapá, ou que eclodiram a partir de 2003, como é o caso da produção de grãos. Para superar esta deficiência, foi incluída uma caracterização, a partir de visitas técnicas a órgãos governamentais e não-governamentais e estudos realizados pela equipe de pesquisa, para contemplar essa dinâmica mais recente das atividades produtivas. Os dados da RAIS, como apontados em todos os estudos consultados sobre APL, apresentam a limitação de considerar apenas os empregos formais, deixando de fora as pessoas atreladas às atividades informais. Por outro lado, essa característica funciona como um filtro da aplicação do índice de concentração, uma vez que são as atividades formais que recolhem as contribuições sociais e trabalhistas pagam os impostos e taxas e os proventos que dão direito às aposentadorias. Estas, portanto, são as atividades que possibilitam ao trabalhador o acesso aos direitos substantivos, intrínsecos ao processo de desenvolvimento humano local e estão mais próximas de atender as exigências do mercado internacional. Adicionalmente, emprego formal dá conta apenas do mercado de trabalho vinculado ao APL, representando o alcance das externalidades marshallianas locais, que são geradas pelos encadeamentos produtivos intersetoriais, mercado de trabalho e os transbordamentos de conhecimento, via mobilidade da mão-de-obra e da interação dos adensamentos empresariais nos elos de uma ou mais cadeia produtiva. Ficam de fora, portanto, as externalidades tecnológicas ou schumpeterianas, que envolvem inovações de produto, processo produtivo, gestão empresarial, diversificação e diferenciação de produtos, treinamento contínuo da força de trabalho e ações coletivas para induzir e difundir conhecimento, bem como as externalidades transacionais, que contemplam os custos de transação, a estrutura de governança via contratos ou apenas o contato face a face, que operam no local e são fatores básicos para a formação e evolução dos APL. A metodologia elaborada para a identificação e caracterização de aglomerações produtivas nos estados do Pará e Amapá, empregada por Santana (2004a; 2005), apresenta-se a seguir. 29 Universidade da Amazônia 3 METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE APL M uitos trabalhos dedicaram-se ao estudo da identificação, descrição e importância das aglomerações empresariais como determinantes da localização industrial. Esses trabalhos centram esforço sobre as possíveis implicações dessas aglomerações para o processo de integração econômica regional e/ou nacional. Os métodos utilizados também são diversos, combinando uma ou mais técnicas. Neste trabalho, procurou-se aprofundar o rigor dos métodos estatísticos, adotando-se a metodologia utilizada por Santana (2004a), para identificar APL na Amazônia, com os ajustes e extensões necessários. Essa metodologia diferencia-se do padrão usual em dois aspectos fundamentais. O primeiro está relacionado à forma de agrupamento das atividades produtivas, de acordo com a possibilidade de operar ações complementares conjuntas à montante e à jusante na cadeia produtiva, visando a criar economias de aglomeração por meio das ações coletivas. Todos os demais trabalhos realizados no Brasil, América Latina e resto do mundo focam apenas um produto. Deve-se considerar que na Amazônia não há consolidação empresarial madura nas atividades agroindustriais, organizadas de acordo com a dinâmica de APL. O segundo aspecto diz respeito ao emprego simultâneo dos três principais indicadores utilizados na literatura disponível, para construir um índice geral que capta as forças de fundamento do conceito do APL, que são a concentração, especialização e importância relativa de um produto, atividade ou setor da economia em operação em dado território. 30 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 3.1 INDICADORES ESTATÍSTICOS O método aqui desenvolvido segue de perto os trabalhos de Crocco et al. (2003), Santana (2004a; 2005) e Santana e Santana (2004), por incorporar os vários critérios empregados em outros estudos, para a elaboração de um índice de concentração normalizado, que permita indicar, de forma apropriada, os principais arranjos produtivos nos estados do Pará e Amapá, levando em conta três características principais: a) a especificidade de uma atividade ou setor dentro de uma região (município). b) o peso da atividade ou setor em relação à estrutura empresarial da economia paraense (Estado). c) a importância da atividade ou setor nos estados do Pará e Amapá como um todo, ou economia de referência. A primeira característica é determinada pelo índice de especialização ou quociente locacional (QL). Este índice serve para determinar se um município em particular possui especialização em dada atividade ou setor específico e é calculado com base na razão entre duas estruturas econômicas. No numerador, tem-se a economia em estudo, referente a um dado município dos estados do Pará e Amapá, que se ponha em tela, e no denominador plota-se a economia de referência, em que constam todos os municípios do Pará e Amapá. A fórmula matemática é a seguinte: (1) em que: Eij é o emprego da atividade ou setor i no município em estudo j; Ej é o emprego referente a todas as atividades que constam no município j; EiP é o emprego da atividade ou setor i no Pará e Amapá; EP é o emprego de todas as atividades ou setores no Pará e Amapá. A maioria dos trabalhos considera que existiria especialização na atividade ou setor i no município j, caso o seu QL seja superior a um. Outros estudos mais rigorosos adotaram como critério o QL igual a dois ou três. Tendo em vista que a escala econômica do local depende de sua especialização produtiva ou base exportadora (FUJITA et al., 1999), o QL serve para identificar os municípios de base exportadora ou de maior densidade econômica. 31 Universidade da Amazônia Em qualquer das situações, o resultado indica que a especialização do município j na atividade ou setor i é superior à especialização do conjunto do Pará e Amapá nessa atividade ou setor. Se menor que um, o QL indicaria que a especialização do município j na atividade ou setor i é inferior à especialização do conjunto dos municípios paraenses no referido setor. Este indicador, utilizado generalizadamente pela sua simplicidade e importância pode, todavia, provocar distorções como a apontada por Crocco et al. (2003) de que um QL > 1, ao invés de significar especialização, pode estar indicando apenas uma diferenciação produtiva, em função da disparidade dos municípios existentes em dada região. É possível também que alguns municípios apresentem alto QL como decorrência da baixa densidade da estrutura empresarial do local, ou seja, apenas uma empresa responde pela maior parte dos empregos gerados em dada atividade. Para atenuar este problema, empregou-se um segundo indicador que visa a captar o real peso da atividade ou setor na estrutura produtiva local. Este indicador é uma modificação do índice de concentração de HirschmanHerfindahl (IHH), definido da seguinte forma: (2) O IHH permite comparar o peso da atividade ou setor i do município j no setor i do Pará e Amapá em relação ao peso da estrutura produtiva do município j na estrutura do Pará e Amapá como um todo. Um valor positivo indica que a atividade ou setor i do município j está, ali, de forma mais concentrada e, portanto, com maior poder de atração econômica, dada sua especialização em tal atividade ou setor. O terceiro indicador foi utilizado para captar a importância da atividade ou setor i do município j diante do total de emprego na referida atividade para a economia paraense, isto é, a participação relativa da atividade ou setor no emprego total da respectiva atividade ou setor no Pará. A fórmula é dada por: (3) 32 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local O indicador varia entre zero e um. Quanto mais próximo de um maior a importância da atividade ou setor i do município j no Pará. 3.1.1 Índice de concentração normalizado Os três indicadores descritos fornecem os insumos básicos para a construção de um indicador mais geral e consistente de concentração empresarial ligado a uma atividade ou setor econômico em um município, denominado de índice de concentração normalizado (ICN). A constituição do ICN seguiu parte do procedimento de Crocco et al. (2003) e Santana (2004a; 2005), mediante a combinação linear dos três indicadores especificados na equação 4. (4) em que: 1, 2 e 3 = são os pesos de cada um dos indicadores para cada atividade ou setor produtivo em análise. Para o cálculo dos pesos de cada um dos índices especificados na equação 4, empregou-se o método da análise de componentes principais. Este método produz alguns resultados de interesse para esse trabalho. Assim, a partir da matriz de correlação dos indicadores, a análise das componentes principais revela a proporção da variância da dispersão total da nuvem de dados gerada, representativa dos atributos de aglomeração, que é explicado por cada um desses três indicadores. Dessa forma, foram calculados os pesos específicos para cada indicador, levando em consideração suas participações na explicação do potencial para a formação de arranjos produtivos locais que os municípios apresentam setorialmente no Pará e Amapá. Por esse critério, serão eleitos os locais que apresentam ICN acima do valor médio do ICN para cada APL dos estados do Pará e Amapá. A técnica da análise de componentes principais é apresentada, de forma didática, na próxima seção. 3.2 A TÉCNICA DE COMPONENTES PRINCIPAIS A técnica de Análise de Componentes Principais (ACP) serve para descrever a variância total de uma nuvem de n pontos no espaço de dimensão p, denotado por Rp, extraindo dessa nuvem de pontos um novo conjunto de vari- 33 Universidade da Amazônia áveis de mesma dimensão, ortogonais e não-correlacionados, denominadas de componentes principais. Esse novo conjunto de variáveis é formado por meio de combinações lineares normalizadas a partir do conjunto original de dados, de tal maneira que cada componente principal gerada apresenta a maior variância possível, ou seja, cada componente é orientada na direção da maior dispersão dos dados (DILLON; GOLDSTEIN, 1984; JOHNSON; WICHERN, 1992; HAIR et al., 2005; SANTANA, 2005). Admite-se, inicialmente, que o conjunto de observações de um vetor de variáveis XT = (X1, X2, ..., Xp) tem a matriz de variância-covariância dada por . As componentes principais são extraídas de tal forma que cada componente principal (CPp) necessita de um vetor de coeficientes dado por T = (1, 2, ..., p), tal que a variância de TX é máxima entre a classe de todas as combinações de X, sujeita à restrição de que T = 1. Isto significa que cada componente principal extraída da nuvem de pontos fornece a direção da maior dispersão dos pontos observados. Trata-se, portanto, de uma rotação ortogonal do sistema de referência original, dado pelas variáveis Xi, em que a componente principal CPp é uma combinação linear de Xi na direção da maior variância dos pontos e ortogonal às demais componentes principais CPi (i = 1, ..., p-1). Isto significa que a correlação linear entre as componentes é igual à zero. A restrição é de que o produto do vetor de coeficientes multiplicado por ele mesmo resulta no escalar igual a um, que é usado para prevenir que incrementos da variância de um TX arbitrário tornem as componentes de grande. Isto é: para um dado vetor sempre é possível encontrar outro com grande variância, ao se escolher um vetor na mesma direção de mas de maior tamanho. Contudo, a magnitude do vetor multiplicada por uma constante qualquer não altera as características básicas de TX, pois apenas a direção de pode determinar uma solução apropriada e não o tamanho das componentes do vetor. A solução geral do problema de extração das componentes principais de uma massa de dados consiste, então, em maximizar TX, derivando com respeito à , sujeito à restrição de que T=1. Portanto, fazendo uso da técnica de otimização matemática, pode-se mostrar que os coeficientes do vetor podem satisfazer às p equações lineares simultaneamente. ( - I) = 0 em que é o multiplicador de Lagrange e I é uma matriz identidade. A solução do problema é dada por ( - I) = 0 34 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Deste resultado, pode-se concluir que é o maior autovalor (ou raiz) de e a solução para é o correspondente autovetor i (i = 1, 2, ..., p). Assim, o problema de determinar a componente principal CP1 passa a ser o mesmo que determinar 1 Î Rp, cuja direção seja orientada para a maior dispersão da nuvem de pontos. A solução do problema é encontrada, maximizando a função lagrangeana, formada pela variância da componente. A combinação linear que dá origem à primeira componente principal (CP1), juntamente com a restrição é dada pelas equações 5 e 6. 1 TX 211 + 12 2 + ... + 21p = 1T 1 = 1 (5) (6) Os coeficientes da equação 5 são as coordenadas dos i-ésimos autovetores. O sinal e a magnitude dos 1j indicam o sentido e a contribuição da jésima variável na componente 1. A função lagrangeana que especifica o problema é dada por: L = 1T1 - 1(1T1 – 1). (7) Derivando a equação 7 em relação à 1 e igualando o resultado a zero (condição de primeira ordem), tem-se que: 2( - 1I)1 = 0 1 = 11 (8) = 1 Esta é a equação característica da matriz de variância-covariância , que permite extrair seus autovalores 1 e respectivos autovetores 1. Em seguida, tomando a expressão da variância da CP1, e considerando o escalar, tem-se que: Var(CP1) = 1T1 = 1T1 = 11T1 = 1 (9) Pelo resultado obtido em 9, tem-se que a variância da primeira componente principal é o próprio autovalor da matriz . Como essa variância deve ser máxima, 1 é o maior autovalor de e o vetor 1 será o autovetor correspondente. Em suma, para determinar as componentes principais de um conjunto de dados, procede-se com a extração dos autovalores e autovetores de sua matriz de variância-covariância . 35 Universidade da Amazônia Nas aplicações práticas do modelo, por conveniência matemática e sem perda de generalidade, assume-se que a média de Xi (i = 1, ..., p) é igual a zero e as variâncias iguais a um. Esta é a solução inicial apresentada pelo Software SPSS. Para se obter as demais componentes principais, o processo é o mesmo. A solução do modelo de componentes principais pode ser ainda rotacionada para gerar uma interpretação definitiva dos resultados, pois a estrutura inicial das estimativas das cargas ou autovetores não é definitiva. Para confirmar ou rejeitar a solução inicial, o método de componentes principais faz a rotação dessa estrutura inicial. A solução é ótima, se as correlações entre as componentes forem iguais à zero. Neste trabalho, utilizou-se o procedimento de rotação varimax, que é o mais popular e constitui-se na busca da rotação que maximiza a variância ao quadrado das cargas de cada coluna da matriz de variância-covariância. Os passos para este e outros métodos de rotação podem ser encontrados em Johnson e Wichern (1992) e Dillon e Goldstein (1984). Quando são extraídas todas as p componentes principais, a variância da nuvem de dados é totalmente reproduzida, como na equação 10. 1 + 2 + ... + p = tr() = variância total (10) ) é a soma dos elemenem que o traço da matriz de variância-covariância tr( tos da diagonal principal da matriz , ou seja, a soma das variâncias de todas as variáveis iniciais X. Sendo assim, a importância descritiva de uma componente principal CPq qualquer é dada pela razão entre a sua variância e a variância total, ou seja, é a proporção da variância total que é descrita por ela, expressa na equação 11. (l q / trS ) = (l q / ( s =1, p ) l ), q p p. s (11) Para a aplicação do modelo de componentes principais, geralmente são desprezadas as componentes que apresentam pequena participação para a explicação da variância total dos dados. Como regra de bolso, geralmente se recomenda extrair da massa de dados o conjunto de componentes principais que explicam pelo menos 70% da variância total. No caso específico deste trabalho, todas as componentes foram consideradas no modelo por conveniência metodológica. 36 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 3.2.1 Cálculo dos pesos para o índice de concentração Para calcular os pesos relativos a cada um dos indicadores de atividades ou setores é necessário utilizar alguns dos resultados do modelo de análise de componentes principais. Os valores das componentes principais, propriamente, são desprezados, em favor dos resultados de interesse gerados pelas matrizes de coeficientes rotacionados e a variância das três componentes, para mostrar a importância específica de cada uma das variáveis na explicação da variância total da nuvem de dados de referência. O cálculo dos pesos começa com os resultados dos autovalores ou variâncias relativas de cada componente principal e a variância acumulada (Tabela 2). Portanto, 1 significa o autovalor da primeira componente principal ou a proporção da variância total que é explicada por essa componente. Tabela 2. Autovalores da matriz de correlação ou variância explicada pelos componentes principais, a partir da matriz de variância-covariância. Componente principal Variância explicada ou Proporção da variância autovalores acumulada total (%) 1 1 2 1 + 2 3 1 + 2 + 3 Componente CP1 Componente CP2 Componente CP3 A Tabela 3 apresenta a matriz de coeficientes ou dos autovetores da matriz de correlação linear simples. Com esses dados é possível calcular a participação relativa de cada um dos indicadores em cada uma das componentes principais, permitindo evidenciar a efetiva importância das variáveis nas componentes. O processo de cálculo é o seguinte: a) Obtém-se a soma dos valores absolutos dos autovetores associados a cada componente (equação 12); o sinal negativo de algum autovetor apenas indica que está atuando no sentido oposto ao dos demais dentro, de cada componente principal; b) Divide-se o valor absoluto de cada autovetor ij pela soma i, associada a cada componente, gerando a matriz de autovetores recalculados: ij = (|ij| / i), conforme apresentado na Tabela 4. å ( i , j =1,...,3) ij = (12) i 37 Universidade da Amazônia Tabela 3. Matriz de coeficientes, pesos ou autovetores da matriz de correlação. Componente CP1 Componente CP2 Componente CP3 Indicador de insumo QL 11 12 13 IHH 21 22 23 PR 31 32 33 Soma dos coeficientes 1 2 3 Tabela 4. Matriz de participação relativa dos indicadores em cada componente principal. Indicador de insumo Componente CP1 Componente CP2 Componente CP3 QL 11 = (|11| / 1) 12 = (|12| / 2) 13 = (|13| / 3) IHH 21 = (|21| / 1) 12 = (|22| / 2) 23 = (|23| / 3) PR 31 = (|31| / 1) 12 = (|32| / 2) 33 = (|33| / 3) Como os coeficientes ij da Tabela 4 representam o peso que cada variável assume dentro de cada componente principal e os autovalores i (Tabela 2) fornecem a variância dos dados referentes a cada componente principal, o peso final que se atribui a cada indicador específico é dado pela combinação linear dos produtos dos coeficientes pelos correspondentes autovalores, relativos a cada componente principal, como a seguir: q =å i ( i , j =1,..., 3) ij l (13) i q =1 ( i =1,...,3) i (14) em que: 1 é o peso atribuído ao indicador de quociente locacional, QL; 2 é o peso atribuído ao indicador de concentração modificado de HirschmanHerfindahl, IHH; 3 é o peso atribuído ao indicador de participação relativa setorial, PR. Visto que a soma dos pesos é igual a um, torna-se factível que a combinação linear dos indicadores na forma padronizada, contribuem para gerar o índice de concentração normalizado (ICN), em que os coeficientes são os próprios pesos calculados pelo método das componentes principais, de acordo com o especificado na equação 4. 38 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS O ICN permitiu identificar todas as aglomerações de atividades produtivas nos municípios do Pará e Amapá, de acordo com o potencial para se transformar em APL. No entanto, um mesmo APL pode compreender mais de um município de um mesmo Estado e, às vezes, englobar aqueles próximos, mas situados fora das fronteiras do Estado. Por enquanto, não se tem preocupação com isto e sim com todos os municípios onde há especialização forte em pelo menos uma atividade ou setor ou elo da cadeia produtiva nos Estados contemplados pela pesquisa. No passo seguinte, utiliza-se uma metodologia para diagnosticar, fazer a configuração completa (econômica, social, ambiental, institucional e política) e propor uma metodologia de governança para três APL com maior possibilidade para criar referência de desenvolvimento local sustentável. Não se deve perder de vista, portanto, que o estudo dos aglomerados de empresas requer um pool de metodologias complementares para resgatar e, ao mesmo tempo, orientar estratégias de decisões em diversas órbitas, de forma a alcançar simultaneamente os níveis micro, meso, macro e metaeconômico da análise sistêmica, e criar trajetórias evolucionárias de crescimento dos APL, a partir dos municípios identificados. 4.1 ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO O índice de concentração normalizado (ICN) permitiu identificar os municípios do Pará e Amapá, que apresentaram especialização em dado APL. Para isso, adotou-se como especializado o município que concentrou APL com valor de ICN acima do ICN médio e como epicentro do APL aqueles municípios com valor de ICN superior ao ICN médio, mais um desvio padrão. A Tabela 5 mostra os resultados obtidos para os estados do Pará e Amapá e para o conjunto de municípios dos dois estados, para os 11 agrupamentos de atividades com relações complementares de demanda a um mes- 39 Universidade da Amazônia mo sistema geral de produção ou APL. O Pará apresentou 41 municípios especializados nos APL de madeira e mobiliário; 39, em lavoura temporária; 35, em turismo; 28, em lavoura permanente; 27, em pecuária; 25, em agroindústria vegetal; 23, em educação; e 18 em agroindústria animal. No Amapá, o destaque foi para os municípios especializados nos APL de turismo ecológico, madeira e mobiliário e educação. A interação desse conjunto de atividades configura o agronegócio ou o agricluster regional. Com relação ao APL da pesca, o Pará apresentou apenas nove municípios especializados e, no Amapá, não foi identificado nenhum município especializado. Esse fato ocorreu em função da elevada informalidade da pesca artesanal (extrativa e cultivada) e da pesca industrial extrativa. É um APL típico de subsistência, uma vez que suas atividades se desenvolvem com a ocupação de mão de obra familiar ou trabalho remunerado, mas sem a legalização trabalhista. Tabela 5. Concentração de municípios especializados em APL potenciais, como resultado da agregação de várias classes de atividade do CNAE para os municípios dos estados do Pará e Amapá, 2008. APL potencial APL de Lavoura Temporária APL de Lavoura Permanente APL de Pecuária APL Exploração Florestal APL de Pesca APL de Agroindústria Animal APL de Agroindústria Vegetal APL de Couro APL Madeira e Mobiliário APL Educação APL Turismo ecológico Total de municípios Fonte: Rais (2005). Pará 39 28 27 13 9 18 25 5 41 23 35 143 % 27,27 19,58 18,88 9,09 6,29 12,59 17,48 3,50 28,67 16,08 24,48 100,00 Amapá 2 1 2 2 0 2 1 0 3 3 4 16 % 12,50 6,25 12,50 12,50 0,00 12,50 6,25 0,00 18,75 18,75 25,00 100,00 Em função do grande número de municípios especializados em cada APL, resolveu-se agrupá-los em estratos de acordo com a especialização do município em um ou mais APL. Como as atividades, geralmente fazem parte de elos de uma mesma cadeia produtiva (lavoura e agroindústria vegetal, pecuá- 40 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local ria e agroindústria animal, exploração florestal e indústria madeireira) e essas cadeias também podem desenvolver ações de forma coletiva na venda de produto, compra de insumos e transporte em um mesmo território, esse tipo de agrupamento favorece a análise e a orientação para o desenho de políticas de desenvolvimento local sustentável. Isso pode ser de fundamental importância para a identificação de municípios-núcleo de polarização de aglomerações econômicas de maior complexidade (Tabela 6). Tabela 6. Número de municípios do Pará e Amapá que abrigam vários APL simultaneamente, 2008. Estrato Sem APL De 1 a 2 APL De 3 a 4 APL De 5 a 7 APL Total Amapá 6 8 1 1 16 % 37,50 50,00 6,25 6,25 100 Pará 28 68 37 10 118 % 19,58 47,56 25,87 6,99 100 Total 34 76 38 11 130 % 21,38 47,80 23,90 6,92 100 Os municípios que computam até dois APL podem ser considerados como de baixa concentração. Os que contam com três a quatro como de intermediária concentração, e os com mais de cinco APL são considerados de elevada concentração e que podem ser indicados para formar os núcleos de atração para o desenvolvimento endógeno local, a partir da rede de interação entre os agentes dos vários APL e as instituições de apoio. Naturalmente, o maior apinhamento de APL em dado local pode redundar no campo da simples diversificação de atividades e visualizar a complexidade da estrutura empresarial, o que necessita de estudo específico para dar impulso e rumo à trajetória do crescimento sustentado dessas aglomerações econômicas. Os resultados das concentrações de atividades, sobretudo as enquadradas nas classes de 3-4 e de 5-7 APL, sinalizam fortemente no sentido de que tais aglomerações podem transformar-se em APL. Os municípios da classe superior podem ser denominados de núcleos de desenvolvimento de um município, mesorregião, que integra cinco ou mais grupos de atividades empresariais, organizadas nos elos de produção e de processamento industrial de uma ou mais cadeias produtivas. No Amapá, apenas um município apresentou-se especializado em cinco APL e outro em três APL. O Pará, por sua vez, apresentou 37 municípios especializados em três ou quatro APL e dez municípios especializados em cinco a sete APL. 41 Universidade da Amazônia Na Figura 1 estão os municípios com pencas de 4 a 7 APL para os municípios dos estados do Pará e Amapá. No Pará, conforme Figura 1, os municípios com maior concentração de APL foram: Castanhal, com destaque para os APL de lavoura permanente (fruticultura e pimenta-do-reino) e agroindústria vegetal (indústria de polpa de frutas), Agroindústria animal (frigoríficos, laticínios e granjas) e couro (curtume e fábrica de calçados e artefatos de couro); Benevides, com o APL de agroindústria vegetal (indústria de polpa e suco de frutas, fábrica de ração, doces) e o APL de pecuária (granjas de pequenos animais – aves e suínos); Altamira mostrou destaque nos APL de exploração florestal (produtos madeireiros: madeira em tora e carvão, e não-madeireiros: copaíba, castanha-dopará e látex), agroindústria da madeira e mobiliário (serrarias, móveis e artefatos de madeira) e agroindústria animal (abate e preparo de carcaça animal); e Santarém, que se destacou nos APL de pecuária (frigorífico para abate animal e granjas para produção de ovos), agroindústria vegetal (polpa de frutas, fabricação de café solúvel e beneficiamento de grãos) e educação (escolas e universidades). Aqui entra outra tarefa complexa, que é avaliar o grau de interação existente entre esses APL e em que grau contempla as prioridades para o desenvolvimento local sustentável. Nesse contexto, as aglomerações empresariais posicionadas nos elos de produção de matérias-primas e de processamento industrial das cadeias produtivas de agricultura, pecuária e madeira formam estruturas com possibilidade de integração vertical das cadeias. Significa que, ao apoiar ações estruturantes para os APL, pode-se contribuir para integrar verticalmente as cadeias produtivas e alavancar o processo de desenvolvimento local sustentável e criar base para a formação de pólos empresariais, como identificado por Costa (2003) e Silva (2006). 42 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Figura 1. Indicação dos municípios com pencas de quatro a sete APL nos estados do Pará e Amapá. O Amapá, conforme Figura 1, apresentou concentração de cinco APL apenas no município de Porto Grande, onde se destacaram os APL de lavouras temporárias, lavouras permanentes, extrativismo vegetal e agroindústria da madeira e mobiliário. Outros municípios, como Santana e Calçoene, apresentaram especialização em três APL, com destaque para os APL de extração florestal e agroindústria animal. O município de Santana é mais forte nos APL de madeira e mobiliário (serrarias, indústria de cavaco e movelarias) e agroindústria animal. Em 2007, passou a funcionar uma empresa de porte médio para o processamento de açaí, cuja produção é exportada para o mercado internacional. Na Figura 1, observa-se que o padrão relativo de importância dos APL nos municípios comporta-se mais para uma distribuição equitativa do que para uma concentração em apenas um APL, com relação ao emprego formal. São nítidos como exemplo dessa distribuição equilibrada, configurando como que uma diversificação harmônica dos APL, os municípios de Altamira, Ananindeua, Belém e Santarém. Outros, por sua vez, mostram clara dominância no uso de emprego formal: Conceição do Araguaia, em couro e artefatos; Benevides e Santa Izabel do Pará, em pecuária de pequenos animais; Vigia, em pesca; 43 Universidade da Amazônia Dom Eliseu e Ulianópolis, em exploração florestal; e Igarapé-Açu e Santo Antônio do Tauá, em lavouras. Outro fundamento importante revelado na Figura 1 refere-se ao foto de que, em quase todos os municípios, encontra-se uma concentração de unidades empresariais nos elos de produção e fornecimento de matéria-prima e de processamento industrial. Isso significa dizer que esses dois elos das cadeias produtivas também estão enraizados no mesmo território, o que aproxima o conceito de cadeia produtiva do conceito de APL. Sinaliza, também, com a possibilidade de se viabilizar a implantação e operacionalidade de governança entre esses arranjos produtivos e o arranjo institucional, que está funcionando como barreira à produtividade e ao crescimento econômico no Pará e Amapá, conforme Nelson (2006), dada a dificuldade de se conduzir e controlar suas ações. No Brasil, Suzigan e Furtado (2007, p.25) sustentam que o “envelhecimento e a ineficácia do arranjo produtivo institucional” tornou-se a maior dificuldade para se implantar uma política industrial e tecnológica no Brasil. Na Amazônia, Santana (2008a) constatou que a ação desarticulada do arranjo institucional é a principal barreira ao crescimento econômico regional com base nas dinâmicas de arranjos produtivos locais. No geral, os municípios-núcleo, ou seja, aqueles que reúnem pencas de 5 a 7 APL, apresentam características de aglomerações agropecuárias, extrativas e agroindustriais. Parte dos produtos destina-se aos mercados regionais, nacional e internacional, configurando escalas econômicas locais com especialização produtiva de base exportadora. São os casos dos grãos, madeira, carne, leite e couro, peixe e polpa de frutas. Nessas cadeias, os elos de produção e de industrialização estão em processo de estruturação e expansão, porém a verticalização não evidencia avanço por meio de contratos formais ou por subcontratação, com regras claras e metas estabelecidas, uma vez que o custo de transação é baixo por causa da organização atomizada dos agentes que atuam no elo de produção e fornecimento de matéria-prima. O arranjo institucional não está operando de forma integrada nos locais de concentração desses APL. O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), embora tenha na sua filosofia de aplicação de recursos a ideia de APL, não interage sinergicamente com as universidades e órgãos de pesquisa. Essas duas não se articulam com a extensão rural e o conjunto não coopera sistemicamente com as instituições representativas dos agentes locais. Essa fragilidade da ação institucional, combinada com as limitações da infraestrutura de estradas, transportes, energia, comunicação, informação e conhecimento tornam inoperantes as forças que definem evolutivamente a formação e desenvolvimento dos APL. 44 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Esses núcleos, conforme Santana (2004a; 2005; 2007a,b), ainda devem ser tratados como núcleos com características de ilhas de crescimento econômico, dado que o entorno é formado de aglomerados produtivos de subsistência, ainda com baixa capacidade de integração em rede e de criar dinâmica própria de crescimento. Entretanto, está em curso um processo de adensamento de cadeias produtivas, puxadas pelo desenvolvimento de agroindústrias à jusante da agricultura, pecuária e do extrativismo florestal, com foco nas exportações. Em aprofundamento das análises, estes resultados podem ser consubstanciados com uma análise qualitativa para criar tipologias de APL segundo o grau de importância e/ou prioridade, que representam para o local e para as mesorregiões dos Estados. Em termos gerais, pode-se tomar como exemplo a agroindústria de beneficiamento de produtos de origem animal e/ou vegetal, que apresenta destaque tanto para os locais onde estão instaladas nos estados do Pará e Amapá, como para a Amazônia, por permitir criar uma estrutura em rede com os fornecedores de matéria-prima (produtores rurais e extrativistas) e com clientes locais (comércio varejista), nacional (comércio atacadista e varejista) e internacional (traders). Com relação ao escopo da abrangência de ação de políticas, dado o mapeamento dos APL incluir diversos locais, necessariamente deve ser compartilhada com os Estados e municípios, para que sejam eleitos os municípioschave (aqueles com maior apinhamento de APL – com base nos resultados das Tabelas 5 a 6 e da Figura 1), de modo a que cada mesorregião seja contemplada por um município-núcleo, formando um tecido de abrangência tal a gerar pólos de desenvolvimento. Isso pode envolver uma governança complexa, mas, se funcionar adequadamente, tende a produzir fortes impactos positivos sobre o desenvolvimento local, com possibilidade de repercutir em toda região amazônica, reduzindo desigualdade. Nesta perspectiva, o próximo projeto de pesquisa deverá desenvolver uma metodologia para diagnosticar e propor um mecanismo de governança para operar os APL de agroindústria vegetal (frutas e grãos), agroindústria animal (carne, leite e couro) e agroindústria madeireira (madeira e mobiliário). 45 Universidade da Amazônia 5 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS APL IDENTIFICADOS NA PESQUISA N esta seção, apresenta-se uma caracterização sucinta nos aspectos de mercado, tecnologia, formação de capital humano e social, infraestrutura e parcerias dos APL. Ênfase foi dada aos pontos que bloqueiam a produtividade e crescimento econômico dos APL identificados nos municípios do Pará e Amapá. Os fatores que, direta ou indiretamente, criam barreiras ao desenvolvimento local sustentável nesses municípios, a partir dos APL identificados, vinculam-se às instituições6 que implantam políticas de cunho industrial e tecnológicas. O propósito foi fundamentar a necessidade de realização de estudos específicos de APL recorrentes no Pará e Amapá, com vistas a definir uma metodologia de governança que possa operar a coordenação e desenvolvimento desses APL e atender às exigências dos mercados consumidores dos produtos regionais. Para isso, necessita-se criar uma estrutura de governança que exerça a coordenação dos APL, a partir dos municípiospólo, mediante a criação de comitês ou câmaras de gestão, articulando as ações do arranjo institucional. Nos municípios-pólo, em função da aglomeração de unidades produtivas em elos de diferentes cadeias produtivas, encontra-se uma atmosfera que favorece o desenho de políticas afirmativas com propósitos de fazer mover as forças que desencadeiam o processo de desenvolvimento dos APL. Em alguns casos, as atividades podem ser alavancadas por meio de Programas de Desenvolvimento Local, pois, segundo Del Castillo (1998), trata-se de um processo reativador da economia e dinamizador da sociedade local que, mediante apro6 Instituição, tal como tratada na literatura, abrange os órgãos responsáveis por políticas públicas (e as referidas políticas) e as “regras do jogo”, isto é, leis, normas, regulamentos estabelecidos, costumes e padrões de comportamento aceitos pela sociedade. 46 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local veitamento eficiente dos recursos endógenos disponíveis em uma zona determinada, é capaz de estimular seu crescimento econômico, criar empregos e melhorar a qualidade de vida de uma comunidade local. Nesta perspectiva, conforme consta em Martinelli e Joyal (2004), o Brasil adotou o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), como um novo modelo que possibilitou o surgimento de comunidades sustentáveis, capazes de suprir suas necessidades imediatas, descobrir ou despertar suas vocações locais e desenvolver suas potencialidades específicas, assim como fomentar o intercâmbio externo, aproveitando as vantagens locais. Portanto, é um caminho seguro para ampliação da qualidade de vida das populações locais. Em tese, o DLIS possibilita o desenvolvimento relacional de colaboração voluntária entre os atores que participam da organização local e destes com instituições. Com isto, minimizam-se os efeitos de forças externas unilaterais e valorizam-se os potenciais locais. Observa-se, portanto, que o DLIS viabiliza o fortalecimento das principais forças motoras dos APL, que é a formação de capital social. Essas ações podem ocorrer atreladas aos projetos de Agenda 21 Local7, com apoio financeiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). Os projetos para construção e implantação da Agenda 21 Local é feito em convênio com prefeituras, a sociedade e diversas instituições. Nos estados do Pará e Amapá, os seguintes municípios iniciaram suas implantações: Aveiro, Belém, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Dom Eliseu, Gurupá, Itaituba, Novo Repartimento, Piçarra, Porto de Moz, Rondon do Pará, São Geraldo do Araguaia, Trairão, Tucuruí e Uruará no Pará; e Macapá no Amapá. A ação integrada dessas iniciativas pode criar as referências necessárias para impulsionar o desenvolvimento local sustentável, vinculando os produtos ao mercado internacional e nacional. Atualmente, os produtos de origem rural in natura e/ou processados industrialmente enfrentam barreiras não-tarifárias para ingressar no mercado internacional. A razão principal dessa barreira diz respeito à precária funcionali7 A Agenda 21 é um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. Constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada de orientar para um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em todas as suas ações propostas. A Agenda 21 é um processo de planejamento participativo que resulta na análise da situação atual de um país, estado, município, região, setor e planeja o futuro de forma sustentável. E esse processo deve envolver toda a sociedade na discussão dos principais problemas e na formação de parcerias e compromissos para a sua solução a curto, médio e longo prazos. A análise do cenário atual e o encaminhamento das propostas para o futuro devem ser realizados dentro de uma abordagem integrada e sistêmica das dimensões econômica, social, ambiental e político-institucional da localidade. Em outras palavras, o esforço de planejar o futuro, com base nos princípios da Agenda 21, gera inserção social e oportunidades para que as sociedades e os governos possam definir prioridades nas políticas públicas. (MMA, 2008). 47 Universidade da Amazônia dade das ações reguladoras das atividades produtivas por meio das instituições governamentais brasileiras. Os pontos críticos de controle são a segurança alimentar (qualidade total dos produtos), proteção ambiental (legalização da propriedade, uso racional dos recursos naturais terra e floresta, extração sustentável de produtos não-madeireiros e pescado) e respeito à legislação trabalhista (trabalho escravo de adultos, mão de obra de criança e trabalho informal). O fato é que o mercado internacional não acredita na eficiência operacional das instituições brasileiras, quando se trata da coordenação dos canais de produção, processamento e distribuição dos produtos que exportam. Por isso condicionam o monitoramento regular dos Pontos Críticos de Controle a equipes internacionais. O caso mais recente se deu com a carne bovina, cujas exportações foram suspensas pela União Européia, em janeiro de 2008, pelo simples descumprimento das regras de controle que foram impostas ao sistema de rastreabilidade brasileiro. Da mesma forma, o camarão rosa enfrenta barreira para entrar no mercado dos Estados Unidos, desde 2000, por prática de dumping, dado que utiliza técnica de captura que depreda o meio ambiente, utiliza mão de obra informal, além de se beneficiar com subsídios fiscais. 5.1 APL DE PESCA E AQUICULTURA 5.1.1 Introdução A produção de pescados no Brasil, em 2005, alcançou 1.009.073 toneladas, dos quais a Região Norte produziu 24,12%. Da produção de pescado da Região Norte, 55,28% são provenientes de pesca de rios e lagos; 36,56%, de origem marinha; 8,03%, de aquicultura continental; e 0,11% de aquicultura marinha. Isto contrasta com o país, onde 50,33% são provenientes da pesca marinha; 24,12%, de origem continental; 17,81%, oriundos de aquicultura continental; e 7,73% provenientes de aquicultura marinha. Em 2006, o Brasil exportou 71,12 mil toneladas de pescado, equivalente a US$ 351.51 milhões. A Região Norte exportou US$ 72.79 milhões, equivalente a 20,71% do valor exportado pelo Brasil (HOMMA; SANTANA, 2008). A Região Norte contribuiu significativamente para a produção nacional de pescado e respondeu por 29,99% (225.279 t) da produção extrativa brasileira, em 2005. O Estado do Pará se destaca nesse contexto, representando 19,24% (144.454 t) da produção extrativa nacional e participando com 18,71% (7.867,7 t) das exportações. Portanto, foi o estado maior produtor e o segundo maior exportador de pescado do Brasil, em 2005 (MMA/IBAMA, 2004; 2005; 2008; DECEX, 2006). 48 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local A Região Norte tem o maior consumo per capita de peixe do Brasil, de 24,67 kg por pessoa-ano, contra 7,0 kg por pessoa-ano no Brasil, em média (IBGEPOF, 2002). A demanda mundial de longo prazo, segundo a FAO (2006), deve aumentar 16% nos próximos 30 anos. Para atender esta demanda, a aquicultura necessita crescer, pois os estoques naturais estão sendo reduzidos e devem manter a tendência em função da pressão da pesca legal e ilegal que retiram mais do que a natureza é capaz de repor. Atualmente, os frigoríficos da Amazônia processam apenas 20% do pescado de origem extrativa e/ou cultivada. A tendência aponta para uma maior agregação de valor ao peixe, mediante a modernização das agroindústrias. A participação do peixe produzido em cativeiro deve aumentar de forma contínua e sustentada para suprir o déficit de oferta do mercado nacional. Estima-se que o valor do pescado processado pode alcançar preços até dez vezes acima do produto in natura. Os frigoríficos contribuem com 36% da renda total gerada pelo setor pesqueiro na Amazônia (ALMEIDA, 2006). No que se refere à organização dos pescadores, a forma predominante de associativismo na pesca regional é em “colônias de pescadores”. Estas estão vinculadas a uma Federação na Região Norte, e a uma confederação, em âmbito nacional. Essas colônias, com a Constituição de 1988, foram consideradas organizações de ordem sindical. No Estado do Pará, especificamente, existem 65 colônias de pescadores distribuídas nos vários municípios (SANTOS, 2005; SANTOS, 2006; SANTANA, 2008a). As Instituições representativas dos pescadores apresentam problemas estruturais, entre os quais se destaca o grande número de pescadores não cadastrados nas Colônias, e entre os cadastrados, há dificuldades de mobilização para reuniões e eventos importantes para o setor. Há, ainda, inadimplência de grande número de associados, o que contribui para a precária infraestrutura física que, normalmente, existe nestas colônias. Portanto, o nível de organização e de integração social dos pescadores está aquém do necessário para legitimar seus interesses, no tocante a aspectos como linhas de financiamentos, assistência técnica, infraestrutura entre outras. Essa realidade enfraquece o setor pesqueiro, tendo em vista que as reivindicações das necessidades coletivas passam, obrigatoriamente, pela capacidade de organização e articulação da classe. As principais aglomerações industriais de pesca de maior fundamento econômico e organizacional do Estado do Pará foram estudadas por Santos (2005), Santos (2006), Sena (2006), Santos et al. (2007) e Santana (2008a). O epicentro dessas aglomerações está localizado nas microrregiões de Belém, Salgado, Bragantina e Santarém. No Amapá não existem empresas formais, com base nos dados da RAIS, até 2005. 49 Universidade da Amazônia Nesta pesquisa, a análise foi direcionada para as aglomerações empresariais de pesca de Bragança (água salgada) e Santarém (água doce), com menor expressão econômica, em termos de escala de produção, tecnologia utilizada, nível organizacional e orientação de mercado. Essas aglomerações são formadas de microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o número de pessoas ocupadas, localizadas em Bragança e Santarém. Santana (2008b) fez a identificação, mapeamento e caracterização, em termos gerais, do arranjo produtivo de pesca na Amazônia Legal pela ADA (2003). De modo geral, as empresas do APL de Pesca do Estado do Pará enquadram-se no segmento de pesca, especializadas na fabricação de peixe inteiro, postas de peixe e filé congelados. Os peixes se destinam ao mercado local, nacional e internacional. A indústria de pesca, no Brasil, insere-se no contexto de um setor tradicional da economia, em que o padrão tecnológico é determinado pelos fornecedores. Nas empresas pesquisadas, no Estado do Pará, a infraestrutura é rústica e apresenta característica de subsistência. São raras as microempresas, que utilizam insumos e matéria-prima de valor agregado e inovação de gestão na fabricação de produtos com alto valor agregado. O processo produtivo das empresas de pesca não é estável. Embora a modernização seja possível em algumas etapas da produção, as empresas têm dificuldade para adquirir máquinas, de formar estoque de passagem, departamentalização. Também não há uma organização empresarial (vendas, compras, produção etc.) reconhecida em si e pelas instituições vinculadas. A tecnologia de pesca é rudimentar em média e a mão de obra não apresenta nível de qualificação adequada a esse processo. O uso de tecnologia e insumos modernos, que deve ser realizado no âmbito interno das empresas ou do APL, mesmo que vinculado apenas ao produto, via aprimoramento nas linhas de produção, assim como nos processos organizacionais, está apenas em estádio de latência, faltando muito para serem materializados. Em suma, as características destes dois aglomerados de empresas de pesca são comuns, nos produtos fabricados, orientação de mercado, grau de organização muito baixo e com operacionalidade limitada, utilização de máquinas e equipamentos rudimentares, ausência de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e estratégias competitivas focadas em preço. Estes pólos constituem o objetivo de análise deste relatório de pesquisa. As empresas de pesca destes pólos trabalham com grande capacidade ociosa e baixa capacidade de atender a grandes fluxos de demanda de produtos de qualidade. O acesso à matéria-prima também foi considerado uma difi- 50 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local culdade para o crescimento das empresas, em função da redução dos estoques naturais de pescado. A baixa integração cooperativa e incipiente conexão com os elos da cadeia a montante e a jusante, aponta para uma fragilidade quanto à sustentabilidade das empresas de pesca do Estado do Pará. O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de pesca do Pará e Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Estes fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. Tudo isso para se averiguar a possibilidade de transformar essas aglomerações empresariais em APL. 5.1.2 Localização do APL de pesca e aquicultura a) Estado do Pará ICN médio: Belém, Bragança, Curuçá, Óbidos, Santarém, São Francisco do Pará, São João de Pirabas, Vigia e Vitória do Xingu ICN médio mais um desvio padrão: Bragança, Curuçá, Óbidos, São João de Pirabas e Vigia. Estes municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL. No Amapá, em função da completa informalidade da pesca artesanal, não há município especializado em 2005. 5.1.3 Traços gerais A pesca nos estados do Pará e Amapá é essencialmente informal, tanto a produção artesanal quanto a industrial e aquicultura. A pesca extrativa (artesanal e industrial) é predominante e se desenvolve nos municípios próximos a rios como Xingu, Tocantins, Tapajós e Amazonas e ao mar, principalmente. Os principais municípios com significância produtiva são: Belém, Bragança, Curuçá, Óbidos, Santarém, São Francisco do Pará, São João de Pirabas, Vigia e Vitória do Xingu. Desses, apenas os indicados na localização apresentam possibilidades potenciais de se transformar em APL. Os municípios de Bragança e de Vigia têm sido estudados recentemente. Porém, todos eles apresentam traços comuns, com carência de mão de obra qualificada, a tecnologia é rudimentar, 51 Universidade da Amazônia assim como são imperceptíveis os resultados das ações sociais e interações com instituições governamentais e não-governamentais. Convive-se com uma situação preocupante de redução dos estoques naturais de pescado, em função da sobrepesca e da tecnologia inadequada utilizada na captura de camarão, lagosta e peixe. Muitas empresas não respeitam o período de defeso das espécies ameaçadas de extinção ou que estão com seus estoques reduzidos. Além disso, a fiscalização da pesca realizada por embarcações estrangeiras e de outras unidades da federação é precária. Isto tudo culmina para um quadro preocupante para o setor da pesca na Amazônia. As empresas informam que os principais problemas ao desempenho competitivo estão na diminuição dos estoques naturais do pescado, na baixa qualificação da mão de obra, custo de energia, imposto e crédito, baixa capacidade produtiva e instalações deficientes (SENA, 2006; SANTOS et al., 2007; SANTANA, 2008a). Em geral, as aglomerações de empresas de pesca nos estados do Pará e Amapá apresentam três formas de articulação da cadeia produtiva. Há um percentual em torno 20% de empresas que são verticalizadas, portanto exercem as atividades de captura, processamento e comercialização do pescado (peixe e camarão). Outro grupo de empresas de 20% compra a produção de intermediários (pescador artesanal, geleiros, armadores) faz o processamento e entrega a produção para intermediários. A maior parcela de empresas, 60% do total, adquire a produção de intermediários, processa o produto e comercializa a produção para atacadistas, traders e varejistas. 5.1.4 Estratégia de mercado A produção de peixe do Estado do Pará, em 2006, foi de 146.147 toneladas, 0,5% menor do que a produção de 2005. O volume total de pescado exportado em 2006 foi de 11.771 toneladas (8,1% da produção), com valor de US$ 65.76 milhões. Os municípios dos APL respondem por 100% do pescado exportado. A produção destes municípios é quase totalmente entregue aos intermediários da comercialização, sobretudo a oriunda da pesca artesanal. Do total de pescado comercializado, 20% são processados nos frigoríficos, uma parcela em torno de 50% é distribuída direta ou indiretamente às feiras livres, mercados municipiais, peixarias e supermercados e o restante é comercializado em outros mercados dentro do Estado e em outras regiões do Brasil. O camarão e a piramutaba são produtos da pesca industrial e se destinam ao mercado internacional. Outros produtos como lagosta, peixes ornamentais, 52 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local filés de peixe, grude de gurijuba, barbatana de tubarão, entre outros, são, em menor proporção, exportados. A venda para o mercado internacional é feita por meio de traders, com as empresas exportadoras dando pouco ou nenhum grau de liberdade para negociar preços. Atendem às exigências repassadas pelos mercados consumidores. Para o mercado nacional, os grandes atacadistas do Ver-o-Peso e os frigoríficos se encarregam de fazer a distribuição do produto. A comercialização é feita com produto inteiro congelado, inteiro eviscerado, com ou sem cabeça, peixe em postas congeladas e filés congelados. Os frigoríficos destinam mais de 95% do pescado para o mercado nacional e/ou internacional. Os frigoríficos constituem um oligopólio homogêneo, uma vez que trabalham com as mesmas espécies de peixes e crustáceos e constituem o ramo da pesca industrial do Pará, cujas filiais operam no Amapá. No mercado local, a comercialização do pescado para as feiras livres, mercados municipais e supermercados é feita na forma de peixe inteiro resfriado e/ou congelado. Nos locais de venda, o peixe é eviscerado e, dependendo do tamanho, preparado de acordo com a preferência do cliente. Este mercado é abastecido por barcos geleiros e empresas armadoras (pequenas empresas proprietárias de barcos de pesca), uma vez que menos de 5% do peixe industrializado são destinados ao mercado local. O consumo é realizado nas diversas formas: cru, cozido, assado e frito. As espécies de maior consumo no mercado de Belém são: dourada, pescada branca, pescada amarela, piramutaba, pirarucu, pratiqueira, filhote, tambaqui, tucunaré, tamuatá, entre outros (BARBOSA et al., 2007). O Estado do Pará apresentou um consumo médio per capita de 24,67 kg de peixe em 2002. Multiplicando-se este valor pela população de 6.453.683 pessoas, em 2002 (IBGE-POF, 2002), tem-se um consumo total de 159.212 t. A produção deste ano foi de 174.227 t (ANUALPEC, 2007), resultando em excedente de 15.015 t. Como a quantidade exportada foi de 4.585 t (DECEX, 2007), nota-se que 10.430 t foram exportadas para outros mercados das demais regiões brasileiras. Para fechar a contabilidade, assume-se que não houve importação e que as estatísticas são consistentes. O peixe consumido no mercado em Belém é um produto inelástico a preço e à renda, cujas elasticidades foram, respectivamente, de - 0,237 e 0,189, conforme Barbosa et al. (2007). Por esses resultados, a quantidade demandada é pouco sensível a mudanças no preço do peixe, de modo a que o incremento no excedente do consumidor em função de quedas de preço ou de aumento da renda é pequeno. 53 Universidade da Amazônia Diante disso, as mudanças no consumo devem ser provocadas por alterações na oferta, mediante a utilização de inovações tecnológicas de produto, visando a agregar valor e a aumentar a qualidade dos produtos. Estas mudanças no produto, aliada ao marketing de massa para explorar as qualidades nutricionais e vinculadas à saúde, atingindo segmentos diferenciados do mercado, pode tornar o produto mais elástico à renda e ao preço. Em termos gerais, estima-se que, no mercado nacional, a demanda supera a oferta de pescado em 15 a 20% e, no mercado internacional, em torno de 30%. Além disso, a demanda mundial de longo prazo, segundo a FAO (2006), deve aumentar 16% nos próximos 30 anos. Não obstante este resultado, as empresas de pesca não fazem estudos de mercado, portanto não conhecem os consumidores de pescado local, nacional e internacional. Por fim, as redes de supermercados estão assumindo a distribuição do pescado, pois, no Pará, estabeleceram a “terça do peixe”. Segundo Barbosa et al. (2007), o pescado comercializado nos supermercados é considerado como de alta qualidade pelos consumidores, que, em função das condições de pagamento, embora o preço sendo mais elevado do que no mercado municipal e feiras livres, estão conquistando a preferência de consumidores de todas as classes de renda. Na “terça do peixe”, os preços são promocionais e os consumidores aproveitam para realizar suas compras nesse dia, nas redes de supermercados paraenses. Com efeito, as indústrias devem aproveitar essa ampliação das vendas de pescado para introduzir novas espécies e produtos diferenciados no mercado local, inclusive na forma semipronto e/ou com receitas para preparar pratos específicos. 5.1.5 Capital humano e social A disponibilidade e qualidade da mão de obra nos municípios de maior concentração das empresas de pesca forma o estoque de capital humano e apresenta uma relação direta como o crescimento da renda per capita e, por sua vez, como o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2008a; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (Educação Básica e Superior) constitui o ponto mais dramático, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois, desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos, passam a exigir 54 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Santana (2008b), nos APL de pesca de Santarém e Bragança, no Estado do Pará, por Santos (2005), no APL de pesca de Vigia, e por Sena (2006), na cadeia produtiva de pesca industrial de Belém. Nas empresas de pesca, em geral, a capacitação da mão de obra é realizada por meio de treinamento e palestras, sempre para atender aos requisitos do programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), em função da exigência do Ministério da Agricultura, que realiza fiscalizações de rotina. O não atendimento aos requisitos do programa pode levar desde a apreensão do produto, multas e até ao fechamento da empresa. O capital social, por sua vez, se refere a atitudes de confiança que se estabelece em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social corresponde ao capital social, que é considerado o elemento invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008b). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois quando a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bem-sucedidos, conforme Schmitz (1999) essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, constroem-se redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associa- 55 Universidade da Amazônia tiva, validando a integração das empresas, tanto para produzir como para comprar ou vender juntos. Nos APL de pesca, embora existam sindicatos, essa dinâmica ainda não ganhou generalidade nas suas conexões sistêmicas. Os estudos revelam que a cooperação entre os agentes participantes da cadeia produtiva de pesca não se traduz em benefício significativo no que concerne a compras, vendas e negociações em geral. Predominam o comportamento oportunista dos agentes, a forte assimetria de informação e alto grau de ilegalidade da atividade. Nenhum dos municípios especializados na pesca iniciou a construção da Agenda 21 Local. 5.1.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa ferramenta para as empresas obter e sustentar os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse fenômeno ainda não está em operação em empresas dos APL de pesca do Estado do Pará. No elo de produção da pesca extrativa em rios e lagos da Amazônia brasileira (captura do pescado, por se tratar de um recurso natural) tem-se a contribuição de Almeida (2006) para o manejo da pesca. O propósito é regular a pesca de acordo com o conhecimento dos estoques de peixes, época de reprodução das espécies de maior interesse comercial, esforço de pesca e, sobretudo, a sobrevivência de contingente significativo da população que sobrevive direta ou indiretamente da economia pesqueira. As empresas que fazem processamento de pescado, sobretudo as exportadoras, foram obrigadas, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que faz a fiscalização sanitária, a implantar as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 56 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local (APPCC). As empresas exportadoras implantaram os Pontos Críticos de Controle (PCC) e o Controle de Qualidade Dinâmico (CQD), realizado pelo Departamento de Qualidade em algumas empresas, que são controlados por meio de registros para diminuir os riscos com a qualidade do alimento. A adoção da APPCC, que é uma certificação de produto, reduz o desperdício no processo produtivo e aumenta a qualidade do produto, contribuindo para aumentar a produtividade da empresa. Algumas empresas fazem a rastreabilidade completa dos fluxos de produção, desde a captura até a distribuição para o atacado, varejo e exportação, porém, estas empresas constituem um percentual pequeno, em torno de 10% do total. Ou seja: embora obrigadas a implantarem o APPCC, quase nenhuma implantou o programa na íntegra. Naturalmente, há pouca importância dada a esse processo pela maioria das empresas não exportadoras e outras em que a fiscalização não é sistemática. Além disso, mesmo nas empresas onde existe um Departamento de Qualidade, conforme Sena (2006), os funcionários responsáveis pelo CQD enfrentam dificuldade para executar suas tarefas, dado que a qualidade do produto, muitas vezes, vai de encontro ao objetivo do empresário, que deseja obter um volume maior de produto processado. Afirma-se que nenhuma empresa cumpre 100% da APPCC, pois há o “jeitinho brasileiro” para tudo. Tecnologias envolvendo inovações de produto, como a introdução de novas espécies de peixe e de camarão, está na fase embrionária, pois necessita de estudo de mercado e pesquisa no âmbito da engenharia de alimentos. Além disso, os produtos denominados de frutos do mar (moluscos e crustáceos, além do camarão e da lagosta) não são explorados comercialmente. Com relação aos barcos, além de velhos, a tecnologia utilizada é ultrapassada, pois o uso de GPS para localizar cardumes, sonares, ecossondas, navios-indústria ainda é raro. Com relação à aquicultura, necessita-se avançar na produção de alevinos de peixe e camarão, ração comercial para cria, recria e engorda e marketing para inserir esses produtos no mercado local. Esta é a forma que se apresenta para suprir o déficit de oferta de pescado no mercado. Há também necessidade de se viabilizar a exploração da pesca ornamental, cuja demanda cresce rapidamente e não se dispõem de técnicas de manejo empresarial e de exploração sustentável desse recurso natural. 5.1.7 Infraestrutura A infraestrutura do APL de pesca e aqüicultura é precária na produção, processamento e distribuição. As informações sobre o setor da pesca são deficientes e de baixa consistência. Quanto à pesca artesanal, muito da econo- 57 Universidade da Amazônia mia é “invisível”, pois não se dispõem de informações socioeconômicas sobre a produção, o consumo, os estoques naturais, as ocupações de pessoas, o nível tecnológico, a estrutura empresarial produtiva, preços, renda etc. A frota de pesca extrativa (artesanal e industrial) está superada tecnologicamente. Faltam barcos equipados com instrumentos para identificar cardumes de alta profundidade, bem como os apetrechos de pesca adequados às condições de exploração sustentável dos recursos pesqueiros. As condições de fiscalização e regulação da pesca, por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), são insuficientes. No âmbito da industrial, falta avançar na implantação plena das BPF e APPCC, com vistas a atender aos dispositivos de inovação tecnológica da série ISO-9000 e ISO-14000. Há uma grande diferença na infraestrutura das empresas de processamento, por falta de equipamentos modernos, principalmente nas empresas de captura (armadoras), pois, para exportar, há necessidade de um número de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) e, para este ser conferido, há necessidade de condições mínimas de infraestrutura. As condições de armazenamento, conservação e distribuição também são precárias. Não se dispõem de câmeras frias nos aeroportos e portos de embarque de carga. Ou seja, as logísticas de produção, processamento, transporte e distribuição entre os elos da cadeia produtiva operam em estádio embrionário. Há deficiência na fabricação de gelo, infraestrutura de processamento e conservação dentro da empresa. A frota de barco está com 20 a 25 anos de uso, portanto sucateada, diante das exigências tecnológicas que o segmento de pesca industrial necessita para viabilizar economicamente a captura do pescado. No caso da produção em cativeiro, é fundamental apoiar a difusão da infraestrutura de produção em tanques escavados e tanques-rede, frigoríficos e comercialização do produto. 5.1.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para se construir os comitês gestores que irão formar a governança dos APL de pesca no Estado do Pará. Os comitês gestores ou câmaras técnicas têm a missão fundamental de construir a cooperação entre os agentes dos elos da cadeia produtiva, visando a construir eficiência coletiva no que concerne às ações de produção, processamento, legislação e comercialização do produto. 58 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de pesca são: sindicatos e cooperativas de pescadores, sindicatos de empresários da frota de barcos de pesca (armadores) e dos frigoríficos (indústria de processamento), demais órgãos afins, tais como: IBAMA, SFA do Ministério da Agricultura, SEMA, SAGRI, CPNOR, bancos, SEBRAE, Universidades e ONG. 5.2 APL DE COURO E DERIVADOS NO ESTADO NO PARÁ 5.2.1 Introdução A produção de couro bovino processado no Brasil, em 2006, alcançou 42.385.402 peles, dos quais a Região Norte produziu 11,31% (4.795.410 unidades). Da produção de couros bovinos da Região Norte, o Estado do Pará participou com 46,39% (2.224.376 peles). Em 2006, o Brasil exportou 397.151 t, equivalente a US$ 1.81 bilhão. A Região Norte exportou US$ 41.78 milhões, equivalente a 23,08% do valor exportado pelo Brasil. O valor das exportações do Estado do Pará, em 2006, foi de US$ 23.86 milhões, equivalente a 57,11% (11.083.031 kg, cerca de 60,62%) (MDIC, 2007). Isto significa que as peles exportados pelo Estado do Pará são de qualidade inferior às exportadas pelos estados do Tocantins e de Rondônia que, em média, têm maior valor agregado. No Estado do Pará, existem seis curtumes de peles bovinas sob o Sistema de Inspeção Federal (SIF), sendo três em Belém e outros três na mesorregião Sudeste Paraense, nos municípios de Conceição do Araguaia, Redenção e Xinguara (DALLEMOLE, 2007). A capacidade instalada destes curtumes é de 3,05 milhões de peles e estão operando com uma capacidade ociosa estimada de 27,02%. O nível de beneficiamento vai até o estádio wet blue. No que se refere ao tipo de organização, os curtumes desenvolvem suas ações de forma isolada, embora cooperem quanto à aquisição e armazenamento de insumos. Não existe contrato formal com os frigoríficos para a aquisição de peles, pois os maiores curtumes são empresas do mesmo grupo dos frigoríficos. O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de couro do Pará e Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Estes fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. No Amapá, não há atividade formal do curtimento de peles. 59 Universidade da Amazônia 5.2.2 Localização do APL de couro a) Estado do Pará ICN médio: Altamira, Belém, Castanhal, Conceição do Araguaia, Redenção e Xinguara. ICN médio mais um desvio padrão: Altamira, Castanhal, Conceição do Araguaia, Redenção e Xinguara. Estes municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL, juntamente com os frigoríficos e fazendas. O Amapá não apresenta curtume formal, operando no beneficiamento de couro. 5.2.3 Traços gerais As empresas de curtume de peles bovinas do estado do Pará estão estruturadas em plantas competitivas, que desempenham atividade formal e operam sob SIF ou SIE, que são sete empresas e um conjunto de unidades produtivas informais. As primeiras adquirem as peles de frigoríficos sob SIF e processam 100% das peles computadas estatisticamente. O grau de beneficiamento destas peles atinge o estádio wet blue. As empresas informais, geralmente, fazem a salga do couro e exportam para mercados das regiões Nordeste e Sudeste. As maiores empresas de curtume são plantas dos grupos proprietários de frigoríficos, e pertencem a um mesmo grupo empresarial. A dinâmica dos curtumes depende diretamente dos frigoríficos, vez que são os fornecedores de matéria-prima. No Estado do Pará, essas empresas apresentam uma estrutura oligopsônica, com grande poder de determinar o preço e a qualidade das peles. Portanto, as empresas de curtumes independentes correm o risco da verticalização para frente dos frigoríficos, como já ocorre em dois casos, em que os curtumes pertencem a um mesmo grupo empresarial, o que amplia o risco de sobrevivência das empresas independentes no mercado. Atualmente, o grau de encadeamento, para frente e para trás, das empresas de couro e calçados do estado do Pará é fraco, conforme Dallemole (2007), indicando que as conexões dessas empresas com os fornecedores (frigoríficos) e com clientes (empresas de calçados) têm baixo alcance sistêmico. Isso ocorre porque o produto apresenta baixo valor agregado e se destina a empresas fora do Estado, onde ocorre o adicionamento de valor ao produto. 60 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Com relação à qualidade das peles, os curtumes não oferecem prêmio como estímulo aos fazendeiros adotarem práticas que evitem danos à parte nobre das peles, utilizando o controle adequado dos parasitas, cercas, futucões, marca de fogo, transporte etc. (DALLEMOLE, 2007). Esta é uma deficiência que deve ser suprida, caso as empresas queiram manter suas parcelas nos mercados internacionais. Outra característica importante e que ainda não faz parte das empresas locais é o controle dos impactos ambientais, por meio do controle de efluentes (SANTANA; SANTANA, 2007). Por fim, um traço comum a todas as empresas do agronegócio da Amazônia é o nível deficiente de instrução da mão de obra. Os curtumes formais formam uma estrutura de oligopólio homogêneo para venda do produto no mercado nacional e/ou internacional. 5.2.4 Estratégia de mercado O destino das peles curtidas é o mercado fora do Estado do Pará, sendo 25% para o mercado internacional e 75% para os mercados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, em 2006. O couro é comercializado com o grau mais simples de processamento, na forma wet blue. No Estado do Pará, apenas um curtume vende pele para uma empresa de calçados pertencente ao mesmo grupo empresarial. As demais empresas de artefatos (arreios para animais, calçados rústicos – sola de sapateiro) são abastecidas por pequenos curtumes informais. As empresas de curtume independentes não fazem estudos de mercado, portanto não conhecem os consumidores de couro local, nacional e internacional, bem como o potencial do mercado para a implantação de empresas de artefatos ou a ampliação da planta das empresas existentes. Este é um aspecto importante, pois a maioria dos curtumes ou são filiais de frigoríficos localizados nas regiões Sudeste e Sul, ou a elas estão vinculadas. São essas empresas que conhecem os mercados consumidores. As relações com fornecedores e com clientes ocorrem de maneira informal em 66,7% das vezes e o restante, nas formas contratual e verbal, conforme Dallemole (2007). Esse autor encontrou que o principal fator determinante da competitividade empresarial está vinculado à gestão da produção, envolvendo gestão de fatores, mão de obra e tratamento de resíduos químicos e orgânicos, fortemente deficientes nestas empresas. 61 Universidade da Amazônia 5.2.5 Capital humano e social A disponibilidade e qualidade da mão de obra nos municípios de maior concentração das empresas de curtume forma o estoque de capital humano e apresenta uma relação direta com o crescimento da renda per capita e, por sua vez, com o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2008a; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (educação básica e superior) constitui um dos pontos frágeis, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois, desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos, passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Santana (2002, 2005, 2007 e 2008), em diversos APL da Amazônia. O capital social, por sua vez, se refere a atitudes de confiança que se estabelece em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, que é considerado a cola invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008b). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois quando a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, está associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e ao trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bem-sucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, cons- 62 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local troem-se redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir como para comprar ou vender juntos. Nos APL de couro, a cooperação entre as empresas ocorre com relação aos insumos químicos utilizados no processo produtivo. 5.2.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa arma para as empresas obterem e sustentarem os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse fenômeno ainda não está em operação em empresas dos APL de couro do Estado do Pará. Cada um dos curtumes sob SIF possui marca própria e tecnologia para processar as peles nos diferentes níveis de acabamento, porém, nenhuma delas possui a certificação da série ISO-9000, relacionada ao processo produtivo e da série ISO-14000, vinculada ao meio ambiente. Duas empresas, porém, estão em processo de implantação de novos equipamentos com objetivos de atender aos mecanismos de desenvolvimento limpo. Estas empresas também estão implantando inovações de gestão, relacionadas à qualidade total e à integração das operações com fornecedores e clientes. A pesquisa de Dallemole (2007) mostrou que a gestão tecnológica, envolvendo o controle de variáveis com a implantação de inovações tecnológicas e a gestão e reaproveitamento de dejetos, é o terceiro fator de maior importância para o desempenho competitivo das empresas de curtume do 63 Universidade da Amazônia Estado do Pará. Um quarto fator evidenciado diz respeito à gestão da qualidade total, envolvendo a certificação de produtos e a qualificação da mão de obra, sendo que esta última variável apresentou sinal negativo. 5.2.7 Infraestrutura A infraestrutura de transporte e comercialização se apresentou como a de maior deficiência para as empresas de curtume de couro bovino. Este é um segmento em que é precária a base de informação do setor, tanto em nível local quanto nacional. Na empresa, faltam máquinas e equipamentos e fundações para tratamento de resíduos e atender aos requisitos de eficiência técnica e qualidade total dos produtos, assim como reduzir os impactos ambientais com a poluição de mananciais de água. Falta também infraestrutura para armazenar insumos químicos importados de outros estados. 5.2.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para se construir os comitês gestores, que irão formar a governança dos APL de couro no Pará. No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de couro são: sindicatos, cooperativas de produtores, sindicados de empresários de carne e corte e dos frigoríficos, demais órgãos afins, tais como: IBAMA, ADA, ADEPARÁ, SFA, SEMA, SAGRI, FUNDEPEC, bancos, SEBRAE, Universidades, EMBRAPA e ONG. 5.3 APL DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E SILVICULTURA NO PARÁ E AMAPÁ 5.3.1 Introdução A atividade extrativista corresponde ao processo de exploração dos recursos vegetais que compreende a coleta de produtos, que vai desde as madeiras, látex, sementes, fibras, frutos, folhas e raízes, dentre outros, de forma racional, para que haja continuidade da exploração desses produtos de forma sustentável (IBGE, 2007). 64 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local A silvicultura, por sua vez, é a atividade que envolve o desenvolvimento e a reprodução da floresta, visando a múltiplas aplicações, tais como: a produção de madeira para celulose, serraria, lenha, carvão, produção de resinas, produção de ambiente cênico e para a proteção ambiental (IBGE, 2007). No Pará e Amapá, extrativismo vegetal ainda pode ser classificado como de coleta e por aniquilamento (frutos, óleos, resinas, látex, palmito, essências, castanha-do-pará, madeira). Para Homma (1993), a primeira forma de extrativismo ocorre quando a velocidade da extração é menor ou igual à capacidade de regeneração ou recuperação, mantendo a atividade em equilíbrio sustentável. Na segunda forma de extrativismo, a velocidade da coleta ou extração supera a produtividade dos estoques naturais, levando ao aniquilamento ou depredação como está ocorrendo com diversas espécies florestais madeireiras e não-madeireiras. Nesse caso, o custo social é alto, como evidenciado por Santana e Khan (1992). A direção de política florestal e/ou ambiental de regulação das explorações dos recursos naturais nesses Estados é de apoiar e fiscalizar a implantação de processos racionais de exploração sustentável dos recursos florestais madeireiros e não-madeireiros. O Censo Agropecuário de 2006 apresenta uma área de matas e florestas de 10,5 milhões de hectares, no Pará, e de 800 mil hectares, no Amapá. Essas áreas são constituídas de matas e florestas naturais, que se destinam à preservação permanente ou reserva legal, matas e/ou florestas naturais, florestas com essências florestais e áreas florestais também utilizadas para lavouras e pastoreio de animais (IBGE, 2008). Nos Estados do Pará e Amapá, a exploração florestal predomina sobre a atividade de silvicultura, em função da abundância do estoque de florestas nativas. Os plantios de floresta no Estado do Pará se concentram no município de Almeirim, para abastecimento da empresa Jari Celulose. Em alguns outros municípios, iniciou-se a produção de madeira para a produção de carvão e para as serrarias, mediante a implantação de sistemas agroflorestais, silvipastoril ou reflorestamento. No Estado do Amapá, o plantio de floresta se destina à produção de cavaco para exportação, a cabo da empresa Amapá Florestal e Celulose (AMCEL). Na exploração extrativista vegetal e silvicultura, em 2006, o valor da produção madeireira dos Estados do Pará e Amapá, gerado pelos itens carvão e madeira em tora, somou R$ 1,38 bilhão e o valor da produção da exploração florestal não-madeireira totalizou apenas R$ 110,64 milhões, ou 7,44% do valor total da exploração florestal desses Estados (Tabela 7). Os estados do Pará e Amapá participaram com 85,25% do valor da produção de produtos madeireiros, e com 74,27% do valor da produção dos produtos florestais não- 65 Universidade da Amazônia madeireiros, respectivamente, da Região Norte. A produção de madeira em tora e lenha é gerada por produtos extrativos e da silvicultura no Estado do Pará, uma vez que no Estado do Amapá a produção de lenha é totalmente oriunda da madeira extraída da floresta nativa. Em 2006, a produção de lenha do extrativismo foi de 3.901.855 m3, ou 98,16%, com um valor da produção de R$ 48.454 mil, ou 98,22% do total (Tabela 7). Isso significa que o m3 de lenha tem o mesmo valor econômico, no mercado paraense, independentemente da origem da madeira. Com relação à madeira em tora, o Estado do Pará produziu 9,51 milhões de m3 do extrativismo (73,24%, do total) e valor da produção de R$ 1,01 bilhão (84,52% do total). Nesse caso, a madeira oriunda do extrativismo é nitidamente mais valorada no mercado paraense do que a madeira da silvicultura. Isso se deve ao fato de que a madeira em tora se refere a produtos nobres de amplo reconhecimento nos mercados locais, nacional e internacional, pela finalidade a que se destina na fabricação de casas, móveis, embarcações e artefatos diversos, e a madeira da silvicultura paraense destina-se à fabricação de celulose, praticamente. Tabela 7. Quantidade e valor dos produtos da extração vegetal e silvicultura dos estados do Pará e Amapá e Região Norte para o ano de 2006. Estado do Pará Produtos Açaí fruto Castanha-do-pará Quantidade (t) Estado do Amapá Região Norte Valor Quantidade Valor Quantidade Valor (t) (R$ mil) (R$ mil) (t) (R$ mil) 88.547 95.140 1.160 643 91.899 97.318 5.291 5.867 917 614 28.332 43.174 Palmito de açaí 6.058 8.334 65 37 6.179 8.481 Carvão vegetal 216.017 56.378 463 251 244.035 72.374 Lenha (m3) 3.974.856 49.330 118.004 633 8.322.686 74.998 Lenha extrativismo 3.901.856 48.454 118.004 633 8.249.686 74.122 73.000 876 12.980.851 1.193.370 9.506.602 1.008.626 Extrativismo e silvicultura 3.474.249 184.744 1.408.419 2.228.374 Lenha silvicultura Madeira em tora (m3) Madeira tora Total 17.271.620 Fonte: IBGE (2007). 66 73.000 876 76.269 17.713.304 1.466.976 149.930 5.176 12.281.220 1.211.139 1.957.835 71.093 5.432.084 255.837 78.447 26.406.435 1.763.321 2.107.765 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local No Estado do Amapá, a situação se inverte com 1.958 mil m3 (92,89%) da madeira em tora oriunda da silvicultura, assim como R$ 71.093 mil (93,21% do valor da produção) (Tabela 7). Toda a produção em tora da silvicultura destina-se à produção de cavaco para exportação, enquanto que a madeira procedente do extrativismo vegetal, vai para ndústria madeireira instalada. Além disso, parte da madeira em tora que circula no Amapá tem origem nas matas de várzea do Estado do Pará. Com relação aos produtos não-madeireiros, os estados do Pará e Amapá se destacam na produção dos itens açaí, castanha-do-pará e palmito. Em 2006, o valor da produção destes produtos atingiu as seguintes somas nos estados do Pará e Amapá, respectivamente: frutos de açaí (R$ 95,14 milhões, ou 87,01%) e (R$ 643 mil, ou 49,69%); castanha-do-pará (R$ 5,87 milhões, ou 5,37%) e (R$ 614 mil, ou 47,81%); palmito de açaí (R$ 8,33 milhões, ou 7,62%) e (R$ 37 mil, ou 2,86%). Em termos da produção extrativa não-madeireira desses Estados, em relação à Região Norte, tem-se que o açaí fruto, a castanha-do-pará e o palmito de açaí representam 98,42%, 15,01% e 98,70%, respectivamente, do valor total da produção regional. A tendência sinaliza para a extração manejada de madeira da floresta amazônica, assim como para o florestamento e reflorestamento em sistemas homogêneos e diversificados, de tal forma a internalizar crédito de carbono (HOMMA; SANTANA, 2008). O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de exploração florestal e silvicultura nos estados do Pará e Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Estes fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. 5.3.2 Localização do APL de exploração florestal e silvicultura do Pará e Amapá a) Estado do Pará ICN médio: Altamira, Anapu, Belterra, Dom Eliseu, Marituba, Moju, Novo Repartimento, Oriximiná, Paragominas, Portel, Porto de Moz, Prainha e Ulianópolis. ICN médio mais um desvio padrão: Belterra, Prainha e Ulianópolis. 67 Universidade da Amazônia Os municípios em negrito apresentaram elevado incremento no desmatamento de áreas de floresta densa para extração de madeira em tora e implantação da atividade de pecuária e/ou agricultura de grãos, em 2008. Os municípios de Dom Eliseu, Novo Repartimento e Porto de Moz iniciaram a construção e implantação da Agenda 21 Local, que se refere à recuperação de áreas degradadas e a proteção do meio ambiente. Observa-se, entretanto, que um de seus princípios, talvez o de maior peso na sua criação, não está sendo efetivamente controlado. b) Estado do Amapá ICN médio: Calçoene e Porto Grande. ICN médio mais um desvio padrão: Porto Grande. Estes municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL. 5.3.3 Traços gerais do APL de exploração florestal e silvicultura Nos estados do Pará e Amapá, o APL apresenta traços gerais semelhantes no que concerne à exploração de produtos madeireiros e não madeireiros. Conforme Santana (2005) e ADA (2003), esse APL é recorrente em todos os estados da Amazônia Legal, respondendo por significativos impactos na geração de renda e ocupação de mão de obra. É grande a diversidade de produtos, que varia em qualidade de acordo com a orientação do mercado. Em função disso, o açaí fruto, castanha-do-pará, palmito, oleaginoso (copaíba, cumaru, licuri e pequi), fibras (buriti, cipós) e látex entre os produtos nãomadeireiros (SANTANA, 2005). No que tange à extração madeireira de florestas nativas e plantadas, também o produto apresenta qualidade e valor diferenciado de acordo com a vocação para o mercado consumidor local, nacional e internacional, aumentando de padrão nessa ordem. A base econômica desse segmento extrativista é de subsistência. A extração ou coleta dos produtos florestais madeireiros e não-madeireiros é feita por comunidades extrativistas (produtos não-madeireiros). O grau de agregação de valor a esses produtos se resume ao beneficiamento simples e acomodação em vasilhame ou em feixes para facilitar o transporte. Portanto, o valor recebido pelo produto é baixo, em função da dificuldade de acesso aos mercados consumidores e/ou de informação sobre preço, consumo e dinâmica de mercado. A consequência é que a renda gerada do extrativismo não assegura a sobrevivência das comunidades em condições dignas de qualidade de vida, o 68 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local que tende a reproduzir um círculo de pobreza viciado, com grande dificuldade de quebra das arestas que dificultam o acesso a níveis superiores de qualidade de vida. Disso resulta o avanço sobre a floresta, com a prática do desmatamento, queimadas e outras formas de destruição da natureza, em busca de gerar renda suficiente por meio do desenvolvimento local sustentável. Com efeito, o APL apresentou na economia oriental da Amazônia (Amapá, Pará e Maranhão) forte encadeamento para frente e fraco encadeamento para trás, conforme Santana (2007a). No Estado do Pará, essas conexões produtivas, determinadas pelo efeito de encadeamento, foram baixas como também foram baixas para frente, conforme Filgueiras (2007), em 2002, considerando apenas a atividade florestal madeireira. Especificamente para o Estado do Amapá, Santana et al. (2005), para o ano de 1999, evidenciou que a atividade florestal apresentou forte encadeamento para trás e fraco para frente. Pensando na importância que a atividade florestal tem como influenciadora da regulação das condições climáticas do mundo e o foco na gestão e coordenação de políticas que atinjam não apenas as áreas de reservas como também as áreas de produção agropecuárias na Amazônia Legal; deve-se postular para a Amazônia a modernização da exploração agropecuária, de modo a favorecer o meio ambiente, com a diminuição de queimadas, respeito às áreas de preservação permanente a recomposição de matas ciliares. Isso exige grandes investimentos no presente para conscientizar as populações presentes quanto à utilização racional dos recursos naturais, de modo a favorecer as gerações futuras. Não há dúvidas quanto ao retorno socioeconômico e ambiental desse investimento, em longo prazo, para as gerações que sucederão estas. Neste contexto, a National Academy of Sciences (2006) informa que o mundo consome, atualmente, 67% de madeira proveniente de florestas nativas que tendem a decrescer para 50% em 2025, e 25%, em 2050. Dessa forma, algumas políticas recentes do governo brasileiro podem estar na contramão da história, ao propor concessões florestais, quando vários países desenvolvidos e em desenvolvimento estão efetuando reflorestamento em grande escala (KAUPPI et al., 2006). A China possui 45 milhões de hectares reflorestados, a Índia (33 milhões), a Rússia (17 milhões), os Estados Unidos (16 milhões), o Japão (11 milhões), a Indonésia (10 milhões) e o Brasil (5,4 milhões). O Japão, com uma superfície equivalente ao Estado do Maranhão, possui o dobro de área reflorestada do Brasil, com 20% de florestas particulares, e 80%, públicas. No Japão, devido ao alto custo da mão de obra, as áreas reflorestadas apresentam péssimo manejo, sendo de difícil exploração, preferindo importar a madeira consumida (HOMMA; SANTANA, 2008). 69 Universidade da Amazônia 5.3.4 Estratégia de mercado Com relação ao destino da produção, Santana (2006) apurou, no Estado do Pará, que 28,7% do carvão vegetal, 52,8% da madeira em tora, 63% do açaí fruto, 80% da castanha-do-pará e 82,5% do palmito de açaí destinam-se aos intermediários da comercialização. Com relação ao mercado, a madeira em tora destina-se às serrarias e o açaí fruto vai para as agroindústrias do mercado local. O carvão, por sua vez, destina-se às guseiras, na sua maior parte. Um dos grandes entraves da valoração dos produtos do extrativismo nos mercados locais, nacional e internacional se resume ao grau de informação que a sociedade domina sobre esse segmento da economia regional. Sabese que parcelas dos lucros e dos mercados de grandes empresas nacionais e internacionais originam-se de produtos florestais não-madeireiros da Amazônia. A Chamma, Natura, Boticário, Colgate-palmolive, Merck e Sambazom são exemplos de empresas que utilizam produtos naturais da Amazônia e ganham por conta da validação de “certificações” sociais (por apoiar e orientar comunidades extrativistas pobres), ambiental (por contribuir para a preservação do ambiente natural) e de mercados justos por estimular a participação coletiva das comunidades extrativistas. O mercado de produtos madeireiros e não-madeireiros da floresta amazônica parece fechar questão quanto à origem dos produtos comercializados no mercado. Os produtos com possibilidade de industrialização madeireira e não-madeireira têm parcelas de mercados crescentes, em nível nacional e internacional. A preocupação ambiental e o interesse na inclusão social têm propiciado a interação de grandes empresas com as comunidades de extrativistas para o fornecimento de volumes de matériaprima suficiente para manter uma ou mais linha de produção, que é o suficiente para tais empresas cadastrarem seus produtos com o selo de orgânicos para circular com certificação de produtos de “mercado justo” e adicionarem um diferencial de preço. No entanto, essa relação de mercado justo é, até que se obtenham resultados que comprovem o contrário, espúria. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos comunitários e algumas comunidades de extrativistas ganha com a parceria e a grande maioria fica excluída do processo. Em função da iniciativa pioneira, da diferenciação do produto e do vínculo ambiental, essas empresas estão faturando lucros de monopólio e continuarão assim até que novas empresas entrem no mercado. Para isso, o Pará e Amapá necessitam de uma política bioindustrial para atuar como dinamizadora desse processo e não como barreira ao desenvolvimento local sustentável. 70 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local O mercado para as essências da biodiversidade da Amazônia é pequeno no Brasil, onde um reduzido volume de matéria-prima é suficiente para abastecer as indústrias nacionais. A Natura, por exemplo, necessita apenas de 10 hectares de priprioca para atender suas necessidades anuais. O interesse maior é incluir a marca Amazônia e a certificação de produto ambientalmente correto e de mercado justo ao plano de marketing global para seus produtos. O potencial da biodiversidade só deve contribuir para os multiplicadores de emprego, renda e sustentabilidade das economias locais, a partir de uma escala que possibilite atender o mercado internacional (HOMMA; SANTANA, 2008). O mercado de produtos madeireiros, por sua vez, sinaliza para regulação e fiscalização das áreas produtoras, garantindo que o produto é extraído de forma legal. Tanto o mercado nacional quanto o internacional estão exigindo a certificação de origem da madeira. 5.3.5 Capital humano e social A disponibilidade e qualidade da mão-de-obra nos municípios de maior concentração das empresas de extração florestal e silvicultura forma o estoque de capital humano e apresenta uma relação direta como o crescimento da renda per capita e, por sua vez, como o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2008a; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (educação básica e superior) constitui um ponto frágil, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil ou mais prolongado o tempo para a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Santana (2002, 2005 e 2007a) e Costa e Andrade (2007), em diversos APL da Amazônia. Os empresários do APL de extração florestal e silvicultura reconhecem que a qualidade da mão de obra, medida pelo nível educacional formal e de treinamento e capacitação, á baixa. A atividade de extração de madeira pode ser feita pelas empresas madeireiras em suas áreas de floresta manejadas. Nesse caso, a mão de obra apresenta maior grau de qualificação e/ou por intermediários que comercializam madeira de áreas de assentamento, de comunidades rurais, de fazendeiros ou de áreas públicas não-legalizadas. Neste caso, é necessário um amplo programa para desenvolver as ações de conscientização e capacitação dos intermediários, produtores e as comunidades sobre 71 Universidade da Amazônia as técnicas de inventário florestal, técnicas de extração de madeira e comercialização do produto. O capital social, por sua vez, se refere a atitudes de confiança que se estabelece em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa, vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, que é considerado o elemento invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e, para formar estoque, depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bem-sucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, constroemse redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir como para comprar ou vender juntos. Nos APL de extração florestal e silvicultura dos Estados do Pará e Amapá não há evidências concretas de cooperação entre as empresas para produção em conjunto ou compra de ferramentas, equipamento e insumos. As áreas de concessão de madeira para empresas madeireiras são realizadas por funcionários ou equipe de trabalhadores contratados para fazer a extração da madeira sob sua supervisão ou responsabilidade, em função da liberação do IBAMA e SECTAM. Por outro lado, as representações do segmento de extrati- 72 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local vistas têm agido cooperativamente com relação à regulação da atividade de manejo e legalização da madeira extraída e comercializada, porém suas organizações têm pouca credibilidade junto às instituições reguladoras da atividade em âmbito estadual e nacional. De modo geral, a formação do capital social nesse APL tem um histórico, de ilegalidade e forte desconfiança entre os agentes empresariais e extrativistas, assim como entre estes e as instituições como o IBAMA em toda Amazônia e, atualmente, com a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), no Estado do Pará (SANTANA, 2002; MICHELOTTI, 2007). No Amapá, tenta-se regularizar a exploração de madeira e de produtos não-madeireiros em uma área de reserva de floresta nacional, como alternativa de conter a extração ilegal. 5.3.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação, tomadas em conjunto, pode se constituir em uma poderosa ferramenta para as empresas obterem e sustentarem os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse processo ainda não está em operação sistêmica em empresas dos APL de extração florestal e silvicultura nos Estados do Pará e Amapá. Na atividade de extração da madeira foi estabelecida a obrigatoriedade da implantação dos planos de manejo sustentável, que é um avanço quanto à regulação da extração legal de madeira. Além disso, iniciou-se o plantio de árvores em sistemas agroflorestais e silvipastoris por parte de algumas madeireiras e empresas de artefatos de madeira. Projetos de certificação da cadeia de madeira também ganharam adesão de diversas empresas no Estado do Pará (FILGUEIRAS, 2007; GAMA et al., 2007; SANTOS; SANTANA, 2006). No Estado do Amapá, áreas de florestas estão sendo legalizadas para a exploração sustentável de madeira. Outras áreas também estão em processo de lega- 73 Universidade da Amazônia lização para a exploração de produtos florestais não-madeireiros como o cipó titica, matéria-prima utilizada na fabricação de móveis. Cabe ressaltar que o interesse pela certificação dos produtos madeireiros ainda é insignificante, bem como o empenho na diferenciação de produtos, sobretudo no âmbito das micro e pequenas empresas que fazem o desdobramento da madeira (serrarias). Isto significa que o IBAMA deve manter as normas e instrumentos de regulação da atividade de extração florestal e não atender a interesses imediatistas, sob alegações diversas (não comprovadas técnica e cientificamente), inclusive do impacto sobre o mercado de trabalho. Nesse APL há deficiência tecnológica de produto, pois ainda é rudimentar o tratamento dado aos produtos da natureza, e a industrialização rural ocorre em condições de subsistência, longe de atingir escala comercial sustentável e, por isso, tende a destruir o estoque natural. Com relação às tecnologias de produto, inicia-se o plantio racional de espécies madeireiras (reflorestamento em monocultivo e plantios de essências florestais em sistemas agroflorestais e silvipastoris), bem como o cultivo racional em terra firme do açaí e cupuaçu, assim como de plantas medicinais e outras espécies em fase de domesticação e multiplicação. Esses avanços tecnológicos ainda precisam ganhar escala de expansão e muito disso esbarra nos problemas fundiários de direitos de posse e uso da terra ou de exploração racional dos recursos florestais madeireiros e não-madeireiros. 5.3.7 Infraestrutura A infraestrutura de transporte e comercialização se apresentou como a de maior deficiência para as unidades de extração de produtos madeireiros e não-madeireiros. Este é um segmento em que é precária a base de informação do setor, tanto em nível local quanto nacional, assim como as pesquisas, que, além de embrionárias, não estão sendo difundidas. A logística institucional para operar a legislação contida no código florestal e a devida fiscalização das ações junto aos planos de manejo das empresas cadastradas e a extração de madeira em áreas de florestas públicas e/ou em reservas, de modo a garantir um mercado legal para os produtos florestais madeireiros nos estados do Pará e Amapá. Para isso, as instituições governamentais ligadas a este APL devem ampliar o contingente de recursos humanos e ampliar o alcance por meio da implantação de bases nos principais pólos de extração madeireira. No âmbito da organização do APL, há necessidade de empreendimentos em capital coletivo, como escolas e centros de treinamento para educação e 74 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local capacitação tecnológica dos agentes do APL, assim como ministrar cursos nas comunidades sobre educação ambiental, técnicas de manejo florestal, coleta e armazenamento de sementes, produção de mudas e beneficiamento de gemas naturais, construção de viveiros para mudas, laboratórios para pesquisa. No caso dos produtos florestais não-madeireiros deve-se criar infraestrutura coletiva para beneficiamento, processamento, conservação e comercialização dos produtos nas comunidades (castanha-dopará, palmito, óleos e essências), estruturas para fornecer energia e comunicação, de modo a organizar base de dados sobre mercado, comercialização, consumo, e preço dos produtos do APL. 5.3.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para se construir os comitês gestores ou câmaras técnicas que irão formar a governança dos APL de exploração florestal e silvicultura, nos Estados do Pará e Amapá. O papel fundamental das câmeras técnicas é justamente contribuir para a construção de capital social, visando a desenvolver ações cooperativas para reduzir a assimetria de informações entre os agentes, a reduzir ações oportunistas dos agentes, a regular as operações produtivas e comercias em toda cadeia produtiva e a diminuir a informalidade e/ou ilegalidade da atividade de extração de produtos florestais madeireiros e nãomadeireiros além de estimular a generalização das ações de manejo sustentável das florestas nativas e apoiar as ações de plantios de essências florestais e reflorestamento em áreas alteradas no Estado do Pará e em áreas de cerrado no Amapá. Esta produção tem como destino a produção de lenha, carvão, cavaco e matéria-prima para celulose, bem como madeira para a fabricação de laminado e compensado. Observa-se que esse APL funciona em perfeita harmonia com o APL de madeira e mobiliário, pois pertencem a elos de uma cadeia produtiva. Contudo, o grau de articulação entre as unidades e agentes produtivos que operam nesses elos é baixo. No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de exploração florestal e silvicultura são: associações sindicatos, cooperativas de empresários de madeira e mobiliário, demais órgãos afins, tais como: INCRA, IBAMA, ADA, SFA, ITERPA, SEMA, IDEFLOR, SEFA, bancos, SEBRAE, EMBRAPA, Universidades e ONG. 75 Universidade da Amazônia 5.4 APL DE MADEIRA E MOBILIÁRIO NOS ESTADOS NO PARÁ E NO AMAPÁ 5.4.1 Introdução O beneficiamento primário de madeira tem alto peso na economia regional. O Estado do Pará é terceiro no ranking das exportações e concentra 75% da madeira extraída de floresta nativa do país. Em 2005, o Estado do Pará respondeu por 57,2% do volume de toras de madeiras nativas explorados no Brasil, cerca de 9,94 milhões de m3 (IBGE, 2007). Da madeira extraída na Amazônia Legal, 68% destinam-se ao mercado doméstico e 32% são destinadas à exportação. Tanto a Amazônia Legal como São Paulo, consomem 11%; o Sul e o Sudeste, 25%; e o Nordeste, 7% de madeira extraída da região amazônica (HOMMA; SANTANA, 2008; SANTANA, 2001; 2002). Segundo Santana (2007a), a medida que a renda nestas regiões e no resto do mundo aumenta, cresce o impacto sobre os recursos naturais da Amazônia. Isto constitui uma indicação de que os Estados do Sul, do Sudeste e do Nordeste devem fazer um esforço no reflorestamento, evitando a pressão sobre os recursos florestais da Amazônia. A indústria moveleira na região amazônica, apesar da disponibilidade de matéria-prima, é bastante incipiente. Os maiores Estados exportadores de móveis, em 2005, foram Santa Catarina (44%), Rio Grande do Sul (28%), São Paulo (9,8%), Paraná (9,3%) e Bahia (4,5%). Dos estados da Amazônia Legal, destacam-se o Pará (0,8%), ocupando a sétima posição e o Maranhão (0,4%), nona posição do ranking (DECEX, 2006; SANTANA, 2005 e 2007a). Deve-se destacar de que até os caixões consumidos na região são importados de Cabrália Paulista, próxima a Bauru, São Paulo. O grande estoque de madeira sempre tem levado à negligência e ao atraso na busca de soluções poupadoras no uso desse recurso natural. Se o comportamento for utilizar as florestas nativas enquanto for possível, estarse-á adiando a busca desse equilíbrio desejado. Isso vem ocorrendo na Amazônia com as guseiras, com as madeireiras, com a agricultura familiar, com os fazendeiros, sempre na crença da inesgotabilidade. Enquanto isso, os produtores que plantaram mogno ainda estão impossibilitados de efetuar desbastes para fazer o raleamento e efetuar a comercialização da madeira. É necessário que mais produtores realizem o plantio para criar força de pressão a fim de reverter essa medida, tanto em nível interno como externo. Em 2006, o Brasil exportou US$ 4.21 bilhões de madeira e móveis, sendo de 25,89% a participação dos móveis, ou seja, US$ 1.05 bilhão. A Região Norte exportou US$ 1.07 bilhão em madeira (madeira serrada, barrotes, madeira fendida, compensado, laminado, cavaco, etc.), móveis e artefatos (DECEX, 2007; GAMA 76 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local et al., 2007). No Estado do Pará, em 2005, a proporção foi de 41,94% para madeira e 58,06% para móveis, artefatos e diversos produtos de madeira com valor agregado (DECEX, 2006). Especificamente, no que se refere a móveis, o porcentual insignificante da agroindústria acompanha as tendências do mercado de móveis, com respeito à utilização de painéis de madeira, fibras naturais, rusticidade, marchetaria, design moderno para móveis funcionais, atendendo a diversos nichos de mercado (SANTANA, 2007b). A utilização de inovações tecnológicas, gestão, qualificação de mão de obra, acesso à informação e baixa competitividade são pontos recorrentes na indústria de móveis regional (GAMA et al., 2007; SANTANA, 2002; 2005; CARVALHO; SANTANA, 2005; CARVALHO et al., 2007). A tendência sinaliza para a extração manejada de madeira da floresta amazônica, assim como fazendo florestamento e reflorestamento em sistemas homogêneos e diversificados, de tal forma a internalizar crédito de carbono. Na indústria, amplia a agregação de valor à madeira, com o sistema da série ISO-9000 implantado (HOMMA; SANTANA, 2008; FILGUEIRAS, 2007; SANTOS, 2006; SANTOS; SANTANA, 2006). O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de madeira e mobiliário do Pará e Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Estes fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. 5.4.2 Localização do APL de madeira e mobiliário no Pará e no Amapá a) Estado do Pará ICN médio: Abel Figueiredo, Afuá, Almeirim, Altamira, Ananindeua, Anapu, Aveiro, Bagre, Baião, Benevides, Breu Branco, Breves, Bujaru, Cachoeira do Arari, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marituba, Medicilândia, Moju, Nova Ipixuna, Novo Progresso, Novo Repartimento, Pacajá, Paragominas, Placas, Portel, Prainha, Rondon do Pará, Rurópolis, Santa Bárbara do Pará, São Miguel do Guamá, Senador José Porfírio, Tailândia, Tomé-Açu, Trairão, Ulianópolis e Uruará. ICN médio mais um desvio padrão: Abel Figueiredo, Bagre, Breu Branco, Breves, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo Progresso, Novo Repartimento, Paragominas, Placas, Portel, Rondon do Pará, Santa Bárbara do Pará, Tomé-Açu, Trairão, Ulianópolis e Uruará. 77 Universidade da Amazônia Os municípios em negrito apresentaram elevado incremento no desmatamento de áreas de floresta densa para extração de madeira em tora e implantação da atividade de pecuária e/ou agricultura de grãos, em 2008. Os municípios de Aveiro, Dom Eliseu, Novo Repartimento e Rondon do Pará iniciaram a construção e implantação da Agenda 21 Local, que se refere à recuperação de áreas degradadas e à proteção do meio ambiente. Observa-se, entretanto, que um de seus princípios, talvez o de maior peso na sua criação, não está sendo efetivamente controlado. b) Estado do Amapá ICN médio: Porto Grande, Santana e Tartarugalzinho. ICN médio mais um desvio padrão: Porto Grande e Tartarugalzinho. Esses municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL. 5.4.3 Traços gerais O APL de madeira e mobiliário do Pará e Amapá apresenta os mesmos traços gerais no que concerne à exploração florestal e ao desdobramento da madeira. Conforme Santana (2002), Santana (2005) e ADA (2003), o APL de madeira e mobiliário é recorrente em todos os estados da Amazônia Legal, respondendo por significativos impactos nas exportações, geração de renda e ocupação de mão de obra. É grande a diversidade de produtos, que varia em qualidade de acordo com a orientação do mercado, conforme identificado nos estudos de Santana (2001; 2002), Santos e Santana (2003) e Gomes et al. (2005). Assim, o padrão de qualidade dos produtos em ordem decrescente varia com o destino para o mercado internacional, nacional, regional, estadual e local. Com respeito ao impacto produzido no desenvolvimento local, sobretudo das empresas que realizam o desdobramento da madeira (serrarias), este não é perceptível nos indicadores de desenvolvimento humano, assim como no PIB e na dinâmica do desenvolvimento local sustentável. Por que não se percebe uma dinâmica diferenciada de desenvolvimento local dos municípios concentradores de aglomerações de empresas madeireiras, que se possa atribuir como traço da indústria madeireira em termos de emprego, distribuição de renda e melhoria da qualidade de vida das populações do entorno? Como resposta, argumenta-se que a indústria madeireira vincula-se diretamente à formação dos núcleos urbanos, em função da capacidade de ocupar mão de obra, de gerar divisas com as exportações, de viabili- 78 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local zar a formação de pastagens, de campos agrícolas e do comércio, mediante a sinergia que estabelece com essas atividades, além de no processo de extração da madeira criar uma infraestrutura de estradas que conectam locais às redes de estradas que interligam os mercados. Uma constatação recente desse processo pode ser encontrada em Michelotti (2007), na mesorregião Sudeste Paraense. Isso significa que o grau de desenvolvimento dos mercados e da economia nos locais em que concentram as aglomerações das empresas de madeira e mobiliário se deve ao desempenho desse segmento empresarial. Com efeito, o APL de madeira e mobiliário apresenta forte encadeamento para trás, na economia oriental da Amazônia (Amapá, Pará e Maranhão), conforme Santana (2007a). No Estado do Pará, esta conexão produtiva, evidenciada pelo efeito de encadeamento para trás é mais robusta, conforme Santos (2006) e Filgueiras (2007). Especificamente para o Estado do Amapá, Santana et al. (2005), para o ano de 1999, evidenciou que madeira e mobiliário apresentou forte encadeamento para frente e para trás. Com relação à ocupação de mão de obra, as empresas de madeira e mobiliário pagam baixos salários e não recolhem os encargos sociais, em períodos sazonais, sendo predominantemente trabalho informal, independentemente do porte da empresa, com raríssimas exceções para as que estão sujeitas a fiscalizações de rotina do Ministério do Trabalho. 5.4.4 Estratégia de mercado Com relação ao destino da produção, Santana (2002) apurou que 30% da madeira destinam-se ao mercado internacional e 70% ao mercado nacional, sendo 44% para o mercado nacional e 26% para o mercado local. Pelo que se observa, os mercados internacionais e nacionais são o foco das empresas de madeira beneficiada e artefatos, em função do tamanho e do nível de renda dos consumidores desses mercados. Como esses mercados definem a qualidade do produto e fazem exigências quanto à exploração racional e aproveitamento integral da madeira, assim como respeito à legislação trabalhista e aos direitos de propriedade, respondem pelas mudanças positivas no âmbito da regulação da cadeia produtiva, no processo produtivo dentro das empresas e na qualidade total dos produtos, configurando novos aspectos à cadeia de valor aos produtos da madeira. As estratégias atuais das empresas para manterem suas parcelas de mercado estão focadas na utilização de inovações tecnológicas e de gestão, em busca da certificação ambiental e social dos produtos. Em horizonte de médio e longo prazo, o desafio será enquadrar as empresas para implantarem florestamento e reflorestamento e adotarem mecanismos de desenvolvimen- 79 Universidade da Amazônia to limpo, como a participação no mercado de crédito de carbono. No âmbito das empresas, deverão utilizar os resíduos para produzir energia limpa e reduzir a poluição ambiental. No Amapá, assim como no Pará e na Amazônia como um todo, a concessão do direito de exploração de florestas nacionais para extração de madeira e de produtos não-madeireiro tende a se consolidar como política afirmativa de inclusão social das comunidades rurais pobres, sem alternativas sustentáveis de sobreviver da floresta. 5.4.5 Capital humano e social A disponibilidade e qualidade da mão de obra nos municípios de maior concentração das empresas de madeira e mobiliária forma o estoque de capital humano e apresenta uma relação direta como o crescimento da renda per capita e, por sua vez, com o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2008a; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (educação básica e superior) constitui um ponto frágil, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois, desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos, passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Santana (2002, 2005 e 2007), em diversos APL da Amazônia. Os empresários do APL de madeira e mobiliário reconhecem que a qualidade da mão de obra, medida pelo nível educacional formal e de treinamento e capacitação, é baixa. Porém, continua a formação profissional realizada na própria empresa de forma artesanal, em que o aprendizado ocorre de acordo com a observação e prática do “aprender fazer, fazendo”. A empresa ainda considera o treinamento da mão de obra como um custo e não como um investimento em capital humano. Assim, tanto o estoque de capital humano é insuficiente como a qualidade é também deficiente. O capital social, por sua vez, se refere a atitudes de confiança que se estabelece em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução 80 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social corresponde ao capital social, que é considerado o elemento invisível, que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e, para formar estoque, depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois, a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bemsucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, constroem-se redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir como para comprar ou vender juntos. Nos APL de madeira e mobiliário dos estados do Pará e Amapá não há evidências concretas de cooperação entre as empresas para produção em conjunto ou compra de máquinas, equipamento e insumos. Há inclusive ações corporativas para não fornecimento de matéria-prima de qualidade para as empresas de móveis e artefatos. Tais empresas, inclusive, podem ser um aliado importante no aproveitamento de resíduos e na formação das conexões para frente, mediante a formação de rede de parceria horizontal (SANTANA, 2007a). Por outro lado, as representações do segmento madeireiro têm agido cooperativamente com relação à regulação da atividade de manejo e legalização da madeira extraída e comercializada. De modo geral, a construção do capital social no APL de madeira e mobiliário tem a frente uma barreira histórica, formada por um ambiente de ilegalidade e de forte desconfiança entre os agentes empresariais, assim como entre estes e as instituições como o IBAMA em toda Amazônia e, atualmente, com a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), no Estado do Pará (SANTANA, 2002; MICHELOTTI, 2007). 81 Universidade da Amazônia 5.4.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa ferramenta para as empresas obterem e sustentarem os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse processo ainda não está em operação sistêmica em empresas dos APL de madeira e mobiliário nos estados do Pará e Amapá. Na atividade de extração da madeira foi estabelecida a obrigatoriedade da implantação dos planos de manejo sustentável, que é um avanço quanto à regulação da extração legal de madeira. Além disso, iniciou-se o plantio de árvores em sistemas agroflorestais e silvipastoris por parte de algumas madeireiras e empresas de artefatos de madeira. Projetos de certificação da cadeia de madeira também ganharam adesão de diversas empresas no Estado do Pará (FILGUEIRAS, 2007; GAMA et al., 2007; SANTOS; SANTANA, 2007). No Estado do Amapá, áreas de florestas estão sendo legalizadas para a exploração sustentável de madeira. Outras áreas também estão em processo de legalização para a exploração de produtos florestais não-madeireiros como o cipó titica, matéria-prima utilizada na fabricação de móveis. Cabe ressaltar que o interesse pela certificação dos produtos madeireiros ainda é insignificante, bem como o empenho na diferenciação de produtos, sobretudo no âmbito das micro e pequenas empresas de desdobramento da madeira (serrarias). Isto significa que o IBAMA não deve relaxar as normas e instrumentos de regulação da atividade madeireira, para atender a interesses imediatos, sob alegações diversas (não comprovadas técnica e cientificamente), inclusive do impacto sobre o mercado de trabalho. No âmbito das empresas, houve avanço no que concerne ao aproveitamento da madeira para a produção de móveis e artefatos, bem como na agregação de valor à madeira beneficiada. Avançou-se também na pesquisa 82 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local sobre tecnologia de madeira para introduzir novas espécies de madeira no mercado e novos produtos de madeira para o mercado internacional. 5.4.7 Infraestrutura A infraestrutura de transporte e comercialização se apresentou como a de maior deficiência para as empresas de madeira e mobiliário. Este é um segmento em que é precária a base de informação do setor, tanto em nível local, quanto nacional. A logística de transporte ainda é um fator decisivo para a viabilidade econômica das empresas de madeira, pois em raios superiores a 200 km as empresas de micro e pequeno porte, que atuam apenas no desdobramento da madeira, têm dificuldades para competir no mercado. Esta é uma razão concreta que explica o elevado nível de informalidade e de ilegalidade na exploração do estoque dos recursos naturais. Nos locais onde a fiscalização atua, o destino destas empresas é o fechamento ou a migração para junto da fonte de matéria-prima. Com relação ao conjunto de máquinas e equipamento dentro das empresas, apenas poucas conseguem se modernizar (aquisição de máquinas para serrar, laminar, beneficiar e tratar a madeira, bem como máquinas para extrair e carregar toras de madeira), geralmente, as médias e grandes empresas, que destinam a produção para os mercados internacional e nacional. No âmbito da organização do APL, há necessidade de empreendimentos em capital coletivo como estufas, centro de treinamento e capacitação tecnológica etc. 5.4.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para que sejam construídos os comitês gestores ou câmaras técnicas, que irão formar a governança dos APL de madeira e mobiliário nos estados do Pará e Amapá. O papel fundamental das câmaras técnicas é justamente contribuir para a construção de capital social, visando a desenvolver ações cooperativas para reduzir a assimetria de informações entre os agentes, a reduzir ações oportunistas dos agentes, a regular as operações produtivas e comercias em toda cadeia produtiva e a diminuir a informalidade e/ou ilegalidade da atividade madeireira. 83 Universidade da Amazônia No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de madeira e mobiliário são: associações sindicatos, cooperativas de empresários de madeira e mobiliário, demais órgãos afins tais como: INCRA, IBAMA, ADA, SFA, ITERPA, SEMA, IDEFLOR, SEFA, bancos, SEBRAE, EMBRAPA, Universidades e ONG. 5.5 APL DE AGROINDÚSTRIA VEGETAL NO PARÁ E NO AMAPÁ 5.5.1 Introdução O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas tropicais, com um PIB de US$ 12.30 bilhões por ano, ocupando 5,8 milhões de pessoas e exportando US$ 1.90 bilhão, em 2006. O consumo de frutas frescas gira em torno de 57 kg por pessoa ao ano (SANTANA, 2007). Na Amazônia Legal, a maior parcela da produção de frutas é oriunda do extrativismo. Em 2006, gerou um PIB de US$ 118.50 milhões, exportou US$ 32.80 milhões, ocupando 124 mil pessoas. O Estado do Pará exportou US$ 25.36 milhões (SANTANA et al., 2007). O crescimento do valor das exportações de frutas, polpas e sucos de frutas do Estado do Pará foi de US$ 33.94 milhões, em 2005, com aumento de 45,73% em relação a 2004. A receita com a exportação, apenas do mix de polpa e suco de frutas, foi de US$ 10.54 milhões em 2005, incremento de 22,86% em relação a 2004. Do valor total das exportações do mix de polpa de frutas, realizado em 2005, a polpa de açaí representou 52,1% (Tabela 8). Em 2006, o valor das exportações do mix de polpa e suco de frutas aumentou para US$ 12.37 milhões, 17,36% em relação a 2005 (SANTANA et al., 2007). Tabela 8. Valor das exportações de frutas, polpa e sucos do Brasil, Região Norte e Estado do Pará, 2002 a 2006 (US$ 1.00). País, Região e Estado Brasil Sucos de frutas Região Norte Frutas e polpa Estado Pará Frutas, polpa e suco Polpa e suco total Polpa de açaí 2002 2004 2005 2006 1.006.222.346 981.872.611 1.184.889.000 1.569.530.000 19.038.400 23.895.437 42.253.466 31.740.499 15.565.680 23.289.900 4.642.073 8.578.983 1.037.740 3.622.978 33.939.235 10.540.166 5.487.920 25.357.528 12.373.141 6.805.428 Fonte: Santana et al. (2007). 84 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Observa-se que o açaí lidera a economia da fruticultura, tendo o Estado do Pará o epicentro da produção e processamento. Em 2006, exportou oito mil toneladas de polpa da fruta. A demanda por açaí foi estimada em 300 mil toneladas de polpa, em 2006, podendo se estabilizar em 500 mil toneladas nos próximos 10 anos, mantendo um fluxo de exportação de 60 mil toneladas por ano e o restante consumido no mercado brasileiro. Cabe observar que apenas uma empresa no Estado do Pará está fabricando uma quantidade de polpa de frutas superior a 1.450 toneladas por ano. As demais estão operando efetivamente com produção inferior a 800 toneladas de polpa de frutas por ano. Por outro lado, considerando a capacidade instalada das empresas, cinco apresentaram capacidade total para fabricar entre 1.055 t ano e 3.224 t ano, sendo três com capacidade entre 1.300 t ano e 1.800 t ano; duas com capacidade entre 1.000 t ano e 1.300 t ano; e uma com capacidade acima de três mil toneladas de polpa de frutas por ano. Isso significa que apenas quatro empresas apresentam instalações de tamanho “ótimo” e apenas uma está operando na escala adequada (SANTANA et al., 2007). A agroindústria de polpa de frutas do Estado do Pará, ainda apresenta índice de competitividade de intermediário a baixo (SANTANA, 2007b), mas, as iniciativas em implantar sistemas de qualidade e de sustentabilidade de processo, produto e gestão, na busca de inserção no mercado internacional, sinalizam para ganhos de competitividade sistêmica. Para isso, a capacidade instalada das agroindústrias deve pelo menos triplicar, considerando a substituição das batedeiras de açaí. Naturalmente, isto vai acelerar o processo de reestruturação em curso das agroindústrias, com a ampliação da escala das empresas existentes e a entrada de novas empresas multiproduto de porte médio de processamento. Finalmente, a fruticultura na Amazônia, ao viabilizar-se em sistemas de produção diversificados do tipo consórcio e Sistemas Agroflorestais (SAF), incorpora o conteúdo ambiental, social e econômico, ao contribuir relativamente mais que os sistemas em monocultivo para a sustentabilidade ambiental e a ocupação de mão de obra, além de se adequar como sistema gerador de fluxo líquido de crédito de carbono, pode ajustar-se perfeitamente à dinâmica da produção familiar. Com relação aos grãos, as exportações brasileiras de soja, arroz e milho, em 2006, somaram US$ 9.85 bilhões, sendo que 63% deste valor se referem a produto in natura. Na Região Norte, as exportações somaram US$ 223.78 milhões de produtos in natura de milho e soja, sendo 95% soja (HOMMA; SANTANA, 2008). A agroindústria de grão instalada na Região Norte faz apenas o beneficiamento dos grãos (seleção, secagem e armazenamento) e o processamento do arroz. 85 Universidade da Amazônia A tendência, com a retomada do ciclo de alta dos preços do milho e da soja, fruto das decisões dos Estados Unidos de produzir álcool a partir do milho, há fundamentos para se acreditar que a indústria de óleo vegetal, ração e produção de animais em confinamento se implantem e consolidem uma base industrial com o desenvolvimento local em bases sustentáveis. A soja puxa os demais grãos e dita o padrão da tecnologia e a escala adequada, conforme a disponibilidade de terras apropriadas para grãos. Ela está disseminada em todos os Estados da Amazônia Legal. O estádio de ambientação e consolidação está em curso. Até nos Estados de Roraima e Amapá existem plantios de soja. Os grandes empreendedores da soja estão com áreas de terra, inclusive no Amapá, onde as terras do cerrado são de propriedade da União (SANTANA; NOGUEIRA, 2007). A tendência é que em diversos pontos da Amazônia se construam agriclusters, do tipo Rio Verde, em Goiás, como pólos de dinamização das economias locais. O sistema de produção de mandioca é o mais difundido na Região Norte, com área colhida de 482,9 mil hectares e produção de 7.090 mil toneladas de raiz. A transformação da raiz de mandioca em farinha é feita em pequenas agroindústrias rurais, sem escala e padrão de qualidade desconhecido. A produção de farinha se destina ao mercado regional, com pequenos excedentes comercializados para os mercados da Região Nordeste. A farinha e diversos outros produtos estão integrados à cultura e culinária regional, com amplo espectro social (HOMMA; SANTANA, 2008). A fécula, que seria o produto de integração da cadeia produtiva com a indústria alimentar, química, amiláceos, têxtil, conforme Santana (2002) está sendo importada, em função da escala e da modernização do processo industrial, que além de atomizado se vincula ao mercado por meio de uma larga rede de intermediação. As tendências para a cultura da mandioca caminham para a sua intensificação, com mecanização no plantio, colheita e beneficiamento, similar a que está ocorrendo na Região Sudeste, com prováveis conseqüências de perda de mercado para a agricultura familiar. O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de agroindústria vegetal no Pará e no Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Esses fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. 86 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 5.5.2 Localização do APL de agroindústria vegetal a) Estado do Pará ICN médio: Acará, Afuá, Anajás, Ananindeua, Bagre, Belém, Benevides, Bragança, Cametá, Castanhal, Chaves, Floresta do Araguaia, Igarapé-Miri, Melgaço, Moju, Muaná, Rio Maria, Santa Bárbara do Pará, Santarém, Santo Antônio do Tauá, São Sebastião da Boa Vista e Tailândia. ICN médio mais um desvio padrão: Acará, Anajás, Benevides, Castanhal, Igarapé-Miri, Melgaço, Rio Maria, Santo Antônio do Tauá e Tailândia. b) Estado do Amapá ICN médio: Itaubal, Santana e Macapá. ICN médio mais um desvio padrão: Itaubal e Santana. Estes municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL. Desses municípios, apenas Belém no Pará e Macapá no Amapá iniciaram a implantação da Agenda 21 Local. 5.5.3 Traços gerais A agroindústria vegetal, além do vínculo direto a desenvolvimento e modernização da agricultura e da fruticultura, contribui para equacionar três grandes desafios: a questão ambiental, o avanço dos movimentos sociais e a legislação trabalhista (HOMMA; SANTANA, 2008). A questão ambiental, com a adoção de práticas mais sustentáveis envolvendo o uso de sistemas de produção consorciado, sistemas agroflorestais, plantios diretos, redução de desmatamento e uso de práticas agronômicas de conservação de solos, bem como utilização de manejo de pragas e doenças, visa atender às exigências de mercado. Quanto às questões trabalhistas, a despeito do avanço, promove a mudança dos sistemas agrícolas, com a exigência de atendimento à legislação trabalhista, embora com a utilização de processos menos intensivos em mão de obra em dado segmento da cadeia produtiva. A integração das agroindústrias com a produção propicia a regularização fundiária e contribui para assegurar os direitos de propriedade, que também é uma exigência do mercado internacional para a comercialização de produtos agrícolas. Na Amazônia, a agroindústria vegetal é diversificada e relativamente intensiva em mão de obra, gera e redistribui renda e melhora a qualidade de vida dos elos da cadeia produtiva. Isso é visível na indústria de polpa de frutas 87 Universidade da Amazônia e de beneficiamento de grãos, observadas nos estados do Pará e Amapá por Santana et al. (2008), Santana e Nogueira (2007) e Santana (2005). 5.5.4 Estratégia de mercado Com relação ao destino da produção, 15% da polpa de frutas destinam-se ao mercado internacional e 85% ao mercado nacional, sendo 70% para o mercado nacional e 15% para o mercado local (Pará e Amapá). O açaí industrializado no Pará, das 10.087 t informados à Superintendência Federal de Agricultura (SFA), em 2007, 29% destinou-se ao mercado internacional, 69% ao mercado nacional e 2% ao mercado local. No Amapá, por sua vez, 98,5% das 2.200 t de açaí industrializado foi exportado para o mercado internacional e 1,5% para o mercado nacional. No caso dos grãos, em 2007, 100% da soja são exportados para o mercado internacional; 50% do arroz para outros mercados das regiões Norte e Nordeste; 10% do milho para o mercado internacional. As estratégias atuais das empresas de polpa de frutas para manterem suas parcelas de mercado estão focadas na utilização de inovações tecnológicas e de gestão, em busca da certificação ambiental e social dos produtos. O foco está no mercado internacional, depois vem o mercado nacional e, por último, o mercado local, em função do rápido crescimento da demanda nestes mercados (SANTANA et al., 2008; SANTANA, 2007b; SANTANA et al., 2007). Há também espaço para a industrialização do cacau a partir de estruturas agroindustriais coletivas, para processar o cacau orgânico para consumo no mercado nacional e/ou para exportação (MENDES, 2007a). 5.5.5 Capital humano e social A disponibilidade e a qualidade da mão de obra, nos municípios de maior concentração das empresas de processamento de produtos de origem vegetal, formam o estoque de capital humano e apresentam uma relação direta com o crescimento da renda per capita e, por sua vez, com o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2007b; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (Educação Básica e Superior) constitui um dos pontos frágeis, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois, desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos passam a exigir tratamento especial e demorado. 88 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Carvalho (2005) e Santana et al. (2008) no APL de agroindústria vegetal (especificamente de fruticultura) do Estado do Pará e pela ADA (2003) na Amazônia Legal. O capital social, por sua vez, se refere a atitudes de confiança, estabelecidas em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, considerado a cola invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois quando a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bem-sucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço dessas ações interinstitucionais constroem-se as redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir como para comprar ou vender juntos. Nos APL de agroindústria vegetal, nos estados do Pará e Amapá, não há evidências concretas de cooperação entre as empresas para produção em conjunto ou compra de máquinas, equipamento e insumos. Por outro lado, há iniciativas por parte da ADA e da SECTAM no sentido de viabilizar a operação dos APL de agroindústria no Pará, mediante a criação de câmaras técnicas e do 89 Universidade da Amazônia apoio ao desenvolvimento de C,T&I para apoiar as empresas. Mesmo assim, predomina um ambiente de informalidade e de ação oportunista no APL. 5.5.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa arma para as empresas obter e sustentar os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual, produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse fenômeno ainda não está em operação sistêmica em empresas dos APL de agroindústria vegetal nos estados do Pará e Amapá. 5.5.7 Infraestrutura A infraestrutura de transporte e comercialização se apresentou como grande obstáculo para as empresas que realizam o beneficiamento e o processamento de produtos de origem vegetal. As agroindústrias não dispõem de câmaras frias com capacidade adequada para armazenamento e conservação dos produtos. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) não foram implantadas pelas agroindústrias de polpa de frutas, mesmo sendo obrigado pelo Ministério da Agricultura. As plantas industriais são inadequadas para comportar todas as máquinas e equipamentos necessários ao atendimento da APPCC. As indústrias de beneficiamento de grãos e de óleo, por outro lado, em função do porte, apresentam menos problemas com a infraestrutura de beneficiamento e processamento dos produtos. A logística de transporte e distribuição dos produtos apresenta grandes deficiências e compromete a competitividade das empresas. 90 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 5.5.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para se construir os comitês gestores que irão formar a governança dos APL de agroindústria vegetal nos estados do Pará e Amapá No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de agroindústria vegetal são: associações sindicatos, cooperativas de empresários de madeira e mobiliário, demais órgãos afins, tais como: ADA, SFA, SEMA, ADEPARÁ, SINDIFRUTA, bancos, SEBRAE, EMBRAPA, Universidades e ONG. 5.6 APL DE LAVOURA TEMPORÁRIA NO PARÁ E NO AMAPÁ 5.6.1 Introdução Em 2006, o valor da produção das lavouras temporárias do Brasil totalizou R$ 72.284,25 milhões, dos quais R$ 23.942,30 milhões ou 33% foram gerados no Sudeste, R$ 19.874,78 milhões ou 27% no Sul e R$ 15.449,25 milhões ou 21% no Centro Oeste. Na Região Norte, o valor da produção das lavouras temporárias somou R$ 2.823,51 milhões em 2006. OS estados do Pará e Amapá participaram com R$ 1.253,66 milhões ou 44,4% e R$ 67,14 milhões ou 2,38%, respectivamente. Nos estados do Pará e do Amapá, as lavouras temporárias de maior expressão socioeconômica e cultural são: mandioca, arroz, milho, feijão, soja e abacaxi. Em 2006, essas lavouras somaram 972.430 hectares que representaram 43,05% da área total colhida de lavouras temporárias na Região Norte (Tabela 9). No Pará, essas lavouras representaram 98,26% do total e no Amapá 97,25% do total. 91 Universidade da Amazônia Tabela 9. Área colhida das principais lavouras temporárias dos estados do Pará e Amapá, 1995 a 2006. Lavouras Mandioca Arroz Milho Feijão Soja Abacaxi Total 1995 2.970 895 542 203 95 4.705 Amapá 2000 5.000 1.200 1.210 300 355 8.065 2006 7.800 2.000 1.750 1.250 320 13.120 1995 272.931 231.541 280.707 83.230 4.077 872.486 Pará 2000 293.187 292.889 393.092 73.387 1.205 10.440 1.064.200 2006 314.076 208.829 275.770 75.773 70.810 14.052 959.310 Fonte: IBGE (2007). Dessas culturas, a mandioca é a principal lavoura de subsistência do Pará e Amapá, pois além de suprir as unidades rurais de alimento (consumo de raiz, polvilho e farinha) também é mantida como produto de renda, gerada com a venda de um pequeno excedente de farinha em fluxo regular ao longo do ano, em função da possibilidade de armazenamento da raiz no campo, ou seja, a mandioca pode ser mantida na roça por seis meses sem prejuízo considerável. A cultura da mandioca é cultivada em consórcio com o milho e feijão. Ocupa o grande contingente de mão de obra nas fases de cultivo (preparo de área, plantio, tratos culturais e colheita de raiz) e fabricação da farinha de forma artesanal (SANTANA et al., 1998; SANTANA, 2002). A tecnologia de produção é tradicional, pois ainda predomina a prática da derruba e queima da floresta, que contribui para aumentar as emissões de gás carbônico (CO2) na meio ambiente. O feijão cultivado no Pará e Amapá é o caupi ou feijão da colônia. O consumo é maior no meio rural e o excedente é exportado para os mercados da Região Nordeste (SANTANA; KHAN, 1989; SANTANA; SANTOS, 2000). A economia do feijão oscila de acordo com o regime de chuvas do Nordeste. Nos anos de pouca chuva no Nordeste, a produção e comercialização do feijão no Pará aumentam significativamente, porém, nos períodos de regularidade das chuvas, o mercado míngua e muitos produtores, por falta de informação de mercado e das condições climáticas, tomam prejuízos e saem do mercado temporariamente. As áreas colhidas de milho e arroz estão evoluindo em função dos plantios de soja, que necessitam do arroz na fase inicial (dois a quatro anos) para “amansar a terra” quando se trata de áreas de capoeira e/ou de mata 92 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local densa. O milho é utilizado como rotação da cultura. Essas culturas estão rapidamente saindo das práticas tradicionais de subsistência para cultivos racionais em que são utilizados o estado da arte em insumos químicos e as práticas da mecanização (SANTANA, 2005; FILGUEIRAS et al., 2007; CORRÊA et al., 2007). A quase totalidade da produção de milho é consumida no mercado local, pelas granjas avícolas e um pequeno excedente é exportado. O arroz, por sua vez, é beneficiado e processado industrialmente nos locais de produção e distribuídos para os mercados da Região Norte. A soja está se consolidando nos estados do Pará (pólos de Santarém e de Paragominas) e Amapá (no cerrado amapaense). A produção paraense de soja é totalmente exportada. No Amapá, dada a fase experimental, os produtores apostaram na produção de sementes de soja para comercializar para os estados do Maranhão e Piauí. Por fim, o abacaxi produzido no Pará tem mais de 70% da produção comercializada na forma in natura para os mercados do Nordeste e Sudeste. Outra parcela é comercializada no mercado local e o restante é industrializado para a produção de suco concentrado e polpa. No Amapá, toda produção é comercializada no mercado local na forma in natura. O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de lavoura temporária no Pará e Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Estes fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. 5.6.2 Localização do APL de lavoura temporária no Pará e no Amapá a) Estado do Pará ICN médio: Abel Figueiredo, Acará, Aurora do Pará, Belterra, Benevides, Bonito, Castanhal, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Cumaru do Norte, Curuçá, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Ipixuna do Pará, Jacareacanga, Mãe do Rio, Moju, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Palestina do Pará, Paragominas, Peixe Boi, Placas, Santa Izabel do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria do Pará, Santana do Araguaia, Santo Antônio do Tauá, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João do Araguaia, Sapucaia, Tailândia, Terra Alta, Tomé-Açu, Ulianópolis, Ururará e Vigia. 93 Universidade da Amazônia ICN médio mais um desvio padrão: Belterra, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Ipixuna do Pará, Moju, Palestina do Pará, Peixe Boi, Placas, Santa Izabel do Pará, São Francisco do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis. Os municípios em destaque apresentaram elevado incremento no desmatamento de áreas de floresta densa para extração de madeira em tora e implantação da atividade de pecuária e/ou agricultura de grãos, em 2008. Desses municípios, apenas Dom Eliseu e Novo Repartimento no Pará iniciaram a construção e a implantação da Agenda 21 Local, que se refere à recuperação de áreas degradadas e a proteção do meio ambiente. Observa-se, entretanto, que um de seus princípios, talvez o de maior peso na sua criação, não está sendo efetivamente controlado. b) Estado do Amapá ICN médio: Amapá e Porto Grande. ICN médio mais um desvio padrão: Porto Grande. Esses municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL. Apenas, o município de Macapá, no Amapá, iniciou a construção e a implantação de sua Agenda 21 Local. 5.6.3 Traços gerais As culturas temporárias, produzidas nos estados do Pará e Amapá, exceto a soja, destinam-se ao mercado regional, com um pequeno excedente exportado para o resto do Brasil. De modo geral, a tendência revelada é que apenas a mandioca, o feijão e o abacaxi devem continuar sendo produzidos, de forma predominante, pela agricultura familiar. O arroz, milho e soja passaram a ser cultivados em unidades capitalistas, que empregam a mecanização em quase todas as fases da cultura em combinação com insumos químicos em grandes áreas, em regime de monocultivo. Essa prática, que reproduz os métodos de cultivo praticados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, difere completamente das roças de subsistência em tudo. Com isso, a produtividade das lavouras temporárias aumentou, tirou de cena os produtores locais e criou um novo ambiente de produção que se efetiva com produtores imigrantes, com forte impacto sobre a natureza, pelas queimadas, revolvimento dos solos, assoreamento dos mananciais de água, poluição do ar e do lençol freático com produtos químicos, além de excluir as comunidades locais de participarem dessa nova onda de progresso. 94 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 5.6.4 Estratégia de mercado As exportações de grãos (soja, arroz e milho) do Brasil, em 2006, somaram US$ 9.85 bilhões, sendo que 63% deste valor se referem a produto in natura. Na Região Norte, as exportações somaram US$ 223.78 milhões de produtos in natura de milho e soja, sendo 95% soja (DECEX, 2007). No Pará, o foco da produção de grãos é no mercado internacional, em função da retomada dos preços das commodities soja e milho (FILGUEIRAS et al., 2007a,b; CORRÊA et al., 2007). Os preços dessas duas commodities iniciaram a fase de alta do ciclo desde 2006, em função da decisão dos Estados Unidos de produzirem álcool a partir de milho. Assim, mais de quatro milhões de hectares que antes eram cultivados com soja, passaram a produzir milho para autoabastecimento. Com isso, os mercados, antes atendidos pelos Estados Unidos, passaram a demandar soja e milho de outros mercados, entre eles o Brasil. Além disso, o programa de biodiesel do Brasil, que iniciou a mistura de 2% de óleo vegetal no óleo diesel, para formar o biocombustível H2, iniciativa também implantada na Argentina (H5), fortaleceu o mercado de grãos. O milho e o arroz são destinados, na quase totalidade, aos mercados da Região Norte. O milho é transformado em ração para alimentar aves de corte e de postura no Pará, atividade que teve seus custos reduzidos, face à redução das importações do produto. O padrão de comercialização destes produtos também sofreu alterações. Antes o mercado produtor operava em regime de concorrência pura, com o pequeno excedente da produção sendo entregue a intermediários da comercialização, para uma comercialização integrada à agroindústria de beneficiamento do produto (limpeza, secagem e armazenamento) e processamento (usinas de arroz, fábrica de ração, traders). Essas empresas operam em regime de oligopsônio na compra dos produtos, com forte poder de determinação do preço. Também presta serviços aos produtores, o que aumenta a dependência desses para com as agroindústrias. Nos casos da farinha de mandioca, do feijão e do abacaxi, produzidos em regime de competição pura, a comercialização é realizada em mais de 80% por intermediários. Esses produtos são inelásticos a preço e a renda. A farinha, como principal produto da dieta alimentar do paraense, é classificada como bem inferior, cujo consumo diminui à medida que a renda aumenta (SANTANA et al., 1998; SANTANA; SANTOS, 2000). 95 Universidade da Amazônia 5.6.5 Capital humano e social A disponibilidade e a qualidade da mão de obra, nos municípios de maior concentração das unidades produtivas de lavouras temporárias, formam o estoque de capital humano e apresentam uma relação direta com o crescimento da renda per capita e, por sua vez, com o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2007b; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (Educação Básica e Superior) constitui um dos pontos frágeis, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Santana et al. (2008) no APL de lavoura temporária do estado do Pará e pela ADA (2003) na Amazônia Legal. Nos pólos produtores de grãos há deficiência de agrônomos e técnicos agrícolas com Especialização em grãos formados nas universidades regionais. Isso ocorre porque o currículo das universidades regionais não contemplava os sistemas de produção de grãos mecanizados, com controle de pragas e doenças feito com produtos químicos. O foco era e continua priorizando a produção extrativista e a agricultura de subsistência. Porém, as forças de mercado mudaram o cenário de forma rápida, totalmente fora do tempo normal de acompanhamento das mudanças técnicas e de sua implantação por parte da academia. Da mesma forma, os sistemas de cultivo mecanizado e insumista, utilizados na produção de grãos, são totalmente desconhecidos pelos produtores regionais. Isso significa que para fazer a inserção dos agricultores locais no mercado de grãos é necessário se fazer uma revolução em termos da formação de capital humano em todos os níveis (universidades, assistência técnica, produtores). O capital social, por sua vez, refere-se a atitudes de confiança, estabelecidas em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança, entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas, permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa, vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, considerado a cola invisível que mantém a coesão das sociedades e está 96 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bem-sucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço dessas ações interinstitucionais, constroem-se as redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir quanto para comprar ou vender juntos. Nos APL, de lavoura temporária nos estados do Pará e do Amapá, não há evidências concretas de cooperação entre as empresas para produção em conjunto ou compra de máquinas, equipamento e insumos. Por outro lado, há iniciativas por parte da ADA e da SECTAM no sentido de viabilizar a operação dos APL de lavoura temporária no Estado do Pará, mediante a criação de câmaras técnicas e do apoio ao desenvolvimento de C,T&I para apoiar as empresas. Mesmo assim, predomina um ambiente de informalidade e de ação oportunista no APL. 5.6.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa arma para as empresas obterem e sustentarem os níveis de lucros. 97 Universidade da Amazônia Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual, produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse fenômeno ainda não está em operação sistêmica em empresas dos APL de lavoura temporária nos estados do Pará e Amapá. Sistemas de plantio direto que diminuem os impactos sobre o meio ambiente estão sendo utilizados apenas de forma experimental, sem expressão no conjunto das áreas cultivadas com grãos na Amazônia. 5.6.7 Infraestrutura O principal problema das lavouras temporárias nos estados do Pará e do Amapá é a logística de transporte e distribuição das safras. As estradas, em diversos municípios produtores de grãos e frutas, são intrafegáveis na estação das chuvas. No caso dos grãos, a infraestrutura de beneficiamento e armazenamento das safras é insuficiente, sobretudo para a agricultura familiar. Embora a produção das lavouras temporárias de grãos esteja se polarizando ao longo da BR-163 e da BR-222, onde está em evolução a instalação de infraestrutura de comercialização, comercializar feijão, farinha, abacaxi e outras lavouras temporárias é precário. Além disso, não existe política agrícola para garantir a sustentação da renda dos agricultores familiares, em parte por falta dessa infraestrutura. As informações sobre o preço e a comercialização das safras são insuficientes e de baixa consistência técnica e científica. Com isso, torna-se difícil o planejamento da cadeia produtiva, a partir dos elos de produção e processamento. 5.6.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Esse é um passo importante para se construir os comitês gestores que irão formar a governança dos APL de lavoura temporária nos estados do Pará e do Amapá No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de lavouras temporárias são: associações sindicatos, cooperativas de empresários de madeira e mobiliário, demais órgãos afins, tais como: INCRA, ITERPA, ADA, SFA, SAGRI, ADEPARÁ, FAEPA, bancos, SEBRAE, EMBRAPA, Universidades e ONG. 98 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 5.7 APL DE LAVOURA PERMANENTE NO PARÁ E NO AMAPÁ 5.7.1 Introdução Nos estados do Pará e do Amapá, em 2006, a área colhida com lavouras permanentes totalizou 256.006 ha ou 7,96% e 1.980 ha ou 2,36%, respectivamente, da área total de lavouras colhidas de 3.214.331 e 83.894 hectares, distribuídas em 183.774 e 3.624 estabelecimentos (IBGE, 2007; 2008). O valor da produção das culturas permanentes do Pará, em 2006, totalizou R$ 1.207.945 mil. Desse valor, as lavouras de maior expressão econômica foram: açaí fruto (R$ 423.514 mil ou 35,06%), pimenta-do-reino (R$ 216.569 mil ou 17,93%), banana em cacho (R$ 169.291 mil ou 14,01%), cacau em amêndoa (R$ 101.721 mil ou 8,42%) e dendê (R$ 89.499 mil ou 7,41%). Com relação às exportações, apenas contribuiu com US$ 65.63 milhões em 2006. Sobre as demais culturas não há registro de exportação na forma in natura. No Amapá, o valor da produção das lavouras permanentes foi de R$ 11,60 milhões. As lavouras permanentes ocuparam uma área colhida de 256 mil hectares e geraram R$ 1,21 bilhão em 2006, ao passo que o valor da produção das lavouras temporárias somou R$ 1,25 bilhão em uma área colhida de 974 mil hectares, ou seja, numa área 2,8 vezes maior. Esse resultado mostra que as lavouras permanentes são menos intensivas em terra, além de mais intensivas em mão de obra. Portanto, apresenta maior aderência ao sistema de produção familiar e às políticas afirmativas de inclusão social e de redução dos impactos ambientais na Amazônia. Os municípios do Pará e do Amapá que apresentaram potencial para o desenvolvimento de APL de lavouras permanentes são, em geral, carentes de capacidade empresarial, de disponibilidade de mão de obra qualificada para atuar em diversas atividades da cadeia produtiva, de grau de formação de capital humano e social em nível satisfatório para servir de catalisador de sinergias positivas, de tecnologias agrícolas e agroindustriais adequadas, de infraestrutura viária (estradas e portos) para o escoamento da produção, de sistema de comercialização organizados na cadeia de comercialização e de uma rede institucional de suporte as atividades das empresas da cadeia produtiva. Além disso, o problema fundiário e a violência rural da luta pela terra costumam barrar o avanço da fronteira agrícola nos municípios selecionados com potencial de formação de APL de lavouras selecionadas. Os sistemas de produção das lavouras permanentes são desenvolvidos em pequenas unidades de produção familiar, exceto o dendê, o coco-da-baía e a laranja que conta com grandes plantios empresariais. 99 Universidade da Amazônia O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de lavoura permanente no Pará e Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Estes fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. 5.7.2 Localização do APL de lavoura permanente no Pará e no Amapá a) Estado do Pará ICN médio: Acará, Bonito, Bujaru, Capitão Poço, Castanhal, Concórdia do Pará, Cumaru do Norte, Dom Eliseu, Igarapé-Açu, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Moju, Nova Timboteua, Palestina do Pará, Peixe Boi, Salvaterra, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Francisco do Pará, São Geraldo do Araguaia, São Miguel do Guamá, Terra Alta, Tomé-Açu, Ulianópolis e Vigia. ICN médio mais um desvio padrão: Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Igarapé-Açu, Inhangapi, Moju, Nova Timboteua, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Francisco do Pará e Tomé-Açu. b) Estado do Amapá ICN médio: Porto Grande. ICN médio mais um desvio padrão: Porto Grande. Esses municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL. 5.7.3 Traços gerais As lavouras permanentes são cultivadas por pequenos agricultores com sistemas de produção de baixo impacto sobre o meio ambiente e apresentam potencial para construir a base de integração de APL. Dessas culturas, a pimenta-do-reino mantinha historicamente a liderança na formação do valor da produção agrícola do Pará e na ocupação de mão de obra, além de contribuir para a sustentação econômica das unidades produtivas. Recentemente, essa importância foi relativizada com a expansão da cultura do açaí em terra firme, que assumiu a liderança do valor da produção das lavouras permanentes no Pará. 100 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local No Amapá, as lavouras permanentes de maior expressão são a banana, a laranja, o coco-da-baía e o maracujá. Os sistemas de produção das culturas permanentes de vocação industrial (cacau, café, dendê, guaraná e pimenta-do-reino) formam unidades agrícolas familiares de pequeno e médio porte. O cacau é uma lavoura permanente que se cultiva em sistemas de consórcio com outras lavouras ou em sistemas agroflorestais por pequenos produtores, explorada de forma sustentável, pelo fluxo de renda permanente, ocupação de mão de obra, pagamento de impostos, conforme Mendes (2005; 2007). Todavia, a lavoura do cacau não tem recebido a importância pelo que agrega para o desenvolvimento rural sustentável. O dendê, entretanto, a produção oriunda do grande produtor destina-se a atender uma parcela significativa da necessidade da matéria-prima de agroindústria e o restante é fornecida por pequenos e médios produtores cooperados e integrados, mediante contrato com a indústria de processamento do óleo de dendê. A produção de frutas é fornecida por pequenos e médios produtores in natura para intermediários ou em forma de polpa de frutas da agroindústria, entregue às distribuidoras para o abastecimento do mercado regional, nacional e internacional. Uma parcela da produção das frutas in natura dos pequenos sitiantes, produzida no quintal, é destinada para o autoconsumo da família e a outra parcela é destinada à vendas por diversos canais que chega, mediante intermediários ou marreteiros, às feiras livres, lanchonetes e restaurantes para produção de sucos e agroindústrias de polpa e sucos de frutas. As cadeias produtivas das lavouras selecionadas apresentam ainda um baixo grau de integração vertical com a agroindústria. O sistema produtivo das lavouras permanentes é monocultivo. Contudo, há exceções como nos casos do cacau, café, dendê que realizam sistemas produtivos policultivos com plantios em consórcios intercalares com outras lavouras permanentes ou temporárias. Essas atividades de lavouras permanentes utilizam os métodos tradicionais de preparo de área (derruba e queima). Recentemente, estão sendo usados os métodos modernos de preparo de área, inclusive com a realização da destoca, aração e gradagem do solo com tratores e equipamentos mecânicos adequados, uso de herbicidas para controlar plantas invasoras. Esse sistema de produção está rapidamente substituindo o extrativismo da coleta e o cultivo tradicional da agricultura familiar. O exemplo de maior visibilidade dessa transformação produtiva está em curso na produção de açaí. Segundo Santana e Costa (2007), em 2000, mais de 95% da produção do açaí fruto eram fornecidos pelo extrativismo e, em 2004, apenas 20% da oferta foi gerada de sistemas extrativistas, sendo a dominância de plantios racionais em terra firme e de plantios nativos manejados. 101 Universidade da Amazônia 5.7.4 Estratégia de mercado A produção da lavoura permanente destina-se ao mercado local, com pequena parcela comercializada para outros estados na forma in natura. O fruto de açaí, dendê, coco-da-baía e maracujá são entregue a intermediários e/ou diretamente às agroindústrias processadoras. O cacau e o café são comercializados para outros Estados, por meio de intermediários (SANTANA; SILVA, 1998; MENDES, 2005). A banana e as demais frutas da lavoura permanente são destinadas ao mercado local, com exceção da laranja e do coco verde que são exportados para outros estados (SANTANA; AMIN, 2002; AMIN, 2007). As agroindústrias, com exceção para o dendê que é altamente concentrada, são atomizadas em todas as mesorregiões do Pará. No Amapá, por sua vez, o processamento do açaí é concentrado em uma única empresa de escala competitiva (SANTANA et al., 2008). O mercado concentrador da maioria dos produtos é a Ceasa-PA que redistribui para supermercados, feiras livres e outros pontos de vendas no varejo. Todos os produtos apresentam forte sazonalidade de preço e quantidade e baixa elasticidade-preço da demanda e da oferta, o que se traduz em alto risco e incertezas para a estabilidade de renda dos produtores (SANTANA et al., 1998; SANTANA; SANTOS, 2000; FILGUEIRAS; SANTANA, 2001). No Amapá, a produção é escoada pelo sistema de transporte público do governo estadual. O sistema de produção é predominantemente de agricultura familiar. Nesse sentido, a principal estratégia deverá consistir de uma política de desenvolvimento rural com vistas à criação de uma base produtiva, assentada no cultivo racional de lavouras permanentes com vista à criação de uma base rural de plantas cultivadas em escala econômica, capazes de viabilizar a implantação de agroindústrias para fortalecer o elo de processamento das cadeias produtivas como núcleo propulsor da dinâmica produtiva do APL. Tal estratégia é vital para desencadear os processos de encadeamento para trás e para frente e de realimentação dos elos da cadeia produtiva. Isso irá viabilizar as agroindústrias que irão gerar produtos industriais com maior valor agregado. As agroindústrias, por sua vez, poderão atrair indústrias de bens de produção que, por sua vez, irão criar novas oportunidades de emprego e renda no Pará e no Amapá. A diversificação da produção e a diversidade e melhoria dos produtos tendem a desenvolver novos canais de negócios e ampliar a rede de comercialização para conquistar novos mercados ou para o abastecimento 102 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local adequado dos mercados locais, mediante a substituição de importação. Esse processo de mudança da base produtiva rural tende a atrair também empresas prestadoras de serviços de informática, consultorias, assistência técnica e bancos de financiamento. 5.7.5. Capital humano e social A disponibilidade e na qualidade da mão de obra nos municípios de maior concentração das unidades produtivas de lavouras permanentes forma o estoque de capital humano e apresenta uma relação direta com o crescimento da renda per capita e, por sua vez, com o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2007b; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (Educação Básica e Superior) constitui um dos pontos frágeis, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou tornase difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Santana et al. (2008) no APL de lavoura permanente do Estado do Pará e pela ADA (2003) na Amazônia Legal. O capital social, por sua vez, refere-se a atitudes de confiança, estabelecidas em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, considerado o elemento invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que 103 Universidade da Amazônia permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bem-sucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, constroem-se redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir quanto para comprar insumos ou vender produtos juntos. Nos APL de lavoura permanente nos estados do Pará e no Amapá não há evidências concretas de cooperação entre as empresas para produção em conjunto ou compra de máquinas, equipamento e insumos. Por outro lado, há iniciativas por parte da ADA e da SECTAM no sentido de viabilizar a operação dos APL de lavoura permanente no estado do Pará, mediante a criação de câmaras técnicas e do apoio ao desenvolvimento de C, T & I para apoiar as empresas. Mesmo assim, predomina um ambiente de informalidade e de ação oportunista no APL. Finalmente, a capacidade empresarial e a qualidade da mão-de-obra (anos de escolaridade, experiência e treinamento) são ainda baixas. Tais limitações constituem-se em obstáculos à formação de APL de culturas permanentes. Isso implica no domínio do conhecimento tácito sobre o conhecimento codificado em base científica. Há formas de organizações sociais (cooperativas, sindicatos e associações), porém ainda em condições institucionais precárias, sobretudo em termos de articulação com as instituições governamentais e não- governamentais de apoio técnico, financeiro e social. 5.7.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de ino- 104 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local vação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa arma para as empresas obter e sustentar os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual, produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse fenômeno ainda não está em operação sistêmica em empresas dos APL de lavoura permanente nos estados do Pará e do Amapá. As lavouras permanentes nos estados do Pará e do Amapá são, geralmente, cultivadas em sistemas de consórcio ou sistemas agroflorestais, como pimenta-do-reino, café, cacau. Essa tecnologia está em franco processo de expansão, pois há experimentos com coco, açaí e frutas diversas. Esses sistemas apresentam características de sustentabilidade socioeconômica e ambiental nitidamente superior aos sistemas de produção em monocultivo. Por fim, a tecnologia de produção predominante ainda é rudimentar. A ausência de uma infraestrutura biotecnológica capaz de suprir os produtores das lavouras permanentes com sementes e mudas de alta qualidade e resistentes a pragas e doenças é preocupante. Porém, está em curso iniciativas que visam superar essa limitação por intermédio de incentivos às empresas especializadas na produção desses importantes insumos e com o apoio dos parcos recursos públicos destinados à pesquisa na Amazônia. Há ainda falta de informação sobre o uso do solo agrícola, do controle de pragas e doenças, do uso adequado do espaçamento entre as plantas, da época adequada para o plantio e colheita de acordo com o calendário agrícola de cada cultivar e da forma de acesso das instituições governamentais responsáveis pela assistência técnica e de extensão rural. O pouco que se dispõe esbarra na limitação de recursos para a difusão junto aos produtores e empresários do APL de culturas permanentes. Atualmente, tem-se avançado no uso de inovações de processo nos cultivos do dendê, coco-da-baía, laranja e o açaí, principalmente, mediante emprego de plantios racionais, tanto em monocultivo quanto na forma de consórcio e de sistemas agroflorestais. Este é um passo fundamental para se implantar as Boas Práticas de Produção no campo e integrar tais sistemas aos processos industriais, de modo a permitir uma análise desses Pontos Críticos de Controle (produção, transporte e processamento) e assegurar qualidade total aos produtos comercializados. 105 Universidade da Amazônia 5.7.7 Infraestrutura As condições precárias das estradas e transporte comprometem a logística de conexão a produção com os mercados consumidores. Os custos de transporte e o porcentual de perdas contribuem para aumentar o risco da comercialização e a sustentabilidade da margem de lucro do produtor. Portanto, são muito precárias as condições da infraestrutura física das estradas vicinais, estaduais e federais para o escoamento da produção. As áreas rurais dos municípios selecionados com APL potenciais de lavouras permanentes não dispõem de redes de distribuição de energia elétrica e de comunicação. A presença de intermediários na rede de comercialização ainda subtrai uma parcela da renda dos pequenos produtores rurais. 5.7.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Esse é um passo importante para se construir os comitês gestores que irão formar a governança dos APL de lavoura permanente nos estados do Pará e do Amapá. No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de lavouras temporárias são: associações sindicatos, cooperativas de empresários de madeira e mobiliário, demais órgãos afins, tais como: INCRA, ITERPA, ADA, SFA, CEPLAC, SAGRI, ADEPARÁ, FAEPA, bancos, SEBRAE, EMBRAPA, Universidades e ONG. 5.8 APL DE AGROINDÚSTRIA ANIMAL NOS ESTADOS DO PARÁ E NO AMAPÁ 5.8.1 Introdução O Brasil é o segundo maior produtor de carne, com 8,582 milhões de toneladas de equivalente-carcaça abatida em 2006 e o maior exportador mundial desde 2004. Desse total, segundo Agroanalysis (out. 2007), 75% da produção são destinados ao consumo interno (6.437 milhões de toneladas, para um consumo per capita de 36,7 kg/ano) e 25% exportados para o mercado internacional (2,145 milhões de toneladas). O valor das exportações é composto por 79% de carne in natura e 21% de carne industrializada. Em 2005, gerou um PIB de US$ 24.50 bilhões e US$ 3.15 bilhões de exportação. O rebanho bovino na Amazônia Legal passou de 30,9 milhões em 1990 para 64,9 milhões em 2006 (ANUALPEC, 2007), um crescimento de 110% em 106 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 15 anos, com dois milhões de toneladas de equivalente-carcaça. Existem 59 grandes frigoríficos, operando na Amazônia Legal, que chegam abater 40% do peso de carcaça de bovinos do país, destacando-se os Estados de Mato Grosso, Pará e do Rondônia como grandes produtores e exportadores de carne para o Nordeste, Sudeste e Sul. Ocupou 452 mil pessoas e gerou um PIB de US$ 7.15 bilhões em 2005. A redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias sobre a venda de gado caiu de 7% para 1,8% no Estado do Pará e de 12% para 3% no Estado de Mato Grosso (HOMMA; SANTANA, 2008). O rebanho leiteiro da Amazônia Legal, em 2005, foi de 5,43 milhões de cabeças, com produção de 2,85 bilhões de litros e produtividade média de 3 litros por vaca-dia. Os laticínios nos Estados de Rondônia e Pará (Sudeste Paraense) se transformaram em grandes centros de coleta de leite para a fabricação de queijo que é exportado para o Sudeste do país. Rondônia se destaca como sétimo produtor de leite industrializado no país com produção três a quatro vezes superior a do Estado do Pará (HOMMA; SANTANA, 2008; SOUZA, 2007). Na Região Norte, em 2006, os 39 frigoríficos com Serviço de Inspeção Federal (SIF) abateram 6,041 milhões de cabeças, operando com capacidade ociosa estimada entre 40 e 50%, dependendo do Estado (SANTOS et al. 2007; ANUALPEC, 2007). O valor da exportação de carne, boi em pé e miudezas, somou US$ 243 milhões em 2006 (DECEX, 2006). Estes frigoríficos operam como um oligopsônio de grande poder para determinar o preço do boi gordo em níveis abaixo do mercado em concorrência pura. As exportações de boi vivo para o Líbano e Venezuela, em 2006, atingiram em torno de 160 mil animais, constitui um esforço que vai contra a verticalização do setor pecuário na Amazônia. Da mesma forma, funcionam os laticínios na Amazônia, alguns avançando com a produção de leite longa vida, leite em pó, queijos diversos, iogurte, manteiga, com a integração para trás, com organizações de produtores, mediante fornecimento de tanques de resfriamento para captação do leite. Há expectativas para a implantação de laticínios de médio a grande porte no Sudeste do Pará, que deverá operar na forma de núcleo-satélite, onde o laticínio irá influenciar a profissionalização ou especialização da produção com animais de aptidão leiteira. Um grande desafio dos frigoríficos e laticínios na Amazônia é dar maior atenção com relação às fontes produtoras de matéria-prima, que atualmente não têm responsabilidade com relação à qualidade do rebanho, assistência técnica, fornecimento de insumos, melhoria de infraestrutura, além de adotarem uma postura extremamente defensiva, ao praticarem um extrativismo pecuário e uso informal da mão de obra. Há necessidade da mudança no enfoque da pecuária na Amazônia, pois se trata da atividade responsável pela maior forma 107 Universidade da Amazônia de uso da terra. A redução dos desmatamentos e queimadas depende do aumento da produtividade do rebanho, cessando a contínua incorporação de novas áreas de floresta, eliminando a prática de efetuar queimadas de dois em dois anos de suas pastagens, no aumento da produtividade das atuais áreas ocupadas, mediante a perenização das pastagens e da sanidade do rebanho. O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de agroindústria animal nos estados do Pará e do Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Esses fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. 5.8.2 Localização do APL de agroindústria animal no Pará e no Amapá a) Estado do Pará ICN médio: Água Azul do Norte, Altamira, Benevides, Castanhal, Conceição do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Jacundá, Mãe do Rio, Marabá, Ourilândia do Norte, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Santa Izabel do Pará, Santana do Araguaia, Sapucaia, Tucumã e Xinguara. ICN médio mais um desvio padrão: Água Azul do Norte, Eldorado dos Carajás, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Santana do Araguaia, Tucumã e Xinguara. b) Estado do Amapá ICN médio: Calçoene e Santana ICN médio mais um desvio padrão: Calçoene e Santana Estes municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL, juntamente com os frigoríficos e fazendas. 5.8.3 Traços gerais As empresas de beneficiamento de produtos de origem animal (bovino, suíno e aves) nos estados do Pará e do Amapá estão estruturadas em plantas competitivas que desempenham atividade formal e operam sob Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM) que são 20 empresas no Pará, duas no Amapá e um conjunto de unidades produtivas informais. 108 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local A dinâmica dos frigoríficos depende diretamente dos pecuaristas, vez que são os fornecedores de matéria-prima (boi gordo, leite). No Estado do Pará, essas empresas apresentam uma estrutura atomizada, com baixo poder de determinar o preço e a qualidade da carne e do leite. Portanto, os frigoríficos independentes não correm o risco da verticalização para frente dos pecuaristas, porém enfrentam o problema da exportação de boi vivo para o Oriente Médio, diminuindo a oferta de boi gordo para os frigoríficos. Isto exige estratégia focada em preço para que o pecuarista tenha opção de venda no mercado local. Atualmente, o grau de encadeamento para trás, das empresas processadoras de produtos de origem animal no Estado do Pará, é forte e para frente, fracos, conforme Dallemole (2007), indicando que as conexões destas empresas com os fornecedores (pecuaristas) têm forte alcance sistêmico e com clientes (empresas de calçados) é fraco. Isto ocorre porque o produto apresenta baixo valor agregado, resume-se ao preparo da carne in natura na forma de carcaça e uma pequena parte desossada e se destina em cerca de 85% para o mercado local e 15% para fora do Estado, onde ocorre o adicionamento de valor ao produto. 5.8.4 Estratégia de mercado Segundo Dallemole (2007), a carne produzida no Pará, em sua maioria, é comercializada em outros estados brasileiros, sendo que de 59,4% da produção de carne sai do Pará com destino às regiões Nordeste e Sudeste, com pequena parcela para as Regiões Centro-Oeste e Norte (Amazonas). A parcela que é comercializada internacionalmente (4,2%) é exportada para a Líbia, Egito, Arábia Saudita e Costa do Marfim. A comercialização interna – aquela que faz parte do consumo dentro do próprio Estado – representa 36,4% do total da carne abatida no Pará, onde 12,1% ficam no próprio município de abate, 11,8% na região de abate, formada pelos municípios próximos ou município do frigorífico e 12,5% é comercializado entre as outras mesorregiões do estado que não aquelas onde foram abatidas. No Amapá, todos os animais abatidos se destinam ao abastecimento do mercado local. O frigorífico de Santana abastece Santana e Macapá. O mercado internacional sinaliza uma demanda firme por carne de boi alimentado à base de pasto, em sistemas sustentáveis. Na Amazônia, especificamente, no Estado do Pará, um grupo de empresários, comandado pelo banqueiro Daniel Valente Dantas, está produzindo 300 mil cabeças de boi, com planejamento para chegar a 500 mil cabeças, visando abastecer o mercado de carne europeu, com boi criado em sistemas sustentáveis, do tipo silvipastoril, sistema lavoura pecuária, recuperando áreas degradadas ao longo do trecho 109 Universidade da Amazônia Marabá-Redenção. Portanto, as perspectivas da agroindústria de carne, couro e derivados deve agregar valor a cadeia da pecuária de corte. A estrutura do mercado de carne bovina, bem como de aves, é concentrada e opera em regime de oligopólio na venda. Os frigoríficos inscritos no SIF estão operando no Pará em conluio para fixação do preço do boi gordo. Essa prática assegura a margem de lucro elevada, principalmente dos frigoríficos exportadores, ao passo que mantém apertada a margem de lucro dos fornecedores de boi gordo. Em função disso, surgiu o conflito com os exportadores de boi vivo. As granjas avícolas, por sua vez, são verticalmente integradas e operam na forma de oligopólio homogêneo. No varejo, as redes de supermercados respondem por mais de 75% da distribuição da carne bovina e mais de 80% da distribuição da carne de frango. O varejo de Belém estabeleceu a “quinta vermelha” como o dia da carne, quando a venda é promocional. As redes de supermercados operam em conjunto na propaganda e a cada dia ampliam a parcela no mercado de carnes da Região Metropolitana de Belém. O consumo da carne de boi, a partir de 2004, perdeu a liderança do consumo per capita brasileiro para a carne de frango, em função do preço, dificuldade de articulação entre os elos da cadeia produtiva, baixo grau de agregação de valor aos produtos e não acompanhamento das novas tendências de consumo de carne (SANTOS et al. 2007). Para reverter esse quadro, alguns frigoríficos lançaram novas linhas de produtos, destinados a consumidores que procuram pratos de preparo rápido e fácil (estrogonofe, almôndegas, rabada, dobradinha, penne à bolonhesa, entre outros). Iniciaram também a oferta de produtos orgânicos, com a marca organic beef. Esta diversificação permite explorar sinergias naturais do negócio de carnes, em função das relações complementares de consumo da carne no Brasil, conforme identificado por Santana (1999) e confirmado por Ribeiro (2007). 5.8.5 Capital humano e social A disponibilidade e a qualidade da mão-de-obra, nos municípios de maior concentração das empresas do APL de agroindústria animal, formam o estoque de capital humano e apresentam uma relação direta como o crescimento da renda per capita e, por sua vez, como o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2008a; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (Educação Básica e Superior) constitui o ponto mais dramático, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou 110 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois desde a implantação de Boas Práticas de Fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Santana (2002, 2005, 2007 e 2008) e Dallemole (2007), em diversos APL da Amazônia. O capital social, por sua vez, se refere a atitudes de confiança que se estabelece em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, que é considerado o elemento invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois quando a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bemsucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, constroem-se redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir quanto para comprar ou vender juntos. Nos APL de agroindústria animal, há cooperação entre as empresas para determinar preço do boi gordo, no caso da pecuária de corte e leite, assim como na produção de aves. 111 Universidade da Amazônia 5.8.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa arma para as empresas obterem e sustentarem os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual, produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse fenômeno ainda não está em operação em empresas dos APL de agroindústria animal nos Estados do Pará e Amapá. Cada um frigorífico sob SIF possui marca própria e tecnologia para processar a carne nos diferentes níveis de acabamento (desossa, cortes especiais, embutidos), porém, nenhuma delas possui a certificação da série ISO9000, relacionada ao processo produtivo e da série ISO-14000, vinculada ao meio-ambiente. 5.8.7 Infraestrutura A infraestrutura de transporte e de comercialização se apresentou como a de maior deficiência para as empresas de beneficiamento, preparo e processamento de carne e derivados. Os frigoríficos apresentam padrão tecnológico diferenciado, que varia de abatedouros rústicos, passando por empresas com grau de tecnificação razoável e grandes frigoríficos equipados para fazer o processamento integral da carne e de seus subprodutos. O processo de desossa e embalagem a vácuo dos cortes de carne ainda não é feito em todos os frigoríficos. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) não foram implantadas em todos os frigoríficos, mesmo sendo obrigado pelo Ministério da Agricultura. O transporte e os portos para transporte, embarque de animais vivos, são precários nos estados do Pará e do Amapá. 112 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local No Estado do Pará existem 32 frigoríficos formalmente estabelecidos, cuja inspeção se faz, no mínimo, em nível municipal (12); aqueles sob inspeção estadual somam seis e federal 14. Assim, para esse tipo de estrutura é fundamental que exista uma preocupação com as instalações para abate dos animais, pois no conjunto esses frigoríficos foram responsáveis pelo abate formal no Pará de, aproximadamente, 232 mil reses, para uma produção equivalente a 66,7 mil toneladas de carne ao mês no Estado, ressaltando que, dentre o número de animais abatidos, aproximadamente 2.800 são búfalos, processados em frigoríficos da mesorregião Metropolitana de Belém (DALLEMOLE, 2007). De seu início na década de 1960, tendo como catalisador a abertura e a pavimentação da BR 010 (Belém – Brasília), a pecuária hoje está dispersa em todas as mesorregiões do Estado do Pará, porém de forma mais dinâmica na mesorregião Sudeste (SANTANA, 2002). Para qualquer que seja a mesorregião, a infraestrutura nas pequenas propriedades são bem precárias, não ultrapassando os limites permitidos para subsistência familiar. Nas médias e grandes propriedades, em decorrência da tecnologia de produção empregada (melhoramento genético, inseminação artificial, rações, entre outras), vê-se com freqüência o uso de tratores, máquinas, equipamentos e pastagens de boa qualidade (SANTANA Op. Cit.). Para esse tipo de investimento, as estradas vicinais e principais têm merecido atenção tanto do poder público quanto dos proprietários, mantendo-as em perfeito estado para que o escoamento da produção não sofra solução de continuidade. Por fim, as características gerais de infraestrutura na agroindústria animal ainda são precárias, havendo alguma diferenciação apenas nos centros mais dinâmicos, necessitando que essas individualidades sejam transferidas para as demais regiões produtoras de gado que, como consequência atingirá toda a sua cadeia produtiva, com transbordamentos positivos para agroindústria animal. 5.8.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para se construir os comitês gestores que irão formar a governança dos APL de agroindústria animal nos estados do Pará e do Amapá. No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de agroindústria animal são: sindicatos, cooperativas de produtores, sindicados de em- 113 Universidade da Amazônia presários de carne e corte e dos frigoríficos, demais órgãos afins, tais como: INCRA, ITERPA, IBAMA, ADA, ADEPARÁ, SFA, SEMA, SAGRI, FUNDEPEC, bancos, SEBRAE, Universidades, EMBRAPA e ONG. 5.9 APL DE PECUÁRIA NO PARÁ E NO AMAPÁ 5.9.1 Introdução O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino comercial do mundo, com 169,9 milhões de cabeças, produzido em 2.650.596 estabelecimentos, em 2006 (Tabela 10). Desse total, o Pará participou com 12.807.706 cabeças ou 7,54% e o Amapá com 60.151 cabeças ou 0,04%. Com relação à produção de búfalos a situação inverteu-se com o Amapá, participando com 40,11% do rebanho brasileiro e o Pará com apenas 17,62%. Os efetivos dos rebanhos de ovinos e de caprinos apresentam baixa participação relativa ao rebanho brasileiro, pois a sua expansão ganhou escala apenas nos anos recentes, com alguns empreendimentos voltados para a produção de animais de qualidade da raça Santa Inês, para produção de carne e pele, no caso dos ovinos. A participação relativa do efetivo de ovinos e caprinos na produção nacional, em 2006, foi de 1,28% e 1,05%, respectivamente, no Pará, e de 0,02% no Amapá (Tabela 10). Os demais rebanhos de aves e suínos apresentam baixa participação relativa em função do custo da ração, uma vez que a produção de grãos (milho e soja) para a fabricação de ração é insuficiente. No caso da soja, ainda não se dispõe de indústrias de óleo para a produção do farelo de soja, utilizado na composição da ração de aves e suínos. Tabela 10. Efetivo da pecuária nos estados do Amapá, Pará, Região Norte e Brasil, 2006. Pecuária Bovinos Bubalinos Caprinos Ovinos Suínos Aves (bico) Amapá 60.151 336868 1.288 2.336 14.509 52.351 Pará 12.807.706 147.987 74.696 176.865 701.130 13.301.539 114 Região Norte 31.233.724 541.647 137.474 474.502 1.594.486 27.045.519 Brasil 169.900.049 839.960 7.109.052 13.856.747 31.349.106 1.244.260.918 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Tabela 10 (continuação) Porcentagem Bovinos Bubalinos Caprinos Ovinos Suínos Aves (bico) % 0,04 40,11 0,02 0,02 0,05 0,00 % 7,54 17,62 1,05 1,28 2,24 1,07 % 18,38 64,48 1,93 3,42 5,09 2,17 % 100 100 100 100 100 100 Fonte: IBGE (2008). A pecuária no Pará é a principal atividade agropecuária em termos da geração de valor da produção e emprego. Fez história na ocupação e no desenvolvimento dos estabelecimentos rurais, por viabilizar a ocupação e a utilização de terras, pelo acesso fácil a recursos financeiros de crédito constitucional e de incentivos fiscais, pela facilidade de comercialização da produção (carne e leite), pela capitalização dos produtores e pelo status conferido diante da sociedade. A pecuária no Pará desenvolveu-se praticamente sem custo, pois a madeira, retirada das áreas para as serrarias, cobria os custos da formação de pastagens e também da formação de lavouras, daí a sequência contínua do desmatamento e abandono das áreas de pastagens depois de cinco a dez anos, uma vez que o custo da formação de novas pastagens em áreas de mata densa ser significativamente menor do que a recuperação de pastagens abandonadas. O Censo Agropecuário de 1996 (IBGE, 1998) totalizou um efetivo da pecuária de 6.080.431 cabeças e o de 2006 (IBGE, 2008) somou um rebanho de 12.807.706 cabeças, com uma taxa de crescimento anual de 7,01%. As pastagens cultivadas, no mesmo período, evoluíram a uma taxa anual de 5,31%. A produtividade da terra, então saiu de 0,82 cabeça/ha para 0,97 cab./ha no mesmo período, o que indica lento avanço em tecnologia. Ou seja, a pecuária paraense foi e continua sendo extremamente extrativista. Esses resultados de efetivo do rebanho e da área com pastagem revelam a pecuária como um vilão para o efeito estufa, pela derrubada da floresta para implantar pastagem e pelo próprio manejo dos pastos, por meio do fogo que emitem CO2 e metano para a atmosfera. Tomando a estimativa de 0,0431 tonelada/ano de emissão de metano por cabeça animal e que cada tonelada de metano corresponde a 21 toneladas de CO2 (MCT, 2004, apud SMERALDI; MAY, 2008), a pecuária paraense gera anualmente 11,6 milhões de toneladas de CO2. Adicionando este valor ao volume de CO2 emitido com a queima anual de floresta densa para a formação de pastagem e a queima de pastagem (669,2 mil ha x 155 t de carbono x 3,664, que é o fator de conversão do carbono 115 Universidade da Amazônia em CO2) de 397,10 milhões de t de CO2, chega-se ao volume de 408,7 milhões de t de CO2/ano. Esse volume de emissões de gases equivale a 9% da emissão anual dos Estados Unidos. Um grande desafio da pecuária nos estados do Pará e do Amapá é dar maior atenção com relação às fontes produtoras de matéria-prima, que atualmente não têm responsabilidade com relação à qualidade do rebanho, assistência técnica, fornecimento de insumos, melhoria de infraestrutura, além de adotarem uma postura extremamente defensiva, ao praticarem um extrativismo pecuário e uso informal da mão de obra. Há necessidade da mudança no enfoque da pecuária na Amazônia, pois se trata da atividade responsável pela maior forma de uso da terra. A redução dos desmatamentos e queimadas depende do aumento da produtividade do rebanho, cessando a contínua incorporação de novas áreas de floresta, eliminando a prática de efetuar queimadas de dois em dois anos de suas pastagens, no aumento da produtividade das atuais áreas ocupadas, mediante a perenização das pastagens e da sanidade do rebanho. O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL de pecuária nos Estados do Pará e do Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão enfrentando para se desenvolverem. Esses fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. 5.9.2 Localização do APL de pecuária no Pará e no Amapá a) Estado do Pará ICN médio: Água Azul do Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Bonito, Brejo Grande do Araguaia, Cachoeira do Piriá, Chaves, Cumaru do Norte, Curianópolis, Eldorado dos Carajás, Ipixuna do Pará, Itupiranga, Ourilândia do Norte, Pacajá, Palestina do Pará, Pau D’arco, Piçarra, Rio Maria, Rondon do Pará, Santa Cruz do Arari, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Sapucaia, Vitória do Xingu e Xinguara. ICN médio mais um desvio padrão: Água Azul do Norte, Bannach, Bonito, Chaves, Cumaru do Norte, Curianópolis, Piçarra, Santa Cruz do Arari, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, São João do Araguaia e Sapucaia. 116 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Os municípios em negrito apresentaram elevado incremento no desmatamento de áreas de floresta densa para extração de madeira em tora e a implantação da atividade de pecuária e/ou agricultura de grãos, em 2008. Os municípios de Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Piçarra, Rondon do Pará e São Geraldo do Araguaia iniciaram a construção e implantação da Agenda 21 Local, que se refere à recuperação de áreas degradadas e a proteção do meio ambiente. Desses municípios, apenas Rondon do Pará está entre os que mais desmataram em 2007, portanto, violando um dos princípios da Agenda 21 Local. b) Estado do Amapá ICN médio: Mazagão e Tartarugalzinho. ICN médio mais um desvio padrão: Mazagão e Tartarugalzinho. Estes municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL, juntamente com os frigoríficos e fazendas. 5.9.3 Traços gerais A pecuária bovina de grande porte tem como principal característica a presença do gado zebu, em particular da raça Nelore, criado em regime extensivo de pastagem com gramíneas adaptadas como colonião, quicuio, jaraguá e braquiária. As grandes fazendas de criação de gado bovino adotam algumas práticas modernas: o uso de cercas de arame, a divisão das pastagens para facilitar manejo do gado e as práticas veterinárias de vacinação, vermifugação e complementação mineral do rebanho. O rebanho bubalino está concentrado na ilha de Marajó e no Amapá. O sistema de criação de búfalos domesticados é ainda em regime extensivo de pastagens naturais, porém já estão sendo adotadas pelos fazendeiros algumas práticas de vacinação preventivas contra determinadas zoonoses e sistemas de pastoreio sistematizado por categoria animal. A pecuária bovina de corte e a pecuária de leite vêm também sendo desenvolvidas em certos municípios da região bragantina por pequenos criadores em regime extensivo de pasto. As práticas modernas de manejo de pastagens e do rebanho da maioria das pequenas fazendas ainda não se tornaram habituais. O rebanho da pecuária de grande porte tem boas perspectivas do ponto de vista dos mercados nacional e internacional. A criação da pecuária de pequeno porte ainda não tem uma importância econômica significativa do 117 Universidade da Amazônia ponto de vista do mercado. As cadeias produtivas da pecuária apresentam ainda um baixo grau de integração vertical com a agroindústria. De qualquer maneira, o aumento do grau de integração horizontal (cria, recria e engorda) e a presença das agroindústrias de frigoríficos e de curtumes sinalizam mudanças econômicas potenciais na verticalização da cadeia produtiva. Atualmente, o grau de encadeamento para trás das empresas processadoras de produtos de origem animal no Estado do Pará, é forte e para frente, fracos, conforme Dallemole (2007), indicando que as conexões destas empresas com os fornecedores (pecuaristas) têm forte alcance sistêmico e com clientes (empresas de calçados) é fraco. Isto ocorre porque o produto apresenta baixo valor agregado, resume-se ao preparo da carne in natura na forma de carcaça e uma pequena parte desossada e se destina em cerca de 85% para o mercado local e 15% para fora do estado, onde ocorre o adicionamento de valor ao produto. 5.9.4 Estratégia de mercado O Pará apresenta uma taxa de desfrute estimada de 20,3% e o Amapá de 35,9%, em 2006 (ANUALPEC, 2007). Tomando os dados preliminares do efetivo da pecuária do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2008), o Pará totalizou 2.655.204 cabeças de boi e búfalo e o Amapá somou 82.006 cabeças de boi e búfalo, prontas para a comercialização. O abate efetivo em 2006 foi de 2.077.772 cabeças no Pará e 25.425 no Amapá. Confrontando esses dados têm-se que há um excedente de 577.432 cabeças no Pará e 56.581 cabeças no Amapá, que foram comercializados em pé para o mercado externo (o Pará exportou 135.474 cabeças ou 5,1% dos animais prontos para abate para Líbia, Egito, Arábia Saudita e Costa do Marfim), mercado local (34,9% do total ou 926.666 cabeças de boi e búfalo) e nacional (60% para as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste ou 1.593.122 cabeças). Estes resultados mostram que o Pará é um exportador líquido de carne. No Pará, da carne comercializada internamente (aquela que faz parte do consumo dentro do próprio Estado), 11% ficam no próprio município de abate, 12% na região de abate, formada pelos municípios próximos ou município do frigorífico e 13% é comercializado entre as outras mesorregiões do Estado que não aquelas onde foram abatidas. No Amapá, todos os animais abatidos se destinam ao abastecimento do mercado local. O frigorífico de Santana abastece Santana e Macapá. A comercialização dos pequenos animais (aves, suínos, ovinos e caprinos) é feita no mercado interno. O leite também é comercializado totalmente 118 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local para os laticínios locais e uma parcela é utilizada para o consumo no estabelecimento, tanto na forma in natura quanto na forma de queijos e outros produtos fabricados na própria fazenda. O mercado internacional sinaliza uma demanda firme por carne de boi alimentado à base de pasto, em sistemas sustentáveis. Na Amazônia, especificamente, no Pará, um grupo de empresários, comandado pelo banqueiro Daniel Valente Dantas, está produzindo 300 mil cabeças de boi, com planejamento para chegar a 500 mil cabeças, visando abastecer o mercado de carne europeu, com boi criado em sistemas sustentáveis, do tipo silvipastoril, sistema lavoura pecuária, recuperando áreas degradadas ao longo do trecho Marabá-Redenção. Portanto, as perspectivas da agroindústria de carne, couro e derivados deve agregar valor a cadeia da pecuária de corte. A principal estratégia deverá ser de uma política de desenvolvimento rural com vistas à formação de uma base produtiva assentada numa pecuária moderna de corte e de leite com vista à criação de uma base rural de criação de animais domesticados de grande e pequeno porte. Isto implica num esforço de busca da melhoria da capacidade de suporte das pastagens plantadas e o aumento da produtividade do rebanho em termos de idade de abate e peso. A melhoria genética dos rebanhos bovinos e bubalinos, por meio de inseminações artificiais com sêmen de bons reprodutores puros de origem ou puros por cruzamento, como uma meta a ser atingida. A melhoria genética dos capins e forrageiras existentes e a introdução de novas gramíneas em combinação com leguminosas resistentes ao pisoteio, as pragas e as doenças, porém com níveis protéicos satisfatórios à alimentação dos animais, deverão contribuir para o aumento da produtividade. O estabelecimento de uma pecuária moderna com elevada produtividade é um fator de atração de agroindústrias à formação de cadeias produtivas como núcleo das APL. Essa alternativa é fundamental para a Amazônia porque ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade dos rebanhos economiza terra, ou seja, contribui para reduzir a derrubada da mata para a implantação de pastagens e a substituição da atividade que é permanente por monocultivos anuais de alto risco de preço e limitada capacidade de ganho econômico sustentável. Tal estratégia é vital para desencadear os processos de conexão para trás, para frente e de integração dos elos da cadeia produtiva de pecuária. Isso tende a viabilizar a implantação de diversas agroindústrias que irão realizar a agregação de valor aos produtos da pecuária. A diversificação da produção e a diversidade e melhoria dos produtos tendem a desenvolver novos canais de negócios e ampliar a rede de comercialização para conquistar novos mercados no âmbito nacional e internacional. 119 Universidade da Amazônia 5.9.5 Capital humano e social A disponibilidade e a qualidade da mão de obra, nos municípios de maior concentração das empresas de pecuária, formam o estoque de capital humano e apresentam uma relação direta como o crescimento da renda per capita e, por sua vez, como o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2008a; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (Educação Básica e Superior) constitui o ponto mais dramático, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois, desde a implantação de Boas Práticas de Fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado por Santana (2002, 2005, 2007 e 2008), em diversos APL da Amazônia. A capacidade empresarial e a qualidade da mão-de-obra da pecuária são ainda baixas. Tais limitações se constituem em obstáculos à formação de APL de pecuária. Isso implica no domínio do conhecimento tácito sobre o conhecimento codificado em base científica. Esse elo da cadeia produtiva de pecuária constitui o segmento fornecedor de matéria-prima (boi gordo, leite, aves e suínos). Se a capacidade empreendedora dos produtores é baixa e nível de habilidade da mão de obra também, pode-se comprometer a verticalização da cadeia de várias formas – baixa produtividade, qualidade e inovação tecnológica, acesso a mercado e escala adequada para manter um fluxo contínuo de insumo-produto. O capital social, por sua vez, se refere a atitudes de confiança estabelecidas em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, considerado o elemento invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e nos grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). 120 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois quando a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bemsucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, constroem-se redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir como para comprar insumos ou vender produtos juntos. Nos APL de pecuária há cooperação entre as empresas para determinar preço do boi gordo, no caso da pecuária de corte e leite, assim como na produção de aves. Por fim, embora existam formas de organizações sociais (cooperativas, sindicatos e associações), a operacionalidade ainda se processa em condições institucionais precárias, sobretudo em termos de articulação com as instituições governamentais e não- governamentais de apoio técnico e social. 5.9.6 Tecnologia Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa arma para as empresas obter e sustentar os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da quais produ- 121 Universidade da Amazônia tos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse fenômeno ainda não está em operação em empresas dos APL de pecuária de forma homogênea nos estados do Pará e Amapá. No Pará, segundo Santana (2002), há diversos sistemas de produção pecuários, que fazem uso de tecnologias diferentes: sistema de elite, que emprega biotecnologia na reprodução animal e tem foco na venda de embriões, matrizes e reprodutores de alta linhagem do gado zebu; sistema de qualidade intermediária, que utiliza inseminação artificial em animais de alto padrão genético e manejo de pasto e do rebanho em piquetes; sistemas mistos, envolvendo animais de qualidade e sem raça definida, praticado em milhares de pequenos e médios estabelecimentos agropecuários. Este último responde pela maior oferta de gado para abate e não utiliza as Boas Práticas de Produção, com relação ao manejo do rebanho e das pastagens. O sistema dominante é de pastoreio extensivo. O controle de qualidade limita-se à vacinação obrigatória de febre aftosa e brucelose sob vigilância sanitária do Ministério da Agricultura. A tecnologia de produção predominante ainda é rudimentar, pois baseiase na exploração extrativista dos recursos naturais. Não obstante, novas iniciativas empresariais estão sendo implantadas com vistas a obter melhoria de produtividade. De fato, por exemplo, a introdução da prática do pastoreio rotacional do rebanho bovino, nas pastagens divididas em lotes, tem contribuído para o aumento da capacidade de suporte. Porém, o nível de utilização desta tecnologia é insignificante, pois a produtividade das pastagens, entre 1996 e 2006, cresceu apenas 1,61% ao ano. A prática da vacinação contra a aftosa e a brucelose tem reduzido os prejuízos dos criadores e viabilizado o comércio de animais vivos e da carne para o mercado internacional. As práticas da vermifugação e da apartação dos bezerros também tem contribuído para o aumento da produtividade. A rude prática de marcação a ferro-quente, em lugares inadequados do corpo do animal, prejudica a qualidade do couro para a indústria de curtume. Mais recentemente, alguns criadores passaram a substituir essa prática de marcação com ferro-quente no corpo do animal pela marcação com grampos na orelha do animal e/ou nas patas e na cara dos animais. Também não se avançou na substituição de cercas de arame farpado por arame liso ou cercas elétricas. O Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina (SISBOV), criado e implantado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 2002, estabeleceu o final de 2007 para que todos os animais do país estivessem cadastrados. Nos estados do Pará e do Amapá essa determinação não foi atendida. Atualmente, o cadastro no SISBOV é obrigatório 122 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local para a exportação e opcional para a comercialização no mercado interno. A rastreabilidade contempla o acompanhamento de todos os eventos, ocorrências, manejos, transferências e movimentações do animal, mesmo depois do seu abate. Esta prática está de acordo com o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) ou do Programa Alimentos Seguro (PAS), no item PAS no Campo. Essa certificação de qualidade é de difícil aplicação geral, uma vez que o controle da fiscalização é frágil e insegura, sobretudo após o abate, pois, nesta fase, os brincos de identificação do animal são misturados a outros de animais sem procedência definida ou jogados fora. Um questionamento a essa fragilidade foi apontada no estudo de Smeraldi e May (2008), ao anunciarem a decisão da União Europeia, que entra em vigor a partir de janeiro de 2008 e impõe um sistema de declaração transparente de quais fazendas estão aptas para a exportação. Essa medida, portanto, desacredita o SISBOV. Há ainda falta de informação sobre o bom uso do solo, do controle de pragas e doenças, do uso de complementação mineral e suplementação de alimento para evitar doenças por deficiências minerais e do manejo rotacional dos pastos. Até mesmo as informações sobre o tamanho do efetivo da pecuária e sua evolução, para permitir um planejamento adequado das empresas fornecedoras de insumos e das plantas industriais é precária no Pará e no Amapá, pois tudo é feito na base do “chute”. A diferença apurada entre as informações do censo e das estimativas da produção da pecuária municipal paraense foi de 4.693.972 cabeças ou 36,65% maior do que o efetivo. 5.9.7 Infraestrutura A infraestrutura de transporte e comercialização se apresentou como a de maior deficiência para as empresas de beneficiamento, preparo e processamento de carne e derivados. São precárias as condições da infraestrutura física das estradas vicinais, estaduais e federais para o escoamento da produção. As áreas rurais dos municípios, selecionados com APL potenciais de pecuária, não dispõem de redes de energia elétrica e de comunicação. De qualquer maneira, a implantação das redes elétricas (linhão) em lugares estratégicos poderá resolver esses problemas no futuro próximo. A falta de energia inviabiliza a produção e a comercialização do leite, que exige tanques de resfriamento. De seu início na década de 1960, tendo como catalisador a abertura e a pavimentação da BR 010 (Belém – Brasília), a pecuária hoje está dispersa em todas as mesorregiões do Estado do Pará, porém de forma mais dinâmica na mesorregião Sudeste (SANTANA, 2002). Para qualquer que seja a mesorregião, a infraestrutura nas pequenas propriedades são precárias, não ultrapas- 123 Universidade da Amazônia sando os limites permitidos para subsistência familiar. Nas médias e grandes propriedades, em decorrência da tecnologia de produção empregada (melhoramento genético, inseminação artificial, rações, entre outras), vê-se com freqüência o uso de tratores, máquinas, equipamentos e pastagens de boa qualidade (SANTANA, op. cit.). Para esse tipo de investimento as estradas vicinais e principais têm merecido atenção tanto do poder público quanto dos proprietários, mantendo-as em perfeito estado para que o escoamento da produção não sofra solução de continuidade. 5.9.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representações as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para se construir os comitês gestores que irão formar a governança dos APL de pecuária nos estados do Pará e Amapá. No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de pecuária são: sindicatos, cooperativas de produtores, sindicados de empresários de carne e corte e dos frigoríficos, demais órgãos afins, tais como: INCRA, ITERPA, IBAMA, ADA, ADEPARÁ, SFA, SEMA, SAGRI, SISBOV, FUNDEPEC, bancos, SEBRAE, Universidades, EMBRAPA e ONG. Neste caso específico, por ser uma das atividades ligadas diretamente aos desmatamentos de florestas para a formação de pastagens, portanto, são os municípios com maior extensão de áreas degradadas, a construção e a implantação da Agenda 21 Local pode dar o “pontapé inicial” para se estruturar uma governança da cadeia produtiva de pecuária de corte e leite. 5.10 APL DE EDUCAÇÃO NO PARÁ E NO AMAPÁ 5.10.1 Introdução Há 100 anos, as pessoas que viviam nos países, hoje, desenvolvidos trabalhavam em média 2.770 horas anuais; atualmente esta cifra fica em torno de 1.700 horas. Segundo uma previsão, pelo ano 2010, os noruegueses estarão trabalhando 1.300 horas por ano. Isto significa que continuará crescendo o número de horas disponíveis para outras atividades. Na Grã Bretanha, durante a vida de uma pessoa, as horas vagas já aumentaram de 118 mil, em média, em 1850, para 287 mil em 1981. Deve-se lembrar que, por volta do ano 2000, um bilhão de pessoas estava usando a Internet; num futuro próximo, 124 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local quantas pessoas trabalharão em casa, irão ler livros sem páginas e terão como principal mercado as infovias globais? A educação une o passado ao futuro. Comunica a herança cultural das gerações precedentes à luz das exigências do mundo de amanhã. Todavia, sabe-se que a educação não se desenvolve autonomamente. Tende a ser apenas um “espelho da sociedade”. O quê e a quem ensinar, onde, como e quando ensinar sofrem poderosa influência da cultura da comunidade, da demografia, da atitude das famílias, das condições políticas, das demandas da economia, das idéias sobre a educabilidade das pessoas, das teorias de aprendizagem, da disponibilidade e uso de tecnologias e dos recursos que a sociedade está disposta a dedicar a esta empreitada. Em suma, um conjunto de fatores externos ao próprio sistema educacional, influi ainda, indubitavelmente, diversos fatores endógenos, como as tradições do sistema, a organização e administração das instituições que ministram o ensino, a formação e a conformação do corpo docente, os padrões e os métodos de avaliação adotados etc. Mesmo estes últimos fatores, porém, são tributários e a sua estabilidade ou mudança depende da permanência ou modificação do entorno. Atualmente, a essência do processo de produção educacional aproxima a escola do modelo industrial de massas. O resultado foi universalizar a educação. A primária de início e, em seguida, progressivamente (sem que esta tarefa se tenha completado) os níveis superiores. Supõe também, uma radical transformação da empresa educativa, convertendo o Estado na agência docente da sociedade, o professorado em um corpo de funcionários públicos; a escola, em um meio de produção padronizada de ensino e disciplina; e a educação, em um direito de cidadania e o principal meio para acesso ao trabalho remunerado. A história da empresa educativa ficou, assim, imbricada “com a história da construção da nação, da democracia e do mercado”, assumindo funções essenciais para a integração cultural, o regime político e a economia. É provável que se tenha alcançado às portas de uma nova revolução educacional. Tanto o entorno em que opera a escola, quanto os próprios fins da educação estão sendo transformados de forma drástica e radical pelas forças materiais e intelectuais que se acham fora do controle da comunidade educacional. Está em curso, na verdade, uma profunda transformação, de alcance mundial, em cuja base se encontra um novo paradigma, organizado em torno das tecnologias de informação e comunicação. Por sua vez, “o que caracteriza a revolução tecnológica atual [é] a aplicação de conhecimento e informação à geração de conhecimento e aos dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um circuito de retroalimentação cumulativa que se dá entre a inovação e os usos da inovação” (CASTELLS, 1997). Não se trata, por- 125 Universidade da Amazônia tanto, exclusivamente, de que o conhecimento e a informação desempenhem um papel econômico e social relevante. Isso já ocorreu antes, ao longo da história (HOBART; SCHIFFMAN, 1998). O que distingue o momento atual é que as novas tecnologias são “processos a serem desenvolvidos” e não “ferramentas a serem aplicadas”. Por isto, os usuários estão em condições de assumir controle de tais processos e produzir novos bens, serviços, idéias e aplicações. Em geral, os sistemas educacionais, incluindo a própria formação nas empresas, constituem vínculos fundamentais para se compreender o desenvolvimento econômico dos países e regiões. O sistema educacional brasileiro apresenta algumas deficiências importantes, no sentido de que muitos jovens saem do sistema escolar sem uma formação adequada que os permita assumir as responsabilidades, necessárias para sua vida de trabalho. Por outro lado, há um desequilíbrio entre o contingente de pessoas no ensino primário, secundário e terciário e o contingente de pessoas no ensino profissionalizante, que os habilitem a participar do mercado de trabalho. Assim, o papel do ensino em todos os níveis é estabelecer um debate permanente com a sociedade local, pois, a educação não apenas gera uma rentabilidade privada que contribui para aumentar o salário e a renda de seus portadores, mas também contribui para aumentar a renda per capita da região e o bem-estar social, em função da externalidade positiva que dissemina para toda sociedade. 5.10.2 Localização do APL de educação no Pará e Amapá a) Estado do Pará ICN médio: Altamira, Ananindeua, Belém, Breves, Castanhal, Goianésia do Pará, Gurupá, Itaituba, Marabá, Marituba, Novo Progresso, Ourém, Pacajá, Paragominas, Rondon do Pará, Santa Maria do Pará, Santarém, São João do Araguaia, Tailândia, Tucumã, Vitória do Xingu e Xinguara. ICN médio mais um desvio padrão: Breves, Itaituba, Pacajá, Rondon do Pará, São João do Araguaia e Tailândia. a) Estado do Amapá ICN médio: Cotias, Macapá e Porto Grande. ICN médio mais um desvio padrão: Cotias e Macapá. Estes municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL. Desses municípios, apenas Belém e Porto de Moz iniciaram a implantação de suas Agendas 21 Locais. 126 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 5.10.3 Traços gerais Segundo Llorens (2001, p. 127), “a disponibilidade de recursos humanos qualificados constitui o elemento estratégico mais importante para garantir o processo de inovação produtiva e empresarial”. A formação dos recursos humanos demanda muito tempo e investimento, sobretudo para incorporar os elementos de perfil produtivo concreto, como os requisitos de polivalência que demandam os cenários produtivos flexíveis em permanente mudança. Porém, é consenso que as iniciativas locais em capacitação e formação de recursos humanos não produzem resultados palpáveis, uma vez que os investimentos são de longo prazo e os conteúdos não acompanham os avanços exigidos pelo mercado. Assim, como evidenciado por Santana et al. (2002), para os profissionais de Ciências Agrárias, os recursos humanos formados apresentam uma bagagem de conhecimento muito aquém do exigido pelo mercado. Além disso, a formulação de conteúdos educacionais e de capacitação profissional deve sempre ser feita de forma negociada entre os atores sociais, os agentes empresariais e os sindicais regionais, a fim de assegurar que a lógica burocrática imposta pelo funcionamento tradicional do Ministério da Educação não predomine sobre os elementos de mudança e de renovação das diferentes regiões. Porém, esse processo não é exercitado pelos reitores e dirigentes educacionais dos territórios, que preferem a acomodação. Desde meados dos anos de 1980, os estudos, sobre os determinantes do crescimento econômico, têm se tornado um importante campo de investigação científica. Nesses estudos, com destaque para os pioneiros Romer (1986) e Lucas (1988), constatou-se que o capital humano exerce uma contribuição significativa para o crescimento econômico. O capital humano é fruto da educação (o número de pessoas, conforme o número de anos de estudo constitui o estoque de capital humano, o treinamento, a dinâmica de atualização e a formação de pessoas de acordo com as exigências do mercado), porém a relação entre educação e crescimento econômico, conforme Altinok (2007) apresenta controvérsia, uma vez que depois que a economia atinge certo nível de desenvolvimento, o estoque de capital humano passa a não ter influência sobre o crescimento econômico, de modo que as habilidades passam a assumir esse papel. No Brasil e, especificamente, na Amazônia, esse nível ainda não foi alcançado. Contudo, há um nítido déficit do estoque de capital humano, conforme as exigências do mercado das unidades empregadoras com relação à adequação da formação profissional ao cargo que deve desempenhar na empresa e contribuir para torná-la ou mantê-la no mercado. 127 Universidade da Amazônia A educação passa por transformações que exigem atenção, em geral, nos seguintes aspectos: • o conhecimento deixou de ser lento, escasso e estável. • o estabelecimento escolar deixa de ser o único canal de contato das novas gerações com o conhecimento e a informação. • a palavra do professor e o texto escrito deixam de ser os suportes exclusivos da comunicação educacional. • a escola já não pode atuar como se as competências que forma, os aprendizados que promove e o tipo de inteligência que supõe nos alunos pudessem limitar-se às expectativas formadas durante a revolução industrial. • as tecnologias tradicionais do processo educativo estão deixando de ser as únicas disponíveis para ensinar e aprender. • a educação deixa de se identificar exclusivamente com o âmbito do Estadonação e ingressa também ela, na esfera da globalização. • a escola deixa de ser mais uma agência formativa que opera em um meio estável de socialização. O principal desafio que o Pará e o Amapá enfrentam é o de integrar-se aos processos de globalização e adotar o modelo característico da era da informação. Se não o fizer oportunamente, corre o risco de separar-se – ou ficar à deriva – da corrente principal do mundo contemporâneo. Efetivamente, a sociedade da informação procede do centro para a periferia e, nesse processo, define vencedores e perdedores, aumentando em alguns casos e, em outros, reduzindo os hiatos anteriormente existentes entre e dentro das sociedades. Tais hiatos – especialmente os educacionais, de conhecimento e tecnológicos – não se fecham automaticamente com o passar do tempo. Pelo contrário, eles podem aumentar, fazendo que alguns países percam interesse, inclusive como objeto de exploração na arena global. Ao longo das últimas décadas, contudo, o Pará e o Amapá andaram a “reboque” da modernidade. Especialmente, a educação ficou para trás e, com isso, aprofundou-se o abismo que separa o Estado das regiões mais dinâmicas como o sudeste e ainda mais de países como os tigres asiáticos, àquelas que há 50 anos encontrava-se em estádio similar ou inferior de (sub) desenvolvimento. Atualmente, o Pará e o Amapá têm uma força de trabalho cuja educação (anos de escolaridade) é menor que a esperada para seu nível de desenvolvimento. Os avanços da cobertura diferem ainda mais no interior, sendo menos favorecidos os grupos indígenas e pobres, rurais e urbanos. Particularmente, as mulheres indígenas estão em desvantagem. Ainda, assim, a taxa de matrí- 128 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local cula no pré-escolar continua baixa, o que agrava as diferenças de origem social entre as crianças que ingressam na escola. Com isso, a expansão foi mais rápida nos níveis mais altos – Educação Secundária e Superior –, que atendem principalmente aos jovens de grupos médios e altos de renda per capita. Por outro lado, os sistemas de Educação Primária e Secundária estão fortemente segmentados em função do status econômico das pessoas, ficando os mais pobres relegados ao sistema público enquanto os ricos e a maior parte da classe média freqüentam escolas privadas. Nos estados do Pará e do Amapá essa situação pode ser claramente percebida nos dados apresentados no censo do IBGE de 2000. Dentre eles, ressalta-se o grande contingente de pessoas com formação apenas nos níveis fundamentais e médios: 1.514.693 e 256.549, no Pará; e 123.596 e 32.146 no Amapá, respectivamente. A carência de uma formação específica profissionalizante para essas pessoas faz com que o trabalho do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) seja revestido de grande importância para o agronegócio e o desenvolvimento local nestes dois Estados. Em estimativas feitas pelo SENAR, existe atualmente uma necessidade de formação profissional rural de aproximadamente 2.000.000 de pessoas a serem capacitadas. Contudo, apenas o SENAR não será suficiente para atender a esta demanda, pois a sua capacidade atual de capacitação é da ordem de 20.000 pessoas. Portanto, no ritmo atual levaríamos 100 anos para o atendimento dessa demanda. 5.10.4 Estratégia de mercado Os processos e produtos culturais, incluída a educação, entram de uma maneira até agora desconhecida, no âmbito do comércio e do mercado. Suas expressões começam a circular por meio de uma vasta rede de meios e canais, cada vez mais em base eletrônica, e interagem das mais diversas maneiras entre si e com suas “clientelas”, quer se tratem de audiências, no caso dos meios de comunicação; ou de usuários, no caso das agências de formação e capacitação. Apenas algumas estruturas livremente interligadas de meios e canais estarão em condições de facilitar, no futuro, a contínua expansão e interação dessas indústrias culturais globalizadas. Aqui se encontra, seguramente, uma das razões para os contínuos processos de reestruturação que se estão produzindo neste setor conjuntamente com o desenvolvimento das infra-estruturas de informação (KAHIN; WILSON, 1998). Essas indústrias são, por sua vez, “empurradas” do lado da oferta pela revolução das telecomunicações e dos computadores, e “puxadas” do lado da demanda por públicos, situados 129 Universidade da Amazônia em contextos socioculturais diversos, cada um com necessidades singulares e preferências próprias de consumo. Em meio a esses processos, a educação passa a ser vista, ela própria, como a principal indústria na produção de capital humano, encarregada de transmitir conhecimento às pessoas, desenvolver as capacidades de absorção social do conhecimento disponível e formar o estrato-chave da força de trabalho, aquele composto pelos que trabalham com conhecimentos avançados. As novas tecnologias levam a uma ampla reengenharia das organizações – de empresas a governos, de funções de produção a funções de controle e avaliação. O estabelecimento escolar deixa de ser o único canal de contato das novas gerações com o conhecimento e a informação. Existem hoje os meios de comunicação e, a seu lado, as redes eletrônicas e uma verdadeira indústria do conhecimento. Os meios tradicionais tornaram-se mais potentes. Assim, por exemplo, estima-se que no início da década atual publicavam-se no mundo cerca de 900 mil títulos editoriais, 80% mais que vinte anos antes. A isto se agrega agora a informação transmitida eletronicamente. Já em 1980, um cidadão médio de uma sociedade industrializada estava exposto a quatro vezes mais palavras/dia que em 1960. Durante esse tempo a informação eletrônica cresceu a uma taxa anual composta de mais de 8%, dobrando a cada dez anos (NEWMAN et al., 1997). Afirma-se que as economias industriais “estão no umbral de mudanças estruturais potencialmente radicais em sua organização. As redes de comunicação e os aplicativos multimídia interativos estão proporcionando os fundamentos para a transformação das relações sociais e econômicas existentes, na direção de uma sociedade da informação” (STEVENS, 1996, p. 6). Os dados disponíveis avalizam tal previsão. Com efeito, estima-se que mais de 50% do PIB das maiores economias da Organização e Cooperação Econômica para o Desenvolvimento (OCDE) estão baseados em conhecimentos, incluindo-se aí indústrias como as de telecomunicações, computadores, softwares, a indústria farmacêutica, a educação e a televisão. As indústrias de alta tecnologia quase dobraram sua proporção na produção total de manufaturados durante as duas últimas décadas, chegando a 25% do total. E os serviços baseados em conhecimento crescem ainda mais rapidamente. Na área dos países da OCDE, o gasto com a ciência e a tecnologia alcança uma média de 2,3% do PIB, enquanto a educação absorve cerca de 12% do gasto total dos governos e o investimento em capacitação relacionada ao trabalho chega a 2,5% do PIB, nos países com sistemas dualistas de formação de aprendizes como a Alemanha e a Áustria. A política de formação de capital humano, cada vez mais, consolida-se como vetor de eficiência na gestão de recursos, que desencadeia melhora na adaptação e no uso de inovações tecnológicas, incorporadas ao capital físico, de 130 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local modo a incrementar a vantagem competitiva dos países e regiões (MÁRQUEZ; PARELLADA, 1998). No Brasil, os recursos aplicados na educação são desequilibrados, sendo 2,5% do PIB de recursos públicos gastos no Ensino Fundamental contra 2% do PIB, aplicados pelo setor privado. Além disso, os gastos públicos aumentam com o aumento da renda, pois, nas escolas com renda mensal até R$ 400,00, a participação dos gastos públicos é de 0,8% e nas escolas de renda superior a R$ 6.000,00, o gasto atingiu 4,89% (GONÇALVES et al., 2007). No Brasil e, especificamente, no Pará e no Amapá ainda há dificuldade de inclusão das crianças em idade escolar na educação pública. Os planos didáticos não atendem a processos de formação de capital humano habilitado para inserção em mercado local e global. Essa distância entre o profissional desejado e àquele formado nas universidades só poderá ser diminuída pela modificação da grade curricular e pela maior participação e influência da sociedade nas universidades. Segundo Santana (2000), nos diferentes APL investigados nos estados do Pará e do Amapá, como leite, madeira, couro, mel, fruticultura etc. duas características fundamentais os une: a deficiência na formação da mão-deobra e o fraco elo com as instituições de pesquisa e ensino. Aqui, talvez esteja o ponto crucial para o rompimento deste paradigma. A aproximação da sociedade e do setor produtivo junto as universidades é um ponto indispensável para o desenvolvimento de ambos. No âmbito da formação profissional, capacitação de gestores e empreendedores, o processo torna-se ainda mais difícil. No Pará e no Amapá as empresas dos municípios identificados são de micro e pequeno porte que, por si só, não terão condições de formar capital humano e estruturar programas para adaptar e difundir tecnologia. O desafio que se apresenta para as instituições de ensino é adequar os conteúdos programáticos dos cursos que formam profissionais para trabalharem nas cadeias produtivas da Amazônia. Para os órgãos de C, T & I, exige-se maior aproximação com as demandas reais dos territórios de micro e pequenas empresas, para alavancar o processo de produção com aumento de produtividade dos recursos e qualidade dos produtos. 5.10.5 Capital humano e social A disponibilidade e a qualidade da mão de obra, nos municípios de maior concentração das empresas de educação, formam o estoque de capital humano e apresentam uma relação direta como o crescimento da renda per capita e, por sua vez, como o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; 131 Universidade da Amazônia HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2008a; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (Educação Básica e Superior) constitui o ponto mais dramático, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois, desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado pela ADA (2003). O capital social, por sua vez, se refere a atitudes de confiança que se estabelece em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança, entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas, permite a criação e participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, considerado o elemento invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bem-sucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos, que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, constroemse redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir quanto para comprar ou vender juntos. 132 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local Os estudos revelam que a cooperação entre os agentes participantes da cadeia produtiva de educação não se traduz em benefício coletivo significativo no que concerne à demanda, uma vez que o processo de ingresso nas escolas e universidades é altamente competitivo. Também não há cooperação no fornecimento de produto (pessoas qualificadas) para o mercado de trabalho. Predomina o comportamento individual e oportunista dos agentes, assim como é forte a assimetria de informação. O nível educacional da força de trabalho e do empresariado do Pará e do Amapá além de baixo é insuficiente para a formação de capital social e humano, necessários à operacionalidade sistêmica dos arranjos produtivos e institucionais que o desenvolvimento local sustentável necessita. 5.10.6 Tecnologia Sabe-se que o aspecto qualitativo da população local, o estoque de capital humano, conforme é tratado na literatura, ocupa um papel fundamental para explicar o aumento da taxa de crescimento da renda per capita nas teorias do crescimento econômico, uma vez que é um fator primordial para os processos tecnológicos que melhoram a produtividade do trabalho e a competitividade das empresas, além de convertê-los em base para a inovação do progresso técnico (SANTANA, 2008a). Trata-se do conhecido argumento de que a quantidade de trabalho não pode substituir a qualidade, elemento relevante para explicar a remuneração do trabalho e o nível de renda per capita do local. No Pará e no Amapá, o contingente de mão-de-obra está deixando de ser fonte de vantagem competitiva na indústria de transformação de base agrária, em função das exigências em qualidade total dos produtos pelo mercado internacional. Os processos produtivos modernos exigem nível alto de habilidade da mão de obra para lidar com as novas tecnologias mecânicas, químicas e de gestão. Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, esses novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa ferramenta para as empresas obter e sustentar os níveis de lucros. 133 Universidade da Amazônia Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzidos para substituir os produtos e processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. Esse fenômeno ainda não está em operação em empresas de micro e pequeno porte nos APL do Pará e do Amapá, em parte pelo baixo nível e qualidade da educação tanto formal quanto profissionalizante. 5.10.7 Infraestrutura As bases físicas de escolas públicas não atendem adequadamente ao contingente de pessoas em idade de alfabetização nos municípios identificados como especializados em um ou mais APL. Assim, o número de escolas formais e técnicas, salas de aulas, laboratórios para os níveis primário, secundário e terciário. A interiorização do ensino de terceiro grau no Pará está em curso, porém no Amapá se restringe ao município de Macapá. Os cursos oferecidos pelas universidades públicas que se vinculam ao agronegócio estão localizados nas capitais. Os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Engenharia de Pesca da UFRA e UFPA estão nos municípios de Marabá, Altamira, Capitão Poço, Castanhal e Bragança. Porém, o número de vagas ainda é pequeno e conteúdo programático destoa da realidade regional do mercado. Todavia, esses e os demais cursos tecnológicos oferecidos no meio rural necessitam de uma melhor infraestrutura laboratorial para um ensino de qualidade. Talvez essa seja a principal barreira ao desenvolvimento destes cursos no meio rural. Aliado a esse cenário acrescenta-se a dificuldade de transporte da população rural e dos próprios professores e assim estabelece-se o perfil da Educação Superior, atrelado aos grandes centros urbanos e impossibilitado de atingir com eficiência e qualidade o meio rural. A infraestrutura para ensino público técnico e profissionalizante, tradicionais ou utilizando os recursos da tele-informática ainda é embrionária. Para o desenvolvimento sustentável dos APL, além do capital humano, necessita-se avançar no estudo científico e tecnológico, cuja deficiência é generalizada e constitui em barreira de difícil transposição em horizonte de curto e médio prazo. A educação, portanto, está na base da formação de capital humano e social que, por sua vez, é o fundamento da construção do arranjo institucional, que tem como motor o desenvolvimento tecnológico. 134 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 5.10.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para se construir os comitês gestores que irão formar a governança dos APL de educação no Estado do Pará. Os comitês gestores ou câmaras técnicas têm a missão fundamental de construir a cooperação entre os agentes dos elos da cadeia produtiva, visando construir eficiência coletiva no que concerne às ações de produção, processamento, legislação e comercialização do produto. No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL de educação são: sindicatos e cooperativas de professores, sindicatos de empresários da educação, demais órgãos afins, tais como: SEDUC, MEC, SENAR, SEBRAE, Universidades e ONG. 5.11 APL DE TURISMO ECOLÓGICO NO PARÁ E NO AMAPÁ 5.11.1 Introdução Poucos países apresentam quantidades e variedades de opções turísticas quanto o Brasil, com suas dimensões continentais que fazem divisa com 10 diferentes países (mais de oito milhões de km2) e possui ecossistemas tão contrastantes quanto a Floresta Amazônica e Mata Atlântica; o Cerrado e a Caatinga; e ainda o Pantanal. O termo Ecoturismo foi introduzido no Brasil no final dos anos de 1980, seguindo a tendência mundial de valorização do meio ambiente. O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) iniciou em 1985 o Projeto “Turismo Ecológico”, criando dois anos depois, a Comissão Técnica Nacional, constituída conjuntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), primeira iniciativa direcionada a ordenar o segmento (EMBRATUR, 1994; 1996). Trata-se de uma atividade turística desenvolvida em áreas naturais em que o visitante procura algum aprendizado sobre os componentes do local visitado. Safáris fotográficos, estudos do meio e observação da fauna são algumas das possibilidades que são oferecidas como atratividade para o ecoturismo. São atrativos naturais como cachoeiras, rios, lagos, praias, grutas, montanhas, fauna e flora que viabilizam economicamente o ecoturismo. Aliado a essas fontes de atração funcionam os serviços de hotelaria, restaurantes, arte- 135 Universidade da Amazônia sanatos, agências de viagens, transporte, bancos, comunicação, programas culturais, que são a base da integração social proporcionado por essa interação sistêmica da atividade do turismo. Em 1994, com a Publicação das Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo, pela EMBRATUR e Ministério do Meio Ambiente, o “turismo ecológico” passou a denominar-se Ecoturismo, e a sua conceituação é: Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação, e busca a formação de uma consciência ambientalista, através da interpretação do meio ambiente promovendo o bem-estar das populações (EMBRATUR, 1994). Segundo o BNDES, a Organização Mundial do Turismo (OMT) estima que 10% das pessoas que viajam pelo mundo são ecoturistas, com 50 milhões de pessoas que praticam o ecoturismo. No Brasil, pressupõe-se que o ecoturismo alcance meio milhão de turista, por ano. O Estado do Amazonas destaca-se como pólo de ecoturismo, com uma demanda predominante de turistas estrangeiros. Entretanto, calcula-se que a participação do turista nacional, na região, antes em torno de 10% do total, tenha triplicado, nos últimos três anos. No Pantanal, outro Pólo de ecoturismo, estima-se que o número de visitantes brasileiros esteja em torno de 50% do total de turista (BNDES, 2006). O crescimento anual estimado para o ecoturismo é de 20% no mundo e 10% no Brasil. A viagem voltada à natureza representa 10% das viagens de americanos e europeus. De 4 a 6 milhões de moradores dos Estados Unidos fazem, por ano, turismo de natureza fora do seu país. No Brasil, existem cerca de 250 operadores e agentes especializados e mais de dois mil meios de hospedagem, sendo aproximadamente 220 ecohotéis. A participação do Brasil no mercado do ecoturismo ainda é pequena, considerando que o país tem potencial para desenvolver vários segmentos do turismo ecológico (EMBRATUR, 2007). Os principais destinos de ecoturismo da atualidade para a Região Norte são: Lodges (hotéis de selva) localizados próximos a Manaus (AM); rios da Região; Parque Nacional do Pico da Neblina (AM); Serra do Navio e Fortaleza de São José (AP); ilha do Marajó (PA); Monte Roraima (RR); Vale do Guaporé (RO); Xapuri (AC); ilha do Bananal (TO). O objetivo desta pesquisa foi identificar os locais de maior concentração de atividade formal dos APL turismo ecológico no Pará e no Amapá, bem como caracterizá-los com base nos principais fatores que podem ajudar a transformá-los em vantagens competitivas e as dificuldades que tais APL estão en- 136 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local frentando para se desenvolverem. Estes fatores envolvem a disponibilidade e grau de habilidade da mão de obra, a utilização de inovações tecnológicas, a inserção no mercado e as ações cooperativas. 5.11.2 Localização do APL de turismo ecológico no Pará e Amapá a) Estado do Pará ICN médio: Abaetetuba, Alenquer, Almeirim, Altamira, Ananindeua, Augusto Corrêa, Belém, Benevides, Bragança, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Jacundá, Marabá, Nova Timboteua, Óbidos, Oriximiná, Ourém, Paragominas, Parauapebas, Ponta de Pedras, Redenção, Rondon do Pará, Salinópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Soure, Tucumã, Vigia e Xinguara. ICN médio mais um desvio padrão: Belém, Benevides, Bragança, Castanhal, Óbidos, Oriximiná, Parauapebas, Salinípolis, Santarém, Soure. a) Estado do Amapá ICN médio: Macapá, Mazagão, Oiapoque e Santana. ICN médio mais um desvio padrão: Macapá. Estes municípios apresentam os epicentros de maior potencial dos aglomerados de empresas para se transformarem em APL. A base de informação desses municípios foi o emprego formal gerado pela infraestrutura de hotéis, restaurantes, agências de viagens, bancos e outros serviços vinculados ao turismo, que determinam a oferta do turismo nos estados do Pará e do Amapá. Desses municípios, apenas Belém no Pará e Macapá no Amapá iniciaram a implantação de suas Agendas 21 Locais. 5.11.3 Traços gerais Os estados do Pará e Amapá constituem parte da “zona turística” da Amazônia. Existem espaços interestaduais que configuram rotas turísticas que configuram uma imagem corporativa com certo grau de funcionalidade dentro de uma perspectiva promocional. O Estado do Pará, com 16,66% do território brasileiro e 26% da região norte, com mais de seis milhões de habitantes e 1.253.164,49 km2 de superfície, dividido em 143 municípios, o Estado possui vocação para o turismo ecológico. Destacando-se a pesca esportiva, trilhas ecológicas, observação de pássaros, praias tanto oceânicas quanto fluviais. 137 Universidade da Amazônia A zona turística do Estado do Pará está dividida em seis pólos (GÓES, 2001): Pólo Belém: é o portão de entrada não só do Estado do Pará, mas também da Amazônia oriental. Pólo Costa Atlântica: tem a cidade de Salinas sua porta de entrada, localizada a 210 km de Belém, a cidade integra o município de Salinópolis, o maior balneário da região amazônica, destacam-se também o município de Marapanim, Bragança e Vigia. Pólo Tapajós: localizam-se os rios Amazonas e Tapajós, além da exuberante paisagem de praias fluviais, cachoeiras, florestas, formações rochosas e inscrições rupestres, tem em Santarém, a segunda maior cidade do Estado do Pará, seu principal portão de entrada e possui vários recursos turísticos como o Alter-do-Chão, além de Oriximiná, Óbidos e Alenquer. Pólo Araguaia-Tocantins: considerada o caminho natural da Amazônia para o coração do Brasil, os recursos de maior potencial são as praias fluviais para atender a demanda da própria região e dos estados vizinhos. Já a fauna e a flora da região são recursos de forte apelo para o mercado nacional. Pólo Marajó: apresenta um ecossistema diferenciado e particular, como rios, baía, ilha, arquipélago, região ribeirinha, com forte apelo para ecoturismo e considerada a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Destacamos o município de Soure que com bonitas praias de referências históricas como a Praia de Pesqueiro, que a comunidade de Cajuúna transformou na primeira reserva extrativista marinha da Amazônia, a Ilha de Mexiana, além de campos com paisagens típicas de fazendas marajoaras. Pólo Xingu: é o menos explorado de todos os demais, preservando assim a qualidade de seus recursos naturais, rico em potencial ecoturístico está localizada em região que predomina a Floresta Amazônica e tem como portão de entrada o município de Altamira; é o maior município do mundo em extensão territorial, contando com 43 aldeias indígenas de diversas etnias e línguas diferentes. O Estado do Amapá está situado ao extremo norte do Brasil, com aproximadamente 475.843 mil habitantes, e 143.453,70 km2 de superfície, apresenta uma enorme diversidade de ecossistemas, representados por florestas de terra firme, várzeas, cerrados, igapós e manguezais. O Amapá é uma das Unidades Federativas mais recentes do Brasil; faz fronteiras com o Estado do Pará, os países Suriname e Guiana Francesa e o Oceano Atlântico. O Amapá tem vocação para o turismo ecológico e cultural. Os diversos ecossistemas 138 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local favorecem a atividade que começou a ser implantada na capital e no interior. Os acordos bilaterais entre França (Guiana Francesa) e o Brasil (Amapá) já garantiram o asfaltamento da BR-156, que liga Macapá a Oiapoque e a ligação com Caiena, por meio de Saint Georges, no lado francês. O Amapá oferece ao longo da estrada, a região dos lagos, os rios e os igarapés, a pesca esportiva, o cerrado e os ninhos de pássaros. A capital do Estado – Macapá – é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, onde se pode observar o Equinócio, fenômeno natural que acontece no momento em que o sol tem a sua trajetória alinhada com a Linha do Equador. A zona turística do Estado do Amapá está dividida em cinco pólos (SETUR, 2008): Pólo extremo Norte: o município de Oiapoque possui vários atrativos naturais, passeio pelo Rio Oiapoque com suas cachoeiras (destaque para a Grand Roche), balneários e densa vegetação, além do vale do rio Uaçá onde se localizam as principais comunidades indígenas; o município de Calçoene é rica em corredeiras como o Balneário Banheiros, a corredeira Asa Aberta, a Cachoeira Grande etc; o município de Pracuúba possui como atrações turísticas, as regiões dos lagos, o Projeto Quelônio e pela sua fauna e flora; e o Município de Amapá. Pólo Tumucumaque: o município de Serra do Navio apresenta uma densa floresta com essências florestais de alto valor econômico inexplorado e o único município do Estado do Amapá com o clima chegando a 18° C, por estar situado em região de serra, além disso, possui um potencial riquíssimo de recursos naturais como a fauna e a flora, o local tem uma hidrografia marcante – rios com corredeiras ricas em peixes e recantos naturais como os balneários do Cachaço e Pedra Preta, outro representante da fauna é o beija-flor Brilho de Fogo ou Topazza Pella – espécie rara encontrada somente no município de Serra do Navio; o Município de Santana é o 2º maior município do Estado do Amapá e tem como principal atração turística o passeio de barco pelas inúmeras ilhas que cercam o município; o município de Porto Grande é banhado pelo Rio Araguari e por isso cercada por vários balneários para a prática de pesca esportiva do Pirarucu, do Trairão e do Tucunaré, assim como a prática do Rafting (descidas de corredeiras em barcos apropriados) e a canoagem; e o município de Pedra Branca do Amapari apresenta aspecto montanhoso e desníveis acentuados, seu clima é de montanhas devido a sua localização, está situada dentro do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque. Pólo Pororoca: o município de Cutias do Araguari possui um farto manancial fluvial sendo banhado ao norte pelo rio Araguaí e seus afluentes pela margem direita e ao sul pelos rios Gurijuba, Pacuí e seus afluentes da 139 Universidade da Amazônia margem esquerda; a leste pelo furo do Maguari e igarapé Novo, sua maior atração turística é a pororoca; o município de Ferreira Gomesa principal atração turística e a Cidade das Pedras; o município de Itabual do Piririm possui inúmeras cachoeiras e corredeiras propícias para banho e para pesca esportiva; e o município de Tartarugalzinho possui reservas naturais, para a reprodução natural dos quelônios, possui área propícia à realização de passeios ecológicos e pesca esportiva. Pólo Centro do Mundo: município de Macapá e os Distritos (Santo Antônio da Pedreira, Maruanum, São Joaquim do Pacuí, Bailique, Fazendinha, Coração e Curiaú) Pólo Castanhais: no município do Laranjal do Jarí sua principal atração turística é a cachoeira de Santo Antônio que possui aproximadamente 30 metros de altura e uma flora excelente para observação; no município de Vitória do Jarí as atrações turísticas são os passeios de barcos por meio do rio Cajarí, visitação da fábrica Jarí Celulose; e no Município de Mazagão, em sua área, estão localizadas duas importantes Unidades de Conservação do Estado: a Reserva Extrativista do rio Cajarí e a de Desenvolvimento Sustentável do rio Iratapuru, com o novo desenvolvimento econômico com a extração da “castanha-do-pará”. 5.11.4 Estratégia de mercado O turismo é uma atividade que atua como uma migração temporária acompanhada de transferência de renda, pois ocorre o consumo fora do local do domicílio (OLIVEIRA, 2005). A procura por turismo é formada pelo conjunto de pessoas com renda disponível para viajar e visitar locais diversos; e a oferta é determinada pelo complexo receptor, dessas pessoas, dotado de infraestrutura de equipamentos, bens e serviços. A existência dessas duas forças pressupõe-se a configuração de um mercado turístico. No Pará e no Amapá, a demanda é formada por pessoas estrangeiras e brasileiras (de outras regiões do País) que viajam com o objetivo de ver as belezas cênicas pela ilha do Marajó e pela floresta amazônica, combinada com diversos pontos estratégicos envolvendo pesca esportiva, surf no rio (pororoca), artesanato, patrimônio histórico, museus etc. A oferta é proporcionada pela infra-estrutura hoteleira, restaurantes, bancos, agentes de viagens, entidades de turismo e os diversos locais de atrações naturais e atividades culturais que compõem as rotas turísticas desses Estados. No Pará e no Amapá, em grande parte dos locais de atração turística, a infra-estrutura de hotéis, pousadas, restaurantes, agentes de viagens é pre- 140 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local cária. Vislumbra-se que a oferta pelo turismo é inferior à demanda. Este desequilíbrio tem levado a um atendimento aos turistas inferior às expectativas, fazendo com que muitos optem por realizar seus desejos em outros locais da Amazônia. Os serviços são deficientes em todos os níveis: agentes de viagem, hotéis, pousadas, guias para excursões etc. Nos estados do Pará e no Amapá, ainda não existem estudos e informações sistematizadas suficientes para caracterizar e dimensionar o mercado ecoturístico desses Estados. As informações disponíveis sobre as estratégias de mercado dessas empresas encontram-se pulverizadas em guias e peças publicitárias divulgadas pela mídia e em “sites” na Internet, mantidos pelas empresas do setor e as ONG. A revista Exame, em seu Anuário sobre turismo, informou que no Amapá, o turismo deveria movimentar, em 2007, pouco mais de 80 milhões de reais. Trata-se de uma das menores cifras entre todos os Estados brasileiros — ela só é superior à verba do Acre, evidentemente isso se deve a ausência de grandes projetos no setor, conjugada com uma estrutura de Estado (Secretaria), responsável para formular estratégias de fomento do turismo que tem apenas quatro anos. Mesmo assim, uma das primeiras iniciativas lançadas pela nova pasta foi o Festival Internacional de Turismo no Meio do Mundo, em Macapá — o nome é uma alusão ao fato de a cidade ser a única capital brasileira cortada pela linha imaginária do Equador. Em sua primeira edição, ocorrida em 2005, foi capaz de captar mais de 50.000 pessoas. Devido ao sucesso, ele entrou para o calendário anual de festas locais. A ideia é fazer do festival uma espécie de cartão-postal do Amapá, atraindo para o Estado, novos públicos de turistas, inclusive do exterior. Por ter fronteira com a Guiana Francesa, o Amapá já atrai um fluxo razoável de pessoas desse território ultramarino da França. O desafio é multiplicar o número de visitantes, ao longo dos próximos anos, atrelando novas opções, liderada pela sua seção mais importante que é a ecologia (EXAME, 2007). Também é da mesma revista Exame, a avaliação de que o Pará é o Estado da região norte que mais recebe visitante — mais de meio milhão de pessoas por ano. A estimativa de 2007 era de que a indústria turística gerasse receitas de quase 900 milhões de reais ao Estado. Além dos atrativos naturais, como a ilha de Marajó e as praias oceânicas e de água doce, o Pará destaca-se pelo turismo de eventos, com destaque para o Círio de Nazaré, realizada em outubro, capaz de atrair, todos os anos, perto de dois milhões de participantes. Para fomentar o turismo, o governo estadual traçou um plano plurianual que prevê a transformação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do mundo, em um ponto de atração. Além de estimular visitas a pró- 141 Universidade da Amazônia pria usina, a ideia é criar um roteiro de pesca no eixo formado pelos municípios de Tucuruí, Itupiranga, Jacundá e Breu Branco, localizados ao longo da represa, no nordeste do Estado. Além de atrair praticantes de pesca esportiva e movimentar o mercado hoteleiro da região, a atividade tem uma função social: permitir o aproveitamento do couro dos peixes e gerar renda para os mais de 40 mil moradores das 1.600 ilhotas existentes no lago. 5.11.5 Capital humano e social A disponibilidade e a qualidade da mão de obra nos municípios de maior concentração das empresas de educação forma o estoque de capital humano e apresenta uma relação direta com o crescimento da renda per capita e, por sua vez, com o desenvolvimento econômico local (LUCAS, 1988; HANUSHEK; KIMKO, 2000; SANTANA, 2008a; ALTINOK, 2007; VERMULM; PAULA, 2007). De acordo com Santana (2007), o nível de instrução formal (Educação Básica e Superior) constitui o ponto mais dramático, pois a superação é uma tarefa difícil. Sem educação, compromete-se ou torna-se difícil a obtenção de resultados positivos de qualquer política de desenvolvimento local, pois, desde a implantação de boas práticas de fabricação até as estratégias de inovação (processo, produto e gestão) e diferenciação de produtos passam a exigir tratamento especial e demorado. Este aspecto de deficiência do capital humano foi constatado pela ADA (2003). Segundo a revista Exame (2007)8, boa parte dos grandes negócios, ligados ao setor de turismo, têm histórias de surpresas desagradáveis no momento de recrutar mão de obra: a informatização de serviços gerou prejuízos, tendo em vista que os garçons de um determinado resort não sabiam como lançar as despesas no sistema, ou quando a opção é a de recrutar mão de obra local não raro, mesmo com o diploma de Ensino Médio na mão, o candidato é semi-analfabeto. O drama da qualificação de mão de obra parece um paradoxo num país que assistiu, nos últimos anos, a uma verdadeira explosão de cursos de turismo no Ensino Superior. O primeiro deles foi criado em 1971 pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Durante um bom tempo, foi o único do mercado. Hoje, existem 740 cursos especializados. Juntos, eles despejam por ano no mercado de trabalho 80 000 novos profissionais. Apesar dos avanços, ainda é um número insuficiente para preencher as necessidades do setor que emprega cerca de 2 milhões de pessoas no país e se encontra em fase de 8 Exame. Anuário Exame 2007-2008 – Turismo (http://portalexame.abril.com.br). 142 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local grande expansão. Hoje, as empresas são obrigadas a recrutar o grosso da mão de obra da área fora do circuito universitário ou dos cursos profissionalizantes. De acordo com um levantamento recente do IBGE, apenas 30% dos trabalhadores da área do turismo possuem mais de dez anos de escolaridade. Em outros termos, só uma minoria ultrapassou a fase dos ciclos de Ensino Fundamental e Médio (EXAME, 2007). Nas empresas de turismo, em geral, a capacitação da mão de obra é realizada por meio de treinamento e palestras, sempre para atender aos requisitos de demanda específicos em função de projetos pontuais; na maioria das vezes descoladas de programas mais abrangentes, ou que darão base ao desenvolvimento do setor. O capital social, por sua vez, refere-se a atitudes de confiança estabelecidas em combinação com condutas de reciprocidade e cooperação. A confiança entre as pessoas de uma empresa ou entre empresas permite a criação e a participação ativa de grupos horizontais, formada por pares que são importantes para o funcionamento eficiente das instituições. A reciprocidade é o princípio fundamental que rege as relações institucionais formais e informais. Um favor deve ser retribuído com outro. A cooperação emerge da evolução interativa, ou da co-evolução das estratégias traçadas. Teoricamente, essa interação cooperativa vinculada ao tecido social, corresponde ao capital social, considerado o elemento invisível que mantém a coesão das sociedades e está baseado na confiança entre as pessoas e na rede de relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 1996; PORTES; LANDOLT, 1997; FRANKE, 2005; SANTANA, 2008a). O capital social, captado no eixo da cooperação empresarial, é um facilitador ou estimulador de transações nos mercados e para formar estoque depende de pesados investimentos. Todavia, esse investimento apresenta elevado retorno, pois, a cooperação empresarial ganha dinâmica e abrangência, no processo de integração horizontal e vertical, quando associada às instituições que permeiam o tecido social que os APL operam e atuam no estímulo à participação e o trabalho conjunto dos empresários. Nos APL bem-sucedidos, conforme Schmitz (1999), essas instituições podem ser as associações de empresas locais ou sindicatos que atuam para assegurar o fluido desenvolvimento das relações entre as empresas integrantes do APL e destas com seus fornecedores e clientes. Com o avanço destas ações interinstitucionais, constroem-se redes de relacionamentos entre as empresas e a sociedade. Esse é o passo inicial a ser dado na direção de viabilizar as trocas de informações tão essenciais à formação de APL. No passo seguinte, fruto do desdobramento dessa ação, constrói-se o eixo dinâmico do desenvolvimento local de APL, por meio 143 Universidade da Amazônia do fortalecimento da cultura associativa, validando a integração das empresas, tanto para produzir quanto para comprar ou vender juntos. Os estudos revelam que a cooperação entre os agentes participantes da cadeia produtiva de pesca não se traduz em benefício significativo no que concerne a compras, vendas e negociações em geral. Predomina o comportamento oportunista dos agentes, a forte assimetria de informação e alto grau de informalidade da atividade. O nível educacional da força de trabalho e do empresariado do Pará e do Amapá, vinculado ao turismo, além de baixo é insuficiente para a formação de capital social e humano necessários à operacionalidade sistêmica dos arranjos produtivos e institucionais que o desenvolvimento local sustentável necessita. 5.11.6 Tecnologia Sabe-se que o aspecto qualitativo da população local, o estoque de capital humano, conforme é tratado na literatura ocupa um papel fundamental para explicar o aumento da taxa de crescimento da renda per capita nas teorias do crescimento econômico, uma vez que é um fator primordial para os processos tecnológicos que melhoram a produtividade do trabalho e a competitividade das empresas, além de convertê-los em base para a inovação do progresso técnico (SANTANA, 2008). Trata-se do conhecido argumento de que a quantidade de trabalho não pode substituir a qualidade, elemento relevante para explicar a remuneração do trabalho e o nível de renda per capita do local. No caso do APL de turismo ecológico, a tecnologia da informação e comunicação é deficiente e, em diversos pontos da zona turista do Pará e do Amapá, essa tecnologia ainda não está disponível ou funciona de forma precária. Conforme Nelson e Winter (2002), Freeman e Perez (1988) e Nelson (2006), em tese, novos métodos de produção e distribuição dos produtos tendem a aumentar os lucros, reduzindo os custos ou neutralizando fatores de produção que aumentam os custos. Novos e melhores produtos contribuem para aumentar os lucros por gerarem mudanças favoráveis na demanda e/ou nos preços dos produtos. Igualmente, novas práticas gerenciais, financeiras, contábeis, propaganda e marketing impulsionam os lucros por aumentar a eficiência no processo produtivo da empresa. Esse conjunto de formas de inovação tomadas em conjunto pode se constituir em uma poderosa arma para as empresas obterem e sustentarem os níveis de lucros. Em ambiente tecnologicamente dinâmico, a busca de lucros de inovação cria “uma forma perene de destruição criadora”, por meio da qual, produtos novos, melhores e diferenciados passam a ser constantemente introduzi- 144 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local dos para substituir os produtos e os processos antigos, dando nova dimensão ao ciclo do produto. No caso específico do APL de turismo ecológico no Pará e no Amapá, os instrumentos de propaganda e marketing têm baixo alcance e, muitas vezes, não estão compatíveis com as condições da oferta turística desses estados. 5.11.7 Infraestrutura As bases físicas de escolas públicas não atendem adequadamente ao contingente de pessoas em idade de alfabetização nos municípios identificados como especializados em um ou mais APL. Assim, o número de escolas formais e técnicas, salas de aulas, laboratórios para os níveis primário, secundário e terciário é insuficiente. Os demandantes de turismo, qualquer que seja o tipo, buscam entre as suas opções aquelas que oferecem as melhores possibilidades de bem-estar. Assim, é necessário disponibilizar uma melhor infraestrutura para viabilizar a expansão da atividade de turismo. O Plano de Desenvolvimento de Turismo do Estado do Pará (PARATUR, 2001) considerou que a infraestrutura básica (acessos, transporte, saneamento, energia elétrica etc.) nessa atividade, precisa ser melhorada. Evidentemente, o turismo ecológico, merece especial atenção para a abertura e a manutenção de vias de acesso e a comunicação, considerando que os equipamentos estão localizados no interior do Estado, portanto, mais carentes nesses quesitos. Como consequência da não superação desses obstáculos, esforços e desconfortos são impostos aos visitantes que, na maioria das vezes, acabam desistindo ou reduzindo sua estada (e retorno) nesses locais. Não se deve desconsiderar que as dimensões do Estado “jogam contra” o dinamismo requerido pelo setor de turismo e contribuem para acentuar os efeitos negativos de uma infraestrutura deficitária: o transporte rodoviário carece de conforto e regularidade – muitas das estradas sequer são asfaltadas –; quanto ao fluvial, as embarcações não se modernizaram, existindo poucas delas capazes de oferecer cruzeiros próximos do padrão internacional; a opção aérea, além de cara, não dispõe de aeroportos com porte capaz de atender vôos de médio e grande porte. Nos pólos turísticos, identificados no Estado (Belém, Costa Atlântica, Marajó, Tapajós, Araguaia, Tocantins e Xingu), a situação da infraestrutura apresenta dimensões diferenciadas, porém, no geral, deficientes. Para serem competitivos é necessário que sejam acessíveis, equipados, acondicionados, sinalizados e permitam todas as práticas de atividades, inerentes ao turismo 145 Universidade da Amazônia ecológico, pois não sendo assim, fica muito difícil valorizar e aproveitar todos os recursos e atrativos que possam estar disponíveis. No pólo Belém, excetuando a capital, que pouco tem a oferecer no aspecto ecológico propriamente dito, dado a sua condição fortemente urbana (é considerada a Metrópole da Amazônia), resta a sua parte insular, especialmente as ilhas de Mosqueiro e Outeiro (Caratateua); ambas bucólicas, entretanto, sem as condições mínimas para receber grupos nacionais e internacionais (PARATUR, 2001). No pólo Costa Atlântica, liderado por Salinópolis e para Bragança, apesar do avanço empreendido pelo Governo, no que tange ao melhoramento nos equipamentos receptivos desses municípios, sua abrangência ainda é considerada restrita aos demandantes locais (do Estado e pouco interestadual). O pólo Marajó precisa e pode ter grandes oportunidades no ecoturismo, ele sofre as agruras de sua localização, além da falta de decisão política em incentivar o setor nessa região, cujo conhecimento internacional é inquestionável. Exceto o município de Soure, onde já existe um pouco de infraestrutura para abrigar turistas, o restante da ilha além de carente, quando existe, constitui-se de possibilidades muito simples. Apesar do grande apelo ecológico que se circunscrevem na ilha, as vias de acesso são excessivamente demoradas (fluvial), escassas e caras (aérea). No pólo Tapajós, Santarém é vista como a segunda cidade do Estado, tem no inconveniente de acesso – fluvial (60 horas), aéreo (caro e escasso - uma vez por dia) e terrestre (muito longo pela rodovia Transamazônica – três dias no verão e oito dias no inverno) – uma de suas principais dificuldades. Um de seus principais atrativos se constitui nos passeios fluviais por meio do rio Tapajós e Amazonas, bem como a bucolidade da vila de Alter do Chão (30 quilômetros por via terrestre asfaltados). Em ambos os lugares, hotéis e pousadas podem ser acessadas, contudo, com possibilidades reduzidas e facilmente esgotáveis. Nos demais pólos, a carência se acentua e necessita de muito investimento em infraestrutura para transformar o que é potencial em realidade. O apelo ecológico não tem se transformado em economia transformadora e desenvolvimentista nos pólos turísticos selecionados no Estado que, no geral, se ressente de importantes deficiências de infraestrutura básica correlacionadas com a escassez, tanto em quantidade quanto em qualidade de empresas provedoras e administradoras de equipamentos, insumos e serviços para funcionamento das atividades turísticas, especialmente fora dos grandes centros. O Amapá é conhecido também como o Estado mais preservado. Menos de 1% de sua área de 143.453 km2 foi desmatada. Ele ainda conserva quase 30% de sua cobertura vegetal protegida. São reservas extrativistas, estações 146 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local ecológicas, parque nacional e áreas indígenas. Por estar situado no extremo norte do Brasil e da Amazônia e por fazer limites com a Guiana Francesa e o Suriname ao noroeste; com o Oceano Atlântico ao nordeste; com as Ilhas Estuarinas e o Rio Amazonas a sudeste; e com o Estado do Pará a sudoeste, o Amapá exibe diferentes características amazônicas. Tudo traduzido em paisagens bem distintas, como planície, campos inundáveis, mangues, cerrados e florestas virgens. Está dividido em 16 municípios; e entre os mais importantes destacam-se Macapá, capital do Estado, Santana, Oiapoque, Laranjal do Jarí e Mazagão, onde os três primeiros se destacam por serem considerados como pólos turísticos, portanto passíveis de investimentos mais mediatos. Os investimentos realizados no Estado do Amapá, especialmente originários da SUFRAMA, como forma de prepará-lo para receber turistas, promoveram benefícios diretamente e indiretamente à população de Macapá e Santana, visto que os projetos foram direcionados não somente para a Urbanização da Orla de Macapá, para avenidas que ligam ao Distrito Industrial de Santana, ao Terminal Hidroviário de Santana, principal porta de entrada e saída de produtos. Além desses, outro importante investimento foi o realizado no entorno da área de livre comércio de Macapá – Santana, cujo objetivo foi o de Implantar infraestrutura de eco-turismo na área de Proteção Ambiental do Curiaú (APA), localizado a 18 km de Macapá, transformando-a em área de lazer tanto para a população da capital quanto para visitantes, num total de 1.533 m² de área construída, criando oficinas para lazer, trilhas para caminhadas, cavalgadas, roteiro para canoa a vara e para barco (SUFRAMA, 2007). Da mesma forma que acontece no Estado do Pará, no Amapá a situação infraestrutural padece de carência, onde a insuficiência e a acessibilidade se mostram muito agudas. Setores políticos importantes do Estado consideram a infraestrutura do turismo precária, sugerindo que a solução precisa apenas de articulação de políticas públicas para o setor, considerado um elo para o desenvolvimento econômico do Amapá e que pode extinguir gradativamente as desigualdades sociais, mas que para isso é urgente que as políticas públicas sejam eficientes e trabalhem a base do turismo. As prioridades apontadas são basicamente a conservação, a valorização e a agregação de valor ao patrimônio natural e cultural. As obras consideradas como básicas são a conclusão do novo aeroporto internacional; o asfaltamento da BR-156 e da AP-070; a ponte Binacional ligando o Brasil à Guiana Francesa; e projetos como o Centro de Convenção do Meio do Mundo; projeto Píer do Santa Inês; e urbanização da Orla de Oiapoque, todas consideadas como um pool de novos investimentos em infraestrutura turísticos no Estado. 147 Universidade da Amazônia 5.11.8 Parcerias As parcerias nos APL devem ser formadas pelos agentes que representam as organizações produtivas dos elos da cadeia produtiva, em operação no local, juntamente com os representantes das demais instituições afins. Este é um passo importante para se construir os comitês gestores que irão formar a governança dos APL de turismo ecológico nos Estados do Pará e do Amapá. Os comitês gestores ou câmaras técnicas têm a missão fundamental de construir a cooperação entre os agentes dos elos da cadeia produtiva, visando construir eficiência coletiva no que concerne às ações de produção, processamento, legislação e comercialização do produto. No caso, as principais organizações que se vinculam ao APL turismo ecológico são: na formulação e implantação das políticas de turismo (EMBRATUR); nas ações destinadas à preservação ambiental (IBAMA); no suporte às empresas (SENAC e SEBRAE); e na produção e difusão de conhecimento e da tecnologia (Universidades e fundações de apoio à pesquisa) e as ONG. Os analistas setoriais (EcoBrasil) concordam que a atividade de Ecoturismo no Brasil ainda encontra-se desordenada e desarticulada. Acreditam que a existência de uma entidade de profissionais do ramo de ecoturismo possa promover a articulação e de ordenamento, não somente para reverter a presente situação, como também para fazer do Brasil um destino ecoturístico confiável e sustentável. 148 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS O s municípios do Pará e do Amapá que concentram “pencas” de cinco ou mais APL ou municípios-pólo, estão adensando empresas nos elos de produção de matérias-primas e de processamento industrial das cadeias produtivas de agricultura (lavouras temporárias e lavouras permanentes com ou sem ligação direta com as agroindústrias); pecuária (criação de grandes e pequenos animais com ou sem vínculo com os frigoríficos); madeira (exploração florestal madeireira e não-madeireira com ou sem vínculo direto com a indústria madeireira). No percurso de amadurecimento desses APL, a tendência natural é aumentar o grau de interação sinérgica entre si e com os demais APL, para configurar a verticalização dessas cadeias produtivas, cujo desfecho pode se traduzir em desenvolvimento local sustentável. Contudo, os encadeamentos produtivos para frente e para trás das empresas com seus fornecedores e clientes enfrentam barreiras de difícil transposição em curto prazo, no que se refere à disponibilidade e formação de capital humano e social, informação e conhecimento, tecnologia apropriada, infraestrutura e ação institucional integrada. O estudo, ao identificar e mapear os municípios especializados nos APL de lavoura temporária, lavoura permanente, exploração florestal, pecuária, pesca, agroindústria animal, agroindústria vegetal, couro, madeira e mobiliário, educação e turismo ecológico, apresentou as características fundamentais de cada um deles no que tange às estratégias de mercado, formação de capital humano e social, tecnologia, infraestrutura e as parcerias estabelecidas direta ou indiretamente. Uma característica presente em todos os locais com adensamento empresarial é a vocação exportadora dos APL, mesmo que materializada em fluxos descontínuos e em volumes pequenos de produtos regionais com baixa agregação de valor. São os casos, por exemplo, da madeira e mobiliário (madeira beneficiada, móveis, artefatos), lavouras (soja, milho, 149 Universidade da Amazônia pimenta-do-reino), produtos não-madeireiros (castanha-do-pará, palmito, óleos e essências), pecuária (boi em pé), produtos da agroindústria (carne, polpa e sucos de frutas, óleo, pescado, vísceras bovinas, couro). Isso significa que em todos esses casos existem empresas conectadas ao mercado internacional, com potencial para abrir canais condutores de enraizamento de empreendimentos sustentáveis nos municípios e o território de entorno dos estados do Pará e Amapá. Os resultados mostraram que há lacunas a serem preenchidas em todos os APL dos municípios identificados no que tange a tecnologia, qualidade e disponibilidade de mão de obra e de empreendedores, formação e ação do capital social, infraestrutura de estradas, transportes, comunicação, energia, informação e comunicação, disponibilidade de crédito e inserção no mercado nacional e internacional. O arranjo institucional presente no Pará e no Amapá opera de forma desarticulada, discricionária e pontual, portando, não é capaz de produzir sinergia à dinâmica de sistemas produtivos integrados. As parcerias não operam em função de diversos fatores, entre eles, o comportamento oportunista dos agentes. Essa evidência postula que para atender às exigências dos mercados de produto e de fatores em qualidade, legalidade das atividades, preservação ambiental e eqüidade social, a implantação de sistemas de governança para coordenar as ações dos agentes nos APL e nas cadeias produtivas é uma condição de suficiência ao processo endógeno de desenvolvimento da Amazônia. Nesse contexto, deve-se viabilizar a formação da aliança tríplice entre as universidades (para identificar, transformar e combinar o conhecimento tácito com o conhecimento explícito, disponibilizar informação técnica e científica, promover a formação e organização de capital social e de capital humano, atuar na prestação de serviços de consultoria e na realização de estudos técnicos), as empresas e as suas representações (desenvolver e difundir o sistema de inovação tecnológica e de gestão, tornar o produto tangível e produzir externalidades positivas) e articular as três esferas de governo (para regular atividade, dotar de infraestrutura e apoio a projetos de alto risco e fazer operar os instrumentos de política pública para desenvolvimento local sustentável e construção de Agenda 21 Local). Para operar esses arranjos produtivos locais, devem-se compreender e atacar três dimensões sistêmicas: conhecimento das dinâmicas locais; apoio ao desenvolvimento empresarial e organização dos sistemas de produção e dotação de informação; e o acesso a mercados. Esta atitude é necessária porque todos os APL apresentam forte dependência dos fatores básicos de vantagem competitiva, comportamento defensivo, falta de integração vertical com a distribuição e baixo conhecimento dos clientes. A primeira dimensão 150 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local se configura pela elaboração de diagnósticos e estudos de caso para levantar e analisar os contextos econômico, social, institucional e ambiental, assim como identificar e trabalhar as lideranças empresariais, políticas e sindicais. A segunda dimensão envolve apoio ao desenvolvimento da produção e produtividade em termos quantitativos e qualitativos, eficiência tecnológica de produto e processo, design de produto e logística de transporte e distribuição. A organização da produção envolve a eficiência de custos, recursos humanos (formação de gestores e empreendedores), fluxo de caixa, finanças e estímulo à cooperação, visando configurar a posição dos APL que se resume na combinação de gestão, cooperação e competitividade. A terceira dimensão se consolida com a agregação de valor ao faturamento das cadeias produtivas, principalmente de forma de ação coletiva dos agentes nos APL de cada elo da cadeia. As informações abarcam as dinâmicas operacionais dos mercados, a qualidade e diferenciação de produtos e a ação dos concorrentes. Com relação à inserção de mercado, devem ser compreendidos o grau de concentração e o poder de integração com fornecedores e clientes, os canais de comercialização e padrões de logística de transporte e comercialização, assim como a participação em feiras, missões e eventos afins para trocar ideias, conhecer as tendências de mercado e fechar negócios. A dinâmica de desenvolvimento local sustentável dessas cadeias produtivas depende da formação de capital humano e social, desenvolvimento, adoção e difusão de tecnologias apropriadas às dinâmicas locais, dotação de infraestrutura pública, reorientando os fundos constitucionais para financiar ativos coletivos para os pequenos negócios e, fundamentalmente, de um arranjo institucional em que as estruturas de governança sejam capazes de atenuar os efeitos negativos sobre a eficiência alocativa, enquanto pressuposto do desenvolvimento sustentável. Os resultados mostraram que os municípios-pólos concentram aglomerações de estabelecimentos empresariais diversificados, implantados nos elos de produção de matéria-prima (produtos para consumo in natura e commodity) e processamento industrial em diversas cadeias produtivas. Esse tipo de aglomeração empresarial, mesmo localizados em economias em desenvolvimento reúne condições para produzir externalidades pecuniárias e tecnológicas, mesmo que de início seja prudente considerar o agregado dessas forças. Há fragilidade nos aspectos fundamentais de fundação das economias externas que são a formação de capital humano e social, motor primordial da criação das economias de aglomeração dinâmicas. Também são frágeis as parcerias, a infraestrutura e a inserção no mercado internacional com produtos de alto valor agregado. Portanto, de início, a identificação dessas aglomerações 151 Universidade da Amazônia espaciais pode servir de base para a definição de políticas governamentais afirmativas, diferente dos contextos paliativos que é comum aos governos tornarem desacreditados instrumentos de desenvolvimento já solidamente comprovados como exitosos em outras economias e que, no Brasil, são utilizados apenas como formas alternativas de se gastar os parcos recursos do orçamento público. Na Amazônia, conforme constatou Santana (2008), o desenvolvimento sustentável enfrenta um problema de conformação nas análises inseridas nos Planos Plurianuais dos Estados e no Plano Amazônia Sustentável que almejam conseguir o milagre do crescimento econômico convergente, tentado desde meados do século passado. Acontece que a realidade mostra que há forte assimetria de informação, as funções de produção não são homogêneas como pressupõe a teoria tradicional, assim como há extrema dificuldade na difusão de inovações tecnológicas. Portanto, o estudo profundo da identificação por métodos científicos e “não políticos”, como estão proliferados e sobrepostos em diversos governos e dentro de cada governo nas secretarias executivas, pode contribuir de forma definitiva para o desenvolvimento local sustentável e espaço de tempo menor. Do contrário, as oscilações dos efeitos dos instrumentos de política no estilo “inicia e pára logo depois” podem tirar das gerações presentes as expectativas de verem a Amazônia sob regime de desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, pretende-se eleger três APL recorrentes no Pará e Amapá, em função do enraizamento em dados municípios-pólo para realizar um diagnóstico e propor uma metodologia de governança para operar suas ações de desenvolvimento local sustentável. 152 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local REFERÊNCIAS AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – ADA. I Jornada de Seminários-Participativos para indicação de referências locais prioritárias ao planejamento do desenvolvimento regional da Amazônia – SPIRAL: arranjos produtivos locais. Belém: ADA, 2003. AGRIANUAL. Anuário da Agricultura Brasileira. São Paulo: FNP, 2007. AGROANALYSIS. A Revista do Agronegócio da FGV. Rio de Janeiro, v. 27, n. 10, out. 2007. ALMEIDA, O. T. (Org.) Manejo de Pesca na Amazônia Brasileira. São Paulo: Petrópolis, 2006. ALTINOK, N. Human capital quality and economic growth. Working papers, IREDU, DT, n.1, feb. 2007. 26p. AMAZÔNIA. Turismo Amazônico – Amapá. www.amazonia.com.br. Acessado em 3 de fev. 2008. Disponível em: AMIN, M. M. Cadeia produtiva de frutas tropicais: uma aplicação de SIG na análise dos programas de financiamento do FNO. Belém: Unama, 2007. ANUALPEC. Anuário da Pecuária Brasileira. São Paulo: FNP, 2007. BARBOSA, J. A. Características Comportamentais do Consumidor de Peixe do Mercado de Belém. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Medicina Veterinária) - Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém, 2006. BARBOSA, J. A.; SANTANA, Antônio C. de; SILVA, I. M.; BOTELHJO, M. N.; CONDURÚ NETO, J. M. H. Características comportamentais do consumidor de peixe no mercado de Belém. Boletim Técnico-Científico do CPNOR, Belém, v.7, n.3, 2007. 153 Universidade da Amazônia BARQUERO, A. V. Desarrollo local y dinámica regional, las enseñanzas de las experiencias españolas. In: MÁRQUEZ, J. M. M. (coord.). Economía y política regional en España ante la Europa del siglo XXI. Madrid: Akal, 1998. p.60-72. BARQUERO, A. V. Desenvolvimento endógeno em tempos de globalização. Porto Alegre: FEE, 2001. BARRO, R. J. Education and economic growth. In: HELLIWEL, J.F. (ed.). The contribution of human and social capital to sustained economic growth and well-being. OCDE, 2001. P.14-41. BECATTINI, G. Dal settore industrial al distretto industrial. Alcune considerazione sull’unità di indagine Dell economia industriale. Revista di Economia e Politica Industriale, n. 1, 1979. BNDES. Gerência Setorial de turismo, 2000. Turismo Ecológico: Uma atividade Sustentável. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/conhecimento/setorial/get4is10.pdf. Acesso em: 3 de Nov. 2006. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Políticas de Emprego e Salários. Manual de orientação da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais: ano-base 2005. Brasília, 2006. BRITTO, J.; ALBUQUERQUE, E. M. Clusters industriais na economia brasileira: uma análise exploratória a partir de dados da Rais. Estudos Econômicos, v.32, n.1, p.71-102, 2002. CAMPI, M. T. C.; DUCH, N. Localización industrial. In: MÁRQUEZ, J. M. M. (Coord.). Economía y política regional en España ante la Europa del siglo XXI. Madrid: Akal, 1998. p. 73 – 95. CARVALHO, D. F. Clusters regionais e estratégia competitiva sustentável num ambiente globalizado. Papers do NAEA, n.148, NAEA, 2000. CARVALHO, D. F. Competitividade sistêmica das micro e pequenas empresas dos clusters agroindustriais do café, guaraná e pupunha da Região Norte. Belém: Unama, 2005. CARVALHO, D. F.; SANTANA, Antônio C. de. Organização e competitividade da indústria de móveis do Pará. Belém, PA: Unama, 2005. p.257. CARVALHO, D. F.; SANTANA, Antônio C. de; MENDES, F. A. T. Análise de cluster da indústria de móveis de madeira do Pará. Novos cadernos do NAEA, v.9, n.2, p.25-54, dez. 2006. 154 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local CARVALHO, D. F.; SANTANA, Antônio C. de; NOGUEIRA, A. K. M., MENDES, F. A. T.; CARVALHO, A. C. Análise do desempenho competitivo da indústria de móveis de madeira do Estado do Pará. Amazônia. , v.2, p.17 - 36, 2007. CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. Arranjos e sistemas produtivos locais na indústria brasileira. Revista de Economia Contemporânea, v.5, ed. esp., p.103-136, 2001. CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. O foco em arranjos produtivos e inovativos locais de micro e pequenas empresas. In: LASTRES, H.M.M.; CASSIOLATO, J.E.; MACIEL, M.L. Pequena empresa: cooperação e desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Relume Dumará: UFRJ, Instituto de Economia, 2003. p.21-34. CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H.; SZAPIRO, M. Arranjos e Sistemas Produtivos Locais e Proposições de Políticas de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Seminário Local Clusters, Innovation Systems and Sustained Competitiveness. Rio de Janeiro: IE-BNDES, 2000. (Nota Técnica 5). CASTELLS, M. The Information Age: Economy, Society and Culture Vol I. Oxford: Blackwell Publishers, 1997 CHRISTALLER, W. Central places in Southern Germany. Londres: Prentice Hall, 1966. COLEMAN, J. S. Foundations of social theory. Cambridge: Harvard University Press, 1990. CORRÊA, M. N., FILGUEIRAS, G. C.; SANTANA, Antônio C. de. Mercado e dinâmica espacial da cadeia produtiva do arroz na Região Norte. Novo Estudos Setoriais, 3. Belém - PA: Banco da Amazônia, 2007. COSTA, F. A. Polaridades e desenvolvimento endógeno no Sudeste Paraense. Belém: UFPA/NAEA/ADA, 2003. (Texto para Discussão) COSTA, F. A.; ANDRADE, W. D. As políticas para a promoção de arranjos produtivos locais no Brasil: o caso do Estado do Pará – Relatório final. Belém: NAEA/ UFPA, 2007. 113p. CROCCO, M. A.; GALINARI, R.; SANTOS, F.; LEMOS, M. B.; SIMÕES, R. Metodologia de identificação de arranjos produtivos locais potenciais. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2003. (Texto para discussão, 212). DALLEMOLE, D. Cadeia produtiva de couro e derivados no Estado do Pará: implicações para o desenvolvimento local. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2007. DASGUPTA, P.; SERALGEDIN, I. Social capital: a multifaceted perspective. Washington: World Bank, 2000. 155 Universidade da Amazônia DECEX. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Sistema Aliceweb. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 12 jul. 2006. DECEX. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Sistema Aliceweb. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 11 jun. 2007. DEL CASTILLO, J. Manual de desarrollo local. In: ALBUQUERQUE, E. Desenvolvimento e fomento produtivo local para superar a pobreza. Fortaleza: BNB, 1998. DESROCHERS, P. A geographical perspective on austrian economics. The quarterly Journal of Austrian Economics, v.1, n.2, p.63-83, Summer, 1998. DILLON, W.R.; GOLDSTEIN, M. Multivariate analysis: methods and applications. New York: John Wiley & Sons, 1984. DINIZ, C. C.; LEMOS, M. B. (Org.) Economia e território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. DURSTON, J. El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Santiago do Chile: CEPAL, 2002. ECOBRASIL. Disponível em: www.ecobrasil.org.br. Acessado em: 02 de fev. 2008. EMBRATUR. Diretrizes para uma política nacional de ecoturismo. Brasília, 1994. (mimeografado) EMBRATUR. Plano nacional de Turismo 2007/2010: uma viagem de inclusão. Brasília : Ministério do Turismo; EMBRATUR, 2007. Disponível em: http:// institucional.turismo.gov.br/arquivos_open/doc/PNT_2007_2010.pdf. Acessado em: 09 de fev. 2008. EMBRATUR. Política nacional de turismo: diretrizes e programas – 1996 a 1999. Brasília, 1996. EMBRATUR. Pólos de ecoturismo: planejamento e gestão. São Paulo: Terragraph, 2001. EXAME. Anuário Exame 2007-2008: Turismo. Disponível em: http:// portalexame.abril.com.br. Acessado em: 21 de dez. 2007. FAO. Food Agriculture Organization of the United Nations. Statistical Databases. Disponível em:<http://www.fao.org>. Acesso em: 12 jul. 2006. FERNANDES, R. J. G. Dinâmicas industriais, inovação e território: abordagem geográfica a partir do centro litoral de Portugal. Coimbra: FCG/FCT, 2004. 156 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local FERREIRA, M. S. Rede de cidades em Minas Gerais a partir da realocação da indústria paulista. Nova Economia, no especial, p.9-69, 1996. FILGUEIRAS, G. C. A economia florestal do Estado do Pará: uma abordagem locacional e intersetorial. 2007. Tese (Doutorado e Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia. FILGUEIRAS, G. C.; CORRÊA, M. N., SANTANA, Antônio C. de. Análise do mercado e da concentração espacial da cadeia produtiva da soja na Amazônia. Novo Estudos Setoriais, 4. Belém - Pará:Banco da Amazônia, 2007a. FILGUEIRAS, G. C.; CORRÊA, M. N., SANTANA, Antônio C. de. Análise do mercado e da concentração espacial da cadeia produtiva do milho na Amazônia. Novo Estudos Setoriais, 5. Belém - PA: Banco da Amazônia, 2007b. FINGLETON, B.; IGLIORI, D.; MOORE, B. Cluster dynamics: new evidence and projections for computing services in Great Britain. Journal of Regional Science, v. 45, n. 2, p. 283 – 311, 2005. FRANKE, S. Measurement of social capital: reference document for public policy research development, and evaluation. PRI Project. Canada, set. 2005. FREEMAN, C., PEREZ, C. Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour. In: DOSI, G., FREEMAN, C., NELSON, R., SILVERBERG, G., SOETE, L. (eds.) Technical change and economic theory. Londres: Printer Publishers, 1988. P.38-66. FUJITA, M.; KRUGMAN, P. R.; VENABLES, A. J. Economia espacial. São Paulo: Futura, 2002. GAMA, Z. J. C.; SANTANA, Antônio C. de; MENDES, F. A. T.; KHAN, A. S. Índice de desempenho competitivo das empresas de móveis da Região Metropolitana de Belém. Revista de Economia e Agronegócio. v.5, p.127 - 159, 2007. GÓES, A. Turismo no estado do Pará. In: Guia Empresarial do Pará. Belém: VER, 2001. GOMES, S. C.; SANTANA, Antônio C. de; CARVALHO, D. F. Competitividade sistêmica das empresas de madeira do Estado do Pará, 2001. In: Ensaios selecionados sobre a economia da Amazônia nos anos 90. 1 ed. Belém, Pará : Unama, 2005, v.2, p. 147-178. GONSALVES, F. O.; FRANÇA, M.T.A.; GONSALVES, J. Qualidade em sistemas educacionais híbridos: gestão e responsabilização política em nível local. In: TEIXEIRA, E. C.; BRAGA, M. J. (Ed.) Instituições e desenvolvimento econômico. Viçosa: Os Editores, 2007. p. 195 – 211. 157 Universidade da Amazônia GROOTAERT, C.; Van BASTELAER, T. Understanding and measuring social capital: a synthesis of finding and recomendations from the social capital initiative. SCI Working Paper, 250. Washington: World Bank, 2001. HAIR JR, J. F., ANDERSON, R. E., TATHAM, R. L., BLACK, W. C. Análise multivariada de dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. HANUSHEK, E. A.; KIMKO, D. D. Schooling, labor-force quality, and the growth of nations. American Economic Review, v.90, n.5, p.1184-1208, 2000. HIRSCHMAN, A. O. The strategy of economic development. New York: Yale University Press, 1958. HOBART, M.; SCHIFFMAN, Z. Information Ages. Literacy, Numeracy and theComputer Revolution. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1998. HOMMA, A. K. O. Extrativismo vegetal na Amazônia: limites e oportunidades. Brasília: EMBRAPA, 1993. HOMMA, A. K. O.; SANTANA, Antônio C. de. O desenvolvimento da agroindústria na Amazônia. Rio Grande do Sul: 2008. (no prelo). HOWELL, J. Knowledge, inovation and location. In: BRYSON, J. R.; DAMELS, P. W.; HENRY, N.; POLLARD (eds.) Knowledge, space, economy. London: Routtedge, 2000. p.50-62. IBGE. Censo Agropecuário de 2006. Disponível em: <http:// www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção extrativista vegetal. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br. Acesso em: 08 de dezembro de 2007. IBGE. Pesquisa de Orçamento Familiar - POF. Disponível em: <http:// www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 dez. 2006. IBGE. Produção da Extração Vegetal e Silvicultura, v.21, 2006. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 03 jan. 2008. JOHNSON, R. A.; WICHERN, D. W. Applied multivariate statistical analysis. Prentice-Hall, 1992. KAHIN, B.; WILSON, E. National Information Infrastructure Initiatives, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997. KAUPPI, P. E.; AUSUBEL, J. H.; FANG, J.; MATHER, A. S.; SEDJO, R. A; WAGGONER, P. E. Returning forests analyzed with the forest identity. Proceedings of the National Academy of Sciences, v.103, n.46, p.17.574-17.579, 14 Nov. 2006. 158 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local KNACK, S.; KEEFER, P. Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation. Quarterly Journal of Economics, v.112, n.4, p.1251-1288, nov. 1997. KRUEGER, A. B.; LINDAHL, M. Education for growth: why and for whom. Journal of Eonomic Literature, v.39, n.4, p.1101-1136, out./dez. 2001. KRUGMAN, P. Development, geography, and economic theory. Cambridge: MIT Press, 1995. KRUGMAN, P. Geography and trade. Cambridge: Mit Press, 1991. KÜSTER, A.; HERMANNS, K.; ARNS, P.C. Agenda 21 local: orientações metodológicas para construção e avaliação. Fortaleza: Fundação Konrad-Adenauer, 2004. LASTRES, H.; CASSIOLATO, J. E.; LEMOS, C.; MALDONADO, J.; VARGAS, M. Globalização e inovação localizada. RedeSist: nova técnica 01, Rio de Janeiro, 1998. LLORENS, F. A. Desenvolvimento econômico local: caminhos e desafios para a construção de uma nova agenda política. Rio de Janeiro: BNDES, 2001. LÖSCH, A. The economics of location. Jena: Yale University Press, 1954. LUCAS, R. E. On the mechanism of economic development. Journal of Monetary Economics, v.22, n.1, p.3-42, jan. 1988. MARKUSSEN, A. Second tier cities:rapid growth outside the metrópole. In: Brazil, Korea, Japan, and the United States. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. MÁRQUEZ, J. M. M.; PARELLADA, F. S. Política de capital humano y formación. In:MÁRQUEZ, J. M. M. (Coord.) Economía y política regional em España ante la Europa del siglo XXI. Madrid: Akal, 1998. p. 284 – 507. MARSHALL, Alfredo. Princípios de economia. São Paulo: Abril Cultural, 1982. (liv. 4). MARTINELLI, D.P.; JOYAL, A. Desenvolvimento local e o papel das pequenas e médias empresas. São Paulo: Manole, 2004. MENDES, F. A. T. (Org.) Economia do cacau na Amazônia. Belém: Unama, 2005. MENDES, F. A. T. A produção de cacau no Estado do Pará. Boletim Técnico, 20. Belém: CEPLAC, 2007b. MENDES, F. A. T. Perfil agroindustrial do processamento de amêndoas de cacau em pequena escala no Estado do Pará. Belém: SEBRAE/PA, 2007a. MICHELOTTI, F. Arranjo produtivo madeireiro de Marabá. In: CAMPOS, I. (org.) Plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal: estudos de aglomerações – PDSA 2005-2008. Belém: ADA, 2007. p.303-347. 159 Universidade da Amazônia MMA. Ministério do Meio Ambiente. Iniciativas regionais, estaduais e municipais de Agenda 21. Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 08 de fev. 2008. MMA/IBAMA. Estatística da Pesca – 2004. Brasil Grandes Regiões – Unidades da Federação. Brasília, dez, de 2005. 97 p. MMA/IBAMA. Estudos Estratégicos do Provárzea – A Indústria Pesqueira na Amazônia. Manaus, AM, 2006. MMA/IBAMA. Estudos Estratégicos do Provárzea - Setor Pesqueiro: Análise da Situação Atual e Tendência do Desenvolvimento da Indústria da Pesca. Subestudo Avaliação Crítica da Aplicabilidade da Legislação do Setor Pesqueiro. Fev, de 2004. MYRDAL, G. Economic theory and underdeveloped regions. New York: Duckworth, 1957. NELSON, R. R. As fontes do crescimento econômico. Campinas: Editora da Unicamp, 2006. NELSON, R. R. Why do firms differ, and how does it matter? Strategic Managmment Journal, v.12, 1997. NELSON, R. R.; WINTER, S. G. Evolutionary theorizing in economics. The Journal of Economic Perspectives, v.16, n.2, p.23-46, Spring, 2002. NELSON, R.R. What makes an economy productive and progressive? What are the needed institutions? Italy: Pisa, 2006. (Working Paper, 24). NEWMAN, R.; McKINGHT, L.; SOLOMON, R. J. The Gordian Knot. Political Gridlock on the Information Highway. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997 OLIVEIRA, A. P. Turismo e desenvolvimento: planejamento e organização. São Paulo; Atlas, 2005. PARATUR. Plano de desenvolvimento de turístico do Estado do Pará. Belém (PA): PARATUR/THR, out. 2001. PORTER, M. E. Competição = on competition: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 1999. PORTER, M. E.; MILLAR, V. E. Como a informação proporciona vantagem competitiva. In: PORTER, M. E. Competição = on competition: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 1999. P.83-106. 160 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local PORTES, A.; LANDOLT, P. The downside of social capital. The American Prospect, n.26, p.18-21, mai./jun., 1997. PRODUÇÃO ARTESANAL É TENDÊNCIA PARA DECORAÇÀO. Revista da Madeira. Curitiba, v.18, n.107, p.39-41, set. 2007. PUTNAM, R. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: FGV, 1996. PUTNAM, R. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993. RABAHY, W. Turismo e desenvolvimento: estudos econômicos e estatísticos no planejamento. Barueri – SP: Manole, 2003. RIBEIRO, D. T. R. Análise sistêmica da demanda de carnes no Brasil no período de 1980 a 2006: aplicação do modelo de regressão aparentemente não-relacionada. 2007. Dissertação (Mestrado Em Economia) - Universidade da Amazônia. RICHARDSON, H. W. Economía regional y urbana. Madrid: Alianza, 1986. ROMER, P. Endogenous technical change. Journal of Political Economy, v. 98, n. 1, p. 71 - 102, 1990. ROMER, P. Increasing returns and log-run growth. Journal of Political Economy, v. 94, n. 5, p. 1002 - 1037, 1986. ROSENSTEIN-RODAN, P. N. Problems of industrialization of Eastern and SouthEastern Europe. The Economic Journal, v. 53, n. 2, p. 202 – 211, 1943. SANTANA, Antônio C. de. A competitividade sistêmica das empresas de madeira da Região Norte. Belém: M & S Gráfica Editora, 2002. SANTANA, Antônio C. de. A indústria de madeira do Estado do Pará: análise de competitividade. Novos Cadernos Naea, v.4, p.83-114, 2001. SANTANA, Antônio C. de. Análise da competitividade sistêmica da indústria de madeira no Estado do Pará. Revista de Economia e Agronegócio, Viçosa-MG, v. 1, n. 2, p. 205-230, 2003. SANTANA, Antônio C. de. Arranjos produtivos locais na Amazônia: metodologia para identificação e mapeamento. Belém - PA: ADA, 2004. p.108. SANTANA, Antônio C. de. Arranjos produtivos locais na BR-163: condicionantes ao planejamento estratégico territorial. Belém: ADA, 2005. 111p. SANTANA, Antônio C. de. Cadeias produtivas setoriais e o curso do desenvolvimento local na Amazônia. Brasília: EMBRAPA/BANCO MUNDIAL, 2008a. (no prelo). 161 Universidade da Amazônia SANTANA, Antônio C. de. Crescimento econômico e desenvolvimento humano na Amazônia: nexus a partir da concepção de APL. Movendo Idéias. Belém, v.9, n.15, p.23-35, jun. 2004. SANTANA, Antônio C. de. Diagnóstico dos APL de móveis da BR-222 e de Santarém no Estado do Pará. Belém: SECTAM/FINEP, 2007b. (Relatório de Pesquisa). SANTANA, Antônio C. de. Diagnóstico dos APL de pesca de Bragança e Santarém no Estado do Pará. Belém: SECTAM/FINEP, 2008b. (Relatório de Pesquisa). SANTANA, Antônio C. de. Elementos de economia, agronegócio e desenvolvimento local. Belém: GTZ; TUD; UFRA, 2005. p.133-142. (Série Acadêmica, 01). SANTANA, Antônio C. de. Índice de desempenho competitivo das empresas de polpa de frutas do Estado do Pará. Revista de Economia e Sociologia Rural. Rio de Janeiro, v. 45, n.03, p.523-549, jul./set., 2007. SANTANA, Antônio C. de. Metodologia para mapeamento de arranjos produtivos locais na Amazônia. In: Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, 42, CR-R, Cuiabá-MT, jul. 2004. Anais. Brasília: SOBER, 2004. p.1-20. SANTANA, Antônio C. de. Mudanças recentes nas relações de demanda de carne no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, v.37, n. 1, p.51 - 76, jan./mar., 1999. SANTANA, Antônio C. de. A cadeia produtiva de mandioca no Estado do Pará. In: SANTANA, Antônio C. de; AMIN, M. M. Cadeias produtivas e oportunidades de negócio na Amazônia. Belém: Unama, 2002. p.179-223. SANTANA, Antônio C. de; AMIN, M. M. A. Cadeias produtivas e oportunidades de negócio na Amazônia. Belém: UNAMA, 2002. SANTANA, Antônio C. de; CARVALHO, D. F.; MENDES, F. A. T. Análise sistêmica da fruticultura paraense: organização, mercado e competitividade empresarial. Belém: Banco da Amazônia, 2008. SANTANA, Antônio C. de; FILGUEIRAS, G. C. Análise comportamental do mercado de pimenta-do-reino no Brasil. Movendo Idéias. , v.6, p.16 - 24, 2001. SANTANA, Antônio C. de; FILGUEIRAS, G. C.; SANTOS, R. B. N. dos, ANDRADE JUNIOR, W. L. de, ROCHA, C. F. G. Matriz de contabilidade social e crescimento intersetorial da Amazônia. Belém - PA : ADA, 2005. SANTANA, Antônio C. de; GOMES, S.C.; FERNANDES, A.R.; BOTELHO, M.N. Perfil do profissional de ciências agrárias formado na Universidade Federal Rural da Amazônia: empregadores, graduados e instituições correlatas. Belém: UFRA, 2003. 162 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local SANTANA, Antônio C. de; KHAN, A. S. Custo social da depredação florestal no Pará: o caso da castanha-do-brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, v.30, p.253 - 269, 1992. SANTANA, Antônio C. de; KHAN, A. S. Estrutura do mercado de caupi na Amazônia. Revista de Economia e Sociologia Rural. , v.27, p.293 - 308, 1989. SANTANA, Antônio C. de; NOGUEIRA, A. K. M. Relatório técnico dos APL do Estado do Amapá. Belém: Unama, 2007. 15 p. (mimeografado). SANTANA, Antônio C. de; SANGUINO, A.C.; HOMMA, A. K. O. Análise econômica da produção de eucalipto no Estado do Pará. Revista de Ciências Agrárias, p.13 - 20, 1999. SANTANA, Antônio C. de; SANTANA, A. L. Influência da higienização no processo industrial de queijos: uma referência ao Estado do Pará. Movendo Idéias, v.12, n.1, junho 2007. (no prelo) SANTANA, Antônio C. de; SANTANA, A. L.; NOGUEIRA, A. K. M. Retornos à escala e vantagem competitiva de custo das empresas de polpa de frutas no Estado do Pará. Amazônia: Ciência & Desenvolvimento. Belém, v.2, n.04, p.5-28, jan./jun., 2007. SANTANA, Antônio C. de; SANTANA, Ádamo L. de. Análise sistêmica sobre a formação e distribuição geográfica de aglomerados produtivos no Estado do Pará. Amazônia Ciência e Desenvolvimento, v.1, p.24 - 47, 2006. SANTANA, Antônio C. de; SANTANA, Ádamo L. de. Mapeamento e análise de arranjos produtivos locais na Amazônia. Teoria e Evidência Econômica, v.12, p.9-34, 2004. SANTANA, Antônio C. de; SANTOS, M. A. S. Estrutura de mercado e competitividade da indústria de madeira e artefatos da Amazônia. Movendo Idéias, v.7, p.13-26, 2002. SANTANA, Antônio C. de; SANTOS, M. A. S. O mercado de caupi no Estado do Pará: aplicação do método dos momentos generalizados. Revista de Ciências Agrárias. , p.47 - 58, 2000. SANTANA, Antônio C. de; SILVA, M. C. A. Cadeia produtiva do café: análise de mercado e ações para políticas. Belém: SAGRI; FCAP, 1998. SANTANA, Antônio C. de; RODRIGUES, D. M.; SILVA; I. M. Mandioca: análise de mercado e ações para políticas. Belém: SAGRI; FCAP, 1998. 49 p. SANTOS, J. N. A. Industrialização e inovação no setor pesqueiro vigiense: análise sobre as possíveis contribuições para o desenvolvimento local (1998 – 2006). Belém, Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) – Universidade Federal do Pará, 2007. 163 Universidade da Amazônia SANTOS, J. S. B.; SANTOS, M. A. S.; CUNHA, S. J. T.; SANTANA, Antônio C. de. Mercado e dinâmica local da cadeia produtiva da pesca e aqüicultura na Região Norte. Belém: Banco da Amazônia, Geder, 2007. 49p. (Estudos Setoriais, 7). SANTOS, L. S. R. O Arranjo Produtivo Local da Pesca no Estado do Pará: identificação e mapeamento dos municípios especializados - 1998 a 2003. Dissertação (Mestrado em Economia). Universidade da Amazônia. Belém-Pa, 2005. SANTOS, M. A. S.; SANTANA, Antônio C. de. Análise da competitividade das micro e pequenas empresas de artefatos de madeira do Estado do Pará. Revista do Iesan, v.1, p.257 - 269, 2003. SANTOS, R. B. N.; SANTANA, Antônio C. de. O setor florestal e madeira e mobiliário na economia paraense a partir de uma visão intersetorial In: Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, 2006, Fortaleza - CE. Questões Agrárias, Educação no Campo e Desenvolvimento. Brasília - DF: SOBER, 2006. v.44. p.1–20. SCHMITZ, H. Global competition and local cooperation: success and failure in the sinos valley, Brazil. World Development, v.27, n.9, p.1627-1650, 1999. SCHMITZ, H.; NADVI, K. Clustering and industrialization: introduction. World Development, v.27, n.9, Sep. 1999. SCHULTZ, T. W. Investment in human capital. American Economic Review, v.51, n.1, p.1-17, jan. 1961. SCOTT, A. J. Metropolis: from the division of labor to urban form. Los Angeles: University of California Press, 1988. SENA, A. L. S. Trabalho e trabalhadores da pesca industrial face à metamorfose do capital. Belém: NAEA, 2006. SETUR/AP. Pólos Turísticos do Amapá. Disponível em: www.setru.ap.gov.br. Acessado em: 06 de fev. 2008. SILVA, O. A. Análise da dinâmica de crescimento econômico no Estado do Pará, 1999 a 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade da Amazônia, 2006. SMERALDI, R.; MAY, P. O reino do gado: uma nova fase na pecuarização da Amazônia. São Paulo: Amigos da Terra, 2008. SOUZA, M. P. Governança no agronegócio: enfoque na cadeia produtiva do leite. Porto Velho: Edufro, 2007. 164 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local STEIL, B.; VICTOR, D. G.; NELSON, R. R. Technological innovation and economic performance. New Jersey: Princeton, 2002. STEVENS, C. The knowledge-driven economy. The OECD Observer, N. 200, jun./ jul. 1996. SUFRAMA. Interiorizando o Desenvolvimento do Amapá. Manaus (AM): SUFRAMA, s.d. Disponível em: www.suframa.gov.br/publicacao/interiorizando/ amapa.pdf. Acessado em: 4 fev. 2008. SUZIGAN, W.; FURTADO, J. A institucionalidade da política industrial e tecnológica: problemas, desafios e propostas. In: TEIXEIRA; BRAGA (Ed.) Instituições e desenvolvimento econômico. Viçosa: Os Editores, 2007. p. 25 – 101. SUZIGAN, W.; FURTADO, J.; GARCIA, R.; SAMPAIO, S. E. K. Sistemas locais de produção: mapeamento, tipologia e sugestões de políticas. In: Anais do XXXI Encontro Nacional de Economia, ANPEC, dez. 2003. p.1-18. SUZIGAN, W., FURTADO, J., GARCIA, R., SAMPAIO, S. E. K. Aglomerações industriais no Estado de São Paulo. Economia Aplicada, v.5, n.4, p.698-717, out./ dez. 2001. VERMULM, R.; PAULA, T. B. O desafio do future: as políticas para a ciência, tecnologia e inovação. In: MARQUES, R.M.; BOCCHI, J.I. (Org.). Desafios para o Brasil: como retomar o crescimento econômico nacional? São Paulo: Saraiva, 2007. P.157-200. VON THÜNEN, J. H. Der isolierte staat in beziehung auf landtschaft und nationalökonomie. Oxford: Pergamon Press, 1996. WEBER, A. Under Don standort der industrien. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1909. WILLIAMSON, O.E. The lens of contract: private ordering. The American Economic Review, v.92, n.2, 438-443, Jan. 2002. WILLIAMSON, O. E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. New York: The Free Press, 1985. WILLIAMSON, O. E. The mechanisms of governance. New York: Oxford University Press, 1999. 165 Universidade da Amazônia SOBRE OS AUTORES ANTÔNIO CORDEIRO DE SANTANA - Cearense, agrônomo (1983) e Mestrado (1987), ambos na UFC, e Doutorado em Economia Rural (1993) na UFV. É professor nos cursos de graduação (agronomia, medicina veterinária, zootecnia e engenharia de pesca), mestrado em Ciências Florestais e doutorado em Ciências Agrárias da UFRA, do mestrado em economia da Unama, em planejamento do desenvolvimento e em Estatística da UFPA. Faz pesquisa sobre mercado, agronegócio, economia empresarial e desenvolvimento local. Recebeu o Prêmio Professor Edson Potsch Magalhães (1994) e o Prêmio Ruy Miller Paiva (1995). Foi consultor da FAO, DFID, PNUD e Banco da Amazônia. Publicou mais de 170 artigos científicos, 48 capítulos de livros e dez livros, como “Cadeias produtivas e oportunidades de negócio na Amazônia”, “Competitividade sistêmica das empresas de madeira da Região Norte”, “Reestruturação produtiva e desenvolvimento econômico na Amazônia: condicionantes e perspectivas”, “Métodos quantitativos em economia: elementos e aplicações” e “Análise sistêmica da fruticultura paraense: organização e competitividade empresarial”. DAVID FERREIRA CARVALHO – Maranhense, economista, mestrado na UFPA e doutorado em economia na Unicamp. É professor dos cursos de graduação e mestrado em economia da UFPA e Unama. Atua em pesquisas sobre desenvolvimento regional, macroeconomia, finanças públicas e economia industrial. Foi consultor do Governo Almir Gabriel, do PNUD e IPEA. Publicou diversos artigos em periódicos científicos e anais de congressos, capítulos de livro e livros, com destaque para “Globalização financeira e Amazônia nos anos 90” e “Análise sistêmica da fruticultura paraense: organização e competitividade empresarial”. FERNANDO ANTÔNIO TEIXEIRA MENDES – Paraense, agrônomo, mestrado na UFC e doutorado em economia aplicada na ESALQ/USP. É professor do curso de graduação em economia e do mestrado em economia da Unama. Atua em pesquisas sobre economia do cacau, economia rural e economia empresarial. Foi consultor do IICA, DFID e Embrapa-PA. Publicou diversos artigos em periódicos científicos e anais de congressos, capítulos de livro e livros, com destaque para “Economia do cacau na Amazônia” e “Análise sistêmica da fruticultura paraense: organização e competitividade empresarial”. 166 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ, NO PERÍODO 2000 A 2005: orientações para políticas de desenvolvimento local GISALDA CARVALHO FILGUEIRAS – Roraimense, agrônoma, mestrado em Economia na Unama e doutorado em Ciências Agrárias na UFRA. É professora da Universidade Federal do Pará. Atua em pesquisas na área de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Publicou diversos artigos e capítulos de livros. MARCEL BOTELHO DO NASCIMENTO – Paraense, agrônomo, mestrado na UFLA e doutorado na University of Wolverhamptom na área de gestão educacional. Publicou diversos artigos e um livro. É professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e diretor do Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos. ROSANA TIE KITABAYASHI – Paraense, economista, mestrado em Economia pela UNAMA. Publicou alguns artigos em periódicos e em anais de congressos. Atualmente atua como empresária da ares de varejo. 167 Universidade da Amazônia 168