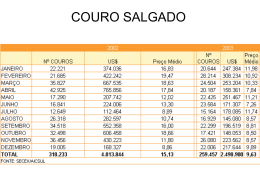

Universidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção PERSPECTIVAS DO SETOR COURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Tese de Doutorado Janis Elisa Ruppenthal Florianópolis 2001 Universidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção PERSPECTIVAS DO SETOR COURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Janis Elisa Ruppenthal Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Engenharia de Produção Florianópolis 2001 ii Janis Elisa Ruppenthal PERSPECTIVAS DO SETOR COURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Esta tese foi julgada e aprovada para a Obtenção do título de Doutor em Engenharia de Produção no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, 25 de abril de 2001 Prof. Ricardo Miranda Barcia, Ph.D Coordenador do Curso BANCA EXAMINADORA Prof. Bruno Hartmut Kopittke, Dr Orientador Prof. Alberto Souza Schmidt, Dr. Prof. Nelson Casarotto Filho, Dr. Prof. Dorval Olívio Mallmann, Dr. Prof. Jorge Ninow, Dr. iii Aos meus filhos Andrei e Nicole, que são meu motivo para trabalhar por um mundo melhor iv Agradecimentos À Universidade Federal de Santa Catarina e ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção pela oportunidade de realização desse curso, Ao Professor Orientador Dr. Bruno H. Kopittke, por ter acreditado nesse trabalho, Aos membros da Banca Examinadora, por suas contribuições, Aos colegas do Departamento de Engenharia Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, em especial ao Prof. Dr. João Hélvio Righi de Oliveira, pela amizade e apoio, À minha família, pelo apoio e incentivo constante em todas as etapas desse trabalho, Aos meus pais, por nunca medirem esforços para possibilitar o meu acesso a educação e ao conhecimento, Ao meu marido, por estar sempre ao meu lado, A todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para a realização desse trabalho, E, finalmente, a Deus, pela vida. v Sumário Lista de figuras ................................................................................................. p.viii Lista de tabelas .................................................................................................. p.xi Lista de reduções .............................................................................................. p.xii Resumo ............................................................................................................ p.xiii Abstract ............................................................................................................ p.xiv 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................p.1 1.1 Considerações iniciais...................................................................................p.1 1.2 Contextualização ...........................................................................................p.5 1.2.1 Considerações iniciais sobre a análise de filière....................................p.6 1.3 Objetivos .......................................................................................................p.8 1.4 Ineditismo e inovações ..................................................................................p.9 1.5 Relevância e contribuições............................................................................p.9 1.6 Desenvolvimento e estruturação .................................................................p.10 2 CONTEÚDO TEÓRICO CONCEITUAL ............................................................p.11 2.1 Introdução ...................................................................................................p.11 2.1.1 O enfoque sistêmico e mesoanalítico da análise de filière...................p.13 2.2 Análise de filière ..........................................................................................p.17 2.2.1 A noção de macro e micro-filière..........................................................p.22 2.2.2 A noção de filière principal e filière auxiliar ..........................................p.23 2.3 Aplicações da análise de filière ...................................................................p.24 2.3.1 A análise de filiére como ferramenta de análise e formulação de políticas públicas e privadas...........................................................p.24 2.3.2 A análise de filiére como ferramenta de descrição técnico-econômica..........................................................................p.25 2.3.3 A análise de filiére como metodologia de análise da estratégia de empresas .......................................................................p.26 2.3.4 A análise de filiére como espaço de análise das inovações tecnológicas........................................................................p.29 vi 2.4 Operacionalização da análise de filière .......................................................p.31 2.4.1 Análise da evolução histórica...............................................................p.31 2.4.2 Leitura técnica da filière .......................................................................p.33 2.4.3 Leitura econômica da filière .................................................................p.35 2.4.4 A filière ideal.........................................................................................p.36 3 SUSTENTABILIDADE E ABORDAGEM ECOSSISTÊMICA.............................p.38 3.1 Um novo paradigma para as organizações .................................................p.38 3.2 O pensamento ecossistêmico .....................................................................p.40 4 METODOLOGIA................................................................................................p.50 4.1 Natureza e caracterização da pesquisa ......................................................p.50 4.2 Instrumentos de coleta e análise de dados .................................................p.52 4.3 Limitações do estudo...................................................................................p.57 5 A FILIÈRE COURO ...........................................................................................p.59 5.1 Características do setor couro.....................................................................p.59 5.2 Histórico dos principais agentes da filière ...................................................p.68 5.2.1 Tradição pecuária do Rio Grande do Sul .............................................p.68 5.2.2 A produção da carne ............................................................................p.72 5.2.3 Histórico da industrialização da filière ..................................................p.73 5.2.4 Histórico das relações ambientais da filière .........................................p.85 5.3 Análise técnico-econômica dos curtumes ...................................................p.90 5.3.1 Influência da pecuária ..........................................................................p.94 5.3.2 Frigoríficos .........................................................................................p.104 5.3.3 Curtumes............................................................................................p.107 5.4 Análise técnico-econômica dos fabricantes de calçados de couro.................................................................................p.129 5.4.1 Caracterização do segmento calçadista.............................................p.129 5.4.2 Análise do processo produtivo dos calçados de couro.......................p.135 5.4.3 Considerações importantes................................................................p.150 5.5 Distribuição e mercados .......................................................................p.162 5.5.1 Mercado interno de couro ..................................................................p.163 5.5.2 Mercado interno de calçados .............................................................p.164 5.5.3 Mercado interno de componentes......................................................p.167 5.5.4 Mercado interno de artefatos de couro...............................................p.168 5.5.5 Mercado interno de máquinas............................................................p.169 vii 5.5.6 Mercado externo de couro .................................................................p.172 5.5.7 Mercado externo de calçados ............................................................p.180 5.5.8 Relações comerciais na filière............................................................p.186 5.5.9 Infra-estrutura de transporte...............................................................p.190 5.5.10 A nova visão do setor.......................................................................p.191 6 PERSPECTIVAS DO SETOR .....................................................................p.195 6.1 A concepção do setor ideal teórico............................................................p.195 6.2 A questão ambiental..................................................................................p.201 6.2.1 Impactos ambientais ..........................................................................p.203 6.2.2 Eliminação ou substituição do produto perigoso ................................p.204 6.2.3 Tecnologias limpas.............................................................................p.206 6.2.4 Meio ambiente e competitividade .......................................................p.217 6.3 Competitividade.........................................................................................p.218 6.3.1 Forças competitivas ...........................................................................p.218 6.3.2 Clusters e competitividade .................................................................p.222 6.3.3 O cluster coureiro-calçadista gaúcho .................................................p.223 7 CONCLUSÃO..............................................................................................p.231 8 FONTES BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................p.237 9 ANEXOS......................................................................................................p.243 9.1 Instrumento de coleta de dados ................................................................p.244 viii Lista de figuras Figura 1: Representação esquemática da filière couro .......................................p.7 Figura 2: Interrelação entre análise de filiére, mesoanálise e enfoque sistêmico...............................................................................p.14 Figura 3: Fatores do meio-ambiente que integram a mesoanálise....................p.16 Figura 4: Representação da Análise de filiére ...................................................p.20 Figura 5 – Conceito de macro e micro-filière .....................................................p.22 Figura 6: Mudanças nas ciências da natureza ..................................................p.43 Figura 7: Diagrama da filière principal e auxiliar da filière couro .......................p.60 Figura 8: Exportações de calçados por estado do Brasil...................................p.65 Figura 9: Exportações de couro por estado do Brasil........................................p.65 Figura 10: Exportação de couro por tipo – Brasil 1999......................................p.66 Figura 11: Fábrica de calçados do começo do século XX .................................p.76 Figura 12: Primeira missão comercial do setor..................................................p.80 Figura 13: Estação Piloto de Tratamento de Efluentes de Curtumes ................p.89 Figura 14: Central de resíduos ..........................................................................p.89 Figura 15: Micro-filiére do setor de curtumes ....................................................p.93 Figura 16: Defeitos nos couros.........................................................................p.96 Figura 17: Cicatriz de parasita sobre pele vacum..............................................p.96 Figura 18: Participação do número de curtumes por região............................p.102 Figura 19: Distribuição de curtumes por Estado..............................................p.102 Figura 20: Importação de couros por estado ...................................................p.109 Figura 21: Estágios de transformação da pele em couro ................................p.112 Figura 22: Etapas da industrialização do couro...............................................p.113 Figura 23: Conservação das peles ..................................................................p.114 Figura 24: Operação de remolho.....................................................................p.115 Figura 25: Operação de depilação e caleiro ....................................................p.116 Figura 26: Descarnagem manual ....................................................................p.117 Figura 27: Operação de descarne ...................................................................p.118 Figura 28: Operação de divisão.......................................................................p.119 Figura 29: Operação de descalcinação ...........................................................p.120 ix Figura 30: Operação de píquel e curtimento ...................................................p.121 Figura 31: Operação de rebaixamento ............................................................p.121 Figura 32: Operação de acabamento ..............................................................p.122 Figura 33: Operação de acabamento final ......................................................p.124 Figura 34: Fulões de madeira..........................................................................p.126 Figura 35: Consumo Mundial de Material para Solado....................................p.138 Figura 36: Produção do calçado......................................................................p.139 Figura 37: Micro-filière do calçado...................................................................p.140 Figura 38: Montagem e partes do calçado ......................................................p.141 Figura 39: Operação de corte manual .............................................................p.145 Figura 40: Operação de acabamento ..............................................................p.149 Figura 41: Estilo Made in Brazil .......................................................................p.150 Figura 42: Evolução do abate e consumo aparente ........................................p.163 Figura 43: Produção Brasileira de Calçados ...................................................p.166 Figura 44: Evolução da Balança Comercial de Artefatos de Couro.................p.170 Figura 45: Exportações do setor de máquinas ................................................p.170 Figura 46: Evolução da Balança Comercial de Couro .....................................p.173 Figura 47: Exportações brasileiras de couro por tipo em valores ....................p.173 Figura 48: Exportação de couro bovino wet-blue – situação física..................p.174 Figura 49: Exportação de couros wet-blue - situação monetária.....................p.174 Figura 50: Exportação de couros crust e acabados – situação física..............p.175 Figura 51: Exportação de couros crust e acabados – sit. monetária ...............p.175 Figura 52: Destino das Exportações de Couros ..............................................p.176 Figura 53: Exportação global de couros por estados ......................................p.178 Figura 54: Evolução das importações de couro...............................................p.178 Figura 55: Origem das Importações de Couro Brasileiras...............................p.179 Figura 56: Evolução da Balança Comercial de Calçados................................p.182 Figura 57: Destino das Exportações Brasileiras de Calçados .........................p.182 Figura 58: Países exportadores para os Estados Unidos................................p.183 Figura 59: Exportação de calçados por estado do Brasil ................................p.185 Figura 60: Origem das Importações de Calçados ...........................................p.185 Figura 61: Exportação por vias de acesso ......................................................p.190 Figura 62:Transição para o modelo integrado .................................................p.197 Figura 63: Micro-filière ideal da pecuária.........................................................p.198 x Figura 64: Micro-filière ideal do couro .............................................................p.199 Figura 65: Micro-filière ideal da manufatura do couro .....................................p.200 Figura 66: Desperdício e armazenamento de materiais desnecessários ....................................................................p.202 Figura 67: Evolução do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso ...............................p.219 Figura 68: Ambiente de competitividade .........................................................p.220 Figura 69: Forças influenciadoras do cluster ...................................................p.228 Figura 70: Cluster coureiro-calçadista gaúcho ................................................p.229 Figura 71: Desenvolvimento do cluster ...........................................................p.235 xi Lista de tabelas Tabela 1: Bovinocultura de corte – produção, exportação ................................p.63 Tabela 2: Maiores Produtores Mundiais de Calçados .......................................p.64 Tabela 3: Evolução prevista do rebanho brasileiro............................................p.92 Tabela 4: Cálculo do valor de um bovino formulado pelos frigoríficos...............p.94 Tabela 5: Exportações de couro pelo Brasil .....................................................p.98 Tabela 6: Curtumes por estado brasileiro........................................................p.104 Tabela 7: Evolução da produção de couros ....................................................p.107 Tabela 8: Estimativa da procedência de peles por região do Brasil ................p.107 Tabela 9: Qualidade do couro produzido.........................................................p.108 Tabela 10: Exportações brasileiras de couro...................................................p.108 Tabela 11: Participação dos estados na exportação de couro .......................p.108 Tabela 12: Procedência das Importações de Couro – Brasil...........................p.109 Tabela 13: Mercado mundial de calçados – Produção....................................p.131 Tabela 14: Evolução salário médio na indústria de calçados – Brasil .............p.133 Tabela 15 - Salário Mensal em US$................................................................p.134 Tabela 16: Materiais Disponíveis para Fabricação de Calçados .....................p.136 Tabela 17: Empresas de Componentes para Couro e Calçados....................p.167 Tabela 18: Demonstrativo do setor..................................................................p.171 Tabela 19 - Principais Países Produtores de Calçados...................................p.180 Tabela 20 - Importações de Calçados dos Estados Unidos ...........................p.183 Tabela 21 - Saldo da Balança Comercial Brasileira de Calçados....................p.184 xii Lista de Reduções Siglas ABAEX – Associação Brasiléia dos Exportadores de Calçados ABECA – Associação Brasileira dos Estilistas de Calçados ABICALÇADOS – Associação Brasileira das Indústrias de Calçados ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas ABRAMEQ – Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para Couro, Calçados e Afins AICSUL – Associação das Indústrias de Curtume da Região Sul APEX – Agência de Promoção a Exportação ARIPE – Aterro Industrial de Resíduos Perigosos ASSINTECAL – Associação Brasileira das Indústrias de Componentes para Couro e Calçados BNDES – Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul CICB – Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil CNI – Confederação Nacional da Indústria CTCCA – Centro Tecnológico do Couro Calçados e Afins DECEX – Departamento de Comércio Exterior FEEVALE – Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior do Vale dos Sinos FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental FENAC – Feira Nacional do Calçado FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio NUCEX – Núcleo de Comércio Exterior SECEX – Secretaria de Comércio Exterior SEDAI – Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial UTRESA – Usina de Tratamento de Resíduos Sociedade Anônima xiii Resumo RUPPENTHAL, Janis Elisa. Perspectivas do setor couro do Estado do Rio Grande do Sul. Florianópolis, 2001. 244f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – PPGEP-UFSC, 2001. Pesquisa que trata sobre a questão das relações entre o meio ambiente e a competitividade face a globalização dos mercados e à introdução da variável ambiental, em um importante setor da economia brasilieira: o setor couro. Como metodologia de suporte utilizou-se a análise de filière, que alia visão macro com a visão por processo em uma perspectiva sistêmica e mesoanalítica, a partir do contexto de sistema industrial couro-calçados, envolvendo todos os estágios, desde a pecuária até a comercialização, integrando ainda a variável ambiental. A utilização da análise de filière levou a descrição do histórico de industrialização da filière e de suas relações ambientais, identificando a lógica de sua evolução, assim como também permitiu a organização e estruturação dos dados sobre o setor. Em decorrência da análise definiu-se a filière ideal, e a partir dessa definição identificouse um diagnóstico das perspectivas para o setor. Nesse ponto, o trabalho converge para questões de estratégias e competitividade, particulamente na linha de Michael Porter, pois passa-se a considerar que o complexo industrial coureiro-calçadista gaúcho, objeto desse estudo, é um verdadeiro cluster, e que a competitividade das empresas, consideradas isoladamente, está diretamente relacionada com o desenvolvimento da competitividade de todo o cluster. Palavras-chave: Análise de filière, couro, competitividade, meio ambiente, perspectivas xiv Abstract RUPPENTHAL, Janis Elisa. Perspectivas do setor couro do Estado do Rio Grande do Sul. Florianópolis, 2001. 244f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – PPGEP-UFSC, 2001. This research is about the relations between environment and the competitivity in face of markets globalization and introduction of the environmental variable, in an important sector of Brazilian economy: the leather sector. As support methodology it was used the Filière Analysis, wich allies macro vision with a vision by process in a systemic perspective, from the leather-shoes industrial system context, comprehending all the stages, since cattle raising to commercialization, embracing, yet, the environmental variable. The Filière Analysis usage led to the description of the Filiére industrialization review and of its environmental relations, identifying the logic of its evolution, allowing, also, the organization of the data on the sector. The analisys defined the ideal Filière, and from this definition it was identified a diagnosis of perspectives for the sector. At this point, the research converges to strategy and competitivity questions, specialy in Michael Porter`s line, for then, the south brazilian leather-shoes industrial complex is considered a real cluster, and the enterprises competitivity, considered in isolation, is directly related to the competitivity development of the whole cluster. Key-words: Filière analisyis, leather, competitivity, environment, perspectives 1 INTRODUÇÃO 1.1 Considerações iniciais Com o acirramento da concorrência internacional e a globalização da economia, a partir da década de 70 ao nível mundial e do início dos anos 90 no Brasil, o padrão de acumulação de capital entrou em crise e começou-se a buscar novos padrões, novos modelos de organizações, para fazer frente a estes novos desafios de competitividade através dos quais as empresas poderiam sobreviver. Nesse panorama que apresenta o mundo em constante evolução, as empresas além de se preocuparem com a gestão eficiente em suas operações internas, devem também estar atentas ao ambiente no qual estão inseridas, apresentando capacidade de responder às alterações do mesmo. No decorrer das últimas décadas as mudanças ambientais têm se tornado mais freqüentes e rápidas, envolvendo questões econômicas, tais como as fases dos ciclos econômicos (prosperidade ou recessão), a inflação, a distribuição de renda, a internacionalização das economias; culturais, como as mudanças nos estilos de vida das pessoas; e tecnológicas, como o surgimento de tecnologias que têm efeitos nos processos de produção e na capacidade de inovar das empresas. Tem-se ainda mudanças no comportamento do governo, no sentido da regulação das atividades econômicas, bem como através de políticas que venham incentivá-las (Martinet; Ansoff, in Carvalho Jr, 1995). O setor couro é de extrema importância na economia brasileira, tanto pelo volume de exportações como pela geração de empregos. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercializável do mundo (aproximadamente 130 milhões de cabeças) e um dos maiores parques produtivos em frigoríficos e curtumes. Segundo BNDES, nas variáveis geração de emprego e crescimento econômico, o setor ocupa o quarto lugar, sendo responsável pela geração de aproximadamente 700 mil empregos (diretos e indiretos). O Brasil também está entre o cinco maiores produtores e exportadores de calçados do mundo, ao lado da China, Indonésia e Itália. 2 O Rio Grande do Sul contribui com uma parcela significativa das exportações brasileiras de couro, sendo responsável por aproximadamente 80% do volume total de calçados exportados pelo país e por aproximadamente 40% do volume total de couro exportado, voltando-se ainda para a oferta de matéria-prima aos produtores locais de calçados e artefatos. O Rio Grande do Sul mantém vantagens competitivas em razão da configuração do complexo industrial gaúcho. A região do vale do rio dos Sinos é o maior pólo de empresas industriais e de serviços ligadas ao setor couro do mundo. Encontram-se nesse cluster, fabricantes de máquinas e equipamentos, insumos, componentes, atividades comerciais e de exportação. Além das mais antigas e tradicionais escolas e centros de formação do país ligadas ao setor. A Escola de Curtimento do SENAI localizada em Estância Velha, durante décadas foi a única da América Latina. Ainda pode-se dizer que o setor couro possui importante efeito multiplicador sobre os setores produtores de plásticos, metais, químico, metal-mecânico, eletroeletrônico e outros. A indústria do couro começou com a imigração, promovida por D. Pedro dos artesões italianos para a região de Franca – SP e dos artesões alemães para a Região do vale do rio dos Sinos no Rio Grande do Sul, em 1824. Quatro anos após, já haviam dez curtumes implantados e funcionando no Rio Grande do Sul. E em 1858, havia uma rua só de curtumes em Novo Hamburgo, fato que marca a primeira aglomeração industrial do setor couro no estado. Regionalmente, na última década, esse núcleo produtivo expandiu-se em direção aos vales dos rios Caí, Paranhana e Taquari. O Vale do Rio dos Sinos, destaca-se como grande exportador e, em função disso, está numa posição de vulnerabilidade, pois está sujeito à concorrência internacional de países que apresentam melhores condições de competitividade. Os fatores conjunturais associados ao processo de abertura da economia brasileira e aos demais aspectos macroeconômicos, somados à forte competitividade, conseqüência do processo de globalização que vem transformando o cenário econômico mundial, surpreenderam as empresas, desestabilizando os mercados interno e externo, provocando quedas sucessivas nos volumes de negócios do setor acarretando uma série de dificuldades para manter-se atuante com alguma rentabilidade. 3 Do ponto de vista interno da economia, podem ser identificados como principais fatores, as desigualdades tarifárias, onde há distintas tarifas de exportação e importação de couro em vários estágios de produção e mecanismos de drawback, resultando em exportação de produtos de baixo valor agregado dos produtos e gerando falta de matéria-prima para a indústria local de calçados e artefatos. Outra dificuldade enfrentada pelo setor é a baixa inovação tecnológica que inicia com a pecuária (qualidade genética, métodos de criação, transporte inadequado). Apesar do grande número de abates, os mesmos apresentam indicadores de baixa qualidade em relação às peles produzidas, gerando desperdícios de matéria-prima, mão-de-obra e energia e gerando resíduos. Nos curtumes há defasagem de processos produtivos, além do baixo grau de integração com os demais agentes da cadeia, associado ainda a problemas logísticos, devido ao deslocamento da fronteira agropecuária em direção ao centro-oeste do país. Outro fator importante é o desenvolvimento de produtos sintéticos que vem substituindo a aplicação de couro natural. Do ponto de vista externo da economia, o principal fator pode ser identificado como o crescimento da concorrência asiática, que ultimamente vem absorvendo parcela significativa do mercado brasileiro de calçados no exterior, principalmente nos Estados Unidos, onde o calçado fabricado pela China custa, em média U$ 7,50/par, enquanto o brasileiro custa, em média, U$ 10,50/par. Como decorrência dessas dificuldades enfrentadas, surgiram indicadores extremamente preocupantes para o setor, assim como para a economia como um todo: aumento do índice de inadimplência, fechamento de estabelecimentos industriais, aumento da taxa de desemprego, transferência de empresas do Rio Grande do Sul para outros Estados e acirramento da guerra fiscal entre Estados. Investimentos em modernas máquinas e equipamentos tem sido feitos, porém essa ação não é suficiente para aumentar a competitividade do setor. A reversão dessa situação para uma retomada de crescimento, exige a implantação de medidas que contribuam para a melhoria da produtividade e da atuação mercadológica do setor como resultado da adaptação das empresas a esse ambiente de mudanças. O setor busca soluções para sanar suas deficiências técnicas e organizacionais, através de alternativas de produção mais eficientes, inclusive com menor geração de resíduos, e maior integração com fornecedores e clientes. Acredita-se que os 4 ganhos decorrentes dessa coordenação integrada do complexo couro poderão ser expressos em termos de aumento de competitividade. Surge, assim, a necessidade de incorporação de novos procedimentos e novos conhecimentos no setor produtivo. Com a globalização dos problemas ambientais, empresários de todo mundo, em menor ou maior grau, estão sob pressão para adotar políticas ambientalistas e incorporá-las aos processos produtivos e ao seu planejamento estratégico como matéria de rotina. Assim vários aspectos importantes tais como legislação, mudanças políticas, sociais e, tecnológicas, fornecedores, clientes, a opinião pública, além da própria competição, levam os responsáveis pelas organizações a dar mais atenção ao meio ambiente. A exigência de uma postura ambiental das empresas materializa-se através da crescente hostilidade de mercados internacionais aos produtos que não satisfazem aos padrões ambientais estabelecidos. É fato indiscutível o advento de medidas legais restritivas, cada vez mais severas, contra produtos contaminados ou provenientes de países que não cuidam adequadamente de seu meio ambiente (Donaire in Santos, 1996). As ações efetivas não podem ser pontuais e desorganizadas, frutos de pressões de órgãos ambientais, e sim devem estar integradas à própria cultura organizacional, como processos pró-ativos que representem a forma rotineira e antecipada de impedir quadros de risco, sanções legais e, sobretudo de melhorar o desempenho e os resultados da organização. Esta mudança de paradigma, onde as empresas passam a ter outras funções e responsabilidades além daquelas inseridas na atividade econômica e produtiva, têm levado à uma alteração nas considerações inerentes ao processo de tomada de decisão, considerações estas que eram apenas de âmbito técnico e econômico, e que passam a ter um caráter mais amplo incorporando a variável ambiental. Frente às transformações ocorridas e à importância da variável ambiental, surge uma importante questão relacionada a competitividade e à própria sobrevivência (sustentabilidade) do setor couro no Estado e no País. Desse modo, considera-se interessante investigar: Qual é a relação entre a variável ambiental e a competitividade do setor couro? 5 Em resposta a essa problemática, procurar-se-á comprovar a hipótese de que: A consideração da variável ambiental poderá levar o setor couro a um aumento de competitividade e abertura de novos mercados. 1.2 Contextualização As novas exigências de um mercado cada vez mais competitivo e globalizado e, paralelamente, a valorização da questão ambiental impõe uma visão ampla da atuação da empresa, envolvendo uma macro visão de setores industriais. No caso do setor couro essa visão deve iniciar desde a pecuária, passando pelos frigoríficos, curtumes, fabricantes de calçados e artefatos, até a comercialização. E em todas as etapas devem ser considerados os resíduos Como uma nova abordagem, surgiu a reengenharia, para a reconcepção dos sistemas produtivos, trazendo dois aspectos de grande utilidade para as novas exigências apontadas: a visão por processo e seu aspecto drástico. A proposta da reengenharia é, entretanto, muito restrita limitando-se ao ambiente da empresa. Nesse contexto, surge a análise de filière como uma ferramenta de grande utilidade, pois alia a visão macro com a visão por processo. Entretanto, a dificuldade de interpretação e a insuficiência da literatura existente, tem sido um entrave a uma divulgação mais ampla desta ferramenta. De acordo com Kopittke (1996), o interesse inicial despertado pela análise de filière decorreu da necessidade encontrada pelos interessados em detalhar as análises estratégicas propostas por Porter (1991). Quando se deseja especificar em que consistiria uma estratégia de dominação pelos custos em um determinado setor, as dificuldades começam pois serão necessários conhecimentos de dados que não se encontram estruturados em nenhuma publicação. Mesmo que se disponha de dados sobre um setor, seria ainda necessário prever comportamentos dos empresários, algo que só será possível em um contato mais direto com os mesmos. Ao enfocar a estratégia competitiva das nações Porter (1993) conclui que a competitividade de uma nação não é medida em termos absolutos mas dentro de uma perspectiva setorial. O detalhamento de propostas estratégicas para um determinado setor industrial necessita, pois, de conhecimentos profundos sobre o mesmo. Assim, a análise de filière é uma proposta para se atingir essa meta. 6 Nesse trabalho procurar-se-á estudar o setor couro utilizando a abordagem de análise de filière. Essa perspectiva será dada com a análise a partir de um contexto de sistema industrial couro-calçados, o qual envolve todos os estágios, desde a pecuária até a comercialização. Procurar-se-á estabelecer, a partir da literatura, um referencial teórico, aplicando-o como base na análise de casos de empresas do setor couro do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, através da utilização da abordagem de filière, ao invés da preocupação somente com fornecedores e clientes, analisar-se-á, também, os principais atores do setor, ressaltando sua influência na estratégia de produção das empresas e sua preocupação sobre as questões ambientais. 1.2.1 Considerações iniciais sobre a análise de filière Para efeito de contextualização do trabalho, será definido rapidamente o conceito de filière e a estruturação da filière a ser abordada. Ambos os temas estarão amplamente desenvolvidos no prosseguimento desse trabalho. Segundo Toledano in Gomes (1993), a filière originou-se das matrizes de inputoutput, permitindo a identificação e o posicionamento de fluxos de produtos e serviços entre os principais segmentos industriais que normalmente possuem uma forte relação tecnológica. Além disso, essa análise coloca em evidência os diferentes graus de interrelação entre os segmentos dentro da cadeia produtiva em estudo. Apresenta-se a seguir um esquema ilustrativo básico da filière couro, com a finalidade de ressaltar a produção de resíduos nos diversos estágios (figura 1). O aparecimento da noção de filière pode ser explicado por preocupações teóricas em montar instrumentos adaptados para a descrição de sistemas produtivos. O termo filière pode ser entendido como a rede de interrelações entre os vários atores de um sistema industrial, a qual permite a identificação do fluxo de bens e serviços através dos setores industriais envolvidos, desde a matéria-prima até o consumidor final da cadeia produtiva em consideração. No caso da filière abordada, tem-se a pecuária, frigoríficos, curtumes e fábricas de calçados, artefatos, vestuário, estofados, distribuição, venda ao consumidor. 7 Figura 1: Representação esquemática da filière couro Segundo Floriot (1982), existem três elementos determinantes na constituição de uma filière, são eles: • Uma sucessão de operações de transformação dissociáveis e ligadas entre si pelo encadeamento de processos e tecnologia, suscetíveis de modificação em função do estado de conhecimento científico e das modalidades de organização do trabalho; • Um conjunto de relações comerciais e financeiras que se estabelecem entre todos os estágios das operações de transformação. Aparece, então, um fluxo de trocas no seio da filière, que se orienta ou se restringe pelas condições técnicas e de mercado; • Um conjunto de ações econômicas que define a importância dos meios de produção e que participa na determinação das estratégias mais convenientes. A operacionalização de uma filière passa pela determinação dos pontos abaixo relacionados, que serão abordados em detalhes no capítulo dois: 8 • A noção da evolução histórica da filière; • A leitura técnica da filière; • A leitura econômica da filière; • A noção de filière principal e auxiliares (tecnologicamente ligadas); A escolha da análise de filière como ferramenta para o problema a pesquisar deve-se a possibilidade que se abre de analisar não só o setor principal, mas também as interrelações com as indústrias ligadas, enfocando-se a variável ambiental. 1.3 Objetivos Incorporar a variável ambiental na gestão da empresa tem sido a preocupação de empresários que buscam assegurar sua entrada ou permanência no mercado, principalmente no momento em que se prega a globalização. Assim, são relevantes as ferramentas capazes de auxiliar esse processo de integração. O objetivo geral dessa pesquisa é estudar a relação entre a variável ambiental e a competitividade do setor couro utilizando a metodologia de análise de filière. A análise de filière é uma ferramenta capaz de proporcionar uma visão sistemática do setor ao qual a empresa pertence e seu enfoque voltado à análise estratégica permite através de métodos próprios situar a empresa dentro do contexto técnico e econômico do setor. Com a finalidade de atingir o objetivo proposto são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: • Identificar as estruturas dos sistemas e subsistemas do setor • Identificar os atores atuantes do setor • Identificar a natureza das interações entre os agentes • Identificar perspectivas em relação à questão ambiental como fator de competitividade e sustentabilidade do setor. 9 1.4 Ineditismo e inovações Embora muitos trabalhos e pesquisas tenham sido desenvolvidos abordando o setor couro Piccinini (1990), Brenner (1990), Santos (1992), Zdanowicz (1992), Tatsch (1995), Pereira (1997), nenhum deles analisa o setor através da abordagem de análise de filière. Assim como também não existem estudos que tratem da problemática da inclusão da variável ambiental como fator de competitividade para o referido setor. Outros trabalhos como Guidat (1984), Kopittke (1985), Kliemann Neto (1985), Batalha (1993), Carvalho Jr. (1995), Santos (1996), Oashi (1999), embora utilizem a abordagem de análise de filière referem-se a outros setores que não o setor couro. Assim, a proposta desse trabalho é ampliar esse foco, entendendo-se a dinâmica da relação do setor couro com a variável ambiental como um processo que apesar de conflituoso possa representar oportunidades para novos mercados e novos produtos. 1.5 Relevância e contribuições No setor couro, tradicionalmente conhecido como de grande potencial poluidor, a relação com o meio ambiente sempre tem sido conflituosa. E a necessidade do setor adequar-se às exigências ambientais cada vez mais rigorosas é um assunto relevante pois envolve a sobrevivência das empresas, o governo e a sociedade. O envolvimento da sociedade e do governo nesse problema é importante pois os reflexos sócio-ambientais da consideração da questão ambiental vão muito além dos limites físicos das empresas desse setor na medida da sua relevância . As contribuições que se espera fornecer com a realização desse trabalho são de ordem prática e intelectual. As contribuições intelectuais consistem na revisão bibliográfica sobre esse importante tema da relação entre o setor couro e o meio ambiente, dentro de um ambiente dinâmico, interativo e sistêmico possibilitado pela análise de filière. Já as contribuições práticas referem-se a possibilidade de que a consideração da questão ambiental possa trazer um aumento da competitividade 10 para o setor e ainda possíveis oportunidades de novos mercados para produtos e sub-produtos ou até mesmo novos produtos. 1.6 Desenvolvimento e estruturação O trabalho será desenvolvido nas seguintes etapas: No capítulo 1 são feitas as considerações introdutórias, as quais envolvem a caracterização do problema, a sua justificativa e a exposição dos objetivos e da hipótese de pesquisa. No capítulo 2, são feitas considerações sobre o setor couro, descreve-se o conteúdo teórico conceitual, como suporte para análise. No capítulo 3, apresentamse reflexões sobre a sustentabilidade. No capítulo 4, são apresentadas considerações sobre a metodologia utilizada para análise. A seguir, no capítulo 5 são apresentadas considerações gerais sobre a filière couro e sua evolução histórica. Na seqüência, procede-se a leitura técnicoeconômica da filiére fazendo-se especial consideração a variável ambiental. Também são apresentadas as suas relações com o mercado. No capítulo 6, define-se a filière couro ideal, comentando-se suas restrições técnicas e econômicas atuais, e em decorrência dessas, relaciona-se as tecnologias limpas viáveis. A seguir comenta-se a relação entre meio ambiente e competitividade, passando-se a considerar que o complexo industrial coureirocalçadista do estado do Rio Grande do Sul é um verdadeiro cluster. Dessa forma, chegou-se as perspectivas de desenvolvimento do cluster, com a finalidade da validação da hipótese. Finalmente, no capítulo 7 são apontadas as conclusões seguidas de sugestões para trabalhos futuros. 2 CONTEÚDO TEÓRICO CONCEITUAL Através de uma revisão dos conceitos teóricos sobre a análise de filière, procurar-se-á evidenciar as potencialidades dessa ferramenta no âmbito geral da engenharia de produção e no âmbito específico da gerência de produção. Procurarse-á mostrar a importância da análise de filière como uma ferramenta capaz de proporcionar uma visão sistemática do setor. Pois, embora o empresário ou o gerente industrial estejam constantemente analisando o setor em que atuam, talvez muitos deles ainda não tenham realizado essa análise de uma forma sistematizada, dentro dos preceitos da análise de sistemas, destacando-se o aspecto dinâmico sob a forma de um caráter mesoanalítico e sistêmico. 2.1 Introdução De acordo com Kopittke (1996), a Analyse de Filière, tem sua origem ligada à disciplina de economia industrial que surgiu na década de 1930, sendo objeto do congresso “Colóquio Franco-Britânico de Economia Industrial” onde são divulgados boa parte dos trabalhos sobre o assunto. Durante a década de 60 desenvolveu-se no âmbito da escola industrial francesa a noção de analyse de filière. Embora o conceito de filière não tenha sido desenvolvido especificamente para estudar a problemática agroindustrial, foi entre os economistas agrícolas e pesquisadores ligados ao setor rural e agroindustrial, que ele encontrou seus principais defensores (Batalha,1997). Carvalho Jr. (1995), diz que desde o início dos anos 70, a noção de filière de produção vem sendo amplamente utilizada na França por um público bastante variado, englobando economistas, industriais, especialistas da área de administração pública e políticos. Segundo levantamento feito por Oashi (1999), desde os anos 80 a noção de filière de produção vem sendo discutida amplamente nos circuitos acadêmicos internacionais, nos estudos relacionados ao conceito de cadeias de produção em diferentes vertentes da literatura: Perez (1978), Pecquet e Nalbantoglu (1981), 12 Morvan (1985), Labonne (1985), Floriot (1986), Batalha (1997). Onde podemos ainda acrescentar Kopittke (1985, 1996). Batalha (1997) admitindo o sacrifício de algumas nuanças semânticas, traduz a palavra filière para o português pela expressão cadeia de produção e, no caso de setor agroindustrial, cadeia de produção agroindustrial ou cadeia agroindustrial. Kopittke (1996) diz que, a palavra filière não tem tradução direta para o português nem para o inglês ou alemão. Ela deriva de fil que significa fio, e pode-se utilizá-la para designar coisas diferentes como por exemplo um setor industrial ou uma conexão de tráfico de drogas. O autor exemplifica que desta forma filière bois poderá ser traduzido como setor madeireiro e filére Medelin seria a rede de tráfico do mesmo nome. A palavra filière empresta, portanto, para ambos os casos o sentido de conjunto de atividades articuladas desde a obtenção da matéria prima até a comercialização dos respectivos produtos nos diferentes mercados. No entanto, Kopittke (1996) utiliza como tradução de "filière" a palavra setor e como referência a definição: “Uma filière é composta da sucessão de etapas tecnológicas de produção distintas e separáveis associadas à utilização de um recurso dado (filière petróleo ou alumínio) ou à obtenção de determinado produto (filière nuclear ou automóvel)”. Segundo Toledano in Gomes (1993), a filière originou-se das matrizes de inputoutput, permitindo a identificação e o posicionamento de fluxos de produtos e serviços entre os principais segmentos industriais que normalmente possuem uma forte relação tecnológica. Além disso essa análise coloca em evidência os diferentes graus de interrelação entre os segmentos dentro da cadeia produtiva em estudo. Existem na literatura uma multiplicidade de significados acerca do conceito de filière. Os enfoques variam geralmente de acordo com a análise feita pelo autor: alguns procuram ressaltar os aspectos tecnológicos; outros enfatizam mais as estruturas mercadológicas e ainda os que se detêm mais especificamente nas questões estratégicas. Os fundamentos econômicos da análise de filière estão baseados na trilogia metodológica originada a partir do surgimento nos Estados Unidos, da disciplina de organização industrial, e que se constitui num campo de pesquisa autônomo: estrutura, conduta e desempenho. 13 O escopo da organização industrial pode ser definido como a verificação de como os processos de mercado dirigem as atividades dos produtores ao encontro da demanda dos consumidores, como esses processos podem falhar, como se ajustam ou podem ser ajustados, de sorte ao alcançarem um desempenho, o mais próximo possível, de algum padrão ideal (Scherer & Ross in Rosa, 2000). Assim o objetivo da organização industrial é determinar quais forças são responsáveis pela organização da indústria, como estas forças tem se alterado no tempo e que efeitos podem ser esperados de mudanças na forma de organização da indústria. Torna-se então necessário, identificar todo um conjunto de atributos ou variáveis que influenciam o desempenho econômico da organização e detalhar as ligações entre estes atributos ou variáveis com o desempenho final. Onde a hipótese fundamental de trabalho da organização industrial é a maximização de lucros. Logo a existência da noção de filière complementa os estudos de organização industrial, pois parte do reconhecimento que, no decorrer da produção de um dado produto, ocorrem relações entre agentes econômicos que se situam em diferentes estágios da cadeia de produção, as quais auxiliam na descrição e explicação da estrutura e do funcionamento de uma atividade econômica. Com a noção de filière entende-se que as condições de funcionamento e o desempenho de uma empresa ou um setor são condicionados pelo desempenho dos setores a montante e a jusante, bem como pelas modalidades de relação que são estabelecidas com estes setores. 2.1.1 O enfoque sistêmico e mesoanalítico da análise de filière O conceito de filière utiliza a noção de sucessão de etapas produtivas, desde a produção de insumos até o produto acabado, como forma de orientar a construção de suas análises, destacando-se o aspecto dinâmico do sistema sob a forma de um caráter mesoanalítico e sistêmico. A mesoanálise encontrou nos economistas industriais franceses seus principais defensores e utilizadores. Ela foi proposta para preencher a lacuna existente entre os dois grandes corpos da teoria econômica: a microeconomia, que estuda as unidades de base da economia utilizando as partes para explicar o todo, e a macroeconomia, que parte do todo para explicar o funcionamento das partes. 14 Portanto, em seu escopo, a mesoanálise pode ser definida como sendo a análise estrutural e funcional dos subsistemas e de sua interdependência dentro de um sistema integrado, definição esta que remete diretamente a um enfoque sistêmico. Do ponto de vista do pensamento sistêmico, sistema pode ser definido como uma entidade que mantém sua existência através da interação mútua entre suas partes (Bellinger, 1996). Assim um sistema não pode ser caracterizado apenas pelas partes que o compõem, mas principalmente pelas interrelações entre elas, que seriam responsáveis pelas características do todo. Apresenta-se, a seguir um diagrama sintético ilustrando esses conceitos (figura 2). Figura 2: Interrelação entre análise de filiére, mesoanálise e enfoque sistêmico Análise de filière Mesoanálise Enfoque sistêmico A dinâmica de sistemas procura elucidar as características gerais dos sistemas, partindo dos padrões de comportamento entre as partes e das estruturas determinantes destes padrões. Em um sistema, as partes influenciam-se umas às outras de maneira mútua, quer direta ou indiretamente. Tais fluxos de influência, segundo Senge (1990), teriam um caráter "recíproco, uma vez que toda e qualquer influência é, ao mesmo tempo, causa e efeito - a influência jamais tem um único sentido". Uma análise sistêmica tem como pré-requisito a definição de vários aspectos que caracterizam o problema a ser estudado, isto é, a definição do sistema e de seu meio ambiente passa necessariamente pela definição do objetivo a ser alcançado 15 pela análise. Assim, uma análise em termos de cadeia de produção deve também definir várias condições que são conseqüência do objetivo a ser atingido. Duas das mais importantes e mais difíceis destas definições referem-se aos contornos do espaço de análise a ser estudado e o nível de detalhamento da análise a ser empreendida. Uma perspectiva dinâmica e sistêmica que auxilie na compreensão da mudança de maneira efetiva tem sido há muito tempo estudada (Senge & Sterman, 1994). No entanto, segundo estes autores, o desafio está em mover-se das generalizações para ferramentas e processos que auxiliam no tratamento de questões complexas. Pode-se notar de início que o pensamento sistêmico é uma técnica prática para a compreensão de questões complexas, para a ação e aprendizado. No entanto, Senge (1990) diz que o pensamento sistêmico pode ser considerado em três diferentes aspectos: a prática, os princípios e a essência. Todos estes aspectos devem ser considerados simultaneamente; além de um conjunto de atividades e ferramentas, é também um conjunto de princípios teóricos que ajudam a entender os seus fundamentos lógicos. Mas, para Senge, a essência é diferente. Esforços empreendidos na essência proporcionariam novas visões de mundo. No caso do pensamento sistêmico, a experiência de vivenciar interligações ajudaria a perceber a importância do todo. Um dos efeitos da consciência sobre a essência do pensamento sistêmico é ilustrada em Senge (1996) que declara que os estudos em dinâmica de sistemas levaram à crença de que a maioria dos sistemas possuem uma complexidade infinita que seria impossível de ser compreendida completamente do ponto de vista da consciência racional. Por isso, quando há interesse em analisar uma questão, há que se considerar um conjunto de trocas compensatórias (trade-offs) entre o aumento da complexidade em considerar-se cada vez mais elementos dentro de uma situação, contra a possibilidade de deixar-se fora um elemento importante da realidade buscando a simplificação da análise. Melesse in Batalha (1997) propõe uma sistemática de análise do sistema organização-meio ambiente que se coaduna bem com a noção mesoanalítica da cadeia de produção. Ele parte da premissa de que toda empresa ou toda administração está inserida em um meio ambiente dinâmico com o qual ela está em inserção permanente. Assim, uma análise externa do tipo mesoanalítico está atenta às mudanças do meio ambiente sem deixar de lado a estrutura interna da firma, para 16 que se possa compreender o comportamento global da empresa e sua inserção em seu meio ambiente político, social, econômico e tecnológico. Na figura 3, apresentase um diagrama sintético ilustrando esses conceitos. Uma cadeia de produção ou filière deve ser vista como um sistema aberto. Este enfoque, desenvolvido inicialmente no campo da biologia, está centrado nas relações existentes entre o organismo (ou a organização) e o seu meio ambiente. Nesse caso, as fronteiras do sistema são permeáveis permitindo trocas com o meio ambiente levando ao conceito de estrutura do sistema. A estrutura é percebida como a maneira pela qual as partes do sistema estão integradas internamente. Figura 3: Fatores do meio-ambiente que integram a mesoanálise Mesoanálise Econômico Social Setor Político Tecnológico Meio-ambiente A definição dos contornos de um sistema-cadeia de produção vai depender do objetivo determinado pelo analista. No entanto, é necessário admitir que estas fronteiras mudam ao longo do tempo. E estas mudanças são decorrentes basicamente de cinco conjuntos de fatores: fatores políticos, fatores econômicos e financeiros, fatores tecnológicos, fatores sócio-culturais e fatores legais ou jurídicos. O enfoque sistêmico considera que todo o sistema evolui no espaço e no tempo em função de mudanças internas e externas ao sistema. Assim, enquanto sistema, uma cadeia de produção também estará sujeita a mudanças ao longo do tempo. Essas transformações podem ser o resultado do deslocamento das fronteiras do sistema, de mudanças no meio ambiente ou ainda um rearranjo interno dos subsistemas que formam o sistema principal. Esses fatores podem atuar isoladamente ou de maneira simultânea. Essa característica dinâmica dos sistemas 17 pode ser utilizada para estudar a evolução histórica de uma cadeia de produção e, a partir deste estudo, elaborar predições sobre o futuro da cadeia em questão. As ações que as empresas exercem sobre o meio ambiente como resultado de seus vários agentes internos levam a uma reação do meio ambiente que poderá traduzir-se, por exemplo, em novas restrições para a política da empresa. Assim, a empresa deve buscar um equilíbrio dentro dessa dinâmica concorrencial através da tentativa de obter as respostas mais favoráveis em relação aos objetivos a serem alcançados. Por sua vez, o meio ambiente concorrencial poderá apresentar determinadas condições tecnológicas, econômicas, sociais e outras que podem alterar sua dinâmica de funcionamento. Logo, a análise de cadeias de produção deve estudar o equilíbrio existente em determinada situação para identificar as condições que podem alterar este equilíbrio (Batalha, 1997). De acordo com Lauret & Perez in Oashi (1999), o conceito de filière ou cadeia de produção contribui para a explicação das estruturas industriais por sua característica dinâmica e participa na criação de um espaço mesoanalítico de análise. Assim, um enfoque mesoanalítico permitiria responder às questões sobre o processo de concorrência e opções estratégicas das firmas bem como sobre o processo distributivo entre os agentes econômicos. 2.2 Análise de filière A análise de filière originada na escola francesa de economia industrial, tem tido por parte dos economistas industriais franceses, muitos esforços de conceituação, no entanto, a noção de cadeia de produção continua vaga quanto ao seu enunciado. Bandt in Carvalho (1997), diz que a noção de filière deve comportar três elementos constitutivos, tais como uma sucessão de operações de transformação, ligadas entre si por encadeamentos de técnicas e tecnologias; um conjunto de relações comerciais e financeiras estabelecidas entre os estágios de transformação; e um conjunto organizado de interrelações. Para Montiguad in Batalha (1997), as filières são sucessões de atividades ligadas verticalmente, necessárias à produção de um ou mais produtos correlacionados. Há três abordagens possíveis: a cadeia na sua totalidade, o estudo de suas estruturas e relações dentro das cadeias, e o comportamento estratégico das firmas. 18 Segundo Morvan in Oashi (1999), a filière representa a seqüência de operações que conduz à geração de bens, cuja articulação é amplamente influenciada pelas possibilidades tecnológicas, sendo definida pelas estratégias dos agentes maximizadores de renda. As relações entre os agentes são de interdependência ou de complementariedade, sendo determinadas pelas forças hierárquicas. Em diferentes níveis analíticos, a filière é um sistema capaz de assegurar a sua própria transformação. Floriot in Gomes (1993), procurando sintetizar e sistematizar estas idéias, enumerou três séries de elementos que estariam implicitamente ligados a uma visão em termos de filière: 1. Uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e ligadas entre si por um encadeamento de processos e tecnologia, suscetíveis de modificação em função do status quo do conhecimento científico e da organização do trabalho; 2. Um conjunto de relações comerciais e financeiras que estabelecem, entre todos os estados de transformação, um fluxo de troca, situado de montante a jusante, entre fornecedores e clientes, que se orienta ou se restringe pelas condições técnicas de mercado; 3. Um conjunto de ações econômicas que definem a valoração dos meios de produção e asseguram a articulação das operações. Assim, uma filière pode ser segmentada, de jusante a montante, em três macrossegmentos: • Comercialização, representando as empresas que estão em contato com o cliente final da filière e que viabilizam o consumo, o comércio dos produtos finais e a logística da distribuição dos mesmos. • Industrialização, representando as firmas responsáveis pela transformação das matérias-primas em produtos finais destinados ao consumidor. • Produção de matérias-primas, que reúne as firmas que fornecem as matérias-primas iniciais6 para que outras empresas avancem no processo de produção do produto final. 6 Agricultura, pecuária, pesca, extração mineral etc. 19 Os limites dessa divisão, muitas vezes, não são facilmente identificáveis. Além disso, essa divisão pode variar segundo o tipo de produto e segundo o objetivo da análise. Segundo Floriot(1985), a semelhança dos produtos químicos da tabela de Mendeleiev, os elementos de base, constituídos pelas operações técnicas elementares de produção, devem ser observados como estando carregados de um poder explicativo que leva em conta a evolução e a dinâmica dos sistemas industriais. Essas operações técnicas elementares de produção se combinam dentro das redes de interdependência técnica, onde as filières correspondentes representam as seqüências de encadeamentos pertinentes dentro de sua estrutura. No encadeamento das operações de uma filière uma operação à montante pode alimentar várias outras situadas à jusante, quando então tem-se ligações divergentes. Por outro lado, existem também ligações convergentes em que várias operações à montante originam um número menor de operações à jusante. Também pode-se encontrar no interior das mesmas, mecanismos de retroalimentação, onde um produto oriundo de uma etapa intermediária alimentará, nesta mesma filière, outra operação situada à montante desta operação (Parent in Batalha 1997). Assim, toda filière se liga, na entrada a uma matéria-prima de base, a qual, através de uma transformação progressiva, resulta em um produto final, que realiza uma ou várias funções; essa seqüência é governada por uma lógica de transformação da matéria-prima que lhe dá uma direção (montante a jusante). Assim, a lógica de encadeamento das operações, como forma de definir a estrutura de uma filière, deve situar-se sempre de jusante a montante. Essa lógica assume implicitamente que as condicionantes impostas pelo consumidor final são os principais indutores de mudanças no status quo do sistema. Evidentemente, esta é uma visão simplificadora e de caráter geral, visto que as unidades produtivas do sistema podem ser responsáveis pela introdução de inovações tecnológicas que eventualmente aportam mudanças consideráveis na dinâmica de funcionamento das cadeias agroindustriais. No entanto, estas mudanças somente são sustentáveis quando reconhecidas pelo consumidor como portadoras de alguma diferenciação em relação a situação de equilíbrio anterior (Kopittke, 1997). Na figura 4 apresenta-se esses conceitos na forma de um diagrama. 20 Ainda ressalta-se que as filières não são estanques entre si, pois um determinado setor industrial pode apresentar relações ou estados intermediários de produção comuns à várias filières que o compõem, ocorrendo o que pode ser chamado de operações-nó. Estas operações são muito importantes do ponto de vista estratégico, pois representam lugares privilegiados para a obtenção de sinergias dentro do sistema, além de funcionarem como pontos de partida eficientes para a diversificação das firmas. Figura 4: Representação da Análise de filiére Adequação Ma t pr éria im a Sistemas de fornecimento de recursos Estruturas industriais Adequação Sistemas consumidores Estruturas de mercado Jusante Pr od ut os Ex igê nc ias Ex ig ên cia s Montante As operações representadas podem ser, do ponto de vista conceitual, de origem técnica, logística ou comercial. No entanto, a representação gráfica de uma filière neste nível de detalhe seria de difícil execução prática, com ganhos de qualidade de informação, em termos de visualização, duvidosos. Assim, é válido que a representação seja feita seguindo o encadeamento das operações técnicas necessárias à elaboração do produto final. Os aspectos tecnológicos assumem, neste caso, um papel fundamental. A estrutura da filière seria composta pela sucessão de operações tecnológicas de produção, distintas e dissociáveis, estando elas associadas a obtenção de determinado produto necessário a satisfação de um mesmo segmento de demanda. 21 Com relação a aplicação desses conceitos a essa pesquisa, pode-se dizer que produzir materiais de couro é um processo complexo de múltiplos estágios, e em cada estágio geram-se resíduos. Em geral não é difícil decompor um processo industrial de fabricação segundo algumas etapas principais de produção. Assim, seria razoável considerar que, após passar por várias operações de fabricação, um produto possa alcançar um estado intermediário de produção, o qual além de ter estabilidade física suficiente para ser comercializado deve possuir um valor real ou potencial de mercado. O termo intermediário diz respeito ao produto final da filière. A existência destes mercados permite a articulação dos vários macrossegmentos da filière, bem como das etapas intermediárias de produção que os compõem, e seu estudo representa uma ferramenta poderosa para compreender a dinâmica de funcionamento da filière. Assim, pode-se dizer que o sistema produtivo associado a uma filière, que muitas vezes escapa das fronteiras da própria firma, teria como unidade básica de análise e de construção do sistema as várias operações que definem o conjunto das atividades nas quais a firma está inserida, estando as operações técnicas de produção responsáveis pela definição da estrutura do sistema. Logo, é o formato destes caminhos tecnológicos que determinam, em grande parte, a viabilidade e a oportunidade do aparecimento das operações logísticas e de comercialização. O posicionamento da firma dentro do sistema, bem como o da concorrência, é facilmente identificável através da observação das operações pelas quais a firma é responsável no conjunto das atividades necessárias à elaboração do produto final. Floriot (1985) diz que a leitura técnica da filière introduz uma abordagem teleonômica dos sistemas industriais, pois ela subentende um senso de escoamento dos fluxos da matéria. Esse enriquecimento de montante a jusante se dá pela agregação de valor ocorrido na passagem pelas diferentes operações técnicas elementares de produção. A lógica das transformações técnicas que governam uma filière está contida dentro do campo das possibilidades tecnológicas de valorização dos recursos, matéria-prima, exprimindo a lógica técnica da filière e questionando sobre as finalidades e essencialidades de cada filière. 22 2.2.1 A noção de macro e micro-filière A filière pode ser classificada em macro e micro-filière: a primeira expressa a idéia da cadeia de relações entre a matéria-prima inicial e o produto final7; a segunda analisa uma parte da cadeia de relações descrita na macro-filière, a partir de suas ligações à montante e à jusante na cadeia produtiva. A figura 5 mostra a distinção entre os dois conceitos. Figura 5: Conceito de macro e micro-filière Micro Filières Setor primário Setor intermediário Produto final 7 Peles até calçados, leite até laticínios entre outros. 23 Em termos de desenvolvimento de uma filière, Malsot in Gomes (1993), sugere que no início do estabelecimento da mesma, não existe domínio completo das técnicas e características do mercado do produto final, sendo o controle e a evolução da filière ditado pelos setores iniciais, tanto em termos de capacidade produtiva como de lançamento de novos produtos. Com o conhecimento do mercado e desenvolvimento de novos produtores, o controle da filière vai migrando para os estágios finais da mesma. Assim, dentro da lógica de desenvolvimento de uma filière o desenvolvimento tecnológico ou o conhecimento do mercado, traduzidos em inovações de processo ou produto, podem criar micro-filières ou mercados da macro-filière original, até que um novo paradigma produtivo se estabeleça e a macro-filière se reestruture. 2.2.2 A noção de filière principal e filière auxiliar Uma análise detalhada do sistema produtivo, conforme as finalidades e destinações dos produtos das filières, estabelece uma distinção fundamental em duas grandes categorias: • Filières principais - concorrem diretamente para a produção de bens para as satisfações das necessidades humanas essenciais em evolução. • Filières auxiliares - concorrem indiretamente para a produção (satisfação dessas necessidades) na medida em que trazem os meios necessários para a realização das funções das filières principais. A definição destas funções permitirá discriminar as filières auxiliares, e sua análise não deverá perder de vista o fato de que elas são clientes das filières principais, ou seja, são as que fornecem os meios. Onde esses meios se referem as funções técnicas e organizacionais que se modificam ao longo do tempo, de acordo com as mutações e inovações tecnológicas assim como devido a evoluções em outros níveis do sistema produtivo, tais como mudanças políticas, sócio-econômicas, legislativas ou técnicas. Floriot (1985) diz que a distinção entre fins e meios que implica na separação entre filières principais e auxiliares introduz uma hierarquia dentro do sistema produtivo. Assim, as filières auxiliares são produtoras dos meios necessários às filières principais, essencias à vida dos homens, e portanto devem ser subordinadas 24 às mesmas. Nesse sentido Porter (1991), diz que a distinção entre fins e meios é a base de toda a reflexão estratégica. 2.3 Aplicações da análise de filière A análise de filière é uma análise de sistemas dirigida para a análise de setores industriais. Foram, então, criados uma série de conceitos e métodos visando facilitar e ao mesmo tempo tornar mais abrangentes os trabalhos de análise. Morvan (1991) aponta cinco principais utilizações para o conceito de filière: • Metodologia de divisão setorial do sistema produtivo • Formulação e análise de políticas públicas e privadas • Ferramenta de descrição técnico-econômica • Metodologia de análise de estratégias das firmas • Ferramenta de análise das inovações tecnológicas e apoio à tomada de decisão tecnológica Segundo Batalha (1997), os parâmetros utilizados para divisão setorial do sistema produtivo são variáveis de mercado (relações comerciais) e a tecnologia como agente explicativo da formação das cadeias é negligenciada em sua importância. E ainda os resultados obtidos são conseqüência dos números da contabilidade nacional, o que nem sempre espelha a realidade. 2.3.1 Análise de filière como ferramenta de análise e formulação de políticas públicas e privadas A utilização da análise de filière como instrumento de formulação e análise de políticas públicas e privadas objetiva a identificação dos elos fracos e dos elos complementares às atividades já existentes de uma cadeia de produção e o incentivo aos mesmos através de uma política adequada e de mecanismos governamentais pertinentes, objetivando o desenvolvimento harmonioso de todos os agentes que atuam na filière levando-a ao sucesso. Batalha (1997) diz que, uma análise em termos de filière permite uma visão global do sistema que evidencia a importância de uma melhor articulação entre os agentes econômicos privados, o poder público e os desejos e necessidades dos 25 consumidores dos produtos finais da cadeia, permitindo, ainda uma melhor coordenação entre os agentes envolvidos diretamente com as atividades da cadeia de produção e os agentes de apoio entre os quais destaca-se o governo. 2.3.2 Análise de filière como ferramenta de descrição técnico econômica De acordo com Perez in Oashi (1999), a definição de filière como um conjunto de operações técnicas constitui-se na concepção mais imediata e conhecida. Este enfoque consiste em descrever as operações de produção responsáveis pela transformação da matéria-prima em produto acabado ou semi-acabado. Segundo esta lógica, uma cadeia de produção apresenta-se como uma sucessão mais ou menos linear de operações técnicas de produção. Floriot (1985) diz que dentro da ótica da análise sistêmica, a leitura técnica da filière permite uma análise estrutural tanto dos elementos constitutivos básicos (as operações técnicas elementares de produção) como as interrelações tecnicamente possíveis entre essas (operações convergentes, divergentes, separáveis, não separáveis, contínuas, descontínuas, substituíveis, intercambiáveis) segundo suas estruturas técnicas. Um procedimento que vem complementar esta análise técnica é considerar uma cadeia de produção não somente como uma ferramenta de descrição técnica, mas também como ferramenta de análise econômica. Batalha (1997) A análise econômica, segundo Floriot (1985), dentro da ótica da mesoanálise reproduz a análise das interrelações tecnicamente compatíveis, tratando-se de uma análise das relações econômicas fundamentada sobre as possibilidades de inserção de transações dentro da estrutura técnica da filière. Portanto, segundo Guidat e Kliemann in Batalha, estes níveis de leitura da cadeia se completam, existindo a preocupação de estudar, além dos aspectos técnicos, as relações econômicas que se estabelecem entre os agentes formadores da cadeia. Assim, o estudo de uma cadeia de produção deveria dar-se em dois níveis: o nível técnico e o nível econômico. Dentro desta ótica técnico-econômica a filière representa a soma de todas as operações de produção e de comercialização que foram necessárias para passar de uma ou várias matérias-primas de base a um produto final. 26 Por outro lado, Morvan (1991) propõem que uma análise das cadeias de produção seja baseada em três fatores diversos: a tecnologia, os mercados e os produtos. Segundo este enfoque, a superposição destes três elementos definiria uma cadeia de produção dentro de uma visão estática. A visão dinâmica seria representada pela consideração simultânea destes três aspectos ao longo do tempo. Assim, uma modificação em qualquer destes fatores poderia afetar diretamente os outros dois e, desta forma, ressaltar a dinâmica interna de funcionamento da cadeia de produção. 2.3.3 Análise de filière como metodologia de análise da estratégia de empresas A estratégia de filière consiste na análise do posicionamento da firma em vários níveis da filière, ou mesmo em exercer um poder sobre um ou mais estágios sem ocupá-los diretamente. A empresa para adotar uma estratégia de filière deve partir do reconhecimento da existência de complementaridade e interdependência entre os elementos que compõem a filière, e da existência de sinergia pela proximidade dos agentes e das operações que eles executam (Morvan, 1991). A consideração deste fato na formulação da estratégia pode conduzir à obtenção de vantagens tecnológicas, pela integração de operações e de processos, adequação de fluxos e redução de estoques. Vantagens comerciais podem advir mediante a integração das trocas, criação de mercados cativos ou da internalização das condições de mercado. De acordo com Batalha (1997), os atores econômicos, dentro de uma cadeia de produção, irão posicionar-se de forma a obter o máximo de margens de lucro em suas atividades, ao mesmo tempo que tentam se apropriar das margens dos outros atores presentes. Este jogo representa o principal fundamento da estratégia industrial. Assim, a definição de uma estratégia em face da concorrência tem por objetivo posicionar a firma na melhor situação possível para se defender contra as forças da concorrência ou posicioná-la ao seu favor. Segundo Carvalho Jr.(1997), a filière entendida como um mesossistema engloba um conjunto organizado de relações mantidas pelos agentes que o compõe. Os agentes representam diferenças quanto à natureza de suas atividades, estágios de produção e características organizacionais, sendo ligados por um conjunto de relações mercantis e não mercantis, inseridas numa moldura organizacional e 27 institucional. Esses agentes, ao desempenhar suas atividades, buscam alcançar alguns objetivos, mediante suas ações estratégicas, resultando na ocorrência de interações e conflitos com os outros agentes de seu mesossistema. Alguns autores, utilizando o raciocínio mesoanalítico, propuseram-se a verificar o processo de diversificação através de estratégias baseadas no conceito de cadeia de produção, considerando não somente as relações diretas entre os agentes econômicos, mas o conjunto das articulações que constituem a cadeia, evidenciando mais facilmente as sinergias tecnológicas e comerciais entre as várias atividades constitutivas da cadeia. Nesse sentido a diversificação de uma empresa pode orientar-se segundo duas direções diferentes: Diversificação dentro dos setores ligados às atividades existentes e penetração em uma cadeia de produção na qual a empresa está ausente. 2.3.3.1 Penetração em uma cadeia de produção na qual a empresa está ausente A filière alvo de diversificação é escolhida através de considerações financeiras, levando-se em conta os custos globais de entrada e a atratividade da atividade a ser desenvolvida. A estratégia de obter o controle da filiére permite influenciar a dinâmica concorrencial da mesma com o objetivo de conseguir vantagens competitivas. A dominação de toda a filière ou somente parte dela, pode-se dar de forma mais sutil que a apropriação pura e simples das unidades que a compõem, ou seja, ela não passa necessariamente por uma estratégia de integração vertical. 2.3.3.2 Diversificação dentro dos setores ligados às atividades existentes A observação sobre a integração técnico-econômica através das relações comerciais diretas e indiretas e das relações tecnológicas, define a filière na qual a empresa está inserida, posicionando-a dentro do sistema. A seguir delimita-se os setores-alvo para diversificação, considerando-se os seguintes fatores: a proximidade técnico-econômica e a avaliação estratégica. Batalha (1997) Os fatores de proximidade técnico-econômica, avaliam as eventuais vantagens ligadas a entrada em outro setor em função das ligações comerciais e tecnológicas 28 com a atividade atual da empresa. Estes fatores mostram os pontos fortes e fracos específicos da empresa em outros setores da filière, em função das atividades já desenvolvidas, e podem ser considerados ligados ao desenvolvimento de sinergias internas e externas a firma. Os fatores de avaliação estratégica, representam fatores ligados a dinâmica do sistema tais como rentabilidade, barreiras a entrada, mobilidade estratégica dos atores além de outros. Batalha (1997) diz que, estas considerações representam uma integração entre os fatores de análise clássicos da moderna estratégia industrial e os fatores ligados a sinergia técnica e econômica que são próprios às cadeias de produção. Morvan (1991) opõe a estratégia de filière às estratégias "clássicas", sendo citadas as estratégias de concentração, de integração, diversificação e enfoque. Segundo ele, com a estratégia de concentração, a empresa procura obter um menor custo e uma maior parcela de mercado, com base nas economias de escala e de tamanho. Na estratégia de integração prevaleceria a busca de sinergia nos domínios da produção e da comercialização. Estas duas estratégias baseiam-se fundamentalmente em considerações físicas. As estratégias de diversificação privilegiam considerações financeiras pela multiplicação dos produtos e a divisão dos riscos e a estratégia de enfoque visa valorizar um avanço tecnológico e melhorar o fluxo de caixa no curto-prazo. Segundo Carvalho Jr. (1997), já a estratégia de filière consiste em gerir um conjunto, considerando a totalidade dos elementos que o constituem e tomando consciência de sua complementaridade: “Unindo preocupações físicas (organizando os fluxos de tecnologia e os fluxos de produtos) e preocupações financeiras (repartindo os capitais entre as atividades) para que o conjunto funcione melhor. O domínio de uma filière confere às firmas dominantes um poder que lhes permite operar nas melhores condições e introduzir benéficas operações de diversificação numa lógica de reequilíbrio, numa base não financeira, mas sobretudo econômica e tecnológica.” 29 2.3.4 Análise de filière como espaço de análise das inovações tecnológicas Nos trabalhos de Garrouste, Floriot & Overnay in Batalha (1997), a noção de filière adapta-se perfeitamente ao estudo dos mecanismos do processo de inovações tecnológicas que geram perturbações transmitidas a jusante e a montante. Nesse sentido Carvalho Jr.(1997) complementa que as perturbações que são transmitidas pela jusante e que sobem na filière são ligadas às modificações de mercados e podem ter como causas: • a evolução da demanda em volume, por qualquer razão: substituição, concorrência internacional, mudança de necessidades. • a evolução dos preços: uma alteração dos preços, além de agir sobre a demanda, pode também conduzir a empresa que teve uma redução nos seus preços, a pressionar seus fornecedores a baixarem seus preços. • a evolução dos produtos, o que pode representar ameaças ou oportunidades para outros estágios da filière. As perturbações que descem a filière referem-se às condições de abastecimento e podem ter como causas: • a evolução das quantidades de matéria-prima disponível, em decorrência de ocorrências de ordem econômica, tecnológica ou política. • a evolução dos custos de abastecimento, cuja repercussão depende das relações de força na filière. • a modificação da qualidade dos abastecimentos que pode acarretar uma mudança na qualidade dos produtos finais e influenciar as vendas da filière. Assim, segundo Batalha (1997), os desequilíbrios estruturais ocasionados pelas inovações tecnológicas seriam o resultado de três fatores principais: processo cumulativo ou seja mecanismos de retroalimentação que conduzem a melhoria contínua, institucionalização da pesquisa no interior das firmas e interação entre mercado e tecnologia. 30 Dessa forma, Turnemine in Batalha (1997), complementa que as análises não devem ser baseadas somente em sistemas técnicos8, mas que também sejam contempladas análises oriundas de fatores econômicos e financeiros, fatores socioculturais e políticos e fatores legais e jurídicos. A importância da tecnologia e das inovações tecnológicas devem ser ponderadas segundo a presença na cadeia de produção dos tipos de tecnologias classificadas, segundo Le Duff & Maisseau in Batalha (1997), em tecnologias de base, tecnologias-chave e tecnologias emergentes. • As tecnologias de base são as operações necessárias a atividade principal de cadeia, facilmente disponíveis e sem impacto competitivo importante. • As tecnologias-chaves são operações determinantes do ponto de vista do impacto concorrencial porque estão associadas às operações-chaves da cadeia de produção. • As tecnologias emergentes são operações ligadas a tecnologias importantes do ponto de vista da evolução futura do sistema. Uma cadeia de produção formada por um sistema técnico composto de tecnologias de base9 e onde a presença, atual ou futura, de tecnologias-chaves ou emergentes é negligenciável terá poucas restrições tecnológicas que possam influenciar a concorrência. Cabe ressaltar que as inovações tecnológicas são cada vez menos específicas a uma única cadeia de produção. Elas assumem cada vez mais um caráter transversal, na medida em que atingem várias cadeias de produção ao mesmo tempo. As transformações tecnológicas impostas ao sistema encontram, na maioria das vezes, origem externa a atividade considerada inicialmente. Este é particularmente o caso da cadeias de produção agroindustriais que encontram em outros setores da economia suas principais fontes de inovação tecnológica. Ainda, Batalha (1997) classifica uma inovação tecnológica segundo o grau de perturbação que ela ocasiona na cadeia de produção em dois tipos principais: Inovação tecnológica com tecnologia específica e efeitos locais com conseqüências quase que exclusivamente sobre uma cadeia de produção e a inovação tecnológica 8 Ligações entre operações técnicas segundo uma rede hierarquizada que evolui progressivamente ao longo do tempo. 31 com tecnologia de efeito difuso, com capacidade de alterar a dinâmica concorrencial de várias cadeias de produção ao mesmo tempo. A noção de cadeia de produção tem sido utilizada por vários autores para estudar o processo de inovação tecnológica, enquanto variável suscetível de dinamizar a concorrência no interior de uma cadeia de produção. Uma representação em termos de cadeia de produção permitiria apresentar as operações técnicas ao lado das operações comerciais e logísticas, de tal forma que seria muito mais fácil para as partes envolvidas exprimirem-se e argumentarem suas idéias em face de uma visão de conjunto. 2.4 Operacionalização da análise de filière Floriot (1982) enfatiza que a implementação de uma análise de filière deve utilizar as seguintes noções fundamentais: a noção de evolução histórica do setor, as leituras técnica e econômica do setor e as noções de filière principal e filière auxiliar. 2.4.1 Análise da evolução histórica Segundo Borges (1993), a análise da evolução histórica do setor possibilita a identificação dos comportamentos dominantes explicáveis em termos de lógicas de desenvolvimento, permitindo uma melhor compreensão dos comportamentos dos empresários e de suas perspectivas estratégicas. Podendo-se observar ainda a valorização dos recursos simultaneamente com a sofisticação de produtos e serviços fornecidos aos consumidores. Assim, a análise da evolução histórica da filière, tem como objetivo colocar em evidência as diferentes lógicas de desenvolvimento, ajudando a definir a estrutura técnico econômica da filière e suas relações com o ambiente. 9 Processos de produção largamente conhecidos e disponíveis para as empresas. 32 A evolução dos setores industriais, é freqüentemente baseada em um recurso criado e funciona, em uma fase inicial, quase que exclusivamente para a exploração deste recurso10. Nesta etapa, a lógica dominante do setor é a lógica de exploração dos recursos existentes e a preocupação com um melhor beneficiamento ou com as reais necessidades do mercado são inexistentes. Depois dessa primeira etapa, os setores tendem a evoluir e surgem sucessivamente as seguintes lógicas de desenvolvimento: - lógica de valorização dos recursos; - lógica industrial de elaboração de produtos e serviços - lógica de comercialização de produtos e serviços e - lógica de desenvolvimento sustentado Na segunda etapa os recursos disponíveis já estão quase todos em poder das empresas e visualiza-se o limite ou mesmo o esgotamento dos mesmos. A terceira etapa pode ser atingida pela evolução dos sistemas produtivos que permitem agregar mais valor aos produtos e assim fornecer produtos mais elaborados ao mercado. A quarta etapa mostra um amadurecimento do setor em termos de competitividade e supõe uma horizontalização da indústria, inexistente nas fases iniciais onde a verticalização é a regra. Finalmente a última etapa decorre, entre outros fatores, do amadurecimento social e do mercado ambos exigindo respeito ao meio ambiente. A identificação da lógica de desenvolvimento permite ao analista uma melhor compreensão dos comportamentos dos empresários do setor e de suas perspectivas estratégicas. Em um setor na etapa de exploração de recursos a estratégia dominante será a de se assegurar as melhores fontes da matéria prima. Na segunda etapa há uma preocupação em adquirir equipamentos que permitam utilizar melhor os recursos ou fornecer novos produtos. Na terceira fase é necessária uma preocupação com a otimização dos processos como um todo e não apenas com equipamentos isolados. Já existe uma terceirização a qual será aprofundada na quarta etapa. 10 Foi assim para o setor madeireiro catarinense e, também foi assim para o setor madeireiro amazonense e para o setor petrolífero americano: todos eles foram criados e funcionaram, por um certo tempo, para explorar os recursos (florestais ou petrolíferos) regionais 33 A seqüência de etapas da evolução dos setores mostra uma intensificação no processo de valorização dos recursos simultaneamente com a sofisticação de produtos e serviços fornecidos aos consumidores. O ambiente competitivo é o fator dominante na dinâmica das evoluções dos sistemas industriais. A combinação da teoria das etapas de evolução de um setor com a teoria da evolução das empresas de um modo geral e/ou a consideração da evolução do conhecimento técnico oferece uma boa referência para vislumbrar o futuro da evolução tecnológico-administrativa e obter elementos para a análise estratégica (Kopittke, 1996). Assim, a análise histórica difere das análises econômicas tradicionais, já que esta última preocupa-se em justificar a existência dos sistemas econômicos sem levar em consideração as lógicas que trouxeram o sistema ao estágio atual. O enfoque de filière permite materializar lógicas de decisão que prevaleceram na sua organização e estrutura, as quais ajudam a explicar o seu desempenho. Nesse sentido, o aparecimento de novos mercados freqüentemente se explica pela passagem de uma lógica de desenvolvimento a uma nova lógica, seja por esgotamento da antiga lógica, seja pelo surgimento de novas tecnologias, seja pelo aproveitamento das oportunidades oferecidas pelo meio-ambiente externo à filière, seja pelo surgimento de novos mercados. Finalmente, a análise da evolução histórica deve identificar as relações interindustriais existentes entre os atores da filière em estudo e outros sistemas industriais, responsáveis por prover as funções técnicas necessárias à transformação técnica dos produtos dentro da filière. 2.4.2 Leitura técnica da filière A leitura técnica de uma filière permite identificar os elementos técnicos que constituem a estrutura tecnológica básica de produção do sistema industrial em questão. Segundo Floriot (1982), esses elementos técnicos da produção combinamse em uma rede de interdependência técnica, que representa o encadeamento técnico das operações de transformação dentro da filière, algo como uma ordem de produção dentro de uma fábrica. 34 Essa estrutura tecnológica desde a matéria-prima até o produto final representa o que Floriot (1982) chama de technotecture. A mesma subentende um fluxo de matéria-prima que vai agregando valor através das diferentes operações técnicas de transformação, do estágio inicial ao estágio final da filière. A leitura técnica permite questionamentos e uma análise estrutural do sistema produtivo do tipo: o sistema é o mais eficaz levando-se em conta as tecnologias disponíveis? Existe uma integração entre os diferentes estágios técnicos da filière? E outros. Essa lógica de análise técnica, no entanto, não pode ser feita dissociada de uma análise econômica que viabiliza a sobrevivência da filière a curto e longo prazos. Ou seja, a partir das várias relações técnicas existentes no interior da filière surgem diferentes relações econômicas e comerciais que precisam ser analisadas com o intuito de verificar a competitividade do sistema industrial em questão (Gomes; 1993). Ainda, segundo Kopittke (1996), os custos, a escala e a lógica identificados a partir da seqüência das operações técnicas de produção, são elementos capazes de explicar a evolução e a dinâmica dos sistemas industriais. A principal tarefa desta abordagem é dissecar, de acordo com a profundidade necessária, todas as etapas de processo de fabricação, desde a matéria prima até o cliente. A investigação visa uma racionalização do todo identificando: • gargalos; • aspectos estratégicos tais como economia de escala, tecnologias alternativas e competitividade internacional; • desperdícios; • problemas de qualidade; • economia de matéria-prima e energia; • reaproveitamento de recursos (água) do processo; • reciclagem; • problemas de qualidade ambiental. Os setores produtivos de bens e serviços de consumo humano, chamados de principais, dependem de setores auxiliares que lhes fornecem os meios necessários ao preenchimento de suas funções. Estes setores auxiliares freqüentemente introduzem inovações e/ou novas tecnologias em um setor dado. É pois necessário 35 identificar as relações entre o setor a ser analisado e os setores auxiliares, tecnologicamente ativos correspondentes. Ainda Floriot (1982), acrescenta que através do exame dos intercâmbios tecnológicos, o que implica em uma reconcepção global das filières e de suas estruturas técnicas, consegue-se identificar as inovações tecnológicas de maior impacto sobre a filière inteira. 2.4.3 Leitura econômica da filière Kopittke (1996) diz que, a leitura econômica verifica as possibilidades de inserção de transações nos diversos estágios da filière pois é em torno delas, expressas sob forma de mercados, que se articulam os agentes econômicos. As possibilidades de "terceirização ou de comercialização de co-produtos, sub-produtos ou de produtos ainda não acabados devem ser examinadas neste contexto. Essa articulação da estrutura técnica pelos mercados representa uma certa segmentação do sistema produtivo global da filière. Nesse sentido, os mercados intermediários apresentam-se como local de confronto entre os diferentes agentes da filière. Além dos mercados principais, ligados diretamente aos produtos do setor, deverão ser considerados os mercados de equipamentos e insumos para o setor os assim chamados mercados auxiliares. Assim, os mercados intermediários principais representam as diferentes possibilidades de articulação econômica que surgem dentro da filière principal, bem como o grau de flexibilidade em que esses mercados se articulam com a estrutura técnica. A estrutura desses mercados constitui-se em um indicador do grau de internalização de trocas dentro da filière, representando o grau de integração vertical da filière, entendida em termos de relações econômicas. Os mercados intermediários auxiliares representam as diferentes possibilidades de articulação econômica externa à filière principal. Dentro desse enfoque os diferentes mercados possíveis aparecem no interior da filière podendo interromper até mesmo o fluxo dentro da filière. Observa-se então que, a partir da estrutura técnica da filière pode-se definir a estrutura econômica, que coloca em evidência uma lógica técnico-econômica, responsável juntamente com a evolução histórica, pela definição completa da filière (Gomes; 1993). 36 2.4.4 A filière ideal Floriot (1982) propôs uma metodologia para a reconcepção dos sistemas, indústrias com tecnologias coerentes, visando estruturas econômicas, sociais e humanas mais eficientes do que os sistemas atuais. Esta metodologia da filière ideal consiste das seguintes etapas: Concepção do setor ideal teórico: o setor ideal tal como ele deveria ser desconsiderando-se, neste estágio, todas as restrições científicas, tecnológicas, econômicas, organizacionais e humanas. Este ideal teórico é uma utopia, por outro lado, a tentativa de se orientar uma construção progressiva a partir deste ideal teórico é uma exigência dos processos interativos. A tentativa ideal deve seguir-se da introdução de uma sucessão de restrições descritas abaixo. • Do ideal teórico ao ideal tecnológico: investigar as tecnologias que tornariam possível o ideal teórico, restringindo, portanto, o campo do ideal teórico ao campo das possibilidades tecnológicas. • Do ideal tecnológico ao ideal econômico: determinar se o ideal tecnológico é economicamente viável levando-se em conta os anseios dos consumidores, restringindo, portanto, o campo do ideal tecnológico ao campo das possibilidades econômicas aceitáveis pelo cliente situado a jusante da filière. • Do ideal econômico ao ideal realizável: pergunta-se neste estágio se é economicamente viável e socialmente aceitável, a longo prazo, para o conjunto dos parceiros sócio-econômicos envolvidos pelo setor atual? Restringe, portanto, o campo do ideal econômico às alternativas lógicotécnicas, tendo em vista a aceitabilidade dos participantes sócio econômicos em função da dinâmica social da região ou do país e a viabilidade, a longo prazo, em função da dinâmica industrial internacional. Por fim, dentre as alternativas lógico-técnicas ideais realizáveis concebidas, seleciona-se a que servirá de base para a elaboração da lógica-técnica recomendada, levando-se em conta: 37 • Os pesos econômicos e as estratégias atuais e futuras das filières; • As lógicas de ação e os relatórios financeiros, econômicos, técnicos e sociais dos diferentes agentes envolvidos; • O dinamismo das empresas que lideram o mercado e suas reações e capacidades de promover mudanças capazes de afetar suas estruturas; • Os potenciais de desenvolvimento organizacional e humano das empresas e dos grupos sócio-profissionais envolvidos, levando em conta a inércia de seus comportamentos e mentalidades. • A quinta e última etapa da metodologia consiste em escolher, dentre as alternativas existentes, aquela que tiver probabilidade de ser aceita pelos agentes econômicos envolvidos e conseguir a sua adesão. Ou seja tratase de assumir uma postura ativa em relação a comunidade e vender a idéia desenvolvida. 3 SUSTENTABILIDADE X ABORDAGEM ECOSSISTÊMICA Nos últimos anos, muito têm se falado sobre a questão ambiental e sua inegável e irreversível incorporação aos sistemas produtivos. Nesse capítulo procurar-se-á mostrar que, a transposição efetiva para um novo modelo, deverá pautar-se na compreensão de um novo discurso ecológico, sob a perspectiva dinâmica e sistêmica. Assim, a noção mesoanalítica e sistêmica da análise de filière, pautada no desenvolvimento da teoria geral dos sistemas está diretamente associada e integrada às tentativas e construções de modelos de conotação holísticos e sistemas ecológicos. Portanto, como resultado desse novo paradigma, as organizações devem compreender a sustentabilidade sob a abordagem ecossistêmica. 3.1 Um novo paradigma para as organizações A necessidade de uma mudança de paradigmas no gerenciamento das organizações fica bastante evidente após a análise de algumas das atuais práticas empresariais e sua inadequação à realidade mundial (Pauli, 1996; Callenbach, 1993). A questão da globalização, das mudanças tecnológicas, mudanças no mercado, nas ideologias e valores sócio-econômicos, nas expectativas dos consumidores, na educação e na realidade econômica e política internacional, contribui no sentido de que se busque uma nova maneira de atuar no mercado. Diante desse quadro a noção de esgotamento dos modelos que até então têm sido adotados11 parece ser a alternativa política mais coerente com a força do apelo da mudança. Considerá-los uma opção real a ser refutada condiciona outras correntes de opinião a buscarem concepções mais satisfatórias de desenvolvimento. 11 Modelos pontuais e determinísticos. 39 É nesse contexto que emerge a questão do desenvolvimento sustentável e sua abrangência conceitual, situando-se sua conotação no atual momento da relação entre os povos e a economia globalizada. Assim, os elementos que compõem o desenvolvimento sustentável são a preservação da qualidade dos sistemas ecológicos, a necessidade de um crescimento econômico para satisfazer as necessidades sociais e a equidade entre gerações presentes e futuras. Desta forma percebe-se que os ideais do desenvolvimento sustentável são mais amplos do que as preocupações específicas, como a racionalização do uso da energia, ou o desenvolvimento de técnicas substitutivas do uso de bens não renováveis ou, ainda, o adequado manejo de resíduos. Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas (Bello, 1998). Segundo Habermas in Oashi (1999), a fase atual caracteriza-se como uma fase pré-paradigmática, ou seja, é uma fase de incertezas onde se discute a questão de novos paradigmas para a ciência. E nessa fase de incertezas é preciso haver uma comunicação aberta, de modo que todos os elementos possam contribuir para a harmonização das relações sócio-econômicas da sociedade global. Para a abordagem de fenômenos econômicos, a partir de uma perspectiva ecológica, faz-se necessária uma nova dimensão que transcenda a concepção cartesiana. Assim, os economistas terão necessariamente que rever, de modo drástico, seus conceitos básicos. Muitos críticos têm previsto o fim da economia como ciência, tendo em vista que a estrutura do pensamento econômico atual, tão profundamente enraizada no paradigma cartesiano, representa um modelo obsoleto. A nova teoria ou conjunto de modelos, envolverá muito provavelmente uma abordagem sistêmica que integrará a biologia, a psicologia, a filosofia política e muitos outros ramos do conhecimento humano, em conjunto com a economia, formando uma vasta estrutura ecológica. A questão da visão interdisciplinar ilustra perfeitamente as proposições de MORIN (1991). O que interessa é o fenômeno multidimensional e não a disciplina que recorta uma dimensão. Tudo o que é humano é às vezes, físico, sociológico, econômico, histórico, demográfico. Importa, portanto, que seus aspectos não sejam separados, mas concorram para uma visão poliocular. Não são poucos os 40 pesquisadores que indicam uma nova maneira de conceber o meio ambiente como um objetivo científico, que vá do particular ao geral, do simples ao complexo, do disciplinar ao interdisciplinar. Segundo Teixeira in Oashi (1999), seria nessa direção que se poderia conceber a constituição de um paradigma científico em torno das questões que envolvem o meio ambiente. Fundamentado a partir de uma visão sistêmica, o possível novo paradigma em torno da questão do meio ambiente evidenciaria uma articulação das diferentes percepções disciplinares em termos de seus respectivos sistemas12. O enfoque sistêmico é também abordado por Constanza et al in Oashi, dentro de sua definição de economia ecológica. Para os autores, a economia ecológica pode ser definida como um campo transdisciplinar que estabelece relações entre os ecossistemas e o sistema econômico. Seu objetivo é agregar os estudos de ecologia e economia, buscando extrapolar suas concepções convencionais, procurando tratar a questão ambiental de forma sistêmica e harmoniosa, buscando a formulação de novos paradigmas. A economia ecológica é, portanto, dinâmica, sistêmica e evolucionista. Seu foco principal é a relação do homem com a natureza e a compatibilidade entre crescimento demográfico e disponibilidades de recursos. Os problemas ecológicos do mundo, a exemplo de todos os outros grandes problemas do nosso tempo, não podem ser entendidos isoladamente. Eles são problemas sistêmicos interligados e interdependentes. Assim, sua compreensão e solução requerem um novo tipo de pensamento sistêmico. E nesse contexto surge a concepção do pensamento ecossistêmico. 3.2 O PENSAMENTO ECOSSISTÊMICO Pode-se dizer que sistemas ecológicos, tentativas e construções de modelos de conotação holísticos estão diretamente associados ao desenvolvimento da teoria geral dos sistemas, que contêm elementos que favorecem sua aplicabilidade. De maneira geral, a abordagem de sistemas, segundo Moran in Milioli (1999), visa: 1) definir metas e objetivos; 2) estabelecer limites conceituais para distinguir o sistema e o ambiente; 3) definir os componentes e processos a serem considerados e 4) 12 Sistema econômico, ecossistema, sistema técnico de produção, hidrossistema, sistema social e assim por diante. 41 levar a uma consideração formal de como cada componente está relacionado a todos os demais. No entanto, quando da adoção de modelos, a preocupação colocada está relacionada aos riscos de simplificação da realidade e à idéia de equilíbrio estático e determinístico. Assim, tanto ecologistas como sociólogos têm salientado que os modelos de equilíbrio, tão facilmente formulados no passado, não são assim tão confiáveis ou vantajosos como se pensava. Nesse sentido, uma noção mais realista seria conceitualizar as sociedades humanas como sistemas adaptativos complexos. Os sistemas fechados caracterizam-se por elos muito pequenos com o resto do mundo e por uma capacidade interna mínima para mudanças. Os sistemas abertos, por outro lado, enfatizam que os fluxos internos são capazes de alterar significativamente os componentes internos do sistema. Os fluxos de informação acerca do estado do mundo externo acarretam processos de retroalimentação, os quais, ao contrário de restabelecerem o equilíbrio ao sistema, o conduzem por novos caminhos que aumentam a sua capacidade de ajuste a condições de mudança. Um dos desafios na elaboração de modelos é lidar com a forma como as mudanças ocorrem, em vez de procurar obter modelos que não representam as demandas de sobrevivência enfrentadas pelos organismos vivos. Essa ótica e nova percepção da realidade, que trabalha com a interdependência dos fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, culturais, econômicos e políticoinstitucionais, faz com que o mundo seja visto pela concepção sistêmica em termos de relações e de integração. Segundo Capra (1982): “Os sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às de unidades menores. Em vez de se concentrar nos elementos ou substâncias básicas, a abordagem sistêmica enfatiza princípios básicos de organização. Os exemplos de sistemas são abundantes na natureza. Todo e qualquer organismo - desde a menor bactéria até os seres humanos, passando pela enorme variedade de plantas e animais - é uma totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo... Mas os sistemas não estão limitados aos organismos individuais e suas partes. Os mesmos aspectos de totalidade são exibidos por sistemas sociais...e por ecossistemas que consistem numa variedade de organismos e matéria inanimada em interação mútua. O que se preserva numa região selvagem não são árvores ou organismos individuais, mas a teia complexa de relações entre eles. 42 Todos esses sistemas naturais são totalidades cujas estruturas específicas resultam das interações e interdependência de suas partes. A atividade dos sistemas envolve um processo conhecido como transação - a interação simultânea e mutuamente independente entre componentes múltiplos. As propriedades sistêmicas são destruídas quando um sistema é dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados. Embora possamos discernir partes individuais em qualquer sistema, a natureza do todo é sempre diferente da mera soma de suas partes.” Porém, uma das lições oferecidas pela teoria de sistemas é a necessidade de se mostrar, com cuidado, especificidades do sistema explicitamente, identificando hierarquia, limites, entre outros, dentro de um contexto de tempo e espaço. Parte desse processo possibilita a identificação de assuntos importantes no sentido de contextualizar uma avaliação de integridade. Assim, para Kay in Milioli (1999), a idéia de integridade ecológica também é possível quando, aliada aos assuntos biológicos e físicos, incorporam-se externalidades dos sistemas sócio-econômico e político. Esta perspectiva vem ao encontro da necessidade de se incluir questões e assuntos da sociedade e de valores em qualquer avaliação de integridade ecológica. A importância destes aspectos está diretamente relacionada ao fato de que quando as pessoas especificam sistemas, estas, muitas vezes, não estão tratando necessariamente de especificações baseadas em critérios da ciência objetiva, mas com a maneira de olhar o mundo, sendo que estes aspectos sempre refletem um sistema de valor. Porém, integridade deve ser analisada em contexto especifico. Em outras palavras, em um contexto onde sejam analisadas características físicas, biológicas, sociais e culturais da área geográfica especifica, onde o humano é parte integrante do ecossistema em questão. Segundo Kay & Schneider in Milioli (1999), a revolução que aconteceu na ciência, nas últimas duas décadas, é tão profunda quanto a que aconteceu entre 1890 e 1910, com os trabalhos de Ludwig Boltzmann, Albert Einstein, entre outros. A revolução da passagem do século estava relacionada à maneira de como vemos o mundo através do microscópio e não mudou como a percepção do mundo no cotidiano. A revolução atual, por sua vez, está relacionada à maneira como olhamos o mundo, numa perspectiva macro, e como isto afeta nossas vidas, no dia-a-dia, nossas instituições e nossas decisões. 43 As mudanças da ciência da natureza no presente exploram uma perspectiva teórica a partir da dinâmica, da incerteza, da diversidade e da complexidade. A idéia e o conceito de natureza, ao se transformar, incorporam também os seres humanos, seus valores e cultura. Também influenciam, definitivamente, o desenvolvimento das ciências, levando ao que se traduz, segundo Prigogine e Stengers (1997), em uma "nova aliança" entre natureza, economia e sociedade. Na figura 6 apresenta-se um diagrama para ilustrar esses conceitos. Ao ressaltar a importância da teoria dos sistemas para o entendimento do ecossistema, Morin (1984), a partir de sua perspectiva ecológica generalizada, chama a atenção para a dimensão complexa dos ecossistemas desenvolvendo um novo pensamento ecossistêmico. O autor critica a noção conceitual de ecossistema criada até então pela ecologia, ao somente englobar o ambiente físico (biótipo) e o conjunto das espécies vivas (biocenose) existindo e interagindo num espaço e num nicho determinado. Figura 6: Mudanças nas ciências da natureza Dinâmica Incerteza Diversidade Complexidade Nova Aliança Natureza Economia Sociedade Em sua ótica, torna-se cada vez mais fundamental avançar o que considera historicamente ignorado pelo pensamento clássico. Ou seja, ressaltar o homem enquanto um sistema e como este pode ser considerado dentro de um pensamento ecossistêmico. Morin (Ibid.) diz que quanto mais evoluído, isto é, complexo e rico for um sistema, mais aberto ele será. Assim, o homem é o sistema mais aberto de todos, o mais dependente na independência. E, nesse contexto, entende-se como ecossistema não só a natureza mas também o ecossistema técnico-social, que se sobrepõe ao primeiro e o torna ainda mais complexo. 44 Essa idéia de ecossistema avança ao que se considera de ecossistema social ou ecossistema sócio-urbano que contempla um sentido mais rico. E, embora muitas vezes a sociedade moderna repudie e ignore o ecossistema natural, por outro lado, é exatamente neste contexto que o ecossistema sócio-urbano se instala. Na argumentação de Morin (1984): “Este ecossistema sócio-urbano não é senão a sociedade moderna considerada do ponto de vista ecológico, ou seja, do ponto de vista dos indivíduos, grupos, instituições e etc, que estão, no interior, em relação de sistema aberto ao ecossistema. Ora, quanto mais evoluída for a sociedade, quer dizer, quanto maiores forem o número, o lugar, o papel dos artefatos, objetos produzidos pela e para a atividade industrial, maior é o caráter "técnico" do ecossistema social.” As características de um ecossistema sócio-urbano estão vinculadas, portanto, à idéia de relações e interações no seio do que Morin (Ibid.) considera uma unidade ecológica tão localizável como o nicho, ou seja, o aglomerado urbano. Assim, além do aspecto meramente populacional, nesse aglomerado interferem também as organizações e as instituições econômicas, políticas, culturais, sociais, os artefatos, as máquinas e produtos múltiplos, os grupos sociais e os indivíduos. Portanto, o ecossistema sócio-urbano e sua perspectiva de totalidade é realizado por outros tecidos, que conferem complementaridades, que permitem sua (auto) organização e ao mesmo tempo conferem caráter vital ao seu desenvolvimento. Assim, segundo Morin (Ibid.): “O ecossistema sócio-urbano compreende também elementos e sistemas vivos constitutivos microorganismos do vegetais meio e natural: animais; clima, este atmosfera, subsolo, ecossistema nutre-se energicamente dos alimentos extraídos do ecossistema natural (inclusive carvão, gás, água, gasolina). A maior parte destes elementos e destes alimentos são-lhe absolutamente vitais. Confirmam o caráter ecológico do meio urbano e a sua dependência inelutável relativamente à natureza e aumentam a sua complexidade sistêmica.” O ecossistema sócio-urbano é constituído, então, não somente pelo conjunto dos fenômenos de característica urbanas, mas também pelo conjunto de fenômenos sociais e pelo conjunto de fenômenos naturais e biogeoclimáticos localizados no seu interior. 45 Baseado nos predicativos da chamada nova aliança, Kay & Schneider in Milioli (1999), consideram fundamental a necessidade de olhar os ecossistemas de uma perspectiva hierárquica, com cuidado e atenção tanto com a escala e extensão quanto com o exame dos aspectos espacial e temporal, termodinâmico e informacional dos sistemas. Reconhecem, ainda, que os ecossistemas são dinâmicos, não determinísticos, se auto-organizam e conferem, ao mesmo tempo, um grau de imprevisibilidade exibido em fases de rápidas mudanças. A fim de demonstrar a integridade de um ecossistema esses autores apontam três facetas de corte organizacional: i) saúde do ecossistema, enquanto habilidade para manter operações normais sob condições ambientais normais; ii) convivência com mudanças em condições ambientais e iii) processo de auto-organização em base contínua. Essas facetas incluem a capacidade de desenvolver e proceder através do nascimento, crescimento, morte e ciclo de renovação. Em estudo de maior detalhe, Kay (1993) sintetiza a idéia do ecossistema integrado, cujos pressupostos também estão presentes nas reflexões de Born e Sonzogni (1995), De Leo e Levin (1997), Dearden e Mitchell (1998) in Milioli (1999). A estes desdobramentos, ressaltam-se: 1. ecossistemas são inerentemente dinâmicos e podem mudar no tempo e no espaço. Limites de ecossistemas não são entidades fixas, mas dinâmicas e permeáveis. Qualquer consideração de limites de ecossistema tem que levar em conta sua natureza dinâmica e deve estar atenta a fluxos de energia, nutrientes e espécies; 2. processos dentro de um sistema ecológico operam em uma variedade de níveis. Então, a idéia de extensão é uma ferramenta necessária para a avaliação e integridade ecológica. Qualquer definição de integridade ecológica tem que avaliar um ecossistema em larga extensão para capturar processos inteiros; 3. qualquer taxa de integridade ecológica tem que reconhecer que ecossistemas são sistemas complexos. Quer dizer, eles não exibem pontos de equilíbrio estável, mas um conjunto de estados fixos no tempo e no espaço; 46 4. ecossistemas exibem sintomas de tensão. Têm sua integridade ameaçada. Sintomas de tensão, como produtividade diminuída, pode ser indicativo da remoção do sistema para longe de seu ponto operacional ótimo. Inerente em qualquer discussão de tensão é a perda de integridade, e a habilidade do sistema para responder a tensão e voltar ao seu ponto operacional ótimo. O conceito de poder de recuperação é crítico, em qualquer definição e taxa de integridade de ecossistema; 5. o componente humano em ecossistema freqüentemente é visto como entidade separada do componente natural. Humanos estão unidos indissoluvelmente e dependentes dos muitos ecossistemas para sua sobrevivência. Atividades humanas induzem tensões em ecossistemas que devem ser monitoradas; 6. o conceito de ecossistema é carregado de valores. O que poderia ser considerado integridade para uma pessoa, necessariamente não define integridade para outra. Por conseguinte, qualquer definição de integridade tem que identificar juízos de valores humanos que explicitamente influenciam sua perspectiva. Dessa perspectiva complexa e considerando-se que as atividades humanas podem manter a integridade da auto-organização das entidades que chamamos vida, o ecossistema integrado será então definido como: "a habilidade de absorver mudanças ambientais sem algumas mudanças permanentes no ecossistema" Uma abordagem ecossistêmica auxilia a sustentabilidade e ela constitui-se um meio para um caminho fundamental. (Kay & Schneider in Milioli, 1999) Políticas governamentais em vários países estão, hoje, atentas para aplicar a abordagem ecossistêmica nas pesquisas de gerenciamento, políticas e administração pública. Segundo Mitchell in Milioli (1999), os dez principais temas e desafios para uma abordagem ecossistêmica: 1. Contexto Hierárquico: não é suficiente enfocar somente níveis (genes, espécies, populações, ecossistemas, paisagens) da biodiversidade hierárquica. Deve-se prestar atenção à conexão entre todos os níveis. Tal concepção está relacionada com a perspectiva dos sistemas. 2. Limites Ecológicos: gerenciamento ambiental e de recursos requer atenção para sistemas biofísico ou ecológico, mais do que em relação às unidades administrativas ou políticas. 47 3. Integridade Ecológica: muita atenção tem sido oferecida à integridade ecológica, como usualmente interpretada para significar a proteção da totalidade da diversidade natural (espécies, populações, ecossistemas) ao longo de padrões e processos os quais mantêm a diversidade. A ênfase tem sido normalmente a viável conservação de populações e espécies nativas, mantendo regimes de perturbações naturais, reintroduzindo espécies nativas extirpadas, e alcançando a representação do ecossistema através de cadeias de variação natural. 4. Coleção de Dados: gerenciar ecossistemas exige uma coleção de dados a serem pesquisados, particularmente relativo ao aspecto funcional antes das questões descritivas. Dados são requeridos em relação a inventários e classificação de habitats, localização de espécies, distúrbios em regimes dinâmicos e avaliação de populações. 5. Monitoramento: muitos gerentes registram os resultados de suas decisões e ações. Deste modo, sucessos e falhas podem ser mensurados e documentados, e as informações e conhecimentos úteis gerados por sistemático monitoramento. 6. Gerenciamento Adaptativo: concepção adaptativa assume incompleto entendimento de ecossistemas gerando turbulência e surpresas. Ênfases são colocadas no tratamento do gerenciamento como um aprendizado e como experiências que encorajam a uma serie de experimentos de como novos conhecimentos podem conduzir a uma continuidade de ajustamentos e modificações. Monitoramento é uma atividade chave para um gerenciamento adaptativo. 7. Cooperação Interagências: se os limites biofísicos ou políticos são usados, deve ser observada a cooperação entre as esferas municipal, estadual, nacional e agências internacionais, bem como pelos setores privados e organizações não governamentais. Planejadores e gerentes terão que aperfeiçoar suas capacidades para negociar conflitos entre mandatos legais e objetivos de gerenciamento. 8. Mudança Organizacional: para implementar uma abordagem ecossistêmica haverá freqüentemente muitas alterações nas estruturas e nos processos usados pelas agências de gerenciamento ambiental e de recursos. Assim, as mudanças podem ser relativamente simples (criação de grupos e interagências para coordenação) como fundamentais (realocar poderes e mudar valores ou princípios básicos). 48 9. Seres Humanos Embutidos na Natureza: uma abordagem ecossistêmica requer que as pessoas sejam consideradas parte e não separadas dos sistemas naturais. Pessoas não podem estar separadas da natureza. 10. Valores: uma abordagem ecossistêmica reconhece os conhecimentos científicos e tradicionais, sendo que os valores humanos são envolvidos. Portanto, valores humanos teriam como papel dominante a fixação das metas para o gerenciamento ambiental. Assim, gerenciamento de ecossistemas não é somente um esforço científico, devendo também incorporar valores humanos. Ao considerar esse conjunto de variáveis, define-se gerenciamento de ecossistemas integrados como "um conhecimento científico dos relacionamentos ecológicos dentro de uma complexidade sócio-política e a formação de valores e de metas gerais para a proteção da integridade de ecossistemas nativos por um longo período de tempo". Ao enfatizar a perspectiva holística, a abordagem ecossistêmica incorpora, definitivamente, a idéia de que os homens são parte da natureza, sendo que a percepção de inter-relacionamentos é necessária, ao mesmo tempo que existem críticas limiares. Porém, contrastando com o passado, onde as questões, os problemas ambientais e seus inter-relacionamentos tinham pouca importância, o presente traz um conjunto de complexas questões de meio ambiente, favorecendo e exigindo a adoção de estratégias coordenadas para se trabalhar com projetos de desenvolvimento emergentes. A abordagem holística será, portanto, compatível com as modernas teorias científicas. E, é possível que estas novas contribuições venham ampliar a humanização das relações sócio-econômicas da sociedade global, incorporando à teoria do desenvolvimento sustentável propostas renovadas para o mundo atual. A idéia de um crescimento mais limpo e eqüitativo continua sendo o problema mais difícil de ser resolvido dentro do desenvolvimento econômico sustentável. Os países que se preocupam com a conservação e preservação ambiental utilizam seus recursos de forma sustentável, minimizam seus resíduos e os descartam de forma segura, são na realidade aqueles que têm uma nova visão de futuro e, portanto, vêem no desenvolvimento sustentável uma boa oportunidade de crescimento. 49 Todas as sociedades precisam de um alicerce de informação e conhecimento, de uma estrutura de leis e instituições e de políticas econômicas e sociais sólidas para que possam progredir de forma racional. Políticas que equilibrem os modos humanos de vida devem ser complementadas por tecnologias que melhorem essa capacidade, através de um cuidadoso controle. Isso leva a compreender que o setor couro terá que adotar um posicionamento mais adequado aos novos tempos, propiciando condições para uma utilização mais reflexiva e prudente sobre os recursos utilizados. A base dessa transformação é o reconhecimento de que os problemas industriais, como todos os outros problemas de nosso tempo, não podem ser entendidos isoladamente como um conjunto de partes dissociadas, pois são problemas sistêmicos interligados e interdependentes. 4 METODOLOGIA A finalidade deste capítulo é apresentar a metodologia ou conjunto de técnicas que serviram de diretrizes para as ações operacionais fornecendo sustentação e validade científica ao trabalho de pesquisa. Sendo a pesquisa aqui entendida como atividade básica da ciência na indagação e construção da realidade. Na condução de análises setoriais, existem basicamente dois tipos de dados a serem buscados: dados publicados e aqueles coletados em entrevistas com participantes e observadores do setor. Uma análise completa é uma tarefa pesada, portanto, antes de se considerar as fontes específicas, é importante considerar uma estratégia global para a condução do estudo. Assim são feitas considerações sobre a natureza e características da pesquisa, ressaltando-se a importância da realização de enquetes industriais como elemento chave de coleta de dados para aprofundar os estudos sobre um setor. Ainda, são abordadas as limitações desse trabalho. 4.1 Natureza e caracterização da pesquisa Segundo Godoy (1995), a pesquisa nas ciências sociais tem sido marcada, ao longo dos tempos, por estudos que valorizam a adoção de métodos quantitativos na descrição e explicação dos fenômenos. Já na atualidade, identifica-se uma outra forma de abordagem que vem se instalando e se afirmando como uma tentativa de investigação mais global para a descoberta e compreensão do que se passa nos contextos organizacionais e sociais. Trata-se da pesquisa qualitativa, que nos últimos trinta anos começou a ganhar espaço em outras áreas além da sociologia e antropologia. Como a problemática em questão, procurou compreender a relação entre a variável ambiental e a competitividade no setor couro, a natureza da pesquisa é qualitativa, refletida na definição do problema. 51 Straus & Corbin (1990) e Minayo (1994) referem-se a pesquisa qualitativa como sendo aquela utilizada para responder a questões muito particulares, preocupandose com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser simplesmente reduzidos à operacionalização de variáveis. Considerando o objetivo dessa pesquisa, a mesma pode ser caracterizada como exploratória, descritiva e explicativa. Exploratória, pelo fato de ter como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos, idéias para a formulação de abordagens mais condizentes com o desenvolvimento de estudos posteriores. Por esta razão a pesquisa exploratória constitui a primeira etapa desse estudo para familiarizar o pesquisador com o assunto que se procura investigar. É descritiva, no momento em que o pesquisador procura descrever a realidade como ela é, sem se preocupar em modificá-la. Ainda, tem caráter explicativo porque tem a preocupação de identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de fenômenos (Gil,1993; Rudio, 1995). Com essas perspectivas o modo de investigação que fundamenta o presente trabalho, identifica-se como estudo de caso. Assim, o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros delineamentos considerados (Gil,1993). Nesse trabalho, como foram estudadas mais de uma empresa, pode-se afirmar que foi realizado um estudo multi-caso. Logo, os estudos de caso qualitativos ou naturalísticos, assim chamados porque se desenvolvem numa situação natural, são ricos em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível, focalizando a realidade de forma complexa e contextualizada. Segundo Ludke & André (1986), pode ser simples e específico ou complexo e abstrato, sendo sempre bem delimitado e devendo ter sempre seus contornos bem definidos no desenrolar do estudo. Yin (1991) define o estudo de caso como um questionamento empírico que investiga o fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real de vida na situação em que os limites entre fenômeno e contexto não são claramente evidentes, e nos quais múltiplas fontes de evidência são usadas. 52 Campomar (1991), diz que o estudo de caso caracteriza-se por ser um método qualitativo, devido ao fato de que as inferências a partir dos resultados obtidos não são estatísticas, consistindo na análise intensiva de uma ou poucas situações, sendo priorizada a descrição completa e o entendimento dos fatores de cada situação. Através do exposto acima por diversos autores, pode-se afirmar que as características fundamentais do estudo de caso se superpõem às características gerais da pesquisa qualitativa, podendo-se destacar que visam o contexto onde se situam, buscando retratar a realidade usando uma variedade de fontes de informação procurando representar diferentes ou conflitantes pontos de vista de uma situação social através de uma linguagem acessível. O modo de investigação do tipo estudo de caso tem, por si mesmo, segundo Bruyne et al (1991), um caráter particularizador, já que seu poder de generalização é limitado na medida em que a validade de suas conclusões permanece contingente. Essas conclusões não se revelam necessariamente corretas em outros casos, mesmo semelhantes, e fontes de diferenças distintas inseridas no caso escapam inteiramente à análise. Desta forma os resultados desse estudo não podem reconhecer outros setores do Estado do Rio Grande do Sul. Corroborando e avançando as contribuições dos autores acima citados, Yin (1991) ressalta a importância de cuidados no planejamento e realização desses estudos, quando considerados os desafios do pesquisador na utilização dos métodos e estratégias propostas. O autor aponta, também como fundamental, a necessidade do entendimento de fenômenos sociais complexos ao enfatizar que tais investigações permitem análises acerca das características significativas de eventos da vida real, numa direção que contribui para um entendimento holístico desta dimensão (Milioli, 1999 ). 4.2 Instrumentos de coleta e análise de dados A coleta e análise de dados não se constituem em etapas isoladas e estanques, e sim de acordo com Gil (1993) e Trivinõs (1995), os mesmos estão sempre estreitamente relacionados e são conduzidos numa interação constante. Portanto, se desenvolvem através de um processo de idas e voltas, interagindo de forma dinâmica à medida que as informações são coletadas e analisadas, gerando a 53 necessidade de novas buscas de dados. Como principais elementos de sondagem, coleta e análise de dados foram utilizadas as perspectivas documental, bibliográfica, entrevistas e triangulação. A análise documental consiste em uma série de operações que visa estudar e analisar um ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas relacionadas. Pode ainda, proporcionar ao pesquisador dados suficientemente ricos para evitar a perda de tempo com levantamento de campo a partir da análise dos seguintes documentos: arquivos históricos, registros estatísticos, diários, atas, biografias, jornais, revistas, entre outros. Assim, a análise documental, visou favorecer, tanto o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica quanto o de campo. Para facilitar a identificação das informações de campo, relativas ao assunto pesquisado, tornou-se necessário realizar: - leitura preliminar como forma de entrosamento com o assunto; - leitura seletiva com o objetivo de identificar os principais eventos/atividades ocorridos no período considerado para análise; - leitura reflexiva para melhor compreensão do assunto. O estudo crítico pode ser resultante do processo de aprendizagem, da percepção dos significados e do processo de assimilação. A percepção dos significados ocorre mediante a verificação das relações internas dos dados do assunto ou problema. - leitura interpretativa à luz das abordagens teóricas e empíricas discutidas pelos autores pesquisados em relação às questões em estudo. Assim, o conteúdo de um texto é pertinente e útil na medida em que contribui para a solução dos problemas propostos. Assim, a primeira fase de coleta de dados, quanto à perspectiva documental e bibliográfica, passou por quatro etapas, tendo como principais fontes de informação: a) produção teórica acadêmica, bibliografias e relatórios sobre o setor couro, a questão ambiental, a sustentabilidade, além da metodologia de análise de filière, entre outros. Essa fase favoreceu uma forte revisão teórica, possibilitando visualizar caminhos para o estudo proposto; b) registros documentais do acervo dos órgãos oficiais, periódicos e jornais. A importância desses registros, aliados a textos acadêmicos e históricos, proporcionou um panorama atual sobre o setor a ser estudado e sua relação com o meio ambiente; 54 c) textos e livros especializados, estudos realizados por institutos e núcleos de pesquisas de universidades, relatórios de agências governamentais de desenvolvimento e outros órgãos e entidades ligadas ao setor do couro (associações, sindicatos, governo), MDIC, SECEX, NUCEX, DECEX, IBGE, CTCCA, ABQTIC, ABICALÇADOS, CICB, AICSUL, ASSINTECAL, ABRAMEQ, ABECA, SEDAI, FEPAM, FIERGS, CNI, SENAI, teses, dissertações, entre outros. Essas fontes proporcionaram a descrição da indústria do couro, além de fornecerem as perspectivas de desenvolvimento para o setor. Não obstante a força das fontes documentais e bibliográficas para a estruturação deste trabalho, considerou-se o papel e a utilização das entrevistas, como fundamental e importante ingrediente na análise. Quanto às entrevistas, autores como Yin (1991) e Gil (1993) dizem que elas são uma das mais importantes fontes de informação nos estudos de caso. A entrevista, enquanto técnica de coleta de dados, é muito adequada na obtenção de informações sobre o que as pessoas conhecem, sentem, realizam ou pretendem realizar, assim como suas explicações sobre os acontecimentos precedentes. De acordo com Kopittke (1997), o elemento central e básico para efetuar a análise de filière, em um nível mais detalhado no Brasil, é a realização de enquetes industriais. As razões dessa convicção são que existe no Brasil, como em qualquer país não pertencente ao primeiro mundo, uma dificuldade em localizar fontes de dados e uma falta de informações por parte dos órgãos encarregados. E ainda a análise de filière necessita de uma análise do comportamento dos atores chaves do setor analisado; para efetuar esta análise é importante o contato com estes atores. Portanto, a realização de enquetes industriais foi o elemento chave para aprofundar os estudos sobre um setor. Na seqüência apresenta-se as características que a enquete teve para possibilitar uma análise orientada para análise estratégica. Optou-se pela amostra intencional, onde a escolha da amostra de empresas contemplou, além das empresas mais dinâmicas do setor, também as empresas tecnologicamente ativas sobre o setor (normalmente pertencentes aos setores auxiliares). A preocupação com a significância estatística da amostra não tem sentido neste caso. Além de empresas, também foram entrevistados experts do setor e visitados sindicatos e centros de pesquisa envolvidos com o setor. 55 A escolha das empresas mais dinâmicas do setor, e não de uma amostra aleatória e eventualmente mais representativa, se deve ao fato que o objetivo do estudo é de identificar as tendências futuras e não coletar dados estatísticos. A visita às empresas de menor desempenho foi o ponto de partida para a enquete. Assim, para o desenvolvimento da pesquisa de campo, foram entrevistados os dirigentes de 5 curtumes, 5 fábricas de calçados e acessórios, 2 frigoríficos, 2 fabricantes de insumos e componentes, 2 agências exportadoras, e 2 centrais de resíduos. Ainda foram entrevistadas pessoas ligadas as entidades e instituições do setor – AICSUL, ABQTIC, ASSINTECAL, ABICALÇADOS, ABRAMEQ, ABECA, CTC, CTCCA. Ainda, com a finalidade de potencializar a triangulação, foi entrevistado um expert de cada área afim (produção, comércio exterior, resíduos), além de um técnico que trabalha no exterior e um historiador. Os pontos chaves abordados nas entrevistas e que foram adaptados a cada situação foram os seguintes: - o interesse e a postura em relação à inovação, à questão ambiental, os mercados e a vocação da empresa; - os fatores críticos no sucesso de uma empresa do setor; - o nome dos experts do setor e a contratação de serviços técnicos; - dados sobre a estrutura de custos, vendas e produção; - evolução da empresa e planos para o futuro; - poder da empresa para agir estrategicamente face: - aos mercados de produtos intermediários e acabados; - aos fornecedores de equipamentos; - aos fornecedores de matéria prima e insumos; - aos órgãos governamentais. Logo, para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Em anexo apresenta-se o roteiro de entrevista genérico e simplificado. Esse tipo de entrevista é assim chamado porque se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações. Ou seja, apresenta um certo grau de estruturação e se guia através de pontos que irão explorar o conhecimento do entrevistado sobre o tema abordado. 56 Portanto, ao lado das questões sobre custos e produção, há questões abertas sobre o setor e suas perspectivas. Tratou-se de uma enquete-análise feita com os dirigentes empresariais na qual existiu também uma preocupação com a obtenção de alguns dados técnicos e econômicos. Outro aspecto importante, é que a entrevista levou em conta aspectos técnicos (leitura técnica), econômicos (leitura econômica) e ambientais englobando todo o setor, desde as matérias primas até os mercados de produtos acabados. Por essa razão, deverá se ter conhecimentos técnicos sobre o setor estudado. O entrevistado fornecerá mais informações e participará mais espontaneamente, caso seu interlocutor já tenha conhecimentos sobre o setor, e possa também fornecer informações interessantes. De acordo com Kopittke (1997), as entrevistas com as empresas deverão ser iniciadas com as de menor expressão, deixando-se as entrevistas mais interessantes para o final, pois não convém “queimar” estas fazendo entrevistas com pouco preparo. Visto que, os dirigentes de empresa só dispõe de uma hora para atividades desse tipo e não convém desperdiçar uma oportunidade com uma entrevista que não seja um sucesso. Assim, essa pesquisa procedeu-se utilizando esse protocolo. Ao final da enquete dispôs-se de dados técnicos e de custos que permitiram uma rápida compreensão do setor. Não se trata de dados detalhados mas dos dados fundamentais que sendo carregados de poder explicativo permitiram fazer comparações interessantes. Os dados chaves de um setor dependem de aspectos técnicos e econômicos e por isto variam de setor para setor. Um dos aspectos mais importantes para a determinação de quais os dados mais importantes para o setor é a tecnologia de produção dominante no setor. A análise dos dados qualitativos é um processo criativo que demanda rigor intelectual, uma grande quantidade de dificuldades e um trabalho muito cuidadoso, pois as diferentes pessoas dirigem sua criatividade, seu esforço intelectual e seu trabalho e modos diferentes, não existindo apenas uma forma correta para organizar, analisar e interpretar dados qualitativos. 57 Para efeito de validade da coleta e análise de dados, foi utilizada a técnica da triangulação, que permite a utilização de múltiplas fontes de dados, e a permutação dos resultados, tanto entre os entrevistados como com uma terceira pessoa sem vinculação com as empresas entrevistadas. Pois parte de princípios que sustentam que é impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social sem raízes históricas, sem significados culturais e sem vinculações estreitas e essenciais com uma macrorealidade social. Portanto, a técnica da triangulação abrange a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo Com base em Minayo (1992), pode-se apontar três finalidades, as quais são complementares, para essa etapa: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte. 4.3 Limitações do estudo Independente da natureza do estudo, seja ele quantitativo ou qualitativo, do referencial teórico escolhido e dos procedimentos metodológicos utilizados, o mesmo apresenta limitações e essas devem ser esclarecidas como forma de favorecer discussões sobre o que se está estudando. As limitações do estudo detectadas foram as seguintes: a) quanto à delimitação do problema e à generalização dos resultados. Esse estudo procurou verificar a relação entre a variável ambiental e o setor couro do Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, os resultados desse estudo não permitem similaridades com outros setores existentes no Rio Grande do Sul, em função das forças e transformações que produziram a dinâmica das relações existentes. b) quanto à perspectiva, às técnicas de coleta e de tratamento dos dados Os dados obtidos através das entrevistas nem sempre retratam a realidade, já que dados obtidos por depoimentos são voláteis, pois decorrem das percepções dos pesquisados. A percepção muda com o transcorrer do tempo, podendo distorcer a realidade ou o fenômeno que se está investigando. 58 c) quanto aos aspectos externos O setor escolhido para o estudo empírico, é bastante complexo e atravessou momentos de redução da capacidade produtiva, dentre outros aspectos, inerentes a uma série de fatores conjunturais e estruturais. No momento o setor está saindo desse período negativo e está segundo os dirigentes das entidades em franca recuperação visando sua reintegração em posições de liderança. Tal fato pode levar a uma visão míope por conta do euforismo por parte dos entrevistados. 5 A FILIÈRE COURO Nesse capítulo será estruturada a filière couro para o Estado do Rio Grande do Sul. Após a apresentação das características do setor, proceder-se-á a análise da evolução histórica e a seguir serão realizadas as leituras técnicas e econômicas do setor com ênfase na questão ambiental. Ainda serão feitas considerações sobre o mercado interno e externo do setor. Para que a aproximação da realidade seja mais efetiva nessa estruturação serão utilizados dados primários e dados secundários obtidos de entrevistas com os dirigentes do setor. Características do setor couro Pode-se dividir as atividades industriais dentro da filière estudada em três grandes grupos, conforme pode ser observado na figura 7: • Indústria do couro, que engloba as indústrias ligadas à valorização do couro: pecuária, abatedouros, frigoríficos, curtumes, fábricas de insumos químicos, de equipamentos; • Indústria de calçados, artefatos, vestuário e estofados, que engloba as indústrias ligadas à valorização desses produtos, assim como fábricas de componentes, insumos químicos, máquinas e equipamentos; • Rede de distribuição, que engloba as atividades ligadas à distribuição do couro e de seus produtos manufaturados: agentes exportadores e importadores, atacadistas e distribuidores domésticos, redes de lojas dos fabricantes, lojas de departamento e especializadas. 60 Figura 7: Diagrama da filière principal e auxiliar da filière couro Filières tecnologicamente ligadas Atividades terciárias Filière Couro Equipamentos Equipamentos Bancos Pecuária Insumos Tecnologias limpas Produtos Veterinários e Agrícolas Efluentes Resíduos Sólidos Órgãos financiadores Equipamentos para processamento Órgãos reguladores Processamento Curtumes Outros Mercado de Consumo de Carne Biotecnologia Insumos químicos Efluentes resíduos sólidos emissões Tecnologia Biotecnologia Equipamentos para transformação Transporte Insumos químicos Transformação Manufatura Calçados Vestuário Estofamento Resíduos sólidos Componentes Embalagens Publicidade Agentes Exportadores/ Importadores Distribuidores Domeésticos Resíduos sólidos Moda Consumidores Fonte: Adaptado de Kopittke, 1985 Resíduos sólidos 61 As raízes e o desenvolvimento do setor couro no Brasil, remontam a circunstâncias históricas, tendo início no século passado, no Rio Grande do Sul, com o surgimento e o fortalecimento de muitos curtumes implantados por imigrantes alemães e italianos, que aproveitavam a grande disponibilidade de peles vacuns oriundas, primeiramente das charqueadas e, mais tarde, dos frigoríficos. O processo de curtimento, que começou de maneira rudimentar, aperfeiçoou-se graças ao aporte de tecnologia e equipamentos da Europa, permitindo já após o fim da 1ª Grande Guerra, o início da exportação de couros (BNDES, 1999). A maior concentração de curtumes ocorreu na região do Vale dos Sinos (RS). Outra região que se destacou com a atividade curtidora foi a cidade de Franca (SP) a 400 km ao norte da capital São Paulo. Foi com a 1ª Grande Guerra que o movimento de exportação da indústria de calçados teve início, mas somente na 2ª Guerra Mundial se expandiu, fornecendo coturnos para os exércitos brasileiro e venezuelano. O comércio de calçados com os Estados Unidos só teve início no final da década de 60, apoiado no cluster industrial já existente no Estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente na Região do Vale do Rio dos Sinos e, em menor escala, no cluster de Franca. A região do Vale do Rio dos Sinos (RS) se especializara em calçados femininos de couro, enquanto Franca (SP) se destacava pelos calçados masculinos. A partir do início dos anos 80, foram se acentuando, com mais força, o dinamismo tecnológico e competitivo de aglomerações industriais localizadas em regiões específicas. Essas aglomerações denominadas cluster possuem um forte poder de inovação, seja tecnológico ou mesmo organizacional. De acordo com Porter (1999), “os clusters, (grupos, agrupamentos ou aglomerados) são concentrações geográficas de empresas de determinado setor de atividade e companhias correlatas.” Essas companhias podem ser, por exemplo, fornecedores de insumos especiais – químicos, componentes, máquinas, serviços – ou provedores de infra-estrutura especializada. Muitas vezes os clusters também se expandem em direção aos canais de distribuição e clientes e marginalmente em direção aos fabricantes de produtos complementares e empresas de setores afins. Muitos clusters incluem ainda instituições, governamentais ou não, como universidades, entidades normativas e associações comerciais. Essas instituições oferecem treinamento, informação, pesquisa e apoio técnico. 62 No setor couro do Brasil que está organizado em aglomerações regionais, destaca-se o pólo coureiro-calçadista da região do Vale do Rio dos Sinos no Estado do Rio Grande do Sul, como detentor de várias características de um cluster. Pois encontram-se no mesmo empresas fornecedoras de insumos químicos para a indústria curtidora, fornecedoras de máquinas, equipamentos e componentes para a indústria coureiro-calçadista, atividades comerciais e de exportação. No campo da pesquisa e da tecnologia, encontram-se as mais antigas e tradicionais instituições, escolas e centros de formação do país ligadas ao setor. Entre elas, destacam-se o Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins, que desenvolve pesquisas e projetos para o complexo calçadista, funcionando como suporte para a implantação de novas técnicas e sistemas. Por sua vez, as Escolas Técnicas de Curtimento e do Calçado, ambas vinculadas ao SENAI, formam profissionais de nível médio; a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha atua na formação de técnicos em química e mecânica; e a FEEVALE, instalada em Novo Hamburgo, possui cursos regulares ao nível de graduação e de especialização nas áreas de tecnologia e estilismo. Os clusters são uma forma alternativa de organização da cadeia de valor. Comparada com as transações de mercado entre compradores e vendedores dispersos e heterogêneos, a proximidade física de empresas e instituições, assim como as sucessivas trocas entre elas, facilita a coordenação e amplia a confiança. A concentração geográfica permite às empresas operarem mais produtivamente na busca de insumos, tais como, mão de obra especializada e fornecedores de máquinas e componentes, além de facilitar o acesso à informação e tecnologia. “Os clusters promovem tanto a concorrência quanto a cooperação. Os concorrentes competem intensamente para vencer e reter seus clientes, e sem isso nenhum cluster poderia ter sucesso. Mas a cooperação também está presente, em grande parte verticalizada, envolvendo empresas de setores afins e instituições locais. A concorrência convive com a cooperação, pois as duas ocorrem em dimensões diferentes e entre participantes distintos. Porter (1999)” 63 Dessa forma, as empresas continuam competindo no mesmo mercado, mas cooperam em aspectos que trazem ganhos mútuos. Essa afirmação de Porter (1999), foi confirmada pelos entrevistados que citaram como exemplo, a participação em feiras e os consórcios de exportação q ue estão contribuindo para a boa imagem dos fabricantes brasileiros. Os clusters em geral aumentam a produtividade, direcionam a trajetória da inovação e estimulam a formação de novos negócios. Um cluster possibilita a cada membro se beneficiar como se possuísse grande escala ou como se fosse formalmente associado a outros, sem sacrificar sua flexibilidade. O complexo coureiro-calçadista é de extrema importância na economia brasileira, tanto pelo volume de exportações como pela geração de empregos. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercializável do mundo (aproximadamente 165 milhões de cabeças – tabela 1) com uma taxa de desfrute em torno de 18 % ou 30 milhões de cabeças, significando o segundo maior abate mundial13. O Brasil também possui um dos maiores parques produtivos em frigoríficos e curtumes. Tabela 1: Bovinocultura de corte – produção, exportação 1995 1996 1997 1998 1999 Rebanho total (mil cab.) 161.228 158.288 161.416 .... ..... Abate inspecionado 17.056 18.9191 14.886 14.906 16.707 (mil cab.) Produção tot.carne bovina 5.814 5.982 6.402 .... .... (mil ton.Eq.Carc.) Produção inspecionada de couros 21.359 24.334 23.038 .... 25.461 (mil un.) Exportações de couros e peles 155.073 208.760 216.493 277.002 204.706 (ton.) Fonte: Ministério da Agricultura Brasil O complexo industrial coureiro-caçadista é composto por 4.940 empresas, sendo 700 curtumes, 4.000 indústrias de calçados e artefatos, 300 empresas de componentes e 140 indústrias de máquinas e equipamentos. Nas variáveis geração de emprego e crescimento econômico, o setor ocupa o quarto lugar, com um faturamento anual de US$ 9,5 bilhões, representando 2% do PIB nacional (tabela 3) e sendo responsável pela geração de aproximadamente 800 mil empregos diretos e indiretos (Gostinski, 1997). 13 Os EUA abatem entre 35 a 37 milhões de bovinos/ano. 64 O Brasil também está entre o cinco maiores produtores e exportadores de calçados do mundo, ao lado da China, Indonésia e Itália. Tabela 2: Maiores Produtores Mundiais de Calçados (em milhões de pares) China Índia Brasil Itália Vietnã Turquia Indonésia Tailândia México Paquistão Espanha USA Outros Total 1998 5.520 685 516 424 213 277 316 260 270 227 221 165 1.884 10.978,6 % 50,3 6,2 4,7 3,9 1,9 2,5 2,9 2,4 2,5 2,1 2,0 1,5 17,2 100,0 2000 5.200 1.050 570 485 450 440 290 250 290 245 235 200 2.420 12.125 % 42,9 8,7 4,7 4,0 3,7 3,6 2,4 2,1 2,4 2,0 1,9 1,6 20,0 100,0 Fonte: 1998 >Abicalçados e 2000>World Footwear - Estimativa O Rio Grande do Sul contribui com uma parcela significativa das exportações brasileiras de couro, sendo responsável por aproximadamente 85% do volume total de calçados exportados pelo país (figura 8) e por aproximadamente 40% do volume total de couro exportado (figura 9). Ainda pode-se dizer que o setor couro possui importante efeito multiplicador sobre os setores produtores de plásticos, metais, químico, metal-mecânico, eletroeletrônico e outros. O processo de globalização iniciado nos Estados Unidos e na Inglaterra, a queda do muro de Berlin e a aproximação entre Estados Unidos e China, trouxeram reflexos extraordinários para a indústria e o comércio internacionais. Cita-se a industrialização e compra dos produtos fabricados na China, tais como calçados e artefatos, pois couro e calçados sempre foram produzidos onde existe mão-de-obra farta e barata, além de interesse estratégico. 65 Figura 8: Exportações de calçados por estado do Brasil - 1999 S ã o P a u lo 7% C e a rá 6% P a ra íb a 1% O u t ro s 1% R io G ra n d e do S ul 85% Fonte: ABICALÇADOS/MDIC/SECEX Figura 9: Exportações de couro do Brasil por estado - 1999 B ahia 3% C eará 4% S anta C atarina 2% O utros estados 11% R io G rande do S ul 40% M inas G erais 6% P araná 11% S ão P aulo 23% Fonte: AICSUL/MDIC/SECEX Como conseqüência fatores conjunturais associados aos demais aspectos macroeconômicos, somados à forte competitividade desestabilizaram os mercados interno e externo provocando quedas sucessivas nos volumes de negócios do setor acarretando uma série de dificuldades para as empresas. Nesse caminho desapareceram muitas indústrias tradicionais de grande nome e prestígio e empresas de comportamento ético exemplar que não estavam preparadas para enfrentar a situação. 66 Do ponto de vista interno da economia, podem ser identificados como principais fatores, as desigualdades tarifárias, onde há distintas tarifas de exportação e importação de couro em vários estágios de produção e mecanismos de drawback, resultando em exportação de produtos de baixo valor agregado dos produtos e gerando falta de matéria-prima para a indústria local de calçados e artefatos. De acordo com ABQTIC (1998), são quase 500 empresas envolvidas no beneficiamento de couros para a exportação, onde a grande maioria sobrevive no estágio wet-blue, ou seja, pele apenas curtida. Trata-se de um material de baixo valor agregado, que representou quase 70% do total de 14,87 milhões de peças que deixaram as fronteiras brasileiras em 1999. Agora, parte-se para o desafio de aumentar a participação dos tipos crust (semi-elaborado) e acabado (já pronto para confecção) que, no mesmo período, somaram 2,21 milhões e 2,03 milhões de peças, respectivamente. Já o volume de couro salgado, fase mais primária do curtimento, foi de 310 mil unidades. Figura 10: Exportação de couro por tipo – Brasil 1999 Couros Acabados 13,65% Couros Semi Acabados 14,86% Peles Salgadas 2,08% Couros W et Blue 69,40% Fonte: AICSUL/MDIC/SECEX Outra dificuldade enfrentada pelo setor é a baixa inovação tecnológica que inicia na pecuária. Apesar do grande número de abates, os mesmos apresentam indicadores de baixa qualidade em relação às peles produzidas, gerando desperdícios de matéria-prima, mão-de-obra e energia e gerando resíduos. Segundo ABQTIC (1998), 15% dos couros são de primeira, 40% são de segunda, 30% são de terceira e 15% são de refugos. O Estado de Mato Grosso do Sul, detentor do maior rebanho de corte do país produz apenas 10% de couro de primeira categoria. O couro pesa entre 7 e 7,5% do peso vivo do animal e, independente de sua 67 qualidade, tem o valor comercial estimado em 6 a 10% do valor do animal em pé. Um entrevistado manifestou-se assim: “Há 10 anos atrás eu só trabalhava com couro gaúcho, mas ele foi ficando caro, porque a grande maioria é direcionada para estofamentos e em termos de flor é inferior. Daí fui obrigado a procurar outras opções e comecei a subir, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e fui experimentado . . . experimentando e hoje só compro couro de São Paulo.” Durante a última década, o setor de curtume remunerou o couro cru brasileiro por 50% do valor recebido pelos produtores norte-americanos. Tal fato ocorre porque 5% dos couros norte-americanos apresentam os defeitos apresentados por 93% dos couros brasileiros, tais como: - marcas de fogo em áreas nobres do couro; - riscos provocados por cercas de arame farpado, farpas de madeira e outros; - degradações causadas por ectoparasitas (berne, carrapatos, sarnas); - esfolas precárias, causando furos e cortes; - má conservação das peles após o abate. Nos curtumes há defasagem de processos produtivos, baixo grau de integração com os demais agentes da cadeia, e baixa tecnologia. Associados aos problemas relativos a tecnologia, existem ainda problemas logísticos, devido ao deslocamento da produção agropecuária do Rio Grande do Sul em direção às regiões Sudeste e Centro-oeste do país. Esse fato foi reforçado pelos entrevistados que informaram que estão montando unidades no Centro-Oeste. Do ponto de vista externo da economia, o principal fator pode ser identificado como o crescimento da concorrência asiática, que ultimamente vem absorvendo parcela significativa do mercado brasileiro de calçados no exterior, principalmente nos Estados Unidos. A China que responde por 50% do volume das exportações mundiais de calçados e possui participação de 55% no mercado norte-americano de calçado, representa o maior exportador individual em volume para os EUA, em contraste, os mesmos índices para o Brasil situam-se em torno de 5-6%. 68 A China vem paulatinamente melhorando a qualidade do seu calçado e competindo com o produto brasileiro. O preço médio do calçado chinês atinge US$ 7 FOB. A tendência do preço médio do calçado exportado pelo Brasil – hoje, na faixa de US$ 10 / par – é de declínio. Os principais problemas apontados pelos distribuidores que sub-contratam a produção chinesa são: descumprimento dos prazos de entrega, insegurança do recebimento, além do acirramento das pressões humanitárias contra as subcondições de trabalho na China. Esses fatos foram confirmados por um entrevistado, grande exportador de calçados. Dois outros fortes concorrentes do Brasil no mercado internacional, Itália e Espanha, em geral, terceirizam sua produção de calçados em países de mão-deobra mais barata, em particular, os países do leste Europeu. Ambos os países procuram divulgar suas marcas próprias nos grandes eventos internacionais do setor. O Brasil tem postura mais passiva: a maior parte das nossas exportações são efetuadas sob-encomenda, ou seja, o distribuidor norte-americano encomenda a produção de modelos previamente fornecidos. Não obstante, as empresas nacionais estão capacitadas a desenvolverem toda a modelagem do calçado a partir do protótipo, ainda que não façam seus próprios lançamentos. 5.2 Histórico dos principais agentes da filière 5.2.1 Tradição pecuária do Rio Grande do Sul De acordo com Schmidt (2001), o gado foi introduzido no Rio Grande do Sul pelos jesuítas, em 1634 pelo Pe. Cristóvão de Mendoza, nascido em 1590, em Santa Cruz de La Sierra, e que na época pertencia ao Vice-Reino do Peru, quem trouxe a primeira tropa para as missões jesuíticas do Uruguai e do Tape. Eram tão bons e fartos os pastos, que a gadaria, criada solta, multiplicou-se espontaneamente. E nunca mais os campos foram os mesmos. Segundo Simões Lopes Neto, "foram os índios os primeiros a aproveitarem-se dos méritos dos novos animais, mudando completamente o seu modo de viver; O indígena fez-se carnívoro por necessidade e cavaleiro por imitação". Saíram então os indígenas das sombras das matas para os descampados. Das marchas a pé passaram para as cavalgadas. Da agricultura para a pecuária (Dziekaniak, 1998). 69 Vê-se aí a importância do cavalo como instrumento de trabalho, e do gado como fonte de riqueza e de subsistência. Por isto, quando os primeiros portugueses desceram de Minas e São Paulo, para arrebanhar o gado domesticado das Missões, vieram a aprender as lides campeiras com os índios aldeados Tapes, Guaicurus, Minuanos. Que, por sua vez, as haviam aprendido com os jesuítas espanhóis, que as herdaram dos árabes durante a ocupação moura. Mais tarde, como as expedições de rapina fossem muitas, e o consumo garantido na zona de mineração, os paulistas e mineiros começaram a deixar no Rio Grande do Sul “gente arranchada14” cuidando de arrebanhar o gado bravio e providenciar a engorda para fazer uma entrega rápida e garantida. Foram os primeiros invernadores. Alguns foram ficando, se estabeleceram e criaram raízes. O gado era seu trabalho, seu negócio, sua subsistência. Do gado tiravam, principalmente, o couro, que era preciosíssimo. Segundo Dziekaniak (1998), Moisés Vellinho, em sua obra sobre a formação histórica do Rio Grande do Sul, Capitania d'El - Rei, ressalta os campos anárquicos de então: "Nos descampados cisplatinos como aí, pois tudo eram as mesmas campinas em que erravam as mesmas manadas sem dono, operavam os campeadores na faina da courama - índios e gaúchos de procedência vária, predadores espanhóis e portugueses. Esta população bárbara ou semibárbara, flutuante, sem destino, assaltava impunemente os rebanhos alçados, e disso vivia" Na obra de Lugon in Dziekaniak (1998) tem-se uma preciosa descrição de como eram os campos primitivos e da quantidade assombrosa de gado: "As estâncias estendiam-se por centenas de hectares. Eram cercadas de muralhas, de cercas vivas de cactos, de sebes ou valados. Cada estância estava dividida em vários distritos ou rodeios, contendo cada um cinco a seis mil cabeças de gado. As estâncias dos guaranis eram as mais belas de todo o país (...) Cada fazenda tinha a sua capela, seu laranjal e outras árvores fruteiras, de que ainda se encontram vestígios (...) Todos os estabelecimentos eram magníficos. Ainda hoje se fala deles. Sua reputação não se extinguirá tão cedo nessas regiões. Segundo os regulamentos, o pároco ou seu campañero tinha de visitar as estâncias uma vez por ano, pelo menos. Os onze grupos principais de estâncias estavam situados ao sul do Uruguai.” 70 O gado compreendia, sobretudo, as espécies bovina e lanígera. Recorda-se que o Padre Montoya comprara dez mil bois de uma só vez, após a grande migração de 1631, para as duas reduções fundadas com os foragidos do Guaíra. O preço era ruinoso. Trocava-se “uma faca com um cavalo, um anzol com um vitelo”. Os animais importados pelos espanhóis tinham-se multiplicado, com efeito, de um modo prodigioso, nas ricas pradarias do Prata. Todos podiam servir-se à vontade; bastava ter um cavalo e um laço. Os jovens guaranis de quinze e dezesseis anos eram capazes de capturar os bois mais possantes. Um grupo montado podia perseguir toda uma manada até que a fadiga a dominasse e apossar-se dela. Os homens da redução do Padre Sepp reuniram, assim, cinqüenta mil bois em dois meses. O Padre Huonder escreveu que uma única redução de importância média possuía em período normal até cem mil bois (Dziekaniak, 1998). Bois e ovelhas pastavam em liberdade nos limites da estância. Não havia estábulos nem manjedouras. Tratava-se exclusivamente de gado de abate, semiselvagem. A produção de leite não entrava em linha de conta. Yapeyu e São Miguel abatiam, em média, quarenta reses por dia para consumo dos habitantes. Era uma civilização rústica e predominantemente masculina que, literalmente, se nutria da carne. Não só pelo gado se interessavam os portugueses que desciam para o sul. Também os índios aldeados eram vítimas de sua cobiça. Aliados a tribos rivais, como os tupis, os mamelucos vinham à caça de bois e gentes. Raptavam milhares de índios civilizados para vendê-los como escravos nas minas. O engenheiro alemão Maximiliano Beschoren, que veio para o Brasil em 1869, deixou em sua obra Impressões de Viagem na Província do Rio Grande do Sul 1875/1877 um relato das escaramuças guerreiras da época. Quando, pouco tempo depois, espalhou-se nas reduções a notícia de que novamente havia a iminência de um novo ataque de 800 mamelucos e 4.000 índios Tupis, foi decidido abandonar as 29 Reduções e seguir para o Sul, a fim de encontrar maior segurança, organizando novas moradas. O chefe da migração, Simão Mazeta, os levou numa caminhada de 250 léguas, atravessando selvas, sem estradas nem atalhos, galgando íngremes montanhas. Terríveis obstáculos tiveram que ser vencidos. Milhares pereceram na caminhada. Milhares ficaram para trás e foram mortos pelos inimigos paulistas. Quando finalmente chegaram perto de Santo 14 Termo utilizado para pessoas reunidas em ranchos ou albergues 71 Ignácio Mirim, onde encontraram grandes provisões de carne, milhares sucumbiram vítimas da disenteria, numa média de 40 homens por dia. Porém uma abundante colheita e clima saudável, rapidamente, contribuíram para melhorar a saúde do pequeno número de sobreviventes -12.000 homens, dos 100.000 que iniciaram a caminhada. Com esse relato pode-se observar que, nesta espécie de bíblica travessia do deserto, movimentaram-se cerca de cem mil pessoas, que logicamente precisavam ser alimentadas durante esta epopéia. Tão povoados de gado estavam os campos, que era comum, até meados do século passado, uma espécie de caça predatória ao gado xucro15. Quem precisava de carne simplesmente laçava, abatia e carneava o gado bravio que estivesse mais à mão. Retirava a parte de carne que pudesse consumir ainda fresca, um outro tanto que pudesse salgar, se fosse o caso, e o mais ficava abandonado no campo. Assim, de um boi inteiro muitas vezes apenas um quarto era aproveitado. As vastas pradarias, o clima propício, a abundância de águas, a adaptação das raças, tudo contribuiu para disseminar o gado desde os campos de Curitiba até à outra margem do rio da Prata. Um visitante francês chamado Arséne Isabelle, um dos tantos que visitaram o Estado, misto de naturalista e aventureiro, bem deixou registrada a abundância de gado vacum nos campos sulinos: "E como a ambição dos estanceiros consiste em possuir grandes rebanhos de cinco, dez, trinta mil cabeças de gado, resulta que procuram maior extensão possível de campo". Outro contemporâneo, Nicolau Dreys, registra também que se matavam nas charqueadas do Rio Grande do Sul cerca de 400.000 cabeças por ano, o que é um número espantosamente alto para a época e para as condições. Descendentes diretos deste gado introduzido pelos jesuítas talvez se encontrem somente no estreito de Pernambuco, região entre a lagoa dos Patos e o oceano Atlântico, entre os municípios de Mostarda e São José do Norte. 15 Denominação dada ao animal bravo ou ainda não domesticado 72 Segundo Dziekaniak (1998), quem viajar por esta região, tão antiga e ainda tão isolada, se surpreenderá ao ver este gado crioulo, fruto de cruzas espontâneas. O prof. Heinrich Bunse, em seu estudo São José do Norte, Aspectos Lingüísticos e Etnográficos do Antigo Município, escreve que ali o gado só foi introduzido após o ano de 1700. Talvez esteja ali um último repositório genético do primitivo gado missioneiro. 5.2.2 A produção da carne Na tradição das fazendas gaúchas, o animal abatido para o consumo é a ovelha. Por seu menor porte, fecundidade, rapidez de crescimento, a ovelha é o animal da subsistência. Com um capão - macho castrado - abatido a cada dois dias mais ou menos, o fazendeiro garantia a alimentação da família e empregados. As partes mais nobres iam para a cozinha, incluindo aí os pernís, de onde tiravam os bifes. As partes com osso eram para os peões, empregados e agregados da fazenda. Nos galpões de terra batida ou à sombra das copas das figueiras, os primitivos gaúchos aprimoravam o gosto pela carne de ovelha. Nas grandes estâncias o gado vacum era abatido para consumo uma vez por mês, conforme o número de familiares e agregados. Segundo a tradição, o gado era abatido na véspera, isto é, a tarde, para ser consumido no outro dia. Com isto, a carne passava a noite “amadurecendo”. Como a carne do animal recém-abatido é mais dura, esta noite de espera contribuía para amaciar. Coureada a rês, tirava-se primeiro o matambre. Enquanto prosseguiam os trabalhos, o matambre era assado e cumpria sua função de "mata-fome". Seguia-se a divisão das carnes. Para a cozinha do fazendeiro iam as partes mais nobres: o filé mignon, o contrafilé, o lagarto, a alcatra, a picanha. Algumas partes do dianteiro eram reservadas para os cozidos ou fervidos: agulha, carne do peito, etc. Outras partes eram aproveitadas como carne de panela, guisado. O rabo dava origem à tradicional rabada com batatas ou aipim e, mais tarde, herança portuguesa, com polenta. O mondongo era usado para a dobradinha, com batatas. Enriquecidas com feijão branco, lingüiça, temperos, as patas do boi, tirado o visgo, transformam-se no famoso mocotó. As partes que não tinham aproveitamento na hora eram salgadas e transformadas em charque. A costela ia para os peões, os trabalhadores agregados 73 à fazenda. Com esta costela, desprezada pela casa-grande, e com o sal grosso que estava à disposição do gado, começava-se o churrasco. 5.2.3 Histórico da industrialização da filière A transformação de produtos do setor primário caracterizou os primórdios da industrialização no Estado do Rio Grande do Sul, com a produção de tecidos, lãs, couros, vestuário, calçados, fumo e produtos alimentares. Desde a implantação da atividade pecuária no século XVIII, o gado existente no Rio Grande do Sul era abatido, principalmente, para o aproveitamento das peles e sua exportação, visto que não havia mercado consumidor para tão grande quantidade de carne, (BNDES, 1999). Com o início da fabricação de charque, a participação do couro, no conjunto das atividades decorrentes do abate de gado, decresceu, em termos de valor, entretanto sua produção continuou crescendo em virtude do desenvolvimento da pecuária. Em conseqüência da limitação do mercado interno, cresceu a importância da função do exportador, no sentido de colocar o excedente nos mercados externos aos preços então vigentes. Os preços internos. por sua vez, eram influenciados por aqueles formados no mercado internacional. Por volta de 1910, com a implantação dos primeiros frigoríficos, iniciou-se o aproveitamento mais racional das peles, desenvolvendo-se então, o seu processamento em caráter industrial (BNDES, 1999). Embora a arte de curtir o couro seja muito antiga, só recentemente. as técnicas relacionadas a esse processo sofreram um desenvolvimento significativo. No século VIII, os árabes vieram para a Europa e introduziram na região a arte de curtir as peles empregando extratos vegetais. Como bons professores, ensinaram a fabricação de muitos artigos de couro. Mas apenas no século XVIII, ou seja, 1000 anos depois, é que foi instalado o primeiro curtume na Europa e o setor foi se consolidar, realmente, somente no século XIX. Até então o trabalho era feito à mão e os segredos do curtimento passavam, através de gerações, de pais para filhos (Belavsky, 1965). Os primitivos processos de curtimento estavam baseados na observação e experiência. O uso de determinados materiais era uma conseqüência direta da prática dos curtidores. A ciência iniciou a pesquisa para o setor por volta do ano 74 1800 quando estudou a ação do tanino16, como curtente. Nessa mesma época foram introduzidas as máquinas nos curtumes, abolindo assim a maior parte das operações manuais e proporcionando o aperfeiçoamento das técnicas. E assim, o setor foi se consolidando e aperfeiçoando técnicas de curtimento, mas sempre com uma característica mais de empresa familiar, sem muito investimento em pesquisa. No Brasil, a indústria de couros e calçados começa com a imigração, promovida por Dom Pedro II, dos artesãos italianos para a Região de Franca - SP e dos artesãos alemães para a Região do Vale do Rio dos Sinos - RS, em 1824. O primeiro curtume que se tem notícia foi fundado nas proximidades de Porto Alegre por um técnico francês chamado Gavet, em 1820 (Brenner, 1990). Já segundo a ABAEX (1993) o primeiro curtume da região foi fundado por um alemão chamado Luís Rau, na década de 20 do século XIX. A indústria de couro prosperou rapidamente na região do Vale do Rio dos Sinos, em virtude da quase ausência de artefatos de couro no mercado. Para se ter uma idéia, o europeu que chegasse ao Rio de Janeiro em 1816, notaria que 85% da população andava descalça e que as senhoras da época usavam sapatos de seda que não duravam mais que dois dias (Debret in Brenner, 1990). Quatro anos após a chegada dos imigrantes já haviam dez curtumes produzindo e em 1858 já havia uma rua só de curtumes em Novo Hamburgo, fato que marca a primeira aglomeração industrial no setor de couros no RS (ABAEX, 1993). Junto com a agricultura de subsistência, os curtumes e o artesanato de couro constituíam os eixos da atividade econômica da região. No início do desenvolvimento dos curtumes, as peles eram tratadas de maneira rudimentar, em barris de madeira. As vendas de couros secos e salgados, para mercados como o sudeste do país, Europa e Estados Unidos, alcançaram 2,5 milhões de unidades em 1884. Além disso, a implantação de uma ferrovia ligando Porto Alegre a São Leopoldo, em 1874, e o prolongamento para Novo Hamburgo, em 1876, facilita o escoamento da produção entre o principal centro consumidor e distribuidor e o principal centro produtor (Brenner, l990). Segundo um entrevistado, parafraseando o avô, ainda no começo do século, podia-se observar esses procedimentos na maioria dos curtumes do estado do Rio Grande do Sul. A importância econômica dos curtumes no início do século XX era muito superior a dos calçados. Somente em meados dos anos cinqüenta essa posição se iguala, 16 Extrato vegetal de árvores como a acácia negra 75 conseqüência do desenvolvimento da indústria calçadista. Finalmente, em 1962 a situação se inverte e os calçados passam a ser mais importantes economicamente que a indústria de couros (Carneiro in Gomes, 1993). A partir daí, a indústria do couro continua o seu desenvolvimento atrelada como matéria-prima, passando a agregar mais valor como calçado. De acordo com Santos (1992), em 1858 existiam, no vale, 32 curtumes que confeccionavam lombilhos17, rédeas e outras peças de montaria. Os registros históricos demonstram que a indústria calçadista da região se originou da indústria curtumeira, já que foi a partir das primeiras oficinas de curtume que surgiram as primeiras fábricas. Assim, os primeiros calçados foram fabricados a partir do excedente da matéria-prima, ou seja, das aparas de couro. “Nessa época, os artesãos começaram a aproveitar o material que sobrava, e iniciaram a fabricação de chinelos, botas e sapatos, produtos que eram vendidos no comércio local. Um dos maiores comerciantes de chinelos da região foi Augusto Jung, que exerceu a atividade no final do século passado. Segundo dados da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo (ACI-NH), ele foi proprietário de um curtume e de uma fábrica de arreios e também ocupava cerca de 10 famílias na fábrica de chinelos. ” (Santos, 1992) A escassez de calçados para o uso diário induziu a abertura das primeiras sapatarias, pelos imigrantes, no século XIX, primeiramente para consumo próprio e mais tarde para a venda. Esses calçados caracterizavam-se por serem sandálias, ou botas, ambos com solas fixadas por pregos de madeira de laranjeira. Essas botas foram o primeiro calçado amplamente vendido pelas sapatarias da região e eram usados principalmente por vaqueiros. No início a produção era caseira, mas, a partir da Guerra do Paraguai (de 1864 a 1870), a indústria de calçados tomou força. Durante a campanha militar, os calçadistas aumentaram consideravelmente sua produção, sendo obrigados a procurar novos mercados. Esse fato, aliado à queda da demanda pelos produtos de montaria, em função da crescente urbanização das cidades, contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos curtumes e das fábricas, que passavam por um processo de industrialização (com o surgimento de algumas 17 conjunto para montaria que substituía a sela comum 76 máquinas), enquanto que a fabricação de artigos de montaria ainda operava em moldes artesanais. A atividade artesanal, na produção de calçados, permaneceu até o final do século XIX. O impulso decisivo para o crescimento da emergente indústria calçadista aconteceu em 1888, com a criação da primeira fábrica de calçados propriamente dita: a Pedro Adams Filho & Cia Ltda, de Pedro Adams Filho, proprietário de um curtume e fábrica de arreios. O senhor Adams construiria, em 1901, um prédio de alvenaria na cidade, que mais tarde passaria por sucessivos aumentos. Na figura 11, pode-se observar os funcionários que trabalhavam nessa fábrica, provavelmente por volta de 1911. O mercado consumidor dos produtos da fábrica já era, então, estadual, e as amostras eram levadas, de carroça, aos comerciantes gaúchos. Figura 11: Fábrica de calçados do começo do século XX Fonte: Revista Leather As taxas de importação impostas pelo governo brasileiro nessa época incentivaram a industrialização do país, inclusive no setor de calçados. Apesar disso, existiam apenas duas empresas que possuíam mais de 100 empregados em 1900, uma em Pelotas e a outra em Porto Alegre. Essa última possuía a maior produção do setor, 60 mil pares por ano com produtividade de dois pares por dia por trabalhador (Brenner,1990). O Censo Industrial realizado em 1907 determinava o perfil da indústria calçadista, indicando que 50% da produção das 111 maiores fábricas, com seus 7.349 empregados, estava concentrada no Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul. Os calçados brasileiros supriam, então, aproximadamente 90% do mercado interno, provavelmente conseqüência da taxação sobre os calçados importados que chegava a 115%. Além disso, o governo gaúcho incentivava as 77 vendas para fora do estado, reduzindo os impostos sobre vendas inter-estaduais, alíquota que foi abolida em 1910. De acordo com um entrevistado, tanto a indústria gaúcha de calçados, como a do resto do Brasil, foi alvo de uma política de reserva de mercado que permitiu o fortalecimento e a consolidação dessa indústria. Durante a década de 1910, há uma proliferação de empresas fabricantes de calçados de couro no Estado, a qual ocorre em virtude da montagem de uma empresa nesse ramo não exigir grandes investimentos, e sim emprego intensivo de mão-de-obra, que não necessitava ser qualificada. Essa mão-de-obra era composta por comerciários e, principalmente, agricultores e era abundante no Estado. Somese a isso, o aumento do consumo interno de calçados e as políticas governamentais de incentivo já citadas. A produção, embora ainda artesanal, já sentia os reflexos de uma pequena industrialização, com a utilização de algumas máquinas nos setores de montagem e costura. Esse fato é confirmado por um entrevistado: "Meu avô era natural de Santa Clara e veio de Dois Irmãos para assumir a fábrica. Eu era muito pequeno e as memórias são vagas, mas me lembro bem que, na época, já existiam algumas máquinas de montagem que eram arrendadas dos americanos. A produção de calçados masculinos principalmente de botinas - era dedicada ao mercado local e gaúcho, sendo que os vendedores saíam à cavalo ou mula para vender pelo interior. . . Era uma época muito romântica, em que as pessoas se davam bem. Lembro que a minha avó cozinhava para os empregados, que almoçavam em um galpão perto da fábrica. . .” Não havia, na época, uma especialização na fabricação de determinada linha de produtos, o que só iria acontecer mais tarde. Em 1918, a empresa de Pedro Adams Filho produzia sapatos masculinos e femininos e se concentraria na produção de sandálias femininas em 1930, sendo, mais tarde, incorporada pela Strassburger S.A. As maiores empresas de calçados eram, então, a Gustavo & Emílio Vetter, a Becker & Irmãos, a Pedro Adams Filho & Cia, Krauszmann & Irmão e a Augusto Jung e Feldman & Cia Ltda. A ampliação do número de empresas se dava principalmente com a fundação de novas fábricas por empregados especializados na produção, oriundos das firmas maiores. 78 Em 1912 um censo Estadual identificou 699 fábricas de calçados, a maior parte com 2 a 7 empregados e produzindo 1,15 milhão de pares. Em 1916, identificam-se 736 fábricas, entre as quais apenas 4 possuíam mais de 100 empregados e eram responsáveis por aproximadamente 50% da produção estadual. Em 1929, ocorreu a primeira fusão de empresas calçadistas, quando quatro firmas de calçados deram origem à Calçados Haas S.A - Indústria e Comércio de Novo Hamburgo. Um livro publicado em 1938, em comemoração aos cinqüentenário da antiga Sociedade Frohsinn - que se localizava onde hoje é a sede do Grêmio Sindicato dos Funcionários Municipais (GSFM), em Hamburgo Velho - faz um inventário da atividade industrial e comercial hamburguense da época. Ali, constam 42 fábricas, entre elas, a Irmãos Müller, a Arthur Haas & Cia Ltda (Calçados Haas), a Pedro Adams Filho & Cia e a Jacob & Cia18. Durante a primeira Guerra Mundial são realizadas as primeiras exportações19 de calçados de couro fabricados na Região do Vale do Rio dos Sinos, mostrando o potencial do setor, que viria a ser desenvolvido a partir da década de 70. O crescimento da atividade industrial na Região do vale do Rio dos Sinos fez com que a infra-estrutura de transporte, energia e outras, se desenvolvesse mais que no resto de Estado. Em 1927, Pedro Adams Filho, que junto com Arthur Haas foi um dos fabricantes pioneiros na região, implanta uma usina hidrelétrica em Novo Hamburgo, visando facilitar a mecanização e a iluminação pública (Gomes, 1993). Em 1935, Novo Hamburgo arrecadava 44% do imposto estadual sobre produção industrial, estando estabelecidas nessa época uma fábrica de formas20, uma de tintas, três de cola, uma de caixas de papelão e 29 envernizarias para dar acabamento ao couro. Essa concentração industrial viria mais tarde a se tornar o maior pólo calçadista do mundo (Brenner, 1990). 18 Atual Calçados Jacob Ltda, única empresa ainda em funcionamento, e que, atualmente, produz a marca Kildare 19 O primeiro país importador de calçados do Brasil foi a Grã-Bretanha 20 Refere-se aos moldes utilizados para confecção de calçados 79 Durante a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez o Vale do Rio dos Sinos mostra o seu potencial exportador fabricando calçados para as tropas venezuelanas (ABAEX, 1993). Em 1950, a produção de calçados da região era de 10,6 milhões de pares, sendo 60% de chinelos, sandálias, tamancos e alpargatas. Além disso, a produção de calçados femininos era o dobro da de masculinos, delineando-se então um perfil que viria a se confirmar durante as décadas de 60 e 70 (Brenner, 1990). No final da década de 40 e na década de 60, são inauguradas escolas formadoras de mão-de-obra: Escola Técnica do Calçado em Novo Hamburgo em 1947-48, visando formar costureiros; Escola de Curtimento de Estância Velha em 1967; Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha de Novo Hamburgo em 1966; e Escola Técnica do Calçado de Segundo Grau em 1968 (Alves Filho in Gomes, 1993). Nos anos 50 e 60, o crescimento da indústria calçadista deve-se ao aumento do consumo no mercado interno21, reforçado pela entrada da mulher no mercado de trabalho do Rio e São Paulo e mais tarde em outras capitais, aumentando a demanda por calçados femininos. Além disso, ocorre nessa época a industrialização acelerada devido ao governo Kubitschek. Em 1960 acontece a primeira missão comercial gaúcha de calçados aos EUA, visando a entrada naquele mercado. Quando chegou a Novo Hamburgo, o empresário, que recém fundara a Calçados Petry com o primo, Leopoldo Marques Petry, teve uma conversa com um outro primo, Nicolau Metzler, então oficial de gabinete do governador Leonel Brizola: "Ele me sugeriu que solicitasse a Brizola cinco passagens para os Estados Unidos, a fim de que partíssemos com uma comitiva'', lembra Petry in Tecnicouro (2000). O pedido foi oficialmente encaminhado, através do deputado Seno Ludwig, e a resposta positiva veio duas semanas depois. A comitiva que partiu, em 1.º de dezembro de 1960, tinha os seguintes integrantes: Oscar Adams, da Indústria de Calçados Grande Gala, representando a produção de calçados femininos de luxo (Luís XV); Nilo Grin, da Ciro Calçados, representando os sapatos esportivos femininos; Arthur Kunzler, de Calçados Martini, representando os sapatos masculinos; Bruno Petry, com os calçados infantis e Edgar Sieler, então presidente da Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo (Figura 15). Acompanharam a missão o empresário Cláudio Strassburger, 80 de Campo Bom, que tinha como produto principal as tradicionais sandálias Franciscano, o publicitário Hugo Hoffmann, da Mercur, de Porto Alegre, e Aquiles Gerhardt, industrial do ramo de produtos sintéticos, de São Leopoldo. A comitiva tinha ainda, o jornalista Alceu Feijó, que fez a cobertura para o extinto jornal Folha da Tarde. A missão partiu de Novo Hamburgo muito festejada e com a esperança de prospectar bons negócios entre os americanos. Na figura 12 pode-se ver a comitiva de empresários gaúchos em Nova York em 1960. Figura 12: Primeira missão comercial do setor coureiro-calçadista Fonte: Revista Leather Foi o que aconteceu, mas não imediatamente. Os calçadistas foram recebidos pelo diretor do Escritório Comercial do Brasil em Nova York, Francisco Medaglia, que conseguiu diversas entrevistas com empresas daquele país. Os resultados da investida dos calçadistas só viriam alguns anos mais tarde, através dos pedidos surgidos posteriormente do reconhecimento do calçado brasileiro no mercado mundial. Segundo um entrevistado, "Como fruto dessa iniciativa, em poucos anos nossos produtos tornaram-se mundialmente conhecidos e o Brasil se transformou em um dos maiores produtores mundiais de calçados . . . O Brasil, que em 1960 produzia 80 milhões de pares por ano, produz hoje cerca de 550 milhões de pares. Com esse apreciável aumento foi possível gerar mais de 300 mil empregos diretos, o que, por si só, justifica a iniciativa ousada. “ Infelizmente, as fábricas da região não possuíam um requisito fundamental: volume de produção. No entanto, essa missão serviu para mostrar aos fabricantes que eles necessitavam mudar o sistema de produção artesanal para um sistema de produção que possibilitasse maiores volumes. Ainda durante a década de 60, 21 Inferior a um par per capita 81 algumas tentativas de exportação para a África, Europa e América Latina são feitas com relativo sucesso, mas a inflação constituía-se em poderoso adversário ao fechamento dos negócios, já que o preço não podia ser mantido. Com o surgimento de grandes pedidos, os empresários do vale, acostumados a uma produção razoável, destinada ao mercado interno tiveram que se adaptar às novas demandas, segundo um entrevistado, “Um dos primeiros contatos no exterior foi com a Companhia Genesco, que fez um pedido à Grande Gala que significava uma produção de 2 mil pares por dia. A empresa produzia, então, cerca de 200 pares diários. O pedido, é claro, não pôde ser aceito. Tivemos que investir muito em máquinas e mão-de-obra. Minha empresa só foi iniciar efetivamente a exportação uns dez anos mais tarde''. Com o intuito de aumentar as vendas, os fabricantes da região do vale do Rio dos Sinos e a prefeitura de Novo Hamburgo organizam a primeira Feira Nacional do Calçado (FENAC), em 1963. O objetivo era possibilitar aos clientes uma oportunidade para realizar as compras para o verão seguinte, analisar as tendências da moda e fazer publicidade dos fabricantes. Além desses, existia um objetivo político que era mostrar ao governo estadual e federal e à comunidade empresarial a força do setor, através do número de empresas, seu faturamento e a importância para a economia do País, do Estado e da Região. Segundo um entrevistado, “Impulsionadora do vertiginoso crescimento do setor a partir da década de 60, a primeira FENAC ocorreu de 25 de maio a 16 de junho de 1963, ainda com o título de Festa Nacional do Calçado e Feiras Agroindustriais, e recebeu um público em torno de 300 mil pessoas. O catálogo da feira inicial trazia dados sobre a indústria da época, registrando um total de 242 empresas do ramo inclusive de curtumes e artefatos de plástico e de borracha, que empregavam um total de 8.451 pessoas.” A partir de 1964 uma série de medidas fiscais incentivam as exportações: isenção de IPI em 1964, isenção de Imposto de Renda em 1965, draw-back22 em 1966, isenção de ICM em 1967, minidesvalorizações cambiais em 1968, e outros. Em conseqüência, em 1969 a indústria calçadista do vale do Rio dos Sinos exporta 206 mil pares de calçados de couro, principalmente para os EUA. 22 Método de importação de insumos sem impostos utilizados para confecção de produtos destinados à exportação 82 Assim como no início do século, a política governamental incentivou a produção para o mercado interno, dessa vez ocorre a mesma situação, porém com o objetivo de desenvolver a exportação. Em 1969, o vale do Rio dos Sinos fabricava 23,8 milhões de pares, com 376 empresas operando. O crescimento da indústria calçadista de couro a partir da década de 70 (de 95 milhões de pares em 1974 para 274 milhões em 1988) deve-se ao aumento da exportação (de 26 milhões de pares em 1974 para 154 milhões em 1989), principalmente para os EUA, e ao aumento do consumo interno até o início dos anos 80 (de 69,4 milhões de pares em 1974 para 212,8 milhões em 1982). Observe-se, ainda, a modificação do perfil da área de produção das indústrias: de produção artesanal para empresas maiores, organizadas em linhas de montagem, em conseqüência dos maiores volumes exigidos pela exportação para o mercado americano (Bastos & Prochnik in Gomes, 1993). O aumento das exportações ocorreu em função do processo de reconversão industrial nos EUA, quando a política econômica passa a favorecer as importações de bens de consumo, como o calçado, que agregavam muita mão-de-obra. Essa política fez com que muitos fabricantes americanos abandonassem o seu negócio e procurassem por fornecedores externos, utilizando o seu conhecimento para atuar como agentes importadores (SEBRAE, 1992). Com isso, criou-se uma preocupação das companhias importadoras americanas no início da década de 70, de formar um pólo de calçados de couro capaz de suprir o referido mercado com calçados da faixa de baixo a médio preço. Isso fez com que as especificações de produto para a indústria no Vale do Rio dos Sinos ficassem mais rígidas chegando os clientes a imporem padrões de qualidade através de revisores junto ao fornecedor. Em 1969 surgiu a primeira agência exportadora, quando o empresário Cláudio Strassburger, um dos pioneiros da exportação de calçados, que integrava a comitiva que visitou os Estados Unidos, se aliou ao empresário Maurício Schmidt (que já transacionava com o exterior vendendo couro de porco) e ao professor e economista Raul Brandenburger, para criar a Exportadora SKB Ltda. De acordo com Schmidt, em 1968, Strassburger já tinha obtido sucesso em negociações com a British Shoes, exportando a sandália Franciscano. 83 Em uma viagem que realizaram juntos à Nova York, Schmidt e Strassburger mantiveram contatos com algumas empresas, que já compravam a sandália, e com a Hillcrest Shoes, do grupo Hollander. Novos mercados começaram a surgir no exterior e os negócios prosperaram a partir de contatos com a fábrica de Calçados Pitsfield Shoes, que havia criado uma divisão especial, a Dimensions Imports. Posteriormente a SKB montaria escritórios nos Estados Unidos e na Holanda, para agilizar o agenciamento de exportações. Segundo um entrevistado, “O trabalho era árduo, pois a empresa fazia os contatos com os compradores internacionais e trabalhavam diretamente com os line builder, ou seja, aqueles funcionários responsáveis pela criação das linhas . . . Também tínhamos estilistas próprios e free-lancer, que nos auxiliavam na elaboração da modelagem, sempre segundo as tendências do vestuário, para então apresentarmos os produtos às cadeias de lojas, no exterior, e analisarmos com os compradores dessas lojas. Isso feito, eram consideradas as quantidades, baseadas nos preços e na modelagem e, só então, se formalizavam os pedidos.'' Várias empresas iniciaram as exportações com a SKB. Entre elas, a Strassburger, a Berlitz Lauck (Azaléia), Ciro, Ortopé, Irmãos Fleck, Petry, Reichert, Calçados Jacob e Haas S/A, entre outras. Mais tarde a SKB perderia muito espaço para as agências de exportação vindas do exterior, que surgiriam a partir da década de 70, estabelecendo escritórios na cidade. Foi uma seqüência lógica do mercado, pois os compradores quiseram estabelecer um contato pessoal próprio. A infra-estrutura existente no tocante a filières tecnologicamente ligadas e setores terciários como formação de mão-de-obra, e um centro de pesquisa (Centro Tecnológico de Couro, Calçados e Afins fundado em 1972), a existência de empresas de bens de capital e o bom relacionamento com os agentes exportadores e importadores permitiu que o vale do Rio dos Sinos se consolidasse como pólo exportador de calçados de couro femininos, principalmente para os EUA, e como maior pólo calçadista de couro do mundo. Dessa forma, a boa infra-estrutura existente na região possibilitou a criação do pólo. Por sua vez, as exigências rígidas por parte dos agentes exportadores e importadores criaram nos fabricantes uma maior preocupação com a qualidade final do produto, que refletiu na melhora do nível de qualidade e desenvolvimento tecnológico de toda a filière couro. De acordo com um entrevistado esse fato pode 84 ser observado na maior exigência com os curtumes e a atualização tecnológica dos fabricantes de máquinas. A exportação incentivou também o desenvolvimento de indústrias químicas como Bayer, Sthal, e outras, bem como empresas nacionais e transnacionais, fabricantes de equipamentos dos mais variados, do CAD a máquinas de colagem e acabamento. As grandes vantagens da exportação para os fabricantes de calçados era: criar uma demanda constante e segura, a qual em função do tamanho dos lotes proporcionava ganhos de escala, muito acima do mercado interno; e receber em moeda forte. A exportação trouxe grande desenvolvimento à região do Vale do Rio dos Sinos. Novo Hamburgo, o principal Município da região, era o segundo maior pólo de construção civil do Estado. Por sua vez, na exportação, a recessão no mercado americano e a concorrência da China e Indonésia nos calçados de baixo custo (sandálias e arachis) levaram várias empresas a procurar novos mercados, principalmente o Europeu. Porém, esse mercado exige de seus fornecedores um alto padrão com relação à qualidade, desempenho, menores lotes e maior variedade, exigindo das empresas maior flexibilidade e resposta mais rápida. Logo, em um primeiro momento poucas foram as empresas capazes de conseguir cumprir essas exigências. Isso aconteceu em virtude do mercado americano, o principal mercado, comprar em grandes volumes e com menor exigência de qualidade e maior exigência em design. Com relação ao mercado interno, a diminuição no poder de compra da população tem obrigado as empresas a diminuírem a produção de calçados de couro e a procurar materiais alternativos mais baratos e que possibilitem a automação, diminuindo a incidência dos custos de mão-de-obra, em média de 25%. No entanto, segundo Porter (1990), um dos atores que impulsiona uma indústria competitiva, no mercado internacional é a sofisticação e exigência do seu mercado interno. Como exemplo cita a indústria calçadista italiana que deve boa parte do seu sucesso à demanda interna exigente em cima do design e da qualidade do calçado. Conseqüentemente, o mercado interno brasileiro, necessita ser fortalecido para que possa suportar a venda para o mercado externo, seja ao nível de exigência de qualidade e de desempenho, seja ao nível de criação de moda. 85 5.2.4 Histórico das relações ambientais da filière O setor coureiro-calçadista, englobando todas as suas ramificações e atividades afins, constitui um expressivo segmento sócio-econômico brasileiro. Além de sua presença no atendimento do mercado interno, é no mercado externo que o setor de peles, couros e calçados vem demonstrando sua força, a ponto de ocupar posição destacada na pauta de manufaturados do País. Desse modo, o Brasil, durante as últimas décadas, desenvolveu muito o seu setor de curtimento. Durante esse rápido crescimento, não foi dada a devida atenção à poluição gerada. Nesses processos, são gerados efluentes líquidos com elevada carga poluidora e consideráveis volumes de resíduos sólidos. Além da elevada carga orgânica, essa indústria, devido ao uso intensivo de produtos químicos no processo de curtimento gera, também, uma carga inorgânica bastante significativa caracterizada, principalmente, pela presença de cromo, sulfeto e pigmentos orgânicos e inorgânicos utilizados nas tintas. Os resíduos e efluentes gerados no processo de transformação da pele animal em couro são classificados em: • efluentes atmosféricos: gases e emissões; • resíduos sólidos: aparas, serragem e lodo resultante da estação de tratamento de efluentes líquidos; e • efluentes líquidos: provenientes principalmente dos banhos. O cromo, presente em alguns dos efluentes líquidos e resíduos sólidos, é o principal problema dos curtumes. Na década de oitenta, como conseqüência da verificação dos níveis de poluição atingidos em virtude dessa atividade industrial, os órgãos ambientais de cada Estado promulgaram a sua própria proposta de regulamentação para as descargas dos efluentes dessas indústrias, as quais foram obrigadas a implementar projetos de estações de tratamento de efluentes e submetê-los à aprovação de tais órgãos. Considerando-se o elevado número de empresas desse ramo e seu alto potencial poluidor, o órgão responsável pela proteção ambiental no Estado, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), criou legislações específicas para as indústrias do couro, peles e produtos similares. 86 Desde 1977, legislações e prazos estão sendo impostos a esse setor industrial. Essa situação gerou outro problema: a inexistência de um número suficiente de especialistas para o preparo dos planos e projetos necessários para o enquadramento do setor às normalizações exigidas. Além disso, devido ao emprego, por parte dos curtumes, de tecnologias, layouts e localizações diferentes, não havia a possibilidade de padronizar o sistema de tratamento. Devido a esta carência das empresas em obter a necessária assistência profissional para preparar e implementar seus projetos de tratamento e, tendo em vista as necessidades urgentes da indústria em obter informações técnicas e econômicas detalhadas, surgiu a idéia da implantação de uma planta piloto de tratamento de efluentes de curtumes a ser instalada na, então, Escola de Curtimento SENAI em Estância Velha, hoje Centro Tecnológico do Couro SENAI/RS. O conceito, assim expresso, do projeto foi aceito, tanto pelas autoridades brasileiras como pela UNIDO e teve estas como entidades intervenientes. A UNIDO buscou a assistência de possíveis doadores e conseguiu os fundos junto ao Governo Italiano. Em agosto de 1983, atingiram-se condições 100% operacionais da Estação Piloto de Tratamento de Efluentes de Curtumes, figura 13. Procederam-se, então, testes sobre as várias alternativas tanto de tratamento primário23 como de tratamento secundário ou biológico24, levando a dispor de dados reais sobre o rendimento dos vários sistemas. Iniciou-se, a partir desse momento, um programa de assistência técnica e tecnológica às indústrias do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e outros Estados, assim como outros países da América Latina, concedendo consultas que objetivavam otimizar estações já construídas bem como projetos a serem implantados (UNIDO, 1996). 23 Destinado a remover do efluente os óleos e graxas, os sólidos sedimentáveis, os sólidos suspensos, os sulfetos e os curtentes 24 Destinado a remover a carga orgânica residual do efluente submetido ao tratamento primário, visando atingir os padrões de emissão para efluentes líquidos 87 Mais recentemente, na década de 90 apareceram as primeiras preocupações com o impacto ambiental das atividades do complexo coureiro-calçadista, ou seja, com a minimização de resíduos objetivando reduzir o risco à saúde, ao meio ambiente e à segurança no trabalho, além dos benefícios econômicos para a indústria. Minimização de resíduos consiste na redução dos contaminantes na origem e também através da reciclagem, com o objetivo de reduzir o volume e a toxicidade do resíduo gerado, a um custo economicamente viável. Tal fato pode se dar em duas áreas: organizacional (pessoal e manutenção) e tecnológica (mudanças de produto, práticas operacionais). Alguns procedimentos para minimização dos resíduos são: • substituição de corantes por outros menos poluentes; • utilização do couro verde em substituição ao salgado (somente possível com maior integração de toda a cadeia); • mudanças no processo de pintura; • reorganização do local de trabalho (limpeza, layout); • uso de equipamentos que reduzam o consumo de água e energia; • reutilização de resíduos (aparas, sebo); e • redução e recuperação do cromo, através de processo químico, para reutilização. Nos anos 90, o setor coureiro continua sendo importante para a economia do Estado e do País, permanecendo com problemas ambientais. Novas regras estão sendo impostas, principalmente por pressões de países europeus, que irão exigir um certificado ambiental25 para os artigos por eles importados. Outro fator é a implantação de auditorias ambientais, de acordo com a Lei Federal em tramitação no Congresso Nacional, que torna obrigatória essa prática em potencialmente poluidoras, nas quais se incluem as indústrias do couro. 25 Selo verde da União Européia empresas 88 No Brasil, a falta de uma política ambiental em muitas empresas permite que a produção de couro ocorra de forma menos controlada, ao contrário do que acontece em outros países, como Estados Unidos e Alemanha. Por outro lado, os curtumes que exportam para esses países, por exemplo, apresentaram redução em alguns resíduos, devido às restrições que sofrem ao uso de determinados insumos. No Sudeste e principalmente no Sul, o controle é mais rigoroso. O custo ambiental imputado a um couro acabado é da ordem de US$ 3 por peça. Em termos de preço final do produto para o mercado interno, considerando os tributos e o lucro que devem ser agregados ao custo, isto implica um aumento de US$ 5 por couro. Não há danos significativos ao meio ambiente na fabricação de calçados. No entanto, há uma grande quantidade de resíduos sólidos cujo descarte no meio ambiente causa crescente preocupação às autoridades públicas. Parte desses resíduos são de difícil degradação26. No Rio Grande do Sul, o órgão de controle ambiental (a FEPAM) está pressionando para que o descarte de resíduos da indústria de calçados seja feito em aterros sanitários industriais27 conduzidos com a melhor técnica e em locais previamente aprovados. Os custos do descarte e do monitoramento e da segurança operacional dos aterros são de responsabilidade das empresas, o que ocasionou o surgimento de várias empresas especializadas, com o objetivo de implantar e operar instalações para o descarte de resíduos sólidos. Atualmente, essas empresas tratam resíduos sólidos basicamente de curtumes e de outras indústrias químicas. Em decorrência surgiram no Rio Grande do Sul várias centrais de tratamento de resíduos (figura 14), sendo a UTRESA – Usina de Tratamento de Resíduos S/A, localizada no município de Estância Velha, já com mais de uma década de operação, a pioneira das centrais de destinação final de resíduos industriais do sul do Brasil. Durante esse período foi também a única central de resíduos de classe I28 do tipo aberta ou seja, recebeu resíduos de empresas geradoras que não faziam parte do seu quadro de acionistas. 26 Como exemplos temos as aparas curtidas, os elastômeros e outros materiais sintéticos. Esses aterros são chamados de ARIPE – Aterro de resíduo industriais perigosos. 28 Classificação da ABNT para os resíduos perigosos e potencialmente perigosos. 27 89 A UTRESA foi uma iniciativa do setor de curtumes já que a empresa foi criada pelo Sindicato das Indútrias de Curtume com base territorial em Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos e São José do Hortêncio. Mais tarde integraram-se a UTRESA as indústrias do setor calçadista de Estância Velha. Atualmente fazem parte da UTRESA curtumes localizados em diversas regiões do Rio Grande do Sul, bem como diversas indústrias calçadistas, têxteis e outras de diversos municípios do estado. No total já são mais de 800 empresas usuárias da central, desde micro e pequenas empresas até multinacionais. Figura 13: Estação Piloto de Tratamento de Efluentes de Curtumes Figura 14: Central de resíduos 5.3 Análise Técnico-Econômica dos Curtumes O segmento de curtumes no Brasil tem uma participação histórica no Produto Interno Bruto – PIB situada em torno de 0,6%, emprega aproximadamente 60 mil 130 pessoas diretamente, ocupando um lugar de importância econômica e social no país, principalmente pelos empregos gerados indiretamente na manufatura de bolsas, cintos e notadamente calçados. Esse último, contribui atualmente com cerca de 3,5% do PIB nacional, contando com aproximadamente 4000 unidades industriais, consolidando a vocação e a importância do setor coureiro como multiplicador de empregos devido a sua função intermediária no processo produtivo calçadista. Atualmente já existem materiais que substituem o couro para várias finalidades, sem todavia alcançar plenamente, especialmente sob o ponto de vista organoléptico29, as qualidades do couro. Em relação a indústria de calçados e artefatos, várias alternativas ao couro, vem sendo pesquisadas e utilizadas, no entanto, nenhuma delas conseguiu, até o momento, repetir a performance do couro quanto à permeabilidade e facilidade de conformação. Muito além de servir apenas como pele ao boi, o couro é um material que se desdobra numa infinidade de produtos. De calçados a dog toys (brinquedos comestíveis para cães), de casacos a banco de automóveis, de selas para montaria a bolsas elegantes, o couro está presente nas mais diversas situações do cotidiano da vida moderna. Em uma de suas utilizações mais nobres e modernas, o couro bovino exibe estilo, sofisticação e beleza nos luxuosos carros Jaguar, exemplo do mais apurado perfeccionismo. Não era fácil escolher um material adequado para os estofamentos e os ingleses trataram de obter couro de alta qualidade para seus carros. Afinal, desde a mais remota antigüidade, o couro é símbolo de nobreza. Desde a inauguração da fábrica, em 1948, a empresa mantém, na Suécia, uma fazenda de criação de gado. A preocupação é tanta que se utilizam cercas de arames lisos e as árvores dos pastos são encapadas com material sintético. Tudo para que os animais não danifiquem o couro. Além disso, os piquetes são formados em terrenos planos, para evitar o aparecimento de músculos e o enrugamento do couro, depois de algum tempo. Por ano, abatem-se 160 mil cabeças, sendo que, para cada veículo, a Jaguar necessita da matéria prima de quatro animais. Segundo um entrevistado, “No Brasil, enquanto não se remunera bem o couro e enquanto não surgem utilidades lucrativas para o couro, a situação é diferente: encontram-se 131 defeitos em 93% das peles nacionais. São marcações a fogo, carrapatos, bernes, desleixo no manejo, uso de arames farpados, falhas no transporte, descuido nos frigoríficos e outros.” Outro entrevistado diz que, “essa situação é o resultado de uma herança que insiste em privilegiar apenas a carne, esquecendo-se de que o gado é capaz de oferecer muito mais à sociedade.” Tal afirmação é um fato comprovado, pois não é só de artigos finos que sobrevive o beneficiamento do couro. Além das partes utilizadas para a fabricação dos produtos mais conhecidos, como chapéus, calçados, casacos, bolsas e outros, ainda existe outro sobrante que é a raspa, um material altamente protéico que é incorporado na formulação de gelatinas, cervejas, iogurtes, balas, cosméticos, cremes, cápsulas de gel, chicletes e brinquedos comestíveis para cães. Antes dessa etapa, porém, já foi extraído o sebo, que é utilizado como componente para a fabricação de produtos de limpeza e de higiene. Na figura 15 pode-se observar a estrutura da micro-filière do setor de curtumes. A matéria-prima situada à montante e que torna possível a industrialização do couro são as peles de animais. A oferta de peles depende do rebanho existente, dos métodos de criação e da taxa de abate, que depende do consumo e da exportação de carne, e do sistema de distribuição de peles e couros dos frigoríficos e abatedouros para os curtumes. O maior número de cabeças de gado está na região Centro-Oeste (cerca de 35% do rebanho total). A região Sudeste possui o segundo maior rebanho, com 33.500 mil cabeças (23% do total), que vem declinando ano a ano. As regiões que apresentaram aumento no número de seu rebanho no período que vai de 1989 a 1998 foram o Norte e o Centro-Oeste, alcançando, respectivamente, taxas de crescimento30 acumuladas de 21% e 11% naquele período. A região Sul, que detém o terceiro maior rebanho (16% do total), também vem perdendo participação no total nacional. Já em 2000, o rebanho dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, soma 70,7 milhões de cabeças quase a metade do rebanho brasileiro. 29 30 Cada uma das propriedades com que os corpos impressionam os sentidos e o organismo. A taxa média de crescimento do rebanho nacional foi de apenas 1% no mesmo período 132 O Conselho Nacional de Pecuária de Corte projetou um rebanho de 220 milhões de cabeças para o ano de 2010, passando o consumo interno de carne de 34,6 kg/ano para 45,0 kg/ano (ver tabela 3). Tabela 3: Evolução prevista do rebanho brasileiro Discriminação Rebanho Abate Consumo de carne per capita Estabelecimentos pecuários Indústrias frigoríficas Carne para exportação Fonte: CNPC - 1999 Brasil, 2000 165 milhões 30 milhões (18,0%) 34,6 kg/ano 1,8 milhões 750 450 mil ton/ano Brasil, 2010 220 milhões 48 milhões (21,8%) 45,0 kg/ano 1,8 milhões 750 1.200 mil ton/ano 133 Figura 15: Micro-filière do setor de curtumes Pecuária Filierères auxiliares Atividades terciárias Frigorífico Equip. eletromecânicos eletrônicos Curtume Indústria química Bancos Orgãos financiadores Orgãos reguladores Centros de formação Tecnologia Marketing informática Tecnologias limpas Transporte A área selecionada com linha pontilhada, por ser a atividade mais poluente da filiére, será objeto de análise com relação a variável ambiental. 134 5.3.1 Influência da pecuária O nível da produção pecuária encontra-se praticamente estagnado nos últimos anos em países com tradição pecuária como por exemplo a Argentina e a Rússia. No entanto, o Brasil tem ampliado seus abates, fornecendo couro em relativa abundância ao mercado mundial. Em 15 anos, os abates passaram de 15 para 30 milhões e espera-se que atinjam 42 a 48 milhões antes do ano 2010. Devido ao intervencionismo no processo econômico, o boi deixou de ser considerado um produto e foi tratado como um ativo financeiro, bastando-lhe sobreviver nos campos. Assim, a melhora da qualidade do couro não foi tão acentuada quanto foi o aumento de quantidade. Em decorrência, o Brasil produz muitos couros porém de qualidade inferior. Um entrevistado reforça essa questão: “A pecuária ainda não está se modernizando, pois há pouco valor agregado ao couro em relação ao agropecuarista.” O pecuarista brasileiro tem pouca consciência da importância do couro na sua atividade. No Brasil, o couro representa 7% do preço do boi em pé (tabela 4). Nos EUA representa entre 10 e 12%. Devido a má qualidade do couro nacional em relação aos EUA, os pecuaristas brasileiros deixam de receber R$ 20 a 25,00/boi. Portanto, são necessários esclarecimentos aos pecuaristas e uma maior divulgação de que o bom trato do couro resulta em ganhos diretos no próprio e na conversão alimentar do animal mais sadio e melhor tratado. Tabela 4: Cálculo do valor de um bovino formulado pelos frigoríficos - 1999 (boi de 16 arrobas) Parte do bovino Corte de traseiro Corte de dianteiro Ponta de agulha Couro verde Sub-produtos Valor 57% das arrobas do boi 22% das arrobas do boi 9% das arrobas do boi 7% das arrobas do boi 5% das arrobas do boi Fonte: Braspelco/2000 Em trabalhos anteriores Müller (1995), Furlanetto (1996) e outros, verificou-se que, ao nível nacional, as peles processadas nos curtumes apresentavam um conjunto de defeitos que se originavam no campo e comprometiam a qualidade da matéria-prima couro. Dentre os principais problemas encontrados como geradores 135 de perdas e danos nos couros produzidos pelos pecuaristas e processados pelos curtumes brasileiros podem ser evidenciados os seguintes: • Defeitos biológicos: causados por ectoparasitas (carrapato, berne, mosca do chifre); • Defeitos físicos: causados por agentes como cercas, arames, vegetação arbustiva com galhos e espinhos, marcação a fogo, aguilhão, chifradas, luxações e outros. Com relação aos frigoríficos e abatedouros os danos são originados a partir de: • Defeitos microbiológicos: causados por algas e fungos decorrentes do processo de conservação; • Defeitos físicos: chifradas, riscos causados por pregos e parafusos decorrentes do transporte inadequado, furos decorrentes da esfola, cortes inadequados. Na figura 16 pode-se observar a incidência desses defeitos. Os defeitos originados na propriedade rural são em grande parte de origem humana, sendo uma decorrência da mão–de-obra não especializada, pois os pecuaristas não investem no treinamento dos peões. Segundo um entrevistado: “Essa mão-de-obra passa de uma propriedade rural para outra, levando consigo os conhecimentos bons e / ou ruins que interferem nos cuidados dados aos animais e aprendidos com outros peões mais antigos.” Desse modo a marcação do gado continua sendo realizada à fogo e em área nobre do couro sobre a picanha do animal, dentro da área do grupão31, não obedecendo às normas de tamanho máximo previstas na ABNT - NBR 10453 – Marcas de Identificação no gado – Regiões e Tamanhos. Assim, no caso de animais com 3 – 4 anos, que é a idade de abate considerada a taxa de desfrute do rebanho de 11%, os animais apresentam de 3 a 4 marcas a fogo, distribuídas sobre o dorso dos mesmos, dentro da área do grupão. Também devido a baixa taxa de desfrute do rebanho, onde o gado é abatido com idade mais avançada, resulta em um couro mais rígido com marcas de musculatura, irregular e de curtimento mais difícil. 31 Região mais rica em fibras colágenas apresentando melhor entrelaçamento das fibras 136 Figura 16: Defeitos nos couros M arcação 10% C onservação 15% Abate/esfola 15% R iscos 10% T ransporte 10% Ectoparasitas 40% Fonte: ABQTIC (1998) Apesar das propriedades rurais praticarem o controle sobre os ectoparasitas, encontram-se infestações de carrapatos, bernes e moscas do chifre em muitos animais, variando sua ocorrência conforme a época e o clima. E também por falta de assistência técnica especializada muitas vezes as aplicações de medicamentos são feitas de maneira inadequada gerando defeitos na carne e nas peles. Na figura 17 pode-se observar a cicatriz de um carrapato sobre a flor de uma pele vacum vista ao microscópio eletrônico. Verifica-se que de um pequeno orifício formase uma cicatriz muito maior e mais profunda que não se corrigirá nem mesmo polindo o couro. Figura 17: Cicatriz de parasita sobre pele vacum 137 Outros cuidados como limpeza periódica do campo, retirada de arbustos, galhos, espinhos, restos de arame, farpas de madeira e outros objetos que possam machucar o gado, muitas vezes também não são observados. Ainda, a técnica de amochamento32 ou simples aparação na grande maioria das propriedades não é realizada gerando defeitos como furos e riscos abertos. Devido a esses defeitos apresentados por 93% dos couros brasileiros, durante a última década, o setor de curtumes remunerou o couro cru brasileiro por 50% do valor recebido pelos norte-americanos, onde somente 5% dos couros apresentam esses defeitos. Enquanto um couro tipo flor33 integral, oriundo de um determinado curtume nacional, a partir de matéria-prima importada de algumas regiões do mundo (Argentina, EUA e outras), tem cotação no intervalo de R$ 1,70 a 2,20/ft2, um couro acabado oriundo de matéria-prima nacional tipo flor corrigida, terá sua cotação no intervalo de R$ 1,03 a 1,30/ft2. Segundo estimativa da ABQTIC (1998), os curtumes de couros vacuns do Brasil deixam de faturar, anualmente, em torno de US$ 320.000.000,00, considerando os aspectos mencionados anteriormente. No Estado do Rio Grande do Sul, onde é realizado o curtimento de aproximadamente 40% dos couros bovinos brasileiros, deixa-se de faturar cerca de US$ 128.000.000,00. Quanto aos pecuaristas e frigoríficos gaúchos, analogamente, deixam de ter uma receita em torno de US$ 270.000.000,00 anuais, enquanto que o Estado deixa de arrecadar, aproximadamente, US$ 12.000.000,00 em ICMS. Uma vez que na cadeia produtiva do couro, o maior valor agregado está localizado na indústria de calçados e afins, essa também sofre perdas em receita e arrecadação de impostos. Segundo um entrevistado: 32 33 Retirada de parte dos chifres Camada superior da pele 138 “O valor médio de um couro cru, para compra, é de US$ 20,00 por unidade. O couro wet-blue, ou seja, o couro no estágio inicial de fabricação, vale US$ 40,00. O couro acabado vale US$ 80,00. O valor de um par de sapato é de US$ 14,00 e um couro com boa qualidade comporta até 25 pares de sapatos. Assim um couro já beneficiado e transformado em sapato vale US$ 350,00. Ou seja, um couro, depois de transformado em sapato, gera uma receita igual ou até superior à venda de um boi gordo ao frigorífico. Pois um boi pesa, em média, 16 arrobas, e cada arroba vale entre US$ 20,00 a US$ 22,00. Dessa forma um boi acaba valendo entre US$300,00 a US$350,00.” Para transformar o prejuízo em lucro, já existem programas como o do CICB Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil – que vem desenvolvendo, desde 1996, o Programa Brasileiro de Melhoria do Couro Cru. Trata-se da parceria entre curtumes e frigoríficos que já conseguiu reduzir o percentual de couros furados de 40% para apenas 5%. E em decorrência o país vem ganhando espaço internacional nas negociações de couro, mais até que o setor de carnes, pois exportou para quase 90 países, numa lista liderada pela Itália (tabela 5), responsável por 33,04% das compras do exterior. Tabela 5: Exportações de couro pelo Brasil - 1999 (Wet Blue, Crust e Acabado) Países Itália Hong Kong EUA Portugal Espanha Outros 82 países Total Valor em US$ 175.553.841 78.064.105 69.651.697 49.099.733 33.688.031 194.144.939 600.202.346 % 29,25 13,01 11,60 8,18 5,61 32,35 100,00 Fonte: CICB - Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil. Não inclui o couro tipo Salgado 139 Um entrevistado salienta, “Como fabricantes de couro (napa) para vestuário, possuímos uma das gamas mais diversas de acabamento de couros para satisfazer sempre a exigência de nossos clientes e consumidores. Assim trabalhamos a valorização do couro desde a origem ainda como pele, realizando contatos junto aos pecuaristas e transportadores de gado via frigorífico. Os principais defeitos do couro são os parasitas e os arranhões causados por espinhos, arames, carrocerias de caminhão, currais, cortes de faca. Os nossos maiores problemas, na transformação da pele em couro, são a conservação, que além de trabalhosa é onerosa, e a etapa de ribeira, que após o início da eliminação do cabelo até o final do curtimento, o processo não pode parar, não excedendo 52 horas.” Müller (1995), faz algumas recomendações técnicas para a diminuição dos defeitos gerados no campo que revertem na melhoria da qualidade do couro, quais são: • Incentivo aos criadores para venda de novilhos precoces com, no máximo, 3 anos de idade. Onde os novilhos deveriam preencher as seguintes condições: • Mochos por natureza ou mochados quando terneiros; • Marcação obedecendo a norma ABNT – NBR 10453, que trata da localização, tamanho e procedimentos de marcação; • Incentivos a substituição das cercas de arame farpado pelas de arame liso; • Investimento em capacitação técnica da mão-de-obra e melhoria das instalações. • Incentivar o controle adequado de ectoparasitoses, esclarecendo as vantagens advindas, tais como ganho extra de aproximadamente 200g/dia, possibilitando o abate precoce. Um entrevistado reforça que, “O produtor de gado deve ter mais cuidado com as doenças de seu rebanho , não só pela qualidade do couro, que vai junto com a carne, mas também pela sua própria qualidade, pois as doenças da pele podem refletir na carne e no desenvolvimento do animal.” Quanto ao problema da marcação do gado, outro entrevistado pronuncia-se da seguinte forma: 140 “O problema da marca, seria facilmente resolvido por rastreabilidade, implantando um chip eletrônico de certificação de origem no animal, evitando marcar e permitindo a entrada do gado em outros países, pois constaria as informações da sua identidade desde o nascimento.” No caso do embarque e transporte, responsável por 10% dos defeitos do couro (ABQTIC, 1998), o mesmo quadro se repete. O gado é vendido a peso vivo e, geralmente, a condução dos animais até o embarque é realizada pelo fazendeiroproprietário. Os animais são conduzidos da mangueira até o caminhão pelos empregados da fazenda. Em alguns casos ainda constata-se o uso de aguilhão ou outro equipamento contundente para conduzir o gado. E na maioria dos casos os animais são tocados utilizando-se o cabo do relho ou varas de madeira, batendo-se nas costelas ou dorso dos animais, danificando-se a carne e a pele. Também não são seguidos critérios de embarque, como separação por sexo, peso, raça ou idade. Pois a norma técnica ABNT NBR – 10452 que regulamenta os procedimentos para efetuar o transporte do gado não é seguida. A falta de pequenos cuidados como pontas de pregos e parafusos, cantos vivos, travessas quebradas ou madeiras lascadas na carroceria dos caminhões, descuidos na hora de carregar e descarregar o animal, direção inconseqüente, e outros fazem com que as peles sejam danificadas, diminuindo o seu valor. Na produção mundial de 250 milhões/ano de couros bovinos o Brasil participa com aproximadamente 30 milhões/ano de couros bovinos. O couro é decorrência do abate do boi, portanto é uma matéria-prima de oferta inelástica. O boi é uma commoditie com preço extremamente vinculado ao dólar. Nos meses chuvosos, quando a oferta de boi aumenta, seu preço oscila entre US$ 18,00 a US$ 22,00/arroba. Nos meses secos, quando recorre-se ao confinamento ou suplementações a pasto, o preço do boi atinge a média de US$ 24,00 a US$ 28,00/arroba. Em 1999, com a desvalorização cambial de 40%, o boi, gradativamente teve seu preço majorado, acompanhando o dólar. Essa situação, representou uma perda de poder de compra dos salários brasileiros de 30%, pois os mesmos não acompanharam a valorização do dólar. Isso levou a um decréscimo do consumo de carne pela população. Paralelamente, o boi tendo atingido seu preço histórico em dólar, também perdeu a grande atratividade para alavancar exportações de carne. 141 Assim, nos primeiros meses de Plano Real, houve um aumento de poder aquisitivo dos salários médios e baixos. Paralelamente, houve uma dizimação de pequenos e médios produtores rurais, segundo um entrevistado, “. . . aqueles que tem suas poucas vaquinhas, e que somados, produzem muitos bezerros de reposição do boi gordo. Assisti leilões de gado, onde bezerros de pequenos criadores eram vendidos a R$ 24,00, enquanto um frango caipira valia R$ 15,00. Essa situação levou a dizimação das fêmeas dos pequenos proprietários, que não pagavam suas contas, vendendo apenas seus bezerros, era preciso também vender suas vacas para abate.” Assim foi que, em 1994, 1995 e 1996, houve um grande aumento no abate de fêmeas, fenômeno esse que trouxe boas e más conseqüências. As más ficaram por conta da situação econômica dos pequenos proprietários e para a menor oferta de bezerros. A boa conseqüência foi a substituição de um rebanho de fêmeas de segunda linha, por uma produção muito mais dinâmica de bezerros e bois. Como decorrência houve o aceleramento da modernização da pecuária brasileira, abrindo espaços para um boi produzido com mais tecnologia pela mão de pecuaristas mais especializados, informados e capitalizados. Além da influência da pecuária na qualidade da matéria-prima dos curtumes, a mesma também influencia a localização de curtumes no Brasil. No Brasil, em 1996, existiam 403 estabelecimentos curtidores, responsáveis pela produção de 28,5 milhões de couros, sendo cerca de 50% exportados, 25% vendidos para as empresas de calçados de exportação e os outros 25% consumidos no mercado doméstico. A industrialização do couro é feita basicamente por três tipos de estabelecimentos curtidores,: • Curtume integrado: executa todo o ciclo operacional, desde o couro cru até o couro acabado, podendo processar e/ou vender couros em estágios intermediários; • Curtume wet-blue: processa o couro cru até o wet-blue. O wet-blue é o estado do couro curtido ao cromo, apresentando certa umidade e possuindo uma coloração azul esverdeada; • Seção de acabamento: realiza as operações de acabamento a partir do couro wet-blue ou crust, (Santos,1998). 142 Em 1996 a região sul concentrou o maior número de estabelecimentos curtidores, com 44% de participação seguida pela região sudeste com 39% e as demais regiões somaram 17%, conforme figura 18. Figura 18: Participação do número de curtumes por região – 1997 Nordeste 7% Centro-oeste 9% Norte 2% Sul 45% Sudeste 37% Fonte: RAIS – DATAMEC/MINISTÉRIO DO TRABALHO Na distribuição do número de estabelecimentos por Estado (figura 19), verifica-se que o Rio Grande do Sul participava com 34% das empresas curtidoras seguido de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Figura 19: Distribuição de curtumes por Estado - 1997 M ato G ros s o do S ul 3% S anta Catarina 3% Dem ais es tados 12% Rio G rande do S ul 34% G oiás 4% P araná 8% M inas G erais 12% S ão P aulo 24% Fonte: RAIS – DATAMEC/MINISTÉRIO DO TRABALHO Ressalta-se que nos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo concentra-se a maioria dos curtumes integrados e seções de acabamento, tendo em vista a proximidade de unidades calçadistas, o que permite ganhos de economias de 143 aglomeração. Nesses estados foram registrados em 1997, 130 e 93 unidades curtidoras respectivamente. Em relação ao total de unidades curtidoras no Brasil, verifica-se uma queda de 28,4% no período entre 86 e 97, ou seja, passou de 563 para 387. Observa-se, pela tabela 6, que somente os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins apresentaram crescimento no número de estabelecimentos curtidores, sabidamente plantas destinadas a produção de wet-blue. Nesses estados constata-se um crescimento na pecuária de corte e nos frigoríficos e abatedouros, o que permite também ganhos de economia de aglomeração. Os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins possuíam, respectivamente, 16, 10 e 4 estabelecimentos curtidores em 1997. Por outro lado, pode-se verificar que os estados do Nordeste brasileiro, apesar de todo o subsídio e incentivos fiscais para a implantação de novas empresas coureiras, apresentam diminuição do número de plantas no período entre 1986 e 1997. As novas unidades industriais, principalmente exportadores de couros wetblue, preferem instalar-se junto a matéria-prima couro cru, ou seja, no Brasil Central. Isso reflete a situação de mercado dos últimos anos, onde verifica-se um aumento significativo nas exportações de couros wet-blue e uma diminuição nas exportações de calçados de couro, compartilhados com inexpressivo aumento das exportações de couros crust e acabados. Até a segunda metade da década de 70, a maioria dos curtumes era do tipo tradicional e estava localizada junto às fontes de matéria-prima, que eram os frigoríficos concentrados nos Estados do RS e SP. Essa concentração ocasionava períodos curtos de safra, que obrigavam os frigoríficos a se desfazerem rapidamente do couro cru, em razão de problemas de armazenamento (Gomes, 1993). O crescimento dos rebanhos na região centro-oeste, além de ocasionar um deslocamento parcial dos frigoríficos para essa região, possibilitou períodos de abate mais alongados por razões de natureza climática. A relocalização dos rebanhos reduziu a pressão para vender o couro cru rapidamente, aumentando não só o poder de barganha dos frigoríficos frente aos curtumes, mas também o custo de transporte da pele para os curtumes do estado do Rio Grande do Sul. 144 Tabela 6: Curtumes por estado brasileiro – 1987/1997 ESTADOS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 RIO GRANDE DO SUL SAO PAULO MINAS GERAIS PARANA GOIAS SANTA CATARINA MATO GROSSO DO SUL CEARA PERNAMBUCO ESPIRITO SANTO MATO GROSSO PARAIBA PIAUI TOCANTINS BAHIA RIO GRANDE DO NORTE MARANHAO PARA RIO DE JANEIRO ALAGOAS AMAZONAS RONDONIA SERGIPE ACRE RORAIMA 167 121 85 51 11 25 8 10 13 5 4 6 7 0 14 4 3 3 25 1 1 1 4 1 1 169 120 82 45 11 22 8 10 14 4 3 6 7 0 15 4 3 4 19 1 1 1 4 1 1 155 118 77 41 8 22 9 10 13 3 3 6 6 1 13 4 4 3 19 1 1 1 4 1 1 153 107 78 41 10 21 7 11 14 3 3 5 5 1 13 4 4 3 16 1 1 1 4 1 1 149 99 76 39 11 22 7 9 11 2 2 5 5 1 12 4 4 2 15 1 1 1 4 1 1 140 95 73 37 10 22 2 5 11 2 6 5 5 1 12 4 4 3 12 1 1 1 2 1 1 136 93 68 34 10 20 3 5 10 2 6 4 5 1 11 4 1 4 13 1 1 1 1 1 1 163 104 47 26 13 13 6 8 9 3 8 4 5 1 7 4 2 3 5 1 1 1 0 1 0 134 96 45 33 12 11 6 6 7 4 7 5 5 2 5 4 2 2 3 1 1 1 1 0 0 135 99 51 28 17 13 9 8 7 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 130 93 46 32 16 10 10 8 8 7 4 4 3 3 Total 571 555 524 508 484 456 436 435 393 403 387 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 FONTE: RAIS Essa nova situação de deslocamento de matéria-prima ocasionou o surgimento de frigoríficos verticalizados até a fase do wet-blue (menor peso por pele para transporte) e de curtumes na região centro-oeste, especializados até o wet-blue, além de seções de acabamento junto aos fabricantes de calçados, visto que há a necessidade das operações de acabamento estarem perto das fábricas devido à flexibilidade de produção (variedade de lotes, cores, e outras características). 5.3.2 Frigoríficos Apesar do grande número de abates anuais, como já visto anteriormente, a principal matéria prima dos curtumes, a pele vacum é em média, de baixa qualidade. Segundo a ABQTIC (1998), 15% dos defeitos dos couros são originados nos frigoríficos e abatedouros (desembarque, pré-abate, abate e conservação). Após o desembarque dos animais no frigorífico os mesmos são colocados nos currais de descanso. Muitas vezes os postes dos currais e bretes são feitos com material duro 145 e em ângulo reto (canto vivo), possibilitando o surgimento de lesões. Em geral, os animais em descanso brigam muito durante a noite tentando estabelecer dominância, levando a riscos e contusões na carcaça. Normalmente nas salas de abate e esfola dos frigoríficos o gado recebe cuidados que evitam o surgimento de defeitos. Já na sala de aparação, onde as peles são depositadas após a esfola, muitas vezes as mesmas não recebem tratamento adequado, pois não são lavadas e em alguns casos permanecem várias horas esperando pelo transporte, o que contribui para o surgimento de defeitos de conservação. Em virtude dos hematomas, as áreas que acumulam sangue, sofrem mais rapidamente os efeitos do ataque bacteriano originando defeitos. Esse fato é reforçado por um entrevistado, “A rápida degradação da pele em virtude da má conservação gera problemas nas etapas posteriores, iniciando-se no recurtimento (wet-blue) e intensificando-se no acabamento. Na valorização do couro o / / investe em artigos alternativos, variando de lixamento, acabamentos e estampas.” Os frigoríficos, por apresentarem uma estrutura produtiva e de abate mais moderna que os matadouros e intermediários, constituem-se na melhor fonte de matéria-prima de qualidade. Eles são os principais fornecedores de matéria-prima para os curtumes, com 85% do volume (CICB, 1992), conseqüentemente, os mesmos exercem forte influência na competitividade dos curtumes, e portanto na filière couro. Em decorrência da política governamental brasileira, que a partir dos anos 80, começou a abrir a exportação de wet-blue pelo Norte e Nordeste impondo cotas e que nos anos 90 retirou qualquer restrição, surgiu uma nova indústria de couros no estágio wet-blue espalhada por todo o Brasil, trabalhando ao lado dos frigoríficos, ou sendo de propriedade deles. Ou seja, alguns frigoríficos, através da visão de oportunidade de negócio, devido ao intenso desenvolvimento da pecuária brasileira em novas regiões, verticalizaram sua estrutura produtiva até o estágio do couro wetblue. Com essas mudanças, paralelamente surgiram outras, como o fim da reserva de mercado de matéria-prima couro-cru, levando a mudança quase por inteiro do sistema de comercialização de couros crus. A salga, que era mal feita e, portanto, agregava custo de 10 – 15% sobre a matéria-prima, sem agregar qualidade ou serviços, inviabilizou-se, assim como os curtumes que dependiam do fornecimento de couro cru. Dessa forma, passou-se a produzir com mais competitividade 146 eliminando-se processos de salga que nada agregam, intermediações, tipificando-se o couro na forma de wet-blue, e em decorrência surgem grandes indústrias de couros acabados, que tem a possibilidade de abastecer-se tipificadamente, ao contrário de toda a história anterior. O Brasil é o único grande produtor mundial de couros crus que comercializa miscelânea na origem, porque assim é o mercado nacional de bois, e de couro verde por decorrência, e os curtumes teimavam ou eram obrigados a produzir miscelânea de couros acabados. Essa desorganização econômica impedia a especialização e a produtividade necessária para competir. Segundo um entrevistado, “Esse é um processo em evolução, que será concluído quando a maioria dos frigoríficos forem fornecedores de couro no estágio wet-blue, com esfola impecável, curtimento adequado e padronizado, couros separados por raça, tamanho e sexo.” Essa tendência de organização setorial, poderá trazer ganhos através da redução de custos tributários e de intermediação. Nesse sistema os EUA e a Austrália são modelos acabados e podem ser exemplos. De acordo com um entrevistado, “Cada vez mais os melhores e maiores frigoríficos aderem àquilo que é obvio em matéria de ganhos setoriais. Essa mudança é saudável, inexorável e muito bem-vinda. Será a base da moderna e nova indústria de acabamento de couros no Brasil, que começou a surgir nos últimos anos.” Assim, pode-se concluir que quanto mais frigoríficos passarem a curtir couros em estágio wet-blue, menor será o custo, melhor será a matéria-prima, mais tipificado será o couro, e em decorrência mais estabilidade e integração haverá no mercado. Com a introdução, em 1995, do Programa Brasileiro de Melhoria da Matériaprima Couro Cru do CICB, já houve notável melhora ao nível de frigoríficos e com isso um novo mercado foi criado. Os couros tem menos quantidade de furos e cortes no carnal (5%) podendo ser largamente utilizados no mercado de estofamentos e raspas. Também a produção de raspas para materiais de segurança e calçados econômicos cresce substancialmente. Assim pode-se dizer que nesse sentido as mudanças trouxeram evolução. 147 5.3.3 Curtumes 5.3.3.1 Características do segmento coureiro Como já visto anteriormente o setor coureiro é responsável por uma relevante parcela da economia, com capacidade para atuar em novos mercados e com grande potencial para aumentar a produtividade da cadeia em parceria com a pecuária e a indústria manufatureira, com melhoria na qualidade do produto. Na Tabela 7 verificase a produção brasileira de couros, assim como sua procedência na tabela 8. Tabela 7: Evolução da produção de couros (nº de couros) Tipo de movimento ao ano Produção de couros Importações de couros Total de disponibilidades Exportações dir. de couro Exportações ind.de couro Cons. doméstico de couro 1995 27,00 2,45 29,45 11,64 6,57 11,24 1996 28,50 2,50 31,10 14,52 6,79 9,69 1997 29,10 2,43 31,53 15,82 6,78 8,93 1998 30,20 3,23 33,43 15,58 6,23 11,62 1999 31,30 2,66 33,96 14,87 6,53 12,56 Fontes. SECEX/CNPC/ABICALÇADOS/AICSUL Tabela 8: Estimativa da procedência de peles bovinas por região do Brasil - 1999 REGIÃO Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste TOTAL Nº COUROS 570.369 2.890.845 11.248.486 12.652.908 2.837.392 30.200.000 PART.(%) 1,89 9,57 37,25 41,90 9,40 100,00 Fonte: CNPC / IBGE / Estimativas: ABICOURO / AICSUL No que diz respeito à qualidade das peles, observa-se pela tabela 9 que 85% é de segunda, terceira e quarta categoria, confirmando o que já foi visto anteriormente. Na Tabela 10 constata-se as quantidades produzidas por tipo de curtimento, observando-se que o tipo de curtimento que agrega maior valor ao couro é o acabado. 148 Tabela 9: Qualidade do couro produzido Especificação Primeira Segunda Terceira Quarta Outros % 15 30 20 15 10 Fonte: CICB Quanto a exportação, a tabela 10 mostra as quantidades exportadas por tipo de curtimento, verificando-se que o maior volume exportado é de couro wet-blue. Já o couro acabado é o que tem a maior rentabilidade. Tabela 10: Exportações brasileiras de couro 1996 Couros US$ milhões mil Tipo Peles salgadas Couros wet-blue Couros semi-acabados Couros acabados Export. dir. de couro 17.222 335.710 106.572 167.807 0,94 10,04 1,62 1,92 14,52 1997 Couros US$ milhões mil 11.851 394.584 134.864 177.951 0,58 11,42 1,83 1,99 15,82 1998 Couros US$ milhões mil 12.378 381.371 120.346 140.401 0,71 11,56 1,73 1,58 15,58 1999 Couros US$ milhões mil 3.725 303.061 131.466 147.349 0,31 10,32 2,21 2,03 14,87 Fonte: FNP/SECEX/DECEX O Estado do Rio Grande do Sul, como já visto anteriormente tem expressiva participação no total exportado pelo país, tabela 11. Tabela 11: Participação dos estados na exportação de couro – 1999 Em US$ mil Estado Rio Grande do Sul São Paulo Paraná Minas Gerais Ceará Bahia Santa Catarina Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pernambuco Outros estados Situação Monetária 242.347 141.267 67.945 35.715 23.794 16.954 13.528 12.990 10.309 9.642 25.711 Fonte: AICSUL Apesar da exportação, o Brasil tem necessidade de importação (tabela 12), principalmente devido a baixa qualidade do couro nacional. 149 Tabela 12: Procedência das Importações de Couro – Brasil Países Argentina Uruguai Austrália Bangladesh Itália Estados Unidos Indonésia China Coréia do Sul Países Baixos SUB-TOTAL Demais Países TOTAL 1999 1998 % 1999 1998 Sit. Monetária part Sit. Física (Kg) 87.524.021 85.651.037 62,00 4.766.085 5.441.381 14.279.305 5.452.155 10,12 956.068 1.098.573 5.894.929 4.508.205 4,18 1.698.224 1.476.590 5.622.519 7.492.819 3,98 267.634 388.495 3.653.842 4.004.779 2,59 646.595 755.973 3.410.498 6.925.817 2,42 521.625 951.142 3.026.183 197.724 2,14 666.350 70.903 2.674.749 3.995.758 1,89 890.445 976.104 2.086.928 4.841.462 1,48 1.563.680 3.279.597 2.041.695 4.678.634 1,45 1.999.042 2.685.726 % 23,49 4,71 8,37 1,32 3,19 2,57 3,28 4,39 7,71 9,85 130.214.669 127.748.390 92,25 13.975.748 17.124.484 68,88 10.946.509 18.228.022 7,75 6.312.934 6.465.597 31,12 141.161.178 145.976.412 100,00 20.288.682 23.590.081 100,00 Fonte: SECEX O Rio Grande do Sul também é o estado que mais importa couros, como pode ser verificado na figura 20. Figura 20: Importação de couros por estado B a h ia P ia u í P a ra n á C e a rá P a ra íb a S ã o P a u lo R . G ra n d e d o S u l 0 2 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 2 0 .0 0 0 1 4 0 .0 0 0 US$ mil Fonte: AICSUL/MDIC/SECEX Na década de 1980 com o início das grandes exportações de calçados, os curtumes, no auge de suas produções, abasteciam as fábricas de calçados utilizando uma política de preços simplista, pois como não havia problema de vendas, o preço de comercialização do produto era aquele que o mercado suportava. Os importadores de calçados, entretanto, traziam os pedidos com preços já definidos, uma nova política de compra até então desconhecida para o setor. Os calçadistas encontrando dificuldades no repasse de seus custos procuraram utilizar essa política de compra junto aos curtumes. Segundo um entrevistado, 150 “. . . logo, as fábricas de calçados começaram a invadir o mercado de peles, abastecendo-se das matérias-primas dos curtidores e mandando beneficiá-las em curtumes de menor porte, via de regra descapitalizados, e dessa forma conseguiram reduzir o custo desse material na produção de seus calçados.” Entretanto, esse novo ciclo da indústria curtidora, mostrou que os seus administradores não se encontravam suficientemente preparados para enfrentar esse novo momento. Produzir para vender, que era a sua estratégia, levou repentinamente a uma descapitalização cruel através das vendas dos estoques a preços aviltados. Dessa forma, o quadro reverteu-se e nesse novo contexto, a primeira providência a ser tomada seria o de vender para produzir. Foi descoberto então que os empresários do setor não haviam adquirido experiências suficientes para venderem os seus produtos e compreenderam que, até esse momento, esses eram simplesmente comprados. Essa é uma opinião quase unânime entre os entrevistados. Portanto em decorrência do crescimento das empresas de calçados voltadas a exportação e que era fortemente incentivada pelo governo, as fábricas de calçados tornaram-se bem capitalizadas, modernizaram-se e iniciaram processos de importação de semi-terminados, para suprir suas necessidades adicionais que os curtumes não tinham condições de atender abrindo um novo mercado setorial, segundo um entrevistado: “A entrada das seções de acabamento no mercado estrategicamente localizadas perto do mercado consumidor (uma lacuna deixada pelos próprios curtumes), e com elas a produção e a venda agilizada suprindo as necessidades das empresas calçadistas consumidoras de couros) ...” Assim surgiu um novo segmento de mercado de semi-terminados e posteriormente de wet-blue (cujos produtores estrategicamente localizaram-se perto dos grandes centros de abate) que passaram a fornecer parte das necessidades das fábricas de calçados, ou seja, couros destinados as seções de acabamento. Também abriram-se novos mercados com a exportação de couros semiterminados e acabados, buscando-se especialização em vestuário, estofamento e outros. Normalmente destinados a exportação, por parte dos curtumes que estavam fora do eixo calçadista pela impossibilidade de obter a mesma agilidade em produzir e entregar. 151 Outro fato interessante dessa época, é o surgimento dos chamados curtumes de pasta, ou seja, empresários que aproveitando-se da ociosidade setorial e do definhamento financeiro, isentando-se dos custos fixos crescentes inerentes a uma empresa formada com ativos permanentes de alto valor e uma estrutura familiar as vezes bastante pesada, “processavam” o couro em estruturas inexistentes, com a finalidade de obter vantagens fiscais. No momento seguinte, com a descapitalização da indústria calçadista, que já não tinha mais fôlego para suportar um ciclo produtivo tão grande com formação de estoques indesejados, devido ao fim da concessão dos incentivos e juros baixos, as seções de acabamento transformaram-se em prestadores de serviços para os curtidores (com couro próprio, não mais de terceiros). Em seguida, inicia-se uma nova era no setor com a visualização de que exportar wet-blue não exigia um capital de giro tão grande, levando a construção de mais curtumes e o início de um processo de concorrência que pela lei natural de mercado foi fortalecendo alguns e enfraquecendo outros. Com a forte concorrência ocasionada pela globalização, os curtumes integrados lutam para conseguir igualdade de condições na exportação (equalização de tarifas), buscando por cinco anos a retirada do imposto de importação incidente sobre semi terminados e acabados na comunidade européia e posteriormente, solicitando imposto de exportação de wet-blue sob forma de regular esta diferença de competitividade. Todos esses fatos aliados as flutuações das moedas ao nível mundial, ocasionadas pelos ajustes dos blocos econômicos e pela globalização da economia, levaram a decadência do setor coureiro, na década de 90, principalmente pela falta de gerenciamento, alto grau de capacidade ociosa e concorrência desleal. 5.3.3.2 Análise do Processo Produtivo O fluxo de matéria-prima nos curtumes, geralmente, passa por três operações: • Operação de ribeira: quando são retiradas todas as estruturas e substâncias não formadoras do couro; • Curtimento: as peles previamente preparadas são tratadas com substâncias químicas curtentes, que as tornam imputrescíveis; 152 • Acabamento: a partir das operações de tingimento, engraxe, secagem e acabamento, dá-se o aspecto e aparência desejada ao couro pronto (Hoinacki & Cutheil, 1978). Em função dessas operações pode-se afirmar que o couro passa por quatro estágios, conforme pode ser visto na figura 21. Figura 21: Estágios de transformação da pele em couro Operação de ribeira e curtimento Peles Wet-blue Acabamento Semiacabado (Crust) Acabado 153 O processo de industrialização de couros possui várias etapas como pode ser visto na figura 22. Figura 22: Etapas da industrialização do couro Matéria prima Operações de Acabamento Remolho Operações de Ribeira Depilação - caleiro Enxugamento Rebaixamento Neutralização Descarne Recurtimento Divisão Tingimento Pesagem Engraxe Lavagem Estiramento Descalcinação Secagem Operações de Curtimento Piquel Condicionamento Curtimento Amaciamento Estaqueamento Lixamento Remoção do pó Impregnação Acabamento Prensagem Medição Expedição A seguir, encontram-se descritas as principais etapas envolvidas no processamento de couros, com o objetivo de facilitar a compreensão do estudo e da análise da Indústria de Curtumes do Estado. a) Conservação de peles A pele, em seu estado natural, constitui-se num substrato protéico muito hidratado ou seja, com um teor de água entre 60 e 65% e, como todo material de origem animal é putrescível. Ao ser retirada do animal, ela deveria ser imediatamente industrializada o que, na prática muitas vezes não ocorre. Torna-se, 154 com isso necessário tratá-la adequadamente, para que possa ser levada ao curtume e industrializada com os menores danos possíveis. As técnicas de conservação são variadas, mas as duas mais utilizadas são a secagem, que reduz o teor de umidade para cerca de 15%, e a salgagem, que reduz o teor para cerca de 40% (SENAI, 1994). Na figura 23 pode-se observar os resíduos dessa operação bem como sua origem. Figura 23: Conservação das peles Resíduo gasoso Gases oriundos das peles Barraca de couro salgado Resíduo líquido Resíduo sólido Líquidos oriundos das peles Sal, pedaços de pele Apesar da conservação de peles continuar sendo uma etapa de primordial importância no processo de beneficiamento e na qualidade do produto final, na última década, foram poucas as novidades introduzidas nesta área. Diversas pesquisas foram efetuadas, em outros países, e várias técnicas alternativas desenvolvidas, mas sua aceitação e emprego continuam limitados, sobretudo no Brasil. A conservação das peles brutas sem emprego do sal teria grandes vantagens do ponto de vista ecológico, porque a presença de grandes quantidades de cloreto de sódio e de outros sais solúveis no efluente faz aumentar a pressão osmótica do terreno, obstaculizando as funções fisiológicas das plantas e, nos cursos d´água impede o crescimento de algumas espécies de peixes. b) Remolho O remolho tem por finalidade repor, no menor espaço de tempo possível, o teor de água apresentado pelas peles quando estas recobriam o animal. Essa etapa deve ser convenientemente conduzida, pois qualquer excesso ou deficiência causa problemas às operações posteriores. Além de repor a água que foi removida na conservação, tem ainda por finalidade limpar as peles eliminando impurezas aderidas aos pêlos, bem como extrair proteínas e materiais interfibrilares. O tempo gasto nessa etapa depende do tipo de 155 conservação e do estado das peles. Geralmente a água utilizada nessa fase é ligeiramente alcalinizada e contém desinfetante, facilitando assim a remoção de sujeiras, sangue, soro, sal e algum sebo. Na figura 24 pode-se observar as etapas da operação assim como os resíduos e sua origem. Figura 24: Operação do remolho Pré-remolho Resíduo líquido Banho residual pré-remolho Resíduo líquido Resíduo da descarnadeira Pré-descarne Resíduo sólido Carnaça Remolho Resíduo líquido Banho residual de remolho Utiliza-se, no processo de curtimento, aproximadamente 300% de água em relação ao peso das peles no pré-remolho e mais 300% no remolho. No remolho, a percentagem de água utilizada está em torno de 12% do volume total e a Demanda Bioquímica de Oxigênio34, realizado teste em 5 dias, (DBO5) em torno de 5% da DBO total do efluente (Braile, 1979). c) Depilação e caleiro É uma da fases iniciais mais importantes do curtimento. Tem por objetivo a retirada dos pêlos e da epiderme, bem como provocar o inchamento da pele, preparando as fibras colágenas e elásticas para serem curtidas e, também, saponificar as gorduras. Consiste num banho de aproximadamente dezessete horas, com agitação periódica numa solução contendo água, sulfeto de sódio e cal hidratada. O sulfeto de sódio, em meio alcalino, destrói os pêlos. Sua maior ou menor concentração irá determinar se os mesmos serão recuperáveis ou não. Quando não 34 Demanda Bioquímica de Oxigênio avalia a quantidade de oxigênio dissolvido em mg/l que será consumida pelos organismos aeróbios ao degradarem a matéria orgânica. 156 for economicamente interessante sua recuperação, os pêlos serão completamente destruídos. Na figura 25 pode-se observar a operação de depilação e caleiro assim como os resíduos gerados e sua origem. Figura 25: Operação de depilação e caleiro Resíduo gasoso Gases oriundos das peles Depilação e caleiro Resíduo líquido Resíduo sólido Banho residual depilação e caleiro Pelos Os despejos do caleiro e depilação são nocivos às instalações de esgotos e aos cursos d´água pois os sulfetos transformam-se facilmente em gás sulfídrico (H2s) pela ação de ácidos ou de microorganismos. O H2S é tóxico e na presença de oxigênio e bactérias, transforma-se em ácido sulfúrico (H2SO4), que corrói os encanamentos e remove o oxigênio porventura existente nos fluxos dos esgotos, tornando-os sépticos. d) Descarne Denomina-se de descarne a remoção do tecido adiposo e do sebo aderentes à face interna da pele. Essa operação pode ser feita em máquina descarnadeira, a qual remove a parte indesejável (carnaças), ou através de descarnagem manual (figura 26), que é feita por operários que efetuam também, a retirada das aparas de peles, removendo irregularidades da periferia das mesmas. As partes removidas tomam o nome de pelancas, podendo ser transformadas em cola de gelatina ou cola de carpinteiro. Figura 26: Operação de descarnagem manual 157 O sebo é recuperado em quase todos os grandes curtumes sendo o subproduto de maior valor. É utilizado na fabricação de sabão, graxas e velas. A descarnagem permite uma penetração mais fácil e mais eficiente dos curtentes. Na figura 27 pode-se observar a operação de descarne, suas etapas, os resíduos decorrentes e sua origem. Destaca-se a importância que essa operação oferece no tratamento de efluentes, visto que diminui o teor de gordura nos banhos residuais. A gordura no efluente provoca inconvenientes, como obstrução dos equipamentos tais como a flotação em decantadores. Quando os efluentes chegam aos corpos receptores com excesso de gordura (óleos e graxas), essas por serem menos densas que a água, flotam à superfície dos mesmos, formando uma barreira que bloqueia a passagem da luz, impedindo a fotossíntese. Depósitos de gordura nos rios e lagos são nocivos á vegetação aquática. Figura 27: Operação de descarne Lavagem Resíduo líquido Efluente lavagem das peles Resíduo líquido Resíduo da descarnadeira Descarne Resíduo sólido Carnaça Recorte Resíduo sólido Aparas caleadas e) Divisão Após o descarne, a pele é submetida à divisão. A operação de dividir ou de rachar, consiste em separar a pele em camadas, no sentido de sua superfície, horizontalmente. O número de camadas é variável, dependendo da espessura da pele. Normalmente são duas: a parte superior, a mais nobre, onde originalmente estavam implantados os pêlos, denominada flor, e a parte inferior, considerada 158 como subproduto, embora também sirva para a elaboração de produtos nobres, tais como camurções para calçados e vestimentas, denominada de raspa ou crosta. Na figura 28 pode-se observar a operação de divisão e os resíduos resultantes bem como sua origem. 159 Figura 28: Operação de divisão Resíduo líquido Resíduos da divisora Divisão Flor Raspa Lavagem Resíduo sólido Resíduo líquido Recorte da raspa Efluente da lavagem f) Descalcinação e purga Após a divisão, as peles são recolocadas no fulão e submetidas a dois processos químicos simultâneos. A finalidade do primeiro, que também é chamado de desencalagem, é baixar o grau de acidez, ou seja, o pH que, na depilação chega a 13,0, passando para 8,0 - 8,5, neutralizando a cal contida na pele. A intensidade com que as peles são desencaladas é função do processo a ser seguido, ou tipo de couro a ser obtido. A purga, que é um tratamento enzimático, tem por finalidade eliminar restos de sangue porventura existentes entre as fibras e nos vasos sangüíneos, digerir gorduras naturais e melhorar a qualidade da elastina. É um processo que precisa ser muito bem controlado quimicamente. Na purga, o pH baixa um pouco, em razão da presença de sais neutros ou levemente ácidos com os quais é misturada. Ao final desse processo as peles são lavadas com água. Na figura 29 pode-se observar a operação de descalcinação e purga, os resíduos gerados e sua origem. Figura 29: Operação de descalcinação e purga Resíduo gasoso Descalcinação e purga Gases oriundos do processo Resíduo líquido Banho residual Lavagem Resíduo líquido Efluente da lavagem das peles 160 g) Píquel e curtimento O píquel, também realizado no fulão, é um tratamento salino-ácido que tem duas finalidades: conservação35 e preparação das peles para o curtimento propriamente dito. O pH final varia com o tipo de curtimento que se emprega. O processo de curtimento converte o colágeno, que é o principal componente do couro, em uma substância imputrescível. Além disso, o curtimento confere o tato necessário e as características químicas e físicas principais do couro. Basicamente, são dois os tipos principais de curtimento utilizados pelos curtumes brasileiros: curtimento ao cromo e curtimento vegetal. Essa etapa possui um efluente com características bastante ácidas. Na figura 30 pode-se observar a operação de píquel e curtimento e seus resíduos. O cromo constitui o principal problema de poluição para a maioria dos curtidores. Não apenas por ser utilizado em 90% da produção de couro, mas também por ser considerado um contaminante classe I (perigoso), de difícil tratamento. A substituição do cromo no processo de curtimento já foi exaustivamente testada. Até hoje, no entanto, não se desenvolveu nenhuma alternativa de curtimento que se igualasse à sua eficiência de desempenho e de custos. 35 Pode-se comercializar as peles neste estágio 161 Figura 30: Operação de píquel e curtimento Resíduo líquido Píquel e curtimento Banho residual de curtimento Resíduo líquido Descanso Efluente oriundo das peles h) Rebaixamento A divisão, por mais exata que seja, não deixa a pele uniforme depois do curtimento. Efetua-se então, a operação de rebaixe que consiste em equalizar a espessura da pele. Desta operação, feita através da máquina de rebaixar ou rebaixadeira resulta uma espécie de farelo, denominado serragem, resíduo sólido muito problemático para os curtumes devido ao volume gerado. Na figura 31 podese observar a operação de rebaixamento e seus resíduos. Figura 31: Operação de rebaixamento Exugamento Resíduo líquido Resíduo de enxugadeira Resíduo sólido Rebaixamento Farelo de rebaixadeira i) Neutralização, recurtimento, tingimento e engraxe Esses processos, efetuados após o rebaixamento, são feitos em fulões. Dependendo do fim a que se destina o couro, executam-se todos ou parte deles. No curtimento mineral, a neutralização e o engraxe são indispensáveis. A neutralização age sobre os ácidos livres que, porventura, se encontrem no couro após o curtimento. O recurtimento é que vai dar uma série de características e propriedades ao couro, de acordo com a sua finalidade. O tingimento dá a cor que 162 se deseja para o produto final e o engraxe, além de lubrificar e proteger as fibras do couro, dá maior maciez e um toque agradável ao material. Nessas etapas, o efluente sai com grande quantidade de anilinas e corantes, óleos e engraxantes e também com sais minerais. Na figura 32 pode-se verificar algumas etapas da operação de acabamento, bem como seus resíduos. Figura 32: Operação de acabamento Neutralização Resíduo líquido Banho residual da neutralização Resíduo líquido Banho residual do recurtimento Recurtimento Tingimento Engraxe Resíduo líquido Banho residual do tingimento Resíduo líquido Banho residual do engraxe j) Secagem, amaciamento e acabamento final Essas últimas operações mecânicas variam muito de curtume para curtume, sempre dependendo do produto final desejado. A secagem visa reduzir o teor de água do couro. Normalmente, o couro final deverá apresentar cerca de 14% de água, representada pela água quimicamente ligada às proteínas e pela água dos capilares finos. Essa água deverá permanecer após a secagem, pois a sua eliminação transformaria os couros em materiais sem as desejadas características de elasticidade, flexibilidade, maciez e toque. O couro, normalmente, é submetido a uma operação mecânica, antes da operação da secagem. Esta operação é executada em máquina de enxugar e estirar e tem por finalidade reduzir o teor de água de 70% para 50%. Na secagem, são 163 empregados vários sistemas, variando desde o mais rudimentar, de secagem ao ar até processos mais complexos e sofisticados, como a secagem com alta freqüência. O amaciamento é feito em máquinas específicas e serve, como o nome já esclarece para amaciar o couro. O acabamento serve para conferir a aparência e atributos finais do couro, tais como cor, toque e outros. Na figura 33 podem-se observar as operações de acabamento final, seus resíduos e sua origem. 5.3.3.4 Considerações importantes O setor de curtumes é formado por aproximadamente 400 empresas, nos mais variados estágios de produção. A competição entre eles se dá basicamente por preço, principalmente no que diz respeito aos estágios iniciais, onde a possibilidade de diferenciação é menor. Os couros cru, wet-blue e semi-acabado podem ser considerados como bens do tipo quasi-commodity, entretanto, o couro acabado oferece possibilidade para diferenciação de produto. O segmento mais rentável é o de couro para calçados de segurança, estofados e vestuário. Contudo, esse mercado exige maiores investimentos em equipamentos e treinamento para alcançar o nível de qualidade exigido. 164 Figura 33: Operações de acabamento final Cavalete Resíduo líquido Efluente oriundo das peles Resíduo líquido Efluente oriundo das peles Estiramento Secagem Condicionamento Amaciamento Estaqueamento Recorte Lixamento Desempoamento Resíduo sólido Aparas de couro semiacabado Resíduo sólido Pó da lixa e material particulado Resíduo sólido Pó da lixa e material particulado Resíduo gasoso Gases oriundos do processo Impregnação Acabamento Prensagem Medição Expedição 165 O investimento em equipamento constitui-se uma barreira a novos entrantes, a qual nos últimos anos é reforçada pela necessidade de investimentos em tratamento de efluentes. Em virtude do uso intensivo de insumos químicos com potencial poluidor no processo produtivo dos curtumes, os mesmos são vistos como tradicionais poluidores, gerando pressão para instalação de estações de tratamento gerando custo adicional para os curtumes. Contudo, existindo capital para os investimentos necessários, o setor não apresenta barreiras tecnológicas à entrada de novos competidores, principalmente nos estágios iniciais menos elaborados e que suportam pessoal desqualificado. Ao mesmo tempo, o processo produtivo, ao contrário dos calçados, permite um maior nível de automação. Como exemplo, pode-se citar o caso dos fulões, equipamento onde é feito o tratamento químico do couro wet-blue, onde todos os parâmetros (temperatura, composição química da solução, tempo de exposição, velocidade e outros) podem ser controlados por controladores lógicos programáveis (CLP). Ainda nessa linha, já existem curtumes com suas operações totalmente automatizadas, com exceção da seleção do couro. Essa automação possibilita a substituição da mão-de-obra que é desqualificada, por um menor número de técnicos melhor treinados. Com relação aos equipamentos utilizados nos curtumes, a Itália tem a tradição de fabricar os melhores e mais modernos equipamentos, no entanto existem equipamentos similares fabricados no Brasil, porém os equipamentos brasileiros tem um custo mais alto. Isso deve-se ao fato de que o Governo italiano, com finalidade de preservar seus fabricantes de equipamentos para curtume, criou um sistema de financiamento a longo prazo com juros mais baixos. Dessa forma os equipamentos italianos são vendidos para curtumes do mundo inteiro. No entanto, quanto ao equipamento em si, existem alguns diferenciais tecnológicos apresentados pelos italianos, por exemplo, os fulões fabricados na Itália são de aço inoxidável enquanto que os fabricados no Brasil são de madeira (figura 34), portanto mais pesados. E ainda os fabricados na Itália permitem alguns tipos de reciclagens de água e outras soluções. Tal fato foi salientado por um entrevistado, 166 “Grande parte das nossas máquinas em nossas duas unidades no Rio Grande do Sul são importadas da Itália. E em nossa nova unidade que está sendo instalada no Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul, 100% das máquinas está sendo importada da Itália. . . Até mesmo os fulões.” Porém esse procedimento desse entrevistado em particular, em relação aos equipamentos e máquinas de seus curtumes, não reflete a realidade dos demais. Na maioria das vezes os curtumes optam por comprar máquinas italianas em função da relação custo/qualidade ou em função de não haver similar nacional. Os principais insumos dos curtumes são o couro e os produtos químicos. A seguir serão feitas algumas considerações com relação aos produtos químicos utilizados na operação de curtimento. Figura 34: Fulões de madeira Apesar do grande número de substâncias orgânicas e inorgânicas, é relativamente pequeno o número de substâncias capazes de agirem eficientemente como curtentes, que podem ser classificados em três tipos: • Curtentes minerais, que são os sais de cromo que são os mais utilizados, sais de titânio, sais de alumínio; • Curtentes vegetais. Os principais são o extrato de quebracho (árvore nativa da região de Chaco (Argentina e Paraguai) que levam de 60 a 80 anos até atingir a idade de corte. Extrato de castanheiro, árvore cultivada na França, Itália e Iugoslávia e que leva de 30 a 40 anos para atingir a idade de corte. E extrato de acácia negra (ou acácia mimosa), que é uma árvore nativa da, Austrália, porém muito cultivada no Brasil e na África do Sul. Países em que leva de 7 a 8 anos para atingir a idade de corte. Esse último é o mais utilizado; • Curtentes sintéticos, fenólicos, naftênicos, acrilatos e glutaraldeído. 167 Outros produtos químicos utilizados, já descritos anteriormente, são sulfeto de sódio, aminas, ácidos, corantes, óleos, graxas, resinas, pigmentos caseínicos, lacas. Há indústrias químicas produtoras desses insumos, de todos os portes (pequenas, médias e grandes). Na última década, devido ao surgimento de muitas indústrias de pequeno porte oferecendo produtos com menor custo, algumas grandes e tradicionais empresas multinacionais da área química uniram-se com a finalidade de reduzir custos operacionais tentando manter a competitividade. O aparecimento dessa grande quantidade de pequenas empresas nessa área é um fenômeno global e deve-se ao fato de que as formulações desses produtos químicos são relativamente simples, partindo na maioria das vezes de commodities. E ainda as pequenas empresas tem um custo fixo, administrativo e operacional menor e são mais flexíveis, portanto conseguem praticar preços menores e atender melhor o mercado do que as grandes empresas que possuem uma estrutura pesada. Um entrevistado, grande conhecedor da área acrescenta que, “Nos últimos anos, não houve grande desenvolvimento técnico nessa área. Isso deve-se ao fato de que a atividade curtidora está em declínio na Europa, origem da maior parte das multinacionais da área. Logo, como a atividade curtidora está centrada em países em desenvolvimento o esforço em P & D é muito pequeno. Esse fato aliado ao esforço mínimo e incipiente das empresas nacionais não resulta em muitas inovações.” Para os dois insumos (químico e couro) existe um controle de qualidade nas várias fases do processo produtivo, por parte dos curtumes. Além disso, em várias fases do processo produtivo, inclusive no recebimento de matéria-prima, pratica-se controle estatístico da qualidade. A qualidade nos curtumes já é vista como qualidade de processo e não apenas como qualidade de inspeção do produto, o que representa uma evolução em termos gerenciais. Do ponto de vista gerencial, pode-se identificar alguns pontos fracos na estrutura dos curtumes, provavelmente decorrentes da estrutura familiar predominante e do baixo nível de profissionalização da direção das empresas: 168 • Falta de sinergismo com os demais agentes da filiére; • Ausência de planejamento estratégico na maioria das empresas. Logo, não há definição da sua missão e seus objetivos de médio e longo prazo; • Falta de preocupação com a avaliação das oportunidades de mercado, seja interno ou externo; • Ausência de uma política de pessoal para os empregados, principalmente quanto ao treinamento. • Ausência de uma estrutura adequada de planejamento da produção a médio e curto prazos; • Baixo investimento em P&D (pesquisa e desenvolvimento). Não há muita visão para uma maior diferenciação do produto ofertado e redução nos custos de produção. Surge a maior necessidade de parceria com os fornecedores visando um trabalho conjunto para melhorar a eficiência coletiva e aumentar o número de inovações; Quanto aos técnicos, alocados como gerentes no chão de fábrica, os mesmos apresentam deficiências quanto ao gerenciamento de pessoas e recursos materiais. Além disso, os empregados no chão de fábrica apresentam baixo nível educacional, constituindo-se de mão-de-obra desqualificada e algumas vezes analfabeta (Zdanowicz, 1992). 129 5.4 Análise Técnico-Econômica dos Fabricantes de Calçados de Couro 5.4.1 Caracterização do segmento calçadista No Brasil, seguindo a tendência mundial, os sistemas de manufatura vêm introduzindo novas formas de organização industrial. A maior diferença está em situações características como: instabilidade de demanda, instabilidade da política econômica do governo, altas taxas de juros, baixa escolaridade e analfabetismo, mercado consumidor restrito, entre outros. Vale ressaltar que, nesse ramo, custo baixo é condição fundamental para aumentar faturamento. Ao contrário de outros segmentos onde a empresa fixa seus preços de venda, no segmento calçadista, principalmente o de calçados femininos, o preço de venda é determinado pelo mercado. Além disso, os consumidores hoje procuram e exigem qualidade nos seus produtos, não mais conferindo ao preço, o papel de único determinante na escolha dos produtos. Ao contrário do que acontece nos sistemas produtivos em geral, as mudanças ocorridas no âmbito do mercado interno têm seguido um ritmo acelerado. Alguns fatores como: a mudança no comportamento dos consumidores, as alterações na distribuição de renda, a evolução da moda e a utilização de materiais alternativos36 podem ser responsáveis por essas mudanças de mercado. Apesar de ser um ramo bastante competitivo, até algum tempo, as grandes empresas, de modo geral, ocupavam as faixas de mercado correspondentes aos calçados de melhor qualidade e mais alto preço. Assim, as grandes e pequenas empresas competiam em faixas de mercados diferenciados. 36 Parcelas do mercado interno foram conquistadas pelos calçados de borracha e plástico 130 Porém essa situação vem se transformando. De acordo com um entrevistado, “A situação hoje mudou, pois facilmente depara-se hoje com grandes empresas produzindo sapatos de preço baixo, porém, de alta qualidade. Igualmente, pode-se assinalar empresas pequenas produzindo sapatos finos, direcionados a um público classe A. Essa situação é possível ser verificada tanto em empresas nacionais como internacionais.” Pode-se afirmar, no entanto, que existe uma competição diferente no que se refere ao tipo de calçados produzidos. Isso pode ser comprovado com a introdução dos sapatos chineses no mercado mundial. Pode-se claramente perceber que esses, por serem calçados populares, estão concorrendo diretamente com as empresas nacionais que produzem calçados populares. Empresas direcionadas a classes mais elevadas, produzindo sapatos sociais em materiais de alta qualidade, enfrentam concorrência de países como Itália e Espanha. O problema da grande concorrência, forçou as empresas do ramo calçadista, a atribuírem maior atenção a outros problemas. Dentre eles se destacam os de gestão da produção, dada a necessidade de reduzir custos e cumprir prazos de entrega. A indústria calçadista periodicamente atravessa um período considerado crítico pelos próprios empresários: o momento do lançamento de novas coleções. Esse processo de criação de novos modelos é, indiscutivelmente, uma das atividades mais importantes da empresa, uma vez que sua sobrevivência depende do sucesso de seus lançamentos. A indústria de calçados, principalmente o segmento de calçados femininos, é uma indústria de moda. Assim, devido ao grande número de empresas e conseqüentemente de opções de compra, uma coleção errada poderá desestabilizar a empresa. O processo de criação tem início com o profundo conhecimento da moda e suas tendências, para que se defina o estilo a ser seguido. As empresas grandes e médias costumam enviar representantes à Europa para se certificarem do estilo a seguir. Após essa decisão tem início o processo de modelagem, incluindo a escolha das formas, solados e saltos a serem usados. Durante essa etapa desenvolvem-se vários modelos e testam-se vários materiais e cores. Apenas algumas combinações são aprovadas e selecionadas para comporem o lançamento. Essas combinações sofrerão ainda, testes de resistência, colagem, durabilidade, conforto, entre outros. 131 A produção de calçados e insumos se concentra em três regiões de alta capacidade produtiva. Na região sul do Brasil encontra-se o complexo industrial do Vale dos Sinos, considerado o maior pólo coureiro-calçadista do mundo. O sudoeste, representado por Franca, Birigüi e Jaú, caracteriza-se por sua grande diversidade fabril. O nordeste brasileiro se apresenta como um importante pólo de crescimento do setor, sendo o resultado da expansão das indústrias sediadas nas regiões do Vale dos Sinos e de Franca. O setor calçadista brasileiro, constituído quase totalmente por capital nacional, é composto por aproximadamente 4 mil empresas, que geram aproximadamente 300 mil empregos diretos e indiretamente, mais de 700 mil, caracterizando-se, portanto, por ser intensivo em mão-de-obra. Apresenta capacidade instalada estimada em 560 milhões de pares/ano, sendo 70% destinados ao mercado interno e 30% à exportação, e faturamento de US$ 8 bilhões/ano, segundo BNDES (1999). Com esses números o Brasil se coloca como o 3º produtor mundial de calçados, com 4,7 % de participação na produção mundial, que em 1998 foi de 10.979 milhões de pares, conforme pode-se observar na tabela13. Tabela 13: Mercado mundial de calçados - Produção (em milhões de pares) País China Índia Indonésia Brasil Itália 1996 4.500 700 635 586 482,7 País China Índia Brasil Indonésia Itália 1997 5.252 680 544 527,2 460 País China Índia Brasil Itália Indonésia 1998 5.520 685 516 424,9 316,3 Fonte: Estimativa da SATRA O Vale dos Sinos, no Estado do Rio Grande do Sul, produz cerca de 178 milhões de pares/ano, aproximadamente 40% da produção nacional e participa com 75% das exportações totais. A Cidade de Franca (SP), produz cerca de 29 milhões de pares/ano, ou seja, 6% da produção nacional e responde por 3% das exportações totais. O pólo de Jaú (SP) tem uma produção estimada em 60 mil pares/dia e Birigüi (SP) com 90 mil pares/dia. A região Nordeste é responsável por cerca de 15% das exportações totais brasileiras. A empresa Azaléia (RS) é a maior fabricante de calçados do Brasil e uma das cinco maiores do mundo. Lidera a produção de calçados femininos do país (30 milhões de pares/ano) e detém cerca de 15% do mercado. As empresas Agabê, Sândalo e Samello (Franca) lideram a produção de 132 calçados masculino de couro. No segmento de calçados infantis, a Ortopé, em 1999 era a maior fabricante da América Latina, e produzia 13 milhões de pares/ano, seguida pela Klin com 30 mil pares/dia (BNDES, 2000). O pólo calçadista do estado do Rio Grande do Sul possui toda a estrutura produtiva de um cluster. Além de possuir as fábricas de calçados, conta também com produtores de insumos, como solados, adesivos, curtumes, matrizarias, máquinas e equipamentos, agentes de mercado interno e externo, além de instituições que procuram desenvolver e difundir inovações tecnológicas e gerenciais como o SENAI, CTCCA e Universidades. Segundo ABICALÇADOS (2000), o setor calçadista do Rio Grande do Sul, era composto em 1998 por 1924 indústrias de estrutura familiar gerando 95.525 empregos. O salário médio em 1999 era de R$ 263,00/mês. Essas empresas dedicam-se à fabricação de calçados, principalmente para o público feminino (75%), e/ou componentes. Há ainda uma série de empresas prestadoras de serviços à indústria calçadista, como os chamados ateliers37. Há uma grande quantidade de micro empresas no parque produtivo local. Em primeiro lugar, o fato do processo de produção de calçados apresentar fortes descontinuidades, estimulando a sua fragmentação, aliado às reduzidas barreiras à entrada verificadas no setor, permite o aparecimento de um número significativo de micro empresas especializadas em uma ou algumas das etapas do processo produtivo. Os ateliers são micro empresas, que normalmente fazem parte da economia informal, as quais são contratadas para realizar operações da produção de um calçado, principalmente costura e trançamento. Segundo ABAEX (1997), os ateliês estão presentes em todos os países produtores de calçados de couro, constituindose em uma ferramenta útil para aumentar a flexibilidade das empresas e diminuir o efeito da sazonalidade dos pedidos sobre a contratação de mão-de-obra. Dessa forma, a existência dos ateliers, nas várias fases do processo produtivo do calçado, aumenta a flexibilidade das empresas maiores quanto às oscilações de demanda e permitem a formação de empresas familiares em que todos trabalham. A subcontratação além de agilizar o processo de produção também tem o efeito de reduzir os custos relacionados com a mão-de-obra na etapa mais intensiva em trabalho de todo o processo de produção de calçados. Não obstante, grande parte dessa redução de custos está associada à redução dos encargos sociais e dos 133 custos de admissão e demissão de trabalhadores. Os funcionários dos ateliers são geralmente membros da família, que praticam uma jornada de trabalho prolongada. Além disso, não possuem registro legal e, conseqüentemente, seus funcionários não possuem carteira assinada. Para as empresas maiores, a subcontratação das atividades representa, além de uma forma importante de redução dos seus custos de produção, uma forte elevação da flexibilidade, a partir do surgimento de produtores especializados. Esse fato se torna particularmente importante quando se trata de uma atividade bastante intensiva em mão-de-obra. Subcontratando etapas, as empresas maiores conseguem ao mesmo tempo reduzir custos, aumentar a flexibilidade e evitar a ocorrência de gargalos no processo produtivo. (Garcia, 1996). A relação dos ateliers com as empresas fabricantes de calçado é instável, dependendo da existência de pedidos que valham a pena (custo/benefício ou falta de capacitação tecnológica) para as empresas serem executados nos ateliers. No que diz respeito aos ateliers, a grande preocupação das empresas calçadistas é com a qualidade do produto e o cumprimento dos prazos. A tabela 14 fornece a evolução dos níveis de renda na Região. Existem acordos entre os fabricantes da Região (sindicatos patronais de Novo Hamburgo, Estância Velha, etc), de modo que a remuneração não varie muito entre as empresas, resguardadas suas peculiaridades quanto a mercado e tipo de calçado. Tabela 14: Evolução do salário médio na indústria de calçados – Região Sul Ano 1997 1998 1999 Salário Médio (R$) 264 271 263 Fonte: MTb / CAGED Observando-se a tabela 15 nota-se que a vantagem comparativa de mão-de-obra barata, em relação com outros países, que existia no Brasil no início da década de 70, praticamente desapareceu. 37 Terceirização de etapas intensivas, em mão-de-obra, como costura, pesponto e corte do couro. 134 Tabela 15 - Salário Mensal em US$ País Indonésia China Tailândia Brasil México Taiwan Coréia Salário Mensal 40 50 90 140 220 600 700 Fonte: World Footwear (1998) As empresas do setor calçadista são heterogêneas, segundo o estágio tecnológico e possuem especializações claras em termos de atuação no mercado. O segmento de calçados de couro, por exemplo – concentrado especialmente no Sul do país – é muito pulverizado e voltado para as exportações, apresentando reduzidos investimentos em tecnologia e em canais de comercialização, uma vez que, grande parte das empresas domésticas somente se responsabilizam pelas funções de compra de insumos e produção de calçados. As demais funções – desenvolvimento do produto, definição de marca, distribuição, definição do preço final e comunicação – são centralizadas nas mãos dos clientes, formados geralmente por grandes cadeias de lojas e seus agentes de importação. Logo as funções que garantem o controle do processo e que representam cerca de 2/3 do preço final do calçado, não são de responsabilidade dos exportadores brasileiros. As empresas do setor calçadista, em geral, podem ser esquematicamente classificadas em: • grandes empresas – atuam basicamente no mercado interno, com forte presença na produção de tênis, cujos requisitos de tecnologia são mais sofisticados e as despesas de marketing mais elevadas; • médias empresas – ligadas em geral ao segmento de couro (bastante concorrido e pulverizado), têm atuação voltada fundamentalmente para o mercado externo, apresentando níveis de tecnologia e gastos com marketing diferenciados; e • micro e pequena empresas – utilizam-se preponderantemente de processos artesanais. 135 5.4.2 Análise do processo produtivo dos calçados de couro A indústria calçadista vem passando por transformações significativas no seu padrão de concorrência. Nas últimas décadas, registrou-se uma perda relativa da importância do baixo custo salarial como determinante da competitividade do setor, em favor de fatores como qualidade, design e prazos de entrega. Além disso, como o calçado é um produto sujeito às variações da moda, a diferenciação do produto e a capacidade das empresas em captar os sinais de mercado são atributos que têm assumido papel cada vez mais importante na determinação da competitividade desse setor. (Garcia in BNDES, 2000). As mudanças tecnológicas são incrementais. O setor se moderniza por etapas, dada a característica descontínua do processo de produção. As fases de costura e montagem ainda são muito artesanais, demandando muita habilidade da mão-deobra e com isso, limitando o processo de automação, facilitando a entrada de micro empresas. Cabe destacar que nesse setor o custo da mão-de-obra ainda constitui fator determinante da competitividade. Devido ao forte conteúdo artesanal e fragmentação no processo produtivo, mundialmente a indústria de calçados tem características de produção localizada, estimulando, com isso, as aglomerações geográficas. Os calçados podem ser classificados em tênis, sapatos, sandálias e chinelos, atendendo a três mercados: Feminino, que possui o mais alto volume de vendas, masculino e infantil. Os sapatos, por sua vez, podem ser classificados em: - Sapato de moda: subdivide-se em sapatos sociais e para uso diário (casual), este último principal produto de exportação brasileiro; - Sapato de trabalho: subdivide-se em cabedal em couro e solados injetados, do tipo tênis; sapatos de segurança que atendem a normas rígidas de qualidade do couro e processo de produção; e botas de trabalho, em material sintético. Os tênis podem ser classificados em: • Esporte: calçados com solados sintéticos (borracha ou poliuretano) e cabedal em couro ou outros materiais, projetados para a prática desportiva. No entanto, esses calçados são muito utilizados com outros fins, principalmente pela população jovem. Caracteriza-se pela existência de várias marcas transnacionais. O segmento que mais cresce no mundo, mas em função dos 136 altos custos dos componentes e da tecnologia embutida no produto, a qual permite a automação de praticamente todo o processo produtivo, reduzindo as vantagens comparativas de mão-de-obra. • Casual: Calçado fabricado normalmente com solado de borracha e cabedal em lona ou tecido. Existe forte tendência na substituição desse segmento pelo esportivo e por sapatos do tipo casual. Por muitos anos, os sapatos foram tradicionalmente feitos de couro, com sola também de couro ou de borracha natural. Com o desenvolvimento da petroquímica e o surgimento de materiais sintéticos, várias opções se abriram e os fabricantes de calçados começaram a utilizar matérias-primas alternativas. Na tabela 16 apresentam-se os materiais disponíveis em cada década. Tabela 16: Materiais Disponíveis para Fabricação de Calçados no Decorrer das Décadas 1930 Couro Borracha não Vulcanizada 1970 Couro Borracha não Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC PU Borracha Termoplástica Poliuretano Termoplástico EVA 1940 Couro Borracha não Vulcanizada Borracha Vulcanizada 1980 Couro Borracha não Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC PU Borracha Termoplástica Poliuretano Termoplástico EVA 1950 Couro Borracha não Vulcanizada Borracha Vulcanizada 1990 Couro Borracha não Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC PU Borracha Termoplástica Poliuretano Termoplástico EVA 1960 Couro Borracha não Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC 2000 Couro Borracha não Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC PU Borracha Termoplástica Poliuretano Termoplástico EVA Fonte: ASSINTECAL Apesar de trazerem novas possibilidades, tanto em termos de estética quanto em conforto, os novos materiais também trouxeram problemas como qualquer outro material desconhecido no mercado. Pois, para a utilização dos mesmos de forma que não acarretassem problemas à saúde do pé, novos equipamentos tiveram que 137 ser adquiridos pelos fabricantes e os operadores necessitaram de novos conhecimentos. Atualmente uma variedade de materiais de diversas origens são utilizados na fabricação de calçados. A seguir apresentam-se alguns desses materiais. • Couro - É considerado um material nobre, que pode ser utilizado praticamente em todas as partes do calçado, mas normalmente a sua utilização é aconselhável no cabedal38, no forro e em, alguns modelos, na sola. Um couro bovino pode produzir em média 20 pares de calçados e se apresenta nas fases cru, salgado, wet-blue, crust (semi-acabado) e acabado. O couro traz algumas vantagens sobre os outros materiais como: alta capacidade de amoldar-se a uma forma, boa resistência ao atrito, maior vida útil, permite a transpiração e ainda aceita quase todos os tipos de acabamento. • Materiais têxteis. Tecidos naturais, como o algodão, lona e brim e os tecidos sintéticos com o náilon, e a lycra são utilizados sobretudo no cabedal e como forro. Esses materiais tem um preço mais atrativo e os calçados fabricados com tecidos são mais leves. • Laminados Sintéticos. São materiais construídos normalmente de um suporte (tecido, malha ou não-tecido39) sobre a qual é aplicada uma camada de material plástico (geralmente PVC ou poliuretano). São chamados erroneamente de couro sintético. Um dos mais utilizados pela indústria calçadista brasileira é o chamado cover line. • Materiais Injetados. O PVC (policloreto de vinila) é um material de fácil processamento, com custo relativamente baixo e com boas propriedades de adesão e de resistência à abrasão. Hoje é utilizado até em solados de tênis e chuteiras. Suas desvantagens são a baixa aderência ao solo e a tendência a quebrar a baixas temperaturas. O Poliuretano (PU) é um material versátil e disponível sob várias formas sendo empregado em solas e entresolas. É durável, flexível e leve. A sua desvantagem está no alto custo dos equipamentos necessários à sua produção e também necessita de cuidados especiais durante a estocagem e processamento. O Poliestireno é utilizado na 38 Dá-se o nome de cabedal à parte superior do calçado, destinada a cobrir e proteger a parte de cima do pé. 39 Conhecidos mundialmente como nonwovens é um material de estrutura plana, porosa, flexível, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos (longas ou curtas) orientados direcionalmente, consolidados por processo mecânico (fricção), químico (adesão) e térmico (coesão), hidrodinâmico ou por combinação. 138 produção de saltos. Tem baixo custo e alta resistência ao impacto. O ABS também é utilizado especificamente para fabricação de saltos. Apesar de ter uma ótima resistência ao impacto e à quebra, hoje, a sua utilização é basicamente voltada a saltos muito altos, devido ao seu elevado custo. O TR (borracha termoplástica) é utilizado na produção de solas e saltos baixos. Apresenta boa aderência ao solo, mas é pouco resistente às intempéries e aos produtos químicos, como solventes. • Materiais Vulcanizados. A borracha natural possui excelente resistência ao desgaste, adere bem ao solo, é leve e flexível, o que a torna muito confortável. Foi o primeiro material a ser usado na fabricação de solas em substituição ao couro. Todavia seu elevado custo e pouca resistência a altas temperaturas inviabilizam a sua utilização. Atualmente são usadas principalmente em calçados infantis. De maneira geral, a borracha sintética apresenta boa propriedade de flexão e elasticidade, resistência ao desgaste e ao rasgamento, adere bem ao solo e o seu custo é acessível. O EVA (copolímero de etileno e acetato de vinila) é um dos materiais mais utilizados no Brasil em diversas partes do calçado, sobretudo no solado. É o material mais leve e macio para fabricação de solas. Possui boa resistência ao desgaste, pode ser produzido em diversas cores. Além dos materiais citados acima tem-se ainda os metais, os materiais celulósicos e a madeira. Na figura 35 a seguir pode-se visualizar a participação mundial de cada material utilizado na produção de solados. Figura 35: Consumo Mundial de Material para Solado - 1999 Borracha termoplástica 14% Outros 1% Borracha vulcanizada 26% Borracha natural 2% EVA 9% Couro 8% PVC 19% PU 7% Resina de borracha 13% TPU 1% 139 Como primeiro referencial de um calçado pode-se observar a figura 37 que mostra a micro-filiére de produção de calçados e a figura 38 que mostra a constituição esquemática de um calçado. Segundo Gomes (1993) pode-se, a partir das 92 operações definidas para a produção de um calçado, identificar as seguintes etapas que podem ser visualizadas na figura 36: Figura 36: Produção do calçado Modelagem Planejamento e controle de produção Corte do couro Costura Montagem do cabedal Montagem do calçado Acabamento Embalagem 140 Figura 37: Micro-filière do calçado Curtume Filierères auxiliares Manufatura Equip. eletromecânicos eletrônicos Atividades terciárias Bancos Orgãos financiadores Componentes Calçados Orgãos reguladores Vestuário Indústria química Centros de formação Estofamento Tecnologia Marketing Móveis Automóveis informática Transporte Moda Tecnologias limpas 141 Figura 38: Montagem e partes do calçado 1.Contraforte interno 2.Cabedal 3.Gáspea 4.Biqueira 5.Vira 6.Palmilha 7.Enchimento 8.Solado 9.Tacão 10.Salto 11.Reforço 12.Alma de aço 13.Contraforte externo Forma Cabedal 142 5.4.2.1 Modelagem O calçado é definido nessa etapa. Comparando-se com uma indústria metalmecânica seria a área de projeto aliada à de planejamento e controle da produção, custos, métodos e processos e materiais. Pode-se dividir a etapa em uma relacionada ao estilo (concepção geral do produto) e outra relacionada a técnica. A primeira é responsável pela definição do design do calçado, ou seja seu estilo, combinações de cores, detalhes, modelo do salto e outros. Nas indústrias de calçados, em geral, os modeladores / estilistas são considerados pessoal da mais alta importância, em função da influência que podem exercer no sucesso do calçado a ser lançado. Há a necessidade de se fazer uma distinção entre a modelagem para mercado interno e externo. No mercado interno, o calçado é literalmente lançado após pesquisas de tendências da moda, geralmente derivada das tendências de moda trazidas da Europa. Já no mercado externo pode-se divisar três tipos de empresas, de acordo com Gomes (1993): - Aquela que tem todas as características do calçado, inclusive o estilo, definidas pelos agentes exportadores / importadores, levando a uma estrutura de modelagem mais técnica; - Aquela que tem capacidade de criar os seus modelos baseados na moda européia, principalmente italiana, mantendo equipes de visita aos principais mercados de moda e feiras (Itália, França e Alemanha), bem como consultores (designers) estrangeiros contratados ou desenvolvendo modelos seguindo tendências próprias. Essas empresas apresentam uma estrutura de modelagem mesclada entre técnica e estilo, já que apresentam nas feiras internacionais os modelos de calçados para a próxima estação. A partir do modelo aprovado começa a negociação com o cliente, que se baseará em critérios técnicos tais como custo, materiais, e outros; - Aquela que apresenta estrutura mista, onde são criados modelos, mas também se aceitam modelos definidos pelos agentes exportadores / importadores. A estrutura técnica de modelagem é responsável pela definição do projeto da forma, que especifica as dimensões do calçado, o material a ser utilizado no calçado e o custo do produto. A partir da definição da forma, as mesmas são encomendadas aos fabricantes. Além disso, nessa fase são definidos os padrões que serão 143 utilizados na fabricação do calçado como desenho do cabedal, palmilha, solados, saltos e detalhes, bem como as ferramentas necessárias tais como navalhas, matrizes e outras ferramentas e preparações de máquina. Define-se simultaneamente a carga, as máquinas e o número de trabalhadores necessários para realizar o pedido, bem como as necessidades de material, sub-contratação e outros detalhes. Apesar de muitos esforços serem realizados para tornar o processo produtivo mais eficiente, é na modelagem que está o grande gargalo dos fabricantes para exportação. Isto ocorre em virtude do tempo de definição do modelo ser muito extenso e ocasionar pressões sobre a produção para cumprir os prazos definidos durante as negociações. Segundo alguns entrevistados, algumas causas desse problema seriam: - Falta de participação da produção e outras áreas na definição do calçado, ou seja falta uma visão integrada do produto na empresa; - Mudança por parte dos clientes; - Falta de padronização das operações, de materiais no processo de custeio; - Planejamento e controle da produção (PCP) deficientes; - Falta de agilidade por parte dos modelistas para lidar com as mudanças. Quanto maior for a interferência do agente exportador / importador nesse processo, menor serão os problemas enfrentados pelo fabricante antes da produção, visto que o agente praticamente definirá todas as especificações do calçado. Em compensação, os problemas se avolumarão quando da definição dos padrões de produção e dos fornecedores dos materiais, já que os prazos e o conhecimento do calçado serão menores. É importante notar que, em função dos problemas acima, os agentes quando definem o calçado, normalmente colocam o pedido em um fabricante que já tenha experiência com aquele tipo de calçado. A principal inovação nessa área foi o Computer Aided Design (CAD - projeto auxiliado por computador). O CAD para a indústria de calçados nasceu na década de 60, mas nessa época era uma tecnologia cara. Somente a partir da década de 70 o CAD em duas dimensões começa a ficar disponível em larga escala. No final da década de 80 surge comercialmente o CAD em três dimensões, na época um sistema pouco difundido, em virtude da necessidade de maior formação especializada do seu operador. O CAD possibilita às empresas maior agilidade no processo de definição de um modelo. Essa agilidade ocorre tanto ao nível de estilo, 144 em função dos recursos do CAD tais como banco de dados com diferentes tipos de materiais, cores, antigos design e outros, como na parte técnica de definição tais como banco de dados com custos por material e por operação, carga das máquinas, projeto, desenho e recuperação das formas e padrões e outros. Possibilita ao modelista um trabalho mais limpo e de melhor qualidade, economia de matéria-prima e agilidade de resposta ao mercado. No entanto, alguns benefícios do CAD são difíceis de serem quantificados, o que faz com que algumas empresas deixem de investir porque a análise custo-benefício não é favorável, segundo Gomes (1993). Os principais benefícios são a padronização e organização formal da área de modelagem sem prejudicar a flexibilidade do modelista, a agilidade de resposta ao mercado e a facilidade para comunicação com o cliente, o que para uma indústria caracterizada pela grande variedade de linhas, modelos e tamanhos, pode significar a sobrevivência. Nesse contexto, a padronização é apenas um meio e não um fim. No que diz respeito à facilidade na adoção do CAD, observa-se que existe resistência por parte dos modelistas de estilo. Primeiro, porque os modelos iniciais do CAD não eram amigáveis e exigiam um grande esforço para que o modelista conseguisse usá-lo da forma adequada Segundo, porque grande parte dos modelistas não confiam na máquina e nos seus resultados. Terceiro, a tradição de que o modelista é um criador e não um técnico, transformação essa que ele acha que vai acontecer se usar o CAD. Finalmente, o modelista teme que a sua imagem dentro das empresas como estrela será abalada com a introdução do CAD. Quanto à integração do CAD a um sistema de Computer Aided Manufacturing (CAM - manufatura auxiliada por computador), a grande limitação é a matéria-prima couro, que devido aos seus defeitos impede que a área de corte seja automatizada. O que existe, em termos de integração é a adaptação de máquinas para o corte e desenho dos padrões, bem como definição de formas. No Brasil, são poucas as empresas fabricantes de calçados de couro que utilizem a integração entre o CAD e o CAM. 145 5.4.2.2 Corte Figura 39: Operação de corte manual Nessa fase é cortada a matéria-prima que comporá o cabedal e o solado do calçado, conforme definido pela modelagem. O corte de matérias-primas sintéticas pode ser realizado manualmente como na figura 39, ou através de máquinas de controle numérico programadas para o melhor aproveitamento da matéria-prima, como é feito com chapas de aço na indústria metal-mecânica. O corte do couro pode ser realizado manualmente através de facas e moldes de cartolina reforçados por um filete de metal nas bordas, ou então, através de balancins, que são prensas hidráulicas com navalha de fita de aço afixada ao cabeçote. A irregularidade do couro traduzida em defeitos, espessura não-uniforme, elasticidade, sentido das fibras faz com que o cortador seja a função mais bem paga dentro da fábrica, já que dele depende o aproveitamento da matéria-prima mais cara que representa 30 a 50% do custo, em média. O cortador, em algumas empresas, ganha por produção e aproveitamento, o que incentiva-o a realizar o seu trabalho da melhor maneira. No entanto, essa melhor maneira é descoberta normalmente de maneira heurística, já que o treinamento na maioria das fábricas é deficiente ou não existe. Pode-se dizer que é o verdadeiro learning by doing (Gomes, 1993). As inovações nesse setor restringem-se a balancins mais modernos, alguns programáveis, e reorganizações da forma de trabalho: trabalho em grupo, uso de tempos e movimentos, padronização e racionalização da forma de trabalho. Como exemplo desse último, tem-se a colocação de peças diferentes em dimensões e 146 formas sendo cortadas a partir da mesma pele, permitindo um melhor aproveitamento da mesma. No entanto, o sistema de escolha das peças a serem cortadas dependem do PCP e não do cortador. Na costura, após a execução dos detalhes necessários tais como chanfros, enfeites, picotes, dobramentos e outros são costuradas as partes cortadas que compõem o cabedal do calçado. As operações, em geral, são realizadas através de máquinas de costura industrial, já existindo máquinas que podem ser programadas para bordar enfeites ou detalhes difíceis de serem executados manualmente em máquinas comuns. O desenvolvimento crescente de máquinas programáveis torna possível a automação de várias tarefas que dificilmente seriam realizadas com a mesma qualidade pelos costureiros. Além disso, as máquinas mais recentes já conseguem, através de controles adaptativos, levar em conta e adaptar-se às características irregulares das várias matérias-primas tais como espessura do couro, fio, largura do ponto e outros. O entrave à adoção de máquinas mais modernas é o preço e o volume de produção necessário para justificar economicamente a aquisição. No caso do CAD, as empresas podem perder oportunidades de negócios pela falta de uma determinada operação, realizada por uma máquina que não foi comprada porque não se pagava dentro dos critérios tradicionais de avaliação de investimentos. Do ponto de vista de tecnologias gerenciais, a área foi a primeira a ser considerada para a implantação de grupos. As áreas de costura nas empresas estruturam-se como linhas de montagem ao redor de uma esteira, ou então em grupos de produção. Outro fato relevante é a utilização dos ateliers como forma de estabilizar o número de empregados na empresa e como ferramenta para obter flexibilidade, em virtude de variações sazonais de demanda. Os ateliers localizam-se junto às periferias dos centros produtores constituindo-se, em geral, de famílias que possuem máquinas, principalmente de costura, ou uma habilidade específica como trançamento de fios para calçados. Os ateliers, por não pagarem impostos, oferecem aos fabricantes serviços de costura e montagem do calçado a preços mais baratos. Essa estrutura de ateliers oferece aos fabricantes uma maior flexibilidade de volume, mas em contrapartida existe a preocupação com a qualidade e confiabilidade do serviço executado. 147 5.4.2.3 Solados A produção ou compra do solado ocorre em paralelo ao corte e à costura do cabedal. Nessa etapa, ocorre o corte das palmilhas e solados que irão na etapa posterior compor o calçado. Os materiais utilizados como matéria-prima para o solado são as resinas, as borrachas, o plástico, a madeira e o couro. Há uma tendência mundial do uso de materiais sintéticos tais como poliuretano; borrachas EVA, SBR, TR; resinas ABS e acrílicas e outros, já que oferecem melhores características de resistência, durabilidade, segurança, estética e leveza. A maior parte desses materiais sintéticos foi desenvolvido fora das fábricas de calçados, ocasionando a exclusão dessa etapa de boa parte das fábricas, passando a existir como um componente fornecido. Além disso, nas fábricas que continuaram a produzir o solado in locu esses novos materiais possibilitaram a automação ou pelo menos o aumento da produtividade, em função da maior regularidade do material. No caso das palmilhas a situação é idêntica. A possibilidade de mecanizar o processo aumentou a produtividade da etapa e ocasionou o surgimento de fábricas de palmilhas como componentes. Os principais materiais utilizados na palmilha são o papelão, a cortiça, a borracha e as resinas. Boa parte das empresas preferiu comprar de fora ( outsourcing ) os solados e as palmilhas, em virtude da economia de investimentos em capital e em função desses componentes não serem determinantes da qualidade visual do calçado, que é a dimensão mais valorizada da qualidade no caso do calçado. 5.4.2.4 Montagem Como o próprio nome diz, nessa etapa ocorre a montagem do calçado, a partir da montagem do cabedal e da sola na fôrma. Segundo Alves Filho in (1993), as principais operações de montagem em um calçado de couro são: - Preparação: colocação dos aviamentos no cabedal, montagem do contraforte, montagem da biqueira, e assentamento da palmilha na fôrma; - Montagem do bico: fixação do cabedal na parte dianteira da fôrma; - Montagem dos lados: fixação das laterais do cabedal na fôrma; - Montagem da base: fixação da parte traseira do calçado na fôrma; 148 A montagem é a etapa de fabricação que proporciona o maior nível de automação, pois depende apenas da capacidade da empresa de investir e do balanceamento do fluxo de produção de acordo com o gargalo da empresa. De nada adianta ter máquinas de montar bico com alta produtividade se as seções anteriores não são capazes de alimentá-las com a cadência adequada. Praticamente para todas as operações de montagem já existem máquinas com controle numérico ou pelo menos com controladores lógicos programáveis, o que proporciona uma menor atuação da mão-de-obra sobre o processo e uma maior precisão e qualidade na montagem. Um entrevistado tem seguinte opinião sobre a automação: “O atual desenvolvimento das máquinas permite que se use cada vez mais mão-de-obra desqualificada nessa função, já que a máquina praticamente faz o trabalho sozinha. No entanto, conforme a tecnologia evoluir o inverso ocorrerá: cada vez mais haverá a necessidade de programadores e operadores especializados para aproveitar as opções que os equipamentos oferecem. Entre as máquinas, as mais caras são as de montagem do bico, que exigem maior precisão na operação; os operadores destas máquinas recebem normalmente os salários mais altos da seção.” O advento de máquinas mais modernas deverá levar as empresas a montar estruturas de suporte tais como engenharia, planejamento e controle da produção, manutenção mais eficientes e qualificadas, bem como um programa de padronização e maior interação entre as diferentes áreas funcionais. Em termos de tecnologia gerencial ou inovação na organização da produção, a principal inovação tem sido a organização junto com as outras áreas em grupos de montagem. 149 5.4.2.5 Acabamento Figura 40: Operação de acabamento Na seção de acabamento fixa-se o solado ao cabedal através de colagem ou costura ou ambas, realiza-se as operações de acabamento necessárias no calçado (figura 40) tais como frisar, lixar, pintar, secar e outras. Retira-se a fôrma do calçado, faz-se a inspeção final e finalmente embala-se o calçado. Os principais desenvolvimentos nessa área são equipamentos simples capazes de desformar o calçado mais rapidamente; máquinas de secagem tais como estufas mais eficientes; adesivos, resinas e tintas de melhor qualidade; e testes de inspeção extra-fábrica mais conclusivos. A seguir serão explorados alguns pontos importantes na produção das empresas. 150 5.4.3 Considerações importantes 5.4.3.1 Moda Em uma indústria em que as barreiras à entrada são praticamente nulas, já que a tecnologia está disponível a todos os interessados, a diferenciação através do processo ou do produto é um imperativo. A ameaça dos competidores chineses, tailandeses e indonésios no mercado de calçados de couro de médio preço, que é onde o Brasil atua, bem como a concorrência dos italianos nesse segmento (Mercatanti in Gomes 1993), torna imperativo que o país desenvolva a moda como forma de diferenciação. A preocupação de representantes do setor coureiro-calçadista, em estimular a formação de uma identidade própria para o calçado produzido no Brasil vem se evidenciando, a partir de uma série de iniciativas que visam à discussão sobre o fortalecimento de uma moda Made in Brazil. A Associação Brasileira dos Estilistas de Calçados e Afins (Abeca) é uma das entidades que buscam a afirmação da moda nacional em calçado, através do tema Estilo Tropical (figura 41), que há três estações40 é tratado no Guia de Moda da Abeca, entidade que congrega cerca de 600 associados. Figura 41: Estilo Made in Brazil 40 Desde o outono/inverno de 1999 151 A idéia é suscitar o debate sobre uma identidade própria de criação, valorizando a brasilidade, principalmente através do resgate do movimento tropicalista e da utilização de materiais alternativos, característicos da cultura brasileira. Segundo um entrevistado, a discussão sobre um estilo próprio é urgente e a questão principal é como criar uma moda nacional para ser consumida no exterior: "Já estamos conquistando nosso espaço, mas identidade própria é uma cultura que se desenvolve aos poucos. Vai levar um tempo para que se consolide. Mas é preciso começar agora . . . Se não iniciarmos esse processo agora, vamos demorar mais uns 20 ou 30 anos. “ A Abeca organizou, na Courovisão edição 2000 na Feira Nacional do Calçado Fenac, uma Ilha Tropical, onde foram exibidos materiais e componentes legitimamente brasileiros utilizados pelos estilistas. A Associação Brasileira das Indústrias de Componentes para Couro e Calçados Assintecal também tem uma proposta para tentar viabilizar o surgimento de uma moda Made in Brazil, agregando maior valor aos produtos nacionais. Através de encontros em Feiras41 discute-se sobre as maneiras como o setor pode trabalhar para chegar à sincronização da cadeia produtiva, a exemplo do que ocorre na Europa. Segundo um entrevistado, há uma preocupação em se discutir não só as tendências, mas também a questão do marketing da moda, através do desenvolvimento de produtos e do design: "Estamos voltados a uma tentativa de sincronização entre as empresas da cadeia produtiva, até para que as indústrias de componentes tenham condições de suprir a demanda calçadista, de acordo com as tendências de moda . . . O que temos visto é uma perspectiva de moda universal, aproximada pelos meios de comunicação. Precisamos influenciar essa moda com uma inspiração brasileira e fazer uma leitura adequada ao Brasil e, o que é mais importante, divulgar todo esse processo.'' Segundo a Assintecal faz-se necessário pensar em um conceito global, não só de tendência em cores, mas do conjunto dos produtos brasileiros. Para isso deve haver uma sintonia entre a moda do calçado, do vestuário e dos acessórios. Assim no segmento de acessórios, o esforço tem sido o de divulgar a marca By Brazil em feiras internacionais, procurando mostrar um produto de qualidade no mercado mundial. 152 Já para outro entrevistado, são boas as iniciativas que visam incrementar a moda brasileira, porém adverte ser muito difícil a tarefa principalmente pela tradição européia em ditar a moda mundial e pela sua antecipação em relação aos outros centros. Há ainda falta de profissionais independentes, trabalhando em criações próprias e não restritos aos modelos exigidos pelas fábricas. "Os europeus estão pelo menos uma estação adiantados. Quando lá é inverno, aqui ainda é verão . . . Na Europa, existem cerca de 280 estilistas independentes, trabalhando para várias fábricas, enquanto que, no Brasil, há 4 ou 5 profissionais desse tipo.'' Outro entrevistado diz que: “... a realidade é que se faz uma adaptação da moda européia em calçados, seguindo as exigências do mercado nacional, principalmente no que diz respeito aos materiais e ao poder de compra dos consumidores...” Uma das mais recentes iniciativas no sentido de valorizar a moda gaúcha aconteceu com a formalização da Associação O Vale da Moda. A criação da nova entidade, formada por um grupo de empresários dos vales do Paranhana, do Sinos, Rio das Antas e Taquari, pretende ser a primeira etapa para a busca de mais espaço nos grandes centros urbanos consumidores de calçados. O fortalecimento do design do calçado também é uma preocupação do Centro Universitário Feevale. O curso de design possibilita a opção pelo design gráfico ou de produtos, esse último com ênfase no calçado. Na oficina do curso está em funcionamento um laboratório de criatividade como uma ferramenta para a formação dos profissionais da área. 5.4.3.2 Inovações, Pesquisa & Desenvolvimento Até meados da década de 70, a principal fonte de inovações no setor eram os materiais substitutivos e progressos tecnológicos no maquinário existente. Recentemente, no entanto, esse perfil tem mudado para o uso da micro-eletrônica e o uso de tecnologias gerencias tais como grupos, qualidade total, treinamento de empregados, e outros. As inovações advêm de fora das fábricas e do setor calçadista de couro. Pode-se dizer que praticamente 100% das inovações de equipamento foram ofertas da 41 Fórum da Moda, Courovisão, FENAC 153 indústria de máquinas e equipamentos, que representam as maiores empresas transnacionais, através de licenciamento, joint-ventures e outros. No que diz respeito à atualização tecnológica das máquinas oferecidas, as mesmas atendem perfeitamente às necessidades da maioria dos fabricantes. Apenas aqueles que baseiam sua produção na alta tecnologia dos equipamentos reclamam que existe defasagem tecnológica e que o preço no Brasil é superior ao disponível em países como Alemanha e Itália. Entretanto, essas empresas são minoria, visto que a maior parte das empresas do setor ainda baseiam seu modelo produtivo na mão-de-obra intensiva. A principal reclamação, que pode ser generalizada para a indústria brasileira como um todo, é a falta de uma política industrial que incentive a atualização tecnológica e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O setor químico também traz inovações através de novos produtos substitutivos ou não ao couro, adesivos, solventes e outros. Ressalta-se a atuação do Centro Tecnológico de Couro, Calçados e Afins - CTCCA que desenvolve algumas pesquisas na área de novos processos. Algumas fábricas de calçados se preocupam com o desenvolvimento de máquinas internamente, a partir do departamento de manutenção. No entanto, na maioria dos casos, é pouca a parceria com os fabricantes de equipamentos para pesquisa e desenvolvimento. Também em relação a pesquisa do produto ainda é pequena, principalmente no que diz respeito ao conforto para o cliente. Como a maior parte dos modelos e materiais já vem definidos quando da exportação, a tradição é não pesquisá-los. Assim, as inovações, normalmente vem de feiras internacionais, agentes exportadores ou fabricantes das filières tecnologicamente ligadas. Já há movimento do setor em direção às inovações gerenciais, principalmente face a grande competitividade dos fabricantes asiáticos. Pois os fabricantes sentiram que para manterem-se competitivos teriam que gerenciar melhor as suas fábricas, evitar desperdícios, padronizar operações, e principalmente baixar custos e aumentar a produtividade. Um dos programas implantados foi dos grupos de produção. Pode-se transcrever aqui, as palavras de um entrevistado que resumem bem esse aspecto: 154 “ . . . cada vez mais devemos ocupar nossos neurônios, no sentido de buscarmos com que os problemas produtivos de qualquer ordem sejam visualizados no menor tempo para que sejam corrigidos antes da expedição. . ., pois os custos do reprocesso são muito maiores e mais difíceis de serem recuperados com aceitabilidade. Para que o setor possa novamente crescer, já que estamos sobrevivendo, necessitamos urgentemente mudar alguns conceitos e paradigmas. . . “ Nesse sentido, pode-se acrescer ainda, a opinião de outro entrevistado, “. . . muitas empresas que não estavam no mercado começaram a aprender, falar de produtividade, reduzir custos, parcerias. É usar aquilo que a gente é bom. Somos realmente mais criativos, mais rápidos, trabalhamos muito mais a prestação de serviços (nesse setor) que qualquer outro país. E em alguns pontos tecnológicos, estamos atrasados, e temos que buscar parcerias. . . “ 5.4.3.3 Formação de Grupos de produção As fábricas de calçados de couro se organizam primeiramente em linhas de montagem, onde uma esteira dita a velocidade das operações e onde a disposição de operadores e máquinas visa compensar os gargalos. Outra forma de organização é o que se chama de grupos. Os grupos começaram a ser organizados a partir da costura, baseando-se na idéia de células de produção, e em algumas fábricas evoluíram para toda a empresa, onde transformaram-se em fábricas focadas, organizadas por produto, modelo ou linha. Na verdade, pode-se averiguar pelas visitas e entrevistas, que os grupos ou células que vem sendo implantados na maioria das fábricas de calçado de couro são sistemas mistos de células de operações ao redor de uma linha de transporte que pode ser uma esteira. Algumas características da organização da fábrica por células não foram implantadas ou disseminadas nas fábricas de calçados, entre elas a multifuncionalidade e o trabalho compartilhado, o sistema de produção puxado com controle no chão de fábrica, e a manutenção pelos empregados: 155 • Multifuncionalidade e trabalho compartilhado: apenas algumas empresas começaram treinamento para isso, mas o foco é utilizar o trabalhador multifuncional para conseguir acomodar o absenteísmo na fábrica e não para motivar e dar mais responsabilidade ao empregado. Além disso, na maioria das empresas que utilizam grupos o operador executa a mesma operação, sem que a mesma seja compartilhada com outros operários da célula. A rotação dos empregados nas operações ou célula poderá ocorrer só quando houver troca de modelo; • Sistema de controle da produção: o sistema nas fábricas de calçados de couro é centralizado e planejado pela direção ou áreas de suporte da empresa. A produção não é puxada, mas sim empurrada. É a habilidade de planejamento da área de PCP que determina o acúmulo ou não de estoques; • Manutenção: continua sendo realizada por um departamento especial, quando muito os empregados são responsáveis pela limpeza da área. A organização das fábricas de calçados em mini-fábricas focadas, seja em operações, seja em produto, trouxe maior flexibilidade, já que para cada novo modelo ou linha modifica-se o lay-out de modo a ter o menor tempo de produção (lead-time), ao mesmo tempo que faz-se o balanceamento de máquinas e funcionários com outras mini-fábricas dentro da empresa. Assim, o tempo de mudança e preparação (set-up) torna-se menor que em relação a uma esteira, mas em compensação os ganhos de escala são menores. Além disso, a localização de problemas fica mais fácil, já que facilita a visualização do acúmulo de estoques, o que não acontece com uma esteira de cadência constante. Geralmente as empresas empregam grupos quando necessitam de flexibilidade. • Verticalização A escolha de uma estratégia de verticalização depende das vantagens que a empresa poderá auferir, não só em redução de custos em função da eliminação das margens intermediárias, mas também do poder que a empresa ganha sobre o fluxo de produtos na filière. 156 No caso das fábricas de calçados, a estratégia de verticalização para trás pode ser um bom negócio, em virtude do fluxo de matéria-prima couro ser irregular quanto ao preço e de baixa qualidade. A verticalização nesse caso garante o nome da empresa, já que pode assegurar a qualidade e os prazos de entrega para seus clientes. A aglomeração industrial facilita a verticalização através de aquisições devido à inabilidade dos fornecedores de suprirem as grandes empresas. No entanto, a aglomeração industrial na região facilita também uma verticalização sem aquisição, ou seja, o desenvolvimento de fornecedores exclusivos ou com parte da produção assegurada, garantindo uma estrutura menor e maior flexibilidade em relação à verticalização tradicional. 5.4.3.4 Fatores que influenciam na competitividade Os fatores essenciais na concorrência são adaptabilidade, qualidade e preços baixos. Possuir adaptabilidade é essencial. Além de lançadas a tempo certo, as coleções têm que representar o desejo dos consumidores. Cabe ao estilista de calçados a difícil missão de prever o que o consumidor irá comprar. Esses questões são reforçadas por um entrevistado, “A necessidade de assegurar qualidade fica evidente, frente ao novo consumidor, mais exigente e rigoroso. Esse comportamento é agravado pelo grande número de empresas produzindo sapatos semelhantes, sendo mais fácil encontrar o que se procura. Igualmente importante e de difícil resolução está a necessidade de reduzir custos para permitir uma diminuição nos preços de venda. O que se traduz como necessidade de preços compatíveis com o produto e mercado alvo.” Outro ponto importante é o cumprimento dos prazos de entrega. O não cumprimento dos prazos denigre a imagem da empresa. Apesar de indesejáveis, os atrasos são relativamente freqüentes dentro do segmento. Em alguns casos, mais esporádicos, o tempo médio de atraso nas entregas chega a ser elevado, podendo chegar a duas ou três semanas. A cadeia formada pelas relações fornecedor/empresa e empresa/cliente assume grande importância uma vez que, se a empresa não obtiver do fornecedor atendimento adequado, recebendo as matérias-primas dentro dos prazos e padrões 157 de qualidade exigidos não poderá repassar estas características aos seus clientes e conseqüentemente ao consumidor final. Evidencia-se a importância e a necessidade de haver parcerias entre os envolvidos: fornecedor, empresa e cliente. A relação fornecedor/empresa assumindo maior importância dentro da cadeia, apresenta ainda hoje muitos problemas, apesar de evidentes melhorias. As questões de flexibilidade são pouco discutidas. Porém, sua relevância é verificada uma vez que, grande quantidade das empresas, levam dias senão, semanas para passar de uma coleção a outra, não havendo portanto, flexibilidade de produção. Talvez por falta de treinamento ou devido à forma de organização industrial verifica-se que a produção se reduz sensivelmente em trocas de coleções. Esta situação é agravada pela ausência de qualquer tipo de análise do processo de produção de um modelo, durante a fase de projeto. Ainda no que se refere à competitividade, em termos de áreas internas da empresa, são relevantes: (1) projeto do modelo/modelagem (relacionado à adaptabilidade e qualidade), (2) vendas / marketing (referente às relações empresa/cliente), (3) compras (relacionadas à relação fornecedor/empresa), (4) PCP (abrange cumprimento de prazos e preços baixos), (5) processo de fabricação, influenciando flexibilidade e (6) recursos humanos (RH) Nesse sentido, o bom desempenho do departamento de projeto do modelo/ modelagem é considerado vital. Uma insuficiência nesse setor não pode ser compensada por nenhum outro. Ele é diretamente responsável pelas questões de qualidade e adaptabilidade da empresa. Buscando baixar custos e reduzir prazos a área de PCP (Planejamento e Controle da Produção) se destaca como essencial para a empresa. Programar a produção visando o cumprimento dos prazos de entrega e reagir aos imprevistos são fundamentais. Também o departamento de compras assume grande importância. Lidando diretamente com o monopólio exercido pelos fornecedores, se depara com freqüentes atrasos nos recebimentos e ainda mais freqüente, interrupções da produção por falta de matéria-prima. Além dos problemas decorrentes de falta há outro: existência do material, porém, com qualidade não aceitável pelos padrões estabelecidos pela empresa. 158 Contendo traços de um processo artesanal, o processo de fabricação também requer cuidados, até porque exerce influência direta na flexibilidade em geral. Novas tecnologias, equipamentos e materiais têm sido desenvolvidos, testados e agregados ao processo convencional. O receio é maior quando o assunto é reestruturação de atividades, pois elas alteram o procedimento tradicional. Como sabe-se o homem possui um receio natural a tudo que é novo e conseqüentemente às mudanças. Segundo Fernandes e Murari (2000), as estratégias de vendas, bem como o marketing adotado pela empresa são fatores secundários. Interferindo na relação entre a empresa e seus clientes, esses aspectos recebem atenção apenas quando a empresa julga ter solucionado ou acomodado os demais problemas. O departamento de RH pouco evidenciado recebe menor atenção. Treinamento e informações sobre os processos são ainda pouco comuns. O natural são os cursos sobre qualidade, principalmente os promovidos pelo SEBRAE. Sem uma programação adequada, sem uma conscientização verdadeira e sem o comprometimento por parte dos altos escalões, os esforços acabam muitas vezes se limitando a simples cursos, não constituindo uma reeducação comportamental como de fato deveriam ser. Assim, vários desvios interferem na eficácia e eficiência das áreas internas da empresa. Problemas como: programação inadequada da produção, falta de matériaprima, nível inadequado de estoque de produtos acabados, atrasos nas entregas aos consumidores e tempo médio de atrasos elevados são questões consideradas extremamente críticas para a empresa. Pode-se incluir ainda nesse grupo a insuficiência no setor de modelagem. A maioria dos desvios devem ser tratados pelo PCP. Tendo um horizonte de programação variando entre 10 e 20 dias, a programação da produção feita na maioria das vezes aleatoriamente, ignora qualquer critério. Considera, e de forma superficial, apenas os prazos de entrega e disponibilidade de recursos; mostra-se ineficiente e alheio às perturbações durante o processo produtivo. Alto estoque de matéria-prima, alto estoque em processo, existência de gargalos na produção, tempos inativos de operário e matéria-prima altos, capacidade produtiva insuficiente, falta de incentivos para aumentar vendas, processo de fabricação desatualizado, necessidade de mão de obra mais qualificada, e fornecedores pouco confiáveis são desvios, não menos sérios, porém, merecedores 159 de menor atenção frente aos anteriores. Ainda nesse grupo percebe-se claramente a existência de problemas decorrentes de programas de produção inviáveis. Por outro lado, set-up de máquinas elevado, Iay-out inadequado, tempo inativo de máquinas elevado e excesso de capacidade produtiva recebem pouca atenção. Evidentemente, não pela falta de importância, mas por se tornarem irrelevantes frente aos demais. O aproveitamento da matéria-prima está distante de ser aceitável. Poucos estudos são desenvolvidos nessa área e as perdas na utilização do couro variam entre 10 e 50%, conforme a empresa em questão. Diferenças tão grandes decorrem não apenas da execução da tarefa, mas do tipo de couro utilizado. Mesmo quando se trata do material laminado sintético, apesar de ser incomparavelmente mais simples de se trabalhar (devido à sua regularidade e homogeneidade), o aproveitamento permanece distante do ideal. Ainda além do pequeno aproveitamento do couro, outro problema é percentagem de rejeição dos couros que situa-se entre 5 e 20%, sendo a diferença geralmente decorrente do padrão de qualidade exigido para os diferentes mercados. De forma geral esses aspectos mencionados como problemas, são os mesmos independentemente da empresa considerada. Variam apenas a intensidade e a freqüência de ocorrência ou relevância atribuída. Assim, de acordo com Fernandes & Murari (2000), associados aos resultados das entrevistas, é possível explicitar as seguintes conclusões: i) a importância da indústria calçadista nacional preocupar-se em recuperar sua posição de maior e melhor fornecedor mundial; ii) a importância de se analisar a empresa calçadista de forma particular, com características, estratégias de vendas e trunfos competitivos singulares se comparados a outros ramos; iii) a importância de pensar em competitividade e nos fatores estratégicos de produção relacionados de forma integrada, permitindo que a empresa identifique seu cenário e possa definir sua estratégia baseada nos fatores realmente relevantes para a sua situação;' iv) a importância de estar atento às mudanças do mercado consumidor, que nos últimos anos tem se mostrado ativo e em constante modificação, levando empresas recém instaladas a ultrapassarem empresas antigas no mercado; 160 v) a importância dos empresários calçadistas acreditarem em inovações, diminuindo o receio em testar novas tecnologias, mesmo quando estas se referirem à restruturação de atividades; vi) a importância em enriquecer as atividades relacionadas ao projeto dos modelos, englobando a análise do processo produtivo, subentende-se a conseqüente melhoria do processo, redução de seus custos, maior facilidade para seu aprendizado e execução; vii) a importância em se cumprir os prazos de entrega preestabelecidos, evitando, além do comprometimento da imagem da empresa frente aos clientes, o aumento dos custos; viii) a importância de propor um sistema de controle e programação da produção apropriado que venha substituir os sistemas informais atualmente utilizados na grande maioria das fábricas de calçados; ix) a importância de propor uma sistemática, viável quanto à sua implementação na prática, para programar o corte dos materiais, uma vez que deve-se resolver as questões relacionadas ao problema de corte garantindo o cumprimento das demandas e assegurando maior e melhor aproveitamento do material utilizado, visando diminuir os resíduos sólidos; x) a importância de simplificar o fluxo de produção, eliminando contra-fluxos e transportes desnecessários, a fim de garantir uma redução no lead time de produção, interferindo positivamente no cumprimento dos prazos de entrega e contribuindo para diminuir custos; Xi) a importância de conferir maior relevância ao fator flexibilidade, melhorando, por exemplo, a introdução de novas coleções na produção - atividade problemática e que implica em perda de produtividade - empreendendo esforços para que isso ocorra sem comprometimento do ritmo normal de produção; xii) a importância em se firmar a tendência atual para a formação de parcerias entre fornecedores e empresas, garantindo com isso: regularidade no recebimento das matérias-primas, índices de qualidade dentro dos padrões pré-determinados, possibilidade do repasse das características tais como qualidade e prazo recebidas dos fornecedores pela empresa aos seus clientes, fechando com isso o ciclo: fornecedor / empresa / cliente. 161 Esses problemas foram ainda mais críticos na década de 90 quando em 1995 houve uma queda enorme nas exportações. Para o ano 2001 as previsões são animadoras. Segundo Ciarelli in Tecnicouro (2000), estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que a reação do setor industrial brasileiro a partir do ano 2000 será liderada pelos ramos têxtil e de vestuário os quais perderam 50% dos postos de trabalho desde o início do Plano Real (1994). Uma confirmação desse fato é o aumento de 20% das vendas de calçados em 2000 em relação a 1999. Alguns autores entendem que os catalisadores da reação do ramo são a desvalorização do real frente ao dólar42 e uma adaptação da indústria nacional à concorrência externa. Embora ainda não tenha sido efetivamente demostrado, essa adaptação pode estar passando pela solução, pelo menos parcial, dos problemas mencionados. 42 Catalisador de exportações e inibidor de importações Distribuição e Mercados Pode-se classificar as empresas quanto ao principal mercado que atendem: • Mercado externo: empresas que atendem predominantemente o mercado externo, onde se destacam como compradores Estados Unidos e Europa; • Mercado externo/interno: empresas que atendem ambos os mercados equilibradamente; • Mercado interno: empresas que atendem exclusivamente o mercado interno. No que diz respeito à distribuição para esses mercados, ela é feita da seguinte maneira: • Mercado interno:, distribuição própria, no caso dos calçadistas quando possuem redes de lojas (Paquetá, Datelli e outros); venda direta, quando as empresas negociam diretamente com as lojas (Ortopé, Dakota e outros); e representantes comerciais, que intermediam a venda entre o fabricante e o lojista. Entre essas, a maior parte da distribuição, em se tratando de calçados é feita por venda direta ou representação comercial. No caso dos curtumes prevalece a venda direta. • Mercado externo: venda direta, negociação direta entre a empresa e os distribuidores estrangeiros, que praticamente não acontece para o mercado americano, restringindo-se principalmente ao mercado europeu; agentes de importação, representantes de grandes cadeias de lojas ou de fabricantes de calçados e artefatos, principalmente americanas, realizando a intermediação sem auferir comissão; agentes exportadores (traders), empresas de capital nacional que realizam os negócios entre o cliente e a empresa, auferindo o diferencial entre os preços combinados com o cliente e o fabricante; companhias de exportação (tradings), compram a produção e realizam a comercialização nos países desejados. 163 5.5.1 Mercado interno de couro O Conselho Nacional da Pecuária de Corte estima que o abate em 2002 será de 40 milhões de cabeças. No entanto, apesar do crescente número de abates (36% de crescimento nos últimos dez anos), o consumo doméstico de couros não vem crescendo na mesma proporção, mantendo-se em torno dos mesmos valores há vários anos (Figura 42). Além do baixo consumo doméstico de calçados de couro, é inquestionável a progressiva redução do uso do couro em calçados e artefatos em prol dos sintéticos e outros materiais alternativos. O Programa Calçado Brasil informa que, em 2000, o uso de plásticos, por exemplo, em calçados – sapatos, tênis e chinelos – está próximo de dois terços da produção nacional, destinada tanto ao mercado interno quanto ao externo. Desse modo, mais couros estão disponíveis para a exportação e para outros fins, entre os quais caberia destacar a indústria de móveis e de revestimento de veículos, em que o percentual do couro utilizado ainda é baixo em relação aos patamares internacionais. Segundo recente trabalho do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), entre 20% e 40% do mercado de estofados de salas dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, utilizam couro, percentual que no Brasil encontrase entre 2% e 4%. Figura 42: Evolução do abate e consumo aparente 35.000 30.000 25.000 Abate 20.000 15.000 Consumo 10.000 5.000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Fonte: AICSUL A predominância do gado zebuíno no Brasil traz uma desvantagem em relação ao gado argentino, de origem européia, pois possui o que se chama de “cupim”, que dificulta a retirada do couro inteiro, sem imperfeições, sendo mais próprio para 164 cortes. No entanto, alguns grandes curtumes já conseguem aproveitar esse tipo de couro para usos mais nobres. Além disso, como já foi visto, há pouco incentivo aos pecuaristas no tratamento do gado, de modo a impedir que o couro tenha marcas prejudiciais, como as de bernes43, arranhões decorrentes do uso de arame farpado, marcas de ferro, entre outras, o que faz com que a pele, por vezes também extraída de forma inadequada, seja classificada como de baixa qualidade, obtendo-se couros com menor valor na exportação. Alguns curtumes, cientes da importância do maior envolvimento dos pecuaristas e frigoríficos na melhoria da qualidade das peles brasileiras, vêm fazendo um trabalho de conscientização/parceria junto a tais integrantes da cadeia coureirocalçadista. Esse fato foi comprovado em entrevistas já citadas anteriormente. Além disso, o setor também vem procurando corrigir suas próprias deficiências, acenando com alternativas de produção mais eficientes e maior integração com fornecedores e clientes. Os ganhos decorrentes dessa coordenação integrada do complexo coureiro-calçadista poderão ser diretamente expressos em termos de qualidade e preço. A indústria gaúcha de couro, importante fornecedora de couro acabado para a indústria local, vem se aperfeiçoando e se especializando em acabamento de couros inteiros para a indústria de estofamento de móveis e automóveis, cuja demanda é crescente no mercado externo (BNDES, 1999). O Rio Grande do Sul produziu em 1999 cerca de sete milhões de couros, a partir de peles não só da região (dois milhões – que são quase totalmente direcionados para a produção de estofados), mas também do Centro-Oeste (cinco milhões). 5.5.2 Mercado interno de calçados Após a implantação do Plano Real, o setor calçadista vem passando por uma série de dificuldades para se manter atuante nos mercados interno e externo. Internamente, entre as principais dificuldades destacam-se a baixa inovação tecnológica do setor e a concorrência com o produto importado BNDES, 1999. Externamente, o crescimento da concorrência asiática e também de países 165 europeus, como Itália, Espanha e Portugal, tem absorvido parcela significativa do mercado brasileiro de sapatos. Some-se a isso o desenvolvimento de produtos sintéticos, que vêm substituindo os calçados de couro natural, base das exportações brasileiras de calçados. Não obstante, o setor tem apresentado um incremento da qualidade do produto, resultado combinado da aplicação de materiais mais sofisticados e da melhoria nos processos de acabamento. A cadeia industrial é praticamente auto-suficiente, à exceção da fabricação de equipamentos mais sofisticados - com componentes eletrônicos - e de alguns insumos químicos e petroquímicos - controlados por monopólios. As matérias- primas demandadas pela indústria coureiro-calçadista são abundantes no país e, salvo alguns produtos derivados do petróleo, fundamentais à produção de artigos esportivos e cujos preços são mais elevados do que os internacionais, os preços são compatíveis com os da oferta internacional44 O tipo de produção para o mercado interno assemelha-se muito ao produzido para a Europa: lotes menores e maior variedade de modelos. Contudo, a exigência de qualidade é muito maior por parte dos europeus, principalmente no que diz respeito aos materiais utilizados e uniformidade de produto, conseqüentemente do processo produtivo. Até o final da década de 80, os fabricantes de calçados e artefatos, tanto para mercado externo como para o mercado interno, caracterizavam-se pela ausência de movimentos em direção a novos mercados. Historicamente, o pólo do Vale do Rio dos Sinos sempre teve demanda superior a oferta. No início do século, com a taxação dos produtos importados e a forte demanda da população por calçados; nas décadas de 50 e 60, com a industrialização e a entrada da mulher no mercado de trabalho; e, finalmente, na década de 70, com as exportações, principalmente para os EUA. Assim, comparativamente a outros setores da economia, como o de vestuário, observa-se que sempre houve um esforço de marketing menor no sentido de se estabelecer uma imagem ou marca conhecida no mercado. Dessa forma, até o final da década de 80, o mercado interno caracterizava-se pela falta de uma estrutura e 43 Tipo de mosca que coloca os ovos sob a pele do gado. Ao se desenvolver e depois “nascer”, a mosca deixa feridas na pele que, mesmo cicatrizadas, causam-lhe imperfeições 44 O sulfato de cromo, essencial no curtimento da grande maioria das peles, constitui exceção, apresentando preço externo inferior ao doméstico. 166 estratégia comercial mais agressiva que perpetuasse as marcas e incentivo ao mercado a um maior consumo do calçado de couro. Analisando-se o mercado interno, surge uma pergunta: Por que vender no mercado externo por 30 a 40% do preço que pode ser conseguido no mercado interno? As explicações são várias. A primeira, de natureza histórica, é que o mercado americano garante volumes de produção altos, menor variedade, pagamento em dólar e estabilidade. A segunda, de natureza administrativa e comercial, é que no mercado interno as empresas são obrigadas a procurar mercados. No mercado externo, isso praticamente não aconteceu até o início da década de 90, ocasionando uma estrutura administrativa menos pesada. A terceira, de natureza técnica, é que os agentes, na maioria das empresas de calçados, definem todas as características do calçado, além de trazer as inovações de produto e processo para os fabricantes, desobrigando-os de manter estruturas de pesquisa e desenvolvimento e de marketing. Já no mercado interno a principal característica é a instabilidade de demanda, que depende basicamente da renda da população. A produção brasileira de calçados tem permanecido estável nos últimos anos, assim como as parcelas que vão para os mercados interno e externo. A maior parcela vai para o mercado interno (quase 75% entre 1997 e 1999), como se pode ver na figura 43. Dados preliminares para 2000 estimam um aumento da produção em relação a 1999, principalmente em função do aumento de 18,5% das exportações (ABICALÇADOS, 2001) Figura 43: Produção Brasileira de Calçados 600 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Merc.Interno Fonte: AICSUL Merc.Externo Total 167 Os pólos industriais calçadistas, como os de Franca, Vale dos Sinos, Jaú e Birigüi, têm registrado sucessivos fechamentos e paralisações de indústrias, devido não só à forte concorrência do mercado internacional, como também aos deslocamentos de empresas para outros estados da Federação, que acenam para a instalação de indústrias em seus territórios em troca de subsídios fiscais, o que, por vezes, pode trazer problemas sociais e esvaziamento da arrecadação, assim como possível perda das sinergias do cluster industrial. 5.5.3 Mercado interno de componentes A indústria coureiro-calçadista é a que mais absorve a produção da indústria de componentes, que inclui produtos químicos, metais, têxteis, embalagens, sintéticos, entre outros, os quais também se destinam a outras indústrias. A produção é feita por empresas de todos os portes. Pois, com o progressivo aumento da terceirização em vários segmentos industriais, o número de empresas pequenas vem crescendo. Tabela 17: Empresas de Componentes para Couro e Calçados Componentes BrasilL Rio Grande do Sul Participação % Palmilhas e Termoconformados 125 75 60 Solados e Fôrmas 190 110 58 Metais 210 160 76 Embalagens 80 55 69 Produtos Químicos para Couro 165 75 45 Produtos Químicos para Calçados 75 45 60 Têxteis e Sintéticos 185 70 38 1.030 590 57 Total Fonte: Assintecal . O Rio Grande do Sul é um importante pólo produtor e exportador de componentes, concentrando grande parte das empresas (tabela 17). Segundo a Associação Brasileira de Componentes para Calçados e Couro (ASSINTECAL), alguns aspectos podem ser observados a respeito do setor: 168 • o setor teve ociosidade não só pela diminuição das exportações de calçados na década de 90, mas também pelo aumento das importações de componentes, devido à abertura comercial; • o setor está diversificando sua produção, para atender a outros setores, principalmente a indústria química, evitando assim a dependência do setor calçadista; • poucas empresas atuam no mercado internacional, e as que o fazem são sempre as mesmas e, predominantemente, do setor químico e de grande porte; • Até meados da década de 90, não eram são desenvolvidas, pelas empresas, ações sistemáticas no comércio internacional; • Assim como também não existia movimento expressivo na direção dos novos pólos calçadistas. A partir de 1998, o setor tem atuado no esforço exportador, participando do Programa Setorial Integrado de Promoção das Exportações de Máquinas e Componentes para Couro, Calçados e Afins, desenvolvido pela Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins (ABRAMEQ) e pela (ASSINTECAL) e apoiado pela APEX – Agência Especial de Apoio a Exportação. 5.5.4 Mercado interno de artefatos de couro Esse segmento abrange produtos de couro para vestuário, casa, calçados, artigos esportivos, instrumentos musicais etc. Sabe-se, no entanto, que a produção, feita por pequenas empresas, muitas clandestinas, é artesanal e difícil de precisar. A indústria é intensiva em mão-de-obra e predominam as pequenas empresas. Embora tenha havido alguma melhoria em nível tecnológico, ainda há tarefas que continuam artesanais, e a mão-de-obra tem um grande peso no custo final do produto. 169 No comércio internacional, embora a Itália seja tradicionalmente a maior exportadora em quantidade de produtos e a Espanha reconhecida sob o ponto de vista tecnológico, a China foi o país que mais exportou para o Brasil em 1996 e 1997 (US$ 24.700 mil FOB e US$ 27.200 mil FOB, respectivamente). Hong Kong e Estados Unidos também se destacaram como grandes exportadores. O saldo comercial desse segmento se equilibra no Brasil, e quase toda a exportação nacional está concentrada nos Estados do Rio Grande do Sul, com 64% das exportações, e de São Paulo, com 27% (período janeiro/abril de 1998), conforme figura 44. O setor enfrenta dificuldades comuns a setores pouco estruturados, com pouca atuação em pesquisa de mercado e estrutura de preços deficiente. Além disso, tem uma carga de 10% de IPI, o que estimula a existência de empresas clandestinas e diminui sua competitividade. 5.5.5 Mercado interno de máquinas No Brasil, existem cerca de 113 indústrias que produzem máquinas e equipamentos para couro, calçados e afins. O grau de modernização da indústria de bens de capital voltada para o setor no que se refere à incorporação de tecnologias ainda é baixo, principalmente quanto a componentes microeletrônicos. Ainda assim, o setor ocupa 70% da sua capacidade instalada, mas é capaz de suprir o aumento da demanda mediante a contratação de mão-de-obra, que é abundante e qualificada. No entanto, segundo informações dos entrevistados, há uma enorme carência de financiamentos com custos acessíveis para a produção e comercialização de seus produtos. A indústria italiana, que tem, atualmente, a liderança na tecnologia de máquinas e equipamentos para couro e calçados, conta com aporte do governo, uma vasta gama de financiamentos de bancos externos e juros menores que os praticados no Brasil. 170 Figura 44: Evolução da Balança Comercial de Artefatos de Couro US$ mil FOB 80.000 Export 70.000 Import Saldo 60.000 50.000 45.363 40.000 30.000 48.111 28.350 28.260 20.000 1.588 10.000 (10.000) 1991 1992 1993 1994 (20.000) 1995 (10.261) 1996 1997 (133) Fonte: BNDES Em 1999, as vendas externas chegaram a pouco mais de US$ 4,5 milhões, contra US$ 47 milhões em 1993, conforme pode ser acompanhado pela figura 45. Em 1997, o setor de máquinas e equipamentos apresentou uma queda brusca e estes números não chegaram a US$ 3 milhões, no entanto está em andamento uma recuperação do setor. Em 1993, as indústrias mantinham aproximadamente 15 mil funcionários, enquanto em 2000 esse número caiu para 2.809 (ABRAMEQ, 2001). Figura 45: Exportações do setor de máquinas 50 40 30 20 10 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fonte: Abrameq A importação também contribui para agravar essa questão, já que através dos ex-tarifários e outros meios têm ingressado no país máquinas similares às produzidas no Brasil, inclusive usadas (BNDES, 1999). As mais importadas foram secadores, máquinas para movimentação e deposição do couro, para preparar e curtir, para dividir e para costurar o couro. As máquinas para fabricar e/ou consertar calçados, incluídas no montante acima, são importadas em menores quantidades. 171 Em uma iniciativa conjunta os setores de máquinas e componentes lançaram um programa, em 1998 – envolvendo um orçamento de US$ 10 milhões, financiados em 50% pela Agência de Promoção à Exportação (APEX) - que tem como objetivo dobrar suas exportações até 2002. O programa foi dividido em cinco projetos: cursos de capacitação e treinamento; adequação de produtos e processos produtivos com a padronização e a organização de informações; montagem de um banco de dados com informações sobre os mercados interno e externo; promoção da marca Made in Brazil; e promoção de feiras. Em 2000 já são visíveis os resultados dessa iniciativa, conforme tabela 18. Segundo a Abrameq, as metas estabelecidas tem sido não apenas atingidas como também superadas. Em 1999, o setor tinha como objetivo arrecadar US$ 2,9 milhões com as exportações e fechou o ano com US$ 4,5 milhões. Apesar do incremento nas exportações, as indústrias de máquinas estão abastecendo a demanda do setor calçadista brasilieiro, que também está registrando aumento na sua produção. Até o ano de 1999, os fabricantes de equipamentos atuavam com um alto índice de ociosidade, que algumas vezes chegava a 30% da capacidade. O acréscimo nas demandas fez com que o setor voltasse a contratar mão-de-obra e em 2000 foram 2,8 mil pessoas trabalhando contra 2,5 mil do ano 1999, como pode-se verificar na tabela demonstrativa da evolução do setor. Tabela 18: Demonstrativo do setor de máquinas Ano 1993 Nº empresas 138 Nº Funcionários 15000 Empresas Exportadoras Exportações 47,16 Fonte: Abrameq *Estimativa 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 138 120 102 86 86 2.687 99 2.562 113 27 3,76 33 4,51 13500 10800 9750 7,13 4,68 6,41 4200 25 2,72 2809 37 5* O setor de máquinas para calçados liderou o faturamento. O México confirmou as expectativas dos empresários brasileiros, sendo o principal importador de máquinas e equipamentos para calçados. Os mexicanos estão atualizando seu parque fabril para atender a produção de calçados e artefatos exportados para os Estados Unidos, além de suprir a demanda de seu mercado interno. Várias empresas nacionais contrataram representantes ou distribuidoras no México, agilizando a relação comercial. O segundo maior comprador de máquinas para calçados é a Argentina (ABRAMEQ). 172 5.5.6 Mercado externo de couro O comércio exterior de couro é superavitário, embora as exportações, crescentes (figura 46), estejam concentradas em produtos de baixo valor agregado – o couro do tipo wet-blue - e as importações sejam predominantemente de couro acabado, de maior valor agregado. As exportações totalizaram pouco mais de US$ 600 milhões em 1999 (incluindo couros salgados, wet-blue, curtidos e acabados), significando um crescimento acumulado de 140% em relação a 1990. Não obstante, em termos de unidades, elas aumentaram cerca de 200% no mesmo período, cabendo destacar que as de couro wet-blue - de menor valor agregado - mais que quadruplicaram entre 1990 e 1999, enquanto as de couros semi-acabados e acabados tiveram, juntas, um incremento bem menor (44%) acumulado no período (figura 47). Do total exportado em 1999, em unidades, 70% foram de wet-blue, 28% de crust e acabado e 2% de salgado (AICSUL, 2000). Segundo dados do Minstério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2000, as exportações de couro somaram US$ 803.004.609 milhões FOB, o equivalente a 1,46% dos embarques do país. Na comparação com 99, quando o Brasil exportou US$ 641.498.858 milhões, houve alta de 25,18% (Gazeta Mercantil, 18/01/2001). 173 Figura 46: Evolução da Balança Comercial de Couro 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 Exportação 1995 1996 Importação 1997 1998 1999 Saldo Fonte: AICSUL Figura 47: Exportações brasileiras de couro por tipo em valores (US$ FOB) 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 1991 1992 Salgado 1993 1994 W et-blue 1995 1996 Crust + Acabados 1997 1998 1999 Total Fonte: AICSUL O couro do tipo wet-blue apresentou queda de 10% em unidades físicas e de 12% em relação aos preços, figuras 48 e 49. Já os couros crust e acabado mostraram um crescimento de 28% em quantidade de peças e queda de 16% no preço, entre 1998 e 1999, figuras 50 e 51. 174 Figura 48: Exportação de couro bovino wet-blue – situação física 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0.000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 1998 Ano 1999 Fonte: AICSUL Figura 49: Exportação de couros wet-blue - situação monetária US$ 1000 FOB 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0.000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 1998 Ano 1999 Fonte: AICSUL O setor planeja atingir um incremento das exportações de couros de maior valor agregado (CICB, 1999), o crust e o acabado, cujo maior volume de exportações contribuiria significativamente para o superávit da balança comercial, além de gerar maior oferta de empregos. 175 Figura 50: Exportação de couros crust e acabados – situação física – nº couros 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0.000 Jan Fev M ar Abr M ai Jun Ano 1998 Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 1999 Fonte: BNDES Figura 51: Exportação de couros crust e acabados – situação monetária – US$ 1000 FOB 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0.000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ano 1998 Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 1999 Fonte: AICSUL A redução dos preços do couro explica-se pela maior competição no mercado externo, especialmente na Europa. Com a queda das importações de couro norteamericano pelos países asiáticos, os Estados Unidos, com couro de melhor qualidade, reduziram seus preços, aumentando sua participação no mercado europeu, principal cliente das exportações de couro brasileiras. Os preços atualmente praticados na exportação são os do mercado internacional, considerada a qualidade da matéria-prima brasileira, que alcança grau intermediário, devido à grande incidência de defeitos. 176 Do total de US$ 600 milhões, as exportações de couro brasileiras destinam-se especialmente à Europa. A Itália tem sido o principal comprador nos últimos três anos, em sua grande parte de couro wet-blue, conforme figura 52. Figura 52 - Destino das Exportações de Couros - 1999 Demais países 17% Coréia do Sul 2% Itália 29% Países Baixos 3% Alemanha 3% Cingapura 3% China 4% Hong Kong 13% Espanha 6% Portugal 8% Estados Unidos 12% Fonte: AICSUL Conforme já mencionado, havia fatores desfavoráveis para o setor de couro nacional, como as desigualdades tarifárias que privilegiam a exportação de produtos com menor valor agregado. O caso clássico é o do couro wet-blue, cujas exportações até o ano de 2000 estavam isentas do imposto de exportação no Brasil e do imposto de importação na Europa. Já as exportações nacionais de couros semiacabado e acabado são taxadas em 6,5% na Europa; como agravante, as exportações do wet-blue, assim como as de couro salgado, destinam-se especialmente aos maiores concorrentes de nossos manufaturados no mercado internacional45. A Argentina – grande produtora de couros acabados – também procura defender sua indústria taxando suas exportações de couro wet-blue, de modo a incentivar as exportações e a produção doméstica do couro acabado. 45 Programa Calçado do Brasil – Planejamento Estratégico Setorial (1996) 177 No Brasil, a aprovação da Lei 9.363/96 e da Lei Complementar 87/96 foi uma tentativa para estimular as exportações de produtos acabados, através do ressarcimento de impostos pagos ao longo do processo produtivo de toda a cadeia, mas a burocracia fazendária acaba por estimular as importações de matériasprimas, pois os prazos previstos pela lei para a devolução dos valores não são cumpridos, gerando problemas de capital de giro nas empresas. As exportações de wet-blue vêm representando há muitos anos, a maior parte das vendas externas de couro – Cerca de 70% do volume físico. Segundo um entrevistado, “O pedido de taxação da matéria-prima é um pleito antigo do setor calçadista, encontrando apoio no ano de 2000 do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), levando a medidas de restrição à exportação do wet-blue. A partir de janeiro de 2001 a exportação será taxada em 9%. A medida será reavaliada em um ano para verificar se realmente houve incremento nas exportações de calçados e queda nos preços dos calçados.” Segundo a ABICALÇADOS E CICB, a medida é necessária em função da alta do preço da matéria-prima46 e da escassez do produto no mercado nacional, fatores que levaram muitas empresas a redução da produção de calçados em couro, utilizando materiais sintéticos. Resultando ainda em um aumento na tabela de preços da coleção verão 2001 em cerca de 15%, em relação a tabela da mesma estação do ano de 2000, considerando-se calçados e bolsas fabricados nesse material. O estado brasileiro que mais exportou couro em 1999 é o Rio Grande do Sul (40,38% em US$s), vindo em seguida São Paulo (23,54%), veja figura 53. Já quando se trata de unidades físicas o Estado de São Paulo fica em primeiro com 28,52% seguido do Rio Grande do Sul com 27,52%. 46 130% desde janeiro de 1999 178 Figura 53: Exportação global de couros por estados em US$1000 - 1999 Pernambuco Mato Grosso do Sul mato Grosso Santa Catarina Bahia Ceará Minas Gerais Paraná São Paulo Rio Grande do Sul 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Fonte: AICSUL As importações de couro brasileiras têm permanecido relativamente estáveis desde 1990, tendo em 1998 os seus valores mais altos (figura 54). As importações de couro, em 1998, atingiram quase 18% do consumo aparente (em unidades) – maior percentual de toda a década. Figura 54: Evolução das importações de couro 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Produção Importação Consumo Fonte :AICSUL O tipo de couro mais importado pelo Brasil é o crust, que em 1999 chegou a um valor de US$ 102,2 milhões (73% das importações totais de couro bovino), vindo a seguir o wet-blue, com US$ 15,2 milhões. Desde 1993, as importações nacionais de couro vêm se concentrando nos três maiores fornecedores: Argentina, Austrália e Estados Unidos (figura 55), passando de 52% em 1993 para 71% em 1997 o percentual de importação originária desses países. Da Argentina, importa-se 179 basicamente o couro crust, de melhor qualidade que o nacional, o qual é acabado aqui pelos calçadistas importadores. Em 1998, até junho, a Argentina manteve sua posição de maior fornecedora, e a segunda posição, em valores, foi ocupada por Bangladesh (que volta a crescer), vindo em seguida os Estados Unidos. Em volume, os Países Baixos ocuparam a segunda posição e, em seguida, a Austrália. É importante notar que, nesse mesmo período, a China já aparecia como importante fornecedora de couro para o Brasil, vindo em quarto lugar, tanto em valores como em quantidades, enquanto no mesmo período de 1997 estava em décimo lugar. Considerando apenas o Mercosul, a balança comercial brasileira em couros é deficitária, tendo alcançado US$ 98 milhões negativos em 1997. Somente a Argentina representou 94% desse déficit. Segundo um entrevistado, “Os maiores exportadores brasileiros de sapatos usam couros e insumos importados via drawback, pois esse sistema tem favorecido as suas exportações. No entanto, essa competitividade é espúria, baseada principalmente em aspectos tributários, os quais vêm prejudicando o desenvolvimento integrado da cadeia coureiro-calçadista.” Figura 55: Origem das Importações de Couro Brasileiras– 1999 Coréia do sul Países Baixos 1% 1% China 2% Indonésia 2% Estados Unidos 2% Demais países 8% Itália 3% Bangladesh 4% Argentina 63% Austrália 4% Uruguai 10% Fonte: AICSUL 180 5.5.7 Mercado externo de calçados O Brasil é um dos cinco maiores produtores e consumidores mundiais de calçados. O maior produtor é a China, que em 1998 fabricou mais de 5,5 bilhões de calçados (entre sintéticos – maior parte - e de couro natural) e exportou 3,1 bilhões de pares. Os cinco maiores mercados (em unidades) são China, Estados Unidos, Japão, Índia e Brasil (tabela 19). Tabela 19 - Principais Países Produtores de Calçados – 1996/98 (Em Milhões de Pares) PAÍSES China Índia Indonésia Brasil Itália 1996 4.500 700 635 586 483 1997 5.252 680 523 544 460 1998 5.520 685 316 516 425 Fonte: Satra/Abicalçados. Em relação ao comércio mundial, o saldo da balança comercial de calçados tem sido positivo, mas desde 1994, com o aumento das importações e o declínio das exportações, tem-se mantido em torno de US$ 1.300 milhões, bem abaixo dos quase US$ 1.900 milhões que já havia alcançado em 1993 (figura 56). Para 2000, segundo dados da ABICALÇADOS, estima-se que haja aumento desse saldo, já que as exportações nacionais de calçados alcançaram US$ 1.546 milhões, significando um acréscimo de 17% em relação a 1999, com aumento de 18% nas quantidades. Segundo ABICALÇADOS, os Estados Unidos consumiram US$ 1,078 bilhão em calçados brasileiros em 2000, equivalente a 69,75% das exportações de calçados do Brasil no ano passado. Dos embarques que o País realizou, de 162 milhões de pares, os norte-americanos foram responsáveis pela compra de 99 milhões de pares. Em 99, os norte-americanos importaram 68,6% do total das vendas externas em dólar. Em 98, a participação foi de 68,8% e, em 97, de 68,6%. As indústrias de calçados brasileiras pretendem aumentar os embarques para os EUA, mas não necessariamente o percentual nas exportações brasileiras, buscando também vender mais para outros países. Tudo para atingir a meta do convênio firmado com Agência de Promoção às Exportações (Apex) de exportar US$ 2,5 bilhões até 2003. No ano passado, o total das vendas externas somou US$ 1,546 bilhão. A Argentina foi o segundo maior mercado, comprando 7,98% dos embarques 181 de calçados, seguida do Reino Unido, com 6,51% e do Canadá, com 2,17%. (Gazeta Mercantil, 29 de janeiro de 2001) A figura 57 mostra a evolução das exportações brasileiras de calçados, por país de destino, entre 1997 e 1999. As exportações brasileiras são basicamente de calçados femininos de couro, onde o Brasil tem boa competitividade. No entanto, a China vem apresentando uma progressiva evolução nessa linha de calçados, competindo com preços médios em torno de US$ 7,50 por par (ABICALÇADOS, 2000). O calçado brasileiro, que em 1984 custava cerca de US$ 7, em 1997 custou aproximadamente US$ 10,70 (FOB). Não obstante, a inflação acumulada no período foi superior a 50% nos Estados Unidos, o que, portanto, significa que não houve incremento real no preço. Ainda a partir de 1997 os preços entraram em declínio chegando a US$ 9,33 em 1999. A perda de competitividade do calçado brasileiro no mercado norte-americano pode ser associada aos seguintes fatores principais: a) o aumento de qualidade do calçado fabricado na China, comercializado a preços bem competitivos, o que vem pressionando o calçado brasileiro, que se situa em um patamar intermediário entre os produtos italiano (que apresenta design e marca mais sofisticados e cujo preço médio de exportação para os Estados Unidos vem se mantendo no patamar de US$ 22) e chinês (comercializado a US$ 7); e b) o declínio da participação dos sapatos de couro no mercado norte-americano e o paralelo incremento dos calçados atléticos e demais sintéticos. A tabela 20, a seguir, mostra a origem das importações norte-americanas de calçados, nosso maior mercado externo e maior importador mundial de calçados (as importações norte-americanas em 1998 atingiram 1,7 bilhão de pares, representando mais de 80% do consumo doméstico e 25% do volume mundial), onde é possível observar os crescentes valores de exportação da China, enquanto os demais países mantiveram-se relativamente estáveis. As exportações da China para aquele mercado cresceram 33%, em valores, entre 1996 e 1997 e 4% entre 1997 e 1998. O mesmo ocorreu com a Itália (4% e – 2%, respectivamente). As exportações brasileiras caíram 4% entre 1996 e 1997 e 10 % entre 1997 e 1998. 182 Figura 56 - Evolução da Balança Comercial de Calçados em US$ milhão 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Exportação Importação Saldo Fonte: ABICALÇADOS Figura 57: Destino das Exportações Brasileiras de Calçados Outros Paraguai Bolivia Alemanha Canada Argentina Reino Unido EUA - 200.000 400.000 1997 Fonte: ABICALÇADOS 600.000 1998 800.000 1999 1.000.000 1.200.000 183 Tabela 20 - Importações de Calçados dos Estados Unidos, por Origem e Participação no Total – 1996/98 1996 1997 1998 Valor (US$ % Valor (US$ % Valor (US$ Milhões) Milhões) Milhões) China 6.728 51,93 8.966 55,41 9.315 Indonésia 1.248 9,63 1.632 10,09 1.068 Itália 1.134 8,75 1.181 7,30 1.158 Brasil 1.190 9,18 1.137 7,03 1.020 Tailândia 386 2,98 570 3,52 477 Espanha 393 3,03 413 2,55 387 Coréia do Sul 405 3,13 352 2,18 234 México 227 1,75 293 1,81 263 Reino Unido 149 1,15 235 1,45 231 Taiwan 275 2,12 220 1,36 176 Outros 821 6,34 1.183 7,31 1.073 Total 12.956 100,00 16.182 100,00 15.402 PAÍSES % 60 8 7 7 3 3 2 2 1 1 7 100 Fontes: Departamento de Comércio dos Estados Unidos e ABICALÇADOS (2000). A participação no mercado norte-americano dos principais exportadores também vem crescendo, e com isso se observa uma concentração: em 1996, os cinco maiores fornecedores, incluindo o Brasil, tinham 82% do mercado norte-americano e, em 1998, alcançaram 85%. Pode-se observar que a China é a principal responsável por essa concentração, já que, nesse período, suas exportações para aquele país, cresceram mais de 40%. As exportações brasileiras para os Estados Unidos, entre 1996 e 1998, caíram 14% (figura 58). Figura 58 - Países exportadores para os Estados Unidos em US$ bilhões 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 China Indonésia 1996 Itália 1997 Brasil Tailândia 1998 Fonte: ABICALÇADOS/departamento de comércio exterior dos Estados Unidos 184 No entanto, além da retomada dos grandes volumes de exportação para os Estados Unidos, observar-se o desenvolvimento de mercados alternativos, tais como Mercosul e Oriente Médio (Emirados Árabes, Arábia Saudita e outros). Os negócios com o Mercosul, apesar de alguns desentendimentos durante o ano de 2000, vêm evoluindo de forma satisfatória. O saldo comercial brasileiro com a região, em relação aos calçados, cresceu quase 400% entre 1997 e 1998 (tabela 21). O déficit anterior com a Argentina vem diminuindo, uma vez que as exportações brasileiras para aquele país vêm crescendo significativamente (entre 1997 e 1998 e 200% entre 1998 e 1999), embora as importações também tenham sido crescentes até 2000. Tabela 21 - Saldo da Balança Comercial Brasileira de Calçados com o Mercosul – 1997/99 (Em US$) 1997 1998 1999 Argentina (5.934.159) 25.469.023 78.417.032 Uruguai 24.749.709 14.400.708 10.870.881 Paraguai 8.990.119 7.405.777 18.421.320 27.805.669 47.275.508 107.709.233 Total Fonte: ABICALÇADOS Conforme mencionado, a exportação de calçados está fortemente concentrada no Rio Grande do Sul, que exportou 85% dos calçados brasileiros, na sua maioria fabricados com couro. Os demais estados exportadores são: São Paulo, Ceará e Paraíba. Destaca-se o crescimento das exportações do Ceará - de US$ 1.380 mil em 1990 para US$ 71 milhões em 1999, apesar de sua participação nas exportações totais ainda ser pequena: 6% em 1999 ver figura 59. A abertura comercial implicou um incremento substancial das importações brasileiras de calçados, que cresceram 700% entre 1990 e 1997, alcançando US$ 196,4 milhões em 1997 (figura 60). Não obstante, a partir de 1997 as importações entraram em declínio, apresentando em 1999 um decréscimo de 74% em relação a 1997. Os calçados importados vêm especialmente da China, da Indonésia e da Argentina. 185 Figura 59: Exportação de calçados por estado do Brasil - 1999 Ceará 6% Paraíba 1% Outros 1% São Paulo 7% Rio Grande do Sul 85% Fonte: ABICALÇADOS Figura 60: Origem das Importações de Calçados - 1997-99 Japão Taiwan Vietnã Filipinas Itália Coréia do Sul Tailândia EUA Hong-Kong Indonésia Argentina China - 10.000 20.000 30.000 1997 Fonte: ABICALÇADOS 40.000 1998 1999 50.000 60.000 70.000 186 5.5.8 Relações comerciais na filière Como já foi visto, os principais mercados para o calçado e o couro brasileiro são os Estados Unidos e a Europa. No entanto, o modo de comercialização entre um e outro é diferente. No primeiro predominam os agentes exportadores / importadores e companhias de exportação, no segundo um mix entre esses e a venda direta aos fabricantes ou às cadeias de lojas. A exportação para a Europa é feita em lotes menores e maior variedade, enquanto que os EUA, apesar da recente redução nos lotes, ainda proporciona ganhos de escala com lotes bem maiores que para a Europa. Um lote grande para os EUA gira em torno de 50 mil pares47, já na Europa dificilmente passa de 10 mil pares. A estrutura de distribuição também é diferente, existindo uma combinação de agentes e vendas diretas. Algumas fábricas de calçados exportam com marca própria para o mercado europeu, situação pouco provável no mercado americano. No entanto, a exportação para a Europa exige maior flexibilidade de produção das empresas, devido aos lotes menores e maior variedade de modelos. A colocação do sapato por venda direta também é diferente. Existem programas de fomento ao desenvolvimento de uma marca própria como já foi visto anteriormente. A partir da concepção do produto, inicia-se a produção de uma série de protótipos. Os protótipos são levados para as principais feiras da Europa (GDS – Feira Mundial do Calçado na Alemanha, MICAM – Feira Internacional do Calçado na Itália e mais recentemente a Al Hida´a, nos Emirados Árabes, além de outras feiras menores), onde são feitas as negociações e os primeiros contatos com os clientes. A partir da aprovação de alguns modelos, começa a negociação em termos de preço, materiais, prazos e condições. Logo, a resposta rápida da modelagem é muito importante, para que não se perca o negócio devido ao prazo. No caso dos curtumes, levam-se amostras dos couros em Feiras Internacionais como a Semaine du Cuir na França, a Asia Pacific Leather Fair, em Hong Kong, a Pan American Leather em Miami e outras. 47 já foi de 500 mil 187 Os agentes exportadores/importadores e as companhias de exportação desempenharam papel muito importante no desenvolvimento do pólo coureirocalçadista do Vale do Rio dos Sinos, a partir da década de 70. Com a entrada dos agentes importadores e posteriormente exportadores no mercado, tanto a indústria de curtumes como a indústria de calçados foi obrigada a melhorar os seus padrões de qualidade, ao mesmo tempo em que alcançava ganhos de escala em função do tamanho dos lotes. Além disso, propiciou um aumento da demanda até aquela época originada exclusivamente do mercado interno. As companhias de exportação e agentes de exportação/importação serão tratados a partir de agora por agentes, visando facilitar a fluidez do texto. Geralmente, os fabricantes que trabalham com agentes mais exigentes apresentam um nível de qualidade mais avançado ao nível de produto e processo. O nível de cobrança e parceria varia de agente para agente. O agente quando estabelece normas e procedimentos para as empresas, fez com que as mesmas aumentassem o seu nível de qualidade. Ou seja, há uma preocupação em desenvolver um fornecedor de confiança. Isto mostra que os agentes podem funcionar proativamente na melhoria do couro e do calçado brasileiro. Por outro lado, existem agentes que colocam as amostras de couro e calçados em várias empresas, vêem a que dá preço mais baixo e contratam-na. Se a empresa tiver problemas trocam-na, ou seja o relacionamento é meramente comercial, sem preocupação de desenvolvimento de fornecedores, ou de uma integração maior do setor. O agente tem uma grande vantagem quanto ao volume de pedidos, ele consegue distribuir os diferentes modelos de uma linha, ou variedades dentro de um modelo, ou tonalidades e outros acabamentos no couro para várias empresas. Ou seja, ele torna-se flexível e não fica dependente de um fornecedor. O relacionamento entre agentes e empresas desenvolve-se da seguinte maneira: empresas interessada em exportar apresentam-se a um ou mais agentes, que auditam a empresa e observam o produto (couro, calçado, artefatos) que aquela empresa tem condições de produzir. Geralmente entre os agentes e empresas, a escolha de fornecedores varia conforme a linha de produto, baseando-se essencialmente em preço e qualidade. O início do relacionamento acontecia com a encomenda de pequenos lotes até o desenvolvimento de mais confiança. O prazo de entrega foi referenciado como grande problema, obrigando os agentes a reduzirem os prazos visando ter uma segurança maior. 188 Segundo os agentes, a utilização da via indireta para exportação deve-se basicamente a visão dos empresários pequenos e médios que muitas vezes em função de custos evitam o desenvolvimento de um departamento comercial e administrativo. Além disso, existe a rede de informações tecnológicas que os agentes trazem, principalmente aos fabricantes de calçados, ao nível de inovações de modelos, materiais, equipamentos e outros. Ainda nessa linha, alguns agentes (principalmente os maiores) criam moda, ou seja, propõem o seu próprio design e depois vendem o calçado no mercado internacional. Segundo um entrevistado, “A visão dos calçadistas, na média, está voltada para a redução de custos, sem muita preocupação com a qualidade do produto. Aqueles que são considerados os melhores preocupam-se mais com qualidade do que com o custo. No entanto, os agentes também são responsáveis por isso, visto que a pressão deles sobre as empresas calçadistas é basicamente em cima de custos. Poucos são aqueles que tentam, junto com as empresas calçadistas, melhorar a organização da produção para ter um produto de melhor qualidade e menor custo.” Várias empresas do setor coureiro-calçadista, principalmente pequenas e médias, sequer se preocupam em saber o que acontece no mercado, ou ao menos onde é vendido o seu produto, baseando-se totalmente nas informações que os agentes lhes fornecem. Assim, muitas vezes, os agentes cumprem um papel de alavancar o desenvolvimento tecnológico das empresas, principalmente as calçadistas, tanto ao nível gerencial, como de produtos e porcessos. Algumas grandes empresas trabalham com até quatro agentes. As empresas alegam que é muito difícil exportar para os EUA sem o auxílio dos agentes. A inspeção do produto é executada tendo como principal parâmetro a qualidade visual. Quanto a garantia do processo produtivo, os agentes mantêm pessoal nas empresas fiscalizando a produção (revisores) com o intuito de assegurar a qualidade do produto. Em muitos casos, tanto os agentes como as empresas no exterior que comercializam os produtos, principalmente na Europa, além da inspeção visual, exigem a realização de ensaios e testes sobre a qualidade dos produtos. Um entrevistado emitiu a seguinte opinião sobre o segmento calçadista, 189 “O grande gargalo para um upgrading do calçado brasileiro no mercado americano é a falta de imagem e falta de volume suficiente de produção de calçados de qualidade. Em termos de produto, já existem fabricantes com tecnologia de produto superior à dos italianos. Entretanto, a imagem do calçado na média é de um calçado de segunda. Logo, entre um calçado brasileiro de qualidade e um italiano ou espanhol, prefere-se o italiano ou espanhol, mesmo que esse seja de qualidade inferior.” Segundo os agentes, não haveria problemas de colocar um calçado de melhor qualidade no mercado internacional, desde que ele se mantivesse competitivo em termos de custo. A Associação Brasileira de Exportadores de Calçados (ABAEX) lançou em 1993 uma campanha de marketing no mercado americano, visando melhorar a imagem do calçado brasileiro. Sobre essa ação, um entrevistado informou, “Para que essa campanha seja efetiva, os fabricantes devem se conscientizar da importância da qualidade do produto, o que segundo os agentes depende da profissionalização e do incremento tecnológico, de maneira que as empresas invistam em treinamento de pessoal em todos os níveis e utilizem meios mais racionalizados de gestão da produção.” Segundo os agentes, os programas de melhoria nas fábricas têm falhado em função de erros conceituais dos empresários, que preocupam-se só com o resultado e menos com o processo de implantação. Como exemplo, foi citada a implantação dos grupos em algumas empresas, as quais, apesar do aumento de produtividade e flexibilidade, não remuneraram adequadamente os funcionários. Nesse sentido, antes da automação nas fábricas, há a necessidade de programas de educação e treinamento em conjunto com a racionalização e melhoria contínua dos meios produtivos. As empresas que exportam predominantemente para a Europa possuem uma estrutura comercial e de modelagem mais avançada em relação às que exportam para os EUA, mas a estrutura de pesquisa tanto de mercado como de produto e processo ainda é deficiente baseando-se em feiras e em algumas literaturas do setor. Aqui também, como na fabricação para o mercado interno e americano, a maior parte das inovações vêm de fora das fábricas de calçados, principalmente do exterior. 190 5.5.9 Infra-Estrutura de Transporte A maior parte da exportação de couro e calçados é feita via marítima, seguida da via aérea e rodoviária, conforme figura 61. O porto mais utilizado é o porto de Rio Grande com 32 % de participação, seguido do porto de Santos e Paranaguá. O custo da infra-estrutura de transporte marítimo e as greves no sistema portuário, prejudicam a imagem do calçado brasileiro quanto à confiabilidade de cumprimento dos prazos, e oneram o fabricante e/ou agente, conforme o contrato, obrigando-os a usar a via aérea com um custo bem maior. Dessa forma pode-se dizer que, dentre os fatores sistêmicos infra-estruturais, o maior ponto de estrangulamento reside na área portuária, sendo que o setor coureiro-calçadista tem o custo mais elevado por tonelada considerando todos os produtos da pauta gaúcha de exportações. Ainda, com um número menor de linhas marítimas, o produtor gaúcho precisa produzir com um maior tempo de antecedência para poder concorrer com os produtores mais próximos do mercado consumidor, levando desvantagem, por exemplo, em relação ao sistema jus-in-time adotado pela União Européia. Entretanto, alguns segmentos da filiére tem-se articulado para tentar resolver o problema. Há a necessidade urgente da modernização da infra-estrutura de transporte (melhores estradas e portos mais ágeis, modernos e baratos) para que essa não se constitua em um gargalo que reduza a competitividade de setor tão importante para o Estado. Figura 61: Exportações por vias de acesso Aérea 10% Rodoviária 1% Marítima 89% Fonte: AICSUL/ABICALÇADOS 191 5.5.10 A nova visão do setor Até o início da década de 90, a visão de curto prazo da grande maioria dos empresários do setor coureiro-calçadista fazia com que os mesmos não se preocupassem com o longo prazo. Conseqüentemente, não conheciam seus mercados, seus concorrentes e seus problemas. Não existia, até então um projeto ou planejamento de onde o setor queria chegar, como chegaria lá e como seria feito. Tal condição eliminou empresas tradicionais de grande nome e prestígio, empresas de comportamento ético exemplar, que não conseguiram se adaptar e se reciclar frente aos novos desafios impostos pela globalização. Assim em 1996, foi lançado o programa calçado Brasil que é um plano estratégico com a missão de “promover ações conjuntas visando a competitividade da cadeia coureiro-calçadista do Brasil”. Esse programa é o resultado do Projeto Repensando o Negócio Calçado, que foi desenvolvido a partir do Comitê e do Grupo Piloto, formado por cerca de setenta empresários e técnicos do setor. Em 1994 após o primeiro encontro do Grupo Piloto, do qual resultou documento divulgado sob o título de "Síntese, Conclusões e Propostas do Projeto Repensando o Negócio Calçados", foram abordados os temas mercado externo, mercado interno, concorrentes, cadeia produtiva, gestão das empresas e reengenharia da distribuição. Em meados de 1995, como resultado de pesquisa entre os membros do Grupo Piloto, foram selecionados cinco temas para maior aprofundamento, com o objetivo de orientar o Programa em seu propósito de desenvolver ações para o crescimento do setor e, em particular, no sentido de aumentar a competitividade de seus produtos. Em 1996 foram realizados eventos a respeito de indicadores de desempenho em qualidade e produtividade, eficiência coletiva na cadeia coureirocalçadista, sistemas de informações gerenciais para a qualidade, estratégias e estruturas com os mercados externos e reengenharia nas empresas. Como resultado surgiram propostas consubstanciadas em novo documento, denominado "Anais do Projeto Repensando o Negócio Calçado". Na seqüência, apresentou-se o plano estratégico, resultante de todas as contribuições aportadas por participantes de diversos em diversas etapas. 192 A proposta é de que as entidades e instituições ligadas ao setor identifiquem os projetos consonantes com seus objetivos e promovam a sua execução. Portanto esse programa foi desenvolvido em benefício de todo o complexo na busca do lugar que lhe cabe na liderança mundial da indústria do couro e seus manufaturados. No entanto segundo um entrevistado, esse programa não tem tido a abrangência necessária: “Eu penso que as entidades precisam se unir. Falam em estilos, tendências. Eu vi alguém da Abicalçados falar sobre esses assuntos em nossas reuniões, e é preciso falar. No entanto, temos um Programa Calçado do Brasil, que precisa contar com as demais entidades. É esse tema que temos que tratar, questões como componentes, calçados, lojistas, enfim, toda a cadeia. Uma das coisas urgentes a fazer é a promoção do calçado brasileiro no exterior. Tenho perguntado nas reuniões: Será que não está na hora de mudar o Programa Calçado do Brasil? E respondo: Eu estou disposto em mudar até o seu nome, reunindo todas as entidades. O programa está muito técnico. Podemos criar um novo nome e começar de novo.” Outros entrevistados também confirmaram essa versão. Ou seja, as iniciativas do setor em promover a união e integração ainda são um tanto incipientes, pois necessitam de maior conscientização e compreensão dos agentes. Pois grande parte dos mesmos ainda não se modernizaram e se profissionalizaram em relação a novas tecnologias organizacionais, gerenciais e produtivas. Cita-se a opinião de um entrevistado quanto a essas iniciativas, “Se criarmos projetos para executivos terem empregos, não vamos chegar onde queremos. Então vamos nós assumir isso. . . Temos que pedir o resultado, e estes executivos ver quais caminhos seguir, mas o resultado tem que ser o que nós queremos.” A oligopolização da distribuição pelos agentes que foi bem recebida na década de 70, fez com que a maioria dos fabricantes de calçados de couro para exportação não se preocupassem em desenvolver estruturas comerciais e de modelagem até o início da década de 90. 193 Já em meados da década de 90, as empresas coureiro-calçadistas de maior visão começaram a se preocupar com exportação direta e sua conseqüente dilatação dos prazos. Assim por iniciativa da Couromoda Feiras Comerciais surge o programa shoes from brazil, voltado para os mercados da Europa, América Latina, Estados Unidos e Oriente Médio, e que visa estimular as exportações e consolidar a imagem do Brasil como terceiro maior fabricante de calçados do mundo, com produtos de qualidade, design e preço competitivo. Como parte desse programa a entidade coloca a disposição das indústrias de calçados um amplo programa de promoção internacional, que leva empresas brasileiras a participar das mais importantes feiras e eventos especializados no exterior. Por sua abrangência e sintonia com as necessidades da indústria brasileira, o Programa de Mercado Externo da Couromoda passou a ser também o programa oficial de promoção de exportações da Abicalçados - Associação Brasileira da Indústria de Calçados. Ainda para o período de 2001 a 2004 está inserido no Programa Setorial Integrado de Promoção às Exportações, contando com apoio financeiro da Apex - Agência de Promoção das Exportações, do governo federal. Com 26 anos de experiência em ações internacionais e um portofólio de mais de 80 feiras e exposições realizadas no exterior, a Couromoda coloca toda sua estrutura operacional e uma vasta rede de relacionamentos a serviço das empresas que desejam ampliar seus negócios de exportação, atuando de forma direta e personalizada. Sobre a APEX, um entrevistado manifestou-se assim, “Esta questão da APEX foi uma das melhores coisas que o governo criou. E colocou uma pessoa muito competente a frente do programa, que tem uma vivência política, mas também tem uma visão de empresária. E o Brasil tem um potencial de crescimento muito grande e deve-se trabalhar o mercado internacional, porque existem diferenciais fabulosos. A APEX está fazendo um trabalho perfeito em relação a isso, pois promove não só a questão da exportação, mas tem uma preocupação em promover a cadeia como um todo.” 194 A Couromoda que vem atuando desde 1979 na promoção comercial, organizando a primeira investida na GDS – Alemanha, tem se ampliado com 80 participações oficiais em vários países. Nesse sentido a entidade considera essencial concentrar esforços sobre a Europa - segundo maior consumidor mundial de calçados e com perspectivas a ser o primeiro, sem contudo abandonar o mercado norte-americano, onde dez empresas brasileiras, lideradas por Azaléia e Grendene, já tem participação efetiva com marcas próprias. Portanto os mercados do sul dos Estados Unidos, Caribe e América Central são vistos com atenção na divulgação do calçado brasileiro. O empreendimento Shoes from Brazil - Caribe, iniciado em janeiro de 2001 com um show room permanente no Miami International Merchandise Mart (MIMM), na Flórida, pretende promover o produto brasileiro em uma região com mais de 165 milhões de habitantes. O Caribe e a América Central foram responsáveis, em 1999, pela importação de 2,6 milhões de pares de sapatos brasileiros (faturamento de US$ 18,7 milhões), o que significa apenas 2% do volume total e 1,4% da receita total de exportações brasileiras. 6 PERSPECTIVAS DO SETOR Após a análise da filière coureiro-calçadista que resultou na organização e estruturação dos dados sobre o setor apresentados no capítulo cinco, será definida a estrutura da filière ideal. A partir dessa definição serão feitas considerações sobre a relação entre a variável ambiental e a competitividade visando indicar um diagnóstico das perspectivas para o setor. 6.1 A concepção do setor ideal teórico O ponto de partida do processo de reconcepção do sistema estudado não é o sistema industrial atual percebido por qualquer um dos atores envolvidos com esse sistema, mas o sistema abordado em termos de filière. Sua estrutura tecnológica ideal poderá, ao substituir a estrutura atual, conduzir a uma filière ideal, realizando as mesmas funções técnico-econômicas e obtendo os mesmos resultados úteis, resultando em uma aceitação pelo sistema cliente situado a jusante da filière. De acordo com Floriot (1985), o ideal teórico, deve ser considerado como um conceito equivalente ao conceito de infinito de um matemático. Esse ideal teórico representa o ponto de referência fixo para o qual se dirige a atenção. Se esse ideal teórico, imaginado sem considerar as limitações científicas, tecnológicas, econômicas, organizacionais e humanas, é uma utopia, por outro lado, a tentativa de se orientar uma construção progressiva a partir desse ideal teórico não é utópica. Ela é voltada para a pesquisa dos progressos constantes que se exige nos processos interativos. Dessa forma imagina-se a filière ideal do setor couro como um cluster que produz um produto competitivo mediante um processo com emissão zero. De acordo com Pauli (1996), a emissão zero significa maior competitividade e a busca contínua da melhoria da qualidade e eficiência. Junto à produtividade do trabalho e dos capitais, ter-se-á a utilização completa das matérias-primas produzindo mais com menos. Dessa forma a emissão zero pode ser vista como um padrão de eficiência, comparando-se ao Total Quality Management (defeito zero) e o Just in Time (estoque zero). 196 A adoção do TQM permitiu às empresas desenvolverem melhorias em seus processo produtivos, de comercialização e administrativos possibilitando, através da oferta de produtos sem falhas (com zero defeitos), o aumento da participação no mercado e sua lucratividade. Da mesma forma a adoção do Just in Time permitiu a redução dos custos de produção, redução das perdas nos processo produtivos e controle dos fluxos de produção, comercialização e distribuição dos produtos. Assim a emissão zero representa uma grande oportunidade para o aumento da produtividade para as organizações, porque apresenta a concepção da possibilidade de construção de plantas industriais capazes de operar economicamente e, ao mesmo tempo, terem eliminadas todas as formas de desperdício dos seus processos de produção e gerenciamento. A idéia da emissão zero busca o aproveitamento total das matérias-primas sem produção de resíduos. Nesse sentido, essa concepção significa uma mudança em nosso conceito de indústria, deixando de lado o modelo linear no qual os resíduos são considerados normais, e partindo para um modelo integrado onde tudo tem utilização e pode ser aproveitado. Assim, na filière couro ideal os resíduos gerados nas diversas fases da transformação da matéria-prima em produto final seriam reaproveitados. A figura 62 ilustra esse conceito. Dessa forma pode-se definir a filière couro ideal teórica com as seguintes características: 1. Desenvolvimento da pecuária voltada para a valorização do couro, pois couros de má qualidade (com defeitos) resultam em retrabalhos (utilização de mais recursos) e em rejeitos (resíduos); 2. Desenvolvimento tecnológico e organizacional dos frigoríficos voltado a qualidade da matéria-prima enviada ao curtume, aliado ao fator locacional (aproximação entre frigoríficos e curtumes); 3. Desenvolvimento tecnológico e organizacional dos curtumes produzindo couro com alto valor agregado utilizando a máxima eficiência dos recursos e com emissão zero; 4. Desenvolvimento tecnológico e organizacional das fábricas de calçados, artefatos, vestuário e estofados visando produtos de alto valor agregado e com emissão zero; 5. Reconhecimento, valorização e aceitação por parte dos clientes do valor agregado aos produtos. 197 Figura 62: Transição para o modelo integrado Pecuária Frigoríficos Atividades terciárias Curtumes FILIÈRES Fábricas Pecuária Frigoríficos Atividades terciárias Curtumes FILIÈRES Fábricas A partir dessa concepção, a micro-filière da pecuária apresenta a configuração mostrada na figura 63. 198 Figura 63: Micro-filière da pecuária Atividades terciárias Pecuária FILIÈRES Bancos e órgãos financiadores Órgãos reguladores Tecnologia Biotecnologia Tecnologias limpas Nessa configuração da filière os agentes interagem com a finalidade de melhorar a matéria-prima pele para que se tenha a jusante um produto valorizado, da seguinte maneira: • O governo por intermédio dos bancos e órgãos financiadores aumentam o fluxo de recursos para o setor primário; • Os órgãos reguladores atuam divulgando as normas técnicas, esclarecem e controlam as mesmas; • Através da tecnologia cria-se mecanismos para planejar ações, divulgar informações; • A biotecnologia atua no melhoramento genético das pastagens e dos rebanhos com vistas a produzir um couro com características mais uniformes e adequadas; • As tecnologias limpas preservam o meio ambiente. A micro-filière do couro tem a configuração apresentada na figura 64. 199 Figura 64: Micro-filière do couro Frigoríficos Atividades terciárias FILIÈRES Curtumes Bancos e órgãos financiadores Órgãos reguladores Tecnologia Transporte Biotecnologia Tecnologias limpas Equipamentos Produtos químicos Nessa configuração da filière os agentes interagem com a finalidade de melhorar a matéria-prima pele para que se tenha a jusante um produto direcionado para necessidades específicas e portanto com alto valor agregado. Dessa forma o estágio inicial do curtimento do couro está o mais próximo possível do abate, ou até mesmo é absorvido pelo frigorífico. Os agentes atuam da seguinte maneira: • O governo por intermédio dos bancos e órgãos financiadores aumentam o fluxo de recursos para capitalizar e modernizar os frigoríficos e curtumes; • Os órgãos reguladores atuam divulgando as normas técnicas, esclarecem e controlam as mesmas; • Através da tecnologia cria-se mecanismos para planejar ações, divulgar informações com o objetivo de estruturar a efetiva transição para o modelo integrado visando a racionalização dos processos e produtividade dos recursos; • Os fabricantes de equipamentos e de produtos químicos projetam e produzem de acordo com as necessidades dos agentes da filière principal, visando o aproveitamento total da matéria-prima e dos insumos; 200 • A biotecnologia atua diminuindo a carga de produtos químicos perigosos nos processos; • As tecnologias limpas atuam na eliminação de resíduos ou na substituição de produtos tóxicos ou perigosos. Na figura 65, apresenta-se a micro-filière da manufatura do couro. Nessa configuração da filière os agentes interagem com a finalidade de melhorar a matériaprima couro para que se tenha a jusante um produto direcionado para atender clientes específicos propiciando a especialização com alta qualidade e produtividade e portanto com alto valor agregado. Dessa forma o estágio de acabamento está o mais próximo possível do cliente (fábricas de calçados e artefatos, vestuário e estofados de móveis e automotivos) e muitas vezes é um prestador de serviço para o mesmo. Os agentes atuam da seguinte maneira: Figura 65: Micro-filière da manufatura do couro Curtumes Atividades terciárias FILIÈRES Fábricas Bancos e órgãos financiadores Órgãos reguladores Escolas de formação e centros de P& D Tecnologia Transporte • Componentes Tecnologias limpas Equipamentos Produtos químicos Biotecnologia O governo por intermédio dos bancos e órgãos financiadores aumentam o fluxo de recursos para capitalizar e modernizar os curtumes e as fábricas; • Os órgãos reguladores atuam divulgando as normas técnicas, esclarecem e controlam as mesmas; 201 • Através da tecnologia cria-se mecanismos para planejar ações, divulgar informações com o objetivo de estruturar a efetiva transição para o modelo integrado visando a racionalização dos processos e produtividade dos recursos; • As escolas de formação atuam constantemente no aprimoramento e na sofisticação dos recursos humanos envolvidos e os centros de pesquisa e desenvolvimento atuam de maneira contínua e constante no aprimoramento dos processos e produtos; • Os fabricantes de equipamentos e de produtos químicos projetam e produzem de acordo com as necessidades dos agentes da filière principal, visando o aproveitamento total da matéria-prima e dos insumos; • Os fabricantes de componentes pesquisam, projetam e produzem produtos com qualidade; • A biotecnologia e as tecnologias limpas atuam na eliminação de resíduos ou na substituição de produtos tóxicos ou perigosos. E ao final da filiére couro encontra-se o cliente final ou consumidor consciente da qualidade e do valor agregado ao produto e satisfeito por estar consumido um produto ecologicamente correto. 6.2 A questão ambiental A questão ambiental tem sido objeto de aceitação, ampla mas relutante: Ampla, porque todos querem um planeta habitável; relutante em razão da crença persistente de que a questão ambiental solapa a competitividade. A visão predominante é no sentido da existência de um dilema intrínseco e inevitável: ecologia versus economia. De um lado situam-se os benefícios socio-ambientais e do outro os custos privados da indústria para a prevenção e limpeza. Custos que acarretam aumento de preços e redução de competitividade. É nesses termos que a situação é vista pelo setor coureiro-calçadista, resultando algumas vezes no fechamento ou até mesmo na relocalização de unidades em outros estados com regulamentações ambientais menos rigorosas, que as do Rio Grande do Sul. Com a questão assim estruturada, o progresso em termos de qualidade ambiental se tornou uma espécie de queda-de-braço, onde um lado tende para normas mais severas enquanto o outro luta pelo retrocesso da regulamentação. 202 Dessa forma o equilíbrio do poder pende de um lado para outro, dependendo da direção dos ventos políticos. Segundo Porter & Linde (1999), essa visão estática é incorreta. Pois, se a tecnologia, os produtos, os processos e as necessidades dos clientes fossem fixas, a conclusão de que a questão ambiental eleva os custos seria inevitável. Mas as empresas operam no mundo real da competição dinâmica e não no mundo estático da teoria econômica. O conceito de produtividade dos recursos (materiais e humanos) proporciona uma nova maneira de abordar os custos totais dos sistemas e o valor associado a qualquer produto. As ineficiências dos recursos são evidentes na forma de utilização incompleta dos materiais e de controles deficientes de processos, que resultam em desperdícios, em defeitos e no armazenamento de materiais desnecessários. A figura 66 ilustra uma situação típica de ineficiência do setor couro (figura 66). Figura 66: Desperdício e armazenamento de materiais desnecessários Essa nova visão da poluição como ineficiência dos recursos evoca a revolução da qualidade dos anos 80 e seus ensinamentos mais poderosos. Atualmente, não se tem dificuldade para entender a idéia de que a inovação é capaz de melhorar a qualidade, e ao mesmo tempo, reduzir os custos de forma efetiva. Mas há quinze anos os gerentes acreditavam se tratar de uma opção excludente inexorável. A melhoria da qualidade era dispendiosa, pois seria atingida apenas através da inspeção e do retrabalho dos defeitos inevitáveis, que sempre ocorriam no processo, que por sua vez era inalterável. No entanto, ao repensar a questão da qualidade surgiu a visualização da ineficiência como indício de deficiência no projeto do produto e do processo, e não como um subproduto necessário da fabricação. De 203 acordo com Porter & Linde (1999), tal fato foi um marco revolucionário. As empresas agora se esforçam para incorporar a qualidade na totalidade do processo, liberando o poder da inovação para atenuar ou eliminar o que as empresas de início aceitavam como opções excludentes implacáveis. Assim como os defeitos, a poluição freqüentemente revela falhas no projeto do produto ou processo de produção. Assim os esforços para eliminá-los podem adotar os mesmos princípios básicos de ampla utilização dos programas de qualidade: utilização mais eficiente dos insumos, eliminação da necessidade de materiais perigosos e de difícil manuseio, supressão das atividades prescindíveis. 6.2.1 Impactos Ambientais Em decorrência da atividade de curtimento ser a atividade mais poluente da filière couro, a seguir faz-se uma análise especial em relação a mesma. A poluição causada pelos curtumes está relacionada diretamente a uma grande geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos como já descrito anteriormente no item 5.3.3.2, que podem provocar a contaminação do solo e das águas e geração de odores. O curtume que realiza as operações de ribeira ou seja até a fase do couro wetblue proporciona a maior carga poluidora, tanto de efluentes líquidos como sólidos, causando elevados impactos ambientais quando não tratados. Os principais impactos ambientais causados pela indústria de curtume são: a) Geração de efluentes líquidos A geração de efluente varia de acordo com cada etapa da produção; também há grande variação de curtume para curtume, dependendo dos processos industriais utilizados. Na operação de remolho, ocorre a dissolução do sal (cloreto de sódio). O sangue e outras substâncias orgânicas também constituem carga orgânica no efluente. O banho do caleiro residual contém matéria orgânica em grande quantidade (proteínas), cal e sulfeto. As operações seguintes, depilação, purga, piquelagem e curtimento, produzem uma poluição salina e tóxica devido ao cromo. As principais características dos efluentes líquidos gerados nos curtumes são: • Elevado pH; • Presença de cal e sulfetos livres; • Presença de cromo potencialmente tóxico; 204 • Grande quantidade de matéria orgânica (elevada DBO); • Elevado teor de sólidos em suspensão (principalmente pêlos, fibras, sujeira e outros); • Coloração leitosa devido à cal, verde-castanho ou azul, devido ao cromo do curtimento; • Dureza das águas de lavagem; • Elevada salinidade (sólidos dissolvidos totais); • Elevada DQO. b) Geração de resíduos sólidos Os resíduos sólidos gerados nos curtumes compreendem os resíduos sólidos não curtidos representados por: carnaça, aparas não caleadas, aparas caleadas e aparas do couro dividido; os resíduos sólidos curtidos, compreendem: aparas do couro curtido; pó de lixadeira e serragem da operação de rebaixamento; e por fim o lodo gerado no tratamento de efluentes líquidos. c) Geração de poluentes atmosféricos São gerados nos curtumes, gases e vapores dos banhos, que saem dos fulões, especialmente quando estes são abertos para retirada da carga após o curtimento. O problema mais grave de poluição atmosférica produzida nas plantas de curtimento refere-se à geração de odores, que ocorre especialmente na decomposição de matéria orgânica presente nos resíduos e efluentes. 6.2.2 Eliminação ou substituição do produto perigoso O processo de curtimento do couro com a utilização de sais de cromo trivalente, é considerado o grande vilão do setor. Pois reflete-se em efluentes líquidos e resíduos sólidos contaminados com cromo trivalente considerado como produto perigoso. De acordo com Speight (1996), definem-se como perigosos ou nocivos, os resíduos e/ou combinações de resíduos que apresentem substancial periculosidade real ou potencial à saúde humana ou aos organismos vivos, ou os que se caracterizam pela letalidade, ou não degradabilidade ou ainda por efeitos cumulativos adversos. Os resíduos sólidos classe/categoria I são resíduos que requerem cuidados especiais quanto à coleta, acondicionamento, transporte e disposição final. Incluem-se nesta categoria os resíduos perigosos definidos 205 anteriormente. Os resíduos sólidos cromados dos curtumes incluem-se nessa categoria. Aproximadamente 85% de todos couros são curtidos ao cromo e segundo os especialistas somente esse tipo de curtimento é capaz de produzir um substrato com o conjunto de características abaixo: • não gelatiniza durante a secagem ou a temperaturas mais elevadas; • é resistente a produtos químicos a bactérias e a putrefação; • possui capacidade limitada ou nenhuma a inchar/ dilatar; • permanece macio após secagem e resistente a luz • excelente capacidade de tingimento • possibilidade de aplicações em múltiplas finalidades. Um especialista entrevistado do setor afirma, “O curtimento com sais de curtimento de cromo trivalente é atualmente a única forma para atingir técnica e comercialmente essas exigências. Muitos projetos de pesquisa têm estudado a estrutura do colágeno e investigado o processo de curtimento e têm sido dadas razões para acreditar que a substituição por novos métodos de curtimento comercial (baseados em sais complexantes, compostos orgânicos reativos ou agentes de reticulação) é improvável. Isso é especialmente assim para o uso amplamente difundido, e em particular para o setor abrangido pelo comércio bem estabelecido na forma de wet-blue.” Também tem-se tornado comum em alguns setores associados a indústria do couro, definir sistemas de curtimento sem cromo como preferidos ambientalmente. Isso dá-se sem avaliar o impacto total de sistemas de curtimento alternativos que podem ser ambientalmente caros em termos de manufatura do agente curtente e descarte do efluente do curtimento. Devido a uma perspectiva estreita, ou falta de entendimento, foram criados termos tais como couro eco ou bio. Outro termo, couro wet-white - causou confusão tanto dentro como fora do comércio coureiro por insinuar um substrato curtido branco com todas as qualidades do wet-blue mas sem cromo. O processo wet-white é um processo de pré-curtimento, vinculando a estabilização do colágeno com a finalidade de desempenhar operações mecânicas tais como a divisão e depilação antes do curtimento principal. Considerando o parâmetro estabelecido para curtir peles, é óbvio que um couro wet-white não existe e nem será desenvolvido no futuro próximo. 206 Assim, levando-se em consideração as características e propriedades do couro, disponibilidade de minério contendo cromo, o custo e a experiência de mais de 100 anos de exposição humana a artigos de couro curtidos ao cromo, é improvável que o processo de curtimento ao cromo perderá sua posição dominante num futuro previsível. Mesmo a substituição substancial do curtimento ao cromo por um curtimento sintético/vegetal parece muito improvável no futuro distante. Isso devido aos altos custos e problemas técnicos e ecológicos. Como a resistência à mudança do produto curtente é muito grande desenvolveram-se inovações no sentido de reduzir, reutilizar e reciclar esse produto da seguinte maneira: • O cromo residual após um processo de curtimento ao cromo pode ser facilmente reutilizado por meio de reciclagem; • O descarte de resíduos sólidos contendo cromo tais como restos de depilação e recortes pode ser amplamente evitado por meio de um pré-curtimento e divisão / depilação antes do curtimento ao cromo. • O minério de cromo que é a fonte para os sais de cromo para curtimento, encontra-se amplamente disponível em muitas partes do mundo. Como o descarte de lodos contendo cromo se tornarão cada vez mais caros em um futuro próximo, é necessário mais pesquisa para avaliar quaisquer efeitos sobre o meio ambiente. A incineração e reciclagem da cinza contendo cromo é uma alternativa. O descarte dos recortes e de artigos contendo cromo (calçados e outros) deve ter uma cuidadosa atenção de uma maneira similar. É necessária pesquisa quanto a possíveis aplicações comerciais. 6.2.3 Tecnologias limpas Como já foi visto no item anterior, a substituição do produto curtente não é viável tecnologicamente nem economicamente em médio ou curto prazo. Assim parte-se para as tecnologias alternativas que visam manter ou melhorar a qualidade do couro produzido diminuindo, concomitantemente a poluição gerada pelos efluentes líquidos e resíduos sólidos através da redução, reutilização e reciclagem. Também chamadas de tecnologias limpas, representam a esperança de se obter uma solução definitiva para o problema gerado pelos resíduos inerentes ao processamento de couros e peles. Os resíduos devem ser minimizados ou, quando não 207 for possível, transformados em subprodutos reaproveitáveis ou descartáveis com maior facilidade de manipulação e disposição final. A primeira preocupação que surge é com a água utilizada e os efluentes do processo. A água potável está se tornando rara em muitas partes do mundo. O objetivo de reduzir o consumo de água na produção de couro está dirigido ou por restrições ao uso e / ou por custos crescentes. Esses fatores, portanto, formam uma parte essencial ao serem consideradas medidas integradas à produção. Por outro lado, a água sendo um importante meio de transporte e reação será indispensável aos curtumes. Além disso, por razões de proteção ambiental e segurança no local de trabalho, a água já substituiu solventes orgânicos em certas áreas. No desengraxe e partes do acabamento, o emprego da água aumentou em vez de ser ela mesma substituída. Em adição, processos de lavagem no final das operações com água crescem em importância. Isso porque a porção de materiais extraíveis nos couros terá de ser mantida ao mínimo para atender aos regulamentos e normas sobre produtos para consumo. Dessa forma, um decréscimo no consumo de água parece ser viável somente através da aplicação de uma reciclagem eficiente da água. É mais provável que esta se baseará no processo de recuperação de líquidos de lavagem selecionados. O tratamento no final da linha será limitado a aqueles efluentes que são inadequados para uma reciclagem eficiente e praticável. As técnicas capazes de reduzir as cargas que são enviadas aos corpos receptores, são: - reciclagem dos banhos de reagentes; - reutilização de água de lavagem; - recuperação de subprodutos tais como pelos, carnaças e outros; - modificação de matérias-primas; - modificação no processo industrial; - tratamento de efluentes. A seguir descreve-se essas técnicas. 6.2.3.1 ReutiIização dos banhos residuais Em um primeiro momento, é necessário conhecer cada um dos banhos residuais, objetivando escolher aqueles que envolvem constituintes de maior potencial poluidor em termos de concentração, qualidade e/ou toxidez específica, de maior valor econômico e 208 aspectos afins. Existem, atualmente, a possibilidade de reutilização de banhos residuais provenientes de três etapas distintas do processo de transformação da pele em couro, que são: a) Recuperação e reciclagem de banhos residuais de depilação/caleiro; b) Recuperação e reciclagem de banhos residuais de curtimento ao cromo; c) Recuperação e reciclagem dos banhos residuais de recurtimento em circuito fechado Na prática, somente o primeiro processo é amplamente utilizado, o segundo é utilizado em alguns curtumes apenas e o terceiro processo está em fase experimental. a) recuperação e reciclagem de banhos residuais de depilação/caleiro Na operação de caleiro é possível reduzir em 85% a carga poluidora, enviando portanto, apenas 15% para a estação de tratamento. No caso, o sulfeto de sódio (Na2S) constitui-se no poluente principal. Em relação a ele, uma primeira alternativa de tratamento é a eliminação do gás sulfídrico (H2S), e outra é o reciclo dos banhos sem remoção do sulfeto (SENAI, 1994). A primeira alternativa é pouco empregada; visto que envolve quase a construção de uma nova unidade fabril dentro do próprio curtume. O esquema de produção é basicamente o seguinte: • efluente é armazenado em um tanque preliminar, que garante uma alimentação regular ao reator, após é enviado a esse, que se constitui num equipamento vedado a atmosfera; • É adicionado no reator ácido sulfúrico (H2S04), que reage com o sulfeto de sódio, produzindo sulfato e liberando H2S; • O H2S liberado é enviado a uma torre de absorção recheada com material adequado a transferência líquido-gás, onde o gás entra em contato com a solução de soda cáustica (NaOH), que é injetada no sistema por meio de chuveiros; • A absorção não é completa, retendo H2S que é recirculado por meio de um soprador acoplado a um sistema de difusores. Da mesma forma, a solução de sulfeto no efluente possui um teor razoável de soda cáustica; • Para se diminuir esta quantidade, é feito, também, um reciclo da solução de soda que, a medida que aumenta, cresce também o teor de sulfeto de sódio na saída do sistema. Podem-se atingir teores muito baixos de soda cáustica, conforme a razão de reciclo adotada. Por ser necessária a manutenção da basicidade do banho de caleiro, a soda cáustica restante não é prejudicial, apenas sendo inconveniente a sua utilização, quando se pode dispor de um produto mais barato, como a cal. Esse 209 sistema requer um controle bastante sofisticado, além de representar um grande investimento. O sistema de maior praticidade é o reciclo direto, que consiste em reutilizar o banho residual de um lote no processamento de depilação do lote seguinte, repondo-se a quantidade de produtos químicos necessários para completar a formulação. O esquema básico para o reciclo é o seguinte: O banho residual vindo do fulão é separado e armazenado em um tanque de coleta, que garante uma alimentação regular ao decantador. Nesse, que deve ser dimensionado para, no mínimo, 2,5 horas de tempo de retenção, ocorrerá, a sedimentação dos resíduos sólidos decantáveis que, extraídos, seguem para a disposição final. A fase sobrenadante segue para um tanque de estocagem, onde o licor deve ser analisado, para calcular a adição de quantidades novas de reagentes, e recalcado ao fulão para reutilização. Outra alternativa constitui-se de peneiramento, estocagem e reutilização. Esse sistema também é viável tecnicamente, mas, usualmente, menos eficiente que o anterior, visto que, na decantação, há uma remoção de sólidos maior que no peneiramento. No início dos processos de reciclagem, as correções de produtos a serem feitas antes do novo uso, devem ser baseadas em análises diárias do teor de sulfeto e cal. Contudo o processo é razoavelmente reprodutível, não necessitando de que essas análises sejam tão freqüentes. b) recuperação e reciclagem de banhos residuais de curtimento ao cromo O conceito de reciclagem de banhos residuais de cromo foi considerado, durante longo tempo, como perigoso, por se achar que muitos dos complexos de cromo, sabidamente existentes nos materiais curtentes empregados, seriam absorvidos diferenciadamente pelas peles, deixando um resíduo de outros complexos e constituintes, que aumentariam sua concentração nos licores reciclados. Essa absorção diferenciada conduziria a características progressivamente diferentes nos couros e nos banhos, a medida que o número de reciclagens aumentasse. No entanto, pesquisas demonstraram que, para todas as aplicações práticas, a absorção dos complexos de cromo é afetada de modo equalitário. 210 Na maioria dos processos de curtimento ao cromo convencionais, apenas 70 a 80% do cromo, inicialmente aplicado a pele, é absorvido. Apesar de as indústrias fornecedoras de insumos químicos e curtentes preocuparem-se em melhorar a eficiência do curtimento, pelo melhor esgotamento do cromo, é freqüente a reutilização de banhos residuais de curtimento, principalmente para curtir a raspa. Existem vários métodos que podem ser desenvolvidos para chegar ao reciclo de soluções residuais de curtimento ao cromo. • Reciclagem direta: utilização do banho residual de curtimento, como licor de piquelagem do lote seguinte. Nesse caso, o licor residual é recolhido após sedimentação de sólidos ou peneiramento, analisado e reutilizado. Verifica-se o teor de óxido de cromo no volume a reutilizar, acrescentando a diferença para a porcentagem normal. • Reciclagem indireta: reutilização por precipitação do cromo residual, seguida de redissolução. Consiste na precipitação do cromo sob forma de hidróxido de cromo, e separação do precipitado, redissolução para a forma de sulfato de cromo e utilização do licor como curtente do lote seguinte. Como agentes alcalinos para precipitação, podem ser usados hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, óxido de magnésio e outros. A precipitação na prática, se dá a pH 8 - 8,5. Para desidratação e separação do precipitado, pode-se usar a sedimentação simples que, dependendo do precipitante, leva de 12 a 24 horas, obtendo-se um precipitado com 2 - 3% de secos. Com o uso de filtro-prensa, pode-se reduzir o volume do precipitado, conseguindo-se um percentual de secos, de até 30%. A redissolução é feita com H2S04 até a acidificação desejada, através de cálculo estequiométrico que se dá a pH em torno de 1,0 (Springer in Pereira, 1997). c) Recuperação e reciclagem dos banhos residuais de recurtimento em circuito fechado Ao término do processo de recurtimento, os banhos residuais são armazenados e submetidos ao tratamento fisico-químico primário, sendo esses homogeneizados através de um sistema de agitação e mistura; dificultando dessa maneira a formação de bancos de sedimentos no fundo do tanque, o que viria a ocasionar a formação de focos de anaerobiose e diminuição do tempo de retenção do efluente no tanque. 211 Deve-se promover assim, no nível industrial, uma aeração e mistura por meio de sopradores de ar e difusores de fundo, ou mesmo aplicando aeração por meio de aeradores de superfície, que tornam-se mais eficientes devido a redução de tamanho das gotículas de efluente. Em seguida, foi promove-se uma remoção dos corantes com a utilização de serragem da rebaixadeira, adicionando o agente coagulante / floculante, no caso sulfato de alumínio; mantendo o banho retido por aproximadamente 24 horas. Em nível industrial, a operação de coagulação pode ser realizada nos mesmos tanques de mistura em que é efetuado o acerto de pH, em dosagens maiores, mantendo o banho retido por aproximadamente 10 minutos. Após 24 horas, inicia-se a remoção dos materiais sólidos decantados com o auxílio de uma peneira vibratória com abertura de malha de 1 mm. Uma quantidade de resíduo é gerada, submetendo em seguida o banho resultante a uma nova filtração com serragem resultante da operação de rebaixe. - Clarificação dos banhos residuais com a utilização de serragem de couros curtidos ao cromo No estágio inicial o couro é processado, passando por todas as etapas ou seja, lavagem, recromagem, neutralização, recurtimento, tingimento e engraxe, originando um volume de banhos residuais que possuem em sua composição produtos como curtentes vegetais e corantes, de remoção mais difíceis. Assim, implementa-se uma caixa contendo farelo da rebaixadeira, o que tende a reduzir drasticamente a porcentagem desses materiais no banho residual. Em seguida, os banhos são direcionados a um sistema de peneiramento, removendo material que por suas dimensões não tenha sido removido no gradeamento, armazenando-o em tanques de homogeneização. Esse caracteriza-se como sendo um efluente com pH bastante baixo (5,0), devido a maioria dos processos serem ácidos. Promove-se então um ajuste de pH, preparando o efluente homogeneizado para as etapas posteriores (coagulação e floculação), ajustando-o a uma faixa que varia de 7 a 9 para um tratamento com sulfato de alumínio, removendo assim cerca de 80 a 90% de sólidos suspensos, 40 a 70% da DBO5, 30 a 60% da DQO e 80 a 90% da massa bacteriana. 212 Esse efluente é bombeado por intermédio de bombas com vazão ligeiramente superior à vazão de projeto, até o tanque de coagulação e floculação onde a formação de flocos capazes de serem retidos na fase de clarificação, mediante a adição de sulfato de alumínio como agente coagulante e polieletrólitos como agente floculante. Na seqüência inicia-se a decantação, precipitação do efluente floculado, flotação (promovendo a clarificação do efluente floculado), medição da vazão de efluente, produção e desidratação de lodo, remoção do sedimentador e encaminhamento aos leitos de secagem. Efetua-se o espessamento, condicionamento, desidratação e disposição desse lodo, enquanto que o líquido sobrenadante é reutilizado em novo processo de recurtimento. Antes da utilização dos banhos tratados, os mesmos são submetidos a testes físico-químicos a fim de alcançar os parâmetros já estabelecidos para a água a ser reutilizada no setor produtivo (ou mesmo na alimentação de fulões, máquinas e equipamentos no geral), tornando possível a economia de aproximadamente 75% no processamento dos couros beneficiados, além de reduzir consideravelmente a quantidade de poluentes. Pode-se dessa forma, aproveitar as propriedades mecânicas e higiênicas das fibras de couro, valorizando sua permeabilidade e absorção, estabilidade e afinidade com os corantes e demais insumos químicos. Assim, a reutilização de banhos residuais dos processos de recurtimento através de filtração com serragem proveniente da operação de rebaixe em curtumes é uma alternativa viável, considerando uma redução de aproximadamente 50% da quantidade total de material poluente nos banhos residuais. Os couros desenvolvidos após a reutilização do banho residual devidamente tratado apresentam as mesmas características obtidas através de processamento com água pura, alcançando os padrões de qualidade e resistência desejados. Dessa forma torna-se possível diminuir consideravelmente os gastos referentes a implementação de sistemas de tratamento através da eliminação do tratamento secundário por intermédio da reutilização de água do tratamento primário. Quantidades consideráveis de água podem ser reaproveitadas, caracterizando uma economia no que se refere tanto a captação de água, como emissão do efluente gerado (Maioli & Silva, 2000). 213 6.2.3.2 Recuperação e utilização de subprodutos Vários são os subprodutos de um curtume que, se recuperados podem diminuir a carga poluidora. Destacam-se os pelos e a carnaça, que influenciam diretamente no efluente líquido final. a) recuperação de pelos A recuperação de pêlos dentro do fuIão, é baseada na técnica de mantê-los não destruídos pela oxidação, ou por imunização com álcali e destruição das raízes dos pelos com compostos de enxofre ou aminas. Os pêlos são retirados do fulão por fluxos especiais de transporte e filtração. O Processo Darmstadt é um processo automático e rápido de depilação. Peles frescas ou remolhadas são penduradas em barras, com os pêlos para cirna, e transportadas através de cabines, onde são pulverizadas com uma solução concentrada de sulfeto de sódio. Depois de 15 minutos, as peles passam por um equipamento que efetua a remoção dos pêlos desprendidos das peles. O lodo resultante passa por uma coluna de ar onde é automaticamente acidificado, e a massa de pêlos reestruturada, filtrada e parcialmente desidratada. Os sulfatos são parcialmente destruídos e parcialmente recuperados. As peles depiladas são, então, descarnadas. Esse processo, desenvolvido na Alemanha, apresenta as vantagens de o carnal subcutâneo não ser afetado pelo processo e poder ser aproveitado; as peles possuem uma suavidade bastante maior; já que não sofrem as ações mecânica e química características do processo nos fulões e não há sulfeto presente no efluente. A não recuperação dos pêlos aumenta em muito a matéria orgânica no efluente final (Jost in Pereira, 1997). b) Carnaças A carnaça, se retirada a antes de ser caleada (pré-descarne), pode ser utilizada na elaboração de cosméticos. Ainda há outros sub-produtos que podem ser utilizados para fins comerciais, são eles: A gordura e o sebo que recuperado é autoclavado e quimicamente separado em oleína, estearina e palmitina. A oleína pode ser integralmente reaproveitada no próprio processo de curtimento. A estearina e a palmitina são utilizados na formulação de cosméticos. As aparas de couro em tripa, ou seja, couro não curtido são utilizadas para a fabricação de brinquedos comestíveis para cães (dog toys). As 214 aparas que não tiverem grupão suficiente para a confecção dos brinquedos para cães são utilizadas na fabricação de gelatinas. 6.2.3.3 Tecnologias de conservação de água As variações no consumo de água estão compreendidas entre menos de 30 l/Kg e mais de 100 l/Kg para tecnologias aparentemente similares. Há, em muitas situações, margem para a conservação e para consideráveis economias nesse particular. Os principais sistemas que economizam recursos hídricos são os seguintes: a) aumento do controle no consumo de água de processo e de limpeza Na maior parte dos curtumes, cerca de 50% da água consumida está relacionada com as necessidades reais do processo. O restante da água consumida deve-se a extensas lavagens com água corrente, a transbordamentos de recipientes e lavagens excessivamente freqüentes dos pisos e fulões. Pode-se obter considerável economia ao introduzir normas e equipamentos de limpeza simples e uma boa fiscalização. b) lavagem em batelada em vez de lavagem com água corrente O sistema dos curtumes, de lavar com água corrente, quando os produtos são lavados em um fulão provido de uma porta gradeada com válvula de admissão de água, completamente aberta, durante 15 a 20 minutos, é um dos principais causadores do desperdício de água nos curtumes. As lavagens em batelada, além de propiciar economia no consumo de água, permitem boa uniformidade ao produto final. c) Técnicas de banhos reduzidos com equipamentos modernos A instalação de equipamentos que são fruto das mais modernas tecnologias de curtimento produz economia, no consumo de água, de 50%, e também no uso de produtos químicos. Nos curtumes existentes, na maior parte dos países em desenvolvimento, é muito improvável que essa vantagem econômica justifique a importação desses equipamentos, com alto custo em divisas, quando os fulões de madeira podem ser construídos localmente. Porém, em um novo projeto, a economia no consumo de água e de produtos químicos, somada ao aumento de eficiência e da regularidade, pode justificar a aquisição dessas tecnologias. 215 d) reciclagem/reutiIização direta das águas em processos menos críticos Nos últimos anos, tem sido publicadas muitas propostas onde se demonstra que é tecnicamente factível reciclar muitas águas de processo e de lavagem, relativamente limpas, para outros processos. Esses processos apresentam a vantagem de ter baixa concentração de produtos químicos nos despejos, ou, ao menos, não causar interferência. Uma das propostas é o processo de Bailey modificado, que propõe que a água de lavagem seguinte a purga, assim como a água de neutralização e a de lavagem seguinte a essa, se reciclem para o processo de remolho e que uma parte da água da segunda lavagem, seguinte a do caleiro, se recicle para formar a base de um novo licor de cal (Jost in Pereira, 1997). 6.2.3.4 Modificação de matéria-prima e processo industrial Com relação aos efluentes da fase inicial, a situação ideal é que a fase de ribeira do processamento de couro esteja o mais próximo possível do frigorífico, de maneira que a etapa da salga do couro seja eliminada, em função do processamento logo após o abate. Esse procedimento também influi na qualidade da matéria-prima, como já foi visto no item 5.3.2, pois 15% dos defeitos dos couros são originados nos frigoríficos e abatedouros, pois as peles depositadas após a esfola, sem tratamento adequado, permanecem várias horas esperando pelo transporte, o que contribui para o surgimento de defeitos de conservação. Assim em virtude dos hematomas, as áreas que acumulam sangue, sofrem mais rapidamente os efeitos do ataque bacteriano, originando defeitos como manchas, flor ardida e áspera, além de flor solta. Não existe solução universal para a indústria do couro, mas existem algumas estratégias conhecidas que podem e, aos poucos, estão sendo adotadas. 216 a) Na Europa, os métodos mais utilizados para a preservação das peles, por meio de abaixamento da temperatura, são: expor ao ar frio em câmaras frigoríficas; mergulhar em água fria, ou ainda, empilhar com camadas de gelo picado entre as peles. Estas podem ser mantidas por alguns dias em estado de conservação, até seu posterior processamento. Esse procedimento define uma alternativa válida, capaz de, por exemplo, na Alemanha, evitar a utilização de 80.000 toneladas de sal que seriam usadas na preservação de peles bovinas (Jost in Pereira, 1997); b) Empresas nacionais e internacionais pesquisam e desenvolvem tecnologias para biodegradáveis, que abrangem, principalmente, a chamada parte molhada do tratamento do couro, fase em que sofre uma série de processos em meio aquoso (Pereira, 1997); c) A depilação térmica de peles recém esfoladas, fornece uma alternativa para o caleiro com sulfetos. Existem pesquisas para o uso de enzimas nessa etapa, mas ainda não foi adotada pela indústria numa escala comercial significativa. O controle desse processo é muito difícil, com riscos de trabalhar excessivamente a matéria-prima sob condições práticas; d) O uso de sal amoníaco, ácido lático, bórico ou cítrico nos processos de descalcinação, é um obstáculo ao aproveitamento do lodo de curtumes na agricultura e, muitas vezes, complica o tratamento de águas residuais. Mas a substituição desses ácidos brandos por dióxido de carbono, para neutralizar as peles cujos pêlos são removidos com hidróxido de cálcio nem sempre é aceita pelos curtidores. Alegam que tal substância pode causar a precipitação de carbonato de cálcio, produzindo manchas visíveis no couro (Pereira, 1997). Porém o mercado italiano lançou uma opção para desencalagem que utiliza exatamente o dióxido de carbono, permitindo, além da obtenção de peles mais macias e estruturalmente finas, melhor qualidade dos efluentes finais. O processo conhecido como Descalcinação Aga, foi testado pela Aga de Milão, juntamente com a beneficiadora Viialan Nahka Oy. Outras duas técnicas simples que devem ser usadas são: batimento do sal e prédescarne. O batimento retira, aproximadamente, 1,5 Kg de sal por pele e o pré-descarne tem como objetivo remover o excesso de gordura, conseguindo melhor penetração e distribuição dos produtos nos processos que seguem. Esses dois processos já estão implantados na maioria dos curtumes do Estado. Atualmente, existem diversas pesquisas que visam a diminuição da carga poluidora sem diminuir a qualidade do couro, faltando-lhes, porém, dados sobre a viabilidade econômica dessas tecnologias. 217 6.2.4 Meio Ambiente e competitividade De acordo com Porter & Linde (1999), as mudanças nos processos para reduzir as emissões e utilizar os recursos de forma mais eficiente geralmente proporcionam rendimentos mais elevados. Pauli (1996) também faz considerações sobre meio-ambiente e competitividade: “A emissão zero representa uma grande oportunidade para o aumento da produtividade para as organizações, porque apresenta a concepção da possibilidade de construção de plantas industriais capazes de operar economicamente e, ao mesmo tempo, terem eliminadas todas as formas de desperdício dos seus processos de produção e gerenciamento.” Segundo Chase (1999), o custo da baixa qualidade é uma despesa decorrente de problemas de qualidade tais como perdas, refugos, retrabalhos entre outros, e pode servir como ferramenta para identificar os vazamentos que secretamente drenam os lucros de uma empresa. Considerando que é incluída no preço a perda não diminui os lucros. Mas se elevada, pode aumentar os preços, prejudicando a vantagem competitiva de determinado produto. Nesse contexto, a globalização dos mercados obrigou o setor coureiro-calçadista a tornar-se cada vez mais eficiente, o que inclui melhorias consideráveis e a busca por inovações em todas as áreas para reduzir seus desperdícios e aumentar sua competitividade. A inovação em resposta a questão ambiental é passível de enquadramento em duas grandes categorias. A primeira é a das novas tecnologias e abordagens que minimizam o custo do tratamento da poluição, quando existente. A chave para essas abordagens geralmente reside na captação dos recursos incorporados na poluição e na sua conversão em algo de valor. As empresas estão ficando mais inteligentes na reciclagem dos resíduos, na melhoria dos tratamentos secundários e na conversão de materiais e emissões tóxicas em recursos utilizáveis. O segundo tipo de inovação, muito mais interessante e importante, ataca as causas básicas da poluição a partir da melhoria da produtividade dos recursos. Suas conseqüências assumem muitas formas, incluindo a utilização mais eficiente de insumos específicos e o aumento do rendimento e a melhoria dos produtos. A produtividade dos recursos aumenta quando se empregam materiais menos dispendiosos como substitutos ou quando os existentes são melhor utilizados. 218 De acordo com Porter & Linde (1999), não é mais suficiente apenas dispor de recursos. Hoje a competitividade depende de sua produtiva utilização. As empresas tem condições de melhorar a produtividade dos recursos através da fabricação de produtos existentes com maior eficiência ou do desenvolvimento de produtos que sejam mais valiosos para os clientes e pelos quais os clientes estejam dispostos a pagar preços mais elevados. Cada vez mais os países e as empresas que apresentam maior competitividade não são aqueles com acesso aos insumos de custo mais baixo, mas os que empregam a tecnologia e os métodos mais avançados na sua utilização. Como a tecnologia se encontra em constante processo de mudança, o novo paradigma da competitividade global exige a capacidade de inovar com rapidez. O novo paradigma entrelaçou a melhoria ambiental e a competitividade. É importante utilizar os recursos de forma produtiva, sejam eles naturais e físicos ou humanos e de capital. O progresso ambiental exige que as empresas sejam inovadoras para aumentar a produtividade dos recursos e é exatamente nesse ponto que se situam os novos desafios da competitividade global. Competitividade 6.3.1 Forças competitivas A competitividade emergiu como uma importante questão em todas as nações tanto para empresas como para os governos. Aumentar a competitividade externa de uma região exige uma compreensão compartilhada de sua própria competitividade interna. De acordo com Porter (1999), a competitividade não é simplesmente subsídio governamental, mão-de-obra barata, taxa de câmbio favorável, balança comercial positiva ou baixa taxa de inflação. Pelo contrário, a competitividade é a produtividade com a qual os recursos são desenvolvidos. E por recursos entende-se recursos humanos, capital e ativos físicos. Como a competitividade baseia-se no desenvolvimento de recursos produtivos, os setores da indústria e suas empresas competem entre si, mas não as nações. Entidades vinculadas ao governo tem um papel parcial, mas significativo na criação da plataforma onde ocorre a competição entre as empresas. O Governo, as empresas, e seus representantes compartilham a responsabilidade pela criação da 219 competitividade. Na figura 67 pode-se acompanhar a evolução de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso como base teórica do crescimento através da equidade. Figura 67: Evolução do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso O Ciclo Vicioso Estagnação Econômica Qualidade de Vida Qualidade de Vida Decrescente Decrescentepara paraaa Maioria da Maioria da População População Dependência em Dependência em produtos produtos commodities commodities Pouca Produtividade Desigualdade Social Manter Manterbaixos baixos níveis níveisde de remuneração remuneração Habilidades Habilidades Limitadas, Limitadas, Falta de Inovação Falta de Inovação Falta de Apoio O Ciclo Virtuoso Crescimento Econômico Riqueza Riquezapara paraaa Nação Nação Capacidade Capacidadede de exportar produtos exportar produtos complexos complexos Produtividade Equidade Social Investimento Investimentoem em Capital Humano Capital Humano Habilidades, Habilidades, Inovações Inovações Apoio 220 O diagrama competitividade diamante no qual de uma Michael empresa Porter representa compete. Através o ambiente desse de modelo, representado na figura 68, uma empresa pode compreender as dinâmicas da indústria resultantes da interação dos quatro determinantes influenciados pelo governo e por acaso. Dessa forma o sucesso sustentável resulta da inovação e melhoria desse sistema, assim como a melhoria de um determinante pode ajudar a melhorar todo o sistema. Figura 68: Ambiente de competitividade Governo Governo Estratégia, Estratégia, Estrutura Estruturaee Concorrência Concorrência Fatores Fatores Demanda Demanda OOCluster Cluster Acaso Acaso Fonte: Porter (1999) O diamante de Michael Porter representa o ambiente de competitividade de um país, região ou setor. Ele apresenta quatro forças determinantes: a) Fatores - Condições naturais, populacionais, de infra-estrutura, de origem e custo do capital de um país, região ou setor; b) Demanda - Características específicas da demanda do país ou região. Características quantitativas (tamanho) ou qualitativas, tal como nível de exigência do consumidor ou tamanho da demanda de produtos sofisticados; c) Estratégia, Estrutura e Concorrência - Características e tipos predominantes de estratégia (exemplo: foco em nichos, competitividade por preço, internacionalização), estrutura das empresas (exemplos: predominância de empresas de propriedade familiar ou capital aberto) e concorrência (exemplo: predominância de setores com 221 livre concorrência, monopólio ou oligopólio) de um setor específico ou de um país ou região; d) Cluster - conjunto de todas as empresas de um determinado setor ( fabricantes de produtos finais, fornecedores de matérias primas, fabricantes de máquinas e equipamentos, etc.) e suas inter-relações. E duas forças influenciadoras, que também se inter-relacionam: a) Governo – As ações do governo influenciam qualquer um dos fatores acima listados; b) Acaso - Existem fatores imprevisíveis e fora de alcance das empresas que também podem alterar o setor, país ou região. Como por exemplo: guerras, crises externas, alterações bruscas em custos de determinados produtos, por exemplo crise do petróleo. Esse diamante pode ser definido como um sistema, pois o impacto de um ponto em geral depende do estado dos demais. Os pontos fracos em qualquer um dos determinantes refrearão o potencial de desenvolvimento e aprimoramento do setor. Da mesma forma, os pontos do diamante também se reforçam mutuamente como em um sistema. De acordo com Porter (1999), dois elementos, a rivalidade doméstica e a concentração geográfica, são especialmente poderosos para transformar o diamante em um sistema. A rivalidade doméstica, ao promover melhorias em todos os outros determinantes, e a concentração geográfica, ao promover e intensificar a interação entre as quatro influências isoladas. O diamante devido a sua natureza sistêmica cria um ambiente que promove os aglomerados ou clusters de setores competitivos que não se dispersam de modo aleatório por toda a economia, mas geralmente se interligam através de relacionamentos verticais (comprador – vendedor) ou horizontais (clientes comuns, tecnologia, canais de distribuição), gerando o fato de os países raramente serem a base de apenas um setor competitivo. Tampouco os aglomerados se espalham de forma física, tendendo a se concentrar em regiões geográficas. Um setor competitivo ajuda na criação de outros, através de um processo de reforço mútuo. 222 6.3.2 Clusters e competitividade Os clusters ou aglomerados se constituem uma importante forma multiorganizacional, uma influência central sobre a competição e uma característica preeminente das economias de mercado. Sua situação em determinada economia proporciona importantes insights sobre seu potencial e sobre as limitações de crescimento futuro. O papel dos aglomerados na competição levanta importantes questões para as empresas, governos e outras instituições. Ao contrário, a visualização do mundo em termos de setores ou de áreas restritas, como produtos automotivos, geralmente degenera em lobbies conflitantes sobre subsídios e incentivos fiscais pelas empresas participantes. Os investimentos públicos daí resultantes são meros benefícios em termos de efeitos colaterais para outros setores, sendo capazes, nessas condições, de distorcer os mercados. Como grande parte dos participantes compete diretamente, há o risco muito sério de que diminua a intensidade da competição. As empresas também hesitam em participar de atividades comuns, em face do medo de ajudar um concorrente direto. Assim, a perspectiva setorial ou de áreas mais restritas tende a distorcer a competição, ao passo que a abordagem do cluster se concentra em acentuar a competição. De acordo com Ruas (1994) e como já foi visto anteriormente no item 5.1, o segmento produtivo que, no Brasil, mais se aproxima do conceito de cluster é o complexo produtivo coureiro-calçadista, que originalmente se constituiu no Vale do Rio dos Sinos, mas que agora já abrange uma área mais extensa do Estado do Rio Grande do Sul. Apresenta-se a seguir um conjunto de evidências48 que permitem ao final uma reflexão sobre o desenvolvimento do cluster citado. 48 Essas evidências são baseadas nos resultados da pesquisa de Ruas (1994) concomitantemente com o resultado da pesquisa da autora. 223 6.3.3 O cluster coureiro-calçadista do estado do Rio Grande do Sul A seguir serão comentados alguns aspectos positivos relacionados ao cluster coureiro-calçadista gaúcho. A estrutura dos capitais localizados no cluster permitiu um processo de intensa divisão social da produção, de maneira a construir uma cadeia produtiva composta por firmas independentes e relativamente especializadas, na qual coexistem empresas de todos os portes (pequeno, médio e grande). Por outro lado, um contingente de pequenas e médias empresas dispersas não teria provocado nenhum processo importante. Foi, evidentemente, a concentração geográfica desse heterogêneo grupo de empresas que constituiu um dos fatores fundamentais de sucesso do cluster. A dinâmica de criação de novas empresas tanto no setor coureiro como no setor produtor de calçados e artefatos, em função da quase inexistência de barreiras à entrada nesse segmento, coloca a criação de pequenas empresas como uma alternativa importante para a complementariedade da cadeia no cluster. Outro aspecto positivo é a existência do desenvolvimento de um ambiente tecnológico associado à produção de couros e calçados em toda a região, incluindo informações, técnicas e qualificações acerca do tema. Com a finalidade de cumprir a função de catalisadores desses diferentes processos, desenvolveram-se diversas instituições como o CTCCA, o Centro Tecnológico de Couro e o Centro Tecnológico do Calçado (SENAI), a FEEVALE e outros já citados anteriormente. Essas instituições, juntamente com as empresas, permitiram o desenvolvimento de técnicas de produção, técnicas de tratamento de efluentes e resíduos, aplicação de novos materiais, técnicas para testes e ensaios de qualidade e dimensionamento de produtos e outros. Também faz parte desse ambiente, a edição de publicações, produzidas por entidades da própria região e especializadas em tecnologia de produção e qualidade do couro, do calçado e dos diversos materiais que compõem a produção desse último. Ressalta-se que essas publicações têm ampla divulgação entre produtores da região e do país, em função da atualidade e oportunidade de seu conteúdo. 224 Esses aspectos possibilitaram, no decorrer do tempo, o desenvolvimento de capacitação gerencial no cluster, o que tem permitido a resolução de grande parte dos problemas de processo e produto relativos à produção de couro e calçados. Pode-se dizer ainda, que há uma autonomia quase total da cadeia produtiva organizada em torno da produção de couros e calçados, visto que a proximidade dos fornecedores da cadeia vertical no cluster permite o suprimento rápido e ágil. Há ainda a difusão rápida de inovações desenvolvidas na área de insumos, que constitui-se no segmento mais inovador do conjunto de segmentos que fazem parte do cluster. Também ocorrem trocas de informações diretas entre clientes e fornecedores, viabilizando processos contínuos de adaptação e melhoria dos insumos empregados na produção de couros e calçados. Há ainda, vantagens políticas decorrentes da proximidade geográfica no cluster, visto que a concentração geográfica de um número tão grande de produtores associados a uma mesma cadeia produtiva, tem lhes permitido organizar rapidamente reivindicações e propostas de interesse coletivo, especialmente frente a decisões de política econômica e fiscal ao nível dos governos federal e estadual. Assim como, é também o peso e a importância política gerada pela concentração geográfica que fez das entidades patronais ligadas à produção de couro e calçados da região, as lideranças nacionais nessa atividade. No entanto, existem alguns pontos de impasse relacionados ao cluster que serão comentados a seguir. O principal ponto é a baixa compreensão da lógica da eficiência coletiva e da questão da parceria e integração no cluster: Grande parte dos diretores das empresas não considera que o complexo industrial coureirocalçadista é um verdadeiro cluster, e que a competitividade das empresas, consideradas isoladamente, está diretamente relacionada com o desenvolvimento da competitividade de todo o cluster. Na visão de um entrevistado do setor, “Um aspecto que sempre vem sendo salientado em reuniões do nosso setor, mas que infelizmente não tem sido seguido, é que o setor precisa se unir. Nós devemos ter consciência dessa possibilidade, pois poderíamos evoluir mais rápido com benefício para todos, pois dependemos um do outro. Deveríamos ser mais abertos. . . Mas acho que isso acontecerá por bem ou por mal, mas teríamos que acelerar este processo.” 225 Também, os empresários ainda não tem a real percepção de que a concorrência no mercado internacional, principalmente entre os produtores de calçados, é atualmente constituída em termos de uma competição entre produtores (clusters), e não mais uma concorrência entre empresas isoladas. A visão de um entrevistado, apresenta essa situação, “. . . Mas é que se pensa assim: Franca é muito longe. No começo, quando alguém ia para São Paulo, era manchete nos jornais locais: fulano embarcou hoje para São Paulo . . . mas agora, o cara vai para a China e volta sem divulgação alguma. Temos que abrir os olhos para a globalização. Temos que repensar. . . Na verdade quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo não está aqui, ele está fora de nossas fronteiras. A partir do momento em que nós aceitamos a globalização, temos que olhar o mundo de um ângulo diferente. Não é mais Estância Velha contra Dois Irmãos e empresa x contra empresa y. É aí que está o engano e a falta de visão global do nosso setor . . . “ Logo, após atingir de forma espontânea uma situação de competitividade bastante significativa, faz-se necessária uma etapa superior de amadurecimento sobre a eficiência coletiva do cluster, visando sua sistematização principalmente com relação a questão ambiental. Portanto, faz-se necessário um projeto de planejamento estratégico, o qual integre todas as dimensões da eficiência coletiva com a competitividade do cluster. Constata-se que devido a existência de uma competitividade relativamente forte nas relações interfirmas, principalmente nas horizontais, há uma tendência ao isolamento entre os produtores de couros e calçados, resultando em certo grau de dificuldade dessas empresas para tomarem iniciativas comuns, do tipo consórcio, complementaridade produtiva e outras atividades relacionadas a eficiência coletiva no cluster. Segundo um entrevistado, “. . . Nós sabemos fazer melhor do que eles (produtores internacionais). Só que temos que aliar curtume, indústria química, estilistas e sapateiros. Vi uma iniciativa da /.../ para apresentar uma cartela de cores, mas se ele fizer isso sempre, e sozinho, vai desestimular. Precisamos fazer uma coisa mais ampla. O sapato não é só couro, e temos que passar a ver o conjunto de coisas. . . “ 226 Há ainda o fato de que a maioria das empresas do cluster compete predominantemente em mercados onde a concorrência é baseada em preços baixos. Essa forma de competição implica numa estratégia intensiva de redução de custos, que dificulta o desenvolvimento das condições de qualidade e produtividade no cluster, em função de aspectos como: Uma política de emprego marcada pela instabilidade com finalidade de reduzir os custos de mão-de-obra, que implica em contrapartida, numa mão-de-obra geralmente de baixa qualidade em termos de capacitação e comprometimento, que associada à baixa escolaridade dos trabalhadores empregados e ao alto índice de rotatividade das empresas, determina efeitos negativos sobre a qualidade e a produtividade dos produtos e processos; levando, ainda as empresas a relocalização em outros estados que oferecem mãode-obra a custos menores. Com relação as fábricas de calçados, outro fator são as relações informais e descontínuas com ateliers subcontratados, gerando problemas de qualidade dos serviços realizados, tendo em vista a importância desse tipo de relação no segmento produtor de calçados. Há ainda uma dependência dos produtores de couro e calçados dos importadores e distribuidores internacionais, especialmente os norte-americanos – pois, em geral, ainda é pouco o esforço no sentido de vender os produtos, ou seja, muitos produtos continuam sendo comprados. No entanto, como já foi apresentado anteriormente, já existem iniciativas no sentido de promover vendas internacionais com marca própria. De acordo com um entrevistado, “A grande mudança que está havendo vai chamar os setores para trabalharem juntos, porque esta visão de principal, os curtumes sempre tiveram, sem promover seu nome em feiras internacionais. A indústria de calçados brasileira até então, vinha transferindo essa responsabilidade para terceiros. No ano de 1997, em Moscou, me surpreendi com a marca exposta da Azaléia . . .” Considerando-se os aspectos expostos acima pode-se indicar as seguintes perspectivas: a) Consolidação da filière aumentando o número de empresas em operação, bem como o contingente de mão-de-obra ocupado. b) Consolidação do ambiente tecnológico vigente no cluster, através do fortalecimento das instituições que o apóiam nessa área. 227 c) Difusão, na maior parte dos produtores de couro e calçado do cluster, de métodos de gestão associados à noção de especialização flexível, no rastro dos esforços que algumas empresas líderes do setor vêm empreendendo. Nesse sentido, as demais empresas avançariam no sentido de obter maior qualidade e produtividade em seus produtos. d) Constituição de consórcios para vendas no exterior, o que colocaria algumas empresas produtoras em relação direta com os distribuidores e lojistas no mercado externo e, conseqüentemente, numa situação de menor dependência a eles. Da mesma forma, esses consórcios poderiam ser organizados para atuação em outras áreas como aquisição de matérias-primas, desenvolvimento tecnológico, pesquisas em design, e outros. O conjunto de condições acima, associados a uma estratégia e a produtividade podem contribuir para o desenvolvimento do cluster de maneira que tenha condições de competir também em mercados onde a questão da qualidade e flexibilidade constituem fatores fundamentais de concorrência e os preços obtidos são significativamente superiores. Nesse sentido apresenta-se na figura 69 um modelo onde pode-se compreender as dinâmicas resultantes da interação das forças determinantes e influenciadoras que levariam ao desenvolvimento do cluster coureiro calçadista. Dessa forma, a percepção de que qualidade, flexibilidade e inovação são aspectos vitais de competição, ampliaria e fortaleceria a noção de eficiência coletiva no cluster, na linha das características já apresentadas no decorrer do trabalho. 228 Figura 69: Forças influenciadoras do cluster Desenvolvida Empresas fronteira A da Produtividade Nichos relacionados Productos Produtos complexos complej Calçados pesados Calçados segurança Couro melhor qualidade Empresa Perdedora Calçados artefatos melhor qualidade Couro Pobre Baixa Alta Produtividade operacional Fonte: Adaptado de Porter (1999) Para melhorar os lucros, os salários e o padrão de vida, o desafio, ao longo do tempo, consiste em elevar a produtividade e aumentar o valor dos produtos. Dessa forma faz-se a transição do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso onde as empresas possuem capacidade de exportar produtos complexos levando ao crescimento econômico e a equidade social. Para permitir que uma localidade se torne mais produtiva, deve-se desenvolver a capacidade local de melhorar produtos e processos e, em última instância, promover a inovação de maneira que os clusters se desenvolvam. Do contrário não será possível contrabalançar a tendência natural do aumento dos custos locais ao longo do tempo; e outras localidades com custos dos fatores mais baixos ou com maiores subsídios assumirão a produção. A seguir apresenta-se na figura 70 a estruturação atual do cluster coureirocalçadista, sendo representadas as diversas ligações dentro do mesmo. 229 Figura 70: Cluster coureiro-calçadista do estado do Rio Grande do Sul Ind. da carne Bancos e orgãos financiadores Pecuaria Cosméticos Institutos de formação e P&D Frigorífico Transporte Gelatina Dog Toy's Curtumes Maq. e equip. p/curtumes Marketing Calçados Ind. química Moda Calçados especiais Tecnologias limpas Agencias exportadoras Criação/modelagem EPI's Tecnologia Componentes Informatica Artefatos Maq. p/calçados Orgãos de fiscalização e controle Estofados Maq. p/ componentes Embalagens Industria de moveis Industria automobilistica Competencia Internacional Ligação forte Ligação moderada Ligação fraca 230 Como pode ser visto, o mesmo apresenta-se muito bem estruturado, pois em termos de filière apresenta filières auxiliares bastante ativas e também possui setores terciários bem desenvolvidos. No entanto para que o cluster coureirocalçadista gaúcho consiga se manter e se desenvolver, deve fortalecer suas ligações internas através de parcerias e outros procedimentos que resultem em uma maior integração entre os agentes. Pode-se dizer que essas questões já estão sendo percebidas por alguns atores da filière, pois segundo um entrevistado, “A força das entidades direcionadas para ações conjuntas será extremamente positiva para o setor no futuro. Pois demonstra a questão da união, levando a sociedade e o Governo a acreditar mais na cadeia produtiva. Agora o setor está indo reivindicar em bloco, e antes era individualmente, e até brigavam em determinadas situações diante de autoridades. Essa questão da parceria com cada um preservando suas peculiaridades, só tem a ganhar ...” 7 CONCLUSÃO Como foi visto na apresentação da filière, as empresas que formam o cluster coureiro-calçadista que inicialmente desenvolveu-se no Vale dos Sinos e hoje já abrange uma área maior do Estado do Rio Grande do Sul, desenvolveram-se direcionadas pelas forças do meio-ambiente, principalmente pelo mercado desde o seu surgimento, seu desenvolvimento e a partir da década de 60 pela exportação. Cada estágio caracterizou-se por uma série de atributos, bem como por um padrão de ações de diferentes atores e premissas sobre o sistema de causa e efeito dentro do setor, resultando em diferentes interações. Esse aspecto influenciou em cada época o enfoque utilizado para a análise e solução de problemas que se apresentavam. Assim, no início do século XX, a importância econômica da indústria de curtumes era muito superior a de calçados. Pois a própria origem das fábricas de calçados é disponibilidade de retalhos (sub-produtos da fabricação de selas de montaria). Esse fato associado a demanda latente e o incentivo do governo, levou ao aparecimento dos primeiros fabricantes de calçados, fabricando de forma artesanal, sem a necessidade de vender seus produtos, pois ele era comprado. Em um segundo momento, com a entrada da mulher no mercado de trabalho e a industrialização do país, aumenta-se o consumo per capita de calçados, o número de empresas e define-se o perfil do produto da região. Nesse momento, inverte-se a situação e a importância econômica das fábricas de calçados passa a ser maior que a dos curtumes. No entanto, a organização da produção nas fábricas não se altera, sendo composta, na sua maioria por pequenas empresas artesanais que continuavam a ter seu produto comprado, sem necessidade de vendê-lo. No momento seguinte, com o advento da exportação, altera-se a organização das empresas para um modelo industrial de produção em massa, em função da necessidade de grandes lotes principalmente para os Estados Unidos. Esse fato também se reflete nos curtumes. E no momento atual, iniciado na década de 90, o setor tem encontrado o maior de todos os desafios: manter-se competitivo em um mercado globalizado. 232 Dessa forma, a economia do couro e do calçado no Brasil, desde o fim dos anos 60, até os dias atuais, pode ser dividida em dois períodos, mais um terceiro que está se iniciando. Na segunda metade dos anos 60, que coincide com o início dos governos militares, nasce uma estratégia de desenvolvimento para o país. Não cabe aqui, discutir seus erros e / ou acertos. O importante é que existia uma política com visão estratégica, perspectiva futura e horizonte definido. Nesse contexto, surgiram Escolas de Curtimento de Couros e de Fabricação de Calçados, que formaram os recursos técnicos e de base de fundamental importância para o desenvolvimento das indústrias do couro e do calçado. O governo, de forma exagerada e muitas vezes arbitrária, proibiu a saída de couros crús e no estágio wet blue, inviabilizando até mesmo a exportação de couros acabados, criando uma reserva de mercado da matéria-prima couro. Essa política resultou em duas questões, pelas quais o setor padece desde os anos 80 até os dias atuais, quais sejam: a) Isolou os curtumes do mercado internacional, com inúmeros efeitos arbitrários; b) Criou uma situação a princípio muito cômoda para os fabricantes de calçados, a política de mercado cativo, não concorrencial, de matéria-prima couro. Independente da qualidade da política industrial de então, o que interessa, do ponto de vista histórico, é reconhecer sua existência e seus efeitos no mercado. Era uma política industrial transparente e intervencionista que privilegiava e incentivava as exportações de alto valor agregado e inviabilizava as exportações primárias. Duas de suas conseqüências positivas foram o surgimento de grandes parques calçadistas voltados para as exportações, e também grandes indústrias especializadas em prestação de serviços de recurtimento e acabamento de couros para essas fábricas. Para os curtumes brasileiros, exportadores há décadas, a principal conseqüência foi o isolamento do mercado internacional. Essa situação de baixa exposição a concorrência produziu, rapidamente, os resultados esperados mas, ao perdurar demasiadamente, retardou o surgimento de novos parques industriais habituados a expor-se à concorrência. Em decorrência com a abertura da economia na década de 90, muitos danos foram contabilizados pelas empresas que não estavam preparadas para o mercado de alta competitividade, e muitas ainda não se reabilitaram por completo. 233 A cultura industrial fechada e estática, com ausência de dinamismo, ocasionada pela baixa competitividade, resultou em uma grande defasagem tecnológica. Dessa forma, as tecnologias modernas, o marketing internacional, a produção em larga escala, a alta produtividade, a especialização em linhas definidas de artigos, os programas de melhoria do couro cru, os programas de treinamento intensivo de pessoal, permaneceram obscuros, incapacitando o cluster para o enfrentamento futuro de competitividade em termos globais. Nos anos 80, após o segundo choque do petróleo, o mundo começou a mudar intensamente. O processo de globalização iniciado nos EUA e na Inglaterra, aproximarou a Ásia e principalmente a China do mercado mundial, trazendo reflexos extraordinários. Assim ocorreu a industrialização e a compra de produtos da China. Nesse contexto, pode-se dizer que, couro e calçado sempre foram produzidos onde existe mão de obra farta e barata, além de interesse estratégico. O Brasil, a partir dos anos 80, começou a abrir a exportação de couro wet-blue, pelas regiões Norte e Nordeste, impondo quotas. Em 1988 houve uma abertura ainda maior e nos anos 90, o país liberou as taxas de exportação, pondo fim a qualquer tipo de restrição. Nesse segundo ciclo, que vai até 1993, quando o Brasil, particularmente o Rio Grande do Sul, atingiu o auge na exportação, ainda, paralelamente, houve crescimento em produção de calçados e couros. Mas muitas mudanças ocorriam, também em paralelo, como o desenvolvimento intenso da pecuária brasileira em novas regiões, resultando no surgimento de grandes frigoríficos e curtumes de couro wet-blue. Como conseqüência, acabou-se a reserva de mercado de matéria-prima couro cru, resultando na mudança, quase por inteiro, do sistema de comercialização de couros crus. Assim, com o surgimento da indústria de couros wet blue, espera-se no futuro, a tipificação e qualificação do couro cru. Também, espera-se que a mesma, passe a ser propulsora da melhor qualidade da matéria-prima pele, além de fornecer tipificadamente a jusante, aos acabadores, agregando qualidade e serviços, propiciando a especialização e competitividade de seu cliente. Esse é um processo em evolução, que só vai se concluir quando a maioria dos frigoríficos forem fornecedores de couros nos estágios wet blue, com esfola impecável, curtimento adequado e padronizado, couros separados por raça, tamanho e sexo. 234 Pelo exposto anteriormente, nota-se que o cluster coureiro calçadista do Estado do Rio Grande do Sul tem evoluído espontaneamente em função das forças do ambiente. Os clusters são capazes de sustentar durante séculos o vigor energizante das localidades competitivas, e a maioria daqueles bem sucedidos prosperam pelo menos durante décadas. No entanto, quando não se asseguram as condições para seu desenvolvimento, também se inviabiliza a continuidade de sua capacidade competitiva. De acordo com Porter (1999), as causas da atrofia e decadência dos clusters também se encontram nos elementos do diamante, sendo agrupáveis em duas categorias amplas: endógenas, ou derivadas da própria localidade; e exógenas, quando atribuíveis a acontecimentos ou a descontinuidades no ambiente externo. Assim, as fontes internas do declínio decorrem de inflexibilidades internas que comprometem a produtividade e a inovação. O aumento nos próprios custos de atuar no ambiente de negócios começa a superar a capacidade de aprimoramento. Desde que a competitividade permaneça vigorosa, as empresas são capazes de compensar parcialmente os problemas locais, através da globalização. Dessa forma, a produção fora do cluster é uma alternativa para os salários locais, que sobem mais do que a produtividade. No entanto, a não ser que se eliminem as inflexibilidades internas, o aglomerado acabará perdendo a produtividade e o dinamismo. E a vantagem competitiva migrará para outras localidades. As ameaças externas ao êxito do cluster provêm de várias áreas, sendo as mais significativas, as descontinuidades tecnológicas, pois são capazes de neutralizar, simultaneamente, muitas das vantagens do cluster. As informações do mercado, as habilidades dos empregados, a expertise científica e técnica e as bases de fornecedores tornam-se inadequadas, caso as novas tecnologias e habilidades imprescindíveis não sejam desenvolvidas com rapidez, deslocando a vantagem competitiva para outras localidades. Todas essas situações citadas acima já são visíveis no cluster coureiro-calçadista gaúcho, pois no estágio atual, essa forças ambientais que direcionaram o seu crescimento, agem em direção ao declínio do mesmo. Nesse sentido, faz-se necessária uma intervenção para redirecioná-lo. 235 Nesse contexto, para desenvolver o cluster coureiro-calçadista, sugere-se a intervenção por meio da melhoria dos fatores que agem no ambiente, conforme figura 71. Essa melhoria dos fatores seria possível através da produtividade dos recursos. E a produtividade dos recursos traduz-se na forma da consideração da variável ambiental, visto que a poluição é a ineficiência dos recursos e dos processos. Assim, o cluster coureiro-calçadista gaúcho passaria de um estágio de desenvolvimento espontâneo ou evolução natural para um outro nível, de cluster planejado, orientado para a eficiência coletiva, levando à competitividade sustentável, mediante o desenvolvimento de uma estratégia e plano de ação. Figura 71: Desenvolvimento do cluster Ponto de intervenção Competitividade Situação atual do cluster Evolução Natural Variável ambiental Produtividade dos fatores Declínio 236 Ressalta-se a relevância da abordagem da análise de filiére como ferramenta de suporte ao estudo do meio ambiente do cluster assim como das interrelações que ocorrem dentro do mesmo. Conclui-se que, somente com o desenvolvimento do cluster consegue-se a competitividade do mesmo. E a competitividade é a produtividade com a qual os recursos são desenvolvidos. Por recursos entende-se recursos humanos, capital e ativos físicos. A ineficiência dos recursos é evidente na forma de utilização incompleta de materiais e controles deficientes de processo, que resultam em desperdícios, defeitos, refugos que são poluição. Portanto, fica comprovada a hipótese de que a efetiva consideração da variável ambiental refletida em inovações de produtos e processos pode levar o setor couro a competitividade global e sustentada. Em relação a trabalhos futuros, sugere-se: • Pesquisar métodos, processos e produtos que aproximem a filière couro cada vez mais da filière couro ideal; • Pesquisar e desenvolver estratégias e planos de ação com vistas a competitividade sustentada do cluster; • Realizar um estudo aprofundado sobre custos, eficiência e produtividade operacional; • Pesquisar outras interrelações para a aplicação da abordagem de análise de filière em engenharia de produção. A realização de trabalhos com base nas sugestões propostas certamente tende a enriquecer a pouca literatura existente sobre a análise de filiére, bem como poderá vir a contribuir para que se formem mais convergências entre diferentes linhas metodológicas. 8 FONTES BIBLIOGRÁFICAS ABQTIC. Matéria-prima couro. Estância Velha, 1998 AICSUL. Boletim estatístico do couro. Novo Hamburgo, 2000. ABICALÇADOS. Resenha Estatística. Novo Hamburgo, 2000. BACKER, Paul de. Gestão Ambiental: Administração Verde. Rio de Janeiro: Qualitymark. 1995. BATALHA, M. O. Gestão Agroindustrial. V I. São Paulo: Atlas, 1997. BATALHA, M. O. La notion de filière comme outil dànalyse stratégique: le cas des matières grrasses à tartiner au Brésil. Tese de doutorado – Nancy, França: INPL/IGIA, 1993. BELAVSKY, E. O curtume no Brasil. Porto Alegre: Globo, 1965. BELLINGER, Gene. Systems Thinking - An Operational Perspective of the Universe. Systems University on the Net. 1996. 4 p. BELLO, C. V. V. ZERI – Uma proposta para o desenvolvimento sustentável, com enfoque na qualidade ambiental voltada ao setor industrial. Dissertação, PPGEP, UFSC, 1998. BNDES. Área de operações industriais 1. Gerência de bens de consumo não duráveis. Complexo coureiro-calçadista Nacional: Uma avaliação do programa de apoio do BNDES. Rio de Janeiro, n. 9, 1999. BNDES. Área de operações industriais 1. Gerência de bens de consumo não duráveis. A indústria calçadista de Franca. Rio de Janeiro, 2000. BRAILE, P. M. et alli. Manual de tratamento de águas residuárias industriais. São Paulo. CETESB, 1979. BRANCO, S. M. Ecossistêmica: uma abordagem integrada dos problemas do meio ambiente. São Paulo: Edgard Blucher, 1989. BRENNER, G. A indústria de calçados no Brasil: trabalho, competição e produtividade. Dissertação, PPGA, UFRGS, 1990 BRUNNER, C. R. Hazardous Waste Incineration. 2nd edition. USA, McGraw-Hill. 1993. BRUYNE, P.; HERMAN, J. & SCHOUTHEETE, M. et al. Dinâmica da pesquisa em ciências sociais. 5 ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991, 251p. CAIRNCROSS, F. Meio Ambiente: Custos e Benefícios. São Paulo, Nobel. 1992. CALLENBACH, E. et.al. Gerenciamento Ecológico - Ecomanegement: Guia do Instituto Elmwood de Auditoria Ecológica e Negócios Sustentáveis. São Paulo, Cultrix. 1993. 238 CAMPELO, C. R. Pensamentos sobre a natureza. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. CAMPOMAR,M.C. Do uso de "estudo de caso" em pesquisas para dissertações e teses em administração. Revista de administração, v.26, n.3. São Paulo: USP, 1991. CAPRA, F. O ponto de mutação. São Paulo, Cultrix. 1982. CAPRA, F. & PAULI, G. Steering Business Toward Sustainability. Tokyo, United Nations University Press. 1995. CARVALHO JR, L. C. As estratégias de crescimento das empresas líderes e o padrão de concorrência das indústrias avícola e suinícola brasileiras. Tese, PPGEP, UFSC, 1997. CORSON, W. H. Manual Global de Ecologia. São Paulo: Augustus, 1993. Logística e gerenciamento da cadeia de CHRISTOPHER, MARTIN. suprimentos: esratégias para redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo, Pioneira, 1999. 240p DONAIRE, D. Gerenciamento Ambiental. São Paulo, Atlas. 1995. DZIEKANIAK, LEON. H. A arte do churrasco. São Paulo: Ática, 1998 FERNANDES, F. C. F & MURARI, L. S. Diagnóstico dos principais problemas na indústria de calçados femininos. Revista Tecnicouro: Artigo técnico, Vol. 20 nº 3. Maio 2000 FIGUEIREDO,Paulo J. M. A sociedade do lixo: os resíduos, a questão energética e a crise ambiental. São Paulo, UNIMEP. 1994. FREEMAN, H. M. Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal. USA, McGraw-Hill. 1989. GARAY, P. N. & COHN, F. M. High-Quality Industrial Water Management Manual. Georgia, USA, The fairmont Press. 1992. GESTÃO AMBIENTAL. Encarte Gazeta Mercantil. Fascículos 1-8. São Paulo, 1996. GIL, A.C. Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1993. GILBERT, Michel J. ISO 14001/BS7750: Sistema de gerenciamento ambiental. São Paulo, IMAM, 1995. Pesquisa qualitativa: Tipos fundamentais. Revista de GODOY, A. S. Administração de empresas, v 35. São Paulo: 1995, p20-29. GOMES, J. A. Estratégia de produção na indústria calçadista de couro do vale do rio dos Sinos. Dissertação, PPGA, UFRGS, 1993 GOSTINSKI, CLEON. Brazilian footwear 96/97: english/potuguese. Novo Hamburgo: Catânia, 1997. 239 GRAEDEL, T. E. & ALLEMBY, B. R. Industrial Ecology. New Jersey, Prentice Hall. 1995. GUIDAT, C. Contribution méthodologique à la formalisation d´un nouveau métier: l´ingénierie de l´innovation technologique à partir de l´expérience d´une innovation technique dans la filière bois. Tese de 3 ème cycle. Nancy, França: DEGE/INPL, 1984. GUNN, Thomas G. As indústrias do século 21. São Paulo, Makron Books. 1993, 264p. JARDIM, N. S. et al. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, CEMPRE, 1995. KAY, J.J. On the Nature of Ecological Integrity: Some Closing Comments. In: WOODLEY, S. et al (orgs.), Ecological Integrity and the Management of Ecosystems. Florida: St. Lucie Press, 1993. KERLINGER, F. N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento conceitual. (Tradução Helena Mendes Rotundo; Revisão técnica José Roberto Malufe.) São Paulo: EPU, 1980, 378p. KHAN, M. Rashid. Conversion and Utilization of Waste Materials. USA, Taylor & Francis. 1996. KINLAW, D. C. Empresa competitiva e ecológica: Desempenho sustentado na era ambiental. São Paulo: Makron Books, 1997. KLIEMANN NETO, F. J. Contribution méthodologique a la compréhension de la dynamique des filières: analyse stratégique de la filière bois de Sta. Catarina (Brésil). Tese de doutorado – Nancy, França: INPL, 1985. KOPITTKE, B. H., CASAROTTO Fº, N. Análise de filière: Conceitos, métodos e aplicações. Notas de aula, 1996. KOPITTKE, B. H. Problematique et strategie de developpment de la filiére pinus spp. en Sta Catarina (Bresil). Tese de doutorado – Nancy, França: INPL, 1985. LAKATOS, E.M., MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed., São Paulo: Atlas, 1991. LIMA, L. M. Q. Lixo: Tratamento e Biorremediação. São Paulo: Hemus, 1995. LUDKE, Menga, ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. LUND, H. F. The Mc-GrawHill Recycling Handbook. USA, McGraw-Hill. 1993. Reaproveitamento dos banhos residuais de MAIOLI, P., SILVA, S. A recurtimento em sistema de circuito fechado. Revista do Couro, nº 139. Jan/fev 2000. MAIMON, D. Passaporte verde: gestão ambiental e competitividade. Rio de 240 Janeiro: Qualitymark, 1996. MAÑAS, A V. Gestão de tecnologia e inovação. São Paulo, Érica. 1993. MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 79p. Abordagem ecossistêmica para a mineração: uma MILIOLI, GERALDO. perspectiva comparativa para Brasil e Canadá. Tese, PPGEP, UFSC, 1999. MORAN, E.F. Adaptabilidade humana: uma introdução à antropologia ecológica. São Paulo: EDUSP, 1994. MORIN, E. Sociologia: a sociologia do microsocial ao macroplanetário. Portugal: Publicações Europa-América, 1984. MORIN, E., KERN, A. B. Terra-Pátria. POA: Sulina, 1995. MORVAN, Y. Fondements d´economie industrielle. Paris: Economica, 1988. MUNHOZ, D.G. (1989) Economia aplicada: técnicas de pesquisa e análise econômica. Brasília: Editora Universidade de Brasília. NOSSO FUTURO COMUM. Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,1988. NUNES, J. A Tratamento Físico-Químico de Águas Residuárias Industriais. São Paulo, Signus, 1996. OASHI, M. C. Estudo da cadeia produtiva como subsídio para pesquisa e desenvolvimento do agronegócio do sisal na Paraíba. Tese, PPGEP, UFSC, 1999. Emissão Zero: A Busca de novos Paradigmas. Porto Alegre, PAULI, G. EDIPUCRS. 1996. PEREIRA, C. G. Análise Preliminar de Indústrias do Setor Coureiro do Vale do Rio dos Sinos em Relação ao Gerenciamento Ambiental: Estudo de Casos em Indústrias Exportadoras. Dissertação, PPGA, UFRGS, 1997. PICCININI, V. L'industrie de la chaussure brésilienne face aux mutations internationales: stratégie et politique du personnel des entreprises de la région de "Vale do Sinos". Tese de Doutorado, Institut de Recherche Economique Production Developpement - IREP, Université de Sciences Sociales de Grenoble II, 1990, 466p. PICCININI, V. Novas formas de organização do trabalho na Indústria calçadista. Revista de Administração, USP, v.27, n.2, Abr./Jun. 1992, p.33-40. PORTER, M. Estratégia competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 7ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991. ______. A vantagem competitiva das nações. Rio de Janeiro: Campus, 1993. ______ Clusters e competitividade. HSM Management. São Paulo, Jul./ago. 1999. 241 ______. Competição = On competition: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 515 p. PRIGOGINE, I., STENGERS, I. A nova aliança: metamorfose da ciência. Brasília: UNB, 1997. REIS, M. J. L. ISO 14.000 - Gerenciamento ambiental - Um novo desafio para a sua competitividade. Rio de Janeiro. Qualitymark. 1995. RIECHMANN, J. e outros. De la Economía a la Ecología. Madrid: Trotta, 1995. ROCCA, A C. C. Resíduos Sólidos Industriais. CETESB, 1992. ROSA, L. C. Estudo da organização do sistema agroindustrial vitivinícola: destaque para a produção de vinhos finos no Rio Grande do Sul. Exame de qualificação, PPGEP, UFSC, 2000 RUAS, R. L., ANTUNES, E. D. O conceito de cluster e as relações interfirmas no complexo calçadista do RS. Setor Couro, out/94. RUDIO, F.V. (1995). Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petropólis: Vozes. SANTOS, A. M. Padrão de crescimento das empresas do setor calçadista do Vale dos Sinos. Porto Alegre, 1992. Dissertação (Mestrado em Economia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. SANTOS, N. E. S. Utilização da análise de filière com a variável ambiental efluentes líquidos e estações de tratamento no estudo de comportamento das indústrias têxteis do Vale do Itajaí – SC. Dissertação. PPGEP, UFSC, 1996. SEBRAE/RS. Tecnologia e competitividade: Diagnóstico da indústria calçadista do Rio Grande do Sul. Serviço brasileiro de apoio a pequena e micro empresa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1992. SENADO FEDERAL. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. (1992: Rio de Janeiro), Agenda 21. Subsecretaria de Edições Técnicas, Brasília, 1996. SENGE, Peter M. A Quinta Disciplina - Arte, Teoria e Prática da Organização de Aprendizagem. São Paulo, Best Seller, 1990. 352 p. ___, ___. et alii. A Quinta Disciplina - Caderno de Campo. São Paulo, Qualitymark, 1996. 543 p. ___, ___. Systems Thinking. Executive Excellence. 15-16, Jan 15, 1996. ___, ___. & STERMAN, John D. Systems Thinking and Organizational Learning: Acting Locally and Thinking Globally in the Organizations of the Future. In: MORECROFT, John D. W. & STERMAN, John D. Modeling for Learning Organizations. Portland, Productivity Press, 1994. p. 195-216 SMALLWOOD, I. Solvent Recovery Handbook. USA, McGraw-Hill. 1993. 242 SCHMIDT, A. H. Rio Grande do Sul: Colônia de Portugal. Santa Maria, Imprensa Universitária, 2001. SPEIGHT, J. G. Environmental Technology Handbook. UK, London, Taylor & Francis, 1996. STERN, P. C., YOUNG, O R., DRUCKMAN, D. Mudanças e agressões ao meio ambiente. São Paulo: Makron Books, 1993. STRAUSS, Anselm & CORBIN, Juliet. Basics of Qualitative Research – Grounded Theory Procedures and Techniques. California: Sage Publications, 1990. 270 p TATSCH, A. L. Os impactos das novas tecnologias sobre o processo de trabalho: um estudo de caso da indústria produtora de bens de capital para o setor couro. Dissertação, PPGA, UFRGS, 1995 TRIVIÑOS, Augusto N. S. Paulo: Atlas, 1995. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. São VALLE, C. E. Como se Preparar para as Normas ISO 14000 - Qualidade Ambiental. São Paulo, Pioneira, 1996. VALLE, C. E. Qualidade Ambiental: O desafio de ser competitivo protegendo o meio ambiente. São Paulo, Pioneira. 1995. VERDUM, R. & MEDEIROS, R. M. V. RIMA - Relatório de Impacto Ambiental. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1995. VITERBO Jr., E. Sistema integrado de gestão ambiental. São Paulo: Aquariana, 1998. YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. Publications, 1991. 170 p California: Sage ZDANOWICZ, J. E. Perfil e competitividade da indústria de curtumes no Brasil. Dissertação, PPGA, UFRGS,1992 9 ANEXOS 244 9.1 Instrumento de coleta de dados (GUIA DE ENTREVISTA) 1. Identificação da empresa 2. Produção – Suprimento de matéria-prima Linhas de produto (tipo, origem), quantidade, custo Produção própria de matéria-prima Atividades em relação ao suprimento Evolução do consumo (histórico, perspectivas, substituição por outros) Problemas, dificuldades com relação a aquisição Outros materiais utilizados 3. Processo produtivo Produtos, materiais, mercados Evolução, perspectivas Principais equipamentos Histórico do processo de mecanização e perspectiva de sua intensificação Política de estoques (matéria-prima, produto acabado) Utilização de recursos naturais renováveis e não renováveis Refugos e sub-produtos (quantidade, utilização, principais limitantes, dificuldades) Custos de produção, Capital humano (quantidade, nível) 4. Pesquisa e Desenvolvimento Investimento, nº de pesquisadores, normalização e qualidade 5. Tecnologia Inovações, Processo de introdução de inovações na empresa, sist inf. Tec. 6. Atuação da FEPAM e outros órgãos fiscalizadores 7. Competitividade 8. Complementação – Comentários gerais Fundação, marcos na evolução da empresa Produtos fabricados, processos utilizados, situação inicial, modificações (produto/processo), diversificações Causas da evolução • Mercado (novos clientes, novos produtos, novas matérias-primas) • Técnicas (novas tecnologias, novos equipamentos, novos processos de produção, novas matérias-primas, custos, outros) • Matérias-primas (novas opções, custos, outros) Faturamento Interno (RS, BR), Externo