95

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

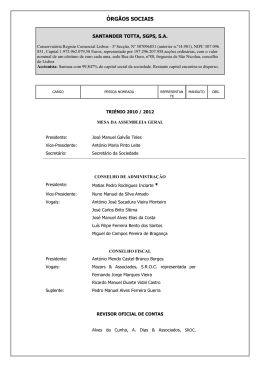

DIREITO COMUM E DIREITO COLONIAL.

António Manuel Hespanha

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de

Lisboa.

Porque é que existe e em que é que consiste um direito colonial brasileiro.

Desde há uns anos que o tema das relações entre a sociedade Metropolitana e a

sociedade brasileira se tem vindo a libertar de algumas imagens historiográficas

translatícias, adoptando modelos de análise e pontos de vista que têm menos a ser

com os imaginários nacionalistas do que com a incorporação de perspectivas mais

modernas da historiografia geral.

Neste texto, abordo uma questão que interessa particularmente aos historiadores do

poder e das instituições e cuja compreensão necessita de alguns esclarecimentos

que a história do direito de Antigo Regime pode fornecer.

O meu ponto o seguinte. Para se falar de um direito colonial brasileiro - com a

importância política e institucional que e isto tem -, é preciso entender que, no

sistema jurídico de Antigo Regime, a autonomia de um direito não decorria

principalmente da existência de leis próprias, mas, muito mais, da capacidade local

de preencher o os espaços jurídicos de abertura ou indeterminação é assistente as

na própria estrutura do direito comum.

De algum modo, a tendência para andar à procura do leis especiais para o Brasil

quando se quer comprovar existência de um direito próprio é induzida pelo modo

como a historiografia espanhola tratou tradicionalmente o chamado “direito das

96

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

Índias”. Na verdade, só muito recentemente – a partir de um livro do historiador

argentino Vítor Tau Antzoategui 1 – é que a concepção de “direito das Índias” como

complexo de leis da coroa foi substituída por uma concepção de direito construído

pela prática - eventualmente, pela prática dos tribunais – nos espaços que o direito

comum clássico deixava à regulamentação local, consuetudinária ou judicial.

É certo que a monarquia portuguesa emitiu algumas leis para o Brasil, embora em

menor quantidades do que as editadas pela monarquia espanhola para a sua

América 2 . Em todo o caso, se se procurara pelo direito do Brasil colonial, é

minimamente aí que ele se encontra. Diria mesmo que a maior parte destas

providências vindas da corte indiciam - quando não as referem expressamente zonas de incumprimento do direito real e, portanto, de existência de um direito

próprio.

De seguida, lembraremos os conceitos de direito comum que permitiam que as

práticas locais se tornassem direito. Mostraremos, depois, como esta abertura às

particularidades locais era política e doutrinalmente antipática ao poder da coroa,

quer elas se referisse à metrópole, quer se referisse às colónias. Salientaremos, em

todo o caso, como estas virtualidades de diferenciação periférica do direito, embora

existissem em todos os lugares das monarquias, eram enormemente potenciadas

nas situações “de fronteira”, como as colónias. Ao longo do texto, daremos alguns

exemplos, quase todos referentes a Minas e provenientes do Códice Costa

Matoso 3 , do vigor destas práticas particularistas as periféricas que as fontes

continuamente referem como divergentes, ou mesmo contrárias, ao direito do Reino.

1 Tau Anzoategui (1992), Vitor, Casuismo y sistema, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de

Historia del derecho, 1992.

2 O projecto ius Lusitaniae, dirigido por Pedro Cardim e Ângela Barreto Xavier, disponibilizará em

suporte electrónico, uma boa parte dessa legislação. Outra banda dispersa, até porque nem sempre

revestia a forma mais solene, a de carta de lei, consistindo frequentemente em cartas régias,

provisões, portarias, alvarás, regimentos, contendo instruções, por vezes dirigidas a uma pessoa em

concreto. De facto, para além de tudo, nunca podemos perder de vista que o actual conceito de lei

para compreende, nas práticas formulares de Antigo Regime, uma vasta pluralidade de tipologias

documentais. O próprio CCM lista uma séria importante de providências normativas, em geral

relativas aos distritos auríferos de Minas (p. 352-370.

3 Códice Costa Matoso. Colecção das notícias dos primeiros descobrimentos da Minas na América

que fez o Doutor [...] Ouvidor-Geral do Ouro Preto, que tomou posse em Fevereiro de 1749, coord.

geral de Luciano Raposo de Almeida Figueiredo e Maria Verónica Campos; estudo crítico de Luciano

97

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

1. A

autonomia

do

direito

colonial

como

reflexo

do

pluralismo

do

ordenamento jurídico europeu de Antigo Regime.

Na sociedade europeia medieval e moderna, conviviam diversas ordens jurídicas - o

direito comum temporal, (basicamente identificável com a doutrina da tradição

romanística, incorporada numa a mole imensa de textos, invariavelmente escritos

em latim, e existentes nas bibliotecas das universidades e dos tribunais europeus), o

direito canónico (direito comum em matérias espirituais, obedecendo basicamente à

mesma natureza formal) e os direitos dos reinos, constantes, antes do mais, de leis

que representavam a vontade do soberano, mas também do direito estabelecido

pelos tribunais do Reino (praxe ou estilo dos tribunais).

A esta situação de coexistência de ordens jurídicas diversas no seio do mesmo

ordenamento jurídico tem-se chamado pluralismo jurídico 4 , que significa, portanto,

a coexistência de distintos complexos de normas, com legitimidades e conteúdos

distintos, no mesmo espaço social, sem que exista uma regra de conflitos fixa e

inequívoca que delimite, de uma forma previsível de antemão, o âmbito de vigência

de cada ordem jurídica. Tal situação difere da actual - pelo menos tal como ela é

encarada pelo direito oficial -, em que uma ordem jurídica, a estadual, pretende o

monopólio da definição de todo o direito, tendo quaisquer outras fontes jurídicas

(v.g., o costume ou a jurisprudência) uma legitimidade (e, logo, uma vigência)

apenas derivada, ou seja, decorrente de uma determinação da ordem jurídica

estadual.

Referimo-nos, no parágrafo anterior, basicamente a três ordens jurídicas: o direito

secular comum (tradição romanística), o direito canónico e o direito secular próprio

(direito do Reino). Estamos, no entanto, a simplificar muito. Diremos brevemente

porquê.

R. de Almeida Figueiredo, S. Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, s/d [?], 2 vols.. Citações ulteriores:

CCM.

98

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

2. A equivocidade das ordens jurídicas. Divergências doutrinais.

O direito comum, quer o secular, quer o eclesiástico, eram quase exclusivamente de

origem doutrinal; e, por isso, estavam cheios de controvérsias, de argumentos de

sentido diferente, desembocando em soluções contrárias. Pode dizer-se que o

tecido do direito no era feito de regras, mas antes de problemas; para a resolução

dos quais os juristas dispunham de fontes contraditórias, logo nos textos de direito

romano, e de argumentos de sentidos contrários. A abordagem de no caso concreto

era, por isso, feita de uma forma tentativa, confrontando o caso com vários

argumentos (ou figuras de direito) possíveis, cada um dos quais justificaria uma

solução diversa.

Dou um exemplo tirado de uma decisão real (embora aqui algo simplificada), que

não é brasileiro, embora trate de um assunto com relevância para o Brasil. Se um

pai, em testamento, legou uma escrava a um filho e, à data da morte testador, desta

tinham nascido cinco filhos, estes fazem parte do legado ou devem ser considerados

como incluídos na massa da herança, a dividir pelos herdeiros ? A resposta a esta

questão depende da qualificação doutrinal que fizermos dos objectos “escrava” e

“filhos de escrava”. Se estes forem tidos como frutos da coisa legada, não entrarão

na herança, de acordo com a regra de direito comum de que os frutos seguem o

destino da coisa principal. Se forem considerados como objectos independentes da

sua mãe, não se consideram legados e entrarão, por isso, na partilha do

remanescente da herança 5 .

É certo que existia o princípio de que se devia decidir pela opinião comum,

incorrendo numa violação deontológica e até em pecado, o jurista que

4 Sobre o tema da arquitectura do ordenamento jurídico medieval, exemplarmente, António Manuel

Hespanha, Cultura jurídica europeia. Síntese de um milénio, ed. bras., Florianópolis, Fundação

Boiteux, cap. 6.3..

5 Inspiro-me num caso semelhante (sentença da Casa da Suplicação, de 1673) em Manuel Álvares

Pegas (ed. Luís Álvares Pegas), Commentaria ad Ordiantiones (Adittiones ad Lib. 1 & 2), Ulyssipone,

Valentino da Costa Deslandes, 1703, p. 138, n. 36 .

99

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

imprudentemente se afastasse da solução mais frequentemente adoptada 6 . Porém,

apesar de se conceber, assim, a prática (local) como uma “ciência digestiva”, a

escolha entre soluções diversas, quaisquer delas justificáveis em direito, criava uma

grande margem de liberdade na altura de decidir. É isto que alimenta a burocracia

judicial ou para judicial: memoriais jurídicos, litígios judiciais, alegações dos

advogados das partes, sentenças contraditórias, recursos ou, puramente, a recusa

de obedecer há ordens mais terminantes do monarca ou dos seus oficiais, mesmo

de alto nível, como base numa opinião jurídica distinta.

A incerteza do direito não é igualmente boa ou má para todos. Normalmente, serve

os mais poderosos, os que têm capacidade de influenciar, de subordinar, de

sustentar com um litígio durante anos em tribunal ou, pura e simplesmente, de se

estribarem no parecer de um letrado por sua conta para desobedecerem ao direito

estabelecido. É, por isso, com este espírito que devemos ler as queixas, frequentes

no Brasil ou em Portugal, sobre em incerteza do direito e liberdade dos juristas (ou

juízes) na sua interpretação. Disso se queixam normalmente dos mais fracos ou, por

outro razões, os funcionários mais zelosos do interesse da coroa.

Num papel do povo amotinado de Minas, dirigido ao governador D. Pedro de

Almeida Portugal, conde de Assumar, em 1720, reclama-se um “Regimento para os

salários [...] de sorte que se forem lá [no Rio] 4 vinténs de prata não duvidem [no

Brasil] que sejam de ouro” (CCM, I, 372).

As próprias leis do Reino não estão da salvo deste entendimento de que o direito

tem muitas faces, abrindo mais questões do que aquelas que fecha.

O que alguns (mas não outros) querem é, portanto, que haja um norte, uma regra

certa, nas interpretações: “Assim como o leme é o governo da embarcação assim

são os despachos para os contadores, e faltando nestes a clareza a respeito das

condenações já se põem os contadores a adivinhar, e disto nascem dúvidas

causadas das interpretações que cada um dá aos despacho, conforme lhe faz mais

6 A. M. Hespanha, Cultura [...], cit., cap. 6.6.2.3..

100

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

conta para se lhe diminuir o que se tem contado ou ao menos dilatar a causa, com o

pretexto de embargo de erros de contas [...] Só assim se poderão evitar muitas

maldade e ladroeira que se fazem, e com muito grande excesso os oficiais dos

contratos e fazenda real” (CCM, I, p. 699).

Pode dizer-se que a interpretação distorcida era a legitimação formal e o princípio do

abuso aberto dos poderosos locais contra a lei: “querem que os senhores do senado

- mais exigem os povos de Minas no papel antes citado - moderem as condenações

tão exorbitantes que costumam fazer sem Regimento nem lei [ … e …] requerem

mais que nenhum ministro faça vexações ao povo com o seu os despachos

violentos, procedendo à prisão e fuga, sem as circunstâncias do direito, e que em

tudo se observe com ele a lei do Reino” (CCM, I, p. 373).

3. A possibilidade de impugnação jurídica das leis régias.

Mas havia mais motivos de incerteza. É que, até aos meados do séc. XVIII, as

próprias leis reais podiam ser embargadas - ou seja, não apenas não obedecidas,

mas ainda positivamente impugnadas na sua validade). Os motivos podiam ser

vários. Os mais comuns eram, porém, ou a arguição de que o rei estava mal

informado 7 , ou da invocação de que a providencia régia lesava direitos adquiridos.

Um exemplo do último tipo foi o que aconteceu, por exemplo, em relação a várias

leis que fixaram o regime da capitação do ouro nas Minas Gerais, contestadas pelas

câmaras e pelos contratadores e embargadas por alguns destes 8 , quer com o

fundamento em que eram contra direito 9 , como ainda com base na irrevogabilidade

7 For mera falta ou por ocultamento doloso da verdade (obrepção e subrepção, respectivamente).

Arguição particularmente adaptada à situação colonial, que o rei não conhecia senão indirectamente,

por intermédio de ministros que podiam esconder informações relevantes.

8 Cf. embargo contra da lei de 3.12.1750, que fixou a oitava de ouro em 1200 reis, oposto por

contratador (CCM, I, 558).

9 Num Papel acerca de como se estabeleceu a capitação nas Minas Gerais, datado de 1749, que

assim fica-se o regime legal como contrário “a todas as disposições das leis e de direito” (CCM, I, p.

492); num outro parecer contra a capitação, de 1751, pode ler-se “da mesma sorte, se consultarmos

juristas sobre o ponto da promessa que em 24 de Março de 1734 fizeram os procuradores das

câmaras ao Conde das Galveias, prometendo fazer certo o número do cem arrobas em que se funda

a sempre venerando lei, estes hão-de de declarar que este fundamento é contrário às regras de

direito [...]” (CCM, I, 543).

101

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

dos contratos anteriormente firmados pela coroa e que as novas leis viessem alterar.

É justamente por esta época que a admissibilidade de embargos em relação às leis

do rei começam a ser considerados como “indecentes” na Europa, nomeadamente

porque se entende que um monarca iluminado não pode emitir leis contrárias à

razão do direito. Mas, os obstáculos da distância, a distorção da informação, ou do

carácter exótico e diferente das colónias, bem poderiam, neste caso, explicar ainda a

falta de informação.

3.1 Contratos, privilégios e normas gerais.

Esta primazia de contratos e privilégios – a que acabamos de nos referir - sobre as

normas gerais - de natureza doutrinal ou da natureza legal - constituía um segundo

factor de particularização (localização) do direito. Muito frequentemente, eram

concedidos privilégios, por vezes “exuberantes” (como então se dizia) por motivos

particulares, por pressão das circunstâncias, por favoritismo os ou em troca de

favores – mesmo que fossem favores à coroa, como o auxílio numa situação de

apuro militar ou financeiro. Também muitos contratos eram celebrados pelas

mesmas razões. Mais tarde, quando se queria proceder à emenda dos erros

políticos, quando o governador era substituído por um outro mais rigoroso, ou

quando a coroa, como sucedeu por volta de 1750 nas Minas Gerais, queria dar uma

nova ordem à administração, já as situações a sanear estavam consolidadas por

privilégios ou contratos passados. E, então, a doutrina era implacável. Como se

escreve num memorial, de 1751, contra a obrigação de os contra dadores pagarem

as somas do contrato em ouro quintado: “são os contratos dos principies leis, e suas

condições tem tanta eficácia que o os mesmos príncipes contraentes não podem

encontrar nem modificar o que neles prometeram e estipularam, e neles nada pode

inovar se. E quando não é lícita qualquer alteração ao príncipe no seu contrato,

menos é facultado a qualquer dos seus subalternos” (CCM, I, 570-571). Qualquer

que fosse o resultado final, a dúvida sobre a prevalência entre contrato e lei permitia

decisões diversas. Neste caso concreto, as primeiras decisões, do “doutor

102

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

Procurador da coroa” de Vila Rica dão razão ao contratador 10 . Só a intervenção de

uma junta ad hoc, nomeada pelo governador, reverte a decisão. Embora um recurso

desta para a justiça ordinária dos tribunais superiores da colónia ou do Reino

pudesse e inverter de novo o sentido do direito.

3.2 A criação de normas particulares: costumes, graça e privilégio.

Um outro factor de autonomia do direito da colónia reside no modelo de relação

entre direito geral e direito particular que a modelava a ordem jurídica de Antigo

Regime.

Abaixo do plano do reino, proliferavam as ordens jurídicas particulares, todas elas

protegidas pela regra da preferência do particular sobre o geral. Por exemplo, as

normas que protegiam os estatutos (ou direitos das comunas, cidades, municípios),

considerando-os, nos termos da lei "omnes populi" 11 , como ius civile ("dicitur ius

civile quod unaqueque civitas sibi constituit", [diz-se direito civil o que cada cidade

institui para si], Odofredo, século XII), ou seja, com dignidade igual à do direito de

Roma. Ou as que protegiam o costume (nomeadamente, o costume local), cujo valor

é equiparado ao da lei ("também aquilo que é provado por longo costume e que se

observa por muitos anos, como se constituísse um acordo tácito dos cidadãos, se

deve observar tanto como aquilo que está escrito", D.,1,3,34; v. também os frags. 33

a 36 do mesmo título) 12 . Ou, finalmente, o regime de protecção dos privilégios, que

impedia a sua revogação por lei geral sem expressa referência; ou mesmo a sua

irrevogabilidade pura e simples, sempre que se tratasse de privilégios concedidos

contratualmente ou em remuneração de serviços ("privilegia remuneratoria") 13 . Ou

seja, em todos estes casos, ainda que as normas particulares não pudessem valer

10 Porém, uma junta nomeada pelo Governador e Capitão Geral da Capitania de Minas, decide o

contrário, contra este e outros rendeiros, Ridicularizando, en passant, a decisão do procurador da

coroa local; 1751, cf. CCM, I, 604 e seguintes.

11 Cf. António Manuel Hespanha, Cultura [...], cit., cap. 6.3..

12 "Lex est sanctio sancta, sed consuetudo est sanctio sanctior, et ubi consuetudo loquitur, lex manet

sopita" [a lei é uma sanção santa, mas o costume ainda é mais santo, e onde fala o costume, cala-se

a lei] (Consuetudines amalfitenses); Hespanha, 1989, 291 ss.

13 Cf. António Manuel Hespanha, Cultura [...], ibid.

103

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

contra o direito comum do reino enquanto manifestação de um poder político,

podiam derrogá-lo enquanto manifestação de um direito especial, válido no âmbito

da jurisdição dos corpos de que provinham. E, nessa medida, eram intocáveis. Pois

decorrendo estes corpos da natureza, a sua capacidade de autogoverno e de edição

de direito era natural e impunha-se, assim, ao próprio poder político mais eminente.

3.3 Direito estrito e ordens normativas próximas. Fundamentos doutrinais.

A razão da preferência outorgada às normas individuais sobre as normas gerais

relaciona-se também com estrutura mais profunda do sistema de direito comum. O

fundamento do direito era, para a visão medieval do mundo, a ordem, um dom

gratuito de Deus. Porém, a ordem mantinha-se, antes de mais, pela existência de

forças íntimas que atraem as coisas umas para as outras, de acordo com as suas

simpatias naturais (amores, affectiones) transformando a criação numa rede

gigantesca de simbioses ou empatias. Numa quaestio sobre o amor (Sum. theol,

IIa.IIae, q. 26, a. 3, resp), S. Tomás define o amor como o (plural, diverso) afecto das

coisas, sublinhando que estes afectos se exprimem através de diferentes níveis de

sensibilidade (intelectual, racional, animal ou natural). Isto explica, desde logo, a

proximidade e estreita relação entre mecanismos disciplinares que hoje são vistos

como muito distantes (direito, religião, amor e amizade). Para os níveis mais

elevados – e menos externos - da ordem, existem mecanismos mais subtis, como a

fé ou as virtudes, que disparam sentimentos também ordenadores (de amizade, de

liberalidade, de gratidão, de sentido de honra, de vergonha). Num certo sentido,

estes mecanismos estão ainda mais próximos da justiça, como virtude que “dá a

cada um o que é seu” (ius suum cuique tribuit), ou do direito natural, como aquele

que a natureza ou Deus ensinaram a cada animal (quod Natura [gl. id est Deus]

omnia animalia docuit). É por isto que os teólogos e os juristas definem este conjunto

de deveres de amor, de amizade, de gratidão como “como que legais” (quasi legali),

cometendo também aos juristas a guarda destes deveres.

Todos estes amores criavam, de facto, obrigações. E a estas ainda se podiam

acrescentar as que surgiam da religião (ou seja, do amor para com Deus e, através

dele, para com todas as suas criaturas, animais, plantas e inanimados incluídos).

104

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

Bem como as afeições que Deus imprimiu nas nossas mentes (afectos intelectuais)

ou nos nossos desejos (afectos sensitivos).

Em alguns casos, estas ordens normativas supra-jurídicas temperavam o rigor da

ordem civil (como no caso do adequação do direito civil às posições mais maleáveis

da aequitas canonica; ou no caso dos juízes criminais, que tinham que compensar a

ferocidade da lei penal (rigor legis) com a misericórdia (misericordia). Nouros casos,

como no da ordem doméstica, as normas decorriam da própria “natureza” (natura,

honestas), sendo transcritas para o corpo do direito os comandos contidos no “direito

do corpo” (na sexualidade, na feminilidade, na masculinidade): a fraqueza, a

indignidade e a maldade das mulheres; a natureza da sexualidade humana

(monogâmica, hetero, vaginal: vir cum foemina, recto vaso, recta positio); a natureza

da comunidade doméstica (unitária, patriarcal). Como a família não era a única

instituição natural, outras relações humanas tinham pretensões “naturais”em relação

ao direito; mesmo no caso daquelas instituições que a cultura actual considera como

perfeitamente arbitrárias e disponíveis, como os contratos. O conceito cunhado para

exprimir estas normas implícitas e forçosas contidas em certos tipos de relações era

o de “natureza dos contratos” (natura contractus) ou de “vestes” dos pactos

(vestimenta pacti, como que dizendo que, sem certos atributos formais, os acordos

[nús] não podiam valer).

Esta necessidade e possibilidade de transcrever normas de uma ordem na outra

tornava-se possível pela existência de conceitos genéricos que serviam como que

de “canais de comunicação” entre elas. Entre a ordem política e o direito, as

importações e exportações faziam-se através de canais como a “utilidade pública”

(publica utilitas), bem comum (bonum communem), poder absoluto ou extraordinário

(absoluta vel extraordinaria potestas), posse de estado (possessio status); direitos

adquiridos (iura quaesita), estabilidade das decisões jurídicas (stare decisis), razão

jurídica (ratio iuris) 14 .

14 Ou seja, valores políticos eram transformados em valores jurídicos porque o direito permitia que

valores externos fossem recebidos em nome de conceitos genéricos [vazios, indeterminados], como

“utilidade pública”, “bem comum”; ou porque o direito reconhecia como jurídicos os valores já

admitidos pelos dados da vida social (“posse de estado”); ou ainda porque o direito incorporava os

comandos de uma razão natural acerca das relações humanas.

105

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

Como as hierarquias entre as diferentes ordens normativas eram sensíveis ao

contexto (case-sensitive) e os modelos de transferência (ou transcrição) não eram

fixos, o resultado era uma ordem entrecruzada e móvel, cujas particularizações não

podiam ser antecipadamente previstas. É a isto que se pode chamar a “geometria

variável” do direito comum (ius commune). Em vez de um sistema fechado de níveis

normativos, cujas relações estavam definidas uma vez por todas (como os sistemas

de fontes de direito do legalismo contemporâneo), o direito comum constituía uma

constelação aberta e flexível de ordens cuja arquitectura só podia ser fixada em face

de um caso concreto.

Nesta constelação, cada ordem normativa (com as suas soluções ou seus princípios

gerais: instituta, dogmata, rationes) era apenas um tópico heurístico (ou perspectiva)

cuja eficiência (na construção do consenso comunitário) havia de ser posta à prova.

Daí que coubesse ao juiz fornecer um solução arbitrária 15 em torno da qual a

harmonia pudesse ser encontrada (interpretatio in dubio est faciendam ad evitandam

correctionem, contrarietatem, repugnantiam) 16 .

4. Flexibilidade do direito em função da graça.

A flexibilidade jurídica não decorria apenas da pluralidade de ordens normativas e do

carácter aberto e casuístico da sua hierarquização.

Resultava também da ideia de que o território do direito era uma espécie de “jardim

suspenso”, entre os céus e a vida quotidiana. Entre o domínio sobrenatural da

religião e o domínio das normas jurídicas terrenas.

Na verdade, as normas jurídicas, as máximas doutrinais e as decisões judiciais

constituíam as regras da vida quotidiana. Normalmente, cumpriam bem o seu papel.

No entanto, elas não constituíam o critério último de normação.

15 “Arbitrium iudex relinquitur quod in iure definitum non est”.

106

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

Passava-se com o direito o que se passava com a natureza. Tal como a lei que

Deus imprimira na natureza (causae secundae [causas segundas], natura rerum

[natureza das coisas]) para os seres não humanos, também o direito positivado (nas

instituições, nos costumes, na lei, na doutrina comum) instituíra uma ordem

razoavelmente boa e justa para as coisas humanas. No entanto, acima da lei da

natureza, tal como acima do direito positivo, existia a suprema, embora

frequentemente misteriosa e inexprimível, ordem da Graça, intimamente ligada à

própria divindade (causa prima, causa incausata).

No nível político-constitucional, os actos incausados (como as leis ou os actos de

graça do príncipe), alterando a ordem estabelecida, são, por isso, prerrogativas

extraordinárias e muito exclusivas dos vigários de Deus na Terra – os príncipes.

Usando este poder extraordinário (extraordinaria potestas), eles imitam a Graça de

Deus, fazendo como que milagres. Como fontes dessa graça terrena, introduzem

uma flexibilidade quase divina na ordem humana 17 .

Como senhores da graça, os príncipes:

Criam novas normas (potestas legislativa) ou revogam as antigas (potestas

revocatoria);

Tornam pontualmente ineficazes normas existentes (dispensa da lei,

dispensatio legis);

Modificam a natureza das coisas humanas (v.g., emancipando menores,

legitimando bastardos, concedendo nobreza a plebeus, perdoando penas);

Modificam e redefinem o “seu” de cada um (v.g., concedendo prémios ou

mercês).

16 Cf. António Manuel Hespanha, Cultura [...], cit...

17 Cf. António Manuel Hespanha, "Les autres raisons de la politique. L'économie de la grâce" (versão

castelhana em La gracia del derecho, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.

107

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

De certo modo, esta prerrogativa constitui a face mais visível do poder taumatúrgico

dos reis, a que a tradição europeia tanto recorre. Teorizando esta actividade “livre e

absoluta” dos reis, João Salgado de Araújo, um jurista português dos meados do

séc. XVII, usa expressamente a palavra “milagre” (João Salgado de Araújo, Ley

regia de Portugal, Madrid, 1627), enquanto que outro declara que o príncipe, através

da graça, “pode transformar quadrados em círculos” (mutare quadratos rotundis, cf.

Manuel Álvares Pegas, Commenaria ad Ordinationes, t. IX, p. 308, n. 85.), na

sequência de fórmulas que vêm dos primeiros juristas medievais que discutiram os

poderes dos papas e dos reis.

No entanto, esta passagem do mundo da Justiça para o mundo da Graça não nos

introduz num mundo de absoluta flexibilidade. Por um lado, a graça é um acto livre e

absoluto (i.e., como se diz do poder absoluto ou pleno do rei: plenitudo potestatis,

seu arbitrio, nulli necessitate subjecta, nullisque juris publicis limitata, [um poder ou

vontade absolutos, livre de qualquer necessidade, não limitado por quaisquer

vínculos do direito público], Cod. Just., 3, 34, 2). Mas, por outro lado, a graça não é

uma decisão arbitrária, pois tem que corresponder a uma causa justa e elevada

(salus & utilitas publica, necessitas, aut justitiae ratio). Nem isenta da observância da

equidade, da boa fé e da recta razão ("aequitate, recta ratio [...], pietate, honestitate,

& fidei data"), nem do dever de indemnizar por prejuízos colaterais causados a

terceiros. Em contrapartida, pode tornar-se como que “devida”, em face de actos

também gratuitos (favores, serviços) que os vassalos tenham feito ao rei, e que,

assim, forçavam os reis à atribuição de recompensas ou mercês.

Como a graça não é o puro arbítrio e antes configura um nível mais elevado da

ordem, a potestas extraordinaria dos príncipes aparece, não como uma violação da

justiça, mas antes como uma sua versão ainda mais sublime. Para Salgado de

Araújo (Ley regia de Portugal, Madrid, 1627, 46), o governo por estes meios

extraordinários da graça – ou seja, tirado fora dos mecanismos jurídicoadministrativos ordinários – representa uma forma última e eminentemente real de

realizar a justiça, sempre que esta não pudesse ser obtida pelos meios ordinários.

108

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

Este tipo de flexibilidade correspondia, portanto, à existência de vários e sucessivos

níveis de ordem. Quanto mais elevados eles estivessem, tanto mais escondidos,

inexplicitáveis e não generalizáveis seriam. A flexibilidade era, então, a marca da

insuficiência humana para esgotar, pelo menos por meios racionais e explicáveis, o

todo da ordem da natureza e da humanidade.

Apesar da distância, a graça também chegava a Minas.

Por vezes a do rei, directamente ou por intermédio do vice-rei, concedendo mercês

ou perdoando. Logo desde o início, a história de Minas é a história de um perdão, o

de Manuel Borba Gato que, a troco da indicação do lugar de novas minas, foi

provisoriamente perdoado (1699), em nome do rei, pelo Governador do Rio, Artur de

Sá e Menezes, quanto à acusação de morte de um anterior governador (“Com

demonstrações de grande gosto, o levantou nos braços Artur de Sá e prometeu, em

nome de Sua Majestade, o perdão se, com efeito, desse ao manifesto tal

descobrimento (das minas) e então [ … iria …] dar contra a Sua Majestade do

perdão que prometera em seu nome em recompensa do serviço que aquele vassalo

fizera com aqueles descobrimentos, para que, ao mesmo tempo que desse o

perdão, achasse merecimentos para aquela e mais Mercedes […] deu conta Artur de

Sá a Sua Majestade do perdão que, em seu nome, prometera de Manuel de Borba

Gato pela morte de D. Rodrigo [...] confirmou Sua Majestade o perdão e fez-lhe mais

a mercê da patente de tenente-general de uma das praças marítimas que primeiro

vagasse, segundo as lembranças. Já sossegado, livre e premiado de generosa mão

do rei D. Pedro II, o nosso tenente-general Manuel de Borba Gato mandou vir a sua

família para o Rio das Velhas e dois genros que tinha, naturais da Ilha de São

Miguel, António Tavares e Francisco de Arruda. E estes tiraram tanto cabedal que

em poucos anos se passaram à Pátria e fundaram, cada um, seu Morgado, e vivem

regalados com os mimos e fertilidade da Pátria” (CCM, I, 10-191). À graça régia –

sob a forma de alterações na administração e, sobretudo, perdão de faltas – recorre

também o povo de Vila Rica, vindo amotinado à presença do governador de S.

Paulo e Minas, em 1720 (CCM, I, 370 ss.).

109

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

Mas também Minas se sabia que a liberalidade ou graça era uma arma de dois

gumes, desencadeando uma espiral de deveres a que nem todos queriam estar

sujeitos. A história do paulista Garcia Rodrigues, contada no “Diário da jornada fez

ouvidor Caetano da Costa Matoso para minas gerais” (CCM, I, 882) é significativo:

“[o rei D. Pedro II] também [lhe] mercê do ofício de guarda mor das minas, que ele

não cria a aceitar dizendo arrogantemente que não queria que el-rei lhe fizesse

mercê porque ele é que as queria fazer a el-rei, e levado desta mesma elevação de

paulista deu a el-rei passagem destes dois rios que no princípio mandava fazer pelos

seus escravos, sem emolumento, e ofereceu a el-rei dizendo podia fazer nela um

bom rendimento” (ibid, p. 889). Neste caso, porventura, Garcia Rodrigues era

apenas um paulista arrogante e pouco interessado em se prender a um cargo que o

obrigaria a dividir fidelidades entre a comunidade quase independente dos seus

patrícios e o poder longínquo e tendencialmente invasivo do rei, um poder que, no

interior de São Paulo, era quase sinónimo de não poder 18 . Mas, noutros casos, o

cálculo dos custos e benefícios que o aceitar de uma mercê podia causar era uma

medida de elementar prudência.

A graça era apanágio dos poderes supremos, imediatos a Deus - o do Rei e o do

Papa. Em alguns casos podiam ser por estes delegados. Era o que acontecia na

dada ou na apresentação dos ofícios. Como em todos os casos da delegação de

poderes privativos, esta devia ser expressa e constar de carta régia ou de regimento.

Neste caso dos ofícios, a periferização do poder manifestava-se ou pela usurpação

por entidades locais (Câmaras, funcionários subalternos ou mesmo particulares) da

faculdade de os conceder ou pela consolidação, nos titulares dos ofícios, do poder

de os transmitir, em serventia (por arrendamento), por deixa testamentária ou

mesmo por venda. Também no Reino encontramos sinais desta usurpação do poder

real relativa a sua ofícios, com a criação de costumes contra legem que punham na

mão de outras entidades esta importante graça que era a concessão de ofícios. O

arrendamento e a deixa a filhos estavam instituídos por costume, contra o qual se

18 “E pegando o secretário de Estado na lista delas [vilas e cidades do domínio real], foi nomeando

as que se ofereceram; e chegando a de São Paulo, passou por alto [...] porque, Senhor, aquelas vilas

no são de Vossa Majestade, pois se fossem, obedeceriam aos decretos que Vossa Majestade

mandou expedir para todas as partes para que corressem as patacas castelhanas a peso [...] e sendo

em todas obedecido, nesta foi desprezado” (CCM, I, 188-189).

110

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

reage energicamente no reinado de D. José (leis contra o direito consuetudinário dos

ofícios). Na colónia, estes fenómenos parecem ser muito frequentes, tanto no

secular, como no espiritual. Segundo o ouvidor da comarca de Vila Rica (c. 1753), o

bispo de Mariana permitia todos os abusos aos seus oficiais no que respeitava à

admissão de Ordenandos, “por se admitirem todos sem escolha nem eleição, e

alguns com um escândalo do bispado, por ser público e sabido terem impedimentos

animis et corporis e só no se admitem mulatos” (CCM, I, 728). Mas, mais do que

isso, provia os ofícios cuja apresentação competiria ao rei como grão-mestre da

Ordem de Cristo, cobrando, e com demasia, as respectivas pensões (bid, I, 740).

4.1 A extensão do arbítrio (julgamento de equidade) dos magistrados.

Magistrados interesses locais.

A equidade era um outro factor de flexibilidade do direito. A discussão sobre a

equidade foi longa na tradição jurídica europeia 19 , relacionando-se com várias

questões.

No séc. XII, Graciano ligou esta questão à da legitimidade dos privilégios, i.e.,

normas singulares que se opunham à norma geral: “Por isso, concluímos do que

antecede que a Santa Madre Igreja pode manter a alguns os seus privilégios e,

mesmo contra os decretos gerais, conceder benefícios especiais, considerada a

equidade da razão, a qual é a mãe da justiça, em nada diferindo desta. Como, por

exemplo, os privilégios concedidos por causa da religião, da necessidade, ou para

manifestar a graça, já que eles não prejudicam ninguém” (Decretum de Graciano, II,

C. 25, q. 1, c. 16).

A equidade aparece aqui como uma “justiça especial”, não geral e não igual, mas

mais perfeita do que a justiça igual (da qual a equidade seria a mãe).

Um passo suplementar e mais elaborado é dado por S. Tomás, na sua discussão

sobre equidade e justiça (Summa theologica, IIa.IIae, qu. 80, art. 1). Ou seja, ao

111

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

passo que a justiça geral era o produto de uma forma menos refinada e profunda de

conhecimento, a justiça particular (ou equidade) decorria dessa forma superior de

entendimento das coisas que alcançava níveis superiores e mais escondidos da

ordem do mundo – a gnome.

No Antigo Regime, esta ideia de percepções não racionais, não discursivas e não

generalizáveis, nos níveis supremos da ordem, estavam na base de da teoria do

direito concebida como uma teoria argumentativa, da verdade jurídica como uma

verdade “aberta” e “provisória”, da teoria do poder de criação jurídica dos juízes

(arbitrium iudicis), bem como da legitimidade das decisões de equidade, baseadas

num conhecimento mais perfeito, nomeadamente dos particulares das situações.

Nada que melhor conviesse aos magistrados coloniais que tinham na sua frente

casos que, para além de serem particulares, o eram ainda em virtude das próprias

condições excepcionais da colónia.

O número seguinte aborda, justamente, o impacto que tem sobre o direito coumum a

ideia de particularismo das situações locais.

5. A lei geral cede a abusos que, pela repetição, se transformam em práticas e

costumes locais.

O facto de provirem da razão não garantia às normas de direito comum uma

vigência superior, pois da mesma razão decorria a faculdade de cada cidade ou de

cada nação de corrigir ou adaptar, em face da sua situação concreta, o princípio

estabelecido em geral pela razão. Pois, embora a razão natural tivesse em vista

aquilo que resulta justo na generalidade dos casos, a realidade seria tão

multiforme 20 que bem se podia conceber que alguma utilidade particular exijisse a

correcção da norma geral (D.,1,2,16: "o direito singular é aquele que foi introduzido

19 António Manuel Hespanha, Cultura [...], cit., cap. 6.3., e bibliografia aí citada.

20 "Plures sunt casus quam leges" (os casos da vida são mais do que as leis); "nem as leis nem os

senatusconsultos podem ser redigidos de forma a compreender todos os casos que alguma vez

ocorram; basta que contenham aqueles que ocorrem o mais das vezes", pode ler-se em D.,1,2,10.

112

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

pela autoridade do legislador, tendo em vista alguma utilidade particular, contra o

teor da razão"). Assim, o direito comum vigoraria apenas para os casos em que um

direito particular não o tivesse afastado; ou seja, como direito subsidiário; de acordo

com um princípio segundo o qual "as regras do direito [comum] não podem ser

seguidas naqueles domínios em que foi estabelecida [por um direito particular] uma

contradição com a razão do direito", D., 1,2,15).

Assim, a teoria que o direito comum criou sobre as suas relações com os direitos

particulares não deixa de ser muito favorável a estes últimos.

5.1 Direitos dos corpos inferiores.

Desde o século XI que os direitos dos reinos pretendem, no domínio territorial da

jurisdição real, uma validade absoluta, semelhante à do direito do Império (rex

superiorem non recognoscens in regno suo est imperator [o rei que não reconhece

superior é imperador no seu reino], Azo, Guilherme Durante), definindo-se como

"direito comum do reino". O fundamento doutrinal desta ideia pode encontrar-se num

texto do Digesto que afirma que "o que agrada ao príncipe tem o valor de lei; na

medida em que pela Lei regia, que foi concedida ao príncipe sobre o seu poder

político [imperium], o povo lhe conferiu todo o seu poder e autoridade", D.,1,4,1).

Sendo, portanto, comum, o direito do reino continha, tal como o ius commune, uma

ratio iuris que vigorava no seu seio 21 e da qual se podiam extrair consequências

normativas, com o que adquiria alguma da força expansiva do direito comum

imperial. Note-se, porém, que a estreita relacionação entre o direito dos reinos e o

poder real fazia com que nas relações entre o direito real e os direitos locais

inferiores vigorassem normas que não funcionavam nas relações entre direitos

próprios e ius commune, já que a supremacia deste último não decorria da

superioridade política, mas do seu enraizamento na natureza. Assim, a supremacia

do poder real sobre os súbditos ("superioritas iurisdictionis", superioridade quanto à

21 Que, em todo o caso, não anulava a ratio iuris communis, que permanecia como critério superior

(ius naturale).

113

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

jurisdição) traduzia-se numa máxima que não podia valer nas relações entre o ius

commune e os iura propria - a de que "a lei inferior não pode impor-se à lei superior"

("lex superior derrogat legi inferiori", a lei superior derroga a inferior; "inferior non

potest tollere legem superioris", o inferior não pode derrogar a lei do superior), tal

como o inferior não pode limitar o poder do superior. Assim, o direito do reino é,

politicamente, supra-ordenado aos direitos emanados de poderes inferiores do reino,

o que não acontecia com o ius commune em relação aos iura propria.

Porém, esta supra-ordenação em termos políticos não exclui a acima referida

preferência do especial em relação ao geral. Sendo o direito do rei o direito comum

do reino, valem em relação a ele as mesmas regras que valiam quanto ao ius

commune nas suas relações com os direitos próprios. E, assim, a afirmação da

supremacia política não excluía que, desde que esta não estivesse em causa,

pudessem valer dentro do reino, nos seus respectivos âmbitos, direitos especiais de

corpos políticos de natureza territorial ou pessoal. A salvaguarda da supremacia

política do rei seria garantida, então, por um princípio de especialidade, segundo o

qual a capacidade normativa dos corpos inferiores não podia ultrapassar o âmbito do

seu autogoverno 22 .

Esta prevalência dos direitos particulares dos corpos tinha um apoio no direito

romano. De facto, a “lei” Omnes populi, do Digesto (D., I,1,9) reconhecia que “todos

os povos usam de um direito que em parte lhes é próprio, em parte comum a todo o

género humano”. Apesar de a primeira geração de legistas ter sido muito prudente

em retirar daqui um argumento em favor da supremacia dos direitos comunais, o

célebre jurista tercentista Baldo degli Ubaldi encontrou justificação teórica robusta

para que a validade autónoma do direito local: “Populi sunt de iure gntium, ergo

regimen populi est de iure gentium: sed regimen non pot est esse sine legibus et

statutis, ergo eo ipso quod populus habet esse, habet per consequens regimen in

suo esse, sicut omne animal regitur a proprio spiritu et anima” 23 ("os povos existem

22 Para além de se reconhecer que todo o súbdito, mesmo integrado num corpo jurídico inferior, tinha

o direito de apelar para o rei, caso se sentisse injustiçado; mas o rei teria que decidir de acordo com o

direito corporativo desse súbdito.

23 In Dig. Vet., I, 1, de iust et iure, 9, n.4.

114

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

por direito das gentes [i.e., natural] e o seu governo tem origem no direito das

gentes; como o governo não pode existir sem leis e estatutos [i.e., leis particulares],

o próprio facto de um povo existir tem como consequência que existe um governo

nele mesmo, tal como o animal se rege pelo seu próprio espírito e alma").

A situação americana prestava-se a esta invocação do poder genético das

comunidades locais, ecológica e humanamente tão distanciadas da metrópole, para

gerarem um direito próprio, eventualmente contrário ao do reino. A lonjura dos

espaços, com a capacidade de fuga que ela conferia e com o esbater das próprias

situações jurídicas e consequente dificuldade da sua prova ou acertamento, é um

tópico corrente.

Citações judiciais não se faziam nem “nas vilas e menos a irem-nas fazer fora [...],

de mais que na América [os porteiros que deviam fazer as citações, por nunca

encontrarem as pessoas a citar] somente são pregoeiros” (cf. CCM, I, 699). Não

havendo citações, não há processo; e não havendo processo, não há direito oficial.

Os oficiais de justiça, invocando o particularismo da terra e, nomeadamente, o

trabalho que lhes dão a contumácia e rebeldia das partes recusam que se lhes

taxem os emolumentos (cf. CCM, I, 704). No eclesiástico, os habitantes, “ainda que

façam danos ou roubos, não fazem caso da excomunhão e outros não lhe chega a

notícia pelas distâncias do país” (CCM, I, 727); “os que se deixam excomungar

fogem e mudam de terras sem buscar absolvição” (CCM, I, 727). O mesmo se passa

com “os declarados que faltam ao preceito da Quaresma [...] fogem e se retiram para

outros países e não têm domicílio certo, não cuidam em absolver-se nem tirar

mandados para isso” (CCM, I, 734). A prova do estado de solteiro ou de outros

elementos para se poder casar é tão difícil, que a maior parte dos noivos pedem

esperas para prova, que acabam por nunca fazer (cf. CCM, I, 732).

Ou seja, tal como entre os rústicos europeus, o direito estrito no pode valer aqui. E,

no foi lendo o direito oficial, proliferam práticas locais, a que os magistrados reais

chama de abusos, mas que, na realidade, constitui o direito da colónia, pelo menos

nestas mais remotas paragens.

115

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

6. Direito comum e ordem jurídica colonial.

A tese esboçada nos números anteriores no é de que foi a estrutura do direito

comum que provocou particularismo das ordens jurídicas periféricas, nomeadamente

da ordem jurídica colonial brasileira. Esta é, sem dúvida, ou produto da dinâmica de

factores locais, de ordem geográfica, ecológica, humana e política. No entanto, um

modelo de ordenamento jurídico proposto pelo direito comum europeu no punha

grandes obstáculos doutrinais às tensões centrífugas da realidade colonial. Pelo

contrário, fornecia uma série de princípios doutrinais e de modelos de funcionamento

normativo que se acomodavam bem a uma situaço como a do sertão brasileiro.

Na verdade, na arquitectura do ius commune, a primeira preocupação não é reduzir

à unidade a pluralidade de pontos de vista normativos. A primeira preocupação é

torná-los harmónicos, sem que isso implique que alguns deles devam ser

absolutamente sacrificados aos outros ("interpretatio in dubio facienda est ad

evitandam correctionem, contrarietatem, repugnantiam", a interpretação deve ser

feita, em caso de dúvida, no sentido de evitar a correcção [de umas normas pelas

outras], a contradição, a repugnância). Pelo contrário, todas as normas devem valer

integralmente, umas nuns casos, outras nos outros. Assim, cada norma acaba por

funcionar, afinal, como uma perspectiva de resolução do caso, mais forte ou mais

fraca segundo essa norma tenha uma hierarquia mais ou menos elevada, mas,

sobretudo, segundo ela se adapte melhor ao caso ou à situação em exame 24 . Ou

seja, as normas funcionam como "sedes de argumentos" (topoi, loci), como apoios

provisórios de solução; que, no decurso da discussão em torno da solução, irão ser

admitidos ou não, segundo a aceitabilidade da via de solução que abrem.

A regra mais geral de conflitos no seio desta ordem jurídica pluralista não é, assim,

uma regra formal e sistemática que hierarquize as diversas fontes do direito, mas

antes o arbítrio do juiz na apreciação dos casos concretos ("arbitrium iudex

relinquitur quod in iure definitum non est", fica ao arbítrio do juiz aquilo que não está

definido pelo direito). É ele que, caso a caso, ponderando as consequências

116

António Manuel Hespanha

Panóptica, ano 1, n. 3

respectivas, decidirá do equilíbrio entre as várias normas disponíveis. Este arbítrio é,

no entanto, guiado. Pelos princípios gerais a que já nos referimos. Mas, sobretudo,

pelos usos do lugar ao decidir questões semelhantes (no caso de decisões judiciais,

stylus curiae), usos que, assim, se vêm a transformar num elemento decisivo de

deste direito pluralista.

Como o governar estava, nesta época, muito próximo do julgar, tudo o que se disse

sobre a teoria do juízo (iudicium) vale também para a teoria do governo (regímen),

explicando este estilo do governar - sincopado, contraditório, experimental, tantas

vezes pactício ou complacente com o abuso, que alterna as bravatas com a mais

miserável rendição - da coroa portuguesa no Brasil.

Informações bibliográficas:

HESPANHA, António Manuel. Direito comum e direito colonial. Panóptica, Vitória, ano 1, n. 3, nov.

2006, p. 95-116. Disponível em: <http:www.panoptica.org>. Acesso em:

24 Sobre a estratégia casuísta, v., Com especial referência às colónias espanholas da América, a

límpida exposição de Tau Anzoategui, Casuismo y sistema [...], cit..

Download